Text

ISSN 0130-3864

НОВАЯ

НОВЕЙШАЯ

ИСТОРИЯ

В номере:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТКЛИКИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

СССР

СОЮЗ ЛЕВЫХ СИЛ ВО ФРАНЦИИ

ВИЛЬГЕЛЬМ ЛИБКНЕХТ

МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ С РУМЫНИЕЙ В 1947 г.

СОВЕТСКИЙ КОРАБЛЬ «ВОРОВСКИЙ»

В КАНТОНЕ В 1924 г.

СЕКРЕТНЫЕ ЧЕХОСЛОВАЦКО-ГЕРМАНСКИЕ

ПЕРЕГОВОРЫ В 1936-1937 гг.

ЧАРЗ ПАРНЕЛЛ — ИРЛАНДСКИЙ ПАТРИОТ

СИЛЬВЕН МАРЕШАЛЬ

ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ «ЗАГОВОРА РАВНЫХ»

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ:

СОВРЕМЕННАЯ БРАЗИЛИЯ

1982

5

АКАДЕМИЯ НАУК СССР • ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

НОВАЯ И

НОВЕЙШАЯ

ИСТОРИЯ

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

1982

ЖУРНАЛ

ОСНОВАН В 1957 ГОДУ

ВЫХОДИТ в РАЗ В ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

К 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Могучий союз братских народов. (Отклики коммунистических пар¬

тий, трудящихся зарубежных стран, прогрессивной обществен¬

ности) 3

Булдаков В. П., Кулешов С. В. Международное значение образова¬

ния СССР и буржуазная историография 19

СТАТЬИ

Дроздов Э. А. Союз левых сил во Франции и значение его опыта . . 32

Мунтян М. А. Мирное урегулирование с Румынией после второй ми¬

ровой войны 53

Киясов С. Е. (Саратов) Сильвен Марешаль после поражения «За¬

говора равных» (1796 г.) 73

НЕМЕРКНУЩИЕ ОБРАЗЫ ПРОЛЕТАРСКИХ БОРЦОВ

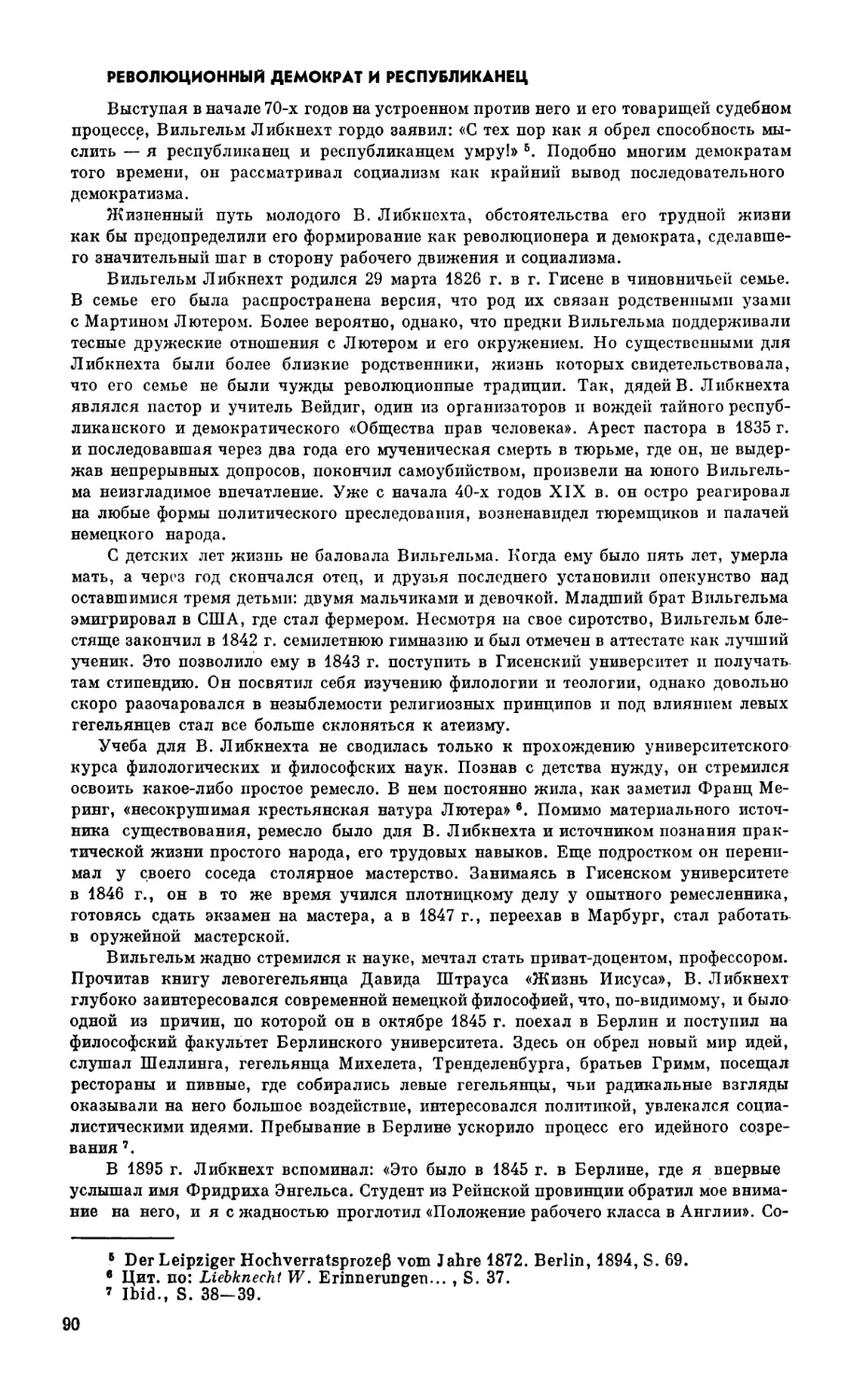

Кандель Е. П. Вильгельм Либкнехт — Солдат революции . . . . > 88

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ

Ефимов Г. В. Поход корабля «Воровский» из Архангельска во Вла¬

дивосток в 1924 г. и его пребывание в Кантоне 109

Прасолов С. И. Секретные чехословацко-германские переговоры

(1936—1937 гг.) 119

Виноградов К. Б., Кушнир С. А. (Ленинград) Чарлз Парнелл.

Страницы политической биографии 139

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Глинкин А. Н. Современная Бразилия 156

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Песчаный Д. Г. (Краснодар). Советско-болгарские отношения и свя¬

зи. Документы и материалы. 1944—1958. Т. II. М., 1981 . . . 171

Александров О. А. А. М. С а м с о н о в. Крах фашистской агрес¬

сии. М., 1980; Поражение вермахта под Москвой. М., 1981 .... 173

Попова Е. И. Н. В. С и в а ч е в, Е. Ф. Я з ь к о в. Новейшая ис¬

тория США. М., 1980 177

Адо А. В. В. М. Д а л и н. Историки Франции XIX—XX веков.

М., 1981 180

Ерещенко М.Д. И. Э.Левит. Участие фашистской Румынии в

агрессии против СССР. Кишинев, 1981 183

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» • МОСКВА

Петрова Т. П., Лукин В. П. А. Ф. Ш у л ь г о в с к и й. Армия и политика

в Латинской Америке. М., 1979 186

Хенкин С. М., Н.П.Калмыков. Диктатура Варгаса и бразильский ра¬

бочий класс. М., 1981 188

|Филатов Г. С.| П. Ю.Рахшмир. Происхождение фашизма. М., 1981 . . 190

Оболенская С. В. Л. Галл. Бисмарк. Белый революционер. Франкфурт-на-

Майне, 1980 193

Обухов Л. А. Л. X. Г анн, П. Д ь ю и г н а н. Африка южнее Сахары: вы¬

зов безопасности Запада. Стэнфорд, 1981 195

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

Иванов Р. ф. И. П. П а в л о в. Море бесправия — Америка. Капитализм

США и дискриминация личности. М., 1981 199

Писарев Ю. А. Л. В. Тягуненк о. Развитие сельского хозяйства в СФРЮ.

М., 1981 200

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Заседание, посвященное 25-летию журнала «Новая и новейшая история» .... 203

Научные сессии и конференции

Королев Г. И. «Конференция в Генуе и современный мир» 208

Смирнова Н. Д. 1982—год Дж. Гарибальди 209

Павлова Т. А. Межвузовский семинар «Общественная мысль и английская

буржуазная революция XVII в.» 210

Хроника

Забарко Б. М. (Киев). Новое пополнение Академии наук Украинской ССР . . 212

Рогулев Ю. Н. Читательская конференция в МГУ 212

Защита докторских диссертаций 215

Для занимающихся в системе партийной учебы

В этом номере мы помещаем статьи В. П. Булдакова и С. В. Куле¬

шова «Международное значение образования СССР и буржуазная исто¬

риография», Э. А. Дроздова «Союз левых сил во Франции и значение его

опыта» и документально-биографический очерк Е. П. Канделя «Виль¬

гельм Либкнехт — Солдат революции».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: С. Л. Тихвинский (главный редактор),

Н. Н. Болховитинов, В. Н. Виноградов, В. Д. Вознесенский (ответственный секретарь),

И. С. Галкин, И. Р. Григулевич, В. Д. Ежов, Д. В. Кузнецов, Г. С. Кучеренко,

Б. С. Попов, С. И. Прасолов, Г. Н. Севостьянов, Н. В. Сивачев, Е. И. Тряпицын (зам.

главного редактора), 3. В. Удальцова, В. Т. Фомин

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Москва, Г-2, Арбат, д. 33/12, тел. 241-16-84

© Издательство «Наука»,

«Новая и новейшая история», 1982 г.

(§(Ж

могучий союз братских народов

ОТКЛИКИ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ,

ТРУДЯЩИХСЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН,

ПРОГРЕССИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА РЕШЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА

И УСПЕХИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СССР

Великий Октябрь навсегда разбил цепи социального и национального

угнетения народов России. Создание СССР — единого многонациональ¬

ного социалистического государства — явилось мощным фактором раз¬

вития и укрепления сотрудничества, дружбы трудящихся всех наций и

народностей первой пролетарской державы. «История не знает

государства, которое в кратчайшие сроки сделало бы так много для все¬

стороннего развития наций и народностей, как СССР», — отмечается

в постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования Союза Совет¬

ских Социалистических Республик» *. Этот могучий союз братских наро¬

дов во главе с русским народом предопределил успехи в индустриализа¬

ции и коллективизации страны, в культурном развитии, в построении

социализма, в разгроме жесточайшего врага — гитлеровского фашизма —

во второй мировой войне, в создании материально-технической базы ком¬

мунизма в нашей стране. Благодаря помощи всех народов СССР после

войны было восстановлено народное хозяйство, построено развитое

социалистическое общество. Сложилась новая историческая общность

людей — советский народ. Решение на основе ленинских принципов на¬

ционального вопроса в такой многонациональной стране, как Россия,

служит примером и имеет громадное международное значение.

Публикуемые ниже впервые на русском языке листовки, обращения

коммунистических партий, заявления рабочих делегаций, посещавших

СССР, статьи в прогрессивной прессе ряда зарубежных стран ярко сви¬

детельствуют о том, что Советский Союз с момента его образования ока¬

зывал «растущее влияние на ход истории самим фактом своего существо¬

вания, реальной практикой нового типа социальных, межнациональных

отношений, силой примера в решении сложнейших проблем, с которыми

не в состоянии справиться капитализм» **. Представленные документы

показывают, с каким вниманием, заинтересованностью, сочувствием и

волнением следили зарубежные революционеры, друзья Страны Советов

за строительством социализма в СССР, как скрупулезно, порой за тюрем¬

ными стенами изучали наш опыт по сплочению наций и народностей

в прочный, нерасторжимый союз.

* О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Рес¬

публик. Постановление ЦК КПСС от 19 февраля 1982 года. М., 1982, с. 6.

** Там же, с. 25

3

Выдающиеся события, юбилейные даты, успехи народов СССР в об¬

ласти экономики и культуры, как об этом повествуют публикуемые до¬

кументы, служили эффективным средством мобилизации широких масс

зарубежных стран на борьбу в защиту их повседневных требований, про¬

тив национального и расового угнетения, способствовали росту симпатий

к стране Великого Октября, разоблачению буржуазной и социал-рефор¬

мистской клеветы на Советский Союз, усилению революционного и на¬

ционально-освободительного движения во всем мире.

Публикуемые ниже материалы хранятся в Центральном музее револю¬

ции (ЦМР) СССР в составе фонда письменных источников по истории

международного коммунистического и рабочего движения. Часть из них

приводится не полностью, опущены сюжеты, выходящие за рамки темы.

Документы расположены в хронологическом порядке. Их перевод на

русский язык и подготовку к публикации осуществили научные сотруд¬

ники музея Л. Г. Бабиченко, О. А. Малыхина, И. Ю. Маргулова,

Г. М. Шварц-Педраудзе. Перевод с турецкого сделан Л. А.Чичерюкиной.

СТАТЬЯ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА

СЛОВАЦКОГО БЮРО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ

«1 Мая 1923 г.»

[Братислава, конец апреля 1923 г.]

Союз Советских Социалистических Республик

В этом году Россия будет отмечать Первое Мая под знаком экономи¬

ческого обновления, и особенно знаменательно то, что это — первая пер¬

вомайская демонстрация Союза Советских Социалистических Республик!

В Петрограде, так же как и во Владивостоке, Архангельске, Киеве и

Ташкенте, будут отмечать всемирно-историческое значение того факта,

что Советы устояли, несмотря на все трудности и происки врагов,

а с 30 декабря 1922 г. представителями всех Советских республик, кото¬

рые образовались на территории бывшей огромной империи, был провоз¬

глашен Союз социалистических республик в качестве прообраза всемир¬

ного союза социалистических государств. Гигантская социалистическая

страна/ занимающая весь восток Европы и весь север Азии, великое

государство, простирающееся от Балтийского до Японского моря, от

Северного и до Черного моря,— свершившийся факт.

На [учредительном] съезде были представлены делегаты от всех Со¬

ветских республик и автономных областей.

...Все эти республики объединились в единый союз, который при

своем создании провозгласил:

«Со времени образования советских республик государства мира

раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма^

Там, в лагере капитализма — национальная вражда и неравенство, коло¬

ниальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы, им¬

периалистические зверства и войны. Здесь, в лагере социализма —

взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное сожи¬

тельство и братское сотрудничество народов. Попытки капиталистическо¬

го мира на протяжении десятков лет разрешить вопрос о национальности,

путем совмещения свободного развития народов с системой эксплуатации

человека человеком, оказались бесплодными. Наоборот, клубок нацио¬

нальных противоречий все более запутывался, угрожая самому сущест¬

вованию капитализма. Буржуазия оказалась бессильной наладить сот¬

рудничество народов. Только в лагере Советов, только в условиях дикта¬

туры пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство населения,

оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, создать

4

обстановку взаимного доверия и заложить основы братского сотрудни¬

чества народов.

Только благодаря этим обстоятельствам удалось Советским республи¬

кам отбить нападения империалистов всего мира, внутренних и внешних;

только благодаря этим обстоятельствам удалось им успешно ликвидиро¬

вать гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить

к мирному хозяйственному строительству. Но годы войны не прошли

бесследно. Разоренные поля, остановившиеся заводы, разрушенные

производительные силы и истощенные хозяйственные ресурсы, оставшиеся

в наследство от войны, делают недостаточными отдельные усилия

отдельных республик по хозяйственному строительству. Восстановление

народного хозяйства оказалось невозможным при раздельном сущест¬

вовании республик. С другой стороны, неустойчивость международного

положения и опасность новых нападений делают неизбежным создание

единого фронта Советских республик перед лицом капиталистического

окружения. Наконец, само строение Советской власти, интернациональ¬

ной по своей классовой природе, толкает трудящиеся массы Советских

республик на путь объединения в одну социалистическую семью. Все

эти обстоятельства повелительно требуют объединения Советских респуб¬

лик в одно союзное государство, способное обеспечить и внешнюю безо¬

пасность и внутренние хозяйственные преуспеяния, и свободу националь¬

ного развития народов»

Пусть крепнет и процветает могучий Союз Советских Социалистиче¬

ских Республик на благо всех народов России и трудящихся всего мира|

Да здравствует единая, великая социалистическая Россия!

ЦМР СССР, ГИК № 30259/207; Журнал «1 may 1923», с. 7. Подлинник

Ж 85. З-Зг. на словацком языке, типографский текст.

СТАТЬЯ ИЗ ЖУРНАЛА «АЙДЫНЛЫК» («ПРОСВЕЩЕНИЕ»),

ОРГАНА ЦК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТУРЦИИ,

В СВЯЗИ С 7-й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

[Ноябрь 1924 г.]

Что дала народу России революция 7 ноября!

Находятся еще люди, которые имеют смелость утверждать, что рево¬

люция 7 ноября ничего не дала российскому народу. Несомненно, что

те, кто заявляет такое, либо не знают действительного положения, либо

просто клевещут. Я даже не буду распространяться о тех моральных

благах, которые дала Великая революция народным массам России: они

ясны и очевидны для каждого, а только коснусь социальной стороны

жизни, которую видел собственными глазами, покажу самые важные уч¬

реждения, составляющие основу общественной жизни России.

Фабрика. Фабрики в России не служат могилой- для рабочих, как во

всем капиталистическом мире. Эти предприятия, владельцами которых

являются сами рабочие, стали для них очагом счастья. Еще не вступив

на территорию фабрики, вы слышите революционные песни комсомольцев

и комсомолок, веселый шум, который указывает на то, что вы приближае¬

тесь к фабрике или заводу. Первое, что мы испытали, войдя на фабрику,

было чувство, что попали скорее в школу, чем на фабрику. По существу

в России каждая фабрика — это школа, и каждый рабочий — это самый

начитанный и образованный человек, настолько высоко поднялись

в своем развитии широкие народные массы... Считается вполне естествен¬

ным, что на каждой фабрике есть аптека, библиотека, зал для собраний

кинозал, Ленинский уголок, комната для кормления грудных детей.

5

На крупных фабриках имеются даже музыкальные коллективы и пожар¬

ные команды.

Управляющим всей фабрикой, «красным директором», является рабо¬

чий. На каждой фабрике есть профсоюзные, партийные и комсомольские

организации. Больше всего нравится то, что рабочие фабрики проявляют

чрезвычайную заботу о собственных предприятиях. Сознательный рус¬

ский рабочий знает все о своей фабрике и проявляет чрезвычайную

озабоченность даже в связи с самыми маленькими неполадками на ней...

В России большое внимание уделяется здоровью рабочих. Я слышал

разговор между врачом и рабочим: «Доктор, я уже хочу работать, нога

стала лучше, вот уже 15 дней изнываю от безделья». «Действительно, ты

уже почти поправился. Однако на этой неделе ты должен еще поле¬

читься. Я не могу брать на себя такую ответственность».

Казарма. В России казармы нельзя сравнить с казармами в других

странах. По существу к ним нельзя даже применить слово казарма. Там

действует широкое равенство в полном смысле этого слова. Между солда¬

тами и красными командирами существует полная откровенность, искрен¬

ность. В каждой казарме есть просторная библиотека, музыкальный

зал, зал для собраний, стенная газета, клуб. Там царит строгая дисцип¬

лина, основанная не на страхе, а на сознательности. Военнослужащие

Красной Армии много времени проводят в библиотеках. Они могут в те¬

чение 4—5 часов с эрудицией профессора рассказывать о международном

положении или экономике. Какая большая разница между этими казар¬

мами] и казармами в царской России, которые мало чем отличались от

тюрем!

Клуб. В каждом городе много рабочих клубов. Кроме клубов партий¬

ных и комсомольских организаций, существуют клубы рабочих профсою¬

зов. В этих клубах на курсах социально-экономических наук, истории,

географии, в театральных, музыкальных, шахматных кружках обучают¬

ся сотни рабочих. Самые большие, самые красивые здания отданы под

клубы. Рабочие, которые раньше не имели права даже пройти мимо этих

домов, теперь являются их полноправными хозяевами. Все, что находится

в этих домах (мебель, пианино, настенные часы, люстры), охраняется

с усердием, достойным восхищения. Юноши и девушки, которые раньше,

может быть, никогда и не видели пианино, не слышали его звуков, теперь

исполняют в клубах лучшие произведения европейских композиторов.

Клубы, в которых трудящиеся России получают образование, можно

назвать самыми популярными учреждениями, созданными революцией.

Школа. Школа целиком предоставлена трудящимся. В каждой школе

можно видеть лозунг: «Наука только трудящимся». После революции

в России увеличилось количество школ. В городе с 100-тысячным населе¬

нием вы можете увидеть по меньшей мере два высших учебных заведения.

Кроме того, существуют рабфаки (рабочие факультеты), там обучаются

десятки тысяч рабочих. По существу в России каждая фабрика, каждый

клуб, каждая казарма — это школа. Более всего привлекает внимание

в революционной России интерес масс к учебе. Люди, долгие годы ли¬

шенные самых элементарных прав, ныне постоянно учатся, чтобы ликви¬

дировать пробелы в образовании...

Дети. Дети в России — самые счастливые дети в мире. Под детские

сады отданы самые благоустроенные особняки... Они не по годам смыш-

ленные и умные. Если бы вы знали, с какой заботой воспитываются эти

малыши, родители которых — рабочие, военнослужащие, а также сироты,

не имеющие родителей! Когда вы посетите такой детский дом, даже если

вы иностранец, дотошно выясняющий все, эти шалуны вскарабкаются

к вам на колени, обнимут вас, будут расспрашивать...

В России вся торговля находится в руках государства, т. е. в руках

рабочих и крестьян. Существуют и мелкие частные магазины, открыв¬

шиеся в результате проведения новой экономической политики. Государ¬

6

ственные кооперативы продают свою продукцию на 20% дешевле... Кроме

того, на каждой фабрике существуют свои кооперативы, где члены

профсоюза могут покупать товары со скидкой на 30%. Постоянное увели¬

чение числа кооперативных магазинов, закрытие частных, показывает,

что будущее за государственной торговлей. До революции золотой рубль

был равен 12 турецким курушам, теперь он является эквивалентом турец¬

кой лиры. Надо отдать должное умелым действиям руководителей рус¬

ской революции, сумевшим за такой короткий срок настолько поднять

курс русской валюты, который еще год назад был самым низким в мире.

Дорогой читатель, я рассказал коротко о тех учреждениях, которые

составляют социальную основу жизни в России. Сравни подобные учреж¬

дения в царской России и буржуазные учреждения во всем мире, и тогда

ты сможешь понять, что завоевал российский народ, русский рабочий и

крестьянин, в результате революции 7 ноября [1917 г.].

ЦМР СССР, ГИК 13327/20-г; Подлинник на турецком языке, типограф-

Ж-81. 4-11ы. ский текст.

ОБРАЩЕНИЕ ПЕРВОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

АВСТРИЙСКОЙ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ, ПОСЕТИВШЕЙ СССР,

К РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ АВСТРИИ И ДРУГИХ СТРАН

[Вена, октябрь 1925 г.]

К молодым пролетариям Австрии!

К молодым рабочим всего мира!

Австрийская рабочая делегация за четыре недели посетила различные

районы Советской России, с тем чтобы изучить положение рабочего класса

и, в особенности, трудящейся молодежи 2. Она побывала в Москве, Ле¬

нинграде, Харькове, Баку, Тифлисе, с воодушевлением и радостью была

принята российской рабочей молодежью, имела возможность посетить

предприятия и мастерские, школы для рабочих и клубы, детские дома,

дома отдыха и даже тюрьмы. В результате подробного и добросовестно¬

го изучения [положения] делегация пришла к единодушному выводу,

что Советская Россия является пролетарским государством, в котором

широкие массы рабочих и крестьян посредством системы Советов распо¬

лагают властью и таким образом с правительством сотрудничает весь

трудовой народ. Из этого факта следует, что Советская власть направляет

все свои усилия на то, чтобы улучшить экономическое положение рабо¬

чих, крестьян и трудящейся молодежи, повысить их культурный уровень

с помощью разнообразных учреждений, ведущих работу по их образова¬

нию и просвещению.

После опустошительной и разорительной империалистической войны,

после ужасных лет гражданской войны, неурожая и голода пролетариату

России потребовалось относительно немного времени для того, чтобы

спокойно сосредоточить все свои силы на создании и укреплении Союза.

Несмотря на короткий промежуток времени, мы заметили здесь подъем

тяжелой промышленности, вновь построенные или строящиеся предприя¬

тия, электростанции, которые только потому могут добиваться таких не¬

слыханных технических и экономических успехов, что место прежнего

беспланового, раздробленного производства заняла единая комплексная

плановая система управления экономикой.

Заработная плата взрослых рабочих, а особенно учеников, превысила

во многих местностях довоенный уровень и продолжает повышаться.

Дело охраны труда и социального страхования поставлено в Советском

Союзе во всех отношениях образцово. Заслуживает особого внимания

7

осуществленное равенство и равноправие работниц на производстве.

Матери имеют право на четырехмесячный отпуск по беременности и родам,

им выплачивается пособие на родившегося ребенка, а кормящей матери —

в течение девяти месяцев. Они имеют сокращенный рабочий день на время

кормления ребенка.

Рабочие по праву гордятся делом своих рут* и убеждены в том, что

построенные ими заводы станут еще более мощными. Следует заметить,

что этот рост, этот подъем промышленности, а также сельского хозяйства

был возможен только благодаря тому, что Советская власть понимала

и ^максимальной энергией работает над тем, что^ч посредством образо¬

вания и просвещения трудового народа, рабочих » крестьян, которые

прежде пребывали в глубокой, беспросветной неграмотности и невежестве,

сделать из них политически зрелых и культурных людей, сознательных

борцов и сторонников дела пролетариата.

Это войско, насчитывающее миллионы воодушевленных защитников

сегодняшней, Красной России, в которой рабочая и крестьянская моло¬

дежь занимает выдающееся место, является прочным и непоколебимым

фундаментом Советской власти...

...Мы, молодые рабочие из капиталистической, реакционной Австрии,

поражены и удивлены социальными достижениями, законами о труде для

российской молодежи, по которым рабочий день молодежи от 14 до 16 лет

длится лишь четыре часа, для рабочей молодежи от 16 до 18 лет — шесть

часов, а для тех, кому исполнилось 18 лет,— восемь часов. В то же время

у нас существует не утвержденный законом и не ограниченный возрастом

восьмичасовой рабочий день [для молодежи и подростков], который не

соблюдается на практике многими предприятиями. Молодежь СССР

имеет четырехнедельный отпуск, увеличивающийся на вредных для здо¬

ровья предприятиях до семи недель. В нашей стране это — почти недости¬

жимая цель и всего лишь только лозунг борющейся молодежи. В качестве

наиболее значительного момента в изменении положения рабочей молоде¬

жи в Советском Союзе следует отметить, что в этом пролетарском государ¬

стве молодые рабочие рассматриваются не в качестве объектов эксплуата¬

ции, из которых следует, насколько это возможно, выжимать рабочую

силу и получать прибыль, а в качестве будущих рабочих, чей срок учени¬

чества должен служить исключительно совершенствованию их специаль¬

ных навыков, их формированию в квалифицированных тружеников со¬

циализма.

На основе этих изменений и всевозрастающего улучшения экономиче¬

ского положения молодых рабочих Советского Союза видно, как Ленин¬

ский коммунистический союз молодежи России — этот мощный и четко

организованный союз, охватывающий в своих рядах подавляющее боль¬

шинство трудящейся молодежи,— успешно решает задачу улучшения ее

экономического положения. Большими успехами характеризуется и разъ¬

яснительная, воспитательная деятельность Союза молодежи среди мо¬

лодых рабочих и крестьян. Школы, клубы, дома, факультеты молодых

рабочих, производственные мастерские и школы для рабочих — все

это очаги, через которые проходит миллионная армия членов Союза моло¬

дежи, эта красная армия борцов в рабочих блузах и крестьянских ру¬

бахах...

...Российский пролетариат показал, как рабочие и крестьяне такой

большой страны используют власть исключительно в своих интересах.

Убедительно показал он и то, что для пролетариата не может быть ника¬

ких противоречий между нациями, объединенными в красный союз

народов... Примером того, как в СССР подошли к решению национального

вопроса, могут служить Грузия и другие республики Кавказа. В преж¬

ние времена, а также во время правления меньшевиков в Грузии сущест¬

вовала вражда между национальностями. Сегодня все эти многочисленные

народы стали активными участниками строительства Советского государ¬

8

ства, поскольку Советская власть относится к ним справедливо и отстаи¬

вает их национальную самобытность...

...В результате нашей поездки в Советский Союз мы призываем рабо¬

чую молодежь Австрии, трудовую молодежь и рабочий класс всего мира:

протяните ваши братские руки российскому пролетариату! СССР, каков

он есть, доказывает, что необходимо защищать этот бастион международ¬

ного пролетариата до последней капли рабочей крови. Российский про¬

летариат, авангард международных революционных сил, готов понести

дополнительные жертвы во имя революции, если потребуется оказать

помощь борющимся братьям. Поэтому пролетариату в этих странах сле¬

дует разъяснять, что первое пролетарское государство является оплотом

рабочего класса всего мира, которое ни при каких обстоятельствах нельзя

оставлять на произвол судьбы перед угрозой нападения его врагов.

Представляя вам, австрийской молодежи, наш отчет о Советской

России, мы убеждены в том, что путь российского пролетариата, который

лежит через диктатуру пролетариата, является единственно правильным

и приведет к конечной цели — социализму. Путь молодого пролетариата

других, пока еще капиталистических государств — это путь единства

с пролетариатом России, путь политического и профсоюзного единого

фронта. Присоединимся к нашим российским братьям в борьбе против

капитализма, в борьбе за конечные цели пролетариата!

Долой буржуазию и ее пособников!

Да здравствует единство австрийского и российского молодого рабоче¬

го класса, пролетариата Австрии и России!

Да здравствует единый фронт международного рабочего класса! Да

здравствует СССР! Да здравствует мировая революция! Да здравствует

диктатура пролетариата!

Цабуш, Франц, механик, член «Независимой социалистической рабочей

молодежи Австрии» 3, глава делегации [далее следует 8 подписей членов

делегации].

ЦМР СССР, ГИК 16833/31а, б; Подлинник на немецком языке, типограф-

Л-32. 4-20. ский текст.

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ТРЕТЬЕЙ ГЕРМАНСКОЙ РАБОЧЕЙ ДЕЛЕГАЦИИ *

К ТРУДЯЩИМСЯ г. БАКУ И АЗЕРБАЙДЖАНА

Баку, 1 ноября 1927 г.

Дорогие товарищи!

Для нас является настоятельной необходимостью перед самым отъез¬

дом еще раз по-братски пожать вам руки. Основываясь на отчетах первой

и второй германских рабочих делегаций, мы смогли за время нашего трех¬

дневного пребывания здесь познакомиться с вашим положением в эконо¬

мике, особенно в социальной области.

Дорогие товарищи, нас поразил огромный контраст между вашими

жилищами былого и сегодняшнего времени. Насколько удручающе жал¬

кими выглядят старые, настолько поразительно совершенными — новые.

Нас особенно поразили рабочие поселки, которые вы смогли создать за

столь короткий срок. В области экономики вы также продвинулись впе¬

ред до такой степени, какой мы даже не могли себе представить. Мы имеем

в виду рациональную добычу вашего основного богатства — нефти, новую

электрическую железную дорогу с ее построенным по последнему слову

техники вокзалом, который нам особенно импонировал, так как вы соз¬

дали его собственными силами, без посторонней технической и финан¬

совой помощи. f "

Товарищи! Для нас просто невозможно себе представить, как ваше

государство, существуя всего лишь десять лет, смогло предоставить ра¬

9

бочим и работницам семичасовой рабочий день! Это нам трудно понять

еще и потому, что в Западной Европе усиленно проводится удлинение

рабочего дня.

Дорогие товарищи] В вашем государстве существует полная свобода,

которая в особенности проявляется в деле соблюдения и уважения нацио¬

нальных особенностей. Ни одно федеративное государство в мире не

разрешило так удачно проблем национальных меньшинств, как СССР.

Товарищи, нам понятно, что вы храните верность, приверженность

своему государству, системе Советов, мы понимаем ваш возмущенный от¬

вет на наш вопрос, не предпочли ли бы вы государственный строй западно¬

европейского образца. Ваш ответ был единственно правильным: если бы

вы хотели этого, то не свергали бы правительство Керенского.

Мы увидели у вас подъем, заработную плату, отпуска, рабочий день,

санатории, охрану материнства и младенчества, равных которым нет во

всем мире. Особое впечатление произвело на нас сознание того, что рабо¬

чим на деле принадлежит власть в Государстве.

Дорогие товарищи, расставаясь с вами, мы торжественно обещаем до¬

биваться в Германии перемен в отношении оценки обстановки в СССР,

содействуя тем самым продвижению вперед, к социальной революции.

Мы благодарим вас за гостеприимство, за ваши открытые перед нами две¬

ри, за все то, что позволило нам воочию увидеть систему диктатуры про¬

летариата.

Да здравствует русская революция! Да здравствует международное

профсоюзное единство!

Председатель Альфред Гедеке [далее следуют 19 подписей членов де¬

легации].

ЦМР СССР ГИК № 18125/43а; Подлинник на немецком языке, машино-

Д-44. 4-9Б. писный текст.

ВОЗЗВАНИЕ ЦК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ПОЛЬШИ

К ТРУДЯЩИМСЯ СТРАНЫ В СВЯЗИ С XI ГОДОВЩИНОЙ

ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

[Варшава, октябрь 1928 г.]

Товарищи! Рабочие и крестьяне!

...Десятая годовщина буржуазного рабства в Польше совпадает с

одиннадцатой годовщиной победы пролетарской революции над буржуа¬

зией и ее прихвостнями в старом царском государстве.

Каковы же результаты этой победоносной пролетарской революции?

Это — революционный союз свободных рабочих и крестьян под руковод¬

ством железной большевистской когорты, победоносно преодолевшей все

возникавшие перед ним трудности. В соответствии с принципами, разра¬

ботанными их гениальным вождем Лениным, рабочие и крестьяне Совет¬

ского Союза отразили нападения белогвардейских орд, преодолели эко¬

номическую блокаду, восстановили из руин экономику, разрушенную

буржуазией, сломили сопротивление недобитой клики черносотенцев. Они

сооружают могущественное здание социализма, способствуя делу осво¬

бождения всех угнетенных во всем мире.

В то время как польская буржуазия клянчит у капиталистов всего

мира займы и помощь, продавая заграничному капиталу фабрики, шахты

и природные богатства страны, и не сумела даже достичь того объема

производства, который существовал во времена иностранного господства,

трудящиеся Советского Союза уже превысили довоенный уровень произ¬

водства, хотя им достались полностью разрушенные оборудование, зда¬

10

ния, дороги и мосты, хотя они не имели инженеров и техников, а весь ка¬

питалистический мир препятствовал им в этом.

В то время как промышленность буржуазной Польши не может выйти

из затяжного кризиса, рабочие Советского Союза из года в год увеличива¬

ют промышленное производство во все более быстром темпе, быстрее, не¬

жели это делал капитализм в период своего расцвета. Год от года они

создают все больше богатств, каждый год строятся новые огромные фаб¬

рики и электростанции, дороги, дома, школы, больницы, создают новые

музеи и народные дома. Трудящиеся в коммунистическом государстве уже

не содержат свору дармоедов-капиталистов и поэтому могут не только

из года в год улучшать свое благосостояние, но и направлять миллиарды

на дальнейшее расширение производства и развитие культуры.

В то время как в буржуазной Польше рабочие зарабатывают меньше,

чем во времена иностранного господства, и нужда их с каждым годом

только увеличивается, в СССР заработок рабочих уже сейчас значительно

выше, чем при царизме. В то время как в Польше повсеместно вводится

12- и даже 16-часовой рабочий день, рабоче-крестьянское правительство

в преддверии второго десятилетия существования СССР начало вводить

на производстве семичасовой рабочий день 5.

В то время как в шляхетской Польше крестьяне погибают от страшной

нужды и горя, в СССР они являются хозяевами всей земли, принадлежав¬

шей раньше помещикам, церковникам и царскому правительству. В то

время как в Польше кредиты существуют только для помещиков и кула¬

ков, а сельская беднота должна платить тяжелые налоги, а также пре¬

следуется шарварками 6, в СССР — 35% бедняков и середняков пол¬

ностью освобождены от налогов и рабоче-крестьянское правительство

окружает их заботой, оказывает им материальную помощь, стремится

поднять их благосостояние и повысить их культурный уровень.

В то время как в Польше капиталистическое образование является мо¬

нополией горстки избранных, которые стремятся держать в темноте

и невежестве массы трудящихся, в государстве рабочих для получения

образования широко открыты двери народным массам.

В то время как в буржуазной Польше варварски угнетают националь¬

ные меньшинства, пролетарское государство является свободным союзом

ста равноправных народов, проявляющих заботу друг о друге и оказы¬

вающих взаимопомощь, содействуя тем самым созданию и взаимному обо¬

гащению национальных культур.

В то время как Советское правительство проводит политику мира

и предлагает капиталистическим государствам полное и немедленное ра¬

зоружение, а Польше — заключить пакт о ненападении 7, капиталистиче¬

ские государства лихорадочно вооружаются, буржуазная Польша подчи¬

няет всю хозяйственную и общественную жизнь страны подготовке войны

против СССР. И делается это потому, что в Польше существует диктатура

имущих классов, от имени которых правит Пилсудский, а в СССР всю

полноту власти осуществляет рабоче-крестьянское правительство во имя

интересов трудящихся.

Успехи рабочих и крестьян Советского Союза — это одновременно по¬

беда рабочих и крестьян всего мира. Прогресс социалистического строи¬

тельства в СССР — это призыв ко всем трудящимся в мире, к колониаль¬

ным народам, угнетенным империалистами, сбросить ярмо международ¬

ного капитала, последовать примеру рабочих и крестьян СССР...

Центральный комитет Коммунистической партии Польши

ЦМР СССР, ГИК № 29780/73; Подлинник на польском языке, типограф-

Л-74. 4-Зз. ский текст.

11

ИЗ СТАТЬИ «11 ЛЕТ ДИКТАТУРЫ

ПРОЛЕТАРИАТА В СССР»

В РУКОПИСНОМ ЖУРНАЛЕ «СПАРТАК», № 2 за 1928 г.,

ОРГАНЕ

ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ ТЮРЬМЫ г. РАВИЧ В ПОЛЬШЕ 8

г. Равич, октябрь 1928 г.

Значение Октябрьской революции

для освобождения национальностей

Октябрьская революция имеет огромное историческое значение в деле

освобождения национальностей не только для старой России. Россия была

многонациональным государством, где рядом с господствовавшим тогда

русским народом жили сотни других народов, лишенных всяких нацио¬

нальных прав и испытывавших тяжелое национальное угнетение. Октябрь¬

ская революция освободила все нерусские национальности от векового

угнетения, освободила не только те народы, которые ранее имели свою

государственность, как Польша и Финляндия, но и народы, не имевшие

государственности: киргизов, якутов, сартов 9 и других, которые до Ок¬

тября 1917 г. стояли на очень низком уровне развития и не имели нацио¬

нального самосознания, не имели даже собственного алфавита. Благода¬

ря Октябрьской революции Польша, Финляндия обрели политическую

независимость. Украина, Белоруссия и другие получили возможность

создания собственного государства, а национальные меньшинства, такие,

как якуты, евреи и т. д., получили равные права с другими национально¬

стями, гарантирующие им возможность всестороннего развития националь¬

ной культуры. Октябрьская революция пробудила к жизни народы, не

имевшие, возможно, собственной истории, обеспечила возможность со¬

здания их собственного алфавита, письменности и т. д., словом, дала тол¬

чок к их подлинному, всестороннему национальному освобождению.

Октябрьская революция, с точки зрения разрешения национального

вопроса, осуществила такие глубокие перемены, так глубоко перепахала

основы старой России, что результаты этих перемен для общечеловече¬

ской культуры поистине неоценимы. То освобождение национальностей,

которое осуществила Октябрьская революция, стало беспримерным в

истории человечества. Октябрьская революция окончательно разрешила

национальный вопрос, являющийся чрезвычайно острым в буржуазных

государствах...

ЦМР СССР, ГИК № 29780/234; Подлинник-автограф на польском языке.

Ж-74.4 4-11ы.

ИЗ ПОСВЯЩЕННОГО XI ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГАЗЕТЕ «СОУТ АФРИКЭН УОРКЕР»,

ОРГАНУ ЦК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЮЖНОЙ АФРИКИ

г. Иоганнесбург, 7 ноября 1928 г.

Завоевания революции

Сегодня мы отмечаем XI годовщину Ноябрьской (по новому стилю.—

Сост.) революции, которая дала жизнь первому в мире пролетарскому

государству. В Советской республике идет успешное строительство социа¬

лизма. К X годовщине объем валовой продукции промышленности пре¬

взошел довоенный уровень. Благодаря самоотверженному труду рабочих

и несмотря на огромные трудности, экономическая мощь страны к 1928 г.

12

выросла. Поскольку старые формы хозяйствования были исчерпаны в

1926—1927 гг., в текущем году в соответствии с первым пятилетним пла¬

ном была выполнена программа его первого года. Объем промышленного

производства в СССР планируется увеличить в 1925—1929 гг. на 20%,

объем тяжелой промышленности — на 22,3% 10. По сравнению с 1 ок¬

тября 1925 г. объем промышленной продукции возрастет на 80—90%,

предприятия увеличат свой основной капитал на 35%. Этот размах эко¬

номического и промышленного развития сопровождается повышением

заработной платы. За последний год она возросла на 11,2%.

Новые успехи в социалистическом строительстве, новые победы на

экономическом фронте и в области культуры, постепенное преодоление

трудностей — таков итог 11 лет существования Страны Советов.

В СССР все национальности, живущие на территории бывшей царской

России, образовали единый братский союз народов и строят жизнь по-

новому. За 11 лет между дооктябрьским периодом и сегодняшним днем

пролегла глубокая пропасть.

11 лет Советской власти дали пролетариату СССР полное экономиче¬

ское и политическое равноправие, четырех — шестичасовой рабочий день,

месячный оплачиваемый отпуск, пособие для лиц, имеющих сокращен¬

ный рабочий день, сотни фабрично-заводских школ, которые являются

первыми ступеньками в деле социалистической организации труда. Это

также тысячи рабочих на рабфаках и в университетах, сотни директоров

промышленных предприятий из числа молодежи, сотни молодых людей

на важных административных постах.

VI конгресс Коммунистического Интернационала уделил большое

внимание вопросу борьбы против опасности империалистической войны.

Призрак войны, направленной против СССР, колониальных народов

и рабочего класса всех стран, угрожает миру. Борьба за предотвращение

империалистической войны, в защиту Советского Союза, разоблачение

характера буржуазно-демократических республик, ознакомление широ¬

ких слоев трудящихся с успехами и достижениями СССР за 11 лет его су¬

ществования — таковы задачи коммунистов в капиталистических стра¬

нах.

ЦМР СССР, ГИК № 30206/64; «The South African Worker»,* Special

Г-92. 4-11ы. Supplement, 7.XL1928. Подлинник на

английском языке, типографский текст.

СООБЩЕНИЕ ИРАНСКОЙ ГАЗЕТЫ аТУФАН»

30 декабря 1928 г.

Десятая годовщина Белорусской республики

30 декабря исполняется десять лет с момента создания БССР п. В га¬

зетах широко освещаются экономические и культурные достижения рес¬

публики.

До революции в Белоруссии не было ни одного высшего учебного за¬

ведения, в то время как сейчас их уже десять. В Минске построено спе¬

циальное здание для Академии наук, строительство которого обошлось

в 8 млн. рублей. За прошедшие десять лет при помощи правительства

Советского Союза проведен комплекс мер по реорганизации народного

хозяйства Белоруссии. В течение этих десяти лет объем промышленной

продукции в республике возрос на 23% 12. В процессе реорганизации

расширилась сеть учреждений, занимающихся управлением промышлен¬

ностью и сельским хозяйством. В 1926 г. 29% всего бюджета республики

было вложено в развитие сельского хозяйства, в 1928 г. эта цифра достиг¬

ла 40%.

ЦМР СССР, ГИК № 30263/12; Подлинник на персидском языке, типо-

Г-54. 4-11ы. графский текст.

13

СООБЩЕНИЕ МОСКОВСКОГО КОРРЕСПОНДЕНТА ГАЗЕТЫ

«ДЕЙЛИ УОРКЕР», ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНА

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ,

ПОСВЯЩЕННОЕ СЕССИИ ЦИК СССР

[Москва/ декабрь 1931 r.J

Абсолютное равенство всех национальных меньшинств

Закончила работу одна из самых важных из проводившихся до сих

пор сессий Центрального Исполнительного Комитета СССР 13. Члены Со¬

вета Народных Комиссаров сделали перед собравшимися отчет о своей

деятельности. Они доложили о результатах выполнения заданий треть¬

его, решающего года текущей пятилетки; их отчет получил одобрение и

была поставлена задача выполнить пятилетний план к концу 1932 г.

Британским рабочим, вероятно, будет интересно узнать о высшем ор¬

гане власти, который принимает решения и утверждает планы, имеющие

историческое значение, оказывающие воздействие на будущее развитие

во всем мире. Сессия Центрального Исполнительного Комитета — ЦИК,

как его называют сокращенно,— проходила в деловой, лишенной внеш¬

ней торжественности обстановке.

ЦИК СССР избирается двумя тысячами делегатов на Съезде Советов,

созываемом ежегодно. Исполком обладает всей полнотой власти в госу¬

дарстве в период между съездами и собирается три раза в год. На только

что закончившейся сессии присутствовало 611 делегатов, представляющих

все республики и автономные области СССР. Рабочий класс управляет

государством в СССР, ЦИК является его представительным органом. Ра¬

бочий класс Советского Союза состоит из людей многих национальностей.

Политика СССР направлена на развитие культуры всех наций, она резко

отличается от политики свергнутого царизма и ныне существующего бри¬

танского империализма в национальном вопросе. Это нашло свое отраже¬

ние в Конституции, в самом факте существования двух палат ЦИК СССР —

Союзного Совета и Совета Национальностей. Первый избирается на Съез¬

де Советов из числа делегатов, представляющих различные республики.

Их количество (400 чел.) пропорционально численности населения соот¬

ветствующей республики. Это дает Российской Советской Федерации, на¬

селение которой составляет 70% всего населения СССР, численное пре¬

имущество [в Союзном Совете]. Поэтому в данном случае большую

роль играет Совет Национальностей. В его состав входят по 5 представи¬

телей от каждой республики и по одному — от автономной области. Та¬

ким образом, сравнительно маленькая Армянская республика имеет рав¬

ные избирательные права с могучей Российской Федерацией. Делегаты

на съезд Советов СССР избираются соответствующими органами законо¬

дательной власти каждой республики и утверждаются республиканским

Съездом Советов. Общее число делегатов Совета Национальностей — 131.

Союзный Совет и Совет Национальностейимеют равные права. Они образуют

ЦИК СССР, но голоса их делегатов подсчитываются отдельно, и только

большинством голосов каждого Совета законопроект может получить силу

закона.

Сам процесс голосования прост — путем поднятия рук. После обсуж¬

дения законопроекта в Союзном Совете председатель ставит вопрос на го¬

лосование. Поднимают руки «за» или «против». Затем процедура повторяет¬

ся — голосуют делегаты Совета Национальностей. Только в случае еди¬

ногласия двух Советов вопрос считается решенным. Таким образом,

в Советском государстве национальным меньшинствам предоставлены са¬

мые полные конституционные права. Советское государство — единственное

в мире, в котором [национальные] меньшинства пользуются эффективным

избирательным правом.

14

Делегаты от Среднеазиатских республик на равных обсуждают и ре¬

шают вопросы с делегатами от Москвы и Ленинграда. Это положение

настойчиво напоминает каждому из нас о том, что британский империа¬

лизм на своих азиатских фронтах паразитирует на национальной разоб¬

щенности и использует национальные меньшинства в качестве орудия

парализации борьбы за независимость. Вспоминая о положении, которое

занимала Украина в системе национальных отношений в царской России,

мы помним и о страданиях национальных меньшинств в Польше, которые

являются жертвами империалистической концепции «самоопределения».

Там, используя военные законы, заковывают украинцев в цепи, сажают в

тюрьмы и преследуют борцов против террора. Сегодня Украина является

полноправным членом Союза, в котором ее рабочие и крестьяне являются

полноправными гражданами государства...

...В условиях господства капитализма во многих странах мира,

в Европе трудящиеся таких стран, как Польша, Италия, Румыния, доведе¬

ны до разорения, народы азиатских стран: Индии, Бирмы, Индокитая —

до положения рабов. Здесь же, в СССР, вы видите орган народной власти,

спокойно планирующий огромную работу по планомерному строительству

нового общества, которого не знала история.

ЦМР СССР, ГИК № 7690/2; «Daily Worker», 6.1.1932. Подлинник

Г-34. 5-11ы. на английском языке, типографский

текст.

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛКОМА ОБЩЕСТВА

«ДРУЗЬЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 14 г. НЬЮ-ЙОРКА

К ЕГО ЧЛЕНАМ В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 1 Мая

Нью-Йорк, [апрель 1934 г.]

Негры и белые! Друзья Советского Союза! Отмечайте 1 Мая успехи Со¬

ветского Союза, демонстрируйте против войны!

Негритянские рабочие!

В праздновании 1 Мая в Советском Союзе примут участие 182 нацио¬

нальности 15. Все они в СССР обладают полным экономическим, полити¬

ческим и культурным равноправием, гарантированным Конституцией

Советского Союза. В каждой национальной республике имеется собствен¬

ное Советское правительство, избранное жителями республики, управляе¬

мое рабочими и служащее интересам всех трудящихся. Центральное Со¬

ветское правительство тратит биллионы долларов на развитие и подъем

жизненного уровня народа.

Трудящиеся республик имеют нормальный рабочий день, получают

полностью заработную плату во время болезни, стипендии при получении

образования. В школах преподается родной язык, сохраняются нацио¬

нальные традиции и культура.

Негры, друзья!

Анализируя эти достижения, вспомните о линчеваниях, нищете, голо¬

де, унижении и страданиях негров во всем мире. Подумайте о невинных

юношах из Скоттсборо 16, которых мучила и приговорила к смерти банда

убийц, состоящая из представителей правящего класса Юга Америки.

Правительство Гитлера поддерживает убийство негров и ввело в прак¬

тику «стерилизацию» негритянских детей в Германии. С 1 мая 1933 г.

по 1 мая 1934 г. в этой стране было подвергнуто линчеванию 49 негров.

При проведении этих акций убийцы получали вознаграждение и благо¬

дарность со стороны полиции.

Негры! Угнетатели негритянского народа в нашей стране, эксплуата¬

торы негров в Африке, поработители национальных меньшинств во всех

15

капиталистических странах, хотят уничтожить Советский Союз — единст¬

венное государство, в котором трудящиеся строят новую жизнь, не зная

расовой дискриминации, линчеваний, безработицы, имея высокий уро¬

вень жизни, социальное обеспечение, бесплатное образование и пенсион¬

ное обеспечение по старости.

Готовя нападение на Советский Союз, угнетая рабочих своей страны,

японские милитаристы, убийцы корейцев и китайцев, предпринимают

акции против свободной Монгольской Народной Республики. Эти прес¬

тупники, враги всех национальных меньшинств, засылают своих агентов-

негров в Соединенные Штаты для распространения лжи о своем дружелю¬

бии по отношению к негритянскому народу.

Негры! Это новая уловка для того, чтобы ввести вас в заблуждение

и заставить принять участие в нападении на Советскую Республику, в ко¬

торой трудящиеся всех национальных меньшинств участвуют в строи¬

тельстве нового общества — мира социализма, общества абсолютного

равенства для всех.

Защищайте Советское государство, которое предоставило свободу всем

национальным меньшинствам, мобилизуйтесь на защиту советских авто¬

номных республик, против капиталистических милитаристских прави¬

тельств! Требуйте от правительства Рузвельта немедленного установления

торговых отношений с Советским правительством! Вступайте в общество

друзей Советского Союза. Читайте и поддерживайте наш журнал «Soviet

Russia today» 17.

Общество «Друзья Советского Союза», Исполком, Нью-Йорк.

ЦМР СССР, ГИК № 18028/14; Подлинник на английском языке, типо-

Л-78. 6-20. графский текст.

ЛИСТОВКА-ОБРАЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА

«ДРУЗЬЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 18 К ОБЩЕСТВЕННОСТИ ФРАНЦИИ

Национальные дни дружбы с Советским Союзом

(Париж, зал Мютюалите, 9,10 июня 1935 г.)

Почетный комитет:

Эдуард Эррио — депутат и мэр Лиона; А. де Монзи — депутат от де¬

партамента Ло, Пьер Кот — депутат от Савойи; Ивон Дельбос — замес¬

титель председателя палаты депутатов; Башле — сенатор от департамен¬

та Сена; Поль Бастид — депутат, председатель комиссии по иностранным

делам палаты депутатов; г-жа Элиан Бро — заместитель председателя

партии радикал-социалистов; Поль Ланжевен — профессор Коллеж

де Франс; Жан Перрэн — профессор Коллеж де Франс; Дариус Мило —

композитор; Франсис Журден — архитектор; Жан Люрса — художник;

Андре Жид — писатель; Жан-Ришар Блок — писатель; Андре Мальро —

писатель; г-жа Элизабет де Грамон — писательница; Поль Вайян-Ку-

терье — писатель; Жорж Борис — директор «Люмьер»; Фернан Гренье —

генеральный секретарь «Друзей Советского Союза».

Ко всем организациям,

ко всем лицам — друзьям

Советского Союза!

Исторический факт громадного значения утвердился в мире: существо¬

вание СССР.

В огромной стране, равной по территории 40 Фракциям, 170 миллио¬

нов человек ценой героических усилий строят экономику, необходимую

для развития их благосостояния.

16

С седьмого места, которое он занимал среди индустриальных стран,

СССР перешел на второе.

Его ранее средневековое сельское хозяйство трансформировалось в

гигантские коллективные предприятия, оснащенные самой современной

техникой.

Осуществлена грандиозная работа по ликвидации неграмотности и пе¬

редаче культуры в распоряжение народных масс.

Некогда угнетенные народы возвращены к жизни и поддерживаются

братской рукой при взаимном уважении их языка и их независимости.

Полностью занятый строительством новой цивилизации, Советский

Союз в течение всего своего существования множество раз выступал с яс¬

ными предложениями о поддержании мира во всем мире.

Вот почему ни один человек не может остаться равнодушным к заме¬

чательным усилиям народов СССР, с упорством создающих бблыпую

справедливость и бблыпее счастье.

Некоторые оговорки, которые можно высказать по тем или иным

частностям, не делают менее истинным то, что симпатии каждого челове¬

ка, приверженного социальному прогрессу, должны быть отданы Совет¬

скому Союзу.

Организуя 9 и 10 июня Дни дружбы, мы ставим своей целью спло¬

тить все силы, выступающие в поддержку СССР, подвести итоги 17 го¬

дам усилий Советского государства и укрепить таким образом узы, сое¬

диняющие французский народ с народами СССР.

Направляйте ваших делегатов в Париж 9 и 10 июня, чтобы Дни друж¬

бы превратились в грандиозную манифестацию поддержки Советского

Союза и одновременно в демонстрацию вашей воли к миру.

Национальный комитет

«Друзей Советского Союза»

Адресуйте сообщения об участии в Секретариат «Друзей Советского Сою¬

за»: Париж — 2, улица Майл, 20.

Программа национальных

Дней дружбы с С о в ет с к им Союзом,

1. Советский Союз в 1935 г.: промышленность; сельское хозяйство;

положение трудящихся; национальные меньшинства; женщина, дети;

новый человек.

2. Культурное развитие СССР: науки; образование; литература; кино;

театр.

3. СССР в международной политике: 17 лет усилий [в борьбе] за мир;

Красная Армия.

4. Задачи друзей советских народов.

ЦМР СССР, ГИК № 32208/1286; Подлинник на французском языке, ти-

Л-84. 6-20. пографский текст.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В документе цитируется «Декларация об образовании Союза Советских Социа¬

листических Республик».— См. Основной закон (Конституция) Союза Советских Со¬

циалистических Республик. Издание ЦИК СССР. М., 1924, с. 1.

2 Делегация австрийской молодежи посетила СССР в сентябре — октябре 1925 г.

по приглашению ЦК ВЛКСМ. Ее члены были избраны на массовых собраниях; в со¬

став вошли два члена Коммунистического союза молодежи Австрии, два представи¬

теля Союза социалистической молодежи, пять представителей Союза независимой со¬

циалистической молодежи Австрии.

3 Союз независимой социалистической молодежи Австрии возник в сентябре

1925 г. в результате выхода революционной оппозиции из социал-демократического

Союза социалистической молодежи. Вновь созданный союз объявил себя сторонником

17

диктатуры пролетариата, выступал за единство действий всей рабочей молодежи стра¬

ны; в январе 1926 г. присоединился к Коммунистическому союзу молодежи Австрии.—

*См. ТурокВ. М. Очерки истории Австрии. 1918—1929. М., 1955, с. 388—389.

4 Третья немецкая делегация (77 участников, из которых — 7 членов КПГ,

34 члена СДПГ и 36 беспартийных) находилась в СССР с 12 октября по 18 ноября

1927 г. Она передала трудящимся СССР приветствие, подписанное 300 тыс. пролета¬

риев Германии, участвовала в работе Всемирного конгресса друзей Советского Союза,

состоявшегося в Москве 10—12 ноября по случаю 10-летия Великой Октябрьской со¬

циалистической революции.— См. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Chro-

nik, Teil II. Berlin, 1966, S. 213.

5 Постановление о постепенном переходе на семичасовой рабочий день приняла

сессия ЦИК СССР, посвященная 10-й годовщине Великого Октября, в октябре 1927 г.—

См. Известия, 16.X.1927.

6 Шарварк — издавна бытовавшая повинность крестьянских общин содержать

дороги в должном порядке.

7 Проект договора о ненападении был предложен от имени Советского правитель¬

ства правительству Польши полпредом СССР П. Л. Войковым 24 августа 1926 г. Пе¬

реговоры всячески затягивались по вине польской стороны и закончились лишь

25 июля 1932 г. в Москве подписанием договора о ненападении.— См. Документы

и материалы по истории советско-польских отношений, т. V. М., 1967, с. 45—533.

8 В Польше в эти годы свирепствовал буржуазный террор. В 345 тюрьмах томи¬

лись тысячи революционеров. В жестоких условиях узники, в первую очередь комму¬

нисты и комсомольцы, давали пример стойкости и мужества; они занимались самообра¬

зованием, нередко издавали нелегальные рукописные газеты и журналы, следили за

ходом строительства социализма в СССР, отмечали годовщины Великого Октября,

другие революционные праздники.

9 Саршы — исконно оседлая часть узбеков. В настоящее время это название со¬

хранилось только в качестве научного термина.

10 Речь идет о решениях ноябрьского (1928 г.) Пленума ЦК ВКП (б), утвердив¬

шего плановые задания 1928/29 хозяйственного года — первого года пятилетки.— См.

Правда, 25, 27.XI.1928.

11 30 декабря 1918 г. Северо-Западная областная конференция РКП(б), в работе

которой участвовали представители губернских партийных организаций Белоруссии

и соседних районов, провозгласила создание Белорусской Советской Социалистиче¬

ской Республики. 1 января 1919 г. был обнародован манифест об образовании БССР.

12 По официальным данным, к 1926 г. было завершено восстановление народного

хозяйства БССР. Промышленность республики превзошла уровень 1913 г. по объему

производства на 28,5%.— См. Многонациональное Советское государство. М., 1972,

с. 157.

13 В документе имеется в виду работа второй сессии ЦИК СССР 6-го созыва, со¬

стоявшейся 22—25 декабря 1931 г. Сессия подвела итоги развития народного хозяй¬

ства страны за 1931 г. и утвердила план на 1932 г.

14 Создано в США в 1921 г., первоначально называлось «Общество друзей Совет¬

ской России». Ставило целью оказание помощи голодающему из-за засухи населению

Страны Советов путем сбора средств, закупки и отправки продовольствия, одежды,

обуви, медикаментов и т. п., распространение правдивой информации о жизни страны;

в дальнейшем выступало за установление торговых отношений с СССР, за признание

Советского государства. В 1921—1924 гг. в Общество входило 20 тыс. индивидуальных

членов, более 200 местных организаций; к 1933 г. в нем насчитывалось свыше 800 ме¬

стных отделений.— См. Сташевский Д. М. Прогрессивные силы США в борьбе за при¬

знание Советского государства. Киев, 1979, с. 97—98, 184—187.

15 Так в документе. В соответствии со статистическими данными, в СССР в ука¬

занный период насчитывалось немногим более 100 национальностей и народностей.—

См. Народное хозяйство СССР за 60 лет. Юбилейный статистический сборник. М., 1977,

с. 41.

10 Речь идет о судебном процессе, начавшемся в марте 1931 г. в г. Скоттсборо (штат

Алабама, США), над девятью негритянскими юношами, ложно обвиненными амери¬

канской юстицией в насилии над белыми женщинами. Восьмерых из них суд пригово¬

рил к смертной казни. Под давлением международного протеста приговор был пере¬

смотрен в 1935 г.— См. Фостер У. Негритянский народ в истории Америки. М., 1955,

с. 632—634.

17 Журнал «Soviet Russia today», орган «Общества друзей Советского Союза»

в то время, выходил с февраля 1932 г.— См. Сташевский Д. Н. Указ, соч., с. 41.

18 Общество «Друзья Советского Союза» было создано в 1928 г. по инициативе

Анри Барбюса и Поля Вайяна-Кутюрье; в 1934 г. насчитывало свыше 17 тыс. человек.

Дни дружбы с Советским Союзом, проведенные по инициативе общества 9—10 июня

1935 г. в Париже, прошли с триумфальным успехом (присутствовало 3366 делегатов).

С этого момента началось развитие общества как массовой организации.— См.

Гренье Ф. Из жизни французского коммуниста. М., 1977, с. 167—171.

18

В. П. БУЛДАКОВ, С. В. КУЛЕШОВ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

И БУРЖУАЗНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

Создание Союза Советских Социалистических Республик — выдающееся

событие мировой истории. 30 декабря 1922 г. родилось первое в мире еди¬

ное союзное многонациональное государство рабочих и крестьян — резуль¬

тат победы Великой Октябрьской социалистической революции. Как от¬

мечается в Постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования Сою¬

за Советских Социалистических Республик», образование и успешное

развитие СССР «имеет непреходящее международное значение, знаменует

важный исторический рубеж в вековой борьбе передового человечества

за равноправие и дружбу народов, за революционное обновление мира» Ч

С созданием СССР наступил новый этап в развитии национального

вопроса, характеризуемый усилением диалектической связи интернацио¬

нального и национального в общественном прогрессе человечества. Отсю¬

да понятно возрастание роли национального фактора в идеологической

борьбе на международной арене, особенно в последние десятилетия.

Крах колониальных империй, завоевание порабощенными народами

независимости, становление молодых национальных государств — все

это усилило интерес к примеру революционно-преобразующей деятель¬

ности единого союзного мцогонационального Советского государства.

Идеологи империализма, стремящегося предотвратить дальнейшее суже¬

ние сферы своего господства, сдержать социальный прогресс, прилагают

немалые усилия, извращая политику СССР в национальном вопросе, его

отношение к освободившимся странам, принципиальную позицию поддерж¬

ки борьбы народов за освобождение и независимость. Свою лепту вносит

в эту кампанию лжи и клеветы буржуазная историография. Ставя под

сомнение идею всеобщности исторического процесса, преувеличивая спе¬

цифику национальных форм его проявления, буржуазная историография

исходным моментом подхода к решению этой задачи сделала фальсифика¬

цию истории создания и развития СССР, конечной целью — полное извра¬

щение характера воздействия этого развития на современный револю¬

ционный процесс, прежде всего на национально-освободительное дви¬

жение.

Советскими исследователями накоплен большой опыт критики бур¬

жуазных фальсификаций истории образования СССР 1 2. Был рассмотрен

1 О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик.

Постановление ЦК КПСС от 19 февраля 1982 года. М., 1982, с. 20.

2 См. Зенушкина И. С. Советская национальная политика и буржуазные исто¬

рики. М., 1971; Марушкин Б. И. Триумф ленинской национальной политики в СССР

и буржуазная историография США.— Новая и новейшая история, 1972 , № 5; Ро¬

мановский Н. В. Некоторые проблемы образования СССР в новейшей буржуазной

историографии.— Вопросы истории, 1972, № 12; Марушкин Б. И., Иоффе Г. 3., Ро-

19*

и вопрос о связи этих фальсификаций и внешнеполитического курса

империализма, преимущественно на основе критического анализа книг

западных историков, вышедших до и в начале 70-х годов 3. В последнее

десятилетие — в связи с ослаблением позиций империализма в мире, ростом

могущества социализма, усилением роли освободившихся стран в между¬

народных отношениях — масштабы деятельности буржуазных авторов,

так или иначе связанных с этой темой, значительно возросли 4 5. В настоя¬

щем обзоре авторы ставили перед собой задачу критически оценить новей¬

шие работы, выявить их связь с буржуазной литературой прошлых лет

и идеологией и политикой империализма на нынешнем этапе историче¬

ского развития.

♦ ♦ ♦

Революционизирующее воздействие первой в мире социалистической

революции и связанной с ней коренной перестройки межнациональных

отношений стало важнейшей закономерностью мирового общественного

развития. Еще до победы Великого Октября В. И. Ленин предвидел:

«Социальная революция не может произойти иначе, как в виде эпохи,

соединяющей гражданскую войну пролетариата с буржуазией в передо¬

вых странах и целый ряд демократических и революционных, в том числе

национально-освободительных, движений в неразвитых, отсталых и уг¬

нетенных нациях» б.

Всемирная эксплуататорская система закономерно способствовала

втягиванию колониальных и зависимых народов в революционный про¬

цесс, делала их новыми субъектами революционного творчества. Поэтому

особое значение приобретала победа социалистической революции в стране,

концентрировавшей в себе все противоречия империализма. Борьба про¬

летариата слилась здесь с освободительным движением угнетенных на¬

ций, победа Октября стала общей победой всех народов бывшей Россий¬

ской империи. Это вызвало новый подъем национально-освободительного

движения во всем мире 6.

мановский Н. В. Три революции в России и буржуазная историография. М., 1977;

Критика национализма — реакционной идеологии современной буржуазии. Киев,

1981; Марушкин Б. И., Чертина 3. С. Братский союз советских народов и буржуаз¬

ная историография.— Новая и новейшая история, 1982, № 4; Чертина 3. С. Нацио¬

нальные отношения при социализме в буржуазной историографии США. М., 1982,

и др.

3 См. Романовский Н. В. Образование СССР в буржуазной историографии.—

История СССР, 1972, № 6; Баграмов Э. А. Советская национальная политика и ее

международное значение.— В кн.: Актуальные проблемы национальных отношений

в свете Конституции СССР. М., 1981.

4 Данное направление стало интегральной частью западного славяноведения.

О его масштабах дает представление состоявшаяся в сентябре 1974 г. в Канаде I меж¬

дународная конференция славистов, организованная Американской ассоциацией

развития славянских исследований, Британской университетской ассоциацией сла¬

вистов, Британской национальной ассоциацией советских и восточноевропейских

исследований, Канадской ассоциацией славистов, в которой участвовало около 1500

историков, экономистов, филологов из Северной Америки, Западной Европы, Азии,

Африки, Латинской Америки. Около 250 представленных докладов составили 19 спе¬

циальных томов. Из них проблемы международного значения образования СССР рас¬

сматриваются в следующих: Soviet Economic and Political Relations with the Deve¬

loping World. New York, 1975; Education and the Mass Media in the Soviet Union and

Eastern Europe. New York, 1976; Change and Adaptation in the Soviet and East Euro¬

pean Politics. New York, 1976; Marxism and Religion in Eastern Europe. Dordrecht —

Boston, 1976; Detente and the Conference on Security and Cooperation in Europe. Ley¬

den, 1976.

5 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 112.

8 См. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 3—5.

20

Социалистическая революция осуществилась под руководством интер¬

национального российского пролетариата, сплотившего вокруг себя тру¬

дящееся большинство всех народов России. Ее завоевания помогли от¬

стоять в годы гражданской войны свыше 200 тыс. зарубежных интерна¬

ционалистов, международная солидарность трудящихся всего мира.

В. И. Ленин указывал, что союз социалистических республик нужен

не только народам нашей страны, но и «всемирному коммунистическому

пролетариату для борьбы с всемирной буржуазией и для защиты от ее

интриг» 7.

Победивший российский пролетариат в числе первоочередных задач

выдвинул полное уничтожение национального гнета. Уже в одном из пер¬

вых декретов Советской власти — «Декларации прав народов России» —

провозглашались равенство и суверенность всех наций и народностей

бывшей Российской империи, отмена всех национальных и религиозных

ограничений и привилегий, свободное развитие национальных меньшинств.

Всемирно-историческое значение имела публикация обращения «Ко

всем трудящимся мусульманам Россйи и Востока», в котором интернацио¬

нальный пролетариат протягивал руку братской помощи всем колониаль¬

ным и зависимым народам. Появление этого документа вызвало горячее

одобрение народов Востока и смятение среди колонизаторов. Британский

министр по делам Индии сообщал: «Мы перехватили крайне зажигатель¬

ную прокламацию большевиков... Эта прокламация должна быть скрыта

как можно дольше» 8.

Советская власть не ограничилась предоставлением политического

равноправия ранее зависимым народам, было сделано все возможное для

ликвидации их экономической и культурной отсталости. Так, например,

в сложнейших условиях гражданской войны Советская Россия выделила

крупные средства для борьбы с голодом в бывшей колониальной окраине

империи — Туркестане. Этот факт приобрел значение подвига ин¬

тернациональной солидарности. Коммунистическая партия и лично

В. И. Ленин предприняли громадные усилия для развития народного

хозяйства на востоке страны. Были отпущены большие средства, привле¬

чены известные специалисты для восстановления и развития хлопковод¬

ства в Туркестане, для реализации тех планов ирригации края, которые

при царизме считались фантазией 9.

Еще до создания Союза ССР по решению Совнаркома РСФСР из цент¬

ральных промышленных районов для развития производительных сил

в Дагестан, Казахстан, Туркестан, Хорезм и Бухару был перемещен ряд

промышленных предприятий, а с 1922 по 1925 г. в Среднюю Азию и Закав¬

казье было переведено до 20 фабрик и заводов. В 1926 г. Центральный

Комитет партии и Советское правительство приняли решение о сооруже¬

нии Туркестано-Сибирской железной дороги, сыгравшей огромную роль

в развитии Средней Азии и Сибири. На строительстве Турксиба трудились

русские, украинцы, белорусы, казахи, узбеки, таджики, армяне и дру¬

гие представители народов Советского Союза10.

Создание Союза ССР позволило совершенствовать механизм братского

интернационального сотрудничества народов. Через Совнарком СССР

осуществлялось перераспределение бюджетных ассигнований союзных

республик, направленное на выравнивание уровней их хозяйственного

развития. Так, в декабре 1929 г. ЦИК и Совнарком СССР приняли ре¬

шение, согласно которому в бюджет РСФСР отчислялось 64,3% промыс¬

лового налога, а в бюджеты других республик весь налог отчислялся

7 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 360.

8 Митрохин Л. В. Индия о Ленине. М., 1971, с. 29.

9 См. Ишанов А. Роль Коммунистической партии и Советского правительства

в создании национальной государственности узбекского народа. Ташкент, 1978, с. 98.

10 Лихолат А. В. Содружество народов СССР в борьбе за построение социализма.

М., 1976, с. 171, 177—178.

21

полностью. Масштабы помощи ранее отсталым народам росли с укрепле¬

нием экономической основы братского сотрудничества. Сравнительно с

1928 г. расходы на народное хозяйство возросли к 1932 г. по центральным

районам РСФСР на 49%, а по Туркменской ССР — в 3 раза, по Узбекской

ССР - в 2,5 раза п.

Образование Союза Советских Социалистических Республик означа¬

ло, что найден действенный и эффективный механизм развития нового»

типа межнациональных отношений, когда на место угнетения и неравен¬

ства ставится принцип добровольного сотрудничества и равноправия всех

народов — больших и малых. Именно на этой основе стало возможным

подлинное национальное возрождение народов бывшей царской империи.

В условиях социализма создались оптимальные условия для раскрытия

их созидательного, творческого потенциала. В. И. Ленин, отвечая на воп¬

рос, должны ли коммунисты господствовавшей в прошлом нации высту¬

пать в роли педагогов и нянек по отношению к трудящимся ранее угне¬

тенных национальностей, решительно отвечал: «Не «педагогов и нянек»г

а помощников» 11 12. В этом — смысл политики подлинного интернациона¬

лизма, исказить которую уже более шести десятилетий стремятся буржуаз¬

ные идеологи, тщетно пытающиеся принизить ее революционизирующее

воздействие на современный мир.

Революционная борьба трудящихся под руководством российского

рабочего класса обогатила теорию и практику пролетарского интерна¬

ционализма, внесла решающий вклад в создание и развитие традиций

интернациональной солидарности масс в мировом освободительном дви¬

жении, в борьбе за революционное обновление мира. Ликвидация частной

собственности и эксплуататорских классов устранила экономические

и социальные основы национализма, порождаемого и культивируемого^

антагонистическим строем, утвердила принципы интернационализма

во всех сферах общественной жизни. Интернационалистские принципы

рабочего класса впервые в истории стали основой внешнеполитического

курса первого в мире социалистического государства.

Критика интернационального характера социалистической револю¬

ции стала одним из важнейших орудий в оголтелой кампании идеологи¬

ческого наступления буржуазии на Советскую власть. Борьба против

интернационализма велась прежде всего под флагом национализма. Тен¬

денция поставить националистические барьеры на пути распространения

пдеологии и политики пролетарского интернационализма во всемирно-

историческом масштабе, наметившаяся сразу после Октября, была про¬

диктована, как вынуждены были признать позже западные историки,,

опасениями, что «найдено не только окончательное средство решения

национального вопроса в России, но и то, что Советский Союз — это про¬

тотип всемирной организации человечества» 13.

Эти опасения наиболее чутких идеологов буржуазии были не беспоч¬

венны. Из социалистической действительности, рожденной Великим Ок¬

тябрем, возникал невиданный в мировой истории общественный фено¬

мен — единый и многонациональный советский народ, новая историческая

общность людей, социально-классовое и интернациональное содружество

строителей социализма и коммунизма. Воспитанный на ленинских идеях,

советский народ формировался как народ-интернационалист, оказывал

моральную и материальную помощь борющемуся международному рабо¬

чему классу, выступал последовательным защитником угнетенных импе¬

11 История национально-государственного строительства в СССР, т. 1. М., 1979г

с. 343-344.

12 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 53, с. 45.

13 Szporluk R. Nationality and the Russian Problem in the USSR on Historical

Outline.— Journal of International Affairs, 1973, v. 27, № 1, p. 22.

22

риализмом народов. Построив социализм, он внес тем самым бесценный

интернациональный вклад в социальный прогресс человечества 14.

Великий интернациональный подвиг совершил советский народ в го¬

ды Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., оградив мировую циви¬

лизацию от уничтожения ее фашизмом. Создание мировой социалистиче¬

ской системы и содружества социалистических государств — результат

сочетания интернационалистских усилий советского народа с борьбой

народов государств Центральной и Восточной Европы и народов ряда

стран Азии и Америки.

Сужение сферы господства империализма вызвало новую волну нацио¬

налистических извращений международного значения СССР. Центром

деятельности такого рода, развернувшейся в годы «холодной войны»,

стали США. «Холодная война» была политической и идеологической реак¬

цией империализма на образование мировой социалистйческой системы.

Извращая это глубоко закономерное историческое явление, идеологи

буржуазии занялись приписыванием СССР идеологии гегемонизма. Так,

американский «специалист» по национальной политике в СССР С. Пейдж

заявил, что «любая система или теория, в которой национальные устрем¬

ления совпадают с интернациональной идеей, даже ограничивающая сфе¬

ры приложения только Российской империей, по самой своей природе

превратится в формулу распространения этой системы на весь мир» 15.

Представители другой линии фальсификаторства, сопряженной с пер¬

вой, делали упор па иное. Пытаясь обосновать ее, один из руководителей

американской советологии, Ф. Мосли, уверял, что в основе распростра¬

нения влияния СССР лежит не процесс социалистического обновления

мира, а будто бы старая российская «традиция». Во всей тысячелетней

российской государственности Мосли выделил основной, по его мнению,

момент: то, что страна постоянно расширялась географически. Причем он

утверждал, что это происходило «естественно», в силу того, что «русская

концепция национальности», в отличие от европейской, была «наднацио¬

нальной», даже «надрасовой». Соответственно этому экспансия россий¬

ского империализма была нацелена на ассимиляционное поглощение ма¬

лых народов, а большевики якобы продолжили эту традицию, «ловко вос¬

пользовавшись» идеями социализма 16.

Ничего общего с действительностью ни та, ни другая схема не имеют.

История России — это развитие единой формирующейся политической

системы, для которой было характерно взаимовлияние всех народов,

входящих в ее состав. Никакой особой «русской концепции националь¬