Text

НОВАЯ

ISSN 0130-3864

НОВЕЙШАЯ

ИСТОРИЯ

В номере

СТАЛИН И МАО ЦЗЭДУН

МАСОНСТВО ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ

СИНТО - РЕЛИГИЯ ЯПОНЦЕВ

ИЗ ДНЕВНИКОВ ГЕББЕЛЬСА. 1945 г.

ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

МИССИЯ КРИППСА В МОСКВУ В 1940 г.

РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ПАРАГВАЕ

ТРАГЕДИЯ ГЕНЕРАЛА Д. Г. ПАВЛОВА. 1941 г.

ПОРТРЕТ ИСТОРИКА: Л. Е. КЕРТМАН

1992

российская ’

АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

НОВАЯ

НОВЕЙШАЯ

ИСТОРИЯ

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

1992

ЖУРНАЛ ОСНОВАН

В МАЕ 1957 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

Член-корр. РАН Мясников В.С. Об изучении истории внешней политики России. 3

Сиполс В.Я. Миссия Криппса в 1940 г. Беседа со Сталиным 23

Мартынов Б.Ф. Генерал И.Т. Беляев и "Русский очаг" в Парагвае 41

Юар Р. (Франция). Политические традиции в истории Франции 59

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Ответы декана исторического факультета Московского государственного уни¬

верситета ИМ.М.В. Ломоносова академика РАН Ю.С. Кукушкина на вопросы

журнала "Новая и новейшая история" 73

ИСТОРИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИИ

Светлов Г.Е. Синто: история и современность 77

ВОСПОМИНАНИЯ

Федоренко Н.Т. Сталин и Мао Цзэдун 98

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ

Пальчиков П.А., Гончаров А.А. Что произошло с командующим Западным

фронтом генералом Д.Г. Павловым д 1941 г 114

Соловьев О.Ф. Масонство далекое и близкое (окончание) 136

ПОРТРЕТЫ ИСТОРИКОВ

Рахшмир П.Ю., Лаптева М.П. Лев Ефимович Кертман (1917—1987) 167

В ИНСТИТУТЕ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

Баженов А.Н., Барсуков А.И. О документальной базе по истории Великой

Отечественной войны 184

ИЗДАТЕЛЬСТВО "НАУКА". МОСКВА

ПУБЛИКАЦИИ

Из дневников Йозефа Геббельса. 1945 г 189

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Дупасвский В.А. Как не следует переиздавать книги 232

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Гутпова Е.В. В.В. С о г р и н , Г.И. 3 в е р е н а, Л.П. Репина. Современная исто¬

риография Великобритании. М., 1991 235

Лаптева Л.П. Е.К. В яземская, С.И. Данченко. Россия и Балканы. Конец

ХУШ в. — 1918 г. (Советская послевоенная историография). Обзор. М., 1990 237

Артемов В.А. (Воронеж), Борозняк АЛ. (Екатеринбург). И.Я. Биек. История повсе¬

дневной жизни населения в Веймарской республике. Иваново, 1990 239

Ржешевский О.А. А. Б у л л о к. Гитлер и Сталин. Параллельные жизни. Лондон, 1991 240

Виноградов ВЛ. Ф. К е л л о г. История румынской историографии. Бейкерсфилд, 1990 242

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Новые российские академики 246

Шилов В.С. Общее собрание Отделения истории РАН 248

| А.М. Самсонов | 252

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Г.Н. СЕВОСТЬЯНОВ (главный редактор)

А.В. АДО, В.А. ВИНОГРАДОВ, ВД. ВОЗНЕСЕНСКИЙ (ответственный секретарь), Т.М. ИСЛАМОВ,

НЛ. КАЛМЫКОВ, ФЛ. КОВАЛЕВ, ИЛ. ОРЛИК, Ю.А. ПИСАРЕВ, В.С. РЫКИН,

НЛ. СМОЛЕНСКИЙ,

В.В. СОГРИН, ЕЛ. ТРЯПИЦЫН (зам. главного редактора), Л.Я. ЧЕРКАССКИЙ, Е.Б. ЧЕРНЯК,

А.О. ЧУБАРЬЯП, Е.Ф. ЯЗЬКОВ

Адрес редакции: Москва, 121002, Арбат, д. 33/12, тел. 241-16-84

© Отделение истории РАН, 1992 г.

© Институт всеобщей истории РАН, 1992 г.

© Издательство "Наука", 1992 г.

Статьи

© 1992 г.

Члси-корр. РАН В.С. МЯСНИКОВ

ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Внимание всего мира приковано сегодня к тем процессам, которые протекают

на огромной территории бывшего СССР. Человечество является свидетелем

уникальной исторической реверсии, захватившей все социально-экономические и

политические структуры на гигантских просторах нашей страны. Огромный

конгломерат наций и народов пытается строить свое и общее будущее, от¬

талкиваясь не от достигнутого, а пытаясь найти точку опоры в далеком

прошлом; одни, шагнув назад на три четверти века, другие — на целые

столетия. Крушение Советского Союза можно сравнить разве что со взрывом

сверхновой звезды, мир качественно изменился, происходят огромные перемены

в глобальной структуре международных отношений, резко поменялись гео¬

политические и геостратегические показатели тех государств, которые возникли

на территории Союза, в том числе и его преемницы России. Адекватно оценить

происшедшее можно лишь в рамках развития всемирно-исторического процесса,

а также сопоставив сегодняшние события с прошлым России, особенно с

историей ее внешней политики и международных отношений.

В настоящее время мы вступили в новый этап изучения основных проблем

истории внешней политики России. Он отмечен небывалым интересом к ис¬

торическим знаниям и одновременно утратой критериев их объективности для

многих, кто пытается ликвидировать "белые пятна", интерпретировать "по-

новому" широко известные исторические события от взятия Иваном Грозным

Казани или Переяславской рады до роли России в борьбе народов Балкан или

Монголии за свое национальное освобождение. Особый акцент делается на том,

что Россия исторически якобы была особо агрессивным и опасным для

международного сообщества партнером. Исторические материалы пытаются

широко использовать для формирования общественного мнения, репродуцируя

тот результат, о котором русский философ В.С. Соловьев метко писал: "Фаль¬

сифицированный продукт, называемый общественным мнением, фабрикуемый и

продаваемый по дешевой цене оппортунистической прессой, еще не задушил у

нас национальной совести, которая сумеет найти более достоверное выражение

для истинно русской идеи"1.

В то же время этот этап характеризуется, во-первых, новой ситуацией в

области Источниковой базы исследований. В дополнение к доступным фондам

Архива внешней политики России (ныне Архив внешней политики Российской

империи МИД Российской Федерации) происходит открытие новых фондов в

1 Соловьев В.С. Смысл любви. Избранные произведения. М., 1991, с. 49.

3

различных архивах, установление 30-летнего срока секретности в ведомственных

архивах, включая и хранилища документов министерства иностранных дел Рос¬

сийской Федерации, создание Российского центра хранения и изучения доку¬

ментов по новейшей истории — все это позволяет существенно расширить

документальную базу для работы нового поколения ученых. Во-вторых, сняты

жесткие идеологические шоры с теоретико-методологических подходов. Стало

очевидным, что формационный подход может и должен сочетаться с циви¬

лизационным, что, дополняя друг друга, они обогащают поле деятельности, на

котором трудится историк. И, наконец, в-третьих, возникла острейшая обще¬

ственно-практическая потребность в пересмотре многих догматических кон¬

цепций, в создании, причем скорейшем, обобщающих трудов по истории связей

России с ведущими мировыми державами, а также с новыми партнерами —

бывшими союзными республиками — по международному сообществу. Эта по¬

требность является следствием того, что Россия стала суверенным субъектом

международных отношений.

За последние годы советской исторической науке удалось выполнить часть

стоящих перед нею задач. Были опубликованы новые коллекции документов,

монографические исследования, обобщающие труды. В первую очередь следует

упомянуть цикл работ, подготовленных при активном участии академика

А.Л. Нарочницкого. Сюда следует отнести очередной том документов серии

"Внешняя политика России XIX — начала XX века"2, коллективный труд

"Проблемы методологии и источниковедения истории внешней политики Рос¬

сии"3, сборник статей "Внешняя политика России и общественное мнение"4,

проблемную монографию "Международные отношения в начальный период

Великой французской революции (1789)"5, монографию Л.И. Нарочницкой "Рос¬

сия и отмена нейтрализации Черного моря"6.

Среди работ по общим проблемам истории внешней политики России получили

высокую оценку научной общественности выдержавшая два издания монография

Н.Н. Молчанова о дипломатическом искусстве Петра I7, книга А.В. Игнатьева

"Внешняя политика России в 1905—1907 гг."8, сборник историографических ста¬

тей, вышедший в свет под редакцией С.Л. Тихвинского9, труды о роли Русского

государства в международной жизни на рубеже XV—XVI и XIX—XX вв.10 и,

наконец, монографии о русско-индийских и русско-японских связях и доку¬

ментальный сборник "Россия и ислам", издание которого крайне своевременно11.

Заслуживает быть отмеченной и первая публикация перевода на русский язык

работы К. Маркса "Разоблачение дипломатической истории XVIII века"12. Эта

2 Внешняя политика России XIX — начала XX века. Серия 2. 1815—1830. М., 1985.

3 Проблемы методологии и источниковедения истории внешней политики России. М., 1986.

4 Внешняя политика России и общественное мнение. М., 1988.

6 Международные отношения в начальный период Великой французской революции (1789). М.,

1989.

с

° Нарочницкая Л.И. Россия и отмена нейтрализации Черного моря. М.» 1989.

7 Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого. М., 1984; Бобылев В.С. Внешняя политика России

эпохи Петра I. М., 1990.

8 Игнатьев А.В. Внешняя политика России в 1905—1907 гг. М., 1986; его же. C.IO. Витте —

дипломат. М., 1989.

9 Внешняя политика России (историография). М., 1988.

16 Хорошкевич А.П. Русское государство в системе международных отношений конца XV —

начала XVI веков. М., 1988; Изместьева Т.Ф. Россия ч системе европейского рынка, конец XIX —

начало XX в. М., 1991.

11 Россия и Индия. М., 1986; КутаковЛ.Н. Россия и Япония. М., 1988; Россия и ислам: доку¬

менты и материалы 1667—1917. М., 1991.

12

Маркс К. Разоблачения дипломатической истории XVIII в. —Вопросы истории, 1989, № 1—4.

I

работа, в острой форме критикующая политику Петра I и его последователей,

много лет была запретной для советских историков. Хранившийся в Институте

Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК КПСС ее экземпляр выдавался лишь по

особому разрешению. В качестве курьеза можно отметить, что в Фундамен¬

тальной библиотеке по общественным наукам АН СССР она не была в "спец¬

хране’’. Тем не менее ее не включали в русские издания сочинений К. Маркса и

Ф. Энгельса, т.е. не было ее "канонического" перевода на русский язык, поэтому

лишь немногие историки рисковали использовать ее в своих работах, хотя в ней

содержатся весьма любопытные дипломатические документы и оценки различ¬

ных акций России на международной арене в XVIII столетии.

Для историка-международника любое деление трудов всегда условно, тем не

менее если, не претендуя на историографический анализ, попытаться выделить

основные направления исследований, будораживших творческую мысль в конце

80-х — начале 90-х годов, то образуются три довольно заметных потока

публикаций. Первый охватывает различные аспекты внешней политики древней

и средневековой Руси. Этой теме посвящены цикл работ члена-корр. РАН А.Н.

Сахарова, а также исследования, выполненные под руководством члена-корр.

РАН Г.Г. Литаврина, правовой анализ русско-византийских договоров, осущест¬

вленный Р.Л. Хачатуровым, и ряд источниковедческих исследований13. Вторую

и наиболее многочисленную группу составляют издания, раскрывающие со¬

держание курса европейской внешней политики России. В различные периоды ее

отношения с Польшей, Швецией, Англией, Францией, Австрией, Испанией

приобретали приоритетный характер, именно к этим, чаще всего кризисным,

периодам и приковывалось внимание авторов. Но при этом "балканские мотивы"

российской политики прочно удерживают лидирующее место среди других тем14.

13

Сахаров А.Н. Мы от рода русского... Рождение русской дипломатии. Л., 1986; Хачату¬

ров РЛ. Мирные договоры Руси с Византией. М., 1988; Внешняя политика Древней Руси (Юби¬

лейные чтения, посвященные 70-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Владимира

Терентьевича Пашуто). М., 1988; Адаба^кий Е.Н. Вопросы внешней политики Русского государства

на Земском соборе 1566 г. Саратов, 1988 (рукоп. деп. в ИНИОН); его же. Вопросы внешней

политики России в соборной практике конца XVI — начала ХУП в. Саратов, 1988, (рукоп. деп. в

ИНИОН); Хачатуров РЛ. Мирные договоры Руси с Византией. М., 1988; Славяне и их соседи.

Международные отношения в эпоху феодализма. М., 1989; Опись архива Посольского приказа

1673 г., т. 2. М., 1990; Обзор посольских книг из фондов-коллекций, хранящихся в ЦГАДА. М., 1990.

14 Международные отношения на Балканах, 1858—1878 гг. М., 1986; Билунов Б.Н. и др. Бол¬

гарско-российские общественно-политические связи 50—70-е гг. ХЕХ в. Кишинев, 1986; Возгрин В.Е.

Россия и европейские страны в годы Северной войны. Л., 1986; Никифоров К.В. Деятельность

русской дипломатии в Сербском княжестве после прихода к власти уставобранителей. М., 1986

(рукоп. деп. в ИНИОН); Суни Л.В. Финляндская политика царизма на рубеже XIX—XX вв. Петро¬

заводск, 1986; Страны Востока в политике России в XIX — начале XX в. Иркутск, 1986; Флоря Б.Н.

Россия и чешское восстание против Габсбургов. М., 1986; Маринин О.В. Дипломатическая дея¬

тельность России на завершающем этапе Крымской войны. Парижский мирный конгресс 1856 г. М.,

1987; Мирошникова МЛ. Франко-русские отношения 1818—1822 гг. в трудах историков Франции.

М., 1987 (рукоп. деп. в ИНИОН); ее же. Дипломатические отношения Франции и России в 20-е годы

ХЕХ века. М., 1990; Павлюченко О.В. Россия и Сербия. 1888—1903: дипломатические отношения,

общественные связи. Киев, 1987; Сайлин А.И. Испания и Россия на пути к союзу 1812 г. (1801 —

1812). М., 1987; Посольская книга по связям России с Грецией (православными иерархами и мона¬

стырями) 1588—1594. М., 1988; Кобзарева Е.И. Использование немецких газет в Посольском прика¬

зе для получения информации о событиях в Европе (последняя треть XVEI в.). М., 1988 (рукоп. деп. в

ИНИОН); Нерсесов Г.А. Политика России на Тешенском конгрессе 1778—1779. М., 1988; Соло¬

мен, И.М. Русско-финляндские отношения в годы первой мировой войны. Петрозаводск, 1988;

Чепелкин М.А. Итальянский вопрос во внешней политике России (1856—1861). М., 1988; Васю¬

ков В.С. Внешняя политика России накануне Февральской революции. 1916 — февраль 1917. М.,

1989; Додолев М.А. Россия и Испания. М., 1989; Связи России с народами Балканского полуострова.

Первая половина XVII в. М., 1990; Арш ГЛ., Варта И.С., Виноградов В.Н. и др. Международные

отношения на Балканах. 1830—1856. М., 1990; Шайкина А.Н. Русско-английские отношения в 1815—

1826 гг. (После Венского конгресса до Аккерманской конференции). М., 1990; Босния, Герцеговина и

5

И это не случайно: ведь славянский блок на Балканах длительное время был

опорой российской политики в Европе. К третьему потоку принадлежат иссле¬

дования, приобретшие сегодня исключительную политическую остроту: работы,

в которых анализируются различные аспекты взаимоотношений России с на¬

родами Кавказа. Причем подавляющее большинство этих работ было подго¬

товлено местными историками и издано в Тбилиси, Ереване, Баку, Махачкале15.

Близкими к ним по проблематике являются исследования, касающиеся отно¬

шений России с Турцией и Ираном16.

Отдельный блок составляют работы, связанные с историей формирования и

защиты рубежей России. Временной срез и географический диапазон этих иссле¬

дований весьма широк: от борьбы Руси за сохранение выхода к Балтийскому

морю в XIV в. и сложных перипетий в отношениях с Казанским ханством "в

XVI в. до становления азиатских и дальневосточных границ России в

XVII—XIX вв. Важной частью изучения дипломатической истории этого процесса

явилась публикация источников русского, китайского, центральноазиатского и

европейского происхождения.

Пожалуй, наименее исследованными областями истории внешней политики

России остаются американское и африканское направления. Нынешний уровень

отношений с США вызывает у читателей повышенный интерес к их истории.

Многие аспекты этих отношений раскрыты в трудах академиков Г.Н. Сево¬

стьянова, Н.Н. Болховитинова и д.и.н. Р.Ф. Иванова18. К сожалению, не по-

Россия в 1850—1875 гг.: Народы и дипломатия (материалы "круглого стола" советских и югославских

историков). М., 1991; Косик В.И. Русская политика в Болгарии в 1879—1886 гг. М., 1991.

15 Джахиев Г.А. Северный Кавказ во взаимоотношениях России с Турцией и Ираном в конце

ХУШ — начале XIX в. Махачкала, 1988; Магарадзе В.И. Материалы по истории русско-грузинских

отношений второй половины ХУШ в. Тбилиси, 1988; Буненишвили М.Н. Два посольства из Восточной

Грузии в Россию во второй половине ХУШ века. Тбилиси, 1989; Гаджиева С.М. Азербайджан во

внешней политике правительства Екатерины П. Баку, 1989; Сотовое Н.А. Северный Кавказ в

русско-иранских и русско-турецких отношениях ХУШ в. М., 1989; Иоаннисян А.Р. Россия и армянское

освободительное движение в 80-х годах ХУШ столетия. Ереван, 1990; Мартиросян М.Е. Армянский

вопрос и русская дипломатия 1912—1914 гг. Ереван, 1990.

16 Русский посол в Стамбуле П.А. Толстой и его описание Османской империи начала ХУШ в.

М., 1985; Кузнецов А.Б. Россия и Турция в первой четверти XVI в. Могилев, 1985 (рукоп. деп. в

ИНИОН); Атаев Х.А. Торгово-экономические связи Ирана с Россией в ХУШ—XIX вв. М., 1991.

1? Россия и Швеция. Документы и материалы 1809—1818. М., 1986; Кузнецов А.Б. Диплома¬

тическая борьба России за безопасность южных границ (первая половина XVI в.). Минск, 1986; его

же. Дипломатическая борьба России против агрессии Казанского ханства. Могилев, 1986 (рукоп. деп.

в ИНИОН); его же. Дипломатическая борьба России за безопасность южных и восточных границ

(1505-zrl545). Л., 1988; История посольств и дипломатические отношения Русского и Иранского

государств в 1613—1631 гг. М., 1987; Анисимов А.И. Борьба русской дипломатии против попыток

Англии создать антикитайский союз в период второй опиумной войны (1856—1860 гг). Хабаровск,

1987 (рукоп. деп. в ИНИОН); Драгнев Д.М. Россия и борьба молдавского народа против османского

ига (на примере молдавско-русского военного братства) в 1711—1812 гг. Кишинев, 1987; Мясни¬

ков В.С. Империя Цин и Русское государство в ХУП веке, изд. 2-е. Хабаровск, 1987; Романова Г.Н.

Экономические отношения России и Китая на Дальнем Востоке XIX — начала XX в. М., 1987;;

Ростунов И.И., Авдеев В.А. и др. История Северной войны 1700—1721 гг. М., 1987; Санин Г.А. От¬

ношения России и Украины с Крымским ханством в середине XVI века. М., 1987; Чимитдоржи-

ев Ш.Б. Россия и Монголия. М., 1987; Шасколъский И.П. Борьба Руси за сохранение выхода к

Балтийскому морю в XIV веке. Л., 1987; его же. Борьба Руси против шведской экспансии в Карелии.

Конец ХШ — начало XIV в. Петрозаводск, 1987; Международные отношения в Центральной Азии

ХУП—ХУШ вв. Документы и материалы, кн. 1—2. М., 1989; Крайнова В.И. Русско-американские

отношения на Дальнем Востоке в конце ХГХ — начале XX в. М., 1989; Русско-китайские отношения

в ХУП1 в. Документы и материалы, т. 2. М., 1990; Есида К. О восточном участке китайско-русской

границы по Нерчинскому договору (спец. вып. ИНИОН). М., 1990.

18 Иванов Р.Ф. Черные американцы в истории США, т. 1—2. М., 1986; его же. Президентство в

США. М., 1991; Севостьянов Г.Н. Американский экспансионизм: новейшее время. М., 1986; его же.

История внешней политики и дипломатии США (1776—1917). Зарубежная историография. М., 1986;

Комиссаров Б.И. Петербург — Рио-де-Жанейро; Становление отношений. 1808—1828. Л., 1987;

6

лучила продолжения публикация источников по русско-американским отноше¬

ниям, начатая в 1980 г. совместным советско-американским изданием "Россия и

США: становление отношений, 1765—1815"19. Что же касается африканских

стран, то история связей России с ними продолжает оставаться одним из "белых

пятен"20.

В рамках статьи невозможно критически оценить весь комплекс новых знаний

и методологических подходов, полученных и выработанных огромным кол¬

лективом специалистов. Думаю, что было бы логично подготовить новое издание

фундаментальной коллективной монографии "Итоги и задачи изучения внешней

политики России"21. При этом желательно дополнить ее не только информацией

о новых результатах исследований отечественных историков, но и компа¬

ративным анализом зарубежной историографии, уделив особое внимание оценке

внешней политики нашей страны национальными школами государств, бывших

контрагентами России на международной арене. Только так мы могли бы

соотнести наши достижения с мировым уровнем разработки интересующих нас

вопросов.

Какова же в этой связи иерархия проблем, встающих перед нами? Первой

среди них видится проблема российской политической традиции, ее сути, от¬

ражения ее во внешней политике. В Историографии XIX в. считалось, что

начало отечественной дипломатии относится к XV столетию. "Основываясь на

развитии русской истории, — отмечал русский историк М.Н. Капустин, —

должно историю русской дипломатии начать с конца XV-ro века. Все пред¬

шествовавшие сношения России с другими государствами могут служить только

намеками для объяснения явлений последующих; сами по себе они не могут

взойти в состав дипломатии уже и по тому, что были слишком частны и

постоянно прерывались; это показывает, что необходимость общения не была

еще сознана, а следовательно, не было места для выражения юридических

начал"22. Эту же точку зрения разделял и В.О. Ключевский: "Только со второй

половины XV в., т.е. с того времени, когда окончилось образование государства,

оно начинает завязывать слабые, часто прерывавшиеся сношения с некоторыми

западноевропейскими государствами"23. Не трудно заметить определенную огра¬

ниченность такого подхода, как бы исключавшего из дипломатической традиции

многовековой культурный слой Древней и Средневековой Руси.

Дипломатия в значительной степени отражает политическую культуру об¬

щества. В свою очередь политическая культура определяется культурной тра¬

дицией, синтезирующей этно-культурные особенности данного общества и обще¬

цивилизационные достижения. Внешние связи общества на всех стадиях его

развития выполняют и функцию обогащения внутренней жизни данного этноса,

разумеется, за исключением тех кризисных ситуаций, когда этническая терри¬

тория подвергается вторжению представителей более низкого культурного уров¬

ня. Это понимание взаимосвязи между внешними сношениями и внутренним

развитием общества демонстрировали наши предшественники еще в XIX в.

В.С. Соловьев подчеркивал, что "ни один народ не может жить в себе, через

Нутятова Э.Г. Русско-аргентинские отношения конца XIX — начала XX в. Л., 1989; Болховити¬

нов Н.Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски. М., 1990; его же. Россия открывает

Америку. 1732—1799. М., 1991.

19 Россия и США: становление отношений 1765-^-1815. М., 1980.

20 Исключение составляет работа А.В. Хренкова ’’Русско-эфиопские отношения в XIX — начале

XX в.", изданная ротапринтом (М., 1991).

21 Итоги и задачи изучения внешней политики России. Советская историография. М., 1981.

22 Капустин М.[Н.]. Дипломатические сношения России с Западною Европою во второй поло ¬

вине XVII века. М., 1852, с. И.

23

Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М.» 1866, с. 1.

7

себя и для себя, но жизнь каждого народа представляет лишь определенное

участие в общей жизни человечества”24. М.Н. Капустин считал внутреннюю

функцию государства главной, но при этом отмечал, что внутреннее развитие

государства ’’может достигнуть своей крепости” только во взаимных отношениях

государств; осознавая эту истину, государства везде в жертву этому общению

приносят свою исключительность25.

На огромном историческом материале современные специалисты в области

древней и средневековой истории Русского государства показали своеобразие

культурных и политических традиций наших предков. В ходе длительной ис¬

следовательской работы были отринуты как нигилистическое отношение к

политическому потенциалу тех веков, что предшествовали формированию Киев¬

ской Руси, и само время ее существования, так и крайности византийско-пан¬

славистского начала, которое от тезиса "Москва — третий Рим, четвертому —

не бывать”, шагнуло в труде Н.Я. Данилевского к противопоставлению России и

Европы26.

Главный вывод, сделанный нашей наукой из изучения многовековой истории

развития России, заключается в том, что, пройдя через столетия междоусобиц,

чужеземного ига, через лихолетье ’’смутного времени”, русский народ и его

государственные мужи выстрадали идею единого централизованного государ¬

ства. Об этом свидетельствует и опыт Древней Руси27 * *, и консолидация русских

земель вокруг Москвы после избавления от татаро-монгольского владычества, и

становление абсолютистского государства в XVII в. Эта "полоса страданий”,

логически завершившаяся строительством единого государства, не является

достоянием лишь российской истории. Возьмем ли мы средневековую Европу или

Японию XV—XVI вв. — всюду мы видим феодальные междоусобицы, приво¬

дившие к своей противоположности — сильной государственной власти. Стрем¬

ление к созданию мощной государственности и стало стержнем политической

традиции России. Причем государственность являлась не самоцелью, а средством

развития этноса, она была скреплена с обществом духовным началом — ре¬

лигией. Установление этого факта подводит нас к двум проблемам: нацио¬

нальных интересов и взаимоотношений личности и государства.

Национальные интересы, как и многие другие понятия из теории между¬

народных отношений, являются исторической категорией. Они проходят опре¬

деленные стадии развития, на каждом из этапов истории по-разному соотносятся

с категорией "государственные интересы”. Типологически интересы националь¬

ного государства на международной арене подразделяются на три группы:

интересы существования, интересы сосуществования и функциональные. К ин¬

тересам существования следует отнести создание наиболее благоприятных ус¬

ловий для развития нации. Интересы сосуществования и функциональные опре¬

деляют свод правил действий государства на международной арене. Весь этот

комплекс интересов и охватывается понятием национальные интересы в том

случае, если государство достаточно адекватно выражает интересы нации. Мы

должны признать, что история внешней политики России с точки зрения

национальных интересов русского народа в отечественной историографии

практически не разрабатывалась, хотя на рубеже XIX—XX в. в трудах Г. Тру¬

24 Соловьев В.С. Указ, соч., с. 42.

Капустин М.[Н.] Указ, соч., с. 3.

26 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.

27 Рыбаков Б.А. Древняя Русь. М., 1963; его же. Киевская Русь и русские княжества ХП—

XIII вв. М., 1982; его же. Киевская Русь. М., 1983; его же. Язычество Древней Руси. М., 1988;

Фроянов И.Я. Исторические реалии в летописном сказании о призвании варягов. —Вопросы истории,

1991, №6.

8

бецкого, П.Н. Подлигайлова, С.С. Татищева, А.Я. Максимова, К.Н. Скальков-

ского были предприняты попытки обрисовать группы интересов России на

международной арене и выработать соответствующие подходы к их реали¬

зации28. Даже эти первые шаги свидетельствуют о том, какой простор для

творчества историков открывается, например, при исследовании российских

внешнеполитических доктрин.

Национальные интересы любого народа определяются на основе разумного

национального эгоизма. Чтобы выйти из национального кризиса, охватившего

нашу страну, нам необходимо признать, что политический и экономический

кризисы есть следствия кризиса национального. Приоритетное место в политике

любого правительства в кризисный период должна занимать группа интересов

выживания, синтезирующих интересы существования и сосуществования. Сюда

относятся сохранение национальной территории — материальной базы суще¬

ствования нации, соблюдение национального и государственного суверенитета,

обеспечение материальных, в первую очередь экономических, условий для раз¬

вития нации, охрана ее здоровья, обеспечение генофонда, экологическая защита

среды обитания, наконец, бережное отношение к национальному культурному

достоянию, преимущественное развитие национальных форм культуры, создание

условий, при которых современная массовая культура не могла бы разрушать

национальное самосознание. Задачи национальной культуры — четко сфор¬

мулировать национальную идею, мобилизовать нацию на выход из кризиса, дать

моральные стимулы для достижения национальных целей.

К проблеме национальных интересов тесно примыкает и проблема взаимо¬

отношений личности и государства. Не следует считать эту проблему открытьем

лишь современных демократий, провозгласивших приоритет личностных инте¬

ресов над государственными. Тему взаимоотношений власти и народа на примере

Сибири XVII в. интересно раскрывают В.А. Александров и Н.Н. Покровский29.

Заслугой авторов, по нашему мнению, является то, что им удалось показать всю

глубину и силу демократической традиции, присущей русскому народу и являв¬

шейся единственным средством обеспечения жизнеспособности Русского госу¬

дарства. "Корни сословно-представительной монархии, — отмечают авторы, —

уходят далеко в глубь периода собирания русских земель вокруг Москвы.

Эксперимент но замене такой монархии деспотией, предпринятый Иваном IV в

годы опричнины, был настолько чужд государственным традициям страны, что

мог сыграть лишь деструктивную роль: итогом явился хозяйственный кризис

конца XVI в., перешедший в политический кризис Смутного времени. Утра¬

ченная национальная государственность и монархия были восстановлены силами

земщины в подчеркнуто сословно-представительных формах"30.

Исторически государство всегда стремилось к тоталитарной модели, вопрос

заключался лишь в том: достаточно ли у него средств для осуществления таких

стремлений на практике. Демократические же регуляторы этого процесса на¬

чинают действовать лишь при развитии определенных социальных институтов,

опирающихся на экономическую независимость от государства. В свете этого

внешняя политика, например, Новгородской республики существенно отличалась

по содержанию от международных отношений Московского княжества.

28 Трубецкой Г. Россия как великая держава, [б.м., б.г.]; Подлигайлов П.Н. Национальные за¬

дачи России и меры их осуществления. СПб., 1888; Татищев С.С. Дипломатические беседы о

внешней политике России. СПб., 1890; его же. Из прошлого российской дипломатии. Историческое ис¬

следование и полемические статьи СПб., 1890; Максимов ЛЯ. Наши задачи на Тихом океане. По¬

литические этюды. СПб., 1901; Скалъковский К. Внешняя политика России и положение ино¬

странных держав, изд. 2-е. СПб., 1901.

29

Александров В А., Покровский Н.Н. Власть и общество. Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991.

30 Там же, с. 17.

9

Сравнительное исследование внешней политики Новгорода в XII—XV вв. и

Москвы в XV—XVII столетиях было бы очень интересно, так как оно выводит

нас на познание механизма выработки внешнеполитических решений в Русском

государстве и позже в Российской империи, т.е. на проблему внешнеполити¬

ческого процесса в целом. Раскрытие этой проблемы предполагает изучение

функционирования внешнеполитических органов в России и обозрение дея¬

тельности выдающихся отечественных дипломатов и создававшихся ими школ.

В этой связи интересно суждение М.Н. Капустина. Вот как отзывался он о

деятельности Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащекина: ’’Действительно, это

одна из замечательнейших личностей допетровской Руси: при тогдашней не¬

развитости дипломатических сношений трудно представить себе такое ясное

понимание положения государства и его потребностей, такой верный взгляд на

все явления истории, такое умение угадывать исход событий и их значение,

какие замечаем у Ордина-Нащекина! Это главный представитель русской дип¬

ломатии XVII века, на нем отразились все ее значение и движение, все вопросы

того времени"31.

В этой характеристике выражены основные требования, которые предъяв¬

лялись к московским дипломатам самой жизнью. При этом те, кто вступал на

дипломатическую стезю, как правило, видели возможности реализации себя как

личности только при тех условиях, которые создаст сильное государство. Среди

них были томившиеся в зарубежных темницах (как П.А. Толстой), терпевшие

голод и холод (как С.П. Владиславич-Рагузинский), геройски погибавшие от

вражеской руки (Т.Е. Чечигин, А.С. Грибоедов), но не было геростратство-

вавших по отношению к своей стране, не было изменявших ей ни в дни ее

славы, ни тем более в дни ее бедствий. Так политическая традиция формировала

стереотипы поведения, которые сами обогащали эту традицию. Создание порт¬

ретной галереи отечественных дипломатов, возможно, в виде Мх биографи¬

ческого словаря-справочника является для нас одной из насущных задач.

Читатель имеет право знать исторические персонажи не только по романам

В. Пикуля.

Нужна и сводная работа по истории российских органов внешних сношений:

Посольского приказа, Коллегии иностранных дел, Министерства иностранных

дел, включая его отдельные департаменты32, Государственного совета, такая

работа позволила бы в полной мере проследить процесс выработки внешне¬

политических решений и процедуру их принятия. Это в свою очередь дает

возможность увидеть, какие силы, социальные группы стояли за тем или иным

внешнеполитическим курсом. Справедливости ради следует отметить, что мно¬

гочисленные сведения об этом имеются в ряде монографий, диссертационных

исследований, статей. Но обобщающего труда на эту тему нет. Исключительно

интересно мемуарное наследие крупных российских дипломатов. Отрадно от¬

мстить, что работа по его публикации, начатая в свое время Ф.А. Ротштейном,

В.М. Хвостовым, В.М. Штейном, продолжается и читатель имеет возможность

ознакомиться с новым переводом дневников В.Н. Ламздорфа и новым изданием

воспоминаний А.П. Извольского и А.А. Игнатьева33.

Наконец, историю внешней политики России нельзя себе представить без ее

имперского периода. Сегодня, когда в мире не осталось ни одной из, казалось,

чрезвычайно крепко сшитых империй, проблема становления и функциониро¬

31 Капустин М.[Н.] Указ, соч., с. 9—10.

32 Может быть имеет смысл переиздать прекрасный юбилейный выпуск: Россия. Министерство

иностранных дел. Очерк истории Министерства иностранных дел 1802—1902. СПб., 1902.

33 Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю, т. 1—2. М., 1989; Извольский А.П. Воспоминания.

М., 1989;Ламздорф В.Н. Дневник. 1894—1896 гг. М., 1991.

10

вания имперского механизма, его движущих импульсов, связующих звеньев и

скрепляющих его жестких и гибких структур должна быть изучена во всем

богатстве и многообразии. Действительно ли существуют законы развития

именно империй как особого вида государственных образований, имеющих при¬

сущие лишь им фазы становления, расцвета и гибели? Думается, что проскаль¬

зывающие в популярных изданиях попытки как бы биологизировать это явление

не выдерживают научной критики. Был ли для России имперский путь пред¬

определен? Если да, то действовала ли при этом лишь могучая воля Петра I, или

были какие-то другие объективные причины?

Россия складывалась как многонациональное государство еще до того, как она

стала империей. И, вероятно, она могла бы остаться многонациональным неим¬

перским государством. Но когда она вышла на мировую арену в результате

преобразований и завоеваний Петра I, она оказалась соседкой Османской им¬

перии на юге европейской части и Цинской империи на всем протяжении ее

сибирских и дальневосточных границ. В Европе, где еще сохранялись остатки

"Священной Римской империи", основные державы вступили в эпоху приоб¬

ретения колоний и формирования имперских структур.

В истории можно выделить два типа империй: номинативные и атрибутивные.

К номинативным относятся те государства, которые стали империями в процессе

своей внутренней консолидации, преодолевая феодальную или иную раздроб¬

ленность. В этом случае принятие императорского титула связано с победой

одной из внутренних группировок над остальными и означает закрепление с

помощью государственных институтов этой победы. Таким было формирование

империи Нгуенов во Вьетнаме в начале XIX в. Атрибутивная империя обладает

более широким набором признаков: к номиналитету метрополии добавляется

взаимодействие с внутренними или внешними колониями. Переход от одной фазы

к другой обычно сопровождается взрывом имперской идеологии, как это было в

Англии, Японии, Германии. Имперская идеология не есть идея служения импе¬

ратору. Во главе империй не всегда стояли императоры (Британская империя).

Имперская идеология это комплекс идей, воззрений, доктрин, учений, обосно¬

вывающих легитимность господства одной нации над другими в рамках общего

политического организма, складывающегося в процессе завоеваний или иных

территориальных приобретений. Атрибутивная империя это, как правило, мно¬

гонациональная вертикальная политическая и идеологическая структура. Лишь в

процессе общего развития международных отношений к демократическим идеа¬

лам такие империи перерастают в горизонтальные структуры: конфедерации,

федерации, содружества.

Такова общая историческая схема; разумеется, из нее могут быть исклю¬

чения. Рассматривая внутреннюю структуру и внешнюю политику Российской

империи, следует показать специфику политического организма многонацио¬

нальной России, его отличие от других, параллельно существовавших на мировой

арене имперских структур. Дифференцированный подход к политике российского

правительства в Восточной Европе, на Кавказе и в Средней Азии дает ос¬

нование говррить о наличии в дореволюционной России вертикально-горизон¬

тальных связей. В становлении именно таких специфических для империи

структур сыграли свою роль цивилизационные особенности России, делавшие ее

одновременно и европейской и азиатской державой, но при этом страной,

отличавшейся по этно-культурным параметрам и от "чисто" европейских и от

"классически" азиатских государств. На наш взгляд, по некоторым признакам,

например по роли бюрократии в жизнедеятельности государства, по принципам

формирования имперской территории, по историческому взаимодействию с

кочевниками Азии, она все же была близка к традиционным китайским им¬

периям.

Складывание России как империи сделало ее великой азиатской державой.

Азиатская политика России — это особый феномен, достойный отдельного

изучения. Речь идет не столько об устремлениях России в Азии, об этом на¬

писано довольно много, сколько о методах реализации ее политики. Российское

правительство еще на рубеже XVII—XVIII вв. осознало, что межгосударст¬

венные отношения с азиатскими державами (Турцией, Ираном, Индией, Мон¬

голией, Китаем, Японией), а также с многочисленными феодальными владе¬

ниями, прилегавшими к рубежам Южной и Западной Сибири, являются формой

межцивилизационного контакта. И хотя речь шла о контакте равных по ос¬

новным параметрам цивилизаций, но именно специфика, межцивилизационные

отличия ставили партнеров в различные ценностные системы. Исторически

сложились два типа международных отношений: "чистые" и смешанные. К

первым относятся взаимосвязи государств в рамках одной цивилизации, в ча¬

стности европейской, которой была присуща горизонтальная структура таких

связей, основанная на христианских представлениях о равенстве суверенных

владетелей. А в Восточной Азии господствовала вертикальная структура, опи¬

равшаяся на догматы конфуцианской иерархии и построенную в соответствии с

ней китаецентристскую модель мира. Отношения восточноазиатских государств

с Россией представляли собой смешанный тип международных контактов, а это в

свою очередь приводило к тому, что российской дипломатии пришлось дли¬

тельное время бороться за установление равносторонних связей с великими

государствами Азии, особенно с Османской и Цинской империями. Российские

представители столкнулись и со специфическими дипломатическими приемами,

отличавшими, например, стратегемную китайскую дипломатию от европей¬

ской34.

Россию часто именуют мостом между Европой и Азией. Это определение

может истолковываться двояко: в коммуникационном и цивилизационном смысле.

Где и как построен коммуникационный мост? Между Ростовом-на-Дону и

Тбилиси? Между Омском и Алма-Атой? Еще в XVII в. европейцы искали пути

через территорию России в страны Восточной Азии. В течение почти четырех

столетий Россия, действительно как транспортная артерия, пришедшая на смену

Великому шелковому пути, связывала Европу с Восточной Азией. Первая

восточная опора этого моста была заложена в 1639 г., когда группа казаков под

предводительством Ивана Москвитина вышла к берегам Тихого океана. Спустя

15 лет была создана и его главная западная опора: православная Украина,

терзаемая католической Польшей и мусульманским Крымским ханством, решила

спасти свою этно-культурную самобытность воссоединением с Русским госу¬

дарством. Сегодня западные опоры взорваны. Смоленск опять стал русским

пограничьем. Без осознания этого невозможен анализ позиций и политики России

на крайнем Востоке Азии. Заметим, что и здесь просматривается утраченная

опора еще одного моста — российско-американского: Аляска и примыкавшая к

ней Русская Америка до форта Росс. Нет, это не ностальгия по утраченному,

никто не ставит вопрос о возвращении этих земель, но нельзя забывать, что все

это уже лежит на весах истории, и сегодняшние поступки будут грузом, пе¬

ревешивающим ту или иную их чашу.

Является ли Россия цивилизационным мостом между Европой и Азией?

Думается, что тот особый путь исторического развития, который Россия прошла

за последние четыре столетия, превратил ее в своеобразную "межцивилиза¬

ционную цивилизацию", имеющую в основе великую русскую культуру, которая

восприняла культурные достижения многих других, в первую очередь тюркских,

народов и сама глубоко влияла на культуры как братских славянских народов,

34 Мясников В.С. Указ. соч.

12

так и всех этносов, обитающих на обширной территории от Балтики до Тихого

океана. К этому вполне справедливому, на наш взгляд, выводу пришли в свое

время представители так называемой евразийской школы в русской исто¬

риософской мысли. Если же обратиться к реалиям сегодняшнего времени, то как

на Западе, так и на Востоке Россия выступает в роли "догоняющего" партнера.

Япония, Республика Корея, значительная часть Китая, ряд других государств

Восточной Азии совершили или совершают мощный прорыв на современный

цивилизационный уровень, опираясь при этом на синтез традиционных и сов¬

ременной культур.

С проблемой становления России как империи теснейшим образом связаны

вопросы детерминированности российской внешней политики геополитическими и

экономическими факторами. На протяжении столетий Россия боролась за выход

к Черному и Балтийскому морям, к Тихому океану. Правительство Петра I

осознало, что лишь изменение геостратегических позиций России может дать ей

шанс стать одной из ведущих мировых держав. В то время без этих усилий

невозможно было выйти на европейский цивилизационный уровень. Как столетия

назад, так и ныне соответствие или наоборот не соответствие высшему

цивилизационному уровню является одним из основных национальных пока¬

зателей, чем выше этот показатель, тем надежнее обеспечена историческая

конкурентоспособность любой нации.

Геополитическое положение должно обеспечивать возможности экономичес¬

кого развития нации. Это было ясно и теоретикам и творцам российской внешней

политики. "Как во всех проявлениях жизни и истории главною движущею силою

является интерес материальный, — писал полтора столетия тому назад все тот

же М.Н. Капустин, — идеи сознаются после, выводятся из событий как общие

данные — так и в системе международных сношений на первом месте стоит тот

же интерес материальный. Отсюда в мире экономическом — меркантилизм как

непосредственное первоначальное проявление идеи о государственном богатстве

и благосостоянии, в мире политическом — система политического равновесия"35.

Экономические стимулы оказывали мощное влияние на внешнюю политику

России того времени, как она проявилась на европейской арене международных

отношений, т.е. с рубежа XV—XVI вв. По этому показателю Россия стояла

ближе к европейским государствам, чем к своим азиатским соседям, поли¬

тическая культура которых, например Китая, выдвигала в качестве главного

приоритета межгосударственных связей обеспечение политического доминиро¬

вания.

Разумеется, внешняя политика России во все времена не была чисто прагма¬

тической. Проблема ее идеологического содержания заслуживает специального

изучения. По крайней мере конфессионные соображения играли не последнюю

роль при выработке внешнеполитических решений. Но диалектика была такова,

что в борьбе с Османской империей Россия выступала защитницей христианства,

в частности на Балканах, в Армении, в Грузии, тогда как на западных рубежах

ей приходилось сдерживать напор католицизма. Другим аспектом этой проблемы

является формирование определенных стереотипов, имиджей. У внешней Поли¬

тики любого государства существует как минимум два стереотипа: один, соз¬

даваемый дипломатией и пропагандистскими органами данного государства,

другой — вырабатываемый аналогичными средствами государств-контрагентов.

Было бы интересно проследить создание стереотипов России и ее внешней

политики в различные эпохи и при различных международных ситуациях — от

образа страны-освободительницы для балканских народов, до мифов о ней как об

источнике "русской угрозы" Европе, Азии, отдельным государствам мира. Не

ПС

Капустин М.[Н]. Указ, соч., с. 3.

13

менее познавательно сопоставить имиджи, которые создавались в разных стра¬

нах, на разных континентах.

Чтобы понять и оценить это, вспомним слова В.О. Ключевского, который

писал, что "наш народ поставлен был судьбой у восточных ворот Европы на

страже ломившейся в них кочевой хищной Азии. Целые века истощал он свои

силы, сдерживая этот напор азиатов, одних отбивал, удобряя широкие донские и

волжские степи своими и ихними костями, других через двери христианской

церкви мирно вводил в европейское общество. Между тем Западная Европа,

освободившись от магометанского напора, обратилась за океан, в Новый Свет,

где нашла широкое и благодарное поприще для своего труда и ума, экс¬

плуатируя его нетронутые богатства. Повернувшись лицом на запад, к своим

колониальным богатствам, к своей корице и гвоздике, эта Европа чувствовала,

что сзади, со стороны урало-алтайского востока, ей ничто не угрожает, и плохо

замечала, что там идет упорная борьба, что здесь в XVI в. образовался центр

государства, которое наконец перешло в наступление на азиатские гнезда,

спасая европейскую культуру от татарских ударов. Так мы очутились в арьер¬

гарде Европы, оберегая тыл европейской цивилизации"36.

Чем же Европа отплатила России? "Сторожевая служба везде неблагодарна и

скоро забывается, — заметил В.О. Ключевский, — особенно когда она исправна:

чем бдительнее охрана, тем спокойнее спится охраняемым и тем менее рас¬

положены они ценить жертвы своего покоя"37. За избавление от страхов татаро-

монгольского, а позднее Османского вторжения Европа рассчиталась с Россией

мифом о так называемой "русской опасности". Этот миф появился в Европе,

когда Россия в ходе петровских преобразований начала играть самостоятельную

роль в европейской политике. Об этом написано много. Страхи усилились после

разгрома Наполеона, великая армия была по сути общеевропейской армией, но

она была изгнана с российских просторов, а русские войска вступили в Париж.

Образ "империи зла" отнюдь не современное изобретение американской про¬

паганды. Еще накануне вторжения в Россию в 1810 г. в Париже появилась такая

фальшивка, как "завещание Петра Г, которое было сочинено, чтобы свиде¬

тельствовать о наличии при Петербургском дворе планов мирового господства.

Знаменитая книга маркиза А.де Кюстина также была рассчитана на то, чтобы

настроить европейское общественное мнение против России38. "Взгляните на

карту, — говорил Н.Я. Данилевскому знакомый иностранец, — разве мы не

можем не чувствовать, что Россия давит на нас своею массой, как нависшая

туча, как какой-то грозный кошмар?"39 Русских же царей не "мучили кошмары"

европейских коалиций, за их политикой стояла мощь России и проверенная слава

русского оружия. Но эта самонадеянность силы привела к плачевным ре¬

зультатам уже в ходе Крымской войны.

Как отрасль исторического знания имагология (от латинского "имаго" -— об¬

раз) у нас находится в начальной стадии развития, особенно это касается истории

внешней политики России. В этой связи хотелось бы обратить внимание на

монографии О.В. Орлик, В.М. Хевролиной, Н.П. Плотниковой, в которых пока¬

зана критика правительственной внешней политики декабристами, либералами и

революционными демократами40. Изучение критических материалов о внешне¬

36 Ключевский В.О. Соч. в 9-ти т., т. 2. М.» 1989, с!' 373.

37 Там же.

38

Маркиз Астольф де Кюстин. Николаевская Россия. М., 1990.

39 Данилевский Н.Я. Указ, соч., с. 23.

40 Орлик О.В. Декабристы и внешняя политика России. М., 1984; Плотникова Н.И. Русские

либералы о внешней политике России конца 60-х — начала 70-х годов XIX века (по материалам

журнала "Вестник Европы"). М., 1986; Хевролина В.М. Революционно-демократическая мысль о

14

политической деятельности российских правительств различных эпох заслу¬

живает сегодня самого пристального внимания наших исследователей, но од¬

новременно историки-международники выполнят свой долг перед обществом,

если будут бороться против шельмования международной роли России, ее прав и

интересов в делах человеческого сообщества. Это одна из самых сложных тем в

истории внешней политики государства.

Дело в том, что условия политической борьбы диктовали демократическим

силам России и стран Запада необходимость подмечать все негативные стороны

действий московской и петербургской дипломатии. Но для отечественных

историков в последние десятилетия научный анализ высказываний декабристов,

А.И. Герцена и особенно К. Маркса и Ф. Энгельра зачастую был более чем

рискован. Он подменялся поисками цитат, которые создавали бы нужное впе¬

чатление и которые перекочевывали из одной работы в другую. Сюда относятся

и слова К. Маркса о том, что у России свои особые отношения с Китаем, и не

менее известная фраза Ф. Энгельса о цивилизующей роли России для азиатских

просторов, и ряд других, зачастую вырывавшихся из контекста ’’правильных"

мыслей. Не помогла историкам и статья И. Сталина, защищавшая российскую

дипломатию от критики Ф. Энгельса, содержавшейся в его работе "Внешняя

политика русского царизма". Воистину, что дозволялось Юпитеру, то было зап¬

ретным для смертных быков, тащивших арбу исторического знания! Особенно

осложняла ситуацию запрограммированная идеологизированность подхода к ис¬

тории России, характерная для школы М.Н. Покровского. Отголоски этой

школы до сих пор слышны в ликующих возгласах по поводу "крушения империи"

и "неизбежности" раздробления России на десятки национально-территориальных

уделов.

Научному осмыслению трудов зарубежных критиков способствовало бы

раскрытие их творческой лаборатории, в первую очередь Источниковой базы.

Известно, что цикл статей К. Маркса и Ф. Энгельса о российской политике в

Китае в 50—60-х годах XIX в. в значительной мере основывался на информации,

почерпнутой из британской прессы. Анализ материалов лондонской "Таймс" за

указанный период свидетельствует, что среди авторов было значительное число

офицеров британского флота, действовавшего в период Крымской войны против

русских дальневосточных владений, а позднее проводивших колонизаторскую

политику в Китае. Утвердившийся в сознании военных образ врага перекочевал

на газетные страницы, а затем отразился и в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса.

Изучая стереотипы российской внешней политики, создававшиеся диплома¬

тиями зарубежных государств, проводя для этого обследование иностранных

архивов, мы в то же время будем раскрывать проблему сопряженности рос¬

сийской внешней политики и внешнеполитических курсов других держав и

детерминированность их друг другом. Особенно интересным представляется в

этой связи раскрытие подлинных планов в отношении России, составлявшихся

творцами внешней политики главных государств Запада и Востока, а также

образ действий по осуществлению этих планов.

Еще в середине XIX в. в начавшей свое движение к объединению Германии

появляются планы расчленения российского гиганта. Барон Август Гакстгаузен-

Аббенбург, подготовивший трехтомный труд по аграрным отношениям в России,

утверждал, что Польша, Прибалтика и Малороссия, если они будут едины с

Россией, обеспечат русским "преобладание над остальной Европой"*1. Основы¬

ваясь на подложном завещании Петра Великого, газета "Прусский еженсдель-

внешней политике России и международных отношениях (конец 60-х — начало 80-х годов XIX в.).

М., 1986.

*1 Бисмарк О. Мысли и воспоминания, т. 1. М., 1940, с. 92.

15

ник” публиковала материалы, исходившие якобы от царского двора, в которых

’’изображала Россию, ведущей подрывную работу против всех государств с

целью добиться мирового господства”42. Группа политиков, сплотившаяся вокруг

"Прусского еженедельника”, разрабатывала для прусского правительства ’’ответ¬

ную” программу. "В качестве цели, — вспоминал впоследствии О. Бисмарк, — к

которой надлежало стремиться Пруссии как передовому борцу Европы, там

намечалось: расчленение России, отторжение ее остзейских губерний, которые,

включая Петербург, должны были отойти к Пруссии и Швеции, отделение всей

территории Польской республики в самых обширных ее пределах, раздробление

остальной части на Великороссию и Малороссию, хотя и без того едва ли не

большинство малороссов оказывалось в пределах максимально расширенной

территории Польской республики”43.

Планы эти не остались втуне. Объединенная Бисмарком Германия пыталась

осуществить их в ходе первой мировой войны, П. Гинденбург, Э. Людендорф и

X. фон Сект нацеливали имперские армии на реализацию именно этой програм¬

мы. В воззвании главного германского командования к населению Царства

Польского от 9 августа 1914 г. говорилось: ’’Поляки! Час освобождения от мос¬

ковского ига приближается. Союзные армии Германии и Австро-Венгрии скоро

переступят границы Царства Польского. Москали уже отступают. Их кровавое

господство, которое тяготело над вами более ста лет, падает. Мы приходим к

вам в качестве друзей. Доверьтесь нам. Мы несем вам вольность и неза¬

висимость, за которые столь много терпели ваши предки. Пусть восточное вар¬

варство падет перед западной цивилизацией, общей для вас и для нас. Подни¬

майтесь, помня о своец прошлом, столь великом и полном славы. Соединяйтесь с

союзными войсками. Объединив наши силы, мы изгоним из границ Польши

азиатские орды”44.

В теснейшей связи с этим заявлением стоят документы, казалось бы, совсем

другого порядка. Спустя три года, И декабря 1917 г., сейм (тариба) Литвы

провозгласил ее независимость. Это было в те дни, когда делегация РСФСР вела

в Брсст-Литовске переговоры о перемирии с Германией и ее союзниками. В

первом пункте манифеста о независимости говорилось: ’’Литовский сейм, приз¬

нанный литовцами, как живущими в стране, так и за границей, единственным

полномочным представителем литовского народа, провозглашает на основе

признанного права на самоопределение народов и на основании постановления

заседавшей в Вильно с 18 по 23 сентября литовской конференции восстановление

независимости литовского государства со столицею Вильно и с отделением его от

всех государственных связей, которые существовали с другими народами”.

Второй же пункт этого акта о независимости трактовал ее весьма своеобразно:

"При воссоздании этого государства и для охраны его интересов при мирных

переговорах, сейм испрашивает защиту и помощь германской империи. Во

внимание к жизненным интересам Литвы, которые требуют скорейшего уста¬

новления длительных и тесных отношений с германской империей, сейм выска¬

зывается в пользу вечного и прочного союза литовского государства с герман¬

ской империей, который должен, главным образом, найти свое воплощение в

военном, транспортном, таможенном и монетном единении”45.

26 мая 1918 г. национальный совет Грузии принял Акт о ее независимости. А

42 Там же, с. 93.

43 Там же, с. 92.

44 Ключников Ю.В., Сабанин А. Международная политика новейшего времени в договорах,

нотах и декларациях. Ч. 2. От империалистической войны до снятия блокады с Советской России. М.,

1926, с. 429—430.

45 Там же, с. 96.

16

уже 28 мая между Германией и Грузией было подписано потийское соглашение,

по нему Грузия признавала Брест-Литовский договор, а также предоставляла

свою железнодорожную сеть для перевозки германских войск. Руководить этими

перевозками должна была германская военная комиссия в Тифлисе, грузинское

правительство разрешало назначить германских консулов "в те места грузин¬

ского государства, в которые императорское] германское правительство найдет

желательным их назначение”46. Большего Германии в то время и не нужно

было. Тогда она уже фактически оккупировала Украину.

Таким образом, планы расчленения России нашли отражение и в условиях

Брестского мира47. Но революция в Германии позволила объявить недействи¬

тельным Брест-Литовский договор и связанные с ним "уступки территорий и об¬

ластей"48. Однако идея раскромсать "русское пространство" не осталась чисто

германской. "Четырнадцать пунктов" президента США В. Вильсона, являв¬

шиеся ответом на Декрет о мире, также предусматривали расчленение России

(пункт 6).

Взаимосвязь и взаимозависимость внутренней и внешней политики отчетливо

видны в том, что расчленители извне всегда стремились опереться на сепа¬

ратистов внутри страны. Существовало и ответное тяготение. Карл XII и Ма¬

зепа нашли друг друга не случайно. Сепаратистские тенденции, к которым со¬

ветское руководство в последние годы относилось по принципу непротивления

злу насилием, сыграли роковую роль в разрушении Советского Союза. Но они не

были порождением нашего времени.

64 года тому назад выдающийся русский мыслитель Г.П. Федотов поставил

вопрос: "Будет ли существовать Россия?" С поразительной точностью, подтвер¬

дившейся в реалиях наших дней, историк и философ указал на признаки на¬

двигающейся катастрофы. "Можно отмахнуться от этих симптомов, — горестно

замечал он, — усматривая в них лишь новые болезни интеллигентской мысли ..

Но никто не станет отрицать угрожающего значения сепаратизмов, разди¬

рающих тело России. За одиннадцать лет революции зародились, развились,

окрепли десятки национальных сознаний в ее расслабевшем теле. Иные из них

приобрели уже грозную силу. Каждый маленький народец, вчера полудикий,

выделяет кадры полуинтеллигенции, которая уже гонит от себя своих русских

учителей. Под покровом интернационального коммунизма, в рядах самой комму¬

нистической партии складываются кадры националистов, стремящихся разнести

в куски историческое тело России. Казанским татарам, конечно, уйти некуда.

Они могут лишь мечтать о Казани как столице Евразии. Но Украина, Грузия (в

лице их интеллигенции) рвутся к независимости. Азербайджан и Казахстан тя¬

готеют к азиатским центрам Ислама"49. Эти строки написаны Федотовым во

Франции в 1928 г., спустя три года после того, как он покинул свое отечество.

Они основаны не на интуиции пророка, а на глубоком знании истории России и

ситуации в ней в первой половине 20-х годов.

Наблюдения Федотова настолько верны, что сегодня они просто поражают.

"Момент падения коммунистической диктатуры, освобождая национальные силы

России, в то же время является моментом величайшей опасности. Оно, несом¬

ненно, развяжет подавленные ныне сепаратистские тенденции некоторых наро¬

дов России, которые попытаются воспользоваться революцией для отторжения

от России, опираясь на поддержку ее внешних врагов", — утверждал он. И

46 Там же, с. 435—436.

47 Там же, с. 123—126, 163—166.

48 Там же, с. 198—200.

49 Федотов Г.П Будет ли существовать Россия. — О России и русской философской культуре.

Философы русского послеок тябрьского зарубежья. М., 1990. с. 450—451.

17

добавлял, что "благополучный исход кризиса зависит от силы новой власти, ее

политической зрелости и свободы от иностранного давления"50. Для анализа

сегодняшней ситуации важно и замечание Федотова о том, что "из оставшихся в

России народов прямая ненависть к великороссам встречается только у наших

кровных братьев — малороссов или украинцев"51. И это самый болезненный

вопрос новой России.

Федотов был велик не только в своем прозрении, но и в том, что он, как бы

обозревая просторы России, показывал, что есть конкретные пути преодоления

кризиса, главным из которых он считал синтез культур русской и тех народов,

что составляют Россию, включая и народ "древней Матери нашей" —

Малороссии. Именно не на политическом, а на цивилизационном уровне, без

силовых решений призывал он укрепить единство Великой и Малой России.

"Россия не Русь, — подчеркивал он, — но союз народов, объединившихся вокруг

Руси. И народы эти уже не безгласны, но стремятся заглушить друг друга гулом

нестройных голосов. Для многих из нас это все еще непривычно, мы с этим не

можем примириться. Если не примиримся — т.е. с к^ногоголосностью, а не с

нестройностью, то й останемся в одной Великороссии, т.е. Россия существовать

не будет"52. Таков был ответ на вопрос, вынесенный в заглавие работы. И,

обращаясь к следующему поколению русской интеллигенции, историк призывал:

"Это зависит от нас. Буди! Буди!"53

"Молодое поколение варваризируется и в России, и в зарубежье, — с горечью

замечал Федотов. — Для него подчас, кажется, не под силу поднять культурную

ношу отцов. Но надо не только поднять ее, но и нести дальше и выше, чем

умели отцы. Ибо голос времени звучит неумолимо: "Всякое промедление —

смерти подобно", как говаривал Петр Великий. Наши творческие силы еще не

иссякли. Мы верим в наше призвание и не миримся с мыслью о гибели. Нам

нужна лишь школа аскезы — культурной, творческой аскезы, без которой не

создаются ни духовные, ни материальные ценности культуры"54. Это намечало

уже не только пути, но и программу выхода из кризиса. Думается, что над ней

стоит размышлять и сегодня. И не только размышлять.

Мы остановились столь подробно на труде Федотова потому, что он одним из

первых разглядел опасность сепаратизма и уловил его разрушительную сущ¬

ность. Известный философ И.А. Ильин предупреждал о том, что распад России

может сильно навредить мировой цивилизации 55. Видя подлинную картину

бедствий, принесенных стране сепаратизмом, мы с болью осознаем трагичность

того, что голоса разума и совести, возвещавхпие об опасностях для судеб

Отечества, не были услышаны. Деструктивный национализм и его крайнее

проявление — сепаратизм — слишком дорого обходятся народам.

Что же может противостоять сепаратизму? С одной стороны, правовые,

конституционные нормы, с другой — национализм конструктивный. Образцом его

можно считать подход к проблеме главного идеолога индийского национализма

М. Ганди. Он отмечал: "Национализм в моем понимании значит, что моя страна

должна обрести свободу, что, если нужно, вся моя страна должна умереть, чтобы

человечество могло жить. Здесь нет места расовой ненависти. Путь это будет

нашим национализмом... Целью государств мира является не изолированная

50 Там же, с. 455.

51 Там же.

52 Там же, с. 459.

53 Там же, с. 462.

54 Там же, с. 461.

55 Ильин И.А. Что сулит миру расчленение России. — Русский рубеж. По страницам "Литера¬

турной России". М., 1991.

18

независимость, а добровольная взаимозависимость. Лучшие умы мира желают

сегодня видеть не абсолютно независимые государства, воюющие друг с другом,

а федерацию дружественных взаимозависимых государств"56. Сегодня этот под¬

ход начинает реализовываться в сообществе западноевропейских государств

через формирование общеевропейского рынка и надгосударственных политичес¬

ких институтов. Перед Россией же стоит историческая задача сохранения су¬

ществующей федерации. Общероссийский рынок сложился еще в XVII в. Значит

есть политические и экономические условия для жизнедеятельности российского

многонационального организма. Нужны идеологические и правовые императивы,

которые обеспечивали бы защиту национальных интересов всех народов, сце¬

ментированных общностью исторических судеб в их совместном Отечестве.

Возьмем ли мы вертикальные (во времени) или горизонтальные (в про¬

странстве) срезы истории, и те и другие свидетельствуют о том, что Россия

является особой "межцивилизационной цивилизацией", впитавшей в себя многие

черты различных цивилизационных комплексов Востока и Запада. Нынешняя

тенденция к раздроблению этнокультурного конгломерата, сцементированного

взаимообусловленностью исторических судеб более полутора сотен народов,

потребностями их экономического и культурного взаимодействия, противоречит

исторической традиции и национальным интересам всех народов этого уни¬

кального этнополитического сообщества, складывавшегося на протяжении мно¬

гих веков. Разрушительный процесс связан в первую очередь с действием

политико-идеологических факторов. Сепаратизм есть крайнее выражение нацио¬

нализма. В нашу эпоху сепаратизм противоречит интересам выживания, так как,

во-первых, появилась целая группа национальных интересов, не разрешимых на

национальном уровне. Это проблемы экологии, ядерной угрозы, сырьевых и

энергетических ресурсов. Нынешний цивилизационный уровень настоятельно

требует интеграционных процессов. Во-вторых, сепаратизм противоречит и

интересам сосуществования, ибо экономическое процветание также может быть

достигнуто лишь на основе международного разделения труда и опять-таки

экономической интеграции. Историческая задача заключается в том, чтобы

народы, оформившиеся в нации и создавшие свою суверенную государст¬

венность, не засиживались в национальных гнездах, а осваивали просторы ин¬

тегрированных структур. Это связано и с преодолением идеологических, сепа¬

ратистских стереотипов в обществе.

Итак, мы подошли к одной из давних, но не сходящей с повестки дня

проблеме — преемственности во внешней политике. Здесь дискутируются в те¬

чение многих лет два главных вопроса: насколько Российская империя продол¬

жила политику Русского государства и осталась выразительницей интересов

русского народа и стал ли Советский Союз продолжателем политики царской

России, обновив лишь методы, или после 1917 г. была сформирована качественно

новая внешнеполитическая доктрина и соответствующие ей стратегия и тактика

на международной арене? Думается, что дискуссии по этим вопросам будут

продолжаться. Их плодотворность будет во многом зависеть от освоения новых

подходов к проблеме правопреемства в политике вообще, что является областью

не столько права, сколько философии истории.

Фундаментальную идею в этой области мы обнаруживаем у вышеупомя¬

нутого Федотова, который отмечал, что "в Московской Руси народ нацио¬

нальным сознанием обладал... Он ясно ощущает и тело русской земли и ее

врагов. Ее исторические судьбы, сливавшиеся для него с религиозным приз¬

ванием, были ясны и понятны. В Петровской империи народ уже не понимает

ничего. Самые географические пределы ее стали недоступны его вообра-

5А

Цит. по: Неру Дж. Открытие Индии., 1955, с. 457.

19

жснию"57. Это обусловило отчужденность общества от международной полити¬

ки, а политики от интересов нации. Но здесь следует оговориться, что Федотов

нс учитывал феномен массового народного сознания, запечатлевшего действия

многих тысяч россиян, и ратными подвигами, и повседневным трудом укреп¬

лявших свое Отечество. И, например, в ходе Крымской войны подвиги защит¬

ников Севастополя умножались стойкостью оборонявших Соловецкий монастырь

и героизмом отразивших нападение англо-французской эскадры на Петропав¬

ловск-Камчатский. И эти подвиги совершались в столь удаленных друг от друга

точках людьми, осененными именно национальным сознанием своего долга по

защите русской земли, пространства которой были вполне доступны их во¬

ображению. Одновременно с трансформацией пространственных пределов госу¬

дарства шла и перестройка общественного сознания. Если же иметь в виду

некоторый разрыв между представлениями народа и дипломатической деятель¬

ностью государства, то это совершенно иная область, относящаяся к специфике

дипломатии как искусства общественной элиты. Но и здесь мы видим десятки

исключений. Например, служилые люди в Сибири XVII в. выступали в качестве

дипломатов, демонстрируя высочайшие образцы и природного дипломатического

такта, и сознания государственного значения их миссий.

Для сегодняшней внешней политики России проблема правопреемства приоб¬

рела и практическую остроту. При проецировании исторического опыта на реа¬

лии наших дней для историков-международников кардинально изменился объект

компаративистских исследований. В геополитических характеристиках следует

выделить следующие: Союз был одной из сверхдержав; Россия, хотя она и кон¬

центрирует на своей территории существенную часть комплексной мощи бывше¬

го Союза, тем не менее не может претендовать на статус сверхдержавы. Карди¬

нальным образом изменилось содержание внешней политики России и ее основ¬

ные принципы. Став суверенным субъектом международных отношений, Россия

одновременно отказалась от роли политического, экономического и идеологичес¬

кого центра для значительного числа государств и народов. Это касается в пер¬

вую очередь системы взаимоотношений с государствами социалистической ориен¬

тации (Китай, Куба, КНДР, Вьетнам), а также связей с государствами "третьего

мира". Замена принципов интернационализма на прагматические подходы лишила

Россию симпатий многих, кто поддерживал на международной арене политику

Союза, рассматривая ее как противовес диктату лидеров западного мира. Сюда

входило и значительное число стран —участниц движения неприсоединения.

Изменился и характер отношений с ведущими державами Запада. Напря¬

женность уступила место диалогу. Россия заняла место Союза в Совете Без¬

опасности ООН и в ряде других международных организаций. Тем не менее она

утратила не только роль одного из лидеров на мировой арене, но и фактически

лишилась возможности осуществлять равноправные отношения с этой группой

стран, так как они являются донорами для ее экономики. Глубокий политический

и экономический кризис и одновременные процессы разрушения ракетно-ядер¬

ного щита страны и ее вооруженных сил в целом лишают Россию возможности

адекватно реагировать на действия партнеров на международной арене. Она

вынуждена приспосабливаться к обстоятельствам. Тот факт, что наметились

тенденции к установлению партнерских отношений с ведущими державами

северного полушария, невольно может иметь следствием противопоставление

России государствам Юга — причем такие из них, как Китай и Индия,

представляют почти половину человечества. При этом следует учитывать, что

отношения ее с рядом государств Азии (Индией, Японией, Монголией) находятся

в состоянии, близком к кризисному.

Ы Федотов Г.П. Указ, соч., с. 452.

20

Наконец, отчетливо просматривается и утрата Россией традиционных дру¬

жественных связей с теми странами, народам которых она помогала в на¬

ционально-освободительной борьбе. Эти особые отношения начались в исто¬

рическом прошлом. Даже когда Россия являлась империей, она объективно со¬

действовала становлению суверенных государств на Балканском полуострове, в

Монголии, Корее.

Обновленная Россия значительно отличается по своему геостратегическому

положению и от Союза и от дореволюционной России. Сегодня стало модным

говорить о "сдвиге России на Восток". Этой словесной конструкцией пытаются

прикрыть катастрофическую ситуацию на ее западных рубежах. До петровского

’’окна в Европу" сузились позиции России на Балтике, где образовался к тому же

отрезанный от основного массива государства анклав — Калининградская об¬

ласть. По сухопутью Россию связывает с Европой "белорусский коридор". Бе¬

ларусь — суверенное государство, ее позиции могут меняться. Это видно на

примере Украины. Утрачены и южные форпосты, за которые столетиями шла

борьба с Турцией: Крым, Новороссия, Заднестровье. Если будет реализована

идея балтийско-черноморской федерации, то Россия окажется отрезанной от

Европы этим образованием, откатившись к своим рубежам XVII в. События в

Закавказье и на самом Кавказе лишают Россию ее ключевых позиций на Черном

и Каспийском морях.

От Каспийского моря и до предгорий Алтая соседями России являются новые

государственные образования, тяготеющие друг к другу на конфессиональной

основе и являющиеся объектом активных политических усилий таких лидеров

исламского мира, как Иран и Турция. Причем Иран, представляющий из себя

центр шиитской фундаменталистской ортодоксии и проповедующий идеи ис¬

ламской революции, пожалуй, менее привлекателен для среднеазиатских сун¬

нитов, уже вкусивших от благ современной цивилизации, чем совершающая

прорыв в сообщество развитых государств Турция, за спиной которой стоят ее

натовские союзники во главе с США. Заинтересованность в укреплении своих

позиций в этой части Азии лидеры Запада проявили путем принятия бывших

советских среднеазиатских республик и Казахстана в состав государств, под¬

писавших Хельсинкские соглашения по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Политика может посмеяться над географией, если это ей выгодно, но и у

географии может быть заготовлена ответная шутка, например, наблюдающийся

в псследние годы прогрессирующий рост численности азиатского, в частности

мусульманского, населения в Северной Европе.

* * *

История внешней политики России это история славных свершений воистину

великого народа, больше отдававшего другим, чем получавшего себе от того

тончайшего баланса, который выражает взаимосвязь внутренней и внешней

политики. Лучшие умы России сознавали, что внешняя политика не* должна

покрывать издержки политики внутренней, что при всей их взаимообус¬

ловленности внешняя политика подчиняется своим законам развития, что в ней

исключительно важную роль играют нравственные аспекты. Не только народ

данной страны, но и народы других государств должны быть уверены в

справедливости тех или иных внешнеполитических акций. Последующие исто¬

рические события ощущают на себе заряд инерции предыдущих чаще всего в

соответствии с их моральными параметрами. Воспитание исторического сознания

нынешнего и грядущих поколений не совместимо с безоглядным негативизмом,

огульным отрицанием исторического прошлого. Народы должны знать подлин¬

21

ные национальные цели, национальные интересы и не только сегодняшние, но и

исторически формировавшиеся. Выбирая пути своего дальнейшего развития, они

имеют право знать, за что боролись их предки и что они сами отстаивают

теперь. Научными знаниями, исторической памятью они должны быть защи¬

щены от соблазнительных призывов, с помощью которых ставятся подчас лож¬

ные цели и предпринимаются попытки манипулировать общественным сознанием

и в конечном итоге народными судьбами.

Функция науки как объективного судьи в делах минувших и сегодняшних дней

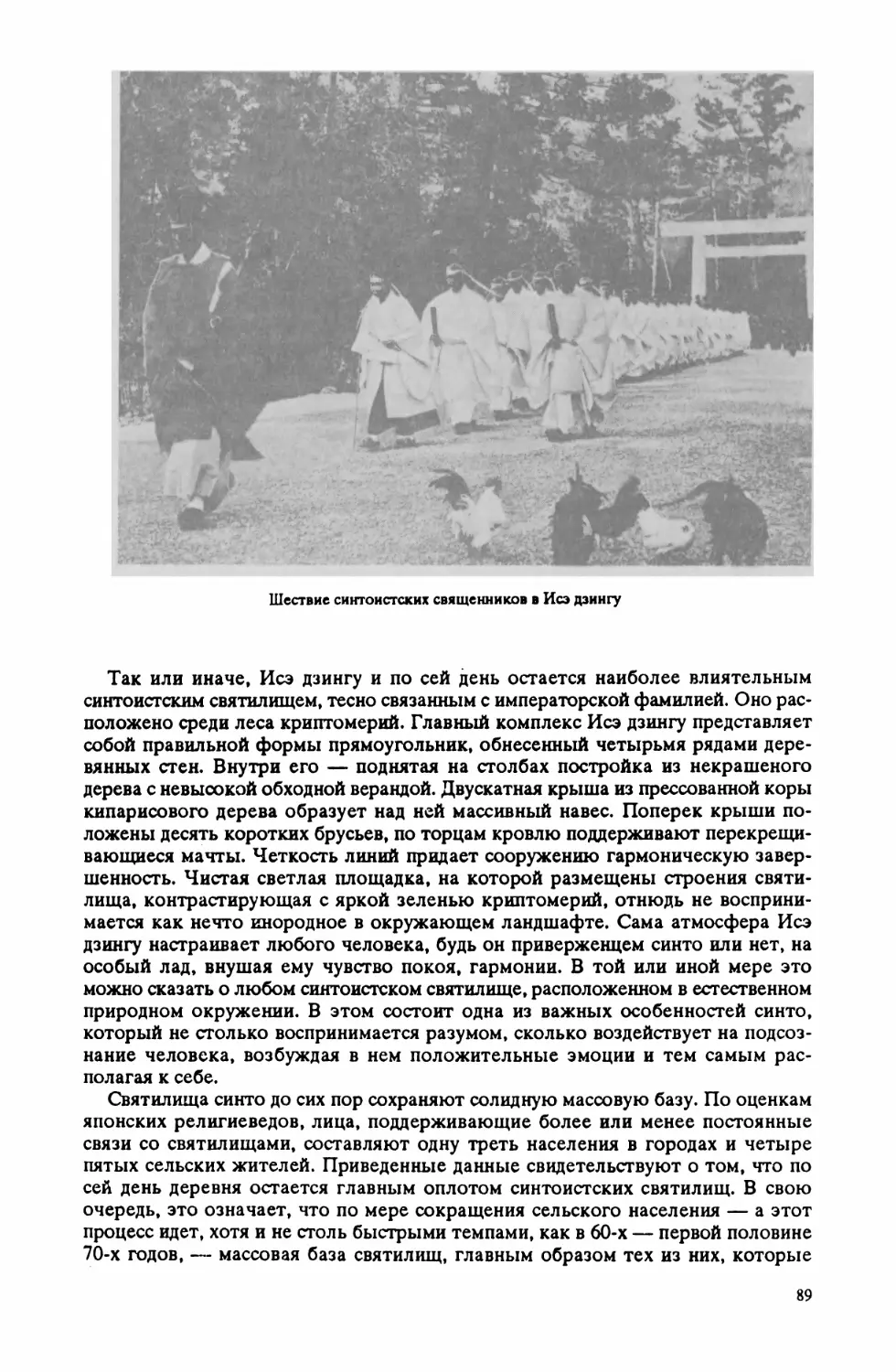

связана во многом с ее материальной независимостью. Только экономическая