Text

НОНАН

ISSN 0130-3864

iiohiahumi

нсгорня

В номере:

ПОЕЗДКА В.М. МОЛОТОВА В БЕРЛИН В 1940 г.

НОВЫЕ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

БОЛЬШЕВИКИ И "ГЕРМАНСКОЕ ЗОЛОТО".

НАХОДКИ В АРХИВАХ США

ИСТОРИЯ ИНТЕРБРИГАД В ИСПАНИИ В СВЕТЕ НОВЫХ

ДОКУМЕНТОВ

ИСПАНСКИЙ КОРОЛЬ И ПОПЫТКИ СПАСЕНИЯ СЕЬМИ

НИКО.' АЯ II

ТАЙНА "КЕНТА". СУДЬБА СОВЕТСКОГО РАЗВЕДЧИКА

ПОРТРЕТЫ ИСТОРИКОВ. А.З. МАНФРЕД

ЖИЗНЬ И ДРАМА Ф. НИЦШЕ

МАРШАЛЫ ФРАНЦИИ

ШАРЛОТТА КОРДЕ И СМЕРТЬ МАРАТА

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ КНИГИ. МЕМУАРЫ де ГОЛЛЯ.

СОЗДАНИЕ V (ПРЕЗИДЕНТСКОЙ) РЕСПУБЛИКИ В 1958 г.

1993

РОССИЙСКАЯ ИНСТИТУТ

АКАДЕМИЯ НАУК ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

НОВАЯ

М СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ

НОВЕЙШАЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН

ИГГ1¥№ПЯ в МАЕ 1957 ГОДА

■ ■ ЧИВ ■ ВЫХОДИТ 6 РАЗ в год

СОДЕРЖАНИЕ

CTATblł

Могильницкий Б.Г. (Томск). Между объективизмом и релятивизмом. Дис¬

куссии в американской историографии 3

Мещеряков М.Т. Судьба интербригад в Испании по новым документам ... 18

Мальков ВЛ. Большевики и "германское золото". Находки в архивах

США 42

Альперович М.С. Завершение испанской колонизации Америки в XVIII в. 53

ИЗ АРХИВА ПРЕЗИДЕНТА РФ

Поездка В.М. Молотова в Берлин в ноябре 1940 г. Предисловие ака¬

демика Г.Н. Севостьянова 64

ПУБЛИКАЦИИ

Тайна "Кента": судьба советского разведчика А.М. Гуревича 100

ВОСПОМИНАНИЯ

Солдатов А.А. Ю.А. Гагарин в Англии. Июль 1961 г 116

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ

Патрушев А.И. Жизнь и драма Фридриха Ницше 120

Олано-Эренья А. (Испания). Испанский король и попытки спасения семьи

Николая II 152

Троицкий Н.А. (Саратов). Маршалы Наполеона 166

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ИСТОРИКА

Борисов Ю.В. А.З. Манфред. Штрихи к портрету 179

"НАУКА" • МОСКВА

1

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

Шкундин-Николаев ГД. Болгарское фиаско П.Н. Милюкова в 1917 г 197

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ КНИГИ

Де Голль Ш. Мемуары надежд. Обновление. 1958-1962 гг. Институты фраш^узского

государства. Предисловие В.И. Антюхиной-Московченко 210

РЕЦЕНЗИИ

Орлов А.С. М.И. Семиряга. Тайны сталинской дипломатии 1939-1941 гг. М., 1992 231

Цверава ГЖ. (Бокситогорск). Н.Н. Болховитинов. Россия открывает Америку

1732-1799. М., 1991 233

Строганов АН. А. А. М а т л и н а. Латинская Америка в меняющемся мире. М., 1992 235

Туполев Б.М. Натиск на Африку: германская колониальная экспансионистская политика и

господство в Африке от истоков до потери колоний. 2-е изд. Берлин, 1991 237

Федосова Е.И. Е. Никол е, М. Вовель, Р. Юар, Р. Мартелл и. Привержен¬

ность Республике. Париж, 1992 240

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Чудинов А.В. Шарлотта Корде и смерть Марата 242

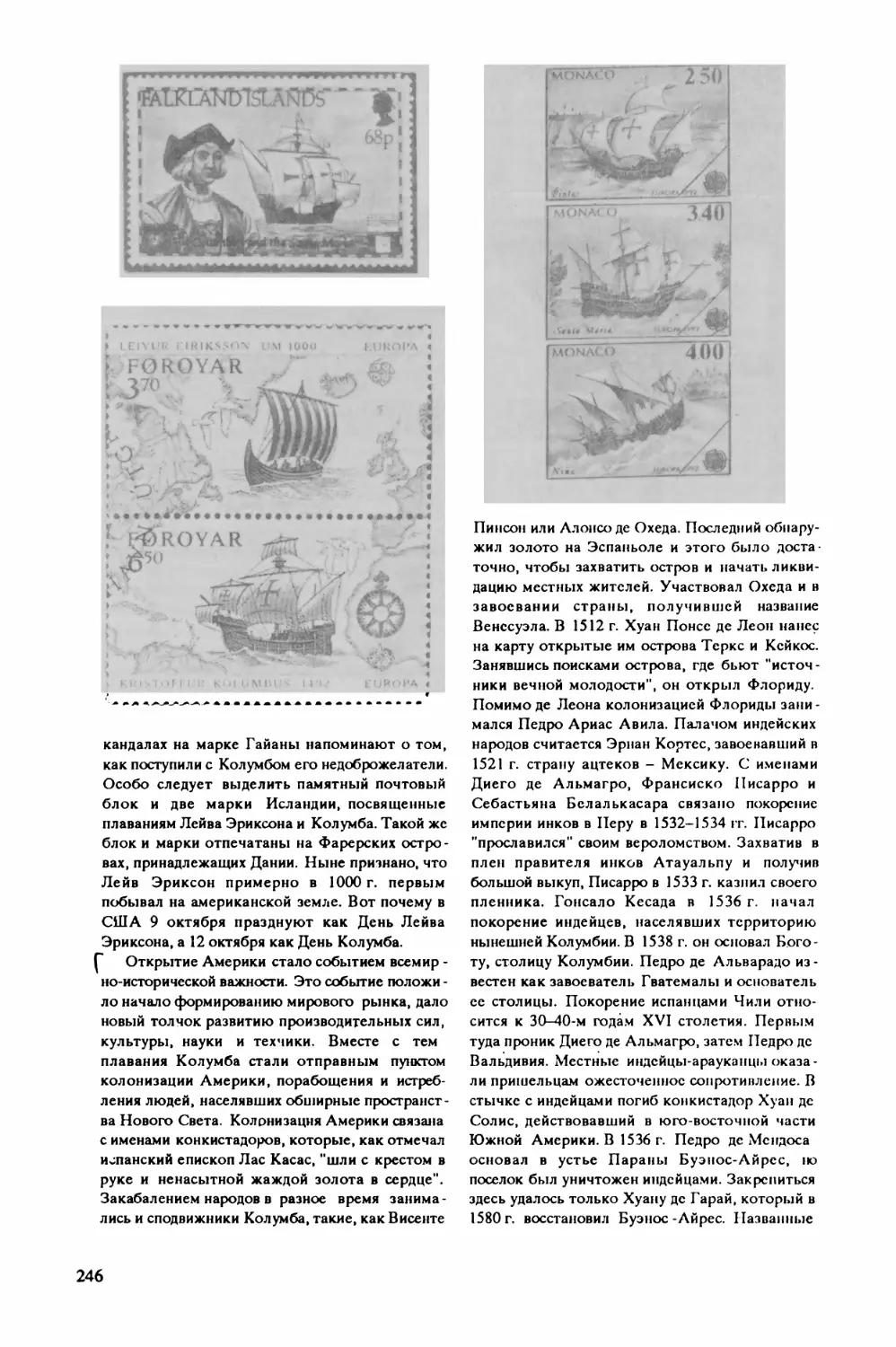

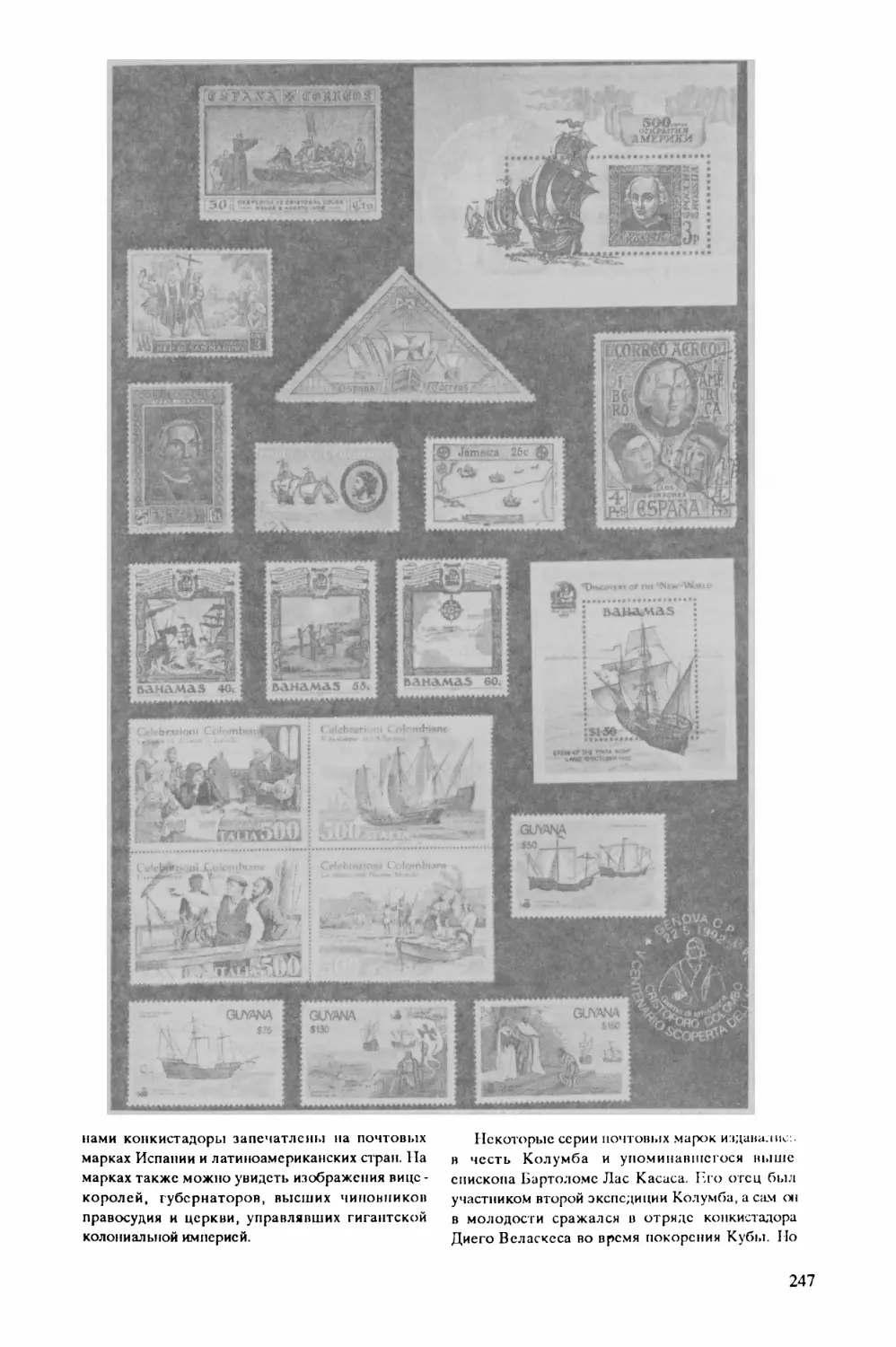

Карлов Л.П. Колумб - великий мореплаватель 245

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Москаль ЕЛ. Военная история: проблемы и перспективы изучения 249

Забалуев В.Г. Международная конференция "Христианство - XX век" 251

Гинцберг ЛЛ. Российско-германский коллоквиум историков 253

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Г.Н. Севостьянов (главный редактор)

А.В. Адо, В.А. Виноградов, В.Д. Вознесенский (ответственный секретарь),

Т.М. Исламов, Н.П. Калмыков, Ф.Н. Ковалев, И.И. Орлик, В.С. Рыкин,

Н.И. Смоленский, В.В. Согрип, Е.И. Тряпицын (зам. главного редактора),

Л.Я. Черкасский, Е.Б. Черняк, А.О. Чубарьян, Е.Ф. Язьков

Рукописи представляются в редакцию в трех экземплярах.

В случае отклонения рукописи автору возвращаются два экземпляра,

один остается в архиве редакции.

Адрес редакции: 103717, Москва, ГСП, Подсосенский пер., 21.

Тел. 227-19-93, 227-04-45

© Российская академия наук,

Институт всеобщей истории РАН, 1993 г.

2

© 1993

Б.Г. могильницкий

МЕЖДУ ОБЪЕКТИВИЗМОМ И РЕЛЯТИВИЗМОМ:

ДИСКУССИИ В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ

ИСТОРИОГРАФИИ

Правомерность и необходимость анализа теоретических дискуссий, ведущих¬

ся в исторической литературе США, прежде всего эпистемологических1 *, обу¬

словливается рядом обстоятельств. Растущий отказ отечественных историков от

былой ’’философской самоуверенности”, выражавшейся в претензии на моно¬

польное обладание истиной в последней инстанции, неизбежно влечет за собою

пересмотр устоявшейся в нашей науке однозначно негативной оценки историче¬

ского релятивизма как методологического принципа, враждебного подлинной

науке. Особый интерес в этом плане представляет американская историография

XX в., где релятивистские теории получили основательную разработку. В то же

время здесь всегда сохранялась сильная оппозиция историческому релятивиз¬

му. Исследование многолетних, подчас весьма напряженных дискуссий между

релятивистами и их оппонентами позволяет особенно рельефно представить как

возможности релятивистского подхода к осмыслению природы исторического

познания, так и его границы.

Отметим, что именно с релятивизмом связаны выход американской историо¬

графии на широкую международную сцену, преодоление известного провин¬

циализма, который в значительной мере был ей присущ в прошлом столетии, в

особенности в области исторической эпистемологии. Здесь вплоть до начала

XX в. почти безраздельно царили идеи Л. Ранке, не случайно ставшего первым

почетным членом Американской исторической ассоциации. И хотя уже в рам¬

ках ’’новой истории” начала XX в. можно заметить присутствие определенного

вызова ранкеанской идее объективности как идеалу исторического познания,

действительный разрыв с этой идеей происходит лишь в 20-30-е годы - период

своего рода релятивистской революции, связанной прежде всего с именами

К. Беккера и Ч. Бирда и оказавшей большое влияние на всю последующую исто¬

рико-методологическую мысль.

Крушение ранкеански-позитивистской идеи объективности явилось законо¬

мерным результатом внутреннего развития исторической науки, усложнения ее

проблематики, становящейся все более очевидной активной роли познающего

субъекта в процессе познания. Вместе с тем не в меньшей мере оно было органи¬

ческим следствием таких событий всемирно-исторического масштаба, какими

являлись первая мировая война и Октябрьская революция, породившие широ¬

кие представления о непредсказуемости истории, ее бессмысленности, а осозна¬

ние бессмысленности истории неизбежно оборачивалось отрицанием ее объек¬

тивности как научной дисциплины, утверждением ее социальной бесполез¬

ности.

1 Эпистемология — принятое в американской научной литературе понятие для обозначе¬

ния теории познания, равнозначное утвердившемуся в отечественной науке термину "гно¬

сеология”.

3

Чтобы верно оценить значение исторического релятивизма, его необходимо

включить в более широкие рамки, а именно - в рамки той общей духовной

атмосферы, которая с конца прошлого столетия стала утверждаться по обе сто¬

роны Атлантики, но прежде всего в Западной Европе, и которая характеризова¬

лась сильными релятивистскими настроениями в самых разных сферах науки и

культуры. Назовем в первую очередь совершившуюся на рубеже столетия рево¬

люцию в физике; одним из ее последствий стал радикальный пересмотр самого

представления о природе научного знания. Широкая экстраполяция принципов

теории относительности и квантовой механики далеко за пределы физики при¬

вела к необратимой эрозий позитивистской парадигмы науки, а с ней вместе и

позитивистского понимания научной истины как однозначно трактуемого

результата свободного от каких-либо вненаучных целей познавательного про¬

цесса. Отметим, наконец, широкое распространение с конца прошлого столетия

в Европе авангардистских течений в литературе и искусстве, знаменовавшее

крушение твердых норм XIX в. и в этих сферах2.

В этом же русле шла релятивизация исторической науки, начало которой

было положено в различных течениях европейской, в особенности немецкой,

философско-исторической мысли, разрабатывавших с конца прошлого столетия

проблему субъектно-объектных отношений в процессе исторического познания.

Американские релятивисты сделали следующий шаг на этом пути, способствуя

включению исторической дисциплины в общий интеллектуальный климат эпо¬

хи. Говоря словами американского историка исторической науки Г. Барнса, их

выводы ’’столь же радикально подрывали краеугольные понятия Ранке и его

последователей, как Эйнштейн, Планк, Шредингер и Гейзенберг подорвали ста¬

рую физику от Ньютона до Гельмгольца”3.

Несомненной заслугой релятивизма стало окончательное развенчание идеи

’’тотальной объективности” исторической науки, а вместе с тем и преодоление

ее методологической неискушенности, основательная разработка исторической

эпистемологии. При этом было сделано немало метких наблюдений о социаль¬

ной природе ранкеанского объективизма, как и исторического познания в

целом. Особенно важно подчеркнуть, что корифеи американского релятивизма

отнюдь не были чистыми методологами. В истории исторической науки их место

не в меньшей мере определяется вкладом в изучение ключевых проблем амери¬

канского прошлого в рамках ’’прогрессистского” направления американской

историографии.

В то же время релятивизм никогда не являлся безраздельно господству¬

ющим методологическим подходом в американской историографии. Даже в

30-е годы, когда популярность взглядов Ч. Бирда и К. Беккера достигла своего

пика, в американской философско-исторической литературе сохранялись актив¬

ные приверженцы традиционных объективистских представлений о природе

исторического познания, критиковавшие с этих позиций исторический реляти¬

визм, - М. Мандельбаум, А. Лавджой, Ю. Баркер.

Эта критика приобрела особенно широкий размах и ожесточенность в конце

40-50-х годов, когда, по образному выражению П. Новика, релятивизм стал пер¬

вой жертвой ’’холодной войны”. Не вдаваясь в детали, подчеркнем лишь, что

она целиком шла в русле тех перемен в послевоенной американской историо¬

графии - антипрогрессистская реакция, возрождение идеи консенсуса в исто-

2Novick Р. That Noble Dream. The "Objectivity Question” in the American Historical Profes

sion. Cambridge, 1988, p. 133—139.

3Barnes H.E. A History of Historical Writing. Norman, 1938, p. 268.

4

рии США, так называемая ’’идеологическая мобилизация” американских исто¬

риков, преследование инакомыслящих и т.п., - которые однозначно могут быть

охарактеризованы как наступление реакции. Релятивизм безоговорочно осуж¬

дался за якобы присущие ему аморальность и оправдание тоталитарных ре¬

жимов4.

Политически дискредитированный релятивизм надолго утратил свое значе¬

ние ведущего методологического подхода к изучению истории. Не благоприят¬

ствовала ему и начавшаяся в 60-е годы сциентизация американской историогра¬

фии, способствовавшая развитию в ней неообъективистских тенденций. Теоре¬

тическое обоснование эти тенденции получили в рамках аналитической филосо¬

фии истории, а шумная дискуссия об ’’охватывающем законе” возвестила о

своеобразном ренессансе позитивистских идей, затронувшем широкий спектр

общественных и гуманитарных дисциплин, в частности историю5.

Новый всплеск релятивистских настроений в американской историографии

приходится на 70-е годы. Но это не было простой реанимацией релятивизма

30-х. Облик новейшего релятивизма складывался под могущественным влияни¬

ем своего времени и отразил некоторые его существенные черты. Это - время

широкого разочарования ’’крайностями” спиентизации и связанного с ним обра¬

щения к нарративу как наиболее адекватной форме исторического изображе¬

ния. Отсюда - пристальное внимание к вопросам языка исторического по¬

вествования, его стиля. Не случайно знамением нового релятивизма стала

’’Метаистория” X. Уайта, обосновывавшая ’’неустранимо поэтическую природу

деятельности историка”6. Исходя из убеждения о царящей в истории ’’концеп¬

туальной анархии”, автор постулировал здесь положение о принципиальной

равноценности ’’стратегий интерпретации”, которые может применять историк,

руководствуясь исключительно собственными моральными и эстетическими

приоритетами, к тому же рационально не осознанными.

Книга Уайта вызвала оживленную дискуссию как в США, так и по другую сто¬

рону Атлантики. И хотя при этом обнаружился большой разброс мнений, следу¬

ет согласиться с немецким методологом Й. Рюзеном, охарактеризовавшим ее

как ’’поворотный пункт в современной дискуссии об основах исторической

науки, поскольку здесь взгляд на нарративную структуру исторического по¬

знания был развит в теорию историописания, которая объясняет историческое

познание как конкретную, лингвистическую структуру”7.

’’Вызов риторического релятивизма”8 стал характерной чертой современной

историографической ситуации, определяя одну из ведущих ее тенденций.

Новейшее свидетельство тому - уже цитировавшаяся книга профессора Чикаг-

4Очерк развития американской исторической мысли в 30—50-е годы см.: Novick Р. Op. cit.,

р. 250-319.

5См. Кон И. С. К спорам о логике исторического объяснения (схема Поппера — Гемпеля и

ее критики). — Философские проблемы исторической науки. М., 1969.

6 White Н, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe. Baltimore-

London, 1973, p. XI. Об этом см. Мучник В.М. Об антисциентистских тенденциях в западной

историко-теоретической мысли 70—80-х годов. — Методологические и историографические

вопросы исторической науки, вып. 19. Томск, 1990.

1Riisen J. Geschichtsschreibung ais Theorieproblem der Geshichtswissenschaft. Skizze zum his-

torischen Hintergrund der gegenwartigen Diskussion. — Formen der Geschischtsschreibung. Miin-

chen, 1982, S. 31.

QIggers G.G. Handbook of Historical Studies. Contemporary Research and Theory. Westport

(Conn.), 1979, p. 25.

5

ского университета П. Новика, характеризующая идею объективности как ”пре-

красную иллюзию”, недостижимую в реальной историографической практике.

Свое крайнее выражение эта тенденция получила в американской интеллек¬

туальной истории в форме так называемого деконструкционизма, основанного

на разработанном французскими постструктуралистами - Ж. Деррида и др. -

принципе деконструкции. Определяя эту последнюю как ’’активное разоблаче¬

ние и разрушение звукового письма”, ’’репрессивный” процесс в отношении

первоначального письма, реализующего первичные различия вещей, Деррида

видит задачу исследователя в том, чтобы, отбросив авторские и привнесенные

историей смыслы, восстановить ”в текстах изначальные, погребенные под раз¬

ными наслоениями языка следы социальной практики, определяющие внутрен¬

нюю логику построения звукового письма, глубокие закономерности полити¬

ческого, ’’репрессивного” производства истины”9.

Применительно к историографической практике рассматриваемый принцип

получил сугубо релятивистски-презентистскую интерпретацию. Он постулирует

признание всякого текста ’’эпистемологически неадекватным”, так как его

изучение является конструированием прошлого, его перекраиванием ради

настоящего10. Отрицается объективное значение как текста, с помощью которо¬

го историк изучает прошлое, так и самого прошлого. Ибо, справедливо подчер¬

кивает непримиримый критик исторического деконструкционизма профессор

Нью-Йоркского университета Гертруда Химмельфарб, ’’деконструкция означа¬

ет освобождение текста от конструктов, которые традиционно придавали ему

значение, начиная с намерения автора, так сказать, авторского голоса”. Соот¬

ветственно этому сам текст провозглашается ’’недетерминированным, так как

язык не отражает реальности или не соответствует ей”11.

Другим грехом деконструкционизма является органически присущий ему

антиисторизм. Утверждая, что нет ничего вне текста, требуя его освобождения

от ’’тирании контекста” - контекста событий, идей, условий, деконструкцио¬

нисты тем самым порывают с основополагающим принципом исторического под¬

хода к изучению явлений общественной жизни в их объективной данности.

Такому подходу противопоставляется откровенно презентистская установка,

последовательно отвергающая объективное значение прошлого.

Обосновывая ее, один из самых решительных приверженцев деконструкцио¬

низма в интеллектуальной истории Д. Харлан усматривает в ней альтернативу

’’радикальному контекстуализму”, настаивающему на том, что определенный

текст может быть понят только будучи помещенным в исторически специфиче¬

ский контекст публичной дискуссии, в которой он был создан. Сущность этой

альтернативы заключается в последовательном проведении презентистского

подхода к прошлому, заведомо отвергающего любую попытку выяснить объек¬

тивный смысл изучаемого текста, не говоря уже о воссоздании намерений его

автора12.

Так достигается абсолютная релятивизация историописания, которое сводит¬

ся к простой функции современности, имеющей сугубо инструментальное зна¬

9См. Некрасов С.И. Принцип деконструкции и эволюция постструктурализма. — Вопросы

философии, 1989, № 2, с. 57, 58.

10 Walzer М. Exodus and Revolution. New York, 1985, p. X.

lxHimmelfarb G. Some Reflections on the New History. — The American Historical Review,

v. 94, 1989, N 3, p. 665.

l2Harlan D. Intellectual History and the Return of Literature. - The American Historical

Review, 1989, v. 94, N 3, p. 596—598.

6

чение, т.е. обслуживание ее сиюминутных потребностей. Современность, по

убеждению Харлана, пытает историю: ”Мы должны заставить ее отвечать на

наши вопросы. Наши вопросы, вызванные нашими потребностями, сформулиро¬

ванными в наших терминах”13.

Действительно, каждое настоящее задает свои вопросы прошлому, и способ¬

ность исторической науки давать удовлетворительные ответы на них в значи¬

тельной степени определяет ее положение в обществе. Однако, во-первых, этой

способностью никак не исчерпываются социальные функции истории, а во-вто¬

рых, и это главное, сама она зависит от того, насколько глубоко история может

осмысливать прошлое, раскрывать его взаимосвязи с настоящим. Иными слова¬

ми, она зависит от научности истории, разработанности и эффективности ее

методологического инструментария, позволяющего извлекать из прошлого зна¬

ния, полезные для настоящего. А это в свою очередь предполагает в качестве

необходимой предпосылки признание объективности самого прошлого, прояв¬

ляющегося в определенной детерминации явлений общественной жизни, вопло¬

щающей связь прошлого и настоящего.

Однако Харлан как раз отрицает и детерминированность прошлого, и правдо¬

подобие исторического изображения, и даже необходимость для историков

’’иметь формализованную широко принятую систему исследовательских про¬

цедур”14. Очевидно, что понимаемая таким образом история может предложить

лишь сугубо презентистское истолкование прошлого. Но отсюда следует, что

настоящее не только формулирует вопросы к прошлому, но и, по существу,

предопределяет на них ответы. Отрицая объективность прошлого, провозгла¬

шая его недетерминированным, историк навязывает ему свою собственную

детерминацию. Обращение принципа деконструкции к изучению интеллекту¬

альной истории, следовательно, не только ведет к абсолютной релятивизации

исторической истины, но и разрушает весь традиционный образ истории как дис¬

циплины, реконструирующей прошлое в его наиболее существенных чертах. Да

и сам Харлан призывает к созданию ’’другого рода интеллектуальной истории”,

занимающейся ”не реконструкцией прошлого”, а таким изучением ’’ценных

трудов из прошлого”, чтобы они могли ’’рассказать нам о нашем настоящем”15.

Вместе с гем было бы ошибочным видеть в релятивизме и тем более в его

крайних формах, как деконструкционизм, доминирующую тенденцию в разви¬

тии современной американской историографии. По-прежнему в ней существует

сильная объективистская традиция (которую Новик определяет как ”нео- или

гиперобъективизм”), представленная такими известными именами, как О. Хэнд-

лин, П. Гэй, Г. Химмельфарб16. Даже в сфере интеллектуальной истории, став¬

шей своеобразным полигоном для опробования деконструкционистских идей в

историографической практике, можно назвать лишь единичные работы17, никак

не определяющие общий облик этой дисциплины18.

13Ibid., р. 608.

14lbid., р. 608-609.

15Ibid., р. 609.

16NovickP. Op. cit., р. 606—611.

х7Помимо цитированной книги М. Бальцера также см.: Chomsky N. Cartesian Linguistics.

New York, 1966; Diggins J. The Bard of Savagery: Thorstein Veblen and Modern Social Theory.

New York, 1978.

18Признание этого см.: Harlan D. Op. cit., p. 594.

7

Поэтому уместнее говорить о традиционной дискуссии между релятивистами

и объективистами как выражении того стремления к самоанализу, которое из¬

вестный английский историк Дж. Элтон в своей содержательной рецензии на

книгу Новика характеризует как ’’часть американской культуры”19. Вследствие

этого представляется, что наиболее плодотворным подходом к оценке эписте¬

мологических дискуссий в современной американской историографии будет не

столько выяснение того, какая сторона набирает в них очки, сколько стремле¬

ние приблизиться к пониманию в свете этих дискуссий историко-культурного

значения релятивизма.

Начнем с того, что с точки зрения современных научных знаний не совсем

корректно абсолютное противопоставление понятий ’’объективист” и ’’реляти¬

вист”, ибо релятивизм стал неотъемлемым элементом современной историогра¬

фической культуры, обусловливая известную ’’скромность” исследователя, его

отказ от излишней самонадеянности в своих познавательных усилиях, как и в

возможностях исторической науки в целом. Ведь даже такой убежденный объ¬

ективист, как Элтон, именно с релятивизмом связывает переход исторической

профессии от ее детства к отрочеству, когда пришло понимание ’’невозмож¬

ности знания всей правды”20.

Другое дело, что, как тут же не без иронии добавляет Элтон, слишком много

историков никак не могут расстаться с отрочеством, продолжая пребывать на

позициях крайнего релятивизма, угрожающего самим основам существования

исторической науки, ибо присущая ему разрушительная сила чревата само¬

ликвидацией истории как особой научной дисциплины.

В последней главе книги Новика рисуется впечатляющая картина глубокого

кризиса американской историографии. По убеждению автора, это - состояние

распада истории как целостной дисциплины. ’’Как широкое сообщество ученых,

объединенных общими целями, общими стандартами и общими намерениями,

дисциплина истории, - заявляет Новик, - перестала существовать”21.

Оставим пока в стороне вопрос, насколько это утверждение соответствует

действительности. Подчеркнем другое: перед нами выраженная релятивистская

интерпретация историографической ситуации, поразительно напоминающая по

своей методологической посылке знаменитое послание президента Американ¬

ской исторической ассоциации К. Беккера ’’Каждый сам себе историк” (1932 г.).

Приводимое Новиком библейское изречение: ”В эти дни не было царя в Из¬

раиле: каждый делал то, что считал правильным”, служащее ему для характе¬

ристики современного состояния американской историографии, могло бы стоять

в качестве эпиграфа к рассуждениям Беккера о невозможности существования

объективной научной истории. Ибо, утверждал он, каждый создает собственную

историю, являющуюся неустойчивым изображением предмета воспоминаний,

приспособленным к интересам тех, кто ею пользуется, а следовательно, одной

из бесчисленного множества других историй, написанных с иных позиций.

В итоге же то прошлое, которое конструируют люди, является ’’частично истин¬

ным, частично ложным: как целое оно не истинно и не ложно, а только наиболее

удобная форма заблуждения”22 *. О какой же целостности исторической дисцип¬

19Journal of Economic History, 1989, v. 59, N 3, p. 775.

20Ibid., p. 777.

21 Novick P. Op. cit., p. 628.

22Becker C. Everyman His Own Historian. — The American Historical Review, 1932, v. 37,

N 2, p. 221-236.

8

лины можно здесь говорить, коль ’’всяк сам себе историк”, руководствующийся

в своей деятельности намерениями, далекими от научного познания прошлого?

Так прослеживается связь между крайним релятивизмом и современными

жалобами на саморазрушение исторической дисциплины23. Последнее неизбеж¬

но вытекает из первого. Это, по-видимому, хорошо осознал уже Бирд, пытав¬

шийся найти противоядие от разрушительных потенций релятивизма. Призна¬

вая, что вся писаная история является ’’относительной ко времени и обстоя¬

тельствам, мимолетным призраком, иллюзией”, он все же полагал, что абсолют¬

ный релятивизм может быть ограничен, хотя и искал эти ограничители в сфере

субъективных переживаний историка. Спасением от релятивизма он считал

веру историка, определяющую его выбор одной из глобальных концепций, под

которые он должен подвести изучаемые явления24.

Представляется, однако, что имеются более надежные ограничители абсолют¬

ного релятивизма, коренящиеся в самой природе исторического познания, со¬

держащего определенные объективные критерии получения достоверного науч¬

ного знания. Всю историю нашей науки можно рассматривать как поступатель¬

ный процесс накопления такого знания, имеющего общезначимый характер и

являющегося с помощью общепринятых технических процедур доказуемым,

проверяемым и непротиворечивым.

В полной мере это относится, конечно, и к американской историографии. Сле¬

дует поэтому согласиться с Дж. Клоппенбергом, который в полемике с Нови¬

ком, нарисовавшим, как мы видели, весьма неприглядную картину современ¬

ного состояния американской исторической дисциплины, заявляет, что пер¬

спектива кажется ему ’’менее мрачной. Нам нет нужды выбирать между абсо¬

лютным диктатом фактов и анархией идиосинкразических интерпретаций, как

предполагает библейский образ, выдвинутый Новиком”25.

Обосновывая это положение, Клоппенберг утверждает, что все развитие аме¬

риканской философско-исторической мысли, по крайней мере в лице ее веду¬

щих представителей, шло по ту сторону объективизма и релятивизма. Конечно,

это утверждение грешит преувеличениями и натяжками, когда, например, вся¬

чески размывается, с одной стороны, релятивизм Беккера и Бирда, а с другой -

объективизм их главного обличителя в первые послевоенные годы С.Э. Мори¬

сона26. Да и новейшая американская литература являет пример диаметрально

противоположных подходов к проблеме исторического релятивизма, между

которыми едва ли возможен какой-либо компромисс. Об абсолютном реляти¬

визме, выступающем в интеллектуальной истории в форме деконструкциониз-

ма, уже говорилось. Столь же абсолютным является его полное отрицание в

книге А. Блума, обвиняющего ведущих представителей релятивизма от Бирда и

Беккера до ’’учеников Дерриды и других постструктуралистов” в ’’отходе от

традиционной веры в трансисторические, транскультурные абсолюты, на кото-

23В этих жалобах П. Новик отнюдь не одинок в новейшей американской историографии.

См., например: Handlin О. Truth in History. Cambridge (Mass.) — London, 1979, p. 8—26, 158;

Sonnichsen S.S. The Ambidextrous Historian. — University of Oklachoma Press, 1981, p. 3—4;

Curtin Ph. Depth, Span and Revelance. — The American Historical Review, 1984, v. 89, N 1, p. 2:

Hamerow T.S. Reflections on History and Historian. Madison, 1987, p. 6—10.

24Beard Ch. Written History as an Act of Faith. — The Philosophy of History in Our Time. New

York, 1959, p. 148-151.

25Kloppenberg J.T. Objectivity and Historicism: A Century of American Historical Writing. —

The American Historical Review, 1989, v. 84, N 4, p. 1029.

26Ibid., p. 1019-1021.

9

рых основана западная цивилизация, и классических американских добро¬

детелей”27.

Тем не менее Клоппенберг, несомненно, прав, выступая против жесткой и, в

сущности, бесплодной дихотомии объективизма и релятивизма как не соответ¬

ствующей современным историческим реалиям. В этом плане особый интерес

представляет его оценка новейших явлений в эпистемологических подходах

американских историков, в которых он усматривает альтернативу этой дихо¬

томии, определяя ее вслед за Т. Хаскеллом как ’’умеренный историзм”20.

Речь идет о подходе, бесповоротно отвергающем самодовольные претензии

на непогрешимость наших знаний, но вместе с тем ориентированном на получе¬

ние достоверного изображения прошлого как главной цели познавательных

усилий историков. Весьма существенным при этом является признание поступа¬

тельного характера исторического познания, предполагающее наличие некото¬

рых жестких стандартов его научности. ’’Благодаря комбинации воображения,

техники и старания, - подчеркивает Клоппенберг, - историки собрали твердые

данные, делающие теперь невозможными некоторые версии прошлого, когда-

то считавшиеся истиной. Только в этой области верифицируемого могут состя¬

заться интерпретации, которые выдержали проверку сообщества профессио¬

нальных историков”. Именно поэтому реальная историографическая практика

и воплощает в себе альтернативу ’’умеренного историзма”. Ибо, продолжает

американский ученый, ”по ту сторону мечты о научной объективности и кошма¬

ра абсолютного релятивизма лежит область прагматической истины, которая

обеспечивает нас гипотезами, предварительными синтезами, рожденными вооб¬

ражением, но подтвержденными интерпретациями, а также базисом для непре-

рывающегося исследования и экспериментирования. Такое историописание

может обеспечить знание, являющееся полезным, даже если оно должно быть

экспериментальным”29.

Разумеется, прагматическая истина имеет статус частной истины, по самой

природе своей никак не претендующей на всеобщую значимость и тем более

исключительность. Это всего лишь версия происшедшего, но версия, убедитель¬

но мотивированная историческими источниками, непротиворечивая в своих

основных элементах, способная органически включить рассматриваемое явле¬

ние в общий исторический контекст. Другими словами, отказ от ’’прекрасной

мечты” вовсе не равнозначен отрицанию принципиальной возможности адек¬

ватного изображения исторической действительности. И хотя такое изображе¬

ние не может быть зеркальным отражением или даже простой реконструкцией

прошлого, оно тем не менее способно прояснить определенные существенные

черты изучаемого явления и в этом смысле является истинным.

О том, что в современной американской историографии имеется достаточно

широкий консенсус относительно природы исторического знания, свидетель¬

ствует то обстоятельство, что даже некоторые постструктуралисты в известном

противоречии с исходными принципами деконструкционизма признают возмож¬

ность получения истинного изображения прошлого. Таков ход рассуждений

одного из самых решительных критиков идеи исторической объективности Хар¬

лана. Он убежден, что ’’нет ни объективных фактов как универсальных истин,

21Bloom A. The Closing of the American Mind. New York, 1987, p. 147-148, 126—127.

2BKloppenberg J.T. Op. cit., p. 1026—1027. Cp. Haskell T.L, The Curious Persistence of Rights

Talk in the Age of Interpretation. — Journal of American History, 1987, v. 74, N 3, p. 986.

29Kloppenberg J.T. Op. cit., p. 1029-1030.

10

ни постоянных оснований; есть только бесконечное умножение новых перспек¬

тив, непрестанное увеличение непредсказуемых интерпретаций”. Тем не менее,

продолжает он, ’’утверждать, что нет универсальной истины, не значит утверж¬

дать, что нет частной истины”30. И хотя здесь не поясняется, о какой частной

истине идет речь, важна сама постановка вопроса, намечающая возможность

склоняться к ’’умеренному историзму” даже твердокаменных приверженцев

постструктурализма.

В еще большей степени основанием для такого консенсуса служит радикаль¬

ное переосмысление самого понятия исторической объективности, полностью

порывающее с ранкеански-позитивистским идеалом, отождествлявшим ее с

политической индифферентностью историка. ’’Объективность не есть нейтраль¬

ность”, - заявляет один из крупнейших современных американских методоло¬

гов Т. Хаскел. Он подчеркивает не только ее совместимость с политическими

обязательствами историка, но и плодотворность этих последних для историче¬

ского познания (’’хорошая история может быть написана и обычно пишется

политически ангажированными учеными”). Другое дело, что эта ангажирован¬

ность должна иметь свои границы. Формулируя их, Хаскел указывает на недо¬

пустимость ее превращения в политическую пропаганду средствами истории и

соответственно на необходимость подчинения политических приоритетов

интеллектуальным. Решающими критериями объективности историка провоз¬

глашаются его беспристрастность, обязанность входить в систему взглядов оп¬

понента, способность к самоконтролю и самодисциплине31.

Развивая свою концепцию объективности, Хаскел неоднократно высказывает

убеждение, что она отражает общее отношение американских историков к этой

проблеме, что даже Новик, с чьим отождествлением объективности и нейтраль¬

ности полемизирует автор, вопреки собственной риторике осуществляет в своей

книге историографический анализ с несомненно объективистских (в хаскелов-

ском понимании этого слова) позиций. Речь, таким образом, идет о том, что

’’умеренный историзм” претендует быть выразителем на теоретическом уровне

реальной историографической практики.

Здесь мы подходим к главному вопросу, интересующему историка: в какой

мере теоретическая позиция ’’умеренного историзма” действительно адекватна

историографической практике, насколько прокламируемая американскими

методологами ’’эпистемологическая скромность” способствует познанию

прошлого, укрепляет нашу уверенность в возможности получения достоверных

исторических знаний? Ведь и Хаскел, и его многочисленные единомышленники

трактуют проблему исторической объективности преимущественно в морально-

этическом плане, отвергая в принципе претензии на обладание вечными, непо¬

грешимыми истинами и вневременными абсолютами, способствующими их

достижению32. В этой трактовке речь скорее идет об объективности подхода к

изучению прошлого, чем об объективности результатов такого изучения. По¬

казательным примером может служить цитировавшаяся статья Хаскела, деталь¬

но обосновывающая сущность этого подхода, но практически не затрагивающая

30Harlan D. Reply to David Hollinger. - The American Historical Review, 1989, v. 94, N 3,

p. 625.

3lHaskell T.L. Objectivity is not Heutrality: Rhetoric vs. Practice is Peter Novick’s that Noble

Dream. — History and Theory, 1990; v. 29, N 2.

“Новейшее свидетельство этому см.: Matthews F. The Attack on ’’Historicism”: Allan

Bloom’s Indictment of Contemporary American Historical Scholarship. - The American Historical

Review, 1990, v. 96, N 2. p. 446.

11

вопроса о природе исторического знания, получаемого с его помощью. Более

того, в русле ’’умеренного историзма” провозглашается неразрывная связь

объективного подхода и скептицизма, ибо ’’стремление к объективному зна¬

нию... неизбежно вызывает скептицизм и не может опровергнуть его, но должно

следовать под его тенью”33.

В попытке выяснения влияния этих методологических позиций на историо¬

графическую практику обратимся к получившей широкую известность книге

профессора Принстонского университета Натали Земон Дэвис ’’Возвращение

Мартена Герра” (1983 г.). Ставшая своеобразным историческим бестселлером

80-х годов, книга вызвала оживленную дискуссию, в которую активно включи¬

лась сама Дэвис с целью объяснения и дальнейшего обоснования своего иссле¬

довательского метода. Внимательно присмотримся к этому методу, так как он,

по существу, представляет собой реализацию принципов ’’умеренного историз¬

ма” в конкретном историческом исследовании.

Действительно, в полном соответствии с ними Дэвис, обосновывая свою вер¬

сию драматических событий, разыгравшихся в середине XVI в. в небольшой

южнофранцузской деревне, не претендует на ее непогрешимость. Это, как она

неоднократно подчеркивает, именно версия, вытекающая из некоторой суммы

исторических вероятностей, находящих обоснование в соответствующих источ¬

никах. ”То, что я хочу вам предложить, - пишет она, обращаясь к своим чита¬

телям, - отчасти моя гипотеза, прочно увязанная с тем, что мне поведали голо¬

са прошлого”34.

Напомним вкратце фабулу событий, получивших известность как ’’история

Мартена Герра”. В 1548 г. зажиточный крестьянин расположенной во француз¬

ских Пиренеях деревни Артига неожиданно покинул свой дом, оставив моло¬

дую жену Бертранду и только что родившегося сына, и исчез на долгие годы.

Спустя восемь лет в этой деревне объявляется ловкий мошенник, житель сосед¬

ней провинции Арно дю Тиль, по прозвищу Пансет (’’Брюхо”), и выдает себя за

исчезнувшего Мартена. Ему удается убедить в этом всех жителей деревни,

включая родственников Мартена и даже Бертранду. Через несколько лет обман

раскрывается, возвращается подлинный Мартен Герр. Пансет по приговору

Тулузского суда был повешен. Вскоре после этого история Герра была описана в

двух книгах, в том числе ’’Достопамятном приговоре”, принадлежавшем перу

судьи на Тулузском процессе, видного юриста XVI в. гуманиста Жана де Кора, а

впоследствии послужила основой для различных литературных произведений,

кинофильма и даже оперетты.

Таким образом, Дэвис не является первооткрывательницей этого сюжета. Она

’’всего лишь” предложила собственную версию его, заключающуюся в том, что к

отношениям между Арно дю Тилем и жителями Артига нельзя однозначно при¬

менять термины ’’обманщик” и ’’обманутые”. В действительности их реакция на

появление Арно в качестве Мартена Герра была гораздо более сложной, пред¬

ставляя собой причудливую смесь реакций обманутых, обманывающих или

молчащих. Главное же - Бертранда была не простодушной дурочкой, обману¬

той ловким проходимцем, а фактически его сознательной и умелой со¬

общницей.

Эта версия получает в книге разностороннее обоснование. Тем более неожи¬

данным для читателей, успевших попасть под очарование авторской аргумента¬

33Nagel Т. The View from Howhere. New York, 1986, p. 67.

34Дэвис H.3. Возвращение Мартена Герра. М., 1990, с. 17.

12

ции, является заключительный пассаж книги. ’’История Мартена Герра, -

завершает Дэвис свое исследование, - ... даже для историка, пытающегося раз¬

гадать ее смысл, по-прежнему предстает во всей своей непроницаемой жизнен¬

ности. Думаю, мне удалось раскрыть подлинные черты минувшего... или Пансет

провел меня опять?”35

Но так ли уж неожидан этот пассаж? Конечно, для читателя, убежденного в

том, что задача исторического исследования заключается в достижении непо¬

грешимой истины, исключающей всякую другую версию как ненаучную, такая

’’эпистемологическая скромность” будет непонятной. Ведь она не признает

однозначного прочтения прошлого и существования одной-единственной вер¬

ной версии его, делающей невозможным какое-либо сомнение автора в получен¬

ных им результатах. Ибо такое сомнение означает - если исходить из существо¬

вания единственно верной, неопровержимой истины - творческую неудачу

исследователя, его неспособность убедительно обосновать свое видение про¬

шлого. Но так ли это? Предоставим слово самой Дэвис, используя ее полемику с

историком из Арканзасского университета Р. Финлеем, выступившим с развер¬

нутой критикой концепции ’’Возвращения Мартена Герра” с позитивистски-

буквалистских позиций36.

’’Финлей, - подчеркивает Дэвис, - видит вещи в ясных, простых очертаниях;

он жаждет абсолютной истины, недвусмысленно установленной определенно

выраженными словами; он делает моральные оценки в терминах добра и зла”37.

Этому всезнайству, апеллирующему к букве источника как единственному

аргументу, Дэвис противопоставляет свое понимание исторической истины и

путей ее достижения, основывающееся на признании ограниченной, вероят¬

ностной природы исторического знания. Отсюда вытекает значение деклариру¬

емого исследовательницей сомнения как познавательного принципа. Но сомне¬

ния, не расслабляющего волю исследователя, обесценивающего его познава¬

тельные усилия, а оплодотворяющего эти усилия, носящего явно выраженный

созидательный характер.

Так, сомнение в содержащейся в судебном отчете характеристике Бертранды

как простодушной жертвы ловкого мошенника подвигло Дэвис к комплексно¬

му анализу обширного круга источников, раскрывающих духовный мир фран¬

цузской крестьянки XVI в., ее ментальность. Благодаря этому ей удалось убе¬

дительно обосновать свое понимание личности и мотивов поведения Бертран¬

ды, радикально расходящееся с тем, какое было зафиксировано в судебном

приговоре. ’’Простодушная жертва” превращается под пером Дэвис в расчетли¬

вую женщину, не только сознательно пошедшую на сговор с самозванцем, но и

всячески помогающую ему в его обмане.

Подчеркнем, что такое перевоплощение достигается не в результате привле¬

чения новых источников, меняющих представление о фактической канве собы¬

тий, а исключительно благодаря реинтерпретации давно известных данных,

позволяющей по-иному осмыслить сами эти события. На первый план выступает

исследование мотивов поступков героев этой истории и прежде всего, конечно,

Бертранды, так как от ее поведения в решающей степени зависели успех или

неудача всего предприятия Арно дю Тиля. Но обращение к мотивам неизбежно

предполагает вступление исследователя на достаточно зыбкую почву более или

35Там же, с. 183.

36Finlay R. The Refashioning of Martin Guerre. — The American Historical Review, 1988,

v. 93, N 3, p. 553-571.

37Davis N.Z. On the Lame. — The American Historical Review, 1988, v. 93, N 3, p. 574.

13

менее вероятностных предположений, далеко не всегда могущих быть строго

верифицированных историческими источниками.

В то же время интуиция автора, помогающая конструировать мотивы поведе¬

ния персонажей ’’деревенской истории”, как бы раздвигает фактологическую

основу повествования, не только расширяя объем достоверного знания о собы¬

тиях, происходивших в далекой французской деревне, но и дополняя и уточ¬

няя наши общие представления об этой эпохе и ее людях, причем как раз о тех,

чьи деяния, образ жизни и в особенности чувства редко попадают на страницы

исторических исследований.

Таким образом, реконструкция прошлого обогащается ’’конструированием”

его, что, разумеется, существенно усложняет проблему объективности в исто¬

рии, поскольку в познавательный процесс в качестве неотъемлемого элемента

вводится понятие вероятностного знания. Не верифицируемое источниками,

оно не может претендовать на ранг объективно-истинного в традиционно пози¬

тивистском смысле.

В этом смысле историческая объективность действительно остается ’’прекрас¬

ной мечтой”. Но, как мы пытались показать на примере книги Дэвис, принципы

’’умеренного историзма” не только не подрывают усилий историков в их веч¬

ной погоне за истиной, но и открывают новые возможности в их поисках. Дру¬

гое дело, что меняется природа этой истины. Из однозначно непреложной, раз

навсегда данной она превращается в многовариантную, изменчивую. Это ис¬

тина-гипотеза, истина-версия, претендующая на правдоподобное воспроизведе¬

ние прошлой действительности, однако не чуждая сомнению, ибо включает в

себя не только реконструкцию прошлого, но и его конструирование, а следова¬

тельно, не исключающая нацело существования других версий, так же правдо¬

подобно объясняющих прошлое. Такой подход может, конечно, рассматривать¬

ся как уступка релятивизму. Но нельзя не согласиться с теми американскими

авторами, которые связывают с ним магистральный путь развития исторической

дисциплины, отвечающий современным общенаучным представлениям о при¬

роде познавательной деятельности человека38.

Обращение к исследовательской практике американских историков поучи¬

тельно и в другом отношении. Оно позволяет прояснить те или иные методоло¬

гические понятия, раскрывая их реальное историографическое содержание.

Своеобразная историографическая интерпретация этих понятий, как правило,

снимает присущие им эпистемологические крайности, способствуя тем самым

более адекватному пониманию их действительного значения для исторической

дисциплины. Подобная ’’корректировка” должна в особенности приниматься во

внимание, когда речь идет о понятиях, характеризующих природу историческо¬

го познания, подлинный смысл которых может быть установлен только с учетом

их интерпретации в исследовательской практике.

В полной мере это относится к понятиям, релятивизирующим историческое

познание, таким, например, как широко известное ’’всякая настоящая история

является современной историей”. Это положение, сформулированное Б. Кроче,

как и связанное с ним заключение, что ’’каждое поколение заново переписыва¬

ет свою историю”, несомненно, звучит крайне релятивистски, отвергая в прин¬

ципе возможность объективного познания прошлого. В самом деле, о каком

объективном познании может идти речь, если быстротекущая современность

диктует не только подход к прошлому, но и его оценку? Собственно, так это

положение и воспринималось в советской науке.

30См.: Lewine L.W. The Unpredictable Past: Reflections on Recent American Historiography. —

The American Historical Review, 1989, v. 94, N 3.

14

Речь, таким образом, идет о фундаментальном методологическом принципе,

характеризующем природу исторического познания. Присмотримся, однако,

как этот принцип реализуется в современной американской историографии.

Примером может служить двухтомник ’’Интерпретации современной истории”,

выдержавший за короткое время пять изданий, в которых можно проследить

развитие взглядов американских исследователей на ключевые проблемы своей

истории.

В книге выделяется 20 таких проблем, каждой из которых посвящен отдель¬

ный раздел, включающий краткий историографический очерк определенной

проблемы и ее современный анализ с различных точек зрения. При этом при

всех различиях в вопросах, представленных в этих разделах, и подходах к их

освещению ’’одна тема, - подчеркивается в предисловии к пятому изданию, -

является самоочевидной во всех: взгляд на американскую историю был посто¬

янно изменяющимся”39. Впрочем, нас интересует не столько это достаточно три¬

виальное положение, сколько обоснование, которое дают ему авторы предисло¬

вия. Характеризуя причины непрерывной реинтерпретации американской исто¬

рии, они выдвигают на первый план влияние на историков современной им дей¬

ствительности, поскольку они, явно или имплицитно, отражали в своих произ¬

ведениях проблемы и пристрастия своего времени.

Это положение получает дальнейшее развитие во ’’Введении”, где содержит¬

ся емкий концептуальный очерк развития американской исторической мысли с

колониальных времен до середины 80-х годов XX в. Примечательным образом

он начинается с интерпретации приведенного выше положения Кроче, которое

истолковывается в том смысле, что ’’история в отличие от простой хроники име¬

ет значение только в той степени, в какой она задевает ответную струну в умах

современников, видящих отраженными в прошлом проблемы и вопросы насто¬

ящего”. Отмечая, что положение Кроче имеет особое отношение к изображению

американской истории, авторы подчеркивают, что каждое поколение американ¬

цев переписывало историю своей страны так, чтобы она соответствовала его соб¬

ственным представлениям, складывавшимся под детерминирующим влиянием

своего времени, господствующего там общественного мнения. И ’’хотя имелись

другие причины для этой непрерывной реинтерпретации американской истории,

изменяющийся климат мнений более, чем какой-либо другой отдельный фак¬

тор, принуждал историков периодически исправлять свой взгляд на про¬

шлое”40.

Но значит ли это, что история является простой функцией современности, по

самой своей природе не способной на адекватное постижение прошлого? Всем

своим содержанием рассматриваемый двухтомник дает на этот вопрос отрица¬

тельный ответ. Его авторы при всем различии их индивидуальных подходов

‘исходят из убеждения, что ’’непрерывная реинтерпретация американской исто¬

рии” ни в коей мере не означает непрерывного пересмотра той фактологической

основы, на которой осуществляется ее истолкование. Напротив, речь идет о

детерминируемой современностью смене концепций, методов, подходов,

позволяющей углубить понимание прошлого, открыть его новые, неизвестные

ранее исследователям пласты и тем самым увеличить сумму достоверного зна¬

ния о нем. Например, движения социального протеста 60-70-х годов стимулиро¬

вали интерес историков к таким группам, ’’которые до этого были почти не

^Interpretations of American History. Patterns and Per"pectives. 5th Ed., v. II. New York —

London, 1987, p. VII.

40Ibid., p. 1.

15

видимы в американской истории - черных, индейцев, женщин, бедняков и мно¬

гих других”, а широкое применение квантитативной техники ’’позволило но¬

вым социальным историкам осуществлять анализ исторических свидетельств из

прежде недоступных источников”41.

При этом, разумеется, никто из авторов двухтомника не сомневается, что

получаемые таким путем новые результаты могут претендовать на общезначи¬

мость, что, собственно, и ставит границы релятивизации историографического

процесса. Конечно, эти результаты не носят характера незыблемых, вечных на

все времена истин, но, отражая определенный виток движения исторической

мысли, стимулированный процессами, происходящими в современном амери¬

канском обществе, они способствуют более глубокому постижению прошлого,

’’лучшему пониманию американской истории благодаря включению в нее соци¬

альных групп, которыми относительно пренебрегали ранее”42.

Однако это ’’лучшее понимание” в силу самого своего происхождения имеет

относительный характер, будучи лишь преходящим моментом в бесконечном

процессе исторического познания. Новое настоящее принесет с собой новое про¬

чтение прошлого, которое в чем-то существенном скорректирует нынешние

представления о нем. А это означает признание как возможности получения

достоверного исторического знания, извлекаемого из всего доступного иссле¬

дователям корпуса источников, так и его относительности, ограниченности,

проистекающей из самого характера взаимоотношений между познающим

субъектом и познаваемым объектом.

Такой взгляд на природу исторической истины составляет характерную чер¬

ту современного американского историографического сознания, отражаясь в

общих подходах к исследовательской практике и оценке ее результатов. Он на¬

ходит свое проявление, в частности, в том, что даже приверженцы самых ради¬

кальных подходов в ’’новой социальной истории”, связанных с ее переориента¬

цией на преимущественное изучение положения и борьбы угнетенных групп

американского общества, приходят к пониманию относительности тех истин, за

которые они так горячо ратуют.

Показательно в этом отношении признание видного представителя радикаль¬

ной истории в США профессора Калифорнийского университета Лж. Винера.

Подчеркивая, что американская радикальная история выросла в особое течение

в рамках исторической дисциплины на фоне широкого движения за граждан¬

ские права и антивоенного движения как последовательная критика консенсус¬

ной истории, он вместе с тем счел нужным заключить анализ ее достижений в

изучении социальных и национальных конфликтов в американском обществе

указанием на относительность полученных в его итоге результатов. ’’Следует

сказать, - пишет ученый, - что радикальная история не представляет ’’истину”

в каком-либо трансцедентальном смысле; она сама является историческим про¬

дуктом”43.

Приведенные суждения, конечно, не исчерпывают всего многообразия взгля¬

дов американских ученых на проблему объективности исторического познания.

Однако они указывают на важную тенденцию, характеризующую современное

состояние изучения этой проблемы. При сохраняющемся разбросе мнений - в

41Ibid., р. 21-22. Подробнее см. разделы этого издания, посвященные изучению в амери¬

канской историографии истории женщин, истории черных американцев и т.п.

42Ibid., р. 25.

43Wiener J.M. Radical Historians and the Crisis in American History, 1959—1980. — The Jour¬

nal of American History, 1989, v. 76, N 2, p. 434.

16

нашей статье он представлен деконструкционистами, с одной стороны, и Блу¬

мом и Финлеем, с другой, - в целом происходит их заметная консолидация,

выражающаяся в сближении крайних позиций. Следует особенно подчеркнуть,

что это сближение имеет место не только в области историографической практи¬

ки, но и на уровне теоретического мышления. И историки-конкретики, и мето¬

дологи достигли значительной степени согласия в признании как способности

истории давать достоверное, общезначимое знание о прошлом, так и его ограни¬

ченности целым комплексом обстоятельств, коренящихся в познавательной по¬

зиции исследователя. Не вдаваясь в требующий специального изучения вопрос

о разноречивых оценках природы субъективных пристрастий историка, под¬

черкнем лишь, что при всех имеющихся различиях общим является убеждение

в несостоятельности ранкеански-позитивистского идеала объективности, тре¬

бовавшего изгнания из познавательного процесса таких пристрастий.

Иными словами, не только в историографической практике, но и в теоретиче¬

ских построениях многих американских методологов все более уходит в

прошлое былое безоговорочное противопоставление объективизма и релятивиз¬

ма. Если наивная вера в ’’тотальную объективность” отличала детство профес¬

сиональной историографии, а пришествие релятивизма возвестило об ее отроче¬

стве, то, продолжая этот метафорический ряд, можно сказать, что зрелость исто¬

рии как научной дисциплины проявляется в диалектическом снятии антитезы.

Это, разумеется, относится не только к американской историографии, эписте¬

мологические дискуссии в которой достаточно показательны для отношения к

рассматриваемой проблеме всего сообщества историков. Современная исто¬

риография является одновременно и релятивистской, и объективистской. Она

отказывается от претензии на монопольное обладание непогрешимой истиной,

равно как и от постулирования ’’единственно верного” пути к ней. Признавая

активную роль исследователя в познавательном процессе, современная исто¬

рическая эпистемология отвергает ранкеански-позитивистский культ историче¬

ского факта, как и сам образ историка, далекого от мирских страстей и тре¬

волнений, творящего в башне из слоновой кости на основе твердых кирпи¬

чиков-фактов незыблемой картины прошлого. Она подчеркивает социальную

обусловленность исторического познания, неизбежно релятивирующую его

результаты.

В то же время историческая наука является объективистской, поскольку

идея объективности продолжает сохранять регулятивное значение в историче¬

ском познании. Действительно, в сообществе историков, в особенности на уров¬

не конкретной историографической практики, присутствует большая мера со¬

гласия относительно предпосылок, условий и характера их деятельности. Она

включает в себя как область поиска и установления исторических данных, так

и сферу научного метода для верификации этих данных и интерпретации изу¬

чаемых явлений в целях установления их исторического значения, а следо¬

вательно, и смысла самого прошлого, выступающего объектом исторического

познания. При этом речь идет не об умозрительных конструкциях, а о реаль¬

ной исследовательской практике, воплощающей поступательный рост наших

знаний о человеке и истории. Без такого согласия история вообще не может

претендовать на ранг научной дисциплины, а занятия ею теряют всякий разум¬

ный смысл. Но признаем вместе с этим, что получаемые нами результаты, буду¬

чи лишь одной из версий исторической истины, не могут претендовать на значе¬

ние абсолютно истинных, что нет ни абсолютных фактов, ни абсолютных истин,

и согласимся, что в осознание этого большой вклад внес американский реля¬

тивизм.

17

© 1993 г.

М.Т. МЕЩЕРЯКОВ

СУДЬБА ИНТЕРБРИГАД В ИСПАНИИ

ПО НОВЫМ ДОКУМЕНТАМ*

Вокруг интербригад создано немало легенд. Н.А. Бердяев справедливо отмечал,

что ’’каждая великая историческая эпоха, даже в новой истории человечества, столь

неблагоприятной для мифологии, насыщена мифами”1. Сказанное в полной мере

относится и к истории интербригад. Как всякое неординарное историческое явление

они породили не только диаметрально противоположные оценки, но и ряд мифов,

которые должны либо приподнять и романтизировать их, либо принизить и

дискредитировать. Существует масса неизвестных страниц, малоизвестных фактов и

’’белых пятен" в истории интернационального движения, не позволяющих воссоздать

подлинную, а не мифологизированную его историю.

Одной из таких мифологизированных и запутанных страниц в истории интербригад

является само их создание. Историки либо ограничиваются констатацией того факта,

что интербригады возникли по инициативе Коминтерна, либо утверждают, что идея их

образования возникла едва ли не через неделю после начала военного мятежа в

Испании, когда на секретном совещании в Праге 27 июля 1936 г. представители

Коминтерна и Профинтерна при участии члена ЦК Французской коммунистической

партии (ФКП) Г. Монмуссо договорились сформировать интернациональный корпус

добровольцев и направить его в республиканскую Испанию, возложив всю

практическую работу по его созданию на комитет помощи в составе М. Тореза,

П. Тольятти (Эрколи), X. Диаса, Д. Ибаррури и лидера испанских социалистов, главы

правительства Испании Л. Кабальеро2. Однако обнаружить следы указанного

совещания и комитета в архивах Коминтерна до сих пор пока не удалось. Поэтому

можно согласиться с мнением французского историка К. Серрано, что в основу этой

версии легла "утка”, запущенная еще в 1936 г. берлинским радио и подхваченная всей

реакционной печатью3.

Между тем документы архива Коминтерна показывают, что до конца августа в

коммунистическом движении преобладало поразительное благодушие и пассивность в

оказании помощи испанским антифашистам4. Такую пассивность можно объяснить

тем, что сама Коммунистическая партия Испании (КПИ) не била тревоту, полагая, что

сама в союзе с другими партиями и организациями Народного фронта покончит с

военно-фашистским мятежом5. Только в конце августа, когда стало ясно, что отряды

рабочей милиции не в состоянии противостоять регулярным войскам мятежников,

получавших к тому же во все возраставших объемах военно-техническую помощь со

стороны Германии и Италии, руководство европейских компартий начало

разворачивать широкое движение солидарности с республиканской Испанией и у

некоторых лидеров возникли предложения послать в Испанию опытные в военном

Статья поступила в редакцию незадолго до кончйны автора 7 января 1993 г.

1 Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990, с. 18.

2 См.: Brome V. The International Brigades. Spain. 1936-1939. London, 1965, p. 14-15.

3 Serrano C. L'enjeu d'Espagne. PCF et la guerre d'Espagne. Paris, 1987, p. 47-48.

4 Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (далее - РЦХИДНИ) ф. 495,

оп. 2, д. 233, л. 24, 202; д. 241, л. 48.

5 Там же, д. 233, л. 203.

18

отношении кадры. Такое решение еще в начале августа принял ЦК Коммунистической

партии Германии (КПГ)6. Тогда же ЦК компартии Италии и Исполком соцпартии

заключили соглашение о создании из итальянских эмигрантов добровольческого

отряда7. Идею формирования добровольческих соединений начали выдвигать

М. Торез, Ж. Дюкло, А. Марти, В. Кодовилья (представитель ИККИ при ЦК КПИ),

помощник Тореза А. Черетти, В. Ульбрихт и другие руководители компартий.

У этой идеи было много соавторов, но прежде всего она исходила от руководящих

кругов ФКП, поскольку именно она столкнулась с массовым добровольческим

движением, охватившим как различные слои французского общества, так и

иностранную экономическую и политическую эмиграцию во Франции. Десятки

добровольцев на свой страх и риск переходили франко-испанскую границу, создавали в

Испании отряды, центурии (сотни), колонны, которые дрались с мятежниками на

различных участках фронта. Компартии Франции, а также другим организациям

Народного фронта пришлось активно включиться в организацию этого стихийного и

хаотического движения. Они образовывали центры, решавшие задачи организации и

экипировки добровольцев, оказания им помощи в установлении контактов с

испанскими властями, переходе границы и т.п.

Что же касается Коминтерна, то его Исполком каких-либо решений о создании

интербригад не принимал до середины сентября 1936 г. 16-17 сентября состоялся

президиум ИККИ, обсудивший круг проблем оказания помощи народу Испании в

борьбе с фашизмом и, как говорил Г. Димитров, предложивший компартиям

развернуть ’’международную могучую акцию, которая бы могла в конце концов

решить победу Испанской республики, испанского народа”8. В развитие рекомендаций

президиума секретариат ИККИ 18 сентября принял решение об отправке в Испанию

добровольцев-коммунистов, имевших боевой опыт или прошедших военную службу9.

Но Исполком Коминтерна лишь оформил своими решениями директивы Кремля. 26

августа состоялось заседание политбюро ЦК ВКП(б), в котором приняли участие

Г. Димитров и Д.З. Мануильский. Политбюро, как отмечал в дневнике Г. Димитров,

рекомендовало ИККИ принять меры для "эвентуальной организации

интернационального корпуса в Испании”10. Таким образом, хотя инициатива создания

интербригад исходила от компартий, решение об их создании приняло руководство

ВКП(б).

После сентябрьского решения секретариата ИККИ компартии развернули

активную вербовочную кампанию в своих странах, а также и среди политической и

экономической эмиграции ряда европейских и латиноамериканских стран, США и

Канады. Поскольку в соответствии с соглашением "О невмешательстве в испанские

дела”, подписанном большинством европейских стран, запрещалась вербовка граждан

этих стран на службу в испанские вооруженные силы, то компартии осуществляли

вербовку добровольцев, или, как их называли, "волонтеров свободы", в основном

нелегально или полулегально, тщательно скрывая местонахождение центров

вербовки, маршруты следования и т.п. Полностью скрыть эту деятельность

компартии не могли. Полиция и служба безопасности были информированы о

добровольческом движении, а во Франции кто только не знал о поезде № 77, которым

добровольцы добирались из Парижа до Перпиньяна11. Не менее активно вербовку

вели некоторые социалистические и социал-демократические партии, анархистские

организации, группы интеллектуалов. О размахе добровольческого движения можно

6 См.: Кауфман Г.В. Коммун» стическая партия Германии в борь^з за единство антифашистских сил

(1935-1939). М., 1988, с. 99.

7 Солидарность народов с Испанской республикой. М., 1973, с. 148.

8 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 2, д. 233, л. 230.

9 Там же, оп. 18, д. 1135, л. 2.

10 Централен партиен архив на Высшиа съвет на Бэлгарската социалистическа партия, ф. 146, оп. 2, ед.

хр. 34, л. 2.

11 См.: Castells A. Las brigades intemacionales en la guerra de Espańa. Barcelona, 1974, p. 64.

19

судить из следующих данных, содержавшихся в докладе одного из начальников базы

интербригад в Альбасете В. Цайссера (генерала Гомеса): с октября 1936 по сентябрь

1938 г. через базу прошло не менее 51 тыс. иностранных бойцов и офицеров12.

Особое внимание ИККИ уделил набору добровольцев среди иностранцев-

эмигрантов, проживавших и работавших в СССР, имевших боевой опыт, служивших в

армии и военизированных организациях, окончивших советские военные училища и

академии. Из этого контингента предполагалось создание командных и политических

кадров интербригад. Решением секретариата ИККИ была создана под руководством

Г. Алиханова и В. Черномордика комиссия, на которую была возложена вся работа по

отбору добровольцев. С 13 октября 1936 г. по 11 апреля 1937 г. через комиссию

прошел 1451 человек. Она рекомендовала с согласия НКВД, тщательно проверявшего

каждого волонтера, для отправки в Испанию 725 человек, но отправлено в Испанию

было всего 589 человек. Остальные не прошли сквозь сито НКВД. Нередко

отобранные для отправки добровольцы арестовывались НКВД как ’’шпионы",

"троцкисты" и т.п., а некоторые эмигранты сами отказались выехать в Испанию13.

Далеко не все добровольцы, несмотря на конспирацию, благополучно добирались до

Испании. Многие попадали ь руки полиции, оказывались в тюрьмах, были высланы на

родину, погибли в пути. Так, например, в марте 1937 г. полиция задержала 500

югославских добровольцев, которые должны были у острова Врач погрузиться на

французский пароход "Корсика", и направила их в тюрьмы14. В мае 1937 г. при

подходе к Барселоне итальянской подводной лодкой был торпедирован испанский

пароход "Сиутат де Барселона", погибло около 300 добровольцев15.

Большие трудности возникали не только перед волонтерами из стран с

фашистскими и авторитарными режимами. Всем американца'*, выезжавшим за

пределы США, в паспортах ставился штамп: "Недействителен для въезда в

Испанию"16.

Оказавшиеся в Испании добровольцы вначале концентрировались в крепости

г. Фигерас, откуда в начале октября 1936 г. были отправлены в Барселону и далее в

г. Альбасете, избранный под базу интербригад. Предварительно была достигнута

договоренность с правительством Л. Кабальеро о формировании из них

интернациональных частей17. 14 октября в Альбасете прибыла первая большая

группа волонтеров в 500 человек, 15 - вторая в 700, а уже с 20 октября началось

формирование первой 11-й интербригады, командиром которой был назначен советский

генерал Г.М. Штерн (Клебер)18. 10 ноября по базе был отдан приказ о формировании

12-й бригады под командованием генерала М. Залка (Лукача), а 20 декабря - 13-й

бригады под командованием генерала К. Сверчевского (Вальтера), будущего

заместителя министра обороны Польши в 1946-1947 гг., убитого в 1947 г.

националистами. 6 февраля 1937 г. была сформирована под командованием генерала

Я. Гала (Галича) 15-я бригада19.

Из-за тревожной обстановки, сложившейся под Мадридом, первые две бригады

формировались всего 15-20 дней. Они не успели полностью экипироваться,

вооружиться, получить все необходимое. Не у всех бойцов был военный опыт,

некоторые из них не умели обращаться с оружием, окапываться, совершать

перебежки, взаимодействовать друг с другом, ходили в атаку в полный рост. Все это

12 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 76, д. 33, л. 18.

13 Там же, д. 9, л. 4; д. 22, л. 2; д. За, л. 106, 107, 110.

14 Там же, д. 32, л. 86-87; Гиренко Ю.С. Сталин-Тито. М., 1991, с. 49.

15 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 76, д. 34, л. 37-38.

16 Castells Д. Op. cit., р. 160.

17 Лонго Л. Интернациональные бригады в Испании. М., 1966, с. 59.

18 Одновременно в Альбасете формировались первые десять бригад народной армии и интербригадам

были отданы номера от 11-го до 15-го.

19 РЦХИДНИ, ф. 545, оп. 2, д. 32, л. 25, 35. Здесь и далее указываются только первые командиры

интербригад.

20

привело к большим потерям, неразберихе, неудачам, хотя обе бригады, брошенные в

бой под Мадридом, показали высокую стойкость и вместе с испанскими частями

выполнили поставленную перед ними боевую задачу: остановить врага и не допустить

его в Мадрид. Что касается других бригад, то они создавались в более спокойной

обстановке, что позволило командованию учесть и исправить, хотя и не полностью,

допущенные ошибки и промахи.

Появление интербригад под Мадридом не осталось незамеченным. Мировая печать

широко освещала их участие в боях. Поэтому руководство Коминтерна решило, по

предложению Г. Димитрова, "открыть” факт их существования. Правда, как

показывают документы, не все члены ИККИ были вначале согласны с этим

предложением. Получив от Димитрова письмо, в котором он предлагал "самым

широким образом популяризировать интернациональные бригады, их бойцов, их

замечательную роль могучего кулака действенной солидарности международного

пролетариата с испанским народом”20, Мануильский стал призывать Димитрова не

торопиться с легализацией интербригад, опасаясь, что она позволит полиции

расшифровать каналы переброски волонтеров в Испанию21. Но его позиция не

получила поддержки в ИККИ и интербригады вышли из "подполья”22.

Продолжавшийся приток добровольцев позволил в начале марта 1937 г. создать

еще одну, 86-ю бригаду. В основном она состояла из испанских солдат и офицеров, но

один батальон - из интернационалистов. Командиром бригады стал испанский офицер

Ф. Мануэль23. Поскольку ее связи с Центральной базой интербригад носили

спорадический характер, то командование не считало ее интернациональной частью24.

В феврале завершилось формирование интернационального транспортного полка,

вошедшего позднее в состав 5-го корпуса25. В июне завершилось формирование 150-й

брига jbi, но как самостоятельная боевая единица она просуществовала менее месяца и

был . слита с 13-й бригадой. Наконец, в феврале 1938 г. в основном из славянских

батальонов была создана 129-я бригада, которой вначале командовал М. Хватов

(Харченко), а после его гибели В. Комар26. Таким образом, с октября 1936 г. по

февраль 1938 г. было создано восемь интербригад, но собственно интернациональных

соединений было только шесть: 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я и 129-я бригады.

Дважды, как видно из документов, поднимался в ИККИ вопрос о создании

интербригады из каталонцев, проживавших на юге Франции. Первый раз об этом

говорилось в решении секретариата ИККИ 27 декабря 1936 г.27 и второй - в марте

1937 г. В проекте постановления, подготовленного по поручению Димитрова в

единственном экземпляре, говорилось, что в случае успеха Франко возникла бы

неминуемая военная угроза для департаментов Восточных Пиренеев и юга Франции,

и, чтобы не допустить этого, предполагалось создать во Францци и Каталонии

комитеты защиты и французско-каталонскую бригаду с базой в Балгаре или Артесе-

де-Сегре, близ Лериды. Ответственность за их создание возлагалась на Ж. Дюкло и

А. Марти28. Однако эта идея так и не была реализована из-за сопротивления

каталонского правительства и Национальной конфедерации труда (НКТ), опасавшихся

усиления позиции коммунистов в Каталонии.

Все интербригады формировались как смешанные бригады в составе трех-четырех

батальонов лехоты, пулеметных и саперных рот, артиллерийских батарей, взводов

20 Известия на института истории на БКП, т. 15. София, 1966, с. 370.

21 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 73, д. 51, л. 67-68.

22 Там же.

23 Там же, ф. 545, оп. 3, д. 5 18, л. 3.

24 Там же, оп. 2, д. 32, л. 145.

25 Там же, л. 196.

26 Там же, оп. 3, д. 529, л. 16-17.

27 См.: VII конгресс Коммунистического Интернационала и борьба против фашизма и войны. М., 1975, с.

454.

28 РЦХИДНИ, ф. 495, оп. 74, д. 502, л. 51-52.

21

связи, кавалерийских эскадронов. Их численность колебалась от 1900 до 3 тыс.

человек. Кроме этого, были созданы дивизионы и группы тяжелой артиллерии,

подчинявшиеся непосредственно командованию республиканских соединений29. Из

добровольцев, имевших специальности шоферов и автомехаников, в июле 1937 г.

была создана интернациональная бронерота30. Значительные группы

интернационалистов входили в состав трех партизанских батальонов по 300-400

человек каждый. Они действовали преимущественно на центральном и южном

фронтах31. Позднее батальоны влились в 14-й (партизанский) корпус.

Значительная часть иностранных добровольцев, прибывших в разное время в

Испанию, сражались в частях испанской народной армии, в авиации, танковых

группах, на флоте. Часть из них вступила в анархистские соединения, в 29-ю дивизию,

созданную ПОУМ (Революционной партией марксистского единства). Эти

добровольцы не включались в общий состав интернационалистов.

Одновременно с формированием интербригад шло становление Центральной базы в

Альбасете. К январю 1937 г. ее структура, согласно отчетам командования,

выглядела следующим образом: начальник базы, штаб, политкомиссия, отделы

(кадров, почты и цензуры, разведки и контрразведки, военных инструкторов, центров

обучения, транспорта, вооружения), санитарная служба, военные мастерские,

редакции газеты "Доброволец свободы" и информационных бюллетеней, группа

обслуживания, комендатура, дисциплинарная рота32. До марта 1937 г. действовал

также Военный совет базы, решавший основные политические и организационные

вопросы, в который входили представители базы и ЦК КПП. В Мадриде, Валенсии,

Барселоне, Аликанте и Фигерасе база имела свои представительства33.

К весне 1937 г. была создана санитарная служба интербригад, включавшая в себя

бригадные и фронтовые госпитали, а также госпитали в тылу, дома отдыха,

передвижные эвакуационные отряды, службы гигиены, аптеки, центры реабили¬

тации34. Их обслуживали 224 врача, 439 санитаров, 177 медсестер, 650 эвакуа¬

торов35. Санитарную службу возглавляли Р. Нейман, а в дальнейшем Ц. Кристанов

(Тельге) и П. Коларов. Она принимала на лечение бойцов не только интербригад, но и

республиканской армии.

Альбасетская база сыграла важную роль в становлении и боевой деятельности

интербригад. В разное время ее возглавляли: французы Ж. Мари (но он выполнял свои

обязанности очень короткое время) и В. Гайман (Видаль) с октября 1936 по июль 1937

г.; с июля по октябрь 1937 г. болгарин К. Луканов (Белов); с ноября 1937 по май 1938

г. - немец В. Цайссер (Гомес). Генеральным инспектором интербригад, отвечавшим за

всю политическую работу в них, с декабря 1936 г. и вплоть до роспуска интербригад в

августе 1938 г., был Л. Лонго (Галло). Большую роль в деятельности бригад сыграли

члены ИККИ А. Марти, Ф. Далем, П. Тольятти (Альфредо), а также представители

Социнтерна - Ю. Дейч, П. Ненни, Ж. Дельвинье.

Многие компартии направили в Испанию представителей, возложив на них задачу

обеспечения связей добровольцев со своими партиями, оказания политической и

организационной помощи командованию в формировании частей. На первом, самом

трудном этапе становления интербригад они сыграли весьма положительную роль.

То обстоятельство, что среди волонтеров подавляющее большинство составляли

члены компартий и коммунистических союзов молодежи, дало основание многим

зарубежным исследователям считать интербригады своеобразным "международным

29 Там же, ф. 545, оп. 3, д. 432, л. 104, 141; д. 564, л. 51; д. 272, л. 1, 9, 21, 50; д. 587, л. 6; д. 628, л. 3.

30 Там же, д. 90, л. 15.

31 Там же, оп. 2, д. 32, л. 193.

32 Там же, д. 33, л. 52-55.

33 Там же, л. 50.

34 Там же, оп. 3, д. 658, л. 28-29.

35 Там же, ф. 495, оп. 76, д. 6, л. 30.

22

легионом Красной Армии", "вооруженным отрядом революционного интернационала",

армией "мировой революции"36. Несомненно, коммунистическая партия и Коминтерн

стремились максимально использовать сложившуюся в Испании ситуацию для того,

чтобы пропустить через "испанский плацдарм" как можно больше своих активистов

для накопления боевого опыта, который бы они могли использовать в грядущих

революциях. Хотя из документов Коминтерна и его секций исчезли призывы к

"пролетарской революции" и в них постоянно подчеркивалось, что стратегической

задачей компартий является борьба за демократию, против фашизма, что в Испании

идет борьба в защиту демократической республики нового типа (народная

демократия), тем не менее многие коммунисты увидели в испанских событиях начало

нового этапа социалистических революций. Часть волонтеров полагала, что они

должны бороться в Испании за установление социалистического строя37, а каждое

мероприятие в частях сопровождалось пением "Интернационала" или партийных