Author: Семенов В.Ф.

Tags: история англии крестьянское движение издательство академии наук ссср обезземеление крестьян

Year: 1949

Text

А К А Д Е М И Я НАУК С С С Р

В.Ф. С Е М Е Н О В

ОГОРАЖИВАНИЯ

И КРЕСТЬЯНСКИЕ

ДВИЖЕНИЯ В АНГЛИИ

XVI ВЕКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

А К А Д & М И И НАУК С С С Р

А К А Д Е М И Я

С С С Р

Н А У К

И Н С Т И Т У Т

И С Т О Р И И

ПРОФЕССОР

В.

Ф.

СЕМЕНОВ

ОГОРАЖИВАНИЯ

И КРЕСТЬЯНСКИЕ ДВИЖЕНИЯ

В АНГЛИИ XVI ВЕКА

И З И СТОРИИ

О БЕЗЗЕМ ЕЛ ЕН И Я КРЕСТЬЯН

В АН ГЛ И И

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

МОСКВА

А К А Д Е М И И

1949

Н А У К

Л Е Н И Н Г Р А Д

С С С Р

Ответственный редактор

академик Е. А. КОСМИНСКИЙ

ВВЕДЕНИЕ

Проблема огораживаний — одна из важнейших и интерес

нейших проблем истории первоначального накопления капи

тала. В 24-й главе I тома «Капитала» К. Маркс с исключи

тельной яркостью, образностью и глубиной охарактеризовал

этот процесс, иллюстрируя его фактами, в частности, из

аграрной истории Англии. Подчеркивая противоположность

капиталистического способа производства предшествовавше

му ему, феодальному, Маркс таким образом определял сущ

ность «так называемого первоначального накопления»:

«Процесс, создающий капиталистическое отношение, не

может быть ничем иным, как процессом отделения рабочего

от собственности на условия его труда,— процессом, который

превращает, с одной стороны, общественные средства произ

водства и средства жизни в капитал, с другой стороны,— не

посредственных производителей в наемных рабочих. Следо

вательно, так называемое первоначальное накопление есть не

что иное, как исторический процесс отделения производителя;

от средств производства».1

Экспроприация трудящихся, произведенная господствую

щими классами, осуществлялась самыми насильственными

методами. Это не был «мирный», «идиллический», «эволюци

онный» процесс, но глубокий переворот, происходивший

скачкообразно («Люди... оторванные от земли насильствен

ной, осуществлявшейся толчками экспроприацией»), внезапно

и резко ломавший традиционный способ производства и тра

диционные общественные отношения. 2

Обезземеление крестьянства сыграло особенно важную

роль в истории экспроприации трудящихся: «В истории пер

воначального накопления составляют эпоху перевороты, ко

торые служат рычагом для возникающего класса капита

листов, и прежде всего те моменты, когда значительные

массы людей внезапно и насильственно отрываются от

1 К. Ма р к с . Капитал, т. I, гл. 24.— К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .

Соч., т. XVII, стр. 782—783.

2 Там же, стр. 802.

4

Введение

средств своего существования и выбрасываются на рынок

труда в виде поставленных вне законов пролетариев. Экс*

проприация сельскохозяйственного производителя, обезземе

ление крестьянина составляет основу всего процесса. Его

история в различных странах имеет различную окраску, про

бегает различные фазы в различном порядке и в различные

исторические эпохи. В классической форме совершается она

только в Англии, которую мы поэтому и берем в качестве

примера».3

Задачей настоящей работы является выяснение истории

огораживаний в Англии конца XV и XVI вв. Методологиче

ская важность проблемы не нуждается в пространной аргу

ментации. Ранние огораживания XV—XVI вв. особенно инте

ресны для исследователя, так как они представляли начало

глубочайшего переворота, завершившегося спустя два с по

ловиной столетия полным исчезновением крестьянства в Ан

глии как самостоятельного класса. Английская деревня в

начале XVI в. в целом еще выступала с традиционными,

средневековыми особенностями. Главную массу ее населения

составляли крестьяне — наследственные держатели земли,

мелкие производители, соединенные с средствами производ

ства, ведущие самостоятельное хозяйство, «за какими бы

феодальными вывесками ни скрывалась их собственность».4

Сохранялась традиционная община с ее системой «открытых

полей» (Open fields) и общинных угодий (Commons). Крестьяний платил старую феодальную ренту, «неподвижную»,

освященную обычаем. Но этот строй вступил уже в противо

речие с нарождающимся капитализмом. Новые, капиталисти

ческие, отношения проникали в деревню и начинали разла

гать и ломать традиционные средневековые экономические и

социальные отношения.

Таким образом, огораживания XVI в. интересны для ис

следователя тем, что позволяют конкретно выяснить непо

средственные причины, приведшие к ломке феодальных отно

шений и начавшейся экспроприации крестьянской массы.

С другой стороны, представляют интерес и методы, какими

проводились огораживания XVI в. Насильственный характер

обезземеления в них выступает едва ли не более резко, чем

в классических огораживаниях XVIII в., которые, поражая

своим массовым размахом, тем не менее прикрывались ле

гальными формами—особыми парламентскими актами об ого

раживаниях («декреты, экспроприирующие народ», как их

3 К. М а р к с . Капитал, т. I, гл. 24.— К. М а р к с

Соч., т. XVII, стр. 784.

4 Там же, стр. 789.

и Ф. Э н г е л ь с .

В вед ет е

называл М аркс).5 В XVI в. английские лендлорды проводи

ли экспроприацию своих держателей совершенно открыто,

вопреки королевским ордонансам и статутам, прямо запре

щавшим огораживания.

В то же время размеры огораживаний XVI в., количество

крестьян, выброшенных с их участков, успехи капиталисти

ческого фермерства как ближайшее следствие экспроприации

крестьянства — вполне достаточны, чтобы сделать определен

ные выводы и обобщения. Конечно, огораживания XVI в. не

привели к пролетаризации всей английской деревни; они кос

нулись лишь части крестьянства. Но эта часть была довольно

значительна. В конечном итоге, считая не только самих кре

стьян, но и их семьи, огораживания XV—XVI вв. затрагива

ли десятки, если не сотни тысяч людей. Обезземеленный

крестьянин становился привычной, все чаще встречающейся

фигурой в английском обществе. Пауперизм стал общенарод

ным бедствием. Бродяжничество приняло настолько массо

вые формы, что правительство вынуждено было выступить

со специальным законодательством для борьбы с ним. Огора

живания XV—XVI вв. были действительно «прологом пере

ворота, создавшего основу капиталистического способа про

изводства». 6

Большой интерес представляют огораживания XVI в,

в связи с крестьянскими движениями, происходившими в Анг

лии в ту эпоху. На эту связь обращали частично внимание и

некоторые новейшие исследователи. Например, английский

историк фабианской школы Тоуни признавал, что период

между 1500 и 1650 гг. в Англии был «последним великим

веком крестьянских восстаний».7 Другой буржуазный исто

рик, американец Гэй написал специальный очерк об одном

из очень важных крестьянских движений — о восстании

1607 г. в центральных графствах.8

Обычно ряд замечаний, иногда краткие очерки тех или

иных движений встречаются в общих работах по истории

аграрных отношений Англии.9 Но специальной монографии,

прослеживающей всю историю крестьянских восстаний

•5 Там же, стр. 793.

6 Там же, стр. 786.

7 R. Н. Т a w n e y , The Agrarian Problem in the XVI century,

1912, p. 318.

8 E. F. G a y . The Midland Revolt and the Inquisition of Depopula

tion of 1607.— Transactions of Royal Historical Society (Trans, of R H S),

1904, n. s., vol. XVIII.

9 Ряд ценных замечаний относительно восстаний 1536 и 1549 гг.

имеется в книге: А. Н. С а в и н . Английская деревня в эпоху Тюдоров,

М., 1903.

6

Введение

XVI—XVII вв. на основе изучения процесса огораживаний,

в литературе не существует. Данная монография ставит

целью разрешить эту задачу, по крайней мере для XVI в.

Изучение истории огораживаний проливает свет на поли

тику династии Тюдоров. Аграрное законодательство XVI в.

было чрезвычайно обширно. Правительство принимало ряд

практических мер к ограничению огораживаний. Выяснить

мотивы, эволюцию, эффективность тюдоровского аграрного

законодательства является, по нашему мнению, также до

вольно интересной проблемой.

Наконец, настоящая тема очень важна для изучения ан

глийской буржуазной революции XVII в. Аграрная проблема

являлась одной из главнейших проблем этой революции.10

Раннее обуржуазивание значительной части английского дво

рянства было крупнейшим фактом социальной истории Анг

лии, наложившим свой отпечаток на весь характер и резуль

таты английской буржуазной революции XVII в. Но история

превращения феодального землевладельца-сеньера в земле

владельца капиталистического типа — лендлорда наиболее

ярко отразилась именно в процессе огораживаний XVI—

XVII вв.

В связи с поставленными задачами наше исследование

будет состоять из следующих частей. В первой главе мы на

мерены познакомить читателя с историографией вопроса.

Обширная литература на английском и других языках, в том

числе и на русском, накопившаяся за последние 60—70 лет,

содержит отдельные ценные исследования по интересующему

нас вопросу, но одновременно вызывает и на многие критиче

ские замечания по поводу различных выдвинутых ею положе

ний. Во второй главе мы рассмотрим свидетельства современ

ников — различных памфлетистов и публицистов, писателей и

проповедников XVI в., ярко отразивших в своих литератур

ных произведениях отрицательное отношение народных масс

к начавшемуся перевороту. В третьегЬглале мы даем историю

раннего тюдоровского законодательства (Генрих VII и Ген

рих VIII), их практических мероприятий по борьбе с огора

живаниями, а также судебной практики тюдоровских «судов

справедливости». [Глава четвертая; содержит попытку охарак

теризовать конкретные Особенности огораживаний, происхо

дивших в различных районах Англии, Источником для этой

главы послужили данные комиссий по огораживаниям 1517—

1518 гг., опубликованные Лидемом еще в 90-х годах прошло

10

См. книгу: проф. С. И. А р х а н г е л ь с к и й . Аграрное законода

тельство великой английской революции, 1935— 1940, тт. I—И.

Введение

7

го столетия; дополнением к публикациям Лидема служат

статистические данные, полученные Гэем, на основании доба

вочных архивных материалов. В пятой главе излагается

история Северного восстания 1536 г. («Благодатное палом

ничество») с кратким экскурсом в историю английской секу

ляризации. Шестая__глава посвящена частью восстанию на

юго-западе (Дешэншир и Корнуэлл), главным же образом

Норфолькскому восстанию Роберта Кета в 1549 г., крупней

шему крестьянскому движению XVI в.

На этом мы заканчиваем пока наше исследование. Про

слеживание дальнейшего процесса огораживаний второй по

ловины XVI в. и первой половины XVII в., выяснение измене

ний в аграрной политике последних Тюдоров и первых Стю

артов, рассмотрение проблемы пауперизма и кровавого

законодательства о пауперах, а также изучение новых кре

стьянских движений, связанных с огораживаниями конца

XVI и XVII вв., должны стать предметом особого изучения,

что составит отдельный, второй том исследования.

ГЛАВА

ПЕРВАЯ

ПРОБЛЕМА ОГОРАЖИВАНИЙ XVI в.

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСА.

ВЛИЯНИЕ 24-й ГЛАВЫ I ТОМА «КАПИТАЛА» К. МАРКСА

НА ПОСЛЕДУЮЩУЮ ИСТОРИОГРАФИЮ.

ПЕРВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

60-х, 70-х и 80-х ГОДОВ XIX в.

Первым исследователем, выдвинувшим проблему огора

живаний как важнейшую научную историко-экономическую

проблему, |был Карл Маркс. В 24-й главе I тома «Капитала»,

вышедшего в свет в 1867 г., Маркс гениально осветил значе

ние огора'живаний в процессе первоначального накопления.

Выше нами были уже приведены важнейшие формулировки

Маркса по этому вопросу. Но автор «Капитала» не ограни

чился одной теоретической постановкой вопроса. Он привел

большой фактический материал по истории огораживаний

XVI—XVIII и дажеXIX вв. (Шотландия). Для нас, естествен

но, наибольший интерес представляют страницы, посвященные

истории ранних огораживаний XV—XVI вв. Для написания

этого раздела Марксом были использованы хроники и пам

флеты XVI в.— Холиншед, Томас Мор, Гаррисон, Бэкон,

«Диалог» Хэйлза (под псевдонимом W. S.) и некоторые дру

гие, а также статуты, характеризующие аграрное законода

тельство Тюдоров. Основные положения, которые развивал

Маркс в вопросе о ранних массовых огораживаниях, сводят

ся к следующему:

1.

Массовые огораживания начались в Англии в послед

нюю треть XV и первые десятилетия XVI в. Непосредствен

ным толчком к перевороту послужили расцвет фландрской

шерстяной мануфактуры и вызванное этим обстоятельством

повышение цен на шерсть. Огораживания были связаны с

Проблема огораживаний X VI в. в исторической литературе

9

конверсиями пашни в пастбища. «Превращение пашни в

пастбище для овец стало лозунгом феодалов».1

2. Огораживания XVI в., «'продолжавшиеся в течение

почти всего XVI столетия (правда, за исключением послед

них его десятилетий)»,2 достигли уже в это время значитель

ных размеров. Они произвели глубокое впечатление на

современников переворота, а также возбудили тревогу в пра

вительственных кругах. Обширное законодательство Тюдоров

по аграрному вопросу, «издававшееся в течение 150 лет,

начиная с эпохи Генриха VII», было бессильно приостано

вить процесс. Начавшаяся «революция производственных

отношений» продолжалась, получив «новый ужасный толчок»

благодаря реформации и секуляризации.3

3. Начавшаяся экспроприация крестьянства привела уже

в XVI в. к неслыханной ранее пауперизации народных масс.

Правительство Елизаветы на 43-м году ее царствования (т. е.

в 1601 г.) «вынуждено? было, наконец, официально при

знать пауперизм, введя налог в пользу бедных».4 Крова

вые законы против бродяжничества, начавшие издаваться

один за другим также с царствования Генриха VII, ставили

вне закона пролетариат, который «поглощался развивающей

ся мануфактурой далеко не с такой быстротой, с какой он

появлялся на свет».5 «Отцы теперешнего рабочего- класса

были прежде всего подвергнуты наказанию за то, что их на

сильственно превратили в бродяг и пауперов».6

4. Создавая самые тяжелые условия существования для

экспроприируемых масс, аграрный переворот способствовал

одновременно развитию капиталистического фермерства:

«Земледельческая революция... обогащала фермера так же

быстро, как разоряла сельское [крестьянское.— В. С.] населе

ние».7 Узурпация общинных пастбищ, позволявшая увели

чить количество скота без всяких дополнительных затрат ка

питала, падение стоимости денег («революция цен») и повы

шение цен на вс§ сельскохозяйственные продукты, длитель

ный характер арендных договоров XVI в., невыгодных для

лендлордов, но очень выгодных для арендаторов,— все это

способствовало быстрому обогащению фермеров. «Нет по

этому ничего удивительного в том, что в Англии к концу

J К. М а р к с . Капитал, т. I, гл. 24.— К. М а р к о й

Соч., т. XVII, стр. 786.

2 Там же, стр. 813.

3 Там же, стр. 787—789.

4 Там же, стр. 789.

5 Там же, стр. 802—803.

6 Там же, стр. 803.

7 Там же, стр. 813.

Ф. Э н г е л ь с .

10

Глава первая

XVI столетия образовался класс богатых для того времени

«капиталистических фермеров».8

Несмотря на то, что Маркс в своем специальном экономи

ческом труде не мог, да и не собирался излагать полную и

исчерпывающую историю всех огораживаний (особенно ран

них огораживаний XV—XVI вв., являвшихся лишь «прологом

переворота»),— с его выводами и конкретными замечаниями

по истории английских огораживаний (не говоря уже о прин

ципиальной, теоретической постановке самой проблемы ого

раживаний в связи с генезисом капитализма) не могли не

считаться последующие буржуазные ученые, специально изу

чавшие аграрную историю Англии. Громадную роль Маркса

в постановке и разработке вопроса об аграрном перевороте

в Англии в XVI и следующих столетиях должны были откры

то признать некоторые, в том числе, и довольно крупные, рус

ские и западные буржуазные историки-специалисты.

Так, А. Н. Савин в одной из своих историографических

обзорных статей прямо писал: «Несомненно Марксу принад

лежит самое известное объяснение английской социальной

истории нового времени...; каждый исследователь... обязан

признать, что они [взгляды Маркса.— В. С.] получили широ

кое распространение не только в качестве политической про

граммы, но что они оказали весьма существенное влияние на

новейшую историографию».9

Гранат, другой русский буржуазный либеральный историк,

заявлял, что написанная им работа «К вопросу об обезземе

лении крестьян в Англии» возникла непосредственно под впе

чатлением чтения им 24-й главы I тома «Капитала».10 Такое

же признание было сделано и небезызвестным Вернером

Зомбартом, автором «Современного капитализма».11 Громад

ное влияние взгляды Маркса оказали в свое время на рабо

ты М. М. Ковалевского, лично познакомившегося за границей

с Марксом и бывшего одним из его «друзей по науке». Из

английских историков влияние Маркса чувствуется на работе

Протеро 12 и особенно на исследовании Тоуни «Аграрная про

блема XVI века».13 Это исследование необходимо особенно

8 К. М а р к с . ' Капитал,, т. I, гл. 24.— К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .

Соч., т. XVII, стр. 814.

9 А. Н. С а в и н . Социальная история Англии XV и XVI вв. в но

вейшей историографии.— ЖМНП, 1901, № б, стр. 318.

10 И. И. Г р а н а т . К вопросу об обезземелении крестьян в Англии»

М., 1908, стр. 1.

11 W. S o m b a r t . Der iModerne Kapitalismus, Leipzig, 1902, Bd. II,

S. 161.

12 R. E. P r o t h e r o . The Pioneers and Progress of English Farming,

1888.

13 T a w n e y . The Agrarian Problem in the XVI century, 1912.

Проблема огораживаний X VI в. в исторической литературе

11

отметить, так как оно является крупнейшей специальной

работой по истории английского крестьянства XVI в. Однако

эти же буржуазные исследователи приложили все усилия к

тому, чтобы выхолостить революционное содержание концеп

ции автора «Капитала», отвергая главное в учении Маркса —

тезис о насильственной экспроприации трудящихся масс. Ча

сто буржуазные ученые, не называя имени Маркса, система

тически борются против его взглядов, когда стремятся всеми

силами доказать «ошибочность» и «крайность» концепции

«насильственной экспроприации». Как увидим, одним из та

ких историков был американский ученый Эдвин Гэй, пытав

шийся сознательно преуменьшить данные о размерах огора

живаний XVI в .14

Из наиболее ранних специальных работ по аграрным от

ношениям Англии XVI в. наибольшее значение имела в свое

время работа немецкого историка Нассе «О средневековом

общинном землевладении и огораживаниях полей в Англии

XVI века». 15 В своей небольшой книге Нассе, следуя Мауре

ру, дал прежде всего довольно отчетливую характеристику

строя английской средневековой деревни как строя, основан

ного на общинном землевладении, включающем в себя

систему открытых полей, принудительный севооборот, черес

полосицу и совместное ^пользование общинными угодьями.

Во второй части своего исследования Нассе прослеживает

историю огораживаний XV и XVI вв.

Кроме источников этого периода, Нассе привлек материал

правительственных обследований 1844 г. об огораживаниях

общинных земель. В остатках общинного землевладения, со

хранившегося к половине XIX в., Нассе пытался найти ключ

к уяснению положения в английской деревне конца XVI в.,

когда завершилась первая волна массовых огораживаний.

Но основной материал Нассе — законодательные памятники

и памфлетная литература XVI в. Нассе доказывал, что ого

раживания были не чем иным, как формой разложения ста

рой общинной системы. В связи с развитием денежного

хозяйства в Англии помещики рано обнаружили стремление

выделиться из общины, о чем свидетельствовали уже Мертонский и 2-й Вестминстерский статуты XIII в. Этим же было

обусловлено быстрое освобождение крестьян от крепостной

зависимости. Но до XV в. огораживания не происходили

м Е. F. G a y . Inclosures in England in XVI century.— Q uarterly

Journal of Economics (Q. J. of E.), 1903, vol. XVII.

13 E. N a s s e. Uber die

mittelalterliche

Feldgemeinsehaften und

Einbegungen des XVI Jahrhunderts in England, Bonn, 1869. Русок. перез.

Азаревнча, Ярославль. 1878.

12

Глава первая

интенсивно. Лишь «с этого времени наступает переворот, и

дальнейшее развитие на всех своих ступенях должно было

явиться столько же невыгодным для мелких землевладель

цев, каким оно было благоприятным для них до тех пор». ш

По мнению Нассе, пастбищное хозяйство в XVI в. отнюдь не

вытеснило пашенного. Фактически трехполье сменила пере

ложная система, при которой пашня обращалась в пастбище,

чтобы затем снова быть обращенной (реконвертированной)

в поле. Таким путем восстанавливалось плодородие почвы.*17

Нассе сделал много ценных наблюдений. Подчеркивание им

связи огораживаний с разложением общинной системы со

ставляет особую его заслугу.18 Как мы видели, этот момент

занимает большое место и в схеме Маркса. Следует отме

тить, что Нассе один из первых пытался определить район

наибольшего распространения огораживаний (срединные и

восточные графства). Однако метод Нассе — по данным

1844 г. заключать о развитии огораживаний в XVI в.— нельзя

не признать довольно рискованным. Недостаточно обоснован,

по нашему мнению, и тезис Нассе о реконверсии. Реконвер

сия действительно имела место в ряде случаев, но она вовсе

не была обязательным явлением. Общая площадь пастбищ

неизменно увеличивалась в течение всего XVI в. за счет со

кращения площади пашни. Об этом свидетельствуют как жа

лобы современников — памфлетистов и хроникеров, так и

признания самого правительства, неоднократно повторявше

го свои распоряжения о реконверсии пастбищ в пашни.

В появившейся спустя 10 лет работе другого немецкого

историка-экономиста Охенковского «Хозяйственное развитие

Англии на исходе средних веков» 19 тема об огораживаниях

получила дальнейшее развитие. Охенковский особенно вни

мательно изучал правительственное законодательство по

аграрному вопросу, пользуясь кроме статутов и некоторыми

опубликованными документами государственных администра

тивных и судебных органов (Акты Тайного совета, изд.

1834—1837 гг., и др.). Охенковский правильно подчеркнул

факт большей выгодности овцеводства в XVI в. по сравне

нию с зерновым сельским хозяйством. Правда, и на шерсть

цены в течение XV и XVI вв. (до 40-х годов) повышались

слабо (Охенковский пользовался цифрами Роджерса), но

1R Н а с с е . Цит. соч. (русок. изд.), ст.р. 89.

17 Там же, drp. 107.

18 Последователем Нассе в Германии был Гансен. См. G. H a n s e n ,

Agrarhistorische Abhandlungen, Leipzig, 1880— 1884. Bd. I—II.

19 W. O c h e n k o w s k y . Englands wirt&chaftliche Entwicklung im

Ausgange des Mittelalters, Jena, 1879.

Проблема огораживаний X VI в . в исторической литературе

13

хлеб был еще дешевле, чем шерсть, между тем как произ

водство его обходилось гораздо дороже по сравнению с овце

водством, особенно ввиду недостатка рабочих рук. «Низкие

хлебные цены и фиксированные ренты не давали импульса к

развитию сельскохозяйственной техники».20 Переход от зем

леделия к овцеводству начал осуществляться уже в XV в.

Повышение цен на шерсть в половине XVI в. придало про

цессу огораживаний широкие масштабы, превратив его в

«социально-экономическую революцию».21

Овцеводство к концу XVI в. оттеснило в Англии на второй

план сельское хозяйство.22 Как видим, концепция Охенковского во многом является противоположностью взглядам

Нассе. В отношении преобладания пастбищ над полями

Охенковский впадал в другую крайность — по его мнению,

уже в XVI в. почти совсем исчезло земледелие... Определе

ние автором аграрных изменений XVI в. как «социальноэкономической революции» очень ценно. Но в то время как

у Маркса XVI в. характеризуется лишь как начальная ста

дия переворота, у Охенковского заметна тенденция видеть

в этом периоде чуть ли не завершение процесса.

В 1880 г. появилась работа М. М. Ковалевского «Обще

ственный строй в Англии в конце средних веков».23 Анализи

руя английскую систему поземельных держаний конца XV и

XVI вв., Ковалевский коснулся также вопроса об огоражива

ниях. В качестве причин огораживаний КоЕалевский приво

дил: 1) расширение овцеводства и 2) переход к фермерству

как наиболее выгодной аренде по сравнению с наследствен

ным держанием.24 На построениях Ковалевского чувствуется

влияние как Нассе, так и Маркса. В огораживаниях Ковалев

ский видел «процесс разложения средневековых форм позе

мельного владения», первым следствием которого было «пре

кращение вековой связи между землей и ее возделывателем»;

«крестьянин, сделавшийся лично свободным, вынужден был

покинуть землю своих отцов и искать заработок в городской

промышленности».25

Из английских историков-экономистов вопроса об огора

живаниях первым коснулся Торольд Роджерс. В IV томе сво

ей «Истории земледелия и цен в Англии» (период 140) —

20

W. O c h e n k o w s k y . Englands wirtschaftliche Entwicklung im Ausgange des Mittelalters, Jena, 1879, S. 36.

Ibid., S. 38.

22 Ibid., S. 48.

23 M. M. К о в а л е в с к и й . Общественный строй Англии в конце сред

них веков, М., 1880.

24 Там же, стр. 120—122.

25 Там же, стр. 132.

14

Глава первая

1582 гг.), вышедшем в 1882 г.,26 Роджерс дал интересный

цифровой материал, характеризующий движение цен на раз

личные продукты сельского хозяйства, в том числе и на

шерсть. В более сжатом виде факты экономической истории

Англии были изложены автором в получившей широкую из

вестность и за границей работе «Шесть столетий труда и

заработной платы в Англии».27 В ней Роджерс повторил те

же подсчеты, которые им были сделаны в его большой рабо

те. Несмотря на то, что статистика Роджерса не раз подвер

галась суровой критике со стороны многих исследователей

(в том числе Гэя 28 и Савина 29), несмотря на то, что исполь

зованный им материал далеко не равномерен для всех перио

дов, порой скуден и часто имеет досадные пробелы, его

исследование в целом все же не потеряло своего значения и

для настоящего времени. Его данные о движении цен дока

зывают известную закономерность в развитии средневекового*

английского рынка. Некоторые позднейшие авторы30 под

твердили новыми исследованиями правильность выкладок

Роджерса. Во всяком случае, цифры Роджерса хорошо пока

зывают выгоды овцеводства в XV—XVI вв., побуждавшие

землевладельца конвертировать пашню в пастбища: «В пер

вые 30 лет XV века шерсть была очень дорога — 8 шилл. за

1 тод; в течение следующих 110 лет ее средняя цена была

5 ш. 4!/2 п., в период 1541—1580 гг. цена на нее поднялась

в среднем до 17 ш. 4 п., т. е. в три раза слишком... Шерсть

стала наиболее удобным средством для привлечения капи

тала». 31

Цены на пшеницу за это время соответственно поднялись

тоже, но только в два раза: для 1401—1540 гг.— 5 ш. 113А п.

(т. е. почти 6 ш.), для 1541—1582 гг.— 13 ш. IOV2 п. 32 Уси

ленный рост цен на хлеб начался лишь с половины 90-х го

дов XVI в .33

--------------

\

26 Th. R o g e r s . A History of Agriculture and P rices in England, 1882,

vol. IV.

27 Th. R o g e r s . Six Centuries of Work and W ages in England, 1884.

P vcck. перев. Теплова: «История труда и заработной платы в Англии»,

1899.

28 G а у The Inquisitions of Depopulation in 1517.— Trans, of RHS,

1900, n. s. vol. XIV, p. 260—262.

29 С а в и н : Английская деревня..., стр. 410.

30 N. G r a s . The Evolution of the English Corn Market, 1915. 2-е изд.

1926. Положительную оценку статистики Роджерса см. К. М а р к с . К а

питал, т. I, гл. 24.— К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. XVII, c m 738.

31 R о g е г s. Six Centuries, р. 444. Ср. Id. A History of Agricul

ture, vol. IV, p. 328.

32 R о g e r s. A History of Agriculture, vol. IV, p. 200.

33 Ibid., vol. V, p. 276.

Проблема огораживаний X VI в. в исторической литературе

15

Во второй половине 80-х годов в Англии вышли две рабо

ты, впервые ставившие специальную задачу рассмотреть

аграрную историю Англии в целом, кончая XIX в. и, в част

ности, проследить исчезновение общинных земель, с одной

стороны, и возникновение и развитие фермерства — с другой.

Это были исследования Скрэттона и Протеро. Работа Скрэттона «Общинные земли и общинные поля» появилась в

1887 г .34 Ее подзаголовок «История и политика законода

тельства в отношении общинных земель и огораживаний в

Англии» указывает, что автор изучал прежде всего законо

дательные памятники. Действительно им очень тщательно,

детальнее, чем у Охенковского, изучены статуты и некоторые

другие правительственные документы, характеризующие тю

доровскую аграрную политику. Скрэттон полагает, что за

конодательство мало достигало цели. «Жалобы на нарушение

статутов об огораживаниях в конце XVI века были не менее

обильны, чем в начале его». 35 Как подробная сводка аграр

ного законодательства XVI в. работа Скрэттона не потеряла

значения и для настоящего времени. Но в ней недостаточно

четко вскрыта связь процесса огораживаний с общеэкономи

ческим развитием Англии. Скрэттон не ставит вопроса о гео

графическом распределении огораживаний. Круг его источни

ков невелик' (главным образом законодательные памятники,

частью памфлетная литература). Наиболее ценной стороной

книги Скрэттона является то, что он заостряет внимание на

судьбе общинных угодий. С другой стороны, Скрэттон по

существу первый обратил внимание на огораживания XVII в.,

которые, по его мнению, производились не столько из-за кон

версии, сколько в связи с осушкой (дренажем) сырых и бо

лотистых земель.

Протеро опубликовал свою работу «Начало и развитие

английского фермерства» в 1888 г .36 Материал об огоражи

ваниях XV и XVI вв. дают две первые главы — «Фермерство,

рассчитанное на удовлетворение собственных нужд» (Self

sufficient Farming) и «Коммерческое фермерство» (Farming

for profit). Протеро, как и Маркс, но в гораздо большей сте

пени, подчеркивал благоприятное положение английского кре

стьянства в XV в.: «Первая половина XV века может быть

рассматриваема как своего рода крестьянская Аркадия».37

Самые сильные огораживания, по Протеро, происходили в

1450—1560 гг. Это был период настоящей «аграрной револю

34

35

36

37

Т. Е.

Ibid.,

R. E.

Ibid.,

S c r u t t o n . Commons and Commonfields, 1887.

p. 95.

P r o t h e r o . The Pioneers and Progress of English Farming.

p. 14.

16

Глава первая

ции». 38 Число жертв эвикции Протеро, на основании одного

памфлета середины XVI в., определял цифрой в 675 000 чело

век. 39 Как и предшествовавшие авторы, Протеро в первом

издании своей книги базировался преимущественно на зако

нодательных памятниках и памфлетах. Особенно большое

внимание им было обращено на агрономическую литературу

XVI и XVII вв. Взгляд Протеро на огораживания XVI в., как

на большой переворот («аграрная революция»), подчеркива

ние факта огромной депопуляции населения, резкое противо

поставление положения крестьян до начавшегося переворота

положению после переворота — все это несомненно показы

вает некоторое влияние «Капитала». Однако это влияние

(если оно и было) носило более внешний характер. Самого

существа марксовой теории первоначального накопления

Протеро, конечно, не усвоил. К самым источникам (на

пример, жалобы хроник) у Протеро наблюдается менее кри

тическое отношение, чем у Маркса, отмечавшего известное

преувеличение в оценке современных событий у авторов

«старых хроник».40 В позднейших изданиях своей книги,

переработанной и выходившей под новым заглавием «Англий

ское фермерство, его прошлое и настоящее»,41 Протеро

резко изменил свою точку зрения, восприняв без всяких

критических замечаний выводы позднейших авторов, Гэя и

Джонсона, преуменьшавших размеры переворота XVI в.

В издании 1912 г. Протеро заявлял в полном противоречии

с своими прежними утверждениями: «Площадь, действитель

но огороженная и конвертированная в пастбище, была отно

сительно небольшая... жалобы современников на упадок

50 000 плугов и изгнание с земель 650 000 человек представ

ляют собой явное преувеличение...» 42

ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСА В 90-х И НАЧАЛЕ 900-х ГОДОВ.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ И МОНОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ

В 90-х и 900-х годах изучение аграрной истории Англии

приобретает особенно широкие размеры. Пробуждению исто

38 R. Е. Р г о t h е г о. The Pioneers and Progress of English F arm ing

p. 18.

39 Ibid., p. 23.

40 К. М а р к с . Капитал, т. I, гл. 24.— К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .

Соч., т. XVII, стр. 786.

41 R. Е. P r o t h e r o . English Farming, Past and Present, 1912. По

следующие издания 1917, 1922 и 1927 гг. (последнее издание вышло под

именем Lord Ernie).

42 P r o t h e r o . English Farming, 1942, p. 66.

Проблема огораживаний XVI в . в исторической литературе

17

рического интереса к аграрной проблеме, безусловно, способ

ствовала политическая обстановка. Аграрный кризис, проис

ходивший в Европе в конце XIX в., тяжело отражался на

английском сельском хозяйстве. Рост рабочего движения

угрожал втянуть в классовую борьбу и наиболее отсталые

элементы сельскохозяйственного пролетариата. Часть консер

ваторов довольно прозрачно намекала на необходимость

«восстановления крестьянства», которое явилось бы классовой

опорой для тори в противовес рабочему классу: «Крестьянская

собственность — лучший оплот против социализма», заявлял

лорд Сольсбери. Как известно, некоторые (хотя в общем жал

кие) попытки оказать мелким землевладельцам содействие со

стороны государства в приобретении участков земли делались

в Англии в этот период законодательным путем. Мы имеем в

виду законы 1892 и 1907 гг., из которых первый был проведен

консерваторами, а второй — либералами. В этих условиях

изучение таких проблем, как обезземеление английского

крестьянства, история раннего капиталистического фермер

ства, вопрос об огораживаниях и его социальных послед

ствиях и т. п., становилось весьма актуальным. Стоя в боль

шинстве случаев на либеральных позициях, английские и

частью американские историки конца XIX и начала XX в.

в целом полностью оправдывали процесс экспроприации на

родных масс, подчеркивая техническую и экономическую

прогрессивность капиталистического сельского хозяйства и

затушевывая отрицательные стороны процесса. Таким обра

зом, изображаемая ими картина эволюции английской дерев

ни XV—XVI вв. далеко не соответствует действительному

ходу исторического развития. Однако в ходе конкретного

изучения вопроса этими историками все же был выявлен

большой фактический материал, мимо которого, конечно, не

может пройти и современный исследователь, стоящий на

платформе марксистско-ленинской методологии.

Уже в 90-х годах XIX в. изучение вопроса об огоражива

ниях, в частности, вопроса о ранних огораживаниях XV—

XVI вв., привело к значительным результатам. Картина ого

раживаний в исследованиях специалистов получила более

реальные очертания. Исследователями были привлечены но

вые ценные источники. Особенно большую роль в этом отно

шении сыграли обнаруженные в архивах протоколы — отчеты

комиссий по обследованию огораживаний времен Генри

ха VIII и Эдуарда VI, ранее считавшиеся утраченными. Этот

новый источник дал впервые возможность использовать ста

тистический метод ^для решения вопроса о действительных

размерах произведенных огораживаний. С другой стороны,

2 в. Ф. Семенов

18

Глава первая

историки обратили внимание на местные манориальные

материалы. На почве изучения последних появились ценные

монографии, дающие исчерпывающее освещение процесса

огораживаний на материале, строго ограниченном простран

ством и временем.

Ряд важных вопросов по истории огораживаний XVI в.

был поставлен в широко известной работе Эшли «Экономиче

ская история Англии в связи с экономической теорией», вто

рая часть которой («Конец средних веков») вышла в 1893 г .43

Автор — ученик Сибома и Фюстель де Куланжа — находил

ся также под заметным влиянием некоторых немецких иссле

дователей, например Нассе и Рошера.44 Подобно последним,

Эшли рассматривает развитие сельскохозяйственной системы

по схеме: I. Система открытых полей. II. Переложное хозяй

ство: пашня — пастбище и снова пашня (своего рода усовер

шенствованная переложная система). III. Плодопеременная

система, восторжествовавшая окончательно лишь в XVIII в .45

Ввиду несовместимости существовавшей в средневековой

Англии раздробленности участков с новой пастбищно-пере

ложной системой, лорды принялись с половины XV в. усилен

но огораживать свои земли. Наиболее интенсивными огора

живания были в период 1470—1530 гг. и в 1760—1830 гг.

«Приблизительно после 1530 г. процесс несколько замедлился,

хотя отдельные случаи огораживания встречаются часто в

течение всего XVI века». 46

Далее Эшли поставил два других очень важных вопроса.

Во-первых, он пытался ответить на вопрос о социальной при

роде изгоняемых (эвиктируемых) крестьян. По мнению Эшли,

от огораживаний пострадали и коттеры — крестьянская бед

нота (с ничтожными наделами и совсем без наделов), и

крестьяне с наделами, так называемые «держатели по обы

чаю». Последнее особенно часто происходило в первой поло

вине XVI в., когда «огораживание, как правило, соединялось

с обезземелением обычных держателей». 47

Ниже мы увидим, что против этого утверждения в науч

ной литературе будут выставлены резкие возражения, но, с

другой стороны, у него нашлось и довольно много за

щитников.

43 W. A s h l e y . An Introduction to English Economic History. P art К

The Middle Ages, 1888; Part 2. The End of Middle Ages, 1893. Русск.

перев. Муравьева, 1897, в одной книге под вышеприведенным заглавием.

44 R о s с h е г. System der Volkswirtschaft, 1859, Bd. И.

46 Э ш л и . Экономическая история Англии (русск. изд.), стр. 537.

46 Там же, стр. 565.

t

47 Там же, стр. 550.

Проблема огораживаний X V I в. в исторической литературе

19

Следует отметить, что, делая правильное наблюдение,

Эшли неправильно толковал самое существо переворота. По

его мнению, лорды не нарушали права. Их собственные пра

ва на землю были настолько бесспорны, что они могли сго

нять держателей с их участков в полном соответствии с

господствовавшей юридической теорией.48 Это, конечно, не

верно. Ученик Фюстель де Куланжа, Эшли явно модернизи

ровал средневековые поземельные отношения и просмотрел

тот факт кардинальной важности, что средневековый земле

владелец имел «лишь феодальное право» («nur Feodalitat»)

на земли, которыми владели наследственные держатели

(«фактические собственники земли») — крестьяне. 49

Другая важная попытка, предпринятая Эшли, заключалась

в определении географических рамок огораживания. Она

оказалась не совсем удачной. У Эшли не было статистиче

ских материалов, которыми пользовались позднейшие иссле

дователи вопроса. Эшли, как и Нассе, для определения тер

ритории ранних огораживаний шел от данных позднейшего

периода, в первую очередь от обследований (Surveys) XVIII в.

Кроме того, им были привлечены работы английских агроно

мов— обследователей того же XVIII в.— Юнга и Маршал

ла. В результате «Карта огораживаний 1470—1600 гг.», со

ставленная Эшли, вызывает большие возражения и даже

недоумения. Автором явно недооценены огораживания, про

исходившие в центральных графствах Англии. Эшли делил

Англию на пять районов по степени их большей или меньшей

«огороженности» в указанный период: 1) полностью или почти

полностью были огорожены Сеффольк, Эссекс (за исключе

нием юга), Кент, Герифордшир (кроме севера), Уорвикшир

(западная часть), Вустершир (исключая юго-восточный угол)

и Дерем (в XVII в.); 2) в широких размерах огораживания

были произведены в Норсемптоншире, Шропшире, Лейстершире (южная часть), Норфольке (восточная часть), на

о. Уайт; 3) спорадические огораживания имели место в Нор

фольке (западная часть), Бедфордшире (юг), Уильтшире

(север); 4) слабо были затронуты огораживаниями: Йоркшир,

Линкольншир, Ноттингемшир, Дербишир, Гентингдоншир,

Кембриджшир, Бедфордшир (север), Бекингемшир, Мидльсекс, Оксфордшир, Беркшир (южная часть), Глостершир и

Герифордшир (север); 5) нет достоверных сведений по

графствам: Серри, Сессекс, Гамшир, Дорсетшир, Сомерсет

48 Э ш л и . Экономическая история Англии (русск. изд.), стр. 551—552.

49 К. М а р к с. Капитал, т. I, гл. 24.— К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .

Соч., т. XVII, стр. 791. Ср. немецкое издание: «Das Kapital», Volksausgabe,

М., 1933, Bd. I, S. 761—762.

2*

20

Глава первая

шир, Стэффордшир, Чешир, Ланкашир, Вестморленд и Кемберленд.

Эшли воздержался также от выводов относительно Уэль

са, Девоншира и Корнуэлла.50

Данные правительственных комиссий 1517 и 1548 гг. вно

сят большие поправки в карту Эшли. Как увидим ниже,51

графства Бекингемшир, Оксфордшир, Беркшир, Кембридж

шир подверглись наиболее интенсивным огораживаниям.

Йоркшир, Линкольншир и Глостершир также были задеты

ими значительно, хотя и не в такой степени. Но карта Эшли

верно отмечает факт ранних огораживаний в Восточной

Англии. Она так же правильно подчеркивает ту неравномер

ность, с какой происходил в Англии в целом процесс ломки

старой общинной системы. В карте Эшли есть много неточ

ностей, на ней много белых пятен, самый принцип ее состав

ления (поданным XVIII в.) неправилен. Но это — первая

карта огораживаний XV—XVI вв., и в этом уже немалая

заслуга ее автора.

В 1894 г. вышла на немецком языке работа Гасбаха «Анг

лийские сельскохозяйственные рабочие за последние столетия

и огораживания».52 Работа относится главным образом к

периоду XVIII и XIX вв. Но в вводной главе, «Об огоражи

ваниях XV—XVI вв.», Гасбах касается и нашей темы. Работа

Гасбаха в этой части основана в значительной степени на

исследовании Эшли. Так, например, Гасбах безоговорочно

принимает карту огораживаний, которая была составлена

Эшли. Гасбах считал, что в XVI в. огораживания охватили

громадную площадь: «Итак, можно допустить, что 1/2 или

даже 2/з Англии были огорожены».53 Такой максималистской

точки зрения на огораживания XV—XVI вв. мы не встретим,

пожалуй, ни у кого из исследователей, занимавшихся данным

вопросом. Даже Протеро в своем первом издании держался

более трезвой точки зрения. Так же, как и Эшли, Гасбах

видел основную причину огораживаний не в развитии про

мышленности, не в росте цен на шерсть, а в развитии самого

земледелия. Лендлорды просто хотели расширить площадь

своих земель, «приобрести путем огораживаний пастбищные

земли, которые раньше не имели значения для их хозяй

ства». 54 Наконец, как и Эшли, Гасбах считал, что от огора

50 Э ш л и . Экономическая история 'Англии, стр. 566.

61 См. главу IV.

52 W. Н a s b а с h. Die englischen Landarbeiter in

Hundertjahren und die Einhegungen, Leipzig, 1894.

53 Ibid., S. 20.

den

letzten

Проблема огораживаний XVI в. в исторической литературе

21

живаний сильно пострадали обычные держатели, в том числе

и копигольдеры, которые, если и не были прямо согнаны с

своих участков, то под давлением землевладельца должны

были «добровольно» продать свои наследственные права и

превратиться в краткосрочных арендаторов.55

Большой перелом в изучении вопроса наступил в связи с

научно-публикаторской и научно-исследовательской работой

Дж. С. Лидема. В период 1892—1897 гг. и позднее, в 1902—

1911 гг., Лидем опубликовал ряд ценнейших документов,

позволивших последующим историкам значительно шире и

конкретнее изучить указанную проблему, поставить и до не

которой степени разрешить многие вопросы, ранее казавшие

ся совершенно неразрешимыми.

В 1892—1894 гг. Лидем опубликовал в «Transactions of

Royal Historical Society» протоколы правительственных ко

миссий по огораживанию 1517 г. для 9 графств различных

районов Англии, так называемые Ленсдаунские рукописи

(Lans.downe M anuscripts),56 а в 1897 г. протоколы еще для

10 графств (преимущественно центральных), причем на этот

раз были найдены подлинные Канцлерские отчеты (Chancery

Returns), отличавшиеся от Ленсдаунской рукописи большими

подробностями..57

Все материалы, как опубликованные в «Transactions»,

так и изданные отдельными томами под заглавием «Domes

day of Inclosures», были снабжены обстоятельными введения

ми автора, с приложением многочисленных статистических

таблиц. Свою точку зрения на огораживания Лидем развивал

также в специальной полемической статье, направленной про

тив Эшли, под заглавием «Обеспеченность положения копи

гольдеров в XV и XVI веках» 58 и во введениях к публика

циям материалов Звездной палаты.59 Кроме того, им были

опубликованы материалы другого королевского «суда спра

ведливости», так называемой Палаты прошений, тоже с об

ширным введением-комментарием.60

Деятельность Лидема как публикатора была единогласно

признана всеми специалистами, даже его противниками, как

55 Ibid., S. 30.

56 «The Inquisition of 1517. Inclosures and Evictions edited from the

Landsdowne Mss. by J. S. L e a d a m.—- Trans, of RHS, 1892—1894, n. s.,

vols. VI—VIII.

57 L e a d a m . Domfesday of Inclosures (1517— 1518), 1897, vols. I—II.

58 L e a d a m. The Security of Copyholders in the XV and XVI centu

ries.— English Historical Review (EHR), 1893, vol. VIII.

69

«Select Cases... in the Star Chamber», vol. I (1477— 1509), vol. II

(1509— 1544), London, 1903—1911.

60 «Select Cases in the Court of Request», 1898 (в одном томе).

22

Глава первая

выдающаяся. «Его [Лидема.— В . С.] заслуги для науки, за

ключающиеся в открытии и публикации им ценных обследо

ваний 1517 г., найдут всегда должную оценку», заявил на

одном диспуте оппонент Лидема, названный уже нами выше

американец Гэй.61

Основные выводы, сделанные самим Лидемом на основа

нии опубликованных им источников, сводятся по существу к

трем положениям, из которых первое не вызвало против себя

возражений, так как оно является бесспорным, а два послед

них послужили поводом к ожесточенной полемике. Эти поло

жения Лидема следующие: 1. Вопреки расчетам Эшли, ого

раживания наиболее интенсивно проводились не на востоке,

а в центре Англии. Шесть срединных графств — Беркшир,

Бекингемшир, Норсемптоншир, Оксфордшир, Лейстершир и

Уорвикшир — подверглись наибольшим огораживаниям по

сравнению с другими графствами. 2. От огораживаний по

страдали преимущественно мелкие держатели, лизгольдеры,—

краткосрочные арендаторы по воле лорда; копигольдеры же

и вообще обычные держатели не только не страдали от ого

раживаний, но часто были сами в числе огораживателей.

3. Целью, ради которой производились огораживания, по

мнению Лидема, была очень часто не конверсия, т. е. не пре

вращение пашни в пастбища для разведения овец, а огора

живания «для пашни», т. е. для интенсивного земледелия.

Для Беркшира, например, площадь огораживания «для паш

ни» Л идем определял в 61.5% всех огораживаний террито

рии, для Линкольншира около 40% .62

Относительно судьбы копигольдеров Лидем, полемизируя

с Эшли на страницах журнала «English Historical Review»

(1893), доказывал, что копигольдеры и другие обычные дер

жатели ко второй половине XV в. по крайней мере к 1467 г.,

получили уже полное покровительство канцлерского королев

ского суда (The Court of Chancery), а после этого при иоркских королях их взяли под свою защиту и суды общего права

(The Common Law Courts).63 Свою точку зрения Лидем ста

рался подкрепить данными судебных протоколов Звездной

палаты и Палаты прошений (Court of Request), приводя слу

чаи разбирательств жалоб копигольдеров разных маноров и

графств в королевских судах. По мнению Лидема, королев

ские суды отвергали петиции держателей только тогда, когда

находили, что подавшие петицию были держателями «по

61 Е. G a y . The Inquisitions of Depopulation in 1517 and the Domes

day of Inclosures.— Trans, of RHS, 1900, vol. XIV, p. 26.

62 «Domesday of Inclosures», vol. I, p. 92, 241.

« EHR, 1893, vol. VIII, p. 684.

Проблема огораживаний XVI в. в исторической литературе

23

воле лорда» и как таковые ^без достаточных оснований пре

тендовали на звание копигольдеров.64

При этом Лидем подчеркивал ту смелость и упорство, с

которыми копигольдеры иногда в течение десятков лет вели

тяжбы со своими лордами.65 Позднее в полемику с Лидемом

вступил русский ученый А. Н. Савин, который в своей капи

тальной работе «Английская деревня в эпоху Тюдоров» дока

зал, что Лидем переоценил степень юридической обеспечен

ности копигольдеров. Возражая Лидему, Савин показал, что

копигольдеры произошли от обычных вилланов (а вовсе не

от каких-то «привилегированных вилланов», как утверждал

Лидем), что королевские суды, хотя и принимали жалобы от

копигольдеров, но разбирали их, не столько исходя из прин

ципов общего права, сколько руководствуясь тем обычаем,

который существовал на местах, и что в действительности

правительственные суды не смогли поэтому оказать серьез

ную защиту копигольдерам, когда последним угрожала экс

проприация: «Там, где обычай сложился для держателей

неблагоприятно, рецепция [усвоение правительственными су

дами манориальных норм] могла помочь им очень немного».66

Ниже мы покажем на основании материала обследований

1517—1518 гг., что копигольдеры в XV и XVI вв. во многих

случаях несомненно являлись жертвами огораживаний.

Подверглись критике и выводы Лидема, сделанные на

основе статистических подсчетов. Здесь наиболее энергичным

оппонентом Лидему был упомянутый выше Гэй. На диспуте

в Лондоне 14 июня 1900 г. Гэй доказывал, что Лидем не

правильно подсчитывал данные обследований 1517 г. В част

ности, по мнению Гэя, Лидем без достаточных оснований вы

ставил тезис о том, что огораживания в некоторых графствах

производились преимущественно в целях интенсификации

земледелия. Гэй приводил примеры, которые, по его мнению,

ясно говорят о конверсиях, в то время как Лидем трактовал

их как огораживания ради пашни (for arable farming). 67

Гэй упрекал также Лидема в «поспешности», с которой

тот делал заключения о соотношении между огораживаниями

светских и духовных землевладельцев, об искусственности

выделения случаев укрупнения ферм (Engrossing), а также

EHR~ 1893, vol. VIII, р. 687

65 Ibid., р. 692—695. См. также

vol. II, p. 6—57.

66 A. H. С а в и н . Английская

См. также его статью «Copyhold

ceedings».— EHR, 1902, vol. XVII,

67 E. G a y . The Inquisitions of

1900, vol. XIV, p. 257—259.

сл.

«Select Cases... in the Star Chamber»,

деревня в эпоху Тюдоров, стр. 271.

Cases in the Early Chancery P ro

p. 296—307.

Depopulation of 1517.— Trans, of RHS,

24

Глава первая

в некритическом отношении к цифрам Роджерса, которые, по

мнению оппонента, недостаточно достоверны.68 В то же вре

мя Гэй считал, что Л идем переоценивал данные огоражива

ния XV—XVI вв., когда заявлял, что «в результате изгнания

(эвикции) целые сельские районы лишились своего населе

ния, а города — переполнились бедняками». По мнению Гэя,

данные комиссий говорят о сравнительно ничтожной площа

ди земель, затронутых огораживаниями.69 Далее мы пока

жем, что Лидем действительно в ряде случаев неточно со

ставлял свои таблицы, допуская полный произвол в делении

огораживаний — «для пашни» и «для пастбищ», а также и в

отношении слияния ферм (ингроссинга). Гэй был прав, когда

он заявлял на диспуте, что многое в подсчетах Лидема было

сделано без достаточных оснований и что многие таблицы

«Domesday of Inclosures» совершенно не вскрывают истин

ного положения дела. Так, например, мы убедимся, что Лидему, несмотря на его многочисленные вычисления, так и не

удалось раскрыть истинное лицо как огораживателей, так и

тех, кто пострадал от огораживаний. Но Гэй неправ, когда

он отвергает всю статистику, проделанную Лидемом, в целом;

его критика данных Роджерса также недостаточно аргумен

тирована; наконец, совсем неправ Гэй, когда он укоряет

Лидема в максимализме: Гэй сам впадает в антинаучную

ревизию, пытаясь доказать минимальность огороженной пло

щади в XVI в. не менее скользким путем, чем это делал

Лидем для получения своих «максимальных цифр». Приме

нение Лидемом статистического метода составляет несомнен

но заслугу автора «Domesday of Inclosures», несмотря на

ошибочность ряда его вычислений и отдельных выводов.

Взгляды Лидема, в частности, в отношении эвикций, ко

торым подвергались будто бы только держатели по воле лор

да, являвшиеся потомками настоящих крепостных вилланов

в отличие от полусвободных вилланов, усвоил вскоре Гарньер,

автор «Анналов британского крестьянства».70 Гарньер по

святил в этой книге большую главу также восстанию Ро

берта Кета, использовав, впрочем, фактический материал

главным образом из старой работы Рэсселя.71

Если Лидем был первым исследователем, который приме

нил систематический метод в изучений проблемы огоражива

ний, то Мэтленда можно рассматривать как одного из осно

68 Е. Ga y . The Inquisitions of Depopulation of 1517.— Trans, of RHSV

1900, vol. XIV, 260—266.

69 E. Ga y . Zur Geschichte der Einhegungen in England, 1902, S. 2.

70 G a m i e r . Annals of the British Peasantry, London, 1895.

71 F. R u s s e l . K ett’s Rebellion in Norfolk, Г859.

Проблема огораживаний XVI в . в исторической литературе

25

воположников монографического метода в изучении вопроса

об эволюции английской средневековой деревни. Большую

роль в этом отношении сыграла его «История Кембриджско

го манора»,72 по примеру которой стали появляться другие

монографические работы, ставившие целью проследить раз

витие процесса на конкретном, узко ограниченном материале.

История манора Уильбертона дает интересный материал по

разложению крепостничества в XV и XVI вв. Число крепост

ных в маноре все более сокращалось, основная масса его

населения в XVI в.— копигольдеры. Но огораживаний в ма

норе не было. Уильбертон был одним из церковных маноров,

и его история, по мнению Савина, лишний раз свидетельство

вала о том, что «на церковных землях социально-экономиче

ская эволюция протекала особенно медленно».73

По примеру Мэтленда в начале 900-х годов была написа

на монография Давенпорт «Экономическое развитие одного

Норфолькского манора» (Форнсетт), вышедшая в 1906 г., но

частично материал был ею обработан и напечатан еще в

1900 г. в виде статьи под заглавием «Падение вилланства в

Восточной Англии».7475В источниках по истории манора Форн

сетт отразилось не только падение крепостного права, но и

начавшаяся экспроприация крестьян. Количество держателей

в 1565 г. уменьшилось вдвое по сравнению с XIV в. Наделы

держателей колебались от 2 до 30 а., причем подавляющее

число крестьян имело ничтожные наделы в 5—8 а. (2—3 га).

Огораживания в Форнсетте начались еще в XIV и первой

половине XV в. Кроме лорда, огораживали и крестьяне, повидимому, наиболее зажиточные. В 1565 г. было огорожено

уже от одной трети до половины всех полей манора. Но не

вся огороженная земля превращалась в пастбища; часть ее

продолжала использоваться попрежнему для земледелия.76

Еще более ценной монографией, основанной тоже на ло

кальном, но более обширном материале, является работа

Корбетта «Елизаветинские сельские обзоры», опубликованная

в 1897 г .76 В основу монографии Корбетта положены обсле

дования рукописных источников 20 маноров преимуществен

но того же графства Норфольк. Обследования относятся ко

72 F. M a i t l a n d . History of a Cambridge manor.— EHR,

73 A. H. С а в и н . Социальная история Англии XV и

Ж М НП, 1901,* № 6, стр. 336.

74 F. J. D a v e n p o r t . The Economic Development of

manor 1086— 1565, Cambridge, 1906. См. также: Id . The

Villainage in East Anglia. Trans, of RHS, 1900, vol. XIV.

75 «The Economic Development», p. 81.

76 W. C o r b ' e t t . Elizabethan Village Surveys.— Trans, of

vol. XI.

1894, July.

XVI вв.—

a Norfolk

Decay of

RHS,

1897.,

26

Глава первая

второй половине XVI в. (1564—1587). Описи обследований

составлены весьма подробно и дают исчерпывающие сведе

ния как по вопросу об экономике манора вообще, так и о

процессе огораживаний в частности. «Мы узнаем из них

[т. е. из описей.— В . С.] с полной точностью площадь манора

и площадь домэна, площадь огороженной земли и конфигу

рацию держаний, число держателей и величину их держа

ний». 77 Огораживания в обследуемых манорах происходили

уже после 1517 г. Таким образом, работа Корбетта является

дополнением к публикациям и исследованиям Лидема и под

тверждает некоторые положения последнего. Поданным Кор

бетта, в ряде маноров преобладали также огораживания «для

пашни». Кроме огораживаний в буквальном смысле слова,

Корбетт, как и Лидем, прослеживает консолидацию участков

(ингроссинг) в руках отдельных землевладельцев, хотя бы

эта консолидация происходила и без огораживаний.

На рубеже XIX и XX вв. два русских историка —

М. М. Ковалевский и А. Н. Савин — сделали попытку поды

тожить исследования, касающиеся проблемы огораживаний,

в связи с изучением ими общего строя английской деревни.

../ Во II томе «Экономического роста Европы» (1900) Кова

левский значительно дополняет и уточняет свою концепцию

по сравнению с разобранной выше работой 1880 г. Во-первых,

в новом своем труде Ковалевский сильнее подчеркивает, что

развитие капиталистического фермерства произошло в ре

зультате огораживаний; это крупное фермерство резко отли

чалось от фермерства мелких арендаторов-лизгольдеров и

держателей «по воле лорда».78

7 Во-вторых, в «Экономическом росте Европы», Ковалев

ский сильнее, чем в «Общественном строе в Англии», пока

зал влияние секуляризации на огораживания. Именно на

бывших церковных землях, перешедших в результате секуля

ризации в новые руки, прежде всегр копигольдеры были при

несены в жертву развивающемуся капиталистическому фер

мерству. Непрочность положения копигольдеров на землях

новых землевладельцев Ковалевский доказал рядом ссылок

на документы из «State Papers» времен Елизаветы. 79

у В-третьих, автор «Экономического роста Европы» под

черкнул особенно важную борьбу за обширные пастбища:

«Вопрос об определении прав помещиков и копигольдеров на

77 А. Н. С а в и н . Социальная история Англии XV и XVI вв. ЖМНП, 1901, № 6, стр. 336.

78 !М. 'М. К о® а л е е с к и й . Экономический рост Европы, 1900, т. II,

тла-вы XIX—XXI.

79 Там же, стр. 816—817, 818—819.

Проблема огораживаний XVI в. в исторической литературе

27

«Commons» сделался вопросом первой важности».80 Это

обстоятельство явно было навеяно изучением публикаций

Лидема, дававших для ряда графств (Норфольк, Йоркшир

и др.) яркие образцы в этом отношении.

Наконец, в-четвертых, в новой своей работе Ковалевский

Цроследил процесс английских огораживаний и во второй

половине XVI в. На основании архивных материалов по от

дельным манорам Ковалевский, в частности, показал, что в

указанный период процесс огораживаний значительно подви

нулся на север. Графства Норсемберленд, Вестморленд, Кемберленд и Дерем, не фигурировавшие в протоколах комиссий

1517 и 1548 гг., теперь также подверглись значительным ого

раживаниям. В одном Дереме к 1597 г. число плугов умень

шилось на 500.81

/ Ошибкой Ковалевского в освещении вопроса об огоражи

ваниях язляется его стремление вывести процесс огоражива

ний не из экономических условий, а главным образом из

«естественного роста населения» (глава XIX-я II тома). Тео

рия роста населения как основного, «важнейшего фактора

эволюции» человеческого общества проводилась автором

«Экономического роста Европы» настойчиво на протяжении

всех трех томов его исследования, начиная от пространного

введения к I тому и кончая главами о генезисе капитализма

во II и III томах. С другой стороны, для Ковалевского нача

ла 900-х годов характерно явное преклонение перед «капита

листическим прогрессом». Хотя и признавая факт «насиль

ственного удаления крестьянского люда в города», Ковалев

ский оправдывает его «счастливыми экономическими послед

ствиями» для Англии последующих столетий, обеспечившими

ей промышленное, торговое и колониальное господство над

всем миром.81а

Новейшими исследованиями, выходившими в Англии и

Германии по вопросам социально-экономической истории

Англии XV и XVIII вв., не менее, чем Ковалевский, интересо

вался и Савин, работавший с конца 90-х годов над темой об

английской деревне эпохи Тюдоров. Большую критическую

статью о новой литературе Савин напечатал в одном из

номеров «Журнала Министерства народного просвещения»

за 1901 г .82 Характерно, что свой историографический очерк

Савин начал, как уже говорилось выше, с упоминания «Ка

80 Там же, стр. 827.

81 Там же, стр. 839—840.

81а Там же, стр. 734—735.

82 А. Н. С а в и н Социальная история Англии XV и XVI ив.— ЖМНП,

1901, № б.

28

Глава первая

питала» Маркса (24-й главы I тома), указывая на громад

ное влияние его положений на последующую историографию.

Основной вывод статьи был тот, что «мы знаем' очень мало

о социальной истории Англии». Поэтому автор признавал

необходимость привлечения новых, «менее спорных источни

ков». 83 В связи с этим Савин приветствовал опубликование

протоколов Тюдоровских комиссий об огораживаниях и на

чавшуюся в Англии монографическую разработку вопроса.

Работы Мэтленда и Корбетта Савин считал особенно ценны

ми за их новый метод. Путь монографического изучения

вопроса, полагал он, есть более надежный путь к накопле

нию фактов.

В своей монографии «Английская деревня в эпоху Тюдо

ров» (1903) Савин не занимался непосредственно проблемой

огораживаний. Его главной задачей было выяснение проис

хождения и юридического положения копигольдеров как

основной массы английского крестьянства XVI в. Выше было

указано, что Савин принял участие в споре Лидема — Эшли.

Савин сумел лучше, чем Эшли, аргументировать тезис о не

достаточной юридической обеспеченности копигольдеров и

прочих обычных держателей. Но, как и Эшли, он не обратил

достаточного внимания на то обстоятельство, что в процессе

огораживаний лорд меньше всего считался с правом своих

держателей, сгоняя их с земли даже при условии наличия

у них самых твердых наследственных прав.84 В третьей гла

ве своей книги «Разложение мон-ориального хозяйства»

Савин сумел хорошо подчеркнуть важный факт разложения

в XVI в. крестьянской общины. Общинное землевладение еще

существует, но постепенно сокращается и уступает место

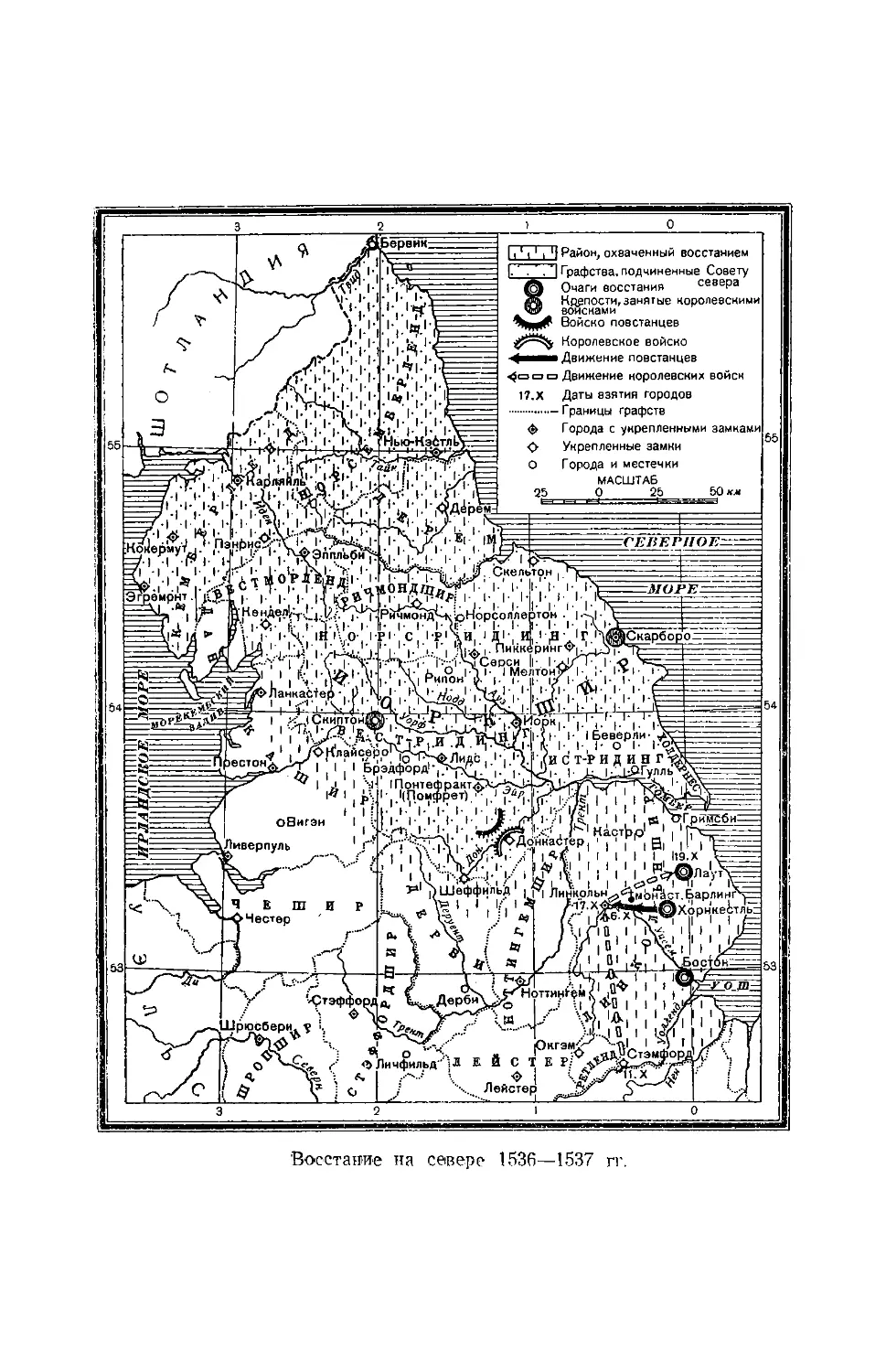

подворному порядку. «Община разлагается не от одного

внешнего напора, не потому только, что лендлорды и бога

тые фермеры округляли свои земли и захватывали общинные

угодья; в самой крестьянской среде слабеют общинные связи

и традиции, держатели распадаются на несколько слоев с

расходящимися интересами, у многих хозяев растет желание

выделиться из открытых полей и получить полную свободу

действия».85 Таким образом, Савин один из первых подчерк

нул раздел общинных угодий самими крестьянами в допол83 А. Н. С а в и н. Социальная история Англии XV и XVI вв. —

Ж М НП, 1901, № 6, стр. 334.

84 Наиболее резкую антимарксистскую позицию Савин обнаружил в

статье «Заметка о первоначальном накоплении в изображении Маркса»

(сб. «Помощь», 1901), в которой он делал упрек Марксу в том, что тот

«не проводит четкой линии между грабежами на законном и незаконном,

основании» (ук. сб., стр. 442).

85 С а в и н . Английская деревня, стр. 462.

Проблема огораживаний XVI в. в исторической литературе

29

пение к огораживаниям, производимым лордами. Очень инте

ресную характеристику дает Савин тюдоровскому правитель

ству. Он с полным основанием оспаривает мнение Лидема и

других английских буржуазных историков о «демократично

сти» тюдоровской политики: «Тайный совет, вмешиваясь в

аграрные дела, стремился к охране «мира», чтобы не допу

скать резких и тревожных проявлений деревенских кризисов,

порождающих аграрные волнения. Советники, выпрашивая у

лордов временных льгот для копигольдеров, вовсе не стре

мились к коренному, постоянному улучшению положения

крестьянства».86

Несколько страниц монографии посвящены характери

стике истории крестьянских волнений XVI в.— «Благодатного

паломничества» 1536 г. и восстания Роберта Кета 1549 г.,—

восстаний, происшедших, по мнению Савина, частью в ре

зультате общего ухудшения положения держательской

массы вследствие роста феодальной ренты, частью в прямой

связи с произведенными в этих районах огораживаниями.87

Однако проблема крестьянских восстаний XVI века и их

связи с огораживаниями Савиным была задета лишь в самых

общих чертах. Она осталась не разрешенной автором

«Английской деревни в эпоху Тюдоров», так же как оста

лись не разрешенными и другие вопросы, поднятые им в

третьей главе названной монографии: проблемы капиталисти

ческого фермерства, нового предпринимательского дворян

ства и в конце концов самого процесса огораживаний.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЙ XX в.

РЕВИЗИЯ СТАРЫХ КОНЦЕПЦИЙ И ПОПЫТКИ СИНТЕЗА

Период от начала текущего столетия и до начала импе

риалистической войны 1914 г. оказался особенно плодотвор

ным в смысле дальнейшей разработки интересующей нас

проблемы. В новых исследованиях применялся как статисти

ческий метод, основанный на принципе подсчета отдельных

зарегистрированных фактов огораживаний в разных граф

ствах Англии с вычислением процента захваченной огоражи

ванием площади и т. п., так и метод монографий, ставивший

задачей обследовать одно определенное графство или только

одну группу маноров и притом лишь в ограниченный корот

кий период. В это же время были сделаны многочисленные

попытки дать общие работы по истории огораживаний в це

лом, начиная с конца XV в. и до половины XIX в. В некото

86 С а в и н . Английская деревня, стр. 321—322.

87 Там же, стр. 281—282 и 348—351.

го

Глава первая

рых работах обнаружилась тенденция «пересмотреть» всю

старую схему, сложившуюся, казалось, прочно в последние

десятилетия XIX в., «взять под сомнение» размеры и самое

значение огораживаний XVI в. Допуская неправильные ста

тистические приемы и переоценивая результаты своих соб

ственных вычислений, некоторые исследователи провозгласили

полную недостоверность жалоб современников огораживаний

XVI в., которые будто бы бесцеремонно исказили факты,

преувеличив размеры огораживаний в силу узости своих

взглядов, привычки к рутине и непонимания прогресса... Наи

более ярким представителем этой «ревизионистской», откро

венно апологетической точки зрения в буржуазной литерату

ре был американский историк Э. Ф. Гэй, который своими

несколькими не очень крупными по размерам, но достаточно

резкими по выводам работами одно время произвел фурор

в ученом мире. Первым выступлением Гэя был его публич

ный доклад, прочитанный им в Лондоне 14 июня 1900 г.

о депопуляции и книге Лидема «Domesday of Inclosures», в

которой, как уже нами было указано выше, оппонент сделал

несколько довольно существенных и в некоторых отношениях

правильных замечаний по поводу приемов работы Лидема.88

В 1902 г. Гэй представил на немецком языке в Берлинский

университет докторскую диссертацию «К истории огоражива

ний в Англии». 89

Наиболее полной работой Гэя является очерк «Огоражи

вания в Англии XVI в.», напечатанный в американском жур

нале «The Quarterly of Journal of Economics» (1903), допол

нявший и систематизировавший материал двух первых ран

них работ.90 Наконец, в 1904 г. появилась последняя работа

Гэя, посвященная истории восстания 1607 г. в связи с огора

живаниями в центральных графствах.91 После этого Гэй на

долго исчез с научной арены, так и не дав законченного, об

стоятельного монографического исследования вопроса.92

Широко пользуясь статистическим методом, Гэй сделал

попытку дать полный цифровой итог всем произведенным

огораживаниям XV, XVI и начала XVII в. В дополнение к

88 Е. F. G a y . The Inquisitions of Depopulation in 1517 and the Do

mesday of Inclosures.— Trans, of RHS 1900, n. s., vol. XIV, p. 231—303.

89 E. F. G a y. Zur Geschichte der Einhegungen in England, Berlin, 1902.

90 E. F. G a y. Inclosures in England in the XVI century.— Q. J. of E.,

1903, vol. XVII, N 4, p. 576—597.

91 E. F. G a y . The Midland Revolt and the Inquisition of 1607.—

Trans, of RHS, 1904, n. s., vol. XVIII, p. 195—244; I d. The Inclosure Mo

vement.— Amer. Econ. Ass., 1904.

92 Гей умер в конце 1945 г. См. некролог о нем Граса в «Economic

History Review», 1946, vol. XVI, N 1.

Проблема огораживаний XVJ в . в исторической литературе

ЗГ

открытиям, сделанным Лидемом, Гэй разыскал в «Public

Record Office» новые документы по обследованиям огоражи

ваний, относящиеся частью к деятельности комиссии 1548—

1549 гг. и последующих, включая комиссию 1607 г. На осно

вании собранного материала Гэй сделал вычисления для

всего 150-летнего периода (1455—1607). По подсчетам Гэя,

вся огороженная площадь составила за указанный период

516 673 а., или 2.76°/о всей площади исследованной террито

рии (24 графства). Больше всего огороженной площади при

ходится на срединные графства (14 графств) — 386 810 а.,

или 6.03% площади (72.72% ко всей площади огороженных

земель). Эвикция, по мнению Гэя, равнялась 30 000—

50 000 человек.93 Толкуя эти цифры, Гэй пришел к выводу,

что... современники явно переоценили размеры огораживаний

и депопуляции: «Депопуляция страны жадными огораживателями была великим пугалом эпохи,— писал Гэй,— но не

говоря уже о косвенных свидетельствах в виде цен на зерно

вые продукты и обследования XVI века, исследование дан

ных комиссий по депопуляции, относящихся к этой эпохе,

явно уничтожает гигантские размеры этого ужаса».94 Пере

мена коснулась всего 2.76% всей площади 24 графств за

период в полтора столетия; в этом, по мнению Гэя, не было

ничего ужасного. Лишение занятий (displacing) земледельче

ского населения в количестве 7 000—10 000 человек каждые

30 лет, хотя и возбуждало известные опасения в обществе, но

в конце концов не носило характера серьезного бедствия и в

действительности было даже благом...: «Крестьянин с его

невежественным и узким консерватизмом, возможно, очень

горько переживал эту перемену, и об этой перемене тогда

сильнее кричали, чем в наше время, в условиях большей

текучести промышленного населения. Все же огораживания

задели сравнительно незначительную часть населения; при

том перемена происходила постепенно в течение ряда поко

лений. К этому можно еще добавить,— резонерствовал Гэй,—

что мобилизация населения, рассматриваемая вначале как

общественное бедствие, в действительности была благом, не

обходимым шагом к позднейшему промышленному преобла

данию Англии».95 Гей, типичный апологет капитализма, видит

в аграрном перевороте лишь медленную эволюцию: «Если

разрушение трехпольной системы называлось «аграрной рево93 Е. F. G а у. Inclosures in England in the XVI century.— Q. J. of E.T

1903, vol. XVII, N 4, p. 576—597. Сводная таблица Гэя (табл. 18) за пе

риод 1485—1517 гг. приводится нами в конце IV главы.

94 Ibid., р. 588.

95 Ibid., р. 589.

32

Глава первая

люцией», то последняя произошла в результате медленного

трехсотлетнего развития и достигла своего зенита только

после 1760 года».96

Наиболее интенсивными были огораживания в срединных

графствах. Но и здесь они «происходили не сплошь, а узкой

полосой и разбросанными кусками вкрапливались в старое

общинное владение».97 В Норсемптоншире, одном из наибо

лее огороженных графств Средней Англии, по наблюдению

современников начала XVIII в., огороженные земли лежали

все еще разбросанными, составляя меньшую часть террито

рии по сравнению с открытыми полями. Так же, повидимому,

было в Норфольке даже в конце XVIII в .98

Выводы Гэя о ничтожности огороженных пространств, о

незначительности депопуляции, об отсутствии решительной

ломки («скачкообразности») в процессе обезземеливания

крестьянства, конечно, неверны. Прежде всего неправильны

статистические приемы, употребленные Гэем. Он дает итого

вую сумму как абсолютную и окончательную, проходя мимо

того факта, что сохранившиеся источники весьма неполны,

фрагментарны, далеко не идеальны с точки зрения метода

строгой статистики. В действительности вычисления по ним

могут носить лишь относительный, сравнительный, а отнюдь

не абсолютный характер. Далее Гэй, говорящий о длительно

сти процесса и находящий цифру в 7 000—10 000 человек

эвиктируемых за одно тридцатилетие «нестрашной», намерен

но забывает то обстоятельство, что данные комиссии говорят

о неравномерности процесса огораживаний в различных обла

стях, графствах и сотнях. Средняя, сравнительно невысокая

цифра огороженной площади, выведенная Гэем для всей

Англии или даже для отдельных графств, еще ровно ничего

не говорит относительно отдельных более мелких округов,

где происходили сплошные огораживания, сопровождавшие

ся, как убедимся ниже, эвикциями целых маноров, сел и

деревень. Наконец, Гэй не учитывает того положения, что

сами правительственные обследования не могли зачастую

добиться правильной картины огораживаний, получая мини

мальные, а отнюдь не максимальные сведения на местах,

ввиду того, что население сплошь да рядом боялось открыто

заявить о действиях могущественных огораживателей, как об

этом явно свидетельствовали жалобы Джона Хэйлза, одного

из активных членов комиссии 1548 г .99 Ниже мы увидим, что

96

97

98

99

Ibid, р. 590.

Ibid, р. 594.

Ibid, р. 594—595.

См. главу VI.

Проблема огораживаний XVI в. в исторической литературе

33

наиболее серьезные позднейшие английские исследователи