Author: Дюнин А.К.

Tags: автомобильные дороги в целом внегородские дороги городские дороги строительство автомобильные дороги

Year: 1983

Text

шш шшшш

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Под ред. доктора технических

наук, профессора А. К. Дюнина

Издание второе, дополненное

и переработанное

й <

/7 *■

5-Л JBSft-S«-»Of-

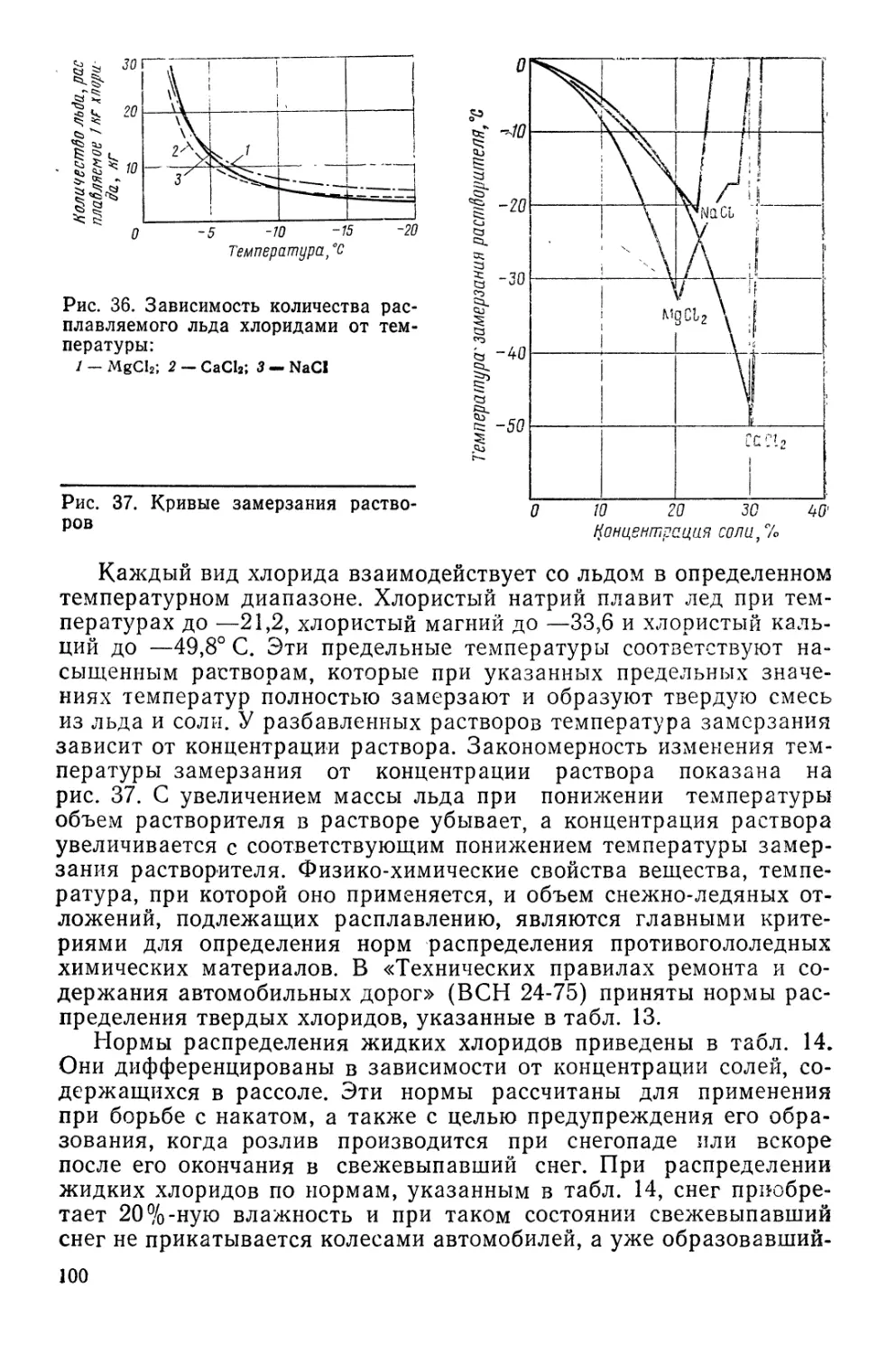

ф

МОСКВА «ТРАНСПОРТ» 1983

УДК 625.768.5

Зимнее содержание автомобильных дорог /Г. В. Б я л о б ж е-

ский, А. К. Д ю н и н, Л. Н. Плакса, Л. М. Р у д а к о ву

Б. В. Уткин;|Под ред. А. К. Дюнина. — 2-е изд., перераб. i?

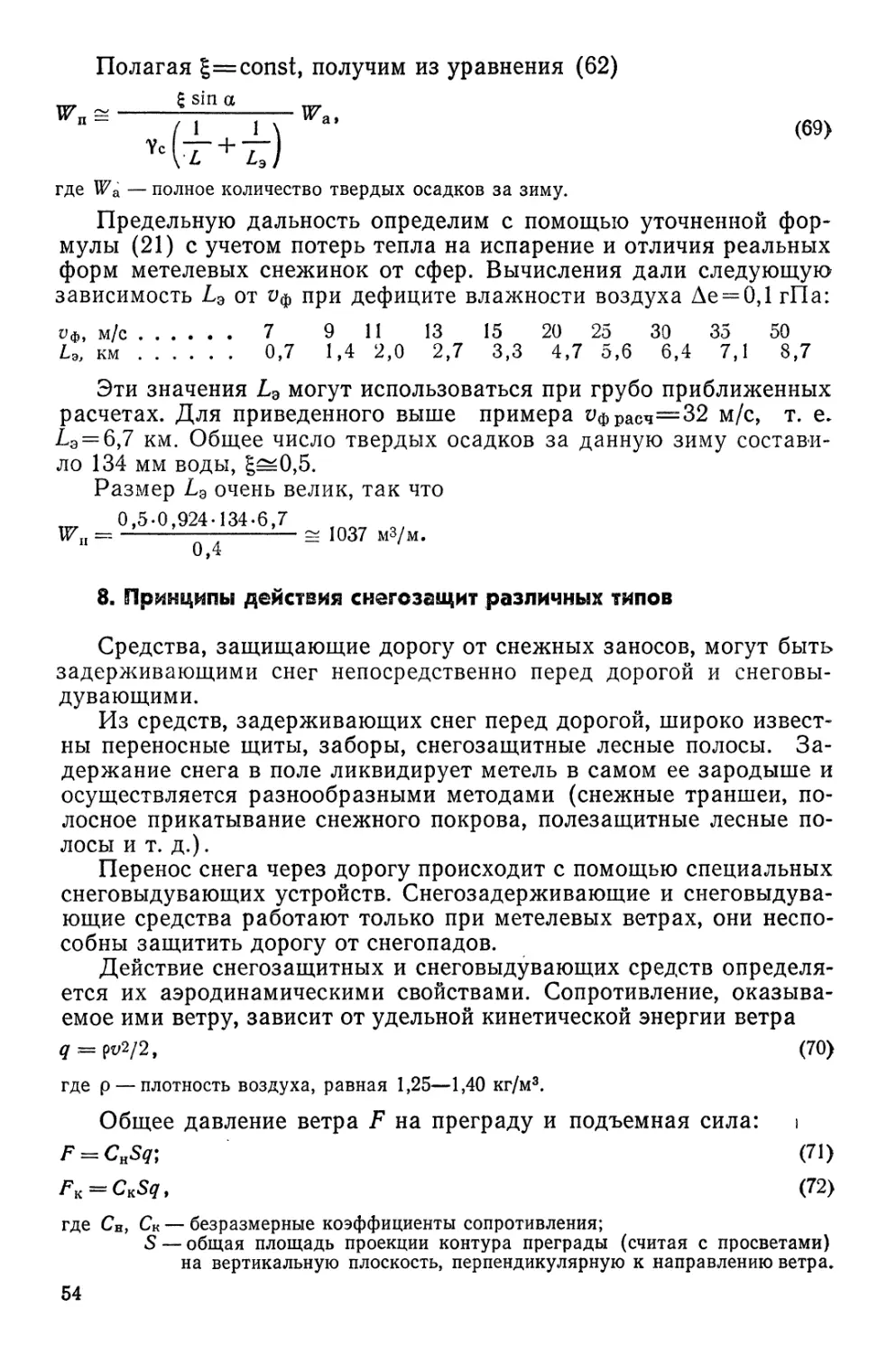

доп. — М.: Транспорт, 1983. — 197 с.

Изложены теоретические исследования, практические

разработки и передовой опыт в области зимнего содержания дорог.

Описан весь комплекс вопросов: условия зимнего содержаний

дорог в разных районах СССР; основы теории метелей; меры по>

уменьшению снегозаносимости; способы защиты от снежных

заносов и лавин; очистка дорог от снега; борьба со скользкостью и

наледями; строительство и содержание автозимников; организация

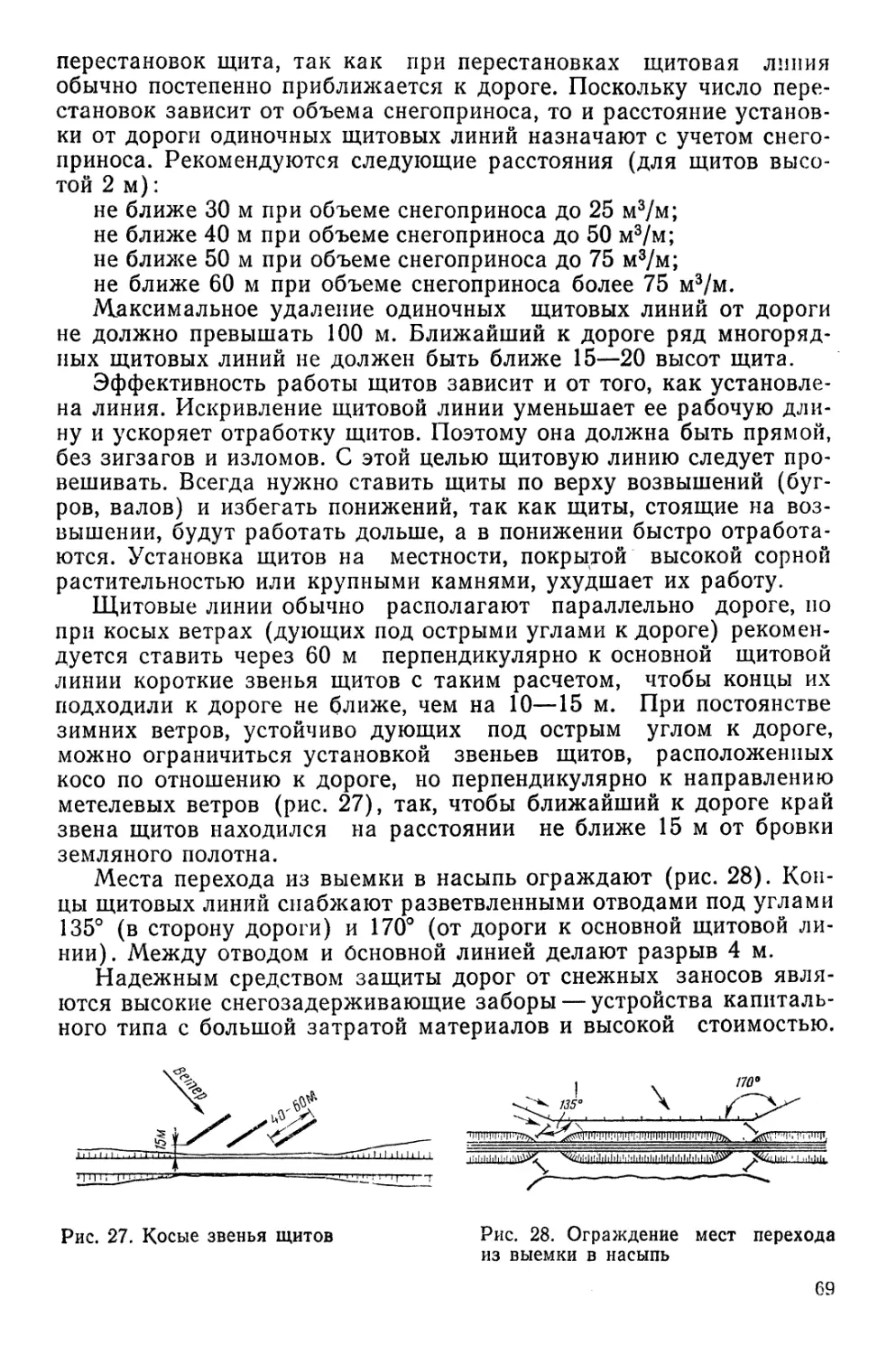

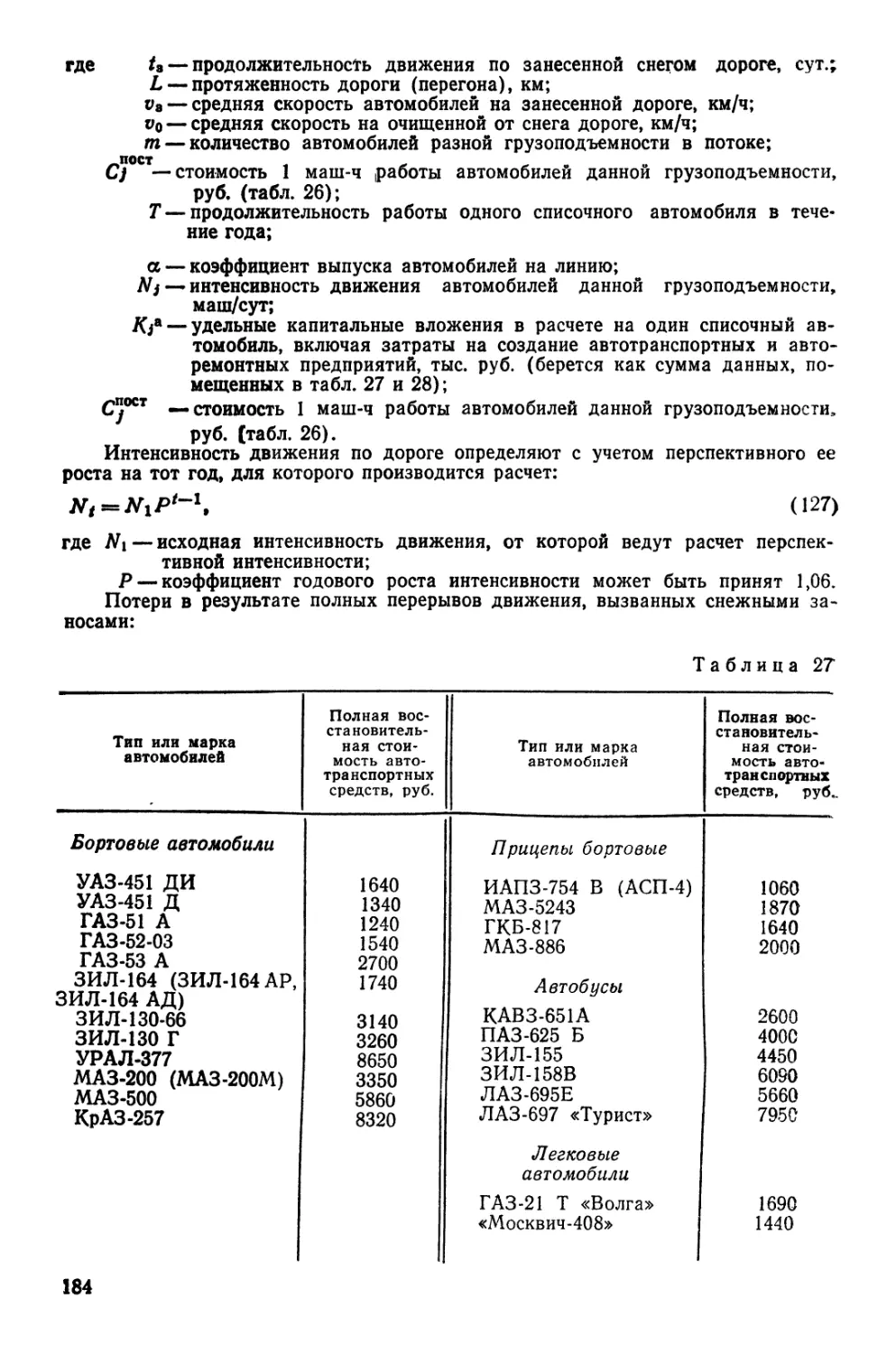

и экономика зимнего содержания дорог. 1-е издание вышло в 1966 г.

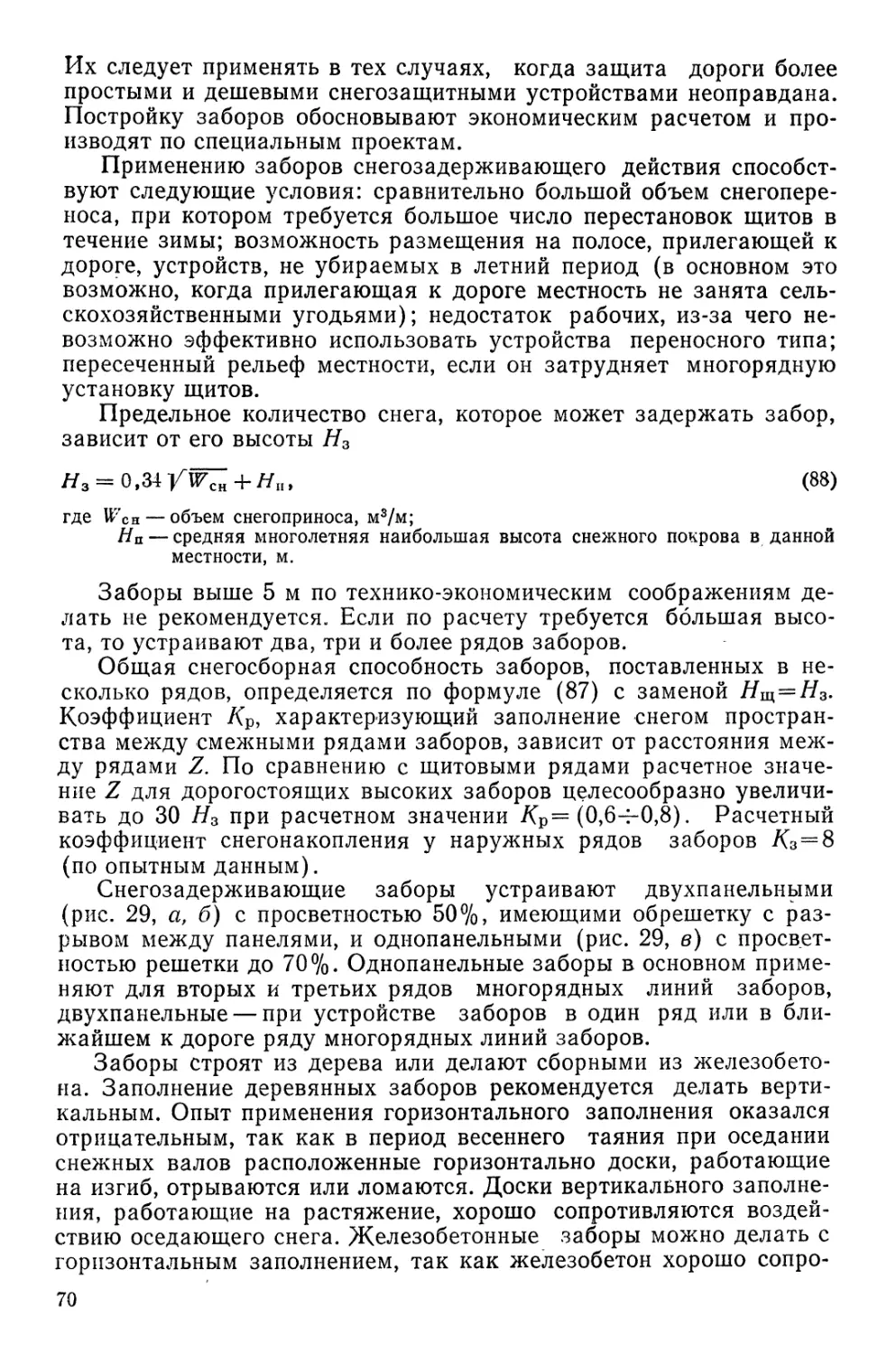

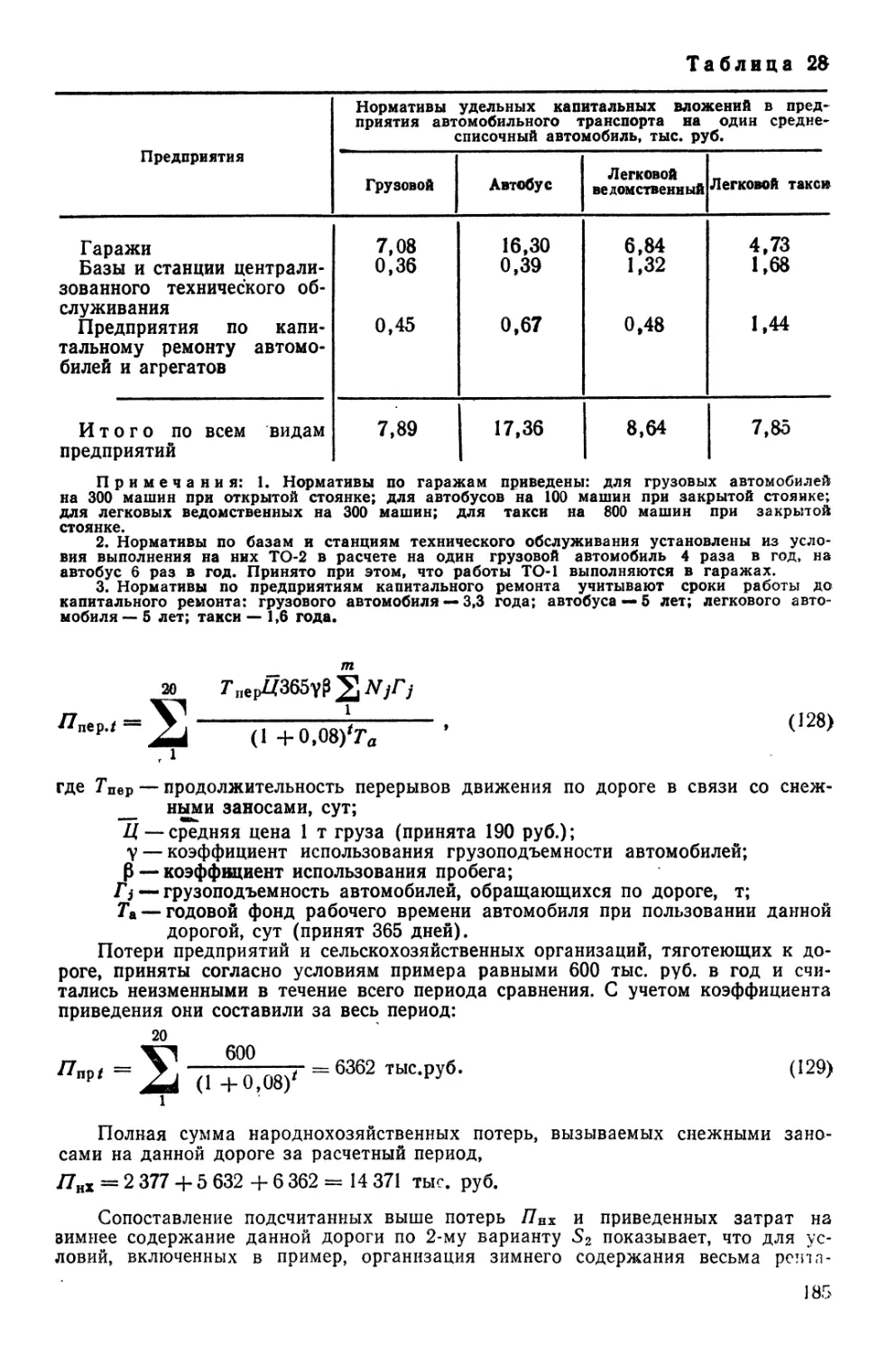

Книга рассчитана на инженерно-технических работников до»

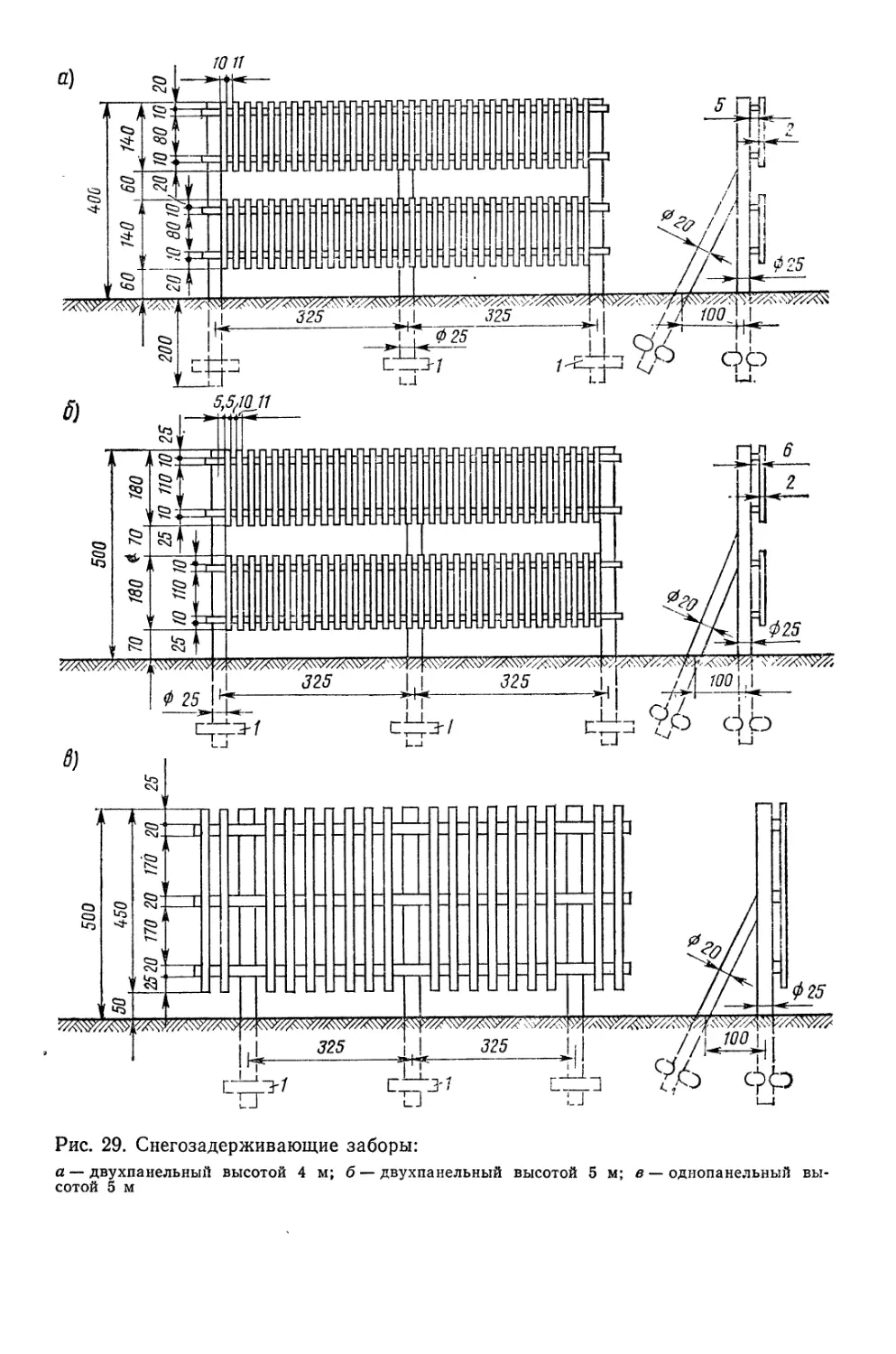

рожно-эксплуатационной службы.

Ил. 70, табл. 30, библиогр. 27 назв.

Рецензент А. Я. Эрастов.

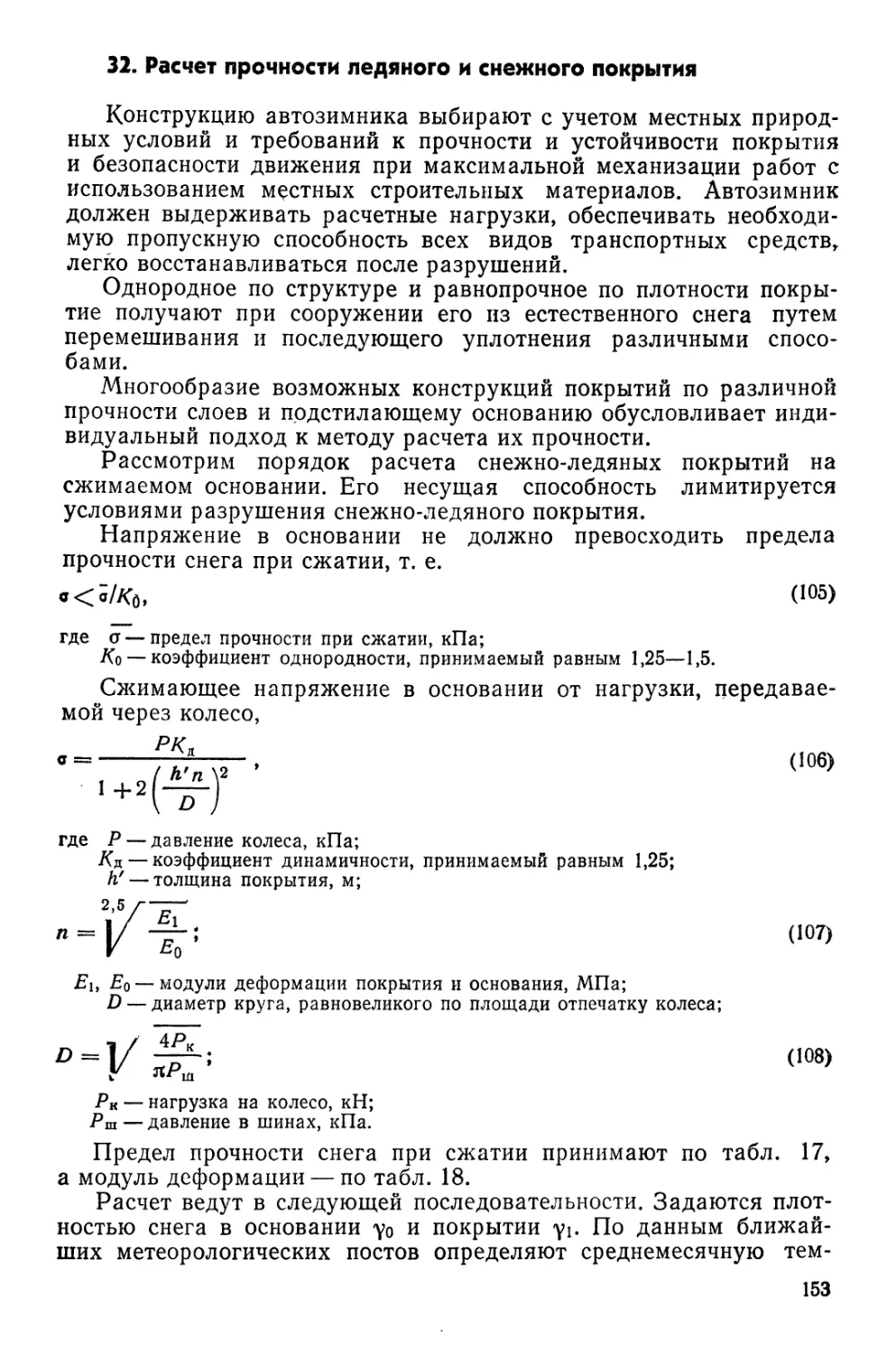

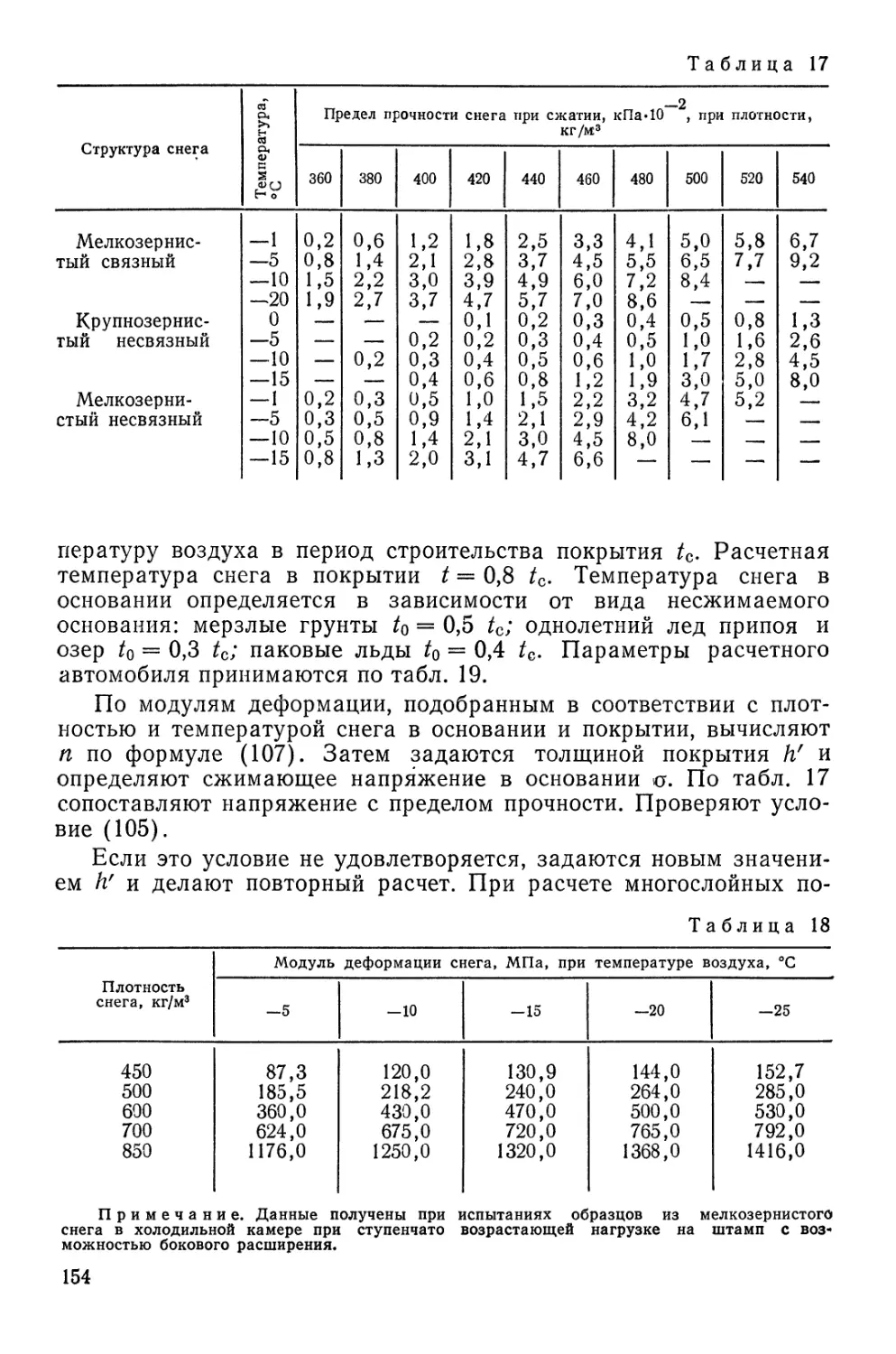

Заведующий редакцией В. Г. Чванов

Редактор Л. Н. Пустовалова

3603020000-117

049(01)-83

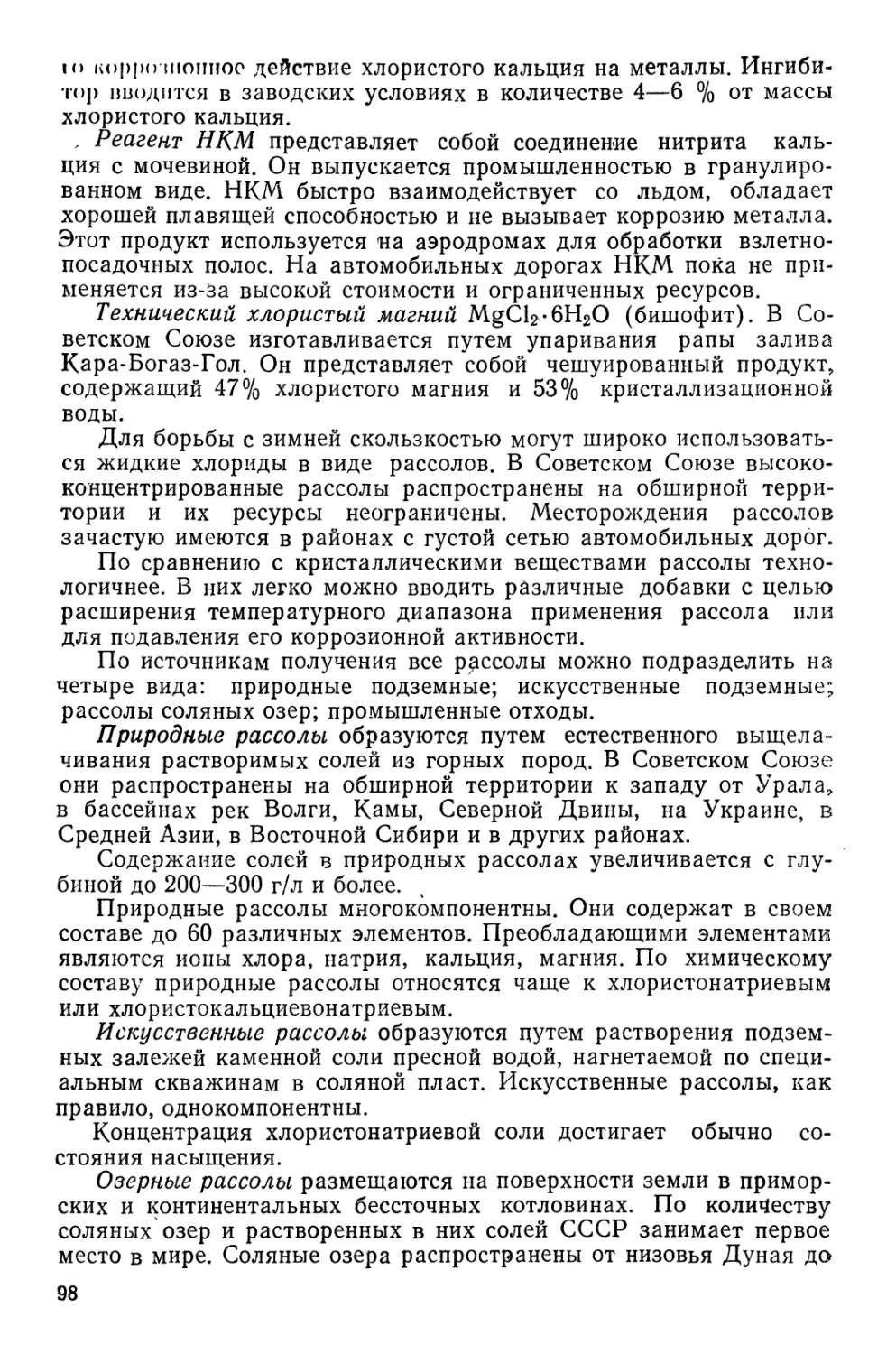

117-83

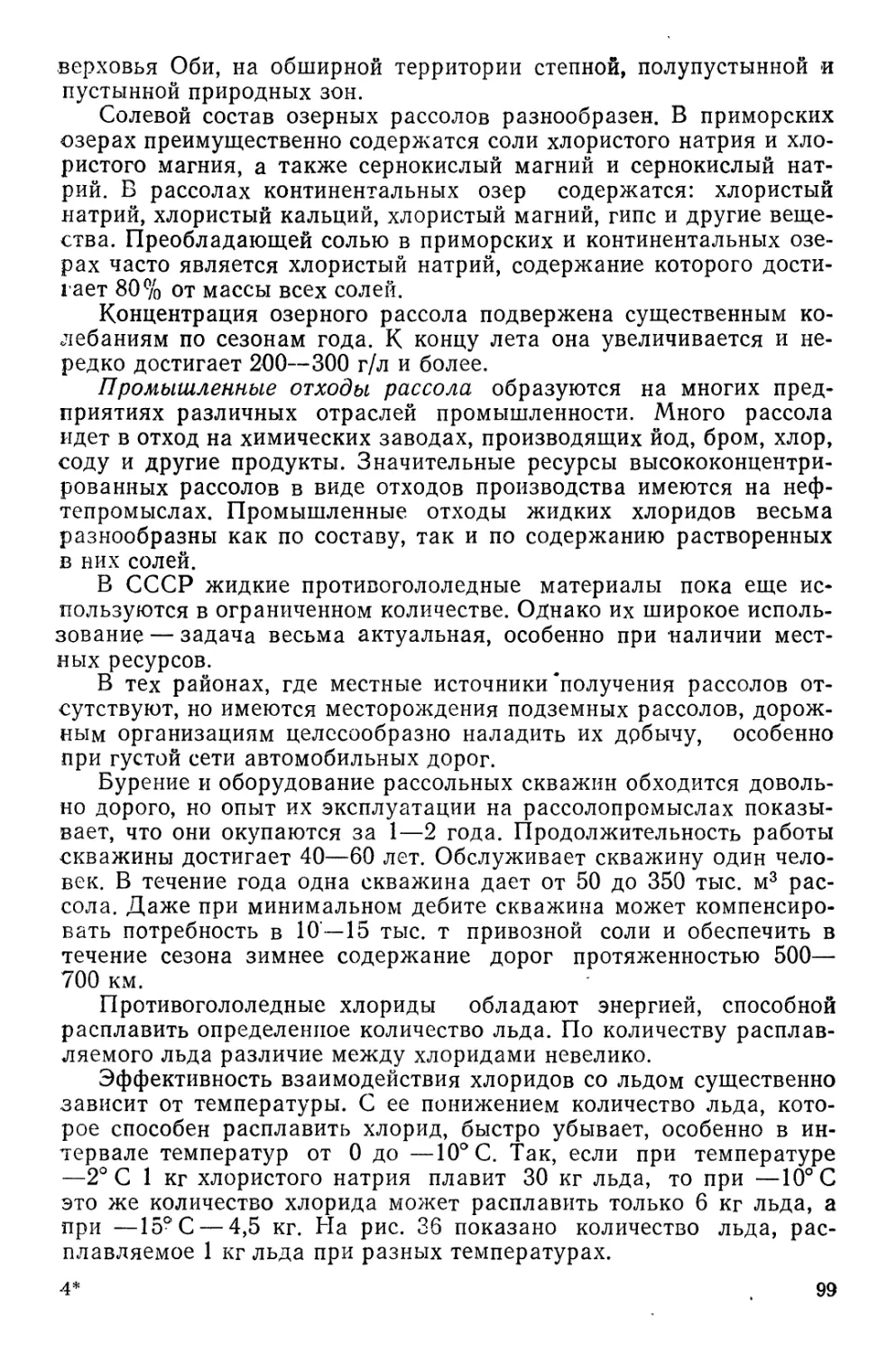

Издательство «Транспорт», 1983*

ПРЕДИСЛОВИЕ

XXVI съезд КПСС поставил ряд задач по развитию

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства страны в одиннадцатой

пятилетке: увеличить грузооборот автомобильного транспорта

общего пользования в 1,3—1,4 раза и пассажирооборот автобусов

общего пользования на 16—18%; предусмотреть ускоренное развитие

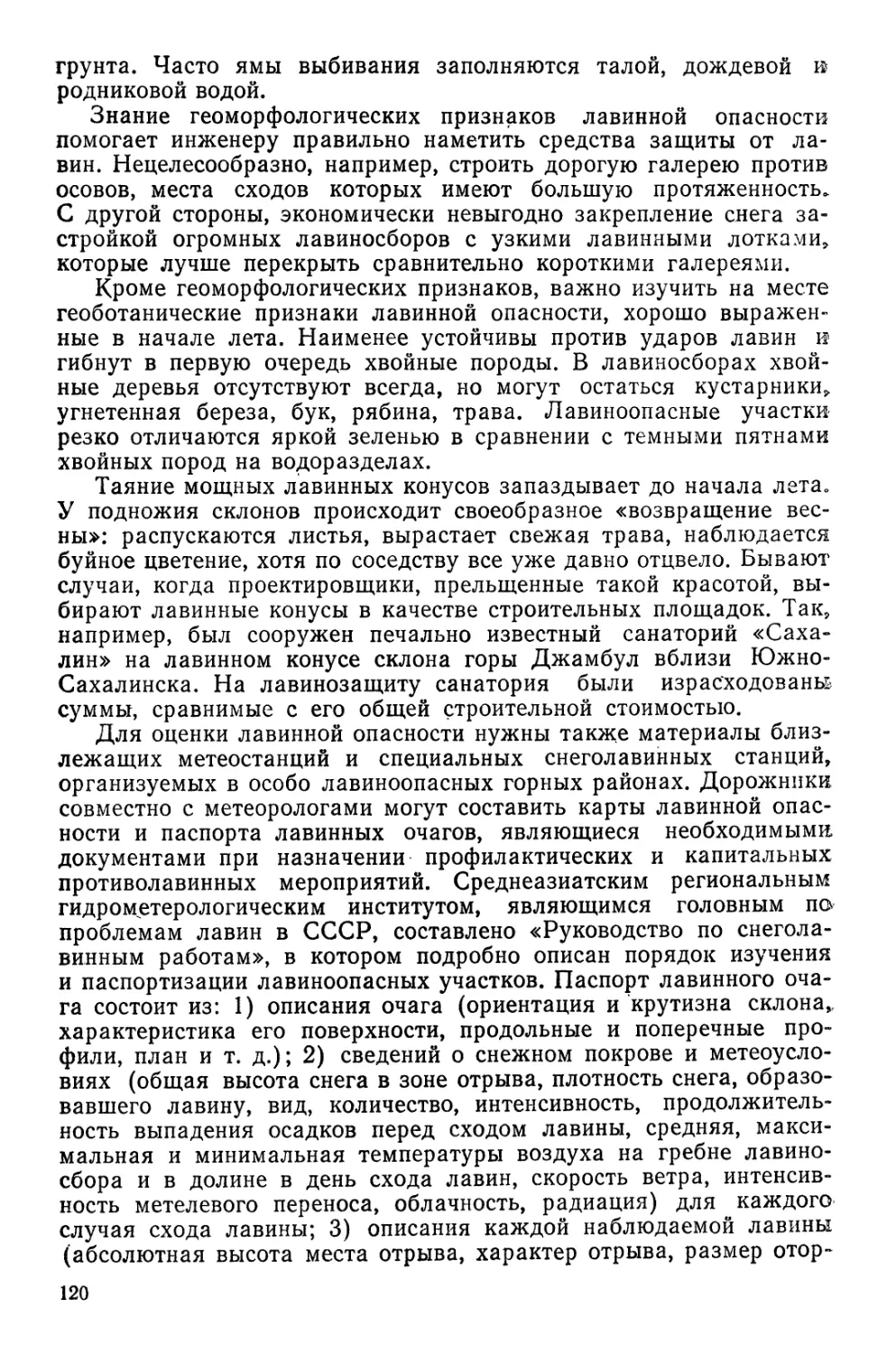

опорной сети магистральных автомобильных дорог; расширить

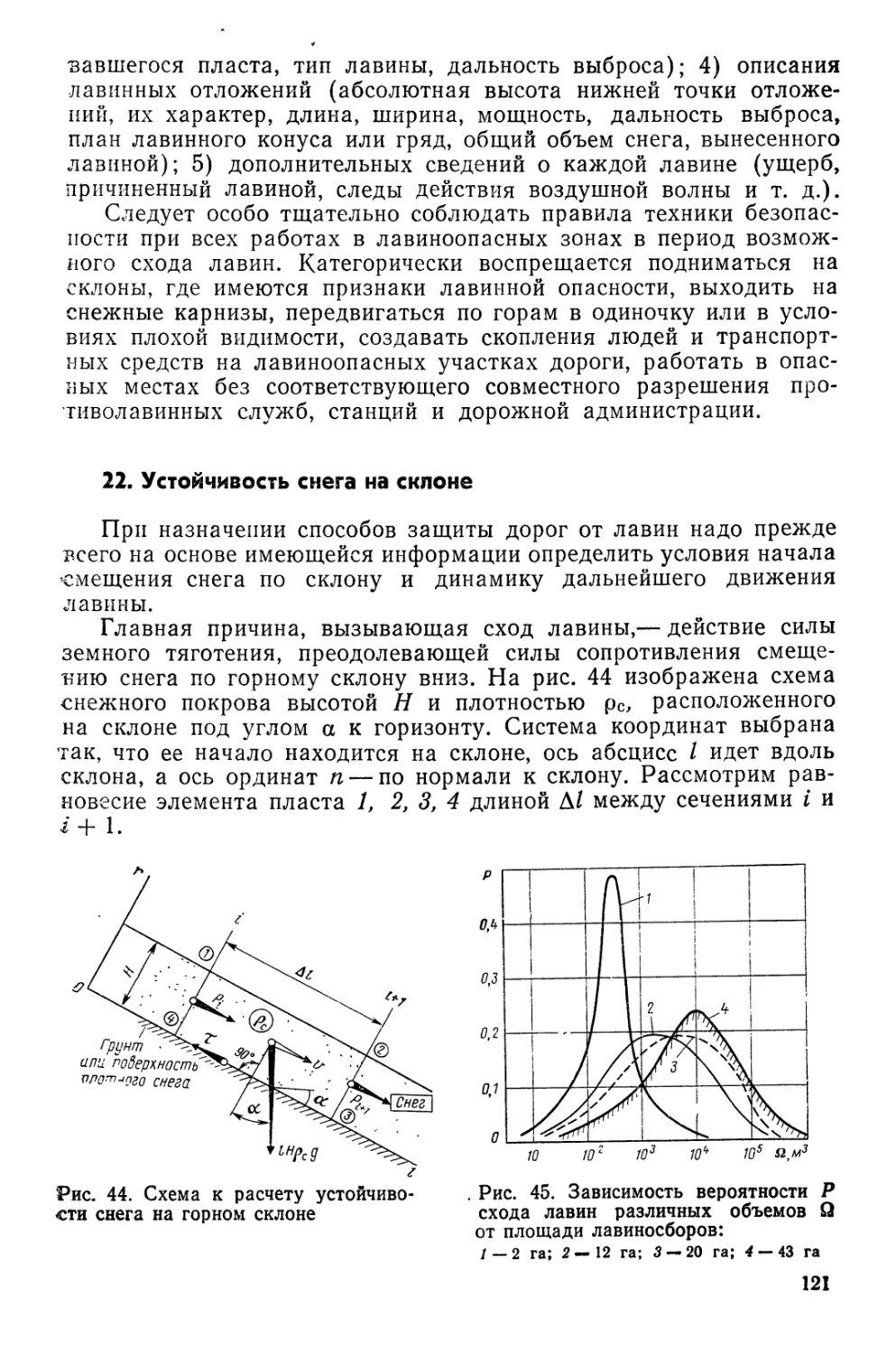

строительство автомобильных дорог в сельской местности,

связывающих районные центры, центральные усадьбы колхозов и

совхозов с автомобильными дорогами общего пользования; улучшить

качество строительства, ремонта и содержания дорог, уделив

особое внимание повышению безопасности движения.

Строительство дорог с твердым покрытием намечено вести в

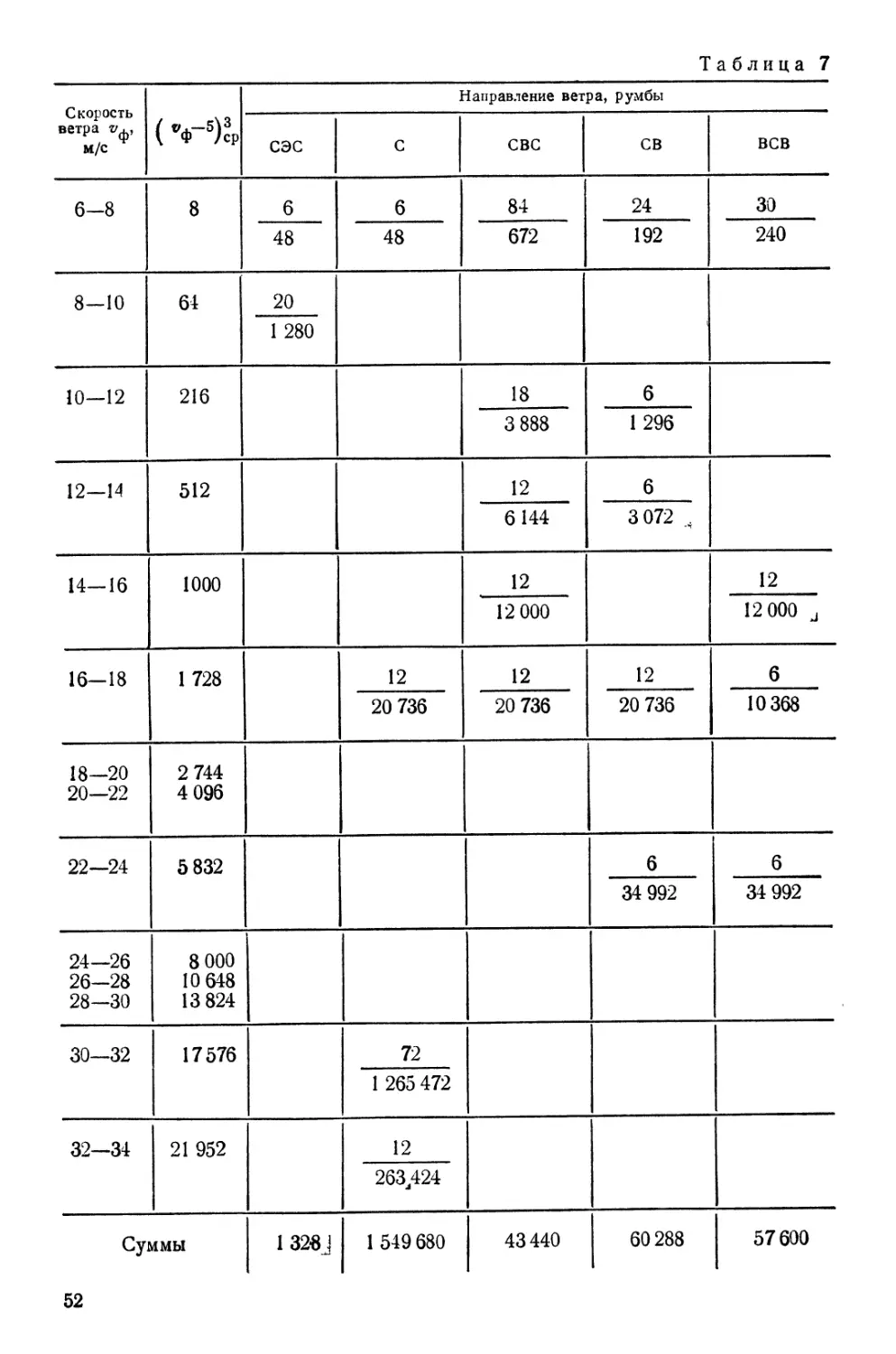

первую очередь в Сибири, на Дальнем Востоке и в Нечерноземной

зоне РСФСР.

Для этих районов особенно актуальны вопросы зимнего

содержания дорог.

Только при хорошей его организации можно обеспечить

намеченное увеличение грузооборота и пассажирооборота, а также

безопасность движения на автомобильных дорогах.

Неблагоприятные условия для движения автомобилей зимой

возникают почти во всех районах СССР, в основном вследствие

образования снежных и ледяных отложений на дорогах.

Масштабы трудностей, вызываемых этими отложениями, резко возрастают

от юго-запада к северо-востоку.

Усиленно развивается сеть автомобильных дорог на обширных

территориях страны, занятых горами. Безопасность проезда на

дорогах в горной местности можно обеспечить лишь при условии

защиты их от склоновых процессов, в первую очередь от снежных

лавин.

В последние годы дорожными организациями СССР проделана

большая работа по улучшению зимнего содержания автомобильных

дорог.

Научные учреждения провели широкую серию

исследований, разработали теоретические вопросы и практические методы

3

зимнего содержания дорог. Возникла необходимость ознакомить

читателей со всем новым в этой области и обобщить известные

методы, целесообразность которых подтверждена опытом дорожных

производственных организаций.

Книгу написали: Г. В. Бялобжеский — главы 1, 3 и 8, А. К. Дк>

нин — главы 2 и 5, Л. М. Рудаков — гл. 4, Б. В. Уткин — гл. 6,

Л. Н. Плакса — гл. 7.

Авторы приносят глубокую благодарность А. Я. Эрастову за

рецензирование рукописи.

Замечания по данной книге просьба направлять по адресу:

107174, Москва, Басманный тупик, 6-а, изд-во «Транспорт».

Авторы

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗИМНЕГО СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

1. Особенности проезда и требования к состоянию

автомобильных дорог зимой

Зимний период в СССР весьма продолжителен. На

преобладающей части страны зимние осадки в основном выпадают в виде

снега с образованием устойчивого снежного покрова. Погодные

условия зимнего периода суровы. Они характеризуются низкой

температурой воздуха, высокой скоростью ветра при метелях, большой

частотой и длительностью метелей. Низкие температуры

способствуют большой подвижности снежного покрова, поэтому метели

переносят огромные количества снега.

В горных районах СССР распространены снежные лавины.

Иногда сход их принимает массовый характер. Лавины обладают

значительной разрушительной силой и чрезвычайно опасны.

Снегопады, метели и лавины образуют на дорогах снежные

отложения. При соответствующих погодных условиях зимой на

дорогах появляются ледяные отложения разной толщины и

структуры. Широко распространена гололедица в виде тонкой (1—3 мм)

стекловидной пленки. Встречаются наледи — мощные скопления

льда, возникающие на ледяном покрове водоемов, в мерзлом

грунте или непосредственно на проезжей части дороги.

В зимний период часты туманы. Помимо обычных туманов,

образующихся при встрече холодного и теплого атмосферных

фронтов, зимой в районах с устойчивыми низкими отрицательными

температурами возникают морозные туманы, которые держатся по 5—

8 сут и более. Видимость в таком тумане обычно не превышает

100 м, а в отдельных случаях ограничивается 10 м.

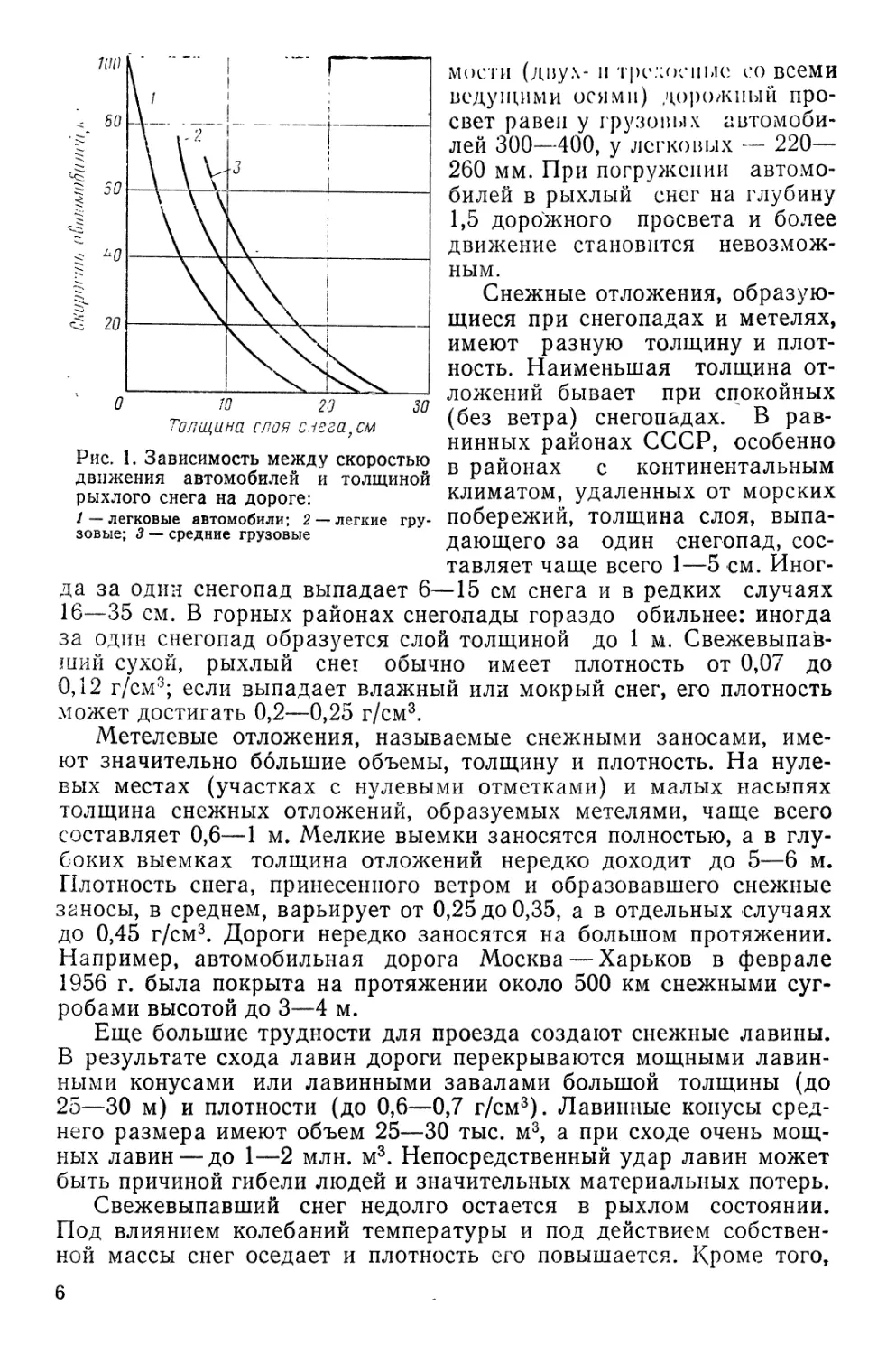

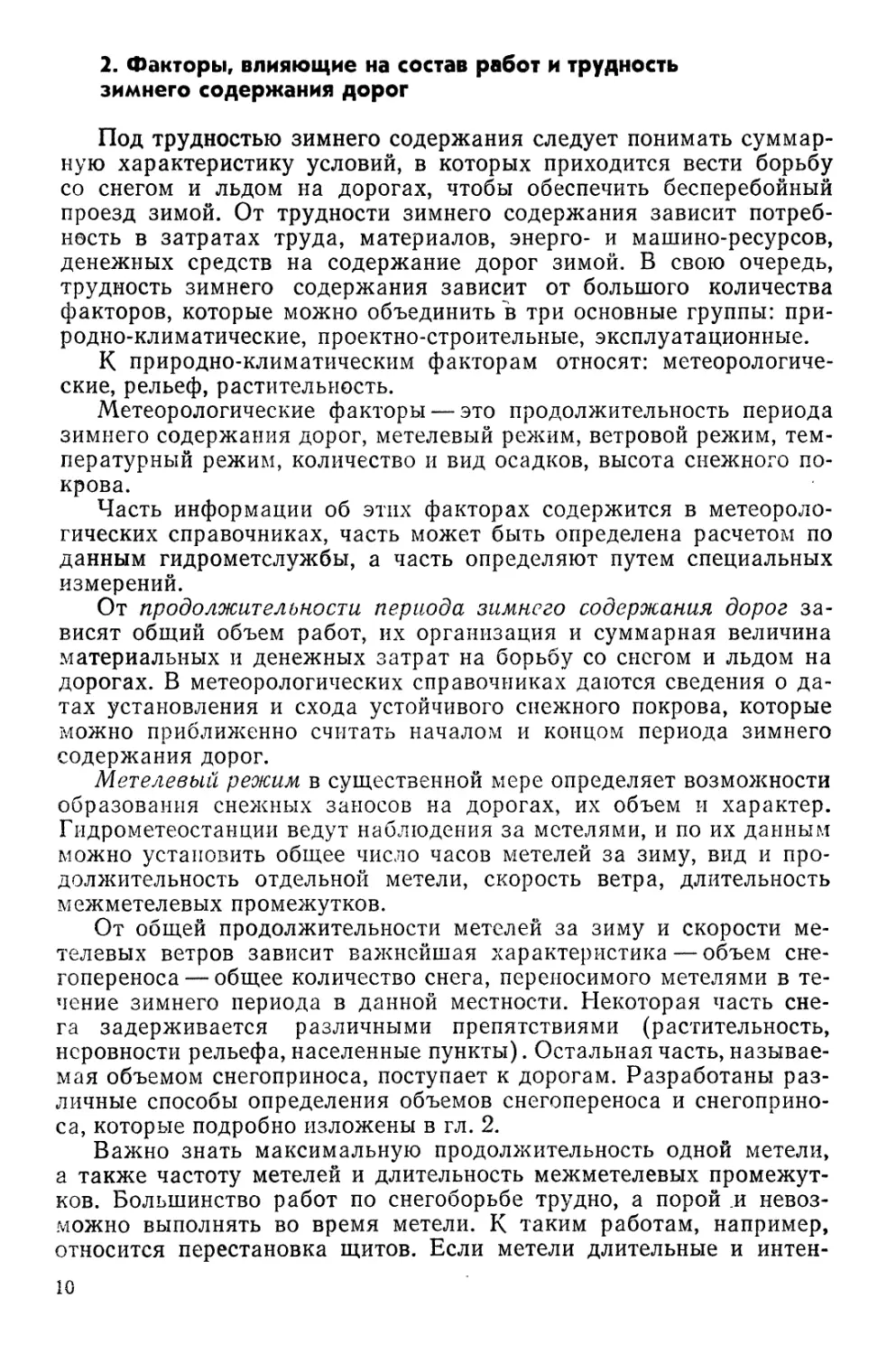

При снегопадах и метелях по мере накопления снега на

покрытии скорость автомобилей сначала снижается, а затем движение

прекращается совсем (рис. 1). Согласно исследованиям М. Г. Ла-

зебникова, проезд автомобилей очень затрудняется, если толшина

слоя снега на покрытии станет равной высоте дорожного просвета.

Препятствия движению создаются трением заднего моста о снег

и волочением снежной массы под автомобилем.

В СССР максимальный дорожный просвет у автомобилей

ограниченной проходимости (двух- и трехосные автомобили с

неведущей передней осью) составляет у грузовых автомобилей 220—

300, у легковых 170—210 мм. У автомобилей повышенной проходи-

5

пю

< 80 Ц

5 50

^0

U 20

¥

1 й

Г \ v

■3 [

i

\. !

\\ ;

х5к

О

10

20

30

Толщина слоя аега}см

Рис. 1. Зависимость между скоростью

движения автомобилей и толщиной

рыхлого снега на дороге:

/—легковые автомобили; 2 — легкие

грузовые; 3 — средние грузовые

мости (двух- и трехосные со всеми

ведущими осями) дорожный

просвет равен у грузовых,

автомобилей 300—400, у легковых — 220—

260 мм. При погружении

автомобилей в рыхлый снег на глубину

1,5 дорожного просвета и более

движение становится

невозможным.

Снежные отложения,

образующиеся при снегопадах и метелях,

имеют разную толщину и

плотность. Наименьшая толщина

отложений бывает при спокойных

(без ветра) снегопадах. В

равнинных районах СССР, особенно

в районах с континентальным

климатом, удаленных от морских

побережий, толщина слоя,

выпадающего за один снегопад,

составляет чаще всего 1—5 см.

Иногда за один снегопад выпадает 6—15 см снега и в редких случаях

16—35 см. В горных районах снегопады гораздо обильнее: иногда

за одни снегопад образуется слой толщиной до 1 м. Свежевыпав-

ший сухой, рыхлый снег обычно имеет плотность от 0,07 до

0,12 г/см3; если выпадает влажный или мокрый снег, его плотность

может достигать 0,2—0,25 г/см3.

Метелевые отложения, называемые снежными заносами,

имеют значительно большие объемы, толщину и плотность. На

нулевых местах (участках с нулевыми отметками) и малых насыпях

толщина снежных отложений, образуемых метелями, чаще всего

составляет 0,6—1 м. Мелкие выемки заносятся полностью, а в

глубоких выемках толщина отложений нередко доходит до 5—6 м.

Плотность снега, принесенного ветром и образовавшего снежные

заносы, в среднем, варьирует от 0,25 до 0,35, а в отдельных случаях

до 0,45 г/см3. Дороги нередко заносятся на большом протяжении.

Например, автомобильная дорога Москва — Харьков в феврале

1956 г. была покрыта на протяжении около 500 км снежными

сугробами высотой до 3—4 м.

Еще большие трудности для проезда создают снежные лавины.

В результате схода лавин дороги перекрываются мощными

лавинными конусами или лавинными завалами большой толщины (до

25—30 м) и плотности (до 0,6—0,7 г/см3). Лавинные конусы

среднего размера имеют объем 25—30 тыс. м3, а при сходе очень

мощных лавин —до 1—2 млн. м3. Непосредственный удар лавин может

быть причиной гибели людей и значительных материальных потерь.

Свежевыпавший снег недолго остается в рыхлом состоянии.

Под влиянием колебаний температуры и под действием

собственной массы снег оседает и плотность его повышается. Кроме того,

6

в результате внутренних процессов снег, прележавший- некоторое

время на дороге, превращается в твердую трудноразделимую

массу. При плотности не менее 0,5 г/см3 и прочности 5—6 кгс/см2

проезд автомобилей по уплотненному снегу становится возможным.

Если уплотнение снега происходило без надлежащего

выравнивания, поверхность дороги покрывается снежными ухабами, а

движение автомобилей по ней возможно лишь с малой скоростью

вследствие сильной тряски.

Образование ледяных отложений на поверхности дороги

создает для автомобильного движения не меньшие трудности. При

гололедице и других видах обледенения дорога становится скользкой,

возрастает длина тормозного пути и увеличивается опасность

заноса автомобилей вследствие уменьшения коэффициента сцепления

шин с дорогой.

По данным А. П. Васильева, число дорожно-транспортных

происшествий на скользких покрытиях в 10—15 раз больше, чем на

сухих шероховатых. Случаев бокового заноса автомобилей на

обледенелых усовершенствованных покрытиях соответственно в 4,5 раз

больше.

Нормальному движению по дорогам мешают речные и

грунтовые наледи. Образующийся на полотне дороги толстый (иногда в

несколько десятков сантиметров) слой льда резко ухудшает

условия проезда, вызывает сильное снижение скорости и нарушает

безопасность движения.

Наледи на водотоках деформируют мосты и трубы, иногда

вызывают полный перерыв проезда.

Воздействие на дороги всех этих природно-климатических

факторов наносит значительный ущерб народному хозяйству.

Снижение скорости движения автомобилей, вызванное образованием

снежных и ледяных отложений на дорогах повышает себестоимость

перевозок в 5—10 раз, а потери вследствие увеличения

себестоимости перевозок при большой интенсивности движения достигают

десятков тысяч рублей на 1 км дороги в сутки.

Замедление или полное прекращение перевозки грузов из-за

снежных заносов или обледенения дорог наносит также ущерб

предприятиям, тяготеющим к дороге, вследствие невозможности вывезти

продукцию или завезти сырье и т. д. Подсчеты показали, что для

дорог с интенсивным движением потери народнохозяйственных

средств, вызванные нарушениями проезда зимой в течение одних

лишь суток, могут быть равны затратам на зимнее содержание

дороги в течение всего зимнего периода.

Под зимним содержанием дорог понимается комплекс

мероприятий, включающий: защиту дорог от снежных заносов; очистку

дорог от снега; борьбу с зимней скользкостью; защиту дорог от

снежных лавин; борьбу с наледями.

Эти мероприятия проводят с целью обеспечения нормального

движения транспортных средств по дорогам в зимнее время и при

хорошей их организации дают большую выгоду народному

хозяйству.

7

Основная калача зимнего сопсожапия обеспечение беспеое-

бойного, безопасного и удобного проезда автомобилей со

скоростями, установленными для данной категории, с одновременным

поддержанием дороги в сохранности и благоустроенном состоянии. При

этом необходимо максимально облегчить, ускорить и удешевить

борьбу со снегом и льдом на дорогах. Первоочередное внимание

должно уделяться предупредительным мерам — недопущению

образования на проезжей части снежных и ледяных отложений или

скорейшему их удалению.

Проезжую часть следует очищать от снега и льда, не допуская

повреждения покрытий снегоочистителями. С дорог, имеющих

усовершенствованные покрытия (цементобетонные, асфальтобетонные

или из битумо- и дегтеминеральных смесей), а также покрытия

переходного типа с поверхностной обработкой, снег необходимо

удалять полностью с оставлением лишь тонкого выравнивающего слоя

на обочинах. С переходных покрытий (щебеночных, гравийных),

не обработанных вяжущими, полностью удалить снег нельзя. По

данным А. П. Васильева, при полной очистке от снега гравийных

и щебеночных покрытий с помощью плужных автомобильных

снегоочистителей, автогрейдеров или бульдозеров за одну зиму с

покрытий удаляется 15—25% материала, а при удалении снега

жесткими щетками сметаются клинец и каменная мелочь, что приводит

к преждевременному разрушению покрытий. Поэтому на

переходных покрытиях и грунтовых дорогах разрешается оставлять

выравнивающий слой снега толщиной 3—5 см.

В районах с устойчивыми отрицательными температурами без

зимних оттепелей или с редкими оттепелями снег иногда не

удаляют, а уплотняют на покрытиях, доводя его плотность до 0,5—

0,6 г/см3 с толщиной уплотненного слоя снега от 15 до 40 см и

более в зависимости от интенсивности движения автомобилей.

Этого делать не следует. В весенний период накопившийся на

покрытии слой снега под действием положительных температур воздуха

и солнечной радиации размягчается и теряет прочность. В

результате дорога становится непроезжей. Удаление уплотненного слоя

снега представляет значительные трудности, и период

искусственно созданной распутицы может затянуться, что приведет к

большим убыткам.

Строительство временных зимних дорог (автозимников) и их

содержание методом уплотнения снега широко практикуется в

северных районах СССР (см. гл. 7). Однако трассы автозимников

проходят вне пределов существующих дорог и пользование ими

носит сезонный характер. Что касается дорог постоянного

пользования (особенно с усовершенствованным покрытием^, то снег с

них необходимо удалять.

Очищать дороги от снега нужно на всю ширину земляного

полотна. Следует поддерживать поверхность дороги в ровном и

обтекаемом для снеговетрового потока состоянии. Снежные валы,

образующиеся при очистке, необходимо полностью удалять или

разравнивать за бровкой земляного полотна. Снегу, убранному за

8

бровку (в надкюветное пространство), надо придавать уклон не

менее 1 :8.

Все это способствует переносу метелевого снега через дорогу без

отложения снега на ней.

Поверхность дороги после очистки должна быть ровной, а при

оставлении небольшого выравнивающего слоя снега (на

переходных покрытиях и грунтовых дорогах) —достаточно плотной, чтобы

не вызывать снижения скорости автомобилей. Колеи, гребенка,

ухабы и другие неровности мешают движению. Кроме того, неровная

поверхность дороги сама по себе может служить причиной

образования снежных заносов, так как метелевый снег, скользящий по

поверхности дороги, откладывается в мельчайших понижениях и

за мельчайшими возвышениями.

В периоды, когда возможно возникновение зимней скользкости,

в первую очередь необходимо следить за состоянием участков с

плохой видимостью, крутыми уклонами и кривыми малого

радиуса, пересечений в одном уровне, участков, проходящих в

населенных пунктах, подходов к искусственным сооружениям и всех

других мест, где может требоваться экстренное торможение. При

возникновении зимней скользкости должны быть приняты меры для

полного удаления ледяного или снежно-ледяного слоя,

вызвавшего скользкость, либо произведена россыпь по обледеневшей

поверхности проезжей части материалов, повышающих коэффициент

сцепления шин с дорогой (см. гл. 4).

На время, пока эти мероприятия не проведены, необходимо

ограничивать скорость движения автомобилей по согласованию с

органами ГАИ.

Большие трудности составляет обеспечение проезда в зимнее

время на лавиноопасных и наледных участках. На лавиноопасных

участках главным требованием является обеспечение безопасности

проезжающих. С этой целью осуществляется ряд инженерных мер,

предотвращающих сход лавин или защищающих от них дорогу. Эти

меры одновременно способствуют и уменьшению снегонакопления

на дороге. Если же инженерные меры противолавинной защиты

по тем или иным причинам не осуществлены, то должен

производиться профилактический спуск лавин с последующей расчисткой

образующихся лавинных завалов.

На лавиноопасных участках дорог необходимо также вести

систематическое наблюдение за состоянием снежного покрова на

склонах и принимать меры по оповещению проезжающих, ограничению

или полному закрытию проезда при возникновении лавинной

опасности.

На участках, где возможно образование наледей, следует

применять устройства, ограждающие земляное полотно и

искусственные сооружения от развивающейся наледи и предусматривающие

ликвидацию или ослабление условий наледеобразования.

Подробное описание комплекса противоналедных мероприятий дано

в гл. 6.

9

2. Факторы, влияющие на состав работ и трудность

зимнего содержания дорог

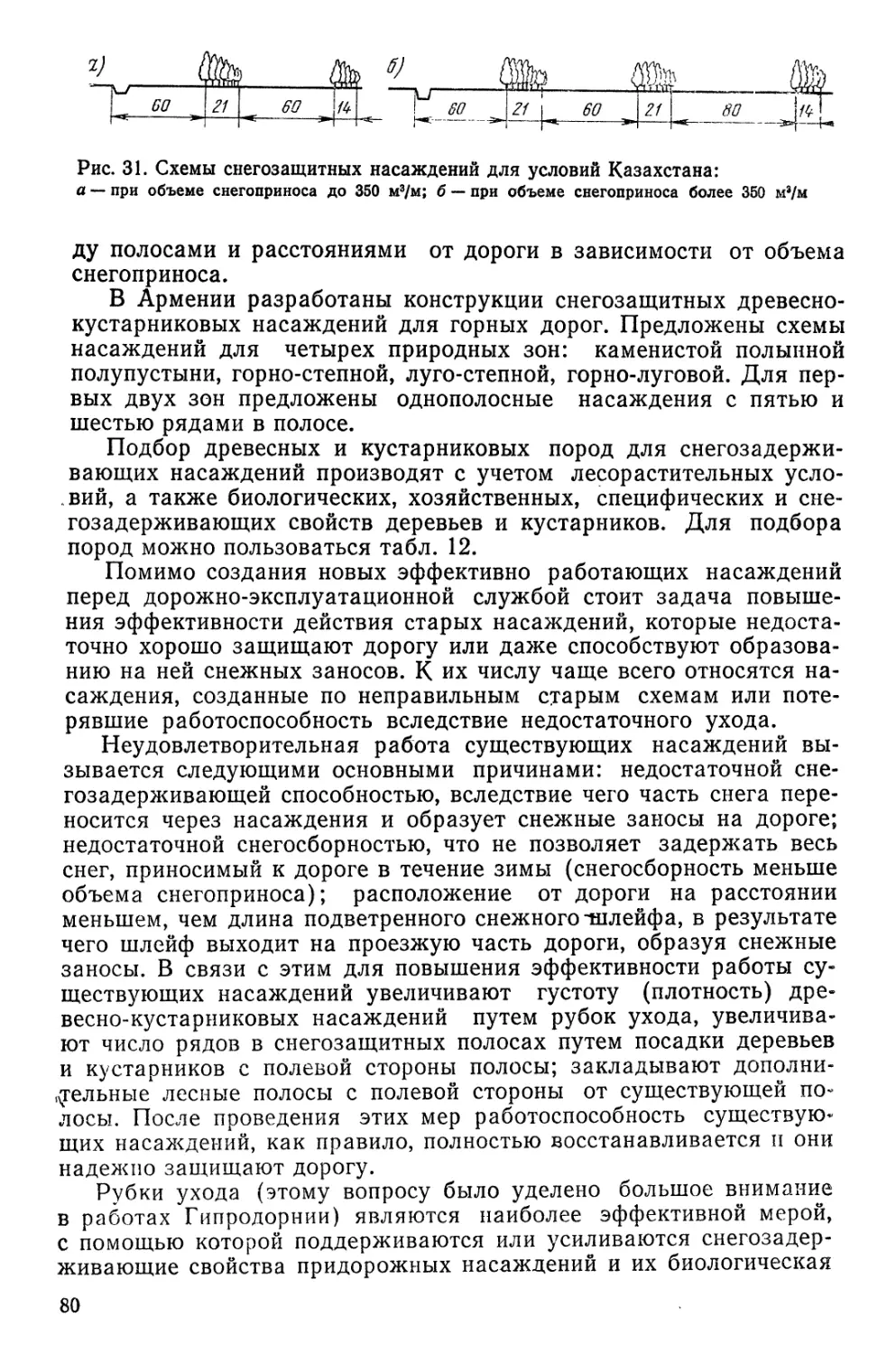

Под трудностью зимнего содержания следует понимать

суммарную характеристику условий, в которых приходится вести борьбу

со снегом и льдом на дорогах, чтобы обеспечить бесперебойный

проезд зимой. От трудности зимнего содержания зависит

потребность в затратах труда, материалов, энерго- и машино-ресурсов,

денежных средств на содержание дорог зимой. В свою очередь,

трудность зимнего содержания зависит от большого количества

факторов, которые можно объединить в три основные группы:

природно-климатические, проектно-строительные, эксплуатационные.

К природно-климатическим факторам относят:

метеорологические, рельеф, растительность.

Метеорологические факторы — это продолжительность периода

зимнего содержания дорог, метелевый режим, ветровой режим,

температурный режим, количество и вид осадков, высота снежного

покрова.

Часть информации об этих факторах содержится в

метеорологических справочниках, часть может быть определена расчетом по

данным гидрометслужбы, а часть определяют путем специальных

измерений.

От продолжительности периода зимнего содержания дорог

зависят общий объем работ, их организация и суммарная величина

материальных и денежных затрат на борьбу со снегом и льдом на

дорогах. В метеорологических справочниках даются сведения о

датах установления и схода устойчивого снежного покрова, которые

можно приближенно считать началом и концом периода зимнего

содержания дорог.

Метелевый режим в существенной мере определяет возможности

образования снежных заносов на дорогах, их объем и характер.

Гидрометеостанции ведут наблюдения за метелями, и по их данным

можно установить общее число часов метелей за зиму, вид и

продолжительность отдельной метели, скорость ветра, длительность

межметелевых промежутков.

От общей продолжительности метелей за зиму и скорости ме-

телевых ветров зависит важнейшая характеристика — объем спе-

гопереноса — общее количество снега, переносимого метелями в

течение зимнего периода в данной местности. Некоторая часть

снега задерживается различными препятствиями (растительность,

неровности рельефа, населенные пункты). Остальная часть,

называемая объемом снегоприноса, поступает к дорогам. Разработаны

различные способы определения объемов снегопереноса и

снегоприноса, которые подробно изложены в гл. 2.

Важно знать максимальную продолжительность одной метели,

а также частоту метелей и длительность межметелевых

промежутков. Большинство работ по снегоборьбе трудно, а порой я

невозможно выполнять во время метели. К таким работам, например,

относится перестановка щитов. Если метели длительные и интен-

ю

сивные, щиты могут быть полностью занесены снегом, преждг i \

их сумеют переставить. Поэтому при выборе типа снегозащиты .

устройств надо учитывать характер метелевого режима в длинен

местности. Частота и продолжительность метелей влияют также n,i

объем и сроки снегоочистительных работ. Чем короче промежутки

между метелями, тем выше должен быть темп работ по уборке

снега с дороги, перестановке щитов, прокладке снегозащитных

траншей и проведению других мероприятий, обеспечивающих

надлежащее состояние дороги к началу новой метели.

От вида метели (низовая, верховая или общая) зависят

степень снегозаносимости дорог и характер работы снегозащитных

устройств (см. гл. 2). Поэтому данные о соотношении различных

видов метелей необходимо учитывать при назначении мероприятий

по снегоборьбе. Например, снег, приносимый низовыми метелями,

почти полностью задерживается достаточно емкими

снегозащитными линиями, тогда как при верховых и общих метелях на дорогу,

огражденную защитой или даже находящуюся в лесу, попадает

много снега, выпадающего из облаков.

Скорость накопления снега на дороге и у защи!*, а также

условия работы рабочих и водителей снегоочистительных машин

зависят от интенсивности метелей. Чем больше интенсивность метелей,

тем чаще приходится совершать проходы снегоочистительными

машинами и переставлять средства снегозащиты. Кроме того, при

интенсивной метели резко ухудшается видимость, что снижает

производительность работ.

Ветровой режим — основной метеорологический фактор,

влияющий на снегозаносимость дорог. При ветрах, дующих вдоль дорог

или под малыми углами к ним, снежные заносы образуются

значительно реже, чем при ветрах, направление которых составляет

с направлением дорог прямой или близкий к нему угол. Ветры,

имеющие высокую скорость, переносят много снега, вызывают

опасность поломки снегозащитных устройств и затрудняют выполнение

работ по снегоборьбе. Подробные сведения о скоростях и

направлениях ветров имеются в региональных справочниках гидромет-

службы.

Температурный реоюим определяет состояние снежного и

ледяного покрова, условия работы машин и водителей. В районах, где

зимой устойчиво держатся отрицательные температуры, снег

обычно бывает сухим и сыпучим. Там, где температура воздуха зимой

часто колеблется, порой приближаясь или поднимаясь выше 0° С,

а затем снижается, достигая низких значений, снег постепенно

становится вязким, влажным, затем твердым смерзшимся и даже

обледенелым. Одновременно изменяются его физико-механические

свойства (плотность, твердость, сопротивление сдвигу и резанию),

что, в свою очередь, отражается на трудности разработки снежных

отложений снегоочистительными машинами.

Колебания температуры могут вызвать превращение снежных

отложений в фирновые и ледяные или привести к их таянию. От

температуры воздуха зависят, кроме того, состояние и толщина ле-

11

дяного покрова на переправах, а также ход наледных процессов

в районах с суровым климатом.

Температурный режим оказывает непосредственное влияние на

машины, используемые для зимнего содержания дорог, и на их

водителей. Низкие зимние температуры отрицательно влияют на

работу тормозной системы, снижают упругость резиновых частей,

ускоряют их износ, вызывают образование льда на ветровых

стеклах и видовых зеркалах и т. д. Работоспособность водителей

машин при низких температурах падает, организм постепенно

охлаждается даже при наличии теплой одежды, снижается выносливость

мышц, повышаются нервное напряжение и утомляемость.

От количества и интенсивности зимних осадков зависят

состояние дорог и условия работы рабочих и машин. Важно также знать

вид осадков, общую толщину слоя, накопившегося на дороге,

интенсивность накопления. Рыхлый слой снега, образующийся при

снегопадах, вызывает снижение скорости автомобилей, а ледяной

слой, возникающий на покрытиях при гололедице, снижает

коэффициент сцепления шин с дорогой и ухудшает безопасность

движения. При большой интенсивности выпадения осадков ухудшается

видимость (иногда до нескольких метров).

Высота снежного покрова влияет на снегозаносимость дорог.

Снежный покров, накопляясь на местности, по которой проложена

дорога, сглаживает неровности рельефа, создавая как бы новый

рельеф. При большой высоте снежного покрова поверхность

дорожного полотна, построенного без учета требования снегоборьбы,

может оказаться ниже прилегающей снежной поверхности. В

данном случае дорога как бы располагается в выемке из снега, что

служит причиной снежных заносов. Чтобы избежать этого,

принимаются меры, изложенные в главах 2 и 3.

Рельеф местности оказывает сильное и разнохарактерное

влияние на трудность зимнего содержания дорог. Возвышенности и

понижения рельефа воздействуют на обтекающий их снеговетровой

поток, вызывая местные изменения направления потока, повышая

или снижая его скорость. Над вершинами возвышенностей

скорости потока значительно выше, чем в понижениях рельефа.

Изменение скорости влияет на изменение насыщенности потока снегом.

С возвышенностей снег сдувается, а в пониженных местах

накапливается, в связи с чем распределение снежного покрова в горной

и холмистой местностях весьма неравномерно. В горах снежные

лавины совершенно меняют условия зимнего содержания дорог и

состав выполняемых работ. На равнинах снежный покров залегает

равномерно, но снег переносится на значительные расстояния, и

метели полностью реализуют свою транспортирующую способность.

Независимо от географического положения дорог высота над

уровнем моря существенно влияет на погодно-климатические

условия, в которых ведется зимнее содержание. Особенности плана

трассы, продольный и поперечный профили дорог в горных

условиях затрудняют снегоборьбу. Большое количество кривых с

малыми радиусами снижает производительность снегоочистительных

12

машин. На крутых поворотах Скорость снегоочистителей

снижается из-за увеличения сопротивление качению колес, движению

гусениц и рабочего органа, а также из-$я необходимости большой

точности управления машинами при ^раниченной видимости

дороги.

Продольный и поперечный профили дороги во многом

определяют условия работы и производительности снегоочистительных

машин. Сопротивление движению снегочисп^ельных машин на

подъеме прямо пропорционально величине продольного уклона.

При больших продольных уклонах работа машин сдвигающего

действия (плужных снегоочистителей) становится

малоэффективной, так как вследствие снижения скорости на крутых подъемах

уменьшается дальность отбрасывания снега и резко падает

производительность машин. На затяжных подъемах при уклонах 60—

70%о и более применение автомобильных плужных

снегоочистителей нецелесообразно.

Поперечники земляного полотна дорог зависят от рельефа

местности, особенно в горах. Выделяются три основных варианта про-

ложения трассы в горных районах: по дну долины или ущелья на

некотором расстоянии от подножия склона, по склону, по

водоразделу. Во всех этих вариантах свои особенности имеют и

поперечный профиль, и технология снегоочистки. В первом случае дорога

обычно идет по насыпи, причем условия снегоочистки сходны с

условиями в равнинной местности — снег можно сдвигать в обе

стороны от дороги и по мере его накопления образуются снежные

валы. На склонах дорога чаще всего проходит в

полувыемке-полунасыпи. Снег целесообразно сдвигать только в одну сторону к

обрывистому спуску. На водоразделах обычно с обеих сторон дороги

имеются крутые обрывы, в сторону которых и можно сбрасывать

снег.

В горах работа снегоочистительных машин затрудняется тем,

что вследствие меньшей плотности воздуха резко снижается

мощность двигателей из-за ухудшения наполнения цилиндров горючей

смесью. Работа водителей машин на горных дорогах осложняется

недостаточным содержанием кислорода в воздухе, что снижает

работоспособность и вызывает другие отрицательные последствия.

Растительность, как правило, является фактором,

уменьшающим трудность снегоборьбы. Деревья и кустарники тормозят

воздушный поток, гасят его скорость и препятствуют переносу снега.

В местности, покрытой сплошным массивом леса, переноса снега

вообще не происходит. Даже если местность покрыта отдельными

рощами и дубравами, перенос снега может быть интенсивным, но

не настолько, как на безлесной равнине. Мелкий кустарник

задерживает снег, пока не отработается, а затем перенос снега

происходит беспрепятственно.

Растительность препятствует не только переносу снега ветром,

но и сползанию его с крутых горных склонов под действием силы

тяжести. Поэтому облесение склонов является одним из способов

защиты дорог от лавин.

13

Помимо природно-климатических факторов, трудность зимнего

содержания зависит также и oj того, как построена и

эксплуатируется дорога. Например, в горных условиях на правильно

запроектированных участках дорога нередко бывает так хорошо защищена

от ветра прилегающими возвышенностями, что совсем не страдает

от заносов, а на неправильно запроектированных участках ветер

может выносить из ущелий на дорогу большие массы снега.

Неудачный выбор поперечного профиля также может привести к

тому, что на дороге будут постоянно образовываться снежные

заносы. Поэтому потребность в затратах труда, материальных ресурсах

и денежных средствах на зимнее содержание в период

эксплуатации дороги в значительной мерезависит от правильности решений^

принятых при ее проектировании. Организация и технология работ

по зимнему содержанию дорог должны быть глубоко

продуманными. Известны многочисленные случаи, когда неудачное

расположение щитов или снегозащитных насаждений, а также неправильные

способы снегоочистки способствовали образованию на хорошо

запроектированных дорогах снежных заносов.

3. Условия зимнего содержания дорог в разных районах

Роль каждого из факторов, определяющих трудность зимнего

содержания дорог, зависит от географических особенностей разных

районов СССР.

Продолжительность периода зимнего содержания дорог

изменяется на территории СССР следующим образом. Наименьшую

продолжительность этот период имеет в южных и юго-западных:

районах страны. На крайнем юге (в Туркмении и на

юго-восточном побережье Каспийского моря) снег не выпадает совсем или

удерживается 3—4 сут., а затем тает. По мере продвижения с юга

на север продолжительность зимнего периода быстро возрастает^

причем на востоке значительно больше, чем на западе. На

Крайнем Севере, в арктических районах СССР продолжительность

периода достигает 10—11 мес. Большое влияние на

продолжительность зимы оказывает также высота над уровнем моря. В

местности с горным рельефом она возрастает по мере подъема из долин

к высокогорным районам. Например, на территории Большого

Кавказа устойчивый снежный покров держится: в Сванетин 5 мес на

высоте 1000 м над уровнем моря и 9 мес на высоте 2800 м; в

бассейне р. Ингури — 4 мес на высоте 1000 м и 7 мес на высоте

2200 м. Выше границы вечных снегов продолжительность периода

составляет 12 мес. В западной части Большого Кавказа эта

граница проходит на высоте 2800—3400 м и, постепенно повышаясь по

направлению к востоку, достигает на Центральном Кавказе 3500—

4000 м. При этом устойчивое сохранение снежного покрова в

высокогорной местности зависит не только от высоты над уровнем

моря, но и от особенностей циркуляции атмосферы и связанного с

этим выпадения твердых осадков.

14

Высота снежного покрова ^ территории СССР неравномерна.

Она зависит от сочетания ряда факторов, главные из которых:

количество выпадающих зимой твердых осадков, продолжительность

зимы и плотность снега. Г. Д. Рихтером выделены на территории

СССР шесть зон с максимальными \реднедекадными высотами

снежного покрова от 10 до 70 см [21].

Наибольшей высоты снежный покров достигает: на западных

склонах Северного Урала и его западных предгорьях — до 120 см;

на западных склонах Средне-Сибирского нагорья — до 140 см; в

низовьях Амура, на Сахалине и Камчатке — до 200. см (СНиП

II-A.6-72).

Г. Д. Рихтер указывает также на необходимость выделения

горных районов, где высота снежного покрова зависит от

географического положения гор, высоты над уровнем моря, характера

склонов и вершин, экспозиции хребтов по отношению к ветрам и

других условий.

Метелевый и ветровой режимы в различных районах СССР, как

правило, связаны между собой: чем выше скорости ветров, тем

интенсивнее метели в данной местности. Поэтому в районах с

значительной интенсивностью метелевой деятельности и ветры имеют

^большую скорость. Однако для развития метели, помимо

соответствующей скорости ветра, необходимы наличие материала, которое

может участвовать в переносе, и открытая местность (см. гл. 2).

В связи с этим наиболее интенсивная метелевая деятельность

наблюдается в тундровых районах Заполярья, степных районах

европейской и азиатской части СССР, на побережьях северных и

восточных морей, граничащих с океанами, где ветры зимой

приносят большое количество снега. В таких районах объемы

снегопереноса достигают значительной величины. Самые большие объемы

снегопереноса, превышающие 1500 м3/м, наблюдаются на Таймыре

и побережье Карского моря, а затем в южной части Западной

Сибири и Казахстана (более 1000 м3/м). К районам с небольшими

объемами снегопереноса относятся Прибалтика, Белоруссия и

прилегающая к ней часть Украины, центральная часть Сибирского

плоскогорья, Забайкалье, низменная часть Приамурья и

Биробиджан.

На условия зимнего содержания дорог влияет и температурный

режим зимы. Для южных и юго-западных районов страны

характерен неустойчивый температурный режим с частым переходом

через 0°С, зимней скользкостью, изменением физико-механических

свойств снежных отложений, их обледенением. Для Сибири и

северных районов Дальнего Востока характерны устойчивые

отрицательные температуры, достигающие в Якутии и Магаданской обл.

очень низких значений, при которых осложняются условия труда

рабочих и эксплуатация машин.

Борьба с гололедицей в районах с неустойчивыми зимними

температурами требует нередко больше денежных средств, чем

борьба со снежными заносами. В районах с суровыми зимними

условиями обледенение дорог преимущественно проявляется в виде на-

15

ледей — мощных скоплений льда у искусственных сооружений и на

дорожном полотне.

Зависимость зимнего содержания дорог от

природно-климатических факторов побудила ряд специалистов и организаций

заняться разработкой районирования территории СССР по условиям

зимнего содержания. Цель такого районирования — обоснование

планирования денежных и материальных средств для зимнего

содержания, помощь проектным и эксплуатационным организациям в

разработке мер по уменьшению заносимости и защиты от снежных

заносов дорог, прокладываемых в различных районах страны и т. д.

Основные работы в этом направлении были выполнены Союздор-

нии, а также Усть-Каменогорским строительно-дорожным

институтом (УКСДИ).

В качестве основного признака районирования был принят

объем снега, приносимого к дорогам, так как он интегрально

учитывает влияние на условия снегоборьбы метелевого, ветрового и

температурного режимов зимы. Дополнительно учитывалось

влияние рельефа местности, растительности, количества снежных

осадков за зиму, высоты снежного покрова и некоторых других

факторов. В результате указанных работ территория СССР разбита на

следующие семь зон различной трудности снегоборьбы на

автомобильных дорогах 1.

1-я зона — районы периодической снегоборьбы: Молдавская

ССР; части территории РСФСР, УССР, Грузинской и

Азербайджанской ССР, расположенные в прибрежной полосе Черного и

Каспийского морей; Узбекская ССР (кроме перевальных участков

дорог, расположенных в горной местности); южные трети

территорий Мангышлакской и Чимкентской областей Казахстана.

Снегоборьба носит периодический характер. В течение

большинства зим снежный покров практически отсутствует. В

отдельные дни зимой наблюдается гололедица. Продолжительность

периода, в течение которого может выпадать снег, составляет от Ш

до 60 сут. Средняя температура воздуха в наиболее холодный

период колеблется от небольших плюсовых температур до —8° С.

Количество твердых осадков за зиму составляет 20—40 мм. В

обычные зимы выпадающий снег вскоре тает, зимнее содержание в этих

районах ограничивается борьбой с зимней скользкостью.

На некоторой части территории этих районов периодически

(через 5—6 лет) наблюдаются сильные верховые метели,

вызывающие снежные заносы. Продолжительность заносоопасных периодов-

не превышает нескольких суток. Максимальный объем снега,

приносимого к дорогам в обычные зимы, составляет 10—15 м3/м, а в

особо снежные — до 40—50 м3/м.

2-я зона — районы легкой снегоборьбы: Калининградская обл.,

южная часть Калмыцкой АССР, Краснодарский и Ставропольский

1 В приводимом варианте районирования учтены также рекомендации

А. А. Кунгурцева по районированию территории Казахстана по условиям

снегоборьбы [15].

16

края, Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Чечено-Ингушская к

Северо-Осетинская АССР (кроме4^торных перевальных участков),

южные части Астраханской и Ростовской областей, Читинская и

Амурская области, юго-западная частьчХабаровского края,

юго-запад УССР, западные области БССР и Литовской ССР, Киргизская,

Таджикская, Грузинская, Армянская и - Азербайджанская ССР

(кроме горных перевальных участков и прибрежной полосы

Черного и Каспийского морей).

Продолжительность периода со снежным покровом составляет

40—100 сут. Количество твердых осадков зимой — от 45 до 115 мм.

Температура воздуха: средняя в наиболее холодный период от —2

до —20° С, а при кратковременных понижениях в отдельных

районах абсолютный минимум достигает — 36° С. Высота снежного

покрова (средняя из наибольших высот на зиму) равна 15—25 см.

Скорость ветра: наблюдаемая 1 раз в год —от 16 до 20 м/с, а 1 раз

в 10 лет — от 23 до 36 м/с. Объемы снега, приносимого к дорогам,

в большинстве случаев не превышают 25 м3/м и только в

отдельных случаях доходят до 40—50 м3/м. В обычные зимы приходится

удалять снежные отложения, имеющие небольшую толщину (10—

15 см).

Снежные заносы большой толщины образуются редко, на

участках небольшого протяжения и наблюдаются лишь в

наиболее снежные зимы.

3-я зона — районы со средней трудностью снегоборъбы:

Карельская АССР, Ленинградская, Псковская, Новгородская,

Костромская, Вологодская, Смоленская, Брянская, Калининская,

Ярославская, Владимирская, Московская, Ивановская, Кировская,

Пермская, Волгоградская, Томская, Свердловская, Иркутская,

Челябинская, Курганская области, Удмуртская АССР, Тюменская обл.

(кроме Ямало-Ненецкого автономного округа), северные части

Омской, Ростовской, Астраханской, Горьковской и Калужской

областей, северная часть Калмыцкой АССР, Хабаровский край

(кроме юго-западной части), Тувинская и Бурятская АССР, Якутская

АССР (кроме части за Полярным кругом), Приморский край и

Красноярский край (кроме его юго-западной части и Таймырского

автономного округа). К этой же зоне относятся: Эстонская и

Латвийская ССР, восточные области Литовской и Белорусской ССР,

Украинская ССР (кроме территории, отнесенной к 1-й и 2-й зонам),

лесистые районы Павлодарской, Семипалатинской и

Восточно-Казахстанской областей Казахстана.

Период с устойчивым снежным покровом длится от 100 до 180

дней. Средняя температура воздуха в наиболее холодный период —

от —9 дсХ —30° С при абсолютном минимуме от —32 до —53° С.

Количество твердых осадков зимой — от 50 до 200 мм. Средняя из

наибольших высот снежного покрова за зиму — от 23 до 70 см.

Максимальные скорости ветра, наблюдающиеся 1 раз в году,—

18—27 м/с, а 1 раз в 10 лет — 22—34 м/с. Объем снегоприноса, как

правило, не превышает 75 м3/м и лишь в отдельных пунктах

доходит до 100 м3/м и более. Снежные заносы образуются системати-

- '::i ,; ft' 17

• ."■■•■■ •.. ..•;.:•.-?|

чески, но обычно имеют небольшие толщину и протяженность.

Отложения большой толщины (бодее 1,0—1,5 м) наблюдаются редко.

В некоторых районах на дорогах образуются наледи.

4-я зона — районы трудной снегоборьбы: центральная часть

Архангельской обл., Новосибирская, Саратовская, Ульяновская,

Воронежская, Кемеровская, Тульская, Орловская, Курская,

Белгородская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская, Пензенская области,

Мордовская, Татарская, Марийская, Чувашская и Башкирская АССР,

южные части Горьковской, Омской, Калужской и Мурманской

областей, юго-западная часть Красноярского края, Горно-Алтайская

автономная область, центральная часть Коми АССР,

юго-западная часть Магаданской обл., южная часть заполярной территории

Якутской АССР, основная часть территории Казахской ССР,

кроме областей, отнесенных к 1, 3, 5 и 6-й зонам.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом

составляет от 100 до 180 сут. Температура воздуха: средняя в

наиболее холодный период от —16 до —34° С, а абсолютный минимум

ют —40 до —60° С. Количество твердых осадков за зиму — от 115

до 205 мм. Средняя из наибольших высот снежного покрова — от

30 до 74 см. Скорость ветров при метелях до 30—32 м/с. Зимой

наблюдаются интенсивные метели. Снежные заносы

систематически образуются на дорогах и часто имеют большую толщину и

плотность. Метели переносят большие количества снега. Объемы снега,

приносимого к дорогам, достигают 250, а в отдельных районах

400 м3/м. В ряде районов зоны приходится вести борьбу с

наледями.

5-я зона — районы очень трудной снегоборьбы: Куйбышевская

и Оренбургская области, Алтайский край (кроме Горно-Алтайской

автономной области), центральная часть Магаданской обл.,

северные районы Мурманской и Архангельской областей, северная часть

Коми АССР, Камчатская обл. (кроме Корякского автономного

округа и побережья Камчатского полуострова), центральная часть

заполярной территории Якутской АССР, южная часть

Ямало-Ненецкого автономного округа, часть северо-востока Актюб^нской

обл., Тургайская обл. (кроме районов, отнесенных к 6-й зоне),

южная часть Целиноградской обл., часть северо-запада

Карагандинской обл.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом

от 140 до 205 сут. Средняя температура воздуха в наиболее

холодный период от —16 до —23° С при абсолютном минимуме от —34

до —50° С. Количество твердых осадков за зиму на основной части

зоны составляет от 75 до 150, а на Камчатке 450—680 мм. Средняя

из наибольших высот снежного покрова составляет от 28 до 116 см

при абсолютном максимуме на юго-восточном побережье

Камчатки 200 см. Скорость ветра средняя из наибольших возможных:

1 раз в году— 19—40 м/с, а 1 раз в 10 лет — 23—49 м/с. Ветры

переносят очень много снега, и объемы снегоприноса к дорогам

достигают 400—600 м3/м. Отложения от интенсивных снегопадов и

снежные заносы большой толщины систематически образуются на

18

участках большой протяженности В ряде районов зоны на дорогах

появляются наледи.

6-я зона— районы особенно трудной снегоборьбы: Корякский,

Ненецкий и Таймырский автономные округа, северная часть

Ямало-Ненецкого автономного округа, северная часть заполярной

территории Якутской АССР, побережье Чукотского автономного

округа в пределах Восточно-Сибирского, Чукотского4^ Берингова морей,,

часть районов Целиноградской, Тургайской и Карагандинской

областей, Сахалинская обл.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом

составляет от 165 до 260 сут (в отдельных местах зоны до 300 сут

в году). Количество твердых осадков составляет 85—195 мм.

Средняя температура воздуха в наиболее холодный период — от —17

до —34° С при минимальных значениях от —47 до —55° С. Средняя

из наибольших значений высоты снежного покрова от 17 до 48 см.

Скорость ветра, возможная 1 раз в году, составляет 25—46 м/с, а

возможная 1 раз в 10 лет достигает 58 м/с. Число дней с метелями

доходит до 125—130 за зиму при продолжительности отдельных

метелей 10 сут и более. Снег обладает большой подвижностью и

метели переносят его в большом количестве, образуя мощные

снежные заносы на дорогах и в населенных пунктах. Объем снегопри-

носа 600—1000 м3/м, а в отдельных местах достигает 1200 м3/м и

более. В некоторых районах зоны приходится вести борьбу с

наледями.

7-я зона — горные районы (перевальные участки горных дорог).

Для таких участков характерна большая продолжительность

периода зимнего содержания дорог, большое количество осадков,

значительная толщина снежных отложений, особый характер ме-

телевых явлений, протекающих при ненасыщенном снеговетровом

потоке, и резкое повышение роли верховых метелей в образовании

снежных заносов. Специфической особенностью зоны является сход

лавин, образующих на дорогах мощные снежные завалы. В связи

с многообразием условий и изменчивостью микроклимата и

рельефа технология работ и применяемые средства зимнего содержания

дорог в горных районах зависят от местных условий.

С учетом данных районирования территории СССР по

трудности снегоборьбы рекомендован примерный комплекс

снегозащитных мероприятий и разработаны укрупненные нормативы

потребности в снегоочистительных машинах для различных зон, кроме

шестой и седьмой. Пользование указанными нормативами

допустимо лишь при укрупненном планировании, если требуется быстро

определить приближенную потребность в снегоочистительных

машинах для какого-либо региона.

Другой вариант районирования по условиям снегоборьбы

предложил А. А. Кунгурцев: территория СССР делится на 17

районов в зависимости от объемов снегоотложений со стороны

господствующих ветров при нормальном их направлении к оси

дороги с краткой характеристикой районов в отношении рельефа и

природных зон [16].

\Ь

Им же сделано районирование территории Казахской ССР по

условиям зимнего содержания дорог. Территория республики была

разделена на 16 районов, а внутри большинства районов — еще на

подрайоны. Главными показателями, положенными в основу

выделения, были: объемы снегопереноса; природные зоны; объемы сне-

гоотложений и число дней с оттепелями и зимними дождями.

Приведены данные о: примерной территории, входящей в районы и

подрайоны; максимальных и исключительных объемах снегоотложений

со стороны господствующих ветров при нормальном их

направлении к оси дороги; возможном числе дней с оттепелями и зимними

дождями; продолжительности периода с температурами ниже 0°С;

числе дней со снежным покровом; средней из наибольших

декадных высот снежного покрова за зиму; возможной

продолжительности метелей; температурах по изотерме января. Рекомендации по

способам защиты дорог от заносов и потребности в

снегоочистительных машинах для выделенных районов и подрайонов не

приводятся [20].

Районированием территории по условиям зимнего содержания

дорог начали заниматься и другие авторы. Опыт показал, что

решить этим путем намечаемые практические задачи можно лишь

приближенно. Приведенный в данной главе перечень факторов,

влияющих на состав работ, характер применяемых средств и

трудность зимнего содержания дорог, многочислен и разнообразен.

Даже на сравнительно небольшой территории, особенно в горных

районах, количественные значения этих факторов могут

существенно различаться. Например, объем снегоприноса сильно меняется

на протяжении одной и той же дороги. Это обстоятельство должно

быть обязательно учтено при детальном проектировании

снегозащиты.

Практическое значение районирования состоит главным

образом в том, что оно дает общее представление о различиях в

условиях зимнего содержания дорог в разных районах СССР. Что

касается проектирования мер и технических средств для зимнего

содержания той или иной конкретной дороги, то данные для такого

проектирования должны быть получены на месте путем изысканий

или взяты из справочников, содержащих более подробные

сведения. Методические основы таких решений излагаются в

дальнейших главах настоящей книги.

Глава 2

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЕРЕНОСА И ОТЛОЖЕНИЯ СНЕГА

4. Основы теории метелей

Метель — чрезвычайно сложное природное явление. Ветровой

поток с включением снега ведет себя иначе, чем чистый ветер, так

как метелевые снежинки влияют на скорость и турбулентность

ветра. В метели участвуют как снег, отложенный на поверхности

земли, так и снег, зародившийся в облаках и еще не достигший

земли. Поведение и закономерности метелей существенно зависят

от рельефа (орографии) местности. Наконец, действие метелей

определяется скоростью ветра, массой поднятого ими снега и

характером движения метелевых снежинок. Поэтому виды метелей

классифицируют по нескольким признакам.

По генетическому признаку, т. е. по признаку происхождения

метелевых снежинок, различают:

верховую метель — снегопад при ветре до приземления

атмосферных снежинок (верховая метель в чистом виде, когда упавшие

снежинки остаются на месте, наблюдается, например, если снег

выпадает при ветре над кустарником и лесом);

низовую метель, т. е. перемещение ветром вдоль земной

поверхности только что упавших и ранее отложенных снежных частиц;

общую метель, т. е. сочетание верховой и низовой метелей.

По признаку рельефа подстилающей поверхности различают

метели на равнинной и слабопересеченной местности, горные метели.

По признаку силы ветра метели классифицируют так: слабые

метели при скоростях ветра Vф менее 10 м/с, измеренных на

обычной высоте (10—11 м) флюгера метеорологических станций;

обычные метели при v$ от 10 до 20 м/с; сильные метели при Уф от 20

до 30 м/с; очень сильные метели при v$ от 30 до 40 м/с;

сверхсильные метели при Vф свыше 40 м/с.

Метели двух последних категорий можно назвать

катастрофическими, так как они сопровождаются огромными заносами и

нередкими разрушениями строений.

По насыщенности снегом различают:

насыщенные метели, когда ветровой поток переносит

количество снега, соответствующее его максимальной транспортирующей

способности;

ненасыщенные метели, когда снега переносится меньше

насыщающего поток максимума.

21

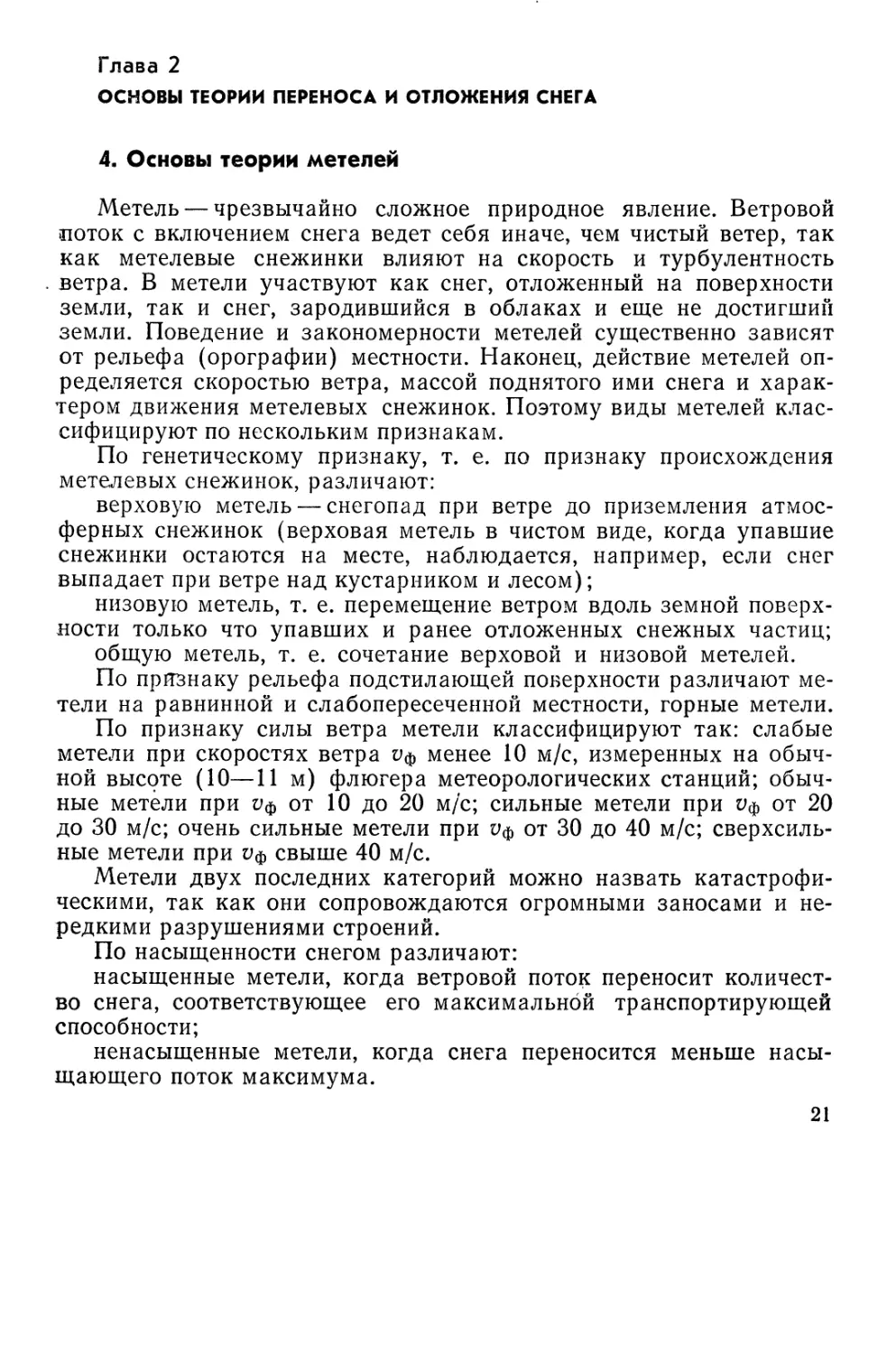

Известны следующие способы

движения метелевых частиц:

падение атмосферных

снежинок при верховой метели;

скольжение и качение вдоль

поверхности снежного покрова

или земли;

прыжки или сальтация, когда

снежинки подскакивают почти

вертикально вверх, а затем

снижаются по отлогой кривой;

витание или диффузия, когда

снежинки, сорванные со

снежного покрова или измельченные при

снегопаде, взвешиваются ветром

и поднимаются высоко над

поверхностью земли.

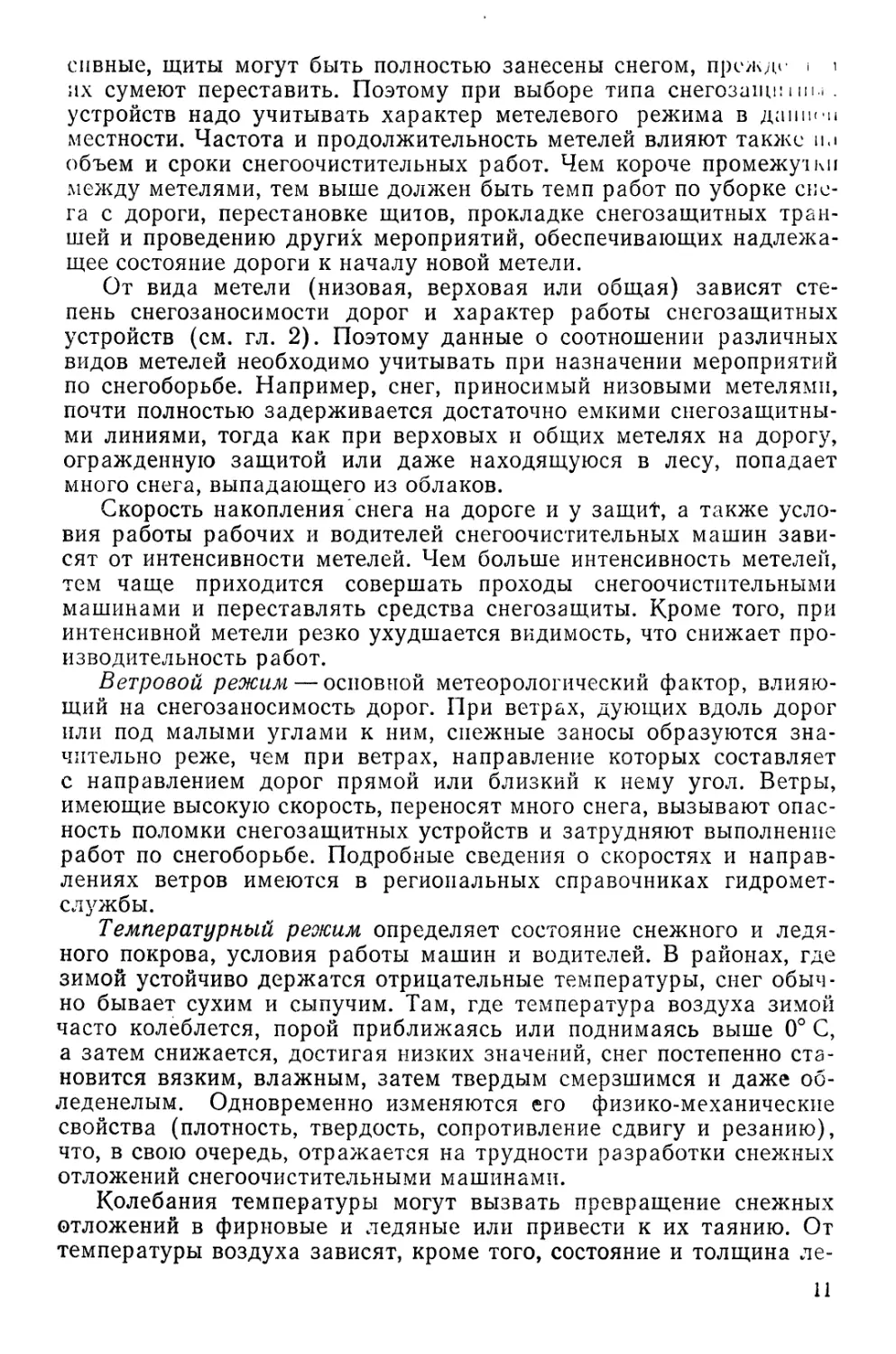

На рис. 2 наглядно показаны

виды метелей, классифицируемые

по генетическому признаку, и соответствующие им способы

движения метелевых частиц. Участвующие в верховой метели

атмосферные снежинки А падают вниз со скоростью w и перемещаются

ветром горизонтально со скоростью и. Равнодействующая скорость

снежинки vc= V w2 + u2. Составляющая и отличается от скорости

ветра v. Толщина слоя верховой метели соответствует расстоянию

от земли до облаков 1—2 км. После падения на землю (сразу или

через некоторое время) снежинки А становятся уже частицами М

снежного покрова и участвуют в низовой метели.

Слой скольжения имеет толщину не более 1 мм. Самая

распространенная форма движения метелевых снежинок — сальтация,

слой которой достигает по высоте 100 см. Движение в виде взвеси,,

когда частицы витают, не падая на поверхность земли,

соответствует приземному слою воздуха, высота которого обычно не

превышает 10 м. Австралийские гляциологи полагают, что его высота

доходит до 300 м.

В общей метели могут проявляться все четыре формы

движения снежинок.

Снежная метель значительно сложнее песчаной бури.

Во-первых, может существовать только «низовая песчаная метель», так

как песок не зарождается в атмосфере. Во-вторых, доля взвеси в

песчаной буре намного выше. Очень мелкие песчаные частицы

(размером до 0,001 мм и менее) способны подниматься вверх на

высоту более 2—3 км, формируя «песчаные облака».

Низовая метель могла бы порождать такие же облака, если .бы

мелкие снежинки быстро не испарялись. Мелкая снежная взвесь

очень недолговечна.

Важнейшей характеристикой метелей является их

горизонтальный удельный твердый расход, равный массе снега, переносимой

за единицу времени через единицу площади вертикальной плоско-

Облака

, 7/7/?//7// '7//7//У//}/// //>/?

»М Поверхность сменного покрова.

Рис. 2. Виды метелей и способы

движения метелевых частиц

22

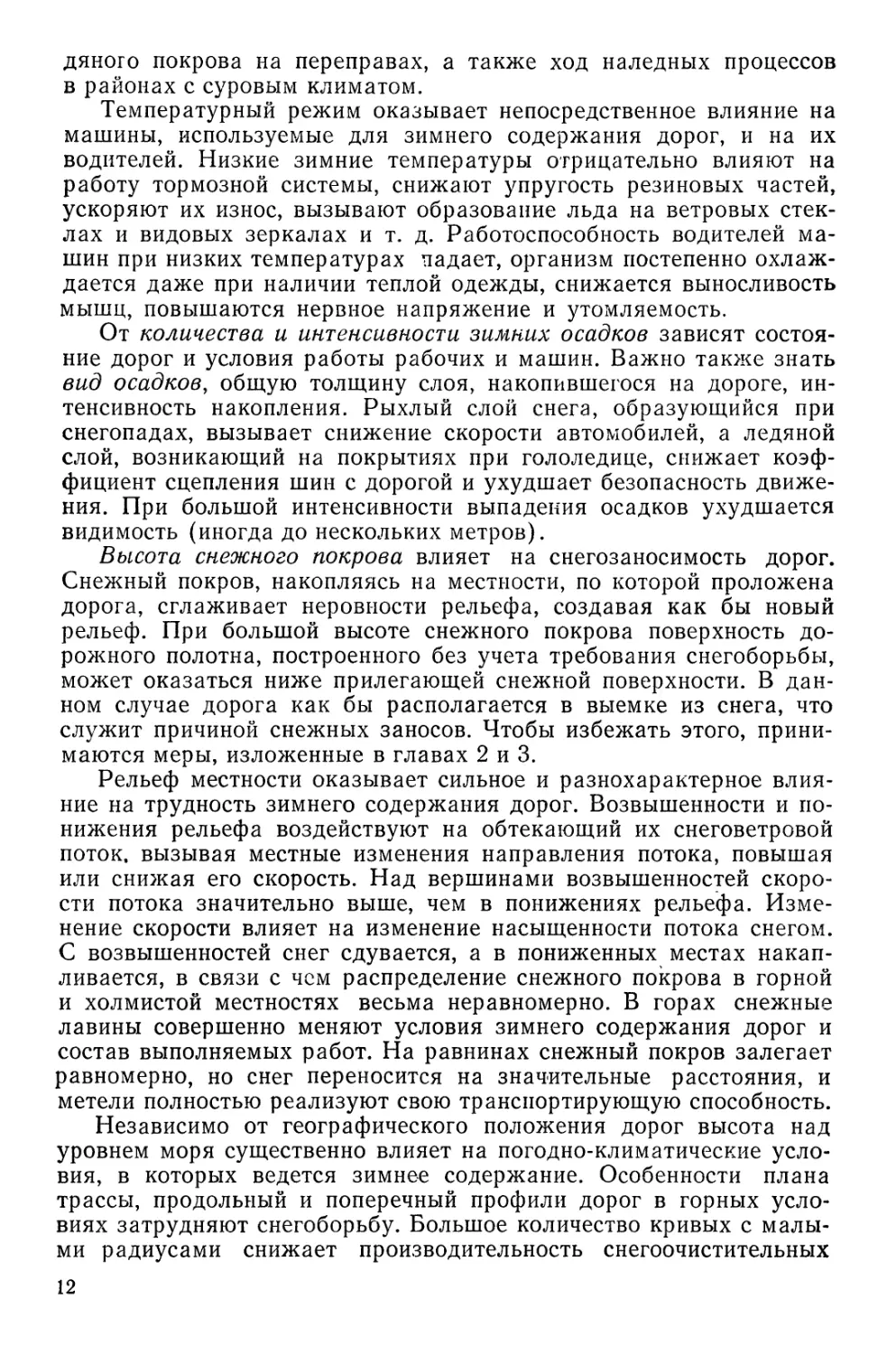

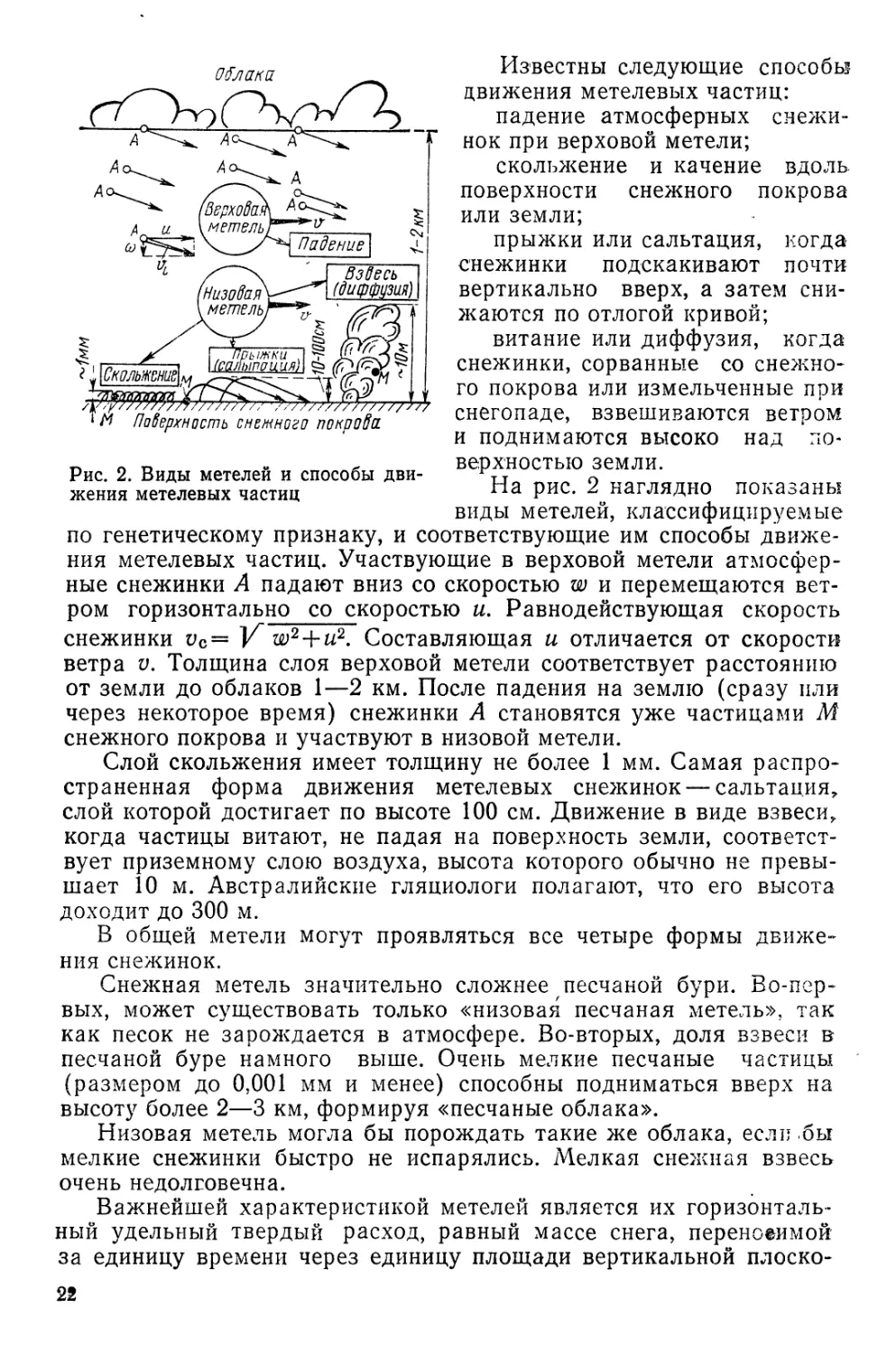

ли oyzy перпендикулярной к направлению ветра (рис. 3).

Применяемая размерность удельного твердого расхода метели qx г/м2 с.

При расчетах снегозаносимости дорог важнее всего знать

общий твердый расход метели, т. е. массу снега, переносимую за

1 с через 1 м фронта метели. Фронтом метели называется

воображаемая линия, проведенная на поверхности земли

перпендикулярно к направлению ветра. Общий твердый расход метели QH

определим интегрированием qx по высоте у до потолка метели Я, т. е.

до ее верхней границы, выше которой воздушный поток чист:

н

<Рн= $4xdy. (О

Удельный твердый расход верховой метели в горизонтальном

направлении х

Чх = У и, (2)

где y — массовая концентрация атмосферного снега в воздухе, г/м3;

и — горизонтальная составляющая скорости снежинок, м/с.

Концентрацию 7 атмосферных снежинок можно найти, зная

интенсивность снегопада Я*у и среднюю скорость осаждения

твердых частиц w. Интенсивность qy есть в сущности твердый расход

через горизонтальную поверхность zox (см. рис. 3):

qy^yw\ v=qy/w. (3)

При наисильнейших снегопадах qy = 3—4 г/м2-с. Скорость падения

атмосферных снежинок в среднем равна 0,25 м/с. Следовательно,

Ттах = 4/0,25 =16 г/м3, т. е. концентрация снежной массы в воздухе

весьма мала.

Если у и w существенно не изменяются, что характерно для

равнин, то прирост снежного покрова равномерен при верховой

метели и снегопаде без ветра, так как скорость осаждения

крупных снежинок w мало зависит от ветра.

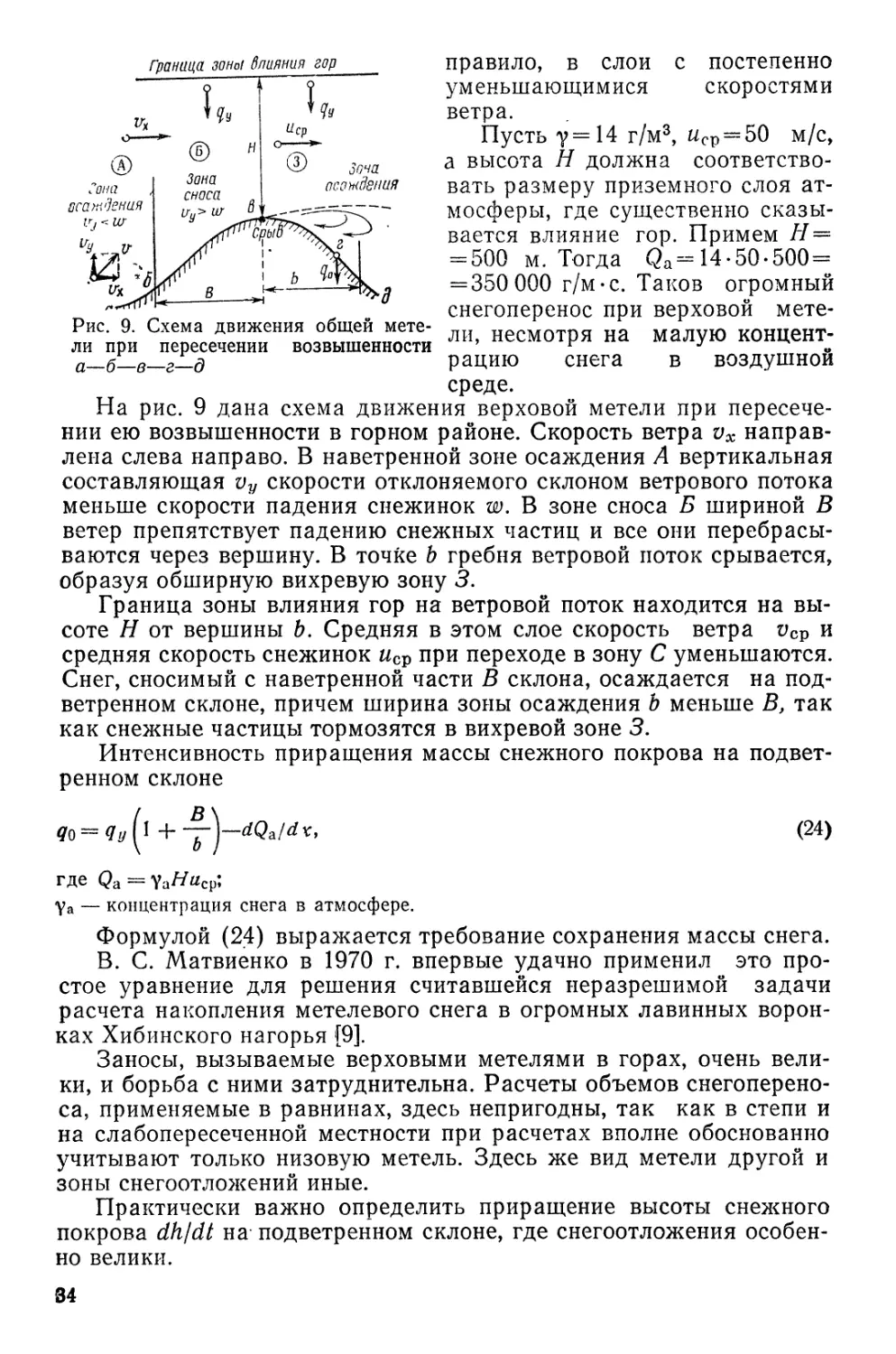

В горах же верховая метель — главный решающий фактор,

регулирующий снегораспределение и образующий заносы на

дорогах. При неровной земной поверхности скорость приземного ветра

сильно изменяется, что влечет за собой изменение и, qx и qy.

Законы низовой метели сложнее. Снежные кристаллы,

упавшие на земную поверхность и ставшие частью снежного покрова,

начинают перемещаться ветром при вполне определенных его

скоростях.

На основании опытов в аэродинамических каналах и полевых

наблюдений установлено, что при рыхлом состоянии снежного

покрова снег начинает смещаться при скорости вет[/а 3—5 м/с, если

она измеряется на высоте 20—50 см. Если же сверху имеется смерз-

* Интенсивность снегопада qv часто выражают в миллиметрах воды в час,

1. е. в миллиметрах толщины водяной пленки, которая образовалась бы при тая-

лии снега.

23

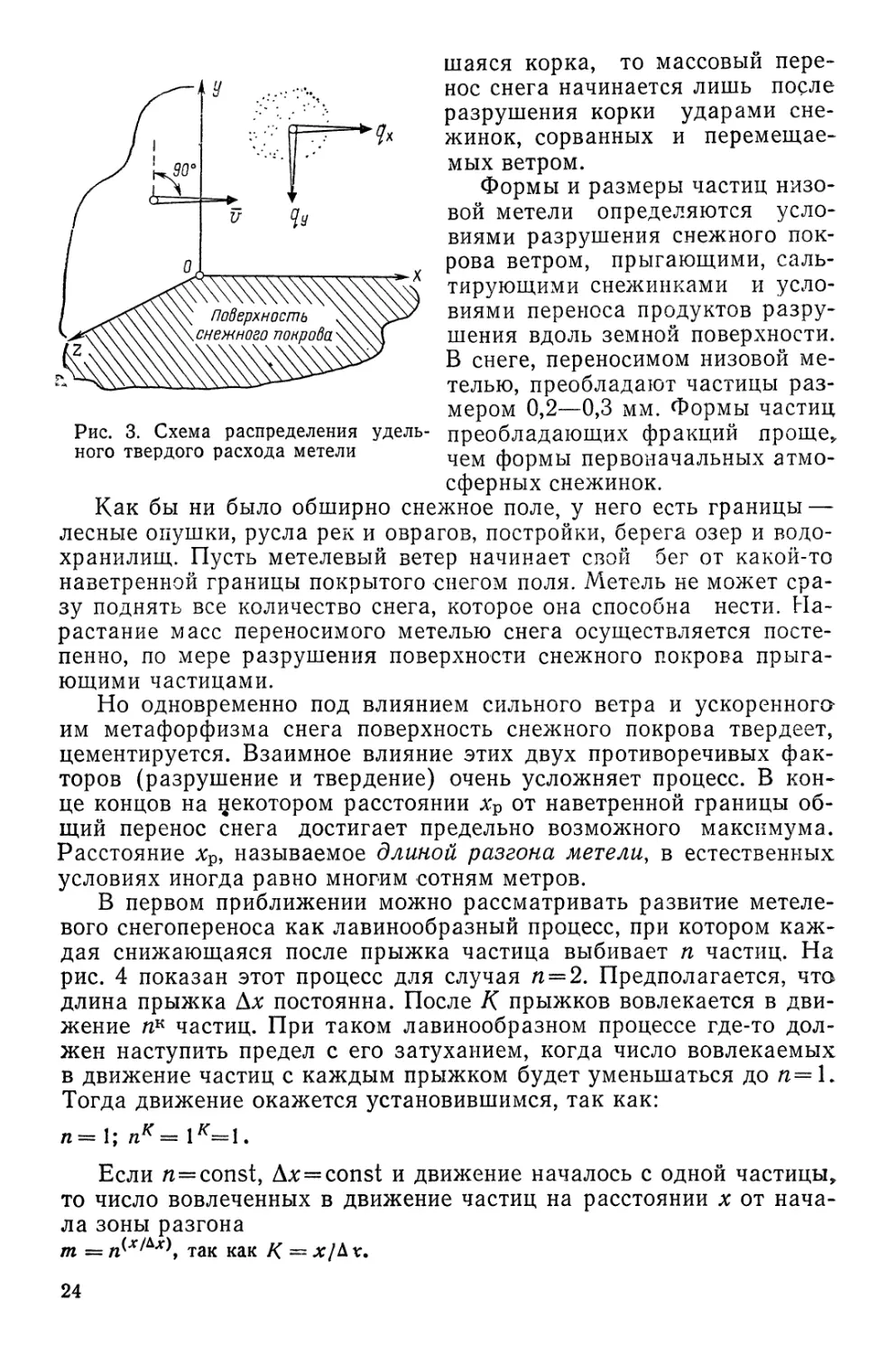

Рис. 3. Схема распределения

удельного твердого расхода метели

шаяся корка, то массовый

перенос снега начинается лишь после

разрушения корки ударами

снежинок, сорванных и

перемещаемых ветром.

Формы и размеры частиц

низовой метели определяются

условиями разрушения снежного

покрова ветром, прыгающими, саль-

тирующими снежинками и

условиями переноса продуктов

разрушения вдоль земной поверхности.

В снеге, переносимом низовой

метелью, преобладают частицы

размером 0,2—0,3 мм. Формы частиц

преобладающих фракций проще,,

чем формы первоначальных

атмосферных снежинок.

Как бы ни было обширно снежное поле, у него есть границы —

лесные опушки, русла рек и оврагов, постройки, берега озер и

водохранилищ. Пусть метелевый ветер начинает свой бег от какой-то

наветренной границы покрытого снегом поля. Метель не может

сразу поднять все количество снега, которое она способна нести.

Нарастание масс переносимого метелью снега осуществляется

постепенно, по мере разрушения поверхности снежного покрова

прыгающими частицами.

Но одновременно под влиянием сильного ветра и ускоренного-

им метафорфизма снега поверхность снежного покрова твердеет,

цементируется. Взаимное влияние этих двух противоречивых

факторов (разрушение и твердение) очень усложняет процесс. В

конце концов на некотором расстоянии xv от наветренной границы

общий перенос снега достигает предельно возможного максимума.

Расстояние #р, называемое длиной разгона метели, в естественных

условиях иногда равно многим сотням метров.

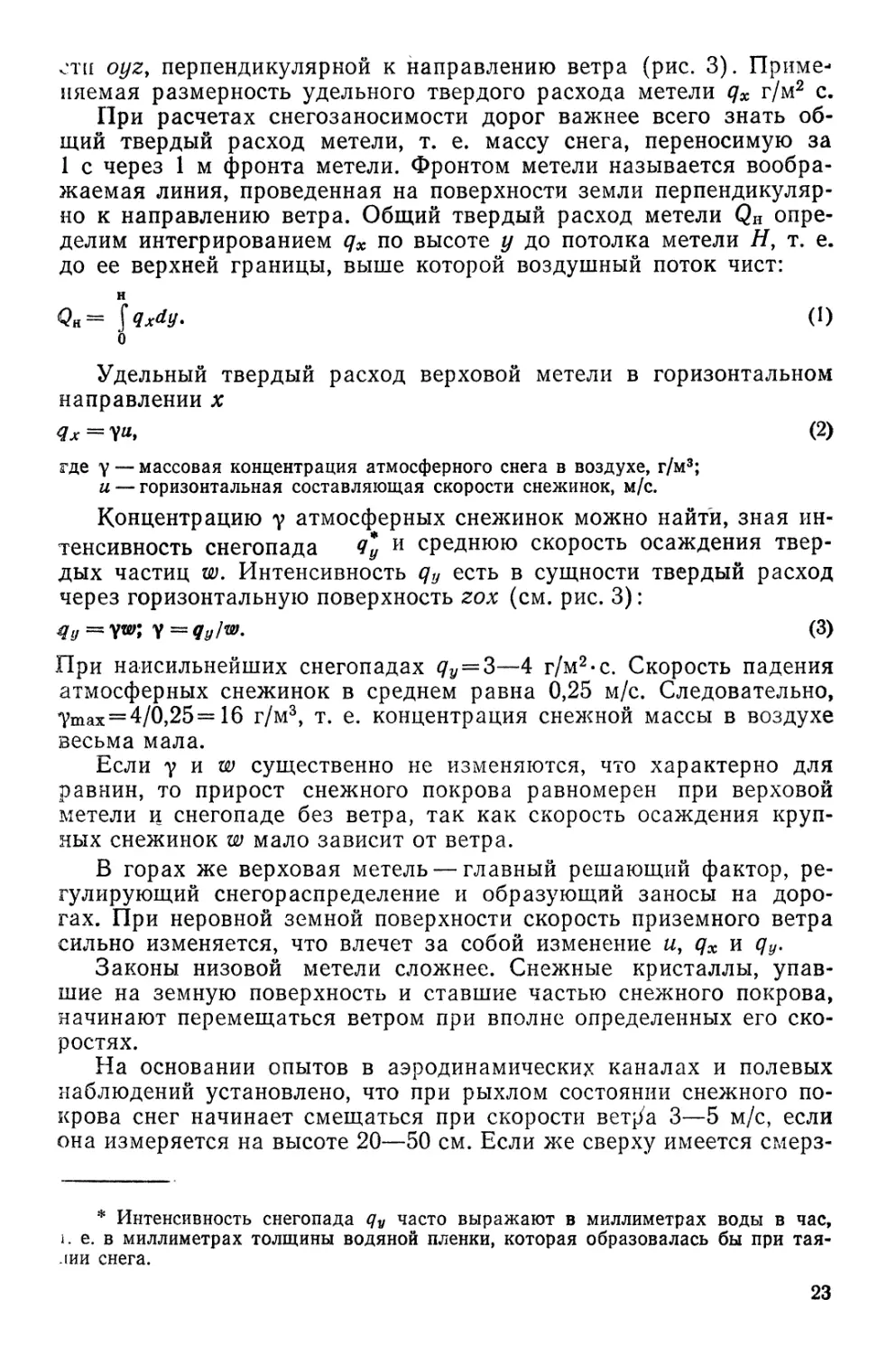

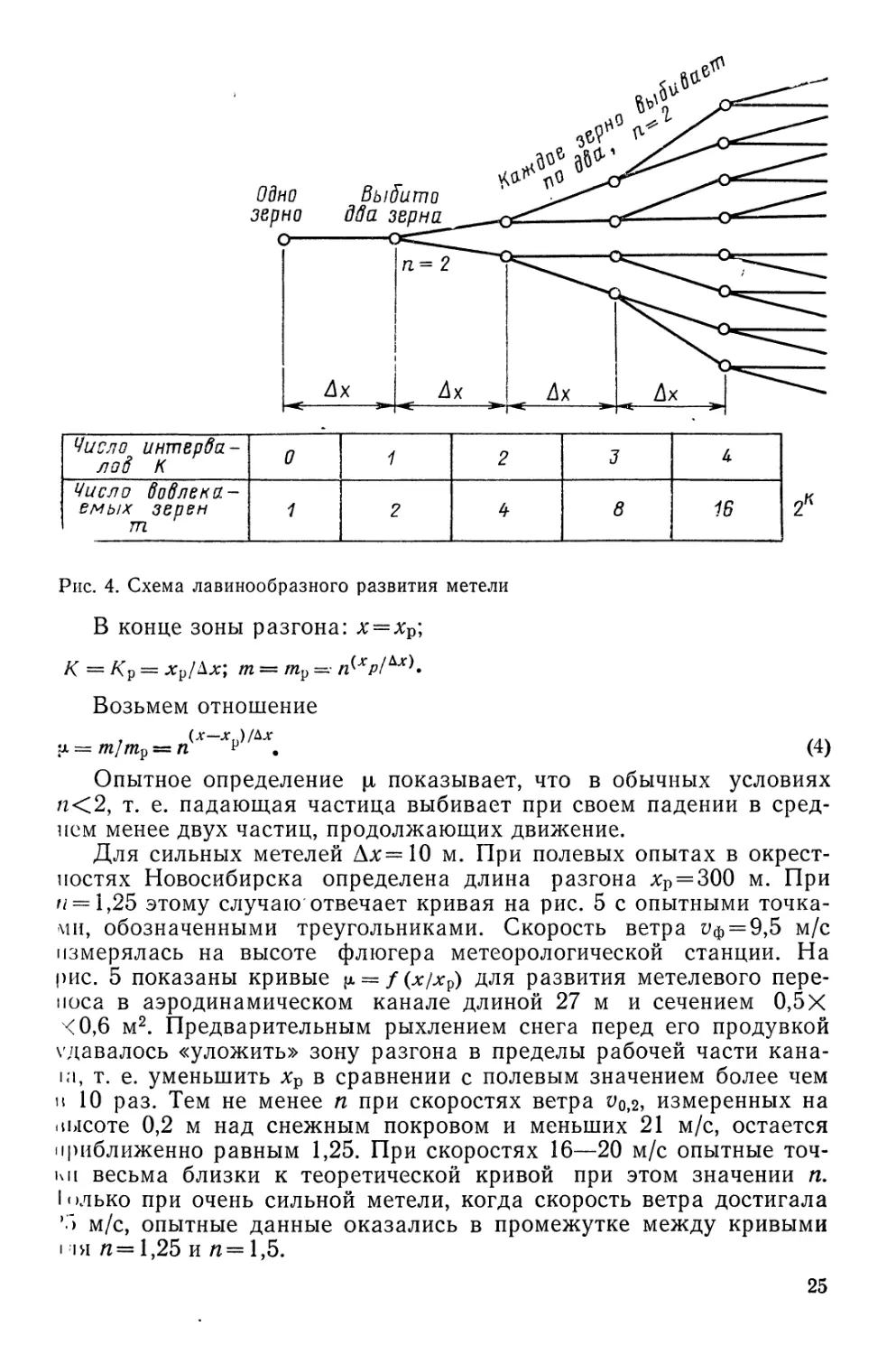

В первом приближении можно рассматривать развитие метеле-

вого снегопереноса как лавинообразный процесс, при котором

каждая снижающаяся после прыжка частица выбивает п частиц. На

рис. 4 показан этот процесс для случая п = 2. Предполагается, чта

длина прыжка Ал: постоянна. После К прыжков вовлекается в

движение пк частиц. При таком лавинообразном процессе где-то

должен наступить предел с его затуханием, когда число вовлекаемых

в движение частиц с каждым прыжком будет уменьшаться до п=1*

Тогда движение окажется установившимся, так как:

/1=1; пК= 1* = 1.

Если n=const, Ax = const и движение началось с одной частицы»

то число вовлеченных в движение частиц на расстоянии х от

начала зоны разгона

m = п^х^х\ так как К = */А v.

24

Число

интервалов К

Число

вовлекаемых зерен

' 777

0

1

1

2

2

4

J

8

4.

16

Рис. 4. Схема лавинообразного развития метели

В конце зоны разгона: x = xv;

AT = /СР = лгр/А.*; т = тр =• nSxplLx)*

Возьмем отношение

(*— * )/Ах

u = m/mp = п р (4)

Опытное определение \х показывает, что в обычных условиях

/г<2, т. е. падающая частица выбивает при своем падении в

среднем менее двух частиц, продолжающих движение.

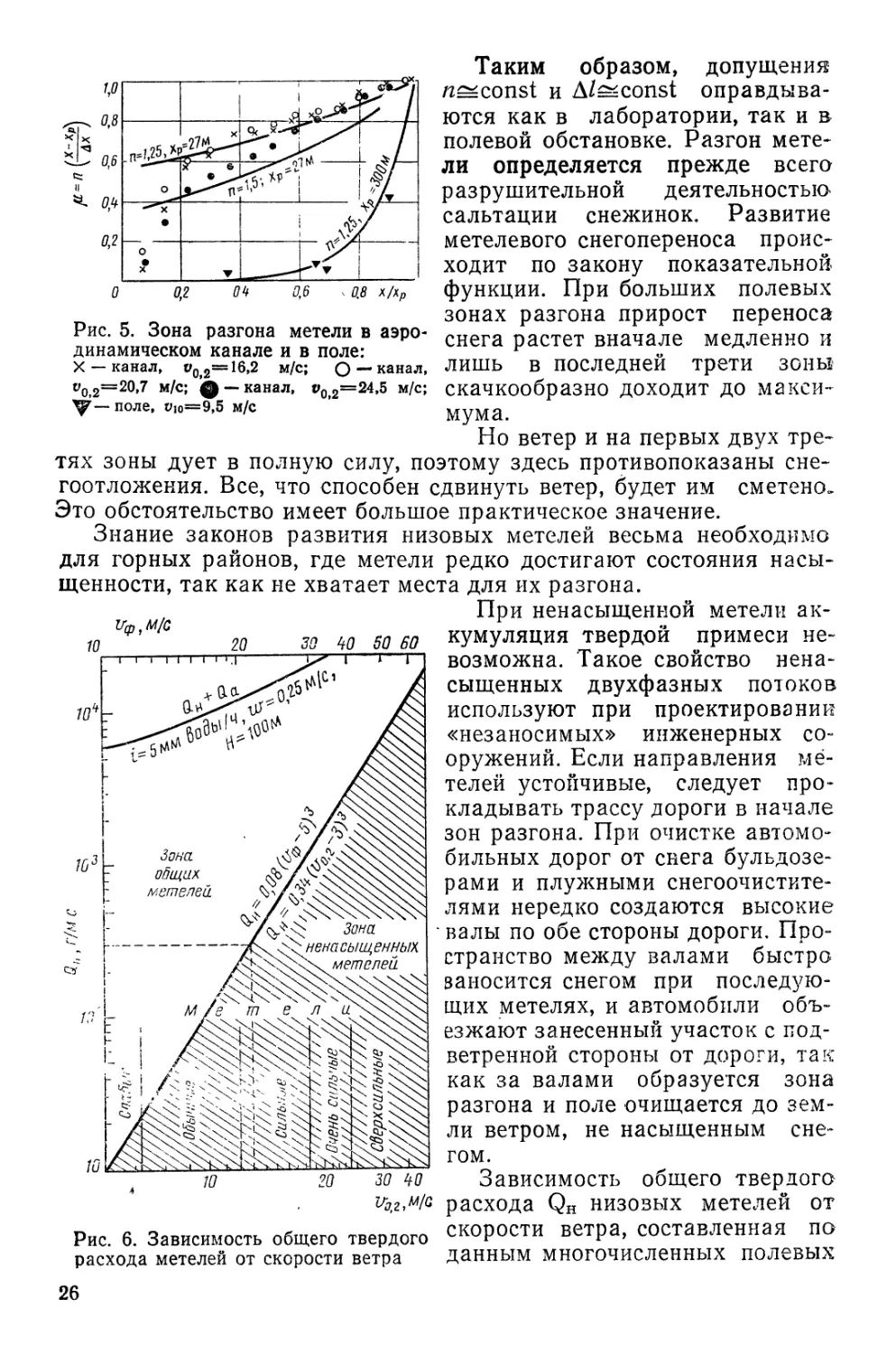

Для сильных метелей Дл;=10 м. При полевых опытах в

окрестностях Новосибирска определена длина разгона #р = 300 м. При

ti = 1,25 этому случаю отвечает кривая на рис. 5 с опытными

точками, обозначенными треугольниками. Скорость ветра Уф = 9,5 м/с

измерялась на высоте флюгера метеорологической станции. На

рис. 5 показаны кривые ^ == / (х/х9) для развития метелевого

переноса в аэродинамическом канале длиной 27 м и сечением 0,5х

4 0,6 м2. Предварительным рыхлением снега перед его продувкой

удавалось «уложить» зону разгона в пределы рабочей части кана-

|л, т. е. уменьшить xv в сравнении с полевым значением более чем

и 10 раз. Тем не менее п при скоростях ветра и0,2, измеренных на

шлсоте 0,2 м над снежным покровом и меньших 21 м/с, остается

приближенно равным 1,25. При скоростях 16—20 м/с опытные

точки весьма близки к теоретической кривой при этом значении п.

1<>лько при очень сильной метели, когда скорость ветра достигала

'.") м/с, опытные данные оказались в промежутке между кривыми

| in я=1,25 и /г=1,5.

25

w

0,8

0,6

^ 0Л

0,2

!и£Ц

о

•

о

1 ' &* 1

1 ,d >&>H> 1

▼

1ГА

i A

-<

1Г

~ /t

w

02

04

0,6

^ 0.5 х/лр

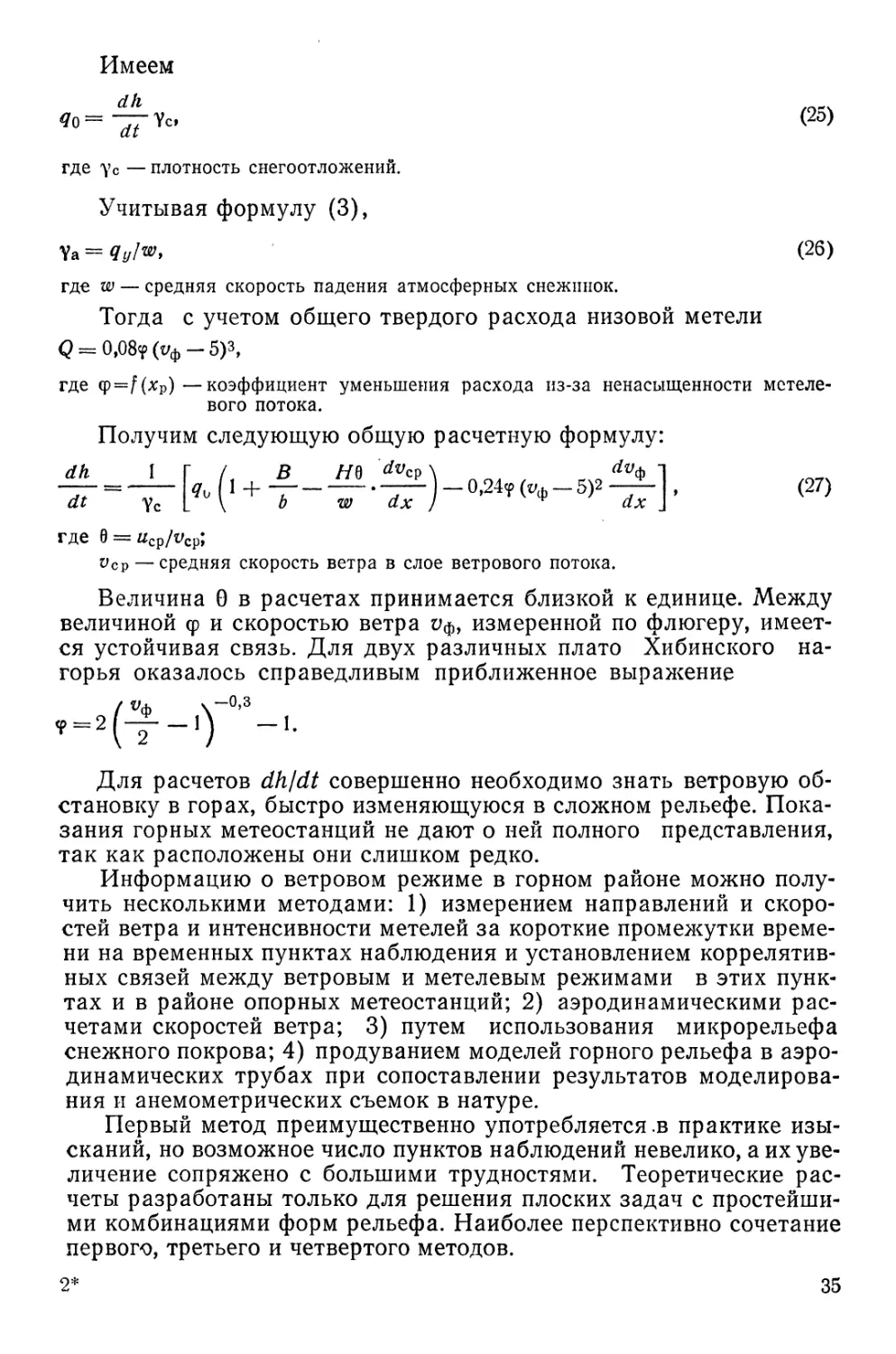

Таким образом, допущения

ft^const и A/~const

оправдываются как в лаборатории, так и б

полевой обстановке. Разгон

метели определяется прежде всего

разрушительной деятельностью

сальтации снежинок. Развитие

метелевого снегопереноса

происходит по закону показательной

функции. При больших полевых

зонах разгона прирост переноса

снега растет вначале медленно и

лишь в последней трети зоны

скачкообразно доходит до

максимума.

Но ветер и на первых двух

третях зоны дует в полную силу, поэтому здесь противопоказаны сне-

гоотложекия. Все, что способен сдвинуть ветер, будет им сметено»

Это обстоятельство имеет большое практическое значение.

Знание законов развития низовых метелей весьма необходимо

для горных районов, где метели редко достигают состояния

насыщенности, так как не хватает места для их разгона.

При ненасыщенной метели ак-

Рис. 5. Зона разгона метели в

аэродинамическом канале и в поле:

Х-канал, и0>2=16,2 м/с; О — канал,

t>02=20,7 м/с; ф —канал, 1>02=24,5 м/с;

^~ поле, аю=9,5 м/с

Уф,М/С

Рис. 6. Зависимость общего твердого

расхода метелей от скорости ветра

кумуляция твердой примеси

невозможна. Такое свойство

ненасыщенных двухфазных потоков

используют при проектировании

«незаносимых» инженерных

сооружений. Если направления

метелей устойчивые, следует

прокладывать трассу дороги в начале

зон разгона. При очистке

автомобильных дорог от снега

бульдозерами и плужными

снегоочистителями нередко создаются высокие

валы по обе стороны дороги.

Пространство между валами быстро

заносится снегом при

последующих метелях, и автомобили

объезжают занесенный участок с

подветренной стороны от дороги, так

как за валами образуется зона

разгона и поле очищается до

земли ветром, не насыщенным

снегом.

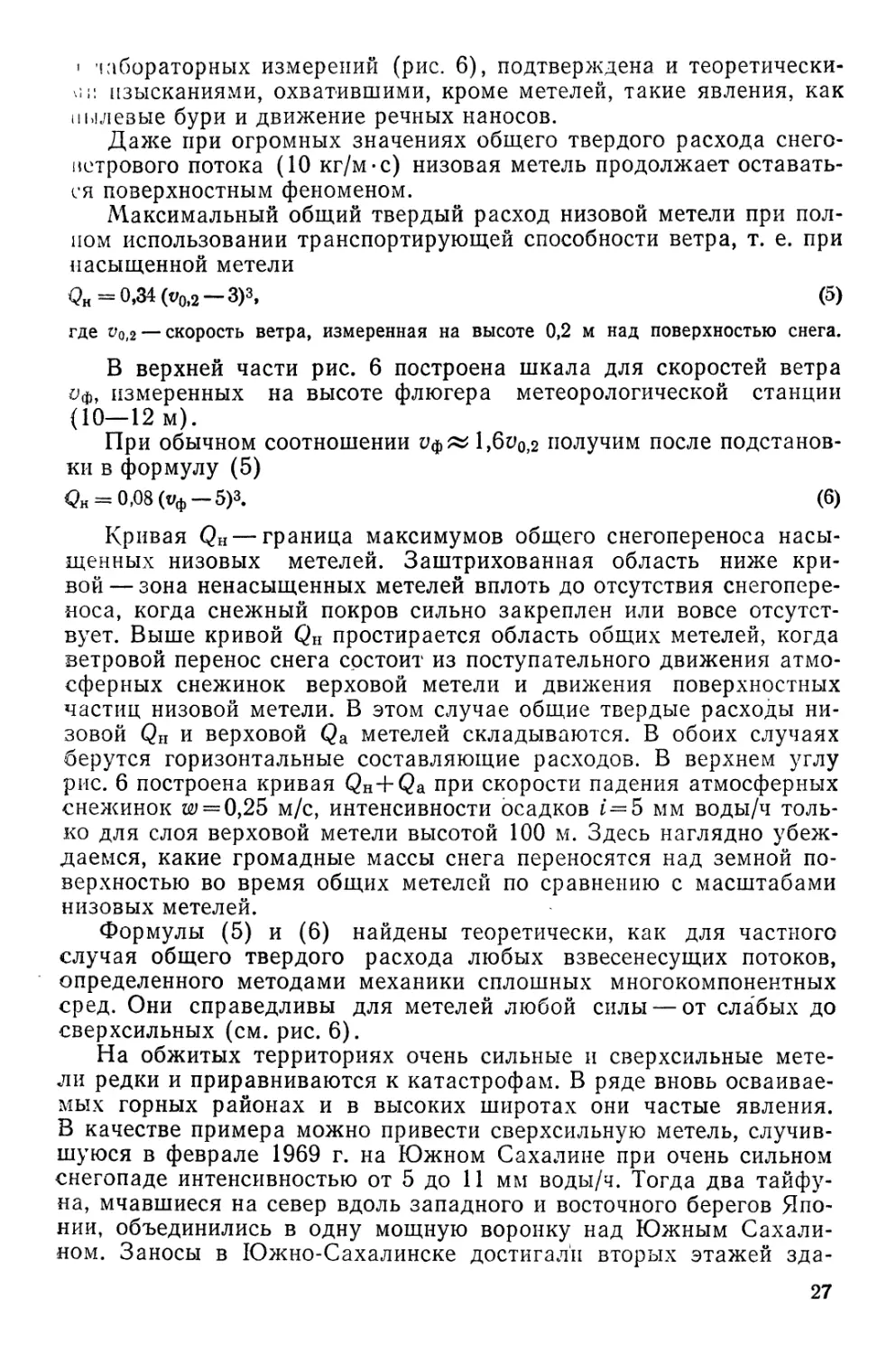

Зависимость общего твердого

Щг*м1& расхода QH низозых метелей от

скорости ветра, составленная па

данным многочисленных полевых

30 40

26

> лабораторных измерений (рис. 6), подтверждена и

теоретическими: изысканиями, охватившими, кроме метелей, такие явления, как

пылевые бури и движение речных наносов.

Даже при огромных значениях общего твердого расхода снего-

петрового потока (10 кг/м-с) низовая метель продолжает

оставаться поверхностным феноменом.

Максимальный общий твердый расход низовой метели при пол-

пом использовании транспортирующей способности ветра, т. е. при

насыщенной метели

QH = 0,34 (1>0,2- 3)з, (5)

где vQi2 — скорость ветра, измеренная на высоте 0,2 м над поверхностью снега.

В верхней части рис. 6 построена шкала для скоростей ветра

с>Ф, измеренных на высоте флюгера метеорологической станции

(10—12 м).

При обычном соотношении иф« 1,6и0,2 получим после

подстановки в формулу (5)

<?н = 0,08 (*ф-5)з. (6)

Кривая QH— граница максимумов общего снегопереноса

насыщенных низовых метелей. Заштрихованная область ниже

кривой — зона ненасыщенных метелей вплоть до отсутствия

снегопереноса, когда снежный покров сильно закреплен или вовсе

отсутствует. Выше кривой Qn простирается область общих метелей, когда

ветровой перенос снега состоит из поступательного движения

атмосферных снежинок верховой метели и движения поверхностных

частиц низовой метели. В этом случае общие твердые расходы

низовой Qu и верховой Qa метелей складываются. В обоих случаях

берутся горизонтальные составляющие расходов. В верхнем углу

рис. 6 построена кривая QH+Qa при скорости падения атмосферных

снежинок до = 0,25 м/с, интенсивности осадков 1 = Ъ мм воды/ч

только для слоя верховой метели высотой 100 м. Здесь наглядно

убеждаемся, какие громадные массы снега переносятся над земной

поверхностью во время общих метелей по сравнению с масштабами

низовых метелей.

Формулы (5) и (6) найдены теоретически, как для частного

случая общего твердого расхода любых взвесенесущих потоков,

определенного методами механики сплошных многокомпонентных

сред. Они справедливы для метелей любой силы — от слабых до

сверхсильных (см. рис. 6).

На обжитых территориях очень сильные и сверхсильные

метели редки и приравниваются к катастрофам. В ряде вновь

осваиваемых горных районах и в высоких широтах они частые явления.

В качестве примера можно привести сверхсильную метель,

случившуюся в феврале 1969 г. на Южном Сахалине при очень сильном

снегопаде интенсивностью от 5 до 11 мм воды/ч. Тогда два

тайфуна, мчавшиеся на север вдоль западного и восточного берегов

Японии, объединились в одну мощную воронку над Южным

Сахалином. Заносы в Южно-Сахалинске достигали вторых этажей зда-

27

(8)

iniii. Многим жильцам пришлось утром, когда ветер «стих» до

20 м/с, пробивать снежные тоннели, чтобы выйти на улицу. По

интенсивности образования сугробов ориентировочная величина QH

достигала 8000 г/м-с, и метель была, по-видимому, насыщенной.

Интенсивность осадков составляла <7У = 4 г/м2с.

Определим длину разгона хр для ровной и гладкой поверхностей

при совпадении снегопада и сильного ветра, сразу сметающего с

подстилающей поверхности попадающие на нее и не успевшие

закрепиться атмосферные снежинки. В этом случае

<?н = £р£и*р?у> (7)

где £р>1 —коэффициент, учитывающий разрушение поверхности снежного

покрова скачущими снежинками;

gH<l — коэффициент возгонки метелевого снега при его движении.

Из формулы (7) имеем

*р=<?н/6р5и?0-

При QH = 800 г/м-с, 4о = 4 г/м2-с и gp«£u«l получим *р = 2 км,

т. е. вполне реальную величину.

Когда транспортирующая способность метели полностью

исчерпывается, то на ровной местности метелевый поток

стабилизируется, но под его действием поверхность полевого снежного покрова

становится неровной, возникают различные формы рельефа,

похожие на формы поверхности песчаных пустынь и на донный рельеф

рек с размываемым дном.

Сходство не случайно, так как причина рельефообразования под

действием разных взвесенесущих потоков одна и та же.

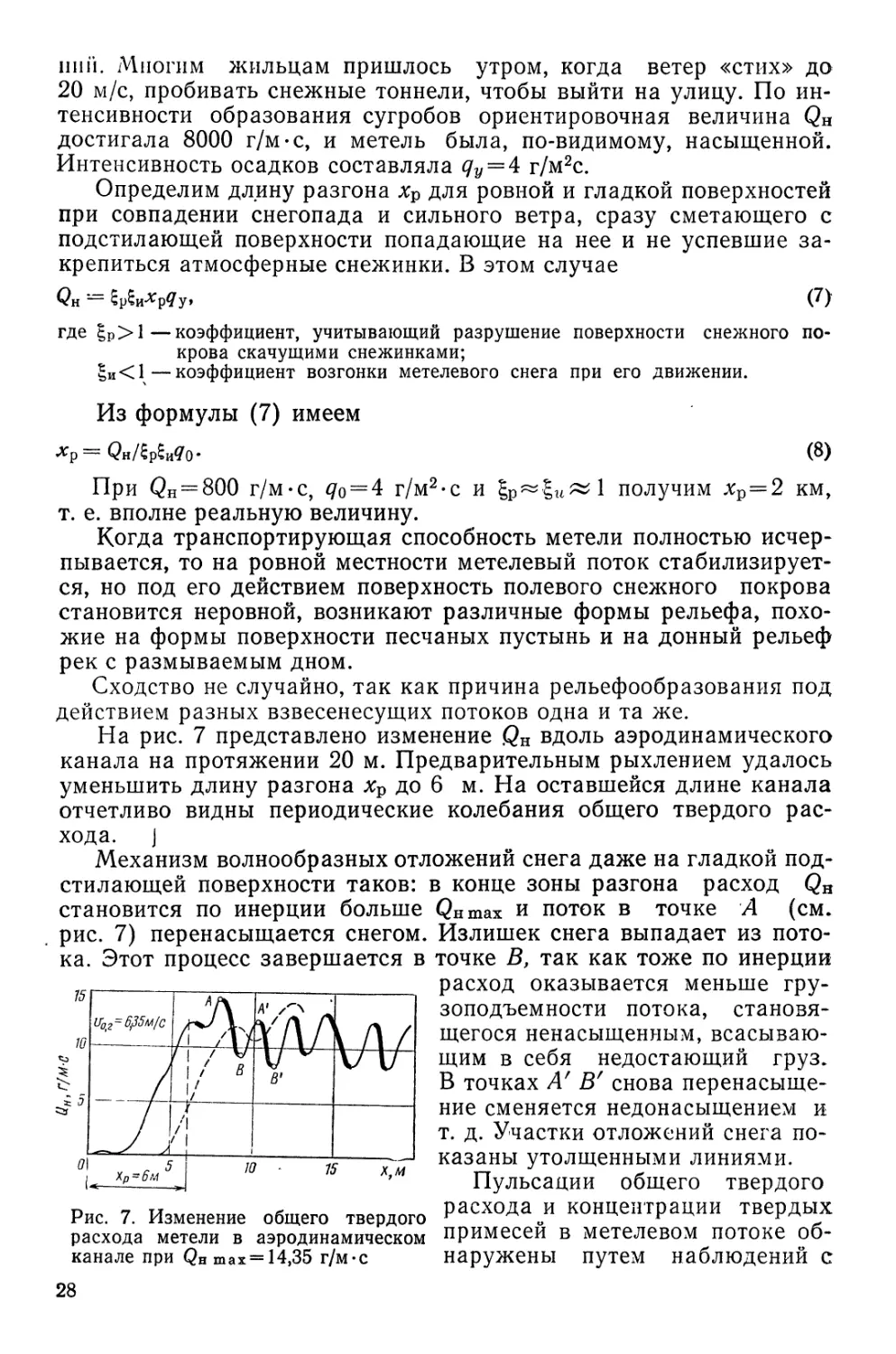

На рис. 7 представлено изменение jQH вдоль аэродинамического

канала на протяжении 20 м. Предварительным рыхлением удалось

уменьшить длину разгона % до 6 м. На оставшейся длине канала

отчетливо видны периодические колебания общего твердого

расхода. J

Механизм волнообразных отложении снега даже на гладкой

подстилающей поверхности таков: в конце зоны разгона расход QB

становится по инерции больше QHmax и поток в точке А (см.

рис. 7) перенасыщается снегом. Излишек снега выпадает из пото-

' ка. Этот процесс завершается в точке В, так как тоже по инерции

расход оказывается меньше

грузоподъемности потока,

становящегося ненасыщенным,

всасывающим в себя недостающий груз.

В точках А' В' снова

перенасыщение сменяется недонасыщением и

т. д. Участки отложений снега

показаны утолщенными линиями.

Пульсации общего твердого

расхода и концентрации твердых

Рис. 7. Изменение общего твердого ей меТелевом потоке об-

расхода метели в аэродинамическом примесей в mcicjicuu^ uuiu

канале при QH maX=14,35 г/м-с наружены путем наблюдении с

28

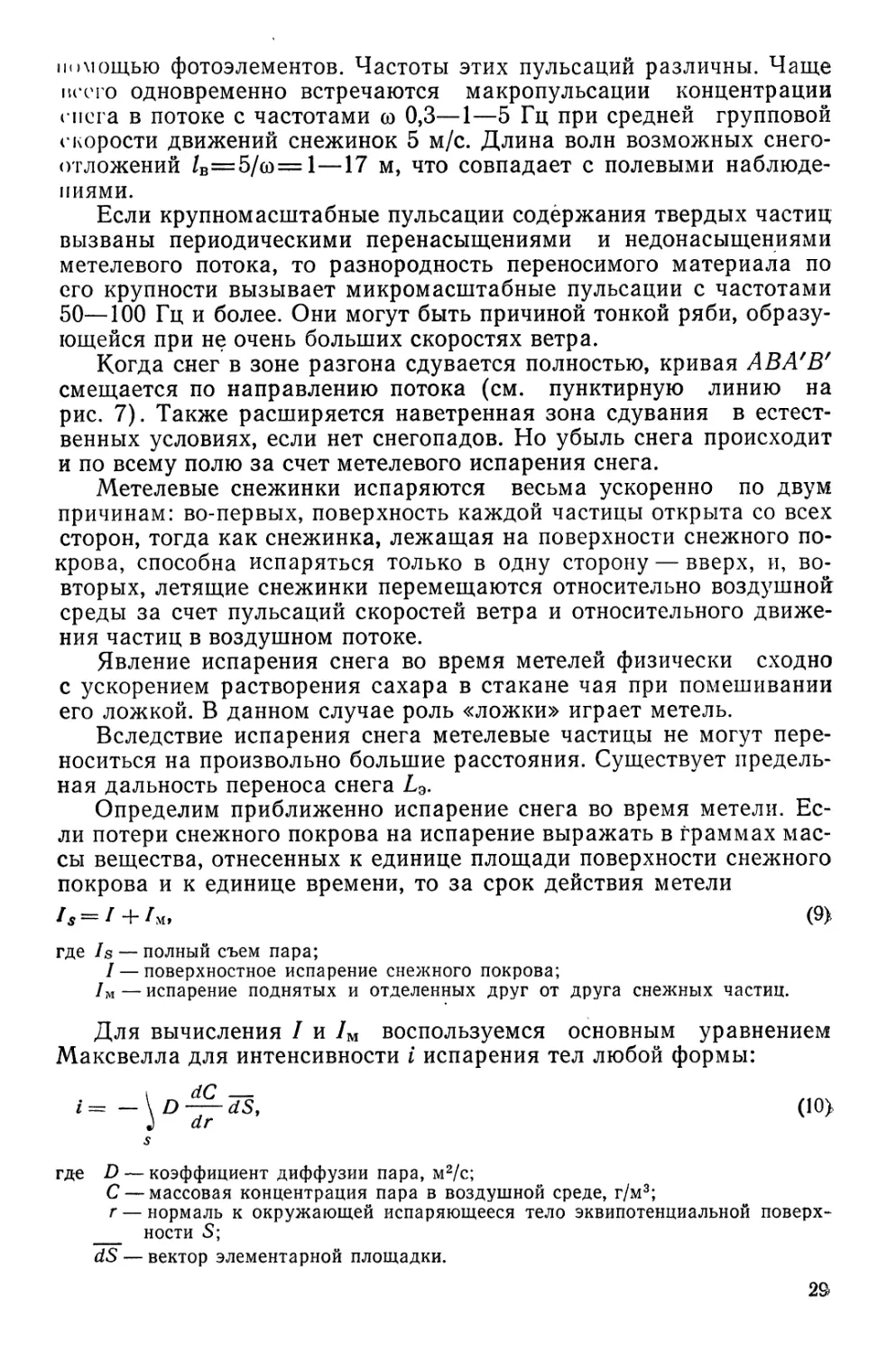

помощью фотоэлементов. Частоты этих пульсаций различны. Чаще

тчто одновременно встречаются макропульсации концентрации

снега в потоке с частотами со 0,3—1—5 Гц при средней групповой

скорости движений снежинок 5 м/с. Длина волн возможных снего-

отложений /в=5/со=1—17 м, что совпадает с полевыми

наблюдениями.

Если крупномасштабные пульсации содержания твердых частиц

вызваны периодическими перенасыщениями и недонасыщениями

метелевого потока, то разнородность переносимого материала по

его крупности вызывает микромасштабные пульсации с частотами

50—100 Гц и более. Они могут быть причиной тонкой ряби,

образующейся при не очень больших скоростях ветра.

Когда снег в зоне разгона сдувается полностью, кривая АВА'В'

смещается по направлению потока (см. пунктирную линию на

рис. 7). Также расширяется наветренная зона сдувания в

естественных условиях, если нет снегопадов. Но убыль снега происходит

и по всему полю за счет метелевого испарения снега.

Метелевые снежинки испаряются весьма ускоренно по двум

причинам: во-первых, поверхность каждой частицы открыта со всех

сторон, тогда как снежинка, лежащая на поверхности снежного

покрова, способна испаряться только в одну сторону—вверх, и, во-

вторых, летящие снежинки перемещаются относительно воздушной

среды за счет пульсаций скоростей ветра и относительного

движения частиц в воздушном потоке.

Явление испарения снега во время метелей физически сходно

с ускорением растворения сахара в стакане чая при помешивании

его ложкой. В данном случае роль «ложки» играет метель.

Вследствие испарения снега метелевые частицы не могут

переноситься на произвольно большие расстояния. Существует

предельная дальность переноса снега Ьэ.

Определим приближенно испарение снега во время метели.

Если потери снежного покрова на испарение выражать в граммах

массы вещества, отнесенных к единице площади поверхности снежного

покрова и к единице времени, то за срок действия метели

/* = / + /м, (9)

где Is — полный съем пара;

/ — поверхностное испарение снежного покрова;

/м — испарение поднятых и отделенных друг от друга снежных частиц.

Для вычисления I и 1м воспользуемся основным уравнением

Максвелла для интенсивности i испарения тел любой формы:

i dC

/= — \ D dS, (10)

J dr

s

где D — коэффициент диффузии пара, м2/с;

С — массовая концентрация пара в воздушной среде, г/м3;

г — нормаль к окружающей испаряющееся тело эквипотенциальной поверх-

ности 5;

dS — вектор элементарной площадки.

29-

Для сферы радиусом г0

dC

г= —ЫгЮ--—, г >г0. (11)

dr х '

dr 4nD Л

или = — dC.

r2 i

Эквипотенциальными поверхностями называются поверхности

всех сфер радиусом г^г0, концентричных с испаряющимся шаром

радиусом г0.

При стационарном испарении диффузионный поток пара через

любую поверхность, концентричную со сферой радиусом г0, является

постоянным, т. е. i = const.

Допустим, что при r^r0 + b концентрация пара Св перестает

изменяться, а на поверхности испаряющегося шара (г=г0) С=С0.

Интегрируя уравнение (11) от г=го до r=r0-\-bf получим

с dr 4я£> ,„

Го

ИЛИ

/=4rtDr0(l+-y")(Co-CB).

(12)

Разность ДС=С0—Св называется дефицитом влажности

воздуха. Для малой сферы при Ь^>Го найдем

/ = 4я/)/-0АС. (13)

| Съем пара / с единицы площади испаряющейся поверхности

шара получим из формулы (12):

/ = //(4лг02) = D (l/r0 + \/b) АС. (14)

Для определения съема пара с плоской поверхности устремим г0

в выражении (14) к бесконечности:

/ = -^-дс. (15)

о

В исходном выражении (9) остается вычислить

/M=*W, (16)

где N — количество всех снежинок, поднятых метелью в воздух, приходящееся

на 1 м2 поверхности снежного покрова.

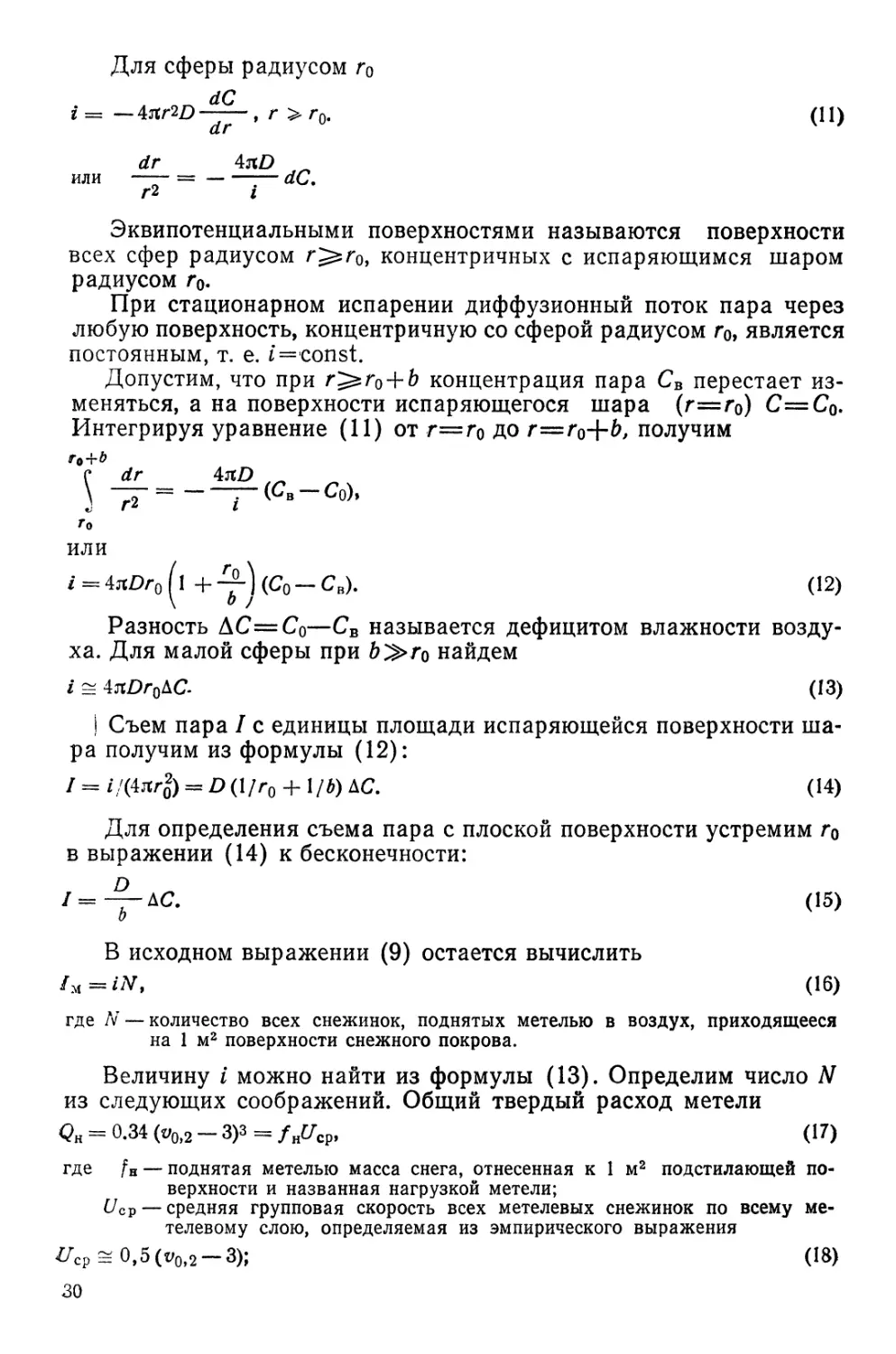

Величину i можно найти из формулы (13). Определим число N

из следующих соображений. Общий твердый расход метели

<?н = 0.34 (%2- 3)3 =/н£/ср, (17)

где fa — поднятая метелью масса снега, отнесенная к 1 м2 подстилающей

поверхности и названная нагрузкой метели;

£/ср — средняя групповая скорость всех метелевых снежинок по всему ме-

телевому слою, определяемая из эмпирического выражения

£Л:р-0,5(i/0,2-3); (18)

30

где fo,2 — скорость ветра, измеренная на высоте 0,2 м;

N = fjm, (19)

где т — масса одной снежинки, причем для сферической частицы:

4 з

(20)

где ут — плотность снежинки, г/м3.

Используя полученные результаты,

По опытным данным 6^0,05 м. Типичный средний размер мете-

левой частицы равен 0,2 мм (г0=10~4 м). Первый член суммы в

квадратных скобках правой части выражения (21) соответствует

испарению с поверхности снежного покрова, второй член —

испарению несомого ветром снега. Разделив второй член на первый,

определим отношение метелевого испарения к поверхностному. При

& = 0,05 м, 1>о,2 = 6 м/с, г0= Ю-4 м, Ym = 0,8. Ю6 г/м3

2М%2-3)2/(г2уш)=П2Д

Отсюда видно, что метелевое испарение намного существеннее

поверхностного. I

Если в достаточно длинной полосе движения метелевого

потока шириной 1 м потери снега за счет испарения равны количеству

сдуваемого снега QH в ее пределах, то

<?н = t**h> (22)

где L3 — предельная дальность снегопереноса /снегоперенос через наветренную

границу полосы полностью теряется на протяжении L3).

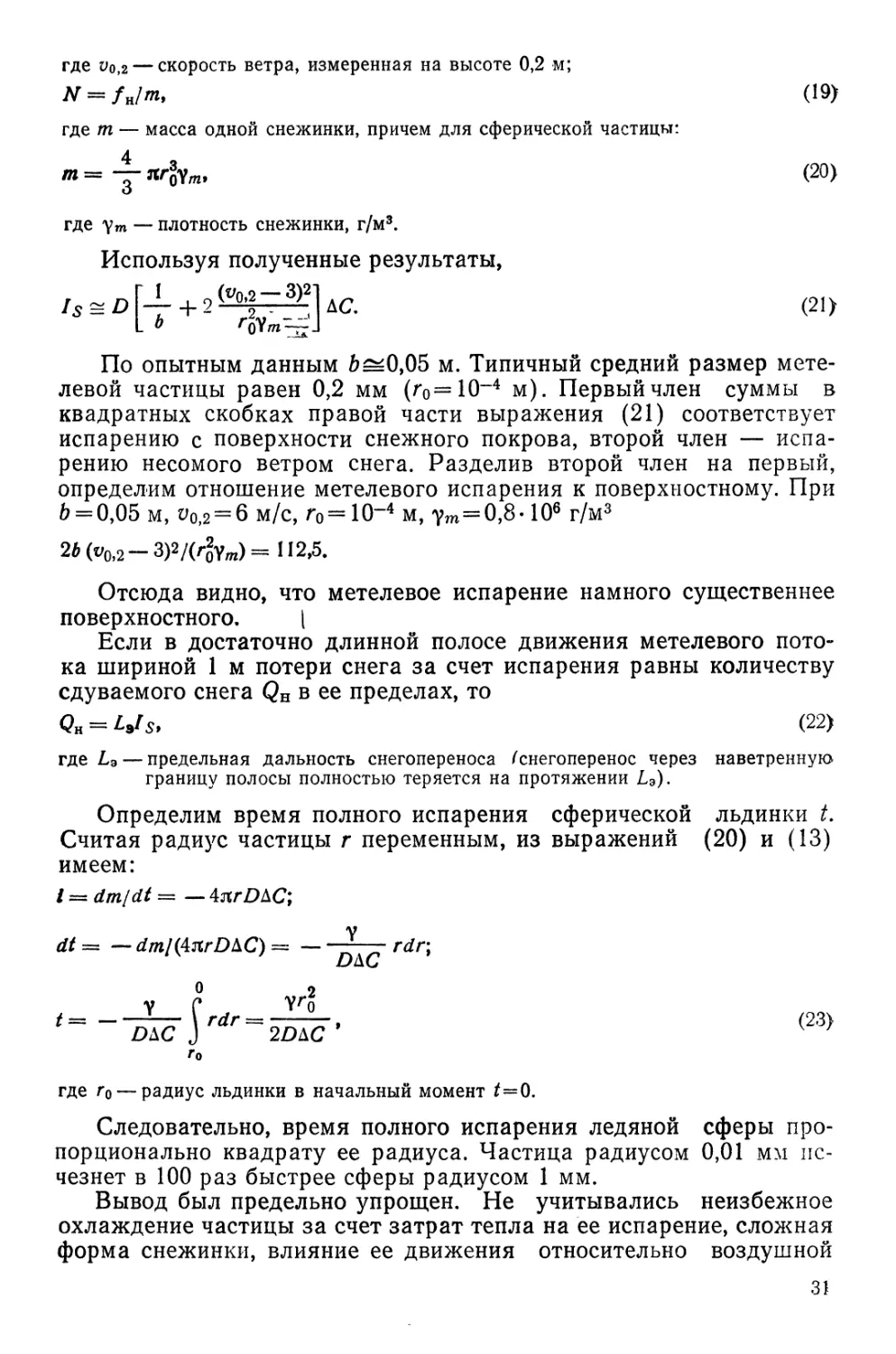

Определим время полного испарения сферической льдинки t.

Считая радиус частицы г переменным, из выражений (20) и (13)

имеем:

/ = dm/dt == — 4яг£>ДС;

Л= — dml(4nrDbC)= — ^ rdr;

0 о

Y С Yro

'--ШУаг = Шс- (23>

Го

где г0 — радиус льдинки в начальный момент £=0.

Следовательно, время полного испарения ледяной сферы

пропорционально квадрату ее радиуса. Частица радиусом 0,01 мм

исчезнет в 100 раз быстрее сферы радиусом 1 мм.

Вывод был предельно упрощен. Не учитывались неизбежное

охлаждение частицы за счет затрат тепла на ее испарение, сложная

форма снежинки, влияние ее движения относительно воздушной

31

Таблица 1

l\l'U!\C

капли, мм

0,001

0,003

0,01

0,1

Время ее полного

испарения, с

0,06

0,48

5,3

366

Во сколько раз медленнее испаряется данная капля

по сравнению с каплей радиусом 10~~3 , мм

Приближенная теория

1,0

9,0

100

10 000

.Опыт

1,0

9,6

106

7330

среды, условия радиационной теплопередачи и т. д. Но опыты

уверенно подтверждают даже столь упрощенные выводы. Облачные

жидкие капли, например, имеют почти сферическую форму.

Непосредственные измерения времени полного испарения облачных

капель при температуре воздуха 3°С и дефиците влажности воздуха,

равном 10% от предельного влагонасыщения, даны в табл. 1.

Теоретические и опытные данные для мелких сферических

частиц имеют хорошую сходимость. Маленькие капли исчезают почти

мгновенно.

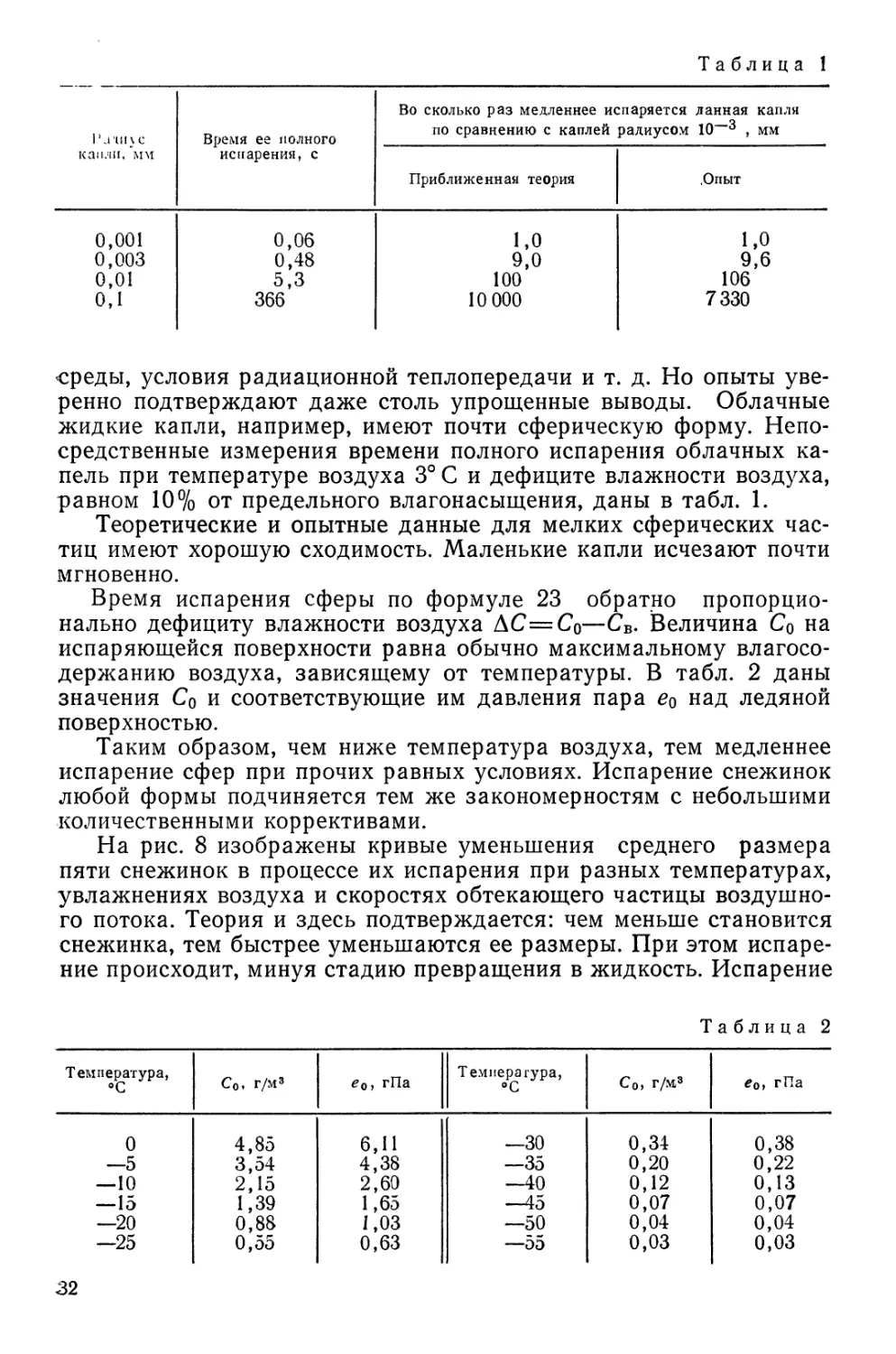

Время испарения сферы по формуле 23 обратно

пропорционально дефициту влажности воздуха ДС=С0—Св. Величина С0 на

испаряющейся поверхности равна обычно максимальному влагосо-

держанию воздуха, зависящему от температуры. В табл. 2 даны

значения С0 и соответствующие им давления пара е0 над ледяной

поверхностью.

Таким образом, чем ниже температура воздуха, тем медленнее

испарение сфер при прочих равных условиях. Испарение снежинок

любой формы подчиняется тем же закономерностям с небольшими

количественными коррективами.

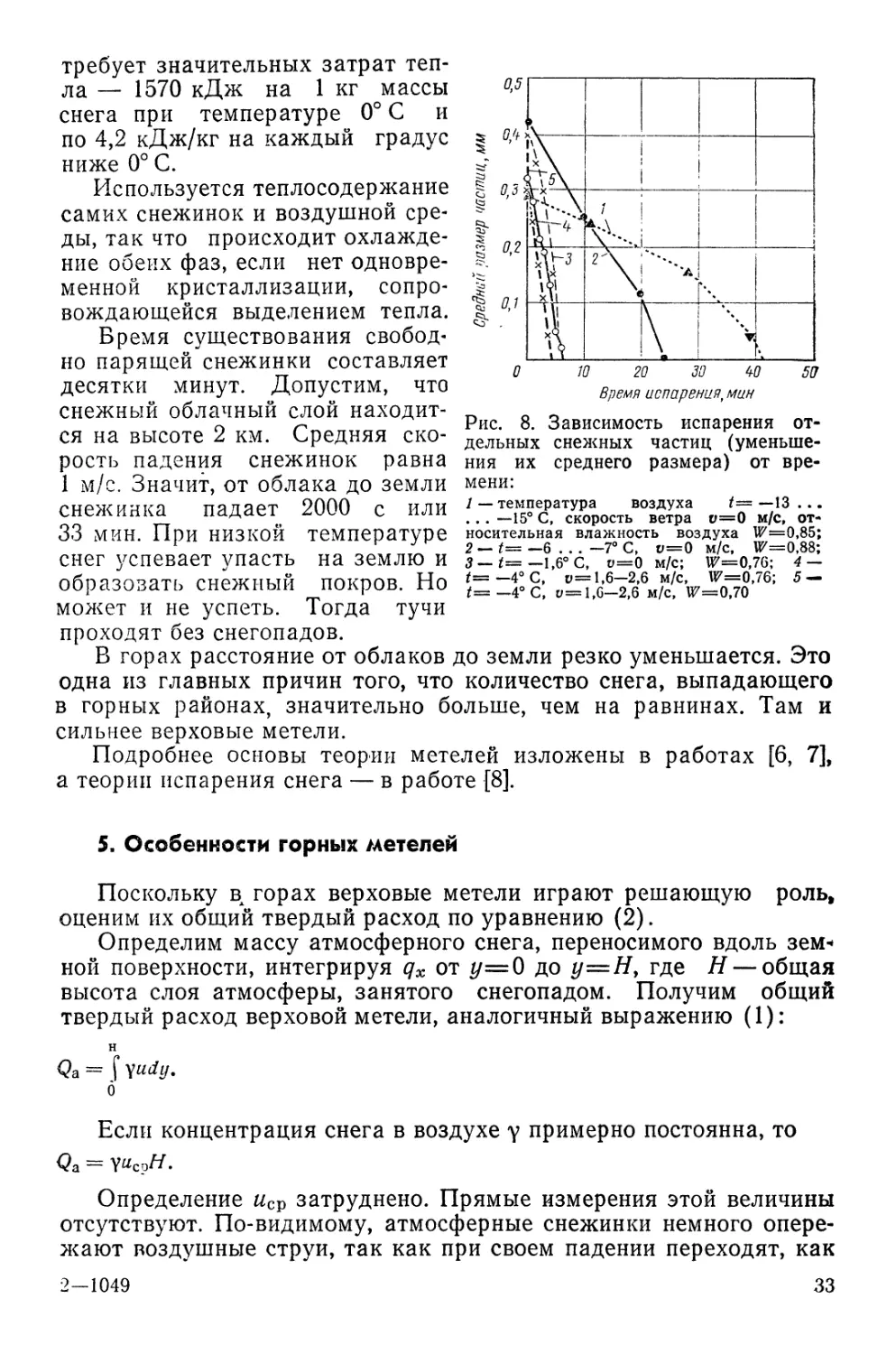

На рис. 8 изображены кривые уменьшения среднего размера

пяти снежинок в процессе их испарения при разных температурах,

увлажнениях воздуха и скоростях обтекающего частицы

воздушного потока. Теория и здесь подтверждается: чем меньше становится

снежинка, тем быстрее уменьшаются ее размеры. При этом

испарение происходит, минуя стадию превращения в жидкость. Испарение

Таблица 2

Температура,

°С

0

—5

—10

—15

—20

—25

Со. г/м»

4,85

3,54

2,15

1,39

0,88

0,55

е0, гПа

6,П

4,38

2,60

1,65

1,03

0,63

Температура,

°С

—30

—35

—40

—45

—50

—55

Со, г/м3

0,34

0,20

0,12

0,07

0,04

0,03

е0, гПа

0,38

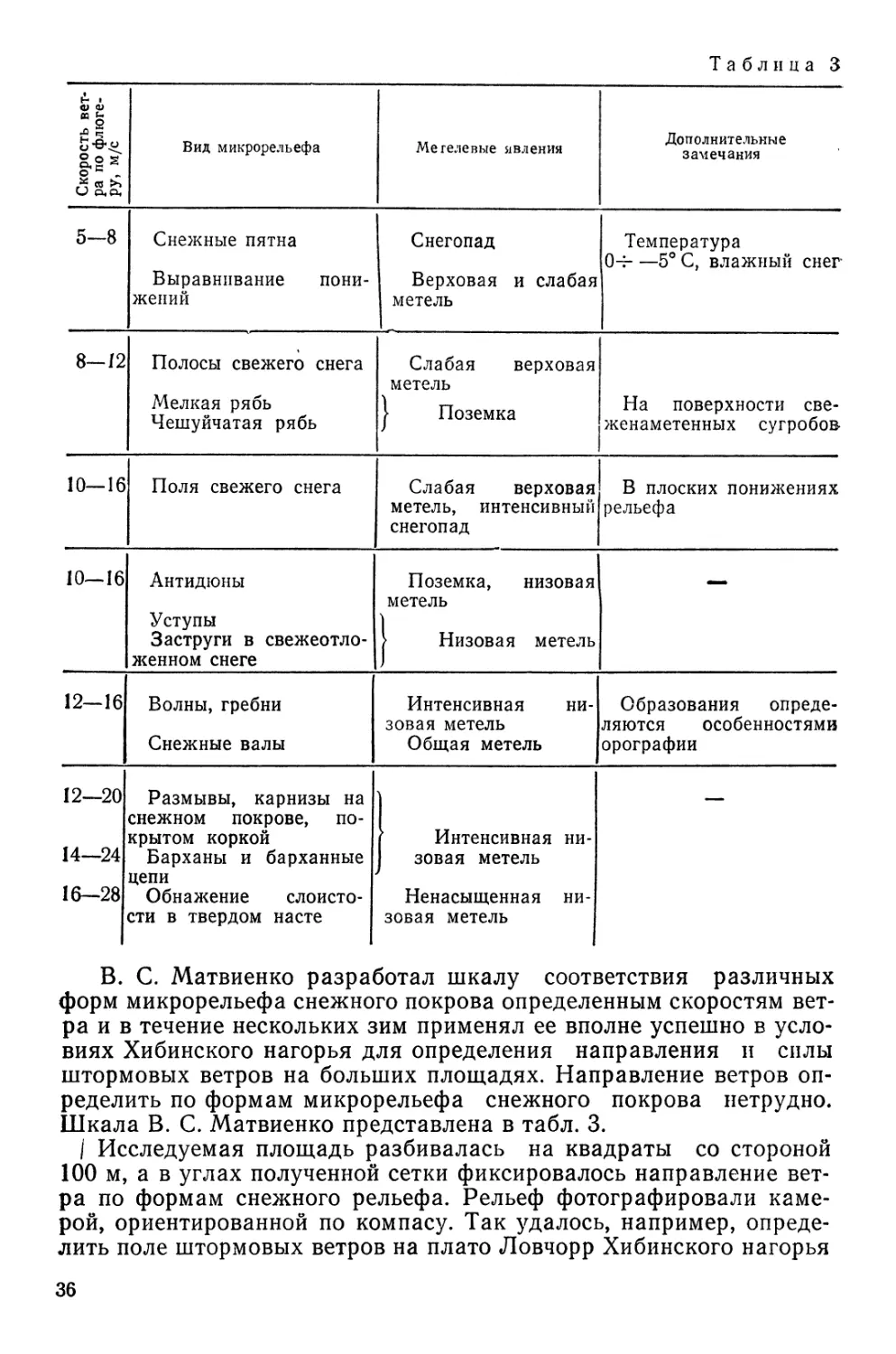

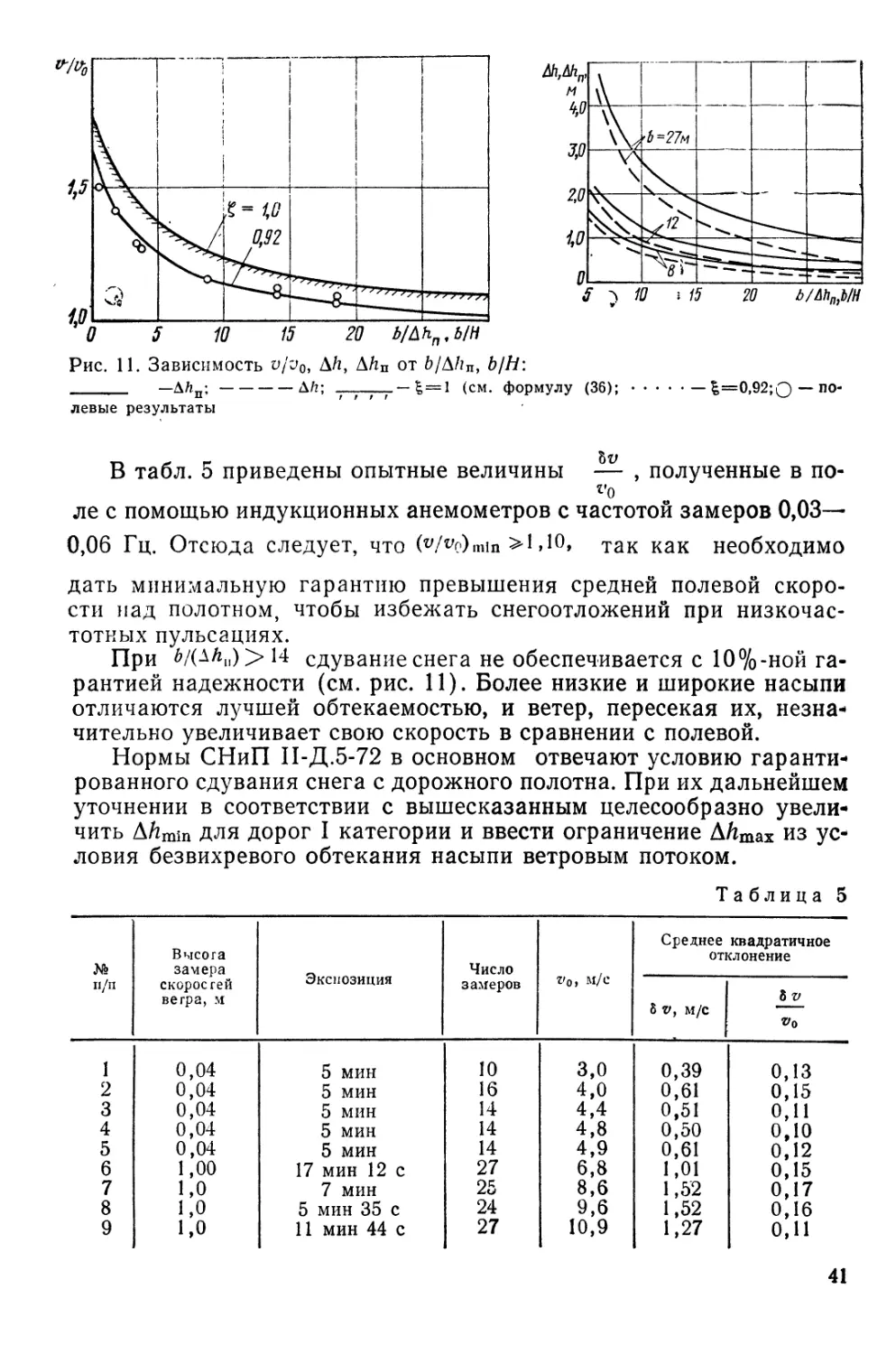

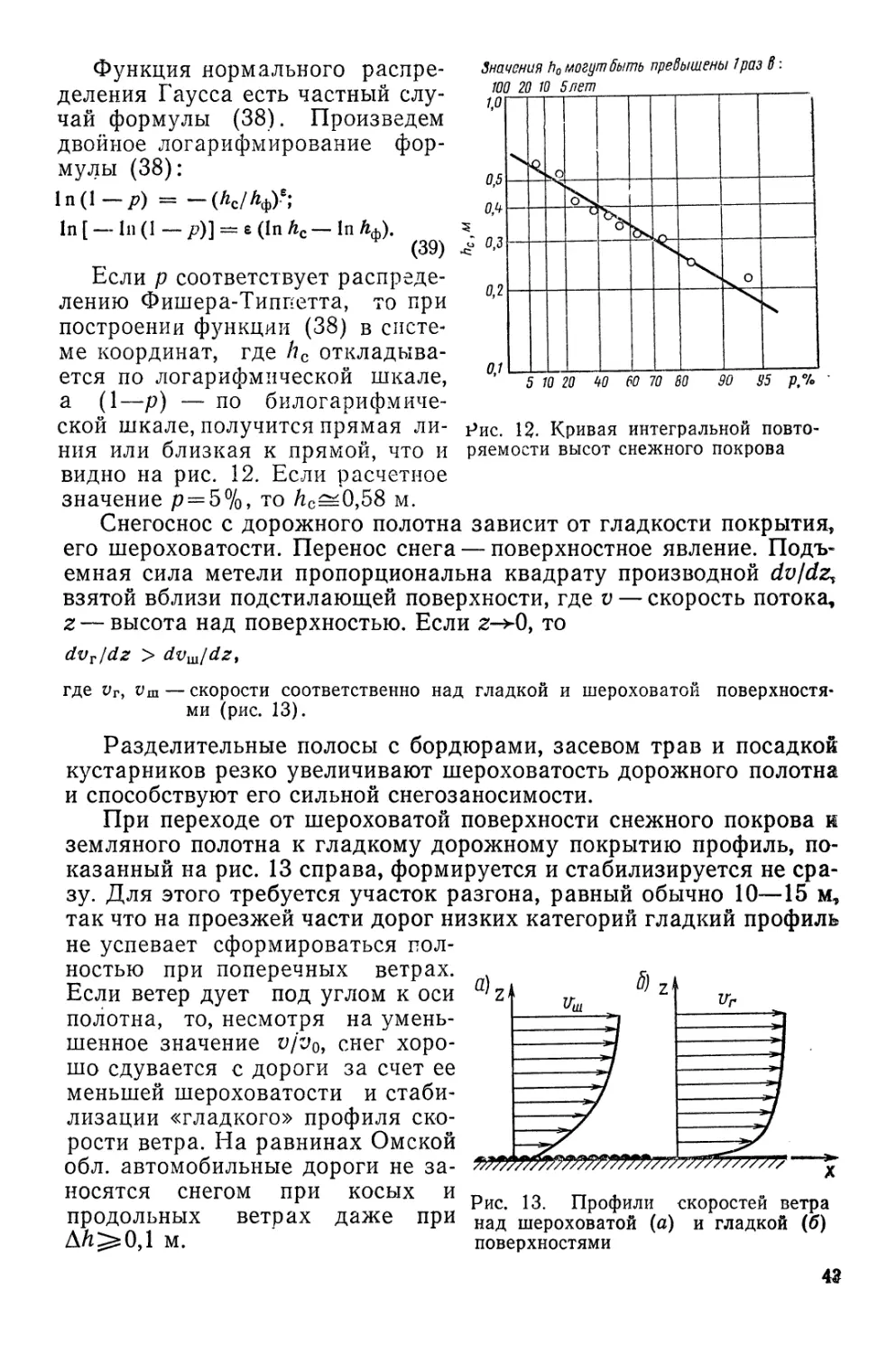

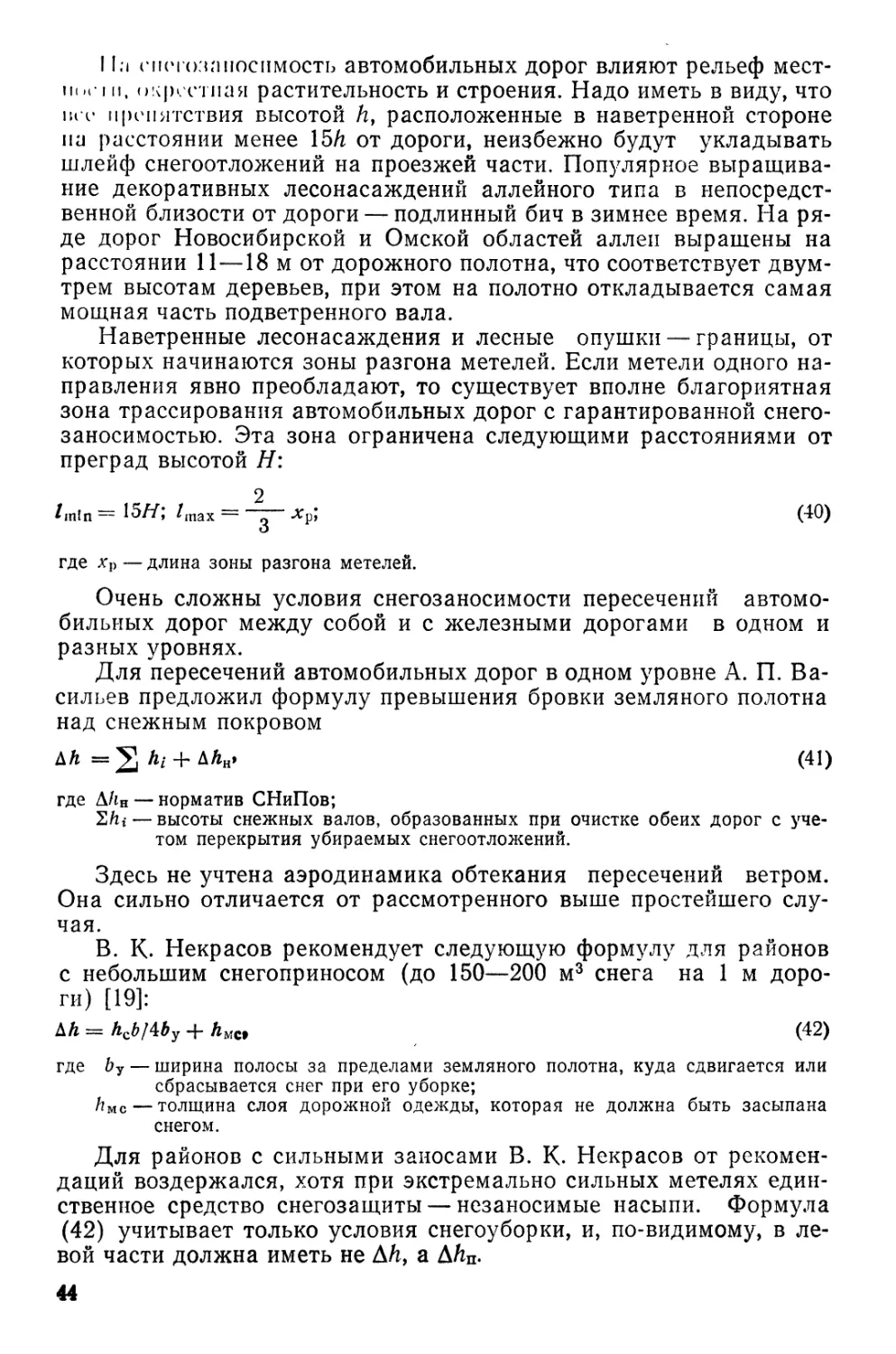

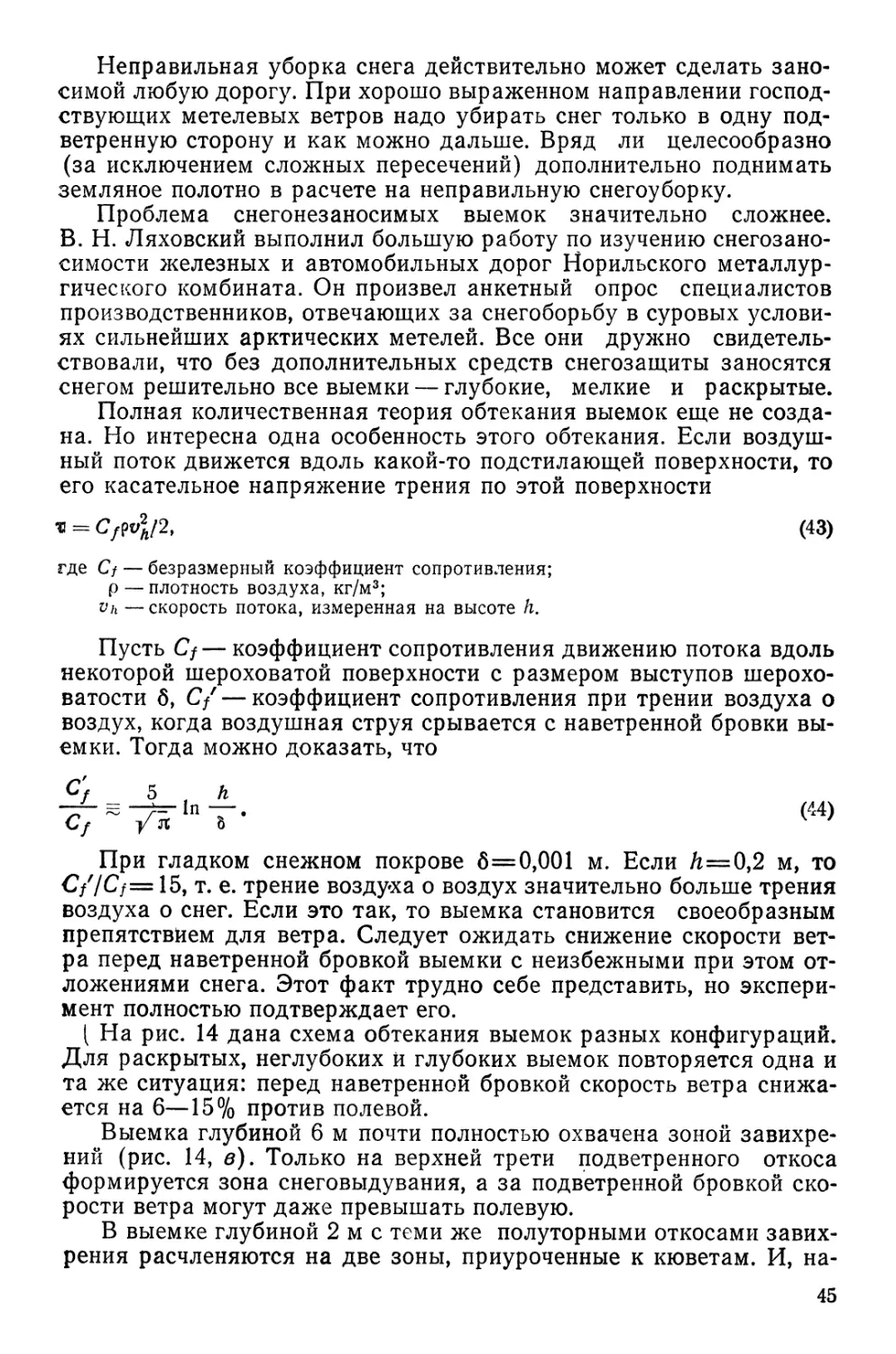

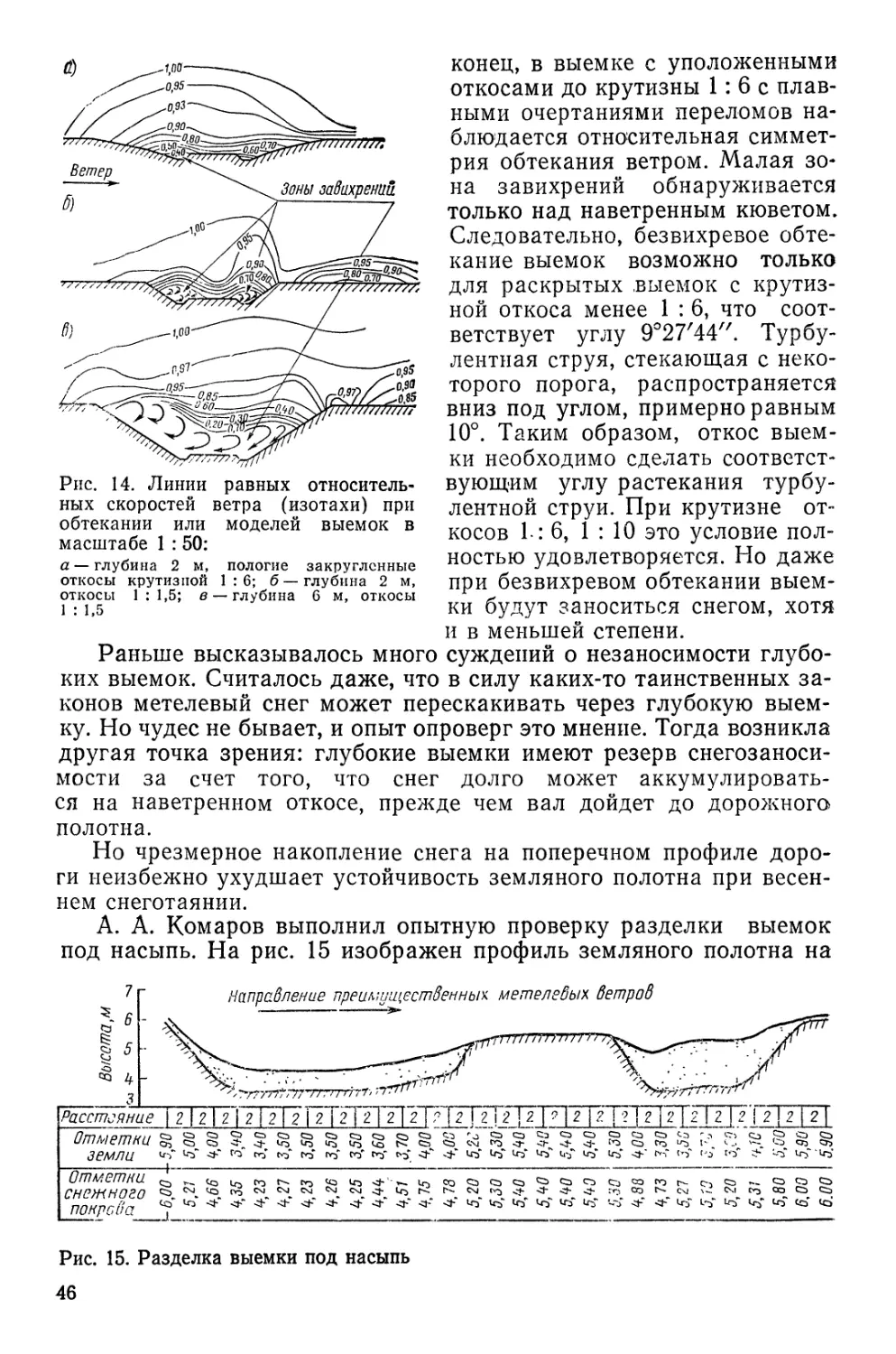

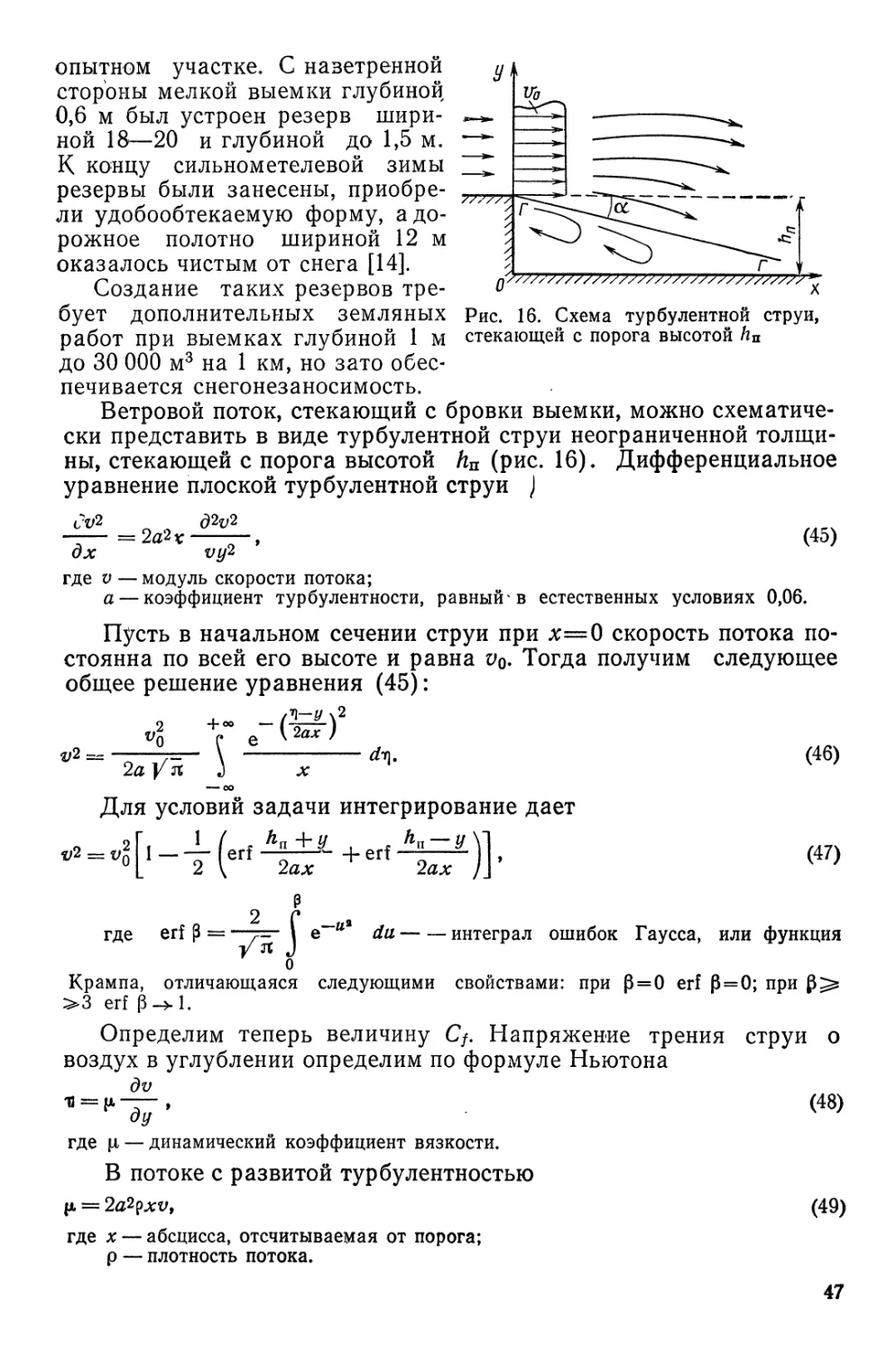

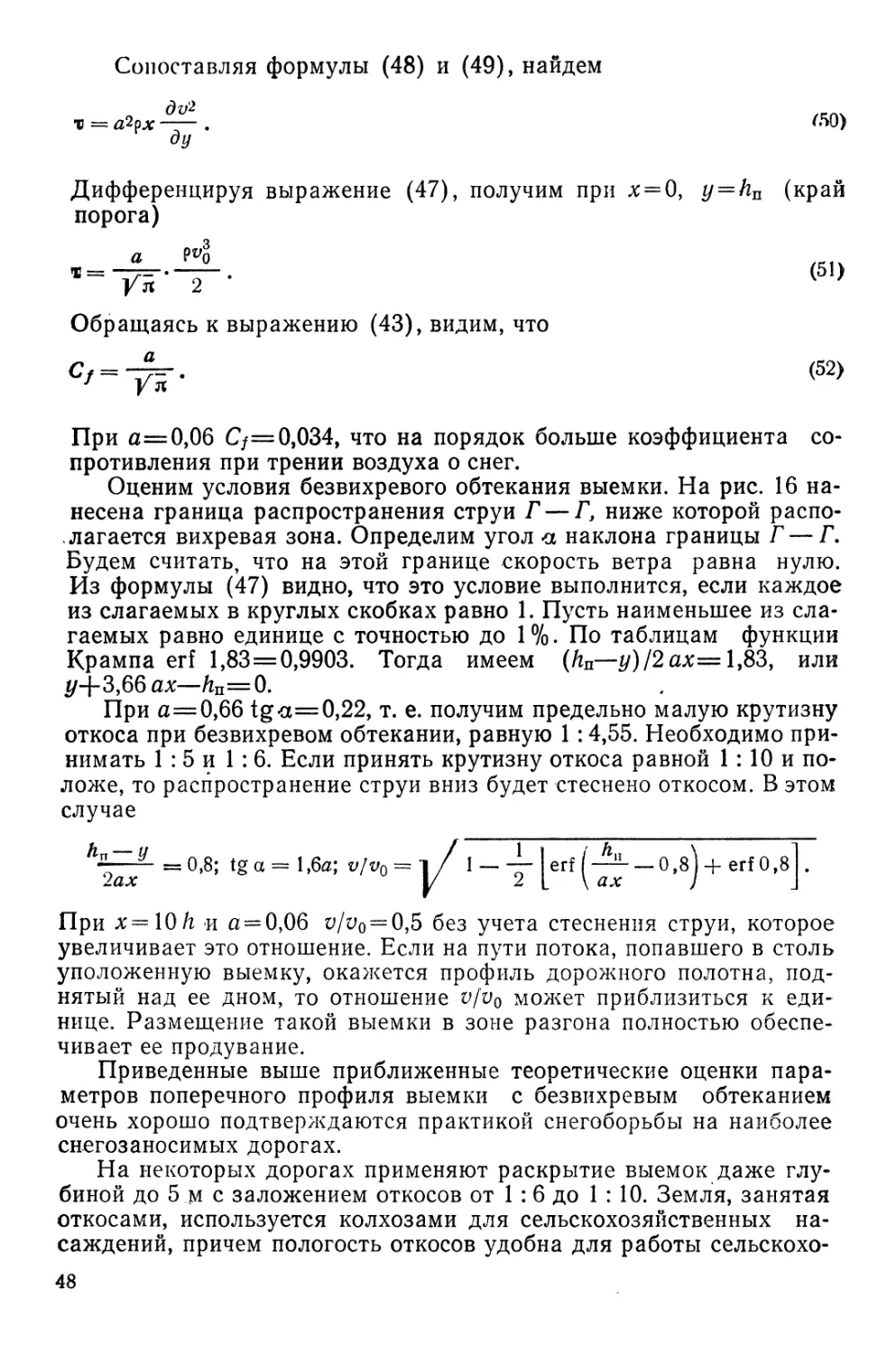

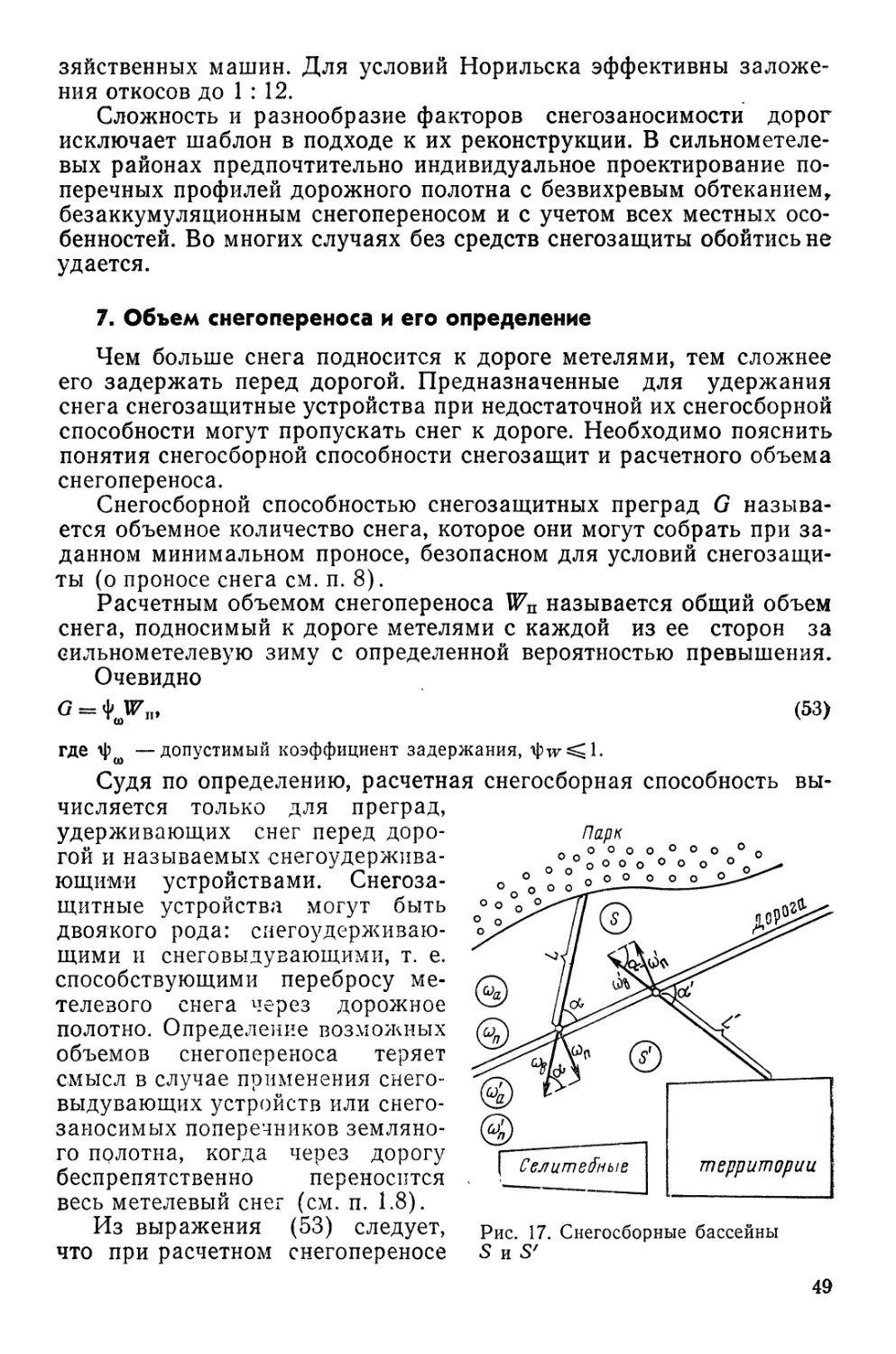

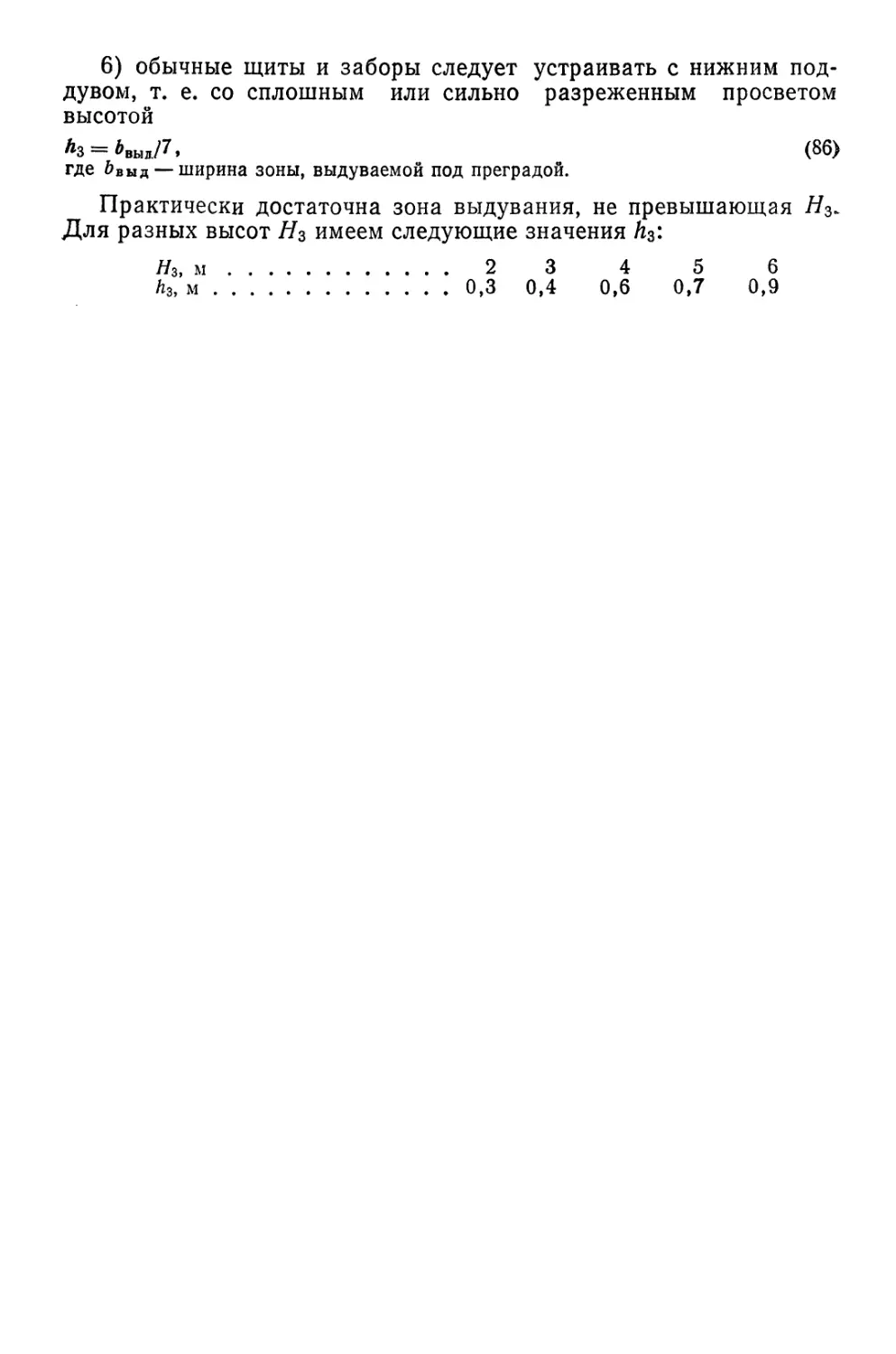

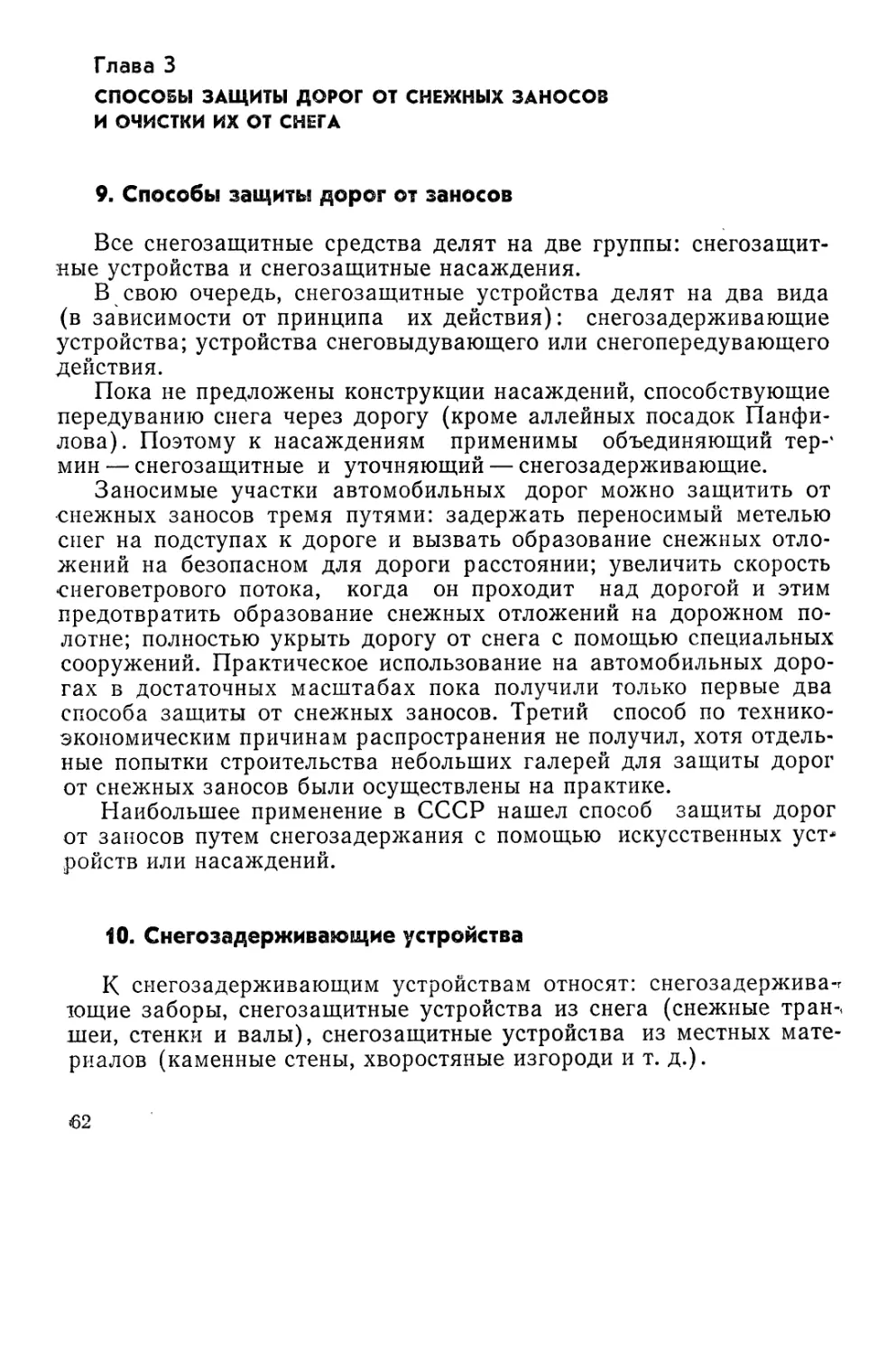

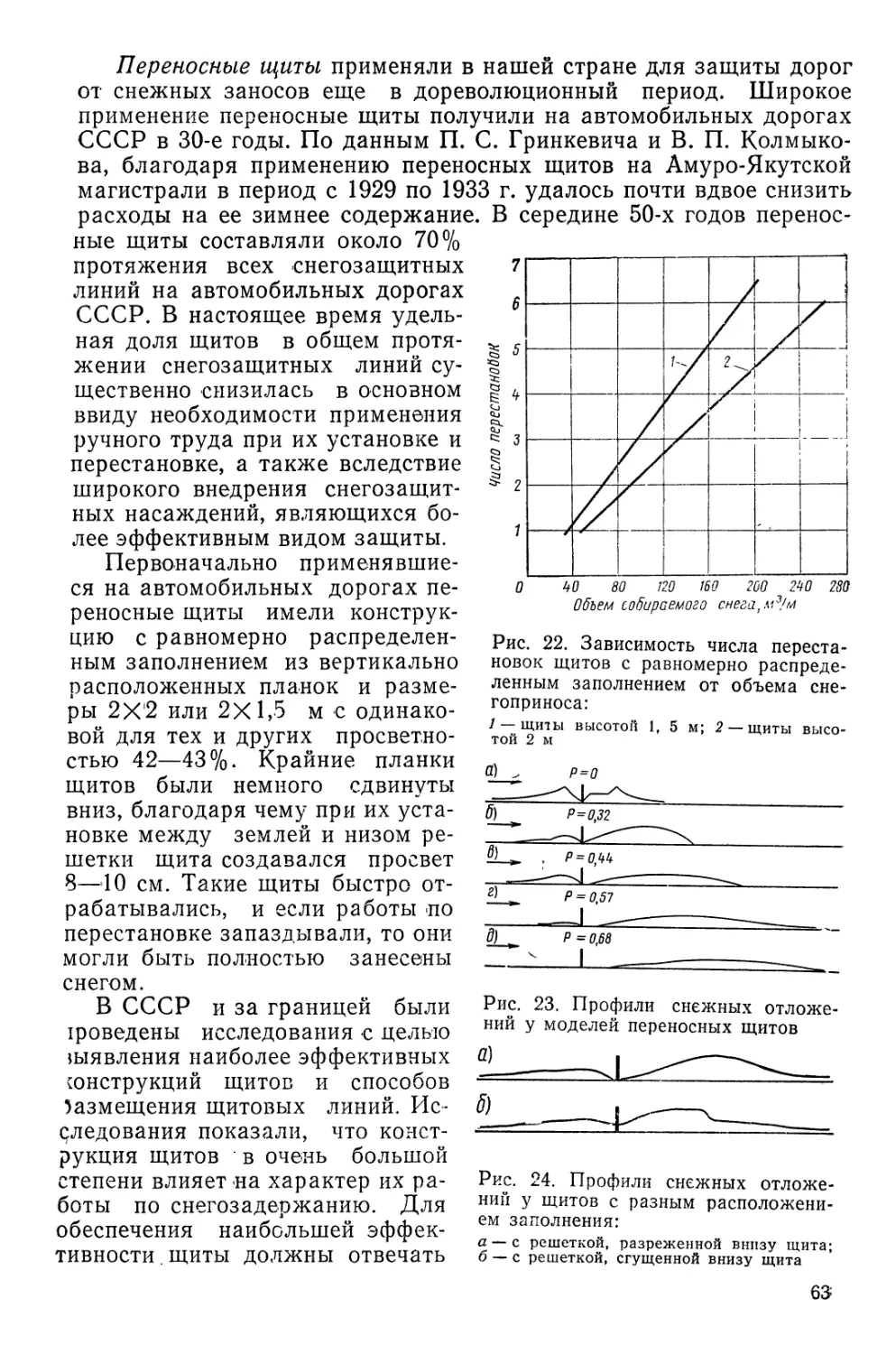

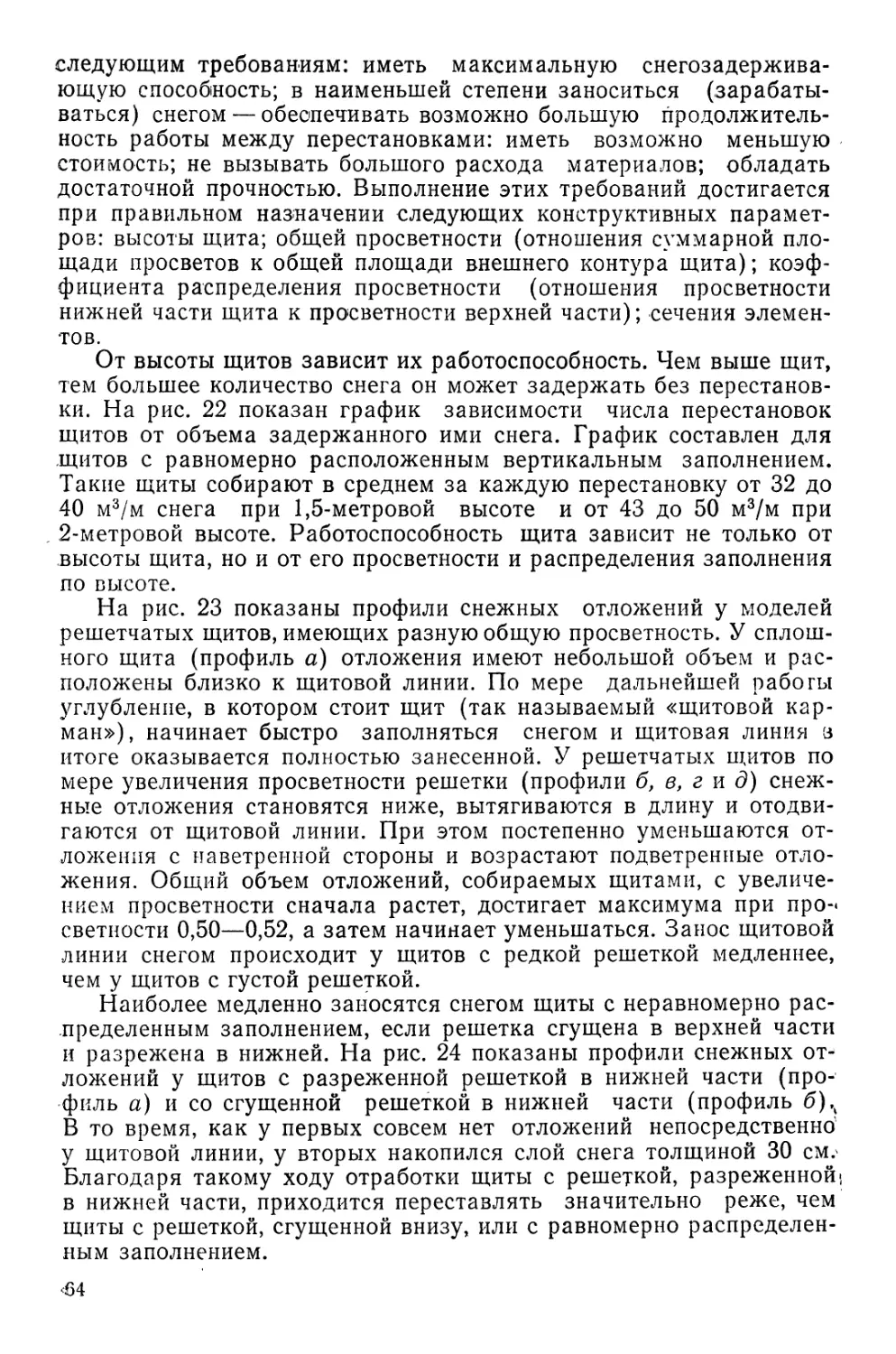

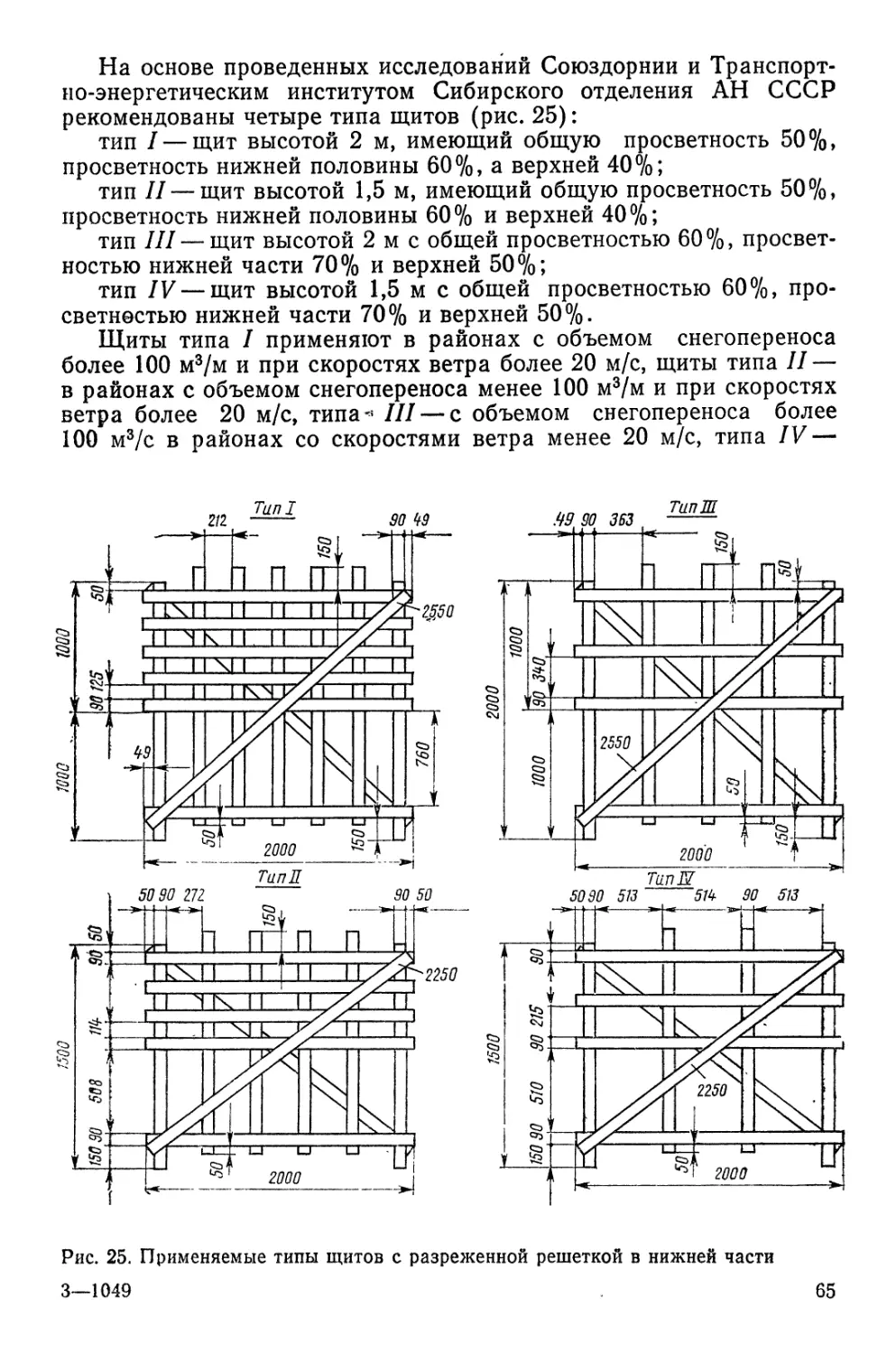

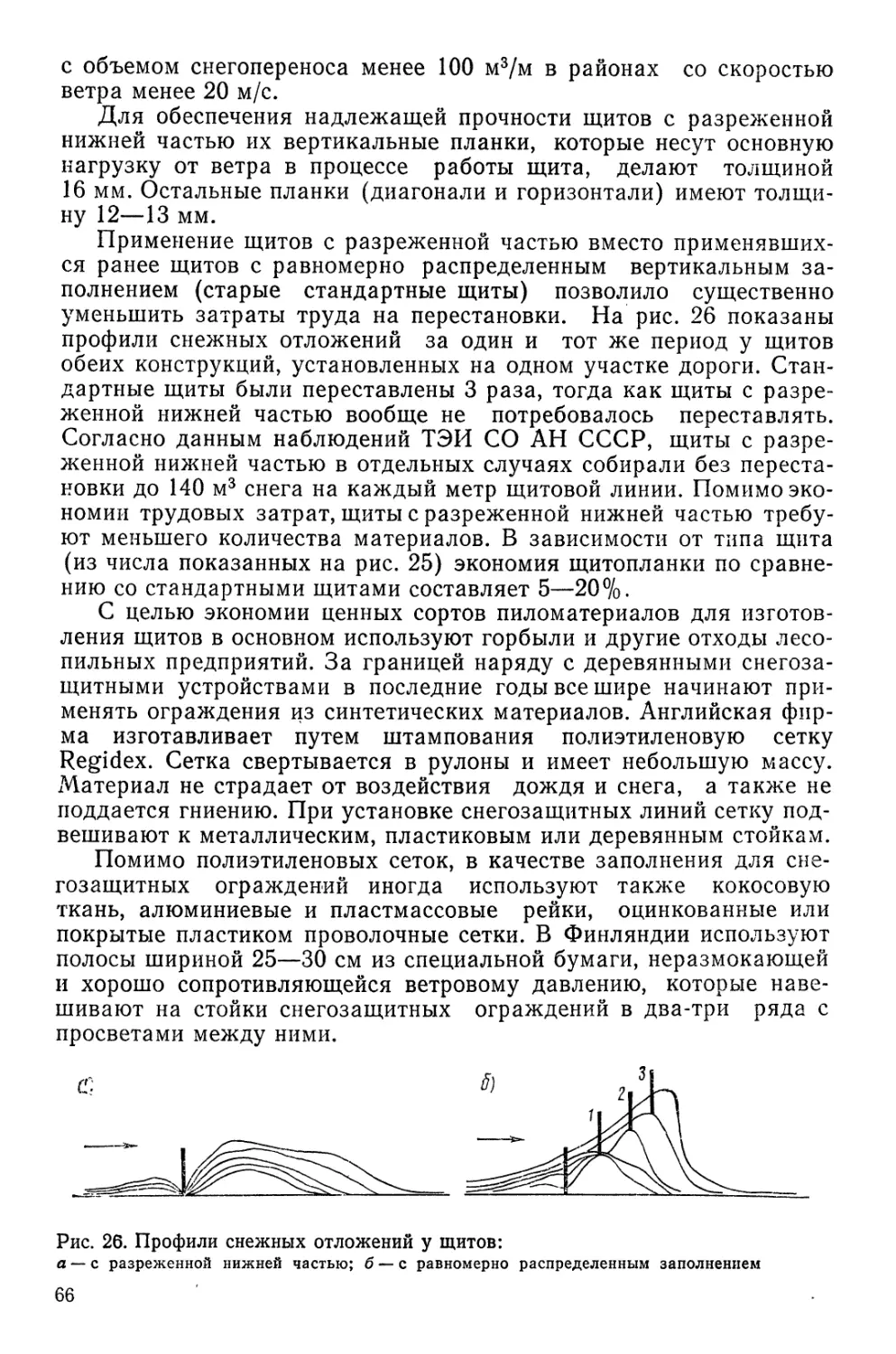

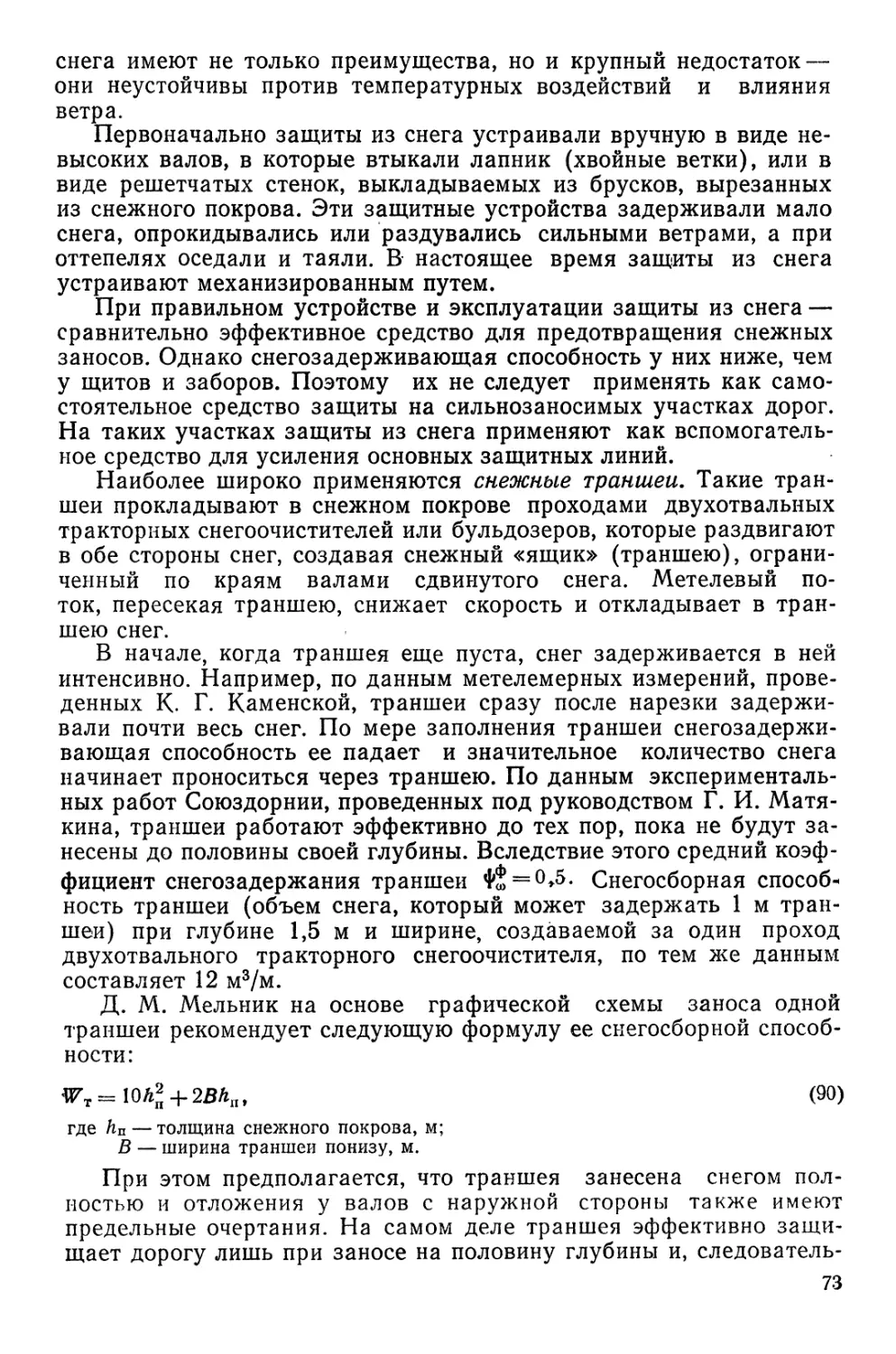

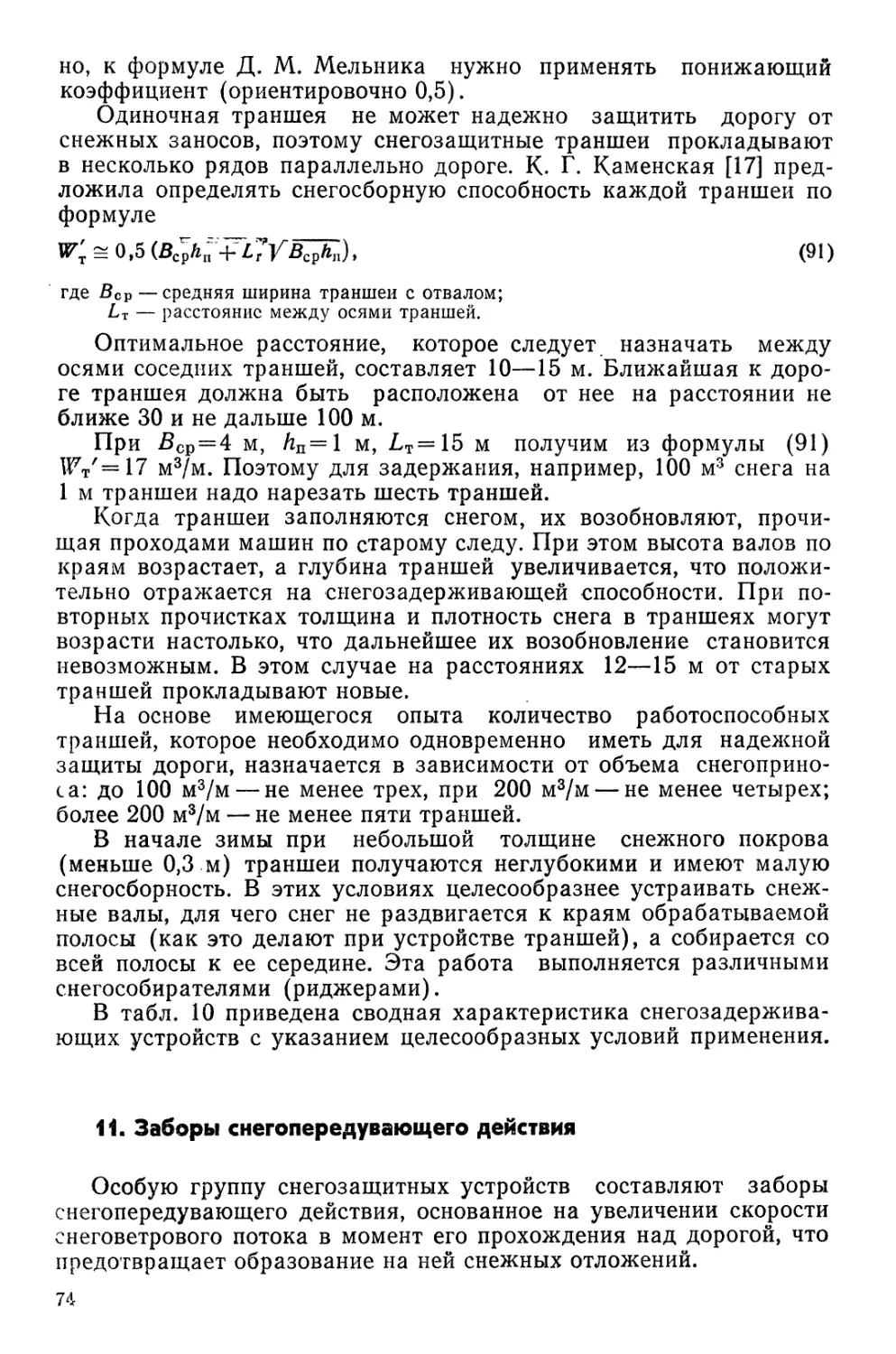

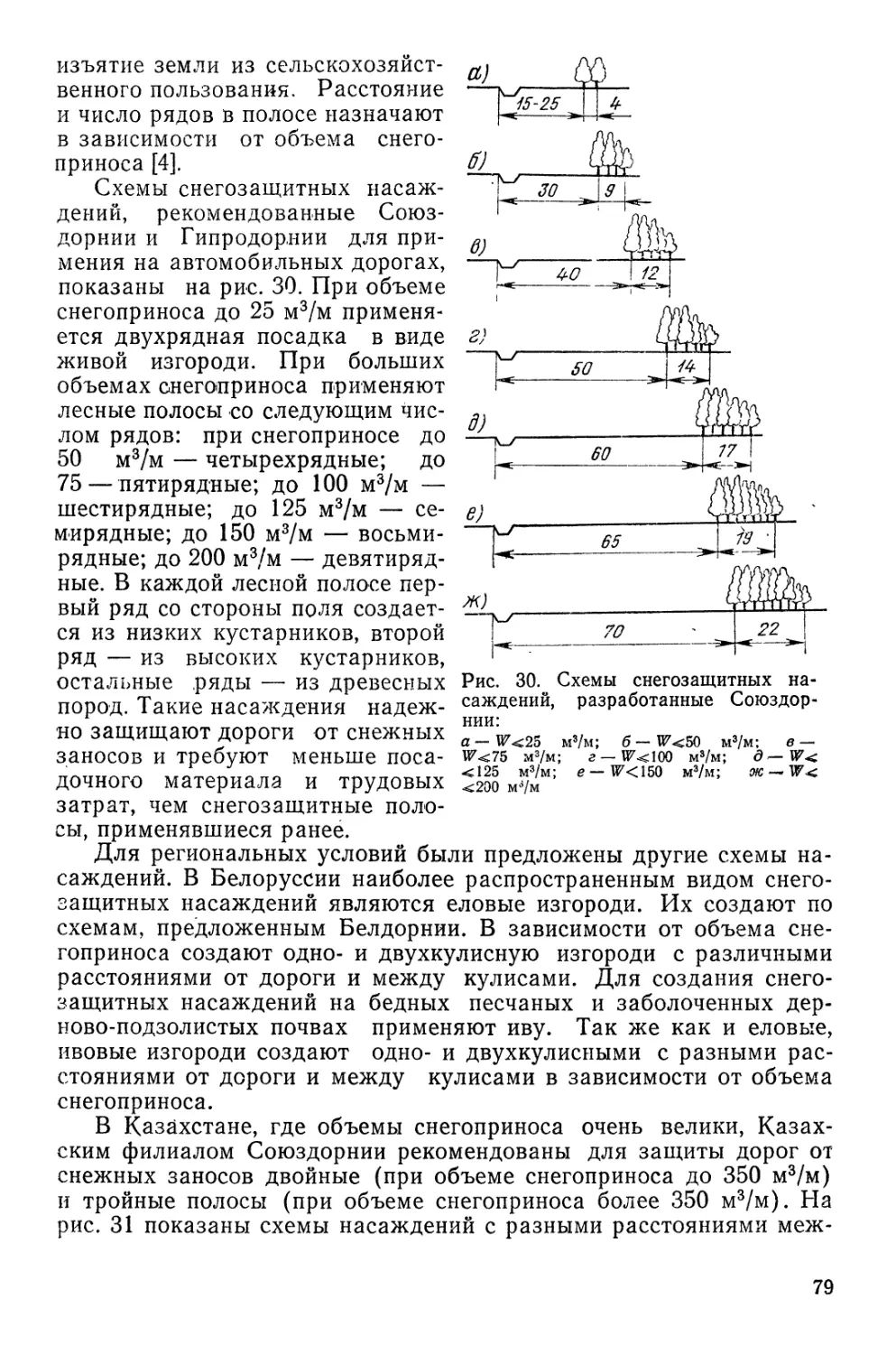

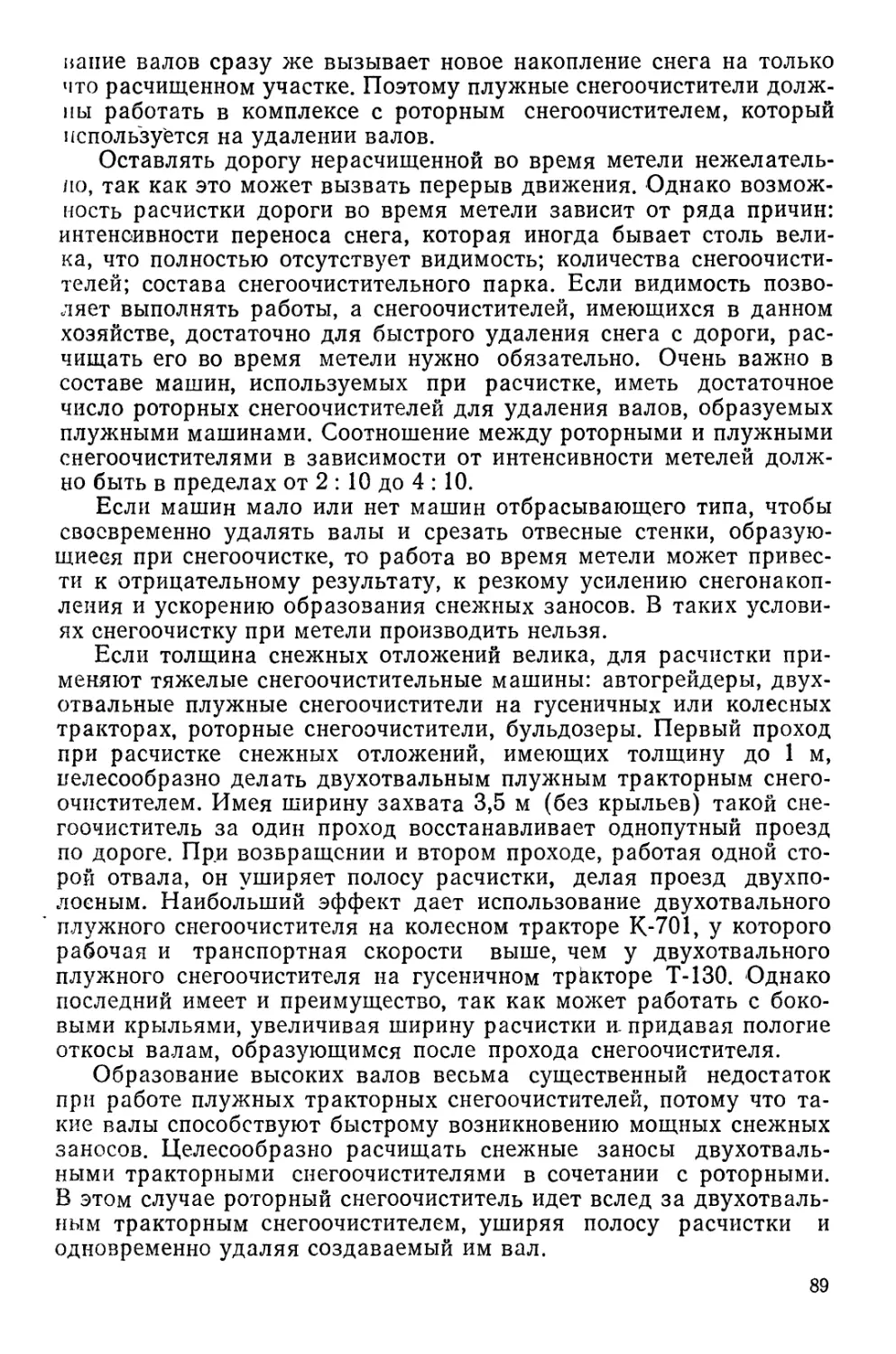

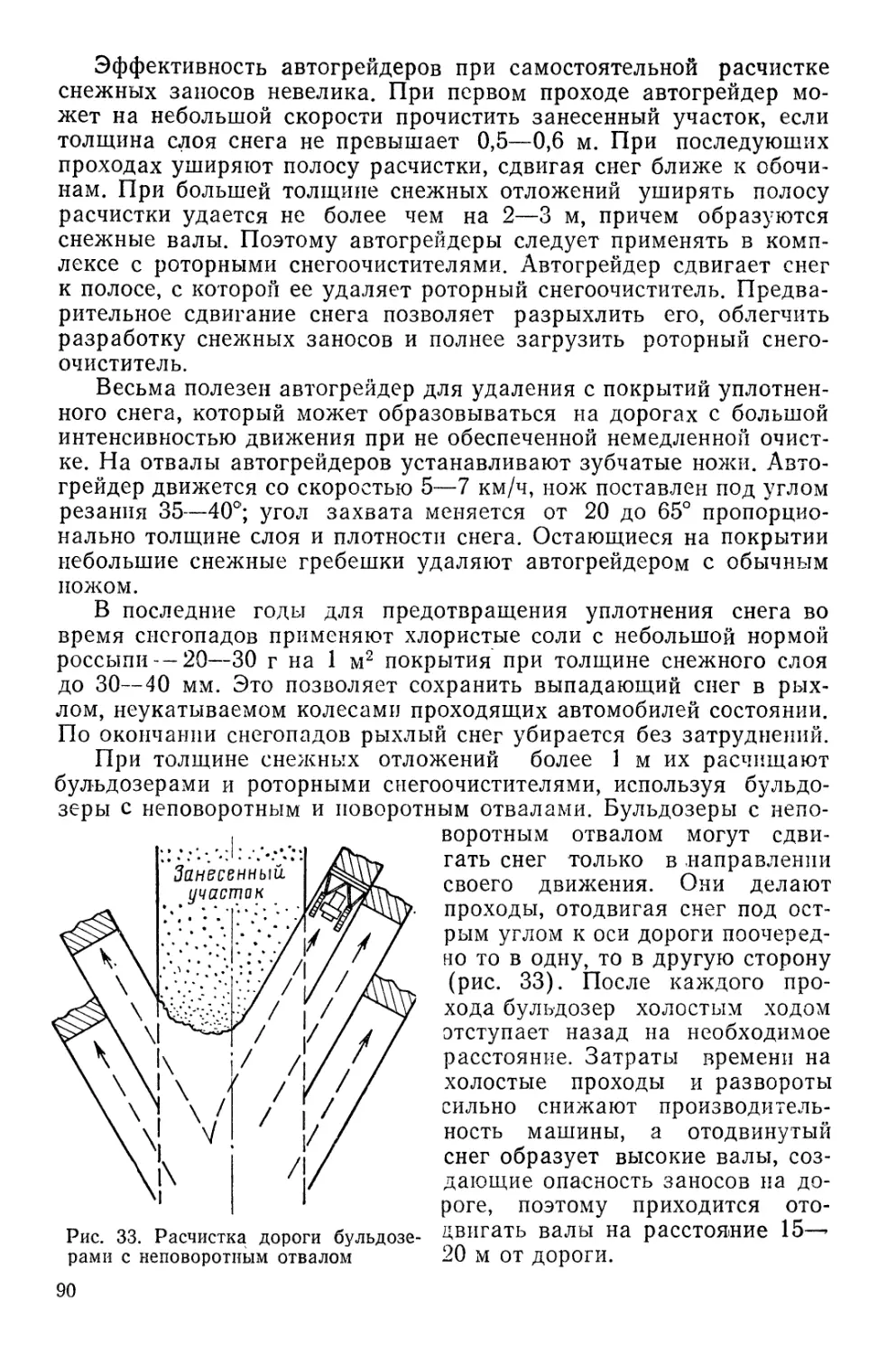

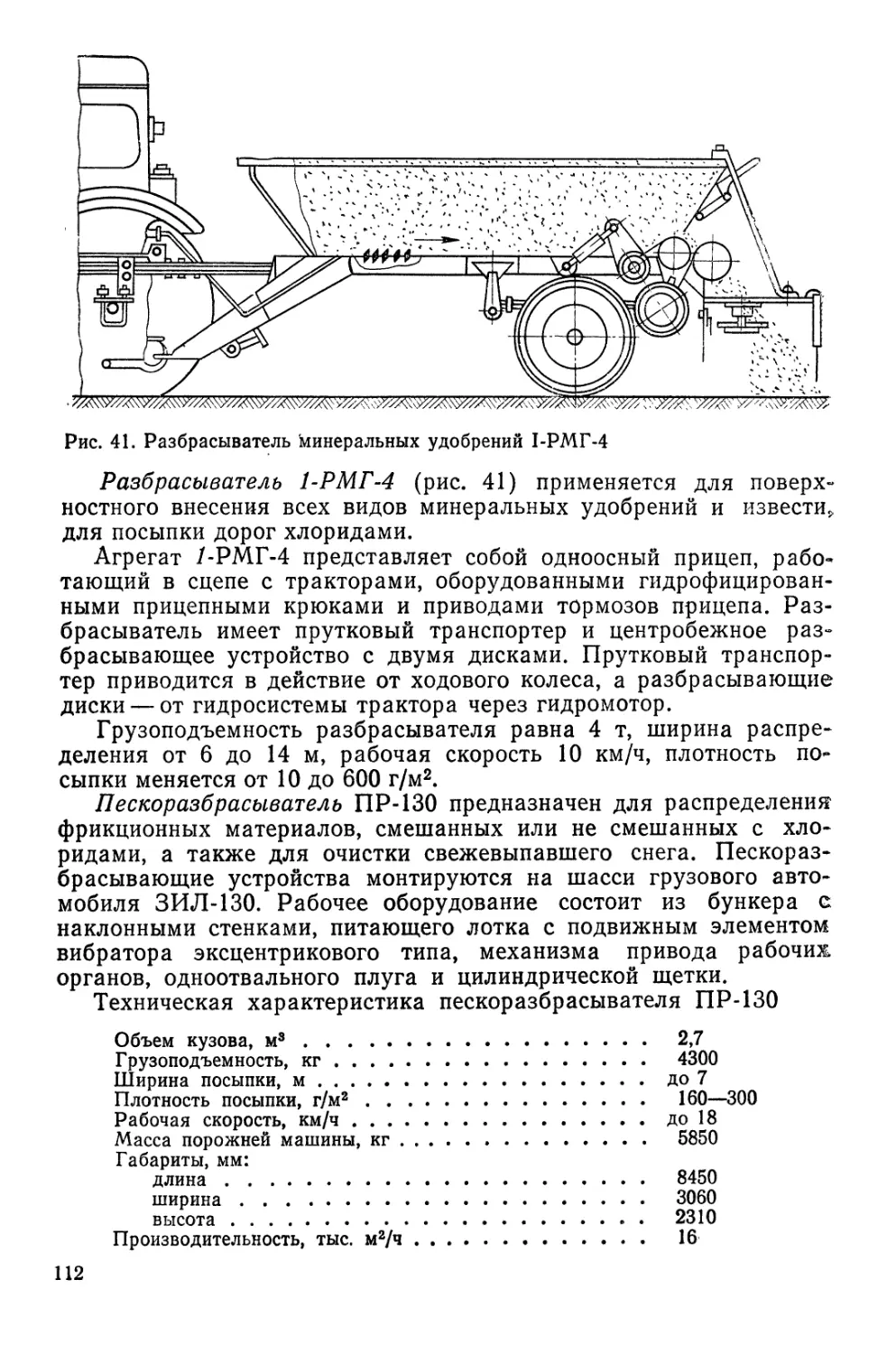

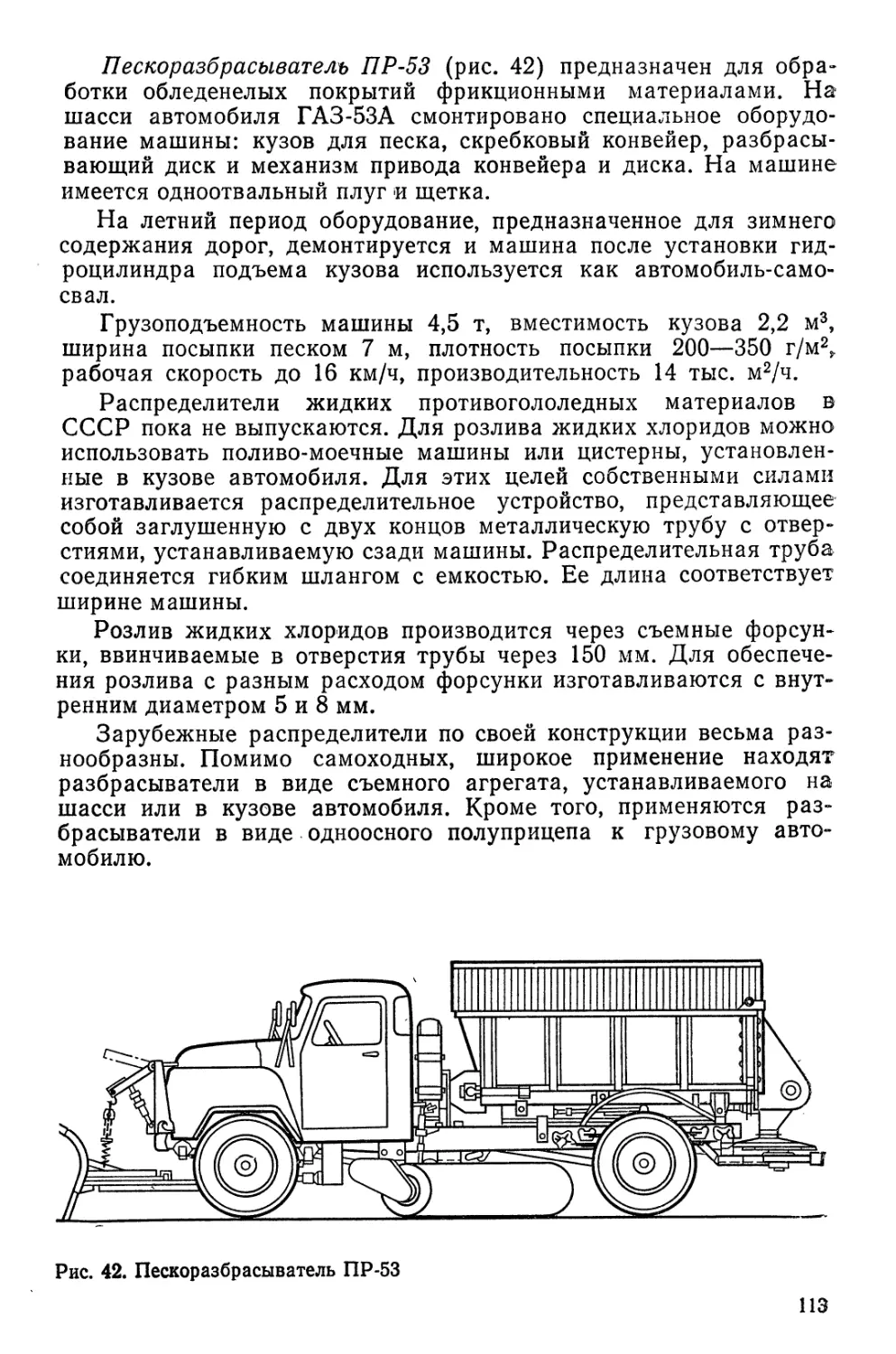

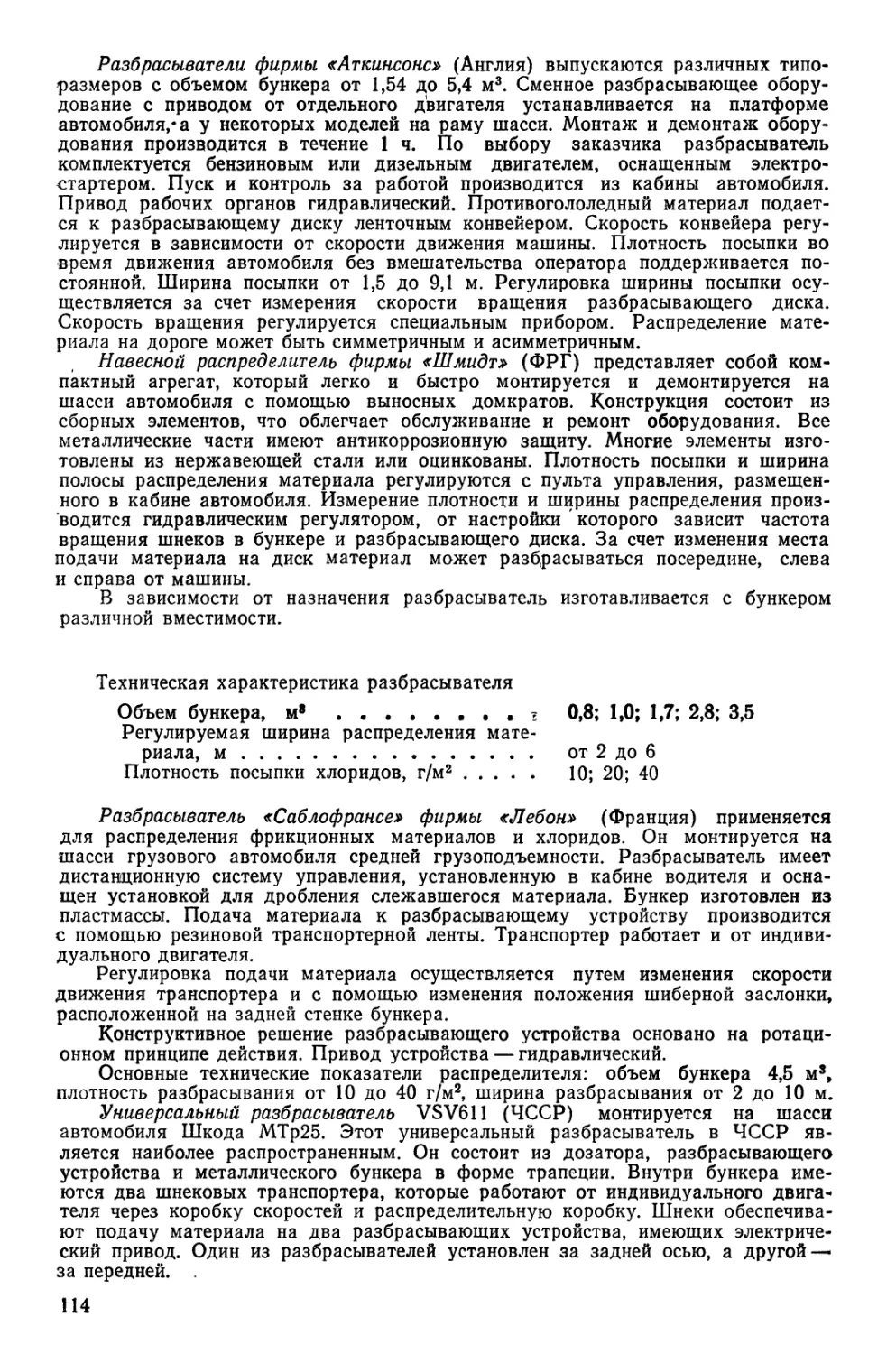

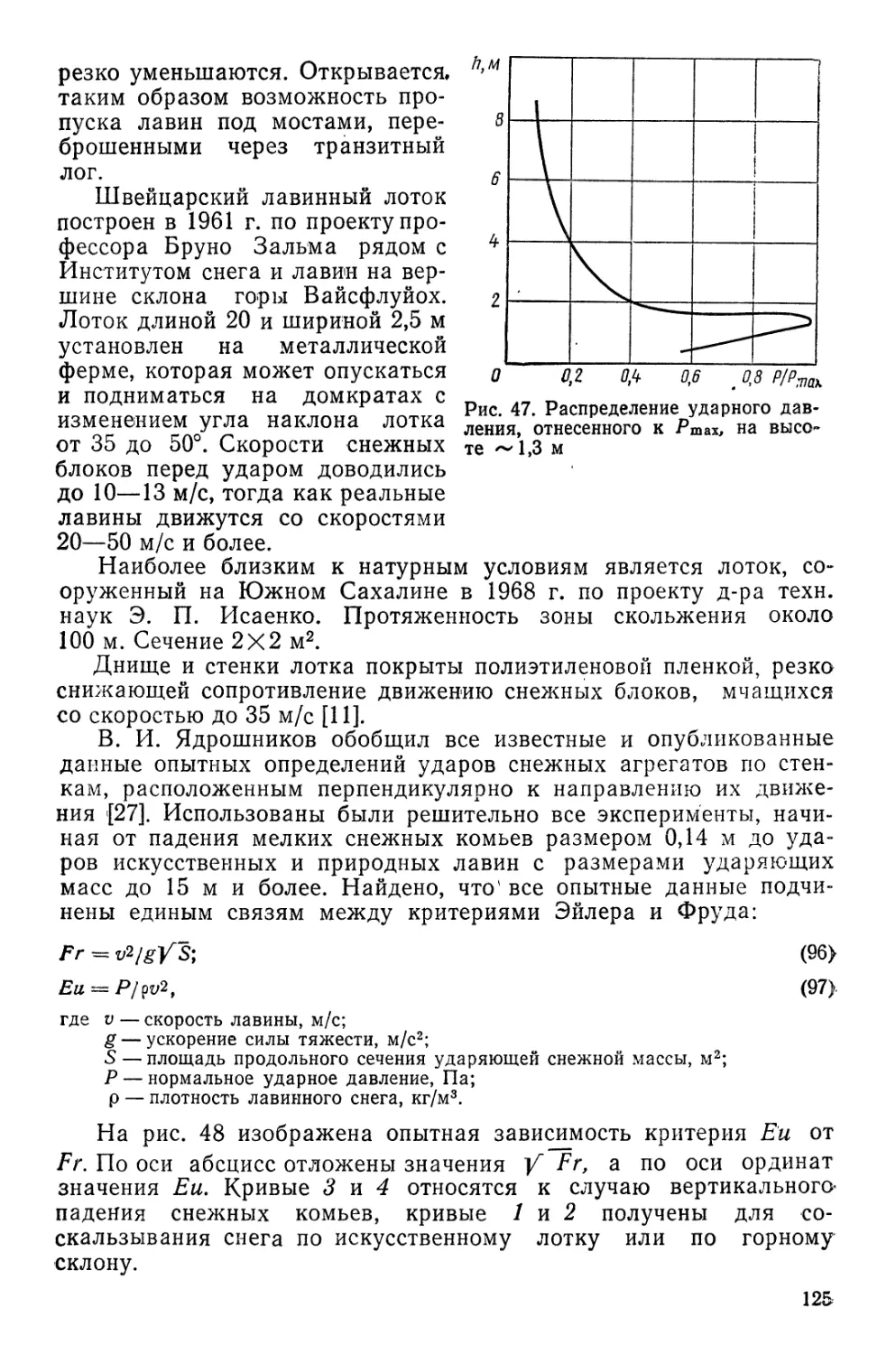

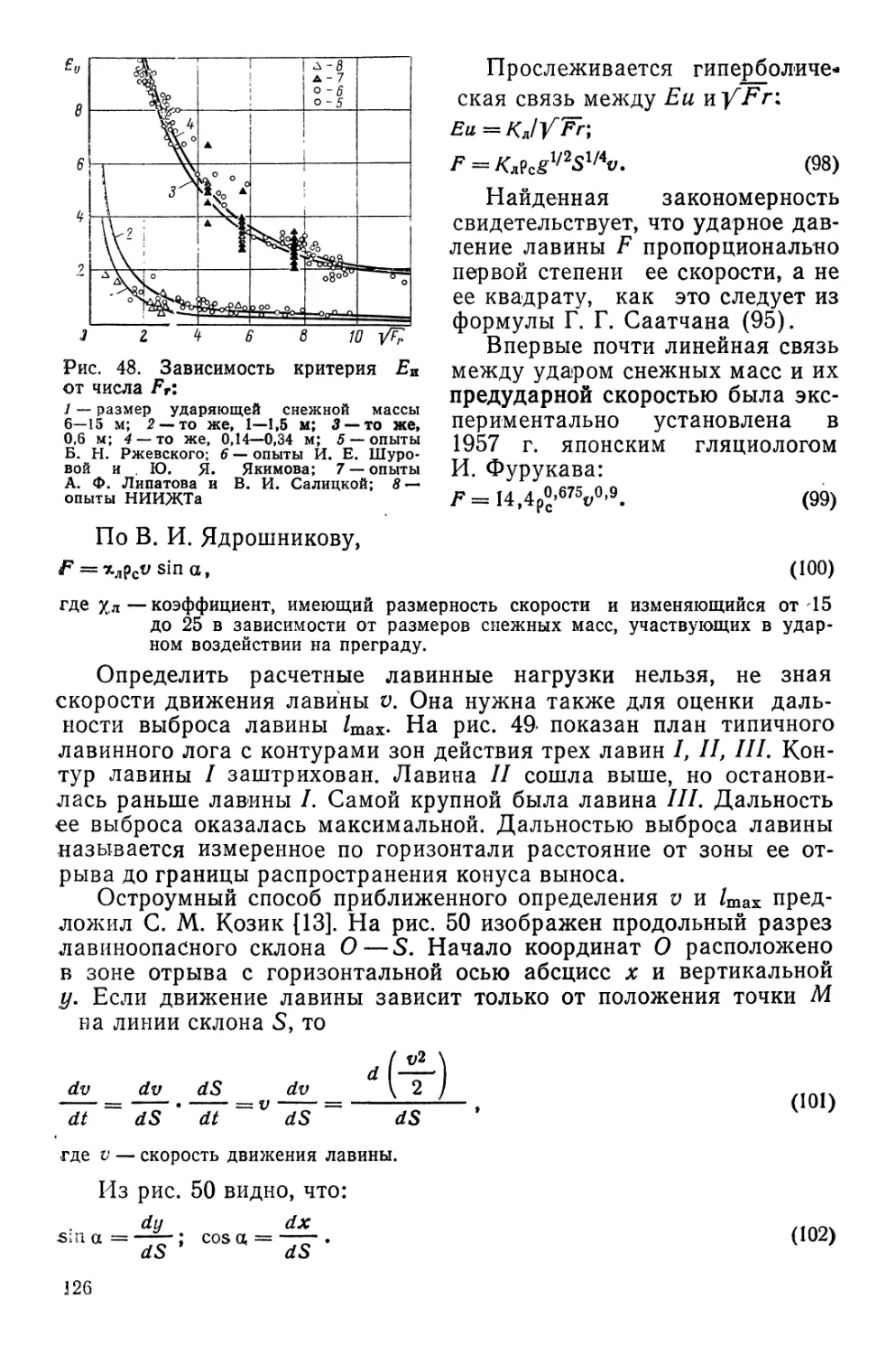

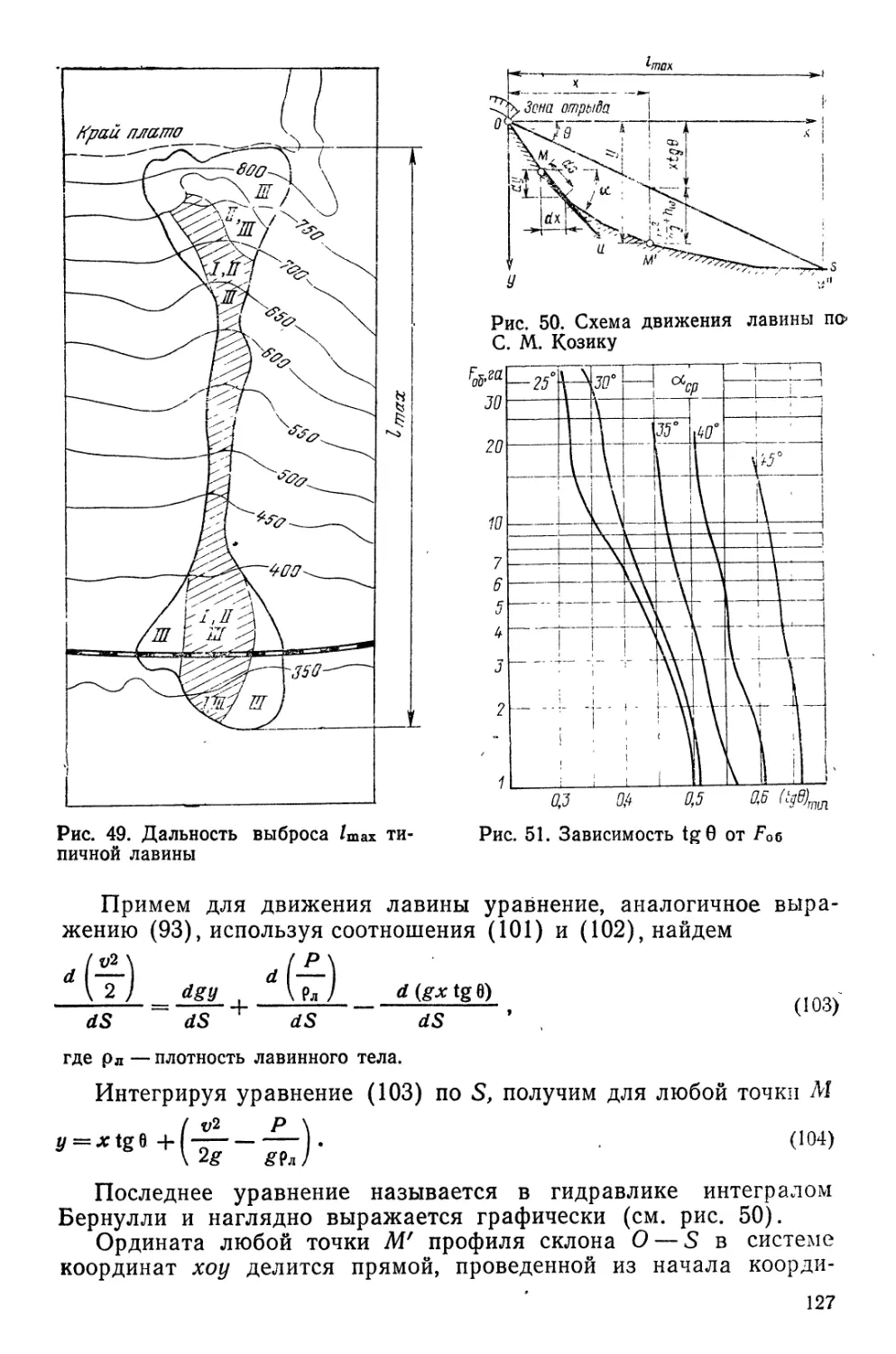

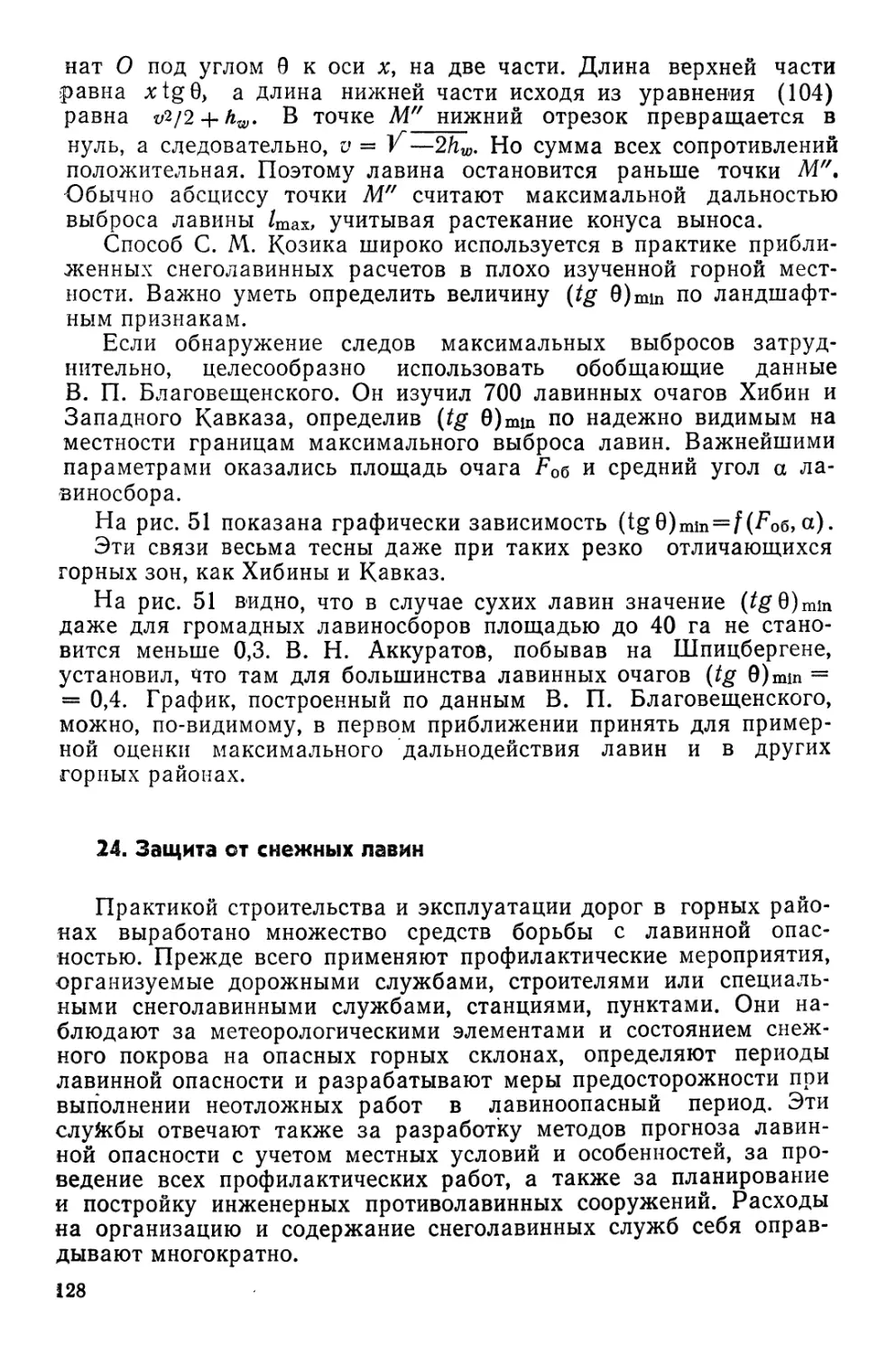

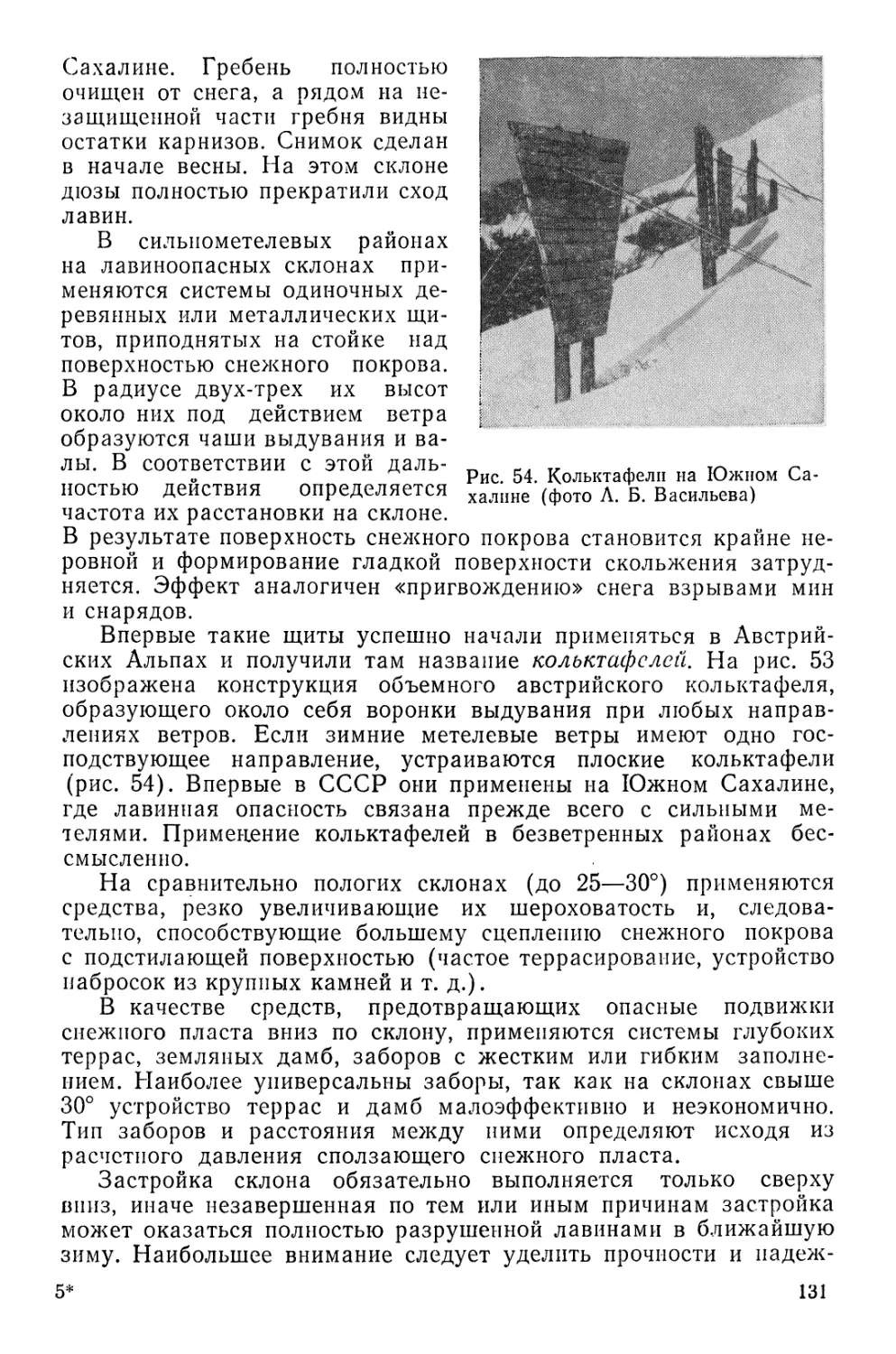

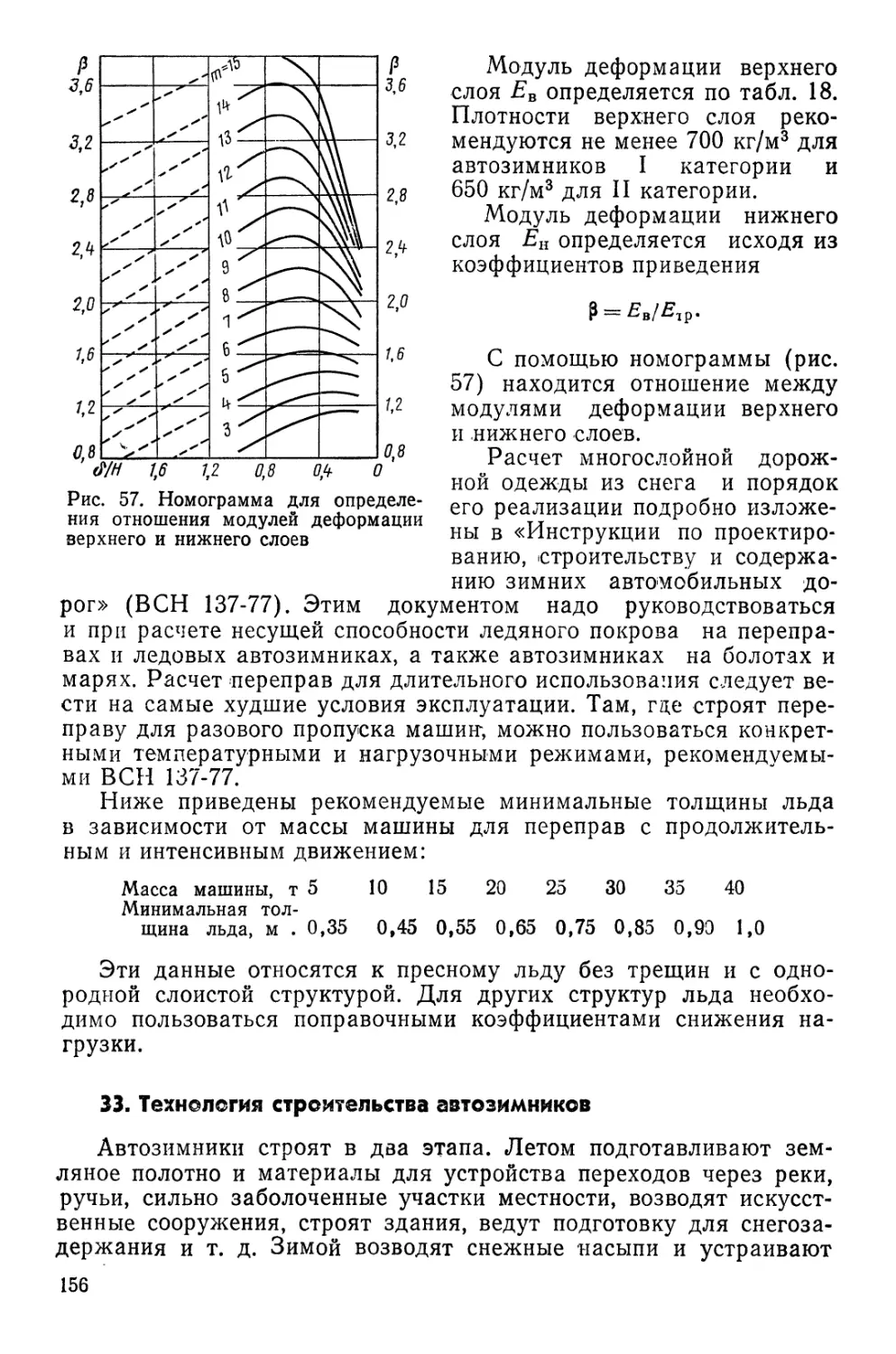

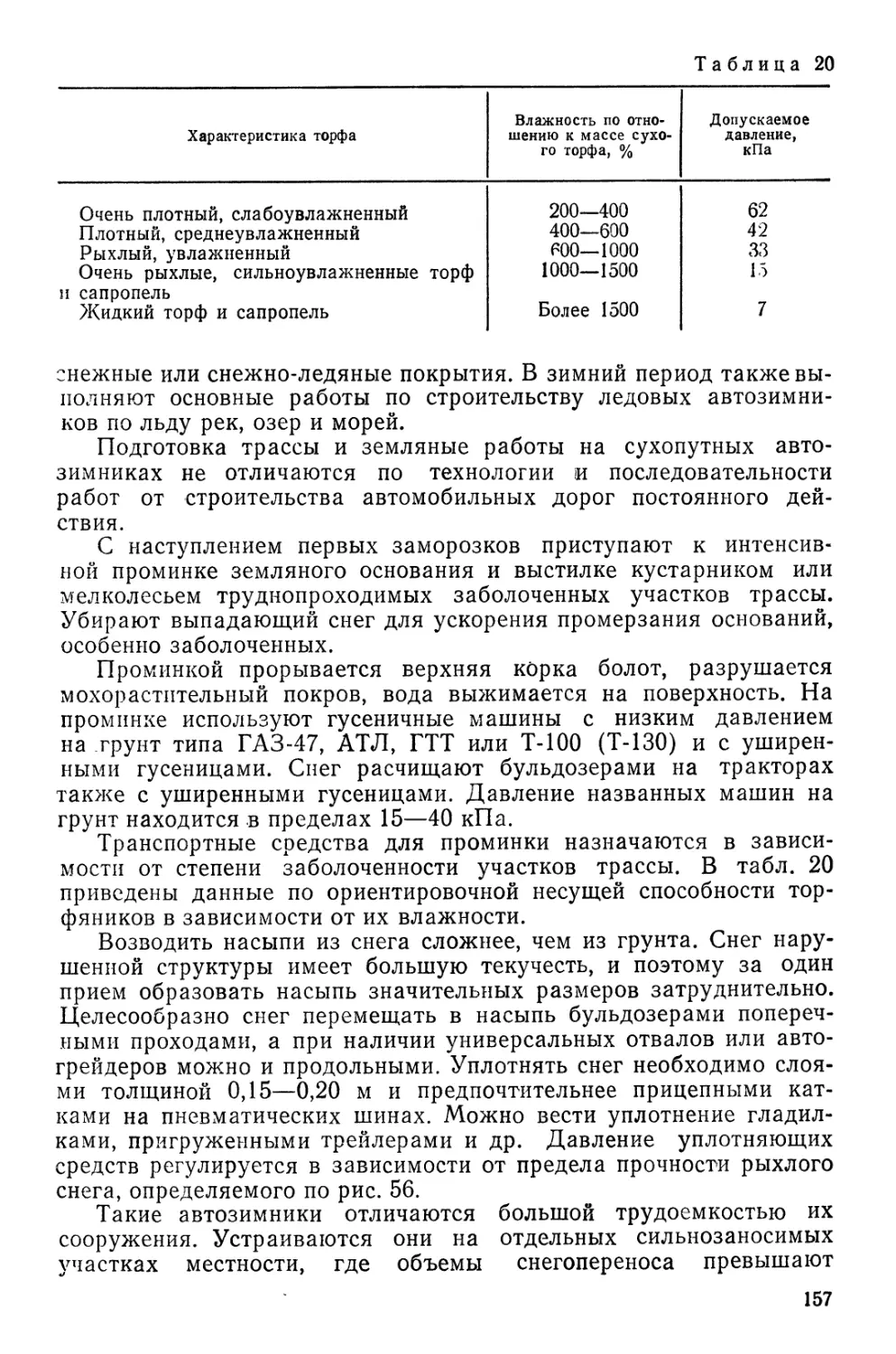

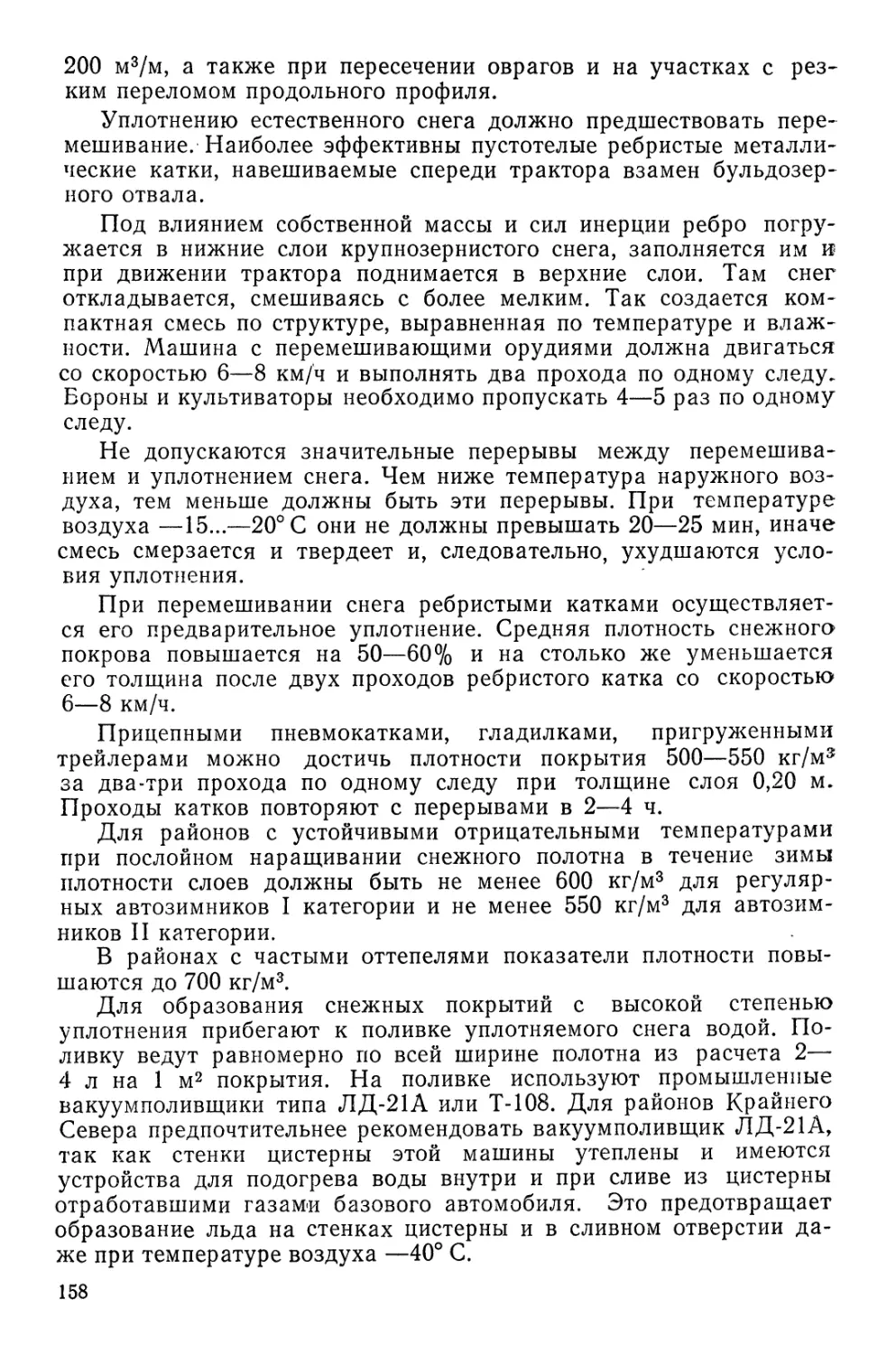

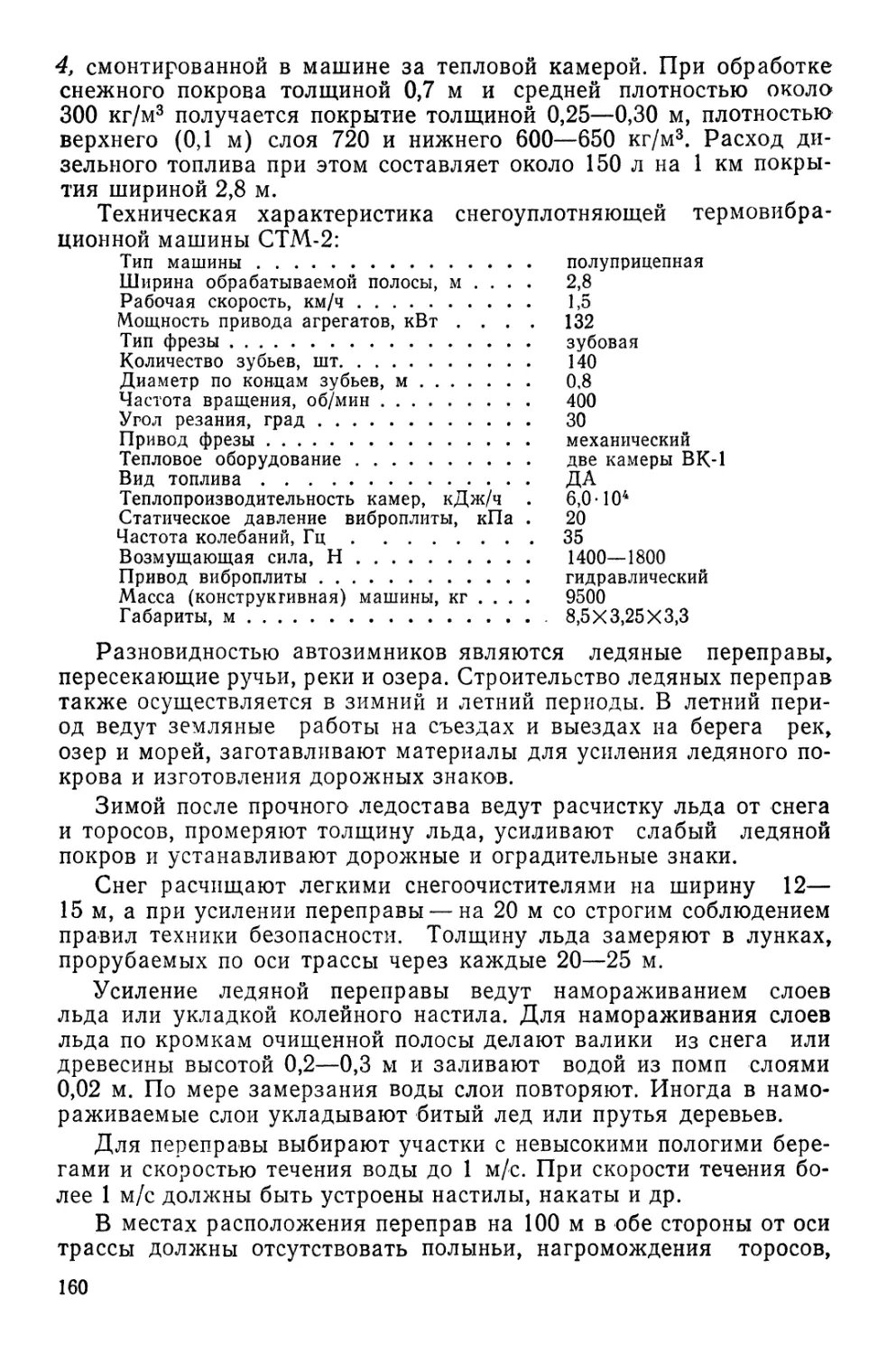

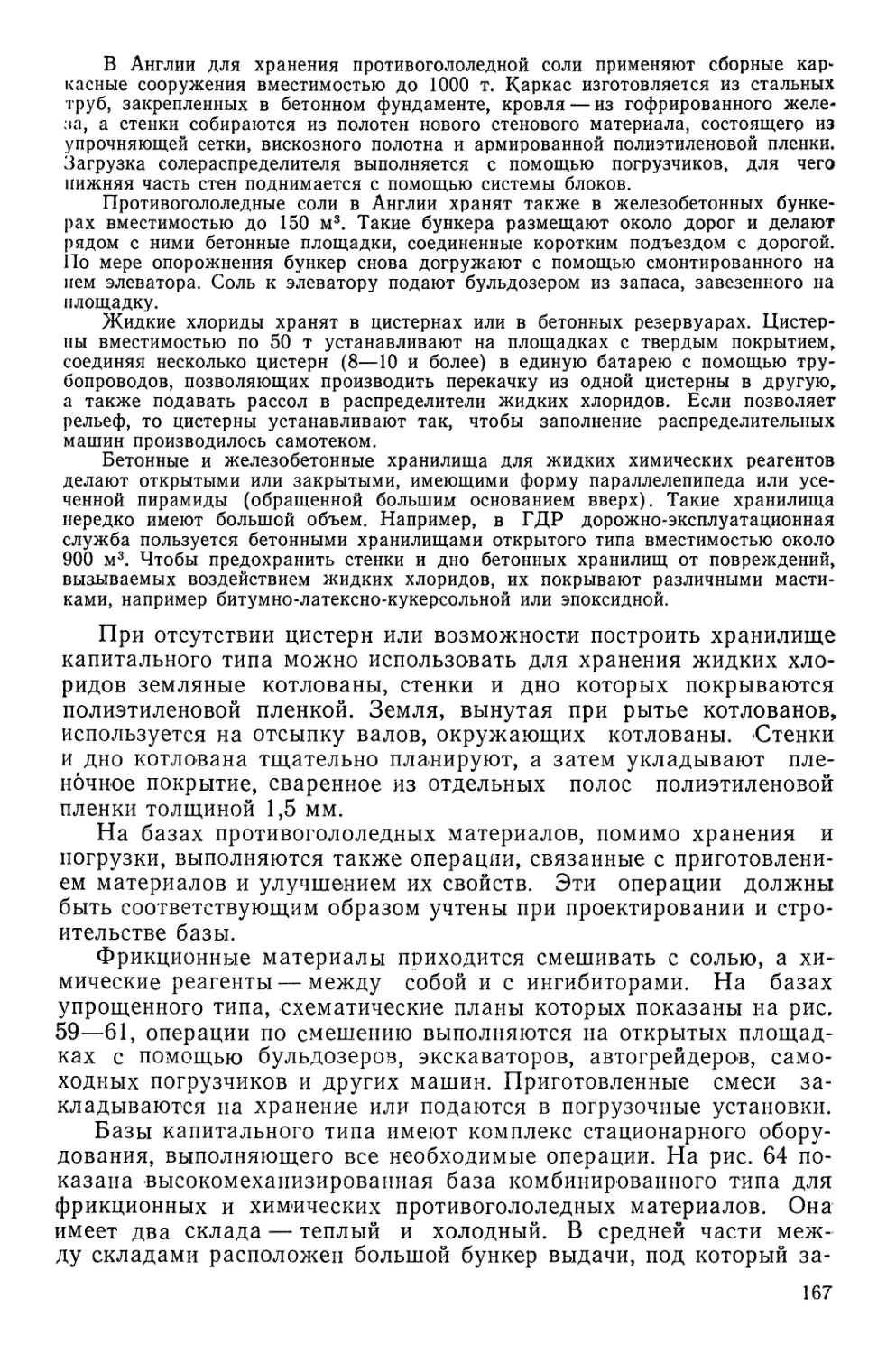

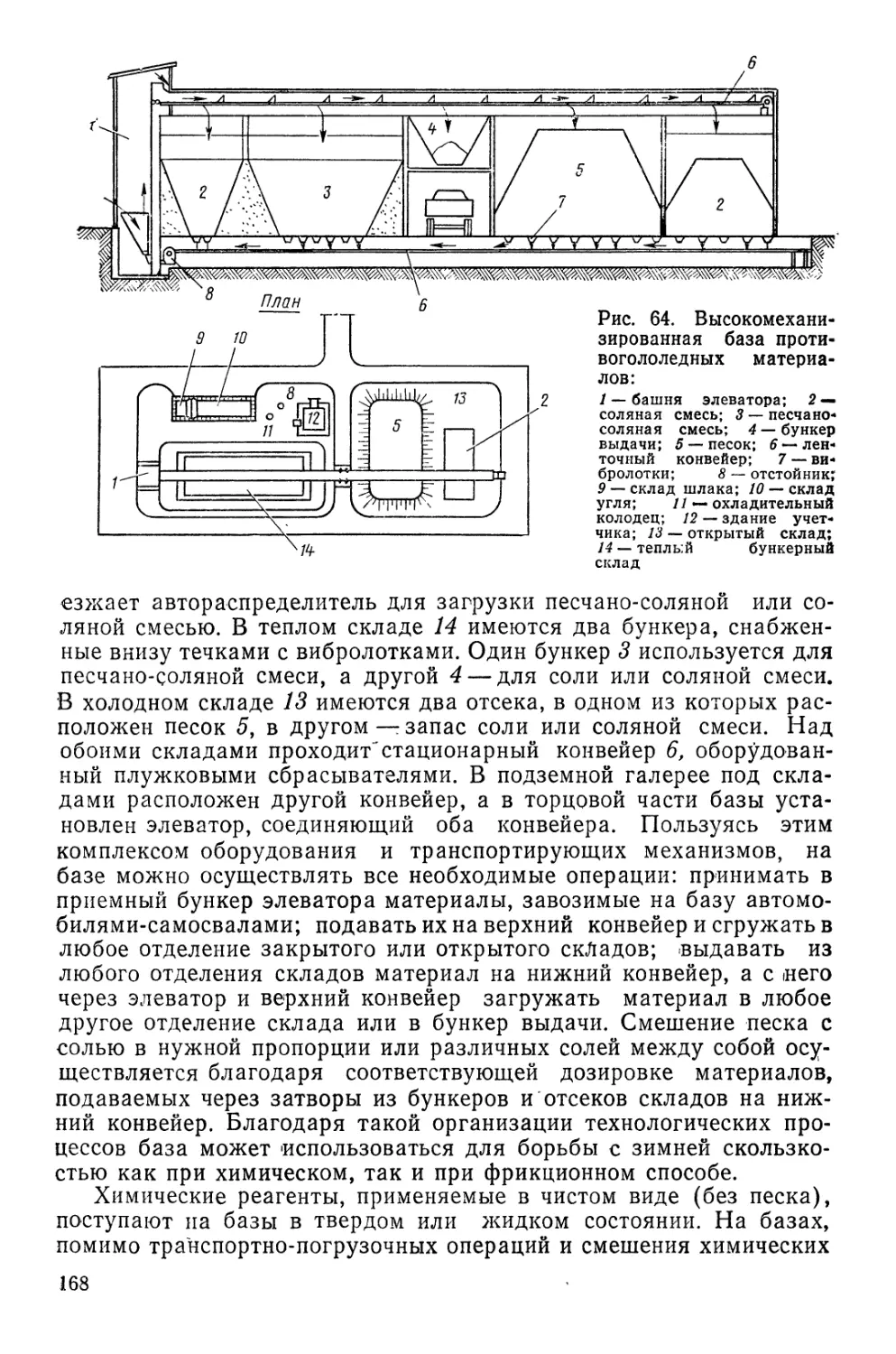

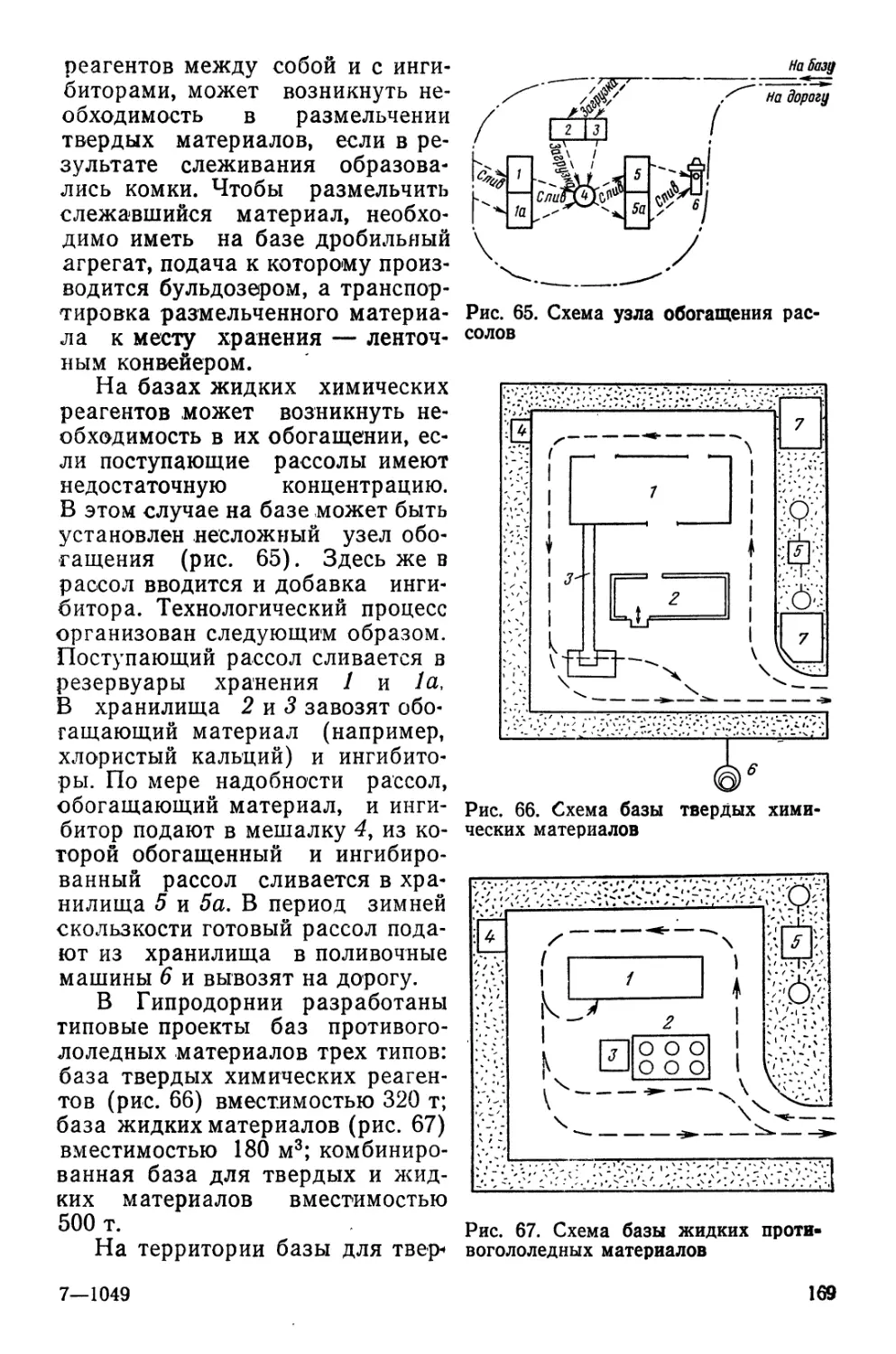

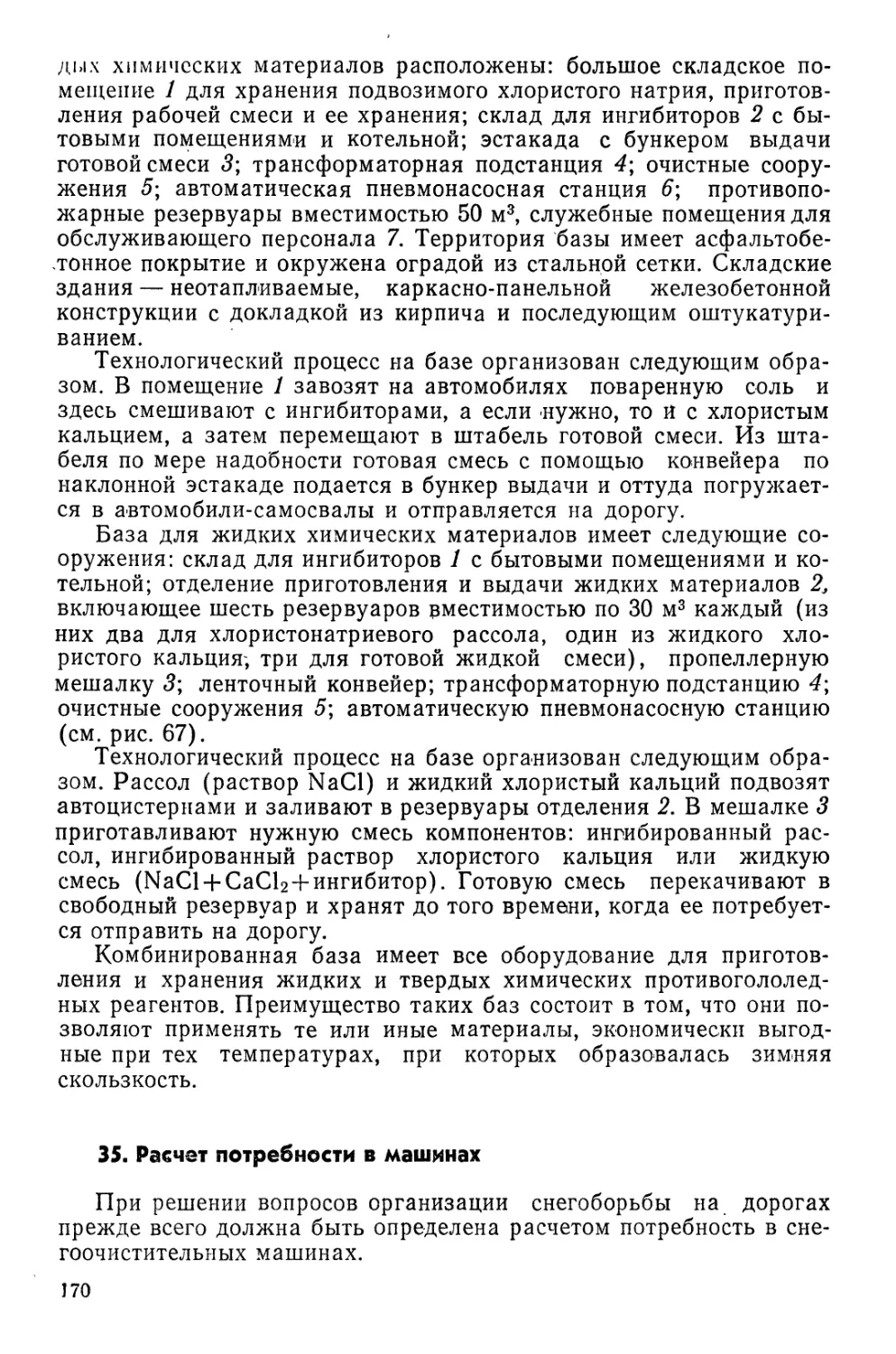

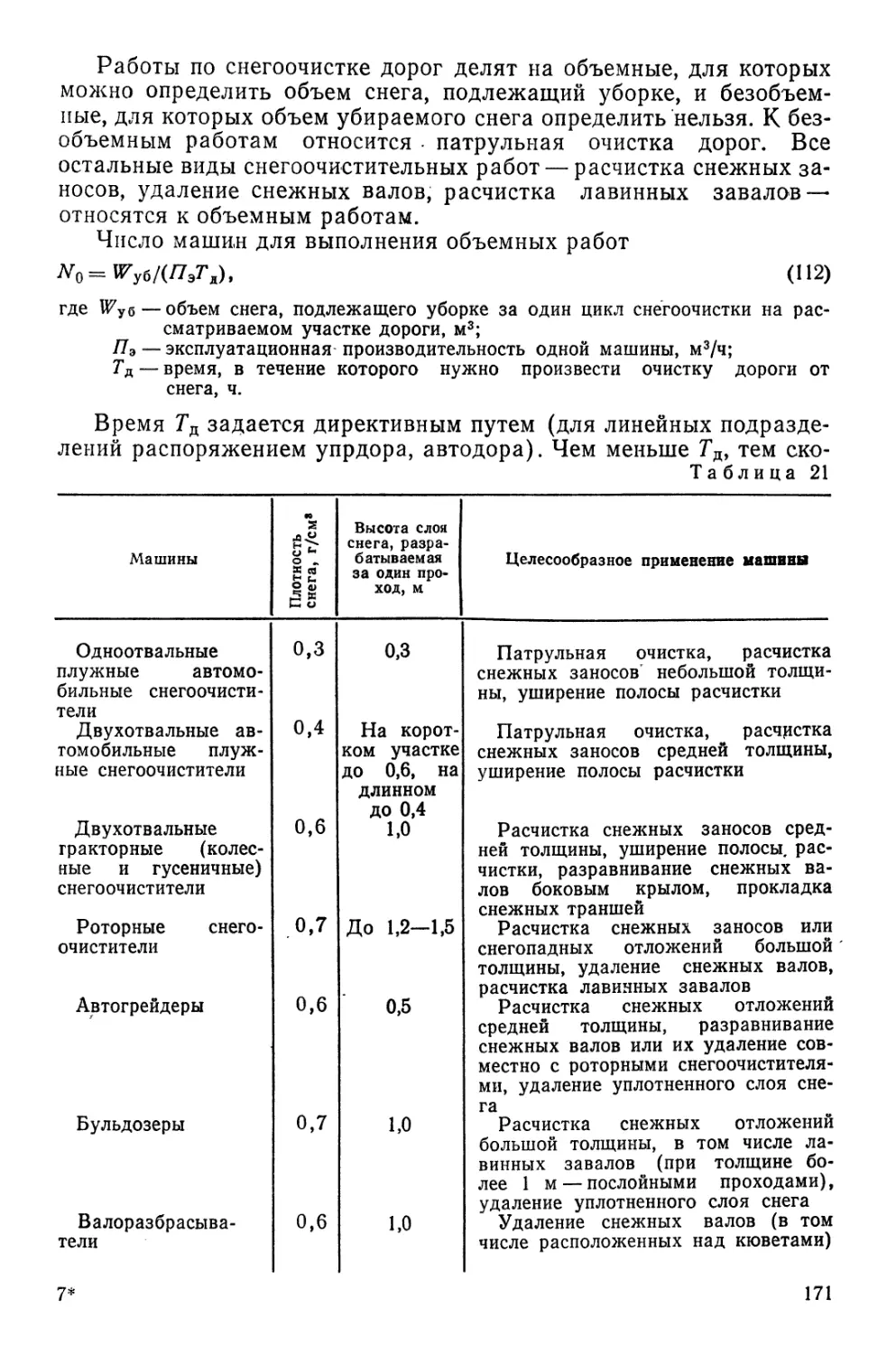

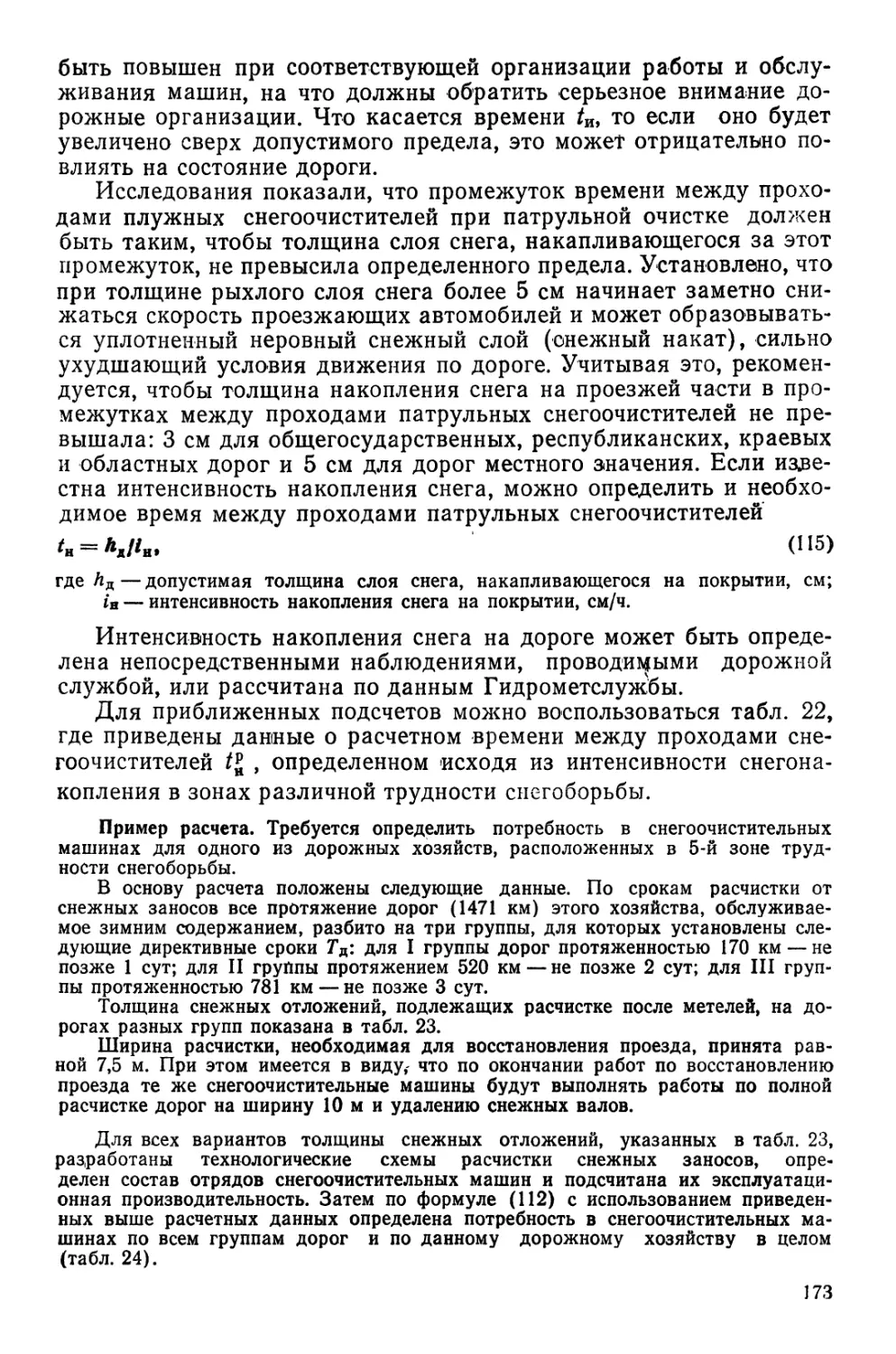

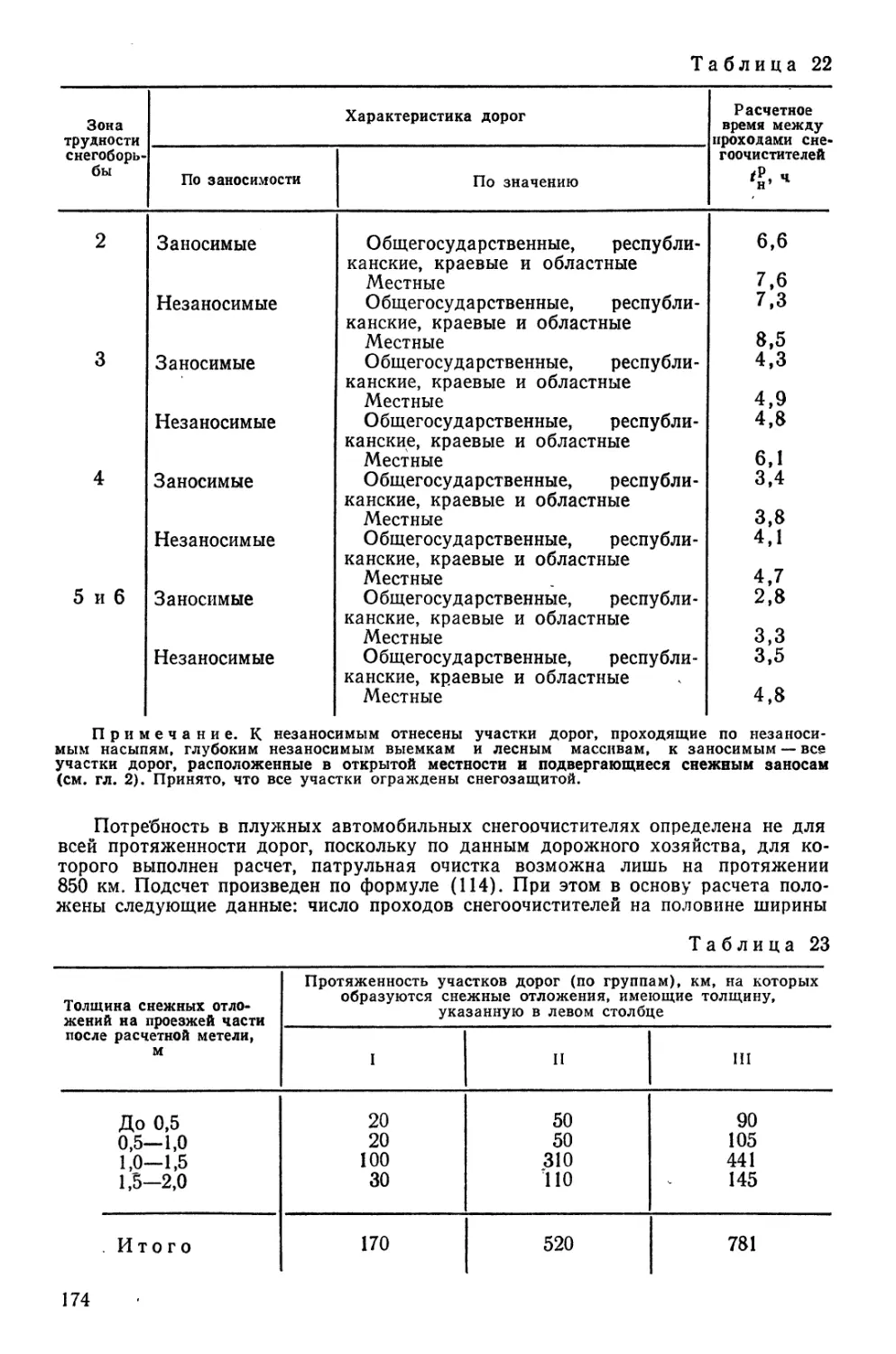

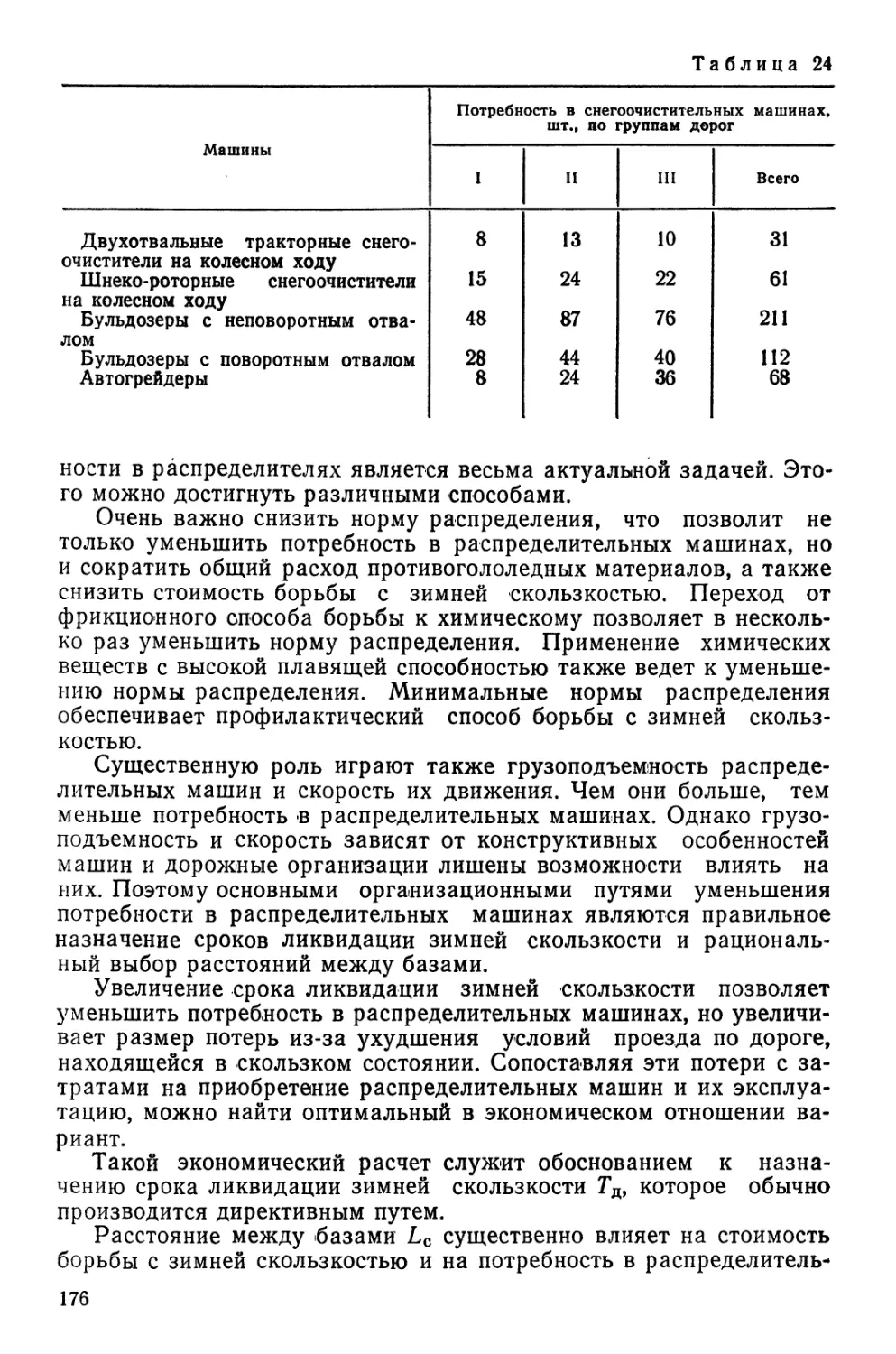

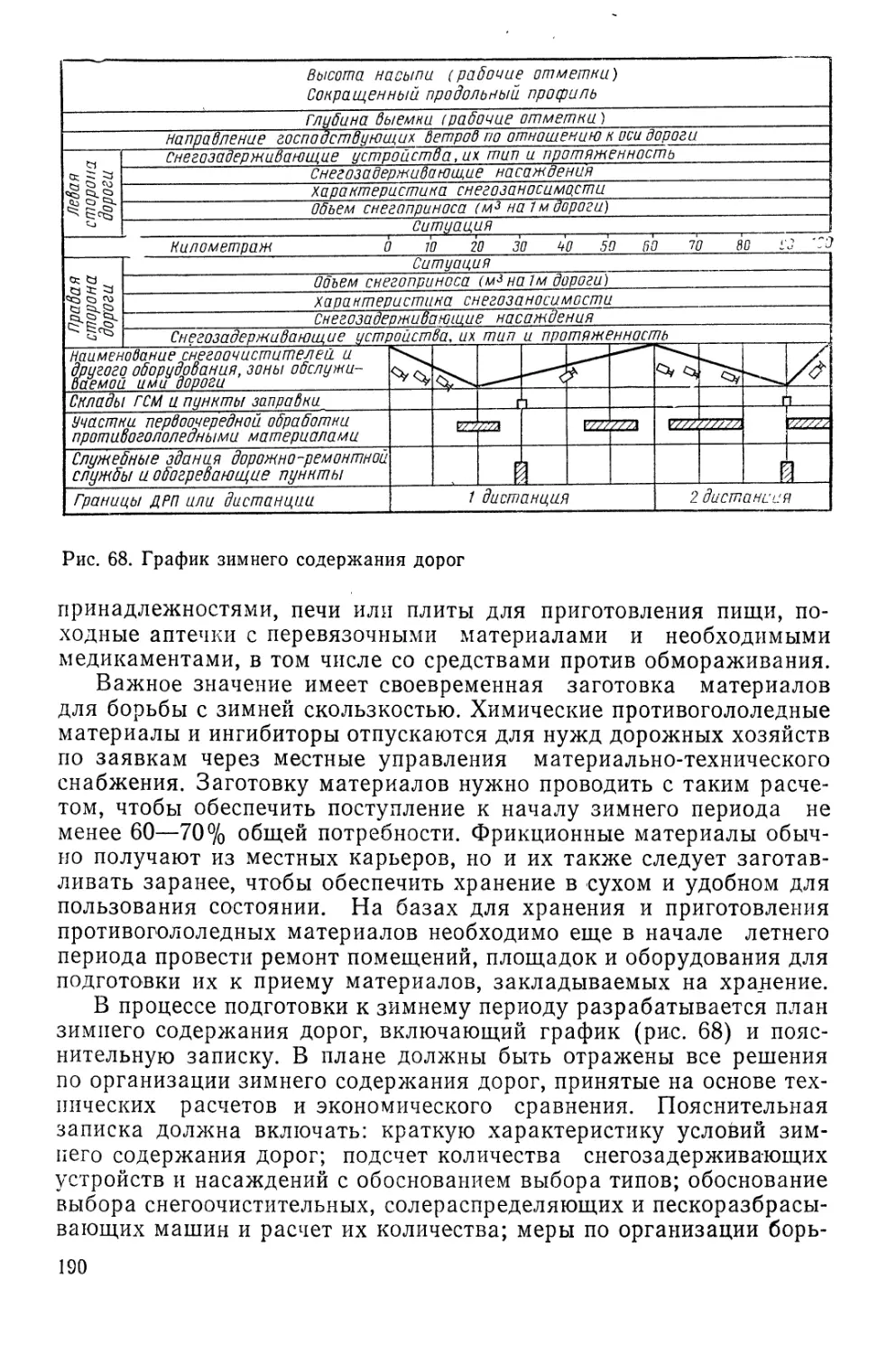

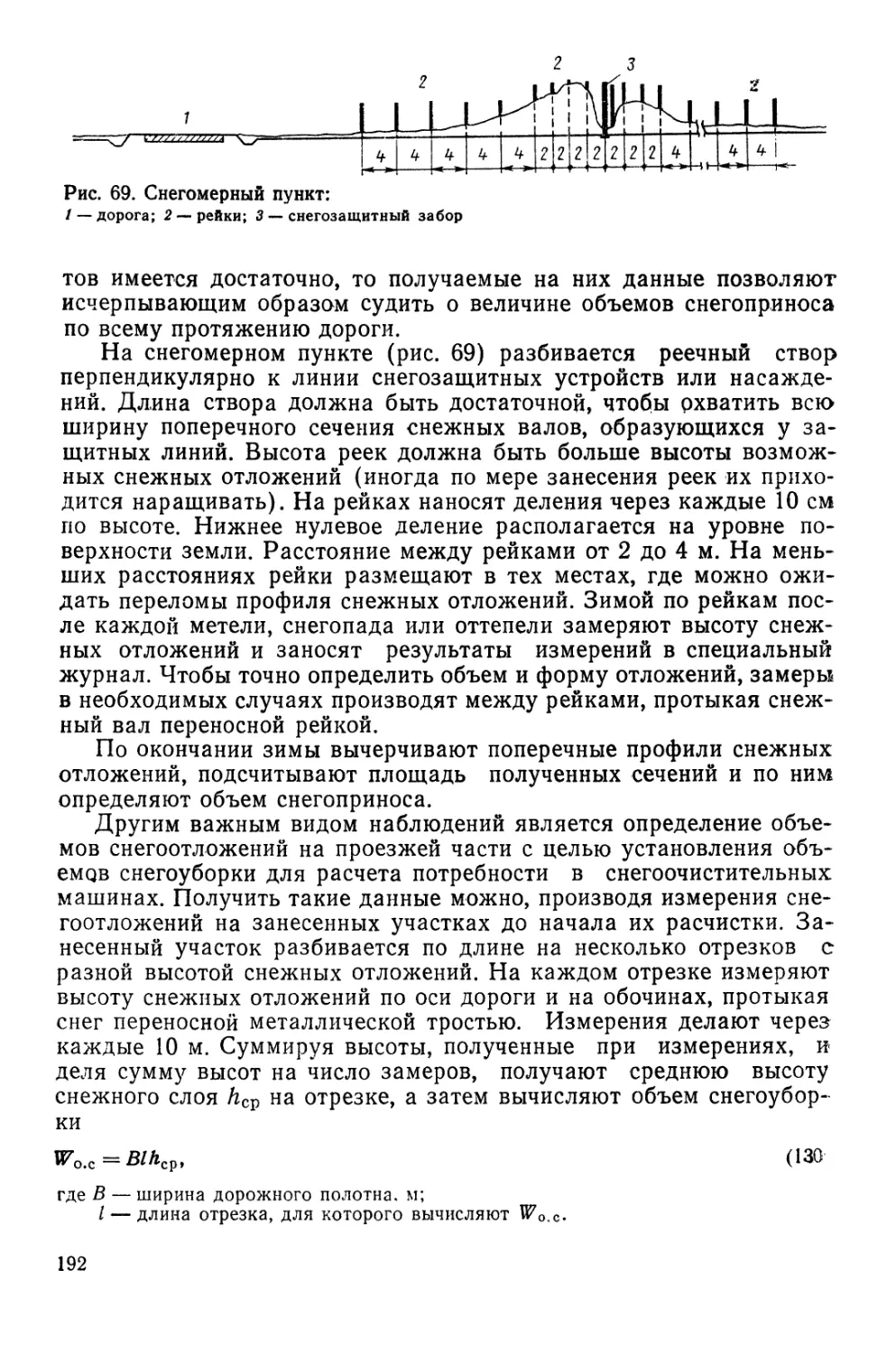

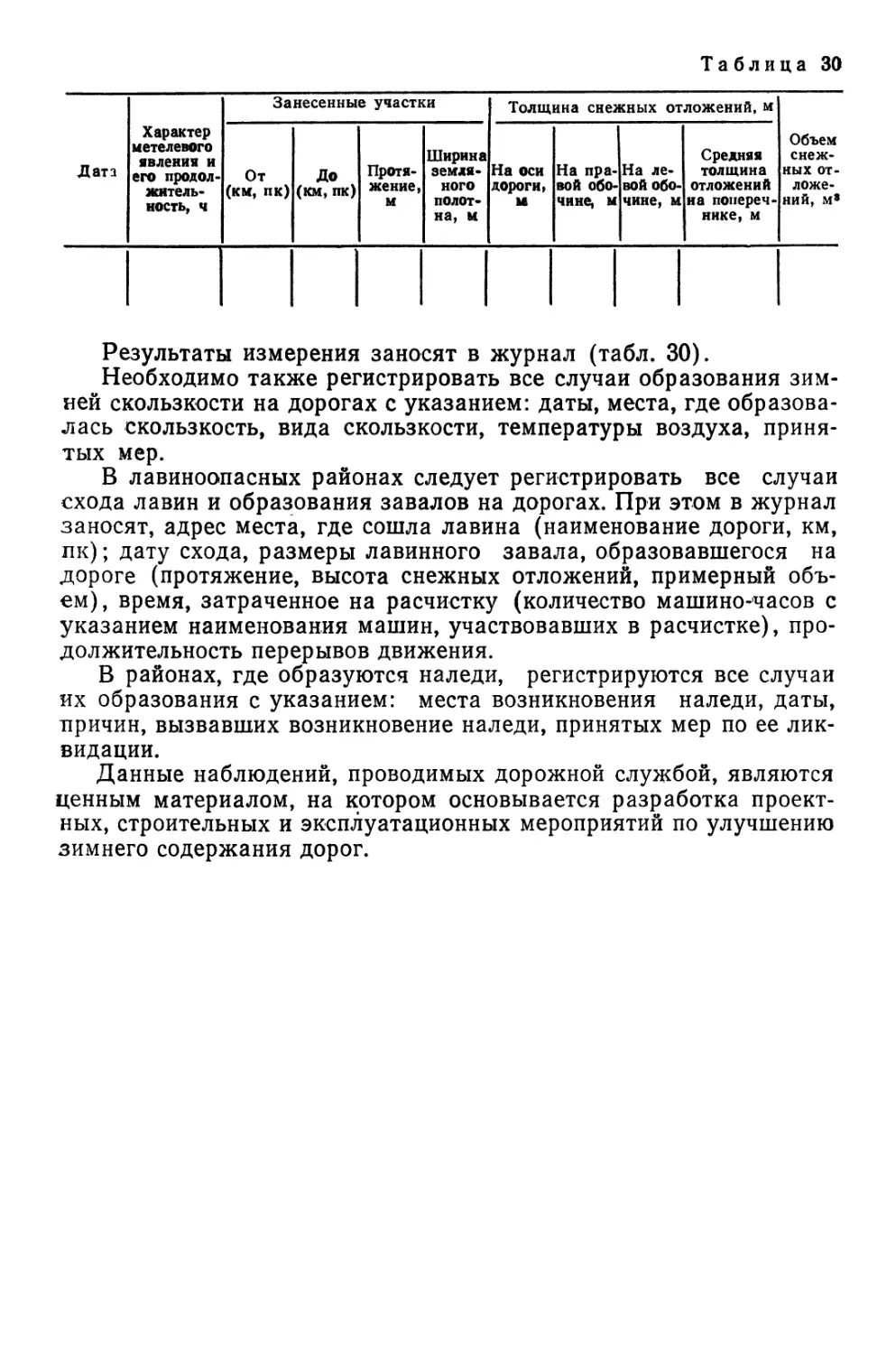

0,22