Text

ГОСУДАРСТВЕНВОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ

Леконт де Лиль

ИЗ ЧЕТЫРЕХ

КНИГ

СТИХИ

Перевод с французского

ИГОРЯ ПОСТУПАЛЬСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1960

Под редакцией

Д. Бродского

Вступительная статья

Ή. И. Балашова

Гравюры художника

Ф. КОНСТАНТИНОВА

Оформление художника

Е. АДАМОВА

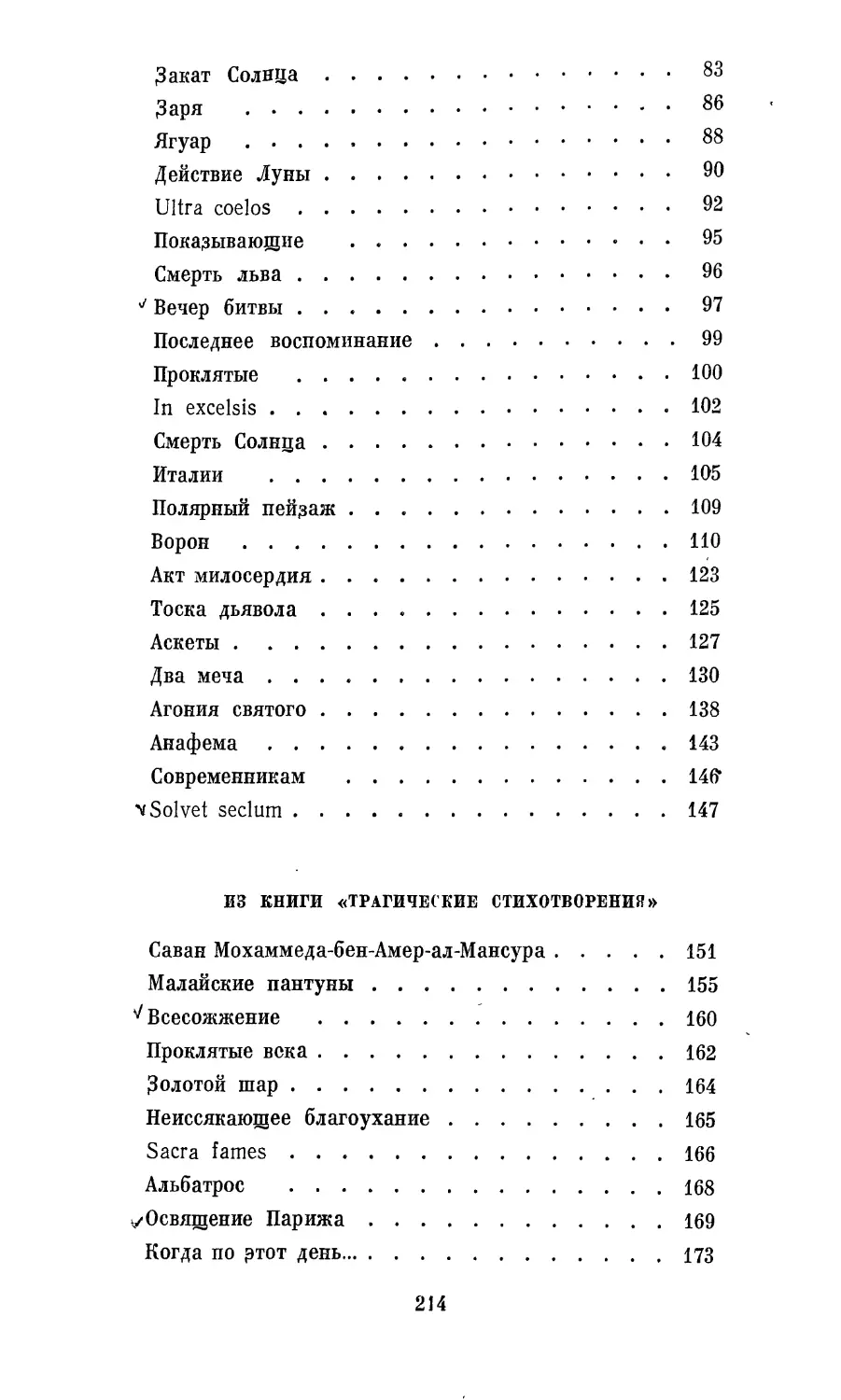

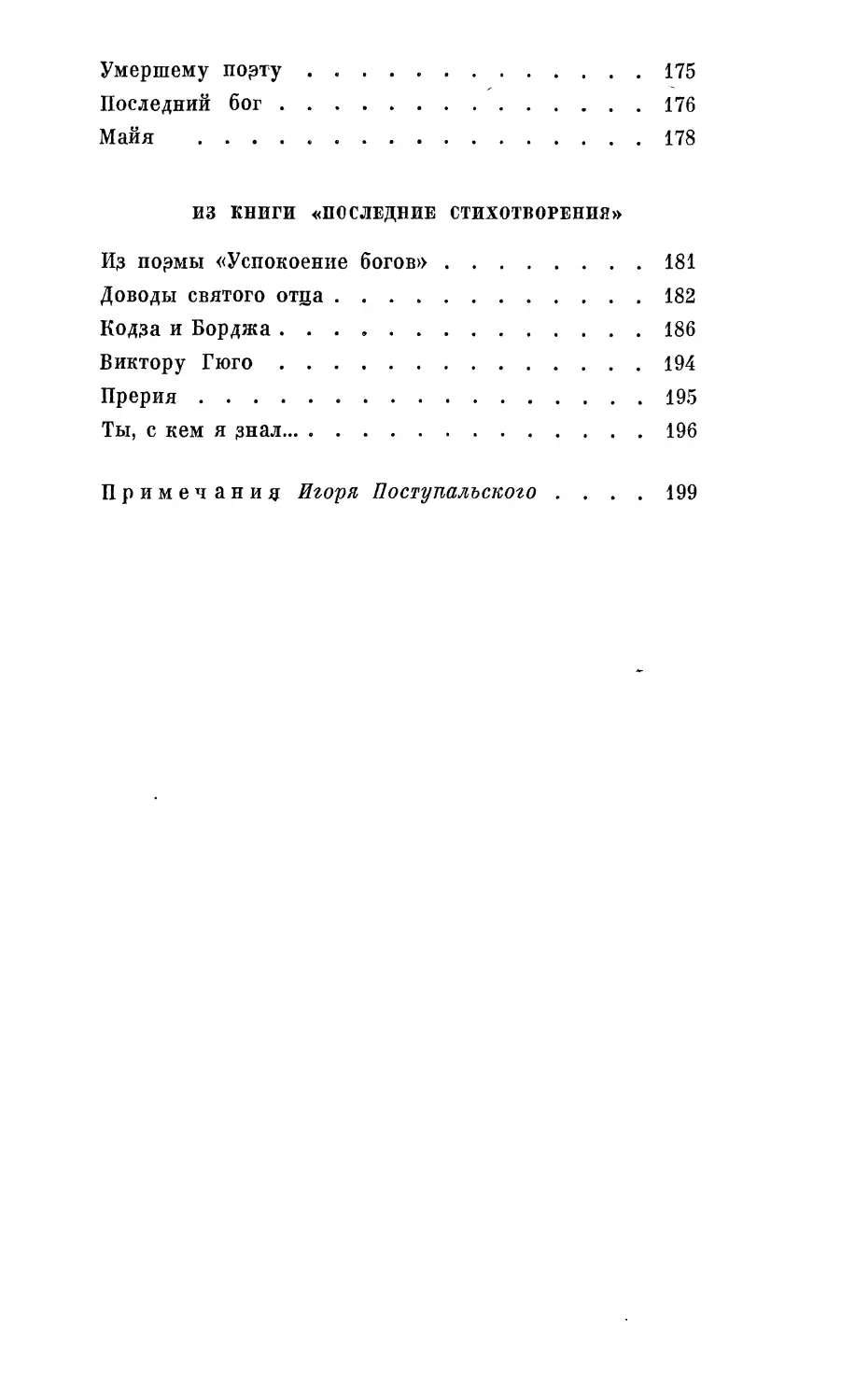

ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛ Ь

Леконт де Лиль — поэт, поражающий грандиозностью

образов. Он не умел и не любил писать ни о чем незначительном. Его

область — ожесточенные столкновения народов, религий,

цивилизаций, перевороты, в которых погибают старые и рождаются новые

миры. Даже пейзаж у него — потрясающий, бескрайний, схваченный

с высоты и являющийся ареной борьбы титанических сил.

Все эти богатые, необыкновенно красочные картины древней

и новой истории, безудержных страстей и неистовства хищников

Леконт де Лиль стремился облечь в стихи продуманные, звучные,

ясные, размеренные, предельно правильные, будто они перенесены

в сферу поэзии из сферы зодчества.

В стихах поэта есть величие и неподвижность памятников,

предназначенных для городской площади. Неприятие варварства

буржуазной цивилизации и ее религии проявлялось в его поэзии

даже в стремлении подчинить рациональному замыслу художника,

передать в статичных, сковывающих формах, поток событий жизни

враждебного ему общества. В монументальных стихотворениях и

поэмах запечатлевались на века, предавались на обозрение и на

суд потомства, как экспонаты в историческом музее, самые

трагические эпизоды жизни этого общества, навечно клеймились его

постыднейшие страсти и деяния.

В свою очередь, судьба творчества Леконт де Лиля — одно из

свидетельств враждебности буржуазного общества искусству.

Большую часть жизни поэт провел в бедности и непризнании; а после

его смерти было положено немало усилий, чтобы подлинный

Леконт де Лиль навсегда исчез из памяти: холодное славословие

официальной науки словно замуровало поэта в гробницу

бесстрастного жреца «чистого искусства».

Речь идет не только о предвзятом истолковании эстетических

теорий и поэзии Леконт де Лиля, при котором принимались в

расчет лишь догматические стороны в них и обходилось самое живое

5

в творчестве поэта: настойчивые искания справедливого

гармонического общественного устройства, негодующие обвинения варварства

Эпохи, беспощадное изображение ее трагизма; истолкование, при

котором забывалось, что Леконт де Лиль был самым упорным

обличителем католицизма во всей атеистической поэзии прошлого века.

До сих пор во Франции не издано полного собрания

произведений Леконт де Лиля. Вообще не собраны стихи поэта,

печатавшиеся в социалистической прессе 1840-х годов; не обнародованы и

плесневеют в частных архивах антибонапартистские

стихотворения и фрагменты разившей папство поэмы «Держава дьявола».

Никогда не переиздавалась республиканская публицистика поэта—ни

революционные статьи кануна 1848 года, ни его памфлеты 1870-х

годов против Третьей республики.

В результате всего этого был изображен бесстрастным поэт,

мучительно переживавший каждое новое национальное несчастье

Франции, поэт, который исходил при решении общественных

вопросов из опыта якобинской диктатуры и даже семидесятилетним

старцем требовал «поставить к стенке» генерала Буланже, когда тот

затеял антидемократический переворот.

Современная западная наука установила применительно к

творчеству Леконт де Лиля своего рода «рекорд»

необъективности: американский исследователь И. Паттер, автор монографии

«Пессимизм Леконт де Лиля» (1954), натолкнувшись на

произведения поэта, никак не поддающиеся кривотолкованию, вроде

«Народного республиканского катехизиса», позволил себе с

неслыханной мотивировкой перечеркнуть их как порожденные не

сердцем и мыслью поэта, а — «его животными соками»!

В свете наступления буржуазной науки сегодняшнего дня на

память поэта и в связи с опубликованием во Франции некоторых

новых материалов о нем, дополнивших и подтвердивших данные

классических работ М. и А. Леблонов, Ж. Виане, 3· Эстева,

необходимо полнее, чем это делалось раньше, показать

антибуржуазность Леконт де Лиля. А. В. Луначарский еще в 1932 году призвал

марксистских исследователей «вскрыть до конца противоречия,

породившие трагедию Леконт де Лиля, и показать, что эта

трагедия обращена также и против буржуазии, против ее культуры,

искусства, науки».

Этой цели должно послужить настоящее — первое русское —

издание избранных, стихотворений и поэм Леконт де Лиля.

Поэт, вокруг наследия которого до сих пор кипят страсти,

Шарль-Мари-Рене Леконт де Лиль родился 22 октября 1818 года

на острове Бурбон (ныне Реюньон), расположенном в Индийском

океане в семистах километрах, к востоку от Мадагаскара. Отец по-

6

Эта, фельдшер наполеоновской армии Леконт, эмигрировал из

Франции в 1816 году после реставрации Бурбонов. Он женился на

креолке, принесшей ему в приданое богатую плантацию, и стал

называть себя «Леконт с Острова» — Leconte de Lisle.

На будущего поэта неизгладимое впечатление произвела

щедрая тропическая природа одиноко возвышающегося в океане

гористого вулканического острова. Но с Реюньона юноша унес также

и иные впечатления. На острове сохранялось рабство, и Леконт де

Лиль не мог забыть стонов истязуемых плантаторами негров.

Героем одного из своих рассказов 1840-х годов он сделал

благородного мятежного негра Сакатове, предательски застреленного

хозяином; в другом — рассказал о негодовании, охватившем

молодого человека, услышавшего, как пленившая его миловидная

креолка хладнокровно приказывает выпороть раба.

Когда девятнадцатилетний Леконт де Лиль отправился для

продолжения образования во Францию, он уже горел

республиканским энтузиазмом. По письму юного поэта с острова Св. Елены, где

корабль сделал стоянку, сразу видно, как чувство горечи при виде

могилы сосланного чузежемцами Наполеона отходит на второй плап

перед негодованием против императора — душителя свободы.

Леконт де Лиль учился в Бретани — в Динане и Ренне, под

надзором консервативных родственников, пытавшихся отучить его

от крамольных, мыслей урезыванием субсидии. Он вынужден был

заниматься на юридическом факультете, но фактически изучал

литературу, писал стихи и читал социалистов-фурьеристов. Леконт

де Лиль в 1840 году редактировал журнал «Варьете», в котором,

между прочим, пропагандировал книги по фурьеризму. В 1842 году

Леконт де Лиль пытался основать политический журнал

«Скорпион», не вышедший, однако, по вине издателя, отказавшегося его

печатать, поскольку «направление журнала заслуживает

осуждения порядочных людей...» Не нашлось издателя и для первой

книги стихов молодого поэта, и он в 1843 году вынужден был

согласиться служить в суде на острове Реюньон. Из общества

опостылевших ему креольских, рабовладельцев Леконт де Лиль вырвался

благодаря друзьям-фурьеристам, пригласившим его в 1845 году в

Париж на работу в качестве редактора отдела литературы в газету

«Демокраси пасифик» («Мирная демократия»).

Леконт де Лиль попал в один из революционных центров

Парижа. Его ближайшими друзьями стали активные участники

революции 1848 года — Поль де Флотт, павший впоследствии в отрядах

Гарибальди, и поэт и ученый-эллинист Луи Менар. Работал Леконт

де Лиль под руководством продолжателя Фурье — Консидерана. Все,

что писал Леконт де Лиль ^- стихотворения, рассказы, политиче-

7

ские статьи,— он печатал в «Демокраси пасифик» и в другом

печатном органе фурьеристов — журнале «Фаланга».

Леконт де Лиль сам достаточно четко охарактеризовал свои

взгляды в одном из писем 1847 года: «Фурьеристская школа, в

которую я вхожу... обосновала право бедняка на труд, на жизнь,

на счастье». Поэт сомневается, что богатые признают

«математически доказанную» законность этого права, несмотря на то что

уже стучится в дверь «гражданская война», «в тысячу раз более

ужасная, чем 93 год,— беспощадная война тех, у кого нет ничего,

против тех, кто владеет всем».

Будучи единственным крупным французским поэтом, тесно

связанным с фурьеристским движением, и принимая основные

положения Фурье, Леконт де Лиль не был ортодоксальным

фурьеристом, он отрицательно относился к сложной догматике школы,

сохранял самостоятельность во взглядах на искусство.

Собственные статьи Леконт де Лиля в «Мирной демократии» носили

отнюдь не мирный характер и были написаны скорее в духе

революционных бланкистских кружков.

1845—1850-е годы — решающий период в формировании

мировоззрения и творчества Леконт де Лиля. Именно тогда, в период

увлечения утопическим социализмом, сложились как сильные

стороны творчества поэта, так и определилась непреодолимая для него

ограниченность мелкобуржуазной революционности, проявившаяся

позже в непонимании дела Коммуны.

В годы, предшествовавшие революции, были разработаны идеи

и созданы стихи, составившие основу «Античных стихотворений»

(1852). Эллада для поэта это не только историческая древняя

Греция, но и социальная утопия будущего, или во всяком случае

художественный, живой наглядный прообраз такой утопии. Если

революционеры XVIII века искали в античности прежде всего

равенство и гражданскую доблесть, то для Леконт де Лиля его Эллада —

страна социальной гармонии. Его эллины не подавлены ни

государством, ни церковью; их свободный труд сочетается с высокой

эстетической культурой, смелым полетом мысли, не связанной

религиозными предрассудками; люди этого героического века сами

близки своим языческим богам, они не только наслаждаются

общественной гармонией, но и пребывают в гармонии с тщательно

оберегаемой благосклонной природой.

Человек будущего, что «предназначен править гармоническим

миром», человек, к которому обращается Леконт де Лиль,

воспроизведен в его стихотворениях с таким же пафосом и во многом

близкими образными средствами, в тех же восторженных ритмах,

в каких поэт изобразил утопическую Элладу.

8

Образы ранних стихов Леконт де Лиля одновременно

отчетливы по рисунку и живописны. Возможно, в их образном строе

сказалось увлечение молодого поэта ясностью лирики Андре

Шенье и новой для французской поэзии колоритностью

«Восточных мотивов» и «Лучей и теней» Виктора Гюго.

Леконт де Лиль уже в период непосредственного участия в

революционном движении придавал, как и многие другие

революционеры 1848 года, исключительное значение эстетическому

воспитанию человека будущего. В его представлении, едва

совершится революция,— не экономика, политика либо наука, а

искусство станет важнейшим звеном общественной жизни.

Это самозабвенное обожествление искусства как высшего

синтеза общественной жизни, бывшее частью

утопически-социалистических взглядов Леконт де Лиля, оказало впоследствии, в период

реакции, плохую услугу поэту. Вместо того чтобы бороться как

политическими, так и художественными средствами за идеалы,

которым поэт оставался верен, он противопоставил искусство

обманувшей его надежды политике.

Однако в первоначальном варианте поэмы «Елена» («Фаланга»,

август 1845) Леконт де Лиль писал, что не нужно видеть в Елене

Прекрасной только идеал красоты прошлого — лишь «оживленный

мрамор». Истинная красота для поэта — идея, связующая воедино

идеал и жизнь, «небо и преображенную землю». Искать ее надо не в

античности, вообще «не позади той зыбкой грани, у которой в

нерешительности стоит наш мир. Нет! Надо идти вперед: в будущем

отыскать вселенскую Елену» — всеобщее царство гармонии и красоты.

Надежнейший путь к счастливому будущему Леконт де Лиль

видел в революции. В стихотворении «Покрывало Изиды» он

предрекает бесчеловечному властелину, что надвигающаяся буря уже

завтра разрушит его дворцы.

Утверждение социальной гармонии и Эллады как ее

воплощения сочеталось у Леконт де Лиля с упорным, проходящим через

все творчество поэта разоблачением католической церкви —

тюрьмы огромной, мир сковавшей весь!

(Стихотворение «Поиски бога·».)

Леконт де Лиль в своей ненависти объединяет христианскую

Эру и эпоху владычества буржуазии как жестокое время, «когда

царит грязное уродство и позабыт путь к Паросу». Особой силы

противопоставление достигает в стихотворении «Гипатия». Леконт

де Лилъ придал обобщенный, символический смысл известному в

истории факту варварского убийства христианами в начале

V века александрийской женщины-ученого Гипатии, которую поэт

9

изображает цельным гармоническим человеком, не мыслимым в

современном обществе.

Страстно выступая против христианства, Леконт де Лиль

противопоставляет ему языческих богов как воплощение реальных

жизненных сил. В первой редакции стихотворения «Венера Милосская»

Леконт де Лиль, вслед римскому поэту-материалисту Лукрецию,

ставит самое земное божество, Венеру, выше всех богов и обращается

к ней с просьбой сойти с Олимпа и править человечеством.

Стихи Леконт де Лиля 1840-х годов были нередко связаны с

совершенно конкретными вопросами политической жизни

Франции. В ту пору, когда парижские кружки не умели донести свои

революционные идеи до широких кругов народа, особенно

крестьян, Леконт де Лиль в стихотворении «Тантал» во весь голос

говорит о проклятии невежества и забитости, тяготеющих над

угнетенными. Он мечет громы и молнии против покорности народа, но

призывает верить в его будущее. Поэт пишет, что всякое

благородное сердце чувствует, что настанет день, когда угнетенный

возродится к жизни, опьяненный счастьем.

Перед революцией 1848 года Леконт де Лиль выступил в «Демо-

краси пасифик» с тремя значительными политическими

статьями— «Справедливость и право», «Будет ли это покушение на

Польшу последним?» и «Угнетение и нищета».

Разоблачая лицемерие богачей, Леконт де Лиль пишет:

«Возблагодарите господа за беды, которые он вам ниспосылает,

воздайте кесарево кесарю!» — и сам отвечает за неимущих: «Воздух,

хлеб, свобода, плоды нашего труда, наш отдых и наша жизнь

принадлежат нам! С нас довольно смирения. Чего еще требует кесарь?

Наше право превыше всего». Если государи не уступят,— пусть

помнят: «время революций не миновало». И вот от имени

угнетенных, как и в своих стихах, поэт вновь грозит «страшной

борьбой без жалости, без угрызений, самой беспощадной и самой

справедливой из всех войн».

В другой статье Леконт де Лиль, рассказывая, как «деньги

заняли трон прежних, богов», обличает «жрецов золота —

самодержцев цивилизованного мира», «тучнеющих на крови и плоти

убиваемых народов». Он отказывается от милостыни богачей и требует

для угнетенных всего, «что принадлежит им по праву».

Леконт де Лиль принял активное участие в революции 1848 года,

деятельно включившись в работу созданных в Париже

революционных клубов. Он был инициатором обращения

креолов-патриотов, живших в Париже, к временному правительству с

требованием отмены рабства во французских колониях. Когда рабство

было отменено, Леконт де Лиль стал объектом негодования реюнь-

10

онских плантаторов; от него отреклась и прекратила оказывать ему

помощь его семья, лишившаяся после отмены рабства главного

источника наживы.

В апреле 1848 года Леконт де Лиль был в числе пятисот

делегатов, уполномоченных революционным «Клубом клубов» вести

агитацию за республиканских кандидатов в провинции.

Потерпев, как и другие республиканцы, поражение, Леконт де Лиль

трагически переживал его, но так и не смог понять конкретных,

причин отрицательного отношения бретонских крестьян к республике

в 1848 году. Из его писем к друзьям видно, что у него появляется

неверие в народ, кажущийся ему темным и инертным. Леконт де

Лиль возмущается безразличием и пассивностью провинции,

видя в этом главное препятствие для победы новых идей: «Что

касается социализма... то он не вызывает здесь ни любви, ни

ненависти, так как он совершенно неизвестен: с этим словом не

связывается никаких ассоциаций, и неясно, есть ли у народа хоть

какое-нибудь стремление к улучшению своего положения».

«Быть может, придется все начинать сызнова,— пишет поэт в

другом письме.— Ясно, как день, что у нас хотят потихоньку

украсть Революцию. Учредительное собрание будет состоять из

буржуа и роялистов. Оно проголосует славненькие реакционные

законы, сохранит на неопределенно долгий срок социальный и

политический строй, существовавший при Луи-Филиппе, и, кто

знает, может статься, вскоре навяжет нам нового короля. Видимо,

предстоят трудные денечки. Я не поручусь, что мне еще не

предстоит сгнить в тюрьме Мон-Сен-Мишель».

«Французский народ,— пишет поэт, ссылаясь на речь, которую

слышал в клубе бланкистов,— весьма нуждается в хорошем

комитете общественного спасения, который заставит его заключить

брак по любви с Революцией».

И хотя во время революции Леконт де Лиль утверждал, что

«реакция сделала его крайним коммунистом», неверие в

сознательность народных масс, обострившееся позже, в период Второй

империи, способствовало постепенному развитию у поэта

пессимистического взгляда на историю.

Вопрос об участии Леконт де Лиля в Июньском восстании

пролетариата затемнен буржуазной наукой. Несомненно, что

поэт смело помогал баррикадным бойцам, под огнем доставляя им

боеприпасы. После поражения восстания он был арестован, но

вскоре отпущен за недостатком улик. Во всяком случае, Леконт

де Лиль считал, что он и его друзья-революционеры, даже такие

решительные защитники героев Июня, как Луи Менар, ксе же не

сделали всего от них зависевшего в час той решительной битвы.

11

«Я не могу тебе выразить,— писал Леконт де Лиль Менару год

спустя, 15 июля 1849 года,— всей ярости, сжигающей меня, когда

я бессильно гляжу на умерщвление Республики, которая была

священной мечтой нашей жизни. 13-го июня *, до этой нелепой

мирной демонстрации, которая погубила все, мы все были готовы

искупить решительной борьбой наше достойное сожаления

бездействие прошлого года».

Под влиянием поражений революции Леконт де Лилем

овладевало все более глубокое разочарование в политике. Избрав в

качестве примера Огюста Бланки и Гомера, он противопоставляет

историческому значению революционеров — своих современников,

не сумевших достичь победы,— значение великих поэтов,

благотворное влияние которых на развитие общества длится

тысячелетиями. Леконт де Лиль заклинает Луи Менара именно для решения

революционных задач, именно ради тех социальных и

политических идей, за которые оба готовы жертвовать жизнью, заниматься

не политикой, а творчеством. Леконт де Лилю невдомек при этом,

что он, замыкаясь в круг занятий «чистым искусством»,

фактически отстраняется от решения этих задач. А между тем, реакция

обрекает его самого на нищету и безвестность.

«Античные стихотворения» смогли появиться в печати

благодаря чистой случайности: издатель потерял присланный ему

на рассмотрение перевод «Илиады», сделанный Леконт де Лилем,

и в виде «компенсации» скрепя сердце напечатал в 1852 году книгу

его стихов.

Издания оригинальных и переводных произведений, изредка

появляющиеся в последующие двадцать лет, не обеспечивают

поэту куска хлеба. Этим безвыгодным положением воспользовалось

правительство Наполеона III, принявшее в середине 60-х годов

демагогический курс. В 1864 году незадолго до того, как Флобер

был награжден орденом, Леконт де Лилю предложили помощь

при условии, что он посвятит свои переводы наследнику

престола. «Было бы святотатством,— ответил поэт,— посвящать эти

шедевры античности ребенку, еще не способному понять их».

Тогда Леконт де Лилю установили скромную пенсию в триста

франков без всяких условий. Поэт стыдился сознаться в этой

зависимости от ненавистного ему и презираемого им режима. Он был

сурово наказан за свое молчание, когда после падения

империи этот факт был обнародован. Кроме того, пенсия морально

связала поэта, и он не напечатал свои антибонапартистские стихотво-

1 Имеется в виду демонстрация в Париже 13 июня 1849 г. Карл Маркс

дал характеристику «комизма положения» и анализ причин поражения

мелкой буржуазии во время этой «мирной демонстрации» (см. К. Маркс

Ф. Энгельс, Соч., изд. 2-е, т. 7, стр. 68 и ел.)·

12

рения. Последующие владельцы архива порта, сами признававшие

(Луи Барту в 1933 г.), что стихи Леконт де Лиля против империи

«великолепны по своей страстности и насыщены мстительной

иронией», скрыли их от потомства.

Гнетущая обстановка Второй империи оказала воздействие на

работу порта над «Античными стихотворениями». Основное ядро

книги составляют произведения на темы античной мифологии и

истории, печатавшиеся в 40-е годы в социалистической прессе. Но,

выбирая, перерабатывая и дополняя их (в частности, в книгу был

включен цикл стихов о древней Индии) в процессе подготовки

книги, поэт старался устранить непосредственное выражение

утопически-социалистических идей и надежд на близкое общественное

переустройство, снять вытекавшие из противопоставления

идеализированной античности буржуазному миру прямые призывы к

построению нового гармонического общества. Вместо этого Леконт

де Лиль сосредоточивал внимание на формальном совершенстве

произведений античного искусства. Отсюда противоречие между

духовной насыщенностью образов, возникших в . годы

революционного энтузиазма, и новыми, более ограниченными выводами.

Например, в ранней редакции стихотворения «Венера Милосская»,

где Леконт де Лиль, подобно материалисту Лукрецию, изображает

богиню как воплощение победоносного развития и утверждения

жизни, были вполне уместны вдохновенные четверостишия о

статуе Афродиты и о тоске поэта по древней Греции:

Привет! Перед тобой сильней сердцебиенье!

У белых ног твоих вал мраморный бурлит,

нагая, ты идешь,— и целый мир, в смятенье,

широкобедрая, тебе принадлежит!

Край мифов, острова! Эллада, мать святая!

О, если б родиной мне был Архипелаг

в тот век торжественный, когда к Земле, пылая,

сходило Небо, вняв ее призывный знак!

С величием и пантеистическим характером образов,

подчеркнутым мощной пластичностью и пафосом стихов, не полностью

согласуются добавления, внесенные в редакцию 1852 года. Рядом

с этими строфами поставлены новые, представляющие Афродиту

Милосскую прекрасной своей невозмутимостью и равнодушием к

окружающему:

О, символ счастия, божественно-бесстрастный,

как море светлое в спокойные часы,—

рыданья не было в твоей груди прекрасной,

и плач людской твоей не омрачал красы!

13

Порт больше не обращается к богине с призывом сойти с

Олимпа и вести человечество вперед, а просит всего-навсего,

чтобы, с ее благословения, его мысль заструилась золотом ритмов,

как божественный металл, льющийся в гармоническую форму.

Леконт де Лиль вносил своей переработкой подобные

противоречия и во многие другие стихотворения книги: «Елена», «Ни-

оба», «Одежда кентавра». Иногда изображение античности

сводится к описанию статуй, отчего в книге порой появляется налет

какой-то надуманности и монотонности.

В итоге таких поправок основная антибуржуазная установка

книги была завуалирована. «Античные стихотворения» были

восприняты частью современников как книга, далекая от жизни, как

поэтический манифест «чистого искусства». Таким образом,

Леконт де Лиль способствовал возникновению во французской

литературе в 1850—60-е годы так называемой парнасской группы

поэтов, сделавшей своим девизом «искусство для искусства».

Как показал Г. В. Плехднов, в условиях Второй империи,

стремившейся поставить искусство на службу своим целям, теория

«искусства для искусства» заключала в себе протест. Но это был

протест пассивный, выражавшийся главным образом в том, что

парнасские поэты с отвращением и негодованием отворачивались от

буржуазной действительности. Это было «буржуазное отрицание

буржуазной пошлости». Итоговая оценка парнасского движения

содержится в словах Плеханова: «Искусство выигрывает,

отворачиваясь от пошлости. Но когда оно отворачивается от великих

исторических движений, оно само проникается элементом пошлости» 1.

В парнасской группе не было единства, многие из парнасцев

и связанных с ними литераторов — Рикар, Вилье де Лиль-Адан,

Глатиньи, Верлен, Менар, Маррас — в решительный момент

оказались на стороне Коммуны, однако общая тенденция группы была

реакционной и вела к постепенному примирению с

действительностью.

Хотя неверные эстетические установки Леконт де Лиля

способствовали созданию парнасской группы, а сам он в 60-е годы

стал ее признанным главой, — «пафос протеста» в его

произведениях, по справедливому замечанию Луначарского, «все же

достаточно глубок и высоко поднимает Леконт де Лиля над остальными

парнасцами».

В предисловии к «Античным стихотворениям» Леконт де Лиль

совершенно точно указал на то, что заставило его провозгласить

отход поэзии от современной действительности. Отмежевываясь

1 Г. В. Π л е χ а н о в, Искусство и литература, М. 1948, стр. 307.

14

от постыдных дел реакции, завершившихся бонапартистским

переворотом 2 декабря 1851 года, Леконт де Лиль решительно заявил,

что «поэзия больше не станет... освящать память событий, которых

она не предвидела и не подготовляла». При этом Леконт де Лиль

продолжает в принципе признавать возможность великого

общественного воздействия искусства и выражает надежду, что для

поэзии наступит время связи с жизнью — «час возрождения».

«Я ненавижу современность из естественного отвращения,|

испытываемого нами к тому, что нас убивает»,— писал Леконт;

де Лиль в своем предисловии, высказывая, таким образом, мысль,,

ставшую зерном его следующей известнейшей книги «Варварские

стихотворения». '

Эта книга, вышедшая в 1862 году и затем значительно

дополненная в издании 1871 года, характерна для французской

обличительной литературы середины XIX века и имеет точки

соприкосновения с «Цветами Зла» Бодлера и с романами Флобера «Саламбо»,

«Бувар и Пекюше». В «Варварски* стихотворениях» Леконт де Лиль

по-своему, но так же гневно и так же упорно, как Флобер и Бодлер,

обличает варварство своего века. Леконт де Лиль казнит

варварство предпринимаемых во имя угнетения войн, варварство

корыстолюбия — безжалостной алчности к золоту, разъедающей

все чувства, даже любовь.

Опираясь на большой фактический материал, собранный к

тому времени общественными науками, поэт обличает варварскую

буржуазную цивилизацию в ее истоках. Беспощаднее всего Леконт

де Лиль казнит католицизм — «зверя в пурпуре», давшего

идеологическое оправдание насилию, «зверя в пурпуре», лицемерно

прикрывшего, освятившего варварство, «зверя в пурпуре»,

превзошедшего лютой жестокостью деяния отъявленных варваров.

Леконт де Лиль обрушивается на философию, политику и

мораль христианства, подвергая своему суду гуманиста и

рационалиста все этапы развития религии. В своих поэмах, он не

забывает ни варварства древнееврейских библейских преданий, ни

варварства церкви первых веков, ни распространения

христианства огнем и мечом, ни особенно ему ненавистного кровавого

разгула церкви в средние века. Заодно с инквизиторами под его суд

попадают светские палачи-феодалы, западные и восточные — все

равно тиранствующие ли под сенью креста или полумесяца.

Поэт напоминает читателю особо чудовищные утверждения

средневековых католических богословов. Он настойчиво указывает

на глубокую безнравственность идеи, что люди, не знавшие

христианства, какую бы праведную жизнь они ни вели, должны

быть осуждены на вечные адские муки только за то, что жили

15

до христианской эры. С таким же отвращением пишет Леконт де

Лиль о представлении, что праведники должны испытывать особое

удовлетворение от божьей справедливости, наблюдая с неба, как

в адской бездне мучаются грешники...

Леконт де Лиль прослеживает историю религии до того

момента, когда наука достигнет полной победы —

и внуки чистые народов отомщенных

со смехом встретят жизнь, не зная слова: бог.

Леконт де Лиль сражается не только с варварством, но и

с ничтожеством, пошлостью современников, «ползающих по

грудам золота». И порт противопоставляет буржуазной

современности, опошленной стяжательством, примитивные, но сильные

характеры, могучие страсти людей родового строя, неиссякаемые

растительные силы природы, собранность и силу животных. В

соответствии с таким замыслом «Варварские стихотворения» делятся на

несколько тематических циклов. К важнейшим из них относятся —

библейский, в который входит атеистическая поэма «Каин»; цикл

стихов о героическом сопротивлении языческих народов Европы —

кельтов, финнов, германцев — наступлению христианства.

Следующий цикл посвящен варварству магометанской религии и

восточного деспотизма. Особый цикл стихов изображает силы природы и

борьбу животных за существование. Затем Леконт де Лиль

помещает цикл стихотворений более абстрактного, философского

характера, изобличающих непосредственно буржуазное варварство.

Поэт еще раз возвращается к ненавистному ему католическому

средневековью и завершает книгу мрачным пророчеством,

предсказывая, что человеку буржуазного мира грозит окончательное

вырождение.

Сама систематичность плана «Варварских стихотворений»

обусловливает описательность некоторой части вошедших в книгу

стихов. Эти стихи Леконт де Лиля отличаются от стихотворений

поэтов-романтиков тесной связью с достижениями науки (в этом

отношении показательны восприятие и поэтизация Леконт де Ли-

лем естественно-научных идей Дарвина), большей точностью в

воссоздании «местного колорита». В новой, основательно

документированной работе Жозефа Виане о «Варварских стихотворениях»

(1955) доказано, что едва не для каждой исторической или

экзотической картины у Леконт де Лиля можно установить источник в

современной ему научной литературе, определенно указать книги

или научные статьи, на которые опирался поэт. Эт° обусловило

не только достоинства, но и известную холодность части

описательных стихотворений Леконт де Лиля, в которых намечаются

16

черты, придавшие позже безжизненный, описательный характер

многим стихотворениям поэтов-парнасцев. Восприятие некоторых

описательных стихотворений затрудняется нагромождением

точных деталей обстановки и обилием экзотических имен.

В «Варварских стихотворениях» Леконт де Лиль охотно

изображает буйную тропическую природу, мощь хищных зверей;

он нередко рисует картины трагического столкновения диких

страстей, приводящих к кровавой развязке. Но Леконт де Лиль

стремится дать в первую очередь яркое, красочное внешнее

описание изображаемых страстей и борьбы, иногда за счет

внутреннего драматизма. Его стихотворения статичнее, чем можно

предположить, зная их сюжеты. У Леконт де Лиля есть тенденция

изображать какое-либо одно существо, и если нельзя до конца

показать его в покое, статуарно, то показывать его в

немногочисленных действиях, разделяя изображение на несколько

отдельных картин. Это яснее всего заметно на стихах, описывающих

напряженную борьбу животных, за существование. В

стихотворении «Ягуар» картина вечернего тропического леса подводит к опи*

санию неподвижно притаившегося хищника. Забредший на

опушку бык застывает от ужаса. Затем следует энергичное, но

краткое описание нападения ягуара. Внешне картинный, а к концу

почти статичный характер Леконт де Лиль придает даже

изображению бешеной скачки быка с вцепившимся в его загривок

хищником.

Очень типично для «Варварских стихотворений»

стихотворение «Слоны» с его красочным пейзажем, медленным движением

как бы слитых в одну группу слонов, уверенно идущих в родную

страну. Они степенно проходят и исчезают, после чего вновь

воцаряется покой и неподвижность.

Во всех циклах книги встречаются проблемные —

философские — стихи, в которых поэтический дар Леконт де Лиля

является во всем величии. «Варварские стихотворения»

открываются бунтарской поэмой «Каин». Это отнюдь не описательное

произведение; суть его не в нагромождении скорбных

фантастических видений адских чудовищ, страданий легендарных племен

библейской древности, всемирного потопа. Правда, эти сказочные

картины выписаны с таким пристрастием, такими звучными

стихами, с таким умением подкрепить, где это возможно, фантазию

археологическими данными о жизни народов древнего Востока, что

главная, смелая идея поэмы несколько отодвигается на задний

план, ее эмоциональное воздействие ослабевает.

Но эта идея все же постепенно раскрывается, после того как

в видении ясновидца Фогормы, плененного ассирийцами, возникает

2 Леконт де Лиль

17

образ Каина, которого от вечного сна разбудили угрозы и

проклятия чудовищ, спущенных на его потомков мстительным богом

Ягве (Иеговой).

Мрачный Каин, поднявшись во весь свой исполинский рост,

произносит монолог. Центральное место в этом монологе

занимают обвинения богу и предсказания неизбежной после

тысячелетних страданий победы людей над богом.

Каин, вспоминая совершенное им, заранее предопределенное

богом, убийство своего брата Авеля, символизирующее

несправедливость на земле, восклицает:

Несправедливый бог — палач единый твой.

Каин отказывается склониться перед богом, не хочет молиться:

Я справедливости хочу, которой нету.

Убей меня, но я не покорюсь вовек!

Каин знает, что бог низвергнет на людей потоп. Племя

исполинов будет уничтожено. Но народятся новые люди «с тиной

потопа на сердце» — холодные, подлые и жестокие (поэт рисует

картину феодального и буржуазного общества), однако не более

склонные чтить бога. И бог —

Бог скорби, жадный бог, лик прятавший строптиво,

бог, лгавший, говоря, что он — добро и свет,—

бог станет внушать веру огнем и мечом, проливая потоки

невинной крови.

В дальнейших стихах поэмы воссозданы революционные

идеалы, за которые Леконт де Лиль боролся в 1848—1849 годах.

Мститель Каин восстанет вновь, когда авторитет старого общества

окончательно разрушится под тяжестью его преступлений. Оно

будет уничтожено, и свободные люди с помощью науки подчинят себе

силы природы, раздвинут область знания до других миров,

вытеснив бога и оттуда. Здесь-то в поэме звучат те замечательные

атеистические стихи, которые приводились выше:

и внуки чистые народов отомщенных

со смехом встретят жизнь, не зная слова: бог.

Исторический оптимизм не часто встречается в «Варварских

стихотворениях». Для них более характерны такие горькие вещи,

как «Тоска дьявола». Леконт де Лиль рисует мрачную картину:

до дьявола, неподвижно сидящего на горной вершине, доносятся

18

с земли только «раболепные песнопения, крики убийц,

торжественные молебны упоенных своею властью королей, отчаянные

стоны распятых народов, хрип праведников, агонизирующих на

городских свалках». В этих стихах как бы возникает картина

торжества реакции после революции 1848 года.

Видимо, вспоминая свое разочарование в возможности успеха

восстания, Леконт де Лиль вложил в уста дьявола полные отчаяния

и пессимизма слова: «Почти как любовь, ненависть обманула

меня...»

В стихотворении «Холодный ветер ночи» Леконт де Лиль

уподобляет своего лирического героя престарелому каторжнику,

которого от оков может освободить одна смерть. Используя

известный образ лирики Виньи («Смерть волка»), Леконт де Лиль

призывает умирать без жалоб, молча, как раненый волк, кусающий

нож окровавленной пастью.

Иной раз, доведенный трагизмом современности до отчаяния,

поэт пишет о своей готовности без сопротивления призвать смерть.

Ведь ничего больше не остается, раз «время не выполнило своих

божественных, обещаний»!

Обычно Леконт де Лиль пишет о современности в более или

менее абстрактной форме. В стихотворении «Ultra coelos» поэт

вспоминает, сколько радостного сулила ему юность, и

рассказывает, как обманула его жизнь. Он негодует и не желает смириться:

Мы солнцу дальнему покажем наши путы,

пойдем бороться вновь, мечтать, любить, скорбеть,

и будем, дорожа людскою мукой лютой,

жить, если нам нельзя забыть иль умереть!

Когда конкретные исторические обстоятельства давали Леконт

де Лилю основание надеяться на возможность успешной борьбы,

поэт готов был забыть свой пессимизм и вновь обратиться к

мечтам о великой битве за свободу. Об этом можно судить по

стихотворениям, посвященным борьбе Италии за независимость.

Самое известное из них — «Вечер битвы» создано в 1859 году

непосредственно после победы над австрийцами при Сольферино,

представленной бонапартистской пропагандой как образец

бескорыстной помощи угнетенной Италии. Леконт де Лиль, однако,

разобрался в коварной демагогии Наполеона III. Поэт осудил

Эту войну, изобразив ее как бессмысленную, жестокую, кровавую

резню:

О бойня гнусная! Погибельная страсть

к убийству! Трупный смрад, что сердце надрывает!

Сто тысяч мертвецов равнину устилают,

и мерзкую резню возможно ль не проклясть!

2*

19

В противоположность такой войне поэт благословляет

подлинную борьбу за свободу. В заключительных строках звучит надежда

на революционный переворот:

Но если б в яркий день, на пажити кровавой,

где к жерлам пушечным войска неслись в пыли,

Свобода, за тебя те храбрецы легли,—

была бы чистой кровь, дымясь тебе во славу!

В 1870—1871 годах раскрылась противоречивость мировоззрения

Леконт де Лиля. В тяжелые зимние месяцы осады Парижа он

обнаружил большую силу духа и политическую проницательность.

Поэт мужественно выполнял трудные для пятидесятилетнего

человека обязанности национального гвардейца. Из писем Леконт

де Лиля ясно, что он уловил и осудил

реакционно-реставраторские тенденции Национального собрания и изменнического

буржуазного правительства. В патриотической поэме «Освящение

Парижа» (январь 1871 г.) он восславил Париж и призвал к

революционному пожару:

На черной лестнице твоих фортов, громимых,

снарядом, все дробящим в прах,

борись! Рычи, как лев в убежищах родимых,—

во всех лачугах и дворцах!

На перекрестках, там, где дымы, вопли, свисты,

на площади, где твой собор,

зажги, чтоб умереть, свой ореол огнистый —

незабываемый костер!

Все заблуждения, ошибки, опьяненья

испепели в святом костре,

чтоб вновь бессмертным встать, врагам на удивленье,

из гроба в будущей заре!

Чтоб новый человек, вдруг ослеплен тоскою,

воспоминаньем о тебе,

всем странам рассказал о чудесах, тобою

когда-то явленных — в борьбе,

и, гений твой любя, твердя слова привета,

в час расторжения цепей

назвал твой вольный век и славу смерти этой —

примером для вселенной всей!

Однако, когда предсказание поэта сбылось, он оказался

неспособным понять Коммуну. Правда, он не выступал против

лее в печати, но осудил ее в нескольких частных письмах

1871 года. Леконт де Лиль недостаточно верил во французский

народ, не оценивал, насколько выросла сознательность рабочих

20

с 1848 года. Больше всего Леконт де Лиля напугало, что

провозглашенная коммунарами добровольная федерация отдельных

коммун может привести к распаду Франции. Он упрекал

коммунаров в нереалистичности политики, видя эту «нереалистичность»

в том, что Коммуна не начала совершенно немыслимого при ее

возможностях, немедленного наступления на пруссаков. Критикуя

Коммуну, Леконт де Лиль противопоставлял ей революцию

1789—1793 годов. Доказывая, что дело Французской революции

имело бы мировое значение, даже если бы она потерпела

поражение, Леконт де Лиль не отдавал себе отчета, что этот аргумент

обращается против него, ибо уроки Коммуны также имели

всемирно-историческое значение, несмотря на то что она была так

быстро подавлена реакцией.

В последнюю неделю Коммуны, когда доведенные до отчаяния

коммунары пытались остановить версальцев угрозой разрушения

зданий, представлявших национальную ценность, Леконт де Лиль,

опасаясь за судьбу парижских музеев и библиотек, подобно

Флоберу и Жорж Санд, в своих письмах резко осудил коммунаров.

Многие западные ученые по сю пору наперебой цитируют отрывки

из двух-трех писем Леконт де Лиля конца мая — начала июня,

оперируя ими так, как если бы это были предназначавшиеся для

печати высказывания. Между тем сам Леконт де Лиль еще в сентябре

1871 года в письме к своему другу — коммунару Жану Маррасу,

с которым он решил возобновить добрые отношения, специально

предостерегал Марраса против людей, распространявших слухи, что

отныне, после восстания коммунаров, порт — его смертельный

враг.

Торжество версальцев и деятельность Национального собрания

уже летом 1871 года отрезвили Леконт де Лиля. То, что

происходит, жаловался он, едва ли не так же удручающе, как то,

что происходило: «Собрание делает все, что может,— писал он,—

чтобы привести страну к полному крушению, и оно этого добьется.

Франция тяжело больна».

Леконт де Лиль сделал попытку занять «особую» позицию —

ни с Коммуной, ни с версальцами, и опубликовал во второй

половине 1871 года три очень резкие политические брошюры

против реакции. Они показывают, что, несмотря на все, волна

революционных потрясений 1871 года не прошла даром для поэта.

Изданный анонимно «Народный республиканский катехизис»,

написанный Леконт де Лилем частично на основе материалов,

подготовленных для него Э· Курбе и участником Коммуны поэтом

Луи-Ксавье де Рикаром, проповедует демократические порядки,

21

совершенно немыслимые в Третьей республике. В книге довольно

широко отразились муниципальные идеи коммунаров. Леконт де

Лиль требует отделения церкви от государства, защищает права

трудящихся города и деревни. Он отказывается от

пессимистических прогнозов будущего Франции, пишет о бесконечной

способности человека к усовершенствованию, настаивает на

неизбежности общественного прогресса.

Не менее удивительна для времени черной реакции другая

книга Леконт де Лиля — «Популярная история Французской

революции» с ее апологией права народа на восстание и

непосредственную расправу над реакционерами и с ее восторженной

оценкой якобинцев и Робеспьера.

Порт не успокоился на ртом и выступил с весьма

злободневным в период наступления клерикализма страстным и

язвительным антирелигиозным памфлетом «Популярная история

христианства». Леконт де Лиль век за веком прослеживает обман

и преступления, творившиеся католицизмом. Он рассказывает

о мрачных временах, когда диктатура церкви была настолько

полной и свирепой, что даже не появлялось ересей, «ибо ересь

уже предполагает какую-то степень интеллектуальной жизни,

а общее одичание было беспросветным».

Леконт де Лиль напоминает десятки и десятки забытых

документов, дающих живое представление о нравах католического

духовенства; порт аккуратно перечисляет указы Карла Великого,

запрещавшие епископам пить вино, иметь несколько жен

одновременно и содержать женщин-чужеземок.

Книга написана в намеренно спокойном тоне, дающем

возможность уяснить, что, собственно, имел в виду Леконт де Лиль,

когда настаивал на бесстрастии порта: «Стефан VI приказал

вырыть тело своего предшественника папы Формоза; его принесли

в зал заседаний и облаченным в первосвященнические одежды

усадили на папский престол. Здесь оно было подвергнуто допросу.

Оно ничего не ответило и было осуждено. Его раздели, отрубили

ему три пальца и голову и бросили в Тибр. В августе того же

года папа Стефан VI был удавлен». Один из его преемников

«велел заново похоронить тело Формоза, выловленное рыбаками...

Первым деянием папы Сергия было новое извлечение трупа

Формоза для того, чтобы снова проклясть и изувечить его.

Ни одному папе не доставалось так после смерти, как этому

несчастному Формозу. Его беспрестанно зарывали и вырывали,

обрубая по куску при каждом новом осуждении».

Леконт де Лиль делает вполне определенный вывод из своей

книги: «Христианство, а под ним надо понимать все христианские

22

общины, начиная от римско-католической церкви вплоть до

мельчайших протестантских или раскольничьих, сект, всегда оказывало

только отрицательное влияние на умы и на нравы. Христианство

осуждает мысль, оно уничтожает разум; оно постоянно отрицало

и оспаривало все истины, последовательно завоеванные наукой.

Оно 'непонятно в своих догмах, спорно, непоследовательно,

безразлично к морали». И Леконт де Лиль завершает книгу

предложением сдать христианство в музей истории религии.

Деятельность Леконт де Лиля стала предметом специального

разбирательства в Национальном собрании (7 февраля 1872 г.),

и одно время поэту угрожало судебное преследование.

Официальные круги не простили Леконт де Лилю его

политических выступлений. Лишь в результате больших усилий его

друзей знаменитого поэта удалось устроить младшим

библиотекарем в Сенате. На выборах в Академию за него голосовали

только Виктор Гюго и революционный поэт Огюст Барбье.

Леконт де Лиль был избран академиком лишь в 1886 году под

давлением ясно выраженной последней воли Гюго, на место

самого великого поэта.

Леконт де Лиль напечатал в последние десятилетия жизни

несколько книг переводов, трагедию «Эриннии» (1873), сборник

«Трагические стихотворения» (1884), к которым примыкают

изданные уже посмертно «Последние стихотворения» (1895). Тщетные

старания Леконт де Лиля хранить верность революционным

традициям, не принимая новой пролетарской революционности, показали,

что поэт отстал от передовых идей века. Это сказалось на его

творчестве последних лет (умер он 18 июля 1894 г.).

В «Трагических стихотворениях», равно как и в «Последних

стихотворениях», есть немало вдохновенных, сильных вещей, но

в целом эти книги не представляют собой принципиально нового

Этапа по сравнению с «Варварскими стихотворениями», и это

придает им в некоторых случаях оттенок риторичности и

формализма.

Поэтическая мощь стареющего поэта обнаруживается полнее

всего в антирелигиозных стихах. Никому во французской

поэзии XIX века не удавалось создать такого сжатого и

красноречивого универсального обвинения католицизму, каким является

поэма Леконт де Лиля «Зверь в пурпуре».

Никогда так живо и так гневно не была воссоздана картина

церковной расправы над гуманистом, погибающим на костре

посреди площади, заполненной взвинченной монахдми до

неистовства толпой дворян и простолюдинов, как это сделал Леконт де

Лиль в стихотворении «Всесожжение».

23

Красноречив напечатанный в «Последних стихотворениях.»

отрывок из неизданной до сего времени поэмы «Держава дьявола».

В нем поэт с ненавистью и сарказмом описывает разговор,

происходящий в аду между двумя папами — Иоанном XXIII из

рода Кодза и Александром VI из рода Борджа. В ходе разговора

раскрываются такие низкие, продиктованные алчностью и

похотью злодейства, что даже дьяволу становится не по себе, когда

он слышит —

какою грязью мерзкой

всю землю папская свинья марала дерзко.

Знаменитая «Легенда о великом инквизиторе» из «Братьев

Карамазовых» вдохновила Леконт де Лиля на стихотворение

«Доводы святого отца» — повесть о том, как римский папа

с высокомерным презрением отверг и прогнал явившегося ему

Христа, «сына плотника»:

Но мы, наследники твои, неутомимо,

и словом и костром готовя торжество,

бессильного казня, могучими любимы,

из сына плотника создали божество.

В «Трагических стихотворениях» Леконт де Лиль возвращается

к вопросу о трагической судьбе народа. Как в статьях 1840-х годов,

как в «Акте милосердия» из «Варварских стихотворений», так и

теперь в стихотворении «Проклятые века» он проводит мысль,

что ничьи страдания не могут сравниться с нечеловеческими

муками крестьян — «Жаков в лохмотьях». И Леконт де Лиль

именует крестьян «жаками» — славным прозванием,

напоминающем не только о горе народном, но и о беспощадной Жакерии —

великой французской пугачевщине XIV века.

Но все же «Трагические стихотворения» и примыкающие к

ним «Последние стихотворения» трагичны не только оттого, что

отразили трагизм эпохи. Они трагичны и оттого, что поэт,

утративший ясную перспективу борьбы, чувствовал, что вынужден

примиряться с ненавистным, но казавшимся ему на деле

неодолимым порядком. Это примирение с буржуазным порядком,

именно вынужденное примирение с ним, как с чем-то подлым

и варварским, но непобедимым и естественным, было, по

глубокому суждению Луначарского, основой трагизма позднего

творчества Леконт де Лиля.

Н. И. Балашов

из кжиги

„АНТИЧНЫЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

#

СУРИЯ

Ведийский гимн

У моря древнего стоят твои чертоги,

Владыка! В струях Вод ты омываешь ноги.

По дивному лицу, по вспененной спине

мощь первобытных Бездн струится в тишине.

И волосы твои, горящие сквозь тучи,

свисают с древних скал, устлав песок зыбучий

над черной тиною,— и стаи волн морских

и бесконечный ветр безумствуют меж них.

О Сурия! Пленен непроходимой тенью,

ты спишь, среди песков, в блаженном утомленье.

Но страшное в груди дыхание живет:

оно тревожит снег, сползающий с высот,

в угрюмом сумраке с рычаньем угашает

светила, что в густом тумане утопают,

и поднимает хор стенаний, голосов,

катящихся в глуби дряхлеющих лесов.

У моря древнего стоят твои чертоги,

Владыка! В струях Вод ты омываешь ноги.

В венке из лотосов, уже бежит, горя

красою рук и ног, слепящая Заря;

пока ты спишь, она торопится с разбегу

впрячь розовых коров в лазурную телегу.

27

Гляди! Лес дивных пальм, меж них сребристый клен,

кувшинки на волнах, подернувших затон,

долины, где уже, на радость всем счастливым,

Апсары носятся в круженье торопливом,—

все это» сладостной окутанное мглой,

встает от сна, лучась огнями и росой.

Чтоб семь небес пройти одно вослед другому,

семь кобылиц вяжи ты к дышлу золотому,

дремоты слабый след сбрось на ветру морском,

сверкни и встань — во всем; могуществе твоем!

У моря древнеопо стоят твои чертоги,

Владыка! В струях Вод ты омываешь ноги.

Громадной птицею, парящей в синеве,

о воин, ты встаешь в победном торжестве!

Источник Бытия, ты мчишься, Царь, потоком! .

И Бездна, вся в твоем сверкании высоком,

дрожит в кипении сияющих зьгбей

перед величием и силою твоей!

Как в тверди пламенной ярка твоя дорога,

ведущая во Тьму, к извечному порогу!

Когда под небосклон мчишь колесницу ты,

великолепной он исполнен широты!

О Сурия! Твой стан, горящий величаво,

склоняешь к морю ты, в одежде высшей славы;

и Бездна ждет тебя, даря тебе привет:

ляг вновь на бреге, Царь, блаженным сном одет!

У моря древнего стоят твои чертоги,

Владыка! В струях Вод ты омываешь ноги.

О воин, мчащийся по ярким небесам,

по бесконечности и вечным временам;

ты, изливающий во грудь Земли нетленной

плодородящий ток своей жары священной,

сидящий в знойный час на жгучем гребне дня,

Царь мира, слух склони к молящимся, храня

народы мирные, что всею чистой кровью

тебе у древних Вод возносят славословье!

28

СМЕРТЬ ВАЛМИКИ

Валмики, вождь певцов бессмертный, одряхлел.

В глазах его мелькнул мир преходящих дел

быстрее, чем в лесу бег антилоп неверный.

Ему сто лет. И жизнь — наскучила безмерно.

Как неба жаждущий, недвижного всегда,

орел крылами бьет у темного гнезда,

так Дух, средь уз людских отведавший томлений,

стремится отлететь от суетных явлений.

Вот почему Певец героев старины

Зовет молчание и благость тишины,

конец желания, печали и сомненья,

покой, дарующий душе исчезновенье,

без мигов и без грез великолепный сон,

который навсегда Забвеньем осенен.

Дни вьются, кончен труд, и жизнь полна до края.

На мрачный Гимават взошел он, изнывая.

Он тропы горные окрасил кровью ног;

ночами в грудь его врывался льдистый ток,

но, вспять не посмотрев ни разу, старец сирый

путь прекратил лишь там, где были грани мира.

Под пышной пальмою, зеленою вовек,

презревшей летнюю жару и зимний снег,

на посохе своем скрестив худые руки

и древней бородой покрыт, он, в час разлуки,

уже в последний раз направил острый взор

29

на реки, города, леса, лазурь озер,

на горные столпы, на Океан, поющий

и полный розами зари, извечно сущей.

В невозмутимости, на все глядит поэт.

Вот землю, как и твердь, священный залил Свет

от бездны до небес, от высоты к былинке

он льется, трепеща, дробится па пылинки,

играя, золотит лобзаньем птиц во мхах

болотных, а в густых бамбуковых лесах

задумчивых слонов, что вздрагивают резко,

когда над ними жук проносится средь блеска,

Раджей и Париев, священников и псов,

и Гимаватский кряж, и малых комаров.

Смех ослепительный сияет над вселенной.

И Жизни аромат течет волной нетленной

на необъятность грез, где Брама сам себя

узрел, узнал, сверкнул, себя же полюбя.

Валмикина душа отходит в этУ славу.

Кто искупленья час развеял величаво?

О призрак древних дней, как возродился ты?

О песнь великая любви и доброты,

баюкающая, как нежный вздох парящий,

Дасаратида сон и Митиленну в чаще,

героев, мудрецов, и женщин, и богов,

и бесконечпый ход лучащихся веков!

Зачем, дурманом роз пропитанный глубоко,

ты, мнится, вновь течешь из дивного истока?

О Рамаяна! Дух, что пел тебе хвалу,

летит, вслед за тобой, в лазоревую мглу

и, в опьянении гармонии священной,

в бескрайном вихре душ круяштся вдохновенно.

Вот солнце поднялось, сжигая небосвод.

Густой, безмолвный зной потоками течет

из ока жаркого, объединяя связью

личины, запахи, цвета, многообразье

вещей ликующих, шум жизни, вздох живой

30

мятежных волн морских, объятых тишиной.

Все замерло. И Мир сгорает без остатка.

Но тут из-под земли, дымящейся и шаткой,

из тайных нор, термит ползет, жарой дразним,

и сотни, тысячи, киша, ползут за ним,

не зная отдыха,— и вот их миллионы

к себе влечет Певец, в мечтанья погруженный,

стоящий у ствола, прижавшийся к сукам

и исчезающий в том, что он вызвал сам.

Дух отрешается, и чувства меркнут с духом.

И орды муравьев, белея вздутым брюхом,

на жертву тихую уверенно ползут,

снуют и падают, и жесткий шорох вьют,

подобный рокоту приливной пены в море.

Колени, бедра, грудь они скрывают вскоре,

и прогрызают плоть, проходят в. щели глаз

к пустотам черепа, как в потаенный лаз,

переполняют рот, раскрытый, синеватый,—

все распадается, и с гребня Гимавата

алтарным божеством глядит на мир скелет

того, кто навсегда бессмертен как поэт,

чья дивная душа наш сумрак наполняет

и на устах людей вовеки не смолкает.

Г И Π А Τ И Я

Когда религии, согбенные веками,

встречая слав земных томительный закат,

идя в забвение пустынными тропами,

на алтари свои раз&итые глядят;

когда бродячий лист, слетев с дубов Эллады,

путь к папертям пустым скрывает все плотней

и за предел морской, где тьмы встают громады,

к Светилу юному стремится дух людей,—

поверженным богам служа, как прежде, верно,

великая душа их от судьбы храпит;

пусть новый день ее тревожит беспримерно,

созвездья прадедов в выси она следит.

Иной ,судьбы ища, пусть век без сожаленья

кидает старый мир, исчерпанный до дна,—

(все помнит юности счастливое цветенье

и к трепету могил склоняет слух она.

Герои, мудрецы сияют жизнью снова!

Порты вновь поют величье их имен!

Олимпа божеству тро,н из кости слоновой

воздвигнут — и дрожит от гимнов Парфенон!

О дева, ты полой одежд незагрязненных

прикрыла гроб, где сонм твоих богов исчез,

служительница их обрядов омраченных,

последний чистый луч, пришедший с их небес!

32

Привет тебе, привет душе твоей высокой!

Когда страну отцов потряс великий гром,

пошла в изгнанье ты с Эдипом в край далекий,

и вечная любовь почила на слепом!

Ты (стала, бдедная, бл'из портика святого,

чей улей покидал неблагодарный люд,

ты, на треножнике сев пифией суровой,

богам отвергнутым дала в груди приют.

Ты видела их блеск в пылании небесном,

и знанья, и любовь ты обретала в них,

и слушала земля, склонясь к мечтам чудесным,

гуд пчел аттических — звук уст твоих златых.

Как лотос, что впитал под мудрых острым взором

их красноречия высокую струю,

во тьме былых Беков светя ночным просторам,

сверкала духом ты сквозь красоту свою.

О древних доблестях достойное ученье

слетало с губ твоих к взволнованным сердцам,

и христиане, вняв крылатому виденью,

от бога мертвого влеклись к твоим богам!

Но души за собой звал азек непостоянный,

меж ними и тобой — непрочной связь была,—

они бежали вновь к земле обетованной,

но ты, все ведая, за ними не пошла.

Безумием людей не опьянясь нимало,

хранила ты, в душе, им смутный идеал;

в смущенных их сердцах ты, как в своем, читала,

и дар прозрения тебе Олимп твой дал.

О, мудрое дитя меж сестрами земными,

о, самый чистый лоб средь всех невинных лбов!

Чьи певчие уста могу сравнить с твоими?

Сияла ль где душа так ясно из зрачков!

Не встретя никогда одежды величавей,

грязь века омрачить твоих не смела рук.

Ты шла, взор устремив к великой звездной славе,

не чувствуя людских грехов, злодейств и мук.

3 Леконт де Лиль

33

Ты христианами была потом убита.

Но, пав, ты вознеслась! И с той поры — увы! —

Платон божественный и радость-Афродита

для греческих небес навек, навек мертвы!

Спи, жертва белая, в моей душе глубокой,

в девичьем саване, меж лотосов и роз!

Спи! В мире властвует уродливость порока,

и потеряли мы навек тропу в Парос!

Былые боги — прах, земля не даст ответа,

все смолкло навсегда в небесной пустоте!

Спи! Но зато живи и пой в душе поэта,

пой сладкозвучный гимн священной красоте!

Она одна живет, безгрешна и извечна,

смерть может разбросать миров дрожащих строй,

но красота горит, рождаясь бесконечно,

и катятся миры под белою стопой!

ПАН

Пан из Аркадии, с копытцами и лбом

двурогим, шумный бог, любимый пастухом,

дыханьем радует ствол флейты камышовой.

С зарей — лишь вдоль равнин прольется луч багровый —

бродяга, он глядит, смеясь, как пляшет хор

Нимф, попирающих густой травы ковер.

Мех рысий на спине; на голове кудлатой —

шафран, и гиацинт, и листья нежной мяты;

и звучным смехом лес дремотный будит он.

Рой босоногих Нимф летит со всех сторон

на зов его,— и там, где мирно плещут воды,

вкруг Пана резвые сплетает хороводы.

В грот густолиственный, где зреет виноград,

по следу струй живых, что из лесу спешат,

под многошумный свод, под сень листвы дубовой,

бог укрывается от полдня огневого.

Он засыпает; лес хранит, насторожен,

от раскаленных стрел его спокойный сон.

Но только ночь сойдет в созвездиях бесстрастно

и складки мантии раскроет в тверди ясной,—

Пан, страстью вновь горя, во мгле родных лесов

за девой крадется, бродящей меж кустов,

хватает на бегу и, радость бурно клича,

в сиянии луны несет свою добычу.

з* 35

ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ

Священный мрамор, в мощь и гений облеченный,

богиня властная, Венера, ты чиста,

как зов гармонии, как молнья с небосклона,

о матерь белая богов, о красота!

Не Афродитою, из волн возникнув смело,

над раковиною стоишь ты голубой,

не вьются вкруг тебя, мечты розово-белой,

рой золотистых Игр и легких Смехов рой.

И не Цитера ты, что, вся благоухая

от ласк Адониса, склоняется в тиши,

и алебастровых кружит голубок стая,

одна за ней следя, волнуя камыши.

Но и не Муза ты с певучими устами,

и не Астарта, что, с акантом вкруг чела,

на ложе лотосов, со сжатыми руками,

от сладострастия сгорая, замерла.

Нет! Игры, Грации и Смехи не дерзают,

краснея от любви, к тебе направить лёт:

созвездья мерные кортеж твой составляют,

и стройный хор миров тебе вослед идет.

О символ счастия, божественно-прекрасный,

как море светлое в спокойные часы,—

рыданья не было в твоей груди прекрасной,

и плач людской твоей не омрачал красы!

36

Привет! Перед тобой сильпей сердцебиенье!

У белых ног твоих вал мраморный бурлит,

нагая, ты идешь,— и целый мир, в смятенье,

широкобедрая, тебе принадлежит!

Край мифов, острова! Эллада, мать святая!

О, если б родиной мне был Архипелаг

в тот век торжественный, когда к Земле, пылая,

сходило Небо, вняв ее призывный знак!

Но если колыбель мою на благосклонном

теченье не ласкал Тетидских вод кристалл,

и л, приосенен аттическим фронтоном,

победоносная, тебе молитв не слал,—

дай запылать огню в груди неугасимей,

пусть буду славою за гробом я высок,

пусть мысли ритмами струятся золотыми,

как в формы стройные — металла дивный ток.

ДВУГОЛОСАЯ ПЕСНЬ

1

Богинею Афин, в полупрозрачной ткани,

меня, о Греция, народ твой сотворил.

Богов манила я огнем земных лобзаний;

вливала я в людей бессмертной страсти пыл!

2

Смиренной девою, одеждой длинной вея,

сжав руки на груди, иду с Востока я.

Я расцвела близ вас, озера Галилеи,

под божьею слезой взошла душа моя.

1

На опьяненном лбу моем — смеется счастье;

мой взор смущающий — кто в силах побороть?

В моих устах твой мед густеет, Сладострастье,

твой пламень золотит пленительную плоть!

2

Благочестива скорбь, что жизнь мне облекает,

и, словно тень, сладка израненным сердцам;

и если к Жениху душа моя взлетает,

груз дней слагаю я, предавшись небесам.

38

1

В тунике стройный стан, но грубой нет хламиды,

с паросским мрамором я грудь сравню мою.

Я ионическим стихом хвалю Киприду,

на гиацинтах я и лотосах стою.

2

Счастливец, кто согрет благочестивым бредом!

Счастливец, кто склон ей пред алтарем моим!

Твердь—книга, смысл ее лишь тем, заблудшим, ведом,

кто с горечью рыдал и был хоть раз любим.

1

Бог Эрос, лютою стрелой вооруженный,

безжалостно нанес в дни детства рану мне.

И вот желание стрелою золоченой

трепещет и блестит в сердечной глубине.

2

Венков шаронских роз и ландышей долины

не заплетала я вкруг бледного виска:

мне — золотая ветвь, и аромат невинный,

и свет таинственный предвечного цветка.

1

Прекрасней Лучницы в Ортигии. лесистой,

мешавшие плясать котурны сбросив с ног,

на склонах Фригии, под флейты пересвисты,

«эвое» пела я, вкусив священный сок!

2

Меня лучистый дух нарек своей царицей,

бледна, как лилия, не знавшая лучей,

л — аромат сердцам; и деве светлолицей —

в спокойные часы уснуть в тени моей.

39

1

На звучных берегах всей Аттики священной,

в Ионии, где страсть сама собой чиста,

по следу ног моих взрастал, цветя мгновенно,

живой, блистательный цветок твой, Красота!

2

Смущались мудрецы; душа крыла смежала;

слал небу человек печальное: прости!

Надежду вечную я вновь ему являла

и землю вйовь вела по божьему пути!

1

О нектар сладостный, забвенье вне порока,

страсть! О счастливый мир, где был бессмертен стих!

Дочь милая твоя блуждает одиноко

и видит дикий мох на алтарях своих!

2

Немеркнущий огонь, огонь любви невинной,

вот сердце мир закрыл и погрузился в тень.

Родишься ли опять во тьме души пустынной

ты, день единственный, ты, беззакатный день?

ПОЛДЕНЬ

Вот Полдень, летний царь, простерся по долине,

с (небесной синевы спадая серебром.

Все немо. Воздух жжет и пышет, как в пустыне;

земля покоится в покрове огневом.

Пространство велико, нет тени над полями,

и ют жары иссох родник, поилец стад;

далекие леса с их темными краями,

невозмутимые, в тиши глубокой спят.

Бескрайные хлеба, как море золотое,

развернуты в дали, где сон и тишина;

как дети тихие святой земли, в покое,

пьют кубок солнечный они одни до дна.

Лишь иногда, как вздох их душ в изпеможенье,

колосьев тяжких грудь, в беседе чуть живой,

величественное, неспешное волненье

пробудит и мертвит за пыльною чертой.

И белые быки, за жвачкою ленивой,

поблизости лежат, не зная, где беда,

глазами вялыми следя неторопливо

сон внутренний, тот сон, что тянется всегда.

Когда, о человек, с весельем иль кручиной,

ты в Полдень шествуешь в сияющих полях,—

беги! Жжет солнца луч, в природе — все пустынно,

ничто здесь не живет ни в счастье, ни в скорбях.

41

Но если, грусть и смех познав поочередно

и мир волнения презрев уже навек,

захочешь, утомясь прощать и клясть бесплодно,

изведать до конца угрюмость высших нег,—

приди! Тут солнца речь звучит верховным, благом,

огню лучей предай все существо свое —

и к низким городам вернись неспешным шагом

ты, окунувшийся семь раз в Небытие.

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «DIES IRA Ε»

...Но нам, сжигаемым тоскою невозможной,

нам, тщетно жаждущим любить и верить вновь,

дни будущие, вы вернете ль жизнь неложно?

О дни прошедшие, вернете ль вы любовь?

Где наших лир златых, над гиацинтом, пенье,

гимн божествам благим, хор девственниц святой,

Элисий с Делосом и юные Ученья,

стихи священные, что рождены душой?

Где ваши божества в их формах идеальных,

величье »культов их, и слава, и багрец,

в отверстых небесах лёт крыльев триумфальных,

слепяще-белый лик, восторг живых сердец?

И Музы-нищенки проходят городами,

и только горький смех сопровождает их.

О мука в терниях,— мы изошли слезами,

которым нет конца, как бегу волн морских!

Да! Зл,о извечное, достигло ты предела!

И воздух века стал тяжел умам больным!

Забвенье! Позабыть толпу и мир всецело!

Природа, мы спешим к объятиям твоим!

43

...Но если даже там, в той шири небывалой,

лишь эхо вечного желанья мы найдем,—

прощай, пустыня, где душа взлететь мечтала,

прощай, о дивный сон, оставшийся лишь сном!

Божественная Смерть! Царя над всем и всеми,

прими нас в лоно звезд, спаси детей от зла!

Пространства, времени, числа сними с нас бремя

и дай нам отдых тот, что жизнь у нас взяла!

мз звоажгм

„ВАРВАРСКИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

*

КАИН

И на тридцатый год, в столетье истребленья,

в тлену у всадников Ашура не один,

провидец Фогорма, Э^ама, Тура сын,

улегшись в камышах, увидел сновиденье

в тот час, когда лучи белят траву и тын.

С тех пор когда Ягве-Охотник, приучивший

орла и пса терзать могучих плоть, склонил

народ свой иод ярмо Ашурово без сил,—

всяк, волосы с лица и головы обривши,

умолк от горести и уши затворил.

Клонясь под тяжестью взрастающих печалей,

в испуге, в голоде и в жажде, по!д ярмом

всяк вспоминал, в слезах, свой разоренный дом

и схожих с тушами на рыночном развале

князей, повешенных языческим царем;

пяту неверного, ступившую на темя

героев, храм святой, отцам внушавший страх, .

отныне брошенный и обращенный в прах,

и дев, рыдающих под свист бича в гареме,

и мрачного Ягве в безгласных небесах.

47

Оставив в этот день сидеть меж стариками

и детворой, в жару прикрытой как-нибудь,

жен смуглых, что в тоске свою терзали грудь,

Элама сын, избит у жернова ремнями,

на берегу реки Ховара лег вздремнуть.

Лежали на свету равнины, цепенея

в дремоте, жеребцы, кобылы, их приплод,

верблюды, буйволы и пастухов народ,

рожденный странами Ирана и Халдеи. -

Провидцу Фогорме явился сон. И вот...

Был вечер, времена таинственной вселенной.

От севера на юг, с заката на восток

вся жизненная мощь гремела как поток:

деревья, человек, скала и гад презренный;

и в творческом пылу дышал с усильем бог.

Был вечер тех времен. Косматые туманы

из моря жаркого вздымались там и тут,

порою в воздухе висели глыбой руд,

порой, гонимые порывом урагана,

свивали молнии в громадный яркий жгут.

В пурпурных полосах закатный глаз косящий

спускался в пенистый и золотой простор,

тогда как, весь восток закрыв, Гелбое-хор,

от морня до вершин суровый ή гремящий,

пылал, кровоточа, как гробовой костер.

А дальше, в глубине, меж черными песками,

где яростно ревел онагр и выл шакал,

внезапно массою чудовищной вставал

тяжеловесный зверь и скрежетал зубами,

и землю шаг его надолго сотрясал.

Но позади горы, из-за Гелбое-хора,

белесоватой мглой наполнена, душна

горячим дыхом львов, до дна возмущена,

как море, с ветрами (вступающее в споры,

бурлила яростно и смутно глубина.

48

И сразу Фогорма перед собою стену

железную узрел, спирали башен с ней

и медные дворцы на ложах из камней;

гигантский улей, ад, угрюмую геенну,

утробу Силачей, владык старинных дней.

Они сходили с гор, они брели по долу

из сумрака лесов и из степной страны,

могучее, чем кедр, громаднее сосны,

грузны, всклокочены, пуская пар тяжелый

из красногубых ртов, голодны и вольны.

С охоты шли они, таща на мощных спинах

льва обагренного, медведя или рысь.

И жены рослые шли рядом, вскинув в высь

сосуды медные с водой ключей пустынных,

о бедра голые руками опершись;

пронзительно смотря вдаль взором величавым,

■с грудями крепкими, в уверенности той

ужасной, что дают лишь сила да покой,

ступая, к шагу шаг, по терниям и травам

ногами белыми, спокойной чередой.

И ветр почтительный, скользя по косам темным,

по шеям мраморным, восторженно дрожал,

и блещущий гранит кровоподобных скал,

подобно зеркалам тенистым и огромным

в вечернем пурпуре их спины отражал.

Коровы пестрые с набухшими сосцами,

ослы камосские и черные быки

бежали под бичом, проворны и легки,

и псы могучие гонялись за скотами,

и гулко падали засовы и замки.

И песни зверские, и грубый смех, мешаясь

с угрюмым ревом стад, бегущих второпях,

подобно шуму скал, колеблемых в волнах,

вздымались к башням, где, на посохи склоняясь,

стояли старики, в сандальях и плащах;

4 Леконт д.е Лиль

49

виденья жуткие, чьи бороды седые

на руки рыжие струились серебром,

в монистах бронзовых, € нахмуренным челом,

с ноздрями вздутыми, надменные, прямые,

покоившие взор на племени родном.

Затем, когда толпа, крик и движенье праха

в воротах сгинули под грохоты и звон,

ночной провал велел со всех земных сторон

подняться ужасу и сумрачному страху,

как вздоху сиплому, под скорбный небосклон.

И Ясновидящий почуял, как на коже

его от ужаса вздыбились волоса:

он понял, что ему явили небеса

столицу горести и одинокой дрожи,

гробницу Каина (свершились чудеса!);

то место мрачное, где, с красными глазами,

устав брести, семье сказал он: «Стройте тут

мие усыпальницу; к исходу дни идут.

Свободен, одинок, $д&съ лягу меж камнями.

Бродяга хочет спать. Пора! Закончен ТРУД-

Ущелья диких гор, безвестные громады,

вы видели, как брел с утра до тьмы беглец.

Но вот я отдохнуть намерен, наконец.

Да ляжет на спину, ©зор к небесам, о чада

унынья и любви, несчастный ваш отец!

Пусть солнца глаз глядит и омывает ливень

Знак, ненавистью мне поставленный на лоб!

Ни коршун, ни орел, в час голода и злоб,

Здесь не пожрут меня, и взгляд мой будет дивен.

Умолкнет даже трус, мой заприметив гроб.

Но плач ветров и страх былых ночей бессонных,

хрип жажды, голода, томление тревог,

унылое вчера и завтрашний урок,—

вся скорбь земли пускай звучит в ушах стесненных

и в сердце у меня пусть воет, как поток!»

50

Все было сделано. И грозное творенье

в пустынных небесах воздвиглось алтарем.

Уставший за века, лег праотец на нем,

взор широко открыв, под светом и под тенью,

лик к тверди обрати, заснул последним сном.

О Знохия! Ты, Гигантов град ужасный!

Приют Неистовых, твердыня Силачей,

не знавших никогда ни страха, ни скорбей,—

всей плотью задрожал Элама сын злосчастный,

когда ты встал пред ним из глуби мертвых дней!

О бездна, в глубине которой прелесть девы

архангел увидал и пыл любви постиг,

где человек, дитя греха, как плод возник

и материнское прорвал мятежно чрево,—

ты призраком предстал для Фогормы в тот миг!..

Он мощных лестниц ряд увидел у святилищ,

дрожь красных факелов под натиском ветров;

услышал волчий вой, рычанье черных львов

и иод оборотами, на дне водохранилищ,

злых крокодилов плач и скрежет их зубов;

услышал из углов пугающего дома

храп спящих, чьи глаза подобились огням;

зловеще-тихие, пред ним то здесь, то там

приподнимались с лож ужасные фантомы,

влекомые во тьме к полночным шепотам.

Внезапно, разорвав всесильной тьмы объятья,

из глубины пустынь, лежавших в мертвом сне,

явился Всадник: он на яростном коне,

сжав кулаки, твердя свирепые проклятья,

стремился по горам и долам, весь в огне.

Его седых волос свисающие пряди

трещали мерзостно в сверканьях роковых;

а вслед ему неслись, как ропот ©од морских,

большие — впереди, те, что поменьше,— сзади,

все твари и земли и высей голубых.

51

Онагры, волки, псы, рептилии, медведи,

шакалы, тигры, львы, верблюды и орлы,

могучий бегемот, массивнее скалы,—

кляня по-своему, бросались в диком бреде

на город твой, Энох, киша в разливе мглы!

Но дети ангелов па медных ложах сияли.

И Всадник закричал, и голос был, как стон:

«Погибель городу, что погрузился в сон,

приюту странника, бунтовщика вначале,

кого ревнивый бог отвергнул до времен!

Склеп Проклятого! Знай, что близок час отмщенья!

Моря вздуваются, рыча, и пена вод,

восстав превыше гор, пернатых увлечет.

Вот — начинается всего уничтоженье,

и, семь печатей вскрыв, спадает небосвод.

И скажет лик пустынь: что стало с Энохией,

всходившей до небес, как тот Гелбое-хор?

Орлы и вороны затеют долгий спор:

где к небу возносил твердыни грозовые

гигантов прочный град, опора из опор?

Да, все обречено и сгинет беспощадно,—

убийцы род, костей не сложишь ты в гробу!

Эй! Слышу бездны вой, она зовет судьбу,

и к пропасти уя;е скользит род плотоядный

того, кто предпочел смирению — борьбу!

О Каин! Ты в ночи, не ведавшей денницы,

во чреве Евином был проклят с первых дней!

О горе! Чрез тебя светило, в час скорбей,

испило кровь — ту кровь, что с той поры дымится

из века ов век в груди неистовой твоей!

О горе плоти сей, простершейся в покое,

и духу, спящему в молчанье гробовом!

Не знал ты ни надежд, ни веры в дне былом!

Тебя счастливей — п'ес, подохший под- стеною!

Ягве замкнул тебя в ужасном зле твоем!»

52

И вдруг над городом мятежным, средь молчанья,