Author: Жельвис В.И.

Tags: культура речи языки мира сквернословие социальные проблемы

ISBN: 5-86218-090-7

Year: 2001

Text

В. И. ЖЕЛЬВИС

—m—

Поле брани

В.И. ЖЕЛЬВИС

Поле брани

Скбернослобие

как

социальная проблема

6 языках

и культурах мира

Издание второе,

переработанное и дополненное

лддомнр

НАУЧНаИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

• «ЛАДОМИР» #

МОСЖВА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

КНИГОИЗДАНИЯ РОССИИ

Оформление серии

Д. Б. ШИМИЛИСА

В оформлении форзацев использованы

репродукции картин Андриана Брувера

«Горькое питье» и «Драка за карточной игрой».

На контртитуле воспроизведена иллюстрация

Г. .Доре к роману Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

© Жельвис В. И. Монография, 2001

ISBN 5-86218-090-7 © Научно-издательский центр «Ладомир», 2001

Репродуцирование [воспроизведение) данного издания любым способом

без договора с издательством запрещается

Да знаю, знаю, что не выйти

Нам из процесса мирового, —

Но так и хочется завыти,

Сглотнувши матерное слово.

Борис Чичибабин

ОТ АВТОРА

Второе издание «Поля брани» дополнено теоретическим

материалом и многочисленными новыми примерами из ряда

языков, в том числе тех, к которым автор не обращался в

первом издании.

Еще одно важное отличие второго издания — его язык.

Учитывая интерес, проявленный к первому изданию не только

специалистами-филологами, автор счел возможным, не снижая

теоретического уровня, несколько упростить терминологию и

вообще сделать содержание книги более доступным широкому

читателю.

шштшшшшш

ВВЕДЕНИЕ

Общеизвестно, что в современных науках, изучающих

человеческий язык, наметился определенный поворот от изучения

языка самого по себе к изучению языка в говорящем

коллективе. Разумеется, по-прежнему изучается и «просто язык»,

но теперь больше внимания уделяется не речи человека, а

говорящему человеку. Речь предпочитают рассматривать как часть

деятельности человека. Все большее значение отводится

лингвистике, ориентированной на взаимоотношения человека и

окружающего его предметного мира. Это прежде всего психо-,

социо- и этнолингвистика.

Вот и в данной книге ставится задача выяснения некоторых

проблем соотношения лингвистических и нелингвистических

(«экстралингвистических») факторов, влияющих на

эмоциональную нагруженность текста, его культурологическую специфику.

В первую очередь нас будет интересовать связь между

словесным выражением человеческих эмоций и эмоциональной

разрядкой индивида. Самое прямое отношение к этому имеет

изучение национально-специфического фона, на котором

происходит эмоциональная нагрузка речи: ведь очевидно, что

различия в выражении эмоций не могут не находиться в

зависимости от их национальной формы.

Как справедливо пишет Т. Джей, общее отношение

исследователей языка прошло от бихевиористской стадии

восприятия человека как лабораторной крысы до восприятия его

когнитивными психологами как компьютера. Однако, отмечает

исследователь, в результате такая «компьютерная модель»

утратила очень важный языковой компонент — эмоцию. Бихе-

виористы, по крайней мере, пользовались животными, которые

могли испытывать боль, обнаруживать страх, чувствовать удо-

7

вольствие и вообще вести себя так, будто их поведению была

присуща какая-то мотивация. Теперь же язык стал

восприниматься просто как некая система, которую можно заложить в

компьютер, в машину, лишенную эмоций по определению;

таким образом, если нет эмоций, нечего и включать в модели

речевых процессов (Jay 1999: 46—47). Между тем, как

справедливо замечает несколько ниже тот же исследователь,

человеческая речь в любой ее разновидности не является полностью

контролируемым процессом. Даже спокойное

безэмоциональное говорение обусловлено веками сформированными

условностями, особенностями национально-специфического развития.

В еще большей степени это относится к речи эмоционально

нагруженной и тем более — к речи бранной. Человек, как

правило, не в состоянии ни вызвать в себе по первому требованию

нужную эмоцию, ни остановить ее (Jay 1999: 73—74).

Разумеется, речь здесь не идет о симуляции, к какой прибегают,

например, актеры, политики или проповедники.

Можно говорить о том, что данная книга имеет отчетливую

психо-, этно- и социолингвистическую направленность, потому

что в ней предпринимается попытка найти связь исследуемых

языковых явлений с явлениями окружающего мира. Для

достижения этой цели необходимо было подобрать наиболее

убедительный материал, найти его место в системе общения, а

затем заняться поисками практических решений, вытекающих

из теоретических посылок, что, в свою очередь, позволило бы

дать определенные общие рекомендации

специалистам-практикам, заинтересованным в оптимизации эмоционального

воздействия. В этой связи в дальнейшем можно было бы говорить

о поисках конкретной методики такого воздействия.

Все это вызывает необходимость изучения прагматического

аспекта возбуждения, выражения и восприятия эмоций.

Совершенно очевидно, что спектр соответствующих

возможностей человека весьма богат и разнообразен и в ходе конкретного

исследования целесообразно остановиться на каком-то конкретном

средстве. В настоящей книге в качестве исследуемого материала

была избрана так называемая инвективная [бранная) лексика, то

есть способы выражения инвективного обращения людей друг к

другу в разных языках и культурах.

До сих пор инвективная лексика мало подвергалась

серьезному, достаточно основательному анализу за рубежом и

практически не изучалась в России. Между тем она представляет

большой интерес как важное средство реализации связи

между словесным выражением эмоций и необходимостью эмо-

8

циональной разрядки. Вместо традиционного описательного

подхода автор попытался при изучении этой лексики перейти

к системному описанию инвективы как особого лексического

типа, интерпретация которого неотъемлема от

культурно-исторического и национально-специфического контекста.

Нет необходимости доказывать русскому читателю

чрезвычайную актуальность этой темы. Любому нашему

современнику, даже и неспециалисту, очевидна насущная необходимость

поиска глубинных факторов, влияющих на возможность

диалога в нашей многонациональной, характеризующейся

наличием многих культур стране, современная история

которой изобилует конфликтами и многочисленными

примерами взаимного непонимания. Растущие же международные

контакты России делают еще более своевременной

необходимость правильного восприятия иноязычной речи.

Поскольку в дальнейшем разговор пойдет о брани, а

значит, об употреблении слов, не одобряемых общественной

моралью, а то и просто запрещенных (табуированных),

возникают дополнительные проблемы. Общеизвестно, что в ряде

западных стран бурно идет процесс снятия многих

общественных запретов-табу на произнесение определенных слов и

совершение ряда поступков. Ныне столь же бурный процесс

развивается и среди славянских культур. Отсюда возникает

необходимость как-то определиться, выработать правильное

отношение к связанным с этим языковым и этическим

вопросам. Прежде всего, это выработка стратегии и тактики

борьбы с насыщением речи бранной лексикой, в первую

очередь — с лексикой, еще недавно полностью запрещавшейся.

Время от времени в средствах массовой информации

появляются протесты против проникновения грязной ругани в

печать, на радио, в телевидение и т. д., но все эти протесты очень

слабо аргументированы и излишне эмоционально насыщены.

Очевидно, что настало время для более взвешенного анализа.

Бранный язык занимает свое место в языке любой

культуры, и поэтому исключение его из рассмотрения, конечно,

позволяет языку выглядеть более вежливым, но одновременно и

увечным, лишенным одной из существенных функций —

выражения негативных эмоций в самом крайнем виде. Обидеть

ближнего можно и без применения брани, но именно брань, по

определению, составляет список наиболее резких слов во всем

национальном словаре. Поэтому сильная эмоция, выраженная

относительно вежливо, — это совсем не то, что сильная эмоция,

выраженная с помощью сильных же выражений.

9

Для более успешного хода исследования, очевидно,

необходимо уточнить понятие нормы. Как известно, именно

восприятие определенных слов как запрещаемых, табуированных

служит одним из критериев того, что есть норма и что нормой

не является.

Наконец, существует возможность прикладного

использования материалов исследования в смежных дисциплинах —

например, в социологии, где с их помощью можно изучать

эмоциональную атмосферу производственной подструктуры, и

возможность выбора нужной стратегии и тактики поведения.

Другими словами, создаются условия для изучения систем

управления. Известно, что научное разрешение

эмоционального конфликта приводит к меньшим потерям. Более того, в

некоторых случаях умело контролируемый конфликт может

оказаться даже полезным. Здесь, как и повсюду, подобные

изыскания способны помочь в преодолении установившихся

стереотипов, согласно которым работник ошибочно рассматривается

как стандартная функциональная единица. Ведь бранные

слова призваны отнюдь не только обозначать оппонента (или

окружающие предметы), как, допустим, «говно», «сукин сын»

или «жид». Выбор того или иного слова характеризует личность

самого говорящего, ярко обрисовывает его внутренний мир, его

идеалы и антипатии.

Кроме того, данное исследование может найти применение

и в лексикографии, и в практике переводов на другой язык

эмоционально окрашенных слов, а следовательно — на язык другой

национальной культуры. В прямой связи с этой возможностью

находится и другая — изучение речевого поведения чужого

этноса или социальной группы.

В качестве источников исследуемого материала послужили

художественные тексты на русском, английском и немецком

языках, сведения из специальной научной литературы на

русском, английском, немецком, французском, итальянском и

японском языках по целому ряду западных, восточных и

африканских языков и культур (см. список литературы в конце

книги), а также и особенно — опросы информантов,

представителей большого числа национальных культур. В результате

автору удалось получить (с разной степенью полноты) сведения

о построении инвективной стратегии и тактики в

приблизительно пятидесяти — шестидесяти языках и культурах

(самых различных семей, групп и подгрупп).

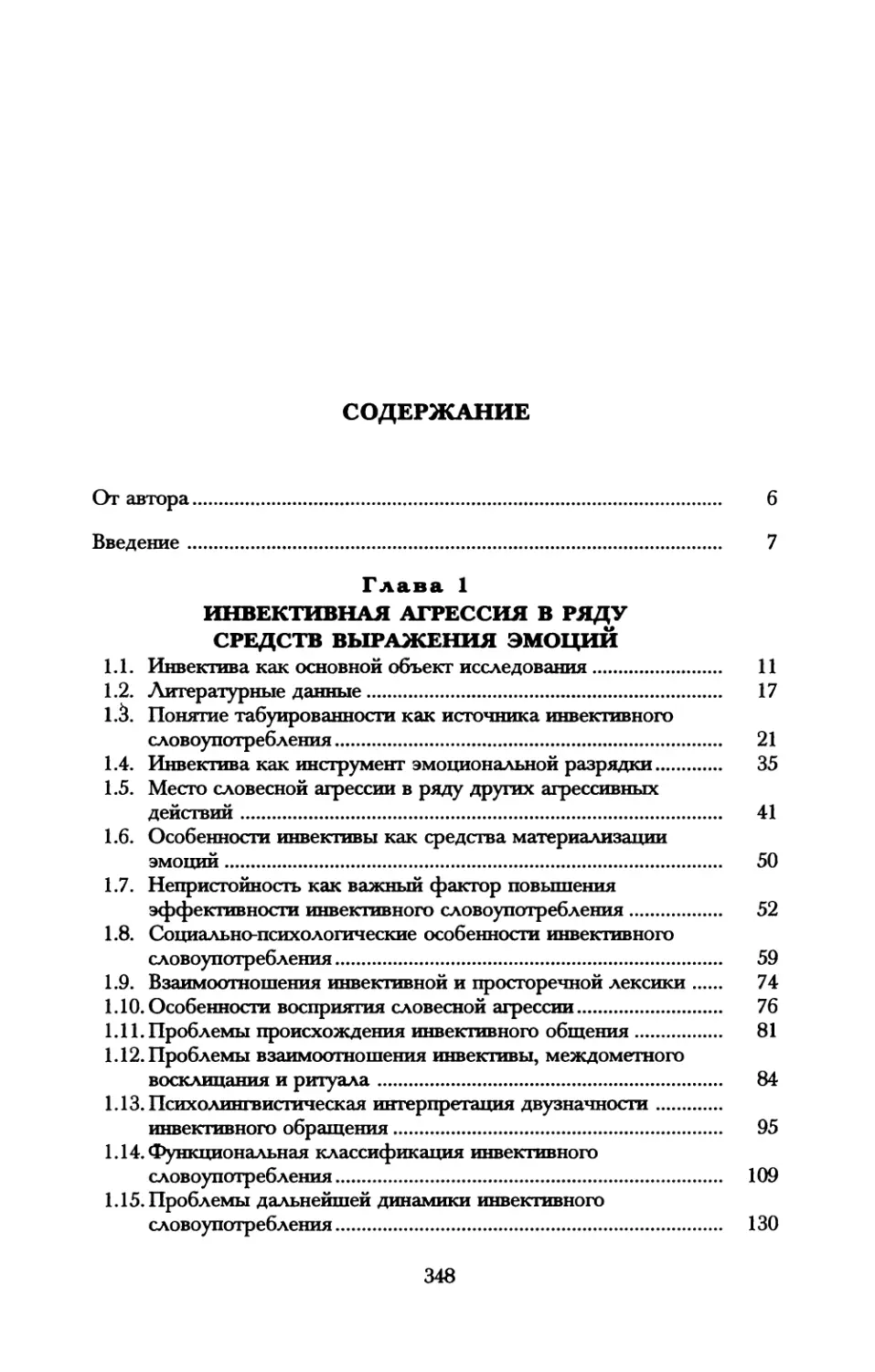

Глава 1

ИНВЕКТИВНАЯ АГРЕССИЯ

В РЯДУ СРЕДСТВ

ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИЙ

1.1. Инвектива как основной объект

исследования

«Словарь иностранных слов» (1992) определяет инвективу

так:

ИЕБЕКТИВА [лат. invectiva (oratio) бранная (речь)] — резкое

выступление против кого-либо, чего-либо, обличение; оскорбительная речь (СИС

1992: 233).

Представляется, однако, что в качестве лингвистического

термина инвективную лексику можно определить более

жестко, как тот раздел общенационального словаря, который, с

одной стороны, некодифицирован (не разрешен к

использованию в лингвокультурной ситуации), а в крайней своей части

даже категорически запрещен (табуирован); с другой стороны,

он должен быть известен всем носителям языка в данной

социальной (под)группе.

Определенная часть инвектив могла бы характеризоваться

как такая подгруппа лексики, которая в словарях обычно

помечается как «нецензурная». Однако в последнее время в

статусе инвективной лексики произошли серьезные изменения,

которые в значительной мере лишают эту помету смысла. В

самом крайнем случае можно говорить о том, что в некоторых

социальных группах соответствующая лексика «не принята»,

«не разрешена», ее употребление осуждается, она считается

вульгарной. Однако существуют достаточно многочисленные

подгруппы, в которых инвективизированная речь — обычная

норма. Есть даже небольшое число подгрупп, где в

определенных случаях инвективы обязательны.

Еще более важно, что даже в цивилизованных культурах

европейского типа часть инвективной лексики никогда не та-

буировалась, оставаясь относительно приемлемой в болыпин-

11

стве ситуаций и социальных групп; разумеется, приемлемой в

той мере, в какой позволительно говорить о «приемлемости»

агрессии вообще и словесной агрессии — в частности.

Таким образом, существует некий национальный инвек-

тивный список, содержащий, с одной стороны, слова

общеизвестные, но осуждаемые в большинстве субкультур данной

национальной культуры [рус, «Хуй!»), а с другой стороны —

слова относительно приемлемые в некоторых речевых

ситуациях [рус. «Глупец!»).

Разумеется, понятие «относительной приемлемости» само по

себе, в силу непрерывности инвективной ленты, не может не

быть расплывчатым. В конце концов, нарушить то или иное

социальное, этическое табу можно и разрешенным способом:

вместо оскорбительной инвективы в адрес человека, плохо

делающего свое дело, — «Сапожник!» — можно сказать то же

самое, но не прибегая к инвективе:

Сюжет по дарованью и по силам

Умея для картины выбирать,

Художник хорошо владеет... шилом. —

Тьфу! — кистью — я хотел сказать!

(Д. Д. Минаев. Эпиграмма

на картину «Сапожник».)

Вполне можно обругать человека и «собакой», не боясь при

этом судебного преследования, как это делает И. Иртеньев в

стихотворении «Клеветнику»:

Тебе отпущено немного,

Так задирай, лови момент,

Свою завистливую ногу

На мой гранитный постамент!

Ср. также анекдот:

Машина писателя столкнулась с грузовиком, и водитель грузовика

откровенно высказал писателю все, что он о нем думает. Когда он на

секунду замер, чтобы перевести дух, писатель промолвил: «Я не могу,

молодой человек, прибегнуть к той живописной терминологии, которую

применяете вы. Но вот что я вам скажу: надеюсь, что, когда вы сегодня

вернетесь домой, ваша мать выскочит из подворотни и вас как следует

искусает» (Санников 1999: 399).

Пример гораздо более острой ситуации. Сказать «Твоя

жена тебе изменяет!» — это уже «резкое выступление <...>

обличение», т. е. инвектива в широком смысле слова. Тот же

смысл, вербализованный в виде сильнейшего итальянского

12

оскорбления «Cornuto!» («Рогоносец»), — безоговорочно табу-

ируемая в определенных ареалах инвектива в узком смысле

слова.

Уже из приведенных примеров видно, что инвектива, как

правило, носит культурно-обусловленный характер. Поэтому

соотношение кодифицированный — некодифицированный

[разрешенный — неразрешенный) всегда национально-специфично.

То, что в одной культуре можно определить как «слабо

кодифицированное», разрешаемое в ограниченном количестве

ситуаций, в другой культуре является некодифицированным,

категорически запрещенным в любой ситуации.

Если инвективу в узком смысле следует отграничивать от

инвективы в широком смысле, т. е. от любого словесно

выраженного проявления агрессивного отношения к оппоненту, то

ее нужно также отличать и от эксплетивного (междометного,

«восклицательного») употребления некодифицированного

словаря, а также от сходного по звучанию просторечного вока-

буляра (набора слов, объединенных конкретной темой или

личностью, этим набором владеющей). Ниже об этом будет

сказано подробно. Существует принципиальная разница между

вульгарным восклицанием типа «Блядь!» и сознательным

оскорблением женщины «Ты просто блядь!». Первое носит

почти бессознательный рефлективный характер: человек может

механически воскликнуть «Блядь!», поняв, что опоздал на

поезд, или уронив на ногу тяжелый камень. Второе же носит, так

сказать, стратегический характер, когда то же самое слово

выбрано сознательно и предназначено именно для того, чтобы

оскорбить собеседника.

Таким образом, инвективу в узком смысле слова можно

определить как способ существования словесной агрессии,

воспринимаемый в данной социальной [под)группе как резкий или табу-

ированный. В несколько ином ракурсе инвективой можно

назвать вербальное [словесное) нарушение этического табу,

осуществленное некодифицированными [запрещенными)

средствами.

Что побуждает человека сопровождать свою речь инвек-

тивной лексикой? И что порой заставляет человека от такой

лексики воздерживаться? Т. Джей предлагает удачную таблицу

психологических мотивов, стимулирующих или, наоборот,

сдерживающих инвективизацию речи. Вертикальные стрелки

указывают направление усиления или снижения

мотивированности и, соответственно, усиления или уменьшения

тенденции к сдержанности:

13

Слабая мотивированность — Сильное самоограничение

ι »сильная религиозность; а

• очень высокий уровень морализаторства с элементами

авторитарности;

•высокий уровень тревоги за сексуальное здоровье;

•средний возраст;

•принадлежность к среднему классу;

•высокая степень самоконтроля;

•нормальное сознание;

•память о наказаниях за произнесенную брань;

• интровертированность;

| · отсутствие инвективной ролевой модели. |

Умеренная мотивированность

ι · подростки; а

•умственные расстройства, девиантное поведение;

•слабая религиозность;

•высокий моральный уровень, освободившийся от общих догм;

•низкая степень тревожности за сексуальное здоровье;

•отсутствие самоконтроля;

• измененное (под влиянием алкоголя) сознание;

•память о поощрениях за произнесение брани;

• экстравертированность;

•наличие инвективной ролевой модели;

j · импульсивность. I

Сильная мотивация — Слабое самоограничение

(Jay 1999: 88).

Совершенно очевидно, что инвективное словоупотребление

имеет прямое отношение к понятию жаргона (арго). Однако

если вокабуляр инвективы и вокабуляр арго могут частично

совпадать, то функции их совпадают не полностью. Функции

инвективы будут рассмотрены в разделе 1.14. Здесь лишь

отметим, что если основная цель арго — обособление данной

социальной группы от всех остальных, то для инвективы это

всего лишь одна, и притом не первостепенная по важности,

функция.

Кроме того, арго — это активно изменяющийся слой, из

которого постоянно уходят и в который постоянно приходят

слова и выражения. Инвективная лексика в своей основной

части меняется крайне редко. Никто не знает, сколько

столетий существует русский мат, совершенно точно известно,

что в XVI — ХУЛ вв. он существовал в том самом виде, в

каком существует сейчас.

Понятию «инвектива» ссютветствует в каждом языке целый

синонимический ряд: брань, сквернословие, ругань, по-

14

ношение, хула, злопожелания, матерщина и т. д. В

древнерусском языке существовало сочетание «злая бесстудная (т. е.

бесстыдная) лая». Соответственно — «лаяться» — «ругаться»,

«браниться».

В английской речевой практике различают такие группы,

как «oath» — богохульство или любое проклятие; «profanity» —

богохульство, непочтительное выражение, вульгаризм; «blasphemy» —

богохульство; «imprecation» — проклятие; «curse» — ругательство

в общем смысле (иногда богохульство); «execration» —

проклятие (ощущается связь с понятиями «омерзение» и

«ненависть»); «vituperation» — поношение, хула, брань (уст.);

«malediction» — словесное выражение злобы {уст.); «swear» —

богохульство, ругательство в общем смысле; «cusswords» —

ругательство в общем смысле, и т. д.

Особый интерес представляет английское слово «swear»,

выступающее одновременно как глагол и как существительное.

Добавленный предлог или союз очень сильно меняют смысл

слова. «То swear at..» означает «обругать, обозвать кого-либо»;

«to swear that...» — «поклясться, что...», «побожиться»; «to

swear to (do smth)» — «поклясться сделать что-либо»,

«побожиться (что сделаешь что-либо)»; «to swear by» — «поклясться

чем-либо» («Клянусь честью!»); просто «to swear» — «выругаться».

Таким образом, в английском языке есть отдельное слово,

объединяющее русские понятия «ругать», «ругаться»,

«божиться» и «клясться». Как будет показано в данной книге, для

объединения этих понятий имеются основания, но русскому понять

это достаточно сложно, прежде всего по причине отсутствия

слова, эквивалентного «swear».

Другое интересное слово в английском списке — «profanity».

Т. Джей (Jay 1992: 3, 75) предлагает различать «cursing»,

«blasphemy» и «profanity». Первое (= проклятие) призывает на

голову оппонента гнев богов; второе (= богохульство) выражает

агрессивное отношение к религии и вере, это выражение

непочтения или презрения к священным, сакральным понятиям.

Сюда относится, например, упоминание имени Бога всуе или

проклятие в Его адрес. Обязательное условие богохульства —

говорящий хорошо понимает, что делает. Примеры Т. Джея:

«Screw the Pope!», «Shit on what it says in the Bible!» (приблиз.

«Ебал я твоего Папу!», «Насрать мне на все, что понаписано в

Библии!»).

Что же касается «profanity», то это слово обычно считается

синонимом «blasphemy» и переводится на русский язык тоже

как «богохульство». Однако значение слов «профанация» или

15

«профанный» (= земной, обыденный, светский) помогает понять

здесь разницу. «Profanity» — снижение религиозного образа,

приземление его, часто по невежеству. В отличие от

«blasphemy», говорящий не задумывается здесь о священных

понятиях, для него они просто мало что значат. Русский мат —

это скорее «profanity», чем «blasphemy», хотя исторически

перед нами богохульство. Даже когда человек произносит что-

нибудь вроде «Еб твою в бога мать!», он явно не думает о

точном смысле своего кощунственного возгласа. В подобных

выражениях, равно как и в «Ей-богу», «Ну тебя к богу!» и т. п.,

слово «бог» правильнее писать с маленькой буквы. Ср.: в

английском языке имя «Jesus» («Иисус») пишется, естественно, с

заглавной буквы, но в составе ругательства оно чаще выглядит

как «Jesus». Вероятно, стоит ввести в список русской

терминологии слово «профанизм» — использование религиозной

терминологии в сниженном, профанном (но не богохульном)

смысле.

Стоило бы различать и вовсе бессмысленное употребление

священных понятий в качестве эмоционально нагруженных

восклицаний, когда автор не отдает себе отчета в этимологии

говоримого. Подобный пример приводит известный нейро-

психолог X. Джексон (H.Jackson): когда коммунистический

оратор, пишет он, восклицает: «Слава богу, я атеист!» — его

хорошо понимают слушатели, для которых «Слава богу!»

никакого отношения к религии не имеет, а представляет собой

лишь клишированную фразу (цит. по: Jay 1999: 37). В данном

случае «богу» следует писать с маленькой буквы, хотя если

передается речь верующего человека, то «Слава Богу!» — это

уже молитва, и слово «Бог» имеет другой — священный —

смысл, откуда и другое правописание.

Думается, впрочем, что разница между «blasphemy»,

«profanity» и бессмысленными восклицаниями нередко очень

условная, и отличить одно от другого нелегко. Во всех

случаях перед нами неуважение к религии и чувствам

верующих и, стало быть, богохульство — пусть даже в разной

степени концентрированности. В любом случае, Церковь

осуждает всякое упоминание священных понятий без особой

на то нужды.

В итальянском языке можно выделить, например, «inter-

iezione», «esclamazione» — восклицания, междометия; «bestem-

mia», «empiéta» — богохульства; «offesa», «improperio», «cohtu-

melia», «insulto», «vituperio» и т. д. — брань, ругательства во всех

своих разновидностях.

16

Использовать подобные наименования в качестве элементов

классификации не представляется возможным, так как они

образованы по различным основаниям и нередко

накладываются друг на друга. Различные классификации инвективного

словоупотребления будут предложены ниже.

1.2. Литературные данные

Список исследований, специально посвященных инвек-

тивной лексике, невелик. Однако все же существует ряд

монографий и статей на эту тему. Подавляющее большинство из

них — либо на материале английского языка, либо специально

для англоговорящего читателя.

Из наиболее ранних исследований можно назвать, в

частности, небольшую книгу Р. Грейвза (Graves 1927),

представляющую собой скорее эссе на данную тему, содержащее

несколько примеров из различных языков мира, из латинских

авторов, а также интересные образчики из английского языка

прошлых веков и его диалектов. Научная ценность книги

невелика, но она обращает на себя внимание как смелая

попытка обсуждать тему, считавшуюся в начале XX в. полностью

табуированной.

Приблизительно такой же характер носят также небольшие

книги Б. Джонсона (Johnson 1948) и М. Маршалл (Marshall

1975), Р. Адамса (Adams 1977) и Э. Сагарина (Sagarin 1969).

В 1989 г. в США вышло наиболее значительное исследование

англоязычных инвектив X. Роусона (Rawson 1989), содержащее

очень краткое историческое предисловие и добросовестный

анализ происхождения, развития и современного состояния

наиболее распространенных ругательств, оскорблений и т. д., включая

сниженные и до недавнего времени абсолютно табуируемые в

печати слова и выражения. Это исследование выгодно

отличается от вышеупомянутых изданий исчерпьшаюпщм характером

этимологического, исторического и литературного анализа

нескольких сотен инвектив самого различного уровня табуирован-

носги, а также обращением к большому количеству ранее

опубликованной литературы, посвященной жаргонам, языку

преступного мира и т. д.

Приблизительно такая же по объему монография написана

на материале французского языка Р. Эдуардом (Edouard 1983).

Она состоит из теоретической части и комментированного

словаря соответствующей лексики. Однако назвать первую часть

теоретической можно только условно, поскольку она написана

17

в легком (чтобы не сказать легковесном) научно-популярном

стиле и практически не содержит серьезных научных выводов.

Такой же характер носит книга У. Нанни (Nanni 1953),

исследующая инвективный вокабуляр итальянского языка.

Структура итальянской и французской книг полностью совпадают.

Они безусловно могут быть использованы как источники

примеров и этимологические справочники.

Намного серьезнее выглядит монография немецкого

исследователя Ф. Кинера (Kiener 1983), построенная в основном на

материале немецкого языка, в том числе немецких диалектов,

но прибегающая и к обширному материалу из многих других

языков, в значительной части заимствованному из книги

И. Гаврана (Gavran 1962) и его же статьи (Gavran 1972),

написанных на сербскохорватском языке. В монографии Ф. Кинера

содержится ряд глубоких наблюдений и верных выводов

относительно сущности инвективной коммуникации, ее связи с

понятиями катарсиса и агрессивности, приводится ряд

интересных социологических наблюдений и статистических данных.

Впрочем, рядом с этой книгой по достоинству должен

занять свое место и труд Д. Хьюза (Hughes 1991), где история

вопроса подвергается самому тщательному анализу, правда,

исключительно на материале английского языка.

Наконец, в последние годы появились две книги

американского нейропсихолингвиста Т. Джея (Jay 1992; Jay 1999),

выдвинувшего «нейропсихосоциальную теорию речи» (Jay 1999), в

которой бранная лексика заслуженно занимает вполне

определенное место. Обе его книги представляют собой наиболее

основательное на сегодняшний день, подлинно научное

исследование инвективного языка, использующее новейшие методы

изучения и самые последние экспериментальные данные. С

появлением книг Т. Джея инвективный язык окончательно

вышел из научной тени и занял столь же достойное место, что

и, допустим, этикетный «куртуазный» язык или

профессиональный жаргон. Для отечественных исследователей данной

темы книги Т. Джея представляют дополнительный интерес,

так как большое количество книг и статей, использованных

автором, в России недоступны, что заставляет ссылаться на него

и тогда, когда тот или иной материал принадлежит другим

авторам. Правда, обширная библиография, составленная им,

содержит литературу только на английском языке, и, таким

образом, автор строит свою теорию на материале лишь одного

языка, что не дает возможности выстроить межкультурные

обобщения.

18

Несомненную пользу исследователю оказывает целая серия

сравнительно недавно вышедших книг, посвященных инвек-

тивной практике испанского, французского, немецкого и

японского языков (Cunningham 1995, Berger 1995, Genevieve 1995,

Delicio 1993). Это практические пособия для молодых туристов,

не претендуюпще на научность, но содержащие интересный и

удачно прокомментированный инвективный материал.

Кроме монографий, следует упомянуть ряд статей, часть из

которых перечислена в конце настоящего исследования.

Наиболее значительными из них являются статьи: Forster 1949;

Baudhuin 1973; Bostrom е. а. 1973; Foote, Woodward 1973, и

некоторые другие. Полезный материал содержится в

выходящем в США с 1977 г. журнале «Maledicta: The International

Journal of Verbal Aggression». Значительное место здесь

занимают серьезные научные исследования, но прежде всего он ценен

как источник обильного фактического материала, «полевых

наблюдений», выполненных в самых разных уголках земного

шара. Значительная часть соответствующих примеров

использована нами.

Безусловный интерес представляют словари вульгаризмов,

например, англоязычный словарь Р. Спирса (Spears 1982),

словарь оскорбительных прозвищ различных национальностей

А. Робака (Roback 1944) или словарь немецкоязычных

непристойностей Г. Хунольда (Hunold 1978).

Неоценимую помощь в сборе необходимого материала

оказывали и оказывают автору его коллеги из разных стран.

Среди последних важных сведений, полученных по почте, следует

отметить обширный материал, присланный Дж. Томсеном,

филологом с Фарерских островов, которому мы выражаем

искреннюю признательность. Переданные им записи по

фарерскому языку публикуются впервые.

В качестве обильного источника все чаще выступает

Интернет. В частности, ценный материал по шведскому,

голландскому, тагальскому и другим языкам для второго издания

книги удалось получить именно таким способом.

Исследований на материале русского языка особенно мало.

Можно упомянуть статьи А. В. Исаченко (Ьасепко 1964, на фр.

языке), Ф. Дрейзина и Т. Пристли (Dreizin, Priestley 1982, на

англ. языке), Б. А. Успенского (1983, 1987, на рус. языке),

небольшие книги фон Тимрота (Timroth 1983, на нем. языке) и

Фумио Уда (Уда Фумио 1971, на яп. языке), а также несколько

словарей русской непристойной лексики (например: Dram-

mond, Perkins 1980; Кудрявцев, Куропаткин 1993, и некоторые

19

другие). В 1994 г. появился интересный сборник статей «Дом

бытия», целиком посвященный русскому мату. Тому же

предмету посвящена антология «Русский мат» (1994), снабженная

подзаголовком «Для специалистов-филологов». В 1995 г. под

псевдонимом Василий Буй вышел «Веселый словарь крылатых

выражений». Несмотря на несколько игривое название, это

весьма серьезное и очень добросовестное описание большого

числа русских непристойных идиом с огромным количеством

хорошо подобранных примеров. В 1996 г. появился сборник

статей «Анти-мир русской культуры» — одно из действительно

серьезных изданий, содержащее наряду с известными работами

(в том числе уже упоминавшейся несколько дополненной для

данного издания работой Б. А. Успенского) хорошо

аргументированный новый материал. В 1997 г. вышел

сборник-подборка материалов «Блуд на Руси» (автор-составитель

А. Манаков), содержащий очень полезные выдержки из трудов

ведущих русских историков, этнографов, философов,

писателей, а также иностранных путешественников. Слово «блуд»

понимается составителем широко, прежде всего как

«уклонение от прямого пути», что фактически превращает данную

книгу в интересный источник сведений о нравах и обычаях

русского народа.

Все перечисленные монографии, статьи, словари и сборники

вносят существенный вклад в исследование «русской темы».

Статья А. В. Исаченко обращает внимание на совершенно

забытые лингвистами записки путешественника по России XVI в.

3. де Герберштейна, позволяющие по-новому взглянуть на

некоторые этапы развития русских непристойных инвектив и

объяснить основные современные формы мата. Обширная

статья Ф. Дрейзина и Т. Пристли дает глубокий анализ чисто

лингвистической стороны вопроса. К сожалению,

психолингвистическая часть проблемы остается за пределами внимания

исследователей. Книги фон Тимрота и Фумио Уда сравнивают

русские наиболее грубые инвективы соответственно с немецкими

и японскими, что позволяет сделать некоторые

предварительные выводы относительно наштонально-специфической

природы инвективного словоупотребления.

Но наиболее интересными представляются две статьи

единого цикла, опубликованные Б. А. Успенским (переизданы в

его двухтомнике 1994 г. и уже упомянутом «Анти-мире

русской культуры» 1996 г.). На огромном фактическом

материале целого ряда славянских языков автор прослеживает всю

историю русской матерной инвективы — от зарождения языче-

20

ской религии первых славян до современного ее состояния. К

сожалению, ограниченность исследования только славянским

материалом не позволила сделать выводы относительно

места этой инвективы в инвективной стратегии и тактике

человечества, но глубокие и точные наблюдения делают труд

исследователя одним из наиболее важных и подлинно научных в

данной области.

Наконец, упомянем две кандидатские диссертации: Бул-

даков 1981 (на материале немецкого языка) и Гридин 1976,

посвященные сниженной или экспрессивной лексике и имеющие

определенное отношение к исследуемой теме, хотя,

естественно, инвективная лексика занимает в этих диссертациях

сравнительно небольшое место.

Таким образом, из перечисленного списка очевидно, что

настоящая работа представляет собой практически первое

монографическое исследование инвективной лексики,

выполненное в России и построенное на материале нескольких

десятков языков, изучаемых на национально-специфическом

эмоциональном и культурном фоне.

1.3. Понятие табуированности

как источника инвективного

словоупотребления

Изучение инвективной лексики как средства

материализации эмоциональной стороны общения заставляет прийти к

выводу, что все соответствующие лексические ресурсы

сосредоточены вокруг создания различных социальных запретов-

табу. Число таких запретов велико; вместе с тем большое

число их группируется вокруг идеи человеческого «верха»,

ассоциирующегося с духовностью, и человеческого «низа»

(материальное, земное начало).

Другими словами, в значительной мере наша деятельность

контролируется табу как на упоминание сакральных понятий

(осуждается упоминание «всуе» самых священных имен —

названий божества, основных религиозных и общечеловеческих

святынь, использование этих имен в сугубо «мирских» целях и

т. д.), так и — тем более — на обращение к понятиям и,

соответственно, к названиям, связанным с человеческим «низом»

(различные человеческие органы и действия, имеющие в первую

очередь отношение к деторождению и удалению отходов

жизнедеятельности). Последний запрет особенно силен и

подкрепляется даже законодательно. Однако и первый и второй типы

21

табу находятся в теснейшей исторической и онтологической

связи.

С целью дальнейшего продолжения исследования

необходимо обратиться к некоторым общим проблемам табу на ряд

понятий и способов их словесного выражения.

Некоторые исследователи полагают, что в современном

обществе основная причина табуирования того или иного понятия

заключается в социальной условности поведения, в

общественно-обусловленных ограничениях, накладываемых на наши

поступки и мысли. Утверждается, что на сегодняшний день страх

перед таинственными темными силами уже не играет здесь

никакой роли — по крайней мере, в цивилизованных обществах

(ср.: Spitzbardt 1966: 106).

Это утверждение представляется неточным. Социальная

условность поведения современного цивилизованного человека

никак не может быть признана источником табу на

определенные факты, предметы, действия и их названия.

Абсолютно идентичные табу существуют и посегодня как в

цивилизованном обществе, так и в культурах самых отсталых народов.

Другое дело, что сами табу нередко отличались от нынешних. Для

дикаря упоминание имени мертвого человека могло означать

пожелание адресату умереть, и, естественно, употребление

такого имени в общении категорически запрещалось. Кстати, и для

современного ребенка назвать собеседника «говном» может быть

равносильным попытке превратить его в экскременты. Другими

словами, дикари и дети рассматривают слово как магическое

оружие, способное нанести прямой физический вред. Нарушая

табу с помощью слова, они как бы овладевают окружающим

миром, научаются им манипулировать1. Что касается отсталых

народов, то табуированные названия определенных частей тела

зафиксированы, например, в языке австралийских аборигенов.

У племени тонга (Полинезия) существует специальный язык

капе-капе, вокабуляр которого в буквальном переводе мало от-

1 Что касается ребенка, то, до того как он научился «манипулировать

окружающим миром», он обычно выражает свои негативные эмоции

плачем. Ср. подпись под карикатурой из старого английского юмористического

журнала «Панч»:

Old lady. I shouldn't cry if I were you, young man.

Little boy. Must do sumping; I bean't old enough to swear.

В приблизительном переводе:

Старая дама. На вашем месте, молодой человек, я бы перестала плакать.

Маленький мальчик. А чиво мне делать-то? Я исчо маленький,

ругаться мне нильзя! (цит. по: Jay 1999: 91).

22

личается от обычного непристойного набора европейских

языков. В определенных обстоятельствах он даже считается

обязательным — прежде всего на тайных исключительно мужских

вечеринках. В других случаях, например в официальной

обстановке правительственного учреждения, он строжайше

запрещается (Feldman 1981: 147—148). Число подобных примеров легко

умножить.

Понятно, что чем прочнее взламываемое табу, тем резче

возбуждение как реакция на него; иными словами, сила

возбуждения прямо пропорциональна опасности нарушения табу.

Отсюда очевидная историчность некоторых инвектив, с помощью

которых табу нарушается: общеизвестно, что в разные

периоды истории человечества сила того или иного табу была

неодинакова, а стало быть, неодинаково было и возбуждение, т. е.

выразительность соответствующей инвективы.

Так, в Средние века в Европе более всего осуждалось

богохульство, прежде всего — клятвы Телом Господним и

различными Его частями, ибо все были уверены, что богохульнику

грозит за это обречение на вечные адские муки; удивительно

ли, что именно инвективы типа «Клянусь ранами Господа

нашего!» и были тогда более всего распространены и почитались

предосудительными всем обществом, в том числе (а может быть,

даже прежде всего) самим сквернословом. (См. об этом ниже.)

Первые жестокие наказания за сквернословие были

исключительно наказаниями за богохульства. Позже наказания

автоматически были перенесены на пользующихся новыми

оскорбительными слоями лексики. Таким образом, сложилась даже

довольно странная ситуация: наказания предусматриваются за

один проступок (хула на Бога), а фактически накладываются за

другой (например, обвинение в сексуальных отклонениях —

«пидор!»); впрочем, все это не так уж и странно, если учесть,

что тут и там имеет место употребление запрещенной лексики.

Уменьшение роли религиозности в цивилизованном

обществе привело к известной смене основных сюжетов инвективы,

которая стала более «светской». В частности, одно из ведущих

мест закрепилось за табу на вопросы интимной жизни человека

и телесной нечистоты, которые до этого мало или совсем не

табуировались. Общеизвестно, что первобытный человек,

находившийся к природе гораздо ближе современного, не знал

стыда в современном понимании слова и, следовательно, не мог

выделять какие-то особые «стыдные» части тела.

Но дело не ограничивалось спокойным отношением к

вещам, воспринимаемым сейчас исключительно эмоционально.

23

Совершенно свободные отношения полов могли

рассматриваться как в высшей степени высокоморальные. Ни о какой

«безнравственности» не могло быть и речи: мы имеем дело с

нравственностью, но существенно отличной от современной.

Для человека, выросшего в условиях первобытных культов,

многочисленные понятия, связанные со смертью и рождением,

а значит — едой, питьем, отправлением естественных

потребностей, совокуплением, зачатием, родами и т. д., суть лишь

явления одной непрерывной цепи священных, сакральных

событий.

Особое место во всех древних верованиях занимают так

называемые фаллические1 культы, связанные с почитанием

бога плодородия. Те или иные следы этих культов обнаружены не

только в Европе, но и в религиях Японии, Китая, Индии,

Тибета, Египта, североамериканских индейцев, Мексики,

Центральной и Южной Америк, Африки. Многочисленные факты,

свидетельствующие о всемирной популярности этих культов,

приведены в справочниках, энциклопедиях, монографиях,

посвященных данному вопросу. Индийский бог Шива носит

научное название «Deus Phallicus», то есть фаллическое божество. В

Малой Азии фаллический культ существовал в виде почитания

Великой Матери богов, символизировавшей земное

плодородие. Тесно связанными с фаллическими культами были

культы Осириса в Египте, Адониса в Финикии, Диониса в Греции.

Изображения дионисийских фаллических торжеств часты на

древних вазах. Подобные изображения, появись они на

современных предметах, были бы безоговорочно признаны

порнографическими. Герой одной пьесы Аристофана поет гимн

фаллу в честь Диониса. Название гимна — «дифирамб» —

возводится некоторыми учеными к шумерскому слову, означающему

«песнь, возбуждающая мужской член». В Риме существовала

специальная церемония «фаллофория», когда по улицам

проносили многометровые изображения фалла. Известны

изображения фалла в Александрии (52 метра) и в Финикии (два

фалла по 48 метров). В древней Этрурии фаллы ставили

вертикально на месте погребения как символ бессмертия души. Позже

натуралистические изображения были заменены обелисками —

с тем же значением.

Одной из особенностей нравственности древнего человека

было убеждение, что от него требуется посильная помощь в

Фаллический — от «фал» (греч. «фаллос», лат. «фаллус») — мужской

половой орган в возбужденном состоянии.

24

деле творения. Такая помощь рассматривалась как величайшая

миссия, наиболее значительное деяние индивида как члена

социальной группы, как священный (сакральный) акт. Понимание

этого обстоятельства необходимо для объяснения

возникновения и развития значительной части инвективного вокабуляра,

поскольку первоначально соответствующие наименования

несомненно входили в состав нейтрального или даже сакрального

словаря.

Согласно одной из самых ранних древнеиндийских

философских систем, человек обладает десятью внешними

органами: пятью общеизвестными органами восприятия и пятью

органами действия: рот, руки, ноги, орган выделения и орган

размножения (Чанышев 1981: 89). В этом перечислении

показательно, что органы выделения и размножения, то есть

именно те органы, названия и функции которых послужили основой

для возникновения большей части наиболее грубой инвектив-

ной лексики, спокойно перечисляются в одном ряду с руками

и ногами. Рот и нос занимают в этом списке промежуточное

положение, так как в ряде культур (например, мусульманских,

требующих ношения паранджи) они рассматриваются ближе к

«неприличным» отверстиям человеческого (особенно женского)

тела.

Между тем обычной ошибкой исследователей является

невольный взгляд на подобное соотношение с позиций морали

последних веков. Именно этим объясняется, что обозначения

определенных древних ритуалов и празднеств («храмовая

проституция», «оргия», «вакханалия») сегодня воспринимаются

в резко отрицательном смысле. Очевидно, впрочем, что те же

оргии, с одной стороны, и ритуальные воздержания — с другой,

представляли собой фактически только два

противоположных средства для достижения одной и той же священной

цели — зачать вместе с природой или вместе с природой

сохранить силы для воспроизводства в дальнейшем. Другими

словами, оргия — столь же достойное действие, что и

воздержание, против которого, однако, ни один моралист как будто

бы еще не выступал. Ср.:

Никакого понимания первобытных условий не может быть до тех пор,

пока их рассматривают через очки дома терпимости (Энгельс 1980: 39).

В Италии фаллические культы пережили период

христианизации и возродились в Средние века в виде мистерий, где,

однако, они предстают уже как отрицательное адское

торжество; позднее культ фаллоса отразился в комедии дель-арте.

25

Не была чужда фаллических культов и Древняя Русь.

Отдельные пережитки соответствующих верований сохранялись

еще в XIX в. в виде обычая катать священника по земле в

процессе молебна о плодородии. Этнографы связывают этот

обычай с древним обрядом совокупления жреца с матерью-землей.

И уж совсем недавно можно было присутствовать при обычае

сеять репу ночью в обнаженном виде.

Фаллические культы привели к появлению в религиях и

народном сознании огромного количества мужских и женских

символов. К мужским символам, например, относились

высокие камни, пальма, сосна, дуб, фиговое дерево, плющ

(благодаря тройной форме листа), мандрагора (благодаря форме

корня, напоминающего человеческое тело), большой палец,

вообще любой палец — символ Вела, Ашера или Махадева.

Гриб, рыло свиньи, черепаха до сих пор мыслятся японцами

как фаллические символы.

Женскими символами могли быть: дырка в земле,

расщелина в скале, глубокая пещера, миртовое дерево (благодаря

форме листа), дельфин или лобан (благодаря издаваемому

крику), бобы, персики, вообще любой темный уголок,

затененный густыми кустами. В некоторых странах соответствующие

изображения носили на своей одежде в античные времена и до

сих пор носят паломники и простые крестьяне (Италия).

Союз полов мог быть символизирован такими сочетаниями,

как меч и ножны, стрела и цель, копье и щит, плуг и борозда,

лопата и канава, столп у источника и мн. др.

Вот как обыгрывается еще одно такое сочетание в

древнерусской былине о Ставре Годиновиче. Жена переоделась

богатырем («грозным послом Василыошкой»), ее не узнает

собственный муж, и она подает ему «тонкий» намек:

А и не помнишь ли, Ставер да сын Годинович,

А мы с тобою сваечкой поигрывали,

А мое было колечко золоченое,

Твоя-то была сваечка серебряна,

Ты попадывал всегда всегда,

А я попадывал тогда сегды?

Правда, бестолковый муж все равно не понимает намека, и

мнимый Васильюшко прибегает к последнему средству:

Тут грозен посол Васильюшко

Вздымал свои платья по самый пуп:

И вот молодой Ставер сын Годинович

Признал кольцо позолоченное.

(Цит. по: Успенский 1996: 161-162.)

26

Как фаллические культы, так и оргиастические

празднества продолжали существовать и в период становления

христианства. В частности, пережили они и утверждение христианства

императором Константином. В Средние века культ фаллоса

был все еще распространен по всей Западной Европе. Известен

целый ряд церковных запретов этого культа, регулярно

повторявшихся из века в век с VIII по XIV столетие. Таким образом,

с одной стороны, эти культы осуждаются верхушкой Церкви,

с другой — еще в конце XIV в. это достаточно заметное

явление в духовной жизни Европы.

Существует и целый ряд фаллических интерпретаций

основных атрибутов христианской символики. Согласно

одной из них, вертикальная линия креста изображает мужское

начало, горизонтальная — женское. Перекрещиваясь, они

образуют Эрос — как его понимали платоники и фрейдисты,

то есть как стремление к единению, плодородию,

благосостоянию жизни.

Имеются и соответствующие интерпретации понятия

Троицы. Возводят к фаллическому культу также Т-образный крест,

который в дохристианские времена выражал идею созидания

и порождения. Принятие Христианской Церковью креста как

символа спасения было очень удачным жестом, который

облегчил усвоение этого символа верующими.

Встречаются также попытки возвести к тому же древнему

культу изображения различных плодов — символов

плодородия, змею, рыбу, крест на полумесяце, мальтийский крест,

королевскую лилию, глаз, колонны и их капители, иудейскую

шестиконечную звезду и мн. др. Существует много

доказательств, что христианские (иудейские) образы не отличаются

принципиально в этом плане от образов, принятых в других

религиях.

Однако наряду с подобным священным отношением к

производительному циклу развивается и прямо противоположная

тенденция. Уже в недрах древнего общества зреет

аскетическая оценка взаимоотношения полов. В греческой философии,

например, она заметна уже во времена дионисийских культов.

С приближением к нашему времени аскетизм становится

жестче.

Постепенно греки все более категорически отделяют «плоть»

от «духа», отдавая несомненное предпочтение духовному

началу. Телесный низ полагался менее ценным, буквально «низшим»

началом, телесные функции этически подчинялись функциям

духовным. У Платона хорошо видно отвращение, которое гре-

27

ки питали ко всякой победе чувственного над разумным.

Неоплатоники же вообще требуют полного аскетизма,

рассматривая плотские радости как «загрязнение».

Даже эротические сны подлежат осуждению. Ливии,

Плиний Младший и Тацит отзываются о дионисийских культах в

самых осуждающих тонах. В 186 г. до н. э. римский сенат

принимает специальное постановление «Сенатус консультум»,

приведшее к вынесению большого числа смертных приговоров

поклонникам вакханалий, разорению их алтарей и проч.

Слова «ductare» или «partare» запрещались потому, что Плавт или

Теренций употребляли выражение «ductare meretricem» в

смысле «иметь интимные отношения». Поэтому нельзя было сказать

«ductare exercitum» («вести войско») или «partare bella» («вести

войны»). Следовало избегать сочетания слов «cum nobis»,

поскольку, произнесенные слитно, эти слова напоминали

популярный вульгаризм.

Чисто медицинские названия элементов человеческого низа

тоже были табуированы, так как неприличными были

объявлены сами части тела. Полагалось, что они неприличны по

самой своей природе. Цицерон оправдывал такое отношение тем,

что Природа даже поместила соответствующие органы в

скрытом месте.

Морализаторская тенденция усиливается и в римских

театрализованных действах, особенно — в искусстве мимов.

Последнее для нас показательно: именно искусство мимов служило до

этого как раз обратному — демонстрации сниженного,

«земного» отношения к вопросам пола.

Победа этического ригоризма достигалась не без труда, и в

течение веков в рамках Римской империи сосуществовали

жизнерадостное язычество и аскетизм, который был принят на

вооружение утверждающимся христианством. Христианство

возвело жесткое неприятие фаллических культов на уровень

всенародной и единственно допустимой этики.

В результате возникают явления, иногда даже прямо

противоположные тем, коих требовали идеологи христианства. Это

особенно наглядно демонстрирует этика гностиков, чей

аскетический экстаз приводил к взрыву элементарной

чувственности, несправедливо воспринимаемой окружающими как

разврат.

Удивительно ли, что апогей древнехристианского аскетизма

совпадает с колоссальным развитием половой распущенности.

На это указывают все авторитетные знатоки церковной

истории, относя его к эпохе, начинающейся с 300 г. н. э.

28

Таким образом, есть все основания говорить о своеобразной

двойственности восприятия определенных явлений, когда в

одну и ту же эпоху на одном и том же (европейском)

пространстве крайняя степень половой свободы сосуществовала с

призывами к аскетизму, умерщвлению плоти, характерными

для Отцов Христианской Церкви, прежде всего св. Амвросия

(340—397) и св. Августина (354—430). Особенно важное место в

создании резко отрицательного отношения к радостному дио-

нисийскому восприятию жизни принадлежит последнему.

Переосмысливание фаллических церемоний и культов

хорошо прослеживается на примере развития образа Приапа.

Древнегреческий Приап, как и его аналоги в других религиях,

олицетворял творческую силу Природы, отчего его важным

отличительным признаком являлся огромный фаллос, который

нередко мог отсоединяться от скульптурного изображения

Приапа и участвовать отдельно в священных обрядах,

носиться на древке и т. п. Вероятно, еще в период своей наибольшей

славы сам Приап или его фаллос уже могли служить в качестве

оберега от сглаза и злых духов.

Однако одновременно — такой переход выглядит довольно

естественно — он мог играть роль оберега и от прожорливых

вредителей — птиц, с каковой целью изображения Приапа

выставлялись в садах и огородах; другими словами, он попросту

выполнял роль современного пугала, хотя и с другим

внутренним содержанием.

Употребляясь как средство от сглаза, порчи, то есть как

амулет (священная функция), он постепенно превращался в

пугающего демона, чему содействовала уменьшающаяся слава

древних богов вообще. Священное все больше заменялось

обыденным, пугающее божество все более походило просто на

пугало. Кончилось все это победой земного начала, которое и

приобрело в языке вид инвективы. В XVI в. жители

(преимущественно жительницы) Антверпена в случае неожиданного

испуга или какой-либо неприятности поминали в сердцах

Приапа (который именовался в тех местах Терсом) точно так же,

как современные русские в аналогичной ситуации

чертыхаются.

Так боги и феи отмирающих религий постепенно

превращаются в дьяволов и ведьм пришедшего на смену этим

культам христианства, равно как священные ритуалы

превращаются в запретные шабаши. Соответствующие указания

можно встретить в многочисленных исследованиях (ср.: Bourke

1891: 17 и мн. др.).

29

В результате подобной эволюции самое обычное

упоминание каких-либо аксессуаров фаллических культов звучало как

непристойность. В этой связи даже древние священные тексты

подвергались цензуре, и соответствующие места из Библии

сознательно искажались переводчиками из соображений

благопристойности. Ср.:

На другой день они встали рано и принесли всесожжения, и привели

жертвы мирные: и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал

Господь Моисею: поспеши сойти (отсюда); ибо развратился народ твой,

который ты вывел из земли Египетской (Исх. 32: 6—7).

Явное противоречие между невинными «играми» и гневом

Господа в этом тексте объясняется специалистами тем, что в

подлиннике было сказано не «играть», а «вступать в интимные

отношения», то есть предаваться оргиям, что было обычным

актом, завершающим жертвоприношение в процессе

фаллических церемоний (Knight, Wright 1957: 123).

Наглядным примером усилий Христианской Церкви по

дискредитации язычества являются иллюстрации-миниатюры к

Хлудовской Псалтыри (Греция, IX в.). Изображения древних

языческих божеств прочно связываются здесь с адом,

грешниками, религиозными противниками и т. п. Так, изображение

Силена олицетворяет ад. В других рисунках осуждается

языческий праздник Весенние Дионисии, сохранившийся кое-где до

XX в. (Щепкина 1977).

Как справедливо указывал Ю. М. Лотман (1980: 267),

Мир нечистой силы — мир, по отношению к обыденному

перевернутый, а поскольку свадебный обряд во многом копирует в зеркально

перевернутом виде обряд похоронный, то в колдовском гадании жених

часто оказывается подмененным мертвецом или чертом.

Таким образом, в противопоставлении «Бог — дьявол» уже

по самой своей природе заложена возможность их ритуального

взаимообмена. Эта мысль пригодится нам в дальнейшем

изложении.

Для нас, однако, процесс «дискриминации язычества» важен

не сам по себе, а прежде всего в той мере, в какой он связан с

дискриминацией всего, имеющего отношение к человеческому

низу и соответствующему вокабуляру.

Сам факт такой дискриминации сомнений не вызывает. В

Послании ап. Павла Галатам среди наиболее предосудительных

«дел плоти» перечисляются в числе первых различные «грехи»

интимных отношений:

30

<...> прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. <...> Предваряю

вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не

наследуют (Гал. 5: 19—21).

Вступление в брак объявлялось, правда, делом, угодным

Богу. Вместе с тем состояние безбрачия полагалось более

высоким:

<...> Хорошо человеку не касаться женщины. Но, в избежание

блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. <...> Впрочем,

это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю,

чтобы все люди были, как и я... Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо

им оставаться, как я. <...> Но если не могут воздержаться, пусть

вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться (1 Кор. 7:

1-9).

Очевидно, в данном случае имеет место расчленение

определенного «стыдного» процесса на естественное начало и на

табуированный аспект (желание близости ради нее самой).

Собственно, и само понятие первородного греха часто

связывается напрямую с «грехом» интимных желаний. Известный

историк XIX в. Н. Костомаров отмечал:

Народный благочестивый взгляд шел в этом случае далее самого

учения Церкви, и всякое сближение полов, даже супружеское,

называлось грехом: известно, что до сих пор многие из народа толкуют

первородный грех Адама и Евы половым сближением, хотя такое

толкование давно отвергнуто Церковью. Тем не менее безбрачная жизнь

признается самою Церковью выше брачной и семейной (Блуд на Руси

1997: 17).

Хотя суть грехопадения, согласно учению Церкви,

заключается просто в нарушении послушания Богу, в списке

появившихся в результате грехопадения основных грехов интимные

желания стоят всегда на первых местах. Список грехов,

перечисляемых, например, Нилом Синайским, Иоанном Лествич-

ником, Ефремом Сирином, выглядит как «чревоугодие, блуд,

сребролюбие, гнев» и т. д. Ап. Иоанн сводит грехи к трем

группам: похоть плоти (плотоугодие), чревоугодие, сладострастие,

похоть очей и гордость житейская.

Итак, в процессе исторического развития мировая этика

развивает две тенденции, выглядящие на первый взгляд как

полностью противоположные. Это сакрализация всего

связанного с порождающим циклом и одновременно — сложный сплав

обыденного, профанного восприятия тех же фаллических символов

с сохраняющимся в подсознании священным, сакральным

отношением к ним.

31

И что особенно важно для понимания исследуемой темы —

восприятие второго типа точно так же приводит к табуиро-

ванию тех же самых понятий, а нарушение соответствующих

табу — к точно такому же ощущению шока. Превращение

священного имени в грубую инвективу не изменяет, таким образом,

эмоциональной нагруженности используемого слова. Моральное

требование, внешне выглядящее тем же самым, в разных

условиях может трактоваться то как выражение священного, то как

выражение обыденного отношения.

Именно это обстоятельство, то есть возможность двойной и

противоположной трактовки формально одного и того же

морального требования, приводит к поразительно аналогичным

результатам: если можно так выразиться, инвективизации

средств выражения священно-обыденного.

Ход такого развития в общем понятен: взгляд на отношения

полов как на священный акт фактически означал очень

строгий запрет на противоположный, пренебрежительный или

насмешливый взгляд. Инвективное (богохульное)

словоупотребление и есть один из вариантов нарушения такого запрета.

Рассмотрим в очень сжатом виде процесс превращения

священных понятий в обыденные. Уже отмечалось, что в недрах

древнего общества зреет аскетическая оценка

взаимоотношения полов. В греческой философии, например, она заметна уже

во времена дионисийских культов. С приближением к нашему

времени аскетизм становится активнее. Неудивительно, что

в Средние века возникает и пышным цветом расцветает

самая изощренная инвективизация речи. По афористически

блестящей формулировке М. М. Бахтина, для Средневековья

характерен «безмерный разрыв между словом и телом» (Бахтин 1975:

320), когда религия воспевала победу духа над телом,

отрицала и поносила тело как нечто противоречащее святым идеалам,

мешающее их воплощению.

И естественно, что физическая сторона бытия, лишенная

духовности, стала восприниматься как нечто бесконечно

грязное и порочное.

Но соответствующее отношение нуждалось в словах, его

выражающих. Эти слова должны были, обязаны были

противоречить словам официальной идеологии. Так и произошло.

Бесплотности неземной «святой» любви была

противопоставлена любовь плотская, которая безоговорочно изгонялась из

Церкви. Средневековье, как никакая другая эпоха,

содействовало разделению понятия «любовь» на два: священное и

обыденное.

32

Существенно, что крепость и количество наиболее резких

инвектив издавна находились в прямо пропорциональной

зависимости от религиозности народа. У такого очень религиозного

народа, как древние евреи, грубые инвективы получили столь

широкое распространение и воспринимались так ярко, что

специальными законами за них полагалась смертная казнь.

Для сравнения стоит отметить, что у древних греков,

которые были менее религиозны, инвектив было меньше и их сила

и изощренность не могли сравниться с древнееврейскими

(Johnson 1948: 39). Ирландцы и в Новые времена известны

своей набожностью. И именно у них сквернословие приняло такие

размеры, что Д. Свифт в своем известном эссе даже

саркастически предлагал обложить сквернословов налогом с

целью серьезно поправить государственные финансы.

В результате такого взаимодействия священного и

обыденного начал в культуре любого народа уживаются карнавальное

мироощущение, с его подчеркнутым акцентированием

телесного, даже животного, начала, и поэтическое восприятие

мира. Последнее особенно ярко выявилось в Европе в эпоху

«куртуазной любви», воспетой трубадурами Прованса в ХШ в.

(Подробнее о карнавальном мироощущении см. ниже.)

Можно предположить, что само понятие куртуазной любви

развилось и укрепилось как реакция на грубость карнавального

восприятия мира. Христианская религия не могла не оказать

здесь своего влияния.

Но, в сущности, и карнавальное, и куртуазное мироощущения

являют собой довольно сходное при ближайшем рассмотрении

реагирование на в общем одну и ту же ситуацию: невозможность

физического контакта и необходимость вербализации, словесного

выражения естественных желаний.

Другое дело, что вербализация куртуазной любви может

принять форму лирического сонета или нежной серенады, а

вербализация карнавального типа — с]эорму грубой инвективы,

шванка или сальной шутки. Разные социальные слои

предпочитают какой-нибудь один вариант. Те, что выбирают

карнавальный тип, редко обращаются к поэтическому языку; иначе

говоря, грубиян редко одновременно упивается лирической

поэзией. И наоборот, воспитанным на лирических стихах

редко нравится похабная ругань. Хотя в принципе, конечно, не

исключен и симбиоз этих двух форм выражения. Малая

вероятность такого симбиоза отражена в шутке:

На концерте симфонической музыки растроганный слушатель

поворачивается к соседу слева:

2 В. И. Жельвис

33

— Простите, это вы сказали «Е6 твою мать!»?

— Нет, конечно, что вы!

Слушатель поворачивается к соседу справа:

— Может быть, тогда это вы сказали «Еб твою мать!»?

-Нет!

Слушатель, в раздумье:

— Странно... Ну что ж, наверно, это мне музыкой навеяло...

Целесообразно разделить все словесные нарушения табу на

три группы. К первой группе можно отнести нарушения слабых

табу, которые именно в силу своей слабости редко могут стать

сюжетом резкой инвективы. Соответствующие нарушения

могут осуществляться литературно разрешенными средствами.

Разумеется, при всей их слабости, такие словоупотребления все

же рассматриваются как нарушение приличий.

Вторую группу образуют резкие, грубые инвективы,

нарушающие сильные табу. Ругатель прибегает к этим средствам

чаще всего тогда, когда у него появляется необходимость в

основательной разрядке эмоционального напряжения. Таков

русский мат. Сюда же можно отнести употребление грубых

слов в качестве несильных вульгарных восклицаний. Слово

«Блядь!» может быть очень оскорбительным, будучи обращено

к конкретному человеку во время ссоры, и звучать довольно

нейтрально в дружеском разговоре («Я сегодня так, блядь,

устал, что едва до дома дошел!»). Такая же ситуация с

французским соответствием этого слова — «putain»: «Oh, putain, j'ai

bousillé la bagnole du paternel!» — «Ох ты, блядь, я угробил

отцовскую "тачку"!»

Именно эта группа и является предметом особого внимания

в настоящем исследовании. Она наиболее велика по объему в

большинстве национальных культур.

К третьей же подгруппе относятся немногочисленные

словоупотребления, нарушающие настолько сильные запреты, что

сам факт их нарушения — явление экстраординарное, почти

недопустимое. Ярким признаком соответствующих инвектив

является единодушное мнение соответствующего коллектива,

что употребляющий подобные слова сам заслуживает

презрения, так как, произнося их, унижает самого себя.

Произношение подобных слов осуждается, как правило, даже

завзятыми сквернословами. В русском языке таких слов

практически нет, наиболее близкое к этой группе — «пизда»1.

1 Любопытно, что производные слова от наиболее грязного обычно

воспринимаются много мягче: «пизда» в русском словоупотреблении звучит много

грубее, чем, например, «спиздить», «пиздюк», «пиздюлй», «пиздец». Ср. шутку

34

Естественно, что конкретная инвектива в одних социальных

слоях может быть отнесена к слабым, в других — к наиболее

резким и недопустимым выражениям.

1.4. Инвектива как инструмент

эмоциональной разрядки

Особенности инвективного слоя самым тесным образом

связаны с проблемами эмоциональной разрядки и,

следовательно, так называемым катарсисом. Понимание этого

термина в настоящем исследовании существенно отличается

от понимания введшего этот термин Аристотеля или, точнее,

от понимания, которое в этот термин вкладывают

многочисленные истолкователи, авторы этического, эстетического,

медицинского, религиозного истолкований, равно как и

истолкования, предложенного Гете (см. обзор в: Петровский

1957).

Как бы ни истолковывать соответствующее очень темное

место в «Поэтике», Аристотель, несомненно, имеет в виду

очищение через сопереживание героям высокой трагедии со всеми

ее перипетиями. В настоящем же исследовании предпочитается

понимание в духе М. М. Бахтина, то есть очищение через

обращение к низшему, даже вульгарному началу.

Для того чтобы понять, как работает такое очищение,

необходимо обратиться к понятию карнавальное мироощущение,

также разработанному M. М. Бахтиным, который называет

«карнавализацией жизни» всевозможные праздники,

карнавалы, маскарады, розыгрыши, шутовство и не в последнюю

очередь — обращение к инвективной резко сниженной лексике

(Бахтин 1965: 84-85, 180, 517 и др.).

Карнавал, карнавальное действо в бахтинском понимании

слова отнюдь не следует связывать только с понятием

карнавала в бытовом смысле, то есть веселого праздника, гуляния

и т. п. Громкий скандал, перебранка, ссора, шутливое

соревнование сквернословов, ритуальная инвективная «дуэль»,

самовозбуждение воинов перед сражением и так далее — все

это можно объединить термином «карнавальное

мироощущение».

известного поэта И. Иртеньева, его реакцию на заявление российского

президента, что в России нет никакого кризиса:

Подобного еще не видел свет:

Пиздец уж близится, а кризиса все нет...

2*

35

В самом кратком виде сущность карнавального

мироощущения можно изложить следующим образом. Очевидно, что

жизненный цикл человека представляет собой сплав

священного и обыденного начал. Невозможны постоянные и вечные

будни, но невозможны и вечные праздники. Установившийся

стереотип монотонного труда должен время от времени

обязательно ломаться. В данном случае ломка стереотипов сама

представляет собой своеобразный стереотип.

Карнавализация жизненного уклада приводит к

установлению связей особого типа, в основе которых лежит

отступление от правил и норм как социальных, так и моральных,

этических. Такая модель поведения как способ разрядки

отмечается историками, этнографами, исследователями

практически всех национальных культур (см.: Encyclopedia of Religion

1917 ГХ: 557-558; а также: Мазаев 1978: 70; Михайлов 1981: 21;

Серов 1983: 51; Кон 1983: 28; и мн. др.).

Перед участниками карнавального действа открываются

возможности самого фамильярного обращения с самыми

священными понятиями и нормами, принятыми в коллективе. В

обстановке такого действа в контакт могут вступать

абсолютно «несочетаемые» предметы и символы; самые почитаемые

вещи и явления могут оказываться в шокирующем соседстве с

самыми обыденными и низменными. В результате нарушаются

строгие, обязательные для некарнавальных будней запреты, в

том числе — и не в последнюю очередь — запреты на

употребление определенных слов.

Фактически карнавал создал свой собственный язык,

построенный на опрокинутых стандартах будничного

словоупотребления. В изучаемом аспекте это означает, что на время

карнавала снимаются все цензурные ограничения на

употребление богохульств, упоминаний о сексуальной функции

человека и отходах его жизнедеятельности. Разумеется,

снимаются запреты и на употребление соответствующих слов, все это

обозначающих.

Потребность человека в подобном карнавальном клапане

исключительно велика и продолжает увеличиваться. Имеются

экспериментальные клинические данные, согласно которым

невозможность или неспособность выразить овладевшие

человеком чувства может мешать ясности мышления, ухудшать

межперсональные отношения и даже приводить к

психосоматическим расстройствам (Изард 1980: 296). Некоторые

психологи говорят в таких случаях о «направленном внутрь

взрыве» (Lewis 1979: 383).

36

Если речь идет о каком-нибудь конфликте, о возникновении

оппозиции в лице другой личности или физического

препятствия, то в соответствии с эффектом Зейгарник облегчение

(катарсис) наступит только с поступлением информации о

«возмездии», наказании «обидчика». При этом не имеет

значения, реальный это оппонент или вымышленный, реален или

воображаем понесенный ущерб. И наоборот, препятствия на

пути к такому облегчению увеличивают напряжение и

агрессивные тенденции (Джемс 1984: 89; Berkowitz 1964: 43). Другими

словами, ощущение «выругался — и полегчало» достаточно

обосновано психологически.

Одна из главных и существенных для настоящего

исследования особенностей карнавального мироощущения

заключается в создании особой атмосферы всеобщей вовлеченности. В

любом варианте карнавального общения — например, в

праздничном карнавале, обряде вызывания дождя или деревенской

свадьбе — принципиально не может быть деления на

участников и зрителей, в карнавальном действе участвуют

абсолютно все присутствующие. Именно такое положение наблюдается

и в процессе развертывания шумного скандала или ссоры,

сопровождающейся грубыми оскорблениями.

Строго говоря, в этом и заключается основное отличие

инвективы в узком смысле слова, то есть инвективы,

осуществленной запрещенными средствами, от любого другого

словесного агрессивного действия. Дело, таким образом, не столько

в запрещенном характере употребляемых средств, сколько в

создании (с помощью этих средств) особой эмоциональной

атмосферы.

Т. Джей видит две формы вербальной агрессии. Первая —

агрессия враждебности, когда брань предназначена для того,

чтобы нанести моральный ущерб человеку, который чем-то не

угодил говорящему. Вторую форму он называет

инструментальной, т. е. перед нами инструмент, средство получения

какого-то вознаграждения: испуг оппонента, полученные от него

деньги, просто удовольствие от доставленного другому

нравственного ущерба (Jay 1999: 63). Телефонный хулиган, скорее

всего, получает от говоримых по телефону непристойностей

такое же удовлетворение, что и эксгибиционист. Разумеется,

возможно одновременное использование обеих агрессивных

форм.

В результате взламывания с помощью грубой лексики

социальных табу, ругатель и его оппонент обнаруживают себя в

атмосфере попранной гармонии окружающего мира, созданной

37

именно за счет сознания того, что в этот момент они

присутствуют при серьезном нарушении норм, которые сами

обычно признают.

О таком нарушении вскользь говорил еще А. Адлер:

Есть такие мысли и слова, которых человек, как правило, избегает.

Их вульгарный и грубый смысл проступает в каждой фразе и, случается,

устрашает самого говорящего (Adler 1927: 254).

Правильнее было бы, вероятно, исключить в этом

высказывании слово «случается», ибо самоустрашение ругателя —

один из самых характерных параметров инвективного

общения. На этом обстоятельстве стоит остановиться

подробнее.

Дело в том, что оскорбление будет воспринято как таковое

только при одном условии: оба говорящих должны разделять

взгляд на нарушение того или иного табу. Если индеец племени

мохави скажет белому собеседнику «Шурин!» или «Зять!», белый

может принять это обращение за вежливое поименование типа

рус. «Дяденька!»; между тем мохави имел в виду тяжелое

оскорбление (Devereux 1951: 102).

Известны многочисленные анекдоты, где невинные девушки-

гимназистки видят написанные на заборе непристойные слова,

которые им неизвестны и которые они поэтому охотно

повторяют в приличном обществе. Совершенно очевидно, что для

человека, который не знает значения инвективы, она как

инвектива просто не существует.

Но из этого следует, что ругатель, выкрикивая свое

оскорбление, как бы примеряет его на себя, осознавая опасность