Tags: социальная (общая) психология историческая психология личность психология семьи, быта, воспитания детей психология психология общения психология личности

ISBN: 5-244-00263-5

Year: 1989

Text

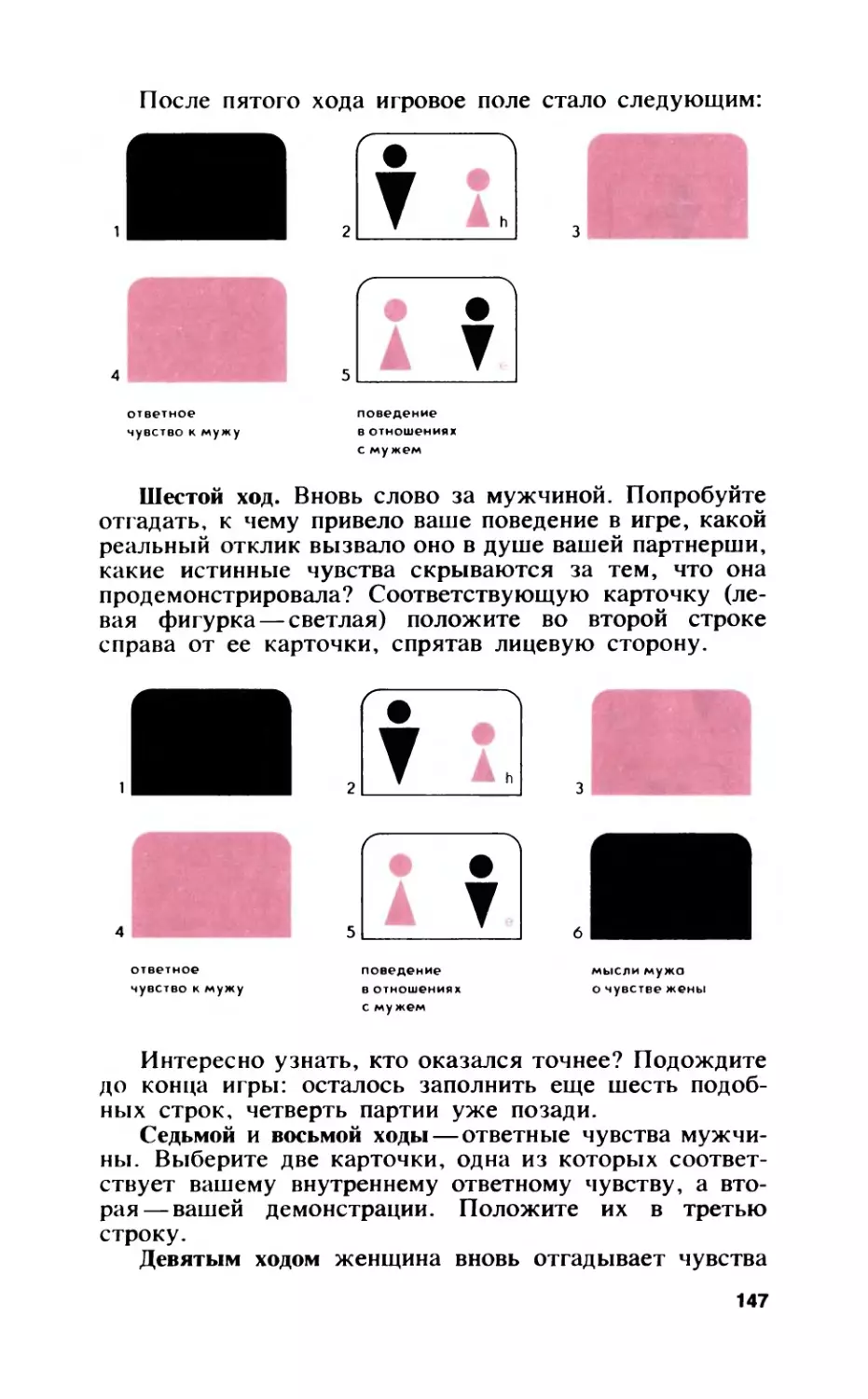

Отношение к друrому человеку, к

людям составляет основную ткань

человеческой жизни, ее сердцеви

ну. «Сердце» человека все COTKa

но из ero человеческих отношений

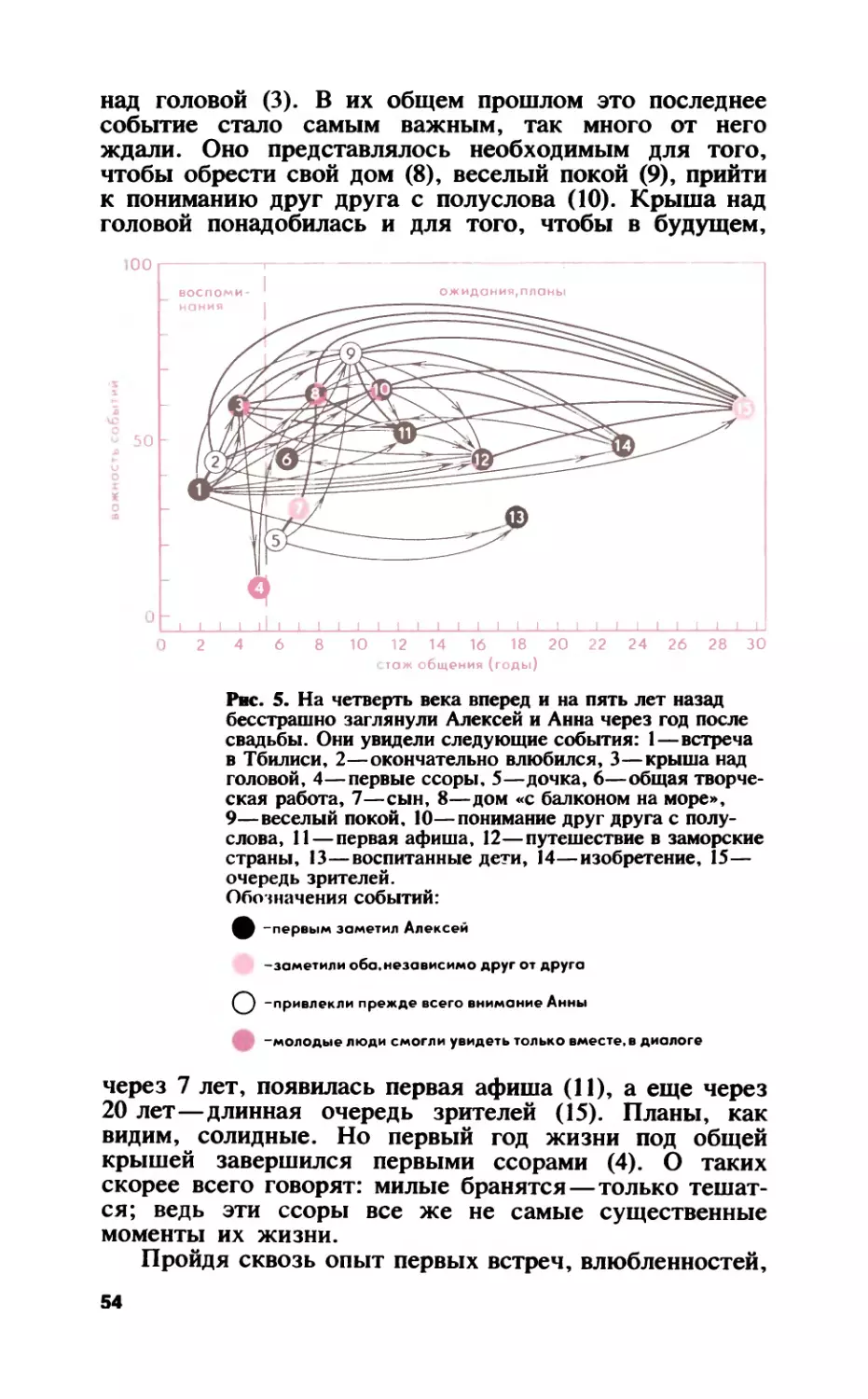

,

к друrим людям; то, чеrо оно стоит,

целиком определяется тем, к Ka

ким человеческим отношениям че

ловек стремится, какие отношения

к людям, к друrому человеку он

способен устанавливать. Психоло

rический анализ человеческой

жизни, направленный на paCKpы

тие отношений к друrим людям,

составляет ядро подлинно

жизненной психолоrии.

с. л. Рубинштейн

ББК 88.5

К 83

РЕДАКЦИЯ ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Рецен зенты:

д p психол. наук л. А. Петровская,

д p психол. наук А. В. Филиппов

Иллюстрации Е. А. Кроник

0301050900 35

К 47 89

004(0 1 ) И9

ISBN 5 244 00263 5

@ Издательство «Мысль)). 1989

ОТ АВТОРОВ

Из миллионов случайных контактов между людьми

лишь немноrим суждено превратиться в прочные,

жизненно необходимые отношения, которые «составля

u

ют основную ткань человеческои жизни, ее сердцеви

ну». Такие отношения называют значимыми, а их

участников знаЧUJИblми друzиJИU. В жизненном замыс

ле каждоrо, в драме, комедии или траrедии ero повсед..

невных дел именно эти люди исполняют rлавные роли:

Помощников, Помех, Свидетелей, Советчиков, BДOXHO

вителей, Поклонников, Соратников, Соперников, Кри

тиков, Меценатов... Отношения с ними живут долrо,

переживая порой даже своих repoeB. Лучшие из них

создают золотой фонд истории человеческоrо общения.

Мноrие вопросы психолоrии значимых отношений

остаются невыясненными, несмотря на то что над их

секретами люди тысячелетиями ломают rолову. Откуда

берется, например, та сила и что это за сила, с

помощью которой значимый друrой способен изменить

жизненный курс человека, перевернуть ero жизнь?

Почему значимым может стать и друr, и недруr?

Почему отношения к близким иноrда совмещают в себе

противоречивые чувства? Как значимый друrой утрачи

вает вдруr свое влияние и авторитет? Как восстановить

u

их, воскресить теплоту отношении, заново связать

разорванные узы дружбы, любви, привязанности?

Данная книrа еще одна попытка ответить на эти

вопросы.

Как и любой из вас, читатель, мы задавали их

себе на жизненных распутьях, в разлуках с близки

ми, В стремлении вернее понять друr друrа и выбрать

наилучшую линию поведения. Но не только на соб

ственные вопросы нам приходилось отвечать, а и на

вопросы людей, обращающихся за психолоrической

u ...

консультациеи и поддержкои, на вопросы коллеr, с

которыми встречались на научных конференциях и

семинарах, посвященных проблемам психолоrии обще

5

ния. А ведь ежеrодно выходит еще и немало специаль

ных статей, авторы которых, подобно кладоискателям,

ищут источники «вечной молодости» отношений. Эти

поиски всеrда порождают новые и новые проблемы...

Пока писалась наша книrа, успели задать свои

вопросы и вездесущие журналисты. В разrоворах с

ними мы пытались представить себе будущеrо читате

ля. Пусть теперь эти беседы с московским журнали

стом Аллой Аловой станут введением и помоrут в

самых общих чертах познакомиться с тем, что ждет вас

в книrе.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ

,

)

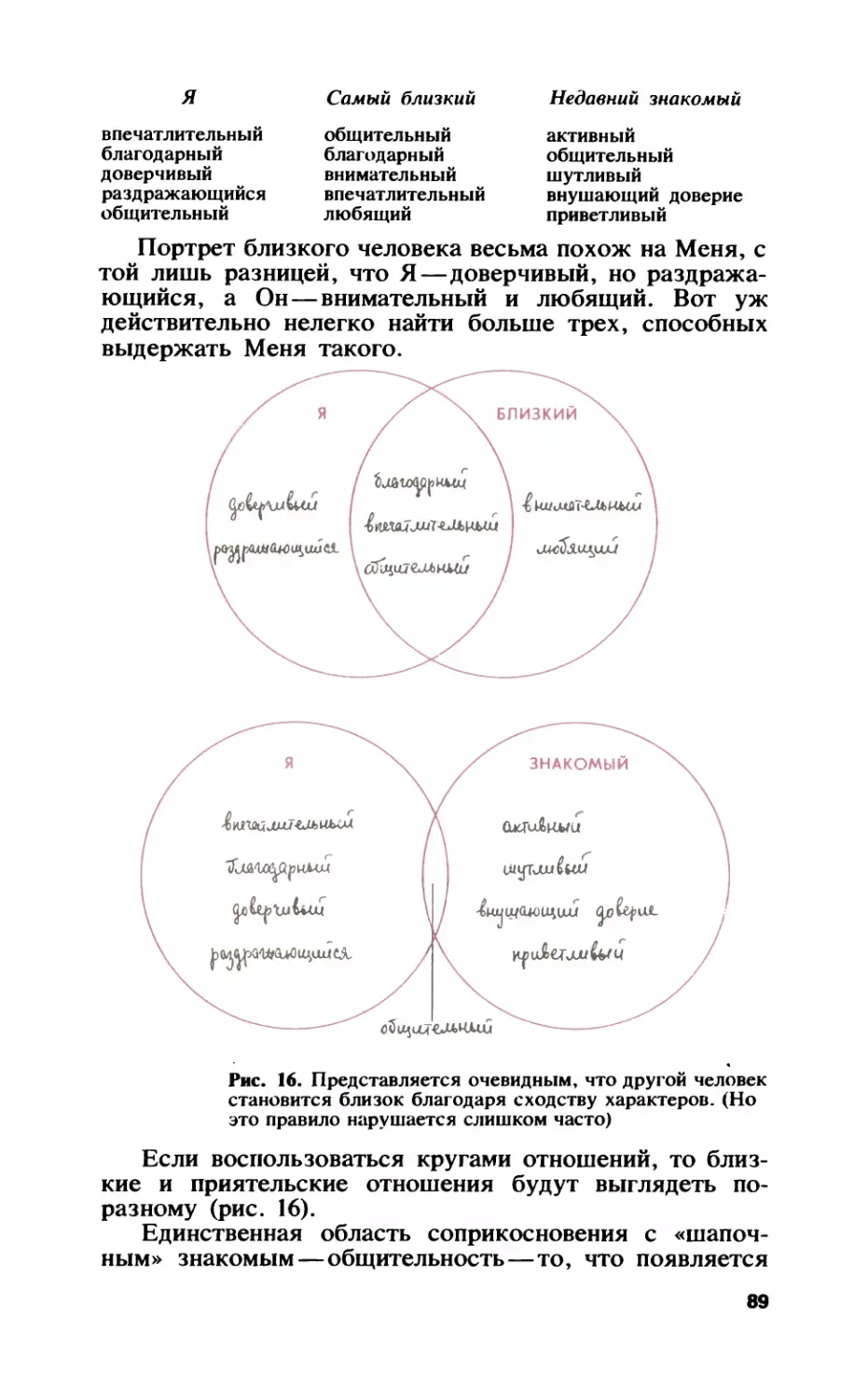

, 'Ъ

'Ъ \

с; е"\' n.. ,/

О G t'\.:

"\O Ф G'O\ '" v"

e <'- 1 L...

0Qe (J.I <O . V о""

.,, '" ,'?) ле'Q

..,.. e J 0'0\"" G ,.. I

<'\'Ъ '" <'\'0\'" о ф \

ф у y е

O -f: ,\o .o ol- ...

c, 0

e O

vф

Считал и слушал,

как мыши пищали

Да саерлячки

монотонно трещали.

? ,J я \:>01

с",е1" . U\\l. \лс

{\'/Я N\ ... cN\ef'J

(\ о\'\' е "" "" ь \ у\ ,

unb\S' U\БS'е

01 {'у ... В S'f'J

,,10 \'\"" ь\У\' S'o6aS', ... S'

О S'a*,e ..... О"" \,\,е \'\ b\ tJ\8Y\

""b\68S' S'\.l1еб

Зn ' "BO rty\,

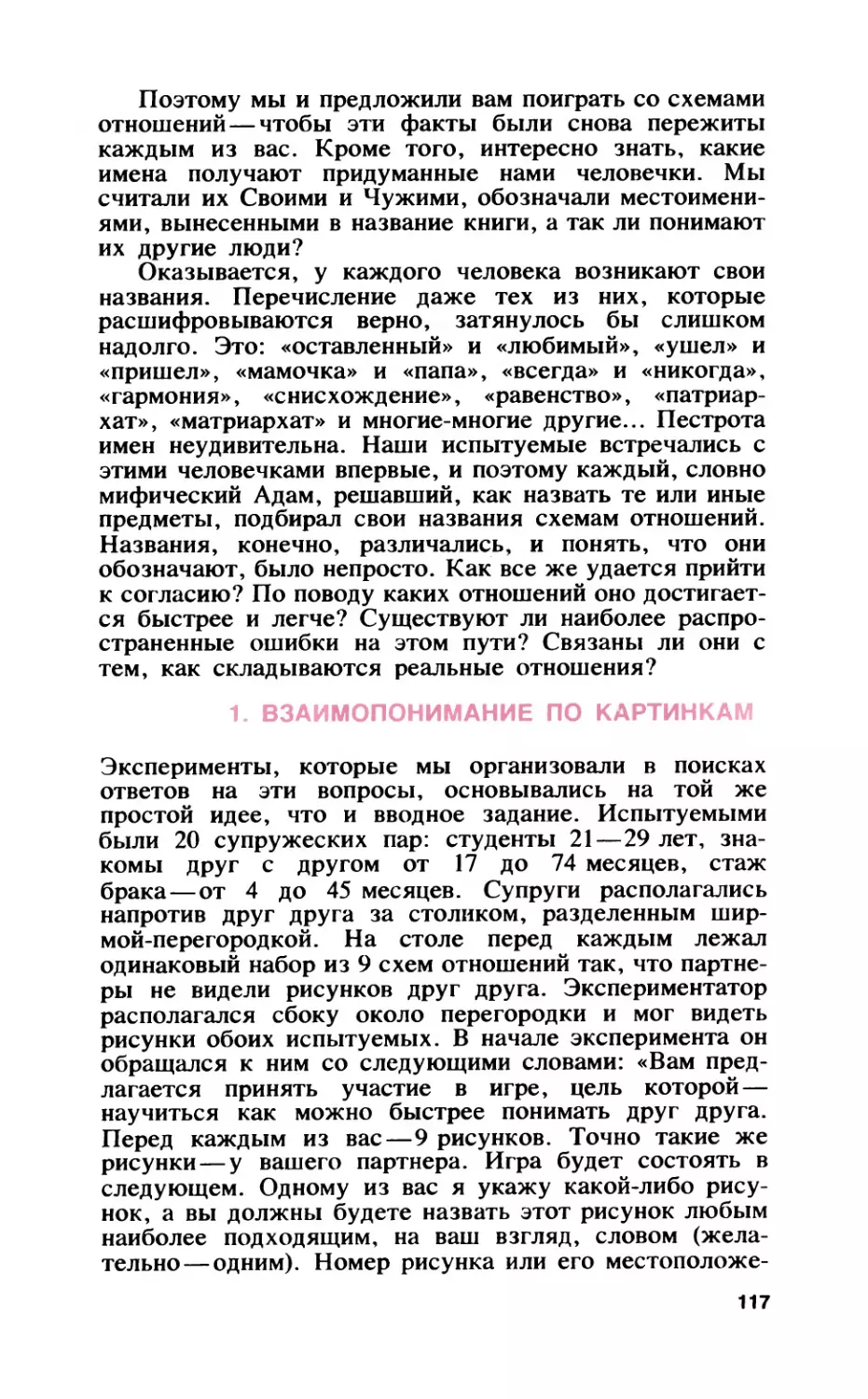

е \:>8 и. \frO\ ' f\e\"\ep

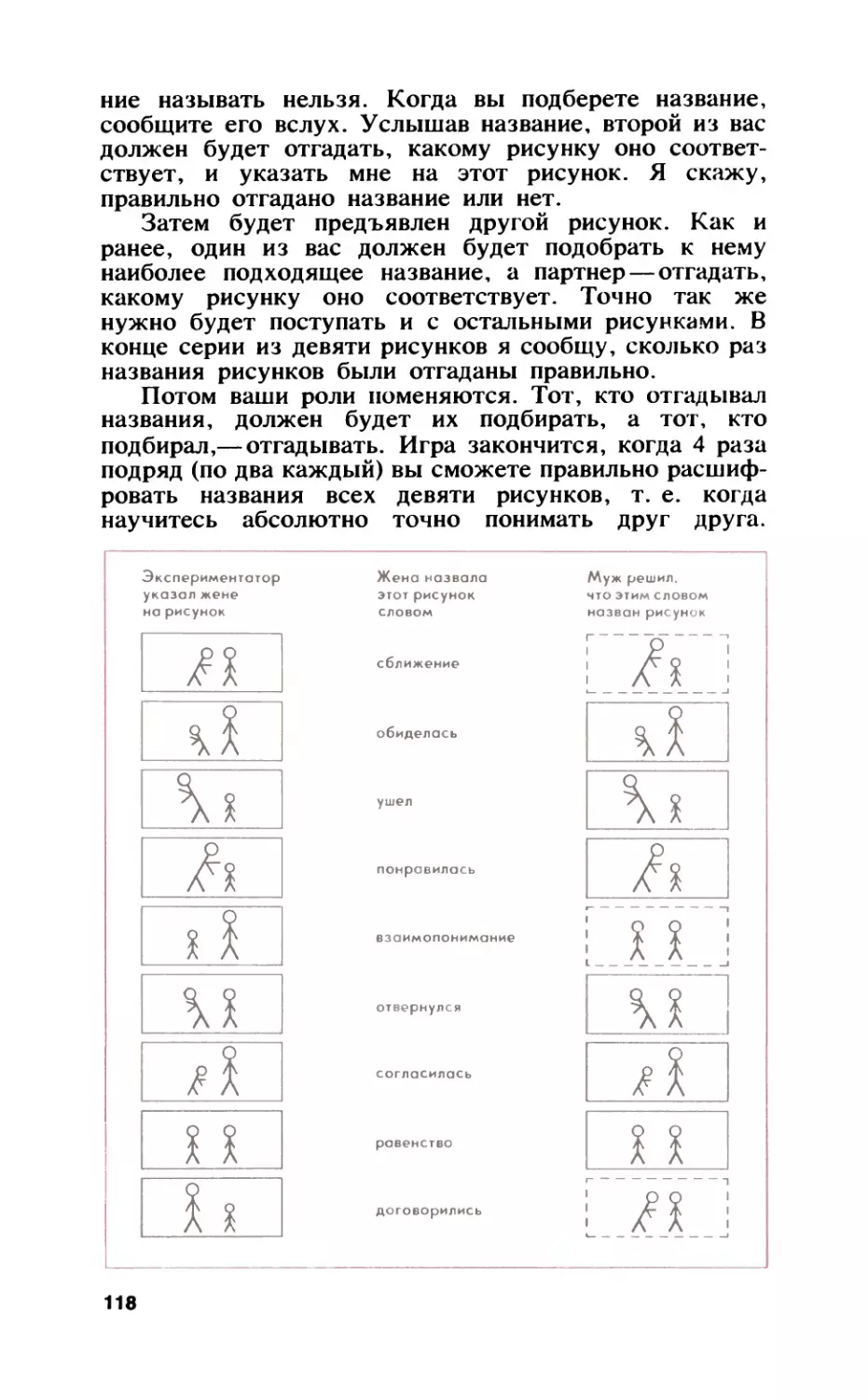

'" 0\'\ \'\ r--P S''Ir а зе ,у\\,\,Ь\

6e1aS'Y\' Ll\,\,e, \t\ {'\

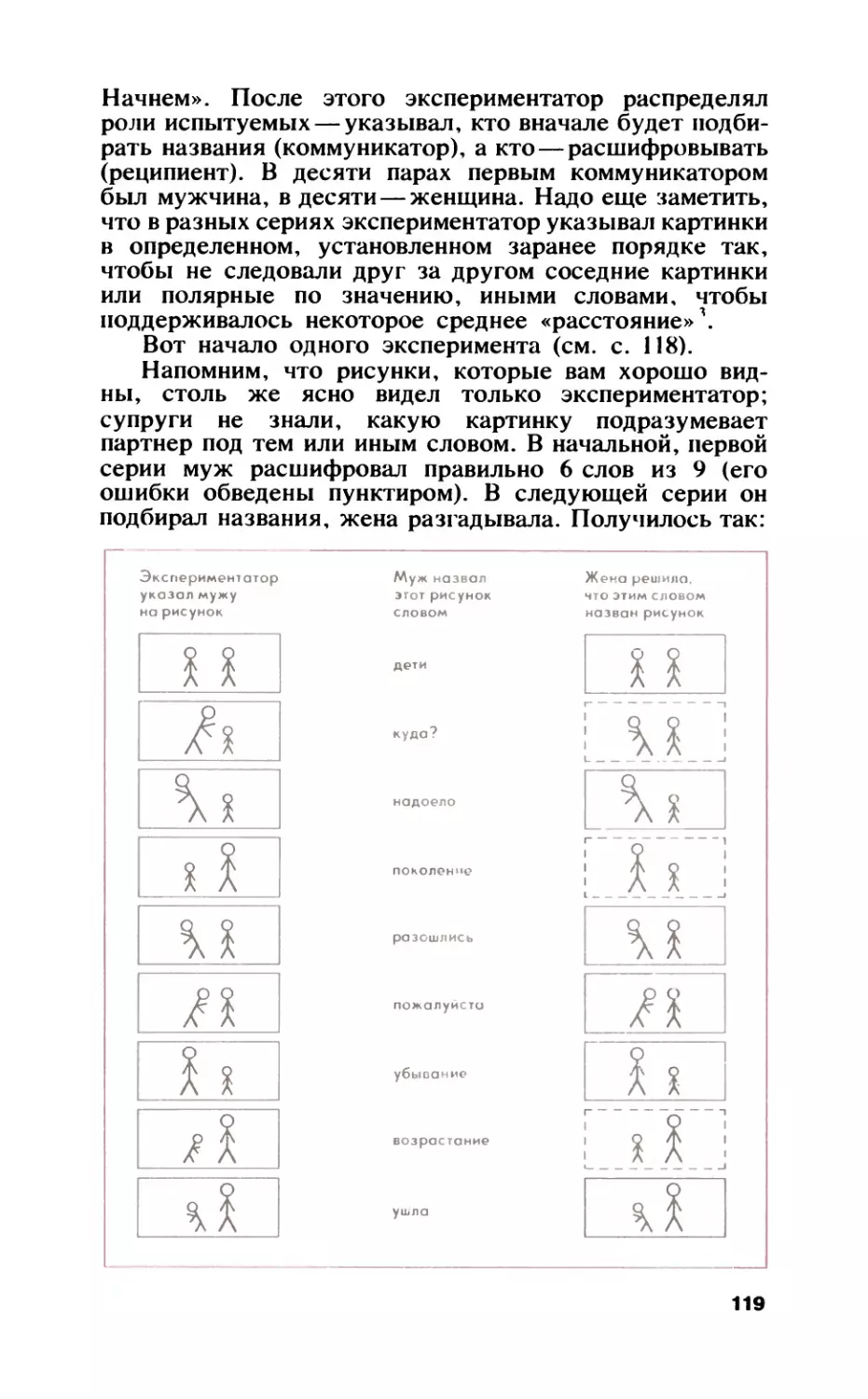

nacU: coS'

\l6e1b\ t" СУ\Я{\О

rенрих rейне

ЗНАКОМСТВО ПЕРВОЕ*

Позавчера не успел позвонить apyzy, вчера nрочесть

KHUZY, а уже надо отдать, сеzодня не успел подумать

О Ней, хотя свадьба на носу, завтрашний разzовор с

матерью тоже придется отложить...

Мы катастрофически не успеваем жить. Время

даже не бежит, а мчится, побивая рекорд на слиш

ком, увы, короткую дистанцию...

Что же делать? Заняться cnopmoM Bapyz zoa

apyzou отвоюем? Или, может, пора перейти на новые

скорости? Скорочтения и YCKopeHHozo курса анzлий

CKOZO теперь мало, надо спать быстрее, есть

быстрее, значительно быстрее писать диссертации,

быстрее разzоваривать, паузы, даже мноzозначuтель

ные, искоренить, а zлавное быстрее думать! Ученые

должны срочно разработать методику по обучению

скородуманию !

Постойте, а куда спешить? Сколько вам лет?

А при чем здесь... Мне двадцать пять.

Нет, вы не поняли. Метрические данные тут не

важны. Допустим, вы не знали бы CBoero возраста

сколько бы тоrда себе дали? Я не о том, что женщине

столько лет, на сколько она выrлядит, я о внутреннем

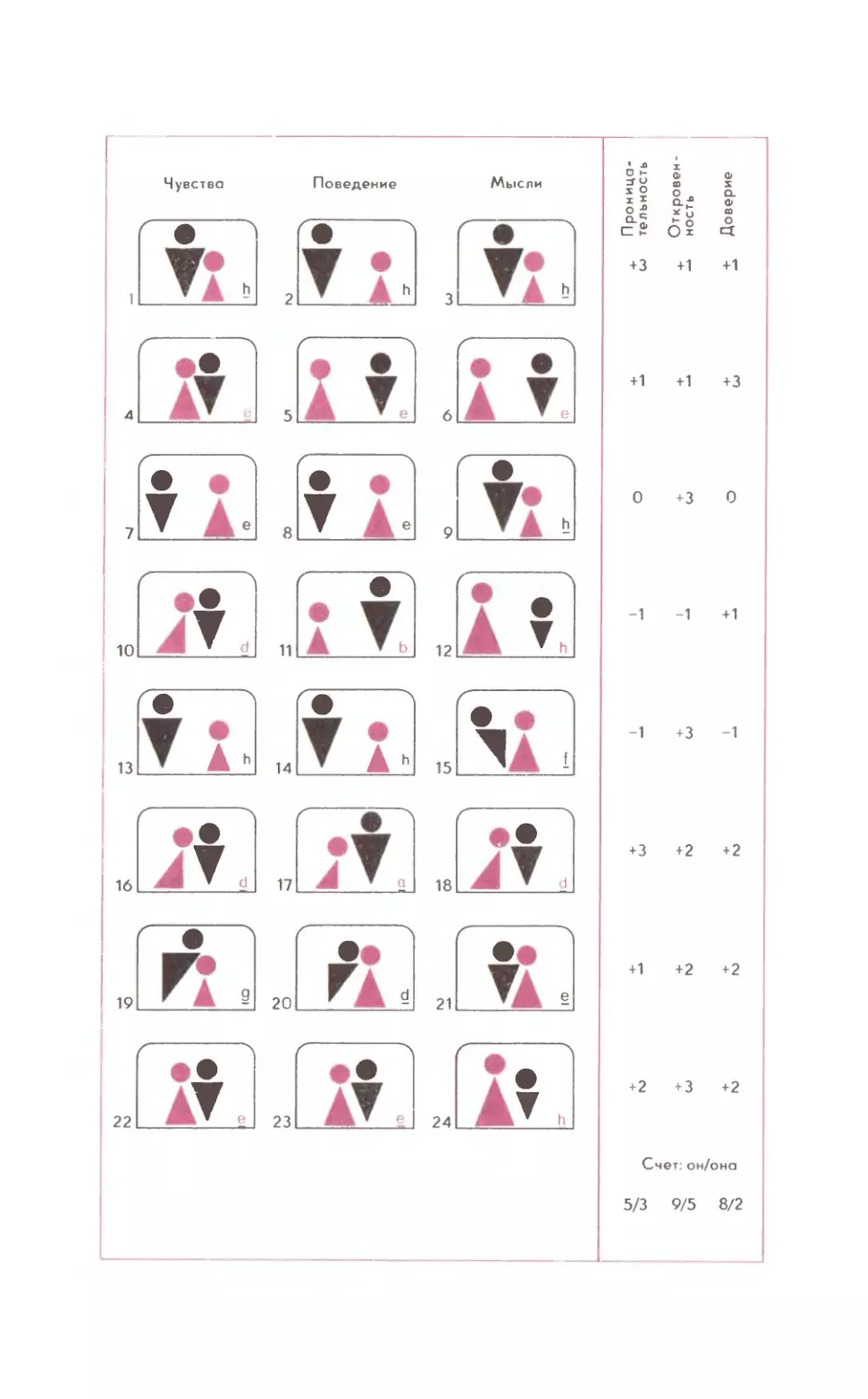

ощущении.

Tozaa... пожалуй, двадцать. Только мало ли как

я чувствую? .

А вы считаете, что число совершенных вами

оборотов BOKpyr Солнца показатель более реальный,

чем ваши внутренние, психолоrические двадцать лет?

А KOMY TO., наоборот, кажется, будто он HaMHoro

старше своих лет. Каков же механизм определения

cBoero BHyтpeHHero a я убежден, реальноrо

возраста? Коrда мы в этом механизме разберемся вот

тоrда и поймем, как решать проблему дефицита BpeMe

ни, проблему скоротечности жизни.

Давайте проведем эксперимент. Запишите все важ

ные события своей жизни те, что были, и те, что

будут. Имейте в виду, к событиям относятся и такие:

«Почувствовал, что это очень важно иметь сына или

дочь» .

40.минут nыхтела над своей жизнью. Отвечала на

мноzочисленные вопросы, вспоминала, мечтала, заду

* Интервью А. А. Кроника для rазеты «Московский комсомо..

лец» (1983. 23 дек.). Здесь и далее вопросы и размышления нашеrо

собеседника выделены курсивом.

8

мывалась. Потом задумался Александр Александрович

и еще 40 минут что то чертил...

Называется карта Moezo nсихолоzическоzо вpeMe

ни, а похоже на схему железных aopOZ, а может, на

строительный чертеж. События обозначены кружоч

ками, соединяет их запутанный клубок из стрелок

nричинно следственных отношений. Неужели это и

есть моя жизнь? Яснее она для меня не стала...

Ну что ж... Вот видите по количеству событий

ваши настоящее и будущее сильно перетяrивают, вы

еще очень MHororo ждете от жизни. Дальше: большин

ство стрелок связывают не прошлые события между

собой (мы называем это реализованные связи), а

тянутся из прошлоrо в будущее это актуальные

u

связи, они пересекают всю жизнь, не теряя своеи

значимости, требуя завершения. Вот и получается, что

ваше прошлое не закончено, не замкнуто., требует

ответов., доделок. В результате на весах «прошлое

будущее» прошлое оказывается значительно леrковес

нее. Отсюда и ощущение молодости. Если в прошлом

больше значимых для личности событий, чем в бу

дущем, и если прошлое замкнуто т. е. все стрелки

в нем же и кончаются, ОНО тяжелеет, отодвиrается

назад., и человек «чувствует», будто прожил уже сто

лет. . .

Tozaa получается, что человек с боzатым nрош

лым, который уже добился побед и успехов, будет

IfYBcтBoBamb себя стариком? И наоборот. неудачник

"

или просто nустои человек, чья жизнь зна1fительными

эпизодами не nереzружена, он то и будет всю жизнь

чувствовать себя молодым?

Отнюдь. Даже значимое, весомое прошлое MO

жет «перебросить» в будущее MHoro актуальных связей,

мостов. Успех порождает новые надежды, новые пла

ны, новую цепочку событий. Боrатое, насыщенное

u

прошлое превраlцается в снежныи ком, он катится в

будущее., растет. В результате будущее на весах пере

вешивает. И цифра BHYTpeHHero возраста меньше поло

u

жен нои по календарю.

Мы выяснили рецепт эликсира молодости. Чем

наше будущее желаннее, боzаче, осмысленнее, тем мы,

оказывается, моложе. Все для Hezo, для будущеzо, и

прошлое, и настоящее, и, значит, мы сами... Но что в

жизни получается: все откладываем до лучших вpe

мен, на дождливый четверz. Либо мечтаем, либо

nускаемся в прошлое, прячемся в воспоминаниях. А как

же вот этот MUZ, который сейчас? KaKoe тo куцее

оно выходит, данное MZHoBeHue, явный комплекс неnол

9

ноценностu: и счастье то в настоящем не счастье,

вот пройдет mozaa счастьем назовем...

А вы знаете, мы не очень то властны выбирать, в

каком времени жить в своем прошлом, настоящем

или будущем. У каждоrо человека свое жизненное

пространство это отношения с друrими людьми: с

друзьями, родственниками, советчиками, соседями, со..

перниками, с любимыми, с коллеrами... Отношения с

самыми близкими из них выстраивают уже Henocpeд

ственно «дом», В котором ты живешь, ТОЛЬКО здесь

тебе тепло. Так вот, если тебе повезло и в твоем

настоящем есть близкие люди твой дом возведен в

настоящем. Если же твои самые близкие люди были

u u

только в прошлом, а сеичас их нет, твои дом переме..

стится в прошлое именно туда ты будешь каждый

день мысленно возвращаться после работы, после

текущих дел. А бывает, близкоrо человека не было и

нет тоrда ты поселишься в мечтах о нем в будущем.

Так мы и живем все в разных временах, по разным

часам...

Но предположим, наш дом прочно стоит в насто..

ящем. rоворят, что жить полноценной жизнью, быть

счастливым значит ловить мrновение, впитыва rb каж

дую минуту бытия. Только это примерно то же, что

ловить снежинки. Поймав мrновение, я тут же обнару

жу, что оно растаяло, кануло в Лету. Поэтому жить

настоящим это, как ни парадоксально, значит иметь в

виду одновременно и прошлое, и будущее, выстраивать

связи, те самые, актуальные, ни на миr не отпускать

u

нитеи уже ушедших и еще не наступивших лет и

настойчиво эти вожжи натяrивать, натяrивать... Ближе

к настоящему. Настоящее это мост, на котором мы

стоим, и, чтобы он не рухнул, ero надо возможно

теснее сжимать в тисках между прошлым и будущим.

Тоrда вдруr становится ясно, что значимо, а что нет.

Что является просто тратой времени, а что самой

жизнью. Коrда делаешь что то важное, а не cyeTHoe

ты счастлив, ты живешь, ты не боишься, что жизнь

проходит мимо. Живешь минутой, которая не испарит..

ся. If никакоrо парадокса нет в том, что, «воспарив»

над моментом, ты имеешь все основания испытывать

радость как раз от данноrо момента.

...Еще раз про любовь. Они познакомились случай

но. Счастливы до невозможности. Оба прочно обосно"

вались в настоящем. Но сразу же: «Теперь мы сможем

вместе заниматься анrлийским, беrать по утрам, а на

будущий rод...» Потом выяснили, что она (стюардесса)

u

чуть ли не каждыи день пролетала над ero домом вот

10

совпадение! Он тоrда еще злился: самолетный rул

работать мешал. А она, оказывается, застывала с

u

подносом минеральнои воды в руках, опять и опять

u

зачарованная красотои церквушки, которая стояла воз

ле ero дома. Вывод однозначный: «Мы встретились не

u

случаино. . .»

Обретя близкоrо человека, мы тут же начинаем

подыскивать ему место в своем прошлом и будущем.

Зачем? Ведь это иллюзия что не случайно встрети

ЛИСЬ. Не лучше ли просто жить да радоваться? Нет:

если вы для любимоrо человека не отведете места в

своих далеких планах и мечтах я не только о женить

бе, любовь быстро пройдет. Инстинктивно понимая

«правило моста», человек следует ему даже вопреки

реальности отсюда и поиск несуществующих законо

мерностей. Это неосознанный способ укрепить HaCTO

ящее, протянув нити в прошлое и будущее. И в этом

u

даже некая житеиская мудрость.

Я снова посмотрела на «строительный чертеж»

своей жизни он как будто начал проявляться. Te

nерь я уже ясно вижу свое боzатое прошлое и из Hezo

вытекающее весомое будущее nричину своей nсихоло

zuческой молодости...

.......... Нет, мы с вами еще не все на этой карте

разrадали. Как вы думаете, что такое настоящее?

Наверное, сеzодняшний день. Или нет, скорее,

..,

текущии месяц.

Хм, судя по вашей карте психолоrическоrо Bpe

мени, это отрезок длиной в десять лет! Посмотрите: вот

эти два события, которые вы считаете своим HaCTO

ящим, произошли пять И три rода назад, а несколько

более поздних событий вы расценили как прошлое! А

здесь настоящее залезло в будущее!

Не может быть, я, наверное, ошиблась.

Этот эксперимент проводили с сорока пятью

мужчинами и женщинами в возрасте от двадцати двух

до тридцати двух лет, и половина из них «ошиблись»

так же, как вы. Например, окончание института pacцe

нивалось как прошлое, а первая встреча с любимой

u u

девушкои еще на школьнои скамье иноrда попадала в

зону настоящеrо. Дело в том, что свое настоящее мы

воспринимаем как довольно большой промежуток Bpe

мени, и к тому же дробный это архипелаr из несколь

ких островов. Острова настоящеrо попадают и в XpOHO

лоrическое прошлое, и в хронолоrическое будущее.

Что же это за события, которые мы так волюнтарист

ски зачисляем в настоящее?

В психолоrической науке давно открыт эффект

11

неоконченноrо действия. То, что не завершено (не

обязательно нами), мы переживаем довольно мучитель

но и долrо. В нашей психике как будто есть два ящика.

Один задвинут Kyдa TO вrлубь, заперт на ключ. В нем

все дочитанное, допонятое, досказанное... Друrой ящик

всеrда выдвинут, OTKpЫT TaM дела, которые еще «в

процессе». И вот они периодически, как люди, которым

мы задолжали крупную сумму, «дают О себе знать».

Правда, иноrда мы не доrадываемся связать неожидан

но возникшую тоску с каким то месяц назад недослу..

u

чившимся эпизодом, а иноrда нам удается уити от

уплаты этих внутренних долrов... Но коrда этот второй

ящик заполняется ДOBepXY CTpecca уже не избежать.

Кстати, женское кокетство почти целиком основано

на эффекте неоконченноrо действия. Он хочет paCCKa

зать ей что то важное, она: «Сеrодня нет времени,

как нибудь потом». Он хочет с ней встретиться, она:

«Сеrодня занята, потом». Через несколько таких «по

том» он влюблен...

Так вот, те самые сквозные актуальные связи,

которые порождены неоконченными событиями прош..

лоrо, вызывают стремление свести концы с концами. В

результате события начала (хронолоrическое прошлое)

и события концы (хронолоrическое будущее) «стяrива

ются» К текущему моменту и оказываются на террито

рии психолоrическоrо настоящеrо.

Если же событие не может быть окончено в

принципе оно приrоворено на вечное поселение в

нашем настоящем. Во всяком случае до конца данноrо

периода жизни. Представьте, вы уже давно расстались

с человеком, но часто ловите себя на том, что

мысленно с ним разrовариваете, делитесь своими HЫ

нешними проблемами, просите совета.

«И каждый день и I,ac, кладя на сердце руку, я

славлю ту разлуку, что связывает нас»...

Мы попросили наших испытуемых (тридцать чело..

век от 32 до 42 лет) дать каждому событию оценку ero

временнбй близости к дню эксперимента по пятибалль

ной системе. Плюс пять событие, которое произойдет

очень нескоро, минус пять произошло очень давно.

Эксперименту предшествовала доrадка, что более акту..

альные события кажутся нам ближе по времени. Для

мужчин rипотеза подтвердилась, а для женщин нет.

Оказалось, что женщины переживают как актуальные

события и настоящеrо, и прошлоrо, и будущеrо. Как

будто время не идет вовсе, не перетасовывает цeHHO

сти... Озадаченные таким результатом, мы продолжили

исследования и выяснили: мужчина смотрит на прошед

12

шее с точки зрения нынешнеrо момента, он себя

прежнеrо не понимает, вернее., не чувствует, он преж

ний себе нынешнему как бы не родной. А женщина

перевоплощается в ту себя, какой она была, и смотрит

на давние события своими «прошлыми» rлазами. Она

словно владеет машиной времени. В итоrе прошлое и

настоящее у нее как бы накладываются, совмещаются.,

образуя какое..то стереовремя., стереожизнь. Почему у

женщин так? Не знаю. Может быть, мужчины коrда"то

тоже владели этим умением, но тысячелетние занятия

u

«серьезными делами» приучили их к строrои лоrике., и

путешествия по времени с перевоплощениями остались

доступными лишь поэтам?. А женщинам нельзя было

утратить эту способность., чтобы хранить семейный

очаr, дольше не забывать мужей, которые ушли BO

евать. Ведь коrда смотришь на ПРОlплое не как в

бинокль с пятоrо яруса., а как из первоrо ряда

партера забыть HaMHoro труднее.

Что Ж, «схема линий» жизни теперь понятна.

Ясно, как мы воспринимаем настоящее, ясно, как надо

им настоящим жить...

Да? А мне вот не очень ясно. Есть же серьезные

опасности! Постоянно выращивая будущее из ПрОIПЛО"

ro, стяrивая то и друrое ближе к настоящему, чело

век оказывается в очень напряженном, тесном BpeMe

ни. Французский писатель Андре Жид сказал: «Боюсь,

как бы слишком долrая работа сознания не связала

чересчур лоrично будущее с прошлым, не помешала

бы прошлому стать будущим...»

Да, человек марионетка в собственных руках и

жизнь может превратить в ровную колею без OTBeT

влений и поворотов. Если все и вся запроrраммирова..

HO HeT места для внезапных озарений, взлетов... Если

быть слишком реrламентированным внутренне, «на BЫ

ходе» получится то же самое, как если бы жил, не

задумываясь ни о прошлом, ни о будущем.

Между целеустремленностью и праrматизмом слиш

ком некапитальная переrородка. Видимо, целеустрем

ленности должны сопутствовать душевная раскрепо

щенность, умение все бросить и начать сначала, rOToB

ность к «резким движениям». И даже сомнения rде то

в уrолке сознания: вдруr все мои построения ложны?

Странно получается: чтобы жить полноценной

жизнью, надо постоянно сомневаться в ее полноцен

ности. Но такая рефлексия только прибавит нам

страха. Страха перед временем что ezo «ни на MUZ

не ocmaHoeUUlb», что оно проходит впустую, что

жизнь слишком коротка...

13

Вы правы в нас есть ощущение скоротечности

времени. В древности это ощущение не было столь

острым доминировала друrая концепция времени. Вот

вам опять лист бумаrи, попробуйте rрафически изобра

зить время: как оно', по вашему, идет?

Ну, кажется, вот так:

;j!jljЩР'

/'

"t()Ot1.J. .ДJ е

Правильно, у нас сейчас линейное время оно

мчится необратимо стрелой из прошлоrо в будущее. А

житель, например, Европы paHHero средневековья нари

совал бы по моей просьбе, наверное, окружнрсть. Тоrда

время представляли циклически, полаrая, что все воз

вращается, прошлое обратимо. Это сейчас мы стремим

ся к новому, необычному, индивидуальному, спешим

найти свое, ни на Koro не похожее Я, самовыразиться, а

тоrда в цене было традиционное, обычное. Люди чаще

подражали, повторяли, следовали обычаям. Зачем ca

мовыражаться, если все равно все повторится? Так

куда им было торопиться? Сейчас то мы боимся BpeMe

u

ни, потому что вместе с ним «все проидет и печаль, и

радость», а тоrда поводов для опасений было меньше

«все должно В природе повториться...».

Счастливые, как известно, часов не наблюдают. Но

и обратное утверждение отчасти верно: тот, кто не

rлядит на циферблат, спокоен и умиротворен. А предки

наши часов как раз и не наблюдали: механических не

было вплоть до XIV века, а солнечные и песочные

считались предметом роскоши.

Теперь мы знаем: время необратимо, и поэтому

ведем эту поrоню! Вот тут давайте и задумаемся. для

чеrо мы за ним rонимся? Время, часы, минуты... Но у

нас есть друrое, куда более для нас важное

психолоrическое время! Оно может растяrиваться, сжи

маться, останавливаться, выбрасываться... Мы можем

молодеть и стареть не по календарю. У нашеrо времени

свои «физические» законы. Слишком сильный акцент

на времени внешнем, механическом, электронном нам

чуждом как бы низводит человека до неживоrо объ

екта, до робота. Если фетишизировать внешнее время,

можно стать марионетками уже не в собственных

руках, а в руках времени!

Я уверен: время будущеrо это не электронное, а

индивидуальное, психолоrическое время. Время HaCTO

ящих дел, время творчества, время важное и для тебя,

14

и для друrих людей. Я даже думаю, что со временем

простите за каламбур часы из нашеrо обихода исчез

нут, оставаясь нужными только для операторов, следя

щих за точной работой машин. Или нет появятся

друrие часы, каким то образом подключенные к нашей

эмоциональной сфере. Они каждому человеку будут

показывать ero собственное время. Дни рождения

будем праздновать вовсе не раз в rоду. rод ведь rоду

рознь: иноrда Bcero пять месяцев прошло, но столько

u

успел насовершать, что деиствительно можно подво

дить итоrи, а иноrда для этоrо подведения придется

ждать несколько лет. Зато все честно. А еще появятся

новые праздники: станем праздновать старты, верши

ны, вторую или десятую молодость...

Что, вот так прямо все часы исчезнут и

наручные, и настенные, и будильники ?.

Нет, одни все таки оставим для назначения

u

свидании и встреч.

Но ведь хорошо бы было встречаться как раз по

внутреннему времени, находясь в одной и той же фазе

BHympeHHezo времени. А то сейчас во вpeMeHи пo

часам и в пpocтpaHcтвe у фонтана мы совпадаем, а

вот по внутреннему календарю...

Синхронность душевных порывов? Но это воз

можно только У очень близких людей... Да и случились

ли бы с нами все эти старты, финиши, взлеты, падения,

вершины, прозрения, о которых мы rоворИЛИ, произо..

шли ли бы с нами все события нашей жизни, если бы мы

всеrда полностью совпадали друr с друrом? Жизнь,

может быть, и заключается в соrласовании разных

личностей. Значит и времен...

liAKOMCTBO ВТОРОЕ *

Все знают: каждая несчастливая семья несчастли

ва пo cвoeMY. Но существует ли какой нибудь общий,

наиболее типичный камень преткновения, о который

разбиваются флотилии семейных лодок?

Существует. Расскажу для примера об одной

молодой паре. Они любили друr друrа. С работы

сломя rолову домой. А потом KaK TO вечером... «Инна,

Я К Иrорю, муж натяrивает свитер, берет папку.

Потрясающе интересный прибор сочиняем!»

* Интервью Е. А. Хорошиловой (Кроннк Е. А.) дЛЯ rазет «Мое..

ковский комсомолец» (1986. 18 янв.) и Неделя» (1987. 23 29 марта).

15

Хлопнула входная дверь. Ушел! Конечно, Инна

понимает: все это правда, прибор там какой то интерес

ный делают. Но как же она, Инна? Даже не спро

сил!. .

Потом он все чаще задерживается на работе. А

коrда приходит... «Знаете, он дома, но будто бы за

тридевять земель... совсем чужой». А то и вовсе не

приходит остается у приятеля.

Типичная, пO MoeMY, история. Женщина может

полностью «зациклиться» на семье, а мужчина нет.

Женщины любят zлубоко, .мужчиНbl поверхностно,

так?

Эти причины «работают» rораздо реже, чем мы

думаем. Чаще полное равенство: и он, и она одинако

80 увлечены делом, работой, оба любят друr друrа

«поровну», а потом один чаще мужчина начинает

cky'-lаТh, отдаляться, превращая жизнь друrоrо в

сплошную боль.

В своей работе с семьями я иноrда использую такой

тест. Хотите, и вы попробуйте: надо ваши отношения с

мужем изобразить с помощью двух Kpyr08. Круrи это

вы и он. Круrи MorYT быть далеко друr от друrа,

близко, перекрываться, полностью совмещаться и так

далее. Только поймите правильно: семейное консульти

рование вещь очень сложная, тонкая. И этим тестом

с круrами в нашем разrоворе я пользуюсь исключитель

но для наrлядности.

Ну, наверное, вот так. Я протянула EKaтepu

не Анатольевне свой рисунок.

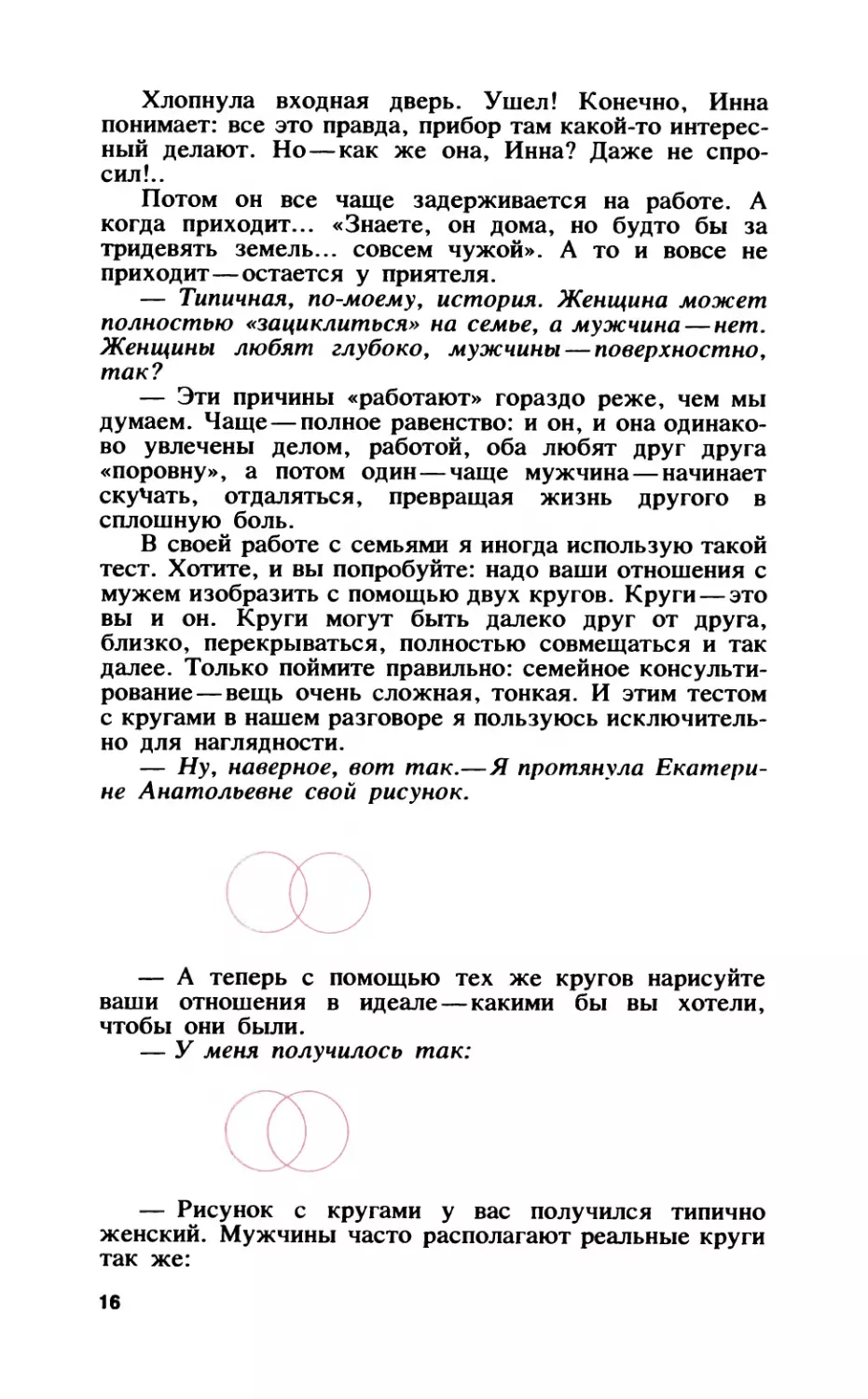

А теперь с помощью тех же KpyroB нарисуйте

ваши отношения в идеале какими бы вы хотели,

чтобы они были.

У меня получилось так:

'.

Рисунок с круrами у вас получился типично

женский. Мужчины часто располаrают реальные круrи

так же:

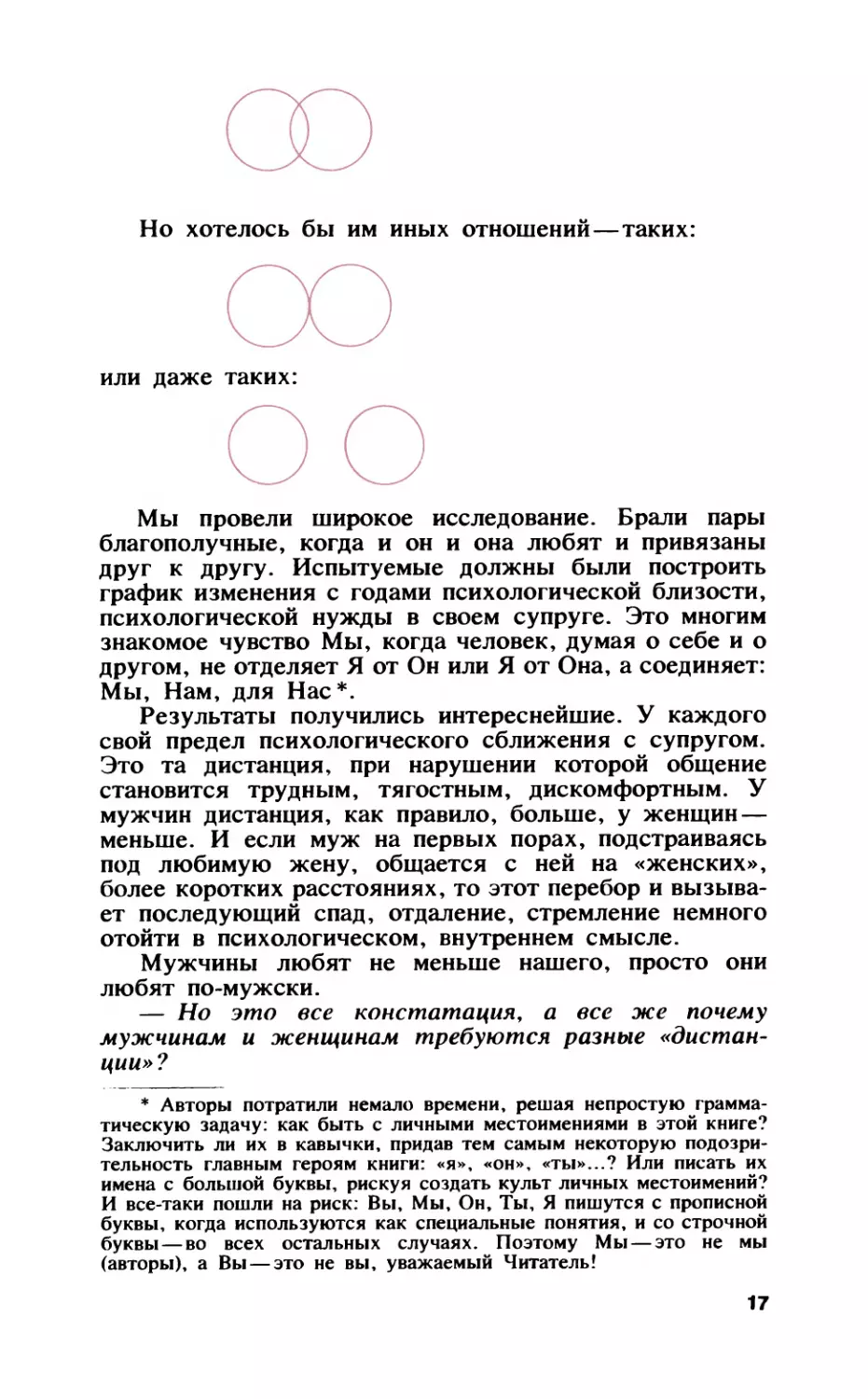

16

Но хотелось бы им иных отношений таких:

или даже таких:

Мы провели широкое исследование. Брали пары

блаrополучные, коrда и он и она любят и привязаны

друr к друrу. Испытуемые должны были построить

rрафик изменения с rодами психолоrической близости,

психолоrической нужды в своем супруrе. Это мноrим

знакомое чувство Мы, коrда человек, думая о себе и о

друrом, не отделяет Я от Он или Я от Она, а соединяет:

Мы, Нам, для Нас *.

Результаты получились интереснейшие. У каждоrо

свой предел психолоrическоrо сближения с cynpyrOM.

Это та дистанция, при нарушении которой общение

становится трудным, тяrостным, дискомфортным. У

мужчин дистанция, как правило, больше, у женщин

меньше. И если муж на первых порах, подстраиваясь

под любимую жену, общается с ней на «женских»,

более коротких расстояниях, то этот перебор и вызыва

u

ет последующии спад, отдаление, стремление HeMHoro

u

отоити в психолоrическом, внутреннем смысле.

Мужчины любят не меньше нашеrо, просто они

любят по мужски.

Но это все констатация, а все же почему

мужчинам и женщинам требуются разные «дucтaH

цuu»?

* Авторы потратили немало времени, решая непростую ('paMMa

тическую задачу: как быть с личными местоимениями в этой книrе?

Заключить ли их в кавычки, придав тем самым некоторую подозри..

тельность rлавным rероям книrи: «Я», «он)), «ТЫ»)...? ИЛИ писать их

имена с БОЛЫIJОЙ буквы, рискуя создать культ личных местоимений?

И все..таки пошли на риск: Вы, Мы, Он, Ты, Я ПИШУТСЯ С прописной

буквы, коrда ИСПОЛЬЗУЮТСЯ как специальные понятия, и со строчной

буквы во всех остальных случаях. Поэтому Мы это не мы

(авторы), а Вы это не вы, уважаемый Читатель!

17

Мужчины хотят., чтобы предел психолоrическоrо

сближения никоrда не был достиrнут., чтобы осталась

возможность движения., осталось., так сказать., про

странство., в котором еще можно сближаться. Чтобы в

женщине всеrда сохранялось что то неразrаданное.,

...

непознанное возможно., это и есть rлавныи закон

...

женскои привлекательности.

Женщина должна быть вечным НЛО непознанным

любимым объектом. И мужчины., препятствуя полному

растворению в любви., не желая общаться на столь

коротких дистанциях., на которых хотят общаться

женщины., по сути береrут нашу женскую притяrатель

ность. Как художник отступает на несколько шаrов

назад., чтобы полюбоваться своей картиной.

Есть супруrи., у которых потребность в психолоrи

чес ком сближении приблизительно одинакова. Такие

пары, как правило., блаrополучны., устойчивы даже при

некоторых «но»., потому что совпадение требуемых

...

психолоrических дистанции одна из rлавных опор

...

семеиноrо дома.

Но вы сами сказали, что оБыlноo

zораздо более близкое, довеРИlпельное,

общение... Тоzда что же, такие пары

разведутся?

Нет, выход все равно можно найти. Отношения

не сводятся лишь к дистанции и не только от нее

зависят. Что, например, дает свободу 8 общении?

Далекая дистанция? Да нет же принятие., добрый

взrляд! Сколь бы разными и непонятными друr друrу

ни были люди, они будут вместе, если предметом их

внимания является радость ближнеrо и собственное

умение радоваться ему. А поэтому каждый должен

стремиться к пластичности., rибкости в отношениях,

быть леrким на переходах от доминирования к зависи

мости, от открытости к большей автономности и т. п.

Чем леrче эти переходы., чем реже вы обращаете на

них внимание., тем меньше взаимных обид, раздраже

...

нии, недовольств.

И все таки., несмотря на универсальность этоrо

вывода, хотелось бы дать разные рекомендации мужчи

нам и женщинам.

Мужчинам учиться слушать своих подруr., CMOT

реть на них., выражать восхищение., задавать им вопросы.,

замечать перемены. И если жена rOToBa рассказывать все

(и даже больше Toro, что знает) или ни с Toro ни с cero со

слезами rрозится от вас уйти будьте уверены: ей не

хватает вашеrо взrляда., слова, поддержки.

Женщинам уметь соблюдать психолоrическую

.ж'ене НV.ж'но

«зависимое»

скорее llcezo

18

дистанцию, переходить на нее при необходимости леr

ко, контролировать свою ненавязчивость. И если муж

начинает «рычать» оrраничиться минимальным чис

лом вопросов и оставить ero в покое.

А в целом обоим не сводить друr на друrе свет

клином, всеrда быть личностью, сохраняющей в опре

...

деленнои мере свою психолоrическую, духовную неза

висимость даже от любимоrо человека. Хотя, oroBo

рюсь специально, это не значит любить меньше.

Выходит, если ты не личность, тебе в любовь,

в брак лучше не вxoдитb тaM можно кануть совсем,

совсем пропасть?

Каждый человек, любя друrоrо, строит, взращи

вает. обереrает, лелеет общее Мы нечто между ними

нераздельное, неразрывное. Без любви, без этоrо Мы,

без нужности KOMY TO человек проиrрывает в жизни,

ero личность, ero Я неполноценно это уже стало

общим местом. Но и без я, без BHYTpeHHero боrатства

caMoro себя человек не в состоянии создать с друrим

Мы. Поэтому каждый помимо Мы должен строить,

взращивать, обереrать, лелеять свое Я.

Недавно пришла ко мне женщина. Она нарисовала

круrи так:

( v)

Ее личность полностью поrлощена. вобрана лично

стью мужа. И никакоrо Мы уже HeT B самом простом,

реальном смысле тоже: он месяцами пропадает, не

...

приходит домои...

Конечно, каждая пара инопланетяне со своей за

rадкой, со своим языком, культурой, историей. Бывает

(реже) и так, что, наоборот, мужу требуется более

близкое, зависимое, открытое общение...

Теперь о друrом. Отношения с близким человеком

переживают не только циклические спады, но и eCTe

ственные, закономерные стадии развития: pOCT

paCЦBeT увядание.

Но это вы не про настоящую любовь, конечно!

Именно про нее. Бытует мнение, что всякая

настоящая любовь вечна, на то она и настоящая. Но

...

результаты психолоrических исследовании не столь

однозначны.

Любые отношения, даже у самой влюбленной пары,

MorYT постепенно «зарасти» отрицательными чувствами,

как сад сорняками. Злость, нелепые обиды, недоволь

19

ство друr друrом, желание за что то отомстить...

Любовь это сад незарастающий.

Я знала пару они расстались через неделю COBMe

стной жизни. Он бросил семью ради нее. Они вообще

...

долrо и настоичиво преодолевали разные препятствия,

чтобы наконец быть вместе. И вот неделя счастья

TaKol'o желанноrо, TaKoro выстраданноrо и, заметьте,

безоблачноrо! Пошли в театр. На обратном пути он

молчал, думал о чем то своем. А она истолковала это

так, что он забыл о ней. И вот они шли, он молчал, а

она все дулась, дулась... И вдруr выпалила: «А может,

нам вообще стоит расстаться?» И сжала rубы. Он не

понял, чем вызваны ее слова, и вспылил: как? он ради

нее!.. стольким пожертвовал!.. а она!..

Им бы сейчас, в эту минуту, остановиться, сделать

над собой усилие. Но нет они разошлись. Не услыша

ли в словах друr друrа пустяковой обиды. Не захотели

услышать? Не смоrли? Не соизволили?

Есть люди зрители собственных ОТНОlпений. Они

пассивно хотя и с болью, со страданием наблюдают

кризис, умирание своей любви. Бормоча себе оправда

ния типа «не сложилось», «она оказалась совсем не

той», «не судьба», они расстаются. Потом снова в

Koro To влюбляются и снова, будто страшный фильм на

экране, наблюдают конец.

Крупный американский специалист по психотерапии

семьи Карл Витакер считает даже, что разводиться

вообще бессмысленно. Надо просто (хотя это совсем не

просто) все время корректировать отношения. выводить

их из тупиков, направлять энерrию конфликтов на

личностный рост обоих, а не на взаимные обвинения и

развод. В противном же случае вся энерrия отношений,

вырабатываемая в них мудрость, весь опыт идут на то,

чтобы в конечном счете обвинить друr друrа, перело

жить вину и ответственность на друrоrо. И тоrда люди

выходят из брака абсолютно нищие, rолые в духовном

смысле. Они вечные и не очень счастливые зрители,

которые обречены на то. что не поймут и следующеrо

спектакля. . .

Ну, а если любимый человек Bapyz начинаепz вас

чем то раздражать, или обидел сильно, или какоЙ то

слабости вы не мож ете ему простить?.

Всеrда ПОД руку подворачивается соблазн обви

нить, пристыдить, перевоспитать. ..

Академик Алексей Алексеевич Ухтомский мудрую

...

мысль высказал: почти каждыи человек сначала, коrда

он сам еще не поднялся на высокую ступень развития,

склонен видеть в друrом caMoro себя, cBoero Двойника.

20

Он друrоrо оценивает через сравнение с собой. И. тут,

не дай боr, если тот, друrой, не умеет чеrо то, что ero

супруr умеет. Я Mory держать квартиру в чистоте, а ты

не можешь! Я Mory почистить картошку, а ты не

можешь! Я Mory свекрови помочь и лишний раз

улыбнуться, а ты на тещу все время волком смотришь!

И только будучи уже сам на очень высокой ступени

личностноrо развития, освоив высший пилотаж обще

ния, человек постиrает наконец, что друrой это Дpy

zou ! Ты не можешь Toro, что может он, а он не может

(и не должен мочь) Toro, что можешь ты. Но ты ero

выбрал, он открыл тебе новый мир, он внес в твою

жизнь свои умения, опыт, свою мудрость, свою лю

бовь. Да, он доверил тебе и свои недостатки.

Критика, укоры, пере воспитание это настоящий

семейный вирус. Стоит одному начать друrой сразу

подхватит.

Если уж перевоспитывать, то не упреками, а,

наоборот, с помощью оправдания, даже похвалы. Кто

еще оправдает вашеrо любимоrо, как не вы? Оправдает

в rлазах друrих, в ваших rлазах и в ero собственных.

Особенно, если он сам собой недоволен, чувствует себя

в чем то неуверенно.

Ну, а если вас пилят и руzают тоzда как?

По меньшей мере не отвечайте тем же. Или

ответьте на незаслуженные упреки шуткой, заботой,

нежностью. Ведь супруr обидчик вас потому, может, и

обижает или упрекает, что самому ему отчеrо то

больно, плохо. Попробуйте понять отчеrо. Причина

вовсе не обязательно связана с внешним поводом

ссоры.

у Андерсена есть сказка: муж поехал на базар,

чтобы обменять старую лошадь на что то более полез

ное для хозяйства. Но был этот муж страшный

недотепа. И вот лошадь он обменял сначала на корову,

потом на козу, а козу на rуся, вспомнив, что жена

давно мечтала жареноrо rуся к обеду приrотовить.

Потом совсем уж сrлупил: rуся обменял на мешок

I'НИЛЫХ яблок. Вы думаете, жена набросилась на Hero с

руr'анью? Нет, она ero похвалила, порадовалась и даже

нашла KaKoe TO оправдание ero поступку.

Я думаю, если развить именно эту тему, то ее

продолжение будет веселое. .

Возможно, MHoroe в наших размышлениях показа

лось вам не бесспорным. t.ITO ж, тем интереснее будет

u

продолжить спор, читая книrу, в которои мы попытаем

ся теоретически и экспериментами обосновать наши

21

взrляды, тесты и рекомендации. Хотелось бы, чтобы,

....

знакомясь с книrои, вы смоrли лучше понять своих

близких, друзей, коллеr, по новому увидеть отношения

с ними, научиться конструктивно преодолевать TPYДHO

сти взаимопонимания. Но прежде чем начать первую

rлаву, мы хотим познакомить вас с истоками проблемы,

с нашими предшественниками и учителями по психоло

....

rии значимых отношении.

HEMHoro истории

Мы постоянно себя оцениваем. «Мне нездоровится», «я

удачливый человек», «не люблю спешки» все это

самооценки. Не MHoro, кажется, нужно, чтобы себя в

чем то оценить. Приложить cBoero рода линейку и

измерить ею более или менее точно эстетические

достоинства, состояние здоровья, ум... Но почему же

тоrда, совершив с KeM TO общее дело, вы бываете

недовольны собой, а партнер, как всеrда, rорд? Почему

порой мнение о себе зависит от Toro, кто с вами рядом?

Только ли о себе судите вы, rлядя на себя?

Мноrие психолоrи убеждены, что для самооценки

одноrо себя мало. Каждая самооценка, считают они,

rоворит о выраженности не столько данноrо качества у

человека, сколько о степени ero отклонения от HeKOTO

poro эталона, точки отсчета в оценивании 1. Давайте

попробуем вместе обнаружить эти эталоны.

Перед вами несколько неоконченных предложений,

сrруппированных по три. В каждой тройке выберите

OДHO TO, которое леrче Bcero дополнить, и допишите

ero. Выполняйте задание быстро, не задумываясь;

записывайте первые слова, пришедшие на ум. Не

беспокойтесь, будут ли они понятны посторонним. Вы

выполняете это задание для себя, чтобы с ero помощью

лучше узнать себя.

1. Я такой же добрый, как...

Я добрее, чем...

Я не столь добр. как...

2. Я умнее, чем...

я не столь умен, как...

я такой же умный, как...

3. Я не столь красив. как...

Я красивее. чем...

Я такой же красивый. как...

4. Я тако('о же возраста, как...

Я старше, чем...

я млаДllJе. чем...

Можете написать еще десяток важных для себя

характеристик, составить из них подобные тройки

.... .... ....

высказывании и завершить по одному в каждои троике.

Не правда ли, дополнения rоворят о вас не меньше, чем

сами характеристики?

В каждой самооценке скрыто, как видим, сравнение,

22

и в зависимости от Hero Я меняет свой облик. Так,

выполняя предложенное задание, разные люди отвеча

')

ют по разному":

я не столь добр, как моя мама;

я такой же добрый, как Карлсон;

я добрее, чем мои одноклассники;

я не столь добр, как мать к своему ребенку;

я такой же добрый. как и все люди.

Эти суждения иллюстрируют возможные типы эта..

...

лонов, которыми пользуется каждыи из нас, оценивая

caMoro себя. Как в зеркало может всматриваться Я в

... ...

друrих людеи: в друзеи и родственников, в реальных и

вымышленных repoeB, в конкретную малую rpynny, в

...

социальныи тип, во все человечество.

Но точку отсчета Я может обнаружить и в себе:

я такой же добрый, как был в двадцать лет;

я не столь добр, как хотел бы;

я добрее, чем надо бы;

я такой же добрый, как и смелый.

Такие эталоны тоже естественны личность живет

во времени и может оценивать себя, сравнивая с собой

в прошлом или в желаемом будущем. Личность

...

явление MHoroMepHoe, и даже в настоящем в неи звучат

разные rолоса добрые, смелые... Одни из них nOMora

ют расслышать друrие.

Свои черты Я обнаруживает и в окружающем мире

природы, культуры:

я не столь добр, как майское солнце;

я такой же добрый, как светильник: Mory cBe'lY, а HeT

снета дня не закрываю.

«Бывают чаСЫ, писала Жорж Санд. коrда я yc

КОЛЬЗllЮ 0111 самой себя, коrда я чувствую себя травой.

птицей, вершиной дерева, облаком. проточной водой.

rоризонтом, цветом, формой и ощущениями изменчивы..

ми, преходящими. неопределенными; часы. коrда я

беl'аю, летаю, плаваю., пью росу. простираюсь на

...

солнце, сплю под листвои, ношусь С ласточками.

ползаю с ящерицами. блещу со звездами и светляками,

коrда Я, короче сказать, ЖИВУ в том. что составляет

среду развития, являющеrося как бы paClllupeHueM

Moezo собственноzо существа»' .

Друrие люди, я сам, природа, предметный мир

культуры словом, все сущее может оказаться источ..

ником познания личностью самой себя. Им может стать

23

наконец и имеющееся знание личности о себе, вернее,

сомнение в ero истинности:

я не столь добр как думаю;

я добрее, чем кажусь окружающим.

Но rде первоисточник самопознания? rде рождает

ся само Я, которому суждено увидеть себя добрее,

чем...? Именно с подобных вопросов началась психоло

rия значимых отношений. Она имеет r лубокие корни в

философии и культуре (СМ.: KazaH М. С. Мир общения:

Проблема межсубъектных отношений. М., 1988), но с

...

материалистическои точки зрения определяющая роль

...

отношении с друrими людьми в развитии личности

впервые была осмыслена Людвиrом Фейербахом. «OT

дельный человек, ПИСал OH, KaK нечто обособленное

не заключает человеческой сущности в себе ни как в

существе моральном, ни как в мыслящем. Человече

ская сущность налицо только в общении, в единстве

человека с человеком, в единстве, опирающемся лишь

на реальность различия между Я и ты...»4 Эти идеи

стали одними из ключевых в марксизме: «...человек

сначала смотрится, как в зеркало, в друrоrо челове

ка» .

Проблемы отношений со значимыми друrими давно

находятся в поле внимания психолоrов. В 1892 r.

классик психолоrии личности Уильям Джемс писал:

«По существу человек имеет столько же социальных Я,

сколько имеется индивидов, которые при знают ero и

имеют представление о нем... Но поскольку эти индиви

ды... естественно входят в определенные классы, то мы

можем практически утверждать, что человек имеет

столько же различных социальных Я, сколько имеется

определенных rpynn лиц, мнение которых для Hero

значимо» 6.

Десять лет спустя, в 1902 r., социолоr Чарлз Кули,

развивая мысли Джемса, приходит к идее «зеркальноrо

Я», которую несколько позже формулирует словами,

ставшими хрестоматийными: «Подобно тому '1 как мы

видим в зеркале свое лицо, фиrуру и одежду, и они

представляют для нас интерес, потому что принадлежат

нам... так и в своем воображении мы пытаемся предста

...

вить, как в мыслях друrих людеи отражается наша

внешность, манеры, цели, поступки, характер, друзья и

т. д., И это определенным образом действует на нас» 7.

В 1934 r. публикуются лекции американскоrо соци

альноrо психолоrа Джорджа Мида, который, продол

жая идеи Кули, вводит представление об «обобщенном

24

друrом» в нем кристаллизуются частные точки зре

ния друrих людей на данноrо человека. Именно образ

«обобщенноrо друrоrо» и определяет, по мнению Мида,

самосознание и поведение человека.

Следующим шаrом в конкретизации идеи «зеркаль

Horo Я» стала «референтная rруппа» понятие, предло

женное в 1942 r. rербертом Хайманом для обозначения

rруппы, которую индивид использует как точку COOTHe

сения (эталон) при оценке себя и друrих. Представите

ли референтных (эталонных) rрупп вам уже знакомы

они появлялись рядом С Я при завершении неоконченных

предложений. Эти «rруппы сравнения» не только помоrа

ют человеку оценить себя, но и оказывают существенное

влияние на ero поведение. Человек ведет себя, во MHoroM

ориентируясь на нормы таких rрупп, в них формируется

ero совесть.

«Социальное Я» Джемса «зеркальное Я»

Кули «обобщенный друrой» Мида «референтная

rруппа» Хаймана вот те ступени психолоrическоrо

....

изучения роли друrих людеи в превращении индивида в

личность . Те, кто участвуют в этом процессе, выполня

....

ют деиствительно самые rлавные роли в жизни каждоrо

человека. «Реакции таких людей очень важны для

создания и укрепления ero Jl концепции, и те, от Koro

зависит подтверждение такой персонификации, MorYT

быть обозначены как значимые apyzue» 9.

По видимому, это понятие ввел в научный обиход

американский психолоr и психотерапевт Харри Салли

вен. В 30 e rоды, коrда и социолоrи, и психолоrи, и

психиатры заrлянули внеосознаваемые rлубины чело

....

веческих отношении, он столь основательно описал

влияние значимых друrих на процесс формирования

личности, что после Hero словосочетание «значимые

друrие» приобрело терминолоrическую .cTporocTb. Хотя

в своей «межличностной теории психиатрии» Салливен

не дал прямоrо определения этому понятию, он убеди

тельно показал: помощь или ее отсутствие, одобрение

или неодобрение со стороны родителей и друrих значи

мых в раннем детстве являются основным источником

чувства уважения к себе и к друrим в последующие

rоды, чувства полноценности или, напротив, нелюбви к

себе, склонности к депрессиям 10.

Мы очертили вкратце историю появления значимых

друrих в зарубежной социальной психолоrии, rде эти

два слова впервые стали научным термином. Сильны,

однако, и отечественные традиции в исследовании

значимых друrих. Их истоки в идеях pyccKoro психо

лоrа Александра Федоровича Лазурскоrо: «Индивиду

25

альность человека определяется не только своеобрази

ем ero внутренних психических функций, в роде особен

ностей ero памяти, воображения, внимания и т. П., но В

....

не меньшеи мере и ero отношениями к окружающим

....

ero явлеНИЯМ, тем, как каждыи человек реаrирует на

те или иные объекты, что он любит и ненавидит" чем

интересуется и к чему равнодушен...» 11 Для психолоrи

ческоrо описания личности А. Ф. Лазурский составил

(вместе с С. ]1. Франком) проrрамму исследования лич

....

ности В ее отношениях к среде, в которои отношения к

друrим людям (сеrодня мы сказали бы: к значимым

друrим) занимали существенное место. Эта проrрамма

леrла в основу детальной классификации, в которой

нашли место «рассудочные», «аффективные» И «актив

ные», «мыслители», «художники» И «альтруисты», «об

щественники», «властные борцы» и «хозяйственные», И

....

мноrие друrие типы личностеи.

Классификация личностей, созданная А. Ф. Лазур

ским, не была завершена и не успела увидеть свет при

ero жизни (13 марта 1917 r. Лазурский умер). В после

революционные rоды труд cBoero учителя завершил

Владимир Николаевич Мясищев, известный в будущем

ленинrрадский психолоr и психотерапевт. Он ввел

понятие «психолоrическое отношение» и определил ero

как целостную систему индивидуальных" избиратель

....

ных" сознательных связеи личности с различными

сторонами объективной действительности" как систему"

которая складывается в ходе истории развития челове

.... ....

ка" выражает ero личныи опыт" определяет деиствия и

переживания 12. Столкновение наиболее значимых для

личности .отношений, сформировавшихся в индивиду

альном опыте общения, приводит к невротическому

конфликту. В дальнейшем психолоrию ОТНОlllений чело

века В. Н. Мясищев разрабатывал не только в теории,

но в большей мере в практической работе по пере

стройке отношений в психотерапевтическом общении

врача с больным.

Научная школа это развивающаяся традиция. Она

....

связывает поколения учителеи, учеников, учеников

учеников. Идеи А. Ф. Лазурскоrо и В. Н. Мясищева

были продолжены в 30 40 e rоды Борисом rерасимо

вичем Ананьевым, ставшим впоследствии одним из

общепризнанных лидеров в советской психолоrии. У

ero предшественников различные отношения lJелове

Ka K обществу в целом. природе, друrим людям, к

самому себе были как бы рядоположны. Б. r. AHaHЬ

ев показал, что существует определенная последова

.... ....

тельность в переходе этих отношении в своиства xapaK

26

тера. Так, отношения к людям превращаются в устой

чивые образования характера (коммуникативные черты)

в самую первую очередь. Затем из отношений к ДРУI'ИМ

у человека формируются так называемые рефлексив

ные черты характера Я как целая система сознатель

ных отношений к самому себе IJ.

rоворя о понятии «дру.'ие люди», Б. r. Ананьев еще

не выделял «значимые друrие» в особую катеrорию.

Этот важный шаr в отечественных исследованиях был

сделан в начале 70 x rодов Иrорем Семеновичем Коном,

очерки KOToporo по проблемам дружбы дали суще

....

ственныи стимул конкретным исследованиям значимых

друrих 14. Но друзьями, конечно.. не исчерпывается весь

Kpyr значимых для личности людей. Поэтому оконча

....

тельное становление психолоrии отношении со значи

мыми друrими произошло лишь после Toro, как по

инициативе Алексея Александровича Бодалева, после

ДОRателя идей Б. [. Ананьева, была предпринята об

....

ширная серия исследовании значимости для человека

друrоrо человека 15. Созвучны им (хотя выполнены в

несколько иной традиции) исследования, проводивши

еся под руководством Артура Владимировича Петров

cKor'o, автора ориrинальных реUJений проблем развития

коллектива и личности. Значимые отношения выступа

ют здесь под иными именами: референтности, персона

лизации и личностных вкладов, которые фиксируют

.... ....

различные аспекты значимых влиянии людеи друr на

друr'а 1(,.

Упомянутые исследования боrаты интересными ис

торическими и экспериментальными фактами о законо

мерностях возникновения и раз ития дружбы и любви..

восприятия и понимания человеком значимых для Hero

людей, их влияния на ero поведение. Мноrие из этих

фактов вошли в психолоr'ические хрестоматии. Само же

понятие «психолоrические отношения» стало одним из

центральных в психолоrии личности. «Коrда речь идет о

роли общения в развитии ЛИЧНОСТИ, отмечает OCHOBa

тель Института психолоrии АН СССР Борис Федорович

Ломов.. то прежде Bcero имеется в виду развитие

....

значимых для нее отношении: начиная от отношения

ребенка к матери (или лицу, которое ее заменяет) и до

ОТНОUIения к малым и большим общностям людей

(включая высшую общность человечество). Как раз

вивается «сеть» общения личности и как в процессе ее

развития формируются.. упрочиваются и изменяются ее

субъективные отношения? Эти вопросы имеют для

выявления законов развития личности первостепенное

17

значение» .

27

Несмотря на немалый стаж пребывания значимых

...

друrих на страницах психолоrическои литературы, ис

следователи еще не пришли к соrласию относительно

Toro, по каким критериям можно очертить Kpyr значи

Moro общения KOHKpeTHoro человека, Koro следует

включить в этот Kpyr, а Koro оставить за ero предела

ми. По этому поводу существует несколько точек

зрения.

Чаще Bcero к значимым относят лиц ближайшеrо

...

окружения: членов семьи, родственников, друзеи

людей, психолоrически наиболее близких человеку,

т. е. тех, с кем наиболее часто и интенсивно ему

приходится общаться. Значимые это «все, С кем

человек близко знаком, пишет Тимоти Шибутани, но

высокая степень интимности не является необходи

мой... Значимая аудитория может также включать

воображаемые персонификации, такие, как популярные

rерои или авторы любимых книжек» H . Таким образом,

...

остается спорным: всеrда ли значимыи человек воспри

нимается «близким»? Каждый ли из «близких» Bcer

да значим? Блаrодаря чему значимым может стать

человек, с которым вы непосредственно не общае

тесь?

Неясен также ответ на вопрос: обязатеЛI..но ли

общение со значимыми людьми характеризуется поло

... ...

жительнои эмоциональнои окрашенностью и стремлени

ем к встречам или значимость может сопровождаться

тенденцией к избеrанию и неrативизмом? Ведь «иноrда

... ... ...

человек, которыи ненавидит каких то людеи, деиствует

им назло, поддерживая уважение к себе тем, что

вынуждает их оrорчаться и сердиться» IЧ.

Предметом научных дискуссий является и вопрос об

авторитете значимоrо друrоrо, о мере и пределах ero

влияния. Привычно думать, что значимые это уважа

емые люди, к мнению которых мы склонны прислуши

ваться, которым rOToBbI подражать. Но как понять

тоrда родительскую любовь даже к новорожденному

младенцу, в поведении KOToporo трудно отыскать об..

разцы для подражания?

Бесспорным кажется, наконец, что друrой человек

становится значимым блаrодаря тому, что он способен

удовлетворить ваши потребности: в успехе.. в познании

и исследовании, в сочувствии и опеке, в аффилиации

(близости, общности), в самоутверждении, в защите Я,

психосексуальную потребность... Вряд ли этот список

весьма эrоцентрических потребностей исчерпывающий.

Количество потребностей, которые может удовлетво..

рить партнер, практически не оrраничено. И любая из

28

них способна «привязать» К друrому человеку. Но

rлавное даже не в этом.

Друrой человек не есть объект, в котором запечат

лены потребности субъекта. Не только нужда в друrом,

но и чувство нужности ему потребности обоих пар

тнеров (или rруппы людей), потребности сформировав

шейся обu(ности делают друrоrо значимым. В литера

туре имеются указания на высокий процент бракосоче

...

тании между людьми, из которых один сыrрал в

аварийной ситуации роль спасателя друrоrо. «О психо

лоrической природе мотивов, побуждающих в таких

случаях к сближению, rОRОрИТ довольно убедительно

то, что инициатива к последнему возникала, как прави

ло, не у спасенноrо, а у спасателя» 2{).

Таким образом, деятельная забота о друrом челове

ке способна сделать ero значимым в не меньшей мере,

чем нужда в нем как в средстве удовлетворения

собственных эrоцентрических потребностей. Однако

диапазон потребностей, связывающих человека с чело

веком, не исчерпывается и добавлением альтруистиче

ских стремлений быть нужным друrому. Кроме слу

жения себе или друrому существует еще и служение

идее. Именно поэтому значимым может стать человек,

живший задолrо до вашеrо рождения (выдающийся

мыслитель, политический деятель, поэт, художник...),

... ...

или литературныи rерои, чья жизнь результат худо..

жественноrо вымысла. Носителем ценной для вас идеи

может быть и современник, не обязательно знамени

тый, всем известный, но и любой человек, близкий по

...

духу. Для понимания таких отношении мало оценить их

по шкале «эrоизм альтруизм», поскольку они центри

рованы не на ком либо И"I партнеров, а на некоторой

ценности. В этом случае люди «смотрят не друr на

друrа, а в одну сторону».

И последний, самый нелеrкий вопрос: что такое

значимость? Это понятие (Geltung значимость, цен..

ность) впервые ввел в философию и психолоrию в

середине XIX в. немецкий философ, врач, естествоиспы

татель repMaH Лотце 21. Обращаясь к своему внутреннему

миру, человек, по мнению Лотце, обнаруживает в нем

'lHaHue всеобщих истин, опыlп переживаний тех или

...

иных явлении и веру в ту цель, которая придает значи

мость происходящему . Психолоrическим измерителем

...

значимостеи являются чувства, а среди них одно из

центральных мест отведено нравственным чувствам.

Именно порождение добра, считал Лотце, оправдывает

труды по достижению истины. И поэтому спустя сто

...

пятьдесят лет можно сказать: значuмость это cвou

29

ство людей, вещей, идей, Bcezo существующеzо в мире

делать нас добрее или злее, правдивее или лживее,

прекраснее или безобразнее, т. е. прибли.жать к иcтиH

НОМУ жизненному предназначению или отда./I,ять от

Hezo.

Итак, наше знакомство состоялось. В последующих

rлавах мы с вами узнаем друr друrа лучше, сможем

стать собеседниками. В начале каждой rлавы будут

предложены небольшие тесты. Они помоrут сориенти"

роваться в обсуждаемых проблемах, поразмышлять о

тех людях, с которыми вы встречались или надеетесь

повстречаться на своем жизненном пути.

ЧТО ТАКОЕ со..БыиЕ??

Стоят два дерева rода,

I

Но друr от друrа в отдаленье,

/

Соединяет на MrHoBeHbe

,

Их только ветер иноrда.

ДеРевья буду

о неЗНаКОАА

'v,bI,

НО ПОД зеМлей В

, КРОмешной АА

.v,rле

В Туrой Кл б '

у ок СПЛеЛИ

Сь их КОРНи

НеВИДИМь.е На Зе '

МЛе.

Ай Цин

Представьте себе всю свою жизнь: и прошлое, и

настоящее, и вОЗМО.жное, ожидаемое будущее. Попро..

буйте найти пять..семь самых важных событий всей

своей жизни. Это MOZym быть любые перемены в

природе и обществе, в ваших мыслях и чувствах, в

семейной, деловой, личной жизни. Обязапzельно учиты

вайте не только прошлые события, но и lпе, которые

MOzym произойти в будущем. Итак, выпишите на

отдельном листе бумаzи:

Событие А...

Событие Б...

Событие В...

Событие Т...

Событие д...

Событие Е...

Теперь попробуйте ответить на некоторые вoпpo

Cbl, относящиеся к этим событиям. (На те вопросы,

которые, по вашему мнению, не имеют ответа,

можете не отвечать.)

Событие А

Кто больше apyzux помоzал (или поможет) вам в

этом?

Кто больше apyzux меUlал (или помешает)?

Kozo вы этим сильнее Bcezo порадовали (или пopa

дуете)?

Kozo вы этим сильнее Bcezo ОZОР1lили (оzорчите)?

Аналоzичным образом oпzBembme на эти Ilemblpe

вопроса применительно к событиям Б, В, Т, Д, Е.

Почти за каждым важным событием жизни челове

ка стоят друrие люди. Они превращают событие в

со бытие точку соприкосновения, взаимопересечения

судеб. Неудивительно поэтому, что, размышляя над

собственной жизнью даже" в одиночестве, человек

всеrда встречается с ДРУI'ИМИ. «По мере тоrе, ПИСал

и. rёте, как я... тщился по порядку воссоздать все

свои внутренние побуждения, извне воспринятые вли

u

яния, равно как и проиденные мною... ступени разви

u

тия, меня внезапно вынесло из частнои жизни в

u u

широкии мир: в моеи памяти возникло множество

u

значительных людеи, так или иначе на меня повлияв

ших...» I Можно определить и силу этоrо влияния.

Подсчитайте, как часто в своих ответах вы упоминали

имя Toro или иноrо человека? Чем чаще тем «rлав

нее» ero роль в вашей жизни. О мноrочисленных нитях,

u u

которыми связаны жизни разных .людеи, поидет речь в

u

даннои rлаве.

32

1. СОБЫТИЙНЫЕ rруппы

Межличностный, со бытийный план очевиден в таких

жизненных переменах, как: запомнившаяся встреча,

женитьба и замужество, победа или поражение в

спорте, ссора, совместная творческая работа, появле

ние ребенка в ce ьe и т. п. Подобные события, проис

ходя в жизни человека, всеrда и обязательно предпола

rают соучастника друrоrо человека, в большей или

меньшей мере причастноrо к данному событию, KOTO

рое является и для Hero не менее жизненно значимым.

Конечно, не всякое жизненное изменение содержит

межличностный план. В жизни каждоrо есть события

(изменения в природе, в состоянии собственноrо здо

ровья...), которые происходят без участия друrих лю

дей. Это делает, однако, лишь более убедительным

вывод: существенной характеристикой событий жизнен

Horo пути личности является степень их при частности к

судьбам друrих людей, мера участия этих друrих в их

осуществлении. Событие, таким образом, превращается

в эпицентр Kpyra значимоrо общения, оно как бы

притяrивает к себе близких и далеких нам людей,

создает некоторую, чаще Bcero неформальную об

щность соБыluйнуюю малую zpyппy, посредством KO

торой обеспечивается ero реализация.

В состав этой rруппы MorYT входить как хорошо

знакомые, так и неизвестные друr друrу люди, но

ставшие необходимыми в актуальной жизненной ситу

ации. По отношению к личности субъекту жизнеде

ятельности эти лица выступают помощниками или

помехами в достижении ею жизненных целей, образца

ми для подражания или, напротив, людьми, жизнь и

ошибки которых не следует повторять. Каковы особен

ности подобных rрупп? Блаrодаря чему они способны

объединять даже незнакомых людей, сближать и переп

летать их судьбы вплоть до полноrо слияния, коrда

жизнь друrоrо переживается как своя собственная?

Как общение в этих rруппах влияет на фuрмирование

характера и развитие личности?

ПРИЗНАКИ СОБЫТИЙНЫХ rрупп

в сравнении с традиционными в социальной психолоrии

малыми rруппами выделенные событийные rруппы об

ладают рядом специфических признаков. Прежде Bcero

они отличаются от контактных rрупп, предполаrающих

непосредственное, «лицом К лицу» общение. Членами

зз

событийной rруппы MOrYT являться любые люди, от

которых, с точки зрения личности, зависит осуществле

ние данноrо события: родственники, друзья, соседи,

коллеrи по учебе и работе, rерои художественных

...

произведении, исторические личности, представители

предшествовавших и последующих поколений. Это дe

лает понятным, почему между членами событийной

...

rруппы далеко не всеrда возможен непосредственныи

контакт. Более Toro, он не всеrда нужен, а иноrда даже

препятствует осуществлению события.

Показателен в этой связи случай, рассказанный

одним украинским актером. Будучи школьником, он

собрался поступать в театральную студию. Отец ero

был актером и, несомненно, своим примером повлиял

на решение сына. Тем не менее, услышав об этом

решении, отец скорее оrорчился, чем обрадовался,

поскольку знал, насколько тернист путь актера. Желая

«уберечь» сына, он обратился к руководителю CTY

дии своему давнему друrу с просьбой провалить

сына на вступительных экзаменах. Несмотря на это,

...

история имела для молодоrо человека счастливыи

финал. На экзамене он столь искренне исполнил пред..

ложенную роль «TpeTbero лишнеrо» в «любовном Tpe

уrольнике», что экзаменаторы были обезоружены. Та..

ким образом, к поступлению в студию одному из

важнейших событий жизненноrо пути актера были

причастны отец и руководство студии. Но конечно же

не только они. Немалую роль, по словам рассказчика,

сыrрали ['ерои спектаклей, театральная атмосфера, ко..

торой было пропитано ero детство, мать, предпочитав

шая видеть сына врачом или инженером, совет подруrи.

Как видим, членами событийной rруппы одновременно

оказались и реальные, и вымышленные лица, между

которыми непосредственный контакт был попросту

невозможен. Там же, rде он был возможен (между

подруrой и руководством), в нем не было необходимо..

сти; более Toro, в отдельных случаях (между отцом и

руководством) он, с точки зрения rлавноrо действу

ющеrо лица (сына), был крайне нежелателен.

Отсутствие непосредственных контактов между

мноrими членами событийной rруппы сближает ее с

референтной rруппой эталонной для личности. Еще

более существенна в этом сближении высокая значи

мость для субъекта представителей как той, так и

друrой rруппы. Однако в отличие от референтных

событийные rруппы не столь долrовременны, возника

...

ют в связи с решением личностью конкретнои жизнен

...

нои задачи и MorYT распадаться после реализации

з4

соответствующеrо события. Поэтому их можно было

бы назвать кратковременными, ситуационными, oпepa

тивными референтныlии zpyппaMU. Они отличаются от

традиционных референтных rрупп также разнообрази

ем форм значимоrо отношения субъекта к каждому

члену rруппы. Так, если представители эталонной

rруппы выступают преимущественно в роли «компетен

тных судий» И «образцов для подражания», то в

событийную rруппу наряду с ними включены лица,

реально помоrающие или мешающие субъекту, психо..

лоrически близкие ему и далекие, Свои и Чужие.

Следовательно, событийная rруппа не сводится к рефе

рентной в обычном понимании последней.

.. ции и (,ОСТ ""в (

РVПП

.....1 Ч

rлавное их назначение сделать осуществимым то или

иное событие в жизни личности, засвидетельствовать

сам факт ero осуществления, не только вписать свер"

шившееся событие в биоrрафию самой личности, но и

сделать ero социально значимым фактом жизни друrих

u

людеи.

Традиционно подобные функции реализуются с по

мощью системы обрядов и ритуалов, которыми сопро..

вождается каждое достаточно крупное событие

жизненноrо пути человека. Обряды рождения, иници

ации (посвящения), крещения и свадьбы, похорон и

мноrие друrие церемонии, связанные с культурными и

историческими традициями Toro или иноrо общества,

это cBoero рода спектакли, разыrрываемые по общепри

нятым, переходящим от поколения к поколению сцена..

риям. Меняются лишь исполнители, но не роли; состав

событийной rруппы социально предписан, задан извне,

а сама личность виновник торжества должна лишь

хорошо сыrрать свою роль в воспроизводстве типично..

ro события типичноrо жизненноrо пути.

Однако, чем в большей мере человек является

субъектом жизненноrо пути, чем уникальнее ero

жизненная проrрамма, тем чаще он вынужден быть

одновременно и автором, и режиссером, и исполните..

лем своей жизненной драмы. Индивидуализация делает

жизненный путь более rибким, пластичным, моrущим

менять свое направление в зависимости от воли автора

и изменения жизненных планов. Вследствие этоrо

расширяется и Kpyr лиц, которые MorYT стать прича..

стными к жизни данноrо человека. Станут ли они

35

соучастниками ero событий во MHoroM зависит не от

укоренившихся обычаев и традиций, а от избирательно

ro отношения к ним caMoro субъекта.

Таким образом, состав событийной rруппы может

формироваться разными способами: жестко предписы

ваться обычаем или свободно выбираться самой лично

стью. Так, день рождения, а особенно юбилей одно

из значимых, периодически повторяющихся событий.

Однако отмечают ero по разному. Одни считают обяза

тельным, независимо от настроения и личноrо отноше

u u

ния, приrласить родственников, соседеи, товарищеи по

учебе или работе и всех тех лиц, у которых сами

побывали на дне рождения; друrие предпочитают ви

деть у себя лишь тех, кто им дороr сеrодня; некоторые

остаются наедине с воспоминаниями или книrой. В

первом случае состав событийной rруппы предписан, во

втором обусловлен прихотливой избирательностью

самой личности. В связи с этим можно различать

соцuо орuентuрованныle событийные rруппы, rлавное

назначение которых публично засвидетельствовать

свершившееся событие, обеспечить ему социальное

признание и приблизить к жизни друrих людей, и

лuчностно орuентuроваННblе событийные rруппы, KO

u u

торые создаются самои личностью, стремящеися впле

u

сти в свою жизнь значимых для нее людеи.

По своей величине (количеству участников) собы

u

тииная rруппа может изменяться в очень широком

диапазоне. Так, в случае с днем рождения MorYT

участвовать от одноrо человека до нескольких десятков

человек. Аналоrичная картина обнаруживается при

анализе любоrо друrоrо события. Вместе с тем, HeCMOT

ря на достаточно большое число участников определен

Horo события, не все они являются, с точки зрения

личности, членами ее событийной rруппы. Такими

становятся лишь значимые для нее люди. Обратимся к

некоторым эмпирическим данным.

Двадцати испытуемым, мужчинам и женщинам в

возрасте от 19 до 42 лет, предлаrалось назвать 10 наи

более важных событий их жизни из прошлоrо, насто..

ящеrо и предполаrаемоrо будущеrо. В каждом событии

испытуемые должны были указать rлавных действу

ющих лиц друrих людей, с которыми связано (будет

связано) ero осуществление. Из 200 событий (по 10 от

каждоrо испытуемоrо) лишь в восьми отсутствовали

соучастники. В остальных же 192 событиях участвова

ло кроме caMoro испытуемоrо от 1 до 6 человек. Pac

пределение обнаруженных событийных rрупп по их

величине оказалось следующим: в 39% случаев в rруппе

36

было два человека (включая caMoro испытуемоrо), в

41% три, в 14% четыре, в 5% пять, в l% шесть

и семь человек.

Полученное распределение напоминает известные в

u

социальнои психолоrии данные, соrласно которым в

большинстве случаев число членов малой rруппы KO

леблется между 2 и 7 при модальном числе 2; созвучны

нашим результатам также данные о распределении

числа лиц, связанных др r с друrом взаимными социо

метрическими выборами. В связи с этим возможен

вопрос: не являются ли выделенные нами событийные

rруппы разновидностью неформальных микроrруппиро

вок, аналоrичных социометрическим? Конечно же нет,

уже потому, что событийные rруппы не обязательно

u

контактны и MorYT включать в свои состав даже

вымышленных лиц и исторических личностей. «Пол

жизни ПРОЖИЛ... писал И. А. Бунин, среди людей,

никоrда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьба

ми, их радостями и печалями, как своими собственны

ми, до моrилы связав себя с Авраамом и Исааком, с

пелазrами и этрусками, с Сократом и Юлием Цезарем,

rамлетом и Данте, rpeTxeH и Чацким, Собакевичем и

Офелией, Печориным и Наташей Ростовой! И как

теперь разобраться среди действительных и вымышлен

ных спутников Moero земноrо существования? Как

разделить их, как определить степени их влияния на

меня?» 3

От неформальных rруппировок событийные rруппы

отличаются также тем, что их члены об зательно

должны быть значимы лишь для личности, жизни

которой непосредственно принадлежит данное событие.

Остальные члены этой rруппы MorYT быть даже незна

комы друr с друrом. Необходимым и достаточным

условием существования событийной rруппы является

u u

наличие в неи звезднои структуры межличностных

отношений, в центре которой находится субъект собы

тия. Но не он обязательный лидер. rлавное, что друrие

жизненно значимы для Hero; именно это и определяет

подбор TaKoro, а не иноrо состава событийной rруппы.

Это важно подчеркнуть, поскольку обязательным усло

вием неформальных микроrруппировок (социометриче

ских «клик») является взаимность выборов.

Участники события MorYT реально присутствовать в

u u

текущеи жизненнои ситуации, а MorYT осуществлять

свое влияние на личность через rоды, десятилетия,

века. В зависимости от временных масштабов можно

выделить cитyaтuвHO , бuоzрафuческu и uсторuческu

значuмыlx для субъекта участников событийной rруппы.

37

В первом случае человек может стать значимым

уже блаrодаря факту присутствия ero в данной ситу

ации. Однако эта возможность превращается в действи

тельность лишь в случае, если друrой человек необхо

дим в сложившейся ситуации и в этой необходимости

самый незаменимый среди окружающих людей. Коrда

u

в предновоrоднии вечер вы ищете елку, то даже

u u u

встречныи прохожии с елкои становится ситуативно

значимым: он может указать дороrу к елочному

базару, дать полезный совет, а если он Дед Мороз, то

даже подарить ее вам. Именно ситуативно значимые

люди необходимые и незаменимые отбираются лич

ностью из всех непосредственных участников события

и входят в состав соответствующей событийной

rруппы.

Каждое событие определенным образом связано с

друrими предшествовавшими и последующими событи

ями жизни не только данноrо человека, но и друrих

людей. Изменения, происходящие в жизни друrих,

MorYT стать причинами или следствиями, целями или

средствами по отношению к конкретному событию

жизненноrо пути личности. Задумываясь над своими

отношениями с небезразличными для нас людьми, мы

видим сложную систему причинных и целевых отноше

ний между событиями и жизненными линиями разных

людей. Множество таких связующих нитей без труда

может обнаружить каждый. Родители начинают заново

:}сваивать аЗbI науки, nOtпOM}' чпlО сын пошел в школу.

А бабушка при этом меняет привычный образ жизни

для mOZO, чтобы водить любимоrо внука в школу и

кормить ero домашними обедами.

Блаrодаря подобным причинным и целевым зависи

мостям к жизни личности оказываются причастны

самые различные, даже неизвестные ей люди. Именно

об этом слова анrлийскоrо поэта Дж. Донна: «Нет

человека, который был бы как Остров, сам по себе,

каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и,

если Волной снесет в море береrовой Утес, меньше

станет Европа, и также, если смоет край Мыса или

разрушит Замок твой или Друrа TBoero; смерть каждоrо

Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человече

u

ством, а потому не спрашиваи никоrда, по ком звонит

Колокол: он звонит по Тебе» 4.

Вместе с переживанием человеком связей событий

u u

своеи жизни с жизнями друrих людеи возникает значи

мое отношение с этим друrим в биоrрафическом Mac

штабе. В этом случае друrой человек становится не

только ситуативно , но и биоrрафически значимым.

38

Факты ero жизни, будучи детерминантами Toro или

иноrо события в жизни личности, опосредованно влия

ют на друrие события, ее жизненный путь в целом. В

отличие от ситуативно значимых, биоrрафически

значимые люди MorYT входить поэтому в состав не

одной, а нескольких событийных rрупп независимо от

Toro, в осуществлении скольких событий они принима

ли непосредственное участие. Приведем некоторые

эмпирические данные.

По результатам описанноrо выше исследования бы

ло подсчитано количество событийных rрупп, членом

u

которых, с точки зрения испытуемоrо, являлся каждыи

названный им человек. Напомним: испытуемые указы

вали 1 О наиболее важных событий своей жизни и

u

применительно к каждому перечисляли людеи, которые

участвовали в ero осуществлении. Оказалось, что 79%

указанных лиц участвовали только в одном событии,

14% B двух, 7% B трех и более. Лоrично предполо

жить, что друrой человек переживается тем более

значимым, чем в большее количество событийных

rрупп он входит (как rоворится, сделать что либо один

u

раз случаиность, дважды совпадение, трижды

привычка), и, чем привычнее партнер в роли чяена

событийной rруппы, тем значимее он.

Это предположение подтвердилось внебольшом

эксперименте, в котором участвовало 10 человек. Как и

прежде, мы попросили их назвать по 10 самых важных

событий своей жизни и около каждоrо события запи

сать имена людей, чья роль в ero осуществлении была

(или будет) наибольшей. Таким способом были получе

ны индивидуальные списки значимых друrих (в среднем

по 17 18 имен, записанных на отдельных карточках).

Испытуемый брал любые две карточки с именами и

отмечал, Koro из двух значимых он чувствует более

близким. Точно так же, с помощью метода парных

сравнений 5, оценивалась степень психолоrической бли

зости всех остальных перечисленных в индивидуальном

списке людей. Это позволило нам узнать, кто из этих

людей психолоrически ближе испытуемому, а KTO

дальше.

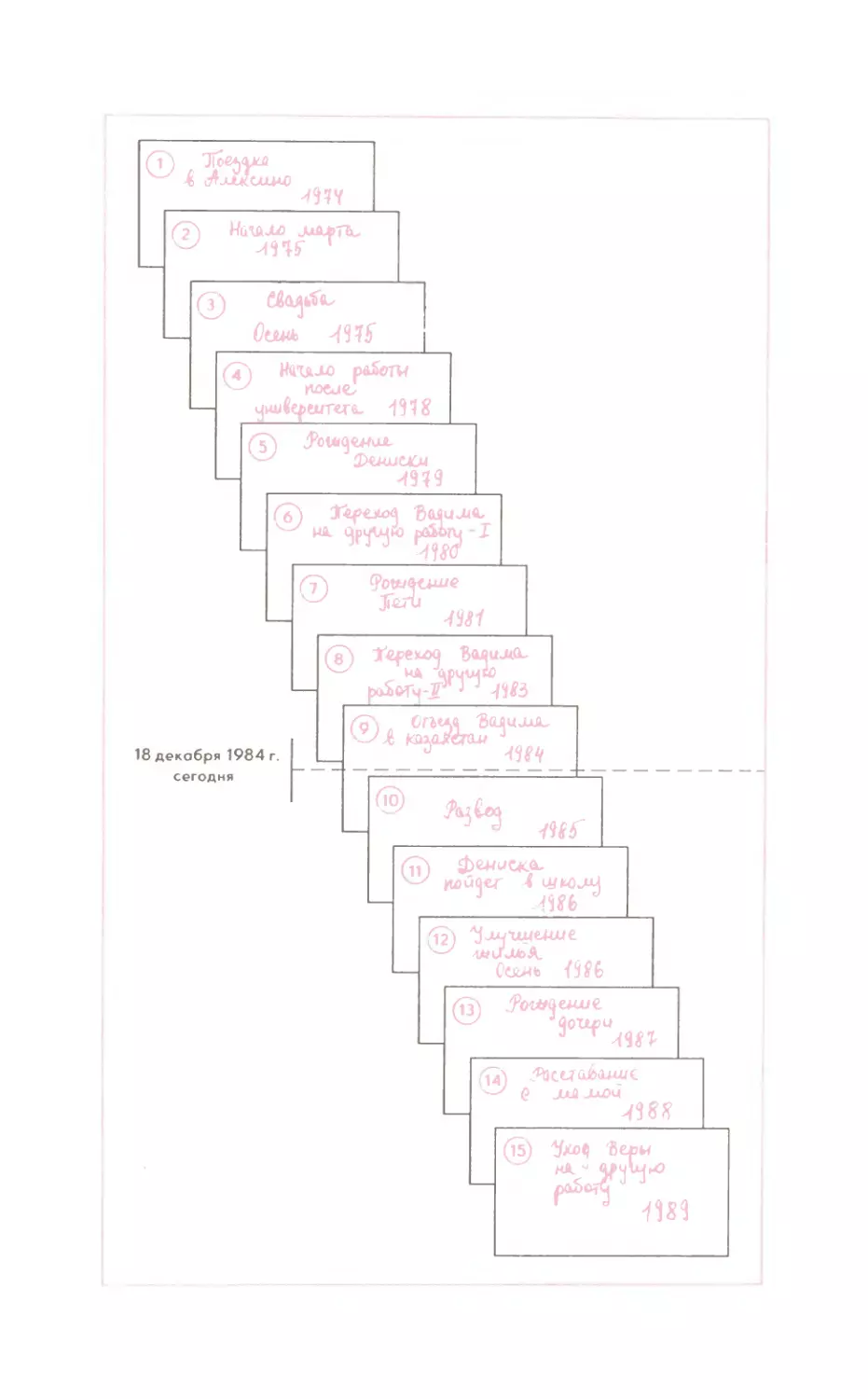

Как и ожидалось, чем в большем числе важных для

человека событий участвуют люди, с которыми он

общается, тем более близкими они ему становятся.

Если такое событие лишь одно, то вероятность оказать

ся в числе пяти наиболее близких людей невелика

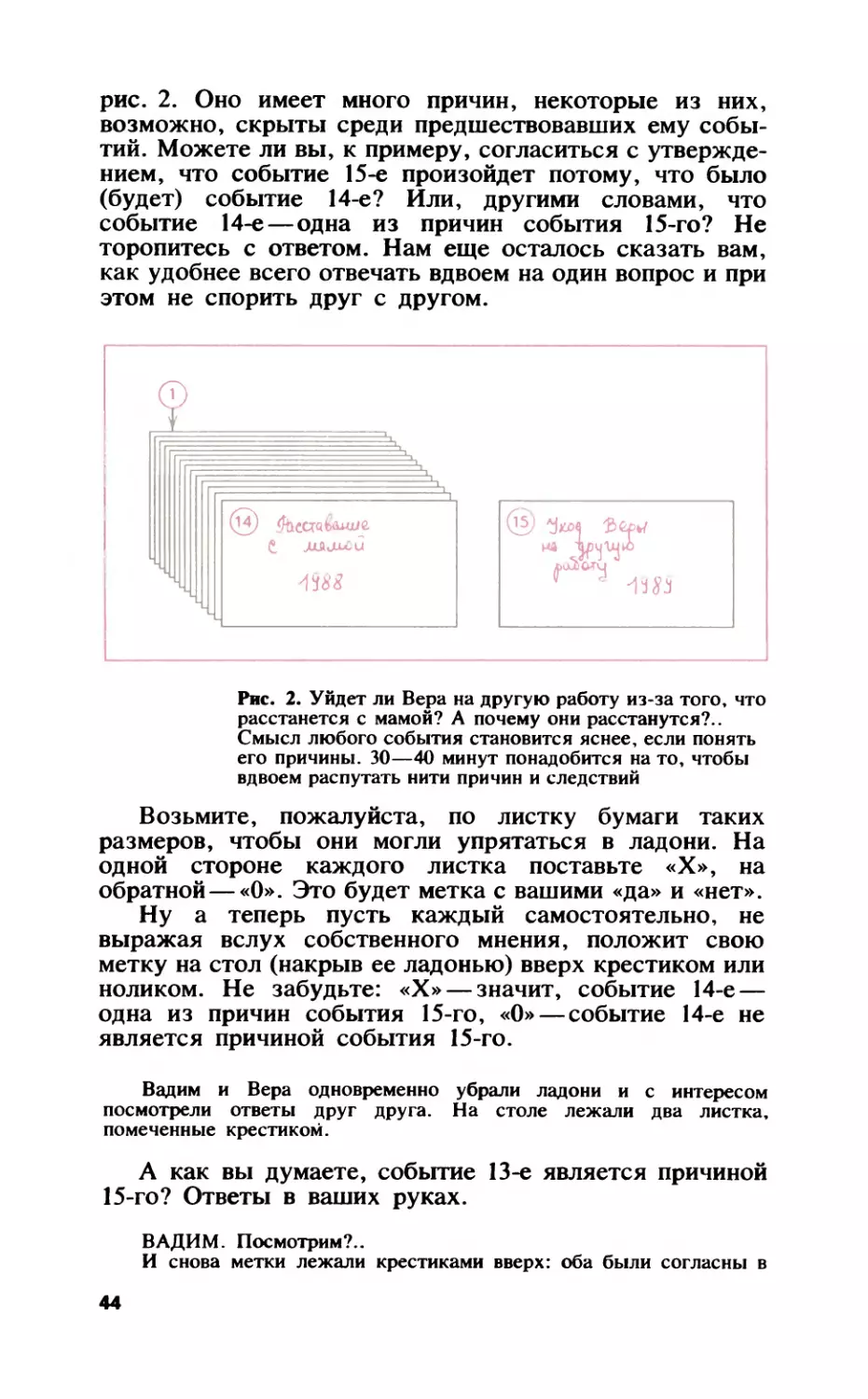

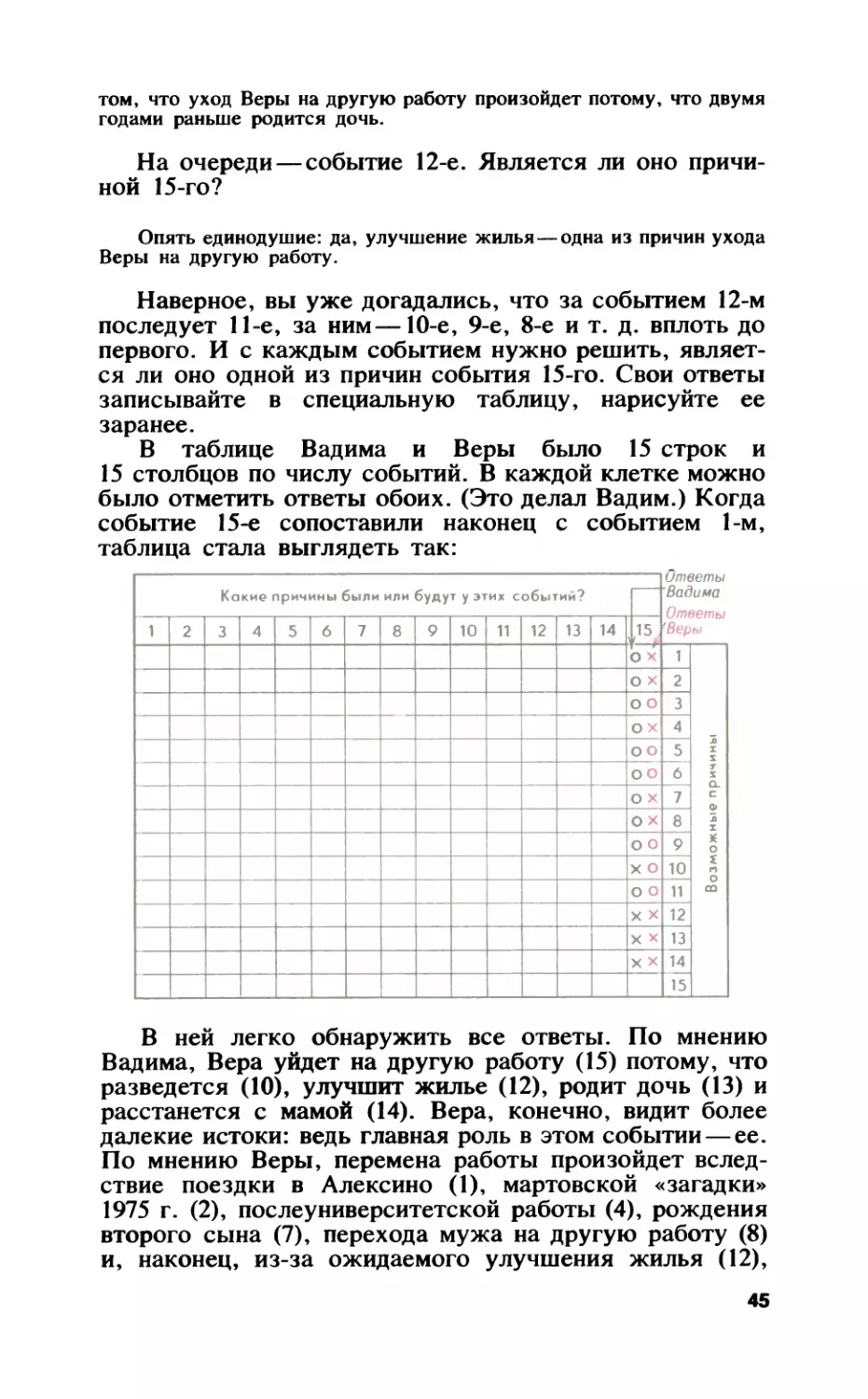

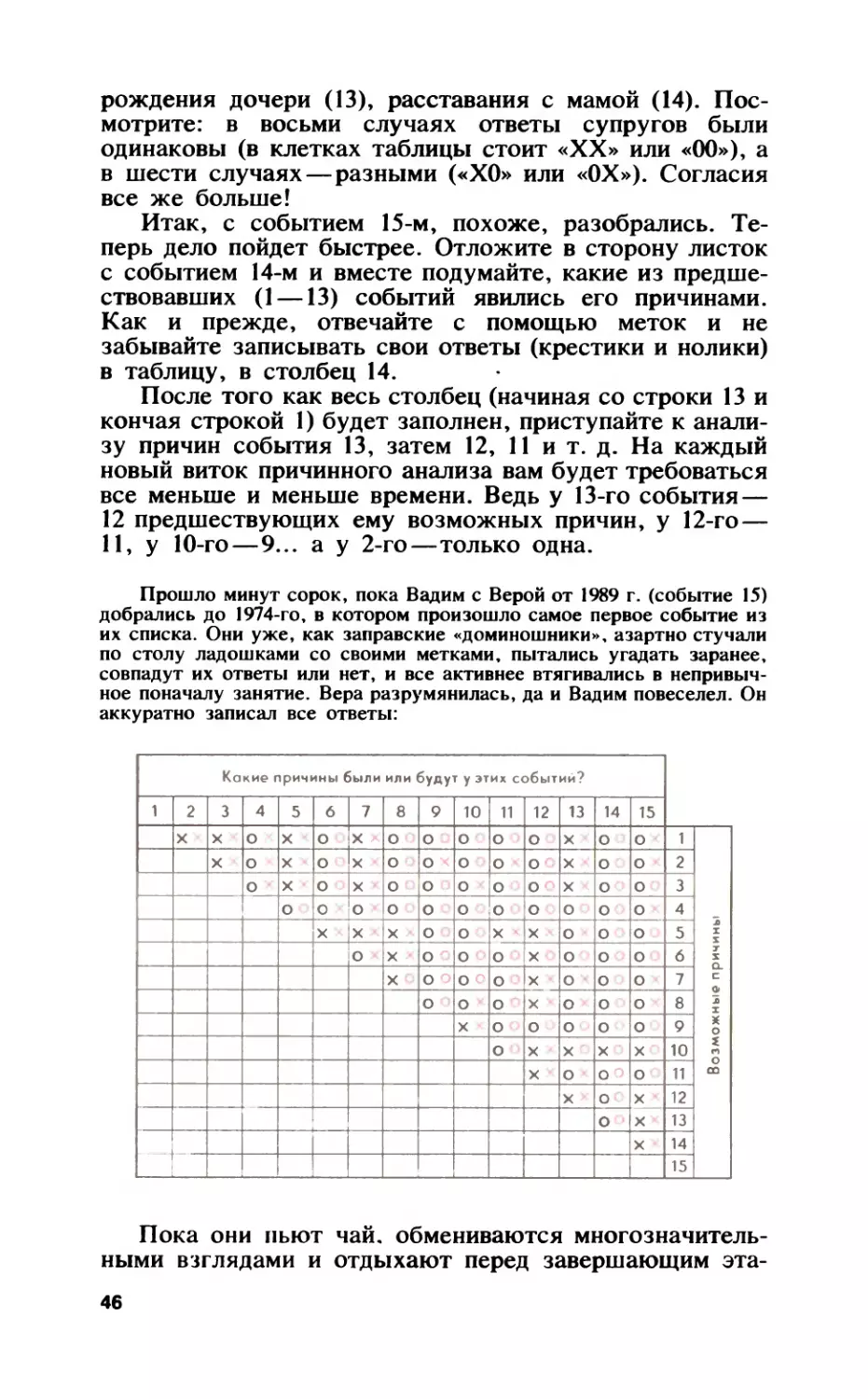

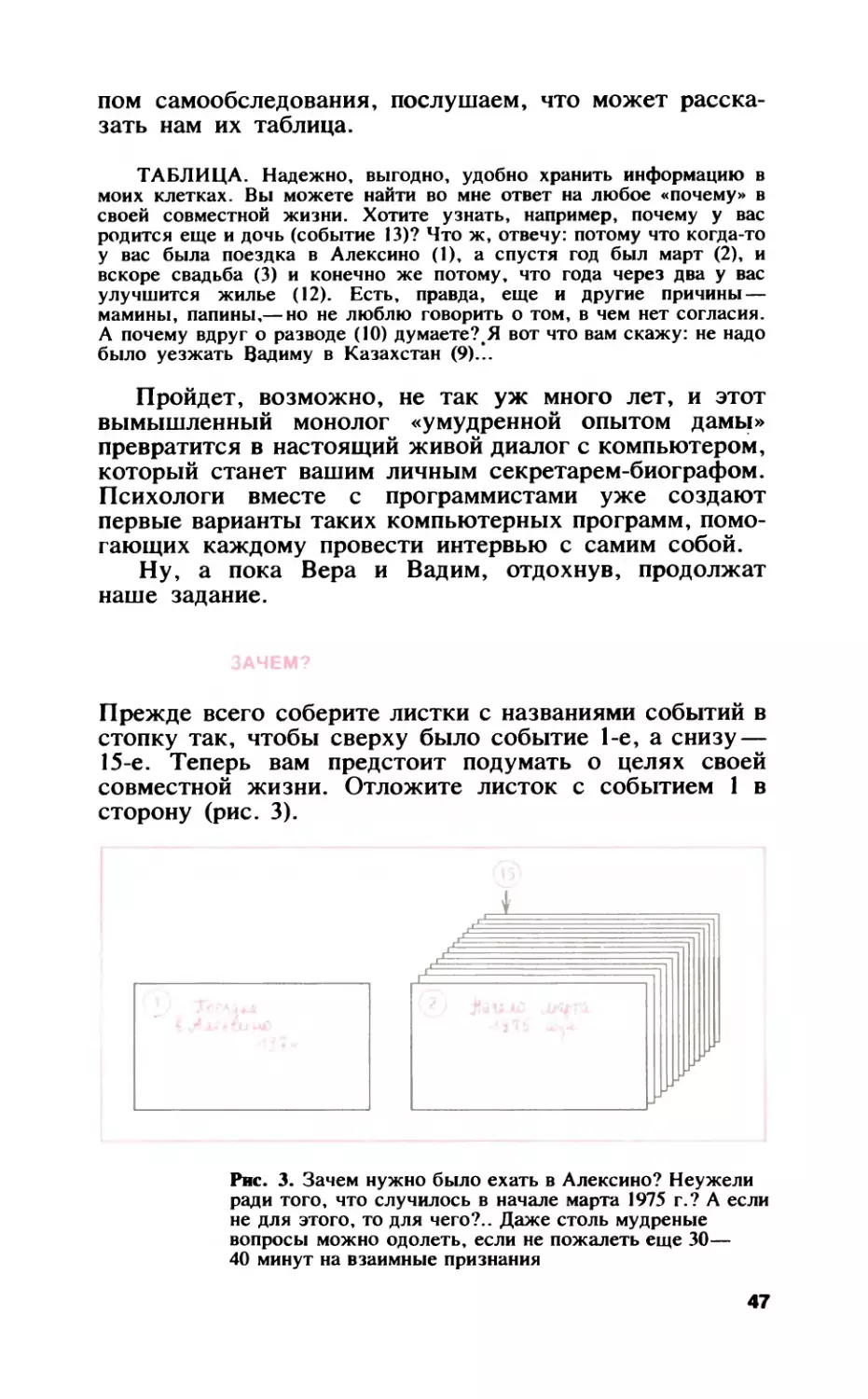

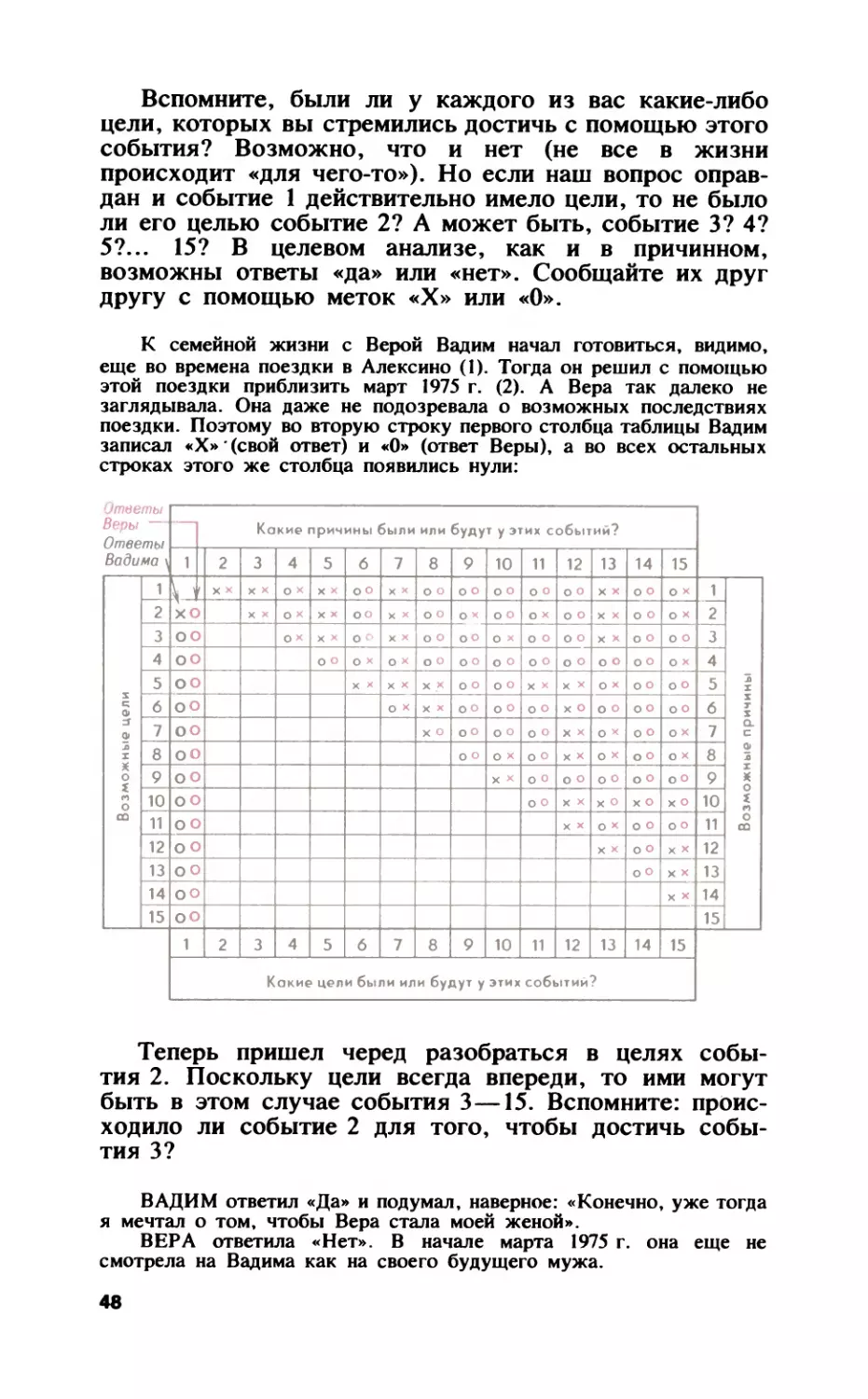

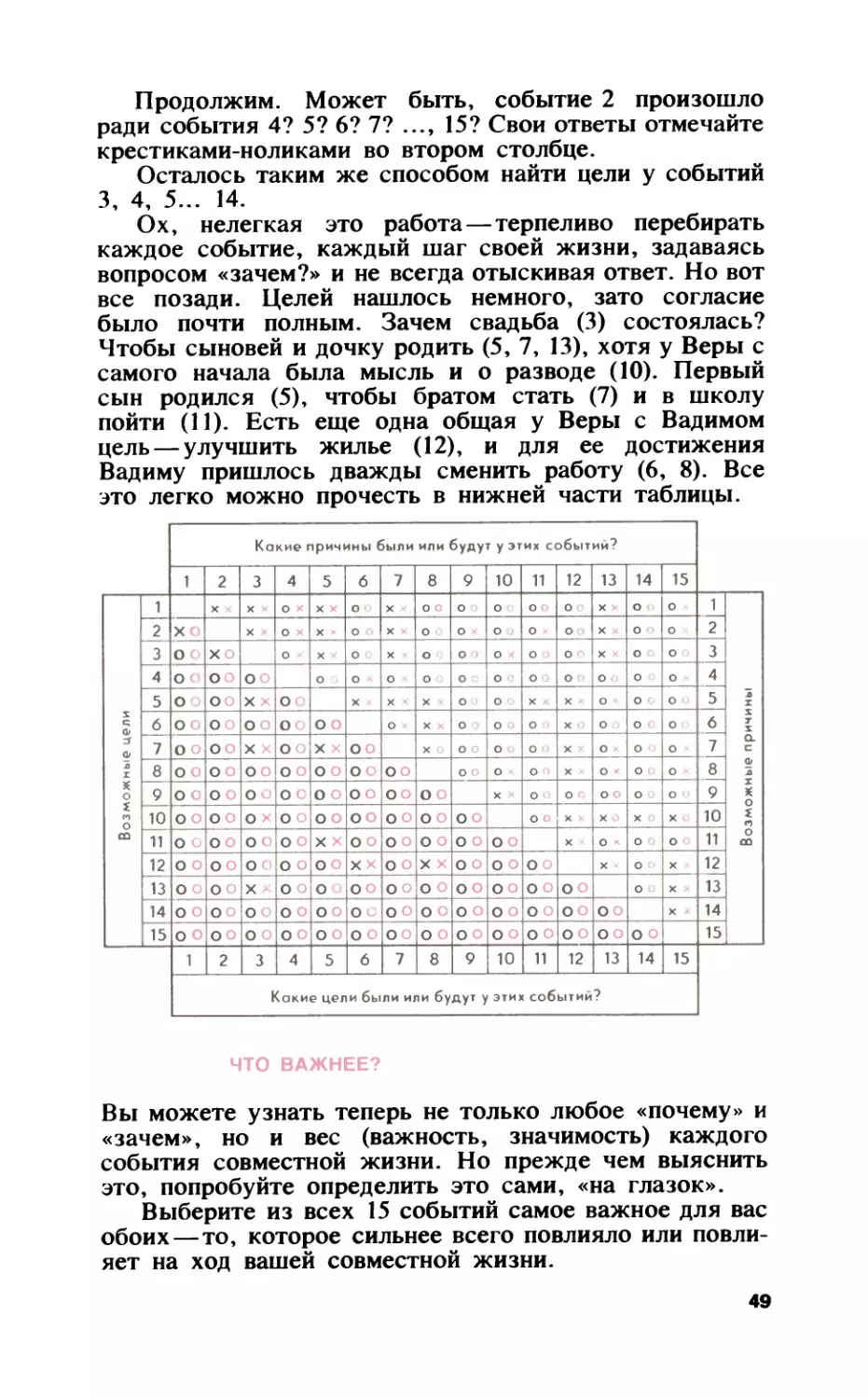

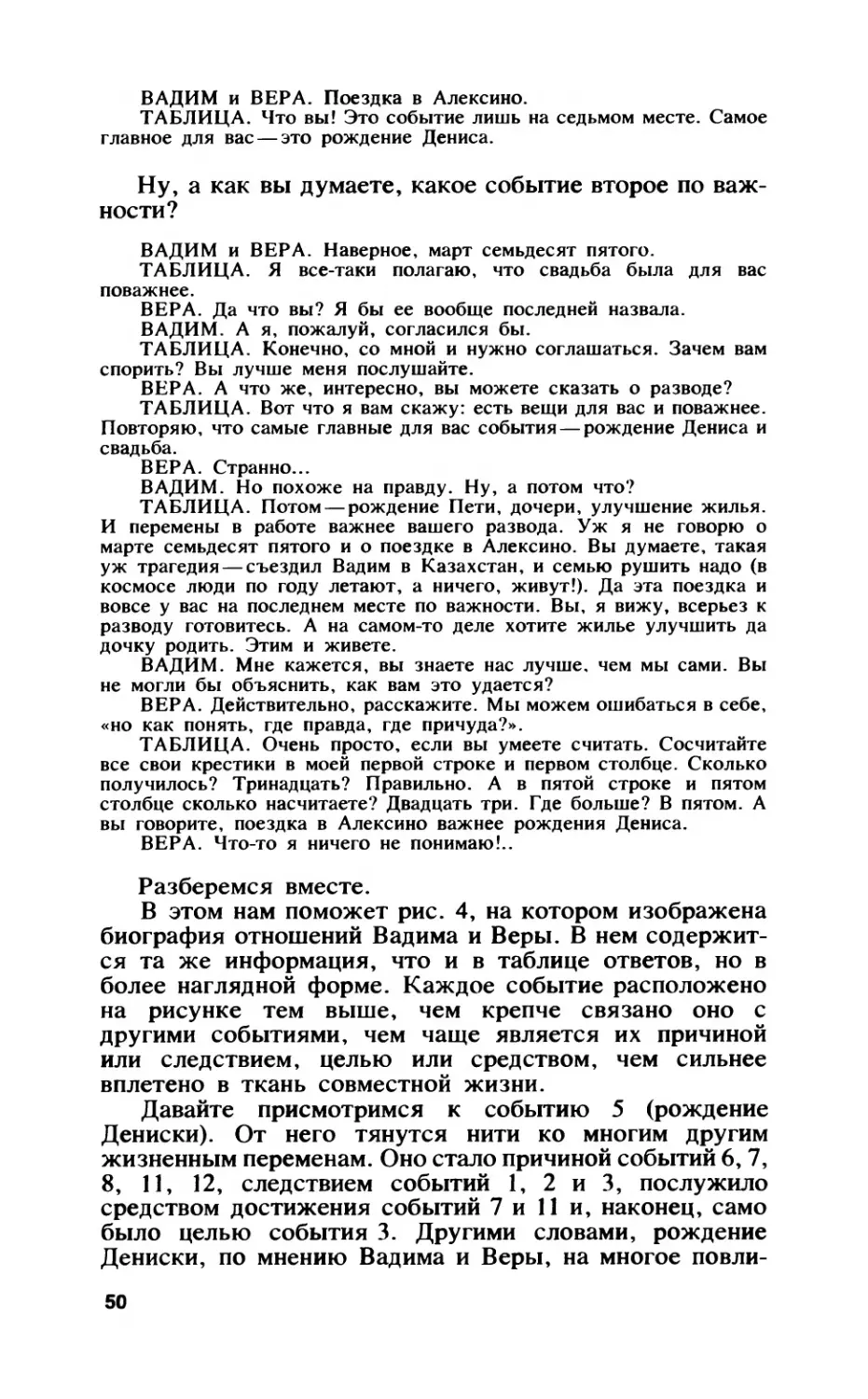

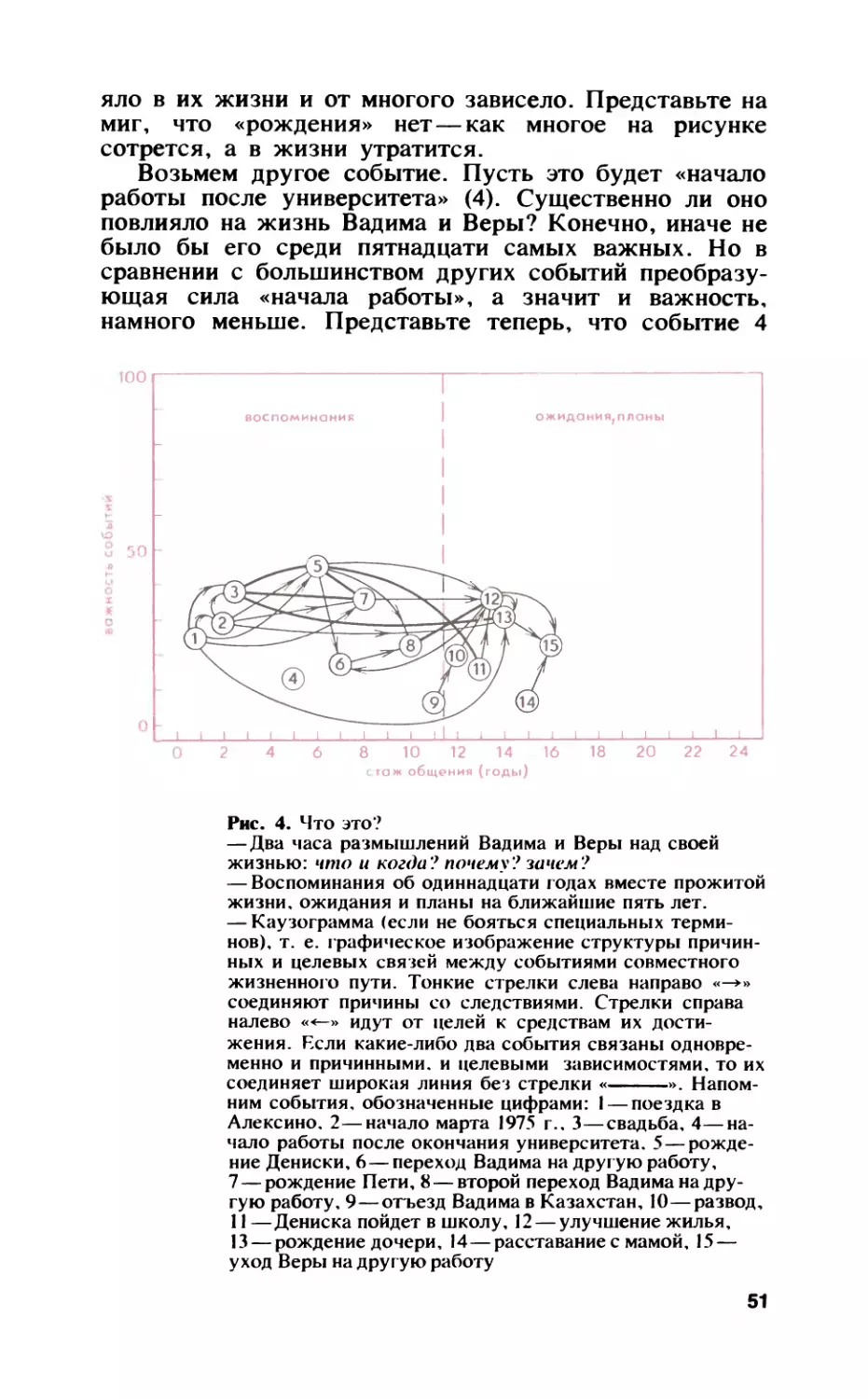

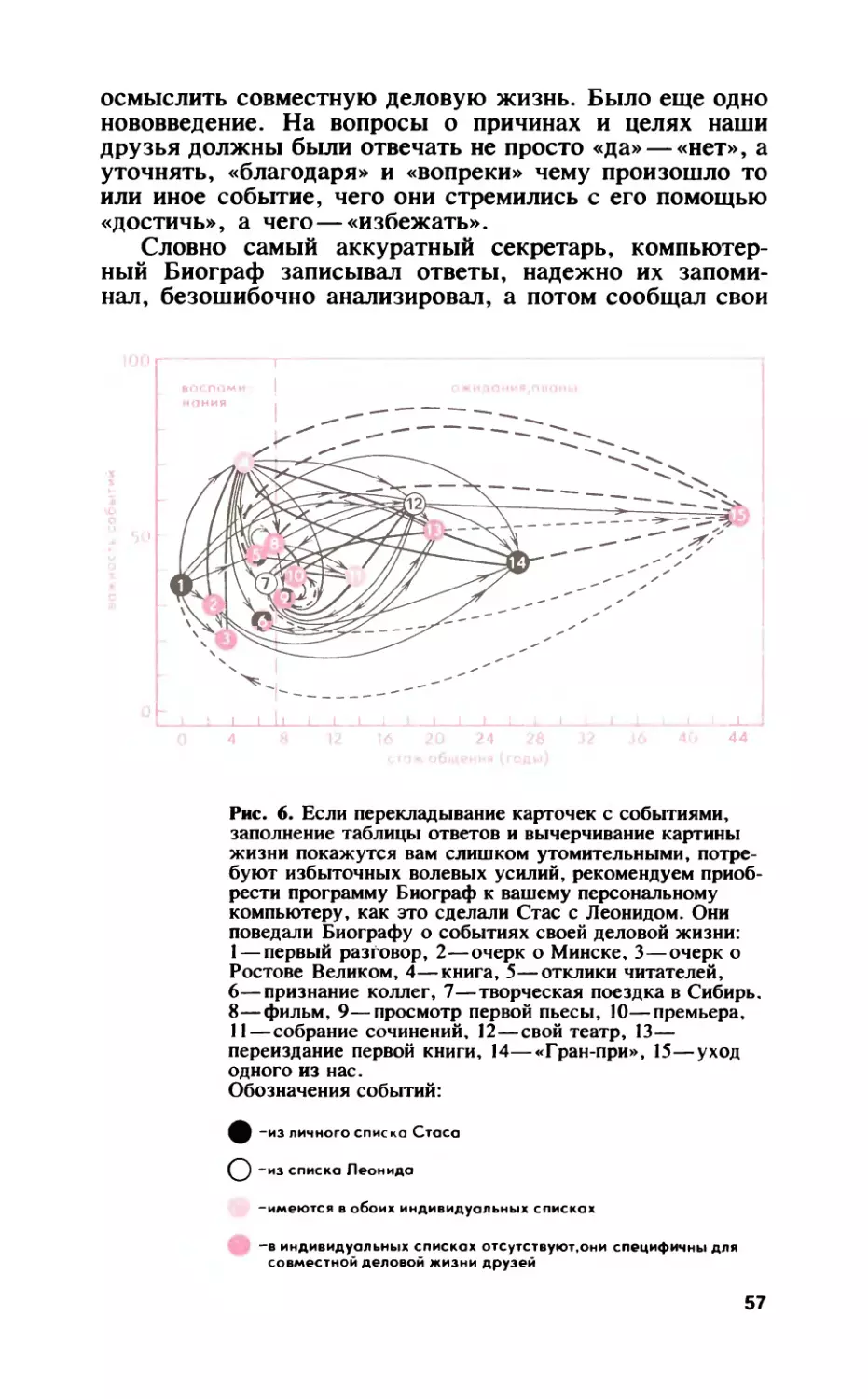

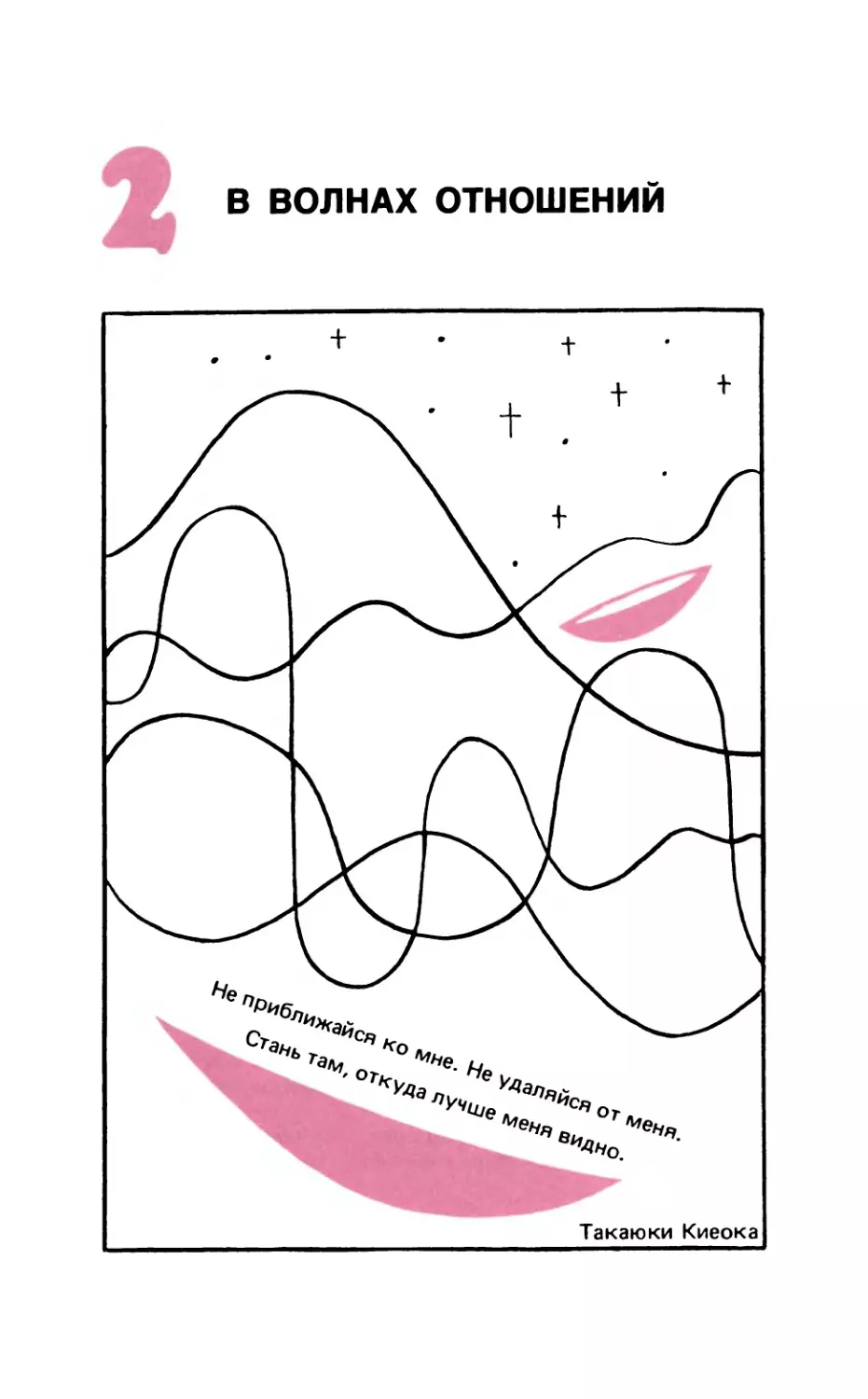

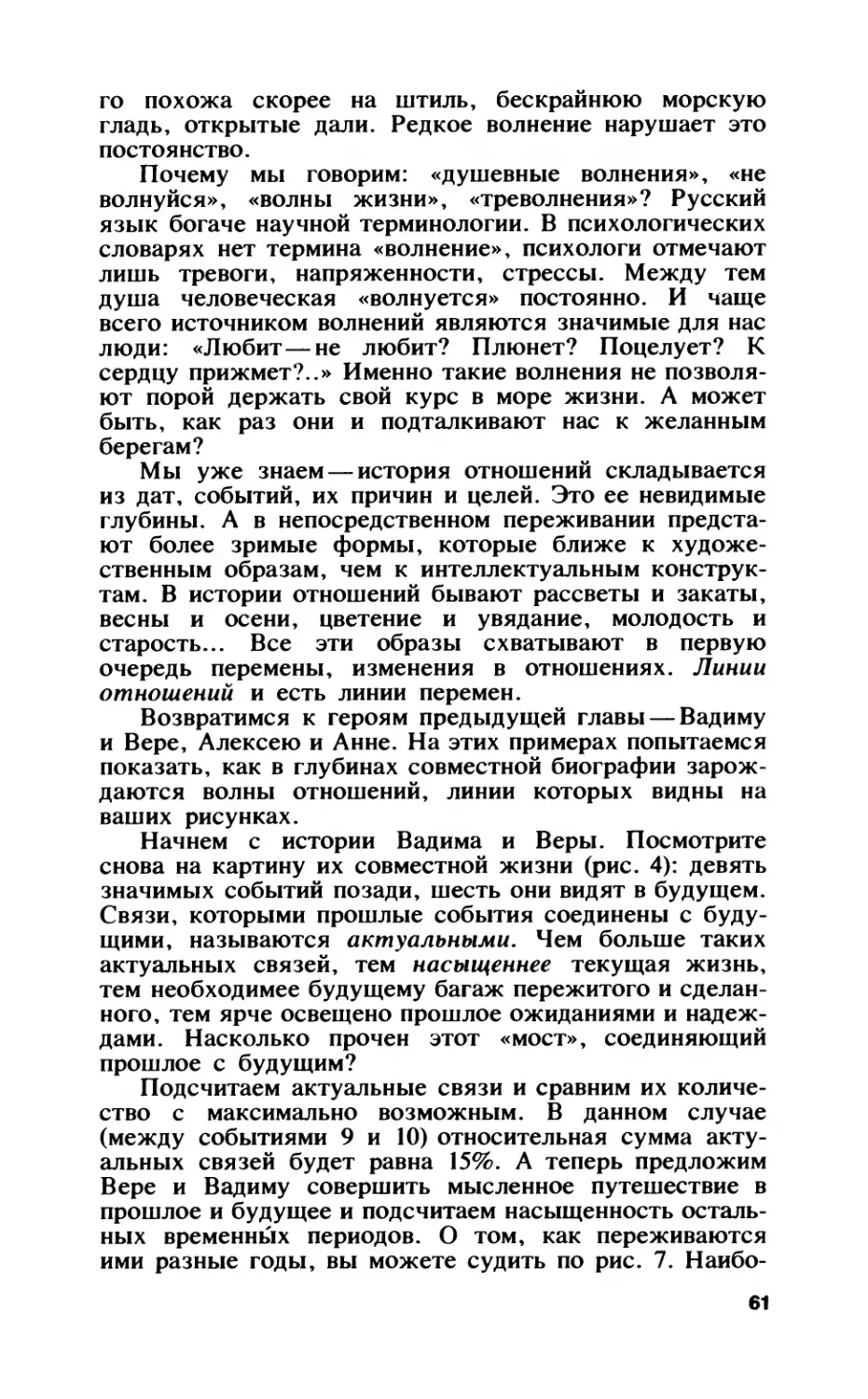

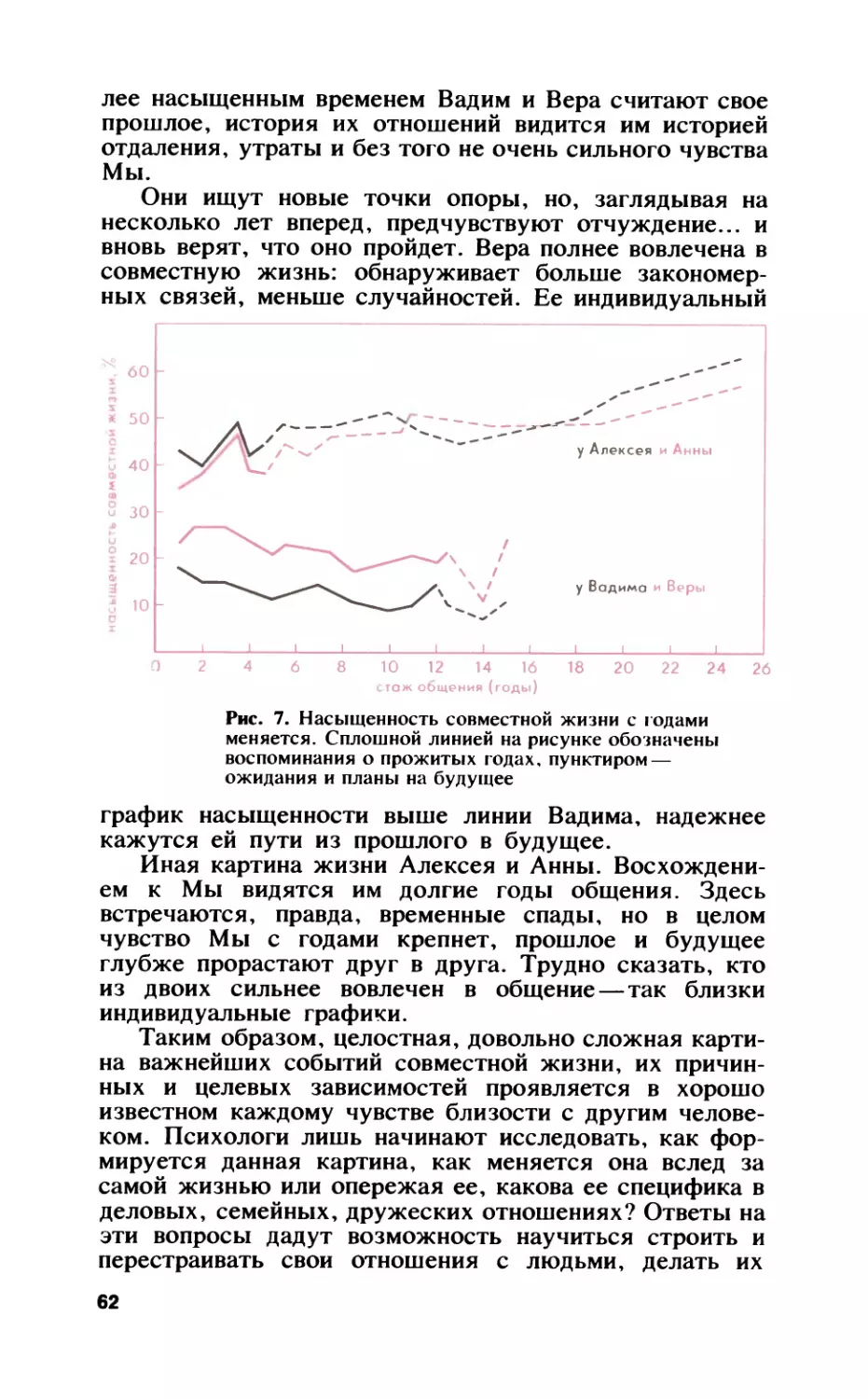

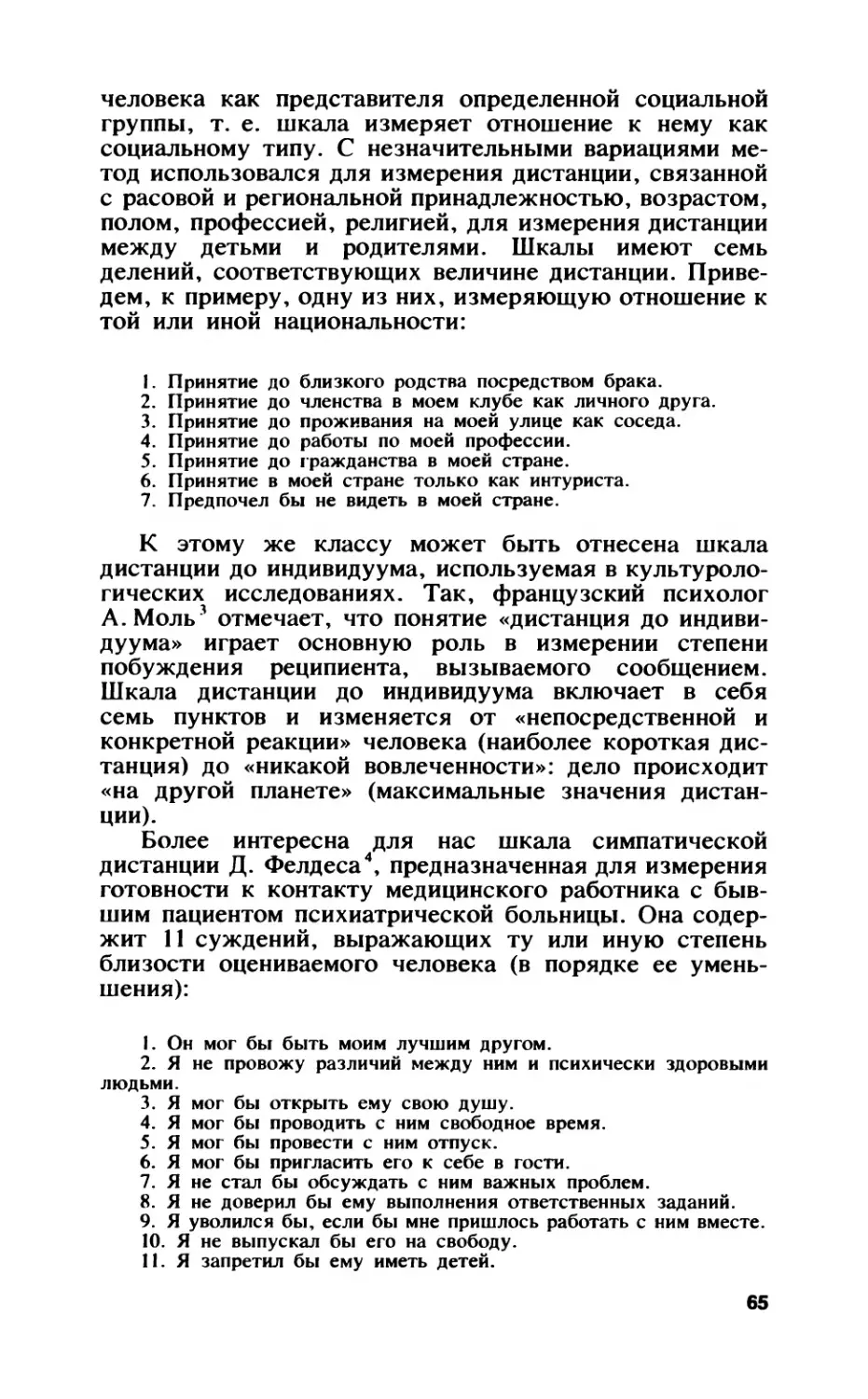

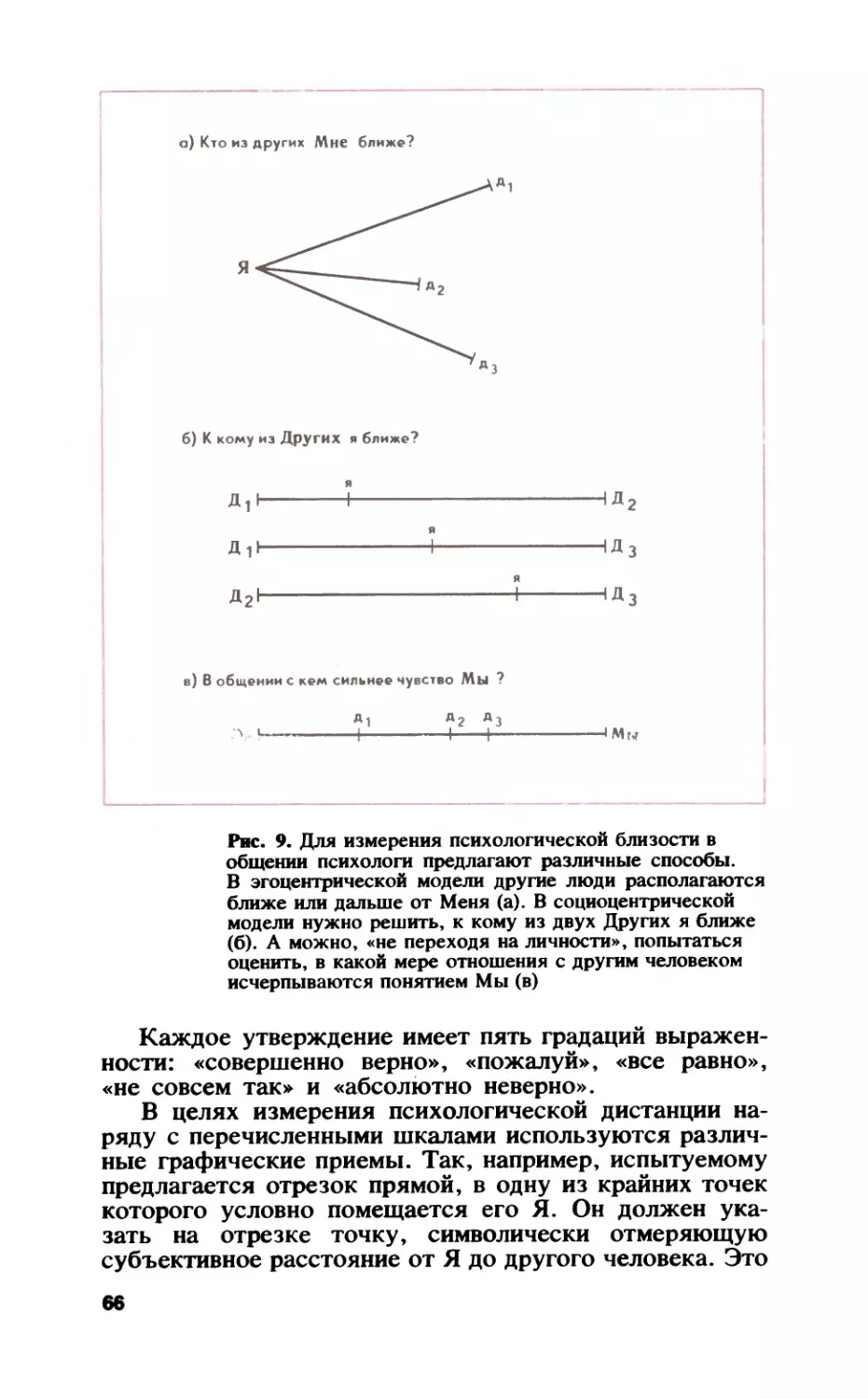

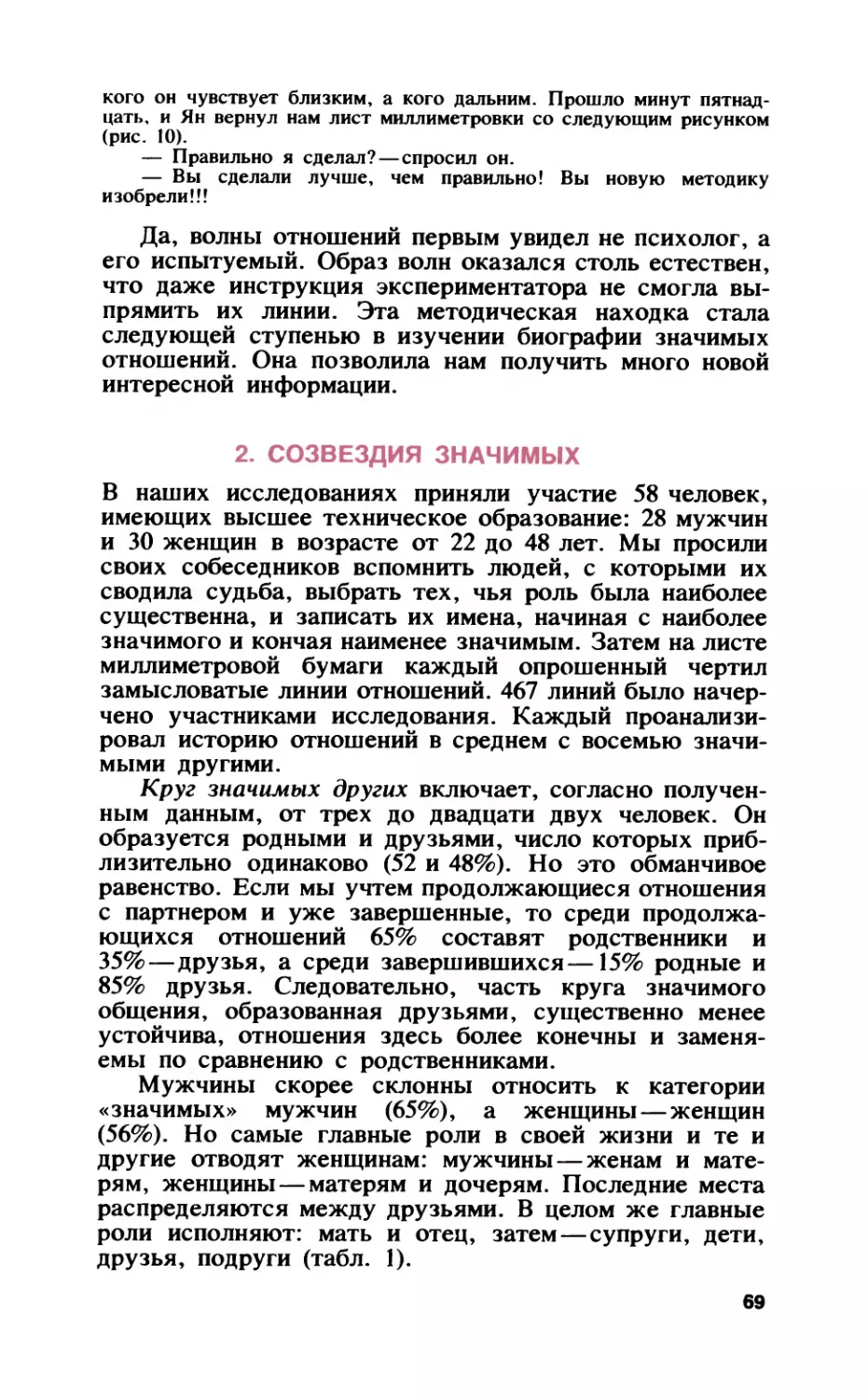

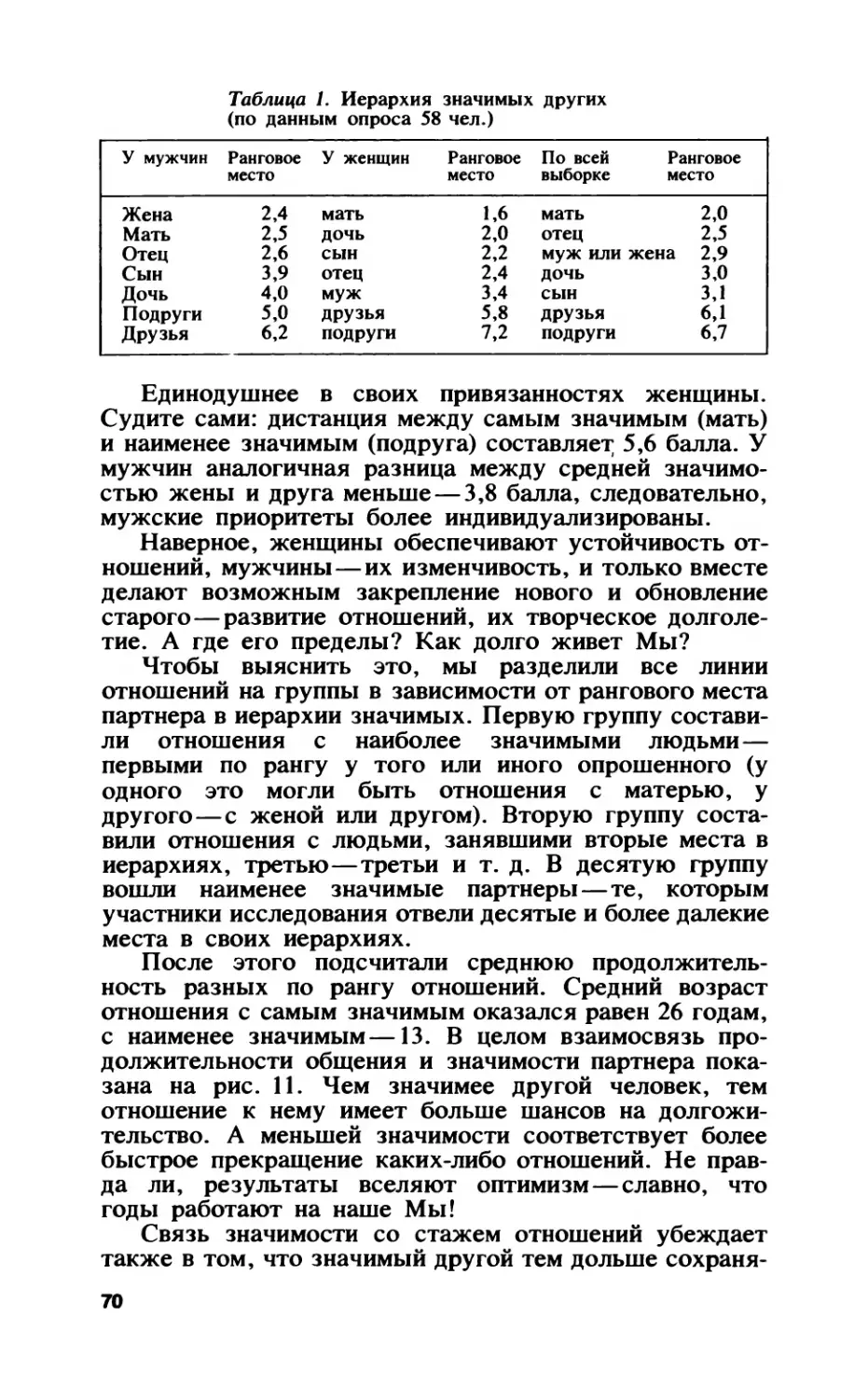

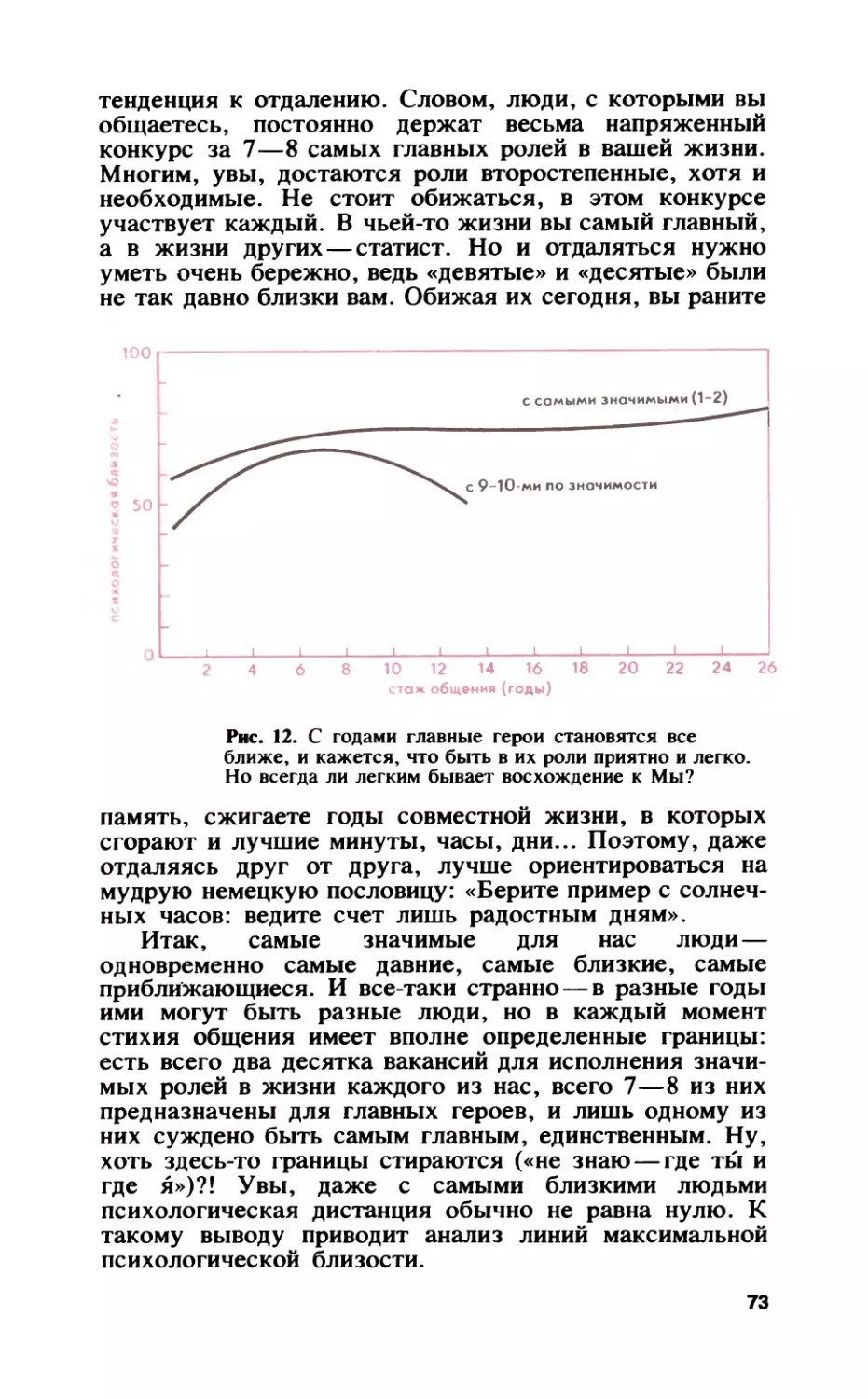

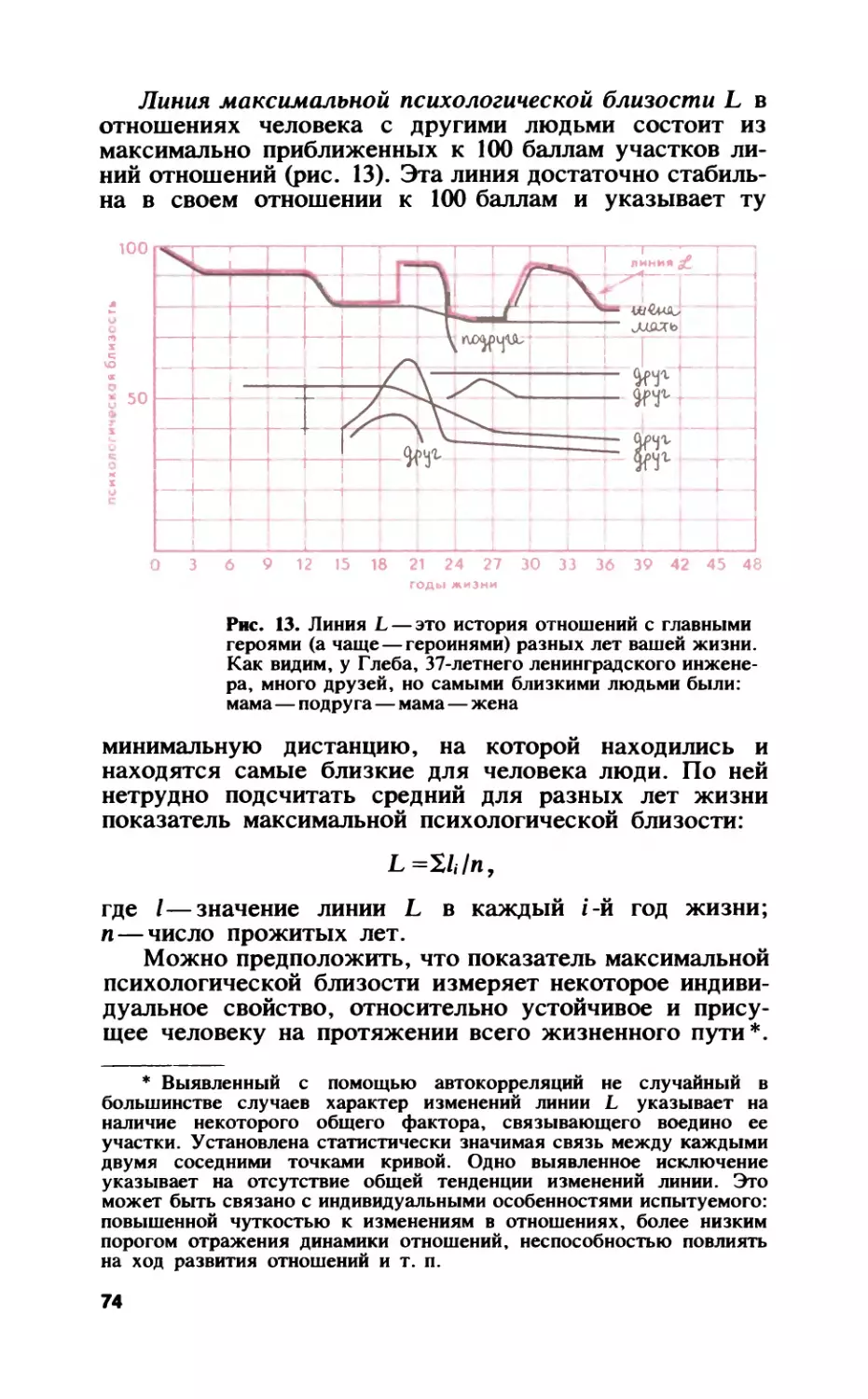

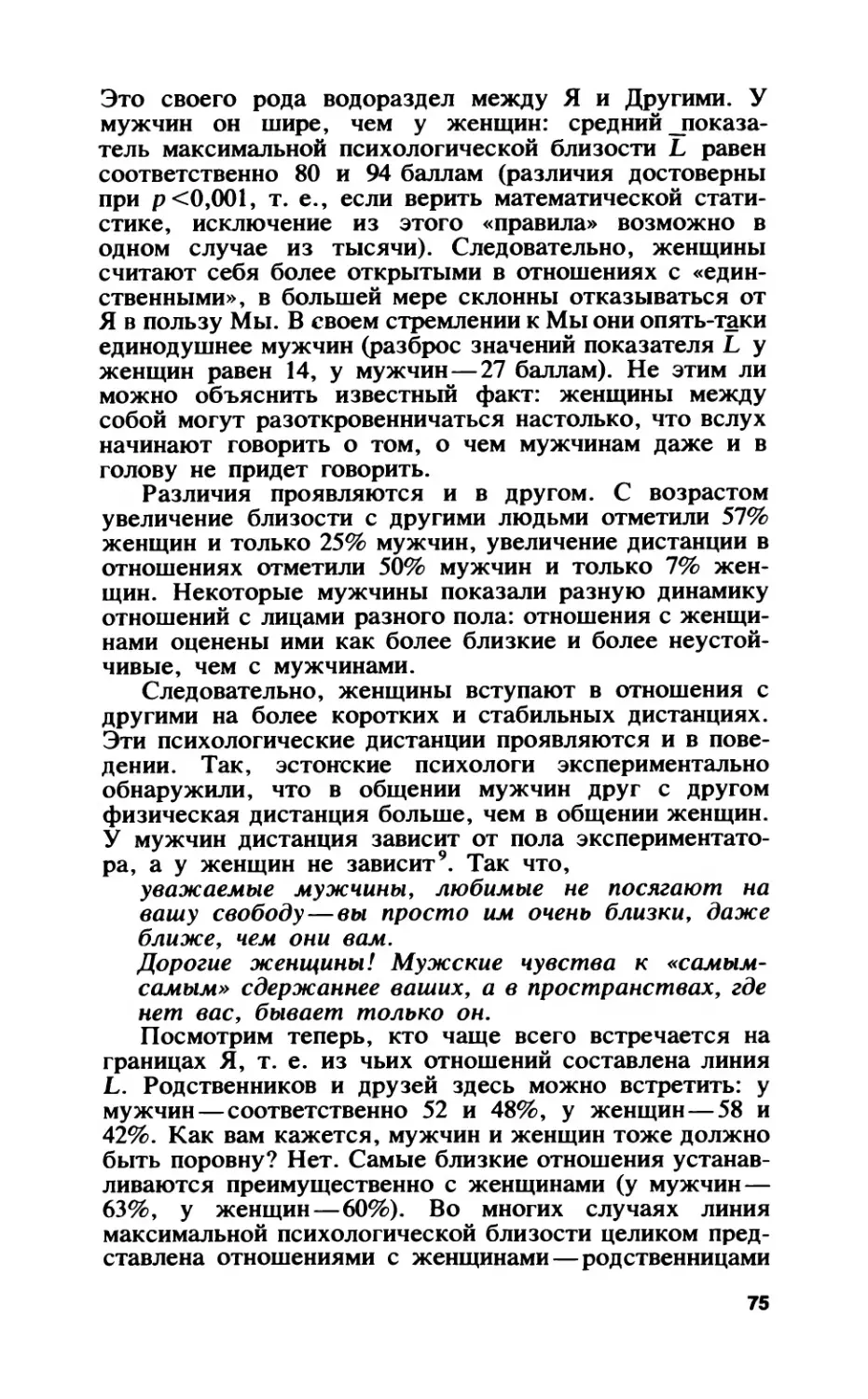

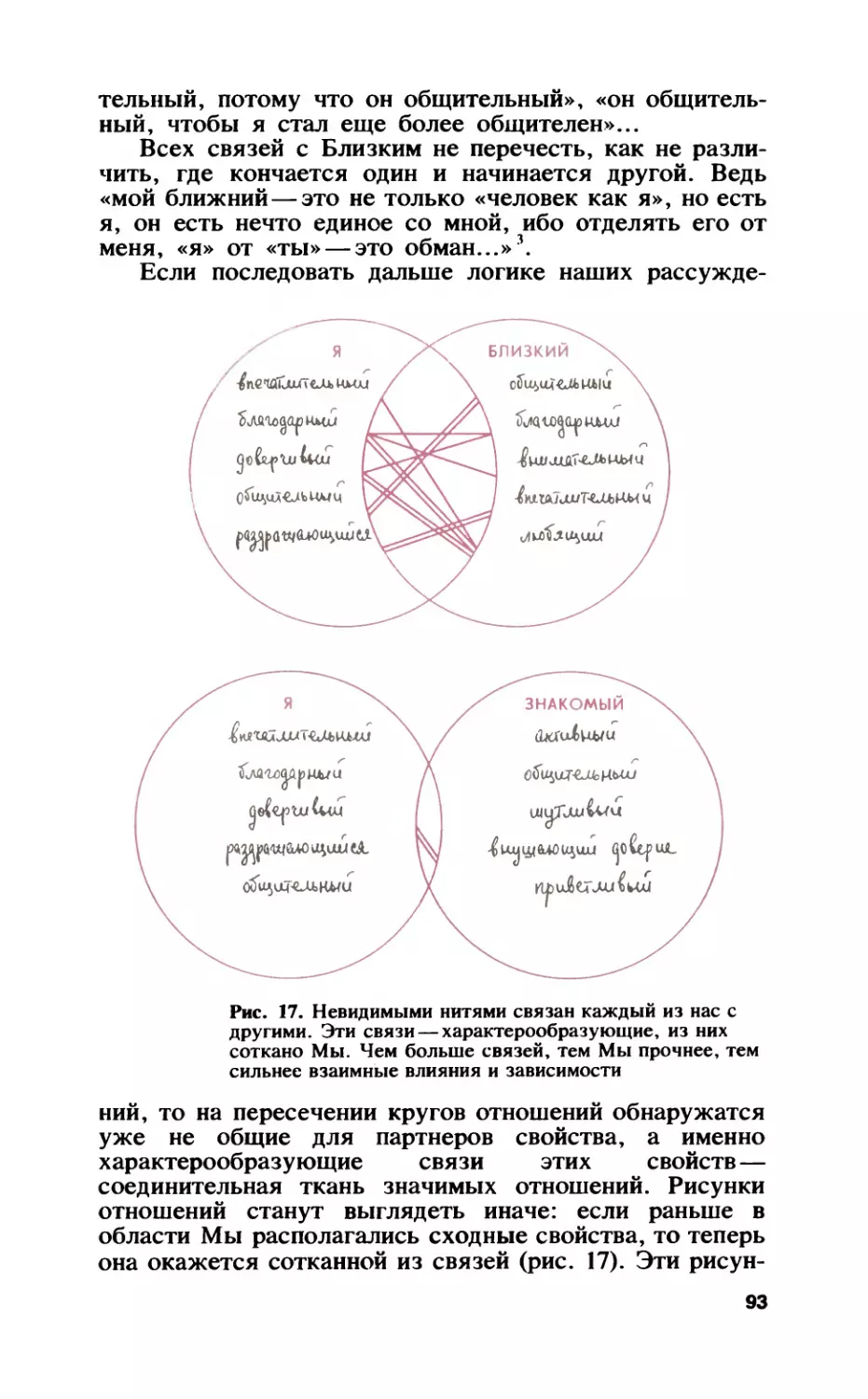

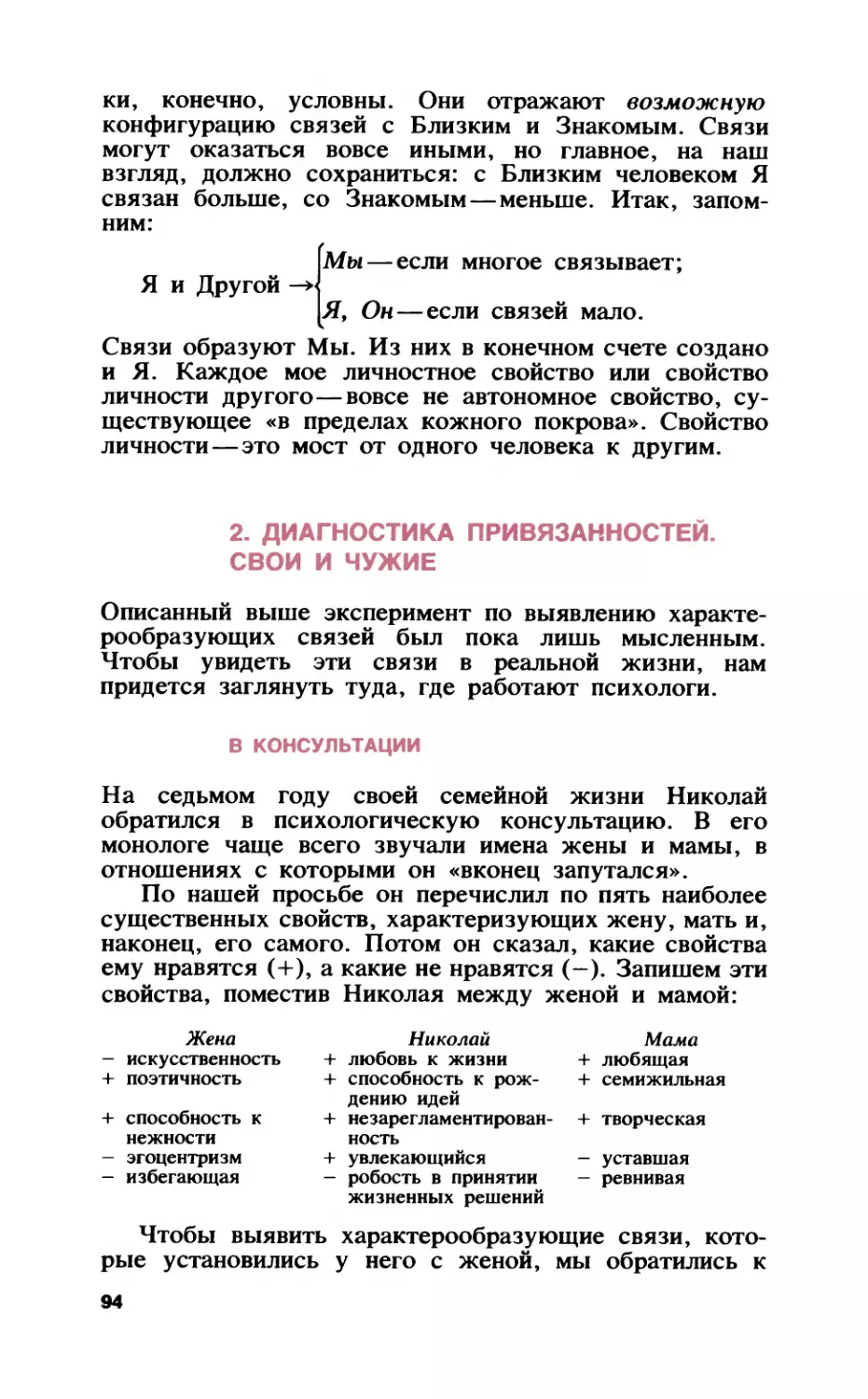

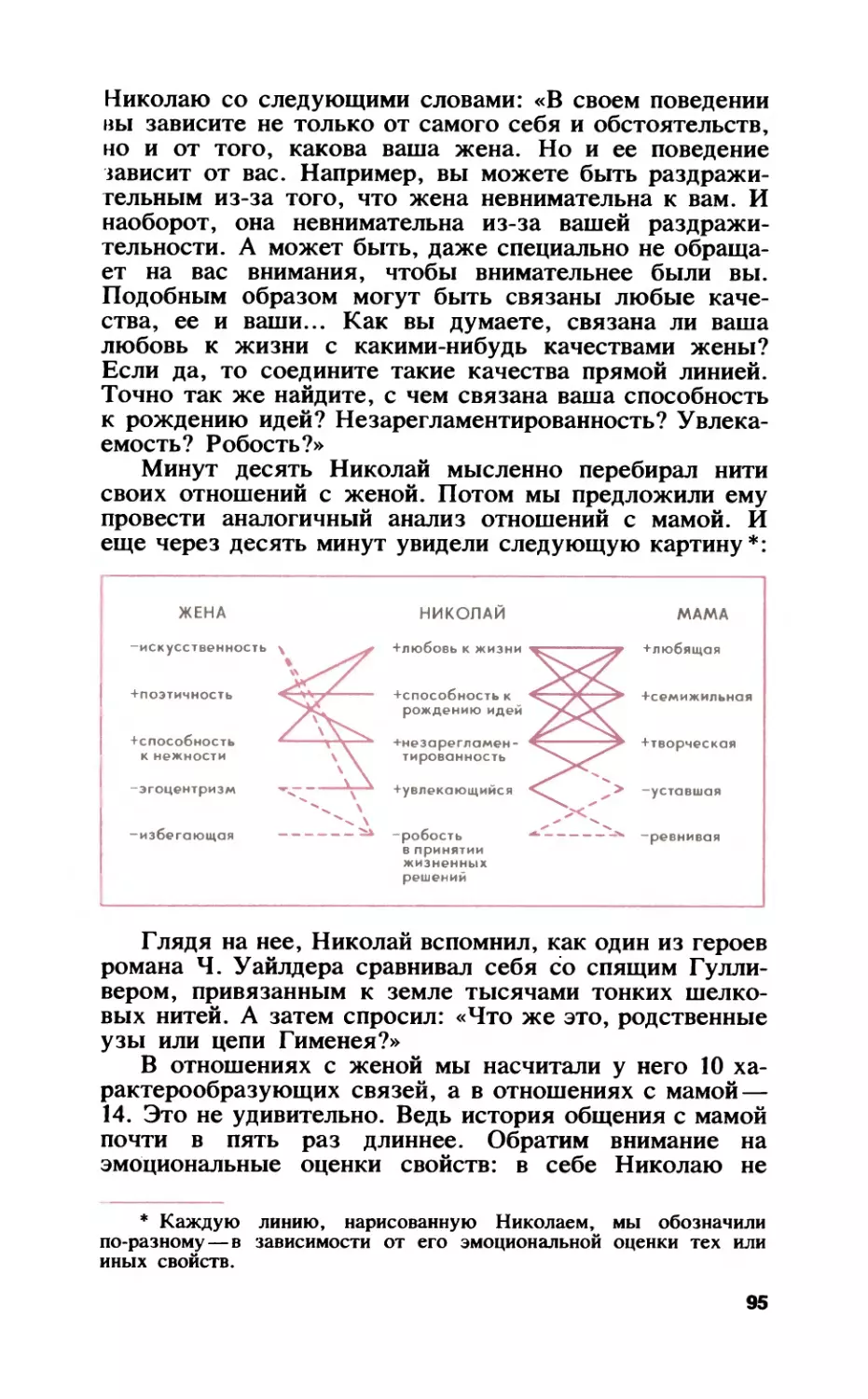

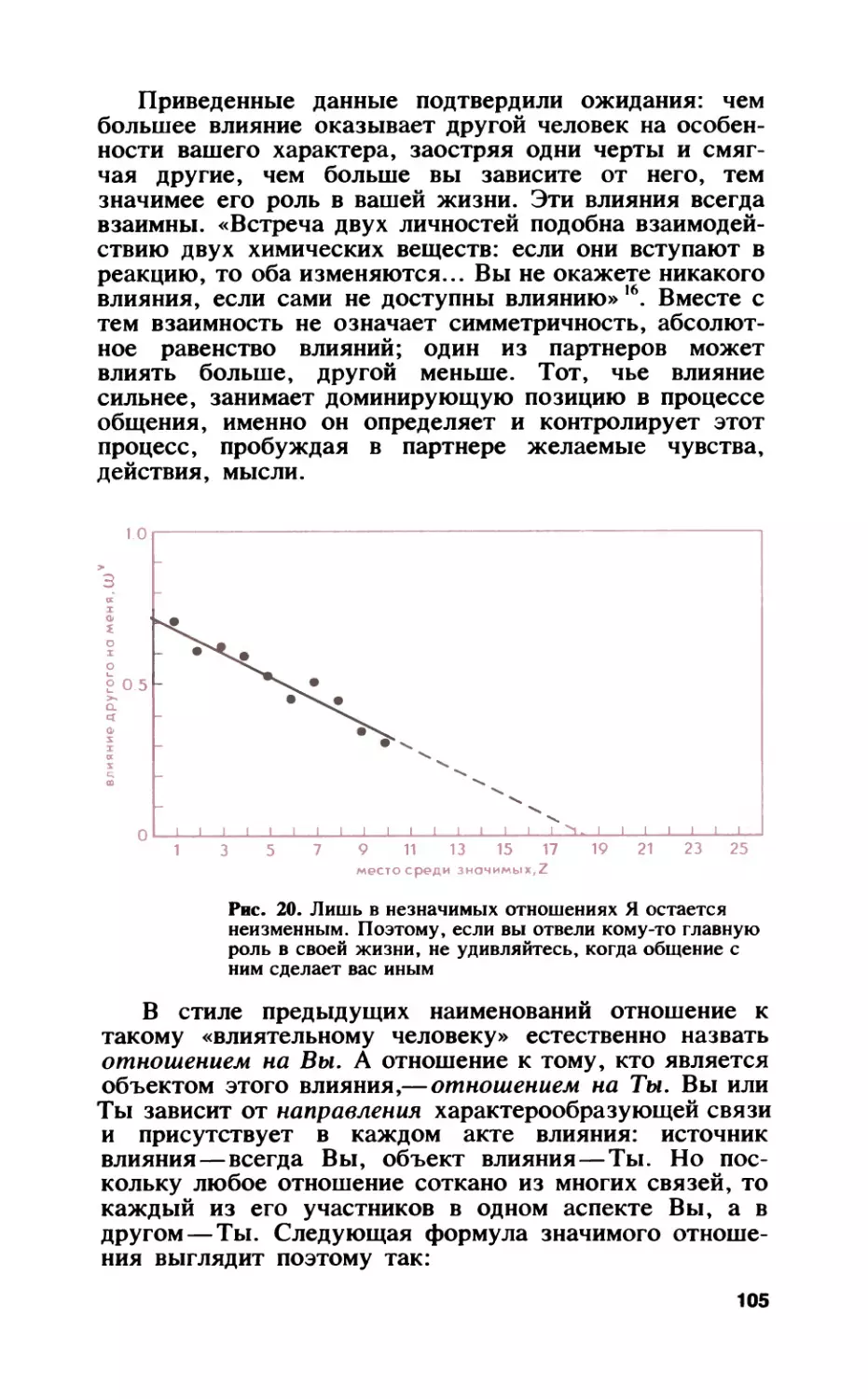

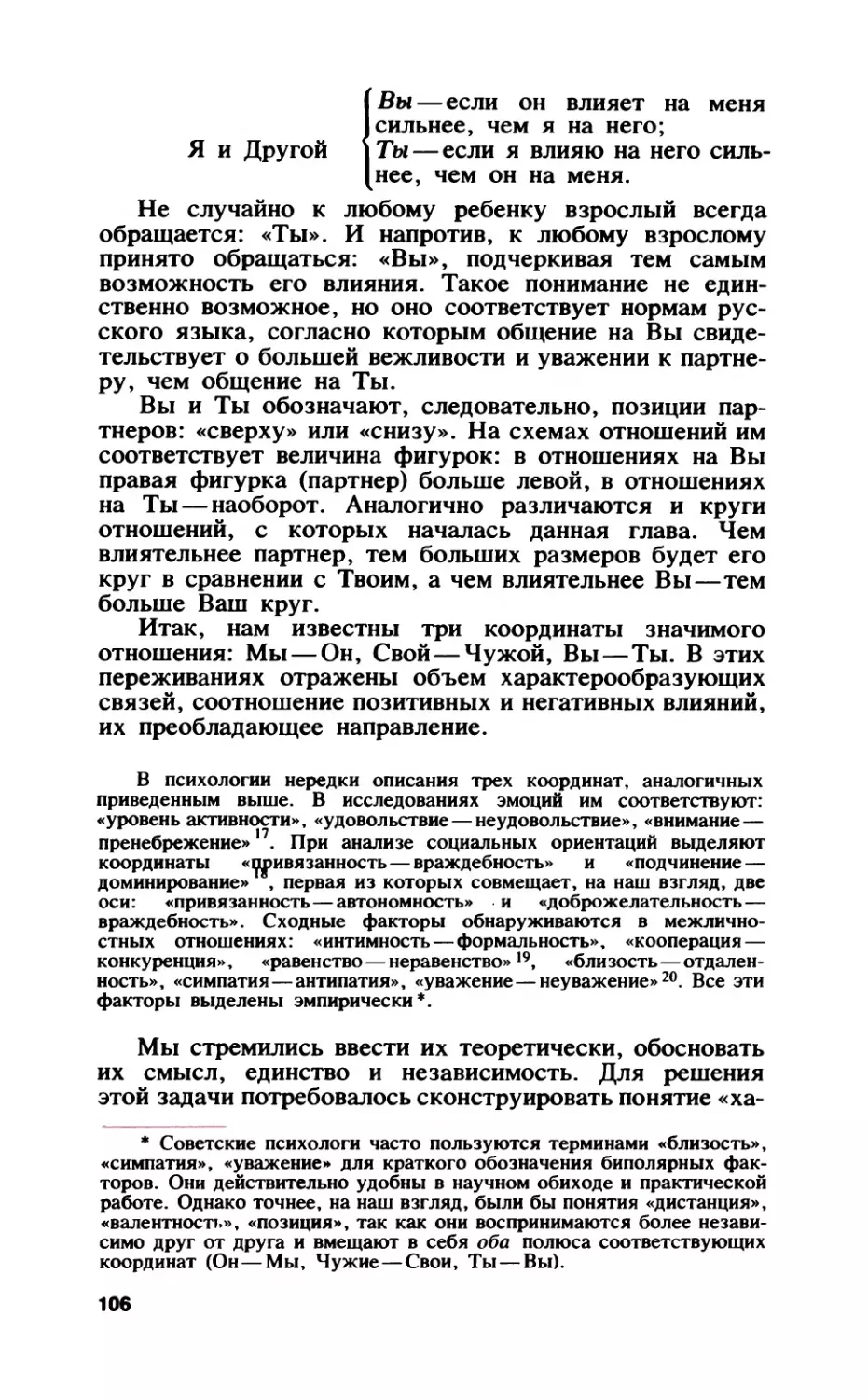

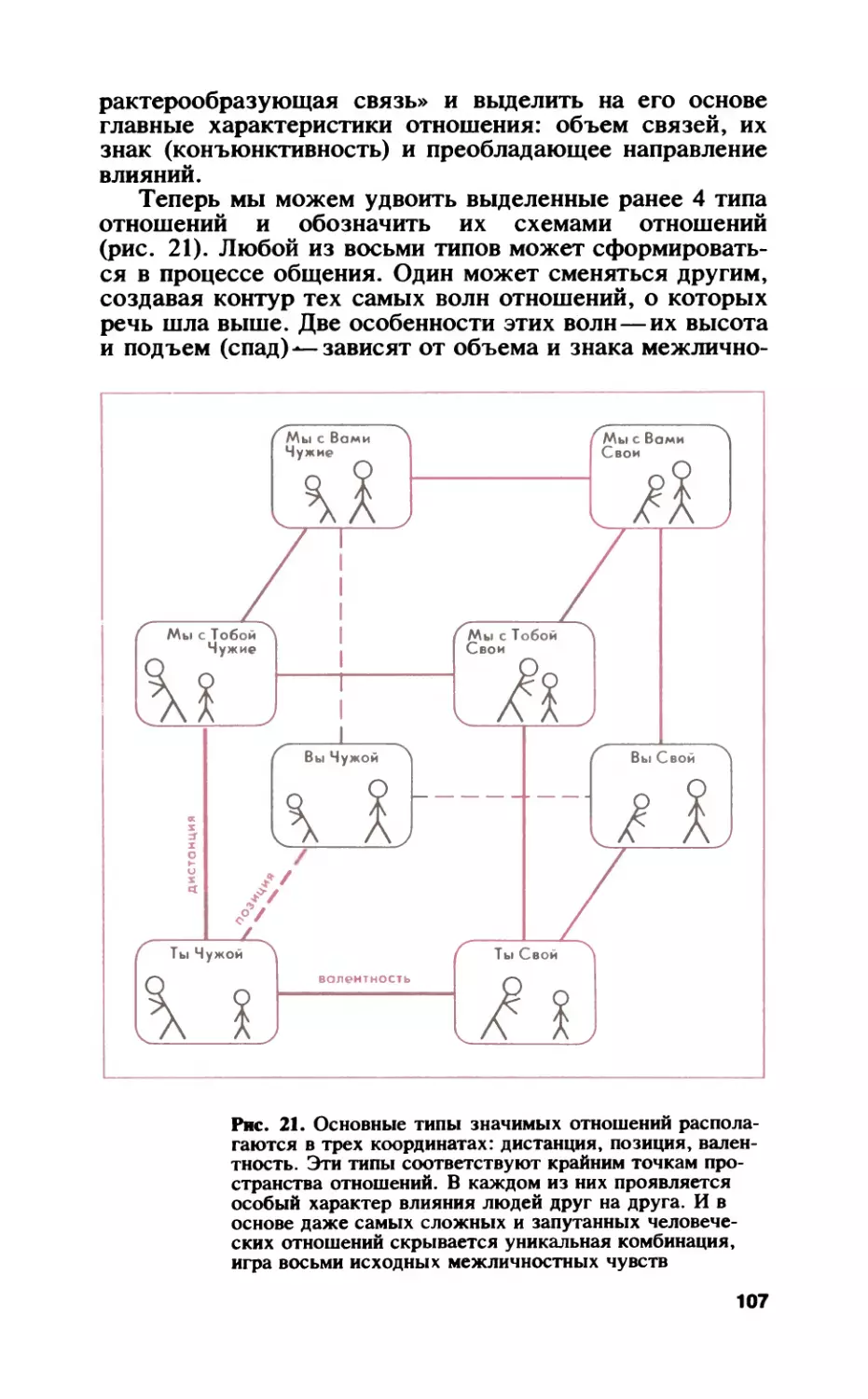

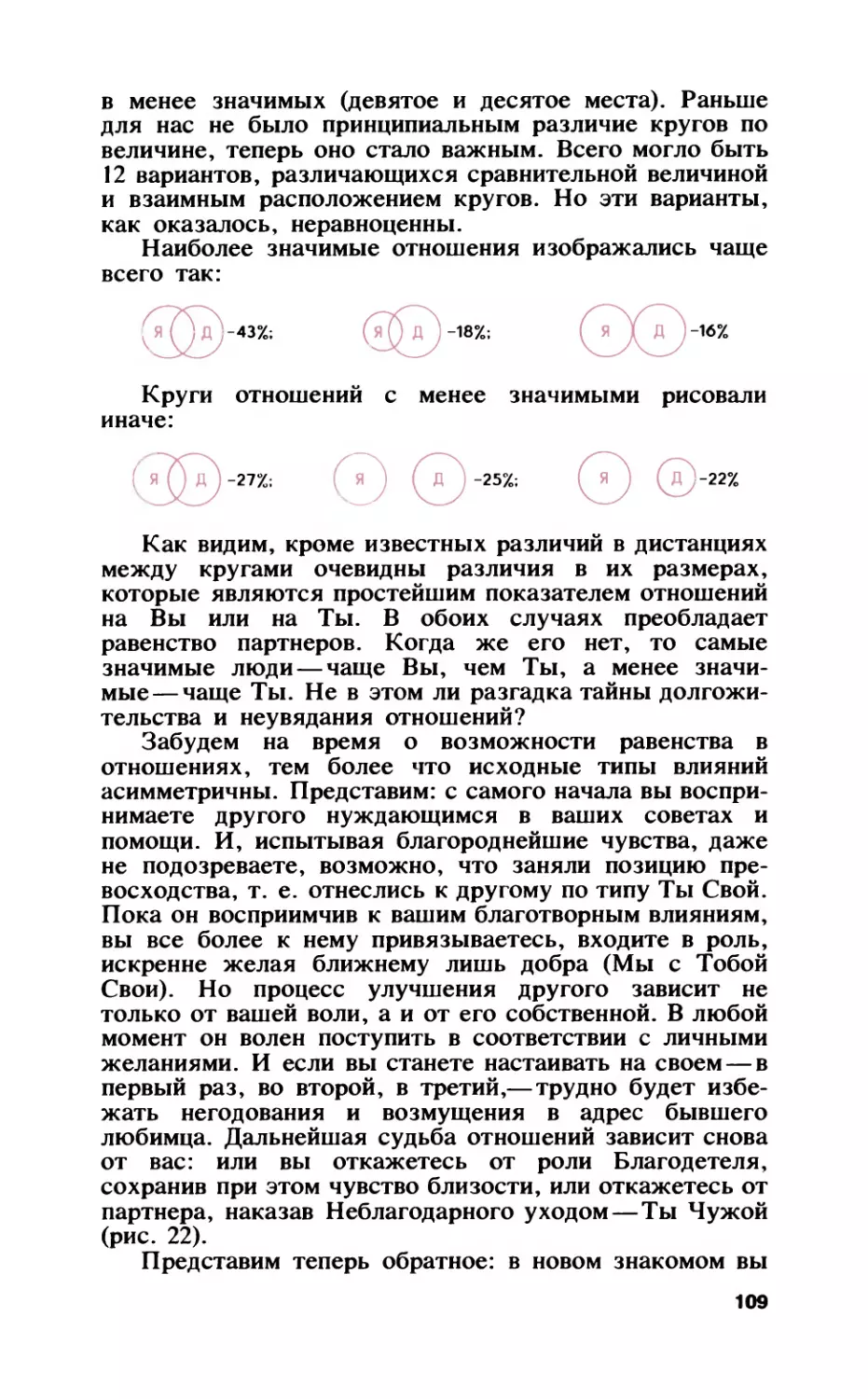

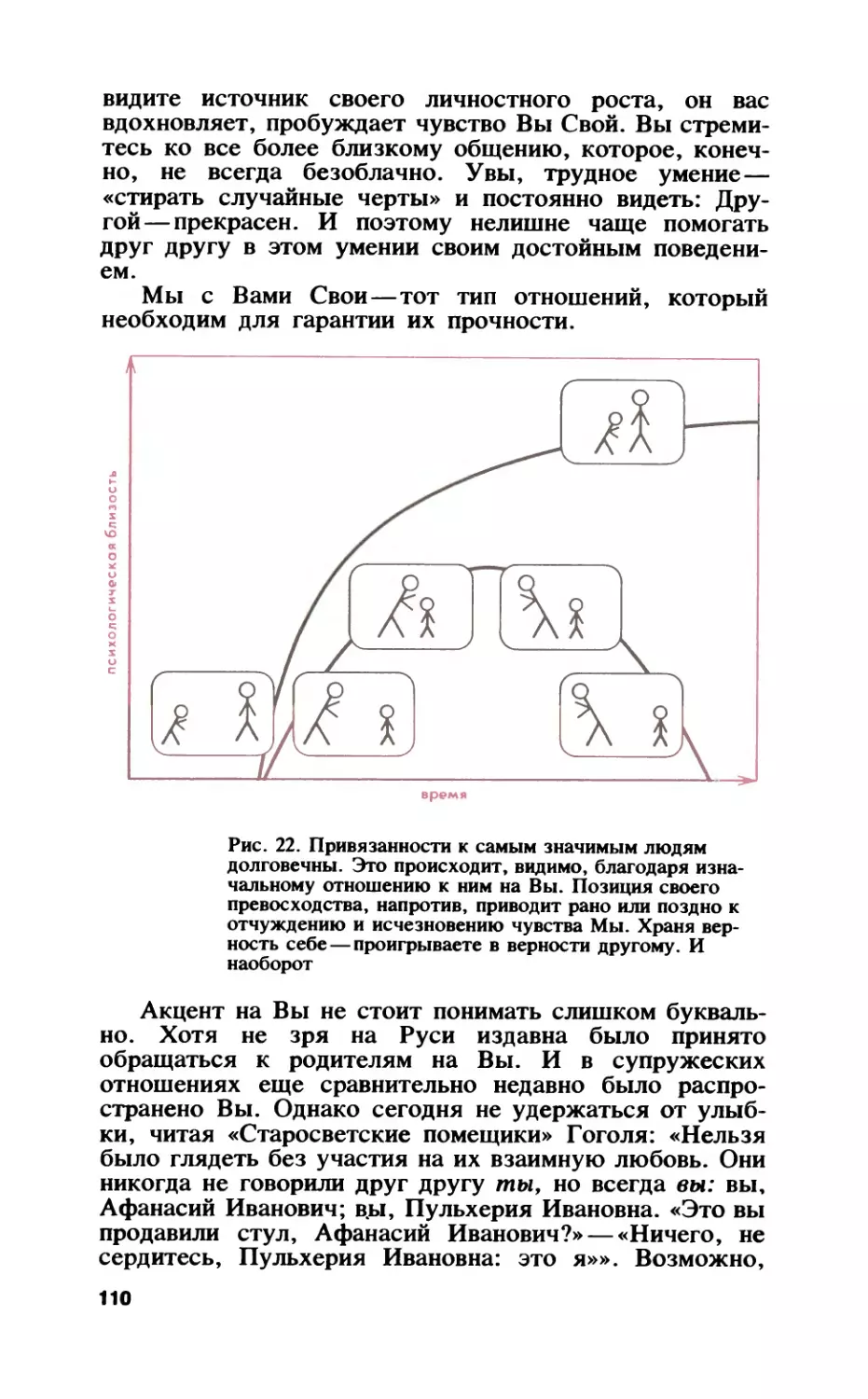

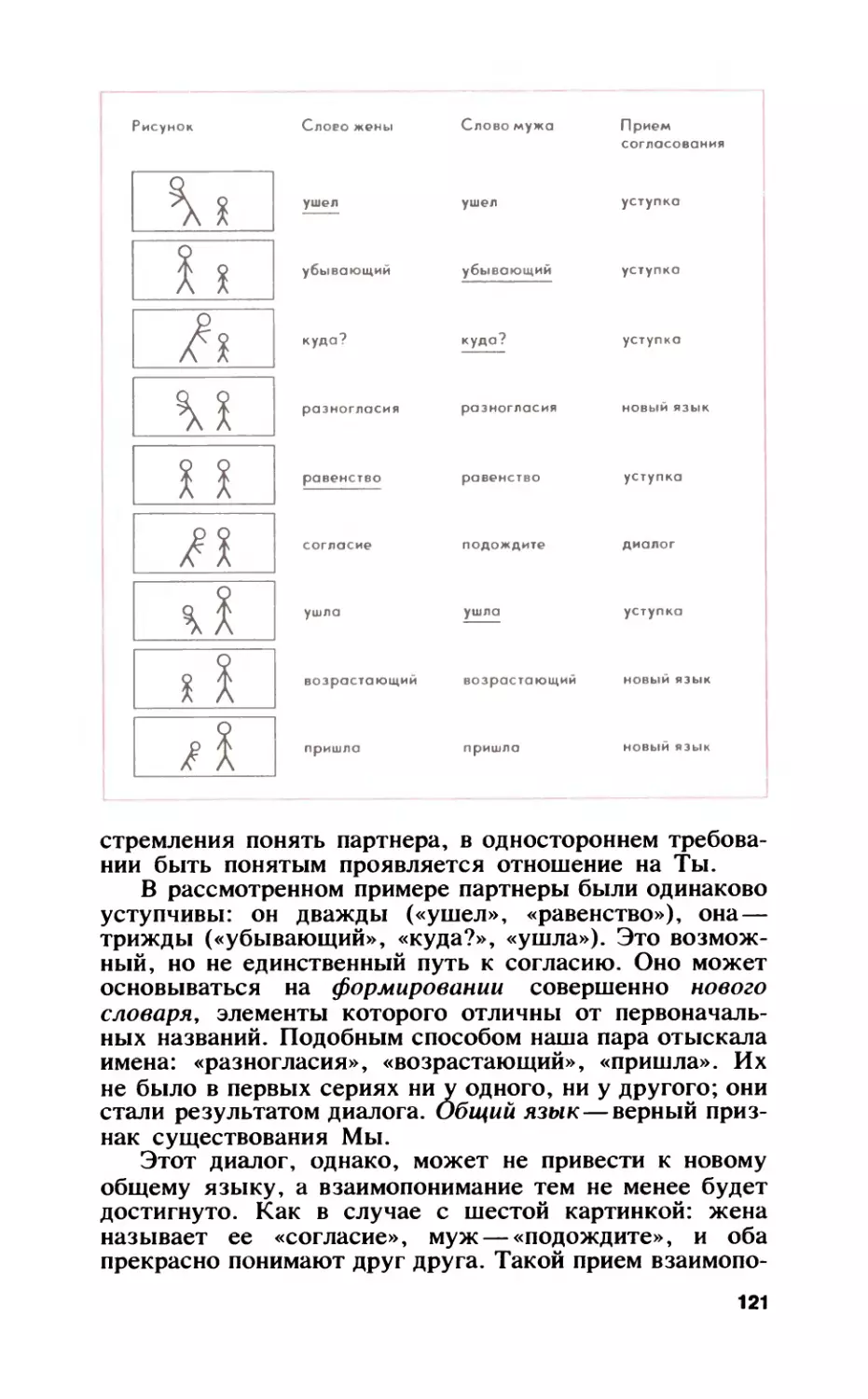

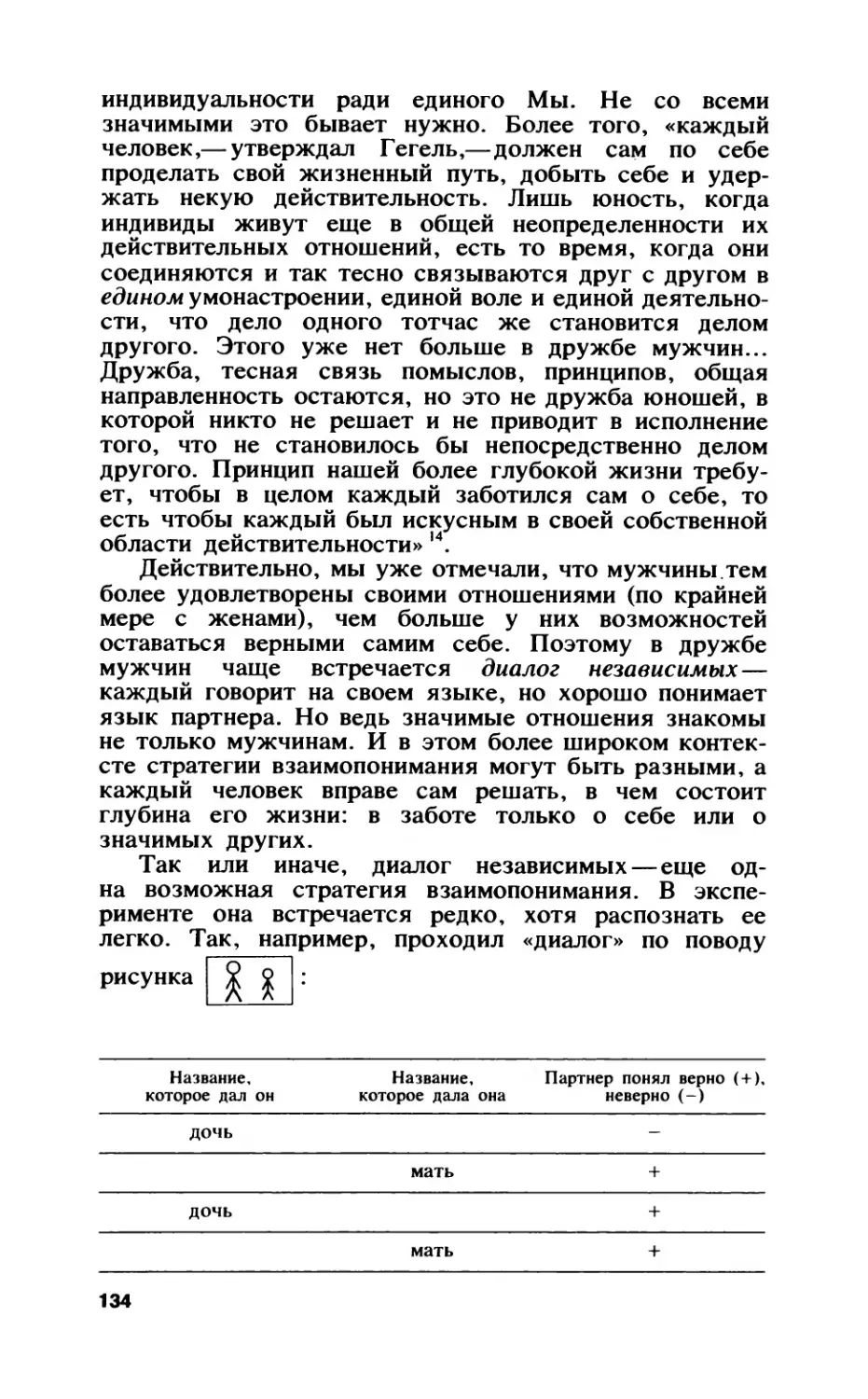

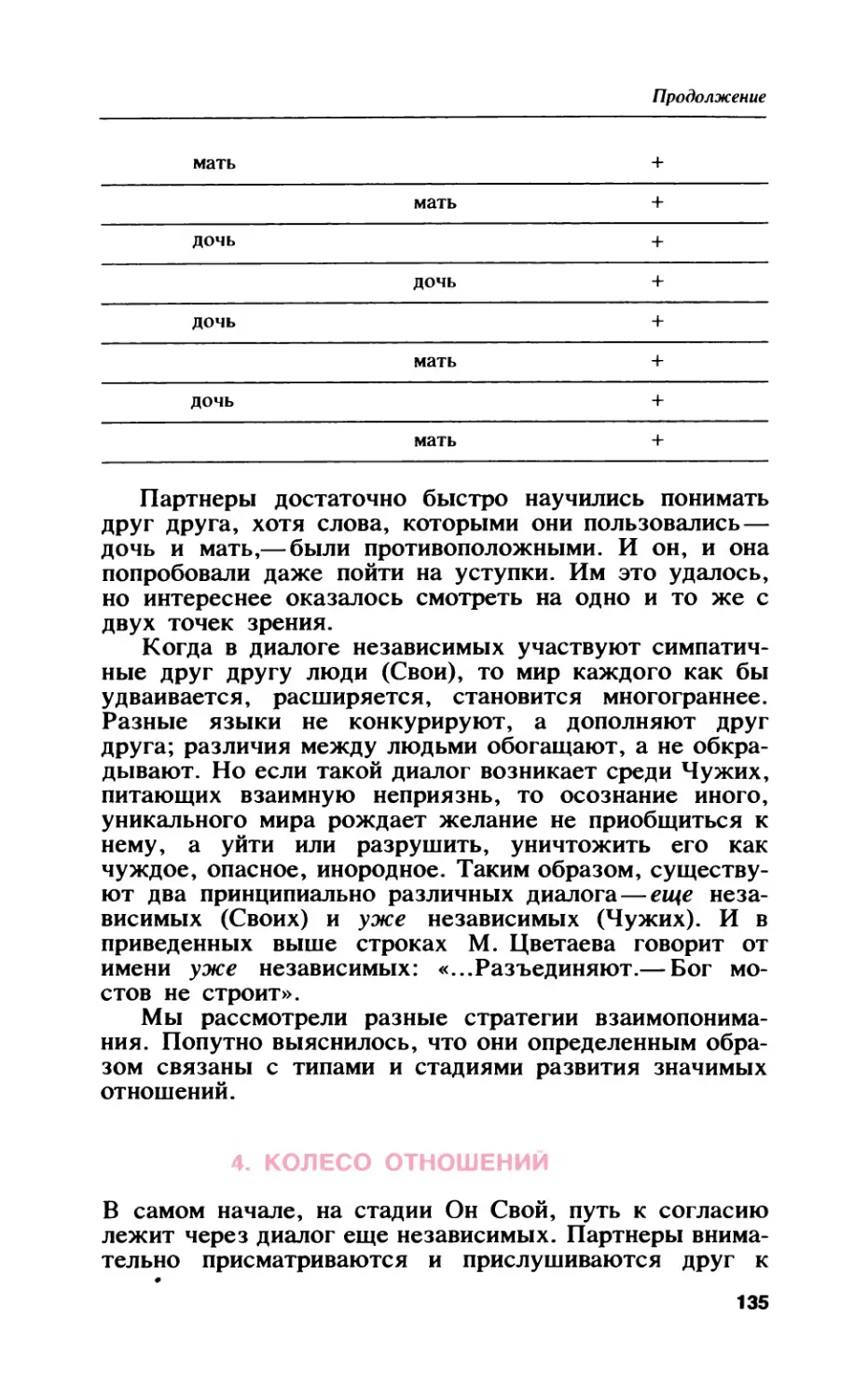

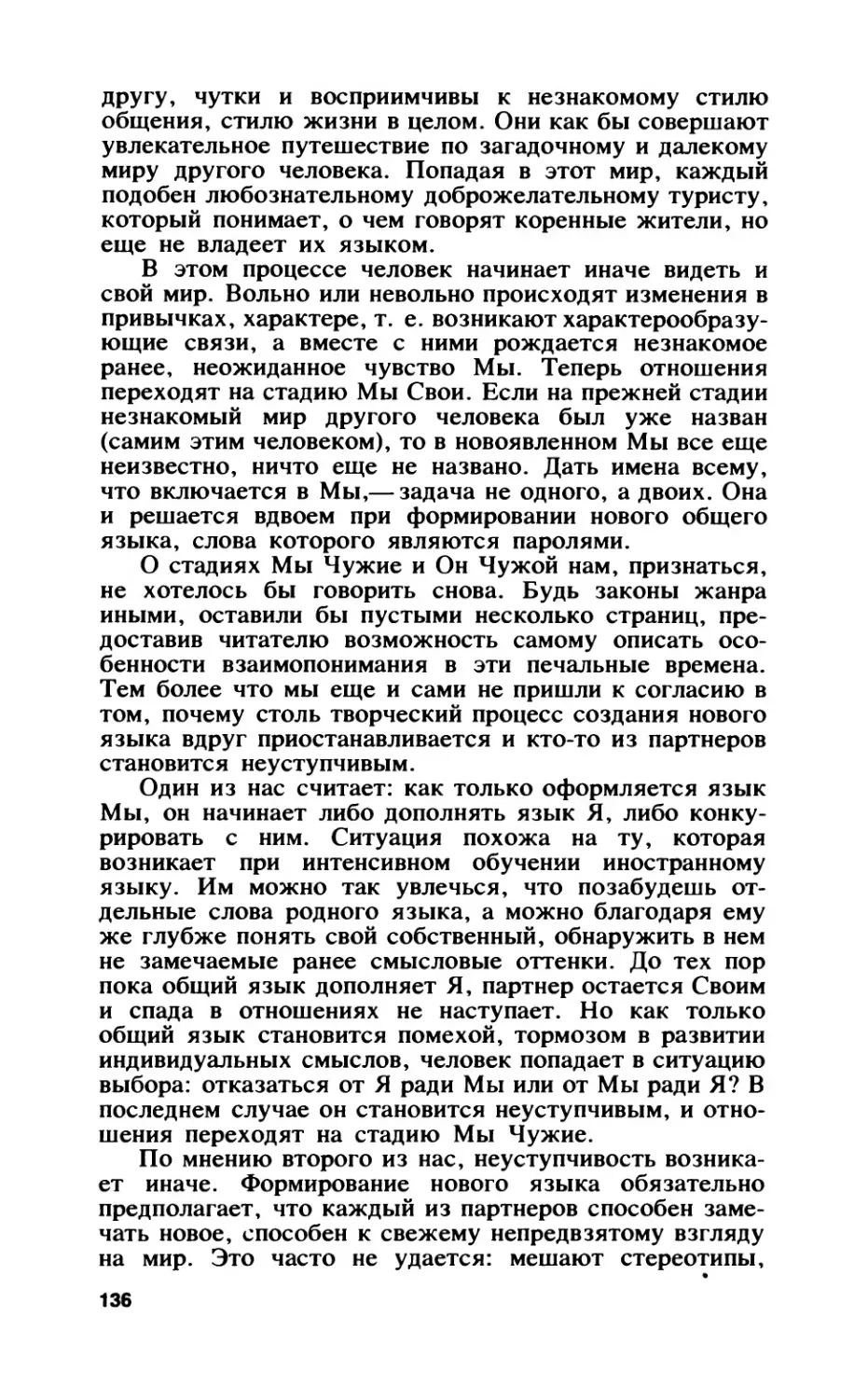

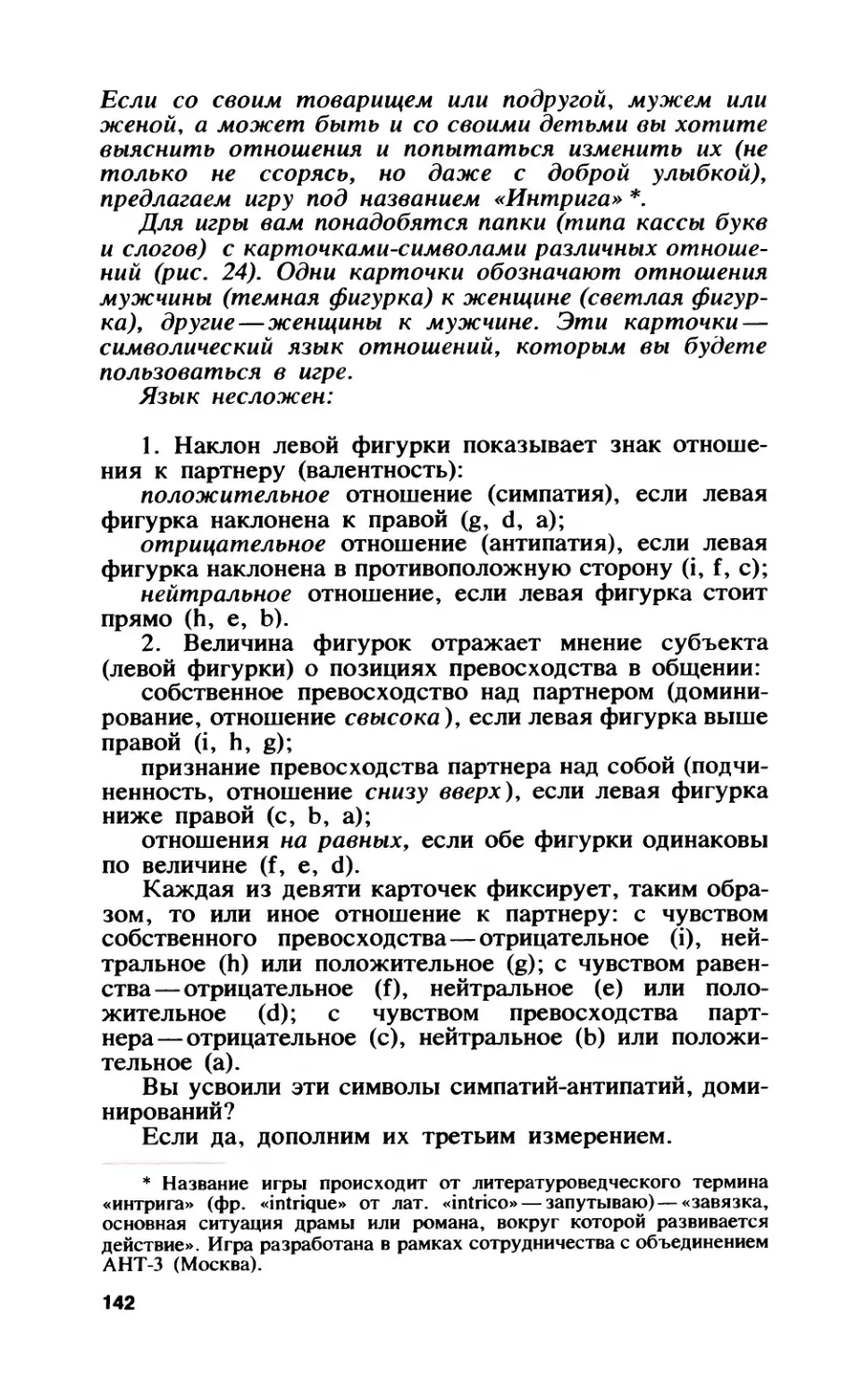

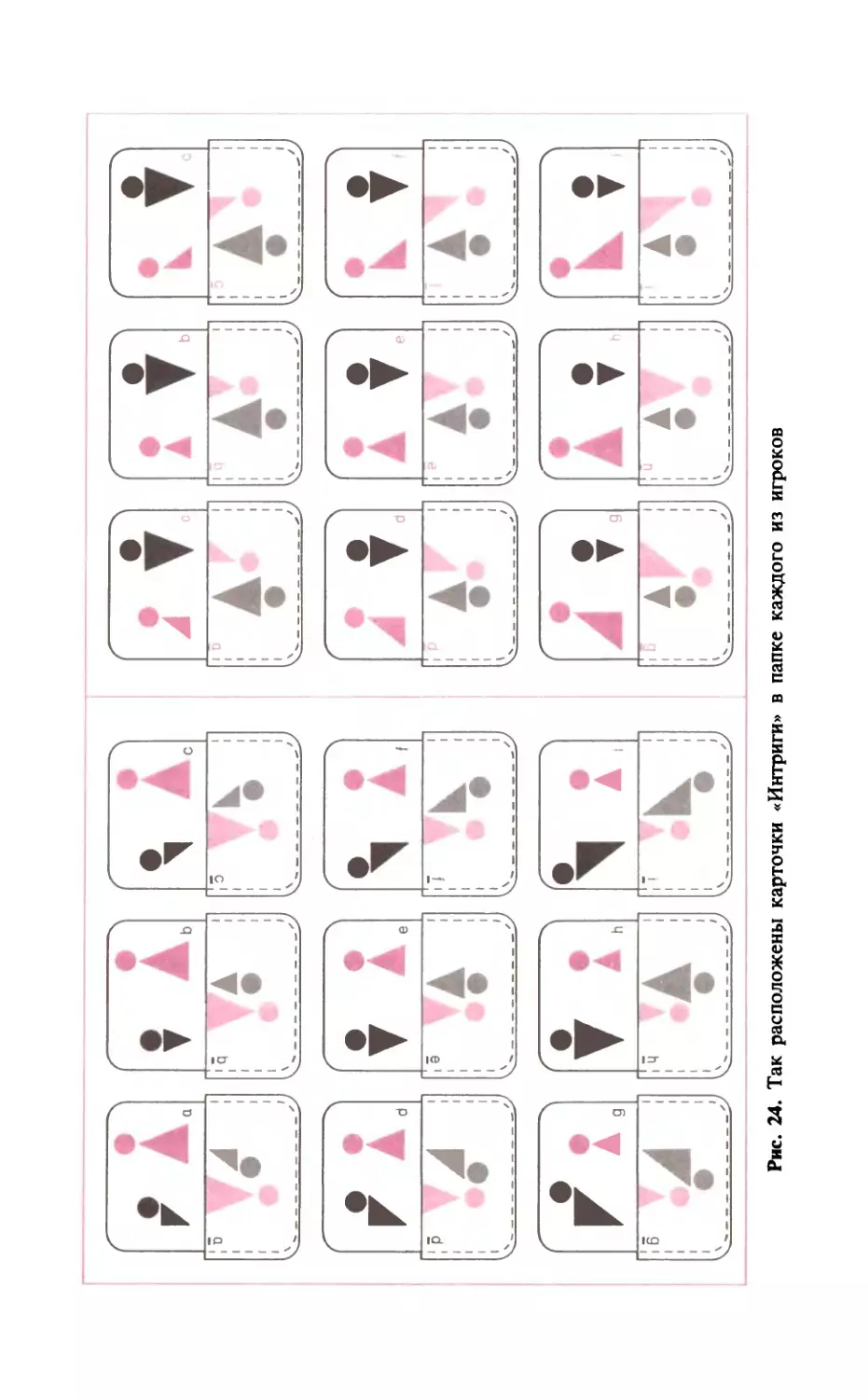

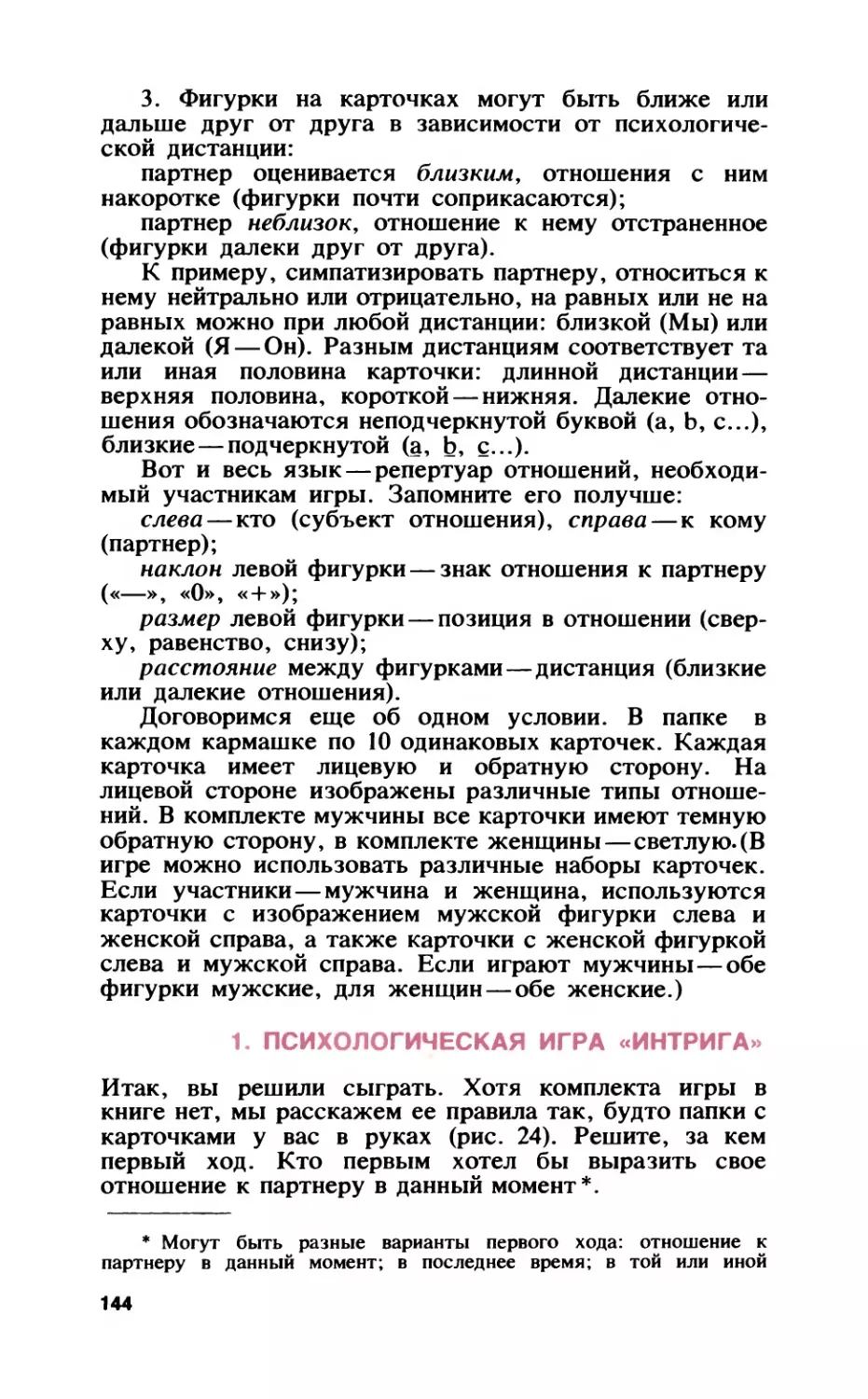

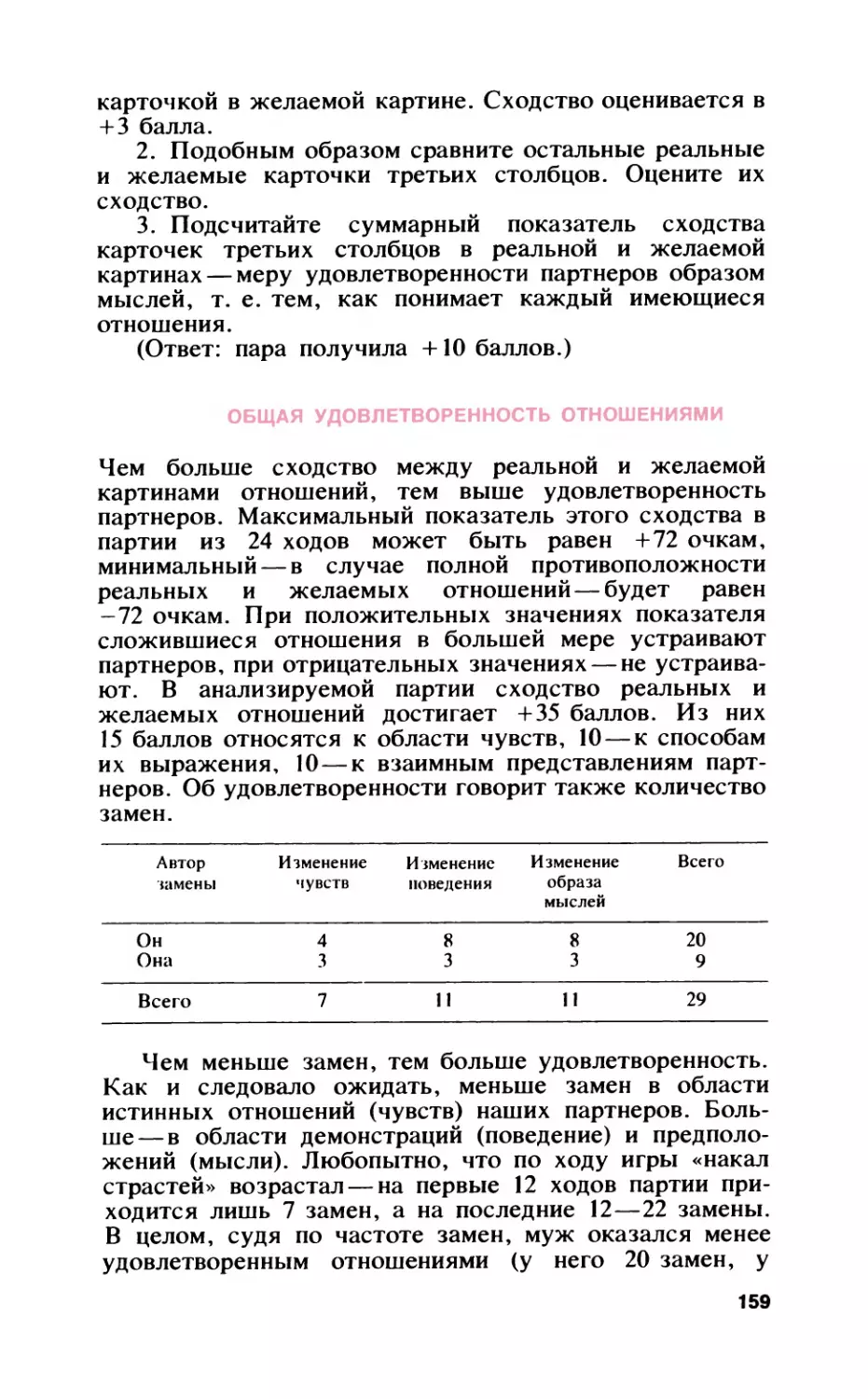

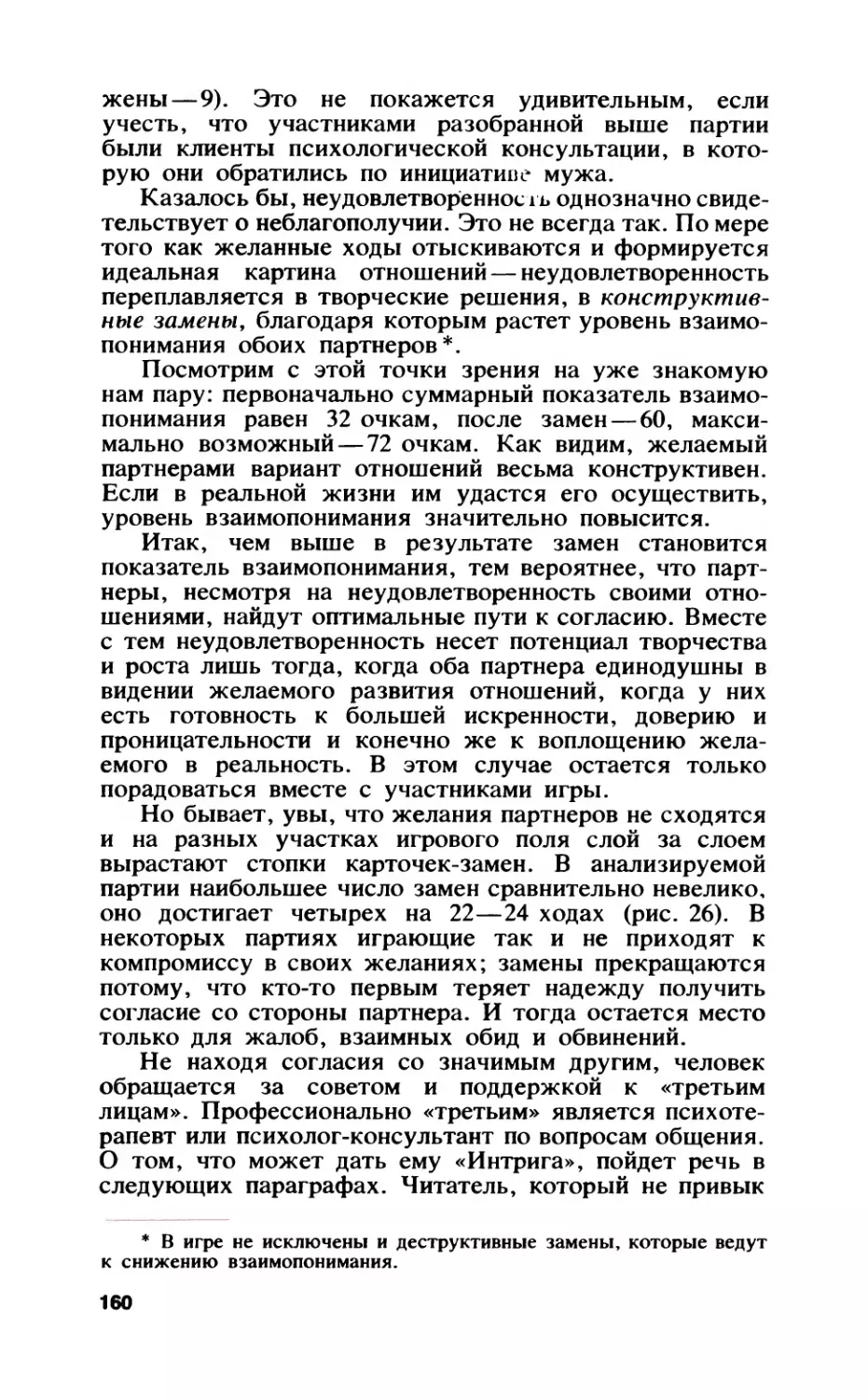

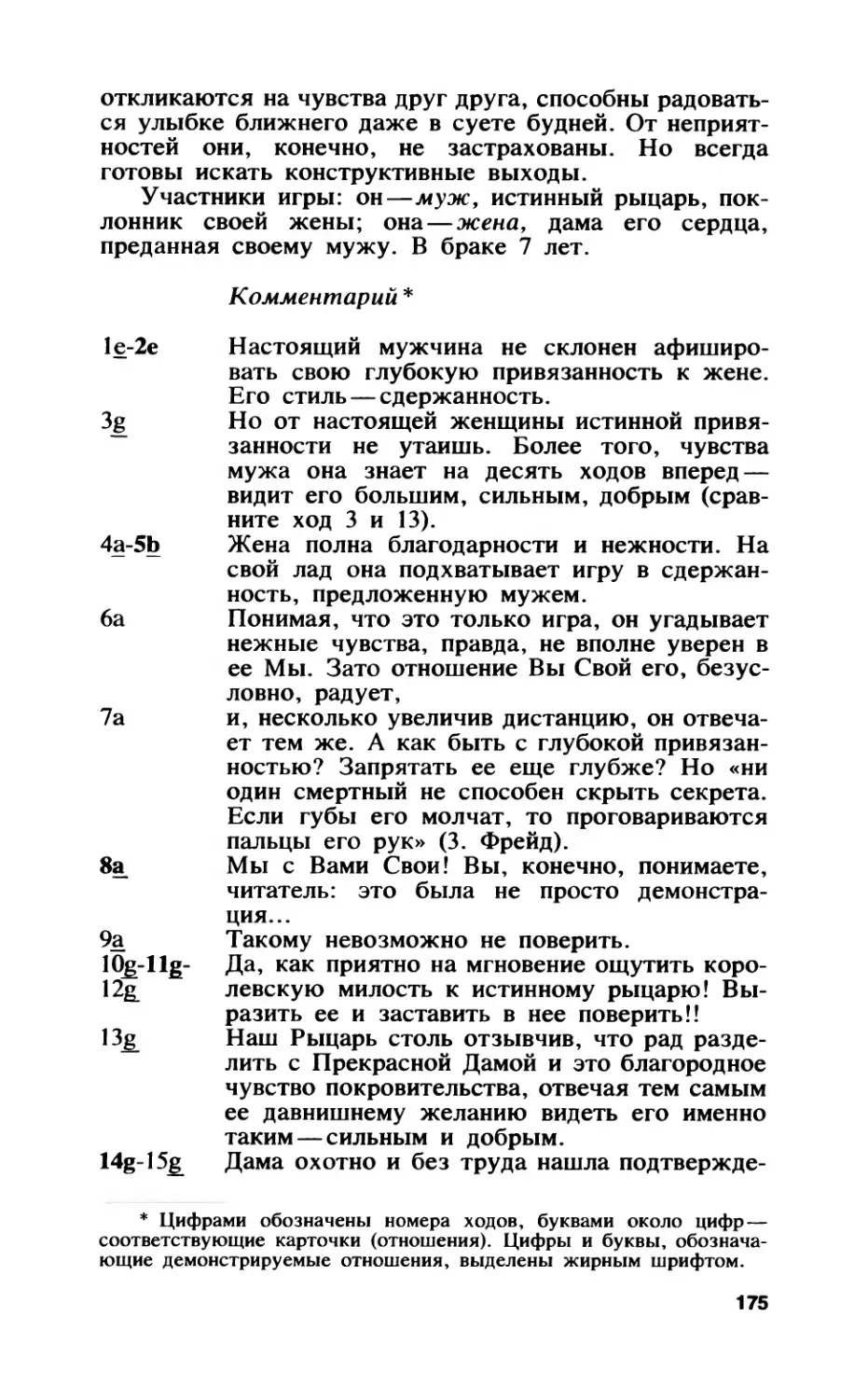

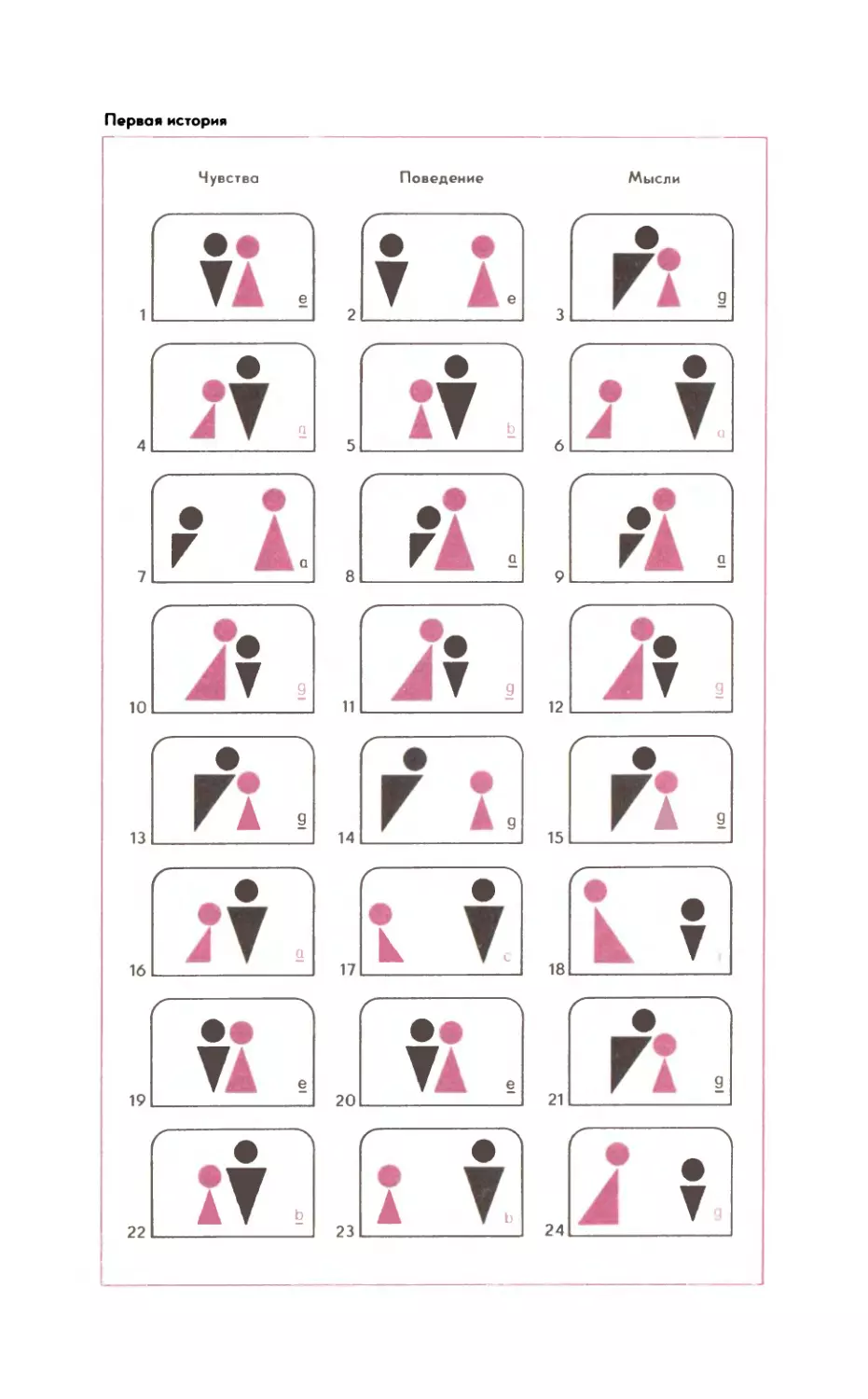

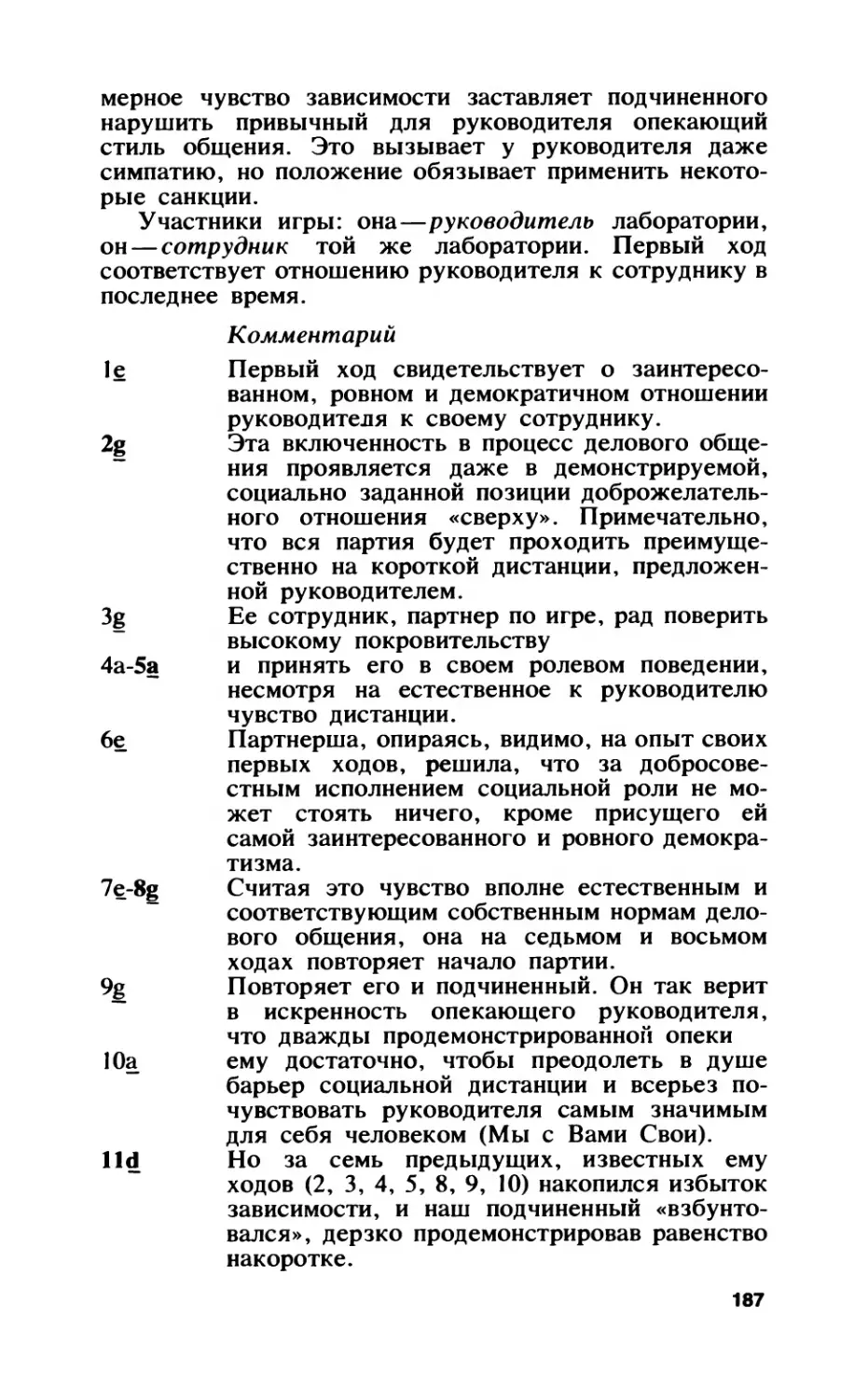

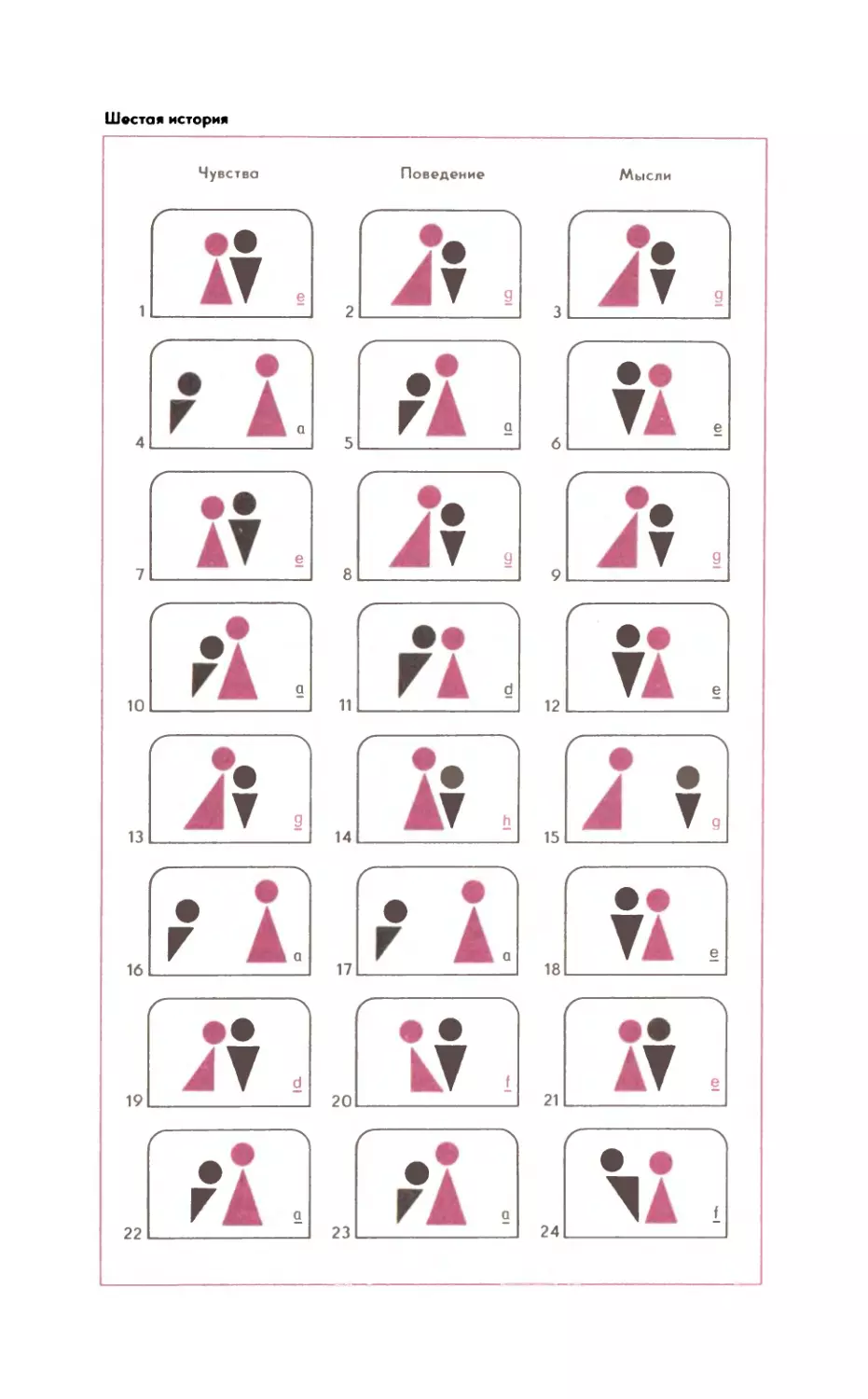

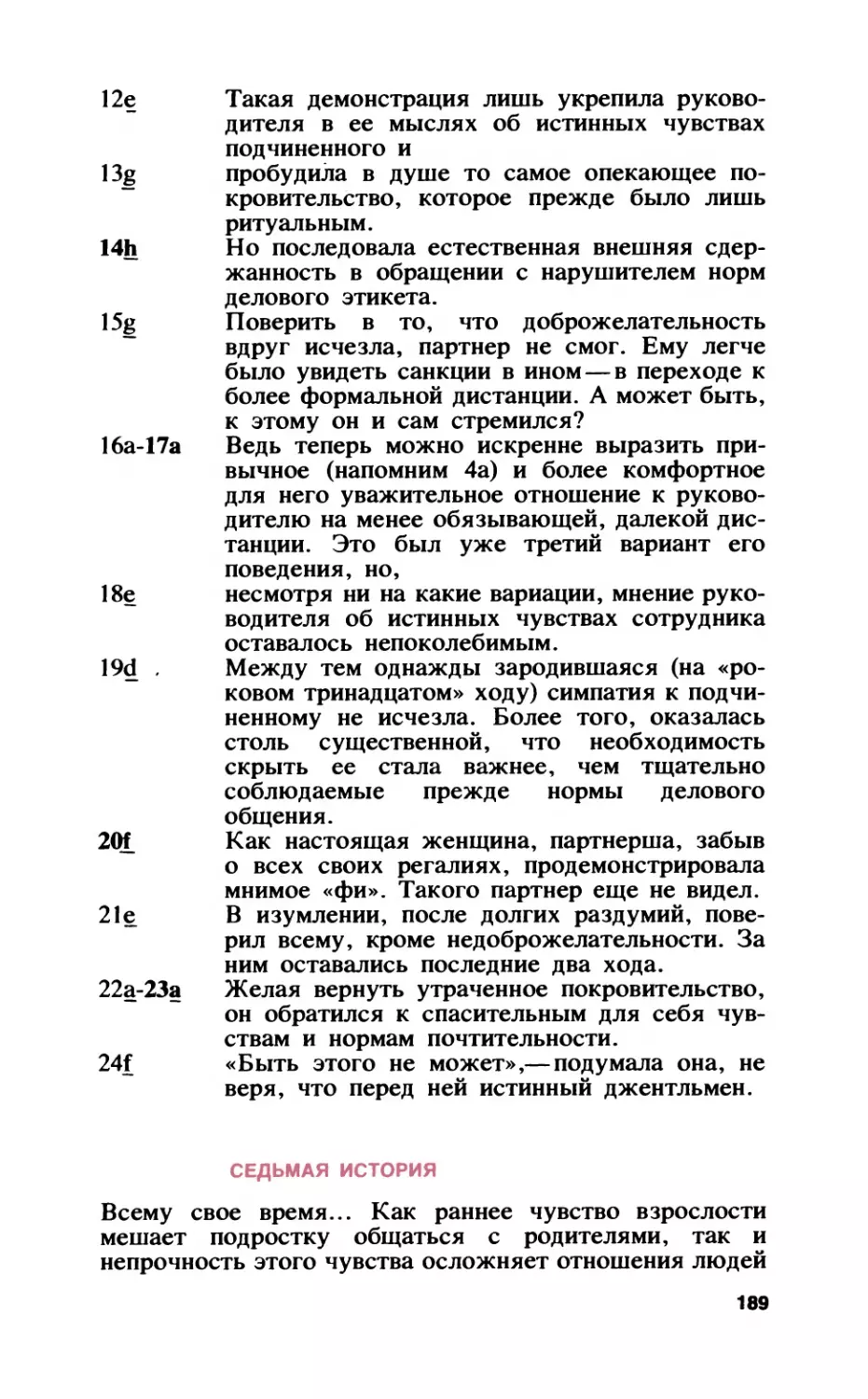

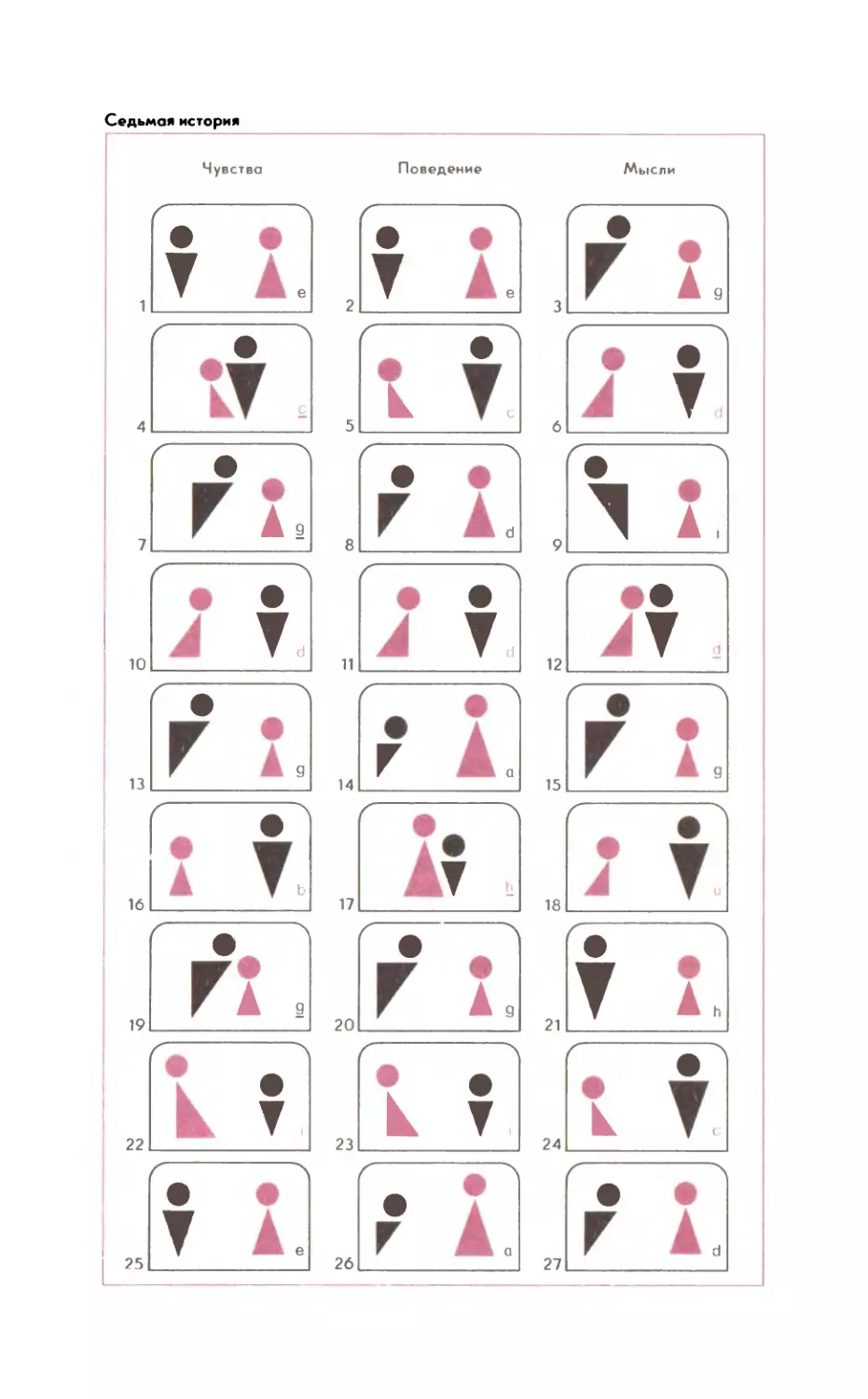

(0,37). Эта вероятность чуть выше (0,40) для тех, кто