Author: Немов Р.С.

Tags: психология словарь справочник социальная психология

ISBN: 5-305-00062-9

Year: 2003

Text

словарь-

справочник

Р.С. Немов

Психология

СЛОВАРЬ -

справочник

Р.С. Немов

Психология

В двух частях

Часть 2

Москва

""^ВЛАДОС

ПРЕСС

2003

Немов Р. С.

Н50 Психология: Словарь-справочник: В 2 ч. — М.: Изд-во

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. — Ч. 2. — 352 с.

ISBN 5-305-00062-9.

ISBN 5-305-00064-5(11).

Словарь-справочник содержит 1500 определений-терминов по

различным отраслям психологической науки: общей психологии,

психофизиологии, возрастной психологии, педагогической психо-

логии, социальной психологии, истории психологии. Кроме того

приводятся краткие сведения о 120 известных ученых-психологах.

Адресован студентам вузов, практикующим психологам и всем,

кто интересуется вопросами психологии.

ISBN 5-305-00062-9

ISBN 5-305-00064-5(11)

© Немов Р. С., 2003

© «Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС», 2003

© Серийное оформление обложки.

«Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС», 2003

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВНИК.............................. 5

СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК.................. 61

ПЕРСОНАЛИИ..........................337

©да©®м1ж

Словник

Часть 1

АБСОЛЮТНЫЙ ВЕРХНИЙ ПОРОГ ОЩУЩЕНИЯ — см. Абсо-

лютный порог ощущения, Абсолютный нижний порог ощущения.

АБСОЛЮТНЫЙ НИЖНИЙ ПОРОГ ОЩУЩЕНИЯ — см. Абсо-

лютный порог ощущения, Абсолютный верхний порог ощущения.

АБСОЛЮТНЫЙ ПОРОГ ОЩУЩЕНИЯ — см. Абсолютный ни-

жний порог ощущения. Абсолютный верхний порог ощущения.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО НАВЫКА (ФИЗИОЛО-

ГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПО Н. А. БЕРНШТЕЙНУ) — см. Навык

двигательный.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ — см. Авто-

матизация двигательного навыка (физиологический аспект по

Н.А. Бернштейну), Автоматизмы, Навык, Умение.

АВТОРИТАРНОСТЬ — см. Личность авторитарная.

АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ ЛИДЕРСТВА — см. Лидерства стиль

авторитарный?

АВТОРИТЕТ

АГТЛЮТИНИРОВАННОСТЬ — см. Речь внутренняя.

АГРЕССИВНОСТИ МОТИВАЦИЯ — см. Агрессивности теория.

Мотивация, Фрустрация.

АГРЕССИВНОСТИ ТЕОРИЯ - см. Агрессивности мотивация, Аг-

рессивность, Фрустрация.

АГРЕССИВНОСТЬ — см. Агрессия.

АГРЕССИЯ — см. Агрессивность.

АГРЕССИЯ ТРАНСАКТНАЯ — см. Агрессивность.

АДАПТАЦИЯ — см. Адаптация сенсорная, Адаптация социальная.

АДАПТАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

АДАПТАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ (В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ)

АДАПТАЦИЯ СЕНСОРНАЯ

АККОМОДАЦИЯ — см. Восприятие зрительное.

АКМЕ — см. Акмеология.

АКМЕОЛОГИЯ — см. Акме.

АКТИВАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ — см. Джемса—Ланге

теория эмоций, Кеннона—Барда теория эмоций.

АКТИВНОСТЬ — см. Действие, Деятельность, Поведение, Ре-

акция.

6

Словник

АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПСИХИЧЕСКОГО (ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКОГО) ОТРАЖЕНИЯ

АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА — см. Кризис возрастной, Не-

вроз, Психоз, Характер.

АКЦЕНТУАЦИЯ см. Черта характера.

АКЦЕНТУИРОВАННАЯ ЛИЧНОСТЬ — см. Акцентуации ха-

рактера.

АКЦЕНТУИРОВАННЫЕ (АКЦЕНТИРОВАННЫЕ) ЧЕРТЫ ХА-

РАКТЕРА — см. Акцентуации характера.

АКЦЕПТОР ДЕЙСТВИЯ — см. Функциональная система.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Астрология, Гештальт-

терапия, Мистицизм, Нейролингвистическое программирование, Ок-

культизм, Парапсихология, Психосинтез, Суфизм, Телекинез, Теле-

патия, Телесная терапия, Теософия, Экстрасенсорика, Ясновидение.

АЛЬТРУИЗМ — см. Потребности социальные, Социальное поведение.

АМНЕЗИИ — см. Память.

АМНЕЗИЯ АНТЕРОГРАДНАЯ - см. Амнезии.

АМНЕЗИЯ РЕТРОГРАДНАЯ — см. Амнезии.

АНАЛИЗАТОР — см. Афферентные нервные пути, Рецептор,

Эффектор, Эфферентные нервные пути.

АНАЛИЗАТОР ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ

АНАЛИЗАТОР ВКУСОВОЙ — см. Ощущения (виды).

АНАЛИЗАТОР ЗРИТЕЛЬНЫЙ — см. Зрительное восприятие,

Образ, Рецептор.

АНАЛИЗАТОР КОЖНЫЙ — см. Ощущения (виды).

АНАЛИЗАТОР МЫШЕЧНЫЙ — см. Ощущения (виды).

АНАЛИЗАТОР ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ — см. Ощущения (виды).

АНАЛИЗАТОР ОСЯЗАТЕЛЬНЫЙ — см. Ощущения (виды).

АНАЛИЗАТОР РАВНОВЕСИЯ — см. Ощущения (виды).

АНАЛИЗАТОР СЛУХОВОЙ — см. Ощущения (виды.).

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (ЛИЧНОСТИ) К. ЮНГА — см.

Архетип, Коллективное бессознательное, Личное бессознательное.

АНАЛОГ — см. Аналогия.

АНАЛОГИЯ — см. Аналог.

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ПАМЯТИ ЧЕЛО-

ВЕКА — см. Память.

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ МОТИВАЦИИ —

см. Мотивация.

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ЭМОЦИЙ — см.

Эмоции.

АНИМА — см. Анимизм, Душа, Психика.

АНИМИЗМ — см. Анима.

7

Словник

АНТИЛОКАЛИЗАЦИОНИЗМ — см. Локализационизм.

АНТИСЕМИТИЗМ — см. Национализм, Фашизм.

АНТИЦИПАЦИЯ — см. Акцептор действия.

АНТРОПОМОРФИЗМ — см. Аналогия, Зоопсихология, Психоло-

гия сравнительная. Аналогия.

АППЕРЦЕПЦИЯ — см. Воля, Монадология, Мотивация, Сознание.

АРХЕТИП — см. Аналитическая психология (личности) К. Юнга,

Коллективное бессознательное, Комплекс.

АССИМИЛЯЦИЯ — см. Интеллекта теория Ж. Пиаже.

АССОЦИАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология ассоциа-

тивная.

АССОЦИАЦИЯ

АССОЦИАЦИОНИЗМ (АССОЦИАНИЗМ) — см. Ассоциация, Пси-

хология ассоциативная.

АСТЕНИК (АСТЕНИЧЕСКИЙ ТИП ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ) — см.

Атлетик (атлетический тип телосложения), Интроверсия,

Пикник (пикнический тип телосложения).

АСТЕНИЧЕСКИЕ ЭМОЦИИ

АСТРОЛОГИЯ — см. Альтернативная психология.

АТАВИЗМ

АТЛЕТИК (АТЛЕТИЧЕСКИЙ ТИП ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ) — см.

Астеник (астенический тип телосложения), Пикник (пикниче-

ский тип телосложения).

АТОМИЗМ — см. Ассоциационизм, Ассоциация, Душа.

АТРИБУЦИЯ КАУЗАЛЬНАЯ — см. Каузальная атрибуция.

АУТИЗМ — см. Аутистическое мышление.

АУТИСТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ — см. Аутизм.

АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА (АУТОТРЕНИНГ)

АФАЗИИ см. Афазия атаксическаяАфазия аудиторная, Афазия

двигательная, Афазия оптическая, Афазия синтаксическая

АФАЗИЯ АТАКСИЧЕСКАЯ

АФАЗИЯ АУДИТОРНАЯ

АФАЗИЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ

АФАЗИЯ ОПТИЧЕСКАЯ

АФАЗИЯ СИНТАКСИЧЕСКАЯ

АФФЕКТ — см. Эмоции (виды).

АФФЕКТ НЕАДЕКВАТНОСТИ — см. Комплекс неполноценнос-

ти, Фрустрация.

АФФЕРЕНТНЫЕ НЕРВНЫЕ ПУ ТИ — см. Эфферентные нервные пути.

АФФЕРЕНТНЫЙ — см. Эфферентный.

АФФИЛИАЦИЯ — см. Потребности социальные, Потребность

власти, Потребность достижения успехов.

8

Словник

БАЗИСНЫЙ (БАЗАЛЬНЫЙ) — см. Черты личности базисные.

БАРЬЕР ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ — см. Аффект неадекватности,

Комплекс неполноценности.

БЕСПОМОЩНОСТЬ (БЕСПОМОЩНОЕ ПОВЕДЕНИЕ) — см. Мо-

тив (потребность) достижения успехов, Мотив (потребность)

избежания неудачи), Самооценка, Социальное поведение, Тревож-

ность, Уровень притязании.

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ — см. Сознание.

БИОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЗАКОН — см. Онтогенез, Филогенез.

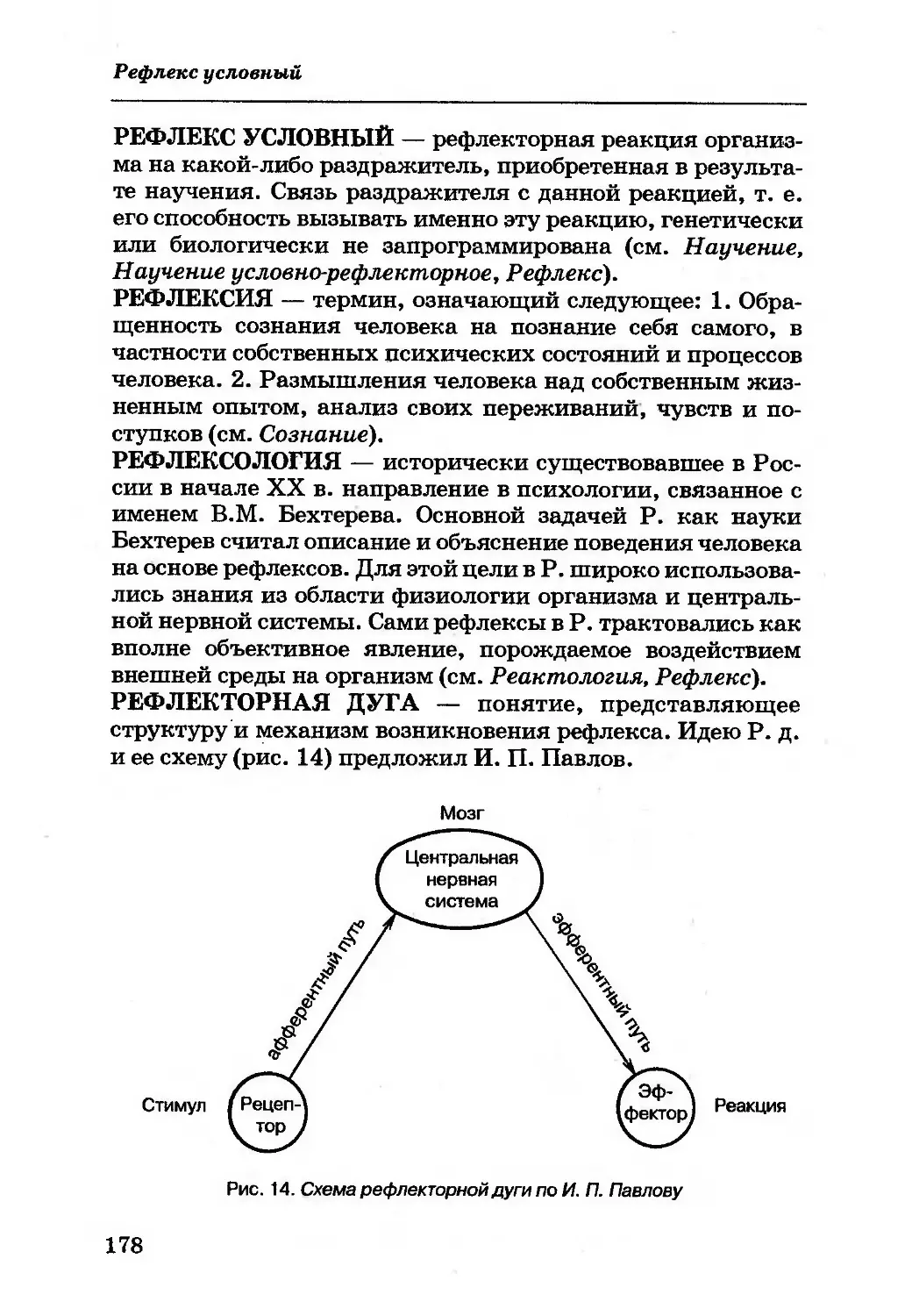

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПСИХИКИ И ПОВЕ-

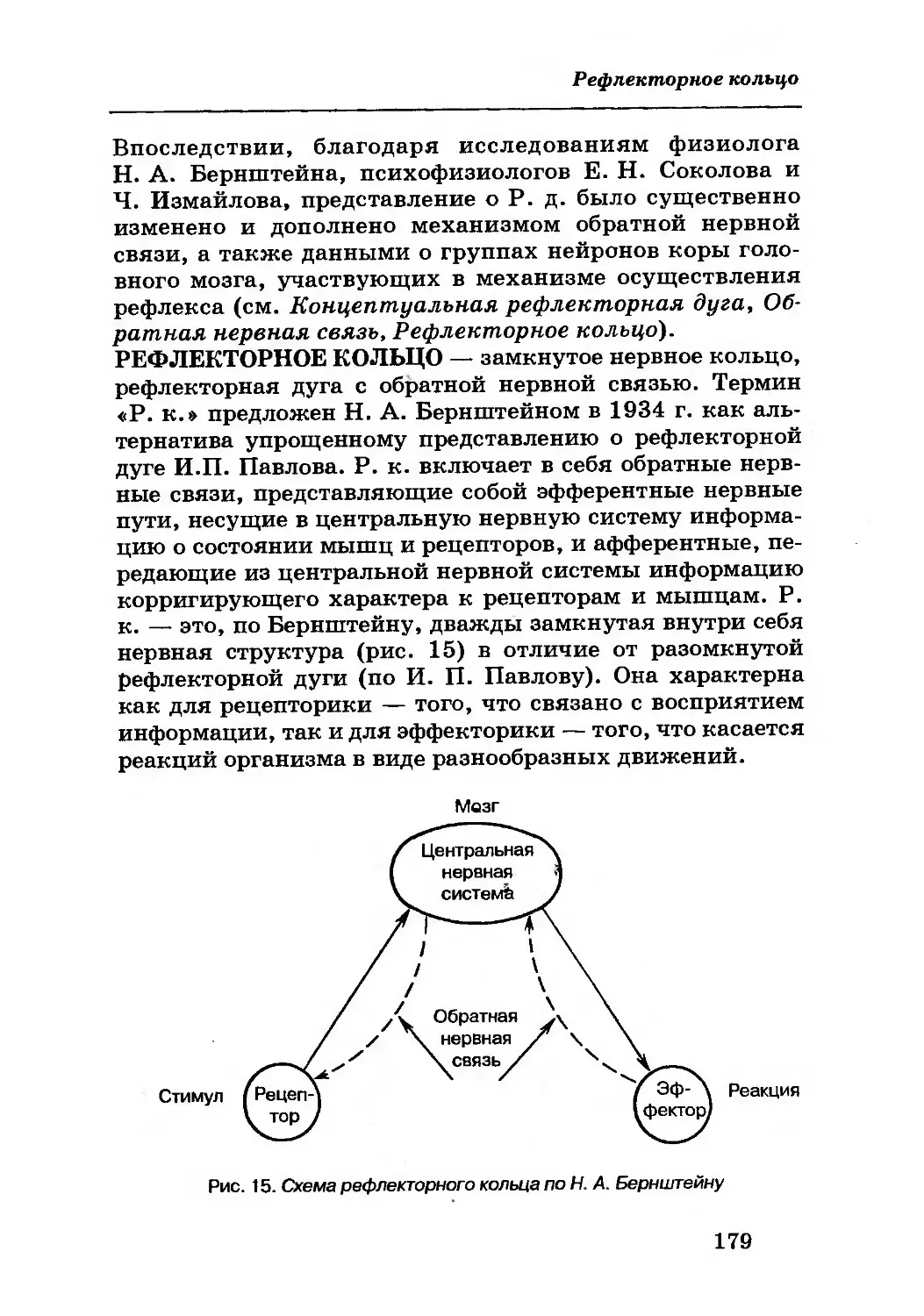

ДЕНИЯ ЧЕЛОВЕК А — см. Генотип, Генотипическая обусловлен-

ность психики и поведения человека, Социальная обусловлен-

ность психики и поведения человека, Средовая обусловленность

психики и поведения человека.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ — см. Генотипическое, Социальное.

БИОСОЦИАЛЬНОЕ

БИХЕВИОРИЗМ (КЛАССИЧЕСКИЙ, ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ) —

см. Необихевиоризм, Нео-необихевиоризм, Психоанализ, Психо-

логической науки кризис, Структурализм.

БЛИЗНЕЦОВЫЙ МЕТОД (БЛИЗНЕЦОВ МЕТОД) — см. Близне-

цы гомозиготные, Близнецы гетерозиготные, Генотип, Среда.

БЛИЗНЕЦЫ ДИЗИГОТНЫЕ (ДЗ-БЛИЗНЕЦЫ, ГЕТЕРОЗИГОТ-

НЫЕ БЛИЗНЕЦЫ) — см. Генотип, Близнецовый метод, Близ-

нецы монозиготные.

БЛИЗНЕЦЫ ГЕТЕРОЗИГОТНЫЕ — см. Близнецовый метод,

Близнецы гомозиготные, Близнецы дизиготные.

БЛИЗНЕЦЫ ГОМОЗИГОТНЫЕ — см. Близнецовый метод, Близ-

нецы дизиготные.

БЛИЗНЕЦЫ МОНОЗИГОТНЫЕ — см. Близнецовый метод, Близ-

нецы дизиготные.

БЛОКИ МОЗГА — см. Головной мозг (человека).

БОЛЬШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА — см. Группа большая.

Группа малая, Группа социальная.

БРЕД (БРЕДОВОЕ СОСТОЯНИЕ) — см. Галлюцинации.

БРЕЙНСТОРМИНГ — см. Группа малая, Эффективность (дея-

тельности ) малой группы.

БУМЕРАНГА ЭФФЕКТ

ВАЛИДНОСТЬ (МЕТОДИКИ) — см. Валидность внешняя, Ва-

лидность внутренняя, Валидность критериальная, Валидность

практическая, Валидность теоретическая.

ВАЛИДНОСТЬ ВНЕШНЯЯ

ВАЛИДНОСТЬ ВНУТРЕННЯЯ

9

Словник

ВАЛИДНОСТЬ КРИТЕРИАЛЬНАЯ (КРИТЕРИАЛЬНО-ОРИЕН-

ТИРОВАННАЯ, КРИТЕРИАЛЬНО-СВЯЗАННАЯ)

ВАЛИДНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКАЯ

ВАЛИДНОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ

ВЕДУЩИЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — см. Деятельность, Дея-

тельность предметная, Периодизация возрастного развития.

ВЕДУЩИЙ УРОВЕНЬ ПОСТРОЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ — см. Двига-

тельный навык (построение по Н.А. Бернштейну), Фоновые

уровни управления движениями.

ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ — см. Средства общения

невербальные, Общение.

ВЕРБАЛЬНЫЙ

ВЕРБАЛЬНОЕ НАУЧЕНИЕ — см. Научение.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДЕЛОВЫЕ — см. Взаимоотношения лю-

дей ( виды ).

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНЫЕ — см. Взаимоотношения людей

( виды ).

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ) — см. Уста-

новка социальная.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ (ВИДЫ)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ (ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ (ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ ЧЕ-

ЛОВЕКА)

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ (ПРОБЛЕМЫ) — см. Барьер

психологический, Конфликт межличностный.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ (НЕФОРМАЛЬ-

НЫЕ) — см. Взаимоотношения людей (виды).

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫЕ (ФОРМАЛЬНЫЕ) —

см. Взаимоотношения людей (виды).

ВИКАРНОЕ НАУЧЕНИЕ — см. Научение.

ВКУСОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ — см. Анализатор вкусовой, Ощуще-

ния, Рецепторы.

ВКУСОВАЯ СИСТЕМА — см. Анализатор вкусовой.

ВНИМАНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ВНИМАНИЕ (ВИДЫ)

ВНИМАНИЕ (СВОЙСТВА)

ВНИМАНИЕ (ФУНКЦИИ)

ВНИМАНИЕ (АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) —

см. Доминанта, Нейроны-детекторы новизны, Ретикулярная

формация.

ВНИМАНИЕ (РАЗВИТИЕ) — см. Речь внутренняя.

10

Словник

ВНИМАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ — см. Внимание (виды).

ВНИМАНИЕ НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ — см. Внимание (виды).

ВНИМАНИЕ ОПОСРЕДСТВОВАННОЕ — см. Внимание (виды).

ВНИМАНИЕ ПОСЛЕПРОИЗВОЛЬНОЕ — см. Внимание (виды).

ВНИМАНИЕ ПРИРОДНОЕ — см. Внимание (виды).

ВНИМАНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЕ — см. Внимание (виды).

ВНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННОЕ — см. Внимание

(виды).

ВНУШАЕМОСТЬ — см. Эмоциональность, Впечатлительность.

ВНУШЕНИЕ — см. Внушаемость.

ВОЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология военная.

ВОЗБУДИМОСТЬ — см. Возбуждение.

ВОЗБУЖДЕНИЕ

ВОЗРАСТ ДОШКОЛЬНЫЙ — см. Психология возрастная.

ВОЗРАСТ МЛАДЕНЧЕСКИЙ — см. Психология возрастная.

ВОЗРАСТ МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ — см. Психология возра-

стная.

ВОЗРАСТ ПОДРОСТКОВЫЙ — см. Психология возрастная.

ВОЗРАСТ РАННИЙ — см. Психология возрастная.

ВОЗРАСТ СТАРШИЙ ШКОЛЬНЫЙ — см. Психология возрастная.

ВОЗРАСТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ — см. Тест психологический.,

Процессы психологические, Свойства психологические, Тест Ви-

не—Симона.

ВОЗРАСТ УМСТВЕННЫЙ — Умственный возраст.

ВОЗРАСТ ФИЗИЧЕСКИЙ

ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология возрастная.

ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ — см. Периодиза-

ция возрастного развития.

ВОЛЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ВОЛЯ (ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И СОВРЕМЕННОЕ СО-

СТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ )

ВОЛЯ (РАЗВИТИЕ)

ВООБРАЖЕНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ВООБРАЖЕНИЕ (ВИДЫ)

ВООБРАЖЕНИЕ (РОЛЬ, ФУНКЦИИ)

ВООБРАЖЕНИЕ (РАЗВИТИЕ)

ВОПРОСНИК (ОПРОСНИК) ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

ВОСПРИЯТИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ,СВОЙСТВА)

ВОСПРИЯТИЕ (ВИДЫ) — см. Восприятие времени, Восприятие

движения, Восприятие пространства.

ВОСПРИЯТИЕ (СВОЙСТВА) — см. Восприятие (определение,

свойства ).

11

Словник

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ

ВОСПРИЯТИЕ Д ВИЖЕНИЯ

ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВА

ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ,

СТРУКТУРА, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕГО ФАКТОРЫ)

ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ (МЕХАНИЗМЫ)

ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ (ВЛИЯНИЕ НА ВЗА-

ИМООТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ )

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (ПРИПОМИНАНИЕ) — см. Память.

ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

ВТОРАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА — см. Первая сигнальная

система.

ВТОРИЧНЫЕ КАЧЕСТВА — см. Первичные и вторичные ка-

чества.

ВЫБОРКА — см. Выборка репрезентативная, Генеральная сово-

купность.

ВЫБОРКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНАЯ — см. Выборка, Генеральная

совокупность.

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ (ЭКСПРЕССИВНЫЕ) ДВИЖЕНИЯ — см.

Жесты, Мимика, Невербальные средства общения, Пантомими-

ка.

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВНД) — см. Психофизи-

ология, Физиология высшей нервной деятельности.

ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) ФУНКЦИИ

(ПРОЦЕССЫ) — см. Культурно-историческая теория происхож-

дения и развития высших психических функций человека, Психи-

ка элементарная.

ВЫТЕСНЕНИЕ — см. Аналитическая психология (личности) К.

Юнга, Бессознательное, Защитные механизмы, Подсознание,

Психоанализ, Регрессия.

ВЮРЦБУРГСКАЯ ШКОЛА МЫШЛЕНИЯ — см. Интроспекция,

Мышление, Установка, Мышление безобразное, Установка.

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ — см. Бред.

ГЕДОНИЗМ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ — см. Выборка.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ГЕНЕТИКА — см. Генетическая психология, Генотип.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Генотип.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД

ГЕНИАЛЬНОСТЬ (ЧЕЛОВЕКА) — см. Одаренность, Способнос-

ти, Талантливость.

12

Словник

ГЕНОТИП — см. Среда.

ГЕНОТИПИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ПСИХИКИ И ПОВЕ-

ДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА — см. Биологическая обусловленность пси-

хики и поведения человека, Социальная обусловленность психики

и поведения человека.

ГЕНОТИПИЧЕСКОЕ — см. Биологическое, Социальное.

ГЕРОНТОПСИХОЛОГИЯ

ГЕТЕРОЗИГОТНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ — см. Близнецы гетерози-

готные.

ГЕШТАЛЬТ — см. Гештальтпсихология, Гештальттерапия.

ГЕШТАЛЬТГРУППЫ — см. Гештальттерапия.

ГЕШТАЛЬТ-ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПРИЯТИЯ —

см. Гештальт, Гештальтпсихология, Фигура-фон.

ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГИЯ — см. Атомизм, Гештальт, Психо-

логической науки кризис, Психология ассоциативная, Редукцио-

низм, Структура, Феноменология, Фи-феномен.

ГЕШТАЛЬТТЕРАПИЯ — см. Гешталыпгруппы, Психоте-

pCLTV 11Я •

ГИСТОГРАММА

ГЛУБИННАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология глубинная.

ГОЛОВНОЙ МОЗГ ЧЕЛОВЕКА — см. Блоки мозга, Кора головно-

го мозга, Ретикулярная формация, Таламус.

ГОМЕОСТАЗ (ГОМЕОСТАЗИС)

ГОМОЗИГОТНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ — см. Близнецы монозиготные.

ГРАФОЛОГИЯ

ГРЕЗЫ — см. Воображение.

ГРУЗИНСКАЯ ШКОЛА ПСИХОЛОГИИ

ГРУППА БОЛЬШАЯ — см. Группа малая, Группа социальная.

ГРУППА ИНДИФФЕРЕНТНАЯ — см. Группа референтная.

ГРУППА ИНТЕРАКТИВНАЯ — см. Группа коактивная.

ГРУППА КОАКТИВНАЯ — см. Группа интерактивная.

ГРУППА КОНТРОЛЬНАЯ — см. Группа экспериментальная.

ГРУППА МАЛАЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ГРУППА МАЛАЯ (ВИДЫ)

ГРУППА МАЛАЯ (СТРУКТУРА)

ГРУППА МАЛАЯ (ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОЛОГИЮ ЛЮДЕЙ)

ГРУППА ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ — см. Группа малая, Пси-

хокоррекция, Группа психотерапевтическая.

ГРУППА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ — см. Группа малая,

Группа психокоррекционная, Психотерапия.

ГРУППА РЕФЕРЕНТНАЯ — см. Группа индифферентная'

ГРУППА СОЦИАЛЬНАЯ — см. Группа большая, Группа малая.

13

Словник

ГРУППА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ — см. Эксперимент, Группа

контрольная.

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА — Группа малая, Группа социальная,

Психология социальная.

ГРУППОВАЯ НОРМА — см. Группа социальная, Норма социаль-

ная.

ГРУППОВАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ (ГРУППОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

ЭФФЕКТ) — см. Группа малая, Сплоченность групповая.

ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ — см. Гешталыпгруппы, Груп-

пы встреч, Группы психодрамы, Группы телесной терапии, Груп-

пы терапии искусством, Психотерапия.

ГРУППЫ ВСТРЕЧ (ГРУППЫ ТРЕНИНГА ЧУВСТВИТЕЛЬНОС-

ТИ) — см. Барьер психологический, Группа малая, Групповая пси-

хотерапия, Психокоррекция, Психотерапия,

ГРУППЫ ПСИХОДРАМЫ — см. Группа малая, Группа психо-

коррекционная, Группа психотерапевтическая, Групповая пси-

хотерапия, Психодрама.

ГРУППЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА (Т-

ГРУППЫ) — см. Групповая психотерапия, Группы психокоррек-

ционные, Группы психотерапевтические, Психокоррекция, Пси-

хотерапия, Тренинг социально-психологический.

ГРУППЫ ТЕЛЕСНОЙ ТЕРАПИИ — см. Групповая психотера-

пия, Психокоррекция, Психотерапия, Телесная психотерапия.

ГРУППЫ ТЕРАПИИ ИСКУССТВОМ — см. Групповая психо-

терапия.

ГРУППЫ ТРЕНИНГА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ — см. Группы,

встреч.

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология гу-

манистическая.

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ — см. Автоматиза-

ция двигательного навыка {физиологический аспект по Н. А.

Бернштейну), Двигательный навык {построение по Н.А. Берн-

штейну), Навык, Умение.

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НАВЫК {ПОСТРОЕНИЕ ПО Н. А. БЕРН-

ШТЕЙНУ) — см. Навык, Навыки двигательные.

ДЕГУМАНИЗАЦИЯ — см. Деиндивидуализация, Обезличивание.

ДЕДУКЦИЯ — см. Индукция.

ДЕЗАДАПТАЦИЯ — см. Социальная дезадаптация.

ДЕИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ — см. Дегуманизация, Деперсонали-

зация, Обезличивание.

ДЕЙСТВИЕ — см. Деятельность, Операция, Поведение, Реакция.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРЦЕПТИВНОЕ — см. Перцептивное действие.

14

Словник

ДЕЙСТВИЯ ТЕОРИЯ — см. Действие.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ЛИДЕРСТВА — см. Стиль лидер-

ства демократический.

ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ — см. Дегуманизация, Деиндивидуали-

зация, Обезличивание.

ДЕПРЕССИЯ

ДЕПРИВАЦИЯ

ДЕПРИВАЦИЯ СЕНСОРНАЯ — см. Депривация.

ДЕТЕКТОР ЛЖИ — см. Время реакции, Тест психологический.

ДЕТЕРМИНИЗМ — см. Индетерминизм.

ДЕТЕРМИНИРУЮЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ — см. Вюрцбургская

школа мышления.

ДЕТЕРМИНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД — см. Детерминизм, Инде-

терминизм, Феноменология.

ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология детская.

ДЕТСТВО

ДЕФЕКТОЛОГИЯ — см. Психология специальная.

ДЕЯНИЕ — см. Деятельность, Личность.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕОРИЯ — см. Деятельность, Изоморфизм,

Интериоризация, Теория планомерного (поэтапного) формирова-

ния умственных действий.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СТРУКТУРА)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ДИНАМИКА)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПОНИМА-

НИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ )

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕШНЯЯ — см. Деятельность.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННЯЯ — см. Деятельность.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДМЕТНАЯ — см. Деятельность.

ДЖЕМСА—ЛАНГЕ ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ — см. Кеннона—Барда

теория эмоций, Эмоции.

ДИАГНОСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ — см. Валидность, На-

дежность, Тест психологический.

ДИАДА — см. Группа малая. Триада.

ДИВЕРГЕНЦИЯ — см. Конфергенция.

ДИНАМИКА ГРУППОВАЯ — см. Групповая динамика.

ДИНАМИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП — см. Двигательный навык (по-

строение по Н. А. Бернштейну), Навыки двигательные.

ДИНАМИЧНОСТЬ

ДИСКОМФОРТ

ДИСКРЕТНЫЙ

ДИСКУРСИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ —Дискурс, Дискуссия, Мышление.

15

Словник

ДИСКУРС — см. Дискурсивное мышление, Дискуссия, Психолинг-

вистика.

ДИСКУССИЯ — см. Дискурсивное мышление.

ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ — см. Количественные методы,

Статистика математическая.

ДИСПЕРСИЯ — см. Среднее арифметическое.

ДИСПОЗИЦИЯ — см. Установка социальная.

ДИСТАНЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ — см. Группа социальная,

Отчужденность межличностная.

ДИСТРЕСС — см. Стресс.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология диф-

ференциальная.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ — см. Интегральный.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОРОГ ОЩУЩЕНИЯ — см. Абсолют-

ный верхний порог ощущения. Абсолютный нижний порог ощуще-

ния, Абсолютный порог ощущения, Относительный порог ощу-

щения.

ДИФФУЗИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — см. Группа большая,

Масса, Толпа.

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ПАМЯТЬ — см. Память (виды).

ДОМИНАНТА

ДООПЕРАЦИОНАЛЬНАЯ СТАДИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

(ПО Ж. ПИАЖЕ) — см. Конкретных операций стадия развития

интеллекта (по Ж. Пиаже).

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ — см. Возраст дошкольный, Периоди-

зация возрастного развития.

ДУАЛИЗМ — см. Мировоззрение, Монизм.

ДУХ ВРЕМЕНИ

ДУША — см- Понятие житейское, Понятие научное, Материа-

лизм, Идеализм, Психика.

ЕВГЕНИКА

ЕДВА ЗАМЕТНЫХ РАЗЛИЧИЙ МЕТОД — см. Дифференциаль-

ный порог ощущений, Психофизика.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ (ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ) ПСИХОЛО-

ГИЯ — см. Психология естественно-научная.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ — см. Эксперимент естест-

венный.

ЖЕСТЫ — см. Коммуникации невербальные.

ЖИЗНЕННЫЙ СТИЛЬ ЛИЧНОСТИ (ПО А. АДЛЕРУ) — см. Ин-

дивидуальная психология А. Адлера.

ЖИТЕЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ЖИТЕЙСКИЙ

16

Словник

ЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ — см. Независимая переменная.

Эксперимент.

ЗАДАТКИ — см. Способности.

ЗАКОН ВЕБЕРА—ФЕХНЕРА (ОСНОВНОЙ ПСИХОФИЗИЧЕС-

КИЙ ЗАКОН) — см. Ощущения, Фехнера закон.

ЗАКОН ЙЕРКСА—ДОДСОНА — см. Эмоции.

ЗАМЕЩЕНИЕ (СУБЛИМАЦИЯ) — см. Защитные механизмы.

Психоанализ.

ЗАПОМИНАНИЕ — см. Память.

ЗАРАЖЕНИЕ

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ — см. Бессознательное, Ид, Психо-

анализ, Сознание, Тревога, Супер-Эго, Эго.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

ЗЕРКАЛИЗАЦИЯ — см. Исповедь, Клиент, Консультирование

психологическое, Психокоррекция, Психотерапия.

ЗНАК — см. Символ.

ЗНАЧЕНИЕ — см. Знак, Смысл.

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА — см. Смысл слова.

ЗОНА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО (БЛИЖАЙШЕГО) ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКОГО РАЗВИТИЯ

ЗООПСИХОЛОГИЯ — см. Психология сравнительная.

ЗРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — см. Анализатор зрительный.

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ — см. Восприятие.

ЗРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗАТОР — см. Анализатор зрительный.

ИГРА — см. Игра предметная, Игра предметно-манипулятив-

ная, Игра сюжетная, Игра символическая, Игра с правилами, Иг-

ра ролевая, Игра сюжетно-ролевая.

ИГРА «ДИЛЕММА ПОДСУДИМОГО»

ИГРА ПРЕДМЕТНАЯ

ИГРА ПРЕДМЕТНО-МАНИПУЛЯТИВНАЯ

ИГРА РОЛЕВАЯ — см. Роль социальная.

ИГРА СИМВОЛИЧЕСКАЯ — см. Символ.

ИГРА С ПРАВИЛАМИ

ИГРА СЮЖЕТНАЯ

ИГРА СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ

ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ — см. Диагностика психологическая. Психо-

терапия.

ИД (ОНО, БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ) — см. Психоанализ, Супер-Эго,

Эго.

ИДЕАЛ

ИДЕАЛ НРАВСТВЕННЫЙ

ИДЕАЛИЗАЦИЯ — см. Идеал, Идеал нравственный

17

Словник

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛОРОЛЕВАЯ — см. Полоролевая иден-

тификация.

ИДЕОМОТОРИКА

ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ — см. Гипноз, Бред,

Галлюцинации, Иллюзии, Процессы психические, Сознание.

ИЗОМОРФИЗМ

ИКОНИЧЕСКАЯ (МГНОВЕННАЯ) ПАМЯТЬ — см. Память

(виды).

ИЛЛЮЗИИ

ИМПЛИЦИТНАЯ ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ — см. Восприятие чело-

века человеком, Личность, Общение.

ИМПРИНТИНГ — см. Научение, Научение условно-рефлектор-

ное, Научение оперантное, Стимул пусковой.

ИМПУЛЬСИВНОСТЬ

ИНДЕТЕРМИНИЗМ — см. Детерминизм.

ИНДИВИД — см. Индивидуализация, Индивидуальность, Лич-

ность, Человек.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ — см. Деиндивидуализация.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ А. АДЛЕРА — см. Ком-

пенсация, Личность, Психотерапия, Бессознательное, Сознание,

Стремление к превосходству, Фиктивный финализм, Чувство

неполноценности и компенсация (по А. Адлеру).

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ — см. Групповая

психоте-рапия.

ИНДИВИДУ А ЛЬНОСТЬ — см. Индивид, Личность, Человек.

ИНД ИВИД УАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — см. Темпера-

мент.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ

ИНДУКЦИЯ — см. Дедукция.

ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология инженерная.

ИНСАЙТ — см. Гешталътпсихология, Интуиция.

ИНСТИНКТ — см. Инстинкт жизни, Инстинкт смерти.

ИНСТИНКТ ЖИЗНИ (ПО 3. ФРЕЙДУ) — см. Инстинкт смерти

(по 3. Фрейду), Либидо.

ИНСТИНКТ СМЕРТИ (ПО 3. ФРЕЙДУ) — см. Мазохизм, Садизм,

Инстинкт жизни (по 3. Фрейду).

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ — см. Дифференциальный.

ИНТЕЛЛЕКТ — см. Мышление, Тесты интеллекта.

ИНТЕЛЛЕКТА ТЕОРИЯ Ж. ПИАЖЕ — см. Дооперациональная

стадия развития интеллекта (по Ж. Пиаже), Конкретных опе-

раций стадия развития интеллекта (по Ж. Пиаже), Сенсомо-

торного интеллекта стадия развития интеллекта (по Ж. Пиаже),

18

Словник

Схема, Формальных операций стадия развития интеллекта

(по Ж. Пиаже).

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ — см. Тесты интеллекта.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД К ЛИДЕРСТВУ — см. Группа соци-

альная, Лидер, Лидерство.

ИНТЕРАКЦИОНИЗМ — см. Интеракция, Биологическое, Со-

циальное.

ИНТЕРАКЦИОНИСТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ — см.

Интеракция.

ИНТЕРАКЦИЯ

ИНТЕРВЬЮ — см. Опрос.

ИНТЕРЕС — см. Мотив.

ИНТЕРИОРИЗАЦИЯ — см. Процессы психологические, Культур-

но-историческая теория формирования и развития высших пси-

хических функций, Экстериоризация.

ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ — см. Интернальный, Экстернализация.

ИНТЕРВАЛЬНЫЙ — см. Экстернальный.

ИНТЕРОРЕЦЕПТОР — см. Рецептор.

ИНТРОВЕРСИЯ — см. Интроверт, Экстраверсия.

ИНТРОВЕРТ — см. Интроверсия, Экстраверт.

ИНТРОСПЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология интро-

спективная.

ИНТРОСПЕКЦИЯ

ИНТУИЦИЯ — см. Инсайт.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ

ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД — см. Генетический метод (в психо-

логии).

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИЙ — см. Группа малая, Коммуника-

ции, Общение.

КАТАРСИС — см. Психоанализ.

КАТЕГОРИАЛЬНОСТЬ ОБРАЗА — см. Восприятие, Констант-

ность образа, Предметность образа, Целостность образа.

КАТЕГОРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ — см. Деятельность, Лич-

ность, Общение, Сознание.

КАТЕГОРИЯ — см. Категории психологические.

КАУЗАЛЬНАЯ АТРИБУЦИЯ — см. Перцепция социальная.

КАУЗАЛЬНЫЙ — см. Каузальная атрибуция.

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ — см. Количественный анализ.

КЕННОНА—БАРДА ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ — см. Активационная

теория эмоций, Джемса—Ланге теория эмоций, Таламус.

КИБЕРНЕТИЧЕСКАЯ (ИНФОРМАЦИОННО-КИБЕРНЕТИЧЕС-

КАЯ) ТЕОРИЯ ПАМЯТИ — см. Психология когнитивная.

19

Словник

КИНЕСТЕЗИЧЕСКИЕ ОЩУЩЕНИЯ (КИНЕСТЕЗИЯ) — см. Ана-

лизатор кожный, Ощущения, Рецепторы.

КЛИЕНТО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ — см.

Клиент, Психология гуманистическая, Пбведенческая психо-

терапия.

КЛИМАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ (СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ) — см. Психологический климат (атмосфера).

КЛИНИЧЕСКИЙ МЕТОД — см. Психология клиническая. Психо-

логия медицинская.

КОГНИТИВНАЯ БЕСПОМОЩНОСТЬ — см. Беспомощное поведе-

ние.

КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология когнитив-

ная.

КОГНИТИВНАЯ ТЕОРИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РЕАГИРОВА-

НИЯ (ЭМОЦИЙ) — см. Активационная теория эмоций, Джемса—

Ланге теория эмоций, Информационная теория эмоций, Кеннона—

Барда теория эмоций.

КОГНИТИВНОГО ДИССОНАНСА ТЕОРИЯ — см. Когнитивная

психология, Когнитивный диссонанс, Когнитивный консонанс.

КОГНИТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ — см. Процессы психологические

(психические).

КОГНИТИВНЫЙ

КОГНИТИВНЫЙ ДИССОНАНС — см. Когнитивного диссонанса

теория, Когнитивный консонанс.

КОГНИТИВНЫЙ КОНСОНАНС — см. Когнитивного диссонанса

теории, Когнитивный диссонанс.

КОЖНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ — см. Ощущения (виды).

КОЖНО-ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ (КГР)

КОЖНЫЙ АНАЛИЗАТОР — см. Анализатор кожный.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ — см. Дисперсионный анализ,

Корреляционный анализ, Статистика математическая, Фак-

торный анализ.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ — см. Качественный анализ.

КОЛЛЕКТИВ — см. Группа социальная, Сверхаддитивный эф-

фект, Сверхнормативная деятельность. Стратометрическая

концепция коллектива. Уровень социально-психологического раз-

вития группы, Эффективность деятельности малой группы.

КОЛЛЕКТИВИЗМ — см. Коллектив.

КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ — см. Психология глу-

бинная, Аналитическая психология (личности) К. Юнга, Архе-

тип, Личное бессознательное.

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ — см. Общение.

20

Словник

КОММУНИКАЦИИ — см. Каналы коммуникаций, Коммуника-

ции массовые, Коммуникации невербальные.

КОММУНИКАЦИИ МАССОВЫЕ — см. Большая социальная

группа.

КОММУНИКАЦИИ НЕВЕРБАЛЬНЫЕ — см. Средства общения

невербальные, Паралингвистические средства общения.

КОММУНИКАЦИЯ ДВУХСТОРОННЯЯ — см. Коммуникация од-

носторонняя.

КОММУНИКАЦИЯ ОДНОСТОРОННЯЯ — см. Коммуникация

двухсторонняя.

КОМПЕНСАЦИЯ — см. Защитные механизмы, Индивидуальная

психология А. Адлера.

КОМПЕТЕНЦИЯ КОММУНИКАТИВНАЯ — см. Коммуникатив-

ная компетенция.

КОМПЛЕКС — см. Аналитическая психология {личности) К. Юн-

га, Архетип, Компенсация, Комплекс вины, Комплекс защиты,

Комплекс неполноценности, Личность невротическая, Черта ха-

рактера.

КОМПЛЕКС ВИНЫ — см. Комплекс.

КОМПЛЕКС ЗАЩИТЫ — см. Комплекс.

КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОСТИ — см. Комплекс, Личность

невротическая.

КОМПЛЕКС ОЖИВЛЕНИЯ — см. Возраст младенческий.

КОМПЛЕКС ПРЕВОСХОДСТВА — см. Комплекс.

КОНВЕРГЕНЦИЯ — см. Восприятие зрительное, Дивергенция.

КОНКРЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СТАДИЯ ИНТЕЛЛЕТУАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ {ПО Ж. ПИАЖЕ) — см. Интеллекта теория Ж. Пи-

аже, Операция.

КОНСТАНТНЫЙ — см. Константность восприятия.

КОНСТАНТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ — см. Гештальт, Геш-

тальтпсихология,

КОНСТАНТНОСТЬ ОБРАЗА — см. Константность восприятия.

КОНСУЛЬТАНТ-ПСИХОЛОГ — см. Консультирование психоло-

гическое.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

КОНТЕКСТ СОЦИАЛЬНЫЙ

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА — см. Эксперимент, Экспериментальная

группа.

КОНТРОЛЬ СОЦИАЛЬНЫЙ — см. Нормы социальные.

КрНТРСУГГЕСТИЯ — см. Внушаемость, внушение.

КОНФЛИКТ — см. Конфликт внутренний, Конфликт внутри-

21

Словник

личностный, Конфликт межличностный, Конфликт «сближе-

ние—удаление».

КОНФЛИКТ ВНУТРЕННИЙ — см. Конфликт внутрилично-

стный.

КОНФЛИКТ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ — см. Конфликт.

КОНФЛИКТ МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ — см. Конфликт, Отношения

межличностные.

КОНФЛИКТ «СБЛИЖЕНИЕ—УДАЛЕНИЕ» (КОНФЛИКТ ТИПА

«ПРИБЛИЖЕНИЕ — ИЗБЕГАНИЕ») — см. Конфликт, Теория

поля К. Левина.

КОНФОРМИЗМ — см. Конформность.

КОНФОРМНОСТЬ — см. Внушение, Конформизм.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РЕФЛЕКТОРНАЯ ДУГА — см. Рефлек-

торная дуга.

КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ — см. Действие, Двигательный

навык.

КОРА ГОЛОВНОГО МОЗГА — см. Головной мозг, Нейрон.

КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ — см. Психокоррекция.

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ — см. Количественные методы,

Корреляция, Коэффициент корреляции.

КОРРЕЛЯЦИЯ — см. Корреляционный анализ.

КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ — см.

Интеллект, Коэффициент умственного развития, Норма тес-

та, Тесты интеллекта.

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ — см. Корреляционный анализ,

Корреляция.

КОЭФФИЦИЕНТ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ — см. Коэффици-

ент интеллектуального развития, Умственного развития коэф-

фициент.

КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПАМЯТЬ — см. Память (виды).

КРИЗИС — см. Кризис возрастной, Кризис подросткового возрас-

та, Кризис пожилого возраста, Кризис психологический, Кризис

среднего возраста, Кризис трехлетнего возраста.

КРИЗИС ВОЗРАСТНОЙ — см. Конфликт внутренний, Кризис

возрастной, Кризис подросткового возраста, Кризис психоло-

гический.

КРИЗИС ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА— см. Подростковый

кризис.

КРИЗИС ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

КРИЗИС ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ — см. Фрустрация, Кризис воз-

растной.

КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

22

Словник

КРИЗИС ТРЕХЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Культур-

но-историческая теория происхождения и развития высших пси-

хических функций человека, Обычаи, Психология народов, Тради-

ции.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И

РАЗВИТИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА —

см. Высшие психические функции, Культурно-историческая пси-

хология.

ЛАБИЛЬНОСТЬ — см. Лабильность нервной системы. Лабиль-

ность эмоциональная.

ЛАБИЛЬНОСТЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ — см. Свойства нервной

системы.

ЛАБИЛЬНОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ — см. Лабильность

нервной системы, Темперамент.

ЛАБИЛЬНЫЙ

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ — см. Полевое исследова-

ние, Эксперимент естественный, Эксперимент лабораторный.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ — см. Эксперимент лабора-

торный.

ЛАТЕНТНЫЙ — см. Латентный период реакции.

ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД РЕАКЦИИ — см. Орган чувств, Цент-

ральная нервная система.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ) ШКОЛА ПСИ-

ХОЛОГИИ — см. Грузинская школа психологии, Московская

психологическая школа, Психологическая школа Л. С. Выготского,

Психологическая школа С. Л. Рубинштейна.

ЛИБИДО — см. Бессознательное, Инстинкт жизни, Психо-

анализ.

ЛИДЕР — см. Лидер, ориентированный на людей, Лидер, ориен-

тированный на работу.

ЛИДЕР, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЗАДАЧУ — см. Лидер, ори-

ентированный на работу.

ЛИДЕР, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ЛЮДЕЙ — см. Лидер, Лидер,

ориентированный на задачу.

ЛИДЕР, ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА РАБОТУ — см. Лидер, Ли-

дер, ориентированный на людей.

ЛИДЕРСКИХ РОЛЕЙ ТЕОРИЯ Р. БЕЙЛЗА — см. Лидерства

стиль, Лидерство.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ — см. Лидер, Лидерства стиль авторитар-

ный, Лидерства стиль демократический, Лидерства стилЪ либе-

ральный.

23

Словник

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ АВТОРИТАРНЫЙ — см. Лидерства стиль

демократический.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ АНАРХИЧЕСКИЙ — см. Лидерства стиль

либеральный.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ ВЛАСТНЫЙ — см. Лидерства стиль авто-

ритарный.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ — см. Лидерства

стиль авторитарный.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ ЕДИНОНАЧАЛЬНЫЙ — см. Лидерства

стиль авторитарный.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ — см. Лидерства

стиль демократический.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ КОМАНДНЫЙ — см. Лидерства стиль ав-

т оритарный.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ ЛИБЕРАЛЬНЫЙ

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ ПОПУСТИТЕЛЬСКИЙ — см. Лидерства

стиль либеральный.

ЛИДЕРСТВА СТИЛЬ СОВМЕСТНЫЙ — см. Лидерства стиль де-

мократический.

ЛИДЕРСТВА ТЕОРИЯ — см. Интерактивный подход к лидерст-

ву, Лидер, Лидерства стиль, Лидерство, Лидерства теория, осно-

ванная на ценностном обмене, Лидерства теория, основанная на

чертах личности лидера, Лидерства теория ситуационная, Ли-

дерства теория харизматическая.

ЛИДЕРСТВА ТЕОРИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ЦЕННОСТНОМ ОБ-

МЕНЕ — см. Лидер, Лидерства теория.

ЛИДЕРСТВА ТЕОРИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ЧЕРТАХ ЛИЧНОС-

ТИ ЛИДЕРА — см. Лидер, Лидерства теория.

ЛИДЕРСТВА ТЕОРИЯ СИТУАЦИОННАЯ — см. Лидер, Лидерства

теория.

ЛИДЕРСТВА ТЕОРИЯ ХАРИЗМАТИЧЕСКАЯ — см. Лидер, Ли-

дерства теория.

ЛИДЕРСТВО — см. Интерактивный подход к лидерству, Лидер,

Лидерства стиль.

ЛИЧНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ (ПО К. ЮНГУ) — см. Бессозна-

тельное, Коллективное бессознательное.

ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ — см. Значение слова.

ЛИЧНОСТЬ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ЛИЧНОСТЬ (ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ)

ЛИЧНОСТЬ (СТРУКТУРА В РАЗНЫХ ТЕОРИЯХ)

ЛИЧНОСТЬ (ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ)

ЛИЧНОСТЬ НЕВРОТИЧЕСКАЯ — см. Личность, Неврозы.

24

Словник

ЛОГОТЕРАПИЯ — см. Психотерапия.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ — см. Антилока-

лизационизм, Локализационизм, Психические (психологические)

процессы, Психические (психологические) свойства, Психичес-

кие (психологические) состояния, Психические (психологичес-

кие) функции.

ЛОКАЛИЗАЦИОНИЗМ — см. Антилокализационизм, Локали-

зация, Психические (психологические) процессы. Психические

(психологические) состояния, Психические (психологические)

функции.

ЛОКАЛЬНЫЙ

ЛОКУС КОНТРОЛЯ

ЛОНГИТЮДИНАЛЬНЫЙ (ЛОНГИТЮДНЫЙ) — см. Лонгитюди-

нальное (лонгитюдное) исследование.

ЛОНГИТЮДИНАЛЬНОЕ (ЛОНГИТЮДНОЕ) ИССЛЕДОВАНИЕ

— см. Срезов метод.

МАЗОХИЗМ — см. Садизм, Черта личности.

МАЛАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА — см. Группа малая.

МАРГИНАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ

МАРГИНАЛЬНЫЙ — см. Маргинальная личность.

МАССА (ЛЮДЕЙ) — см. Толпа.

МАССОВИДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПСИХИКИ — см. Масса, Мода, Обще-

ственное мнение, Толпа, Паника, Слухи, Подражание.

МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ — см. Коммуникации массовые.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА — см. Статистика матема-

тическая.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ — см. Моделирование

математическое.

МГНОВЕННАЯ ПАМЯТЬ — см. Память (виды).

МЕДИТАЦИЯ

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология медицин-

ская.

МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ ТЕОРИЯ С. АША

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ — см. Взаимоотношения

людей.

МЕЛАНХОЛИК — см. Темперамент (типы).

МЕТОД БЛИЗНЕЦОВ — см. Близнецовый метод (близнецов

метод).

МЕТОД ВКЛЮЧЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ — см. Методы психо-

логических исследований.

МЕТОД ВЖИВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ — см. Вживленных элек-

тродов метод.

25

Словник

МЕТОД КЛИНИЧЕСКИЙ (В ИЗУЧЕНИИ ФУНКЦИЙ МОЗГА) —

см. Клинический метод.

МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИИ — см. Категории психологи-

ческие.

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК — см. Проб и ошибок метод.

МЕТОД СЕМАНТИЧЕСКОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА — см. Семан-

тического дифференциала метод.

МЕТОД ЭКСПЕРТОВ

МЕТОДЫ БЛАНКОВЫЕ

МЕТОДЫ ОБЪЕКТИВНЫЕ — см. Методы психологических иссле-

дований.

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (МЕТО-

ДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПСИХОЛОГИИ) (ОПРЕДЕЛЕНИЕ И

ВИДЫ)

МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ОСОБЕН-

НОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ) — см. Моделирование ма-

тематическое, Статистика математическая.

МЕТОДЫ ШКАЛИРОВАНИЯ — см. Шкала.

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ — см. За-

щитные психологические механизмы.

МЕХАНИЦИЗМ — см. Детерминизм, Редукционизм.

МИМИКА — см. Экспрессивно-выразительные движения.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

МИСТИКА — см. Мистицизм.

МИСТИЦИЗМ — см. Мистика.

МИФ

МЛАДЕНЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ (МЛАДЕНЧЕСТВО) — см. Периоди-

зация возрастного развития.

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ — см. Периодизация возра-

стного развития.

МНЕМОТЕХНИКА (МНЕМОНИКА) — см. Запоминание, Припо-

минание, Сохранение, Узнавание.

МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ — см. Общественное мнение.

МОДАЛЬНОСТЬ (ОЩУЩЕНИЙ) — см. Ощущения.

МОДЕЛИРОВАНИЕ — см. Моделирование математическое.

Модель.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ

МОДЕЛЬ

МОДИФИКАЦИЯ — см. Бихевиоризм, Модификация поведения.

МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ — см. Бихевиоризм.

МОНАДОЛОГИЯ

МОНИЗМ — см. Дуализм.

26

Словник

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА МАЛОЙ

ГРУППЫ — см. Климат психологический (социально-психологи-

ческий).

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА психологии

мотив — см. Мотивация, Мотивировка, Потребности.

МОТИВ ВЛАСТИ — см. Комплекс неполноценности, Компенса-

ция, Личность авторитарная, Мотив.

МОТИВ (ПОТРЕБНОСТЬ) ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХОВ — см. Мотив,

Мотив (потребность) избежания неудач, Мотивация, Мотивация до-

стижения успехов.

МОТИВ (ПОТРЕБНОСТЬ) ИЗБЕЖАНИЯ НЕУДАЧ — см. Мотив,

Мотив (потребность) достижения успехов, Мотивация дости-

жения успехов.

МОТИВАЦИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

МОТИВАЦИЯ (СОВОКУПНОСТЬ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ

НА ПОВЕДЕНИЕ)

МОТИВАЦИЯ (ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ)

МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХОВ — см. Мотив (потреб-

ность ) достижения успехов, Мотивация избежания неудач.

МОТИВАЦИЯ ИЗБЕЖАНИЯ НЕУДАЧ — см. Мотив (потреб-

ность ) избежания неудач.

МОТИВИРОВКА — см. Мотив, Мотивация.

МОТОРИКА

МОТОРНАЯ ТЕОРИЯ ВОЛЕВОГО ВНИМАНИЯ

МОТОРНЫЙ,

МЫСЛЬ БЕЗОБРАЗНАЯ — см. Мышление безобразное.

МЫШЛЕНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ) — см. Когнитивный, Понятие.

МЫШЛЕНИЕ (ВИДЫ) — см. Опыт, Гипотеза, Идеальный, Ин-

туиция, Аутизм.

МЫШЛЕНИЕ (ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ)

МЫШЛЕНИЕ (ФОРМЫ, УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ)

МЫШЛЕНИЕ (ТВОРЧЕСКОЕ) — см. Мышление (виды).

МЫШЛЕНИЕ (ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ )

МЫШЛЕНИЕ АУТИСТИЧЕСКОЕ — см. Аутизм.

МЫШЛЕНИЕ БЕЗОБРАЗНОЕ — см. Вюрцбургская школа мыш-

ления.

МЫШЛЕНИЕ ЖИТЕЙСКОЕ — см. Мышление научное.

МЫШЛЕНИЕ НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОЕ — см. Мышление

(виды).

МЫШЛЕНИЕ НАУЧНОЕ — см. Мышление житейское.

МЫШЛЕНИЕ ОБРАЗНОЕ (НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОЕ) — см.* Мыш-

ление (виды).

27

Словник

МЫШЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ — см. Мышление (виды).

МЫШЛЕНИЕ ПР АЛОГИЧЕСКОЕ — см. Мышление научное.

МЫШЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОЕ — см. Мышление (виды), Мыш-

ление репродуктивное.

МЫШЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЕ — см. Мышление (виды), Мы-

шление продуктивное.

МЫШЛЕНИЕ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОЕ — см. Мышление (виды).

МЫШЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЕ — см. Мышление (виды).

МЫШЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ — см. Мышление (виды).

Часть 2

НАБЛЮДЕНИЕ — см. Наблюдение включенное, Наблюдение не-

посредственное, Наблюдение опосредствованное, Наблюдение

открытое, Наблюдение свободное, Наблюдение скрытое. Наблю-

дение стандартизированное, Наблюдение стороннее.

НАБЛЮДЕНИЕ ВКЛЮЧЕННОЕ — см. Наблюдение стороннее.

НАБЛЮДЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ ОПОСРЕДСТВОВАННОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ ОТКРЫТОЕ — см. Наблюдение скрытое.

НАБЛЮДЕНИЕ СВОБОДНОЕ

НАБЛЮДЕНИЕ СКРЫТОЕ — см. Наблюдение открытое.

НАБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ — см. Наблюдение

свободное.

НАБЛЮДЕНИЕ СТОРОННЕЕ — см. Наблюдение включенное.

НАВЫК — см. Автоматизация двигательного навыка, Автома-

тизированные умения и навыки, Двигательные умения и навыки,

Навыки двигательные.

НАВЫКИ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ — см. Навык, Двигательные уме-

ния и навыки, Двигательный навык (построение по Н. А. Берн-

штейну ).

НАДЕЖНОСТЬ МЕТОДИКИ — см. Валидность (методики).

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ — см. Личность, Потреб-

ности.

НАПРЯЖЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ (НАСЛЕДОВАНИЕ) — см. Генотип, Гено-

типическая обусловленность психики и поведения человека, Ге-

нотипическое, Наследственное.

НАСЛЕДСТВЕННОЕ — см. Генотип, Генотипическое, Наследст-

венность.

28

Словник

НАСТРОЕНИЕ — см. Эмоции (виды).

НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД (К ИСТОРИИ ПСИХОЛО-

ГИИ) — см. Дух времени, Персоналистический подход.

НАТУРАЛЬНЫЙ — см. Генотип, Генотипическое, Наследст-

венность.

НАУЧЕНИЕ — см. Обучение, Учение.

НАУЧЕНИЕ ВИКАРНОЕ

НАУЧЕНИЕ ЛАТЕНТНОЕ — см. Научение.

НАУЧЕНИЕ МЕТОДОМ ПРОБ И ОШИБОК — см. Проб и ошибок

метод.

НАУЧЕНИЕ ОПЕРАНТНОЕ — см. Научение, Оперантное пове-

дение.

НАУЧЕНИЕ УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНОЕ — см. Научение, Ре-

флекс условный.

НАЦИОНАЛИЗМ — см. Антисемитизм, Фашизм.

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ — см. Жесты, Мимика, Невер-

бальные средства общения, Пантомимика, Паралингвистика.

НЕВЕРБАЛЬНЫЙ — см. Невербальные средства общения.

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ — см. Жесты, Мими-

ка, Невербальный, Невербальное поведение, Пантомимика, Пара-

лингвистические средства общения.

НЕВРОЗЫ

НЕВРОТИК — см. Неврозы, Невротичность.

НЕВРОТИЧНОСТЬ (НЕВРОТИЗМ) — см. Импульсивность, Тре-

вожность.

НЕЗАВИСИМАЯ ПЕРЕМЕННАЯ — см. Зависимая переменная,

Эксперимент (научный).

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

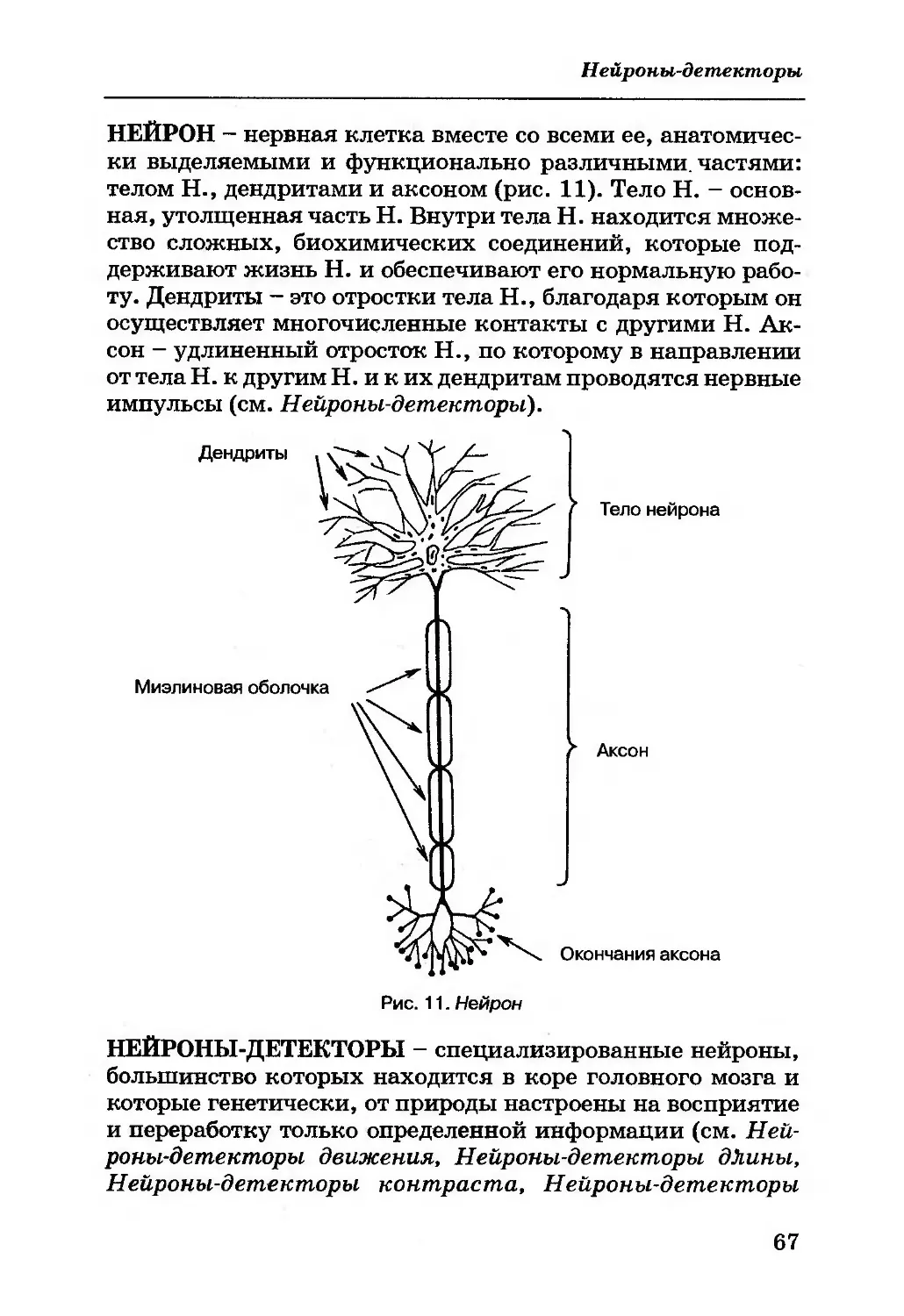

НЕЙРОН — см. Нейроны-детекторы.

НЕЙРОНЫ-ДЕТЕКТОРЫ — см. Нейроны-детекторы движения.

Нейроны-детекторы длины, Нейроны-детекторы контраста.

Нейроны-детекторы новизны, Нейроны-детекторы пространст-

венной ориентации.

НЕЙРОНЫ-ДЕТЕКТОРЫ Д ВИЖЕНИЯ — см. Нейроны-детекторы.

НЕЙРОНЫ-ДЕТЕКТОРЫ ДЛИНЫ — см. Нейроны-детекторы.

НЕЙРОНЫ-ДЕТЕКТОРЫ КОНТРАСТА — см. Нейроны-детек-

торы.

НЕЙРОНЫ-ДЕТЕКТОРЫ НОВИЗНЫ — см. Нейроны-детекторы.

НЕЙРОНЫ-ДЕТЕКТОРЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТА-

ЦИИ — см. Нейроны-детекторы.

НЕОБИХЕВИОРИЗМ — см. Бихевиоризм (классический,- орто-

доксальный ), Неонеобихевиоризм.

29

Словник

НЕОНЕОБИХЕВИОРИЗМ — см. Бихевиоризм (классический, ор-

тодоксальный ), Необихевиоризм.

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ — см. Взаимоотно-

шения людей (виды).

НЕОФРЕЙДИЗМ — см. Психоанализ, Фрейдизм.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ — см. Опосредствованный.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВНИМАНИЕ — см. Внимание (виды).

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПАМЯТЬ — см. Память (виды).

НЕПРОИЗВОЛЬНАЯ ПАМЯТЬ — см. Память (виды).

НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ — см. Внимание (виды).

НЕПРОИЗВОЛЬНЫЙ — см. Воля.

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СВОЙСТВА — см. Свойства нервной сис-

темы.

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ ПУТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СЕНСОРНОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ — см. Ретикулярная формация.

НЕФОРМАЛЬНЫЙ — см. Формальный.

НИЖНИЙ АБСОЛЮТНЫЙ ПОРОГ ОЩУЩЕНИЯ — см. Абсо-

лютный нижний порог ощущения.

НОВИЗНЫ ЭФФЕКТ — см. Первичности эффект.

НОВОРОЖДЕННОСТИ ПЕРИОД

НОНКОНФОРМИЗМ (НОНКОНФОРМНОСТЬ) — см. Конфор-

мизм, Конформность.

НОРМА СОЦИАЛЬНАЯ — см. Групповая норма.

НОРМА ТЕСТА — см. Норма теста возрастная, Тест психо-

логический.

НОРМА ТЕСТА ВОЗРАСТНАЯ — см. Норма теста.

ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ — см. Деперсонализация.

ОБОБЩЕНИЕ — см. Мышление (логические операции), Консуль-

тирование психологическое.

ОБОНЯНИЕ — см. Анализатор обонятельный, Ощущения (ви-

ды и порождающие их физические причины), Рецепторы обоня-

тельные.

ОБОНЯТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА — см. Анализатор обонятельный.

ОБРАЗ — см. Восприятие.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

«ОБРАЗ МИРА»

ОБРАЗ «Я» — см. Восприятие человека человеком.

ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ — см. Мышление (виды).

ОБРАТНАЯ НЕРВНАЯ СВЯЗЬ — см. Обратная связь.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ — см. Обратная нервная связь, Обратная

связь психолога-консультанта (психолога, психотерапевта) и

клиента.

30

Словник

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА (ПСИХО-

ЛОГА, ПСИХОТЕРАПЕВТА) И КЛИЕНТА — см. Клиент, Психо-

лог-консультант.

ОБУСЛОВЛИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ — см. Научение,

Научение оперантное, Научение условно-рефлекторное.

ОБУСЛОВЛИВАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЕ — см. Научение условно-

рефлекторное.

ОБУСЛОВЛИВАНИЕ ОПЕРАНТНОЕ — см. Научение оперант-

ное.

ОБУЧЕНИЕ — см. Научение, Учебная деятельность, Учение.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология общая.

ОБЩЕНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОТЛИЧИЕ ОТ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ)

ОБЩЕНИЕ (ВИДЫ)

ОБЩЕНИЕ (КАНАЛЫ, СРЕДСТВА, ПРИЕМЫ)

ОБЩЕНИЕ (ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИ-

ТИЯ ЧЕЛОВЕКА)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология социаль-

ная.

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ — см. Массовидные явления пси-

хики.

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ (СОГЛАШЕНИЕ) — см. Норма со-

циальная, Общественное мнение.

ОБЩИЕ СПОСОБНОСТИ — см. Способности (виды).

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ — см.

Коэффициент интеллектуального развития, Тесты интеллек-

та, Умственный возраст, Уровень психологического (психическо-

го ) развития.

ОБЩНОСТЬ — см. Группа социальная, Общение.

ОБЫДЕННОЕ СОЗНАНИЕ — см. Сознание, Сознание научное,

Понятие житейское, Понятие научное.

ОБЫЧАЙ — см. Традиция.

ОБЪЕКТ — см. Субъект.

ОБЪЕКТИВАЦИЯ — см. Установка.

ОБЪЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ (ИССЛЕДОВАНИЯ) — см. Методы

психологических исследований (определение и виды).

ОБЪЕКТИВНЫЙ — см. Объект, Объективные методы в психоло-

гии, Субъективный.

ОБЪЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПСИХОЛОГИИ — см. Валид-ность,

Надежность, Объективный, Опыт.

ОБЪЕМ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ — см. Память кратко-

временная.

31

Словник

ОБЪЕМ ПАМЯТИ — см. Память.

ОБЪЕМ ПОНЯТИЯ — см. Понятие, Содержание понятия.

ОДАРЕННОСТЬ — см. Гениальность, Задатки, Способности, Та-

лант, Талантливость.

ОЖИДАНИЯ — см. Ожидания социальные.

ОЖИДАНИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ — см. Ожидания, Установка соци-

алъная.

ОККУЛЬТИЗМ — см. Альтернативная психология.

ОНТОГЕНЕЗ — см. Филогенез.

ОПЕРАНТНОЕ ОБУСЛОВЛИВАНИЕ — см. Обусловливание опе-

рантное.

ОПЕРАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ — см. Респондентное поведение.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ — см. Память (виды).

ОПЕРАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА Ж. ПИАЖЕ —

см. Интеллекта теория Ж. Пиаже.

ОПЕРАЦИЯ — см. Деятельности теория, Интеллекта теория Ж.

Пиаже.

ОПОСРЕДСТВОВАНИЕ — см. Опосредствованный, Опосредство-

ванное внимание, Опосредствованная память.

ОПОСРЕДСТВОВАННОЕ ВНИМАНИЕ — см. Внимание (виды).

ОПОСРЕДСТВОВАННАЯ ПАМЯТЬ — см. Память (виды).

ОПОСРЕДСТВОВАННЫЙ — см. Опосредствование.

ОПРЕДМЕЧИВАНИЕ — см. Деятельности теория, Распредмечи-

вание.

ОПРОС — см. Интервью, Опросник (вопросник).

ОПРОСНИК (ВОПРОСНИК) — см. Вопросник (опросник) психо-

логический, Опрос.

ОПЫТ — см. Интроспекция, Опыт внешний, Опыт внутренний,

Психология интроспективная.

ОПЫТ ВНЕШНИЙ — см. Опыт, Опыт внутренний.

ОПЫТ ВНУТРЕННИЙ — см. Рефлексия, Опыт внешний.

ОРГАН ОБОНЯНИЯ (ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ) — см. Анализатор обо-

нятельный, Рецепторы обонятельные.

ОРГАН ОСЯЗАНИЯ (ОСЯЗАТЕЛЬНЫЙ) — см. Анализатор ося-

зательный, Рецепторы осязательные.

ОРГАН ПРОПРИОЦЕПТИВНЫЙ — см. Анализатор мышечный,

Рецепторы мышечные.

ОРГАН РАВНОВЕСИЯ — см. Анализатор равновесия, Рецепторы,

вестибулярные.

ОРГАН СЛУХА — см. Анализатор слуховой, Рецепторы слухо-

вые.

ОРГАНЫ ДВИЖЕНИЯ

32

Словник

ОРГАНЫ ЧУВСТВ — см. Анализатор вкусовой, Анализатор

двигательный, Анализатор зрительный, Анализатор кожный,

Анализатор обонятельный, Анализатор осязательный, Анали-

затор равновесия, Анализатор слуховой.

ОРГАНИЧЕСКИЙ

ОРЕОЛА ЭФФЕКТ — см. Имплицитная теория личности, Но-

визны эффект, Первичности эффект.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — см. Деятельность,

Ориентировочно-исследовательская деятельность, Ориентиро-

вочный рефлекс.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОСНОВА ДЕЙСТВИЯ — см. Теория по-

этапного (планомерного) формирования умственных действий.

ОРИЕНТИРОВОЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ —

см. Ориентировочная деятельность.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РЕФЛЕКС (РЕАКЦИЯ) — см. Нейроны-

детекторы новизны.

ОСНОВНОЙ ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН — см. Закон Вебера —

Фехнера.

ОСМЫСЛЕННОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ — см. Восприятие, Категори-

алъность восприятия, Константность восприятия, Предмет-

ность восприятия. Целостность восприятия.

ОСЬ ЗРИТЕЛЬНАЯ

ОСЯЗАНИЕ — см. Анализатор осязательный, Ощущения, Рецеп-

торы осязательные.

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПОРОГ ОЩУЩЕНИЯ — см. Абсолютный

порог ощущения, Абсолютный верхний порог ощущения, Абсо-

лютный нижний порог ощущения, Дифференциальный порог ощу-

щения.

ОТНОШЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА — см. Установка социальная.

ОТНОШЕНИЯ ДЕЛОВЫЕ — см. Взаимоотношения людей

( виды ).

ОТНОШЕНИЯ ЛИЧНЫЕ —- см. Взаимоотношения людей (виды).

ОТНОШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ — см. Взаимоотношения

людей ( виды).

ОТНОШЕНИЯ НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ — см. Взаимоотношения

людей (виды).

ОТНОШЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫЕ — см. Взаимоотношения людей

(виды).

ОТРАЖЕНИЕ — см. Отражение психологическое.

ОТРАЖЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ — см. Отражение.

ОТЧУЖДЕНИЕ — см. Отчужденность межличностная.

ОТЧУЖДЕННОСТЬ МЕЖЛИЧНОСТНАЯ — см. Отчуждение.

33

Словник

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ — см. Взаимоотноше-

ния людей (виды).

ОЩУЩЕНИЯ [ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ОЩУЩЕНИЯ (ВИДЫ)

ОЩУЩЕНИЯ (ИЗМЕРЕНИЕ)

ОЩУЩЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЕ)

ОЩУЩЕНИЯ ВКУСОВЫЕ — см. Ощущения (виды).

ОЩУЩЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫЕ — см. Ощущения (виды).

ОЩУЩЕНИЯ МЫШЕЧНЫЕ — см. Ощущения (виды).

ОЩУЩЕНИЯ ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ — см. Ощущения (виды).

ОЩУЩЕНИЯ ОСЯЗАТЕЛЬНЫЕ — см. Ощущения (виды).

ОЩУЩЕНИЯ СЕНСОРНЫЕ — см. Ощущения (виды).

ОЩУЩЕНИЯ СЛУХОВЫЕ — см. Ощущения (виды).

ОЩУЩЕНИЯ СУБСЕНСОРНЫЕ — см. Ощущения (виды).

ПАМЯТЬ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ПАМЯТЬ (ВИДЫ)

ПАМЯТЬ (АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ)

ПАМЯТЬ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ)

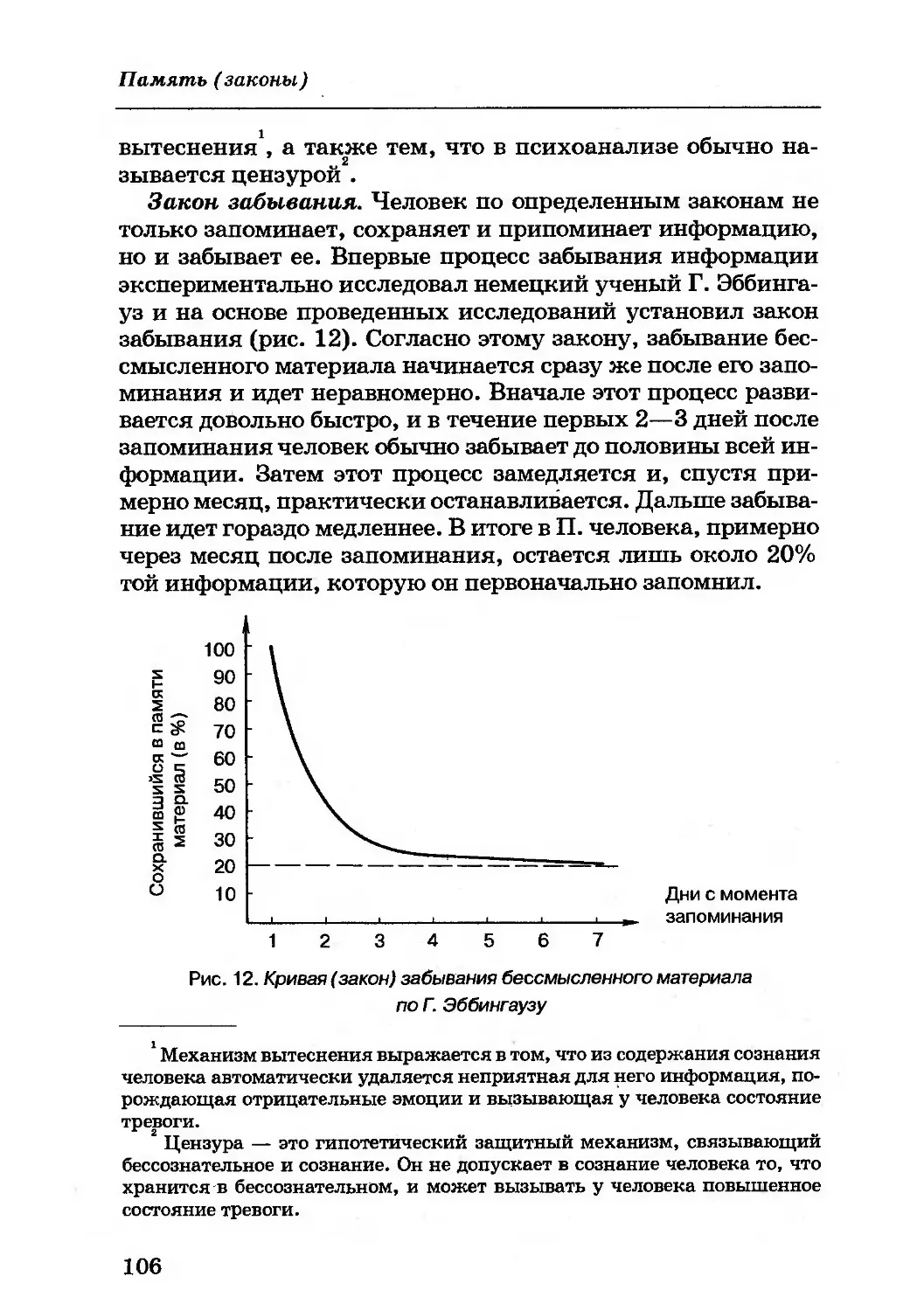

ПАМЯТЬ (ЗАКОНЫ)

ПАМЯТЬ (ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ)

ПАМЯТЬ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ — см. Память (виды).

ПАМЯТЬ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ — см. Память (виды).

ПАМЯТЬ ИКОНИЧЕСКАЯ — см. Память (виды).

ПАМЯТЬ КРАТКОВРЕМЕННАЯ — см. Память (виды).

ПАМЯТЬ МГНОВЕННАЯ — см. Память (виды).

ПАМЯТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ — см. Память (виды).

ПАМЯТЬ НЕПРОИЗВОЛЬНАЯ — см. Память (виды).

ПАМЯТЬ ОПЕРАТИВНАЯ — см. Память (виды).

ПАМЯТЬ ОПОСРЕДСТВОВАННАЯ — см. Память (виды).

ПАМЯТЬ ПРОИЗВОЛЬНАЯ — см. Память (виды).

ПАНИКА — см. Внушение, Заражение, Инстинкт, Массовидные

явления психики, Подражание.

ПАНПСИХИЗМ — см. Анимизм, Гилозоизм.

ПАНТОМИМИКА — см. Невербальные средства общения.

ПАРАЛИНГВИСТИКА — см. Коммуникации невербальные, Об-

щение, Паралингвистические средства общения.

ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ — см. Пара-

лингвистика.

ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ — см. Парапсихология, Теле-

кинез, Телепатия, Ясновидение.

ПАРАПСИХОЛОГИЯ — см. Паранормальные явления, Телеки-

нез, Телепатия, Ясновидение.

34

Словник

ПАРАФРАЗА — см. Перифраза.

ПАТОПСИХОЛОГИЯ — см. Психология медицинская, Психоло-

гия клиническая.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология педагоги-

ческая.

ПЕДОЛОГИЯ

ПЕРВАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА — см. Вторая сигнальная си-

стема.

ПЕРВИЧНОСТИ ЭФФЕКТ — см. Восприятие человека челове-

ком, Имплицитная теория личности, Новизны эффект, Ореола

эффект.

ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ

ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

ПЕРВИЧНЫЕ ПРОЕКЦИОННЫЕ ЗОНЫ — см. Головной мозг че-

ловека, Кора головного мозга.

ПЕРВИЧНЫЕ ЭМОЦИИ — см. Эмоции.

ПЕРЕНОС — см. Клиент, Пациент, Психоанализ, Психологичес-

кое консультирование.

ПЕРИОД — см. Периодизация возрастного развития, Стадия,

Фаза.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ — см. Детство,

Период.

ПЕРСЕВЕРАЦИЯ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ — см. Индивидуализация, Личность. Персо-

налистический подход (в истории психологии).

ПЕРСОНАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД (В ИСТОРИИ ПСИХОЛО-

ГИИ) — см. Натуралистический подход.

ПЕРСОНОЛОГИЯ

ПЕРЦЕПТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ПЕРЦЕПТИВНЫЙ — см. Восприятие.

ПЕРЦЕПЦИЯ — см. Восприятие.

ПЕРЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ

ПИКНИК (ПИКНИЧЕСКИЙ ТИП ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ) — см. Ас-

теник (астенический тип телосложения), Атлетик (атлети-

ческий тип телосложения), Экстраверсия.

ПОБУЖДЕНИЕ ВТОРИЧНОЕ — см. Побуждение первичное, По-

ведения теория.

ПОБУЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЕ — см. Побуждение вторичное, По-

ведения теория.

ПОВЕДЕНИЕ — см. Активность, Действие, Деятельность,

Реакция.

ПОВЕДЕНИЯ ТЕОРИЯ К. ХАЛЛА — см. Бихевиоризм, Научение.

35

Словник

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ (БИХЕВИОРАЛЬНАЯ, БИХЕВИОРИСТ-

СКАЯ) ПСИХОТЕРАПИЯ

ПОДВИЖНОСТЬ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ — см. Нервной систе-

мы свойства.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ — см. Подкрепление вторичное. Подкрепление

первичное, Подкрепление социальное.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ ВТОРИЧНОЕ — см. Подкрепление первичное,

Поведения теория.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЕ — см. Подкрепление вторичное,

Поведения теория.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ — см. Социального научения

теория.

ПОДПОРОГОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ — см. Ощущения субсенсорные.

ПОДРАЖАНИЕ — см. Внушение, Заражение.

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ — см. Периодизация возрастного

развития, Подросток.

ПОДРОСТКОВЫЙ КРИЗИС — см. Кризис возрастной. Кризис

подросткового возраста.

ПОДРОСТОК — см. Возраст подростковый.

ПОДСОЗНАНИЕ (ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ) — см. Бессознательное,

Сознание.

ПОЗИТИВИЗМ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) ПРОЦЕССЫ — см.

Внимание, Восприятие, Воображение, Мышление, Ощущения,

Память, Процессы, психические (психологические), Речь.

ПОЛОРОЛЕВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ — см. Полоролевая типи-

зация, Полоролевое поведение, Роль социальная.

ПОЛОРОЛЕВАЯ ТИПИЗАЦИЯ — см. Полоролевая идентифика-

ция.

ПОЛОРОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ — см. Полоролевая идентифика-

ция, Полоролевая типизация, Роль социальная.

ПОНИМАЮЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология понимаю-

щая.

ПОНЯТИЕ — см. Понятие житейское, Понятие научное.

ПОНЯТИЕ ЖИТЕЙСКОЕ — см. Понятие, Понятие научное.

ПОНЯТИЕ НАУЧНОЕ — см. Понятие, Понятие житейское.

ПОРОГИ ОЩУЩЕНИЙ — см. Абсолютный верхний порог ощуще-

ния, Абсолютный нижний порог ощущения, Абсолютный порог

ощущения, Дифференциальный порог ощущения, Относительный

порог ощущения.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ ФИГУРАЛЬНЫЙ — см. Воспри

ятие, Последовательный образ.

36

Словник

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ — см. Последовательный образ

фигуральный.

ПОСЛЕОБРАЗ — см. Последовательный образ.

ПОСТОЯННОГО СТИМУЛА МЕТОД — см. Пороги ощущений, Пси-

хофизика.

ПОСТУПОК

ПОТРЕБНОСТИ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ПОТРЕБНОСТИ (ВИДЫ И ИЕРАРХИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛО-

ВЕКА,)

ПОТРЕБНОСТИ (ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ )

ПОТРЕБНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИЕ — см. Потребности (виды и

иерархия потребностей человека)

ПОТРЕБНОСТИ ДУХОВНЫЕ — см. Потребности (виды и иерар-

хия потребностей человека )

ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫЕ — см. Потребности (виды и

иерархия потребностей человека)

ПОТРЕБНОСТИ НЕВРОТИЧЕСКИЕ — см. Неврозы, Психоана-

лиз, Тревожность базальная.

ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЧЕСКИЕ — см. Потребности (виды и

иерархия потребностей человека).

ПОТРЕБНОСТИ СОЦИАЛЬНЫЕ — см. Потребности (виды и ие-

рархия потребностей человека ).

ПОТРЕБНОСТЬ — см. Потребности.

ПОТРЕБНОСТЬ ВЛАСТИ — см. Мотив власти.

ПОТРЕБНОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХОВ — см. Мотив (по-

требность ) достижения успехов.

ПРАГМАТИЗМ — см. Позитивизм.

ПРЕДИКАТИВНОСТЬ — см. Речь внутренняя.

ПРЕДМЕТ

ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — см. Деятельность предмет-

ная.

ПРЕДМЕТНАЯ ИГРА — см. Игра предметная.

ПРЕДМЕТНОСТЬ — см. Предметность восприятия, Предмет-

ность образа.

ПРЕДМЕТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ — см. Восприятие (свойства).

ПРЕДМЕТНОСТЬ ОБРАЗА — см. Восприятие (свойства), Пред-

метность восприятия.

ПРЕДСОЗНАНИЕ — см. Бессознательное, Сознание, Подсозна-

ние (подсознательное).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ — см. Воображение.

ПРИВИВКА — см. Социальная установка (аттитюд).

ПРИВЫКАНИЕ — см. Привычка.

37

Словник

ПРИВЫЧКА — см. Привыкание.

ПРИКЛАДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ — см. Психология прикладная.

ПРИНЦИП

ПРИНЦИП «ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ» — см. Консультирование пси-

хологическое, Тренинг социально-психологический.

ПРИПОМИНАНИЕ — см. Память.

ПРИТЯЗАНИЯ — см. Уровень притязаний.

ПРОБ И ОШИБОК МЕТОД — см. Научение.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ — см. Акцептор действия.

ПРОДУКТИВНЫЙ — см. Продуктивное мышление.

ПРОДУКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ — см. Мышление (виды), Мыш-

ление репродуктивное.

ПРОДУКТИВНОСТЬ ВНИМАНИЯ — см. Внимание, Устойчи-

вость внимания, Концентрация внимания.

ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ — см. Методы психологических ис-

следований, Проекция.

ПРОЕКЦИЯ — см. Защитные механизмы, Проективные мето-

ды, Тревожность.

ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПАМЯТЬ — см. Память (виды).

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ — см. Зависимые перемен-

ные, Независимые переменные, Необихевиоризм, Эксперимент.

«ПРОМЫВАНИЕ МОЗГОВ» — см. Пропаганда, Установка соци-

альная.

ПРОПАГАНДА

ПРОПРИОЦЕПТИВНЫЙ (ПРОПРИОРЕЦЕПТИВНЫЙ) — см.

Проприорецептор, Проприорецепция.

ПРОПРИОРЕЦЕПТОР (ПРОПРИОЦЕПТОР) — см. Анализатор

мышечный, Рецепторы мышечные.

ПРОПРИОРЕЦЕПЦИЯ (ПРОПРИОЦЕПЦИЯ) — см. Анализатор

мышечный, Рецепторы мышечные.

ПРОСОЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ — см. Альтруизм, Социальное по-

ведение, Социальные потребности, Эмпатия.

ПРОСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ — см. Альтруизм, Просоциаль-

ные мотивы, Социальное поведение, Социальные потребности.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ — см. Восприятие прост-

ранства.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ — см. Тест

психологический.

ПРОЦЕССЫ ПСИХИЧЕСКИЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) — см. По-

знавательные (психологические) процессы.

ПСИХИКА (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ПСИХИКА (ВОЗНИКНОВЕНИЕ)

38

Словник

ПСИХИКА (РАЗВИТИЕ У ЖИВОТНЫХ)

ПСИХИКА (ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПСИХИКИ)

ПСИХИКА ЭЛЕМЕНТАРНАЯ — см. Высшие психические (пси-

хологические ) функции (процессы ).

ПСИХИЧЕСКИЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) ПРОЦЕССЫ — см. По-

знавательные (психологические) процессы.

ПСИХИЧЕСКИЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) СВОЙСТВА

ПСИХИЧЕСКИЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) СОСТОЯНИЯ — см.

Апатия, Внимание, Тревожность, Установка, Эйфория.

ПСИХИЧЕСКИЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) ФУНКЦИИ — см. Выс-

шие психические (психологические) функции (процессы), Психи-

ка (виды).

ПСИХОАНАЛИЗ — см. Бессознательное, Защитные механизмы,

Ид, Супер-Эго, Толкование сновидений, Эго.

ПСИХОБИОНИКА

ПСИХОГЕНЕТИКА — см. Генетическая психология.

ПСИХОДИАГНОСТИКА — см. Диагностика психологическая.

ПСИХОДИНАМИКА — см. Психодинамические теории личнос-

ти.

ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ — см. Пси-

ходинамика.

ПСИХОДРАМА — см. Психотерапия групповая.

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ — см. Психология практическая, Психоте-

рапия.

ПСИХОЛИНГВИСТИКА

психолог — см. Психолог практический, Психолог-ученый.

ПСИХОЛОГ-ПРАКТИК — см. Психолог практический.

ПСИХОЛОГ ПРАКТИЧЕСКИЙ — см. Консультирование психо-

логическое, Коррекция психологическая, Психодиагностика.

ПСИХОЛОГ-УЧЕНЫЙ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСТАНЦИЯ — см. Барьер психологичес-

кий, Дистанция психологическая.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ — см. Совмести-

мость групповая, Совместимость психологическая.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА — см. Вюрцбургская школа

(мышления), Грузинская школа психологии, Ленинградская

(Санкт-Петербургская) школа психологии, Московская школа

психологии.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА Л. С. ВЫГОТСКОГО

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА С. Л. РУБИНШТЕЙНА

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР — см. Барьер психологический.

39

Словник

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ (АТМОСФЕРА) — см. Климат

психологический (социально-психологический).

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС — см. Конфликт, Кризис возра-

стной, Кризис психологический, Психологической науки кризис.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ — см. Консуль-

тирование психологическое.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ КРИЗИС

ПСИХОЛОГИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

ПСИХОЛОГИЯ (ОТРАСЛИ НАУКИ)

ПСИХОЛОГИЯ (ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕС-

КИХ ЗНАНИЙ)

ПСИХОЛОГИЯ АССОЦИАТИВНАЯ — см. Ассоциация, Ассоциа-

ционизм.

ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПСИХОЛОГИЯ ВЗРОСЛЫХ — см. Акмеология, Геронто-психоло-

гия, Психология развития.

ПСИХОЛОГИЯ ВОЕННАЯ

ПСИХОЛОГИЯ ВОЗРАСТНАЯ — см. Геронтопсихология, Психо-

логия взрослых, Психология детская, Психология развития.

ПСИХОЛОГИЯ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ — см. Психология

возрастная, Психология развития.

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ — см. Психология педагогичес-

кая, Личность.

ПСИХОЛОГИЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ — см. Психогенетика.

ПСИХОЛОГИЯ ГЛУБИННАЯ — см. Аналитическая психология

(личности) К. Юнга, Бессознательное, Влечение, Индивидуаль-

ная психология А. Адлера, Психоанализ.

ПСИХОЛОГИЯ ГЛУХИХ — см. Сурдопсихология.

ПСИХОЛОГИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ — см. Клиенто-ориенти-

рованная психотерапия.

ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ — см. Психология возрастная, Психо-

логия развития.

ПСИХОЛОГИЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ

ПСИХОЛОГИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ — см. Психология соци-

альная.

ПСИХОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ (ПСИХОЛОГИЯ ИН-

ДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ)

ПСИХОЛОГИЯ ДОЗНАНИЯ — см. Психология юридическая.

ПСИХОЛОГИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ — см. Психология

объективная.

ПСИХОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ — см. Зоопсихология, Психология

сравнительная.

40

Словник

ПСИХОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ — см. Психология диф-

ференциальная, Психология личности.

ПСИХОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРНАЯ

ПСИХОЛОГИЯ ИНТРОСПЕКТИВНАЯ — см. Интроспекция,

Психология сознания, Структурализм.

ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА

ПСИХОЛОГИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ (ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ) —

см. Психология юридическая.

ПСИХОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ — см. Психология медицин-

ская.

ПСИХОЛОГИЯ КОГНИТИВНАЯ — см. Когнитивный.

ПСИХОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВА — см. Коллектив, Стратомет-

рическая концепция коллектива.

ПСИХОЛОГИЯ КОСМИЧЕСКАЯ — см. Психология инже-нерная.

ПСИХОЛОГИЯ КРИМИНАЛЬНАЯ — см. Психология юридиче-

ская.

ПСИХОЛОГИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ — см. Культур-

но-историческая психология.

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ — см. Личность.

ПСИХОЛОГИЯ МАРКЕТИНГА — см. Психология экономиче-

ская.

ПСИХОЛОГИЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ

ПСИХОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ — см. Патопсихология, Психо-

логия клиническая.

ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ — см. Психология искусства.

ПСИХОЛОГИЯ НАРОДОВ (ЭТНОПСИХОЛОГИЯ) — см. Психоло-

гия этническая.

ПСИХОЛОГИЯ НАУЧЕНИЯ — См. Научение, Психология пе-

дагогическая.

ПСИХОЛОГИЯ НАУЧНАЯ — см. Житейская психология.

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ — см. Психология воспитания,

Психология научения, Психология педагогическая.

ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ — см. Психология научения, Психо-

логия педагогическая.

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩАЯ — см. Психология прикладная.

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ — см. Группа большая, Психо-

логия социальная.

ПСИХОЛОГИЯ ОБЪЕКТИВНАЯ — см. Психология естественно-

научная.

ПСИХОЛОГИЯ ПАМЯТИ — см. Память, Психология общая.

ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ — см. Психология образо-

вания.

41

Словник

ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ — см. Психология

педагогическая.

ПСИХОЛОГИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ — см. Психология юриди-

ческая.

ПСИХОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ — см. Психология диплома-

тическая.

ПСИХОЛОГИЯ ПОНИМАЮЩАЯ — см. Психология физио-

логическая.

ПСИХОЛОГИЯ ПРАВА — см. Психология дознания, Психология

криминальная, Психология пенитенциарная, Психология судо-

производства, Психология юридическая.

ПСИХОЛОГИЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ — см. Аутотренинг, Геш-

тальтгруппы, Группы встреч, Группы телесной терапии, Груп-

пы терапии искусством, Логотерапия, Психоанализ, Психодра-

ма, Психологическое консультирование, Психологическая кор-

рекция, Психологическое тестирование, Т-группы.

ПСИХОЛОГИЯ ПРИКЛАДНАЯ — см. Психология общая.

ПСИХОЛОГИЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ — см. Психология инженер-

ная, Психология труда, Психология управления.

ПСИХОЛОГИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ — см. Психология.образования,

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ — см. Геронтопсихология, Психоло-

гия взрослых, Психология возрастная, Психология детская.

ПСИХОЛОГИЯ РЕБЕНКА — см. Психология детская.

ПСИХОЛОГИЯ РУКОВОДСТВА — см. Психология управления.

ПСИХОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ — см. Психология маркетинга, Пси-

хология экономическая.

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ — см. Психология социальная.

ПСИХОЛОГИЯ СЛЕПЫХ (ТИФЛОПСИХОЛОГИЯ)

ПСИХОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ — см. Психология интроспективная.

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНАЯ

ПСИХОЛОГИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ — см. Дефектология, Психоло-

гия слепых (тифлопсихология), Сурдопсихология.

ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА

ПСИХОЛОГИЯ СПОСОБНОСТЕЙ — см. Психология общая, Спо-

собности.

ПСИХОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ

ПСИХОЛОГИЯ СУДЕБНАЯ — см. Психология права.

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА

ПСИХОЛОГИЯ ТОЛПЫ — см. Масса, Толпа, Психология соци-

альная.

ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА — см. Психология инженерная. Психоло-

гия промышленная, Психотехника.

42

Словник

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ — см. Психология социаль-ная,

Психология труда.

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ — см. Психология объек-

тивная, Психология естественно научная, Психология экспери-

ментальная.

ПСИХОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ — см. Функционализм.

ПСИХОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ — см. Психология права.

ПСИХОЛОГИЯ ЭВОЛЮЦИОННАЯ — см. Психогенетика, Соци-

обиология, Эволюция.-

ПСИХОЛОГИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ — см. Экзистенциа-

лизм.

ПСИХОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ — см. Психология рекламы,

Психология маркетинга.

ПСИХОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ — см. Эксперимент.

ПСИХОЛОГИЯ ЭТНИЧЕСКАЯ (ЭТНОПСИХОЛОГИЯ) — см. Пси-

хология народов, Этнос.

ПСИХОМЕТРИКА — см. Психофизика.

ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ КРИВАЯ

ПСИХОМОТОРИКА

ПСИХОПАТОЛОГИЯ — см. Патопсихология, Психология меди-

цинская.

ПСИХОСИНТЕЗ — см. Альтернативная психология.

ПСИХОТЕРАПИЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ — см. Индивидуальная

психотерапия.

ПСИХОТЕРАПИЯ ГРУППОВАЯ — см. Групповая психотерапия.

ПСИХОТЕХНИКА — см. Психология инженерная, Психология

промышленная. Психология труда, Эргономика.

ПСИХОФИЗИКА — см. Абсолютный верхний порог ощущения, Аб-

солютный нижний порог ощущения, Вебера—Фехнера закон, Диф-

ференциальный порог ощущения, Относительный порог ощущения.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА — см. Психофизичес-

кая проблема.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДЫ —

см. Объективные методы в психологии, Психофизиология.

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ — см. Физиологическая психология.

ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА — см. Дуализм, Монизм,

Психофизиологическая проблема, Психофизический (психофизио-

логический) параллелизм.

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ (ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ) ПА-

РАЛЛЕЛИЗМ — см. Дуализм, Психофизическая проблема, Пси-

хофизиологическая проблема, Рефлекс.

43

Словник

ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДЫ — см. По-

стоянных стимулов метод, Равных интервалов метод, Равных и

неравных случаев метод, Средней ошибки метод.

РАВНОВЕСИЕ — см. Интеллекта теория Ж. Пиаже.

РАВНЫХ И НЕРАВНЫХ СЛУЧАЕВ МЕТОД — см. Абсолют-

ный порог ощущения, Постоянных стимулов метод.

РАВНЫХ ИНТЕРВАЛОВ МЕТОД — см. Психофизика, Методы

шкалирования, Шкалирование.

РАЗВИТИЕ — см. Созревание, Развитие революционное, Разви-

тие ситуационное, Развитие эволюционное.

РАЗВИТИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ — см. Развитие, Развитие си-

туационное, Развитие эволюционное.

РАЗВИТИЕ СИТУАЦИОННОЕ — см. Развитие революционное,

Развитие эволюционное.

РАЗВИТИЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ — см. Созревание, Развитие си-

туационное, Развитие эволюционное.

РАЗВИТИЯ ПРИНЦИП — см. Движущие силы развития, Разви-

тие, Условия психологического развития.

РАЗДРАЖЕНИЕ — см. Раздражимость, Раздражитель.

РАЗДРАЖИМОСТЬ — см. Раздражение, Раздражитель, Чувст-

вительность.

РАЗДРАЖИТЕЛЬ — см. Раздражение, Стимул.

РАЗЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПОРОГ ОЩУЩЕНИЯ — см. Дифференци-

альный порог ощущения.

РАННИЙ ВОЗРАСТ — см. Периодизация возрастного развития.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВНИМАНИЯ — см. Внимание (свойства).

РАСПРЕДМЕЧИВАНИЕ — см. Опредмечивание.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ — см. Иррационализм, Рационализм, Рацио-

нальное.

РАЦИОНАЛИЗМ — см. Иррационализм, Разум, Рассудок, Рациона-

лизация.

РАЦИОНАЛЬНОЕ — см. Иррациональное.

РЕ-

РЕАКТОЛОГИЯ — см. Реакция.

РЕАКЦИЯ — см. Активность, Действие, Деятельность, Пове-

дение.

РЕВЕРБЕРАЦИЯ

РЕДУКЦИОНИЗМ — см. Детерминизм, Механицизм.

РЕКАПИТУЛЯЦИИ ЗАКОН — см. Биогенетический закон.

РЕМИНИСЦЕНЦИЯ — см. Память.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ — см. Выборка, Генеральная совокуп-

ность.

44

Словник

РЕПРОДУКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ — см. Мышление (виды).

РЕПРОДУКТИВНЫЙ — см. Репродуктивное мышление.

РЕТИКУЛЯРНАЯ ФОРМАЦИЯ — см. Головной мозг человека.

Неспецифический путь проведения сенсорной информации.

РЕФЕРЕНТНАЯ ГРУППА — см. Группа референтная.

РЕФЕРЕНТНЫЙ — см. Группа референтная.

РЕФЛЕКС — см. Рефлекс безусловный, Рефлекс условный.

РЕФЛЕКС БЕЗУСЛОВНЫЙ — см. Рефлекс, Рефлекс услов ный.

РЕФЛЕКС УСЛОВНЫЙ — см. Научение, Научение условно-ре-

флекторное, Рефлекс.

РЕФЛЕКСИЯ — см. Сознание.

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ — см. Реактология, Рефлекс.

РЕФЛЕКТОРНАЯ ДУГА — см. Концептуальная рефлекторная ду-

га, Обратная нервная связь, Рефлекторное кольцо.

РЕФЛЕКТОРНОЕ КОЛЬЦО — см. Обратная нервная связь, Рефлек-

торная дуга.

РЕФЛЕКТОРНЫЙ — см. Рефлекс.

РЕЦЕПТИВНОЕ ПОЛЕ НЕЙРОНА — см. Нейрон, Рецептор.

РЕЦЕПТОР — см. Органы чувств, Анализатор, Раздражитель,

Фоторецепторы, Механорецепторы.

РЕЦЕПТОРЫ ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ

РЕЦЕПТОРЫ ВКУСОВЫЕ

РЕЦЕПТОРЫ ЗРИТЕЛЬНЫЕ

РЕЦЕПТОРЫ КОЖНЫЕ

РЕЦЕПТОРЫ МЫШЕЧНЫЕ

РЕЦЕПТОРЫ ОБОНЯТЕЛЬНЫЕ

РЕЦЕПТОРЫ ОСЯЗАТЕЛЬНЫЕ

РЕЦЕПТОРЫ СЛУХОВЫЕ

РЕЦЕПЦИЯ — см. Рецептор, Чувствительность.

РЕЧЬ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ)

РЕЧЬ (ВИДЫ)

РЕЧЬ (ПРОИСХОЖДЕНИЕ)

РЕЧЬ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ)

РЕЧЬ (СВЯЗЬ С МЫШЛЕНИЕМ, СООТНОШЕНИЕ МЫШЛЕ-

НИЯ И РЕЧИ)

РЕЧЬ ВНУТРЕННЯЯ — см. Речь (виды), Речь эгоцентрическая,

Предикативность, Агглютинированность.

РЕЧЬ ДИАЛОГИЧЕСКАЯ — см. Речь (виды).

РЕЧЬ МОНОЛОГИЧЕСКАЯ — см. Речь (виды).

РЕЧЬ ПИСЬМЕННАЯ — см. Речь (виды).

РЕЧЬ УСТНАЯ — см. Речь (виды).

РЕЧЬ ЭГОЦЕНТРИЧЕСКАЯ — см. Речь (виды), Речь внутренняя.

45

Словник

РИГИДНОСТЬ — см. Лабильность, Свойства нервной системы.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ — см. Лидер.

САДИЗМ — см. Мазохизм.

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ — см. Гуманистическая психология,

Самоактуализирующаяся личность.

САМОАКТУАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ — см. Гуманис-

тическая психология, Самоактуализация.

САМОНАБЛЮДЕНИЕ — см. Интроспекция.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ — см. Самоопределение нравственное

(моральное), Самоопределение профессиональное.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НРАВСТВЕННОЕ (МОРАЛЬНОЕ)

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

САМООЦЕНКА

САМОСОЗНАНИЕ — см. Образ «Я», Самооценка, Самонаблюде-

ние, Рефлексия.

САНГВИНИК — см. Темперамент (типы).

САНКЦИИ — см. Санкции групповые.

САНКЦИИ ГРУППОВЫЕ — см. Санкции.

СВЕРХАДДИТИВНЫЙ ЭФФЕКТ

СВЕРХНОРМАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

СВОБОДНЫХ АССОЦИАЦИЙ МЕТОД — см. Ассоциация, Бессоз-

нательное, Психоанализ.

СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ — см. Личность (структура).

СВОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ — см. Лабильность нерв-

ной системы, Подвижность нервной системы, Сила нервной

системы, Уравновешенность нервной системы.

СВОЙСТВА ПСИХИЧЕСКИЕ (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ) — см.

Свойства личности.

СЕМАНТИЧЕСКОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА МЕТОД

СЕНЗИТИВНОСТЬ (СЕНСИТИВНОСТЬ) — см. Сенсорный, Чувст-

вительность.

СЕНЗИТИВНЫЙ (СЕНСИТИВНЫЙ) ПЕРИОД РАЗВИТИЯ — см.

Сензитивность (сенситивность), Развитие, Созревание.

СЕНЗИТИВНЫЙ (СЕНСИТИВНЫЙ) — см. Сензитивный период

развития, Сензитивность (сенситивность).

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ — см. Адаптация, Органы чувств, Раздра-

житель, Чувствительность.

СЕНСОМОТОРИКА — см. Моторный, Психомоторика, Сенсорный.

СЕНСОМОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ — см. Анализатор зри-

тельный, Сенсомоторика.

СЕНСОМОТОРНОГО ИНТЕЛЛЕКТА СТАДИЯ РАЗВИТИЯ —

см. Интеллекта теория Ж. Пиаже, Сенсомоторика.

46

Словник

СЕНСОМОТОРНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — см. Мышление наглядно-

действенное, Сенсомоторика.

СЕНСОРИКА — см. Ощущения, Сенсорный.

СЕНСОРНЫЙ — см. Сенсорика.

СИЛА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ — см. Свойства нервной системы.

СИМВОЛ — см. Аналитическая психология (личности} К. Юн-

га, Архетип, Знак, Сигнал.

СИНЕСТЕЗИЯ — см. Ощущения.

СИНКРЕТИЗМ

СИНТЕЗ — см. Анализ, Мышление (логические операции).

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД в психологии — см. Система, Сис-

темной организации принцип.

СИТУАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ЛИДЕРСТВА — см. Лидерства тео-

рия ситуационная.

СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ — см. Время реакции, Реакция.

С ЛИППЕР-ЭФФЕКТ — см. Установка социальная.

СЛОВАРЬ АКТИВНЫЙ — см. Словарь пассивный.

СЛОВАРЬ ПАССИВНЫЙ — см. Словарь активный.

СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ — см. Мышление

( виды ).

СЛОВЕСНЫЕ АССОЦИАЦИИ — см. Ассоциация, Память.

СЛУХ — см. Анализатор слуховой, Рецепторы слуховые.

СЛУХИ — см. Массовидные явления психики.

СМЫСЛ — см. Значение.

СМЫСЛ ЛИЧНОСТНЫЙ — см. Смысл.

СОВЕСТЬ

СОВМЕСТИМОСТЬ ГРУППОВАЯ см. Совместимость пси-

хологическая.

СОВМЕСТИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

СОЗНАНИЕ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ}

СОЗНАНИЕ (ПРИЗНАКИ}

СОЗНАНИЕ (УРОВНИ}

СОЗРЕВАНИЕ — см. Генотип, Развитие.

СОН (ОПРЕДЕЛЕНИЕ}

СОН (ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ}

СОН (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ}

СОПЕРЕЖИВАНИЕ — см. Эмпатия.

СОХРАНЕНИЕ — см. Память (определение).

СОЦИАЛИЗАЦИЯ — см. Индивидуализация, Личность. Раз-

витие.

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА — см. Группа социальная.

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ — см. Дезадаптация

47

Словник

СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ — см. Психологическая дис-

танция.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНГИБИЦИЯ — см. Социальная фасилитация

( фацилитация).

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ — см. Бихевиоризм, Необихе-

виоризм.