Text

Соо§1е

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники

комиании Соо§1е в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она перешла в свободный

достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав

истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи,

это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наиоминание

о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания СооДе гордится тем, что сотрудничает с библіотеками, чтобы перевести книги, иерешедшие в свободный достуи, в

цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь

хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять

этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое использованію книг, в том числе установив

технические ограниченіи на автоматические запросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

• Не используйте файлы в коммерческих целях.

Мы разработали программу Поиск книг Соо§1е для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных,

некоммерческих целях.

• Не отправляйте автоматические запросы.

Не отправляйте в систему СооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного

перевода, оитического распознаваніи символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может

оказаться полезный, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, иерешедшие в свободный

достуи.

• Не удаляйте атрибуты СооДе.

В каждом файле есть "водяной знак" СооДе. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти

дополнительные материалы ири помощи программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его.

• Делайте это законно.

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете полную

ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основаніи могут

исиользовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный достуи в разных странах различны,

поэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную

книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг ѲооДе, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно.

Наказанію за нарушенію авторских ирав может быть очень серьезный.

О программе Поиск кпиг СооДе

Миссіи СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной.

Программа Поиск книг СооДе иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей.

Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выполнить на странице йѣѣрД/Ъоокз.^оо^Іе.сот/

ЗКЛ.Г&Сд

НАКѴАКП

СОЬЬЕСЕ

ЫВКАКУ

7 ИСТОРИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ и МАТЕРІАЛОВЪ

I * ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

' О II ЕРМСКОМТ» КІ’АЪ%

I

I

I

' . АЛЕКСАНДРА ДМИТРІЕВА,

; ; преподавателя Пермецихъ мужской и Маріинской женской гимназій, товарища предсѣдателѣ

; ; и правителя дѣлъ Пермской ученой архивной коммиесіи, члена-сотрудника С.-Петербургскаго

; ' археологическаго института и.другихъ ученыхъ учрежденій и обществъ.

I ; .

І (

і ; 4 Выпускъ I.

ДРЕВНОСТИ БЫВШЕЙ ПЕРМИ ВЕЛИКОЙ.

/

фжт/гхві/ ч ।

& Ж! Хй X) ТТ М X# ЭДк

П$Ш Ж)

ИСТОРИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ и МАТЕРІАЛОВЪ

.!•]) ,.,,,. і , ,1 міПРЙЙМѴІЩВе^АЕЫНф. ' ; , .» , <НІ ;;и,!і;и- II

О 11*3 Ж»М СЛвіОМЯ» «•ВГАІ'В.

--------чв®>- *• —

АЛЕКСАНДРА ДМИТРІЕВА,

преподавателя Пермскихъ мужской и Маріинской женской гимнааій, товарища предсѣдателя

и правителя дѣлъ Пермской ученой архивной доммиесіи, члена-сотруднида С.-Петербургскаго

археологическаго института и другихъ ученыхъ учрежденій и обществъ.

" *!>♦♦<« '

Выпускъ I.

ДРЕВНОСТИ БЫВШЕЙ ПЕРМИ ВЕЛИКОЙ.

----------------.«аів».----

ИЗДАНІЕ АВТОРА.

ПЕРМЬ.

Тждографіх П. Ф. Киоіохато.

1889.

ѢІШ 0)

с

Лнаі{\/айВ\' ’

, ІЛМІѴЕКЗІТѴ

* ‘ЖЖ- ’’

♦ • ’ѵ

С і.

Печатается

ост 2і іэтэ ।

и» постановленію Перммяп'о Губернскаго Статистическаго

. Комитета ол 44» января 1388 вода. ’

Автобіографическая замѣтка автора-адтѳлн.

' (Вмѣсто обычмаго предисловія). • !

Съ 1880 года, когда я опредѣленъ былъ препо-

давателемъ исторіи и географіи въ Пермскую гимназію,,

я занялся спеціально изученіемъ мѣстной исторіи

Пермскаго края. Я сталъ постепенно приводить въ

исполненіе мысль, впервые явившуюся у деня еше на

университетской скамьѣ. Еще въ 187Ѵ0 академическомъ

году, въ бытность студентомъ з-го курса историко-

филологическаго факультета Казанскаго университета,

во мнѣ родилась эта мысль родъ вліяніемъ чтенія,

Новгородскихъ, лѣтописей. , Избравъ , спеціальностью

Русскую исторію, я обратился : тогда къ профессору

Д. А. Корсакову за темою. для. годичнаго курсоваго

сочиненія. Онъ предложилъ мнѣ тему: «Библіографи-

ческій разборъ Третьей Новгородской лѣтописи И.

отношеніе ея къ прочимъ Новгородскимъ и Лаврентьев-,

ской лѣтописямъ». Тема, была хороша . тѣмъ,.: что

заставила меня работать совершенно самостоятельно

надъ важнѣйшими источниками Русской . исторіи и

углубиться въ обширную и въ высшей степени инте-

ресную область русскаго лѣтописанія. Проработавъ,

упорно цѣлый учебный: годъ надъ, разработкой темы

и сдавъ сочиненіе, я въ слѣдующемъ 4-мъ курсѣ, въ

і875/« уч. году, просилъ Д. А. Корсакова опять дать

мнѣ такую тему для годичнаго сочиненія, которая

имѣла бы соприкосновеніе съ прежней. Онъ,исполнилъ

мое желаніе, предложивъ, тему: «О договорныхъ гра-

мотахъ Новгорода съ велцкимИ; < князьями Тверскими и;

IV

Московскими». Третій курсъ университета я посвятилъ

изученію многотомнаго «Полнаго собранія русскихъ

лѣтописей», въ четвертомъ пришлось не мало поси—

дѣть денвдъ '«СобряніемЪ'іЮсуЛ^р^Твен-

ныхъ грамотъ и договоровъ», «Актами Историческими»

съ ихъ «Дополненіями», «Актами Археографической

Экспедиціи» и другими фундаментальными изданіями

нашей ' Археографической1 КоМмиссіи. Вторая работа

имѣла Очень ’ близкое Отношеніе' къ первой и была -въ

одинаковой’степени полезна для моей исторической

Подготовки, заставивъ работать самостоятельно надъ

первоисточниками.

• Двухголичная спеціальная'работа надъ источниками

Новгородской исторіи естественно привела меня, урож-

денна ‘ Пермскаго края, къ мысли Заняться когда нйбудь

спеціально' исторіей Пермской земли, составлявшей

нѣкогда часть обширныхъ Новгородскимъ владѣній' й

затѣмъ постепенно вошедшей'въ составѣ' земель вели-

кихъ гОёудйрей Московскихъ -^сперВа въ церковномъ,

потомъ1 и въ тражданско-админйстративНомъ отноше-

ніяхъ. "Можетъ быть; моя :мысльі и Не Пбйлотйлась бы

въ дѣло, если бъ, По окончаніи университетскаго

курса, Мнѣ пришлось служить не въ 'своемъ рддномЪ

краѣ,- куда впрочемъ я стремился1 неудержимо, а въ

какОй і нибудь’ другой губерніи. Къ счастію, обстоя—

телйСТвЯ сложились- ймейно такъ, что я имѣлъ воз-

можность занять мѣсто 'преподавателя своего спеціаль-

наго предмета' въ । той самой Перйекой. гимназіи, Ѣдѣ я

полуЧиЛъ среднее' образованіе и куда желалъ попасть

болѣе всего не' столько По 'служебнымъ, даже семей-

нымъ/ сколько По научнымъ1 соображеніямъ. Я занялъ

этО'мѣсто' съ радужной'Надеждой привести въ испол-

неніе Мой? 'Прежнюю • студенческую мечту относительно

изученія лйбЫшй 'Исторій.1 Я былъ'' болѣе Многйкъ

— У —

другихъ подготовленъ къ изученію исторіи именно

Пермскаго края, который при томъ же, какъ родной

для меня, всегда былъ особенно, близокъ, .мф^му. сердцу.

Съ теплой любовью къ дѣлу,.. НО не безъ, нѣкоторой

робости на первыхъ порахъ, приступалъ я Къ изуче-г

нію., родной., пермской • старины на мѣстѣ, въ самомъ

средоточіи нынѣшней Пермской земли, благодаря Бога

за столь счастливое сочетаніе обстоятельствъ моей

ЖИЗНИ. . V. < . п, ; . .!,••• .)(.: I

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что цервой мыслью*

осуществленіе' которрй составляетъ теперь цѣль моей

жизни, , я обязанъ Казанскому университету въ лицѣ

его достоуважаемаго профессора. ,Д. .А,. Корсакова;

который на научномъ , поприщѣ былъ мримъ первымъ

и лучшимъ руководителемъ. Поселившись въ Перми,

съ готовымъ планомъ предстоящихъ научныхъ работъ*

долженствовавшихъ составить - .собою продолженіе

моихъ университетскихъ, занятій, я. познакомился

прежде всего > съ Д. Д. Смышляевымъ, нынѣ.ревнсь

стнымъ членомъ Православнаго Палестинскаго Обще?

ства,, временно живущимъ въ. Іерусалимѣ. Урожденецъ

Пермскаго края,, питомецъ Пермской, г гимназіи, обда-

дающій, замѣчательною, начитанностью* рѣдкій знатокъ

и. въ свое время очень почтенный; .общественный

дѣятель Пермскаго края* Д. Д. .Смышляевъ былъ .для

меня лучшимъ . руководителемъ при началѣ изучрнія

собственно Пермской исторіи. Его небольшая.по, объ-г

ему, но драгоцѣнная..по содержанію книга:. «Источники

и пособія для изученія Пермскаго края» (Пермь. 1876

г.) съ і$8о года стала для меря настольною,. Въ .то

время былъ еще въ живыхъ , другой извѣстный; зна-

токъ этого края^ Н. К. Чупинъ, съ которымъ впро-

чемъ мнѣ Не суждено было 'познакомиться' лично.

На его труды, какъ на образцовые въ своемъ родѣ,

VI

указалъ мнѣ Д'. Д. Смышляевъ, и я въ теченіе одного

года основательно познакомился съ ними. Такимъ

образомъ Н. К. Чупинъ, умершій въ 1882 г., сдѣлался

для меня третьимъ учителемъ въ дѣлѣ изученія мѣстной

исторіи. Въ теченіи 1880 и 1881 г.г: я окончательно

подготовилъ себя къ занятіямъ Пермской исторіей,

начавъ съ Слѣдующаго 1882 года самостоятельныя

работы въ этой области.

Но прежде чѣмъ начать самостоятельные труды

по разработкѣ Пермской исторіи, мнѣ нужно было

составить для себя тотъ или другой планъ ученой

работы и уяснить себѣ практическіе ей пріемы. Н. К.

Чупинъ писалъ Пермскую исторію, сидя на мѣстѣ, въ

Екатеринбургѣ, гдѣ онѣ нѣсколько десятилѣтій былъ

директоромъ мѣстнаго горнаго училища, имѣй йодъ

руками богатѣйшій горный архивъ. Я, какъ частный

и невластный любитель старины, нашелъ болѣе цѣле-

сообразнымъ держаться экскурсіальнаго' пріема мѣст-

ныхъ изслѣдованій, въ Послѣднее время въ широкихъ

размѣрахъ практикуемаго почти всѣми учеными обще-

ствами. Служба давала возможность пользоваться для

ученыхъ экскурсій ежегодно лѣтними вакатами. При

небольшомъ учительскомъ • жаЛбваньѣ и неимѣніи

другихъ средствъ я могъ предпринимать, конечно,

Скромныя поѣздки, не задаваясь широкими' планами.

Обращаться за субсидіями къ ученымъ обществамъ я

не хотѣлъ, потому что не желалъ связывать себя

никакими обязательствами *). Равнымъ образомъ я

Никогда । не обращался ни за кайимѣ содѣйствіемъ

«подлежащихъ властей». Какъ частный, безвластный

и безвѣстный любитель, я одиноко работалъ и про-

*) Впрочемъ Пермскій губернскій статистическій комитетъ далъ мнѣ, какъ

своему члену," небольшую субсидію на изданіе нѣкоторыхъ матеріаловъ, собранныхъ

міою на свой'счетъ.

;ѴП —

должаю работать по мѣстной исторіи-»—урывками, въ

свободное отъ служебныхъ занятій врейя, а потому

какія бы то тни было обязательства меня только угйе-

тааиібы нравственно. «Содѣйствіе Же властей», на1 Мой

взглядъ, нерѣдко: только вредитъ тамъ/гдѣ' имѣешь

совершенно частное дѣло съ частными ЖеЛицамй.

Особенно не' любитъ его деревня, которая между

тѣмъявляется хранительницей многихъ пОлезньіхъ

для науки, данныхъ,1 какъ убѣдилъ Мейя! опытъ.1 БраТь

на себя стороннихъ обязательствъ я не могъ й потому,

что, Пускаясь : въ экскурсію по губерніи,: мдгЪ-Ли 1 я

съ увѣренностью, сказать, что возвращусѣ изъ Поѣздки

не съ пустыми руками? 4го у‘Меня хватитъ 'умѣнія

ріовъискать въ‘Томъ иди1 другомъ мѣстѣ; Обладателей

старины И внушить имъ довѣріе къ .себѣ,'-Что 'бы

получить возможность воспользоваться для науки ихЪ

рукописями, книгами, коллекціями?1 Я обыкновенно

пускался» въ путь на: удачу, особенно ВЪ первый

экскурсій въ тотѣ йли другой уѣздъ. Дѣло 'йъ тоМъ,

что1 всѣ'рукописные историческіе матеріалы я* сОбйралЪ

не'изъ казенныхъ и общественныхъ' архивовъ; чтЬ

не> представляло бы« ничего' труднаго, а «да 'частніЛхъ

рунъ, при; чемъ сплошь и къ' ряду 'Не Легко11 бйло

доискаться' самыхъ обладателей старины; " Нерѣдко

людей вовсе1, безвѣстныхъ; такъ сказать, случайныхъ

хранителей памятниковъ' прошлаго: Мнѣ случалось Въ

деревнѣ у безграмотныхъ крестьянъ НаХолИТь позе-

-мельніѣ акты іХѴП столѣтія; Представляющіе Несом-

нѣнный интересъ и значеніе Для исТОрйкй Пермскаго

края.- ' 1 '• : ••• " '!> і' ::

Соображаясь съ историческими судьбами Пермскаго

края, я Началъ 'самоознакомленіе съ нимъ съ сѣвера ,

западнаго угла нынѣшней обпіирной Пермской Губер-

ніи, т. е; съ । уѣзда Чердынскаго, Нѣкогда входившаго

— мш —

въ число новгородскихъ владѣній и. составлявшаго,

вмѣстѣ съ Соликамскимъ и болѣе , южными, уѣздами,

дадъ называемую. «ПермьВелику юли 'По радо къ пред-

нривдігылъ мнокъ до собственной иниціативѣ, и/паевой

средства /экскурсій .былъ .слѣдующій:.въ-а&йі.голу /въ

Яр.рдЫйОДЙ уѣздъ; > въ д-З&з. .г,— ВЪ' Соликамскій;, івъ

788.3, г.-пВ)ЬПермскій,<у.ѣздъ и вторично, въ/Салйкамъ

СйіЙиН- Нярдындайй вгьл Т^4иіПчггг.въ третій । разъ;/Въ

Я^РДЫНСКІЙі И ЛСоликамскій' .уѣзды- И ВЪ.' первый-нзъ

Вррдотуреній, -.'Уѣздъ; . і ВЪ -1,885' к> вторично. ,въ . уѣзды

•Пермскій,, и. Верлоту реній, и .< первый разъѣвъ, Екате-

ринбургскій, .Камыіриовскій/и.ЦЫрпнскій^/въ, і886 г.*-г

ЕПз.; цервый;; рядъ въ .уѣзды,. Кунгурскій и -Красноуфимт

іСіййігЪЪ г8$7.(Гі—вторично, въ уѣздъ Екатеринбургскій

ИЛ въ третій, .разъ въ I Верхотурскій; -, въ- -1888, гі.г-.въ

Третій, । радъ въ Пермскій у ѣздъ. Такимъ/-образомъ/изъ

4і?і уѣздовъ- громадной । -Пермской- -губерніи,я не успѣлъ

доселѣ добывать, съ спеціальной .цѣлью. то лыко ь въ

Т.рехъ-гИрбитскомъ,: ОуанскрмъіИ Осинскомъл^иако-

МЫХЪ' МНѣ ЛИШЬ; ..отчасти, .благодаря/ случайнымЪ/.перЕг

.Ѣздамъ .Доінммъ, .^рѣ/уДОселѣ .-цредприияіГЫЯгв экскурт

СІЙиМйѢгСТРКли др, зроеррублейі. Но такъ .какъ серьезт

дарлнаунная ^рабртд, въ,.отдаленной провинціи .чарг^

вйтрѣ|4йіетъ препятствія', цо .недостатку.. научныхъ;лосо-

.то-, |Я _,ддлэденъ; былъ. иногда * брать? .дополнительные

къ. закату ртпуіоКи, и. івърі8.8д>,,'<884і/і^887, и д8$8

годахъ,по. тому же!.дѣлу,.из.ууенщ.’Щрм«?кой старины

предпринималъ (/.доѣздки .; въ . Петербургъ, ,и Москву,

озна^рцивщийЫ-въ.іто же/время кстати/; какъ съ. сто-

личными историческими достопримѣчательностями>такъ

и:(ръ, памятниками-, древности< попутныхъ./городовъ—

Новгорода, Великаго, Владиміра,губернскаго^Нижнягот

Новгорода; ,Яроелявдяр Ростова-/Великаго.,. Костромы .и

нѣКніЛРУГ:-:, не /говоря,, уже; /идо.'близко; и • давно/ зна-

— Ис-

комую мнѣ Казань; Эти экскурсіи нЬ западъ дали

мнѣ весьма много свѣдѣній для сравнишАѴмаго изуМе-

нія.. памятниковъ, русской древности,, особенно церков-

ной^, и сблизили меня съ людьми одной спеціальности.

Въ .1887 г. >я имѣлъ < возможнрсть побывать впервые

на, археологическомъ съѣздѣ въ Ярославлѣ^ въ качествѣ

приглашеннаго, частнаго; члена съѣздами, лично позна-

комиться еще .со многими • представителями русской

науки. : •••:•; :••• •< . г • •. ’?•' •' ? •'.

До сихъ поръ я работалъ, на избранномъ. попри-

щѣ і одиноко, какъ /частный любртель, если безъ вся-

кой матеріальной, поддержки, за то при нравственной

поддержкѣ тѣхъ, ікто любитъ и уважаетъ науку*).

Теперь въ Перми > возйикаетъ губернская ученая архивъ-

мая ।коммиссія.. Удостоенный избранія въ правителѣ ея

дѣлъ,; съ исполненіемъ обязанностей и товарища пред-

сѣдателя, я получаю; возможность расширить кругъ

дѣятельности.на , поприщѣ мѣстной археографіи; осо-

бенно если въ>’ числѣ, членовъ коммиссіи, .'найдется

нѣсколько трудолюбивыхъ, энергичныхъ и «свѣдущихъ

въ этой области лицъ; 'съ которыми можнобудетъ

сообща предпринять нѣкоторыя, большія < работы по

части.’науЧной- «обработки..и изданія, въ свѣтъ памят-

никовъ пермской старины? Но все это, конечно:,

вопросъ будущаго, предрѣшать: котораго нельзя. А

теперь; во /ожиданіи; будущихъ 'Предпріятій.- общр+

ствіеннаго «характера, составляющихъ пока наши ріа

, — - —г—. Г! і 4- \ * •—9-- —. г • — ’ , 1 , , < ' * ’ ' ? # /'** < * *

• *); .Впроуедъімодп лрмпріал4мъ не,сочувствуютъ, какъ.мдизм. жккоторые

жалкіе завистники изъ людей одной с</ мною црофес.сіц, и—не знаю почему- -чинов-

ники Оренбургскаго учебнаго округа/ Послѣднее обстоятельство едва не заставила

іівшь 'въ 4886 п бросить навсегда Неблагодарную учительскую службу и 'поступить

въ Археолрсцчес^Д Институтъ,. почтфцрі(і.иен| въ^ір^^лумъ .гоад мзбраніеуъ »ъ «Чии

члены, и только нравственная связь съ гимназіей, въ которой я и самъ учился, и

научные интересы по Отношенію къ давно' изучаемому мною краю удержали меня отъ

ТШЮГОгИПфрННІя,. _• ' • і I

1

— X —

(Іехіііегіа, не мѣшаетъ разобраться въ томъ, что уже

сдѣлано лично нами въ теченіе 8 лѣтъ.

Съ чувствомъ живѣйшаго удовольствія не могу

не засвидѣтельствовать, что, за немногими исключе-

ніями, я постоянно встрѣчалъ сочувствіе своему пред-

пріятію и потому имѣлъ, успѣхъ въ своихъ археогра-

фическихъ поискахъ въ предѣлахъ обширной Перм-

ской губерніи. Долго было-бы перечислять людей

различныхъ состояній, званій, образованія и обще-

ственнаго положенія., съ коими мнѣ пришлось имѣть

дѣло во время экскурсій по градамъ и весямъ роднаго

края. Съ глубокой признательностью вспоминаю то

радушіе, предупредительность и подчасъ рѣдкое въ

наше время безкорыстіе, свидѣтелемъ которымъ я

имѣлъ удовольствіе быть много и много разъ. Благо-

даря этому теплому сочувствію къ моему предпріятію,

плодомъ восьмилѣтнихъ скитаній моихъ по губерніи

явилась значительное собраніе историческихъ матеріа-

ловъ преимущественно по исторіи Пермскаго края за

время съ XVII вѣка до нашихъ дней. Съ каждымъ

послѣдующимъ годомъ кругъ знакомствъ увеличи-

вался, и сообразно съ тѣмъ все болѣе обезпечивался

успѣхъ частнаго предпріятія. Собранное лѣтомъ при-

водилось въ порядокъ, научно обработывалось и под-

готовлялось къ печати зймой. Въ такихъ трудахъ

прошли 1881—1888 годы, давъ въ результатѣ уже

до 40 статей по исторіи обширнаго Пермскаго края,

разбросанныхъ въ разныхъ мѣстныхъ періодическихъ

и повременныхъ изданіяхъ. Но поступленіе Въ мой

частный архивъ новыхъ матеріаловъ постоянно пре-

вышало количество изданныхъ въ свѣтъ, почему

архивъ этотъ оставляетъ работы еще на много лѣтъ,

тѣмъ болѣе что изъ года въ годъ пополняется новыми

пріобрѣтеніями. Такъ благодатна еще въ Пермской

— ІХІ —

губерніи почва для археографическихъ изысканій!

Была бы только надлежащая къ тому подготовка! и

личное желаніе потрудиться на этой почвѣ!

Люди • науки не разъ указывали- мнѣ на практи-

ческое неудобство пользоваться статьями, разбросан-

ными въ разныхъ газетахъ за многіе годы. Особенно

много матеріаловъ помѣщено мною въ «Пермскихъ

Губернскихъ Вѣдомостяхъ», полные: экземпляры кото-

рыхъ за прежніе годы весьма трудно достать даже на

мѣстѣ ихъ изданія, въ Перми. На этомъ основаніи

мнѣ не разъ высказывалось желаніе, что бы я -пред-

принялъ изданіе всѣхъ- своихъ статей въ одномъ

сборникѣ. Но, съ одной -стороны, для’ частнаго лица

чего-стоитъ такое изданіе, а съ другой—какая гаран-

тія въ томъ, что сборникъ спеціальныхъ ! статей не

залежится: въ книжныхъ лавкахъ, а уйдетъ въ продажу?

Въ 1882 г. Пермскій губернскій статистическій коми-

тетъ, по мысли Д. Д. Смышляева, сдѣлалъ подобную

попытку, издавъ въ особомъ сборникѣ историческія

статьи Н. К. Чупина; попытка оказалась весьма убы-

точной для комитета, и едва-ли не половина11 изданія

и сейчасъ лежитъ нераспроданною, показавъ, что

спросъ на спеціальныя ученыя изданія въ провинціи

ничтоженъ. Въ-этикъ видахъ я все откладывалъ изда-

ніе сборника, какъ предпріятіе, казавшееся- непосиль-

нымъ при моихъ ограниченныхъ учительскихъ сред-

ствахъ. Между тѣмъ изъ года въ годъ свисло печат-

ныхъ статей моихъ по исторіи Пермскаго края увели-

чивалось, и неотложная надобность въ изданіи сборника

чувствовалась даже при собственныхъ дальнѣйшихъ

занятіяхъ. Теперь я рѣшаюсь наконецъ приступить

къ изданію сборника своихъ статей подъ общимъ

названіемъ «Пермская Старина». Онъ будетъ выходить

небольшими выпусками, листовъ въ десять1 или болѣе

— КП —

каждый, что сдѣлаетъ изданіе для меня посильнымъ.

Нѣсколько выпусковъ иногда будутъ составлять одну

серію при Однородности матеріала. Такой пріемъ изда-

нія будетъ цѣлесообразнымъ въ двухъ отношеніяхъ:

во.і-хъ, онъ дастъ возможность назначить за каждый

выпускъ; умѣренную цѣну, и. во 2-хъ, предоставить

каждому возможность пріобрѣсти изъ многаго лишь

то, кому что нужно.

Таково происхожденіе и цѣль настоящаго изданія.

Оно задумано частнымъ лицомъ при небольшихъ

средствахъ и потому не претендуетъ, конечно, на

внѣшнюю роскошь. Но въ корректурномъ отношеніи

издатель,, являющійся вмѣстѣ и авторомъ каждой

статьи, старался сдѣлать свое изданіе по возможности

безупречнымъ, особенно въ отношеніи подлиннаго

текста, разныхъ, древнихъ актовъ. Каждый выпускъ

будетъ распадаться на два отдѣла: і) изслѣдованія и

2.) матеріалы, съ присовокупленіемъ въ нѣкоторыхъ

выпускахъ и третьяго отдѣла мелкихъ замѣтокъ.

Порядокъ. расположенія статей въ своемъ изданіи я

принимаю не тотъ, :въ какомъ являлись онѣ въ печати

первоначально, а стараюсь по. возможности сводить

однородный матеріалъ въ одну группу. Многія статьи

будутъ передѣланы и дополнены вновь добытыми

данными по тѣмъ же вопросамъ. Я не буду стѣснять

себя никакими заранѣе установленными сроками, такъ

какъ печатаніе выпусковъ будетъ зависѣть отъ моихъ

матеріальныхъ средствъ, количества свободнаго отъ

служебныхъ занятій времени и другихъ, внѣшнихъ

.условій. - . , • ' • . .

Не. лишнимъ -считаю замѣтить, что многія мои

статьи уже- вошли1 въ. массивный сборникъ В. Н.

Шишонко: «Пермская Лѣтопись®, но.:съ разными

сокращеніями и/вставками ,изъ статей другихъ лицъ.

- XIII -

Поэтому я желаю издать свои статьи вновь въ осо-

бомъ сборникѣ. Различіе между «Пермской Стариной»

и «Пермской Лѣтописью» будетъ состоять, во і-хъ,

въ томъ, что первое изданіе предпринимается въ

скромныхъ размѣрахъ частнымъ лицомъ исключительно

на свои средства, а второе печатается на средства

Пермскаго Губернскаго Земства и задумано по широ-

кой программѣ; во 2-хъ въ томъ, что «Лѣтопись»,

не представляя самостоятельнаго сочиненія издателя,

составляетъ лишь сводъ и перепечатку всего, что было

доселѣ напечатано множествомъ лицъ и разныхъ уче-

ныхъ обществъ и учрежденій по исторіи Пермскаго края,

а «Старина» есть сборникъ оригинальныхъ статей и

критически обработанныхъ матеріаловъ исключительно

самого издателя, перепечатываемыхъ нерѣдко въ значи-

тельно измѣненной имъ же самимъ редакціи, при чемъ

и самые матеріалы большею частію вновь открыты и

собраны самимъ авторомъ-издателемъ. Само собою

разумѣется, что и библіографическія требованія отъ

того и другаго изданія должны быть не одинаковы.

Послѣ настоящей замѣтки считаю нужнымъ при-

вести здѣсь полный списокъ доселѣ напечатанныхъ

мною статей и матеріаловъ по исторіи преимущественно

Пермскаго края. Онъ покажетъ, какого рода мате-

ріалы были находимы мною и какихъ разнообразныхъ

вопросовъ въ прошлой жизни Пермскаго края касаются

они. Списокъ этотъ будетъ удлинняться съ каждымъ

годомъ. Въ него не вошли, конечно, мои статьи по

географіи и этнографіи Пермскаго края, какъ не

умѣстныя въ сборникѣ, которому присвоено названіе

«Пермской Старины».

1888^ (ЭЬіе^санЗрб

. • I • /.

Списокъ статей автора г издателя по исторіи црѳимущѳг

ственно Пермскаго края, напечатанныхъ, въ 1882—1888 г.г.

Въ „Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ":

1. Картофельный бунтъ въ Россіи и новый матеріалъ

къ его исторіи въ Пермской губерніи 1,882. г. «№№ 37—41.-.

2.. в Изъ прошлой статистики солеваренія въ Соликам-

скомъ уѣздѣ“. 1882 г. № 71. > .. .

3.. Библіографическая, замѣтка въ сочиненію О. А.

Волегова: „Историческія свѣдѣнія о г.г. Строгановыхъ“х

1882 г. № 81. । ,

4. „Усодьская ;лѣтонись Ѳ. А< Волегова". 1882 г.

№№ 96. и 97.

5. „Полюбовное соглашеніе* братьевъ Строганоцыхъ въ

1749 году". 1883 г. № 37; .

6. „Раздѣлъ вотчиннаго имѣнія и. соляныхъ, промысловъ

братьевъ Строгановыхъ въ ,1747 и 1749 р.г." .1883 Г. ЛЫ&,

45, 47, 51—53.

7. „Раздѣлъ, имѣній г.г. Строгановыхъ. . ед бассейнѣ

Чусовой въ 1784 г.“. 1883 г. № 68. . .• । • .

8, „Мѣстные историческіе документы о .празднованіи

коронованія Петра Ц, Анны, Елизаветы, Екатерины II и

Падла". (Цо поврду коронаціи 188.3 года)-*,1883 г. №№

48, 63 и 64. . *

. 9. „Историческій очеркъ,,поземельныхъ., отношеній на

Уралѣ съ половины XVIII вѣка въ районѣ бывшихъ имѣщй

Григорія Дмитріевича Строганова". 1883 г. .№№ 73—79.

,10. „Солдвамскія лѣтописи". 1883 г. 80,—т82,

84—90... и 1884. г.. №№ 6—17.

11. „Ѳ. А. Волеговъ, какъ историкъ Строгановыхъ";

1884 г. №№ 30—34, 36—38.

— XVI —

12. „Историческіе акты XVII вѣка крестьянъ села

Антоновскаго Ирбитскаго уѣзда". 1884 г. №№ 85—87.

13. „Историческій актъ XVII вѣка крестьянъ села

Уѣзда".’гис'нп ‘

„ЙерхЛ'УрСйтЙ ' крёкй и’йоДѣййейййй'ёііу крѣЙЬСГй,'

по описямъ конца ХѴЦ и начала ХѴЩ столѣтій", 1885 г.

.Уг№ 4, 7—14. ' ‘ '

V ••':.1’5,;: „Ясгори4еёйійи Акѣѣ ’ХѴІІ йѣйЛ' йрейѣянъ1 села

АрамашенёкАго: ВерхотурёкаГО 'уѣзда*. 18Й5 :г.'!№' 3’7.

16’. і„В1ійНгій:ВйсйМЪкій,ѣа9енньій заьодъ^: Историческій

очеркъ. 1885 г. №№ 45—47. ' ' '• ' :

17. „Начало ныиѣіпгіяго' СороДа КамйпіЛОй^:' 1885 г.

ДЯ&-80~88Ѵ ' •• *’ ‘ ’!і :і:‘ "

18. „Къ характеристикѣ Е. П. Кашкийй. ’генералѣ-

губернАч^ора Нёрмбкаёо иТобблвСЙкРо*’. 188& г.-,Л'1№'1О1 й 102.

19. „Изъ исторіи города Перми". 1886 г. №№"1—^5;

7,-9^12р-14/ 1‘6^2О;-;23','-2?4Ѵ '27,1 ЗО^'З^Чб1,43; 48,

51, 53—57, 78—87, 89, 91, 92’ 94, 90,"99 и ЮО.1 ! “

! 20. „Братство сй: Стефана ! ПёрМёййгб1 Тфи -ПерАской

гймѣазіи’. Исторія ето и1, отчетѣ Ѣй, '1889 ІОДѢ.118'86: IV

№№ 80—83. ;;; і,;

' '21. '„Кунгурёвай лѣтойись ІІійийййыхѣ".' • 1’8 §7 г? №№

13, 14, 15 и 17. ’ • ; ' 1 1 1 ' »'

1 1 ®2; „Вйб.тіоДейа' Вг'В. ГолубцОва ѣъ Красй^уфимёкомъ

уѣздѣ пермской губёрйій4. 1887' Т.' №ІІ^ ЗЗ-^б."'' :,"1* 1

‘ 23. '„И. ’ Ф. Ррйцйгіс&ій“ ‘ ''МАѴёріАлй’ ЙѢ'1 йётУріи Пёрй1'

ской гимназіи. 1887 г. №№ 38—40. ! ' ' 1

24.': „Кѣ’ біографій''И'.' Ф.-1 ГраЦинСйАі’6'“: 18Й7 г.'№№

103^104.'?:'; и...: і:>и .•> .• •.

Примѣчаніе: Большая’ часть перечисленныхъ статей, напечатанныхъ'

въ «Перйскихі Губернсісйхъ • Вѣдёйдйтйіъ* за1188’2—1887 т.г. 'іілючи-

тельно, вышли и отдѣльными оттисками въ весьма 'офййНенІіоіІъ' колі-1

честнѣ.экземпляромъ. ,і .. . ;< і ч: ,.г.і ! ..>.! і.. !і

.• і. і;: .:।<;. . '? । , ।

хпг.

Епарфіамнъ&ъ Вѣ^мастя^^Ь „ । '

• ’* 'I » ••..,♦»’*$

25. „Новоспасскій монастырь въ Москвѣ, какъ усыпаль-

ницаь-боирь Гома^йыхъи въ..числѣ иот^ниробокаго. "узника

Михаила Никитича Романова"; <1888:^і-4 отгь і&іфевралП.

26. „Ростовъ Великій и бывшій Григорьевъ монастырь

Затворъ—мѣсто постриженія и‘ приготовленія къ проповіди

св.. .Стефана*! ПерііскНго"!. 18188. ‘г.. А?.-19- отъ; ІьЬктября.

Въ „Екатеринбургской Недѣлѣ*:

27. „Чердынскій окружный’ начальникъ Волковъ и его

споДвиікйики"к 1.88Лі,г. і •••..'! ,

28. „Посѣщеніе Екатеринбурга Государемъ Наслфднй-і

кшпьі Цйсарёвичеміь.і Александромъ Николаевичемъ! въ і1837

году". 1887 г. № 20. .і / ...... я

29. „Очерки изъ исторіи города Перми. 1812—1832

годы". (Продолженіе печатавшихся въ Пермск. Губ. Вѣдом.)

1$8'Я\гад»'-<Аівйё ®/.'.7-г о9р.11у.і14р17,'-й0ііиі.2:5.!

- г і , -іЬ'і.іі.|/ ‘''А > •.•

Въ „Волжскомъ Вѣстникѣ :.............

< I ’ » . м I- и’’ и ’’ •

> >-90. .„ІЦфбиігьііл "йоменъ,! к^къ' Торшные і сопёрншіи". За

1884-гЛ№Лі аді.и'22. я..і ч;..,

. > 31;г„0>ішмнкнинѣіѵонулу Чумиину.на го^ѣ?Благодайс"

1885 г. № 216. ‘

32. „Писатель-самоучка А. Н. Зыряновъ". 1885 г. № 224.

33. „Столѣтіе Пермской гимназіи". 1886 г. №№ 204 и 208.

34. „Посѣщеніе Перми Наслѣдникомъ Цесаревичемъ

Александромъ Николаевичемъ ль 1»837 году". 1887 г. № 133.

35. „Древній Булгаръ и татарскія о немъ преданія".

1888 г. №№ 180 и 181.

к

Въ „Календарѣ Пермской губерніи на 1883 годъ“:

36. „Историко-археологическіе очеркиЧердынскагокрая".

Пермская Старина. Вып. I.

2.

хѵш

Въ „Отчетѣ Пермской классической гимназіи за 188*/і

учебный годъ*:

37. „Фундаментальная библіотека Пермской гимназіи".

Историко-библіографическій очеркъ.

Въ „Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія*:

38.. „Предсмертное увѣщаніе В. И. Татищева сыну".

1886 г. апрѣльская книга.

Въ журналѣ „Историческій Вѣстникъ*:

39. „Дѣловыя и литературныя диковинки". 1886 г.

Ноябрь.

40. Въ защиту „Предсмертнаго увѣщанія В. Н. Тати-

щева сыну". 1886 г. Декабрь. . /

• I '

Сверхъ того напечатано въ । „Памятной книжкѣ Пермч

ской губерніи на 1889 годъ* (издаваемой мѣстнымъ статисти-

ческимъ комитетомъ):

.41. „Изъ трудовъ Ѳ. А. ВолеговЛ по исторіи Строга-

новыхъ „Историко - статистическія таблицы на Пермскія

имѣнія • г.г. Строгановыхъ со времени пожалованія. ихъ, т. е.

съ 1558 по 1850 годъ—за 292 года".

ОТДѢЛЪ I. • '

ИЗСЛѢДОВАНІЯ.'. I

Въ'первомъ выпускѣ предпринимаемаго мною >издащіяі я

помѣщаю: историко-археологическую мойогр*4*ю <*' древней

Перми Великой, вновь составленную мною спеціально для

настоящаго изданія. Къ этому побудило меня то соображеніе^

что исторія «обширнаго - Пермскаго > края получаетъ свое наічаяо

въ области'древней Перми Великой, лотъ; которой шипа

губернія получила и- свое названіе. Древнѣйшая ‘исторія;

Перми Великой служитъ исходною точкою для исторію всей

нынѣшней Пермской'губерніи, всѣхъ ея >12 уѣздовъ. «

Вопроса о древней Перми Великой > я касался: уже: въ

статьѣ: „Историко*археологическіе очерки Чердынскаго края",

напечатанной въ „Календарѣ Пермской ^губерніи, наіііІВйЗ

годъ", изданномъ мѣстнымъ статистическимъ комитетомъ,

членомъ коего я состою. Но -нга статья не имѣетъ снеціаль’'

наго характера, а представляетъ собою рядъ популярныхъ

очерковъ "ПО'первоначальной исторіи ІІермскаго'края. Ома

написана была довольно поспѣшно, къ опредѣленному ісроку,

а именно къ предстоявшему 18 'октября >1881 г. столѣтнему

Юбилею Перми и Пермской; губерніи. ' Ие оконченная въссвое

время но недостатку времени-и сДкнная :въ; черновомъ/ йпиь

сказать, видѣ въ статистическій юоЫитетъ^ онбопоиала затѣмъ

въ такомъ же видѣ-:въ печать, :ло< усмотрѣнію тогдашняго:

секретаря-комитета. Само собой разумѣется, что, составлена

пая при такихъ обстоятельствахъ, статья носитъ на себѣ

отпечатокъ поспѣшности и теперь, чрезъ семь лѣтъ, совер-

шенно уже не удовлетворяетъ' самого автора. Отъ нѣкото+

рыхъ прежнихъ положеній, высказанныхъ въ ней,; я теперь

долженъ отказаться въ -силу болѣе близкаго ознакомленіи съ

исторіей и археологіей Перми' Великой. Таковъ > въ особей»

ности труднѣйшій ., для рѣшенія вопросъ о самомъ объемѣ,

границахъ и административномъ дѣленіи Перми Великой.

2

Меня всегда интересовалъ вопросъ о древней Перми

Великой, а въ^прсдѣднее время я ^спеці&льно занялся исто-

ріей Великопермской1 ётрані 'и- рёзулѣтатй* свдйхъ изысканій

теперь предлагаю благосклонному вниманію спеціалистовъ въ

I. выпускѣ своей „Пермской. Старины". Если, я въ втомъ

изслѣдованія! встрѣтятся какіе либо недосмотры^ упущенія,

тоі і да извивалъ якъ мнѣ мои критики во.1-хъ тѣмъ, что

изслѣдованіе писано въ далекой ІІНрми,, при относительно

невыгодныхъ .для всякой, серьезной наивной работы условіяхъ,

а во :2-хъ—с&мой сложностью вопроса о древней Перми

Великой^ большой запутанностью его въ русской иіторине-

ской литературѣ и «относительной бѣднотой содержанія всѣхъ

предъидущихъ>научныхъ изслѣдованій въ этой.области..

. Главнѣйшей і<ѣл ыо настоящаго- изслѣдованія былъ вопросъ

о границахъ такъ называемой Перми Великой, доселѣ рѣшав-

шійся•>;крайне., поверхностно, такъ какъ ,всѣ. предъидущіе

иэслѣдователи ікасались его, такъ. Сказать, .мимоходомъ,, дрц

чемъ, (игнорировали важнѣйшіе мѣстный' иеторичеокір. истом-

нзяки—іпирцовыя. внипй. А безъ анхъ адотъ. вопросъ никогда

не былъ 'бы; рѣшенъ о удовлетворительно, Въ связи съ нимъ

мы .старались дата і посильный отвѣтъ, на вомресъ. объ адми-

нистративномъ. дѣленій и управленія Перми Великой^ начиная

съвХѴ.иодо ;&ѴП івѣваи Но прежде іуѣм». перейти къ само-

стоятельному. рѣшенію . .всѣкъ .«этихъ. вопросовъ, я. смелъ,

необходимымъ. «. сгруппировать.- мнѣнія.. । всѣхъ предъидущихъ

изслѣдователей.' нашего .'вѣна о древнихъ) обитателяхъ Велико--

пермской страмы, • степени г/культурнаго ихы .развитія^ «древт

ндхъ. торговыхъ путяхъ и .т, д; Самыяъ .разнорѣнивыіхъ мнѣ-

ній, било .высказцио.!такъ..много, чти?..не.только, помирить, і.но

сгруппировалъ инъ.ібплѣе .или-.менѣе:'удовлетворительно пред-

ставияется. . дѣломъ:. весьма;. неловкимъ. .Насколько . .умѣло

исийлнилиімы. ошуі задачу-т-судить, не намъ.' . «г.:. •. ...

‘Пермь.. 1868’К’ •> ' • - • ' : ' і 'Л.і ДяММрі^іЪ. і-

— :3 —

ДРЕВНЯЯ ПЕРМЬ ВЕЛИКАЯ '

'ВЪ СОВРЕМЕННОМЪ НАУЧНОМЪ &СвЪЩЕН,И.' •

: Исторія і нынѣшней Пермской губерніи, иироко раски-

нувшейся! на обоихъ «склонахъ и по । самому гребмю среднаго

Урала, на пространствѣ въ тесть тысячъ квадратныхъ миль,

/начинается і«ъ сѣверо - западнаго еяугла.. Въ предѣламъ

нынѣшнихъ Чердынскаго и Ооликамсвагоі1 уѣздовъ, па«верх-

немъ теченію Камы и ея сѣверныхъ притоковъ, упоминаются

древнѣйшіе, историчесаи' ж&вѣстные, города съ инороЛчеевнми

названіями; /здѣсь . первоначально появляется смѣлый я. пред-

пріимчивый русскій колонизаторъ; здѣсь же возсіялъ ваервяе

крестъ. христіанскаго храма. Слѣдовательно, рѣвервк-западный

уголъ : нынѣшней Пермской губерніи । есть колыбель русской

гражданственности > .для всего,. столь . обширнаго! шинѣ, < ІІорм-

сяаго края, первоначально внородчесво-язическаго, а съ.ХУ

вѣка руеско-тхриотіашжаге।края. . .:«• .<:і і. > >

; Кгиыь и всюду, принятіе, «христіанства. в» этеМъ «краѣ

въ 1462-’-’63 г.г. было историчеекимъ іфактрмъ пврвортепеж-

:ной вааноетш Другимъ -весъма ваэдяшмъ. .моментомъ <въ<(и<ийг

ричесвой іжизни Пермякаго1: края было цолитимввов: іиод«-

неиіе ото въ . 1472. году власти великихъ. шосударой Московг

ежихъ. уничтожившее, послѣдніе остатки , преакцей автономіи.

Третьимъ исторически важнйкъ событіемъ въ-жизни»верхняго

Покамья нужно, считать надменіе въ этомъ фжийКомій краѣ

предйріимнииыхъ. новгородцевъ и первоначальное подчиненіе

Пермскихъ кнЯаей власти Веникіаго Новгорода. Но.і за отдвг

дойностью его отъ нашего: времени мы лишены, возможности

точно обозначить время этого событія. Фнітъ нолутичѳскаго

подчиненія Пе-рмсной земли Новгороду: ѣераапся • «во ». Мракѣ

. новгородской мстаріи. • съ которою долго । сливалась . пермслая

исторія. Лѣтопись' «повѣдала. намъ «.'только;:.«что ..уже» въ XI

4

вѣкѣ отважные новгородцы ходили за Уралъ, въ страну

Югры, дія •* собиранія: ск нея —даліи," а путь- инъ лежалъ,

конечно, чрезъ землю Пермскую. Отодвигая такимъ образомъ

фактъ перваго появленія русскихъ въ Пермскомъ краѣ при-

близительно къ XI вѣку, мы углубляемся затѣмъ въ еще

болѣе отдаленное отъ насъ и потому еще менѣе извѣстное

намъ время- исключительнаго господства инородцевъ въ этомъ

обширномъ' краѣ. Это—темный и длинный до-славянскій

періодъ,, называемый. иногда чудскимъ, иначе—доисторическая

-эпода івъ жизни Пермскаго края.

Все оказанное даетъ намъ достаточно прочное научное

основаніе- установить въ. жизни Пермскаго края слѣдующіе

маемые періоды, которые въ свою очередь могутъ быть

подраздѣлены на второстепенныя части:

«Іѵперіодъ съ его обычнымъ подраздѣле-

ніемъ на три части, > продолжающійся - длй Перми приблизи-

тедьйо до ХІ вѣка,—-время санюстоятельиаго, политически

независимаго существованія пермскихъ инородцевъ, часто

объединяемыхъ въ народной памяти подъ общимъ названіемъ

'Чуди. Памятниками его служатъ нѣкоторыя древнія -Народ-

ыын преданія, прежнія и современныя географическія- назва-

тия рѣкъ,। -торъ, -урочищъ, древнѣйшихъ поселеній•:»>т,- д. и

япюѵегчиелемиыя городища съ инъ - - камейными; костяными,

-бронзовыми,-мѣдными, и ^желѣзными вещами, находимыми - и

по'<см»время. Древнѣйшіе-обладатели такихъ вещей1 въ наукѣ

получили "названіе „Пермской Чуди*. 1

‘ ' П. Новгородскій тріодъ приблизительно съ XI и до XV

вѣка—время, такъ сказать^- вассальной зависимости Перм-

ской земли- отъ Новгорода'Великаго. Важнѣйшими источни-

ками для его изученія служатъ' Новгородскія лѣтописи, дого-

ворныя ’ грамоты Новгорода съ великими князьями Тверскими

и: Московскими, Епифаціево’ житіе* св.Стефана Пермскаго

XIV в. и отчасти другія древне-русскія лѣтописи. Переходъ

отъ । новгородской зависимости къ' московской -совершался для

— Й —

Пермской страны постепенно, болѣе или менѣе продолжи-

тельное время, но окончательное завоеваніе Пермской земли

Іоанномъ Ш относятся въ 14Т2 году.

III. Московскій періодъ, съ его подраздѣленіями на

отдѣльныя части; продолжался, какъ и въдругихъ областяхъ

Русскаго государства, до XVIII вѣка: Это—времн полнаго

подчиненія Пермской земли Москвѣ. -

Дальнѣйшая исторія1 Пермскаго края довольно рѣзко

подраздѣляется на двѣ главныя части—до открытія' особаго

Пермскаго намѣстничества’ въ 1781 году 1 и послѣ Гото.

Впрочемъ, это подраздѣленіе является общимъ для всего

нашего Государства, 'за исключеніемъ немногихъ мѣстностей.

_______________

*^ЧО^** і ( ., .

< . »,..(* . •' і 1 ‘ ‘: і , »• I ' і . •••'.«• ч.

I.

1 : ! '

Сбвременное состояніе вопроса о Финнахъ вообще; тйЯъ

называемой Чудй И въ частности о народѣ Пермь (Пермякахъ).

• і'-і ... I . ' • . . .... і..., /I

До упрежденія громадной Сибирской1 губерніи при Петрѣ

Великомъ 'въ,! 1708 Году, съ подраздѣленіемъ ея въ-1'719 году

на 'ТрИ"' провинціи—Вятскую,Соль* Камскую и Тобольскую,

сѣверо-западная часть нынѣшней "Пермской губерніи, 'отъ

вологодской границы1 до 'рѣки Чусовой включительно/"но

всѣхъ правительственныхъ актахъ постоянно именовалась

Ндрммо Великой. Назвайіеэто весьма древняго Происхожде-

нія, Поэтому-давно " зйнимало' очень многихъ ученыхъ какъ

русскихъ, тайъ и иностраннымъ й создало уже большую

литературу 'Дѣло въ томъ, что историческіе 'источники допу-

скаютъ значйГеліную неопредѣленность и Сбивчивость въ

употребленій ' слова Перлѣ то безъ всякихъ опредѣленій, То

съ 'Прибавленіемъ 1;Великая“, „Малая“; •* Старая4. Трудно

подвести итогъ всему, что было высказано въ разное время

многими учеными Относительно' значенія1 втихъ"словъ.’ Въ

6

одномъ,-думается, мы не ошибемся,води. сжажем'р. .чтовадроеъ

дастъ въ наукѣ 'вей.еще. да подудажъ.гедащчатсл.вдлгВіИ нцолцѣ

удовлетворительнаго разрѣшенія); ..все, еще. .сдищкомъ много

мѣста । отводится . въ данномъ случаѣ шажкамъ и личнымъ

.предположеніямъ, болѣе иди менѣе смѣлымъ^ 'рѣшительнымъ.

Рѣдкая путаница въ рѣшеніе' .этого вопрора, :въ заначвдодвйой

степени объясняется тѣмЪі 'Ч.тР' названіе Дущъ,. и бежьі того

.употреблявшееся, ..какъ . видимъ;] въ; неодинаковомъ, каждый

радъ.),синодѣ,। многіе удалые вздумали рблвдщдаь и даже

отождествлять.,съ едандица₽скимъ „словомъ „.смыслъ

котораго для, насъ, конечно * еще.,болѣй'Дименъ,. заоадоданъ.

Другею . причиною -запутанности вопроса;: о древней, Перми

служило то обстоятельство, что ученые старались одновре-

менно рѣшить двѣ задачи, дѣйствительно имѣющія между

собою самое близкое соотношеніе—что такое была Пермь,

какъ страна, и Пермь, какъ' народъ? въ какихъ границахъ

Включались эта ,4хграна .-с^стдДОНМеННЬіМ,Ьо®Д

культурнаго развитія стояла Пермь? и т. д. Ясно, что этотъ

.сложный іистсрмчесвдй , дацросъ лредожавдяіедъ. оебрю двѣ сто-

роны итгребуетъ двухъ рѣшеній» Прицимаяяа Пермь; Великую

.сѣверо-западную • .часть, Пермской губерніи,,до,($ѣ»р; Чуоовдй

.включительно и откладывая. доказательства отрро.ідо. слѣдую-

щихъ главъ, мы доймемря сперва - воцдаео^ъ і« „древнадъ

.обНТаТеЛЯКЪ Перми, >

Равбнрадеь; :₽ъ маерѣ вседаймх/жнм^' мнѣній, д древцдаь

Финнахъ,, высказанныхъ чтслвка .въілнашеиъі.вѣвѣ' і(д..цршг

.домъ, мы уже нН іСтанецъ уоворидъ),. йЖмѣиаемЪі. что

еднескаа стедеиа: встіррса , бол.ѣезанимала,; .в^хъі ударнхъ.

дежрдц. сторона тспеграфидаскад.пКакъ; дзвфер^ изслѣдова-

ніе происхожденія , финскихъ - наредстяь, і.съі. ,дадашжааім»ня>

, временъ заоедавщихъ сѣверъ Рошн^ создало (вЪ| паукѣ: цашрго

,дѣка цѣлую алпна^с^^ кпе^т. .продахождоМІіН; финскаго

племени, особенно । дорощо раярабофад^ю вйг'»РШхъ;*йЧѣ<?Ѵ-

наго фиинолог*. КавтрвнаЛ); Но не уенѣла евд©', улречдагьоя

ута теорія,' варъ .подѣ 'вліяніемъ, івангерохлто.'утвмало Лыдаит

Рекфли и «го ' поелѣдоваяеля, Ікюла ..Гугіфаліті^ издателя

„Наслѣдства' Антова • Регули^ (Нештъі 1864 т.\ .а, эатЬор.

финляндскаго ученаго АвіустаАлькаивща впзнив&мъуіор^кяя

тесріА'о^аги происхожденія Оставіт,"Вогуловъ ®,Венгровъ,

полагавшая уже мѣстомъ первобытнаго икъ появленія•> сѣверѣ

Евройейсшэй Россіи? 1 (мнѣніе Д.- іБвдомдоа), н также > Уралъ

'(мнѣніе1 Микса '*Л6«мвр4ф>ит."Д."и обособлявшая осталаяыХъ

финновъ, и въ томъ ‘числѣ ившихъ ' ЗырймЦ' йермявовъ я

Вотяковъ, въ, «собкя> труппы,,' чигілб гіоторщж . разныхъ

ученыхъ'не'одинаково**). - ч <•<•.. і; •!.'•

Одновременно 'съ'раздѣленіемъ.веѣхкі финновъ то на. 2.

то на. З, 'То:‘Ю'4' иѣтвп, в® наукѣ1 возникаетъ: .не. іДОгѣе

спорный вопросъ о племени <уд», <сь »одмой илоррин уяеми-

ааеиом® в®" дреЬнѣЙшихъ- иствчщиахъ і 'русской , истерій,

какова ѣапіа первоначальная Лѣтоживь, .ж-сыдаугвй-нкееофаг

вившемся’ «ъ народныхъ інредаиіяхъ до <сихъ поръ. Изолѣдог

вмели, этото вопроса/ ваять* іраздѣянюте® на рамши лрупои:

. ••..'.А'.іг- I :ч » । ••• < !. і :і ч ,• .. >" <••• ]ч?і. .

1 *(’Йіъ труповъ ' Насинена'інхЙёййо Мбжяое' знамѣніе 'вмѣоті1 «злыШЖ'Млді-

микомъ Шпф^^мы.,. »^ф*в1руі^сЬе1.Ѵрре8ЦВфуі иуідо, иЗДв. а/фій^Ьеп .Ѵ^р-

Л.-РеіегзЬ. 1857 г. и весьма интересныя его «.Путешествія и письма», въ 1^38 '-41

г.г. и 1845—49 г.г., въ русскомъ переводѣ въ «Магазинѣ' ^емлеЙѢХѣшя тгііутля»-

Флорова. Москва,.1800 .іі,.юмъ'ѴЕ' ; '•>..• •;(

... всѣуь. фипроръ дѣлитъ на доѣ гріуцы; Угорскую и Чудную

или собственно Финскую. Каапренъ восточную вѣтвь Финскаго племени подраздѣляетъ

на три группы: Волжскую, Камскую и Уральскую. Знаменитый представитель школы

ераѵншгодьмѵо языковѣдѣнія. Макей Мюмвр^ »<Лп Фмйюй.дйишь уда да четыре

вѣтви: Угорскую, Вулгарсцую,' Пермскую и Чу деку |о (см. его «Лекціи по наукѣ о

яаыкѣ» (переводъ съ англійскаго, (ДІБ. 1865. г.„ отр. 241с-г243 и; 303).. Европеу*

дочвтал» сврИі. изслѣдованія объ ууорррихъі народамъ въ журнашѣ «8*юші» 1808, г.,

нздаваемпмъ «Фвдрнвдъ литературвымъ обществомъ въ Гельсингфорсѣ». /Ца, русскомъ

языкѣ см. его статью: «Къ вопросу о;народахъ, обитавшихъ. /»я средней и.сѣверной

Россіи до прибытія Славянъ» .въ гЖуряадѢ Миниадер. .Народи» Продаѣш.» 186Й.«.,

іюль, стр, 67 ждр. Аіьцоіѵѵіі пачатнъ свои іруди здкжо въ Гдоедцііфюрсѣ; таковы:

«ЕЙпокгарЬівсѣР '8сЬіШеіЯп5, еіеіг Коваіоп»; «Цпіег Озіуакец ппй ІѴоуиІеп». 1882 г.

и другіе. Объ ортавдаь .важныя сообщенія,въ послѣднее «дромяпсдѣлалъ.еще И- <9-

Гондатти. Литература о Финнахъ ощобщо еѵоян обиѵрщі.' , ,•

8

одни', я преимущественно поклонники прославленной Біармін

или> Біармлаидіи, утверждали, что нынѣшніе финскіе обита-

тели руссклго сѣвера суть прямы» потомки древней Чуди;

другіе скептически отвергали это положеніе, ссылаясь на его

преждевременность при современномъ запасѣ нашихъ свѣдѣ-

ній по антропологіи финновъ нынѣшнихъ и прежнихъ*).

Одни видѣли въ названіи «Чудь обобщеніе всѣхъ финновъ,

чуждьш» іго происхожденію и Языку русскимъ; такъ, С. М.

Соловьевъ слово „Чудь" считаетъ русскимъ названіемъ всего

племени, »Финнъ “ —нѣмецкимъ, „ Суомалайнъ “ — своенарод

нымъ („Исторія", I, 76). Другіе, строго держась древне-

лѣтописной этнографической номенклатуры, пріурочивали это

названіе только къ । обитателямъ Заволочья и Балтійскаго

побережья; наприм. Максъ Мюллеръ, называющій . Чудскою

только одну изъ четырехъ вѣтвей финскаго племени, и Н. И.

Костомаровъ **); Не • говоримъ уже про болѣе широкую клас-

сификацію народовъ всего. Туринскаго племени, гдѣ разно-

гласіе ученыхъ часто бьетъ въ глаза, доказывая тѣмъ самымъ

все: еще недостаточное знакомство ихъ съ многочисленными

языками этого племени. Довольно сказать, что Волжско-

Камскихъ Булгаръ нѣкоторые считаютъ финнами (Мюллеръ),

другіе приписываютъ имъ даже славянское происхожденіе

(Д. И. Иловайскій) ***,

Въ частности относительно занимающей насъ Перми

изъ многихъ мнѣній, доселѣ высказанныхъ учеными, пока

*) Лучшія иіелѣдсваиія ио вопросу о Чуда безспорно принадлежатъ академику

Шпрену (8]бргёп) въ его «іВвѣогівсіі—еЫіпоргарЬівсЬе АЬЬапбІппреп пеЬег йіе

ГтпівсЬ—гпввівскеп Дбгйеп». Яі.-РеѣегвЬ. 1861 г. Ранѣе его о Чуди написалъ пре-

красный статьи профессоръ Эйхвалъдъ: 1) «Чудскія племена въ Россіи» въ «Вѣстникѣ

естественныхъ наукъ» 1855 г. №№ 7—9 и 2) «О чудскихъ копяхъ» въ «Запискахъ

Императ. Русскаго Аріеологйч. Общества» т. IX, стр. 269—370. Каждый фнннологъ

неизбѣжно встрѣчается съ вопросомъ о древней Чуди.

' **) «Сѣвбрио-русскія- народоправства» СПБ. 1863 г., т. I, стр. 17, 402.

’ *♦*) «Исторія Россіи» ч. 1-я: Кіевскій періодъ. Москва 1876 г., стр. 26 и

примѣчаніе 7-е Д. И. Иловайскій основываетъ мнѣніе о славянствѣ Булгаръ на пока-

заніяхъ арабскихъ писателей Ибнъ-Фадлаиа и Масуди. - -

5

можно вывести одно бойѣе или менѣе устойчивое научное

заключеніе, что нынѣшніе Пермяки суть прямой остатокъ

прежней Перми, упоминаемой въ древнихъ памятникахъ

письменности; по которымъ и можно прослѣдить постепенное

видоизмѣненіе 'прежняго названія. Тамъ въ „Уставной- гра-

мотѣ Чердынцевъ и Усольцевъ“ 1&63- года упоминаются

Пермпчи, Великопермцы и Пермяки—нынѣшняя форма.- народ-

наго названія*). Что же касается непосредственной ‘гене-

тической связи самою народа Пермь съ Чудью, пю'отодгъ

вопросъ въ наукѣ вЬв таки остается- открытымъ.............. >-

Затѣмъ что касается племеннаго отношенія нынѣшнихъ

Пермяковъ къ другимъ финскимъ народамъ, то по языку они

почти нисколько не отличаюцсд отъ Зырянъ и очень близки

къ Вотякамъ, составляя съ ними несомнѣнно одну этногра-

фическую семью. Тавого«мнѣнія Держались уШОД Чіойпемъ,

Видеманъ, Шѳірёнъ, < Макоъ Мюллдръ ;й другіе.« Послѣдній

Пермяковъ, Зырянъ и Вотяковъ принимаетъ за одну, такъ

называемую имъ; пермскую вѣтвь финскаго или уральскаго

класса Тураненаго семейства-народовъ*. „Пермская вѣтвь,

говоритъ онъ, заключаетъ идіомы : 1 Вотяковъ, Зырянъ' 'И

Пермяковъ—Три діалекта одного явѣша*.' („Лекціи*- стр.

243):і ПІегреиъ признаетъ древнюю. Пермь за1 пепосредствдн’-

пыхъ предковъ нынѣшнихъ'Пермяковъ, а подъ Печерой, нь

источникахъ упоминаемой рядомъ съ Пермью, разумѣетъ

Зырянъ. Цо лучше всего бЛйзКое родство ПермйковЪ съ

Зырянами и Вотяками доказано изслѣдованіями П. И. Саввам?

това и И. -А. Рогова, изъ коихъ первый—уроженецъ Воло-

годскаго, а другой—Пермскаго края и оба отлицно изучили

ати финскія нарѣчія каждый на своей родинѣ. Относительно

। : -

---.------—— --------------— ’ ’ • • , I !

.-------------------------------------------------------- • • . . . • <»:.

*) Грамота напечатана «ъ книгѣ Верха: «Иутешёётте въ города Чердниь и

Соликамскъ» СПВ. 1821 г., гдѣ ем. стр. 129. Въ этомъ документѣ слбве «НермнКъ»»

встрѣчается едва-ли не виервые въ продѣлать Пермской губерніи. А на Двинѣ ОНО

употреблялось еще въ 1471 году. См. «Акты Аріеотр. Экспедиціи» т. I, №94. "

10

же Вотяковъ укажемъ м» ученые труды Видемана, изданные

на иѣмецвомъявыкѣ*). . .

Таковы взаимныя утдографичееиіа отношенія трекъ

-народовъ, населяющихъ тонеръ губерніи Пермскую, Вояовод-

смую, отчасти Архангельскую и Вятскую. Нѣтъ • основаній

сомнѣваться въ еще большей ; родственной бдизоети* ихъ въ

дрервія . времена» Это слѣдуетъ'уже изъ; того, что П-ерммхи

и Зыряне долго объединялись въ одномъ наименованіи

Дермянъ, что видимъ между прочимъ въ извѣстномъ Шифа-

ніевомъ житіи св. -Огефана. Пермскаго XIV, вѣка.

: и. •>; '

Степень культурнаго развитія обитателей дровней Перми,

•: >по даннымъ расшнюкъ. Скептики БІармін,

. । > Указавъ мѣсто Пермяковъ, прямыхъ потомковъ- древней

Перми,’ въ обширной семьѣ финскихъ народовъ, установимся

теперь на. вопросѣ ^степени І культурнаго: развитія -обитате-

лей Перми .въ древнѣйшія। времена. <И > этотъ вопросъ- въ

наукѣ относится къ чаюду. ;вееьма спорныхъ, какъ-все, кдсапо-

.щееоа дреянѣйшейі, эпохи Финновъ. Причина,адоро таде—

• ’ ( *) -Николай- АйраЫоЬичл • Роіонь, жя| личяе'и блшко і знакомай; и сейчасъ

живетъ , въ. .селѣ Ильинской?, Пермскаго ^зда и губерніи, состоя в» службѣ у графа

С. А. Строганова. Его «Опытъ1 грамматики Пермяцкаго языка» ^СПВ. 1860 г.) во

мЙОіММъ йапоминніеть1 йе- пріемамъ изложенія-«ЗйряискуЬ грамматику» /7. й. Смв'аи-

іиова, |чтр прц баджаДшемъ роддомѣ этикъ двухъ.народовъ; ?ыло необходимо и вдѣ-

лано по совѣту академика Шеірена. «Пермяцко-Русскій и Русско-Пермяцкій словарь»

Й. А. Рогова (СПБ. 1869 г.) доселѣ остается единственнымъ въ своемъ родѣ’ трудомъ

но отволвнію жѣіПеріивдоЬ народности. И. А. Роимъ долго жилъ въісшомъ центрѣ

Пермяцкаго населенія, въ такъ назыв. Иньвенской дачѣ Строгановыхъ Соликамск. уѣзда,

гдѣ и производилъ всѣ свои наблюденія надъ Пермяками. Относительно Зырянъ въ

послѣднее время получили громкую извѣстность изслѣдованія г. Лыткина, о коихъ

-будетъ рѣчь вцоредм. О.ВотякаКь весьиа аажны труды ^юіеманас «Огіттаіік йег

йоІдаІияоЬеп .Вргавке». Кетаі. 1851 г. и-къ ней словари вотяцко-нѣмецкій и нѣхецко-

вотяддій. Тотъ же Видемаыь составилъ грамиитику ямімвъ .Зырянскаго,.а, Чѵреаио-

смго; обѣ .вышли въ Ревелѣ, въ 1847 году.

11

одоМтствіе иріібжжгеданыхъ научныхъ данныхъ « крайняя

квопредѣяеивость и шм^ость существующихъ^! - древне*

Перми свидѣтельствъ. Отдаленное, прошлое Перми- скрыто

отъ насъ такимъ же, почти непроницаемымъ для взора нсто-

рива.туманомъ, «якой господствуетъ до сихъ порь-въ исто-

рія древней Окнѳіи. Всѣ ияслѣдовалгели древнѣйшей Перми

раздѣлились на. двѣ, рѣзко очерченныя. группы: на поодш-

ннревы нѣкогда славной будао-бы? Біарміи, именовавшейся: у

русскихъ Славянъ Пермью, и на схеятикювъ, «читающихъ

эту прославленную. Біармландію столько ясе плодомъ фмста-

зіи скандинавскихъ скальдовъ,. сколько; и простого недоразу*

мѣнія позднѣйшихъ ученыхъ.. Одни считали, важнѣйшимъ

источникомъ для- изученія древней Перми скандинавскія. сари,

сбивчирыя и смутныя свидѣтельства арабскихъ писателей и

надодни жъ'Предѣлахъ- бывшей Біарміи древнѣйшихъ воевм-

нмхъ монетъ' и...разнымъ вологахъ и серебряныхъ вещей

необыкновенной древности. Тавоны нанрим. въ нашнмъ'вѣвѣ

Раснус&нъ и. Свнковсхій, а за- яимнідаже* ПавелъСаввмевъ,

авторъ ’ извѣстной ^Му каммеданеной < -нумизматики* въ < отноше-

ніи къ Русской исторіи“ (СПБ. 1847 г.), Роркаяа, авторѣ

„ Сказаній мусульманскихъ писателей о .Славянахъ и РуескИкъ “•

(СПБ. 1870- 'г.),-. <11. Полевой, . арторгь * „Очеркомъ : Русской

исторіи въ памятникахъ быѵа“ (СНВ. 187.9 г.у іт. I, стр.

145^152)^. • Другіе ученые зв.-непреловвинщ- свидѣтельства*

О ГІ1 .І'.ГІ---;-,-'— )- -V. . I ,- "• ... • . . I

*) Со словъ плѣннаго шведа 'Габберта фонъ Штраленберіа, написавшаго'

сочинеие «Рая Ко-гй «пд бяНіяёЬе Іііёіі -ёЛі ЙиГОра йпб АвіетіѴ (ЧЦоНіоИп. 1730' г!),1

Віарнинвапводяджі шпиі> мметіо уне«ые.,,жзад.; Помряоахъ,, Уудервя къ-адвѣдодо

«Описаніи, Россійской Коммерціи» и другіе. Въ нашемъ вѣцѣ, на основаніи сказаній

арабскихъ писателей и средневѣковыхъ географовъ Копенгагенскій профессоръ Расмус-

с'енъ йаяйсалЪ «ВьторичесгіЙІ и географическій- опити। о 'торговлѣ и’сноаЛійци

Драйвъ в Пцрсдв?!, съ р<)9сір» м^СкцндшмІее» .(переводъ .въ «Русск9м$ ррцтедѣ».

1828 г., ч. 2-я, VII и VIII), гдѣ также отдаетъ дань уваженія древнимъ Біар-

мійцаіъ Я Сиріяіінійцамъ, какъ ойіі величаетР дрѣвпихъ Зырянъ. Намного спустя,'

нашъ иввѣптвий баронъ (СвяжржжйД въ своихъ .«тмьяхьгО.вкаодіавд..

сагахъ, не пропустилъ, .случая въ томъ же, хвалебномъ духѣ поговорить о древней

Біарміи' (си. «Библіотеку для чтенія» за 1834 г., т. 1 и 2). Было не мало и другихъ

хвалнШйй зтой Стрми, но1 'Перечислять' ихъ было' бы и долго, й бовіелеоно. -' -

12

О культурномъ состояніи древняго народа Пермь и Чуди

(если только это одно и тоже), принимаютъ: только'то, что

въ.настоящее время говорятъ намъ» достовѣрнѣйпгіе мсточ-

ники—'лѣтописи, затѣмъ многочисленныя „чудскія городища“

съ ихъ остатками глубокой старины и данныя антропологіи

(или Собственно краніологіи) и филологіи. Уже трезвый ужъ

Карамзина не могъ • помириться съ увѣреніями* равныхъ хва-

.тителей Біарміи, и въ первомъ • же . томѣ • его „Исторіи

Государства Россійскаго". мы читаемъ слѣдующія досто-

памятныя для' своего времени слова: „Исландскія: повѣсти

наполнены сказаніями о сей великой Финской области; но

баснословіе ихъ можетъ бытъ, любопытно для однихъ легко-

вѣрныхъ* (Иад. Смирдина, т. І, стр. 42). С. М. Соловьевъ

также не придаетъ значенія старымъ баснямъ о Біарміи.и

свои воззрѣнія' на Финновъ основываетъ главнѣйшимъ обра-

зомъ на древне-русской лѣтописи, при чемъ, по его мнѣнію,

равные финскіе народы; подобно славянскимъ,, стояли не на

одинаковой степени культурнаго развитія. („Исторія Россіи",

т. 1, стр.< 76—79). Авторитетный историкъ нашего времени

Д. Иі Иловайскій недавно высказалъ со. своей, стороны

сомнѣніе въ высокой культурѣ Біарміи. („Исторія Россіи".

Москва> 1880.у. ч. 2-я; примѣчаніе Къ.йей. 24):

Въ.послѣднее время вопросъ' о<культурѣ древней Чуди

изъ рукъ историковъ переданъ въ руки . натуралистовъ . и

разрѣшается преимущественно на почвѣ естествознанія, что

въ отношеніи исчезнувшихъ народностей, весьма цѣлесообразно

въ научномъ отношеніи. Правда, и многіе филологи, особенно

финляндскіе и венгерскіе, дѣятельно занимаются изученіемъ

прежнихъ и нынѣшнихъ финновъ, но имъ врядъ-ли удастся

когда нибудь разрѣшить вопросъ о племени древней Чуди и

ея генетическомъ отношеніи къ другимъ племенамъ за пол-

нымъ, совершеннымъ отсутствіемъ древнѣйшихъ письменныхъ

памятниковъ ея языка. Поэтому о древней Чуди и ея куль-

турѣ остается судить только но вещественнымъ памятникамъ,

13

добываемымъ путемъ курганныхъ раскопокъ. И нужно отдать

справедливость той энергіи и настойчивости, съ какою ведется

это дѣло повсемѣстно въ Россіи съ легкой руки незабвен-

наго графа А. С. Уварова, отца русской доисторической

археологіи. Въ настоящее время наши ученыя общества^ во

главѣ съ Московскимъ Археологическимъ, уже обладаютъ

весьма значительнымъ количествомъ курганныхъ вещей

доисторической эпохи, систематическое описаніе которыхъ

въ отношеніи каменнаго вѣка предпринялъ самъ покойный

иниціаторъ этого дѣла въ своемъ классическомъ, трудѣ

„Археологія Россіи" (т. I и И, Каменный періодъ.. Москва.

1881 года). Всѣмъ достаточно извѣстно, что дали до сихѣ

поръ наукѣ наши курганныя раскопки. Теперь въ рѣдкомъ

даже провинціальномъ музеѣ ученаго, общества не.встрѣтишь

особаго отдѣла доисторическихъ древностей. Каждое лѣто

ученыя общества командируютъ : въ разныя мѣстности своихъ

членовъ для изслѣдованія древнихъ городищъ и* кургановъ,

кладбищъ, -костищъ и т. п. — на воемъ необъятномъ про

странствѣ отъ Варшавы до Иркутска, отъ Улеоборга до Эри**

вани и Самарканда. Годъ отъ году вое больше поднимается

та завѣса, которая скрываетъ отъ пытливаго «взора ученыхъ

отдаленнѣйшія доисторическія времена нашего отечества.

Конечно, ученые не обошли. вниманіемъ и Пермскую губер-

нію, тѣмъ болѣе что Уралъ иногда принимается, какъ мы

видѣли, за первобытную родину нѣкоторыхъ народностей. .

Что же сдѣлано доселѣ по доисторической археологіи

Пермскаго края? У насъ было до сихъ поръ три замѣча-

тельныхъ мѣстныхъ изслѣдователи костищъ, городищъ й

кургановъ: въ зауральской половинѣ губерніи Мих. Виктор.

Малаховъ (| 1885 г.) и Александръ Нйкиф. Зыряновъ (+16

ноября 1884 г.), а въ пріуральской—Александръ Ефимов.

Теплоуховъ (+ 17 апрѣля 1885 г.). Находки первыхъ двухъ

теперь составляютъ собственность музея „Уральскаго Обще-

ства любителей естествознанія" въ г. Екатеринбургѣ и частью

1:4

„Имлерал'&рокйі’о Рупсвага Бвовра4шдосв&го Общества “ въ

С.-Петербургѣ, гдѣ М. Ви Малаховъ нгѣвогороа время ..состоялъ

секретаремъ^, .зц древности А.. Е- Теплоухова теперь « нахо-

дятся въ рунахъ его. сыновей въ .ИЛьийскомь, Пермскаго

уѣзда и губерніи, при .тамъ коллекціи эта .дѣятельно; попол-

няется лвъ настоящее время Ѳѳд^ Лл. Тешюухо«імъ*).- Кромѣ

того было и есть > нѣсколько > другихъ любителей по части

собиранія древнихъ вещей,; при./чемъ. къ сожалѣнію, да жго

дѣло берутся: «иногда;• людр безъ малѣйшей .къ. нему подго-

товки. Но пріѣзжихъ съ археологаческой цѣлью ученыхъ въ

нашей губерніи .перебывало мйЬго, и не далѣе I капъ лѣтомъ

1887 о’- отъ'Московскаго Археологическаго Общества были

командированы, сюда професооръ-аншрюнрлоі'ъ іД. Н. Лнучцнъ

и; извѣстный ивелѣдоши’ѳль.'ѲстяКовъ Н. .Л для

изученія преимущественно бронзоваго • вѣка жа иермешмъ

Урайѣ? Знавплгейаная''иасть' перыскдвдщйивторячѳожихъ древ-

ностей.; теперь . находится итакдогь > образамъ. ваі. предѣлами

націей .губерніи1. Намъ извѣстно, что.покойный..А. Е. Тбдло-

ухцвъ. 'Отправлялъ даже. нѣкоторыя интересныя археодотасвія.

находки > дъі музеи заграничныхъ. ученыхъ обществъ,**).

'.Въ/ чартнпоти въ «предѣлахъ бывшей. .Перми Великой,

ті :е; . уѣздахъ Чердынеквргь, Соликамскомъ,. Пермскомъ,

Оцанскомы к частію, Кунгурсяомъи Слободскомъ Вятской

губерніи,—изслѣдованіе городищъ щачахось еще .въ прошломъ

вѣкѣ. Первыя; опиванія .икъ .мы- находимъ въ. путешествіи

капитана Рычкова- 176Ѣ—7О.,т.г.. Осмотрѣвъ городища Вят-

скаго края и въ ;числѣ ішнь городища въ. пяти .верстахъ «ѳтіі

Глазова,-ра правомъ . берегу г. Иепцы, и«/городище । у., .села

-ѵ*4- г-,-—Нг-4 -Н-* ч-і-Ц—Р-і I . ’; I/ •’ .

. ,*) рс«й ЦррмсврД удфріод додьр и «ущдстеует^ де» ^огауіыхъ собранія

мѣстныхъ доисторическихъ древностей — въ г. Екатеринбургѣ и селѣ Ильинскомъ

Печскаго уѣзда?' 1 і ' ' '' : ’ '

.**) Иеборвтвд яадулигауИ экскуроі» Адуч^да.'в'І'чзда^Іи «м. въ *У«ма*вд|

выставки при VII Археологическомъ Съѣздѣ» (Ярославль. 1887 года). О пермскихъ

доисторическихъ древнбетяхъ, разсѣянныхъ теперь повсюду, сХ.' «Археологію Россіи»

ЛОДА Лі С. '(Москва;.>І8811 ю) 'т. И,' «тр.-9.» М8 'и. рийункя ври.немъ.

— и —

©^лййаіиввй) 'у»Щи

На.'іаути/яоі'йі0му «ф^щиійв-видѣла іЬородищев* іверстях*

<и®( січРождесів4Ысккггій4і'ір!'-Обвѣ!'іибХроб*о>‘чіН%’ «ийшйя*

Я0е>(сіфіИ74««-<71в), ТОр’."у еИШ ІВуйроЪ-ь' («фРЯвУ, уЙЙШЙ

4'Мййі'»е),!иі І&І14ГИЙРСЛЯІВ отъіщёмі'ва ріййьИР^ОТрЛѣХ

У''оелаі:Город«йй*^^>-'«а НамМОД^ЭДХ'’ бливгнВщтскаг»

ващ)дан(сф. ®2>.! іЭѣ«Ѣігйі Рймаоиі &тй»ьлйія№№і,наи'п»до№

дтцах’йіиіЧйрдййдеаі*1 араи» йо;І р. Н4МИ-41 у;;,«т Пами

у> <!. 'Ваівгор» •уі'С.і-И«»|»,,(11«,*Н

•116); -'вй^мвпглйеыввтѵиужа'мйи" по' р. Кейвѣ! Ймт

Дивія (ааС-^Ф18> '<® (ФМ^1*»е)і'«иВЬеиеЦ

далѣе1 ><миііѣ'> ,тор6даиц»’*^ъ ^'«фо*йжь <т><оем»''Яыро(й>ий

уь'деревни <ГубйіШ1'’'ШІІ«врУгу'' ІШМй‘.'і вЧ.іі'Зв'^ертх^'ійЯ

Чеэдьппці а'вче^оеі''РйШЁъіі <ш#ят И^шдоі'глаййФйійим*

пд^йевйёкѣ'і' Чѵдй" и-іѵ<ЖіШййті'гісобеШі’^НОДрОбноі'1')^

іаз^іізй). •••ІЙ» сѣиШйіййЙ^^И^ай^ъ/ ^ІЙИЧІТѴ^)

ййшйіесйі ^фьг й'&йбі йрсн

дШвѣ’ійермтий прОйИйЦійѴ ио «іе йй%;'МІкъ ПЮріЭДйДъ «

превоЬждй'ѣйиее^гХ^1 1Я^?’*П’р#Ы*й<У» і''0йят</««

СдлйкамежМ ІІи аИйрйсжШіі^адйѴ7 №ч>№№-1 ІовОДДОжМ1 г«рв»

ДВйф йаі^'йѣ'^*изві-й«ре*1!йі'<сѵ#р6й ПфОД«»№В& вѳри«№№

ъѵй вводййі(Яйй’&‘ 'ШвідА',:«Уродище вй > І <юэдст&м ндав”

рі.“ <|сйВ#й.у 'Ай6&й^В(ЙР гРрй» і ііпішіці

••’ “В*-•4'81Ф->ГЖІІ1йУ' ‘ВасЖгіГ' НШРЙИ'Й^гДіі'ЧйййввМйв

Иёрмсйбй7 ^зе4іШ’!піиатЖѴ и 8И^лѣде№іИ’<й8Жтий«-!'„'«е*0*

рІ№раф%<ѵрусв!№г^)ф!ІО«іІ^ Иі'«ОДф&Ъ >Д«р^ «0рвИХВИ(йрф(9Г

т'ьдт<ФтйЖіх'й;'иішд«д(^мві<<^оБ«іл№|КОг:^рдіи[айй^

гбрРДМйгйі'’а <Ій№ннй'-^ЧуДййоеі й)роДйй^>‘ йвчйЫм’ь «берегу

Камы въ Пянтежской волости и такія же городища у деревни

^Ѣий'сёлй;»Ж %6' в^ТОг^бЬахі' В Іб^,іо1ъ'истот

рическада .сеед, Цнробіиі ВАп.дернвмъч-г^родищѣ! иеіщктлес^,

.^н—ц-.ыии- 4 г.-чуи—ія I. .;! ріна <'!) .г;і —і.і .іа <) н;.'і- .;>. і

... '?) .яЖдгрн|^іви^днепм&імтшж№яу.те*маш»іікмшлШ -АпиижгівиД/МО^

1770..г.гі.ЮНБ. НТО.»і,0 хрмніші' цаиир^ ш Ікв«міиВелм* сѵш7іЛ<пиі<мяоо

«Продолженіе дневныхъ записокъад,я,;]ІІ»іАВШчсЛІ78Аь>.п'< !;і>я^і!і;і') -.а . -.«и .иіи.-і

Пермская Старина. Вып. 1. 3.

““ ІІ —

ВДчвго .кромѣ .дайка и. у г .во. второмъ Берхъ.івдпіелъ.биітйя

изъ. глины иечщ. а въ. Искорѣ/т-нѣсколько желѣзныхъ вещей,

мѣдная серьги, ксеребряное'кольцо, *).В.Н.>Берхъ,'Три раза

ѣздилъ:-въ Чердыньи Соливамсв'ь» /очень .спѣратеільцо-.соби-

радъ.іисторичейкіц .свѣдѣнія.іо. тѣхъ змѣстахъ**)ри пришелъ

въ; и ооверДіеимо г отрицательнымъ: .авклюяаюямъг , ,о< мнимомъ

величіи, .и.слаеѣдревней Біарміи! и Бйрмійдевъ, «р ташке и

самаго города Чердыни. ч,Всѣ прч'цг истерики наши, голо-

риги почтенный изслѣдователь.: сотрнитали географическихъ

словарей и. Чудковъ въ- плодовитомъ.,, описаніи,: своемъ . о

Россійской коммерціи утверждаютъ-,единогласно иди, лучше

сказать,.! ждшорятг .і(^ч^клгаѵ1*изъ(сжіяі что- нынѣшняя

Пермь/Вст^ Біарміи древнихъ., Бъ опроверженій/Сего иеснра-

иеддимго. заключенія цлмѣщу. я-адѣбъ. і отрывокъ вдъ сочи-

няемой..,жното. .истеріи географическихъ., отданій; Россіянъ"

(„Путешествіе",.- стр. .ДО). Рдѣдадъпдатѣмъ. очень обстоятель-

ный разоръ, мнѣній .о.Біарміи. равныхъ. ученыхъ ХѴІЦ вѣка)

надъ ,ірурскихъ,' Чуйкова -иъ ./мюбйіргочги^ танъ.-н иностраи-

нъіхъ^пцреимущостееіНіцо іЩвидсккхъ^ приведя даже, свидѣтель-

сж^ : Цицерона, .ЛдидаіД іиіХаддоіидн,; .Беркъ . приходитъ въ

хамимъ.;' завдючевддмфі'і нУ^дяійеъ .іТо.лЪі іжеосновіѵгшвдаіъ

шдюченіямъі" -^«ф.'7О).; ^раиъ..інеоіиредѣд»тедъии.<ндстоящія

границы бывшей:. Біарміи!Г» (с^Р-і ^&)р.(|,інод»гавотъ,і;ито. Вели-

йоюн иазвана Пирмія доі свдей іцщмеиитестиу -и» едва-ли сіе

зав®очейегі сцраведйиво,‘’ і ^хф. ^0^і-кьл<иій№-: случай .-бвдъ

троеврадато , въ городѣ.. Ч^рдыни^. собиралъ. :.дъ>. особеннымъ

любопытствомъ, всѣ /старинныя і иреданіяі < разрывалъ еъ. жад>-

ностью тѣ ;кучи земди, •вртерыду ркакъіц мдѣ . сказывали(

|і|, !Ін;--<—Г >я?;I»»,»»<[<»•• іі 1ІІ'»П I •! піг.і О'.' Н <1' '! : >1 < '••

•>•(*)' урваніе,эдихь о^ень ин^ресной книгѣ В.

Верха: «Путешествіе въ города Чердынь и Соликамскъ длй изысканія историческихъ

д^Мйѳ6тЛ»'(СП®і 1821іН),,<*ір. 89^98;І!(ЙІІмн6г^ райгОТІ^ЛІ еще Ссылаться йа нее.

**) См. «предувѣдомленіе» къ его книгѣ. А въ самомъ текстѣ книги на стр.

85'іВерхъ;говоритъ: «Нвлвм.не«помѣтъ/что.8нммниѵяй'"ист0рмграрь'иійпъ Миллеръ

обратилъ' такое. слабое ѣмимміе' на. Чердштр ч®>!,да«е <самъ 'туда -на ѣздилъ, а

выписывалъ въ Соликамскъ бумагѣ чѣмоошяго;архива*. .і • .

11*

изображаютъ древнія • укрѣпленія,.1 и заключилъ напослѣдокъ,

что здѣсь немоъъ обитать народъ просвѣщенный' (стр. 60);

„ежейИ'-біы жители мѣстъ «ихъ были «дѣйствительно на такбй

степени просвѣщвііія.иа какой намъ ихъ хотятъ представить;

то памятники .величества. ихъ-; достигли бы и до вашихъ

временъ,, надобно какъ! въ; 'Италіи,1 или! какъ іяри берегахъ

Волга и Камы открываютъ и до . сихъ поръі остітки Прея,-1

нихъ огромныхъ зданій* (сі)>. > 65—66);' I Приведя< I затѣмъ

очень.' простое, новполнѣ естественное Соображеніе, 'Ятой

ев. Стефанъ, по; всѣмъ данйымъ; нашелъ ііерйяковъя&рог

домъ грубымъ, полудикимъ,1 Беркъ пвлолнѣ логически '.здклюн

чаетъ:$ Слѣдовательно,«народъ сей«(Занимался ловлею звѣрей

и былъ: очень далекъ ! оптъ воянаі», просвѣщенія* (стр.. 67); ; :

і. Вотъ результаты самымъ .добросовѣстныхъ мѣстныхъ

иепюрнво" археологическихъ "роізысканій почтеннаго ученаго^

предпринятыхъ еще въ 1810-хъ годахъ. .'Мы видѣли, что *и

незабвенный Ни М. Карамзинъ.;. котораго- врядвмя нто^либд

рѣшился назвать 1 пристрастнымъ і историкомъ, Пришёлъ < еще

ранѣе къ. такимъ же• воззрѣніямъ; ®а древнюю Біармію.

Послѣ Верха въ.равное .время въ-предѣлахъ дреёнейшііерми

Великой бкло сдѣлано/не мало; археологическихъ находокъ,

но всѣ* онѣ олшпь < подтверждали; .еще «больше справедливость

ево ученыхъ: заключеній, о лшмлюййславѣиБіармів.' Подробно

перечислять; ихъ здѣсь мы нр станемъ. и1 отсылаемъ за1 длірадь

вамм; интересующихся.. даннымъ . запросомъ" къ> прекрасной

книгѣ Д. Д. Смышляева:' „Источники и пособія для ийХчннід

Пермскаго край* (Пермь;: 1876 года). ; •« >

Новѣйшія раскопки: сдѣланныя -по пріемамъ, уевоенщйиъ

современною, аркеологіею, въ> Чердынскомъ, Соликамскомъ и

Пермскомъ уѣадахъ, а.' равно въ восточной части Глдзовскаго

и .Слободскаго* уѣздовъ. Вятской губерніи, производилъ А;Д1і

Ивановъ, .членъ ^-Общества естествоиспытателей при Импергі-*

терскомъ Казанскомъ Университетѣ*, по порученію его,, въ

1879—1880 г.г. . Онъ проплылъ, Каму .отъ самаго еяшето^а

— Г8 — і

и старательно.. изслѣдовалъ многія іприкаівежщі городища къ

перечисленныхъ выше^уѣздахъу нажечаТавъ результаты -'въ

уТрудахъ“ упомануігапо общества:•>(’егіХ//віш/іий гівбі ;₽•?),

въ енат^ѣ: „Матеріалы: къ/ антроиологіи.іІІермСкасоікржа*. >

• Въ ГлазовсккЗмъ । уѣздѣ первыя находки каминныхъ ору*

дій. .г,. Нвмюв».. сдѣлалъ ;«*; ‘Дер..: Гордино> ^'Кривецюое^ ' Д;

Сергцной, БисеровгЬ.і затѣмъ у села 'іЕоорвевсювро.’.Ьніь оешн

прѣлъ. БолыпуЮІ Рудную <нли. Я^к^жітифу, откуда, иступилъ

жь . пре дѣдн.у Ѣзда Слободскаго. Туіъонъ производимы икотѣ*

дов&шя. въ । ДоЩійхъ • и.:а >, Силаевѣ, і -.гдѣ завивалъ.; пгіуклаЮрыа>

нодѣрья.іиіпреданія.» Чуди.' Дщі ндшжя яда/; Камѣ'«і/<досаж*ъ

границы. ; Пермской губернію и .(щ» доломалъ». цу4ъ)уже

Чердынекому । уѣнду.въ моуороміьмоісмаіфѣлъ'тЩрощЕща^'іЦ^ен

севсжое на Камѣ; Пятигорское! нжілойі’же рѣкѣ; двяЯгоро-

дища въ овроетностяхъ । іееіа. Удолжиуігораднщи)лір. оеявщшмм

валовъ въ оо.- заіі.. части уѣзда близь‘чдѳревета .МидаіОД

Бйльшайі Кочи и ПелымА) два іакфодрар .ІблиН «ава/'Квви,

наі рл іЛалюлѣ; ..городища»:! Сабинскоеі юлі^янтеюсвові на НшеѢц

Сверзь: того. >въ: восточиойг иноти; уѣзда * Гь Ивановъ уннмикѣетъ

горрддіща :Дивь,е и іБобъцьсвое іна»;|р. Колвф. а;< > >; '

. ?. При: расюопмхъ г. 'Ивановъ, находилъ кромѣ' обивио*

венныхъ .кртмаыжь 'И ваменныкъ :вещей палеваитической

анбкд. нй мало*: • вещицъ, . 'бронзоишь,:; мѣдншхъ и< даже» сере*

браныхъ; но иаслѣдаимъ он» . приписываетъ белгарскоен про-

нсхівщдвнйі и.- только вещи грубой»'отдѣшки^считаетъ дѣломъ

руяъ Чуди/ на ; ееноважіи раяличыкхъ іиучныхъ' с^об^азйезййѣ. ।

Общее его заключеніе, о» Чердыяіскихъ: городищахъ1 такоэб;

„Первое условій.-ицоі требовалось для Луда^неприЬтуЬность I

жилья,.' говорить . онъ. >: Сорадища . етроилнов і' -на > • івкшокнхъ і

мѣстахъ. Скаты искусственно, дѣлались круче; у подножія

іМріі.съ одной суороиыі болото, оъ другой—!-рѣка, или озеро.

Оптъ - еѣЬжнрй г высоты >. городищенская» площадка ! отдѣляемой

тройной сиотоцой валовъ; ‘идущихъ- отъ' одного ''обрыва къ

другому.. 'Площадка мяла.-/на ней, іеслиігтольао' тймъ были

1»

сгрОемія, могло помѣститься #е болѣй''10-МЙ) ''дворовъ.

Юкроенія 'могли быти 'только деревЯйнгіЯ:' нИГдѣ 'нйкйікихъ

слѣдовъ, 'камня нѣтъ-» Находки вёіцёй Дѣлаются РѢДКО >йа

самой площадкѣ; чадце, вблизи ѣтъ не*! Го»рбД!Пца1Іііе разбріс-

саныіяроизвольио; они не стоять- ’особнякОМъ;:йЦйрОТйвѣ,

они кучатся .вмѣстѣ, ' отстоя -одно 'отъ другого "йё’рстѣкаб^

10, • такъ "что представляли ассоціацій', группы''-городищъ-*)’.

й Вы Солинцмсжомъ уѣздѣ г.1 Ивановъ1 йзСлѣДовЯлѣ горО4

дища: въ с. Кудымкарѣицр. йньвѣ: въ ’:С! Куиросѣ, въ

деревнѣ- Пыстоноговой на* р.'Обвѣ.'-горб^. бййяь' дер: Левиной

въ 2 верстахъ отъ ВерТь-йнѣв» ж* гЪродИЩО' ВЪ14' веретях’к

датв Нврдвя между двумя ' Гусевыми йогами?'' Сѣерхъ 'Тогот:

Ивановъ упоминаетъ - породити»: въ* д. ' Стариковой;11 д;;Вайса-1

новой • Тиминекойі волости, въ д; 'Важиной• Той1'же волости:

у । села- Майноръ - ня Ииьвѣ и въ 'Верхъ-1 И силѣ '’Г и минской

волости. Еще въ-1 Пермскомъ* и Соликамскомъ уѣздѣ г. Ива-

новъ1 осмотрѣлъ: 'Городище ЛаврЯТсКой иа> р: 'Вйлѣвѣ И ЧЯНЫ-

вёнекую ' иос'гѳйосйую пещеру. Ивановѣ- осмотрѣлъ 'нѣсколько

такъ* называемыхъ „ісостиіцъ“ въ Пермскомъ 'уѣзДѢ' (йі Чер-

дынсиощь’ и Соликамскомъ онъ не встрѣтилъ» нибдного),’ Ч

именно: Илмйаское при селѣ тоі'о же ймейи па р. ;Обвѣ,

Гаревское и Остамийскбе при деревнѣ ОёТайййбЙ!/ма КбіЪРѣ!

Рахобравшисъ"въ добытыхъ дайнахъ,’ г? * Ивановѣ дѣййётъ

нѣвотУрые*-общіе ѣыводъі относительно- дреннихѣ »обйТйтУлей

„тбродиЩь* й „'костищъ?! В]»ОМя господства Чуди вѣ віерх1

немъ'1 Поаамьѣ*ойъ относитъ къ-ѣрйнимаяпри

ятомъ -1Іудьг іа, ‘ йр«й!й»йъ ^яредаойъ ійынѣяімч*хѣ:і '-8йрййѣ^

Вотйюойъ и Пермяковъ? 'ВйрОйОмѣ, доводы' ’егб1ѢЪ "НОЙь^Ѵ

0ТОгО *’заклідченія. ’-на Мой ВйгляАъ/'йО достаточно- 'ОббейбШйй:

КЪ какоМу же:заключеній! Ьпъ йрише.іъ • Относительно ёоб1

ственно - чудской или древне - пермской культуры? Вотъ его

слова: „Судя по: находимымъ ’ остаткамъ, культура ігермской

--—— ----------‘I :

*} <М*терідлн къ антрѵвмопи' ІІермсшно кры» въ «Труденъ <и5щ»стм- есгеств,

при Кыашжпгь универс.» т. I, вып. I, стр. 22. - .?. ,і в-

— 20 —

Чуди не была (самостоятельна. . Мы ' не находимъ, издѣлій

спеціально .пермскихъ: всѣ она заносныя кромѣ развѣ

несложныхъ .желѣзныхъ подѣлокъ. При такихъ условіяхъ для

насъ вполнѣ объяснимъ, съ перваго-раза непонятный^, фактъ

исчрановенія яко бы самостоятельной, довольно высокой

культуры біармійцевъі Куда она дѣвалась? Какъ она, могла

исчезнуть? Еь.ме .б'ьілѵ никогда. Прекратилась историческая

автономія и. торговое^:преобладаніе Болпарско-Бидярской

земли—т прекратился отсюда доступъ металлическихъ издѣлій

ръ. чудской .сѣверъ, Всѣ равекйвы о баснословныхъ бОттвтоахъ

Біарыіи не цаородятъ нѵкаѵош ({кОІтичвснаго подтвержденія. и

должны бытъ ^отнесены къ обмети тѣхъ вымысловъ, которые

обыкновенно слагаются цо поводу .отдаленныхъ^ мало взвѣст^

нщхъ . .земель; Самостоятельная, высшая культура, ‘ если бъ

таковая была у Пермяковъ, не могла' исчезнуть безслѣдно,

тѣмъ болѣе , что во внѣшнемъ отношеніи она, какѣ уснольз-

нувдадіотъ татарскаго погрома, разразившагося надъ Русью и

Болгарской землей, находилась въ выгоднѣйшихъ условіяхъ*).

,р Такимъ образомъ ! дочти чрезъ три .четверти; вѣка•. г.

Цваиовъ.въ. сущности повторилъ . слова Верха, прядя - въ

одному .[Съ нимъ. заключенію - совершенно самостоятельнымъ

путемъ» Замѣнимъ,, что въ предѣлахъ Пермскаго -уѣзда архео-

логическія расдрпки /Ц .изслѣдованія, „костищъ", еще; ранѣе

г. Иванова производилъ: покойный Л/К. ,2’ел.^го^чРеауль-

татыегр йзыркаяШ». .изложены въ статьѣ;. ^Беѣег діе ртдЫз-

ірфсѣеоі нПрѣгкиПѳП; /аш / Пгя1$еѣіг$е“, : напечатанной въ

нодбрьской кингѣ 18.79 г., журнала; „АгсЬіѵіШг Дпігороіо§іе“**).

О находкахъ мамонта. : въ Пермской губерніи свѣдѣнія сгруп-

пиррва#ы въ . „ Археологіи Россіи V графа А., С Уварова,

т; Д, ,М. г., стр. 141—142, о пещерахъ тамъ жеі,

«Маусуймы.кь антроюдогіи»,. тамъ іцв, стр, 34—35,.

**) Къ крайнему' сожалѣнію, живя въ Перми, мы лишены возможности, за

неимѣніемъ въ: рукахъ -заТрапичиато журнала/ пользоваться прекрасными изслѣдова-

ніями А. Е. Теплоухова. - .' !•.••• •

21

стр. 207^.212^0; накодкамъ вещейрт'іжмьі.ае>; т.іПг ’йтр. 9

и 108.. А. наиболѣе полный перечень чудскимъ городйщъ.въ

области. бывшей.. Перми Великой приведенъ.. въ капитальномъ,1

драгоцѣнному.: Въ . настоящее* время, । трудѣ ІЖикшйы Сава.

Попова: । „ Хоаайственное/іойисажіеі Пермской субйрніи“ (изда-

ніе Ре'въ двухгк-томахъ. Пермь 1804 ,яч•< См< томъі,$і§

б, 6^ іѲ’оИхіОім/томъ П.і§! 21&Х '.•!. .‘і к. .••

Сосѣдніе «ь Цердынеуимъ. Глазовскійн Слободской, уѣзды

Вятской ігуберній: въ носпѣдніе люды.ѣь : доисторическомъ

ѳтцошешиі: очень: стуракельно изслѣдуются.. мѣстными йрхё«н

лотами Вятскаго। края.< *Дл А. Сяййыімкыль л. Нкк. \Грѵ»і

Первуапмлиаі ". Ѣ\ Сцицйнъ,. .рѣдкій *: любитель. и заутокъ

древностей своей родной губерніи,. изслѣдовалъ >; всѣ: уѣады

Вятской губерйі», яйіѣреіая». нь.: будущемъ, івакъо сообщилъ

мнѣ лцчнрі,;] расдровтраШть імздснаніл ийа;дрилепа«щіе

уѣзды* нашей: Пермской - губерніи? (гГ, Первухинъ ааннмаетфя

преимущественно Глааовснимъ уѣздомъ. понемуьг.еіхкірабееф

имѣютъ особенно близкое отношеніе къ области .бывшей

Перми .Велийойі1').ч Вятскіе; ,і аіріхаол»«,рн ОграничивеМітсяІ пока

собираніемъ: матерія донъ. благоразумно .воадерртшясъ. ..ядъ

широкихъ іи і смѣлыхъ научныхъ обобщеній;!<*О ВолородДОихъ

археолигакъ, .къ і солКілѣнію, мы Лие имѣемъ .свѣдѣній о (яі

Лыткѵмп доисторической: і&ркеолегіей своей редины неі зая#

мался). । іКадаетса; УстьтСысольевій уѣздйуі бывшад; аПерМ

Вимѳгодгікая!,:дюеелѣ іяе сбылъ .еще-.•> спеціально., изслѣдсщшъ

ВЪ: доийорннвсйомъ отношеніи.. . :/ . ; . . ;| . і.і;,;.,

I. , і: А-,ід. А '. КИі. І ' .!>:

; . іи >>,-! <•; ->ч ! г;-п(Рѵ • о .. !>>\ м

’ЗІ'ЦІ.'.!'.' 2! ••• ; і •.... чіир «• ;• • I і „ 1ІІ.--І*

' *\ Мнотія находЯй 14: А‘. ’МіЦынл1 й '№1 Г. П^у'Мііа ой«еагій: іъ «Укайатёйк

вмотдвв». прц. VII Арай(ц^|'іііискомі(;^чД^>и(Дроя»ВДь. 1^87 г., «тщ, 1^Д₽).(,Кйч#|

того весьма важны изданія А. А. Спицына: <^аталогъ древностей Вятскаго края»

(Вятка. 1881 г.-) «Новыя свѣдѣнія по Доисторической' архео.іогіи Вятскаго К(іаА»

(Ваям. 1887’іи>...''1 •' ' ".'М !.' ;і«іі .!: ІІ'І.-ІП .'.'1111

22

'' • •: КрНіѣ: спещалыю-аржвологйчѳсмйда мзшѣХбѣйнй' < обшир-

ной области древней' Перми 'Вёаииойі вЬ 'Чкдаыйскткй и

Ооликамскомш > уѣздахъ >інрдавне. шрёднрнняк-оі;биілв'антропо-

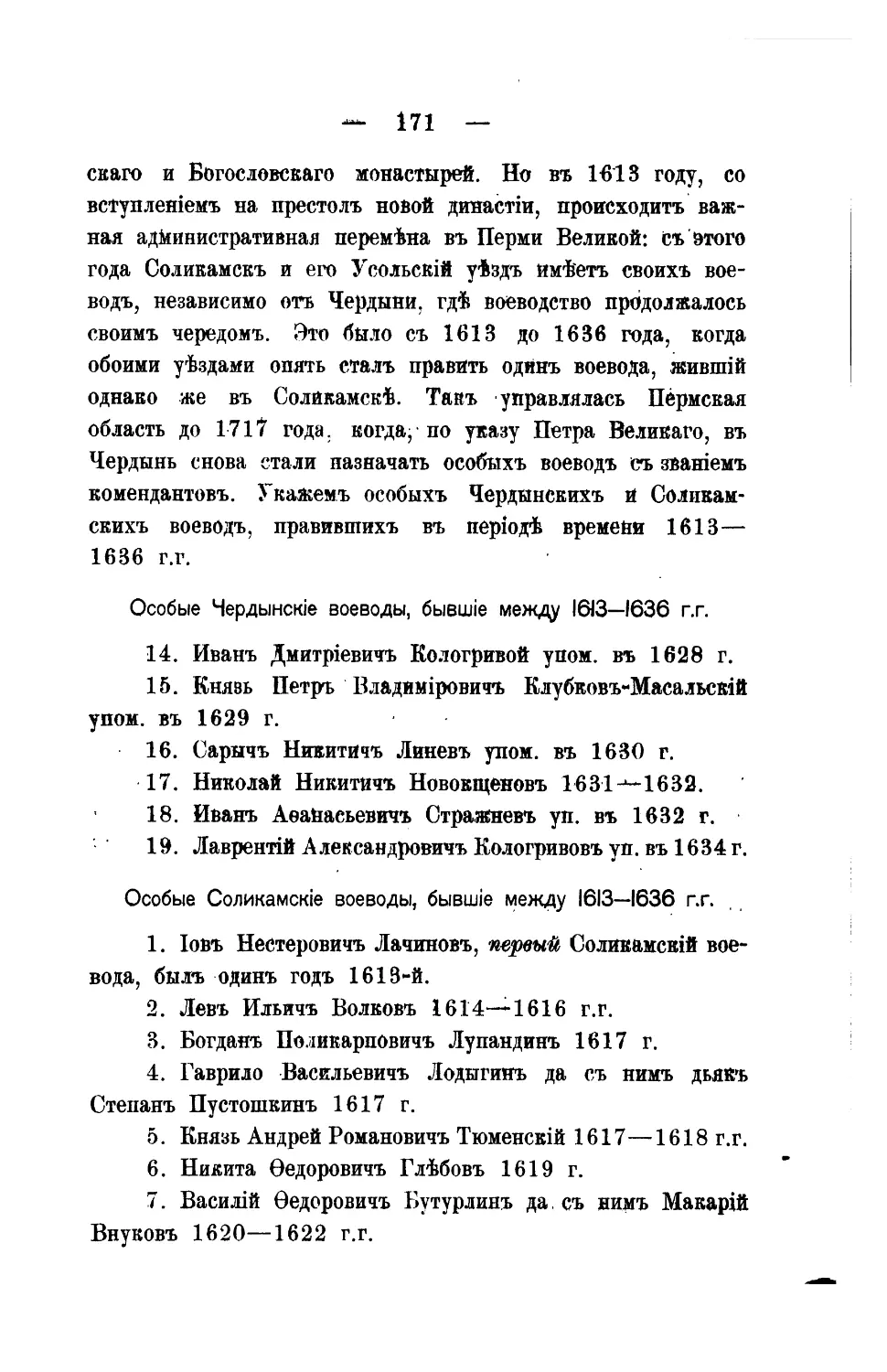

логийесмо» 'МІАлѣдовцніе. 1 «обирающимъ' і яшмъ ; ПермавиЛм <