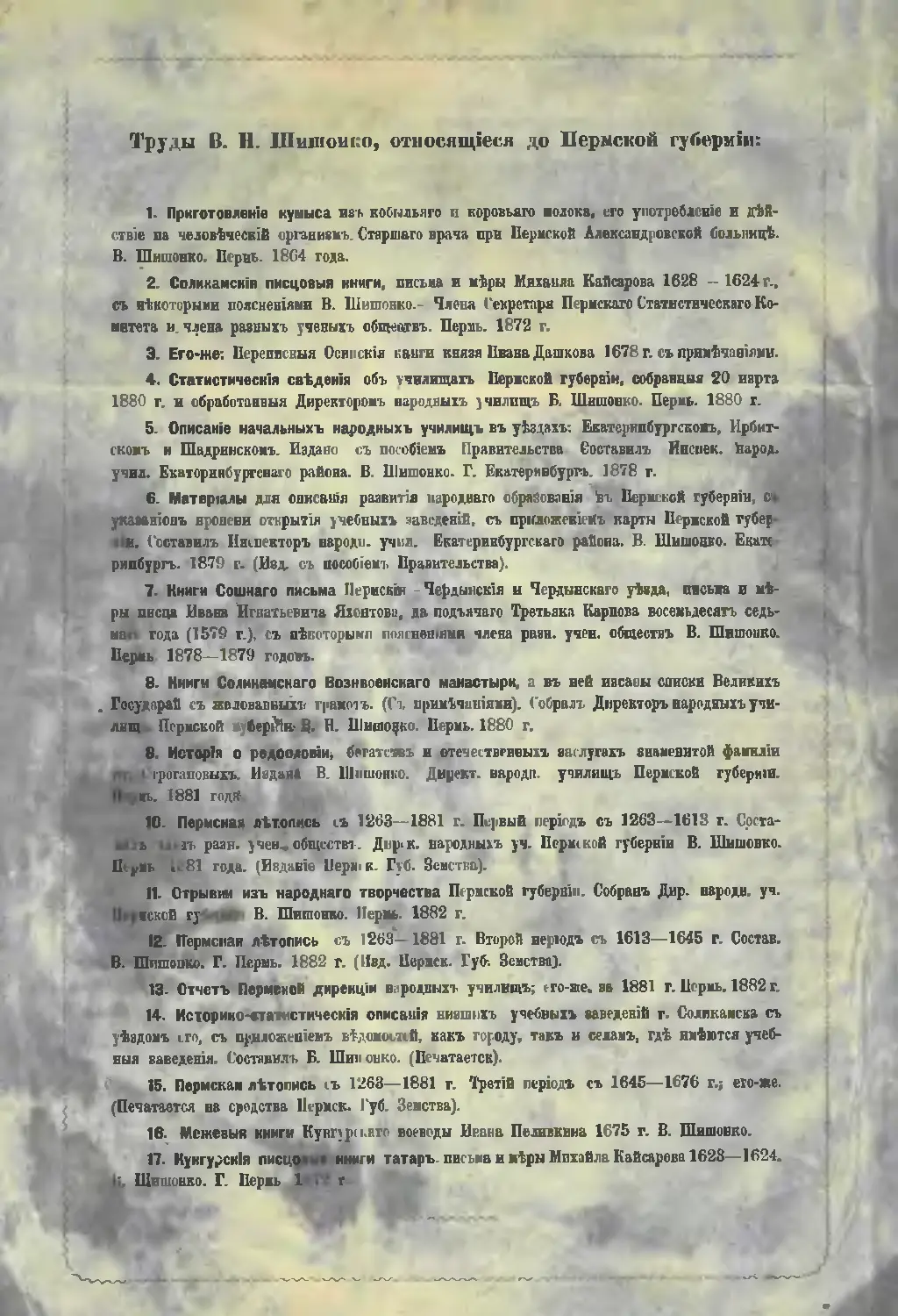

Author: Шишонко В.

Tags: статистика исторія исторія среднихъ вѣковъ исторія россіи демографія лѣтопись пермская лѣтопись городъ пермь

Year: 1882

Text

I Р й Й П Е р

СЪ 1613

оставилъ

1645.

Ч«*пъ разныхъ, ученыхъ обществъ. Директоръ Народныхъ ѵчиіищъ

Пермской губерніи Василій. Шшіюнко

~ чатанв_Еа ервдг я губ^ВДИ^^Иения

Гос. Публ. библнегени

Г. Свердлова»

РМЬ.

Гіа»грф.« ( ггрнскои Земской У пряны

1882.

ПЕРМСКАЯ ЛѢТОПИСЬ

С'Ъ» 15363—1ѲѲ1 Г.

ВТОРЫЙ ПЕРІОДЪ.

съ 1613-1645 ГГ

Составилъ

Членъ разныхъ учены» обществъ, Днректорі Народна» утвхіщъ ПермсвоІ губерніи

ЕаожліІ Шхшенко-

Изданіе печатано на средства Губернскаго Земства.

ПЕРМЬ.

Типографія Губернской Земской Управы.

18 82.

ДовйШЙо ценаурою. С.-ПетербурН 10 января 1880

ДОМЪ РОМАНОВЫХЪ.

ЦАРСТВОВАНІЕ

МИХАИЛА ѲЕДОРОВИЧА.

1613-1645 гг.

1013 г.

Въ И іюля 1613 года государь пошелъ въ соборную Успенскую церковь,

гдѣ вѣнчался царскимъ вѣнцомъ отъ Казанскаго митрополита Ефрема. На

другой день, 12 іюля, праздновались царскія имянины (св. Михаила Малеияа):

для этого торжества пожаловалъ государь въ думные дворяне Кузьму Минина.

Милостей, льготъ народу новый государь не могъ дать для торжества

своего царскаго вѣнчанія: казна была пуста; а между тѣлъ обстоятельства

были тяжелыя. 24 мая царь принужденъ былъ писать Строгановымъ: „Бьютъ

иамъ челомъ на Москвѣ дворяне и дѣти боярскіе, козаки, стрѣльцы и всякіе

ратные люди, что они, будучи подъ Москвою, многія нужды и страсти тер-

пѣли и кровь проливали; помѣстья и вотчины у нихъ отъ долгой войны за-

пустѣли, н службы своей исполнять имъ нечѣмъ; стрѣльцы и козаки служи-

вую рухлядь проѣли и на нашей службѣ имъ быть нельзя за великою бѣд-

ностью: въ казнѣ нашей денегъ и хлѣбныхъ запасовъ въ житницахъ нѣтъ,

служивымъ людямъ жалованья дать нечего. Выходцы и языки въ разспросѣ

боярамъ нашимъ сказываютъ, что Литовскіе люди хотятъ идти подъ Москву,

а въ нашей казнѣ денегъ н въ житницахъ хлѣба нѣтъ нисколько. Сколько

вы съ своихъ вотчинъ въ нашу казну денежныхъ доходовъ платите, намъ

про то подлинно не вѣдомо; и теперь, по нашему указу, посланъ къ вамъ

Андрей Игнатьевичъ Вельяминовъ, велѣно ему съ вашихъ вотчинъ за прош-

лые годы и за нынѣшній годъ, по книгамъ и по отписямъ, наши денежные

доходы взять сполна и привезть къ намъ. Да у васъ же мы приказали про-

сить взаймы, для христіанскою покою и тишины, денегъ, хлѣба, рыбы, соли,

суконъ и всякихъ товаровъ, что можно дать ратнымъ людямъ; а сколько чего

взаймы дадите—деньгами, хлѣбомъ и товаромъ, и то приказали мы записы-

вать въ книги, а вамъ давать съ книгъ выписи, заархимандричьими, игумен-

скими и сборщиковыми* руками, почему вамъ тотъ заемъ изъ нашей казны

взять; хотя теперь н промысловъ убавьте, а ратнымъ людямъ на жалованье

дайте, сколько можете; а какъ въ нашей казнѣ деньги въ сборѣ будутъ, то

мы вамъ велимъ заплатить тотчасъ. Такъ вамъ бы непремѣнно ратнымъ лю-

дямъ на жалованье дать безъ кручины: лучше всякой милостыни ратныйъ

4

людямъ помочь и этою помощію Божіи церкви въ лѣпотѣ н святую вѣру въ

цѣлости учинить, православныхъ христіанъ отъ нахожденія иновѣрцевъ осво-

бодить! Что вы дадите, мы непремѣнно великъ заплатить, и службу вату къ

намъ и радѣнье ко всему Московскому государству учнннмъ на вѣки памят-

ными. Если же вы намъ въ займы денегъ, хлѣба и товаровъ не дадите, и

ратные люди, не терпя голоду и нужды, изъ Москвы разойдутся, то вамъ отъ

Бога не пройдетъ такъ даромъ, что православная христіанская вѣра раззо-

рится." Духовенство, отъ имени всего собора, писало Строгановымъ: „Ратные

люди великому государю бьютъ челомъ безпрестанно, а къ намъ, царскимъ

богомольцамъ н къ боярамъ, нриходятъ съ великимъ шумомъ н плачемъ каж-

дый день, что они отъ многихъ службъ н отъ раззоренья Польскихъ и Ли-

товскихъ людей бѣдны н служить не могутъ, на службѣ икъ ѣсть нечего, и

отъ того многіе изъ нихъ по дорогамъ ѣздятъ, отъ бѣдности грабятъ, поби-

ваютъ, а унять ихъ никакими мѣрами, не пожаловавъ, нельзя; только имъ не

будетъ царскаго денежнаго и хлѣбнаго жалованья, то всѣ они отъ бѣдности

ноневолѣ станутъ воровать, грабить, разбивать и побивать. И теперь мы,

царскіе н ваши богомольцы, также бояре, окольничіе и всякіе люди всѣхъ

городовъ всего великаго Россійскаго царствія, поговори на . вселенскомъ со-

борѣ, били челомъ государю, чтобъ онъ послалъ къ вамъ во всѣ города для

денежныхъ сборовъ, хлѣбныхъ м всякихъ запасовъ сборщиковъ, дворянъ боль-

шихъ, отъ своего царскаго лица и ото всѣхъ насъ вскорѣуЧѣмъ бы ему ве-

ликому государю всякихъ ратныхъ людей пожаловать14. Въ заключеніи гра-

моты духовенство благословляетъ тѣхъ, которые исполнятъ требованіе царя

и собора, н грозитъ клятвою ослушникамъ. Такія же точно грамоты разосла-

ны были но всѣмъ городамъ; правительство убѣждало гражданъ къ щедрости

примѣромъ москвитянъ: „Непремѣнно бы вамъ ратнымъ людямъ помочь, не

огорчаясь; а не такъ сдѣлать, какъ Московскіе гости и торговые люди: сна-

чала себя пожалѣли, ратнымъ людямъ на, жалованье денегъ не дали, и от-

того увидали падъ собою конечное равэореніе, имѣнія своего всего отбыли".—

(Ист. Соловьева т. IX).

Войску, въ это тяжелое время, предстояло много дѣла, истому что внѣшніе

н внутренніе враги продолжали пользоваться разстроеннымъ состояніемъ государ-

ства: Новгородская область находилась въ рукахъ шведовъ, Смоленскую зани-

мали поляки. Псковскую раззоряди цаѣаяннки Лисовскаго, на юговостовѣ го-

сподствовалъ атаманъ Заруцкіщ а ввутрві, на всемъ протяженіи государства

отъ южныхъ предѣловъ и до самыхъ, сѣверныхъ, свирѣпствовали козацкія

шайки. Казанскіе, ногайскіе тадары. м, волжскіе* черемисы также бунтовали

грабили русскихъ жителей.

Пріитманге. Представилъ на страицциэд, иапиВ лѣтописи, [Краткое описаніе объ избраніи

- Михаила Ѳедоровича на царство и избранной, илъ иедіѣс^ы Марьи Ивановны Хлоновой,

тѣмъ болѣе, что вта несчастная дѣвушка, интрига придворныхъ страстей, нѣкото-

рое время жила иь ссылкѣ въ Верхотурья.

Въ сенъ году 13 марта, на время вечеренъ, въ Кострому въѣхали духовные владыки

и ми рнве— бояре вмявьтые: архіепископъ Ѳеодоритъ, три ертмандрита, жедарь Авра-

5

амій Палицинъ, внизъ Владиміръ Ивановичъ Бахтеяровъ—Ростовскій, окольничій Ѳе-

доръ Головинъ, съ стольниками, стряпчими, приказными и проч. чиновными людьми.

Узнавъ о мѣстопребываніи инокини Марфы Ивановны съ сыномъ ея Михаиломъ Ѳедоро-

вичемъ Романовымъ, имянитые леди послали въ ИпатіевспіЙ монастырь окольничаго

Головина, который прибылъ въ монастырь уже на отходѣ вечерни, гдѣ инокиня

была вмѣстѣ съ сыномъ ... Въ »то время инокиня стояла въ теиномъ углу храма

и, м*ллсь, платкомъ утирала катившіяся по лицу ея слевы, а сынъ ея Михаилъ по-

груженъ былъ въ себя. . .

Вотъ вриііомнилъ амь свое дѣтство въ родительскомъ домѣ: красавецъ бояринъ

Ѳедоръ Никитичъ Романовъ, его отецъ, въ богатомъ одѣяніи и саблей при бедрѣ,

наряжается во дворецъ въ царю Ѳедору Іоанноапчу. Рѣавый четырехлѣтій ребенокъ

бѣжитъ проститься съ отцомъ, цѣпляется еа его чревчатый, бархатный охабень, боя-

ринъ поднимаетъ мальчика ин руки, цѣвуегь милуетъ его, прости-, сынокъ! Да по

мѣшкай же, Марфн Ивановна, снаряжайся къ царицѣ ... Говорить, уходя на крыльцо,

бояринъ.

Прекрасная молодая боярыня і наряжается въ штофный сарафанъ, въ волотую

фату, въ алую бархатную тѣлогрѣю . . . Мальчикъ начинаетъ плакать, просится съ

мамой въ царицѣ. Сначала мать отказываетъ ему къ просьбѣ, ватѣмъ уступаетъ кап-

ризу инлаго ребенка-, его одѣваютъ, умываютъ, чешутъ и, наконецъ, овъ выходитъ съ

боярыней ин крыльцо. Подаютъ пестро-раскрашенную каптану (карету), замряженяую

въ восемь лошадей, по двѣ цугомъ. Какіе красивые, сытые кони сѣрой масти! Какіе

нарядные холопья . .. Входятъ въ царицыяь теремъ; кругомъ вдато да серебро, ков-

ры персидскіе, сукна красныя, стѣны респисаны золотыми птицами; иконы въ бо-

гатыхъ окладахъ; цѣлый рядъ покоевъ в множество равряженныхъ боярынь, двор-

скихъ боярышень, мамокъ, дѣвокъ, дуръ, карлицъ . . . Ивыя шитьемъ запинаются,

другія пѣсни поютъ, а шутихи пляшутъ... Наконецъ, входятъ въ обширную палату, гдѣ

на большемъ вреслѣ, нодъ шатромъ, сидитъ сама царица Ирина Ѳедоровна . . . Свѣт-

лое видѣніе исчезаетъ.... Михаилъ припоминаетъ тяжелое время: отецъ его кручинится,

нать плачетъ . . . Жестокій царь Борисъ Годуновъ приказываетъ равлучить супру-

говъ и постричь ихъ въ иночество; бояринъ Ѳедоръ Никитичъ покоряется необходи-

мости для спасенія своей жизни; и вотъ омъ, подъ именемъ Филарета, надѣваетъ

черную рясуі . . . Мать Михаила сначала противится приказанію царя, из ей объяв-

ляютъ, что если она не согласится па постриженіе, то у воя отнимутъ сына. Нѣтъ!

пусть лучше сошлютъ меия въ ссылку, либо изергиутъ въ темницу, только-бы сынъ

при мнѣ остался, плачется боярыня . . . Послѣ постриженія ее ссылаютъ въ монас-

тырь, гдѣ до нея доходятъ слухи о смерти ея гонителя Годунова, о смутахъ къ

Москвѣ, о поротномъ царевьѣ Василія Шуйскаго, о скорбныхъ дняхъ безначвлія,

междуусббнцъ и самозванныхъ царей; потомъ идетъ молва о какомъ-то королевичѣ

Владиславѣ, будто-бы выбраввовъ въ московскіе цари и, наконецъ, узнаетъ она, что

Филаретъ Никитичъ сь другими послами попался въ ваточеніе къ Литовскому норолю

Жнгмовту (Сигизмунду).... На этомъ обрываются мысли Михаила. -Какое-то движеаіе въ

храмѣ и шепотъ выводятъ юношу ивъ вадумчивости. Онъ смотритъ и видитъ кучу

бояръ, ему незнакомыхъ, впереди которыхъ стоитъ высокій, плотный бояринъ и кого-

то ищетъ. Подойдя къ игуменьѣ, онъ ей вемво кланяется и о ченъ-то тихо спросилъ.

Старица смутилась . . и вдругъ, отдѣлясь еть другихъ, направилась въ сторону, гдѣ

стояла инокиня съ сыномъ. Марфа, ведя приближавшагося окольничаго, ниоко ему

поклонилась, а омъ повалился ей въ ноги . . . Удивились всѣ, что ла честь отъ пос-

ловъ простой инокинѣ? Однакожъ, всѣ разошлись на кельямъ; все натихло и стеивѣво

въ оградѣ; только тускло мерцалъ свѣтъ отъ лампады въ кешйкѣ Марфы. Сна моли-

лась, а Михаилъ сидѣлъ у раствореннаго окна, любуясь ва блиставшія звѣзды . . .

6

На другой день, духовенство подошло къ Ипатьевской пустынѣ съ послами и,

увидѣвъ инокиню Марфу, поклонилось ей . . . Ѳеодоритъ, глядя на благолѣпнаго юно-

шу Михаила) сказалъ ему:

„Благочестивый государь, Михаилъ Ѳеодоровичъ!

Посланъ я, отъ московскихъ дужныхъ бояръ, отъ всякаго чину люди, отъ всего

парода православнаго слезно проситъ тебя и челомъ бить . . . Господь Богъ вразумилъ

всѣхъ и въ сердца вложилъ набрать тебя на царство! . . . Уиилиса, государь, надъ

остатковъ россійскаго христолюбиваго воинства! Собери воедннв паству многорасхи-

щеннаго словеснаго стада Христова подъ крѣпкую свою десницу! ... Не презри все-

народнаго слезнаго рыданія, вс изволенію Божію, прями набраніе тебя на Володимір-

екомъ и Московскомъ государствѣ царевъ ивеликииъ княземъ всея Руси быть** . . .

Настала торжественная тишина: всѣ ждали отвѣта... Марфа, обнявъ своего сына и,

прижавъ его къ груди, воскликнула: «Нѣтъ! ... Я не согласна! ... Я на благослов-

ляю тебя на царство» . . . н оба вврыдали. Михаилъ, обратясь къ архіепископу,

громко сказалъ: «Вы слышали! Матушка не согласна ... Я не могу быть государевъ,

безъ благословенія родителя моего Филарета Никитича, а онъ въ полонѣ и спросить

его вс можно». . .

Духовенство и бояре слвано умоляли пйокиню Марфу благословить сына на цар-

ство, но она упорно возражала: «У сына моего и въ мысляхъ того не бывало, чтобы

на царствѣ быть! Онъ еще пе вь совершенныхъ лѣтахъ»! . . .

Долго просили послы пнокипю грамота отъ нихъ принять и, наконецъ, она

согласилась войдтп въ храмъ, гдѣ. во прочтеніи ихъ, сказала: «Вотъ! избрали сына

мсого и зовутъ на царство ... а давно ли Годунову, Борисову сыну, измѣнили,

самозванцу служили, царя Василія Шуйскаго полякамъ выдали, Владиславу—Ла-

тннцу присягали? .. . То-же и моему сыну учппить мыслятъ - ногибель да измѣну,

клятвопреступленіе, позоръ, убійство и поруганіе!» . . .

Этими слонами бояробыли сально тронуты.... Костромичи рідостно праздновали

этотъ день -14 марта 1613 года.

Все стихло въ монастырскихъ стѣнахъ, лишь подруга дѣтства Михаила Ѳедоро-

вича—Марія Хлопова была опечалена.—Избраніе Мйхаила на царство произвело на

нео неизгладимое внеЧатлѣніе! . . .

Еще наканунѣ любовь ея къ Михаилу была любовь ребенка къ брату, чув-

ствомъ искреннинъ, по не пылкимъ. —Внезапный, никогда немыслимый ею переворотъ

въ положеніи юноши, йвъ шнн пшика, едва вс узника, превратившагося въ царя, воз-

будивъ въ ней сначала удивленіе, а потомъ благовѣйное уваженіе въ пзбраннину

Божіему, пе искавшему престола, но получившему его по укаванію свыше. . . . Она

мысленно измѣрила непреодолимыя преграды. . . .

Всо это емутно нахлынуло на ея мысли, который пыразить словами она бы не

могла, по ясно сознавала только одно: Михаилъ для нея не существовалъ болѣе . . -

Для пея онъ умеръ; а этогъ царь, гордый и мудрый, не удостоитъ ея теперь ми

словомъ, пи неглядомъ съ высоты своего величія! . . . Прощай же, другъ и братъ! . . .

Прощайте дѣтскія почты о счастьи! . . .

Марьи горько плакала и умоляла свою бабушку Желябужскую уѣхать поскорѣе

изъ монастыря, по послѣдняя боялась пуститься въ путь, потому что ходили слухи о

шайкѣ неблагомѣрсивыхъ. Михаилъ между тѣмъ, мигомъ послалъ Марьи сказать, чтобы

опа, какъ стемнѣетъ, пришла бы въ соборъ Ипатьевскаго монастыря, о чемъ преду-

предилъ овъ старицу—церковницу дверей не вапира^ь. Онъ думалъ, что никто не осмѣ-

литься нарушить уединеніе царя, молящагося о благополучномъ пути на царство и,

обратясь къ цвоей катушкѣ, сказалъ; „Благослови, матѵціка.- я желаю помолиться въ

соборѣ .., А послѣ дозволь мнѣ подкрѣпиться сномъ дяв завтрашняго пути!" . . .

— Иди съ Богомъ, дитя мое дорогое! сказала мать.

7

Низкіе своды виннаго предѣла старинной церкви были погружены въ глубокія

мракъ; только вередъ мѣстными иконами тускло теплились двѣ лампады и едва на

нѣсколько шаговъ освѣщали окружность иконостаса. Михаилъ ѲеодіфОвичъ, съ тайной

робостью и благовѣщенъ, вступилъ въ мотъ свѣтлый кругъ; онъ остановился, оки-

нулъ взоромъ темный уголъ храма и убѣдился, что онъ одинъ! . . . Одинъ передъ

Богомъ, въ послѣднюю ночь поредъ путемъ на царство! Михаилъ вабыдъ про Марью! ..

Овъ откинулъ отъ себя всѣ суетные помыслы, вонныя ваботы в, преклонивъ колѣна,

сталъ молиться . . , Прошло вѣсколъвс икнутъ ... все было тихо и темно вокругъ.. .

но вотъ легкій вздохъ коснулся слуха нолодаго царя . . . онъ вздрогнулъ . . . молит-

ванное настроеніе его отлетѣло и все мірское, прекрасной, горячее, надежда, радость

н любовь внезапно охватили его организмъ. Онъ всталъ и сноба вглядѣлся въ темно-

ту, теперь онъ ранеиотрѣлъ какую-то неясную фигуру.

- Марья? ... ты ли вто? тихо окликнулъ онъ.

— Я, государь. . . также тцхо отвѣчала боярышня. Михаилъ пошелъ въ неб. паялъ

зя руку и подвелъ къ свѣтлому кругу породъ иконостасомъ. Онъ пристально, любов-

но глядѣлъ на милое лицо, словно стараясь запечатлѣть ея черты въ своей камятн-

— Марья!... вѣдь ты меня любишь? спросилъ онъ. Боярышня упала на колѣни и

сяловилась къ -йогамъ царя; она нервно плакала и цѣловала руки, которыми Михаилъ

старался ее поднять.

— Уймись ... не плачь! увим&лъ ее царь. Не для худа я тебя призвалъ... Встань

и выслушай меня.. Марья встала, все еще плача; онъ опять повторилъ своб вопросъ:

«вѣдь ты меня любишь, Марья!1*

Люблю . . . видитъ Богъ ... Ты для меня дороже жиаии, для тебя я рада душу

свою положить, сь искреннимъ, страстнымъ нсрывомъ, отвѣчала Марьи.

— И я тебя люблю, Марьи! . .. Завтра пы долями разлучиться, можетъ быть, на-

долго ... я вѣдь теперь не воленъ, самъ, въ сабѣ: • отдался Мееквѣ . . Помни, что

и терпѣливо жду времѳнщ чтобъ опять съ тобою свидѣться не царемъ ... а мужемъ

и господиномъ твоимъ передъ Богомъ и людьми . .. говорилъ Михаилъ торжественно

и твердо;

— Государь мой! Честь такая не для меня! . . . Сидень ты на престолѣ и вабудошъ

обо мнѣ! . .. Самыя внавмыа красавицы около тебя въ Москвѣ соберутся, а я худо-

родная! . . .

— Никогда и никого но смѣняю я на свою Марью! . . .

Она хотѣла поцѣловать его руку, не государь привлекъ дѣвушку къ своей груди

и губы илъ соединились въ порвый поцѣлуй.

— Теперь прощай, моя паречениаяі Пикоку не говори про нашу клятву! Коли

тебя станутъ неволить идти замужъ, по ходи! . . -

Она ушна успокоенная и счастливая, по смѣя никому повѣдать о ваоей радости.

Легкіе шаги дѣвушки ватихлп въ безмолвіи хравъ . . . Ивъ ва церковнаго столба

поддерживавшаго своды храма, отдѣлился человѣкъ, бившій тайнымъ свидѣтелевъ

бесѣды цари съ своей избранницей. То былъ Салтыковъ.

— Не бывать этому! пробормоталъ омъ «Я люблю Марью и сосватаю ее ... а для

царя такая невѣста по довольно внятна*! и Салтыковъ, ип кѣмъ незамѣченный, вышелъ

ивъ церкви.

Великое было торжество въ Москвѣ 2-го май 1613 г. Это было не похоже на

обычную встрѣчу царей, нѣть! ... Это была общая сМІейная радость: Михаила Фе-

доровича встрѣтили какъ любезнаго сродника, лайъ 'единственную йадежду на спасеніе

Руси. Народъ восторгался, видя красоту, добросердечіе и милдсть своего ивбранника.

Послѣ молебствія въ Уепенскойъ соборѣ, бояре, дворянство, вотстй^ и люди всѣхъ

сословій кланялись государю, инакянѣ Марфѣ Иванозіѣ и іюдтодяип къ рукѣ. 11-го

іюля Михаилъ сѣлъ на Московскій престолъ. На другой день, мри дневали имянины

8

оваго царя, который при этомъ пожаловалъ дворянство Козьмѣ Минину. Первой ва-

ботой Михаила Фвадоровича стало освобожденіе своего отца Филарета Никитича ивъ

плѣна.

Нестала ночь, Московскій нремлв погрузился во тьму и дремоту. На снится лишь

молодому царю; лежитъ онъ на атласной подушкѣ, расшитой золотымъ узоромъ; глядитъ

на иконы, жемчугомъ нжзанны. Тихо все крутойъ ... О чемъ онъ думаетъ? . . . Скоро,

скоро настанетъ давно желанный деиьі’Соберутся во дворецъ со всей вемли Моенов-

скаго государства дѣвки-нрасавяцы, а между ими и его Марья’ . .. Объявитъ енъ вс

своей нзбраиицей и вручитъ ей шкрипку да кольцо . . . Тутъ невольно смущаетъ его

вопросъ: благословитъ - ли мать его выборъ? . . . Заговаривала она ему про красоту

нимжны Долгоруковой и что хорошо—дѳ съ нимъ породнитися... во не приказывала

непремѣнно выбрать во въ царицы. Кавъ Богъ положитъ тебѣ на разувъ, дя на

сердце, такъ и выбирай! -сказала Марфа Ивановна, веяселавшаа насиловать своего

сына въ такомъ дѣлѣ, чтобы послѣ овъ яа нее по плакался, что вотъ - де нелюбую

нѣ царицу «вставили .. . Наконецъ, наОталъ царскій смотръ невѣстъ и Марья Хло-

іюва предстала предъ царскіе очи!

Хлоггоіу снарядили въ йазоревей- - канвовый сарафанъ съ серебряиныиъ круже-

вогь и чревчатый бархатный опашень. Бѣлокурые йолосн вн быіи заплетены въ ши

рокія косы, искусно изревитыя золотымъ шнуромъ, съ наносниками но концамъ, въ

видѣ треугольной <дезки» съ жемчужной кистью; повязочка вся золотая съ преврат-

ной сѣткой ин натылкѣ н покрывало ивъ турской кисеи Съ перебранными метелками

н такой же каймою довершали нарядъ. 5

Настали томительныя нниуты ожиданія—пого-то яыборетъ царь?! Но вотъ пронес-

ся по валѣ какой-то неясный шепоты «идѳтъі .. .«Двери ивъ внутреннихъ покоевъ

распахнулись н вошли маленькіе рынды, т. В- боярскія Дѣти, по два -въ рядъ; ва ни-

ми-дворскія боярыіи и наконецъ нать госудяри съ сыномъ—царежъ; сзади Ѳедоръ

Шереметьевъ, Салтыковы, какъ родственники. Царь и "мать сѣли гіа возвышенномъ мѣ-

стѣ въ золотыя кресла. Лишь только усѣлись мать и сынъ, по донному знаку

старицы—инокини, боярыни стали подходить одна по одной, ведя На руку дѣвку

дочь пли сродницу; ставъ передъ сидѣньемъ, онѣ вемио кланялись сначала инокинѣ,

затѣмъ царю я, наконецъ, боярамъ, стоявшимъ по сторонамъ; послѣ сего, снимали фа-

ту съ боярышни и ома стояла, скромно опустивъ очи, и государь на возросъ: «люба-лц

тебѣ такая-то? . . дѣлалъ отрицательный внікъ и боярышню отвоіили въ сторону и

смона накидывали на нее фату. Такъ пакъ оставалось мало боярыпіенъ, та всѣ удив-

лялись взыскательности госудѳрн, который сдѣлался нетерпѣливъ .... Тутъ - ля она?

спрашивалъ онъ самъ себя и искалъ главами въ небольшой кучкѣ остальныхъ бояры-

шень; вс вотъ его глаза остановились на старухѣ Желябужской и та, отдѣлившись

отъ другихъ боярышень, пошла къ золотому свдѣяь», ведя на руку внуку, которая

шла, ла пожня себя . . . Вдругъ, о диіо! . . . Только,1 что фата подвилась съ лица

бомрышни, государь быстро всталъ и, схвативъ СТ волотого блюда, богато унизанную

драгоцѣнными камнями ширинку, подать ее Марьѣ . . . она протянула руху и госу-

дарь, надѣлъ ей на палецъ кольцо, громко и твердо молвилъ: «Вотъ лол избран-

ница!...»

Невозможно описать при этомъ общаго изумленія . . . Инокиня - Марфа была

взволнована, Салтыковъ пзблѣднѣлъ, государя обручили съ М^рье^ Клоповой и дали

ей новое имя. «Анвстасід», въ честі, бабки Анастасіи Р({длнопны. Вслѣдъ васимъ, она

поселилась въ «Верху».

Однакожъ, вслѣдствіе непріятныхъ отношеній родственниковъ Марьи въ Салты-

ковымъ, послѣдніе рѣшились погубить цаоственвую девѣсту, во что бы но пн стало.

Правда, хота царевну и окружили бсяедмн предосторожностями, на ся враги

достигли своей цѣлд.

9

Говорятъ, что въ селѣ Покровскомъ, куда ѣздилъ царь съ своей невѣстой на

гулянье, онъ вручилъ Марьѣ на прощаньи народъ съ сахарпыми яствами, вная, что

она ихъ любитъ, по одна изъ женщинъ подмѣнила нѣкоторыя ивъ ннхъ отравленны-

ми; Марья, по подоврѣвая послѣдняго, покушала: у поя ночью явилась ужасная боль

въ желудкѣ, а ватѣмъ рвота и ослабленіе силъ.

Завистники он встревожили дворъ словами «черная неночь, черная непочь!» Одна

мысль объ втой болѣзни, приносящей съ собой смерть, была достаточна для пагубы

Хлоповой!. .. Инокиня Марфа сказала, что Марьи для государевой радости не прочна

и чадородію отъ такой хвори будетъ помѣха! . . . Такимъ образомъ, вто было для

Анастасіи сиертннмъцрнговоромъ, слѣдствіонъ которіго было распоряженіе сослать Ана-

стасію «съ Верху», а вагѣмъ послѣдовалъ и указъ о сосланіи несчастной Марьи съ

родственниками въ Тобольскъ. Приговоръ приводенъ въ исполненіе! . .. Несчастная

Марья! Царь глубоко былъ убѣжденъ, что она было жертвой дворскихъ происковъ

и интригъ, но но слабости своего характера, не могъ дѣлу вспочь? . . . Даже патрі-

архъ одно время былъ на сторонѣ Марьи, даже овъ инокинѣ Марфѣ сказалъ, что ему

все вѣдомо, что овъ хочетъ дѣло о Хлоповой всднять.

Жизнь въ Тобольскѣ Желябужскихъ, а равво и Хлоповой была сажая непригляд-

ная! , . . Однакожъ, по смотря на четыре года, проведенныхъ ею въ ссылкѣ, въ горѣ,

всякихъ лишеніяхъ, Хлопова была прекрасна, особенно при вѣсти—о возвращеніи ся изъ

ссылки. Да, въ вто вравв она была очаровательна: въ ся лазуревыхъ глазахъ счастіе

просвѣчивалось савозь слезы; голова ея была по покрыта, а волосы, которые она еще

не успѣла убрать, въ роскошномъ безпорядкѣ, золотистыми волнами распались по

грубому сѣрому армяку, накинутому на ея плечи. . . .

Въ 1617 г., въ половинѣ ноября, Марьи Хлопоне была уже въ Верхотурьѣ, гдѣ

оставалась до укізу. Здѣсь ей давс хорошее помѣщеніе и «коркъ». Изгнанники уже

по боялись жестокаго съ ними обращенія, истязаніи и обидъ, съ ними обходились уже

съ уваженіенъ, такъ какъ предвидѣли возвращеніе ихъ къ почету и богатству.

«О пребыванія царственной невѣсты Анастасій, бывшей Маріи Хловсвой, въ Вер-

хотурьѣ* у мена «пѣлась рукопись, писанная, судя по вочарку, въ началѣ прошлаго

столѣтія, но къ сожалѣнію, она въ 187Й году, въ моей квартирѣ, въ Екатеринбургѣ,

сгорѣла, во вренв пожара. Рукопись мключала въ себѣ нѳболыне двухъ листовъ; кѣмъ

ода составлена—неиввѣстно. Въ рукописи было означено Время прибытія Маріи Кло-

повой изъ Тобольска въ Верхотурье на жительство нередь до царскаго укаяу; что ей

отведено было помѣщеніе въ половинѣ вееводскаго дома, гдѣ она жила вмѣстѣ съ

своими редпнмп; что жизнь оп была самвн безцвѣтная—сиротская, и что «опа была

мелки баска» (очень красива собой), ласкова, привѣтлива, милостива, но, но временамъ-

молчалнж; была богомольна и ііостоябвс ходила въ царковь. гдѣ, молясь, безутѣшно

цдакада и, наконецъ, росту она была выше средняго. Далѣе, въ той же рухописа совершен-

но другимъ почеркомъ, между строкъ, приписано «ликъ Маріп сіялъ тавѳю лѣпотою,

что, разъ узрѣвши его, трудно уже было оторвать отъ него наоры.» (В. Шишонко.)

30-го декабря 1620 г. состоялся указъ слѣдующаго содержанія: „Пожаловали семи

Настасію Хлопову, велѣли ее съ бабкою и дѣтьми, съ Иваномъ дв съ Олексавдромъ

Желябужскнвн отпустить съ Верхотурья—въ Нижвій Новгородъ. Отпустить на под-

водахъ, верну дать по прежнему, сколько дявавс въ Верхотурьѣ, смѣгн не сколько

недѣль можно доѣхать до Нижняго, ... а какъ въ Нижній пріѣдутъ, отдали бы ихъ

воеводѣ и быть имъ ръ Нижнемъ до государева указа, а котораго числа Настасью

Хлоцову съ бабкою и дѣтьми съ Верхотурья отпустятъ в кого пристава съ ними

пошлетъ, с томъ бы повѣстили къ Москвѣ4' . . .

..Посылая укавъ, государь тайно вручилъ посланцу задушевное письмо къ

царевнѣ Настасьѣ и нѣсколько подарковъ: шубу, шапку собольи и вреч. „чтобы

не зазнобилась дорогою моя голубица*4.

10 —

Посланецъ изъ Москвы прибылъ въ Верхотурье 14 - го феврали 1621 года.

Какая свѣтлая радость и надежда снова вспыхнула въ сердцѣ изгнанницы! . . .

Михаилу Ѳеодоровичу пошелъ уже 27 годъ и для пользы государства необходимо

было утвердить престолъ за родомъ Романовыхъ, для чего нужны были законные

наслѣдники. Патріархъ, по совѣту Боярской думы, приступилъ къ сыну съ увѣщаніями

избрать невѣсту. Михаилъ сказалъ: „у меня есть избранница, царевна Анастасія!'*. . .

Но инокиня—мать сказала, что она благословенія-де сыву ва этотъ бракъ не даетъ!

Правда, поднято было вновь дѣло о Клоповой и протоколъ, семь лѣтъ назадъ

тому составленный, былъ прочитавъ и 22-го сентября 1621 года посольство выѣхало

изъ Москвы—въ Нижній п хотя чрезъ три недѣли и былъ доставленъ въ Москву подроб-

ный отчетъ осмотра невѣсты, которымъ всѣ единогласно засвидѣтельствовали, что Зйірьл

Хмпова во всемъ здорова, но инокиня--изть устояла на своагк бракосочетаніе Ми-

хаила съ Марьей было на всегда разрушено. Салтыковы же, какъ оказавшіеся винов-

никами въ втомъ дѣтѣ подверглись царской опалѣ и удалены отъ двора.

1623 г., 1 ноября, въ Нижній послана грамота Шереметьеву, въ которой велѣно

объявить Ивану Хлопову, что „Мы дочь его Марью взять за ееРя не изволили!*'.

При семъ велѣні жить Марьѣ съ бабкой и дядями Желябужскими въ Нижнемъ, въ

домѣ Кузьмы Минина, нослѣ его смерти, перешедшемъ въ казну; велѣно давать имъ

кормъ, противъ прежняго вдвое и ежегодно отпускать значительную сумму денегъ.

Какъ громомъ поразило это извѣстіе царскую избранницу; но возставать противъ ноли

Божіей было грѣшно, и она покерилась судьбѣ. Вся жизнь Маріи послѣ того была

и освящена молитвѣ и благотворительности. Она умерла въ 1633 году, боготворимая и

уважаемая всѣми, кавъ образецъ кротости, смиренія и любви въ ближнимъ! . . -

Несчастная избронная царская невѣста, миръ нроху твоему: влонамѣренные люди же-

стоко измучилп тебя . . .

Вскорѣ выборъ налъ на дочь князя Владиміра Тимофеевича Долгорукова—княжну

Марію и 19-го сентября 1624 года совершилось бракосочаніе. „На утро государыня

оказалась больною, кашляла и гортанью шла у нея кровь. И бысть государыня боль-

на и бысть скорбь ея велія вело и того же года въ саиое крещеніе (6-го января

1625 г.) првдаде свою праведную душу’.** Міръ праху твоему! (Извлеченіе изъ историч.

романа „Царская невѣста'*. М. Е. Политковской. Историч. библіотека, 1880 г. Л? 1—3).

Преемникомъ Сильвестру на каѳедрѣ Вологодской и Велико-Пермской, какъ

сказано, былъ Нектарій, родомъ грекъ; оеъ былъ сначала архидіакономъ у

константинопольскаго патріарха, потомъ архіепископомъ въ болгарскомъ го-

родѣ Архидѣ, наконецъ неизвѣстно, по какимъ побужденіямъ, прибылъ въ

Россію, надѣясь, вѣроятно, улучшить свое положеніе въ исполненномъ благо-

честія государствѣ. Назначенный архіепископомъ Вологодскниъ и Велико-Перм-

скимъ 1613 года „въ соборѣ у Пречистые Богородицы при всѣхъ властѣхъ

іюня въ 25 день“, онъ тотчасъ же особенными грамотами извѣщаетъ буду-

щую паству о споенъ назначеніи.

Примѣчаніе. Намъ новѣстна грамота, которою Нектарій извѣщалъ о своемъ назначеніи „архи-

мандритовъ, игуиеповъ, протопоповъ, поповъ и дьяконовъ и весь освященный соборъ •*

а вотъ грамота, которой извѣщаетъ о своемъ назначеній мірянъ: „Благословеніе сми-

реннаго Нектарія, врхіешіекона вологодскаго и велико-перяскато на Вологду, государя

царя и великаго князя Мпхайна Ѳедоровича всеа Русіи дворянокъ и дѣтель бояр-

скимъ и приказнымъ люденъ и всякимъ служивымъ люденъ и гостемъ и торговымъ и

жилецкимъ всякимъ людѳмъ. Божіею милостію и Прачнстые Богородицы, Господу И8-

волшу, и великимъ чудотворцамъ Стефану епископу Пермскому и Дмитрею При луцкому

и всѣмъ сго угодникомъ и по произволенію великаго государя нашего царя и великаго

— 11 —

князя Мнхайла Ѳеодоровича всеа Ру сіи, а въ его царской волѣ Богъ творитель, что

меня багоиолца своего пожаловалъ, велѣлъ быти па Вологдѣ въ дому Сооѣн Прему-

дрости Божіи слово, и ян себя государя Бога молити и за все христолюбивое воинство

и за все православное крестьянство. А было и мнѣ царское жаловалное слово въ соборѣ

Пречистые Богородицы и великихъ чудотворцевъ Петра, Алексѣя и Іоны при всѣхъ

властѣхъ, іюня въ 25 день. И но царсвому великому милосердному жаловалиом у сло-

ву, митрополиты Еѳремъ Казанскій и Свіяжскій и Ростовскій архіепископъ съ еписко-

пы и съ архимандриты и игумены и ее всѣмъ освященнымъ соборомъ благословили и

здравствовали великимъ градомъ Вологдою и Велнкопермыо. И по царскому слону,

пріять есмя вологодскую власть но закону и но преданію святыхъ апостолъ и святыхъ

отецъ, престолъ святыя Соѳѣн Премудрости Божія. А отъ женя вамъ миръ и милость

о Бозѣ Вседержителѣ. А милость Божія и Пречистые Богородицы и великихъ чудо-

творцовъ вермепихъ, Стефана и Пнтврима епископовъ и всѣхъ святыхъ молитва и на-

шего смиренія благословеніе да есть и будетъ со всѣми вами всегда и во вѣки, аминь*’.

Во нмм ли интересенъ казны вологодскаго архіерейскаго дома, движи-

мый ли какими нибудь собственными расчетливыми побужденіями, только

Нектарій, будучи еще въ Москвѣ, сильно безпокоился о томъ, что домовою

денежною казною, всякими запасами и въ житницахъ и въ сушилѣхъ и на

конюшнѣ лошадьми завѣдывають корельскіе люди и казначей, предшествен-

ника его Сильвестра, попъ Никонъ. Въ своей первой увѣдомительной грамотѣ

духовенству онъ пишетъ, чтобы „тѣхъ людей, дабы они не ростаіцили домо-

выя казны по себѣ, казначея попа Никона съ товарищи, н которые чѣмъ на

дворѣ и по приказомъ владѣютъ, отдать на поруки до его пріѣзда, а казну V

всякіе запасы запечатать воеводскими печатями/

Примѣчаніе. Подобное предписаніе Нектарія вѣроятно произвело самве грустное впечатлѣніе на

казначея Никона, такъ что мать его нарочно являлась въ Москву просить новаго ер-

хіеиископа за своего сына. Пе атому случаю Нектарій писалъ на Вологду новую гра-

ноту „Благословеніе великаго господина преосвященнаго Нектарія архіепвекопа воло-

годскаго и велпко-пермскаго на Вологду, государи царя н великаго князя Мнхайла

Ѳедоровича всея Русіи воеводамъ господамъ; князю Мнхайлу Григорьевичу Темкину-

Ростовскону, да Григорью Григорьевичу Пушкину. Извѣщали, господа, мнѣ дворовые

люди, что на Вологдѣ у Сипивѳрста иіискона былъ казначей нореленинъ, вдовой попъ

Никонъ, и онъ-ло домовою пиогою казною завладѣлъ. И я, господа, напередъ сего пи-

салъ къ намъ, чтобъ вамъ пожаловать, для нашего благословенія, того попа въ отчетъ

домовой казнѣ до нашего пріѣзду велѣтн дати иэ норуки; и въ своимъ вриказнымъ

людемъ о томъ же писалъ. И тотъ, господа, попъ Никонъ, вѣдая свою пмну, присланъ

свою мать къ Москвѣ, и била челомъ объ немъ, чтобъ ево счесть мимо нашихъ при-

казныхъ людей и но ее челобитью дана грамота, а велѣно вамъ ево считати. Н и,

господа, про то свѣдавъ, билъ челомъ государю царю и великому князю Мнхайлу

Ѳедоровичу всеа Русіи, чтобъ (ево считати) нашимъ приказнымъ людемъ; и государь

царь и великой внязь Мнхайло Ѳедоровичъ всеа Русіи пожаловалъ меня богомолца

своего, велѣлъ дати мъ вамъ грамоту, чтобъ ево считати вамъ съ нашими приказными

людьми въ домовой казнѣ квѣстѣ. Н вамъ бы, великимъ господамъ для дому Соѳѣн

Премудрости Божія слова и для нашего благословенія ево ложному челобитью не по-

вѣрити и Соѳѣйскаго дому поберечи и безъ нашихъ приказныхъ людей ево считати не

велѣти*'. Виноватъ-ли въ чемъ казначей Никонъ и въ какой мѣрѣ виноватъ—для пасъ

остается неизвѣстнымъ.

Спустя нѣсколько времени послѣдовала отъ Нектарія новая грамота къ

вологодскимъ воеводамъ и опять относительно казны архіерейскаго дома. Въ

12 —

концѣ этой грамоты Нектарій выставляетъ себя въ такой степени бѣднымъ,

что можетъ помереть съ голода, если къ нему не будутъ отпущены запасы

ИЗЪ Вологды. (Пермск. Епарх. Вѣъ. 1869 г.).

Примѣчаніе. Не внаемъ хотя и съ трудомъ вѣримъ, чтобы Нектарій дѣйствительно былъ въ такой

стенакв бѣднымъ, что до крайности нуждался въ присылкѣ разныхъ припасовъ иоъ

Вологды. Грамота же его, писанная но этому случаю въ Вологду, замѣчательна ве мно-

гихъ отношеніяхъ, а потому мы приводимъ ее вполвѣ: „Благословеніе велякаго госпо-

дина преосвященнаго Нектарія архіепискона вологодскаго и велико-пермскаго на Волог-

ду, государя царя и ваяиквго князя Михайла Ѳедоровича всеа Руоіи воеводамъ меди-

цинъ господамъ, сыппвогь нашего смиренія, киявю Михайлу Григорьевичу Темкину-

Ростовскому да Григорію Григорьевичи? Пушкину. Напередъ сего писали мы къ вамъ

чтобъ вы, но царской милости и для нашего благословенія, Сооѣйскаго дсму казны и

всякихъ вапасовъ поберегли и переписали и приказа ли нашимъ приказнымъ людямъ

вѣдати, а своими-бъ печатѳмя для береженья печатали ло нашего пріѣзду. И мъ н;іиъ,

господа, пишутъ наши лрикаввые люди, что вы на нашей гранотѣ, домовую казну и

всякіе запасы, не перевисавъ, запечатали все и къ намъ, по нашимъ же грамотамъ,

з шаговъ никакихъ нашимъ приказнымъ людемъ отпустить не дадите, невѣдомо но чьему

приказу. А государь царь и великій кііквь Михайло Ѳедоровичи всеа Русіи самодер-

жецъ пожаловалъ меня богоиолца своего, ве блюдяся и не снроеяся никого, по свое-

му царскому мнлееердному жшованью; а я богомолецъ его государевъ но царскому

жалованью писалъ къ вамъ, чтобъ вы пожаловали велѣли пероіщеати, а переписавъ

печатали для береженья Сооѣйскаго дому, а не для того, чтобъ вы къ намъ . . . при-

казнымъ нашимъ . . . ти пе велѣли. И по всемъ бы, господа, но царскому жалованью,

полѣтн домовую казну и всякіе запасы переписати и приказати вѣдати нашимъ при-

казнымъ людемъ; и въ томъ, вамъ Вогъ съ нами суди, что вы пасъ съ голоду мори-

те, а запасовъ мъ намъ отпуститъ не велите; а здѣся мы живомъ но государеву при-

казу, И8 одинъ я, и всѣмъ властямъ отпуску съ Москвы нѣтъ**.

Какъ бы то ни было, наконецъ вологодская паства увидала въ 1613 г.

своего архипастыря. При дѣлахъ архіерейской казначейской конторы есть

грамота отъ князя Трубецкаго м Пожарскаго, писанная архіепископу на Во-

логду въ 1613 году, коею приглашали его въ Москву па соборъ. Въ сей гра-

мотѣ Нектарій титулованъ архіепископомъ Ахридскимъ на Вологдѣ.

Какимъ образомъ за Нектаріемъ остался титулъ архіепископа Ахрвд-

скаго, тогда когда онъ былъ уже на мѣстѣ служенія своего въ Вологдѣ—

для иасъ остается неизвѣстнымъ. Но что дѣйствительно Нектарій имѣлъ ти-

тулъ архіепископа Вологодскаго и Велико-Пермскаго—въ этомъ нѣтъ никакого

сомнѣнія, потому что въ несудимой грамотѣ иа вотчины, данной ему отъ ца-

ря Михаила Ѳеодоровича въ 7122 (1614) году, генваря 26 дня, онъ названъ

Вологодскимъ И Велико-Перискимъ. (Пермск. Епарх. Вѣд. 1869 г. Е. А. Будривъ).

Нерадостное было впечатлѣніе, произведенное на Нектарія положеніемъ

епархіи. Въ смутныя времена междуцарствія шайки различныхъ бродягъ хо-

дили по Россіи, живя грабежемъ и убійствомъ, не щадя нн назначенныхъ

для молитвы мѣстъ—христіанскихъ храмовъ, ни тихихъ пристанищъ земныхъ

—монастырей н обителей. Вотъ что писалъ Нектррій въ одной своей чело- •)

•) Си. Описаміе Бологодоквго отбора, оостав. Суворовымъ стр. 63-

— 13 —

битной къ царю Михаилу Ѳеодоровичу въ 1613 году, т- е. въ томъ, въ ко-

торомъ онъ явился на епархію: „А домъ, государь, Пречистыя Богородицы

н вотчинишко отъ литовскихъ людей раззореиъ до основанія н пожженъ,. и

мнѣ богомольцу твоему съ домовыми людишками прокормитца нечѣиъ и дѣ-

тишкамъ боярскимъ твоіе государевы службы служити не съ чѣмъ. А на Во-

логдѣ, государь, на посадѣ н во всемъ Вологоцкомъ уѣздѣ монастыри, села

н волости и многія церкви позжеиы, а достальныя раззорены до основанія,

а попы н дьяконы и разные церковные причетники посѣчены; а доходцу, го-

сударь, взяти не съ ково н дому строить и домовыхъ всякихъ людей пожа-

ловати нечѣмъ

Въ такихъ крайнихъ обстоятельствахъ Нектарій обращается къ госуда-

рю Михаилу Ѳеодоровичу съ челобитьемъ причислить къ Вологодской архіепис-

копіи—Двину, Вагу и Каргополь—области, которыя нѣкогда принадлежали къ

Вологодской епархіи, но потомъ, въ царствованіе Ѳеодора Іоанновича, передан-

ные въ вѣдѣніе Новгородскаго митрополита.

Примѣчаніе. Есть преданіе, что Грозный хотѣлъ сдѣлать Вологду своею столицею. Мысвь не

безъосноватаяьная для того вренени, — намѣтилъ объ этомъ однажды бывші^ Воло-

годскій преосвященный Иннокентій, впослѣдствіи архіепископъ Херсонскій и Таври-

ческій,—Вологда многолюдная и богатая, находясь на торговомъ пути между сѣверомъ

и югомъ, могла быть центромъ его владѣній *). Дѣйствье льно, - прибавляетъ къ

этимъ словамъ незабвеннаго архипастыря одивъ вологжаминъ, составитель статьи

Семисотлѣтіе Вологды,— если принять еще въ соображеніе и подозрительный ха-

рактеръ Грознаго въ бѣдственную годину жизни его, то это извѣстіе будетъ имѣть

достаточное правдоподобіе. При томъ Вологда, находясь на сѣверѣ, была ограждена

отъ набѣговъ Крымскихъ татаръ, всегдашнихъ враговъ Россіи. Самый горбъ Волог-

ды (выходящая ноъ облаковъ рука, держащая золотую лоржаву съ серебрянымъ ме-

чемъ) но намекаетъ-ли частію на предположеніе Іооияа IV—сдѣлать Вологду прес-

тольнымъ городомъ? **). Прибавимъ къ этому и вы съ своей стороны, что мысль

Грознаго, если она была на самомъ дѣлѣ, можетъ подтверждать и необыкновенныя

раінорьжніа его относительно Вологды и вологодской епархіи. Въ Вологдѣ онъ на-

ложилъ, конечно, не безъ особенной важной пѣли, каменную значительнаго простран-

ства крѣпость, построилъ огромный наеедральный соборъ, но образцу Московскаго Ус-

ненскаго, и промѣ деревяннаго царскаго дворца, намѣревался построить, если вѣрить

преданію неродному, другой дворецъ каменный ••*); вологодскую епархію онъ увели-

чилъ весьма значительнымъ разпіпревіопъ ея области, присоединивъ къ ней въ 1571 г.

отъ Новгородской епархіи Ррину (часть нынѣшней Архангельск. губерніи съ г. Холмо-

горами), Вагу (нынѣшній Вельскій уѣздъ, Вологодской губерніи) и Карюполъ (часть

нывѣшвой Олонецк. губ. *** ****)•). То есть, возвыіпел Вологду для какой-то цѣли въ граж-

данскомъ отношеніи, царь возвысилъ ее и въ церковномъ.

•) Си. статью „Семисотлѣтіе Вологды" въ приб. въ ЭКурп. мня. нар. просв. 1847 г, книга 4.

**) Тамъ-же.

**♦) На такъ называемой Соборной юрѣ. Си. Описаніе Волоюдскаю намѣстничества ака-

демика Петра Иноіодцева, квноч. въ Историч. мѣсяцесловѣ 1790 года и въ Ге&ірафич. словарѣ

Росс. Госуд. 1801 и 1809 г.

****) „Въ 79 (1571) году, прп государѣ царѣ и велинакъ княаѣ Ивенѣ Васильевичѣ всеа Рус-

сін взято было ивъ но у городскія архіепископы- къ вологодской еппскопьи Двина, Колиогоры, Карго-

пелъ, Турчэсово, Вага и съ уѣзды; а изстари тѣ народы и мѣста и уѣзды Новгородскія архіепископіи,

къ вологодской епископьи пиколи напередъ того но бывали**. (Акты арахоір. зкеп. т. III, Л® ХЗЗ.

Царск. грам. новюродск. митрополиту Макарію}.

— 14 —

Впрочемъ, каковы-бы пи были загадочныя намѣренія Гровнаго относительно Во-

логды, она, послѣ удаленія его въ Москву, а особенно но смерти его,‘опять осталась

тѣмъ же, чѣмъ была и до него. Нѣкоторыя ивъ упомянутыхъ распоряженій царя,

наприм. о постройкѣ въ Вологдѣ каменней крѣпости и каменнаго дворца, не были

приведены мъ окончанію; вчернѣ построенный Софійскій соборъ, вслѣдствіе ли иэвѣст-

наго капрнаа Гровнаго но случая выпавшаго изъ соборквго свода кирпича, или по

другпкъ причинамъ, долго оставался пустымъ и внутри неустроеннымъ; а распоряженіе

объ увеличеніи Вологодской епархіи было, тотчасъ не смерти его, отмѣнено его пре-

евникомъ, царемъ Ѳеодоромъ Ивановичемъ: Двина, Вага и Каргополь въ 1584 году

отданы но прежнему въ Новогородскую архіепископію *).

Не бевъ сожалѣнія, конечно, разсталась вологодская церковь съ даромъ Грознаго

и можно было ожидать, что при первомъ удобномъ случаѣ она предъявитъ свои вра-

на на отнятыя области. Правленіе и потомъ царствованіе Бориса Годунова, по вліянію

катораго отнятъ былъ даръ Грознаго, **) а затѣмъ наступившіе смуты самозванцевъ н

междуцарствія, не были благопріятнымъ для этого врпиевемъ. Но какъ только смуты

миновались, въ 1618 году году вологодскій архіепископъ Нектарій, вскорѣ но назна-

ченіи своемъ па вологодскую наеедру, обратился мъ царю Михаилу Ѳеодоровичу съ

челобитьемъ, квкъ сказано, о возвращеніи вологодской церкви дарованныхъ ей Гроз-

вымъ областей—Двины, Ваги н Каргополя. Вслѣдствіе этого ходатайства, означенныя

области были вторично подчинены вѣдомству вологодской каѳедры, но только на итогъ

разъ были подчинены не новсегда, „но въ вѣвъ, безъ отниму1', какъ сказано было въ

жалованной грамотѣ Грознаго и какъ просилъ архіепископъ Нектарій, а только на

время, .докамѣстъ ноутородцкая митрополья очиститца", т. е. успокоится отъ внутрен-

нихъ волненій и безпорядковъ, произведенныхъ предшествовавшими смутными време-

нами и освободится етъ шаекъ бродягъ, затруднявшихъ для новгородской каѳедры

управлеліе ен, сѣверными отдаленными областями, болѣе близкими къ Вологдѣ.

Впослѣдствіи омѣ опять состояли въ вѣдѣніи новгородскихъ митрополитовъ ♦* •*•*)•),

какъ увидимъ ниже.

Свѣдѣніе объ втомъ вторичнонъ подчиненіи Вологдѣ—Двнны, Ваги и Каргополя

доселѣ неизвѣстное, найдено въ архивѣ Вологодской консисторіи, въ двухъ, поданныхъ

въ 1618 году на имя царя Михаила Ѳеодоровича, челобитныхъ вологодск. архіеписко-

ия Нектарія, которыя ва симъ н помѣщаемъ подлмняикомь. Въ нихъ, кромѣ главнаго

предпета нашего изложенія, есть еще любопытныя указанія ва разореніе сѣвернаго

края Руси въ 1613 году поляко-литовцами и другими мятежниками.

«Царю государю в великому князю Мнхамау Ѳеодоровнчю всеа Русіи, бьетъ че-

«лемъ таой государевъ богомолецъ Нектарій архіепископъ вологодскій. Прежь сего, го-

сударь, блаженные памяти государь царь и великій квязь Иванъ Васильевичъ всеа

«Русіи, совѣтовавъ съ преосвященными митрополиты и се архіепископы и епископы и

«съ архимандриты и игумены и совсѣмъ освященнымъ соборомъ, хотя (желая) великую

«архіепископы)****) вологодцкую исполнити, и чтобъ демъ Премудрости Божія Слона

«и архіепископы вологоцкая полна была, в далъ въ домъ Соѳѣи Премудрости Божія

«Слова Двиву, Вагу да Каргополь. И вынѣ, государь, блаженные памяти царя и ве-

•) «Государь царь и великій князь Ѳедоръ Ивановичъ всеа Русіи приговорилъ ... въ

прошломъ 92 (1584) году тѣ городу и уѣзды отдати въ Новгородскую архіепископію не прежнему».

См. въ акт. аксп. ту же вѵялеупомям. царскую грамоту.

*♦) Си. ниже вторую челобитную араяепискта Нектарія.

**•) Акт. археогр. ввспед. т. Ш, № 123.

•*•*) Здѣсь сшибки; должно читать—епиекопъю вмѣсто архіепископыо. Въ Вологдѣ учрежде-

но архіепископство въ 1589 году, во. одинъ годъ съ учрежденіемъ въ Москвѣ патріаршества; редакція

нижеслѣдующей второй челобитной въ зтомъ случаѣ исправнѣе.

15 —

«ликего квякв Ивана Васильевича всеа Русіи, Двива, Вага и Каргополь отдана въ

«Наугородцкую митрополью; а тѣ, государь, мѣста—Двива, Вага и Каргополь отъ ве-

ликого Новгорода удалѣли, а къ Вологдѣ, государь, тѣ мѣста подошли близко и

«уѣзды сошлись вмѣстѣ; и въ Великій Новгородъ священннцы и дівкоиы для гюстав-

«леньн и для антиминсовъ на освященіе храмомъ ва нѣмецкими людми и ва далпыкъ

«проѣздомъ, по ѣздятъ, и для того многія церкви безъ освященія и безъ поповъ и

«безъ діаконовъ стоятъ безъ пѣнія. И въ нынѣшнемъ, государь, во 121 (1618) году,

«тѣ города Вага и Каргополь и Подвинье польскіе и литовскіе люди и нанороскіе

«казаки и рускіе воры воевали, и поповъ въ церквахъ и діаконовъ и причетниковъ

«церковныхъ посѣкли, и тѣ церкви оскверненные стоятъ и но ся мѣстъ безъ освя-

«щенія и безъ пѣнія. А которые, государь, съ Двины и Ваги и съ Каргополя но мпѣ.

«въ твоему государеву богомолку, для поставленье въ попы и но дьяконы и для

«антимизсовъ ва освященіе хриповъ умнутъ лріѣзжатн съ великою докукою, а я твой

«государевъ богомолецъ на Двину и на Вагу и въ Каргополь въ попы и но дьяконы

«ставити и антиминсовъ на оснащеніе царквзиъ бенъ твоего государева указу данати

«по смѣю. А домъ, государь, Пречистые Богородицы и вотнннишко етъ литовскихъ

«людей равзорѳнъ до основанія и пожженъ, и мпѣ богомолцу твоему съ домовыми

«людишками прокормитца нечѣмъ и дѣтишкамъ боярекпиъ твоів государевы службы

«служити но съ чѣмъ. А на Вологдѣ, государь, на посадѣ в во всемъ вологодцкомъ^

«уѣздѣ монастыри, села и волости и многіе церкви позжевы, а досталные раззорены

«до основанія, а поды и діаконы и всякіе церковные причетники посѣчены; а доходцу.

«государь, заяти не съ ково и дому строить и домовыхъ всякихъ людей пожаловати

«нечѣмъ. Милостивый царь государь и великій кнааь Ммхайло йедо[ові чъ всеа Русіи

«пожалуй меня богомолій своего, для раэзоренія дому Прачистые Богородицы, Двину

«и Вагу и Каргополь но прежнему въ вслсгодцкую архіенископью вели дать, чтобы я

«тной государевъ богомолецъ о твеекъ царсвемъ многолѣтнемъ вдравьѣ Бога молила., з

«Соѳѣйскіе бы домовые дѣтишка боярскіе твоіе царскіе службы не отстали, а дворо-

«вые всякіе людишка врознь не разбрелися. Царь государь, смилуйся, пожалуй».

Вслѣдствіе только что приведенной челобитной, послѣдовала царская

грамота, которою просимые архіепископомъ Нектаріемъ области вторично были

подчинены вѣдомству Вологодской каѳедры, но только на этотъ разъ были

подчинены ие навсегда, „не въ вѣкъ, безъ отвниу“, какъ было сказано въ

жалованной грамотѣ Грознаго, а только на вреия, „доколѣ ноугородская ми-

тропо лья очметитца1', т. е. освободится отъ бродахъ, затруднявшихъ для но-

вгородской каѳедры управленіе сѣверными отдаленными ея областями, болѣе

близкими къ Вологдѣ.

Долго ли продолжалось это вторичное, временное присоединеніе? Отвѣтъ

иа этотъ вопросъ находится въ Актахъ шторгеч., томачІН, стр. 69—71, гдѣ

сказано: „Царская грамота на Двину, Каргополь н Вагу, о причисленіи овыхъ

къ Новгородской митрополіи, по прежнему11, писанная въ 4617 году, іюля

6 дня. Слѣдовательно, вторичное присоединеніе къ Вологодской епархіи оз-

наченныхъ областей продолжалось только четыре года, начиная съ 1613. Въ

этой грамотѣ причины присоединенія объясняются такъ: „отъ Ноугородскіе

митропольи тѣ городы съ посады и съ уѣзды отданы были на время вологод-

скому прежнему *) архіепископу Нектарію, для его скудости и вологодскаго за-

•) Въ спискѣ вологодскихъ архіереевъ преосвященнаго Евгенія не обозничемъ годъ отлученія

отъ вологодской каѳедры архіепископа Нектарія. Слово—прежнему—къ приводимомъ отрывкѣ по-

16 —

пустѣнъя, потому что. Божіимъ праведнымъ судомъ, Великій Новгородъ былъ

за нп иецкими людьми;*) а пинѣ, по милости Божіи, Новгородъ Великій отъ

нѣмецкихъ людей очистился11 **).

Новое подтвержденіе извѣстія о вторичномъ подчиненіи означенныхъ

новгородскихъ областей Вологодской каѳедрѣ найдено еще въ одномъ архив-

номъ Вологодской консисторіи документѣ, для объясненія котораго считаемъ

нужнымъ сказать предварительно нѣсколько словъ. Въ старину былъ, нынѣ

не существующій, слѣдующій обычай: каждый епархіальный, вновь поступив-

шій на каеедру, архіерей долженъ былъ подписывать свое имя на всѣхъ став-

леническихъ, уже подписанныхъ предшествовавшимъ ему архіереемъ, или ар-

хіереями, грамотахъ настоятелей монастырскихъ, іеромонаховъ, іеродіаконовъ,

священниковъ и діаконовъ своей епархіи. По этому на многихъ, найденныхъ

въ архивѣ Вологодской консисторіи, настольныхъ***) и ставленическихъ гра-

мотахъ XVII вѣка находятся подписи нѣсколькихъ, двухъ, трехъ и болѣе,

архіереевъ вологодскихъ, а иногда н ино-епархіальныхъ. Такъ наприм., если

священникъ или діаконъ, служившіе сначала въ ростовской епархіи, впослѣд-

ствіи переходили въ вологодскую,—то нв лицевой сторонѣ ставленныхъ ихъ

грамотъ вверху находится обычная подпись Ростовскаго митрополита: „Божіею

милостію, смиренный митрополитъ Ростовскій и Ярославскій*, а внизу

грамоты, или на оборотѣ ея подпись вологодскаго архіепископа: „ Смиренный

Божіею милостію архіепископъ вологодскій и велико-пермскій* ****).

называетъ, что въ 1617 году, въ іюлѣ, архіепископа Нектарія уже не было на Вологдѣ. Н дѣйстви-

тельно, въ одномъ консисторскомъ архивномъ документѣ въ 1617 г. упоминается преемникъ преосв.

Нектаріи, архіенископъ Макарій 2-й.

*) За шведами,

**) Т. е. послѣ договора съ шведами, заключеннаго въ Столбовѣ, въ 1617 году.

***) Настомкыми назывались грамоты, дававшіяся архіереямъ, архимандритамъ и игуменамъ.

Такъ въ нрнходорасх. книгѣ Спасоприлуцкаго монастыря 1605 года, подъ 19 числомъ октября, вапи-

саши «вологодского архіепископа Іаслеа сынъ боярской Казаринъ Немцовъ возвелъ игумена Іякова на

вмѣсто (т. е. ввелъ въ должность игуменскую), дано ему рубль денегъ; да подъячему отъ настолъ-

«кые грамоты етъ нксьма дано 8 аятынъ, 2 деньги».

**♦*) Подписи писались обычными, черными чернилами; иочервъ ихъ чаще — полууставный.

Патріархи всероссійскіе иногда употребляли на такихъ грамотахъ подписи потатныя, кви наборныя,

или, можетъ быть, вырѣзывавшіяся на дощечкахъ металлическихъ, или деревянныхъ. Такъ, жы кіпплн

ставленную грамоту одного діакона, переведеннаго въ 1688 году ивъ Москвы въ Бѣлоезерскій уѣздъ

вологодской енархін; грамота дана въ 1660 году н на норху ея подписано имя рукополагавшаго его

архіерея: Смиренный ІІитеримъ, міяпропвллапъ Сарскійи Подонскій, а на оборотной сторонѣ

находятся три слѣдующія печатныя подписи, первыя двѣ церковными, а послѣдняя гражданскими,

литтерами: Божіею милостію Іоасаеъ патріархъ.—Питиримъ, милостію Божіею патріархъ

Московскій и всея Россіи.— Іоакимъ, милостію Божіею патріархъ царствующаго великаго

града Москвы и всея Россіи. — Основаніемъ обычая — каждому новому ярхіерею подписывать на

свое имя старыя, уже подписанныя ставленическія грамоты, былъ вѣроятно, кромѣ весьма натураль-

наго въ тѣ годы опасенія граметъ подножныхъ (потому что грамоты давались письменныя), былъ,

говоримъ, и разчетъ финансовый. Изъ записной тетради видно, что при выдачѣ старыхъ, подписан-

ныхъ новымъ архіереемъ, грамотъ, взималась пошлина, какъ и съ новыхъ. «Октября въ 11 день, бо-

«рисоглѣбскоиу діеяону Ивану старая ставлелная подписана, а пошлинъ наято, но архіепископію

— 17 —

Упомянутый выше архивный документъ, въ объясненіе котораго сказали

мы нѣсколько словъ объ архіерейскихъ подписяхъ на ставленическихъ гра-

мотахъ, есть записная (относящаяся къ концу 1614 и къ 1615 годамъ, т. е.

ко времени управленія Вологодскою паствою архіепископа Нектарія), тетрадъ

съ слѣдующею на первой страницѣ ея надписью: „122 (1614) году, августа

„въ 26 день, книги записные: которые старые игуиенскіе настольные подпи-

„саны и поповскіе и дьаконскіё ставленые подписаны, Вологды посаду н все-

„го Вологоцкого уѣзду.’ Въ этой тетради обозначено, какимъ именно игуме-

намъ, священникамъ и діаконамъ г. Вологды и уѣздовъ Вологодской епархіи,

а также и новоприсоединенныхъ уѣздовъ Двинскаго, Каргопольскаго и Важ-

скаго, подписаны были архіепископомъ Нектаріемъ, въ двухъ означенныхъ

годахъ, ставленическія ихъ грамоты старыя, или даны, вмѣсто старыхъ утра-

ченныхъ, новыя.

Для показанія обширныхъ предѣловъ тогдашней Вологодской епархіи,

приведемъ, изъ найденной тетради любопытныя и для стариной топографіи

сѣвернаго края Руси не излишнія, указанія мѣстъ Двинскаго, Каргопольскаго

и Важскаго уѣздовъ, въ которыя были подписаны, или вновь даны архіепи-

скопомъ Нектаріевъ ставленическія грамоты.

I. Вотъ мѣста (уѣзды, церкви, городки, монастыри, села, погосты, стаи ы

волости н проч.) новоприсоединеиныхъ къ Вологодской епархіи областей, упо-

минаемыя въ тетради:

А. двинской у-ьздъ,

въ немъ подписаны грамоты:

1. На Холмогоры на посадъ пону НК (церковь Николая Чудотворца).

2. На Студеное морѣ—акіянъ въ волость Ткірзуіу церковь Петра н

Павла.

3. На Двину, на Нанилово (церковь Николая Чудотворца).

4. На Холмогоры, соборныя церкви попу ПИ (церковь Богоявленская).

5. На Двину, въ Ступинскую волость (церковь Рождественская).

6. На Двину, въ Бондарскую волость (церковь Николая Чудотворца).

7. На Двину, въ Чюхченему (церковь Ильинская).

8. Въ Двинской уѣздъ, въ Вемжорпг&ую волость (церковь Козмы в

Даміана).

9. Въ Двинской уѣздъ, въ Ненокотцкое усолъе (церковь Петра и Павла).

ІО. На Двину, въ Межигорскую волость (церковь Борисоглѣбская).

11. Въ Двинской уѣздъ, на Пинеіу въ Ѣеркалъскую волость (церковь Ни-

колая Чудотворца).

приказу, для бѣдности 5 влтынъ».—Къ сожалѣнію, во всей тетради но оказалось ви одной »апи-

сн, въ которой бы означено было настоящее толичество втихъ пошлинъ. Многія грамоты ваяодписан-

ішл Яі)іі»8доямія и Волпно Перменми архіепископами я передамъ въ Пермскую губернскую библіо-

теку—мвам а упжтм бумаги—ваподЕВсанныя Сибярскиви митрополитами.—В. Ціишокко.

2

18 —

12. Въ Двинской уѣздъ, въ Емецкой станъ (церковь Іоакимовская).

13. На Двину въ Кривецкую волоспіъ- (церковь Успенія).

14. Въ Двинской уѣздъ, въ Заволочье, въ Кѣхатцкую волость (церковь

Георгіевская).

15. Въ Холмогорской уѣздъ, на Двину, на Княясъ-Островь (церковь Вве-

денская).

16. На Двину, въ Троицкое село (церковь Николая Чудотворца).

17. На Холмогоры, въ Ухпгостровскую волость (цйрковь Богоявленская).

18) На Двину, ну Емвцкой станъ (церковь Ивановская).

19. Въ Двинской уѣздъ, въ Кплсстрѳвской погостъ (церковь Ильинская).

20. Въ Ыкзовскую луку, по ниже города Колмогорского (церковь Возне-

сенская).

21. Въ Двинской уѣздъ, на Пинеіу (церковь Покровская).

22. На Двину, къ Студеному морю (церковь Воскресенская).

23. Въ Чюхц^немской монастырь (церковь Николая Чудотворца)

24. На Двину, на Ровдину гору, въ Колмогорской станъ (церковь

Петровская).

25. Въ Двинской уѣздъ, на Волокъ Пинежской (церковь Николая Чу-

дотворца).

26. На Двину? на ДІ^ииаовркую волость (церковь Ильинская).

27. На Двину, въ Емскую волость (церковь Николая Чудотворца).

28. На Холмогоры, въ Матигорскую волость (церковь Николая Чудотв.).

29. На Двину, въ КривеЦкую волость (церковь Успенская).

30. Въ Двинской- уѣздъ, въ Калпйскуір волость (церковь Димитріевская).

31. Въ Двинской уѣздъ, на Городокъ (церковь Преображенская).

32. На Двину, въ Койдарскую волость (церковь Николая Чудотворца).

Б. КАРГОПОЛЬСКОЙ УѢЗДЪ,

въ немъ подписаны грамоіы:

1. Въ Каргополь, въ Преоііраженскій монастырь.

2. Въ Каргопольской уѣздъ, въ Строкинскую пустыню (церковь Пре-

ображенская).

3. Въ Каргопольской уѣздъ, въ Плескую волость (церковь Вознесенская).

4. ёъ Каргополь, на посадъ (церковь Рождества Предтечи).

5. Въ Каргопольской уѣздъ, на Красную - Лягу (церковь Богородице-

рождественская).

6. Въ Каргопольской уѢЬдъ, въ Турчесовской станъ, на Омегу рѣку (церк.

Николая Чудотворца).

7. Въ Каргополі., на посадъ (церковь Троицкая).

8. Въ Каргопольской уѣздъ, въ Нименскую волость (церк. Благовѣщенія).

9. Въ Каргопольской уѣздъ, въ сельцо Павловское (церк. Петровская).

10. Въ Картопольской уѣздъ, на Верхней Борекъ. (церк. Архангельская).

11. Въ Каргопольской уѣздъ, въ Чихуіенскуіо волость (церк. Введенская).

— 19 —

С. ВАЖСКОЙ УѢЗДЪ,

въ немъ подписана грамота:

1. Въ Важской уѣздъ, въ Ширѵханову слободку (церковь Покровская).

Кромѣ этихъ уѣйдовъ, еще подписаны били грамоты:

1. Въ Новгородскій уѣздъ, въ Сивскую волостъ (церковь Богоявленская).

2. Въ Новгородскую митрополью, въ Верхорпцкую слободку. Устюжскаго

уѣзду (церковь Николая Чудотворца).

3. Въ Бѣлозерскій уѣздъ, въ Павловскую волость (церковь Николая Чу-

дотворца).

II. Въ той же тетради, изъ которой заимствованы приведенныя сейчасъ

свѣдѣнія, находится нѣсколько записей, свидѣтельствующихъ о печальномъ

состояніи Вологды во время Литовскаго раззоренія, а именно о множествѣ

бывшихъ въ то время въ Вологдѣ пожаровъ. Такъ, всѣхъ сгорѣвшихъ во вре-

мя Литовскаго разгрому, грамотъ записано 14, т. е. кромѣ трехъ показанныхъ,

еще у священниковъ церквей: Власіевской въ Обуховѣ, Вознесенской въ го-

родѣ, Николаевской на Горѣ—на посадѣ, Георгіевской на посадѣ, Мироносиц-

кой на посадѣ, Срѣтенской на посадѣ, Никольской на Подолѣ, Дмитріевской

па волокѣ, Богословской на посадѣ, Пречистенской на посадѣ, Петропав-

ловской на посадѣ. Отсюда можно заключать, что пожаръ свирѣпствовалъ

тогда во всѣхъ частяхъ Вологды.

Вотъ тѣ заселенія, кои входили въ епархію Вологодскую и Велико-

ПермскуюІ

Примѣч. По приведенной челобитной Нектарій, получивъ царскую грамоту и затѣмъ вторично

подалъ тавовую-же, въ которой просилъ о пожалованіи Вологодской наоедрѣ—Двины,

Вагя и Каргополь- во всегдашнее владѣніе, но смыслу жалованной грамоты Грознымъ.

Вотъ и эта челобитная:

«Царю государю и великому князю Михайлу Ѳеодпровнчю всеа Русіи бьетъ че-

«ломъ богомолецъ твой государевъ Нектарій архіепископъ вологодцкій. Билъ я бого-

оголецъ твой челомъ тебѣ великому тосударю царю, что прежь сего блаженные паме-

«ти государь царь великій князь Иванъ Васильевичъ всеа Русіи, совѣтовавъ съ пре-

«освященными митрополиты и со архіепископы и епископы и со всѣмъ освященнымъ

«иберомъ, хотя вологодцкую описвопью устроити великою архіеняскопьею, и видя во-

«логоцкую овископью скудну селы и городами, а у Повгородцдаго митрополита*) села

«и городы многіе, взявъ Двину е Вагу и Каргополь, далъ въ домъ Соѳѣи Премудрости

«Божія Слова въ вѣкъ, безъ отниму, и іранота, тосударь, ва тѣ городы жалованная

«въ Соѳѣйсвомъ дому есть**). Таво-жъ блаженные памѳти государь царь и великій

«князь Ѳедоръ Ивановичъ всеа Русіи, взялъ у Казанскою митрополита Астрахань и

«устроилъ въ вѣкъ архіепискввью. И послѣ, государь, блаженные намети государя ца-

«ря и великого кицзя Ивана Васильевича всеа Русіи, блажевиые-жъ памѳти при го-

«сударѣ царѣ и великомъ князѣ Ѳедорѣ Ивановичѣ всеа Русіи, Борисъ Ѳедоровичъ

«Годуновъ, норовячи Еовгородцкому митрополиту, отнявъ у вологодцкаго архіепископа

*) И вдѣсь ошибка: вмѣсто митрополита должно читать архіепископа. Митрополія въ

Новгородѣ учреждена въ 1589 году.

**) Въ прхивѣ Вологодсе. кснсистсрін нѣтъ вгой грамоты.

2*

— 20 —

«тѣ городы Двину и Вагу и Каргополь, отдалъ въ Ноугородцкую митрополью. И ты,

«государь царь и великій князь Михайло Ѳедоровичъ всеа Русіи пожаловалъ женя бо-

«гомолца своего, велѣлъ инѣ тѣ городы дати, докамѣстъ Ноугородцкая мвтрополья

«очиститца. Милостивый государь царь и великій князь Михайло Ѳедоровичъ всеа

«Русіи, смилуйся, воззри въ дожъ Соѳѣй Премудрости Божія Слова,, не вели, государь,

«порудити блаженные помети государя царя и великого княвя Ивана Васильевича

«всеа Русіи жяловалныѳ грамоты, пожалуй меня богоиолца своего, ради разворевья

«Соеѣйскаго дому, вели тѣ городи Двину и Вагу и Каргополь въ вілогодцкую архі-

«емвскопыо по прежнему дать, какъ пожаловалъ царь и великій князь всеа Русіи,

«Нвянъ Васильевичъ въ вѣкъ, чтобъ Соѳѣйскій -домъ и досталь скуденъ не былъ и

«домовые всякіе людишка розно не разбрелися. Государь, смилуйся, пожалуй».

(Вологодск. вѣд. яа 1862 г. М 28).

Въ семъ 1613 году архіепископъ Сильвестръ переведенъ изъ Вологды

ВО ПСКОВЪ, гдѣ и СКОНЧался 1 декаб. 1615 Г.—(Тамъ же; Описаніе Вологодскаго

собора, составленное Суворовымъ; Списки іерарх. и проч. П- Строевъ).

ТТушоьч. 1. Приведенное выраженіе въ грамотѣ, подъ 1611 т. въ 1-иъ примѣч. настоящаго лѣт.,

въ .которомъ архіепископъ Сильвестръ называется архіепископомъ Нектаріемъ „похи-

тителемъ архіепископскаго титула" какъ кажется, цезаслужено и обнаруживаетъ

въ Нектаріи лишь человѣка недостойнаго означеннаго званія, судя ва даннымъ. Профес.

Е. А. Вудрйнъ справедливо говоритъ, что „въ то время, когда Нектарій, преемникъ

Сильвестра, писалъ Вологжанамъ Грамоту, Сильвестръ сажѣ нахоДиЛЯ въ Москвѣ и, ме

недозрѣвая въ Нектаріи своего противника, со своей стороны, смОснтся съ паствою по-

средствомъ грамотъ’*.—Далѣе приводимыя ниже сего документы 1612 г., ясво свидѣтель-

ствуютъ, Секвестръ былъ архіепископа^. Вологодскимъ и Велико-Пермскимъ и в

маѣ 1613 г. Въ первомъ—вто челобитной относительно вологодскаго Горняго монастыря,

въ которой говорится: „Государю преосвященному Сильвестру, архіолископу вологодскому

и велико-перискому, бьютъ чоломъ нищіе бѣдные разворепые твои, государь, богомоли-

цы, съ Вологды, съ посаду, новаго Горняго Монастыря старицы Успенія Пречистыя Бого-

родицы—старица Улѣя (Юлія) Воітипа, старица Йяроа', старица МарСмьяда (слѣдуютъ

егіе Е4 имени, всего 27(япарицъ) и всѣ старицы Успенсково монастыря: цзкъ, государь,

вачался на Вологдѣ, у Успенія Пресвятѣй Богородицы, Новой дѣйичей монастырь, и нъ

темъ твоемъ тооударевѣ богомольѣ, въ монастырѣ, начальница была вервая и труды

свои полагала и строила монастырь старица Домникѣя; и какъ устроился монастырь

дѣвичь царскимъ жалованьемъ, а ея труды,—и по царскому жалованью та начальная

старица Домнйкѣя была у пасъ начальница ві игуменьяхъ много лѣтъ; и постигла

ея' нейощь, и для немощи та игуменья Домникѣя отказалась, что тружатиея и строи-

ти пе можетъ: и послѣ со у пасѣ были въ игуменьяхъ двѣ старицы, а нынѣ третья

старица Анисья, и въ тѣхъ старицахъ, частыхъ игуменьякъ, царьское богомолье и

твое пи въ чемъ мо строитца, а мы бѣдные нищіе Въ чѣмъ построеніи въ цомецъ за-

гибки. Преосвященный государь, Сильвестръ, архіепископъ вологодскій и велнко-мермь-

екій, пожалуй пасъ нищихъ, вели у нясъ быти въ царсковъ богомольѣ и въ твоемъ у

Успенія Пречистые Богородицы старой нгуиейьѣ Домникѣѣ въ игуменьяхъ не преж-

нему, и тружатиея й строити въ ПермСкожъ богомольѣ и въ своемъ, а намъ бы бѣд-

нымъ нищимъ твоимъ богомолицамъ въ нвіецъ не ‘йогинутн. Государь, смилуйся,

пожалуй”.

Примѣч1 2. До сихъ поръ начало Горняго монастыря счйтатось неизвѣстнымъ. Въ Исторія росс.

іерарх. (часть ПІ, стр. 747) сказано: „когда и кѣмъ онъ строенъ, ме извѣстно; потому

«ѳ весь монастырь и архивъ онаго, въ быЙЙЙ тамъ 1702 Г- пожаръ, сгорѣли*’. Не-

давня въ архивѣ Вологод. консисторіи найденъ документъ, на основаніи котораго при-

близительно опредѣляется время основанія итого Монастыря И въ которомъ поименована

— 21 -

основательница его и нерва» иастоягельница. Этотъ документъ есть челобитная,

поданная, въ маѣ 1613 года, старицами Горняго монастыря вологодскому архіепископу

Сильвестру.

Подливная челобитная писана па воськивершковомъ столбцѣ; ня оборотѣ ея ру-

коприкладство: „Къ сей челобитной Воздвиженскій игуменъ Антоней в дѣтей сво-

ихъ духовныхъ мѣсто руку приложилъ". При челобитной найдена и отвѣтная па

иее граиота архіепископа Сильвестра, которою дозволено игуменьѣ Домникіѣ быть вто-

рично настоятельницею Горняго монастыря; ивъ втой грамоты видно, что челобитная

подана 4 мая 1613 года. Если, па основаніи выше приведеннаго документа, полагать,

что первая игуменья Горняго монастыря настоятельствовала болѣе десяти лѣтъ, а три

преемницы ея, часто смѣнявшіяся, управляли монастыремъ по два года, то время

основанія монастыря будетъ относиться къ девяностымъ годамъ XV столѣтія. —(Волог.

губ. вѣд. 1857 г., Й 4).

Скажемъ нѣсколько словъ о дѣятельности святителя Сильвестра въ тя-

желое время для Вологды,—тѣмъ болѣе что она характеризуетъ отчасти это-

го замѣчательнаго архипастыря.

Положеніе Вологды во время управленія епархіею Вологодскою и Вели-

ко-Пермскою епископомъ Сильвестромъ было печально. Толпы поляковъ и ли-

товцевъ, разбиваемыхъ Пожарскимъ и Трубецкимъ, или, по современному вы-

раженію, которые „съ гетманскаго нобою разбѣжались/ *)—разсѣялись по

Россіи, чтобы грабить беззащитные города. Гроза приближалась и къ Волог-

дѣ. Но воеводы вовсе не думали объ этомъ.

Въ то время въ Вологдѣ жилъ Преподобный Галактіонъ **). Онъ вып-

росилъ у городскихъ жителей небольшой клочекъ земли, вблизи -посада, на

рѣкѣ Содимѣ, достроилъ маленькую келью, оставивъ однѣ дверцы, м тамъ

проводилъ время въ трудахъ, постѣ и молитвѣ. Онъ занимался шитьенъ са-

поговъ,—-одну треть вырученныхъ денегъ отдавалъ въ церковь, другую ни-

щимъ, третью—оставлялъ себѣ на пропитаніе. Близь кельи онъ самъ выко-

палъ большой прудъ съ маленькимъ островкомъ, на которомъ насадилъ де-

ревьевъ, потомъ нашелъ водіый источникъ и выкопалъ колодезь. Все это

существуетъ и донынѣ- Такъ Преподобный положилъ основаніе нынѣшнему

Духову монастырю. Граждане часто приходили къ нему, просили у него бла-

гословенія,—онъ давалъ имъ мудрые совѣты и утѣшалъ въ несчастіяхъ ***).

Въ то время Преподобный предсказывалъ нашествіе на Вологду польскихъ и

литовскихъ людей. По воеводы мало вѣрили предсказанію Святаго; они про-

водили время въ пирахъ и пьянствѣ и нисколько не заботились о породѣ;

острогъ и башни но прежнему оставались пусты и городъ былъ вовсе ие за-

щищенъ. Между тѣмъ, гроза приближалась. 13-го сентября 1613 года тол-

пы поляковъ, литовцевъ, черкасовъ, казаковъ и русскихъ измѣнниковъ ночью

нагрянули на ВолоТду; большія ворота были не заперты, и грабители безъ

сопротивленія вошли въ городъ, „людей всякихъ посѣкли, и церкви Божіи

*) А. А. Эн. т. Н, Я 218.

** ) Житіе Преп. Галавтіона хранится въ св. Дутовѣ монастырѣ.

** *) См. рукописное житіе Преподобнаго, хранящееся въ Духовѣ монастырѣ.

— 22 -

опоругали, и городъ и посады выжгли до основанія" *). Прежде всего

они зажгли, какъ предсказалъ Преподобный Галактіонъ, церковь св. Димит-

рія Прилуцкаго, потомъ храмъ Живоначяльныя Троицы, построенный ІЦелку-

повымъ, который осмѣлился дерзко противорѣчить Преподобному и его

домъ **). Большая часть жителей Вологды разбѣжалась, другіе были взя-

ты въ плѣнъ, или перебиты ***). Стольникъ м воевода князь И. Одоевскій

ушелъ и скрылся въ Вологодскомъ уѣздѣ, окольничаго и воеводу кня-

зя Гр. Долгорукова и дьяка Истому Карташева убили, а мужественнаго ар-

хіепископа Сильвестра „взяли въ полонъ и держали четыре иочп и мяогож-

ды приводили къ казни и едва жива отпустили" ****). Но важнѣйшей

жертвой неистовства грабителей былъ Преподобный Галактіонъ, который

послѣ жесточайшихъ истязаній, преставился 24 сентября.—25 сентября і*ра-

бятели оставили Вологду*****). Положеніе ея стало еще печальнѣе. Теперь она

совершенно опустѣла и представляла, по современному выраженію, „святое

„мѣсто" ****♦*). Большая часть жителей еще при нашествіи непріятелей обра-

тилась въ бѣгство п не смѣла возвратиться въ городъ; другіе, какъ мы уже

говорили, были взяты въ плѣнъ или перебиты; оставшіеся же не имѣли ни

воеводъ, ни начальниковъ, ни домовъ, ни имущества. „Скрѣпити для наса-

ды и снарядъ пріобрѣтати ие кому" *****»*). Главою Вологды оставался одинъ

архіепископъ—страдалецъ Сильвестръ « утѣшалъ бѣдныхъ гражданъ, остав-

шихся въ городѣ. Между тѣмъ они, движимые благоговѣніемъ и набож-

ностію, собрались на мѣсто подвиговъ Преподобнаго Галактіона и устроили

все къ погребенію его пречистаго тѣла, пѣли псалмы и со свѣчами и съ

благоуханнымъ фиміамомъ проводили и погребли Преподобнаго въ домѣ

его ***♦***♦). Скоро для порядка въ Вологду пришелъ съ Бѣлоозера воевода

Григорій Образцовъ со своими полками и занялъ ее. Но порядокъ ие воз-

становлялся: приказаній Образцова никто не хотѣлъ слушать; его ратники

ссорились съ жителями Вологды, притѣсняли и грабили ихъ ♦***♦****). На-

конецъ, архіепископъ Сильвестръ отписалъ о несчастномъ положеніи Волог-

ды „великія Россійскія державы государства Московскаго боярамъ, и воево-

дамъ, м боярину м воеводѣ Дм. Мих. Пожарскому съ товарищи", говоря, что

Вологда взята поляками, литовскими людьми, черкасами и казаками, „вое-

•) Си. іраиоту архіепископа Вологодскаго Сильвестра въ воеводамъ московскимъ-

**) Си. житіе Преподобнаго Галактіона,

•**) Тамь-жѳ.

См. ниже грамоту арх. Волог. Сильвестра къ боярамъ посковскниъ.

См. житіе Гіиактіона.

**•**•) См. грамоту Сильвестра къ москов. воеводамъ.

♦**•**•) См. грамоту Смльвестра. Что касается до бѣлоризцевъ, неизвѣстныхъ мужей защищав-

шихъ, по преданію, вологжанъ отъ поляковъ, то письменныя свидѣтельства доказываютъ, что яв-

леніе ихъ не относится къ егожу времени, в не времени нападенія па Вологду Шемяки, около 1448

года. Доказательства атому приводитъ преосвящоііішй Евгеній въ ст. о древностяхъ Вологодскихъ и

Зырянскихъ. См. Вѣстникъ Европы изд. Качеиовскаго, 1813 г. ч. 71, стр. 27.

•***•♦**) См. житіе Пр. Галактіона.

**♦**♦••*) Грамота Сптьвесгра.

— 23 —

под скинъ нерадѣніемъ и оплошствомъ" и оканчивалъ грамоту слѣдующими

словами: „и Вамъ бы, Господа, Воеводу крѣпкаго прислати и дьяка, а все,

господа, дѣлалось хмѣлемъ, пропили городъ Вологду воеводы*1*). Съ это-

го времени начинаются несчастій вологжанъ. Разбиваемые Пожарскимъ, по-

ляки разсѣялись по всей Россіи, грабили и зорили. Вологда пострадала отъ

нихъ болѣе противъ всѣхъ городовъ, такъ что память объ этихъ черныхъ

временахъ и кровавыя преданія о „пановщинѣ" сохранились въ народѣ и

теперь. Воеводами въ Вологдѣ тогда были князь Мих. Григ. Пушкинъ и

И. И. Одоевскій**). Вологжане еще пе успѣли вполнѣ поправиться отъ

перваго раззорешя, ие успѣли окончить укрѣпленіе города, набрать ратни-

ковъ, какъ въ декабрѣ 1613 г. новыя толпы поляковъ, литовцевъ и каза-

ковъ вновь опустошили и вовсе раззорили ее. Они пришли въ началѣ декаб-

ря подъ начальственъ пана Голеневскаго, гетмана Шелководскаго и казац-

каго атамана Баловня***/ Ограбивъ Вологду, они обратились въ Прилуцйій

монастырь; многіе иноки и старцы, напуганные ихъ жестокостію, раз-

бѣжались; сопротивляться никто не думалъ, поэтому монастырь оставайся

совершенно беззащитенъ,—„и тѣ воры, пришедъ (18 декабря) въ монастырь,

братію м служекъ и крестьянецъ многихъ посѣйте, и въ церкви Божіе ми-

лосердіе образы ободрали м казну монастырскую безъ остатковъ поймали*1****).

Но и этимъ пе окончились бѣдствіи вологжанъ и Прйлуцкой обители...

Въ прошломъ 1612 году, „между верхотурскими вогулами была шатость

и измѣна, хотѣли на наши Сибирскіе городы приходитй войною, и городы

сжечи, а нашихъ сл у жилыхъ людей побити, а умыслили, чтобы имъ быти се-

бѣ царьствомъ, какъ было при Кучюмѣ царѣ". Для изслѣдованія на мѣ-

стѣ дѣла и пресѣченія мятежа, хотя воевЪда Степанъ Годуновъ и воз-

ложилъ опое на верхотурскЯго - же толмача Меркурьева, но послѣдній изъ

боязни — не исполнилъ приказаніе воеводы. Тогда одинъ изъ верхотур-

скихъ казаковъ нѣкто Шавковъ добровольно предложилъ воеводѣ свои услу-

ги, тѣмъ болѣе, что онъ знакомъ былъ съ вогульскимъ языкомъ; воевода,

конечно, согласился и Шавковъ, отправившись въ ихъ юрта, не только успо-

коилъ йхъ, во даже за сей 1613 годъ взыскалъ весь ясакъ и „лучшихъ ивъ

вогулъ—сотниковъ ихъ" привелъ въ Верхотурье. Такіе подвиги со стороны

правительства ие были остав тепы безъ послѣдствіи: за дряхлостію и болѣзнею

бывшаго толмача Меркурьева, Шавкову, по царской грамотѣ, 10 мая, велѣно

быть верхотурскимъ толмачемъ. (Акт. встор. т. Ш).

Однакожъ, тоть мятежъ коснулся и тѣхъ инородцевъ, кои жили въ со-

сѣдствѣ съ Пелымомъ. Послѣднее подтверждается отпиской Пелымскаго вое-

воды Ѳедора Годунова—Чердынскому Нащокину, отъ 16 марта, въ которой,

между прочимъ, заявлено, что „Пелымъ мѣсто нужное, безхлѣбное, а Зайасы

•) Географнч. олов. Гос. Гос, 1807 или 1809 г.

• **) Дворцовые разряды т. 1, ст. 133.

***) Описаніе Прилуциаго монастыря, г. Савваитова, стр. 39, въ журналѣ «Маякъ».

»*Г) А. А. Эк. т. Ш, * 15; Вологод. губ. вѣд- 1857 г.

— 24 —

изъ Верхотурья сполна па Пелымъ яе дохаживали пятой годъ, м служивые

люди хотятъ брести врознь1*; а потому воевода просилъ прислать па Пелымъ

хлѣбныхъ запасовъ хотя по одной четверти муки служилымъ людемъ, чтобы

они врознь пе разбрелись. Далѣе присовокуплено: „на Пелымѣ служивыхъ

людей всего 10 человѣкъ дѣтей боярскихъ, и лихвы и стрѣльцовъ, и тѣ ны-

нѣ помираютъ голодною смертію... а въ Пелымскихъ вогуличахъ шатость ны-

нѣ великая .... и вамъ бы (чердынцамъ) для вогульскія шатости и войны,

велѣти прислати па Пелымъ людей, сколько пригоже... а буде людей и за-

пасу изъ Перми не пришлете на Пелымъ и что сдѣлается надъ Пелымскимъ

городкомъ которое дурно, и вамъ, господа, и самимъ въ Перми отъ вогуличъ

безъ мятежа непробыть-же“. (Акт. истор. т- Ш № 6).

Лѣтъ чрезъ семь, послѣ перевезенія тѣла Михаила Никитича въ Москву,

слѣдовательно въ 1613т-14 грду*), въ верстѣ отъ деревни Ныробад, явилась

икона святителя и чудотворца Николая. Это происшествіе, по преданію, слу-

чилось такъ. Какіе-то купцы проѣзжали мимо Ныробки съ Буконина волока;

проѣхавъ съ версту отъ деревни, они увидѣли стоящую иа иенькѣ икону.

Должно быть, це считая себя достойными, вздть въ руки святыню, они проѣ-

хали въ Чердынъ и объявили о видѣнномъ нии .тамошнимъ жителямъ. Чер-

дынцы тотчасъ же поспѣшили въ Ныробку, взяли явленную икону и увезли

ее въ Чердыиь. Но на слѣдующее утро иконы въ Чердыни ие оказалось. Ее

нашли опять на томъ же -самомъ мѣстѣ, гдѣ она явилась. Чердынцы увезли

Св къ себѣ во второй разъ, но и въ этодъ разъ случилось то же самое. Тогда

на мѣстѣ явленія, построили маленькую деревянную часовню и доставили въ

нее явившуюся икону.

Извѣстіе о явленьи въ Ныробдѣ иконы, святителя м чудотворца Николая

достигло до царя Михаила Ѳѳодоровцча. 0нъ тотчасъ же вѳдѣл^ достроить

въ Ныробкѣ деревянную церковь. Эта церковь была достроена во имя св. Ни-

колая между 1613 и 1617 годами, у могилы Михаила Никитича. Въ ново-

устроенной церкви, #ъ память Михаила Никитича^ устроена была, гробница, по-

крытая сукномъ, ра которомъ, былъ вышитъ крестъ. На забыта была, м зем-

ляная темница Михаила Нцдртича: на ней достроили деревянную часовню.

Въ церковномъ спискѣ рреиа построенія згой часовни отнесено къ

1602 году, въ которомъ додора , Михаилъ Никитичъ. Но -въ до время всѣ

ныробцы, исключая одного —г ^оносчрка, взятр были въ Казань ддя пытокъ;

слѣдовательно, часовню строите было це дому. Да и едватли бы кто въ цар-

ствованіе Бориса рѣшился чествовалъ память жертвы злобы его, зная ту

участь, которая постигла пцть человѣкъ ныробцевъ за сочувствіе къ Михаи-

лу Никитичу? Надо полагать, что часовня зга построена была одновременно

съ первою церковію. ।

Къ церкви опредѣленъ былъ иричтъ, котороиу положено было жалованье

18 руб. въ годъ. Это жалованье выдавалось причту изъ мірскихъ сборныхъ

*) Ныробская вриходѵкая лѣтопись, и путешествіе Берга.

— 25 —

денегъ. Скоро разнеслась молва о явлеипой Ныробском иконѣ по отдаленнымъ

мѣстамъ, и въ Ныробъ, переименовавшійся изъ деревни Ныробки, съ построе-

ніемъ церкви, въ погостъ, стали стекаться богомольцы. Но въ 1617 году цер-

ковь Николая Чудотворца сгорѣла. Явленная икона была спасена. Въ 1619 г.

Пермскій воевода Таврило Лодыгинъ н дьякъ Степанъ Пустошкинъ объ этомъ