Text

химия и жизнь

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ АКАДЕМИИ НАУК СССР

I

«to

v^«

yr;

Издается с 1965 года

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

Редакционная коллегия:

И. В. Пстряпов-Соколои

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

Н. М. Жаворонков»

Л. Л. Костапдои,

Н. К. Кочетков.

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

Л\. П. Рохлин

(зам. главного редактора).

II. Н. Семенов,

Б. II. Степанов,

A. С. Хохлов,

Л\. Б. Черненко

(зам. главного редактора),

B. А. Энгельгардт

Редакция:

Б. Г. Володин,

М. А. Гуремнч,

В. II. Жвнрблпс,

A. Д. Иорданский,

О. II. Коломийцеиа,

О. М. Лпбкпп,

B. С. Люба ров

(главный художник),

Д. Н. Осокппа,

B. В. Сташю.

C. Ф. Старпкович,

Т. А. Су л ас на

(зав. редакцией),

В. К. Черникова

Номер оформили

художники:

Б. А. Вал вт,

Ю. А. Ващеико,

М Л\. Златковскпн,

С. А. Шаров

«Икра это... реклама, что ли... Важно было

доказать, что химия вкупе с биохимией

L способны дать и столь экзотический

продукт». (А. Н. Несмеянов: «Никакого

прокрустова ложа нет...», стр. 14) ■

Жители многих стран Азии, Южной

Америки, Африки не переносят молока;

точнее говоря, они не усваивают молочный

сахар («Молоко и человек», стр. 24) ■

С поверхности, покрытой жиром, влага

стекает, как с гуся вода. А почему? Поиски

ответа приводят нас в мир гидрофобных

взаимодействий — важных явлений,

далеко выходящих за рамки птичьих проблем

(«Как с гуся вода», стр. 29) ■

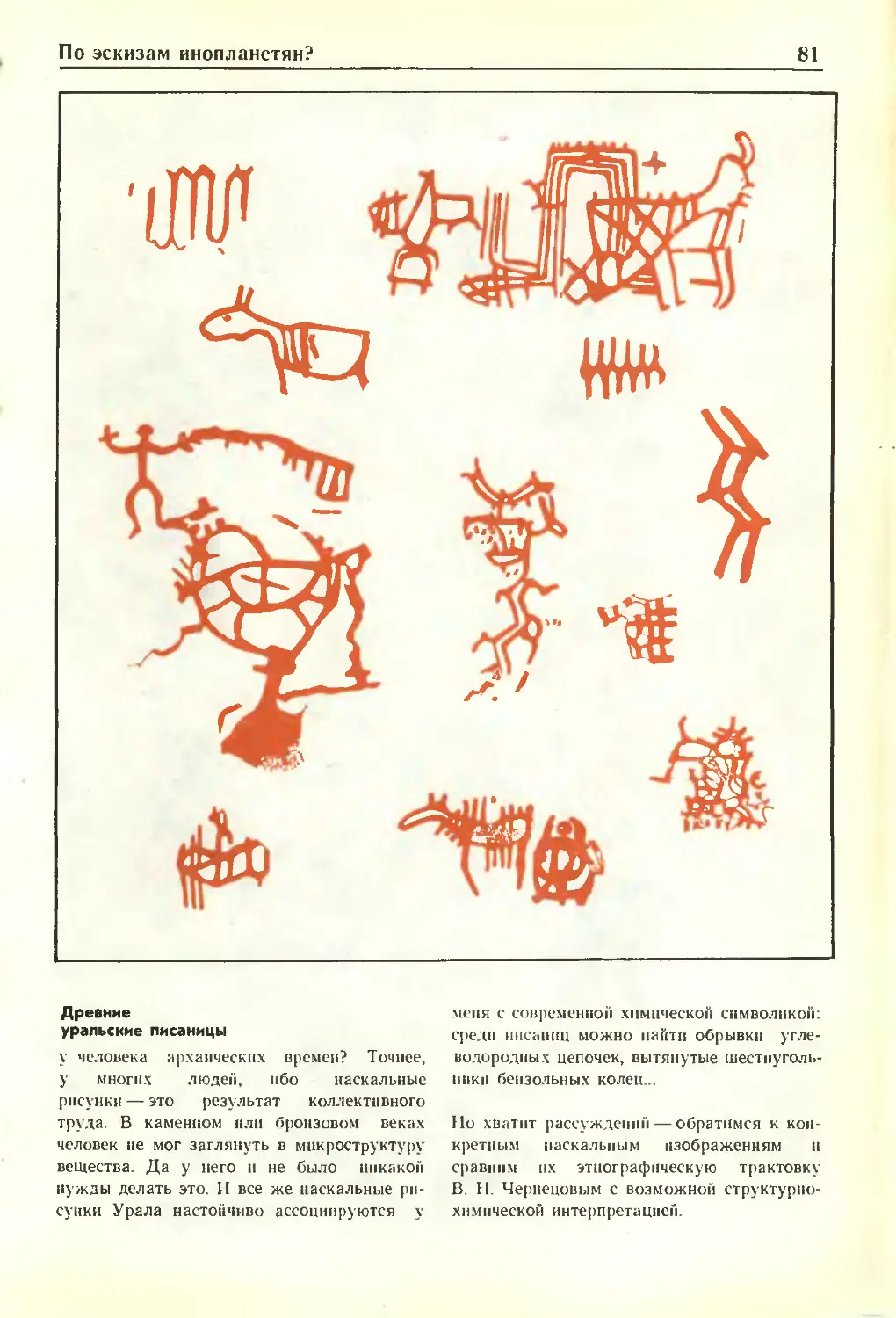

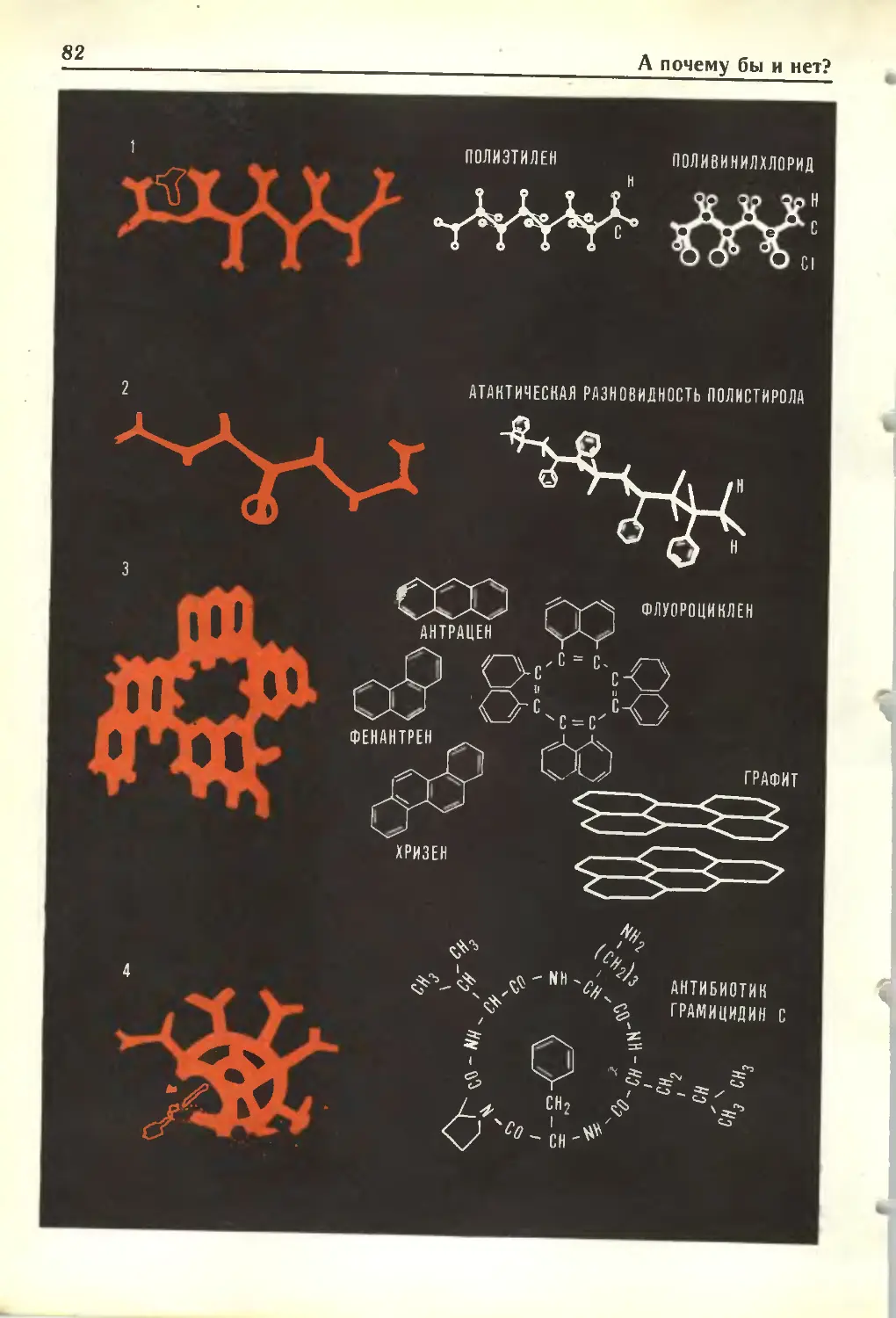

Шестиугольники на обложке — вовсе не

структурная формула некоего

гетероциклического соединения, а копия

наскального рисунка, найденного на Урале

. («По эскизам инопланетян?», стр. 80) ■

i

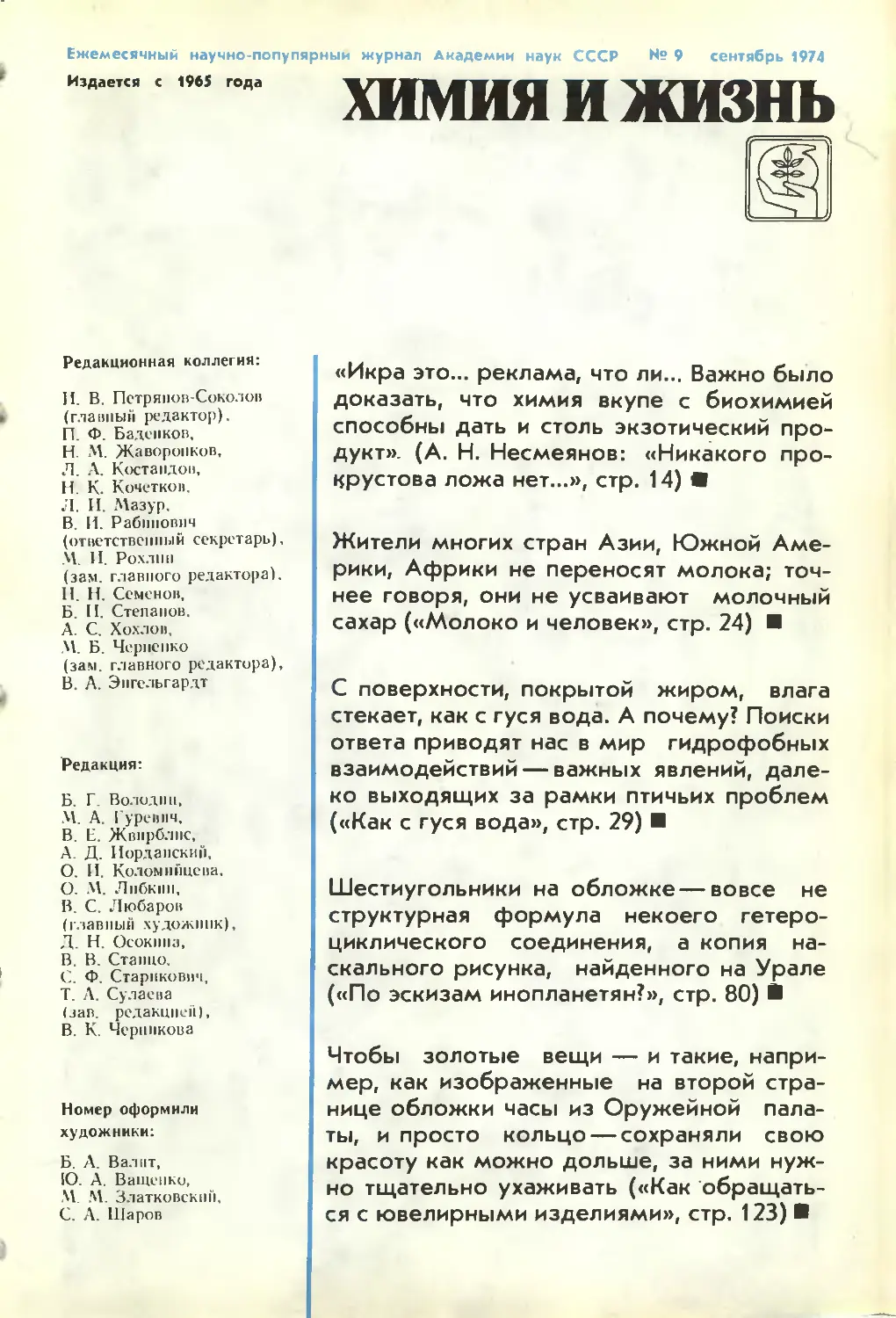

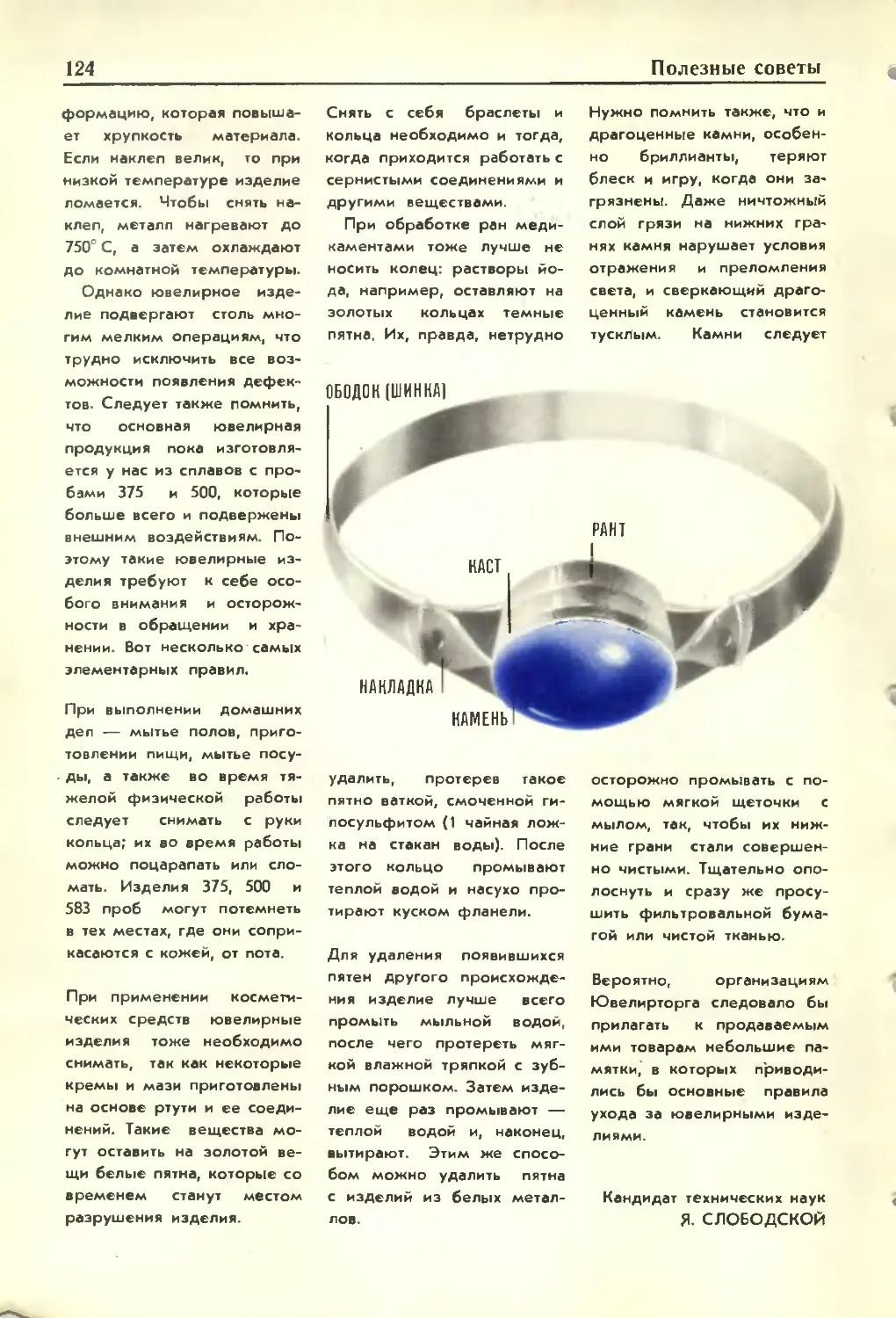

Чтобы золотые вещи — и такие,

например, как изображенные на второй

странице обложки часы из Оружейной

палаты, и просто кольцо — сохраняли свою

красоту как можно дольше, за ними

нужно тщательно ухаживать («Как

обращаться с ювелирными изделиями», стр. 123) ■

„ i

Ф' {\

b*

У

\\

v

Г jgr

Размышления

3

Личность,

творчество,

коллектив...

Кандидат химических наук

С. Г. КАРА-МУРЗА

Творческий потенциал

исследователей — один из важнейших ресурсов

современного общества. Но в наше

время между исследователем и

обществом складываются

своеобразные отношения. Время

ученых-одиночек безвозвратно миновало, теперь

исследователь работает в

коллективе, и его положение в этом

коллективе определяется более или менее

сложной системой служебных

взаимоотношений. И это, разумеется, не

может не оказывать определенного

влияния на его деятельность.

Одна из важнейших проблем,

возникающих в связи с

коллективизацией научного труда, заключается в

выборе наиболее эффективной

системы руководства творческими

коллективами. Этой проблеме

посвящено немало специальных

исследований. И хотя их результаты носят

пока главным образом лишь

качественный характер, они представляют

несомненный интерес, поскольку

все же позволяют оценить некоторые

общие организационные принципы,

благоприятствующие научному

творчеству (или ему препятствующие).

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА

ИЛИ КОНТРОЛЬ?

Многие считают, что самый лучший

способ организовать творческую

работу — это собрать вместе хороших

ученых и оставить их в покое. То

есть считается, что любое

вмешательство извне сковывает

творческую активность исследователя.

Однако обратимся к фактам.

Одна из исследовательских групп

министерства обороны США специально

изучала историю создания

различных систем вооружения и

организацию работы тех ученых и

инженеров, которые сделали наиболее

крупные открытия и изобретения в этой

области. Один из важнейших

выводов этой группы заключается в том,

что почти всегда крупное открытие

или изобретение делалось как раз в

таких условиях, когда автор ощущал

острую необходимость выдвинуть

новую идею для решения

практически важной задачи. По выражению

авторов отчета, необходимым

условием эффективности творческой

деятельности служит поставленный

перед ученым или изобретателем

«ультиматум», который вынуждает его

или предложить принципиально,

новую идею, или же показать свою

творческую несостоятельность.

Интересно, что это касается,

по-видимому, не только прикладных, по и

фундаментальных исследований:

вспомним Норберта Винера, создавшего

математическую теорию корреляции

в ходе разработки системы

управления огнем зенитной артиллерии.

Результаты других аналогичных

исследований не менее противоречат

доводам сторонников «свободы

творчества»: оказывается, творчеству не

только не мешает, но и способствует

жесткий контроль за целями

исследований. Например, были сопостав-

1

Размышления

лены результаты 245

исследовательских работ в области медицины в

госпиталях, медицинских школах и

университетах. Эти учреждения

были расположены по степени

увеличения свободы исследований (или

уменьшения жесткости контроля), а

затем эксперты оценили результаты

всех работ по десятибалльной

шкале. И оказалось, что хотя степень

свободы творчества возрастает й

ряду госпитали — медицинские

школы — университеты, процент

исследований, получивших оценки 9—10

баллов, составляет соответственно

32, 30 и 8! То есть оказалось, что

именно в университетах, где

существуют наилучшие условия для

рождения новых идеи, создано

наименьшее число новаторских работ...

Разумеется, сказанное выше не

имеет ничего общего со стремлением

некоторых научных

администраторов установить за деятельностью

исследователей жесткий, но мелочный

контроль. Ведь контроль за целями

никак не связан со вмешательством

в вопросы, целиком относящиеся к

компетенции ученого. Когда же

строгое выполнение организационных

регламентов и соблюдение

дисциплины возводится в самоцель,

подавляется не только творческая

активность — понижается

продуктивность любого вида деятельности.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Верно поставить проблему,

вынуждающую ученого или изобретателя

предельно форсировать свои

творческие возможности,— весьма

сложное искусство.

Очень распространенная ошибка

органов управления наукой

заключается в том, что ученому

описывается не вся проблема в целом, а лишь

ее часть. Делается это, как правило,

из самых благих побуждений —

считается, что давая исследователю

лишь необходимую информацию,

удается экономить его время и силы.

Но в действительности подобное

«усечение» проблемы, сделанное

обычно в рамках традиционного

мышления, ставит в те же рамки и

творческого работника, задача

которого как раз и заключается в том,

чтобы эти рамки преодолеть. Вот

характерный пример: группе

конструкторов было дано задание

спроектировать вагонное окно, которое

можно было бы легко и бесшумно

открывать и закрывать. Было предложено

множество решений, но ни одно из

них не могло удовлетворить всему

комплексу требований. Однако

когда в группу был включен специалист

по исследованию операций, он сумел

показать, что в действительности

проблема должна формулироваться по-

иному — ведь задача заключалась

не в том, чтобы пассажиры имели

возможность легко и бесшумно

открывать и закрывать окна, а в том,

чтобы в вагоне было по возможности

тихо, а воздух все время оставался

свежим. Оказалось, что при ^акой

постановке проблемы простейшее

решение сводилось к созданию

системы кондиционирования воздуха, а

сами окна можно было сделать

закрытыми наглухо. Кстати, такое

решение проблемы оказалось и более

экономичным.

В организациях, построенных по

иерархическому принципу, усечение

проблемы происходит

автоматически. Спускаясь с уровня на уровень,

проблема неизбежно дробится и

доходит до отдельных исполнителей в

виде частных, не связанных друг с

другом заданий, и это резко

отрицательно сказывается на творческой

активности всех сотрудников.

Сейчас признано, что

целесообразно пойти на некоторые

дополнительные затраты средств и времени, но

доводить проблемы во всем объеме

до всех сотрудников, вне

зависимости от их служебного положения. В

частности, в некоторых фирмах

США каждый год в виде брошюры

Личность, творчество, коллектив

5

издаются списки проблем, которые

могли бы стать предметом

исследовании, и такая брошюра вручается

каждому работнику лаборатории.

Поощряются также личные

контакты исследователей с потребителями

будущих результатов работы - это

позволяет не только лучше \ видеть

всю нроблем\ в целом, но и

избавиться от возможных искажений

информации, неизбежных при передаче

по многоступенчатой цепи

различных административных уровней.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

КЛИМАТ

Психологический климат в

коллективе создается множеством факторов.

Мы коснемся только одного из них,

а именно такой обстановки, которая

бы культивировала у творческой

личности уверенность в себе,

доходящую порой до самоуверенности.

На создание такой обстановки

может решиться лишь мудрый

руководитель. Ведь в призыве к

воспитанию самоуверенности можно узреть

посягательство па святую святых

коллективизма, требующего

скромности.

Но скромность хороша лишь к ме-

ст\. «С врагами не застенчивый»,

это уже похвала. Точно так же п

познание научной истины требует от

исследователя порой отчаянной

смелости, о чем прекрасно сказал

Маркс: «Если скромность составляет

характерную особенность

исследования, то это скорее признак боязни

истины, чем боязни лжи.

Скромность — это средство, сковывающее

каждый мой шаг вперед. Она есть

предписанный свыше исследованию

страх перед выводами, опа —

предохранительное средство против

истины».

К сожалению, как часто мы

осуждаем творческую самоуверенность,

приравниваем ее к неуважению к

коллективу! Бездумное применение

критериев отношений между людьми

к отношениям между человеком и

научной идеей приводит к тому, что

не так уж редко ученые стыдливо

отрицают свой приоритет,

занимаются «плагиатом наоборот»,

приписывая своп мысли и идеи коллегам

(разве пе для этого, в частности,

служит обязательный набор ссылок и

цитат?). Л написать в статье «я»

считается вообще дурным тоном...

Неуверенность в своих творческих

силах вовсе не присуща

исследователям - она умышленно пли

неумышленно воспитывается

действием различных организационных

факторов, прежде всего поведением

руководителей и коллег. Вот что пишет

но этому поводу вице-и резидент но

исследованиям компании «Стандарт

Ойл»: «Мы должны признать, что в

каждой научной п

профессиональной ассоциации существует

молчаливый гнет традиционного мышления...

Боязнь критики со стороны членов

гильдии — очень действенный

ограничитель творчества. Научные

догмы могут стать даже более

тираническим п. чем в свое время были

религиозные догмы».

К сожалению, склонность

критиковать чужие идеи,— видимо,

врожденное человеческое свойство.

Образно говоря, новая идея (чужая,

разумеется) действует на человека

так же, как введенный в организм

чужеродный белок — вызывает

Иммунную реакцию. То есть точно t«ik

же, как все защитные силы

организма объединяются, чтобы уничтожить

инородное тело, так и

интеллектуальные силы (в лучшем случае

только интеллектуальные) напрягаются

в борьбе с новыми идеями.

Встретившись с целым сонмом

критиков, обладающих подчас

гораздо большей эрудицией и

авторитетом, чем сам автор, идея может

погибнуть, что называется, па

корню. Вот тут-то па сцепу и должен

выйти руководитель. Его прямая

обязанность (и это, пожалуй, следо-

6

Размышления

вало бы записать в должностные

инструкции) — защитить творческую

личность or неумеренной критики

коллег. Эта функция руководителя

настолько важна, что многие

исследователи научного творчества

склонны считать ее решающей. Во всяком

случае этот фактор играет более

важную роль, чем все прочие.

Конечно, положение руководителя,

взявшего под защиту автора новой

идеи, может оказаться достаточно

щекотливым, ведь идея может

оказаться ошибочной, и это даст

возможность бывшим критикам

злорадно ухмыляться. Поэтому

руководитель должен с самого начала

предупредить своих сотрудников, что он

имеет право па ошибку, поскольку

творчества без ошибок не бывает.

Не ошибается только тот, кто не

производит ничего принципиально

нового, а довольствуется

нетворческой работой. Не лишне напомнить,

что по подсчетам некоторых авторов

па каждый внедренный в

производство результат приходится 8

патентов, 98 технически осуществимых

решений п 540 идей!

Изучение деятельности наиболее

творчески одаренных исследователей

показывает, что право делать

ошибки окупается: у них ошибка (или

даже несколько ошибок) служит

лишь ступенькой к большому успеху.

Ошибка заставляет глубже

вдуматься в проблему, заставляет искать

принципиально новые подходы. В

этом смысле ошибка равноценна

своеобразному ультиматуму,

мобилизующему творческие силы.

Разумеется, чтобы ошибка сыграла

положительную роль, исследователь

должен обладать известной смелостью,

уверенностью в своих силах.

ОЦЕНКА ИДЕЙ

Значение личных отношений между

руководителем и творческим

работником особенно резко проявляется в

процессе оценки идей. Творец

нуждается в сочувственном ухе, причем

это «ухо» должно иметь положение

и авторитет. Это ухо руководителя.

Исключительно важно быстро

оценивать идеи и предложения

работника, иначе контакт между ним и

руководителем может утеряться.

Автор идеи, отдав ее на суд, с

нетерпением ждет результата, хотя

обычно старается этого не показать. Если

руководитель молчит, затягивает

ответ или тем более вообще забывает

о предложении, это больно ранит

подчиненного, отбивает у него охоту

к дальнейшему творчеству.

Организация процесса оценки идей

и выбора проектов и тем

исследований — одна из самых важных

проблем организации науки. Причем

первая ступень этого процесса

заключается в постановке учета

поступающих идей.

Человеческая память —

хранилище ненадежное: многие

исследователи жалуются, что уже спустя год им

бывает трудно вспомнить не только

детали той или иной идеи, но порой

даже самую ее суть. Значит, не

записанная идея — это почти

наверняка потерянная идея.

Организовать учет и хранение

идей — задача руководителя

(независимо от того, записывает ли свои

идеи сам автор). В задачу

руководителя входит также выбор

правильного момента для использования той

или иной идеи из запаса.

Было бы, видимо, полезно изучить

уже накопленный опыт по учету,

храпению и использованию идей.

Например, существует такая система.

Все поступающие идеи в

стандартном изложении вводятся в память

ЭВМ под определенным номером;

иод этим же номером в памяти

машины хранится и прочая

информация, связанная с каждой идеей. В

результате оказывается возможным

в минимальные сроки найти все

имеющиеся идеи (и их авторов) по

любой возникшей проблеме.

Личность, творчество, коллектив

7

Интересно, что описание

разнообразных идей по единому плану,

необходимое для последующего ввода

в ЭВМ, значительно облегчает их

оценку. Стандартизация языка

облегчает понимание сути дела,

упрощает обсуждение проекта, позволяет

его быстрее доработать. Кстати,

перевод своего предложения па

формальный язык вынуждает и самого

автора находить точные выражения,

добиваться ясности мысли.

Конечно, формализованное

описание не заменяет личных контактов;

наоборот, оно делает их более

эффективными. Получив и изучив

подобное описание, руководитель

получает возможность сразу же вести

конструктивный разговор (кстати,

это же ускоряет оценку — порой

руководителю просто неохота

разбираться в путанных рассуждениях,'

даже если в них и кроется

рациональное зерно).

Следует заметить, что

формализация описаний идей вызывает соблазн

сделать следующий шаг —

формализовать заодно и оценку идей.

Некоторое время на этот счет

существовали весьма оптимистические

надежды. Но когда попробовали оценить

идеи, приведшие в прошлом к

крупным открытиям, с помощью систем,

разработанных науковедами, то

оказалось, что все эти идеи надо

было бы отвергнуть...

После того как идея в целом

принята, следует ее обсуждение более

или менее широким кругом лиц. На

результатах этого обсуждения

сказывается множество факторов — п

способ самого обсуждения, и

степень участия автора, п число

обсуждений. Надо лишь заметить, что па

основании практического опыта

науковеды сделали два любопытиыу

вывода:

1. Многократные обсуждения и

дискуссии, как метод отделения

плохих идей от хороших, приводят к

отсеву всех идей.

2. Чем больше людей участвует в

обсуждениях и дискуссиях, тем

меньше шансов выжить идее.

Видимо, в оценке научных идей,

которые в силу новизны еще не

поддаются логическому анализу,

субъективный фактор долго еще будет

играть решающую роль, и

требование «демократизации» оценки вряд

ли можно считать рациональным.

Демократия предполагает равную

власть при равной компетентности.

В науке же один человек может быть

более компетентным и

дальновидным, чем сто. Наилучший способ

обеспечить максимальную

вероятность положительной оценки

плодотворной идеи — это иметь в

должности «главного оценщика» наиболее

дальновидного работника.

Голосование здесь неприемлемо.

КОГДА ИДЕИ В ИЗБЫТКЕ

Пожалуй, главное несчастье идей

заключается во всеобщей уверенности,

что это ресурс даровой. Уже

достаточно много говорилось о том, как

сказывается такая уверенность на

отношении -к даровым ресурсам

вообще (в частности, к природным —

воде, воздуху, полезным ископаемым

и т. д.), когда используется лишь то,

что нужно в данный момент в дан-

пом месте, а все остальное бросается

на произвол судьбы. В нашей стране,

где нет конкуренции и барьеров,

создаваемых частной собственностью,

такое хищническое отношение к

одному из ценнейших ресурсов

науки — идеям — совершенно педопус

тпмо.

Но ведь творческая деятельность

исследователей в принципе не

должна вмещаться в узкие рамки

отдельного направления, она непрерывно

создает запас 1Гдей, который не

может быть весь использован в данном

месте в данный момент. И задача

руководства научного учреждения

заключается еще и в том, чтобы

обеспечить проникновение таких избы-

8

Размышления

точных идей в те научные

коллективы, где они могут принести пользу

(кстати описанная выше машинная

система учета идей как раз и

способствует решению этой проблемы).

Разумеется, процесс

распространения избыточных идей трудоемок и

полой противоречий.

Во-первых, пока что не

разработаны достаточно эффективные меры

для формальной защиты авторских

прав. Во-вторых, вне того

коллектива, где идея родилась, она встречает

еще более мощное сопротивление. В

научном фольклоре это явление

описывается как синдром «не мы

придумали» (Noti Invented Here) и даже

стало обозначаться сокращением

NIH. Поэтому, строго говоря,

распространение новых идей нельзя

сравнивать с самопроизвольной

диффузией — это процесс, требующий

большой затраты энергии.

Последняя проблема служит

предметом многих пауковедческих

исследований. В одном из таких

исследований была тщательно изучена

история десяти важнейших открытий

последнего времени — от зарождения

идеи до внедрения в практику. Один

из главных выводов этого

исследования заключается в том, что в

каждом случае, например при создании

системы цветного телевидения,

удавалось выделить одного-двух

человек, принимавших в осуществлении

идеи своеобразную роль.

По-английски такого человека называют «idea

champion» — это можно перевести

как «защитник идеи» (более точный

перевод - «борец за идею», но у

пас это выражение имеет другой

смысл). Именно эти защитники и

были той реальной силой, которая

позволила идеям преодолеть

всеобщее сопротивление.

Мы коснулись лишь некоторых,

наиболее важных особенностей

управления творческой деятельностью.

Однако и этого вполне достаточно

для того, чтобы почувствовать,

насколько сложна и разнообразна

работа руководителя научного

коллектива. Эта работа сама по себе

оказывается и творческой, и

исследовательской, поскольку пока еще

науковедение не может дать точных

рецептов па каждый случай жизни.

Иначе говоря,

ученый-организатор — это особая научная

профессия, начавшая формироваться с

развитием исследовательских

коллективов и теперь ставшая жизненно

необходимой.

Работа научного руководителя

требует призвания, таланта, равно

как и множества специальных

знаний. Настала пора понять это, а

поняв, принять как руководство к

действию.

®2б

*Ъ^

о

i

Статистика

Еще

людях

науки

Недавно в «Химии и жизни»

A974, № 5] были

напечатаны сведения о количестве

ученых в СССР и за

рубежом, о распределении

научных кадров по отраслям

науки, по отраслевым и

республиканским академиям.

В этом номере (на стр. 9—

10] мы предлагаем

вниманию читателей новую

подборку статистических и

социологических данных о

людях науки. Ее подготовил

кандидат экономических

наук Ф. Г. ГУРВИЧ.

Статистика

Я

Сегодня в мировой науке

на четырех химиков

приходится один физик. У нас в

стране — примерно

одинаковое число ученых,

занимающихся

фундаментальными исследованиями в химии

и физике, всего же химиков

вдвое больше, чем физиков.

В США каждый четвертый

ученый-естественник —

химик. За последнее

двадцатилетие число химиков в СССР

возросло в 3,4 раза, в

США — в 2,5 раза.

По расчетам известного

американского науковеда

Д. Прайса, увеличение

стоимости научного

исследования пропорционально

квадрату числа ученых, которыз

принимают в нем участие.

А эффективность

исследования пропорциональна

корню четвертой степени из

этого числа. Иными

словами, результаты научной

деятельности ста сотрудников

обходятся государству в

10 000 раз дороже, чем

работа одного ученого,

занятого таким же

исследованием. В то же время сто

исследователей выдают научной

продукции всего лишь в 3,3

раза больше, чем один.

Как показывает

отечественный и зарубежный опыт,

наиболее эффективная

научная группа для

проведения фундаментальных

исследований — 2—3

человека (со вспомогательным

персоналом — 5—9

человек), для прикладных

исследований — 3—5 A0—15),

для технологических

разработок — 7—10 A5—30).

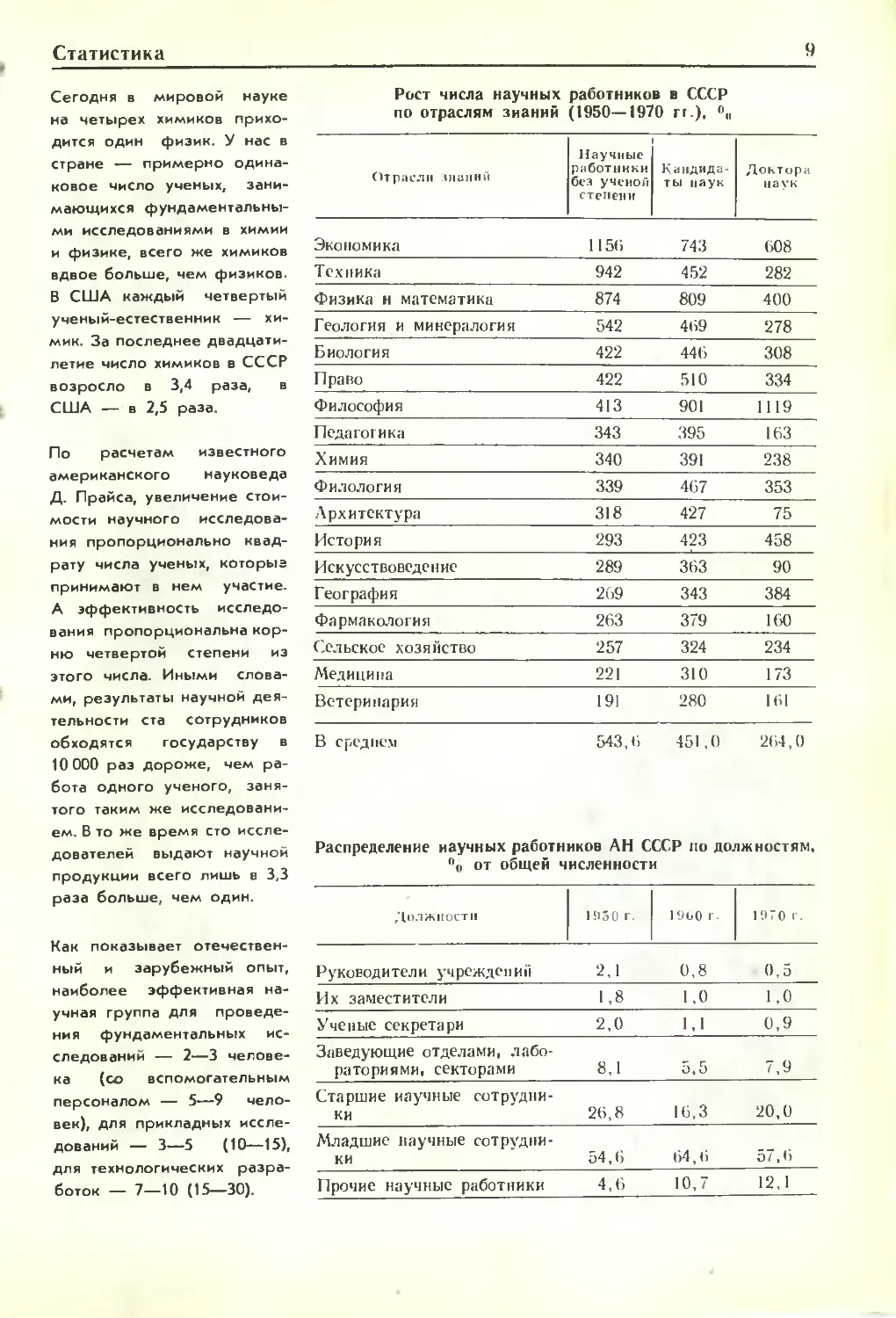

Рост числа научных работников в СССР

по отраслям знаний A950—1970 гг.), °„

Отрасли шин и и

Научные

работники

без учеион

степени

Кандидаты наук

Доктора

наук

Экономика

Техника

Физика н математика

Геология и минералогия

Биология

Право

Философия

Педагогика

Химия

Филология

Архитектура

История

Искусствоведение

География

Фармакология

Сельское хозяйство

Медицина

Ветеринария

1150

942

874

542

422

422

413

343

340

339

318

293

289

269

263

257

221

191

743

452

809

469

446

510

901

395

391

467

427

423

363

343

379

324

310

280

608

282

400

278

308

334

1119

163

238

353

75

458

90

384

160

234

173

161

В среднем

543,6

451,0

264,0

Распределение научных работников АН СССР по должностям,

°о от общей численности

Должности

Руководители учреждении

Их заместители

Ученые секретари

Заведующие отделами,

лабораториями, секторами

Старшие научные

сотрудники

Младшие научные

сотрудники

Прочие научные работники

1ЯГН! Г

2,1

1,8

2,0

8,1

26,8

54,6

4,6

Н>о0 г

0,8

1,0

1.1

5,5

16,3

64,6

10,7

1070 г.

0,5

1,0

0,9

7,9

20,0

57,6

12,1

10

Статистика

Удельный вес

индивидуальных работ в журнальных

публикациях уменьшился с

53 A950 г.) до ЗВС A972 г.),

в изобретениях — с 84 до

46"-.

По данным

социологических исследований,

проведенных несколько лет назад

в Новосибирске, младшие

научные сотрудники

посещают зрелищные

мероприятия 4,07 раза в месяц

(кино — 3,26; театр — 0,34;

концерты — 0,47), старшие

научные сотрудники — 3,05

B,42; 0,45; 0,1 В),

заведующие отделами,

лабораториями и секторами — 2,76

B,03; 0,52; 0,21),

заместители директоров институтов —

1,75 A,25; 0,25; 0,25).

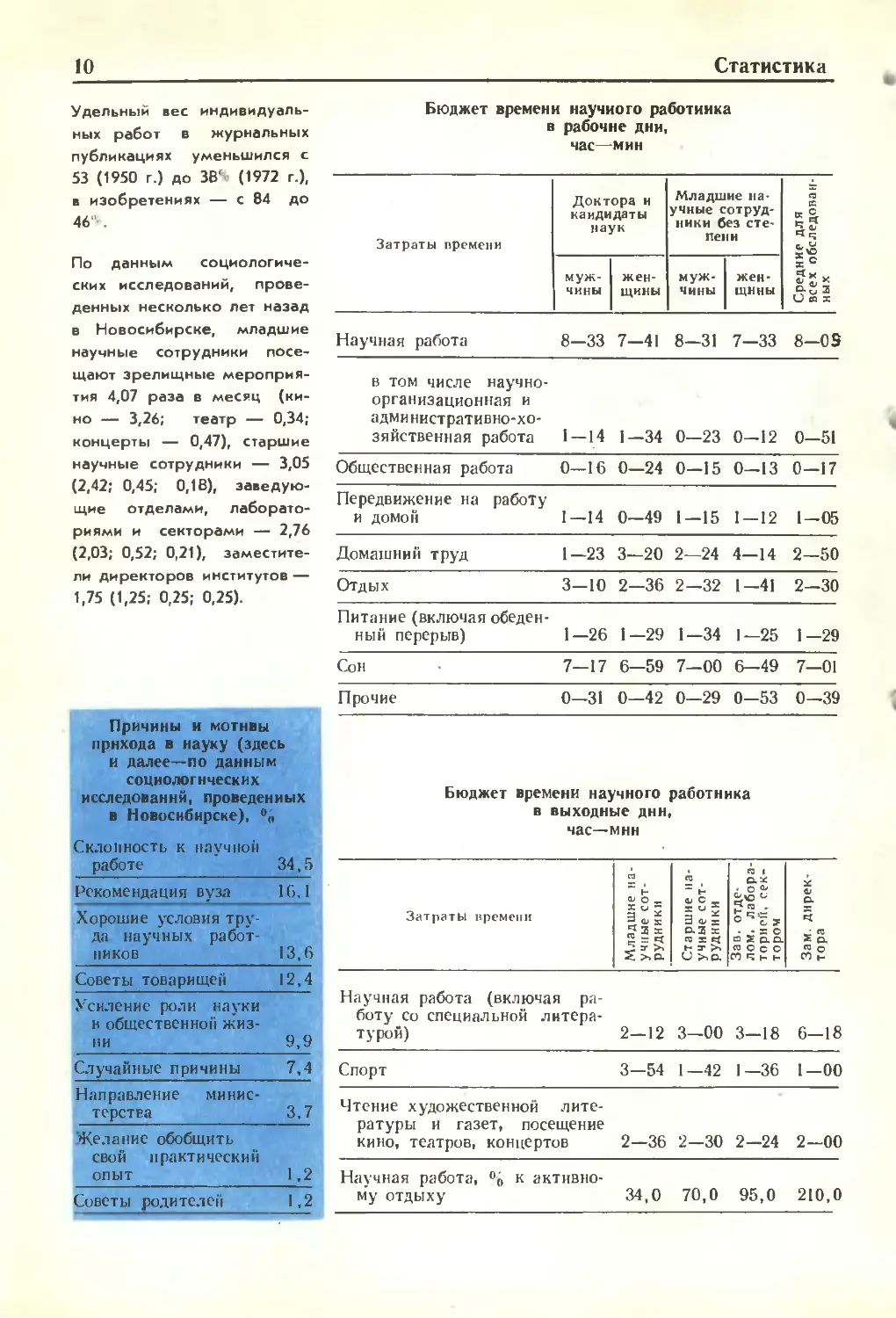

Бюджет времени научного работника

в рабочие дни,

час—мин

Затраты времени

Доктора и

кандидаты

наук

мужчины

женщины

Младшие

научные

сотрудники без

степени

мужчины

женщины

Научная работа

8—33 7—41 8—31 7—33 8—OS

в том числе научно-

организационная и

административно-хозяйственная работа

1-14 1-34 0—23 0-12 0-51

Общественная работа

Передвижение на работу

и домон

Домашний труд

Отдых

Питание (включая

обеденный перерыв)

Сон

Прочие

0—16

1-14

1-23

3—10

1-26

7—17

0—31

0—24

0—49

3—20

2—36

1—29

6—59

0—42

0—15

I —15

2—24

2—32

1-34

7-00

0—29

0-13

1-12

4—14

I-4I

1-25

6-49

0-53

0-17

1-05

2—50

2-30

1—29

7—01

0—39

имение

Яф!!Ен^е *

свой 'практическ

Onfrr '

Советы: ^родителей*

Бюджет времени научного работника

в выходные дни,

час—мнн

Затраты иремеин

2

oj о —

я 3 Х

2 = ч

5. >»&

PJ

flj О ^

i:=

аз х

RJ = Е(

н э- >,

и >,&

С? 1

а*

4 О ^

• • = о

а Е СО.

со О о О

СО ^ н Н

4)

а

R

*: m

s &

AJ о

СО н

Научная работа (включая

работу со специальной литера-

турой)

Спорт

Чтение художественной

литературы и газет, посещение

кино, театров, концертов

Научная работа, % к

активному отдыху

2—12

3-54

2—36

34,0

3—00

1—42

2—30

70,0

3—18

1—36

2-24

95,0

6-18

1—00

2—00

210,0

Гипотезы

11

Снова

об опускании

веревки

в черную дыру

В январском номере

«Химии и жизни» была

опубликована иебольшвя статья «К

опусианию веревки в

черную дыру». Онв вызвала

неожиданно много откликов

читателей. Мы попросили

автора статьи кандидата

физико-математических наук

Г. С. Воронова

прокомментировать некоторые из этих

откликов.

Читателей смутило

упоминание о черных дырах

малой массы, поскольку они

привыкли представлять

дыру как явление космических

масштабов.

Действительно,

гравитационный коллапс

(катастрофическое сжатие вещества

под действием сил

тяготения) и результат этого

коллапса — состояние черной

дыры — были открыты при

изучении устойчивости

массивных звезд. Этот путь

вещества к состоянию черной

дыры сейчас наиболее

изучен (правда, лишь

теоретически). Поэтому состояние

черной дыры ассоциируется

у многих именно с

эволюцией звезд. Но ведь в одно

и то же состояние

вещество может переходить

разными путями.

Вполне возможно, что в

природе существуют и иные

варианты перехода в

состояние черной дыры.

Насколько сейчас известно, само по

себе состояние черной

дыры никаких ограничений на

массу вещества не

накладывает. Только для коллапси-

рующей звезды существует

критическая масса, равная

примерно двум солнечным.

Гипотеза о существовании

черных дыр с малой массой

и оценка их

распространенности во Вселенной

принадлежат профессору К. П,

Станюковичу. Подробное

изложение гипотезы можно

найти в популярной книге

«Сила, что движет

мирами», написанной им в

соавторстве с М. В. Васильевым.

Многие читатели задают

вопрос: «Если бы черные

дыры встречались на

Земле, то вещество Земли

должно было бы

проваливаться в черную дыру. Как

же этот процесс остался

незамеченным?»

Принципиально эти

читатели совершенно правы.

Однако возможность

обнаружить «проваливайне»

земного вещества зависит от

интенсивности этого

процесса, а интенсивность, в свою

очередь, зависит от массы

черной дыры. Согласно гм-

потезе Станюковича,

наиболее распространены

должны быть как раз самые

маленькие дыры,

достигающие, возможно, массы

элементарных частиц.

Аналогичную мысль высказал

академик М. А. Марков: по его

мнению, кварки —

таинственные элементарные

частицы, о которых так много

говорят в последние годы,

есть не что иное, как

маленькие черные дыры.

Гравитационное поле таких черных

дыр будет проявляться на

весьма малых расстояниях,

сравнимых с размерами

атомного ядра, а может

быть, и еще значительно

меньших. Вероятность

сближения частиц вещества до

столь малых расстояний

очень невелика. Поэтому

скорость поглощения

земного вещества крошечными

черными дырами ничтожна,

и обнаружить такое явление

довольно трудно.

Правда, одному читателю

«Химии и жизни»», кажется,

повезло. Вот что сообщил в

редакцию П. И. Фролов

(г. Курган): «Я нашел

черную дыру, ну и, конечно, не

растерялся — стал опускать

в нее веревку, вернее,

ниточку с пушинкой на конце.

Как и следовало ожидать,

пушинка с ниткой

провалилась в дыру, и ниточка

получила натяжение. А эта

дыра была обнаружена в

ванне. В тот момент, когда

из нее уходит вода,

образуется воронка, которая

втягивает в себя воздух и

любые предметы, которые

к ней близко подносят...».

Одни корреспонденты

шутят, другие относятся к

делу очень серьезно. А. С.

Тикушин из Дальнегорска

решил пойти еще дальше

Г. Гибсона и Дж. Шэлтона в

инженерной разработке

использования энергии

черной дыры. Он предложил

ввести в расчеты еще и вес

веревки, поскольку в

расчетах Гибсона и Шэлтона

веревка считалась невесомой.

Следует заметить, что в

современной физике

имеется уже несколько важных

теоретических

предсказаний, которые занимают все

умы и которые упорно не

подтверждаются пока в

экспериментах. Это кварки,

монополь Дирака, черные

дыры. Поиски всех этих

явлений идут во всеоружии

самой совершенной

техники, но пока безуспешно.

Как знать, не предвещает

ли эта ситуация кризиса

современной физической

теории, который разрешится

со временем новыми

фундаментальными открытиями?

12

П< ■;• "ч.н. иззет^ 1

Поиски

гравитационных

волн

Эг "е^н"Лмтм ъ,аед<

Г^«" - .^КНХ »JX

nof р ^вом I

ф"зи втмч а

; ■ bph ,, пока

,Г < г- Н 1В**СТИЫХ

OiikHiu Дж. Веберо

В последние годы несколько раз появлялись сообщения

американского физика Дж. Вебера о том, что ему удалось

зарегистрировать гравитационные волны. (См. «Химию и

жизнь», 1972, № 11.) Вебер Сумел довести

чувствительность датчиков в своих приборах до фантастической

величины — они откликаются на деформацию поверхности

алюминиевого цилиндра под действием гравитационной волны

на 10 м см (что меньше поперечника атомного ядра).

Сообщения Вебера были встречены с большим

недоверием. Дело в том, что интенсивность гравитационных волн

в его опытах A07 эрг/см2-сек) можно объяснить, лишь

предположив, что в центре нашей Галактики ежегодно

превращаются в гравитационные волны около 10 000 солнечных

масс вещества. Но это значит, что уже за промежуток

времени в сто тысяч лет от нашей Галактики не осталось бы и

следа. А между тем считается, что оиа существует уже

около 10 миллиардов лет. Значит, или опыты Вебера

неверны, или наши представления о природе гравитационных

волн неправильны.

Для проверки опытов Вебера во многих странах начали

строить приемники гравитационных волн. В нашей стране

тоже были построены такие установки — в Институте

космических исследований и МГУ. Некоторые

усовершенствования в системе измерений и в способах обработки

результатов наблюдений сделали советские приборы примерно в

три раза чувствительнее, чем установка Вебера (они

в состоянии регистрировать сигнал интенсивностью

3 10f) зрг/см- сек).

Как сообщает «Журнал экспериментальной и

теоретической физики» A974, т. 66, № 3), опыты проводились

одновременно на обеих установках, расположенных на

расстоянии 20 км друг от друга. Так же как в опытах Вебера, во

внимание принимались только импульсы, одновременно

уловленные на обеих установках. За десять суток было

зарегистрировано довольно много совпадений. Они

распределились так: 26 совпавших сигналов превышали уровень

посторонних шумов в полтора раза, 14 сигналов превышали

его в два раза и 3 сигнала оказались сильнее шумов в три

раза. Тщательный анализ показал, что все совпадения

сигналов носят случайный характер (теория вероятности

предсказала для этого опыта наиболее вероятные числа

случайных совпадений: 25, 11 и 2). Чтобы совпадения сигналов

можно было признать не случайными, они должны были бы

соответственно превышать значения: 34, 1В и 4. Этого не

случилось, и таким образом московский эксперимент не

подтверждает пока результатов Дж. Вебера.

Конечно, из эксперимента не следует, что

гравитационных волн вообще нет в природе. Он говорит лишь о том,

что если они и есть, то в нашей части Вселенной их

интенсивность меньше 3 • 10б эрг/см2 • сек. Чтобы обнаружить

гравитационные волны, необходимо еще больше повысить

П' лс ни ;■ "и ~ня

13

чувствительность приемников. Пути для этого есть: вместо

алюминиевых цилиндров можно использовать кристаллы

сапфира и охлаждать приемники почти до абсолютного

нуля. По оценкам советских ученых, таким способом можно

повысить чувствительность в несколько тысяч раз.

Кандидат физико-математических наук

Г. ВОРОНОВ

Гены и кванты

предложен новый фкии .е-

скмм метод картирования гр

нов в ДНК вирусов.

Одна из первых задач генной инженерии — построение

генетических карт, или выяснение того, какие гены и в каком

порядке расположены вдоль молекулы ДНК. Эта задача в

общих чертах решается методами классической генетики.

Но установить точные размеры генов и границы между

ними удается лишь с помощью новейших молекулярных и

физических методов. Очень простой способ картирования

генов предложен недавно исследовательской группой

У. Зауэрбира (Колорадский университет, США).

Известно, что считывание генов происходит

последовательно, в том порядке, как они расположены друг зэ

другом в ДНК. Идея Зауэрбира состоит в том, что при

бомбардировке молекулы ДНК ультрафиолетовыми квантами

труднее всего приходится самым последним генам. Ведь

они будут нормально считаны только при условии, что все

гены, расположенные до них, не будут повреждены. А чем

больше предшествующий отрезок ДНК, тем с большей

вероятностью он повреждается.

Облучая ультрафиолетовым светом фаг Т7 и заражая им

бактерию Е. coli, Зауэрбир установил, что количество

каждого синтезированного в клетке вирусного белка, то есть

выживаемость соответствующих им генов, находится в

строгой зависимости от координат этих генов.

Например, было уже известно, что в бактериофаге

Т7 конец гена полинуклеотид-лигазы отстоит от начала

молекулы ДНК на 7650 пар нуклеотидов, а конец гена РНК-

полимеразы — нэ расстоянии 5700 пар. Опыты Зауэрбира

показали, что после облучения синтезируется в 1,34 раза

меньше лигазы, чем РНК-полимеразы. Эта цифра точно

выражает отношение 7650 : 5700.

Именно таким методом можно определять теперь

координаты каждого вновь обнаруженного гена — измеряя его

выживаемость при облучении ультрафиолетовым светом и

сравнивая ее с выживаемостью какого-нибудь ггиа,

координаты которого уже известны.

В более сложных организмах, например в бактериях,

синтез белков подчинен многоступенчатой системе

регуляции. В этом случае предложенный метод картирования

генов, вероятно, непригоден. Но для вирусов метод

Зауэрбира, доступный даже очень скромно

оборудованной лаборатории, найдет скорое и широкое применение.

Кандидат физико-математических наук

Э. ТРИФОНОВ

14

Диалог

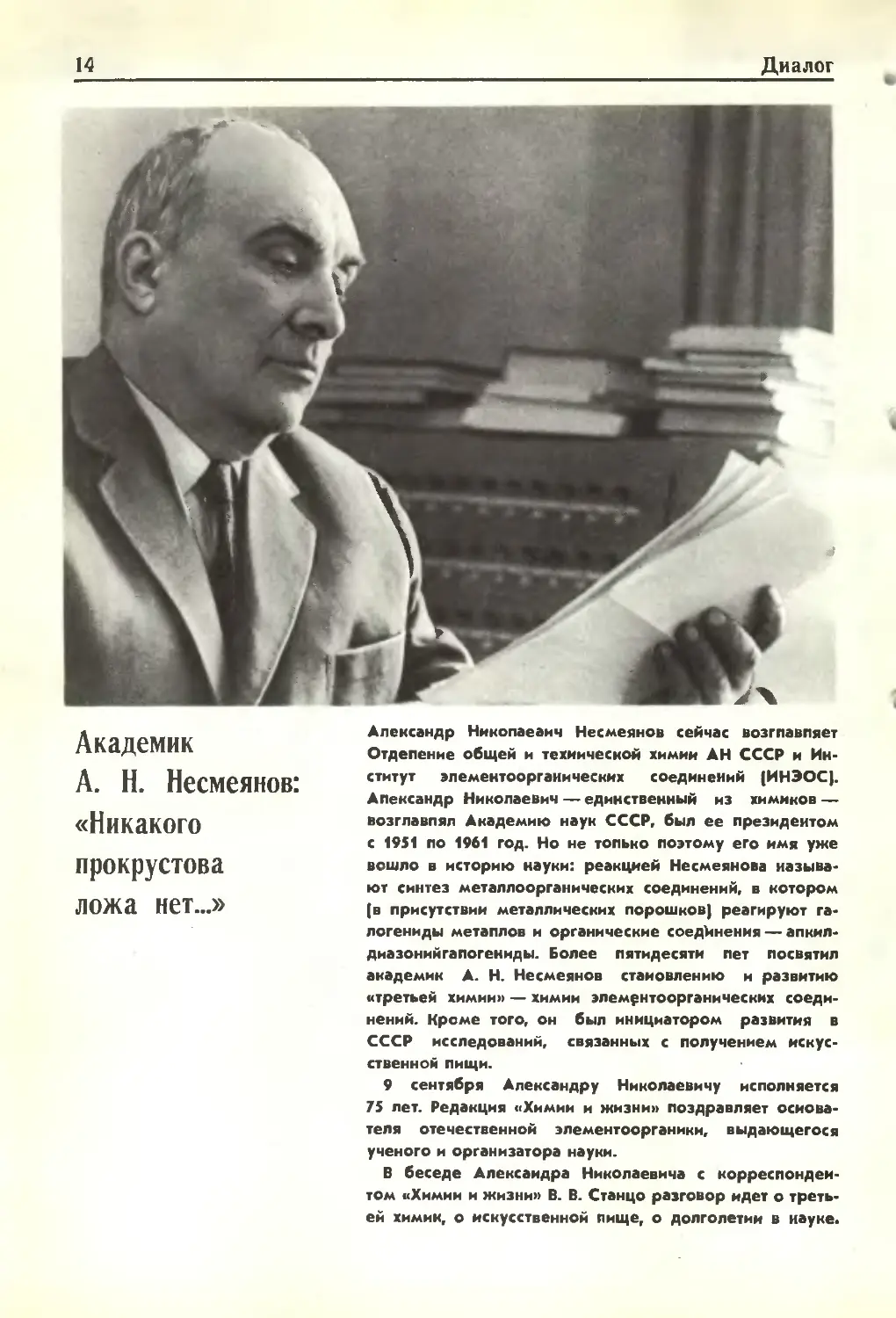

Академик

А. Н. Несмеянов:

«Никакого

прокрустова

ложа нет...»

Александр Николаевич Несмеянов сейчас возглавляет

Отделение общей и технической химии АН СССР и

Институт элементооргаиических соединений (ИНЭОС|.

Александр Николаевич — единственный из химиков —

возглавлял Академию наук СССР, был ее президентом

с 1951 по 1961 год. Но не только поэтому его имя уже

вошло в историю науки: реакцией Несмеянова

называют синтез металлоорганических соединений, в котором

|в присутствии металлических порошков) реагируют га-

логениды металлов и органические соединения — апкил-

диазонийгапогениды. Более пятидесяти пет посвятил

академик А. Н. Несмеянов становлению и развитию

«третьей химии» — химии элементооргаиических

соединений. Кроме того, он был инициатором развития в

СССР исследований, связанных с получением

искусственной пищи.

9 сентября Александру Николаевичу исполняется

75 лет. Редакция «Химии и жизни» поздравляет

основателя отечественной элементоорганики, выдающегося

ученого и организатора науки.

В беседе Александра Николаевича с

корреспондентом «Химии и жизни» В. В. Станцо разговор идет о

третьей химик, о искусственной пище, о долголетии в науке.

«Никакого прокрустова ложа нет...»

15

Александр Нииолаевич,

первый вопрос к вам,

естественно, об элемеитооргани-

ческой химии — ее

прошлом, настоящем и

будущем...

Про это в двух словах не скажешь. Элементоорганическая

химия началась, собственно, с металлоорганики,

следовательно, с 1849 года, с получения первых цинкоорганиче-

ских соединений... Потом этими соединениями много

занимались Александр Михайлович Бутлеров и его школа. Так

что элементоорганическая химия плотно смыкалась с

органикой еще в прошлом веке. С неорганикой, впрочем,

тоже... Затем Гриньяр, его блестящие исследования, его

реактивы, позволившие получить многие тысячи новых

органических соединений... Это тоже металлоорганика. Ну, а

еще позже, уже в нашем двадцатом веке, синтез и

исследования новых металлоорганических, кремнийорганических,

фосфорорганических и других подобных соединений,

создание специфических для элементоорганики методов

исследования и синтеза... Все это и позволило говорить о

появлении третьей химии — элементоорганической.

Почему же тогда ваш

институт называется

Институтом элементоорганических

соединений, а не

элементоорганической химии!

А я и сейчас жалею, что он не был назван Институтом

элементоорганической химии, и может быть, мы когда-

нибудь его переименуем. Тут только одно препятствие —

сокращения. ^НЭОС звучит почти по-гречески. ИНЭОХ

гораздо хуже.

Мрачнее.

Вздыхательнее.

Александр Николаевич, вот

вы работаете в химической

науке больше 50 лет и

практически все это время — в

прокрустовом ложе

элементоорганики...

Никакого прокрустова ложа мет. А если считать, что

вез-таки есть, то должен сказать, что з.то ложе достаточно

широко и удобно. Не для того, чтобы спать, а для того,

чтобы жить, действовать. Мы-то считаем, что почти у любого

элемента есть своя органическая химия, даже у

благородных газов и благородных металлов. А с другой стороны,

следовало бы отнести к числу элементоорганических

некоторые соединения элементов, входящих в обычные

органические соединения.

Каких же элементов!

Галоидов, кислорода даже.

А органике оставить одни

углеводороды...

Зачем же так. Когда вы работаете со старыми, хорошо

изученными соединениями, ну хоть хлорзамещенными

углеводородов, это классическая органика. А скажем, дифенил-

хлорониевые и дифенилбромониевые соли — это типичные

элементоорганические соединения1 Подобные же оксочий-

органические соединения есть и у кислорода.

Иными словами, на тебе,

боже, что нам не гоже; то

есть все старье — органике,

а новое, это уж увольте,

это элементоорганические

соединения!

Вовсе нет. Это лишь примеры к вашему тезису о

прокрустовом ложе и частные ответы на ваш первый вопрос о

настоящем элементоорганической химии.

16

Диалог

А у каних элементов

сегодняшняя элемеитоорганиче-

ская химия особенно

интересна!

Прежде всего у бора и кремния. Очень интересны и

своеобразны элементоорганические соединения бора карб о

раны. И их полимеры поликарбораны... А наиболее ярко

польза элементоорганики проявилась на примере соединений

кремния. Это дело известное, давнее. Но и тут есть новое:

в последнее время кремнекислородные остовы таких

молекул удалось дополнить атомами металлов, в частности

алюминия, и тем самым получить элементоорганические

аналоги неорганических алюмосиликатов, чрезвычайно

характерных для мира минералов...

Александр Николаевич,

связаны ли как-либо ваша

давняя и постоянная

привязанность — элемеитоорганиче-

ская химия и стойкое

увлечение последних 10—

15 лет — искусственная

пища!

Почему первым

искусственным пищевым продуктом,

сделанным в вашем

институте, стала черная икра!

Прямой связи тут нет.

Икра это... реклама, что ли. Не так уж важно, есть икра

или нет икры, много едят икры или мало. Важно было

доказать, что химия вкупе с биохимией способны дать и столь

экзотический продукт. Сейчас это для нас уже прошлое:

есть заводские установки, икрометные машины...

Насколько я помню, лет

десять назад, когда ваша

искусственная икра была

сенсацией дня, запах ей

придавали все же естественными

добавками. Удалось ли

решить и эту проблему!

Какие, если не секрет!

Да, сделать нужный запах сравнительно просто. Например,

добавка следовых количеств окиси триметиламина создает

запах морской рыбы, L-аминовалериановый альдегид

позволяет имитировать запах пресноводной вареной рыбы.

Так что сегодня этой проблемы нет — есть другие.

Сейчас наше внимание привлекают более простые

продукты. Например, получен жареный картофель.

Искусственный. По вкусу он не отличается от обычного жареного в

масле картофеля, а отличие его в том, что по содержанию

белка этот картофель превосходит мясо. Или—такого же

типа (в смысле белкового содержания) макароны. А по

вкусу они обычные макароны. Так вот, эти работы в

большей мере, чем икра, поставили проблему вкусовых качеств,

интенсификации вкуса. Некоторые вкусовые интенсификато-

ры подобрать и получить труднее, чем запах. И потом,

очень важны эмульгирующие вещества, помогающие

придать продукту нужную форму. Природный набор их не

особенно велик.

Мы коснулись прошлого и

настоящего элементоорга-

нической химии и

Института элементоорганических

соединений (поскольку,

очевидно, искусственная пища,

не связанная с элементоор-

Мне кажется, одна из самых интересных вещей — это

применение металлоорганических соединений переходных

металлов в катализе. Каталитическая фиксация азота, о

которой многие ваши читатели определенно знают, — один из

аспектов этой проблемы. Превращение азота воздуха в

аммиак, или гидразин, или непосредственно в ароматические

«Никакого прокрустова ложа нет...»

17

гаи и чес кой химией, с

институтом связана). Но в первом

моем вопросе, к которому

неизбежно возвращается

наш разговор,

присутствовало и будущее. Что

представляется вам наиболее

интересным, наиболее

важным в завтрашней элемен-

тоорганике! Или — в

сегодняшней, но для завтра.

амины. А сейчас с помощью подобных катализаторов

научились вводить в ароматическое ядро (или другие

органические конструкции) молекулы СО^. В перспективе это

позволит перестраивать углеродный скелет очень многих

органических соединений. И я не знаю, какие еще процессы

с участием подобных элементоорганических катализаторов

будут открыты в близком будущем. Здесь может быть

найдено нечто совсем иное, чем в обычном гетерогенном

катализе, которым пользуется сейчас вся промышленность.

А ваши личные ппаны

ближайшее будущее!

Вопрос, на который сегодня ответить трудно. Знаете, мне

приходится задумываться о том, как... заканчивать. Я, когда

был юным, думал, что мне моей специальности хватит до

самой смерти. Думать я смогу, читать я смогу, а что

касается экспериментов, то и тогда, когда я был молодым, мне

помогали в экспериментах мои товарищи.

Сейчас же возникает все больше и больше трудностей,

и я не знаю, до каких пор сумею активным быть. Словом,

я начинаю думать, как балерина, которой исполнилось,

скажем, пятьдесят, не пора ли ей прекратить танцевать...

Но вы не сможете,

Александр Николаевич,

«прекратить танцевать».

Я бы с удовольствием не смог — это было бы счастье.

И последнее: о каких из

последних работ института

следовало бы рассказать на

страницах «Химии и жизни»

подробнее!

О карборанах стоило бы рассказать, о работах М. Е. Воль-

пина, причем не только по азоту; ну и про пищу — у

В. М. Беликова есть интересные вещи, про которые я

умолчал.

Не до конца умолчали..

Коротко суть вот в чем. Он энзиматически гидролизует

белки, отделяет полученные аминокислоты от всего прочего и

сумму этих аминокислот, доведя ее до рационального

состава, собирается использовать для получения пищи. Пока

этот набор аминокислот помогает продлить жизнь

тяжелобольным. Например, в случае полной атрофии

пищеварительного аппарата этот аминокислотный раствор

впрыскивают в вены, и он служит единственным питанием,

поддерживающим организм... И можно рассматривать эту сумму

аминокислот как основу для многих видов искусственной

пищи будущего.

От редакции: следующая статья номера посвящена именно

*тон работе...

Проблемы и методы современной науки

19

Эти незаменимые

аминокислоты...

Доктор химических наук

В. М. БЕЛИКОВ,

кандидат химических наук

Ю. Н. БЕЛОКОНЬ

В наше время приходится слышать жалобы

на то, что продукты, которые мы

употребляем в пищу, становятся все менее и

менее натуральными. Действительно, вместо

сливочного масла нам рекомендуют

пользоваться маргарином; вместо витаминов,

содержащихся в овощах и фруктах, нам

прописывают синтетические таблетки;

вместо винного уксуса в магазинах продают

разбавленный раствор уксусной кислоты...

Плохо ли, хорошо ли, что натуральные

продукты, необходимые нам для утоления

голода, сохранения здоровья и утешения

вкуса, заменяются искусственно

приготовленными?

Это и не плохо и не хорошо —

постепенная замена природной пищи

синтетической неизбежна. Да' и вообще истинно с<на-

туральными» следует считать лишь сырое

мясо и сырые овощи, поскольку уже в

ходе их кулинарной обработки происходит

множество химических и

физико-химических превращений.

МОЖЕТ ЛИ СЫТЫЙ

БЫТЬ ГОЛОДНЫМ?

Все вещества, составляющие основу

нашей пищи, можно разделить на две

группы. В одну группу войдут соединения,

которые в принципе могут синтезироваться в

нашем организме; другую группу составят

вещества, которые мы синтезировать не в

состоянии и поэтому должны получать их

в готовом виде, подобно витаминам и

минеральным солям.

Среди аминокислот таких веществ всего

восемь; наряду с остальными

четырнадцатью вполне заменимыми аминокислотами

они входят в состав растительных и

животных белков. Жиры, углеводы и белки, не

содержащие незаменимых аминокислот,

могут служить человеку источником

энергии и вполне способны друг друга

заменять в качестве строительного материала,

поскольку превращаются друг в друга в

нашем организме Но если не получать

ежедневно 1 грамма триптофана, 2—4

граммов лейцина, 3—4 граммов изолейци-

на, 4 граммов валина, 2—3 граммов

треонина, 3—5 граммов лизина, 2—4 граммов

метионина и 2—4 граммов фенилаланина (в

сумме всего от 21 до 31 грамма вещества!),

то равновесие между процессами распада

и синтеза нарушится, и человек будет

голодать, не испытывая чувства голода...

Разные виды пищи имеют различный

аминокислотный состав и содержат разное

количество белка. Больше всего белка

содержат творог, мясо, икра, рыба и бобовые

(соя, горох, фасоль); из них в

мясо-молочных продуктах больше всего незаменимых

аминокислот, примем в наиболее

благоприятном для человека соотношении.

Любопытно, что хотя в разных странах

люди пользуются разными продуктами,

содержащими незаменимые аминокислоты в

неодинаковых количествах и пропорциях,

все национальные кухни приводят

содержание и соотношение незаменимых

компонентов к оптимальному уровню. Однако в

наше время, когда численность населения

интенсивно растет и вместе с тем

наблюдается тенденция к изничтожению

национальных кухонь (право же, они стали теперь

скорее уделом гурманов), проблема

аминокислотного состава пищи по количеству

и соотношению незаменимых компонентов

приняла глобальные масштабы. Простым

увеличением производства мяса и молока

тут не отделаешься: в этой ситуации необ-

20

Проблемы и методы современной науки

ходимо, чтобы каждый используемый в

пищу продукт мог заменить собою и мясо, и

молоко.

Этого можно добиться, если добавлять

те или иные незаменимые аминокислоты

туда, где их не хватает. Например, если к

пшеничной муке добавить менее 1 %

лизина, а к гороху и сое — триптофана, то эти

растительные продукты сравняются по

пищевой ценности с животными белками.

Кстати, о самих животных. Их пища тоже

должна быть полноценной по

аминокислотному составу. В частности, добавка 0,2—

0,5% лизина в рацион поросят и цыплят

позволяет снизить расход кормового белка на

25% и повысить продуктивность животных

на 10—13%. Предприятие, производящее

20 000 тонн лизина в год, позволяет

дополнительно получить за то же время 1,2

миллиона тонн мяса и сэкономить 3,6 миллиона

тонн кормового белка...

И разумеется, чем дешевле будет

производство незаменимых аминокислот, тем

большим окажется экономический эффект

от их применения в производстве пищи.

МЕТАН—НЕ ТОЛЬКО ТОПЛИВО

Сейчас во всем мире ежегодно

производится несколько сотен тысяч тонн

аминокислот, причем это производство имеет

тенденцию расти на 10% в год. Пока что

большая часть аминокислот производится

микробиологическим путем; однако

возрастает и доля аминокислот, получаемых с

помощью чисто химического синтеза.

Надо сказать, что мы имеем дело с

весьма странной ситуацией. Даже в прошлом

веке любой мало-мальски

квалифицированный химик-органик мог синтезировать

любую из аминокислот, затратив

определенное количество труда и реактивов. Но до

сих пор еще не разработан универсальный

промышленный метод их синтеза,

подобный, скажем, синтезу аммиака из водорода

и азота.

Дело в том, что аминокислоты содержат

две группировки атомов, аминогруппу NH

и карбоксильную группу СООН, которые

очень трудно одновременно ввести в

молекулу, и поэтому получение аминокислот

включает обычно много деликатных этапов

и нуждается в экзотическом сырье —

различном в каждом отдельном случае.

Вместе с тем промышленное производство

может себя оправдать лишь тогда, когда

сырье доступно, методы просты для

аппаратурного воплощения, а выход полезной

продукции достаточно высок.

Пока что большинству этих требований

наилучшим образом удовлетворяет метод,

недавно разработанный под руководством

академика А. Н. Несмеянова в Институте

элементоорганических соединений АН СССР

при участии Ленинградского

педагогического института им. А. И. Герцена и

Государственного института прикладной химии.

В этом методе в качестве ключевого

соединения используется весьма доступное

сырье — нитрометан, CH3NO2, который

можно получить из природного газа. Для

химика-органика нитрометан интересен тем,

что водородные атомы его метильной

группы весьма активны, в результате чего из

этого вещества без особых усилий можно

получить нитроуксусный эфир OoNCH->COOR.

Заметим, что это вещество содержит

группировки атомов, позволяющие получать

аминокислоты в минимальное число стадий

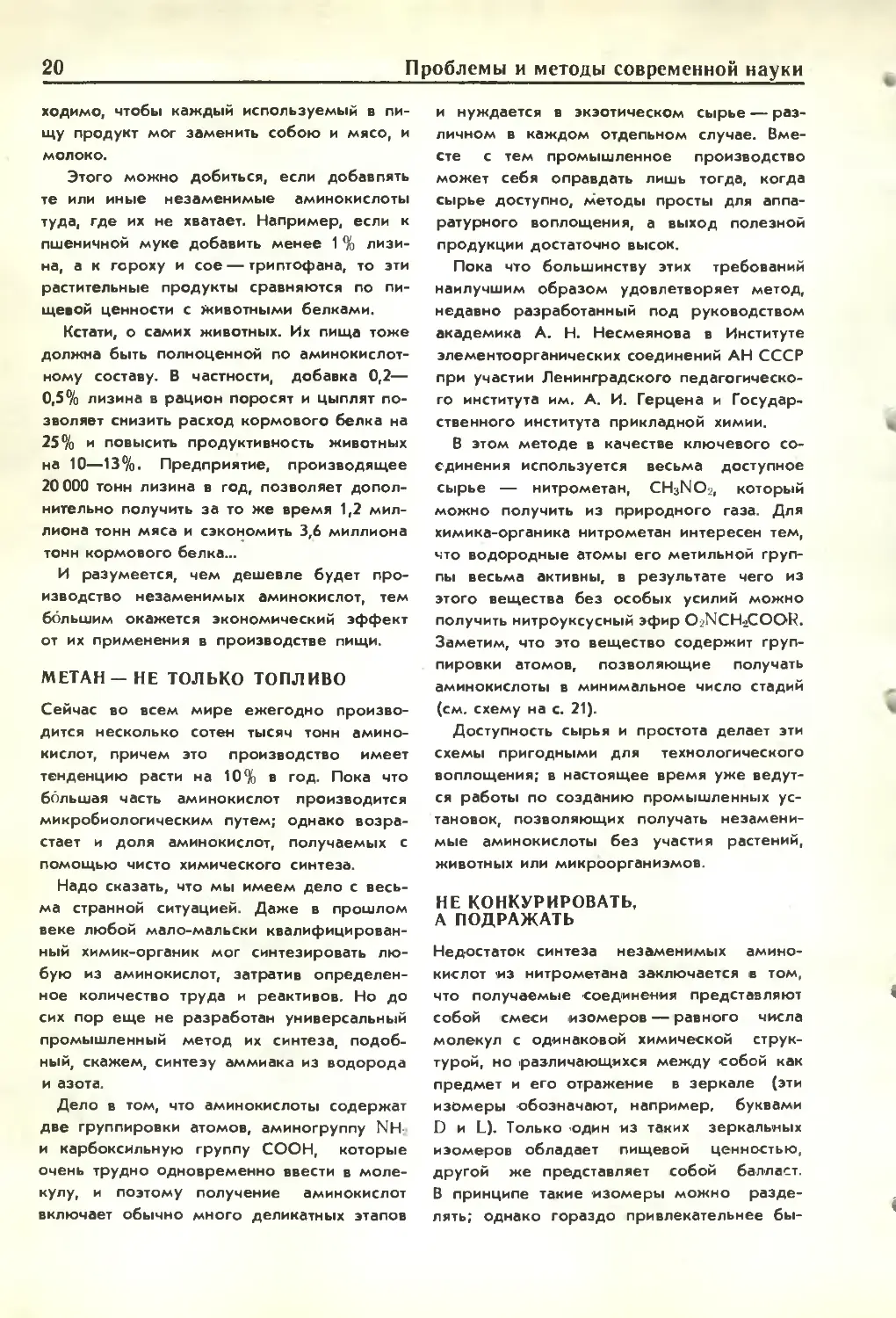

(см. схему на с. 21).

Доступность сырья и простота делает эти

схемы пригодными для технологического

воплощения; в настоящее время уже

ведутся работы по созданию промышленных

установок, позволяющих получать

незаменимые аминокислоты без участия растений,

животных или микроорганизмов.

НЕ КОНКУРИРОВАТЬ,

А ПОДРАЖАТЬ

Недостаток синтеза незаменимых

аминокислот 'из нитрометана заключается в том,

что получаемые соединения представляют

собой смеси изомеров — равного числа

молекул с одинаковой химической

структурой, но различающихся между «собой как

предмет и его отражение в зеркале (эти

изомеры обозначают, например, буквами

D и L). Только один из таких зеркальных

изомеров обладает пищевой ценностью,

другой же представляет собой балласт.

В принципе такие изомеры можно

разделять; однако гораздо привлекательнее бы-

Эти незаменимые аминокислоты...

21

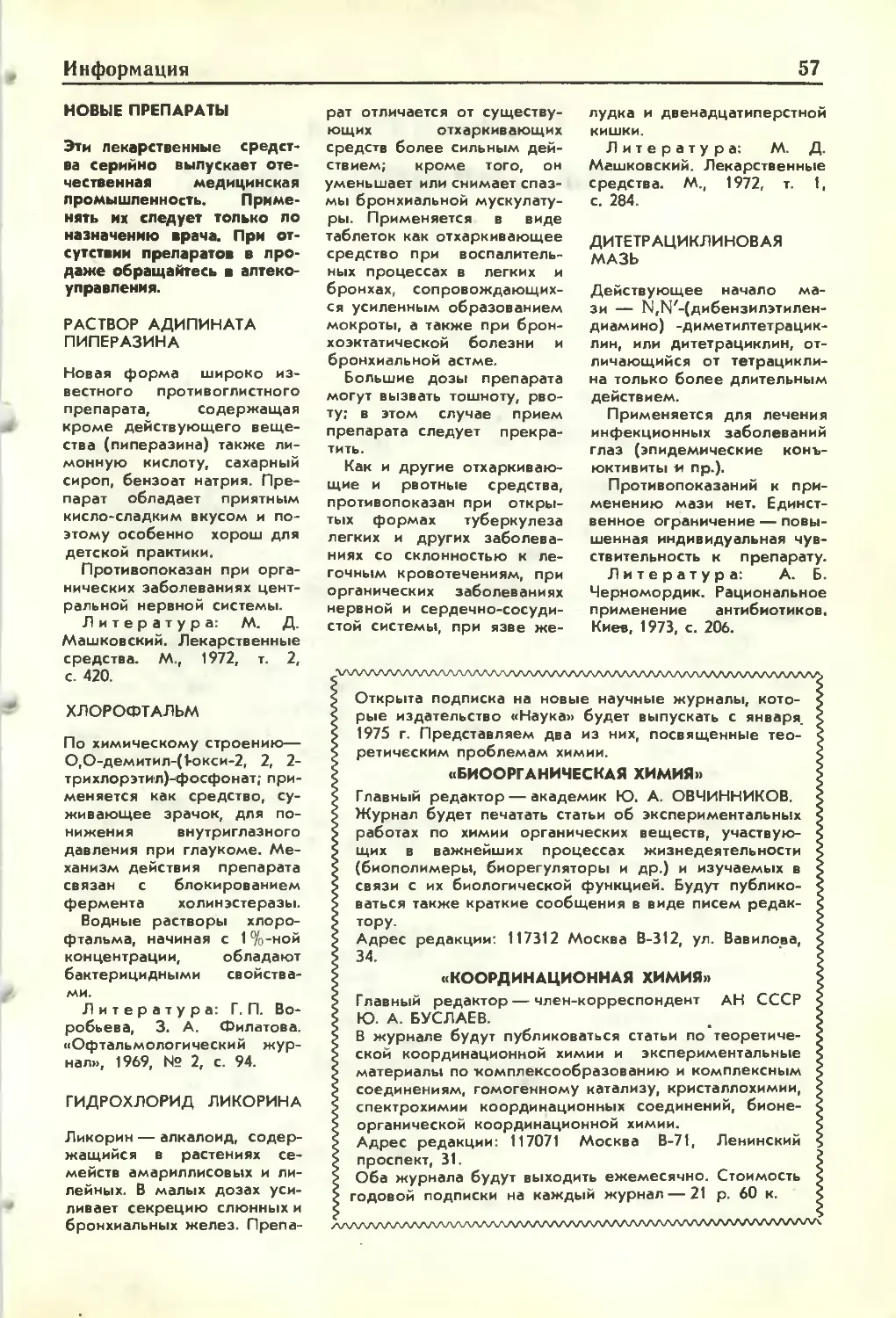

+(сн3Jсн сно

OHN09

I I

(сн3Jснснсоосн5

-н2о

N02

(сн3Jсн=ссоосн3

+н2

(сн3Jсн2снсоон

Ю&— ЛЕЙЦИН

02NCH2COOCH3

НИТРОУКСУСНЫЙ ЭФИР

+ сн3сно

OHNOo

1 I

сн3снснсоосн3

1 + н2

0HNH9

I I

сн3снснсоон

S)£— ТРЕОНИН

+ сн (ОС2н5K

N02

I

с2н5осн = ссоосн3

| + индол

1 N02

-СН=ССООСНз

+ н2

NH2

I

-сн2снсоон

ЮХ—ТРИПТОФАН

От нитроуксусного эфира можно коротким

путем перейти ко многим незаменимым

аминокислотам. Этот метод может служить

основой многотоннажного промышленного

производства; однако в результате реакций

образуются смеси равных количеств D- и

L-иэомеров

ло бы получать сразу же только один

нужный изомер.

Почему синтез аминокислот в

организмах растений и животных приводит только

к одному зеркальному изомеру? Потому,

что эти превращения происходят при

участии ферментов — катализаторов белковой

природы, молекулы которых сами по себе

представляют собой лишь один из

зеркальных 'изомеров. Поэтому в ходе катализа

вступающие во взаимодействие реагенты

определенным образом ориентируются в

пространстве, в результате чего

образуются молекулы аминокислот только одного

сорта, аналогично тому как большинство

людей, надевая шляпу, сдвигают ее на

правый бок, потому что правая и левая руки у

них неравноценны.

Использовать сами ферменты для

синтеза аминокислот достаточно затруднительно;

однако можно идти не по пути копирования

природных процессов, а по пути их

моделирования.

Например, в живой природе

распространен так называемый пиридоксалевый

катализ. Он заключается в том, что простейшая

аминокислота, глицин KbNChbCOOH,

взаимодействуя своей аминогруппой с

активным центром фермента, включается в

него, в результате чего группировка СНо

приобретает повышенную реакционную

способность и глицин оказывается

способным превращаться в различные

аминокислоты, в том числе и незаменимые. Но

помимо того, что катализ и сам по себе

протекает весьма эффективно, он всегда

приводит к образованию практически одного

из двух возможных зеркальных изомеров.

Не будем говорить о трудностях,

лежащих на пути использования в

промышленном производстве самих природных

ферментов; достаточно сказать, что решением

этой проблемы занимается специальная

22

Проблемы и методы современной науки

область химической науки. Можно

(надеяться, что наиболее перспективным окажется

синтез чистых зеркальных изомеров

незаменимых аминокислот «с ломощью

моделирования природных процессов.

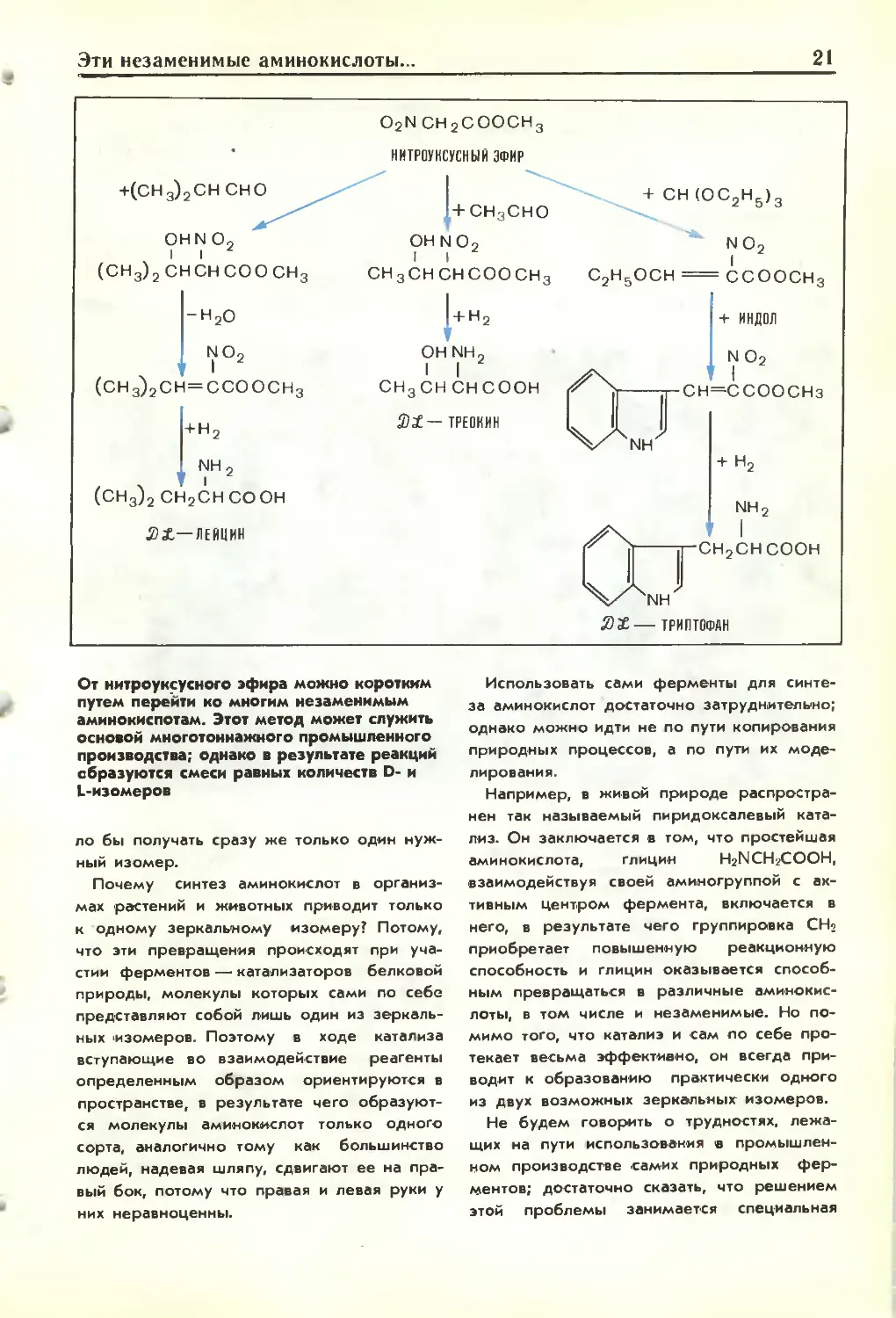

Мы воспользовались способностью

салицилового альдегида давать, с одной

стороны, комплексное соединение с

трехвалентным кобальтом, которое можно разделить

на зеркальные изомеры, а с другой сторо-

форм, сравнительно простои искусственный

комплекс давал тот же результат.

А после того как реакция прошла, и

глицин превратился -в одну из незаменимых

аминокислот, которую уже в меньшей мере

надо было очищать от примеси другого

зеркального изомера (в наших опытах

образовывалось до 75 и даже до 91 %

нужного продукта — меньше, чем в

присутствии фермента, но все же достаточно мно-

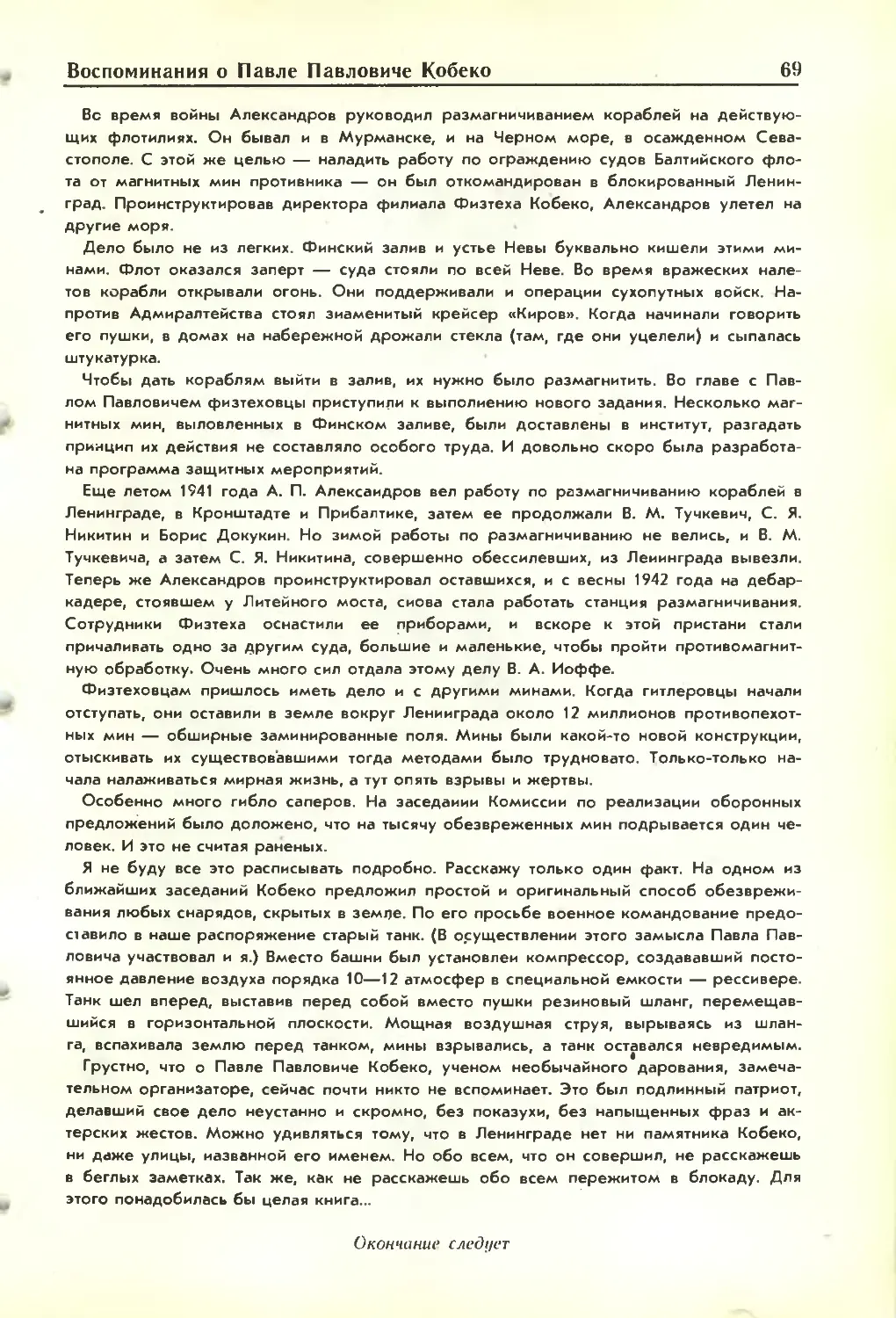

Иомплексное соединение салицилового

альдегида с кобальтом может существовать

в виде двух форм, относящихся друг к

другу как предмет и его отражение в

зеркале; этим свойством обладает и

продукт реакции этого соединения

с простейшей аминокислотой — глицином.

Поэтому после превращения остатка

глицина в остаток той или иной

незаменимой аминокислоты, последняя

тоже состоит преимущественно из

молекул одного зеркального изомера

ны, вступать в химическое взаимодействие

с глицином подобно активному центру пи-

ридоксалевого фермента (см. рисунок

выше). И подобно тому как глицин,

включенный в состав пиридоксалевого

фермента, дает избыток одной из зеркальных

го), салициловый альдегид и связанный с

ним ион металла отщепляют и используют

вновь.

Лет десять назад мало кто верил, что в

считанные годы удастся разработать

методы синтеза незаменимых аминокислот,

пригодные для технологического применения.

А сейчас уже функционирует

промышленная установка, в которой чисто химическим

путем синтезируется один из зеркальных

изомеров 3,4-диоксифенилаланин —

аминокислота, используемая, в частности, как

лекарство против болезни Паркинсона.

Можно не сомневаться, что число таких

производств и объем производимой

аминокислотной продукции будут непрерывно

возрастать.

Что мы едим 23

Деликатес

в колючках

На прилавках

специализированных рыбных

магазинов Москвы, Ленинграда и

других городов нашей

страны изредка появляются

баночки с консервированной

икрой морских ежей. Она

вкусна, ароматна —

настоящий деликатес.

...Морской еж в отличие

от своих наземных тезок

всегда в круговой

обороне — что называется, со

всеми своими иголками

наперевес. В минуту

опасности это единственная его

защита. Правда, у ежа

много ног — пять двойных

рядов, но они плохо

приспособлены для быстрого

движения. Вот и сидит эта

колючка, как репей на кусте:

в бой' не рвется, но за себя

постоять готова. С врагами

еж дерется до последней

иглы, и только потеряв эту

защиту, попадает в плен к

победителю. Некоторые

разновидности морских

ежей пропитывают свое

оружие ядом и при первой

возможности пускают его в

ход. Встреча с такой

ядовитой колючкой человеку не

сулит ничего хорошего,

особенно в тропических водах.

Занозы из хрупких тонких

иголок глубоко проникают

в кожу и, обламываясь,

остаются в ней. Страдание

усугубляет яд: он вызывает

нестерпимую боль и долго

не дает ране зажить.

И все же с древнейших

времен и до наших дней

люди сами ищут встречи с

морскими ежами.

Привлекают их, конечно, не иголки

и даже не тельце

животного, сплошь упакованное в

броню из известковых

пластин, а горсточка

ярко-желтых икринок.

В поход за морскими

ежами отправляются с сачком,

если ловить собираются на

мелководье. А для

глубоководной охоты мастерят

«швабру»: к металлическим

прутам прикрепляют пучки

пакли или растрепанный

конец каната. Затем

приспособление опускают в море

и волокут его по дну.

Запутавшиеся в швабре ежи

попадают в плен.

Вытащенный из родной

стихии еж тут же перестает

подавать признаки жизни, а

с поникшими иглами он уже

никому не страшен. Под

легкими ударами ножа

панцирь животного

раскалывается надвое. Специальной

лопаточкой осторожно

вынимают икру или молоки,

после чего их помещают в

солевой раствор. Через

некоторое время икру и

молоки тщательно промывают

и только тогда солят или

консервируют.

Икра морских ежей —

нежная, тающая во рту

закуска. Кроме того, это

питательный продукт: в нем

довольно много ценного

жира — около 35%, а также

примерно 20% не менее

ценного белка.

У жителей Дальнего

Востока икра морских ежей

издавна считается

лакомством. Тем же, кто живет

вдали от моря, деликатес

удается отведать весьма

редко. Дело в том, что из

маленького, величиной с

мандарин, морского ежа

извлекают всего несколько

граммов икры или молоки.

Наладить промышленную

добычу этого продукта

было довольно трудно. И тем

не менее еж на

рыбокомбинаты попадал, когда

становился случайно жертвой

донного лова рыбы и

моллюсков. Однако ежей на

дне морском очень много,

поэтому все чаще и чаще

будут появляться на

прилавках магазинов баночки с

консервированной икрой

морских ежей. И даже в

ресторане можно будет

заказать экзотическое

блюдо — крутое яйцо, в

которое вместо желтка кладут

немного ежиной икры. Оно

придется по вкусу самому

придирчивому гурману.

В. САМОРОДНОВА

1

Что мы пьем

25

Молоко и человек

Кандидат химических наук

Е. Е. БРАУДО

Способен ли организм взрослого человека

усваивать все основные компоненты

молока? На первый взгляд такой вопрос может

показаться даже странным: о молоке

всегда говорят как об одном из самых легко

усвояемых продуктов. И тем <не менее

проведенные недавно исследования показали,

что различные люди «по-разному

переваривают молоко. И более того, способность

усваивать его не одинакова у людей,

которые принадлежат к разным этническим

группам, даже если они живут рядом.

КАК ЧЕЛОВЕК

УСВАИВАЕТ МОЛОКО

Хорошо известно, что в молоке

содержатся почти все необходимые человеку

компоненты пищи, в том числе белки, жиры и

углеводы. Для того чтобы организм усвоил

эти вещества, они должны предварительно

подвергнуться гидролизу в

желудочно-кишечном тракте. При этом «белки почти

полностью распадаются на аминокислоты; оли-

го- и полисахариды превращаются в

моносахариды, а жиры — в основном в жирные

кислоты и глицерин. Реакции гидролиза

протекают под действием ферментов,

вырабатываемых преимущественно

поджелудочной железой и кишечной тканью.

Полное расщепление всех компонентов

пищи — результат согласованной

деятельности большого числа ферментов, каждый

из которых участвует в гидролизе только

определенного класса веществ. Состав

пищеварительных соков соответствует составу

пищи: меняется л ища — меняется и

соотношение между ферментами.

В индивидуальном развитии любого

млекопитающего можно выделить два

момента, когда характер питания (изменяется

существенно: переход от внутриутробного

питания к материнскому молоку, а затем к

так называемой дефинитивной пище. Не

будем рассматривать всю картину <в целом,

заметим лишь, что переход к дефинитивной

пище -не требует изменения специфичности

действия ферментов, расщепляющих белки

и жиры, потому что между структурой

белков и жиров материнского молока и тех же

компонентов обычной пищи серьезных

различий нет. По-другому обстоит дело с

углеводной фракцией молока, то есть с

молочным сахаром, или лактозой.

ЛАКТОЗА И ЛАКТАЗА

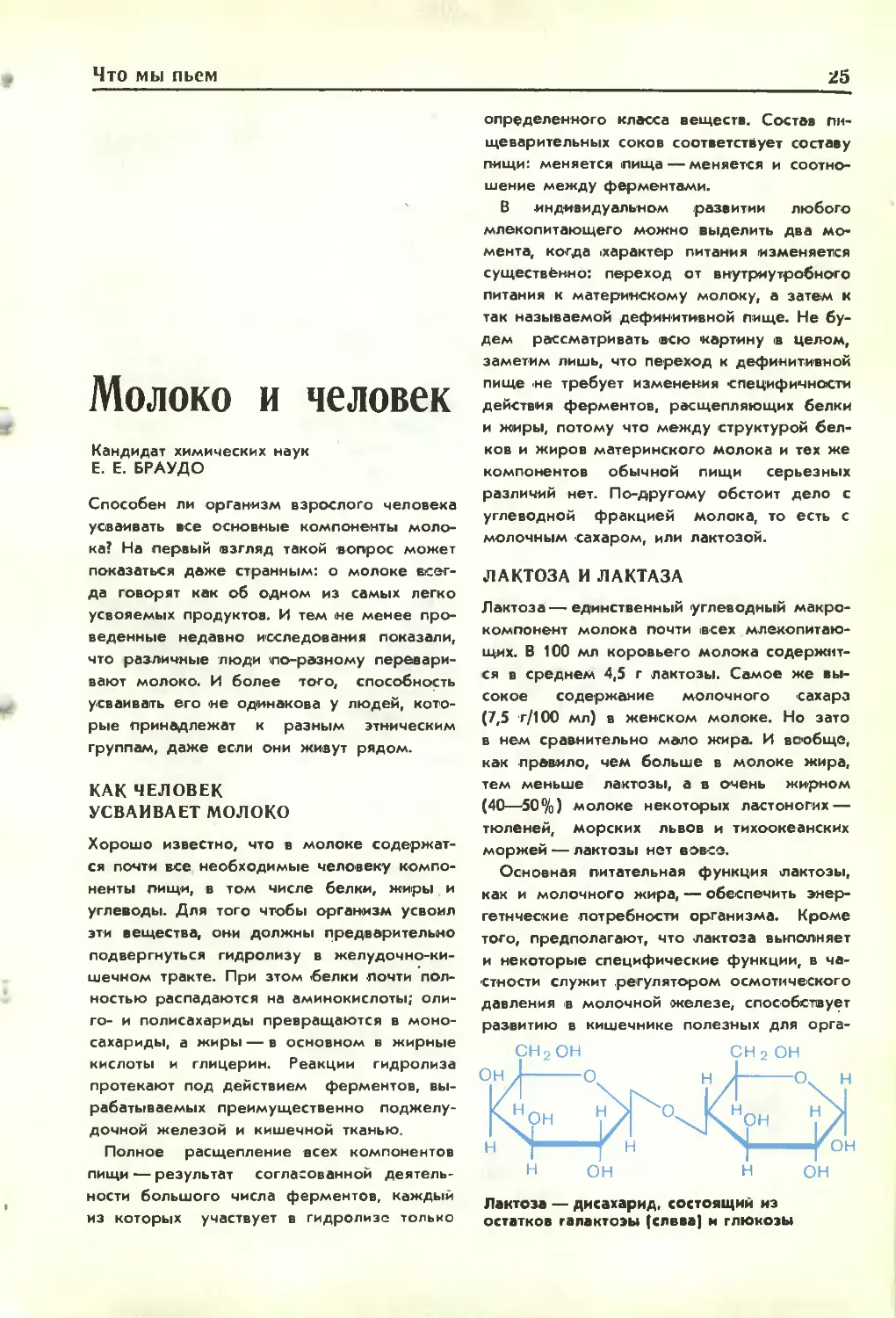

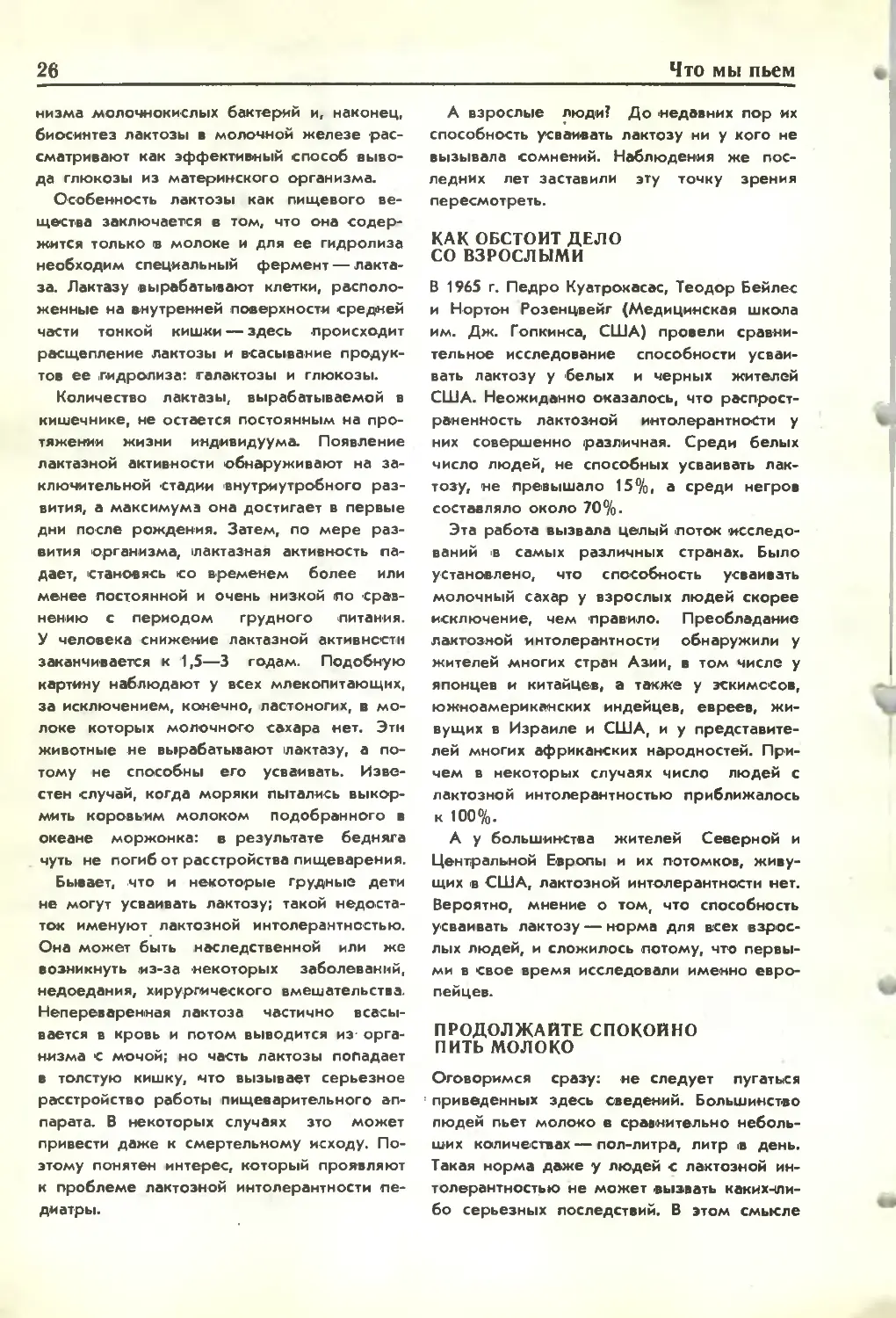

Лактоза — единственный углеводный макро-

компонент молока почти всех

млекопитающих. В 100 мл коровьего молока

содержится в среднем 4,5 г лактозы. Самое же

высокое содержание молочного сахара

G,5 г/100 мл) в женском молоке. Но зато

в нем сравнительно мало жира. И во-обще,

как правило, чем больше в молоке жира,

тем меньше лактозы, а в очень жирном

D0—50%) молоке некоторых ластоногих —

тюленей, морских львов и тихоокеанских

моржей — лактозы нет вовсэ.

Основная питательная функция лактозы,

как и молочного жира, — обеспечить

энергетические потребности организма. Кроме

того, предполагают, что лактоза выполняет

и некоторые специфические функции, в

частности служит регулятором осмотического

давления в молочной железе, способствует

развитию в кишечнике полезных для орга-

м h

Лактоза — дисахарид, состоящий из

остатков галактозы (слева) и глюкозы

26

Что мы льем

%

ниэма молочнокислых бактерий и, наконец,

биосинтез лактозы в молочной железе

рассматривают как эффективный способ

вывода глюкозы из материнского организма.

Особенность лактозы как пищевого

вещества заключается в том, что она

содержится только s молоке и для ее гидролиза

необходим специальный фермент — лакта-

за. Лактазу вырабатывают клетки,

расположенные на внутренней поверхности средней

части тонкой кишки — здесь происходит

расщепление лактозы и всасывание

продуктов ее .гидролиза: галактозы и глюкозы.

Количество лактазы, вырабатываемой в

кишечнике, не остается постоянным на

протяжении жизни индивидуума. Появление

лактазной активности обнаруживают на

заключительной стадии внутриутробного

развития, а максимума она достигает в первые

дни после рождения. Затем, по мере

развития организма, лактазная активность

падает, становясь со временем более или

менее постоянной и очень низкой то

сравнению с периодом грудного литания.

У человека снижение лактазной активности

заканчивается к 1,5—3 годам. Подобную

картину наблюдают у всех млекопитающих,

за исключением, конечно, ластоногих, в

молоке которых молочного сахара нет. Эти

животные ие вырабатывают так таз у, а

потому не способны его усваивать.

Известен случай, когда моряки пытались

выкормить коровьим молоком подобранного в

океане моржонка: в результате бедняга

чуть не погиб от расстройства пищеварения.

Бывает, что и некоторые грудные дети

не могут усваивать лактозу; такой

недостаток именуют лактозной интолерантностью.

Она может быть наследственной или же

возникнуть из-за некоторых заболеваний,

недоедания, хирургического вмешательства.

Непереваренная лактоза частично

всасывается в кровь и потом выводится из

организма с мочой; но часть лактозы попадает

в толстую кишку, "что вызывает серьезное

расстройство работы пищеварительного

аппарата. В некоторых случаях это может

привести даже к смертельному исходу.

Поэтому понятен интерес, который проявляют

к проблеме лактозной интолерантности

леди атры.

А взрослые люди? До -недавних пор их

способность усваивать лактозу ни у кого не

вызывала сомнений. Наблюдения же

последних лет заставили эту точку зрения

пересмотреть.

КАК ОБСТОИТ ДЕЛО

СО ВЗРОСЛЫМИ

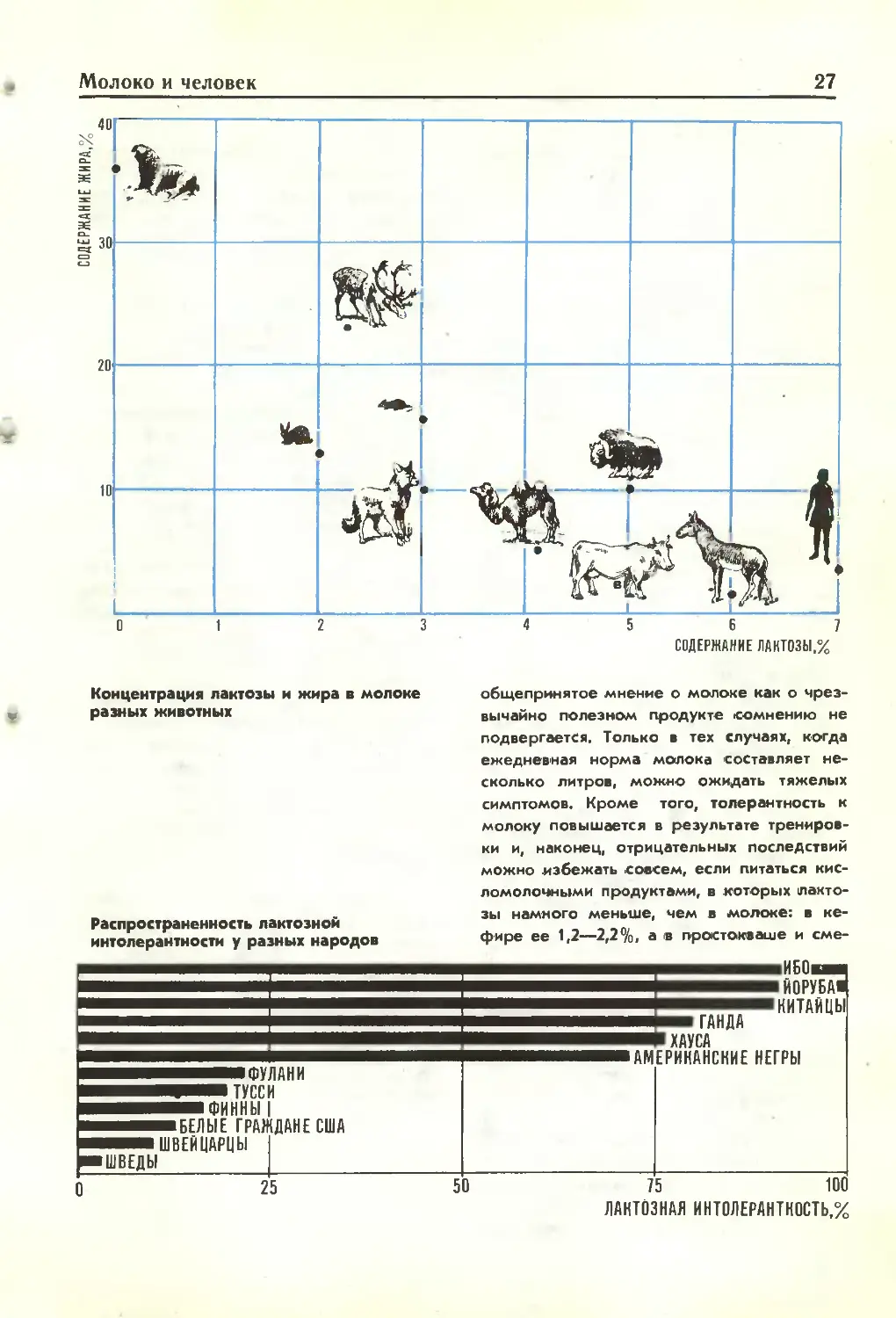

В 1965 г. Педро Куатрокасас, Теодор Бейлес

и Нортон Роэенцвейг (Медицинская школа

им. Дж. Гопкинса, США) провели

сравнительное исследование способности

усваивать лактозу у белых и черных жителей

США. Неожиданно оказалось, что

распространенность лактозной интолерантности у

них совершенно различная. Среди белых

число людей, не способных усваивать

лактозу, не превышало 15%, а среди негров

составляло около 70%.

Эта работа вызвала целый лоток

исследований в самых различных странах. Было

установлено, что способность усваивать

молочный сахар у взрослых людей скорее

исключение, чем 'Правило. Преобладание

лактозной интолерантности обнаружили у

жителей многих стран Азии, в том числе у

японцев и китайцев, а также у эскимосов,

южноамериканских индейцев, евреев,

живущих в Израиле и США, и у

представителей многих африканских народностей.

Причем в некоторых случаях число людей с

лактозной интолерантностью приближалось

к 100%.

А у большинства жителей Северной и

Центральной Европы и их потомков,

живущих в США, лактозной интолерантности нет.

Вероятно, мнение о том, что способность

усваивать лактозу — норма для всех

взрослых людей, и сложилось потому, что

первыми в свое время исследовали именно

европейцев.

ПРОДОЛЖАЙТЕ СПОКОЙНО

ПИТЬ МОЛОКО

Оговоримся сразу: ие следует пугаться

: приведенных здесь сведений. Большинство

людей пьет молоко в сравнительно

небольших количествах—пол-литра, литр т день.

Такая норма даже у людей с лактозной

интолерантностью не может вызвать каких-ли-

бо серьезных последствий. В этом смысле

Молоко и человек

27

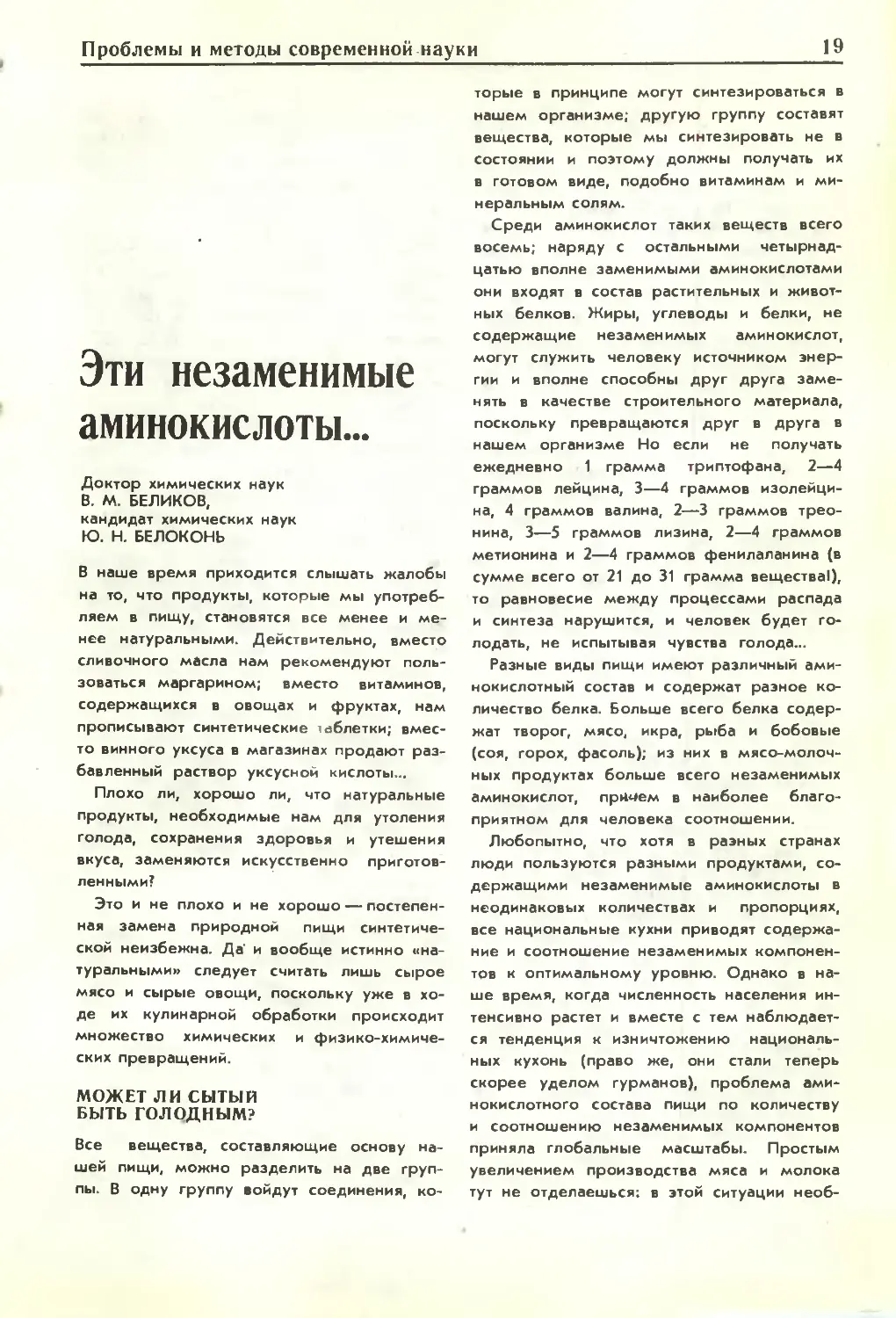

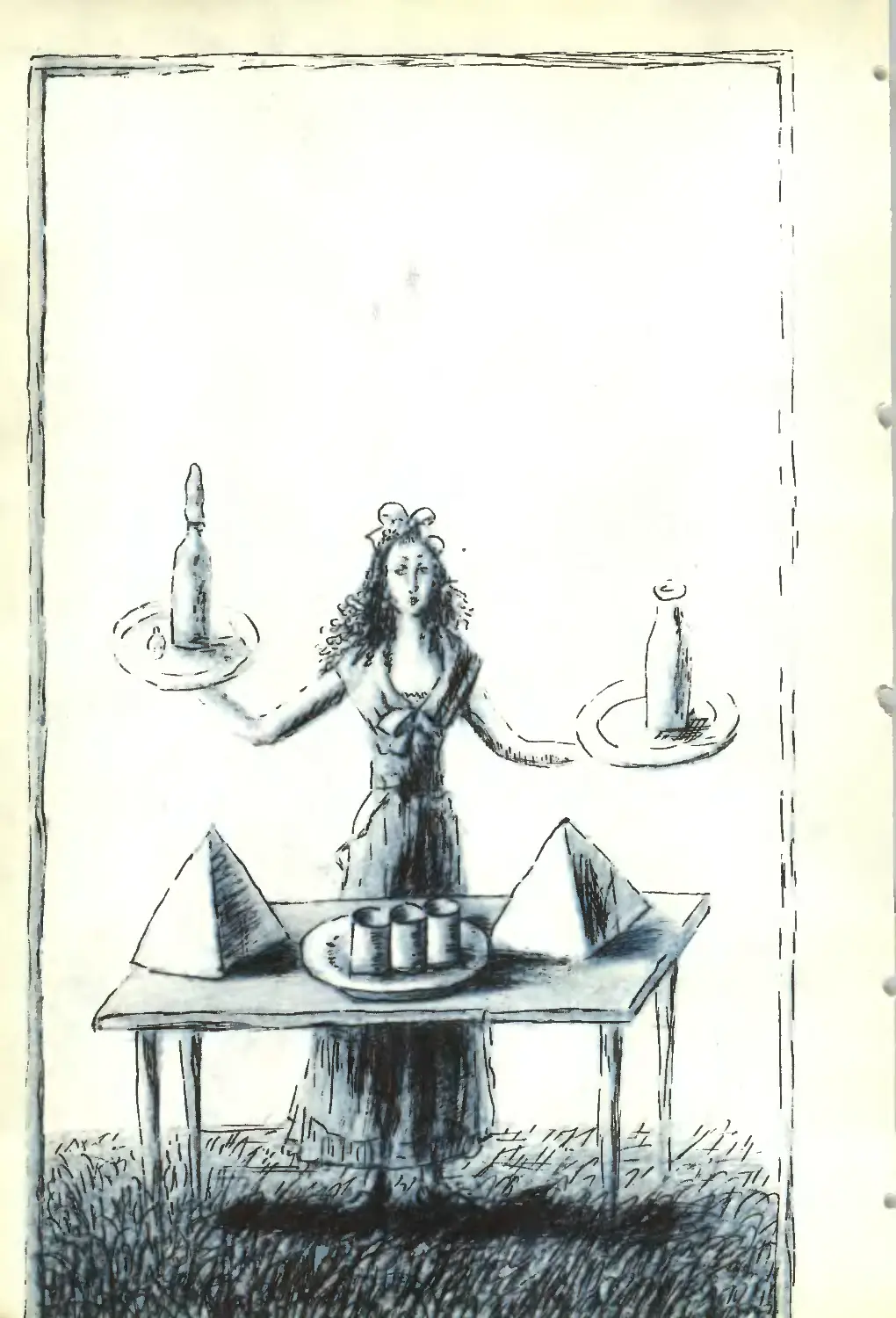

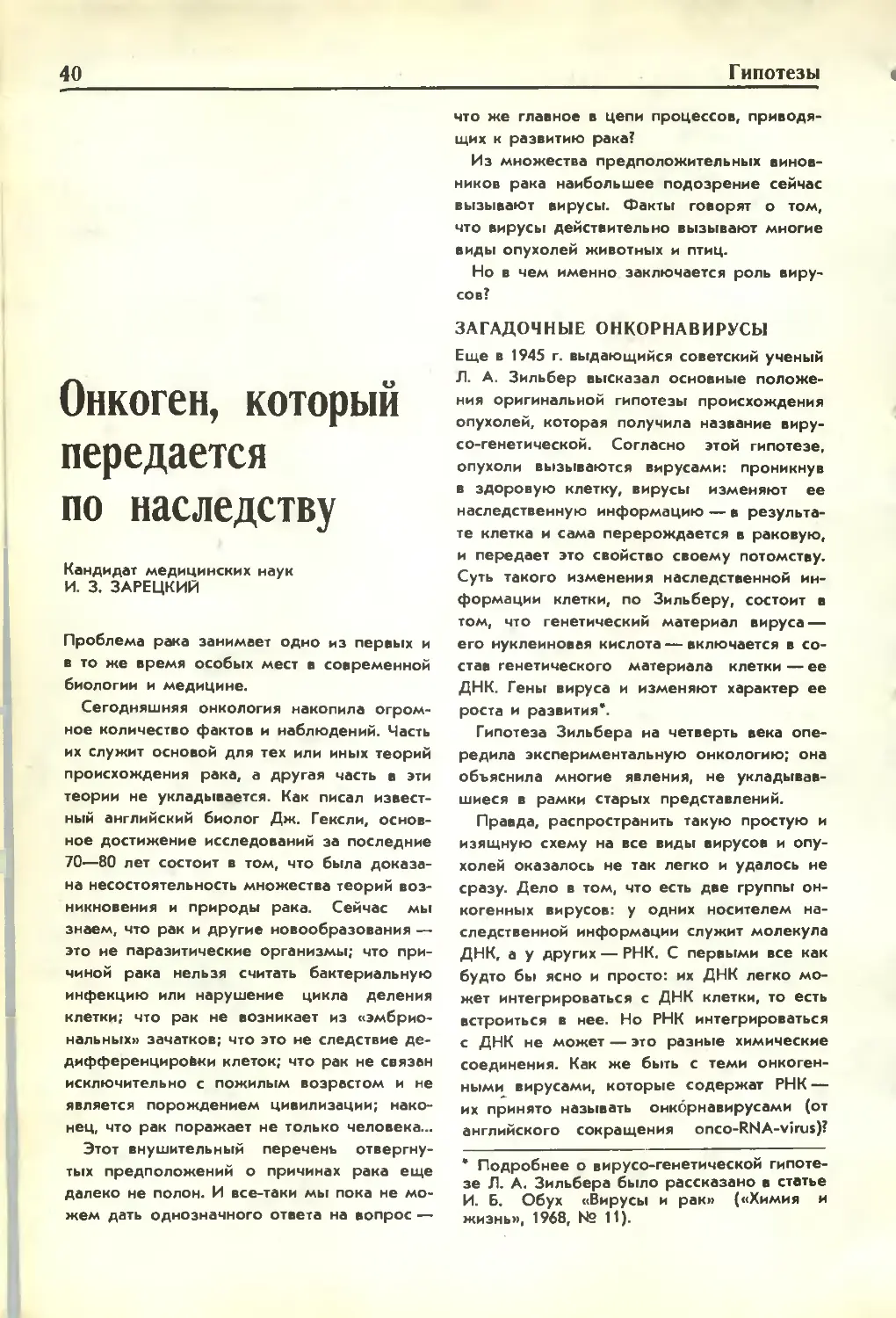

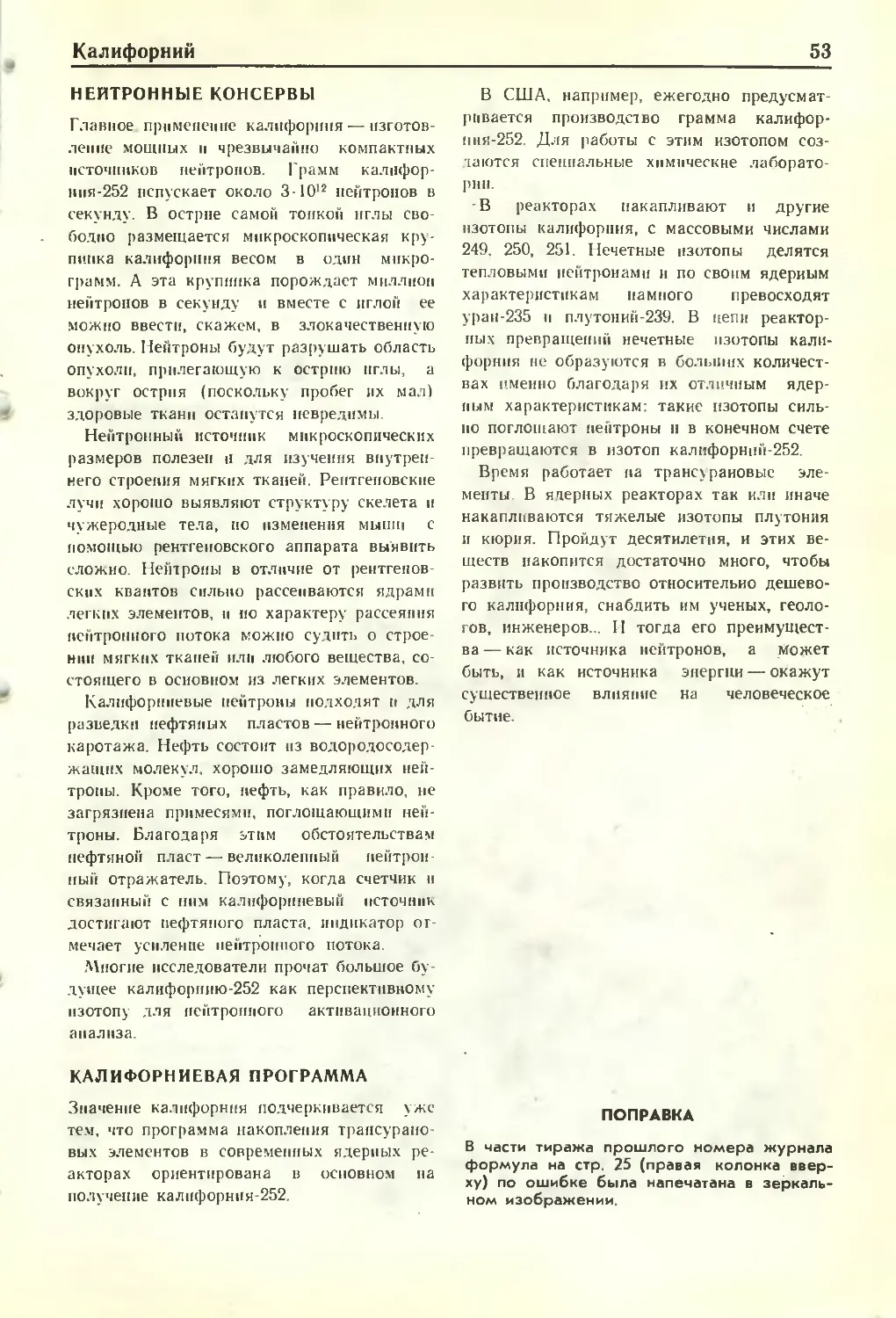

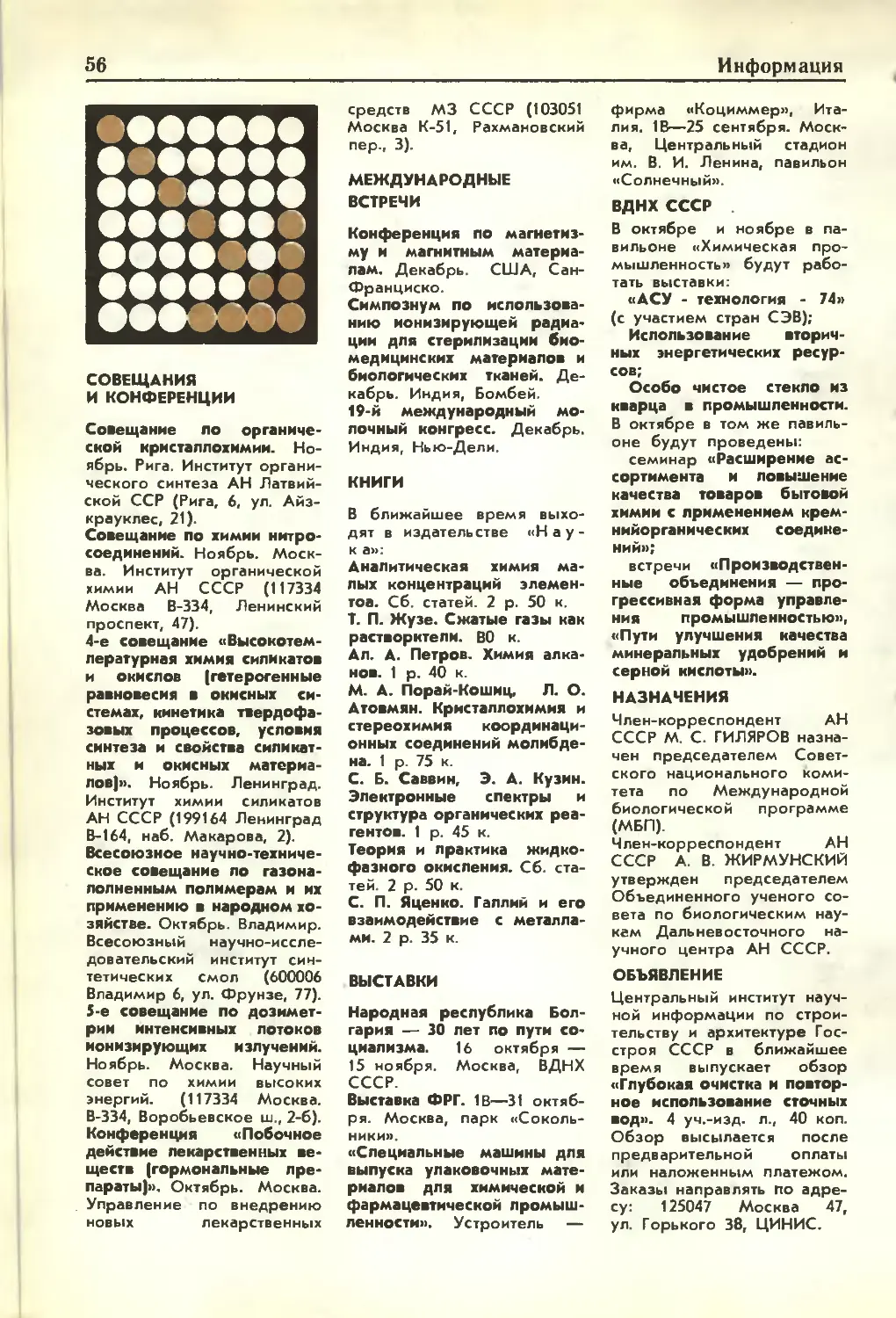

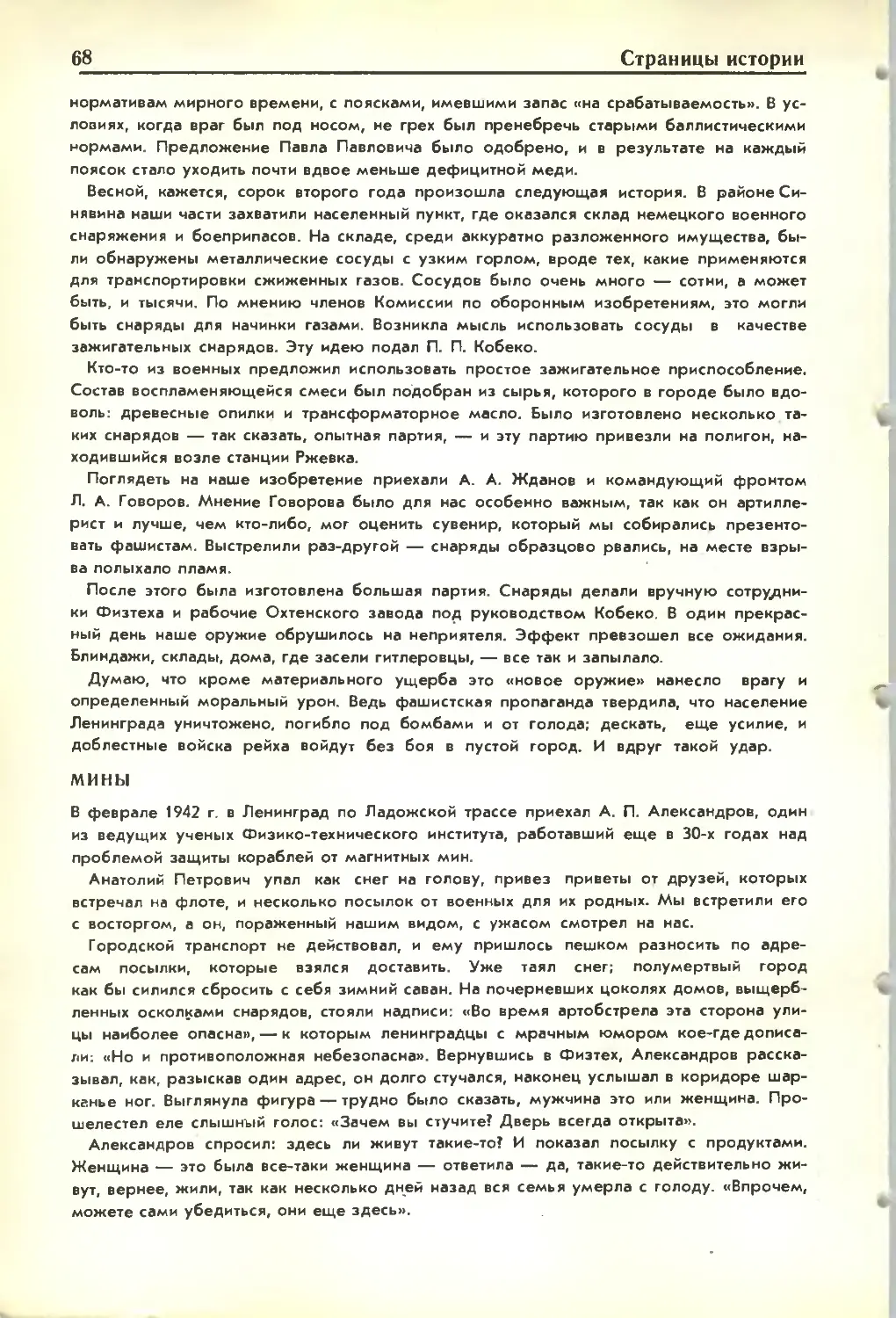

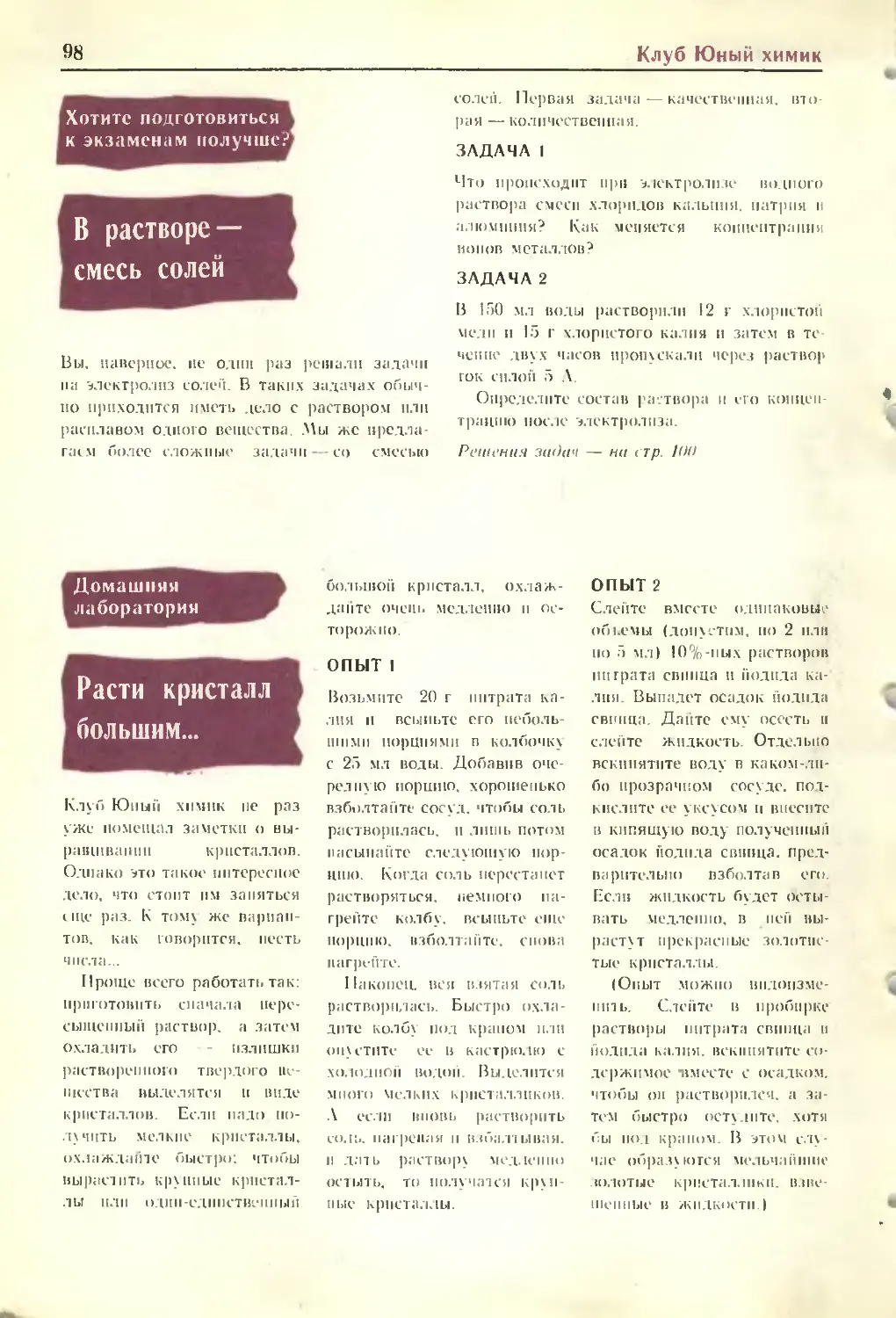

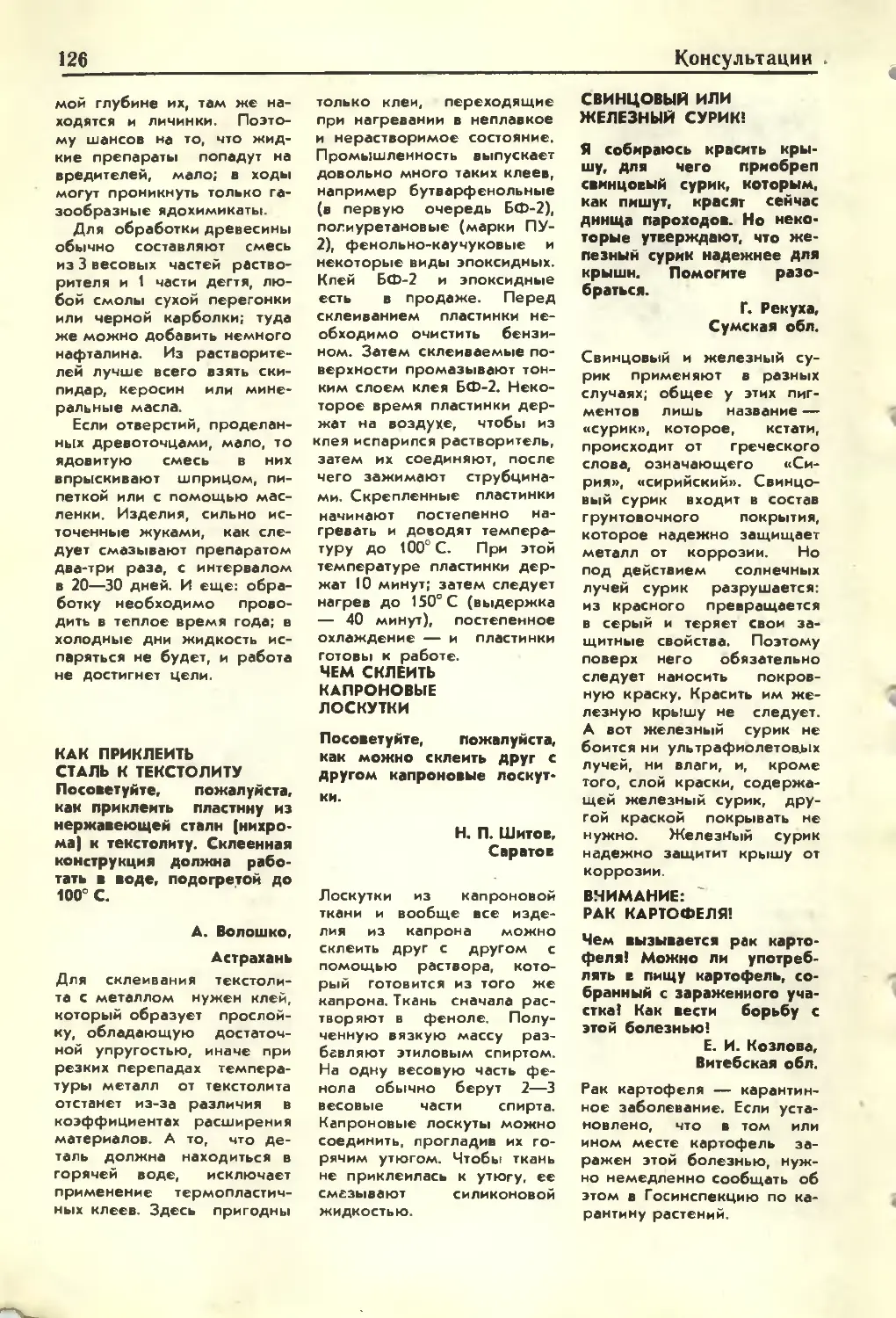

40Г

%

т

30;'

20'

tor

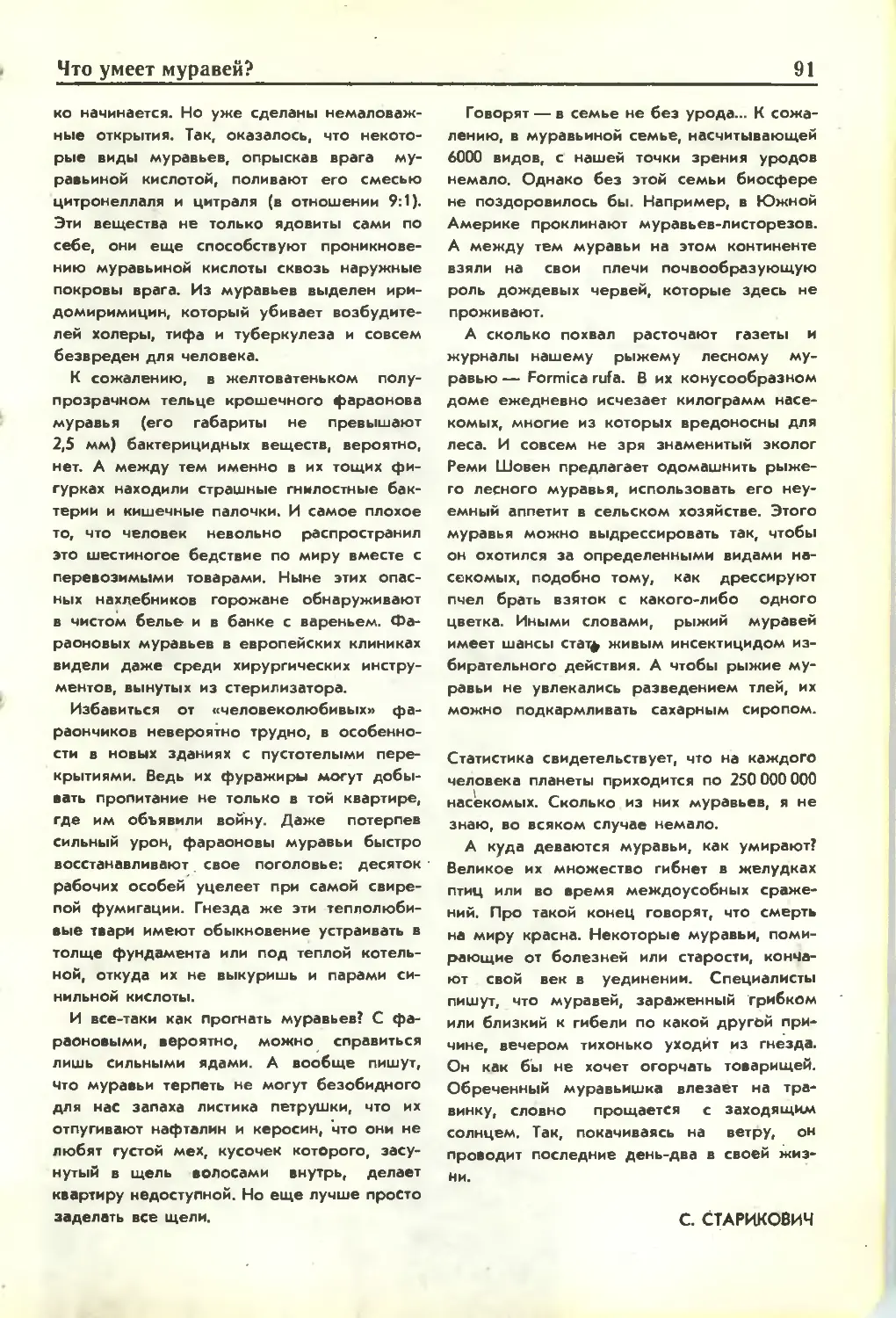

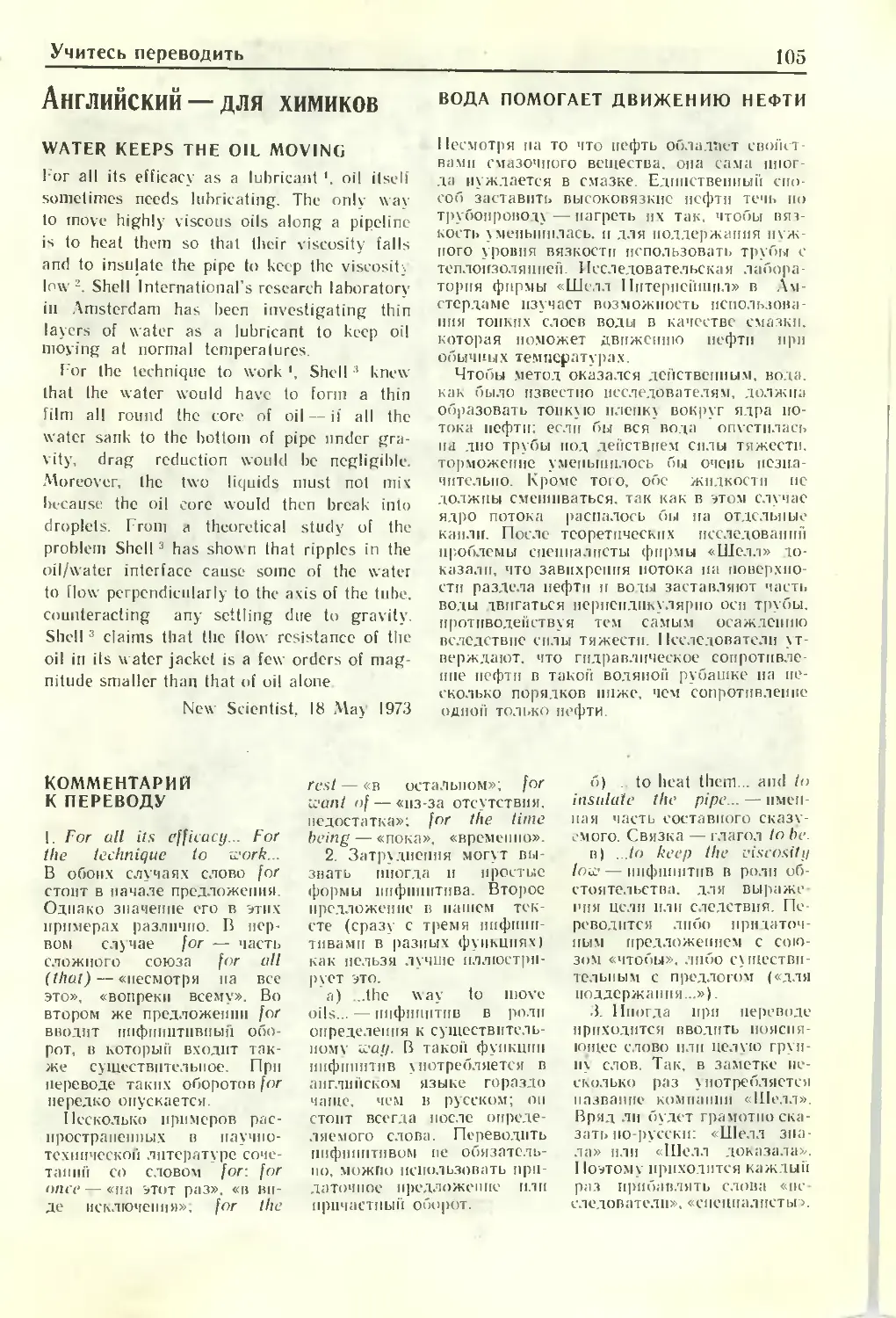

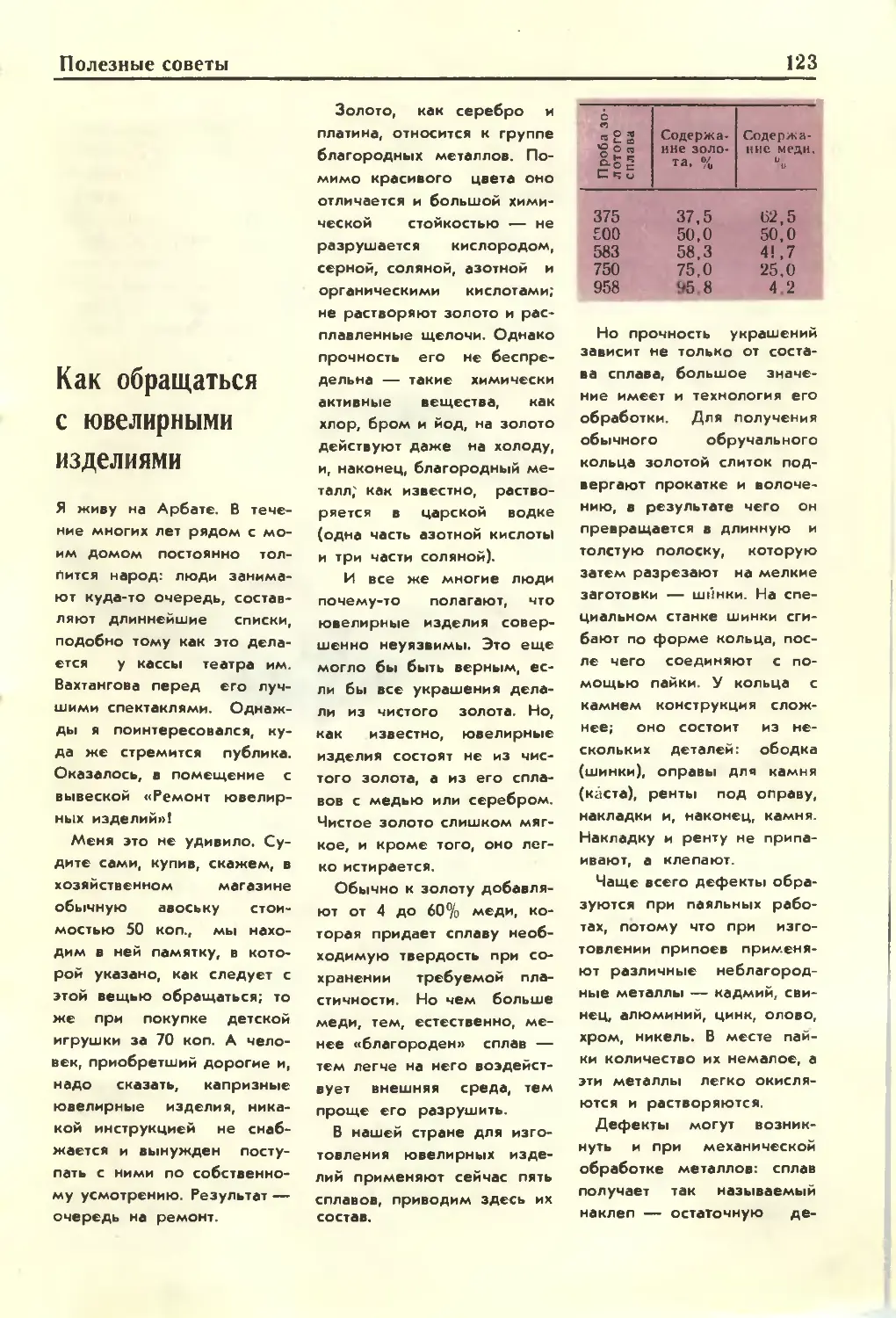

СОДЕРЖАНИЕ ЛАКТОЗЫ.%

Концентрация лактозы и жира в молоке

разных животных

Распространенность лактозной

интолерантности у разных народов

общепринятое мнение о молоке как о

чрезвычайно полезном продукте сомнению не

подвергается. Только в тех случаях, когда

ежедневная норма молока составляет

несколько литров, можно ожидать тяжелых

симптомов. Кроме того, толерантность к

молоку повышается в результате

тренировки и, наконец, отрицательных последствий

можно избежать .совсем, если питаться

кисломолочными продуктами, в которых

лактозы намного меньше, чем в молоке: в

кефире ее 1,2—2,2%, а «в простокваше и сме-

■НВОнв

■ Й0РУБА1

■КИТАЙ11Ы1

1ФУЛАНИ

■ШВЕДЫ

■■ТУССИ

I ФИННЫ |

■ БЕЛЫЕ ГРАЖДАНЕ США

ШВЕЙЦАРЦЫ '

'ГАНДА

I ХАУСА

(АМЕРИКАНСКИЕ НЕГРЫ

25

50

75 100

ЛАНТОЗНАЯ ИНТ0ЛЕРАНТН0СТЬ,%

28

Что мы пьем

тане всего 0,8%. Это обстоятельство было

подмечено давно. Например, люди

нигерийской народности фулани способны

усваивать "лактозу, а их соседи — нет.

Поэтому сами фулани пьют свежее молоко, на

рынок'же вывозят только «ноно» —

местный сорт йогурта, практически не

содержащий (молочного сахара.

И все-таки, почему же многие взрослые

люди лактозу не усваивают? Мы часто

вспоминаем слова И. П. Павлова о том, что

молоко—изумительная пища,

приготовленная самой природой. Но не следует

забывать, что пища эта создана только для

грудных младенцев. (Напомним: лактазная

активность уже в первые годы жизни резко

падает.) Взрослых дядей и тетей никто в

расчет не принимал. Природа просто не

позаботилась о том, чтобы наделить их

способностью усваивать молоко. Поэтому

достойно удивления другое — что

некоторые, люди все же этой способностью

обладают.

СКОТОВОДЫ,

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

И ОХОТНИКИ

Ученые пытаются понять, почему взрослые

люди «се же усваивают лактозу; и природа

этой способности служит предметом

дискуссий. Высказываются две точки зрения;

впрочем, онм не противоречат друг другу.

Прежде всего, было установлено, что

систематическое употребление молока

повышает толерантность человека или

животного к лактозе. Поэтому некоторые ученые

рассматривают способность усваивать ее

только как результат индивидуальной

адаптации.

Но опыты на животных показали, что у

особей, которые со 'временем начинали

лучше усваивать лактозу, это не было

связано с увеличением количества фермента

в организме. Скорее всего фермент под

влиянием вещества, распад которого он

катализирует (то есть лактозы), становится

просто устойчивее. Такого рода эффекты

хорошо известны энэимологам.

Измененный характер реакции организма

на молочный сахар, как и всякий

приобретенный признак, не может наследоваться.

А между тем, как показали исследования,

способность человека усваивать лактозу в

большей степени определяется не его