Author: Норкросс Дж. Прохазка Дж.

Tags: медицинские науки психотерапия трудотерапия психология пособие пособие для психотерапевтов пособие для психологов психоаналитика

ISBN: 5-93878-386-0

Year: 2004

БО. 1Б1ПАЯ УН И ВЕРСИТЕТСКАЯ БИ Б. I ПОТЕКА

Дж. Прохазка, Дж. Норкросс

для консультантов,

психотерапевтов

и психологов

Психоаналитическая терапия

Психодинамическая терапия

Экзистенциальная терапия

Г ештал ьт-терапия

Поведенческая терапия

Когнитивная терапия

Системная терапия

Экспозиционная терапия

Личностно-центрированная

терапия

Интерперсональная терапия

Гендерно- и культурно-

сензитивная терапия

Нарративная терапия

Интегративная терапия

Эклектическая терапия

Транстеоретическая терапия

Терапия, сфокусированная

на решении

6-е международное издание

БОЛЬШАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Впервые на русском языке издание та-

кого уровня! Транстеоретический обзор

систем психотерапии и сравнительный

анализ практики делают эту книгу одной

из главных среди изданий по психоте-

рапии и психологии в России.

James 0. Prochaska • John C. Norcross

SYSTEMS

PSYCHOTHERAPY

A Transtheoretical Analysis

Fifth Edition

THOMSON

—♦—

BROOKS/COLE

Australia • Canada • Mexico • Singapore • Spam • United Kingdom • United States

Дж. Прохазка • Дж. Норкросс

СИСТЕМЫ

СИХОТЕРАПИ

* /

для консультантов,

психотерапевтов

и психологов

6-е международное издание

Санкт-Петербург

Прайм-ЕВРОЗНАК

2-СО?

ББК 53.57

УДК 61

П84<

Права на перевод получены соглашением

с Thomson Learning (ЕМЕА) of High Holbom House

Все права защищены. Никакая часть данной книги

не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме

без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Прохазка, Дж.

П34 Системы психотерапии. Для консультантов, психотерапевтов и пси-

хологов / Джеймс Прохазка, Джон Норкросс. — СПб.: Прайм-ЕВРО-

ЗНАК, 2007. — 383,11 ] с. — (Большая университетская библиотека).

ISBN 5-93878-386-0

Книга предоставляет систематизированный, всесторонний и сбалансированный

обзор ведущих теорий психотерапии Охватывая различные психотерапевтические

системы, опа задаст ин гегратирную систему координат, которая высвсчивас! аналоши

между различными подходами, нс затушевывая их сущностные О1личия Сравнитель-

ный и гранстеорегическин анализ наглядно демонстрирует степень согласия психоте-

рапевтических систем но* поводу процессов, произврдящих изменения

Книга «Системы психотерапии* адресована, в первую очередь, аспирантам и сту-

дентам-выпускникам, посещающим вводные курсы психотерапии и консультирова-

ния — «Системы психотерапии*, «Теории консультирования», «Основы психотерапии»

или «Введение в консультирование*, а также студентам, изучающим психолопио. кон-

сультирование, социальную работу и психиатрию Во-вторых, данный труд предназна-

чен для психо терапевтов всех направлений и убеждений, заинтересованных в сравни-

тельном обзоре психо।сравни как научной и прикладной дисшнмины

Джеймс Прохазка, Джон Норкросс

СИСТЕМЫ ПСИХОТЕРАПИИ

Для консультантов, психотерапевтов и психологов

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2-953000.

книги, брошюры.

Подицеанц в печать с готовых диапозитивов заказчика 24.11.06

Формат 70х1081/1б. Бумага офсетная. Печать офсетная

Усл. иеч. л. 16,8. Тираж 3000 экз. Заказ 436.

«Прайм-ЕВРОЗНАК* 195009’, Санкт-Петербург, ул Комсомола, 41.

Издание осуществлено при техническом участии

ООО «Издательство ACT*

ISBN 5-93878-386-0

ISBN 0-534-59085-3 (ain.i.)

ISBN 978-985-16-0767-5 (ООО «Харвесть)

© 2003 by Bruek/Colo, a Thomson Learning. Inc

© Перевод* на русский язык Миронов Н , Палий /\

Рысев С, Смирнов А, 2004

© Серия, оформление* «Прайм-ЕВРОЗНАК*. 2007

< Прайм-ЕВРрВНДК*. 2007

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ...................................... 11

ГЛАВА 1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ

РАЗНОВИДНОСТЕЙ ПСИХОТЕРАПИИ: ИНТЕГРАТИВНАЯ

СИСТЕМА КООРДИНАТ........................ 15

ГЛАВА 2 РАЗНОВИДНОСТИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ .... 32

ГЛАВА 3 РАЗНОВИДНОСТИ ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ. 56

ГЛАВА 4 РАЗНОВИДНОСТИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ.. 80

ГЛАВА 5 ЛИЧНОСТНО-ЦЕНТРИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ....... 105

ГЛАВА 6 ГЕШТАЛЬТ И РАЗНОВИДНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ

ТЕРАПИИ ...................................... 127

ГЛАВА 7 РАЗНОВИДНОСТИ ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ. 153

ГЛАВА 8 ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ И ТЕРАПИЯ НАВОДНЕНИЕМ В

ИХ РАЗНОВИДНОСТЯХ....................... 182

ГЛАВА 9 РАЗНОВИДНОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ.... 201

ГЛАВА 10 РАЗНОВИДНОСТИ КОГНИТИВНОЙ ТЕРАПИИ...... 238

ГЛАВА И РАЗНОВИДНОСТИ СИСТЕМНОЙ ТЕРАПИИ........ 264

ГЛАВА 12 РАЗНОВИДНОСТИ ГЕНДЕРНО-

И КУЛЬТУРНО-СЕНЗИТИВНОЙ ТЕРАПИИ......... 293

ГЛАВА 13 РАЗНОВИДНОСТИ КОНСТРУКТИВИСТСКОЙ ТЕРАПИИ:

ТЕРАПИЯ, СФОКУСИРОВАННАЯ

НА РЕШЕНИИ, И НАРРАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ....... 319

ГЛАВАМ РАЗНОВИДНОСТИ ИНТЕГРАТИВНОЙ

И ЭКЛЕКТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ .......................333

ГЛАВА 15 СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ:

НА ПУТИ К ТРАНСТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ.... 353

ГЛАВА 16 БУДУЩЕЕ ПСИХОТЕРАПИИ................... 374

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторах..................................

Предисловие ................................

Наши задачи.................................

Изменения в пятом издании ....;.............

Благодарности...............................

ГЛАВА 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ

РАЗНОВИДНОСТЕЙ ПСИХОТЕРАПИИ:

ИНТЕГРАТИВНАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ..

Определение психотерапии....................

Роль теории.................................

Унифицирующие аспекты психотерапии..........

Позитивные экспектации . .................

Терапевтические отношения.................

Хоторнский эффект.................... ...

Другие унифицирующие аспекты..............

Специфические факторы.....................

Процессы изменения..........................

Повышение осознавания.....................

Катарсис .................................

Выбор ....................................

Условные стимулы..........................

Контроль над обстоятельствами.............

Начальная интеграция процессов изменения....

Терапевтическое содержание (контент)......

Случай миссис С.............................

Ключевые термины............................

Рекомендуемая литература....................

ГЛАВА 2

РАЗНОВИДНОСТИ

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ..................

Краткая биография Зигмунда Фрейда (1856-1939) .

Теория личности.............................

Оральная стадия.......,...................

Анальная стадия...........................

Фаллическая стадия........................

Латентная стадия.......................<....

Генитальная стадия........................

Теория психопатологии.......................

Теория терапевтических процессов............

Повышение осознавания.....................

Другие процессы.............................

Терапевтическое содержание (контент)........

Интраперсональные конфликты...............

Интерперсональные конфликты...............

Индивидо-социальные конфликты.............

От конфликта — к самореализации...........

Терапевтические отношения...................

Практические аспекты психоанализа...........

Основная альтернатива: психоаналитическая

психотерапия................................

11

И

12

13

14

15

16

17

18

19

19

20

21

21

22

22

24

24

25

26

26

27

29

3Q

31

32

32

33

34

35

36

37

37

38

39

40

41

41

41

42

44

44

45

46

48

Эффективность различных форм

психоаналитической терапии....................48

Критика психоанализа..........................50

С точки зрения бихевиоризма................ 50

С точки зрения экзистенциализма.............51

С контекстуальной точки зрения............. 51

С интегративной точки зрения............... 52

Психоаналитический анализ случая миссис С.....52

Перспективы развития..........................54

Ключевые термины..............................55

Рекомендуемая литература......................55

ГЛАВА3

РАЗНОВИДНОСТИ

ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ.................... 56

Фрейд и его наследники........................56

Адлерианская терапия........................ 57

Краткая биография Альфреда Адлера.......... 57

Теории личности ........................... 58

Теория психопатологии...................... 60

Теория терапевтических процессов .......... 61

Терапевтическое содержание................. 64

Интраперсональные конфликты..............64

Интерперсональные конфликты............. 65

Индивидо-социальные конфликты............66

От конфликта — к самореализации ........ 66

Терапевтические отношения.................. 66

Практические аспекты адлерианской терапии . ... 67

Психология эго............................. 68

Объектные отношения........................ 69

Краткосрочная психодинамическая терапия... 71

Эффективность различных форм

психодинамической терапии.....................72

Адлерианская терапия........................72

Разновидности психодпнамической терапии

(в их совокупности) . 73

Краткосрочная психодипамическая терапия. .. 74

Критика динамической психотерапии.............75

С точки зрения психоанализа................ 75

С поЬеЛенческой точки зрения............... 75

С контекстуальной точки зрения..............75

С интегративной точки зрения................76

Адлерианский анализ случая миссис С...........76

Перспективы развития ...................... 78

Ключевые термины..............................79

Рекомендуемая литература......................79

ГЛАВА 4

РАЗНОВИДНОСТИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ

ТЕРАПИИ.................................... 80

Краткие биографии трех первых экзистенциальных

терапевтов....................................80

6

Содержание

Теория'личности................................82

Теория психопатологии..........................84

Теория терапевтических процессов...............87

Повышение осознавания....................... 87

Выбор .......................................88

Терапевтическое содержание.....................89

Инграперсональные конфликты............... 90

Интерперсональные конфликты .................91

I [ндивидо-социалъные конфликты... f........ 92

От конфликта - к самореализации....... :.... 93

Терапевтические отношения......................94

Практические аспекты экзистенциальной терапии .. 94

Краткосрочная экзистенциальная терапия.........95

Основные альтернативы: экзистенциально-гуманисти- •.

ческая терапия, логотерапия, терапия реальностью .. 95

Экзистенциально-гуманистическая терапия..... 95

Логотерапия................................. 96

Терапия реальностью......................... 97

Эффективность экзистенциальной терапии......... 99

Критика экзистенциальной терапии........... 100

С поведенческой точки зрения............... 100

С точки зрения психоанализа................ 100

С гуманистической точки зрения............. 100

С контекстуа чьной точки зрения............ 101

С интегративной точки зрения............... 101

Экзистенциальный анализ миссис С..............101

Перспективы развития......................103

Ключевые термины .........................103

Рекомендуемая литература..................104

ГЛАВА5

ЛИЧНОСТНО-ЦЕНТРИРОВАННАЯ

ТЕРАПИЯ.................................... 105

Краткая биография Карла Роджерса............105

Теория личности.......................... 107

Теория психопатологии.................... 108

Терапевтические отиошеиня ..................110

Теория терапевтических процессов......... 111

Повышение осознавания.......... ....... 111

Катарсис............................... ИЗ

Терапевтическое содержание............... 114

Йнтрапсрсональные конфликты............ 114

Интерперсональные конфликты.............. 115

Индивидо-социальные конфликты......... 116

От конфликта — к самореализации..’.... 116

Практические аспекты личностио-цеитрироваинрй

терапии............................,........117

Краткосрочная личностно-центрированная

терапия ................................ 118

Основная альтернатива: мотивационное,

интервьюирование....................... 118

Эффективность личностно-центрированиой терапии 120

Критика личиостно-центрнрованноЙ терапии.....121

С поведенческой точки зрения............ 121

С точки зрения психоанализа .. .w -.м.. *... % 122

С контекстуальной точки зрения......^...... 122

С интегративной точки зрения. ..<...'. ....... 123

Личностно-центрированный анализ

случая миссис С.............................123

Перспективы развития........................124

Ключевые термины ...........................125

Рекомендуемая литература....................125

ГЛАВА 6

ГЕШТАЛЬТ И РАЗНОВИДНОСТИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ.................. 127

Краткая биография Фрица Перлза..............127

Теория личности.............................128

Теория психопатологии................... 130

Теория терапевтических процессов ...........132

Повышение осознавания................... 132

Катарсис................................ 135

Терапевтическое содержание................ i. 137

Интрапербональные конфликты........ 137

Интерперсональные конфликты............. 138

Индивидо-социальные конфликту........... 140

От конфликта — к самореализации......... 141

Терапевтические отношения...................141

Практические аспекты гештальт-терапии.......143

Краткосрочная гештальт-терапия..............143

Разновидности экспериментальной терапии......143

Эффективность гештальта и экспериментальной

терапии................................. 146

Критика гештальт-терапии ...................147

С поведенческой точки зрения............ 147

С точки зрения психоанализа............. 148

С контекстуальной точки зрения.......... 148

С интегративной точки зрения............ 148

Гештальт-анализ случая миссис С.............149

Перспективы развития........................И>0

Ключевые термины.........................., 151

Рекомендуемая литература....................152

ГЛАВА 7

РАЗНОВИДНОСТИ

ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ.................. 153

Краткая биография Эрика Берна .1. % . *153

Теории личности а ТА... ................... 154

Теория психопатологии в ТА................ 157

Теория терапевтических процессов в ТА.......160

Повышение оебзнавания................... 160

• Выбор.................................. 162

Терапевтическое содержание ТА...............163

Интраперсональные конфликты .. .... 163

Интерперсональные конфликты.....\........164

Индпвидо-сдцпальные конфликты............166

* От конфликта — к самореализации.......... 166

Терапевтические отношения в ТА..............169

Практические аспекты траняактиого анализа....168

Краткие биографии основоположников ИПТ.......168

Теория психопатологии в ЙПТ................ 169

Утрата и скорбь.............................169

Ролевые конфликты....................... 169

Ролевые переходы...............’ ..... 169

Интерперсональный дефицпУ.............. . 170

Семьи с родителбм-одииочкой ...:......• 170

ИПТ-теория терапевтических процессов....... 170

Содержание

Терапевтическое содержание ИПТ..............172

Интра персональные конфликты . . ..172

Интерперсональные конфликты 172

Индивидуально-социальные конфликты . 173

От конфликта — к самореализации..........173

Терапевтические отношения в ИПТ.............174

Практические аспекты ИПТ....................174

Краткосрочные формы интерперсоиальной

терапии ................................... 174

Эффективность различных форм

интерперсональной психотерапии..............174

Критика интерперсональной психотерапии.....176

С поведенческой точки зрения........... . 176

С точки зрения психоанализа............. 176

С гуманистической точки зрения ..........177

С контекстуальной точки зрения ......... 177

С интегративной точки зрения............ 177

Транзактный анализ миссис С.................178

Перспективы развития........................179

Ключевые термины............................180

Рекомендуемая литература....................181

ГЛАВА 8

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

И ТЕРАПИЯ НАВОДНЕНИЕМ

В ИХ РАЗНОВИДНОСТЯХ........................ 182

Несколько слов об экспозиционной терапии

и терапии наводнением ......................182

Имплозивная терапия.........................183

Краткая биография Томаса Стэмпфла... 183

‘ Теория психопатологии ................... 183

Теория терапевтических процессов........ 184

Терапевтические отношения............... 186

Практические аспекты.....................186

Эффективность............................187

Экспозиционная терапия......................187

Теория психопатологии .................. 187

Теория терапевтических процессов........ 188

Терапевтические отношения .............. 189

Практические аспекты.....................189

Эффективность ...........................189

ДПДГ........................................190

Краткая биография Фрэнспн Шапиро ....... 190

Теория психопатологии....................191

Теория терапевтических процессов . ... 192

Терапевтические отношения...................194

Практические аспекты.................... 194

Эффективность ...........................194

Критика разных форм экспозиционной терапии и

терапии наводнением.........................195

С поведенческой точки зрения ........... 195

С точки зрения психоанализа..............195

С гуманистической точки зрения . . .196

С контекстуальной точки зрения ..........196

С интегративной точки зрения............ 196

Имплозивная терапия миссис С................197

Перспективы развития........................199

Ключевые термины............................199

Рекомендуемая литература....................200

ГЛАВА 9

РАЗНОВИДНОСТИ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ

ТЕРАПИИ.................................... 201

Краткие общие сведения

о поведенческой терапии.....................201

Противообусловливание.......................203

Краткая биография Джозефа Вольпе . . 203

Теория психопатологии.......................204

Теория терапевтических процессов............206

Управление обстоятельствами............... 211

Теория психопатологии................... 211

Теория терапевтических процессов............212

Когнитивно-поведенческая модификация........217

Теория психопатологии.......................218

Теория терапевтических процессов............219

Терапевтические отношения...................222

Практические аспекты поведенческой терапии .... 223

Краткосрочная поведенческая терапия.........224

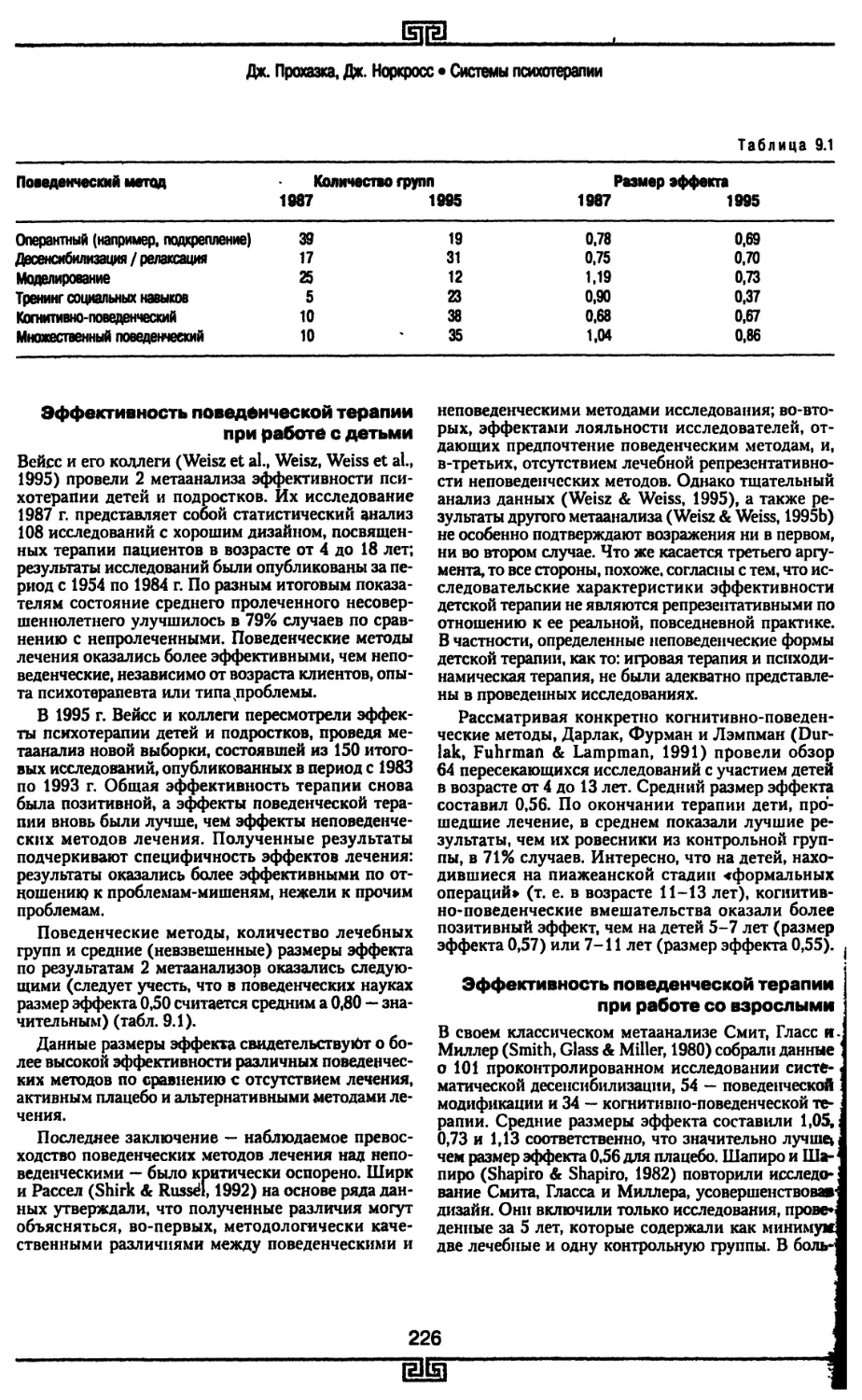

Эффективность поведенческой терапии......... 225

Дизайны с малыми п.................. ... 225

Эффективность поведенческой терапии

при работе с детьми..................... 226

Эффективность поведенческой терапии

при работе со взрослыми................ 226

Эффективность поведенческой терапии

при работе с парами и семьями............227

Эффективность специфических поведенческих

методов............................ .... 228

Эффективность поведенческой терапии

отдельных расстройств................... 228

Критика поведенческой терапии...............231

С точки зрения психоанализа............. 231

С гуманистической точки зрения...........232

С контекстуальной точки зрения.......... 233

С интегративной точки зрения.............233

Поведенческий анализ миссис С...............234

Перспективы развития........................235

Ключевые термины ...........................236

Рекомендуемая литература....................237

ГЛАВА 10

РАЗНОВИДНОСТИ когнитивной

ТЕРАПИИ.................................... 238

Краткая биография Альберта Эллиса...........238

РЭПТ-теория личности........................239

РЭПТ-теория психопатологии..................240

РЭПТ-теория терапевтических процессов......242

Повышение осознавания....................243

Контроль над обстоятельствами............245

Противообусловливание................... 245

Терапевтическое содержание РЭПТ.............245

Интраперсональные конфликты . .. 245

Интерперсопальные конфликты . . . . 246

Индивидо-социальные конфликты . 248

От конфликта — к самореализации . 248

Психотерапевтические отношения в РЭПТ......249

Краткая биография Аарона Бека...............250

Когнитивная теория психопатологии...........250

8

Содержание

Когнитивная теория терапевтического

процесса ....................................

Терапевтические отношения в когнитивной

терапии .....................................

Практические аспекты различных форм

когнитивной терапии..........................

Краткосрочная когнитивная терапия............

Эффективность различных форм когнитивной

терапии .....................................

Рациона чьно-эмотивиая поведенческая терапия .

Когнитивная терапия........................

Критика когнитивной терапии..................

С поведенческой точки зрения .. . .......

С точки зрения психоанализа .... *.........

С гуманистической точки зрения ............

С контекстуальной точки зрения.............

С интегративной точки зрения...............

Анализ случая миссис С. с точки зрения РЭПТ ....

Перспективы развития ........................

Ключевые термины ............................

Рекомендуемая литература............ ........

ГЛАВА 11

РАЗНОВИДНОСТИ СИСТЕМНОЙ

ТЕРАПИИ......................................

Контекст разных видов системной терапии......

Коммуникационная/стратегическая терапия......

Теория психопатологии ..............

Теория терапевтических процессов...........

Терапевтические от ношения.................

Практические аспекты.......................

Структурная терапия..........................

Теория психопатологии .....................

Теория терапевтических процессов...........

Терапевт ические о 11 юшен ня..............

Практические аспекты.............. . ..

Терапия семейных систем по Боуэну............

Теория психопатологии......................

Теория терапевтических процессов...........

Терапевтические огношения .................

Практические аспекты.......................

Краткосрочная системная терапия..............

Эффективность разновидностей семейной

терапии .....................................

Общая эффективность ................

Специфические расстройства . . ....

Коммуникацпонная/стратегическая терапия .

Структурная терапия ..............

Терапия семейных систем по Боуэну..........

Критика разновидностей системной терапии.....

С точки зрения психоанализа................

С поведенческой точки зрения ..............

С гуманистической точки зрения

С контекстуальной точки зрения..........

С интегративной точки зрения .. ....

Системный анализ семьи С.......................

Перспективы развития ........................

Ключевые термины ............................

Рекомендуемая литература.....................

251

253

254

255

255

255

256

258

258

259

259

259

260

260

262

262

263

264

264

266

267

269

272

273

273

274

275

277

277

278

279

280

281

282

282

283

283

284

285

286

286

286

286

287

287

288

288

289

290

291

292

ГЛАВА 12

РАЗНОВИДНОСТИ ГЕНДЕРНО-

И КУЛЬТУРНО-СЕНЗИТИВНОЙ

ТЕРАПИИ.................................... 293

Очерк, посвященный социополитическим силам ... 293

Феминистская терапия........................295

Теория личности............. .•......... 295

Теория психопатологии................... 295

Теория терапевтических процессов........ 298

Терпевтическое содержание............... 301

Терапевтические отношения............... 303

Практические аспекты.....................304

Эффективность............................305

Психотерапия для мужчин.....................305

Культурно-сензитивная терапия...............306

Теория личности..........................306

Теория психопатологии....................306

Теория терапевтических процессов ........308

Терапевтическое содержание...............310

Терапевтические отношения............... 312

Практические аспекты.................... 313

Эффективность............................313

Критика гендерно- и культурно-сензитивных

разновидностей терапии......................314

С точки зрения психоанализа .............314

С поведенческой точки зрения ........... 314

С гуманистической точки зрения...........314

С интегративной точки зрения.............315

Феминистский анализ

случая миссис С.............................315

Перспективы развития........................317

Ключевые термины............................318

Рекомендуемая литература....................318

ГЛАВА 13

РАЗНОВИДНОСТИ

КОНСТРУКТИВИСТСКОЙ ТЕРАПИИ:

ТЕРАПИЯ, СФОКУСИРОВАННАЯ

ПА ГЫНГ.ПИП, И ПАГГА1 ПОПАЛ

ТЕРАПИЯ...................................... 319

Несколько слов о конструировании теорий

и разных видов терапии........................319

Терапия, сфокусированная на решении...........320

Теория личности и психопатологии ..........320

Теория терапевтических процессов ......... 321

Терапевтические отношения................. 323

Практические аспекты .... 323

Нарративная терапия......................... 324

Теории личности и психопатологии ......... 324

Теория терапевтического процесса .’........325

Терапевтические огношения..................326

Практические аспекты.......................327

Эффективность различных видов

конструктивистской терапии....................327

Критика разных видов конструктивистской терапии . 328

С поведенческой точки зрения...............328

С точки зрения психоанализа . .*......328

С гуманистической точки зрения.............329

С интегративной точки зрения...............329

9

Содержание

330

331

332

332

333

333

335

337

337

338

339

341

341

342

342

342

342

343

343

344

345

346

347

348

348

348

348

349

349

349

351

352

3ft

353

353

Нарративный анализ, предпринятый миссис С..

Перспективы развития.......................

Ключевые термины ..........................

Рекомендуемая литература...................

ГЛАВА 14

РАЗНОВИДНОСТИ ИНТЕГРАТИВНОЙ

И ЭКЛЕКТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ....................

Краткий очерк интегративных мотивов........

Технический эклектизм или теоретическая

интеграция?................................

Интегративная психодинамически-поведенческая

терапия Пола Вахтеля . ....................

Краткая биография Пола Вахтеля...........

Теория личности и психопатологии.........

Теория терапевтических процессов.........

Психотерапевтическое содержание..........

Терапевтические отношения................

Практические аспекты...........•.........

Эффективность............................

Мультимодальная терапия....................

Краткая биография Арнольда Лазаруса......

Теория личности и психопатологии.........

Терапевтическое содержание...............

Теория терапевтических процессов.........

Терапевтические отношения................

Практические аспекты.....................

* Эффективность............................

Краткосрочная интегративная

и эклектическая терапия....................

Критика разновидностей, интегративной

и эклектической терапии....................

С точки зрения психоанализа..............

С поведенческой точки зрения.............

С гуманистической точки зрения...........

С контекстуальной точки зрения.........1

Мультимодальный анализ случая миссйе С<....

Перспективы развития............... .......

Ключевые термины ..........................

Рекомендуемая литература...................

ГЛАВА 15

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ:

НА ПУТИ К ТРАНСТЕОРЕТИЧЕСКОЙ

ТЕРАПИИ....................................

Эволюционные направления...................

Модель Перри .......................... 353

Модель Вернера...........................355

Транстеоретическая модель...................355

Процессы изменения..........................356

Стадии изменения............................358

Предварительное обдумывание .............358

Обдумывание............................. 359

Подготовка.............................. 359

Действие................................ 359

Сохранение ............................. 360

Спиральный паттерн ..................... 360

Репрезентативные исследования........... 361

Интеграция стадий и процессов........... 362

Уровни изменения............................364

Сведение воедино всего перечисленного.....365

Транстеоретические отношения................. 368

Эффективность

транстеоретической терапии .. . г....... 369

Транстеоретический анализ случая миссис С...370

Исход случая миссис С.......................372

Ключевые термины............................373

Рекомендуемая литература....................373

ГЛАВА 16

БУДУЩЕЕ ПСИХОТЕРАПИИ....................... 374

Дельфийский опрос...........................374

12 зарождающихся направлений................376

1. Индустриализация службы психического

здоровья................................ 376

2. Практические и лечебные руководства. 376

3 Предписанная подгонка................ 377

4. Развитие и ориентирование на потребителя

терапевтических отношений .............. 378

5. Применение новейших технологий....... 379

6. Работа над соматическими паттернами... 379

7. Упреждающий охват всех популяций...... 380

8. Ресурсы самопомощи....................380

9. Профилактика рецидивов................381

V0. Упадок личности в*психотерапевтических

системах................................ 381

11 Инкорпорация духовного/релипюзного .. . 382

12. ПсНхдтерапия помогает’...............382

Несколько слов в заключение..............383

Ключевые термины .... г.....................383

Рекомендуемая литература....................383

10

ОБ АВТОРАХ

ДЖЕЙМС О. ПРОХАЗКА получил степени бака-

лавра, магистра и доктора клинической психологии

при Государственном университете Уэйна, а интер-

натуру прошел в клинике Лафайетт, Детройт. В на-

стоящее время он является профессором психоло-

гии и директором Исследовательского консорциума

по профилактике рака при Университете Род-Ай-

ленда, а также неполный рабочий день ведет част-

ную практику в качестве клинического психолога.

Доктор Прохазка имеет более чем 35-летний опыт

психотерапевтической практики в разнообразной

среде; он консультировал множество клинических

учреждений, включая Техасский университет и Уп-

равление по делам ветеранов. Он был ведущим ис-

следователем при освоении грантов национальных

институтов здравоохранения, общая сумма которых

превысила 60 миллионов. Американское психологи-

ческое общество признало его одним из пяти наи-

более часто цитируемых авторов в области психо-

логии. 30 его книг и свыше 175 научных статей по-

священы самоизменению, укреплению здоровья и

психотерапии и базируются на исповедуемой им

транстеоретической концепции, которая .нашла

отражение как в его научной монографии «The

Transtheoretical Approach* (в соавторстве с Карло

Ди Клементе), опубликованной в 1984 г., так и в

книге «Changing for Good* (в соавторстве с Джоном

Норкроссом и Карло Ди Клементе), рассчитанной

на широкий круг читателей и увидевшей свет в

1994 г. Великолепный оратор, доктор Прохазка про-

водил семинары и выступал с докладами по всему

миру, а также работал с различными группами при

Национальном институте рака, Национальном ин-

ституте психического здоровья, Национальном ин-

ституте по борьбе со злоупотреблением химически-

ми веществами и Американском раковом обществе.

Он завоевал много наград, включая Премию Роза-

ли Вайс от Американской ассоциации психологов,

и был удостоен нескольких почетных докторских

званий. Джим живет на юге Род-Айленда со своей

женой Джен.

ДЖОН К. НОРКРОСС получил диплом бака-

лавра с отличием в Рутгерском университете, а сте-

пень магистра и затем доктора клинической психо-

логии — в Университете Род-Айленда; интернатуру

прошел в Медицинском институте при Университе-

те Браун. Он - профессор и бывший заведующий

кафедрой психологии в Университете Скрэнтона,

а также независимо практикующий клинический

психолог. Автор более 150 научных статей, доктор

Норкросс написал и издал 12 книг, среди которых

«Psychotherapy Relationships That Work», «Authori-

tative Guide to Self-Help Resources in Mental Health*

(в соавторстве с пятью коллегами), «Psychologists’

Desk Reference* (в соавторстве с Джерри Кучером

и Сэмом Хиллом) й «Insider’s Guide to Graduate

Programs in Clinical and Counseling Psychology*

(в соавторстве с Трейси Мэйн и Майклом Сайет-

том). Он был президентом психотерапевтического

отделения ААП (Американской ассоциации психо-

логов), состоял в редакционном совете многих на-

учных журналов и выступал в качестве консультан-

та по клиническим и научным вопросам при ряде

учреждений, включая Национальный институт пси-

хического здоровья. Доктор Норкросс проводил се-

минары и лекции в 18 странах. За свою преподава-

тельскую и научную деятельность он был удостоен

многочисленных наград; статуса члена в професси-

ональных ассоциациях, Памятной премии Красне-

ра от психотерапевтического отделения ААП: был

избран в Национальные академии врачебной прак-

тики и удостоился ежегодной премии Фонда Кар-

неги в качестве профессора от Пенсильвании. Джон

живет, работает и предается своим увлечениям в се-

веро-западной Пенсильвании, в окружении жены,

двух детей и их безумного кота.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга представляет собой систематизирован-

ный, всесторонний и подробный обзор ведущих те-

орий психотерапии. Однако она заду Mafia как нечто

большее, чем обзор, ибо мы стремимся как к синте-

зу в пределах каждой психотерапевтической систе-

мы в отдельности, так и к синтезу разнообразных

систем. Рассказывая об отдельной психотерапевти-

ческой системе, мы строим материал по интегратив-

ному принципу: в каждой главе обзор движется от

той теории личности, которую предлагает рассмат-

риваемая в главе концепция, к предлагаемой этой

концепцией же теории психопатологии и, наконец,

11

Д*. Прохазка, Дж. Норкросс • Системы психотерапии

завершается рассмотрением того, как эта концепция

работает на практике, — т. е. примерами из психо-

терапии. Охватывая различные терапевтические

системы, эта книга задает интегративную систему

координат, которая высвечивает многие аналогии

между различными терапевтическими системами,

в то же время не стирая концептуальных различий

между ними. Сравнительный и транстеоретический

анализ наглядно демонстрируют, что все психотера-

певтические системы пришли к сходным выводам

по поводу процессов, производящих изменения в

психике человека, ио при этом испытывают серьез-

ные разногласия по поводу содержимого, нуждаю-

щегося в изменении.

Книга «Системы психотерапии» адресована в пер-

вую очередь продвинутым аспирантам, а также вы-

пускникам, посещающим вводные курсы психоте-

рапии и консультирования. Данный куре обычно

называется «Системы психотерапии», «Теории кон-

сультирования», «Основы психотерапии» или «Вве-

дение в консультирование» и предлагается студен-

там, изучающим психологию, консультирование,

социальную работу, психиатрию, медсестринское

дело, человеческие отношения и другие дисципли-

ны. Во-вторых, наш труд предназначен для психо-

терапевтов всех направлений и убеждений, заин-

тересованных в сравнительном обзоре психотера-

пии как дисциплины, переживающей расцвет. Мы

были очень рады получить письма и комментарии

читателей, которые использовали нашу книгу при

подготовке к университетским экзаменам; к экзаме-

нам на получение врачебной лицензии и сертифи-

ката, а также от тех, кому книга помогла приобрести

более интегративный взгляд на клиническую дея-

тельность.

Наши задачи

Содержание и цели настоящего пятого издания ох-

ватывают наши личные задачи как практических

психотерапевтов, преподавателей, исследователей и

теоретиков.

Будучи практиками интегративного толка, мы

прекрасно понимаем, что каждая клиническая кон-

цепция и в глазах терапевта, который ее придержи-

вается, и в глазах пациента, который подвергается

лечению по этому методу, безусловно, обладает ог-

ромной практической ценностью и актуальностью.

Количество этих концепций велико, и все они раз-

нообразны, поэтому в ходе обзора мы пытаемся пе-

редать то волнение и глубину понимания, с которы-

ми сторонник очередной теории отстаивает свою

правоту. Именно поэтому мы стремимся к тому,

чтобы не просто ограничиться отвлеченным описа-

нием системы за системой, но каждый раз как бы

встаем на позицию поборника очередной концепции,

подлежащей рассмотрению, перечисляем все аргу-

менты в ее пользу и тем самым достигаем особой

наглядности в изложении материала. Будучи прак-

тиками, мы также убеждены, что любой трактат, по-

священный столь животрепещущей теме, как психо-

терапия, должен быть живым и увлекательным.

Только так удается добиться неослабевающего вни-

мания читателя и сделать предмет достойным рас-

смотрения. Поэтому мы включили в книгу многочис-

ленные примеры, взятые из нашей собственной,

клинической практики, в совокупности составляю-

щей 50 лет работы (В изложении примеров иници-

алами Д. О. П. обозначен материал из практики

Джеймса О. Прохазки, а инициалами Д. К Н. —

Джона К. Норкросса.) Мы показываем, как работа-

ет та или иная система психотерапии на примере ди-

агностирования и лечения одного и того же достаточ-

но сложного случая некой миссис С. Весь пласт

практического материала уравновешивает теоре-

тические рассуждения и иллюстрирует терминоло-

гию. Благодаря этому каждая теория последователь-

но рассматривается на прагматическом уровне, и кро-

ме того, «в режиме реального времени», релевантно

тому, что происходит в процессе психотерапевтичес-

кого сеанса. Разумеется, из соображений конфиден-

циальности подробности отдельных случаев измене-

ны в интересах анонимности клиентов.

Как преподаватели психотерапии, мы понимаем

всю сложность и разнородность концепций, кото-

рые лежат в основе ведущих психотерапевтических

теорий. В этой книге сделана попытка четко и ясно,

но без излишнего упрощения изложить важнейшие

концепции. Иногда паши студенты жалуются на

теоретиков за то, что те как будто сговорились из-

лагать теорию сложнее и запутаннее, чем она есть

на самом деле. Мы надеемся, что наши читатели по

мере ознакомления с книгой по достоинству оценят

всю сложность человеческого бытия или, по край-

ней мере, сложность мышления тех, кто пытается

подобрать для этого бытия надлежащие формули-

ровки.

Кроме того, десятилетия преподавания и супер-

визии в психотерапии научили нас понимать, что

для приобретения, анализа и сравнения информа-

ции студентам необходима некая объединяющая

теоретическая структура, жесткая схема, позволяю-

щая разложить материал «по полочкам». Существу-

ющие работы по психотерапии, отстаивающие ту

или иную концепцию, разнятся между собой по сти-

лю и структуре изложения; в отличие от них в дан-

ной книге многочисленные концепции изложены

единообразным стилем по одинаковой схеме, что

также значительно облегчает восприятие материа-

ла. Вместо того чтобы иллюстрировать один подход

разбором случая миссис Кошкине, а другой — раз-

бором случая мистера Мышкинса, мы последова-

тельно и подробно излагаем различные методы пси-

хотерапевгическоп работы на примере одной и той

же особы, миссис С.

Эмпирические данные показали нам, что психо-

терапия обладает колоссальным потенциалом пози-

тивного (а иногда и негативного) воздействия на па-

циентов. С этой точки зрения психотерапия боль-

ше напоминает пенициллин, чем аспирин. Ожидая

от психотерапии не слабых, но мощных эффектов,

12

Дж. Прохазка, Дж. Норкросс • Системы психотерапии

мы покажем эффективность терапевтических си-

стем даже в тех случаях, когда по тем или иным при-

чинам произошла ошибка, вызванная проблемами

измерения и контроля. Поэтому наща книга вклю-

чает в себя резюме проконтролированных итоговых

исследований и метааналитические обзоры, в ходе

которых получала оценку эффективность каждой

отдельно взятой терапевтической системы.

Помимо этого, исследование и практика научи-

ли нас тому, что каждой психотерапевтической си-

стеме присуши свои ограничения и противопоказа-

ния. Поэтому мы предлагаем читателю убедитель-

ную критику каждого отдельного подхода с точки

зрения поведенческого, психоаналитического, гума-

нистического, контекстуального (системного и куль-

турно-сензитивного) и интегративного направлений.

Таким образом, мы равномерно освещаем каждую из

рассматриваемых концепций, не переоценивая ее до-

стоинств, но и не скрывая ее недостатков.

Как теоретики психотерапии, мы не одобряем бес-

конечного размножения психотерапевтических сис-

тем, каждую из которых ее разработчики провозгла-

шают уникальной и безупречной панацеей от всех

бед, даже когда у них нет к тому ни оснований, ни

практических доказательств. В чем наша аморфная

дисциплина действительно нуждается, так это в не;

устанных попытках свести воедино основополагаю-

щие переменные, задействованные в эффективных

разновидностях терапии, и в отказе от тех, которые

не проявляют себя достаточно эффективными на

практике. Отталкиваясь от нашего сравнительного

анализа ведущих концепций терапии, мы рассчиты-

ваем подняться на более высокий уровень инте-

грации, который породит транстеоретический под-

ход к психотерапии. Опираясь же на сравнительный

анализ и исследования, мы надеемся внести свой

вклад в психотерапию, подкрепленную эмпирически-

ми данными, в системе которой отдельные методы

лечения и терапевтические отношения, выведенные

из вышеупомянутых ведущих концепций терапии,

будут увязаны с потребностями отдельных клиентов.

Мы считаем, что таким образом сумеем надежно ук-

репить эффективность психотерапии.

Изменения в пятом издании

Нововведения с поразительной скоростью завоевы-

вают и покидают психотерапевтические подмостки.

Мода на какое-то лечение — например, методом

нейролингвистического программирования — вспы-

хивает и предается забвению всего за несколько лет.

Изменчивая природа психотерапевтической дис-

циплины требует постоянного обучения и регуляр-

ных обновлений, чтобы практики-терапевты и сту-

денты всегда были в курсе новейших современных

разработок.

То, как изменялась данная книга от издания, к из-

данию, вполне отражает эволюцию психотерапии

как дисциплины Первое издание, увидевшее свет в

1979 г., было сравнительно кратким и лишь наме-

кало на возможность сложной психотерапевтиче-

ской интеграции. Во втором издании были добавле-

ны разделы, посвященные, объектным отношениям,

когнитивной и системной терапии. Третье издание,

обогатилось новыми главами, касавшимися г?ндер-

но-сензитивной/культурно-сензитивиой терапии и

интегративной/эклектической терапии: были до-

бавлены порше разделы, посвященные разновидно-

стям интерперсональной и краткосрочной психоди-

намической терапии; представлен «Справочник по

ресурсам для инструкторов» (Instructor’s Resource

Manual); кроме того, соавтором, книги стал Джон

Норкросс. В четвертом издании появилась новая

глава о Сфокусированной на решении и конструк-

тивистской терапии; новые разделы, посвященные

краткосрочным формам психотерапии; был добав-

лен материал о мотивационном интервьюировании,

ДПДГ и психотерапии для мужчин, а также альтер-

нативная таблица содержания в качестве приложе-

ния для тех, кто хочет сосредоточиться не на самих

теориях психотерапии, а на процессах изменения,

происходящих в различных теориях.

• Настоящее, пятое по счету издание, в свою оче-

редь, содержит множество исправлений и допол-

нений, которые отражают последние тенденции в

психотерапии. В частности, перестроена глава 3,

посвященная психодинамической и адлерианской

терапии, отделенная от главы о психоанализе.

• По-новому названа и выстроена глава 6, посвя-

щенная гештальт-терапии и экспериментальной

терапии.

• Подробнее рассмотрена интерперсональная пси-

хотерапия (ИПТ) в главе 7, посвященной ее раз-

новидностям.

• Поровну разделен материал, посвященный РЭПТ

Эллиса и когнитивной терапии Бека, в главе 10

о разновидностях когнитивной терапии.

• В главе 15 более подробно изложены соображе-

ния по поводу транстеоретической модели.

• Добавлена совершенно новая глава 16, посвящен-

ная будущему психотерапии, куда включены ре-

зультаты, полученные в ходе нашего нового ис-

следования-прогноза, а также материал, посвя-

щенный влиянию управляемого лечения, выходу

практических рекомендаций и господству элект-

ронных форм психотерапии.

• В этом издании уделено повышенное внимание

роли гендерной и расовой принадлежности для

психотерапии; в каждой из глав очередная кон-

цепция подвергается контекстуальной критике в

зависимости от того, насколько удачно она учи-

тывает данную проблематику; кроме того, роли

гендерной и расовой принадлежности для психо-

терапии посвящена отдельная глава 12

• Обновлены данные количественных обзорой про-

контролированных итоговых исследований и ме-

тааналитических изысканий по каждой отдель-

ной психотерапевтической системе.

• Для удобства читателя в конце каждой главы дан

список ключевых терминов.

13

Содержание

Обогащенный перечисленными дополнениями,

текст теперь представляет доскональный анализ

16 ведущих систем психотерапии и краткий* обзор

еще 31. Тем самым наша книга охватывает куда бо-

лее широкое содержание, чем большинство суще-

ствующих руководств. Однако, внося все эти усо-

вершенствования, мы руководствовались единой

целью: обеспечить читателю систематизированный,

всесторонний и подробный обзор основных теорий

психотерапии. Подобная широта охвата материала

♦Систем психотерапии» была достигнута за счет

сравнительного анализа, который стремится вы-

явить как фундаментальное сходство, так и практи-

ческие различия между терапевтическими шко-

лами.

Благодарности

В процессе подготовки предыдущих и данного пе-

реиздания нам оказали бесценную помощь коллеги

и семьи. Любой, кому хоть когда-либо приходилось

сталкиваться с проектом такого объема и такой

сложности, как этот, с чистым сердцем согласится

со словами Джона Донна: «Нет человека, что был

бы сам по себе, как остров». Или, если обратиться к

более современной лирике «Битлз», данная книга

родилась на свет с (более чем) маленькой помощью

наших друзей

В частности, мы выражаем особую благодарность

нашим добрым друзьям и сотрудникам доктору

Карло Ди Клементе и доктору Уэйну Велайсеру за

ту настойчивость, с которой они продолжают раз-

рабатывать транстеоретический подход. Мы нахо-

димся в неоплатном долгу перед Мелиссой Хеджес

и Элейн Тейлор за их неутомимую обработку ру-

кописи Мы признательны следующим рецензентам

пятого издания: Холидею Э. Адеру из Калифорний-

ского университета Пенсильвании; Тому Блюму из

Оклендского университета; Шерон Хорн из Универ-

ситета Мемфиса: Карен Хорнер из Катобского кол-

леджа, Дэвиду Лестеру из колледжа Ричарда Сто-

ктона; Ирвину Таккеру из Шефердского колледжа

(Шеффердстаун, Западная Вирджиния) и Барбаре

Уилер из'Университета Луизвилля. Нас немало

развеселило и порадовало то, что, по мнению рецен-

зентов. эта книга выдержана в духе отдельной само-

стоятельной! теории — только вот им никак не до-

говориться, какой именно! Один обозреватель запо-

дозрил, что мы недолюбливаем психоанализ, другой

решил, что вся книга выдержана в психоаналити-

ческом духе Эти противоречащие друг другу на-

блюдения служат для нас наилучшим доказатель-

ством того, что нам удалось соблюсти равновесие в

изложении различных теорий.

Мы хотим также поблагодарить за многолетнюю

поддержку еще три группы лиц. Во-первых, мы бла-

годарны национальным институтам здоровья, Уни-

верситету Род-Айленда и Университету Скрэнтона

за щедрую финансовую поддержку, которую они

нам оказали. Во-вторых, мы пребываем в неоплат-

ном долгу перед нашими клиентами, которые про-

должают оставаться нашими главными учителями

в психотерапии. И в-третьих, мы благодарны за-

мечательным сотрудникам издательства «Брукс/

Коул» за то, что новое издание книги «Системы

психотерапии* транстеоретический анализ» увиде-

ло свет, особенно Джулии Мартинец, ответственно-

му редактору. Наконец, мы выражаем глубокую бла-

годарность нашим женам (Джен, Нэнси) и детям

(Джейсону и Джоди, Ребекке и Джонатану), кото-

рые с готовностью жертвовали собой ради наших

научных изысканий и неизменно поддерживали нас,

когда между нами возникали разногласия. Их забо-

та освободила нас и дала возможность способство-

вать просвещению тех, кто однажды, быть может,

решит воспользоваться могуществом психотерапии,

чтобы изменить этот мир к лучшему.

Джеймс О. Прохазка

Джон К. Норкросс

14

ГЛАВА 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ

РАЗНОВИДНОСТЕЙ ПСИХОТЕРАПИИ: ИНТЕГРАТИВНАЯ

СИСТЕМА КООРДИНАТ

Психотерапия претерпела сокрушительный удар от

своего собственного блистательного развития, ее

стабильности угрожает чрезмерно богатый выбор

психотерапевтических методов. За последние 40 лет

мы стали свидетелями того, как терапевтических

систем, завоевавших широкую известность, стано-

вилось все больше и больше. В 1959 г. Харпер на-

считал 36 различных систем психотерапии; а в

1976 г. Парлофф обнаружил на рынке, или, пра-

вильнее будет сказать, в диких джунглях психоте-

рапевтических услуг, уже более 130 разновидностей

терапии. В 1979 г., по материалам журнала «Time»,

число разнообразных методов психотерапии пере-

валило за 200. Согласно последним данным, их чис-

ло превысило 400 и продолжает расти.

Новые методы психотерапии множились и при

этом яростно соперничали друг с другом; разумеет-

ся, каждая очередная система, метод, подход, шко-

ла провозглашала себя самой новаторской, самой

эффективной и уникальной. Разработчики новых

методов имеют обыкновение заявлять о стопроцент-

ном успехе, даже если они не в состоянии подтвер-

дить это данными наблюдений за пациентами. Здо-

ровое разнообразие психотерапевтических услуг

деградировало до болезненного хаоса. Студенты,

практикующие психотерапевты и пациенты сталки-

ваются с путаницей, спорами, междоусобицами,

конкуренцией — и в результате остаются недоволь-

ны, а то и вовсе попадают в тупик. И немудрено:

когда рынок забит огромным количеством терапев-

тических методов, каждый из которых претендует

на то, что он лучше всех, становится решительно

непонятно — какие теории изучать, преподавать и,

главное, по каким проходить лечение, т. е. покупать?

Книга, написанная поборником отдельно взятой

терапевтической системы, может быть вполне убе-

дительной. Нам даже случается поймать себя на

том, что по ходу чтения книги мы применяем новые

идеи и методы на практике. Но стоит обрат иться к

стороннику радикально иного подхода, как мы

вновь чувствуем некоторое замешательство. Сколь-

ко ни прислушивайся к тому, как поборники раз-

личных терапевтических направлений сравнивают

и отстаивают свои школы, пользы от этого мало и

проблему выбора решить не удае гея Разве что лиш-

ний раз убеждаешься в действенности старого пра-

вила кто ие может хладнокровно и аргументи-

рованно отстоять свою точку зрения, неизбежно

переходит на личности. Как нам кажется, един-

ственный путь, позволяющий спасти психотерапию

от междоусобиц и путаницы, это сравнительный

анализ психотерапевтических систем, который вы-

свечиваез многие сходные моменты, не затушевы-

вая сущностных различий.

Сравнительный анализ требует адекватного по-

нимания каждой из сопоставляемых терапевтиче-

ских систем. При обсуждении отдельных систем мы

сначала приводим краткий пример из клинической

практики, а зап ем представляем основателя концеп-

ции. Далее мы рассматриваем то, как именно этот

метод понимает теорию личности в ее переходе к те-

ории психопатологии, и затем то, чего именно до-

стигает данный метод, будучи применен на практи-

ке, в терапевтических процессах, терапевтическом

содержании (контенте) и терапевтических отноше-

ниях. Затем мы обрисовываем практические аспек-

ты и формы краткосрочной психотерапии. После

подводятся итоги наблюдений над тем, насколько

эффективна данная концепция, после чего следует

обзор основных критических замечаний в ее адрес,

сделанных представителями разнообразных направ-

лений. Каждая глава завершается анализом случая

одной и той же пациентки (миссис С.), обзором пер-

спектив этого метода и списком рекомендуемой ли-

тературы, посвященной рассмотренному подходу.

В самых общих чертах наше исследование и сравни-

тельный анализ отдельных психотерапевтических

концепций придерживаются следующего формата.

• Клинический пример.

• Сведения об основоположнике концепции.

• Теория личности.

• Теория психопатологии.

• Теория терапевтических процессов.

• Терапевтический контент (содержание).

• Терапевтические отношения

• Практические аспекты терапии.

• Краткосрочные формы терапии.

• Эффективность терапии.

• Критика терапии.

• Анализ случая миссис С.

• Перспективы развития рассматриваемого метода.

• Ключевые термины.

• Рекомендуемая литература.

15

Дж. Прохазка, Дж. Норкросс • Системы психотерапии

Сравнивая системы, мы будем пользоваться ин-

тегративной моделью, чтобы продемонстрировать

их сходства и различия. Интегративная модель

была выбрана отчасти из-за ее духа восстановления

отношений, который позволяет нс искать в анали-

зируемой психотерапевтической концепции наибо-

лее уязвимые места, а, наоборот, по возможности

вычленять все ее достоинства и положительные

черты. Интеграция также отображает основную тен-

денцию современной психотерапии: исследователи

тяготеют к тому, чтобы раз за разом доказывать:

интеграция/эклеклшам — наиболее популярная ори-

ентация профессионалов, работающих в сфере ох-

раны психического здоровья (обзоры см. в Jensen,

Bergin & Greaves, 1990; Norcross & Newman, 1992).

Однако большинству работ интегративного тол-

ка недостает адекватной, емкой модели, которая бы

позволяла осмыслять и прорабатывать различные

методы и концепции в рамках определенной интел-

лектуальной системы координат. Далее в этой гла-

ве будет представлена интегративная модель, кото-

рая достаточно сложна, чтобы позволять судить о

сложных аспектах психотерапии, но достаточно

проста, чтобы свести к минимуму возникшую в этой

области путаницу Вместо того чтобы оперировать

четырьмя с лишним сотнями теорий, модель исхо-

дит из существования лишь ограниченного числа

процессов изменения, лежащих в основе современ-

ных систем психотерапии. Помимо этого эклектич-

ная модель демонстрирует, каким образом содержа-

ние терапии можно свести к четырем отдельным

уровням личностного функционирования.

Психотерапевтические методы сравниваются по

отдельным процессам или комбинациям процессов,

используемых для осуществления изменения и про-

исходящих на том уровне личностного функциони-

рования, который этому изменению подлежит. Си-

стемы также сравниваются по их концептуализации

большинства распространенных проблем, возника-

ющих на всех уровнях функционирования, в том

числе низкого самоуважения, недостатка интимно-

сти и импульсного дисконтроля. Поскольку клини-

цисты занимаются в основном реальными бедами

реальных людей, мы ие ограничиваемся в ходе срав-

нительного анализа отвлеченными концепциями и

данными Как уже говорилось выше, в нашу задачу

входит сопоставить то, как каждая отдельно взятая

значительная концепция понимает один и тот же

сложный случай и как она подходит к его лечению

Наш сравнительный анализ включает в себя

16 основных терапевтических систем. Мы созна-

тельно исключили из сферы нашего внимания дру-

гие системы, поскольку, с нашей точки зрения, они

f га данный момент уже умирают естественной смер-

тью и потому их лучше не трогать. Данные методы

разработаны настолько плохо, что самому внима-

тельному исследователю не удастся отыскать в них

никаких-внятных теорий личности и психопатоло-

гии, или же они представляют собой варианты лей-

тмотивов, уже рассмотренных в книге. Но основной

критерий для исключения — критерий эмпириче-

ский: мы не исключили ни одной системы, если

хотя бы один процент американских профессиона-

лов, ведающих вопросами психического здоровья,

взял ее на вооружение в качестве основной теоре-

тической ориентации. В табл. 1.1 мы суммировали

данные опроса более чем тысячи психологов, пси-

хиатров, консультантов и социальных работников —

опроса, предпринятого памп в несколько этапов и

призванного установить, какими именно теориями

руководствуются в работе эти специалисты.

Таблица 1 1

Основные теории, на которые ориентируются

американские психотерапевты

Ориентация Кли- ниче- ские пси- холо- ги Псй- холо- ги- кон- суль- танты Пси- хи- атры Соци- аль- ные ра- бот- ники Кон- суль- танты

Адлерианская 1% 1% 1% 1% 2%

Поведенче- ская 13% 4% 1% 4% 6%

Когнитивная 24% пеп/ аУП 1% 4% 10%

Эклектиче- ская/Интегра- тивная 27% 29% 53% 34% 37%

Экзистенци- альная/Гума- нистическая 3% 6% 1% 3% 13%

Гештальт 1% 1% 1% 1% 2%

Интерперсо- нальная 5% 7% 3% 1% 1%

Психоанали- тическая 4% 2% 16% 11% 3%

Психодинами- ческая 14% 13% 19% 22% 8%

Роджериан- ская/Личност- но-центриро- ванная 1% 4% 0% 2% 8%

Системная 4% 4% 1% 13% 7%

ДРУ^ 3% 4% 3% 4% 3%

Источники: Bechtotdt et al., (2001); Norcross, Karg & Prochaska

(1997a); Norcross, Strausser & Missar (1988).

Определение психотерапии

Разумнее всего начать знакомство с психотерапев-

тическим текстом с определения психотерапии —

самого предмета Однако, как ни странно, единого,

снискавшего всеобщее признание определения пси-

хотерапии не существует до сих пор В зависимос-

ти от того, на какую именно теорию или концепцию

вы ориентируетесь, психотерапию можно понимать

как интерперсоиальное убеждение, психосоциаль-

16

Глава 1 • Определение и сравнение отдельных разновидностей психотерапии: интегративная система координат

нос просвещение, профессионально тренируемое

самоизмененпе, поведенческую технологию, форму

перевоспитания. приобретение дружеских отноше-

нии, современную разновидность шаманизма, лече-

ние и многое другое. Как однажды язвительно за-

метил Перри Лондон (London, 1996), иной раз куда

проще практиковать психотерапию, чем внятно

объяснить, что это такое.

С нашей интегративной точки зрения, приемле-

мое определение психотерапии должно отвечать не-

скольким важным требованиям (Norcross, 1987b).

Во-первых, определение должно оперировать бо-

лее-менее конкретными клиническими феномена-

ми Во-вторых, оно должно быть теоретически и,

насколько это возможно, семантически нейтраль-

ным. В-третьих, в итоге это должно быть определе-

ние, которое не вызовет разногласий у психотера-

певтов различных школ и убеждений, но, наоборот,

получит у них безоговорочное одобрение. И в-чет-

вертых, наше общее определение должно быть, ска-

жем так, беспристрастным Это означает, что в са-

мой его формулировке пе должно выказываться

никакого предпочтения одной концепции в ущерб

другой

Наше рабочее определение звучит так (из Nor-,

cross, 1990, р. 218):

Психотерапия — это информированное и целена-

правленное применение клинических методов и ин-

терперсональных установок, выведенных из уста-

новленных психологических принципов, с целью

помогать людям модифицировать их паттерны пове-

дения, когниции, эмоции и/или другие личностные

характеристики в том направлении, которое участ-

ники считают желательным

Это достаточно широкое определение, тем не

менее, является разумно сбалансированным и от-

носительно нейтральным с точки зрения теории,

метола и формата. Мы, например, не уточнили ко-

личество или состав участников, так как в зависи-

мое! и от теоретической ориентации врача и кли-

ента терапия проводится в разных форматах. По

тем же причинам мы не стали обозначать конкрет-

ную специализацию психотерапевтов. Мы призна-

ем, что процессы изменения множественны и но-

сят многомерный характер, а потому fie пытаемся

ограничить терапевтическое изменение в методах

или содержании Требование того, чтобы методы

♦были выведены из устоявшихся психологических

принципов», достаточно широко, чтобы сделать

возможной клиническую и/или исследовательс-

кую валидизацию.

В определение эксплицитно входят ♦клиниче-

ские Mei оды и интерперсональные установки».

В одних терапевтических системах механизм актив-

ного изменения преподносится как техника, в дру-

гих терапевтические отношения рассматриваются

как главный предмет внимания и источник измене-

ния В данном случае интерперсональные установ-

ки и переживания терапевта поставлены на одну

доску с методами и вмешательствами. Наконец, мы

твердо убеждены, что любая деятельность, опреде-

ленная как психотерапия, должна осуществляться

исключительно ♦с целью помочь людям» и направ-

ляться к обоюдно согласованным целям. В про-

тивном случае, даже если ее формально называть

♦психотерапией», такая деятельность будет не чем

иным, как завуалированным принуждением или на-

казанием.

Роль теории

У термина ♦теория» множество значений. В расхо-

жем понимании теория противопоставляется прак-

тике, эмпиризму или определенности. В научных

кругах теорию обычно определяют как набор утвер-

ждений, используемых для объяснения фактов в

той или иной конкретной области (Marx & Goodson,

1976). В психотерапии теория — это последователь-

ное воззрение на поведение человека, психопато-

логию и механизмы терапевтического изменения

(Norcross, 1985b). Как нам кажется, это важные чер-

ты психотерапевтической теории, однако далеко не

все. Нередко в определение теории включают объ-

яснения личности и человеческого развития, ио, как

мы увидим на примере поведенческой и интегратив-

ной моделей, эти аспекты не являются отличитель-

ными чертами всех теорий.

Когда наши коллеги слышат, что мы пересматри-

ваем руководство по психотерапевтическим теори-

ям, они иногда выражают сомнение в полезности те-

орий. Почему бы, спрашивают они, просто не напи-

сать учебник с опорой па реальную практику или

накопленные психотерапевтические факты?

Мы отвечаем по-разному, в зависимости от на-

строения, но суть ответа неизменна. Вот она: один из

плодотворных способов познакомиться с психотера-

пией — это знакомство со всем, что сказали по ее по-

воду выдающиеся умы, и последующее сравнение

высказываний. К тому же психотерапия вряд ли ког-

да-либо придет к некой абсолютной истине, несмот-

ря на впечагляющий прогресс нашей науки и расту-

щее число исследований. Мы будем приближаться к

ней шаг за шагом, создавая все новые теории.

Если бы клиницисты остались без теории, кото-

рая служит им опорой, маяком, ориентиром, все они

мгновенно превратились бы в уязвимых, растерян-

ных, запутавшихся бедолаг, которые совершенно

раздавлены лавиной информации и впечатлений,

полученных за каждую очередную сессию. О чем

важнее спросить на первом интервью — о цветовых

предпочтениях, первых воспоминаниях, отношени-

ях с родителями, смысле жизни, досаждающих эмо-

циях. давлении со стороны окружения, процессах

мышления, сексуальных конфликтах или о чем-то

еще? Должны ли мы на том или ином этапе тера-

певтической сессии эмпатизировагь, вступать в кон-

фронтацию, учить, моделировать, поддерживать,

спрашивать, переструктурировать, интерпретиро-

вать или молчать? Психотерапевтическая теория

17

Дж. Прохазка, Дж. Норкросс • Системы психотерапии'

описывает клинические феномены, определяет гра-

ницы релевантной информации, организует эту ин-

формацию и интегрирует се во всей полноте в свод

взаимосвязанных познаний, который расставляет

иерархию приоритетов в нашей концептуализации

и задает направление лечению, которое мЫ осуще-

ствляем.

Какова именно модель человеческой природы,

запечатленная в психо терапевтической теории, —

это не просто отвлеченный философский вопрос

для пуристов. Эта модель влияет на выбор тех спо-

собностей, которые подлежат изучению п воспита-

нию, — равно как и тех, что останутся проигнори-

рованными и недоразвитыми. Лечебные вмешатель-

ства с неизбежностью вытекают из основного

представления клинициста о патологии, здоровье,

реальности и терапевтическом процессе (Kazdin,

1948). Методы психотерапии охватывают различ-

ные взгляды на жизнь, что говорит о различных воз-

можностях человеческого существования (Messer &

Winokub, 1980).

В этой связи мы хотим оспорить заблуждение,

согласно которому любой психотерапевт, придер-

живающийся достаточно определенной теоретиче-

ской ориентации, является старомодным догмати-

ком. Это широкое заблуждение предполагает, что

психотерапевты, исходящие из какой-то одной тео-

рии, не хотят адаптировать свою практическую де-

ятельность к требованиям ситуации и конкретного

пациента. Путаница, возникшая в этом вопросе, ка-

сается процесса выбора и идентификации теорети-

ческой ориентации. Если вы решили объявить себя

приверженцем отдельной теории, это вовсе не зна-

чит, что вы обречены хранить ей пожизненную вер-

ность и почтительную преданность (Norcross,

1985b/. Хороший клиницист обладает гибкостью,

а хорошие теории находят широкое применение.

Поэтому нам бы хотелось, чтобы теории были адап-

тированы для использования в разнообразных кон-

текстах, а клиницисты активно черпали информа-

цию из разных теоретических источников. Предпоч-

тение какой-то одной ориентации не исключает

применения стратегий или вмешательств, заимство-

ванных из другой. Иначе говоря, главной проблемой

являются не те терапевты, которые применяют в

своей работе узкие критерии, а те, которые навязы-

вают окружающим подобную узость взглядов за

счет своих пациентов (Stricker, 1988).

Унифицирующие аспекты

психотерапии

Несмотря на теоретические различия, у психотера-

пии есть некое единое узнаваемое ядро, которое,

собственно, и отличает ее от других видов дея-

тельности (например, банковского дела, фермерства

Или медицины) и объединяет отдельные разновид-

ности психотерапии. Это ядро состоит из общих

факторов, или неспецифических переменных, об-

щих для всех форм психотерапии и не являющихся

специфическими ни для одной из них. Чаще всего

теоретики не находят нужным упоминать эти уни-

фицирующие аспекты терапии в ряду элементов

первостепенной важности, однако на'практике ис-

следования свидетельствуют о прямо противопо-

ложном (обзор см. в Lambert, 1992).

Профессионалы, ведающие вопросами психиче-

ского здоровья, давно заметили, что отличные одна

от другой формы психотерапии обладают общими

элементами пли основными чертами (Arkowitz,

1992а; Goldfried & Newman, 1986; Thompson, 1987).

Еще в 1936 г. Розенцвейг, отмечая, что все формы

психотерапии обладают целительным действием,

оправдывающим их существование, чтобы охарак-

теризовать психотерапевтические итоги, вынес зна-

менитый вердикт,* который можно выразить с помо-

щью высказывания знаменитого Ископаемого

Дронта Додо из «Алисы в стране чудес»: «Все вы-

играли. И все должны получить призы». Затем Ро-

зенцвейг высказал гипотетическое объяснение при-

близительно одинаковых результатов: он посчитал,

что причина — общие терапевтические факторы,

включая психологическую интерпретацию, катар-

сис и личность терапевта. В 1940 г. Уотсон доложил

о результатах собрания, проведенного с целью под-

твердить области, в которых между психотерапев-

тическими системами существует согласие (Sollod,

1981). Участники, в том числе столь несхожие во

мнениях специалисты, как Розенцвейг, Адлер и Род-

жерс, пришли к согласию, что общие признаки удав-

шейся психотерапии — это поддержка, интерпрета-

ция, инсайт, изменение поведения, хорошие тера-

певтические отношения и определенные качества

терапевта (Watson, 1940).

Если различные психотерапевтические методы

(а их существует великое множество) и в самом

деле работают и приводят к удачным результатам,

значит, школы, методы, подходы вовсе не настоль-

ко разнородны, как это может показаться на первый

взгляд. По-видимому, у них есть некоторые унифи-

цирующие черты, которые и являются «целебными»

элементами — теми, что отвечают за терапевтичес-

кий успех. В той степени, в какой клиницисты, при-

держивающиеся различных теорий, способны прий-

ти к общему набору стратегий, существует и веро-

ятность того, что результат будет составлен из

робастных феноменов, ибо специалистам удалось

преодолеть искажения, навязанные предвзятостью

различных теоретических подходов (Goldfried,

1980).

Но. как можно было ожидать, общие факторы,

названные и выделенные на сегодняшний день, ока-

зались весьма многочисленными п разнообразными

как по своему составу, так и по характеристике

(Karasu, 1986; Patterson, 1989). Разные авторы фо-

кусируются на разных областях или уровнях пси-

хосоциального лечения; в итоге возникло различное

понимание этих унифицирующих аспектов.

В этой книге мы рассматриваем общие факторы,

опираясь на результаты исследования (Grencavage

18

Глава 1 • Определение и сравнение отдельных разновидностей психотерапии: интегративная система координат

& Norcross, 1990), в ходе которого был предпринят

обзор 50 публикаций с целью выявить конверген-

цию существующих унифицирующих аспектов пси-

хотерапии. .Всею было названо 89 таких аспектов.

Анализ показал, что наиболее унифицирующие ас-

пекты - это позитивные экспектации клиентов и

фасилнтирующие терапевтические отношения.

Ниже мы рассмотрим такие унифицирующие аспек-

ты терапии, как позитивные экспектации, терапев-

тические отношения, эффект Хоторна и релятивные

факторы.

Позитивные экспектации

Экспсктация — одна из наиболее дискутабельных и

пристально изученных переменных. Торри (Torrey,

1972) метко определил этот унифицирующий ас-

пект как «эдифов комплекс»’ («edifice complex»).

Нам удалось насчитать как минимум 150 работ, вы-

полненных с целью определить количество терапев-

тических результатов, которые являются предметом

конкретных экспектации, питаемых пациентами в

связи с терапией. Большинство этих исследований

опирается на гипотезу, согласно которой эффектив-

ность лечения зависит от три степени, в которой

клиент ожидает от него эффективности. Некоторые

критики полагают, что психотерапия не более чем

процесс, в котором мы возбуждаем в наших клиен-

тах экспектации касательно того, что наше лечение

им поможет, и что любое итоговое улучшение яв-

ляется функцией ожидания клиентом этого улуч-

шения. Наверное, каждый терапевт хоть раз в жиз-

ни да мечтал, чтобы дело обстояло настолько про-

сто!

Однако имеющиеся данные вовсе не дают такого

простого ответа на вопрос. Исследования расходят-

ся даже в том, что индуцированные в клиентах экс-

псктации вообще влияют на улучшение, не говоря

уже о том, чтобы определять исход (DuPont, 1975;

Garfield, 1986; Wilkins, 1971, 1977, 1979). СреДи

исследований, в которых дан отчет об Эффектах

экспектации, практически все показывают, что вы-

раженная позитивная экспектация повышает эф-

фективность таких лечебных методик, как система-

тическая десенсибилизация. Почти треть успешных

психотерапевтических результатов можно объяс-

нить тем, что оба — целитель и пациент — твердо

верят в эффективность лечения (Roberts, Kewman,

Mercier & Hovel!, 1993).

Но психотерапию ни в коем случае нельзя свб-

дить только к эффектам экспектации. По данным

усложненною анализа многочисленных итоговых

исследований, психотерапия оказалась эффектив-

нее режимов действия неспецифических факторов,

которые, в свою очередь, эффективнее полного от*

сугствия лечения (Barker, Funk & Houston, 1988).

Таким образом, выстраивается иерархия Эффектнв-’