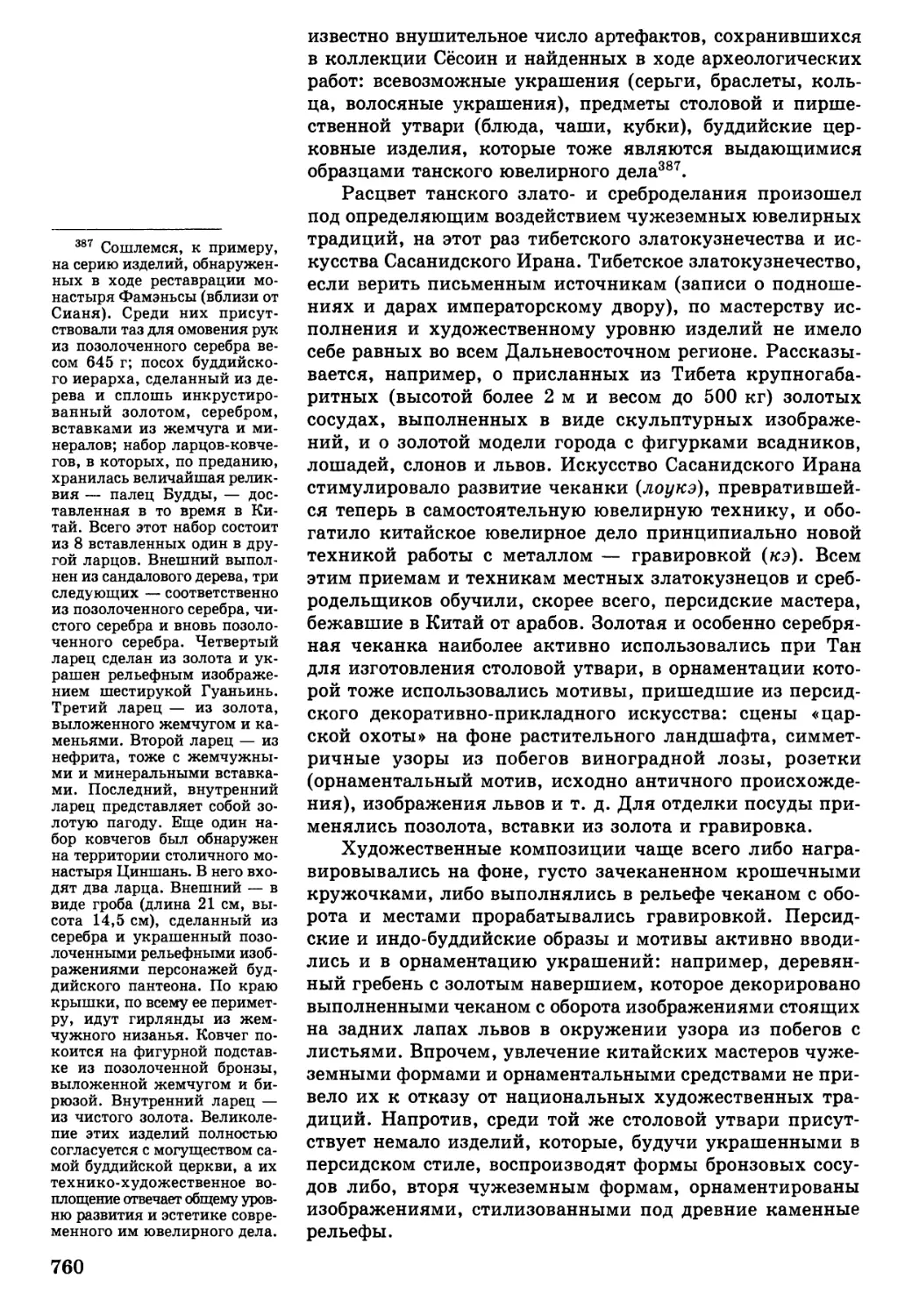

Author: Кравцова М.

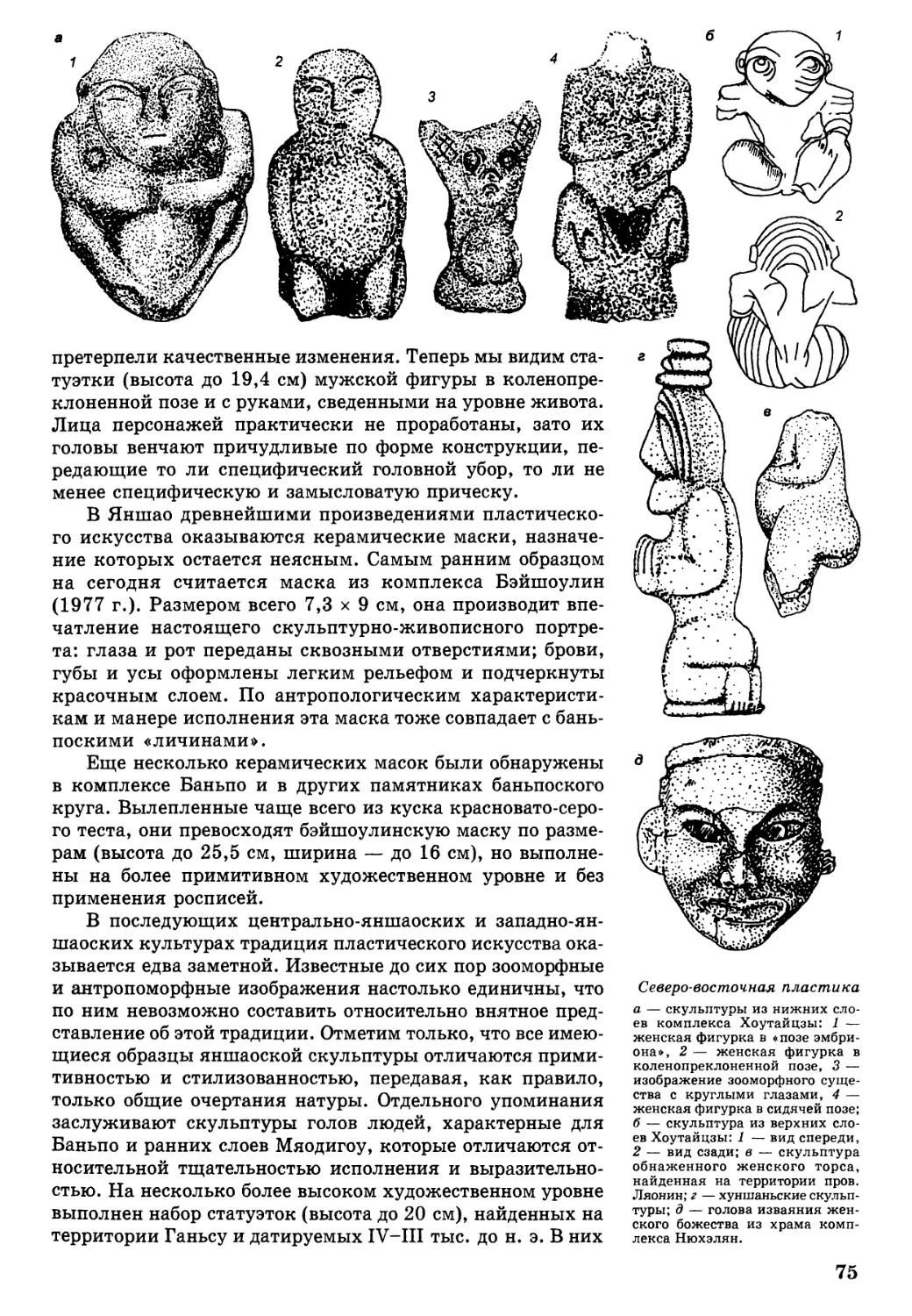

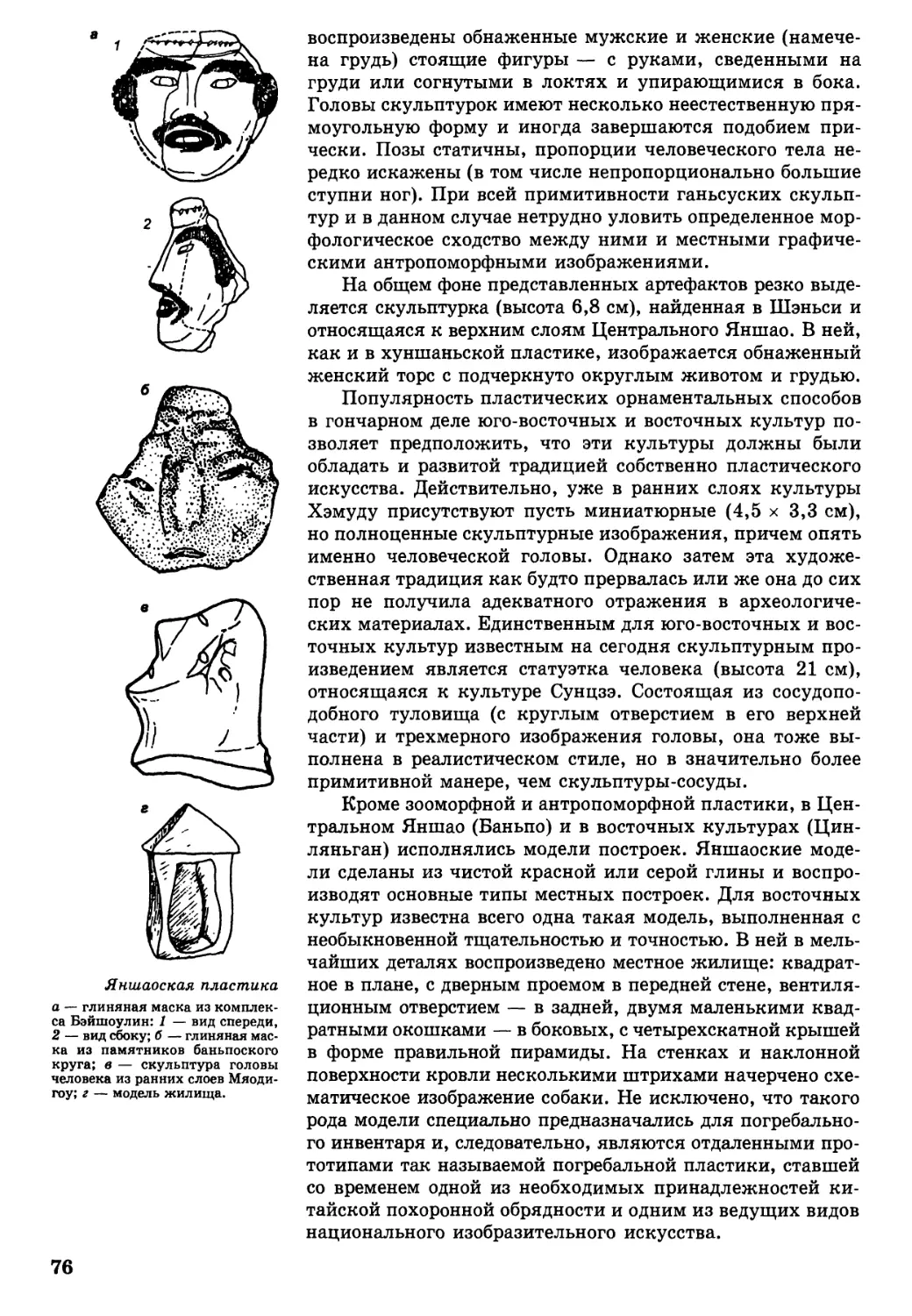

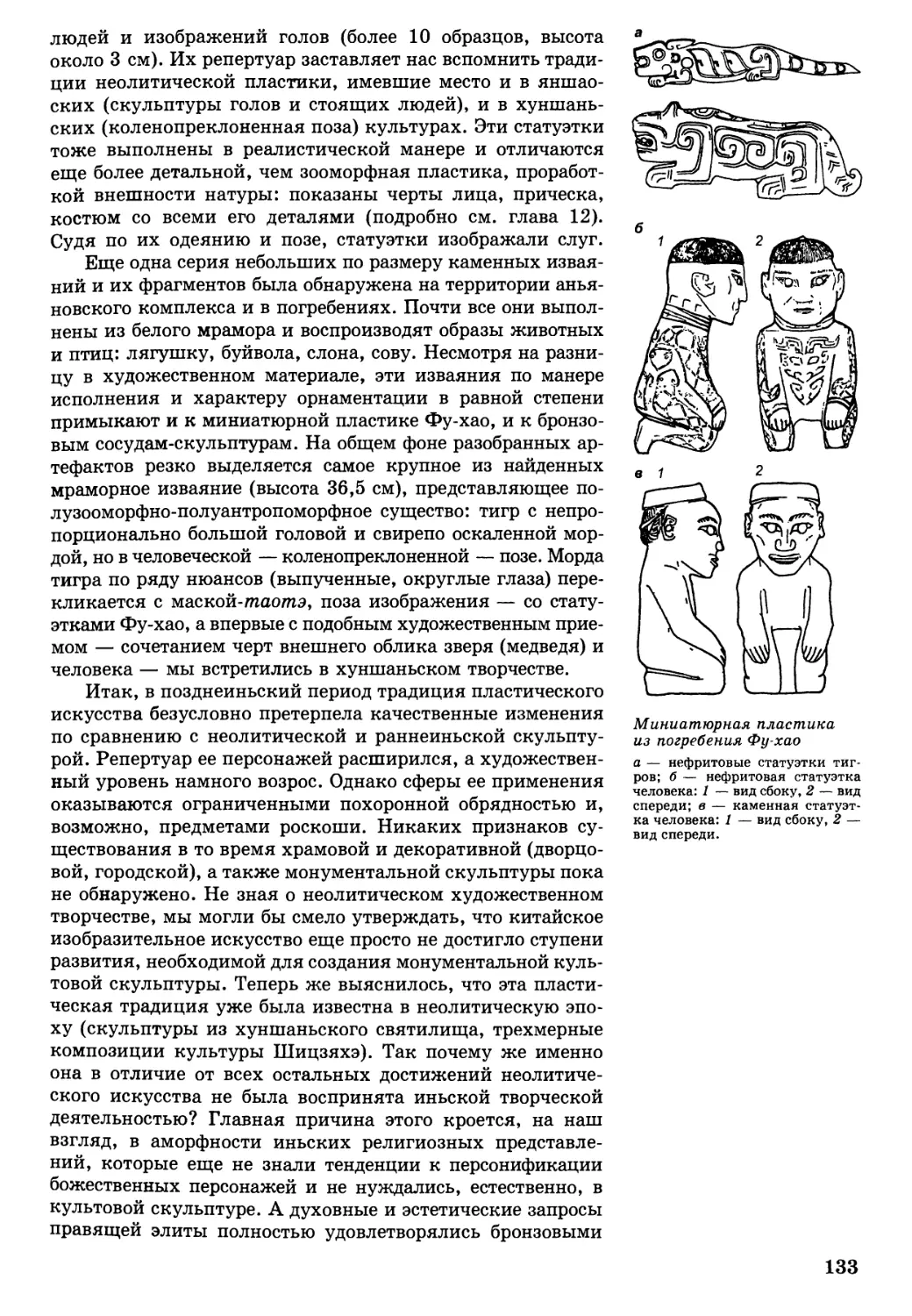

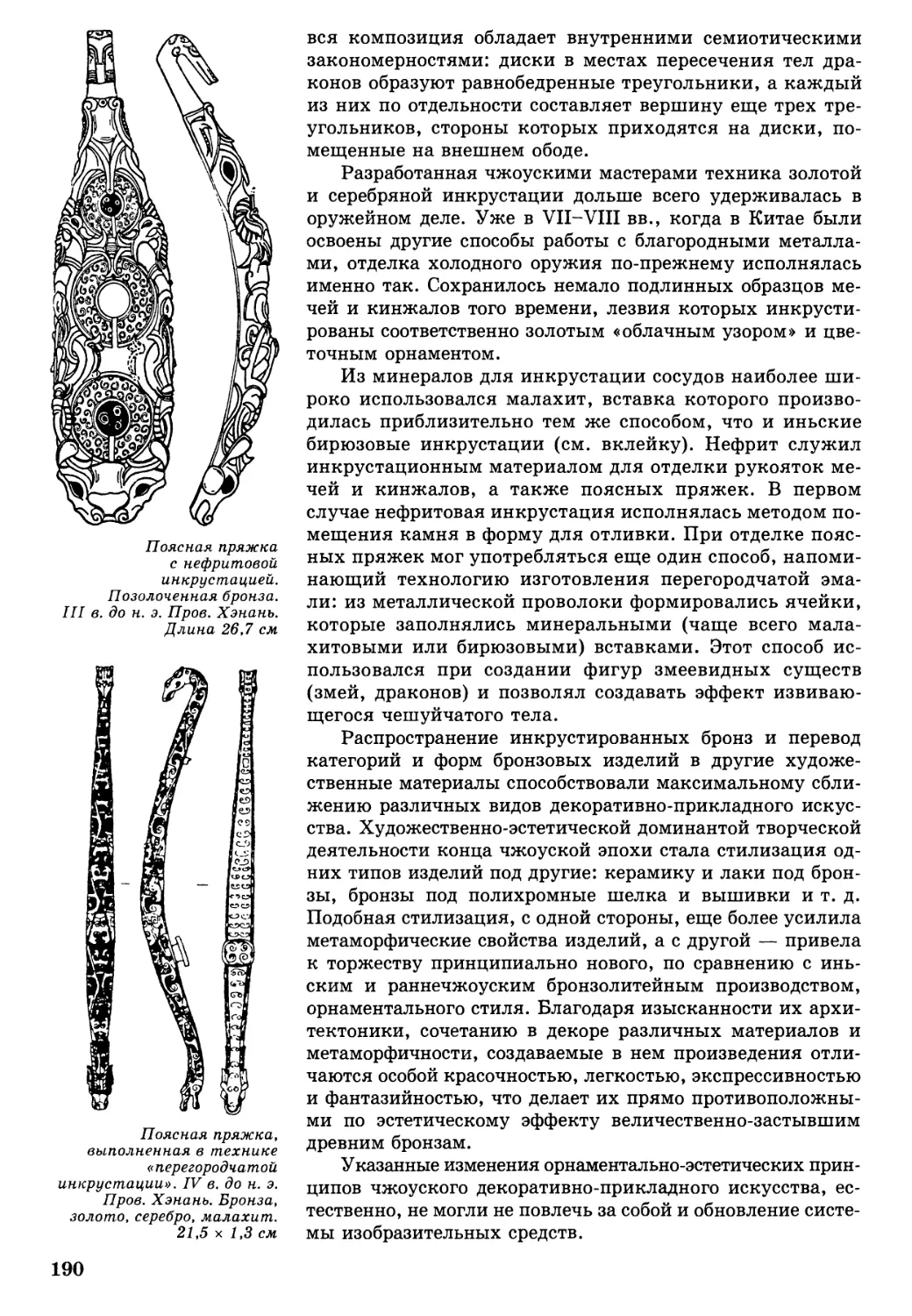

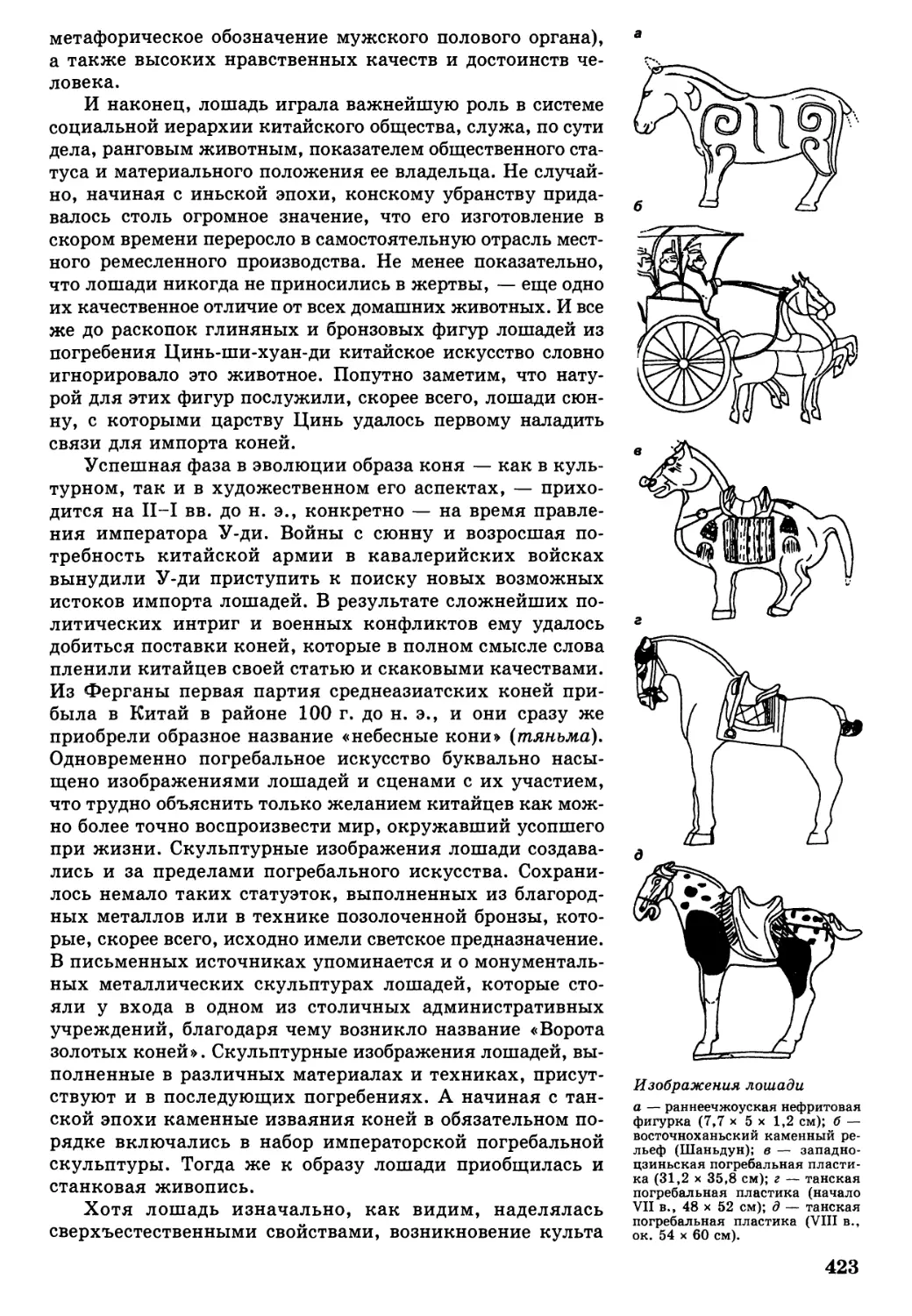

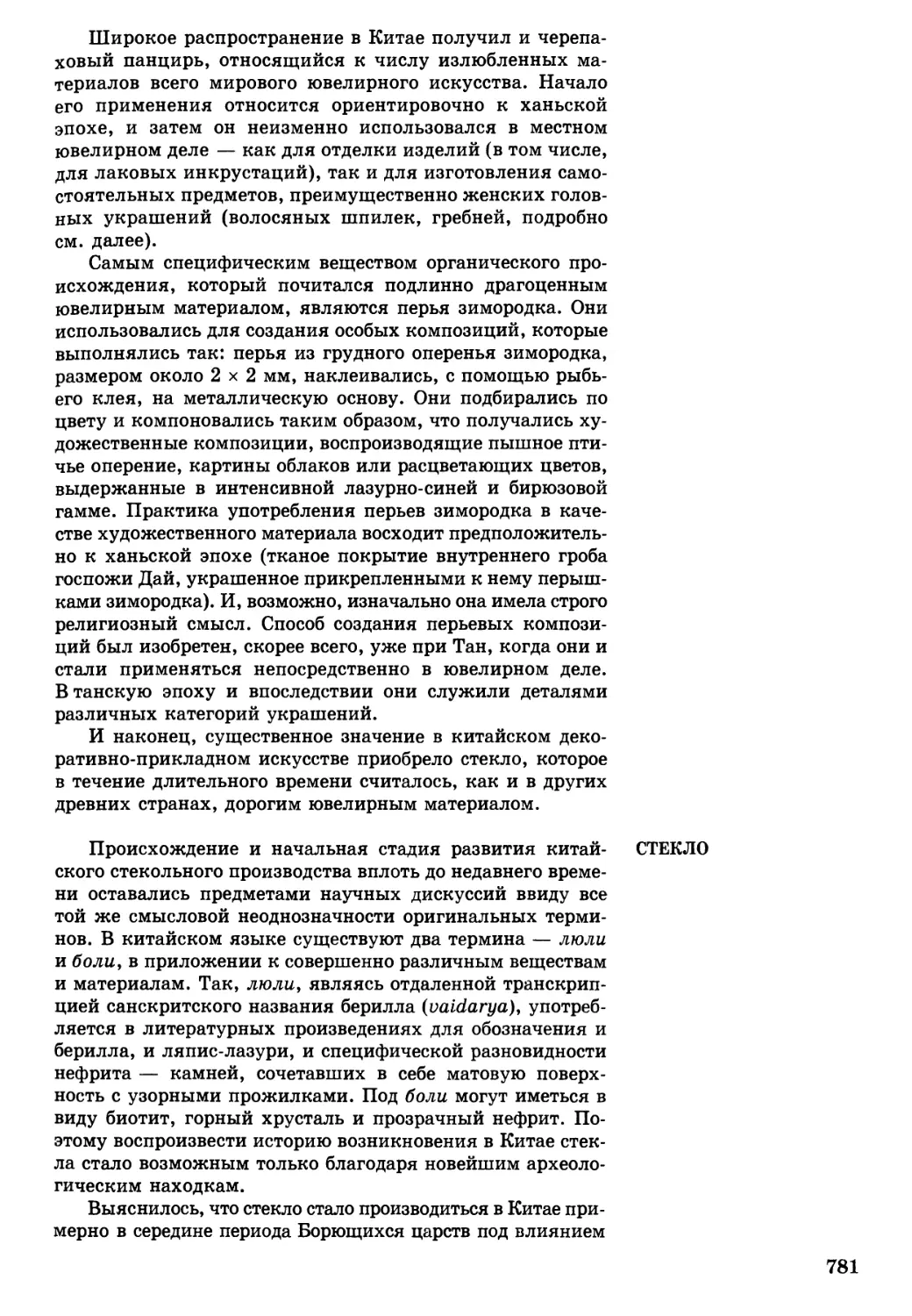

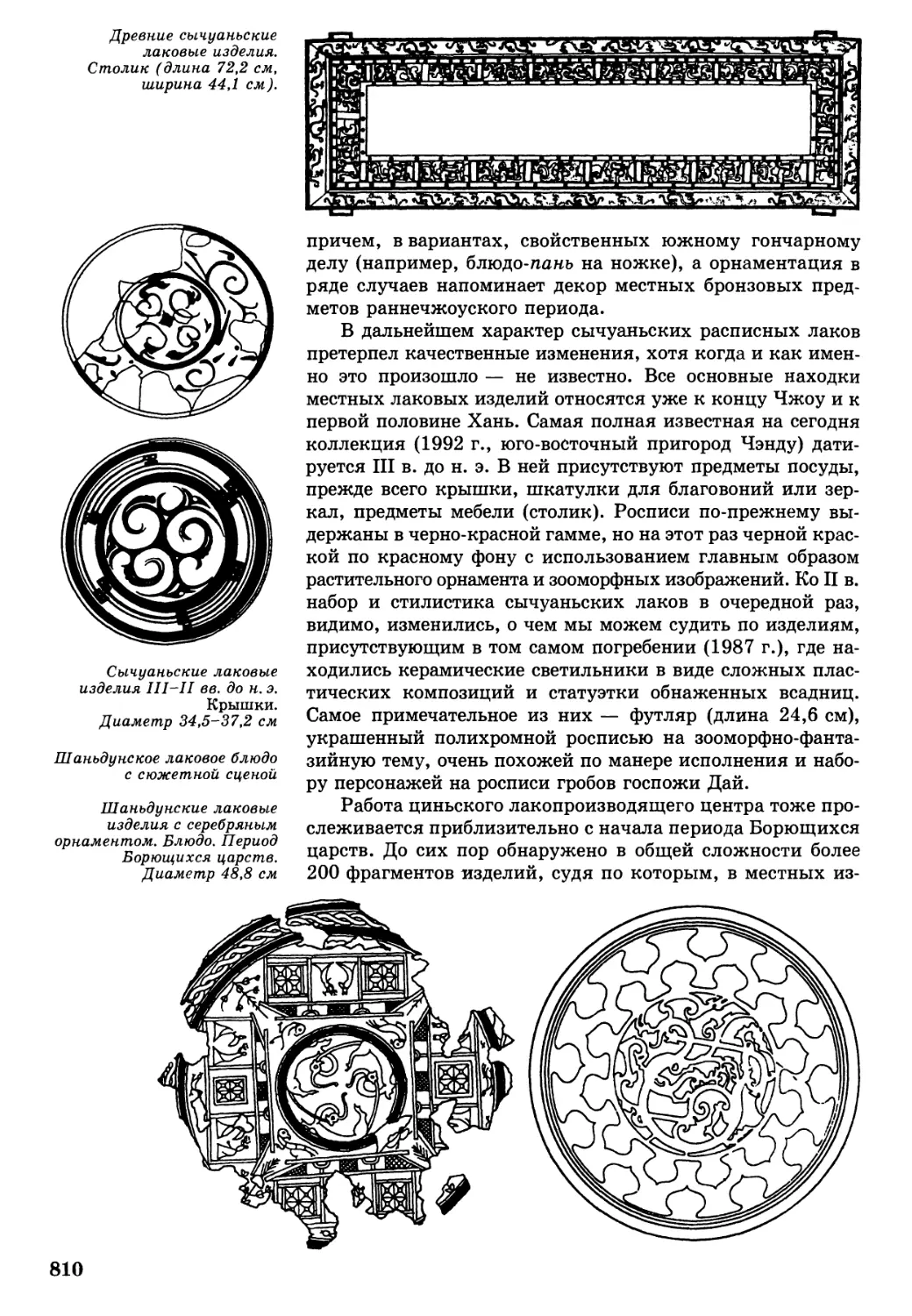

Tags: искусство искусствоведение китайская философия

ISBN: 5-8114-0564-2

Year: 2004

Text

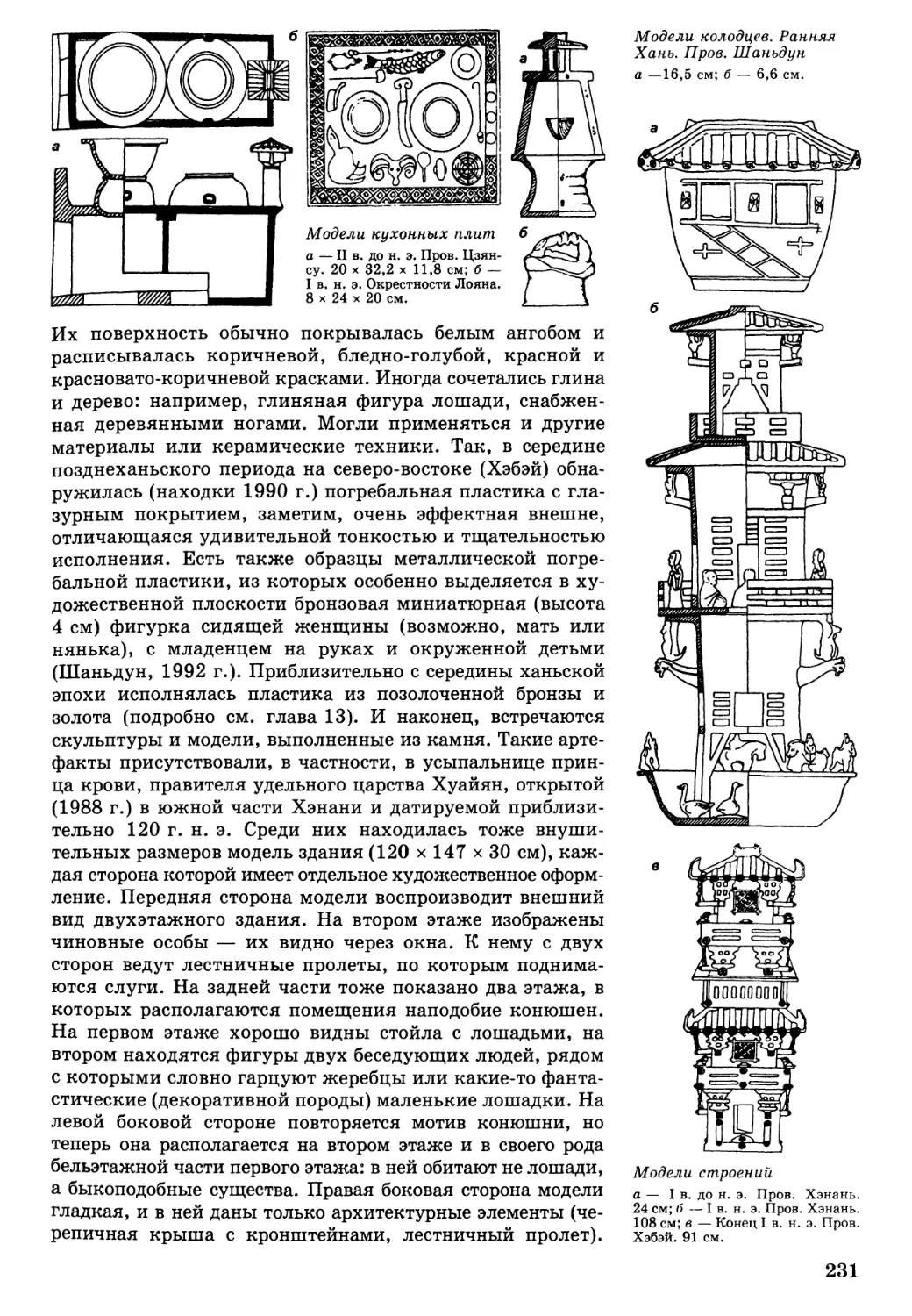

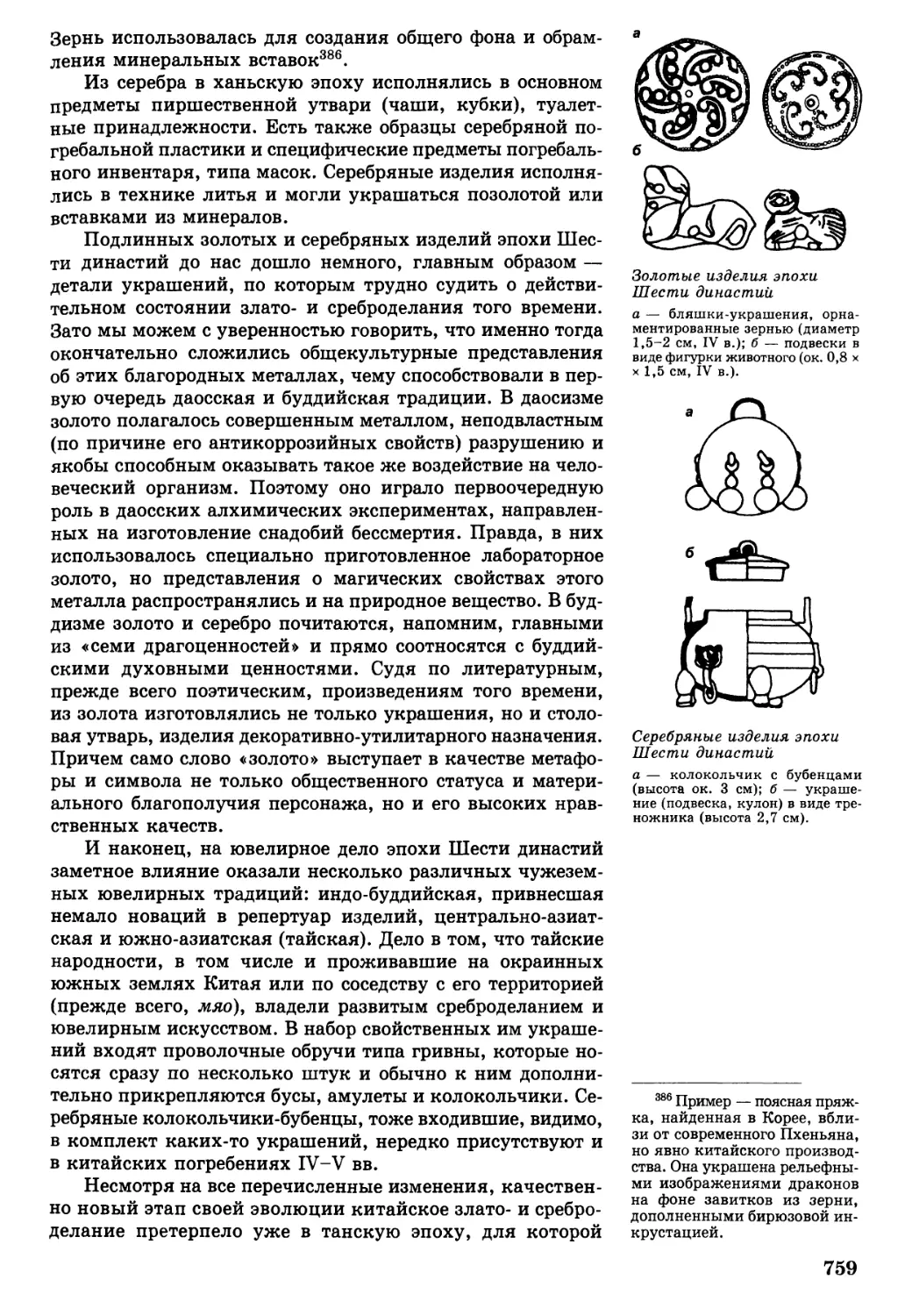

MHb®

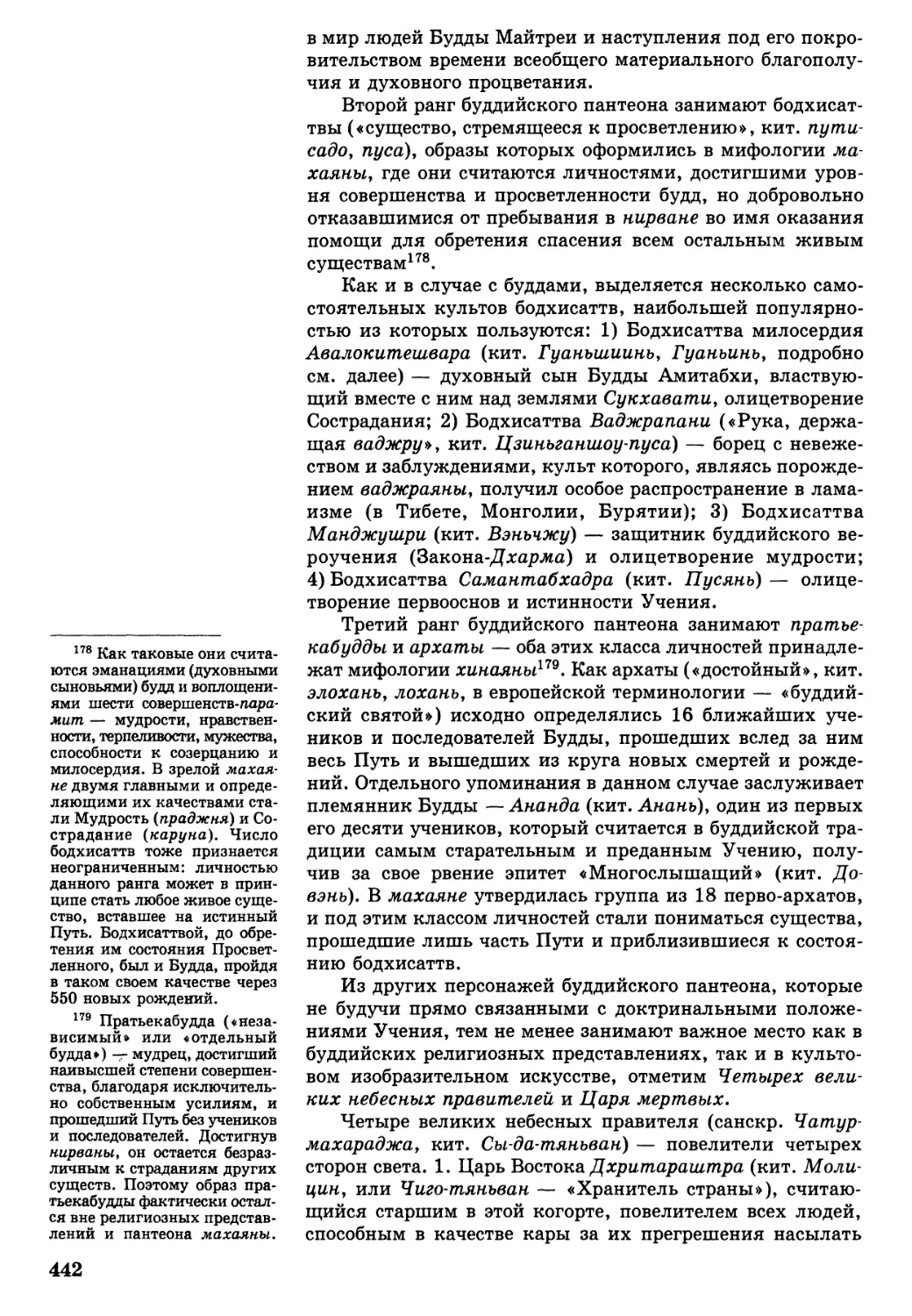

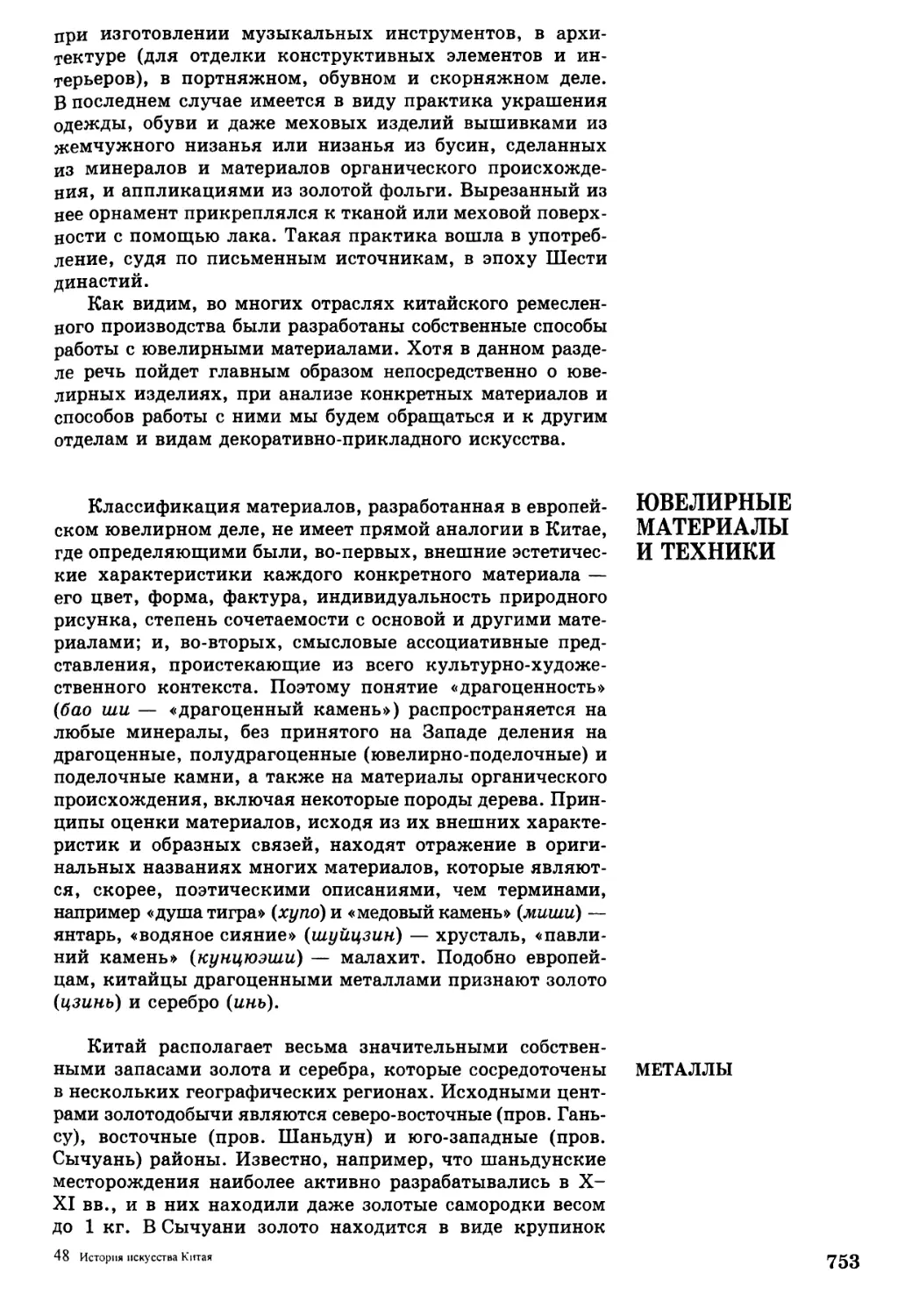

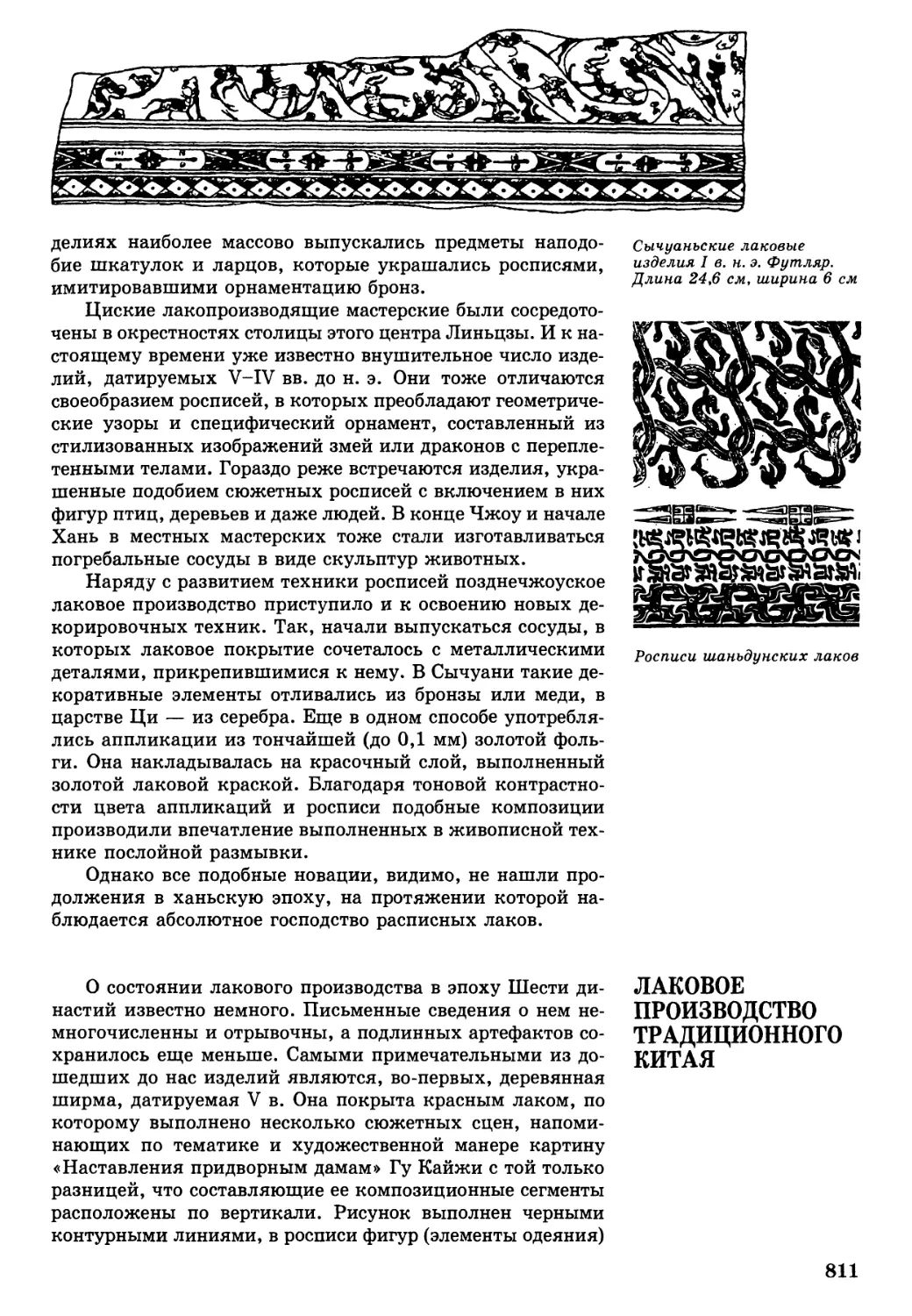

• Санкт-Петербург •

• Москва •

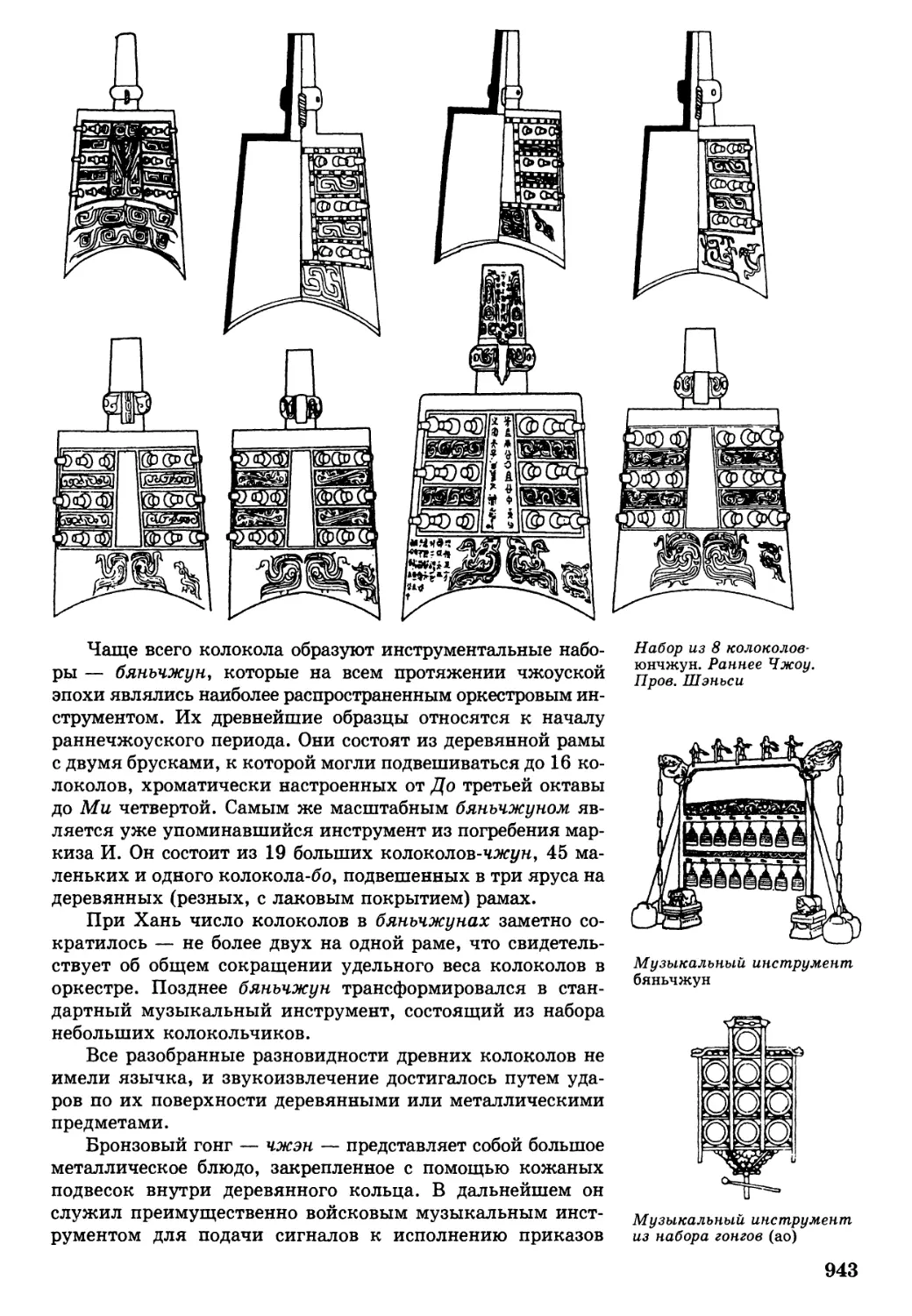

• Краснодар •

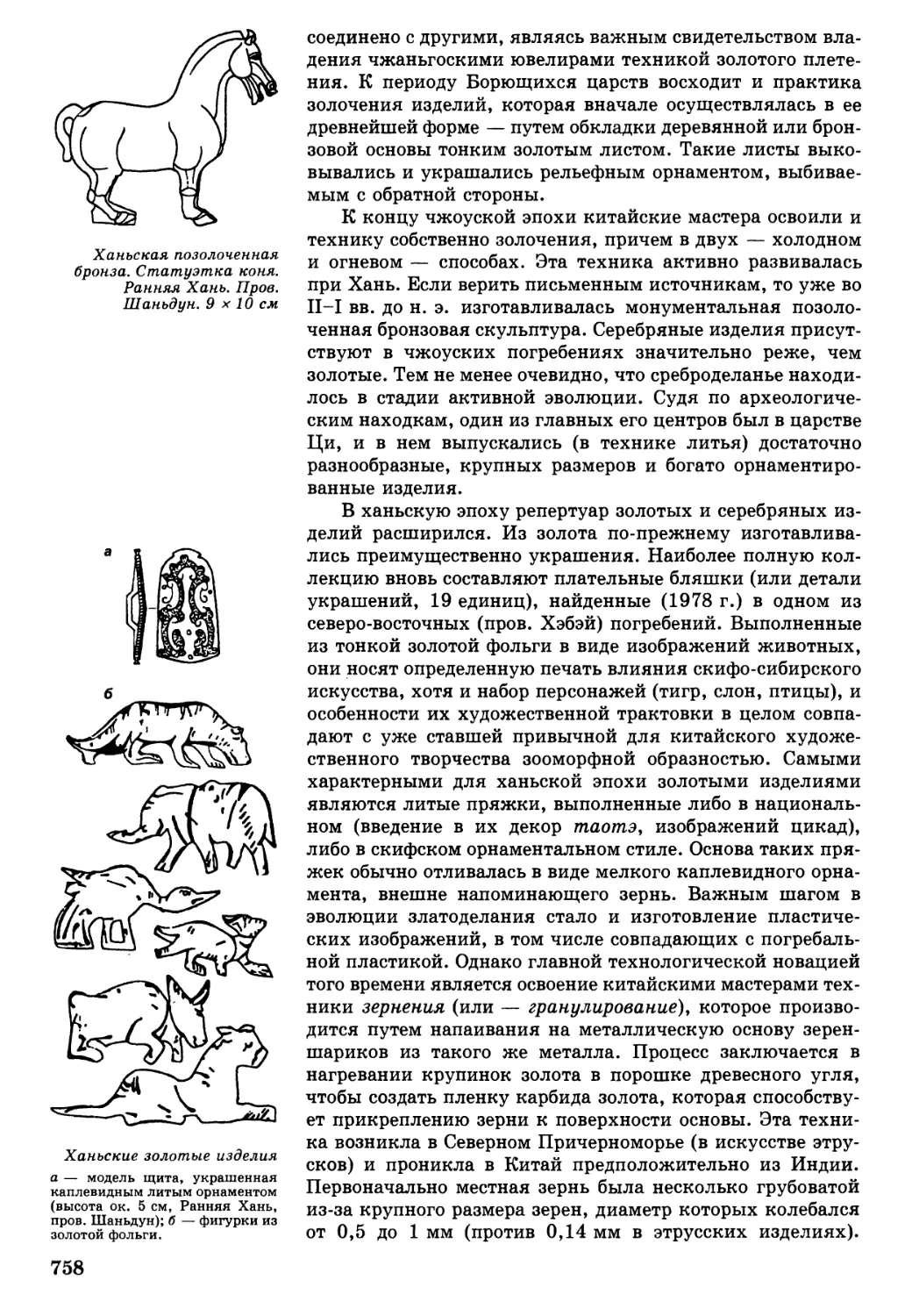

• 2004•

МИРОВАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

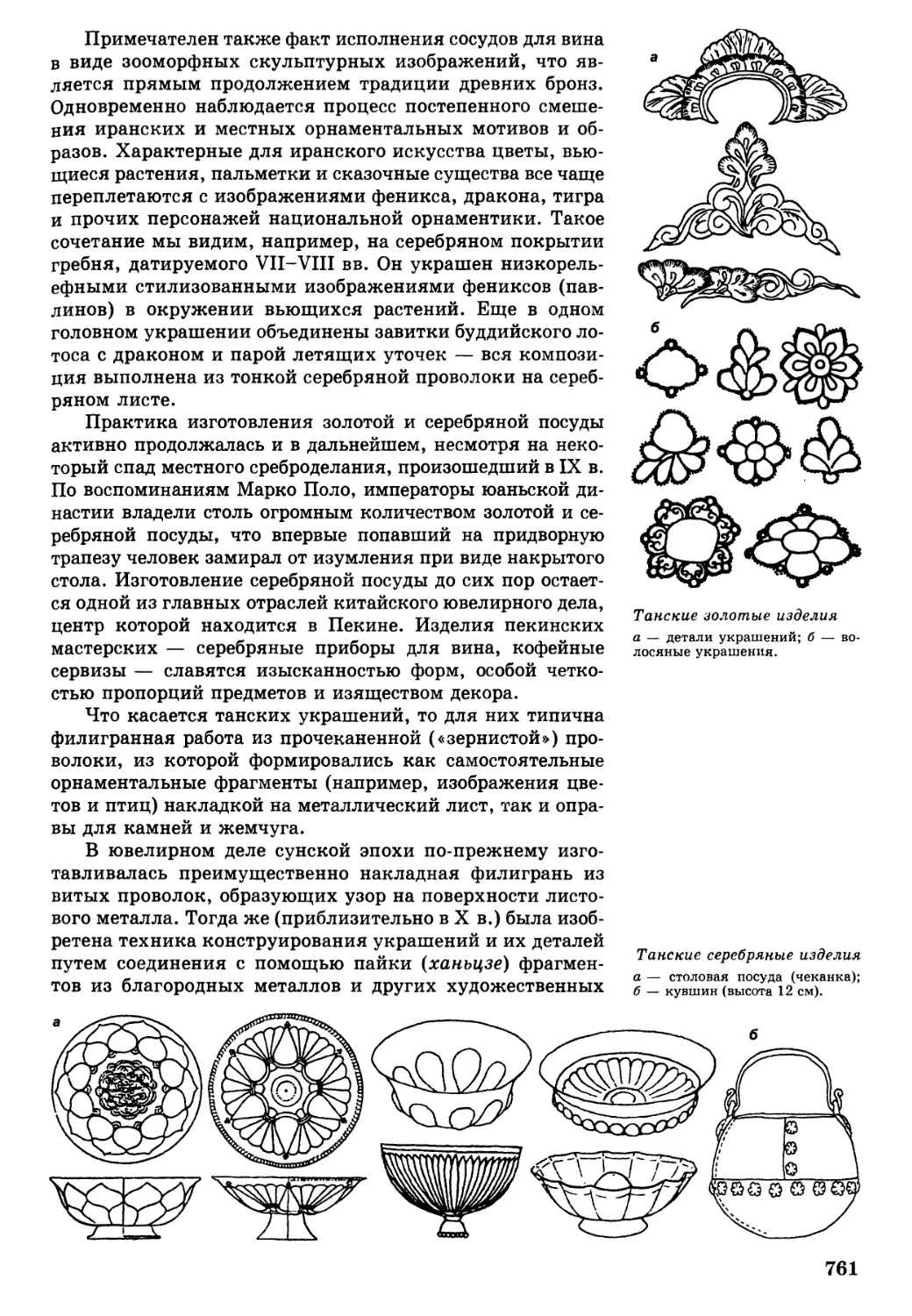

КУЛЬТУРА

МИРОВАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

КУЛЬТУРА

Учебное пособие

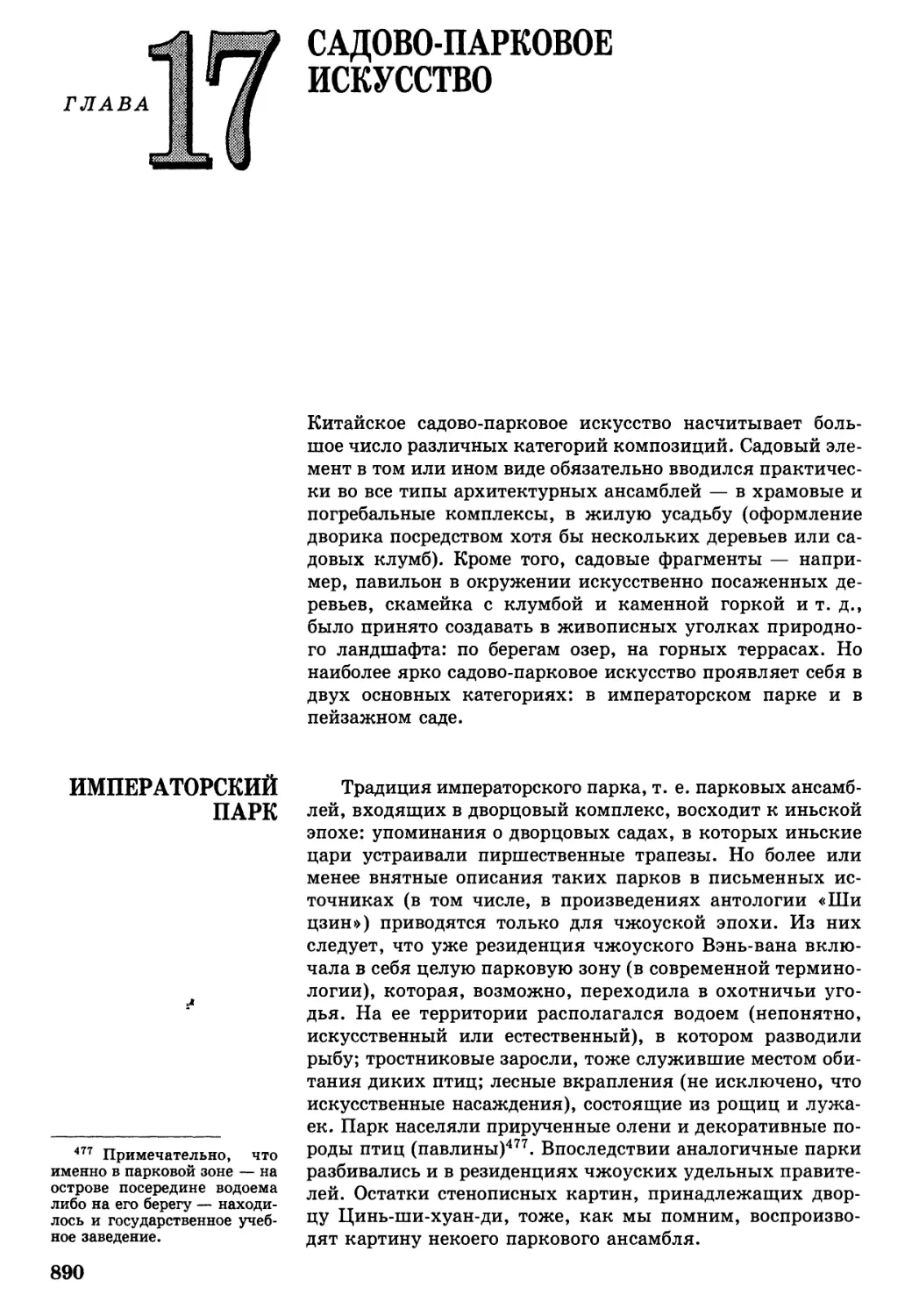

Санкт-Петербург • Москва • Краснодар • 2004

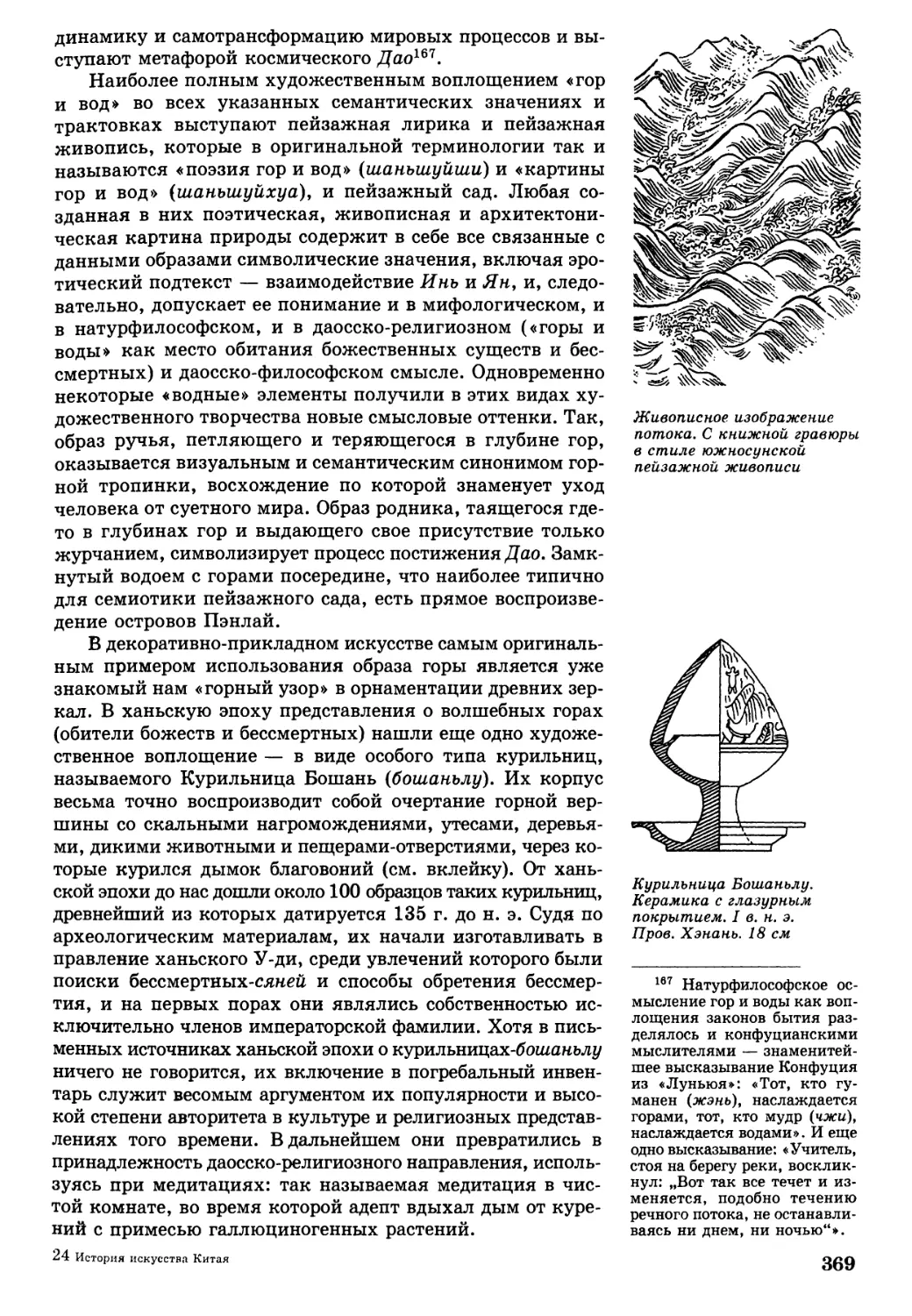

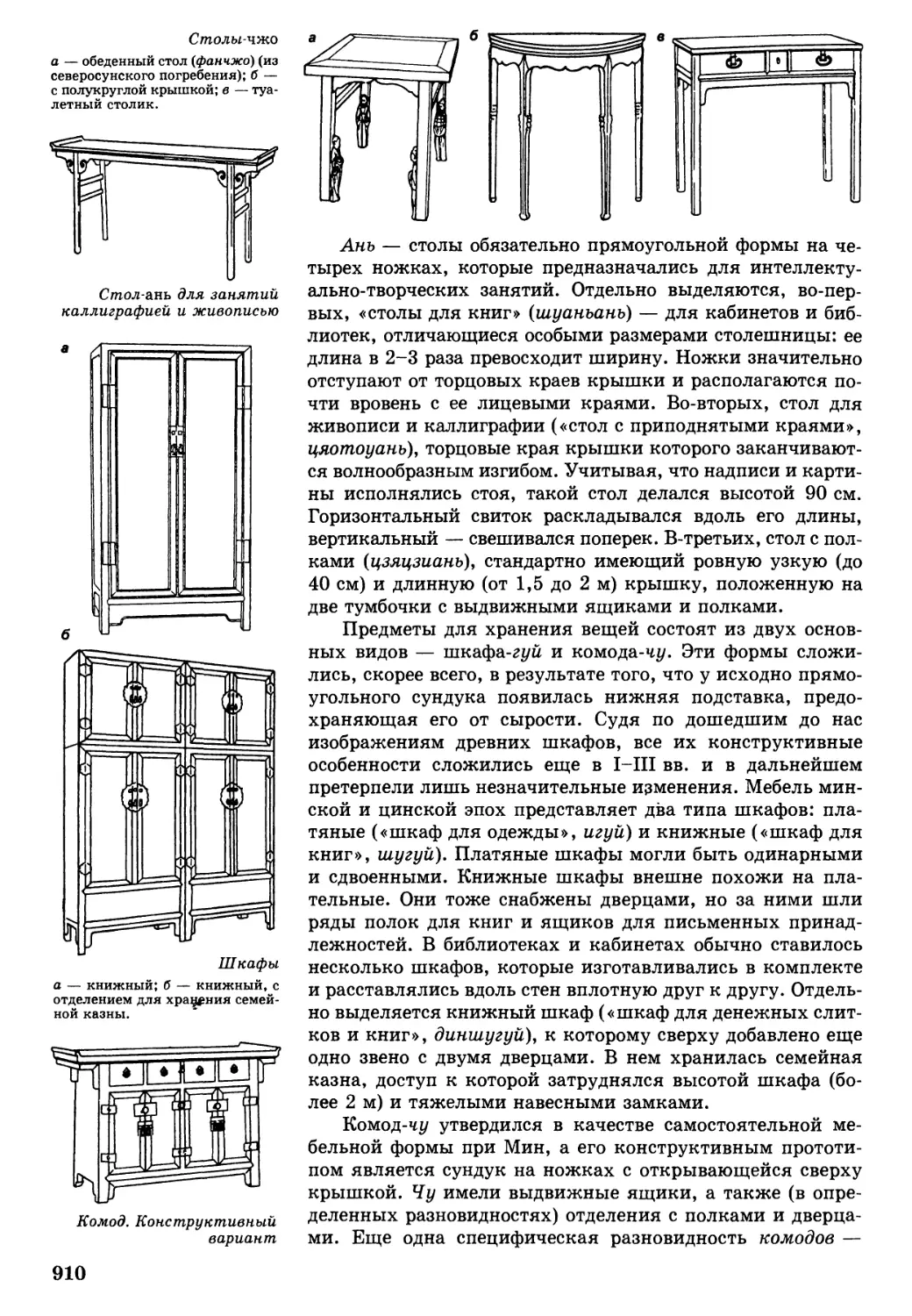

ИСТОРИЯ

ИСКУССТВА

КИТАЯ

Марина

КРАВЦОВА

h

ЛАНЬ®ТФ»

2004 • Краснодар • Москва • Санкт-Петербург

ББК85

K78

Кравцова M. Ë.

К 78 Мировая художественная культура. История искусства Китая: Учеб-

ное пособие. — СПб.: Издательства «Лань», «TPHADA», 2004. — 960 с:

ил. + вклейка (32 с). — (Мир культуры, истории и философии).

ISBN 5-8114-0564-2 (Лань)

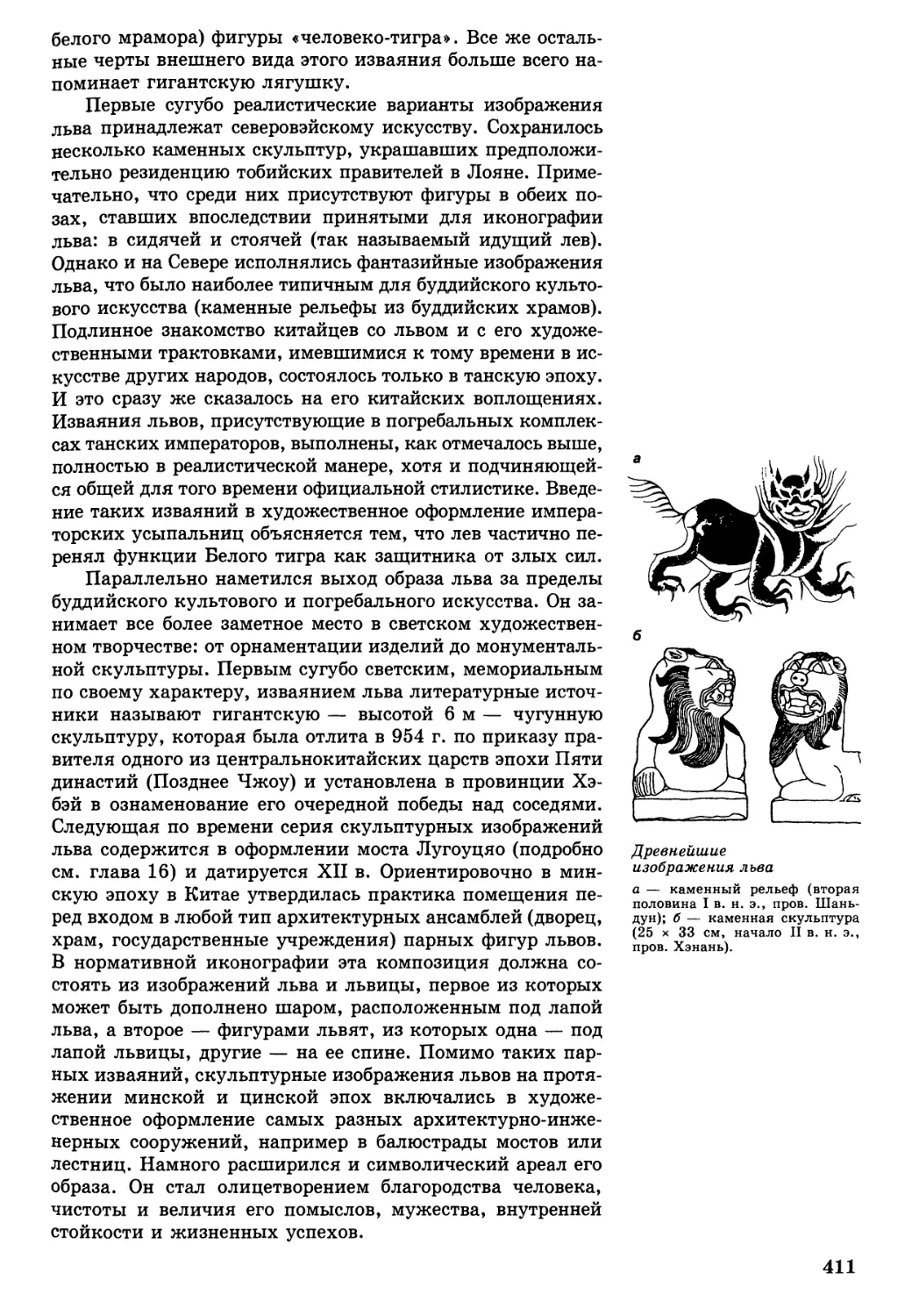

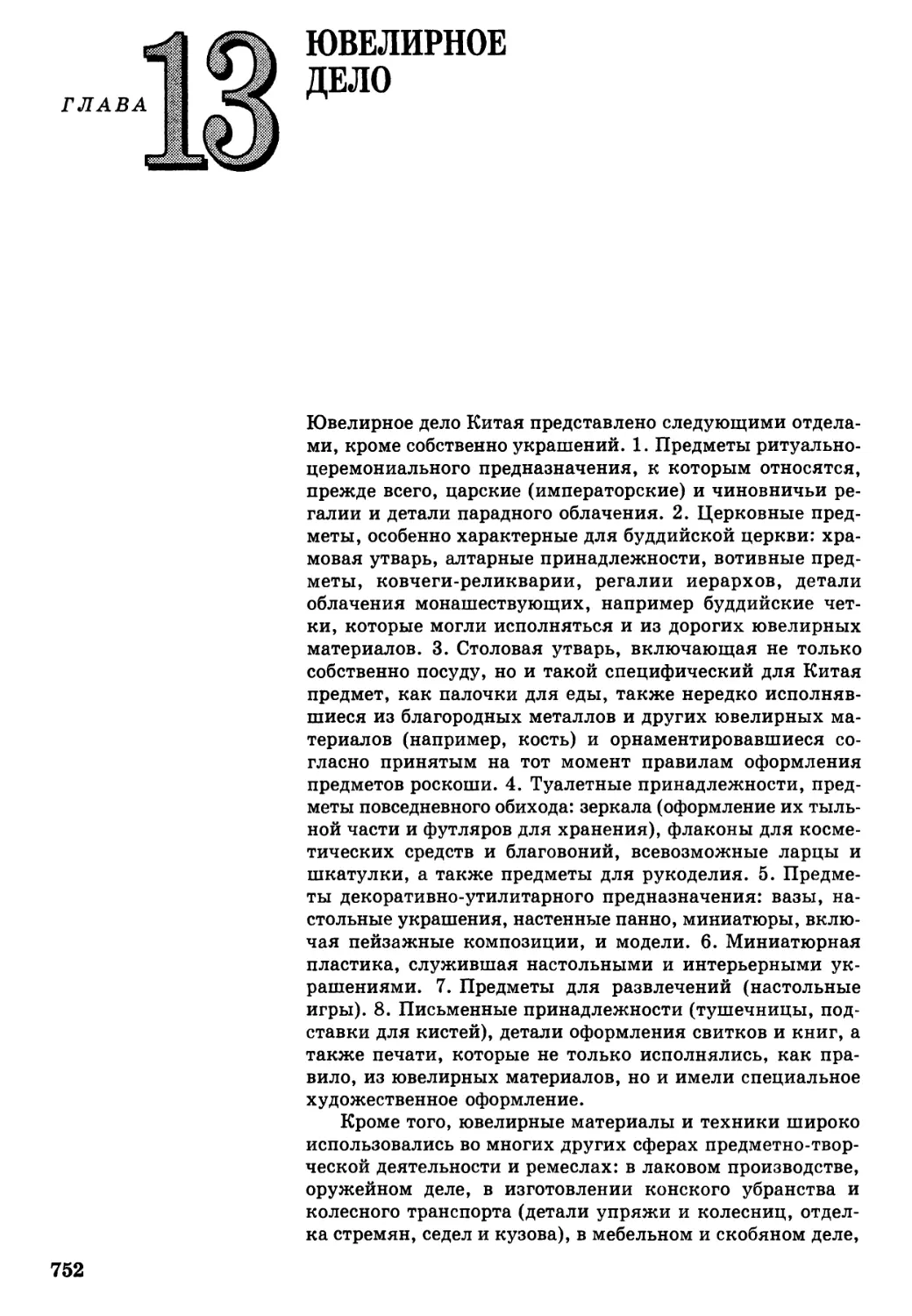

ISBN 5-901178-11-4 (TPHADA)

В условиях активно развивающихся связей РФ и КНР знание истории китай-

ского искусства и его шедевров приобретает особое значение.

Главная цель книги — представить читателю целостную картину истории разви-

тия китайского искусства в максимально расширенном временном объеме (от неолити-

ческой эпохи до начала XX в.), с учетом новейших археологических материалов и

теоретических разработок. Книга знакомит читателя с основными этапами развития

искусства Китая, с особенностями формирования эстетической мысли и изобразитель-

ных средств. Автор подробно рассказывает об основных видах китайского изобрази-

тельного, декоративно-прикладного, архитектонического искусств. Отдельная часть

посвящена музыкальному искусству Китая.

Настоящее издание может быть рекомендовано специалистам, занимающимся

проблемами мировой художественной культуры, преподавателям и студентам гума-

нитарных вузов, a также сотрудникам туристических агентств, которым необходима

информация о сувенирной и художественной продукции Китая. ттпті»

ББК 85

Марина Евгенъевна

КРАВЦОВА

МИРОВАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

КУЛЬТУРА

ИСТОРИЯ

ИСКУССТВА КИТАЯ

Учебное пособие

Оформление

С. ШАПИРО, А. ЛАПШИН

Книга издана при участии

Международной Ассоциации клубов

КУНФУ «TPHADA» и лично президента

Ассоциации Мастера Андрея ЛОГИНОВА

Тел.:

Генеральный директор А. Л. Кноп

Директор издательства О. В. Смирнова

Художественный редактор С. Л. Шапиро

Редактор Л. М. Петракова

Корректоры У. А. Елъкина, О. П. Панайотти

Подготовка иллюстраций А. Ю. Лапишн,

Д. А. Кравцов, А. Ф. Лурье, Л. В. Буракова

Версталыцик С. Ю. Малахов

Выпускающие Н. К. Белякова, О. В. Шилкова

ЛР № 065466 от 21.10.97

Гигиенический сертификат 78.01.07.953.П.001273.02.02

от 28.02.2002 г., выдан ЦГСЭН в СПб

Издательство «ЛАНЬ»

lan@lpbl.spb.ru; www.lanpbl.spb.ru

192029, Санкт-Петербург, Общественный пер., 5.

Издательство: тел./факс: (812)336-25-10, 336-25-09;

pbl@lpbl. spb. ru ; prin t@l pbl. spb. ru

Торговый отдел: 193029, Санкт-Петербург, ул. Крупской, 13,

тел./факс: (812)567-54-93, тел.: (812)567-85-78,

(812)567-14-45, 567-85-82, 567-85-91; trade@lanpbl.spb.ru

Филиал в Москве: 109263, Москва, 7-я ул. Текстильшиков, 5,

тел.: (095)742-48-93; lanmsk@asvt.ru

Филиал в Краснодаре:

350072, Краснодар, ул. Жлобы, 1/1, тел.: (8612)74-10-35.

Издательство «TPHADA»

199178, Саккт-Петербург, В. О. 15-я линия, д. 28, литер «А».

(812)327-72-37; тел./факс: (812)321-89-15; E-mail: triads@mail.ru

Международная Ассоциация клубов КУНФУ «TPHADA»

194358, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 147, корп. «Д»

Тел./факс: (812)598-82-43; E-mail: triad@robotek.ru

Сдано в набор 09.10.03. Подписано в печать 30.08.04.

Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Формат 70x100 1/ів-

Печать офсетная. Усл. п. л. 78. Тираж 3000 экз.

Заказ№607.

Отпечатано с готовых диапозитивов

в Производственно-издательском комбинате «Офсет».

660049, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51

Охраняется законом РФ об авторском праве.

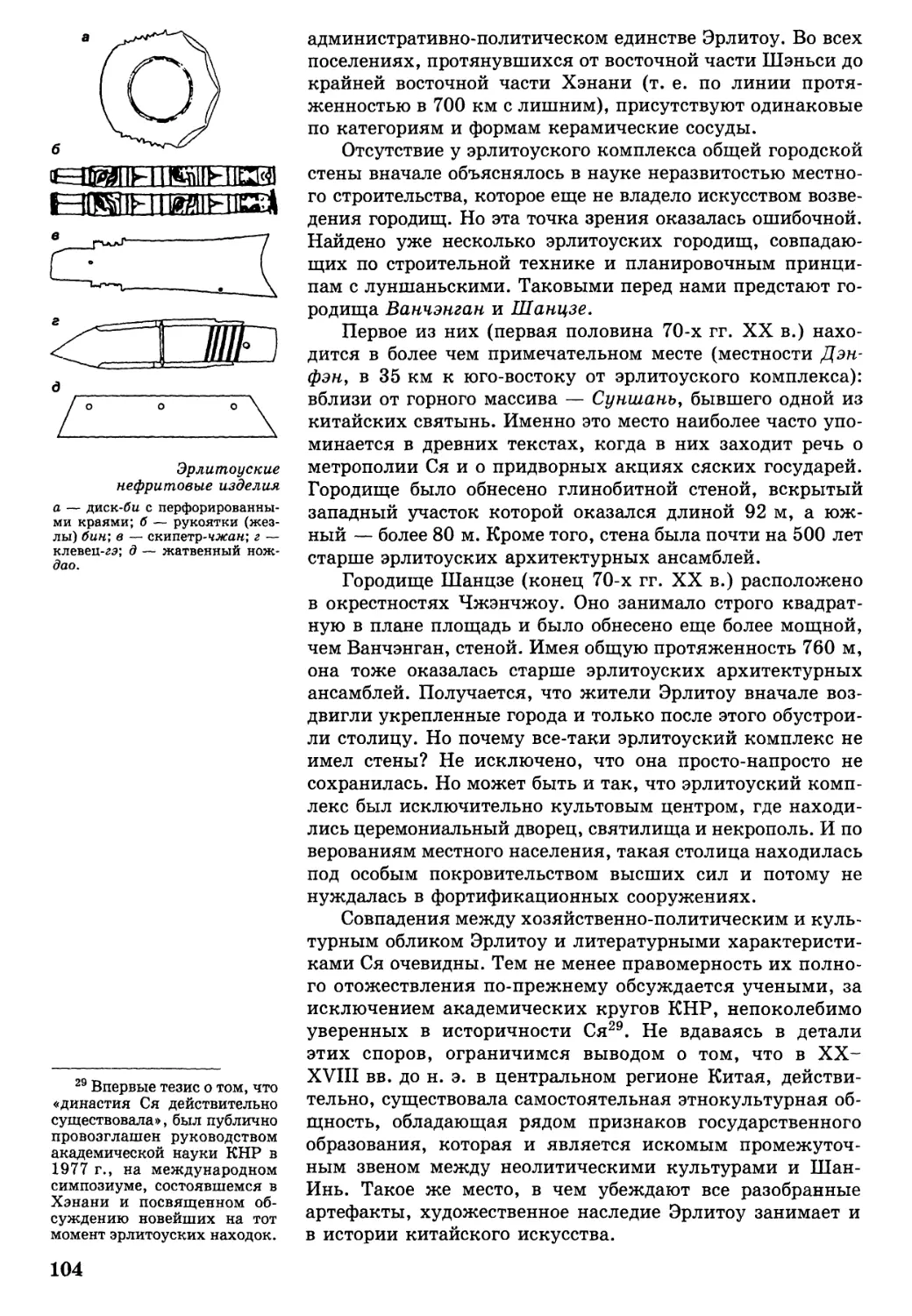

Воспроизведение всей книги или любой ее ча-

сти запрещается без письменного разрешения

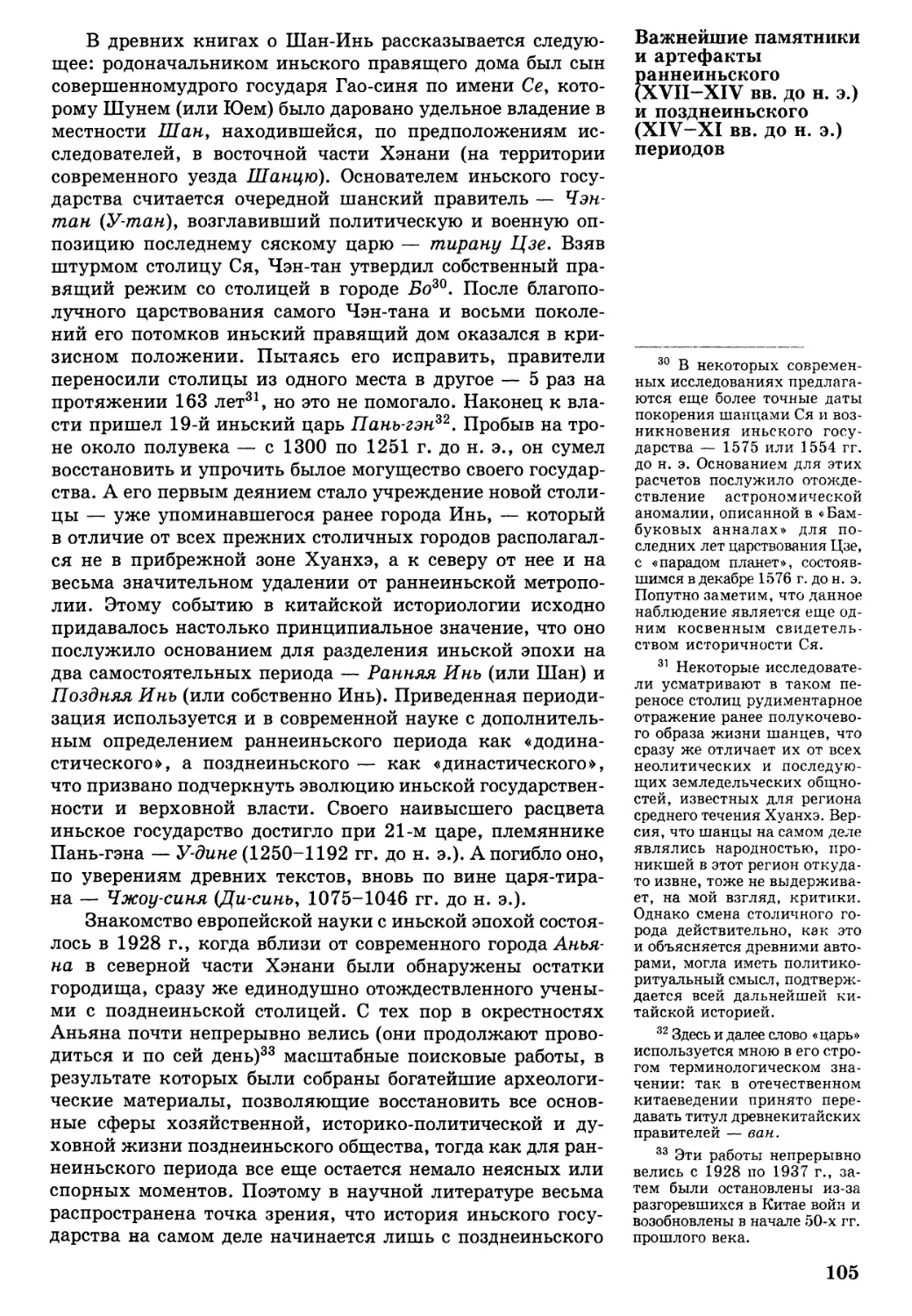

издателя. Любые попытки нарушения закона

будут преследоваться в судебном порядке.

1 Издательство «Лань», 2004

» M. E. Кравцова, 2004

1 Издательство «Лань»,

художественное оформление, 2004

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 10

Глава 1

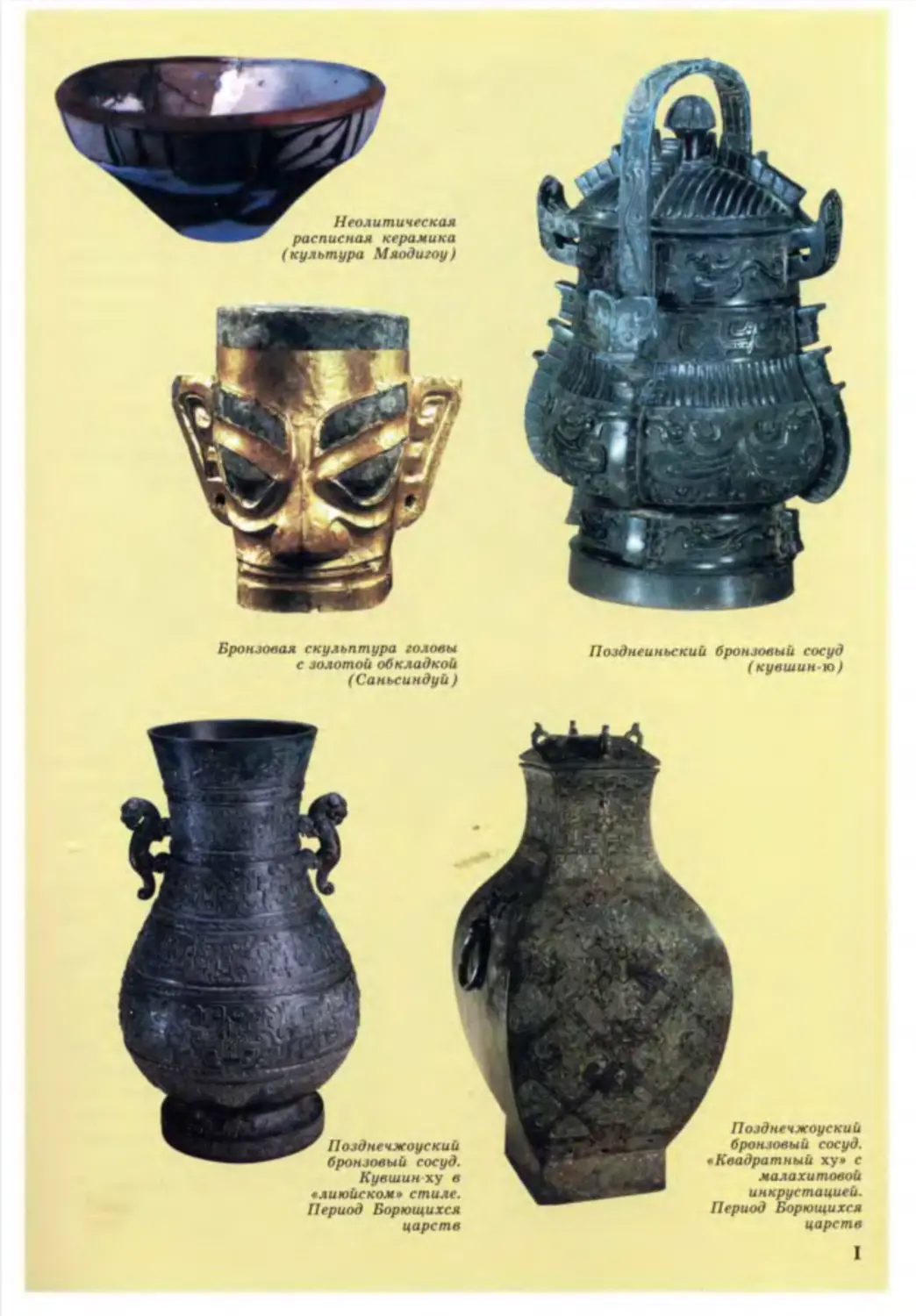

Искусство неолитического Китая (ѴІІІ-ІП тыс. до н. э.) 18 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Общая характеристика эпохи китайского неолита 18 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

Художественное наследие неолитического Китая. Керамика... 29 ИСТОРИИ

Типологии и тпехнология изготповления КИТАЙСКОГО

неолитпической керамики 29 ИСКУССТВА

Категории, формы и способы художественного

оформления изделий (сосуды) 36

Керамика Яншао (36). Керамика южного, юго-восточного, вос-

точного и северо-восточного регионов неолитического Китая (54).

Другие виды предметно-творческой деятельности 71

Пластика 71

Работы no дереву, косторезное и камнерезное дело 78

Строительство 90

Ранние очаги металлургии 95

Глава 2

Искусство Древнего Китая (ІІ-І тыс. до н. э.) 98

Эпоха Шан-Инь (ХѴІІ-ХІ вв. до н. э.) 98

Общая характеристика инъской эпохи 98

История возникновения иньского государства. Важнейшие па-

мятники и артефакты ХХ-ХѴІП вв. до н. э. (98). Важнейшие

памятники и артефакты раннеиньского (ХѴП-ХГѴ вв. до н. э.)

и позднеиньского (ХІѴ-ХІ вв. до н. э.) периодов (105). Некото-

рые особенности политического устройства и духовной жизни

иньского государства и их влияние на древнекитайское худо-

жественное творчество (114).

Художественное наследие инъской эпохи 117

Иньское бронзолитейное производство: технология, отделы и

категории изделий (117). Темы, мотивы, образы и стилистиче-

ские направления иньского орнаментального искусства (125).

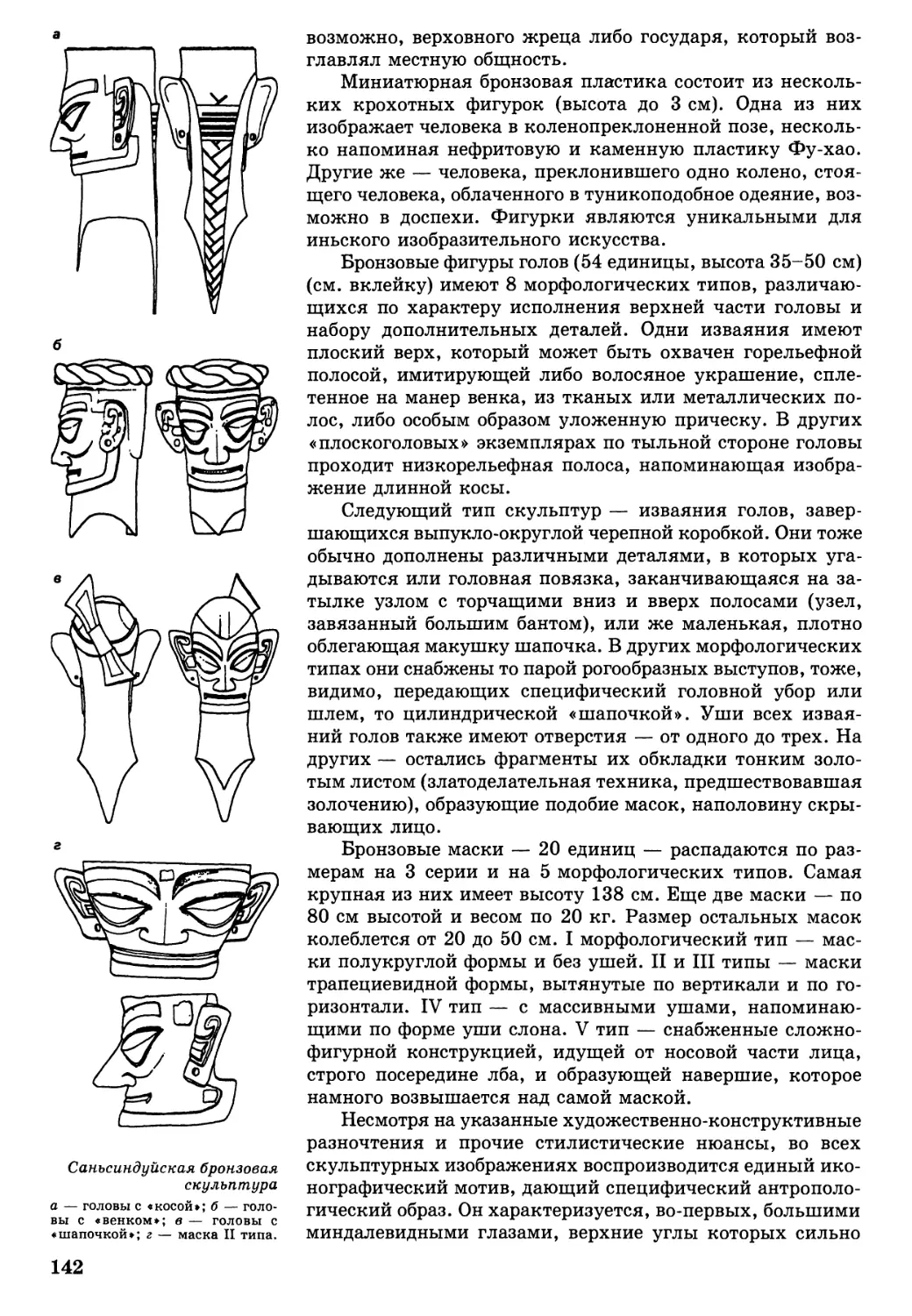

Изобразительное искусство (пластика) (132). Периферийные

художественные традиции и характер их соотношения с искус-

ством метрополии (134). Художественное наследие народностей

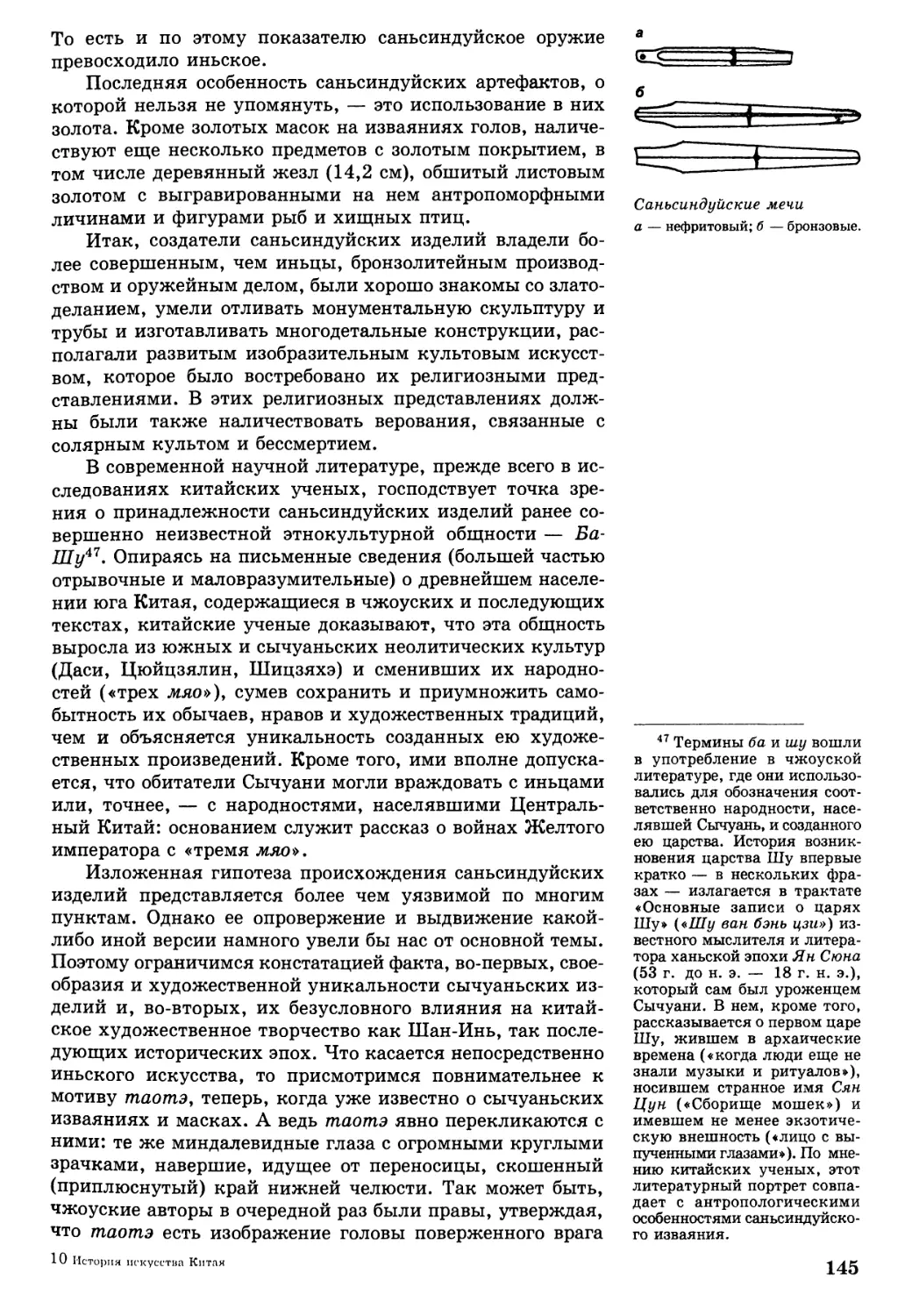

вне иньского круга (137).

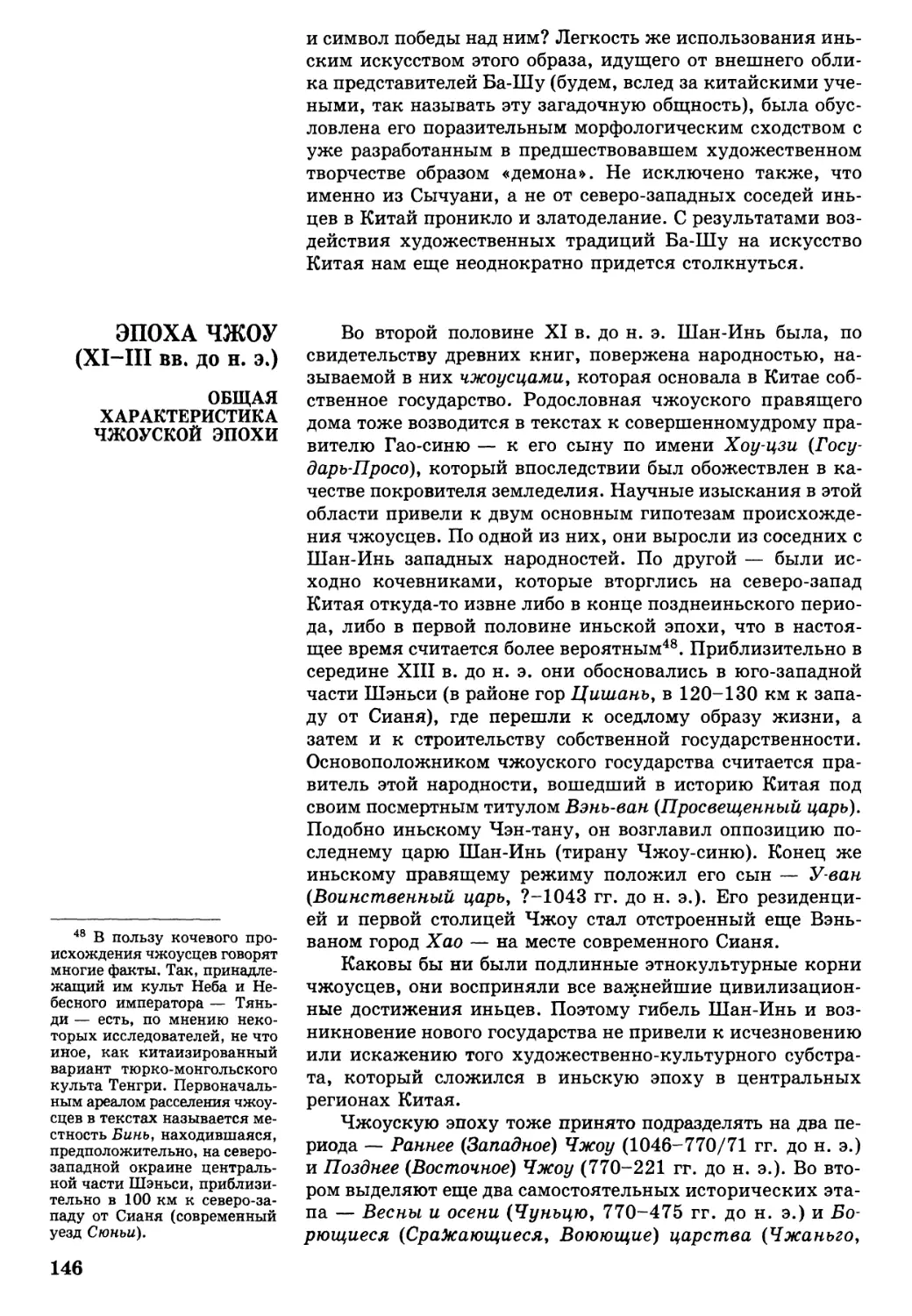

Эпоха Чжоу (XI—III вв. до н. э.) 146

Общая характеристика чжоуской эпохи 146

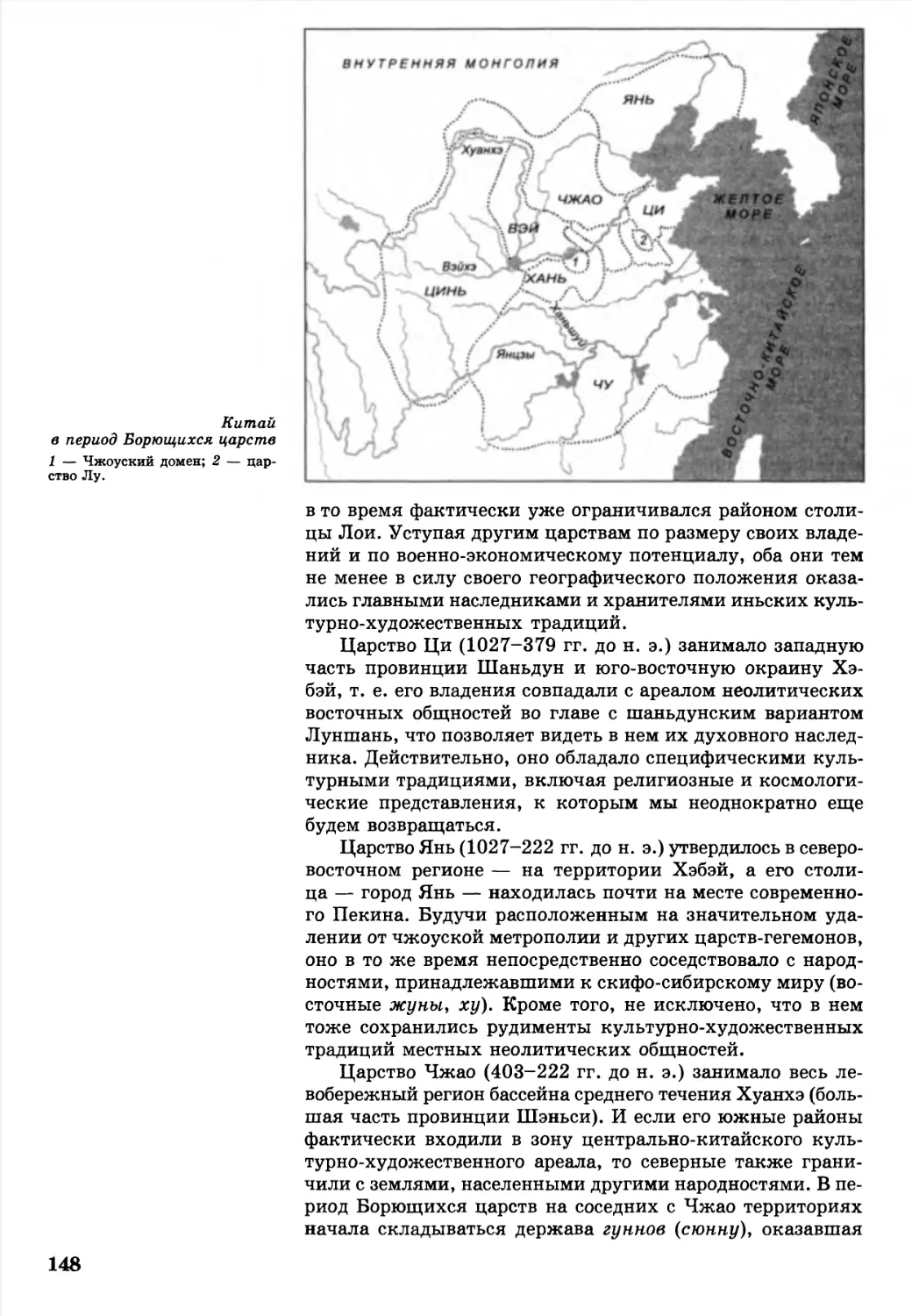

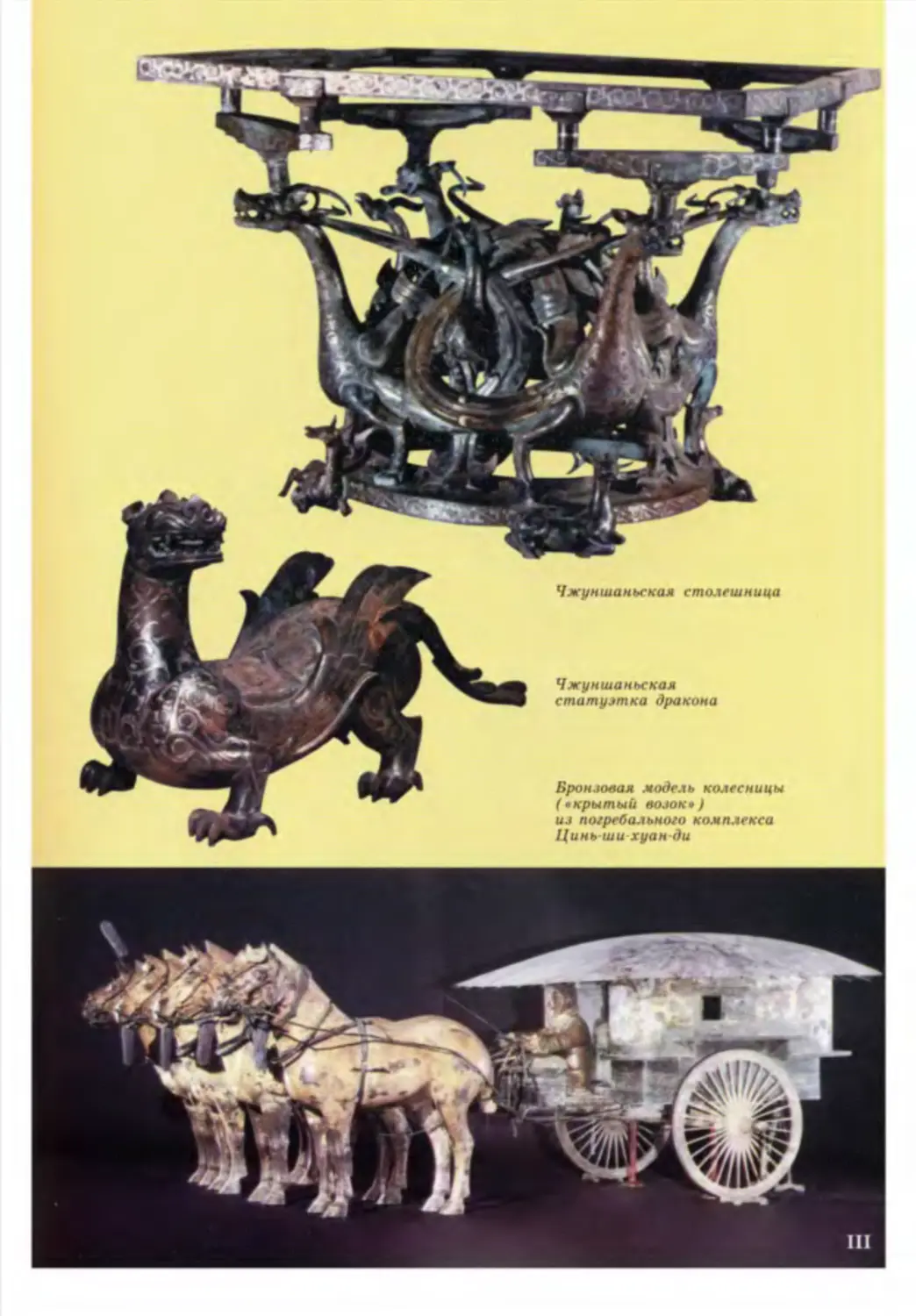

Важнейшие памятники и артефакты 155

Чжоуское бронзолитейное производство:

традиции и новации 172

Основные отделы и категории изделий (сосуды, зеркала, укра-

шения, оружие и монеты) (172). Эволюция технико-художе-

ственных способов и эстетических принципов оформления из-

делий (186).

Темы, мотивы, образы и главные

стилистические направления чжоуского искусства 191

Человек в художественном творчестве чжоуской элохи ... 195

5

Эпоха Цинь (221-207 гг. до н. э.) 200

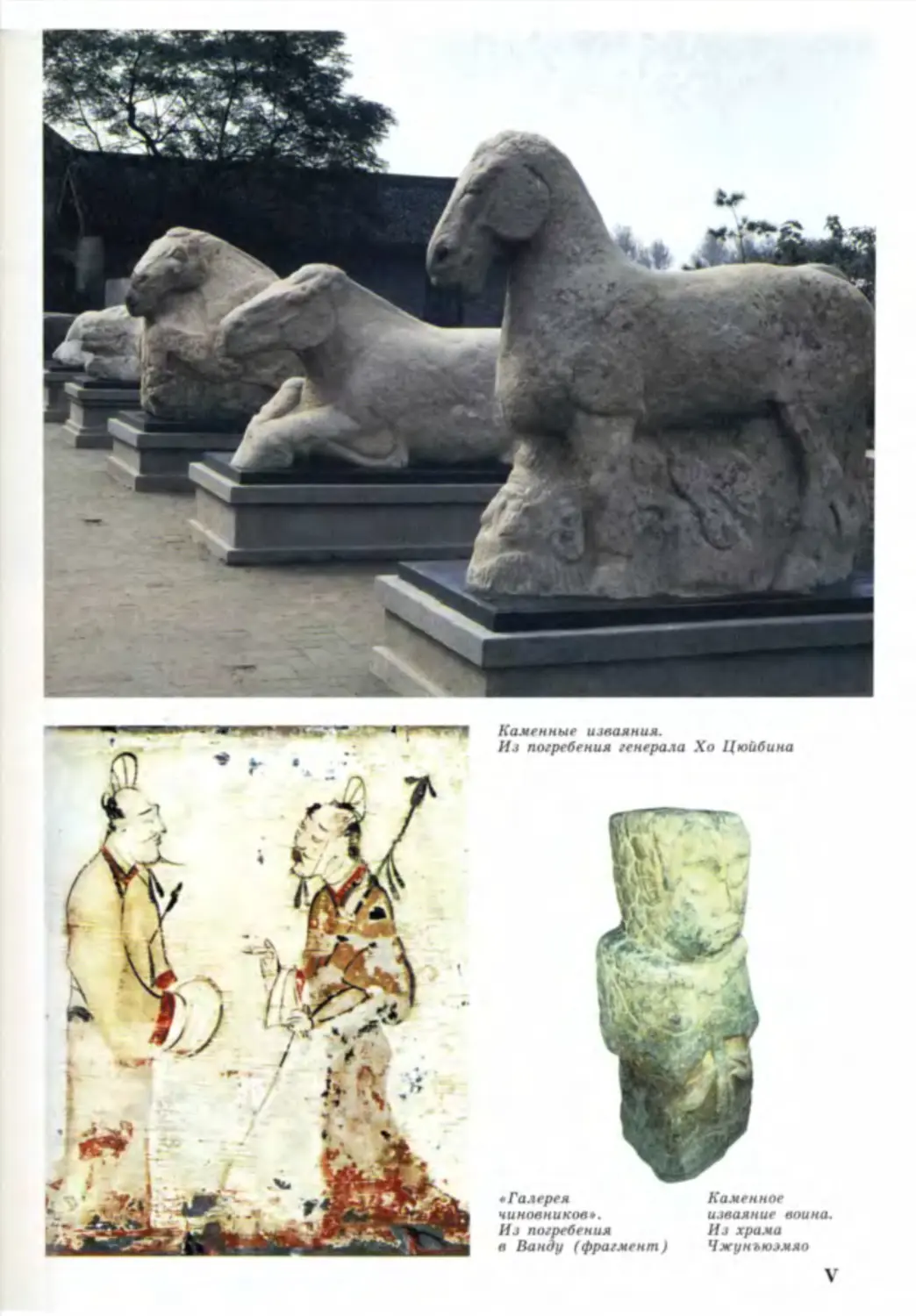

Эпоха Хань (207 г. до н. э. — 220 г. н. э.) 209

Общая характеристика ханьской эпохи

и ее художественного наследия 209

Китай и внешний мир 219

Древнекитайское изобразителъное искусство 226

Погребальная пластика (226). Монументальная скульптура (236).

Художественные рельефы (240). Стенописи (245). Протостан-

ковая живопись (картины на шелке) (249).

Глава3

Искусство традиционного Китая (III—XIX вв.) 252

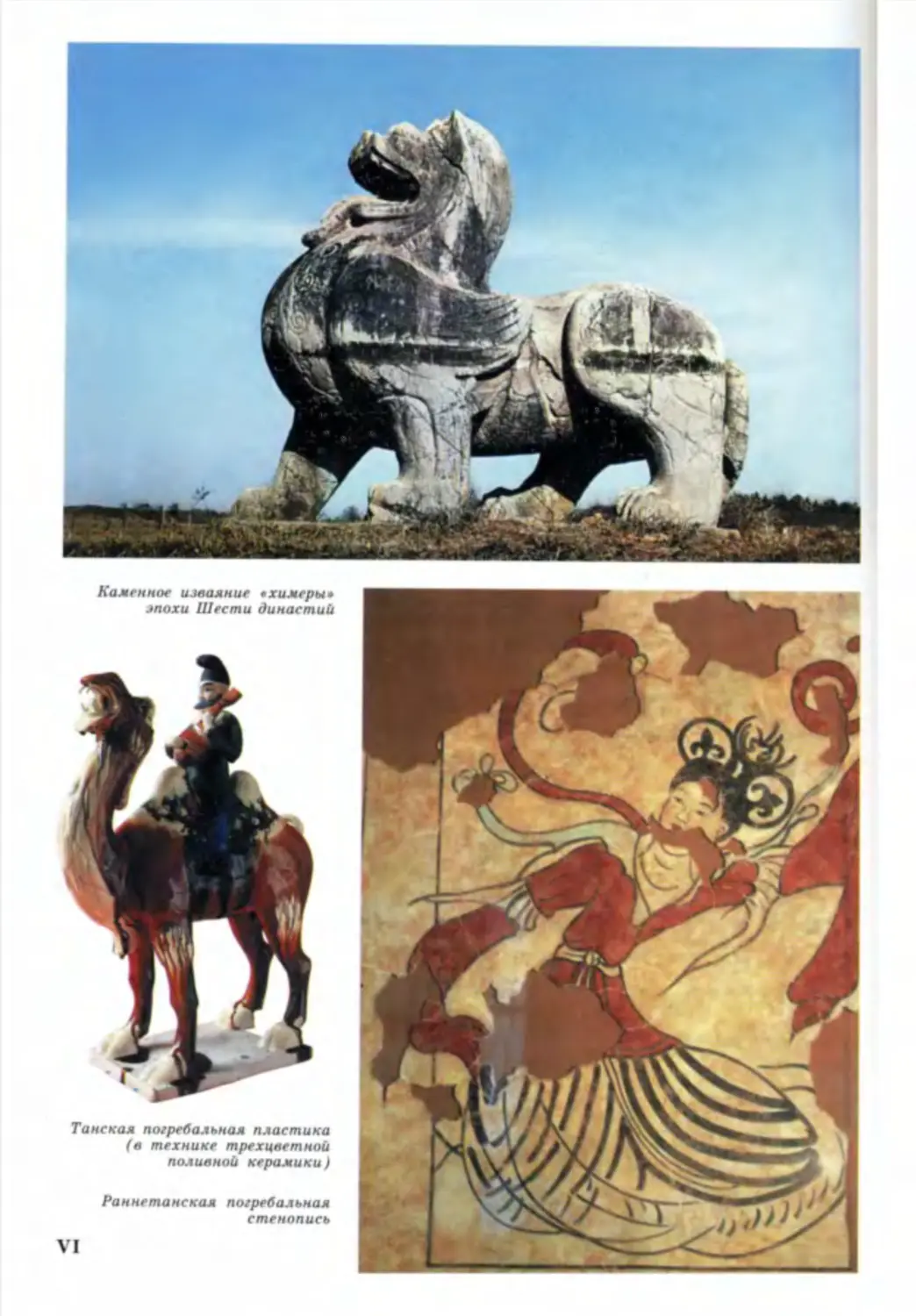

Эпоха Шести династий (220-589) 252

Эпохи Суй (589-618) и Тан (618-907) 263

Эпохи Пяти династий (907-960), Северной Сун (960-1127)

и Южной Сун (1127-1279) 277

Эпоха Юань (1271-1368) 287

Эпоха Мин (1368-1644) 289

Эпоха Цин (1644-1911) 294

Глава 4

Художественное наследие Китая в современных

музейных коллекциях и оригинальные письменные

источники по истории китайского искусства 301

Институт частного коллекционирования и его место

в художественной культуре традиционного Китая 301

Музейное дело в Китае в XX в. и государственная

политика по охране национальных историко-культурных

и художественных ценностей 303

Ведущие мировые музейные коллекции китайских

художественных произведений 308

Главные классы китайских письменных источников

по истории национального искусства 310

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Глава 5

ОБІПЕКУЛЬТУРНЫЕ Китайский художественно-эстетический канон 316

ОСНОВЫ Древнейшие воззрения

И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ на пРеДметно"тв°РческУю деятельность 316

СРЕЛСТВА Художественное творчество

КИТАЙСКОГО и миФологические представления 321

ИСКѴССТВА Конфуцианские эстетические установки 326

Осмысление художественного творчества

в древних натурфилософских учениях 331

Художественное творчество в культуре и религиозной

традиции южного региона Древнего Китая 336

Художественное творчество и даосизм 337

Роль буддизма в истории искусства и эстетической

мысли Китая (эстетические идеи школы Чань) 347

Принципы и способы функционирования

художественно-эстетического канона

в культуре китайского имперского общества 352

Глава6

Образная система китайского искусства 356

Общая характеристика китайской художественной

образной системы 356

Абстрактно-символическая образность 358

Геометрическая и числовая символика 358

Цветовая символика 365

Предметно-символическая образность

(элементы ландшафта, атмосферные явления, природные

«драгоценности» и рукотворные изделия) 368

Растительные образы (мифологические растения,

деревья, цветы, плоды и грибы) 373

Зооморфные образы 383

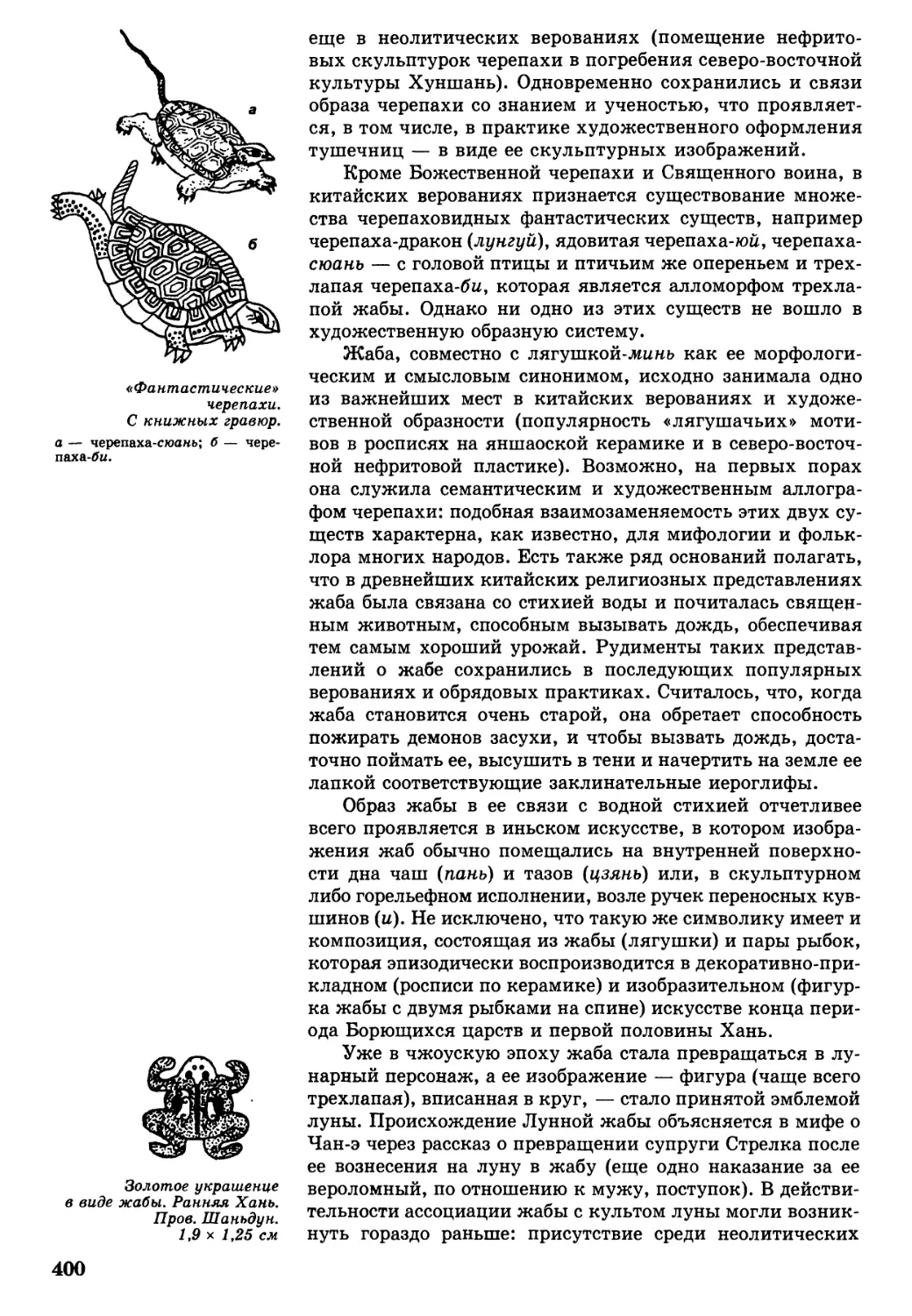

Фантастические существа 383

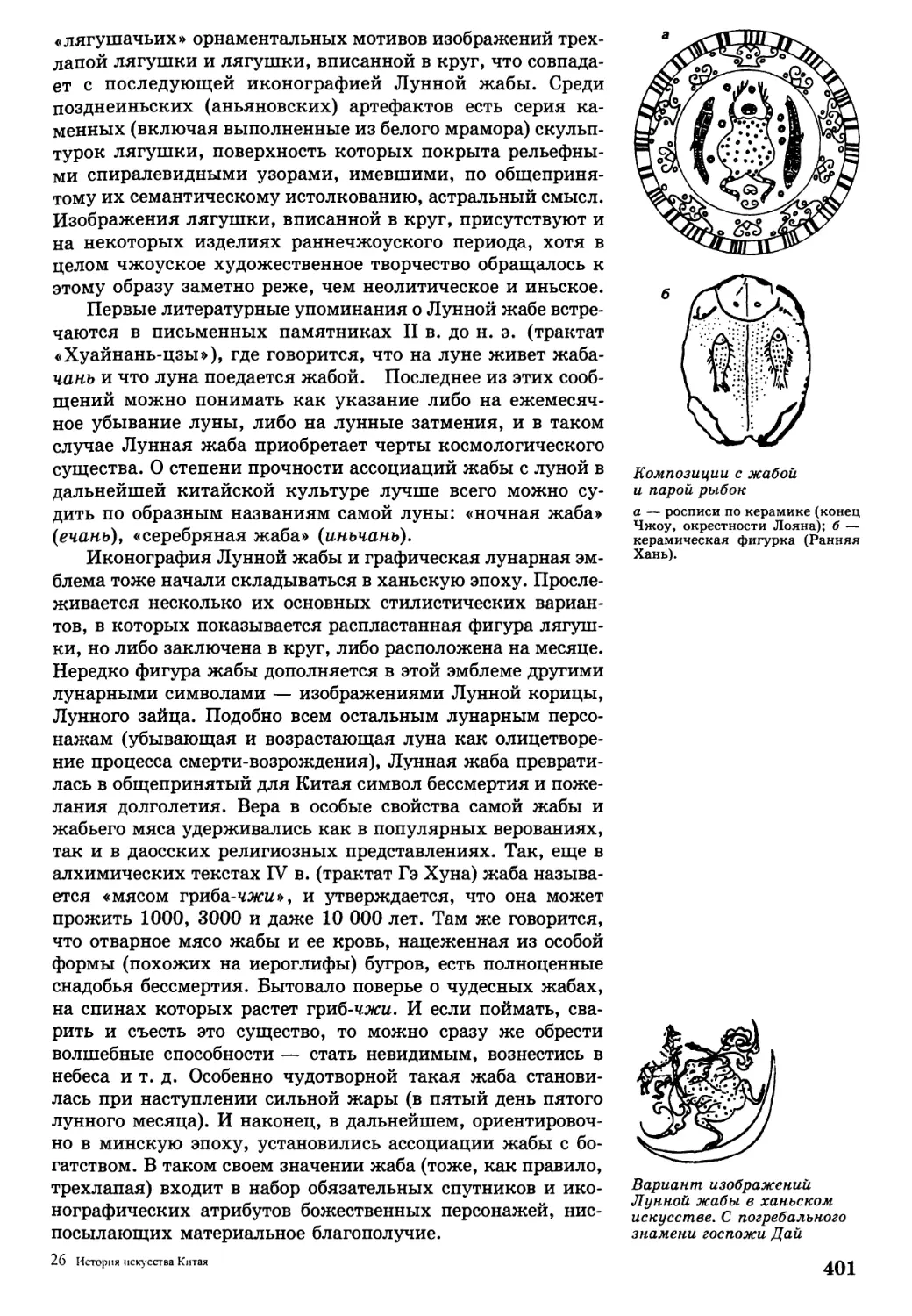

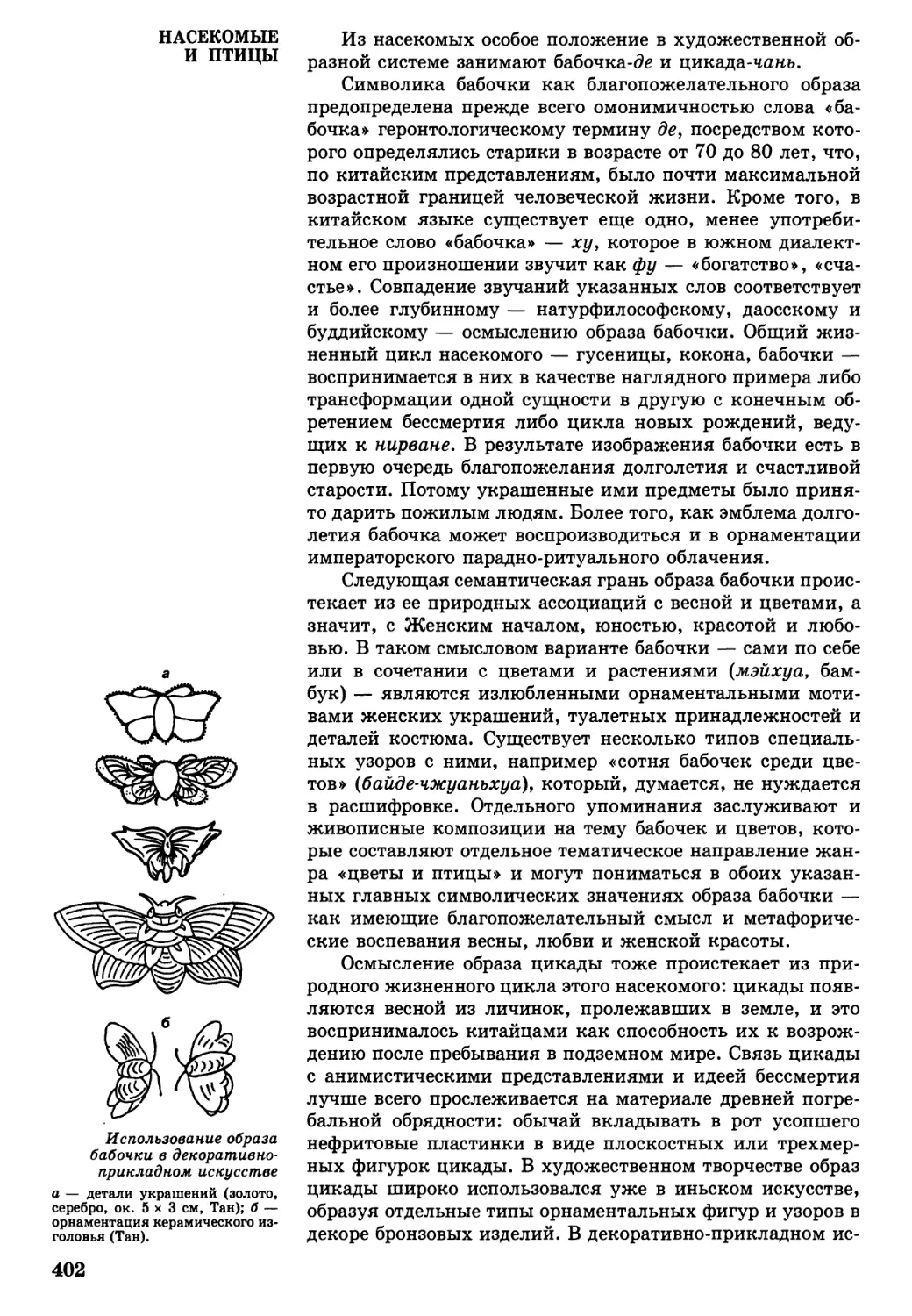

Рыбы, пресмыкающиеся и земноводные

(змея, черепаха, лягушка) 397

6

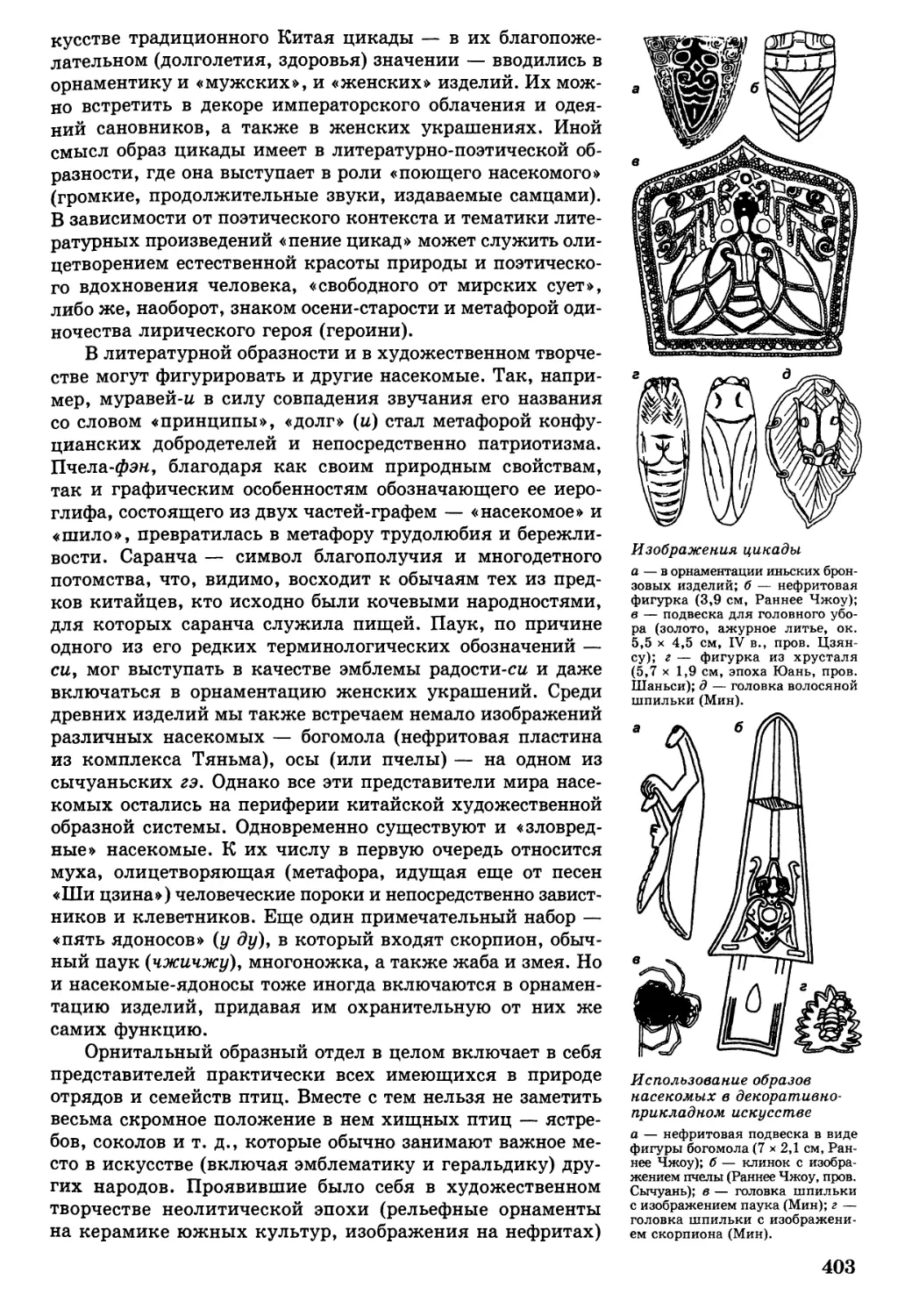

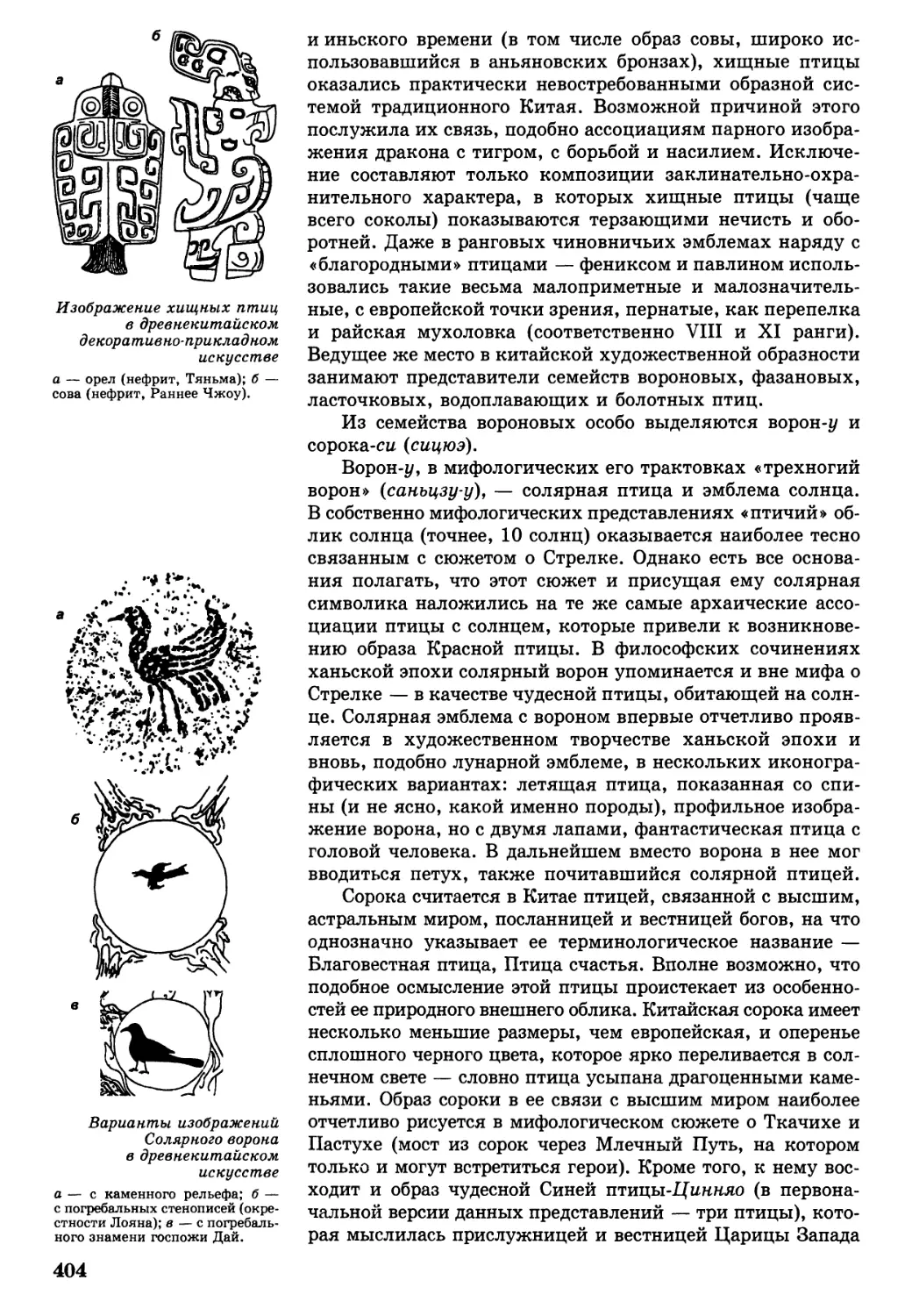

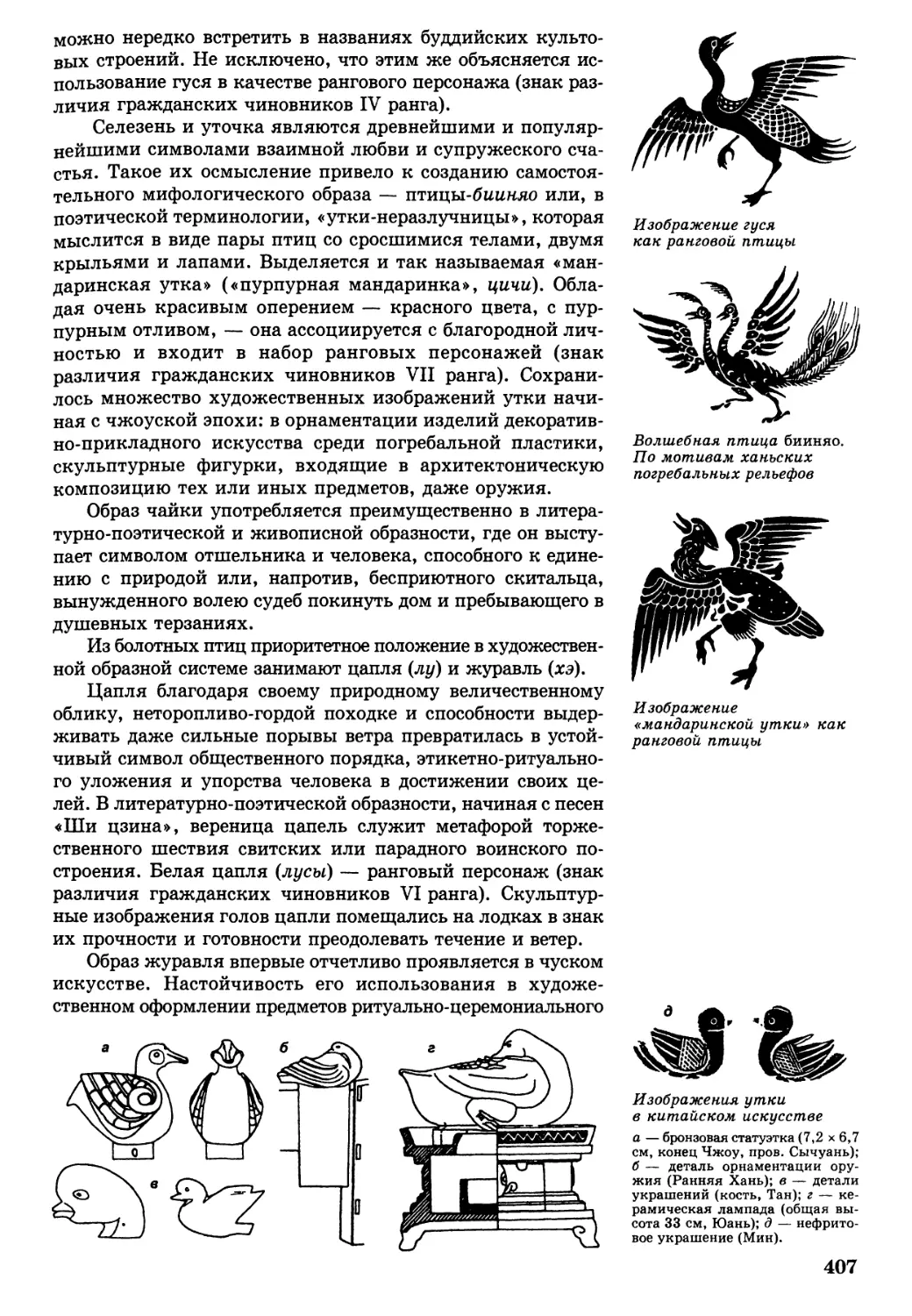

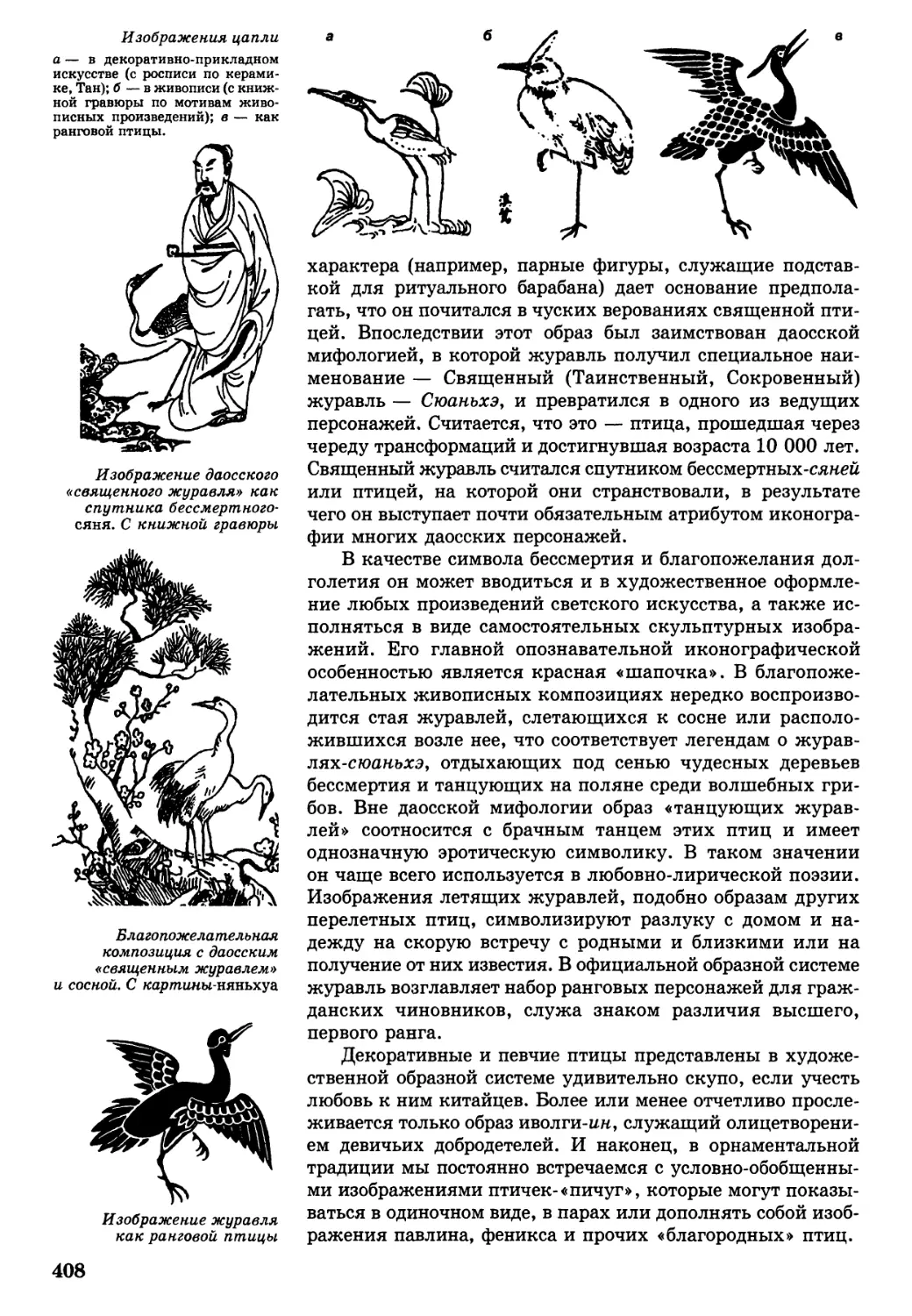

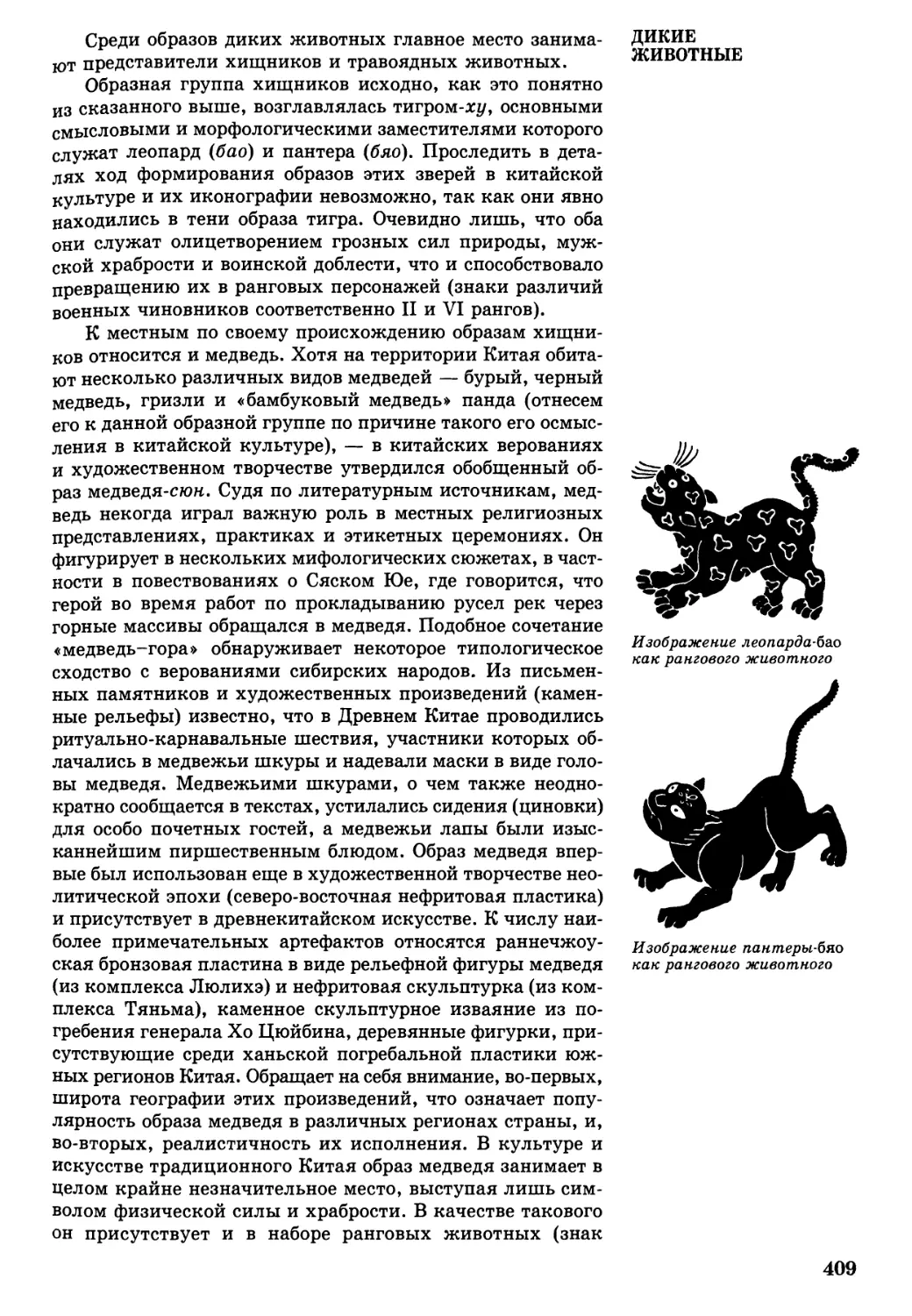

Насекомые и птицы 402

Дикие животные 409

Домашние животные и птицы 419

Глава 7

Иконография персонажей историко-легендарного

и божественных пантеонов 425

Изображения богов, героев мифологических сюжетов,

легендарных и исторических личностей

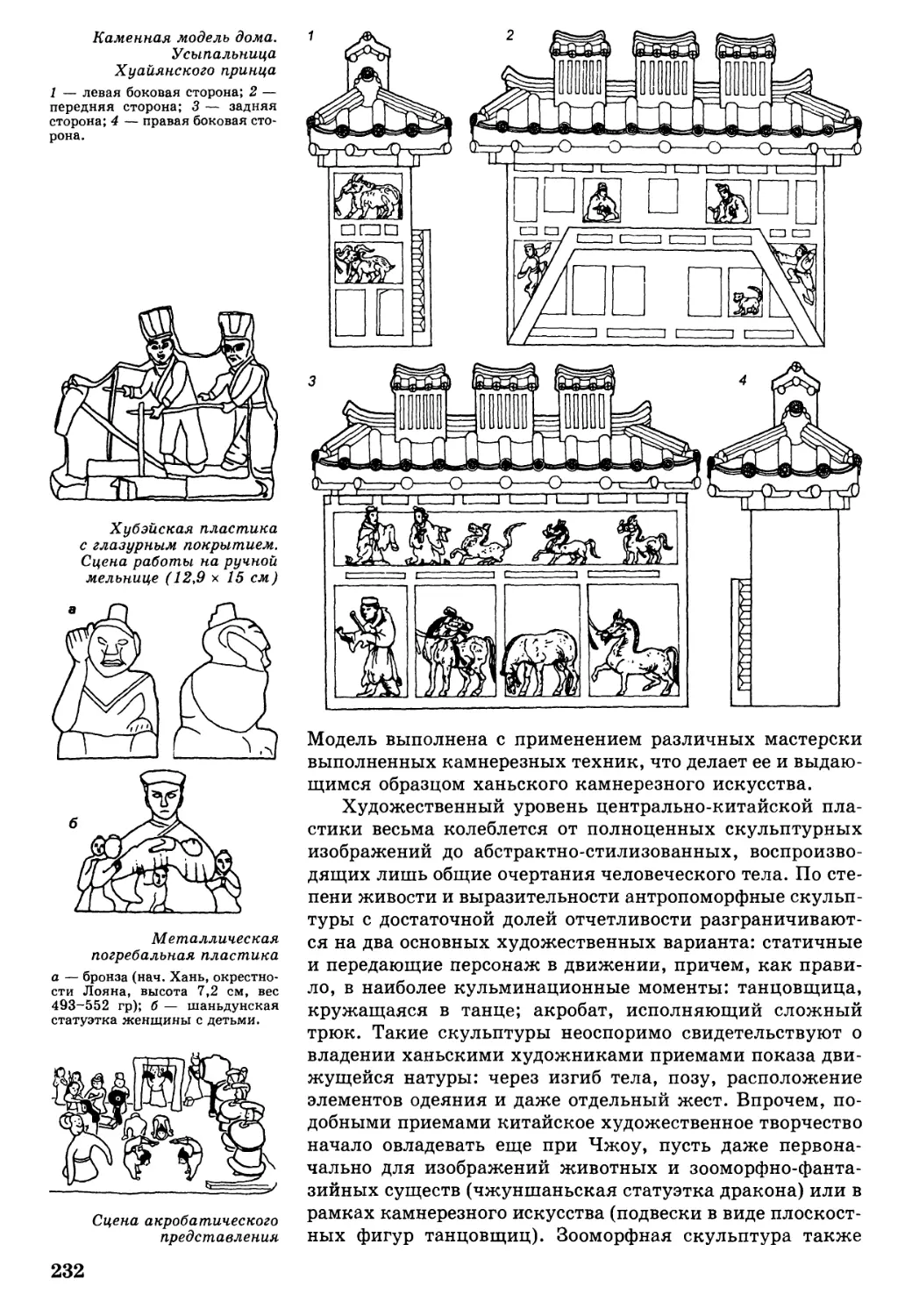

в древне-китайском искусстве 425

Буддийская иконография 437

История формирования буддийского

кулыпового изобразительного искусства 437

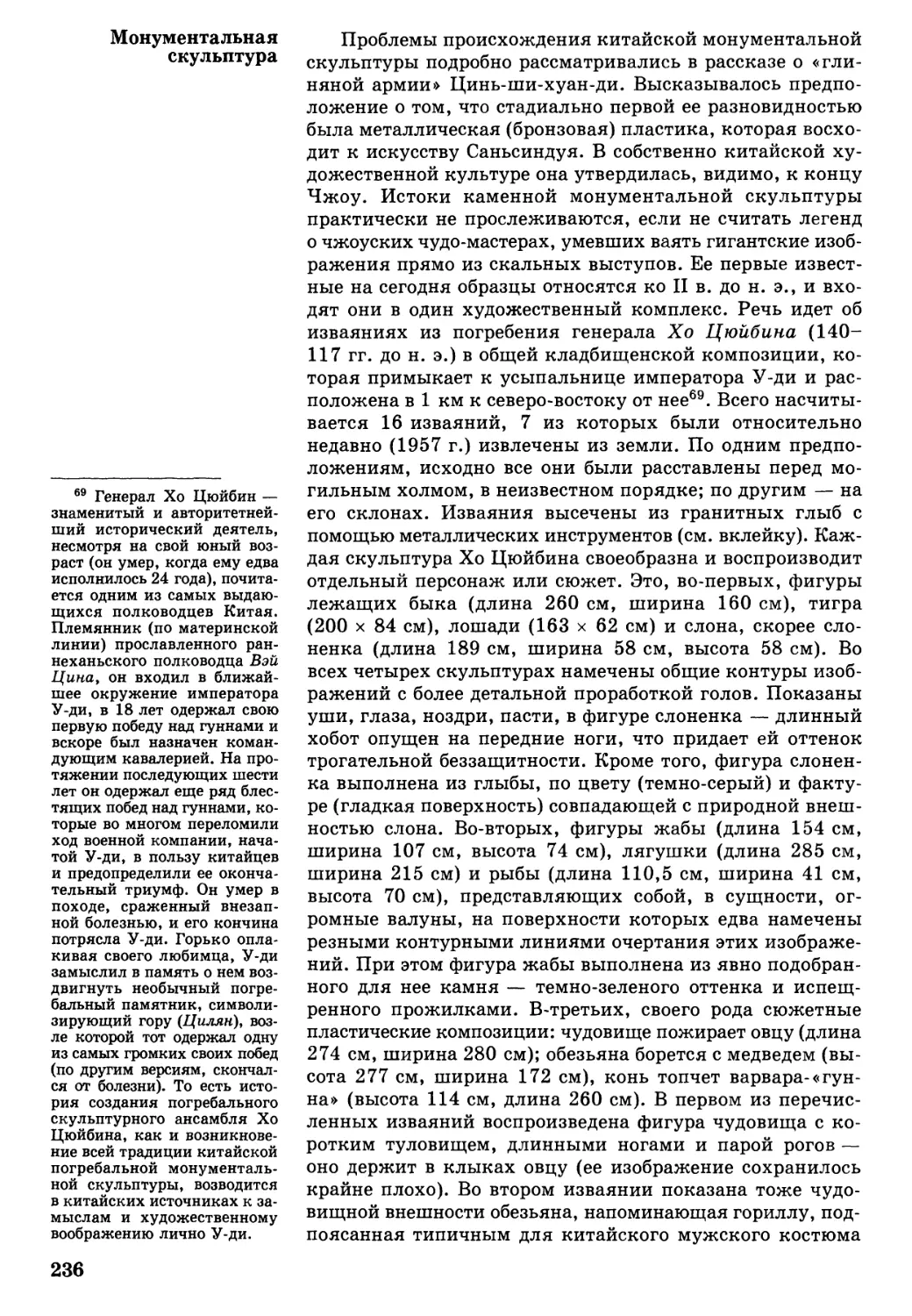

Центральные персонажи буддийского

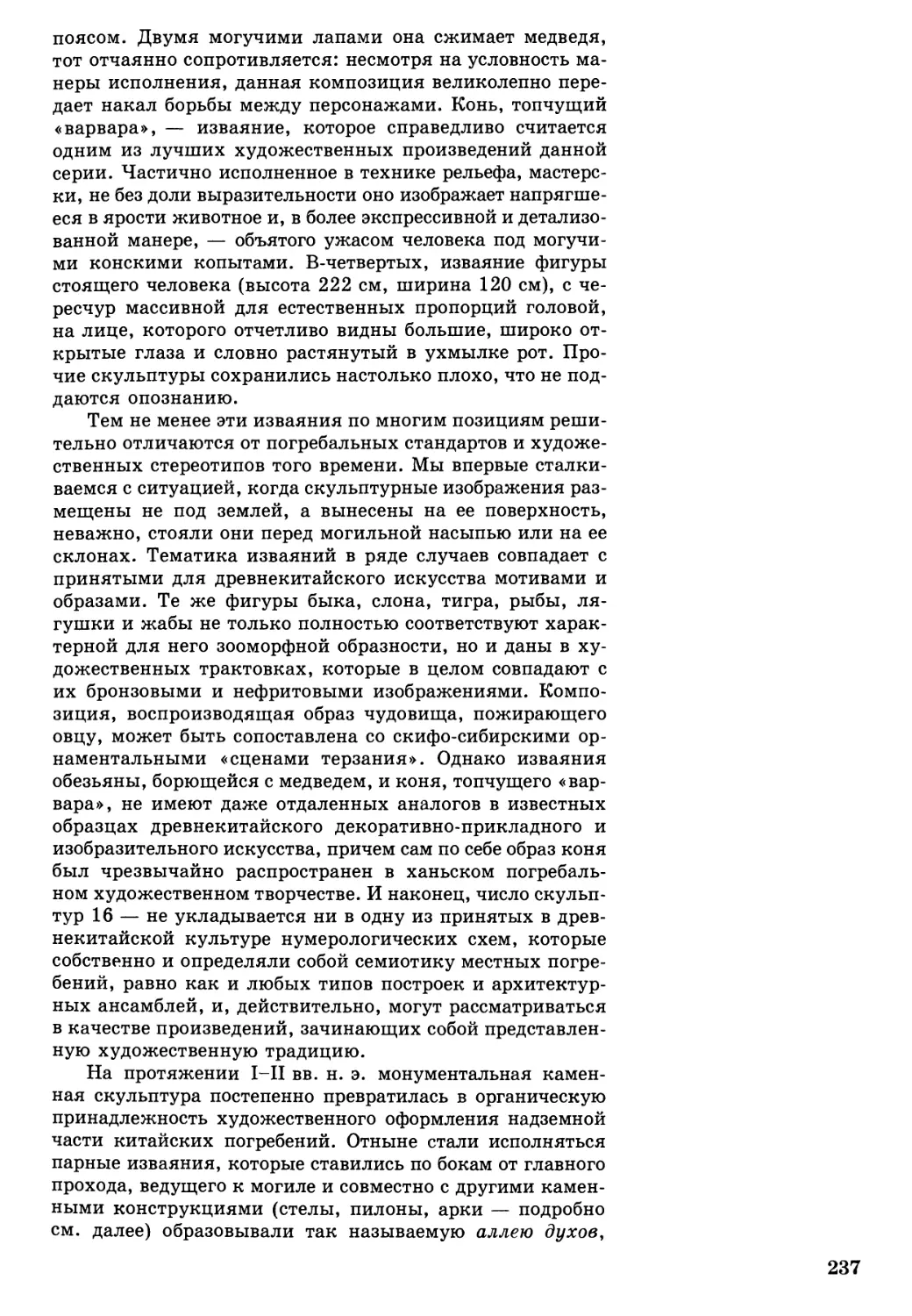

божественного пантеона 440

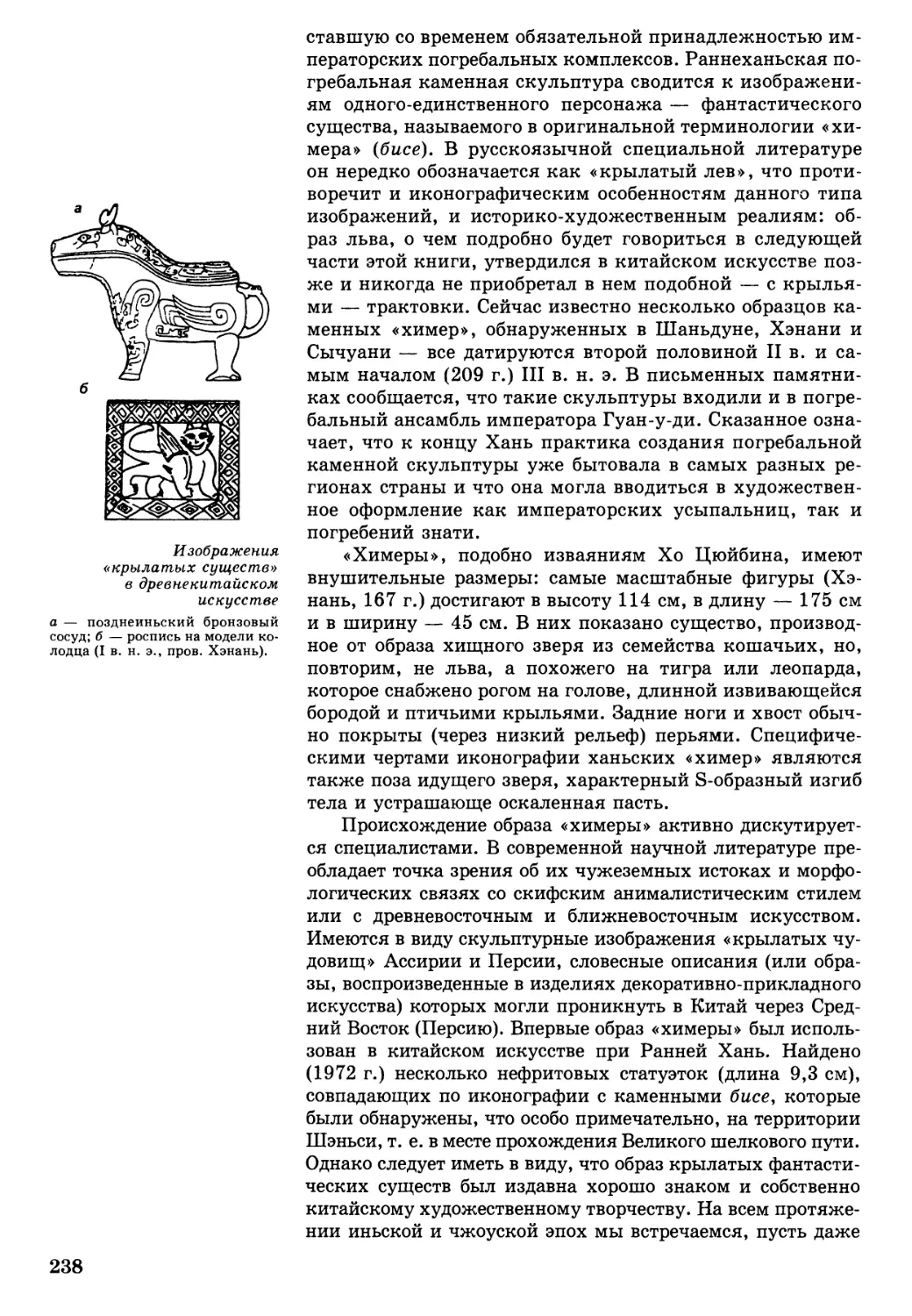

Основные элементы буддийской иконографии 443

Принципы изображения внешнего облика

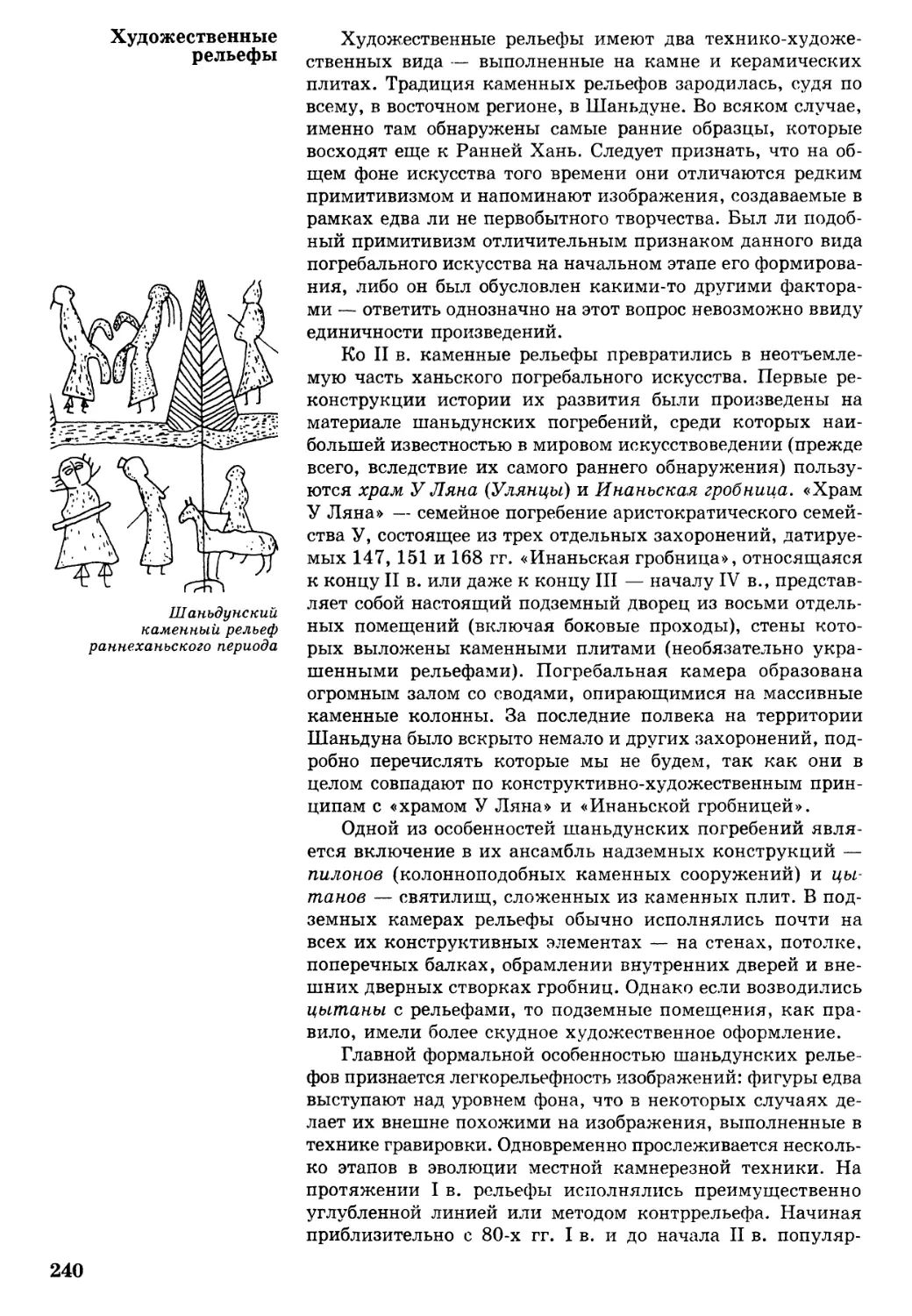

конкретных персонажей 453

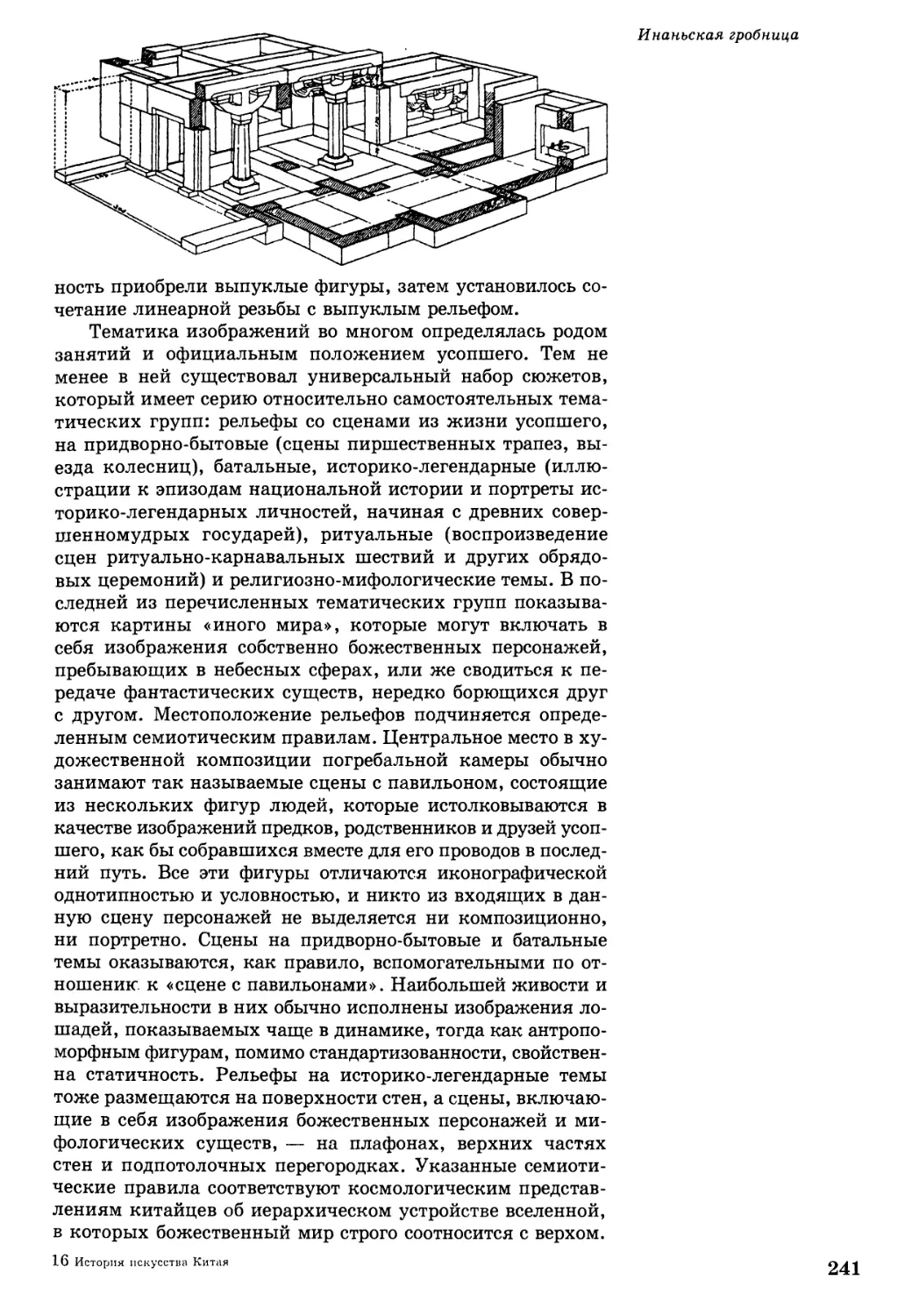

Вуддийская художественная образность

и иконографические атрибуты 459

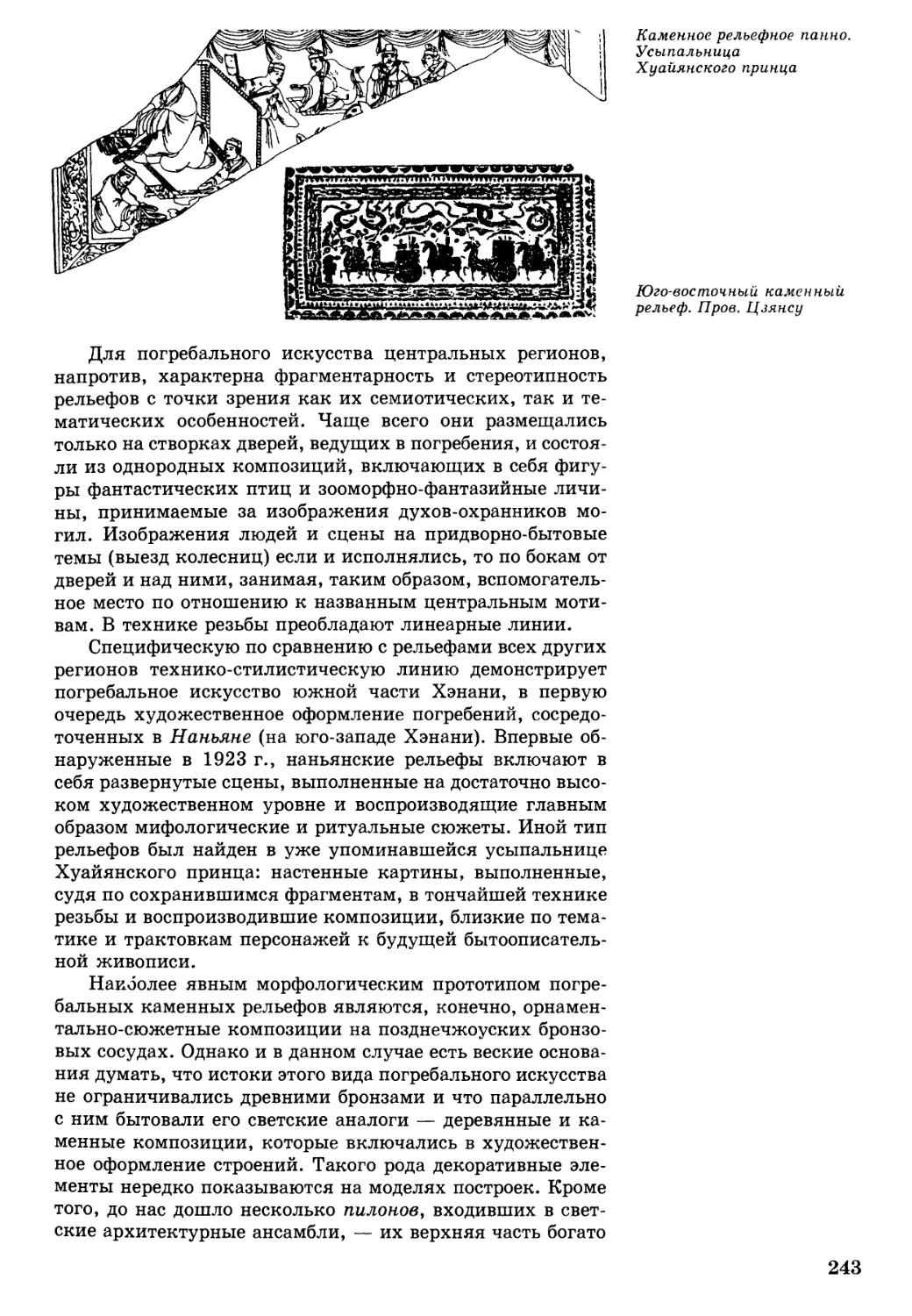

Персонажи конфуцианского пантеона 469

Персонажи даосского пантеона 477

Общая характеристика

даосских религиозных представлений 477

Кулып и иконография Лао-цзы 479

Центральные персонажи

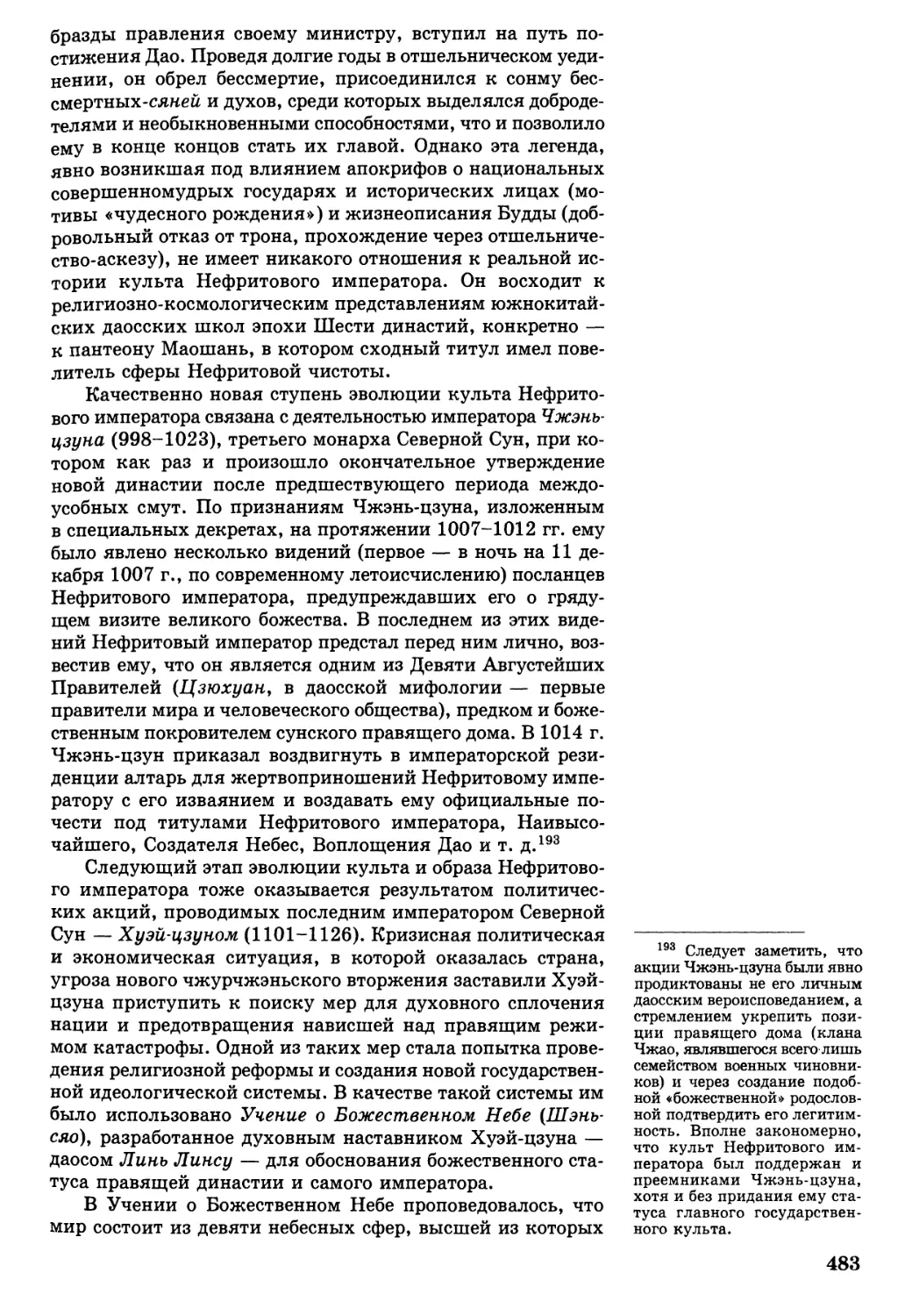

даосского божественного пантеона 482

Бессмертные-сяни 488

Персонажи пантеона популярных верований (ХІѴ-ХІХ вв.) . . 499

Общая характеристика

китайских популярных верований 499

Божестваповелители мира, отделъных сфер

мироздания, частей света и судеб живых существ 502

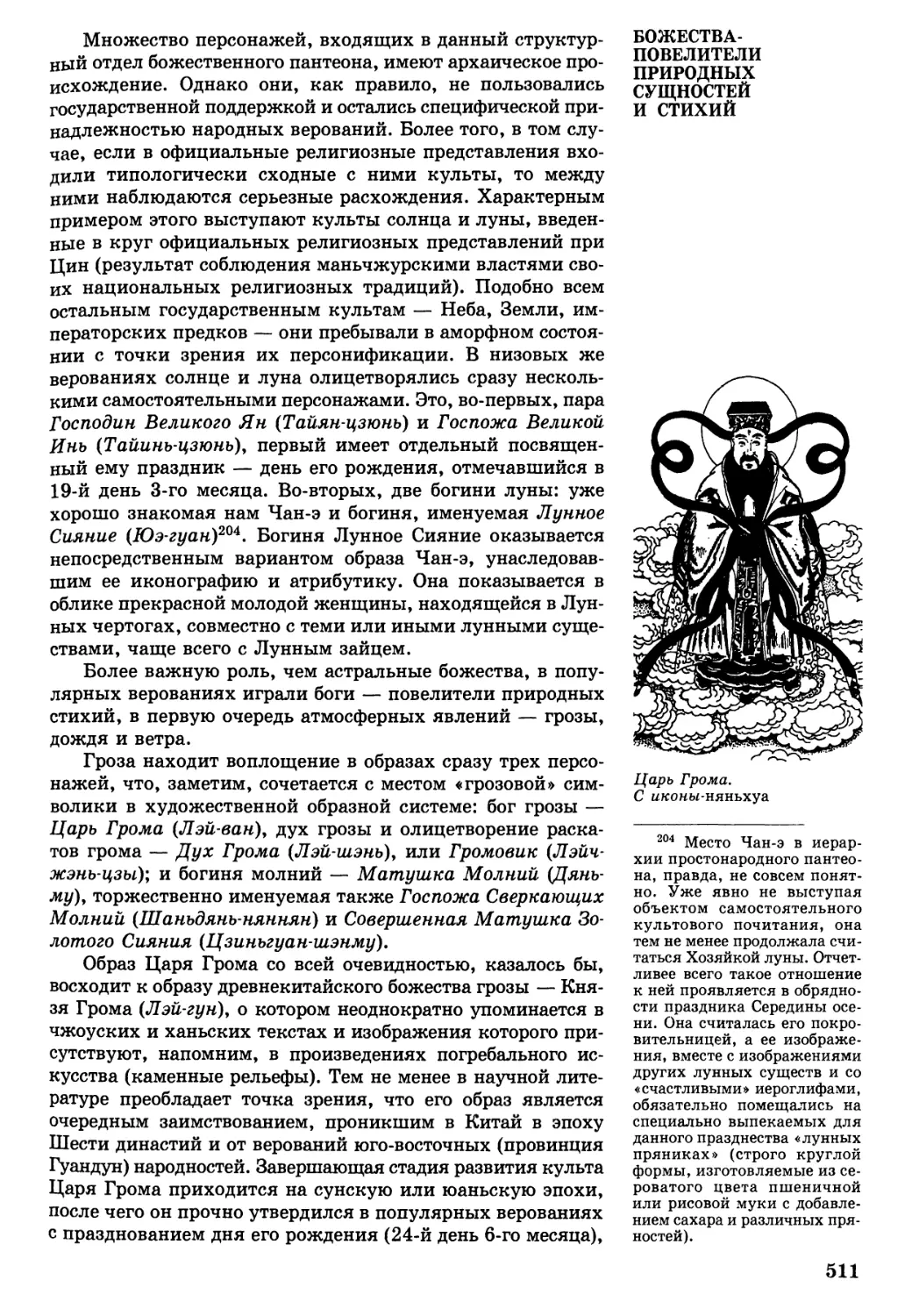

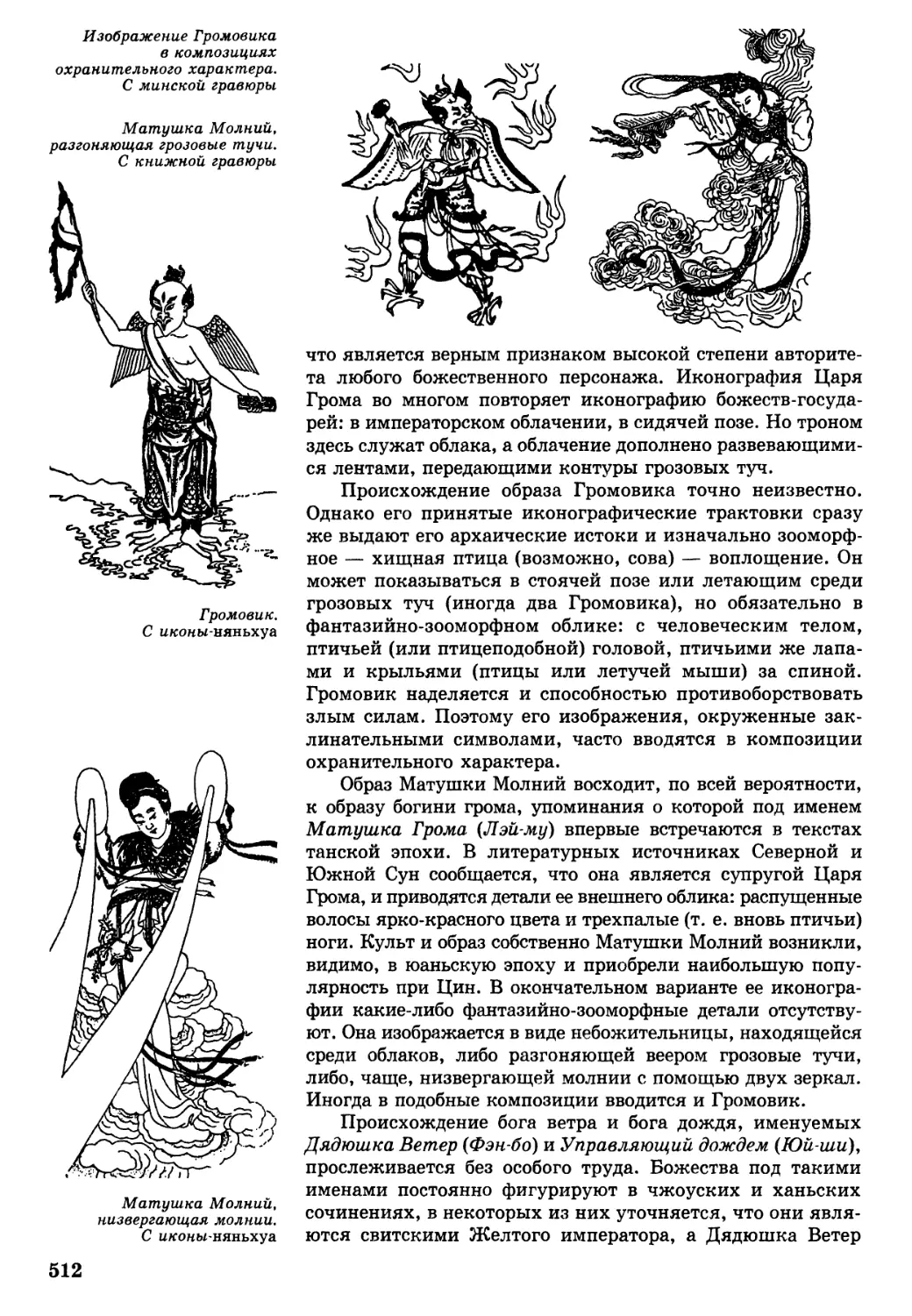

Божества-повелители природных сущностей и стихий . ... 511

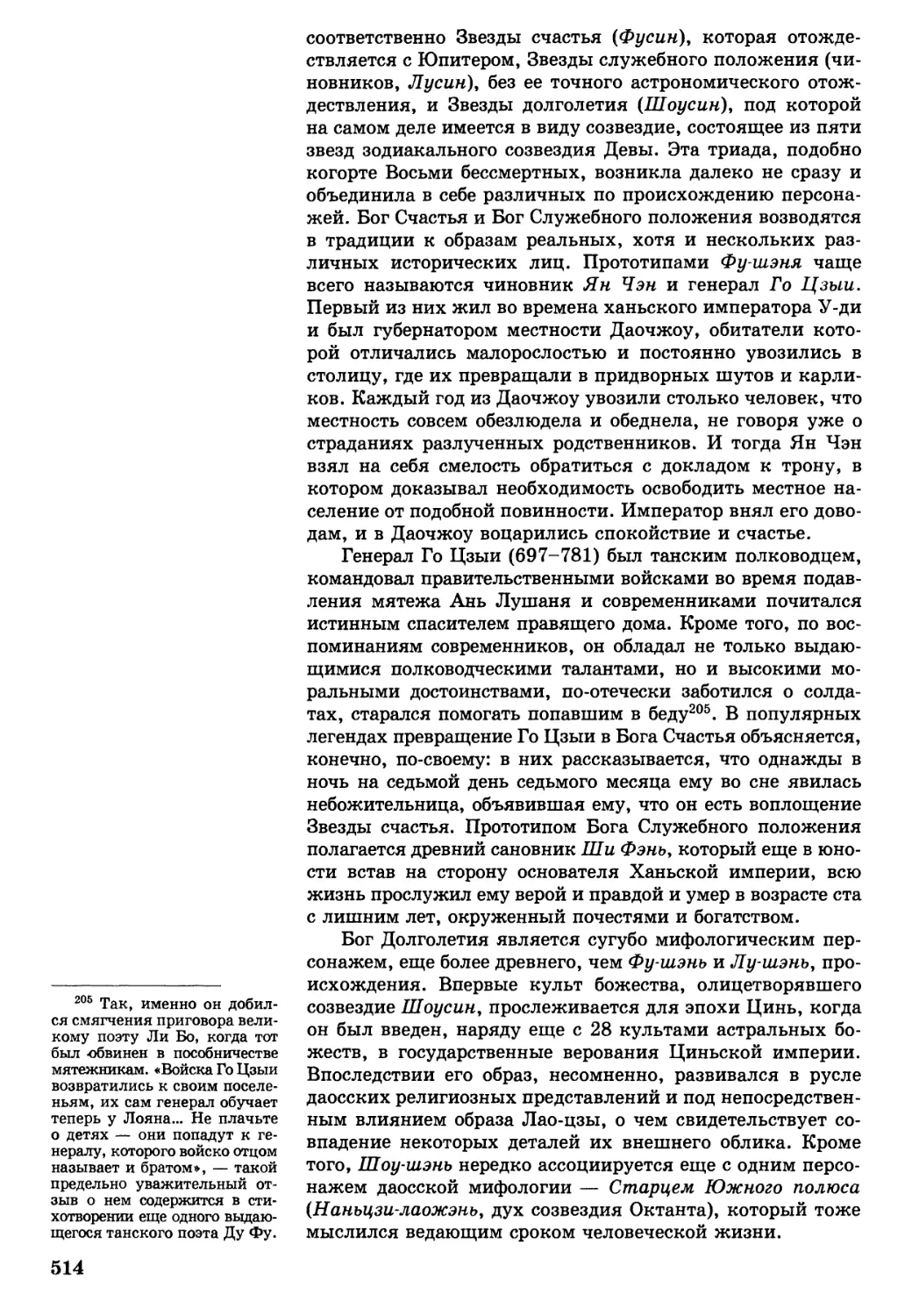

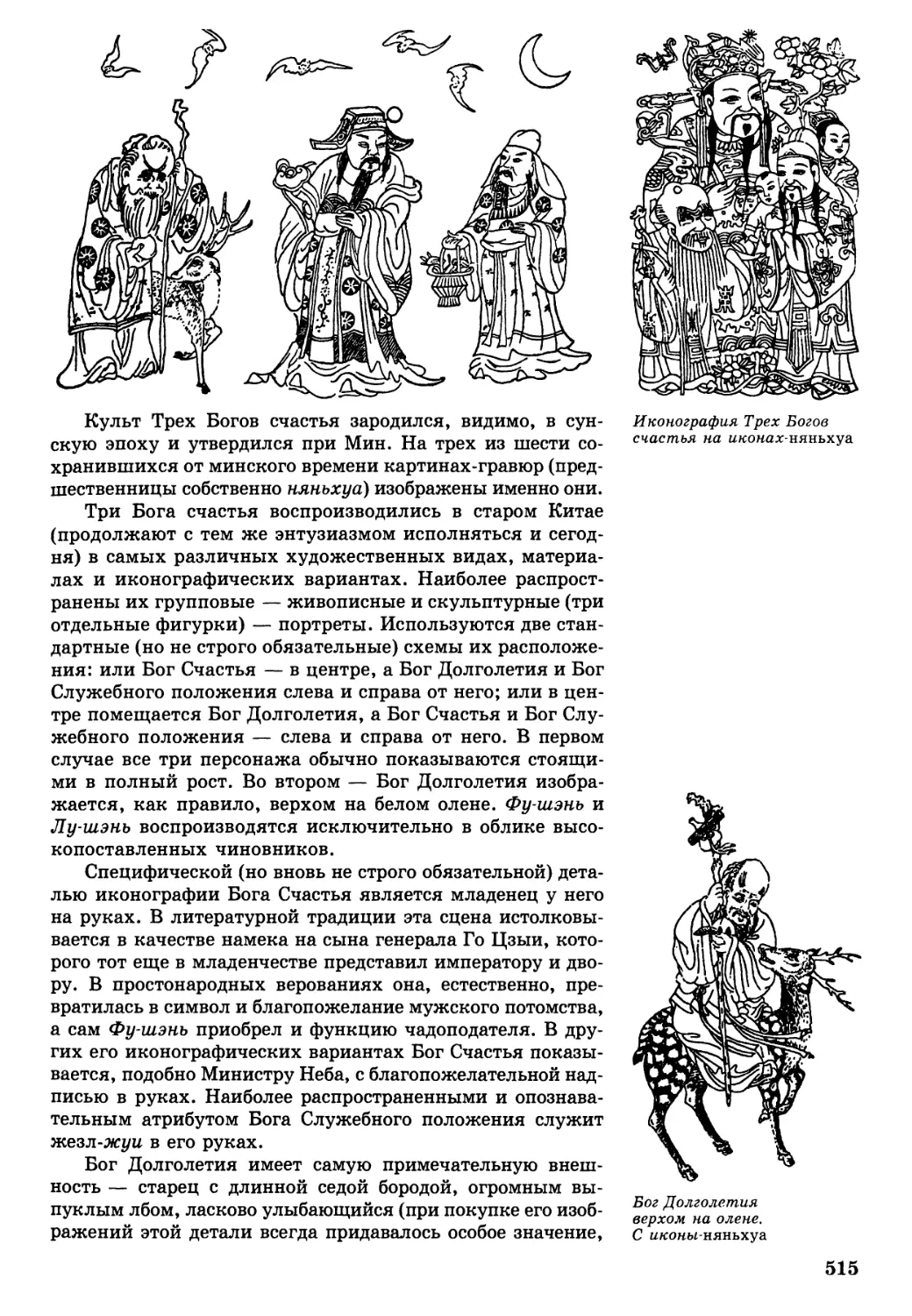

Божества-податели жизненных благ

и защитники от злых сил 513

Домашние боги 531

Аграрные божества и покровители

отдельных сфер сельскохозяйственной деятельности .... 534

Городские божества-покровители ремесел

и профессиональных групп 537

Божества-повелители загробного мира 540

Глава 8

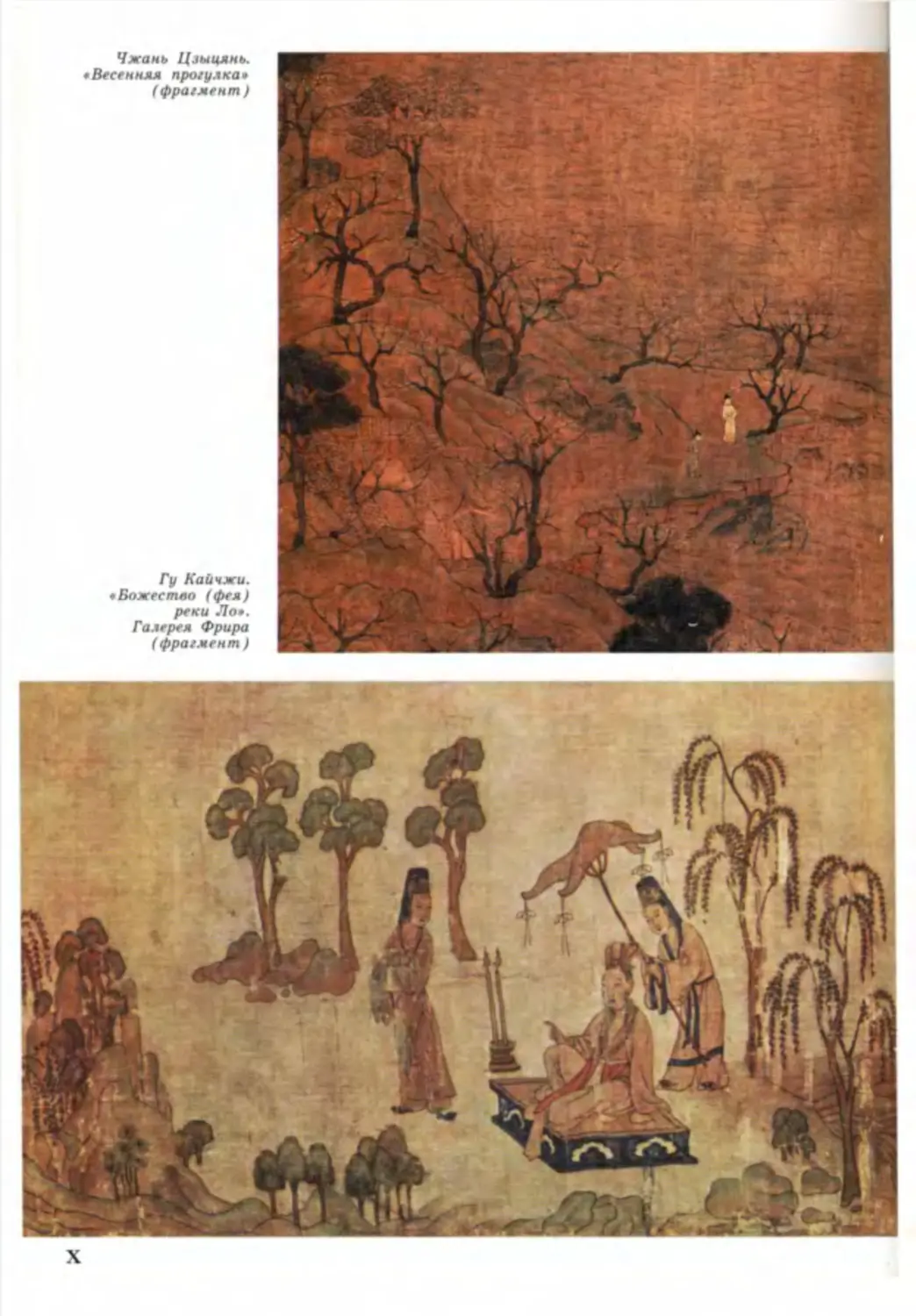

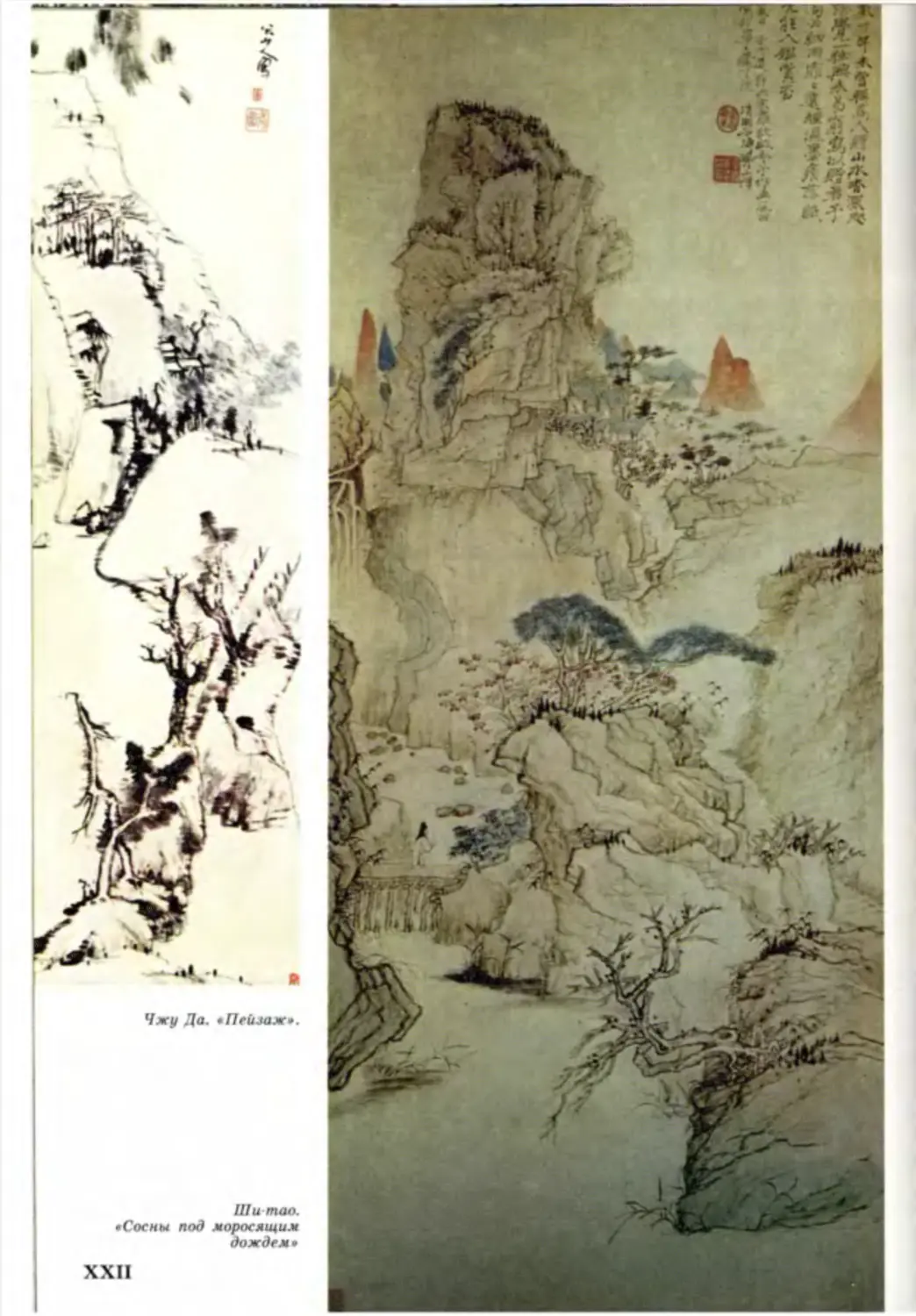

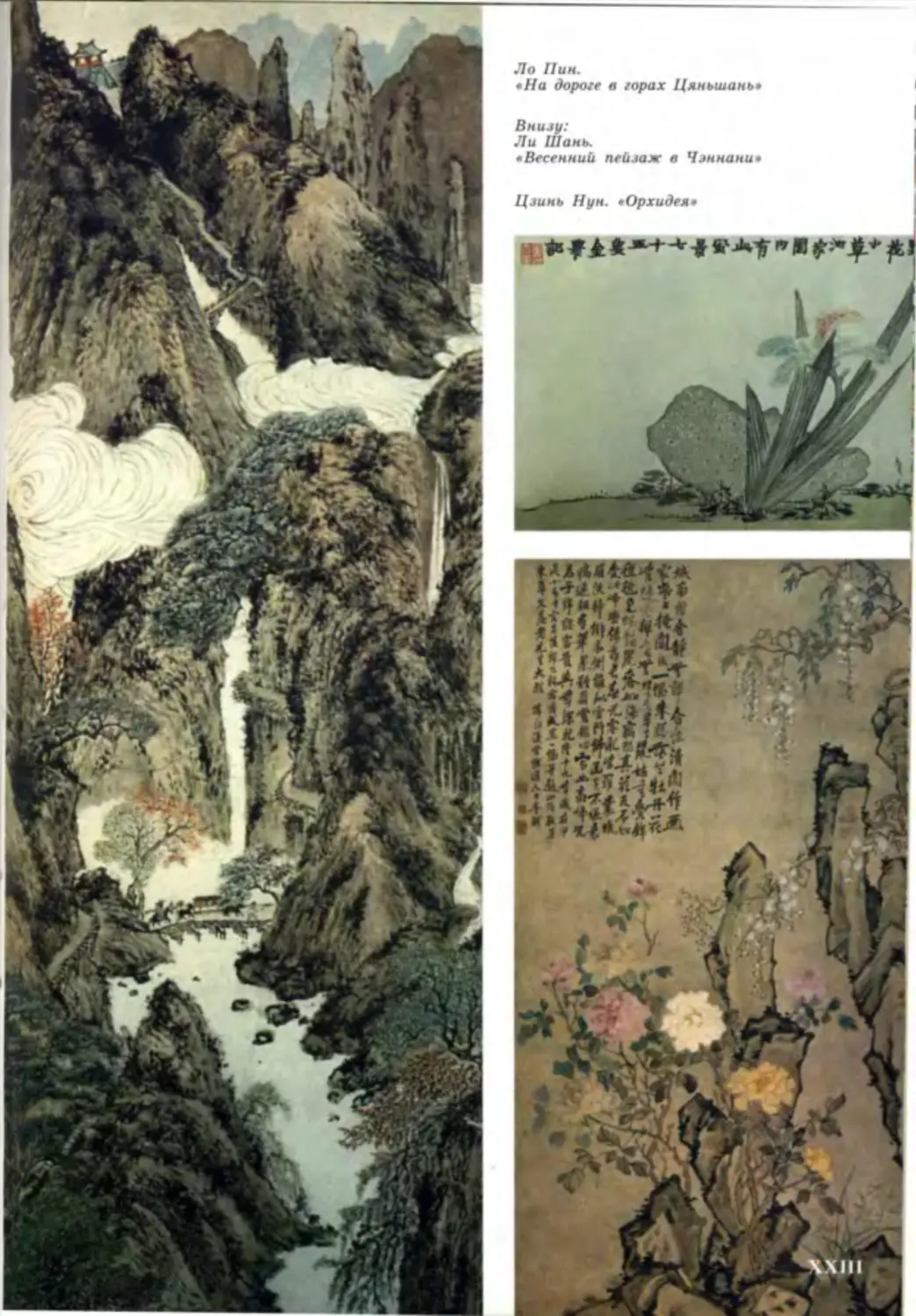

Станковая живопись 546

Теории и практики станковой живописи 546 ИЗОБРАЗИТЕЛЫЮЕ

Китайская живописно-теоретическая мыслъ: ИСКУССТВО

основные вехи истории развития

и центральная проблематика 546

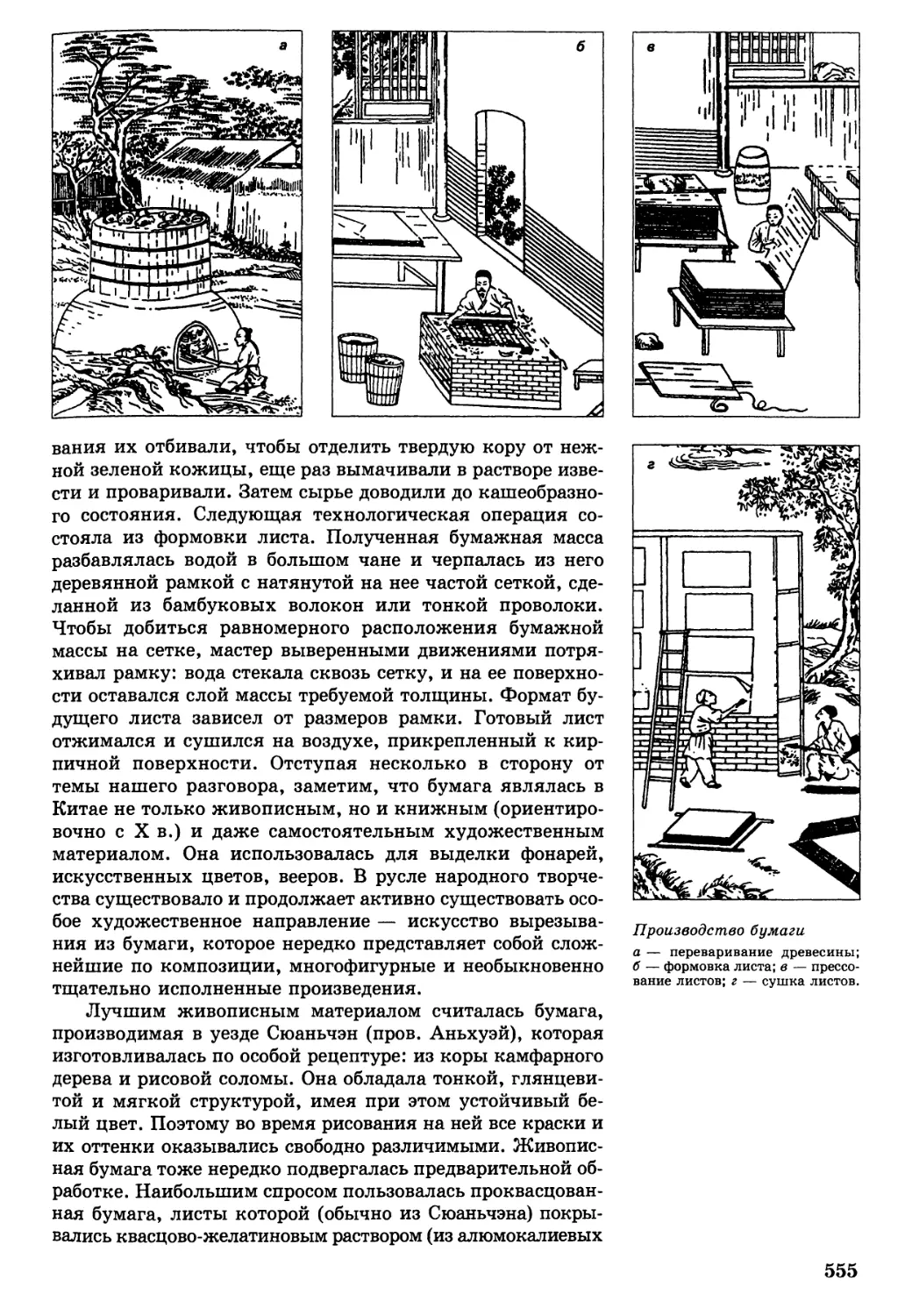

Живописные материалы и техники 553

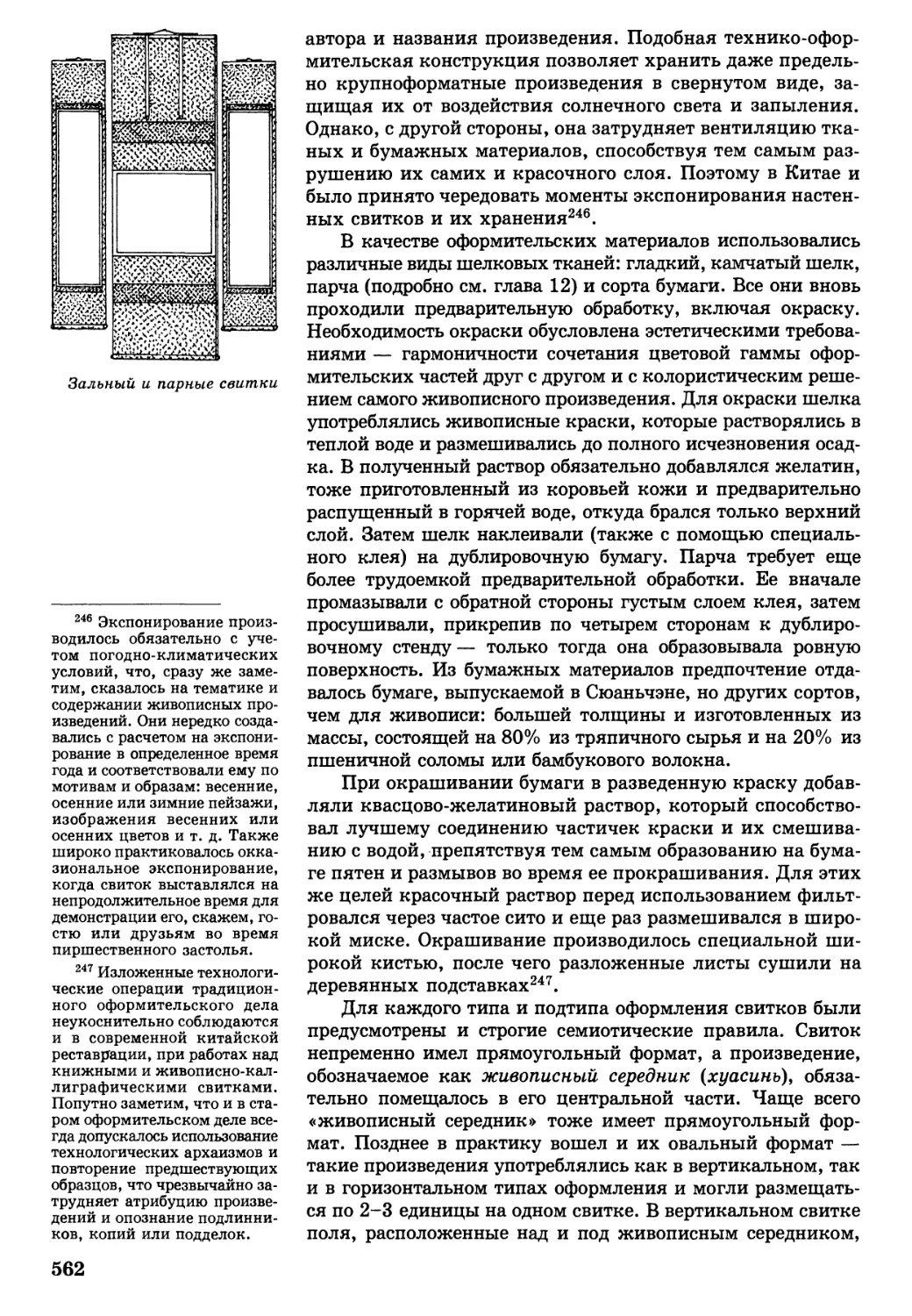

Оформительские принципы живописного произведения . . . 560

Морфологические основы китайской живописи 564

Начальный этап формирования станковой живописи

(эпоха Шести династий) 566

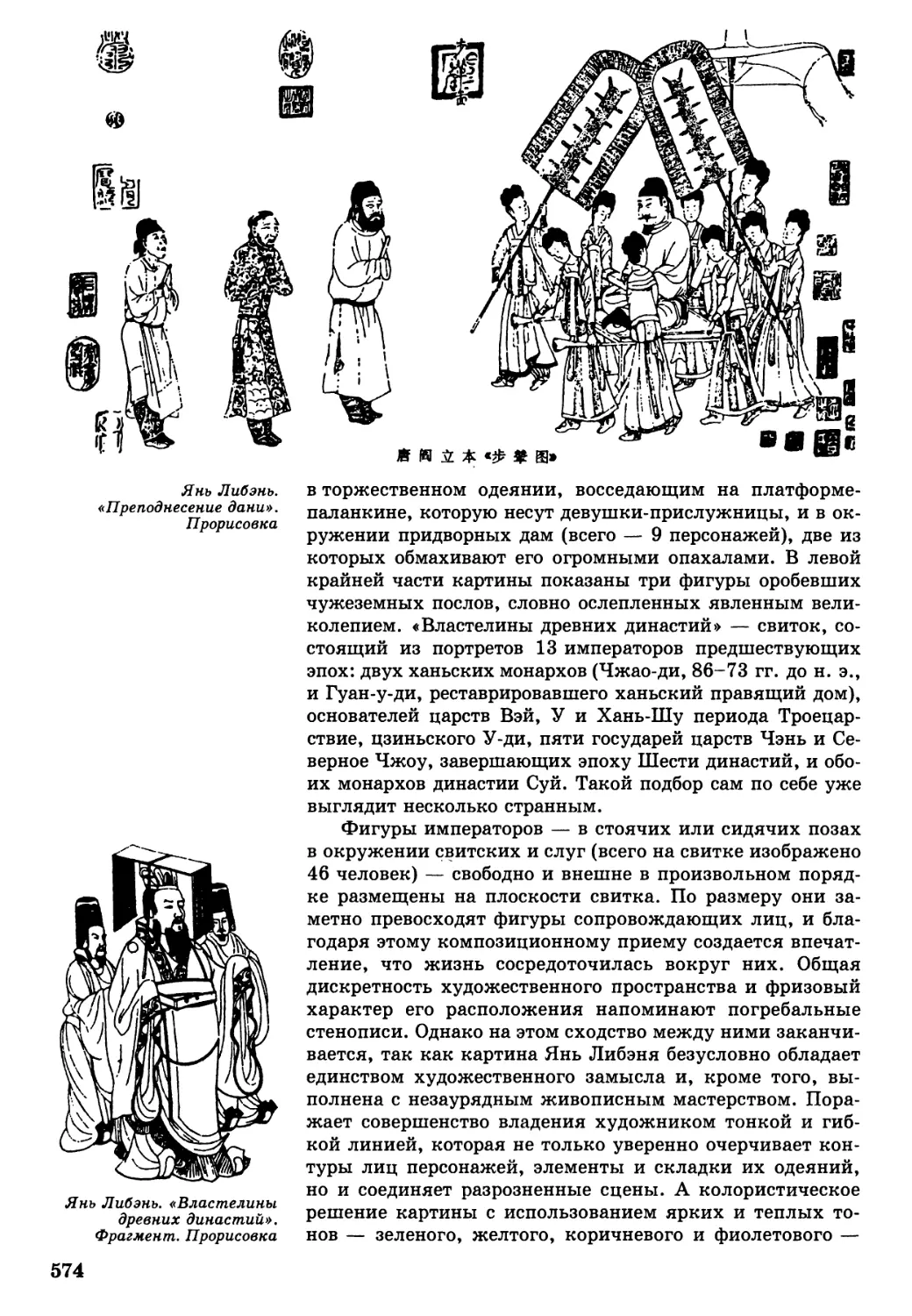

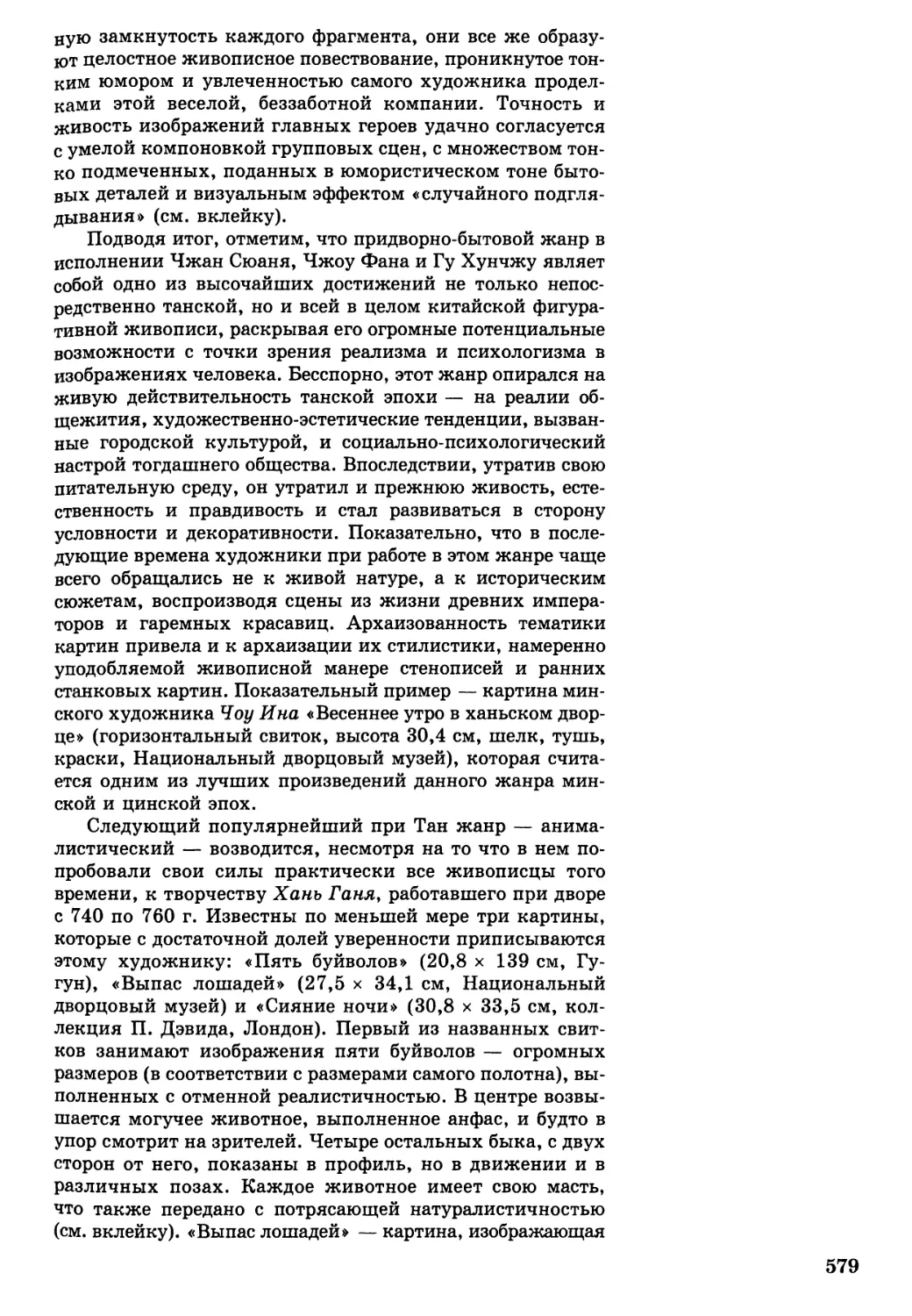

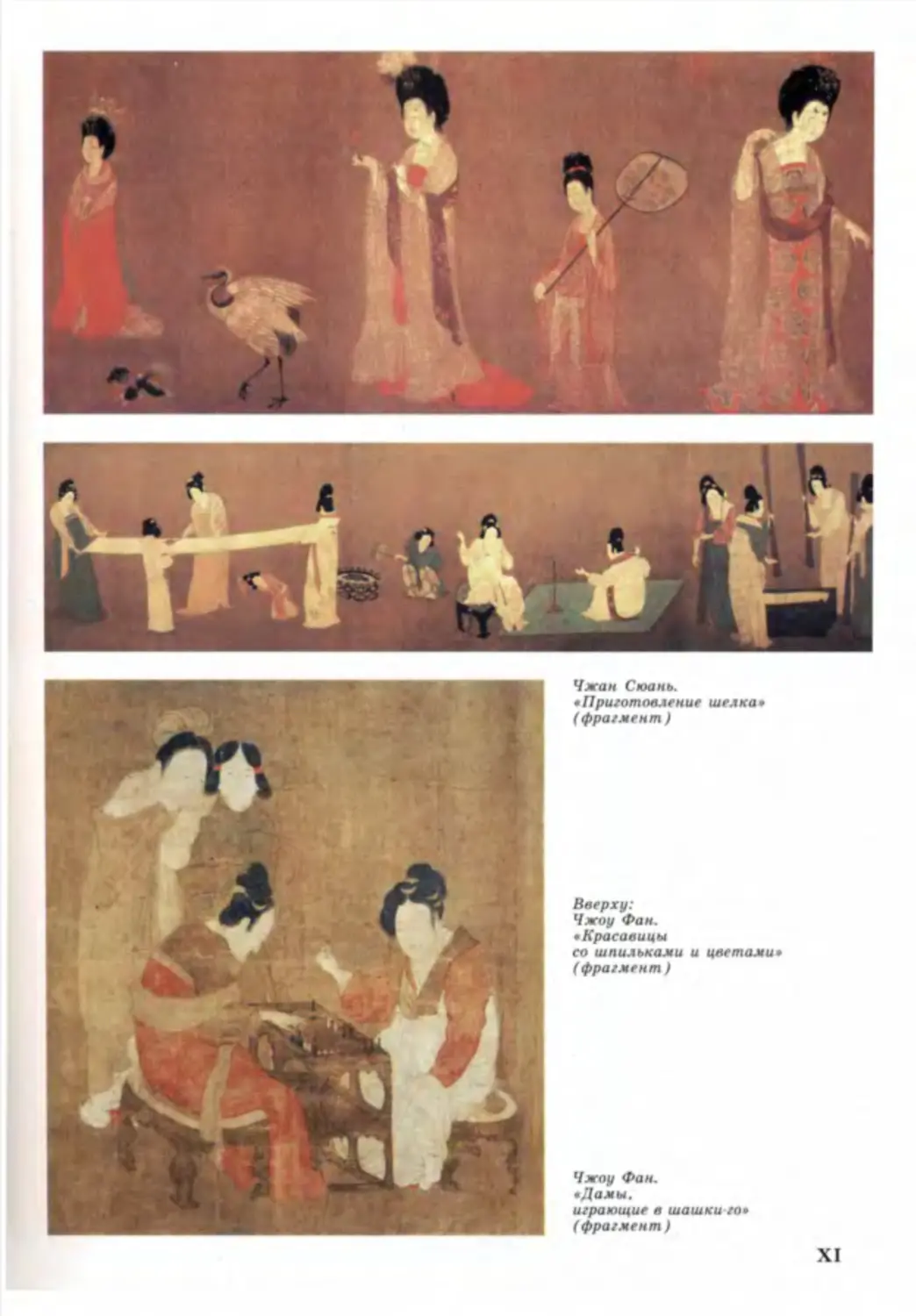

Жцвопись эцохи Тан 572

Живопись первой половины танской эпохи 572

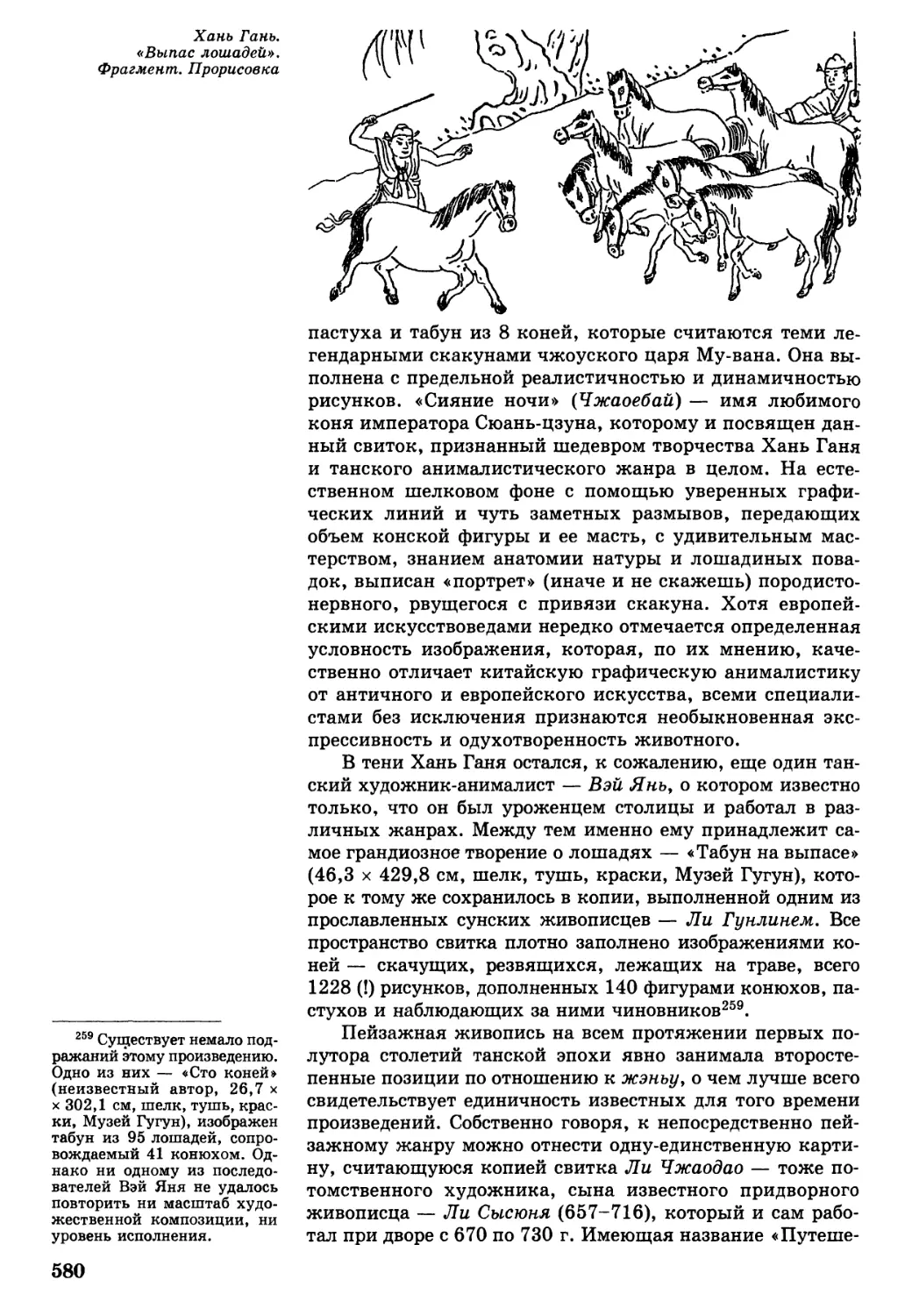

Живопись второй половины танской эпохи

и творчество Ван Вэя 582

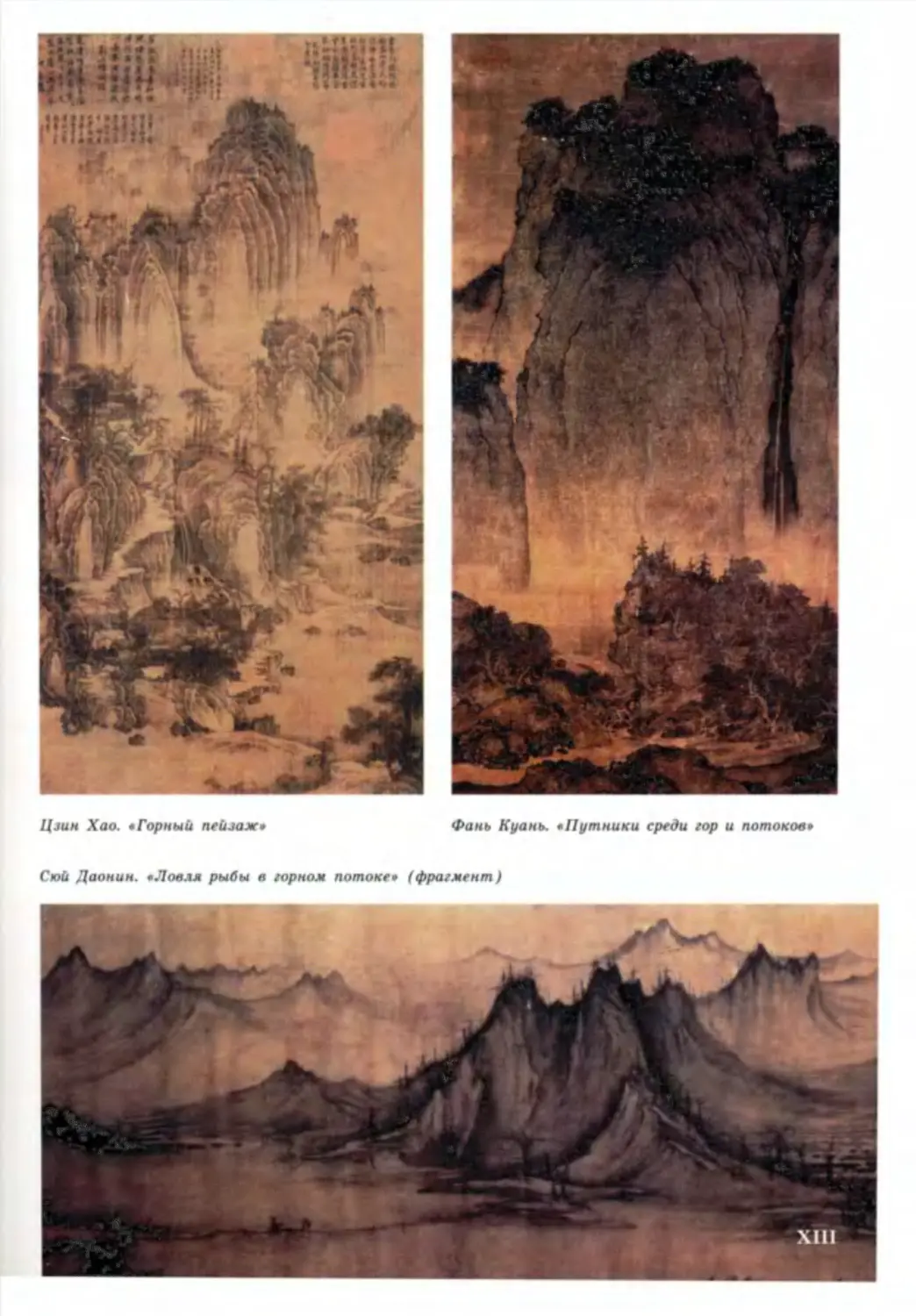

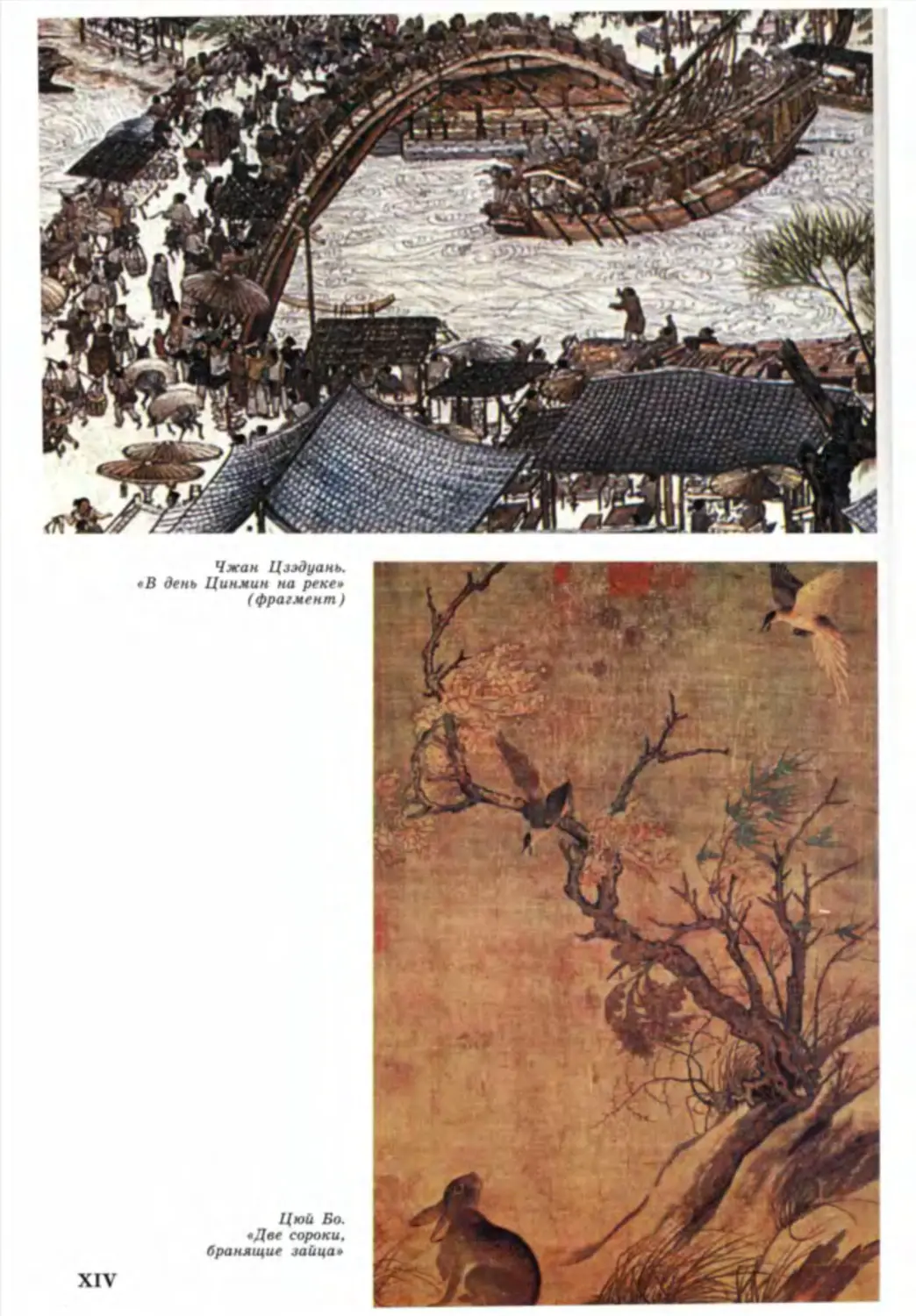

Живопись эпохи Северная Сун 584

Северосунская академическая школа живописи

и ее ведущие жанровые и стилистические направления . . . 584

История создания Академии живописи и ее роль в художествен-

ной жизни Северной Сун (584). Академическая пейзажная жи-

вопись (585). Жанр «цветы и птицы» и анималистический жанр

(595). Бытописательный жанр и портрет (599).

Школа «художников-литераторов» 603

Живописная ситуация конца северосунской эпохи 612

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Живопись эпохи Южная Сун 613

Академическая школа живописи 613

Чаньская живописъ 616

Живопись эпохи Юань 620

Живопись эпохи Мин 628

Живописные школы и направления

начала минской эпохи 628

Академическая школа живописи 631

Живописные школы и направления

второй половины минской эпохи 633

Живопись эпохи Цин 638

Академическая школа живописи 639

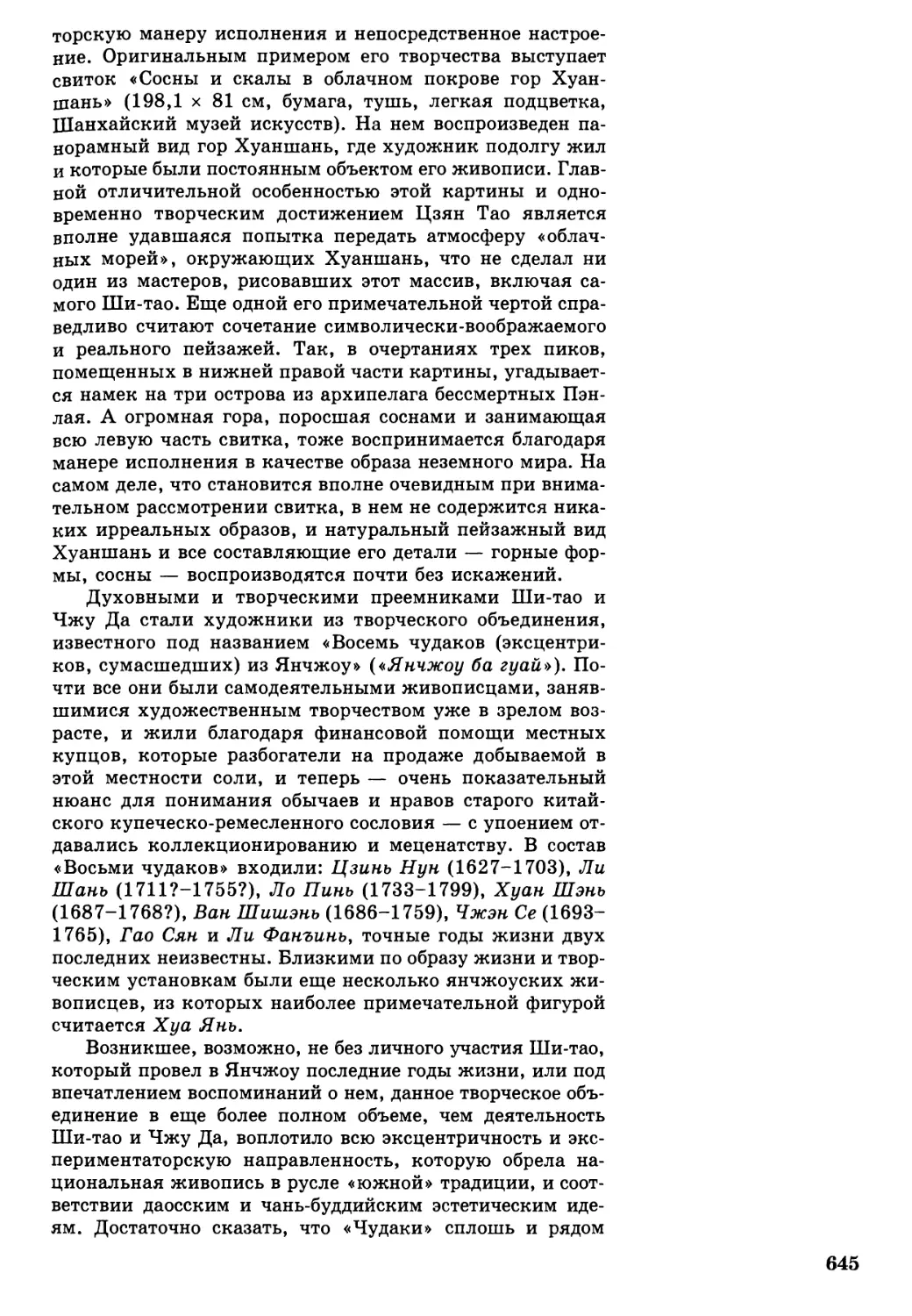

Неофициальное живописное творчество

первой половины цинской эпохи 642

Живопись второй половины XIX — начала XX века 650

Глава 9

Китайская простонародная картина-няньхуа 656

Происхождение, основные этапы истории развития

и ведущие региональные традиции няньхуа 656

Жанровые и тематические разновидности няньхуа 662

Глава 10

Китайско-буддийское культовое изобразительное искусство . . . 668

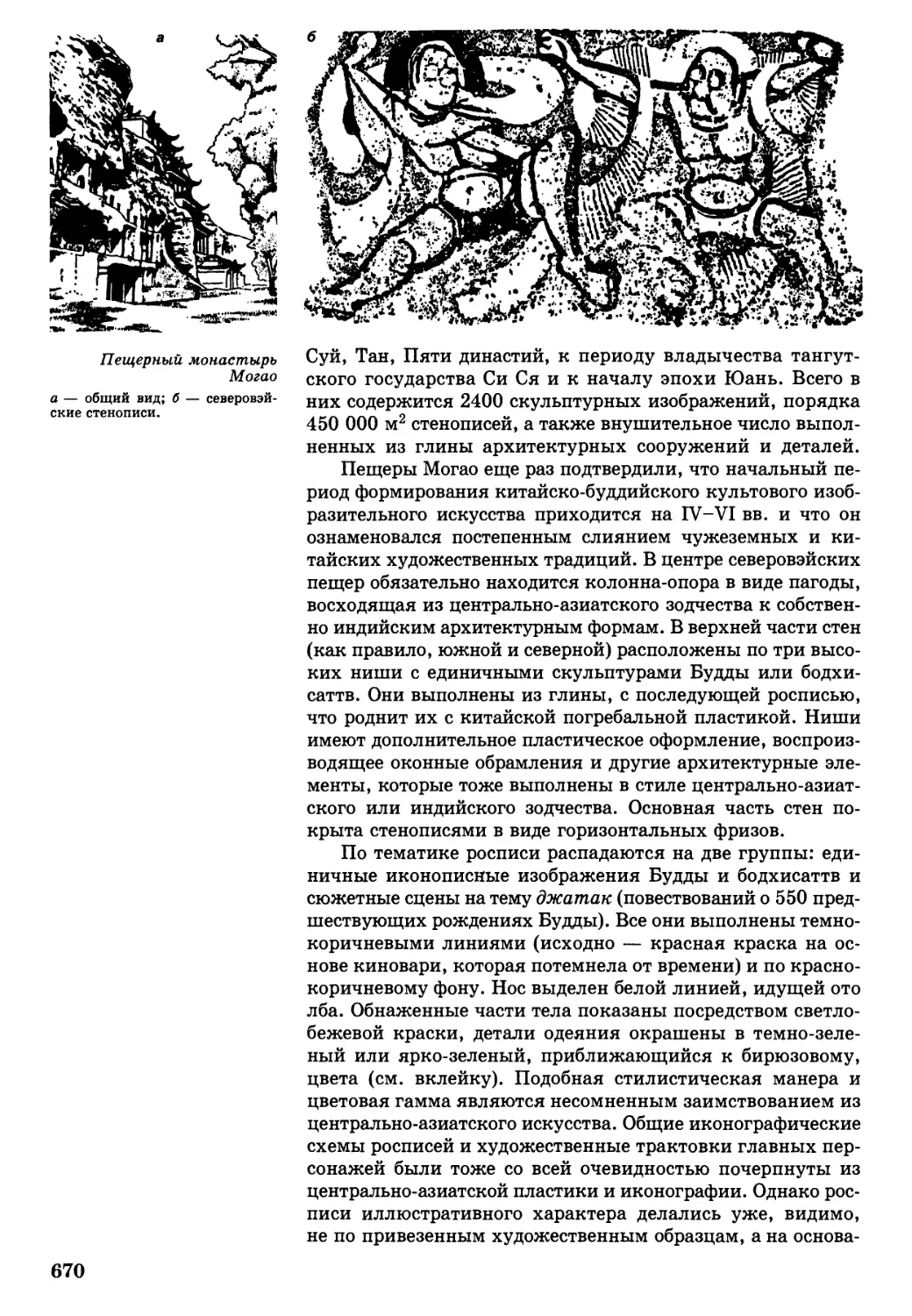

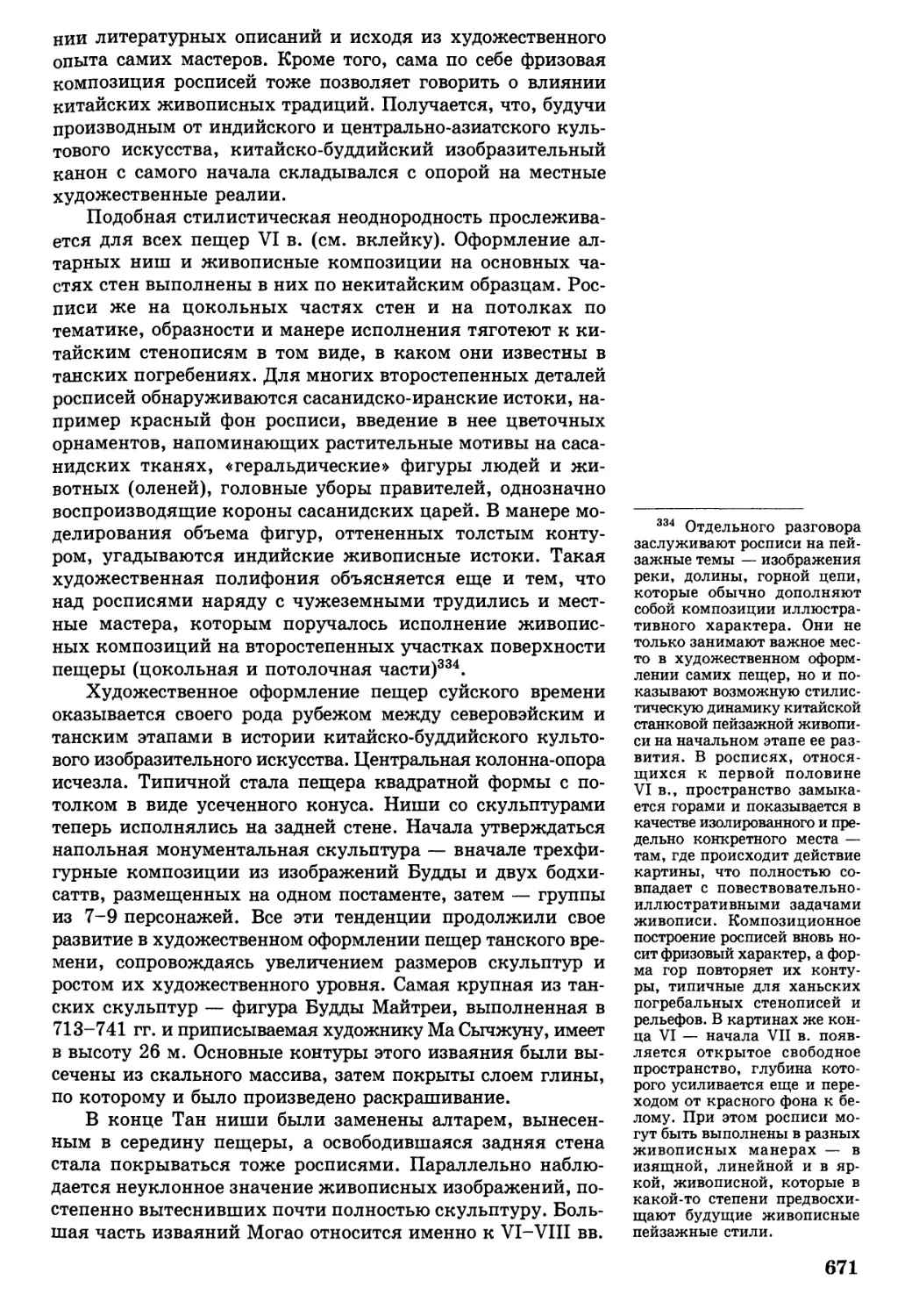

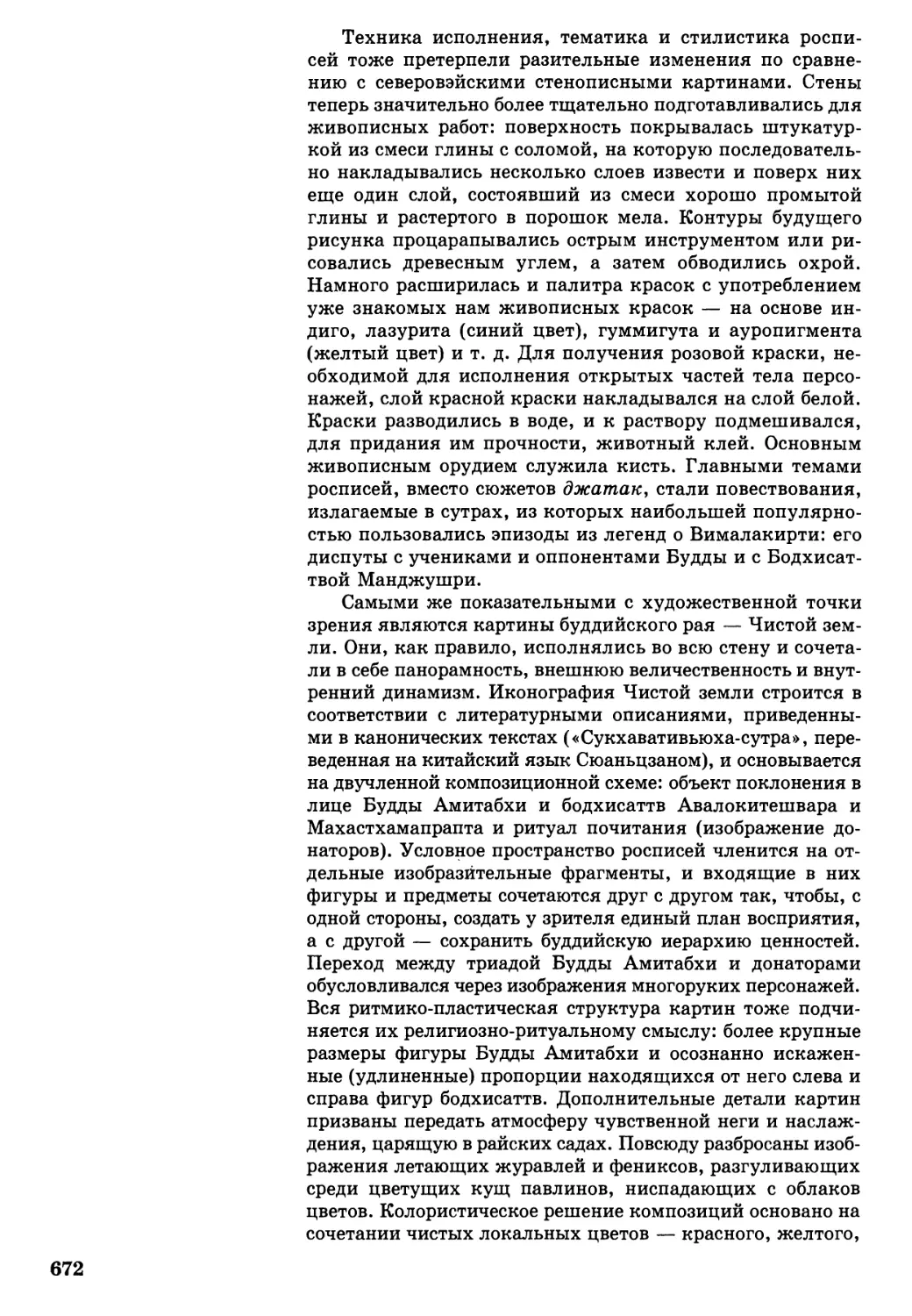

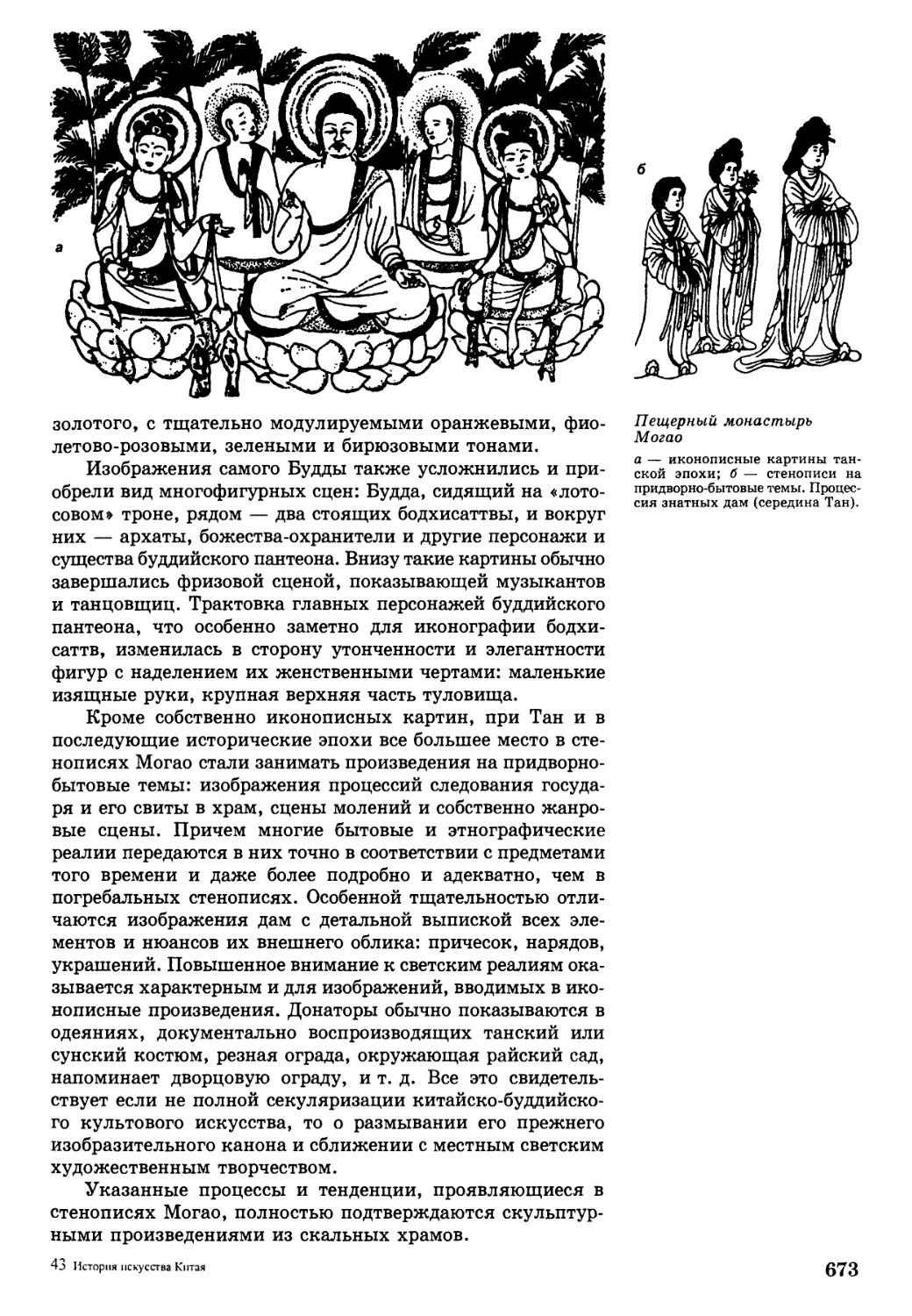

Пещерные монастыри 669

Скальные храмы 674

Ведущие региональные художественные традиции

и центры производства храмовой скульптуры (IV-VIII вв.) . . 679

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Глава 11

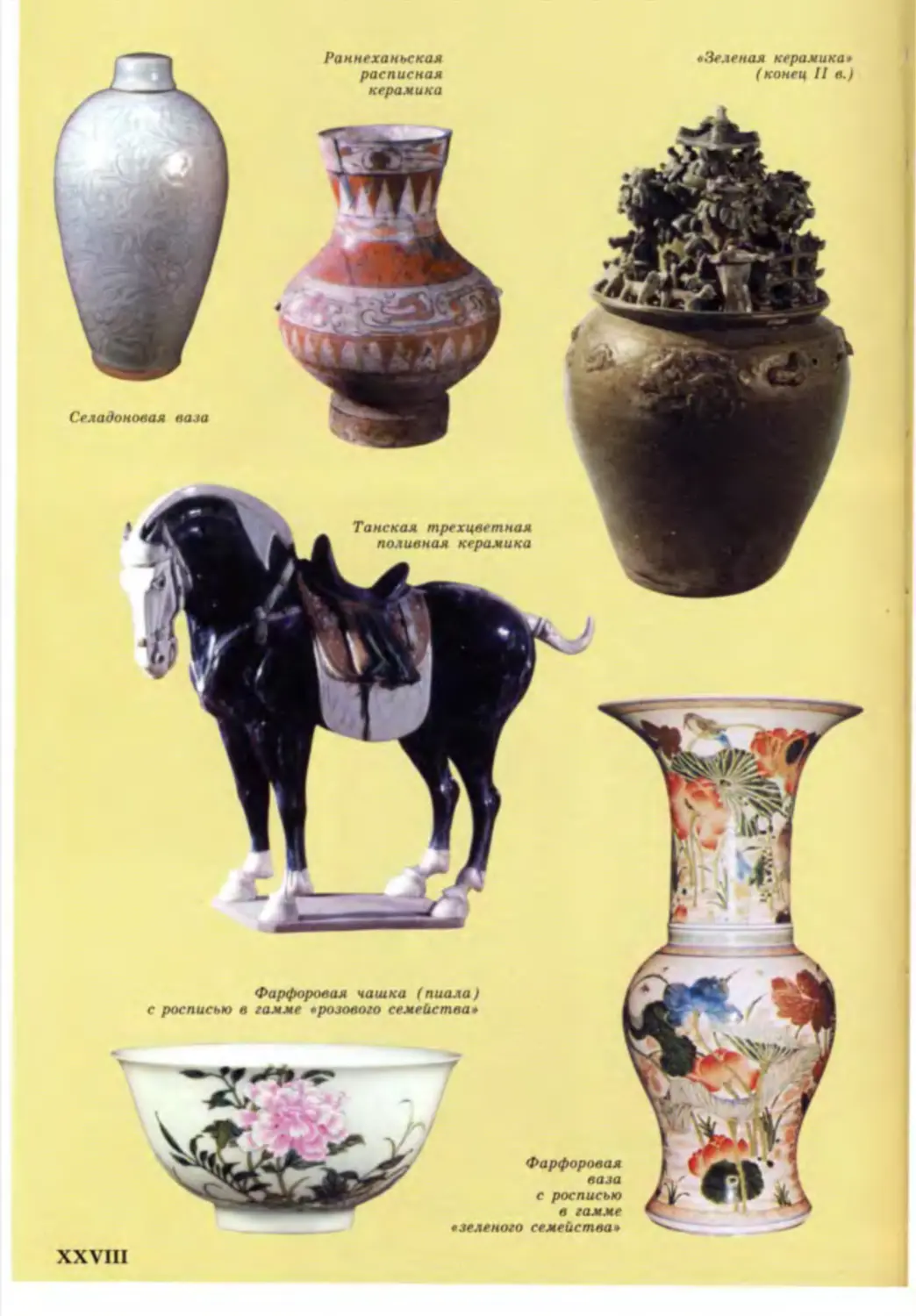

ДЕКОРАТИВНО- Керамика 688

ПРИКЛАДНОЕ Типологии и технология производства керамики

ИСКУССТВО древнего и традиционного Китая 688

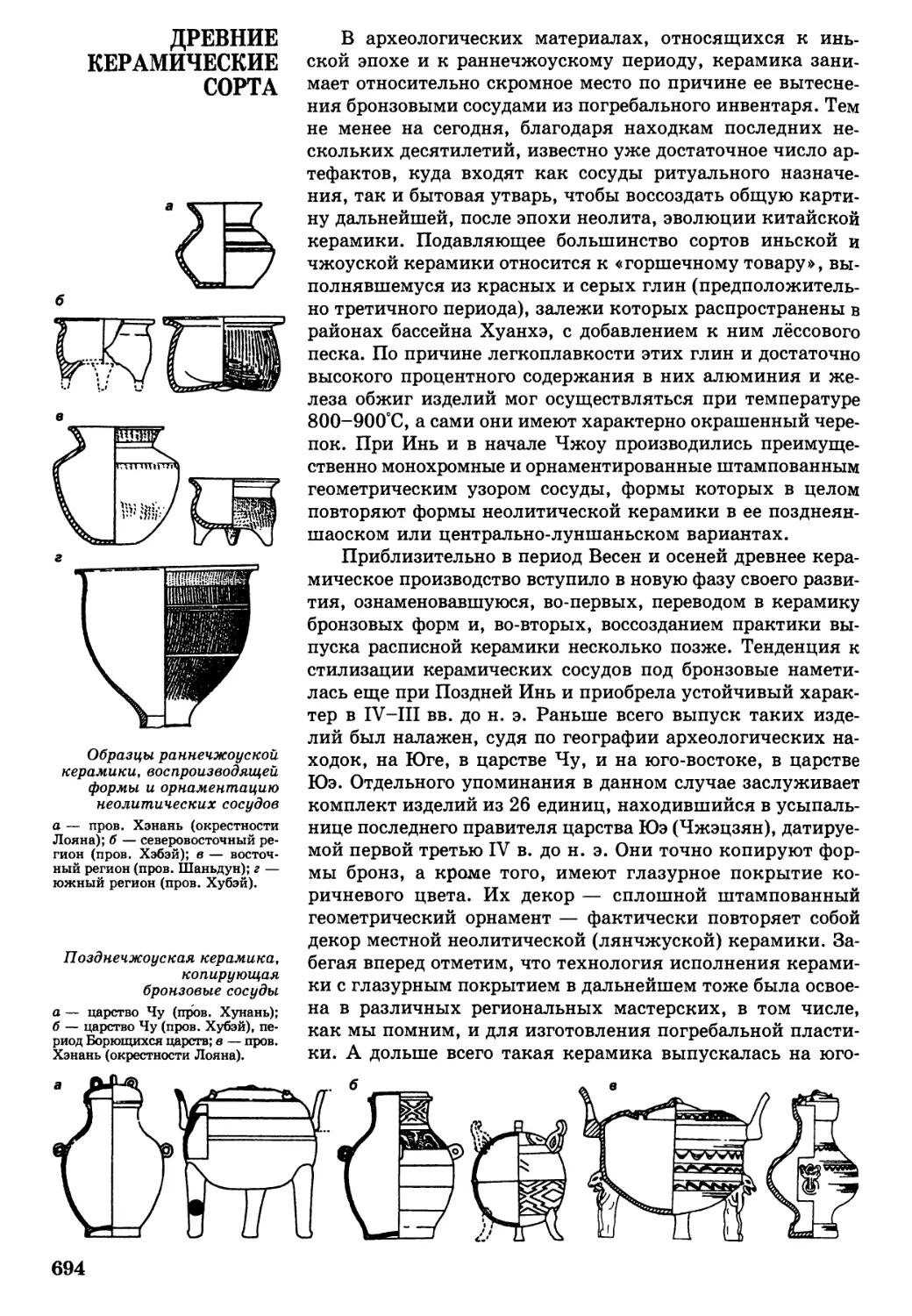

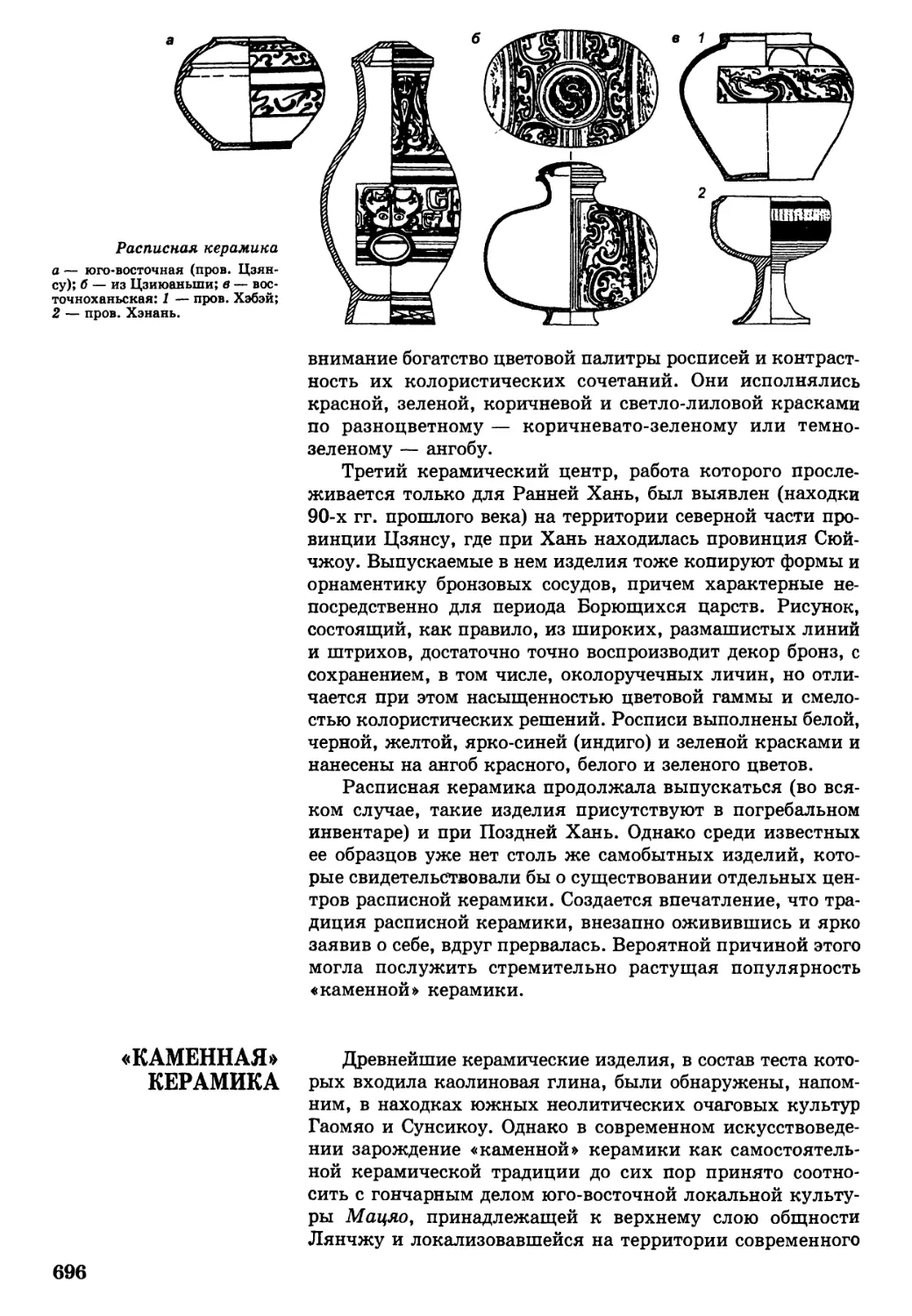

Древние керамические сорта 694

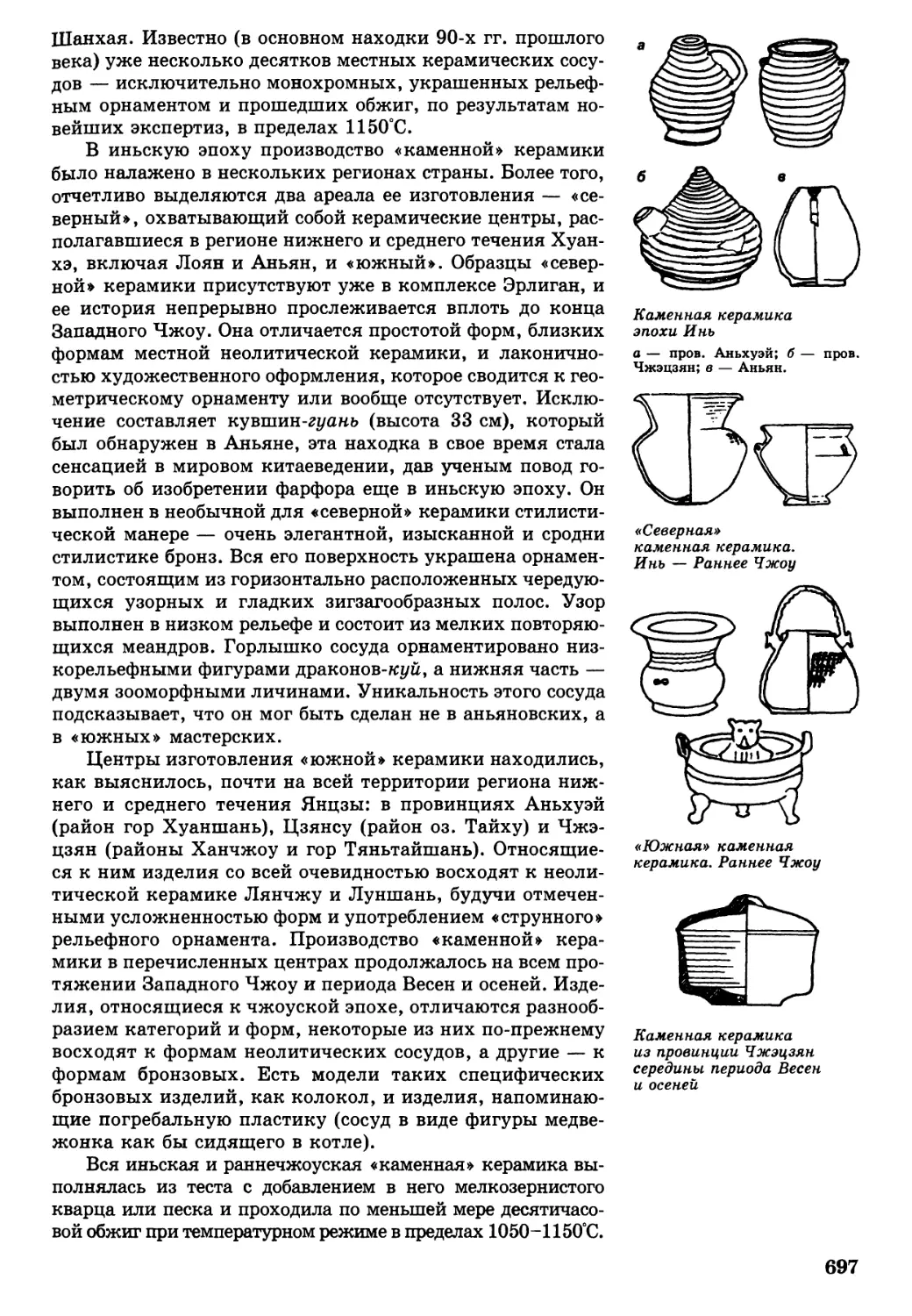

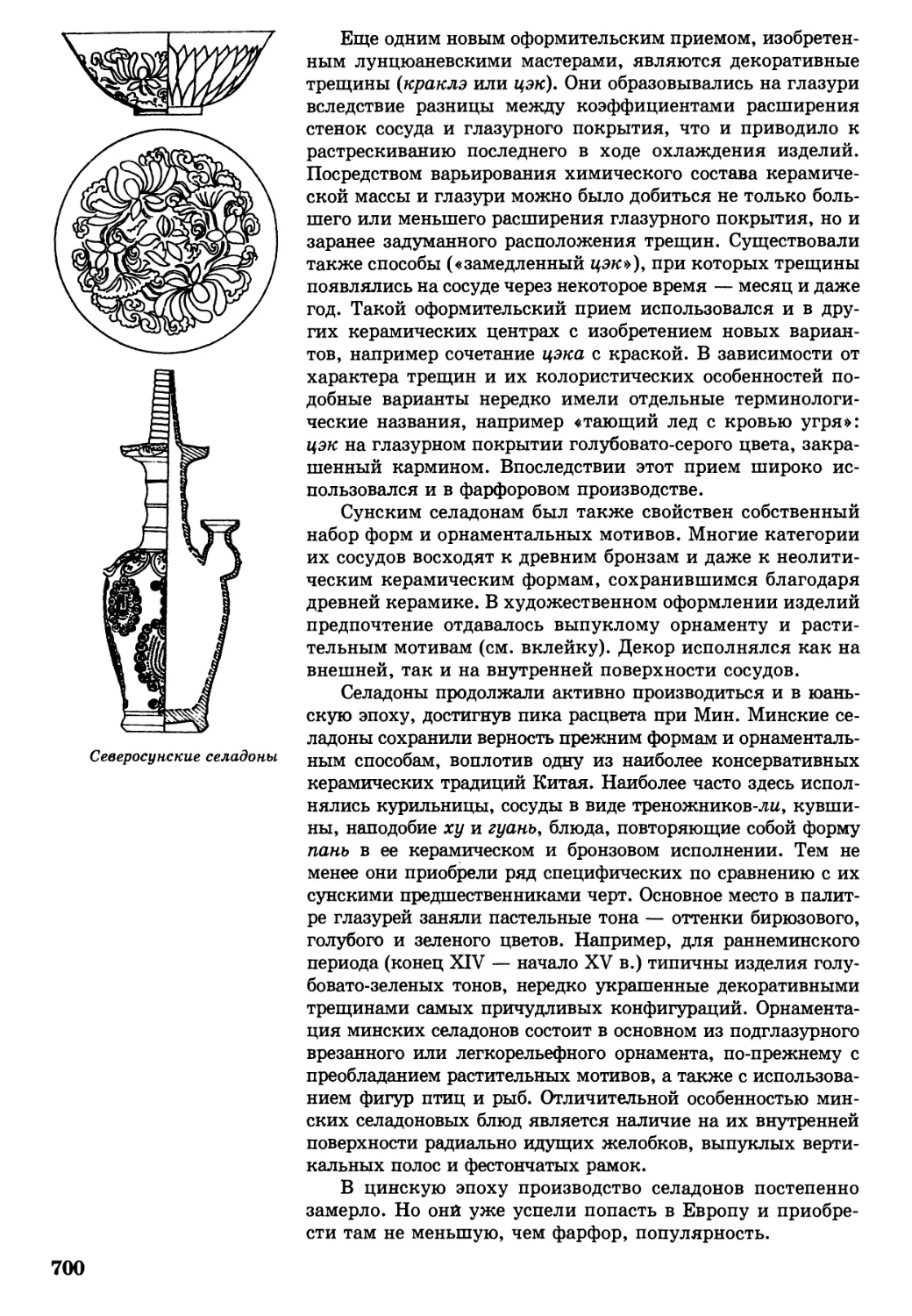

«Каменная» керамика 696

Фарфор 706

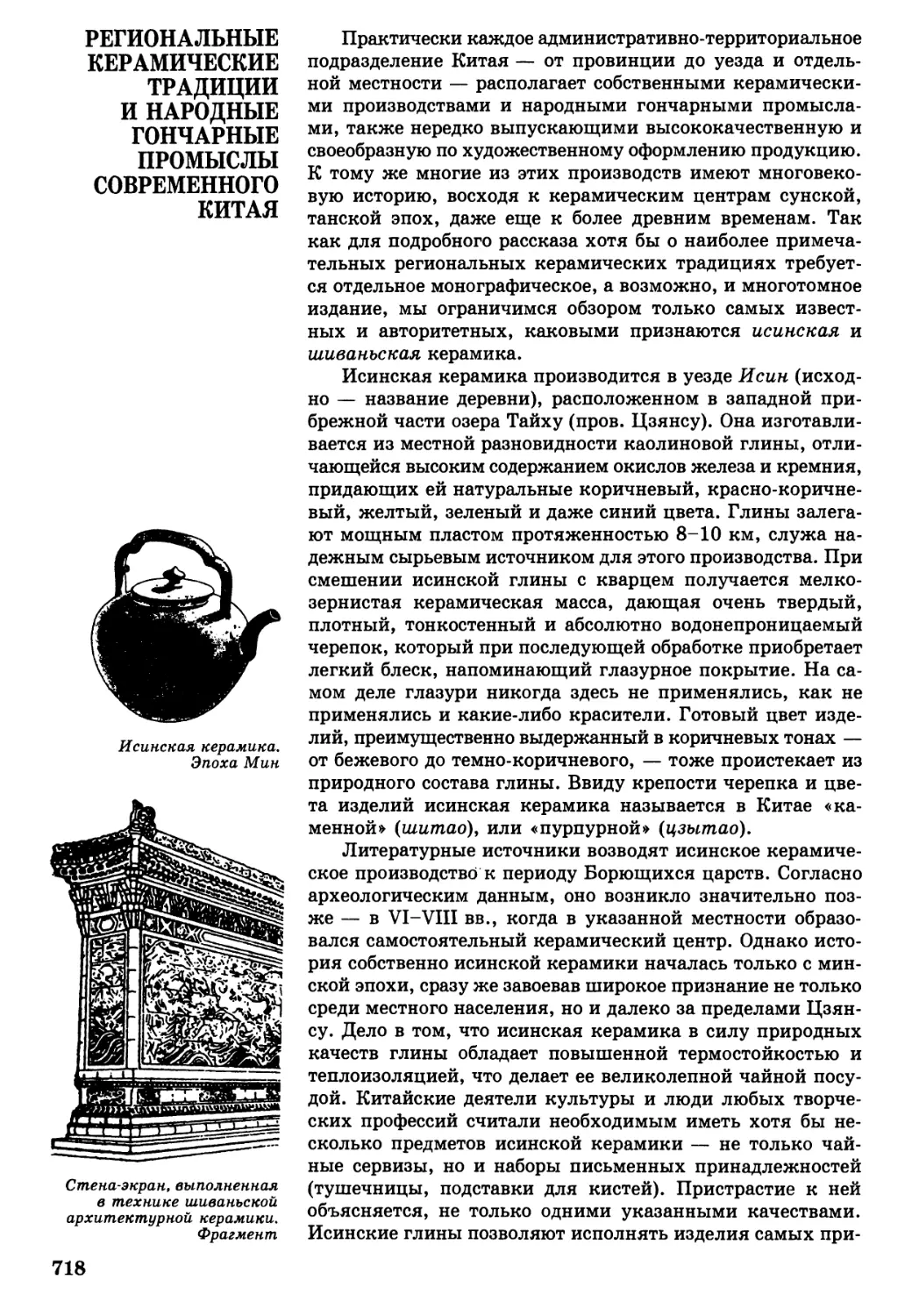

Региональные керамические традиции и народные

гончарные промыслы современного Китая 718

Китайская керамика в истории

мирового декоративно-прикладного искусства 721

Глава 12

Текстиль и костюм 725

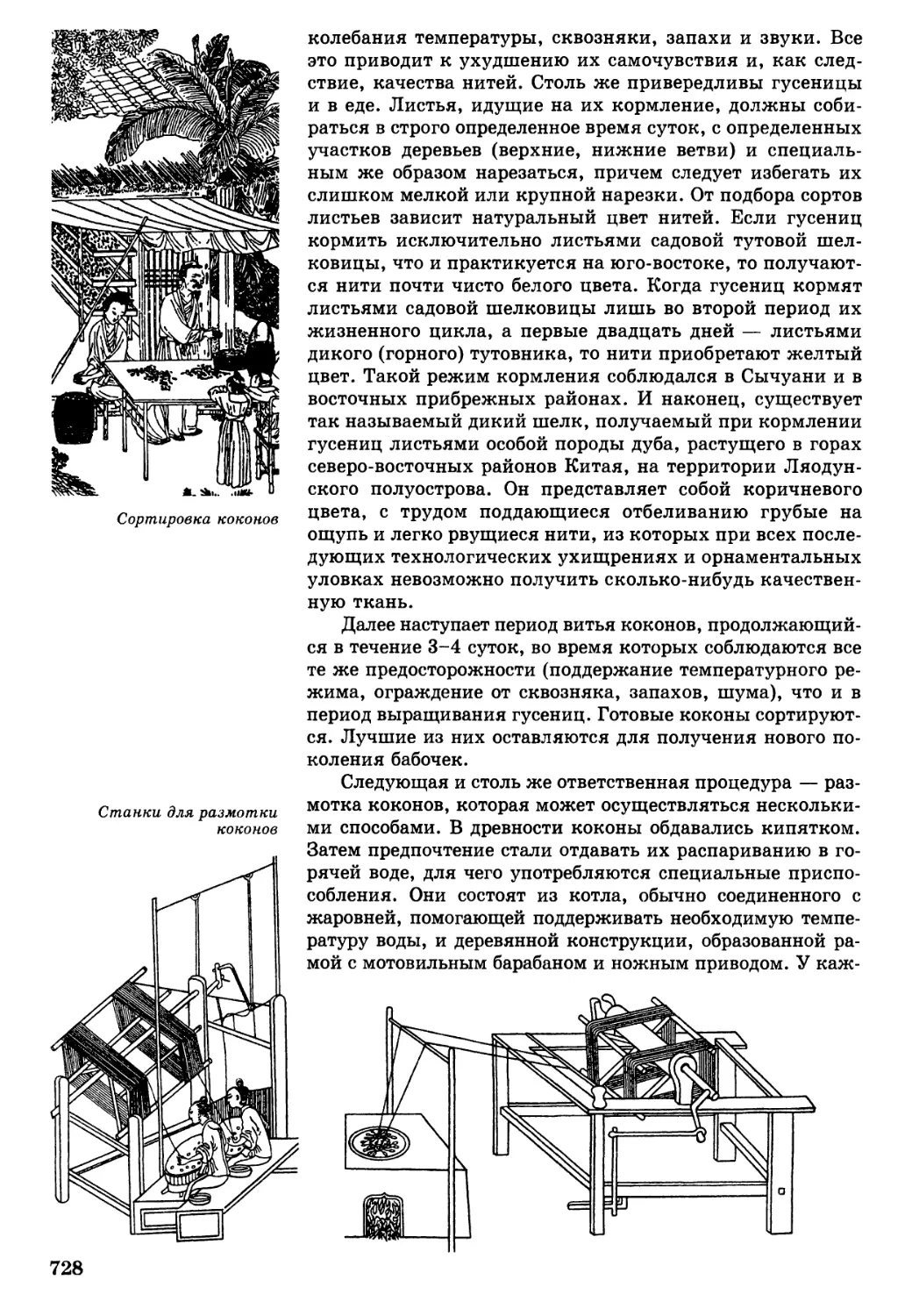

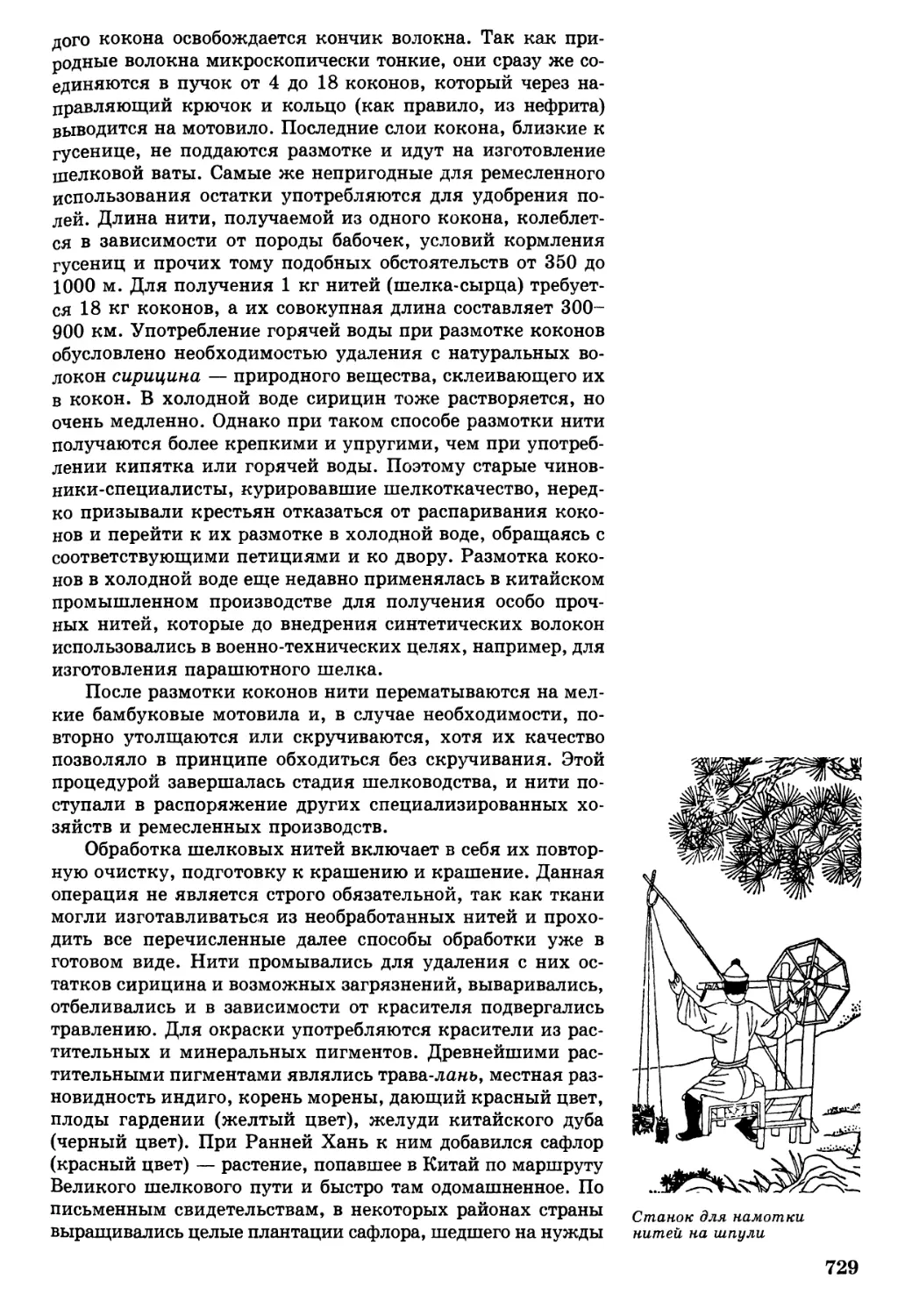

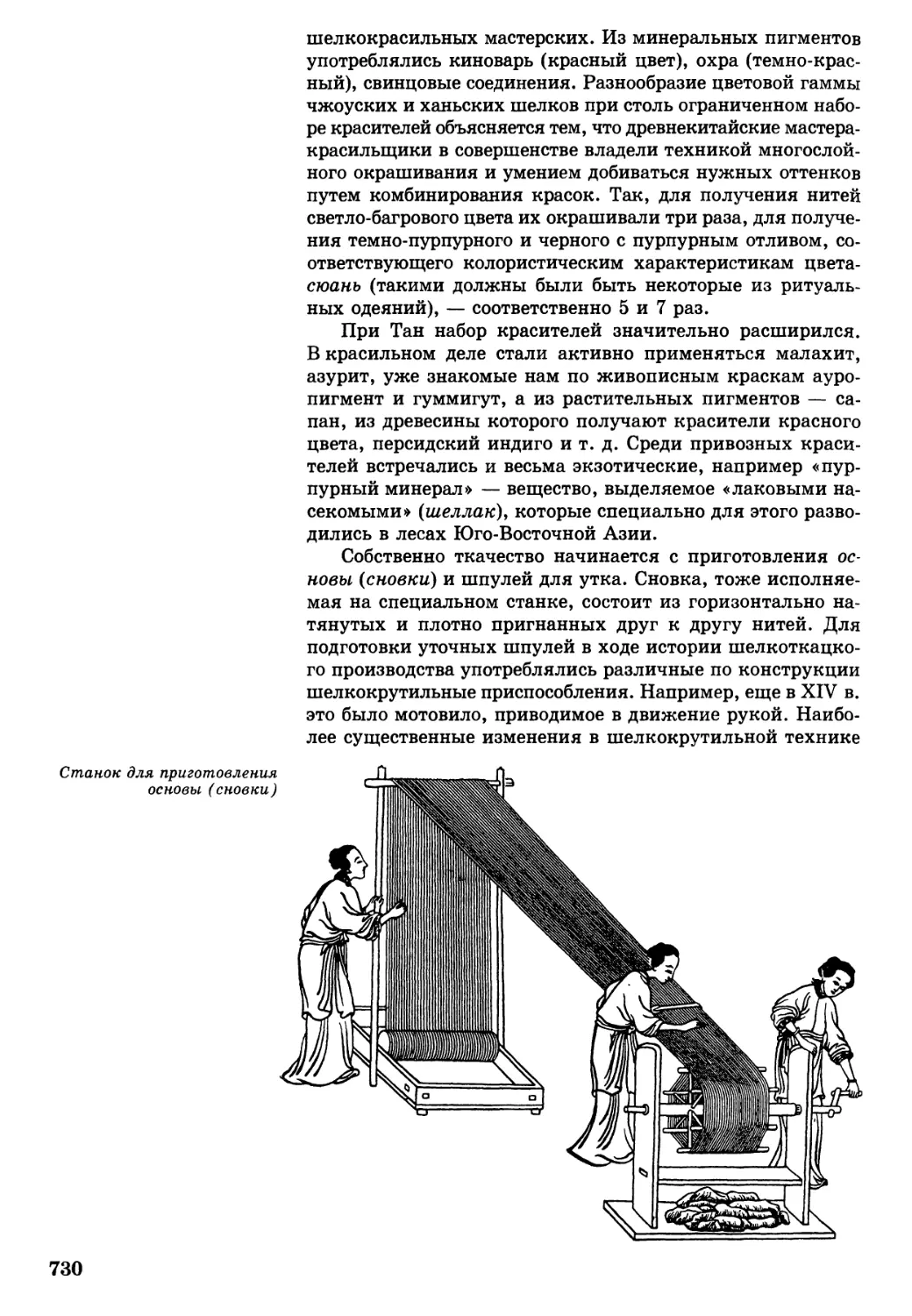

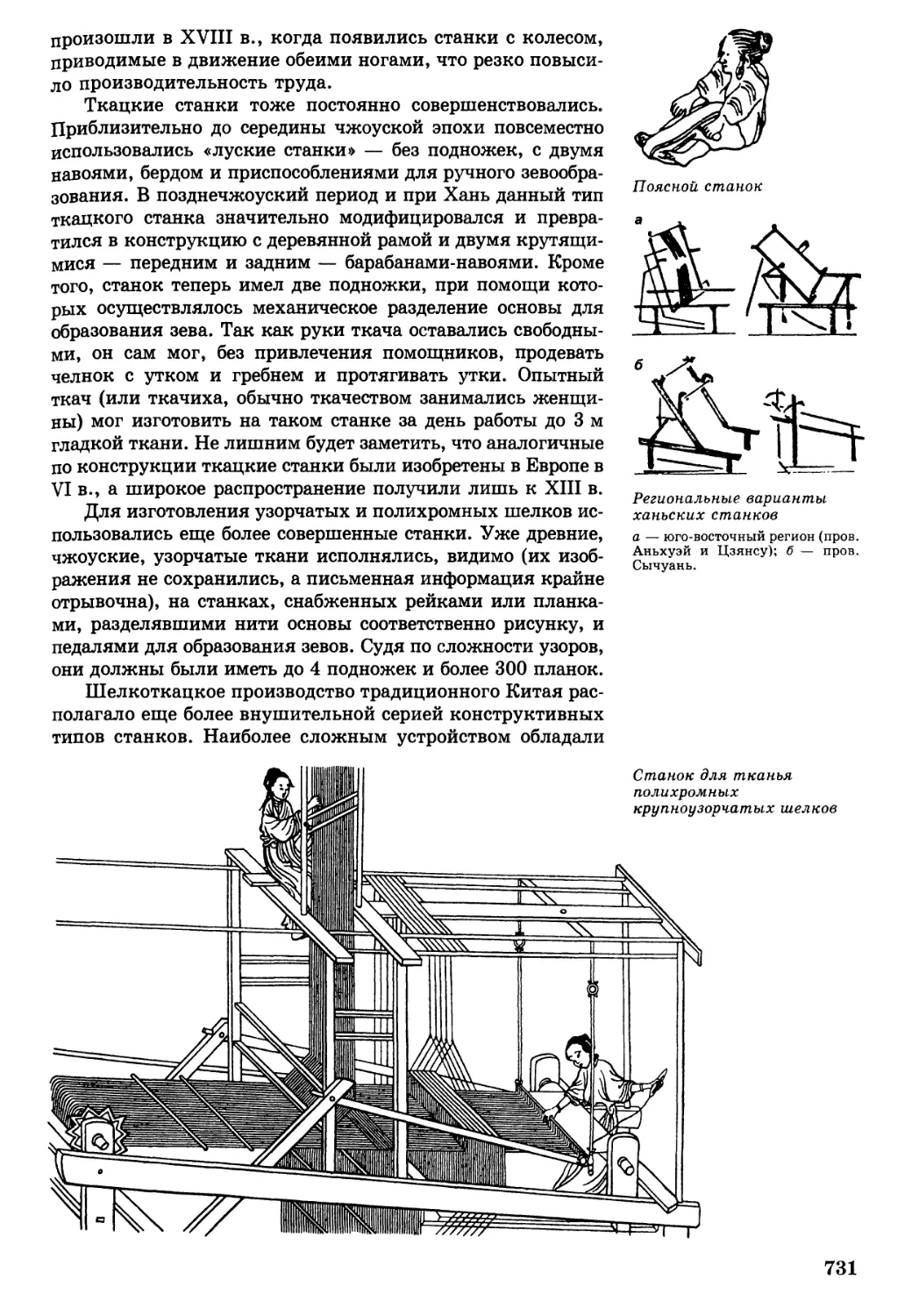

Шелкоткачество 725

Истпория развития шелкоткачества 725

Технология шелкотпкацкого производстпва 727

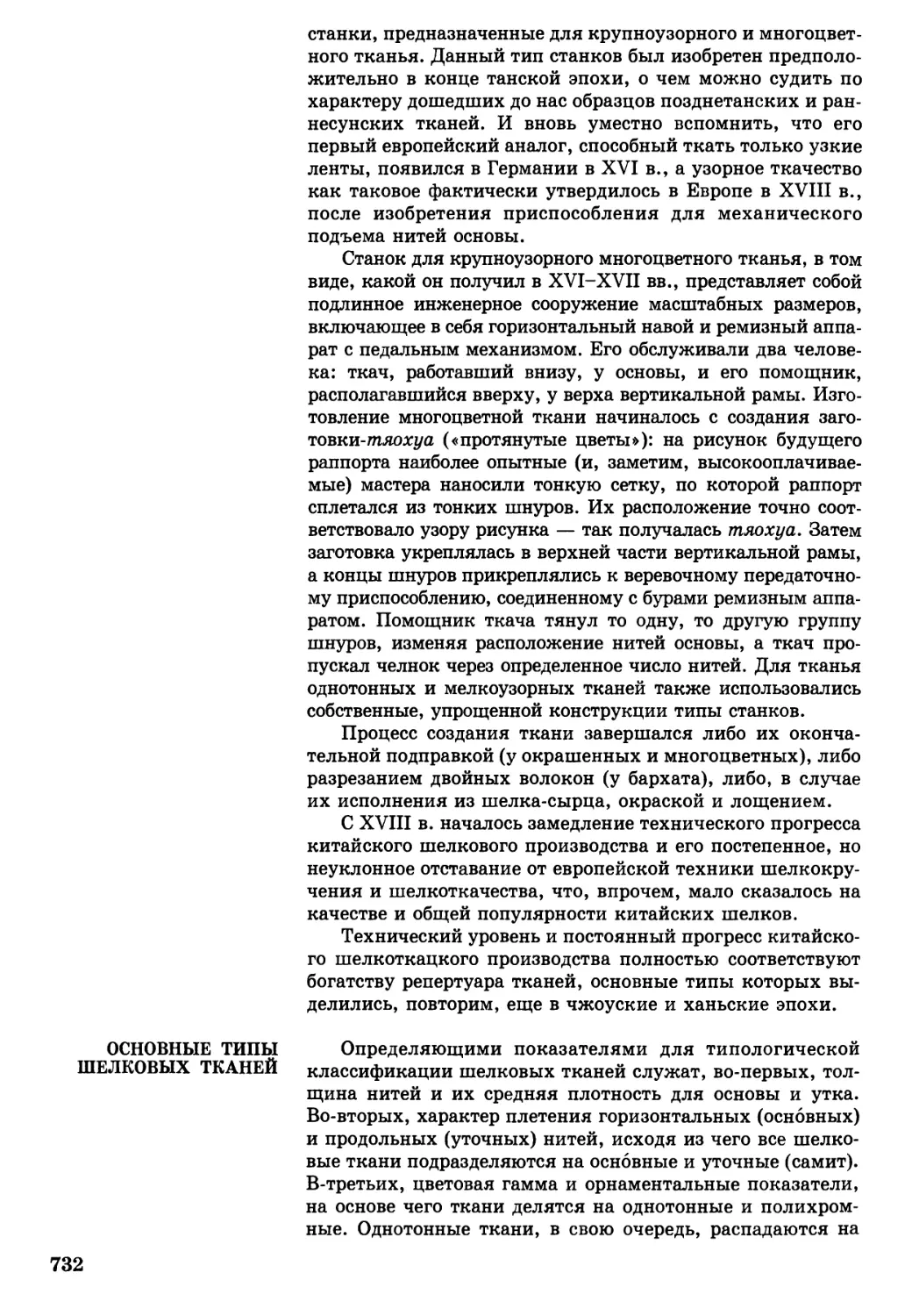

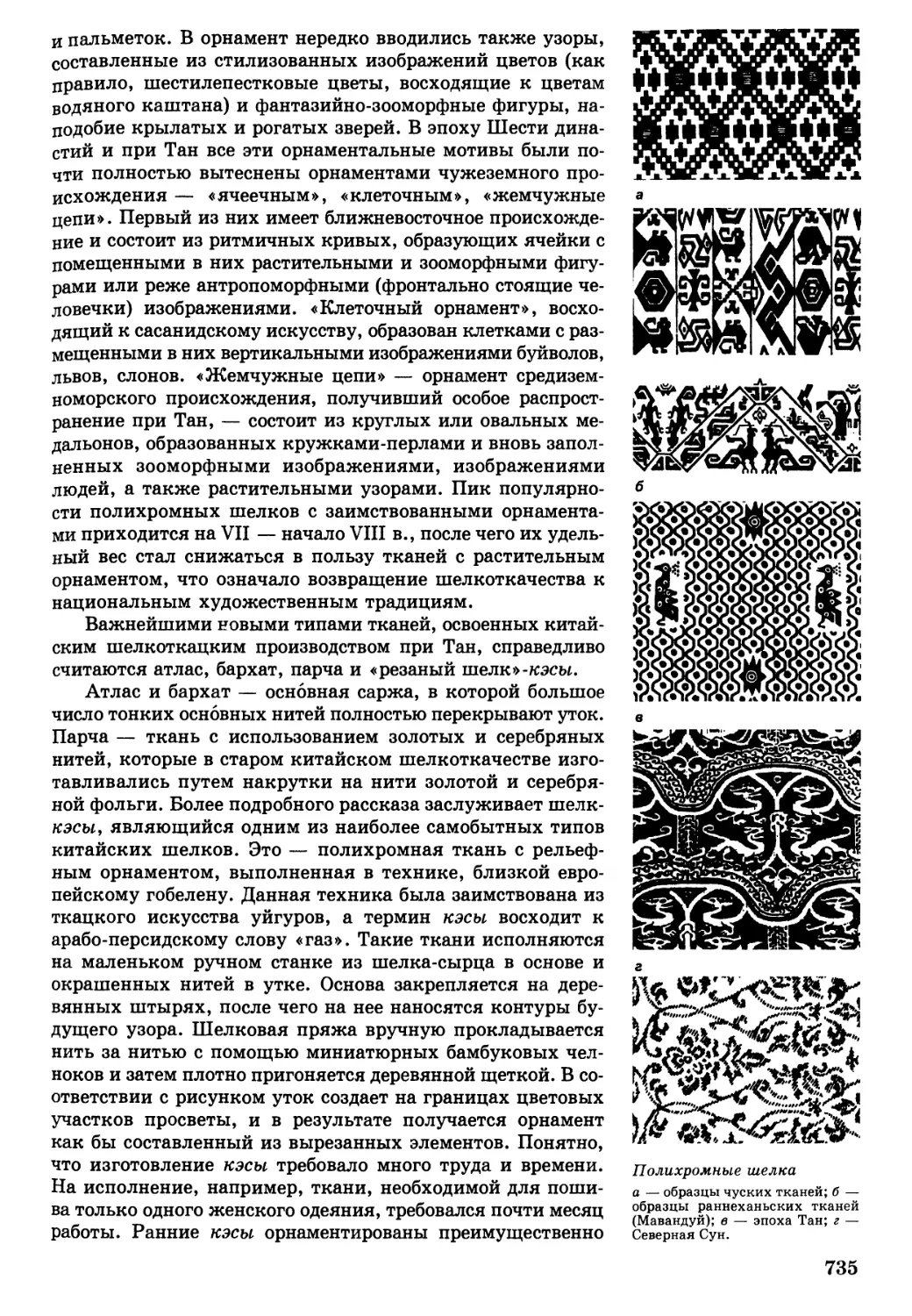

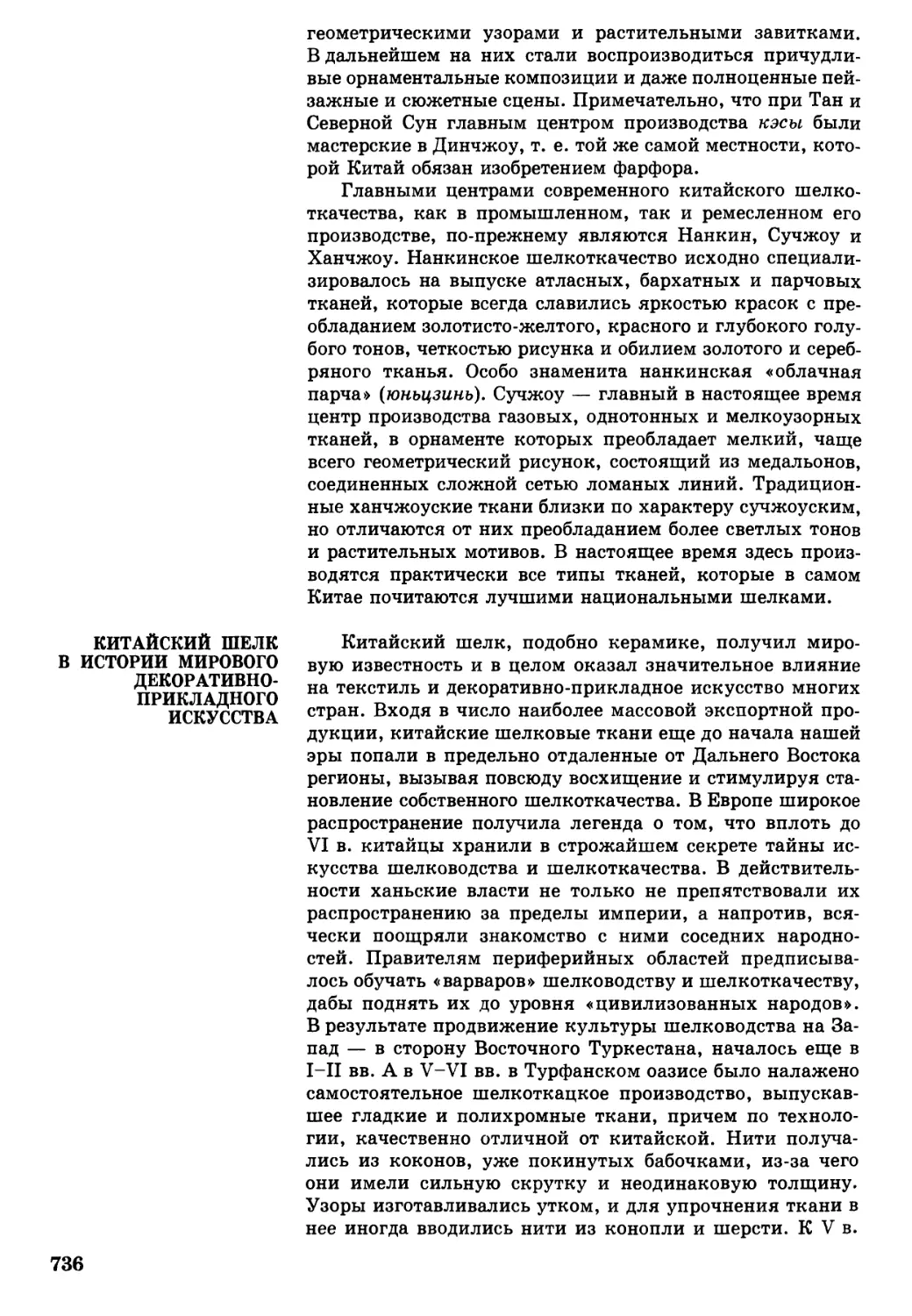

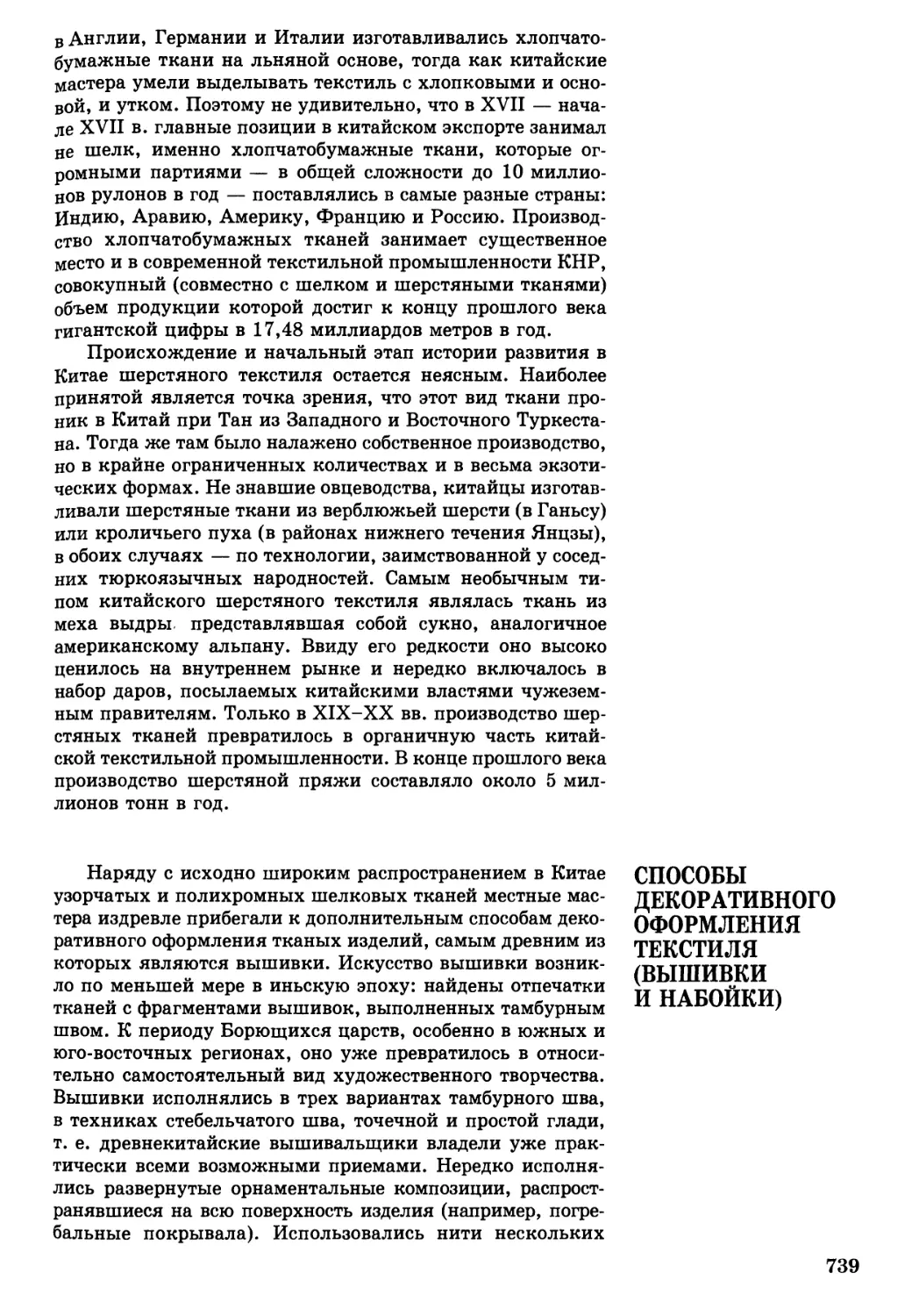

Основные пгипы шелковых тканей 732

Китайский шелк в истории

мироѳого декоративно-прикладного искусства 736

Другие виды тканей

(конопляные, хлопковые и шерстяные) 738

Способы декоративного оформления текстиля

(вышивки и набойки) 739

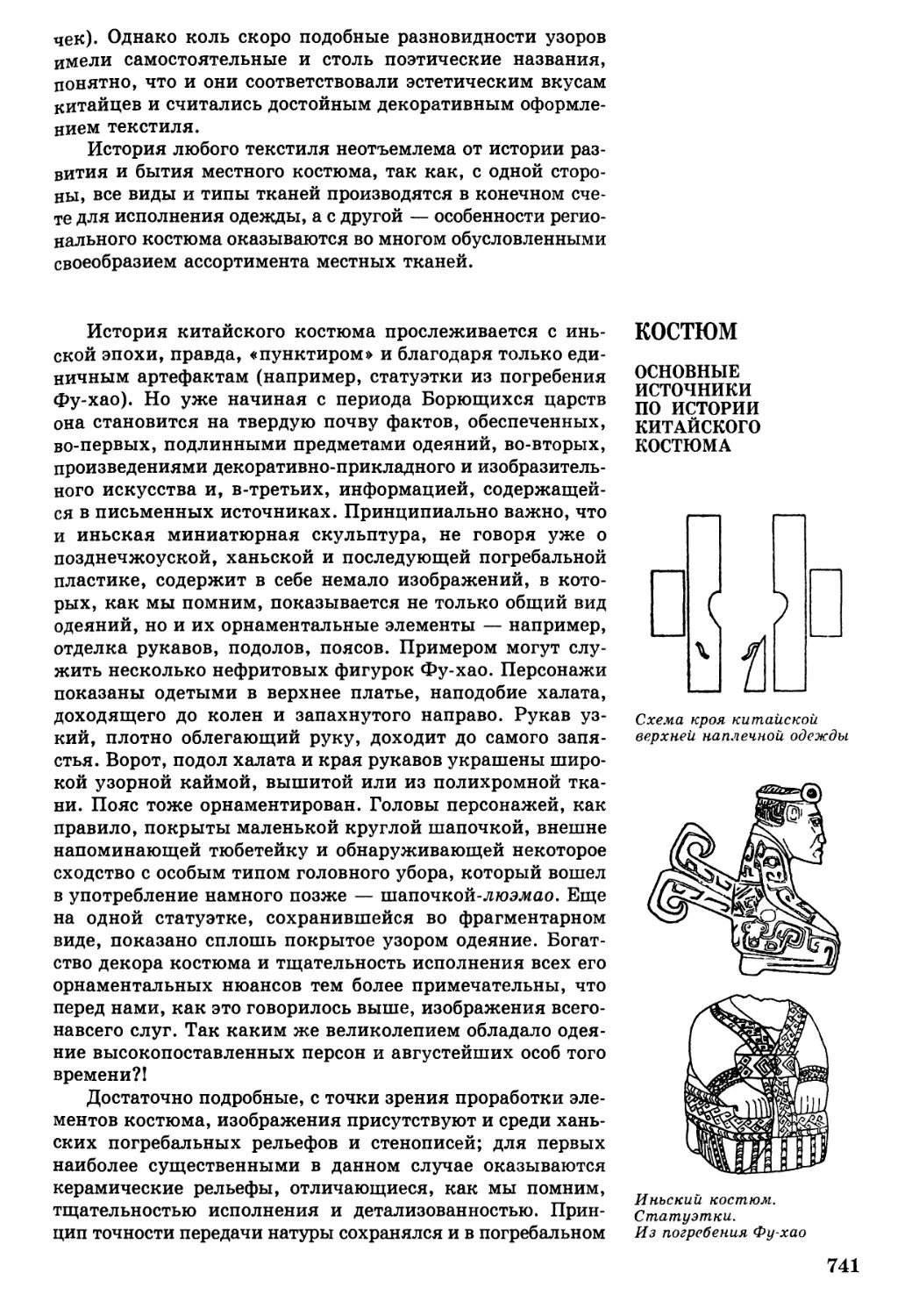

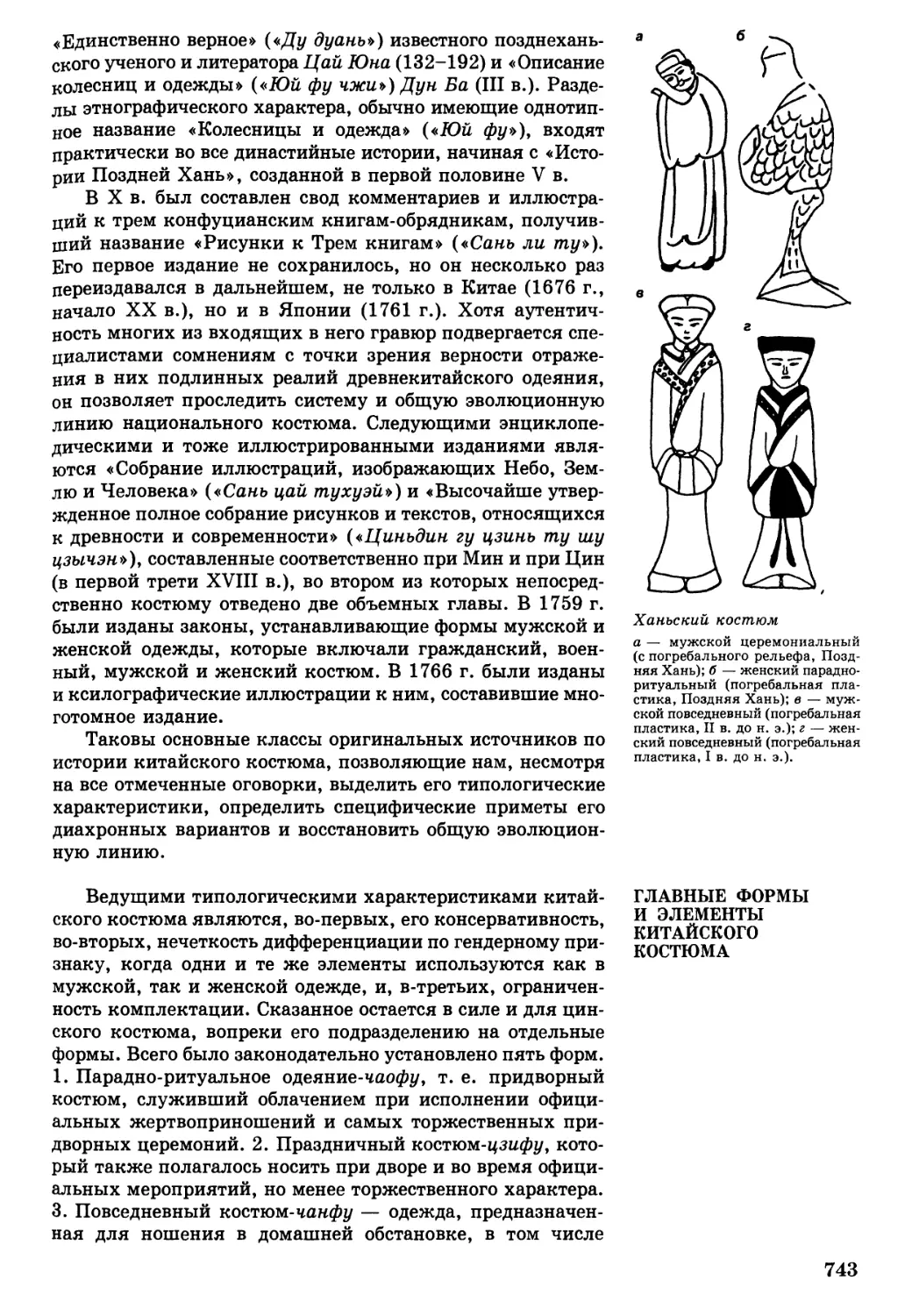

Костюм 741

Основные источники no ucmopuu

китайского костюма 741

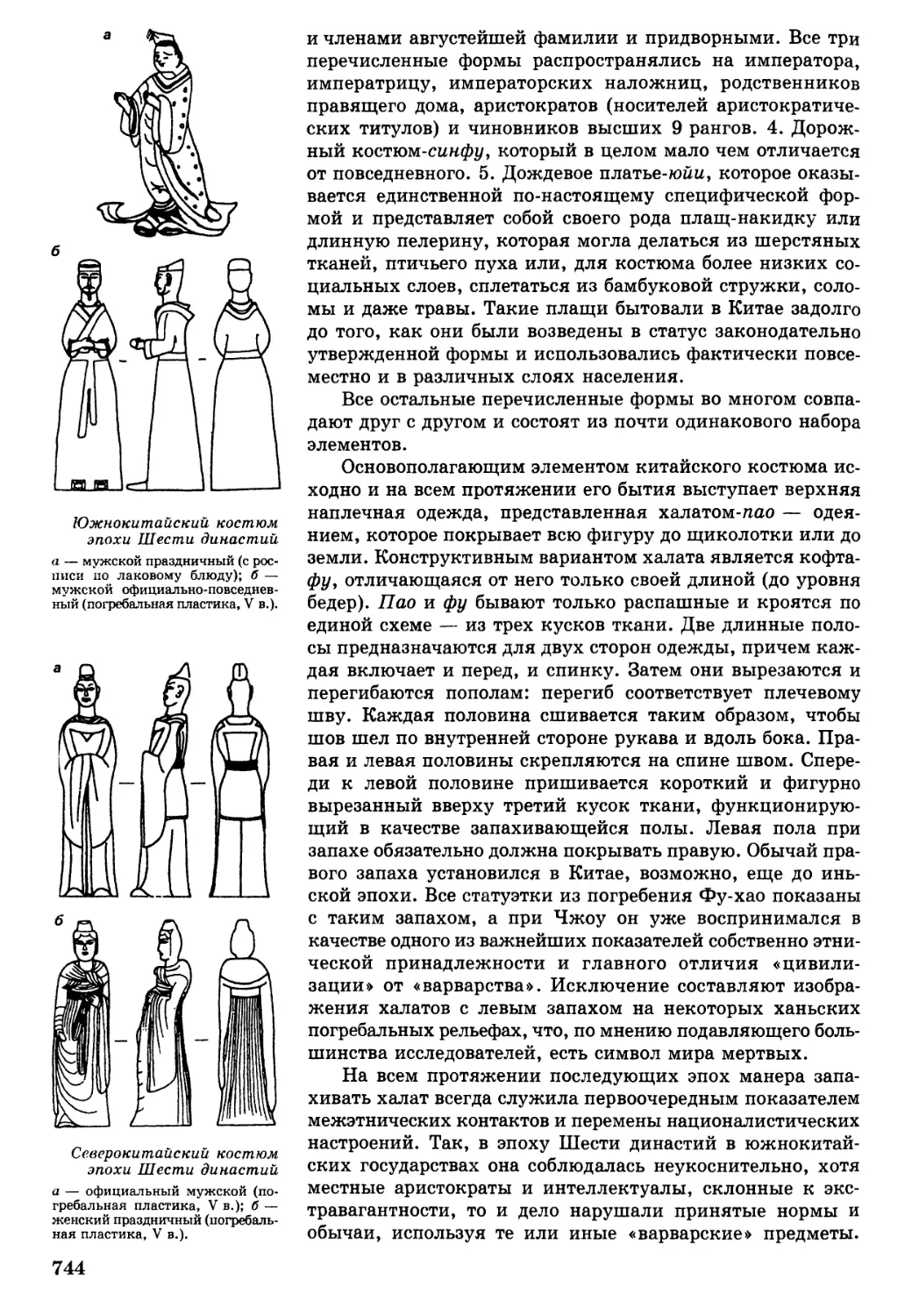

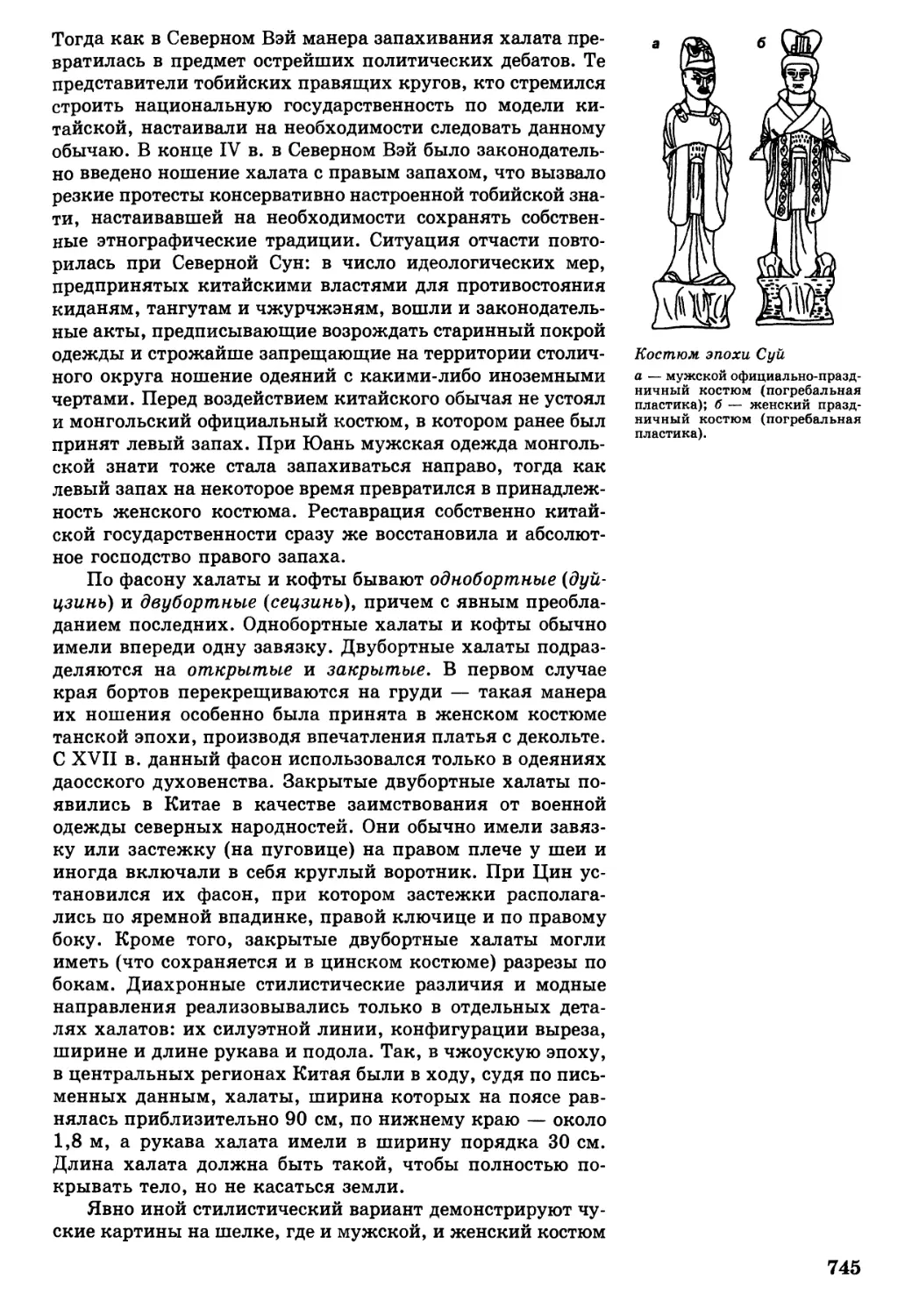

Глаѳные формы и элементы китайского костюма 743

Глава 13

Ювелирное дело 752

Ювелирные материалы и техники 753

Металлы 753

Минералы 764

Вещестѳа органического происхождения 776

Стекло 781

Основные категории изделий 783

Празднично-повседневные украшения 784

Императорские и чиновничьи

парадно-ранговые украшения 799

8

Глава 14

Лаковое производство 804

Технология лакового производства 804

Древние лаки 806

Лаковое производство традиционного Китая 811

Глава 15

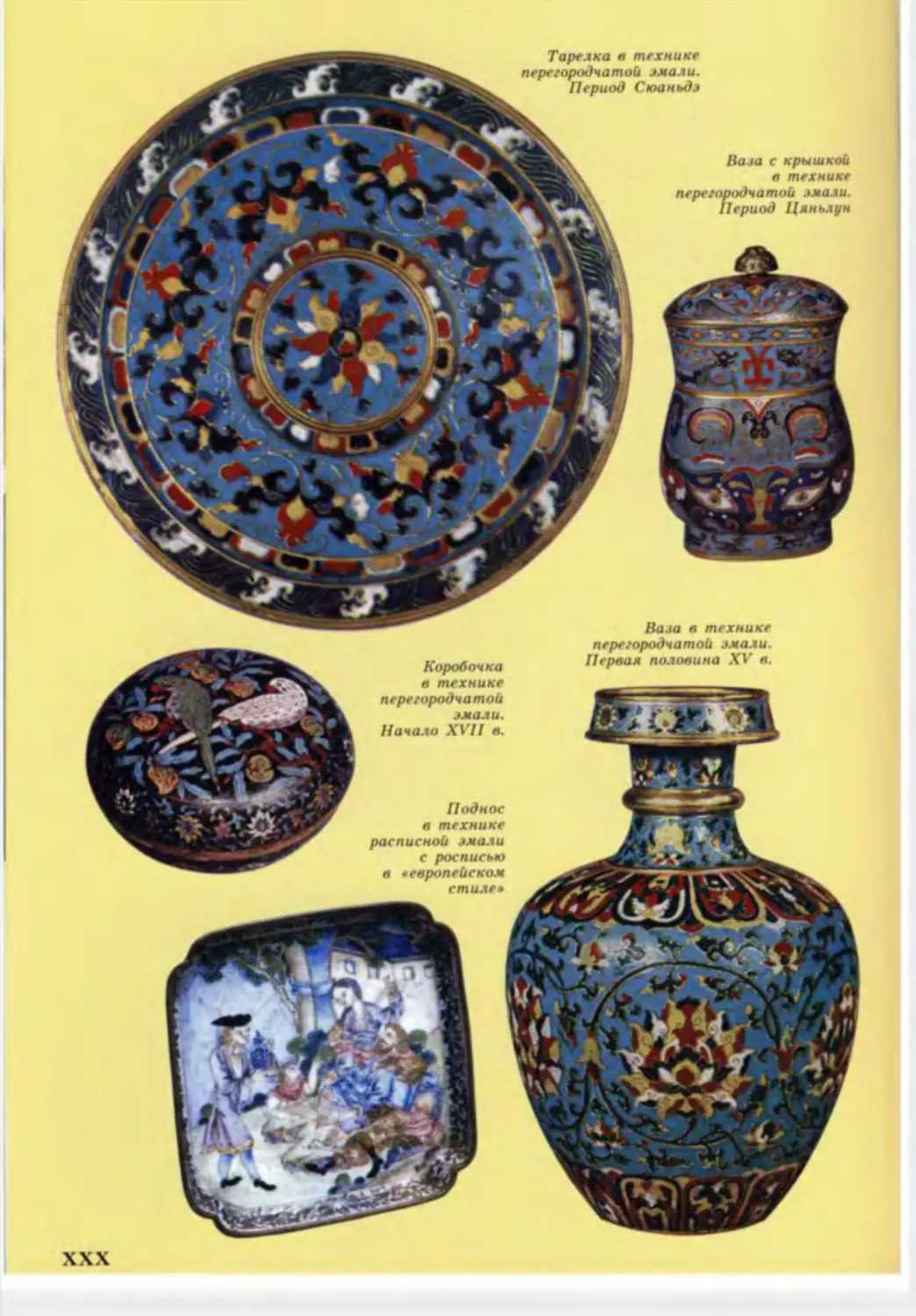

Эмальерное дело 819

Перегородчатые эмали (технология производства

и основные этапы истории развития) 819

Другие виды китайских эмалей 823

Глава 16 ЧАСТЬ ПЯТАЯ

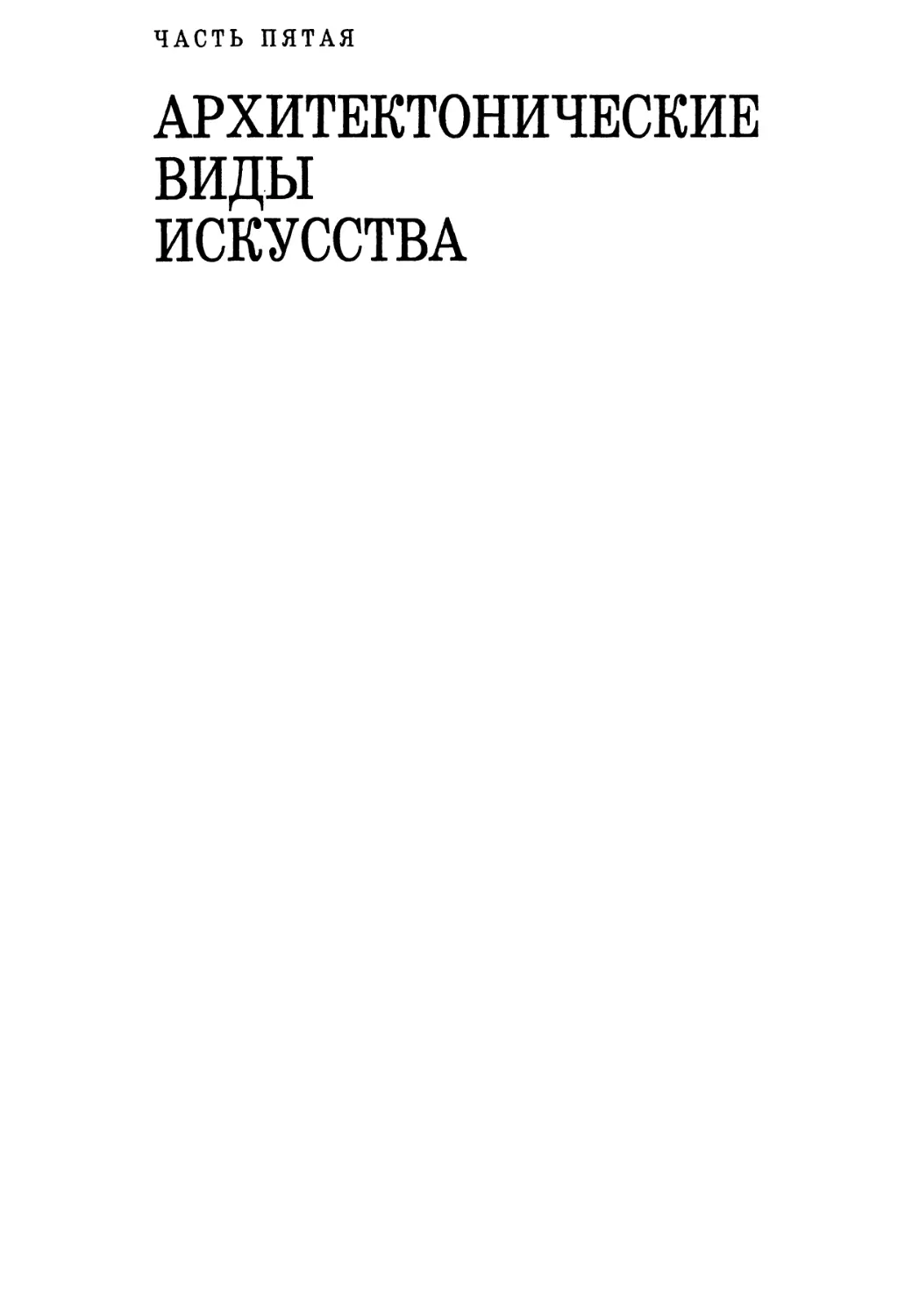

Архитектурно-инженерное искусство 830 АРХИТЕКТОНИЧЕСКИЕ

Культурно-идеологическая символика, основные ВИДЫ ИСКУССТВА

памятники и источники по истории развития

китайского архитектурно-инженерного искусства 830

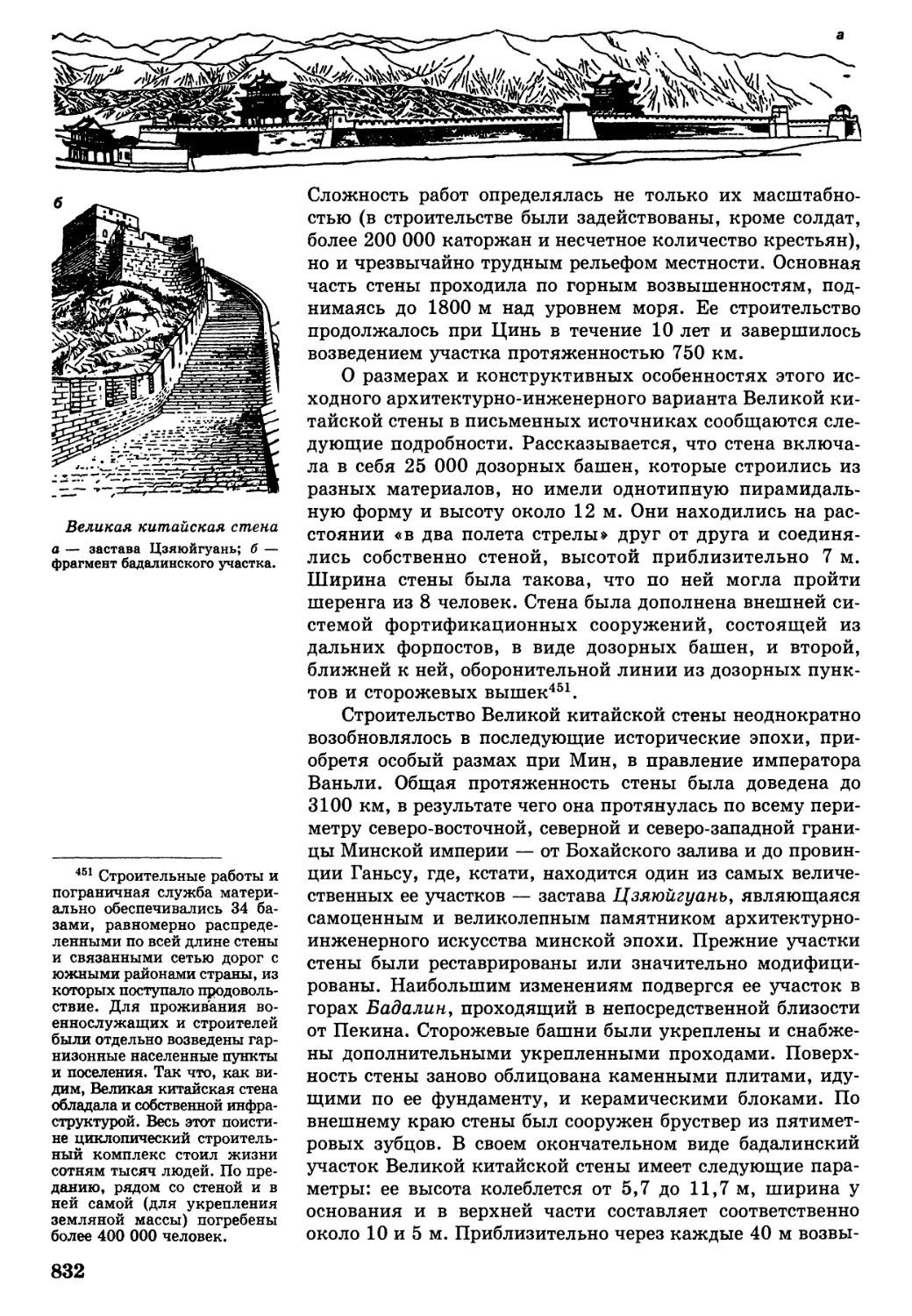

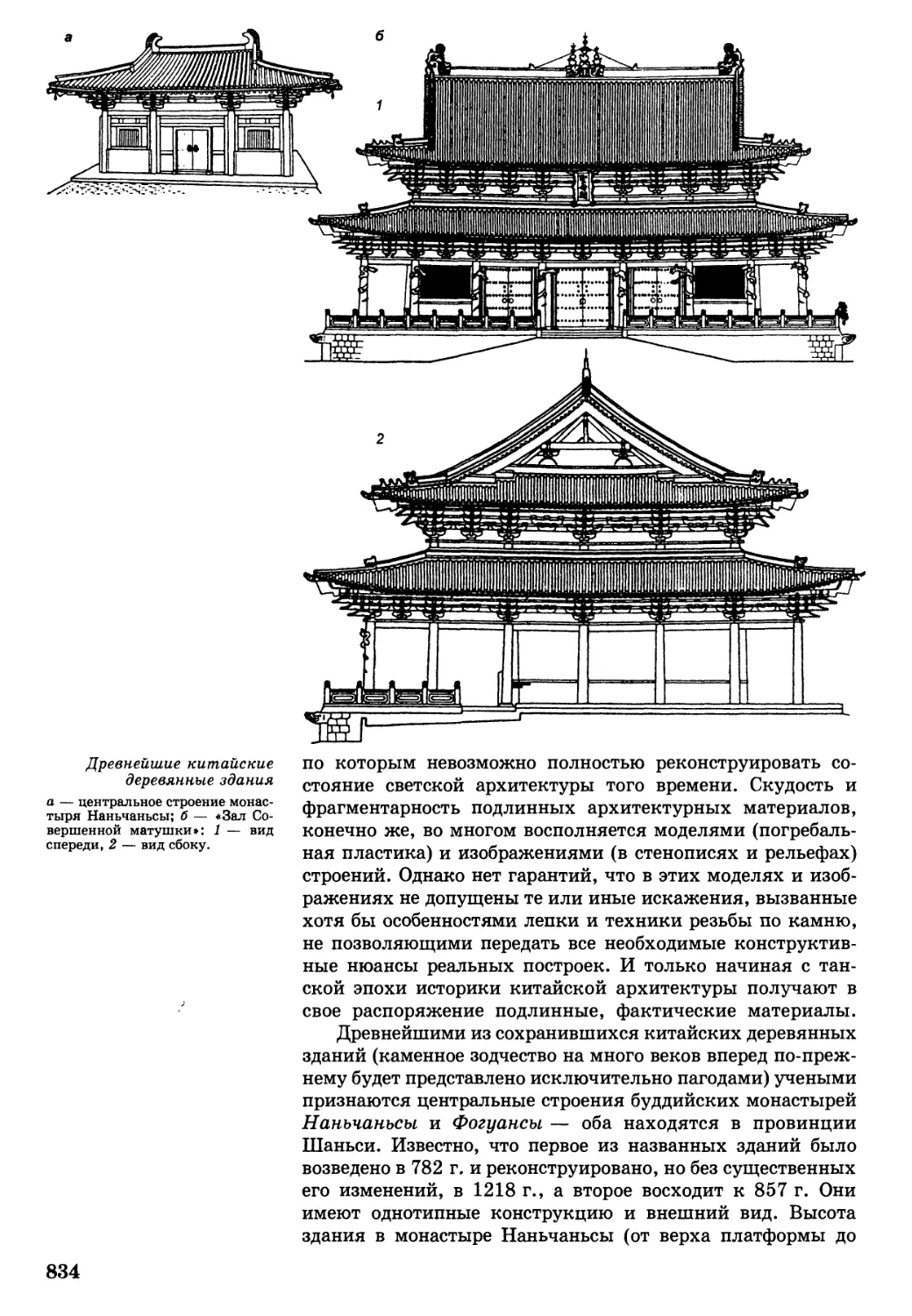

Технико-конструктивные особенности китайского зодчества,

типы зданий и ведущие архитектурные стили 838

Главные категории архитектурных ансамблей

и их планировочные принципы

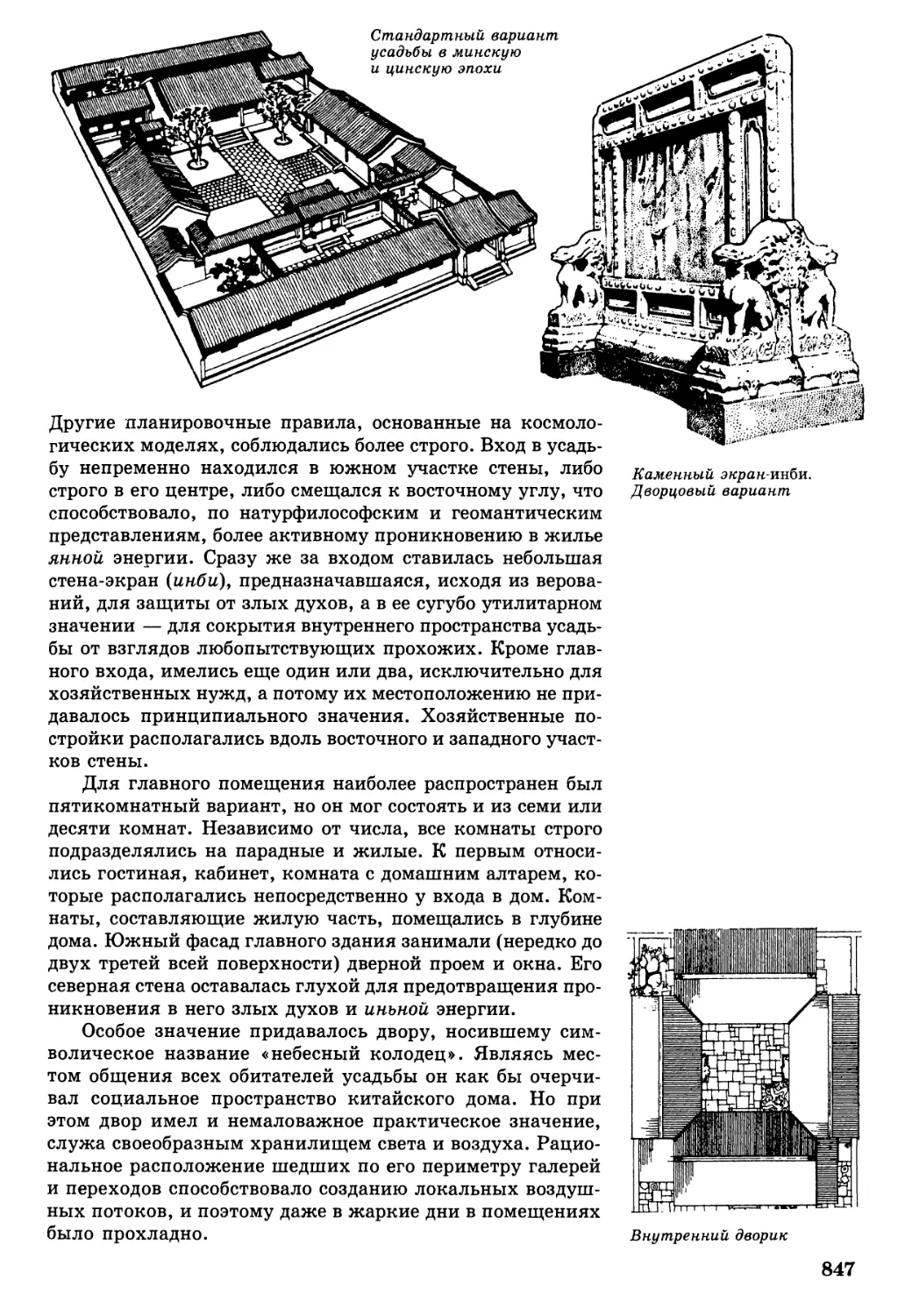

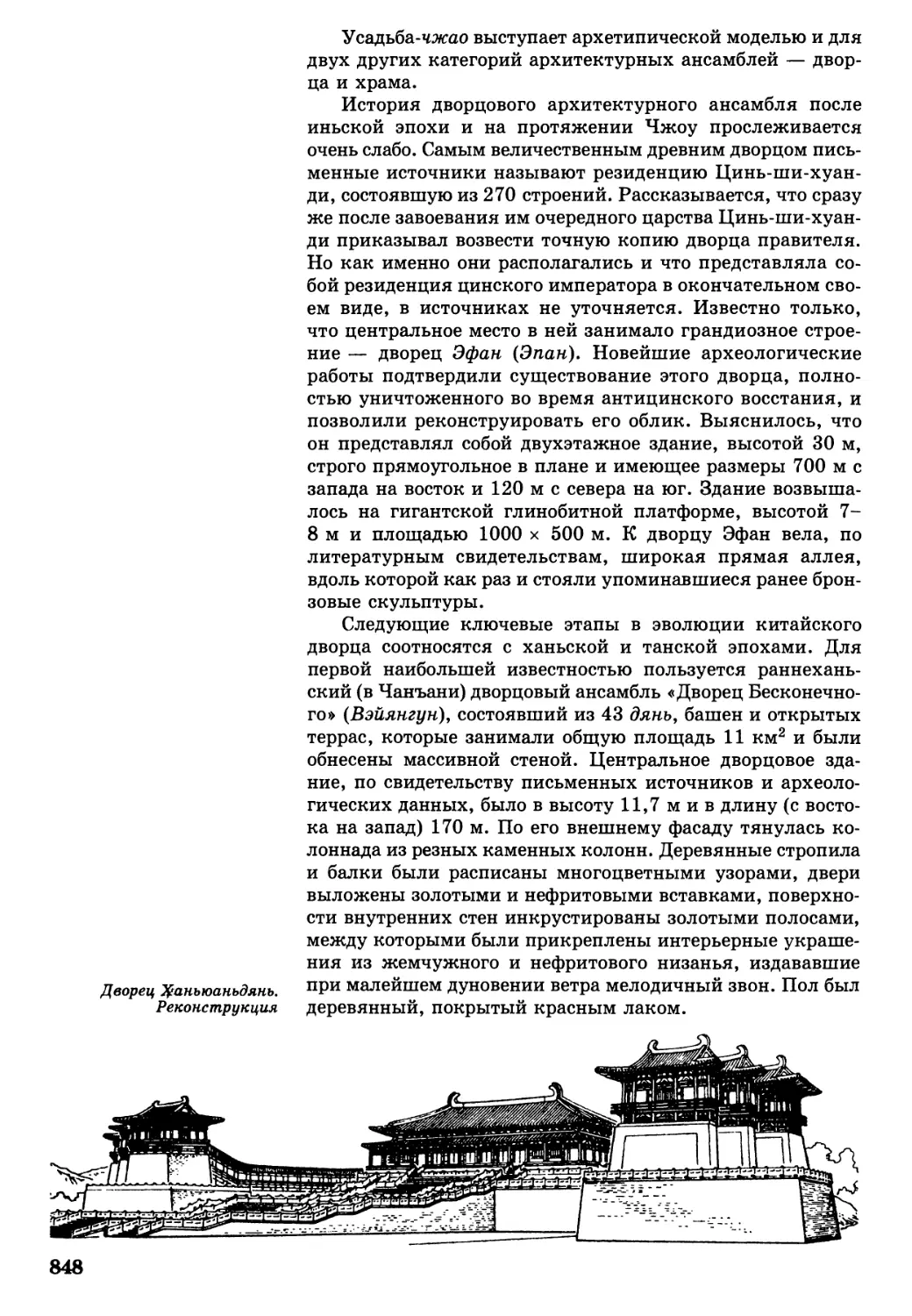

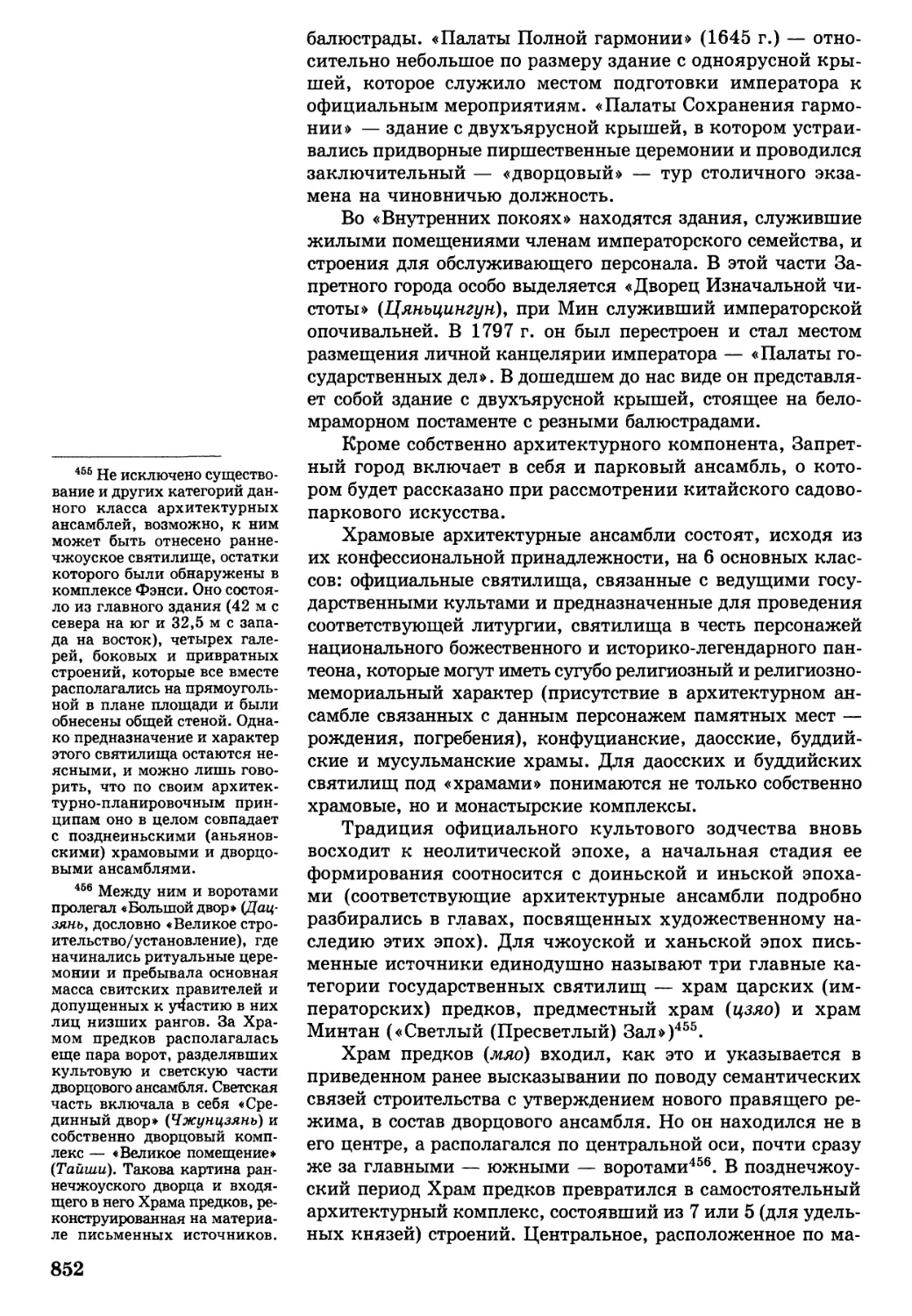

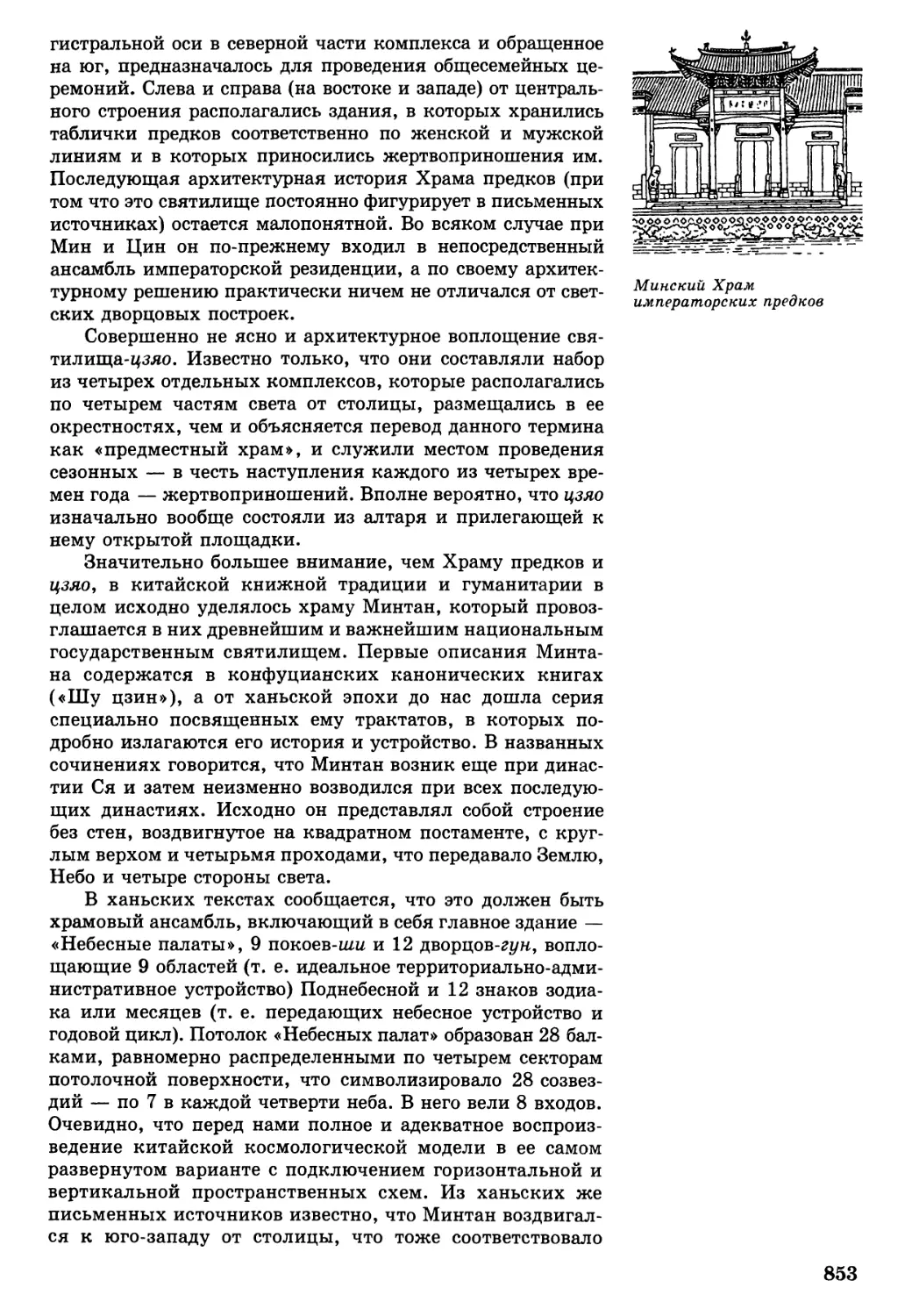

(жилая усадьба, дворец, храм) 846

Градостроение: семантика и семиотика столичного города ... 859

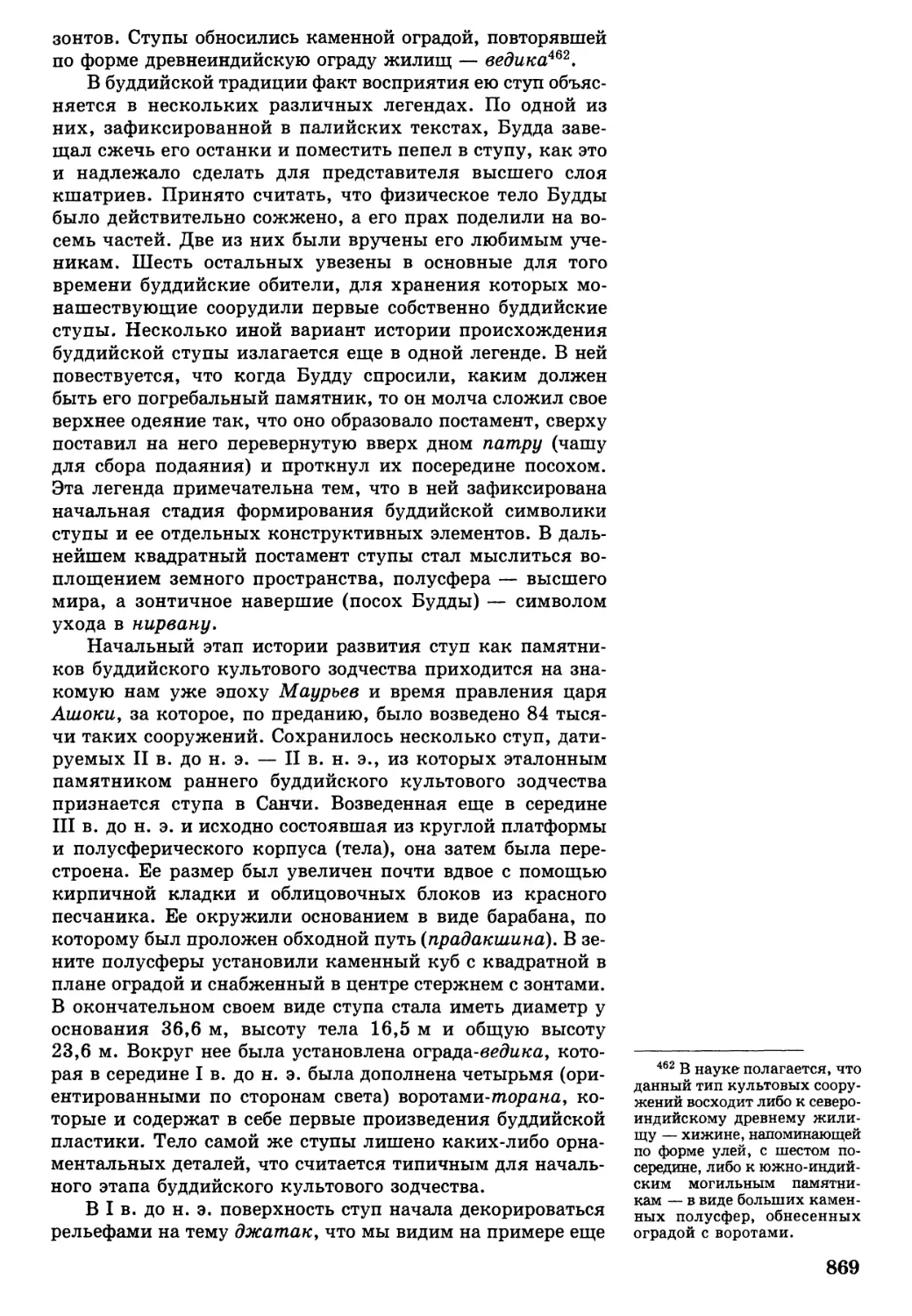

Китайско-буддийское культовое зодчество (пагоды) 868

Культурно-архитектурные истоки пагод 868

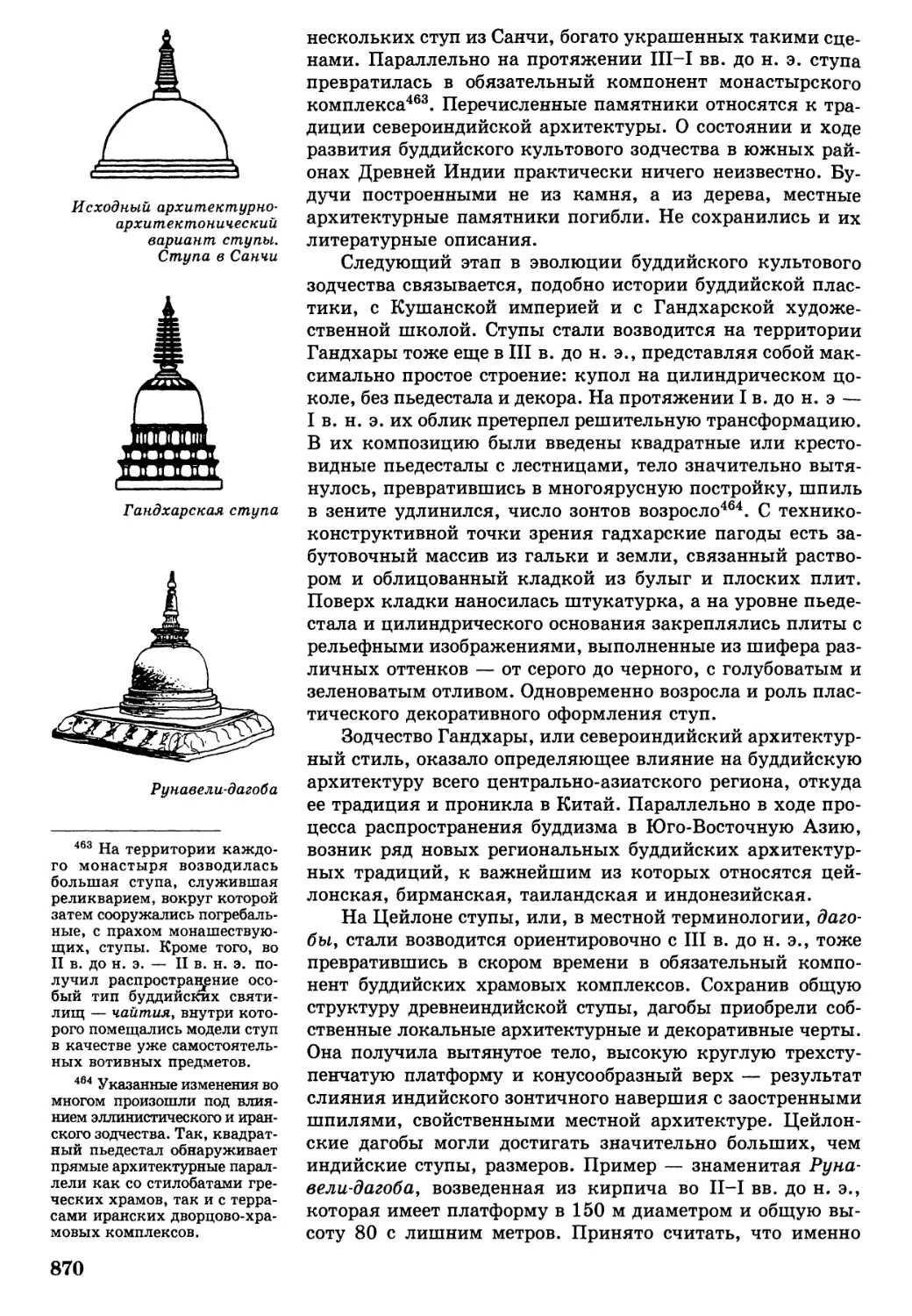

Начальный этап истории развития

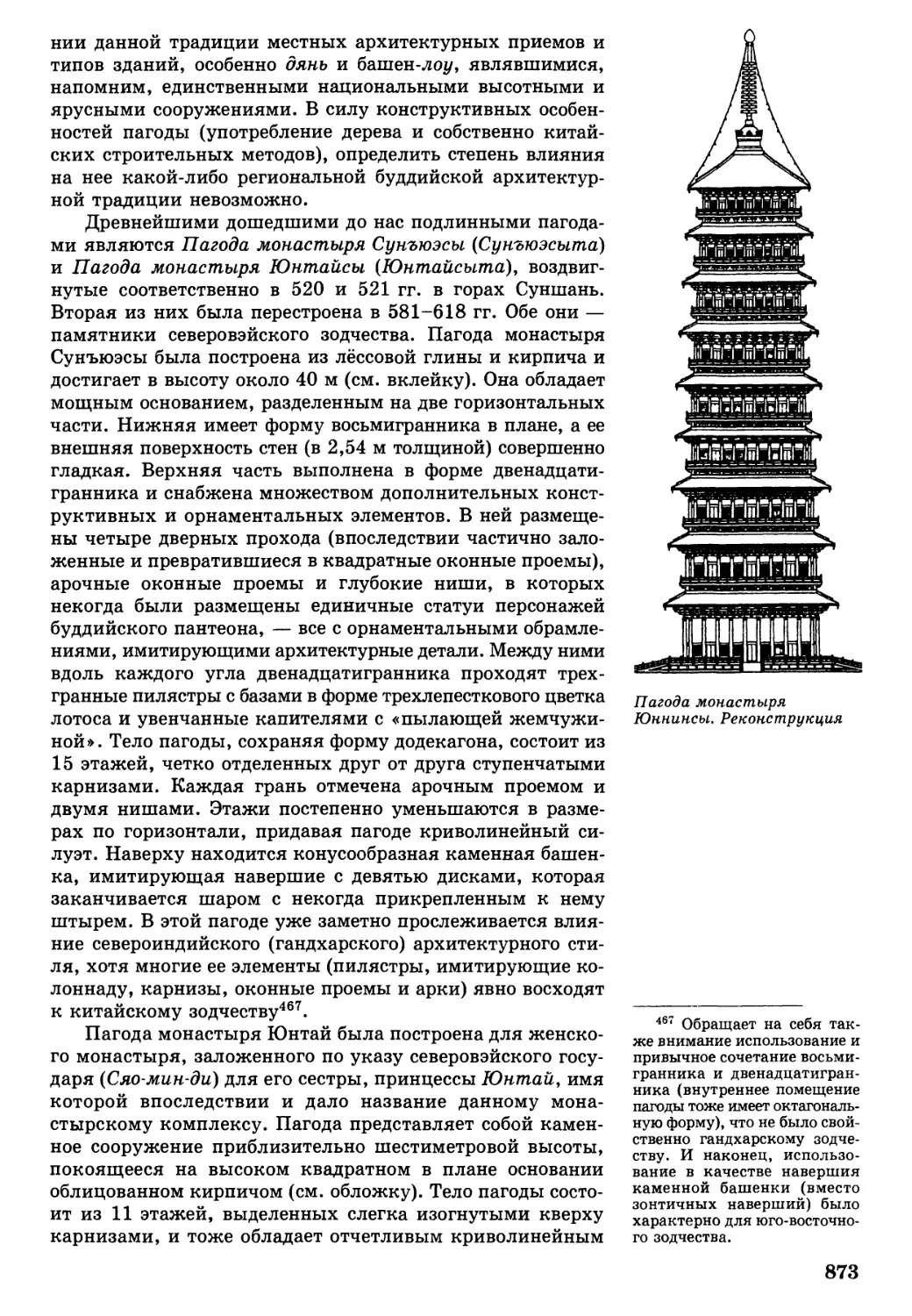

китайско-буддийского культового зодчества (І-ѴІ вв.) . . . 872

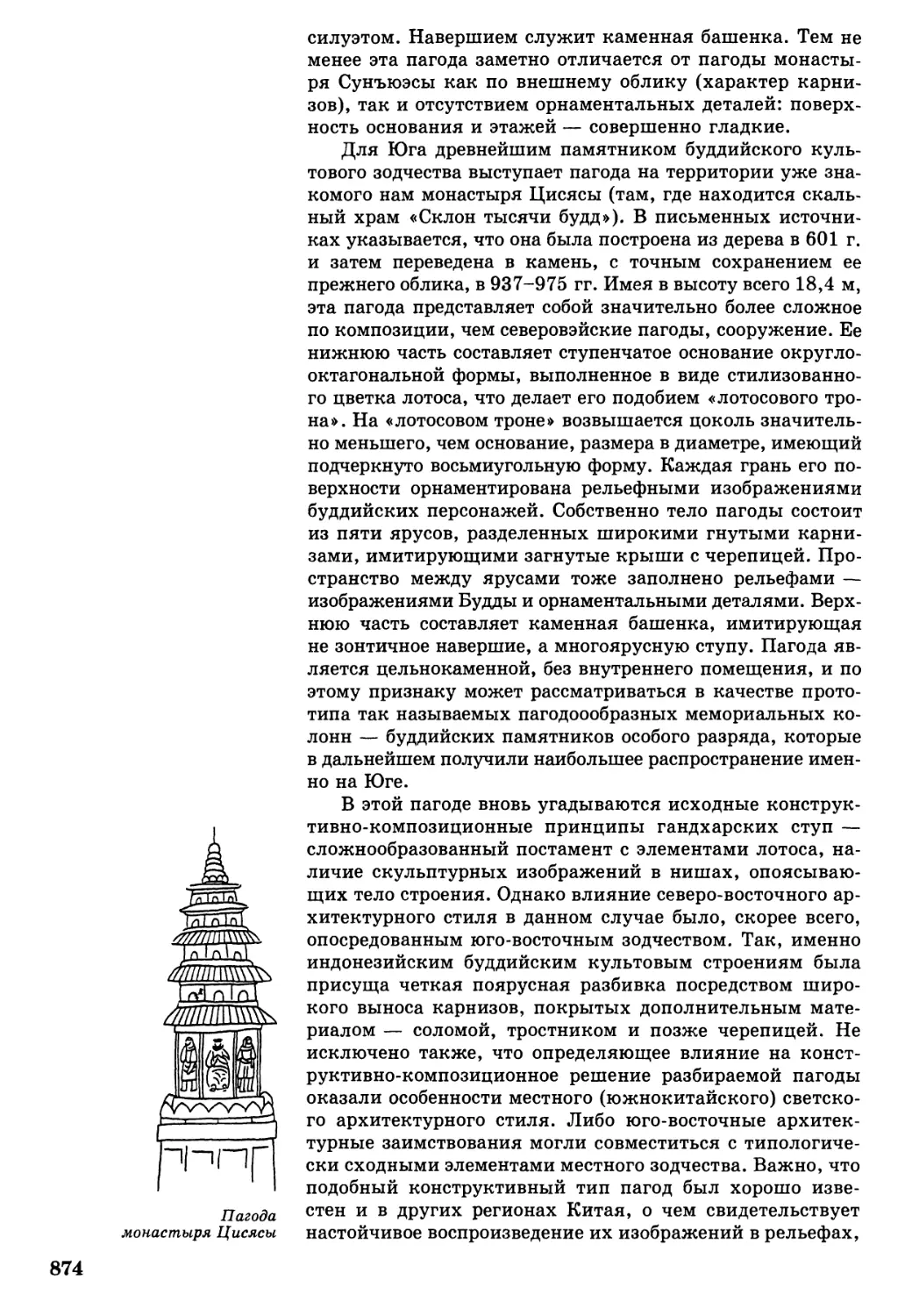

Пагоды танской и сунской эпох

(основные конструктивные типы

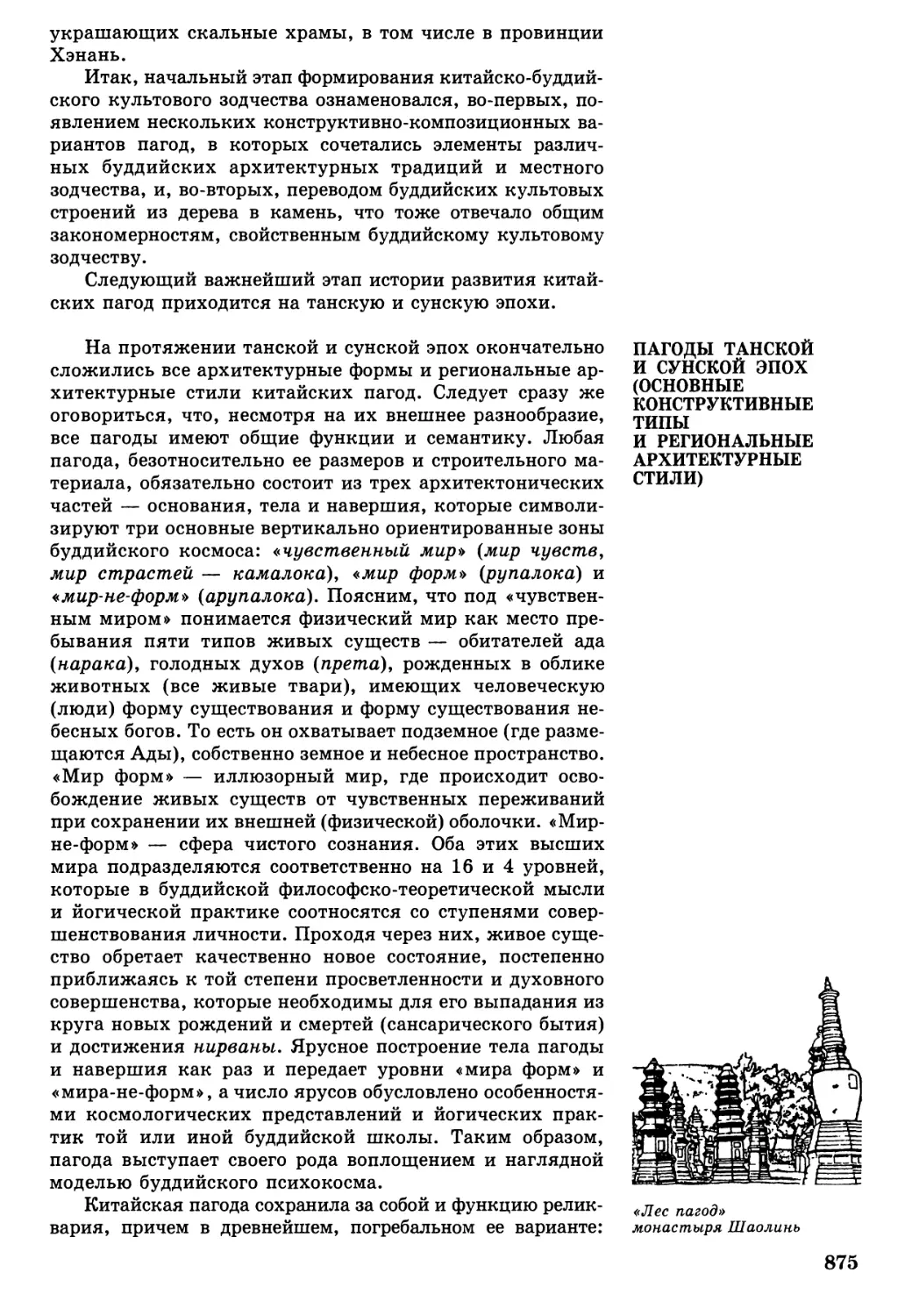

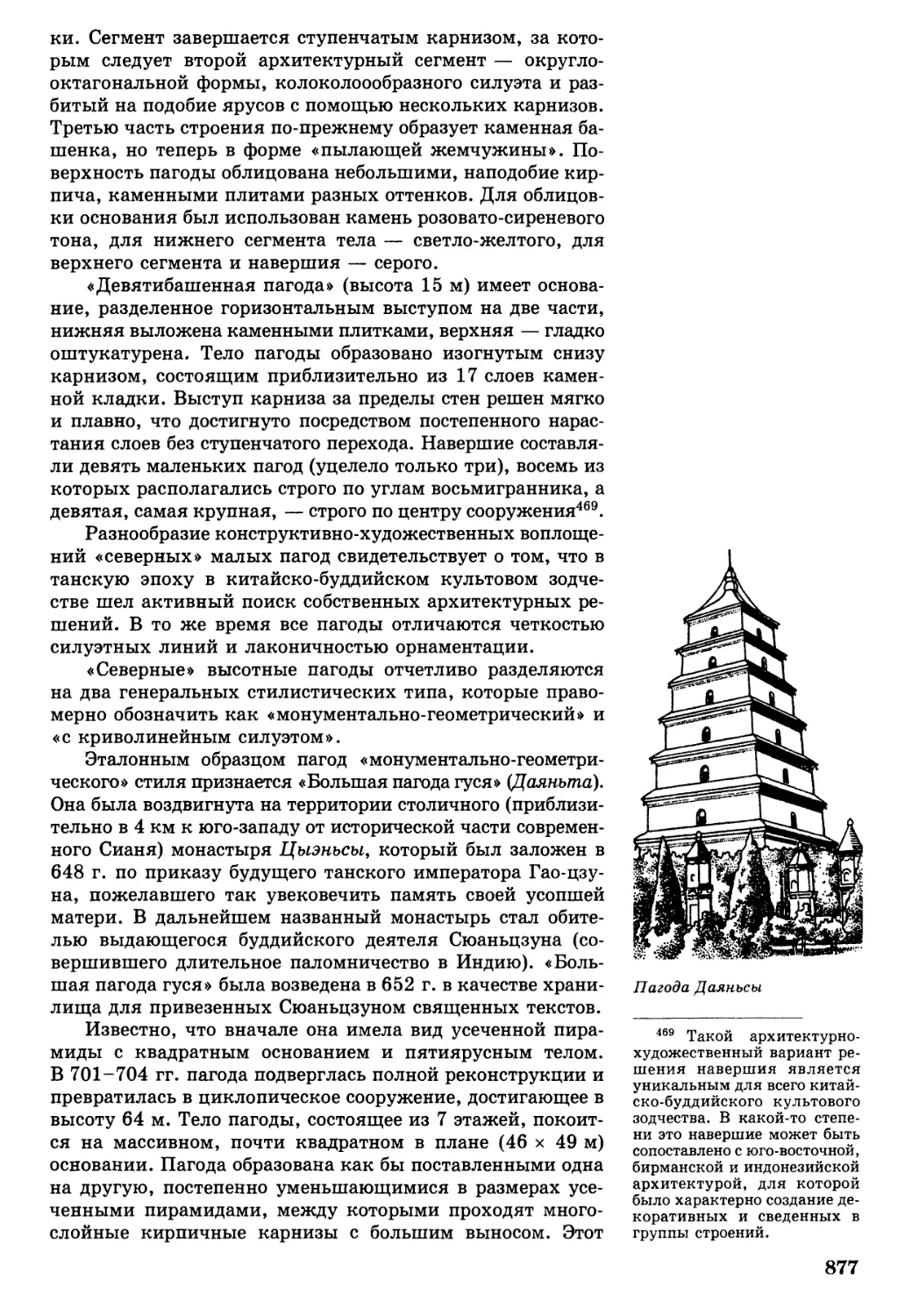

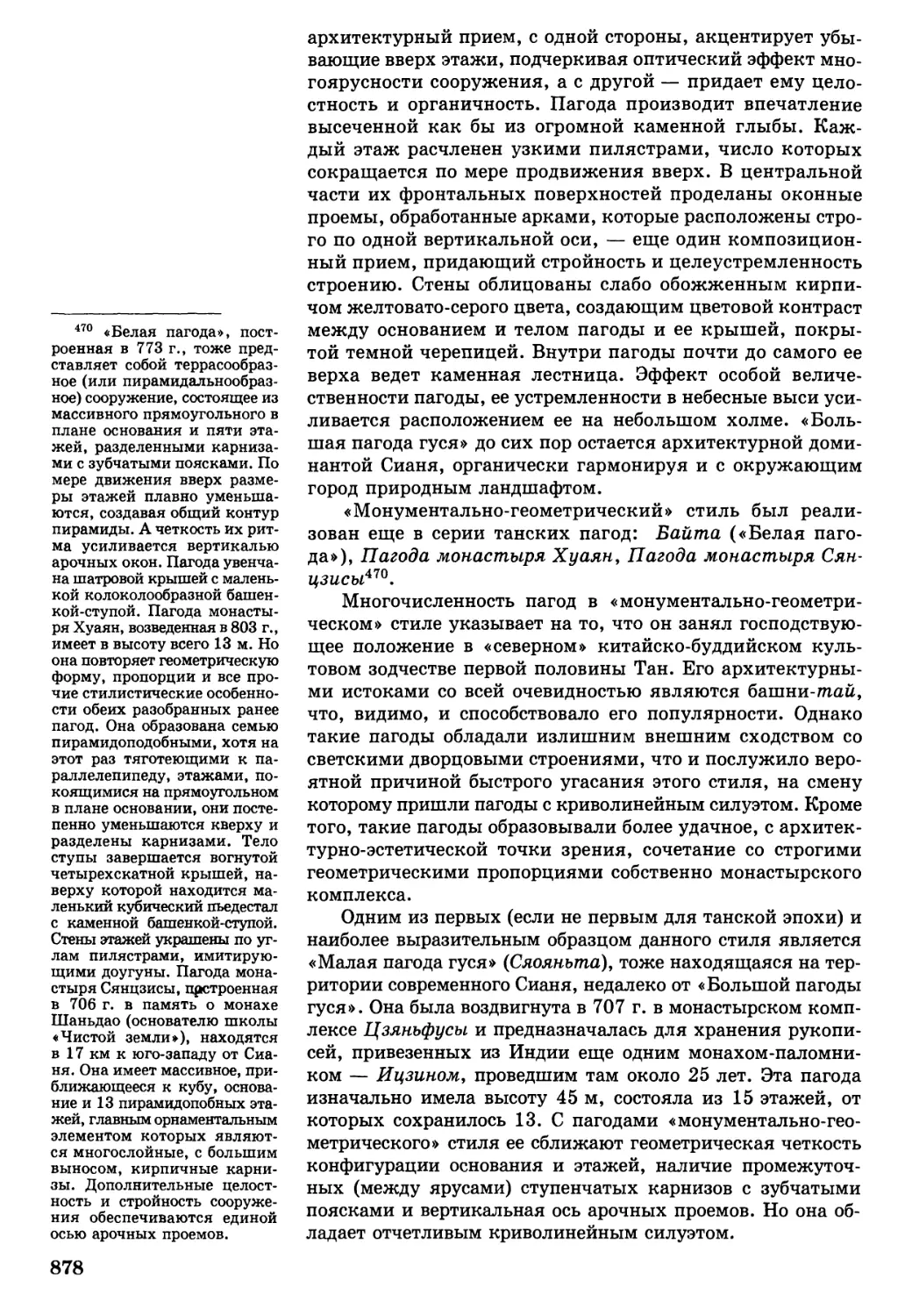

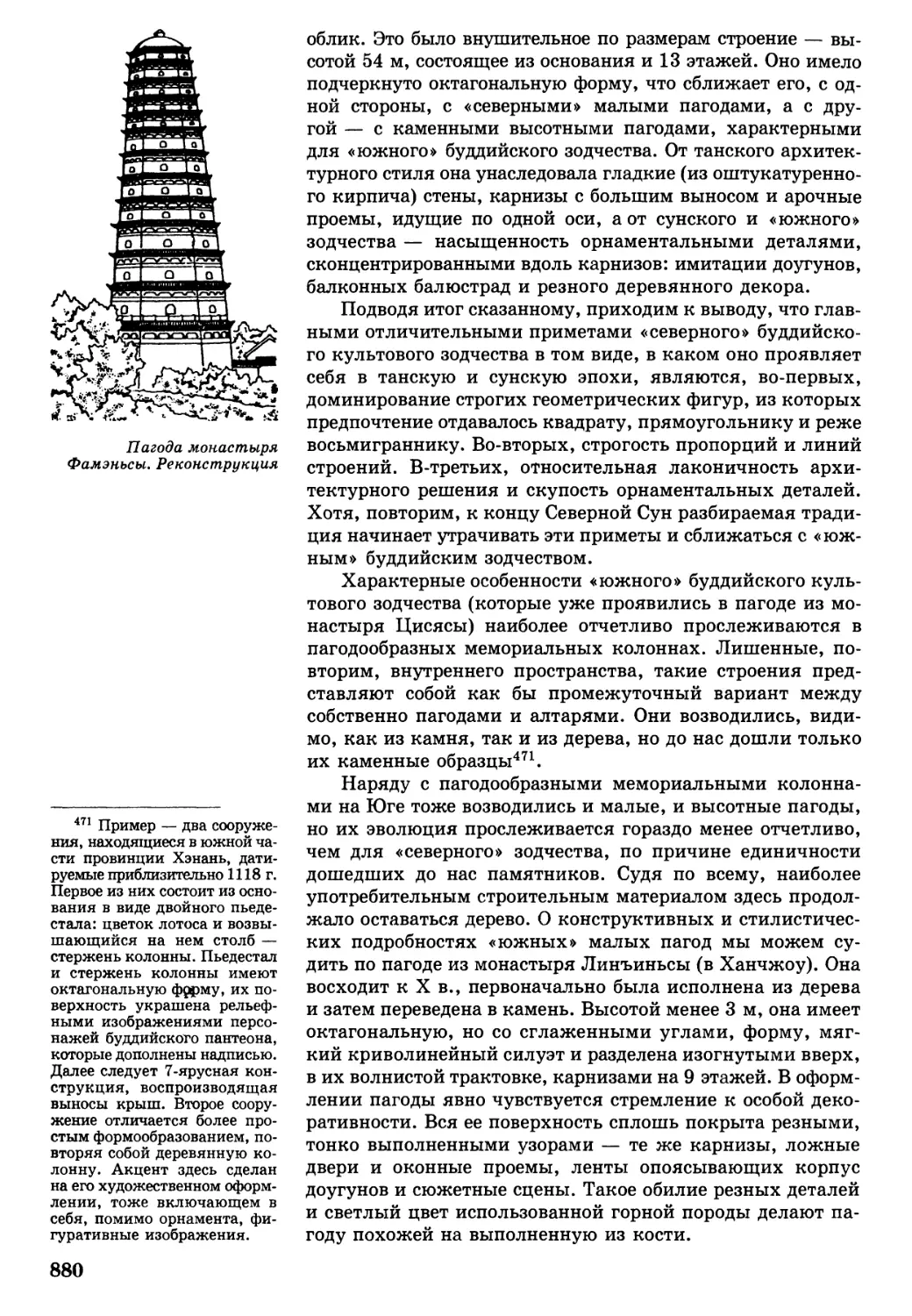

и региональные архитектурные стили) 875

Китайско-буддийское культовое зодчество

минской и цинской эпох 884

Другие важнейшие категории китайских

архитектурно-инженерных сооружений (арки и мосты) 887

Глава 17

Садово-парковое искусство 890

Императорский парк 890

Пейзажный сад 895

Глава 18

Мебельное дело и интерьер 901

Основные этагіы истории развития китайского

мебельного дела и искусства интерьера 901

Формы и виды традиционной мебели 904

Семиотические принципы и способы

художественного оформления интерьера 915

Глава 19 ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

История и теории китайского музыкального искусства 924 МУЗЫКАЛЬНОЕ

Проблема происхождения и основные этапы истории ИСКУССТВО

развития китайского музыкального искусства 924

Архаико-религиозные, натурфилософские

и этико-философские воззрения на музыку 930

Глава 20

Интонационный строй и инструментарий 935

Пентатонная гамма и ладовая система 935

Важнейшие национальные

и заимствованные инструменты 941

Заключение 951

Рекомендуемая литература 954

ПРЕДИСЛОВИЕ

Искусство Китая — это сплетение веков. Первое знаком-

ство с ним состоялось в России еще в XVII в. благодаря

изделиям, изредка доставляемым с Дальнего Востока. Co

времен Петровской эпохи, когда были установлены посто-

янные и прямые российско-китайские торгово-диплома-

тические контакты, в российском обществе стал пробуж-

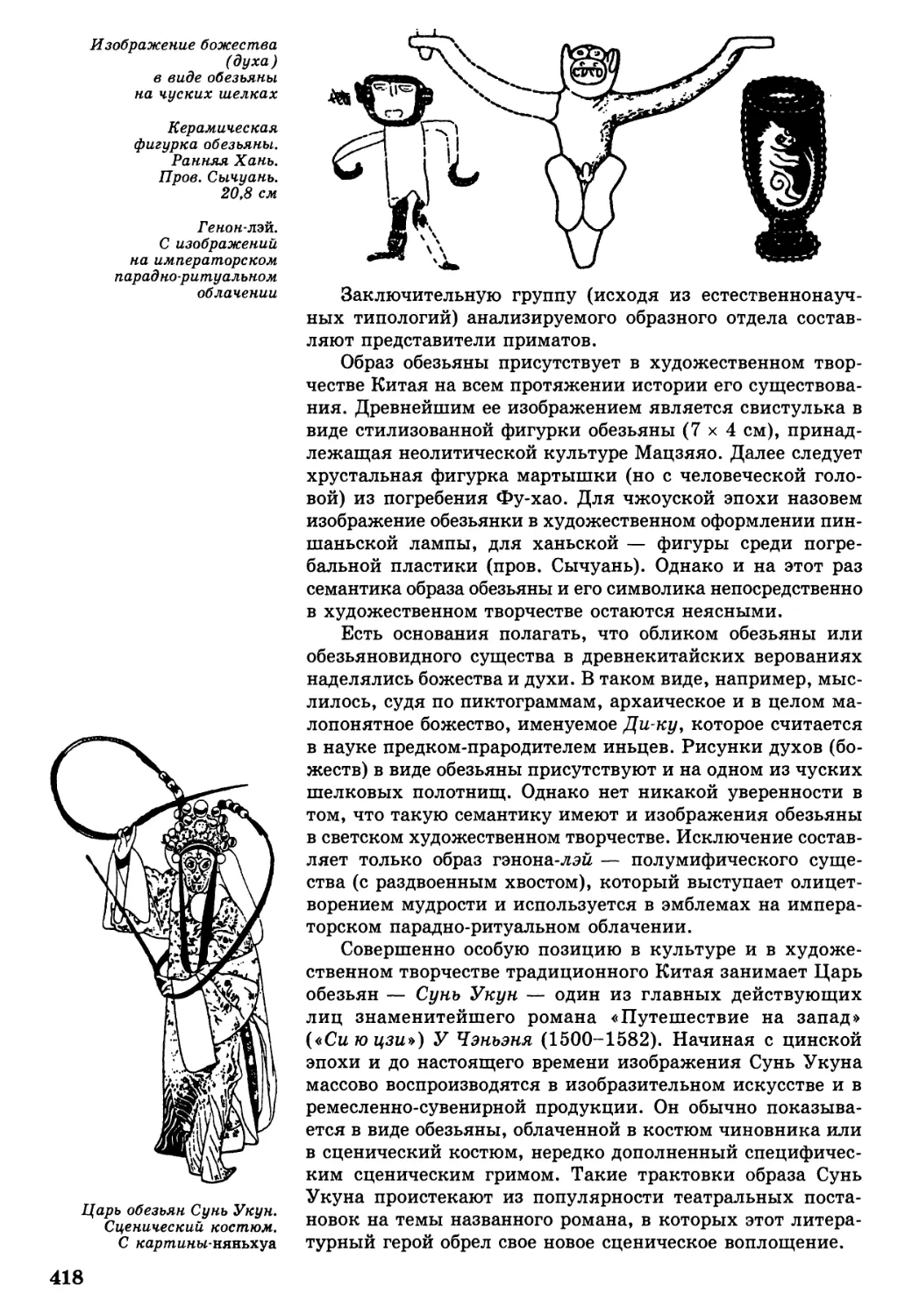

даться интерес к удивительному художественному твор-

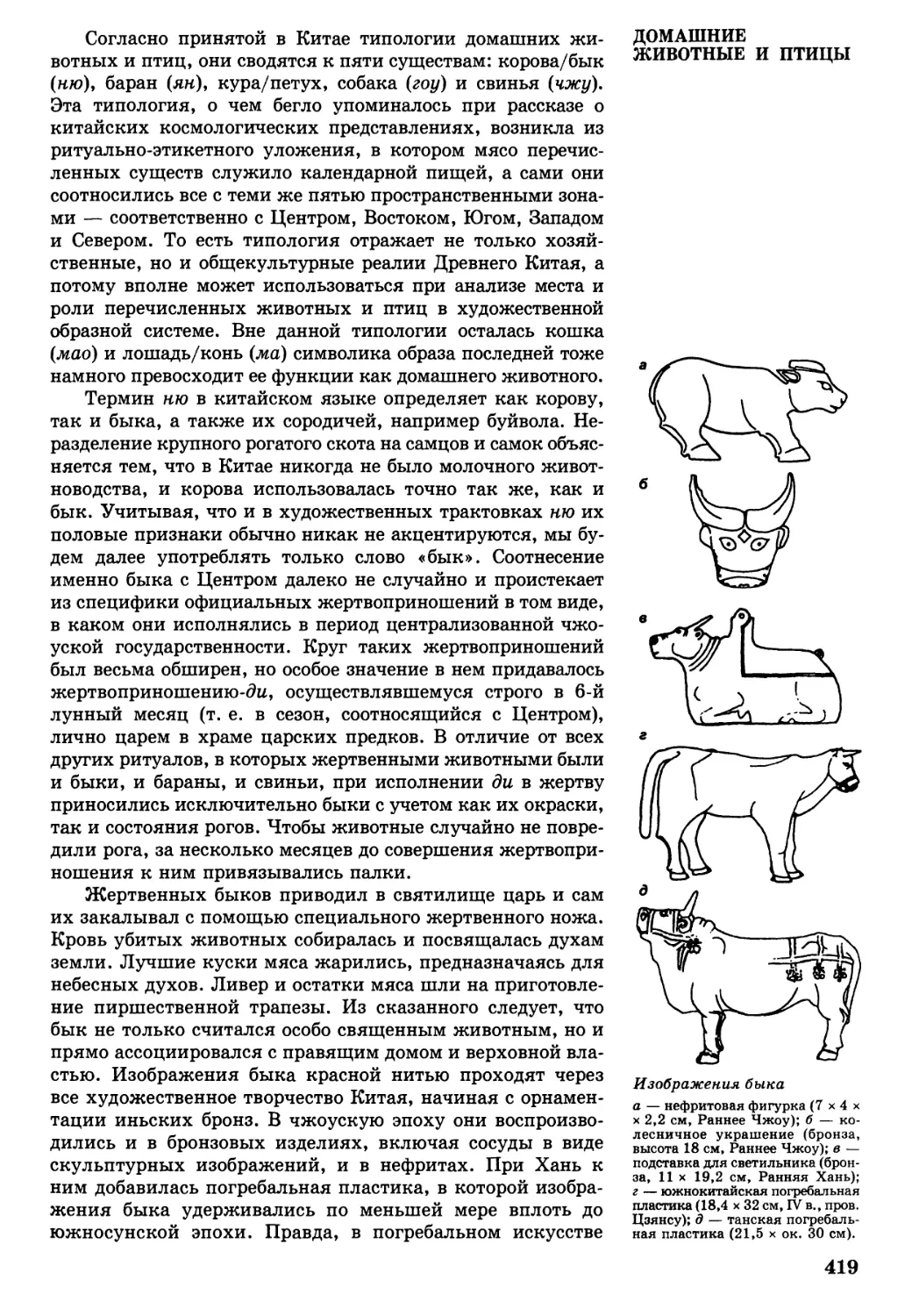

честву своеро великого соседа. Причем этот интерес всегда

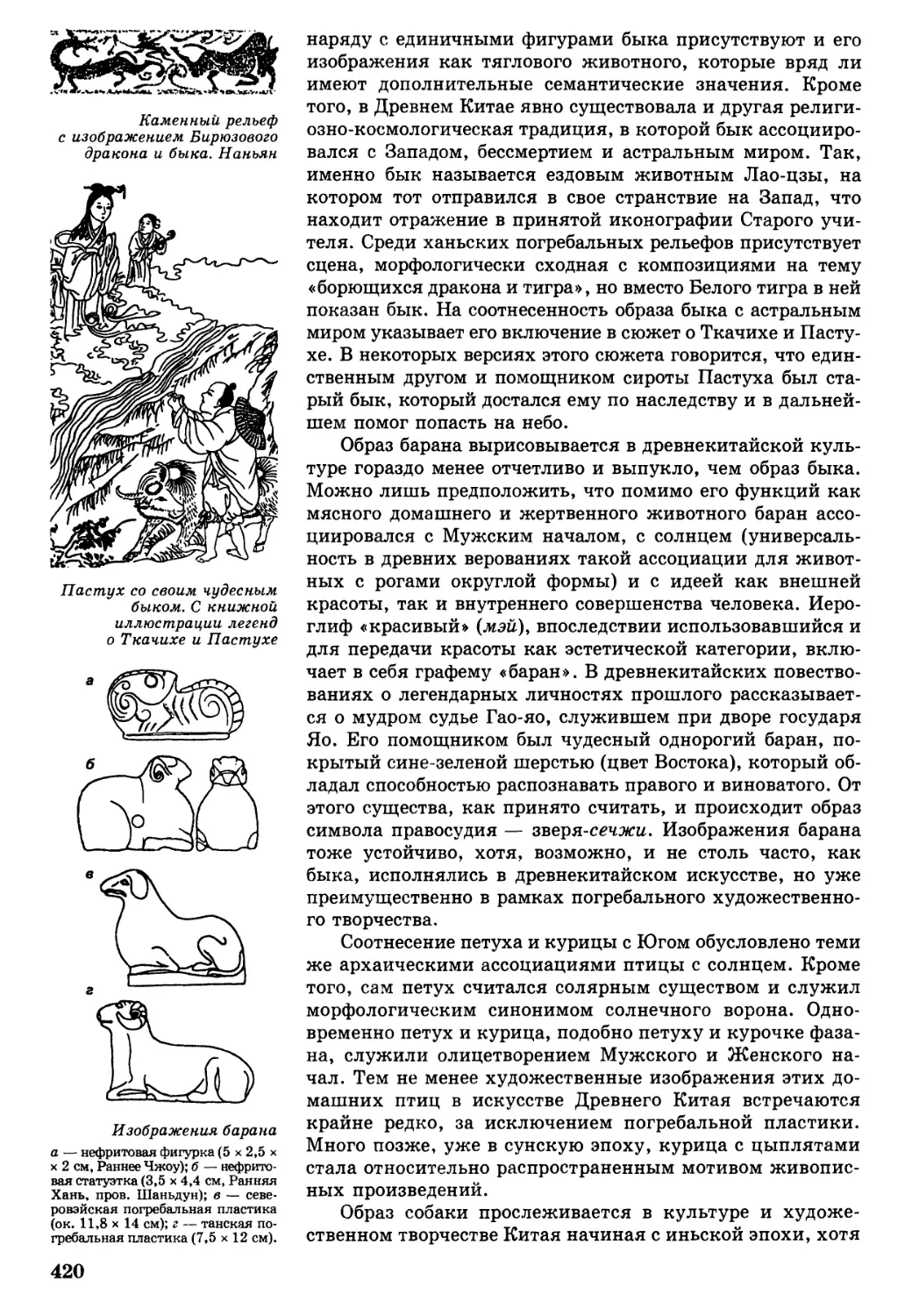

был обусловлен не только геополитическими факторами,

но и потребностями национальной духовной культуры.

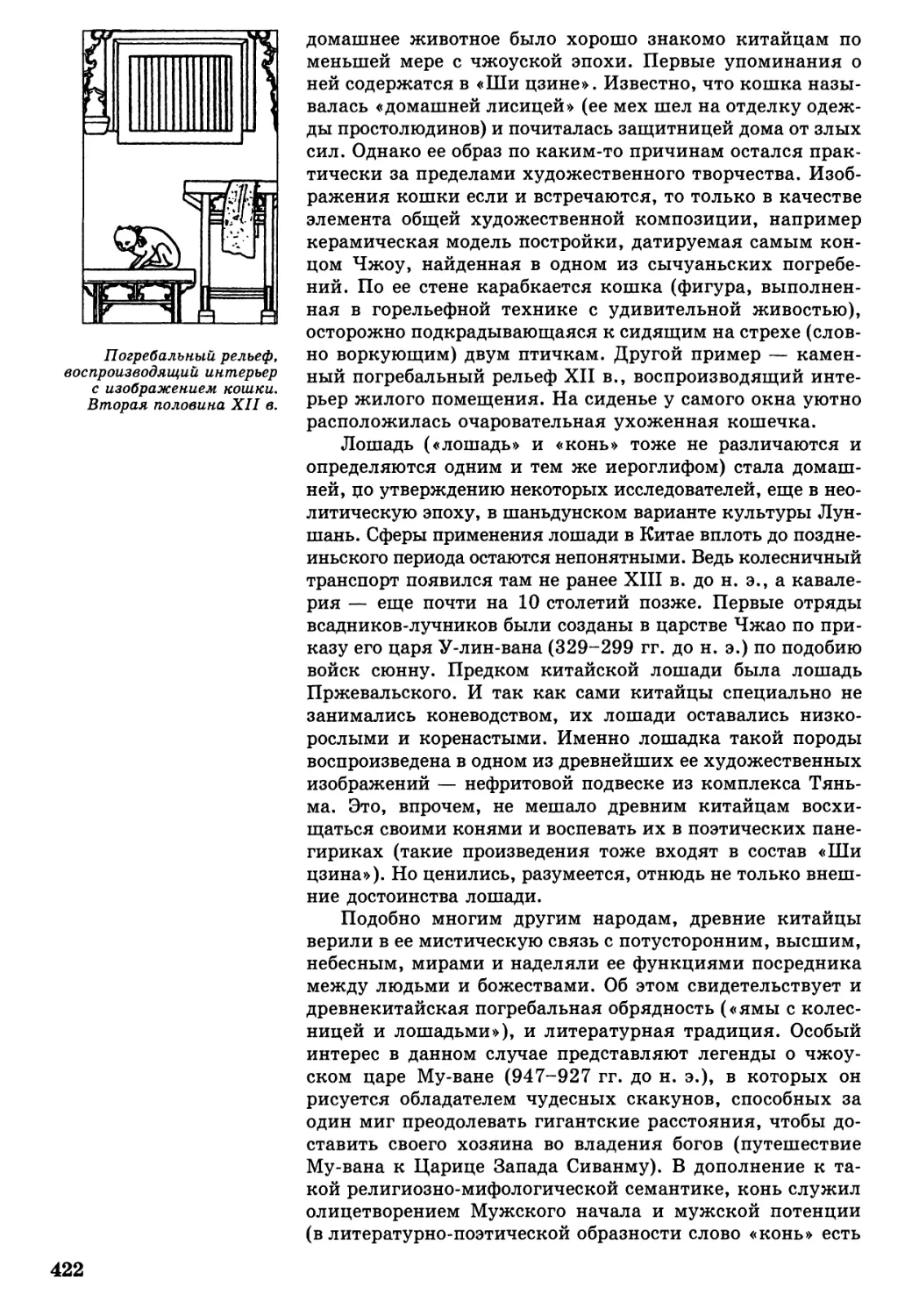

История искусства Китая, его вклад в мировую сокро-

вищницу несомненно привлечет внимание всех, кто лю-

бит мировую художественную культуру, кто дорожит оте-

чественным искусством, кто интересуется взаимоотноше-

нием культур мира. Кроме того, в условиях интенсивно

развивающихся и крепнущих межгосударственных свя-

зей Российской Федерации и КНР эти знания приобрета-

ют все более насущный прикладной характер. Они стано-

вятся крайне необходимыми как специалистам, занимаю-

щимся фундаментальными проблемами истории мировой

художественной культуры, так и работникам самых раз-

ных профессий, включая сотрудников туристических

агентств или торговых фирм, которые нуждаются в воз-

можно более полной и объективной информации о досто-

примечательностях самого Китая и его сувенирной и ху-

дожественной экспортной продукции, которая стала ожив-

ленно поступать на отечественный рынок.

Между тем современный российский книжный фонд

лишь частично располагает необходимой академической и

познавательной литературой. Список имеющихся в настоя-

щее время изданий по искусству Китая на первый взгляд

весьма внушителен. В нем можно увидеть и сводные труды

по истории китайского искусства, и научные сочинения —

от монографий и диссертационных исследований до от-

дельных статей, посвященных различным аспектам и тра-

дициям художественной культуры этой страны. Разделы о

китайском искусстве присутствуют также в изданиях по

10

истории мировой культуры, в общих обзорах изобразитель-

ного, декоративно-прикладного, музыкального искусства,

архитектуры и т. д. В последние годы работы отечествен-

ных авторов существенно пополнились переводными изда-

ниями.

И все же полнота имеющейся в распоряжении читате-

ля литературы оказывается обманчивой как с теоретиче-

ской, так и с фактологической точек зрения. Приходится с

искренним сожалением констатировать, что она намного

уступает мировому китаеведному искусствоведению и в ко-

личественном отношении, и по широте проблематики, и по

насыщенности фактическими сведениями. Этот разрыв стал

особенно очевиден в последние два-три десятилетия, когда в

Китае и в других странах Дальневосточного региона (в Япо-

нии, на Тайване), a также в Европе и Америке было издано

поистине гигантское число искусствоведческих исследова-

тельских работ и альбомных изданий. Достаточно сказать,

что в 1999 г. в Китае была выпущена серия из 15 томов,

посвященная только истории местной керамики. Аналогич-

ные, хотя и менее объемные, серийные издания существуют

и в других видах китайского декоративно-прикладного и

изобразительного искусства, a также художественном на-

следии отдельных исторических эпох.

Подобная активность китайского искусствоведения и

мирового китаеведения объясняется многими причинами.

Важнейшую роль здесь сыграли и многочисленные архео-

логические открытия, особенно сделанные в заключитель-

ной трети прошлого века. Они заставили ученых не только

по-новому взглянуть на происхождение отдельных художе-

етвенных традиций и существенно уточнить многие детали

их последующей эволюции, но и решительно пересмотреть

принятые ранее гипотезы генезиса всей китайской цивили-

зации и схемы ее историко-культурного развития. Учиты-

вая, что подавляющее болынинство отечественных работ

было издано или подготовлено к публикации еще в 70-80-е

годы прошлого века, понятно, что ни эти археолого-худо-

жественные материалы, ни теоретические новации миро-

вого китаеведного искусствоведения не нашли в них отра-

жения. Следовательно, они остаются неизвестными или в

лучшем случае малознакомыми отечественному читателю.

И наконец, нельзя не признать определенной тематиче-

ской фрагментарности имеющейся на русском языке ис-

кусствоведческой литературы. Одни художественные тра-

диции Китая получили в ней достаточно четкое и глубокое

освещение, например архитектура, станковая живопись

(в первую очередь, пейзажная), так называемая «просто-

народная картина» (нянъхуа), фарфоровое и шелкоткац-

кое производство, мебельное дело, костюм, a также эсте-

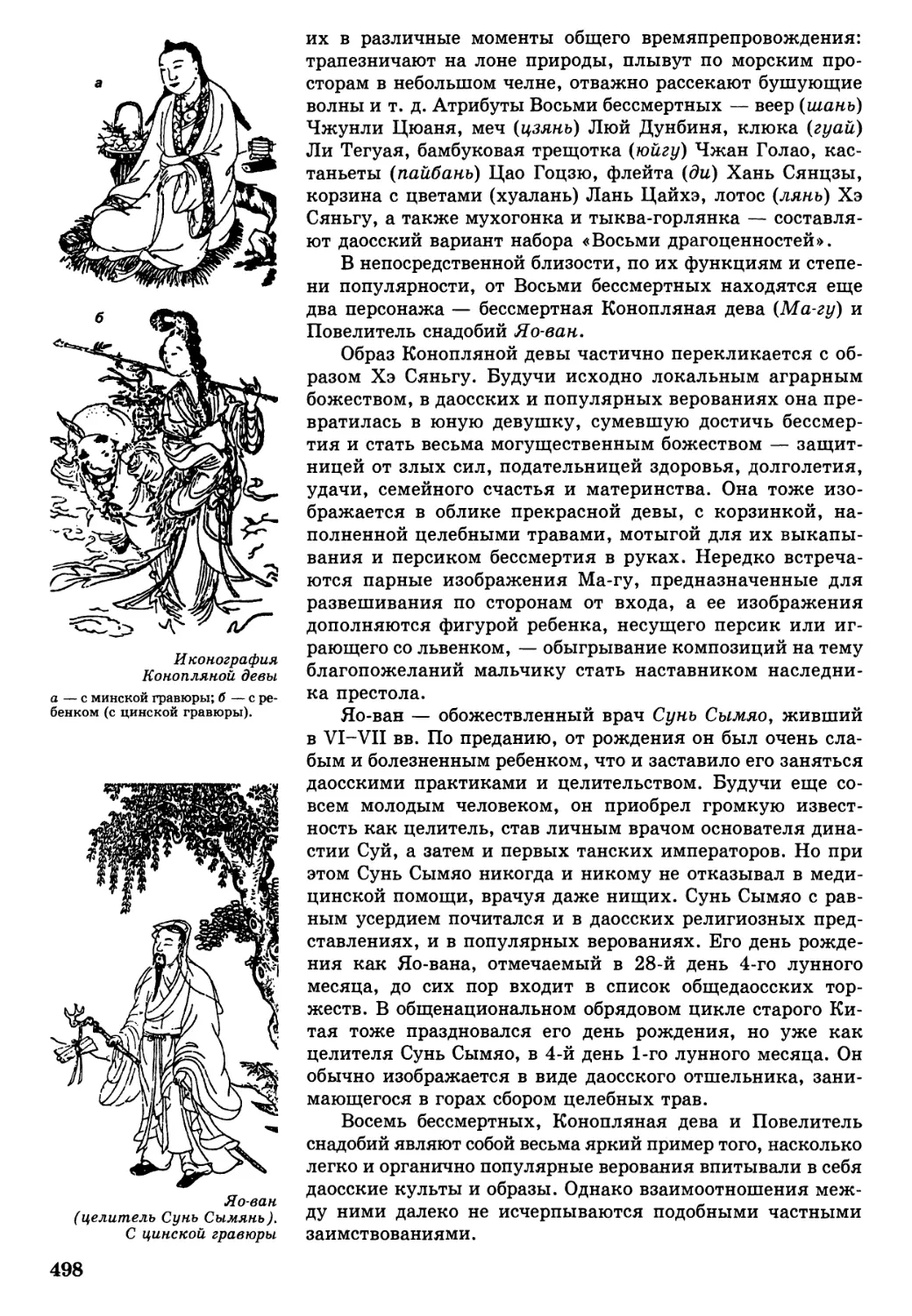

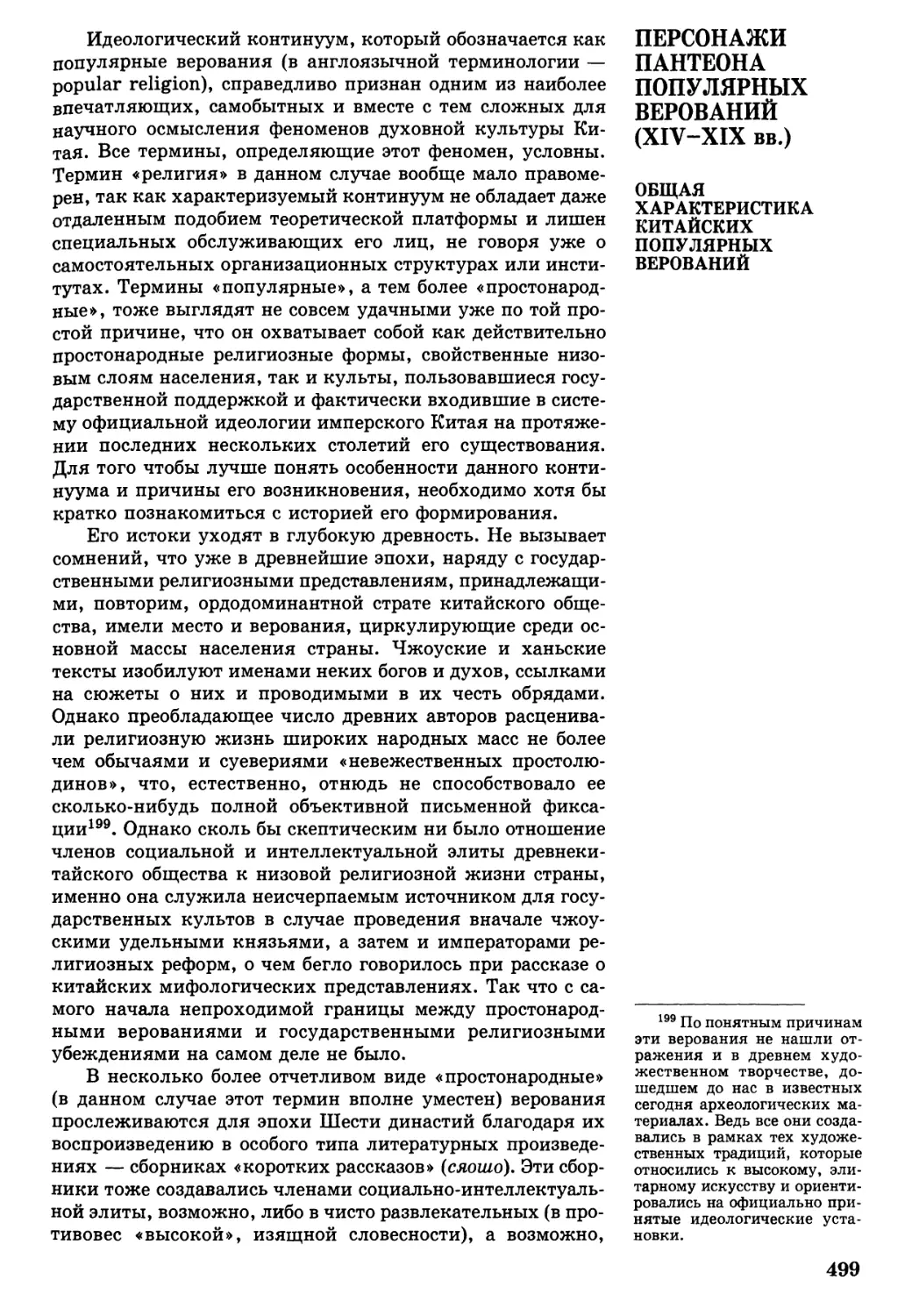

тическая мысль. Другие же темы оказываются только

кратко обозначенными. Сказанное относится даже к та-

ким основополагающим видам художественно-практиче-

ской деятельности, как погребальное, культовое (даосское,

буддийское) и садово-парковое искусство, бронзоделанье,

камнерезное, косторезное, ювелирное и эмальерное дело

(за исключением расписных эмалей), и лаковое производ-

ство. Еще одним диссонансом отечественной искусство-

ведческой литературы является преимущественное вни-

мание к художественному творчеству Китая нескольких

последних столетий, что объясняется, прежде всего, со-

ставом российских музейных коллекций. В силу целого

ряда причин в них собраны преимущественно произведе-

ния декоративно-прикладного и живописного искусства,

созданные в ХѴП-ХІХ вв.

Поэтому автор считает главной целью для себя попы-

таться воссоздать возможно более полную и целостную кар-

тину истории развития китайского искусства в ее макси-

мальном временном объеме (от неолитической эпохи до

начала XX в.) с учетом новейших археологических мате-

риалов и теоретических разработок.

Предлагаемое учебное пособие состоит из шести отдель-

ных тематических блоков (частей), связанных друг с дру-

гом общей логикой научного повествования.

Часть I знакомит читателя с основными этапами исто-

рии развития искусства Китая, которые автор соотносит с

историческими эпохами. Для каждой эпохи дается общая

характеристика ее историко-культурной ситуации и ху-

дожественного наследия. В заключительном разделе этой

части кратко рассказывается о важнейших китайских

письменных источниках по истории национального худо-

жественного творчества, о музейном деле в КНР, о госу-

дарственной политике по охране историко-культурных и

художественных ценностей и о ведущих зарубежных му-

зейных коллекциях китайского искусства.

В Части II показываются пути формирования китай-

ской эстетической мысли и изобразительных средств. В ней

последовательно освещаются взгляды на художественное

творчество, проистекающие из архаических религиозных

и миропознавательных представлений, конфуцианства, дао-

сизма и буддизма; определяются место и роль искусства в

системе китайской государственности и в иерархии нацио-

нальных духовных ценностей. В главе 2 этой части подроб-

но разбираются изобразительные образные ряды, начиная с

геометрических фигур, числовой и цветовой символики и

вплоть до зооморфных изображений. Особое внимание уде-

ляется образам таких фантастических существ, как дра-

кон, феникс, единорог-цилинь, которые пользовались ис-

ключительной популярностью в искусстве и культуре Ки-

тая. В главе 3 рассказывается об особенностях иконографии

центральных персонажей древнего, даосского, буддийско-

го и простонародного божественных пантеонов. Одновре-

менно в ней представлены общие сведения о данных пантео-

нах и соответствующих верованиях и культах.

В Части III рассказывается об основных видах китай-

ского изобразительного искусства: о станковой живописи

(включая сведения о живописных материалах и техни-

ках, теориях живописного творчества, конкретных шко-

лах и мастерах); о простонародной картине-нянъхуa, буд-

дийской культовой скульптуре и живописи с анализом

12

конкретных памятников (пещерных монастырей, скаль-

ных храмов).

В Части IV представлены главные виды китайского де-

коративно-прикладного искусства: керамика, ювелирное

дело, эмальерное дело, лаковое производство и текстиль.

В каждом из перечисленных разделов содержатся сведения

о развитии и особенностях данного производства, его ос-

новных традициях и о ведущих технико-художественных

разновидностях изделий. В главе, посвященной ювелирно-

му делу Китая, подробно рассказывается о местных юве-

лирных материалах и комплектах украшений.

Часть V знакомит читателя с архитектоническими ви-

дами искусства: с архитектурой (включая градостроение и

зодчество), с садово-парковым искусством, с мебельным

делом и искусством интерьера. Отдельная глава посвящена

главным памятникам китайско-буддийского культового

зодчества — пагодам. В ней подробно рассказывается о

культурных и архитектурных истоках китайских пагод

(культовое зодчество Древней Индии и других стран буд-

дийского ареала) и об их основных конструктивных и сти-

листических вариантах.

Часть VI посвящена музыкальному искусству Китая.

В ней приводятся общекультурные характеристики музы-

кального творчества в том виде, в каком оно понималось в

культуре Китая начиная с древнейших эпох, рассказыва-

ется об особенностях интонационного строя китайской му-

зыки и национальных музыкальных инструментов.

Композиционная структура и содержание предлагаемо-

го учебного пособия полностью отвечают всем требованиям

государственного образовательного стандарта по специаль-

ностям «Философия», «Культурология» и «Искусствоведе-

ние». Одновременно модульный принцип построения делает

его универсальным учебно-познавательным изданием для

преподавательского состава и учебно-студенческой аудито-

рии средних и высших учебных заведений любого профиля.

Каждый из входящих в него тематических блоков может

быть использован в качестве теоретико-методологической и

фактологической базы для создания самостоятельных лек-

ционных курсов по истории, археологии, эстетике, художе-

ственной культуре, изобразительному, декоративно-приклад-

ному искусству, архитектуре Китая, a также в лекционных

курсах и программах общегуманитарного характера.

Все перечисленные разделы книги снабжены богатым

иллюстративным материалом с использованием прорисо-

вок подлинных артефактов и копий китайских гравюр.

Учебное пособие выполнено на базе кафедры филосо-

фии и культурологии Востока философского факультета

Санкт-Петербургского государственного университета. Ав-

тор выражает особую благодарность за помощь в написании

этого учебного пособия сотрудникам Отдела Востока Госу-

дарственного Эрмитажа — к. и. н. К. Ф. Самосюк, к. и. н.

Т. Б. Араповой и к. и. н. Н. Г. Пчелину, a также своим

зарубежным коллегам, оказавшим неоценимую помощь в

подборе европейской специальной литературы.

ИСТОРИЯ

Ш^шшшжші ттт з$ ш ш -mm.

>у-

Щ

, II

mm

111!

ШШЕШ :.:;|Іі...... lïl|

ШШШіШкяЁшЁШ

ѵ, ;,,:,.:, ѵ,.

iiSiiiii;

і№'€НННЙІНІ

і; toi

11

to 1§

II1I1;,

шт

#■* шшмШШаШ

Глава 1

ИСКУССТВО НЕОЛИТИЧЕСКОГО КИТАЯ

(ѴПІ-ІІІ тыс. до н. э.)

Глава 2

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО КИТАЯ

(ІЫ тыс. до н. э.)

Глава 3

ИСКУССТВО ТРАДИЦИОННОГО КИТАЯ

(ІІІ-ХІХ вв.)

Глава 4

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ

КИТАЯ В СОВРЕМЕННЫХ

МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ

И ОРИГИНАЛЬНЫЕ

ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

ПО ИСТОРИИ КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

ИСТОРИИ

КИТАЙСКОГО

ИСКУССТВА

2 История искусства Китпя

ГЛАВА

ИСКУССТВО

НЕОЛИТИЧЕСКОГО

КИТАЯ

(VIII—III тыс. до н. э.)

Китай относится к числу древнейших очагов зарождения

человечества. К настоящему времени установлено суще-

ствование на его территории нескольких диахронных и ре-

гиональных популяций архантропов (датируются средним

плейстоценом, т. е. 1 млн — 200 тыс. лет тому назад) и нео-

антропов (нижний временной рубеж — 50-40 тыс. лет

тому назад). Однако имеющиеся сегодня китайские палео-

антропологические материалы не содержат в себе сколько-

нибудь приметных образцов так называемого палеолити-

ческого искусства (наскальные рисунки, первобытная пла-

стика, примитивные украшения). Поэтому зарождение и

начальная стадия истории развития китайского искусства и

культуры в целом соотносятся в современной науке с эпохой

неолита, начало которой приходится, согласно новейшим

археологическим данным, на IX-VIII тыс. до н. э.

общая

ХАРАКТЕРИСТИКА

эпохи

КИТАЙСКОГО

НЕОЛИТА

Первые бесспорные следы неолитического человека в

Китае были обнаружены в 1921 г. в ходе раскопок, прово-

димых под руководством шведского ученого Ю. Андерсо-

на в окрестностях деревни Яншао. Эта деревня находится

в регионе среднего течения реки Хуанхэ, в ее правобереж-

ной зоне, проходящей по западной окраине современной

провинции Хэнанъ. Ее более точные координаты: на тер-

ритории уезда Мянъчи, приблизительно в 150 км к северо-

западу от города Лояна (см. Карту, с. 25). Названный

топоним сразу же превратился в научный термин, кото-

рый вплоть до недавнего времени использовался в специ-

альной и познавательной литературе для обозначения всей

эпохи китайского неолита и ее художественного насле-

дия: «эпоха Яншао», «керамика Яншао». В процессе даль-

нейших археологических работ, проводившихся в 30-

50-e гг. XX в. в провинции Хэнань и в прилегающих к

ней частях провинции Шэнъси, было обнаружено огром-

ное число неолитических памятников, что на первых no-

pax полностью подтверждало правильность гипотезы мо-

ноцентрического происхождения китайской цивилиза-

18

ции — из одного центра, располагавшегося как раз в ре-

гионе среднего течения Хуанхэ. Таких взглядов на воз-

никновение собственной цивилизации придерживались еще

древние мыслители (с ѴІ-Ѵ вв. до н. э.). A в период ста-

новления централизованной имперской государственно-

сти (III—II вв. до н. э.) они стали общепринятыми для всей

китайской гуманитарии. Дело в том, что для представите-

лей верховной власти и интеллектуальной элиты страны

именно они служили неоспоримым доказательством ис-

ходного национального единства и, следовательно, неиз-

бежности утверждения централизованной империи. Впо-

следствии гипотеза моноцентрического происхождения

Китая была воспринята и европейским (в самом широком

смысле этого термина) китаеведением, хотя точки зрения

западных и российских ученых на генезис китайской ци-

вилизации неоднократно изменялись на протяжении вто-

рой половины ХІХ-ХХв.1 Принципиально важно, что с

позиций разбираемой гипотезы Китай видится своего рода

этнокультурным монолитом, который возник из совокуп-

ности родственных народностей и изначально обладал еди-

ными или тяготеющими к единству духовными традици-

ями. Неудивительно, что усилия нескольких поколений

ученых были направлены на воссоздание гипотетических

субстратных величин, лежащих в основании китайской

культуры. Тогда как любые проявления региональной спе-

цифики — будь то самобытные формы хозяйственной дея-

тельности, локальные верования или этнографические

реалии — считались искажениями этих величин, обус-

ловленными местными естественно-географическими и ис-

торико-этнологическими факторами, например особенно-

стями ландшафта, степенью удаленности от метрополии,

контактами с другими народностями. Сказанное относит-

ся и к собственно искусствоведческим исследованиям.

В них также предпринималось немало попыток найти или

реконструировать некие морфологические и общекультур-

ные универсалии, которые бы позволили объяснить не

только стилистическое и жанровое разнообразие китай-

ского искусства, но и постоянно бросающиеся в глаза от-

кровенные противоречия между составляющими его ху-

дожественными традициями и отдельными феноменами.

Археологические открытия второй половины XX в.2,

особенно последних двух десятилетий, привели не только

к значительному расширению хронологических и геогра-

фических рамок неолитической эпохи в Китае, но и пока-

зали совершенно иной путь генезиса китайской цивили-

зации. Оказалось, что почти одновременно — в пределах

VIII-VII тыс. до н. э. — и практически на всей террито-

рии, составляющей географию современного Китая, воз-

никло несколько культурных очагов, которые постепенно

(на протяжении ѴІ-ІѴ тыс. до н. э.) трансформировались

в субстратные общности. И каждая из этих общностей

приняла, как выясняется, прямое или косвенное участие

в формировании будущего китайского этнокультурного

массива.

1 Так, в мировом китаеведе-

нии второй половины XIX —

начала XX в. большой попу-

лярностью пользовалась гипо-

теза возникновения китайской

цивилизации в результате пе-

реселения предков китайцев

на Дальний Восток из дру-

гих регионов Древнего мира.

В том числе высказывалось

предположение о генетиче-

ском родстве Китая с Древним

Египтом. Попутно заметим,

что подобные теории восхо-

дят, в конечном счете, к биб-

лейскому догмату о происхож-

дении всех народов от сыно-

вей Ноя. Одним из смысловых

вариантов данной гипотезы

является и версия «западных

миграций», согласно которой

все важнейшие события на

заре истории Китая — овла-

дение земледелием, гончарным

делом, a затем и бронзолитей-

ным производством, формиро-

вание государственности, появ-

ление письменности и т. д. —

были результатами культур-

ных диффузий и экспансий.

2 06 интенсивности и пло-

дотворности поисковых архео-

логических работ в указан-

ные десятилетия можно су-

дить по следующим фактам:

только на территории провин-

ции Хэнань с 1978 по 1999 г.

было проведено 2214 раско-

пок, в ходе которых была об-

наружена 21 000 древних по-

гребений. Подобная масштаб-

ность полевых работ отражает

общий уровень развития со-

временной китайской архео-

логии. В настоящее время в

КНР функционируют 50 ар-

хеологических научно-иссле-

довательских академических

институтов и 17 профильных

центров в высших учебных

заведениях, в которых заня-

ты более 1500 только штат-

ных сотрудников. Выходят

более 100 специальных пери-

одических изданий, самыми

авторитетными из которых

считаются журнал «Культур-

ноенаследие» («Вэнъу»,

«Cultural Relicts»), издаваемый с

1950 г. в Пекине (под патро-

нажем Министерства культу-

ры КНР), и журнал «Архео-

логия» («üfao^z/», Пекин, с

1955 г.). Большое число пе-

риодических изданий выпус-

кается также на базе провин-

циальных музеев и местных

отделов Министерства куль-

туры, например: «Культур-

ное наследие Северных регио-

нов» («Бэйфан вэньу», Хар-

бин, с 1925 г., ежеквартально),

«КультураЮго-востока» («Дун-

19

нань вэнъу»> Нанкин, на базе

Нанкинского исторического

музея, с 1978 г., ежеквар-

тально), «Культура Южного

региона» («Наньфан вэнъу»,

провинции Цзянси, с 1992 г.,

ежеквартально), «Культура

Сычуани» {«Сычуанъ вэнъу*>

г. Чэнду, с 1984 г., раз в 2

месяца). Одновременно коли-

чество научных монографи-

ческих работ историко-архео-

логического характера резко

возросло. Существенные изме-

нения претерпела и сама ар-

хеология как научная дисцип-

лина. Произошло ее разделе-

ние на несколько относительно

самостоятельных направлений:

астроархеология, зооархеоло-

гия, этноархеология и т. д.

В последние годы все болъшую

популярность среди них при-

обретает так называемая ар-

хеология искусства (китайский

термин — мэйи каогу) — дис-

циплинарное направление, со-

средоточенное на изучении

собственно художественного

наследия древности и его эс-

тетической ценности.

Для европейской синоло-

гии наиболее авторитетным

периодическим изданием по

вопросам истории и культу-

ры древнейших периодов ис-

тории Китая является ежегод-

ный журнал «Early China»,

выпускаемый с начала 80-х гг.

XX в. международным Обще-

ством изучения раннего Ки-

тая (The Society for the Study

of Early China).

3 При написании этой кни-

ги автором использовались дан-

ные, опубликованные в новей-

ших (за 2000-2002 гг.) зару-

бежных и китайских научных

и периодических изданиях,

которые во многих случаях

отличаются от датировок и

классификационно-периодиза-

ционных схем, предлагаемых

в отечественной китаеведной

литературе 1970-1980-х гг.

4 В последние годы для

культуры Дадивань были от-

крыты памятники, нижние

стратиграфические слои кото-

рых восходят, по мнению ки-

тайских археологов, к 7000-

6000 гг. до н. э. Однако эти

материалы пока еще находят-

ся в стадии предварительного

изучения и поэтому не нашли

отражения в опубликованных

периодизационных схемах.

5 В научной литературе

заключительной трети XX в.,

включая отечественные изда-

ния, Баньпо и Мяодигоу дати-

руются соответственно 5000-

3500 и 3000-2000 гг. до н. э.

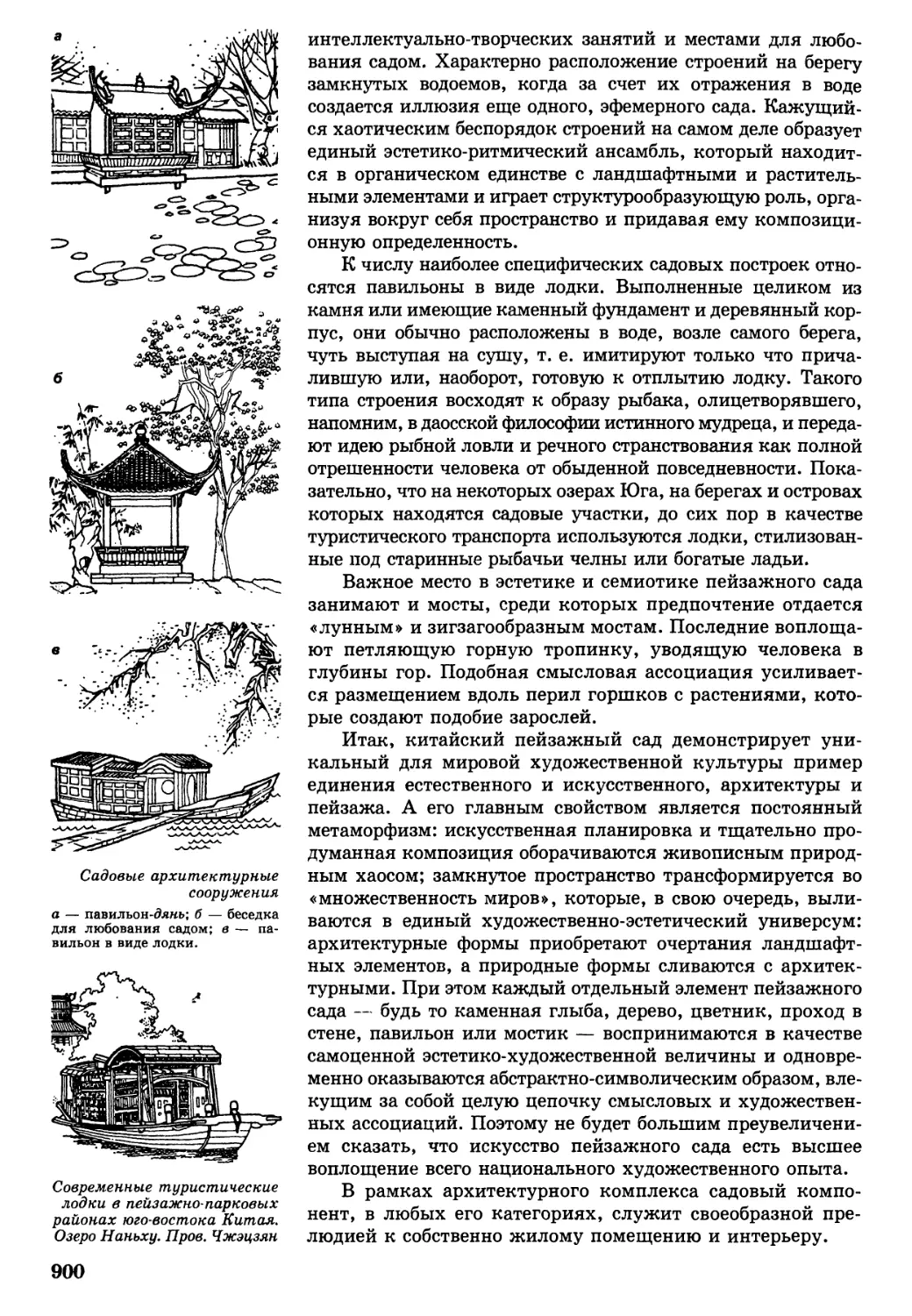

Было бы болыним преувеличением говорить, что эти

неолитические очаги и общности уже понятны науке во

всех своих деталях и нюансах. Напротив, во время непре-

рывно ведущихся поисковых работ чуть ли не каждый год

обнаруживаются новые и нередко сенсационные находки,

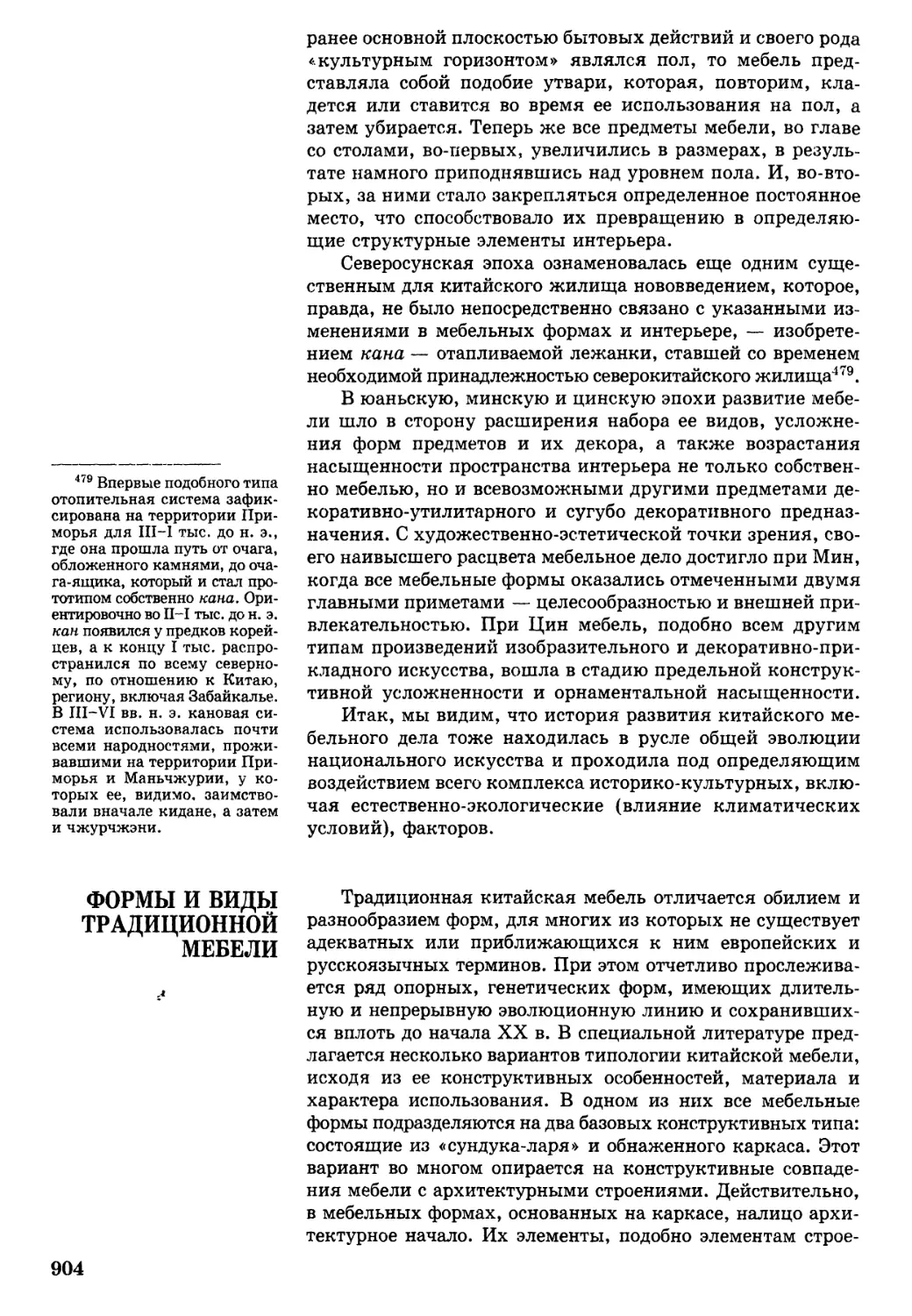

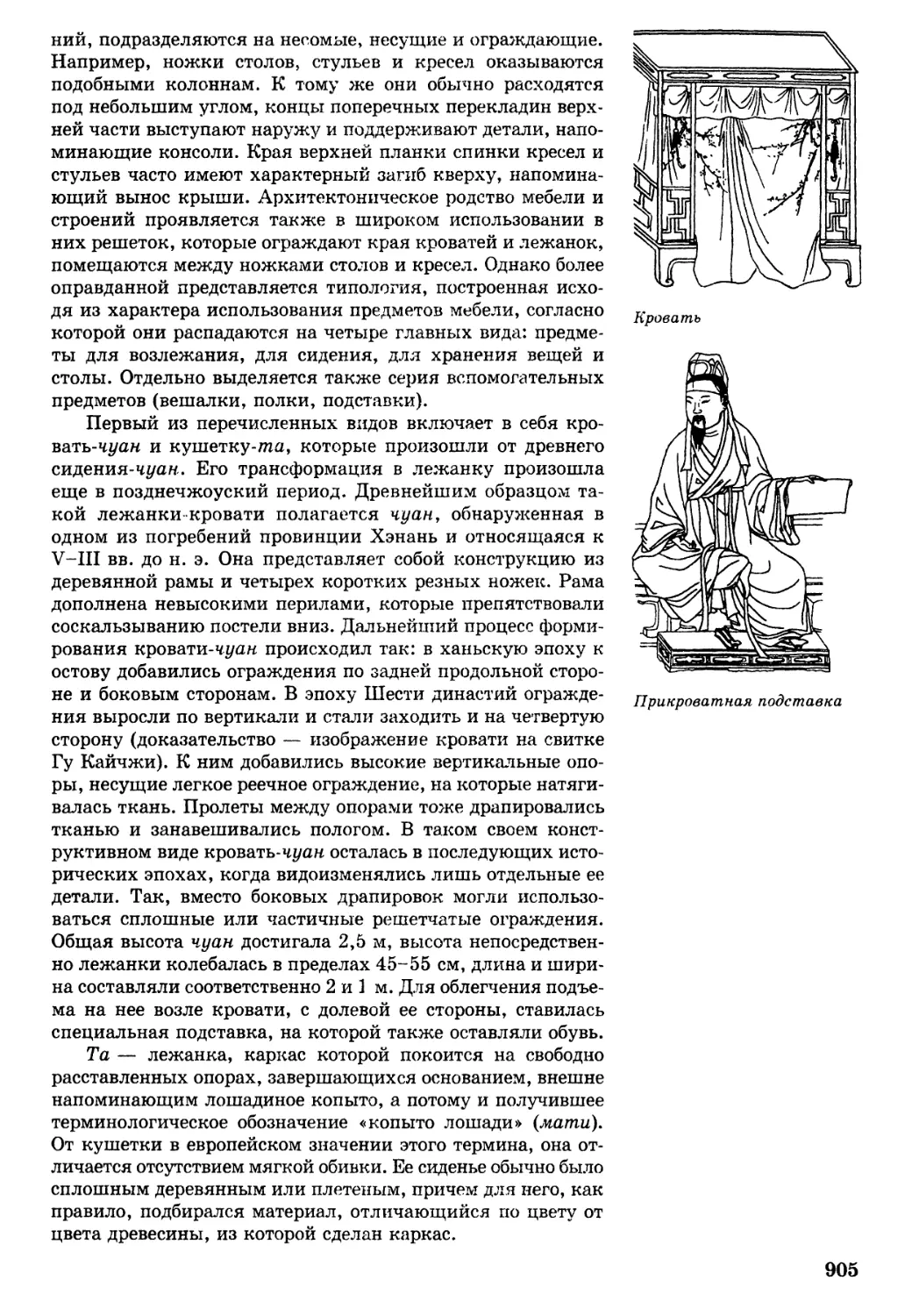

заставляющие специалистов корректировать, a то и полно-

стью пересматривать еще недавно казавшиеся безошибоч-

ными точки зрения. Постоянно изменяются датировки,

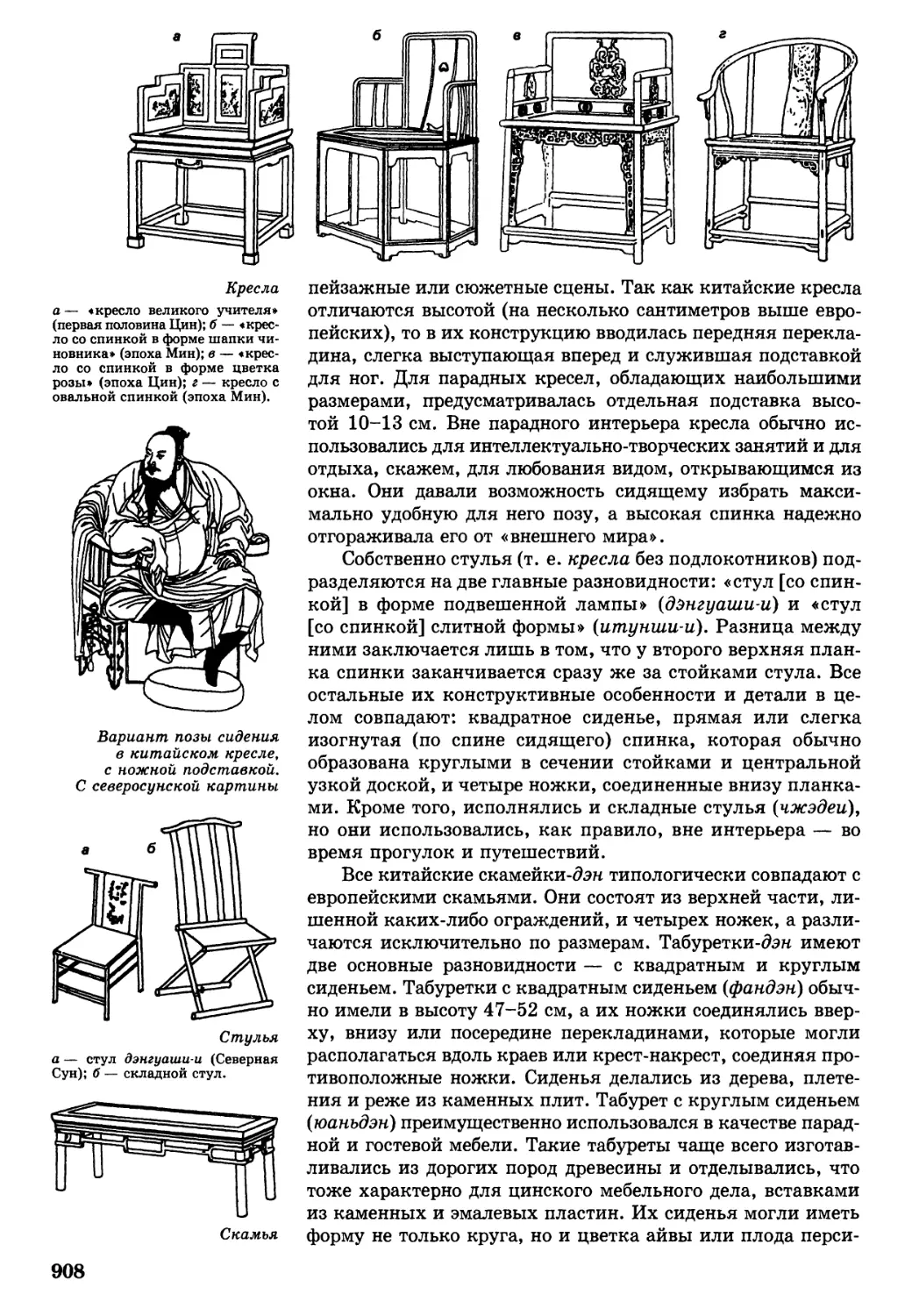

контуры ареалов и общие классификационные схемы нео-

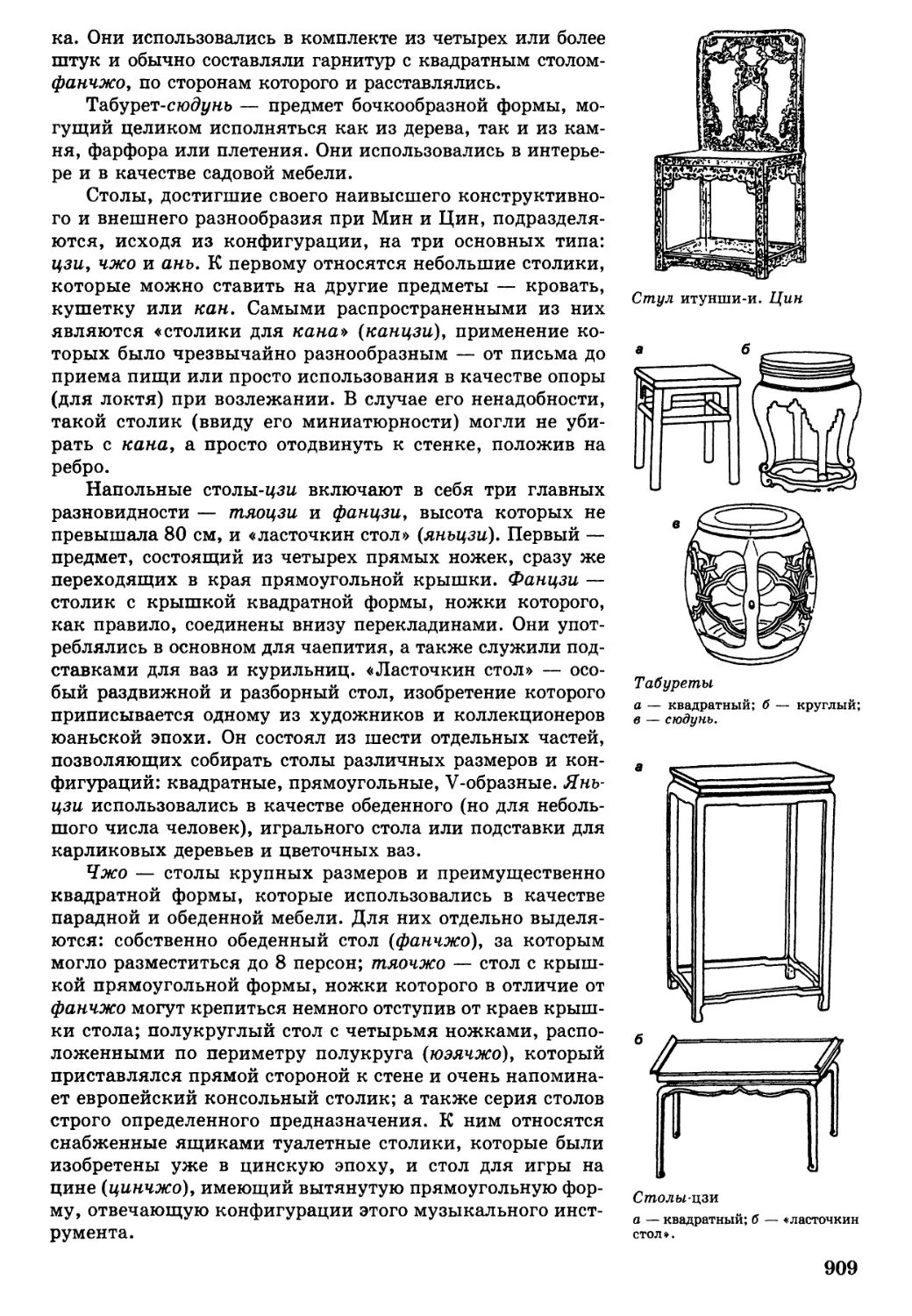

литических культур3. Бурно дискутируются проблемы их

возможных истоков, особенности их хозяйственно-куль-

турного облика и характер взаимоотношений друг с дру-

гом. Еще более горячие споры вызывает художественное

наследие неолитической эпохи, начиная с выяснения тех

или иных технологических тонкостей и завершая попыт-

ками семантического истолкования конкретных артефак-

тов. И все же общая сетка координат китайского неолита

уже, думается, более или менее точно определена, и начи-

нает вырисовываться относительно внятная картина как

состояния самой этой эпохи, так и начального этапа фор-

мирования китайской цивилизации во всех ее значимых

аспектах.

Сегодня на территории Китая выявлено около 30 очаго-

вых культур и общностей, которые группируются учены-

ми, исходя из их местоположения и характера родствен-

ных связей, в 6 культурных зон: «централъную», «запад-

ную» («северо-западную»), «южную», «юго-восточную»,

«восточную» и «северо-восточную».

«Центральную» зону (централъное Яншао, собствен-

но Яншао) образуют культуры, общий ареал которых охва-

тывал весь регион бассейна среднего течения Хуанхэ. Это —

болыпая часть территорий современных провинций Хэнань,

Шэнъси, Шаньси (на севере, до Внутренней Монголии), a

также примыкающие к Хэнани северная оконечность про-

винции Хэбэйу юго-западная и южная окраины провинций

Шанъдун и Хубэй. Местными очаговыми культурами в на-

стоящее время считаются: Цышань (6000/5500-5000/

4500 гг. до н. э.), Пэйлиган (6000-5000/4500 гг. до н. э.) и

Дадиванъ (5850/5200-5400/4500 гг. до н. э.)4, располагав-

шиеся соответственно в южной оконечности провинции

Хэбэй, в центральной части Хэнани и на юго-восточной

окраине провинции Ганъсу.

Субстратными общностями «центральной» зоны счита-

ются Банъпо и Мяодигоу (5000-3000 гг. до н. э.)5. Их пер-

вые и наиболее показательные памятники — комплексы

Баныго и Мяодигоу — были открыты еще в 1953 г. Пер-

вый из них находится в западном предместье современно-

го города Сианъ (пров. Шэньси) и датируется 4500-

3500 гг. до н. э. Второй — в северо-западной окраине Хэ-

нани и восходит к 3200-2300 гг. до н. э.

На сегодня для обеих яншаоских общностей известно

уже несколько сотен памятников, некоторые из них счита-

ются их относительно самостоятельными локально-хроноло-

гическими вариантами. Для Баньпо важнейшим из таких

20

памятников признается комплекс Бэйшоулин (к западу от

Сианя, середина V — начало IV тыс. до н. э.). Для Мяоди-

гоу — комплексы Сиванцунь (юго-западная оконечность

Шаньси), Ванвань (на территории Лояна), Дахэцунь (на тер-

ритории г. Чжэнчжоу — административного центра пров.

Хэнань). Все они были открыты в 70-90-х гг. прошлого века.

В «западную» зону (западное Яншао, ганьсуское Ян-

шао) входят культуры, располагавшиеся в регионе бассей-

на верхнего течения Хуанхэ — на большей части провин-

ции Ганъсу и на территории прилегающих к ней северо-

западных и восточных районов провинций Шэньси и

Цинхай.

Ганьсуские культуры тоже были открыты в 20-х гг.

прошлого века и вплоть до недавнего времени считались

родственными центрально-яншаоским. Теперь же выяс-

нилось, что они имеют более древние истоки и восходят к

местной очаговой культуре Лаогуаныпай (6000-5400 гг.

до н. э.)> ареал которой уже охватывал почти всю южную

часть территории Ганьсу (приблизительно до современно-

го города Цзюцюаня) и смежные с ней восточные и юж-

ные окраины Цинхай и Нинся-Хуэйского автономного

района. Тем не менее тезис об этнокультурном родстве

ганьсуских и центрально-яншаоских культур по-прежне-

му остается в силе.

Основной субстратной общностью Западного Яншао

считается культура Мацзяяо (3300-2050 гг. до н. э). Она

была открыта в 1923 г. (около одноименной деревни,

приблизительно в 85 км к югу от Ланъчжоу) и подразделя-

ется на три главных локально-хронологических варианта:

собственно Мацзяяо (в южной части Ганьсу), Мачан (2200-

2000 гг. до н. э.) и Банъшань (около 2000 г. до н. э., в рай-

оне Ланьчжоу).

В начале II тыс. до н. э. западно-яншаоские культуры

уступили место новой общности — Цицзя (2000-1600 гг.

до н. э., открыта в 1923-1924 гг.), которая унаследовала

территорию Мацзяяо6 и в скором времени сменилась, в

свою очередь, энеолитической культурой Сыба (1600-

1400 гг. до н. э., подробно см. далее).

«Южная» зона включает в себя культуры, располагав-

шиеся в бассейне среднего течения Янцзы — на террито-

рии провинций Хубэй, Хунанъ и прилегающих к ним вос-

точной части провинции Сычуань и южной оконечности

Хэнань. Ее очаговыми культурами считаются: Гаомяо

(7400-5300 гг. до н. э.), Сунсикоу (6800-5700 гг. до н. э.),

располагавшиеся соответственно в юго-западной и запад-

ной части Хунани, Пэнтоушанъ (7080-5800 гг. до. н. э.) —

в северной оконечности Хунани, и Чэнбэйси (4900-3700 гг.

до н. э.) — в южной части провинции Хубэй. Все они были

открыты на протяжении 80-90-х гг. прошлого века.

Главными общностями «южной» зоны признаются Даси

(4400-3300 гг. до н. э), Цюйцзялин (3500-2600 гг. до н. э.)

и Шицзяхэ (2500-2000 гг. до н. э.). Даси располагалась на

территории восточной окраины Сычуани (где и были обна-

ружены ее первые памятники), западной части провинции

I ? 7WJ

v У'Г A

V . Г M

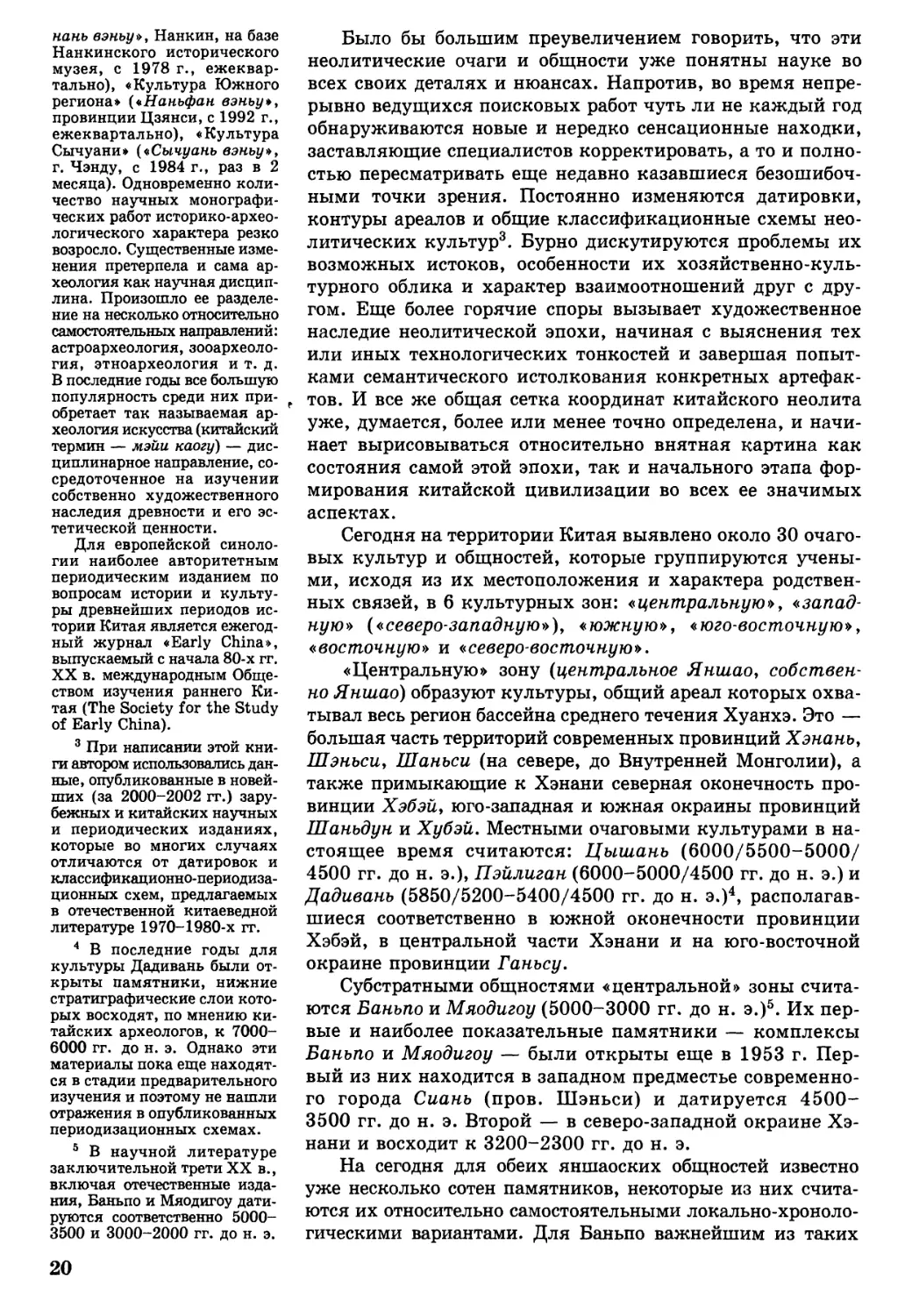

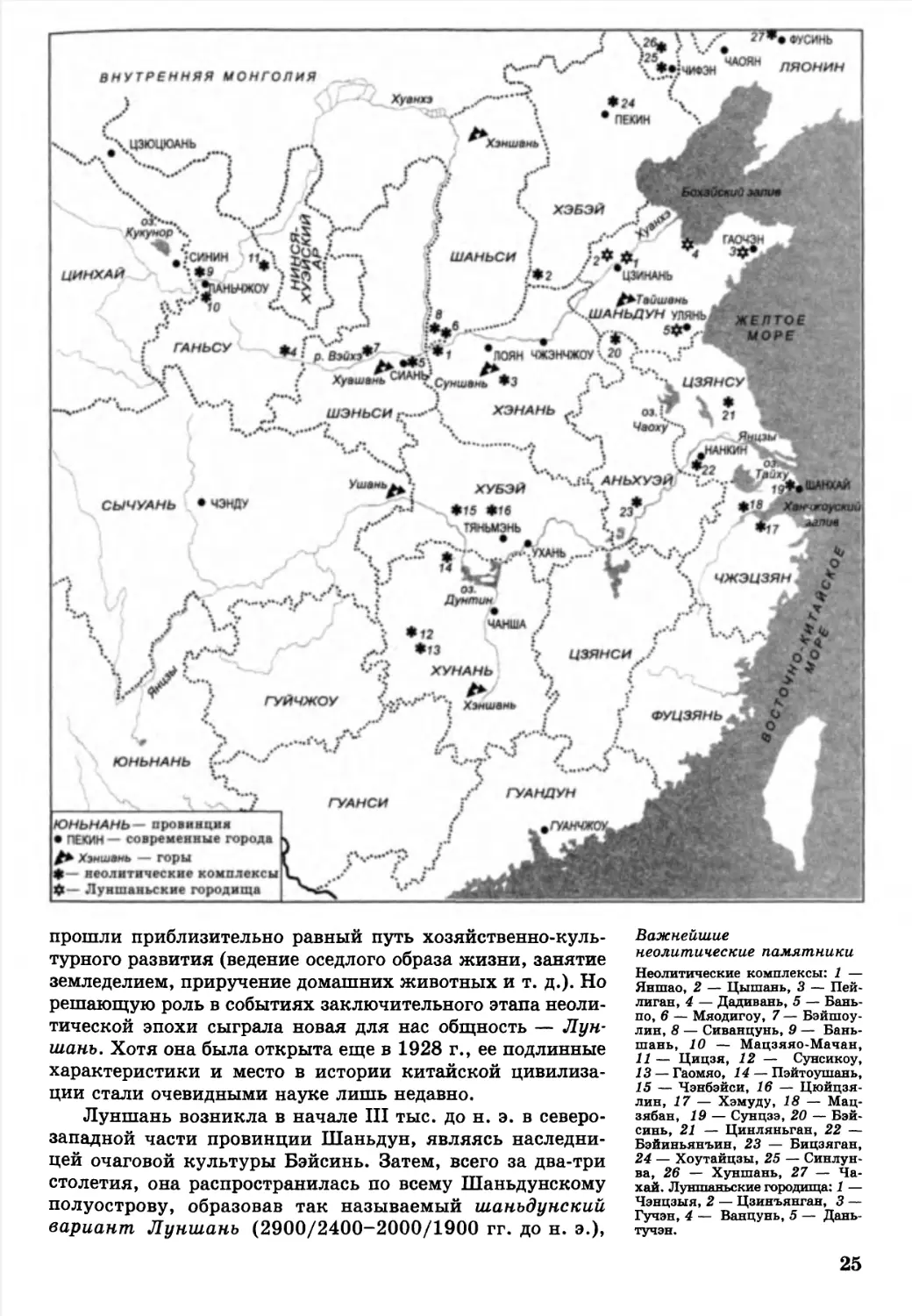

Очаговые

неолитические кулътуры

(ѴІІІ-ѴІ тыс. do «. э.)

1 — Цышань; 2 — Пэйлиган; 3 —

Дадивань; 4 — Лаогуаньтай; 5 —

Гаомяо-Сунсикоу; 6 — Пэнтоу-

шань; 7 — Чэнбэйси; 8 — Хэму-

ду; 9 — Бэйсинь; 10 — Синлунва-

Чахай. / — Область распростра-

нения мотыжного земледелия;

// — Область распространения

рисоводства.

Неолитические кулътурные

общности и предполагаемые

пути их взаимодействия

1 — Яншао; 2 — Даси; 3 — Сун-

цзэ; 4 — Бицзяган-Бэйиньянъин;

5 — Давэнькоу-Цинляньган; 6 —

Хуншань. / — Область распро-

странения расписной керамики;

// — Область распространения

монохромной керамики.

6 Ареал Цицзя на юге до-

ходил до юго-западной око-

нечности Ганьсу, на севере —

до границ Внутренней Мон-

голии, на западе — до райо-

на г. Синин и на востоке —

до крайней восточной части

Ганьсу.

21

7 Кроме того, в 1996 г. в

центре Сычуани (в 22 км к се-

веро-западу от г. Чэнду) были

обнаружены следы еще одной

культуры — Баодунь (нач.

V тыс. до н. э.), которая, воз-

можно, являлась локальным

вариантом Даси, что суще-

ственно расширяет границы

всей «южной» зоны.

8 Ее первый памятник был

открыт в 1954 г. около одно-

именной деревни, находящей-

ся в центральной части про-

винции Хубэй, в 120 км к се-

веро-западу от г. Ухань.

9 Вплоть до недавнего вре-

мени Мацзябан и Сунцзэ счи-

тались локально-хронологиче-

скими вариантами культуры

Лянчжу. В новейших иссле-

дованиях они рассматривают-

ся в качестве самостоятель-

ных, хотя и родственных Лян-

чжу, общностей.

10 Следы юго-восточных нео-

литических культур и непо-

средственно Лянчжу были слу-

чайно обнаружены в 1930 г.

в ходе раскопок захоронений

Ѵ-ѴІ вв. н. э., находящихся в

окрестностях Нанкина. Пла-

номерные поисковые работы

стали проводиться в этом ме-

сте с середины прошлого века,

a подлинное открытие Лянч-

жу состоялось в 1959 г. Тог-

да же в научный оборот было

введено такое ее название.

С того момента Лянчжу неиз-

менно притягивала к себе при-

стальное внимание специали-

стов. Однако важнейшие для

нее и всей «юго-восточной»

зоны находки были сделаны на

протяжении последних 30 лет.

11 Эта культура была от-

крыта в 1951 г., a ee первый

памятник (одноименный ком-

плекс) был обнаружен вблизи

одноименной деревни, нахо-

дящейся в центральной части

Цзянсу, на трассе Великого

китайского канала.

Хубэй и северной части Хунани7. Ареал Цюйцзялин —

первой открытой южной культуры8 — охватывал весь рай-

он бассейна рек Янцзы и Ханъшуй, простираясь до северо-

западной оконечности провинции Хубэй. Тогда как Шиц-

зяхэ, напротив, занимала относительно небольшую терри-

торию в южной части Хубэй (в районе г. Тяньмэнь).

К «юго-восточной» зоне относятся культуры, распола-

гавшиеся в регионе нижнего течения Янцзы — на террито-

рии южной части провинции Цзянсу и северной оконечно-

сти провинции Чжэцзян.

Их прародительницей считается культура Хэмуду

(5000/4500-3400 гг. до н. э.). Ее главный памятник (одно-

именный комплекс, 1973 г.) находится на южном берегу

Ханчжоуского залива (пров. Чжэцзян), a общий ареал ох-

ватывал всю прибрежную зону Ханчжоуского залива и се-

веро-восточную оконечность Чжэцзян.

Преемницами Хэмуду считаются Мацзябан (5000-

4000 гг. до н. э.), Сунцзэ (4000-3300 гг. до н. э.), и Лян-

чжу (3200-2200 гг. до н. э.)9. Первые две из этих общно-

стей локализовались соответственно в северо-восточной око-

нечности Чжэцзян и на территории западного пригорода

Шанхая. Лянчжу10 занимала значительно более обширные

территории (около 200 км в диаметре), охватывая север-

ную часть Чжэцзян и юго-восточную часть Цзянсу, т. е.

весь правобережный регион нижнего течения Янцзы. A oc-

новная масса ее памятников сконцентрирована в прибреж-

ной зоне оз. Тайху.

К «восточной» зоне относятся культуры, располагав-

шиеся в бассейне нижнего течения Хуанхэ — на террито-

риях провинции ПІанъдуНу северной половины провинции

Цзянсу и восточной оконечности провинции Анъхуэй.

Древнейшей местной очаговой культурой в настоящее

время признается Вэйсинь (5400-4400 гг. до н. э.), кото-

рая возникла в южной части Шанъдунского полуострова

и затем распространилась как на север — в центральную

часть Шаньдуна, так и на юг — на северо-западную окра-

ину Цзянсу.

Главными культурными общностями «восточной» зоны

считаются Давэнъкоу (4300-2200 гг. до н. э.), Цинляньган

(5400-4400 гг. до н. э.) и Бэйинъянъин-Бицзяган (4000-

3000 гг. до н. э.).

Культура Давэнькоу занимала значительную часть

Шаньдунского полуострова (к югу от Хуанхэ, доходя на

востоке до побережья Желтого моря), и почти всю север-

ную половину Цзянсу. Ареал Цинляньган был еще больше:

он охватывал южную часть Шаньдуна и около двух третей

Цзянсу, местами простираясь до берегов озера Тайху11. По-

этому до середины 70-х гг. прошлого века эту культурную

общность ученые относили к «юго-восточной» зоне, деля ее

на два относительно самостоятельных региональных вари-

анта: «северный» (Цзянбэй, буквальный перевод «к северу

от Янцзы») и «южный» (Цзяннанъ — «к югу от Янцзы»),

во второй из которых включались и юго-восточные культу-

ры Мацзябан и Сунцзэ. В современных исследованиях Цин-

22

ляньган однозначно включается в «восточную» зону, счи-

таясь прямой наследницей Бэйсинь и Давэнькоу.

Место культур Бэйиньянъин и Бицзяган в географи-

ческих и хронологических схемах китайского неолита тоже

вызывает жаркие дискуссии. В момент обнаружения Бэй-

иньянъин (1955 г. в центре Нанкина, на территории Нан-

кинского государственного университета) ее приняли за

один из этапов «южного» варианта Цинляньган. Однако

последующие находки опровергли данную точку зрения.

Выяснилось, что область ее рапространения включала в

себя не только юго-западную окраину провинции Цзянсу,

но и восточные районы провинции Аньхуэй, где располага-

лась культура Бицзяган, которая, в свою очередь, охваты-

вала южную половину провинции Аньхуэй — от ее юго-

западной окраины до северного и восточного побережья

озера Чаоху. Учитывая географическую удаленность обеих

этих культур от границ собственно «восточной» зоны, мно-

гие исследователи склонны видеть в них самостоятельные

общности, состоявшие в родстве как с восточными, так и с

юго-восточными и южными культурами.

В «северо-восточную» зону включаются культуры, рас-

полагавшиеся в северо-восточном регионе Китая: на терри-

ториях северной части провинции Хэбэй, провинции Ляо-

нин и южной оконечности Внутренней Монголии. Нередко

обозначаемые в специальной литературе как культуры

Хуншанъ, почти все они были открыты совсем недавно — в

70-90-х годах прошлого века12.

В настоящее время для этой зоны выявлены три оча-

говых культуры: Синлунва (6200-5400 гг. до н. э.), Ча-

хай (6000-4500 гг. до н. э.) и Чжаобаогоу (5200-4500 гг.

до н. э.), преемницей которых считается культурная общ-

ность, определяемая как собственно Хуншань (4500-

3000 гг. до н. э.).

Ареал Синлунва охватывал южную оконечность Внут-

ренней Монголии (от гористой местности Чифэн, где и

был обнаружен ее первый памятник), западную окраину

провинции Ляонин и северо-восточную часть провинции

Хэбэй. Ее древнейшим памятником (или локально-хроно-

логическим вариантом) на территории провинции Хэбэй

признается комплекс Хоутайцзы (1983 г.), находящийся

приблизительно в 40 км к северо-востоку от пекинского

мегаполиса. Нижние слои этого комплекса датируются на-

чалом VII тыс. до н. э., что делает его одним из самых ран-

них неолитических поселений во всем регионе бассейна

Хуанхэ. A совпадение его местоположения (в пределах гор-

ного массива Янъшанъ, окружающего Пекин) с районом

обитания популяции пекинского синантропа, указывает на

возможность происхождения северо-восточных культур от

местного палеолитического населения.

Культура Чахай (открыта в 1987-1990 гг.) локализова-

лась к северу от ареала Синлунва — в северном предгорье

массива Иулюйшанъ, пересекающего западную часть про-

винции Ляонин (территория современного Монгольского

автономного уезда). Область распространения Чжаобаогоу

12 Первые находки, отно-

сящиеся к этой зоне, были

сделаны еще в 1923 г. архео-

логической экспедицией, воз-

главляемой тем же самым

шведским ученым Ю. Андер-

соном, которому наука обяза-

на и открытием культур Ян-

шао. В 30-40-х гг. прошлого

века поисковые работы в дан-

ном регионе были продолже-

ны японскими учеными при

поддержке администрации на-

ходившегося там марионеточ-

ного государства Маньчжоуго.

В начале 1950-х гг. в гумани-

тарии КНР были предприня-

ты первые попытки система-

тизации обнаруженных ма-

териалов, которые, как это

выяснилось позднее, охваты-

вали лишь один из эпизодов

северо-восточных культур. Ка-

чественно новый этап в освое-

нии «северо-восточной» зоны

начался в конце 70-х гг. XX в.,

a основные для нее археоло-

гические открытия были сде-

ланы в последние 20 лет.

23

13 Первый памятник Хун-

шань — комплекс Хуншань-

хоу — был открыт в 1935 г. в

окрестностях города Чифэн, в

отрогах одноименных гор, ко-

торые как раз и составляют

южную оконечность Внутрен-

ней Монголии.

(археологические исследования начала 80-х гг. XX в.) час-

тично совпадает с ареалом Синлунва. Она тоже охватывала

западную часть провинции Ляонин (где и находится ее

основной памятник) и южную оконечность Внутренней Мон-

голии.

Хуншань — культурная общность, занимавшая огром-

ную территорию13. Ее северная граница простиралась по-

чти до Монгольского плато (за р. Шара-Мурзы), восточ-

ная — до середины провинции Ляонин. Южная часть ape-

ana Хуншань распадалась на две области — «восточную»,

которая тянулась до Бохайского залива, и «западную» —

до района Пекина, где эта общность могла войти в сопри-

косновение с центрально-яншаоскими культурами. На ука-

занной территории выявлены следы существования несколь-

ких относительно самостоятельных культурных образова-

ний, которые считаются регионально-хронологическими

вариантами Хуншань. Важнейшим из них признается куль-

тура Нюхэлян, область распространения которой тоже до-

ходила на севере до южной оконечности Внутренней Мон-

голии, на юге — до окрестностей Пекина.

В III тыс. до н. э. культуры хуншаньского круга нача-

ли сменяться энеолитическими общностями, главное место

среди которых занимает Сяохэчжао (3000-2000 гг. до н. э.),

также локализовавшаяся на южной окраине Внутренней

Монголии.

Примечательно, что общая география неолитических

общностей практически полностью совпадает с границами

исконных земель Китая в том виде, в каком они сложи-

лись в период утверждения там централизованной импер-

ской государственности. A многие неолитические поселе-

ния находились именно в тех местах, где впоследствии

возникли важнейшие политические и культурные центры

Китая, — например такие города, как Пекин, Шанхай,

Нанкин, Сиань и Лоян. Получается, что общие контуры

естественно-географического пространства обитания китай-

цев начали складываться задолго до возникновения китай-

ского этноса и цивилизации как таковых.

Немалое число неолитических памятников было обна-

ружено также в крайних юго-западных, южных и юго-

восточных районах современного Китая — в южной части

Сычуани, в провинциях Юнънанъ, Гуйчжоу, Гуанси, Гуан-

дун и Фуцзянь. Кроме того, некоторые из установленных

там культур оказались даже более древними, чем считаю-

щиеся собственно китайскими. Таковы, например, культу-

ры Душицзы и Баоцзыгоу, располагавшиеся соответствен-

но в южных частях провинций Гуандун и Цзянси и дати-

руемые 12 000/10 000-9000 и 8700-7600 гг. до н. э. He

исключено, что они тоже принимали прямое или косвен-

ное участие в формировании южных и юго-восточных общ-

ностей. Однако, учитывая, что их изучение еще находится

в предварительной стадии, мы воздержимся от более под-

робного рассмотрения.

Все региональные неолитические культуры, о чем убе-

дительно свидетельствуют археологические материалы,

24

прошли приблизительно равный путь хозяйственно-куль-

турного развития (ведение оседлого образа жизни, занятие

земледелием, приручение домашних животных и т. д.). Но

решающую роль в событиях заключительного этапа неоли-

тической эпохи сыграла новая для нас общность — Лун-

шанъ. Хотя она была открыта еще в 1928 г., ее подлинные

характеристики и место в истории китайской цивилиза-

ции стали очевидными науке лишь недавно.

Луншань возникла в начале III тыс. до н. э. в северо-

западной части провинции Шаньдун, являясь наследни-

цей очаговой культуры Бэйсинь. Затем, всего за два-три

столетия, она распространилась по всему Шаньдунскому

полуострову, образовав так называемый шанъдунский

вариант Луншань (2900/2400-2000/1900 гг. до н. э>),

Важнейшие

неолитические памятники

Неолитические комплексы: 1 —

Яншао, 2 — Цышань, 3 — Пей-

лиган, 4 — Дадивань, 5 — Бань-

по, 6 — Мяодигоу, 7 — Бэйшоу-

лин, 8 — Сиванцунь, 9 — Бань-

шань, 10 — Мацзяяо-Мачан,

11 — Цицзя, 12 — Сунсикоу,

13 — Гаомяо, 14 — Пэйтоушань,

15 — Чэнбэйси, 16 — Цюйцзя-

лин, 17 — Хэмуду, 18 — Мац-

зябаы, 19 — Сунцзэ, 20 — Бэй-

синь, 21 — Цинляньган, 22 —

Бэйиньянъин, 23 — Бицзяган,

24 — Хоутайцзы, 25 — Синлун-

ва, 26 — Хуншань, 27 — Ча-

хай. Луншаньские городища: 1 —

Чэнцзыя, 2 — Цзинъянган, 3 —

Гучэн, 4 — Ванцунь, 5 — Дань-

тучэн.

25

и почти сразу же вышла за его пределы. К концу III тыс.

до н. э. она проникла во все районы бассейна среднего

течения Хуанхэ, повсюду сменяя собою яншаоские общ-

ности. Хотя маловероятно, что распространение Луншань

происходило абсолютно мирным путем, есть веские осно-

вания полагать, что оно носило характер в большей сте-

пени культурной экспансии, чем прямого завоевания.

В каждом новом месте, где утверждалась Луншань, воз-

никали ее специфические варианты, в которых ее собствен-

ные черты смешивались с местными культурными реалия-

ми. Такими синкретическими культурными образованиями

оказываются хэнаньский вариант Луншанъ (2400-2000 гг.

до н. э.), который утвердился в самом центре бассейна

среднего течения Хуанхэ; шэнъсийский вариант — на

территории провинции Шэньси (вплоть до восточных ок-

раин провинции Ганьсу); хэбэйский вариант (или куль-

тура Цинлунцюанъ, 2500-2000 гг. до н. э.) — в северной

части провинции Хэбэй. Вне области распространения

Луншань остались, как видим, северо-восточные, юго-

восточные и на тот момент крайние южные районы Ки-

тая. Но, не установив своего прямого присутствия на юго-

востоке и юге, Луншань (точнее, ее шаньдунский вари-

ант) поддерживала, судя по всему, давние и активные

контакты с местными общностями, в первую очередь с

Лянчжу. Это позволило ей унаследовать достижения всех

трех — «восточной», «юго-восточной» и «южной» — зон,

которые она и принесла с собой в регион Хуанхэ, объеди-

нив их с центрально-яншаоскими культурными традици-

ями, которые, видимо, обладали высокой степенью проч-

ности и огромным внутренним потенциалом. Во всяком

случае из всех региональных вариантов Луншань наибо-

лее жизнеспособным оказался именно хэнаньский. Так,

бассейн среднего течения Хуанхэ постепенно начал пре-

вращаться в главную историко-культурную арену Китая.

Что же касается хуншаньской общности, то она внешне

осталась в стороне от указанных процессов. Такова общая

схема культурно-политических событий, завершивших

эпоху неолита.

Имеющиеся сегодня неолитические археологические

материалы исключительно объемны и разнообразны. Боль-

шинство из перечисленных культур представлены десят-

ками и сотнями памятников — от единичных захороне-

ний до масштабных комплексов, площадью в 10 000 м2 и

более и состоящих из нескольких стратиграфических сло-

ев, содержащих в себе десятки тысяч артефактов. Так,

комплекс Баньпо занимает площадь в 12 000 м2. На его

территории были обнаружены остатки самого поселения

(40 жилищ), кладбище (250 могил) и множество различ-

ных изделий, в частности более 1000 керамических сосу-

дов и еще около 50 000 их фрагментов. В дальнейшем

вблизи от Баньпо было открыто приблизительно 400 од-

нотипных, хотя и менее крупных, памятников. Комплекс

Хэмуду занимает площадь в 40 000 м2, на которой было

найдено более 6000 артефактов, включая 1600 керамиче-

26

ских сосудов, костяные и деревянные изделия. Понятно,

что для изучения такого значительного количества архео-

логических материалов потребуется еще немало лет ис-

следовательской работы. A их сколько-нибудь подробное

описание может вместиться только в многотомное изда-

ние. Поэтому в данном случае нам придется ограничиться

лишь беглым обзором художественного наследия неолити-

ческой эпохи и, к сожалению, еще более краткими замеча-

ниями по поводу особенностей хозяйственно-культурного

облика ее обитателей.

Первоочередной и актуальнейшей проблемой китай-

ского неолита является происхождение его региональных

культур. Более или менее точно расовый состав пока что

определен только для яншаоских общностей. Установле-

но, что представители Центрального Яншао относились к

восточно-азиатской pace тихоокеанских монголоидов. Но

уже для обитателей Ганьсу дополнительно прослежива-

ются их связи с монголоидами Центральной Азии и Юго-

Восточной Сибири. К монголоидному миру, судя по все-

му, принадлежали и носители культур хуншаньского кру-

га, в чем нетрудно убедиться при виде дошедших до нас

образцов их скульптуры. A bot возможные этнокультур-

ные истоки обитателей «южной», «юго-восточной» и «во-

сточной» зон все еще дискутируются в науке. Есть ряд

оснований предполагать, что среди них присутствовали

представители протоаустронезийской (австралоидной)

расы. В новейших исследованиях все настойчивее выдви-

гается версия, что создатели одних региональных очаго-

вых культур были, скорее всего, потомками местных па-

леолитических гоминидов, тогда как других — народно-

сти, попавшие на территорию Китая откуда-то извне, — в

ходе глобальных миграционных процессов, охвативших

человечество в мезолите.

Этнокультурная неоднородность неолитического Китая

ярче всего проявляется в сфере хозяйственной деятельно-

сти. Обитатели всех регионов неолитического Китая были

оседлыми земледельцами и занимались в качестве вспомо-

гательных промыслов охотой и рыболовством. Однако в

регионе бассейна Хуанхэ выращивали просо, a на юге и

юго-востоке — рис. Рисоводство было, видимо, знакомо и

носителям восточных и северо-восточных культур. В двадца-

ти с лишним хуншаньских памятниках найдены рисовые

зерна и специфические орудия труда. Существует несколь-

ко гипотез генезиса и пути распространения рисоводства в

Китае. Согласно одной из них, оно появилось на юге, при-

дя, возможно, из Юго-Восточной Азии, и затем последова-

тельно продвигалось в районы нижнего течения Янцзы и

на Шаньдунский полуостров14. К IV—III тыс. до н. э. рисо-

водство достигло и северо-востока, откуда впоследствии

попало в Корею и в Японию (в период Дзёмон). Следует

пояснить, что вплоть до XIII в. до н. э., когда до Китая

дошла волна «малого ледникового периода», на всей его

территории, включая район Пекина, царил климат, близ-

кий к субтропическому. Поэтому рис, и в самом деле, мог

14 Наивысшего расцвета

рисоводство достигло в Лянч-

жу, где были освоены два сор-

та риса. Кроме того, местным

населением выращивался и ряд

других сельскохозяйственных

культур, появление которых y

китайцев относилось раньше к

значительно более поздним

историческим эпохам.

27

Предполагаемые nymu

участия неолитических

общностей в процессе

форлшрования

общекитайского

этнокулыпурного

субстрата

1 — Яншао; 2 — Цюйцзялин-

Шицзяхэ; 3 — Лянчжу; 4 — Лун-

шань; 5 — Хуншань-Сяохэчжао.

выращиваться не только в бассейне Янцзы, но и далеко к

северо-востоку от Хуанхэ.

Выращивание риса принципиально отличается от па-

шенного земледелия, что не могло не сказаться на состоя-

нии многих других местных хозяйствеыно-культурных

реалий. Во-первых, оно диктует иное отношение к зем-

ле — не пашни, a заболоченной местности, что неизбеж-

но должно было привести к возникновению специфиче-

ских аграрных верований. Во-вторых, рисоводство нуж-

дается в искусственном орошении и требует создания

ирригационных систем. Остатки таких систем, дати-

руемых VII-VI тыс. до н. э., были обнаружены в комп-

лексе Хэмуду и в памятниках, относящихся к южной

очаговой культуре Пэнтоушань (Хунань, 1992-1998 гг.)»

Сооружение ирригационных систем, в свою очередь, дол-

жно было стимулировать развитие прикладных навыков

и рациональных знаний. Кроме того, оно требовало кол-

лективного и четко организованного труда, способствуя

тем самым упорядочиванию социального устройства мест-

ных обществ. Все эти черты, как мы убедимся далее,

были и в самом деле присущи южным и юго-восточным

культурам.

Итак, по этническому и хозяйственному показателю

неолитический Китай с достаточной степенью очевид-

ности распадается на две главные области, одну из ко-

торых составляют Центральное и Западное Яншао, a

другую — южные, юго-восточные и частично восточные

культуры. Исходя из этой схемы, мы и будем рассматри-

вать предметно-творческую деятельность неолитической

эпохи, обращая при этом равное внимание как на ее

общие типологические особенности, так и на специфи-

ческие черты, присущие региональным художественным

традициям.

Художественное наследие неолитического Китая тоже

чрезвычайно велико и разнообразно. Но обязательными

и самыми массовыми артефактами для всех регионов

неолитического Китая являются керамические изделия,

что полностью отвечает универсальным закономерностям

истории человечества: гончарное дело, как известно, было

неотъемлемой принадлежностью культурно-хозяйственного

облика любой неолитической общности оседлых земле-

дельцев. Одновременно керамика дает возможность су-

дить о состоянии не только собственно предметно-твор-

ческой деятельности, но и многих других сфер матери-

альной и духовной культуры этих общностей. В ней

находят отражение как уровень развития рациональных

знаний и технико-прикладных навыков (особенности ре-

цептуры керамического теста, сложность технологических

операций и т. д.), так и реалии этнологического и обще-

культурного ряда — обычаи, обрядовые практики, веро-

вания и миропознавательные представления. Вот почему

рассказ о художественном наследии неолитической эпо-

хи правомерно начать с рассмотрения именно керами-

ческих изделий.

28

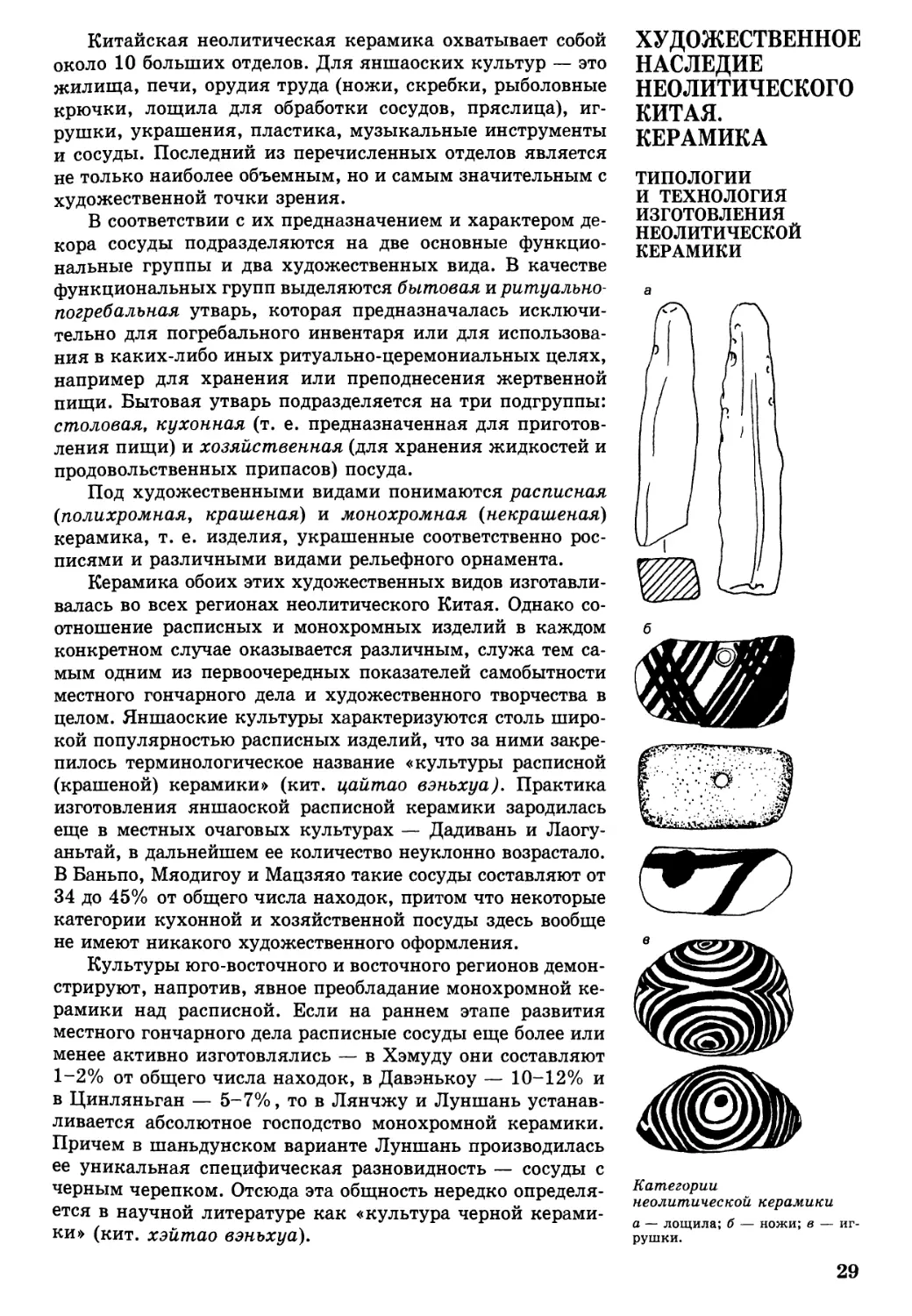

Китайская неолитическая керамика охватывает собой

около 10 болыиих отделов. Для яншаоских культур — это

жилища, печи, орудия труда (ножи, скребки, рыболовные

крючки, лощила для обработки сосудов, пряслица), иг-

рушки, украшения, пластика, музыкальные инструменты

и сосуды. Последний из перечисленных отделов является

не только наиболее объемным, но и самым значительным с

художественной точки зрения.

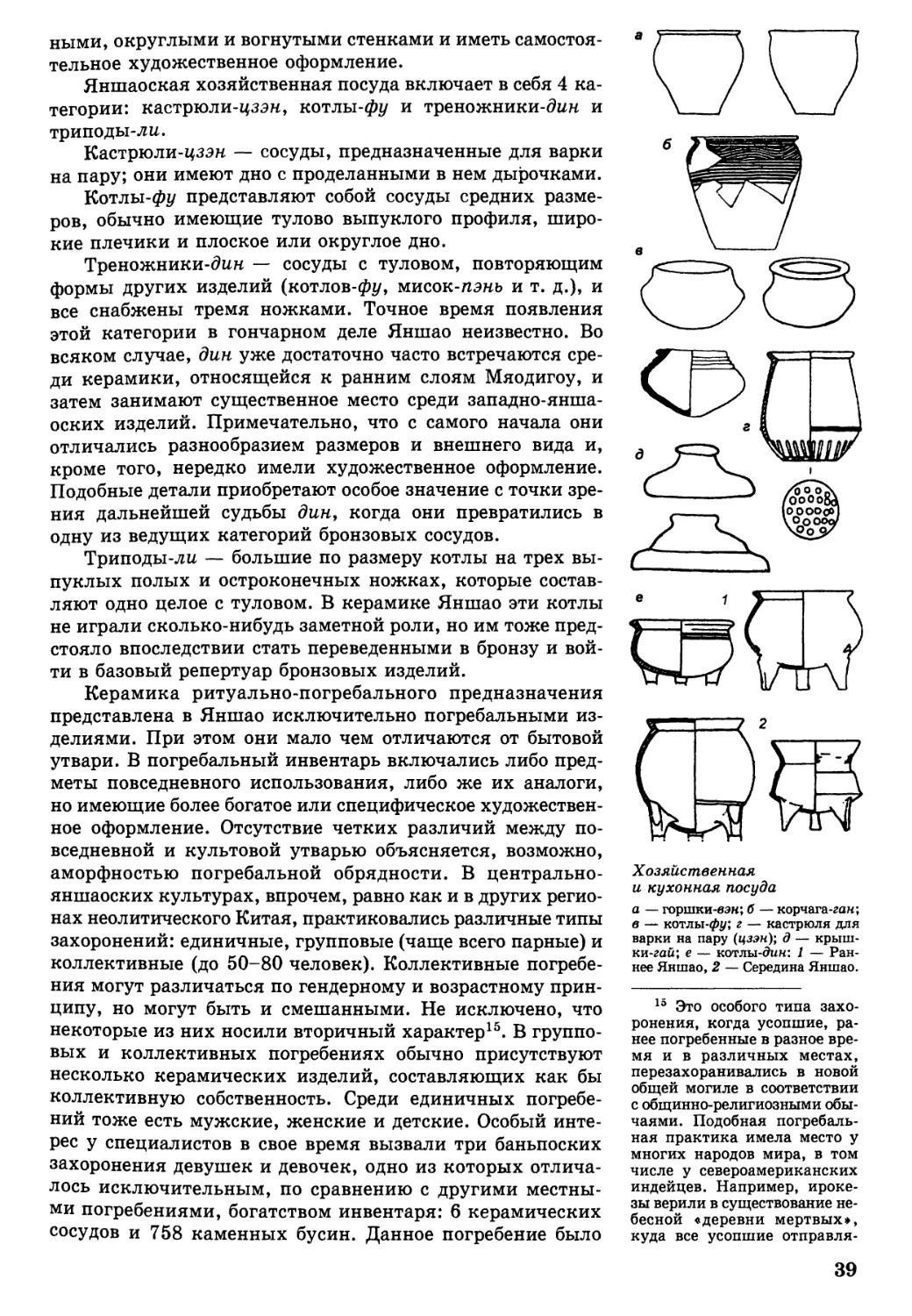

В соответствии с их предназначением и характером де-

кора сосуды подразделяются на две основные функцио-

нальные группы и два художественных вида. В качестве

функциональных групп выделяются бытовая и ритуально-

погребальная утварь, которая предназначалась исключи-

тельно для погребального инвентаря или для использова-

ния в каких-либо иных ритуально-церемониальных целях,

например для хранения или преподнесения жертвенной

пищи. Бытовая утварь подразделяется на три подгруппы:

столовая, кухонная (т. е. предназначенная для приготов-

ления пищи) и хозяйственная (для хранения жидкостей и

продовольственных припасов) посуда.

Под художественными видами понимаются расписная

(полихромнаяу крашеная) и монохромная (некрашеная)

керамика, т. е. изделия, украшенные соответственно рос-

писями и различными видами рельефного орнамента.

Керамика обоих этих художественных видов изготавли-

валась во всех регионах неолитического Китая. Однако со-

отношение расписных и монохромных изделий в каждом

конкретном случае оказывается различным, служа тем са-

мым одним из первоочередных показателей самобытности

местного гончарного дела и художественного творчества в

целом. Яншаоские культуры характеризуются столь широ-

кой популярностью расписных изделий, что за ними закре-

пилось терминологическое название «культуры расписной

(крашеной) керамики» (кит. цайтао вэнъхуа). Практика

изготовления яншаоской расписной керамики зародилась

еще в местных очаговых культурах — Дадивань и Лаогу-

аньтай, в дальнейшем ее количество неуклонно возрастало.

В Баньпо, Мяодигоу и Мацзяяо такие сосуды составляют от

34 до 45% от общего числа находок, притом что некоторые

категории кухонной и хозяйственной посуды здесь вообще

не имеют никакого художественного оформления.

Культуры юго-восточного и восточного регионов демон-

стрируют, напротив, явное преобладание монохромной ке-

рамики над расписной. Если на раннем этапе развития

местного гончарного дела расписные сосуды еще более или

менее активно изготовлялись — в Хэмуду они составляют

1-2% от общего числа находок, в Давэнькоу — 10-12% и

в Цинляньган — 5-7%, то в Лянчжу и Луншань устанав-

ливается абсолютное господство монохромной керамики.

Причем в шаньдунском варианте Луншань производилась

ее уникальная специфическая разновидность — сосуды с

черным черепком. Отсюда эта общность нередко определя-

ется в научной литературе как «культура черной керами-

ки» (кит. хэйтао вэнъхуа).

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

НАСЛЕДИЕ

НЕОЛИТИЧЕСКОГО

КИТАЯ.

КЕРАМИКА

типологии

И ТЕХНОЛОГИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

НЕОЛИТИЧЕСКОЙ

КЕРАМИКИ

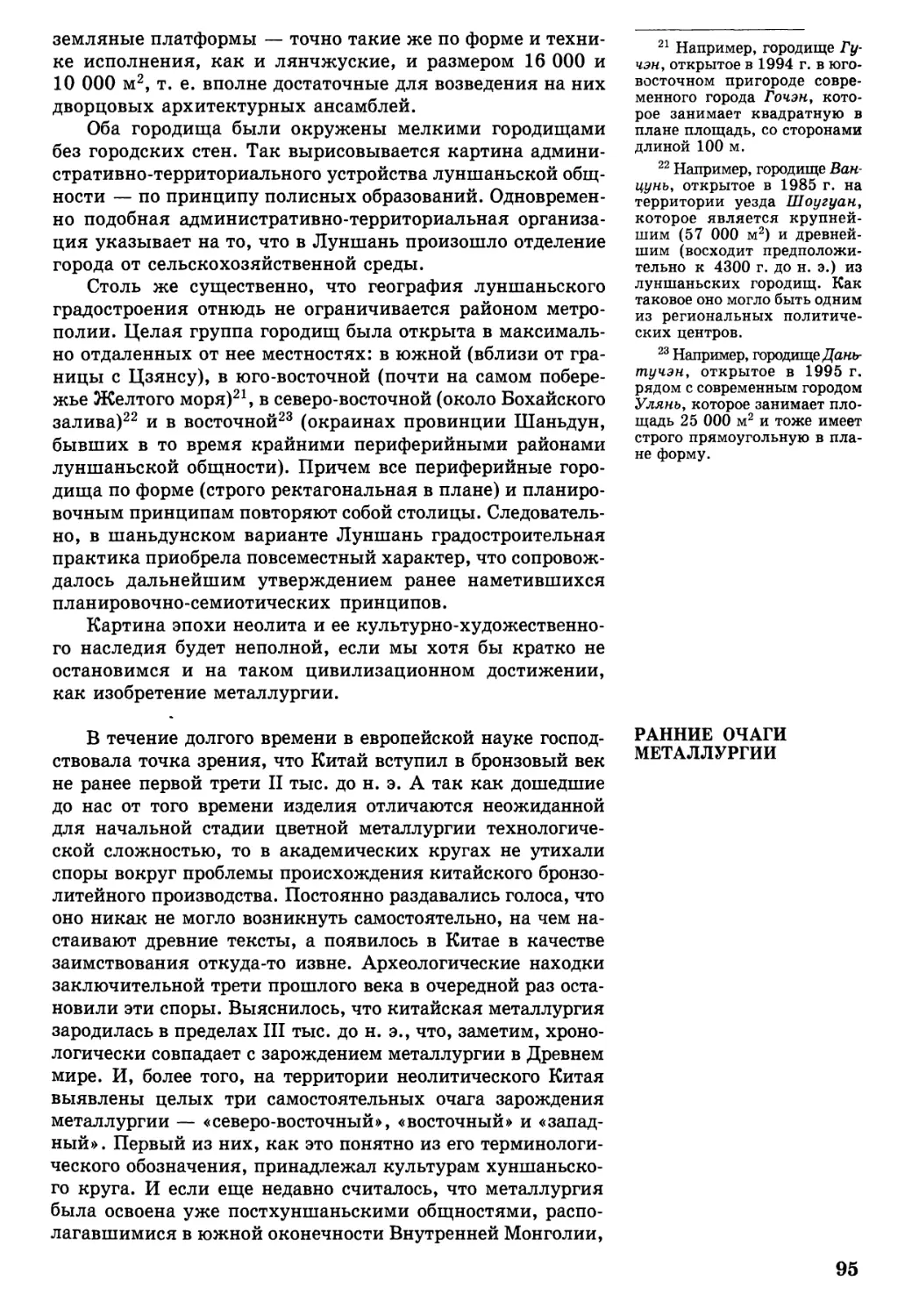

^■s^ii^Vtiitfo

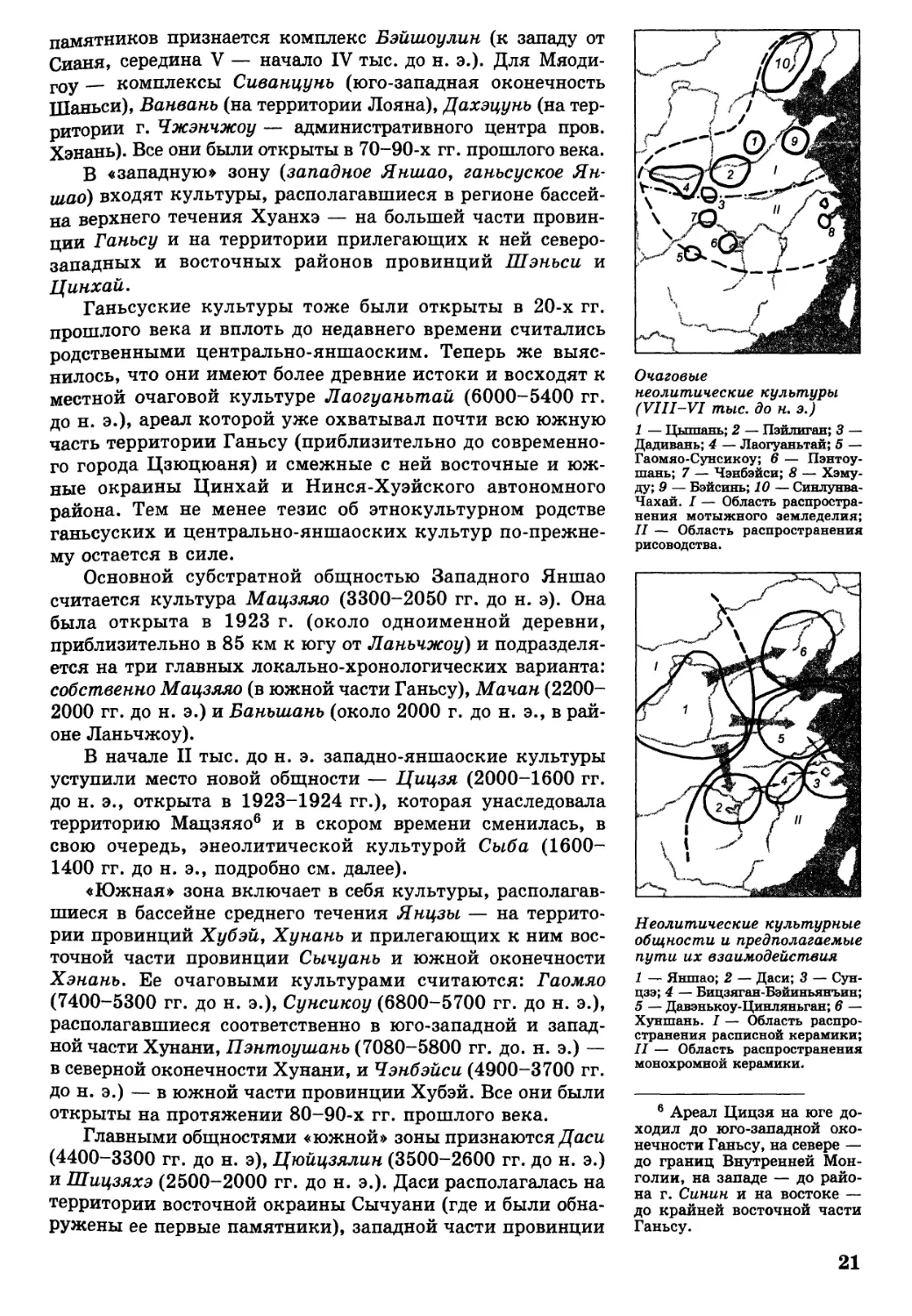

Категории

неолитической керамики

a — лощила; б — ножи; в — иг-

рушки.

29

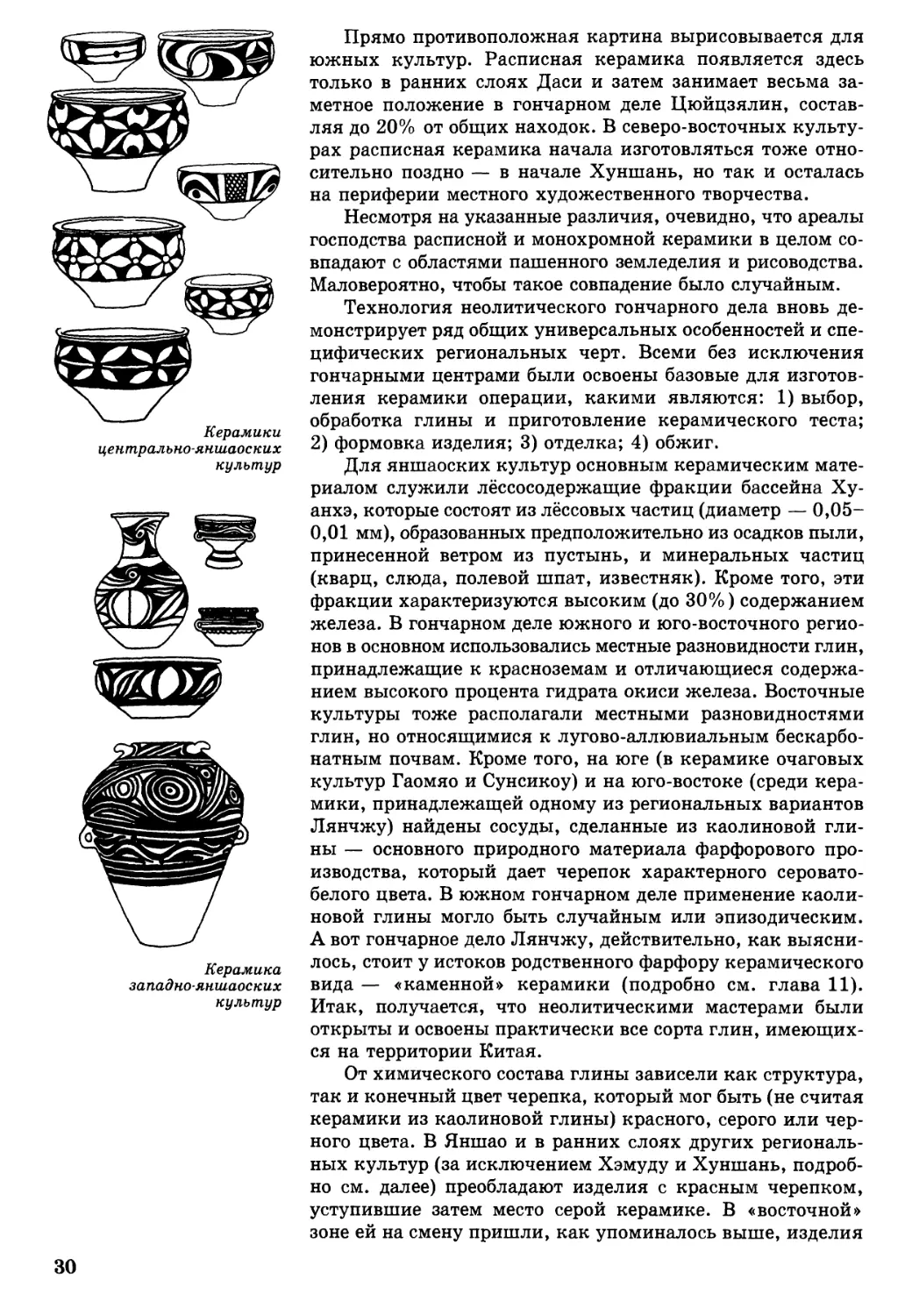

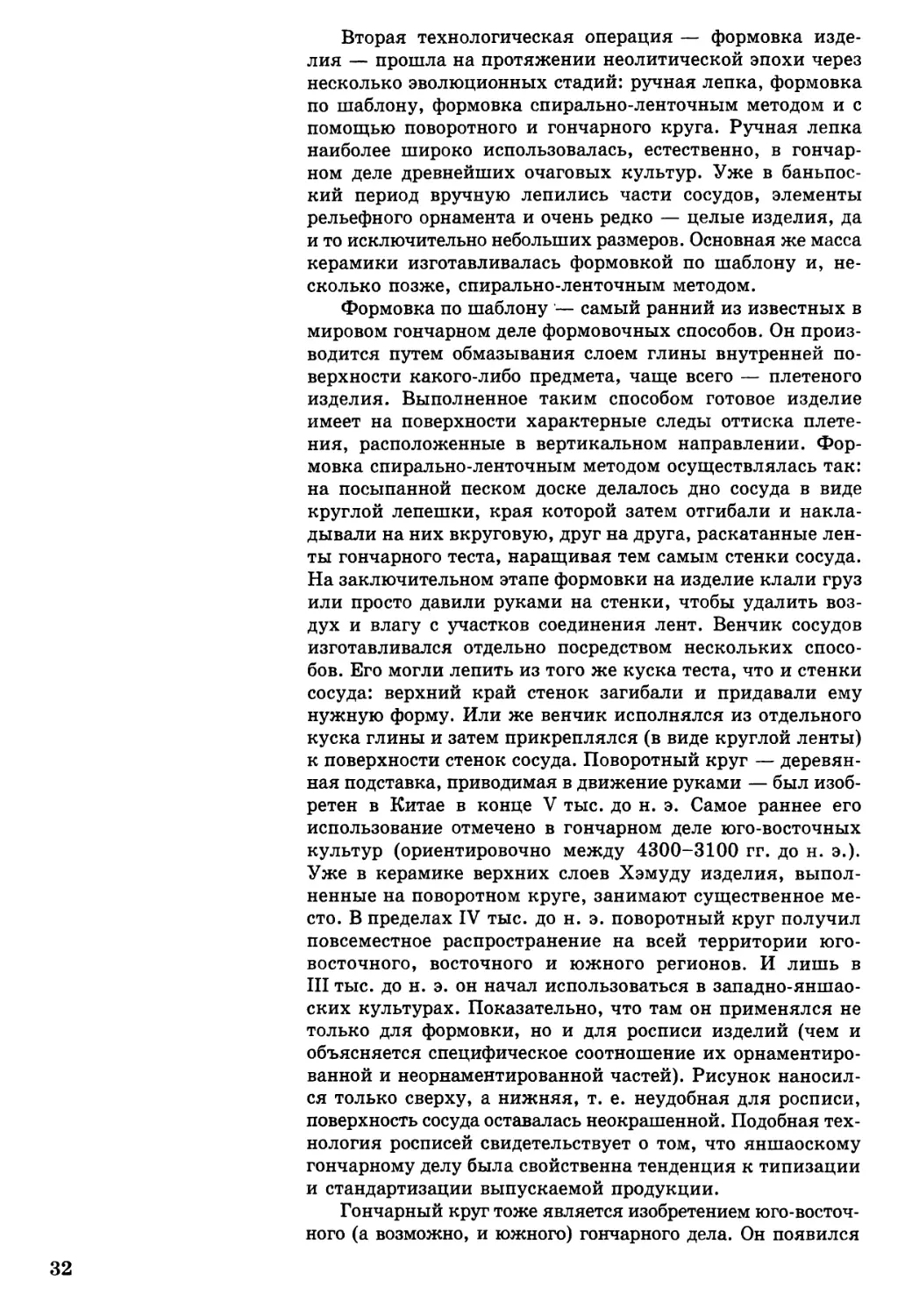

Керамики

центрально-яншаоских

кулътур

ЖіФШ

Керамика

западнояншаоских

культур

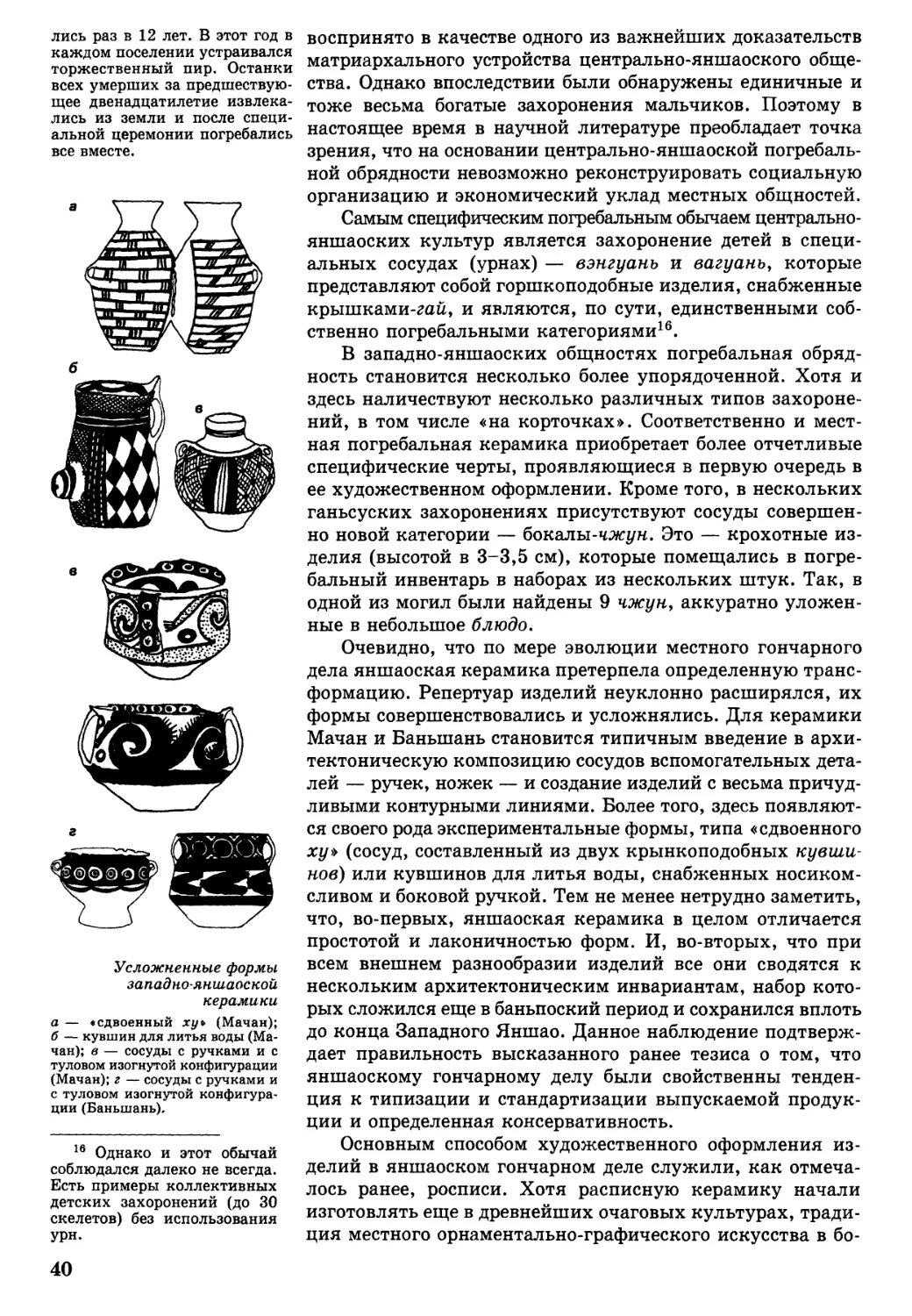

Прямо противоположная картина вырисовывается для

южных культур. Расписная керамика появляется здесь

только в ранних слоях Даси и затем занимает весьма за-

метное положение в гончарном деле Цюйцзялин, состав-

ляя до 20% от общих находок. В северо-восточных культу-

рах расписная керамика начала изготовляться тоже отно-

сительно поздно — в начале Хуншань, но так и осталась

на периферии местного художественного творчества.

Несмотря на указанные различия, очевидно, что ареалы

господства расписной и монохромной керамики в целом со-

впадают с областями пашенного земледелия и рисоводства.

Маловероятно, чтобы такое совпадение было случайным.

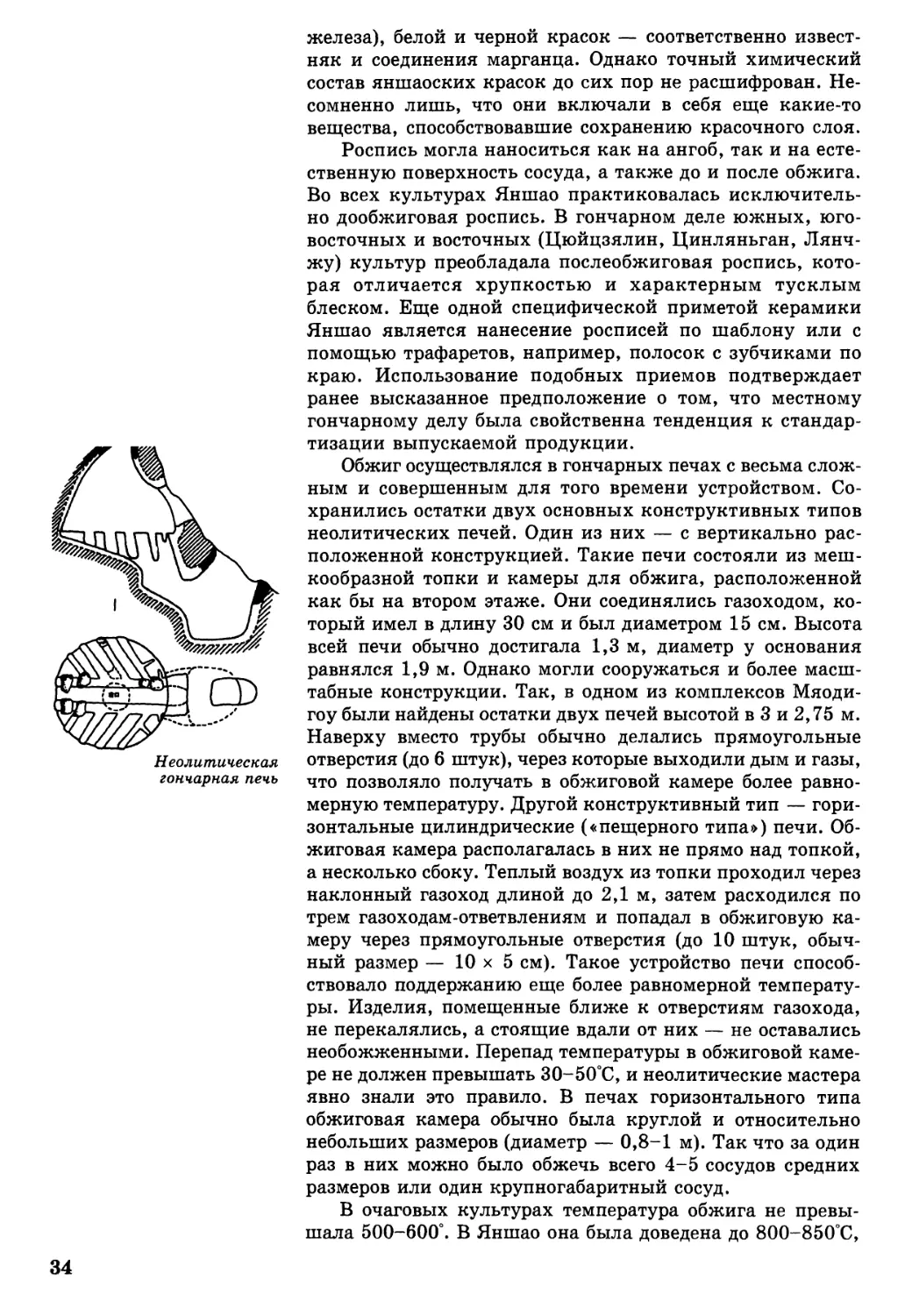

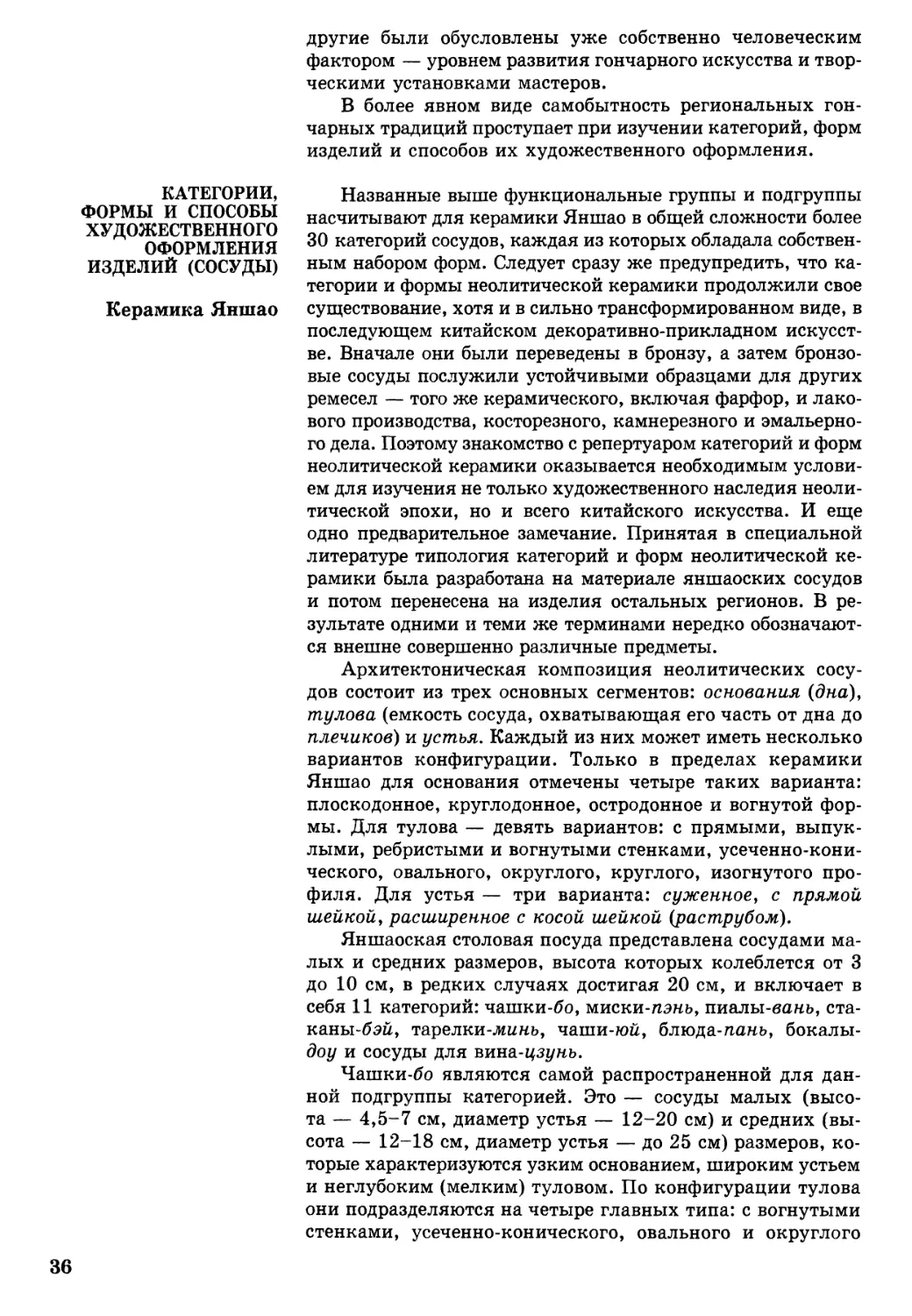

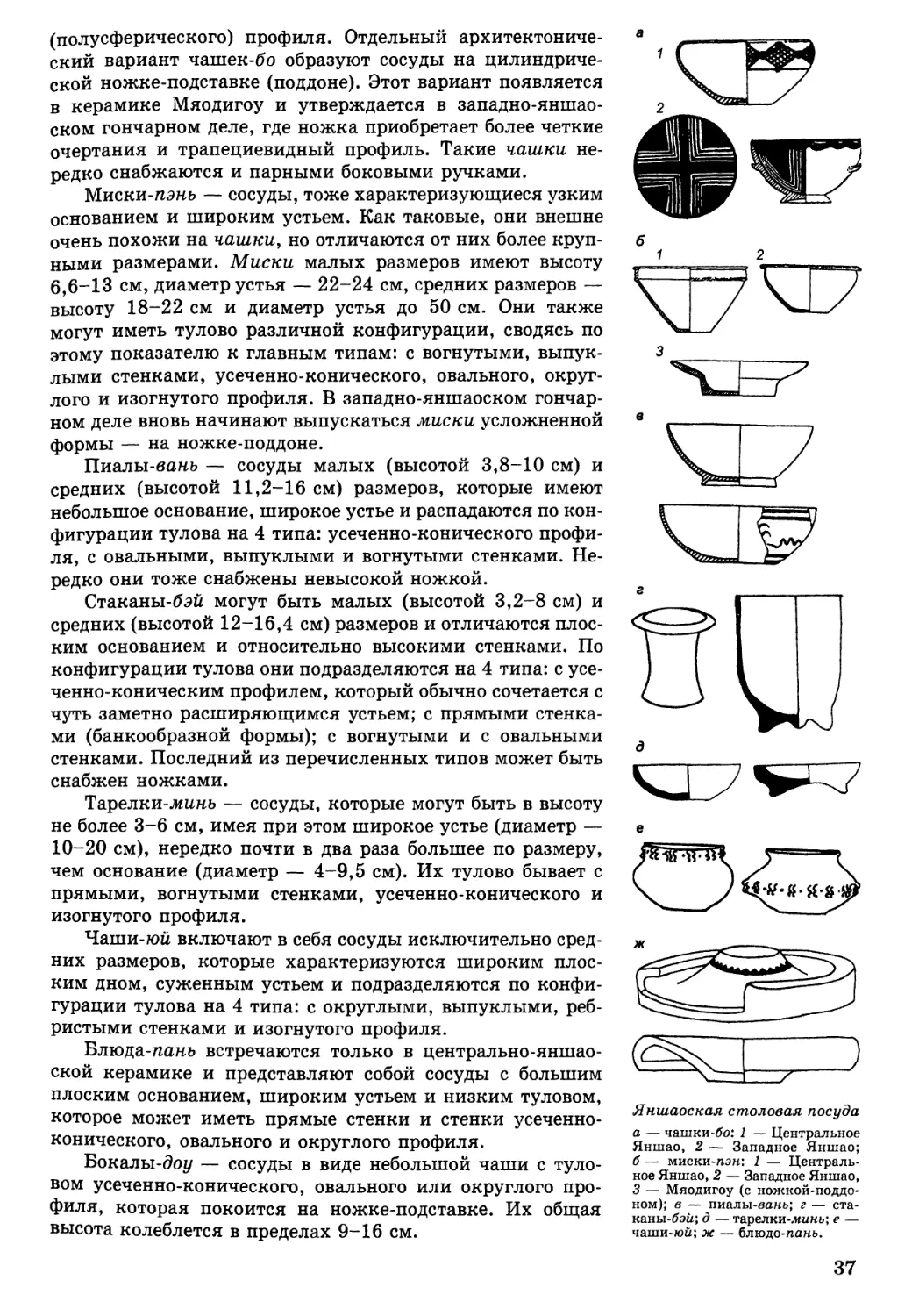

Технология неолитического гончарного дела вновь де-

монстрирует ряд общих универсальных особенностей и спе-

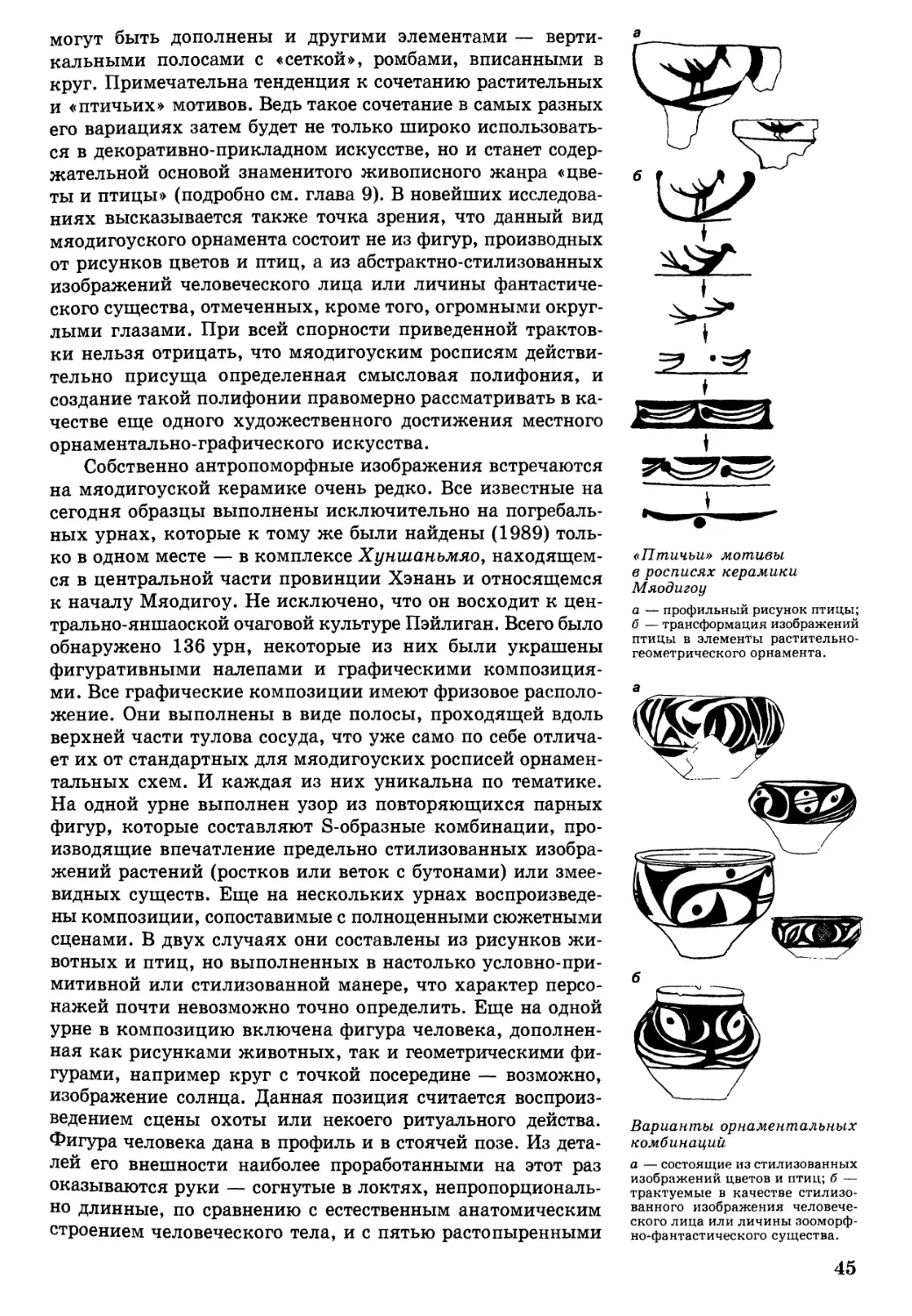

цифических региональных черт. Всеми без исключения

гончарными центрами были освоены базовые для изготов-

ления керамики операции, какими являются: 1) выбор,

обработка глины и приготовление керамического теста;

2) формовка изделия; 3) отделка; 4) обжиг.

Для яншаоских культур основным керамическим мате-

риалом служили лёссосодержащие фракции бассейна Ху-

анхэ, которые состоят из лёссовых частиц (диаметр — 0,05-

0,01 мм), образованных предположительно из осадков пыли,

принесенной ветром из пустынь, и минеральных частиц

(кварц, слюда, полевой шпат, известняк). Кроме того, эти

фракции характеризуются высоким (до 30%) содержанием

железа. В гончарном деле южного и юго-восточного регио-

нов в основном использовались местные разновидности глин,

принадлежащие к красноземам и отличающиеся содержа-

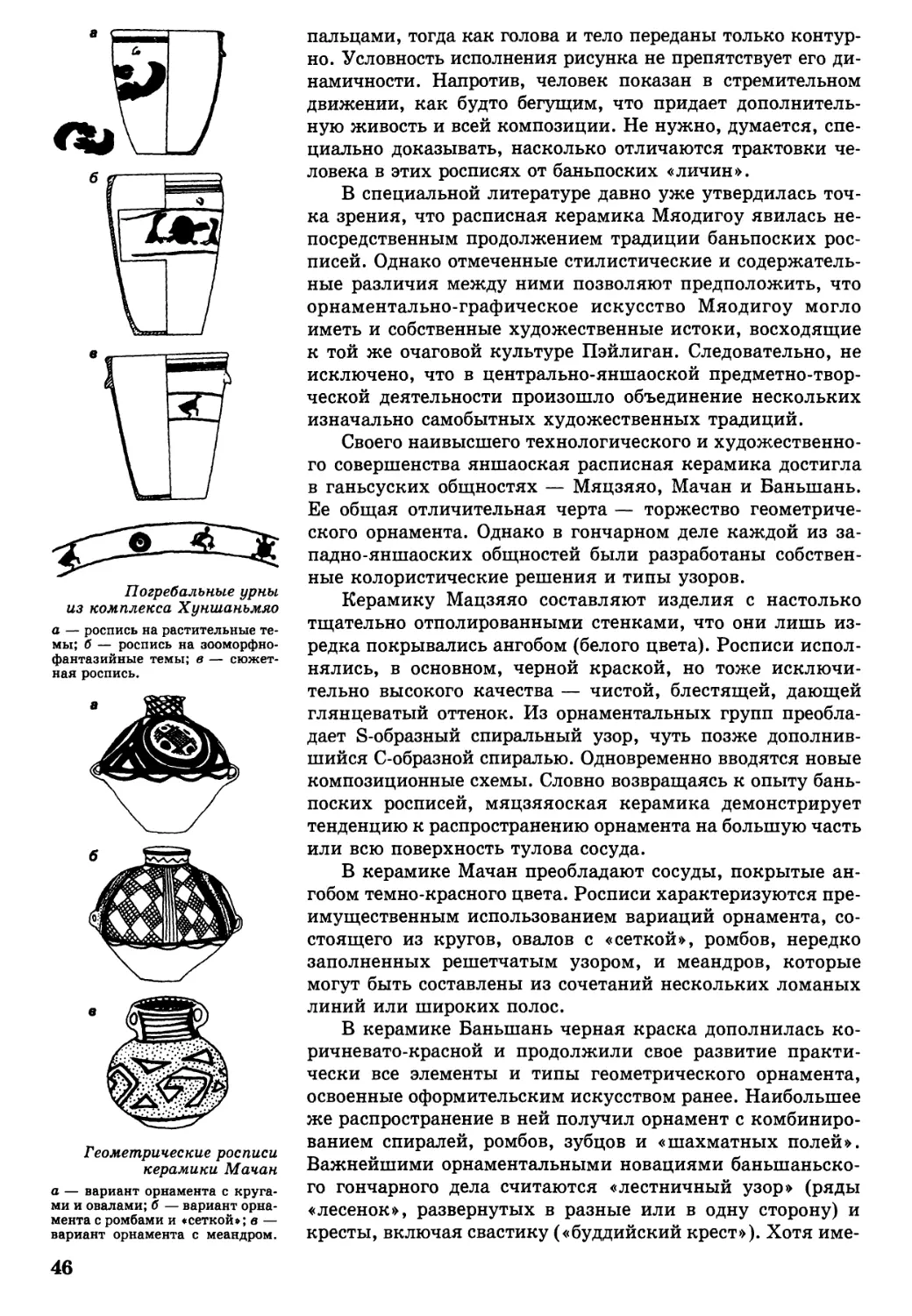

нием высокого процента гидрата окиси железа. Восточные

культуры тоже располагали местными разновидностями

глин, но относящимися к лугово-аллювиальным бескарбо-

натным почвам. Кроме того, на юге (в керамике очаговых

культур Гаомяо и Сунсикоу) и на юго-востоке (среди кера-

мики, принадлежащей одному из региональных вариантов

Лянчжу) найдены сосуды, сделанные из каолиновой гли-

ны — основного природного материала фарфорового про-

изводства, который дает черепок характерного серовато-

белого цвета. В южном гончарном деле применение каоли-

новой глины могло быть случайным или эпизодическим.

A bot гончарное дело Лянчжу, действительно, как выясни-

лось, стоит y истоков родственного фарфору керамического

вида — «каменной» керамики (подробно см. глава 11).

Итак, получается, что неолитическими мастерами были

открыты и освоены практически все сорта глин, имеющих-

ся на территории Китая.

От химического состава глины зависели как структура,

так и конечный цвет черепка, который мог быть (не считая

керамики из каолиновой глины) красного, серого или чер-

ного цвета. В Яншао и в ранних слоях других региональ-

ных культур (за исключением Хэмуду и Хуншань, подроб-

но см. далее) преобладают изделия с красным черепком,

уступившие затем место серой керамике. В «восточной»

зоне ей на смену пришли, как упоминалось выше, изделия

30

с черным черепком, который был обусловлен не столько

составом керамического теста, сколько особенностями про-

цедуры обжига.

Лёссовые глины, обладая жирностью и огнеупорностью,

давали тем не менее относительно мягкий, пористый и тол-

стостенный (в 5-6 см) черепок. Тогда как южные, юго-

восточные и восточные субглинистые и глинистые фрак-

ции, не говоря уже о каолиновой глине, позволяли изготав-

ливать изделия с твердым и предельно тонкостенным

черепком. Наивысшим достижением неолитического гон-

чарного дела по данному показателю является керамика

Цюйцзялин и Луншань, толщина стенок которой равняется

соответственно 2,2-0,8 и 0,2 мм, что делает ее сопоставимой

по степени технологического совершенства с фарфором.

Изготовление керамического теста начиналось с очист-

ки глины от содержащихся в ней примесей и сора. Самый

простой способ очистки — путем промывки, отмучивания.

Глину разводят в воде, взбалтывают, и муть — т. е. соб-

ственно глинистая масса — оседает на дне, a cop поднимает-

ся на поверхность. Затем муть отделяют и обезвоживают,

пока не получится пластическая масса, пригодная для фор-

мовки изделия. В зависимости от степени его очищенности,

керамическое тесто подразделяется на грубое и чистое. Пер-

вое шло преимущественно на изготовление кухонной и хо-

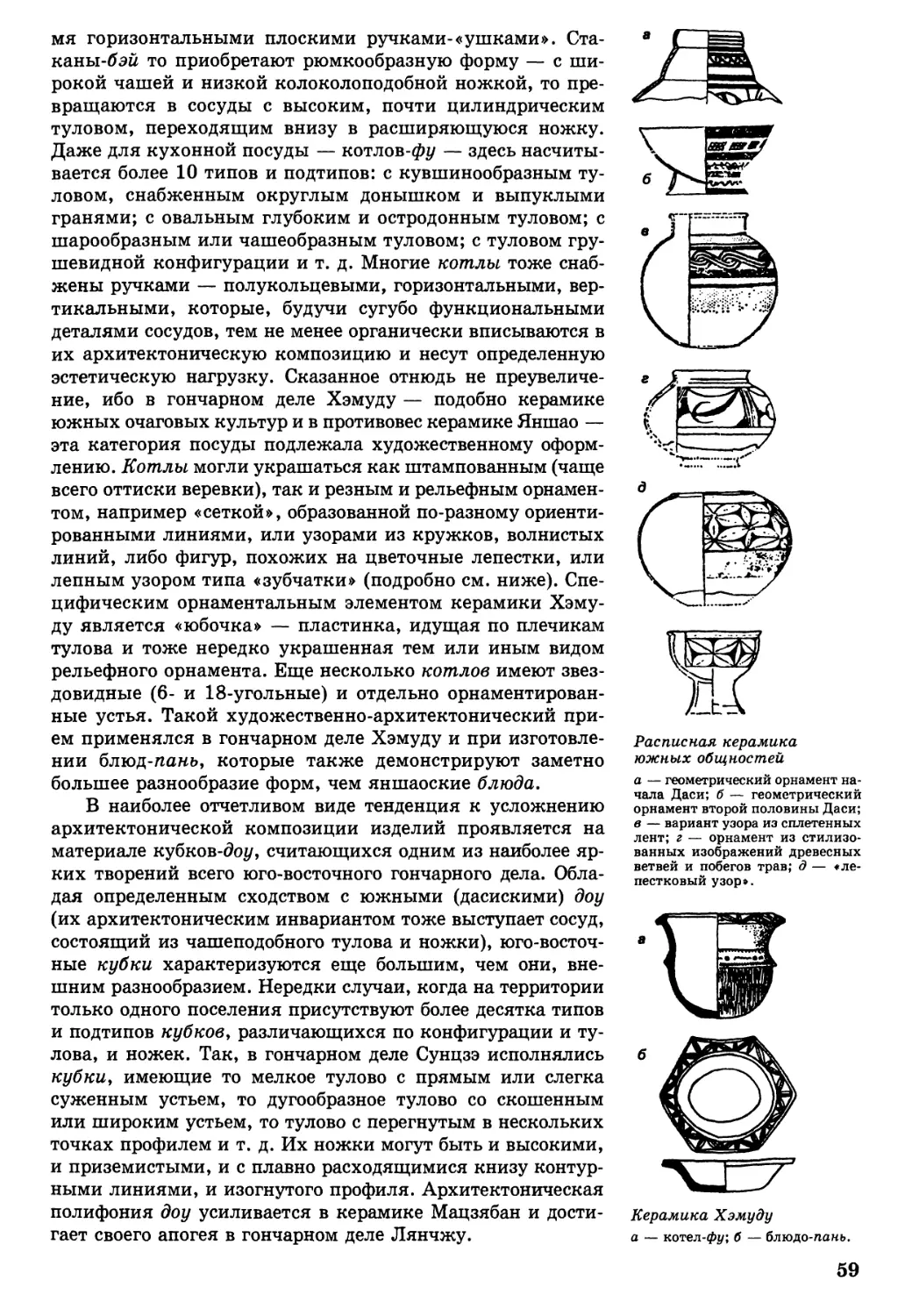

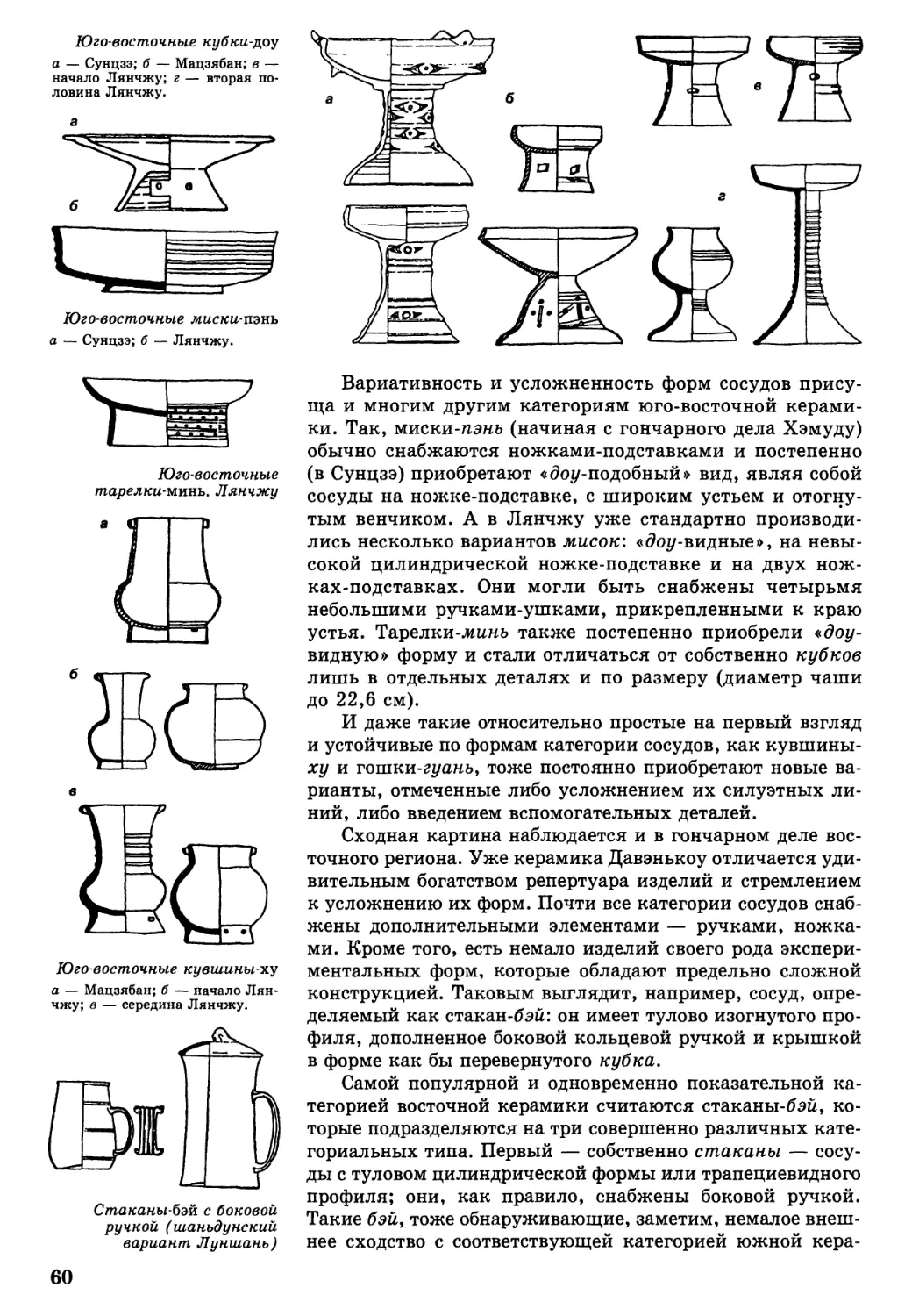

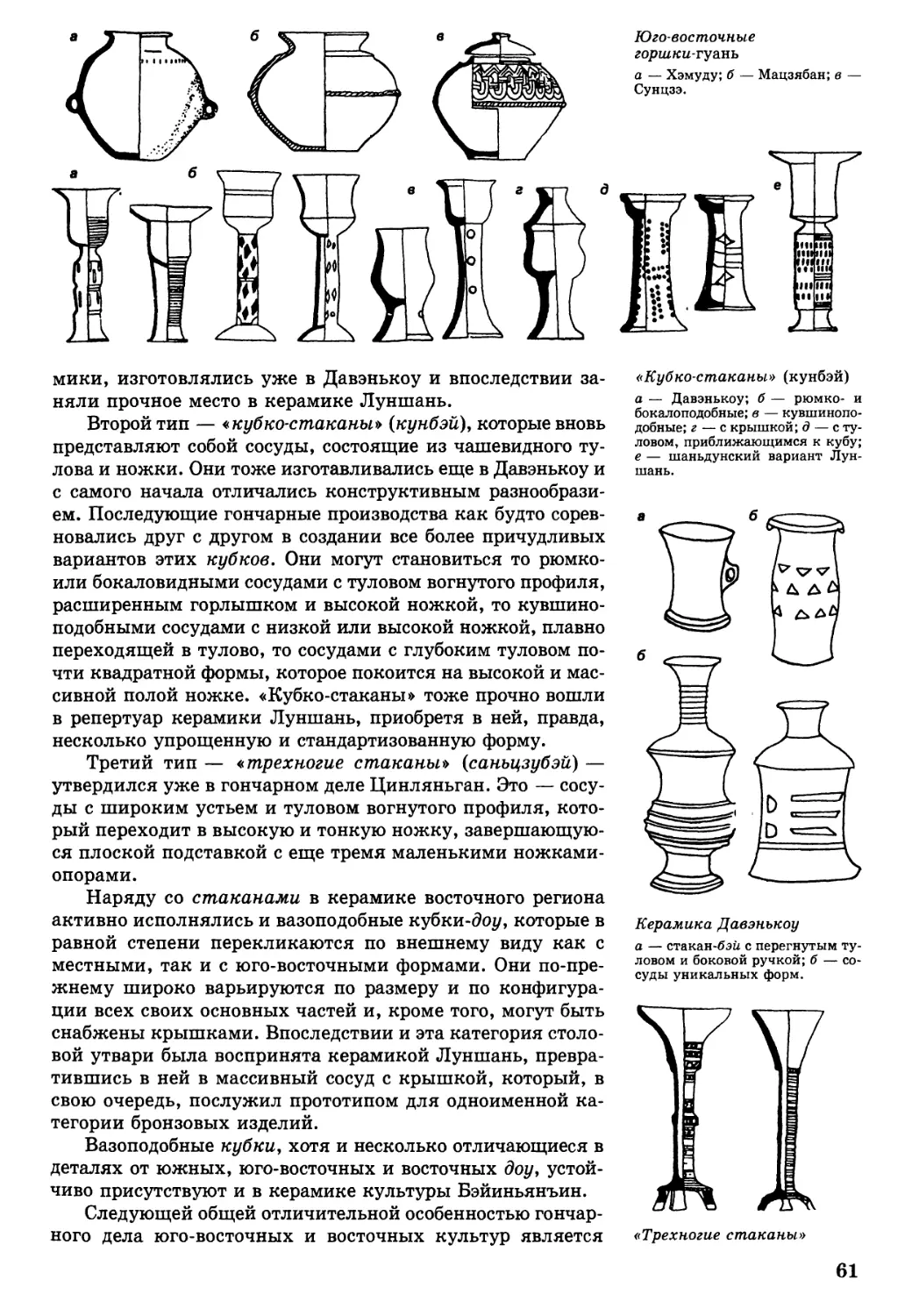

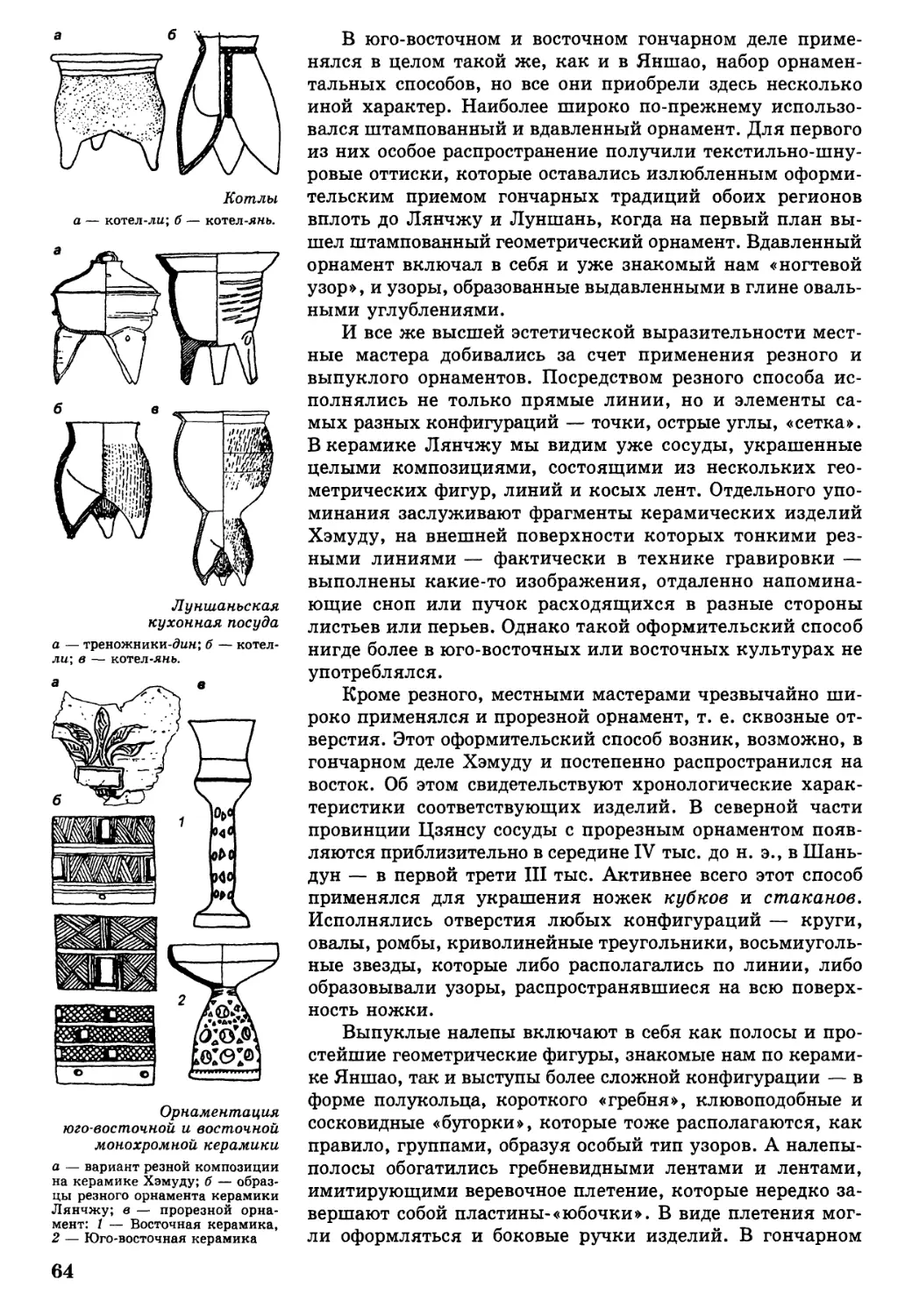

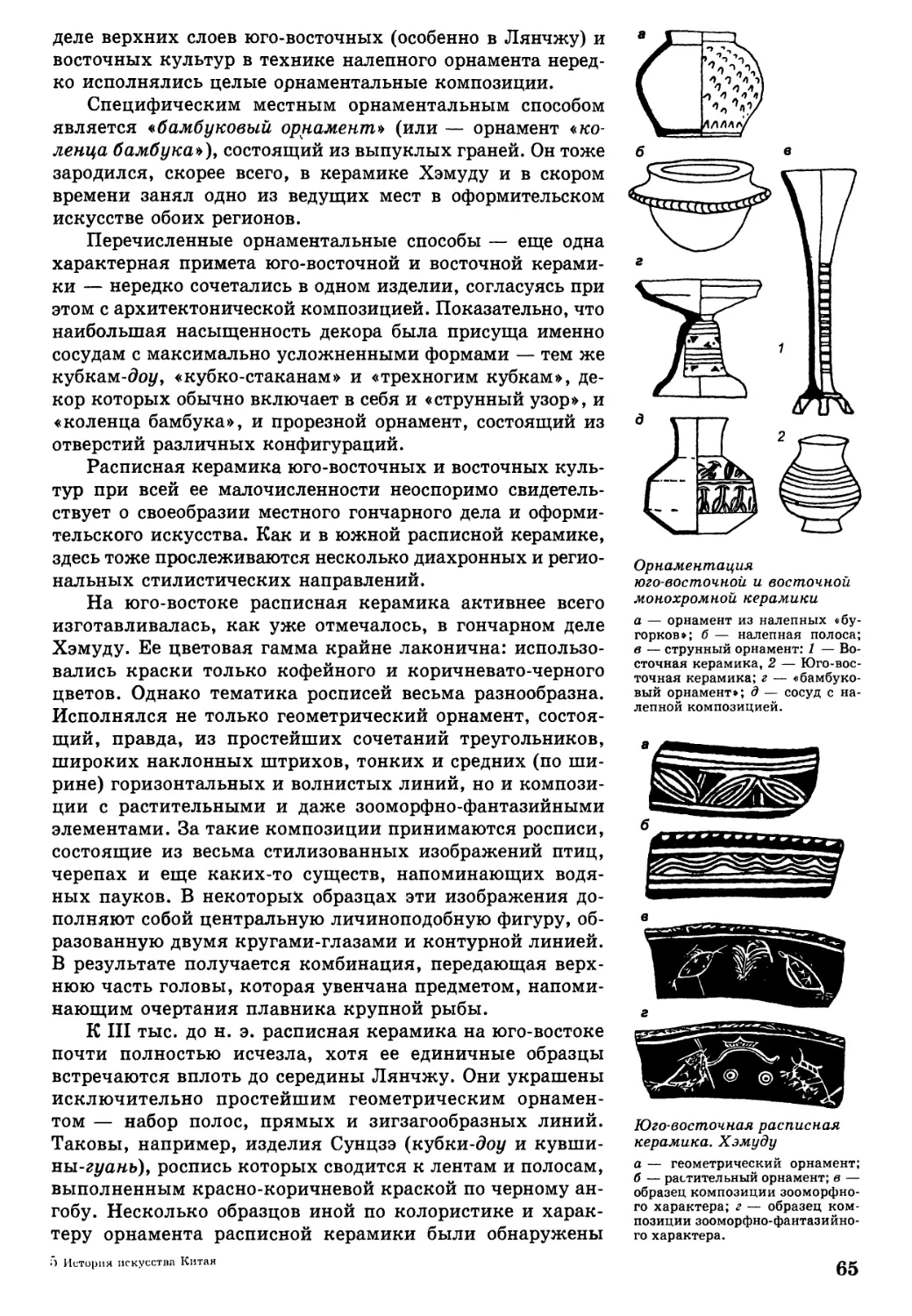

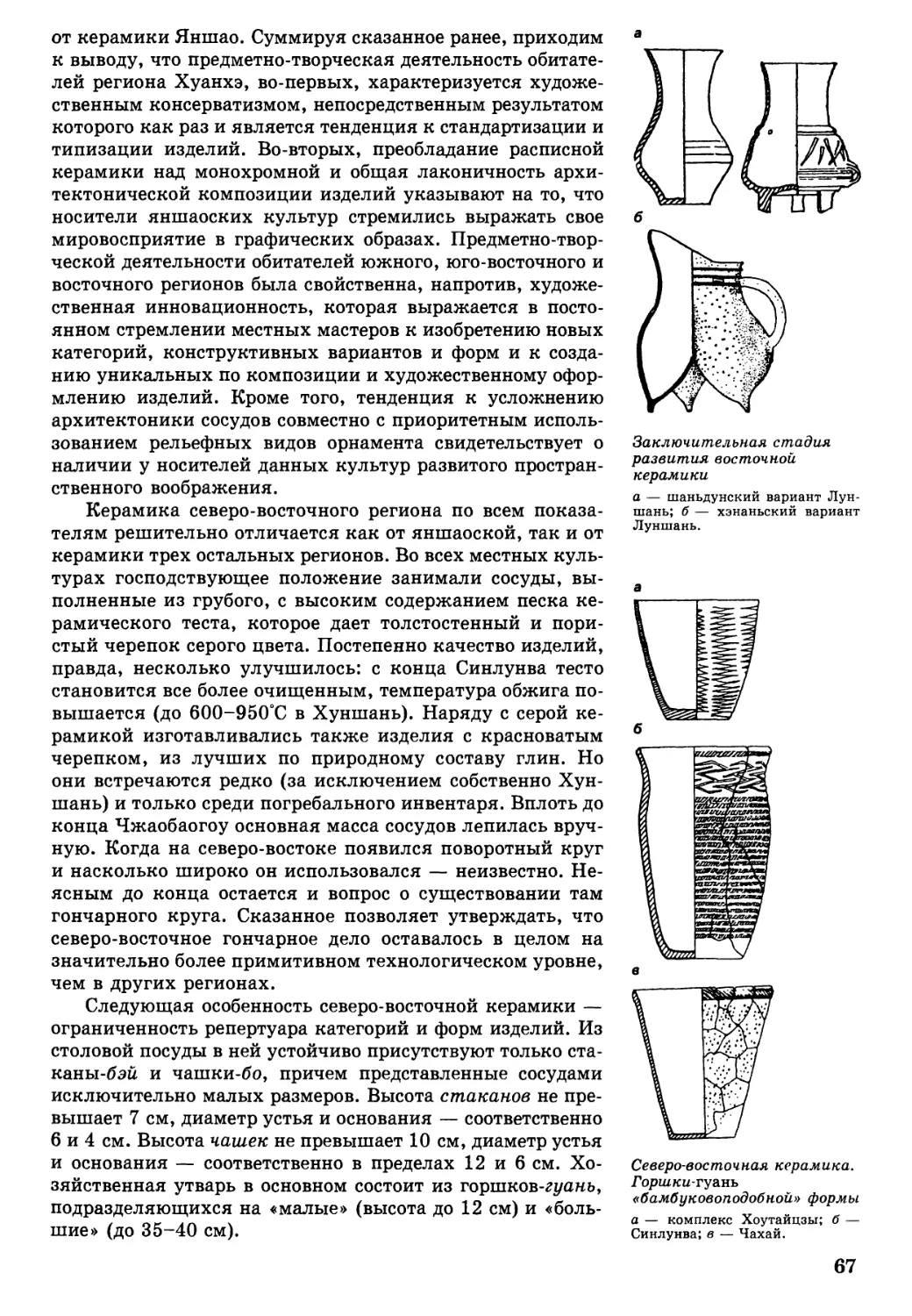

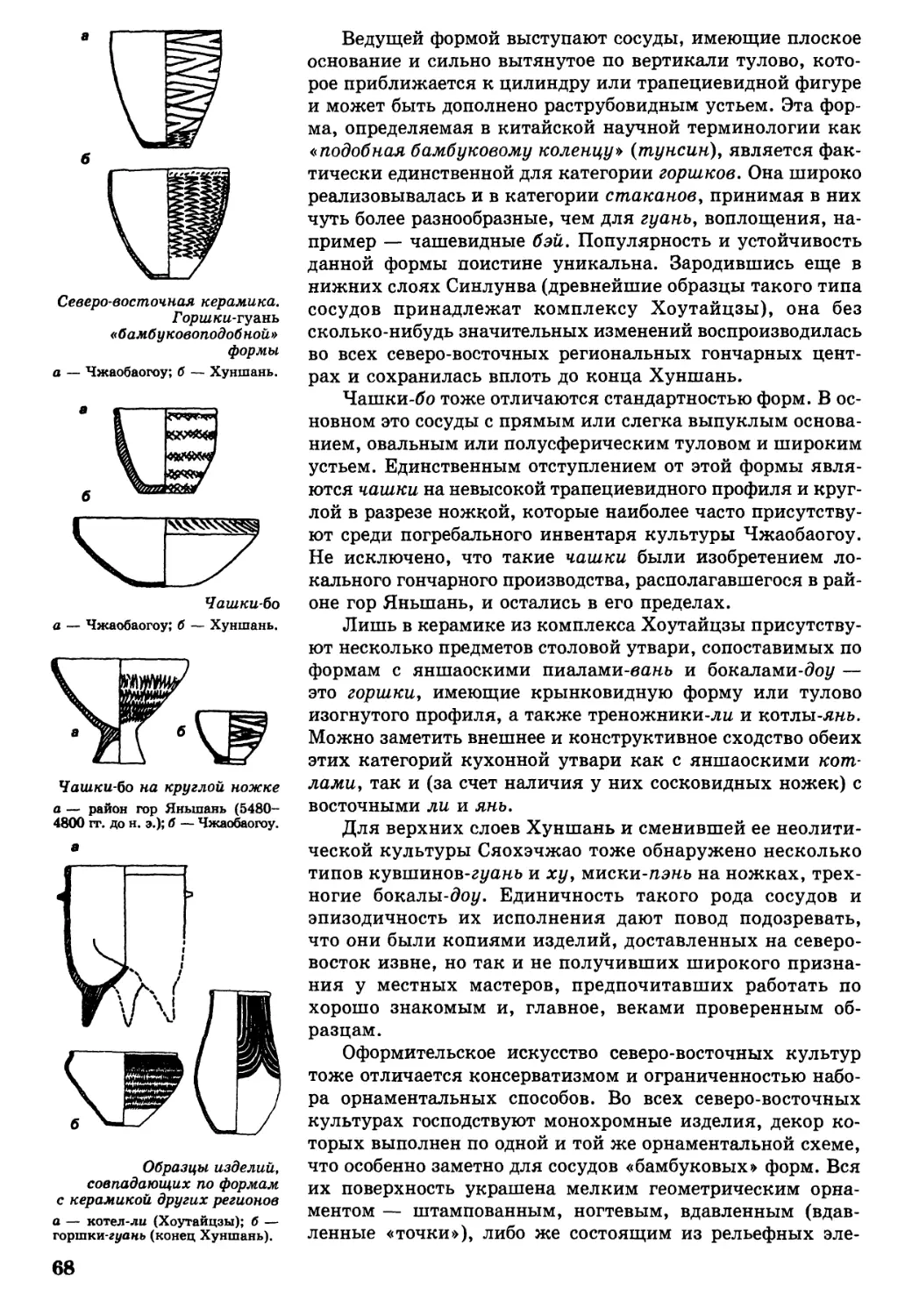

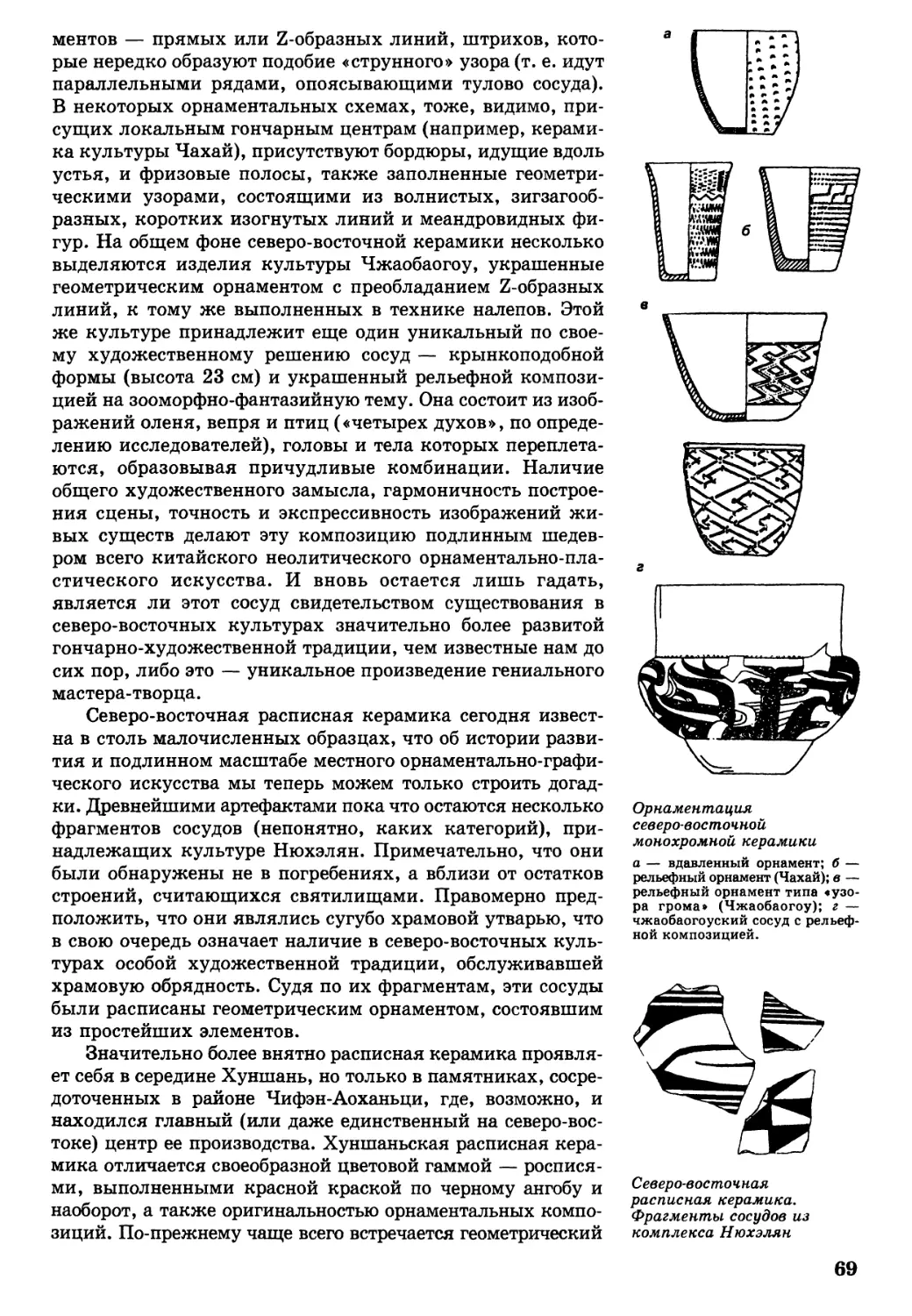

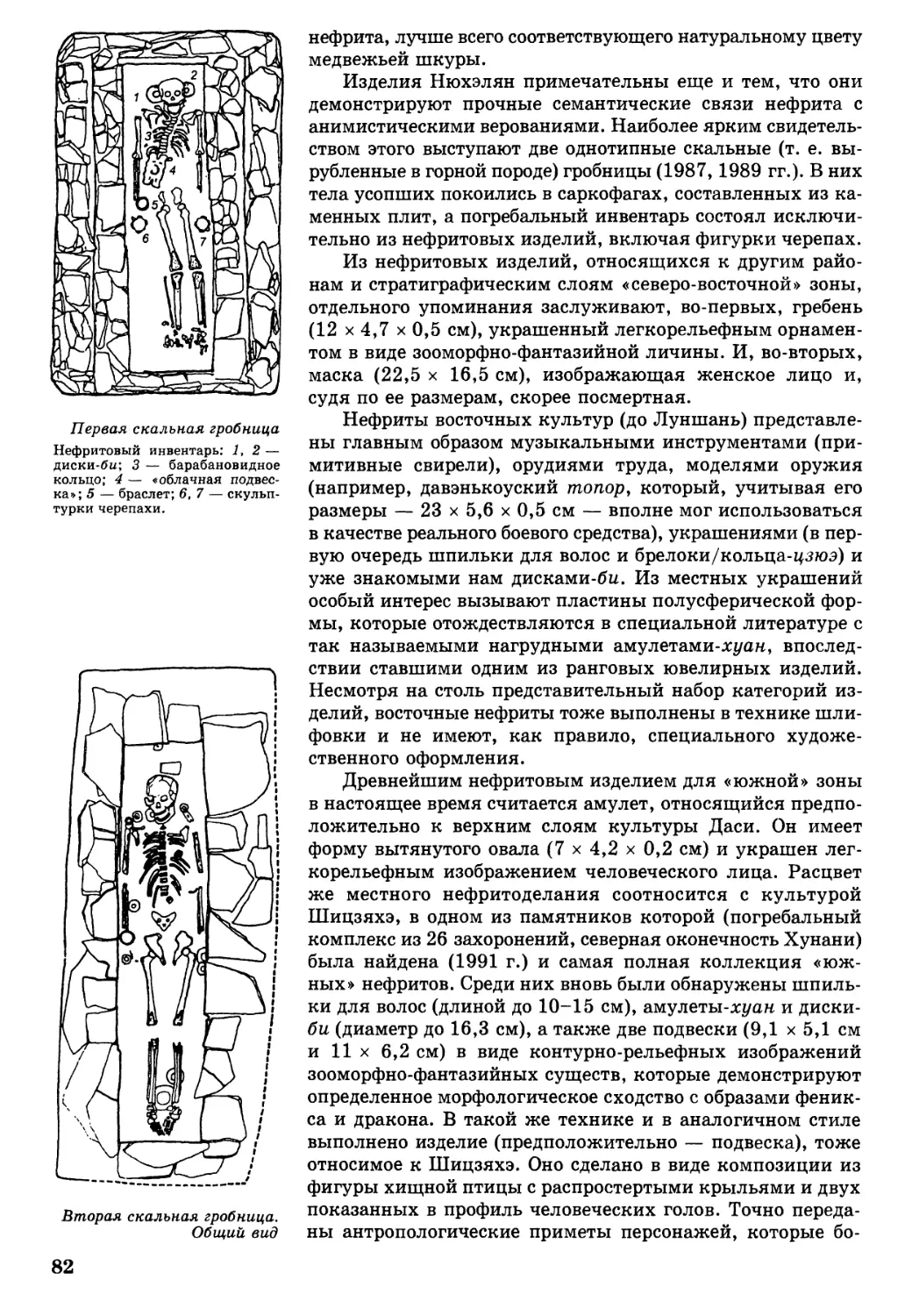

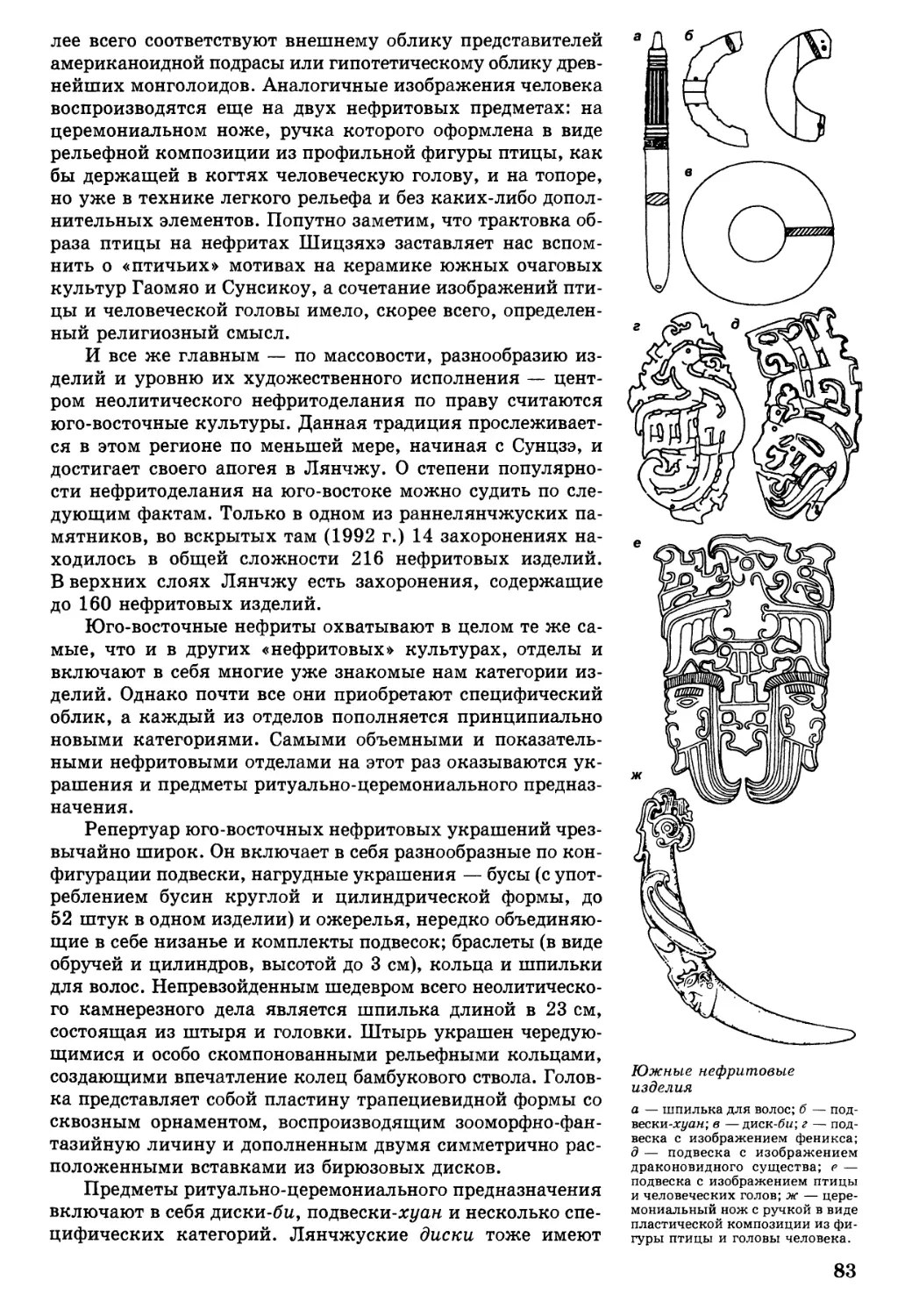

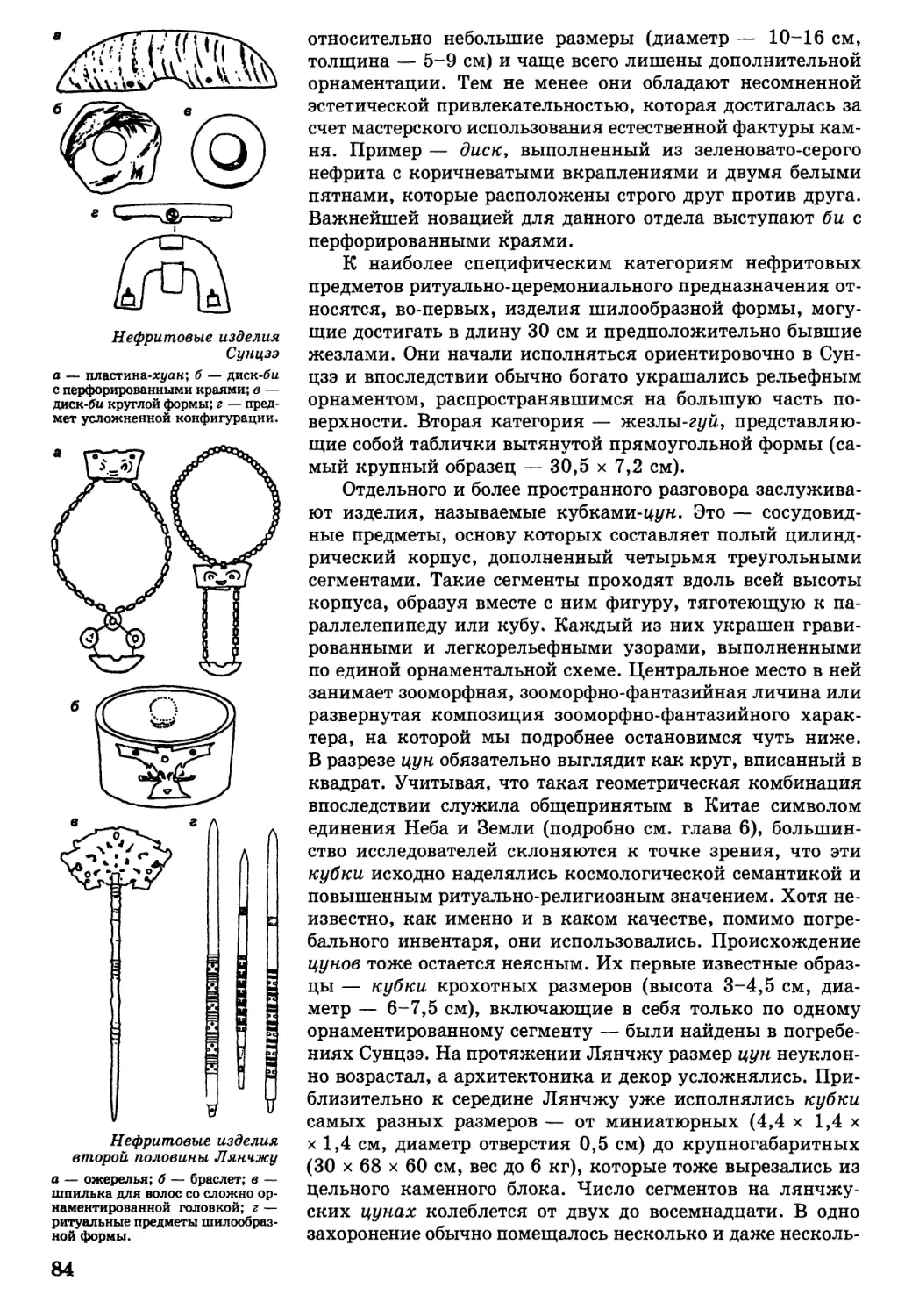

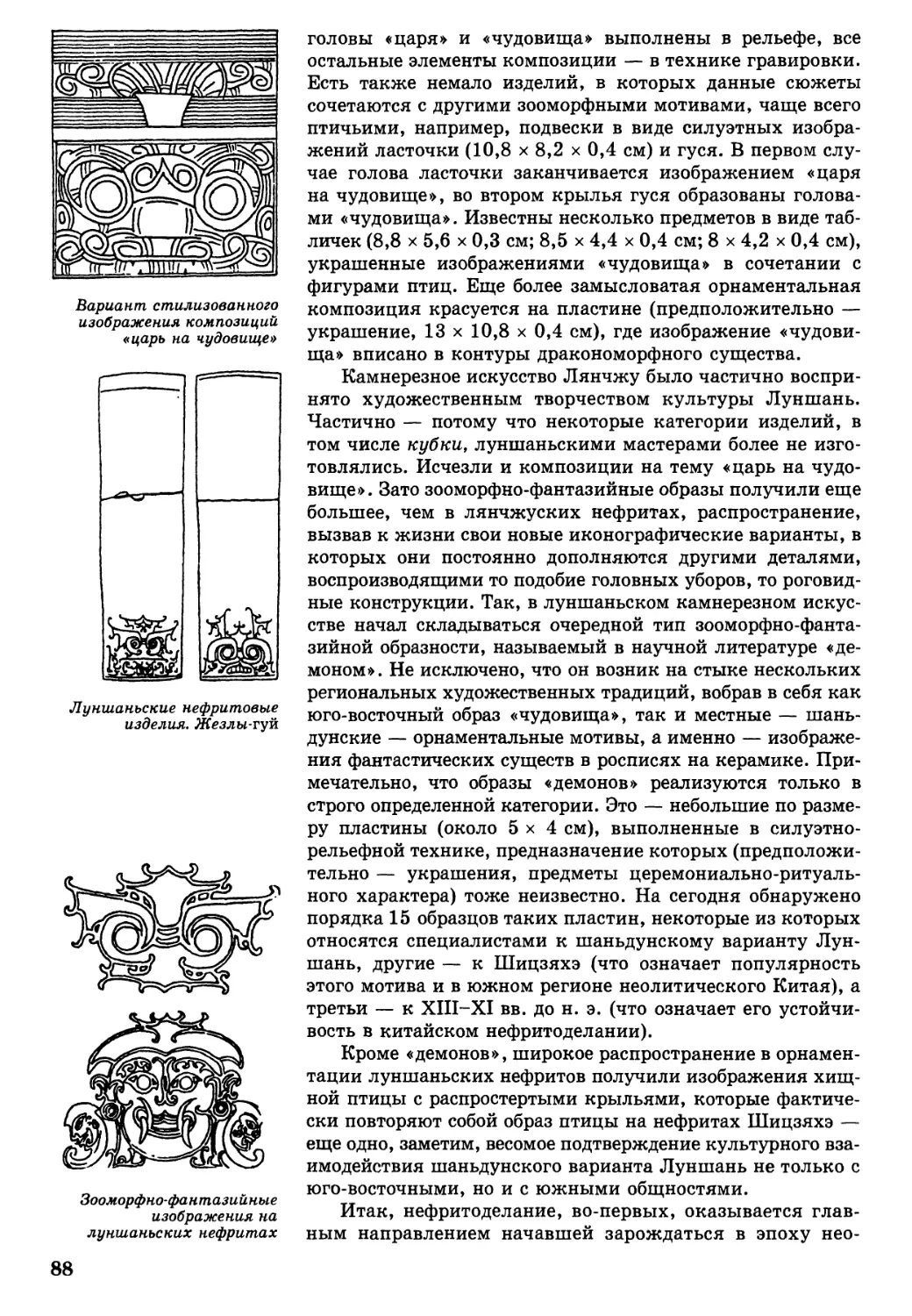

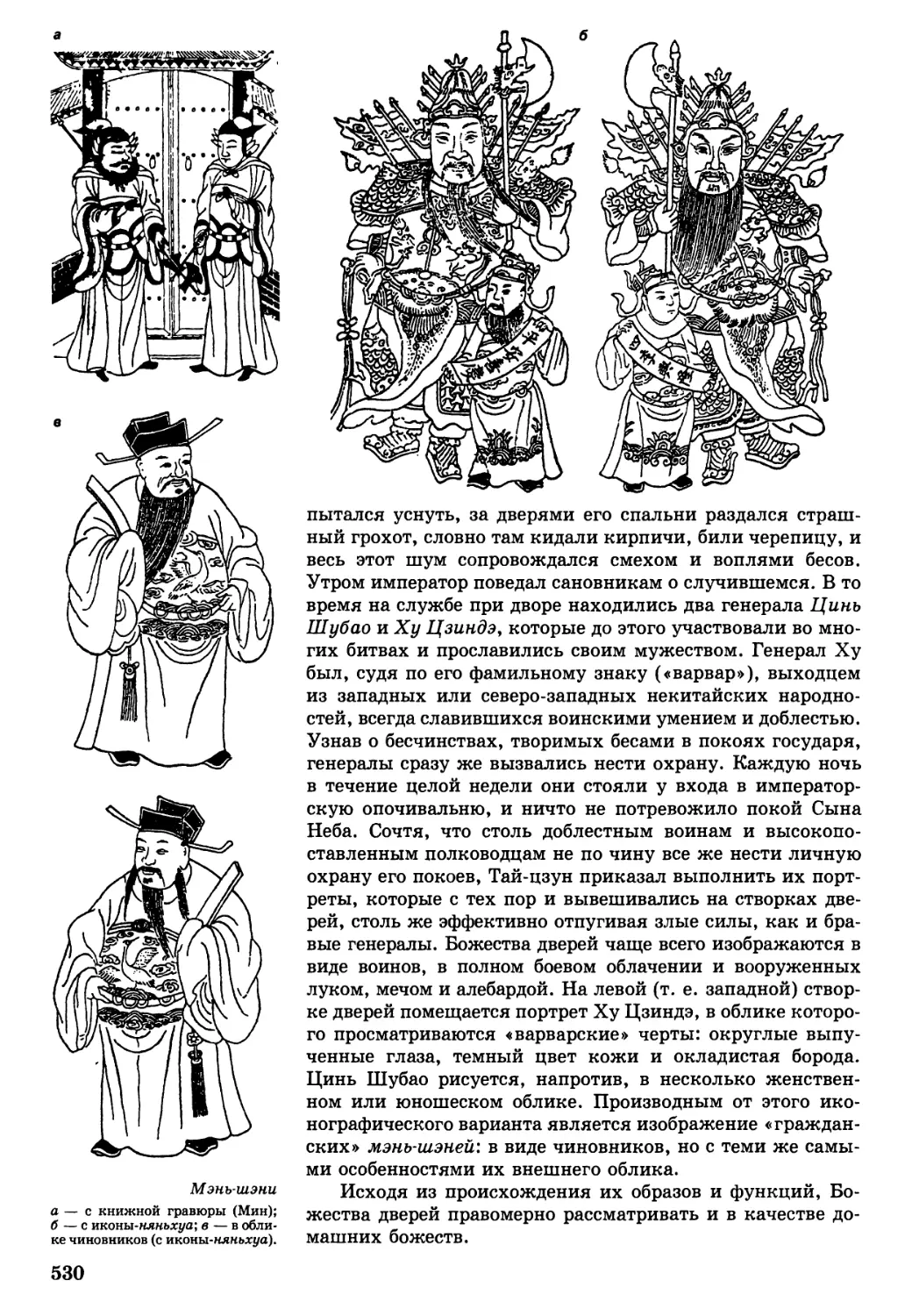

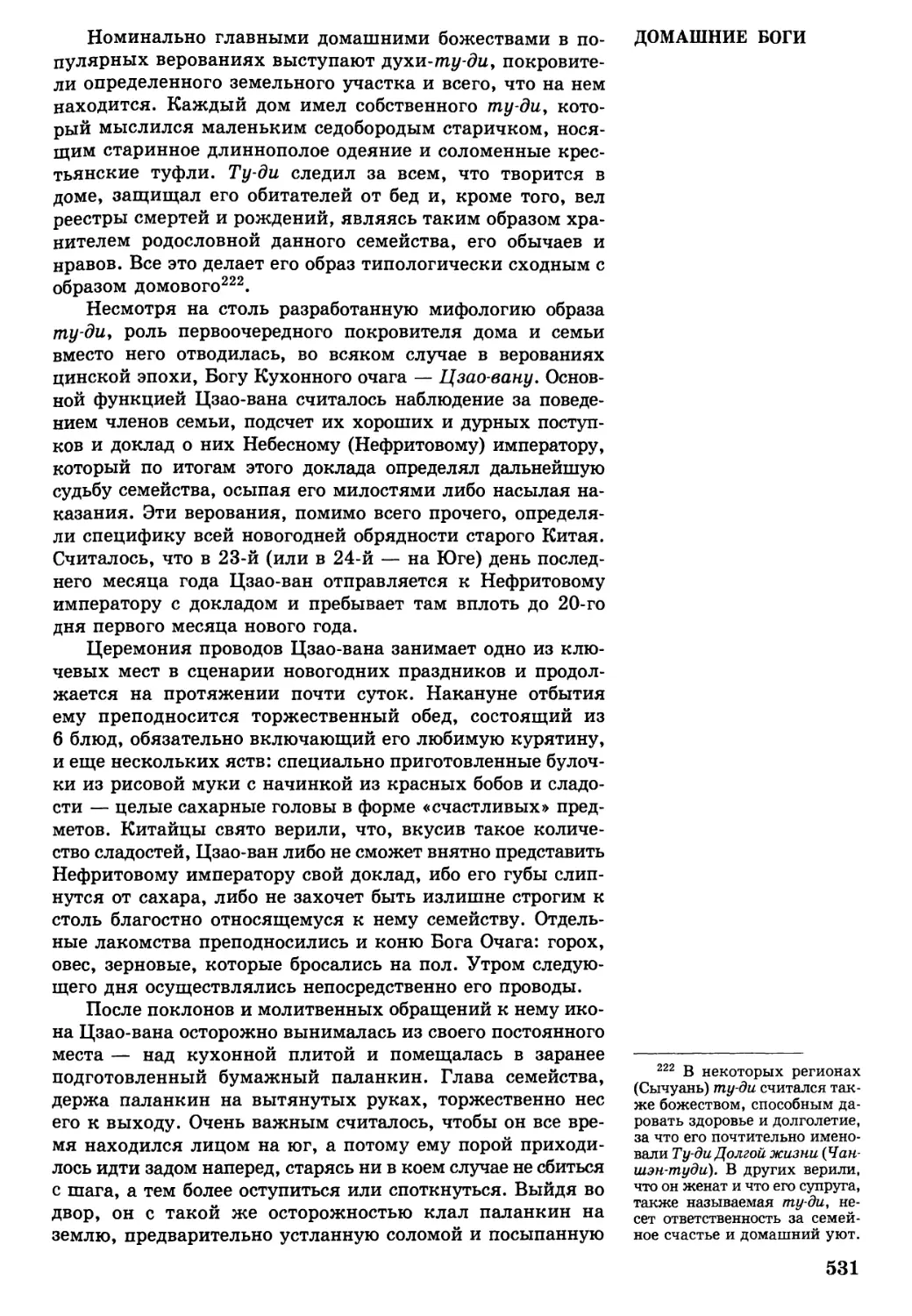

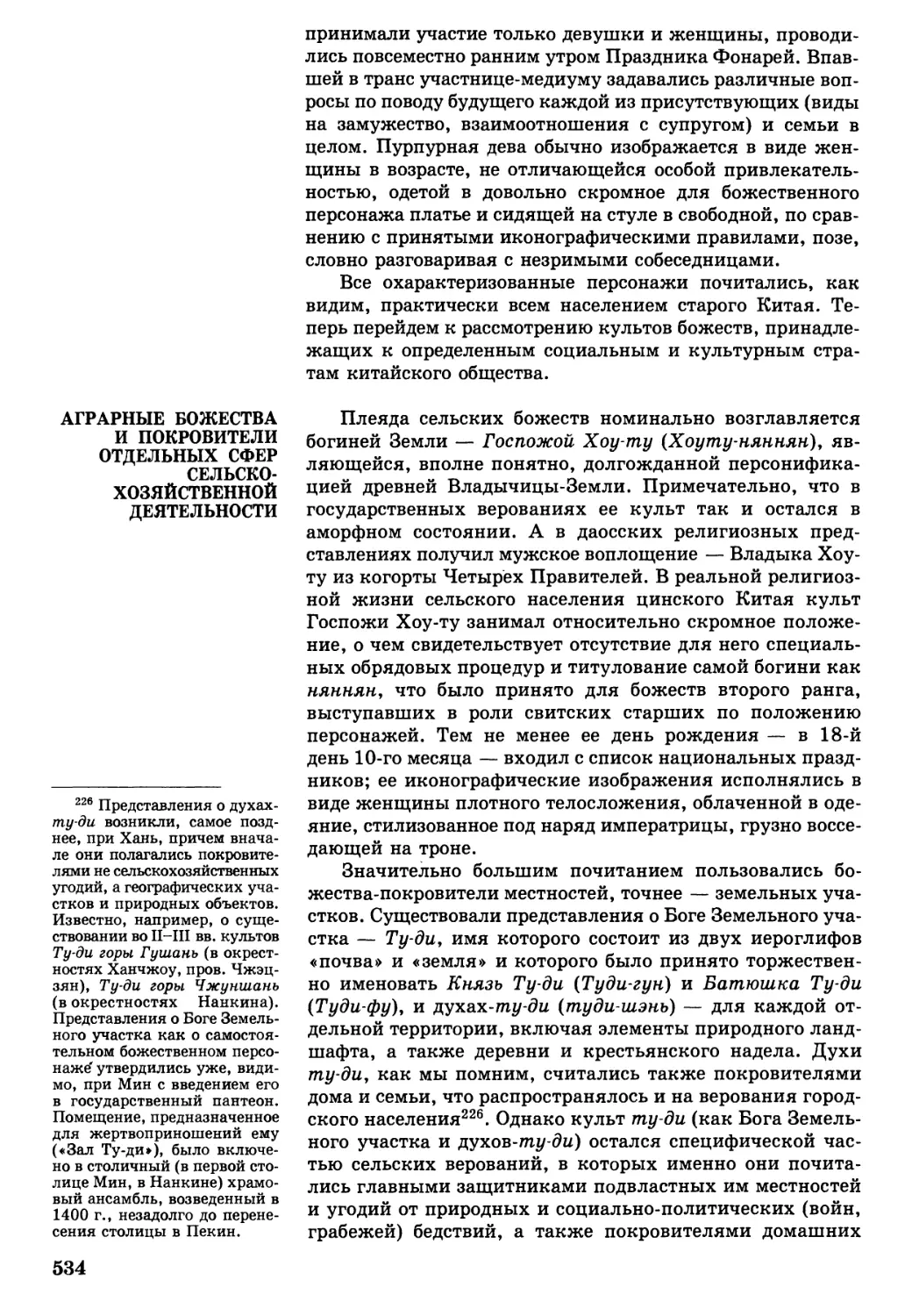

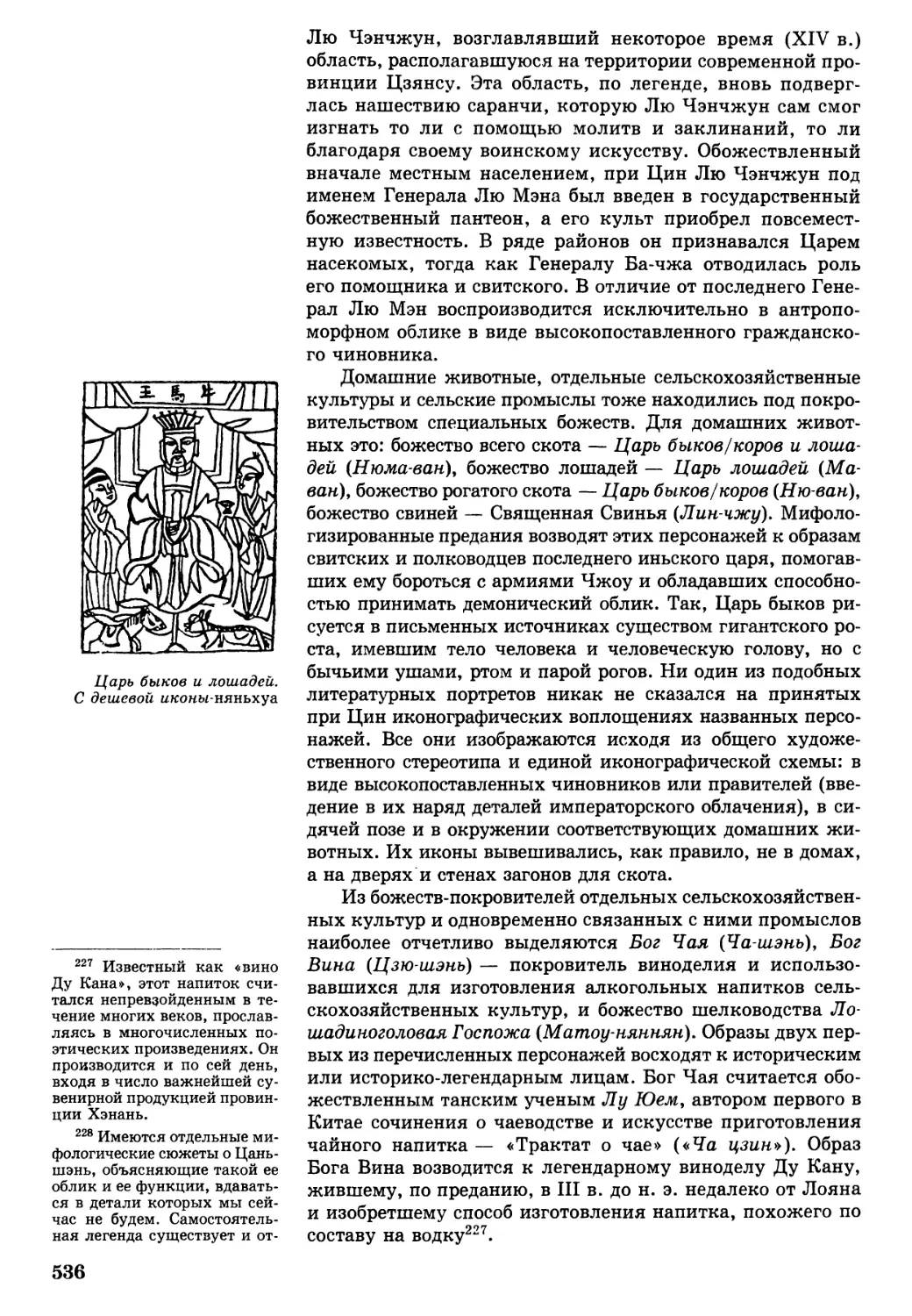

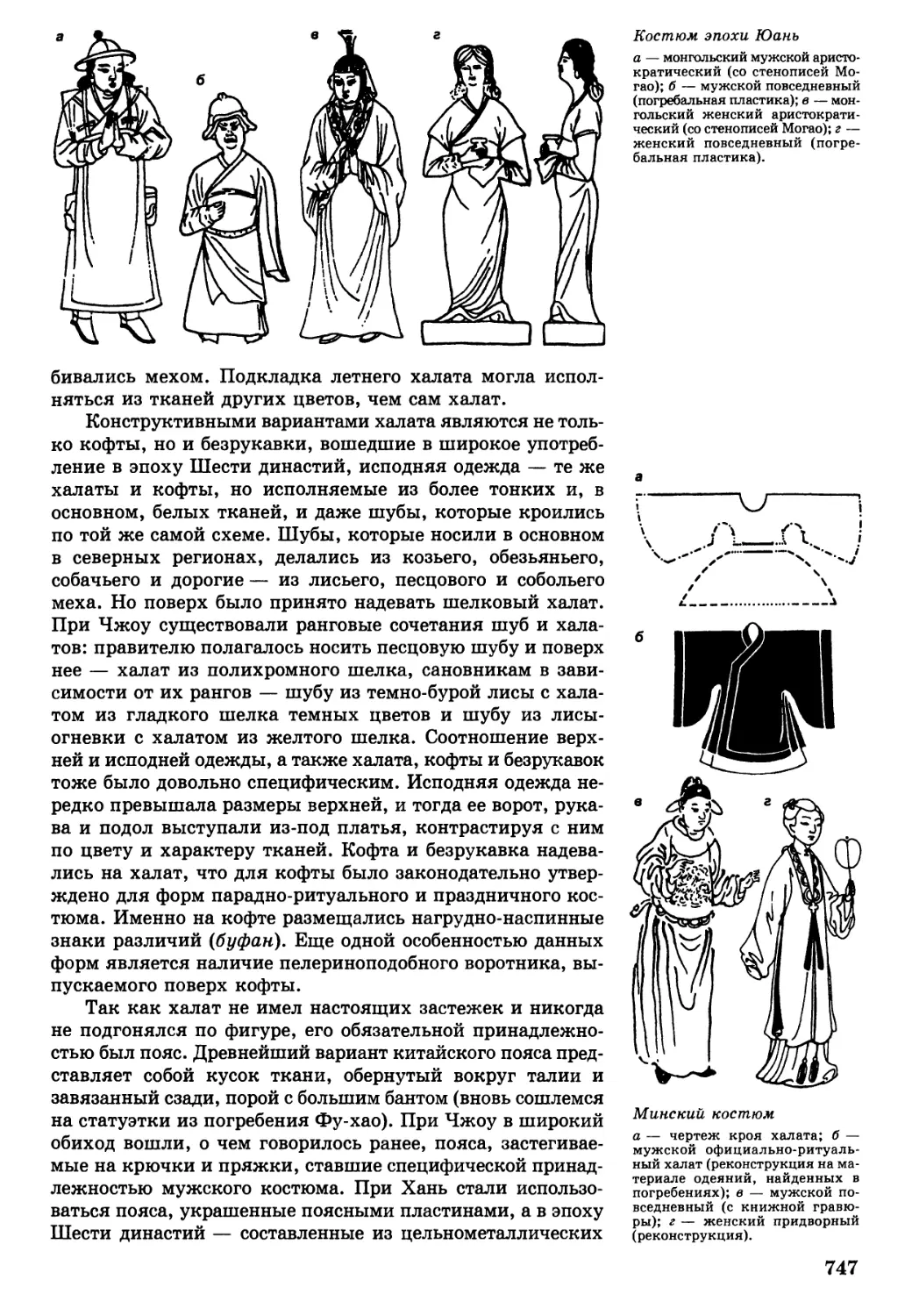

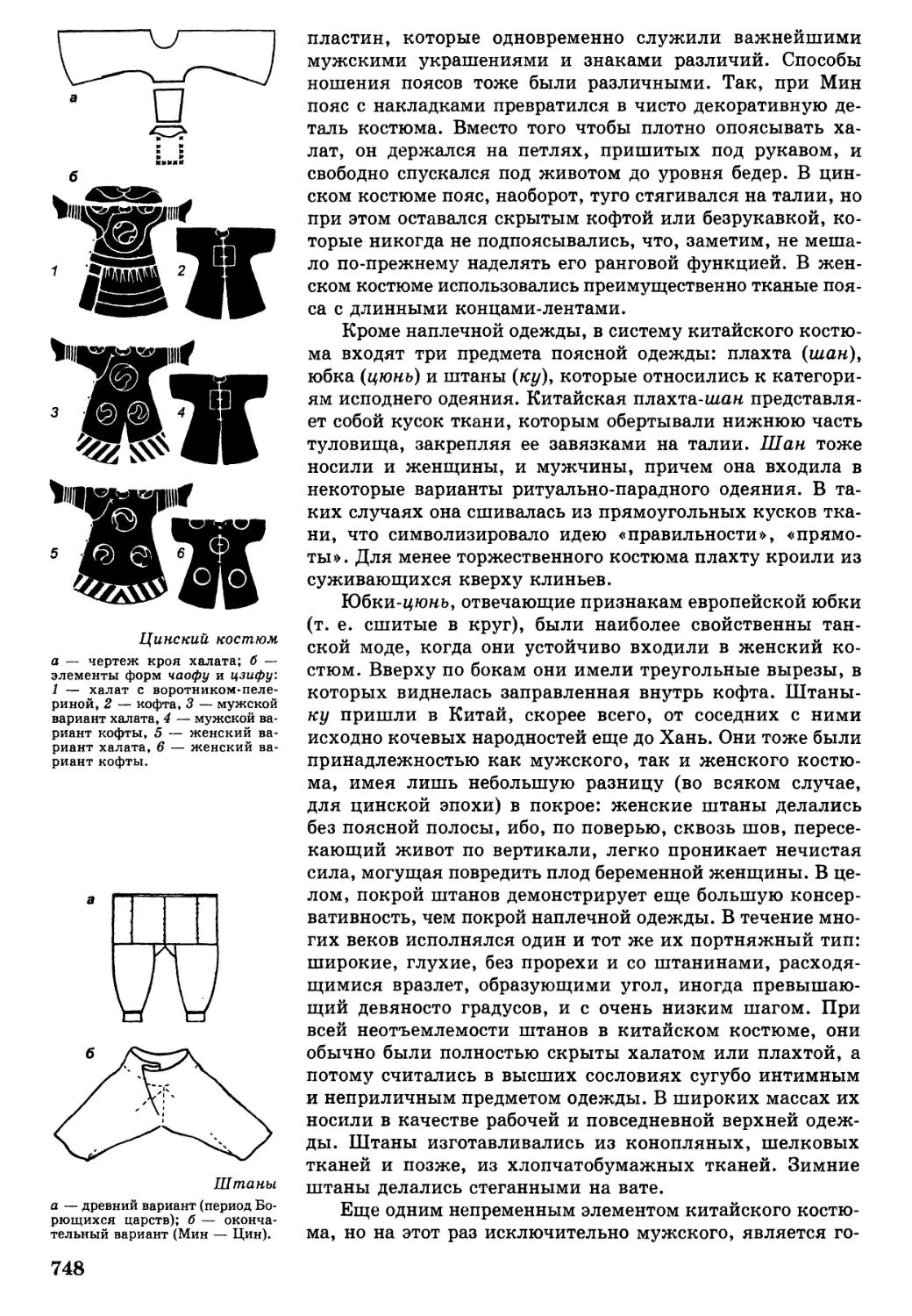

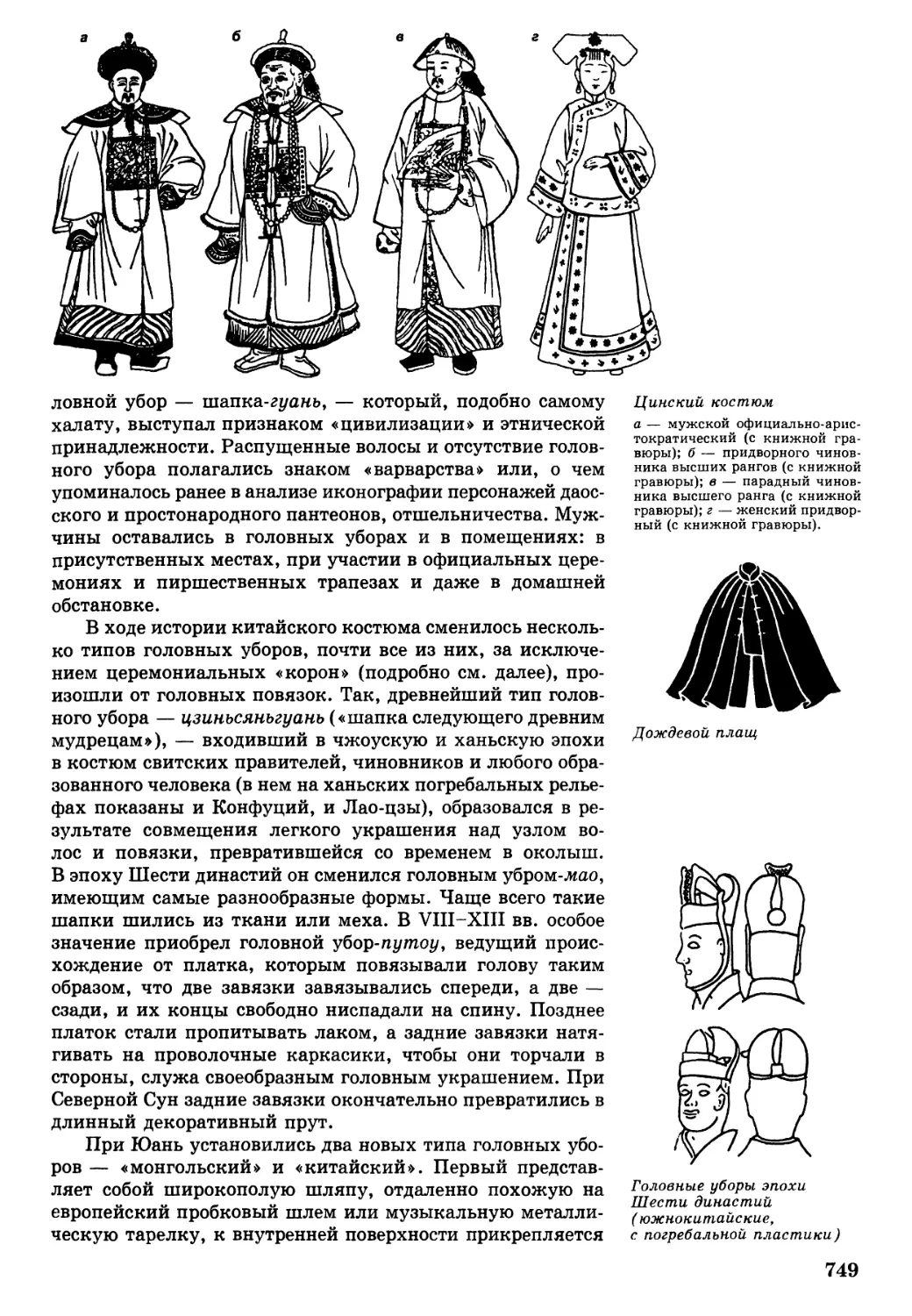

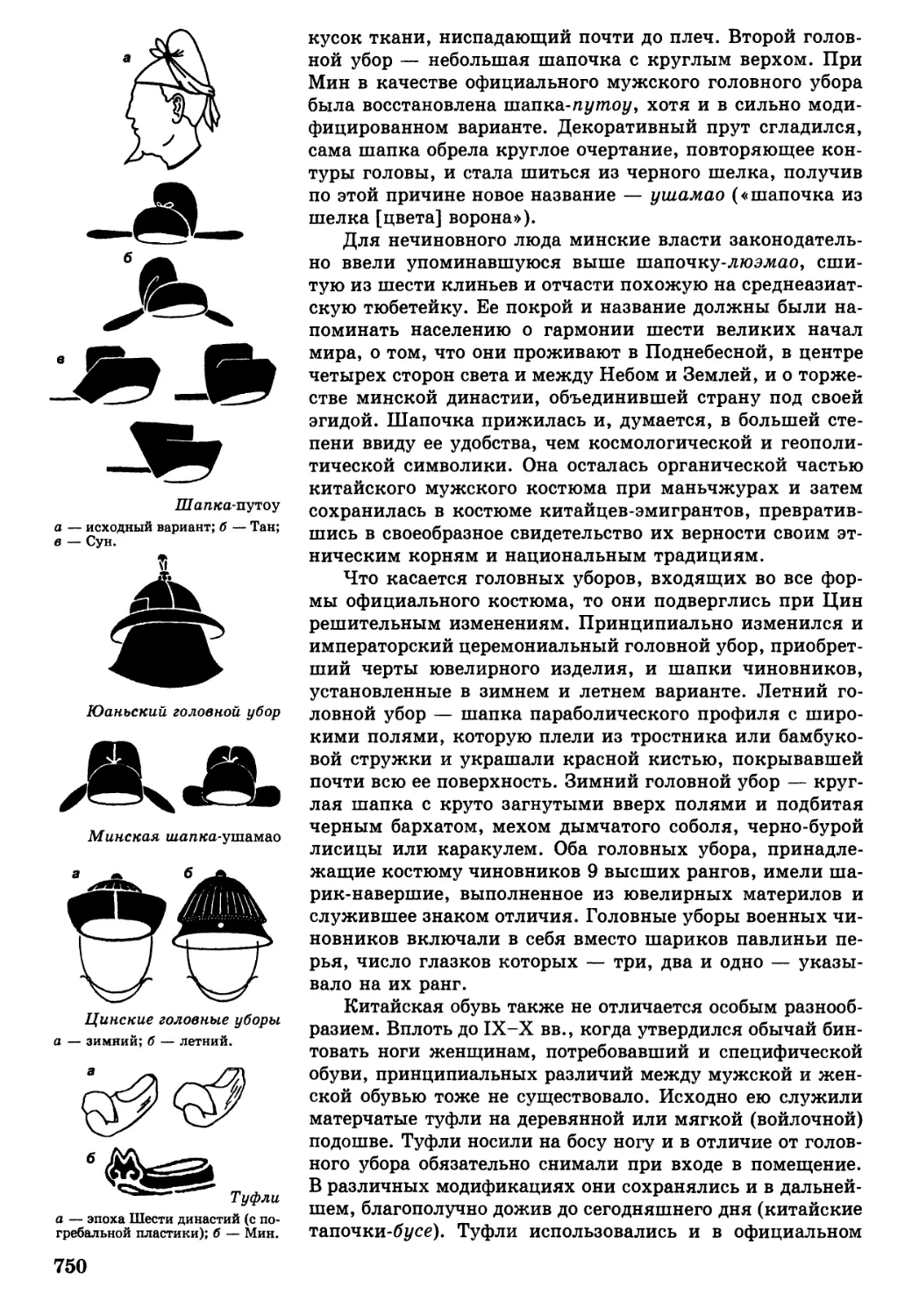

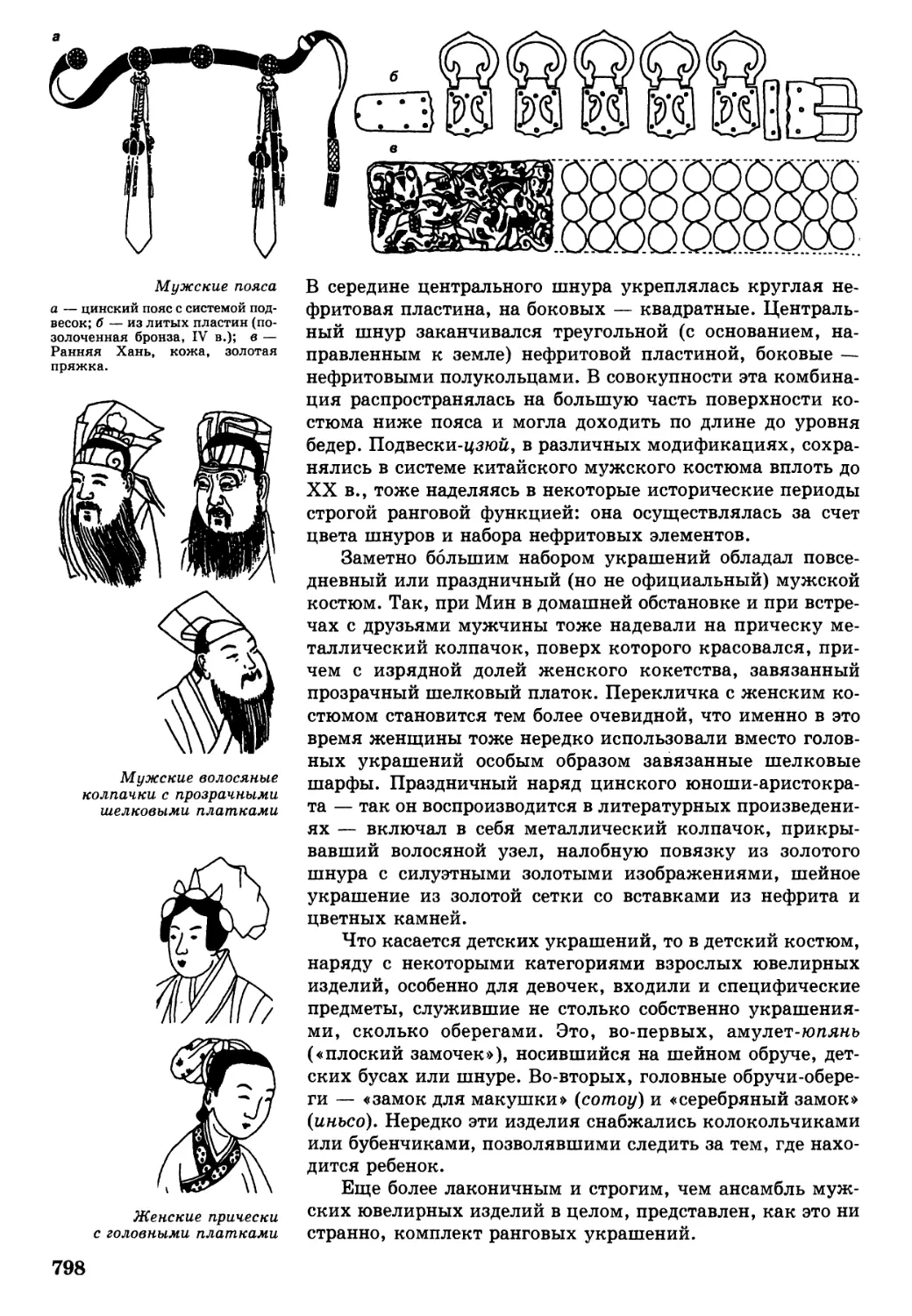

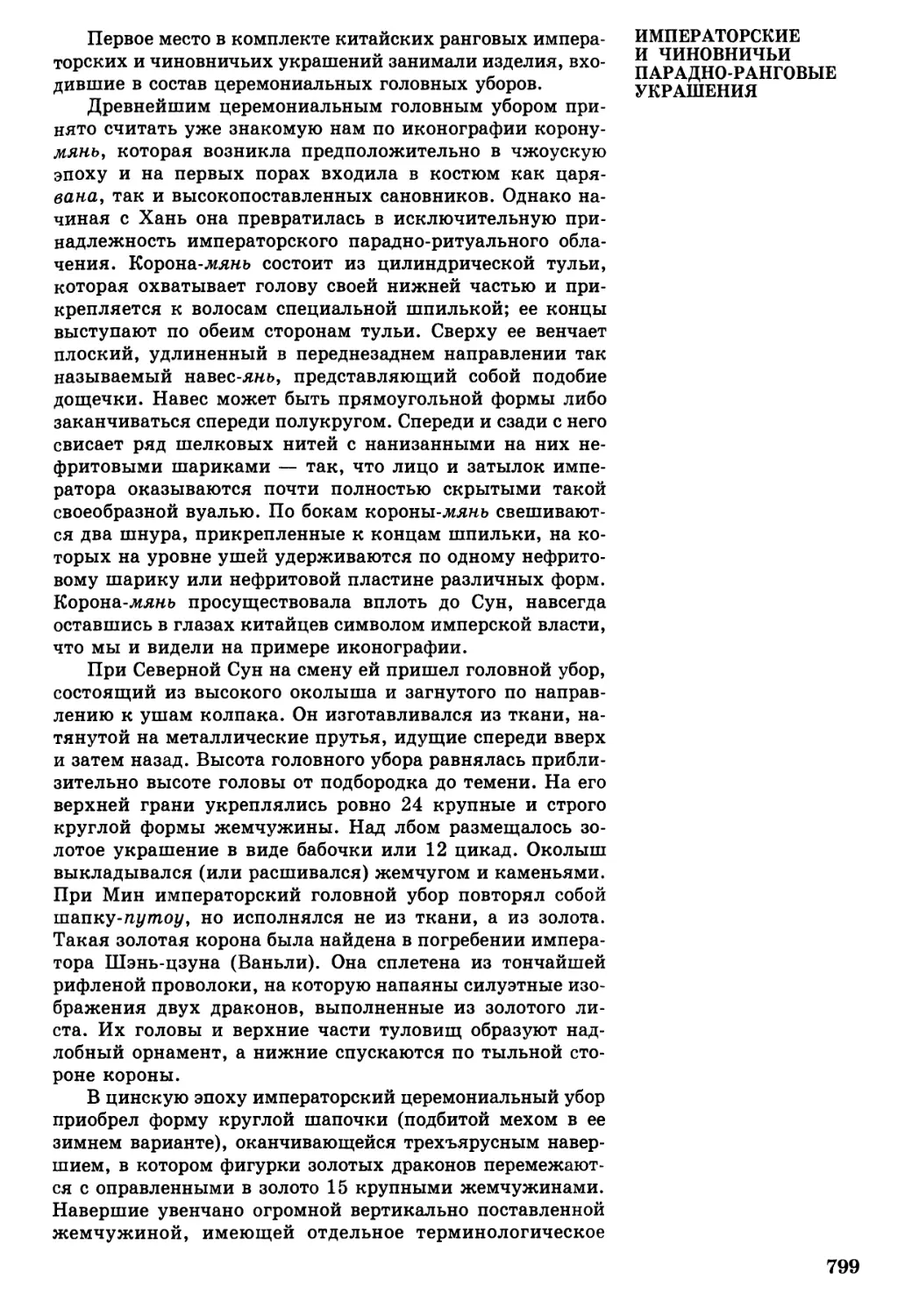

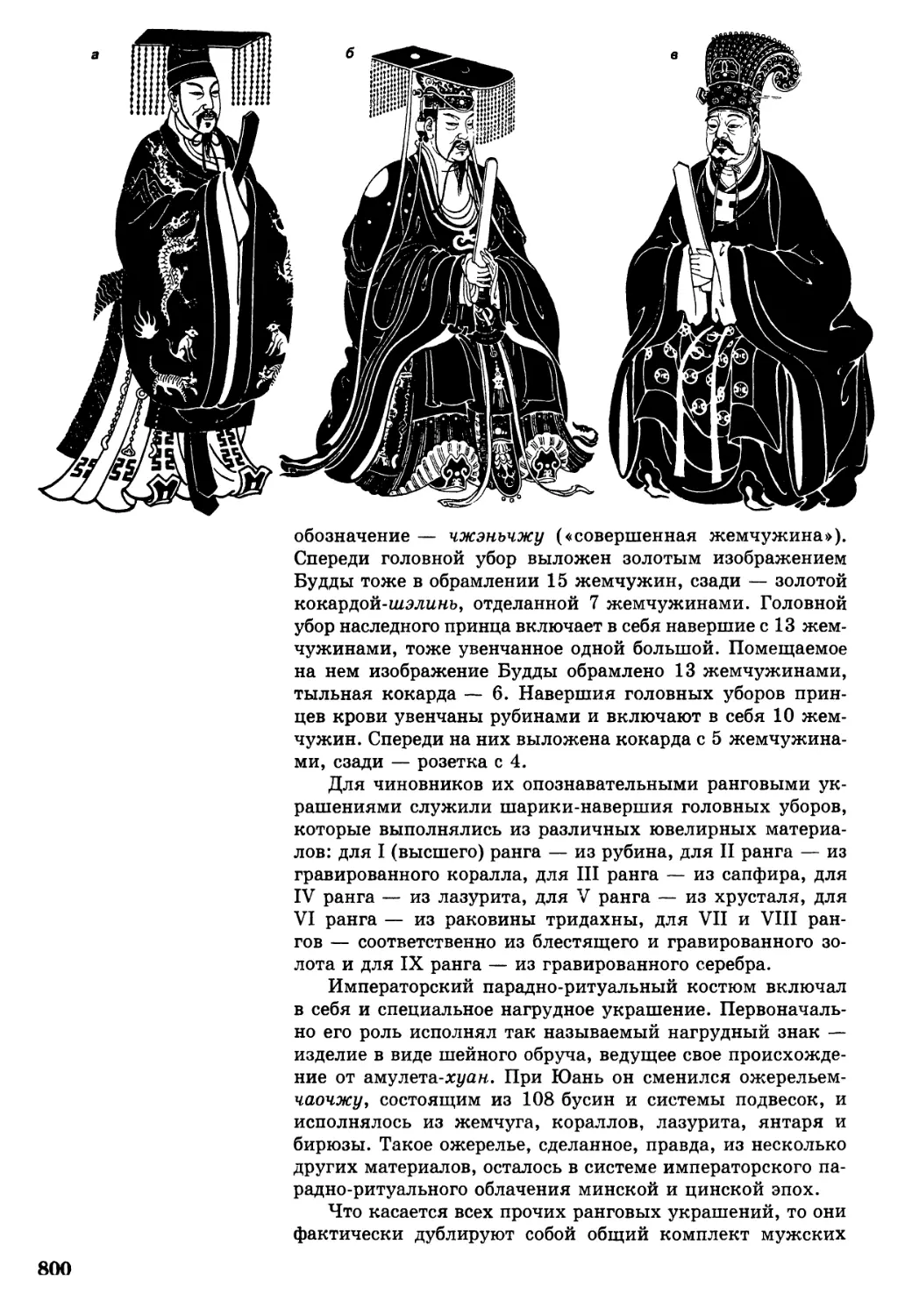

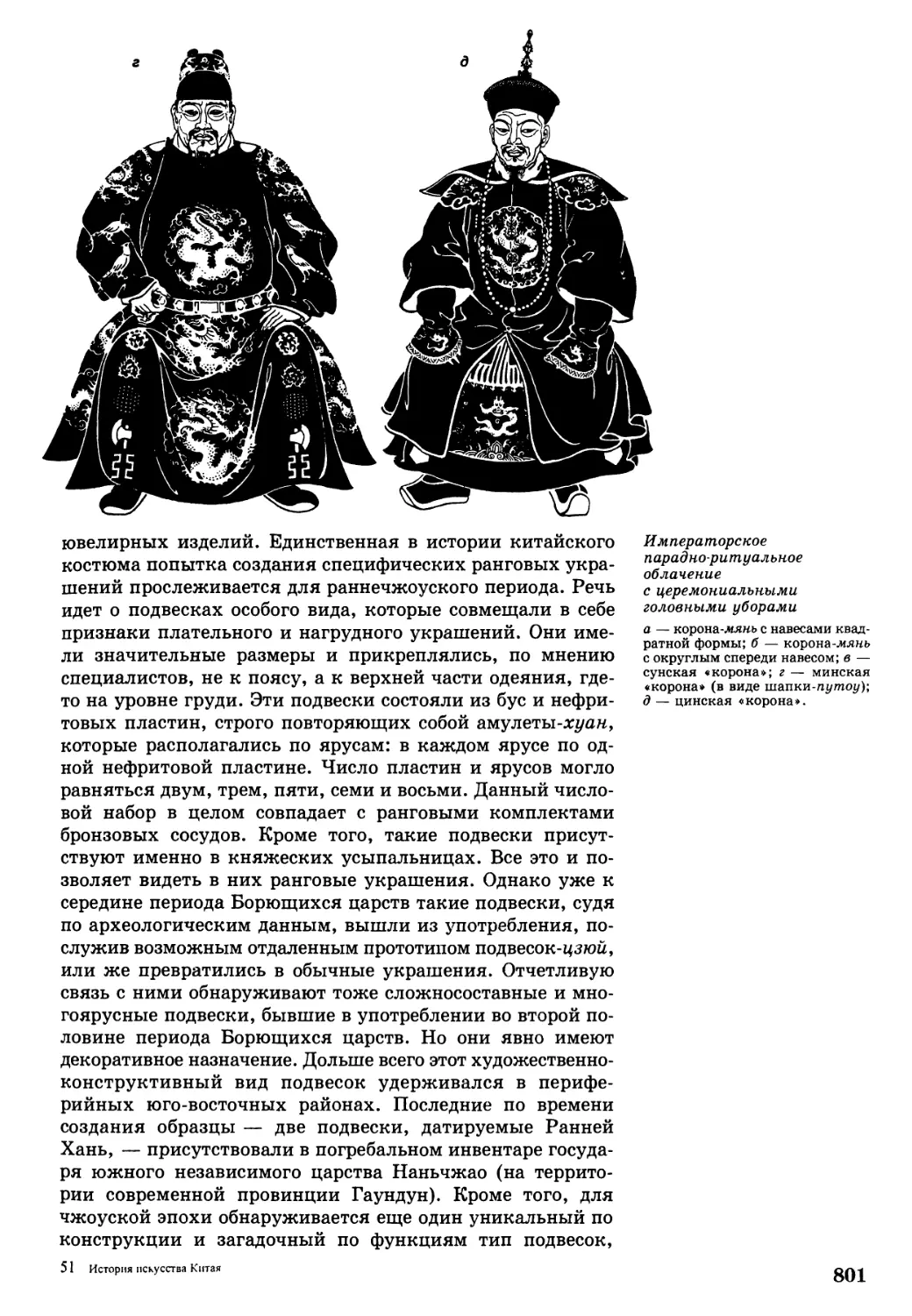

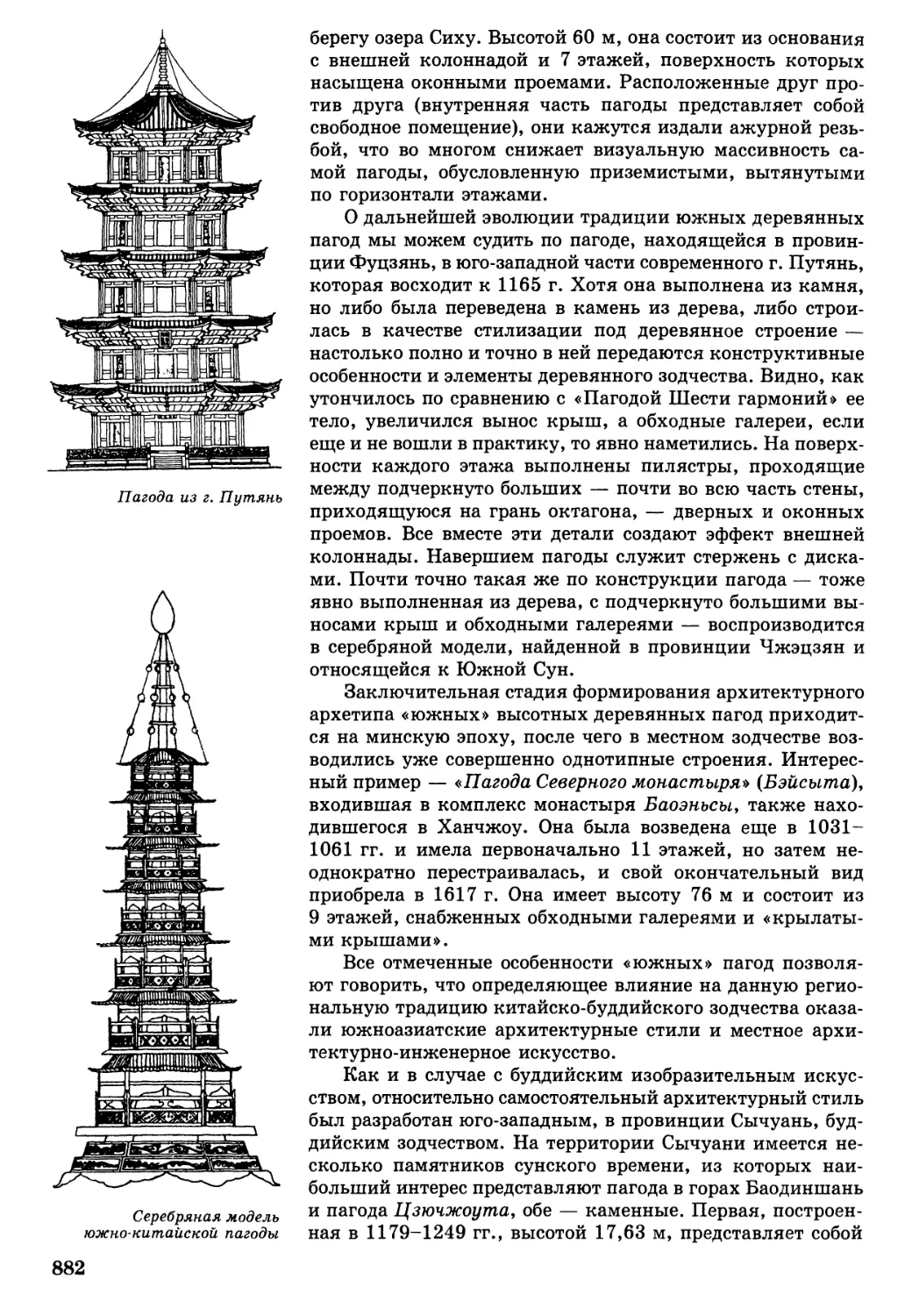

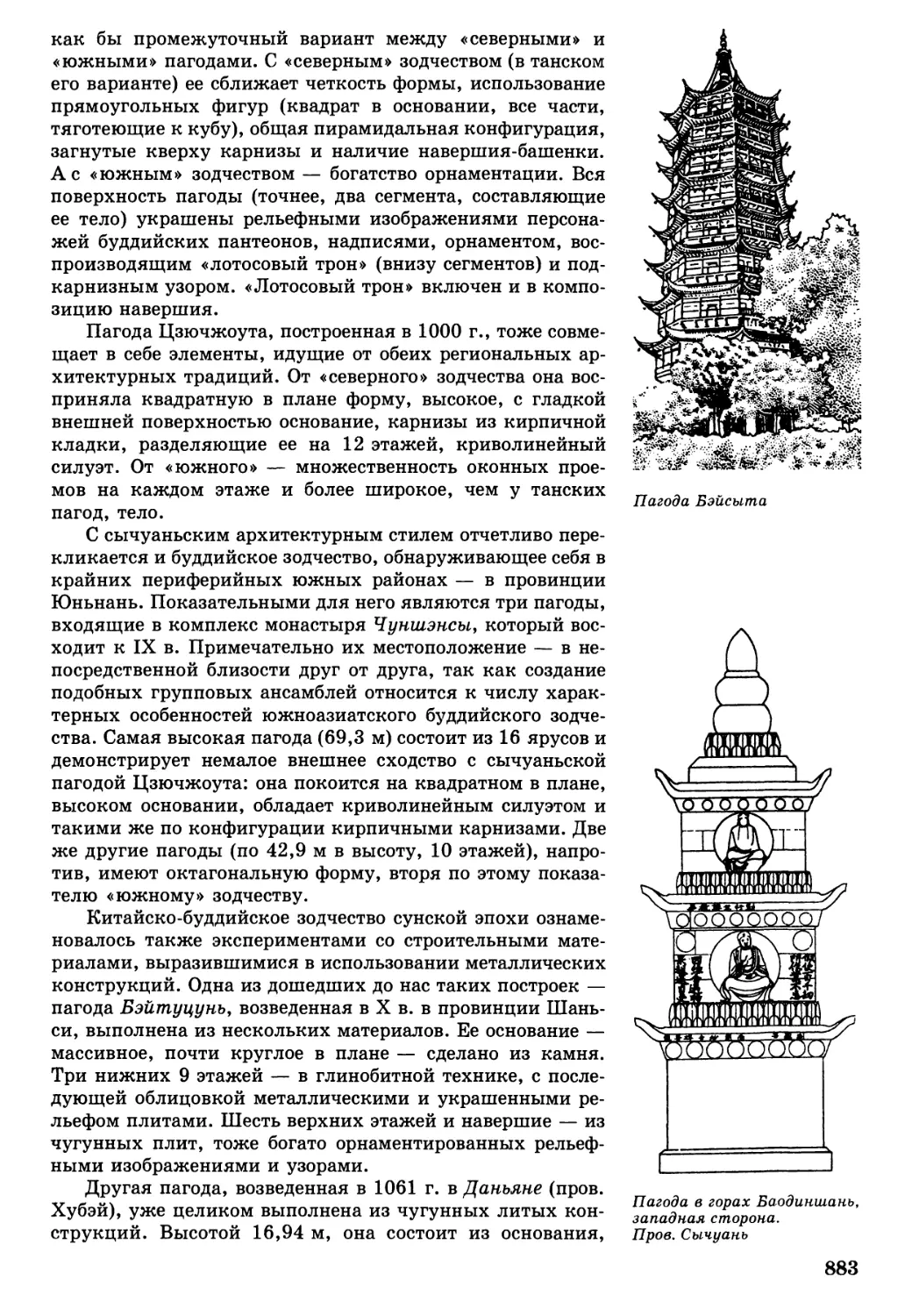

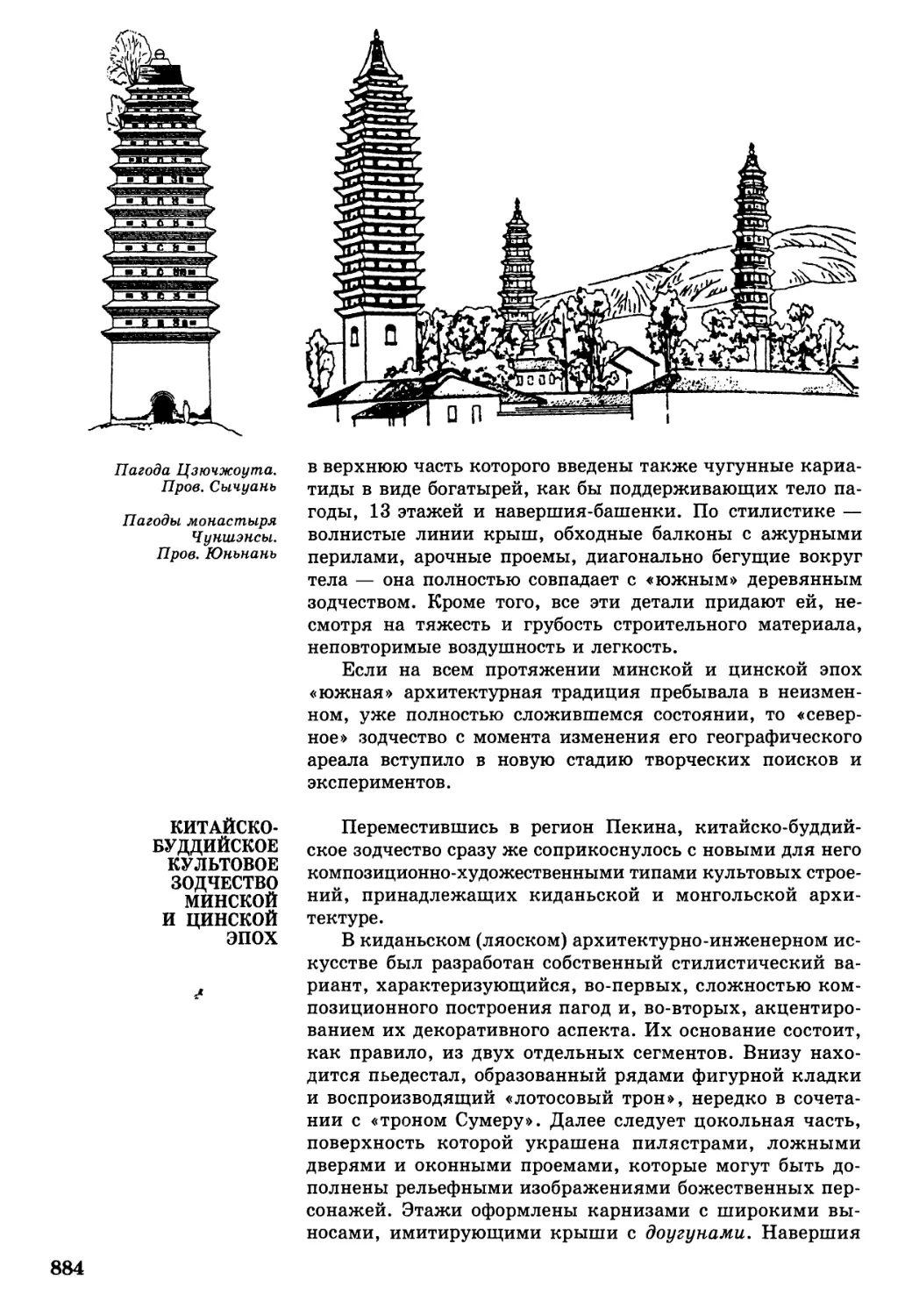

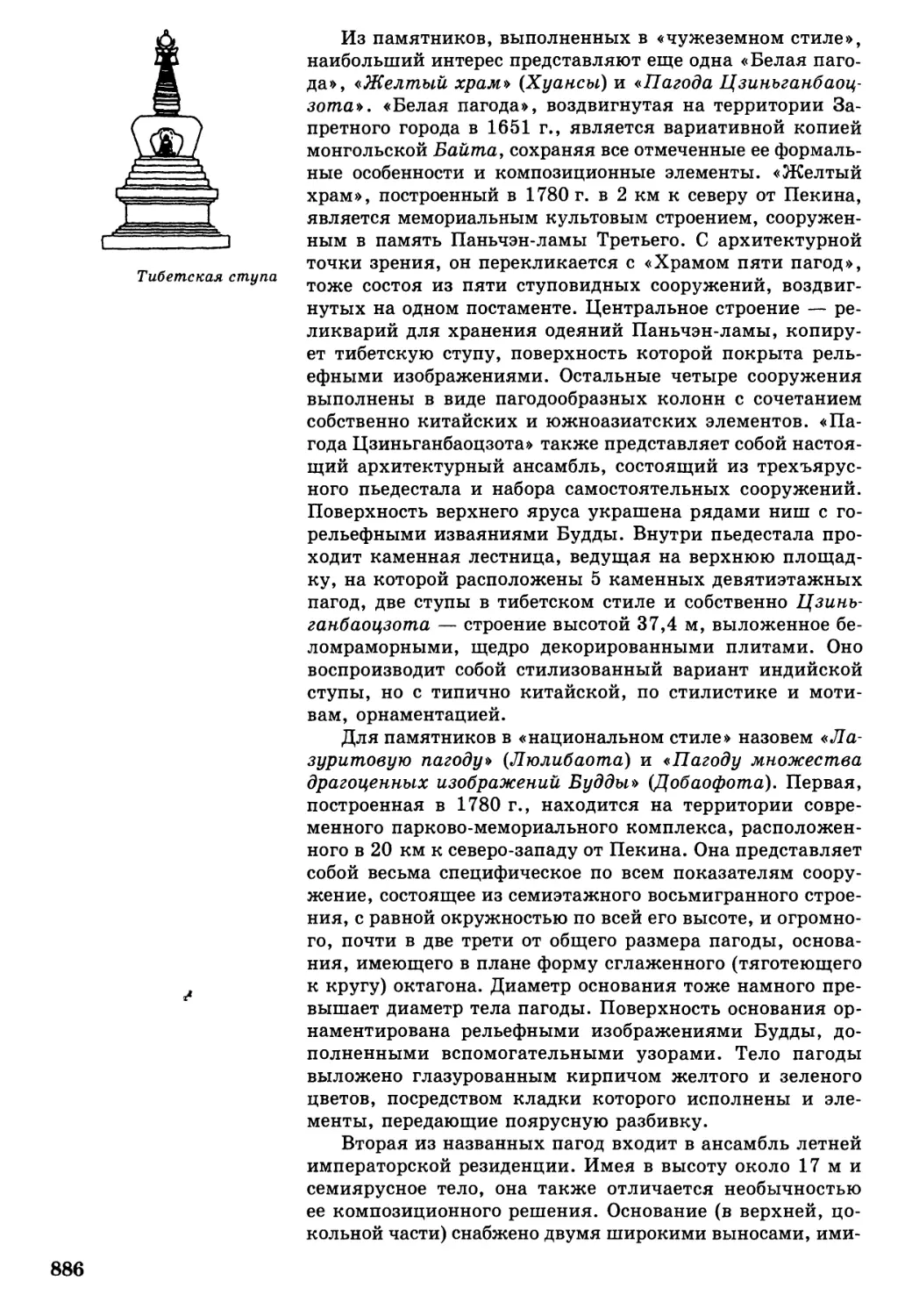

зяйственной утвари, второе — столовой посуды, ритуально-