Author: Вилье де Лиль-Адан О.

Tags: культура художественная литература этика литературные памятники литературоведение каталог академия наук ссср

Year: 1975

Text

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

AUGUSTE

VILLIERS de l' ISLE-ADAM

CONTES CRUELS

огюст

ВИЛЬЕ де ЛИЛЬ-АДАН

ЖЕСТОКИЕ РАССКАЗЫ

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ

Ы. И. БАЛАШОВ, Е. А. ГУНСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА

1975

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Д. Д. Благой, И. С. Брагинский,

А. Л. Гришунин, Л. А. Дмитриев, Б. Ф. Егоров, Д. С. Лихачев (председатель),

А. Д. Михайлов, Д. В. Ознобишин (ученый секретарь),

Д. А. Ольдерогге, Ф. А. Петровский,

Б. И. Пуришев, М. И. Стеблин-Каменский, А. М. Самсонов (заместитель председателя),

Г. В. Степанов, С. Л. Утченко

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Я. II. БАЛАШОВ

РЕДАКТОРЫ ПЕРЕВОДА

Е. А. ГУНСТ} М. В. ВАХТЕРОВА

70304—177 306—75 О Издательство «Наука», 1975 г.

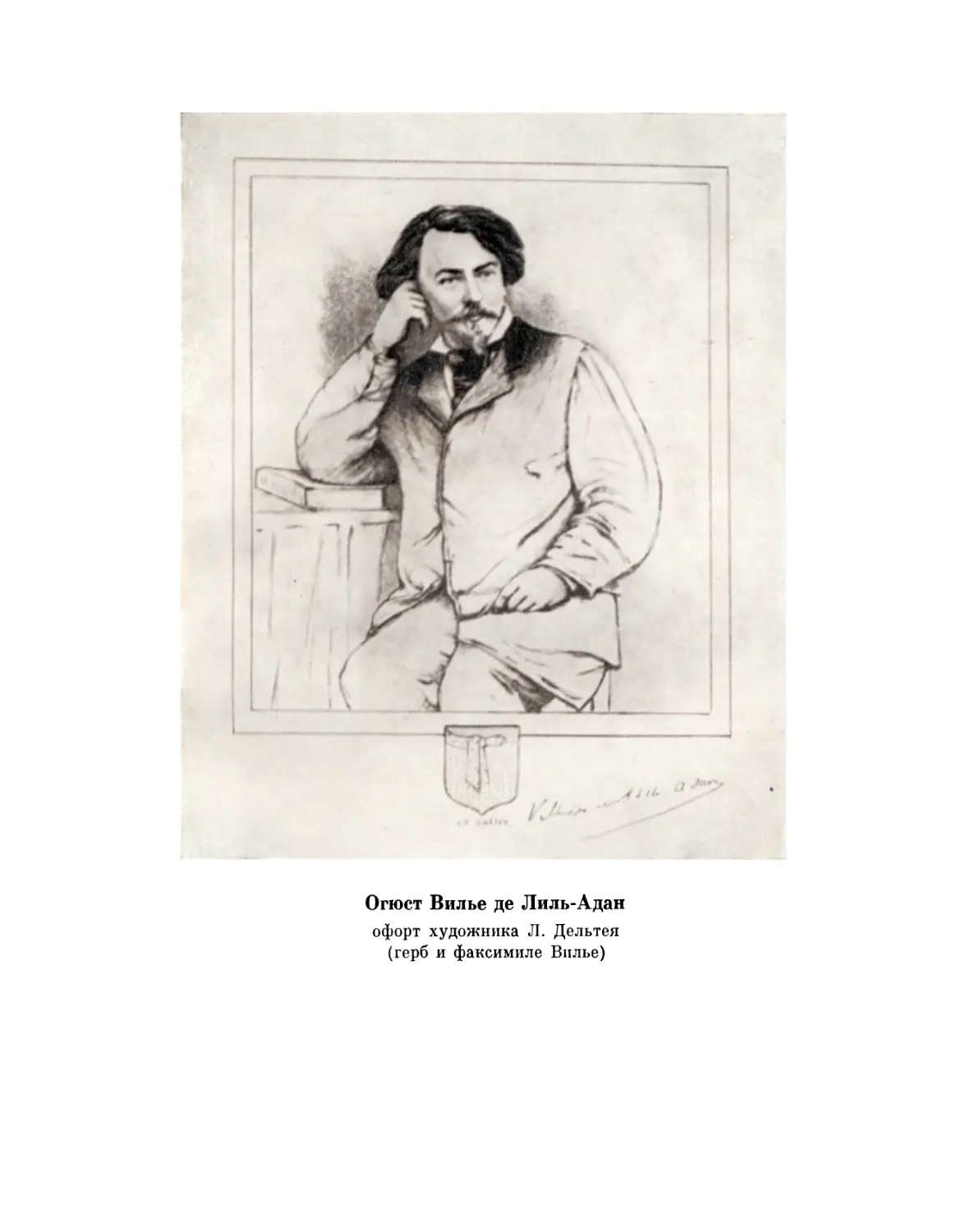

Огюст Вилье де Лиль-Адан

офорт художника Л. Дельтея

(герб и факсимиле Внлье)

ЖЕСТОКИЕ РАССКАЗЫ

1883

I. Девицы Бьенфилатр

Посвящается Теодору де Банвилю

Света, больше света!

(Последние слова Гете)

Паскаль * утверждает, что Добро и Зло — поскольку речь идет о поступ-

ках — вопрос географической широты. И в самом деле, один и тот же

поступок здесь считается преступным, там — добродетельным, и наоборот.

В Европе, например, престарелых родителей, как правило, окружают лю-

бовью, между тем по обычаям некоторых племен, населяющих Америку,

их заставляют взобраться на дерево и затем это дерево трясут. Если они

свалятся, священный долг доброго сына, как некогда у мессенцев2, при-

кончить их ударами томагавка3, дабы избавить их от тягостной старости.

Хватит у них сил уцепиться за какой-нибудь сук — значит, они еще годны

для охоты и рыбной ловли, и им дают отсрочку. Другой пример: северяне

любят вино, искрящуюся влагу, где дремлют солнечные лучи. Наша народ-

ная мудрость гласит, что «доброе вино веселит сердце». А у наших сосе-

дей— магометан, на Юге, употребление вина считается тяжким грехом.—

В Спарте воровство было в ходу и считалось почетным занятием. Это было

установление, освященное древностью, необходимое дополнение к воспи-

танию добропорядочного спартанца. Отсюда, по-видимому, прозвище

«грек».— В Лапландии глава семьи считает для себя честью, если его дочь

становится предметом благосклонности путника, нашедшего приют у его

очага. То же в Бессарабии.— В Северной Персии или среди племен, живу-

щих близ Кабула в древних гробницах, если вы после сердечного и радуш-

ного приема, оказанного вам в каком-нибудь уютном склепе, не подружи-

тесь за сутки со всем потомством вашего хозяина — парса, вахабита или

гебра, вы можете быть готовы к тому, что вам просто-напросто свернут

шею — расправа весьма обычная в тех краях. Итак, поступки сами по себе

ничего не выражают. Только намерения, которые мы вкладываем в них,

делают их хорошими или дурными. Тайной причиной, лежащей в основе

этого величайшего разногласия, является врожденная потребность человека

Жестокие рассказы

создавать себе моральные преграды и правила и, в зависимости от того,

что ему нашептал ветер его страны, накладывать запрет на одни поступки

и разрешать себе другие. Можно подумать, что Человечество забыло ка-

кой-то утраченный Закон и теперь ощупью пытается его найти.

Несколько лет тому назад почти напротив одного из наших театров-

варьете, фронтон которого напоминает языческий храм, существовало ог-

ромное, сиявшее огнями кафе — гордость наших бульваров. Здесь каждый

день собирались лучшие представители молодежи, которые впоследствии

отличились — кто своими артистическими талантами, кто своей бездарно-

стью, а кто ролью, сыгранной в пережитые нами смутные дни4.

Среди последних были даже и такие, коим пришлось держать в своих

руках бразды правления. Как видите, не какая-нибудь мелкота посещала

это кафе «Тысяча и одна ночь». Парижские буржуа, говоря об этом панде-

мониуме 5, всегда понижали голос. Частенько префект полиции небрежно,

словно визитпую карточку, забрасывал туда нежданный, тщательно подо-

бранный букет — горсточку жандармов, и те, со свойственным им рассеян-

ным и любезным видом, своими дубинками смахивали пыль с задорных и

строптивых голов. Эти знаки внимания, хотя и довольно нежные, все же

были весьма чувствительны. На другой день, впрочем, не оставалось ника-

ких следов ночного происшествия.

На террасе, между вереницами пролеток и окнами кафе, за круглыми

железными столиками, выкрашенными в ярко-зеленый цвет, пестрел цвет-

ник непринужденно расположившихся женщин в сногсшибательных

туалетах, целое море шиньонов, словно вышедших из-под карандаша

Гиса6. На столиках стояли всевозможные напитки. В глазах женщин было

нечто, напоминавшее взгляд ястреба или домашней птицы. У одних на

коленях лежали огромные букеты, у других — собачки, у некоторых —

ничего. Казалось, они кого-то ждут.

Среди молодых женщин две выделялись своим постоянством. Завсегда-

таи прославленного кафе запросто называли их Олимпией и Анриэттой.

Обе они приходили с наступлением сумерек, усаживались в хорошо осве-

щенном проходе, на виду, заказывали, приличия ради, рюмочку веспетро7

или бокал мазаграна8, а затем принимались внимательно осматривать про-

хожих.

Это были девицы Бьенфилатр!

Их родители, честнейшие люди, прошедшие суровую школу нужды,

пе обладали достаточными средствами, чтобы доставить своим дочерям

радость обучения какому-нибудь ремеслу, ибо занятие этих безупречных

супругов состояло главным образом в том, что они поминутно, с выраже-

нием отчаяния, дергали конец длинного шнура, с помощью которого откры-

вают входную дверь. Тяжкий труд! А в награду за него — редко перепа-

давшие жалкие гроши!!! Даже в лотерее им никогда не удавалось вытянуть

счастливый номер! Недаром папаша Бьенфилатр брюзжал, приготовляя

себе по утрам кофей. Анриэтта и Олимпия, как почтительные чочери, рано

поняли, что надо помогать родителям. Став с юных лет жрицами веселья,

Девицы Бьенфилатр

они на трудовые деньги, добытые ценой бессонных ночей, в поте лица,

поддерживали в каморке привратника скромный, но приличный достаток.—

«Бог благословляет наши старания» 9, — зачастую говорили они, ибо им

в детстве внушили твердые правила, а воспитание, основанное на твердых

началах, рано или поздно приносит плоды. Когда их спрашивали, не вреден

ли для здоровья их труд, порой непосильный, они с кротостью и застенчи-

востью, присущими истинной скромности, потупив взор, уклончиво отвеча-

ли: «Господь нас поддерживает».

Девицы Бьенфилатр принадлежали к труженицам, которые, как гово-

рится, «выходят на поденную работу ночью». Они выполняли достойно,

насколько это возможно (принимая во внимание некоторые распространен-

ные в обществе предрассудки), неблагодарную, а временами и тяжелую

работу. Они не были бездельницами, которые стыдятся честных трудовых

мозолей. Приводили немало их благородных поступков, таких, что Мон-

тион10, вероятно, встрепенулся от радости в своей роскошной гробнице.—

Однажды вечером, и не впервые, они состязались друг с другом во рвении

и превзошли самих себя, чтобы оплатить похороны старого дядюшки, к сло-

ву сказать, оставившего им в наследство лишь воспоминание о тумаках,

которыми он, не задумываясь, щедро награждал их, когда они были малень-

кими. И потому завсегдатаи почтенного заведения, а среди них были и лю-

ди, никогда не поступавшиеся своей совестью, смотрели на них благосклон-

но. На улыбку, на взгляд сестер неизменно отвечали дружеским приветст-

вием, ласковым кивком. Никогда ни от кого не доводилось им слышать

в свой адрес жалобы или упрека. Все в один голос признавали, что они

ласковы и приветливы в обращении. Короче говоря, они с честью выполня-

ли все свои обязанности, ни перед кем не были в долгу и потому могли

ходить с высоко поднятой головой. Будучи примерного поведения, они от-

кладывали деньги на случай непредвиденных обстоятельств, «про черный

день», чтобы, когда время придет, с достоинством удалиться на покой.—

Они были девушки богобоязненные и поэтому соблюдали воскресные дни.

По натуре благоразумные, они не прислушивались к словам юных верто-

прахов, годным лишь на то, чтобы совратить молодых девушек с суровой

стези труда и долга. Они придерживались мнения, что в наше время

в любви только лунный свет дается бесплатно. Их девизом было: «Быстро-

та, скромность и безопасность». На своих визитных карточках они добав-

ляли: «Особые специальности».

Но в один прекрасный день случилось так, что младшая, Олимпия,

пошла по дурной дорожке. Безупречная до этих пор, она вняла искуше-

нию, коему была подвержена больше других (которые, может быть, черес-

чур опрометчиво ее осуждают), благодаря среде, где ее заставляло жить ее

ремесло. Короче говоря, она совершила грех: она полюбила.

Это было ее первое прегрешение, а кто измерит глубину пропасти,, куда

нас может увлечь первый грех? Молодой студент по имени Максим (фа-

милию его не назовем), непосредственный, красивый, одаренный артисти-

ческой пылкой душой, но бедный, как Иов11, очаровал ее. любовными реча-

ми и совратил с избранного ею пути.

S Жестокие рассказы

Он внушил неземную страсть бедной малютке, которая, ввиду своего

положения, имела так же мало права любить, как Ева вкусить от божест-

венного плода Древа Жизни. С этой минуты она забыла все свои обязан-

ности. Порядок ее жизни был нарушен, все пошло вкривь и вкось. Уж если

девчонке взбредет на ум любовь, то пиши пропало!

А в это время ее сестра, благородная Анриэтта, изнемогала под непо-

сильным бременем. Порой она хваталась за голову, теряя веру во все —

в семью, в принципы и даже в самое Общество. «Все это одни слова!» —

восклицала она. Однажды ей навстречу попалась Олимпия, одетая в прос-

тенькое черное платье, без шляпы, с маленьким жестяным кувшином в руке.

Не подавая виду, что узнала ее, Анриэтта, как поравнялась с нею, шепну-

ла: «Сестра, ваше поведение возмутительно. Соблюдайте, по крайней мере,

приличия».

Быть может, этими словами она надеялась вернуть ее на путь добро-

детели.

Все было тщетно. Анриэтта поняла, что Олимпия погибла безвозвратно;

она покраснела и прошла мимо.

Дело в том, что в почтенном заведении пошли толки. По вечерам, когда

Анриэтта приходила одна, ее встречали иначе. Есть вещи, о которых не

может быть двух мнений. Она улавливала какой-то оттенок пренебреже-

ния к себе. К ней стали относиться значительно холоднее с тех пор, как

в кафе распространилась весть о падении Олимпии. Будучи гордой, она

улыбалась, как тот юный спартанец, которому лисенок раздирал грудь 12,

но каждый удар поражал ее чувствительное, правдивое сердце. Истинно

чуткую душу какой-нибудь пустяк ранит подчас больнее, нежели грубое

оскорбление, а в этом отношении Анриэтта была чувствительнее мимозы.

Как она должна была страдать!

А каково было ей по вечерам, за семейным ужином! Отец и мать молча

ели, опустив голову. Имя отсутствующей не произносилось. За десертом,

когда наполнялись рюмки, Анриэтта и ее мать, незаметно переглянувшись

и смахнув набежавшую слезу, безмолвно пожимали друг другу руки под

столом. À старый привратник, убитый горем, беспричинно дергал шнур,

чтобы заглушить подступавшие к горлу рыдания. Время от времени он

вдруг отворачивался и резким движением хватался за петлицу, словно же-

лая сорвать воображаемый боевой орден.

Один раз швейцар даже предпринял попытку вернуть дочь в лоно семьи.

С мрачным видом взобрался он по лестнице, которая вела в жилище моло-

дого человека. «Отдайте мне мое несчастное дитя!» — простонал он, войдя

туда. «Сударь, — ответил Максим, — я люблю ее и прошу у вас ее руки».

«Негодяй!» — воскликнул Бьенфилатр, возмущенный таким «цинизмом»,

и выбежал вон.

Анриэтте пришлось испить чашу до дна. Оставалось еще одно, послед-

нее средство. Она решилась на все, даже на скандал. Однажды вечером,

узнав, что беспутная Олимпия должна прийти в кафе, чтобы уплатить ка-

кой-то старый долг, она рассказала об этом дома, и вся семья направилась

к сверкающему огнями кафе.

Девицы Бъенфилатр

Подобно обесчещенной Тиберием Маллониж13, которая, прежде чем

в отчаянии пронзить себя кинжалом, явилась в римский сенат, дабы обли-

чить своего оскорбителя, Анриэтта вошла в зал, где восседали суровые

судьи. Отец и мать сочли более пристойным для себя остаться у дверей.

Посетители пили кофей. При появлении Анриэтты многие слегка нахмури-

лись. Но когда стало ясно, что она хочет говорить, развернутые газеты

опустились на мраморные столики, и в зале воцарилось благоговейное мол-

чание: ведь предстояло вершить суд.

В уголке за столиком, пристыженная, стараясь казаться незаметной,

сидела Олимпия в простеньком черном платье.

Анриэтта заговорила. Во время ее речи сквозь стеклянную дверь видны

были встревоженные супруги Бьенфилатр; не слыша ни слова, они следи-

ли за происходящим. В конце концов отец не выдержал: он приотворил

дверь и, схватившись за дверную ручку, стал внимательно прислушиваться.

Когда Анриэтта слегка воевышала голос, до него долетали обрывки

фрав: «Надо считаться с окружающими... Такое поведение... Это значит

восстановить против себя всех порядочных людей... Молокосос, который не

дает ей и медного гроша... Какой-то шалопай... От нее все отшатнулись...

Должно же быть чувство ответственности... До такой степени забыться...

Шляться без дела... А еще недавно всеобщее уважение... Я надеюсь, что

мнение присутствующих, куда авторитетнее моего, и советы людей, умуд-

ренных жизненным опытом, внушат ей более разумные и здравые мысли.

Живешь не для забавы... Скажите ваше веское слово... Я напоминала ей

о нашем детстве, взывала к голосу крови. Она стала бесчувственной... Она

погибла... Какое упорство!.. Увы...»

Тут в зал благородного судилища, сгорбившись, вошел отец. При виде

незаслуженного страдания все поднялись со своих мест. Есть горести,

в которых утешать нельзя. Каждый из присутствующих молча подошел

к почтенному старцу и пожатием руки деликатно выразил ему сочувствие

в постигшем его горе.

Олимпия ушла подавленная и бледная. Она почувствовала свою вину

и уже готова была броситься в объятия родных и друзей, всегда раскрытые

для раскаявшегося грешника. Но страсть одержала верх. Первая любовь

пускает в сердце глубокие корни и совершенно заглушает все прежние

чувства.

Однако разыгравшийся в кафе скандал роковым образом отразился на

здоровье Олимпии. Ее растревоженная совесть не давала ей покоя. На

следующий день у нее открылась горячка. Она буквально умирала со стыда.

Дух убивал тело. Клинок истер ножны.

Лежа в своей комнатушке и чувствуя приближение смерти, она позва-

ла на помощь. Сердобольные соседки пошли за духовником. Одна из них

высказала мнение, что Олимпия слаба и нуждается в чем-то подкрепляю-

щем. Какая-то служанка принесла ей тарелку супа.

Явился пастырь.

Старый священнослужитель пытался утешить больную словами мира,

сострадания и всепрощения.

10 Жестокие рассказы

— У меня был любовник,— прошептала Олимпия, сознаваясь в своем

бесчестии.

Она не упоминала о других своих грешках, о минутах раздражительно-

сти, недовольства... Одна лишь мысль неотступно владела ею: «Любовник!

Даром! Ради удовольствия!» Вот в чем заключалось ее преступление.

Она не хотела умалять свою вину рассказом о прежней жизни, без-

упречной и полной самопожертвования. Она прекрасно сознавала, что

в прошлом ей не в чем себя укорять. Но зато какой позор навлекла она на

себя потом, беззаветно полюбив юношу без всякого положения, который,

по злобному и точному выражению сестры, не давал ей и «медного гроша».

Анриэтта, никогда не нарушавшая своего долга, явилась пред ней словно

в ореоле. Себя же она чувствовала осужденной, и ее страшила кара все-

вышнего, перед которым ей вскоре надлежало предстать.

Священнослужитель, привыкший к зрелищу человеческих страданий,

приписал горячечному бреду некоторые слова в исповеди Олимпии, пока-

завшиеся ему странными, если не лишенными смысла. Вероятно, он даже

не понял ее, а кое-какие выражения бедной девушки просто приводили его

в недоумение. Но так как для него имело значение лишь самое раскаяние,

сокрушение, то ему безразличны были обстоятельства прегрешения; доста-

точно было искренности кающейся, ее чистосердечной скорби. Но в ту

минуту, когда он простер руку, чтобы отпустить ей грехи, дверь с шумом

распахнулась; вошел Максим, ликующий, весь сияя от радости и счастья,

держа в руке несколько экю и три-четыре золотых, которыми оп позвяки-

вал с торжествующим видом. Его родители принесли эту жертву, дабы

он мог внести необходимую сумму за предстоящие экзамены.

Олимпия, не сразу заметив это немаловажное, смягчающее обстоятель-

ство, в ужасе протянула вперед руки.

Пораженный этой картиной, Максим остановился.

— Мужайтесь, дитя мое,— прошептал священник, усмотрев в жесте

Олимпии отречение от постыдной греховной страсти.

На самом же деле Олимпия отстраняла от себя лишь преступление это-

го юноши, преступление, заключавшееся в том, что он не был человеком

«солидным».

Но в тот миг, когда на нее снисходила небесная благодать, блаженная

улыбка озарила ее невинный лик. Священник подумал, что она чувствует

себя спасенной и что в зловещих сумерках последнего часа перед нею

предстали неясные райские видения. В действительности же Олимпия

смутно различила блеск священного металла в преображенных руках

Максима. И только тогда она ощутила благодатную силу небесного мило-

сердия! Завеса спала. Свершилось чудо! Узрев это знамение, она поняла,

что прощена и что грех ее искуплен.

Восхищенная, с умиротворенной совестью, она смежила веки, словно

желая сосредоточиться, прежде чем воспарить в заоблачные выси. Уста ее

полуоткрылись, и она испустила последний вздох, нежный, как аромат ли-

лии, прошептав слова надежды:

— Он пришел заплатить мне!

Вера 11

II. Вера

Посвящается графине д'Омуа.

Форма тела для него ваэ1снее, чем его

содержание.

( «Современная физиология» )

Любовь сильнее Смерти — сказал Соломон1; да, ее таинственная власть

беспредельна.

Дело происходило несколько лет тому назад в осенние сумерки, в Па-

риже. К темному Сен-Жерменскому предместью 2 катили из Леса3 послед-

ние экипажи с уже зажженными фонарями. Один из них остановился

у большого барского особняка, окруженного вековым парком; над аркой

его подъезда высился каменный щит с древним гербом рода графов д'Атоль,

а именно: по лазоревому полю, с серебряной звездой посередине, с девизом

PallidaVictrix* под княжеской короной, подбитой горностаем. Тяже-

лые двери особняка распахнулись. Человек лет тридцати пяти, в трауре,

со смертельно бледным лицом, вышел из экипажа. На ступенях подъезда

выстроились молчаливые слуги с канделябрами в руках. Не обращая на

них внимания, приехавший поднялся по ступенькам и вошел в дом. То

был граф д'Атоль.

Шатаясь, он поднялся по белой лестнице, ведущей в комнату, где он

в то утро уложил в обитый бархатом гроб, усыпанный фиалками и оку-

танный волнами батиста, королеву своих восторгов, свое отчаяние, свою

бледную супругу Веру.

Дверь в комнату тихонько отворилась, он прошел по ковру и откинул

полог кровати.

Все вещи лежали на тех местах, где накануне их оставила графиня.

Смерть налетела внезапно. Минувшей ночью его возлюбленная забылась

в таких бездонных радостях, тонула в столь упоительных объятиях, что

сердце ее, истомленное наслаждениями, не выдержало — губы ее вдруг

оросились смертельным пурпуром. Едва успела она, улыбаясь, не проронив

ни слова, дать своему супругу прощальный поцелуй,— и ее длинные рес-

ницы, как траурные вуали, опустились над прекрасной ночью ее очей.

Неизреченный день миновал.

Около полудня, после страшной церемонии в семейном склепе, граф

д'Атоль отпустил с кладбища ее мрачных участников. Потом он затворил

железную дверь мавзолея и остался среди мраморных стен, один на один

с погребенной.

Перед гробом, на треножнике, дымился ладан; над изголовьем юной

покойницы горел венец из светильников, сиявших, как звезды.

Он провел там, не присаживаясь, весь день, и единственным чувством,

владевшим им, была безнадежная нежность. Часов в шесть, когда стало

смеркаться, он покинул священную обитель. Запирая склеп, он вынул из

замка серебряный ключ и, взобравшись на верхний приступок, осторожно

* Бледная победительница (лат.).

12 Жестокие рассказы

бросил его внутрь. Он его бросил на плиты через оконце над порталом.—

Почему он это сделал? Конечно, потому, что принял тайное решение ни-

когда сюда не возвращаться.

И вот он снова в осиротевшей спальне.

Окно, прикрытое широким занавесом из сиреневого кашемира, заткан-

ного золотом, было распахнуто настежь; последний вечерний луч освещал

большой портрет усопшей в старинной деревянной раме. Граф кинул взгляд

вокруг — на платье, брошенное на кресло накануне, на кольца, жемчужное

ожерелье, полузакрытый веер, лежавшие на камине, на тяжелые флаконы

с духами, запах которых Она уже никогда не будет вдыхать. На незасте-

ленном ложе из черного дерева, с витыми колонками, у подушки, где среди

кружев еще виднелся отпечаток ее божественной, любимой головкп, он

увидел платок, обагренный каплями крови в тот краткий миг, когда юная

душа ее отбивалась от смерти; он увидел раскрытый рояль, где замерла

мелодия, которая отныне уже никогда не завершится; индийские цветы,

сорванные ею в оранжерее и умирающие теперь в саксонских вазах: a v

поднсжья кровати, на черном мехе — восточные бархатные туфельки, ка

которых поблескивал вышитый жемчугом шутливый девиз Веры: «Кто

увидит Веру, тот полюбит ее» \ Еще вчера утром босые ножки гго возлюб-

ленной прятались в них, и при каждом шаге к ним стремился прильнуть

лебяжий пух туфелек.— А там, там, в сумраке — часы, пружину которых

он сломал, чтобы они уже никогда не возвещали о беге времени.

Итак, она ушла!.. Куда же? И стоит ли теперь жить? Зачем? Это не-

мыслимо, нелепо.

И граф погрузился в сокровенные думы.

Он размышлял о прожитой жизни. Со дня их свадьбы прошло полгода.

Впервые он увидел ее за границей, на балу в посольстве... Да. Этот миг

явственно воскресал перед его взором. Он снова видел ее там, окруженную

сиянием. В тот вечер взгляды их встретились. Они смутно почувствовали,

что пуши их родственны и что им суждено полюбить друг друга навеки.

Уклончивые речи, сдержанные улыбки, намеки, все трудности, созда-

ваемые светом, чтобы воспрепятствовать неотвратимому счастью предназ-

наченных цруг другу, рассеялись перед спокойным взаимным доверием,

которое сразу же зародилось в их сердцах.

Вере наскучили церемонные пошлости ее среды, и она сама пошла ему

навстречу, наперекор препятствиям, царственно упрощая тем самым из-

битые приемы, на которые расходуется драгоценное время жизни.

О, при первых же словах, которыми они обменялись, легковесные оцен-

ки безразличных к ним людей показались им стаей ночных птиц, улетаю-

щей в привычную ей тьму! Какие улыбки подарили они друг другу! Как

упоительны были их объятия!

Вместе с тем натуры они были поистине странные! — То были два су-

щества, наделенные тонкой чувствительностью, но чувствительностью чи-

сто земной. Ощущения длились у них с тревожащей напряженностью. Они

так полно отдавались им, что совсем забывали самих себя. Зато возвышен-

ные идеи, например понятия о душе, о Бесконечном, даже о боге, представ-

Вера 13

лялись им как бы в тумане. Сверхъестественные явления, в которые верят

многие живущие, вызывали у них всего лишь недоумение; для них это

было нечто непостижимое, чего они не решались ни осудить, ни одобрить.—

Поэтому, ясно сознавая, что мир им чужд, они тотчас же после свадьбы

уединились в этом сумрачном старинном дворце, окруженном густым пар-

ком, где тонули все внешние шумы.

Здесь влюбленные погрузились в океан того изощренного, изнуряющего

сладострастия, в котором дух сливается с таинственной плотью. Они ис-

пили до дна все неистовство страсти, всю безумную нежность, познали всю

исступленность содроганий. Сердце одного вторило трепету сердца другого.

Дух их так пронизывал тело, что плоть казалась им духовной, а поцелуи,

как жгучие звенья, приковывали их друг к другу, создавая некое нерастор-

жимое слияние. Восторги, которым нет конца! И вдруг очарование оборва-

лось; страшное несчастье разъединило их; объятия их разомкнулись. Что

за враждебная сила отняла у него его дорогую усопшую? Усопшую? Нет!

Разве вместе с воплем оборвавшейся струны улетает и душа виолончели?

Прошло несколько часов.

Он смотрел в окно, как ночь завладевает небесами: и Ночь казалась ему

одухотворенной; она представлялась ему королевой, печально бредущей

в изгнание, и одна только Венера, как бриллиантовый аграф на траурной

королевской мантии, сияла над деревьями, затерянная в безднах лазури.

— Это Вера,— подумал он.

При этом звуке, произнесенном шепотом, он вздрогнул, как человек,

которого вдруг разбудили; очнувшись, он осмотрелся вокруг.

Предметы в комнате, доселе тускло освещенные ночником, теплившим-

ся в потемках, теперь, когда в вышине воцарилась ночь, были залиты си-

неватыми отсветами, а сам ночник светился во тьме, как звездочка. Эта

лампада, благоухавшая ладаном, стояла перед иконостасом, фамильной

святыней Веры. Там, между стеклом и образом, на русском плетеном

шнурке висел старинный складень из драгоценного дерева. От его золотых

украшений на ожерелье и другие драгоценности, лежавшие на камине,

падали мерцающие отблески.

На венчике богоматери, облаченной в небесные ризы, сиял византий-

ский крестик, тонкие красные линии которого, сливаясь, оттеняли мерца-

ние жемчужин кроваво-алыми бликами. С детских лет Вера с состраданием

обращала взор своих больших глаз на ясный лик божьей матери, перехо-

дивший в их семье из рода в род. Но, увы, она могла любить ее только

суеверной любовью, и, в задумчивости проходя мимо лампады, она порою

простодушно обращалась к пречистой деве с робкой молитвой.

Граф взглянул на образ, и это горестное напоминание тронуло его до

глубины души; он вскочил с места, поспешно задул священное пламя,

ощупью в сумраке отыскал шнурок и позвонил.

Вошел камердинер — старик, одетый во все черное; лампу, которая

была у него в руках, он поставил перед портретом графини. Обернувшись,

он содрогнулся от суеверного ужаса, ибо увидел, что хозяин, стоя посреди

комнаты, улыбается как ни в чем не бывало.

И Жестокие рассказы

— Ремон,— спокойно сказал граф, — мы с графиней сегодня очень уста-

ли; подай ужин в десять часов.— Кстати, мы решили с завтрашнего дня еще

более уединиться. Пусть все слуги, кроме тебя, сегодня же вечером поки-

нут дом. Выдай им жалованье за три года вперед и пусть уходят. Потом

запри ворота на засов; внизу, в столовой, зажги канделябры; прислужи-

вать нам станешь ты один. Отныне мы никого не принимаем.

Старик дрожал и внимательно смотрел на графа.

Граф закурил сигару, потом вышел в сад.

Сначала слуга подумал, что от непомерного, безысходного горя разум

его господина помутился. Он знал его еще ребенком; сейчас он понимал,

что внезапное пробуждение может оказаться для этого спящего наяву ро-

ковым ударом. Его долг прежде всего — сохранить слова графа в тайне.

Он поклонился. Стать преданным соучастником этой трогательной ил-

люзии? Повиноваться?.. Продолжать служить им, не считаясь со Смер-

тью? — Что за страшная мысль!.. Не рассеется ли она к утру?.. Завтра,

завтра,— увы!.. Однако как знать?.. Быть может!..— Впрочем, это благо-

честивый замысел.— И по какому праву он, слуга, берется судить

господина?

Он удалился, в точности выполнил данные ему распоряжения, и с этого

вечера началось загадочное существование графа.

Надо было создать страшпую иллюзию.

Неловкость, сказывавшаяся в первые дпи, вскоре исчезла. Ремон сна-

чала с изумлением, а затем со своего рода благоговением и нежностью

старался держаться естественно и так преуспел в этом, что не прошло и

трех недель, как он сам порою становился жертвою своего рвения. Истина

тускнела. Иной раз голова у него начинала кружиться, и ему приходилось

напоминать самому себе, что графиня в самом деле скончалась. Он все

глубже и глубже погружался в эту мрачную игру и то и дело забывал

действительность. Вскоре ему уже мало стало одних размышлений, чтобы

убедить себя и опомниться. Он чувствовал, что в конце концов безвозвратно

подпадет под власть страшного магнетизма, которым граф все более и

более насыщал окружающую их обстановку. Его охватывал ужас, ужас

смутный и тихий.

Д'Атоль действительно жил в полном певедении о смерти своей воз-

любленной. Образ молодой женщины до такой степени слился с его соб-

ственным, что он беспрестанно чувствовал ее присутствие. То, в ясную по-

году, он, сидя на скамейке в саду, читал вслух ее любимые стихотворения,

то, вечерами, у камина, за столиком, где стояли две чашки чая, он беседо-

вал с Иллюзией, которая сидела, улыбаясь, в кресле против него.

Пронеслось много дней, ночей, недель. Ни тот, ни другой не отдавали

себе отчета в том, что происходит с ними. А теперь начались странные

явления, и тут трудно было различить, где кончается воображаемое и где

начинается реальное. В воздухе чувствовалось чье-то присутствие — чей-то

образ силился возникнуть, предстать в каком-то непостижимом простран-

стве»

Д'Атоль жил двойственной жизнью, как ясновидец. Порою перед его

Вера 15

взором, словно молния, мелькало нежное, бледное лицо; вдруг раздавался

тихий аккорд, взятый на рояли; поцелуй прикрывал ему рот в тот миг,

когда он начинал говорить; чисто женские мысли рождались у него в от-

вет на его собственные слова; в нем происходило такое раздвоение, что он

чувствовал возле себя, как бы сквозь еле ощутимый туман, благоухание

своей возлюбленной, от которого у него кружилась голова; а по ночам,

между бодрствованием и сном, ему слышались тихие-тихие речи: все это

служило ему предвестием. То было отрицание Смерти, возведенное в ко-

нечном счете в какую-то непостижимую силу.

Однажды д'Атоль так ясно почувствовал и увидел ее возле себя, что

протянул руки, чтобы ее обнять, но от этого движения она развеялась.

— Дитя! — прошептал он, вздыхая.

И он снова уснул как любовник, обиженный шаловливой, задремавшей

подругой.

В день ее именин он шутки ради добавил цветок иммортели в букет,

положенный им на подушку Веры.

— Ведь она воображает, будто умерла,— молвил он.

Силою любви граф д'Атоль восстанавливал жизнь своей жены и ее при-

сутствие в одиноком особняке, и благодаря его непоколебимой, всепобеж-

дающей воле такое существование приобрело в конце концов некое мрач-

ное и покоряющее очарование.— Даже Ремон, постепенно привыкнув

к новому укладу, перестал ужасаться.

То на повороте аллеи промелькнет черное бархатное платье, то веселый

голосок позовет графа в гостиную, то утром, при пробуждении, как прежде,

прозвучит колокольчик — все это стало для него привычным; покойница,

казалось, как ребенок, играет в прятки. Это было вполне естественно: ведь

она чувствовала, что горячо любима.

Прошел год.

В канун Годовщины граф, сидя у камина в комнате Веры, читал ей

флорентийскую новеллу: «Каллимах». Он закрыл книгу и, беря чашку

чая, сказал:

— Душка5, помнишь Долину Роз, берег Лана6, замок Четырех Ба-

шен?.. Эта история тебе напомнила их, не правда ли?

Д'Атоль встал и, бросив взгляд на голубоватое зеркало, заметил, что

он бледнее обычного. Он вынул из вазочки жемчужный браслет и стал его

внимательно рассматривать. Ведь Вера только что, раздеваясь, сняла его

с руки. Жемчужины были еще теплые, и блеск их стал еще нежнее, слов-

но они были согреты ее теплом. А сибирское ожерелье с опалом в золотой

оправе, который был до того влюблен в прекрасную грудь Веры, что бо-

лезненно бледнел, если молодая женщина на некоторое время забывала

о нем? Некогда графиня особенно любила этот камень за его верность!..

Сегодня опал сиял, словно графиня только что рассталась с ним; он еще

весь был пронизан очарованием прекрасной усопшей. Кладя ожерелье и

драгоценный камень на прежнее место, граф случайно дотронулся до ба-

тистового платка, кровавые пятна на котором были еще влажны и алы,

как гвоздики на снегу!.. А тут, на рояли, кто же перевернул страницу

10 Жестокие рассказы

прозвучавшей некогда мелодии? Вот как? И святая лампада в киоте тоже

затеплилась? Да? золотистое пламя таинственно освещало лик богоматери

с прикрытыми глазами. А восточные, только что сорванные цветы, высив-

шиеся в старинных саксонских вазах,— чья же рука поставила их здесь?

Комната казалась веселой и полной жизни, жизни более значительной и

напряженной, чем обычно. Но графа ничто не могло удивить. Все это ка-

залось ему вполне естественным, и он не обратил внимания даже на то,

что бьют часы, остановившиеся год тому назад.

А в тот вечер можно было подумать, что графиня Вера, преиспол-

ненная любви, порывается вернуться из бездны мрака в эту комнату, бла-

гоухающую от ее присутствия. Так много осталось здесь от нее самой!

Ее влекло сюда все, что составляло суть ее жизни. Здесь все дышало ее

очарованием; долгие неистовые усилия воли ее супруга, по-видимому, рас-

сеяли вокруг нее туманные путы Невидимого!

Она была принуждена вернуться. Все, что она любила, находилось

здесь.

Ей, должно быть, хотелось снова улыбнуться самой себе в этом таин-

ственном зеркале, где она столько раз любовалась своим лилейным лицом!

Нежная усопшая, вероятно, содрогнулась там, под фиалками, среди погас-

ших факелов; божественная усопшая испугалась своего одиночества в скле-

пе при виде серебряного ключа, брошенного на каменные плиты. Ей тоже

захотелось вернуться к нему. Но воля ее растворялась в клубах ладана и

в отчужденности. Смерть — окончательное решение только для тех, кто

питает надежду на небеса; а ведь для нее и Смерть, и Небеса, и Жизнь —

все заключалось в их объятиях. И призывный поцелуй мужа влек к себе

в сумраке ее уста. А звуки затихшей мелодии, былые пылкие речи, тканя,

облекавшие ее тело и еще хранившие его благоухание, магические драго-

ценности, льнувшие к ней и полные таинственного благоволения, главное

же — царившее вокруг могучее и непреложное ощущение ее присутствия,

которое передавалось даже неодушевленным предметам,—все призывало

ее сюда, все уже так долго и так неотступно влекло ее сюда, что, когда она

исцелилась наконец от дремоты Смерти, здесь недоставало только Ее одной,

О, идеи — это живые существа!.. Граф как бы наметил в воздухе очер-

тания своей возлюбленной, и пустота эта непременно должна была запол-

ниться единственным одномерным ей существом, иначе Вселенная распа-

лась бы в прах. В тот миг возникла окончательная, непоколебимая, полная

уверенность, что Она тут, в комнате] Он был уверен в этом твердо, как

в своем собственном существовании, и все вокруг него было тоже убежде-

но в этом. Ее видели здесь! И так как теперь недоставало только самой

Веры — осязаемой, существующей где-то в пространстве, то она непремен-

но должна была оказаться здесь, и великий Сон Жизни и Смерти непремен-

но должен был приоткрыть на мгновение свои неисчислимые врата! Дорога

воскресения была верою проложена до самой усопшей! Задорный взрыв

мелодичного смеха весело сверкнул, осветив брачное ложе; граф обернулся.

И вот перед его взором явилась графиня Вера, созданная волею и памятью;

она лежала, неуловимая, облокотившись на кружевную подушку; рука ее

Вера 17

поддерживала тяжелые черные косы; прелестный рот был полуоткрыт

в райски-сладострастной улыбке; словом, она была несказанно прекрасна,

и она смотрела на него, еще не совсем очнувшись от сна.

— Рожэ! — окликнула она возлюбленного, и голос ее прозвучал как бы

издалека.

Он подошел к ней. Их уста слились в божественной радости,— неисчер-

паемой,— бессмертной!

И тогда они поняли, что действительно представляют собою единое су-

щество.

Каким-то посторонним веянием пронеслось время над этим экстазом,

в котором впервые слились небо и земля.

Вдруг граф д'Атоль вздрогнул, словно пораженный неким роковым вос-

поминанием.

— Ах, теперь припоминаю,— проговорил он.— Что со мною? Ведь ты

умерла?

В тот же миг мистическая лампада перед образом погасла. В щель меж-

ду шторами стал пробиваться бледный утренний свет, свет нудного, серо-

го, дождливого дня. Свечи померкли и погасли, от рдеющих фитилей под-

нялся едкий чад; огонь в камине скрылся под слоем теплого пепла; цветы

увяли и засохли в несколько минут; маятник часов мало-помалу снова за-

мер. Очевидность всех предметов внезапно рассеялась. Опал умер и уже

не сверкал; капли крови на батисте, лежавшем возле него, тоже поблекли;

а пылкое белое видение, тая в отчаянных объятиях графа, который всеми

силами старался удержать его, растворилось в воздухе и исчезло. Рожэ

уловил отчетливый слабый, далекий прощальный вздох. Граф встрепенул-

ся; он только что заметил, что он один. Мечта его внезапно рассеялась, он

одним-единственным словом порвал магическую нить своего лучезарного

замысла. Теперь все вокруг было мертво.

— Все кончено,— прошептал он.— Я утратил ее! Она одна! По какому

же пути мне следовать, чтобы обрести тебя? Укажи мне дорогу, которая

приведет меня к тебе!

Вдруг, словно в ответ ему, на брачное ложе, на черный мех упал ка-

кой-то блестящий металлический предмет: луч отвратительного земного

света осветил его... Покинутый наклонился, поднял его, и блаженная улыб-

ка озарила его лицо: то был ключ от склепа.

18 Жестокие рассказы

III. Vox populi*

Посвящается господину Леконт де Лилю.

Прусский солдат и кофе варит исподтишка.

(Сержант Офф)

В тот день на Елисейских Полях был большой военный парад!

Со времени этого зрелища мы вытерпели двенадцать лет 4.

Летнее солнце вонзало свои длинные золотые стрелы в крыши и купола

древней столицы. Несметное множество окон перебрасывалось ослепитель-

ными бликами; толпы народа, окутанные мглистым светом, запрудили

улицы — всем хотелось посмотреть войска.

Возле решетки паперти собора Нотр-Дам на высоком деревянном

складном стульчике сидел, скрестив ноги, обмотанные черными лохмотья-

ми, столетний Нищий, старейшина парижской Бедноты; его скорбное лицо

пепельного цвета, землисто-темная кожа, изборожденная морщинами, ру-

ки, сложенные под дощечкой, которая официально освящала его слепоту,

словом, весь облик его являл теневую сторону празднества и разливавше-

гося вокруг торжественного «Тебе, бога, хвалим!».

Вся эта толпа, окружающая его,— не его ли ближние? А веселые про-

хожие — не его ли братья? Разумеется, Род людской. К тому же престаре-

лый гость величественного портала отнюдь не был лишен всех благ:

Государство признало за ним право на слепоту.

Владея такой привилегией и пользуясь святостью места, которое он

официально занимал, обладая- наконец правом участвовать в выборах, он

был нам во всех отношениях ровней,— за исключением разве того, что был

лишен Света.

И вот этот человек, как бы задержавшийся среди живых, время от вре-

мени жалобно бормотал слова, в которых изливалась вековечная скорбь

всей его жизни:

— Сжальтесь над несчастным слепцом, сделайте милость!

А вокруг него, под мощные раскаты музыки, раздававшиеся сверху,—

извне, оттуда, из-за пелены, закрывающей ему глаза,— доносился топот

кавалерии, временами слышались звуки рожков, приветственные крики,

сливающиеся с орудийными залпами из Дворца Инвалидов, с величествен-

ными возгласами команды, лязг стали, громоподобный бой барабанов, ко-

торым сопровождалось бесконечное шествие пехоты,— все это несмолкае-

мым гулом славы доходило до его ушей. Его обостренный слух улавливал

все, вплоть до шуршания тяжелой бахромы знамен, касавшейся кирас.

В сознании старого пленника тьмы возникали бесчисленные неуловимые и

неопределенные молнии ощущений. Внутренним чутьем он угадывал все-

общее опьянение сердец и мыслей.

А народ, завороженный, как всегда, чарами, которые присущи в его

глазах смелости и удаче, выражал чувства, владевшие им в этот день,

несмолкавшими криками;

* Глас народа (лат.)

Vox populi 19

— Да здравствует император!

Но среди всех возгласов и грохота этой триумфальной бури, со стороны

священной ограды порою слышался слабый голос слепца. Прислонившись

затылком к ограде, словно к позорному столбу, обратив к небу мертвые

зрачки, забытый всем народом, истинные чувства которого, погребенные

под восторженными криками, выражал, пожалуй, он один, старик-заступ-

ник пророчески твердил все те же, никому не понятные сейчас, слова:

— Сжальтесь над несчастным слепцом, сделайте милость!

В тот день на Елиссйских Полях был большой военный парад!

Со дня этого солнечного праздника пролетело десять лет2. Те же звуки,

те же голоса, тот же хмель. Однако в тот день что-то приглушало шумное

народное ликование. Какая-то тень омрачала взоры. Обязательные для

парада залпы с крыши Пританея3 на этот раз сопровождались отдаленным

рокотом орудий наших фортов. Прислушиваясь к эху, народ пытался уло-

вить — не слышны ли уже ответные выстрелы приближающихся враже-

ских орудий.

Правитель 4 проезжал, расточая улыбки и отдаваясь на волю своего пре-

красного иноходца. Народ, ободренный и полный доверия, которое всегда

внушает ему безупречная выправка, распевал патриотические песни, пере-

межая их чисто военными приветствиями, славившими этого солдата.

Но слова прежнего безумного восторга толпы теперь изменились; на-

род в волнении выражал свои нынешние чаяния:

— Да здравствует Республика!

А поодаль, возле священного порога, по-прежнему раздавался одино-

кий голос Лазаря 5. Выразитель затаенных мыслей народа ничуть не изме-

нил свою извечную суровую жалобу.

Оставаясь и на этом празднестве искренним, он обращал к небесам

угасшие глаза и время от времени взывал, как бы убеждая:

— Сжальтесь над несчастным слепцом, сделайте милость!

В тот день на Елисепских Полях был большой военный парад!

Мы выдержали девять лет 6 с того дня, освещенного мглистым солнцем.

Все те же крики! Все тот же лязг оружия! То же ржание коней! Только

все глуше, чем в прошлом году, хотя и так же крикливо.

— Да здравствует Коммуна! — возглашал народ, и ветер подхватывал

эти крики.

А голос вековечного Избранника Невзгод в отдалении, у священного

^порога, по-прежнему твердил свой напев, выражавший неизбывную мысль

народа. Подняв голову к небу, он в сумраке стонал:

— Сжальтесь над несчастным слепцом, сделайте милость!

А два месяца спустя7, когда при последних отзвуках набата генералис-

симус регулярных войск государства проводил смотр своим двумстам ты-

20 Жестокие рассказы

сячам винтовок, увы, еще дымившимся после прискорбной гражданской

войны8, устрашенный народ кричал, наблюдая, как вдали пылают здания:

— Да здравствует маршал!

В сторонке, возле спасительной ограды, все тот же неизменный Голос,

голос людских Невзгод, привычно и скорбно молил:

— Сжальтесь над несчастным слепцом, сделайте милость!

И с тех пор, из года в год, от парада к параду, от возгласов к возгласам,

какое бы имя ни выкрикивал народ в своих приветствиях,— те, кто вни-

мательно вслушиваются в земные голоса, всегда различают в разгар рево-

люционных восторгов и воинственных празднеств далекий Голос, Голос

истинный, сокровенный Голос грозного символического Нищего, Ночного

Стража, возглашающего подлинное состояние Народа, неподкупного часо-

вого совести граждан, того, кто в совершенстве выражает стенания и тай-

ную мольбу Толпы.

Непреклонный патриарх Братства, всеми признанный носитель физи-

ческой слепоты, будучи невольным посредником, не перестает молить о бо-

жественном милосердии для своих духовных собратьев.

И когда Народ, опьяненный фанфарами, перезвоном колоколов и зал-

пами орудий, одурманенный льстивыми выкриками, тщетно пытается под

любыми лживо-восторженными словами скрыть от самого себя свои истин-

ные чаяния. Нищий, обратив лицо к Небесам, воздев руки, встает во весь

рост в окружающей его великой тьме, у вечного порога Церкви и по-преж-

нему пророчески возглашает горькую истину, звучащую все жалобнее и

жалобнее, но восходящую за звездные пределы:

— Сжальтесь над несчастным слепцом, сделайте милость!

IV. Две возможности

Главное — никаких талантов.

(Современный девиз)

Юноши-французы, мыслители и поэты, мастера будущего Искусства,

молодые творцы, вступающие в жизнь со сверкающим челом, непреклон-

ные в своих новых верованиях, решившие при необходимости принять сле-

дующий, например, предлагаемый мною девиз: «ТЕРПЕТЬ, ЧТОБЫ ПЕТЬ!»,—

вы, ныне еще мирно сидящие возле лампы в какой-нибудь холод-

ной каморке столичного дома, но уже восклицающие в глубине души:

«О всемогущая пресса, на страницах которой я возвещу невиданно вели-

колепные мысли!» —вы окрылены вполне законной надеждой, что вам бу-

Две возможности 21

дет дозволено высказать мысли, внушенные вам свыше, а не пережевы-

вать то, что желает слышать полоумная толпа,— вы, скромные и нищие,

воображаете, будто блистательные страницы, которые вы развернете пере?

Человечеством, окупят хотя бы хлеб ваш насущный и масло, сгорающее

во время ночных бдений?

Ну, так послушайте же причудливый и, на первый взгляд, парадоксаль

ный (хоть и выдержанный в духе строжайшего реализма) диалог, произо-

шедший недавно между неким редактором газеты и нашим другом, кото-

рый любопытства ради принял личину начинающего журналиста.

Подобная сцена, убежден, разыгрывается постоянно, и все другие в та-

ком же духе — немые или громогласные,— в сущности, всего лишь разно-

видность этой (вечной!);—поэтому, о юноши, коим суждено самим разы-

грать ее, я вынужден прибегнуть к настоящему времени изъявительного

наклонения.

Проникнем в кабинет (почти всегда выдержанный в прекрасных зеле-

ных тонах), где редактор — один из тех, кто видит в добрых буржуа лишь

потенциальных подписчиков,— сидит за столом, одной рукой облокотив-

шись о ручку кресла и рукою держась за подбородок; вид у него глубоко-

мысленный, и он небрежно вертит традиционный нож из слоновой кости.

Появляется курьер; он подает сему мыслителю визитную карточку.

Тот берет ее, бросает на нее рассеянный взгляд, потом, слегка вздрог-

нув, удивленно поднимает брови и шепчет:

— Никому не известный? Уж, наверно, это какой-нибудь гасконец,

хвастающийся своею неизвестностью, чтобы добраться до меня. Теперь не-

известные перевелись, все изучены досконально.— А каков этот господин

на вид?

— Молодой человек, сударь.

— Черт побери! Просите!

Минуту спустя появляется наш юный друг.

Редактор встает и самым любезным тоном говорит:

— Я действительно имею честь говорить с неизвестным?

— Не располагая этим титулом, я никак не осмелился бы представить-

ся вам,— ответствует вошедший якобы бумагомаратель.

— Не угодно ли присесть?

— Я пришел, чтобы предложить вам небольшую заметку на современ-

ные темы — несколько вольную, конечно...

— Насчет этого я не сомневаюсь. Ближе к делу. Сколько вы хотели бы

за строку?

— Да франков триста, триста пятьдесят... не так ли? — важно отвечает

новичок.

Редактор подскакивает,

— Позвольте,— возражает он,—какой-нибудь Монтепен1, Гюго даже,

Дю Террай наконец — и те не получают такого гонорара.

Молодой человек встает и холодно отвечает:

— Как видно, господин редактор забывает, что я со-вер-шен-но неиз-

вестен.

22 Жестокие рассказы

Молчание.

— Сядьте, прошу вас. Так дела не делаются. Спору нет, в наше время

неизвестный, действительно, птица редкая. Тем не менее...

— Добавлю к тому же, сударь,— развязно перебивает его будущий пи-

сатель,—что у меня ни крошки таланта, полное, что называется, отсутст-

вие таланта... абсолютное отсутствие! На светском языке таких называют

«кретинами». Единственный мой талант — в знании тонкостей бокса как

английского, так и ирландского. А что касается Литературы, заявляю вам:

для меня это дело темное, это тайна за семью печатями.

— Как? — восклицает редактор, трепеща от радости,—вы, молодой

честолюбец, считаете, что лишены малейшего проблеска литературного

таланта?

— Могу, не сходя с места, доказать свою полную беспомощность в этой

сфере.

— Увы, это невероятно! Вы хвастаетесь! — лепечет редактор, явно

взволнованный тем, что затронуты самые заветные из его давнишних на-

дежд.

— Я из числа тех,— продолжает незнакомец,— кого называют бесцвет-

ными и самодовольными писаками; мне свойственны скудость идей и пер-

воклассная пошлость стиля; слог у меня на редкость затасканный.

— Да бросьте! Быть того не может! Ах, если бы то была правда!

— Сударь, клянусь вам...

— Рассказывайте это кому-нибудь другому,— продолжает редактор

со слезами на глазах и грустной улыбкой.

Потом, умильно взирая на юношу, говорит:

— Да, такова Молодежь! Ничего не знает! Священный огонь! Иллюзии!

Воображает, что сразу же добьется успеха.— Ни малейшего таланта, гово-

рите вы? Да знаете ли вы, сударь, что в наши дни, чтобы не иметь никако-

го таланта, надо быть из ряда вон выходящей личностью, личностью весь-

ма значительной? Знаете ли, что зачастую человек достигает успеха лишь

после пятидесяти лет борьбы, работы, унижений и нищеты и что тогда его

считают всего лишь выскочкой? О молодость! Весна жизни! Primavera del-

la vita! * А я, сударь,— я, сидящий перед вами,— вот уже двадцать лет

ищу человека, который был бы ЛИШЕН ТАЛАНТА! Понимаете? И ни разу

не встретил такого. В погоне за этой белой вороной я растратил более по-

лумиллиона; увлекшись этой безумной идеей, я совсем потерял голову.

Что же поделать! Я был молод, простодушен, я разорился.— В наши дни,

дорогой мой, все талантливы, и вы в том числе. Не будем хвастаться. По-

верьте, это совершенно бесполезно. Это старо, это крючок, на который

уже никто не попадется. Надо говорить серьезно.

— Сударь... такие подозрения... Да будь у меня талант, я не сидел бы

сейчас здесь.

— А где бы вы сидели?

— Я бы лечился, поверьте мне.

* Весна жизни! (итал.).

Две возможности 23

— Как бы то ни было,— щебечет теперь редактор, немного подобрев и

по-прежнему хитро улыбаясь,— как бы то ни было, мой курьер, тот самый

изящный юноша, который подал мне вашу карточку... он, не угодно ли,

лиценциат словесности, да еще удостоен особой награды (вот до чего могу-

щественна Наука!., в наши дни она открывает доступ куда хотите)... так

вот, он — автор трех-четырех превосходных драматических произведений,—

простите за выражение, вполне «литературных», отмеченных среди сотен

других на нескольких конкурсах Французской Академии и даже поставлен-

ных на сцене — в большинстве случаев, конечно, только для своих. И вот

несчастный этот отказался от какого-либо лечения. Поэтому, как свиде-

тельствуют его лучшие друзья, он на самом деле всего лишь полоумный,

и ничего ему не достигнуть. Они со слезами на глазах утверждают, что он

пьяница, шалопай, сводник, мошенник, неудачник, и добавляют при этом,

устремив взоры горе: «Как жаль!» — Конечно, я отлично знаю, что в Пари-

же — где твердо заведено, что утром все оказываются обесчещенными, а

к вечеру реабилитированными,— это не влечет за собою никаких послед-

ствий; в сущности это даже своего рода реклама; но по свойственной ему

беззаботности и неловкости он не умеет воспользоваться обстоятельствами

и сделать карьеру, и тут он вызывает, согласитесь, уж вполне законное

возмущение. Поэтому я лишь из чистого человеколюбия избавляю его

в настоящее время от больницы.— Но вернемся к вашему делу.— «Неиз-

вестен и ни капли таланта»,— говорите вы о себе.— Нет, я не могу этому

поверить. Если бы так было в действительности, карьера ваша, да и моя

тоже, не оставляла бы желать ничего лучшего. Я предложил бы вам по

шести франков за строчку.— Однако, между нами говоря, кто мне пору-

чится, что статья ваша совершенно бездарна?

— Прочтите ее, сударь! — гордо произносит юный искуситель.

— Сразу видно, сударь, что вы едва вышли из стадии отрочества,— го-

ворит, смеясь, редактор,— мы читаем лишь то, что заранее решаем ни в

коем случае не печатать. А печатаем лишь то, что явно неудобочитаемо.

Ваша же статья, насколько я вижу через пенсне, вдобавок испорчена до-

вольно красивым почерком,— а это уже дурное предзнаменование. Это дает

повод заподозрить вас в том, что вам свойственно тщательно отделывать

рукопись. Между тем журналист, действительно достойный этого великого

титула, должен писать небрежно и все, что только взбредет ему в голову,—

а главное, не перечитывать написанное! Печатать как есть! А убеждения

мои зависят исключительно от злобы дня и от направления газеты. И не-

чего рассуждать!.. Ведь совершенно очевидно, что иначе хорошая ежеднев-

ная газета не могла бы появиться на свет! Нам, дорогой мой, недосуг, и

мы не можем зря тратить время на обдумывание того, что говорим, в то

время как' поезд ждет наши кипы бумаги, чтобы везти их в провинцию.

Впрочем, это ясно всякому. Ведь подписчику важно сознание, что он что-

то читает, понимаете? Если бы вы только знали, до чего' ему безразлично

все остальное!

— Не беспокойтесь, сударь. Это почерк переписчика.

— Вы нанимаете переписчика? Несчастный! Да вы шутите, что ли?

24 Жестокие рассказы

— Черновик был не только крайне неразборчив, в нем имелись такие

погрешности в правописании и в стиле, что... право же... для первого раза...

я подумал...

— Наоборот, вот именно в первый-то раз и надо было принести мне его

таким, какой получился. Алмаз обесценить невозможно. Погрешности

в правописании, в стиле! Знайте же, что нам никак не удается добиться

от корректоров, чтобы они не исправляли их, а ведь после исправления

зачастую пропадает вся соль статьи! Именно естественность-то, непосред-

ственность, пикантность и ценят истинные знатоки. Горожанин обожает

опечатки, сударь! Ему лестно обнаружить их. Особенно провинциалу. Вы

поступили совершенно неправильно. Ну что ж поделать! — А вы показы-

вали свою статью какому-нибудь опытному человеку?

— Признаться, господин редактор? Я сам себе не доверяю, ибо я, слава

создателю, человек бесталанный...

— Надеюсь, надеюсь, что бесталанный... — молвил редактор, предвари-

тельно бросив взгляд на револьвер, лежавший на письменном столе.

— Поэтому я для проверки стал искать человека, который представлял

бы собою типичный образец заурядного ума, и выбор мой остановился на

моем... будь что будет, скажу!., на моем привратнике25, а он — старый

овернец-полицейский, поседевший на своем посту, измученный постоян-

ными ночными тревогами и в полном смысле слова ошалевший от чтения

одних только адресов на конвертах.

— Гм, гм,— промычал редактор, весь обратившись в слух,— выбор, дей-

ствительно, тонкий и вместе с тем практичный и разумный. Ибо публика,

заметьте, с ума сходит по Необыкновенному. Но так как публика хорошень-

ко не знает, что именно понимать в литературе (еще раз извините за вы-

ражение) под Необыкновенным, от которого она без ума, то, по-моему,

в серьезной журналистике мнение привратника должно предпочесть мне-

нию Данте. А скажите, какой же приговор вынес домовый страж вашей

статье?

— Он был в восторге! Восхищен! Упоен! До такой степени, что вырвал

у меня рукопись, чтобы собственными глазами еще раз прочесть, так как

боялся, что я его обманываю и читаю не то, что написал. Он даже подска-

зал мне концовку.

— Простофиля! Надо было прислать ее прямо ко мне! Знаете, один

мудрый человек сказал (или должен бы был сказать), что идеальный жур-

налист — это, во-первых, Репортер, во-вторых — неудачник с насупленны-

ми бровями (насупленными от природы) ; он бранит первого подвернувше-

гося ему под руку и даже дерется с простаками, которые принимают это без

малейшего удивления, и делает он это с единственной целью добиться при-

знания своей воинствующей бездарности со стороны подлой толпы. В та-

ком дуэте певца и танцора — жизненная сила всякой мало-мальски ува-

жающей себя газеты. Не считая «статей» этих двух Столпов, весь прочий

материал должен состоять из одних лишь «концовок», нанизанных наугад,

как жемчужины. Публика читает газету, черт возьми, не для того, чтобы

думать и соображать. Читают так же, как едят. Хорошо, я согласен озна-

Две возможности 25

комиться с вашим писанием. Да, посмотрим. Если (как удачно сказал ка-

кой-то древнеримский сочинитель) достоинства ваши созрели, не дожи-

даясь зрелого возраста...

— Вот рукопись! — сказал автор, сияя, и с юношеским самодовольст-

вом подал редактору свое произведение.

Минуты три спустя редактор вздрагивает, потом с презрением бросает

листки, и они разлетаются по всему столу.

— Ох,— стонет он, тяжко вздыхая,— так я и знал! Опять разочарова-

ние! Я уже потерял им счет!

— Что такое? — лепечет в испуге юный герой.

— Увы, благородный друг мой, но ведь здесь брызжет талант! Очень

сожалею, но вынужден сказать вам это. Больше трех су за строку это не

стоит, да и то лишь потому, что имя ваше еще никому не известно. Если

я напечатаю эту статью, то неделю спустя буду печатать вас бесплатно, а

через две недели платить будете вы мне,— разве что станете выступать

под псевдонимом. Да, да; поговорим же серьезно в конце концов. Вы чело-

век несерьезный, и, как видно, не так-то легко вам будет стать серьезным,

ибо у вас, к несчастью, талант такого рода, что вы, простите за выражение,

писатель... а не какой-нибудь бесстыжий прохвост, у которого нет ни идей,

ни совести, каким вы только что прикидывались, чтобы злоупотребить моей

благожелательностью, моими убеждениями, завладеть моей кассой и ува-

жением.

— Нет, нет... — лепечет, изменившись в лице, мнимый кандидат в га-

зетчики,— вы ошибаетесь, тут недоразумение. Вы прочли недостаточно...

внимательно...

— От такой статьи тираж может сократиться на пять тысяч за одни

сутки!.. — восклицает редактор.— Только в совершенстве стиля, говорю я,

и заключается талант. В газете миллион писак может излагать суть какой-

нибудь так называемой идеи. Black upon white] * Но достаточно писателю

по-своему коснуться той же идеи в книге — и все предыдущее забыто. Все

решительно. Словно все сдул порыв ветра.— Конечно, явление это весьма

загадочное, но, что поделать, так оно есть.— Следовательно, если вы — пи-

сатель, так вы прирожденный враг всякой газеты.

Будь у вас только ум,— его всегда можно помаленьку сбывать. Хуже

всего то, что в ваших фразах чувствуется стремление скрыть свой ум, что-

бы не вспугнуть читателя. А ведь люди не любят, когда их унижают.

В самом этом стремлении сказывается впечатляющая мощь присущего вам

стиля, и нет такого средства, которое могло бы излечить от столь значи-

тельного, столь явного порока. Напечатать вашу статью? Да я предпочел

бы переиздавать Боттена 3. Это было бы выгоднее. Словом, вы во всей этой

истории похожи на человека, который, зная, что особе, на приданое коей

он зарится, особенно по вкусу колченогие, решается притвориться хромым,

лишь бы понравиться ей, или на школьника, который краспт себе волосы

под седые, чтобы заслужить уважение учителей и товарищей.— Сударь,

Черным по белому (англ).

26 Жестокие рассказы

нескольких страниц, которые я сейчас просмотрел, мне вполне достаточно,

чтобы отлично понять, с кем я имею дело. Теперь простачков нет! У пуб-

лики появился инстинкт, нюх — столь же непогрешимый, как у животных.

Публика чует своих и никогда не ошибается. Ее не проведешь. Она заранее

знает, что, отдавая себе лучше других отчет в достоинствах, в действитель-

ном и мрачном значении своих писаний, вы отнесетесь к ее оценкам —

к похвале или порицанию — не иначе как к пыли, осевшей на ваши баш-

маки; она заранее знает, что ее туманным и легкомысленным рассуждени-

ям на ваш счет вы придадите не больше значения, чем кудахтанью индюш-

ки или свисту ветра в замочной скважине. Явное усилие, которое вы сде-

лали в данном случае — несомненно под влиянием безвыходных денежных

затруднений,— стараясь опуститься до ее «идей», страшно оскорбляет ее.

Вы напускаете на себя смирение и делаете это так неуклюже, что оно мо-

жет задеть ее апатичное самодовольство. Притворяясь, будто вы просите

милостыню, вы так срываете с головы шляпу, что можете расквасить ей

нос — а этого читатель никогда не прощает автору. Только гениальные пи-

сатели в своих книгах могут позволить себе такую фамильярность, ибо если

они иной раз и хватают читателя за волосы и спокойно, величественно ду-

басят его кулаком по черепной коробке, то делают они это только для того,

чтобы он поднял голову. В газете же, сударь, такие приемы по меньшей

мере неуместны: они компрометируют газету в глазах Редакционного со-

вета. Вот в чем заключается недостаток таких статей.

Обыватель, у которого голова уже забита всяческими заботами, просмат-

ривает газету, таращит глаза, шепотом обзывает вас «поэтом», улыбается

про себя и отказывается от подписки, заявляя при этом во всеуслышание,

что вы .* НА РЕДКОСТЬ талантливы! — С одной стороны, он показывает

тем самым, что ваши писания ничуть не тронули его, а с другой стороны,

уничтожает вас в глазах своих собратьев, которые улавливают его мысль,

сами становятся на ту же точку зрения, расхваливают вас, но, то ли дове-

рившись ему, то ли по инстинкту, и в руки-то не берут ваши сочинения,

ибо почувствовали, что у вас есть душа, т. е. нечто самое для них ненавист-

ное.— А расплачиваюсь за все — я!

(Тут редактор скрещивает руки на груди и устремляет на собеседника

тусклый взгляд.)

— Уж не принимаете ли вы читателей за идиотов? Честное слово, вы

меня удивляете. Читатели наделены... другого рода умом, чем ваш,— вот

и все.

— Однако,— возражает с улыбкой разоблаченный литератор,—слушая

вас, начинаешь думать, что из нас двоих не я самый убежденный ненавист-

ник читателей.

— Разумеется, юный друг мой! Но, глумясь над ними, я делаю это

осмотрительно, и мне это приносит доход. Действительно, мещанин (а он

противник всего и даже самого себя) всегда вознаградит меня в угоду сво-

ей подлости, но с условием: он должен верить, будто я поливаю грязью не

его, а его соседа. В таком деле стиль не имеет ни малейшего значения.

Единственный принцип, которому должен следовать в наше время серьез-

Две возможности 27

ный литератор, это: — БУДЬ ПОСРЕДСТВЕННЫМ! Именно этого принципа

я и придерживаюсь. Отсюда и моя известность.— Дело в том, что в отноше-

нии французского мещанства времена Эсташа де Сен-Пьера4 давно мино-

вали. Мы ушли далеко вперед. Человеческий ум беспрестанно развивается.

Теперь третье сословие, в целом, вполне резонно не мечтает ни о чем дру-

гом, как только о возможности беспрепятственно и мирно испускать газы

из кишечника и давать волю икоте и урчанию в животе. А так как ме-

щанство, благодаря своей численности и деньгам, сильно, как бык, взбун-

товавшийся против пастуха, то лучше всего приноровиться к нему. Вы же

являетесь с намерением заставить его глотать настойку алоэ, поданную

в чеканном золотом сосуде. Конечно, оно будет брыкаться и морщиться,

ибо вовсе не желает, чтобы ему насильно прочищали мозги. И оно тотчас

же вернется ко мне, предпочитая в конечном итоге пить мое разбавленное

винцо из грязной старой кружки, ибо привычка — вторая натура. Нет, поэт!

Нынче гении не в моде! Монархи, как они ни деспотичны, ценят и чтут

Шекспира, Мольера, Вагнера, Гюго и т. д.; республиканцы же изгоняют

Эсхила, преследуют Данте, казнят Андре Шенье. В республиках и без того

много забот, тут уж не до гениальности. Хлопот не оберешься, вы понимае-

те. Но чувства, конечно, сами по себе. Итак, подытожим. Юный друг мой,

мне тяжело сказать вам это, но у вас большой, огромный талант. Простите

мне грубую откровенность. Я не хочу оскорбить вас. Знаю, в вашем воз-

расте трудно выслушивать некоторые истины, однако... будьте мужествен-

ны! Я понимаю, даже одобряю неимоверное усилие, которое вы приложи-

ли, чтобы написать эту предосудительную статью,— но что поделаешь!

Усилие оказалось бесполезным: невозможно искусственно сделаться иск-

ренним мерзавцем; тут нужен природный дар. Нужна благодать, это да-

ется от рождения. От гнусной статьи не должно дурно пахнуть, наоборот,

должно веять искренностью и, главное, непреднамеренностью; иначе вы

станете неприятным, вас разгадают. Лучше всего вам смириться. Впрочем,

если вы не гениальны (на что я надеюсь, хоть и не уверен в этом), ваше

положение не совсем безнадежно. Если вы не станете работать, то чего-

нибудь, пожалуй, достигнете. Например, если вы вздумаете стать явным

плагиатором, то вызовете полемику, ваши сочинения станут раскупаться,

и тогда вы можете опять прийти ко мне, а пока что нам с вами делать не-

чего.— Послушайте, что я вам скажу на ухо: у меня — у меня, стоящего

перед вами,— тоже талант, и я тоже никогда не печатаюсь в своей газете,

иначе я дня через три стал бы нищим. У меня есть особые соображения,

почему я не издаю ни одной своей книжонки, не печатаю ни одной своей

строки, которая в дальнейшем дала бы повод заподозрить у меня хоть намек

на способности!.. Пусть за мною останется абсолютная пустота.

— Как? Не останется даже десяти строк? — прервал его изумленный

литератор.

— Нет. Ни строчки. Я намерен стать министром,— безапелляционно

ответил редактор.

— А! Это другое дело!

— Пусть это кажется парадоксом, но то, что я вам говорю, с точки

28 Жестокие рассказы

зрения практики, до такой степени соответствует истине, что... послушайте:

если бы пост министра искусств замещался во Франции путем всеобщего

голосования, то вы первый же, хоть и пожимали бы плечами, стали бы го-

лосовать за меня. Да да! Шутки в сторону, черт возьми! Я никогда не

шучу. Ну хорошо, хватит. Все-таки оставьте мне вашу рукопись.

Минутное молчание.

— Позвольте, сударь,— отвечает наконец Неизвестный, беря со стола

свою работу,— в данном случае вы ошибаетесь. В политике я придержи-

ваюсь других убеждений, чем в журналистике, и представляю себе на ми-

нистерском посту только человека исключительной прямоты, редкостных

способностей, знаний и возвышенного ума. И вне руководимой вами газеты

найдутся во Франции журналисты, честность коих идет вразрез с продаж-

ными нравами нашего времени; их стиль безупречен, слово пылает ясным

пламенем, их критика беспрестанно выправляет опрометчивые суждения

толпы. Уверяю вас, что если бы представился случай, о котором вы упомя-

нули, я предпочел бы отдать свой голос одному из них.

— Вы, кажется, начинаете кипятиться, мой юный друг. Честность вне

времени.

— И глупость тоже,— отвечает литератор с легкой улыбкой.

— Ну, доживете до моих лет, и вам станет стыдно за такие речи.

— Благодарю, что напомнили о своем возрасте; слушая вас, можно

подумать, что вы... еще очень молоды!

— Как вы сказали? Вы, сударь, кажется, ищете в моих словах что-то

дурное?

Тут незнакомец встает с места.

— Господин редактор, вы доказали мне, что, ища дурное, можно найти

что-то хорошее,— рассеянно ответил он.

— Вот как? Дерзость ваша меня забавляет, но откуда эта внезапная

язвительность?

Тут молодой человек бросает на собеседника взгляд, напоминающий

взгляд боксера: он до того холоден, что по телу сидящего в кресле пробе-

гает ледяная дрожь.

— Хорошо. Буду откровенен,— отвечает он.— Ведь я пришел, чтобы

предложить вам нелепость во сто раз худшую, чем то, что вы печатаете

изо дня в день, предложить нудную хронику, самодовольную жвачку, не-

возмутимый цинизм, глубокомысленный вздор,— идеал этого жанра, сло-

вом — жемчужину. И вот вместо того, чтобы ответить мне «да» или «нет»,

вы осыпаете меня бранью. Вы забрасываете меня издевательскими эпите-

тами. Вы в лицо обзываете меня литератором, писателем, мыслителем, черт

знает кем. Вы чуть было... безо всякого повода с моей стороны (тут наш

приятель понизил голос и осмотрелся по сторонам, словно опасаясь, что

кто-то подслушивает)... чуть было не обозвали меня талантливым! Не от-

рекайтесь, я отлично понял, к чему клонилась речь.— Сударь! Нельзя так,

ни с того ни с сего обзывать талантами людей, которые не сделали вам

ничего худого. Притом с вашей стороны это была не оплошность, а злой

умысел. Вы хорошо знаете, что такие слова могут повлечь за собою роковые

Две возможности 29

последствия, и ни в чем неповинный человек лишится всякого заработка,

став дойной коровой и всеобщим посмешищем. Вы могли отвергнуть мою

статью, но никак не обесценивать ее, говоря, что в ней видны проблески

таланта. Куда же мне теперь, по-вашему, нести ее? Скажу прямо: я не

забуду вашего враждебного отношения! И предупреждаю вас, что если вы

станете распространять на мой счет такую клевету, я вызову вас к барьеру

или потребую официальных извинений, написанных под мою диктовку,—

ибо я не намерен подыхать с голоду, в позоре и нищете, среди одобритель-

ных полуулыбок и поощрительных подмигиваний преуспевающих лакеев,

в окружении коих я живу. — Довольно! Несколько слов, которыми мы об-

менялись, доказывают, что мы вряд ли подружимся, поэтому позвольте

мне удалиться по-английски, предупредив вас, однако (в порядке любез-

ности и к вашему сведению), что, занимаясь фехтованием, я упорно изу-

чал искусство не получать и не наносить удара, который может выбить

шпагу из руки; поэтому свидетельство об отваге может обойтись дороже в

поединке со мною, чем с кем-либо другим. Слуга покорный.

Тут литератор надел шляпу, закурил папиросу и не спеша удалился.

Оставшись один, редактор прошептал:

— Рассердиться? Нет, будем мудры. Сократ, завоевав в битве при По-

тидее 5 награду за храбрость, с пренебрежением просил присудить ее юно-

му Алкивиаду6: последуем же примеру греческого мудреца. Вдобавок,

молодой человек довольно занятен, и его задор мне по душе. КОГДА-ТО и и

САМ БЫЛ ТАКИМ.

Тут наш герой вынимает часы.

— Пять часов! Ну, шутки в сторону! Что мне заказать сегодня на обед?

Палтус? Отлично! Пятнистый? Нет, не надо. Или таймень? Да, пожалуй.

А из легких блюд?

И вот, вновь вооружившись ножом из слоновой кости, редактор по-

литической, литературной, коммерческой, общественной, промышленной,

финансовой и театральной газеты опять погружается в обширные, глубоко-

мысленные размышления. Но проникнуть в их сокровенную сущность нет

никакой возможности, ибо, как справедливо утверждается в старинной

поговорке мосарабов7,— «Факел не освещает свое древко».

30 Жестокие рассказы

V. Реклама на небесах

Посвящается Анри Гису.

Eritis sicut DU *•

(Ветхий Завет)

Хоть это покажется странным и вызовет усмешку у человека делового,

но речь идет о Небе! Однако оговоримся: о небе с точки зрения чисто прак-

тической, промышленной.

Некоторые исторические явления, в наше время научно доказанные и

объясненные (или почти объясненные),— например лабарум2 императора

Константина, кресты на облаках, отраженные снежной равниной, явления

рефракции над горой Броккен3, северное сияние в полярных странах —

чрезвычайно заинтересовали, можно сказать, вдохновили ученого

инженера из южных провинций, г-на Грава, и у него несколько лет назад

созрел блистательный проект: извлечь пользу из обширных пространств

ночного неба, словом, поднять небеса ыа уровень современной эпохи.

В самом деле, какой нам прок от лазурного небосвода, на что он годен?

Лишь на то, чтобы тешить болезненное воображение пустоголовых мечта-

телей. Разве не заслужит права на благодарность общества и, Скажем пря-

мо, на восхищение Потомства тот, кто обратит эти бесполезные простран-

ства в поистине плодотворное, назидательное зрелище, кто извлечет выгоду

из пустынных ланд, кто наконец сделает доходными необозримые небесные

равнины?

Здесь нет места чувствительным излияниям! Дело есть дело. Необходи-

мо прибегнуть к советам и, если понадобится, к содействию деловых людей,

чтобы точно определить все значение, все финансовые выгоды поразитель-

ного открытия, о котором идет речь.

На первый взгляд самая идея представляется неосуществимой и даже

безрассудной. Распахать небесную лазурь, сосчитать звезды, эксплуатиро-

вать восход и закат, организовать вечерние сумерки, извлечь пользу из

небосвода, до сей поры совершенно бесполезного,— какая дерзкая мечта!

Какой сложный, тернистый путь, полный непреодолимых трудностей! Но

разве Человек, вдохновленный идеей прогресса, не в силах разрешить лю-

бые проблемы?

Проникшись этой мыслью и решив, что если уж Франклин4, типограф

Бенджамин Франклин, сорвал молнию с неба, то a fortiori возможно

употребить ее на пользу человечеству, г-н Грав начал путешествовать, ис-

следовать, сравнивать, расходовать средства, изобретать и в конце концов

усовершенствовал гигантские линзы и колоссальные рефлекторы американ-

ских инженеров, в частности аппараты, установленные в Филадельфии п

Квебеке и, при попустительстве автора, присвоенные фирмой Cant и Ргг//**.

* И будете, как боги (лат.) *.

** Чопорное лицемерие и дутая реклама (англ.)

Реклама на небесах 31

И вот теперь означенный г-н Грав (предварительно заручившись патента-

ми) предлагает свои услуги нашим крупным промышленникам, фабрикан-

там и даже мелким торговцам, обещая создать для них поистине неслыхан-

ную Рекламу.

Никто не будет в состоянии конкурировать с новой системой великого

популяризатора. В самом деле, представьте себе один из наших крупных,

густо населенных торговых центров, например Лион, Бордо и т. п., в час

вечерних сумерек. Вообразите сутолоку, оживление, лихорадочное возбуж-

дение, какие в наше время одни лишь финансовые интересы способны

вызвать в толпе большого города. И вот на вершине какого-нибудь цвету-

щего холма, излюбленного приюта юных парочек, вроде нашего милого

Монмартра, вдруг вспыхивают ослепительные огни — магния или электри-

чества; разноцветные лучи, усиленные в сотни тысяч раз при помощи мощ-

ных прожекторов, устремляются в небо, и там, между Сириусом и Альде-

бараном, в созвездии Тельца или даже среди Гиад, внезапно появляется

изображение очаровательного юноши, держащего в руках шарф, на кото-

ром мы день за днем все с тем же удовольствием читаем утешительную

надпись: «Если вам не нравится купленная вещь, мы возвращаем ее стои-

мость в золоте». Вообразите только, какой радостью озаряются при этом

все лица, вообразите восторг шумной толпы, ликование, крики «браво!».—

После недолгого, вполне простительного замешательства старые враги бро-

саются в объятия друг другу, самые тяжкие семейные раздоры предаются

забвению, все рассаживаются в беседках, чтобы с удобством любоваться

этим великолепным, назидательным зрелищем, и славное имя г-на Грава,