Text

За нашу Советскую Родину!

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

ОКТЯБРЬ 1982 г.

ю

ИЗДАЕТСЯ С 1848 ГОДА

В номере:

Славным традициям крепнуть 3

РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС - В ЖИЗНЬ!

С. Варгин. Повышать качество политической учебы 8

* * *

Л. Мизин. Флотский вклад в общенародное дело 13

* * *

Флотская хроника .,,*... 15

ВОЕННО-МОРСКОЕ ИСКУССТВО

А. Пушкин. Боевые действия подводных лодок Германии на коммуникациях у

восточных берегов Америки в 1942 году . 18

* * *

A. Остромецкий. Изменения в морском законодательстве 26

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ф. Татаринов. XXVI съезд КПСС о боевом потенциале Советских Вооруженных Сил 27

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

И. Усков. Совершенствовать планирование боевой подготовки 31

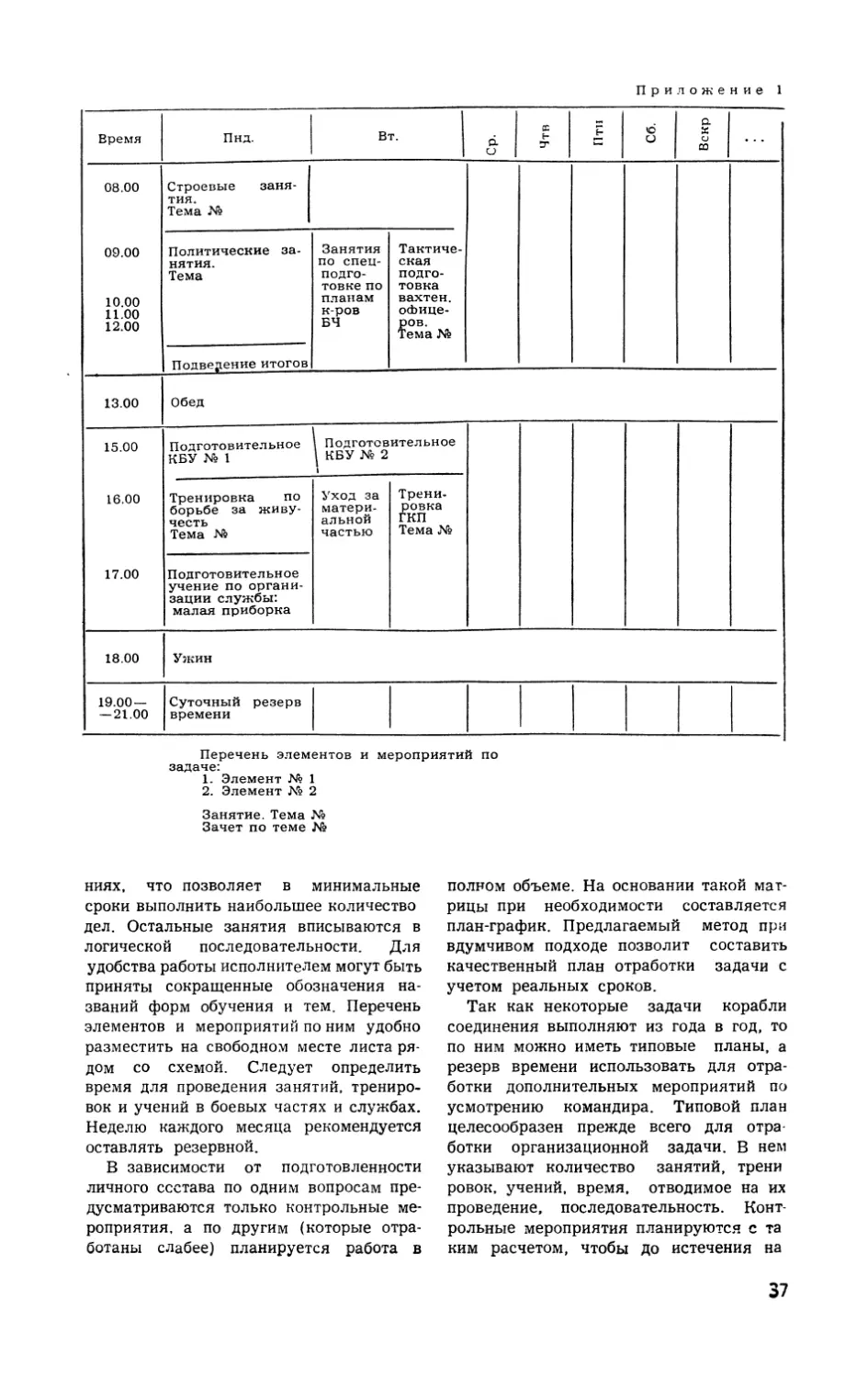

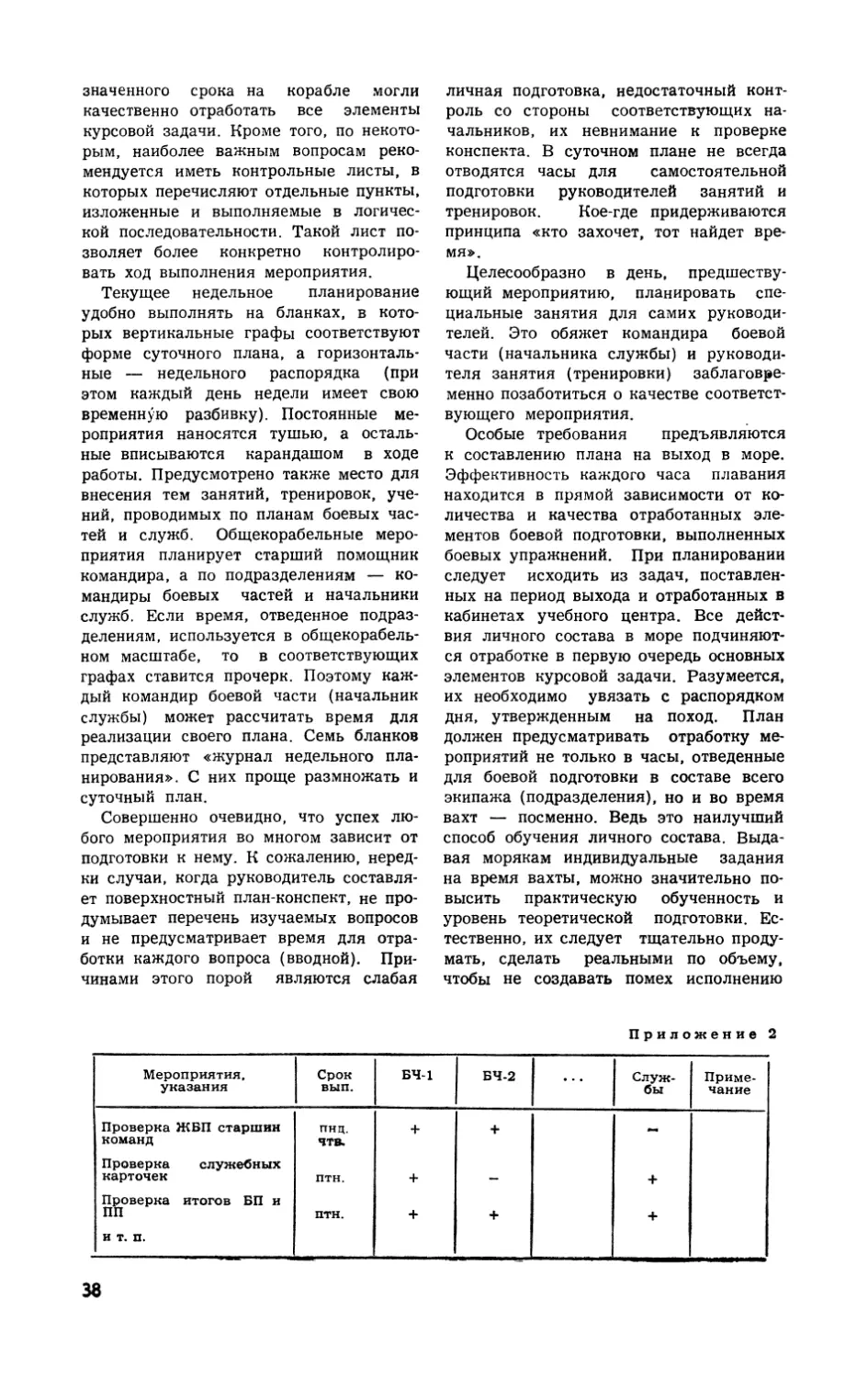

B. Ямков. План — основа деятельности экипажа 36

Ю. Кузнецов. Корабельное хозяйство — слагаемое боеготовности 39

В. Смирнов. Тренировки — путь к успеху 43

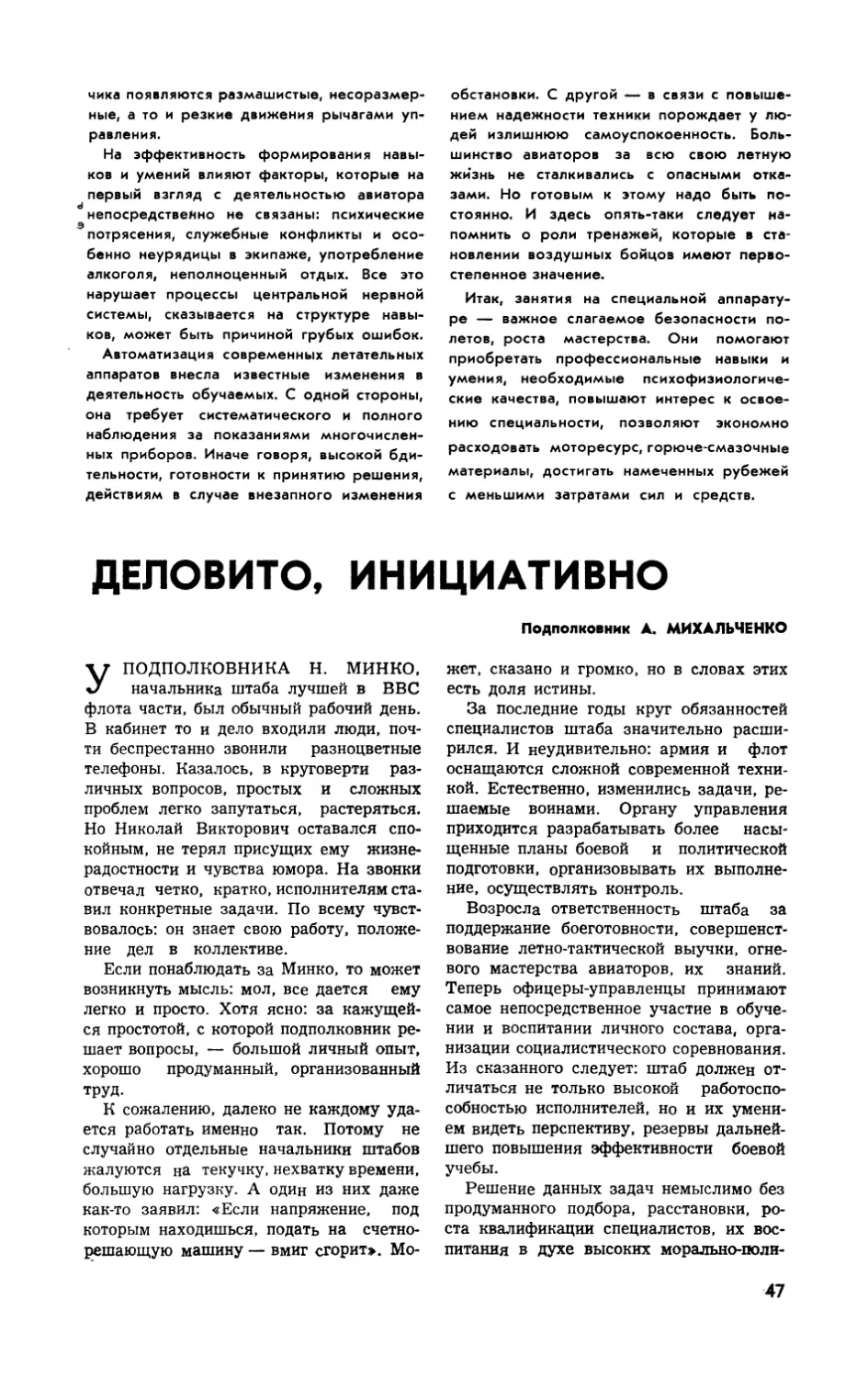

A. Михальченко. Делозито, инициативно 47

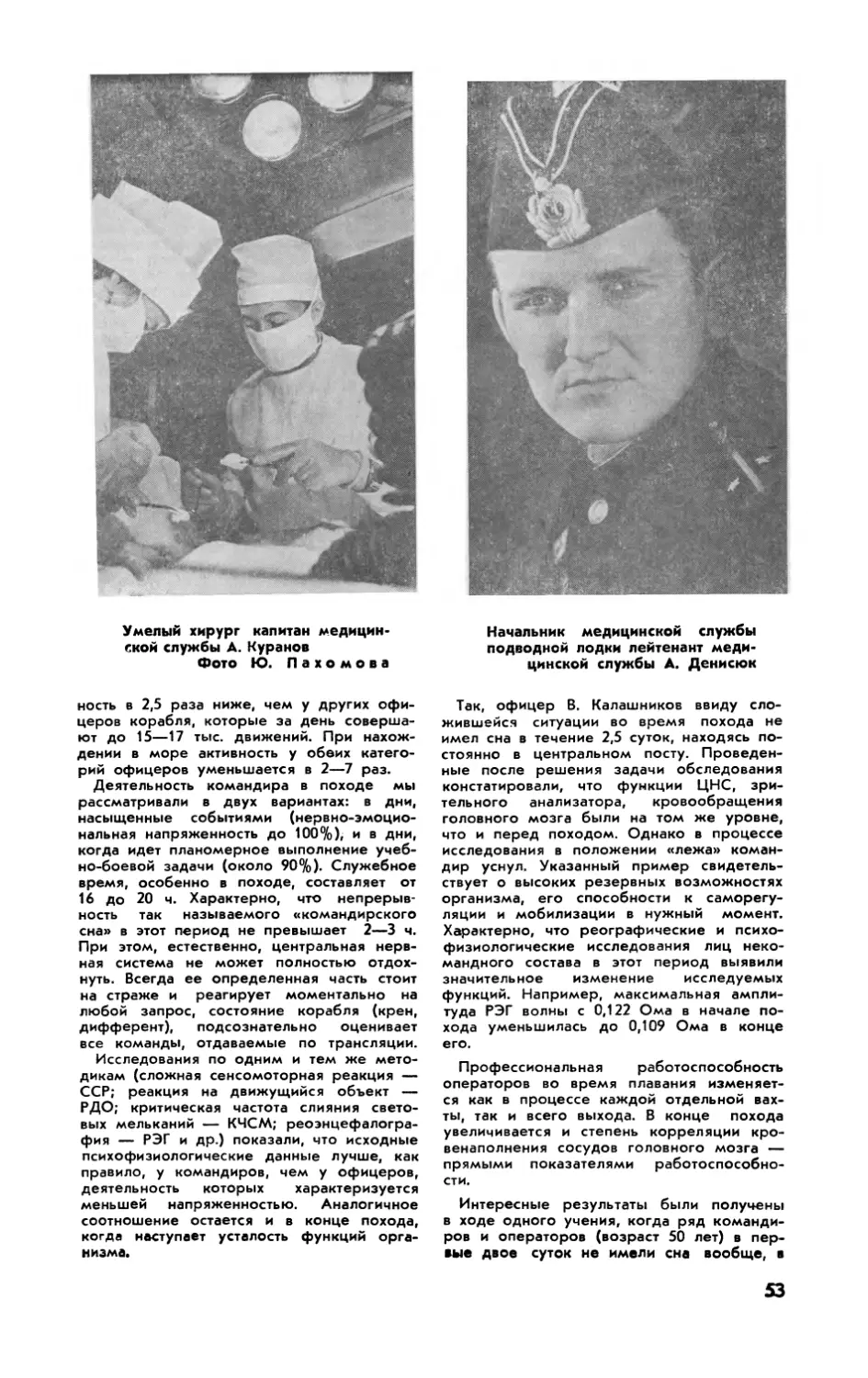

B. Довгуша. Командирское долголетие . 52

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА>

МОСКВА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Морская душа комсомола 55

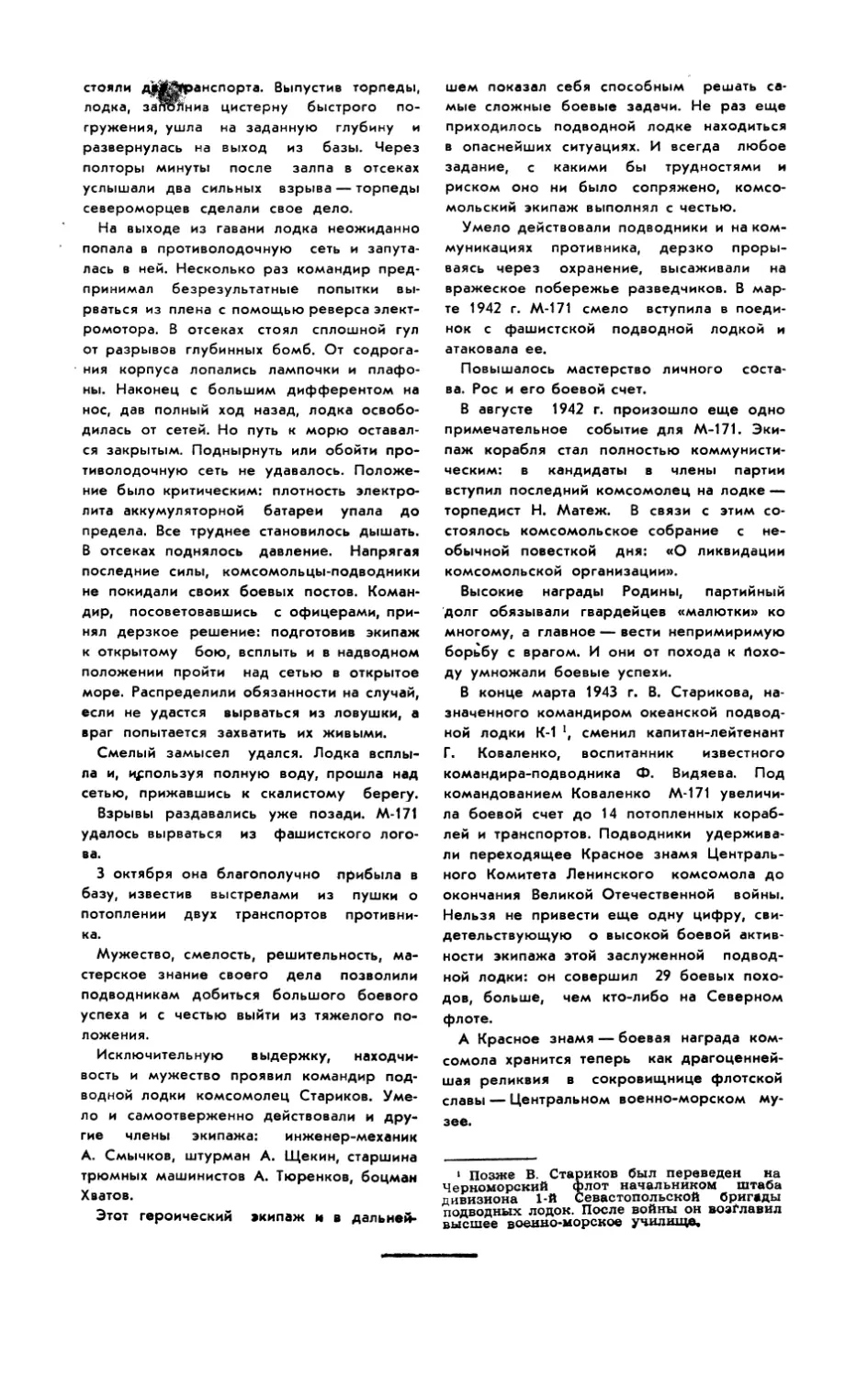

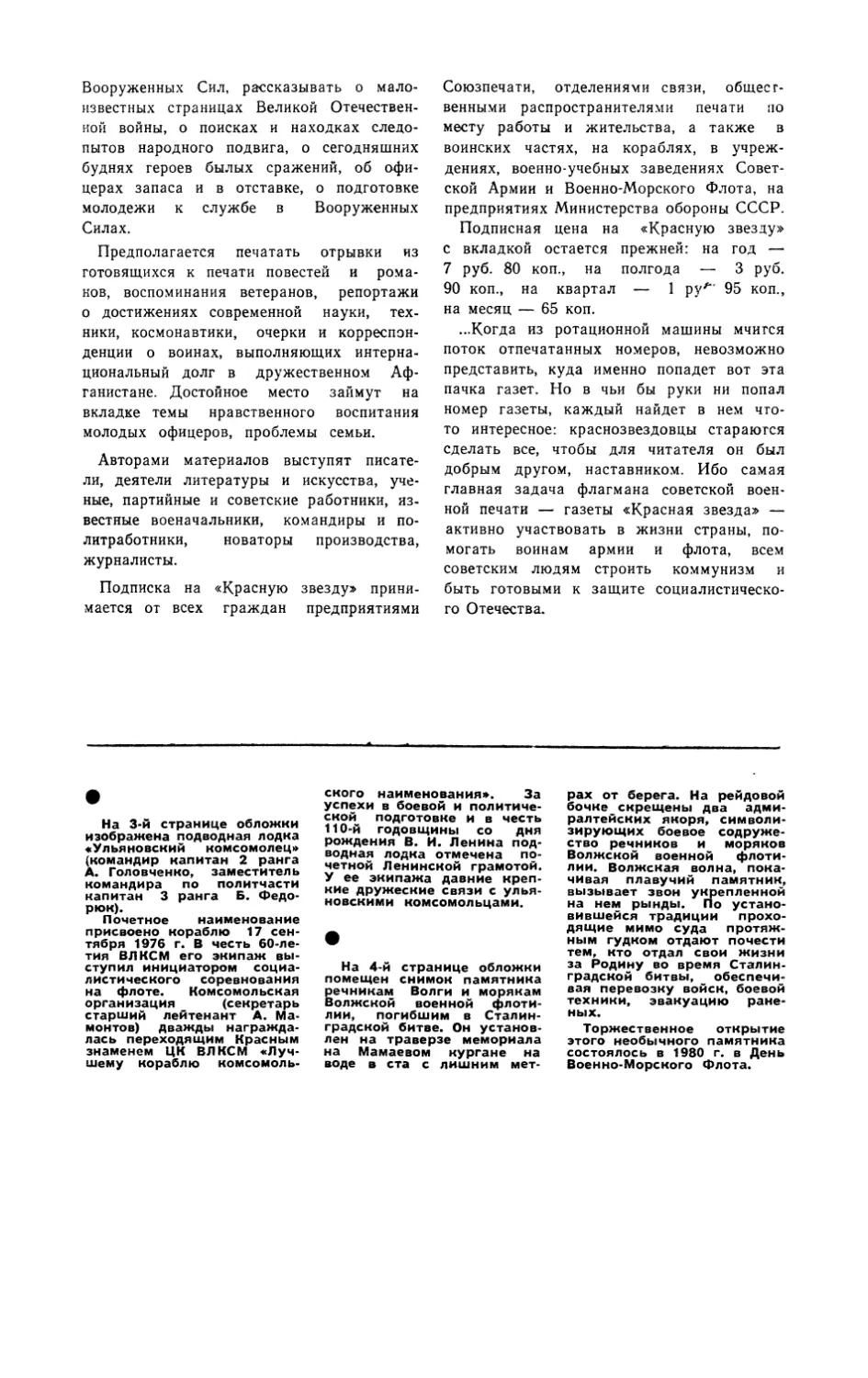

В. Алексеев. Комсомольский экипаж 57

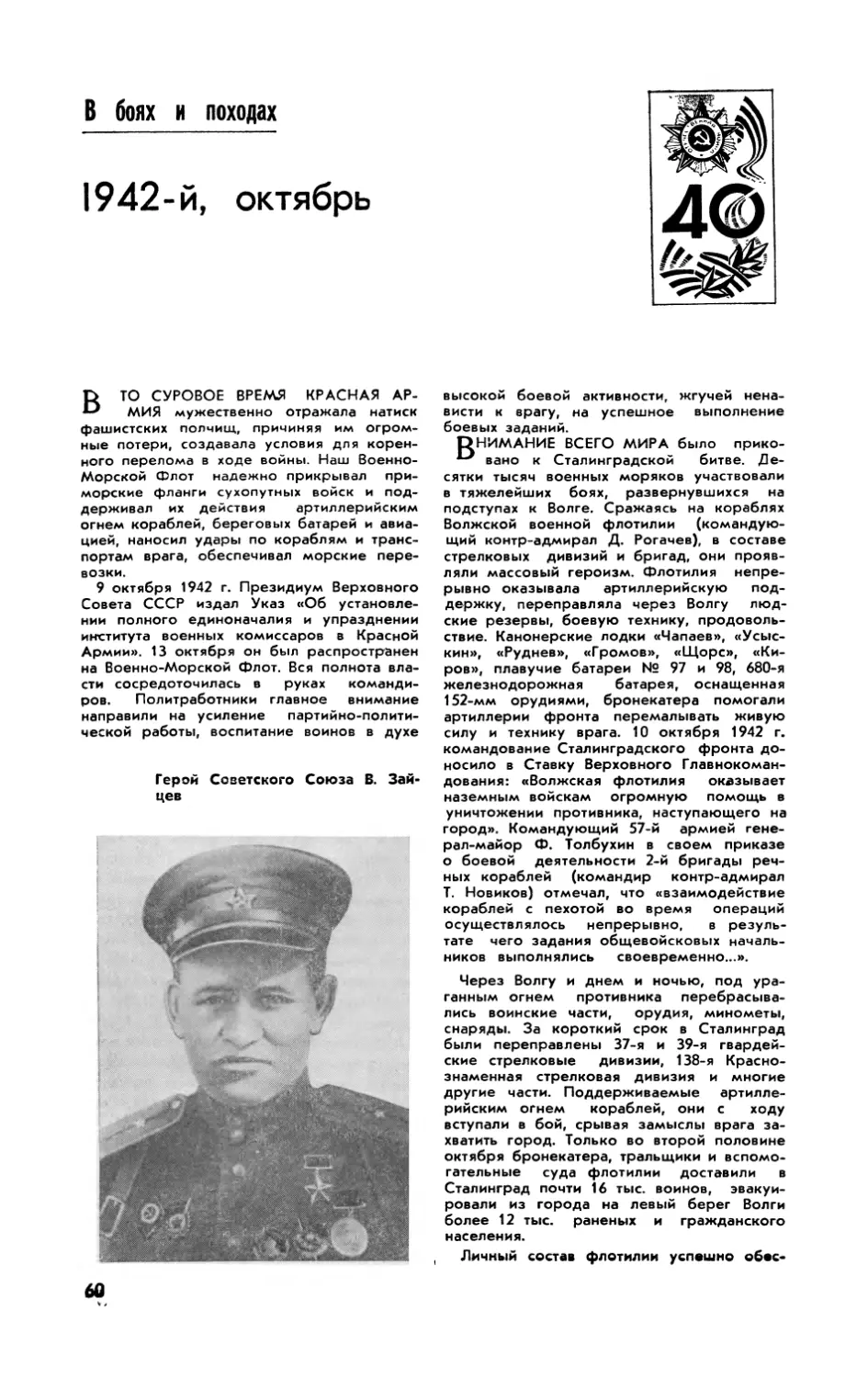

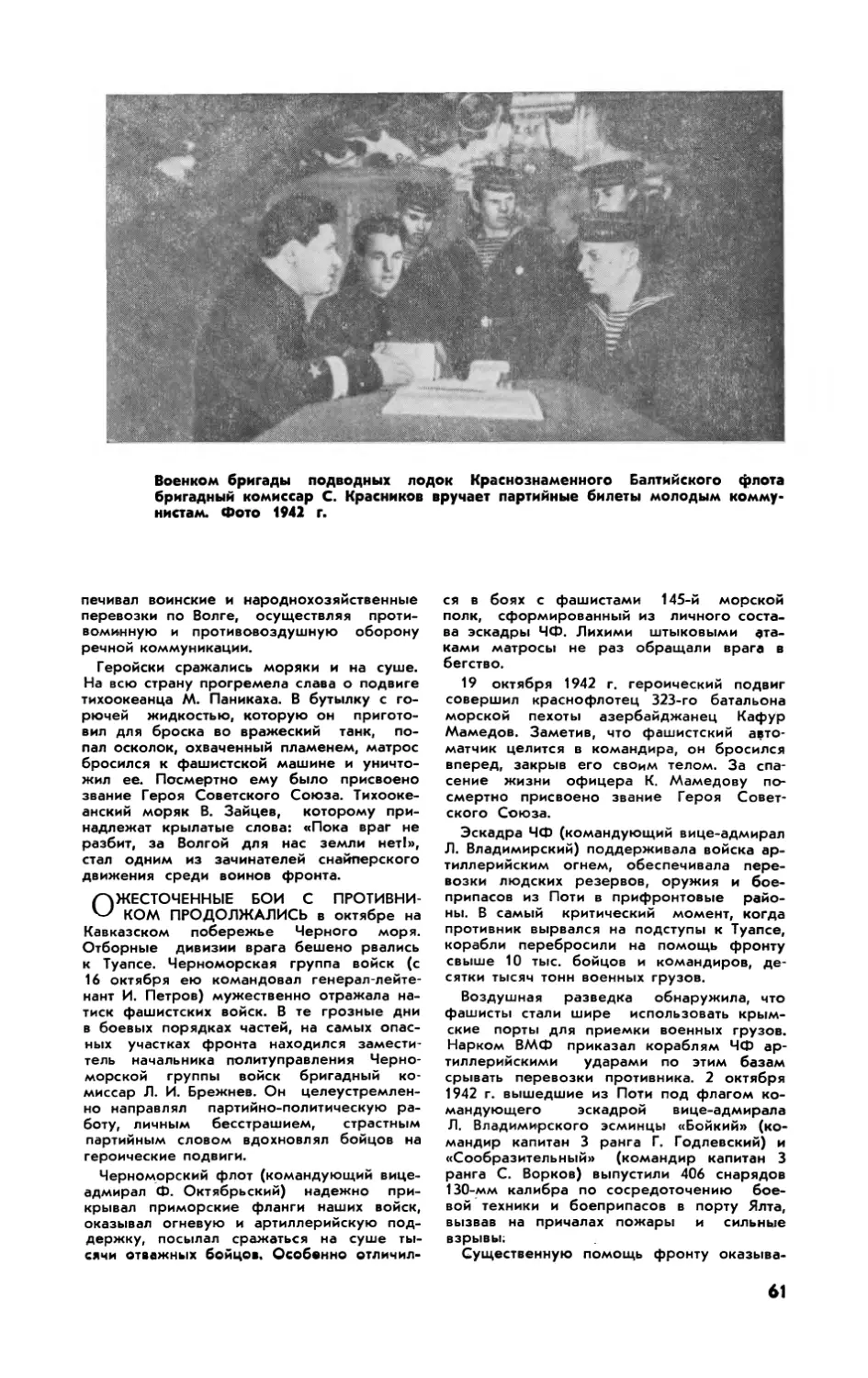

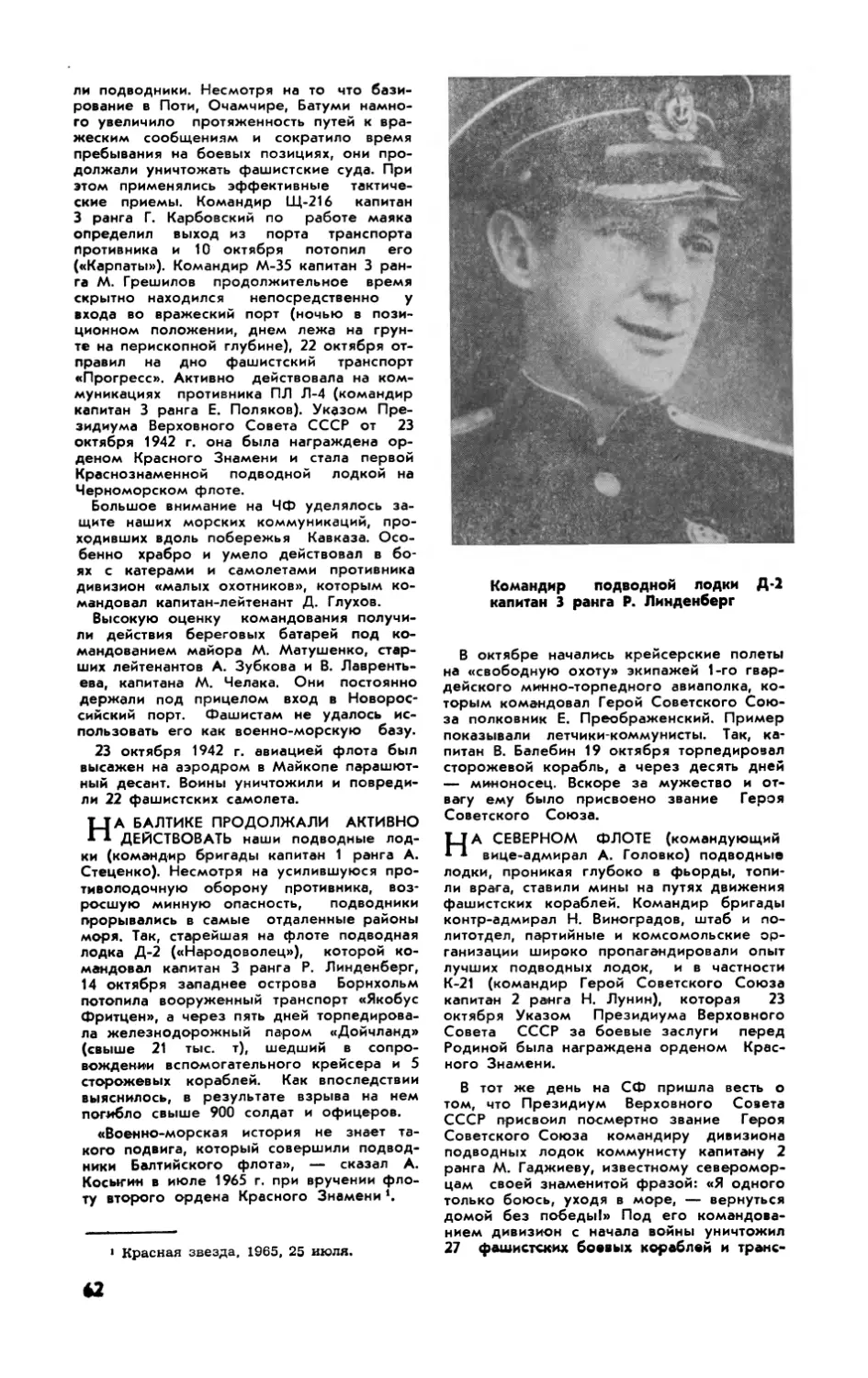

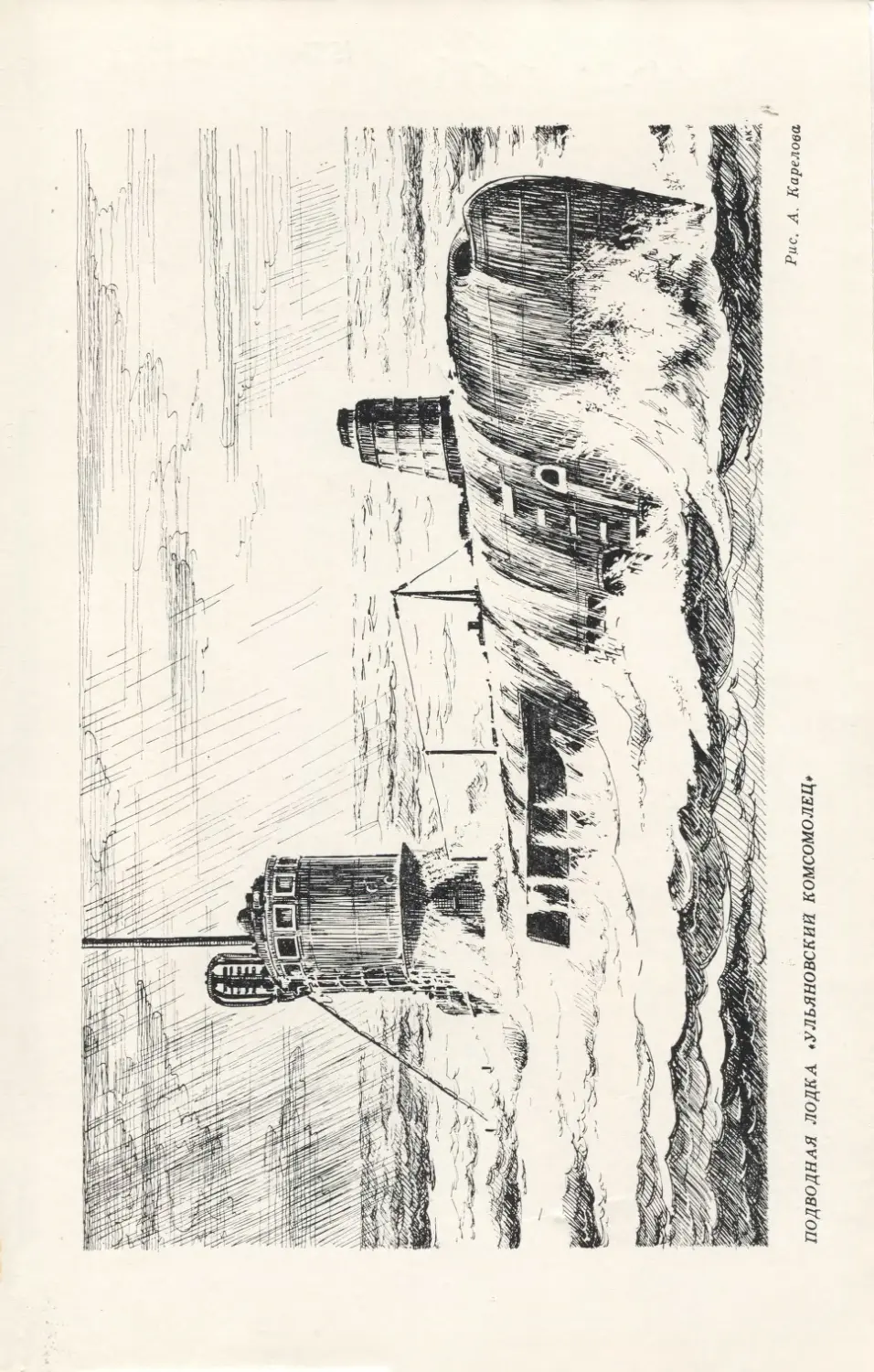

1942-й, октябрь 60

В. Чероков. Мужество защитников Ладоги 63

Н. Березовский. Первые походы Красного Флота , 66

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

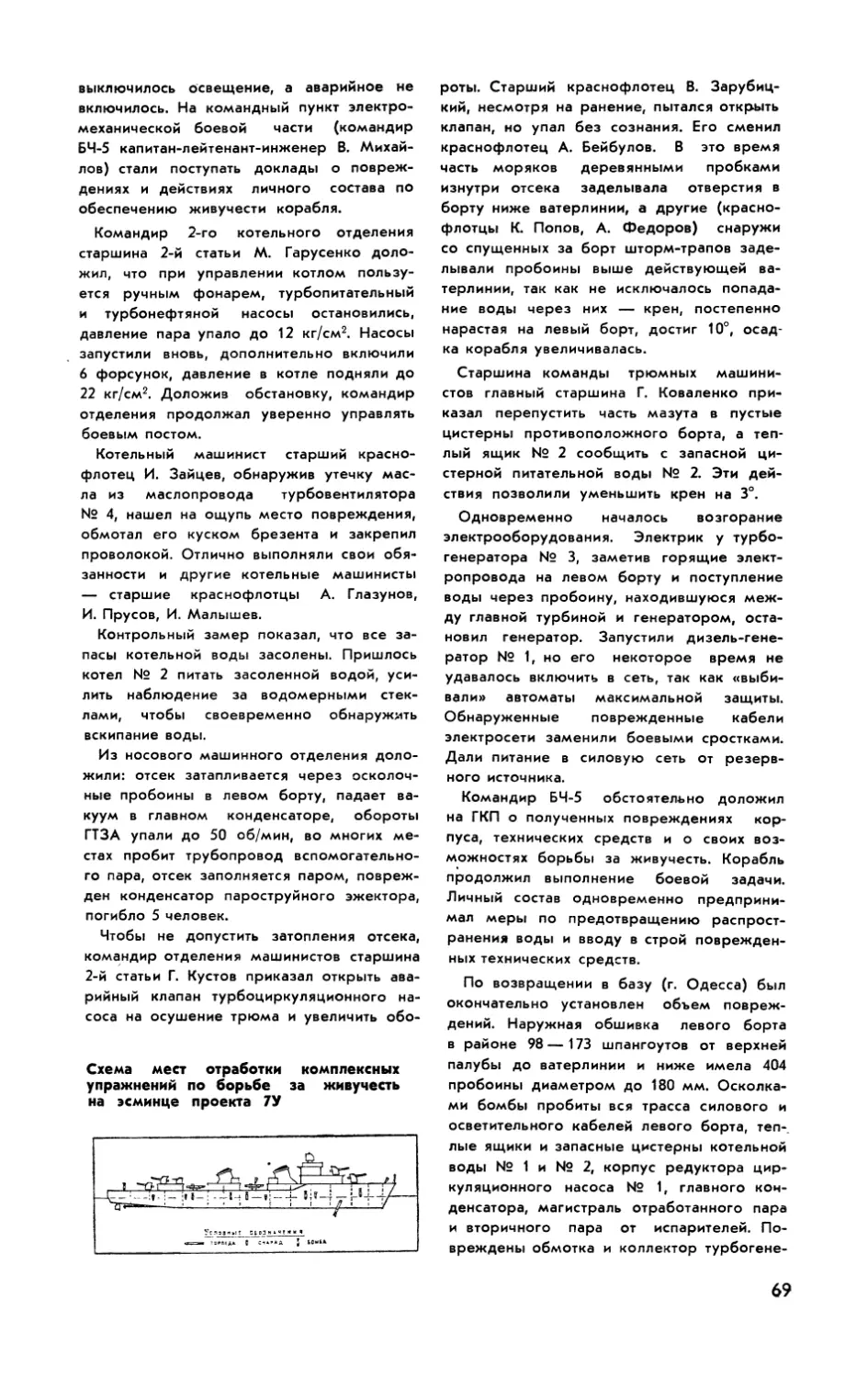

| Б. Красиков |, В. Горбачев. Повреждения устранялись в бою 68

Устройство для заделки пробоин 71

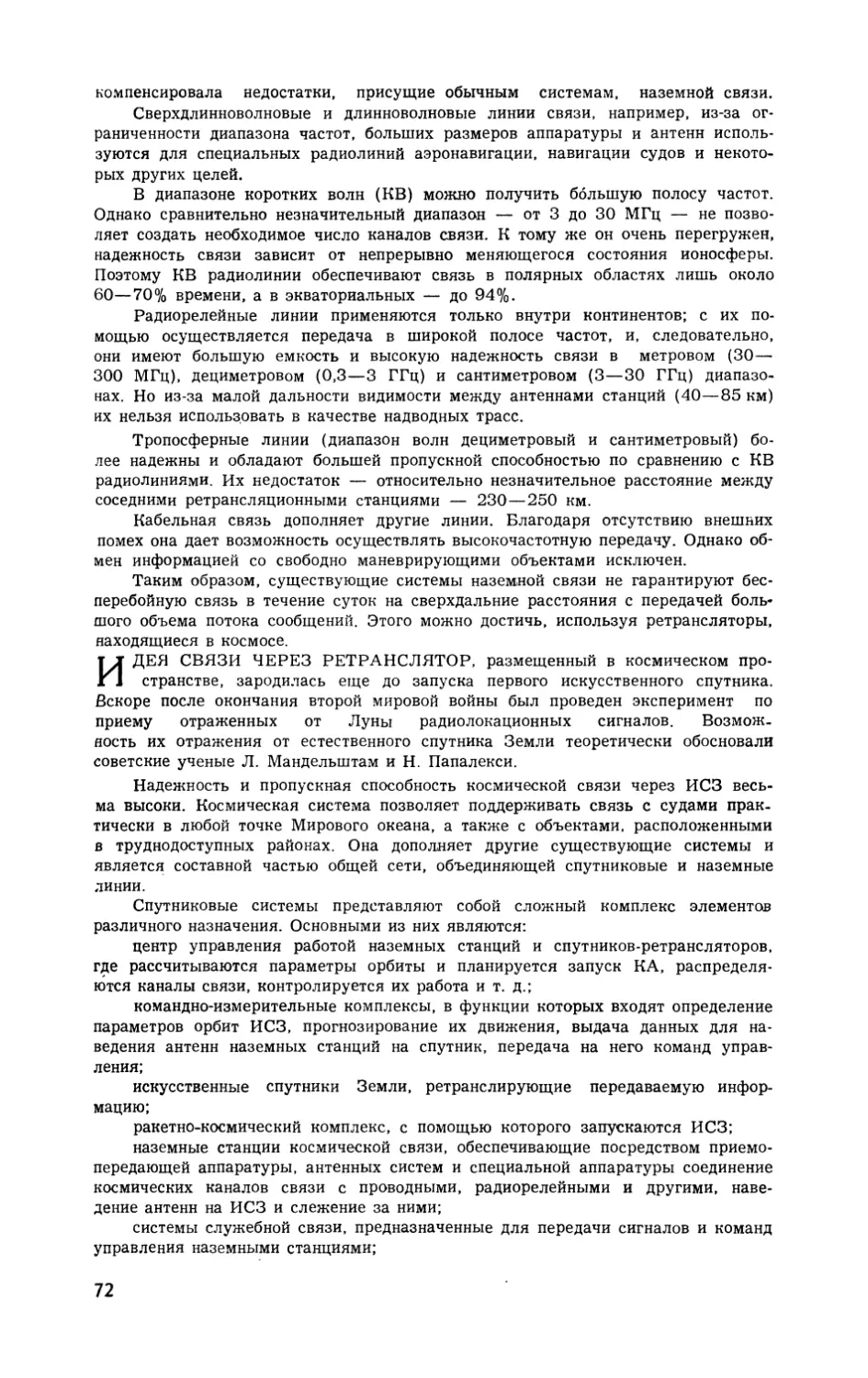

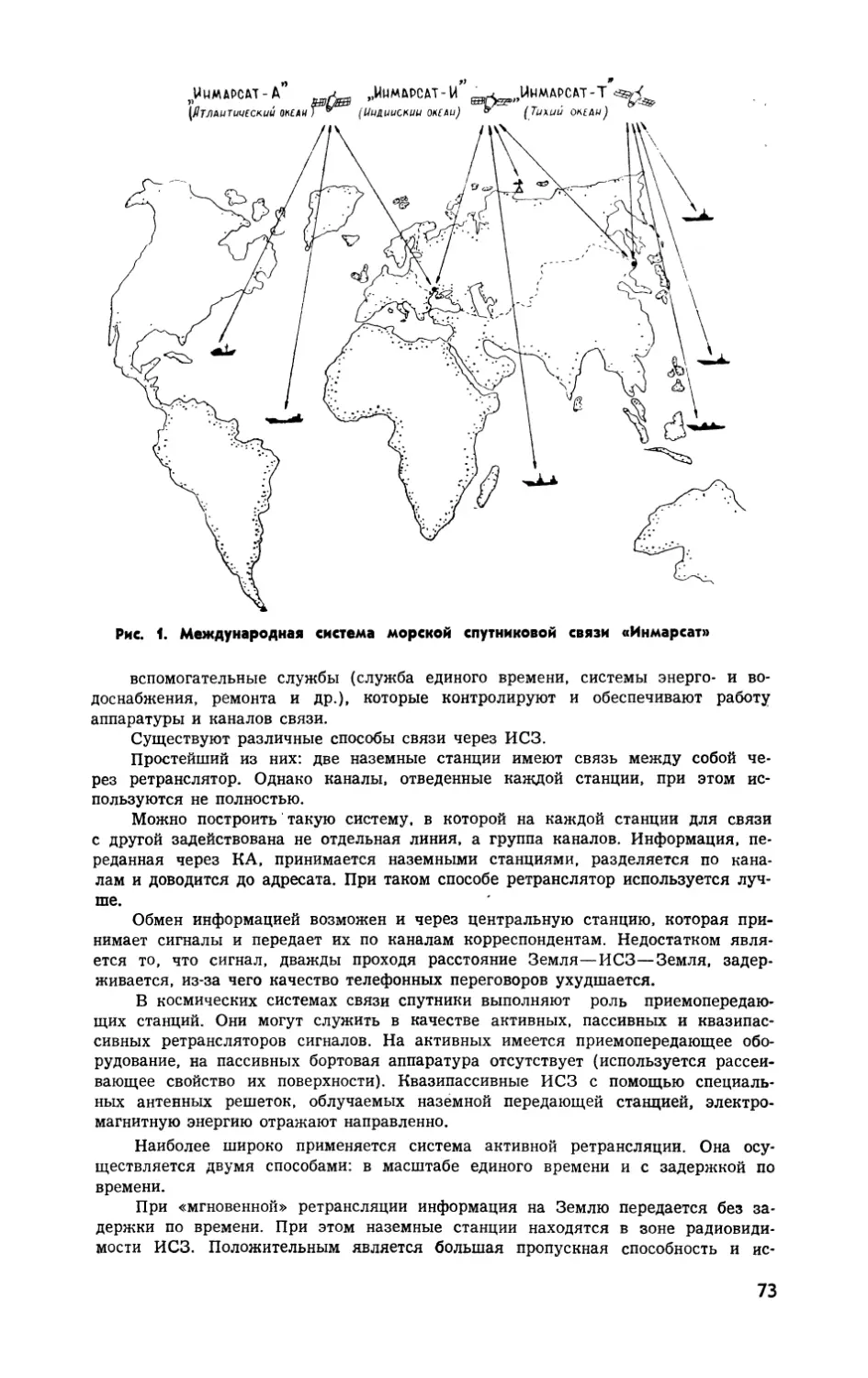

М. Крылов. Спутниковая связь

* * *

* * *

А. Яковлев, И. Харлов, Н. Смольянинов. Регулирование судоходства в зарубежной

Арктике . 76

* * *

А. Волошин. Новое пособие для гидроакустиков 81

ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЖИЗНЬ ОКЕАНА

A. Джавахишвили. Птицы на борту подводной лодки 82

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

М. Бойцов. Ядерное оружие НАТО — на театре войны 84

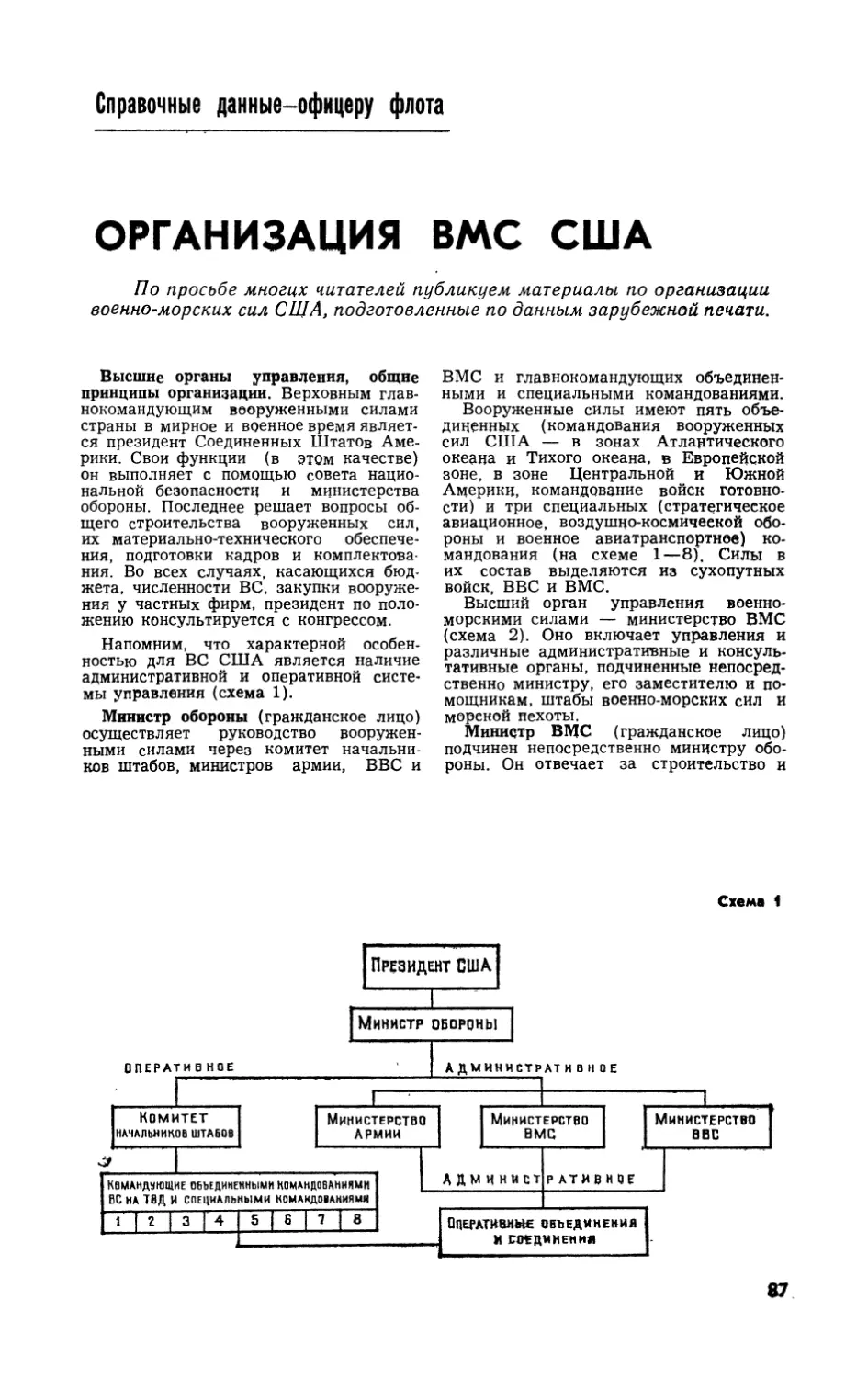

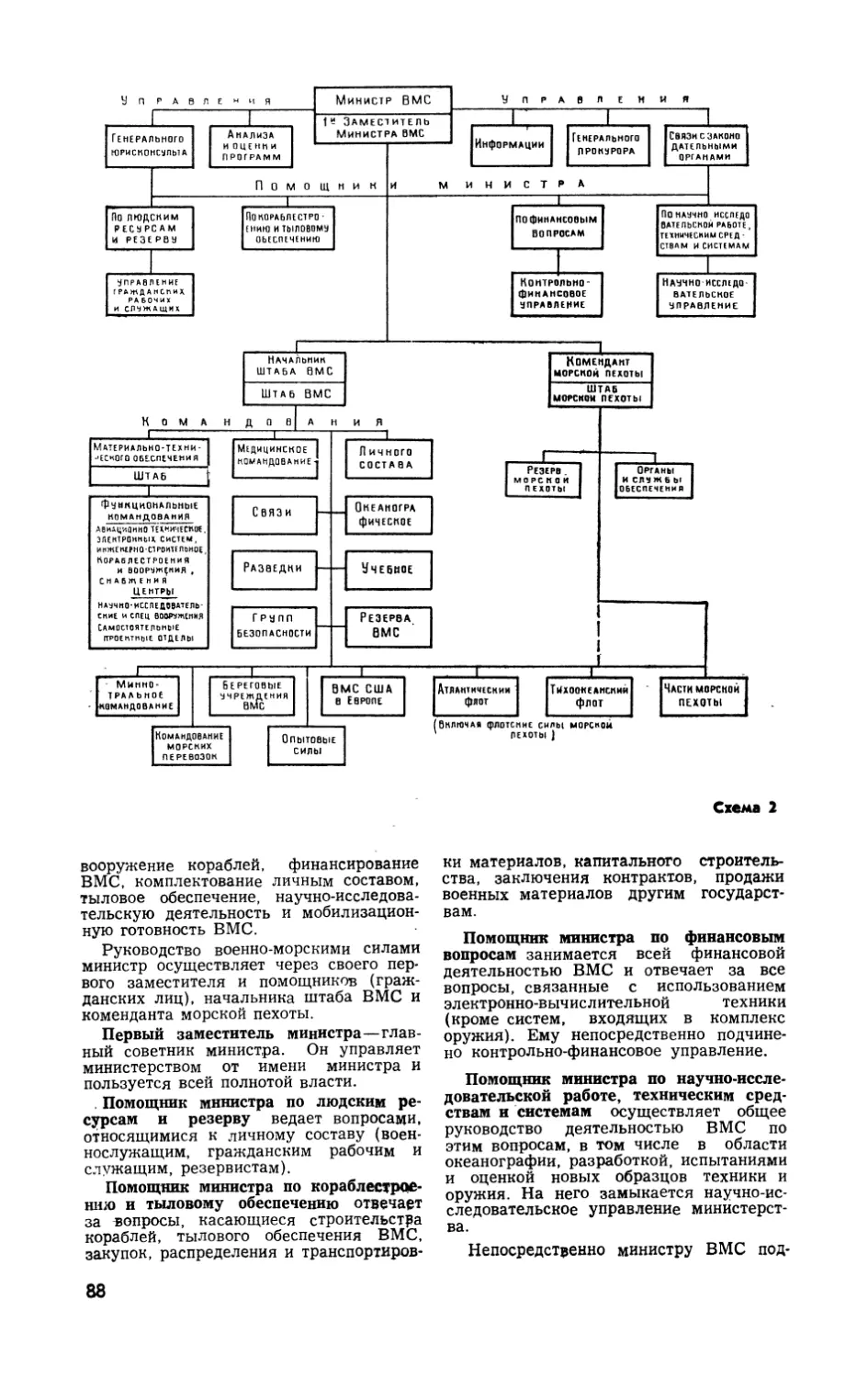

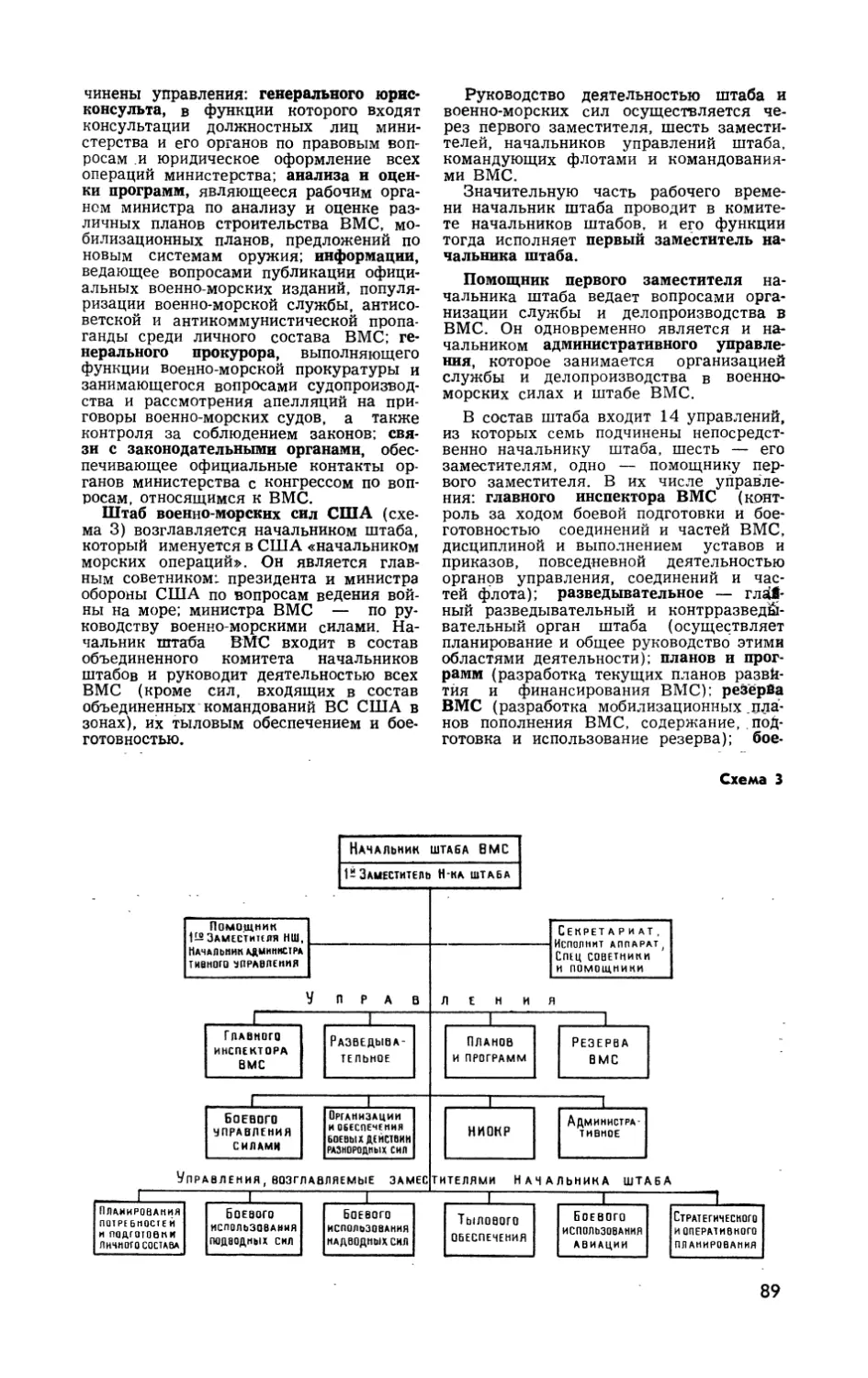

Организация ВМС США (Справочные данные — офицеру флота) 87

Воздушные средства обеспечения стратегической мобильности ВМС США ... 91

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Н. Лаптев. Орлиная молодость флота 92

B. Васильев. Фильм о комсомольском подвиге 94

* * *

Всегда на переднем крае (Слово о «.Красной звезде») . 95

Редакционная коллегия:

Л. С. Пушкин (главный редактор), В. П. Алексеев (зам. главного

редактора), В. И. Ачкасов, Ю. А, Быстрое, Б. Л. Дубинин (ответственный

секретарь), С. С. Ефремов, Э. Ю. Зимин, Р. А. Зубков, Ю. П. Ковель,

М. М. Крылов, Ю. А. Кузнецов, С. Г. Мокроусов (зам. главного

редактора), К. А. Сталбо, И. И. Тынянкин, //. Ф. У сков, В. Н. Харитонов,

И. К. Хурс, Г. И. Щедрин

Адрес редакции: 103175, Москва, К-175, Чаплыгина, 15.

Телефоны: 226-45-20, 226-45-34.

Технический редактор Чудакова Н. Н. Рукописи не возвращаются.

Г-51746. Сдано в набор 20.08.82 г. Подписано к печати 6.10.82 г.

Формат 70X108l/i6- 8,4 усл. п. л. -f" вклейка lU п. л. 10,2 учетно-изд. л. Цена 50 коп.

Высокая печать. Зак. 3980

Типография «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 38.

© «Морской сборник>, 1982.

СЛАВНЫМ

ТРАДИЦИЯМ

КРЕПНУТЬ

(К 60-летию шефства комсомола над ВМФ)

/ГАЛЕТ НАЗАД, 16 ОКТЯБРЯ 1922 г. по инициативе В. И. Ленина V съезд

\J\J PKCM принял решение о шефстве комсомола над Военно-Морским

Флотом. Это было вызвано тем, что весной 1921 г. партия, выполняя

решения своего X съезда, приступила к возрождению флота,

способного надежно защитить морские границы нашей Родины. В то время он

находился в тяжелом состоянии. В ходе гражданской войны и

интервенции многие корабли погибли, часть увели интервенты. Зарождающемуся

новому флоту нужны были не только корабли, но и люди, специалисты.

V съезд комсомола обратился к молодежи Республики с призывом

каждодневно помогать Красному Флоту.

Откликаясь на это обращение, комсомольские организации объявили

о добровольном наборе для службы на кораблях флота, проводили

субботники (заработанные деньги отчислялись на нужды флота). На

собраниях и митингах рабоче-крестьянская молодежь одобряла решение о

шефстве над флотом. Многие юноши изъявляли желание служить на

боевых кораблях. И так как их оказалось в несколько раз больше, чем

требовалось разнарядкой, каждая кандидатура обсуждалась на

собраниях. Из достойных отбирались самые лучшие.

Например, Московская комсомольская организация послала на флот

433 человека, Петроградская — 300. Проводы на корабли, в

военно-морские училища стали праздником. Уезжающим земляки давали боевые

наказы. Будущие краснофлотцы обещали надежно стоять на страже

интересов Родины. Они твердо держали свое слово.

Так было положено начало нерушимой боевой дружбе Ленинского

комсомола с молодым флотом Советской страны.

Уже в первый год шефства комсомол направил в ряды военных

моряков более 6,5 тыс- своих лучших представителей. Вливаясь в экипажи

кораблей, они вносили в их жизнь новую струю, комсомольский

огонек, настойчиво постигали морскую науку. Среди тех, кто пришел на

флот по путевкам комсомола, были ставшие впоследствии адмиралами

B. Алафузов, А. Головко, Л. Владимирский, Н. Виноградов, Н. Исаченков,

C. Кучеров, В. Платонов, Н. Харламов и др.

В январе 1923 г. Реввоенсовет Республики и ЦК РКСМ провели

Неделю Красного Флота. Повсеместно прошли собрания, сбор средств,

состоялись беседы о флоте. Делегации военных моряков побывали в эти

дни во многих городах, где выступали на предприятиях и в учреждениях,

в клубах и учебных заведениях. Они рассказывали о жизни и нуждах

флота, о боевой учебе и первых морских походах. Неделя Красного

Флота (в дальнейшем она проводится периодически) оставила заметный

след в истории шефства. Укрепилась дружба молодежи предприятий и

учреждений, городов и деревень с моряками, были собраны

значительные средства на строительство военных кораблей.

Уже в 1925 г. М. Фрунзе дал высокую оценку шефству комсомола

над флотом. «Тысячи комсомольского пополнения, — подчеркивал

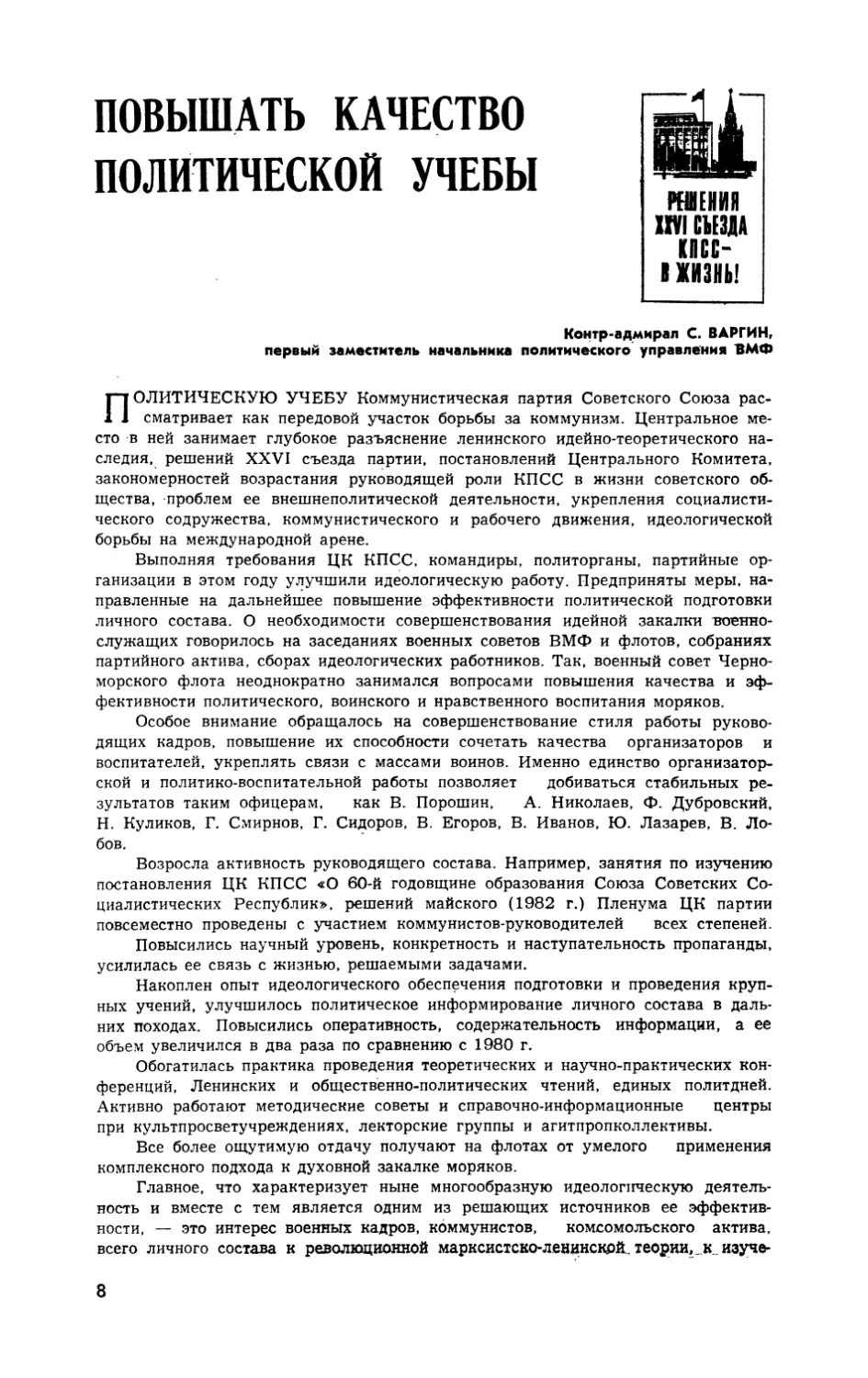

Парад по случаю вручения шефских знамен Морским силам Дальнего

Востока от РКСМ

он, — образовавшие ядро нового флота, заложили тот фундамент, на

основе которого стала возможной вся дальнейшая творческая

деятельность» 1.

Важное значение для усиления шефских связей и подготовки

кадров имело прикрепление комсомольских организаций к кораблям и

частям флота. Делегации шефов приезжали на боевые корабли, а

краснофлотцы посещали шефские предприятия и организации, рассказывали

молодежи о флотских буднях, об освоении новых кораблей, техники и

вооружения.

За годы предвоенных пятилеток был создан сильный

Военно-Морской Флот, насчитывающий в своем составе более 500 боевых кораблей

и катеров.

Во время Великой Отечественной войны шефская деятельность

комсомола активизировалась. В первые же недели боевых действий на

корабли флота стали приходить патриотические письма от трудящихся.

Они поднимали военных моряков на самоотверженную борьбу с

немецко-фашистскими захватчиками. В свою очередь ответные письма

моряков-комсомольцев способствовали высокому патриотическому

настрою молодежи заводов и фабрик, колхозов и совхозов, которая

трудилась под лозунгом «Все для фронта, все для победы!».

Широкое распространение получило движение по сбору средств на

строительство самолетов, кораблей, танков и другого вооружения для

армии и флота. Активное участие в нем принял комсомол страны.

Например, в Ярославской области за короткий срок было собрано

несколько миллионов рублей для строительства подводной лодки. «Мы

глубоко убеждены, — писали ярославцы в письме военным морякам, —

что вы хорошо используете наш подарок и пустите на дно десятки

морских пиратов».

Когда подводная лодка вступила в строй и совершила свой первый

боевой поход, моряки сообщали шефам, что их наказ выполнен —

уничтожен фашистский транспорт водоизмещением в 12 тыс. т; это первая,

но не последняя победа.

Несмотря на военную обстановку, шефствующие комсомольские

организации присылали на флоты своих представителей. Моряки по

возможности также бывали у шефов.

1 Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. Воениздат, 1974, с 131.

Постоянно вникал в жизнь флотского комсомола ЦК ВЛКСМ. Он

изучал его опыт работы, поощрял и популяризировал отличившихся.

Многие комсомольские организации кораблей и частей были

награждены переходящими Красными знаменами. Моряки-комсомольцы за

мужество и героизм отмечены Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, ЦК

комсомола союзных республик, краевых и областных комитетов.

В послевоенный период связи комсомола и флота еще более

окрепли, наполнились новым содержанием. Ныне нет корабля или части,

которые не имели бы дружеских контактов с комсомольскими

организациями страны. Тесные узы связывают моряков-североморцев с

молодежью Московской, Архангельской, Мурманской, Челябинской областей;

черноморцев—с комсомолом Украины, Грузии, Молдавии,

Краснодарского края, Воронежской области; балтийцев — с комсомольскими

организациями Белоруссии и Алтая, Ленинграда и Киргизии, Казахстана и

Калининграда, Эстонии, Латвии и Литвы; тихоокеанцев — с Приморской и

Хабаровской краевыми, Камчатской, Сахалинской, Тюменской,

Иркутской, Читинской и другими областными комсомольскими организациями.

Всего над кораблями и частями Военно-Морского Флота

персонально шефствуют более 60 краев и областей и все 15 союзных республик.

Стало правилом проводить совместные семинары комсомольских

работников флотов и шефствующих организаций. Наряду с обменом

опытом работы по коммунистическому воспитанию молодежи на них

рассматриваются вопросы об улучшении комплектования корабельных

экипажей новым пополнением, прибывающим на флот по

комсомольским путевкам, совершенствовании его начальной подготовки.

Военными советами флотов, Каспийской флотилии учреждены

переходящие Красные знамена для награждения комсомольских

организаций за лучшую постановку шефской работы и подготовку молодежи

для службы в рядах ВМФ.

Ежегодно на кораблях и в частях бывают сотни делегаций и

представителей комсомола. Эти встречи, обмен рапортами о ходе

выполнения социалистических обязательств, выступления перед моряками

благотворно влияют на решение задач боевой и политической подготовки.

В последние годы значительно улучшилось комплектование

подшефных кораблей. Ежегодно по путевкам комсомола на флоты

прибывает новое пополнение. Многие из них прошли подготовку в

организациях ДОСААФ, являются спортсменами-разрядниками. Немало

положительного в отборе молодежи для службы на кораблях накоплено

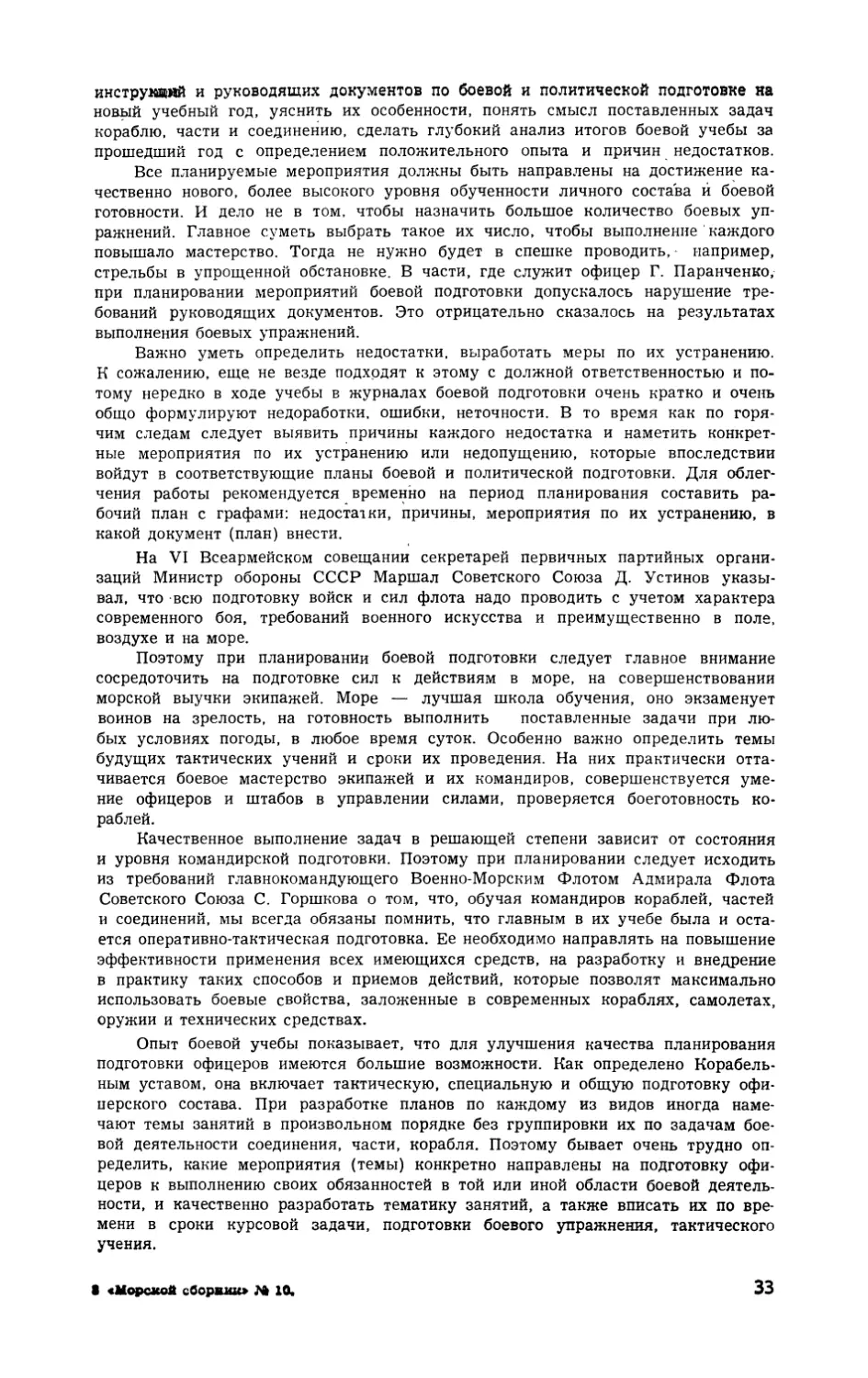

Встреча призывников

fc,-

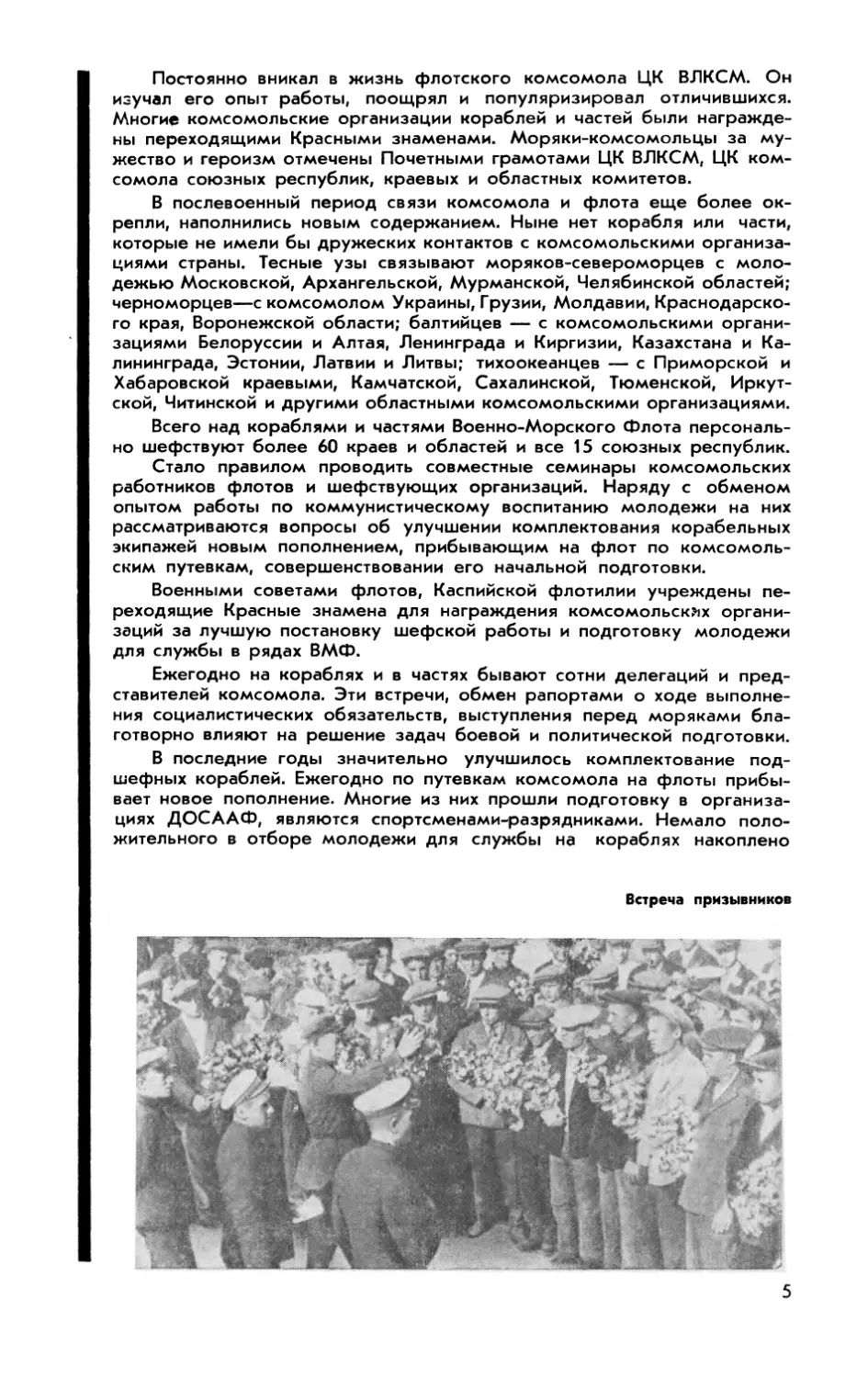

Подарки шефов — Краснознаменному атомному ракетному крейсеру «Киров»

Фото Ю. Пахомова

комсомольскими организациями Белоруссии и Казахстана,

Архангельской, Челябинской, Томской, Оренбургской и других областей.

Плодотворно сотрудничает Северный флот с комсомольской

организацией Архангельской области. Так, на СКР «Архангельский

комсомолец» по путевкам обкома комсомола проходит службу каждый третий.

Моряки гордятся службой на корабле, доверием, оказанным им

областной организацией ВЛКСМ, прилагают максимум усилий, чтобы оправдать

его. Социалистические обязательства, взятые к годовщине шефства,

выполнены ими полностью. В том, что корабль является отличным,

немалая заслуга и комсомольцев экипажа.

В Брянской области повсеместно развернуто соревнование под

девизом «Сегодня — передовик производства, завтра — отличник боевой

и политической подготовки» за право служить на подшефном корабле.

Давняя дружба связывает молодежь Курской области и курсантов

Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э.

Дзержинского. Ежегодно лучшие представители комсомолии области прибывают

по путевкам на учебу в одну из старейших кузниц кадров. Из

проводимых совместных мероприятий обкома комсомола и комсомольской

организации училища особенно зарекомендовали себя межвузовские

конференции по проблемам общественных наук, истории ВЛКСМ,

международного молодежного движения.

Гордостью комсомола страны и флота являются корабли, носящие

наименование Ленинского комсомола и шефствующих комсомольских

организаций. Абсолютное большинство из них являются передовыми в

соединениях, более половины объявлены отличными. В их числе

«Ульяновский комсомолец», «Ярославский комсомолец», «Магнитогорский

комсомолец», «Архангельский комсомолец», «Псковский комсомолец»,

«Крымский комсомолец», «Оренбургский комсомолец», «Томский

комсомолец», «Приморский комсомолец», «Комсомолец Калмыкии»,

«Кронштадтский комсомолец».

За период между V и XIX съездами комсомола Военно-Морской

Флот СССР изменился неузнаваемо. Он стал атомным, ракетоносным.

Но как и прежде, на кораблях и в частях служат люди, беспредельно пре-

данные Родине, всегда готовые самоотверженно защищать завоевания

социализма.

Годовщину 60-летия шефства над Военно-Морским Флотом

Ленинский комсомол встречает в обстановке патриотического подъема,

вызванного решениями майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, принявшего

Продовольственную программу СССР на период до 1990 г. и меры по

ее реализации.

Одна из таких мер — закрепление молодежи в сельском хозяйстве.

Выступая на XIX съезде ВЛКСМ и обращаясь к комсомолу страны,

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного

Совета СССР товарищ Л. И. Брежнев говорил: «Ясно, товарищи, что

перед вами — необозримое и благодарное поле приложения сил в этом

общенародном деле! И надо, чтобы каждая комсомольская

организация, каждый комсомолец села и города четко знали свое место в такой

огромной работе. Надо, чтобы они брали на себя конкретные

обязательства, отчитывались о сделанном. Вот тогда это будет по-деловому.

Тогда это будет настоящая комсомольская ударная работа!»2.

Ответственные задачи поставлены перед комсомолом страны в

приветствии ЦК КПСС XIX съезду Всесоюзного Ленинского

Коммунистического Союза Молодежи. В нем подчеркивается необходимость

дальнейшего воспитания всех комсомольцев в духе коммунистической

идейности, верности революционным, боевым и трудовым традициям

партии и народа, высокой нравственности и непримиримости к буржуазной

идеологии, проявлениям антиобщественного поведения,

потребительского отношения к жизни, чуждым нашему обществу нравам, привития

молодому поколению чувства любви к Родине, гордости за ее успехи

в социалистическом строительстве, ответственности за ее безопасность.

Это особенно важно в условиях возросшей агрессивности империализма.

Священный долг Ленинского комсомола, указывается в

приветствии, целеустремленно вести военно-патриотическое воспитание

молодежи, подготовку ее к службе в Вооруженных Силах.

О конкретных задачах комсомольских организаций армии и флота

говорилось и на XIX съезде ВЛКСМ. Под руководством политорганов и

партийны* организаций они должны и впредь обеспечивать личную

примерность воинов-комсомольцев в решении учебно-боевых задач,

мастерском владении оружием и техникой, безупречном выполнении

воинского долга.

Нет сомнения в том, что, продолжая и развивая славные традиции

шефства, комсомолия страны вместе с военными моряками впишет

новые яркие страницы в летопись героических свершений нашего народа по

претворению в жизнь величественных планов Коммунистической партии.

В дальних походах, на учениях и маневрах под руководством

командиров и политработников, партийных и комсомольских организаций,

выполняя решения партии, наказ шефов, закаляются, учатся побеждать

военные моряки.

Высокий боевой настрой личного состава, вызванный подготовкой к

60-летию образования СССР, способствует успешному выполнению

социалистических обязательств, укреплению боеготовности кораблей и

частей Военно-Морского Флота. Охраняя морские рубежи Родины,

военные моряки всегда чувствуют рядом плечо верного друга, своего

шефа — комсомола страны.

3 Комсомольская правда, 1982, 19 мая.

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО

ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ

РЕШЕНИЯ

1ГУ1 СЪЕЗДА

КПСС-

It ЖИЗНЬ!

Контр-адмирал С. ВАРГИН,

первый заместитель начальника политического управления ВМФ

Г"| ОЛИТИЧЕСКУЮ УЧЕБУ Коммунистическая партия Советского Союза рас-

1 1 сматривает как передовой участок борьбы за коммунизм. Центральное

место в ней занимает глубокое разъяснение ленинского идейно-теоретического

наследия, решений XXVI съезда партии, постановлений Центрального Комитета,

закономерностей возрастания руководящей роли КПСС в жизни советского

общества, проблем ее внешнеполитической деятельности, укрепления

социалистического содружества, коммунистического и рабочего движения, идеологической

борьбы на международной арене.

Выполняя требования ЦК КПСС, командиры, политорганы, партийные

организации в этом году улучшили идеологическую работу. Предприняты меры,

направленные на дальнейшее повышение эффективности политической подготовки

личного состава. О необходимости совершенствования идейной закалки

военнослужащих говорилось на заседаниях военных советов ВМФ и флотов, собраниях

партийного актива, сборах идеологических работников. Так, военный совет

Черноморского флота неоднократно занимался вопросами повышения качества и

эффективности политического, воинского и нравственного воспитания моряков.

Особое внимание обращалось на совершенствование стиля работы

руководящих кадров, повышение их способности сочетать качества организаторов и

воспитателей, укреплять связи с массами воинов. Именно единство

организаторской и политико-воспитательной работы позволяет добиваться стабильных

результатов таким офицерам, как В. Порошин, А. Николаев, Ф. Дубровский,

Н. Куликов, Г. Смирнов, Г. Сидоров, В. Егоров, В. Иванов, Ю. Лазарев, В.

Лобов.

Возросла активность руководящего состава. Например, занятия по изучению

постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине образования Союза Советских

Социалистических Республик», решений майского (1982 г.) Пленума ЦК партии

повсеместно проведены с участием коммунистов-руководителей всех степеней.

Повысились научный уровень, конкретность и наступательность пропаганды,

усилилась ее связь с жизнью, решаемыми задачами.

Накоплен опыт идеологического обеспечения подготовки и проведения

крупных учений, улучшилось политическое информирование личного состава в

дальних походах. Повысились оперативность, содержательность информации, а ее

объем увеличился в два раза по сравнению с 1980 г.

Обогатилась практика проведения теоретических и научно-практических

конференций, Ленинских и общественно-политических чтений, единых политдней.

Активно работают методические советы и справочно-информационные центры

при культпросветучреждениях, лекторские группы и агитпропколлективы.

Все более ощутимую отдачу получают на флотах от умелого применения

комплексного подхода к духовной закалке моряков.

Главное, что характеризует ныне многообразную идеолопгческую

деятельность и вместе с тем является одним из решающих источников ее

эффективности, — это интерес военных кадров, коммунистов, комсомольского актива,

всего личного состава к революционной марксистско-ленинскрй, теории, _.к„ изуче-

8

нию трудов В. И. Ленина, материалов съездов КПСС, пленумов ее Центрального

Комитета, выступлений товарища Л. И. Брежнева.

В течение учебного года совершенствовалась марксистско-ленинская

подготовка офицеров, в том числе руководящего звена. Более последовательно

осуществлялся дифференцированный подход к комплектованию групп. Создавались

группы командиров кораблей, офицеров штабов и управлений, молодых

офицеров, что позволяло проводить занятия в тесной связи с особенностями служебной

деятельности, повышало их воспитательную роль.

Высокую теоретическую подготовку, методическое мастерство показали

руководители групп О. Чефонов, Н. Гордеев, А. Сорокин, А. Григорьев, С.

Мелихов, Л. Нагорный.

Во многих частях и на кораблях улучшилась политическая учеба мичманов

и прапорщиков, повысилась их идейная зрелость, совершенствовалась практика

индивидуально-воспитательной работы с личным составом. Это особенно важно

в связи с приходом на корабли и в части значительного числа молодых мичманов.

Многое сделано для вооружения глубокими политическими 'знаниями

личного состава срочной службы. Например, матросы и старшины третьего года

службы занимались в специальных группах, для которых политическое

управление ВМФ разработало тематические планы по проблемам воинского и

нравственного воспитания. -

Увеличился прием в университеты марксизма-ленинизма командиров

соединений, кораблей и частей, их заместителей, офицеров штабов. Все больше

офицеров заканчивают факультет «Партийное строительство и партийно-политическая

работа». В университете при Североморском Доме офицеров флота открыт новый

факультет — «Основы военного законодательства и правовой пропаганды».

Политорганы, парторганизации, научно-методические советы университетов

марксизма-ленинизма, особенно на Северном и Черноморском флотах, оказывают

конкретную помощь слушателям, которые в течение учебного года участвуют

в длительных плаваниях, и осуществляют контроль за их самостоятельной

работой. В результате около 90% слушателей, побывавших в дальних походах, по-

Занятия по марксистско-ленинской подготовке проводит капитан-лейтенант

П. Палий

с&ото П. Александрова

Руководитель группы политических занятий старший лейтенант А. Романько

помогает слушателям подобрать литературу к предстоящему семинару

Фото П. Юрьева

лучают на экзаменах хорошие и отличные оценки. Заметно меньше стало

отчислений.

Совершенствовалась организация занятий в системе политического и

экономического образования рабочих и служащих флотских предприятий и

учреждений. Более систематическим и целенаправленным стал контроль

парторганизаций за учебным процессом, улучшилось политическое, трудовое и нравственное

воспитание трудящихся.

Особенно активизировалась эта работа с выходом в свет постановления ЦК

КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О дальнейшем

улучшении экономического образования и воспитания трудящихся». Экономическое

образование призвано активно способствовать формированию экономического

мышления, социалистической предприимчивости и деловитости тружеников флотских

предприятий и учреждений, военных совхозов.

Готовясь к новому учебному году, необходимо тщательно проанализировать

уже накопленный опыт, так организовать дело, чтобы качество и

результативность экономического образования соответствовали стратегической установке

партии: завершить перевод экономики на путь интенсивного развития, сделать

ее по-настоящему экономной. Следует шире привлекать к пропаганде

экономических знаний руководителей, высококвалифицированных специалистов, научных и

инженерно-технических работников.

В текущем году политорганами конкретнее обобщался и распространялся

передовой опыт идеологической, политико-воспитательной работы, особенно на

Черноморском флоте и в Ленинградской военно-морской базе. В его пропаганде

активно участвуют флотские газеты.

В целом улучшились подбор, профессиональная и методическая подготовка

пропагандистов. Утвердилась практика обсуждения в парторганизациях

кандидатур коммунистов, которым поручается руководить группами политической

подготовки, что позволяет избегать ошибочных назначений. Возрастает партийный

контроль за работой пропагандистов этого звена. Около половины из них

заслушивались в течение года на заседаниях парткомов и бюро, на партсобраниях.

Многие политорганы добились высокой организации и качества проведения

инструктивных и семинарских занятий с руководителями групп. На

Черноморском и Северном флотах, Каспийской флотилии, в Ленинградской ВМБ перед

10

ними регулярно выступают командование, руководители местных партийных и

советских органов, опытные методисты.

Вместе с тем еще не изжиты отдельные недостатки. На БФ и ТОФ,

например, в ряде частей допускается разрыв между словом и делом, не всегда

обеспечивается достижение лучших конечных результатов. Кое-где политическая

учеба строится в отрыве от решаемых задач, не способствует созданию обстановки

сплоченности в некоторых подразделениях и экипажах, иной раз робко

используется для борьбы с недисциплинированностью и другими антиобщественными

явлениями.

Требования и рекомендации VI Всеармейского совещания секретарей

первичных партийных организаций о необходимости повышения инициативы,

активности, принципиальности партийных коллективов в совершенствовании форм и

методов идейно-политического влияния на все стороны жизни и деятельности

личного состава кораблей и частей иногда выполняются медленно. Некоторые

партийные организации узко понимают свои идейно-воспитательные задачи, редко

анализируют деятельность коммунистов, отвечающих за конкретный участок

идеологической работы. Подчас парткомы и партбюро не уделяют должного

внимания содержанию и действенности политической подготовки, не дают

принципиальной оценки низкому качеству тех или иных мероприятий.

В ряде случаев политорганы не привлекают к участию в

идейно-воспитательной работе руководящий командно-инженерный состав. Отдельные офицеры

не умеют использовать теоретические и военные знания для решения

практических вопросов обучения и воспитания подчиненных, не выступают перед ними.

Кое-где неоправданно завышаются оценки по политической подготовке. Так,

в некоторых подразделениях ЧФ показатели боевой учебы и дисциплины

ухудшились, а итоговые оценки политической подготовки оказались выше, чем в

предыдущий период.

Не полностью охвачены экономическим образованием рабочие и служащие

ряда предприятий.

Допускаются ошибки при подборе руководителей групп политических

занятий. Не везде заботятся об их теоретической и методической подготовке, что

снижает содержание и воспитательное воздействие занятий.

Есть и другие упущения. Чтобы изжить их, сделать заметный шаг вперед,

в новом учебном году политорганам и партийным организациям следует более

взыскательно проанализировать состояние политической учебы, принять меры к

совершенствованию форм и методов всей идейно-воспитательной деятельности,

направленной на достижение слушателями высоких результатов в боевой учебе,

социалистическом соревновании, на повышение боевой готовности и укрепление

воинской дисциплины.

В связи с тем что задачи коммунистического воспитания,

морально-политической закалки кадров решаются сейчас в условиях сложной

военно-политической обстановки, резкого обострения идеологической борьбы, необходимо

решительно противодействовать враждебной пропаганде, воспитывать у военных

моряков высокую политическую бдительность, постоянную готовность к возможным

военным испытаниям. Немаловажное значение в этой связи имеют проводимые

единые политдни, участие в них руководящих кадров.

Политическая подготовка, как и вся работа с людьми, — дело живое,

творческое. В процессе ее рождается немало ценного, интересного. Такой опыт нужно

постоянно изучать, распространять, внедрять.

На новый учебный год начальником Главного политического управления

Советской Армии и Военно-Морского Флота утверждены тематические и учебные

планы, которые являются логическим продолжением учебных программ 1982 г.

В них учтены принятые важные партийные и государственные документы,

требования Министра обороны СССР. В содержание отдельных планов внесены

некоторые изменения с целью усиления воинского и нравственного воспитания.

Учебный год во всех группах начнется с изучения темы «Союз нерушимый

республик свободных», что позволит еще раз раскрыть перед военными моряка-

11

ми величие достижений советского народа, показать замечательные плоды

ленинской национальной политики, черты нашего социалистического образа жизни.

Основные требования, предъявляемые к партийным организациям в деле

воспитания советских людей, воинов армии и флота, сформулированы в

решениях XXVI съезда КПСС, в постановлении ЦК партии «О дальнейшем улучшении

идеологической, политико-воспитательной работы», других партийных

документах. На их основе в докладах Министра обороны СССР Маршала Советского

Союза Д. Устинова и начальника Главного политического управления Советской

Армии и Военно-Морского Флота генерала армии А. Епишева на VI

Всеармейском совещании секретарей первичных партийных организаций определены

задачи по совершенствованию идейно-воспитательной работы командиров, полит-

органов и парторганизаций, всех коммунистов. В них подчеркивается, что

Советская Армия и Военно-Морской Флот являются подлинной школой мужества,

отваги, героизма, формирования у молодежи высоких морально-боевых качеств

защитника социалистического Отечества, что армейская и флотская служба

становится важным фактором воспитания в общей системе формирования советского

человека, патриота-интернационалиста. Между тем в выступлениях некоторых

наших лекторов и пропагандистов порой слабо раскрывается социальная,

классовая суть патриотизма, недостаточно подчеркивается главное, определяющее —

любовь к нашей Родине, ненависть к врагам социализма, готовность к его

защите.

Готовясь к началу нового учебного года, следует продумать, как

трансформировать эти положения в конкретные цели и задачи, стоящие перед

конкретными воинскими коллективами, с учетом состояния дел в них. И в соответствии

с этим позаботиться о готовности наших пропагандистских кадров, об

оперативности и целеустремленности пропаганды и агитации, о повышении качества

политической подготовки.

Особое внимание надо уделять повышению воспитательных возможностей

воинских коллективов. Здесь еще немало неиспользованных резервов. Многое

зависит непосредственно от руководителей групп политической учебы.

Важным средством повышения личной ответственности военных моряков за

поддержание высокой боевой готовности корабля, части, укрепление воинской

дисциплины является индивидуальный подход к их обучению и воспитанию со

стороны командиров и политработников, что предполагает прежде всего глубокое

и всестороннее знание подчиненных, а для пропагандистов — слушателей групп

политической учебы, их личных качеств и особенностей поведения в различных

условиях, поддержание уставных взаимоотношений между ними.

В этой связи перед командирами, политорганами и парторганизациями встает

задача — качественная подготовка руководителей групп, особенно политических

занятий, как самого многочисленного отряда наших пропагандистов.

Руководители групп при хорошей подготовленности и высокой ответственности за

порученное дело могут многое сделать для повышения политической зрелости матросов

и старшин, воспитания их в духе строжайшего соблюдения воинских уставов.

В партийных организациях в настоящее время проходят отчетно-выборные

собрания. Необходимо самокритично и взыскательно, с позиций возросших

требований партии проанализировать на них итоги завершившегося учебного года,

в том числе и результаты политической подготовки. Важно закрепить

положительный опыт, не допустить повторения недостатков.

Долг командиров, политорганов, партийных организаций — так поставить

дело политической учебы всех категорий военнослужащих, рабочих и служащих,

чтобы она способствовала успешному решению задач, стоящих перед Военно-

Морским Флотом.

12

ФЛОТСКИЙ ВКЛАД

В ОБЩЕНАРОДНОЕ ДЕЛО

Адмирал Л. МИЗИН,

заместитель главнокомандующего ВМФ

ВОЕННЫЕ МОРЯКИ, как и все советские люди, настойчиво претворяют в жизнь

решения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, на котором была принята

Продовольственная программа. Определенный вклад в ее реализацию призваны внести

сельскохозяйственные предприятия, совхозы, прикамбузные и другие подсобные

хозяйства Военно-Морского Флота. В их практику внедряются новейшие достижения

науки, все шире применяются высокопродуктивные сорта и гибриды

сельскохозяйственных культур, прогрессивная технология производства и формы организации труда.

Улучшены социально-бытовые условия жизни тружеников.

В прошлом году объем продукции совхозов ВМФ превысил среднегодовой

уровень, достигнутый в 9-й пятилетке: мяса — на 26,8%, молока — на 2,5%, яиц — на

48,8%. Несмотря на неблагоприятные погодные условия 1981 г., собран хороший

урожай картофеля и овощей.

Для повышения урожайности внедряется научно обоснованная система

земледелия с учетом природно-климатических особенностей. В животноводстве основные

усилия направлены на улучшение качественного состава поголовья, увеличение

количества высокопродуктивных пород.

Майский Пленум ЦК потребовал поднять уровень селекционно-племенной работы,

расширить сеть племенных хозяйств. Этому должна быть подчинена деятельность

специализированных военных совхозов.

В числе совхозов ВМФ, успешно решающих задачи по интенсивному развитию

сельского хозяйства, можно назвать предприятия Северного флота. Они добились

высоких результатов. За 10-ю пятилетку (по сравнению с 9-й) производство продукции

здесь возросло в 2 раза. Военные совхозы полностью удовлетворяют плановую

потребность флота в молоке и яйцах. Около 100 работников — победителей

социалистического соревнования удостоены правительственных наград. На ВДНХ СССР

северянами завоевано 119 медалей, 76 грамот. Переходящее Красное знамя Министерства

обороны и ЦК профсоюза работников сельского хозяйства вручено коллективу воен-

совхоза, где начальником коммунист старший лейтенант Ф. Дружинин. Лидирует в

соцсоревновании и совхоз «Североморец», которым руководит коммунист Л. Гна-

товский.

Что же примечательного в делах этих коллективов? Прежде всего высокие темпы

развития материально-технической базы хозяйства, хорошие жилищно-бытовые

условия. К услугам тружеников Дома культуры, детсады, ясли, магазины, библиотеки.

Имеются современные автопарки с мастерскими, котельные, складские помещения,

животноводческие помещения, налажено плановое поступление автотракторной техники.

Все трудоемкие процессы механизированы.

Достигнутые успехи — результат целенаправленной деятельности руководства и

партийных организаций совхозов. Здесь считают, что ключ к решению задач по

претворению в жизнь Продовольственной программы — работа с людьми. Повышенные

требования предъявляются к кадрам, им прививается высокая профессиональная

культура. Всячески поощряется инициатива, социалистическая предприимчивость,

поддерживается творческий опыт специалистов, содействующий внедрению в практику

всего прогрессивного. Партийные организации возглавляются авторитетными

коммунистами. Немалую помощь руководству совхозов оказывают профсоюзные и

комсомольские организации.

Среди передовиков доярки А. Балашова, В. Киселева, Н. Ефимова, М. Титаренко,

М. Олейник, Г. Гуник, Н. Сорих; птичницы М. Шарапова, О. Бушуева и многие другие.

Все они удостоены правительственных наград.

13

Положительный опыт совхозов Тылом ВМФ ежемесячно обобщается,

пропагандируется на семинарах специалистов и распространяется на флотах. Такие семинары

проводятся поочередно на базе то одного, то другого хозяйства. Подготовлены и

выпущены красочные плакаты, посвященные передовикам.

Серьезным подспорьем в обеспечении личного состава ВМФ дополнительным пи-

танием, как известно, являются прикамбузные хозяйства. Они должны превратиться в

высокоэффективные механизированные предприятия. Ежегодно предусмотрено

проводить смотры-конкурсы на образцовое прикамбузное хозяйство. Одно из лучших — в

части, где служит офицер Б. Титов.

Наряду с успехами есть и серьезные недостатки, нерешенные проблемы. Не

везде еще обеспечено улучшение сохранности и качества сельскохозяйственной

продукции. Не хватает хранилищ для картофеля, овощей и пунктов по их переработке и

закладке непосредственно в совхозах. В ряде сельхозпредприятий флотов медленно

повышается продуктивность земледелия и животноводства. Недостаточно эффективно

используется техника, порой несвоевременно производятся ее ремонт и техническое

обслуживание из-за задержки поставок запасных частей. Не всегда осуществляется

контроль за сбором пищевых отходов в военных городках, на кораблях и

предприятиях общественного питания и использованием их для откорма свинопоголовья. На

отдельных кораблях и в частях не разъясняется необходимость строжайшей экономии

материально-технических ресурсов, бережливого отношения к продовольствию.

Большие задачи по дальнейшей интенсификации производства и укреплению

материально-технической базы в свете решений майского (1982 г.) Пленума ЦК

КПСС поставлены перед военными сельскохозяйственными предприятиями

Министром обороны СССР.

При этом отмечено, что в ряде случаев еще недостаточно уделяется внимания

оснащенности военных совхозов современной техникой. В иных хозяйствах требует

повышения уровень агрозоотехнической работы. Более разумно и полно должны

использоваться земельные угодья, трудовые и материальные ресурсы, техника и

минеральные удобрения. Кое-где медленными темпами ведется строительство жилых

зданий и культурно-бытовых объектов.

Выполняя эти указания, флотские трудовые коллективы наметили пути

улучшения организации производства, что в конечном итоге отразилось на повышении

урожайности многих культур, продуктивности животноводства, рациональном

использовании денежных и материальных средств. Одновременно намечены меры по

развитию прудового рыболовства и вылову рыбы в прибрежных морских водах.

Растущий вклад сельскохозяйственных предприятий ВМФ в выполнение

Продовольственной программы находит свое отражение в социалистических

обязательствах, взятых в честь 60-летия СССР, планах экономического и социального развития

военных совхозов и прикамбузных хозяйств.

Важную роль должно сыграть постановление ЦК КПСС «О дальнейшем

улучшении экономического образования и воспитания трудящихся». Самостоятельному

изучению тружениками военных совхозов его рекомендаций и положений призваны

помочь партийные и профсоюзные организации.

Намечены мероприятия по укреплению дисциплины и организованности рабочих

совхозов и сельхозпредприятий, улучшению морально-психологического климата в

коллективах. Особое внимание уделяется обеспечению хозяйств руководящими

кадрами, сокращению текучести.

Есть все основания полагать, что сельскохозяйственные предприятия

Военно-Морского Флота с честью выполнят поставленные задачи.

14

Флотская хроника

НАВСТРЕЧУ 60-летию СССР

ГОВОРИТ ОКЕАН

р высокой оценкой выполнил

^ РАКЕТНЫЕ СТРЕЛЬБЫ по низколетя-

, щим целям под прикрытием плотных

помех экипаж СКР «Деятельный». К тому

же навигационно-метеорологические

условия благоприятствовали «противнику» и

затрудняли действия личного состава

корабля. Тем не менее мастерство

управляющего огнем капитан-лейтенанта А.

Больших, слаженность расчета зенитно-ракет-

ной батареи решили исход дела: цель

была поражена.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН СДАЛ НА

ОТЛИЧНО командир

электронавигационной группы одного из кораблей СФ

старший лейтенант Г. Жигулин. Он

допущен к выполнению обязанностей на две

ступени выше занимаемой им должности.

Группа, которой руководит офицер, тоже

отличная. И в этом большая заслуга Г.

Жигулина.

ЭКИПАЖ ВПК «ГРЕМЯЩИЙ»

УНАСЛЕДОВАЛ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ

гвардейского эсминца, имеет богатый опыт

длительных плаваний. Лучших результатов

добилась боевая часть, которую

возглавляет старший лейтенант А. Бажанов. Его

подчиненные, активно участвовавшие в

соревновании за право торжественного

подъема гвардейского флага, по итогам похода

удостоены этой чести.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

LJA ВОЕННОМ СОВЕТЕ ОБСУЖДЕНЫ

* * ЗАДАЧИ командно-политического

состава по претворению в жизнь решений

майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС.

Отмечалось, что в военных совхозах и

прикамбузных хозяйствах изыскиваются

возможности по увеличению производства

продуктов питания. У личного состава

воспитывается бережное к ним отношение.

Военный совет принял соответствующее

постановление.

р Л АВНОКОМАН ДУЮЩИЙ ВМФ АД-

1 МИРАЛ ФЛОТА СОВЕТСКОГО

СОЮЗА С. ГОРШКОВ ВЫСОКО ОЦЕНИЛ

действия артиллеристов корабля, где

командиром капитан 1 ранга А. Ковальчук, и

поощрил наиболее отличившихся.

Обстановка учений была максимально

приближена к боевой. «Противник», стремясь

застать корабли ордера врасплох, наносил

ракетные удары одновременно с разных

направлений, используя средства РЭП.

Действия надводников усложнял густой туман.

Управляющий огнем капитан 3 ранга Н.

Храмцов принял решение использовать

для отражения атаки артиллерийские

установки. Командир батареи капитан-лейтенант

Г. Мекошин действовал собранно и

слаженно. Меткими залпами цель была сбита.

ПЕРВЫМ ЗАСТУПИЛ НА ПОЧЕТНУЮ

* * ВАХТУ у знамени «Орлам революции

— морякам Красного Военного Флота

Республики» победитель ударной

комсомольской вахты в честь XIX съезда ВЛКСМ —

подразделение, где служит офицер А.

Горбунов. На торжественном митинге,

посвященном этому событию,

воины-комсомольцы заверили командование в том, что

будут достойными преемниками славных

дел старшего поколения.

ШЕСТЬ ЛЕТ ПОДРЯД ЗАВОЕВЫВАЕТ

ЗВАНИЕ ОТЛИЧНОЙ школа

мичманов и прапорщиков. Она была

награждена Почетной грамотой

главнокомандующего ВМФ. Большинство преподавателей

здесь опытные методисты. Среди них

офицеры П. Боровик, А. Павлов, В. Ряб-

цов, А. Орлов.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

С ОТЧЕТОМ ПЕРЕД

ВОИНАМИ-ИЗБИРАТЕЛЯМИ ВЫСТУПИЛ депутат

Верховного Совета СССР, первый заместитель

главнокомандующего ВМФ адмирал

флота Н. Смирнов. Он рассказал, как

претворяются в жизнь решения XXVI съезда

КПСС, майского (1982 г.) Пленума ЦК, об

успехах тружеников Приморского края,

доложил о своей депутатской

деятельности. В заключение призвал тихоокеанцев

повышать боевую готовность и

бдительность.

[ЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ОТКРЫТ

на берегу бухты Золотой Рог. Он

включает в себя корабль революции

«Красный вымпел», легендарную

подводную лодку С-56, а также мемориальные

доски с именами 192 Героев Советского

МЕ

15

Союза и полных кавалеров ордена

Славы. На мраморе выбиты имена

гвардейских и орденоносных кораблей и частей.

Рядом с Вечным огнем — орудие с

эсминца «Войков», участвовавшего в боях с

японскими империалистами, и башня

бронекатера НР-304, штурмовавшего Берлин.

На митинге в честь этого события личный

состав ТОФ принял обращение к

поколению тихоокеанцев 2032 года.. Оно

замуровано в мраморную стену комплекса.

У мемориала помещены на вечное

хранение капсулы со священной землей

городов-героев.

~~ ПОЛИТУПРАВЛЕНИИ ТОФ ПРОШЛА

В

ВСТРЕЧА политработников с членом

президиума Советского комитета

ветеранов войны адмиралом в отставке С.

Захаровым. С марта 1939 по август 1948 г.

он был членом военного совета флота. С.

Захаров рассказал политработникам об

опыте партийно-политической работы во

время войны с империалистической

Японией.

ПРИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЧАСТЕЙ И

КОРАБЛЕЙ ФЛОТА СОСТОЯЛСЯ в

Приморском краевом комитете партии.

Большая группа передовиков

соцсоревнования награждена грамотами крайкома

партии и крайисполкома. Среди них

капитан 2 ранга В. Еловский, капитан 3 ранга

Н. Андрощук, старший лейтенант Н. Ми-

ик, старший мичман В. Приходько,

мичманы В. Корянин, В. Сидоренко. Всем

участникам приема в честь 50-летия ТОФ

вручены благодарственные письма и

памятные подарки.

ДВАЖДЫ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

Д ВТОРСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗА

** ИЗОБРЕТЕНИЕ вручено

капитан-лейтенанту В. Белову. Оно выдано

Госкомитетом по делам изобретений и открытий

при Совете Министров СССР. Так по

достоинству оценен труд молодого офицера,

разработавшего оригинальное техническое

решение в области машиностроения.

Усовершенствованные по его предложению

резьбовые соединения надежны и

экономичны, им не страшны нагрузки,

возникающие при вибрации или качке в море.

Внедрение новшества в практику уже

началось на одном из старейших

ленинградских заводов. В коллективе В. Белова

знают как рационализатора, организатора

военно-технической пропаганды.

НА СОБРАНИИ КОМСОМОЛЬСКОГО

АКТИВА в авиационной части, где

служит офицер В. Соловьев, выступил

офицер А. Дрозд. Он отметил, что для

авиаторов-комсомольцев решения XIX съезда

ВЛКСМ стали руководством к действию.

В коллективах, где активистами комсомола

офицеры А. Кравцов, И. Васильев,

прапорщик А. Секачина, широко развернулось

соцсоревнование за отличный итог

каждого дня, каждой летной смены. Важную

роль в повышении эффективности

деятельности организаций. ВЛКСМ играют

партийные организации, где на учете состоят

Г. Гребенщиков, С. Храмцов, А. Мальцев

и другие. С собравшимися опытом работы

поделился делегат комсомольского съезда

старший лейтенант В. Калинин.

ОБМЕН ОПЫТОМ РАБОТЫ партийной

организации части, где служит

капитан 3 ранга А. Чекалин, состоялся на

семинаре партийных активистов. Речь шла о

формах и методах работы по пропаганде

и разъяснению . материалов майского

(1982 г.) Пленума ЦК КПСС. В ходе

семинара выступили участники VI

Всеармейского совещания секретарей первичных

партийных организаций старшие лейтенанты

В. Новиков и Н. Мокшин.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

ЗАВОЕВАЛИ черноморцы на

чемпионате Советской Армии и

Военно-Морского Флота по гребле на морских ялах.

Среди победителей — старший лейтенант

В. Вечирко, старшина 2-й статьи Г. Белый,

матросы В. Богатырев, Ю. Остапенко, Н.

Скко^ски-й, В. Замка. Готовил команду

заслуженный мастер спорта В. Вечирко.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВИННИЦКОГО ОБКО-

* * МА ЛКСМУ ПОСЕТИЛИ БПК

«Комсомолец Украины». Гости ознакомились с

учебой и жизнью личного состава.

Секретарь комитета ВЛКСМ корабля лейтенант

В. Базилевич рассказал о ратных делах

моряков. Посланцы винницкого комсомола

вручили передовикам соревнования

памятные подарки.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОШЛА В МОРЕ. Ее тема —

«Военно-политическая обстановка в районе

Средиземноморья и задачи офицеров по

повышению политической

бдительности». На ней выступили офицеры В. Литви-

ненко, Ю. Опаленик, Г. Имангалие-в, В.

Богданов, М. Алексеев, А. Варнаков и

другие. Участники конференции ознакомились

с книжной выставкой, картой района

плавания корабля, стендом, разоблачающим

антинародную сущность империализма. В

заключение офицеры просмотрели

документальный фильм «Ближний Восток —

боль, тревога, надежда».

УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА ПЕРВАЯ

ПРАКТИКА КУРСАНТОВ на боевых кораб-

16

лях флота. За это время они возмужали,

закрепили теоретические знания

практическими навыками. Особенно проявили себя

курсанты Прохоренко, Мажаев, Дунаев,

Гончаров. Все они на отлично сдали

экзамены и зачеты.

[ИДИРУЕТ В СОРЕВНОВАНИИ ПРИКАМ-

БУЗНОЕ ХОЗЯЙСТВО, которым

руководит старший мичман В. Кочнев. В нем

Л1

250 свиней, выращиваются помидоры,

редис, лук и т. п. На кролиководческой

ферме более 100 кролей. В 1981 г. моряки

получили 10 т мяса, 700 кг помидоров и

других овощей. В этом году показатели

будут значительно увеличены. Опыт

передового хозяйства освещен в листовке,

изданной политуправлением флота,

КРАСНОЗНАМЕННАЯ КАСПИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ

ПОЗРОЖДЕНА ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

*-* — проводить дальние шлюпочные

походы — в КВВМКУ имени С. М. Кирова. В

этом году шесть экипажей, состоявших из

курсантов 3-го курса штурманского

факультета, под руководством опытных

офицеров и мичманов прошли более 200

миль по Каспийскому морю и реке Куре.

Агитпоход был посвящен 60-летию

образования СССР. В местах стоянки и захода

курсанты знакомились с успехами

трудящихся Азербайджана, установили шефские

связи с рядом предприятий, выступили с

лекциями и беседами, оказали помощь

местным партийным и комсомольским

организациям в военно-патриотическом

воспитании молодежи. По ходу маршрута

изучалось навигационное оборудование

морского театра. Все участники похода сдали

зачеты на самостоятельное управление

шлюпкой.

КРАСНОЗНАМЕННАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА

НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ

КОНФЕРЕНЦИИ на тему «Актуальные

вопросы политической работы на кораблях в

боевой обстановке с учетом опыта

учений «Запад-81» и рекомендаций V!

Всеармейского совещания секретарей

первичных партийных организаций» выступил

начальник политотдела ЛенВМБ и вмузов

контр-адмирал А. Корниенко. В

обсуждении доклада приняли участие офицеры

Э. Чухраев, В. Опрышко, А. Прохоров, А.

Махров, В. Шуткин, В. Запесочный, С. Жам-

кочьян, А. Перепелица. В центре внимания

собравшихся были такие вопросы, как

направления, формы и методы работы

политотдела в ходе подготовки к выполнению

боевых задач и другие. На конференции

был обобщен передовой опыт, вскрыты

имеющиеся недостатки, намечены пути их

устранения.

ДОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ

^ 1952 г. Ленинградского нахимовского

военно-морского училища. Среди них

военачальники, ученые, писатели, врачи. Это

Г. Хватов, Е. Зембовский, Ю. Жеглов,

Ю. Дитин, Д. Зайдулин, В. Тублин.

По традиции они побывали на крейсере

«Аврора», который в течение нескольких

лет служил им родным домом.

Выступившие на встрече горячо поблагодарили

командование училища,

профессорско-преподавательский состав за проявленную

отеческую заботу о нахимовцах —

поколении трудного послевоенного времени,

за большую школу и суровую закалку,

знания и опыт, которые помогли им

выбрать верный жизненный путь.

НАГРАДЫ РОДИНЫ

БОЛЕЕ 60 ТЫС. МИЛЬ НАПЛАВАЛ за

первые годы службы молодой

лейтенант И. Загрудка. Прошло время, и

выпускник ВВМУ имени М. В. Фрунзе вывел

в отличные группу, а затем и боевую

часть. Сейчас он стал флагманским

специалистом. Каждый четвертый его

подчиненный является мастером военного дела,

каждый второй — специалистом 1-го или

2-го класса. Недавно капитан 2 ранга

И. Загрудка награжден медалью «За

боевые заслуги». - „ •

ПОЛУЧИЛИ ПОСТОЯННУЮ- ПРОПИСКУ

патриотические почины на подводной

лодке, где служит капитан-лейтенант Ю.

Белянкин. Наиболее популярные из них:

«Славы героев будем достойны»,

«Учебной базе — комсомольскую заботу». Ю.

Белянкин — передовой офицер части,

мастер военного дела. С первых дней

службы он активно участвует в общественной

жизни коллектива, неоднократно

избирается членом партийного бюро, является

инициатором многих славных дел

комсомольцев, направленных на дальнейшее

повышение боевой готовности корабля. За

успехи в. боевой и политической

подготовке удостоен медали «За боевые заслуги».

2 * Морской сборник» № 10.

17

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ПОДВОДНЫХ ЛОДОК ГЕРМАНИИ

НА КОММУНИКАЦИЯХ

У ВОСТОЧНЫХ БЕРЕГОВ АМЕРИКИ

В 1942 ГОДУ

Контр-адмирал А. ПУШКИН,

кандидат военно-морских наук

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ИМЕЮТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ для экономики

многих государств. Во время войны их роль еще больше возрастает в

связи с массовыми перебросками войск, боевой техники и различных грузов с

континента на континент и между отдельными регионами театров. Поэтому

борьба на коммуникациях в прошлых войнах была одной из главных задач

боевой деятельности сил флотов.

Во вторую мировую войну она развернулась в основном в Атлантическом

океане — у западных берегов Британских о-вов, на обширной акватории

Северной Атлантики, около западных подходов к Гибралтарскому проливу — ив

Средиземном море. До 1942 г. в Западной Атлантике лодки боевые действия не

вели.

При решении задачи нарушения морских перевозок германское

командование вынуждено было ориентироваться в основном на подводные лодки, так как

с началом Великой Отечественной войны почти всю авиацию перебросили на

восточный фронт. Лодки применялись без какого-либо регулярного

взаимодействия с другими родами сил флота. Они вели систематические боевые действия

и лишь в некоторых случаях привлекались к участию в специально

спланированных операциях.

После вступления в войну США немцы начали переносить деятельность

лодок в воды Западной Атлантики.

ПОПЫТКУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ ПРОТИВ

СУДОХОДСТВА У ВОСТОЧНЫХ БЕРЕГОВ США немцы предприняли еще в

первую мировую войну. С апреля по ноябрь 1918 г. шесть лодок потопили там

24 крупных транспорта водоизмещением по 2—10 тыс. т и 76 малотоннажных

судов (шхуны, рыболовные суда и т. п.)1. Кроме того, они ставили мины у

побережья и у входов в порты, с помощью специальных устройств перерезали

кабели. Действия подводных лодок тогда несколько нарушили американское

судоходство: задержался выход ряда конвоев, отвлеклась часть сил на дозорную

службу и охранение судов.

Этот опыт применения подводных лодок натолкнул немецкое командование

в 1941 г. на мысль о проведении у Восточного побережья США специальной

операции. С оперативной точки зрения она была, несомненно, целесообразна.

Американская и английская экономика в значительной степени зависела от

ввоза нефти из района Мексиканского залива. Часть танкеров из Венесуэлы

вначале шла в Галифакс (Канада), а затем в Великобританию. Из Южной

Америки в большом количестве вывозилось также сырье для производства

алюминия, цветные металлы, продовольствие и т. д. Если к этому присовокупить

1 Морисон С. Э. Битва за Атлантику (сентябрь 1939 г. — май 1943 г.). Воениз-

дат, 1956, с. 170; Морской Атлас, т. III, ч. 1. Описание к картам. Изд. ГШ ВМФ, 1959.

с. 874.

18

экспорт промышленных товаров США,

40% которого приходилось на долю стран

Америки, то можно представить себе

поток транспортов и танкеров,

следовавших вдоль побережья. Только в Нью-

Йорк в конце 1941 г. ежедневно

приходило и уходило из него 50 судов2.

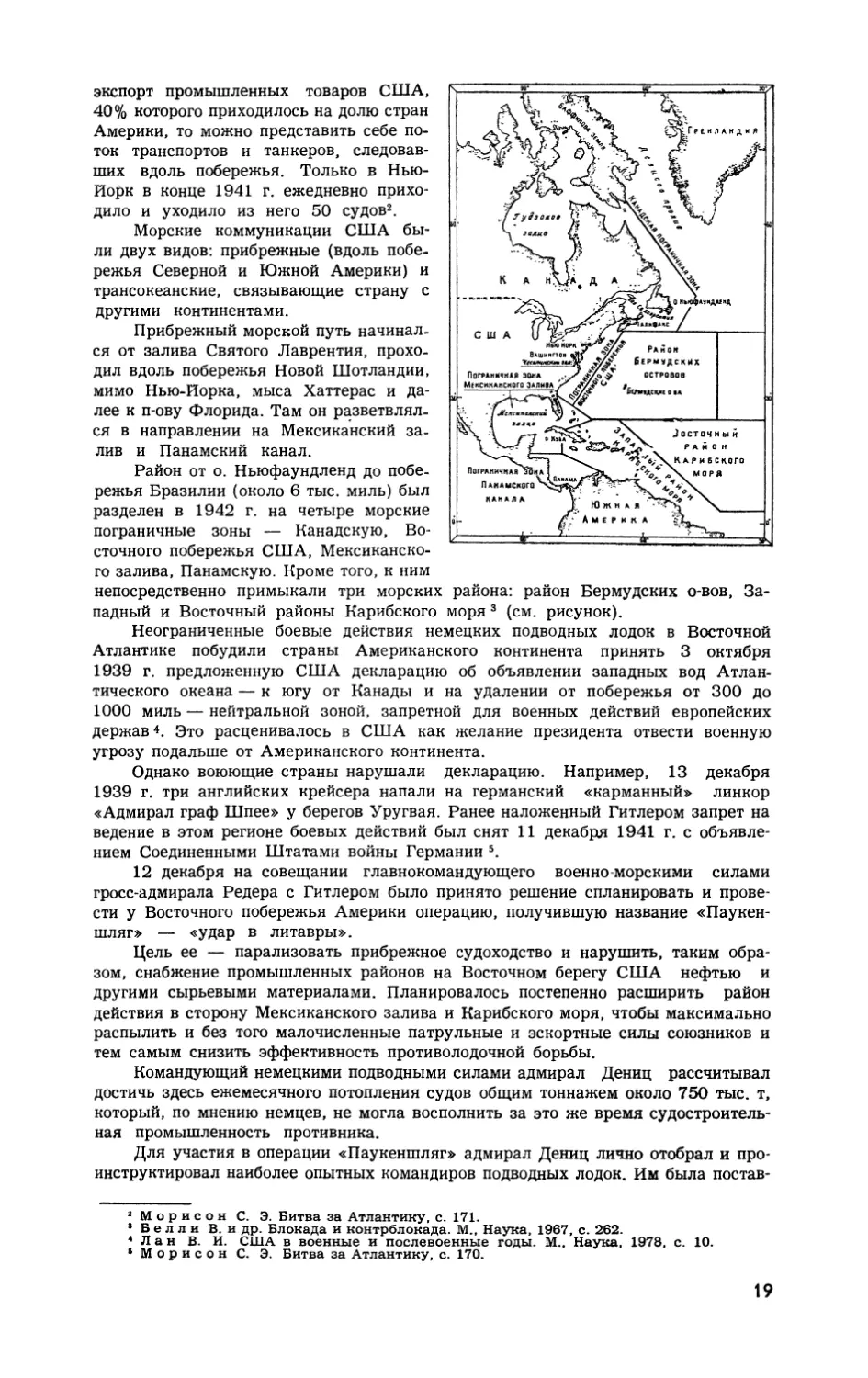

Морские коммуникации США

были двух видов: прибрежные (вдоль

побережья Северной и Южной Америки) и

трансокеанские, связывающие страну с

другими континентами.

Прибрежный морской путь

начинался от залива Святого Лаврентия,

проходил вдоль побережья Новой Шотландии,

мимо Нью-Йорка, мыса Хаттерас и

далее к п-ову Флорида. Там он

разветвлялся в направлении на Мексиканский

залив и Панамский канал.

Район от о. Ньюфаундленд до

побережья Бразилии (около 6 тыс. миль) был

разделен в 1942 г. на четыре морские

пограничные зоны — Канадскую,

Восточного побережья США,

Мексиканского залива, Панамскую. Кроме того, к ним

непосредственно примыкали три морских района: район Бермудских о-вов,

Западный и Восточный районы Карибского моря 3 (см. рисунок).

Неограниченные боевые действия немецких подводных лодок в Восточной

Атлантике побудили страны Американского континента принять 3 октября

1939 г. предложенную США декларацию об объявлении западных вод

Атлантического океана — к югу от Канады и на удалении от побережья от 300 до

1000 миль — нейтральной зоной, запретной для военных действий европейских

держав4. Это расценивалось в США как желание президента отвести военную

угрозу подальше от Американского континента.

Однако воюющие страны нарушали декларацию. Например, 13 декабря

1939 г. три английских крейсера напали на германский «карманный» линкор

«Адмирал граф Шпее» у берегов Уругвая. Ранее наложенный Гитлером запрет на

ведение в этом регионе боевых действий был снят 11 декабря 1941 г. с

объявлением Соединенными Штатами войны Германии 5.

12 декабря на совещании главнокомандующего военно-морскими силами

гросс-адмирала Редера с Гитлером было принято решение спланировать и

провести у Восточного побережья Америки операцию, получившую название

«Паукеншляг» — «удар в литавры».

Цель ее — парализовать прибрежное судоходство и нарушить, таким

образом, снабжение промышленных районов на Восточном берегу США нефтью и

другими сырьевыми материалами. Планировалось постепенно расширить район

действия в сторону Мексиканского залива и Карибского моря, чтобы максимально

распылить и без того малочисленные патрульные и эскортные силы союзников и

тем самым снизить эффективность противолодочной борьбы.

Командующий немецкими подводными силами адмирал Дениц рассчитывал

достичь здесь ежемесячного потопления судов общим тоннажем около 750 тыс. т,

который, по мнению немцев, не могла восполнить за это же время

судостроительная промышленность противника.

Для участия в операции «Паукеншляг» адмирал Дениц лично отобрал и

проинструктировал наиболее опытных командиров подводных лодок. Им была постав-

2 Морисон С. Э. Битва за Атлантику, с. 171.

* Белли В. и др. Блокада и контрблокада. М., Наука, 1967, с. 262.

4 Л а н В. И. США в военные и послевоенные годы. М., Наука, 1978, с. 10.

* Морисон С. Э. Битва за Атлантику, с. 170.

19

лена задача уничтожать суда у американского побережья — от Новой

Шотландии до мыса Хаттерас. Приказывалось атаки надводных целей производить ночью,

а днем находиться под водой на грунте. Переход в район боевых действий

предписывалось совершать скрытно.. При случайной встрече разрешалось торпедные

удары наносить только по боевым кораблям класса «крейсер» и выше, а тацже

по торговым судам водоизмещением не менее 10 тыс. т.

Для ведения боевых действий выделили 1100-тонные подводные лодки IX

серии, обладавшие наибольшей дальностью плавания (13 450 миль при скорости

10 уз), так как в оба конца им предстояло пройти от 4500 до 6000 миль. Они

имели хорошую надводную скорость — свыше 18 уз и большой запас торпед —

22. О заправке топливом с надводных кораблей в Атлантике не могло быть и речи.

Первые подводные танкеры в строй к этому времени еще не вступили.

Развертывание подводных лодок началось в декабре 1941 г.: к берегам

Америки из Лориана (Франция) вышли пять лодок (U-66, U-109, U-123, U-125,

U-130). Пытаясь скрыть их уход из Восточной Атлантики, немцы имитировали

активность действий на коммуникациях передачей ложных радиосигналов одной

из лодок, находившейся на северо-западных подступах к Великобритании.

Однако уловка не удалась,

Английская разведка своевременно предупредила командование ВМС США,

что несколько немецких подводных лодок «возможно, направятся в Западную

Атлантику, вероятно, для операций в Карибском бассейне и возле Галифакса» 6. 12

января 1942 г. в очередной обобщенной разведсводке сообщалось о

сосредоточении немецких лодок от Нью-Йорка до мыса Рейс и о том, что радиосигналы у

северо-западного побережья Англии передавались, видимо, с целью

замаскировать их местонахождение.

В соответствии с планом переход подводные лодки должны были совершать

скоростью 6 — 7 уз. С прибытием к побережью США их предполагалось

использовать одиночно методом крейсерства в назначенных районах: U-66 — у мыса

Хаттерас, U-123 — южнее Нью-Йорка, U-125 — у входа в Нью-Йорк, U-109 — у

Галифакса, U-130 — в дельте реки Святого Лаврентия. U-109 и U-130

разрешалось спускаться к югу, если погода и ледовая обстановка будут неблагоприятными.

Боевые действия планировалось начать одновременно по приказанию

командования подводными силами. 9 января командиры лодок получили по радио

условный сигнал «Паукеншляг-13» — «начать атаки судов с 00 часов 13 января».

Однако U-123 сделала это несколько раньше: в 1 ч 49 мин 12 января. Находясь

на переходе в назначенный район, она потопила одной торпедой английское судно

«Cyclops» водоизмещением 10 тыс. т.

Успех сопутствовал этой подводной лодке и дальше. Вечером 13 января

U-123 подошла к приемному бую у Нью-Йорка. Весь город был освещен.

Судоходство здесь осуществлялось как в мирное время, хотя после объявления войны

прошло больше месяца. Суда ходили с включенными ходовыми огнями.

Навигационные огни на фарватерах горели, радио на судах использовалось без

ограничений. На берегах приморских курортов по-прежнему зажигались неоновые

фонари, на фоне которых хорошо вырисовывались силуэты судов. Приказ о

затемнении всей морской пограничной зоны Восточного побережья США был отдан лишь

18 апреля 1942 г., т. е. через три месяца после начала активных боевых

действий в этом районе.

Торпедами и артиллерийским огнем U-123 уничтожила 8 судов, в том числе

три танкера общим тоннажем более 53 тыс. т. Боезапас лодка полностью

израсходовала за неделю. Результативно действовали и другие подводные лодки: на их

счету 16 потопленных транспортов общим водоизмещением 100 879 т 7.

С целью развития успеха немцы приступили к наращиванию сил. Еще шесть

средних лодок VII В и С серий (дальность плавания почти 9 тыс. миль,

максимальная надводная скорость около 17 уз, запас торпед — 14) развернули врай-

6 Б из л и П. Разведка особого назначения. Пер. с англ. М., Прогресс, 1981, с. 144.

7 Д е н и ц К. Немецкие подводные лодки во второй мировой войне. Сокр. пер. с нем.

Воениздат, 1964, с. 227; Leonce Peillard. Die Schlacht im Atiantik. Documentation. Munchen, 1979,

S. 241.

20

оне Ньюфаундленда. К Чесапикскому заливу были посланы три подводные

лодки серии IX В: U-103, U-106, U-107.

Для действий у берегов Венесуэлы в феврале 1942 г. в Карибское море

направили пять больших подводных лодок с задачей уничтожать торпедами

танкера и артиллерийским огнем нефтебаки на побережье. Применять артиллерию по

берегу разрешалось только после нанесения торпедных ударов по судам.

Количество развернутых подводных лодок у побережья Америки постоянно

возрастало. Если в конце января ежедневно там действовали 19, то в феврале—

апреле уже 28 (в среднем), в мае 35, в июне 40 подводных лодок8. Есть, правда,

и другие данные. Так, английский историк Б. Лиддел Гарт пишет, что число

немецких подводных лодок, одновременно действовавших у берегов Америки,

никогда не превышало 12 единиц9.

Активность немецких подводников буквально ошеломила командование ВМС

США. Но недостаток сил не позволял американцам организовать эффективную

противолодочную оборону прибрежных коммуникаций. Кроме того, при

наращивании противолодочных сил в какой-либо зоне немцы расширяли район

использования подводных лодок. Так, в феврале в пограничной зоне Восточного побережья

США сосредоточили 28 кораблей ПЛО для защиты судоходства на подходах к

портам (здесь ежедневно проходило 120—130 судов). С 19 февраля немецкие

лодки начали действовать в пограничной зоне Мексиканского залива, а в конце

февраля — в Карибском море.

Одновременно с немецкими подводными лодками около Восточного

побережья Америки результативно действовали и итальянские. Например, с 25

февраля по 23 марта 1942 г. три из них в районе п-ова Флорида и Мексиканского

залива уничтожили 15 союзных торговых судов (89 тыс. т) 10.

С мая 1942 г. немцы стали применять мины, вначале у о. Ньюфаундленд,

а затем во всех пограничных зонах и в Карибском море. То, какую опасность

для судоходства они представляли, можно проиллюстрировать следующим

примером. 12 июня 1942 г. U-701 на фарватере при входе в Чесапикский залив

поставила минную банку из 15 мин. На них подорвались и затонули два танкера,

английский вооруженный траулер, угольная баржа, серьезные повреждения

получили эскадренный миноносец и танкери.

Минное оружие использовалось многими подводными лодками. Лодки VII

серии могли принять 26 якорных мин типа ТМА или 39 донных, а IX серии —

50 и 75 мин соответственно. Всего в первую половину 1942 г. у Восточного

побережья Америки было осуществлено 11 минных постановок, в ходе которых

выставлено 157 неконтактных мин. В дальнейшем германское командование

использовало лодки только в торпедном варианте.

Штаб руководства войной на море постоянно изыскивал способы увеличения

продолжительности пребывания лодок на боевом патрулировании, так как

расстояние от баз до районов боевых действий, нарезанных около Америки и

обратно, составляло 40—60% потенциальной дальности плавания подводных лодок

IX серии 12.

В первые месяцы боевой деятельности лодок у американских берегов

запасы продовольствия в отдельных случаях пополнялись с местных шхун,

использовавшихся агентами держав оси. Иногда подобным образом снабжались лодки

и топливом с танкеров, плававших, под различными национальными флагами13.

Особенно широко практиковалась передача в океане части топлива с

лодок, израсходовавших торпеды, получивших повреждения или возвращавшихся

в базы из-за неисправности механизмов. Были случаи и передачи торпед.

Снабжение топливом существенно улучшилось с появлением транспортных

подводных лодок XIV серии («дойных коров»), имевших для передачи другим

лодкам 432 т топлива. Первая из них (U-459) за короткий период в 500 милях

западнее Бермудских о-вов заправила топливом 12 подводных лодок VII и 2 IX

Морисон С. Э. Битва за Атлантику, с. 172.

Б. Лиддел Гарт. Вторая мировая война. Пер. с англ. Воениздат, 1976, с. 366.

Leonce Peillard. Die Schlacht im Atlantik, S. 253.

11 Морисон С. Э. Битва за Атлантику, с. 181.

12 К у э н н Р. Торпедные подводные лодки. Воениздат, 1970, с. 33.

13 М о р и с о н С. Э. Битва за Атлантику, с. 173.

21

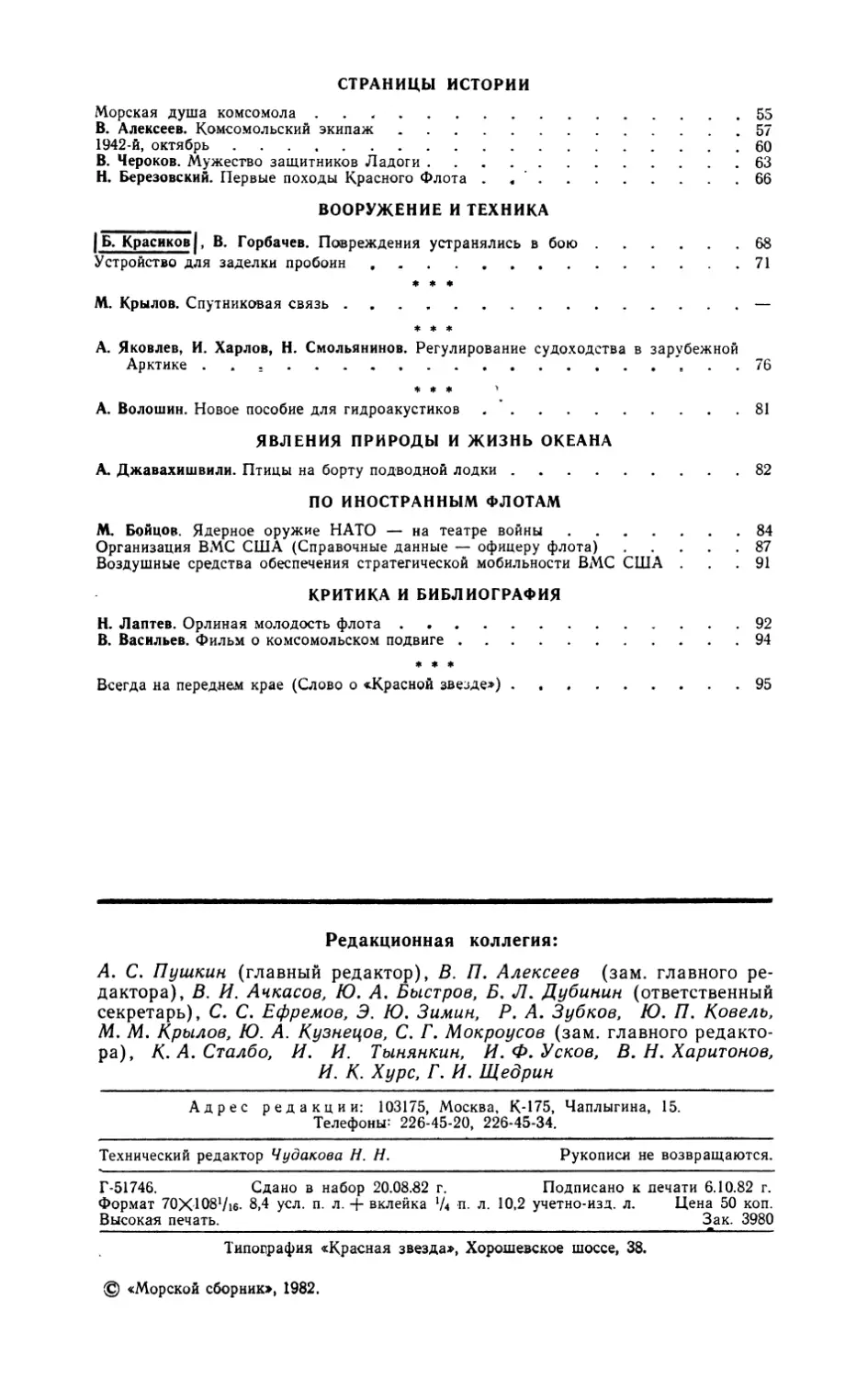

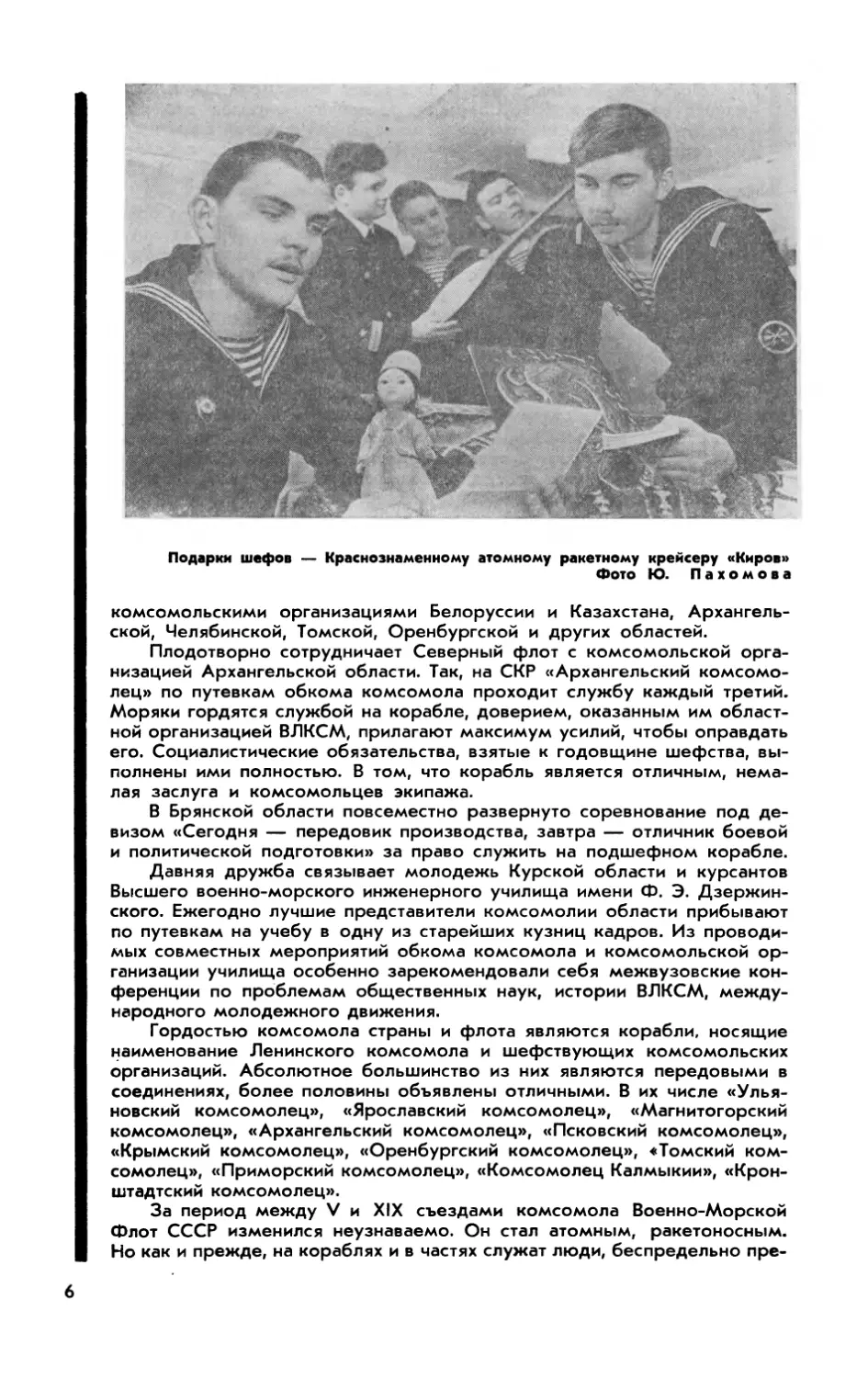

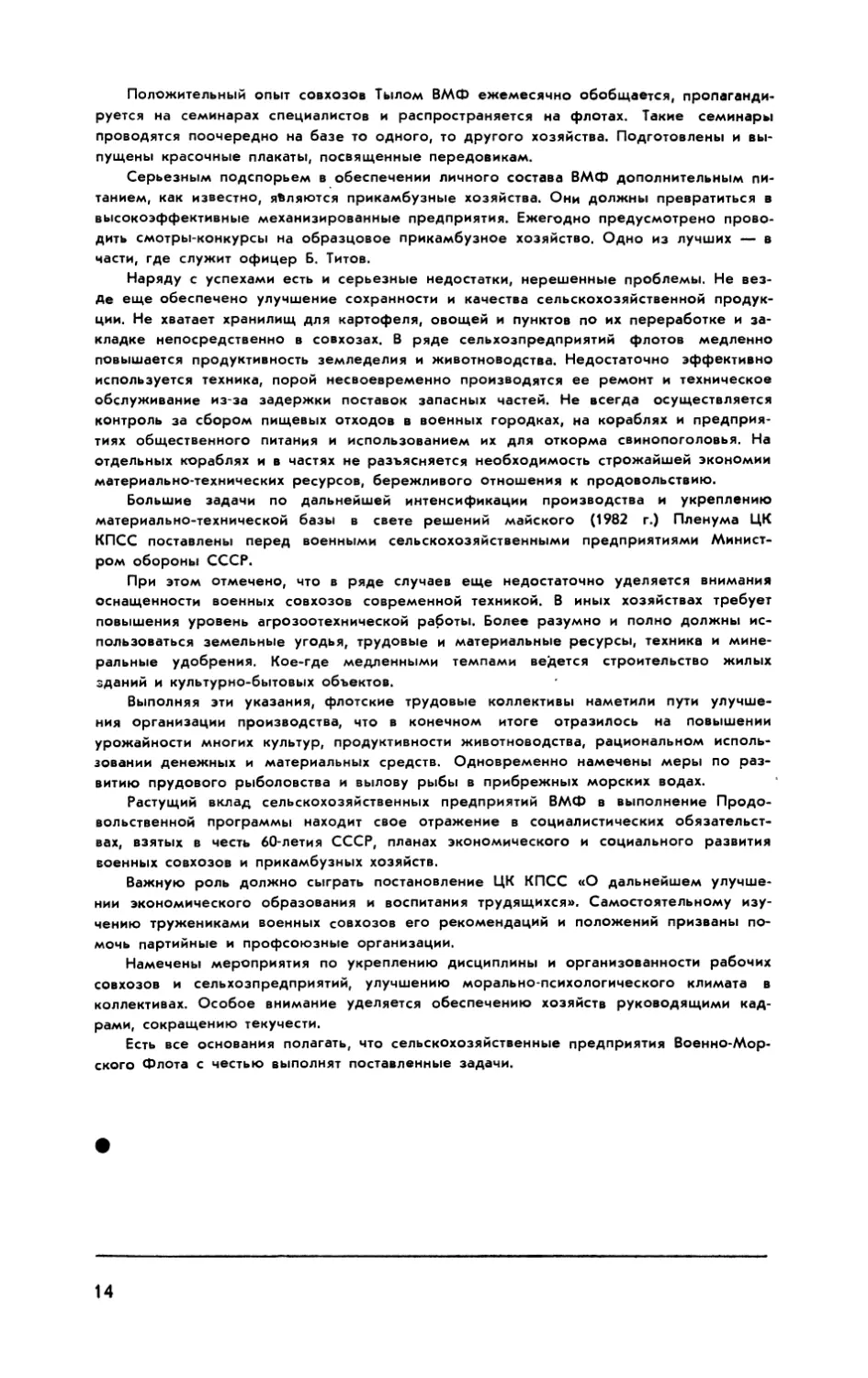

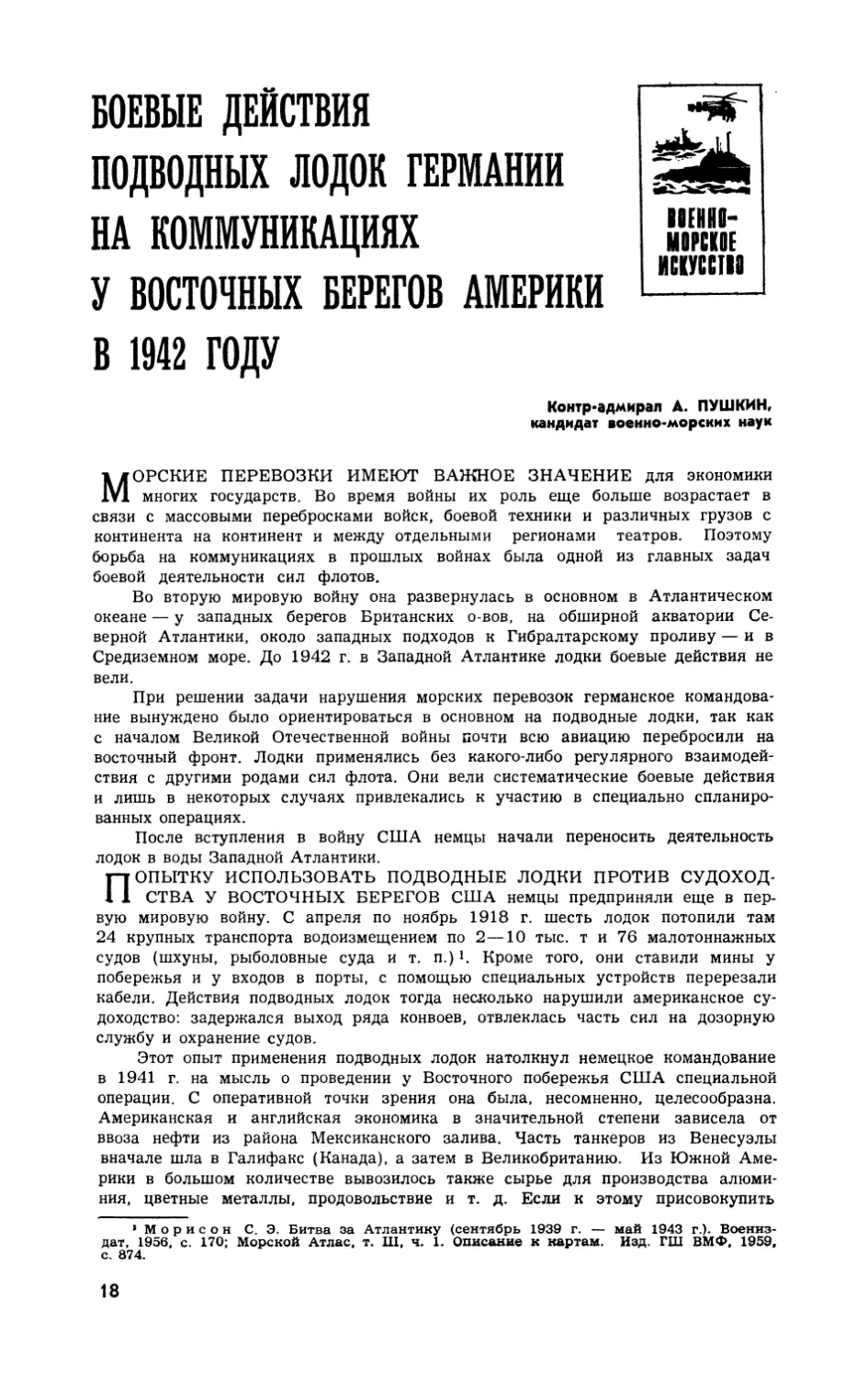

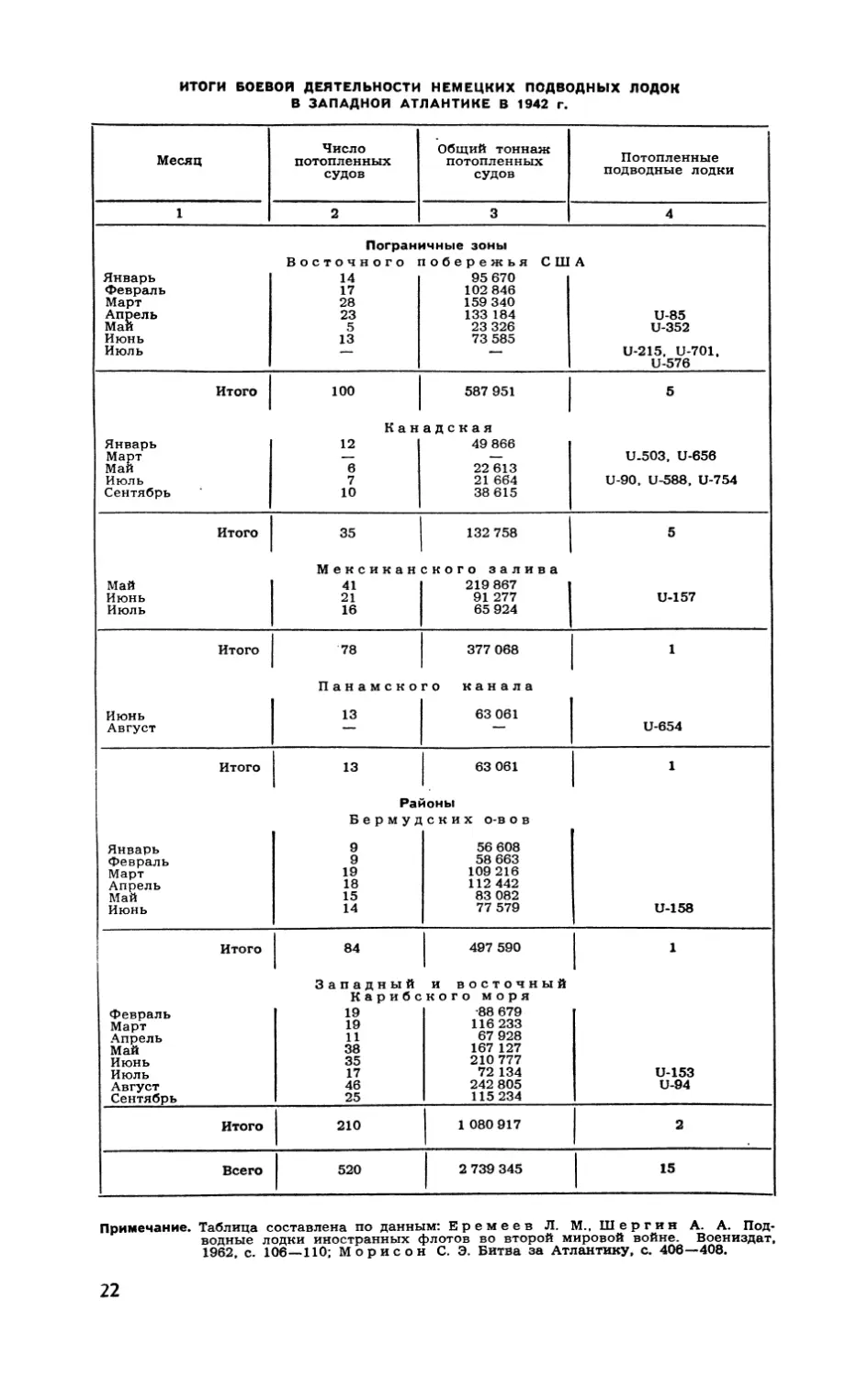

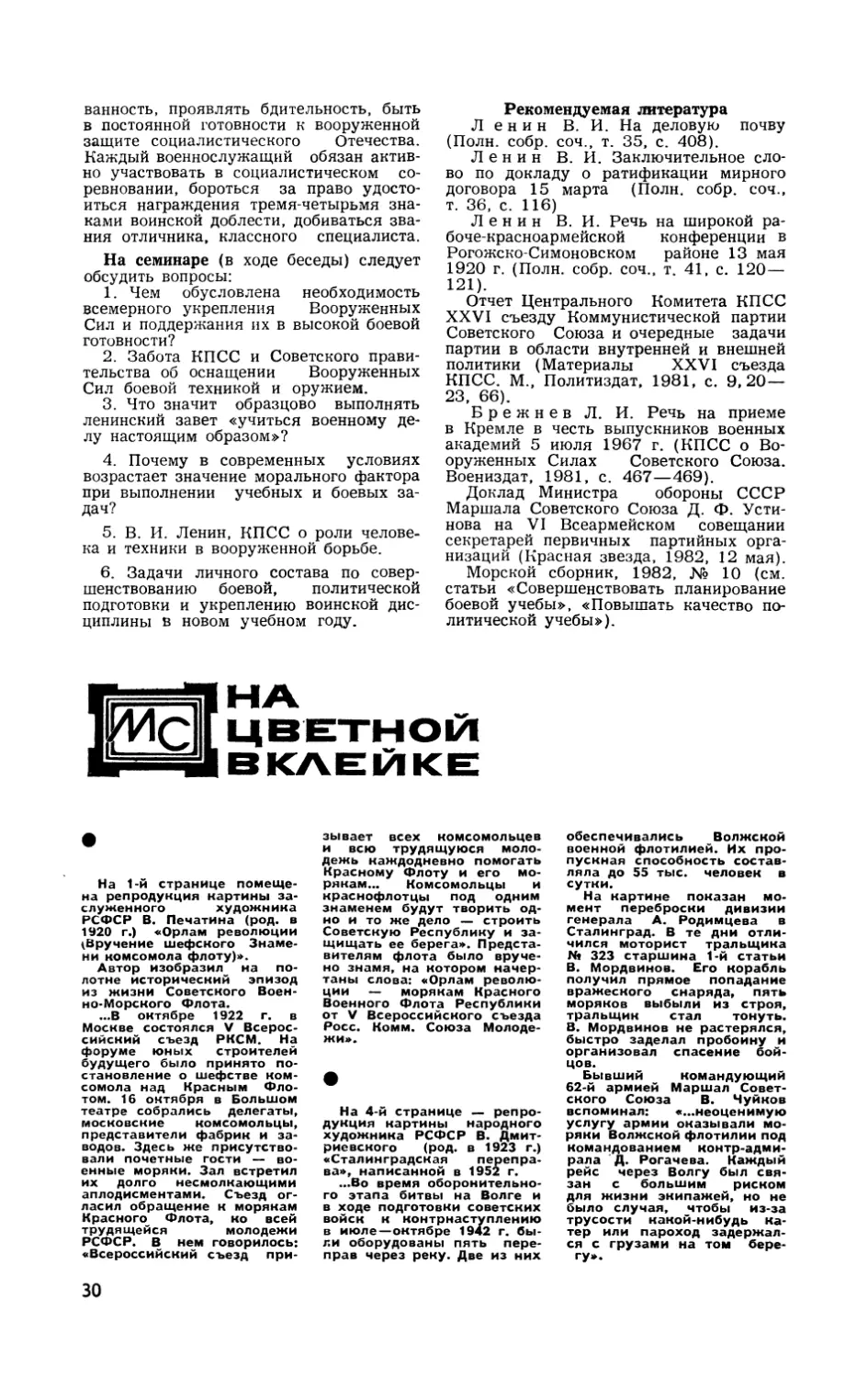

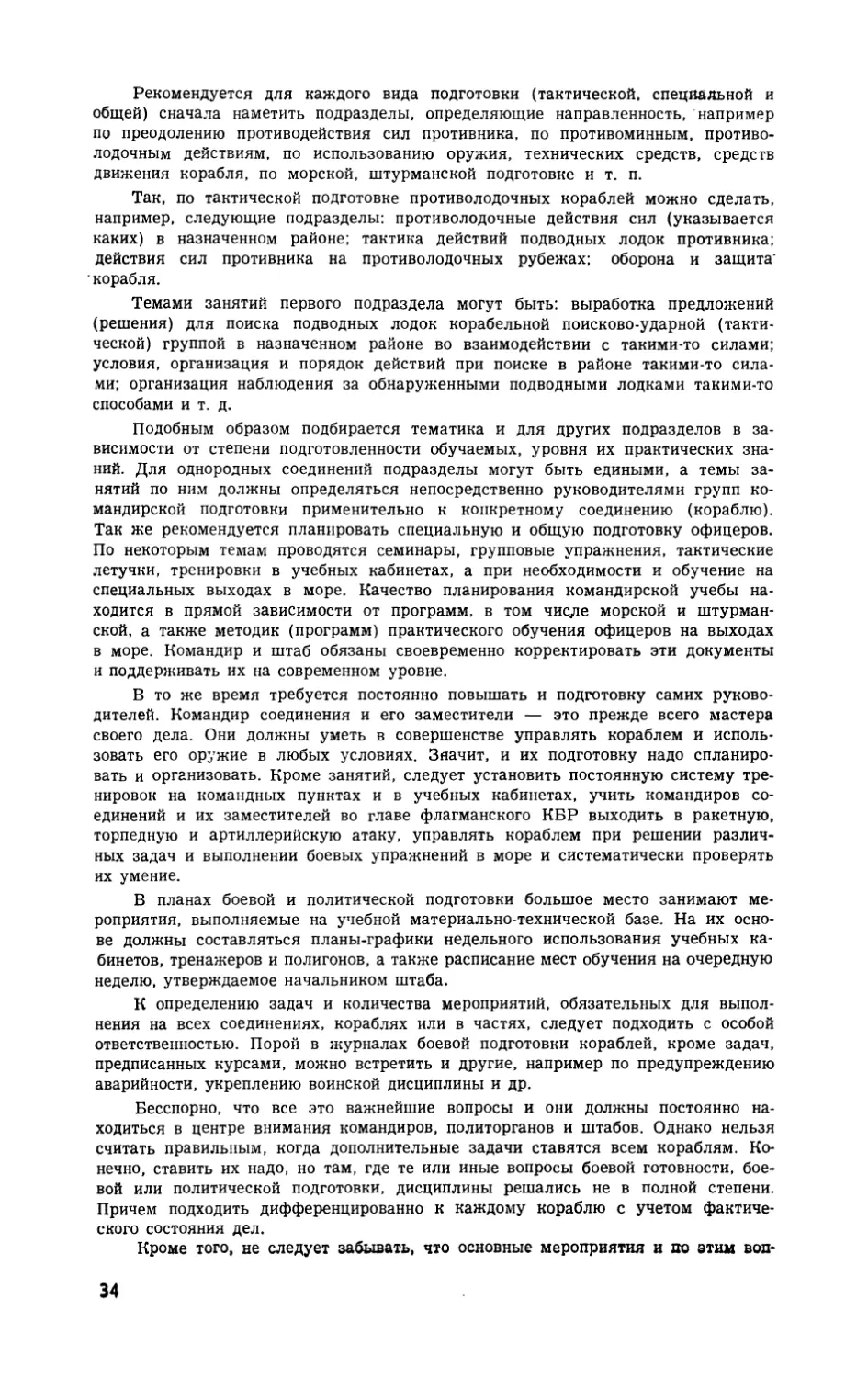

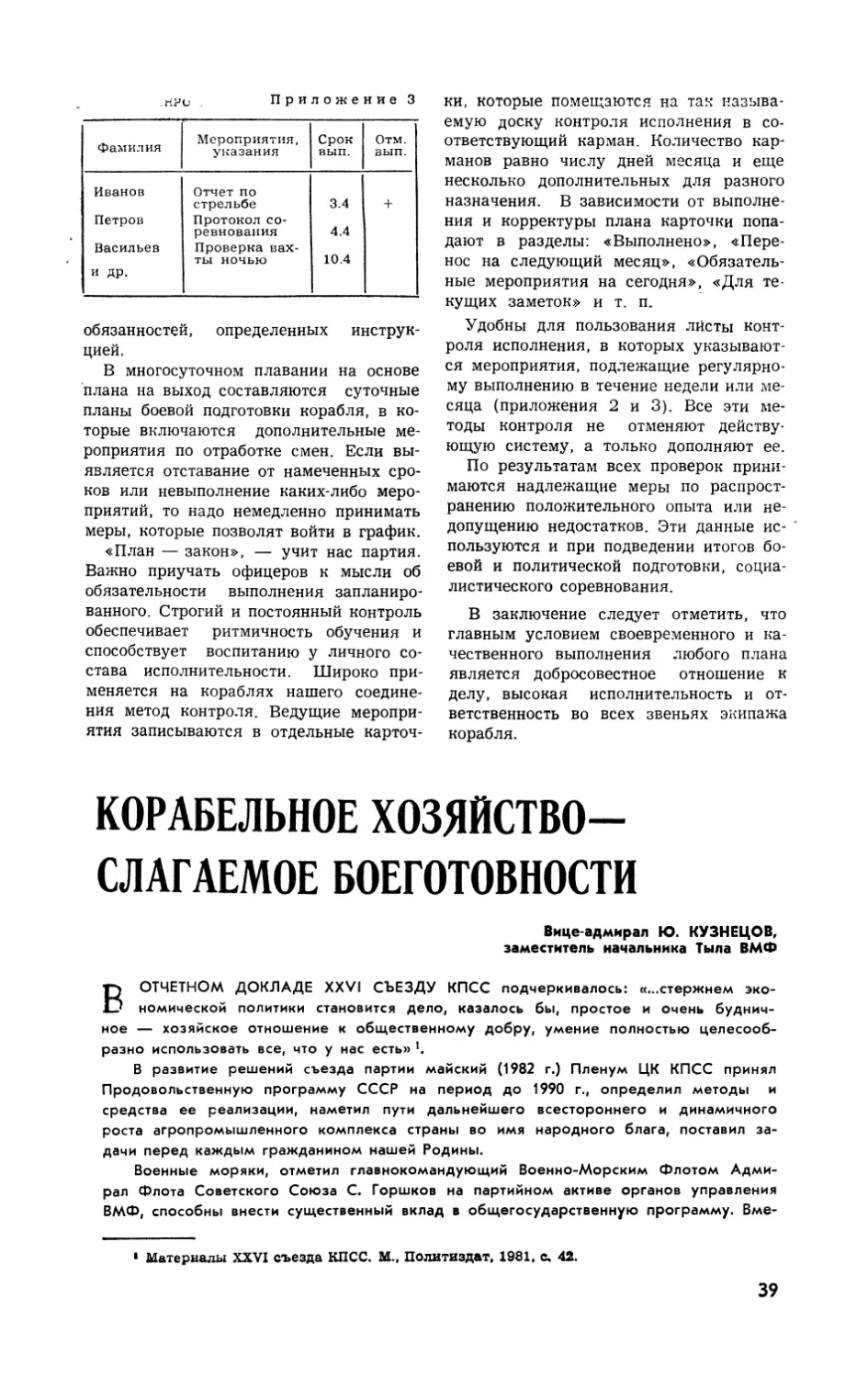

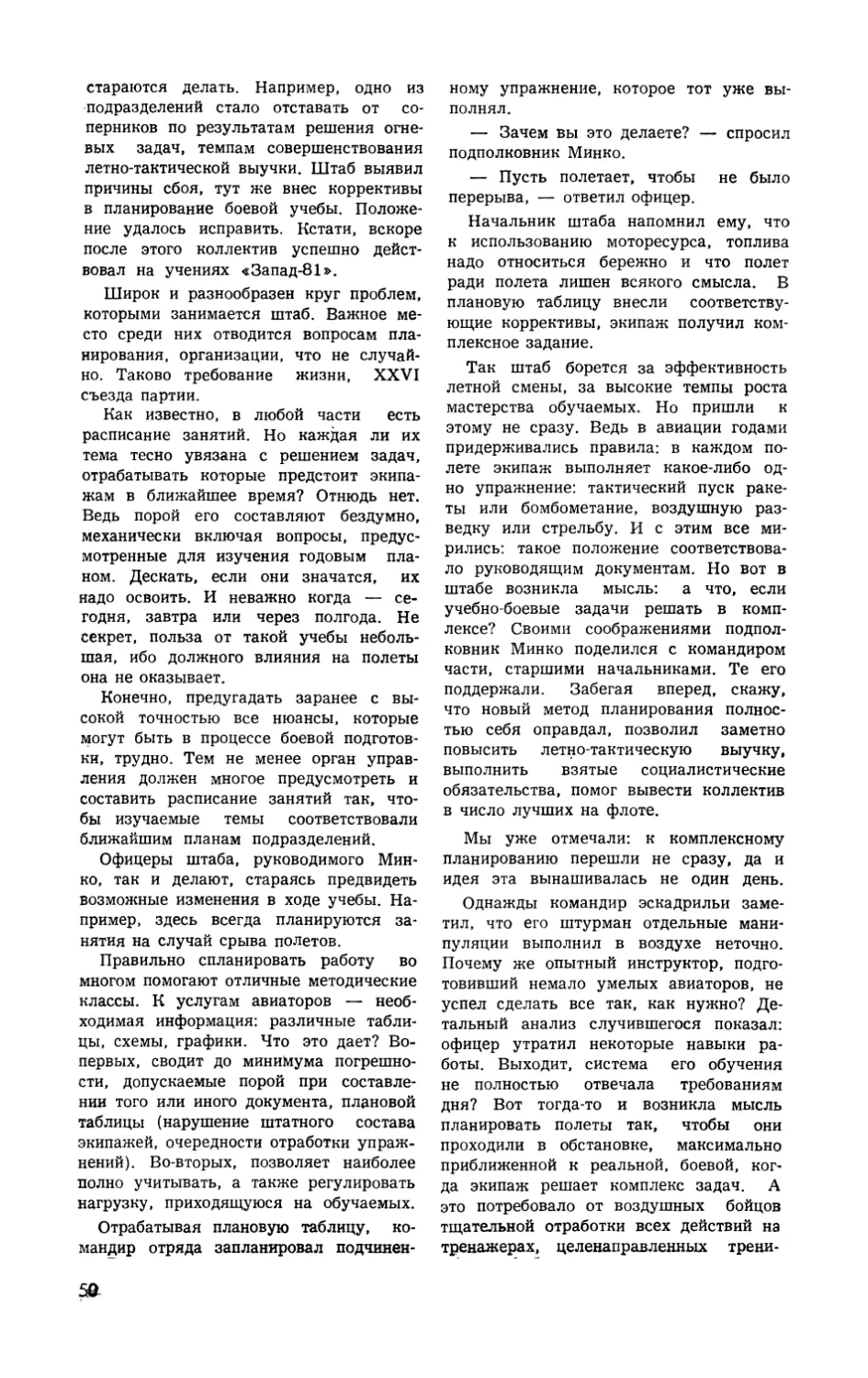

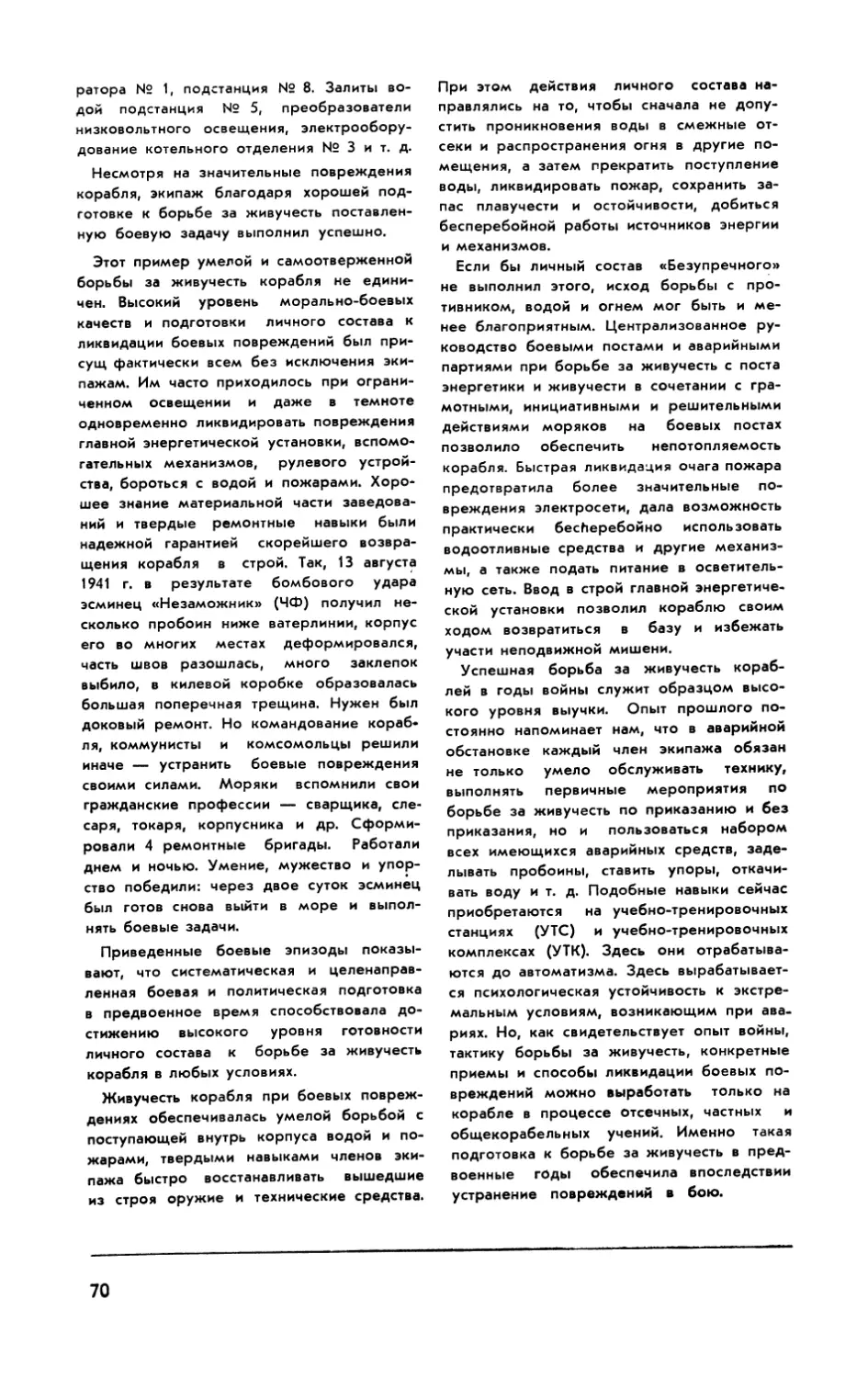

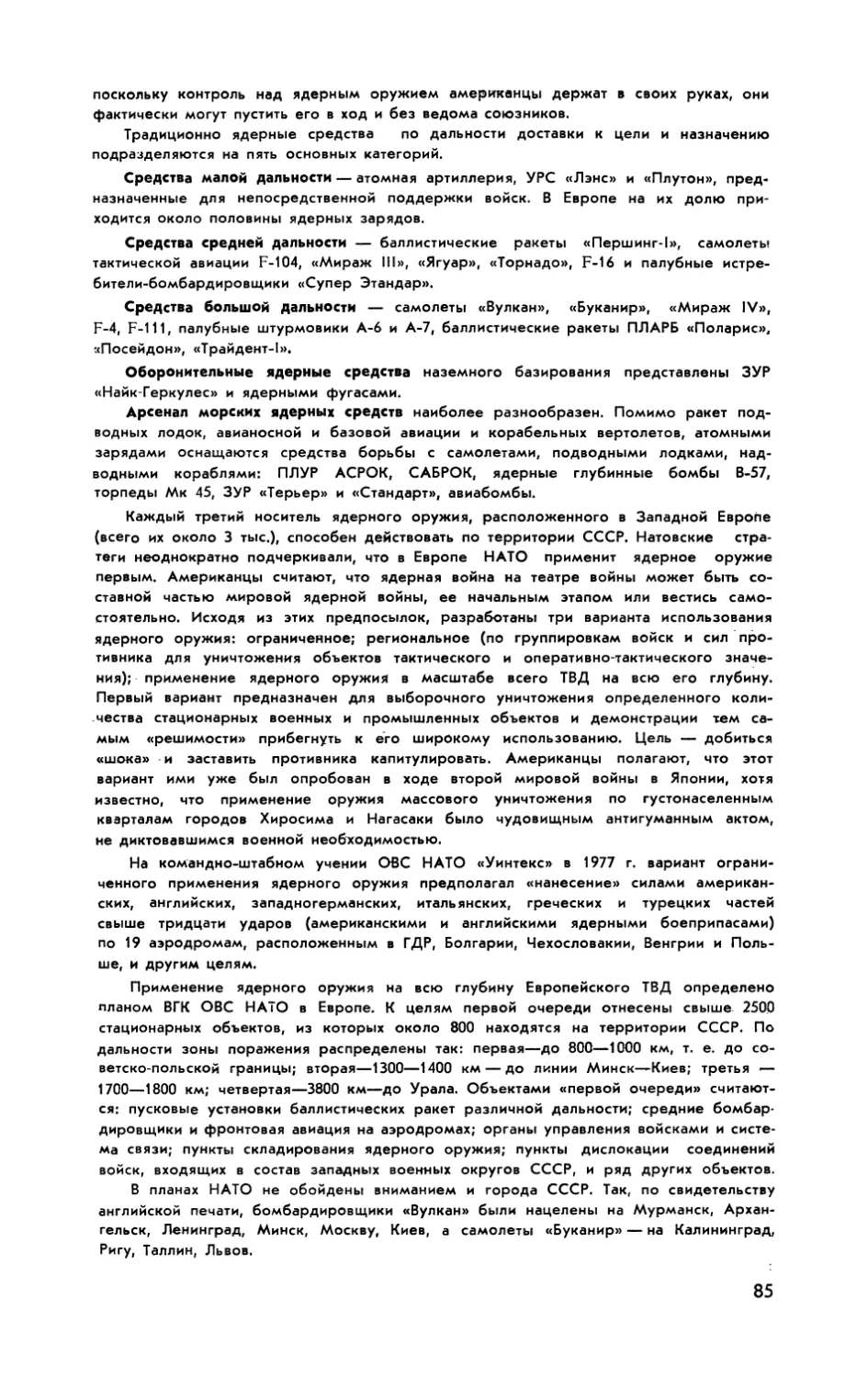

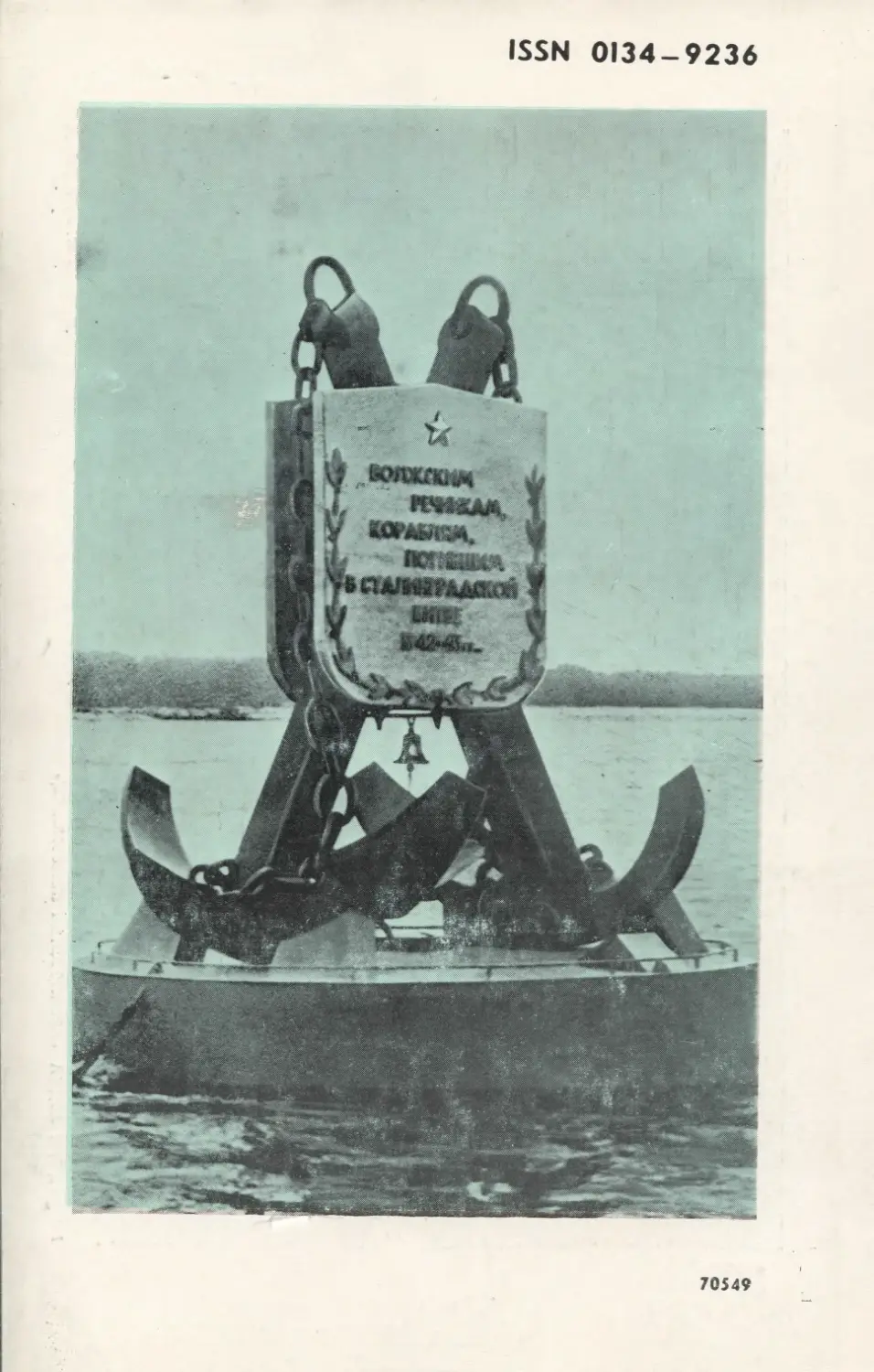

итоги боевой деятельности немецких подводных лодок

В ЗАПАДНОЙ АТЛАНТИКЕ В 1942 г.

Месяц

1

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Январь

Март

Май

Июль

Сентябрь

Май

Июнь

Июль

Июнь

Август

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Итого

Всего

Число

потопленных

судов

2

Погран»

Восточного г

14

17

28

23

5

13

100

Кан

12

~6

7

10

35

Мексикан

41

21

16

78

Общий тоннаж

потопленных

судов

3

шные зоны

юбережья СШ

95 670

102 846

159 340

133 184

23 326

73 585

587 951

адская

49 866

22 613

21 664

38 615

132 758

с к о г о залива

219 867 1

91 277

65 924

377 068

А

Панамского канала

13

13

63 061

63 061

Районы

Бермудских о-в о в

9

9

19

18

15

14

84

Западный

Карибе

19

19

11

38

35

17

46

25

210

520

56 608

58 663

109 216

112 442

83 082

77 579

497 590

и восточный

кого моря

•88 679

116 233

67 928

167 127

210 777

72 134

242 805

115 234

1 080 917

2 739 345

Потопленные

подводные лодки

4

U-85

U-352

U-215, U-701,

U-576

5

U.503, U-656

U-90, U-588, U-754

5

U-157

1

U-654

1

U-158

1

U-153

U-94

2

15

Примечание. Таблица составлена по данным: Еремеев Л. М., Шергин А. А.

Подводные лодки иностранных флотов во второй мировой войне. Воениздат,

1962, с. 106—110; Морисон С. Э. Битва за Атлантику, с. 406—408.

22

серий. С апреля по июнь 1942 г. у американского побережья постоянно

находились подводные танкеры U-116 и U-460

Использование транспортных подводных лодок позволило увеличить время

пребывания торпедных лодок на позициях и тем самым значительно повысить

эффективность боевого применения сил немецкого подводного флота.

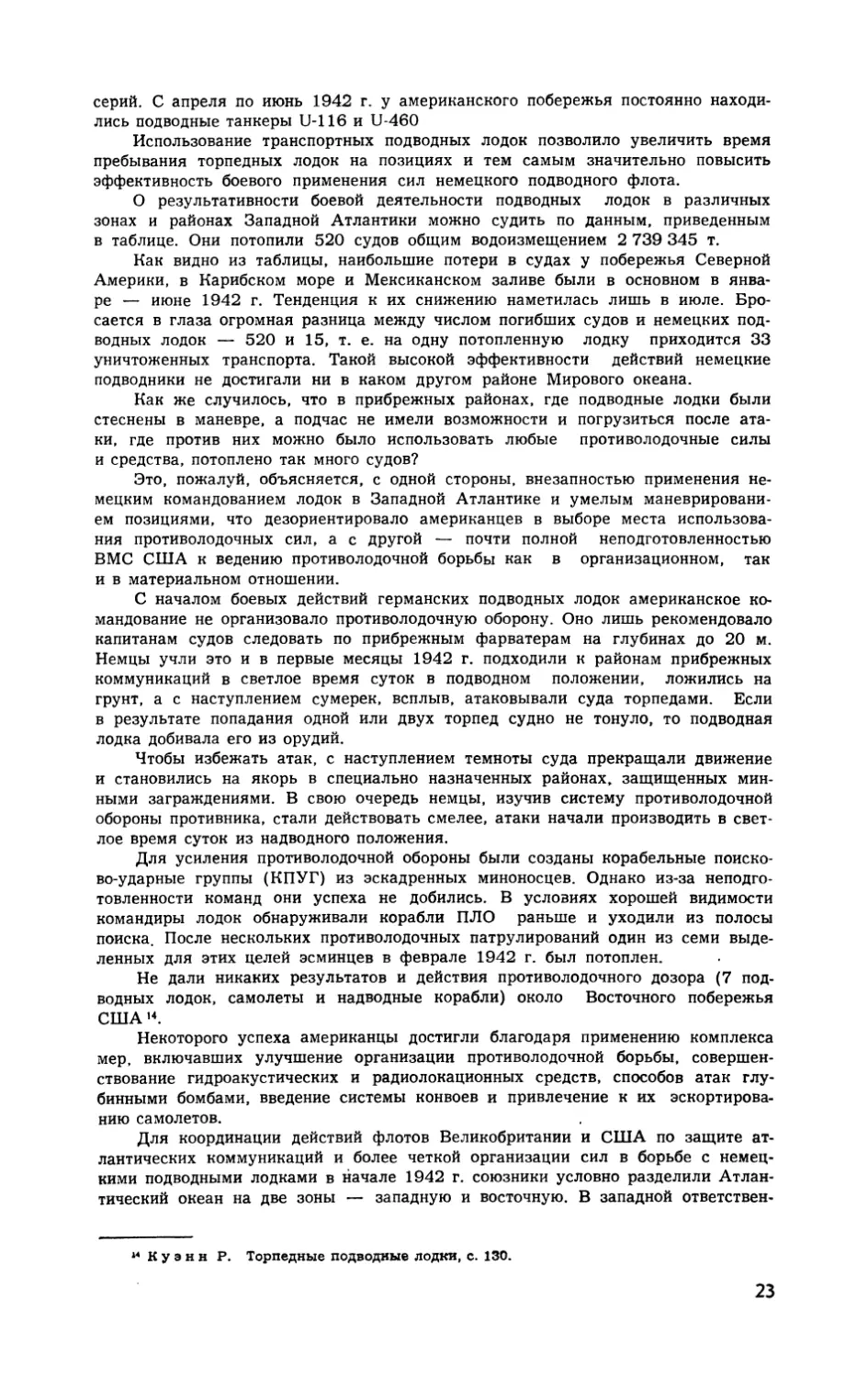

О результативности боевой деятельности подводных лодок в различных

зонах и районах Западной Атлантики можно судить по данным, приведенным

в таблице. Они потопили 520 судов общим водоизмещением 2 739 345 т.

Как видно из таблицы, наибольшие потери в судах у побережья Северной

Америки, в Карибском море и Мексиканском заливе были в основном в

январе — июне 1942 г. Тенденция к их снижению наметилась лишь в июле.

Бросается в глаза огромная разница между числом погибших судов и немецких

подводных лодок — 520 и 15, т. е. на одну потопленную лодку приходится 33

уничтоженных транспорта. Такой высокой эффективности действий немецкие

подводники не достигали ни в каком другом районе Мирового океана.

Как же случилось, что в прибрежных районах, где подводные лодки были

стеснены в маневре, а подчас не имели возможности и погрузиться после

атаки, где против них можно было использовать любые противолодочные силы

и средства, потоплено так много судов?

Это, пожалуй, объясняется, с одной стороны, внезапностью применения

немецким командованием лодок в Западной Атлантике и умелым

маневрированием позициями, что дезориентировало американцев в выборе места

использования противолодочных сил, а с другой — почти полной неподготовленностью

ВМС США к ведению противолодочной борьбы как в организационном, так

и в материальном отношении.

С началом боевых действий германских подводных лодок американское

командование не организовало противолодочную оборону. Оно лишь рекомендовало

капитанам судов следовать по прибрежным фарватерам на глубинах до 20 м.

Немцы учли это и в первые месяцы 1942 г. подходили к районам прибрежных

коммуникаций в светлое время суток в подводном положении, ложились на

грунт, а с наступлением сумерек, всплыв, атаковывали суда торпедами. Если

в результате попадания одной или двух торпед судно не тонуло, то подводная

лодка добивала его из орудий.

Чтобы избежать атак, с наступлением темноты суда прекращали движение

и становились на якорь в специально назначенных районах,, защищенных

минными заграждениями. В свою очередь немцы, изучив систему противолодочной

обороны противника, стали действовать смелее, атаки начали производить в

светлое время суток из надводного положения.

Для усиления противолодочной обороны были созданы корабельные

поисково-ударные группы (КПУГ) из эскадренных миноносцев. Однако из-за

неподготовленности команд они успеха не добились. В условиях хорошей видимости

командиры лодок обнаруживали корабли ПЛО раньше и уходили из полосы

поиска. После нескольких противолодочных патрулирований один из семи

выделенных для этих целей эсминцев в феврале 1942 г. был потоплен.

Не дали никаких результатов и действия противолодочного дозора (7

подводных лодок, самолеты и надводные корабли) около Восточного побережья

США14.

Некоторого успеха американцы достигли благодаря применению комплекса

мер, включавших улучшение организации противолодочной борьбы,

совершенствование гидроакустических и радиолокационных средств, способов атак

глубинными бомбами, введение системы конвоев и привлечение к их

эскортированию самолетов.

Для координации действий флотов Великобритании и США по защите

атлантических коммуникаций и более четкой организации сил в борьбе с

немецкими подводными лодками в начале 1942 г. союзники условно разделили

Атлантический океан на две зоны — западную и восточную. В западной ответствен-

44 К у э н н Р. Торпедные подводные лодки, с. 130.

23

ность за обеспечение безопасности возлагалась на американский флот, в

восточной — на английский.

Положительную роль сыграла и реорганизация в первой половине 1942 г.

морских округов в пограничные зоны. Это позволило командующим

осуществлять полный оперативный контроль над всеми военно-морскими и

авиационными силами в своих зонах. Например, любой противолодочный корабль мог быть

отозван отсюда для действий в составе Атлантического флота только по

приказу главнокомандующего ВМС. Командующие имели свои штабы, которые с

введением системы конвоев управляли их движением на протяжении всего

перехода в зоне, а также организовывали взаимодействие с военно-воздушными силами

армии.

В марте 1942 г. был создан специальный противолодочный

административный центр — отдел противолодочной обороны Атлантического флота. В его

функции входили развитие противолодочных сил и средств, их снабжение,

подготовка личного состава. Кроме того, здесь анализировались отчетные материалы

об атаках подводных лодок и донесения, поступавшие со всех флотов. На их

основании вырабатывались и издавались рекомендации по ведению

противолодочной борьбы. С отделом тесно сотрудничала группа исследований

противолодочной обороны, состоявшая из гражданских ученых.

В мае 1942 г. впервые в американском флоте появилась специальная

инструкция по поиску и атаке подводных лодок 15.

И все же этих мер оказалось недостаточно. Находившиеся в распоряжении

командующих морскими районами и пограничными зонами противолодочные

силы и средства были настолько незначительными, что немецкие лодки

фактически не встречали почти никакого противодействия. Американцы пытались

применять даже суда-ловушки, но безрезультатно. Только к 1 апреля 1942 г.

для воздушного патрулирования в пограничной зоне Восточного побережья США

наконец была сформирована авиационная противолодочная группа в составе 84

армейских самолетов и 83 — морской авиации, четырех дирижаблей.

Появились авиационные противолодочные группы и в других зонах. Однако

это имело и отрицательные стороны. Каждый командующий стремился сохранить

авиацию для действий в своей зоне и нередко препятствовал ее направлению в

районы, где она была нужна больше всего. Создание противолодочного

командования армейской авиации для зон Восточного побережья США, Мексиканского

залива и других смежных зон и районов позволило устранить нерациональную

децентрализацию использования самолетов ПЛО и организовать более

эффективное противолодочное патрулирование.

В апреле 1942 г. на коммуникациях вдоль Восточного побережья США, в

Мексиканском заливе и Карибском море ввели два вида конвоирования:

частичное и по этапам.

Конвоирование частичное осуществлялось в районах, наиболее опасных от

нападения подводного противника. Корабли эскорта, решив задачу охранения,

переходили в другой район для встречи следующего конвоя. Конвоирование

караванов по этапам велось на всем пути их следования эскортными силами зон.

Однако такие методы действий приводили к повышенному расходу эскортных сил,

непроизводительным холостым переходам. Учтя это, американское командование

ввело сквозное конвоирование постоянными эскортными отрядами. Причем

корабли с ограниченной дальностью плавания пополняли в океане запасы топлива с

танкеров. Таким образом, появилась возможность усилить непосредственное

охранение конвоев за счет освободившихся эскортных кораблей.

С середины мая была организована система прибрежных конвоев,

следовавших один раз в трое суток в составе 40—50 судов и имевших как минимум пять

эскортных кораблей и воздушное прикрытие. Поиск лодок мористее конвоя и

сзади него вели, как правило, два эсминца. Благодаря такой организации

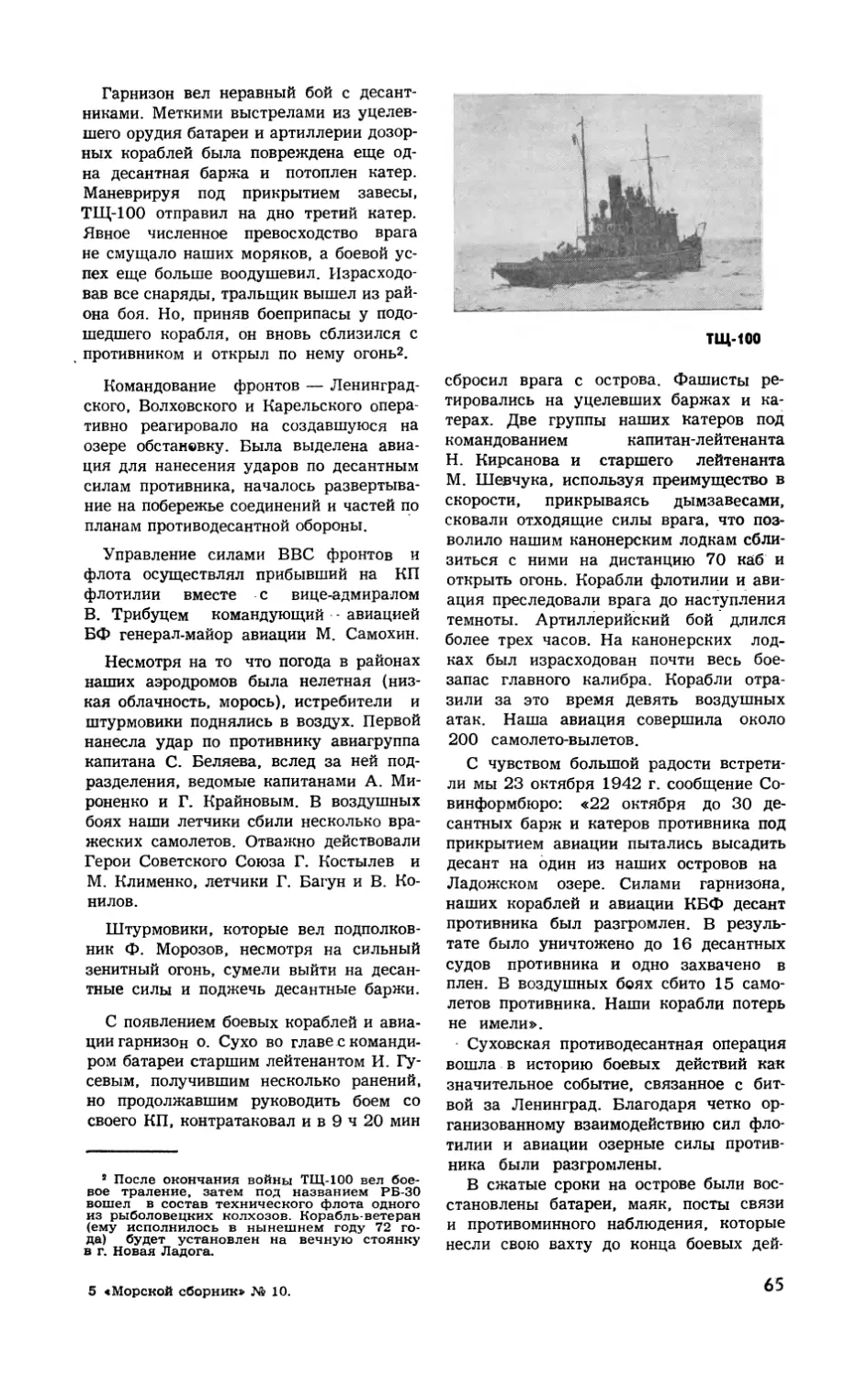

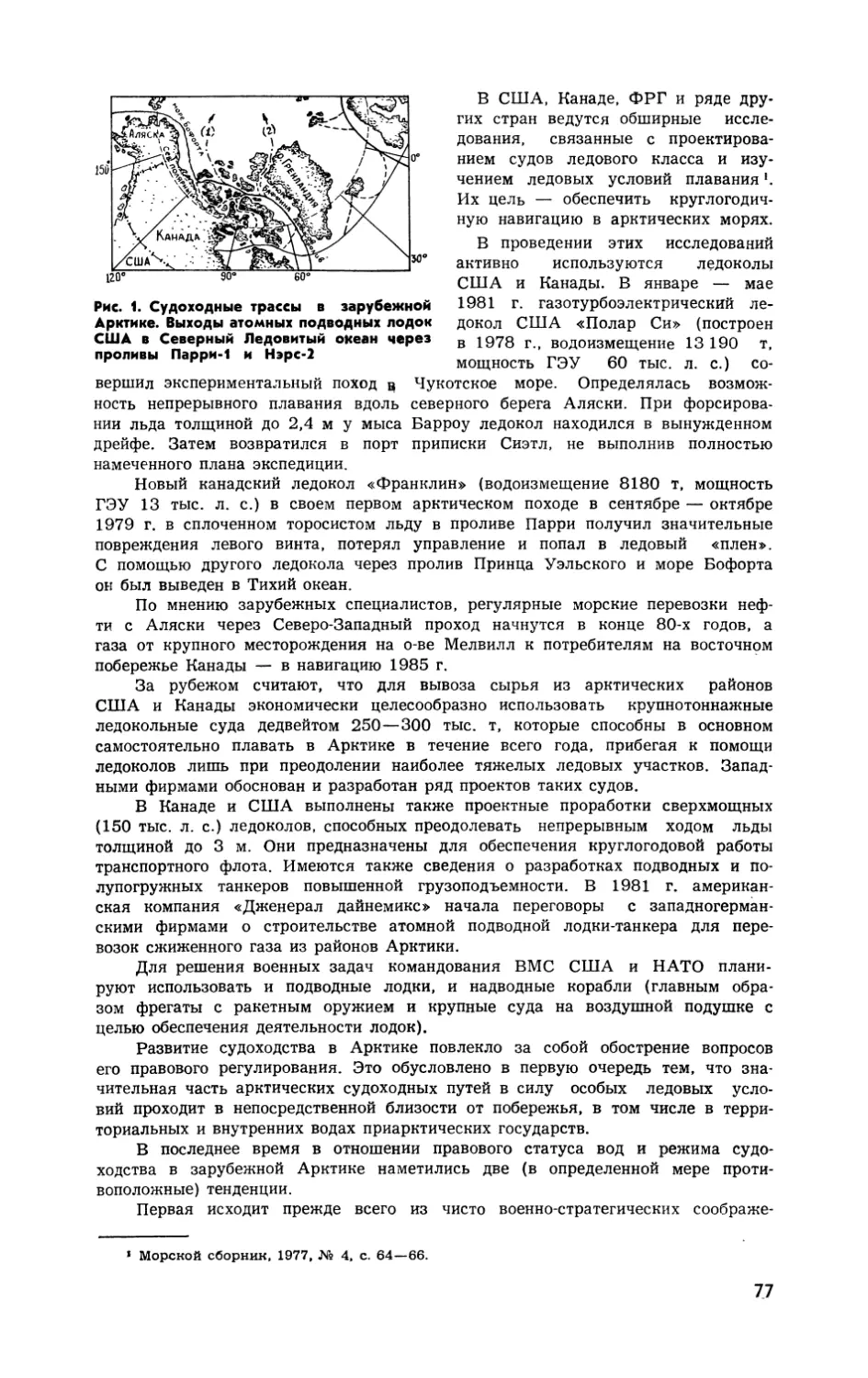

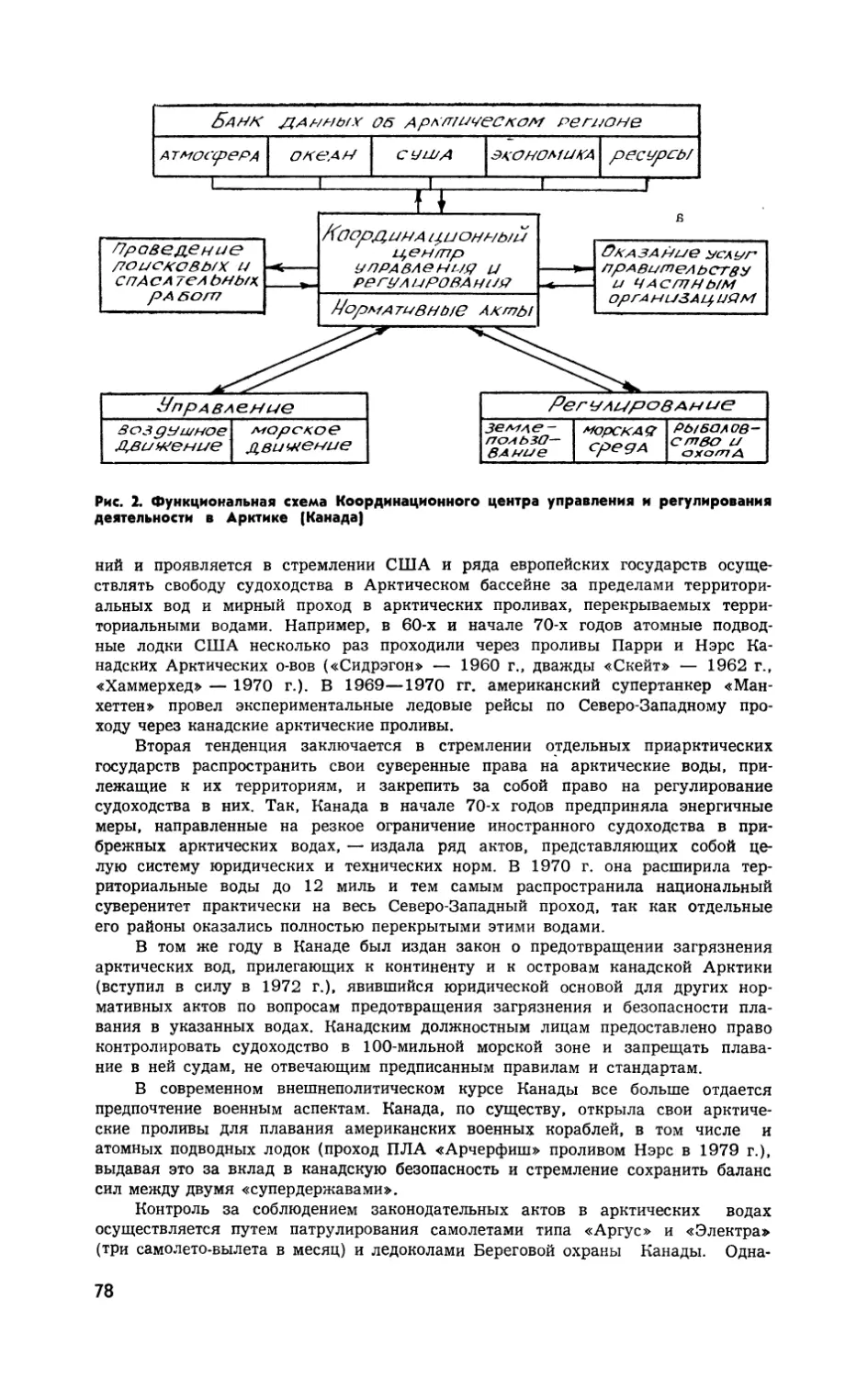

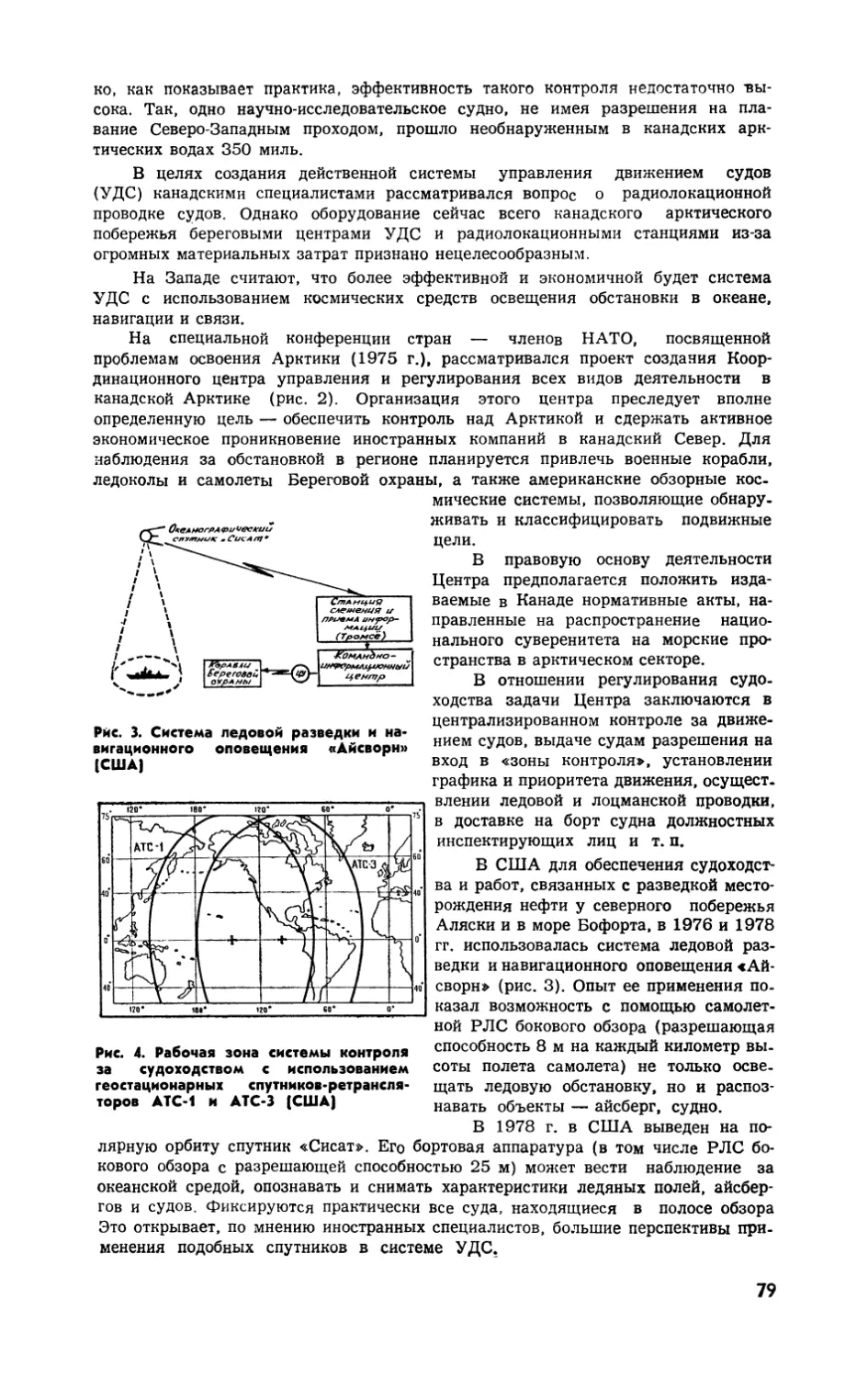

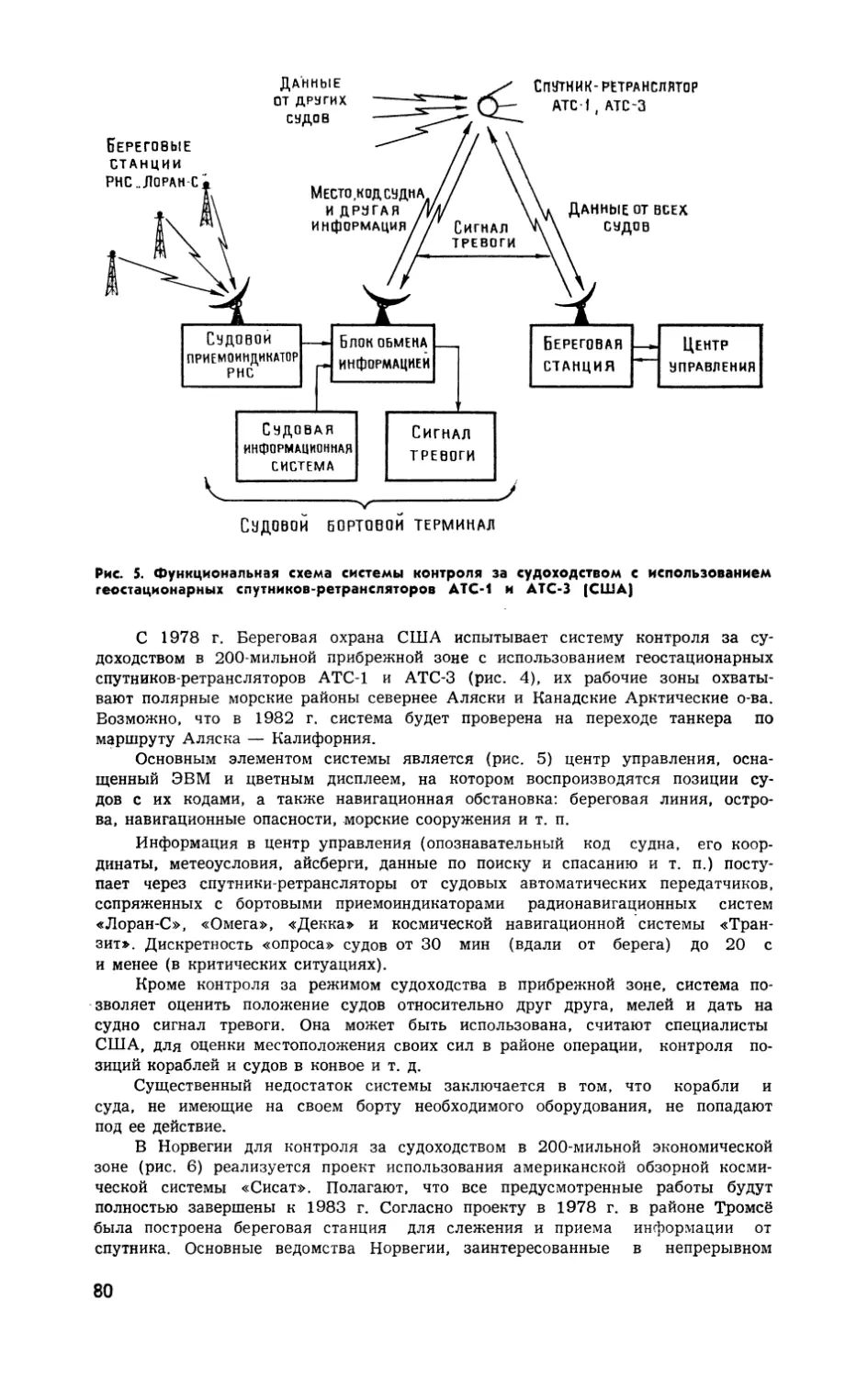

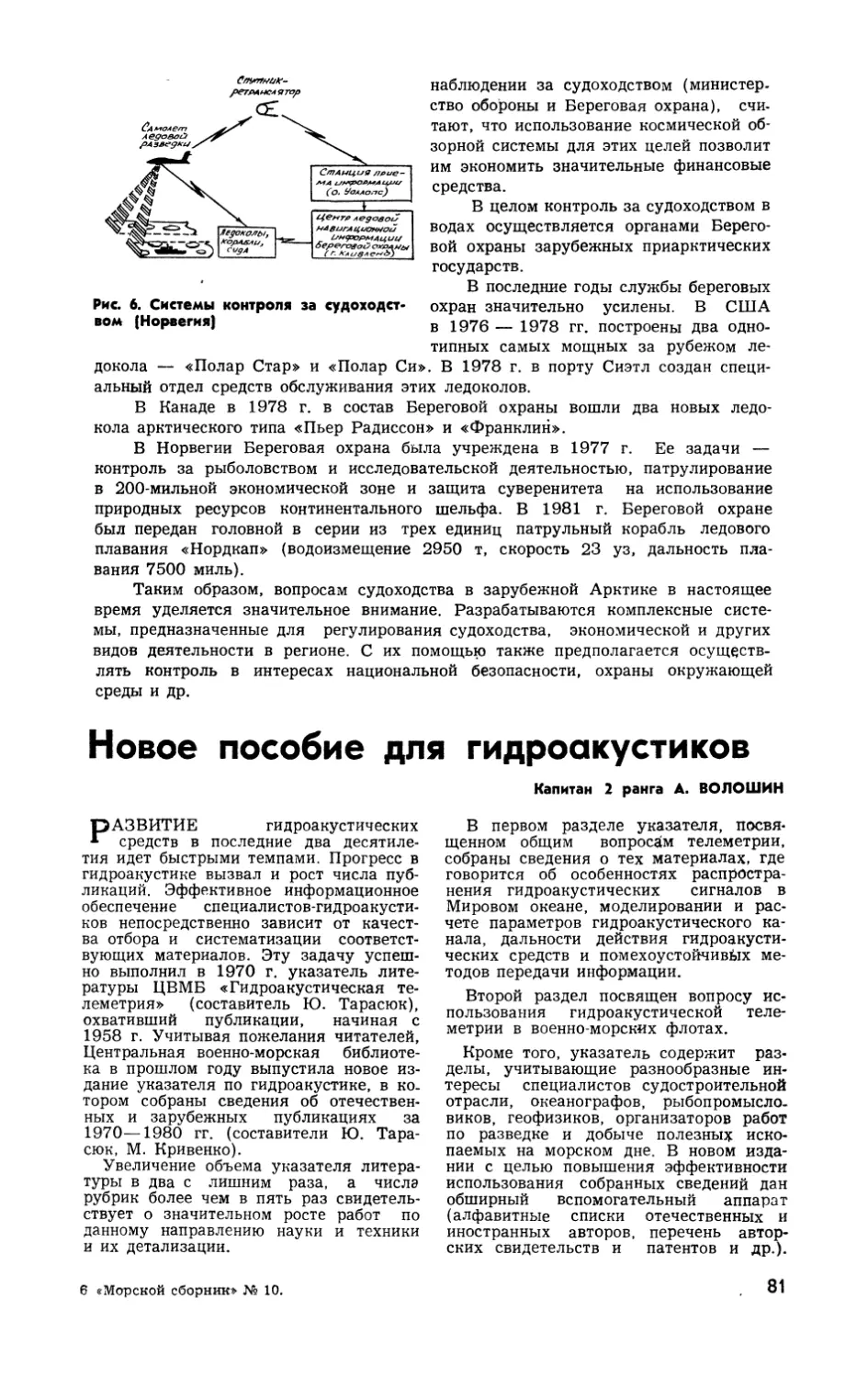

охранения потери судов в морской пограничной зоне Восточного побережья США