Author: Сулимон В.А. Благова О.В.

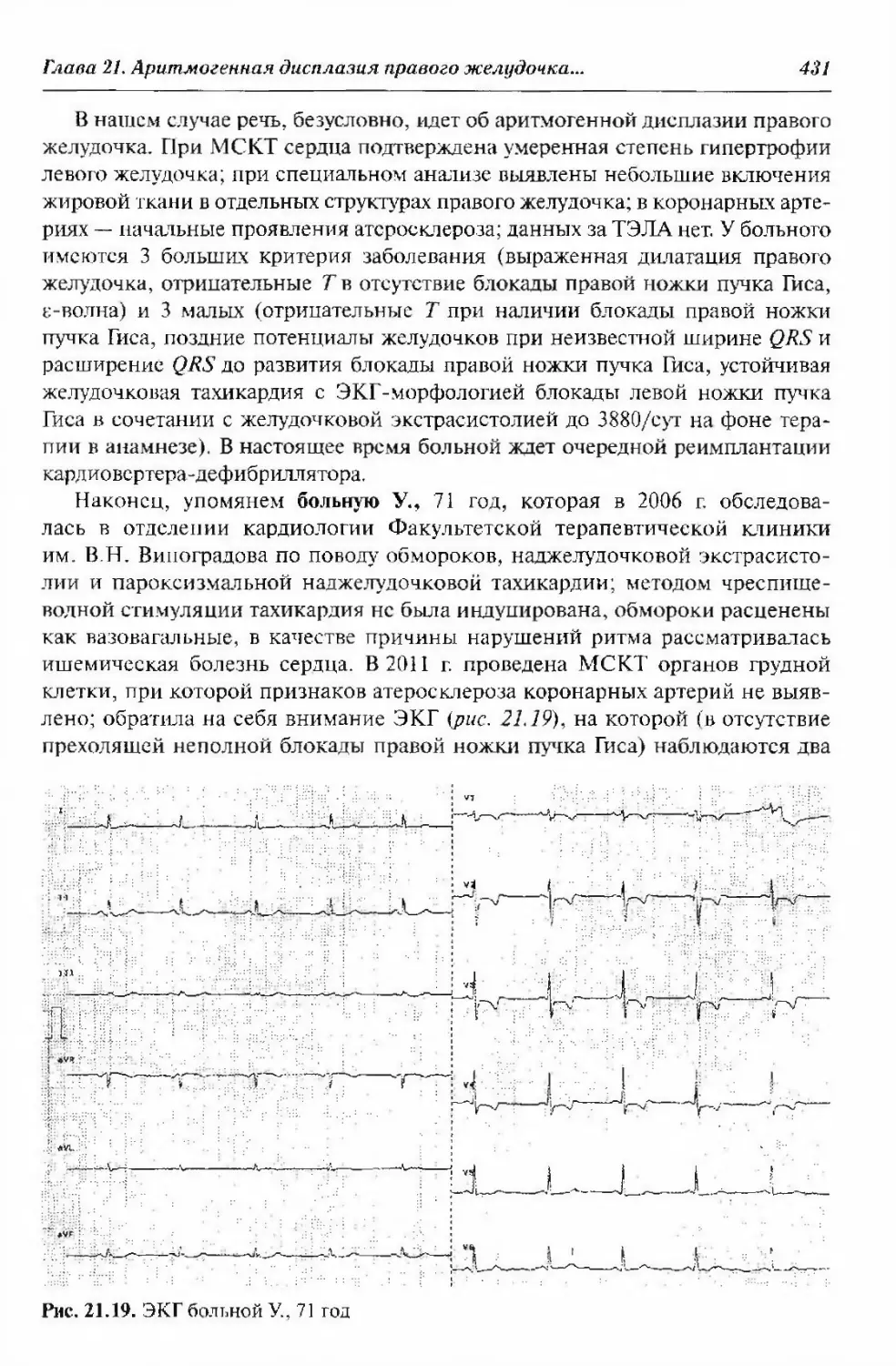

Tags: патология сердечно-сосудистой системы сердечно-сосудистые заболевания внутренние болезни медицина

ISBN: 978-5-9704-2

Year: 2012

Text

КЛИНИЧЕСКИЕ

РАЗБОРЫВ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ

КЛИНИКЕ

им. В.Н. ВИНОГРАДОВАРЕДКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИ ТРУДНЫЕ

ЗАБОЛЕВАНИЯ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙПод редакцией В.А. Сулимова, О.В. Благовой>»L-a:.>sv

УДК 616.1/9

ББК 54.1

К49К49 Клинические разборы в Факультетской терапевттеской клинике им. В.Н. Виноградова. Редкие и

диагностически трудные заболевания в клинике внутренних болезней / Под ред. В. А. Сули мова,

О.В. Благовой. — М. ; ГЭОТАР-Мелиа, 2012. — 688 с.ISBN 978-5-9704-2.^13-4Книга представляет собой сборник клинических разборов, проходивших в Факультетской

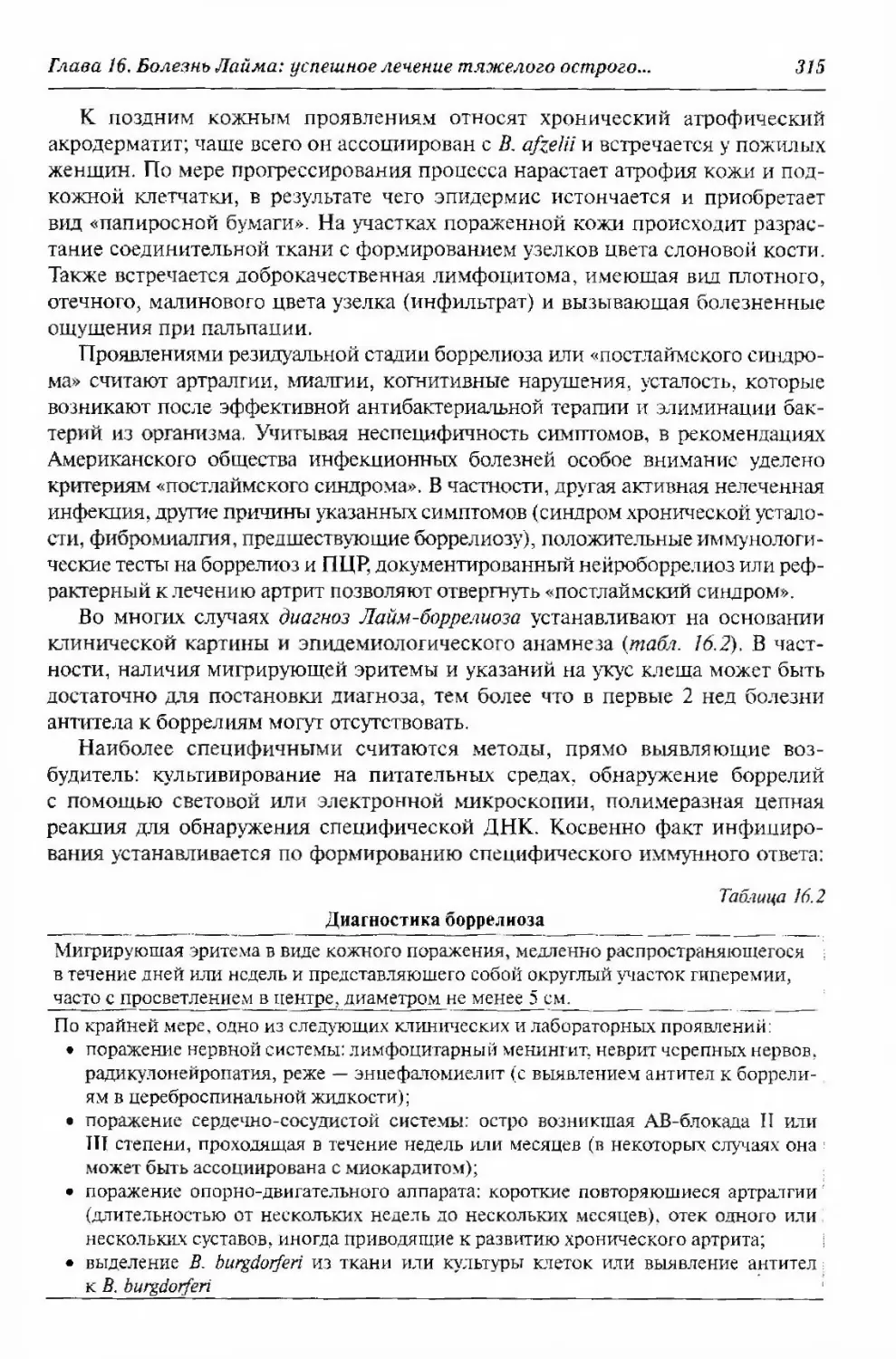

терапевтической клинике им. В.Н.Виноградова на протяжении последних лет. Каждая из

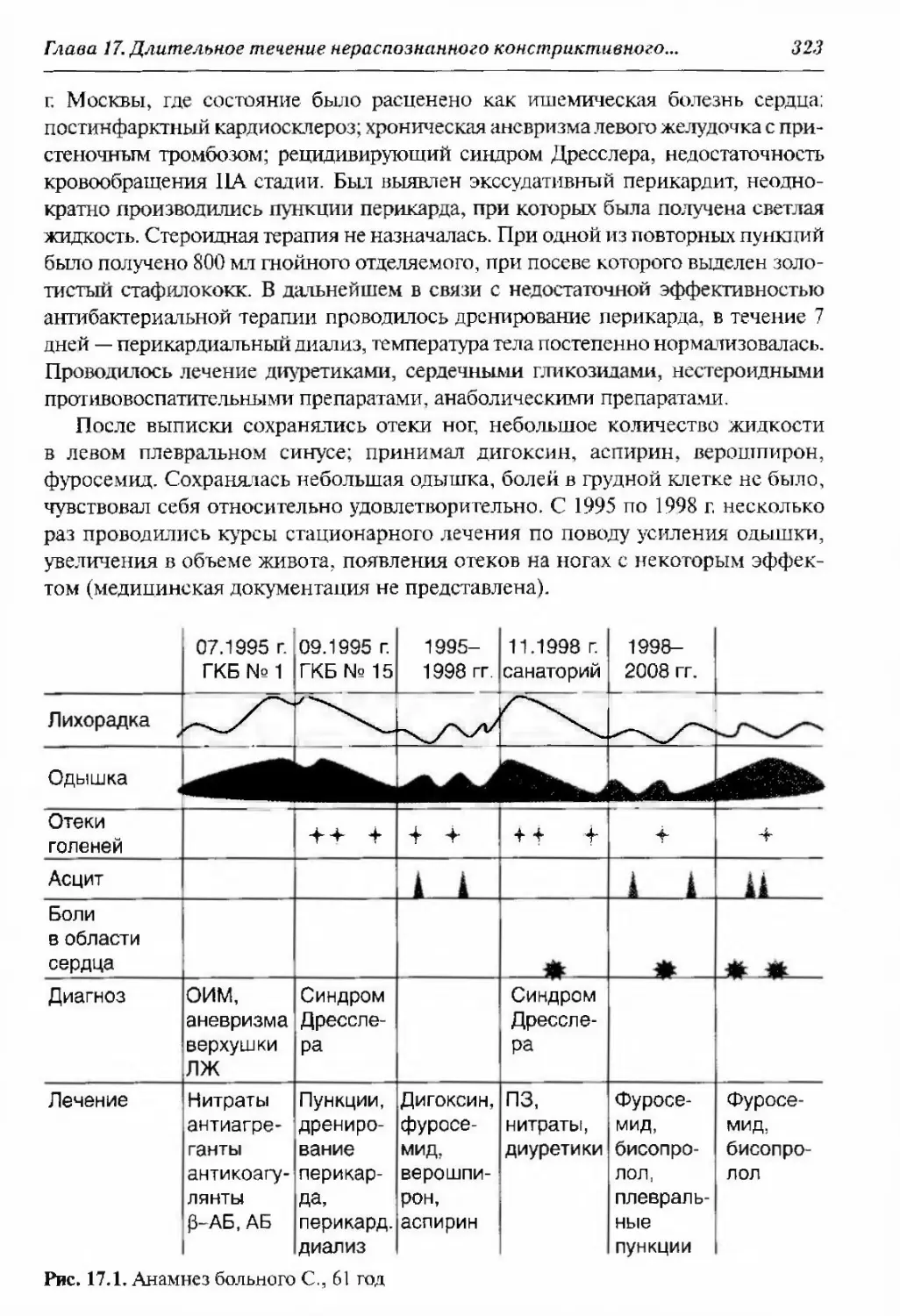

33 глав состоит из подробного описания клинического сл\'чая, ихтожения современного ч^еоре-

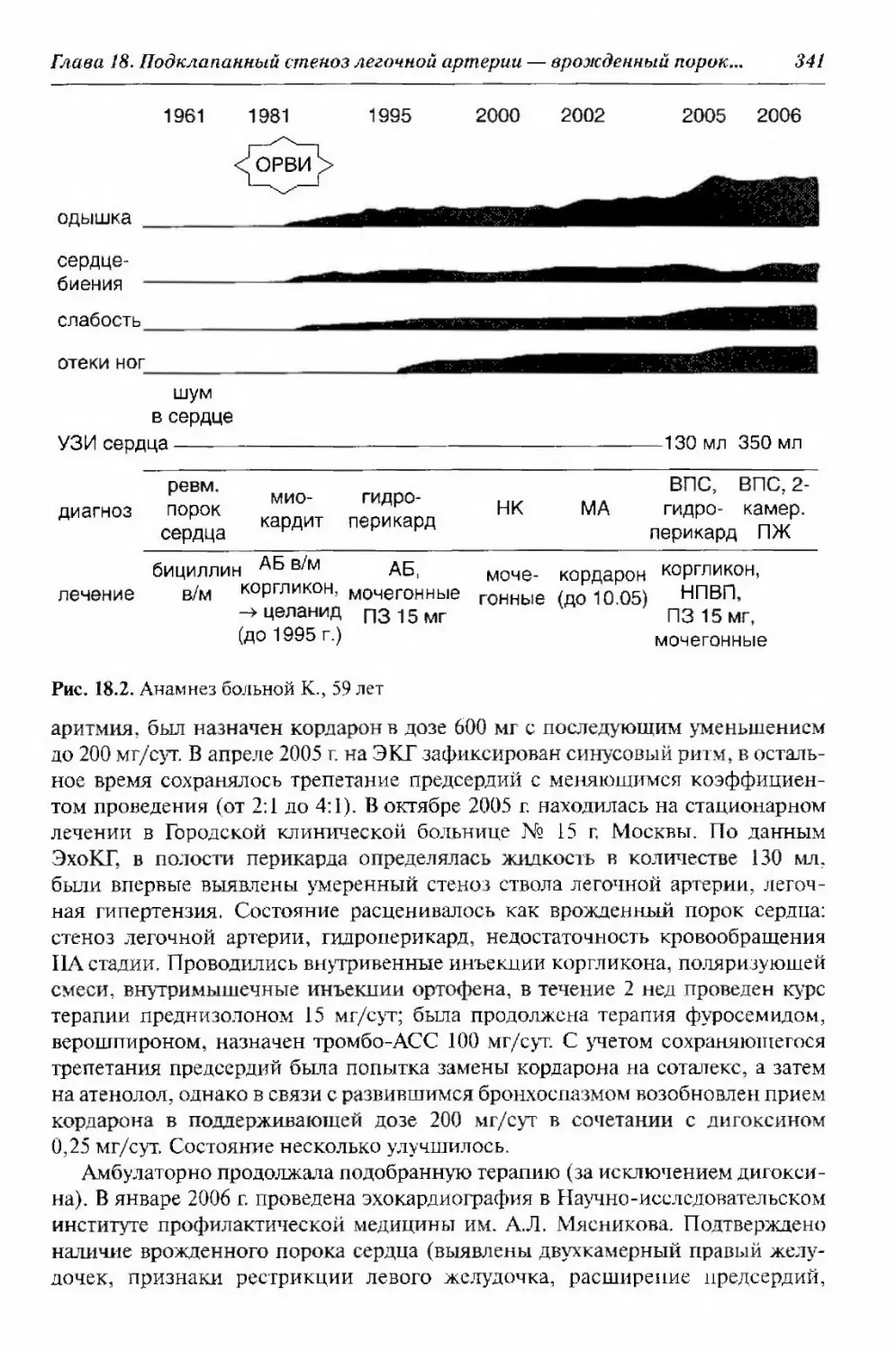

тического маіериа;іа, который привлекался врачами в процессе постановки диагноза, опре-

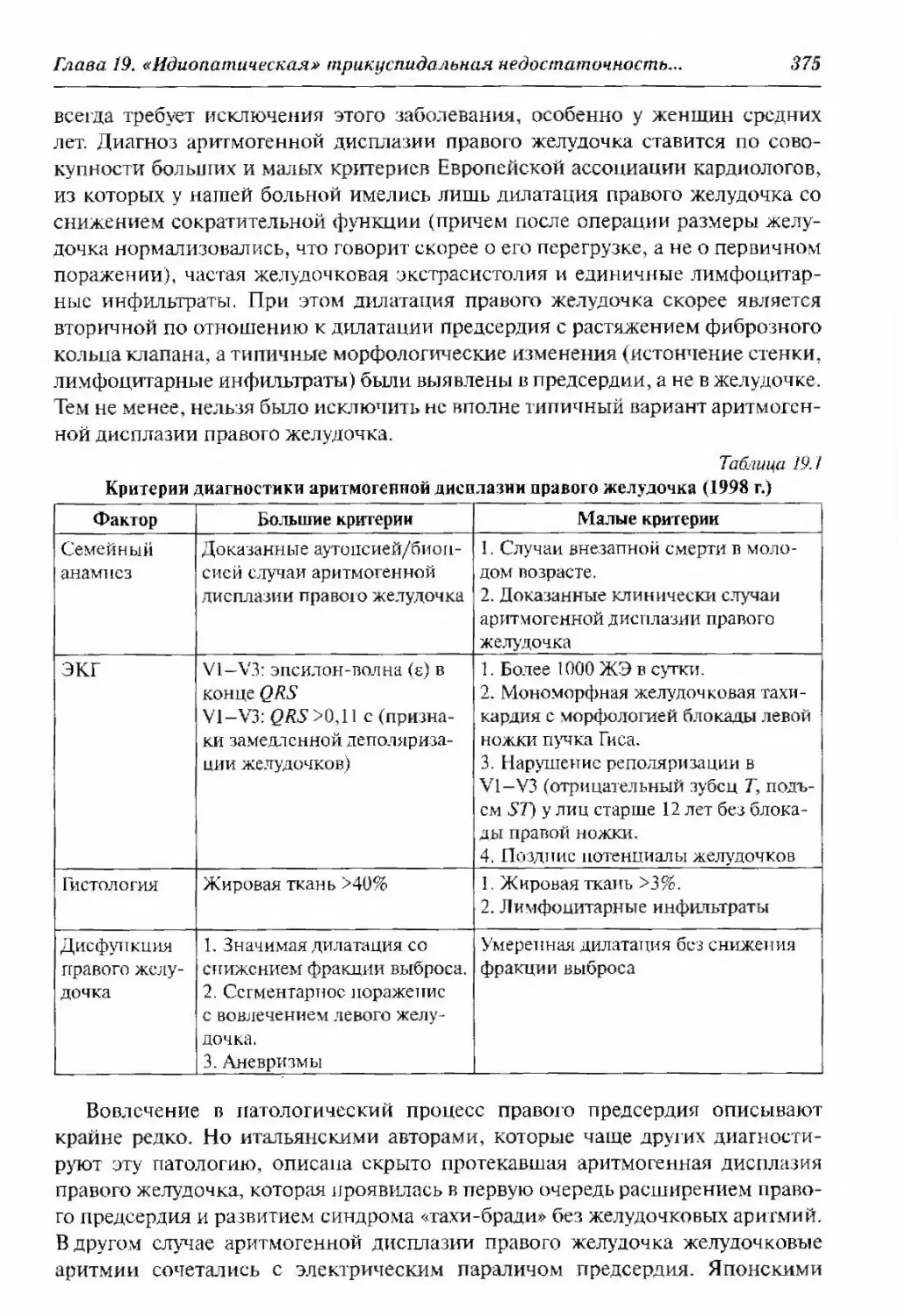

леления тактики и оценки результатов лечения, а также из комментариев {нередко полемичных)

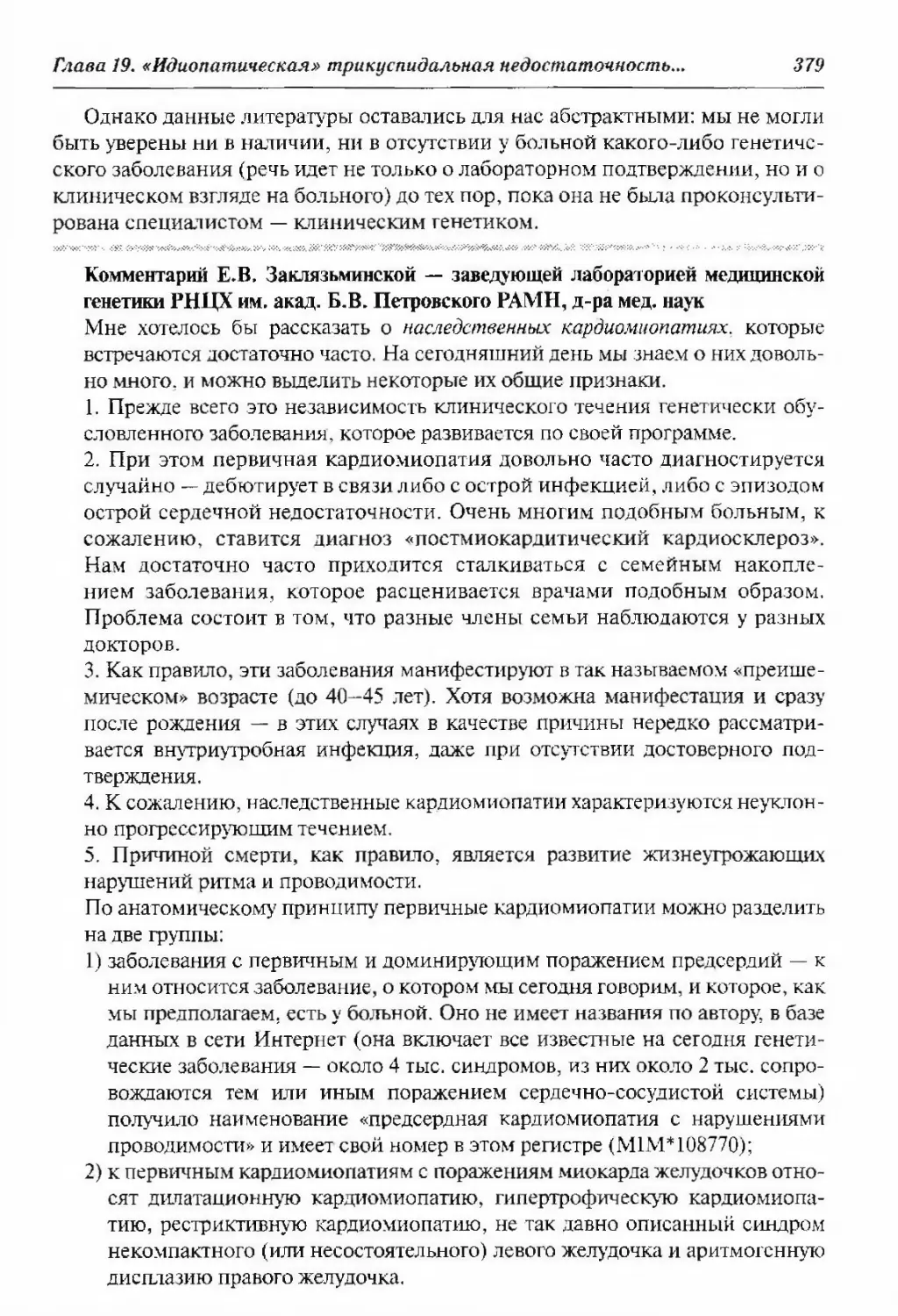

сотрудников клиники и приглашенных специалистов (нефрологов, гемагологов, кардиохирурі ов,

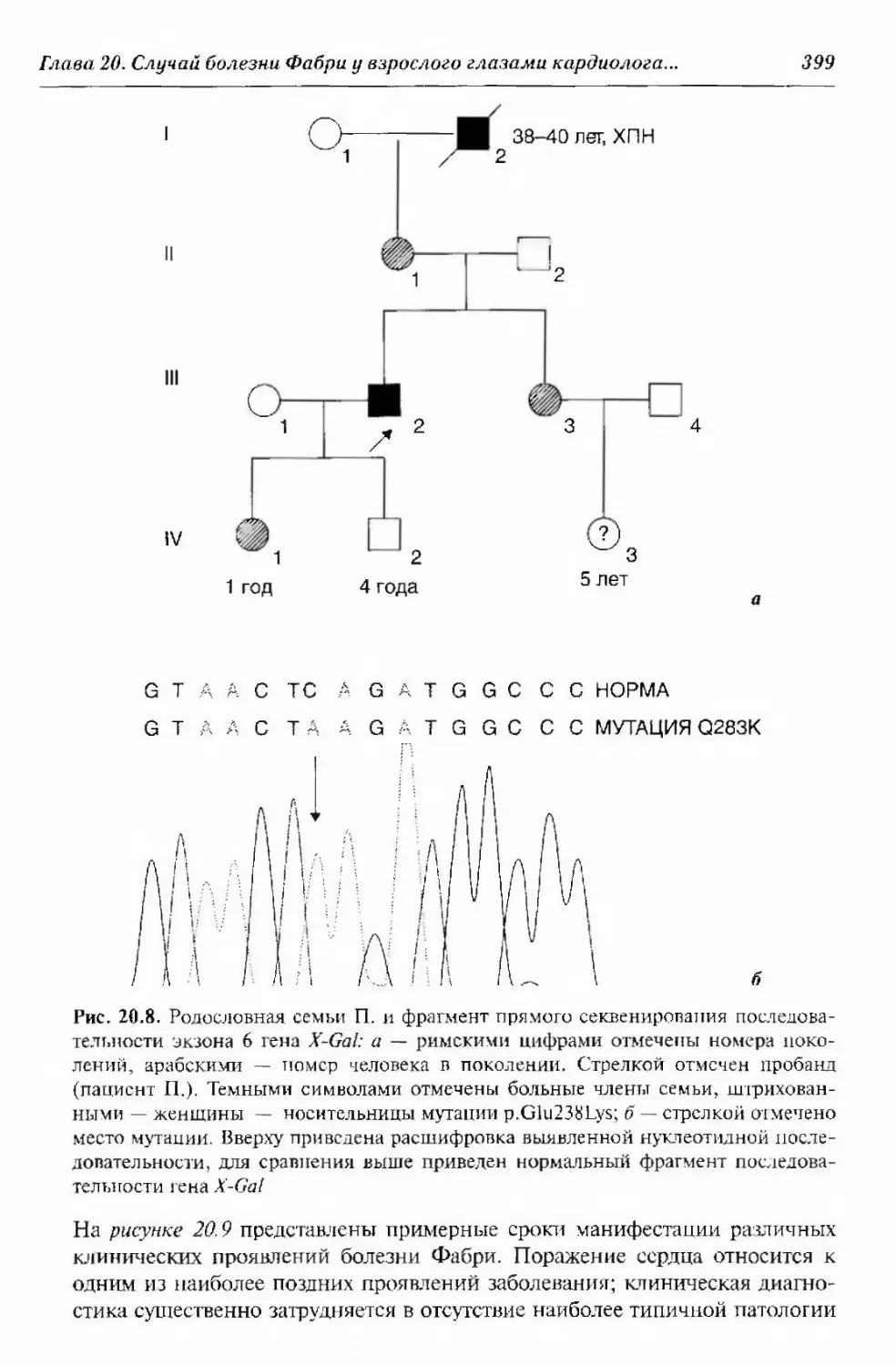

генеіиков и др.).Клинические разборы отражают все традиционные направления работы клиники

(пульмонология, кардиология, гастроэнтерология, ревматология, отчасти гематология). Вместе

с тем они объединены единством подхода к больному, который, по ГА. Захарьину, подразумевав і

вдосіижение связи всех яЕпений данного болезненного строяПрелстаяпялось важным сохра¬

нить все нюансы диагностического поиска. Многие из представленных в книге случаев

уникалыш; но и при относительно нередких заболеваниях индивидуализация особенностей

пациента делает разборы интересными и поучительными. Особенностями разборов в целом

стали заметное преобладание инфекционной, иммунной и генетической патологии и широкое

использование прижизненной морфологической диагностики.Издание адресовано студентам старших курсов, начинаюміим врачам, интернам и клини¬

цистам различных специальностей.УДК 616.1/9

ББК 54.1Права т данное издание принадлежат ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа». Воспроизведение

и распространение в каком бы то ни быпо виде части или целого издания не могут быть осуществлены

без письменного разрешения ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа».© Коллектив авторов, 2012© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2012

© ООО Издачельская ipvnna «ГЗОТАР-Медиа»,

ISBN 978-5-9704-2313-4 офоркшение, 2012 '

СОДЕРЖАНИЕАвторский коллектив 6Список сокращений 11Лабораторные показатели и их нормальные значения,используемые в данной книге 14Предисловие 15ПУЛЬМОНОЛОГИЯ 18Глава 1. Идиопатические интерстициальные пневмонии;

современный подход к диагностике, трудности лечения

при наличии сопутствующей патологии. С.И. Овчареяко,ЕЛ. Сон, В.А. Капустина 18Глава 2. Криптогенная организующаяся пневмония — относительно

благоприятный вариант интерстициального заболевания легких.И.В. Чичкова, КС. Щедрина 38Глава 3. Необычный вариант поражения легких при системной

красной волчанке. Н.Д. Саркисова, О.В. Благова, А.В. Иедоступ,Н.В. Петухова, А,В. Родионов, ЕМ. Шилов 48Глава 4, Лимфангиолейомиоматоз: клиническая, и[іструментальная,

морфологическая диагностика, подходы к лечению. С.И. Овчаренко,ЕЛ. Сон 74Глава 5. Саркоидоз с затяжным лабораторным дебютом и высокойиммунологической активностью. И.В. Чичкова, И.С. Щедрина 97Глава 6. Дифференциальная диагностика легочных эозинофилий;

от бронхиальной астмы к синдрому Черджа—Стросс. С.И. Овчаренко,И.В. Чичкова, И.В. Морозова, И.С. Щедрина, В..А. Капустина 109КАРДИОЛОГИЯ 123Глава 7. Комбинированное использование интервенционных методоіі

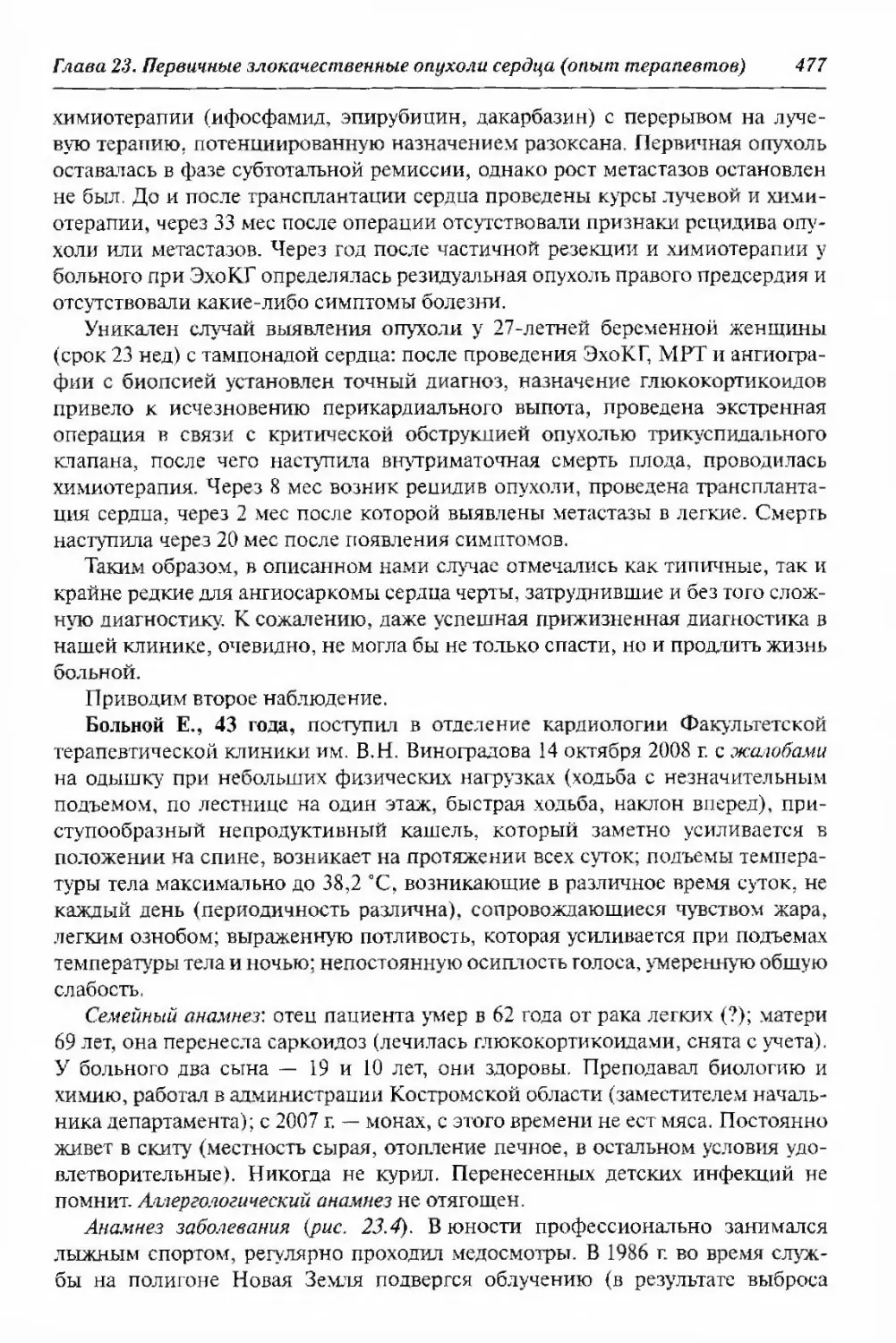

в лечении рефрактерной желудочковой тахикардии у пациента с

постинфарктным кардиосклерозом. СЛ. Термосесов, В.А. Сулимое,Д.В. Кузьменков, ИЛ. Новикова, Д.А. Царегородцев, И.Л. Ильич,Р.Ш. Гарипов, М.Ю. Гиляров, С.С. Васюков, А.В. Добровольский 123Глава 8. Артериальная гипертония и цереброваскулярная патология:

патогенетическая связь и подходы к лечению. И.Д. Саркисова,О.В. Благова, А.В. Иедоступ, Л.Ю. Стойда, А.Ю. Зайцев,В.Е. Смирнов 137Глава 9. Псевдоклапанный вариант инфекционно-иммунного миокардитаили ревмокардит? Н.Д. Саркисова, О.В. Благова, А.В. Иедоступ 149Глава 10. Миокардит с выраженными иммунными проявлениями и

нефропатией — трудности нозологической диагностики.О.В. Благова, А.В. Иедоступ, Е.М. Шилов 170Глава П. Фульминантный миокардит: диагноз, этиология, лечение,

прогноз, И.А, Новикова, М.Ю. Гиляров, А.В. Седов, Д.А. Парфенов,Н.В. Гагарина, Е.С. Белышева, В.П. Седов, А.Л. Сыркин 190

Клинические разборы.Глава 12. От «идиопатической» мерцательной аритмии

к постановке иозологического диагноза. О.В. Благова,Л.В. Иедоступ, Е.А. Коган, В.А. Сулимое 206Глава 13. Миокардиальный васкулит; путь к диагнозу, клинические

варианты, попытки патогенетической терапии..4.Я Иедоступ,О.В. Благова, Е.А. Коган, В.А. Сулимое, И.В. Чичкова,И.С. Щедрина 230Глава 14. Генера.лизованный саркоидоз с преимущественным

поражением сердца: верификация диагноза и терапин.Д.А. Иванова, А.В. Иедоступ, ДА. Царегородцев, С.Е. Борисов,С.П. Паша 267Глава 15. Тяжелый инфекционный эндокардит крайне

редкой этиологии у больной с врожденным иммунодефицитом:

особенности диагностики и лечение. А.В. Вахляев, Л.И. Катков,А.П. Нестеров, И.А. Новикова, Р,С. Овчинников, В.П. Седов,А.Л. Сыркин 285Глава 16. Болезнь Лайма: успешное лечение острого перикардита на

основе точного ;^тиологического диагноза. Дй. Герок, С.А. Сучкова,A.П. Нестеров, М.Ю. Гиляров, ИЛ. Новикова, А.Л. Сыркин 308Глава 17. Длительное течение нераспознанного констриктивиого

перикардита и псевдоапевризмы левого желудочка у больногос истинной иостинфарктной аиевризмой. А.В. Иедоступ,И.С. Морозова, М.П. Троицкая, О.В. Благова, И.В. Гагарина,B.И. Седов 322Глава 18, Подклапанный стеноз легочной артерии — врожденный

порок или кардномиопатия? А.В. Иедоступ, О.В. Благова,Г.М. Иапакин, В.А. Капустина 339Глава 19. «Идиопатическая» трикуспидальная недостаточность и

«немое» предсердие — новый генетический синдром (предсердная

кардиомиопатия с нарушением проводимости). О.В. Благова,R.B. Заклязьминская, AS. Иедоступ 362Глава 20, Случай болезни Фабри у взрослого глазами кардиолога,

морфолога и генетика (три ступени к диагнозу), О.В. Благова,Е.В. Заклязьманская, А.В. Иедоступ, Е.А. Коган, Г.М, И а паки н 389Глава 21. Лритмогенная дисплазии правого желудочка

(правожелудочковая кардиомиопатия): полиморфизм клинических

проявлений. О.В. Благова, А.В. Иедоступ, И.С. Морозова,Е.А. Коган, И.В. Гагарина, В.И. Седов, Е.В. Заклязьманская,Ю.В. Фролова, С.Л. Дземешкевич 403Глава 22, Амилоидоз сердца — рутинный диагноз? С,И. Овчаренко,A.В. Иедоступ, В.И. Седов, Е.А. Сон, ЕЛ. Окишева, О.В. Благова,B.А. Варшавский, Е.А. Коган, В.И. Маколкин 442Глава 23, Первичные злокачественные опухоли сердца (опыті ерапевтов). О.В. Благова, И.Д. Саркисова, А.В. Иедоступ,C.Л. Дземешкевич, В.Е. Синицын, И.В. Гагарина, В.И. Седов 464

СодержаниеГлава 24. Успешное лечение массивного тромбоза нижней полой

вены с нефротическим синдромом и хроиической двусторонней

тромбоэмболией ветвей легочной артерии у пациента с генетически

обусловленной тромбофилией. О.В. Благова, С.Л. Дземешкевич,H.J7. Козловская, А.В. Йедоступ, И.Д- Саркисова, 8,11. Седов,Ю.В. Фролова, В.В. Раскин,- А.С. Дземешкевт, Е.С. Мершина,В.Е. Синицын, Е.М. Шилов, EJO. Еорностаева 512СИСТЕМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 535Глава 25. Тяжелая легочная гипертензия как результат сочетания

двух редких заболеваний: системной склеродермии и саркоидоза.И.Д. Саркисова, О.В. Благова, А Я. Недоступ 535Глава 26. Гранулсматоз Вегенера у больной с длительным анамнезом

ХОБЛ; путь к диагнозу и специфическая терапия. И.В. Чичкова,И.С. Щедрина 557Глава 27. Трудности постановки нозологического диагноза при

констриктивном полисерозите. О.В. Благова, Д.А. Царегородцев,А,В. Недоступ, Л1Я. Троицкая, B.EI. Седов, И.В. Петухова 567Глава 28. Случай длительного течения синдрома Фслти: особенности

диагностики и терапевтической тактики. Н.В. Петухова,Н.М. Михлина, Е.В. Сокол 592Глава 29,1 Іеобьічііьій вариант течения висцерального туберкулеза

с рефрактерной анемией. Н.Д. Саркисова, О.В. Благова,А.В. Недоступ, Е.А, Лукина, ДЛ Сапооісников 606ГЕЛиТОЛОГИЯ ‘ 636Глава 30. Анемии хронических заболеваний: современные

представления о патогенезе и подходы к лечению. Е.А. Лукина,А.В. Недоступ, О.В. Благова 636Глава 31. Впервые выявленная множественная миелома в сочетании

с тяжелой трикуснидалыюй регургитацией. Е,С. Родионова,ВЛ. Осадчая, Д.А. Царегородцев, В.В. Самойленко 654ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 665Глава 32. Вторичный полимиозит как первое клиническое проявлениеопухоли кишечника. Н.В. Чичкова, И.С. /Цедрина 665Глава 33. Особенности лечения хронического вирусного гепатита R

у больных с циррозом иечеми. В.М. Махов, JLH, Угрюмова 676

АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВБелышева Елена Семеновна — заведующая межклиническим кабинетом

магнитно-резонансной томографии отдела лучевой диагностики Первого

МГМУ им. И.М. Сеченова, канд. мед. наук.Благова Ольга Владимировна — доцент кафедры факультетской терапии № 1

лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, канд. мед. наук.Борисов Сергей Евгеньевич — заместитель директора по научно-клинической

работе Московского городского научно-практического центра борьбы с тубер¬

кулезом Департамента здравоохранения г. Москвы, профессор, д-р мед. наук.Варшавский Владитір Анатольевич — профессор кафедры патологической

анатомии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д-р мед. наук.Васюков Сергей Сергеевич — ассистент кафедры факультетской тера¬

пии № 1 лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач-

электрофизиолог межклинического рентгенодиагностического отделения

ангиографии отдела лучевой диагностики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,

канд. мед. наук.Вахляев Антон Викторович — врач отделения интенсивной терапии и реани¬

мации Клиники кардиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.Гагарина Нина Владимировна — врач отделения компьютерной томографии

УКВ № 1 отдела лучевой диагностики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,

канд. мед. наук.Оірипов Рустэм Шамильевич — врач-электрофизиолог отделения хирургиче¬

ского лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции

Московского НИИ педиатрии и детской хирургии.Герок Дарья Викторовна — аспирант кафедры профилактической и неотлож¬

ной кардиологии ФППО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.Гиляров Михаил Юрьевич — заведующий отделением интенсивной терапии

и реанимации кітиники кардиологии, доцент кафедры профилактической и

неотложной кардиологии ФППО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д-р мед.

наук.Горностаева Екатерина Юрьевна — врач нефрологического отделения клини¬

ки нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им. Е.М. Тареева,

канд. мед. наук.Дземешкевич Сергей Леонидович — директор Российского научного центра

хирургии им. акад. Б.В. Петровского РАМН, профессор, д-р мед. наук.Дземешкевич Андрей Сергеевич — кардиохирург, научный сотрудник отделе¬

ния хирургического лечения дисфункций миокарда и сердечной недостаточ¬

ности РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН.Добровольский Алексей Владимирович — доцент кафедры профилактиче¬

ской и неотложной кардиологии ФППО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,

канд. мед. наук.Зайцев Александр Юрьевич — врач межклинического рентгенодиагности-

чсского отделения ангиографии отдела лучевой диагностики Первого МГМУ

им. И.М. Сеченова, канд. мед. наук.

Авторский коллективЗаклязьминская Елена Валерьевна — заведующая лабораторией медицин¬

ской генетики РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, д-р мед. наук.Иванова Диана Александровна — научный сотрудник Московского город¬

ского научио-практического центра борьбы с туберкулезом Департамента здра¬

воохранения г. Москвы, канд. мед. наук.Ильич Илья Леонидович — кардиохирург, врач отделения хирург№іеско-

го лечения сложных нарушений ритма сердца и :^лектрокардиостимуляции

Московского НИИ педиатрии и детской хирургии и межклинического рент-

гснодиагностического отделения ангиофафии отдела лучевой диаіностики

Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.Капустина Валентина Андреевна — ассистент кафедры факультетской тера¬

пии № I лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, канд. мед.

наук.Катков Андрей Ильич — кардиохирург, врач отделения кардиохи¬

рургии клиники сердечно-сосудистой и общей хирургии Первого МГМУ

им. И.М. Сеченова, канд. мед. наук.Коган Евгения Алексавдровна — профессор кафедры патологической анато¬

мии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д-р мед. наук.Козловская Наталия Львовна — профессор кафедры нефрологии и гемодиа¬

лиза ФППО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д-р мед, наук.Кузьменков Дмитрий Викторович — врач межклинического рентгенодиаг¬

ностического отделения аніиофафии отдела лучевой диагностики Первого

МГМУ им. И.М. Сеченова, канд. мед. наук.Лукина Елена Алексеевна — профессор Гематологического научного центра

РАМН, д-р мед. наук.Маколкин Владимир Иванович — почетный заведующий кафедрой факуль¬

тетской терапии № 1 лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,

директор Факультетской терапевтической клиники им. В.П. Виноірадова в

Ї977-2004 гг., член-корр. РАМН, профессор, д-р мед. наук.Махов Валерий Михайлович — профессор кафедры факультетской терапии

№ 1 лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, научный руково¬

дитель отделения гастроэнтерологии ФТК им. В.Н. Виноградова, д-р мед. наук.Мершина Елена Александровна — врач Центра лу^іевой диагностики Лечебно¬

реабилитационного центра Росздрава, канд. мед. наук.Михлина Нина Михайловна — врач-ревматолог Центра суставной боли

УКБ № 1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, кагщ, мед. наук.Морозова Наталия Владимировна — врач терапевтического отделения

Факультетской терапевтической клиники им. В.Н. Виноградова Первого

МГМУ им. И.М. Сеченова, канд. мед. наук.Морозова Наталия Сергеевна — доцент кафедры факультетской терапии № 1

лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, канд. мед. наук.Недоступ Алексавдр Викторович — профессор кафедры факультетской тера¬

пии № 1 лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, научный

руководитель отделения кардиологии ФТК им. В.Н. Виїюфадова, д-р мед,

наук.

S Клинические разборы...Нестеров Алексей Петрович — врач отделения интенсивной терапии и реа¬

нимации клиники кардиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, канд. мед.

наук.Новикова Нина Александровна ~ профессор кафедры профилактической и

неотложной кардиологии ФППО Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, научный

руководитель отделения реанимации и интенсивной терапии клиники карди¬

ологии, д-р мед. наук.Овчаренко Светлана Ивановва — профессор кафедры факультетской терапии

№ 1 лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д-р мед. на>тс.Овчинников Роман Сергеевич — кардиохирург, врач отделения кардиохи¬

рургии клиники сердечно-сосудистой и общей хирургии Первого МГМУ им.

И.М. Сеченова, канд. мед. наук.Окишева Елена Андреевна — ассистент кафедры факультетской терапии № 1

лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, канд. мед. наук.Осадчая Вера Анатольевна — врач терапевтического отделения Факуль¬

тетской терапевтической клиники им. В.П. Винофадова Первого МГМУ им.

И.М. Сеченова.Папакин Геннадий Матвеевич — врач отделения кардиологии Факультетской

терапевтической клиники им. В.П. Виноградова Первого МГМУ им. И.М. Се¬

ченова.Парфенов Дмитрий Александрович — врач отделения интенсивной терапии и

реанимации клиники кардиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, канд.

мед. наук.Паша Сергей Платонович — заведующий межклиническим радионуклидным

диагностическим отделением отдела лучевой диагностики Первого МГМУ

им. И.М. Сеченова, канд. мед. наук.Петухова Наталия Владимировна — заведующая лечебно-диагностическим

отделением Центра суставной боли Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

(до 2009 г. — зав. артрологическим отделением ФТКим. В.Н. Виноградова)Раскнн Владимир Вячеславович — кардиохирург, старший научный сотруд¬

ник отделения хирургического лечения дисфункций миокарда и сердечной

недостаточности РНЦХим. акад. Б,В. Петровского РАМН, канд. мед. наук.Родионов Антон Владимирович — доцент кафедры факультетской терапии

№ 1 лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач-терапевт

клинико-диагностического отделения У КБ № 1, канд. мед. наук.Родионова Екатерина Сергеевна — клинический интерн (в 2008—2009 гг.)

кафедры факультетской гсрапии № 1 лечебного факультета Первого МГМУ

им. И.М. Сеченова.Самойленко Валерий Вячеславович — ассистент кафедры факультетской

терапии № 1 лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М, Сеченова (до

2010 г.), канд. мед. наук,Сапожников Дмитрий Леонидович — врач хирургического отделения № 3

Факультетской хирургической клиники им, Н.Н. Бурденко Первого МГМУ

им. И.М, Сеченова.

Авторский коллектив 9Саркисова Наталия Донатовна — заведующая отделением кардиологии

Факультетской терапевтической клиники им. В.Н. Виноградова, канд. мед.

наук.Седов Всеволод Парисович — профессор кафедры лучевой диагностики и

лучевой терапии Первого М ГМ У им. И. М. Сеченова, врач отделения функтщ-

ональной диагностики клиники кардиологии, д-р мед. наук.Седов Алексей Всеволодович — врач отделения кардиологии Факультетской

терапевтической клиники и.м. В.Н. Виноградова Первого МГМУ им. И.М. Сече¬

нова.Синицын Валентин Евгеньевич — руководитель Центра лучевой диагностики

Лечебно-реабилитационного центра Росздрава, профессор, д-р мед. наук.Смирнов Василий Евгеньевич — врач межхлинического ангиографичсского

отделения ММА им. И.М. Сеченова (до 2006 г).Сокол Евгения Владимировна — клинический ординатор (в 2007—2009 гг.)

кафедры факультетской терапии № 1 лечебного факультета Первого МГМУ

им. И.М. Сеченова.Сон Елена Алексеевна — ассистент кафедры факультетской терапии № ]

лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, канд. мед. наук.Стойда Алексей Юрьевич — врач межклинического рентгенодиагностиче¬

ского отделения ангиографии отдела лучевой диагностики Первого МГМУ им.

И.М. Сеченова, канд. мед. наук.Сулимов Виталий Андреевич — заведующий кафедрой факультетской тера¬

пии № 1 лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, директор

Факультетской терапевтической клиники им. В.Н. Виноградова, профессор,

д-р мед, наук.Сучкова Светлана Александровна — врач кардиологического отделения

для больных инфарктом миокарда клиники кардиологии Первого МГМУ им.

И.М. Сеченова.Сыркин Абрам Львович — заведующий кафедрой профилактической и неот¬

ложной кардиологии ФППО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, директор

клиники кардиологии, член-корр. РАЕН, профессор, д-р мед. наук.Термосесов Сергей і^турович — хирург-аритмолог, заведуютций отделением

хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и элекгрокардио¬

стимуляции Московского НИИ педиатрии и детской )шрургии.Троицкая Мария Павловна — аспирант кафедры факультетской терапии № 1

лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.Угрюмова Лшщя Николаевна — заведующая отделеш^ем гастроэнтерологии

Факультетской терапевтической клиники им. В.Н. Виноградова, канд. мед. паук.Фролова Юлия Валерьевна — ведущий на\^ный сотрудник отделения хирур¬

гического лечения дисфункций миокарда и сердечной недостаточности РНЦХ

им. акад. Б.В. Петровского РАМН, канд. мед. наук.Царегородцев Дмитрий Александрович — доцент кафедры факультетской

терапии № 1 лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, врач

межклинического решгенодиагностического отделения ангиографии отдела

л^-чевой диагностики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, канд. мед. наук.

10 Клинические разборы...Чичкова Наталия Васильевна -- доцент кафедры факультетской терапии № 1

лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, канд. мед. наук.Шилов Евгений Михайлович — заведующий кафедрой нефрологии и гемо¬

диализа ФППО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор, д-р мед. наук.Щедрина Ирина Сергеевна — врач терапевтического отделения Факуль¬

тетской терапевтической клиники и.м. В.Н. Виноградова Первого МГМУ

им. И.М. Сеченова, канд. мед. наук.

список СОКРАЩЕНИЙлее (American College of Cardiology) — Американский колледж кардиологии

ANCA — антитела к цитоплазме нейтрофилов

cANCA — цитоплазматические антитела к цитоплазме нейтрофилов

Dla^j — диффузионная емкость легких, измеренная в единицах концентрации гемогло¬

бинаDj_co ~ диффузионная емкость легких для СО (монооксила углерода)DMT-1, Nramp-1 (natural resistance-associated macrophage protein) — белок-транспортер

G-CSF — гранулоцитарный колониестимулирующий фактор

GM-CSF — гранулоцитарно-макрофагшіьньїй колониестимулирующий фактор

ISS (International Staging System) — международная система определения стадии забо¬

леванияNYHA — Нью-Йоркская ассоциация сердечных заболеванийpANCA — перинуклеарные антитела к цитоплазме нейтрофиловRW — реакция ВассерманаSaOj — сатурация (насыщение) крови кислородомSpOj — насыщенность крови кислородомVTI — velocity time integral (линейный интеграл кровотока)у-ГТ — гамма-глутамилтрансферазаАаРО^ — альвеолярно-артериолярный фадиентАВ — aTpHOBeHTpHKyj'iHpHb^(aH)АДПЖ — аритмогенная дисплазия правого желудочкаАКА — антикератиновые антителаАД — артериальное давлениеАЛТ — аланинаминотрансферазаАМА — антитела к митохондриямАНА — антинуклеарные антителаАНФ — антинуклеарный факторАНЦА — антитела к цитоплазме нейтрофиловАПФ — ангиотензинпреврашающий ферментACT — аспартатаминотрансферазаАФП — альфа-фетопротеинАЦЦП — антитела к циклическому цитруллинированному пептидуАЧТВ — активированное частичное тромбопластиновое времяБАЛ — бронхоальвеолярньтй лаважВГВ — вирус гепатита ВВИЧ — вирус иммунодефицита человекаВОЗ — Всемирная организация здравоохраненияВОПЖ — выводной отдел правого желудочкаВПГ — вирус простого герпесаВС — внезапная смертьГКМП — гипертрофическая кардиомиопатияГКС — глюкокортикостероидыГЛЖ — гипертрофия левого желудочка

12 Клинические разборы.ДДЛА — диастолическое давление в легочной артерии

дзет — диффузные заболевания соединительной ткани

ДИ — доверительный интервалДИП — десквамативная интерстициальная пневмонияДМ — дерматомиозитДНК — дезоксирибон>'клеиновая кислотаЖЕЛ — жизненная емкость легкихЖНР — желудочковые нарушения ритмаЖТ — желудочковая тахикардияЖЭ — желудочковая экстрасистолияЗС — задняя стенкаИБС — ишемическая болезнь сердцаИКД — имплантируемый кардиовертер-дефибршыяторИИП — идиопатическая интерстициальная пневмонияИЛФ — идиопатический легочный фиброзИМТ — индекс массы телаИФН-а — интерферон-альфаИЭ — инфекционный эндокардитКА — коэффициент атерогенностиКДО — конечный диастолический объемКДР — конечный диастолический размерКИ — кислородный индексКОП — криптогенная организчтощаяся пневмонияКСО — конечный систолический объемКСР — конечный систолический размерКТ — компьютерная томографияКФ — клубочковая фильтрацияКФК — креатининфосфокиназаЛА — легочная артерияЛАМ — лимфангиолейомиоматозЛАМ-ТС — лимфангаолейомиоматоз, сочетанный с т>’берозным склерозом

ЛДГ — лактатдегидрогеназа

ЛЖ — левый желудочеклип — лимфоцитарная интерстициальная пневмония

ЛП — левое предсердиеЛПВП, ЛПВП-хс — липопротеины высокой плотностиЛПНП, ЛПНП-хс — липопротеины низкой плотностиЛПОНП, ЛПОНП-хс — липопротеины очень низкой плотностиМА — мерцательная аритмияМВ-КФК — МВ-фракция креатининфосфокиназыМЖП — межжелудочкова;! перегородкаММ — множественная миеломаМНО — международное нормализованное отношениеМОС — максимальная объемная скоростьМРТ — магнитно-резонансная томофафия

Список сокращений 13MCKT — \і>''льтиспиральная компьютерная томография

НИГТ — неспецифическая интерстициальная пневмония

ОЖСС — общая железосвязывающая способность сыворотки

ОИП — острая интерстициальная пневмония

ОР — относительный рискОФВ, — объем форсированного выдоха за одн>’ секунду

ПЖ — правый желудочек

ПЗР — передне-задний размер

ПИ — протромбиновый индекс

ПМ — полимиозитПНУЛ — предсердный натрийуретический пептид

ПЦР — полимеразная цепная реакцияРБ-ИЗЛ — респираторный бронхиолит, ассоциированный с ИЗЛ

РИБТ — реакция иммобилизации бледных трепонем

РИФ — реакция иммунофлюоресценцииРКФМ-тест ~ тест на растворимые комплексы фибрин-мономераРФ — ревматоидный факторРЧА — радиочастотная аблацияСДЛА — систолическое давление в легочной артерииСКВ — системная красная волчанкаСОЭ — скорость оседания эритроцитовСПИД — синдром приобретенного иммунодефицитаСРВ — С-реактивный белоктЗС — толщина задней стенкитЗСІЖ — толщина задней стенки левого желудочкатМЖП — толщина межжелудочковой перегородкитПЖ — толщина правого желудочкаТПО — тиреоидная пероксидазатРНК-синтетаза — синтетаза транспортной рибонуклеиновой кислотыТТГ — тиреотропный гормонТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерииУЗИ — ультразвуковое исследованиеУЗ — ультразвуковойУО — ударный объемФВ — фракция выбросаФВД — функция внешнего дыханияФЖ — фибрилляция жел>^дочковФЖЕЛ — фактическая жизненная емкость легкихФНО — фактор некроза опухолейХГВ — хронический гепатит ВХСН — хроническая сердечная недостаточностьЦИК — циркулирующие ик1мунные комплексыЦМВ — цитомегаловирусЦП — цирроз печениЧСС — частота сердечных сокращений

14Клинические разборы.ШИК-реактщя — исследование с использованием шифф-йодной кислотыШФ — щелочная фосфатазаЭГДС — эзофагогастродуоденоскопияЭКГ — электрокардиограммаЭКС — злекірокардиости.муляторЭМГ — электромиографияЭОС — электрическая ось сердцаЭхоКГ — эхокардиографияЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИХ НОРМАЛЬНЫЕ

ЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДАННОЙ КНИГЕПоказательНорма (в единицах СИ)Норма (в других единицах)Триглицериды0,57-2,28 ммоль/л50—150 мг/дяОбщий холестерин3,88-6,47 ммоль/л150-250 мг/длЛВП0,7-2,3 ммоль/л35-75 мг/длЛНП2,6-4,2 ммоль/л100-160 мг/длЛОНП0,114-0,342 ммоль/л10-30 мг/длКоэффициент атерогенности1,2-4,21,2-4,2Альбітиіиновая фракция■54,8-66,8%Альфа-1 -глобулршы—3,7-7,8%Лльфа-2-глобулины—5,2-10,7%Бета-глобулины_8,6-13,7%Гамма-глобулины—10,7-19,3%Обший белок57-82 г/л6,0-8,0 г/длАльбумин32-48 г/л3,5-5,0 г/длКреатинин44—115 мкмоль/л0,7-1,4 мг/длГлюкоза4Д-5,9 ммоль/л60-100 мг/длАзот мочевины3,2-8,2 ммоль/л10-20 мг/длМочевая кислота148,75-416,5 мкмоль/л2,5-7,0 мг/длОбщий билирубин5,0-21,0 мкмоль/л0,2-1,0 мг/длПрямой билирубин0-5,0 мкмоль/л0-0,2 мг/длНепрямой билирубин0-16,0 мкмоль/л0—0,8 мг/длНатрий135-145 мэкв/л—Калий3,5-5,0 мэкв/л—Железо8,0-30,0 мкмоль/л40—160 мкг/длЩелочная фосфатаза0-115 ед/л—Гамма-ГТ0-55 ед/л—ACT0-40 ед/л_АЛТ0-40 ед/л—КФК38-174 ед/л—МВ-КФК0-25 ед/л—

ПРЕДИСЛОВИЕДорогие коллеги — читатели этой книги!Перед вами сборник клинических разборов, составленный сотрудника¬

ми Факультетской терапевтической клиники им. В,Н. Виноградова Первого

Московского государственного медицинского университета им, И.М. Сеченова

(прежде — Первого Московского медицинского института. Московской меди¬

цинской академии, а до того — медицинского факультета Императорского

московского университета) — старейшей терапевтической клиники России.

Идея единой терапевтической клиники, которая вынашивалась нашими пред¬

шественниками, продолжает жить, несмотря на неизбежную и стремитель¬

ную специализацию во всех областях внутренней медицины. Как писал

ГА.Захарьин, «что было бы и с преподаванием, и с наукой, если бы существо¬

вали лишь специальные кяиники, если бы не было такой, которая имела бы

главной целью достижение связи всех явлений данного болезненного строя.

Такой клиникой была и всегда будет клиника внутренних болезней», И такая

клиника с'фоится не просто на взаимодействии узких специалистов — это

изначально единый подход к больному.Мы ііадеемся, что в этом сборнике (хотя мы и не ставили такой задачи

специально) нашли отражение все особенности Факультетской терапии —

клиники, кафедры, школы. Здесь студенты не только изучают определенный

круг нозологий — они впервые учатся клиническому мышлению и тому, как

вести диагностический поиск. В далеко не студенческих случаях, вошедших в

сборник, именно следование мудровско-захарьинскому методу обследования

больного (с подробнейшим сбором анамнеза, который ничем невозможно

заменить) вело врачей к постановке «трудньп^ диагнозов». Мы считали важ¬

ным сохранить для читателя все этапы и нюансы диагностического поиска,

предельно очерчивая индивидуальность каждого случая, все трудности, сомне-

ния и ошибки. Широко — и в тесной взаимосвязи с вопросами, которые ставит

конкретная клиническая ситуация — привлекаются и анализируются данные

современной медицинской литературы. «Больной — книга, книга — больной»

(Е.М.Тареев) — в этом принципе вся суть клинической работы.Клиника не только учебное заведение. Традиционно сюда направляют

сложных, непонятных пациентов. Больному, который попал в Факультетскую

терапию, диагноз должен быть поставлен. Некоторая часть представленных

наблюдений уникальна (принцип «частые болезни встречаются часто, ред¬

кие — редко» верен, но не означает, что редких болезней не бывает совсем;

опыт показывает, что частота постановки редких диагнозов зависит от готов¬

ности к этому врача). Принимая пациентов с неустановленным диагнозом не

только из районных поликлиник, но и из центральных институтов страны,

мы много раз убеждались в том, что единый подход к больному оказывается

16 Клинические разборы...важнее, чем глубокие, но узкоспециализированные знания. «Специалист

подобен флюсу — полнота его одностороння», — говорил Е.М. Тареев. К сожа¬

лению, существует разрыв между «первичным звеном» медицинской помощи

и высокоспециа.шзированными учреждениями. Наша клиника — мы надеем¬

ся — отчасти заполняет эту нишу.В то же время практически в каждом из представленных клинических

наблюдений к диагностике и, особенно, к лечению привлекались высоко¬

классные специалисты. Мы не просто открыты для взаимодействия — сегод¬

ня мы не видим возможности полноценно помочь больному без участия

«узких» специалистов, поскольку при современном уровне медицины уже

невозможно одинаково хорошо владеть методами лечения в разных областях

внутренней медицины (зачастую — даже в рамках одной терапевтической

специальности). Завершив обследование и лечение в клинике, значительная

часть больных была направлена в дружественные нам учреждения, в том числе

и на хирургическое лечение. Так должно быть. Вместе с тем интервенцион¬

ные методы лечения прочно вошли в практику работы самой Факультетской

клиники.Клиника носит имя В.Н. Виноградова. Мы имеем еще возможность сиро-

сить тех, кто непосредственно работал с Владимиром Никитичем: что было для

него главным? — «Всё для больного». Этому учатся с первых шагов в клинике.

Сделать все возможное и не сделать лишнего. Лечить — когда нельзя не лечить.

Помогать че.м можем — когда :^ффсктивного лечения нет. Ставить диагноз — не

ради диагноза, не из научного или «академического» интереса. В обсуждении

многих из представленных в сборнике больных встает вопрос: как си.ттьно мы

можем рисковать в стреАшении разобраться до конца? Ответ зависит только от

того, насколько это может помочь больному. И все же почти в половине случа¬

ев была проведена морфологическая верификация диагноза.Несмотря ііа совершенствование инструментальной диагностики, про¬

цент диагностических ошибок (по данным патологоанатомов) остается неиз¬

менным. Все сложнее бывает разобраться с данными УЗИ, КТ, МРТ, дать им

однозначную, верную интерпретацию, избежать субъективности. Сколько

раз мы получали противоположные заключения от разных параклинических

специалистов! Значение прижизненной морфологической диагностики только

растет — в кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, ревматологии.

В работе клиники за последние годы это стало одной из очевидных тенден¬

ций — необходимость получить «кусочек болезни», построить лечение на

камне морфологических данных вытекает из того, что все более агрессивной

становится терапия: показания к ней должны быть абсолютными. Заметное

преобладание иммуно-воспалительной, инфекционной и генетической пато¬

логии — сше одна особенность этого сборника, которая отражает реальную

ситуацию в современной клинике внутренних болезней.Наконец, для нас этот сборник — бесценное собрание историй болез¬

ней наших пациентов, каждый из которых нам дорог и по-своему уникален.

Это наш опыт, с каждым из этих больных мы немного росли и одновре¬

менно понимали всю бесконечную сложность и разнообразие клинической

Предисловие 17медицины. М.Я. Мулров писал, поручая свой клинический архив ученикам:

«Сие сокровииіс для меня дороже всей моей библиотеки. Печатаые книги

везде можно найти, а историй болезни нигде. В 1812 г. все книги, состав¬

лявшие мое богатство и ученую роскошь, оставались здесь на расхищение

неприятелю, но сей архив везде был со мною; ибо от больных приобретают¬

ся книги и цельте библиотеки». Тот архив сохранить не удалось, но оста-шсь

«ІСтинические лекции» Г.А. Захарьина, Л.Е. Голубинина, уже совсем недавние

работы М,П. Кончаловского, Д.Д. Плетнева, В.Н. Виноградова. Перечитывая

их, понимаешь: по большому счет>; в клинической работе ничего не меняется.

Мы надеемся, что у студента и молодого врача, только начинаютцего свой

путь в медицине, эта книга пробудит вкус к ежедневной и далеко не рутинной

врачебной работе, а в опытном клиницисте найдет заинтересованного и сочув¬

ствующего читателя.

ПУЛЬМОНОЛОГИЯГлава 1ИДИОПАТИЧЕСКИЕ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ

ПНЕВМОНИИ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

К ДИАГНОСТИКЕ, ТРУДНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ

НАЛИЧИИ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИС,И. Овчаренко, ЕЛ. Сон, В.А. КапустинаСовременные исследования проблемы интерстициальных заболеваний лег¬

ких носят мулътидисциплинарный характер и базируются, наряду с анализом

кяинической картины, на изучении данных компьютерной томографии (КТ)

высокого разрешения в сопоставлении с данными морфологического исследо¬

вания ткани легкого. Внедрение результатов этих исследований в клиническую

практику позволяет назначать дифференцированную терапию и определять

прогноз у конкретного больного.приводим клиническое наблюдение, которое иллюстрирует НС только

возможности современных методов диагностики, но и сложности в терапии

интерстициальных заболеваний легких у пожилых больнык с сопутствующей

патологией (в первую очередь кардиальной),Больная К,, 75 лет, неоднократно наблюдалась в терапевтическом отделении

Факультетской терапевтической клиники им. В.Н. Виноградова. При первом

поступлении в KjjHHHKy fi декабре 2007 п предъявляла жалобы:— на выраженную одышку при минимальной физической нагрузке и в

покое, сопровождающуюся сердцебиением;— повышение АД максимально до 200/100 мм рт.ст., сопровождающееся

болями в затылке (адаптирована к АД 130 и 80 мм рт.ст.);— эпизоды перебоев в работе сердца, возниюювенис которых ни с чем не

связывала;— головокружение и пошатьцзание при ходьбе;— ощущение утренней скованности в мелких суставах кистей, длящейся

до получаса.Анамнез заболевания (рис. /.}): с 45 лет отмечает подъемы АД максимально

до 200/100 мм рт.ст.; длительное время постоянной антигипертензивной тера¬

пии не получала, с 60 лет принимает комбинацию антигипертензивных пре¬

паратов различных групп с некоторым положительным :>ффскюм. Примерно15 лет назад (в возрасте 60 лет) отметила появление болезненности в правом

Глава 1. Идиопатические интерстициальные пневмонии...191;160ЭКГБПНПГ

БПВЛНПГ

АВ ІСТ.ЭСДиагнозПодагра/Рис. 1.1. Анамнез заболевания больной К., 75 леттазобедренном суставе, по поводу чего находилась на стационарном лечении с

диагнозом «коксартроз», внутрисуставно вводился кеналог с эффектом.В начале 1997 г (в возрасте 65 лет) впервые появилось ощущение скован¬

ности, болей и припухання в мелких суставах кистей и коленных суставах.

Находилась на стационарном лечении в ГКБ № 5, состояние было расценено

как подагра, однако с учетом повышенного титра ревматоидного фактора

(РФ) (1:160) проводилась дифференциальная диагностика с ревматоидным

артритом. Лечи^іась нестероидными противовоспалительными препаратами с

эффектом. Медицинская документация отсутствует В это же время впервые

отметила появление небольшой одышки при физической нагрузке, на которую

особого внимания не обратила (так как связывала ее с возрастом и избыточной

массой тела),В 2002 г. (в возрасте 69 лет) на ЭКГ были зафиксированы блокада правой

ножки пучка Гиса, блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса, атрио¬

вентрикулярная блокада 1 степени, экстрасистолия (?), по поводу чего был

назначен аллапинин в дозе 25 мг/сут^ которьгй пациентка npHHHMBjia вплоть

до госпитализации в Факультетскую терапевтическую юшнику. Все это время

постепенно продолжала нарастать одышка, которая с 2002 г стала возникать

при бытовых физических нагрузках. Терапевтом по месту жительства это бьшо

20 Пульмонологиярасценено как проявление застойной сердечной недостаточности у больной

69 лет с выявленными изменениями на ЭКГ.Значительное ух>'дшение состояния — с февраля 2007 г., когда больная

вновь отметила появление отечности и покраснение коленных суставов, лечи¬

лась в/м инъекциями нестероидных противовоспалительных препаратов с

хорошим эффектом, с этого же времени значительно наросла одышка, которая

стала беспокоить при минимальных физических нафузках и в покое, что резко

изменило качество жизни больной. Рентгенологическое исследование легких

длительное время не проводилось, с вышеописанными жалобами больная

поступила в Факультетск>то терапевтическую клинику в декабре 2007 г.При поступлении: состояние средней тяжести. Обращала на себя внимание

повьппенная масса тела больной [рост 165 см, вес 93 кг, индекс массы тела

(ИМТ) 35,5 кг/м^]. Визуально суставы не изменены, объем движений в них

сохранен. ЧД 24 в минуту. Основные изменения бьти выявлены при аускуль¬

тации в легких: высл>тш[ивались нежная крепитация в базальных отделах обоих

легких на большом пространстве, единичные с>^ие свистящие хрипы на фор¬

сированном выдохе. Тоны сердца приглушены, шумов нет. Частота сердечных

сокращений (ЧСС) 96 ударов в минуту, частая экстрасистолия. АД 160/90 мм

рт.ст. Живот увеличен за счет жировой клетчатки, при пальпации мягкий, без¬

болезненный во всех отделах, жидкости нет. Печень, селезенка не увеличены,В клиническом анализе крови, кроме некоторого снижения тромбоцитов

(160 тыс.), патологии не выявлено. В повторных анализах крови число тромбоци¬

тов в пределах нормы. В биохимическом аншіизе крови — шперлипидемия 4 типа

[триглицериды 213 мг/л^'1 при норме 50—150, общ. холестерин 123 мг/дл, ЛПВП

42 мг/дл, ЛПНП 38,1 мг/дл, ЛПОНП 42,6 мг/дл при норме 10—30, коэффици¬

ент атерогенности (КА) 1,93], в остальном без патологии. Обращало на себя

внимание повышение уровня С-реактивного белка (СРВ) (-Ы-++), а также РФ

(+++-І-) и незначительное увелі^чение титра антинуклеарного фактора (1:40,

свечение гомогенное). Австралийский антиген и антитела к вирусу гепатита С

не обнаружены.В первом анализе мочи отмечалось увеличение уровня лейкоцитов до 5-7

в п/зр, в анализе мочи по Нечипорснко — 0,125%о белка в первой порции,

лейкоциты 4750 и 3000 в 1 мл в 1-й и 2-й порциях, эритроциты — 250 и 20000

соответственно.в К.1ИНИКЄ урологии им. P.M. Фрониггейна было проведено УЗИ почек, при

котором выявлен конкремент в чаше^гке левой почки, микрогематурия бьша

расценена как проявление почечно-каменной болезни, было рекомендовано

динамическое наблюдение за больной.На ЭКГ (рис. 1.2) регистрировались частая желудочковая экстрасистолия

по типу аллоритмии (бигеминия), АВ-блокада I степени (PQ 0,22 с), полная

блокада правой ножки пучка Гиса, блокада передней ветви левой ножки пучка

Гиса.При суточном мониторировании ЭКГ по Холтеру выявлено: PQ днем до 0,22 с,

ЧСС днем 55-12/мин (ср. 86/мин), ЧСС ночью 42—84/мин (ср. 50/мин),

около 2 тыс. наджелудочковьЕХ экстрасистол, а также около 2 тыс. политопных

Глава 1. Идиопатические интерстициальные пневмонии.21 !f^/K 1^ I^S ift'riiaРис. 1.2. Электрокардиограмма больной К. (скорость записи 25 мм/с)желудочковых экстрасистол (в TO\f числе куплеты, триплеты) и 2 пробежки

неустойчивой желудочковой тахикардии из 4-5 комплексов.в связи с наличием частой желудочковой экстрасистолии в качестве антиа-

ритмического препарата бы.а выбран соталол в дозе 80 мт/суг. При повторном

мониторировании ЭКГ, проведенном на фоне приема препарата, отмечалась

положительная динамика в виде урежения ЧСС днем до 43-91/мин (ср. ЧСС

53/мин), в ночные часы — до 33—57/мин (ср. ЧСС 40/мин), уменьшения числа

как наджелудочковых (до 500), так и желудочковых (до 395) экстрасистол;

отсутствовали пробежки желудочковой тахикардии.При ЭхоКГ — аорта 3,5 см, уплотнена, левое предсердие 4,9 см (N до 4,0),

объем 70 мл (N до 65 мл), правое предсердие 4,5x3,4 см (N 4,5x3,5), левый

желудочек не расширен (КДО 83 мл, КСО 30 мл), толщина МЖП 1,5 см, ЗСЛЖ1,2 см (N до 1,1), ФВ 63%. Правый желудочек не расширен, толщина его стен¬

ки 0,6-0,7 см (N до 0,5). Аортальный клапан; створки уплотнены, амшіитуда

раскрытия не уменьшена (2,1 см при N >1,5), скорость кровотока 101 см/с

(N 80-160). Митральный клапан; подвижность створок не ограничена, регур-

гитации нет, трансмитральный поток: Е = 3,5 см/с, А 7,5 см/с, Е/А 0,5.

Заключение: гипертрофия обоих желудочков. Умеренно выраженная дилатация

левого предсердия. Клапанный аппарат без грубой патологии. Признаки уме¬

ренно выраженной легочной гипертензии. Нар>тііений локальной и глобальной

22ПульмонологияРис. 1.3. Рентгенография органов грудной

клетки больной К. (прямая проекция)сократимости левого желудочка не

выявлено.При УЗИ органов брюшной полос¬

ти печень не увеличена, контуры

ровные, четкие, паренхима неодно¬

родной структуры за счет множе¬

ственных гиперэхогснных вклю¬

чений по ходу внутрипеченочных

желчньге протоков, средней степе¬

ни эхогенности, сосудистый рису¬

нок «смазан», внутрипеченочные

желчные протоки не расширены;

воротная вена до 6,5 мм, кровоток

гепатопетатьный, фазный; желчный

пузъфъ удален. Вышшены кисты в обеих почках — справа одна размерами до

72x58 мм, слева две кисты размерами 41х23мм и 11 мм в диаметре.П ри рентгенологическом исследовании органов грудной клетки ірис. 1.3) обра¬

щали на себя внимание снижение прозрачности легочного фона, выражен¬

ное уп.10тнение интерстиция, мелкоячеистая деформация легочного рисунка

по типу «сотового легкого^» в базальных отделах с обеих сторон. Выявлена

воздутлная булла в верхнем сегменте левого легкого 5,5 см в диаметре.

Рентгенологическая картина не позволяла исключить фиброзирующий аль-

веолит.В связи с выявленными изменениями проведена компьютерная томогра¬

фия органов грудной клетки (рис. 1.4), при которой более четко бьыа видна

перестройка легочного рисунка за счет интерстициального фиброза преиму¬

щественно в субплевральных отделах обоих легких, что соответствовало

КТ-признакам фиброзируюшего атьвеолита.При исследовании функции внешнего дыхания (ФВД) отмечены как выраженные

рестрикгивные изменения в виде значительного снижения жизненной емкости

легких (1720 мл:, 56% от нормы), так и обструктивные — снижение ОФБ, (62%),

причем рестриктивные изменения преоб.аадали над обструкгивными. Отмечено

снижение сатурации кислорода до 90%. Реакция на атровент бьиіа выражена слабо

(OOBj увеличился до 69%; MOQj 126%, МОС.^^ 62%, МОС.^ 41%, ОФВуФЖЕЛ

75% при исходньг( показателях 114%, 48%, 27%, 69%). Бодиплетизмография (рис.1.5) еще раз подчеркнула преимущественные изменения по рестриктивному типу

(значительно снижены общая емкость легких и остаточный объем).Таким образом, клиническая и инструментальная картина соответствовала

фиброзируюЕцему альвеолиту, природу которого необходимо было уточнить,

в первую очередь требовалось ответить на вопрос, является ли данный фибро¬

зирующий алъвеолит проявлением поражения легких в рамках диффузных

заболеваний соединительной ткани (наиболее вероятно, ревматоидного артри¬

та) или он является самостоятельным заболеванием.в связи с имеющимся суставным синдромом была проведена рентгеногра¬

фия суставов кистей, при которой признаков ревматоидного артрита выявлено

Глава L Идиопатические интерстициальные пневмонии...23Ш'Шкшь -Рис* 1.4. Компьютерная томография легких больной К.ПотокРис. 1.5. Бодиплетизмотрафия больной К,НС бьыо (определялись диффузный остеопороз с кистовидной перестройкой,

краевые костные разрастания в области суставных поверхностей и незначи¬

тельное сужение суставных щелей дистальных мсжфаланговых суставов, 5-я

пястная кость правой кисти несколько укорочена и утолщена). На рентгено¬

граммах коленньа суставов определялись диффузный остеопороз, значительное

заострение межмыщелковых возвьппений обоих коленных суставов и неболь¬

шие краевые костные разрастания в области суставных поверхностей.Больная была проконсультирована заведующей отделением патологии суста¬

вов и соединительной ткани Факультетской терапевтической клиники Н.В. Пету¬

ховой, которая также отвергла наличие у больной ревматоидного артрита.С учетом возраста, в котором началось заболевание, его течения, преобла¬

дания одыпгки над кашлем, отсутствия других явных причин фиброзирующего

альвеолита мы остановились на диагнозе идиопатического фиброзирующего

альвеолита.

24 ПульмонологияЗаключительный диагноз был сформу^тирован следующим образом; идио-

патический фиброзируюший альвеол ит. Булла левого легкого с лока^чизацией

в S3. Дыхательная недостаточность IT степени. ИБС: атеросклеротический

кардиосклероз с нарушениями ритма и проводимости сердца: суправентри-

кулярная экстрасистолия, частая желудочковая экстрасистолия, полная бло¬

када правой ножки пучка Гиса, блокада передней ветви левой ножю-! пучка

Гиса, АВ блокада I степени. Атеросклероз аорты, коронарных и церебраль¬

ных артерий. Гипертоническая болезнь ТІ стадии, 3 степени повышения

АД, высокого риска. Дисциркуляторная эннефа.аопатия смешанного генеза.

Экзогенно-конституциональное ожирение 3-й степени. Гиперлипидемия 4-го

типа. Остеоартроз с преимуш,ественным поражением шейно-грудного отдела

позвоночника, мелких суставов кистей рук, коленных суставов. Кисты ночек.Выписана из клиники с рекомендациями продолжить прием следуюпіих пре¬

паратов: атровент по 2 вд. 4 р/сут, флуи\туцил і200—1800 мг/сут, сиднофарм2 мг по 1 таб. 2 р/сут (у, в), соталекс 160 мг по V4 таб. 2 р/сут (у, в), рснитек 10 мг

по 1 таб. >пгром и Уг таб. вечером, арифон-ретард 1,5 мг по 1 таб. утром, тромбо-

АСС 100 мг по 1 таб. на ночь, к,чоназепам 2 мг ло ’А таб. на ночь, коаксил 12,5 мг

по 1 таб. 2 р/сут. ГТрием флуимутдила в высоких дозах был рекомендован в каче¬

стве антиоксидантной терапии.С учетом необходимости морфологической верификации диагноза для

определения дальнейшей тактики лечения больная была проконсультирована

в Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова профес¬

сором Ю.А. Аблицовым, который принял решение о необходимости провести

видеоторакоскопическую биопсию легкою.Однако с умістом низких вентиляционных показателей и невозможности

отключения левого легкого из вентиляции от выполнения вилеоторакоскопи-

ческой биопсии решено было воздержаться, и 20.02.2008 г. в Национальном

мсдико-хирургичсском центре им. Н.И. Пирогова больной были проведены

резекция легкого из миниторакотомного дост>тта с целью морфологического

исследования и буллэктомия.Патологоанатомичсская служба Национального медико-хирургического

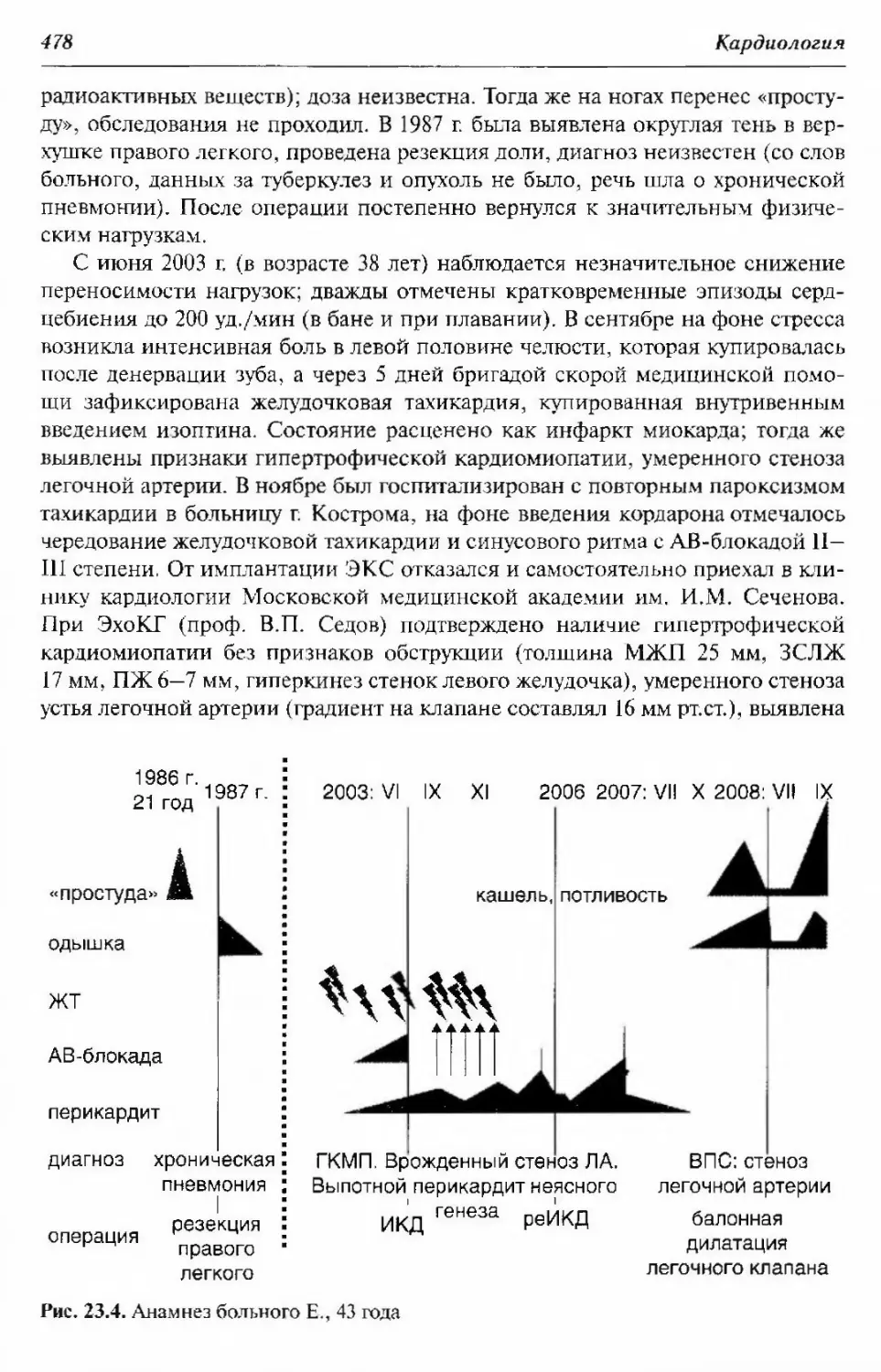

центра им. Н.И. Пирогова дала следующее гистологическое заключение: бронхи

расширены, деформированы, эпителий мерцательный, вокруг бронхов —

плотные лимфоидные инфильтраты. Межа-1ьвеолярныс перегородки скле-

розированы, резко утолщены, содержат слабовыраженньте очаговые лимфо¬

идные инфильтраты, пучки гладкой мускулатуры и артерии, большей частью

перестроенные по замыкательному типу. Большинство альвеол в состоянии

эмфизематозного вздутия. Изредка встречаются гиалиновые массы в просветах

альвеол.Учитывая, что гистологическое зак^тючение носило лишь описатель¬

ный характер, те же микропрепараты были повторно проконсультированы

на кафедре патологической анатомии ММА им. И.М. Сеченова (Первого

МГМУ им. И.М. Сеченова) профессором Е.А. Коган. Заключение: диффе>

ренциальный диагноз необходимо проводить между фиброзирующим альвеоли-

том (обьиной интерстициальной пневмонией) на стадии «сотового легкого*»

Глава 1. Идиопатические интерстициальные пневмонии.., 25и лимфангиолейомиоматозом легкого на стадии «сотового легкого»-. Учитывая

своеобразный характер кистозных изменений в «сотовом легком» с выражен¬

ным гладкомышечным компонентом, а также отсутствие миофибробластиче-

ских фокусов, следует думать о наличии у больной лимфангиолейомиоматоза

легкого на стадии «сотового легкого» с очаговым аденоматозом и фокусами

вторичного протеиноза. Для уточнения диагноза бьшо рекомендовано про¬

ведение иммуногистохими*іеской реакции с антителами против рецепторов

к эстрогену и прогестерону НМВ45.С нашей точки зрения, диагноз лимфангиолейомиоматоза вызьгеал боль¬

шие сомнения, поскольку данное заболевание преилсущественно возникает

у женщин фертильного возраста. Однако рекомендации были выполнены:

микропрспаратьт были исследованы в НИИ пульмонологии, в лаборатории

профессора А.Л. Черняева профессором М.В. Самсоновой — реакция с НМВ45

отрицательная.Таким образом, окончательным диагнозом являлся фиброзирующий альвеолит.На представленных фотографиях микропрепаратов {рис. 1.6, а, см. цветную

вклейку) видны нарушения структуры легочной ткани: сохраненные альвеолы

полностью отсутствуют, определяются лишь фрагменты утолщенных разо¬

рванных межа^іьвеолярньїх перегородок и формирующиеся соты. Легочная

паренхима замещена разрастающимися коллагеновьтми волокнами с формиро¬

ванием зон фиброза (бледно-розовый цвет); определяются гладко-мышечные

волокна (более темная окраска).При 100-кратном увеличении [рис. 1.6, 6, см. цветную вклейку) видны тон¬

костенные вновь образованные сосуды в полях фиброза (признак ангаонеоге-

неза), в отличие от сосудов из русла легочного ствола, где имеются признаки

легочной гипертензии. Отчетливо видны мышечные разрастания, лимфоцитар¬

ная инфильтрация, которая является микроскопическим маркером активности

воспаления. При окраске по Ван Гизону {рис. 1.6, в, см. цветную вклейку) мышцы

окрашены в желтый цвет, а соединительная ткань сохранила розовую окраску.Заключение, выданное в НИИ пульмонологии, звучало следующим обра¬

зом: идиопатический фиброзирующий альвеолит (обычная интерстициальная

пневмония) с микро- и макросотовой дегенерацией и мышечным циррозом.

Признаки артериальной легочной гипертензии.Больная повторно поступила в Факультетскую терапевтическую клинику

для выбора тактики лечения фиброзируюшего альвсолита.На момент повторной госпитализации сатурация кислорода составляла

63—80%, Проводилась малопоточная многочасовая кислородотерапия, назна¬

чался флуимупил. Причем, согласно последним рекомендациям, в течение3 нед препарат вводился через небулайзер в дозе 600 мг/с>т, в дальнейшем — по

1200—1800 мг/сут внутрь (в зависимости от переносимости).Несмотря на формирование сотового легкого, по данным .морофологиче-

ского исследования имелись также признаки выраженной активности воспа¬

лительного процесса, в связи с чем была предпринята попытка терапии глю¬

кокортикостероидами (метипред 24 мг/сут с постепенным снижением дозы до16 мг/сут). Одновременно с этим для уменьшения побочных эффектов терапии

26 Пульмонологияначат прием препаратов калия (паиангин 3 таб./суг) и калыщя (кальций-актив1 таб./сут). Пациентка продолжала получать антигипсртензивную и антиарит-

мичсскуго терапию.Учитывая наличие у больной нарушений сердечного ритма и проводимо¬

сти, было проведено контрольное суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру

(на фоне продолжающейся терапии соталолом в прежней дозе 80 мг/сут), при

котором ЧСС днем составила 45-63/мин (ср. ЧСС 59/мин), ЧСС ночью 29—63/

мин (ср, 37/мин), выявлены более 3 тыс. наджелудочковых и 1230 желудоч¬

ковых экстрасиситол, а также 2 пробежки желудочковой тахикардии из 5—6

комплексов, 94 паузы более 2 с.Пациентка была проконсультирована специалистами Факультетской тера¬

певтической клиники, занимающимися лечением нарушений ритма сердца

(доцентом Д.А. Царегородцевым); в связи с тем, что у больной имеются нару¬

шения атриовентрикулярной и внутрижелудочковой проводимости (гюлная

блокада правой ножки пучка Гиса, передней ветви левой ножки пучка Гиса,

преходящая А В блокада 1 степени) в сочетании с дисфункцией синусового узла

(синдром слабости синусового узла с эпизодами брадикардии до 30/мин), и

необходимостью проведения антиаритмїтческой терапии по поводу желудочко¬

вых нарушений ритма, есть все показания для имплантации постоянного двух¬

камерного частотно-адаптивного электрокардиостищлятора.С учетом изменений, которые претерпела к этому времени классификация

интерстии>тальных болезней легких, диагноз больной на данном этапе наблю¬

дения звучал следующим образом: идиопатический легочный фиброз, леченный

системными глюкокортикостероидами на стадии сотового легкого. Буллезная

эмфизема. Состояние после буллэктомии (22.02.2008 г.). Ограниченный пнев¬

моторакс. Дыхательная недостаточность И1 степени.29.12.2008 г. больная повторно поступила в Факультетскую терапевтическую

клинику для динамического наблюдения и имплантации элекгрокардиостиму-

лятора.При поступлении: состояние средней тяжести, температура тела 36,5°С.

При аускультациги над легкими выслушивается жесткое дыхание, ослабленное,

проводится во все отделы, над нижними отделами обоих легких по-прежнему

выслуцпгвается нежная крепитация. ЧД 22 в минуту. Тоны сердца приглушены,

аритмртчные, сохраняется экстрасистолия. Сердечных шумов нет. ЧСС около 98

в минуту. АД 150/100 мм рт.ст При поступлении больная жаловалась на боли в

области поясничного отдела позвоночника при перемене положения тела, при

осмотре отмечена болезненность при пальпации пояснично-крестцового отдела

позвоіючника.На фоне приема глюкокортикостероидов и оксигенотерапии сатурация

кислорода выросла и составила 93%.При лабораторном исследовании получены следующие данные: в общем ана¬

лизе крови без отклонений от нормы. В биохимическом анализе крови отме¬

чается некоторое увелшіение ЩФ (115 ед/л при норме 32—92) и у-ГТ (114 ед/л

при норме 0—55) при нормальном уровне билирубина, а также повышение

уровня азота мочевины (9,0 ммоль/л при норме 3,2—8,2) и мочевой кислоты

Глава h Идиопатические интерстициальные пневмонии... 27(508,8 мкмоль/л при норме 148,8—416,5). Остальные показатели, включая креа-

тинин (1,11 мг/дл), калий (5,0 мэкв/л), в пределах нормы. В липидном спектре

изменений не произошло.в общем анализе мочи обращали на себя внимание лейкоцитурия (8—14 в п/зр.),

связанная с мочевой инфекцией, по поводу которой был назначен курс терапии

5-НОК, и эритроцитурия (5-10 в п/зр.), связажая с мочекаменной болез?п>ю.По данным КТ органов грудной клетки, картина оставалась прежней, отри¬

цательной динамики по сравнению с предыдущей госпитализацией не отме¬

чено: состояние после атипичной резекции левого легкого. В верхней доле

левого легкого булла размером 39x32 мм. Выраженный мелкосетчатый фиброз

в субплевральных отделах легких с формированием тракционных бронхо- и

бронхиолоэктазов. В средостении визуализируются лимфатические узлы ниж¬

ней паратрахеальной фуппы размером до 10 мм. В перикарде слева по задней

поверхности небольшое количество жидкости.Учитывая жалобы больной на боли в области поясничного отдела позво¬

ночника, было выполнено рентгенологическое исследование, которое выявило

снижение высоты тела и небольшую клиновидную деформацию позвонка

(компрессионный перелом). Пациентка была проконсультирована ортопедом-

травматологом С.А.Сергиенко, рекомендовавшим курсовой прием нестеро¬

идных противовоспалительных препаратов (мовалис 15 мг в/м, кетанов н/н),

терапию миокальциком, препаратами кальция, ношение корсета «ленинград¬

ского типа», спать на жесткой кровати; проведение денситометрии костей и

биохимического анализа крови на содержание Са^^ в плазме крови.Однако по техническим причинам имплантировать электрокардиости¬

мулятор в Факультетской терапевтической клинике не удалось. Для выпол¬

нения этой операции больная была переведена в Московский городской

центр хирургического лечения нарушений ритма сердца, где 28.01.2009 т. ей

был имплантирован двухкамерный частотно-адаптивный кардиостимуля¬

тор. Через сутки после операции отмечены повышение температуры тела

до 38,0 “С, нарастание одышки. Был назначен антибиотик цефтриаксон в

большой дозе (3 г/сут), который относится к условно нефротоксичным анти¬

биотикам. На фоне проводимой терапии одышка уменьшилась, температура

тела нормализовалась, цефтриаксон был заменен на амоксиклав. При рент¬

генологическом исследовании органов грудной клетки свежих очаговых и

инфильтративных изменений выявлено не бьыо, антибиотик был отменен.

Несмотря на постоянную терапию лазиксом в дозе 80 мг/сут, больная отмети¬

ла постепенное снижение диуреза.06.02.2008 г. была вновь переведена в Факультетскую терапевтическую

клинику для подбора антиаритмической терапии и дальнейшего лечения. При

поступлении состояние ее было средней тяжести, температура нормальная,

при аускультации сохранялась крепитация над нижними отделами легких.

Выраженная одышка, ЧД до 24 в минуту, отмечалось снижение сатурации кис¬

лорода до 90%. ЧСС 75 в минуту. Отмечалось снижение АД до 110/70 мм ртст.В течение последующих дней у больной периодически отмечалось усштение

одышки, снижение диуреза до 350-400 мл в сутки (при офашменном объеме

2S Пульмонологиявводимой жидкости — от 900 до 1100 мл в день), что расцениватось как нарас¬

тание сердечной недостаточности и требовало >’величения дозы диуретиков.

Одновременно было отмечено небольшое повышение уровня креатинина плазмы

крови до 1,7 мг/д.1, азота мочевины до 15,5 ммо-ть/л и снижение уровня калия до3,9 мэкв/л. Ситуация бьиа расценена как эпизод преренальной почечной недо¬

статочности вследствие гиповолемии, обусловленный водно-электролитны\ги

нарушениями на фоне тяжелой соматической патологии и лекарственной тера¬

пии. После в/в введения физиологического раствора и увеличения объема потре¬

бляемой жидкости были отмечены увеличение диуреза до 1000 мл/сут, нормачи-

зация уровня креатинина (1,14 мг/дл) и калия (4,3 мэкв/л) плазмы крови.Выполненная в последующем проба Реберга показала выраженное сниже¬

ние уровня клубочковой фильтрации, которая составила 30 мл/мин, а реаб-

сорбщю ~ 97,7%. Такое снижение фильтрационной способности почек делало

необходимым дальнейшее наблюдение больной совместно как пульмоноло¬

гом, так и нефрологом, а также исключение всех возможных факторов риска

гипотонии, дегидратации и нефротоксичности.На фоне терапии соталолом в дозе 160 мг/сут было выполнено суточное

мониторирование ЭКГ по Хо.лтеру: синусовый ритм, работа ЭКС в режиме

DDD с ЧСС 60 в минуту, сокращения от ЭКС составляют более 90%. Количество

суцравентрикулярных экстрасистол — не более 1000.При выписке рекомендованы обильное питье до 1500—1600 мл/сут в течение

нескольких дней, соб.тюдение диеты, оксигенотерапия, прием метипреда в дозе

8 мг/сут с постепенным снижением дозы до 4 мг/сут, плаквенила 200 мг/сут в

качестве противовоспалительной терапии, соталекса 160 мг/сут, омеза 20 мг/сут,

миакальцика и кальция ДЗ никомед в связи с нарастающим остеопорозом.

Гипотензивная терапия была сведена к приему нормодипина и арифона-ретард

по требованию. Рекомендована сахароснижающая терапия глюринормом,

назначен аллопуринол для профилактики развития острой мочекислой блока¬

ды. На фоне соблюдения всех рекомендаций состояние пациентки в дальней¬

шем оставалось стабильным, эпизодов олигоурии не было.Мы попытались оценить результат длительной системной терапии глюко-

кортикостероидами у больной с идиопатическим легочным фиброзом, учиты¬

вая развившиеся на фоне терапии осложнения — стероидный сахарный диабет

и компрессионный перелом XII грудного позвонка.Д.1Я этого была использована таблица, рекомендованная Американским

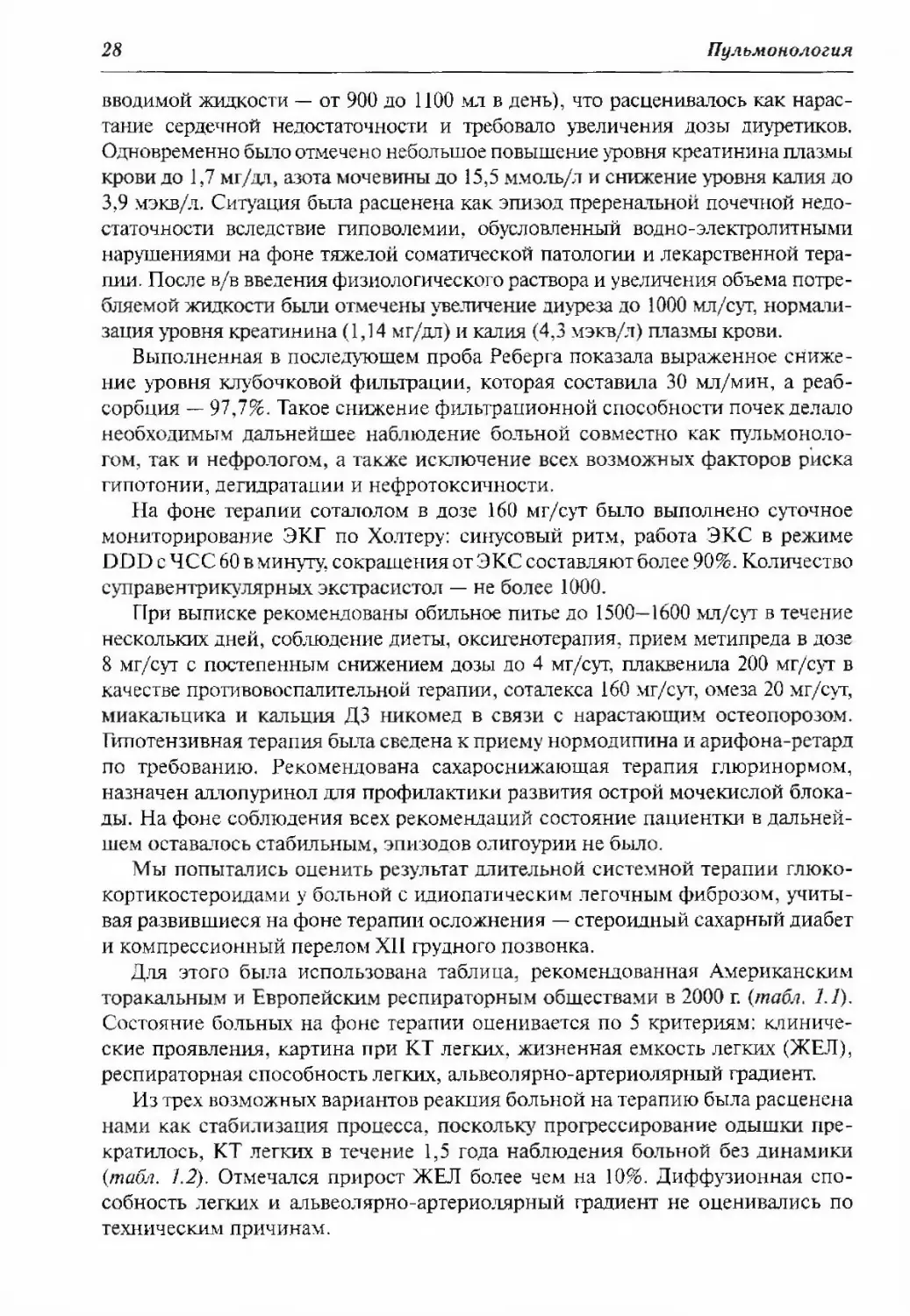

торакальным и Европейским респираторным обществами в 2000 г. {табл. 1.1).

Состояние больных на фоне терапии оценивается по 5 критериям: клиниче¬

ские проявления, картина при КТ легких, жизненная емкость легких (ЖЕЛ),

респираторная способность легких, атьвеолярно-артериолярный градиент.Из трех возможных вариантов реакция больной на терапию была расценена

нами как стабилизация процесса, поскольку прогрессирование одышки пре¬

кратилось, КТ легких в течение 1,5 года наблюдения больной без динамики

{табл. 1.2). Отмечался прирост ЖЕЛ более чем на 10%. Диффузионная спо¬

собность легких и альвеолярно-артериолярный градиент не оценивались по

техническим причинам.

Глава 1. Идиопатические интерстициальные пневмонии...29Таблица 1.1Оценка ответа на терапию у больных интерстициальным легочным фиброзомПараметрыУлучшениеСтабилизацияУхудшениеСимптомыУменьшение одышки и

кашляНет измененийУвеличение одышки и

кашляRh-графия, КТУменьшение измененийНет измененийУвеличение измененийЖЕЛУвеличение >10%Изменения +10%Уменьшение > 10%Увеличение >15%Изменения ±15%Уменьшение > 15%AaPOjУменьшение > 10 мм

рт.ст.Изменения +10 мм

рт.ст.Увеличение > 10 мм

рт.стОценка эффективности терапии у больной К.Таблица 12ПараметрыГоспитализацияI(декабрь 2007 г.)

исходноII(май 2008 г.)

до ГКСIII(декабрь 2008 г.)

на фоне ГКСIV(февраль 2009 г.)Симптомы++++++++Re/KT легкихБез диналїикиЖЕЛ (% к N)56475455SaO,9067-879390-95ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХСовременная югассификация интерстициальных заболеваний легких, пред¬

ложенная Американским торакальным и Европейским респираторным обще¬

ствами в 2000 г., представлена на рис. 1.7. Она включает интерстициальные

заболевания легких известной этиологии (поражения легких при систем¬

ных заболеваниях соединительной ткани, таких как ревматоидный артрит и

системная склеродермия, лекарственные поражения, одним из самым распро¬

страненных среди которых является амиодароновое легкое), гранулематозные

поражения (саркоидоз), а также редкие нозологические формы, такие как

лимфангиолейомиоматоз и гистиоцитоз X.Идиопатические интерстициальные пневмонии (ИИП) также относятся

к группе интерстициа1ьных заболеваний легких и включают в себя 7 заболе¬

ваний: идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) и так называемые другие

ИИП (не-ИЛФ) — десквамативная ИП (ДИП), острая ИП (ОИП), неспеии-

фическая ИП (КИП), респираторный бронхиолит, ассоциированный с ИЗЛ

(РБ-ИЗЛ), криптогенная организующаяся пневмония (КОП), лимфоцитарная

ИП (ЛИП).Следует отметить, что в настоящее время в медицинской литературе суще¬

ствует некоторая терминологическая путаница как в формулировке диагноза

ИИП, так и в употреблении понятия «интерстициа^іьная пневмония».Термин «идиопатические интерстициальные пневмонии^» объединяет груп¬

пу сходных по клинической картине заболеваний, дифференцировать которые

зоПульмонологияРис. 1.7. Классификация интерстициальных заболеваний легкихмежду собой можно только на основании результатов морфологического иссле¬

дования. Ранее все эти заболевания объединяли в диагноз «идиопатический

фиброзирующий альвеолит^ (ИФА), который очень метко отражал сущность

патологического процесса и на долгие годы прочно укоренился не только в

пульмонологии, но и в терапии в целом. В дальнейшем, при выявлении неод¬

нородности этой группы в связи с разграничением 7 разных морфологических

типов ИИП и соответствующих им нозологических форм, термин «ИФА»

решено было применять только по отношению к ИЛФ, который соответствует

морфологической форме обычной интерстициальной пневмонии.Интерстициальной пневмонией принято называть пневмонии, вызванные

«атипичными возбудителями», такими как хламидии, легионеллы и др., кото¬

рые, будучи внутриклеточными паразитами, вызывают пневмонии с преиму¬

щественным поражением интерстиция легких с минимальным скоплением

экссудата в полости альвеол и при рентгенографии легких нередко бывают

рентгенонегативными. Выявить наличие такой интерстициальной пневмонии

в большинстве случаев можно с помощью компьютерной томографии. Кроме

этого, сам термин «пневмония» применяется к острым инфекционным заболе¬

ваниям легочной паренхимы. ИИП в большинстве случаев являются хрониче¬

скими заболеваниями идиопатической, а не инфекционной природы. В связи

с этим более корректным по отношению к ИИП считается употребление тер¬

мина «пневмонитьт».ИИП — группа заболеваний неизвестной этиологии, клинически харак¬

теризующаяся прогрессирующей одышкой и кашлем, чаще непродуктив¬

ным. При аускультации обычно выслушивается крепитация разной степени

Глава L Идиопатические интерстициальные пневмонии...31выраженности — от нежной до типичного «целлофанового треска». При рент¬

генографии или КТ легких выявляются диффузные двусторонние изменения.

Присієм КТ высокого разрешения позволяет дифференцировать рентгенологи¬

ческий симптом «матового стекла», свидетельствующий, как правило, о преоб¬

ладании воспалительного процесса, от симптома «ретикулярного или сетчатого

фиброза», чтоявляеіся маркером наличия соединительной ткани. Исследование

функциональной способности легких позволяет выявить рестриктивные вен¬

тиляционные нарушения (снижение легочных объемов), снижение диффу¬

зионной способности легких, расширение альвеоло-артериального градиента

(АаРОз).В соответствии с клинико-патологической классификацией Американского

іораісального и Европейского респираторного обществ 2000 г. клинический

диагноз ИИП устанавливается на основании морфологической картины био-

птата легкого {табл. 1.3).Так, морфологическая картина обычной интерстициальной пневмонии

соответствует клиническому диагнозу ИЛФ/ИФА. Гистологический вариант

неспеиифической интерстициальной пневмонии (НИТТ) и лимфоцитарной

интерстициальной пневмонии (ЛИП) соответствует одноименным клиниче¬

ским формулировкам диагноза. При морфологическом диагнозе макрофагаль-

ной ИП клинический диагноз должен формулироваться как десквамагивная

ИП (ДИП). В случае выявления гистологической картины респираторного

бронхиолита диагноз формулируется как респираторный бронхиолит, ассо¬

циированный с ИЗЛ (РБ-ИЗЛ). И, наконец, в случае гистологической картины

диффузного атьвеолярного повреждения клиницист вправе сформулировать

диагноз как острая ИП, или болезнь Хаммана-Рича.Итак, каждому морфологическому типу ИИП соответствует определен¬

ная гистологическая картина {табл. 1.4), При обычной интерстициальнойТаблица 1.3Соответствие клинических и гистологических вариантов различных иднопатическихинтерстициальных пневмонийГЬстологический вариантКлинический диагнозОбычная интерстициальная пневмо¬

нияИдиоиатический легочный фиброзНсспецифическая итттерстициальная

пневмонияНеспеиифическая интсрстициальная пнев¬

монияОрганизующаяся пневмонияКрипгогенна>: организующаяся пневмонияДиффузное альвеолярное повреждениеОстрая интерстициальная иневмонияРеспираторный бронхиолитРеспираторный бронхиолит, ассоциирован¬

ный с ИЗЛМакрофагальна>х интерстициальная

пневмонияДесквамативная интсрстициальная пневмо¬

нияЛ имфоцитарная интерститшаїьная

пневмонияЛимфотщтарная интерстициальная пневмо¬

ния

32ПульмонологияТаблица J.4Клинико-морфологическая классификация идиолатических

интерстициа.1ьных пневмонийМорфологический тип и клинический

диагноз ИИППтстологическая картинаИдиопатический легочный фиброз =

ДФА (обычная итттерстициальная пнев¬

мония)Нар>тііение архитектуры легких, фиброз с

«сотовыми» изменениями, фокусы фибро-

бластоп. Неоднородность данных измсне-

ний в биоптатс (временная гетерогенность)Нсспеиифическая ИП (т?еспецифиче-

ская интерстициальная пневмония)Вариабельное интерстициальное вос¬

паление и фиброз, однородность данных

изменений в биоптате, фибробластичсские

фокусы отсутствуют или очетгь редкиКринтогенная организ\тошаяся пнев¬

мония (организ>тощаяся пневмония)Легочная архитектоника сохранена, пят¬

нистое распространение полипопидной

грануляциотшой ткани в дистальных возду¬

хоносных ГГУТЯХОстрая ИП = болезнь Хаммана—Рича

(диффузное альвеолярное поврежде¬

ние)Диффузный процесс, уголшение альвео¬

лярных перегородок, организация альвеол,

гиалиновые мембраны РБ-ИЗЛ (респираторный бропхиолит)Бронхо центричная аккл'муляция альвеоляр¬

ных макрофагов, минимальное воспаление

и фиброз ДИП (макрофагальная интерстициаль¬

ная птгевмония)Равномерное поражение паренхимы легких,

альвеолярные макрофаги в просвете алт^пе-

ол, минимальное поражение интерстицияЛИП (лимфоциіарнаяинтерстициаль¬

ная пневмония)Выраженная лимфоцитарная инфильтрация

интерстиция часто ассоциирована с пери-

бронхиальными лимфоидными фоллтткула-

ми (фолликулярный бронхиолит) пневмонии выявляют нарушение архитектоники легких, фиброз с «сото¬

выми» изменениями, фокусы фибробластов. Отличительной особенностью

этой нневмонии является неоднородность данных изменений в биоптате

(временная гетерогенность). Для неспецифической интерстициальной пнев-

монии свойственно выявление вариабельного интерстициального воспсшения

и фиброза, при этом фибробластические фокусы либо отсутствуют, либо край¬

не редки. В отличие от обьгчной интерстициальной пневмонии, обращает на

себя внимание однородность данных изменений в биоптате. Лимфоцитарная

интерстициальная пневмония названа так благодаря тому, что для нее харак¬

терна выраженная лимфоцитарная инфильтрация интерстициальной ткани.

Кроме лимфоцитарной инфи^іьтрации, при этой пневмонии в биоптатс часто

выявляют перибронхишіьньїе лимфоидные фолликулы, так называемый фол¬

ликулярный бронхиолит. в случае, когда при микроскопическом исс.ттедовании

обнаруживают диффузное утолщение альвеолярных перегородок, образование

гиалиновых мембран, а также организацию альвеол, речь идет о диффузном

альвеолярном повреждении или об острой интерстициальной пневмонии

(болезни Хаммана—Рича).

Глава 1, Идиопатические интерстициальные пневмонии... 33При организующейся пневмонии на фоне сохранной легочной архитек¬

тоники выявляется пятнистое распространение полиповидной грануляци¬

онной ткани преимутцествснно в дистальных отделах воздухоносных путей.

Десквамативная интерстициальная пневмония традиционно называется

так потому, что для нее характерны скопления альвеолярных макрофагов в

полостях альвеол, ранее ошибочно принимавшиеся за десквамированные

клетки альвеолярного эпителия. Кроме того, для гистологической картины

ДИП характерно равномерное незначительное повреждение интерстиция.

При РБ-ИЗЛ обычно выяв.1яется бронхоцентри^шая аккумуляция альвеоляр¬

ных макрофагов в сочетании с минимальным воспалением и фиброзом.ИЛФ — одна из наиболее часто встречающихся и, следовательно, наибо¬

лее изученных ИИП. Согласительной комиссией ATS/ERS были предложены

клинико-рентгенологические критерии вероятного диагноза ИЛФ (специфич¬

ность 97%, чувствительность 62%, Raghu et.al.). Критерии разделены на две

группы: большие и малые.К большим критериям относятся; 1) исключение других ИЗЛ, вызванных

известными причинами (лекарства, экзогенные факторы, диффузные заболе¬

вания соединительной ткаьш); 2) рестриктивные изменения ФВД и нарушение

газообмена; 3) двусторонние изменения в базальных отделах легких по типу

«матового стекла» по данным КТ высокого разрешения; 4) по данным транс¬

бронхиальной биопсии или бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) нет признаков,

свидетельствующих об альтернативном диагнозе.Малые критерии включают: 1) возраст более 50 лет; 2) незаметное, постепен¬

ное появление диспноэ при физической нагрузке; 3) длительность заболевания

более 3 мес; 4) ипспираторную крепитацию в базальных отделах легких.Вероятность ИЛФ считается достаточно высокой, если имеются четыре

больших и хотя бы три малых критерия.Вопрос лечения ИЛФ на сегодняшний день является одним из краеуголь¬

ных камней терапии интерстициальных болезней легких. Следует отметить,

что на современном уровне развития внутренней медицины нет эффективных

методов лечения ИЛФ, способных улучшить выживаемость и качество жизни

больных. Тем не менее имеются данные об эффективности некоторьк схем

патогенетической терапии этого заболевания. Под эффективностью лечения

ИЛФ следует понимать не увеличение продолжительности и качества жизни, а

возможіюсть торможения прогрессирования заболевания.Учитывая гистологическую времени^ гетерогенность, т.е. одновременное

наличие в препарате зон активного воспа.тения и зон уже сформировавшего

фиброза (что создаст типичную картину «сотового легкого» и так метко было

отражено в названии «фиброзирующий альвеолит»), проводится противовос¬

палительная и антифиброзная терапия. В качестве противовоспалительной

терапии рекомендуются три схемы с использованием глюкокортикостероидов

(ГКС) и цитостатических препаратов: ГКС, ГКС + азатиоприн и ГКС + цикло-

фосфамид. В качестве препаратов, подавляющих прогрессирование фиброза,

используются 0-пеници.аяамин, колхицин, интерферон-у-1Ь и пирфенидон.

Кроме того, имеются данные об эффективности длительного приема больших

34 Пульмонологиядоз N-aucTJHLmHCTeMHa (препарат флуимуцил-600) в качестве антиоксидант¬

ного препарата. К сожалению, для пациентов с ИЛФ до сих пор не потеряла

актуальности трансплантация легких, и именно среди этой фуппы больных,

ожидающих операцию, смертность остается наиболее высокой.Все рекомендуемые ATS/ERS схемы противовоспалительной терапии

включают назначение ГКС. Принимая во внимание возможные побочные

эффекты кортикостероидной терапии, средний возраст больных ИЛФ, а также

отсутствие данных об увеличении их продолжительности и качества жизни на

фоне лечения, необходимо оценивать существующие показания и противопо¬

казания к проведению противовоспалительной терапии. По уже имеющимся

данным, ГКС оказываются эффективными лишь у 15—20% больных ИЛФ.

Предикторами успешности терапии ГКС являются женский пол, возраст моло¬

же 50 лет, изменения при КТ высокого разрешения по типу «матового стекла»,

а не ретикулярного фиброза и содержание лимфоцитов более 25% в жидкости

БАЛ. Предикторами того, чю риск развития побочньоі эффектов от терапии

ГКС будет превышать ожидаемую пользу, считаются возраст старше 70 лет,

наличие ожирения (ИМТ > 35 кг/м^), остеопороза и сахарного диабета.Сегодня наиболее радикальным способом терапии ИЛФ остается транс¬

плантация легких. Как уже было сказано, самая высокая легальность среди

пациентов, ожидающих трансплантацию, отмечается именно в группе больных

ИЛФ, а 3-летняя выживаемость этих больных после трансплантации легких

составляет около 60%. Показаниями к трансплантации легких у больных

ИЛФ считаются диспноэ ПІ-IV (NYHLA), гипоксемия при физической нагруз¬

ке, снижение ЖЕЛ менее 60—70% и снижение DLco менее 50%. В качестве

противопоказаний можно назвать пожилой возраст и быстрое прогрессирова¬

ние заболевания. В настоящее время в связи с неудовлетворенностью врачей

результатами консервативного лечения ИЛФ продолжается активный поиск

новых способов воздействия на две основные составляющие идиопатического

фиброзирующего альвеолита — воспаление и фиброз. В связи с этим изучается

возможность использования босентана, ингибиторов АПФ, циклоспорина,

этанерсепта, иматиниба, фактора роста кератиноцитов, микофенолата мофе-

тила, рапамицина, а также ловастатина и др. (табл. 7.5).Оценивать эффективность терапии ИЛФ на сегодняшний момент представ¬

ляется возможньші только по «суррогатным точкам», отражающим преимуще¬

ственно функциональную способность легких, и по рентгенологической кар¬

тине. Для этого используют 5 критериев (см. табл. 1.1): динамику симптомов,

проявляющихся в основном одышкой, ЖЕЛ, DLco и АаРО,, а также изменения

при рентгенологическом исследовании (рентгенография или КТ). В зависи¬

мости от направления и степени их изменений состояние расценивается как

улучшение, ухудшение или стабилизация. Средняя выживаемость больных

ИЛФ колеблется от 2,9 до 5,0 лет, при этом прогноз течения заболевания

бывает лучше у женщин, лиц более молодого возраста, с анамнезом заболева¬

ния менее 1 года и меньшей выраженностью фиброза по данным биопсии и

КТ высокого разрешения, а также у пациентов, ответивших на терапию ГКС

в течение 3 мес.

Глава /, Идиопатические интерстициальные пневмонии...35Таблица 1.5Перспективы развития медикаментозной терапии

интерстициального легочного фиброзаПрепаратОбоснованнеБосентан — антагонист рецепто¬

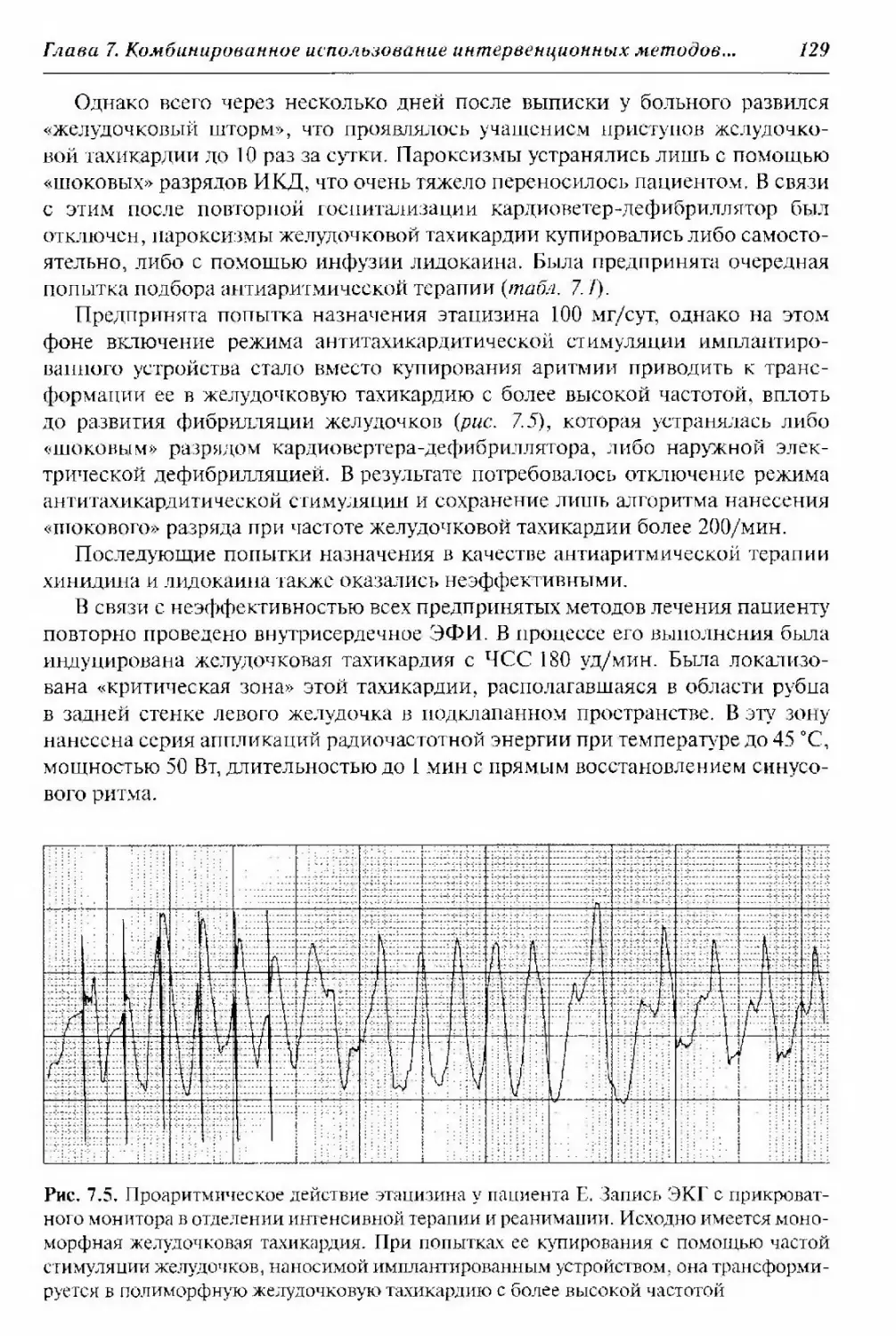

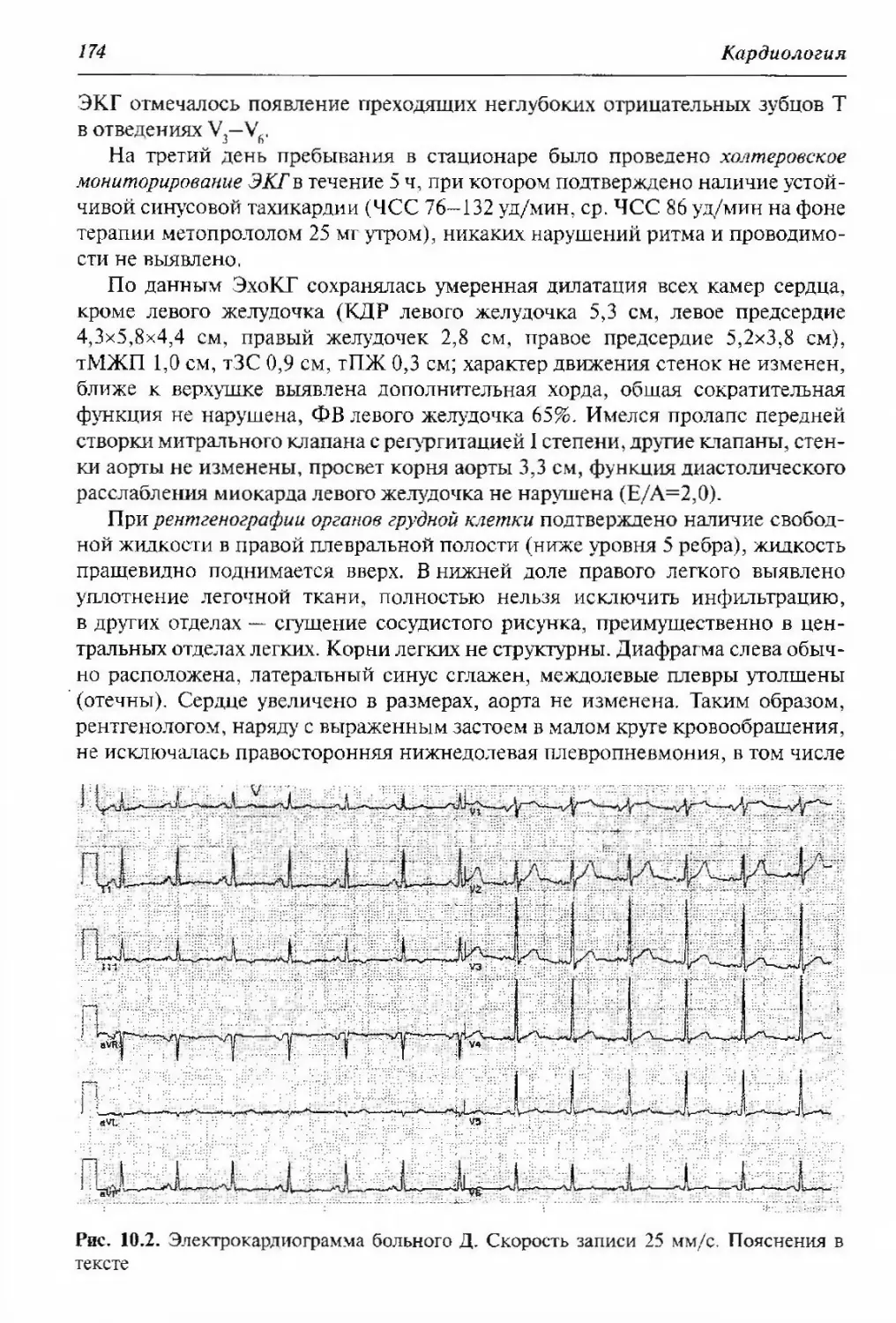

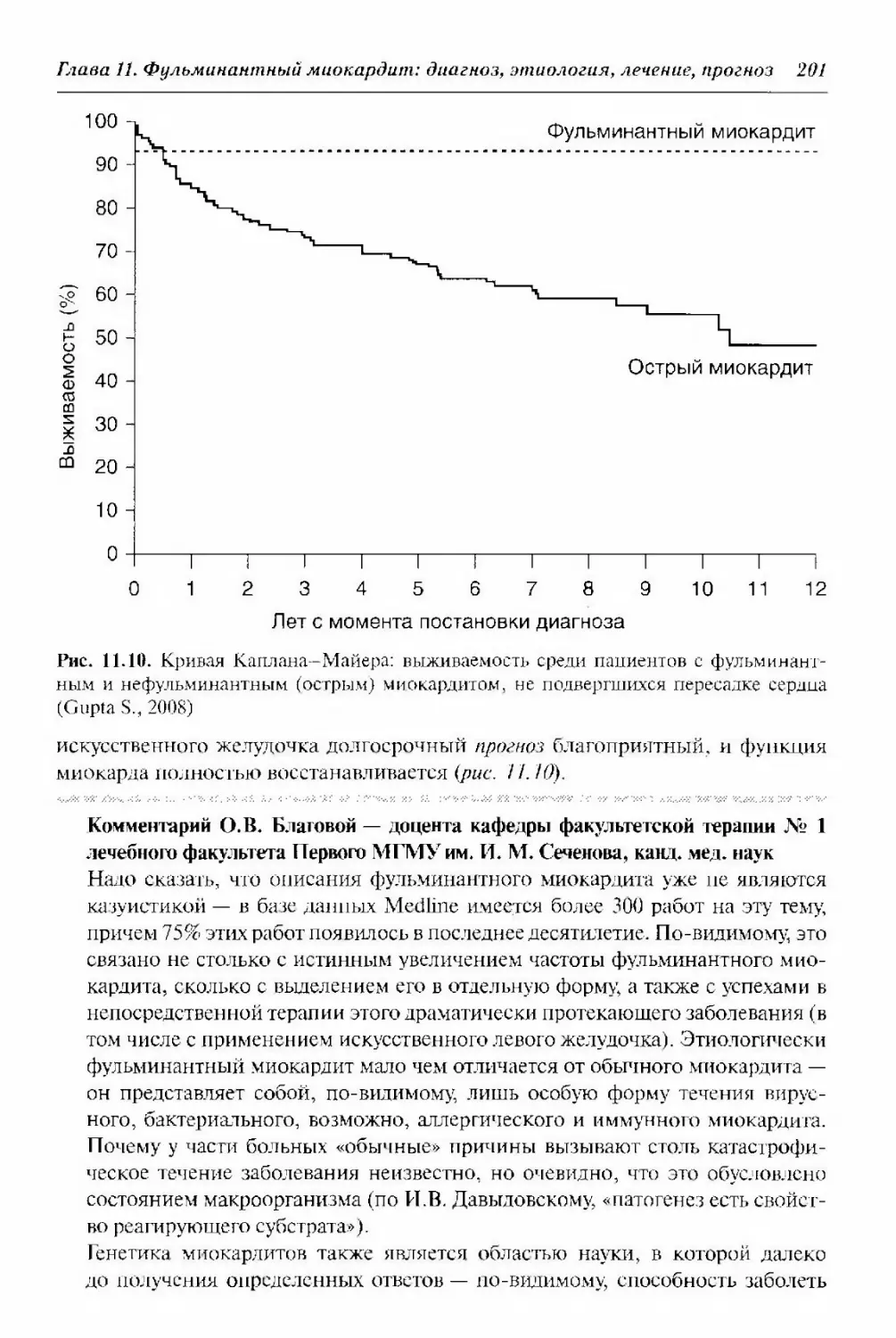

ров эндотелина А и ВЭндотелии-1 обладает вазоактивным, митогенным