Text

•f

•V

ПЕЧАТАЕТСЯ

ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ

СОВЕТА

Н А Р О Д Н Ы Х КОМИССАРОВ

СОЮЗА С С Р

о т 23 октября

Н>35

/Л

^ А

КЛИМЕНТ АРКАДЬЕВИЧ

СОЧИНЕНИЯ

/

О Г ИЗ

•

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е

КОЛХОЗНОЙ

С

Е

А

Ь

Х

И

О

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СОВХОЗНОЙ

З

Г

И

З

\

Л И Т Е Р А Т У Р Ы

.

1

9

3

8

2011096177

Ответственный редактор

АКАДЕМИК

В. Л. КОМАРОВ

Заместитель ответственного

ПРОФЕССОР

А. К. ТИМИРЯЗЕВ

Редактор пятого тома

ПРОФЕССОР

А. К, ТИМИРЯЗЕВ

редактора

К. А. Тимирязев за работой

І Ь

К.А.ТИМИРЯЗЕВ

НАСУЩНЫЕ ЗАДАЧИ

СОВРЕМЕННОГО

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

том пятый

ПУБЛИЧНЫЕ

РЕЧИ

СЕЛЬХОЗГИЗ

1938

ПАМЯТИ

БРАТА

И ПЕРВОГО СВОЕГО УЧИТЕЛЯ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ,

Д. А . ТИМИРЯЗЕВА,

посвящает этот томик

автор

ПРЕДИСЛОВИЕ

К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

отя статьи этого сборника обнимают период более

чем тридцати лет, перечитывая их для этого третьего

издания, я убеждаюсь, что затронутые в них вопросы 1 вполне современны.

Что я разумею под насущными задачами современного

естествознания, достаточно подробно мною развито в предисловии ко второму изданию.

Я остановлюсь только на той связи между наукой и жизнью,

которой я только коснулся в этом предисловии. Я признаю

лозунгом современности — наука и демократия, и этой связи

между наукой и жизнью, наукой и нравственностью, между

научной истиной и этической правдой (II) я никогда не упускал

из виду с первых шагов своей педагогической и литературной

1 До восьмичасового рабочего дня и рабочих университетов включительно.

деятельности. Включенная в состав этого издания, переведенная мною, превосходная статья Пирсона ( X I V *) ясно доказывает одну из сторон этой связи.

С демократизацией общества, с увеличением области прав

отдельного гражданина, растет и нравственная ответственность

каждого за свою долю участия в общественных делах. Первый

долг, который налагает эта ответственность, заключается в развитии в себе способности к логическому мышлению. А это

развитие достигается всего вернее изучением положительной науки в школе или, еще лучше, в течение всей жизни путем

самообразования.

Что учение науки не может находиться в противоречии

с нравственностью, нагляднее всего доказывается несостоятельностью нападок с этической точки зрения на то учение,

которое является главным приобретением новейшей науки

(дарвинизм). Отражать эти нападки я не переставал, в течение

тридцати лет доказывая, что учение, ставящее исходной точкой

всякой нравственности социальное чувство, не может в конечном

итоге оказаться антисоциальным (III, V I I I , X V I I , X I X ) Ч

* Нумерация статей в настоящем издании частично изменена в связи

с переносом некоторых статей сборника в другие тома собрания сочинений. Обоснование необходимости этого переноса см. в послесловии

к этому тому. Глава X I V — см. главу X I I настоящего тома. Ред.

1 Мне ставили в упрек, что, отражая нападки справа, я непосредственно не возражал нападавшим слева. Что я не возражал Михайловскому на его неостроумные выпады против Дарвина (вроде сопоставления

его с Оффенбахом), я полагаю, само собою понятно. Возражать же печатно

Чернышевскому я считал неприличным в виду цензурных условий того

времени, лишавших его едва ли не главного его довода — возможности

подписать статью своим именем. Тем не менее в тесном кружке ученых

и писателей я возражал тогда же, и часть моего возражения вошла в состав моей статьи «Значение переворота и пр.», приложенной к первому

тому сочинений Дарвина. Любопытное совпадение — те же слова Гёте,

которыми я заканчивал свой ответ Чернышевскому (и статью), несколько

лет спустя можно было прочесть на лентах венка, возложенного на памятник Гёте германской социал-демократической партией. Народные

издания Дарвина и Геккеля, распространяемые немецкой демократической прессой, я полагаю, убедительно доказывают, кто из нас был

прав, — я или Чернышевский, в нашей оценке социального значения

дарвинизма. (Главы III и V I I I — « Ч а р л з Дарвин, как тип ученого» и

«Дарвинизм перед судом философии и нравственности» — см. в томе VII

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Сопоставление между наукой и демократией более глу- :

боко, чем может показаться на первый взгляд 1 . Как в науке

человечество нашло третью и верную форму искания истины,

изверившись в первых двух, так и в демократии оно видит третью

форму осуществления правды в жизни, изверившись в первых

двух. Как, на основании закона, по которому борьба бывает

наиболее обостренной между формами наиболее близкими,

науке приходится выдерживать натиск ближайшей своей

предшественницы метафизики (XVIII) *, так и демократии

приходится выдерживать натиск со стороны вырождающейся

буржуазии. Как метафизика, желая удержать развитие человеческого разума рамками своей схоластической диалектики,

невольно вынуждена бросать приветливые взгляды своему

исконному врагу — клерикализму, так и та часть буржуазии,

которая не желает подчиниться закону развития, вынуждена

вступать в союз с теми силами, победительницею которых еще

недавно себя считала. Наконец, и вздыхающая по прошлом

метафизика, и пятящаяся назад буржуазия не прочь протянуть

друг другу руку помощи.

В мировой борьбе, завязывающейся между той частью

человечества, которая смотрит вперед, и той, которая, роковым образом, вынуждена обращать свои взоры назад, на знамени первой будут начертаны эти слова — наука и демократия. — In hoc signo viaces! * *

К.

1908

ТИМИРЯЗЕВ.

г.

настоящего издания. Там же см. статью «Значение переворота, произведенного в современном естествознании Дарвином». Нумерация глав

XVII и X I X соответственно изменена на X I V и X V I . Ред.).

1 Что оно не было, во всяком случае, простой данью времени, показывает хронология — эти строки были написаны в самом начале 1904 г.,

когда так называемое освободительное движение (sensu stricto) (в строгом

смысле слова) еще не начиналось и реакция была в апогее.

* См. главу XV. Ред.

* * Сим победишь. Ред.

I I

ПРЕДИСЛОВИЕ

КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

L A M E T A F I S I C A D E L L A G E O M E T R I A STAN E G L I ASSIOMI Е NE P O S T U L A T I Е QÜELLA

DELLA FISICHE NELLE OSSERVATIONI Е

NELLE SPERIENZE.«

ГАЛИЛЕЙ,

XVII

век.

*

L'EXPÉRIENCE EST LA SOURCE

UNIQUE

D E L A V É R I T É : E L L E S E U L E P E U T NOUS

A P P R E N D R E Q U E L Q U E C H O S E D E NOUVEAU; E L L E S E U L E P E U T NOUS DONNER

L A C E R T I T U D E . VOILA D E U X P O I N T S Q U E

NUL NE PEUT CONTESTER.««

ПУАНКАРЕ,

*

XX век.

. . . П О Ч Е М У В Б Л И Ж А Й Ш И Е К НАМ Д Е СЯТИЛЕТИЯ ОБЩЕ-ЕВРОПЕЙСКОЙ РЕАКЦИИ Р У С С К А Я И Н Т Е Л Л И Г Е Н Ц И Я О Б Н А Р У ЖИЛА Б О Л Е З Н Е Н Н Ы Е Я В Л Е Н И Я СКЛОННОСТИ К М Е Т А Ф И З И К Е , К МИСТИЦИЗМУ

И ФОРМЫ ДЕКАДЕНТСТВА СОВЕРШЕННО

О Д Н О Р О Д Н Ы Е С Т Е М , Ч Т О М Ы ВИДИМ НА

З А П А Д Е , С Т А Н О В Я С Ь В ТО Ж Е

ВРЕМЯ

В Р А З Р Е З СО С В О Е Й Н Е Д А В Н Е Й Т Р А Д И ЦИЕЙ, ПОВИДИМОМУ, В П О Л Н Е

ЗДОРОВОЙ?

П. Л. ЛАВРОВ.

истории.

Задачи

понимания

Н

асущные задачи современного естествознания — какое

притязательное название! Кто в состоянии их исчерпать

или хоть только наметить? Кто сможет просто охватить

мыслью весь их необъятный простор? Очевидно, приходится

объясниться.

Flo точно ли необходимо совместить все фактическое содержание естествознания для того, чтобы подметить известные

знамения времени, для того, чтобы уловить, в чем заключаются

* Метафизика геометрии состоит в аксиомах и постулатах, метафизика же физики состоит в, наблюдениях и опытах. Ред.

* * Опыт есть единственный источник истины: он один может нас

научить чему-нибудь новому; он один дает нам достоверность. Вот два

пункта, которых никто не может оспорить. Ред.

в данный момент самые общие течения, самые настоятельные

задачи? Очевидно, нет; именно, их общность указывает на то,

что их отголосок должен быть слышен повсюду, во всех ее

областях, хотя в некоторых может раздаваться громче, чем

в других. В одном из очерков, вошедших в состав этого сборника ( X I I I , М. Бертло)*, я останавливаюсь на том, что одною

из наиболее выдающихся особенностей переживаемого момента

являются течения мысли с явно выраженным реакционным

направлением. Борьба со всеми проявлениями этой реакции — вот самая общая, самая насущная задача естествознания — отзвук о ней слышен почти на каждой странице

этой книги.

Реакция эта обнаруживается, особенно в последние годы,

прежде всего в форме какого-то, будто бы, общего недовольства

направлением современной науки, в заявлении, что научная

мысль зашла, будто бы, в тупик, что ей, будто бы, некуда далее

итти в этом направлении, что она должна искать какого-то

обновления, возрождения под руководством пробудившейся,

будто бы, философской мысли. Что это движение реакционное,

ясно уже из того факта, что вслед за этим заявлением неизменно

следует призыв вернуться к... (имя рек), и чем далее — тем

лучше, к Канту — так к Канту, а еще лучше к Фоме Аквинскому. Какого еще нужно более наглядного testimonium

paupertatis * * , более очевидного доказательства полного

бесплодия этого прославляемого возрождения философской

мысли, не предлагающей ничего своего, нового, а только с

вожделением обращающей свои взоры назад.

/1,

Наука должна громко заявить, что она\не пойдет в КаноссуЛі

Она не признает над собою главенства какой-то сверх-научной,

вне-научной,а попросту ненаучной философии. Она не превра- Ал

тится в служанку этой философии, как та когда-то мирилась

с прозвищем ancilla theologiae * * * . Наука не знает реставрации;

она знает только инставрацию — Instauratio m a g n a * * * * , отправляясь откуда, победоносно идет вперед вот уже четвертый век.

*

**

***

****

2

См. главу X I . Ред.

Свидетельство о бедности. Ред.

Служанка богословия. Ред.

Великое установление. Ред.

К. А. Тимирязев, т. 7

17

Наука сама себе философия, та философия, которую в Англии

семнадцатого века называли просто «новой», возводя ее начало

к Галилею и Бэкону, которую великий французский мыслитель

девятнадцатого назвал «положительной». Только те области

знания, которые постепенно проникались складом мышления,

присущим философии науки, и получали право считать себя

наукой, — только эти приобретения человеческой мысли оказывались прочными и охватывали все более и более широкие

горизонты. В первый раз за все свое существование человеческая мысль вступила на верный путь, и, переходя от простейших задач к более и более сложным, человек мог сказать своему

разуму: верный слѵга.лмалом бьіл тчл мне верен, — над многим

тебя поставлю !

Когда громко заявляют, что рядом с этим испытанным

путем раскрытия истины, доставившим, особенно за последний век, такие победы человеческой мысли и человеческой

мощи, с которыми не может сравниться все, сделанное за

длинный ряд предшествовавших веков, что рядом с этим единственным верным путем раскрытия истины и даже над ним

должны быть поставлены «метафизические потребности» и

«чутье сокровенных тайн»

— тогда люди науки могут просто

отвечать, что все это «ist schon da gewesen» 2 , что все это испытано и успело доказать свою несостоятельность.

/ Верный путь к истине! Но скажут: а что есть истина? На

этот вопрос наука отвечает простой перестановкой слов:

истина — это то, что есть. Это истина-действительность. Но

может ли она удовлетворить нас в жизни! Можем ли мы примириться с мыслью, что все существующее разумно, можем ли

признать эту истину-действительность sa истину-правду?

Конечно нет. Метафизики говорят нам, что они знают эту

истину-правду, что это то, что должно быть. Но люди науки

более скромны: они не берутся вещать о том, что должно быть.

Для них истина-правда это то, чтобудет. И никогда у человека

не было другого представления о правде на земле. В будущем

1 Слова проф. Новгородцева

в «Вехах». (Примечание добавлено

JK 4-му изданию. Ред.).

2 Слова («уже было». Ред.)

Бен-Акибы в «Уриѳль Акоста» (Примечание добавлено к 4-му изданию. Ред.).

чает пришествия правды человек верующий, в будущем ждет

осуществления своего идеала «наибольшего блага наибольшего числа» и свободный от априорных посылок утилитарист.

Истинашравда — это неуловимый, вечно изменяющийся, вечно

манящий вперед идеал будущего. Потому-то стремление к

добру почти равнозначаще с недовольством настоящим.

Но как же узнаём мы то, что будет? Для этого существует

тот же единственный путь изучения действительности, сравнения того, что есть, с тем, что было, путь изучения эволюции

правды, изучения того, что человечество в своем поступательном

движении считало постепенным осуществлением правды на

земле. Понятно, что всякое, даже научное, пророчество, всякое экстраполирование, пока оно не подтверждено опытом, не

может иметь той обязательной логической силы, как наблюденная действительность, и потому естественно встретить людей,

готовых, в своей близорукости, признавать за правду то, что

есть, даже возврат к тому, что было.

Чему же учит эволюция человечества в его ближайшем

прошлом, в каком направлении движется оно, какие силы

выдвигает вперед, как главнейшие факторы будущего? Науку

и демократию. Сильная наукой демократия, наука, опирающаяся на демократию, и как символ этого союза — явление

почти неизвестное прошлым векам — демократизация науки:

вот неспмнеттцт,тй прцщоз_будущего. Отсюда понятно, что люди

' настоящего, торжествующее мещанство, ставят на пьедестал

философа, обнимающего в своей ненависти и демократию,

и науку. Не знаю, по какому недоразумению принято считать

Ницше бичом буржуазии, когда его учение осуществляет самые

сокровенные ее вожделения. Не обладающим унаследованной

арисіократией прошлого он предлагает соблазнительную

перспективу благоприобретенной аристократии будущего, к

тому же очень просто достигаемой свободным проявлением

всех пороков старой. Подхватив мельком брошенную Дарвином

мысль о будущем развитии умственного и нравственного типа

человека 1 , Ницше лишает эту мысль ее прогрессивного содержания и создает свой регрессивный тип с его «моралью господ»,

1 Вследствие чего некоторые комментаторы Ницше делают Дарвина

ответственным sa реакционные идеалы Ницше.

2*

19

весь сотканный из воспоминаний темного прошлого и его

пережитков в самых неприглядных сторонах современной

ему германской жизни. Говорят, это — страстная защита прав

личности; может быть и так; но почему же у английского мыслителя средины века (Д. С. Милля) эта защита вылилась в

слова «On liberty» * , а у немецкого философа бисмарковской

эпохи — в слова «Der Wille zur Macht»?** Что бы ни говорили, а,

несмотря на свою кажущуюся оригинальность, Ницше не

ушел от рокового влияния своей среды и времени и, когда читаешь его изображения сильного волей человека, представляется, что напрасно в поисках за ним восходить к Борджиа или

хоть к Наполеону: он мог его гораздо ближе найти в молодом

юнкере Бисмарке, разбивающем пивную кружку на голове

ненавистного ему демократа Ч Каково бы ни было временное

торжество этого типа, можно с уверенностью сказать, что не

ему принадлежит будущее: вся предшествующая эволюция человечества служит тому порукой 2 .

1

Говоря о демократизации науки, я оговариваюсь, что никаким образом не разумею под этим производства науки скопищем и сбором, толпой посредственностей и бездарностей.

, Двигать вперед науку всегда былой будет делом природных

аристократов мысли. Только величайшие из них всегда стремились быть не господами, а слугами всех, к тому же и

выходят они все более и более не из рядов аристократии

предрассудка или золота, а из рядов народа.

Плебей

Фарадэ наложил печать своей аристократической мысли

на вековой ход развития физики.

Реакция против успехов научной мысли, захватывающей

все более широкие области знания, все более широкие круги

1 Совершенно сходный с моим взгляд на философию Ницше высказал позднее (1905) Менгер; он называет Ницше философом победоносного

прусского юнкерства.

2 Какою представляется эволюция этики, исходя из научного начала, что человек существо социальное, а не с точки зрения произвольного деления человечества на «господ» и «рабов», удачно выражено, например, в книге у Sutherland: The origin and growth of the moral instinct

(Происхождение и рост нравственного инстинкта. Ред.).

* О свободе. Ред.

* * Воля к власти. Ред.

последователей, — эта реакция сказывается, конечно, и у нас,

но мне представляется утешительною мысль, что русский ум

мало склонен к деятельности в тех сферах, куда его желала

бы направить эта реакция. Я высказал свое глубокое убеждение, что русская творческая мысль движется свободнее, что

ее результаты плодотворнее, когда она осуществляет «в искусстве жизненную правду и реальную истину в науке», когда

она движется по пути, указанному «Невтоном», а не по стопам

«Платона». Эта мысль была мне вменена в осуждение, но я

остаюсь при ней, пока не будет опровергнуто высказываемое

мною положение, что русский ум не дал миру ни одного философа, которого можно было бы, с Тщпои стороны^" поставить

рядом с философами Запада, а с другой — с великими русскими

художниками слова и с представителями положительного

знания, занявшими почетные места в ряду европейских ученых. I

Один из противников этого воззрения привел в качестве

возражения одно имя — Лобачевского, но, во-первых, это

имя я упоминаю, и, конечно, Лобачевский сам считал себя

представителем положительной науки, а не метафизической

схоластики. В последнее время выдвигают вперед еще другое

имя — Соловьева. Но и перед этим именем я не имею основания

слагать оружие: напротив, я могу извлечь из деятельности

Владимира Сергеевича Соловьева еще новый аргумент в свою

защиту. В с я эта деятельность представляет три полосы: начальную, мистико-метафизическую, вторую, к сожалению, слишком

кратковременную — критико-публицистическую и третью —

снова метафизическую с еще большим оттенком мистицизма.

Эта вторая полоса, отличавшаяся простым здравым реализмом мысли, была в то же время отмечена самым несомненным

талантом; о ней не существует двух мнений. Даже его сторонники с метафизической правой, когда желают вызвать в своих

слушателях или читателях безраздельное сочувствие, охотно

останавливаются именно на ней Ч Но миновала

эта

1 Не без некоторой гордости могу добавить, что этою полосою деятельности Соловьева русские читатели обязаны в известном смысле мне.

Когда завязалась моя полемика с Данилевским и Страховым, Владимир

Сергеевич особенно сблизился со мною; —- знакомы мы были и прежде.

Как сейчас слышу заразительный, детски добродушный смех, с которым

полоса, мистический туман снова стал заволакивать эту

светлую голову, — мы услышали побасенки про антихриста,

и, наконец, искренний христианин, истинно гуманный

человек, еще недавно так красноречиво изобразивший антитезу между Христом и Ксерксом, договорился до тождества

креста и меча. Бедный Владимир Сергеевич, он только еще раз

доказал, что русский человек не может безнаказанно задерживаться в туманных дебрях метафизики и мистики, что эти

увлечения всегда характеризуют нездоровую, ненормальную

полосу в жизни отдельных ли даровитых личностей или всего

русского общества. Только выпутавшись из сетей гегелианства',

Белинский стал Белинским; только погрузившись в волны

іргстицизма, Гоголь перестал быть Гоголем. В школе естествознания воспиталась мысль Герцена, точно так же, как и

в ту единственную эпоху, когда все (или с виду все) русское общество рванулось вперед к разумной и плодотворной цели, оно находилось под господствующим влиянием

не метафизической схоластики, а реально-научного склада

jage ли.

Борьба с этим, так называемым, философским возрождением,

а в действительности с схоластической реакцией против положительной науки, — вот, повторяю, самая общая и основная

задача естествознания, как на западе, так и у нас. Обличать

реакционный характер этой попытки, громко провозглашать,

что положительная наука не вернется в школу метафизической

философии, что, наоборот, всякая новая отрасль человеческого

знания должна пойти в испытанную школу положительной

науки, доказавшей свою исключительную способность искать

и находить истину; разъяснять не только самодовлеющую, но

и первенствующую роль этого положительного знания — вот

насущная задача для всех его отраслей, для всех его предстаон появлялся, повторяя какую-нибудь понравившуюся ему фразу из моей

последней статьи. В одно из этих посещений я познакомил его с пресловутой «Россией и Европой» Данилевского и указал, какую благодарную

задачу и заслугу перед русским обществом представил бы критический

ее разбор. Сначала он убеждал меня взяться за это дело, но когда я решительно отказался, взялся за него сам. Это и послужило толчком к ряду

блестящих его этюдов о наших националистах.

вителей. Нужно ли еще добавлять очевидную истину, что эта,

оправдавшая себя на деле, школа логики должна лечь в основу

всякой разумной системы воспитания.

Если эти попытки реакции против научного духа, конечно,

только отдаленные отголоски, новые вспышки борьбы, никогда

не прерывавшейся и столь же продолжительной, как продолжительны успехи положительного знания, то центр, против

которого направлена атака, значительно переместился. Если

три века тому н а з щ натиск реакции приходилось выдерживать

йстроному, то теперь он направлен главным образом на биолога. Если астроном, физик, химик идут своим путем, почти уже

не встречая препятствия, то тем выше нагромождаются они на

пути "науки (Гжизнй. И прежде всего на пути того эволюционного учения, которое, составляя несомненно важнейшее завоевание научной философии за истекший век, отразилось на

всем складе мышления современного человека. Делаются безуспешные, но тем более рекламируемые, попытки заслонить

луч света, проникший в самые отдаленные одна от другой

области знания — от ботаники до психологии и этики; стараются вновь уверить, что к исследованию жизни не приложим

научный метод раскрытия причин, а только доказавший на

деле свою бесплодность прием угадывания целей, т. е. телеологии ( I I I , IV, V, V I I I , XIV) * .

Второю мишенью для реакции в области биологии явилось второе выдающееся приобретение века—физиология,

по точности методов, по прочности добытых результатов все

более догоняющая физику и химию, на результатах которых

она выводит свое надежное здание. Ей удалось подчинить научному детерминизму не только процессы, совершающиеся в готовом организме, но уже в значительной степени (по крайней

мере по отношению к растению) и образование формы: ей удается

лепить органические формы (V)**. Эту-то, с каждым днем

завоевывающую новые области, физиологию полагают свернуть с ее надежного пути попытками воскресить витализм—

* См. главы III, IV, X I I настоящего тома и статьи «Чарлз Дарвин,

как тип ученого» и «Дарвинизм перед судом философии и нравственності-ю

в томе V I I . Ред.

*

* * См. главу IV. Ред.

*

этот пережиток самой жалкой, самой постыдной эпохи в истории этой науки (VI, V I I , X I X ) 1 .

Рядом с этим старанием возродить бесповоротно обреченные на забвение телеологию и витализм, сводящиеся на отрицание возможности применения научного образа мышления

к задачам изучения жизни, выступает еще третья попытка—

извратить логический ход мышления, присущий не только

науке, но и обычному человеческому рассуждению. Предлагается извратить самое понятие о логическом объяснении, как

о процессе восхождения от менее понятного к более понятному, разложения сложного на простое. Я имею в виду недавние попытки искать опоры для физиологии в психологии.

Я утверждаю, что это направление представляет прямое извращение коренного и единственно верного приема мышления,

общего для науки и для жизни. И действительно, даже такие

первобытные приемы интуитивного раскрытия истины, как

притча или басня, руководятся тем же логическим приемом

• заключения от простого к сложному. Крылов басней «Котел

и горшок» желает выяснить результаты психологических

столкновений; едва ли кто-нибудь для пояснения механического результата ударов горшка о котел стал бы прибегать

к психологическим аналогиям. Правда, первобытный человек

широко пользовался этим приемом извращенной логики—

в мифологии. Раздутые щеки Эола знаменовали ему силу ветра,

пролитая кровь — окраску цветов, но ведь объяснение явлений

природы от этого ничего не выиграло. Этот-то мифологический

способ мышления желали бы ввести в положительную науку

те, кто предлагают психологические объяснения для физиологических явлений. Не психология призвана объяснять физиологию, а, конечно, наоборот 2 : утверждать обратное значит

1 Уже при чтении корректуры этого предисловия я узнал из газет

факт, показывающий, как верно схвачено у меня настроение минуты.

Летом текущего года в Женеве собирается философский конгресс; из четырех вопросов, на нем обсуждаемых, один посвящен успехам телеологии и витализма в современной биологии (реферат Рейнке). То, что составляет позор науки, современная философия спешит записать себе на

приход (см. главы V, VI, X V I . Ред.).

2 Этим логическим путем развивалась научная психология у

,

нас.

Любопытно, что защитник психологического метода à rebours (наоборот)

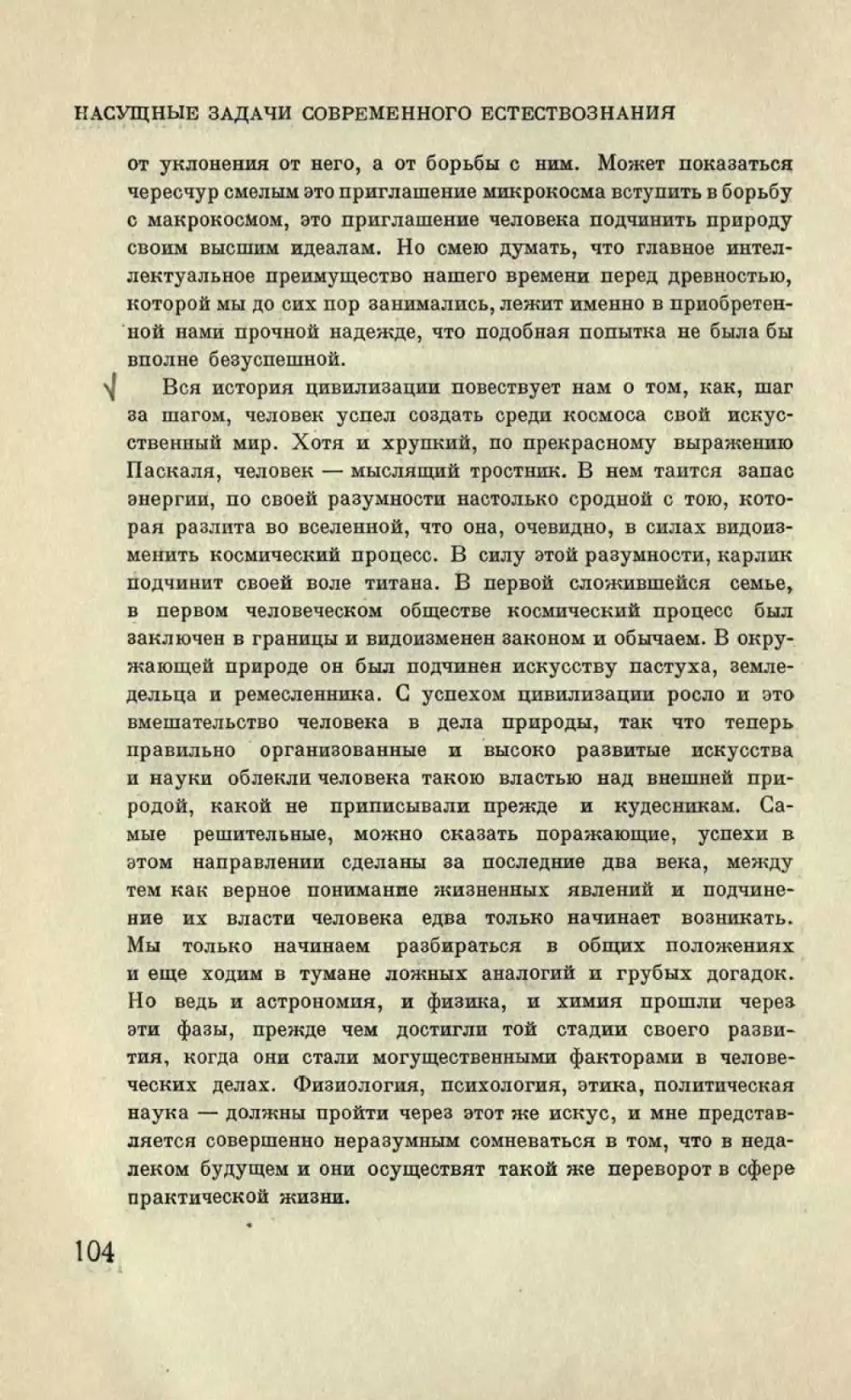

Адрес, преподнесенный

К. А. Тимирязеву

студентамимедиками Московского

университета

в день

30-летнего

юбилея научной и педагогической

деятельности

(рисунок

Поленова ).

üifJoloy

ішсаемФси

Чнили н : іѵь сМ^Шбл-іимг

miuèc'H'miscMuéuÂu

IЩтук^ІмюипЛсНа.,

Лмоъ

Сдгли

Зашью

уссіои

лсооіоё-

о у у ж ^

riaxyß

ъьауёіиьйсшше

исіолыЖсшь

х^огАтаь,

ъипугшша,

уос/опиитл;

(Зььітмь

M-u j-HcuAi*

аукршяѵь

êwnio)

(кг

шл.хіс

XCHU'UM.* ММ

mxiUii

ъса-гихучллом*

ЫШ

tictbJM'uyêvbdjbw-,

ПЖСЪ

?л »

in

псг^и^ѣ^Льсо

à&iuâ~огу/'б-

U К* ЬІС ê'to ~Oc)'t-lO'lb WlQXbllO

Socc(/cl -мл ы іг^ілЫііУіС^Н- ііЛ

Тимирязев, т. V.

н&

S a v b j u c d ö

и уёоииссимх,.

уи/ьихм

yotct

гѵолАъ

ѵѣгьмгъ.

жѵылы

пун-

'флш

^

U£т&мп^

ЗО^иЩслго

иа

!

o&

гЩе

da

ÀuAa-Hj.

с << іще ил

1и tu.,о

,иа?осл

и•ci

снулл^-ір.,

L. L л / J , q i i ui ^typa,

іььісотм:.

н с г с ^

Li Un tu

i>< • Зи.і

ppjc jbyr.

ко,

^

J

(о

у м с І ^ с ^ е к г с Л и ж б

уалиуип,

и *!а

: im

У

У

ш4тт>

:t

ЫСФШ0

n u

4и

шугиси>пѵф

. i-'hcé-ijjsb

te. (Q^tu

лшфмиф

СІіА

"".

лалі-шаг,

ôcyoorc

6'

ouiyôëru

tyj

—- > " У < ' W ^ W t

-и ь п и т А а / ш

<иС(

ûJU.OHca^ryL

сиу:

V w

Уіишуьо

'и, ju-i-/огс

Уу

êju/шлс

>omo

сЛёоиУЫУі^АгГ"4

i

uu/ùuuu

r

ого

I

сму^ам/и.

u

и

.-J'hUyOlA-U

ß

o

umrir.

і

у

о

.

о

і

!

nmyîçdià

oetçfv

•мм/НуОЪШш..

C tLVf

j

1

ихш^хі

MhO

euer

'

ід-е

ЛЩуиншгулушуІъс

исауріАіМьигш^муі^

suriAiuAAi,

j

'ЛЫ

сс /ёг г Ш и ^

rnuukcSuAue

ъс&умАц^ьс.

I

cmyhynnAcß'uу

m r

Iиш.

'

ІЧТІССГ

?

4TL0OUУ

au

ryrio-cuuimu

ûOjwtjyp

'wyyora-uy

ru хмурое

U

с у шЛилийя

У/рсл/ш<у.

tu і-пуо

uptjcc^o

шt%wuc,

(и (fcciuM

игсл-іилу

УЯосилг

^ ^

j

./vvoikxu..

а ч р о & и * ^

ел,

,

і ipOU

го,

- д а ж н а ^

ШгхЪ

fUV С "$ОІОЪ На i'rè

/

юуь

i a І ь i/ч сыа

ГUи>

Шаиаии

'

извращать логическое содержание понятия объяснение ( X I X ) *.

Совершенно верно сказано, что «истинное мнение века

то, которое сложилось в головах его великих людей». Пусть

же защитники указанных трех реакционных течений, отметивших конец века, укажут на тех великих людей, которые

оказали им поддержку.

Перечисленные три реакционные попытки имеют между

собою то общее, что желали бы извратить естественное течение

научной мысли, желали бы сообщить ему попятное движение,

но рядом с ними является еще одно направление, которое желало бы только сузить это течение, желало бы ограничить

задачи, затемнить философское значение научного движения,

свести на нет его идейное содержание, обратив его исключительно на преследование узко-материальных, служебных целей. Разъяснять истинное взаимное отношение чистой науки

к прикладному знанию нельзя достаточно часто и по двум причинам. Большинство желающих, чтобы наука приняла преимущественно прикладное направление, конечно, руководится

опять чисто реакционным стремлением направить положительную науку исключительно в это узко-утилитарное ложе для

того, чтобы разрешение более широких запросов мысли сделать

монополией представителей совершенно иного склада мышления. Они согласны, чтобы наука была слугою брюха, не жеакадемик Фаминцын укоряет русских ученых 60-х годов за их равнодушие

к психологии. И это говорится и печатается в том самом городе, где в первый

раз раздавалась красноречивая речь автора «Рефлексов головного мозга»

и «Психологических этюдов». Между тем один ученый далекого Запада,

касаясь этого вопроса, приходит к заключению, что путь, намеченный

И. М. Сеченовым, единственный, который не окажется «пустой потерей

времени», и заключает словами: «Ainsi parlait le venerable physiologiste

de Moscou. Depuis lors les idées de Setchenoff ont fait du chemin» («Так

говорил уважаемый московский физиолог. С тех пор идеи Сеченова получили распространение». Ред.). Наоборот, фито-психология Фаминцына

именно и оказалась такой «пустой потерей времени»; по крайней мере

до сих пор ни он сам, ни его сторонники не предъявили ни одного примера

плодотворного применения этого учения (1904). Заметка моя, повидимому,

не осталась без последствий; академия вспомнила о существовании

И. М. Сеченова и чуть не накануне смерти избрала его почетным членом

(1908).

* См. главу XVI. Ред.

лали бы только, чтобы она была руководительницей мысли. Но

рядом с этим большинством, вследствие прискорбного недоразумения, являются немногие, видящие в прикладном направлении науки как бы ее высшее оправдание. Они выступают, во

имя социальной правды, защитниками тех масс, которые, еще

не приобщившись к умственному движению человечества,

в праве прежде требовать удовлетворения своих насущных

материальных нужд. Этим искренним борцам против кажущейся

отрешенности современной науки от запросов жизни нельзя

достаточно часто повторять, что наука для науки и есть наука

для жизни.

Рядом с этюдами о трех выдающихся деятелях современной

науки на Западе (Дарвине, Бертло, Пастере), я поместил

и свои воспоминания о двух самых светлых типах русского

ученого, с которыми меня свела судьба. Мне казалось, что их

жизни служат подтверждением ранее развитой мысли: если

путь тех, кто насаждал у нас истинную науку, не всегда был

усыпан розами, если, несмотря на противодействие науки официальной, мундирной, они все же успевали много сделать, то

не значит ли это, что и в самих деятелях и в той среде, на которую они воздействовали, существует что-то, по своей природе

к тому особенно пригодное.

Есть, наконец, в этом сборнике еще две небольшие статьи

(«Фотография и чувство природы», «Естествознание и ландшафт»), содержание которых стоит как бы совершенно в стороне

от его общей темы *. Затронутый в них вопрос имеет, однако,

хотя и отдаленные, но несомненные точки соприкосновения

с тем, что высказывается в остальных. Изображение природы—

ландшафт, это по преимуществу создание искусства X I X века,

«века естествознания»,—невольно наводит на мысль о сходстве объектов науки и естественного, здорового искусства.

И не развилось ли особенно привольно русское искусство

именно в этой области. Мало того, дар науки — фотография,

это еще недавно презираемое ремесло, с бою занявшее свое

место в ряду художеств—не является ли оно могучим орудием

* См. главу V I I I , а также статью «Естествознание и ландшафт»

(глава X V I I ) , добавленную К. А. к подготовленному им 4-му изданию

сборника, изданному уже после его смерти, в 1923 г. Ред.

демократизации того эстетического чувства, без широкого развития которого нет почвы для искусства Ч Напутствуемый

Руссо, встреченный на пороге Байроном, девятнадцатый век

принес с собою культ красоты природы, почти неведомый длинной веренице предшествовавших веков. Лучшим истолкователем этого культа явился Рёскин. Говорят, пальма послужила

прототипом колонны древних храмов, а дремучий лес севера

наложил свой отпечаток на величавый сумрак готических

соборов,— в таком случае современный человек от символов

предпочел вернуться к их оригиналу. Будущность искусства

зависит, конечно, от того, пойдет ли оно по пути, намеченному

Рёскиным и Моррисом: станет ли оно делом «народа и для

народа, счастием для того, кто творит, и для того, кто воспринимает» 2 , или будет оно только содействовать утверждению

рядом с «моралью господ» и той эстетики господ, которая всегда

отталкивала от себя тех русских людей, кому было дорого развитие народа, от Чернышевского и Писарева до Толстого. Что

бы ни говорили, а великие художники, как и великие ученые,

в конце концов, творили для «слишком многих»: для них красовалась Милосская Венера; ради них легионы безвестных

художников возводили чудеса средневековой готики; на них

участливо глядели мадонны с полотен Рафаэля и Тициана.

И, конечно, не для них, как и не для будущего, появляются

те вычурные, бездарно вымученные произведения, которые

заполняют современное, так называемое декадентское, искусство и литературу; в этих произведениях озолоченное мещанство надеется найти еще одну преграду между собою и

презираемой толпой, не сознавая, что отличаться еще не значит

стоять выше.

1 Мне подает смелость перепечатать эту статью и отзыв о ней одного

из талантливейших наших художников, так рано утраченного для русского искусства, Исаака Ильича Левитана. У меня сохранилось его

письмо, в котором, между прочим, встречаются следующие слова: «Брошюру вашу прочел с большим интересом. Есть в ней положения удивительно глубокие. Ваша мысль, что фотография увеличивает сумму эстетических наслаждений, абсолютно верна, и будущее фотографии в этом

отношении громадно».

2 Morris. «Hopes and fears for art» (Моррис. «Надежды и опасения за

искусство». Ред.).

Научная мысль, проникающая во все сферы знания, осуществление социальной правды в жизни, культ природы уже

не как грозной силы, а как действительного источника высшего

эстетического наслаждения,-—не те ли это реальные

формы,

в которые выльется вечная триада истины, добра и красоты?

Для всех одинаковая красота природы, ее всестороннее воспроизведение искусством, так же как изучение равных для

всех законов этой природы, положат предел тому разброду

мысли, которым тяготится современность. То, что служило

источником разлада для отцов, послужит к сближению детей.

Искусство и наука лягут в основу нового союза между людьми,

как это прозрел более ста лет тому назад художник-естествоиспытатель — Гёте.

1904

г.

К.

ТИМИРЯЗЕВ.

III

ПРЕДИСЛОВИЕ

К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

В

состав этого небольшого сборника вошел ряд речей,

произнесенных в различное время, по различным поводам,

в течение целой четверти столетия Ч В них затронут ряд

коренных вопросов, занимавших и продолжающих занимать

не только биолога и натуралиста вообще, но, я полагаю,

и всякого образованного человека, интересующегося успехами

естествознания.

Прежде всего (I) я останавливаюсь на недостаточно выдвигаемом вперед, но тем не менее несомненном факте, что постоянно разрастающееся движение русского естествознания свидетельствует о том, что здравый реализм в науке — такая же

очевидная черта, присущая русскому уму, как и трезвый

1 Речь «Основные задачи физиологии растений» составляет только

более тщательную обработку моей первой вступительной лекции в Петровской академии, в сентябре 1870 г. (См. главу V. Ред.)

натурализм в искусстве, и что напрасны попытки привить

русской мысли совершенно чуждый ей метафизический

склад.

В другом месте (II) я останавливаюсь на сознаваемой не

только у нас, но и на Западе, задаче — бороться со злом

слишком узкой специализации положительных знаний, злом,

роковым образом вытекающим из их беспримерного в истории

роста, дающего девятнадцатому веку право называться «веком

естествознания» Ч Указав на средства этой борьбы, я естественно перехожу к обсуждению средств борьбы против еще более

несправедливого раздела благ, завоеванных цивилизацией,

между представителями труда умственного и механического

и указываю на долг представителей науки, с своей стороны,

способствовать выполнению пропасти, все более и более разделяющей человечество на два, если не всегда враждебные, то

почти перестающие понимать друг друга лагеря, — содействовать по мере сил искуплению породившей это разделение

исторической неправды. Значительно позднее явившееся у нас

движение в пользу подражания английскому University extension * , несомненное стремление создать, наконец, научную литературу для народа — не доказывает ли, что здесь затронут

один из живых вопросов о нравственных обязанностях ученого, в пределах избранной области, но уже не как специалиста, а как члена того общества, которому он призван

служить.

Сознательно, а порою и бессознательно, выдвигаемое против

одного из плодотворнейших учений современного естествознания

обвинение в его противоречии, будто бы, с требованиями этиче1 В

доказательство тому, что в этом определении выражается не

узкий взгляд специалиста, приведу следующий факт. Когда я высказал

эту мысль в приветственной речи на столетнем юбилее Шевреля, вслед

за мною взошел на кафедру Гобле, в то время министр просвещения,

и подкрепил ее следующими красноречивыми словами: «Только что было

сказано, что век, в котором вы жили, принадлежит естествознанию. Каково бы ни было то место, которое займут в истории пережитые им значительные события, его настоящий характер придает ему тот совершенно

новый полет мысли, который сообщило ему научное изучение природы,

широко раздвинувшее пределы деятельности и могущества человека».

* Расширение университета.

Ред.

ской правды заставляет меня в речи (III)*, посвященной краткой оценке этого учения, вооружиться против несправедливости

этих нападок. Избрав, как самого опасного противника этих

воззрений, героя Анны Карениной х, я как бы предчувствовал

ту роль, которую предстояло вскоре играть ее автору в качестве уже не художника только, но моралиста, властителя над

умами и еще более над сердцами значительной доли молодого

поколения. При всем глубоком уважении к «великому писателю земли Русской», я и теперь остаюсь при убеждении, что

несогласие, существующее, будто бы, между выводами современной науки и требованиями этики, основано на недоразумении. Как и тогда, я продолжаю думать, что несчастное выражение «борьба за существование» 2 не имеет ничего общего

с учением о нравственности, так как человеческая нравственность создана не биологическим, а социальным строем, создана

«обществом и для общества». В подтверждение этого взгляда,

который я высказывал каждый раз, когда касался этого

жгучего вопроса, я позволил себе привести перевод появившейся поздней речи Т. Гёкслея (IV) * * , в блестящей форме

проводящего то же воззрение на отношение между эволюцией

и этикой.

В другой речи, касающейся того же учения (V) * * * , я останавливаюсь главным образом на недоразумениях, вызванных

односторонностью некоторых слишком горячих поклонников

учения о естественном отборе, полагающих, что в нем заклюЭтот, в то время кавалось, странный выбор мне даже ставился

в укор.

2 Я называю выражение «борьба за существование»

несчастным,

так как убежден, что полемика против дарвинизма, как учения противного будто бы этике, главным образом не идет далее слова, не касаясь

содержания. Как мало необходимо это выражение, доказательством тому

может служить тот факт, что мне удалось прочитать целый курс дарвинизма (печатающийся в «Русской Мысли» под заголовком «Исторический

метод в биологии»), не обмолвившись ни разу этим словом — борьба.

(См. том VI настоящего издания. Ред.)

* «Чарлз Дарвин, как тип ученого», произнесена в Московском

университете 2 апреля 1878 г. См. том VII настоящего издания. Ред.

* * См. главу I I I . Ред.

* * * См. главу IV. Ред.

1

чается окончательное объяснение биологических явлений.

Я указываю, с одной стороны, в противность некоторым врагам

этого учения, желающим видеть в нем одну беспочвенную теорию, ее практическую плодотворность в качестве рабочей

гипотезы, побуждающей искать и помогающей находить везде

в органической природе приспособления. А с другой стороны,

я указываю на то, что за этой общей биологической задачей

выступает физиологическая, или, скорее, бесконечный ряд

физиологических задач, раскрывающих causae eficientes *

тех морфологических изменений, от которых учение о естественном отборе отправляется, как от готовых данных. Я указываю

на новую зарождающуюся область «экспериментальной морфологии». И действительно, с тех пор наука быстрыми шагами

идет в этом направлении, появляется периодическое издание,

исключительно посвященное этим вопросам; проектируются

специальные опытные станции для исследования вопросов

«экспериментальной эволюции»; в научных ежегодниках открывается особый библиографический отдел все разрастающейся

литературы этого предмета. Там же я повторяю уже и ранее

высказанное мною осуждение тому ненаучному направлению,

которое приняли, по моему мнению, так называемые попытки

объяснения явлений наследственности, начиная с гипотезы Дарвина и кончая пресловутым вейсманизмом. Что и на этот

раз я не ошибся, доказывает то критическое отношение к

этому направлению, которое, наконец, проявилось и в Германии

В речи «Основные задачи физиологии растений» (VI) * *

я главным образом стараюсь разъяснить взаимные отношения,

в которых должны находиться два основные метода исследования живых существ: метод экспериментально-физиологический и историко-биологический. Непониманием взаимного

отношения этих двух путей исследования, служащих опорой

1 В 1891 г. я высказывался по поводу пангенезиса, что эта гипотеза

«не научна в основе, бесплодна в последствиях», — почти в тех же выражениях формулирует свое суждение о вейсманизме в своей последней

книге Гертвиг.

* Действующие причины. Ред.

* * См. главу V. Ред.

и продолжением один другому, грешат еще многие современные

натуралисты как у нас, так и на Западе. Между биологами

можно еще часто встретить таких, которые думают, что раз

произнесено слово борьба за существование, то этим все объяснено, и готовы с негодованием или глумлением, только обнаруживающими их незнание, отнестись ко всякому применению к живым существам физических методов исследования 1 .

Точно так же между физиологами можно встретить таких,

которые полагают, что раскрытие приспособлений

живого

организма выходит из пределов строго научного исследования.

С самых первых шагов своей научной деятельности я пытался

доказывать односторонность этих точек зрения, взятых в отдельности, и плодотворность их гармонического слияния в одно

стройное целое. Где кончается задача непосредственного физиологического опыта, перед физиологией открывается обширная

область историко-биологического исследования, и, наоборот,

всякое историко-биологическое исследование, в качестве необходимых начальных своих посылок, должно основываться на

фактах, добытых всегда более точным, экспериментальнофизиологическим путем.

Как бы ни были односторонни оба указанные направления,

каждое из них само в себе научно и раскрывает новые пути

для плодотворного исследования; того же, конечно, нельзя

сказать о направлении, отрицательно относящемся и к тому,

и к другому.

Конец «века естествознания» в числе других диковинок

не обошелся без попытки попятного движения и в области науки:

столь же крикливого, как и бездоказательного отрицания

прав естествознания на признательность человечества не

только в узко-утилитарном отношении, но и в смысле расширения идейных горизонтов. На Западе, под влиянием католической реакции, возвышаются голоса, провозглашающие «банкротство» науки 2 . Не обошлось и у нас, даже между предста1 Я здесь имел в виду академика Коржинского, позднее из слепых

сторонников борьбы за существование внезапно превратившегося в такого же ослепленного противника.

2 Я разумею здесь наделавшую столько шума статью Брюнетьера,

вызвавшую, между прочим, прекрасный ответ Бертло.

3

К. Л. Тимирязев, т. V

33

вителями науки, без попыток, если не полной, то частной реставрации противо-научных идей, казалось, уже давно отживших свой век. Ответ на одну подобную попытку проф. Бородина

доказать «осечку» современной науки составляет содержание

заключительной речи этого сборника 1 .

К.

12 мая 1895 г.

1

VII. Витализм и наука. (См. главу VI.

Ред.)

ТИМИРЯЗЕВ.

П У Б Л И Ч Н Ы Е РЕЧИ

ПРАЗДНИК РУССКОЙ НАУКИ 1

изико-математическому факультету и совету Московского университета угодно было предоставить мне

высокую честь приветствовать естествоиспытателей

и врачей, собравшихся к нам на этот праздник русской науки. Я говорю: «праздник русской науки» и думаю,

что в этих словах лучше всего выражаются главный смысл

и значение таких собраний.

Да, это, прежде всего, праздник науки потому, что для

истинного ученого праздником является не тот день, который

он может проводить в праздности, не те часы, которые он проводит за более или менее роскошною трапезой, а те дни и часы,

к сожалению, очень немногочисленные, когда, вполне отре1 Речь, читанная при открытии I X съезда русских естествоиспытателей и врачей в Москве. (Произнесена К. А. 3 января 1894 г., как приветственная речь председателя съезда. Ред.)

шившись от будничных забот, от житейских дрязг, он может

всецело уйти в ясную, безмятежную область чистого знания.

Может быть скажут: это всего успешнее достигается в уеди-"

нении лаборатории или за письменным столом в ночной тишине кабинета. Конечно; но если, вот уже несколько веков,

ученые ощущают недостаточность подобной изолированной

деятельности, то в наши дни, при беспримерном в истории

развитии нашей науки, все громче и громче высказывается

потребность возможно часто освежать, проверять свои мысли

столкновением с чужими мыслями. Если современная медицина все более и более убеждается в грозном, роковом значении

contagium vivum *, то, в переносном смысле, в области мысли,

ничто, конечно, не сравнится с благотворным действием этой

живой заразы, живого слова, живой талантливой личности.

Каждый из нас, кому когда-нибудь выпало счастье приходить

в непосредственное общение с великими деятелями науки,

знает, как заразительно, как глубоко и неизгладимо воздействие этого благотворного фермента. Разносить эту благотворную заразу, прививать горячее влечение к науке тем, кого

оно еще не коснулось, раздувать его в тех, в ком оно еще тлеет,

но готово погаснуть, — вот главное значение таких собраний.

Прибавим к этому, что у нас, при разбросанности, при сравнительной скудости умственных центров, еще живее ощущается

потребность от времени до времени подогревать в себе сознание

участия в общем деле, —• наглядно убеждаться, что «не один

в поле воин».

Вот этому-то отрадному, бодрящему чувству и доставляют,

прежде всего, пищу собрания, подобные нашему. Кто из вас,

окинув взглядом эту залу, не ощущает этого чувства, не готов

с вполне законною, вполне безобидною, никому не угрожающею гордостью воскликнуть словами поэта: «Иль мало нас?»

А далеко ли то время, когда первый русский ученый пришел с своего далекого севера в эту самую Москву и, недовольный тем, что она могла ему предложить, потянулся далее

на юг, в Киев, но и там, выражаясь его словами, вместо математики и физики, встретил «Аристотелеву схоластику». Только

* Живая зараза. Ред.

обратив свои взоры на Запад, в юном полуиноземном Петербурге и, наконец, за рубежом, в маленьком Марбурге нашел

он то, чего искал его пытливый ум и чего не могла ему доставить уже могущественная и славная родина. С этой поры не

прошло и полутора века, и вот самые обширные помещения

этой же Москвы не вмещают представителей тех наук, для которых тогда не нашлось бы даже имени. Ноне будем забираться

в даль истории, — ближайшее прошлое может нас снабдить

данными не менее красноречивыми. Наши съезды существуют

всего четверть века, настоящий — I X — имеет право считать

себя юбилейным, как первый, собирающийся после исполнившихся 25 лет. Последний съезд, собиравшийся в Москве

в 1869 г., насчитывал едва треть того числа участников, которые собрались сегодня. Если первые съезды считали своих

участников сотнями, то последние насчитывают их уже тысячи.

Этот факт, прежде всего, останавливает на себе наше внимание, — все частные недочеты, все теневые стороны нашей

будничной научной жизни на время заслоняются отрадным

общим впечатлением, заставляющим безраздельно любоваться

этою наглядною картиной могучего и все ускоряющегося

роста всем нам дорогого дела. Вот это-то общее настроение

я не умею лучше характеризовать, как назвав его радостным,

праздничным.

Но я назвал наше собрание не только праздником науки,

но и праздником русской науки и уверен, что эта оговорка

нуждается в разъяснении. Я убежден, что многие готовы мне

возразить: мы не знаем такой особой русской науки, — наука

едина, недробима, она не знает узких национальных рамок,

она составляет нераздельное достояние всего человечества,

вне всяких ограничений пространства или времени. Но найдутся, вероятно, и одобрительные голоса; скажут: нет, это

совершенно верно, — наука должна отражать настроение данного общества в данный момент его самосознания, а в эпохи

более исключительного подъема национального чувства должна

замыкаться в более узкий круг деятельности, пожалуй, даже

потворствовать, льстить этому настроению минуты, забывая

свои более широкие и общие по существу космополитические

задачи. Спешу оговориться, что смысл, который я желал бы

придать этому выражению, не заслуживает ни этих порицаний,

ни этих одобрений.

В настоящее время очень часто, чуть не на каждом шагу,

можно встретить рассуждения на тему о народном духе, о народной самобытности, о народных идеалах и их грядущем

осуществлении, причем говорящие нередко отождествляют

с этими понятиями свои личные воззрения, порою просто

свои вожделения. Но мы, натуралисты, не привыкли гадать

о будущем, не беремся также читать, что сокрыто в тайниках

народной души. Мы привыкли только наблюдать настоящее,

делать выводы из прошлого, мы привыкли руководиться правилом: познается древо по плодам его. Какие же несомненные,

очевидные плоды принесло древо русской мысли? Мне кажется,

что личность первого русского ученого, Ломоносова, с его

двоякою плодотворною деятельностью была как бы пророческой. Его деятельность как бы наметила те два пути, по которым преимущественно суждено было развиваться русской

мысли и ранее всего принести зрелые плоды. Кто были те русские люди, которые заставили уважать русское имя в области

мысли и творчества? Конечно, прежде всего, художники слова,

те, кто создали этот «могучий, правдивый и свободный русский

язык», одно существование которого служит «поддержкой

и опорой в дни сомнений и тягостных раздумий». Это, прежде

всего, Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстѳй, а после них на

первом плане, конечно, представители того точного знания,

которое нашло себе первого страстного, неутомимого представителя в первом творце русского языка. Но если личность

Ломоносова была в этом смысле пророческой, то сам он едва ли

был пророком. После двухвекового опыта, едва ли можно

сомневаться в том, что его пророчество: «и может собственных

Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля

рождать» — начинает исполняться, конечно, mutatis mutandis * , только во второй своей половине. Едва ли можно сомневаться в том, что русская научная мысль движется наиболее

естественно и успешно не в направлении метафизического

умозрения, а в направлении, указанном Ньютоном, в направ* Изменив то, что следует изменить.

Ред.

лении точного знания и его приложения к жизни. Лобачевские, Зинины, Ценковские, Бутлеровы, Пироговы, Боткины,

Менделеевы, Сеченовы, Столетовы, Ковалевские, Мечниковы —

вот те русские люди, повторяю, после художников слова,

которые в области мысли стяжали русскому имени прочную

славу и за пределами отечества.

Это движение русской научной мысли было не равномерное, а ускорительное; ближайший к нам период, начиная

с шестидесятых годов, этой нашей русской эпохи Возрождения, отмечен небывалым, внезапным дружным подъемом русской мысли в области точного знания. Загляните в оглавления

иностранных ученых изданий за сороковые и начало пятидесятых годов, — русских в то время, можно сказать, не существовало, —• и вы не встретите почти ни одного имени русского

ученого; возьмите теперь любую книгу иностранного научного

журнала, и вы почти наверное встретите русское имя, а просмотрите библиографические издания, ежегодники — и вы

их встретите десятки. Но важно, конечно, не это возрастание

числа представителей науки, только легче подмечаемое, потому что бросается в глаза, оно могло бы и не свидетельствовать о зрелости русской мысли в этом направлении, — это

могли бы быть только имена преуспевающих учеников европейских учителей, — важно то, что существуют целые отрасли

точного знания: укажу на математику, химию и историю развития организмов, в которых русские имена не могли бы быть

вычеркнуты, не оставив за собой ощутительных пробелов.

Значит, в этих областях русские ученые не только догоняют,

но уже поровнялись, а порой ведут за собой своих европейских собратий, гораздо раньше их вышедших на работу. Значит, в этих областях, в математике и в естествознании, русский ум доказал свою равноправность, свою полную зрелость/

Этот знаменательный факт стоит того, чтобы на нем останавливались долее, чтобы к нему возвращались чаще, чем

это вообще случается. В каких областях знания дал русский

ум, за эти два века, самые очевидные доказательства своей

зрелости, самостоятельности и плодотворного творчества? Не

в тех, в которых, казалось бы, самыми естественными условиями он был огражден от конкуренции старших западных

собратий; не в тех сферах науки, в которых незнакомство

с языком устраняло эту конкуренцию иностранцев; даже в области естествознания не в тех отраслях его, которые по близости изучаемого предмета ставили его в условия более благоприятные, в сравнении с его западными конкурентами. Нет,

и это факт, кажется, всеми признаваемый: если в чем мы наиболее отстали от Запада, то именно в ближайшем знакомстве

с своею страной и ее произведениями. Не в накоплении бесчисленных цифр метеорологических дневников, а в раскрытии

основных законов математического мышления, не в изучении

местных фаун и флор, а в раскрытии основных законов истории развития организмов, не в описании ископаемых богатств

своей страны, а в раскрытии основных законов химических

явлений, — вот в чем, главным образом, русская наука заявила

свою равноправность, а порою и превосходство. Следовательно,

русская научная мысль наиболее успела не в том вообще направлении, в котором была ограждена от конкуренции на

несколько веков опередившей ее европейской науки. Нет,

она завоевала себе именно те почетные места, которые приходилось брать грудыо, с бою у своих конкурентов.

Эти успехи, эти победы, которые невозможно объяснить

лишь благоприятными условиями и еще менее счастливою

случайностью, не доказывают ли они, что причина их лежит

глубже, в самом естественном складе, в прирожденных наклонностях русского ума? И эти наклонности... не проявил ли их

русский человек гораздо ранее, чем успел их доказать на деле,

не проявил ли он их уже в свои ученические годы, когда собственно не было русской науки, когда наука была только

пересаженным на нашу почву чужеземным деревом? Этот

период длился долго, более века; эта чужеземная наука была

суровою мачехой, на попечение которой была сдана молодая

русская наука. Но ребенок, юноша, видит в мачехе только

ее суровость, человек возмужалый, в котором голос разума

заглушает голос чувства, готов порою простить ей свое тяжелое

детство, если только своим словом, своим примером она воспитала в нем высокое чувство долга и уважения к истине.

Возмужалая русская наука, я полагаю, давно простила своей

иноземной мачехе тяжелые ученические годы и только с бла-

годарностыо помнит высокие примеры, преподанные ей Эйлером и Палласом, Вольфом и Гедвигом, Пандером и Бэром,

Струве и Ленцом. Я не без умысла привожу этот длинный ряд

славных деятелей, которых западная наука ревниво оспаривает у приютившей их России; не доказывает ли он, что уже

в выборе своих учителей русский человек обнаружил наклонности, которые теперь с таким блеском проявил в своей самостоятельной творческой деятельности? Почему искусственно

насажденная у нас наука не дала такого же ряда блестящих

имен в других областях знания, какой дала в области математики и естествознания? И далее, почему позднее, в первой половине века, волна метафизического умозрения, чуть не затопившая немецкую науку, едва докатилась до наших пределов,

не оставив и следа на судьбах нашей науки? Будем ли мы и это

объяснять случаем или не допустим ли скорее, что и в этом

выборе своих учителей русский человек обнаружил только

свои прирожденные влечения?

Я полагаю, что все это не было делом случая, что, как

в выборе своих учителей, так и в блестящих, заявленных

перед всем миром, результатах своей собственной деятельности, русский человек проявил свою природную наклонность

\ нтти охотнее, а главное — успешнее, по следам Ньютона, чем

по пути Платона.

Радоваться этому или печалиться, или, быть-может, сле\ дуя завету великого Спинозы, не радоваться и не печалиться,

а понимать? Я полагаю, прежде всего, понимать, а затем и

радоваться/Понимать, потому что, какова бы ни была наша

личная точка зрения, это факт, с которым приходится считаться, — факт, которого не уничтожишь, закрывая перед

, ним глаза. А затем и радоваться, — радоваться потому, что

природные наклонности нашей расы отвечают требованиям переживаемого мыслящим человечеством исторического момента.

*

Научные сообщения на последнем, восьмом, съезде случайно привелось заключить мне словами: если восемнадцатый

век сохранил за собой гордое прозвище века разума, то де-

вятнадцатый назовут веком естествознания — позвольте мне

вернуться к этим словам и в самом начале настоящего, I X съезда.

С этим положением, конечно, охотно согласятся сторонники, а может быть даже и противники естествознания. Эти

последние, допуская, что девятнадцатый век — век естествознания, поспешат добавить: да, век железа, век пара, век

небывалого развития техники, век исключительной погони

за всяким материальным улучшением, и вслед затем разразятся филиппикой, громя упадок умственного охвата, опла/

кивая суживание идейных горизонтов. Но мы, натуралисты,

конечно, ни в каком случае не можемитти на такую уступку,—

ничто не может быть менее справедливо, никакое из ходячих

предубеждений против естествознания не должно вызывать

более горячего отпора со стороны представителей науки. Рассуждающие так принимают внешний признак за самое содержание того научного движения, которое навсегда отметит

фазу умственного развития, переживаемого человечеством

в X I X столетии.

Мне кажется, что с гораздо большим правом можно утверждать прямо обратное, что наука девятнадцатого века

привела к тем небывалым результатам, в материальном, утилитарном смысле, именно благодаря тому, что приняла и

принимает все более и более отвлеченный, идеальный характер. Здесь, как и в области этической, оправдалось правило:

ищите истины, «а сия вся приложатся». Ослепляющие нас

приложения посыпались как из рога изобилия с той именно

поры, когда они перестали служить ближайшею целью науки.

Только с той поры, когда наука стала сама себе целью — удовлетворением высших стремлений человеческого духа, явились

как бы сами собой и наиболее поразительные приложения

ее к жизни: это —• самый общий, самый широкий вывод из истории естествознания. Вспомните историю химии: она ли не стремилась вначале к непосредственно утилитарным целям? Служила она и искателям золота и философского камня; была

она и на послугах металлургии и на послугах медицины; была

она и алхимией и айтрохимией, пока не стала просто химией,

т. е. самодовлеющею чистою наукой, и с той минуты посыпались щедрою рукой ее бесчисленные применения, и, конечно,

если бы только возможно было подвести им итог, то они

стоили бы, в конце концов, открытия золота и философского

камня. А медицина? Сколько тысячелетий стояла она перед

своею непосредственною задачей — целением больного организма,' пока не убедилась, что надо повести дело издалека,

что, прежде чем целить, нужно еще знать, что происходит

в организме, здоровом и больном! А современная агрономия?

Не служит ли она еще более свежим доказательством, что

практические приложения являются только результатом успехов чистых знаний?.. Не в поисках за ближайшими приложениями возводится здание науки, а приложения являются

только крупицами, падающими с ее стола. «La science ne remonte jamais» *, сказал один из основателей рациональной

агрономии Буссенго.

Я позволяю себе утверждать, что как для успешного развития точного знания, так и для возможно плодотворного

приложения его к жизни нельзя достаточно часто, достаточно

громко возвышать голос против упорного, широко распространенного предрассудка, будто общественная польза, народное благо требуют, чтобы представители науки постоянно

имели в виду непосредственные житейские цели, что особенного поощрения заслуживает только научная деятельность,

непосредственно осуществляющая эти практические задачи.

И голоса, восстающие против этого узкого взгляда, не переставали раздаваться в течение всего века. Кювье — сам администратор, министр, близкий к правительственным сферам — во введении к своей Histoire des progrès des sciences

naturelles** счел возможным бросить такой упрек современным

ему правительствам: «Большая часть правительств считает

себя в праве признавать и поощрять в науках только их ежедневные приложения к потребностям общества. Для них,

как и для толпы, эта широкая картина, которую мы развернем

на следующих страницах, покажется только рядом умствований — более любопытных, чем полезных. Но люди сведущие,

не ослепленные предрассудками, слишком хорошо знают,

что все эти практические усовершенствования, увеличиваю* Наука никогда не идет вспять. Ред.

* * История развития естественных наук.

Ред.

щие сумму жизненных удобств, только крайне простые и легкие приложения общих теорий, и что, наоборот, едва ли найдется в науке какое-либо открытие, которое не заключало бы

в себе зародыша тысяч полезных изобретений».

Таков был голос ученого в первой четверти этого столетия,

а вот что говорил, чуть не вчера, другой ученый, обращаясь

на этот раз не к правительствам, а к обществу самой цветущей из современных демократий.

Вот слова Роланда, известного американского физика,

сказанные в собрании, подобном нашему: «На каждом шагу

мне задают вопрос: что важнее — чистая или прикладная

наука? Но ведь для того, чтоб явились приложения, наука

уже должна существовать. Если, в пбгоне за приложениями,

мы задержим ее развитие, мы выродимся в народ, подобный

китайцам, не сделавшим в течение поколений никаких успехов потому только, что они довольствовались одними приложениями, не заботясь о раскрытии их причин. Только исследование причин составляет науку. Китайцы знали в течение веков применение пороха; исследование причин его действия, должным образом направленное, привело бы к созданию

химии и физики со всеми их применениями. Но китайцы довольствовались фактом, что порох взрывает, и отстали в общем

человеческом развитии, и вот мы их теперь величаем варварами». «А мы, — продолжает Роланд, обращаясь к своей

американской аудитории, — разве мы сами не в таком же

положении? Мы поступили еще лучше: мы взяли науку у Старого Света и применили ее к своим целям. Мы получили ее

как дождь небесный, не спрашивая, откуда он берется. Мы

даже не сознаем, что должны быть благодарны тем бескорыстным труженикам, которые дали нам эту науку. И вот, подобно

дождю небесному, эта чистая наука ниспала на нашу страну

и сделала ее великой, богатой и могущественной. Для всякого

цивилизованного народа в настоящее время приложения науки

являются необходимостью; но если наша страна успевала

до сих пор в этом направлении, то потому только, что где-то

на свете существуют страны, где чистая наука возделывалась

и возделывается, и где изучение природы считается благородным, высоким занятием».

Таким образом, с начала века и до его конца, на различных

точках земного шара, при самых несходных обстановках,

мы слышим красноречивые голоса, горячо убеждающие и правительства, и общества не придавать несоответственного значения техническим приложениям в сравнении с породившими

их научными учениями, не смешивать внешнего признака

с внутренним содержанием науки.

Да, все эти блестящие материальные приложения только

внешний, — я готов почти сказать: случайный, — признак

того глубокого идейного движения, которое отметило X I X век.

Не в бесчисленных единичных изобретениях и приспособлениях, как это желали бы видеть наши противники, а в широком

философском синтезе выразился этот могучий охват научной

мысли, все более и более оправдывающий убеждение во внутренней связи, в единстве всего естествознания. Если мы остановимся сначала на обширном цикле наук, имеющем своею

задачей объяснение явлений природы, и начнем с самой молодой науки — с физиологии, то, не смущаясь одинокими,

сиротливо раздающимися

голосами,

встретим

всеобщее

признание, что свои объяснения она должна

строить

только на точных данных физики и химии; переходя к этой

последней, видим, что она все более и более стремится

к слиянию с физикой, а физика, еще в начале века представлявшая аггломерат почти независимых дисциплин, объединенная гением Гельмгольтца и Максуэлля. в свою очередь,

все более и более поглощается механикой. Переходя к циклу

наук описательных, встречаемся с тою же картиной. Все

его отрасли, существовавшие ранее или только возникшие

в течение века, классификация, сравнительная анатомия,

морфология, эмбриология, история земли и географическое

распределение организмов, — сливаются в одно стройное,

величественное целое в могучем синтезе эволюционного учения. «Если меня спросят, — говорит в своей блестящей ака• демической речи известный физик Больцман, — если меня

спросят, как я назову девятнадцатый век, — веком железа,

пара или электричества, — я, не задумываясь, отвечу: нет,

я назову его веком механического объяснения природы и веком Дарвина».

,

Восставая против отождествления внешних успехов техники с более глубоко-скрытою внутреннею работой творческой

научной мысли, мы, конечно, не станем отрицать, что эти

применения являются самым наглядным знамением могущества

науки. Scientia est potentia *, провозгласил, если не законодатель, то герольд, глашатый новой научной эры — Бэкон,

и его соотечественники ранее всех прониклись этой идеей

и передали ее на родном языке словами: Knowledge is power*,

а другой, не менее глубокий мыслитель прибавил позже: Savoir

c'est prévoir**. Мочь и предвидеть — дар чудодействия и дар

пророчества, вот о чем с самой своей колыбели мечтало человечество, наделяя ими своих мифических и сказочных героев.

Эти два дара принесла ему наука, и только ежедневная привычка к ее чудесам мешает нам ясно сознавать. Младенец

Геркулес задушил руками змея, а в другом месте, в другой

век, ребенок одним пальцем вырвал подводные скалы со дна

моря и разметал их в воздухе. Соловей-разбойник оглушал

прохожих своим свистом, а в другом месте, в другой век, человек говорит, не возвышая голоса, и его речь разносится

на сотни верст. Что здесь миф, что сказка, — что действительность? Оракулы древности, говорят, порою прорицали и впопад, но их прорицания бледнеют в сравнении с пророчеством

науки наших дней. Леверье и Адаме предсказывают, что в темной бездне мировых пространств должна быть видима никому

неведомая планета, и, послушная их слову, она является в указанное время, на указанном ей месте. Димитрий Иванович

Менделеев объявляет ученому миру, что где-то во вселенной,

может быть на нашей планете, а может быть и в иных звездных

мирах, должен найтись элемент, которого не видел еще человеческий глаз; и этот элемент находится, и тот, кто его находит при помощи своих чувств, видит его на первый раз хуже,

чем видел своим умственным взором Менделеев, — это ли

не пророчество?

Остановимся ли мы на идейном содержании естествознания

или на блестящих его приложениях к запросам жизни, мы не

можем не признать, что небывалый его рост — самая выдаю* Наука — могущество. Ред.

* * Знать, значит предвидеть.

Ред.

щаяся черта в истории мысли X I X века, быть-может, в истории мысли вообще, так как никогда, конечно, не проявлялись

в такой мере победа человека над природой, торжество идеи

над материей.

Но если все сказанное верно, если, по удачному выражению одного германского ученого, человечество находится

теперь в «созвездии естествознания», то не имел ли я права

сказать, что есть полный повод радоваться тому, что русский

ум заявил о своей природной наклонности, о своей творческой

способности в том именно направлении, которое составляет

задачу века? Проявляется ли в этом провиденциальная роль

русского народа, о которой так часто говорят, или это только

счастливая случайность, — во всяком случае, нельзя не радоваться счастливому совпадению, нельзя не радоваться тому,

что русская мысль после долгих веков молчания выступает

на общечеловеческую сцену в тот именно момент, когда является

запрос на умственные качества, наиболее присущие ее природному стремлению.

Здесь снова само собою напрашивается сравнение между

нашею наукой и изящною литературой. Почему, когда в Европе

был спрос на застывшие условно-классические формы, мы имели

только Тредьяковских, Херасковых и Княжниных, а когда

потянула свежая струя, явились Пушкин, Гоголь, Тургенев

и Толстой? Почему, пока в науке царила схоластика или сменивший ее исключительный культ древних, почему пока Германия увлекалась философскими системами, так вредно отразившимися на естествознании в форме натурфилософии, мы

не ссудили Европе почти ни одного имени, а когда возник все

возрастающий запрос на точное изучение природы, явились

русские ученые, смело ставшие в ряды нас опередивших европейских братьев?

Случалось ли вам, следя за музыкальным исполнением,

рассеянно остановить свой взгляд на артисте где-нибудь в дальнем углу оркестра? Вам кажется, что он относится совсем

безучастно к тому, что совершается вокруг, он будто дремлет,—

уж не заснул ли он совсем?.. Но не спешите: пройдет минута,

и он очнулся, оживился, берет свой инструмент — и полилися

звуки; они растут, растут, сливаясь в общую гармонию с осталь^

К . А. Тимирязев,

т.

Г

49

ными. Не так ли было с русским человеком? Дремал он долгие

века, пока в общечеловеческой симфонии не прозвучали звуки,

на которые нашелся отклик и в его груди. Эти звуки: в искусстве — жизненная правда и реальная истина — в науке.

Я начал с впечатления, производимого этою залой, а кончил историческим «созвездием», в котором находится современное мыслящее человечество. Пора вернуться в эту залу.

Позвольте же мне, идя обратным ходом, подвести итоги. Если

меня спросят: какая область знания наложила неизгладимую

печать на весь умственный облик X I X века? — я отвечу смело:

естествознание. Если спросят далее: каких научных знаний

искал, прежде всего, русский человек, очнувшись от векового

сна, в лице своих славнейших представителей, самых русских

из русских людей — Великого Петра и Ломоносова? — ответ, конечно, будет тот же: естествознания. В чем дала лучший

плод перенесенная на нашу почву европейская наука? — в естествознании. В какой научной области всего яснее заявила

о себе русская мысль и получила свой аттестат зрелости из рук

наших старших европейских братьев? — несомненно, в естествознании. Наконец, какая отрасль наук собирала у нас

до сих пор такие многочисленные и блестящие собрания? —

я полагаю, что не ошибусь, ответив еще раз: естествознание.

Итак, если тот век, в котором мы живем, принадлежит

естествознанию, то этот день принадлежит русскому естествознанию, — той у нас отрасли науки, в которой русская мысль

всего очевиднее заявила свою зрелость и творческую силу.

Вот тот строй мыслей, который возникает в моем представлении, когда я повторяю вновь: именем Московского

университета приветствую вас на этом празднике русской

науки.

II

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ

УЧЕНЫХ ОБЩЕСТВ 1

П

ервый шаг, начало всякого замышляемого дела, представляется всегда удобным моментом для того, чтобы

на время отрешиться от ежедневных, ближайших, специальных задач и попытаться окинуть взглядом более широкий

горизонт, посмотреть, какую связь эти частные задачи, разрешимые единоличными усилиями в избранной сфере деятельности, имеют с целым, к которому относятся, как отдельные

звенья. Какую роль призваны играть ученые общества в ряду

других факторов, служащих развитию знаний, какую особую

пользу могут они приносить, против какого зла бороться, —

вот вопросы, на которые я желал бы дать посильные ответы,

сначала специально в применении к ботаническому отделу,

а затем и по отношению ко всему обществу, которого мы составляем только часть.

. 1 Речь, читанная в императорском обществе любителей естествознания по случаю открытия ботанического отдела (в 1884 г. Ред.),

4*

51

Различные отрасли нашей науки — ботаники — стоят на

весьма различных степенях развития, находятся в совершенно различных условиях: одни имеют более местный, другие общий, так сказать, космополитический характер, отсюда

л потребности их, их недостатки, злоба дня у них иногда совершенно иные.

Изучение ботаники, очевидно, должно начаться со знакомства с возможно большим числом представителей растительного мира: это — область систематики растений. Только

на этой почве, на этом фактическом фундаменте является возможность обобщения, — будет ли это обобщение иметь в виду

растение как форму и называться морфологией, или рассматривать растение как явление и называться физиологией. Между