Similar

Text

хронологическое собМие I

ЗАКОНОВ, УКАЗОВ

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

И ПО(МОЙМЙ1 Л

ПРАВИТЁЛЬСЙА

изюииш

•

первый.

1j17 ^1^2д?.г

л

Министерство юстиции рсфср

р С С р и Г о сп S н с г, л с, н

ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ

СОБРАНИЕ

ЗАКОНОВ, УКАЗОВ ПРЕЗИДИУМА

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

И ПОСТАНОВЛЕНИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

РСФСР

Том первый

1917—1928 гг.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

М О С К В А-1 9 5 9

Гедударсгв. вубнчив

япоркчесш

falimeis PCCS?

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание представляет собой Хронологи-

ческое собрание законов, указов Президиума Верхов-

ного Совета и постановлений Правительства Россий-

ской Советской Федеративной Социалистической Рес-

публики, действующих на 1 января 1958 г. «Хронологи-

ческое собрание» содержит законодательный материал,

необходимый для работников государственного аппара-

та и хозяйственных организаций.

В «Хронологическое собрание» включены норматив-

ные акты, принятые в период 1917—1957 гг., как опубли-

кованные ранее, так и публикуемые впервые:

декреты и постановления Всероссийского Централь-

ного Исполнительного Комитета;

декреты и постановления Всероссийского Централь-

ного Исполнительного Комитета и Совета Народных

Комиссаров РСФСР;

декреты и постановления Совета Народных Комисса-

ров РСФСР;

постановления Экономического совета (ЭКОСО)

РСФСР;

законы, принятые Верховным Советом РСФСР;

указы Президиума Верховного Совета РСФСР;

постановления и распоряжения Совета Министров

РСФСР.

В «Хронологическое собрание» не помещены акты:

а) изданные до образования Союза ССР, которым

последующими постановлениями придана сила обще-

союзных актов;

б) имеющие историческое значение и фактически

не применяемые;

в) о национализации и конфискации отдельных

предприятий, организаций и имущества (наименования

3

соответствующих актов даны в приложении к первому

тому);

г) кодексы (приведены только их наименования);

д) имевшие временное значение;

е) об административно-территориальном делении,

наименовании и переименовании населенных пунктов,

железнодорожных станций, учреждений, предприя-

тий и т. п.;

ж) устанавливающие цены (розничные и оптовые)

и стандарты;

з) относящиеся к вопросам штатов;

и) предусматривающие персональные назначения,

освобождение от должности отдельных лиц, а также

присвоение почетных званий и награждение;

к) об образовании и преобразовании отдельных

министерств и ведомств РСФСР и автономных рес-

публик;

л) об отмене ранее принятых актов и об утвержде-

нии актов, принятых между сессиями высших органов

государственной власти;

м) об изменении и дополнении ранее принятых актов,

если эти изменения и дополнения включены (инкорпори-

рованы) в текст последних.

В «Хронологическое собрание» не включены также

те нормативные акты, которые хотя и не отменены в

установленном порядке, но фактически утратили свое

значение в связи с позднее принятыми актами или

происшедшими изменениями в экономике страны, в

управлении народным хозяйством, в структуре государ-

ственного аппарата и т. п.

Все включенные в «Хронологическое собрание» доку-

менты расположены в хронологическом порядке с ука-

занием органа, принявшего акт, даты принятия акта,

а если акт опубликован — источника опубликования.

Акты, в текст которых были внесены в установлен-

ном порядке изменения или дополнения, даются в по-

следней, измененной редакции. В этих случаях в конце

каждой измененной статьи (пункта) сделана в скобках

ссылка на акт, в редакции которого данная статья

(пункт) изложена.

4

Из текста актов исключены:

вводные части, не содержащие мотивов издания

акта или содержащие мотивы, связанные с условиями

временного характера;

статьи (пункты), содержащие отмену, изменение или

дополнение ранее принятых актов;

статьи (пункты), отмененные или признанные в уста-

новленном порядке утратившими силу;

статьи (пункты), отдельные абзацы, а также прило-

жения, имевшие временное значение, кроме содержа-

щих поручения об издании инструкций и правил по при-

менению акта;

статьи (пункты), относящиеся к вопросам штатов,

персональных назначений, перемещений и освобож-

дений;

статьи (пункты), излагающие содержание общесоюз-

ных актов;

подписи акта и место его утверждения.

Некоторые акты приводятся в извлечении, о чем ука-

зывается под заголовком.

Если -в акте имеется ссылка на другой акт, который

впоследствии был изменен или отменен, об этом указы-

вается в примечании.

Под текстом актов, в развитие, дополнение или изме-

нение которых были изданы другие, даны отсылки к но-

вым актам.

Изменения в административно-территориальном де-

лении РСФСР, упразднение или реорганизация учреж-

дений (например, ВСНХ, НК РКИ и др.), изменения

в наименовании органов, преобразования учреждений

и организаций (например, народных комиссариатов в

министерства), устаревшие наименования и понятия

в «Хронологическом собрании», как правило, не огова-

риваются.

«Хронологическое собрание» состоит из 6 томов*

в I том включены акты 1917—1928 гг.; во II том —

1929—1939 гг.; в III том — 1940—1947 гг.; в IV том —

1948—1953 гг.; в V том— 1954—1956 гг.; в VI том —

1957 г.

К «Хронологическому собранию» прилагаются хро-

нологический и алфавитно-предметный указатели.

о

«Хронологическое собрание» подготовлено Министер-

ством юстиции РСФСР. Работа тю его составлению про-

ведена под общим руководством и ответственной редак-

цией Министра юстиции РСФСР В. А. Болдырева; в ней

приняли участие следующие работники отдела кодифи-

кации Министерства юстиции РСФСР: Л. И. Газиянц,

И. О. Козлова, Ю. И. Мочек, Н. А. Ноткина, В. В. Пима-

ника, О. Н. Порецкая, Е. К. Ухова, В. К. Хитев. Редак-

тор «Хронологического собрания» — кандидат юридиче-

ских наук М. А. Копыловская.

1917 год

I. О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ БАНКОВ

Декрет ВЦИК 14 декабря 1917 г.

(СУ № 10, ст. 150)

В интересах правильной организации народного хо-

зяйства, в интересах решительного искоренения банковой

спекуляции и всемерного освобождения рабочих, кресть-

ян и всего трудящегося населения от эксплуатации бан-

ковым капиталом и в целях образования подлинно слу-

жащего интересам народа и беднейших классов — един-

ного народного банка Российской Республики Централь-

ный Исполнительный Комитет постановляет:

1. Банковое дело объявляется государственной моно-

полией.

2. Все ныне существующие частные акционерные бан-

ки и банкирские конторы объединяются с Государствен-

ным банком.

3. Активы и пассивы ликвидируемых предприятий пе-

ренимаются Государственным банком.

4— 6. (Отменены пост. ВЦИК и СНК 10 февраля

1933 г. — СУ № 14, ст. 45).

См. 1918 г. № 19.

1918 год

1. ОБ АННУЛИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАЙМОВ

Декрет ВЦИД 21 января 1918 г.

(СУ № 27, ст. 353)

1. Все государственные займы, заключенные прави-

тельствами российских помещиков и российской буржуа-

зии, перечисленные в особо публикуемом списке 1', анну-

лируются (уничтожаются) с декабря 1917 года. Декабрь-

ские купоны названных займов оплате не подлежат.

2. Равным образом, аннулируются все гарантии, дан-

ные названными правительствами по займам различных

предприятий и учреждений.

3. Безусловно и без всяких исключений аннулируются

все иностранные займы.

4. Краткосрочные обязательства и серии Государ-

ственного Казначейства остаются в силе. Проценты по

ним не уплачиваются, а самые их облигации имеют хож-

дение наравне с кредитными билетами.

5. Малоимущие граждане, владеющие аннулируемы-

ми государственными бумагами внутренних займов на

сумму не свыше 10 000 руб. (по номинальной стоимости),

получают взамен именные свидетельства нового займа

Российской Социалистической Федеративной Советской

Республики на сумму, не превышающую 10 000 руб.

Условия займа будут определены особо.

6. Вклады в государственные сберегательные кассы и

проценты по ним неприкосновенны. Все облигации анну-

лируемых займов, принадлежащие сберегательным кас-

сам, заменяются книжным долгом Российской Социали-

стической Федеративной Советской Республики.

1 См. пост. СНК РСФСР от 26 октября 1918 г.—1918 г. № 13-

8

7. Кооперативы, местные самоуправления и другие

общеполезные или демократические учреждения, владею-

щие облигациями аннулируемых займов, удовлетворяют-

ся на основании правил, вырабатываемых Высшим Сове-

том Народного Хозяйства совместно с представителями

этих учреждений, если будет доказано, что эти облигации

приобретены до опубликования настоящего декрета.

Примечание. Местным органам Высшего Со-

вета Народного Хозяйства предоставляется опреде-

лять, какие местные учреждения подходят под поня-

тие общеполезных или демократических.

8. (Отменена пост. СИ К. 26 октября 1918 г. — СУ №79,

ст. 834).

9. Все дело ликвидации займов возлагается на Госу-

дарственный банк, которому и вменяется в обязанность

немедленно приступить к регистрации всех имеющихся

в руках различных владельцев облигаций государствен-

ных займов, а также других процентных бумаг как под-

лежащих, так и не подлежащих аннулированию.

10. (Отменена пост. СНК 26 октября 1918 г. — СУ

№ 79, ст. 834).

2. ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА И ШКОЛЫ

ОТ ЦЕРКВИ

Декрет СНК РСФСР 23 января 1918 г.

(СУ № 18, ст. 263)

1. Церковь отделяется от государства.

2. В пределах Республики запрещается издавать ка-

кие-либо местные законы или постановления, которые

бы стесняли или ограничивали свободу совести, или уста-

навливали какие бы то ни было преимущества или приви-

легии на основании вероисповедной принадлежности

граждан.

3. Каждый гражданин может исповедовать любую

религию или не исповедовать никакой. Всякие праволи-

шения, связанные с исповеданием какой бы то ни было

веры или неисповеданием никакой веры, отменяются.

П р и м е ч а н и е. Из всех официальных актов вся-

кое указание на религиозную принадлежность и не-

принадлежность граждан устраняется.

4. Действия государственных и иных публично-право-

9

вых общественных установлений не сопровождаются ни-

какими религиозными обрядами или церемониями.

5. Свободное исполнение религиозных обрядов обес-

печивается постольку, поскольку они не нарушают обще-

ственного порядка и не сопровождаются посягательства-

ми на права граждан Советской Республики.

Местные власти имеют право принимать все необхо-

димые меры для обеспечения в этих случаях обществен-

ного порядка н безопасности.

6. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воз-

зрения, уклоняться от исполнения своих гражданских

обязанностей.

Изъятия из этого положения, под условием замены

одной гражданской обязанности другою, в каждом от-

дельном случае допускаются по решению народного суда.

7. Религиозная клятва или присяга отменяется.

В необходимых случаях дается лишь торжественное

обещание.

8. Акты гражданского состояния ведутся исключитель-

но гражданской властью: отделами записи браков и рож-

дений.

9. Школа отделяется от церкви.

Преподавание религиозных вероучений во всех госу-

дарственных и общественных, а также частных учебных

заведениях, где преподаются общеобразовательные

предметы, не допускается.

Граждане могут обучать и обучаться религии частным

образом.

10. Все церковные и религиозные общества подчиня-

ются общим положениям о частных обществах и союзах

и не пользуются никакими преимуществами и субсидия-

ми ни от государства, ни от его местных автономных и

самоуправляющихся установлений.

И. Принудительные взыскания сборов и обложений

в пользу церковных и религиозных обществ, равно как

меры принуждения или наказания со стороны этих обще-

ств над их сочленами, не допускаются.

12. Никакие церковные и религиозные общества не

имеют права владеть собственностью.

Прав юридического лица они не имеют.

13. Все имущества существующих в России церковных

и религиозных обществ объявляются народным достоя-

нием.

10

Здания и предметы, предназначенные специально для

богослужебных целей, отдаются по особым постановле-

ниям местной или центральной государственной власти

в бесплатное пользование соответственных религиозных

обществ.

См. 1929 г. № 10.

3. О ВВЕДЕНИИ ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОГО КАЛЕНДАРЯ

Декрет СНК РСФСР 26 января 1918 г.

(СУ № 19, ст. 289)

Совет Народных Комиссаров постановляет ввести по

истечении января месяца 1918 года в гражданский оби-

ход новый календарь:

1. Первый день после 31 января сего года считать нс

1 февраля, а 14 февраля, второй день считать 15 и т. д.

2. Сроки всех обязательств, как по договору, так и по

закону, которые наступили бы по до сих пор действовав-

шему календарю между 1 и 14 февраля, считать насту-

пившими между 14 и 27 февраля путем прибавления

к каждому соответствующему сроку 13 дней.

3. Сроки всех обязательств, которые наступили бы по

до сих пор действовавшему календарю между 14 февра-

ля и 1 июля 1918 г., считать по желанию обеих сторон

наступившими на 13 дней позже.

4. Сроки всех обязательств, которые наступили бы по

до сих пор действовавшему календарю, начиная с 1 июля

1918 г., считать наступившими в те же самые числа и по

вводимому новому календарю.

5. При начислении в первый после 14 февраля по но-

вому календарю срок процентов по всем государствен-

ным и частным займам, по всем дивидендным бумагам,

по вкладам и по текущим счетам считать истекший после

последнего начисления процентов промежуток времени

меньше на 13 дней.

6—8. (Не приводятся как имевшие временное значе-

ние).

9. Каждый из сроков выдачи пенсий и эмеритур, уста-

новленных в правилах о выдаче оных, считать после

31 января 1918 г. наступившими на 13 дней позже.

10. (Не приводится как имевший временное значе-

ние).

11

4. О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ТОРГОВОГО ФЛОТА

Декрет СНК РСФСР 26 января 1918 г.

(СУ № 19, ст. 290)

1. Объявить общенациональной неделимой собствен-

ностью Советской Республики судоходные предприятия,

принадлежащие акционерным обществам, паевым това-

риществам, торговым домам и единоличным крупным

предпринимателям и владеющие морскими и речными

судами всех типов, служащими для перевозки грузов и

пассажиров, со всем движимым и недвижимым имуще-

ством, активом и пассивом этих предприятий.

2. В собственность Советской Республики не перехо-

дят:

а) суда, служащие для мелкого промысла, дающие

владельцам необходимые для существования средства

(прожиточный минимум) и принадлежащие мелким пред-

приятиям, основанным на трудовых артельных началах;

б) суда китобойные, рыболовные лоцманских обществ

и товариществ, городских и сельских самоуправлений,

а также все суда, неприспособленные для перевозки гру-

зов и пассажиров, за исключением судов, принадлежа-

щих акционерным предприятиям.

3—6. (Отменены пост. СНК 14 декабря 1932 г. — СУ

№ 92, ст. 409),

См. 1918 г. № 6; 1927 г. № 23.

5. О КОНФИСКАЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ КАПИТАЛОВ

БЫВШИХ ЧАСТНЫХ БАНКОВ

Декрет СНК РСФСР 26 января 1918 г.

(СУ № 19, ст. 295)

1. Акционерные капиталы бывших частных банков

(основные, резервные и специальные) переходят к Госу-

дарственному банку Российской Республики на основах

полной конфискации.

2. Все банковские акции аннулируются, и всякая вы-

плата дивидендов по ним, безусловно, прекращается.

3—4. (Отменены пост. СНК 14 декабря 1932 г. — СУ

№ 92, ст. 409).

12

5. Владельцы банковских акций, не представившие

таковых (согласно п. 3) или не сообщившие их реестро-

вых списков (согласно п. 4) в двухнедельный срок со дня

опубликования сего декрета, караются конфискацией

всего принадлежащего им имущества.

6. (Отменен пост. С И К 14 декабря 1932 г. — СУ

№ 92, ст. 409).

6. О ДОПОЛНЕНИИ ДЕКРЕТА О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ

ТОРГОВОГО ФЛОТА

Постановление ВСНХ 4 марта 1918 г.

(СУ № 29, ст. 387)

1. К перечисленным в пункте втором декрета о нацио-

нализации торгового флота (Собр. Узак. и Расп. Правит.

№ 19, ст. 290) *’ судам причисляются все суда, состав-

ляющие собственность какого-либо завода или фабрики

и служащие для перевозки перерабатываемых этими

предприятиями материалов.

Примечание. К указанным судам относятся

также и те, запродажа коих заводам или фабрикам

состоялась до распубликования декрета о национа-

лизации торгового флота, с уплатой более половины

общей стоимости.

2. Настоящее постановление вводится в действие по

телеграфу, с возложением рассылки телеграмм в подле-

жащие места на комиссию по развитию отечественного

торгового флота, учрежденную Советом Народных Ко-

миссаров, и на отдел водных сообщений Высшего Сове-

та Народного Хозяйства.

7. О ВВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ

НА СПИЧКИ, СВЕЧИ, РИС, КОФЕ, ПЕРЕЦ И ПРИВОЗНЫЕ

ПРЯНОСТИ И О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ СПИЧЕЧНЫХ

И СВЕЧНЫХ ФАБРИК И ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ОПТОВОЙ

ТОРГОВЛЕ РИСОМ, КОФЕ, ПЕРЦЕМ И ПРЯНОСТЯМИ

Постановление ВСНХ 7 марта 1918 г.

(СУ № 29, ст. 385)

1. Вводится государственная монополия на спички,

свечи, рис, кофе, перец и привозные из-за границы пря-

ности.

1 См. 1918 г. № 4.

13

2. Национализируются находящиеся в России спичеч-

ные и свечные фабрики и предприятия по оптовой тор-

говле рисом, кофе, перцем и пряностями.

3. Осуществление национализации спичечного и свеч-

ного производства возлагается на Совет Всероссийских

Съездов потребительских коопераций (Центросоюз), на-

ходящийся в Москве.

4. Заведование и управление национализированной

спичечной и свечной промышленностью возлагается на

Совет Всероссийских Съездов потребительских коопера-

ций, с участием в имеющих быть образованным послед-

ним Главных спичечном и свечном комитетах представи-

телей от химического отдела Высшего Совета Народного

Хозяйства и от Московского городского продовольствен-

ного комитета по одному от каждого.

5. Все постановления Главных спичечного и свечного

комитетов в области организации национализации спи-

чечного и свечного дела и управления им имеют обяза-

тельную силу.

6. Осуществление государственной монополии на рис,

кофе, перец и пряности возлагается на Совет Всероссий-

ских Съездов потребительских коопераций, которому

предоставляется также монополия ввоза названных про-

дуктов из-за границы в Россию.

7. Осуществление национализации предприятий по

оптовой торговле рисом, кофе, перцем и пряностями и

управление ими предоставляется Совету Всероссийских

Съездов потребительских коопераций, причем в этом от-

ношении имеют обязательную силу все постановления

органа центрального управления, образуемого для этого

Советом Всероссийских Съездов потребительских коопе-

раций, в который входят по представителю от Отдела

продовольствия Высшего Совета Народного Хозяйства

и Московского городского продовольственного коми-

тета.

8. Все спичечные и свечные фабрики и предприятия

по оптовой торговле рисом, кофе, перцем и пряностями

обязаны продолжать свою нормальную деятельность

обычным порядком под ответственностью и руководством

нынешних руководителей впредь до распоряжений Сове-

та Всероссийских Съездов потребительских коопераций,

которому предоставляется вообще освобождать от нацио-

нализации мелкие предприятия.

14

8. О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

Постановление СНК РСФСР 3 июня 1918 г.

(СУ № 39, ст. 511)

Принимая во внимание, что Московская городская

Художественная галерея имени П. и С. М. Третьяковых

является по своему культурному и художественному зна-

чению учреждением, выполняющим общегосударствен-

ные просветительные функции, и что интересы рабочего

класса требуют, чтобы Третьяковская галерея вошла

в сеть общегосударственных музеев, направляемых в сво-

ей деятельности Народным комиссариатом просвещения,

Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Московскую городскую Художественную галерею

имени П. и С. М. Третьяковых объявить государственной

собственностью Российской Социалистической Федера-

тивной Советской Республики и передать в ведение На-

родного комиссариата просвещения на общем основа-

нии с прочими государственными музеями.

2. Коллегии по делам музеев и охране памятников

искусства и старины при Народном комиссариате просве-

щения срочно выработать и ввести в действие новое По-

ложение об управлении Третьяковской галереей и ее

деятельности в соответствии с современными музейными

потребностями и задачами демократизации художествен-

но-просветительных учреждений Российской Социалисти-

ческой Федеративной Советской Республики.

9. О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Декрет СНК РСФСР 20 июня 1918 г.

(СУ № 45, ст. 546)

1. Объявляются государственной собственностью

предприятия нефтедобывающие, нефтеперерабатываю-

щие, нефтеторговые, подсобные по бурению и транспорт-

ные (цистерны, нефтепроводы, нефтяные склады, доки,

пристанские сооружения и проч.) со всем их движимым

и недвижимым имуществом, где бы оно ни находилось

и в чем бы оно ни заключалось.

15

2. Мелкие из названных в -п. 1 предприятия изъемлют-

ся из действия настоящего декрета. Основания и порядок

означенного изъятия определяются особыми правилами,

выработка которых возлагается на Главный нефтяной

комитет.

3. Объявляется государственной монополией торгов-

ля нефтью и ее продуктами.

4—11. (Отменены пост. СИ К 14 декабря 1932 г.—

СУ № 92, стр. 409).

10. О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПО ГОРНОЙ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И МЕТАЛЛО-

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ, ТЕКСТИЛЬНОЙ,

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ, ЛЕСОПИЛЬНОЙ

И ДЕРЕВООБДЕЛОЧНОЙ, ТАБАЧНОЙ, СТЕКОЛЬНОЙ

И КЕРАМИЧЕСКОЙ, КОЖЕВЕННОЙ, ЦЕМЕНТНОЙ И ПРОЧИМ

ОТРАСЛЯА1 ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ,

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО МЕСТНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

И ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ТРАНСПОРТА

Декрет СНД РСФСР 28 июня 1918 г.

(СУ № 47. ст. 559)

В целях решительной борьбы с хозяйственной и про-

довольственной разрухой и для упрочения диктатуры ра-

бочего класса и деревенской бедноты Совет Народных

Комиссаров постановил:

I. Объявить собственностью Российской Социалисти-

ческой Федеративной Советской Республики нижеука-

занные, расположенные в пределах Советской Республи-

ки, промышленные и торгово-промышленные предприя-

тия со всеми их капиталами и имуществами, в чем бы та-

ковые ни заключались:

По горной промышленности

1) все принадлежащие акционерным обществам и пае-

вым товариществам предприятия, добывающие мине-

ральное горючее (каменный и бурый уголь, лигнит, го-

рючие сланцы, антрацит и пр.);

16

2) все принадлежащие акционерным обществам

и паевым товариществам предприятия по добыче желез-

ной и медной руды;

3) все предприятия, занятые добычей платины;

4) все вольфрамодобывающие предприятия;

5) все серебряно-свинцоворудные и цинкодобываю-

щие предприятия;

6) все предприятия асбестовой промышленности;

7) нижеперечисленные золотопромышленные пред-

приятия:

а) Ленское Золотопромышленное Товарищество;

б) Анонимное Общество Кочкарских золотых приис-

ков и все предприятия Кочкарской системы;

в) Верхне-Амурская Золотопромышленная Компа-

ния;

г) Амурское Золотопромышленное Общество;

д) Российское Золотопромышленное Общество;

е) Федоровское Золотопромышленное Общество;

ж) Южное Сибирское Золотопромышленное Обще-

ство;

з) Амгунская Золотопромышленная Компания;

и) Миасское Золотопромышленное Товарищество;

к) Южно-Алтайское Золотопромышленное Дело;

л) Акционерное Общество Ольховских золотых руд-

ников;

м) Акционерное Золотопромышленное Общество

«Алтай»;

н) Нижне-Селенчинское Товарищество;

о) Шиманская Золотопромышленная Компания;

п) Общество Мариинских приисков;

р) Товарищество «Ельцов и Левашев»;

с) Акционерное Общество «Драга»;

т) Охотское Золотопромышленное Товарищество;

•у) Айдырлы-Кваркенский золоторудный район;

_ ф) Московское Лесопромышленное Товарищество

(Северо-Заозерская дача);

х) Зауральское Горнопромышленное Товарищество;

8) нижеперечисленные предприятия по добыче соли:

а) Общество Кулинского соляного производства (озе-

ро Кули);

б) промысел в местности Молла-Кара, Тер-Аване-

сова;

в) все Усольские соляные промыслы;

2 Хронолог, собр. законов, т. 1

J/:, Л&ммаа

дларическао

фабянотвиа РССС?

17

По металлургической и металлообраба-

тывающей промышленности

9) все принадлежащие акционерным обществам и

паевым товариществам предприятия с основным капи-

талом в один миллион и более *руб., а также все круп-

ные предприятия, общая стоимость имущества кото-

рых по последнему балансу составляет один миллион

и более руб., и занятые одним или несколькими из ни-

жеследующих видов производства: выплавка чугуна,

железа и меди в сыром виде; получение из них полупро-

дукта и обработка этого полупродукта путем прокатки,

волочения, штампования и химической обработки; по-

стройка машин всякого рода (двигателей, машин-ору-

дий, сельскохозяйственных машин и пр.), авиационных

аппаратов и механических экипажей; постройка судов,

паровозов и вагонов, мостов и железных конструкций;

изготовление точных приборов; изготовление огнестрель-

ного оружия, пулеметов, артиллерийских орудий и их ча-

стей; производство металлической арматуры; производ-

ство различного рода изделий из металлов, исключая

производство воздушных тормозов;

10) кроме того, независимо от размеров основного ка-

питала, объявляются собственностью Республики все

предприятия, производящие какие-либо изделия из метал-

ла и составляющие единственное в пределах Российской

Республики производство, занятое выработкой данного

рода изделий;

По текстильной промышленности

11) все принадлежащие акционерным обществам

и паевым товариществам предприятия, обрабатывающие

хлопок и имеющие основной капитал не менее одного

миллиона рублей;

12) все принадлежащие акционерным обществам

и паевым товариществам предприятия, обрабатывающие

шерсть, лен, шелк и джут, а также аппретурно-красиль-

ные, с основным капиталом не менее пятисот тысяч руб.;

13) все принадлежащие акционерным обществам

и паевым товариществам предприятия, обрабатывающие

пеньку и владеющие основным капиталом не менее двух-

сот тысяч руб.;

18

По электротехнической промышленности

14) все принадлежащие акционерным обществам и

паевым товариществам электрические станции, произво-

дящие электрический ток на продажу, с основным капи-

талом не менее одного миллиона руб.;

15) все принадлежащие акционерным обществам и

паевым товариществам электрические заводы, произво-

дящие динамомашины, электромоторы, трансформаторы,

электрические измерительные приборы и прочие предме-

ты электротехнической промышленности, с основным ка-

питалом не менее одного миллиона руб.;

16) все принадлежащие акционерным обществам и

паевым товариществам кабельные заводы с основным

капиталом не менее одного миллиона руб.;

По лесопильной и деревообделочной

промышленности

17) все предприятия лесопильной промышленности,

принадлежащие акционерным обществам и паевым то-

вариществам, с основным капиталом не менее одного

миллиона руб.;

18) все предприятия деревообделочной промышлен-

ности с механическим оборудованием, принадлежащие

акционерным обществам и паевым товариществам;

По табачной промышленности

19) все принадлежащие акционерным обществам и

паевым товариществам предприятия, владеющие табач-

ными фабриками, с основным капиталом не менее пяти-

сот тысяч руб., по данным 1914 года, и владеющие махо-

рочными фабриками, с основным капиталом не менее

трехсот тысяч руб., поданным 1914 года;

По резиновой промышленности

20) все предприятия резиновой промышленности.;

19

2*

По стекольной и керамической

промышленности

21) все предприятия акционерных обществ и товари-

ществ на паях, владеющих стекольными, хрустальными,

зеркальными, фарфоровыми, фаянсовыми, посудного,

бутылочного и химического стекла, гончарными, израз-

цовыми, керамиковыми, майоликовыми и терракотовыми

заводами, с основным капиталом не менее пятисот руб-

лей, во данным 1914 года;

По кожевенной п р о м ы ш л еин ости

22) все предприятия акционерных обществ и паевых

товариществ, владеющих обувными и кожевенными фаб-

риками, с основным капиталом не менее пятисот тысяч

руб., по данным 1914 года;

По цементной промышленности

23) все предприятия акционерных обществ и паевых

товариществ, владеющих цементными заводами с нор-

мальной производительностью не менее пятисот тысяч

бочек в год;

Паровые мельницы

24) все принадлежащие акционерным обществам и

паевым товариществам паровые мельницы с основным

капиталом не менее пятисот тысяч руб.;

Предприятия по местному

благоустройству

25) все предприятия, обслуживающие водоснабжение,

все газовые заводы, трамваи, конножелезные дороги и

предприятия по канализации переходят по всей террито-

рии Республики в собственность Советов Рабочих и

Крестьянских Депутатов;

В области железнодорожного

транспорта

26) все предприятия обществ частных железных дорог

и подъездных путей, как находящихся в эксплуатации,

так и строящихся; . , ;

20

По п ip о ч и м отраслям промышленности

27) все предприятия акционерных обществ и паевых

товариществ, вырабатывающих целлюлозу и древесную

массу;

28) все предприятия акционерных обществ и товари-

ществ на паях, владеющих писчебумажными, картонны-

ми, картонажными, гильзовыми и папиросно-бумажными

фабриками с основным капиталом не менее трехсот ты-

сяч руб., по данным 1914 года;

29) все предприятия акционерных обществ и товари-

ществ на паях, владеющих заводами и фабриками искус-

ственных жиров, мыловаренными и стеариновыми заво-

дами, с основным капиталом не менее одного миллиона

руб., по данным 1914 года и владеющих салотопенными

и маслобойными (растительных масел) заводами и фаб-

риками, с основным капиталом не менее пятисот тысяч

руб., по данным 1914 года;

30) все предприятия акционерных обществ и товари-

ществ на паях, владеющих заводами: 1) минеральных

кислот, 2) кальция — карбида и 3) искусственных углей,

с основным капиталом не менее пятисот тысяч руб., по

данным 1914 года;

31) все предприятия Петроградского Акционерного

Общества костеобжигательных заводов;

32) предприятия: 1) Акционерного Общества для вы-

делки и продажи пороха (Виннера); 2) Русского Обще-

ства для выделки и продажи пороха (Шлиссельбург-

ского); 3) Акционерного Общества пороховых заводов

Барановского.

Примечание. Исчисление основных капиталов

акционерных обществ и паевых товариществ, по-

скольку не оговорено обратное, производится по дан-

ным за 1916 отчетный год или же за последний отчет-

ный период, конец которого приходится на 1916 год.

В случае возникновения предприятия после 1916 го-

да исчисление производится по последним данным

года утверждения Устава такого предприятия.

II. Организацию управления национализируемыми

предприятиями поручается в срочном порядке выработать

и провести в жизнь соответствующим отделам Высшего

Совета Народного Хозяйства с соблюдением всех ранее

изданных по сему поводу декретов под общим руковод-

21

ством Президиума Высшего Совета Народного Хозяй-

ства.

По отношению к предприятиям, упомянутым в п. 24

раздела I сего декрета (паровые мельницы), означенное

поручение возлагается на Народный комиссариат продо-

вольствия, при условии соблюдения всех ранее изданных

по вопросу об управлении национализируемыми пред-

приятиями декретов.

По отношению к предприятиям, упомянутым в п. 25

раздела I сего декрета (предприятия по местному благо-

устройству), таковое же поручение, при соблюдении того

же условия, возлагается на местные Советы Рабочих

и Крестьянских Депутатов.

По отношению к предприятиям, упомянутым в п. 26

раздела I сего декрета (предприятия железнодорожных

и подъездных путей), таковое же поручение возлагается

на Народный комиссариат путей сообщения с оконча-

тельного утверждения Совета Народных Комиссаров.

III. Впредь до особого распоряжения Высшего Совета

Народного Хозяйства по каждому отдельному предприя-

тию предприятия, объявленные согласно настоящему

декрету достоянием Российской Социалистической Феде-

ративной Советской Республики, признаются находящи-

мися в безвозмездном арендном пользовании прежних

владельцев; правления и бывшие собственники финан-

сируют их на прежних основаниях, а равно получают

с них доходы на прежних основаниях.

IV. С момента объявления декрета члены правления,

директора и другие ответственные распорядители нацио-

нализированных предприятий отвечают перед Советской

Республикой как за целость и сохранность предприятия,

так и за правильную их работу.

В случае оставления своих служебных постов без со-

гласия на то со стороны подлежащих органов Высшего

Совета Народного Хозяйства или неоправдываемых упу-

щений в ведении дел предприятия виновные отвечают пе-

ред Республикой не только всем своим имуществом, но и

несут тяжелую уголовную ответственность перед судами

Республики.

V. Весь, без исключения, служебный, технический и

рабочий персонал предприятий, равно как директора,

члены правлений и ответственные распорядители, объяв-

ляются состоящими на службе у Российской Социали-

22

стической Федеративной Советской Республики и полу-

чают содержание по норме, существовавшей до момента

национализации предприятий, из доходов и оборотных

средств предприятия.

В случае оставления своих постов лицами техниче-

ского и административного персонала национализируе-

мых предприятий они отвечают перед судом революцион-

ного трибунала по всей строгости законов.

VI. Накладывается арест на личные суммы, принад-

лежащие членам правления, акционерам и собственни-

кам национализируемых предприятий, впредь до выяс-

нения iBonipoca об отношении этих сумм к оборотному ка-

питалу и средствам предприятия.

'VII. (Не приводится как имевший временное значе-

ние).

VIII. Высшему Совету Народного Хозяйства пору-

чается в срочном порядке выработать и разослать во все

национализируемые предприятия подробную инструкцию

об организации в них управления и задачах рабочих

организаций в связи с проведением в жизнь настоящего

декрета.

IX. Не подлежат переходу в собственность Республи-

ки предприятия, принадлежащие потребительским коопе-

ративным обществам и товариществам и их объедине-

ниям.

X. Настоящий декрет вступает в силу со дня его под-

писания.

11. О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА НИЗЛОЖЕННОГО

РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА И ЧЛЕНОВ БЫВШЕГО

ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА

Декрет СНК. РСФСР 13 июля 1918 г.

(СУ № 52, ст. 583)

1. Всякое имущество, принадлежащее низложенному

революцией российскому императору Николаю Алексан-

дровичу Романову, бышим императрицам Александре и

Марии Федоровнам Романовым и всем членам бывшего

российского императорского дома, в чем бы оно ни за-

ключалось и где бы оно ни находилось, не исключая и

вкладов в кредитных учреждениях, как в России, так и

за границей, объявляется достоянием Российской Социа-

листической Федеративной Советской Республики.

23

2. Под членами бывшего (российского императорского

дома подразумеваются все лица, внесенные в родослов-

ную книгу бывшего российского императорского дома:

бывший наследник цесаревич, бывшие великие князья,

великие княгини и великие княжны и бывшие князья,

княгини и княжны императорской крови.

3. Все лица и учреждения, знающие о месте нахожде-

ния имущества, указанного в ст. 1 настоящего декрета,

обязаны в двухнедельный срок со дня опубликования на-

стоящего декрета представить соответствующие сведения

в Народный комиссариат по внутренним делам. За умыш-

ленное несообщение указанных в настоящей статье све-

дений виновные подлежат ответственности как за при-

своение государственного достояния.

4. Уполномоченные Российской Социалистической Фе-

деративной Советской Республики за границей обязаны

немедленно по опубликовании настоящего декрета при-

ложить все старания к получению сведений о месте на-

хождения имуществ лиц, указанных в ст. 1 декрета. На-

ходящиеся за границей российские граждане обязаны

представить известные им сведения о местонахождении

имуществ, указанных в ст. 1 декрета, соответственным

уполномоченным Российской Социалистической Федера-

тивной Советской Республики.

5. Указанные в ст. 1 имущества, находящиеся в пре-

делах Российской Социалистической Федеративной Со-

ветской Республики, кроме денежных ценностей, посту-

пают в ведение Народного комиссариата по внутренним

делам. Денежные ценности сдаются в доход казны — в

Казначейства или в учреждения Народного банка; нахо-

дящиеся же за пределами Республики, в том числе и в

заграничных банках, поступают в ведение соответствен-

ных уполномоченных Российской Социалистической Фе-

деративной Советской Республики.

12. ОБ ОТМЕНЕ ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

НА НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДАХ

Декрет ВЦИД 20 августа 1918 г.

(СУ № 62, ст. 674)

Ст. 1. Отменяется право частной собственности на все

без исключения участки, как застроенные, так и не за-

строенные, как принадлежащие частным лицам и ггро-

24

мышленным предприятиям, так и ведомствам и учрежде-

ниям, находящиеся в пределах всех городских поселений.

Ст. 2. В городских поселениях с числом жителей свы-

ше 10 000 отменяется право частной собственности на все

строения, которые вместе с находящейся под ними зем-

лей имеют стоимость или доходность свыше предела,

установленного органами местной власти.

1-е п р и м е ч а н и е к ст. 2. Действие настоящего

декрета распространяется также на строения, нахо-

дящиеся на арендованной земле.

2-е п р и м е ч а н и е к ст. 2. Во всех без исключе-

ния городских поселениях органам местной власти

принадлежит право устанавливать арендную плату

за остающиеся в пользовании частных лиц, обществ

или установлений земельные участки как застроен-

ные, так и не застроенные.

3-е п р и м е ч а н и е к ст. 2. Во владениях, в коих

согласно настоящей статьи строения остаются в ча-

стной собственности, излишки земельных участков,

сверх норм устанавливаемых органами местной

власти, передаются в общий земельный фонд.

4-е п р и м е ч а н и е к ст. 2. Органам местной вла-

сти предоставляется последующими постановлениями

понижать первоначально установленный предельный

размер стоимости или доходности владений, в кото-

рых строения остаются в частной собственности.

Ст. 3. Пределы городских поселений определяются

пределами городской черты или селитебной площади,

установленной для взимания государственного налога на

недвижимости, если последние входят в пределы город-

ской черты.

В тех случаях, когда произошло или произойдет при-

соединение к городу ближайших пригородов, на послед-

ние распространяется действие настоящего декрета.

Ст. 4. Действие настоящего декрета не распростра-

няется на строения, являющиеся необходимой принад-

лежностью промышленных предприятий.

1 -е п р и м е ч а н и е к ст. 4. Точное определение

строений, являющихся необходимой принадлеж-

ностью промышленных предприятий, устанавли-

вается специальной инструкцией.

25

2-е п р и м е ч а н и е к ст. 4. За земельные участки

под указанными строениями владельцами таковых

уплачивается арендная плата в размерах, устанавли-

ваемых органами местной власти.

Ст. 5. Все городские земли и строения, которые соот-

ветственно сему декрету изъем лютея из частной соб-

ственности, передаются в распоряжение органов местной

власти.

Ст. 6—25. (Отменены пост. ВЦИК и СНК 1 апреля

1932 г.— СУ № 37. ст. 171).

См. 1923 г. № 4. № 8.

13. ОБ АННУЛИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПРОЦЕНТНЫХ БУМАГАХ

Постановление СНК РСФСР 26 октября 1918 г.

(СУ № 79. ст. 834)

В разъяснение, развитие и изменение постановлений

декрета от 21 января 1918 г. «Об аннулировании государ-

ственных займов» (Собр. Узак. 1918 г. № 27, ст. 353) 1

и постановления «О правилах применения декрета об

аннулировании государственных займов» (Собр. Узак.

1918 г. № 29, ст. 386) —Совет Народных Комиссаров по-

становляет:

1. Всем лицам и учреждениям надлежит немедленно

сдать все принадлежащие им аннулированные и гаранти-

рованные правительством государственные процентные

бумаги, перечисленные в приложенном при сем и могу-

щем быть дополнительно изданным списке в соответ-

ствующие учреждения Народного банка Российской Со-

циалистической Федеративной Советской Республики,

а где таковых не имеется, в Казначейства или в Государ-

ственные сберегательные кассы, поскольку таковая сда-

ча еще не последовала.

2—9. (Отменены пост. СНК 14 декабря 1932 г. —

СУ № 92, ст. 409).

1 См. 1918 г. № 1.

26

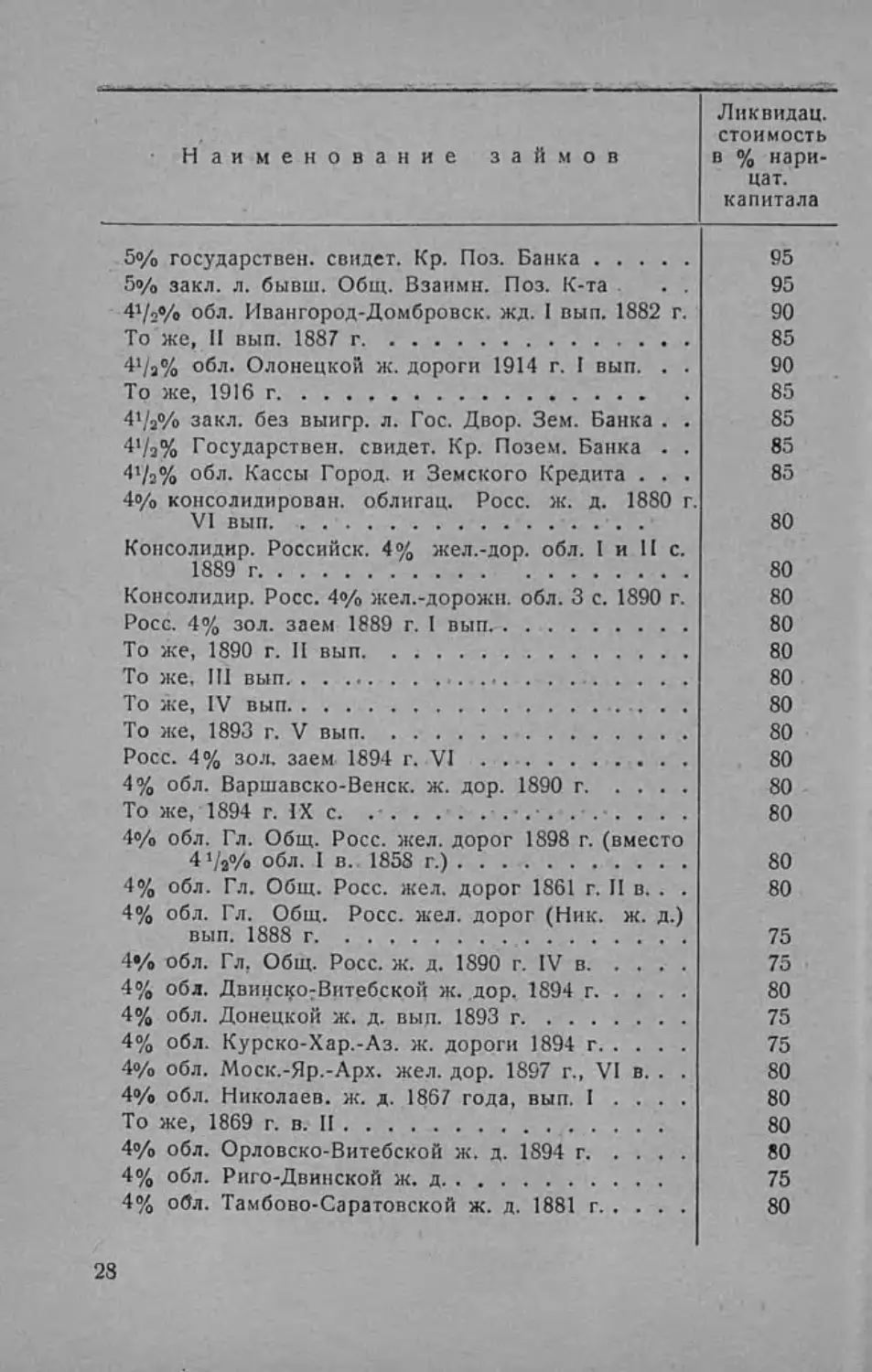

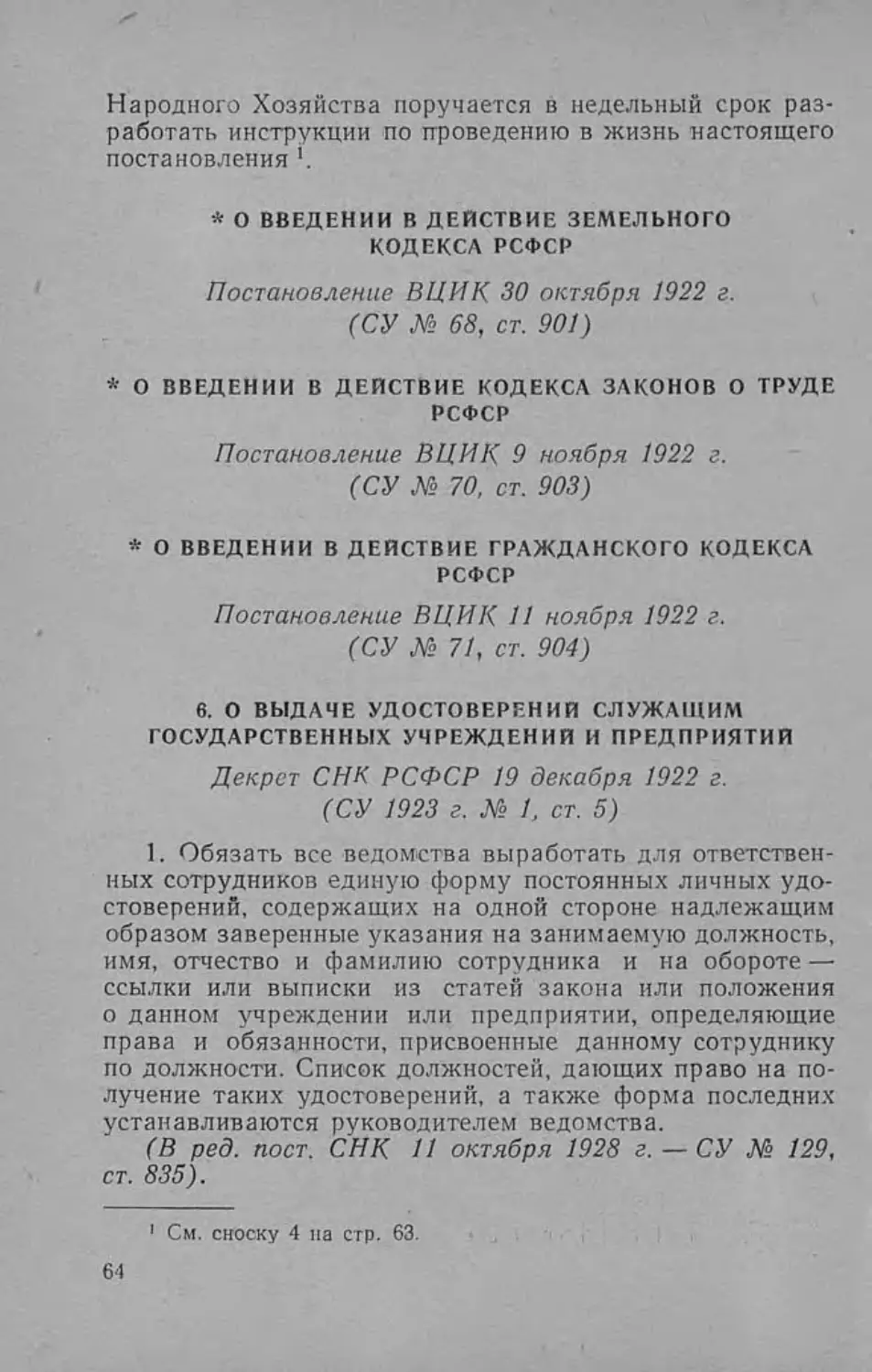

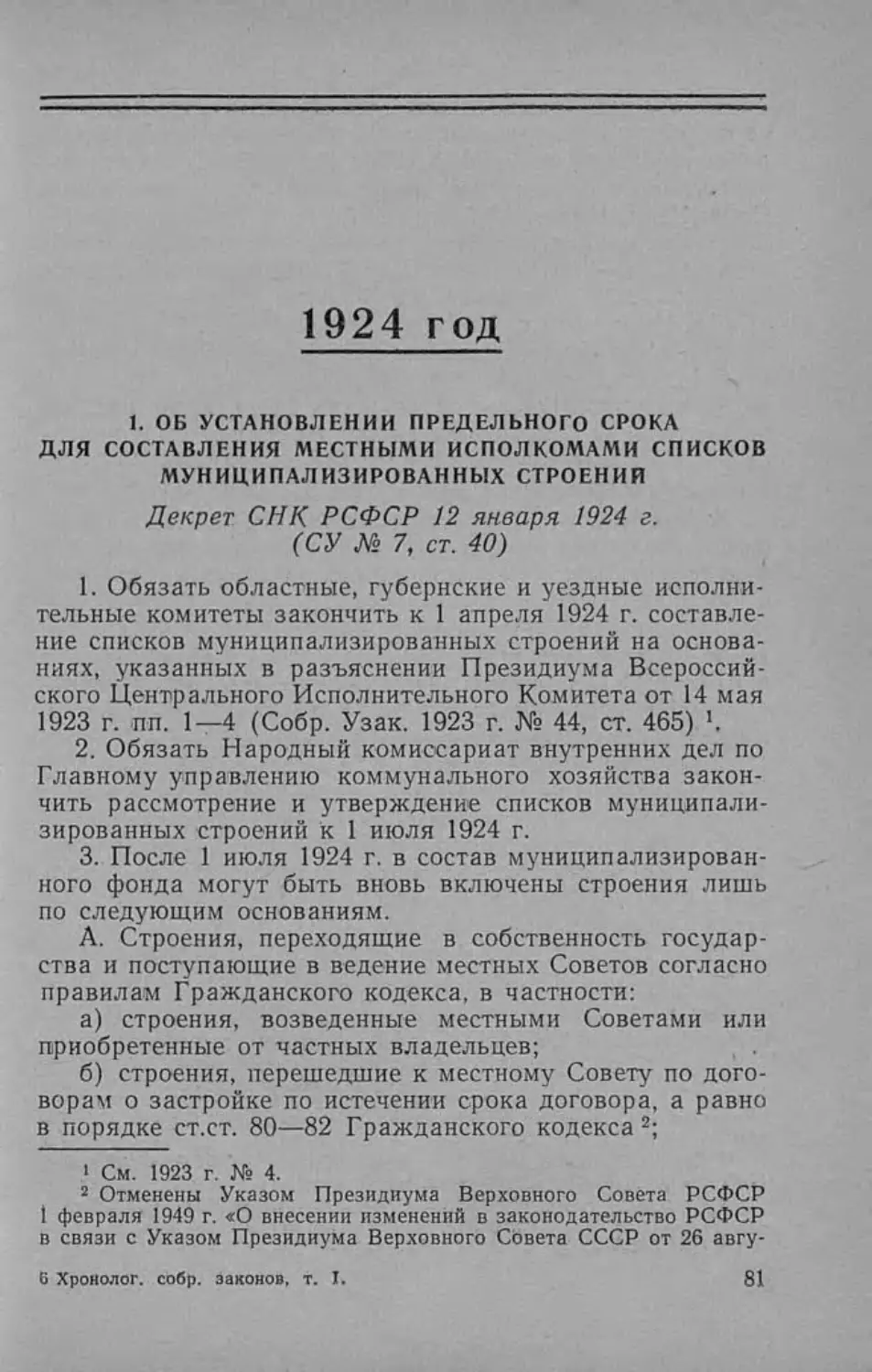

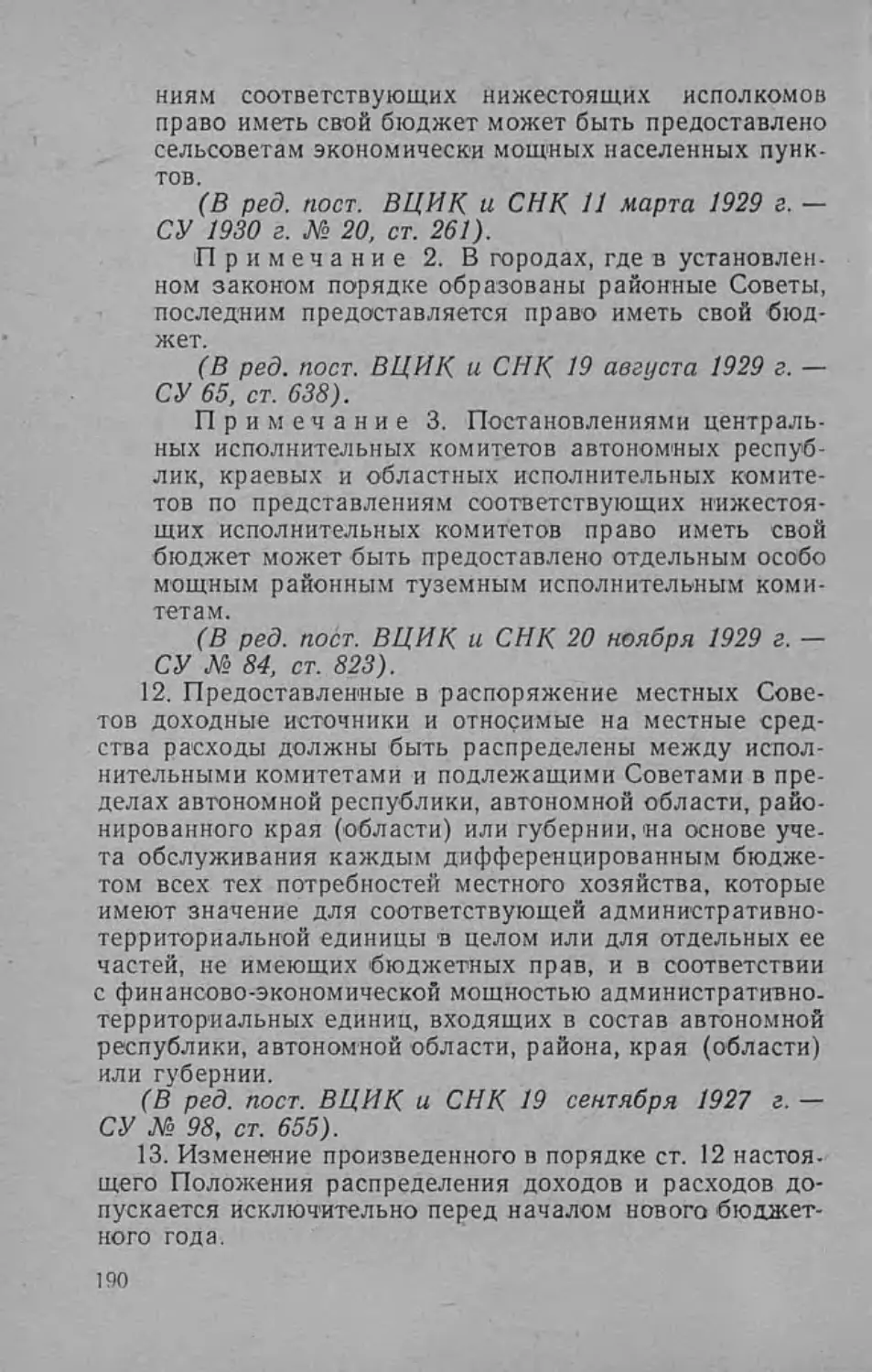

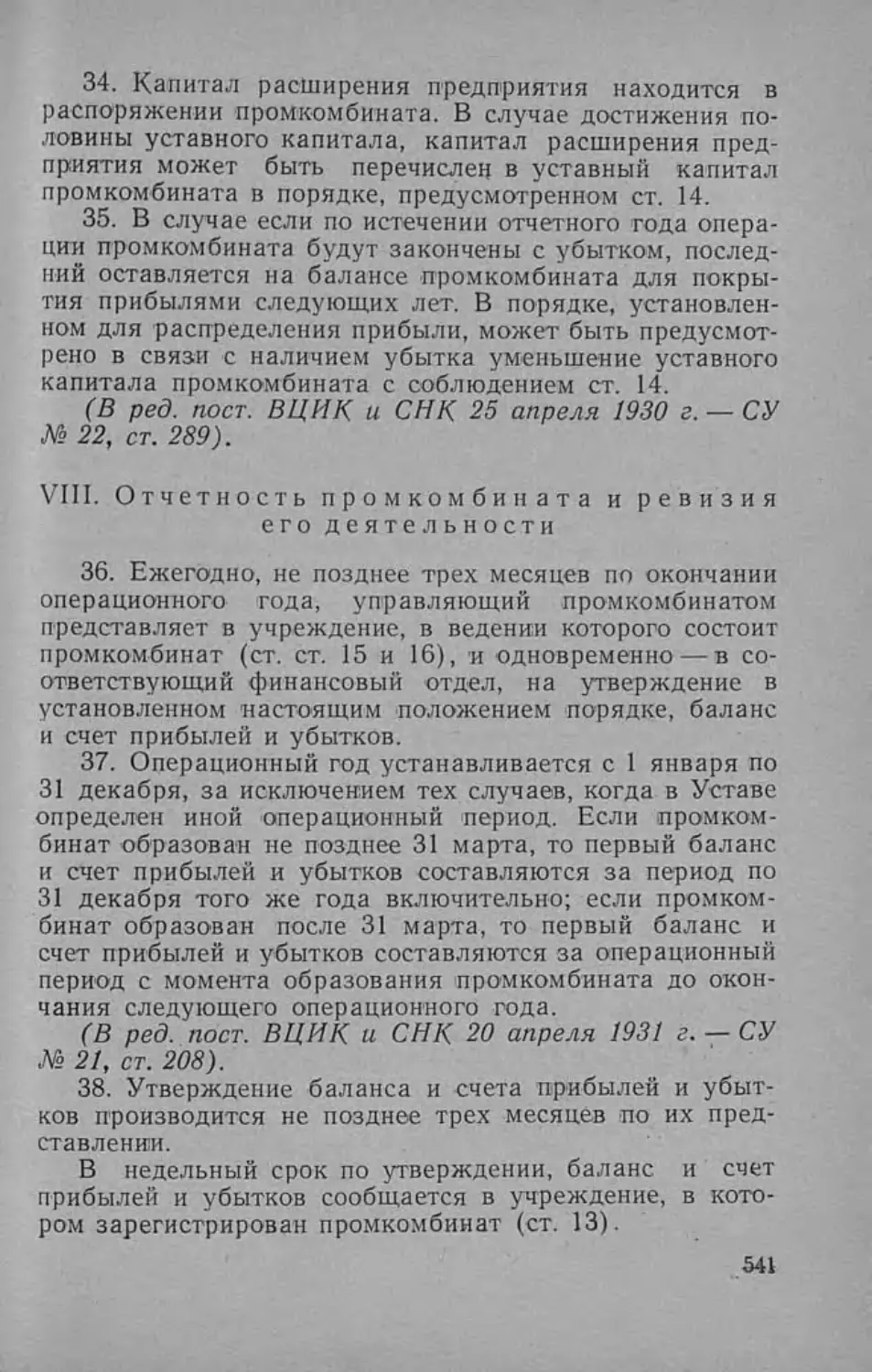

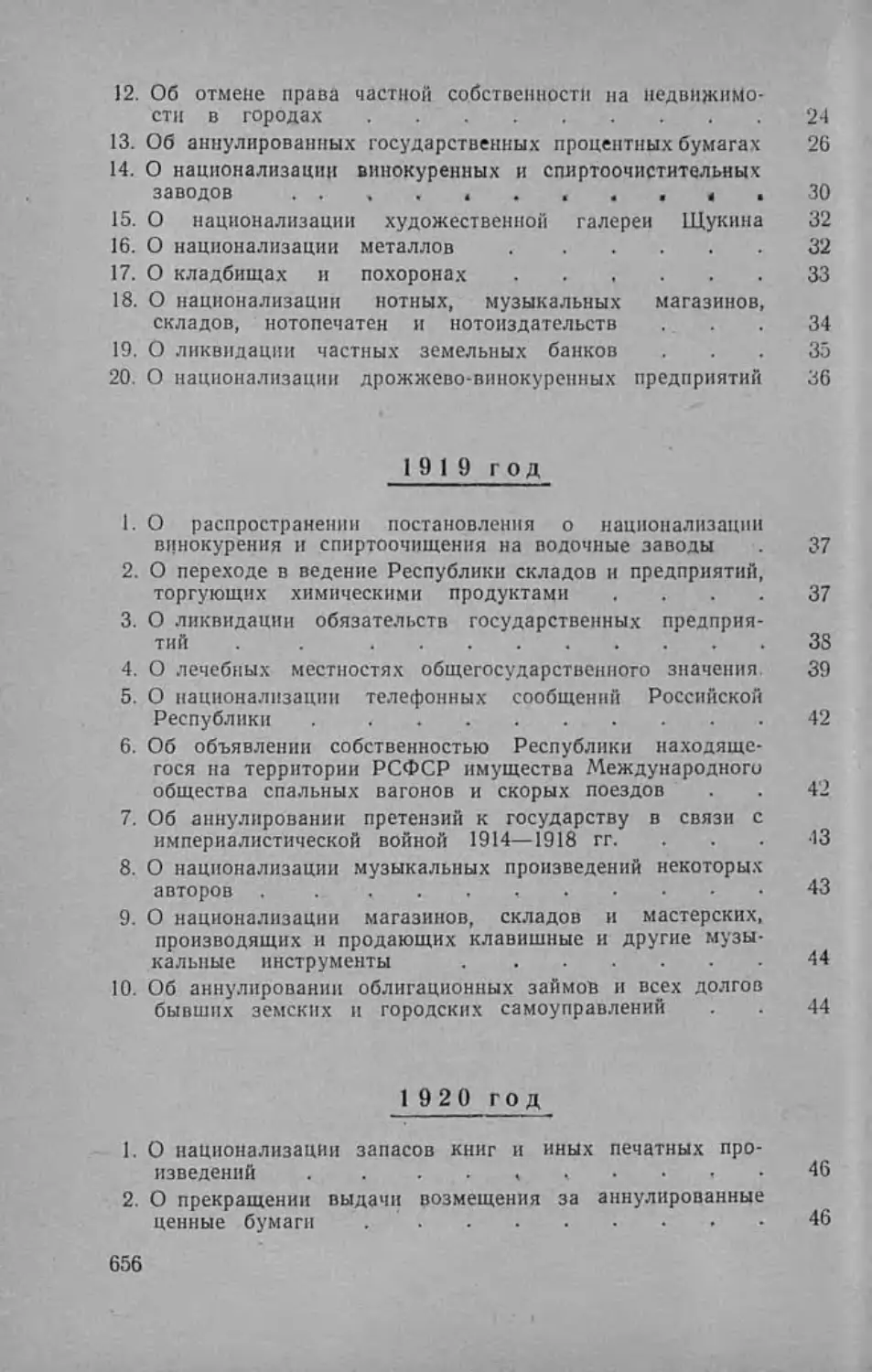

СПИСОК

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ БУМАГ,

АННУЛИРОВАННЫХ С 1 ДЕКАБРЯ 1917 г. ДЕКРЕТОМ

ОТ 21 ЯНВАРЯ 1918 г., С УКАЗАНИЕМ

ИХ ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ

Наименование займов

Ликвидац.

стоимость

в И нари-

цат.

капитала

Государственная 4% рента........................

Российская 4% консолидированная 1901 года . . .

5‘/3% II Внутренний заем 1915 года..............

51/3'>< Военный краткосрочный заем 1915 года

I вып.....................................

То же, I вып. 1916 г............................

То же, II вып. 1916 г...........................

5% Внутренний с выигр. заем I вып. 1864 г. . . .

То же, II вып. 1866 г...........................

5% Внутрен. государственный заем 1905 г. I вып.

То же, II вып...................................

То же, III вып..................................

5% Внутрен. заем 1914 г.........................

То же, 1915 г...................................

Заем Свободы 1917 г. (достоинством свыше

100 рубл.)......................................

Российский государственный 5% заем 1906 г. . . .

То же, 4’/2°/о заем 1905 г......................

То же, 4J/a% заем 1909 г........................

6»/с займы 1817 и 1818 г. г.....................

1-й 5% заем 1820 г.......................• . . .

2-й 5о/0 Рос. заем 1822 г, часть займа вып. в рубл.

5% вечные вклады................................

41/з% вечные вклады ............................

4% вечные вклады................................

4о/о непрерывн. доходные билеты.................

31/2% вечные вклады.............................

3% вечные вклады................................

2о/о вечные вклады..............................

5% вклады без выигр. л. Гос. Дв. Зем. Банка . . .

То же, с выигр..................................

75

80

95

95

95

95

145

145

100

100

100

90

90

85

100

90

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

95

145

27

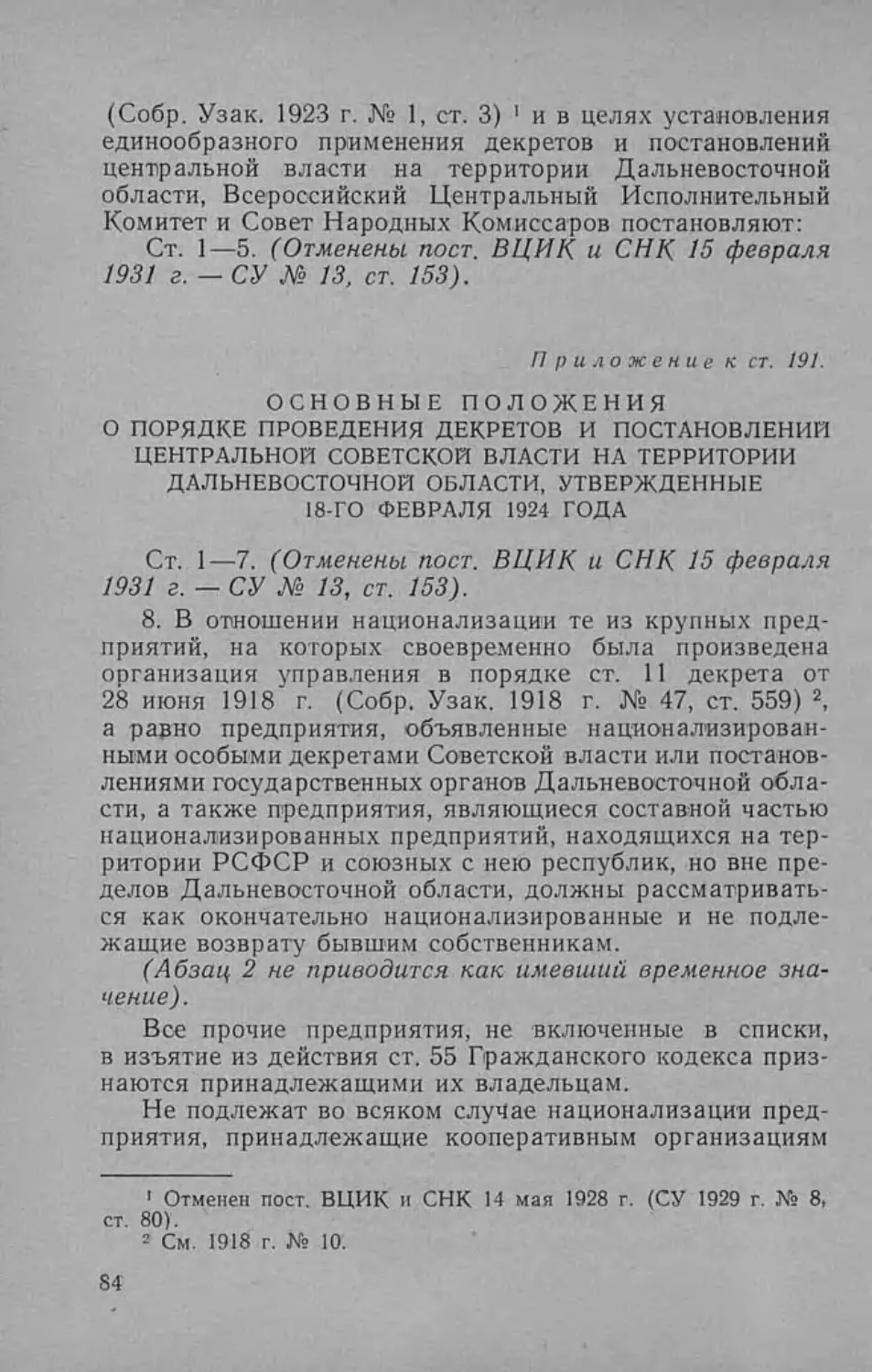

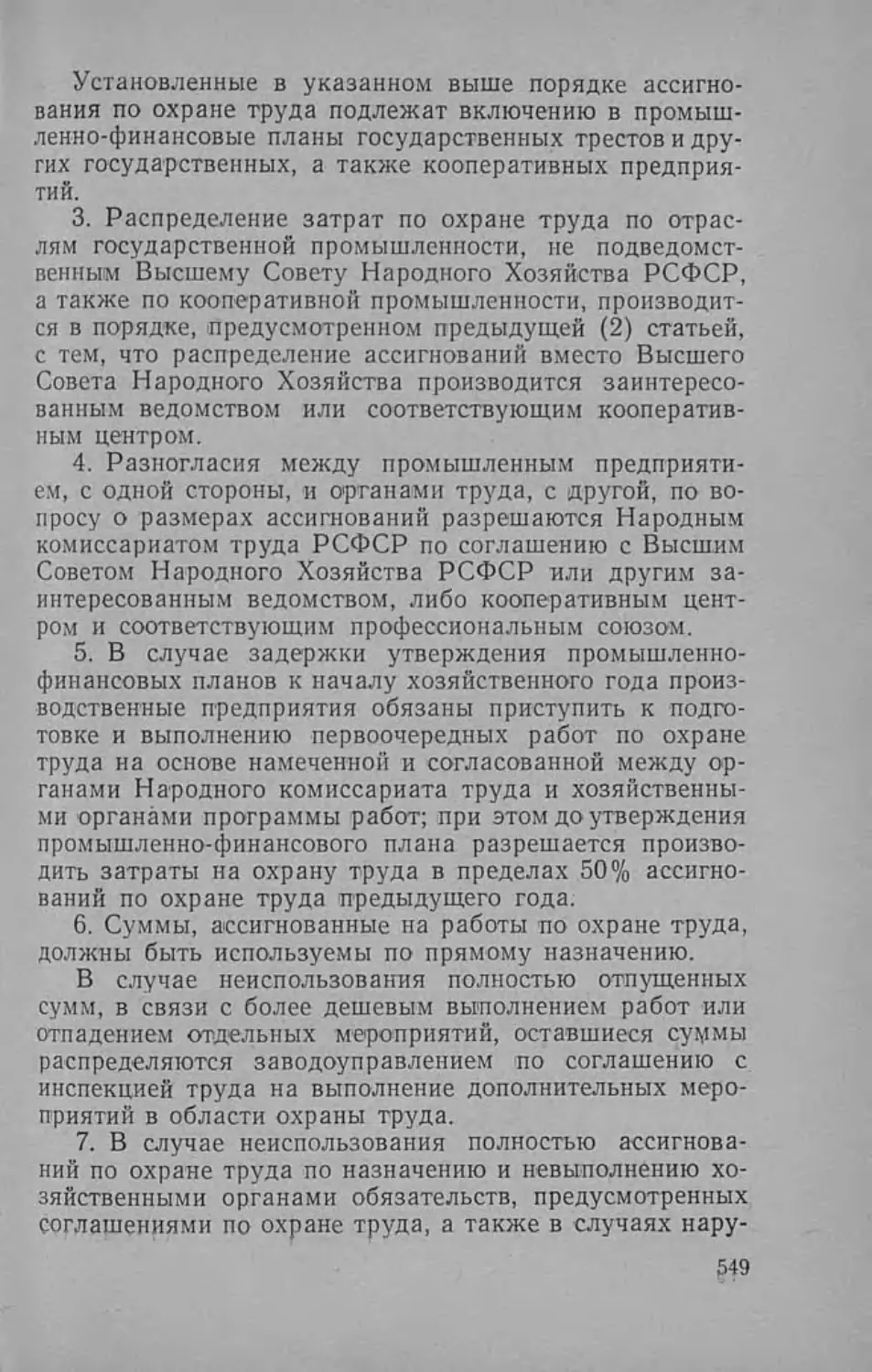

Ликвидац.

стоймость

в % нари-

цат.

капитала

Наименование займов

5% государствен, свидет. Кр. Поз. Банка..........

5% закл. л. бывш. Общ. Взаимн. Поз. К-та . .

4'/2в/о обл. Ивангород-Домбровск. жд. I вып. 1882 г.

То же, II вып. 1887 г............................

4*/а% обл. Олонецкой ж. дороги 1914 г. I вып. . .

То же, 1916 г....................................

41/з°/о закл. без выигр. л. Гос. Двор. Зем. Банка . .

4’/э% Государствен, свидет. Кр. Позем. Банка . .

4i/2% обл. Кассы Город, и Земского Кредита . . .

4о/о консолидирован, облигац. Росс. ж. д. 1880 г.

VI вып...................................... .

Консолидир. Российск. 4% жел.-дор. обл. I и II с.

1889 г...........................................

Консолидир. Росс. 4% жел.-дорожн. обл. 3 с. 1890 г.

Росс. 4% зол. заем 1889 г. I вып.................

То же, 1890 г. II вып............................

То же, III вып...................................

То же, IV вып....................................

То же, 1893 г. V вып.............................

Росс. 4% зол. заем 1894 г. VI....................

4% обл. Варшавско-Венск. ж. дор. 1890 г..........

То же, 1894 г. IX с. .•..........• . . .

4о/0 обл. Гл. Общ. Росс. жел. дорог 1898 г. (вместо

41/з% обл. I в. 1858 г.).........................

4% обл. Гл. Общ. Росс. жел. дорог 1861 г. II в. . .

4% обл. Гл. Общ. Росс. жел. дорог (Ник. ж. д.)

вып. 1888 г......................................

4*/о обл. Гл. Общ. Росс. ж. д. 1890 г. IV в......

4% обл. ДвинскоуВитебской ж. дор. 1894 г.........

4% обл. Донецкой ж. д. вып. 1893 г...............

4% обл. Курско-Хар.-Аз. ж. дороги 1894 г.........

4о/0 обл. Моск.-Яр.-Арх. жел. дор. 1897 г., VI в. . .

4% обл. Николаев, ж. д. 1867 года, вып. I . . . .

То же, 1869 г. в. II...........................

4% обл. Орловско-Витебской ж. д. 1894 г..........

4% обл. Риго-Двинской ж. д.....................

4% обл. Тамбово-Саратовской ж. д. 1881 г.........

95

95

90

85

90

85

85

85

85

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

75

75

80

75

75

80

80

80

80

75

80

28

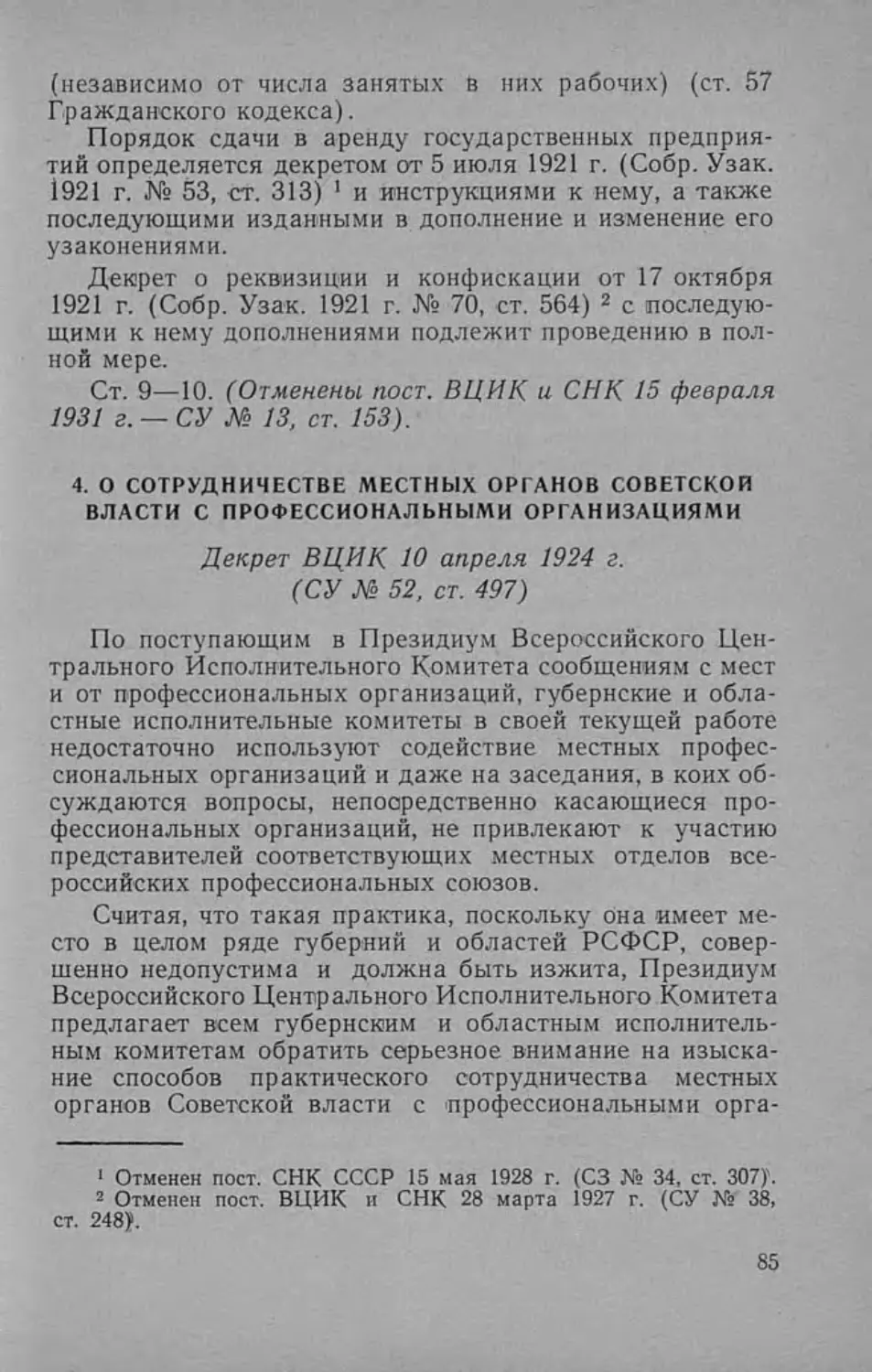

Ликвиден,

стоимость

в о/о нари-

цат.

капитала

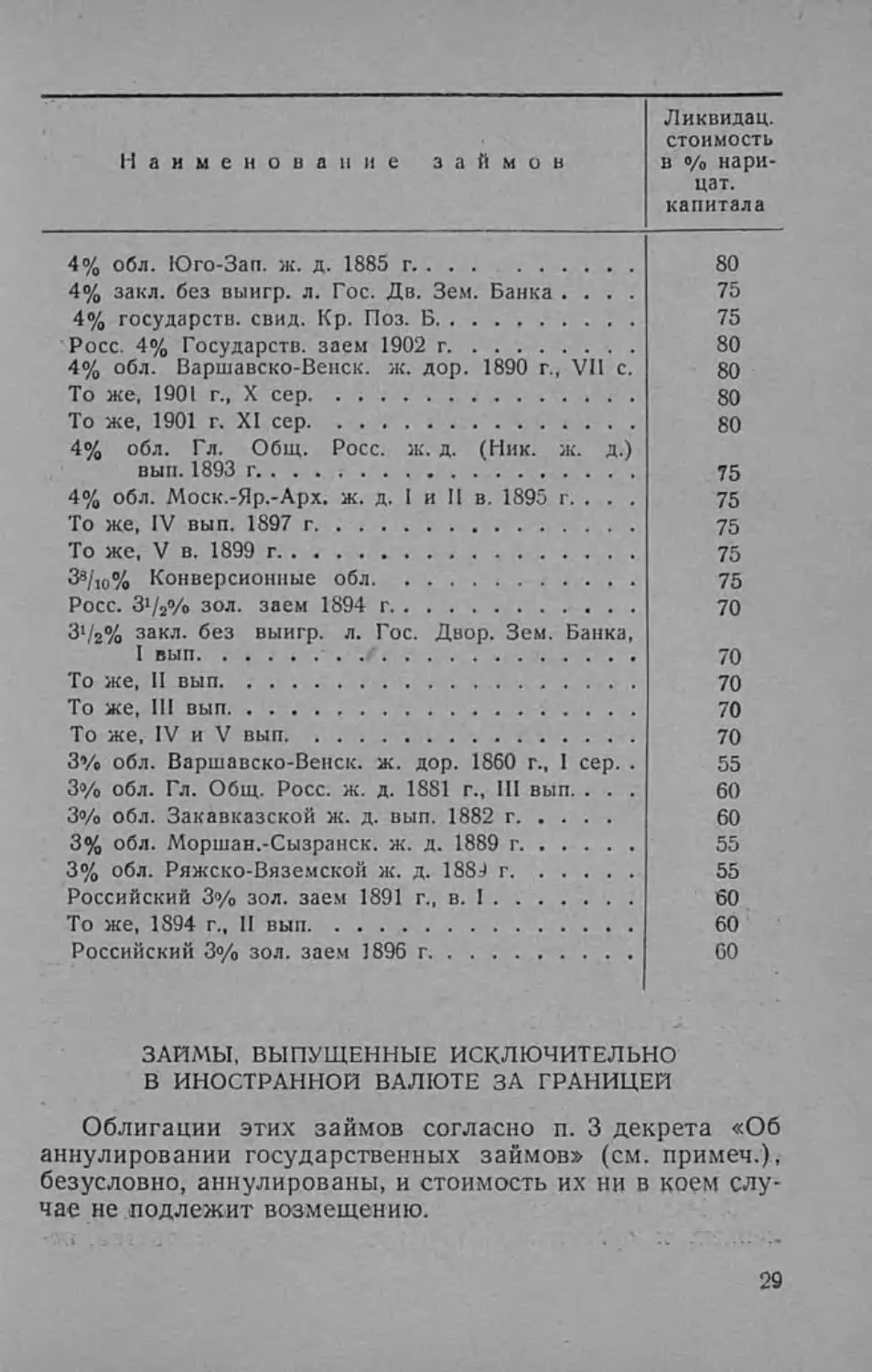

Наименование займов

4% обл. Юго-Зап. ж. д. 1885 г....................

4% закл. без выигр. л. Гос. Дв. Зем. Банка . . . .

4% государств, свид. Кр. Поз. Б..................

Росс. 4% Государств, заем 1902 г.................

4% обл. Варшавско-Вепск. ж. дор. 1890 г., VII с.

То же, 1901 г., X сер............................

То же, 1901 г. XI сер............................

4% обл. Гл. Общ. Росс. ж. д. (Ник. ж. д.)

вып. 1893 г......................................

4% обл. Моск.-Яр.-Арх. ж. д. 1 и II в. 1895 г. . . .

То же, IV вып. 1897 г............................

То же, V в. 1899 г...............................

38/10% Конверсионные обл.........................

Росс. З’/г0/© зол. заем 1894 г...................

3‘/2% закл. без выигр. л. Гос. Двор. Зем. Банка,

I вып.................... .......................

То же, И вып....................................

То же, III вып..................................

То же, IV и V вып................................

3% обл. Варшавско-Вепск. ж. дор. I860 г., I сер. .

3% обл. Гл. Общ. Росс. ж. д. 1881 г., III вып. . . .

3% обл. Закавказской ж. д. вып. 1882 г.........

3% обл. Моршан.-Сызранск. ж. д. 1889 г...........

3% обл. Ряжско-Вяземской ж. д. 188J г............

Российский Зу0 зол. заем 1891 г., в. 1...........

То же, 1894 г., II вып...........................

Российский Зу0 зол. заем 1896 г..................

80

75

75

80

80

80

80

75

75

75

75

75

70

70

70

70

70

55

60

60

55

55

60

60

60

ЗАЙМЫ, ВЫПУЩЕННЫЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Облигации этих займов согласно п. 3 декрета «Об

аннулировании государственных займов» (см. примеч.),

безусловно, аннулированы, и стоимость их ни в коем слу-

чае не подлежит возмещению.

29

Примечание. Пункт 3 декрета «Об аннулиро-

вании государственных займов» гласит: «Безусловно

и без всяких исключений аннулируются все ино-

странные займы».

Наименование займов

Второй 5% Российский заем 1822 г.

Российский 3% заем 1859 г.

4% обл. Закавказской ж. д. 1897 г. (прежде 5% обли-

гации).

4% обл. Курск.-Хар.-Аз. ж. д. сер. А, в. 1887 г.

4% обл. Курск.-Хар.-Аз. ж. д. сер. Б, в. 1889 г.

4%' обл. Моск.-Курск. ж. д. 1886 г.

4% обл. Моск.-Смоленск. ж. д. 1897 г. (прежде 5%'

облигации).

4% обл. Орловско-Грязской ж. д. сер. А, 1887 г.

4% обл. Орловско-Грязской ж. д. сер. Б, 1889 г.

См. 1920 г. № 2.

14. О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВИНОКУРЕННЫХ

И СПИРТООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ

Постановление ВСНХ 26 октября 1918 г.

(СУ № 82, ст. 866)

1. Все винокуренные и спиртоочистительные заводы

и предприятия со всеми их строениями, оборудованием,

живым и мертвым инвентарем и вообще со всеми их иму-

ществами и капиталами, в чем бы таковые ни состояли

и где бы ни находились, объявляются собственностью

Российской Социалистической Федеративной Советской

Республики и поступают в ведение Отдела химической

промышленности Высшего Совета Народного Хозяйства.

2. Администрация винокуренных и спиртоочиститель-

ных заводов и предприятий, весь технический персонал и

служащие, где таковые имеются на заводах и в пред-

приятиях, остаются на своих местах в том составе, в ко-

тором находились ко времени опубликования настоящего

постановления, продолжают выполнять свои обязанности

и заботятся о сохранности всех дел, книг и документов.

3. Разработка и осуществление мероприятий, направ-

ленных к организации винокуренного производства, не-

30

посредственное руководство, направление деятельности и

управление всеми национализированными и спиртоочи-

стительными заводами и предприятиями и распоряжение

вырабатываемым на винокуренных и спиртоочиститель-

ных заводах спиртом возлагаются на утверждаемое при

Высшем Совете Р1ародного Хозяйства Центральное управ-

ление государственным винокурением и спиртоочищением

через подчиненные ему районные и местные управления

и другие его органы. Состав, права, обязанности и круг

ведения означенных Центрального, районных и местных

управлений и других его органов, а также и управлений

отдельными винокуренными заводами и другими пред-

приятиями этой отрасли промышленности определяются

Высшим Советом Народного Хозяйства и его подлежа-

щими органами, в соответствии с существующими законо-

положениями Рабоче-крестьянского Правительства и его

органов.

4. Винокуренные и спиртоочистительные заводы, при-

знанные Центральным управлением по местным условиям

или состоянию оборудования непригодными для возоб-

новления на них винокурения, оставляются на учете и под

охраной губернских Советов Народного Хозяйства.

5. Все местные Советы рабочих и крестьянских депу-

татов, советы народного хозяйства, земельные комитеты,

правительственные и общественные учреждения и орга-

низации обязаны руководствоваться всеми указаниями и

распоряжениями Центрального управления государствен-

ным винокурением и спиртоочищением по всем делам, ка-

сающимся винокуренной промышленности, распределе-

ния, передвижения и отпуска спирта.

6. Действующие постановления уставов об акцизных

сборах, касающиеся порядка и условий производства

винокурения и ее промышленности и определяющие в от-

ношении этого производства и винокуренной промышлен-

ности права и обязанности акцизного надзора, не отме-

ненные особыми законодательными актами Советской

власти, — остаются в силе.

7. Виновные в неисполнении пп. 2 и 5 настоящего по-

становления подлежат привлечению к законной ответ-

ственности на основании существующих законоположе-

ний.

См. 1919 г. № 1.

31

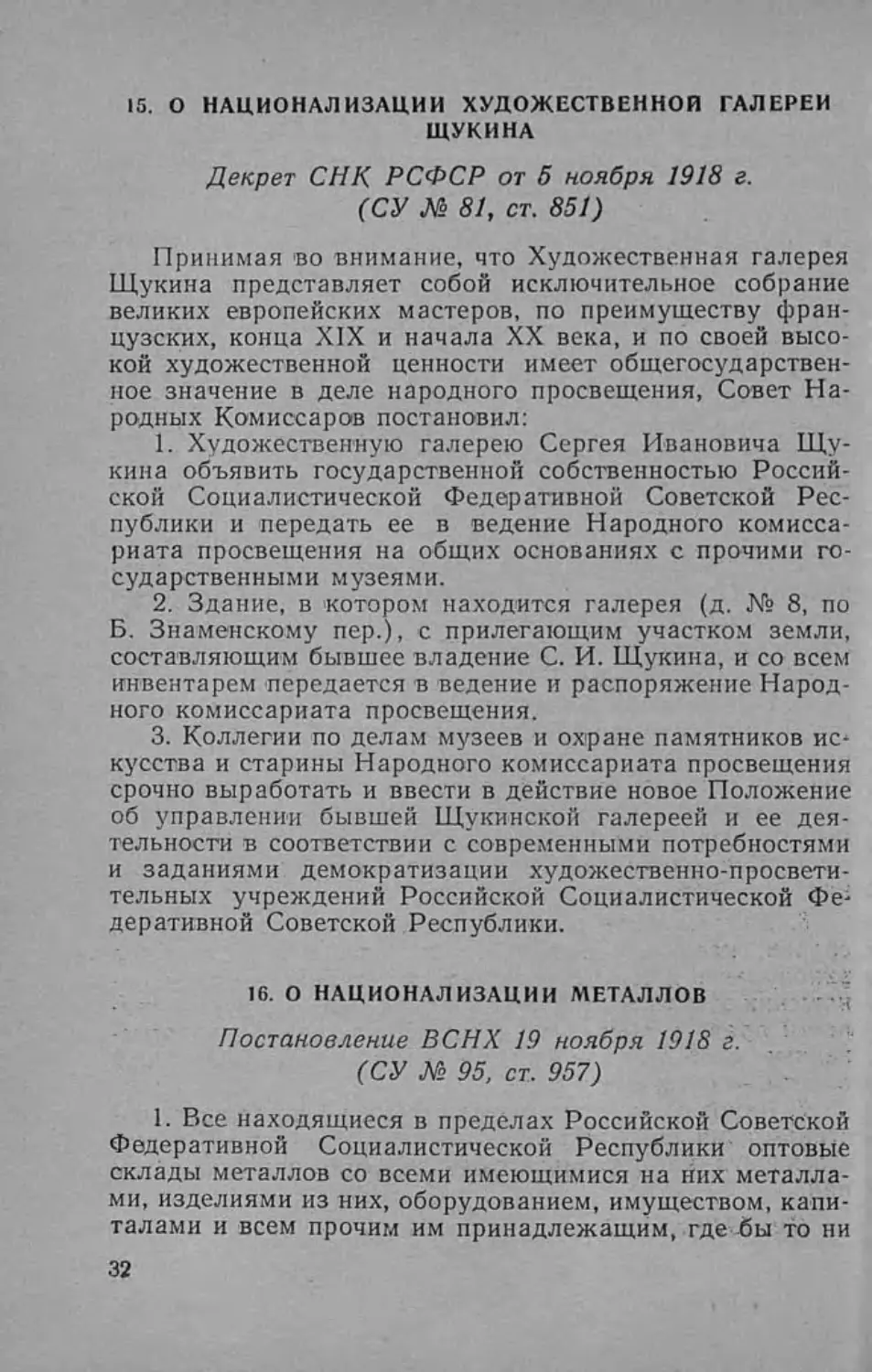

15. О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕИ

ЩУКИНА

Декрет СНК РСФСР от 5 ноября 1918 г.

(СУ № 81, ст. 851)

Принимая во внимание, что Художественная галерея

Щукина представляет собой исключительное собрание

великих европейских мастеров, по преимуществу фран-

цузских, конца XIX и начала XX века, и по своей высо-

кой художественной ценности имеет общегосударствен-

ное значение в деле народного просвещения, Совет На-

родных Комиссаров постановил:

1. Художественную галерею Сергея Ивановича Щу-

кина объявить государственной собственностью Россий-

ской Социалистической Федеративной Советской Рес-

публики и передать ее в ведение Народного комисса-

риата просвещения на общих основаниях с прочими го-

суд а р ствен н ы м и м узе я м и.

2. Здание, в котором находится галерея (д. № 8, по

Б. Знаменскому пер.), с прилегающим участком земли,

составляющим бывшее владение С. И. Щукина, и со всем

инвентарем передается в ведение и распоряжение Народ-

ного комиссариата просвещения.

3. Коллегии по делам музеев и охране памятников ис-

кусства и старины Народного комиссариата просвещения

срочно выработать и ввести в действие новое Положение

об управлении бывшей Щукинской галереей и ее дея-

тельности в соответствии с современными потребностями

и заданиями демократизации художественно-просвети-

тельных учреждений Российской Социалистической Фе-

деративной Советской Республики.

16. О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОВ

Постановление ВСНХ 19 ноября 1918 а. ?

(СУ № 95, ст. 957) , V

1. Все находящиеся в пределах Российской Советской

Федеративной Социалистической Республики оптовые

склады металлов со всеми имеющимися на них металла-

ми, изделиями из них, оборудованием, имуществом, капи-

талами и всем прочим им принадлежащим, где бы то ни

32

было, а Т’акже всякие грузы металла, как востребован-

ные, так и невостребованные, находящиеся в таможнях,

пакгаузах, баржах, на станциях, пристанях и в пути

следования, — объявляются собственностью Российской

Социалистической Федеративной Советской Республики

и поступают в ведение Центрального комитета по распре-

делению металлов при отделе металла Высшего Совета

Народного Хозяйства («Продрасмета») и его органов на

местах.

2. (Не приводится как имевший временное значение).

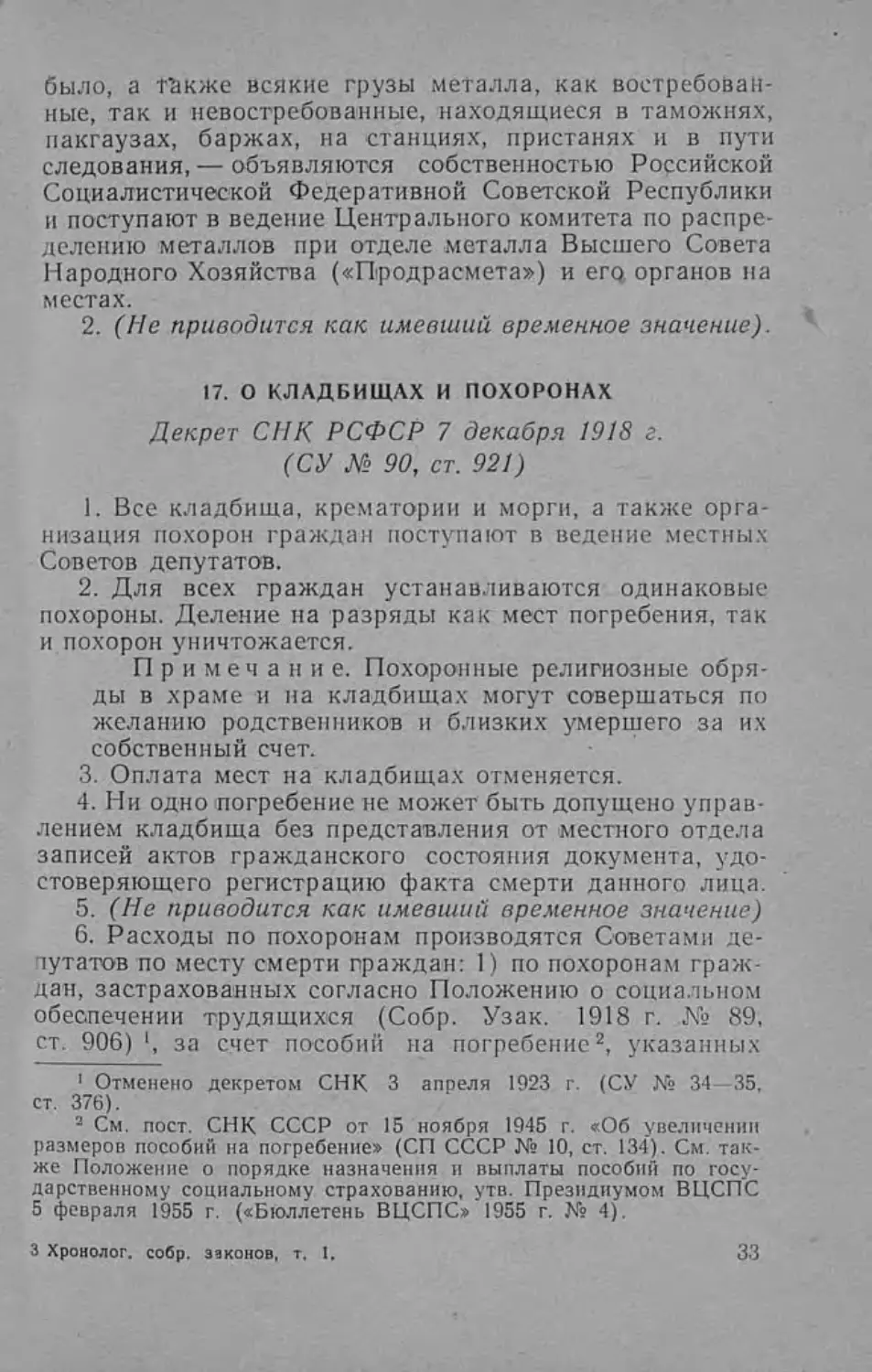

17. О КЛАДБИЩАХ И ПОХОРОНАХ

Декрет СНК РСФСР 7 декабря 1918 г.

(СУ № 90, ст. 921)

1. Все кладбища, крематории и морги, а также орга-

низация похорон граждан поступают в ведение местных

Советов депутатов.

2. Для всех граждан устанавливаются одинаковые

похороны. Деление на разряды как мест погребения, так

и похорон уничтожается.

П р и меч а н и е. Похоронные религиозные обря-

ды в храме и на кладбищах могут совершаться по

желанию родственников и близких умершего за их

собственный счет.

3. Оплата мест на кладбищах отменяется.

4. Ни одно погребение не может быть допущено управ-

лением кладбища без представления от местного отдела

записей актов гражданского состояния документа, удо-

стоверяющего регистрацию факта смерти данного лица.

5. (Не приводится как имевший временное значение)

6. Расходы по похоронам производятся Советами де-

путатов по месту смерти граждан: 1) по похоронам граж-

дан, застрахованных согласно Положению о социальном

обеспечении трудящихся (Собр. Узак. 1918 г. № 89,

ст. 906) *, за счет пособий на погребение1 2 3, указанных

1 Отменено декретом СНК 3 апреля 1923 г. (СУ № 34 35.

ст. 376).

2 См. пост. СНК СССР от 15 ноября 1945 г. «Об увеличении

размеров пособий на погребение» (СП СССР № 10, ст. 134). См. так-

же Положение о порядке назначения и выплаты пособий по госу-

дарственному социальному страхованию, утв. Президиумом ВЦСПС

5 февраля 1955 г. («Бюллетень ВЦСПС» 1955 г. № 4).

3 Хронолог, собр, законов, т. I.

33

в ст.ст. 31, 32 и 36 названного Положения, по мере его

фактического проведения в жизнь; 2) по похоронам умер-

ших пенсионеров, а также лиц, обеспечиваемых в прию-

тах, богадельнях, инвалидных домах, за счет пенсионных

фондов соц. обеспечения (ст. 49 § 3 Положения о соц.

обеспечен, трудящихся); 3) по похоронам лиц неимущих,

не подходящих под действие § 1 и 2 этой статьи, а также

лиц беспризорных — за счет местных Советов депутатов;

4) по похоронам остальных граждан и членов их се-

мейств — за счет родственников и близких, по таксе, уста-

навливаемой местным Советом депутатов.

Пр и м еч а н и е. В случае желания родственни-

ков или близких умершего совершить похороны не

ио месту смерти, перевозка тела производится род-

ственниками за их счет, похороны же на общих осно-

ваниях.

7. Поручить Народным комиссариатам внутренних дел

и здравоохранения в недельный срок со дня опубликова-

ния настоящего декрета издать подробную инструкцию 1

по проведению его в жизнь, по применению общих сани-

тарных правил при устройстве мест погребения и похо-

рон граждан, а также определить, на какой из отделов

в местных Советах возлагаются ответственность и отчет-

ность по ведению похоронного дела.

18. О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ НОТНЫХ, МУЗЫКАЛЬНЫХ

МАГАЗИНОВ, СКЛАДОВ, НОТОПЕЧАТЕН

И НОТО ИЗДАТЕЛЬСТВ

Декрет СНК РСФСР 19 декабря 1918 г.

(СУ № 99, ст. 1020)

1. Все нотные магазины, склады, нотопечатни, нотоиз-

дательства национализируются и передаются в ведение

Народного комиссариата по просвещению.

2. Все имущество, инвентарь, наличные запасы това-

ров в них, а также весь капитал фирм объявляются до-

1 См. инструкцию постоянной комиссии при Президиуме ВЦИК

по вопросам культа от 16 октября 1932 г. «О порядке устройства,

закрытии и ликвидации кладбищ и о порядке сноса надмогильных

памятников» («Бюллетень НККХ РСФСР» 1932 г. № 20) и «Сани-

тарные правила по устройству и содержанию кладбищ», утв. Все-

союзной государственной санитарной инспекцией 20 декабря 1948 г.

34

стоянием Российской Социалистической Федеративной

Советской Республики.

3. Служащие национализированных магазинов, скла-

дов, нотных издательств и нотопечатен остаются на

прежних местах и переходят на службу Народного ко-

миссариата по просвещению.

Примечание. Оплата труда этих служащих

производится по ставкам согласно декрету Совета

Народных Комиссаров от 18 октября (Собр. Узак.

1918 г. № 75, ст. 815)

4. Приведение настоящего декрета в исполнение воз-

лагается на Народный комиссариат по просвещению.

19. О ЛИКВИДАЦИИ ЧАСТНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ БАНКОВ

Декрет СНК РСФСР 24 декабря 1918 г.

(СУ № 99, ст. 1013)

На основании декрета Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета от 14 декабря 1917 г. о моно-

полизации банкового дела в России (Собр. Узак. 1917 г.

№ 10, ст. 150) 1 2 Совет Народных Комиссаров постано-

вил:

1. Все существующие в пределах Российской Социали-

стической Федеративной Советской Республики частные

земельные банки ликвидируются.

2. Акции, закладные листы и облигации этих банков

Аннулируются.

3. Вырученные при ликвидации суммы обращаются:

а) на уплату жалованья служащим;

б) на покрытие задолженности ликвидируемых бан-

ков Народному банку Российской Социалистической Фе-

деративной Советской Республики и другим Советским

учреждениям и предприятиям.

4. Могущие остаться по производстве этих расходов

суммы начисляются в доход казны.

5—6. (Отменены пост. СНК 14 декабря 1932 г.—

СУ № 92, ст. 409).

1 Отменен декретом СНК 3 апреля 1923 г. (СУ № 34—35 ст. 376).

2 См. 1917 г. № 1.

3*

35

20. О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ДРОЖЖЕВО-ВИНОКУРЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИИ

Постановление ВСНХ 28 декабря 1918 г.

(СУ № 99, ст. 1026)

Президиум Высшего Совета Народного Хозяйства на-

стоящим разъясняет, что постановление Высшего Сове-

та Народного Хозяйства о национализации винокурения

и спиртоочищения (Собр. Узак. 1918 г. № 82, ст. 866) 1

распространяется и на дрожжево-винокуренные пред-

приятия.

1 См. 1918 г. № 14.

1919 год

1. О РАСПРОСТРАНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВИНОКУРЕНИЯ И СПИРТООЧИЩЕНИЯ

НА ВОДОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

Постановление ВСНХ 10 февраля 1919 г.

(СУ № 3, ст. 42)

Президиум Высшего Совета Народного Хозяйства на-

стоящим разъясняет, что постановление Высшего Совета

Народного Хозяйства о национализации винокурения и

спиртоочищения (Собр. Узак. 1918 г. № 82, ст. 866) 1

распространяется и на водочные заводы.

2. О ПЕРЕХОДЕ В ВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ СКЛАДОВ

И ПРЕДПРИЯТИИ, ТОРГУЮЩИХ ХИМИЧЕСКИМИ

ПРОДУКТАМИ

Постановление ВСНХ 1 марта 1919 г.

(СУ № 7, ст. 75)

1. Все склады и вообще предприятия, торгующие хи-

мическими продуктами оптом и в розницу, находящиеся

в пределах РСФСР и принадлежащие частным лицам

и обществам, поступают со всеми наличными товарами

и капиталами, помещениями и оборудованием в ведение

и распоряжение отдела химической промышленности

Высшего Совета Народного Хозяйства. Служебный пер-

сонал предприятий остается на своих местах, считаясь

на службе тех местных учреждений по отделу химиче-

1 См. 1918 г. № 14.

37

ской промышленности Высшего Совета Народного Хо-

зяйства, в заведование которых поступают эти пред-

приятия.

2. На текущие счета владельцев указанных предприя-

тий накладывается арест впредь до выяснения отноше-

ния этих счетов к оборотным средствам этих пред-

приятий.

3— 6. (Не приводятся как имевшие временное значе-

ние),

7. Настоящее постановление входит в силу для

гг. Москвы и Петербурга со дня его опубликования, а для

всех остальных местностей РСФСР с 15 марта 1919 г.

3. О ЛИКВИДАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

Декрет СН1( РСФСР 4 марта 1919 г.

(СУ № 10—11, ст. 108)

Ввиду того что все государственные (национализиро-

ванные, секвестрованные, прежние казенные и т. п.)

предприятия на основании декрета Совета Народных Ко-

миссаров о финансировании предприятий (Собр. Узак.

1919 г. № 10-11, ст. 107) !, с 1 марта с. г. снабжаются

необходимыми средствами исключительно в порядке

сметного финансирования Совет Народных Комиссаров

постановляет:

1. Акции и паи акционерных обществ и товариществ,

предприятия коих национализированы или секвестрова-

ны, хотя бы эти предприятия не перешли еще в ведение

правительственных правлений и состояли в безвозмезд-

ном арендном пользовании прежних владельцев, аннули-

руются.

2. Государственные предприятия освобождаются от

уплаты частным лицам и предприятиям всех долгов, воз-

никших до национализации этих предприятий, в том чис-

ле и от платежей по облигационным займам, за исклю-

чением лишь заработной платы своим рабочим и слу-

жащим.

Примечание. Прежние казенные заводы, пе-

решедшие в распоряжение Рабоче-крестьянского

1 Отменен пост. ВНИК и СНК 14 мая 1928 г. (СУ 1929 г. № 8,

ст. 80);.

38

Правительства в результате Октябрьской Револю-

ции, освобождаются от уплаты лишь тех долгов, ко-

торые возникли до 25 октября 1917 г.

3. Долги государственных предприятий другим госу-

дарственным же предприятиям и учреждениям. Народно-

му банку РСФСР и всем вошедшим в его состав бывшим

частным кредитным учреждениям, а также всякого рода

недоимки по государственным и местным налогам анну-

лируются и взысканию не подлежат.

4. Принадлежащие государственным предприятиям

наличные деньги и капиталы в кредитных учреждениях

изъемлются из их распоряжения и перечисляются в до-

ход казны, за исключением сумм, отпущенных предприя-

тию в сметном порядке на 1-е полугодие 1919 года и

строительных кредитов 1918 года.

5. Обязательства третьих лиц по отношению к государ-

ственным предприятиям сохраняют свою силу, причем

соответствующему главку, центру или отделу Высшего

Совета Народного Хозяйства предоставляется право

отказаться от договоров, заключенных прежним вла-

дельцем предприятия до национализации его или до

фактического перехода его в ведение правительствен-

ного правления.

6. Подробную инструкцию о проведении настоящего

декрета в жизнь выработать в недельный срок Высшему

Совету Народного Хозяйства совместно с Народными

комиссариатами: Государственного контроля и финансов.

4. О ЛЕЧЕБНЫХ МЕСТНОСТЯХ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО

ЗНАЧЕНИЯ

Декрет СНК РСФСР 20 марта 1919 г.

(СУ № 19, ст. 231)

1. К лечебным местностям или курортам относятся:

а) места с источниками лечебных (минеральных и хими-

чески безразличных) вод или с лечебными грязями; б) со-

лено-о-зерные, лиманные и морские купания; в) климати-

ческие и горные станции и г) места для пользования ку-

мысо-лечением.

2. Лечебные местности или курорты, где бы таковые

на территории РСФСР ни находились и кому бы ни при-

надлежали, со всеми сооружениями, строениями и дви-

39

жимостыо, обслуживавшими ранее курорт и находящи-

мися на присоединенных и приписанных к курорту зем-

лях, составляют собственность Республики и использу-

ются для лечебных целей.

3. Лечебные местности или курорты могут быть объяв-

ляемы имеющими общегосударственное или местное зна-

чение.

4. Общегосударственное значение может быть призна-

ваемо лишь за теми лечебными местностями или курор-

тами, которые: 1) по заключению Народного комисса-

риата здравоохранения имеют важное значение по соста-

ву и целебным свойствам своих минеральных источников,

минеральных грязей и пр., а равно по устроенным при

них приспособлениям для пользования больных и 2) по

заключению Горного отдела Высшего Совета Народного

Хозяйства имеют постоянно обеспеченный приток воды

или запасы минеральной грязи в достаточном количе-

стве.

5. Лечебные местности или курорты объявляются

имеющими общегосударственное значение постановле-

ниями Народного комиссариата здравоохранения.

6. В лечебных местностях, признанных имеющими

общегосударственное значение, для ограждения источни-

ков лечебных вод и лечебных грязей от порчи или исто-

щения устанавливается округ горной охраны. Горная

охрана может быть устанавливаема также и для питье-

вых источников, необходимых для-потребностей лечебных

местностей.

7. Для ограждения в санитарном отношении лечебных

местностей, признанных имеющими общегосударствен-

ное значение, устанавливается округ санитарной охраны,

в границы которого входит и площадь самой лечебной

местности. В округ санитарной охраны должны быть

включены все те источники, которые снабжают данную

лечебную местность питьевой водой.

8. Границы округов горной и санитарной охран уста-

навливаются и меняются постановлением Народного ко-

миссариата здравоохранения и им изданного Положения

о горной и санитарной охранах.

9. Народному комиссариату здравоохранения предо-

ставляется издавать обязательные постановления о ме-

рах, которые должны быть соблюдаемы в пределах окру-

га охраны для правильного содержания источников ми-

40

неральных вод и благоустройства в санитарном отноше-

нии находящихся при них лечебных заведений.

10. Все земли, парки, степные и водные пространства,

находившиеся раньше в пользовании лечебных местно-

стей или курортов для лечебных нужд и целей со всеми

сооружениями, постройками и инвентарем изъемлются из

ведения Народного комиссариата земледелия и его ме-

стных органов и передаются в непосредственное заведо-

вание Народного комиссариата здравоохранения и его

учреждений.

11. Произрастающие в пределах округов горной и са-

нитарной охран леса объявляются защитными. Хозяй-

ство в таких лесах ведется Народным комиссариатом

земледелия по тому плану, который будет установлен

Лесным ведомством по соглашению с представителем

Народного комиссариата здравоохранения.

12. Если для лечебных нужд и целей лечебных местно-

стей или курортов потребуется новый отвод земель и уго-

дий, не находившихся ранее в пользовании курортов, то

таковой отвод производится в порядке Положения о со-

циалистическом землеустройстве (Собр. Узак. 1919 г.

№ 4, ст. 43) *.

13. Высшее управление лечебными местностями или

курортами возлагается на Народный комиссариат здра-

воохранения.

14. Местное управление лечебной местностью или ку-

рортом общегосударственного значения не зависит от ме-

стных уездных, губернских, областных и краевых властей

и подчиняется непосредственно Народному комиссариату

здравоохранения.

15. В отношении снабжения продовольствием, жили-

щами и топливом учреждения Народного комиссариата

здравоохранения в лечебных местностях или курортах

приравниваются к больницам.

16. Лечебные местности или курорты, за которыми

не признано общегосударственного значения, но которые

обладают ценными лечебными свойствами, могут быть

объявляемы Народным комиссариатом здравоохранения

имеющими общественное значение, с установлением для

1 Отменено пост. ВЦИК и СНК 1 февраля 1923 г. (СУ № 10,

23).

‘И

них округов горной и санитарной охран по соглашению

с заинтересованными комиссариатами.

17. Лечебные местности или курорты, имеющие ме-

стное значение, находясь под общим руководством и на-

блюдением Народного комиссариата здравоохранения,

передаются Народным комиссариатом здравоохранения

в ведение и управление Медико-Санитарных отделов

соответствующих местных органов.

5. О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ТЕЛЕФОННЫХ СООБЩЕНИЙ

РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Декрет СНК РСФСР 6 июля 1919 г.

(СУ № 35, ст. 344)

1. Все находящиеся на территории Российской Социа-

листической Федеративной Советской Республики меж-

дугородные телефонные сообщения и все телефонные сети

общего пользования, в том числе концессионные, б. зем-

ские, городские, со всем имуществом, станционным и ли-

нейным оборудованием объявляются со дня опубликова-

ния сего декрета собственностью Российской Социали-

стической Федеративной Советской Республики.

2—6. (Отменены пост. СНК 20 сентября 1931 г. —

СУ № 58, ст. 428).

6. ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ СОБСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ

НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР ИМУЩЕСТВА

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА СПАЛЬНЫХ ВАГОНОВ

И СКОРЫХ ПОЕЗДОВ

Декрет СНК РСФСР 16 июля 1919 г.

(СУ № 36, ст. 359)

В развитие ст. 26 декрета от 28 июня 1918 г. (Собр.

Узак. 1918 г. № 47, ст. 559) 1 Совет Народных Комис-

саров постановил:

1. Объявить собственностью РСФСР все имуще-

ство Международного общества спальных вагонов и ско-

рых поездов, находящееся в пределах Советской Респуб-

’ См. 1918 г. № 10.

42

лики, в чем бы оно ни заключалось и передать таковое

Народному комиссариату путей сообщения.

2—4. (Отменены пост. СНК 14 декабря 1932 г.—

СУ № 92, ст. 409).

7. ОБ АННУЛИРОВАНИИ ПРЕТЕНЗИЙ К ГОСУДАРСТВУ

В СВЯЗИ С ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНОЙ 1914—1918 гг.

Декрет СНК РСФСР 28 июля 1919 г.

(СУ № 37, ст. 370)

Во изменение декрета Совета Народных Комиссаров

от 28 апреля 1919 г. (п. 10) и других декретов, трактую-

щих об удовлетворении претензий пострадавших от озна-

ченной войны, Совет Народных Комиссаров постановил:

1. Все претензии, предъявляемые к государству в свя-

зи с империалистической войной 1914— 1918 гг., аннули-

руются.

2. (Отменен пост. СНК 20 сентября 1931 г. — СУ

№ 58, ст. 428).

8. О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

НЕКОТОРЫХ АВТОРОВ

Постановление Народного комиссариата просвещения

16 августа 1919 г.

(СУ № 42, ст. 414)

На основании ст. 1-й декрета о научных, литератур-

ных, музыкальных и художественных произведениях от

26 ноября 1918 г. (Собр. Узак. 1918 г. № 86, ст. 900) 1

признать достоянием РСФСР все, как опубликованные,

так и неопубликованные произведения нижеупомянутых

авторов, умерших до издания упомянутого декрета:

А. Бородин, П. Чайковский, М. Балакирев, Ц. Кюи,

М. Мусоргский, П. Римский-Корсаков, С. Танеев, А. Ля-

дов, Аренский, А. Скрябин, Г. Лярош, А. Рубинштейн,

А. Серов, В. Стасов, С. Смоленский, Саккетти и В. Ка-

линников.

^Отменен декретом ВЦИК и СНК 12 апреля 1926 г. (СУ № 23.

43

9. О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ МАГАЗИНОВ, СКЛАДОВ

И МАСТЕРСКИХ, ПРОИЗВОДЯЩИХ И ПРОДАЮЩИХ

КЛАВИШНЫЕ И ДРУГИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Декрет СНК 20 августа 1919 г.

(СУ № 42, ст. 415)

1. Все магазины, склады и мастерские, производящие

и продающие рояли, пианино, фисгармонии, фонолы,

пианолы и все механические музыкальные инструменты,

а также сдающие их в прокатное пользование, равно как

производящие и продающие духовые, струнные и все

иные музыкальные инструменты и принадлежности к ним,

граммофоны, фонографы, пластинки, валики и пр., на-

ционализируются и передаются в ведение музыкального

отдела Народного комиссариата по просвещению.

2. Все имущество и инвентарь, относящиеся к означен-

ным магазинам, складам и мастерским, наличные запасы

товаров в них, а также все капиталы этих фирм, где бы

они ни находились и в чем бы ни заключались, объявля-

ются собственностью государства.

3. Служащие национализированных магазинов, скла-

дов и мастерских переходят на службу музыкального от-

дела Народного комиссариата по просвещению.

4. Сокрытие, отчуждение, уничтожение или порча всех

упомянутых выше инструментов и принадлежностей пре-

следуются как причинение вреда имуществу Республики.

10. ОБ АННУЛИРОВАНИИ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ

И ВСЕХ ДОЛГОВ БЫВШИХ ЗЕМСКИХ

И ГОРОДСКИХ САМОУПРАВЛЕНИЙ

Декрет СНК РСФСР 9 октября 1919 г.

(СУ № 50, ст. 487)

1. Облигационные займы бывших городских и земских

самоуправлений аннулируются без всякого возмещения

их стоимости.

2. Долги частных лиц учреждениям, обеспеченные за-

логом аннулированных сим декретом облигаций город-

ских и земских займов, подлежат взысканию.

3. Все владельцы облигаций аннулированных город-

ских и земских займов, как частные лица, так и учреж-

44

Дения обязуются в месячный со дня опубликования на-

стоящего декрета срок сдать имеющиеся у них облига-

ции в учреждения Народного банка (также в б. казначей-

ства и б. сберегательные кассы).

4. Все долги б. городских и земских управлений ча-

стным лицам и учреждениям, как гарантированные пра-

вительством, так и негарантированные — аннулируются.

5. Лица и учреждения, не исполнившие постановле-