Similar

Text

Ж ” • • . .

Ж. • . ••...• , . , , .

j ; .

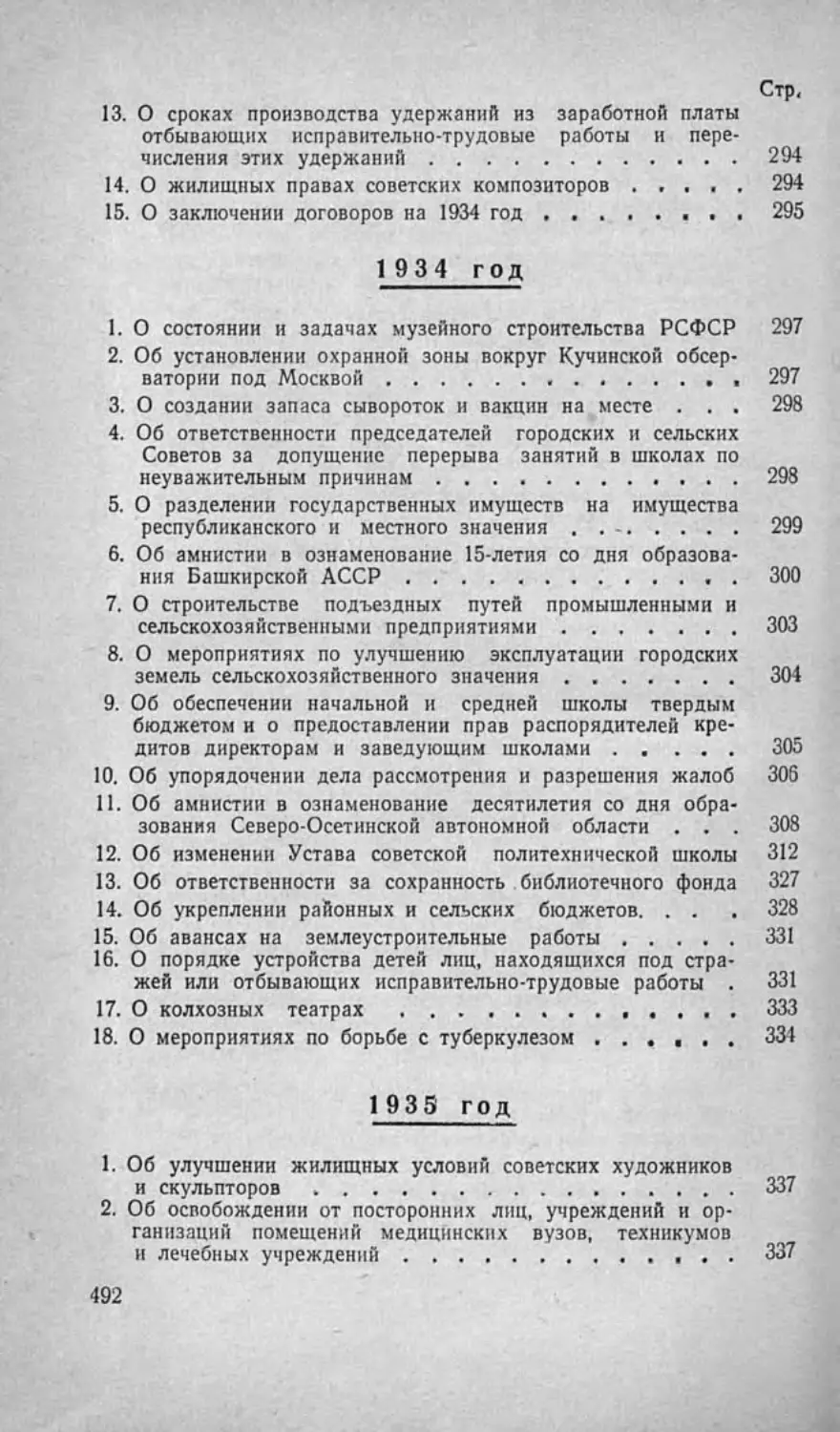

| ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ

ЗАКОНОВ, УКАЗОВ

Il I ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОНЕТА

И ПОСТАНОВЛЕНИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

!| РСФСР

у-: ом

I

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РСФСР

ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ

СОБРАНИЕ

ЗАКОНОВ,УКАЗОВ ПРЕЗИДИУМА

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

И ПОСТАНОВЛЕНИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

РСФСР

л

Том второй

1929-1939 гг.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА - 1959

WMU J J

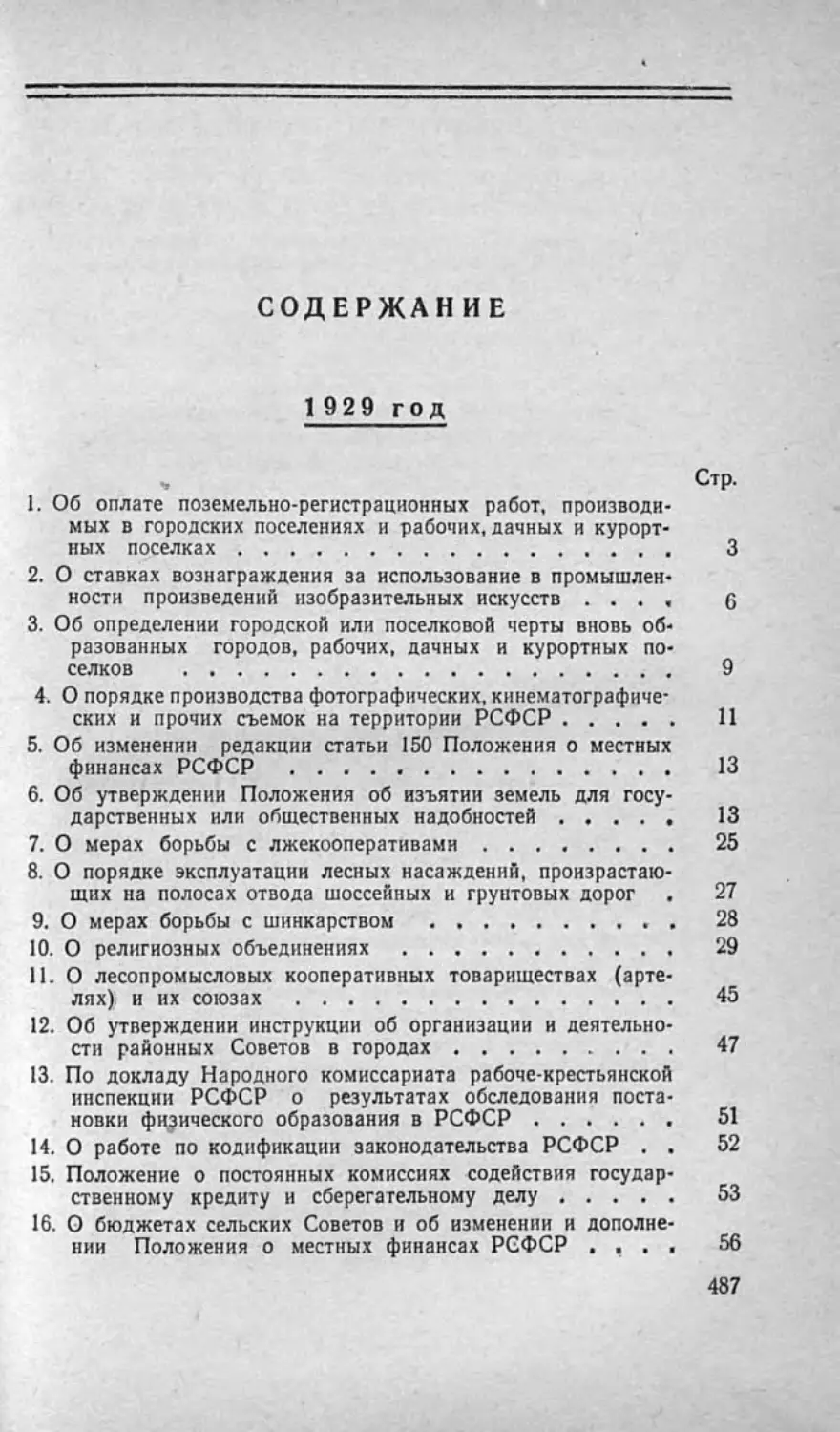

1929 год

1. ОБ ОПЛАТЕ ПОЗЕМЕЛЬНО-РЕГИСТРАЦИОННЫХ РАБОТ.

ПРОИЗВОДИМЫХ В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ И РАБОЧИХ,

ДАЧНЫХ И КУРОРТНЫХ ПОСЕЛКАХ

Постановление СНК РСФСР 10 января 1929 г.

(СУ № 8, ст, 86)

На основании ст. ст. 7 и 8 Положения о земельных

распорядках в городах от 13 апреля 1925 года (Собр.

Узак. 1925 г. № 27, ст. 188)1 Совет Народных Комисса-

ров РСФСР постановляет:

Утвердить нижеследующие Правила об оплате позе-

мельно-регистрационных работ, производимых в город-

ских поселениях и рабочих, дачных и курортных посел-

ках.

ПРАВИЛА

ОБ ОПЛАТЕ ПОЗЕМЕЛЬНО-РЕГИСТРАЦИОННЫХ РАБОТ,

ПРОИЗВОДИМЫХ В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ И РАБОЧИХ,

ДАЧНЫХ И КУРОРТНЫХ ПОСЕЛКАХ X

1. Работы по основной и текущей регистрации земель,

находящихся в пределах городской (поселковой) черты

и состоящих ко времени производства основной регист-

рации земель в непосредственном пользовании органов

коммунального хозяйства, производятся за счет средств,

отпускаемых по местному бюджету.

(В ред. пост. ВЦП К и СНК 8 мая 1930 г,— СУ № 22,

ст. 283).

. 2. Работы по основной и текущей регистрации зе-

мель, кроме упомянутых в ст. 1 и примечании к настоя- V

V См. 1925 г. № 3.

3

щей статье, производятся за счет средств тех государст-

венных, кооперативных, профессиональных и обществен-

ных учреждений и предприятий, а также частных лиц и

их объединений, которые пользуются землями в преде-

лах городской или поселковой черты на основании

арендных договоров или иных основаниях.

П р и м е ч а н и е. Рабочие и служащие и их

объединения, арендующие земельные участки для

собственных нужд (без извлечения дохода) на срок

до 5 лет, а также трудовые категории населения,

арендующие земельные участки под огороды сель-

скохозяйственного назначения для удовлетворения

потребительских нужд арендаторов (без извлечения

дохода) на срок до 5 лет, не несут расходов по

оплате основной и текущей регистрации земель. Эти

расходы покрываются за счет средств местного

бюпжртл (г*т I I

(В ред. пост. СНК 8 мая 1930 г.— СУ № 22,

ст. 283).

3. Предельные таксы оплаты за производство работ

по основной и текущей земельной регистрации и за вы-

дачу по ней справок, сведений и выписей разрабатыва-

ются соответствующими органами коммунального хозяй-

ства по согласованию с финансовыми органами и по

одобрении их городскими и поселковыми Советами

утверждаются по каждому городскому поселению или

поселку отдельно, краевыми, областными или губерн-

скими исполнительными комитетами, утвержденные так-

сы опубликовываются краевыми, областными и губерн-

скими исполнительными комитетами в качестве их обя-

зательных постановлений и сообщаются Народному ко-

миссариату коммунального хозяйства и Народному ко-

миссариату финансов РСФСР.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 20 мая 1932 г.— СУ

Лг° 47, ст. 205).

4. Предельные таксы оплаты работ по основной зе-

мельной регистрации устанавливаются с таким расче-

том, чтобы взимаемая по ним оплата покрывала собою

расходы:

а) по съемке земель, указанных в .ст. 2 настоящего

постановления, и б) по составлению и изготовлению ин-

вентарных описей на каждый отдельный участок, от-

дельных на них планов и земельных записей, указанных

4

в инструкции Экономического совета РСФСР от 23 сен-

тября 1926 года по производству регистрации земель в

пределах городской черты (СУ 1927 г. № 15, ст. 101)1.

В расходы по съемке земель, указанных в п. «а» на-

стоящей статьи, не входит стоимость основных геодези-

ческих работ (триангуляция и полигонометрия) и работ

по вертикальной съемке, производство которых относит-

ся полностью на средства местного бюджета.

5. Предельные таксы оплаты работ по текущей зе-

мельной регистрации устанавливаются с таким расче-

том, чтобы взимаемая по ним плата покрывала собой

расходы по внесению в акты земельной регистрации из-

менений в правовом, хозяйственном и природном со-

стоянии земельных участков и прочих фактов, подлежа-

щих регистрации в порядке производства текущей зе-

мельной регистрации.

6. Предельные таксы устанавливаются в зависимости

от категорий землепользователей (государственные, ча-

стные, рабочие, служащие), от места расположения ре-

гистрируемых участков (в центральной части поселения

или на окраине его), от характера застройки и от дру-

гих местных условий, с соблюдением, однако, условий

самоокупаемости всех работ, предусмотренных вст. ст. 4

и 5 настоящего постановления в целом.

7. При производстве основной земельной регистра-

ции плата взимается с землепользователей в два срока:

а) при открытии работ по основной земельной, реги-

страции в тех районах, в которых находятся соответст-

вующие земельные участки, в размере от 50 до 75'% об-

щей ставки, и

б) при выдаче землепользователям земельных запи-

сей — остальная часть платы.

Районы производства основной регистрации и раз-

мер первого взноса устанавливаются распоряжением го-

родского или поселкового Совета.

8. Плата, причитающаяся за производство земельной

регистрации и за выдачу по ней справок, сведений- и

выписей, взимается с землепользователей органами ком-

мунального хозяйства и составляет специальные сред-

ства данного городского или поселкового Совета, предназ-

наченные исключительно для расходов по основной и те-

кущей земельной регистрации и съемке.

1 Отменена пост. ЭКОСО 26 апреля 1930 г. (СУ № 20, ст. 252J.

5

Взимание, хранение и расходование этих специаль-

ных средств и отчетность по ним производятся согласно

инструкции, издаваемой Народным комиссариатом ком-

мунального’хозяйства РСФСР по соглашению £ Народ-

ным комиссариатом финансов РСФСР.

(В ред. пост, ВЦИК u СНК 20 мая 1932 г.— СУ

№ 47, ст. 205).

9. В случае невнесения землепользователями в уста-

новленный срок причитающейся с них платы за произ-

водство регистрации, последняя взыскивается органами

коммунального хозяйства в порядке,.установленном для

взимания налогов и сборов.

2. О СТАВКАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ»

Постановление СНК РСФСР 15 января 1929 г.

1. Правом вознаграждения в порядке настоящего по-

становления пользуются авторы произведений изобрази-

тельных искусств, не зарегистрировавшие своих произ-

ведений в порядке закона о промышленных образцах и

не пользующиеся исключительным правом на произве-

дения в порядке этого закона..

2. Художники, состоящие на службе в промышлен-

ных предприятиях и составляющие в порядке выполне-

ния произведения для использования их в промышлен-

ных изделиях, пользуются авторским правом на тако-

вые произведения с тем, однако, что трудовыми догово-

рами определяется предельное количество выпускаемой

промышленным предприятием продукции, воспроизво-

дящей составляемые ими художественные произведе-

ния.

Художник не имеет права в этих, случаях уступать

воспроизведение упомянутых художественных произве-

дений другим предприятиям впредь до исчерпания пред-

приятием, на службе у которого он состоит, предельно-

го количества продукции, означенного в трудовом до-

говоре.

’ «БФХЗ» 1929 г. № 21, стр.. 51.

3. Устанавливаемые настоящим постановлением став-

ки вознаграждений распространяются на все случаи

воспроизведения или использования произведений изоб-

разительных искусств (живописи, ваяния, архитектуры,!

рисунков, чертежей, фасонов, моделей, этикетов и пр.)

в изделиях фабрично-заводской, кустарной и ремеслен-

ной промышленности, поскольку автором произведения

или законными его правопреемниками не заключено с

промышленным предприятием соглашения о вознаграж-

дении на договорных началах.

4. Воспроизведение или использование указанных в

ст. 3 произведений оплачивается по следующим став-

кам, исчисляемым от оптовой цены, вырабатываемой

предприятием продукции:

А. В текстильной промышленности (хлопчатобумаж-

ной, суконной, льняной, шелковой).

При пометровой выработке продукции:

В пределах до 1С0.000 метров вырабатываемой про-

дукции— 2 проц., при выработке свыше 100.000 метров:

за первые 100.000 метров — 2 проц.; за часть, превы-

шающую 100.000 метров, но не свыше 500.000 метров —

проц.; за часть, превышающую 500.000 метров —

V4 проц.

При поштучной выработке продукции:

При выработке до 10.000 шт.— 1,5 проц.; при выра-

ботке свыше 10.000 шт.: за первые 10.000 шт.— 1,5 проц.,

за часть, превышающую 10.000 шт., но не свыше

100.000 шт.— 1 проц., за часть, превышающую

100.000 шт.— ’/2 проц.

Примечание. Указанные ставки применяют-

ся при воспроизведении путем набойки. При вос-

произведении путем тканья ставки соответственно

применяются к уменьшенному вдвое тиражу.

Б. В силикатной промышленности (изделия из фар-

фора, фаянса, терракота, майолики, глины, гипса, мела

и пр.):

При выработке до 1.000 шт. продукции — 3 проц.;

при выработке свыше 1.000 шт.: за первую 1.000 шт. —

3 проц., за часть, превышающую 1.000 шт., до 5.000 шт.—

2 проц.; за часть, превышающую 5.000 шт.— V2 проц.

В. В резиновой промышленности:

При выработке до 5.000 шт.— 3 проц.; при выработ-

ке сверх 5.000 шт.: за первые 5.000 шт.— 3 проц., за

7

часть, превышающую этот предел до 20.000 шт.—

1,5 проц., за часть, превышающую 20.000 шт.— 7а проц.

Г. В металлообрабатывающей промышленности (из-

делия из железа, чугуна, стали, меди, никеля, латуни,

олова, бронзы):

При выработке до 5.000 штук —5 проц.; при выра-

ботке сверх 5.000 штук: за первые 500 шт.—5 проц., за

часть, превышающую 500 шт. до 2.000—2 проц., в части,

превышающей 2.000 шт. — 1 проц.

Д. В горно-обрабатывающей промышленности (об-

работка минералов, самоцветных камней, мрамора и

проч.):

При выработке до 500 шт.— 6 проц., за первые

500 штук —6 проц., при выработке свыше 500 шт.: в ча-

сти от 500 до 5.000 шт.— 4 проц., в части, превышающей

5.000 шт.— 2 проц.

Е. В деревообрабатывающей промышленности (де-

ревянные поделки и мебель):

При выработке мелких поделок в пределах до

5.000 шт.— 2 проц.; при выработке мелких поделок

сверх 5.000 шт.: за первые 5.000 шт.— 2 проц., в части,

превышающей 5.000 до 25.000 шт.— 1,5 проц.; в части,

превышающей 25.000 шт.,— 3’/4 проц.

При выработке мебели, независимо от количества

комплектов — 2,5 проц.

Ж. В бумажной промышленности (обои):

При выработке в пределах до 50.000 метров —

3 проц.; при выработке сверх 50.000 метров: за первые

50.000 метров — 3 проц.; в части, превышающей 50.000

метров, до 200.000 метров—1,5 проц., в части, превы-

шающей 200.000 метров — ’/2 проц.

5. При репродукции и использовании произведений

изобразительных искусств в других отраслях промыш-

ленности и из материалов, не указанных в ст. 4, приме-

няются ставки тех отраслей промышленности, к кото-

рым они наиболее приближаются по качеству материа-

ла и характеру обработки изделий.

6. Порядок взимания вознаграждения определяется

особой инструкцией, издаваемой ВСНХ РСФСР, по сог-

ласованию с Народным комиссариатом просвещения

РСФСР и Всесоюзным Центральным Советом Профес-

сиональных Союзов.

8

3. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГОРОДСКОЙ ИЛИ ПОСЕЛКОВОЙ

ЧЕРТЫ ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ ГОРОДОВ. РАБОЧИХ,

ДАЧНЫХ И КУРОРТНЫХ ПОСЕЛКОВ

Постановление ВЦИКиСНК РСФСР 11 февраля 1929г.

(СУ № 17, ст. 178)

1. Городская или* поселковая черта образованных пос-

ле I августа 1922 г. городов, рабочих, дачных и курорт-

ных поселков определяется в порядке землеустройства,

согласно главе III инструкции Народного комиссариата

земледелия и Народного комиссариата внутренних дел

РСФСР от 18 июля 1923 г. (Собр. Узак. 1923 г. № 77,

ст. 746) и нижеследующих статей. -

2. В состав городской или поселковой черты (ст. 1)

включаются следующие земли:

а) все застроенные кварталы вместе с площадями,

улицами, переулками и местами общественного пользо-

вания (садами, парками и пр.);

б) земли, примыкающие к участкам>указанным в

п. «а» настоящей статьи, необходимые:

1) для городского или поселкового благоустройства,

как-то: для зеленой зоны, устройства парков, создания

необходимых сооружений, связанных с водоснабжением,

освещением, канализацией и прочими мероприятиями

благоустройства;

2) для жилищного и общественного строительства,

в соответствии с ростом количества городского или по-

селкового населения и необходимостью расширения се-

литебной площади для удовлетворения жилищных нужд;

3) для нужд коммунальных предприятий;

в) выгонные и огородные земли, необходимые для

удовлетворения нужд городского или поселкового насе-

ления, с учетом развития данного города или поселка,

по нормам, установленным инструкцией Народного ко-

миссариата земледелия и Народного комиссариата ком-

мунального хозяйства РСФСР по соглашению с Народ-

ным комиссариатом торговли и Высшим Советом На-

родного Хозяйства РСФСР.

(В ред. пост. ВЦП К и СНК 20 мая 1932 г — СУ №47,

ст. 205). .

г) земельные участки, предоставленные фабрикам,

заводам и предприятиям, примыкающие к землям рабо-

9

чих поселков, указанным в п.п. «а», «б» и «в» настоя-

щей статьи;

д) земельные участки, предоставленные фабрикам,

заводам и предприятиям, примыкающие к землям го-

родских поселений, указанным в п.п. «а», «б» и «в» на-

стоящей статьи, в том случае, если эти фабрики, заводы

и предприятия обслуживаются населением данного го-

родского поселения в размере не менее 65% рабочих

данной фабрики, завода или предприятия;

е) леса местного значения, примыкающие к землям,

указанным в предшествующих пунктах настоящей ста-

тьи, и находившиеся к моменту образования городского

поселения или поселка в пользовании граждан такового;

ж) отдельные участки, окруженные землями, вклю-

ченными в городскую или поселковую черту на основа-

нии предыдущих пунктов настоящей статьи.

3. (Не приводится как, имевшая временное значе-

ние).

4. Впредь до установления городской или поселко-

вой черты в порядке предыдущих статей в ведение вновь

образованного городского или поселкового Совета пере-

ходят все земли тех селений и входящих в них земель-

ных обществ, которые были преобразованы в данное го-

родское поселение или поселок.

5. Земельные отношения на территории, указанной

в ст. 4, регулируются на основании положения о земель-

ных распорядках в городах (Собр. Узак. 1925 г. № 27,

ст. 1881), за исключением земель, указанных в ст. 6 на-

стоящего постановления.

6. Расположенные на территории преобразованных

селений и земельных обществ (ст. 4) земли сельскохо-

зяйственного значения, входящие в состав земель тру-

дового пользования, за исключением селитебной площа-

ди, подчиняются действию Земельного кодекса РСФСР,

причем права сельских Советов и земельных органов в

отношении этих земель переходят до установления в по-

рядке землеустройства городской или поселковой черты

(ст. 1) к вновь образованным городским или1 поселковым

Советам.

См. 1957 г. № 203.

1 См. 1925 г. Х2 3.

10

4. О ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА ФОТОГРАФИЧЕСКИХ,

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ СЪЕМОК

НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР

и

Постановление СНК РСФСР 23 февраля 1929 г.

(СУ № 21, ст. 226)

/ •

1. Производство фотографических и кинематографи-

ческих съемок, в том числе и любительских, поскольку

они производятся вне местностей, указанных в ст. 2, и

поскольку их объектами являются иные предметы, чем

перечисленные в ст. 3 настоящего постановления, а так-

же поскольку они производятся не с самолетов (ст. 5),

допускается беспрепятственно.

Порядок производства глазомерных, панорамных,

планировочных и всякого рода инструментальных съемок

устанавливается особыми правилами, издаваемыми На-

родным Комиссариатом внутренних Дел по соглашению

с уполномоченным Народного комиссариата по военным

и морским делам при Совете народных комисса-

ров РСФСР, Объединенным государственным поли-

тическим управлением и с заинтересованными ведом-

ствами.

2. Всем государственным, кооперативным и общест-

венным учреждениям, предприятиям и организациям и

всем частным лицам воспрещается производство фото-

графических, кинематографических, глазомерных, пано-

рамных, планировочных, инструментальных и всякого

рода иных съемок в пограничной полосе без специаль-

ного разрешения, выдаваемого Объединенным государ-

ственным политическим Управлением и его местными

органами. Действие настоящей статьи в отношении фо-

тографических и кинематографических съемок не рас-

пространяется на те пограничные местности, к которым

не применяется полностью режим, установленный для

пограничной полосы. Список указанных местностей

устанавливается Объединенным государственным поли-

тическим Управлением по соглашению с Народным ко-

миссариатом по военным и морским делам.

3. Воспрещается на всей территории РСФСР без

специального разрешения Объединенного государствен-

11

ного политического Управления и его местных органов

указанные в ст. 2 съемки:

а) полигонов, аэродромов, военных портов, военных

складов, военных заводов и оборонительных сооруже-

ний. а также съемки внутри воинских казарм и ла-

герей;

б) мостовых сооружений, тоннелей, станционных,

оборонительных и всякого рода иных сооружений, нахо-

дящихся на землях, предоставленных железнодорожно-

му транспорту (бывшая полоса отчуждения железных

дорог);

3-а. СНК АССР, краевым и областным исполкомам

предоставляется право воспрещать производство част-

ными лицами фотографических и кинематографических

съемок отдельных объектов с объявлением об этом во

всеобщее сведение.

(В ред. пост. СНК. 19 августа 1933 г.— СУ № 45,

ст. 187).

4. Воспрещается производство всякого рода съемок

с самолетов и иных средств воздушного сообщения, не

принадлежащих военному воздушному флоту Союза

ССР без особого в каждом отдельном случае разреше-

ния Народного комиссариата по военным и морским

делам.

Порядок производства аэросъемок с судов граждан-

ского воздушного флота устанавливается особой ин-

струкцией, издаваемой Народным комиссариатом по

военным и морским делам.

5. Технические съемки, касающиеся предметов, пере-

численных в статье 3, могут производиться государст-

венными учреждениями и предприятиями, в ведении ко-

торых они находятся, каждый раз с предварительного

уведомления Объединенного государственного полити-

ческого управления и его местных органов.

6. Всякого рода съемки внутри помещений, занимае-

мых государственными и общественными учреждения-

ми и предприятиями, могут производиться лишь с раз-

решения администрации этих учреждений и предприя-

тий.

7. За нарушение статей 2, 3 и 4 настоящего по--

становления устанавливается уголовная ответствен-

ность.

12

5. ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕДАКЦИИ СТАТЬИ 150 ПОЛОЖЕНИЯ

О МЕСТНЫХ ФИНАНСАХ РСФСР

Постановление ВЦП К и СНК РСФСР 25 февраля 1929 г.

(СУ № 20, ст. 215)

I. (Не приводится как, содержащий изменение ранее

принятого акта — см. 1926 г. № 16)

2. Увеличение в процессе исполнения бюджета вклю-

ченных в утвержденный в установленном порядке бюд-

жет ассигнований на покрытие непредвиденных расхо-

дов не допускается.

3. Использование ассигнований на покрытие непред-

виденных расходов может производиться?

а) в порядке, установленном постановлением Все-

российского Центрального Исполнительного Комитета и

Совета Народных Комиссаров РСФСР от 4 апреля

1927 года о составлении, утверждении и исполнении до-

полнительных смет по местным бюджетам (Собр. Узак.

№ 34, ст. 224)1 на увеличение предусмотренных по бюд-

жету кредитов, а также на производство вновь возни-

кающих в течение года не предусмотренных бюджетом

расходов, возложенных на местные средства статьями

102—114 Положения о местных финансах РСФСР;

б) в исключительных случаях — на расходы, не отне-

сенные на местные средства статьями 102—114 Положе-

ния о местных финансах РСФСР.

4. Ассигнования на непредвиденные расходы не мо-

гут быть использованы на производство новых или уве-

личение предусмотренных по бюджету расходов по

удовлетворению административно-управленческих нужд.

5. Настоящее постановление вводится в действие с

1 октября 1929 года.

6. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬ

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ

НАДОБНОСТЕЙ

Постановление ВЦИК и СНК. РСФСР 4 марта 1929 г.

(СУ № 24, ст. 248)

В целях объединения и дополнения действующего

законодательства о порядке изъятия земель для госу-

дарственных и общественных надобностей, Всероссий-

1 См. 1927 г. № 6,

13

ский Центральный Исполнительный Комитет и Совет

Народных Комиссаров РСФСР постановляют:

1. Утвердить нижеследующее Положение об изъятии

земель для государственных или общественных надоб-

ностей.

* 2. Установить, что указанное в статье 1 Положение

не относится к следующим землям:

а) находящимся в ведении общесоюзных и объеди-

ненных народных комиссариатов Союза ССР в случае

недостижения изымающими народными комиссариата-

ми РСФСР соглашения с ними на передачу земли;

б) находящимся в пользовании по концессионным .

договорам.

3. Поручить Народному комиссариату юстиции

РСФСР внести в установленном порядке в трехмесяч-

ный срок вытекающие из указанного ст. 1 Положения

изменения в законодательстве РСФСР.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАДОБНОСТЕЙ'

I. Общие положения

1. Изъятие земель для государственных или общест-

венных надобностей производится из всех земель (за

исключением земель, указанных в лит. «а» и «б» ст. 2

постановления об утверждении Положения об изъятии

земель для государственных или общественных надоб-

ностей), в чьем бы ведении, пользовании или распоря-

жении они ни находились, на основаниях, устанавливае-

мых настоящим Положением.

Примечание. В случае необходимости изъя-

тия для государственных надобностей земель, ука-

занных в лит. «б» ст. 2 постановления об утвержде-

1 См. пост. Совета Министров СССР от 29 августа 1957 г. Xs 1041

«О дополнительной передаче некоторых вопросов хозяйственного и

культурного строительства на решение Советов Министров союзных

республик». См. также постановление Совета Министров РСФСР

от 13 сентября 1954 г. Xs 1501—1954 г. Xs 38.

14

нии настоящего Положения, таковое изьятие про-

изводится по особым постановлениям Правительст-

ва РСФСР и Союза ССР.

2. Вместе с землями могут подлежать изъятию и на-

ходящиеся на них постройки, сооружения, насаждения,

посевы, а также лесные и водные пространства.

При изъятии вместе с землей лесных и водных про-

странств или источников устанавливается объем прав

на эти пространства или источники государственных или

общественных учреждений или предприятий, для кото-

рых совершается изъятие земли.

Землепользователи участков, смежных с изъятыми

участками, могут быть ограничиваемы в правах за-

стройки и в порядке использования своих земель в со-

ответствии с той надобностью, для осуществления кото-

рой совершается изъятие.

3. Земли для государственных или общественных на-

добностей изъемлются бессрочно или временно на опре-

деленный срок.

По миновании надобности или по истечении срока

земли поступают вне городов, рабочих, дачных и курорт-

ных поселков в состав государственных земельных иму-

ществ, а внутри городской черты или черты указанных

поселков — в состав земельных имуществ соответствую-

щего городского или поселкового Совета.

Права городских или поселковых Советов на земли,

изъятые в порядке настоящего Положения, определяют-

ся Положением о земельных распорядках в городах от

13 апреля 1925 года (Собр. Узак. 1925 г. № 27, ст. 188)1.

4. Изъятие земель производится для государственных

или общественных надобностей, в частности для устрой-

ства новых или переустройства, переоборудования, до-

полнительного развития, оборудования или хозяйствен-

но-технического обслуживания следующих сооружений и

предприятий:

а) железнодорожных линий (магистралей, ветвей и

подъездных путей), портов, затонов, гаваней, пристаней,

искусственных водных путей, нефтепроводов, шоссейных

и грунтовых дорог и прочих транспортных сооружений;

б) заводов, фабрик, складов, элеваторов, холодильни-

ков и других производственных предприятий;

1 См. 1925 г. Xs 3. *

15

в) электрических и гидроэлектрических станций, под-

станций и электропередач;

г) телефонных и телеграфных станций, радиоузлов и

других сооружений связи;

д) крепостей, казарм, складских городов, лагерей,

стрельбищ, полигонов и других связанных с государст-

венной обороной сооружений;

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 1 августа 1932 г — СУ

№ 67, ст. 301).

ж) аэропортов, аэродромов, постоянных посадочных

площадок и (причальных точек, а также иных сооружений

гражданской авиации и воздухоплавания.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 1 августа 1932 г.— СУ

№ 67, ст. 301).

II. Порядок изъятия земель

5. Необходимость изъятия земель для целей, указан-

ных в ст. 4 настоящего Положения, в пользу учреждений

или предприятий союзного или республиканского значе-

ния, а также необходимый размер изымаемого участка

устанавливаются согласно утвержденному в установлен-

ном порядке плану строительства народным комиссариа-

том или центральным органом, которому подведомствен-

но государственное или общественное учреждение или

предприятие, в пользу которого совершается изъятие.

Права, предоставленные настоящей статьей Народ-

ному комиссариату по военным и морским делам,

могут быть передоверены им командующим войсками

округа.

6. При изъятии земель для нужд учреждений или

предприятий местного значения необходимость изъятия,

а также необходимый размер изымаемого участка уста-

навливаются согласно утвержденному в установленном

порядке плану строительства Советом Народных Комис-

саров автономной республики, краевым, областным и

губернским исполнительным комитетом, на территории

которых находится учреждение или предприятие, в поль-

зу которого совершается изъятие.

7. Для предоставления изымаемого участка в натуре

учреждение или предприятие, в пользу которого совер-

шается изъятие, представляет в соответствующий (по

месту нахождения изымаемого участка) Совет Народных

16

Комиссаров автономной республики, краевой, областной

или губернский исполнительный комитет следующие

данные:

а) постановление государственного органа, преду-

смотренное ст. ст. 5 и 6 настоящего Положения;

б) в пределах городских поселений, рабочих, дачных

и курортных поселков — проектный план участка, подле-

жащего изъятию, с указанием всех расположенных и

проектируемых на нем сооружений и построек, схемати-

ческий план существующего расположения населенного

места, если таковой имеется, с показанием на нем изы-

маемого участка, и копию проекта планировки населен-

ного места в случаях утверждения его в установленном

порядке;

в) во внегородских местностях — проектный план

участка, подлежащего изъятию, с указанием всех распо-

ложенных на нем сооружений и построек.

При проведении железнодорожных и других путей

сообщения, а равно при изменении существующих их на-

правлений представляется карта местности с нанесением

на нее трассы с общим описанием местности с указанием

всех сооружений и предприятий, расположенных на этой

трассе, а также общего количества земель, подлежащих

изъятию.

Примечание. При прохождении трассы через

населенные пункты, в которых изъятие .земель свя-

зано со сносом значительного числа жилых строений

или фабрично-заводских сооружений, а равно и че-

рез участки с искусственным орошением или ценны-

ми культурами, должны быть представлены подроб-

ные планы изымаемых участков.

8. Указанные в ст. 7 настоящего Положения Совет

Народных Комиссаров автономной республики или ис-

полнительный комитет при рассмотрении поступивших

ходатайств об изъятии земель (ст. 7) принимают реше-

ния об удовлетворении указанных ходатайств или об от-

клонении их. В тех случаях, когда изъятие земельных

участков предрешено постановлениями центральных ор-

ганов— при утверждении ими общего плана строитель-

ства на данной территории,— соответствующий Совет

Народных Комиссаров автономной республики или ме-

стный исполнительный комитет имеет право войти с хо-

датайством в Экономический совет РСФСР о пересмотре

2. Хрон. собр. законов т. II. 17

или отмене постановления центральных органов об изъя-

тии земельных участков, если будет установлена нецеле-

сообразность изъятия или нанесение им чрезвычайного

хозяйственного ущерба окружающему населению.

Постановление Экономического совета РСФСР по

упомянутому в настоящей статье представлению являет-

ся окончательным для народного комиссариата РСФСР,

автономной республики РСФСР и исполнительного ко-

митета и может быть обжаловано союзным народным

комиссариатом в установленном порядке в Совет Труда

и Обороны.

9. После вынесения Советом Народных Комиссаров

автономной республики, краевым, областным или губерн-

ским исполнительным комитетом (ст. 7) постановления

об изъятии земли и имущества (ст. 2) соответствующий

по месту нахождения изымаемого участка окружной или

уездный исполнительный комитет или городской (посел-

ковый) Совет немедленно назначает по ходатайству го-

сударственного учреждения или предприятия, в пользу

которого совершается изъятие, оценочную комиссию для

описи участка, оценки стоимости неиспользованных за-

трат и изымаемого имущества (ст. 12), под председа-

тельством представителя окружного или уездного испол-

нительного комитета или городского (поселкового) Со-

вета в составе членов: представителей от соответствую-

щих окружного или уездного земельного отдела (в горо-

дах, рабочих, дачных и курортных поселках — органов

коммунального хозяйства) и финансового отдела по од-

ному от каждого, при участии представителей заинтере-

сованных сторон: учреждения или предприятия, в поль-

зу которого совершается изъятие, землепользователей и

других лиц, а также в подлежащих случаях соответст-

вующего сельского Совета, интересы которых затронуты

изъятием. Для производства оценки оценочная комиссия

в праве приглашать сведущих лиц.

При назначении оценочной комиссии окружной или

уездный исполнительный комитет или городской (посел-

ковый) Совет определяет срок, в течение которого оце-

ночная комиссия должна произвести опись изымаемого

участка и оценку изымаемого имущества. Срок опреде-

ляется в соответствии со строительными планами учреж-

дения или предприятия, в пользу которого совершается

изъятие.

18

10. Изъятие земель, находящихся в ведении государ-

ственных учреждений или предприятий, совершается по

согласованию с подлежащими народными комиссариата-

ми или краевыми, областными и губернскими исполни-

тельными комитетами (Советами Народных Комиссаров

автономных республик), в ведении которых находятся

эти учреждения и предприятия.

В случае разногласия вопрос об изъятии разрешает-

ся Экономическим советом РСФСР.

При нахождении на землях, указанных в настоящей

статье, построек, сооружений или насаждений, принад-

лежащих частным лицам или кооперативным и общест-

венным организациям, изъятие таковых построек, соору-

жений и насаждений совершается в порядке настоящего

Положения. 1

11. При изъятии участков, находящихся в ведении го-

сударственных учреждений или предприятий (ст. 10),

оценочная комиссия не назначается, и вопрос об усло-

виях изъятия разрешается в порядке, установленном по-

становлением Центрального Исполнительного Комитета

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 21 декаб-

ря 1927 года о порядке возмездной и безвозмездной пе-

редачи имущества государственных учреждений и пред-

приятий другим государственным учреждениям и пред-

приятиям (СЗ 1928 г. № 2, ст. 13)1 и постановлением

Всероссийского Центрального Исполнительного Комите-

та и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 7 июня

1928 года о порядке передачи имущества, находящегося

в ведении государственных учреждений и предприятий

республиканского и местного значения другим государ-

ственным учреждениям и предприятиям (Собр. Узак.

1928 г. № 67, ст. 480)1 2.

Разногласия между государственными учреждениями

и предприятиями по указанным в настоящей статье воп-

росам разрешаются в установленном порядке.

1 Отменено Указом Президиума Верховного Совета СССР

10 февраля 1941 г. («Ведомости Верховного Совета СССР» 1941 г.

№ 8).

2 Отменено пост. ВЦИК и СНК 30 августа 1930 г. (СУ № 42,

ст. 505). См. пост. СНК СССР от 15 февраля 1936 г. «О порядке пе-

редачи государственных предприятий, зданий и сооружений»

(СЗ № 11, ст. 93).

19

III. Возмещение убытков, связанных

с изъятием земель

12. При изъятии земли землепользователям и другим

лицам, интересы которых затронуты изъятием, возме-

щаются возникающие из факта изъятия убытки, как-то*.

а) стоимость всех отчуждаемых строений, сооруже-

ний, насаждений и посевов или стоимость их переноса и

устройства на новом месте;

б) неиспользованные затраты по обработке, удобре-

нию, обводнению, осушению и пр.;

в) расходы по восстановлению остающегося после

изъятия имущества;

г) для трудовых землепользователей — все расходы,

связанные с работами и необходимыми мероприятиями

по переустройству хозяйства на остающейся после изъя-

тия части земли или по первоначальному устройству хо-

зяйства на новом месте.

При изъятии вместе с землей лесных и водных про-

странств или источников, возмещаются также убытки

землепользователей от прекращения их прав на пользо-

вание означенными лесными и водными пространствами

или источниками. i

13. При определении размеров возмещения оценка

строений, сооружений, насаждений, посевов, а равно

неиспользованных затрат труда и улучшений на изъятых

землях производится по цене, существующей к моменту

составления акта оценки (ст. 9).

14. В целях устранения и уменьшения вреда и убыт-

ков, причиненных изъятиями земли, на учреждения и

предприятия, которым передается земля, могут возла-

гаться дополнительно к уплате вознаграждения или вза-

мен его обязательства, заключающиеся:

а) в устройстве и содержании мостов, плотин, водо-

стоков, переездов дорог, ограждений и пр.;

б) в допущении прежних пользователей к участию в

той или другой мере в пользовании изъятыми участками

и имуществом и в ограничении в той или иной мере уч-

реждений и предприятий, которым передается земля в

пользование изъятыми участками или имуществом.

15. Если у землепользователя подверглась изъятию

часть земли и будет признано, что ведение хозяйства на

остающейся земле или на какой-либо ее части будет не-

20

возможно или потребует переустройства со значительны-

ми затратами, то соответствующие участки передаются в

состав государственных земельных имуществ или земель

городских, а возмещение за убытки на этих участках

производится на основании ст. ст. 12—17 настоящего

Положения.

16. Трудовым землепользователям, лишившимся всей

или части земли, предоставляется преимущественное пра-

во в течение двух лет с момента изъятия земли получить

соответственные участки земли из государственного зе-

мельного или переселенческого фонда.

Землепользователи городов или рабочих, дачных и

курортных поселков, лишившиеся строительных участ-

ков в пределах городской или поселковой черты, поль-

зуются в течение одного года преимущественным правом

получения на территории того же города или поселка

земельных участков из числа предоставляемых для за-

стройки.

17. Арендные договоры на землю, а равно и договоры

о праве застройки и о залоге отчуждаемого имущества

прекращаются одновременно с изъятием земли, причем

возмещение арендаторам, застройщикам и залоговым

кредиторам понесенных ими убытков производится со-

гласно ст. ст. 12—16 настоящего Положения.

В тех случаях, когда на земле, отводимой учрежде-

ниям и предприятиям, имеются заселенные жилые стро-

ения, подлежащие обязательному освобождению от

жильцов, учреждения и предприятия обязаны обеспе-

чить выселяемых, принадлежащих к категории трудя-

щихся и проживающих в данном доме не менее одного

года, годной для проживания жилой площадью, разме-

ром не менее той, которую они занимали в подлежащем

сносу строении в пределах установленных норм.

Собственники и застройщики, независимо от этого,

получают компенсацию за отчуждаемые строения в по-

рядке ст. ст. 12—16 настоящего Положения1,

(В ред. пост. ВНИК и СНК 10 февраля 1934 г.—СУ

№ 9, ст. 53).

1 См. ст. 6. пост. ЦИК и СНК СССР от 21 июля 1936 г. «О по-

рядке выселения в городах Москве, Ленинграде и Киеве из жилых

домов, предназначенных к сломке и к капитальной перестройке»

(СЗ № 40, ст. 343). н

21

18. В актах описи и оценки изымаемого имущества,

составляемых оценочными комиссиями (ст. 9) должны

быть определены все убытки, предусмотренные в ст. ст.

12—17 настоящего Положения, поскольку они возникают

из факта данного изъятия, а также указано состояние

земли или имущества в аренде или залоге.

19. Все расходы, связанные с «производством описи и

оценки и необходимыми землеустроительными действия-

ми, производятся за счет учреждения или предприятия,

в пользу которого совершается изъятие.

20. Изъятие земли на определенный срок для времен-

ных построек и сооружений производится в порядке,

установленном для бессрочного изъятия.

21. Правлениям железных дорог предоставляется

право, в случае необходимости, без особого на то разре-

шения и без производства описи и оценки (ст. 9) ставить

снеговые щиты на землях, смежных с землями железно-

дорожного транспорта. Возмещение понесенных земле-

пользователями убытков производится правлениями же-

лезных дорог, по соглашению с землепользователями,

а при отсутствии соглашения,— по решению подлежа-

щего суда или подлежащей земельной комиссии, по под-

судности.

IV. Передача изымаемых земли и

имущества

22. Акты, описи и оценки, составленные оценочными

комиссиями и подписанные без возражений заинтересо-

ванными сторонами (ст. 9), являются окончательными и

не подлежат дальнейшему оспариванию.

При несогласии какой-либо из заинтересованных сто-

рон с окончательным постановлением оценочной комис-

сии оценочное производство направляется оценочной ко-

миссией в десятидневный срок для разрешения спорных

вопросов в подлежащий народный суд по месту нахож-

дения изымаемого участка.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 20 февраля 1931 г.— СУ

№ 10, ст. 121).

23. Передача изымаемых земли и имущества произ-

водится немедленно после окончания оценки и уплаты

землепользователю, или собственнику отчуждаемого

имущества, или арендатору, или залогодержателю (ст. 17)

убытков в той части, которая признана учреждением или

22 •

предприятием, в пользу которого совершается изъятие.

Размер признанных убытков должен быть указан в ак-

тах оценки.

О состоявшейся передаче составляется акт, на осно-

вании которого изымаемые участки или имущество по-

ступают в фактическое ведение учреждения или пред-

приятия, в пользу "которого совершается изъятие.

24. Возмещение землепользователей и собственников,

у которых изымается земля или имущество, или аренда-

торов и залогодержателей (ст. 17), производится учреж-

дениями или предприятиями, в ведение которых пере-

дается земля: а) в бесспорной части — при передаче иму-

щества по описи (ст. 23); б) в остальной части — по

окончательном решении спора в судебном порядке

(ст. 22).

25. Передача изымаемых земли и имущества произ-

водится по описи: в городах и поселках — органами го-

родского или поселкового совета, вне городов — окруж-

ными или уездными земельными управлениями.

Передача изымаемых земель специального назначе-

ния -производится представителем государственного уч-

реждения или предприятия, в ведении которых находит-

ся земля, при обязательном участии представителей го-

родских или земельных органов, по принадлежности.

26. Отграничение изымаемых земель производится

земельными и городскими органами по принадлежности

в общем порядке, установленном для производства зе-

мельной регистрации.

V. Порядок производства изысканий

27. Изыскания по сооружениям для государственных

или общественных надобностей производятся по свиде-

тельствам, выдаваемым в городах (поселках) комму-

нальными отделами городских (поселковых) Советов,

вне городов — Народными комиссариатами земледелия

соответствующих автономных республик, краевыми, об-

ластными и губернскими земельными управлениями, а

на землях специального назначения — государственными

органами, в ведении которых находится земля, на кото-

рой производится изыскание.

28. Изыскатель по получении указанного в ст. 27 на-

стоящего Положения свидетельства имеет право произ-

23

водить без согласия землепользователя съемочные и дру-

гие работы, связанные с изысканием, и с этой целью про-

ходить и проезжать по земле, устанавливать знаки, про-

рубать просеки, бурить и зондировать почву, заклады-

вать шурфы и т. д.

На землях, предоставленных для нужд горного про-

мысла, а также на территории округов горно-санитар-

ной охраны и охранной зоны минеральных источников

работы, связанные с нарушением целости земного покро-

ва, производятся по соглашению с соответствующими

горными органами ВСНХ РСФСР.

При производстве работ по изысканиям должны быть

приняты все технические меры, чтобы не были повреж-

дены сооружения общеполезного значения (водопровод,

газопровод, канализация, кабели, воздушные провода

и т. д.).

29. О причиненных при изысканиях убытках изыска-

телем составляются акты, которые подписываются по-

терпевшим землепользователем, а при его отсутствии:

вне городов — представителем сельского Совета, а в го-

родах — представителем органов коммунального хозяй-

ства.

На землях специального назначения акты составля-

ются изыскателем и подписываются представителями со-

ответственных государственных органов, в ведении кото-

рых находится земля.

В случае заявления со стороны землепользователя о

причиненных при изысканиях убытках составление акта

обязательно.

30. Возмещение за убытки, причиненные при изыска-

ниях, производится изыскателем в бесспорной части не-

медленно, а в остальной — в порядке 2 части ст. 22 на-

стоящего Положения.

31. Инструкция по применению настоящего Положе-

ния издается в трехмесячный срок Народным комисса-

риатом земледелия РСФСР совместно с Народным ко-

миссариатом коммунального хозяйства и Высшим Сове-

том Нарочного Хозяйства РСФСР, по согласованию с

Народным комиссариатом путей сообщения и Народным

комиссариатом по военным и морским .телам.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 20 мая 1932 г — СУ № 47

ст. 205).

См. 1931 г. ^s 5.

24

7. О МЕРАХ БОРЬБЫ С ЛЖЕКООПЕРАТИВАМИ'

Постановление СНК РСФСР 27 марта 1929 г.

(СУ № 29, ст. 305)

В соответствии с постановлением Совета Народных

Комиссаров Союза ССР от 27 декабря 1928 года о ме-

рах борьбы с лжекооперативами (Собр. Зак. 1929 г.

№ 3, ст. 28), Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-

новляет:

1. Предложить Советам Народных Комиссаров авто-

номных республик, краевым, областным, губернским и

окружным исполнительным комитетам, в целях улучше-

ния постановки дела надзора за деятельностью коопера-

тивных организаций, принять меры к усилению в коли-

чественном отношении и к качественному улучшению

личного состава органов, осуществляющих надзор и ре-

гистрацию кооперативных организаций всех видов.

2. Обязать союзные объединения промысловой, сель-

скохозяйственной и инвалидной кооперации, объеди-

няющие непосредственно кооперативные товарище-

ства:

а) принять меры к усилению вовлечения в систему

кооперации всех тех первичных кооперативных объеди-

нений, которые до настоящего времени не входят в эту

систему, путем усиления организационного и хозяйст-

венного обслуживания этих объединений;

б) производить не реже одного раза в год ревизию

деятельности кооперативов как входящих, так и не вхо-

дящих в союзы, с тем, что ревизия кооперативов, не

входящих в систему, производится союзами соответст-

вующей отрасли кооперации по согласованию с подле-

жащими органами надзора.

3. Предложить органам, регистрирующим первич-

ные кооперативные объединения* 2:

а) усилить контроль за составом учредителей и вы-

борных органов кооперативных объединений в целях не-

. 1 См. также ст. ст. 111-а и 129-а УК РСФСР.

2 См. пост. Совета Министров СССР от 20 октября 1956 г. «Об

отмене государственной регистрации государственных, кооперативных

и. общественных хозяйственных организаций и предприятий* (СП

СССР 1957 г. № 2, ст. 14),

25

допущения участия как в составе учредителей, так в вы-

борных органах, лиц, которым это запрещено законом ;

б) проводить обследование и ревизию кооперативов,

не вовлеченных в систему кооперации, в тех случаях,

когда это не возложено на соответствующие коопера-

тивные союзы.

4. Лжекооперативами признаются кооперативы как

входящие, так и не входящие в кооперативную систему,

в следующих случаях:

а) если, в числе их учредителей или членов выбор-

ных органов участвуют лица, которым это запрещено за-

коном, и если эти лица по выявлении их не исключены

органами самого кооператива из состава учредителей

или членов выборных органов1;

б) если в них принимают участие кулаки и другие

лица, не имеющие права быть членами кооператива, и

если эти лица по выявлении их не исключены из коопе-

ратива органами самого кооператива;

в) если деятельность их уклоняется в сторону, про-

тивную интересам социалистического строительства.

В частности, характерными признаками, указываю-

щими на лжекооперативный характер организации, яв-

ляются:

1) Выявленная зависимость организации от частных

предпринимателей, независимо от того, выступали ли

последние, в качестве членов организации или лиц, ра-

ботающих в ней по найму, если они предоставляли ор-

ганизации необходимое оборудование или капитал;

2) Преобладание в производственной кооперативной

организации операций торгового характера (по приоб-

ретению изделий на стороне и перепродаже их) над

производственными операциями, кроме тех случаев, ког-

да это допускается законами о соответствующих видах

кооперации;

3) Мнимое (лишь для вида) участие в организации

значительной части ее членов, являющихся в действи-

тельности наемными работниками организации, в осо-

бенности при большой текучести состава последней.

5. По отношению к организациям, деятельность ко-

торых может быть выправлена, должны быть приняты

См. Примерный Устав кооперативной промысловой артели ин-

валидов, одобренный правлением Роспромсовега 5 июня 1958 г.

26

меры оздоровления этих организаций, как-то: перевыбо-

ры органов управления и ревизии, усиление организа-

ционно-инструкторского обслуживания и контроля со

стороны подлежащих органов, привлечение в состав ор-

ганизаций новых членов из числа трудящихся, вовлече-

ние их в кооперативную систему, исключение из их со-

става кулаков и других лиц, не имеющих права быть

членами кооперативов1, и т. д.

Те организации, которые не могут быть оздоровлены

указанными выше мерами, подлежат безусловной лик-

видации, причем ликвидация лжекооперативов в сель-

ских местностях производится по постановлению район-

ного исполкома, а в городских поселениях — по поста-

новлению президиума городского или районного Совета.

(В ред. пост. СНК 2 февраля 1931 г.—СУ № 7,

ст. 93).

6. Поручить народным комиссариатам РСФСР, на

которые по закону возложено регулирование и надзор

за отдельными отраслями кооперации, по соглашению с

соответствующими кооперативными центрами в месяч-

ный срок издать инструкции по применению настоящего

постановления к подлежащим отраслям кооперации.

8. О ПОРЯДКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,

ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ПОЛОСАХ ОТВОДА ШОССЕЙНЫХ

И ГРУНТОВЫХ ДОРОГ

Постановление ЭКОСО РСФСР 6 апреля 1929 г.

(СУ № 35, ст. 366)

1. Весь лес, произрастающий в пределах РСФСР на

полосах отвода всех шоссейных, и грунтовых дорог пер-

вых четырех разрядов как государственного значения

(общесоюзного — Союза ССР и республиканского —

РСФСР), так-и местного значения (второго, третьего и

четвертого разрядов), .в пределах этих полос, установ?

ленных постановлением Всероссийского Центрального

Исполнительного Комитета, и Совета Народных Комис-

саров РСФСР 1 сентября 1924 г. (Собр. Узак. 1924 г.

№ 72, ст. 709)2, обращается исключительно на нужды

дорожного строительства.

1 См. сноску на стр. 26.

’ См. 1924 г. № 8..

?7

2. План рубки указанного в ст. 1 настоящего Поста-

новления леса для эксплоатации производится по со-

глашению между дорожными органами автономных

республик и местных исполнительных комитетов и соот-

ветствующими лесными органами.

Лес, вывозимый с полосы отвода, должен сопровож-

даться документами по форме, устанавливаемой дорож-

ными органами и сообщаемой для сведения лесным ор-

ганам.

3. В том случае, когда использование леса по прямо-

му назначению (ст. 1) не представляется возможным в

районе его нахождения, а перевозка его к месту произ-

водства дорожных или мостовых работ является эконо-

мически нецелесообразной, лес продается подлежащими

лесными органами на общих основаниях, причем средст-

ва, выручаемые от продажи, поступают полностью на

нужды дорожного строительства.

Порядок использования указанных в настоящей ста-

тье средств, а также применения настоящего постанов-

ления, устанавливается инструкцией, издаваемой Глав-

ным управлением шоссейных и грунтовых дорог и авто-

мобильного транспорта РСФСР по соглашению с На-

родным комиссариатом земледелия и Народным комис-

сариатом финансов РСФСР.

4. (Не приводится как содержащая отмену ранее

принятого акта).

9. О МЕРАХ БОРЬБЫ С ШИНКАРСТВОМ

Постановление СНК РСФСР 8.апреля 1929 г.

(СУ № 30, ст. 316) \ .

1. Поручить Народному комиссариату юстиции

РСФСР и Народным комиссариатам юстиции автоном-

ных республик:

а) в случаях злостного повторного, совершаемого в

виде промысла шинкарства привлекать виновных к. уго-

ловной ответственности, расширив практику применения*

к осужденным в качестве основной или дополнительной*

меры социальной защиты высылки из пределов данной"

местности; одновременно установить упрощенней поря-

28

док рассмотрения дел о шинкарстве без участия пред-

ставителей государственного обвинения и защиты’ и при

минимальном вызове свидетелей; дела о злостном шин-

карстве рассматривать в срочном порядке, усилив над-

зор прокуратуры за возбуждением и прохождением дел

этой категории в органах дознания, следствия и

суда;

б) в случаях обнаружения шинкарства, лишенного

злостности, когда возможно ограничиться мерами адми-

нистративных взысканий, применять меры, установлен-

ные постановлением Всероссийского Центрального Ис-

полнительного Комитета и Совета Народных Комисса-

ров РСФСР от 2 января 1928 года о мерах усиления

борьбы с самогоноварением (Собр. Узак. 1928 г. № 7,

ст. 60)1 2.

2. (Отменена пост. СНК 22 августа 1934 г.— СУ

№ 33, ст. 203).

3. Шинкарство, заключающееся в продаже спиртных

напитков в учреждениях, фабриках и заводах или в снаб-

жении такими напитками работающих в них лиц вблизи

учреждений или предприятий, во всех случаях рассмат-

ривается как злостное шинкарство, подлежащее пресле-

дованию в уголовно-судебном порядке.

10. О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 8 апреля 1929 г.

(СУ № 35, ст. 353)

• ’ • I

1. Под действие декрета Совета Народных Комисса-

ров РСФСР от 23 января 1918 года об отделении церк-

ви от государства и школы от церкви . (Собр. Узак.

1918 г. № 18, ст. 263)3 подходят церкви, религиозные

группы, толки, религиозные течения и прочие культо-

вые объединения всех наименований.

1 См. ст. 115 Конституции РСФСР

2 См. 1928 г. № 1.

8 См. 1918 г. Хг 2.

29

2. Религиозные объединения верующих граждан всех

культов регистрируются в виде религиозных обществ

или групп верующих.

Каждый гражданин может быть членом только одно-

го религиозно-культового объединения (общества или

группы).

3. Религиозное общество есть местное объединение

верующих граждан, достигших 18-летнего возраста, од-

ного и того же культа, вероисповедания, направления

или толка, в количестве не менее 20 лиц, объединивших-

ся для совместного удовлетворения своих религиозных

потребностей.

Верующим гражданам, которые в силу своей мало-

численности не могут образовать религиозного обще-

ства, предоставляется право образовать группу ве-

рующих.

Религиозные общества и группы верующих не поль-

зуются правом юридического лица.

4. Религиозное общество и группа верующих могут

приступить к своей деятельности лишь после регистра-

ции общества и группы в комиссии по рассмотрению ре-

лигиозных вопросов при надлежащем горсовете или рай-

онном исполкоме.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 1 января 1932 г.— СУ

№ 8, ст. 41).

5. Для регистрации религиозного общества учреди-

тели его в количестве не менее 20 человек подают в ор-

ганы, перечисленные в предыдущей (4) статье, заявле-

ние о регистрации по форме, устанавливаемой постоян-

ной комиссией при Президиуме ВЦИК по рассмотрению

религиозных вопросов.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 1 января 1932 г.— СУ

№ 8, ст. 41).

6. Для регистрации группы верующих представитель

группы (ст. 13) подает в органы, указанные в ст. 4 на-

стоящего постановления по месту нахождения данной

Группы заявление о регистрации по форме, установлен-

ной постоянной комиссией при Президиуме ВЦИК по

рассмотрению религиозных вопросов.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 1 января 1932 г —СУ

№ 8, ст. 41).

7. Органы, указанные в ст. 4, обязаны в месячный

срок со дня получения заявления зарегистрировать об-

30

1

щество или группу верующих или сообщить им об от-

казе в регистрации.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 1 января 1932 г.— СУ

№ 8, ст. 41).

8. О составе религиозного общества или группы ве-

рующих, а также их исполнительных и ревизионных ор-

ганах и служителях культа в сроки и по форме, устанав-

ливаемой постоянной комиссией при Президиуме ВЦИК,

по рассмотрению религиозных вопросов, сообщается ор-

гану, произведшему регистрацию данного религиозного

объединения.

• 9. В списки членов религиозных обществ или групп

могут быть вносимы только те верующие, которые изъ-

явили на то свое согласие.

10. Для удовлетворения религиозных потребностей

верующие, составившие религиозное общество, могут по-

лучать по договору в бесплатное пользование от район-

ного исполнительного комитета или городского совета

специальные молитвенные здания1 и предметы, предна-

значенные исключительно для культовых целей.

Кроме того, верующие, составившие религиозное об-

щество, или группа верующих, могут пользоваться для

молитвенных собраний и другими помещениями, предо-

ставляемыми им частными лицами или местными сове-

тами и исполнительными комитетами на правах аренды.

На эти помещения распространяются все правила, уста-

новленные в настоящем постановлении для молитвен-

ных зданий; договоры на право пользования такими по-

мещениями заключаются отдельными верующими за их

личной ответственностью. Кроме того, помещения эти'

должны удовлетворять строительно-техническим и сани-

тарным правилам.

Каждое религиозное общество или группа верующих

может пользоваться только одним молитвенным поме-

щением.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 1 января 1932 г.— СУ

'№ 8, ст. 41).

И. Сделки, связанные с управлением и пользова-

нием культовым имуществом, как-то: договоры о найме

’ В настоящее время порядок открытия молитвенных зданий

изменен.

31

сторожей, о поставке дров, ремонте молитвенного зда-

ния и имущества культа, по приобретению продуктов и

имущества для совершения религиозных обрядов и цере-

моний и тому подобных действий, тесно и непосредст-

венно связанных с учением и обрядностью данного рели-

гиозного культа, а также по найму помещений для мо-

литвенных собраний, могут заключаться отдельными

гражданами, состоящими членами исполнительных ор-

ганов религиозных обществ или уполномоченными групп

верующих.

Подобные сделки не могут иметь своим содержанием

договорные отношения, хотя и связанные с культом, но

преследующие цели торговые и промышленные, как-то:

аренда свечных заводов, типографий для печатания ре-

лигиозно-нравственных книг и т. д.

12. Общие собрания религиозных обществ и групп

верующих происходят с разрешения: в городах — комис-

сий по рассмотрению религиозных вопросов при горсо-

ветах, а в сельских поселениях — районных исполкомов.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 1 января 1932 г.— СУ

№ 8, ст. 41).

13. Для непосредственного выполнения функций, свя-

занных с управлением и пользованием культовым иму-

ществом (ст. 11), а также в целях внешнего представи-

тельства, религиозные объединения избирают из среды

своих членов на общем собрании верующих открытым

голосованием исполнительные органы — в религиозных

обществах в количестве трех человек, а в группе верую-

щих — одного представителя.

14. Регистрирующим органам предоставляется пра-

во отвода из состава членов исполнительного органа ре-

лигиозного общества или группы верующих отдельных

лиц.

15. Для проверки культового имущества и денеж-

ных сумм, получаемых путем складчины или доброволь-

ных пожертвований, религиозными объединениями из

среды своих членов на общем собрании верующих мо-

жет быть избрана ревизионная комиссия в составе не

более трех членов.

16. Собрания (заседания) исполнительных и реви-

зионных органов религиозных обществ и групп верую-

щих происходят без уведомления или разрешения орга-

нов власти.

32

17. Религиозным объединениям воспрещается:

а) создавать кассы взаимопомощи, кооперативы,

производственные объединения и вообще пользоваться

находящимся в их распоряжении имуществом для ка-

ких-либо иных целей, кроме удовлетворения религиоз-

ных потребностей;

б) оказывать материальную поддержку своим чле-

нам;

в) организовывать как специально детские, юноше-

ские, женские молитвенные и другие собрания, так и

общие библейские, литературные, рукодельческие, тру-

довые, по обучению религии и т. п. собрания, группы,

кружки, отделы, а также устраивать экскурсии и дет-

ские площадки, открывать библиотеки и читальни, орга-

низовывать санатории и лечебную помощь.

В молитвенных зданиях и помещениях могут хра-

ниться только книги, необходимые для отправления дан-

ного культа.

18. Не допускается преподавание каких бы то ни

было религиозных вероучений в государственных, об-

щественных и частных учебных и воспитательных заве-

дениях. Такое преподавание может быть допущено ис-

ключительно на специальных богословских курсах, от-

крываемых гражданам СССР с особого разрешения по-

стоянной комиссии при Президиуме ВЦИК по рассмот-

рению религиозных вопросов, а на территории автоном-

ных республик с разрешения центрального исполнитель-

ного комитета соответствующей автономной республики.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 1 января 1932 г.— СУ

№ 8, ст. 41).

19. Район деятельности служителей культа, религи-

озных проповедников, наставников и т. п. ограничивает-

। ся местожительством членов обслуживаемого ими рели-

I гиозного объединения и местонахождением соответст-

вующего молитвенного помещения.

Деятельность служителей культа, религиозных про-

поведников и наставников, обслуживающих постоянно

два или несколько религиозных объединений, ограничи-

вается территорией, на которой постоянно проживают

верующие, входящие в указанные религиозные объеди-

нения.

20. Религиозные общества и группы верующих мо-

гут организовывать местные, всероссийские и всесоюз-

3. Хрон. собр. законрз т. II.

33

ные религиозные съезды и совещания на основании осо-

бых в каждом отдельном случае разрешений, получае-

мых от: м о

а) постоянной центральной комиссии при Президиу-

ме ВЦИК по рассмотрению религиозных вопросов, если

созывается съезд всероссийский или всесоюзный на тер-

ритории РСФСР или если съезд охватывает территорию

двух или более краев или областей, и

б) от соответствующей краевой или областной ко-

миссии по рассмотрению религиозных вопросов, если

съезд является местным.

Разрешение на созыв республиканских съездов и со-

вещаний в автономных республиках выдается комис-

сией по рассмотрению религиозных вопросов при ЦИК’е

подлежащей АССР.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 1 января 1932 г.— СУ

№ 8, ст. 41).

21. Местные, всероссийские и всесоюзные религиоз-

ные съезды и совещания могут избирать из среды своих

участников исполнительные органы для проведения в

жизнь постановлений съезда. Списки членов избранного

на религиозном съезде исполнительного органа одновре-

менно с материалами съезда представляются в двух эк-

земплярах, по установленной постоянной комиссией при

Президиуме ВЦИК по рассмотрению религиозных воп-

росов форме, в орган, выдавший разрешение на съезд.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 1 января 1932 г.— СУ

№ 8, ст. 41).

22. Религиозные съезды и избираемые ими исполни-

тельные органы не имеют прав юридического лица и,

кроме того, не могут: а) устраивать какие бы то ни бы-

ло центральные кассы для сбора добровольных пожерт-

вований верующих; б) устанавливать какие-либо при-

нудительные сборы; в) обладать культовым имущест-

вом или получать его по договору, или приобретать та-

ковое путем купли, или арендовать помещения для мо-

литвенных собраний; г) заключать какие бы то ни было

договоры и сделки.

23. Исполнительные органы религиозных обществ и

групп, а также религиозных съездов могут пользовать-

ся штампами, печатями и бланками с обозначением

своего наименования исключительно только по делам ре-

лигиозного характера. Эти штампы, печати и бланки не

34

могут включать в себя эмблемы и лозунги, установлен-

ные для учреждений и органов советской власти.

24. Инициаторами по созыву и организаторами ре-

лигиозных съездов, совещаний и конференций могут

быть: религиозные общества и группы верующих, их ис-

полнительные органы, а также исполнительные органы

религиозных съездов.

25. Имущество, необходимое для отправления куль-

та, как переданное по договорам верующим, составив-

шим религиозное общество, так и вновь приобретенное

ими или пожертвованное им для нужд культа, являет-

ся национализированным и находится на учете комис-

сии по рассмотрению религиозных вопросов при соответ-

ствующем горсовете или районном исполкоме.

(В ред. пост. ВЦ И К и СНК 1 января 1932 г.— СУ

№ 8, ст. 41).

26. Помещения, служащие специально для жилья

сторожа и находящиеся в ограде молитвенного здания

или около молитвенного здания, наряду с прочим куль-

товым имуществом, передаются по договору в бесплат-

ное пользование верующих.

27. Молитвенные здания и культовое имущество пе-

редаются в пользование верующих, составивших рели-

гиозное общество, по договору от имени соответствую-

щего районного исполнительного комитета или город-

ского Совета комиссией по рассмотрению религиозных

вопросов при соответствующем горсовете или районном

исполкоме.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 1 января 1932 г.— СУ

№ 8, ст. 41).

28. Здание культа и находящееся в нем имущество

принимаются по договору от представителя районного

исполнительного комитета или городского Совета не ме-

нее, чем двадцатью членами религиозного общества для

предоставления названного имущества в пользование

всех верующих.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 1 января 1932 г.— СУ

№ 8, ст. 41).

29. В договоре, заключаемом верующими с город-

ским Советом или районным исполнительным комите-

том, предусматривается, что лица, принявшие здание

культа и имущество в пользование (ст. 28) обязуются:

35

а) хранить и беречь его. как вверенное им государ-

ственное имущество;

б) производить ремонт зданий культа, а также не-

сти расходы, связанные с владением и пользованием

этим имуществом, как-то: по отоплению, страхованию,

охране, оплате налогов, местных сборов и т. п.;

в) пользоваться этим имуществом исключительно

для удовлетворения религиозных потребностей;

г) возместить ущерб, причиненный государству пор-

чей или недостачей имущества;

д) иметь у себя инвентарную опись всего культового

имущества, в которую вносить все вновь поступающие

(путем купли, пожертвований, передачи из других мо-

литвенных зданий и т. п.) предметы религиозного куль-

та, не представляющие частной собственности отдель-

ных граждан, и исключить из описи с ведома и согла-

сия того исполнительного комитета или Совета, с кото-

рым заключен договор, предметы, пришедшие в негод-

ность;

е) беспрепятственно допускать во всякое время, за

исключением того времени, в течение которого произво-

дится совершение религиозных обрядов, уполномочен-

ных городских Советов или районных исполнительных ко-

митетов или сельских Советов к периодической проверке

и осмотру имущества.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 1 января 1932 г.— СУ

№ 8, ст. 41J.

30. Молитвенные здания, имеющие историческое, ху-

дожественное и археологическое значение, находящиеся

на особом учете Народного комиссариата просвещения,

передаются таким же порядком и на тех же основа-

ниях, но с обязательным соблюдением установленных

правил об учете и охране памятников искусства и ста-

рины.

31. Все местные жители соответствующего исповеда-

ния, направления и толка имеют право подписать до-

говор о получении в пользование здания и имущества

культа и после передачи культового имущества, при-

обретая, таким образом, право участия в управлении

этим имуществом наравне с лицами, первоначально

подписавшими договор.

32. Каждый подписавший договор может снять свою

подпись под означенным договором, подав о том соот-

36

ветствующее заявление в органы, перечисленные в ст. 4,

что, однако, не освобождает его от ответственности за

целость и сохранность имущества в перид времени до

подачи им указанного заявления.

33. Здания религиозного культа подлежат обязатель-

ному неокладному страхованию от огня за счет лин,

подписавших договор в пользу подлежащего исполни-

тельного комитета или городского Совета. В случае по-

жара страховые суммы могут направляться как на вос-

становление сгоревшего молитвенного здания, так и по

постановлению соответствующего исполнительного ко-

митета получать назначение на общественно-культурные

нужды данной местности в порядке и при точном со-

блюдении условий, указанных в постановлении Прези-

диума Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета от 24 августа 1925 г., в порядке использова-

ния страховых сумм, полученных за сгоревшие молит-

венные здания (Собр. Узак. 1925 г. № 50, ст. 470) *.

34. Если не окажется желающих взять в пользова-

ние для удовлетворения религиозных потребностей зда-

ние и имущество культа на условиях, указанных в

ст.ст. 27—33, то городской Совет или районный исполни-

тельный комитет вывешивает соответствующее объявле-

ние на дверях молитвенного здания.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 1 января 1932 г.—СУ

№ 8, ст. 41).

35. Если по прошествии недели со времени объявле-

ния не поступит заявления о желании взять на указан-

ных основаниях здание и имущество культа, то город-

ской Совет или районный исполнительный комитет сооб-

щает об этом вышестоящему исполнительному комите-

ту. В этом сообщении он указывает время постройки

молитвенного здания, состояние его и цели, для которых

предполагается использовать здание, а также свои сооб-

ражения по этому поводу. Центральный исполнитель-

ный комитет автономной республики, не имеющей ок-

ружного деления, областной, губернский или окружной

исполнительный комитет определяют дальнейшее на-

1 См. пост. СНК СССР 3 февраля 1938 г. «О государственном

страховании имущества предприятии, учреждений и организаций»

(СП СССР № 7, ст. 46; 1958 г. № 16. ст. 129).

37

значение здания и всего имущества в нем, руководст-

вуясь ст. ст. 40—42.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 1 января 1932 г — СУ

№ 8, ст. 41).

36. Передача здания культа, находящегося в поль-

зовании верующих, для других надобностей (ликвида-

ция молитвенного здания) допускается исключительно

по мотивированному постановлению Центрального Ис-

полнительного Комитета автономной республики, крае-

вого, областного исполнительного комитета, если это

здание необходимо для государственных или обществен-

ных надобностей. О таком постановлении сообщается

верующим, составившим религиозное общество.

(В ред. пост. ВЦИК и СНК 1 января 1932 г.—СУ

№ 8, ст. 41).

37, Если верующие, составившие религиозное обще-

ство в двухнедельный срок со дня объявления им по-

становления о ликвидации молитвенного здания обжа-

луют это постановление в Президиум Всероссийского

Центрального Исполнительного Комитета, то все дело

о ликвидации молитвенного здания пересылается в Пре-

зидиум Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета. Договор с верующими теряет силу и здание

культа изъемлется из их пользования только после

утверждения соответствующего постановления Прези-

диумом Всероссийского Центрального Исполнительного

Комитета.

38. Договоры об аренде помещений, национализиро-

ванных, муниципализированных или частных домов для

нужд религиозных объединений (2 ч. ст 10) могут быть

расторгнуты до истечения срока договора в общем су-

дебном порядке.

39. Ликвидация молитвенных зданий в соответствую-

щих случаях производится комиссией по рассмотрению

религиозных вопросов по поручению подлежащего рай-

онного исполнительного комитета или городского Совета

в присутствии представителей местного финансового от-

дела (отделения) и других ведомств, в случае их заин-

тересованности, а также представителя данного рели-

гиозного объединения.

(В ред. пост. ВЦИК. и СНК 1 января 1932 г.—СУ

№ 8, ст. 41).

38

40. При ликвидации молитвенного здания культовое

имущество распределяется следующим образом:

а) все предметы из платины, золота, серебра и пар-

чи, а также драгоценные камни подлежат зачислению

в государственный фонд и передаются в распоряжение

местных финансовых органов или в распоряжение орга-

нов Народного комиссариата просвещения, если эти

предметы состояли на их учете;

б) все предметы исторической, художественной, му-

зейной ценности передаются органам Народного комис-

сариата просвещения;

в) остальные предметы (иконы, облачения, хоругви,

покровы и т. п.), имеющие специальное значение при от-

правлении культа, передаются верующим для переноса

в другие молитвенные здания того же культа; эти пред-

меты заносятся в опись культового имущества на общих

основаниях;

г) предметы, обиходные (колокола, мебель, ковры,

люстры и т. п.) подлежат зачислению в государствен-

ный фонд и передаются в распоряжение местных финан-

совых органов или в распоряжение органов народ-

ного образования, если они состояли на учете пос-

ледних;

д) так называемое переходящее имущество, деньги,

а также ладан, свечи, масло, вино, воск, дрова и уголь,

имеющие определенное целевое назначение для выпол-

нения условий договора или для совершения религиоз-

ных обрядов культа, в случае сохранения существова-

ния общества после ликвидации молитвенного здания,

изъятию не подлежат.

41. Подлежащие ликвидации молитвенные здания и

церковные сторожки, находящиеся на учете местных

особых частей по государственным фондам, могут быть

передаваемы последними в безвозмездное пользование

соответствующего исполнительного комитета или город-

ского Совета с тем условием, чтобы эти здания продол-

жали значиться в составе национализированного иму-

щества, и разборка их или иное, кроме обусловленного,

использование не производилось без ведома и согласия

Народного комиссариата финансов РСФСР.

42. На учет местных особых частей по государствен-

ным фондам поступают лишь те постройки закрытых

39

молитвенных зданий, которые не находятся в ведении

или на учете Главнауки Народного комиссариата про-

свещения как архитектурные памятники или не могут

быть использованы исполнительными комитетами и го-

родскими Советами под культурно-просветительные уч-

реждения (школы, клубы, читальни и т. п.) или под жи-

лье.

43. В случае несоблюдения религиозным объедине-