Author: Богатырева Н.А. Ноздрина Л.А.

Tags: общие вопросы лингвистики, литературы и филологии немецкий язык современный немецкий стилистика современного немецкого

ISBN: 5-7695-2115-5

Year: 2005

Text

Bbicuiee npocpeccuoHantHoe oöpasoßaHne

H. A. EoraTbipena

A. A. Ho3ApnHa

CTMAUCTUKA

COBPEMEHHOrO

HEMELJKOEO

5I3EIKA

STILISTIK

DER DEUTSCHEN

GEGENWARTSSPRACHE

BbICUIEE nPOQECCHOHAJIbHOE 0EPA30BAHME

H.A. EOrATbIPEBA, Jl.A. HO3flPWHA

CTHJ1MCTMKA COBPEMEHHOrO

H EM E LJ KO TO H3blKA

STILISTIK DER DEUTSCHEN

GEGENWARTSSPRACHE

PeKOMendoeaHo

yveÖHO-MemoduvecKUM oöbeduHeHueM no ofipasoeaHuio e oöjiacmu jiuH2eucmuKU

Munucmepcmea o6pa3O6QHL& u nayxu Poccuückoü (Pedepcmuu e Kcwecmee yveÖHoeo

nocofiufl djw cmydeHmoB, acnupanmoe u npenodaeamejieü JiUHSßucmiPiecKux eysoe

u cpaKynbmemoe

MocKBa

ACADEM*A

2005

y/JK803.0(075.8)

BBK81.2HeM-5n73

B732

PeueH3eHTbi:

.hoktop (JjwjiojiorwHecKWx HayK, npo^eccop Mockobckofo rocynapcTBeHHoro

oßjiacTHoro yHWBepcwTera, 33b. Ka^eapow repMaHWCTWKW M H. JIeeueHKO\

KaHannaT (JjwjiojiorwHecKWx HayK, npo^eccop Mockobckofo rocynapcTBeHHoro

jiwHrBwcTHHecKoro yHWBepcwTera, HaysHbift pyKOBO/urrejib IJKMOMR

K. F. Flaejioea}

KaHAwaaT <J)HjiojiorwHecKHX HayK, uoueHT Mockobckofo rocynapcTBeHHoro

jiWHrBWCTWHecKoro yHHBepcwTera, 33b. Ka^^pon HeMeuKOro H3biKa

E. C. EamypuHa

EoraTbipesa H. A.

B732 CTMJiMCTHKa coßpeMeHHoro HeMeuicoro n3MKa = Stilistik der

deutschen Gegenwartssprache: y<je6. nocoßne juui crya. jihhtb.

ByaoB n 4>aK. / H.A. BoraTMpeßa, JLA. Ho3apwHa. — M.: M3aa-

TeJibCKKii ueHTp «AKajjeMrifl», 2005. — 336 c.

ISBN 5-7695-2115-5

B yneßHOM nocoöww paccMaTpHBaioTC« TpaawnwoHHbie npoßjieMbi ctwjiwc-

thkw c n03wnww coBpeMeHHOM HayHHOM napanwrMbi: CTWJiwcTHHecKa« MapKWpo-

BaHHocTb oxnejibHbix jieKceM h cjioBocOHeraHwü; nparMaTWHecKWM noreHuwaji

CTMJlWCTWHeCKKX CpeflCTB H (jmiypj CTMJIWCTHHeCKa« 3HaHWMOCTb npO(j)ecCHOHajIb-

Hbix «3biKOB, wx BJiHHHwe Ha y3yc; remxepHbiM, BO3pacTHon h HaeojiorwHecKwn

(J)aKTOpbI B CTWJIHCTWHeCKOM npeJIOMJICHMH W Äp.

cryneHTOB JiWHrBWCTWHecKnx By3OB u (JjaKyjibTeTOB. Moxer 6biTb nojie3-

ho acnwpaHTaM w npenonaBarejiHM HeMeuKoro A3biKa.

yflK 803.0(075.8)

BBK 81.2HeM-5>i73

OpuzuHciJi-MaKern daHHOZo mdaHun nejixemcn coöcmeeHHOcmbK)

H3damejibCKO2o i^eHmpa «A/cadeMuw», u ezo eocnpouseedenue moöbiM chocoöom

6e3 coe/iacun npaeoofijiadamejiR sanpemaemcx

© EoraTbipeBa H.A., HoaapHHa JI.A., 2005

© O6pa3OBaTejibHO-M3,naTejTbCKWM ueHTp «AKaaeMwa», 2005

ISBN 5-7695-2115-5 © O<J)opMJieHwe. UsaaTejibcKHn ueHTp «AKaaeMw«», 2005

VORWORT

Mit unserem Buch wollten wir den Faden der germanistischen Stil-

forschungen in Russland aufgreifen, der seit den 70er Jahren abgerissen

zu sein schien. Wir standen vor der schwierigen Aufgabe, eine Brücke zu

schlagen zwischen dem, was in der russischen Germanistik vor etwa

30 Jahren erreicht worden ist, und neueren Erkenntnissen der Sprach-

forschung, die über einzelne Publikationen verstreut waren.

Im 21. Jahrhundert befinden wir es für notwendig und sinnvoll, sti-

listisch relevante Fragestellungen mit Erkenntnissen aus verschiedenen

Bereichen des humanitären Wissens anzureichern: aus Kulturologie,

Kommunikationsforschung, Textologie, Soziologie und nicht zuletzt

aus der kognitiven Lehre. Auch hat die Arbeit an diesem Buch immer

wieder erkennen lassen, wie viel in unserer Wissenschaft noch zu tun

ist, wie viele Fragen nicht oder auf vorläufige und nicht selten wider-

sprüchliche Art beantwortet werden und wie viele Probleme ungelöst

sind.

Das Konzept des Buches ergab sich aus praktischer Erfahrung der

Autorinnen sowie aus dem akuten Bedarf an Lehrbüchern für Stilistik,

die rein wissenschaftliche Fragestellungen mit ihrer praktischen Verwer-

tung in vielfältigen und zahlreichen Gattungen der schöngeistigen Lite-

ratur, in Sachprosa, Massmedienkommunikation sowie im Alltagsver-

kehr zu verknüpfen suchen.

Das Buch soll nicht nur bei Germanistikstudenten Anklang finden,

sondern bei allen, die Interesse an einem schönen und angemessenen

Wort, an einer wirksamen Redeproduktion haben, denn das Ziel einer

jeden Stilistik besteht darin, den Sprachnutzern alle Potenzen und Mög-

lichkeiten der Sprache zu zeigen, deren Kenntnis einer erfolgreichen

Kommunikation zu Grunde liegen soll.

Wir haben uns auch selber bemüht, in Darstellungsweise und Spra-

che verstehbar und verständlich zu sein. Aus diesem didaktischen Inte-

resse heraus ist die Zahl der Beispiele stark erhöht worden; sie werden

auch, wo dies der Raum zulässt, ausführlich analysiert und sind deshalb

weit mehr als nur Illustrationsmaterial. „Leserfreundlich“ heißt für uns

nicht „populärwissenschaftlich“; es heißt auch nicht, dass simplifiziert

wird, schwierige Sachverhalte ausgespart, Gemeinplätze breitgewalzt,

spektakuläre oder exotische Beispiele als Aufmacher benutzt werden.

Der Gegenstand der Stilistik und die Möglichkeit, sich von verschiede-

3

nen Ausgangspunkten her diesem Gegenstand zu nähern, sind als solche

spannend genug. Wer sich ernsthaft mit Stilistik auseinander setzen will,

muss gewillt sein, die Anstrengung auf sich zu nehmen, die jede wissen-

schaftlich-theoretische Beschäftigung kostet.

Wir danken allen, die uns mit Rat und Tat beigestanden haben: Frau

Doktor M. Levchenko, Frau Doktor E. Baturina für wertvolle Hinweise

und Unterstützung, DAAD-Lektor, Doktor Stephan Walter für seine

Mithilfe beim Korrekturlesen und bei der sprachlichen Aufbesserung ei-

niger missverständlicher Textstellen. Dem Verlag danken wir für die ge-

duldige Betreuung.

Autorinnen

EINFÜHRUNG

Die Sprache ist die wichtigste Grundlage menschlichen Zusammen-

lebens. Mit der Sprache setzen sich seit langem Philosophen auseinan-

der, die die Beziehungen zwischen Sprache und Existenz zu ermitteln

suchen, Theologen, die näher auf die Wirksamkeit der sprachlichen

Strukturen eingehen wollen, Psychologen, die sich bemühen, die Spra-

che auf die Individualität und Psyche eines Einzelnen zu beziehen, So-

ziologen, die nach Sprachbesonderheiten im Zusammenhang mit der

sozialen Schichtung und sozialen Sprachbarrieren urteilen, Pädagogen,

die über optimale Verfahren zur Sprachvermittlung reflektieren, Vertre-

ter der modernen Lyrik und Prosa, die die Möglichkeiten erschließen,

durch kühne Sprachexperimente zur Schablone gewordene Sprachfor-

men zu sprengen, und nicht zuletzt die Politiker, die es gewohnt sind,

unterschiedliche Interpretationen der Sachverhalte durch mehr oder

weniger gelungene Sprachtechniken zu untermauern.

Die Sprachwissenschaftler orientieren sich bei der Erforschung der

Sprache an dem sprachlichen System (paradigmatischer

Aspekt) und an der sprachlichen Verwendung (syntagmati-

scher Aspekt). Die Sprachforschung geht dabei von der Beobachtung

aus, dass sich innerhalb der zahllosen Verwendungsmöglichkeiten einer

Sprache die Normen und Strukturen ermitteln lassen, die von der einen

Seite die Sprache als Struktur ermöglichen, von der anderen Seite aber

die Abwandlung der sprachlichen Mittel erlauben, welche die Sprach-

verwendung unter konkreten situativen Bedingungen prägt. Die Sprach-

verwendung erweist sich dabei als ein Zusammenwirken verschiedener

sprachlicher und außersprachlicher Faktoren. Die schriftsprachlichen,

d. h. normierten Möglichkeiten können dabei durch bestimmte Aus-

drucksabsichten, situative Bedingtheiten und Erfordernisse des Stils

oder Genres variiert, ergänzt oder beeinflusst werden. Die jeweilige Prä-

gung des sprachlichen Ausdrucks durch die selektiven Faktoren binnen-

sprachlichen und außersprachlichen Charakters ergibt den Sprachstil.

Er (Sprachstil) ist Forschungsgegenstand der Stilistik und macht einen

wichtigen Teil der Linguistik der Sprachverwendung aus. Die Stilistik er-

forscht die Regularitäten und Irregularitäten der Sprachverwendung so-

wohl in Form von Inventaren der stilistischen Mittel und Möglichkei-

ten, z. B. in stilistischen Grammatiken, als auch in der Beschreibung

und Interpretation des Stils von Einzeltexten. Übrigens bestehen vor al-

5

lem in der wissenschaftlichen Stilistik unterschiedliche Auffassungen

über das Wesen des Sprachstils und somit über den Gegenstand, Ziele

und Methoden der Stilforschung.

Die ersten wissenschaftlichen Verallgemeinerungen über den Stil

sind uns seit den griechischen Sophisten im 5. Jahrhundert v. Chr. über-

liefert. Das war die Lehre von der kunstreichen Gestaltung der Rede,

besonders der öffentlichen Rede, die den Namen „Rhetorik“ bekam.

Die Rhetorik wurde seit dem 5. Jahrhundert auf den Schulen berufs-

mäßig gelernt. Der geschulte Redner konnte in der Öffentlichkeit Ein-

fluss, Macht und Reichtum gewinnen. Die Rhetorik wurde von den Rö-

mern weiter entwickelt und systematisiert. Innerhalb der rhetorischen

Lehre wird die Stilistik intensiv betrieben. In der Rhetorik werden fünf

Teile der Redevorbereitung unterschieden: l)Inventio (Stoffsamm-

lung), 2) Despositio (Stoffordnung), 3)Elocutio (sprachliche

Formulierung), 4) M e m o r i a (Einprägung der Rede), 5) P r o n u n-

t i a t i o (Vortrag). Die Elocutio sollte durch die Formulierung zugleich

die Stilisierung des Gesagten übernehmen, d. h. die Ausschmückung der

Gedanken mit den so genannten Stilfiguren (Wortfiguren als Stil-

mittel).

In der antiken und mittelalterlichen Rhetorik wurde als „Stil“ eine

Form der Sprachverwendung angesehen, die sich durch eine bestimmte

Art des rhetorischen Schmucks auszeichnete und sich dadurch von der ge-

wöhnlichen Umgangssprache unterschied. Allmählig ging die Rhetorik

immer mehr in Poetik auf, und es kam schon im Mittelalter dazu, dass

schließlich nur noch poetischen Texten ein Stil zugesprochen wurde.

Aber zumindest drei Aspekte des rhetorischen Stilbegriffs wurden in

neueren Stilauffassungen aufgegriffen und weiter entwickelt:

1) die Auffassung vom Stil als dem Ergebnis einer bewussten Sprach-

gestaltung;

2) die Auffassung von dem Vorhandensein seiner bestimmten Stil-

mittel, die gegenüber der gewöhnlichen Redeweise verfremdend wirken;

3) die Orientierung des Stils an bestimmten Redezwecken.

Im 17. und 18. Jahrhundert setzte sich die Auffassung durch, dass der

sprachliche Stil ein individueller Ausdruck des Spre-

chers ist. Die Sprache wurde dabei nicht als ein kommunikatives Ins-

trument, sondern als Medium des unmittelbaren Gedanken- und Ge-

fühlsausdrucks aufgefasst. Der Stil entsprang nur noch der Genialität ei-

nes Autors und seiner dichterischen Veranlagung. Diese Auffassung vom

Individual- oder Personalstil wurde zur Grundlage einer literarwissen-

schaftlichen Stilforschung, die die stilistischen Eigenarten verschiedener

Dichter und Schriftsteller zu ermitteln suchte.

Die personale Stilauffassung wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts

in den psychologischen Richtungen der Stilistik verschieden modifiziert.

Von den Vertretern der psychologischen Stilistik wurde das Wesen des

dichterischen Stils in der sprachlichen Aktualisierung, d.h.

in der Benutzung der sprachlichen Einheiten als Hervorhebung von see-

6

lischen Werten gesehen. Die Aktualisierung sollte ihrerseits beim Leser

oder Hörer bestimmte emotionale Wirkungen auslösen. Allen psycholo-

gischen Richtungen der Stilistik ist gemeinsam, dass sich der Stilbegriff

nur auf das ästhetisch wirksame Kunstwerk bezieht. Der Stil

wird dabei nur als Widerspiegelung bestimmter Gemütsbewegungen des

Autors oder als Wirkungskomponente für den Hörer oder Leser aufge-

fasst. Eine solche Sicht ist weder wissenschaftlich noch praktisch da aus-

reichend, wo die Sprachgestaltung rationalen Erwägungen unterliegt,

oder wo wir es nicht mit ästhetischen Gebilden in Form von Kunstwer-

ken zu tun haben. Aber die Auffassung der psychologischen Stilistik von

der Aktualisierbarkeit bestimmter Stilwerte verdient bis heute stärkste

Beachtung.

Im 20. Jahrhundert wird der Stil auch als eine Eigenart der

Sprachgestaltung und Sprachform aufgefasst. Diese Ei-

genart äußert sich in der Einheit der wiederkehrenden Elemente. Die

charakteristischen Elementfolgen und Elementkombinationen werden

kunstkritisch oder interpretierend behandelt. Dabei wird im Stil die Art

und Weise des Zusammenwirkens nicht nur der sprachlichen, sondern

auch der inhaltlichen und formalen Gestaltungsmittel gedeutet. Der

Stilbegriff dieser Richtung wird in der Methode der Textanalyse deut-

lich, in der vom individuellen Eindruck des Betrachters ausgegangen

und zur Analyse und Beschreibung der wirkenden Elemente und ihres

Verhältnisses zueinander und zum Inhalt übergegangen wird.

In der modernen Stilistik des 20. Jahrhunderts wird auch die Auffas-

sung vertreten, dass sich der sprachliche Stil in den Abweichungen

von einer sprachlichen Gebrauchsnorm äußert. In

neueren Untersuchungen wird das XXfescn der poetischen Sprache allge-

mein als Abweichung von anderen Sprachnormen verstanden. Der Stil-

charakter wird dabei nur außergewöhnlichen Sprachgestaltungen vorbe-

halten, die aus kommunikativen Ausdrucksformen ausgeklammert wer-

den. Auch ist der Begriff der sprachlichen Norm wie der der Abwei-

chung davon klar festlegbar. Was als ungewöhnlich oder gar normwidrig

angesehen werden müsste, hängt oft von subjektiven Erwägungen oder

situativen Bedingtheiten ab. Aber die Bedeutung des Irregulären als Stil-

mittel dürfte jedoch in einer stilistischer Forschung nicht unberücksich-

tigt bleiben. Die Vorstellung von einer gattungs- und zweckgebundenen

Stilprägung, die sich schon in Stilistiken des 18. und 19. Jahrhunderts

findet, ist im 20. Jahrhundert vor allem unter dem Einfluss der russi-

schen und tschechischen Stilistik zu einem Modell mehrerer funktiona-

ler Stile ausgeweitet worden. Innerhalb der funktionalen Stilistik wird

vorausgesetzt, dass es mehrere funktional bedingte Bereiche der sprach-

lichen Verwendung gibt, in denen bestimmte charakteristische Stilmerk-

male dominieren (siehe Näheres im Kapitel über funktionale Stile). Die

funktionale Stilauffassung betont zwei wichtige Aspekte der Stilistik:

1) den Stilcharakter aller sprachlichen Äußerungen und 2) die Auffas-

sung vom Stil als einer funktional bedingten Wirkungsform der Sprache.

7

Der Stilbegriff der funktionalen Stilistik deckt sich weit gehend mit

der Stilauffassung der didaktischen Stilistik, die eine Lehre vom guten,

d.h. „angemessenen“ Stil darstellt. Innerhalb der didaktischen Stilistik

werden oft bestimmte Stilregeln verkündet, die selten hinlänglich durch

praktische Umsetzungen untermauert sind. Zum Beispiel wird in der di-

daktischen Stilistik eine Anweisung erteilt, möglichst oft Verben statt

Substantive zu verwenden. Aber sie ist dort wenig sinnvoll, wo es z. B.

um eine wissenschaftliche Arbeit geht, deren Formulierungen eine be-

sonders exakte Begrifflichkeit und dadurch einen ausgesprochenen No-

minalstil verlangen. Aber es scheint sinnvoll zu sein, wenn die didakti-

sche Stilistik die Zusammenhänge zwischen Ausdrucksabsicht, Aus-

drucksmitteln und Ausdruckswirkungen expliziert.

Die Autorinnen akzeptieren in ihren theoretischen Ausführungen

und praktischen Beurteilungen all das, was die stilistische Lehre an we-

sentlichen Leistungen erbracht hat, aber gehen davon aus, was die lin-

guistische Stilistik betont herausstreicht. Stil bedeutet hier, dass jedem

Redeprodukt eine Auswahl aus den vorhandenen syntaktischen und le-

xikalischen Mitteln der Sprache zu Grunde liegt. Die Auswahl erfolgt in

individueller Weise und äußert sich in gesetzmäßiger Wie-

derkehr bestimmter Stilmittel und Stilverfahren. Diese Auffassung er-

möglicht alle sprachlichen Äußerungen in das Blick- und Untersu-

chungsfeld des Forschers einzubeziehen und anzuerkennen, dass der

Stil auf wiederholtem Gebrauch und bestimmter Anordnung der Stil-

mittel beruht, die einen Text den anderen gegenüber abheben. Entschei-

dend für die Selektion und Anordnung bestimmter sprachlicher Variati-

onsmöglichkeiten ist die Ausdrucksabsicht, die ihrerseits komplexer Na-

tur ist und individuell psychologische, individuell schöpferische, gat-

tungs- und funktionalstilmäßige sowie kommunikationsspezifische An-

sätze umfasst.

Teil I

WORT UND WORTKONFIGURATIONEN

ALS QUELLE STILISTISCHER EFFEKTE

Kapitel 1

ZUM WESEN DER STILISTISCHEN PHÄNOMENE

§ 1. Stilistische Qualitäten der sprachlichen Einheiten

Im 20. Jh. haben viele Sprachforscherund Stilforscher unzählige Ver-

suche unternommen das Wesen des Stilistischen zu erfassen. Die einen

sahen es darin, wie die Sprachinhalte ausgestaltet werden, um zu Rede-

inhalten werden zu können und somit eine interpersonelle Kommuni-

kation zu ermöglichen. Die anderen suchten das Stilistische dort zu fin-

den, wo in der sprachlichen Einheit die Bedeutung liegt. Immer wieder

entstand die Frage: Steckt das Stilistische schon in der lexikalischen Be-

deutung drin oder liegt es daneben?

Die bekannte Stilforscherin E. R i e s e 1 wies in ihren Arbeiten darauf

hin, dass die Wartbedeutung komplex ist und zumindest drei Kompo-

nenten enthält: die denotative, signifikative und konnotative. Diese

Komponenten ergeben sich aus den Funktionen des Wortzeichens. Bei

diesem Herangehen an das Stilistische wird die Bedeutung als ein gesell-

schaftlich determiniertes interindividuelles Abbild der Merkmalstruktur

einer Erscheinung der objektiven Realität aufgefasst.

Die denotative Komponente sei dabei, die in einer sprachlichen

Äußerung realisierte Funktion des Wartzeichens, eine bestimmte Er-

scheinung der objektiven Realität (Denotat) zu repräsentieren.

Die signifikative Komponente sei die Funktion des Wortzeichens, das

invariante (interindividuelle) Abbild der Merkmalstruktur einer Er-

scheinung der objektiven Realität zu sein. Die signifikative Komponente

macht es möglich zu verallgemeinern und zu abstrahieren, d. h. ganze

Klassen von Gegenständen zu benennen.

Die konnotative Komponente ergibt sich aus wertenden semantischen

Merkmalen der denotativ-signifikativen Bedeutung der Wörter. Die Kon-

notation hat also semantische Beschaffenheit. Sie drückt ein emotiv

wertendes Verhältnis des Redesubjekts zur Wirklichkeit aus. Wenn

man z. B. sagt Das ist ja kein Kaffee, das ist ein Blümchen, meint man, dass

dieser Kaffee nicht genug stark ist, zu dünn ist, so dass man das Muster

auf dem Tassenboden leicht sehen kann. Wenn H. Heine in seinem Poem

„Deutschland. Ein Wintermärchen“ über das deutsche Volk schreibt, das

er tief und innig liebt und mit dem er unermessliches Mitleid empfindet:

9

Sie sang das alte Entsagungslied,

Das Eiapopeia vom Himmel,

Womit man einlullt, wenn es greint,

Das Volk, den großen Liitnmel.

lesen wir aus der Benennung „der große Lümmel“ seine Bitternis, seine

innere Betroffenheit darüber heraus, dass das Volk seine Unfreiheit, sei-

ne verzweifelt miserable Situation nicht begreift und sich auch noch wei-

ter betrügen lässt. Die Konnotation ist dementsprechend eine Wertung,

und die Wertung muss mit der Expression bei der Wahrnehmung verbun-

den sein. Die konnotative Bedeutung ist ein Ergebnis der sekundären

Nomination, ein Ergebnis der Umdeutung, wobei rationelle Wertungen

mit Emotionen durchsetzt werden.

Die sekundäre Nomination erfolgt auf Grund der Analogie und die

letzte wird in TYopen umgesetzt, d. h. in bildlichen und bildkräftigen

Ausdrucksweisen. Die Nomination ist ein Prozess, ein Mechanismus,

nicht zufällig sagt man, dass die Sprache funktioniert, wenn sie in den

Kommunikationsprozess gerät. Deshalb wird die Erscheinung der ob-

jektiven Realität von vornherein mit einer bestimmten Einstellung des

Subjekts der Rede nominiert oder sprachlich bezeichnet. Das Redesub-

jekt steht bei der Nomination vor der Wahl, einen positiven oder negati-

ven Effekt herauszustreichen oder umgekehrt neutral zu bleiben. Wir

setzen voraus, dass das emotive Verhältnis selbst dabei die wertende Mo-

dalität und die stilistische Markierung im weiten Sinne des Wortes, z. B.

gehoben, gesenkt, gespreizt usw. einschließen kann.

Für die verschiedenen stilistischen Markierungen hat E. R i e s e 1 eine

Wertskala aufgestellt [s. Riesel, 1963,26], Sie führt von der einfach-litera-

rischen Stilfärbung nach zwei Seiten: nach der einen Seite zur Ebene des

gehobenen, feierlichen Stils bis hin zum geschwollenen Stil, nach der an-

deren Seite — über verschiedene Stufen des umgangssprachlichen Stils bis

zum groben, gemeinen Ausdruck. Für jeden Begriff lassen sich auf den

Skalenpunkten stilistisch entsprechend gefärbte sinnverwandte Wörter

einsetzen:

die Seele aushauchen

entschlafen, verscheiden

sterben

ins Gras beißen

krepieren, verrecken

geschwollen/gespreizt

gewählt/gehoben

einfach-literarisch

1

umgangssprachlich

J/ . -

grob/vulgar

Die Riesel’sche Skala verhilft zu einem Überblick über die mögli-

chen stilistischen Markierungen des Wortes. Man muss über die mögli-

chen stilistischen Potenzen eines Wortes Bescheid wissen, um es stilge-

recht in einem Text einsetzen zu können. Fügt man ein Wort mit um-

gangssprachlicher Färbung in einen Text gehobenen Charakters, dann

kommt es zu einem S t i 1 b r u c h. In einer feierlichen Gedenkrede wäre

10

es vollkommen stilwidrig, wenn man vom Verstorbenen sagte, dass er

nun leider „ins Gras beißen musste“.

Aber man muss verstehen, dass derartige Zuordnungen eines Wortes

nicht absolut genommen werden dürfen. Sehr oft weisen Wörter und

Wendungen, die isoliert betrachtet werden, einfach-literarische Färbung

auf, aber im Textzusammenhang nehmen sie eine besondere Stilfärbung

an. Eine genaue Bestimmung der Stilqualität eines Wbrtes ist erst mög-

lich, wenn es in einen Sinnzusammenhang einbezogen ist. Zum

Beispiel ist das Wort „Schwein“ als Bezeichnung des Haustieres einfach-

literarisch, als sinnverwandtes Wort zu „Glück“ familiär-umgangs-

sprachlich und als Schimpfwort grob gefärbt.

§ 2. Stil und Expressivität

Das Wesen des Stilistischen beschränkt sich aber nicht darauf, dass

eine sprachliche Gegebenheit stilistisch (wie oben gezeigt) markiert ist.

Die meisten Verfechter der Linguostilistik vertreten die Auffassung, dass

jedem Text Stil eignet und dass auch die normgemäße Ausdrucksweise

als „stilistisch“ zu kennzeichnen sei. Die normgemäße Ausdrucksweise

kann als „expressiv merkmallos“ bezeichnet werden, aber nicht als „sti-

listisch merkmallos“.

Das Wesen der Expressivität sehen die Linguisten nicht nur in einer

emotionalen Abweichung von der gegebenen Norm, sondern auch in einer

gedanklich motivierten Hervorhebung. So spricht W. S c h m i d t nicht

nur von emotional bedingter Expressivität, sondern auch von einer sach-

lichen Hervorhebung, die man auch dem Begriff „Expressivität“ zuord-

nen kann [vgl. Schmidt, 1967, 264]. Als Beispiel könnte man folgende

Ausdrucksweisen anfuhren:

— emotional bedingte Hervorhebung:

Ein neues Lied, ein besseres Lied,

O Freunde, will ich euch dichten'. (H. Heine. „Wintermärchen“);

— sachlich betonte Hervorhebung:

Für einen Wirtschaftsaufschwung ist der Wille entscheidend und nicht

der optimale Zuwachs oder Leistungsbilanz (Tagespresse).

Hervorhebung, Abweichung von der üblichen grammatischen

Konstruktion ist beides. Im ersten Fall ist sie mit einer emotiona-

len Aufladung verbunden, im zweiten Fall — mit einer er-

kenntnismäßigen Akzentuierung. Oft ist aber eine stren-

ge Trennung zwischen den beiden Arten nur schwer möglich. Expres-

sivität kann einerseits systemintern sein (z.B. expressiv abge-

stufte Synonyme: Gesicht— Visage), sie kann auch andererseits durch

die Art der Sprachverwendung seitens des Sprechers er-

zeugt werden, zum Beispiel durch auffällige Kombinatio-

nen von Stilelementen im Text. Auch vom Sprachsystem her kön-

nen nullexpressive Ausdrucksmittel durch die Anordnung im

11

Text hervorgehoben werden. Als Beispiel sei hier eine Strophe aus

H. Heines „Junge Leiden“ zitiert:

Mein Kind, wir waren Kinder,

Zwei Kinder, klein und froh;

Wir krochen ins Hühnerhäuschen,

Versteckten uns unter das Stroh.

Die Wörter „Kind, klein, froh, Stroh“ usw. sind nicht expressiv. Ihre

Anordnung im Text aber ist poetisch motiviert und erzeugt Ex-

pressivität. In solchen Fällen sprechen wir von konstruktionsbedingter

oder sprecherbedingter Expressivität.

Die Orientierung des Stilistischen und somit der Stilistik auf emotio-

nal-expressive Färbungen wäre sehr wichtig aber bei weitem nicht aus-

reichend. Bei aller Anerkennung der Bedeutsamkeit emotional-expres-

siver Färbungen ist für die Stilistik auch der primäre begriffli-

che Gehalt der sprachlichen Mittel von großer Bedeutung. Er spielt

bei Fragen der Wortwahl die grundlegende Rolle und ist stilistisch rele-

vant. Es ist z. B. möglich zu formulieren:

— Er sagte, dass er...

— Er meinte, dass er...

— Er führte aus, dass er...

— Er äußerte, dass er...

— Erbrachte zum Ausdruck, dass er...

Die hier verwendeten Verben der Redeeinführung unterscheiden sich

nicht durch besondere nicht begriffliche Färbungen (wie etwa „sterben“

und „verscheiden“). Sie werden mit gleichem Denotatsbezug gebraucht

und der Sprecher hat die Möglichkeit zwischen ihnen zu wählen. Die Spra-

che räumt dem Sprecher einen Entscheidungsspielraum und der Sprecher

kann diesen Spielraum im Interesse einer optimalen Kommunikation aus-

nutzen. Innerhalb einer Reihe bedeutungsähnlicher Ausdrucksmöglichkei-

ten entscheidet sich der Sprecher zur Realisierung einer bestimmten kom-

munikativen Absicht für einen treffenderen, sach- und zielgerechteren Aus-

druck. Diese Tatsache beschränkt sich nicht auf sprachliche Mittel mit be-

sonderer Färbung, sondern auch auf die große Masse der äquivalenten Aus-

drucksmittel innerhalb des Sprachsystems ohne besondere Färbung.

§ 3. Stil als aktualisierte Variationsmöglichkeiten

In der Stilistik ist das Denkmodell der Wrianz—Invarianz bei der Be-

stimmung des Stilbegriffs verbreitet. Dieses Modell basiert auf der Vorstel-

lung, dass es möglich ist, einen Sachverhalt sprachlich auf unter-

schiedliche Weise wiederzugeben [s. Fleischer, Michel, 1977, 47].

Stil bedeutet hier, dass aus den vorhandenen syntaktischen und lexikologi-

schen Möglichkeiten der Sprache zur Ausgestaltung eines Textes nur ein-

zelne, auf individuelle Weise ausgewählte Möglichkeiten verwendet werden.

12

Die meisten Gegebenheiten und Informationen sind sprachlich in mehrfa-

cher Weise gestaltbar. Verschiedene Ausdrucksvariationen können einander

innerhalb eines bestimmten Sinnzusammenhanges ersetzen. Im Bereich

des Wortschatzes werden solche bedeutungsähnlichen Wörter als S y-

nonyme, auch bedeutungsähnliche Aussagen oder Sätze

angesehen. Als Synonyme können auch bestimmte grammatische Struktu-

ren gelten. An Stelle des Aktivs kann z. B. das Passiv erscheinen, an Stelle

des Adjektivattributs ein prädikatives Adjektiv usw. Wir stellen im Folgen-

den einige lexikalisch und stilistisch relevante Synonyme gegenüber

1) Urlaub — Ferien', Wagen — Auto; Premiere — Uraufführung; arbeiten—

schaffen;

2) der feige Soldat — der Soldat ist feige; die uneigennützige Hilfe — die Hilfe

ist uneigennützig;

3) Mein Nachbar ist Betriebswirt. — Der Mann nebenan arbeitet als Betriebs-

wirt. — Mein Nachbar, der Betriebswirt, ist jetzt...

In den Synonymwörterbüchern der Einzelsprachen werden Überein-

stimmungen in lexikalischer Reihenfolge dargeboten. Wir wählen einige

Beispiele: die Angst, die Furcht, der Schreckten). Die drei Substantive be-

zeichnen das Gefühl der Bangigkeit, der Beängstigung. Das Substantiv

„Angst“ drückt den Begriff allgemeiner aus, „Furcht“ und „Schrecken“

deuten auf einen höheren Grad dieses Gefühls. Im Vergleich zu „Angst“

und „Furcht“ ist „Schrecken“ nie von langer Dauer.

Verben bitten und ersuchen bedeuten „sich mit einer Bitte an jeman-

den wenden“. Das Verb „ersuchen“ wird bei offiziellen Gelegenheiten

gebraucht. In dem gleichen Fall gebraucht, steht „bitten“ hauptsächlich

im Passiv. Die beiden Verben stehen mit einem Akkusativ der Person

und mit dem präpositionalen Objekt um + Akk. bzw. einem unabhängi-

gen Infinitiv. Aber die beiden Verben weisen auch Verschiedenes auf:

„bitten“ bedeutet auch „sich für jemanden einsetzen“ und steht hier mit

der präpositionaler Wendung für + Akk., z. B. Ich bitte ja nicht für mich,

ich bitte für ihn. Außerdem bedeutet „bitten“ auch „jemand zu einer

Veranstaltung einladen, zum Betreten eines Raumes auffordern“ und

wird hier mit dem präpositionalen Objekt zu + Dat. oder in + Akk. ge-

braucht, z. B. zum Tee bitten, ins Zimmer bitten.

Die semantischen Synonyme müssen in der Stilistik als sprachliche

Ausdrucksmöglichkeiten für bestimmte Informationen angesehen wer-

den, aus denen der jeweilige Sprecher beim Sprechvorgang (bzw. bei sei-

ner Umsetzung in die Schrift) eine bestimmte Wahl treffen kann. Dieser

Vorgang vollzieht sich nicht immer bewusst, die Auswahl aus den

sprachlichen Möglichkeiten kann von der Situation, dem bewussten

Zweck, dem Kontext (im weitesten Sinne), der Psyche und Erfahrung

des Sprechers und anderen Faktoren bestimmt sein. Auch sind dabei

nicht alle Elemente der Aussage durch Synonyme ersetzbar. In jedem

Fall handelt es sich um die Einkleidung einer Information in eine be-

stimmte, aus mehreren Möglichkeiten ausgewählte Mitteilungsform, in

13

einen Code. Die sprachliche Einkleidung wird deshalb als Enkodie-

rungsvorgang bezeichnet. Die Aufnahme und Auflösung einer solcher

Mitteilung nennt man dabei den Dekodierungsvorgang. Zu beachten ist

allerdings, dass nicht alle Elemente einer sprachlichen Äußerung

variabel sind. Bestimmte Einheiten einer Äußerung bleiben auch bei

Änderungen der Mitteilungsform konstant, weil sich der Mitteilungsin-

halt nicht grundsätzlich ändern soll. Bei diesen unveränderlichen Kons-

tanten handelt es sich zunächst um Elemente der Information selbst,

z.B. Angaben von Namen, Orten, Meinungen, Zeitpunkten u.dgl. Fer-

ner gehören dazu bestimmte sprachliche Rollenbesetzungen, z. B. Kau-

salverhältnisse, Bedingungen, Konsequenzen usw. Der Grund darf nicht

in eine Folge umgewandelt werden und die Konsequenz darf kaum mit

Bedingung gleichgesetzt werden. Die stilistische Gestaltungsfreiheit be-

zieht sich nur auf die primären Formmöglichkeiten der Enkodierung ei-

ner Information, also auf die Wahl der syntaktisch-grammatischen Ein-

heiten, der Satzgliedstellung und Wortwahl. Es gibt aber grammatische

Regularitäten, die einem Sprachsystem eigen sind, welche unter keinen

Umständen austauschbar sind, z.B. Rektion der Verben. Es muss aber

anerkannt werden, dass verschiedenen sprachlichen Äußerungen dersel-

be Sachverhalt zu Grunde liegen kann. Zwei Fassungen eines Sachver-

halts mögen das veranschaulichen:

1. Claudia Dübner, Partnerin der Neumann Managementberatung, präsen-

tierte anlässlich einer Veranstaltung zum Thema „Anforderungsprofile an Eu-

romanager und EU-Berater“ eine Liste von Erfolgsfaktoren. Eingeladen hat sie

die Vereinigung von Studenten und Absolventen eines gemeinsamen interna-

tionalen Zusatzausbildungsprogramms von zwölf europäischen Wirtschaftsuni-

versitäten, darunter die WU Wien. Die Liste von Erfolgsfaktoren gibt vor, dass

richtige Euromanager Männer sein und ein Wirtschaftsstudium ausweisen sol-

len. Sie haben einen MBA, ein bis drei Jahre Ausländserfahrung und perfekte

Englisch- und Französischkenntnisse. Sie besitzen Kenntnisse im Bereich der

nationalen Kulturen, verfügen über Erfahrung in Führungsfunktionen. Sie sind

im Stande, sich durchzusetzen, streben nach höheren Leistungen, sie haben

keine Scheu vor Entscheidungen, sie passen sich leicht der Situation an, nicht

weniger leicht als Chamäleons. Und sie sind fähig die anderen zu motivieren

und zu führen.

2. Echte Euromanager sind männlich, haben Wirtschaft studiert, einen

MBA, ein bis drei Jahre Ausländserfahrung, beherrschen Englisch und Fran-

zösisch wie ihre Muttersprache, verfügen über interkulturelle Kompetenz,

haben Führungserfahrung und Durchsetzungsvermögen, sind leistungsorien-

tiert, entscheidungsfreudig und anpassungsfähig wie Chamäleons. Und sie

haben Charisma. So lautet zumindest die Liste von Erfolgsfaktoren, die Clau-

dia Dübner, Partnerin der Neumann Managementberatung, anlässlich einer

Veranstaltung zum Thema „Anforderungsprofile an Euromanager und

EU-Berater“ präsentierte. Eingeladen hat sie die Vereinigung von Studenten

und Absolventen eines gemeinsamen internationalen Zusatzausbildungspro-

gramms von zwölf europäischen Wirtschaftsuniversitäten, darunter die Wirt-

schaftsuniversität Wien.

14

Beide Fassungen beziehen sich auf denselben Sachverhalt. In den

Unterschieden der Texte drücken sich Unterschiede in der Art der Ab-

bildung, der Widerspiegelung des Sachverhalts im Bewusstsein des Au-

tors aus. Das sprachlich fixierte Abbild ist im Text 2 anders struk-

turiert als im Text/: die Abbildeelemente sind anders aufeinander be-

zogen. Aber nicht nur der Sachverhalt ist diesen Texten gemeinsam. Die

fixierten Abbilder sind objektiv bestimmt und weisen auch Gemeinsa-

mes auf. Diese teilweise Identität ist die Invarianz oder die Invariante

beider Texte [vgl. Fleischer, Michel, 1977, 48]. Für die Ermittlung des

Stils ist nicht so sehr die Invarianz, viel mehr die "Varianz (Variante) ent-

scheidend. Sie drückt sich in den Unterschieden von Texten mit glei-

chem Sachverhaltsbezug aus, also in den Besonderheiten eines Textes

gegenüber dem anderen Text. Die Variante hängt mit der Subjektivität

der Widerspiegelung zusammen. Sie ist subjektiv b e d i n g t. Es ist

nicht schwer herauszufinden, an welchen Stellen im Text die Variante

steckt und an welchen die Invarianten. Variabel ist hier der Satzbau,

Wbrtstruktur, Satzfolge, Gliederung in Satzeinheiten und Absätze,

Wortwahl usw.

Invariabel bleiben neben dem Sachverhalt Namen (Personennamen

und Institutionsnamen), Themenangaben, Ortsrealien, Zahlenrealien.

Man könnte das Stilistische aus der Sicht der Varianz—Invarianz als rea-

lisierte semantische Tiefenstruktur und nämlich der Information oder

Mitteilung auffassen.

Die Auffassung des Stils als Ergebnis einer bestimmten Wahl von

sprachlichen Gegebenheiten aus verschiedenen Möglichkeiten inner-

halb des Ausdrucksinventars einer Sprache ist heute die bisher umfas-

sendste Stiltheorie. Wir werden daher diese Stilauffassung unseren nach-

folgenden Darstellungen zu Grunde legen. Unter Stil verstehen wir in

vollem Einvernehmen mit Bernhard Sowinski [Sowinski, 1973, 27] Fol-

gendes:

„Stil ist eine in sich verhältnismäßig einheitliche, anderen Texten ge-

genüber jeweils unterschiedliche Form des wiederholten Gebrauchs be-

stimmter sprachlicher Variationsmöglichkeiten für bestimmte Ausdrucksab-

sichten“

§4. Stilelemente

Das Wesen des Stilistischen steckt in der Auswahl der Varianten. Aber

ob alle Varianten stilistisch bedeutsam sind? Als stilistisch können nur sol-

che Varianten angesehen werden, die sich nicht aus obligatorischen Re-

geln der Grammatik, den verbindlichen Gesetzmäßigkeiten der Wortbil-

dung und des semantischen Systems der gegebenen Sprache ableiten las-

sen. Folglich sind nur solche Elemente als stilistisch zu bezeichnen, die

sich als fakultative Varianten erweisen. Damit sind jene Varianten Elemen-

te gemeint, die auf Grund der synonymischen Möglichkeiten der Sprache

15

ausgetauscht, weggelassen oder hinzugefügt werden können. Wollen wir

das am Beispiel von zwei Aussagen veranschaulichen:

1. Die Einträglichkeit des Unternehmens bestimmt wesentlich die Höhe von

Ausschüttungen an Aktionäre.

2. Die an Anteilseigner ausgezahlten Dividende werden in hohem Maße durch

die Rentabilität des Unternehmens bestimmt.

Die beiden ersten Äußerungen beziehen sich auf denselben Sachver-

halt. Sie weisen invariante und Variante Elemente auf. Zu den Varianten

sind unter anderem die Besonderheiten zu zählen, die durch die Wa h 1

zwischen Aktiv und Passiv bedingt sind. DieseXärianz ergibt

sich aus der Bildungsweise und dem Strukturwert der beiden Genera.

Die Entscheidung des Sprechers, den passivischen Satz statt des aktivi-

schen zu gebrauchen, war frei und nur an seine (des Sprechers) Absicht

gebunden. Aber nachdem die Entscheidung getroffen worden ist, hat der

Sprecher bei der grammatischen Ausgestaltung der Aussagen viel weni-

ger Spielraum. Er muss davon ausgehen, dass das Agens in Form des

Nominativs im passivischen Satz die Form eines präpositionalen Kasus

annimmt. (Die Entscheidung für Passiv war stilistisch relevant, aber die

syntaktischen Umstellungen, die bei der passivischen Transformation

verbindlich sind, dürfen kaum als stilistisch bedeutsam angesehen wer-

den.) Zu den Variationen von der Formseite her können wir den

Wechsel des Wortbildungstyps und der Wortart rech-

nen: wesentlich — in hohem Maße, Aktionär — Aktienhaber, die Ausschüt-

tung — die ausgezahlten Dividende. Doch neben den formalen Unter-

schieden umfasst die Variation auch semantische Elemente. Die inhalt-

liche und formale Komponente der sprachlichen Mittel bzw. komplexer

sprachlicher Äußerungen stehen in einer We chselbeziehung: be-

stimmte formale Veränderungen führen zu inhaltlichen Nuancierungen,

und jede inhaltliche Veränderung erfordert ihre spezifischen sprachli-

chen Formen. So bedingt der Gebrauch des Passivs statt des Aktivs, dass

die Handlungsrichtung abgeändert wird. Mit der Wahl des Passivs sind

aber nicht alle Möglichkeiten der Variation erschöpft. Für „Einträglich-

keit“ gibt es Rentabilität oder Ertrag, für „Ausschüttungen“ gibt es Divi-

dende, für „Aktionäre“ — Anteilseigner und Aktienhaber.

Art und Grenzen der fakultativen Variation sind abhängig von den

obligatorisch bedingten Besonderheiten der Rede, denen wiederum eine

Entscheidung zwischen fakultativen Möglichkeiten vorangegangen ist.

Der Begriff „Redestil“ bezieht sich dementsprechend sowohl auf die

formale als auch auf die inhaltliche Seite der sprachlichen Äußerung.

Was die Form der Rede angeht, gibt es hier bestimmte Elemente, die

außerhalb der Variation stehen. Hier handelt es sich nicht um Elemente,

die durch den sprachlich dazustellenden Sachverhalt bedingt sind, son-

dern um solche, die durch grundsätzliche Strukturbesonderhei-

ten der gegebenen Sprache, durch die allgemeinen Merkmale des Satz-

baues bestimmt sind.

16

Der Begriff „Stil“ darf jedoch nicht mit der gesamten Form der Rede

bzw. mit dem gesamten Inhalt der Rede gleichgesetzt werden, da es sich

nur auf die Varianten Form- und Inhaltselemente der Rede innerhalb ei-

ner synonymischen Reihe von Ausdrucksmöglichkeiten orientiert. Da

jede Rede fakultative Elemente aufweist, besitzt auch jede Rede Stil.

Jede Rede ist die Realisierung nur einer unter mehreren synonymi-

schen Möglichkeiten. Stilistisch von Bedeutung sind die vom Sprecher

wählbaren, nicht die obligatorischen Ausdrucksmittel. Aber die Spiel-

räume des Sprechers sind nicht beliebig breit. Der Verwendung der fa-

kultativen Varianten sind Grenzen gesetzt, da es gesellschaftliche, histo-

risch bedingte Normen gibt.

§ 5. Determinanten des Stils

Vorher haben wir schon darauf hingewiesen, dass der Stil da einsetzt,

wo die Auswahl, d. h. Austauschbarkeit und Kombinierbarkeit beginnen.

Demnach wären in zwei und mehr Texten mit gleichem Objektbezug die

sprachlichen Varianten, die subjektbedingt (sprecherbedingt) sind, fa-

kultativ. Die Entscheidung für Aktiv/Passiv, direkte/indirekte Rede,

nullexpressive/expressive Satzgliedfolge, Wortgruppe/Kompositum usw.

ist dem Sprecher nicht vom Sprachsystem her diktiert, solche Entschei-

dung wird auf Grund sprachexterner Bedingungen reguliert.

Fast in allen wissenschaftlichen Werken wird herausgestrichen, dass

der Stil nicht die Summe einzelner Stilmittel ist, sondern Ganzheits-

charakter hat. Es genügt noch nicht alle Stilmittel eines Textes rest-

los aufzuzählen und zu beschreiben. Die Ganzheit ist immer ein System

von Teilen, die in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen.

Wenn der Stil eines Textes als Ganzheit aufgefasst wird, so tritt die

Frage auf, was seine „Teile“ sind. Wir halten es für zweckmäßig, diese

„Teile“ als Stilelemente zu bezeichnen.

Stilelemente sind variable sprachliche Erscheinungen eines Textes, die

bei gleich bleibendem denotativen Bezug auf Substitution und Kombination

beruhen.

Es sind Elemente auf verschiedenen linguistischen Ebenen, die in

hierarchischer Beziehung zueinander stehen (fonetisch-prosodische,

morphematische, lexematische, Wortgruppen-, Satz- und Satzkombi-

nationsebene) [vgl. Fleischer, Michel, 1977, 65].

Im Falle der Stilelemente handelt es sich um die Ganzheiten indivi-

dueller zweckgebundener Sprachverwendung. Substituierbarkeit oder

Kombinierbarkeit der Stilelemente beruht darauf, dass der Redesubjekt

(Sprecher) die realen Sachverhalte in seinem Bewusstsein abbildet, die

Kenntnisse über diese Sachverhalte aufbewahrt, verwendet, übermittelt

und transformiert, je nachdem welches Ziel bei der Kommunikation

verfolgt wird. Es bedeutet, dass der Sprecher die Kenntnis über die rea-

len Sachverhalte verarbeitet. Das Resultat der Verarbeitung charakteri-

17

siert man in solchen Termini, wie Raster, Frame, Skript usw. Indem der

Mensch in einer bestimmten Kultur aufwächst, eignet er sich ganze Stil-

und Beziehungsfelder oder sogar Räume an, die dann in seinem sprach-

lichen Bewusstsein angespeichert werden. Er weiß z. B., dass der Raster

„Wald“ nicht nur die Bezeichnungen der einzelnen Baumarten ein-

schließt, sondern auch Vögel und Tiere, die in diesem Wäld hausen. Je

mehr Erfahrung er sich im Umgang mit den Elementen des Rasters

„Wald“ aneignet, desto mehr Elemente kann er in dieses Begriffsfeld

einschließen, z. B. Gefahr, Stille, zielloses Umherirren usw. Wie wir sehen,

können diese Elemente so ziemlich weit von den Kembezeichnungen

entfernt liegen und sich assoziativ an diese angliedem. Den Assoziatio-

nen liegen dabei eigene oder angelernte Erfahrungen zu Grunde. Der

Mensch eignet sich die Welt an und ordnet sie, indem er die Abbilder

der Realität in seinem Bewusstsein verarbeitet. Der Prozess der Verar-

beitung trägt heute die Bezeichnung „Kognition“. Die Kognition sorgt

nicht nur dafür, dass im sprachlichen Bewusstsein die Bedeutung oder

der Sinn herausgebildet werden, sondern auch für die Vielfalt der

möglichen Beziehungen zwischen diesen Bedeutungen. Bezie-

hungen und Bedeutungen sind schon Bausteine dafür, dass der Mensch

im Rahmen einer bestimmten Kultur diese Bedeutungen und Beziehun-

gen im Kommunikationsakt präsentiert.

Die verbale Kommunikation ist darauf gerichtet, das Normgemäße

im Gebrauch von Bedeutungen, Interpretationen und Begriffen zu ver-

einbaren. Wenn sich der Sprecher für eine Bedeutung (repräsentiert

durch ein Lexem) und für eine Beziehung (repräsentiert z. B. durch eine

attributive Gruppe) entscheidet, stützt er sich auf sein assoziatives Ge-

dächtnis. Das Letzte stellt ein Netz von Gegenüberstellungen, Opposi-

tionen dar, welches eine schnelle Identifikation der bekannten Elemente

ermöglicht und schnellen Zugang zum entsprechenden Informations-

fragment sichert. Das Xferfahren selbst, wie die Information sprachlich

vor- und dargestellt wird, steht mit der soziokulturellen Erfahrung des

Sprechers im Einklang. Erworbene und angespeicherte Kenntnisse über

reale Sachverhalte sind an einen Vorrat von kognitiven Strateg i-

e n gebunden, welche ihrerseits daraus erwachsen, dass der Mensch im

Prozess seiner Entwicklung immer neue kommunikative Bereiche er-

schließt. Wenn das Kind das Wort „Stroh“ nur von der Bedeutung her

wusste, dass es Reste des Getreides nach der Mahd sind, gerät es mit der

Zeit in die Situation, wo die Leute nur über nichtige Belange sprechen,

wobei das Wichtige bewusst oder unbewusst verschwiegen wird, und

weiß Bescheid, was „leeres Stroh dreschen“ bedeutet.

In gleichem Maße wie der Sprecher determiniert der Hörer/Leser

die Auswahl und Anordnung der Stilelemente. Unsere Kenntnisse über

die Welt sind durch das Bedeutungsfeld strukturiert. Der Mensch sieht

die Welt durch das Bedeutungsfeld, welches mit der Hierarchie der

menschlichen Tätigkeiten korrespondiert. Das Bedeutungsfeld ist

durch das Xferhältnis des Menschen zur Wirklichkeit gefärbt und reali-

18

siert sich durch den Sinn. Der Sinn ist sozusagen der Eindruckswert,

der die Seite der Wahrnehmung charakterisiert. Für das Verstehen des

Textes ist nicht nur die Kenntnis der Sprache erforderlich, sondern

auch wechselseitig verbundene und aufeinander bezogene Informatio-

nen, die den Inhalt des Textes betreffen. Die Struktur und Semantik

des Textes bilden einen Teil des komplizierten Mechanismus, der an-

dere Teil dieses Mechanismus ist im Bewusstsein und Gedächtnis des

wahrnehmenden Individuums enthalten. Wenn diese zwei Teile in

Wechselwirkung treten, kommt es zum Wahrnehmen und Verstehen.

Für das Verstehen sind mindestens drei Bedingungen notwendig:

1) das Vorhandensein einer gemeinsamen Sprache;

2) das Zusammenwirken, welches zumindest zwei Partner voraus-

setzt, die gemeinsam handeln;

3) das Vorhandensein der Vorstellung über das Thema des Textes

beim Rezipienten (Empfänger).

Die neue Information kann z. B. beim Lesen erst dann angeeignet

werden, wenn bestimmte kognitive Strukturen im sprachlichen Be-

wusstsein des Empfängers schon vorhanden sind. Die ungenügende

Kenntnis beschränkt das Verstehen, weil der Empfänger noch eine ge-

wisse Struktur der Kenntnis über das vorgegebene Material erarbeiten

muss. Beim Verstehen erfolgt eine folgerichtige Abänderung der Situati-

on, die im Bewusstsein des Wahmehmenden wiederhergestellt wird. Da-

bei verändert sich die Bedeutsamkeit der Verbindungen zwischen den

Elementen der Situation. Das Hauptglied des Verstehens besteht nicht

nur in der Ermittlung der Beziehungen, sondern auch in der Bestim-

mung der Bedeutsamkeit dieser Verbindungen. Im Ergebnis

bildet sich das Bild des allgemeinen Sinnes des Textes, sein Konzept,

heraus. Somit ist es für das Verstehen des Textes wichtig, bedeutsame

Verbindungen zwischen den Elementen hierarchisch aufzustellen. Das

genügt aber nicht. Das richtige, adäquate Verstehen setzt voraus, dass

auch die kommunikative Absicht des Redeabsenders adäquat verstanden

wird. Das, was wir im Text sehen, hängt von vielen Umständen ab: von

dem Ziel, mit dem wir den Text lesen oder hören, von unseren inneren

Einstellungen, von dem Maße, in dem unsere Erkenntnisfähigkeiten

und Fertigkeiten ausgeformt sind usw. Aber bei der Wahrnehmung sind

allen Interpretationsfreiheiten auch Grenzen gesetzt. Der objektive In-

halt des Textes, sein Konzept dürfen bei der adäquaten Wahrnehmung

nicht übersehen und nicht verfälscht werden.

Die Faktoren, die den Stil und somit die Auswahl der optimalen

sprachlichen Möglichkeiten beeinflussen, sind sehr mannigfaltig und

lassen sich kaum erschöpfend darstellen. Hier wollen wir nur noch eini-

gen davon unsere Aufmerksamkeit schenken. Nehmen wir z. B. die Ver-

ständigungssituation. Andere Länder, andere Sitten — das gilt nicht zu-

letzt auch für die Auswahl der sprachlichen Möglichkeiten. Derbritische

Biologe Desmond Morris teilt die Nationen nach so genannten

Armzonen ein:

19

1. In „Ellenbogen-Ländern“ wie Spanien, Italien, Griechenland,

Türkei, Indien und Südamerika kommt man sich beim Gespräch auch

unter Fremden so nah, dass die Ellenbogen sich berühren. Persönliche

Beziehungen werden wichtiger genommen als staatliche Gesetze. Des-

halb wählen die Sprechenden im Genre eines Smalltalks lieber private

Themen, als wenn sie abstrakte, oft politische Themen diskutieren wür-

den. Sie vermischen ihre Reden mit direkten und sehr persönlichen

Komplimenten.

2. In „Handgelenk-Kulturen“ wie Frankreich, USA, Russland, China

und Australien wächst der Abstand, den die Gesprächspartner als ange-

nehm empfinden, auf Armeslänge. Hier ist ein Kongressredner, dem die

beiden Partner zugehört haben, oft ein brauchbareres Thema als das Pri-

vatleben des Angesprochenen.

3. In „Fingerspitzen-Staaten“ wie Deutschland, England, den skan-

dinavischen Ländern, Kanada oder Japan wird Wert auf großen körper-

lichen Abstand gelegt. Privatleben oder Familie sind in einem Smalltalk

oft ein Tabu. Hier ist ein Gespräch über die gemeinsam erlebte Situation

ergiebiger als über Persönliches. Komplimente über den Beruf, die Fir-

ma, das professionelle Wissen werden unbefangener entgegengenom-

men.

Unabhängig von den Armzonen gelten für das professionelle Ge-

plauder (Smalltalk) generell folgende Regeln: Fragen nach regionalen

Speisen und Getränken, am besten in ein Lob für die Landesküche ver-

kleidet sowie Komplimente über lokale Sehenswürdigkeiten. Das Wetter

empfiehlt sich nur, wenn der Gesprächspartner es überzeugend loben

kann.

Auch das sprachliche Zeichensystem selbst wäre für die Auswahl der

Stilelemente relevant. Von der Beschaffenheit der Sprache her ist im

Prinzip die Fragestellung ableitbar, ob es vollkommene Äquivalenzbe-

ziehungen gibt, wenn aus einer Sprache in die andere übersetzt werden

soll? Bleibt dabei das Stilelement erhalten, schwindet es, ist es mit ande-

ren Mitteln rekonstruierbar usw. Auch innerhalb eines Sprachsystems

sind analoge Fragestellungen ziemlich oft zu erleben, z. B. Appendizitis

oder Blinddarmentzündung oder Entzündung des Wurstformsatzes.

Wie die Verständigung vor sich geht, ist für die Auswahl der Stilele-

mente ebenfalls von Bedeutung. Geht die Verständigung mündlich vor

sich, verändert sich vieles z. B. in der syntaktischen Ausformung der

Rede. Nebenordnung läuft der Unterordnung den Rang ab, Satzlängen

werden augenscheinlich kürzer, Einschachtelungen und Satzabbrüche

häufen sich, ellyptische Strukturen verdrängen oft voll entfaltete Satz-

baupläne, Explikation logischer Verhältnisse nimmt beim mündlichen

Verkehr deutlich Schaden. Das Mündliche tendiert zu einem anderen

normativen Gebrauch als das Schriftliche. Vor dem Hintergrund des

normal-umgangssprachlichen erscheinen (oft unbewusst) Einsprengsel

des Gesenkten, ja sogar des Groben. Die Entscheidung für oder gegen

ein Stilelement hängt nicht in letztem Maße auch davon ab, wie der

20

Mitteilungsgegenstand (Denotat) beschaffen ist. Die Nachricht über

den Tod wird bestimmt in andere Wörter und Wortverbindungen einge-

kleidet, als die von der bevorstehenden Heirat stattgefundene Verlobung.

Heute werden Informationen über immer neue Kanäle vermittelt:

Massenmedien, Internet. Die Kanäle der Informationsübermittlung

restringieren die Auswahl der sprachlichen Mittel und der Stilelemente.

Die Tonart kann z. B. im Rundfunk und Fernsehen zu frequentierten

Stilelementen gezählt werden, ist aber innerhalb der anderen Kanäle der

Informationsübermittlung nicht erreichbar. Die konkrete soziale Praxis

des Sprechers ist also der primäre objektive Faktor in der Determination

des Stils. In Abhängigkeit von ihr erfolgt die Widerspiegelung der objekti-

ven kommunikativen Bedingungen. Auf dieser Basis der Widerspiegelung

der objektiven Realität entstehen bewusstseinsmäßige Voraussetzungen

des Sprechers in Bezug auf sich selbst (Selbstbild), den Kommunika-

tionspartner (Fremdbild), das sprachliche Zeichensystem (Sprachbil-

dung), den Mitteilungsgegenstand (Sachkenntnis), die Verständigungssi-

tuation (Situationsverständnis). Auf Grund dieser stildeterminierenden

Faktoren trifft der Sprecher seine Entscheidungen zur sprachlichen

Realisierung seiner kommunikativen Absicht.

Literaturnachweis

1. Faulseit D., Kühn G. Stilistische Mittel und Möglichkeiten der deutschen

Sprache. — Leipzig, 1965.

2. Fleischer PK., Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. —

Leipzig, 1977.

3. Krahl 5., Kurz L Kleines Wörterbuch der Stilkunde. — Leipzig, 1970.

4. Möller G. Deutsch von Heute. — Leipzig, 1964.

5. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. — Moskau, 1963.

6. Schmidt W. Lexikalische und aktuelle Bedeutung. — Berlin, 1967.

7. Sowinski B. Deutsche Stilistik. — Frankfurt/M., 1973.

Kapitel 2

STILNORMEN

§ 6. Zum Begriff der Stilnorm

Das Auftreten und Anordnung bestimmter Stilelemente ist nicht nur

vom Sprecher abhängig. Von der Struktur der Sprache her sind die stil-

bildenden Faktoren fakultativ, aber ihre Auswahl und Anordnung ist zu

einem gewissen Grad durch außersprachliche Faktoren bedingt. Fakul-

tative Varianten sind an bestimmte gesellschaftliche Anwen-

dungsnormen gebunden. Die Mittel einer Sprache spezialisieren

21

sich mehr oder weniger deutlich auf bestimmte Anwendungsbereiche

und soziale Sphären. Es gibt also gesellschaftliche Normen, die als

Wahrscheinlichkeitswerte in Bezug auf ihre vorzugsweise Verwendung in

einer bestimmten kommunikativen Situation aufzufassen sind. Bei die-

sen Normen handelt es sich um gesellschaftliche Werte, deshalb ist der

einzelne Sprecher an sie gebunden. Die Norm gestattet dem Sprecher

einen gewissen „Spielraum“ und er erreicht einen besonderen Effekt,

wenn er die Norm „überspielt“, auflockert, doch gerade das beweist,

dass der Gebrauch der sprachlichen Mittel nicht nur an bestimmte

sprachliche, sondern auch an außersprachliche Bedingungen gebunden

ist. Da es sich bei dieser Art von Normen um den Sprachgebrauch aus

stilistischer Sicht handelt, werden sie als Stilnormen bezeichnet.

Die Stilnorm ist dementsprechend die gesellschaftlich gültige Bevorzu-

gungsynonymischer Varianten in einem bestimmten Anwendungsbereich.

Unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen werden die einen

Ausdrucksvarianten gegenüber den anderen Varianten bevorzugt ge-

braucht. Bestimmte sprachliche Varianten werden von verschiedenen

Gruppen der Sprecher unterschiedlich bewertet. Die Stilnorm beruht

also auf einem Werturteil über die stilistische Angemessenheit, bzw. Un-

angemessenheit der sprachlichen Ausdrucksweise. Das Werturteil kommt

zu Stande, wenn die Entscheidung getroffen wird, welche Ausdrucksva-

riante unter bestimmten kommunikativen Bedingungen als Präferenz

vorliegt. Die Existenz und das Wirken der Norm werden vor allem dann

bewusst, wenn sie verletzt werden. Die Aufforderung Beeil dich mit dem

Essen\ kann zwar von der Mutter gegenüber dem Kind geäußert werden,

kaum jedoch gegenüber einem fremden Besucher in derselben Situati-

on. Manchmal wird zur Charakterisierung der Norm der Terminus „Er-

wartungswert“ verwendet [s. Fleischer, Michel, 1977, 57], Die Stilnor-

men entsprechen der Erwartung bzw. Nichterwartung bestimmter

sprachlicher Mittel in bestimmten Situationen.

Die Stilnorm ist als kein statistischer Mittelwert aufzufassen, die Stil-

norm markiert mehr den Endpunkt der Skala, unterhalb dessen die

Markierung des Abnormen liegt.

Die Stilnorm ist uns in der Empfindung gegeben, wenn wir eine Aus-

drucksweise als situationsgemäß oder situationsunange-

mäß in unserem Bewusstsein einstufen. So wird gewiss jeder Informant

den Wortlaut „Eingang für Unbefugte verboten“ oder „Parken nur für

Anrainer“ als eine normgerechte, wenn auch nicht als einzig mögliche

Ausdrucksweise einschätzen, wenn er diese Ausdrucksweise an der Tür

eines Büroraums oder in der Nähe eines Geschäftshauses sieht. Hier

decken sich seine persönlichen Erwartungen mit den übergreifenden ge-

sellschaftlichen Normen.

Wenn der Leser/Sprecher mit einer anderen gesellschaftlichen Rolle

ausgestattet wird, z. B. sich in die Rolle des Studenten an einer Wirt-

schaftshochschule versetzen soll, ändern sich seine Ansprüche und Er-

wartungen in Bezug darauf, was er in seinem Fach schreibt, hört und

22

liest. Er soll eine bestimmte Entfernung überbrücken zwischen dem,

was er in seiner häuslichen Umgebung hört und dem, was er in einer

Monografie liest. Zunächst fallt ihm das gar nicht so leicht, denn die

aufgelockerten Normen des umgangssprachlichen Gebrauchs übertra-

gen sich nicht auf die sprachliche Ausformung der monografischen Tex-

te. Auch die Sachverhalte sind hier ganz anders. Er steht dann vor dop-

pelten Schwierigkeiten: erstens soll er neue Erfahrung im Umgang mit

neuen bisher unbekannten Sachverhalten erwerben und zweitens neue

sprachliche Konzepte erschließen und entschlüsseln. Hier führen wir ei-

nen Textbeleg aus der Monografie über strategische Unternehmensfuh-

rungen an:

Auf relativ hoch aggregierter Ebene kann die Produktlebenszyklus-Analyse

jedoch als Typologisierung strategisch relevanter Situationen herangezogen

werden. In diesem Sinne wird das Lebenszykluskonzept als wichtiges Gestal-

tungselement einer Konzeption der Marktevolution in den Mittelpunkt der

strategischen Marketingplanung gestellt.

An diesem Beispiel lässt sich deutlich sehen, dass die Qualität der

Rede anders geworden ist. Es erscheinen Wörter, die an sich genommen

ganze Fachkonzepte widerspiegeln: Produktlebenszyklus-Analyse, Typo-

logisierung, Marktevolution, Marketingplanung, Sie sind nicht nur funk-

tional gebunden, sondern dienen selbst der Bezeichnung bestimmter

wissenschaftlicher Konzeptionen. Es hat sich nicht nur die sprachliche

Ausprägung des Textes im Unterschied z. B. zu einem Romantext ge-

wandelt, auch das Verstehen solcher Texte erfordert den Anschluss ganz

anderer konzeptualer Kenntnisse.

Der kommunikative Effekt, der beim Gebrauch des sprachlichen Mit-

tels außerhalb seiner Stilnorm entsteht, beruht darauf, dass den sprachli-

chen Mitteln selbst die Bevorzugung eines bestimmten Anwendungsbe-

reiches als zusätzliches funktionales Merkmal, als konnotatives Bedeu-

tungselement, anhaftet. Sprecher und Hörer haben ein Empfinden da-

für, ob der kommunikative Effekt, den ein Ausdruck in einer bestimm-

ten Rede und außersprachlichen Situation erzeugt, als stilistisch

normgerecht zu beurteilen ist. „Aggregierte Ebene“ oder „Markt-

evolution“ wären keinesfalls passende Bezeichnungen bei einer Teerun-

de mit Nachbarn.

§ 7. Stilistische Schichtung des deutschen Wortschatzes

Wenn es eine stilistische Norm gibt, da muss es möglich und ratsam

sein, eine sprachliche Gegebenheit stilistisch einzuschätzen. Die

Schwierigkeit bei dieser Aufgabe liegt darin, dass hier das subjektive Ele-

ment nicht auszuschließen ist. Das Sprachgefühl ist nicht bei allen Men-

schen gleich, es muss also zu Schwankungen in der stilistischen Beurtei-

lung kommen. Der kritische Sprachbenutzer wird sich immer wieder

23

fragen müssen: Ist das betreffende Wort oder die Redewendung für mein

Sprachgefühl richtig bewertet?

Bei der Bewertung und Kennzeichnung des Wortschatzes unterschei-

den R. Klappenbach und W S teinitz vier Ebenen [s. Klappen-

bach, Steinitz, 1980, 77]:

1) die Stilschichten und Stilfarbungen,

2) die zeitliche Zuordnung,

3) die räumliche Zuordnung,

4) die fachliche Zuordnung.

Sie unterscheiden vier Stilschichten:

1. Die normalsprachliche Schicht. Sie wird bei gefühlsmäßig neutraler

Haltung im schriftlichen und mündlichen Gebrauch verwendet. Auch

im öffentlichen Gebrauch ist sie allgemein üblich. Das ist die breiteste

Schicht des Wortschatzes und wird als Grundwortbestand der

deutschen Sprache bezeichnet. In Wörterbüchern erhalten solche Wör-

ter und Wendungen keinen besonderen Vermerk, z. B. Abend, Tisch, ge-

hen usw.

Eine "Variante der Normalsprache, die im mündlichen Gebrauch

entsteht, wird als Umgangssprache bezeichnet. Beide Schichten liegen

im Bereich des normativen Gebrauchs, bloß dass die umgangssprachli-

chen "Varianten eine gewisse Vertraulichkeit, Lockerheitbei

der Kommunikation erzeugen. Anstatt „bekommen“ sagt man im um-

gangssprachlichen Gebrauch „kriegen“, statt „Party“ kann man

„Fete“ hören. Es ist äußerst schwer eine konsequente Opposition auf-

zubauen zwischen „normalsprachlich“ und „umgangssprachlich“,

wenn man die Umgangssprache nicht als einen gesenkten Sprach-

gebrauch betrachtet. Deshalb ist es ohne weiteres logisch den Null-

punkt der normativen Skala im Bereich des normal- und umgangs-

sprachlichen zu sehen.

2. Die gehobene Schicht. Über der ersten, der normalsprachlichen

Schicht, liegt die gehobene Schicht. Diese Bewertung kennzeichnet

Wort- und Redewendung, die sich auf die bewusste Auswahl stützen,

wenn der Sprecher z. B. bei feierlichen Gelegenheiten des öffentlichen

Lebens auf gepflegte Sprache besonderen Vvfert legt. Zu dieser Schicht

gehören die dichterischen Wörter und Wendungen, die im Allge-

meinen der poetischen Gestaltung eines Werkes vorbehalten

sind, z. B.: j-n unter seine Fittiche nehmen, auf Gedeih und Verderb be-

freundetsein, in die Fußtapfen (des Vaters) treten usw.

Die gehobene Schicht geht leicht in den Bereich des Gespreizten

über, besonders heute, wenn die Norm aufgelockert wird. Das Gespreiz-

te erzeugt nicht den Effekt der Gepflegtheit des sprachlichen Ge-

brauchs, sondern bewirkt den Eindruck des Komischen, des Sati-

rischen.

Wenn man heute dem Freund, der uns besuchen kommt, sagen wür-

de: Sie haben uns mit Ihrer Visite über alle Maße beehrt, oder: Würden Sie

sich bitte an die Tafel geziemen, um zu speisen, dann würden solche Rede-

24

weisen den Gast eher abschrecken, als davon überzeugen, dass er in Ih-

rem Haus willkommen ist.

Unter der normalsprachlichen Schicht finden sich zumindest zwei

Schichten:

3. Die salopp-umgangssprachliche Schicht. Die Schicht, die sich

von der Normalsprache, einschließlich ihrer umgangssprachlichen Va-

riante, durch eine gewisse Nachlässigkeit unterscheidet, ist

im alltäglichen Verkehr der Menschen untereinander besonders heute

sehr verbreitet. Im öffentlichen Leben würde sie etwas anstößig wir-

ken. Die Wörter und Wendungen dieser Stilschicht sind zumeist ge-

fühlsbetont und bildkräftig. Ein Beispiel aus dem Studenten-

gespräch:

— Na, und wie wafs in der Vorlesung! Was Neues"!

— Nee, eher alter Abwasch.

Der „alte Abwasch“ steht hier für das Fehlen der neuen aufschluss-

reichen Informationen in der Vorlesung.

4. Die Schicht vulgärer Wörter und Wendungen. Unter der normal-

sprachlichen Schicht liegt auch die Schicht vulgärer Wörter und Wen-

dungen, die als ausgesprochen grob empfunden und deshalb im Allge-

meinen vermieden werden. Zumeist werden sie zum Ausdruck einer

verächtlichen Einstellung zu etwas oder zu jemandem ge-

braucht. Wenn man heute hört: Das ist Ja zum Kotzen, oder: Alles ist eine

große Scheiße, oder: Der ist ja ein Superdreck, dann begreift man, wel-

ches Verhältnis des Sprechenden zum Objekt der Rede in diesen Ge-

brauchsweisen zum Ausdruck kommt.

Die oben genannten Stilschichten sind aber keine absolut ge-

schlossenen Subsysteme. Zwischen den Schichten gibt es eine gewis-

se Korrespondenz, d.h. die Schichten sind durchlässig und im

Stande, Einheiten aus der gewöhnlich unteren Ebene aufzunehmen

und zu verarbeiten. Der normative Gebrauch unterliegt einem zeitli-

chen Wandel. Die Norm steht stets unter dem Druck des Gebrauchs,

des Usus. Wenn der Gebrauch sich quantitativ erweitert, kann es vor-

kommen, dass die Norm aufgelockert wird und das aufnimmt, was

früher außerhalb der normativen Markierung lag. Die Norm, die als

Vorschrift und Anordnung unter der Flagge der Pflege umgesetzt

wird, ist selber schon eine Art Druck auf den Usus. Aber wenn die

Vorschrift nicht so strikt eingehalten wird, fassen im normativen Ge-

brauch Eindringlinge Fuß. Heute nimmt keiner daran Anstoß, wenn

in einem Zeitungsartikel steht, dass Der Standort Deutschland bald

baden geht oder vor die Hunde kommt. Die Reinhaltung der Sprache,

die als Pflege bezeichnet wird, hat merklich in allen europäischen

Sprachen nachgelassen, und da nur „einige wenige Liebhaber von

Goethe“ dafür Sorge tragen, dass die Norm aufrechterhalten bleibt,

kommt es immer häufiger zu Überlappungen zwischen den

einzelnen Stilschichten.

25

§ 8. System von Stilfärbungen

Außer den Stilschichten unterscheidet man zur Kennzeichnung von

Wörtern und Wendungen auch noch die so genannten Stilfärbungen.

Die Stilfärbungen entstehen zwar auf Basis der kommunikativen Situati-

on, funktionieren aber als Eindruckswerte an der Seite des Rezipienten

der Rede. Der Rezipient nimmt diese sprachlichen Gegebenheiten in

den schon vorhandenen Bewusstseinsraster auf und sucht ihre Stelle hier

zu ermitteln. Im Prozess des Vergleichens oder der Gegenüberstellung

stellt er fest, dass neue Lexeme eine gefühlsmäßige Entfremdung bewir-

ken und neuere Emotionen erregen, als die Einheiten, die schon längst

im Raster lagern. Zu den Stilfärbungen gehören:

1) scherzhafte Färbung (Angsthase, Langfinger, lange Latte usw.);

2) vertrauliche Färbung (einen schönen guten Abend'.; du, mein Alter-

chen, mein goldiges Kind'. usw.);

3) verhüllende Stilfärbung — kennzeichnet Wörter und Wendungen,

die etwas Unangenehmes beschönigen sollen (z. B. abberufen werden

statt „sterben“);

4) übertriebene Färbung (z. B. ein milliardenschwerer Vertrag, ab-

scheulich reich sein);

5) abwertende oder pejorative Färbung (ein Scheusal vom Menschen,

der Abhub der Menschheit, Ablasskrämer usw.);

6) spöttische oder ironische Färbung (z. B. Bücherwurm, Amtsschim-

mel, allein selig machend);

7) derbe Färbung (z. B. das stinkt zum Himmel).

Auch gefühlsmäßige Stilfärbungen sind nicht ein für alle Male gege-

ben. Ziemlich oft verwischt sich die derbe oder abwertende abschätzige

Hülle eines Wortes oder einer Wendung im Laufe der Zeit. An Stelle der

Entfremdung tritt die Gewöhnung. Der Spott oder die Abschätzig-

keit werden als Angemessenheit empfunden, was das Gefühl des Nor-

malen, des Üblichen, des Nicht-aus-der-Reihe-Fallenden bewirkt.

Wiederum führt der Usus, der Gebrauch, zur Auflockerung der Norm.

In der Äußerung Ich hab’ mehrmals angeklopft, aber kein Aas scheint zu

Hause zu sein ist das Wort „Aas“ kein Schimpfwort mehr, sondern Aus-

druck der Verärgerung darüber, dass niemand im Moment zu Hause war.

Hinsichtlich der Norm werden die Wörter und Wendungen auch

zeitlich gekennzeichnet. Dabei gilt die folgende Einteilung als allge-

mein üblich:

1) veraltete Wörter und Wendungen — sie werden heute gar nicht

oder nur wenig gebraucht, kommen nur in der gelesenen Litera-

tur vor, aber werden weithin verstanden (z. B. Binokel, Eidam);

2) veraltende Wörter und Wendungen — sie gehören vornehmlich

dem Wortschatz der älteren Generation an (Boudoir, prätentiös,

seriös, obszön);

3) historische Wörter und Wendungen — sie bezeichnen Gegenstän-

de, Sitten und Bräuche der historischen Vergangenheit und

26

dienen zur Zeichnung des historischen Kolorits (z. B. Helle-

barde, Anschlusspolitik (unter Hitler), die Achse Berlin — Rom, die Mann-

heim-Linie)',

4) neue Wörter, Neologismen (z. B. campen, Bombenteppich jobberi).

In Bezug auf die Norm werden Wörter und Wendungen auch

räumlich fixiert. Es gibt viele regional beschränkte Wörter und Wen-

dungen, die weithin bekannt sind, verstanden und in der Literatur ange-

wandt werden. Sie erhalten bei gesicherter Zuweisung zu nur einem

Sprachraum die dementsprechende Kennzeichnung (z. B. berlinisch,

süddeutsch, schwäbisch, plattdeutsch usw.). Bei Ausbreitung über mehre-

re verschiedene Sprachräume werden sie als regional oder landschaftlich

eingestuft. Thomas Manns „Buddenbrooks“ enthält zahlreiche Beispie-

le für regional markierten Sprachgebrauch, der häufig zugleich sozial

bestimmt ist. So ist die Revolutionsszene durch eine Mischung von

Plattdeutsch und Standardsprache gekennzeichnet:

„Hür mal, Smolt, un ihr annern Lüd! Wer nu’n verstännigen Kierl is, der

geht naa Hus un schert sich nich mihr um Revolution und stört hier nich de

Ordnung.“ „Die heilige Ordnung!“ unterbrach Herr Gosch ihn zischend. „De

Ordnung, seggick!“ beschloß Konsul Buddenbrook. „Nicht mal die Lampen

sind angezündet. Dat geiht denn doch tau wied mit de Revolution!“

Da die deutsche Sprache in drei nationalen Varianten existiert, wer-

den diese Varianten auch als räumliche Zuordnung angesehen.

Wörter und Wendungen werden auch nach Fach- und Sonder-

gebieten geordnet. Hier werden mehrere Subsysteme ermittelt und

ausgewertet, z. B. Fachsprachen (Sprache der Wirtschaft, der Jura, der

Medizin usw.), gruppenspezifische Sprachen (Studentensprache, Solda-

tensprache, Sprache des Bildungsbürgertums oder Sprache der bil-

dungstragenden Schicht). Der Gebrauch solcher Wörter und Wendun-

gen erschließt die soziolektale Dimension der sprachlichen Schichtung

und wird vom sprachlichem Kern aus, d. h. von der Norm her markiert

und identifiziert.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es zumindest fünf Bezugsrah-

men gibt, auf die die Norm oder der normative Gebrauch bezogen wird

und in die sie (die Norm) eingebettet ist:

1) der außersprachliche Sachverhalt, der in einem Text

vermittelt wird;

2) die im Text durch spezifische Auswahl unter synonymischen Aus-

drucksvarianten vermittelten Werte bezüglich Stilschicht, Stil-

farbung, soziolektale und geografische Dimension;

3) Text- und Gattungsgesetzmäßigkeiten, die sich auf

textgattungsspezifische Merkmale beziehen;

4) der Empfänger (Leser oder Hörer), an den sich der Gebrauch

richtet. Er soll den Text auf der Basis seiner Xferstehensvoraussetzungen

rezipieren können. Diese empfangerbezogene Ausrichtung des Ge-

brauchs nennt man die pragmatische Komponente der Norm;

27

5) Ästhetische und individualistische Eigenschaf-

ten des Textes, die ihrerseits bestimmte Präferenzen bei der Auswahl

der Ausdrucksmöglichkeiten bewirken.

Literaturnachweis

1. Fleischer FK, Michel G. Stilistik der Gegenwartssprache. — Leipzig, 1977.

2. Galperin I. Stylistics. — M., 1971.

3. Kerkhoff E. Kleine deutsche Stilistik. — Bern; München, 1962.

4. Klappenbach R., Steinitz W. Wörterbuch der deutschen Gegenwartsspra-

che. — Berlin, 1980. — Bd. I.

5. Michel G. Einführung in die Methodik der Stiluntersuchung. — Berlin,

1968.

6. Rost W. Deutsche Stilschule. — Hamburg, 1960.

7. Schneider W. Ausdruckswerte der deutschen Sprache. — Darmstadt,

1968.

8. Seidler H. Allgemeine Stilistik. — Göttingen, 1963.

Kapitel 3

STILWERTE UND STILZÜGE

§ 9. Stilwerte

Jede Form von Stil setzt voraus, dass im Text charakteristische Ein-

zelelemente Zusammenwirken, die einen bestimmten Eindruck hervor-

rufen. Der Stil wird als ein einheitliches Formgepräge erlebt.

Dieses Erlebnis beruht auf dem Erfassen aller Stilelemente, aber bereits

bei der Begegnung mit einzelnen Stilmitteln wird die Wahrnehmung,

das Empfinden des Stils angeregt. Die Stilmittel besitzen einen eigenen

Eindruckswert, der sich aus dem Verhältnis dieser Stilmittel zum Textin-

halt und zueinander ergibt. Davon ist der Ausdruckswert zu unterschei-

den, der eine Wirkungsabsicht impliziert.

In ihrem Buch „Theorie und Praxis der linguostilistischen Textin-

terpretation“ schreibt E. Riesel, dass beim Erfassen des Stils die

gesamte sprachstilistische Gestaltung des Textes in seinem inneren

und äußeren Aufbau überblickt werden muss [vgl. Riesel, 1974, 57].

Aber ganz besonders müsste man auf die Stützen der Inhalt-/Form-

Beziehung eingehen, d. h. die Stilelemente, bei denen die Wahl dieser

oder jener sprachstilistischen Gegebenheit motiviert ist. E. Riesel

führt ein Schema der textbildenden Faktoren an, die bei jeder linguo-

stilistischen Interpretation in Betracht gezogen werden müssen. Die

außerlinguistische Spezifik des Textes ruft bestimmte Stilzüge hervor,

wobei die Stilzüge als innere Wesensmerkmale verstanden werden,

28

die unmittelbar aus der gesellschaftlichen Funktion der Aussage er-

wachsen und dabei den Stil des Textes prägen und normen. Diese

Stilzüge ziehen ihrerseits zwangsläufig sprachstilistische Mittel aller

Ebenen zur expliziten Ausformung der Information nach sich. Damit

erlangt der Text einen Ausdruckswert, in dem alle außerlinguistischen

und sprachstilistischen Absichten des Sprechers/Schreibers einge-

schlossen sind. Bei der Übernahme der Mitteilung empfindet der

Empfänger den Eindruckswert, der sich mit dem Ausdruckswert nicht

immer deckt. Der Ausdruckswert wird dabei als erstrebter stilistischer

Effekt aufgefasst. Ohne Zweifel muss der Ausdruckswert eines wis-

senschaftlichen oder amtlichen Textes dessen Eindruckswert entspre-

chen; ihre Divergenz, ihr Auseinandergehen würden Kommuni-

kationsstörungen bewirken. Aber bei publizistischen oder belletristi-

schen Texten bestehen subjektive Auslegungsmöglichkeiten, so dass

der Ausdruckswert und der Eindruckswert auseinander driften kön-

nen. Eine Wiederholung z. B. kann als Herausstreichung einer Aussa-

ge oder eines Teils davon gemeint sein (Ausdruckswert) und empfun-

den werden (Eindruckswert). Hier liegt die Konvergenz von

Ausdruckswert und Eindruckswert vor; ein Archaismus kann als zeit-

liche Koloritzeichnung konzipiert werden, aber als eine ironische

Gebrauchsweise wahrgenommen werden. Dabei handelt es sich um

die Divergenz von Eindruckswert und Ausdruckswert.

Aber auch jedes „nicht abweichende“ Ausdruckselement besitzt im

Zusammenhang mit anderen einen bestimmten Stilwert, eine bestimm-

te Wirkungsqualität.

Der Stilwert ist mit der Null-Expressivität oder der Null-Markierung

vergleichbar, die sich nach unten oder nach oben verschiebt, sobald sich die

Kommunikationsbedingungen abgeivandelt haben.

Der Stilwert ist eine Potenz, die unter bestimmten Bedingungen

aktualisierbar ist. Er unterscheidet sich vom sprecherbezogenen Aus-

druckswert und vom empfängerbezogenen Eindruckswert. Der einfache

Aussagesatz besitzt schon einen Stilwert, aber aktualisiert wird dieser

Stilwert 1) in der Beziehung auf die Gesamtheit eines Textes und 2) in

Opposition (Gegenüberstellung) zu den anderen Satzarten. Die Wortart

„Substantiv“ hat an sich genommen einen bestimmten Stilwert, aus

dem unter bestimmten Bedingungen Ein- und Ausdruckswerte ent-

stehen. Alle Substantivformen können stilprägend werden,

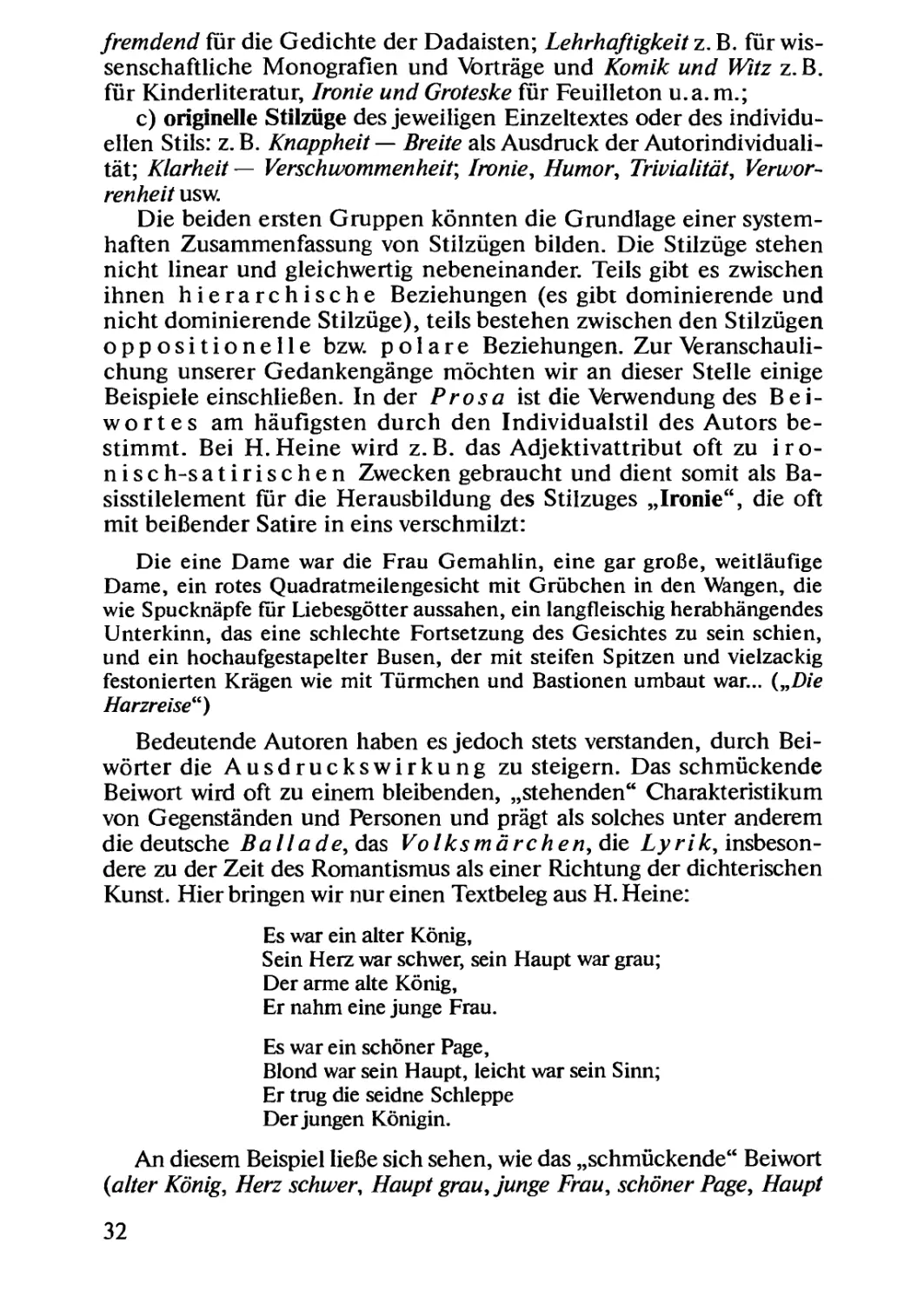

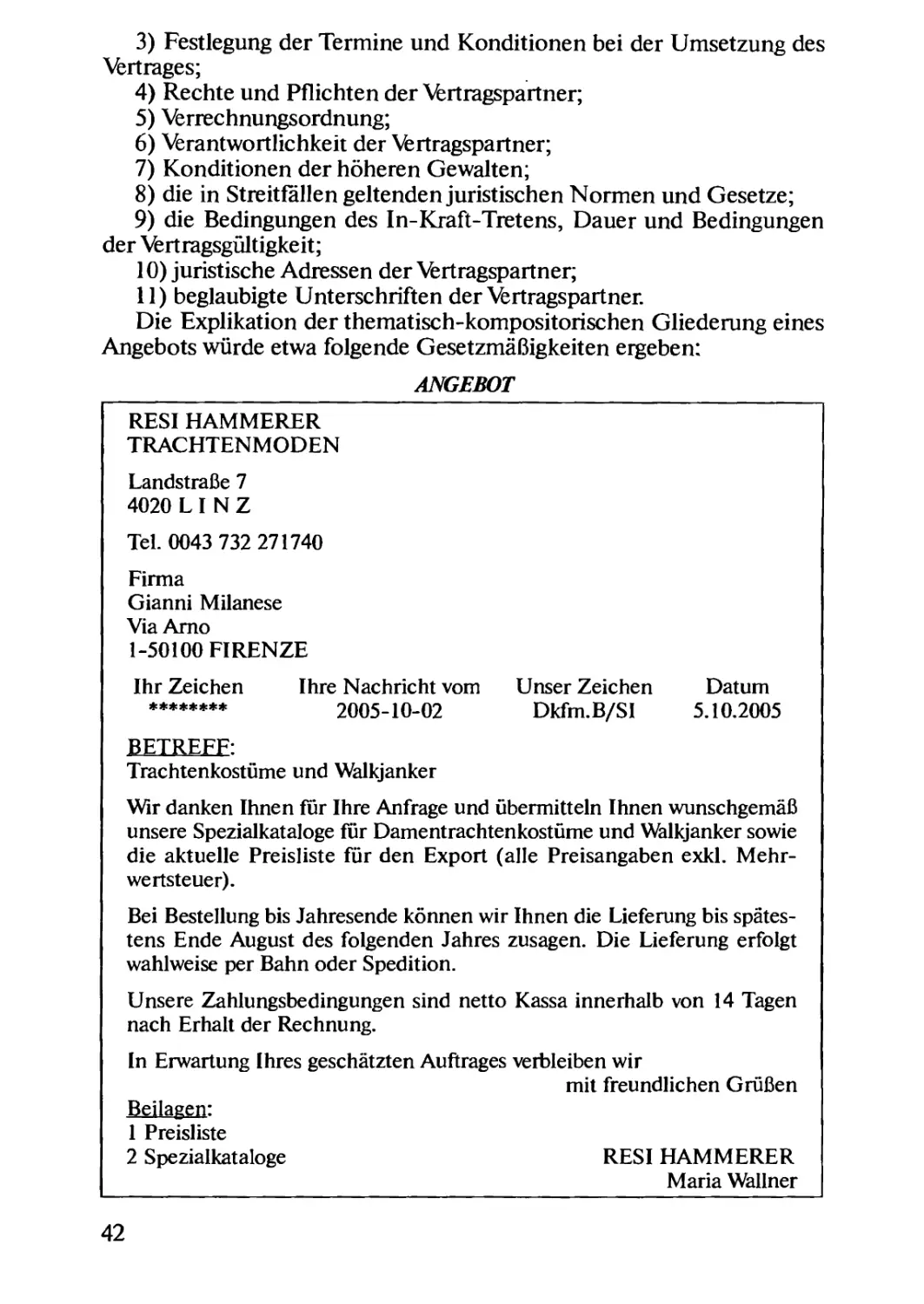

wenn sie fast ausschließlich oder in gehäufter Form auftreten, insbe-