Author: Смирнов Е.

Similar

Text

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ

'ч

доддащш пйртш

въ Зап. Европ? и С?в.-Америк. Ооедин. Шшахъ.

Томъ первый. v

.."1-'-:V-:sV^

¦¦«• ..„

¦Ь.

РЕДАКЩЯ

€. Смирнова,

Иэдані? Н. ГЛАГОЛЕВА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Предисловіе проф. ю. Гамбарова vn

АвсТрір. Очеркъ Я. Звгьздича.

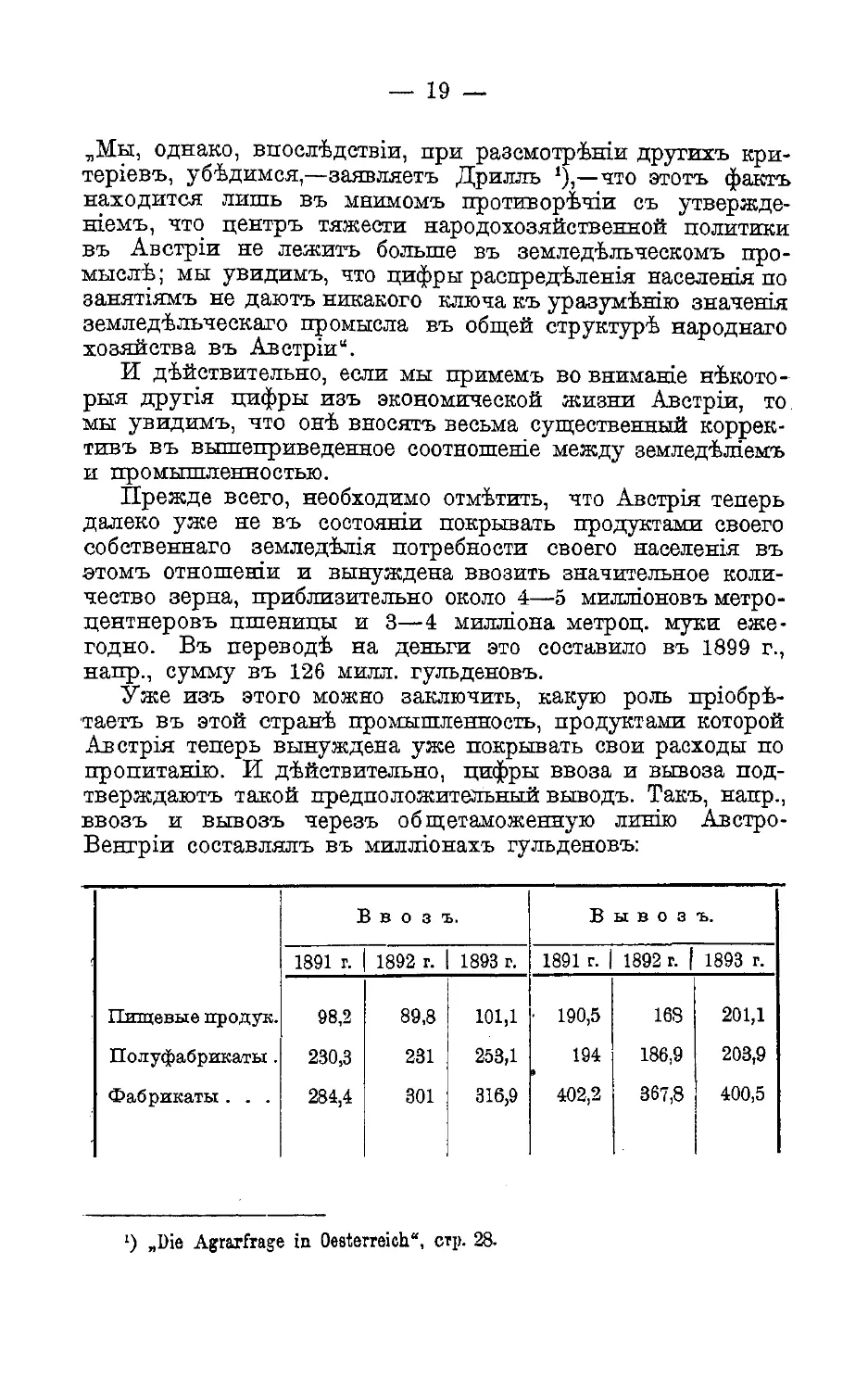

Глава I: Австрійская государственная идея 3

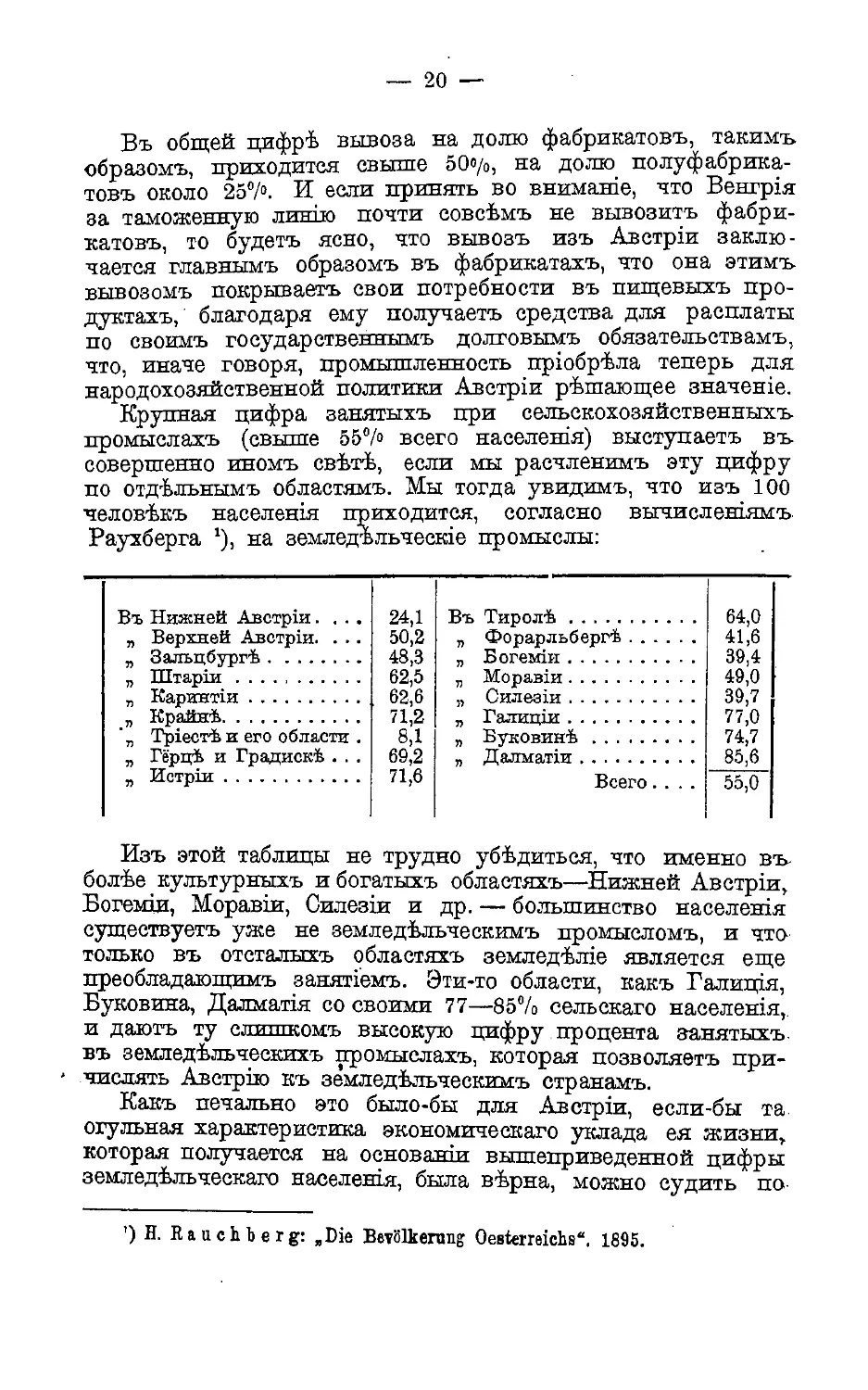

я II: Что представляетъ собою современная Австрія? 10

„ III: Очеркъ народно-хозяйственной жизни 16

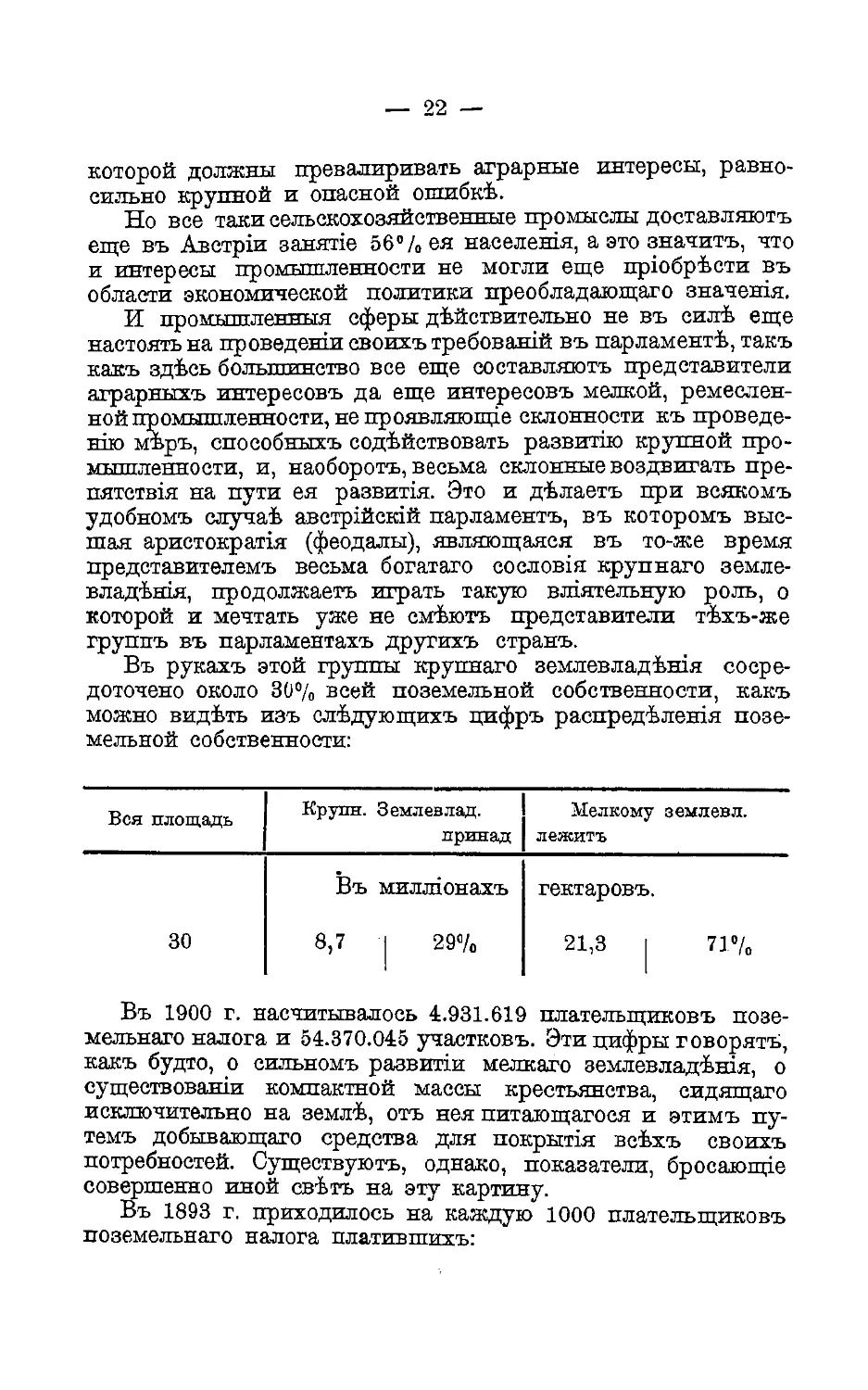

„ IV: Государственный строй и парламентъ 29

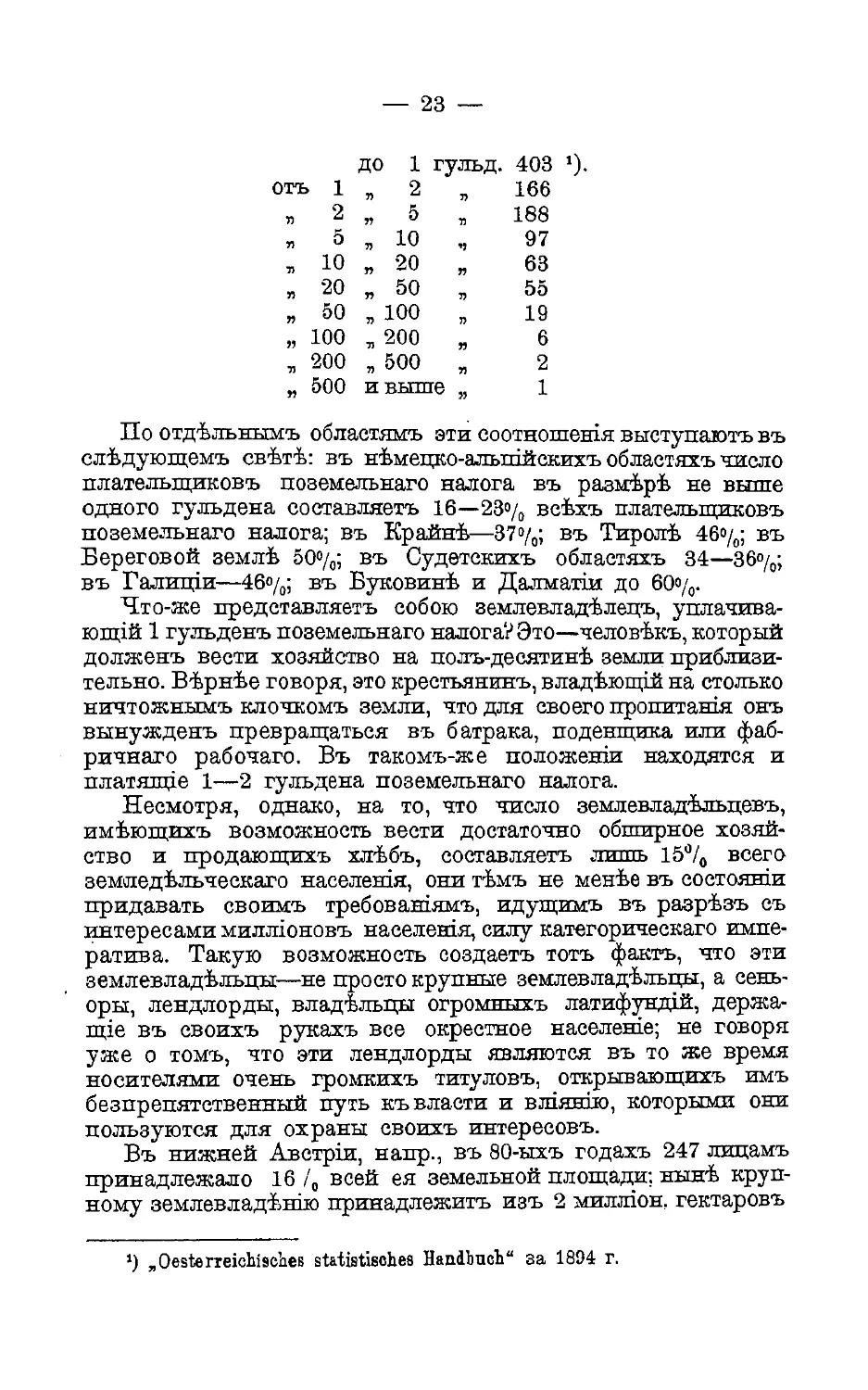

„ V: Политическія партіи и избирательная статистика 45

„ VI: Заключеніе .... 107

ДнГЛ1)1. Очеркъ Д. Сатурина,

Глава I: Власть короля 124

„ II: Права гражданина 131

„ ITI: Исполнительная власть, палата общинъ и палата лордовъ. 137

„ IV: Особенности англійской конституции 145

„ V: Выборы: либеральный и консервативный кандидаты . . . 157

„ VI: Рабочій депутатъ Джонъ Бернсъ 163

„ VII: Подготовленіе къ выборамъ 168

„ VIII: Участіе женщинъ въ выборахъ 172

„ IX: Борьба между Бернсомъ и Гартономъ 177

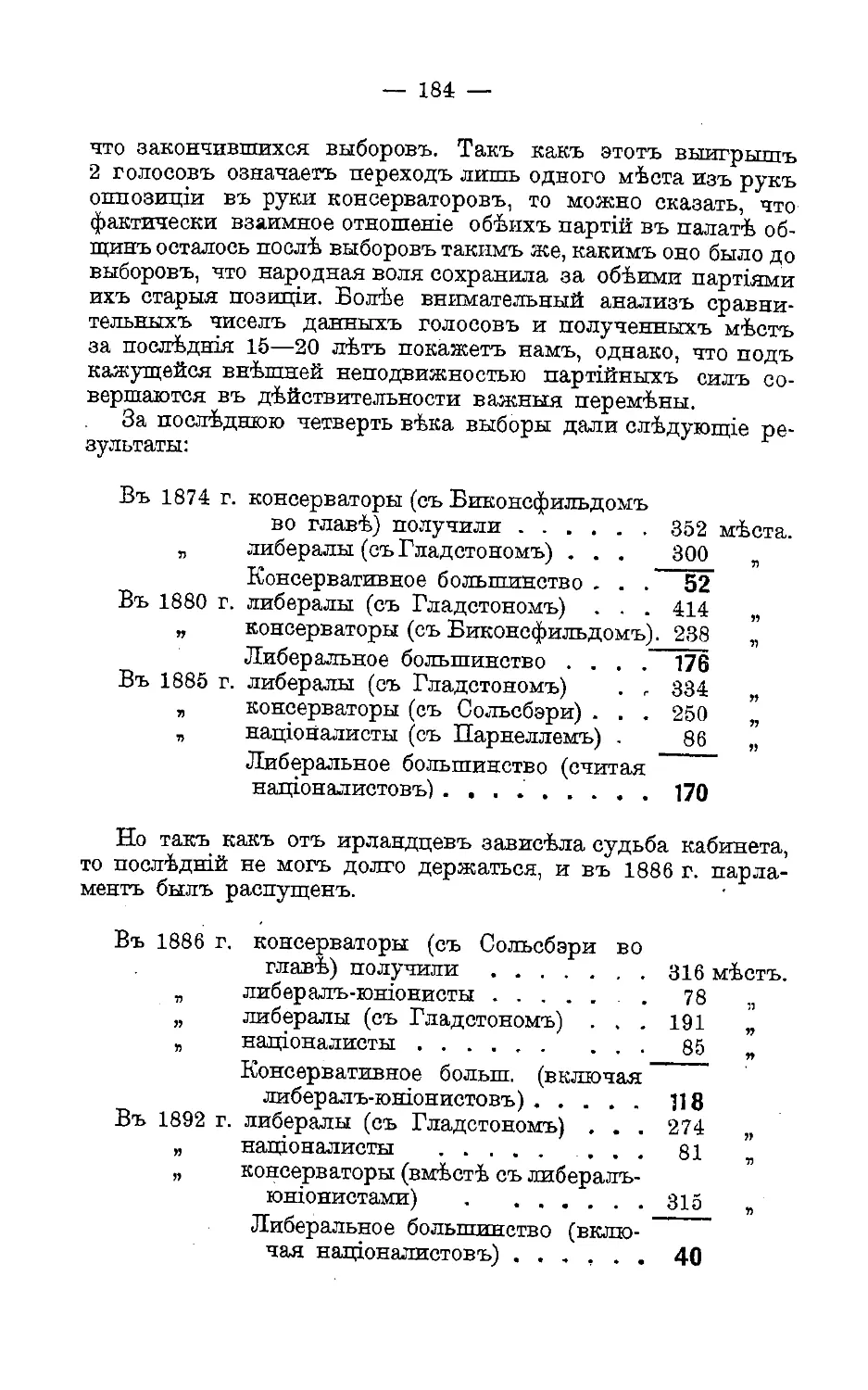

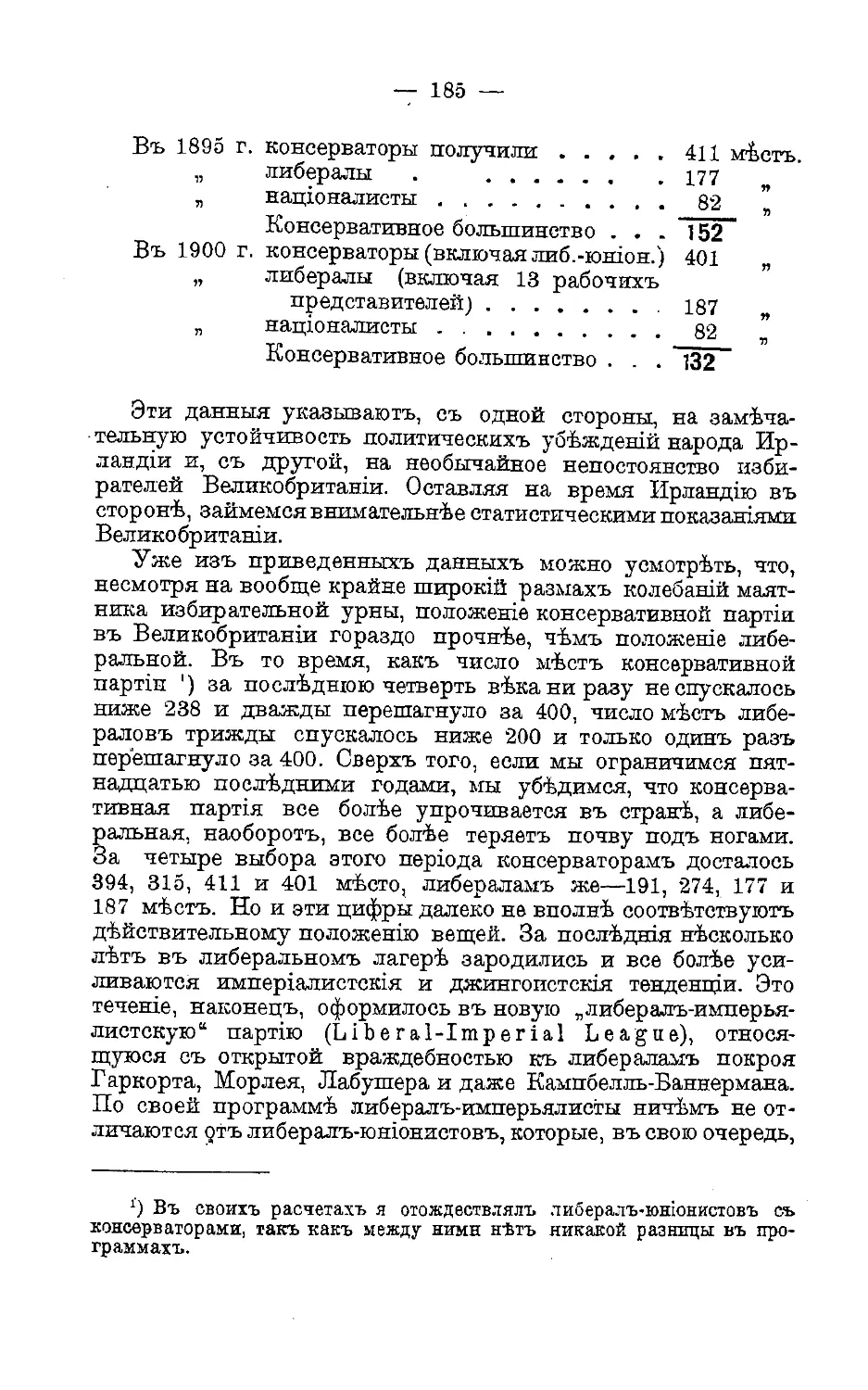

„ X: Результаты выборовъ 183

„ XI: Либеральная и юніонисткая партія. 186

„ XII: Въ падат? общинъ 192

„ XIII: Вожди правительственной партіи 198

„ XIV: Лидеры оппозицш ..-•* 203

„ XV: Двухъ-партійная система и имперьялизмъ. . ¦ 212

„ XVI: Социалистическая и рабочія организации. Ирландскія партіи. 220

БсЛЬГі^. Очеркъ Ю. Стеклова.

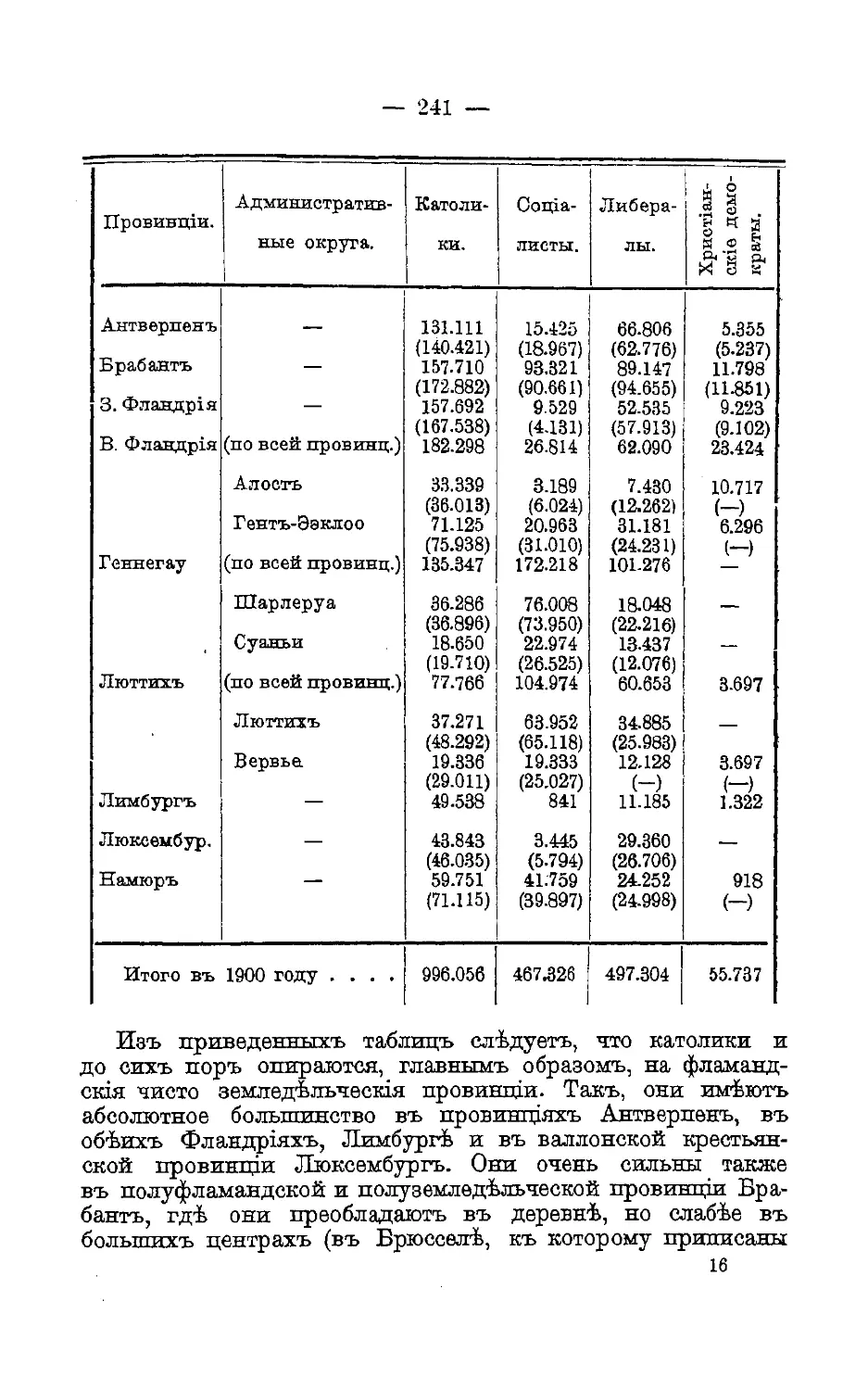

Глава I: Введеніе 233

„ II: Эпоха либерально-католической уніи 242

„ Ш: Либеральная и прогрессивная партія * . . 255

„ IV: Католическая партія и христіанская демократ 275

„ V: Рабочая партія - 303

If Т

Предисловіе.

Предлагаемый русскому читателю сборникъ статей по

политическимъ учреждешямъ и объясняющимъ ихъ соці-

альнымъ состояніемъ государствъ Занадной Европы—им?етъ

ц?лью пополнить большой проб?лъ въ нашей литератур?,

вообще скудной по общественнымъ наукамъ. Въ данномъ

случа? проб?лъ особенно чуветвителенъ, такъ какъ и

европейская литература не богата сочиненіями сопіально-поли-

тическаго содержанія, что можетъ показаться страннымъ, въ

виду двухъ хорошо изв?стныхъ обстоятельства Во первыхъ,

научная мысль дебютировала, можно сказать, въ области

обществознанія сочиненіями о сущесгв? государственной

власти, о суверенитет? и другихъ чисто-политическихъ во-

просахъ, такъ что о всемъ обществознаніи можно было долго

говорить, что оно начиналось и кончалось политикой. Во

вторыхъ, нигд? предметъ изученія не стоялъ въ такой

близкой и т?сной связи со всей совокупностью общественныхъ

отношеній и не требовалъ въ такой м?р? соображения вс?хъ

?тихъ отношеній или, иными словами, соціологическихъ пріе-

мовъ изсл?дованія, какъ именно въ области политики.—Между

т?мъ, за расцв?томъ политической литературы въ XVI, XVII

и XVEQ в.в., наступилъ въ XIX в?к? періодъ упадка и

отчуждения этой литературы отъ другихъ отраслей

обществознанія, которыя какъ разъ въ это время стали складываться въ

научныя дисциплины и находить въ признаніи своей

взаимозависимости .тотъ могучій ферментъ развитія, который

возбуждалъ прежде и политическую литературу, но теперь

— VI —

совершенно заброшенъ новой и, преимущественно, н?мец-

кой политической наукой.

Объяснить это на первый взглядъ странное явленіе можно

только отчасти различіемъ представленій, связывавшихся

прежде и связываемыхъ теперь съ понятіемъ „политики".

Прежде господствовало представленіе, ведущее свое начало

отъ Аристотеля и называющее политикой „науку о

государств?", въ смысл? вс?хъ относящихся къ государству явленій

и знаній. Теперь съ расширеніемъ области и предметовъ

нашего знанія, стало невозможнымъ соединять въ одну науку

о государств? всю совокупность накопленныхъ о немъ знаній^

и это м?сто одной науки о государств? заняла въ настоящее

время ц?лая серія государственные наукъ, въ разрядъ кото-

рыхъ относятъ обыкновенно общее ученіе о государств?,

государственное право, международное право, политическую

экономно, науку о финансахъ, объ управленіи и т. д. Политик?

принадлежитъ въ ряду этихъ наукъ м?сто такой же спе-

ціальной отрасли знанія, какъ и вс?мъ остальнымъ госу-

дарственнымъ наукамъ, и поэтому еще Р. Моль говорилъ,

что возвращаться въ наши дни къ первоначальному, т. е.

Аристотелевскому, смыслу слова „политика" было бы непро-

стительнымъ см?гденіемъ понятій. Этому см?шенію понятій

политика обязана, однако, блескомъ своего прошлаго, такъ

какъ, объединяя въ себ? тогда вс? государственный знанія,

она не изолировала отд?льныхъ сторонъ и функцій

государственной жизни и искала пониманія каждой язъ нихъ-

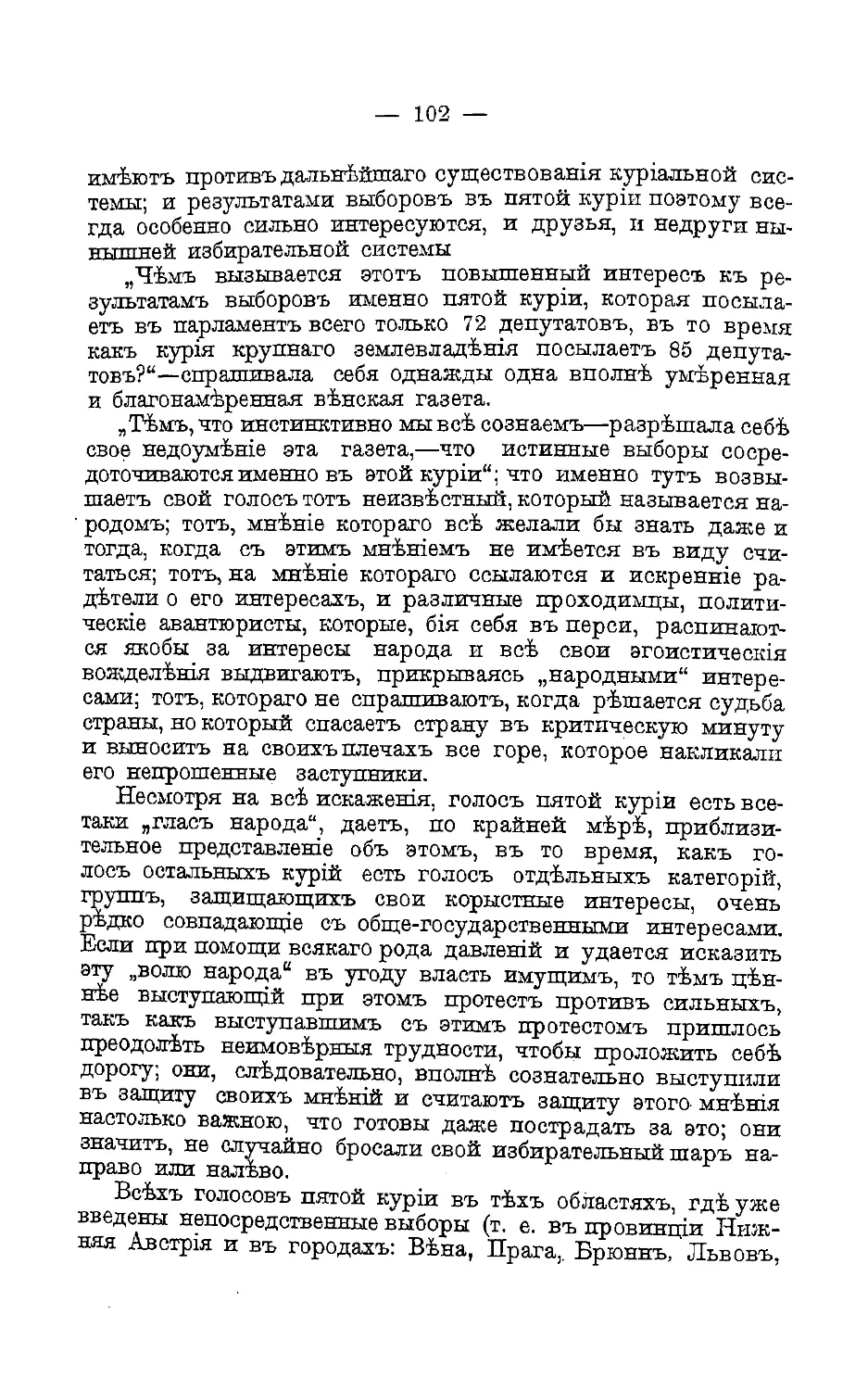

во всей полнот? этой жизни. Но если такая широкая

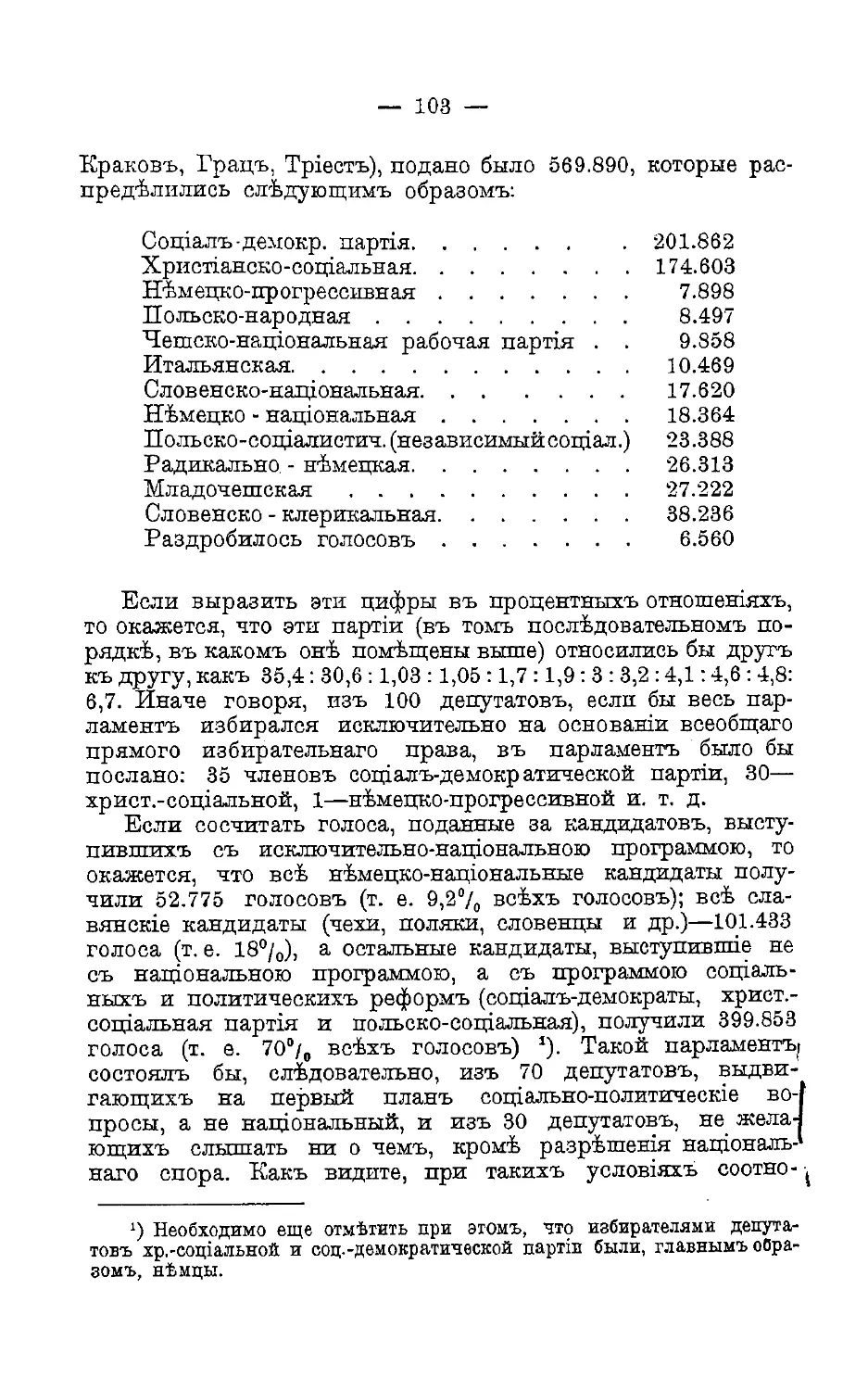

постановка политики въ лрошломъ, въ связи съ соотв?тствую-

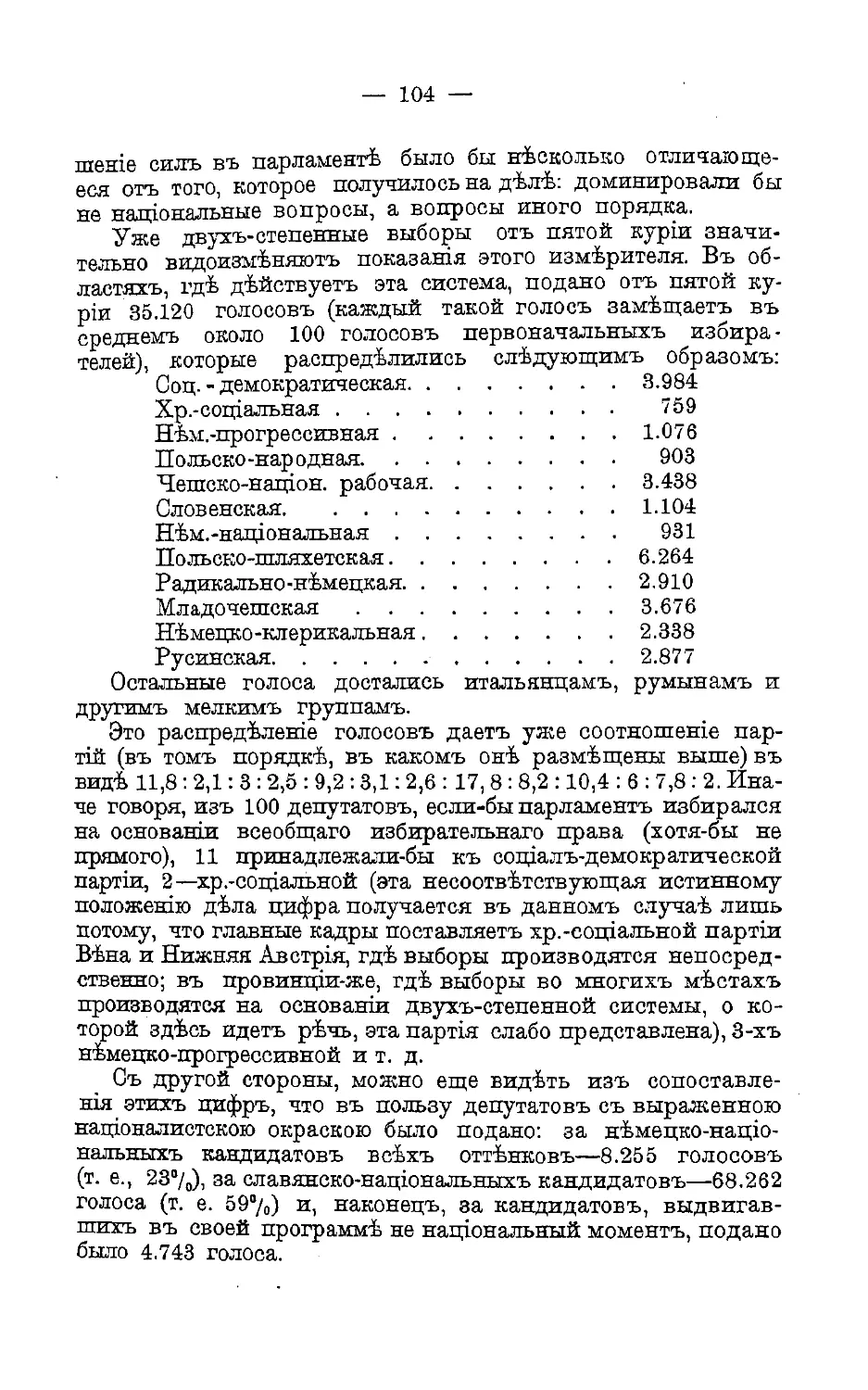

щими теченіями философской мысли, объясняетъ ея прежніе

усп?хи, то посл?довавшее зат?мъ ограниченіе предмета и

задачи политики не можетъ еще объяснить ея упадка.

Почему политическая экономія, исторія учрежденій, наука о

финансахъ и другія такъ называемыя государственный

науки, выд?ляясь изъ прежде единой науки о государств?,

не перестаютъ считать себя каждая—вспомогательной

наукой для другой, и предполагать въ своей раб.от? знаніе какъ

этой другой науки, такъ и государства въ егоц?ломъ,и по-

— VII —

чему мы не видимъ того же въ политик?? Почему,

благодаря сознанію и практики взаимозависимости и

солидарности вс?хъ общественныхъ знаній, политическая экономія,

исторія учрежденій и. т. д. сд?лали въ теченіе минувшаго

в?ка огромные усп?хи и произвели необъятную и весьма

ц?нную литературу, тогда какъ политика перестала въ об-

щемъ признавать свою солидарность съ другими

общественными науками и не только не прогрессировала, если судить

о ней по общему состоянію нов?йшей литературы, но скор??

регрессировала?—На этотъ вопросъ н?которые писатели

отв?чаютъ отрицаніемъ самаго факта упадка политической

литературы, указывая то на ея перем?щеніе отъ многотом-

ныхъ и велычественныхъ трактатовъ добраго стараго времени

(vieu jeu!) на легкія, гнилыя и часто не мен?е ц?нныя

страницы газетныхъ и журнальныхъ статей, то на преимущества

такъ называемаго „юридическаго метода", усвоеннаго новой

политической литературой. Оба эти указанія не достигаютъ

своей ц?ли. Газетныя и журнальныя статьи, какъ бы

талантливы и ц?нны он? иногда ни были, пишутся наскоро, подъ

впечатл?ніемъ событій дня, безъ необходимаго длянаучнаго

изсл?дованія аппарата, и представляютъ вообще наимен?е

благоггріятныя условія для серьезной научной работы. Пре-

обладаніе такой литературы, если за ней не стоитъ другой,

поставленной въ лучшія условія, работы, указываешь прямо

на слабость научной мысли и на необходимость искать иныхъ

и бол?е серьезныхъ причинъ для объясненія явленія, о ко-

торомъ идетъ р?чь. Кром? того, въ газетахъ и журналахъ

пишутъ на экономическія и финансовыя темы не мен?е, ч?мъ

на политическія, и это вовсе не м?шаетъ экономической и

финансовой наук? развиваться широко и вн? газетной и

журнальной литературы.—Что касается преимуществъ, такъ

называемаго „юридическаго метода" въ прим?неніи къ изу-

ченію политическихъ отнош?ній, то мы покажемъ ниже, что-

если бы эти преимущества были даже д?йствительными въ

области чисто юридическихъ диспиплинъ, каковы, напри-

м?ръ, системы д?йствующаго законодательства, то въ поли*

тик? они игр&ютъ роль только отрицательнаго фактора, не

— vni —

повышающаго, а, напротивъ, понижающаго уровень состояшя

политической науки. Но прежде ч?мъ устанавливать эту

связь „юридическаго метода" съ его посл?дствіями въ по-

литик?, будетъ не лишнимъ упомянуть еще от?хъ настрое-

ніяхъ, которыя назьшаютъ скептицизмомъ, фатализмомъ и

квіетизмомъ, и которымъ также приписываютъ иногда "р?-

шающее вліяніе на судьбы политики. Что современныя

условія политической д?ятельности и частая см?на

правительству много об?щающихъ передъсвоимъ установлені?мъ

и мало исполняющихъ по своемъ утверждения, охлаждаютъ

в?ру въ спасительность политическихъ формъ и приготов-

ляютъ в?рную почву для скептицизма и политическаго

индиферентизма, это — фактъ, слишкомъ хорошо изв?ст-

ный для того, чтобы его сл?довало подчеркивать. Но если

идеальный государственный строй есть химера и никакая

политическая формула не можетъ дать одной своей силой

счастія ни одной стран?, то вліяніе политическихъ

учреждение на экономическія состоянія и нравственное и

умственное развитіе народа, испытывающаго на себ? ихъ д?йствіе,

изв?стно также слишкомъ хорошо для того, чтобы осужде-

ніе этого скептицизма, по крайней м?р? въ области

практической политики, не напрашивалось само собою.

Практическая политика выражается въ д?йствіяхъ, которыя тре-

буютъ энергіи, подрываемой скептицизмомъ, и поэтому по-

сл?дній можетъ быть мен?е всего оправданъ въ

практической политике, особенно демократическихъ странъ, гд?

политика есть д?ло вс?хъ и каждаго. — Что касается

политической науки, то скептицизмъ въ ней ум?стенъ настолько

же, насколько онъ ум?стенъ въ другихъ наукахъ, и не ему,

конечно, отвращать насъ отъ этихъ наукъ или отвечать за

ихъ недостатки. Тоже приблизительно можно сказать и о фата-

лизм?, когда съ нимъ связываютъ представленіе о б?зплодно-

сти какъ политической д?ятельности, такъ и политической

науки, разъ ни той, ни другой, не дано возможности изм?нить

что бы то ни было въ предопред?ленномъ порядк? вещей.

Прежде всего, фатализмъ не представляетъ собою ни научной,

ни такой общераспространенной доктрины, вліяніемъ которой

— IX —

могло бы определяться положеніе ц?лой науки и ц?лой

отрасли практической деятельности. Зат?мъ его нельзя см?-

шивать съ детерминизмомъ, который не исключаешь вовсе

индивидуального д?йствія изъ числа событій, направляю -

щпхъ ходъ общественной жизни, но настаиваетъ лишь на

подчиненности этого д?йствія, наравн? со вс?ми другими

явленіями, универсальному закону причинности. Признаніе

этого закона въ политик?, какъ и всюду, можетъ служить

только благопріятствующимъ ея развитію обстоятельствомъ,

а не т?мъ мнимымъ препятствіемъ, какимъ оно является въ

глазахъ запоздалыхъ приверженцевъ двухъ противополож-

ныхъ догматовъ: предопред?ленія и абсолютной свободы воли.

Въ неменьшую ошибку впадаютъ иолитнческіе квіетисты

или оптимисты, довольные и удовлетворенные существую-

щимъ порядкомъ, видящіе въ немъ часто осуществленіе

идеала и потому уже сторонящіеся отъ всякаго новаго уси-

лія. Разъ задача р?шена и достигнутъ идеалъ, то для чего

бороться или отдаваться изсл?дованіямъ уже р?шенныхъ

вопросовъ! Эра революцій завершена, и новые народы,

завоевавъ себ? равенство, свободу, всеобщее голосовавіе и

представительныя учрежденія, пришли къ „лучшему изъ

правительстве, какія когда-либо существовали. Это уб?ж-

деніе, особенно распространенное въ современной Фран-

ціи или, точн?е, среди ея „ученыхъ" и ум?ренныхъ поли-

тиковъ, задерживаетъ зд?сь, наряду, конечно, съ другими

причинами, вс? попытки ревизіи действующей теперь

конституціи,—попытки, о которыхъ вожаки руководящихъ

партій говорятъ, что он? не могутъ исходить ни отъ

кого, какъ отъ „революціонеровъ по профессіи".

Опровергать этотъ взглядъ н?тъ необходимости, такъ какъ эво-

люція политическихъ формъ и учрежденій установлена

теперь настолько прочно, что ее не приходится бол?е

доказывать. Напомню только попутно о Швейцарии и Соединен-

ньгхъ Штатахъ, въ виду иллюстращи того положенія, что

ни представительное правленіе, ни парлам?нтаризмъ не

могутъ разсматриваться, какъ конедъ развитія и какъ

окончательная форма современной демократіи. Насколько далека

— X —

Швейцарія отъ цосл?довательнаго проведенія въ своемъ

политическомъ строе принципа представительства, этого пе-

ріодическаго отчужденія народомъ своего верховенства въ

пользу избираемыхъ имъ представителей, это показываетъ

постоянный ростъ въ этой стран? учрежденія, изв?стнаго

подъ именемъ referendum'a или народной

иниціативы,—учрежденія, дающаго намъ форму прямой, а не представительной

демократии, такъ какъ народъ зд?сь предлагаетъ и утвер-

ждаетъ законы непосредственно и, следовательно, также

непосредственно отправляетъ свою верховную власть. Какъ

та i/ibQ Швейцарія далека отъ типа чисто-парламентскаго

режима, основными нринципомъ котораго служить

автономность исполнительной власти, только контролируемой властью

законодательной, это свидетельствуется юрпдическимъ по-

ложеніемъ „ федеративнаго сов?та ", „ кантональныхъ со -

в?товъ" и „малыхъ сов?товъ", этпхъ органовъ союзной и

кантональной исполнительной власти, совершенно лшпен-

ныхъ автономіи и поставленныхъ въ иодчиненіе отъ назна-

чающихъ ихъ представительныхъ собраній. Соединенные

Штаты уклоняются не менъе р?пхительно, хотя и вь дру-

гихъ формахъ, отъ господствующего въ Европе представи-

тельнаго и парламентскаго режима: практика referendum'^

и зд?сь утверждается и учащается въ деятельности вне-

парламентскихъ политическихъ организацій;

законодательство Штатовъ ограничивается и теряетъ все более и бол?е

свое значеніе; напротивъ, губернаторы Штатовъ и

федеральное правительство расширяютъ постоянно свои полномочія

и власть, отправляя ихъ независимо отъ конгрессовъ и

отрицая этимъ самый основной принципъ парламентаризма.

Не предетавляетъ-ли намъ, наконецъ, и сама Франція

доказательства временнаго значенія своей представительной и

парламентской системы? Французскій сенатъ слышитъ

каждый годъ отъ своего председателя на основаніи

старшинства летъ, по имени Валлона, называемаго также „отцомъ"

действующей конституціи, жалобы на то, что произведете

его рукъ изуродовано, и что на практике применяется со-

всемъ не та конститупдяз которая объявлена основнымъ за-

— XI —

кономъ страны. Что стало, въ самомъ д?л?, съ

перечисленными въ конституции 1875 г. прерогативами президента

республики: его правомъ распущенія палаты депутатовъ,

отсрочки сессій об?ыхъ законодательныхъ палатъ, обращенія

къ нимъ посланій, требованія новаго обсужденія законовъ,

отставленія мйнистровъ и т. д.? Все это вышло изъ упо-

требленія, обратилось въ фикцію, п тогда какъ

исполнительная власть падаетъ все ниже и ниже, законодательная власть

палатъ все растетъ и захватываешь постепенно вс? отрасли

государственной деятельности. Такимъ образомъ, подъ со-

временнымъ французскимъ парламентаризмомъ скрывается

въ д?йствптельности другая правительственная система,—

система, прим?нявшаяся Національньшъ Конвентомъ1792 г.

и находящаяся теперь на пути къ возрожденію.—Прежде

вс? думали, что представители народа не ст?снены нич?мъ

при отправленіи переданныхъ имъ функцій верховной

власти, что они представляютъ эту последнюю не по полномо-

чію отъ своихъ избирателей, а только по избранію п какъ

бы по собственному праву. Представительство разсматрива-

лось не какъ что-либо зависимое или производное отъ

прямого участія народа въ управленіи самимъ собою, а какъ

предпочтительная посл?днему и вполн? самостоятельная

система. Теперь о подобномъ пониманіи представительства

не можетъ быть и р?чи. Теорія полномочія и, притомъ,

повелительная (mandat imperatif) получаетъ все бол?е и бол?е

почвы подъ собою, выт?сняя прежнюю теорію самоетоятель-

наго представительства; представители народа вступаютъ въ

настоящее подчиненіе къ своимъ избирателямъ, и голоса въ

пользу неиосредственнаго участія народа въ правительств?

раздаются все громче и громче. И это участіе, можно

сказать, уже осуществляется, если еще не въ форм? шв?йдар-

скаго referendum'a, то въ бол?е грубомъ образ? власти обще-

ственнаго мн?нія. Повсюду учреждаются органы для защиты

м?стныхъ и профессіональныхъ интересовъ; сельскій и рабочій

классы организуются въ синдикаты и союзы синдикатовъ,

диктующіе избираемымъ ими представителямъ свою волю;

винод?лы и винные торговцы многихъ департаментовъ со-

— XII —

единяются въ общіе союзы и наиравляютъ на согласную

своимъ интересамъ д?яте льность ц?лыя группы своихъ пред

ставителей въ об?ихъ палатахъ, въ числ? 30, 40 и бол?е

челов?къ; то же д?лаютъ торговыя палаты, союзы промыш-

ленниковъ и т. д. Политическія партіи собираются періоди-

чески на конгрессы, которые вырабатываютъ программы, на-

вязываемыя ихъ представителямъ въ парламенте; для на-

блюденія за исполненіемъ этихъ программъ образуются даже

особые руководящее комитеты. Парламентъ въ этихъ уело-

віяхъ только отражаетъ вн?шнія вліянія и, по выраженію

одного депутата, играетъ роль простой регистратуры (bureau

d'enregistrement). Это—не только власть общественная мн?-

нія, но и настоящая, хотя еще грубая и невыработанная

форма прямого, а не одного представительнаго участія

общества въ управленіи собою.

Отсюда нельзя не сд?лать въ отношеніи къ занимающему

насъ вопросу того вывода, что современные квіетясты

ошибаются, считая представительную демократію и парламента-

ризмъ посл?днимъ словомъ политической мз'-дрости, какъ бы

упраздняющимъ вс? дальн?йпгія мысли и заботы о политик?.

Больше значенія, нежели вс? разсмотр?нныя нами до сихъ

поръ мн?нія объ уменыпеніи интереса къ политик? въ со-

временномъ намъ обществ? и въ современной намъ литера-

тур? им?ютъ указанія на преобладающую роль въ жизни

челов?ческихъ обществъ ?кономическихъ импульсовъ надъ

вс?ми другими и на сознаніе этой преобладающей роли,

точно установленное только во второй половин? XIX в?ка

К. Марксомъ и его посл?дователями. Намъ н?тъ надобности

входить въ од?нку выводимой отсюда доктрины такъ на-

зываемаго экономическаго матеріализма (эта оц?нка

производилась уже слишкомъ много разъ, и она не нужна для

д?ли нашей статьи), чтобы удостов?рить д?йствительно

опред?ляющее значеніе экономическихъ отношеніи какъ въ

практик? современной политической жизни, такъ и въ

направленной на изсл?дованіе экономическихъ и политиче-

скихъ отношеніи работ? мысли. Ограничимся опять н?-

сколькими иллюстраціями. Обусловленность политическихъ

— XIII —

отношеній экономическими интересами выступав тъ теперь

даже въ названіяхъ политическихъ партій. Прежде он?,

наприм?ръ во Франціи, носили названія имперіалистовъ,

монархистовъ, республпкандевъ, радикаловъ и т. д., смотря

по различію чисто-поллтггческихъ отт?нковъ своихъ уб?ж-

деній, откуда не сл?дуетъ, однако, заключать о безраз-

личіи экономическаго критерія и для этихъ партій. Теперь

политическія партій называются консерваторами,

прогрессистами, радикалами, радикалами-соціалистами, соціалистами

и т. д., уже въ прямой зависимости отъ представляемыхъ

ими экономическихъ интересовъ.

То же можно сказать и о политическихъ программахъ.

Прежде он? опирались бол?е всего на ту или другую форму

государственнаго строя, начиная отъ легитимной монархіи,

проходя черезъ монархію безъ короля, ум?ренную республику

съ Тьеромъ, Дюфоромъ, Греви и т. д. и кончая демократіей

въ форм? конвента, безъ всякаго главы исполнительной

власти. Теперь въ нихъ политическіе вопросы почти

отсутствуют^ и избирательная борьба ведется на почв? т?хъ или

другихъ взглядовъ на подоходный налогь, таможенный та-

рифъ, рабочіе законы и т. п.

Обратимся теперь на минуту къ Германіи, управляемой

деспотически своимъ императоромъ, который пренебрегаетъ

и союзнымъ сов?томъ, представляющимъ верховенство союз-

ныхъ государствъ, и рейхстагомъ, олицетворяюгдимъ

верховенство и единство германскаго народа. Императоръ моно-

полизируетъ въ своихъ рукахъ даже законодательную власть,

поглощая въ себ? почти исключительно инициативу предло-

женія законовъ и пользуясь, если не легальнымъ, то реаль-

нымъ и неограниченнымъ правомъ veto; онъ уклоняется также

отъ всякаго контроля надъ собою, какъ бюджетнаго, такъ и

ггравительственнаго и, не ст?сненный даже отв?тственноетью

министровъ, остается чистымъ автократомъ въ стран?, давно

опередившей по своему культурному развитію такую форму

государства. И при такомъ положеніи вещей 3-хъ милліон-

ная масса избирателей ведетъ агитацію не за политическую

вободу и голосу етъ на выборахъ не за изм?ненія въ госу-

— XIV —

дарственномъ стро?, а сплачивается въ сильно

организованную социалистическую партію, которая требуетъ прежде всего

экономическихъ реформъ и, приспособляясь къ управляющей

ею полуд?спотіи, заставляетъ эту посл?днюю служить сво-

имъ классовымъ интересамъ. Есть писатели, которыхъ воз-

мущаетъ этотъ пріоритетъ экономическихъ интересовъ передъ

политическими и которые приписываютъ его наивно то

развращенности нашего времени, сд?лавшаго, какъ будто, изъ

стремленія къ нажив? и богатству главный рычагъ жизни;

то упадку идеализма и торжеству матеріалистическихъ уче-

ній, обращающихъ-де умы на одни чуветвенныя удовле-

творенія, доставляемыя богатствомъ; то господству демокра-

тіи, которое предоставляетъ верховную власть „числу"., т. е.

масс?, и сообщаетъ этой масс? желаніе пользоваться властью

исключительно для себя, безъ всякой мысли объ улучшении

существующей политической системы. Изъ несомненно важ-

наго вліянія политической организаціи страны на вс? стороны

ея жизни эти писатели выводятъ часто заключение и о

подчиненности экономическихъ отношеній политическимъ и о

прав? политики на первенствующее м?сто въ ряду вс?хъ

наукъ объ обществ?. Эти заключенія не оправдываются

своими посылками и опровергаются фактами действительной

жизни. Кому н?изв?стно, что даже войны ведутся въ

настоящее время не изъ за династическихъ, политическихъ,

религіозныхъ и т. п. споровъ, а изъ завопросовъ о новыхъ

рынкахъ, о таможенныхъ тарифахъ, о сахари, хлопк?, уголь-

ныхъ коняхъ и т. д.?

Переоц?нивать значеніе государственнаго строя и формъ

правительства можно было лишь въ то время, когда

существовали поводы думать, какъ это долго и им?ло м?сто,

что государство всесильно и властно распоряжаться по

своему усмотр?нію вс?ми отношениями соціальной жизни. Но

съ т?хъ поръ, какъ мы узнали, что сами правительства суть

ничто иное, какъ средства для достиженія вн? ихъ лежа-

щихъ ц?лей, что строеніе и функціи этихъ правительствъ

оиред?ляются условіями развитія обществъ, регулируемыхъ

ими только въ формальномъ смысл?, что, наконецъ, все го-

— XV —

сударство и право принадлежать къ феноменамъ того же

порядка, что и другіе общественные феномены, — съ т?хъ

поръ гегемоніи чисто-государственныхъ и юрпдическихъ наукъ

долженъ былъ наступить естественный конецъ. На это и ука-

зываетъ д?йствительность, свид?тельствующая въ теченіе

посл?днихъ десятил?тій о такихъ поразительныхъ усп?хахъ

экономическихъ, историческихъ и даже юридическихъ дис-

циплинъ, которые исключаюсь всякую мысль о возможности

для политики удержать свое прежнее привилегированное

положеніе. Но между привплегированнымъ положешемъ п

упадкомъ есть посредствующая позидія. которая и должна

боть занята политикой не только потому, что

государственная д?ятелъность была и остается однимъ изъ важн?йлгахъ

соціальныхъ факторовъ, вліяющимъ безспорно на другіе,

факторы и требующимъ внимательнаго изучевгія, но и

потому, что предметъ и пред?лы государственной д?ятель-

ности постоянно передвигаются.

Государство—„ночной сторожъ",—?тотъ идеалъ старыхъ

либераловъ, надъ которымъ см?ялся Лассаль, — не им?етъ

подъ собою никакой почвы, и, если современное государство

расширяетъ все бол?е и бол?е предоставляемыя индивиду

сферы свободы, то оно же, для обезпеченія культурныхъ

интересовъ этого индивида, ставить передъ собою все новыя

и новыя задачи. Усп?хъ или провалъ этихъ задачъ

зависитъ въ значительной м?р? отъ того или друтого строя

государства и отъ т?хъ или другихъ способовъ его д?ятель-

ности, и это обстоятельство указываетъ, въ лилшій разъ, на

пользу и возможность разработки политической науки. Но

какъ ее разработывать? Вотъ вопросъ, отв?тъ на который

дастъ намъ настоящій ключъ къ объясненію неудовлетвори-

тельнаго состоянія современной литературы и укажетъ на

выходъ изъ этого состоянія.

Способъ или методъ, которымъ политическая наука раз-

работывается въ Гермавл'и, во вс?хъ своихъ отд?лахъ, а во

Франпди—только въ н?которыхъ, обнаруживая, однако,

явную тендендію проникнуть и въ другіе, — носить названіе

„юридическаго метода" и представляетъ собою ничто иное,

— XVI —

какъ отд?льный случай прим?ненія старой апріорной

методы, издавна принятой въ юридическихъ дисциплинахъ

и перенесенной теперь въ политику. Крестнымъ отцомъ этой

методы во вновь завоеванной ею территоріи былъ изв?ст-

ный н?мецкій юристъ Лабандъ, давпгій въ предисловия къ

своему обширному комментарию на государственное право

Германской Имперіи и программу такъ называемаго „юри-

дическаго направленія" въ государственной наук?, быстро

реципированную почти вс?мъ современнымъ покол?ніемъ

н?мецкихъ публицистовъ. Вотъ серія логическихъ операцій,

которыя должны быть обязательно произведены по этой про-

грамм? каждымъ изсл?дователемъ государственнаго строя и

государственной д?ятельности той или другой страны:

1) „анализъ данныхъ юридическихъ отношеній гхублич-

наго права";

2) „точное установленіе юридической природы этихъ

отношеній";

3) „раскрытіе бол?е общихъ юридическихъ принциповъ,

подъ которые должны быть подведены эти же отношенія", и

4) „развитіе ел?дунщихъ изъ этихъ принциповъ посл?д-

ствій". Орудіемъ для вс?хъ этихъ операцій служитъ только

„логика, которая не можетъ быть зд?сь зам?нена нич?мъ;

вс? историческія, политическія и философскія соображения

не им?ютъ для юридического изсл?дованія никакого зна-

ченія и прикрываютъ часто недостатокъ конструктивной

работы* 1).

Эта программа, которой нельзя отказать въ р?зкой и

последовательной постановки ея основныхъ положешй, даетъ

м?сто сл?дующимъ неустранимымъ, на нашъ взглядъ, возра-

женіямъ. Во первыхъ, она освящаетъ апріорную методу работы,

осужденную современнымъ научнымъ знаніемъ—по крайней

м?р?, въ отношеній къ общественнымъ наукамъ—и, притомъ,

апріорную методу въ худшемъ ея смысл?. Намъ не только

рекомендуютъ, безъ пой?рки какимъ бы то ни было наблю-

г) P. Lab and: „Das Staatsreeht des deutschen Reiches". 2 изд. Предисло

віе, сгр. 6, 7 и 11.

—xvn—

деніемъ, восходить чисто-логическимъ путемъ отъ мен?е об-

щихъ къ бол?е общимъ юридическимъ понятіямъ и зат?мъ

нисходить отъ этихъ бол?е общихъ яонятій къ ихъ, н?пред-

вид?ннымъ законодательными текстами, посл?дствіямъ, на

говорятъ еще, что эти общія понятія предполагаются всяісой

политической организацией, что „н?тъ такого учрежденія

права, которое могло бы существовать, не подчиняясь впе-

редъ определяющему его общему понятію, что созданіе по-

добнаго учрежденія было-бы столь же невозможно, какъ от-

крытіе новой логической категоріи или возникновеніе новой

силы природы" *). Мн? кажется, что „юридическій м?тодъ*

н?медкихъ публицистовъ и ихъ многочисленныхъ посл?до-

вателей въ разныхъ странахъ бьетъ себя достаточно самъ

приведенной цитатой и что противъ его наивнаго апріоризма

было~бы трудно возразить сильн?е, ч?мъ онъ самъ д?лаетъ

это въ своемъ манифест?. Труизмомъ было бы также

указывать на образование общихъ понятій и типовъ учрежденій

изъ наблюденій надъ конкретнымъ и представленій о кон-

кретномъ, а не наоборотъ, и еще больпшмъ труизмомъ—

вспоминать, наприм?ръ, о парламентаризме, который вовсе

не существовалъ еще два стол?тія тому назадъ и, слагаясь

постепенно въ англійской практик?, оярокидываетъ вверхъ

дномъ предположеніе о невозможности существованія того,

что не заключено уже въ существующемъ. Во вторыхъ, „юри-

дическій методъ" разрываетъ естественную связь между

формой и содержаніемъ своего предмета изучевгія и,

сосредоточивал всю работу на одной форм?, онъ самъ закрываетъ

передъ собою путь къ пониманію того, что не можетъ быть

понято безъ соображенія его содержашя;. въ то же время

онъ освящаетъ опасный въ общественныхъ наукахъ культъ

формальной логики. Форма и содержаніе составляютъ дв?

стороны одного и того же понятія, и если отд?левгіе ихъ

возможно въ такихъ чисто спекулятивныхъ отрасляхъ зна-

нія, какъ математика, то оно немыслимо въ соціальныхъ

наукахъ, которыя им?ютъ д?ло съ фактическими отяоше-

}) Ibid, 1-ое изд. Предисловие, сгр. 6.

—XVIII—

ніями, допускающими самое различное содержаніе и столь

же различное регулированіе, не исключающее, въ границахъ

детерминизма, и свободной воли регулирующей власти, Какъ

понять эти отношенія, не знакомясь съ ихъ cqдержаніемъ и

довольствуясь только формой ихъ регулированія? Одной

логикой зд?сь не обойтись, такъ какъ она не производите об-

щественныхъ отношеній изъ себя и не даетъ критерія для

ихъ контролировался. Со времени іеринга никому не

позволено игнорировать, что юридическія понятія суть не

простая логическія, категоріи, а живыя историческія образова-

нія, которыя возникаютъ изъ соціальныхъ отношеній и лишь

посл? своего возникновения овлад?ваются юридической діа-

лектикой; напрасно приписывающей себ? привилегію

творчества на эти образования. Культъ логики подм?ниваетъ

реальньЕя силы, управляющая общественной жизнью,

мертвой діалектикой и забываетъ, по мъткому выраженію іеринга,

что не жизнь существуете для понятій, а понятія для жизни,

и что общество и право повинуются не тому, что логично,

а тому, что требуется жизнью и чувствомъ права.

Злоупотребление же формальной логикой приводите

последователей „юридическаго метода" къ отождествлению политики съ

государственнымъ правомъ, въ исключительномъ смысл?

системы правъ и обязанностей различныхъ органовъ

государственной власти, и къ предположению въ этой систем?

одного стройнаго логическаго ц?лаго, въ которомъ все, какъ

будто, связано между собою раціонально и сведено къ

Неразрывной ц?пи принциповъ и ихъ такъ называемыхъ „кон-

секвенцій". Для устраненія ?тихъ представленій

довольно указать, съ одной стороны, на присутствіе въ стро? и

д?ятельности государства, рядомъ съ юридическими, и та-

кихъ элементовъ, въ которыхъ трудно усмотреть не только

тождество, но и сходство съ правомъ. Что общаго съ нимъ

им?етъ, напр., веденіе войны, сооружеше кр?постей и бро-

неносцевъ, производство публичныхъ работъ, фабрикація

табаку и т. д., и можно-ли фактически считать главу

верховной власти подчиненнымъ праву въ томъ же смысл?, въ

какомъ ему подчинены его подданные? Съ другой стороны,

— хгк —

противъ торжества логики въ систем? политическихъ учре-

жденій можно сослаться на самый проц?ссъ ихъ

образования, въ которомъ участвуютъ различные классы общества,

съ ихъ противоположными интересами, и другія, не мен?е

враждебныя между собою, силы, вступающія по необходи.

мости во взаимные компромиссы и находящія въ этихъ ком-

промиссахъ минимумъ удовлетворенія. Логика могла бы

торжествовать въ политическихъ учрежденіяхъ только въ томъ

случа?, еслибы одинъ разумъ руководилъ челов?ческими

дъйствіями. Но такъ какъ людьми въ ихъ д?ятелъности

руководить въ гораздо большей степени, чъмъ

разумъ—интересы, и интересы, часто противоположные другь другу,

то неудивительно, что эта противоположность инт?ресовъ

налагаетъ свою печать и на политическія учрежденія. Вотъ

почему эти посл?днія и представляютъ намъ обыкновенно

не картину единства и стройной логической п?ли, а рядъ

противор?чій и комбинацій различныхъ принциповъ и те-

ченій, уравнов?шивающихъ другь друга или подчиняющихъ

слаб?йпгіе изъ нихъ сильнъйшимъ.

Въ дополненіе къ характеристик? н?мецкаго „юридичес-

каго метода" будетъ не лишнимъ привести нисколько прим?-

ровъ его прим?ненія. Въ главахъ, посвященныхъ германскому

рейхстагу, Лабандъ озабоченъ, конечно-, только

„юридической природой" этого собранія и силится ссылками на

второстепенные законы доказать, что оно н? им?етъ характера

представит?лънаго собранія, такъ какъ германскій народъ

„не есть субъектъ права, который могъ-бы быть ггредстав-

ленъ". Депутаты рейхстага—не представители народа, такъ

какъ „н?тъ такого субъекта, который могъ-бы передать имъ

свою власть или свои полномочія. Союзныя государства

суть, напротивъ, субъекты права, и они могутъ поэтому

выражать свою волю и осуществлять свои права въ Ооюзномъ

Сов?т?, черезъ своихъ представителей. Но германскій

народъ въ его ц?ломъ не им?етъ личности, отличной отъ

Германской Имп?ріи (ея представитель—императоръ); онъ не

субъектъ права, онъ лишенъ юридической воли и не обла-

даетъ поэтому возможностью ни передачи власти, ни осу-

— XX —

ществленія правъ, ни выраженія воли черезъ

представителей. Обозначеніе членовъ рейхстага „представителями" гер-

манскаго народа не им?етъ юридическаго значевгія; въ.

юридич?скомъ смысл? члены рейхстага не представ-

ляютъ никого" 2). Въ другомъ м?ст? своего учебника Ла-

бандъ, игнорируя силу обыча?въ и практики, объявляетъ

интерпелляции въ р?йхстаг? „лишенными съ конституціонной

точки зр?шя всякаго значенія и силы", такъ какъ он? не

предусмотр?ны конституцией; говорятція о нихъ статьи

регламента рейхстага не им?ютъ юридической ц?ны а).

Другой крупный представитель „юридическаго метода"

въ Германіи—Мейеръ находить достаточным^ при

установлены юридической природы государства, сл?дующее опре-

д?леніе: „государство есть лицо, т. ?. субъектъ публичнаго

права" 8). Этихъ прим?ровъ довольно, чтобы вид?ть, до чего

можетъ доводить политическую науку методъ, изгоняющій

изъ нея все, кром? законодательныхъ текстовъ и діалектиче-

скихъ манипуляцій надъ этими текстами. Разсматривая поли*

тическія учреждения, какъ продукты логики, а не жизни,

отказываясь отъ изученія ихъ въ той сред?, въ которой они:

возникаютъ и функціонируютъ, и совершенно обособляясь

отъ этой среды, подъ пр?длогомъ ея н?соотв?тствія

юридической точк? зр?нія, политическая наука, становясь на этотъ

путь, подхгисываетъ свой смертный приговоръ. И зам?ча-

т?льно, что она становится на этотъ путь посл? того, какъ.

его все бол?е и бол?е оставляешь настоящая юриспруденціяг

им?ющая д?ло съ граждалскимъ правомъ, гд? такъ

называемый „юридически методъ" и родился, и практиковался

втеч?ніе тысяч?л?тій, и уже съ 50-хъ годовъ XIX в?ка

признавался главнымъ виновникомъ отсталаго состоянія т?хъ-

отраслей знанія, къ которымъ онъ - прим?нялся. Но въ то-

время, кажъ гражданское право, благодаря, главнымъ обра-

зомъ, іерингу и его школ?, начинаетъ мало по малу раз-

*) P. La band: „Das Staatsrecht des dentschen ReichesM-e изд., стр. 332.

*) Ibid., стр. 285—6.

3) Meyer: „Lebrbuch des dentschen Staatsrechts", стр. 9—41.

— XXI —

д?лываться съ тираніей этого метода и находить въ при-

знаши связи съ другими общественными науками новыя

силы для своего развитія и возвышенія на степень науч-

наго знанія, современная политическая литература въ Гер-

маніи проникается почти ц?ликомъ этимъ методомъ и

передаешь его въ другія страны, гд? въ немъ видятъ иногда

что-то не только безусловно правильное, но и новое, и

прекрасное.

Между т?мъ, довольно вспомнить, съ одной стороны, о

в?ковомъ рабствъ гражданскаго права подъ гнетомъ этого

метода, и съ другой — о времени усвоенія его н?мецкой

политической наукой, — времени, совпадающемъ съ утв?р-

жденіемъ новой германской имперіи, — чтобы разс?ять вс?

возможныя на этотъ счеть иллюзіи. Что указываемое

совпадете не случайно, что „юридически методъ" служить въ

рукахъ н?мецкихъ публицистовъ средствомъ для выраженія

въ псевдо-научной форм? спедифическаго патріотизма, что

этотъ патріотизмъ им?етъ предметомъ прославлеше новой

имперіи и ея императора, — это легко демонстрировать

почти на каждомъ изъ новыхъ н?мецкихъ трактатовъ и уч?б-

никовъ по государственному праву, постоянно выдвигаю-

лщхъ на такъ называемыхъ юридическихъ основаніяхъ

первенство императора и подчиненность законодательных^,

ообраній. О томъ, чтобы такіе трактаты и учебники

составляли политику въ смысл?. сопіальной науки о ц?ляхъ и

ередетвахь государственной деятельности, не можетъ быть,

конечно, и р?чи.

Во Франціи, если не говорить объ административном^

прав?, политическая литература не доходить до крайностей

н?мецкаго „юридическаго направленія". Но эта литература

въ посл?днія десятил?тія очень скудна, и въ ней также

можно зам?тить теченіе, параллельное тому, которое

развивается съ такой силой въ Г?рманіи. Ж во Франціи

прогрессивное движеніе открыто гражданскимъ правомъ: молодая

школа юристовъ, сл?дующая за іерингомъ и считающая въ

овоихъ рядахъ Саллейля, Жени, Ламбера и др., не пере-

стаетъ указывать на неправильность изолирован^ права отъ

— ХХП —

т?хъ фактовъ, которые имъ регулируются, и на

невозможность не только вести научныя изсл?дованія, но и

упражнять практическую деятельность юриста иначе, какъ при

соображеніи этихъ фактовъ. Однако въ административномъ

прав?, — отд?ляемомъ во Франціи отъ конституціоннаго, а

не сливаемомъ съ нимъ, какъ въ Германіи,—старое

юридическое направленіе не слаб?етъ, а скоръе усиливается подъ,

н?мецкимъ вліяніемъ и проникаетъ также въ

конституционное право, эту настоящую область политики, производя

зд?сь т? же отрицательные результаты, что и въ Германіи.

Объясняя это явленіе, одинъ молодой писатель, по имени

Н. Нашег, выпустивши въ 1903 году прекрасную книгу

о преподаваніи соціальныхъ наукъ *), приписываетъ его,

съ одной стороны, неблагопріятному, доходившему часто до

запрещенія, отношенію почти вс?хъ французскихъ прави-

тельствъ къ преподаванію политическихъ наукъ, и съ

другой — введенію этого преподаванія въ настоящее время на

юридическихъ факультетахъ. Не возражая въ принцип?.

противъ объединенія преподаванія юридическихъ и

соціальныхъ наукъ, Hauser указываетъ справедливо на его

опасности при настоящемъ положеніи юридическихъ факульте-

товъ, когда составляющіе ихъ юристы стараго закала

относятся къ соціальнымъ наукамъ съ нескрываемымъ недов?-

ріемъ и грозятъ имъ большимъ ущербомъ—подаркомъ своего

„юридическаго метода" и вытекающаго изъ него

догматизма. Кром? того, привычка къ постояннымъ комментиро-

ваніямъ законодательныхъ текстовъ, въ виду ихъ точнаго

лрим?ненія къ данному случаю, приводить юристовъ къ-

тому, что они видятъ въ исторіи права и общества ничто

иное, какъ хронологическую и логическую ц?пь

законодательныхъ текстовъ, юридическихъ формулъ, изреченій

юристовъ и р?шеній. И такъ какъ право можетъ быть разсма-

триваемо въ каждый историческій момента, какъ выраженіе

и осадокъ данньшь общественныхъ отнопгеній, то юристъ и

думаетъ, что для знакомства съ учрежденіями и правами

а) JL Hauser: „L'enseignement des sciences soeiales". Paris, 1903.

— ххш —

того или другого народа, довольно изучить формулы, опре-

д?ляющія въ данное время его юридическую жизнь; изм?-

ненію въ этихъ формулахъ будетъ всегда соотв?тствовать

нрим?неніе и въ общественныхъ состояніяхъ. Нельзя

отрицать, что эта точка зр?нія, благодаря большому таланту

такихъ писателей, какими были, напр., Савиньи, Пухта,

Брунсъ, Ф. де-Куланжъ, Ш. Жиро и др., оказалась

чрезвычайно плодотворной, и ей мы обязаны, напр., обновленіемъ—

при помощи институцій Гая, сборниковъ-формулъ, варвар-

скихъ правдъ и т. д., — вс?хъ нашихъ знаній о древнемъ

римскомъ обществ?, объ учрежденіяхъ эпохи Меровинговъ

и т. д.

Но нужно въ то же время помнить, что прим?неніе

указанной точки зр?нія требуетъ чрезвычайной

осторожности, такъ какъ юридическія формулы рисуютъ намъ

общество не такъ, какъ оно есть, а такъ, какъ оно

представляется или кажется желательнымъ редакторамъ этихъ фор-

мулъ. Сколько бы, наприм?ръ, ошибокъ над?лалъ будущій

историкъ французскаго общества ХЕК в?ка, если бы онъ

вздумалъ писать эту исторію только на основаніи француз

скаго кодекса! Прочтя главы объ „отцовской власти" и о

„брак?", онъ пршпелъ бы къ заключенно, что отцовская

власть въ наше время столь же неограниченна и страшна,

какъ это было въ древнемъ Рим?! Въ статьяхъ о договор?

личнаго найма онъ увид?лъ бы см?шеніе найма прислуги

съ наймомъ рабочихъ и отсюда, по примъру Кювье съ его

мамонтомъ, сд?лалъ бы заключеніе объ отсутствіи во Фран-

ціи, при д?йствіи ея гражданскаго кодекса, крупной

капиталистической промышленности!

Законы и другія юридическія формулы выражаютъ, и то

не всегда, соціальную д?йствительность только того момента,

который есть моментъ ихъ составленія; „они стар?ютъ,—какъ

выражается Hauser,—прежде, ч?мъ высыхаютъ чернила,

которыми ихъ пишутъ", и эволюція общества не задерживается

т?мъ, что какой нибудь „Моисей спускается со своего

Синая". Сл?дуетъ еще сказать, что не только учрежденія не

перестаютъ развиваться посл? своего закр?пленія въ за-

- XXIV —

кон?, но и законъ можетъ въ день же своего рожденія не

ооотв?тствовать современному ему состоянію общества.

Случается, что законодатель подчиняется юридическому

архаизму и предписьгоаетъ формулы, прим?нимыя лишь къ

такому состоянію общества, которое отчасти уже исчезло.

Это особенно им?етъ м?сто въ древн?йпгую эпоху, когда

написанное обычное право переходить впервые въ

писанный законъ. Законодатель не открываете этого посл?дняго,

а лишь редактируетъ или записываетъ подъ диктовку ста-

риковъ, хранящихъ традиціи, т? нормы соціальныхъ

отношений, которыя были уже давно изобр?тены и удержаны

памятью стариковъ также точно, какъ если бы он? были

отпечатл?ны на камн? или бронз?. Поэтому въ принцип?

можно допустить, что всякое древнее законодательство за-

паздываетъ, и какъ ни революціонны были, напри-

м?ръ, 12 таблицъ, он? заключали въ себ? б?зспорно, ря-

домъ съ живыми, и мертвыя уже положенія (напр.

знаменитое in partes secare).

¦ То ж? можно сказать отчасти и о новыхъ

законодательствах^ которыя уже не въ силу традиціи, а въ силу

сознательной воли своихъ авторовъ или диктующихъ имъ свою

волю общественныхъ группъ, также отстаютъ отъ

современной имъ действительности и стараются закр?пить

отживши свое время порядокъ вещей.

Наприм?ръ, французскій гражданскій кодексъ не только

не даетъ в?рной картины современнаго намъ французскаго

общества, но не отражаетъ в?рно даже общества первой

имперіи. Наполеонъ I велъ сознательно д?ло соціальной

реакщи и думалъ, съ одной стороны, путемъ

законодательства оживить н?которыя старыя учрежденья, а съ другой—

смягчить н?которыя изъ соціальныхъ завоеваній первой ре-

волюціи *): поэтому его кодексъ былъ несомн?нно образомъ

бол?е стараго общества, ч?мъ то, котораго онъ былъ совре-

менникомъ.

Вс? законодательства страдаютъ въ большей или мень-

*) S a g и а с: „La legislation civile de la Revolution".

— XXV —

шей степени боязнью къ нововведеніямъ, и въ 9-ти слу-

чаяхъ изъ 10-ти можно быть ув?реннымъ, что признаваемый

ими учрежденія существуютъ фактически задолго до ихъ

признанія. Враки между патриціями и плебеями въ древ-

немъ Рим? были въ полномъ ходу до появл?нія закона

Канулейя—такъ же, какъ во Франціи браки между

католиками и гугенотами не были, конечно, р?дкостью и до

издавая эдикта 1787 г. То же им?ло м?сто въ отношевли къ

разводамъ, профессіональнымъ синдикатамъ и масс? дру-

гихъ учрежденій, безспорно существовавшихъ на практики

ран?е того, ч?мъ эта практика санкционировалась закономъ.

Правда, что въ н?которыхъ случаяхъ, — но это лишь на

высшихъ ступеняхъ развитія, — законы могутъ и опережать

соціальную д?ствительность, обнаруживая склонность уже

не къ архаизмамъ, а къ тому, что можно называть

„законодательными неологизмами". Это мы видимъ, напримъръ, въ

современномъ политическомъ законодательстве Франціи,

исходящемъ отъ предположенія объ абсолютномъ равен-

ств? вс?хъ гражданъ, — и равенств? ихъ не только передъ

•закономъ, но и въ отношеніи къ получевію образованія,

распред?ленію досуга, испов?дыванію той или другой ре-

лигіи и т. д., — что вовсе не соотв?тствуетъ еще д?йствую-

щей практики. Эти исключительные случаи сходятся, однако,

съ предыдущими, которые составляютъ общее правило, въ

томъ, что т? и другіе колеблютъ одинаково юркдическій дог-

мать о полномъ соотв?тствіизаконовъ сощальной д?йствитель-

ности. Вотъ почему некоторые изъ новыхъисториковъ права

сов?туютъ „не придавать кодифипированнымъ обычаямъ и

¦законамъ иного значенія, кромъ второстепеннаго, и

опираться на частные акты юридической жизни, единственно

способные отражать в?рно право въ его состояніи образо-

ванія и развитія".

Этотъ совътъ заключаетъ въ себ? несомн?нную долю

истины, такъ какъ частные акты бол?е измънчивы, гибки и

лучше приспособляются къ подвижной обстановки

действительной жизни, ч?мъ законодательные тексты. Но это опять

тексты, отличающіеся неменьшей тенденціей къ окостенънш,

_ XXVI —

что и законодательные тексты. Нотаріусы также не любять-

перем?нъ, какъ и законодатели, и формулы частныхъ ак-

товъ передаются часто изъ покол?нія въ покол?ніе,

удерживая въ себ? многочисленные архаизмы и переживанія,

н? отв?чающіе болъе никакой действительности. Возстано-

влять по нимъ соціальную жизнь было бы столь ж?

рискованно, какъ и возстановлять ее по текстамъ законовъ,

откуда, въ связи со вс?мъ ггредшествуюгяимъ, сл?дуетъ само

собою, что „юридическій методъ", даже освобожденный отъ.

своего апріоризма и понимаемый только въ смысл? опери-

рованія надъ однимъ юридическимъ матеріаломъ,

оказывается все-таки негоднымъ средствомъ для изученія какъ-

соціальныхъ наукъ вообще, такъ и политики въ частности..

Поэтому, если мы хотимъ зам?нить схоластику нредметнымъ.

знаніемъ, для насъ д?лается обязателънымъ прим?неніе ко-

вс?мъ соціальнымъ, а въ ихъ числ? — и къ юридическимъ

наукамъ — методовъ наблюдевія и историческаго изученія

съ ихъ анализомъ, классификацией, сравненіемъ и обобще-

ніемъ конкретныхъ фактовъ. Сознаніе этой обязательности

распространяется теперь все дал?е и далъе, и исторія, —

эта „science maitresse" XIX стол?тія, какъ ее называлъ не

давно парижскій профессоръ Эсменъ, — и притомъ, исторія

подъ самыми различными названіями: исторія образованія,

дипломатическая исторія, парламентская исторія, исторія

законодательства, — торговли, —промышленности, — финан-

еовъ,—войнъ,—военныхъ учрежденій, — наукъ, — искусствъ

и т. д.— становится основаніемъ вс?хъ соціальныхъ наукъ-

Изв?стно, наприм?ръ, что многія черты представительныхъ

учрежденій новыхъ европейскихъ народовъ были прямо или

косвенно заимствованы изъ англійскихъ образцовъ и что это

заимствование, не устранивъ также многихъ національныхъ

учрежденій, продолжавшихъ существовать въ вид? пережи-

ваній или еще вполн? живучихъ остатковъ стараго порядка,

политическихъ учрежденій этихъ народовъ, внесло въ ихъ

публичную жизнь такое непостоянство и такія противор?чія,

которыя никакъ не могли быть объяснены иначе, какъ обра-

щеніемъ къ историческому прошлому. Яркую иллюстрацию

— XXYII —

для того же вывода можетъ представить различное прило-

женіе доктрины разд?ленія властей въ Англіи н во Франціи.

Тамъ эта доктрина сводилась практически къ тому, чтобы

охранить независимость судовъ, при примъненіы ими закона

и неприкосновенность индпвидуальныхъ правъ свободы —

отъ вм?гпательства вс?хъ другихъ органовъ правительства

кром? судебной власти; зд?сь не существовало такого ува-

женія ни къ закону, ни къ индивидуальнымъ правамъ, и

им?лось въ виду только защитить исполнительную или

административную власть отъ вм?шательства судовъ,

которые, въ лицъ старьгхъ парламентовъ, достаточно ст?сняли

ея деятельность. Декларатця правъ 1789 г. ув?ряла, какъ

изв?стно, что безъ разд?ленія властей н?тъ конститудіи, а

изданный уже въ сл?дуюгцемъ году законъ объ организадіи

судовъ толковалъ ясно это разд?леніе властей только въ

смысл? невм?шательства суда въ деятельность

административной власти. То и другое пониманіе доктрины Монтескье

было одинаково логично, но вытекало изъ различныхъ усло-

вій государственной жизни и различныхъ представленій о

самомъ законъ. Англо-саксонское представленіе не д?лаетъ

различія между публичнымъ и гражданскимъ правомъ:

всякое право, какого бы оно ни было рода, составляетъ часть

общей системы положительнаго права, и вс? вопросы права,

касаются-ли они функцій должностныхъ лидъ или условій

частныхъ договоровъ, подлежать одинаково в?дънію обык-

новенныхъ судебныхъ учрежденій. Во Франціи, напротивъ,

только гражданское право, им?ющее своимъ предметомъ

права и обязанности индивидовъ въ ихъ отношеніяхъ другъ

къ другу, принадлежитъ в?д?нію юриспруденціи и судовъ,

тогда какъ публичное право, занятое принципами

правительственной д?ятельности и отношеніями индивидовъ къ

государству, выд?лено изъ в?д?нія обыкновенныхъ судовъ

и образуетъ особую область, въ которой считается ум?стной

только точка зр?нія государственнаго интереса. И этотъ

тфинципъ выд?ленія вопросовъ публичнаго права изъ пре-

д?ловъ компетенціи обыкновенныхъ судовъ не новъ: онъ

прим?нялся еще во Франціи „стараго порядка", былъ обо-

— ХХУШ —

стренъ и систематизированъ законодательствомъ первой

революция, введенъ въ конституцію 1789 г. и не только

продержался до пад?нія второй имперіи, но держится и до

сихъ поръ, благодаря старинному толкование Государствен-

нымъ Сов?томъ доктрины раазд?ленія властей и несмотря

на значительный затруднешя, поставленныя этому

толкование декретомъ 19 сентября 1870 г. правительства національ-

ной обороны.

Въ результате прим?ненія указаннаго принципа

получается, не взирая на значительное число новыхъ админи-

стративныхъ законовъ и практику административных^ су-

довъ, недостаточная гарантированность во Франціи

индивидуальной свободы, которую опять нельзя объяснить иначе,

какъ историческимъ изуч?ніемъ. Наконецъ, мы были-бы

лишены возможности понять и политическія учрежденія Англіи,

если бы мы знакомились съ ними только по сборникамъ

англійскихъ законовъ и обычаевъ, не соображаясь

одновременно съ ролью общественныхъ классовъ въ этой стран?,

положеніемъ торговли и промышленности, образованіемъ

политическихъ партій, вліяніемъ печати, общественнаго мн?-

нія и т. д. Англійскіе историки и политическіе

писатели, въ ряду которыхъ довольно назвать Стеббса, Фри-

мана, Дайси, Тодда, Поллока, представляютъ себ? ясно это

полож?ніе д?ла и держатся обыкновенно въ своихъ изел?-

дованіяхъ исторической и бол?е или мен?е соціологической

точки зр?нія, не впадая, поэтому, къ своей выгод?, въ т?

крайности юридическаго направленія, которыя были

отмечены нами въ Германіи и во Франціи. Сл?дующей отсюда

высотой уровня своей политической литературы Англія

обязана, главнымъ образомъ, продолжительной практики

политической свободы, такъ же какъ низкій уровень этой

литературы въ Германіи и неограниченное господство зд?сь

„юридическаго метода" можетъ быть приписано, помимо

второстепенныхъ причинъ, такой же продолжительной

практики., абсолютизма и вытекающей отсюда слабости

политическая развитія. Поэтому читателю, озабоченному своимъ по-

литическимъ образованіемъ, можно особенно рекомендовать

— XXIX —

изученіе англійской историко-политической литературы, хотя

его тутъ же сл?дуетъ предупредить, что за исключеніемъ

нъсколькихъ сочиненій Мэна, Фримана и др., переведен-

ныхъ, между прочимъ, и на русскій языкъ, эта литература,

наравн? съ остальной западно-европейской литературой, не

выходитъ, въ вид? общаго правила, за пред?лы изсл?до-

ванія своей или какой-либо иной страны, обособляемой при

этомъ отъ остального міра и изучаемой независимо отъ

пріемовъ сравнительно-исторической методы. Между т?мъг

прим?неніе этой посл?дней методы къ политик? должно

быть особенно дорого, и вотъ по какимъ соображеніямъ.

Съ одной стороны, параллельное изученіе исторіи полити-

ческихъ учрежденій многихъ или группы родственныхъ

между собою народовъ могло бы привести къ установленію

общихъ имъ вс?мъ политическихъ теченій, типовъ

учрежденій и „общаго права'1, различнаго отъ права „напіональ-

наго", которое сл?довало бы относить на счетъ

особенностей каждаго изъ сравниваемыхъ народовъ. Научное зна-

ченіе такой отрасли знанія, приводящей, если не къ зако-

намъ, то, по крайней м?р?, къ высшимъ обобщеніямъ,

касающимся развитія учрежденій ве?хъ или т?хъ народовъ,

которые сд?лались предметомъ изученія, не могло бы

подлежать никакому сомн?нію. Съ другой стороны, то же

параллельное изученіе политическихъ учрежденій многихъ

народовъ, стоящихъ въ аналогичныхъ условіяхъ развитія,

могло бы привести и къ сознанію общей политической теоріи>

способной служить одновременно и руководствомъ для

практической государственной деятельности, и критеріемъ для

ея оц?нки.

Въ томъ и другомъ случа?, т. е. какъ при

чисто-познавательной или научной, такъ и при практической или

утилитарной ц?ли изсл?дованія, это посл?днее предполагала

бы существование общихъ фактовъ политической жизни у

вс?хъ сравниваемыхъ между собою народовъ. А что такі?-

общі? факты встр?чаются и встр?чаются не единично, а въ

масс?,—особенно у европейских^ народовъ, живущихъ при

сходныхъ культурныхъ условіяхъ и сходныхъ-государствен-

— XXX —

ныхъ формахъ,—на это мы им?емъ неопроверяшмыя

доказательства, не говоря объ апріорной в?роятности этихъ

фактовъ, въ значительной общности основныхъ учрежденій

на раннихъ ступеняхъ—ивъпроцесс?всерастущаго

обобщения нрава на бол?е позднихъ ступеняхъ развитія европей-

скихъ народовъ.

Я не буду говорить объ условіяхъ и зваченіи этой

общности и этого обобщенія права, такъ какъмн? приходилось

уже высказываться по этому вопросу въ моемъ предисловіи

къ русскому переводу книги П. Жида: „Etude sur la

condition privee de la femme" *).

Ограничусь зд?сь зам?чаніемъ, что указанныя явленія

говорятъ за полную возможность научной постановки какъ

сравнительной исторіи политическихъ учрежденій, такъ и

общей политической теоріи, принципы которой, при

наличности предлагаемыхъ ими условій, им?ли бы

общеобязательное значеніе. Правда, эта возможность оспаривается до

сихъ поръ педантами и скептиками, указывающими на

трудности историческихъ изсл?дованій въ области учрежденій и

права каждаго изъ народовъ, прнвлекаемыхъ сравнительной

методой къ своему разсмотр?нію, откуда и вытекаетъ какъ

будто подрывающая методу недостоверность и

недостаточность ея матеріаловъ. Въ отвътъ на этотъ скептицизмъ

можно сослаться, прежде всего, на значительный усп?хъ

уже произведенныхъ, и вовсе не безплодно, попытокъ при-

ложенія сравнительной методы къ древнимъ и среднев?ко-

вымъ учрежденіямъ, и, зат?мъ, на несравненно бол?? бла-

гопріятныя условія пользования той же методой въ отно-

шеніи къ мен?е отдаленнымъ отъ насъ періодамъ исторіи.

Эти мен?? отдаленные періоды исторіи им?ютъ какъ разъ

наибольшее значеніе для общей политической теоріи, такъ

какъ они представляютъ гораздо бол?е связи и аналогіисъ

современными учрежденіями, ч?мъ отдаленный эпохи, даю-

1) П. Жидъ: „Гражданское полоасеніе женщины съ древы?йшихъ

временъ". Пер. съ франц. подъ ред. и съ предасловіемъ проф. Ю. С.

Тамбарова. М., 1902 г.

— XXXI —

шія, конечно, мен?е такихъ аналогій. А что ближайшіе къ

намъ періоды исторіи могутъ быть хорошо изучены, это не

трудно усмотр?ть, хотя бы, на исторіи англійскихъ полити-

ческихъ учрежденій—по крайней м?р?, со времени рево-

люціи 1688 г. Эти учрежденія теперь настолько обсл?до-

ваны во всей совокупности своихъ экономическихъ и идей-

ныхъ условій, что мы им?емъ возможность опред?лить

бол?е или мен?е точно значеніе каждаго изъ этихъ условій

въ политической эволюціи Англіи и сказать не только то,

ч?мъ былъ англійскій парламентаризмъ во вс? моменты

¦этой эволюціи, но и то, ч?мъ онъ не могъ бы быть въ со-

•отв?тственные моменты во Франціи, въ Скандинавскихъ

государствахъ и т. д. То же приблизительно можно

утверждать о политической- эволюціи и большинства европей-

¦скихъ странъ, откуда само собой напрашивается заключеніе

какъ о возможности, такъ и о плодотворности приложенія

къ этой эволюціи, въ ея ц?ломъ, именно сравнительно-

исторической, а не какой-либо другой методы. Но если даже

допустить р?шающее значеніе недостаточности сугцествую-

щаго историческаго матеріала для пшрокаго прим?ненія

сравнительной методы, это было бы возраженіемъ не ггро-

тивъ методы, а противъ состоянія историческихъ знаній.

Историки могли бы быть подвинуты этимъ возраженіемъ на

новыя изсл?дованія, а выводы сравнительной методы могли

бы получить только бол?е гипотетически характеръ, ч?мъ

тотъ, какой они им?ли бы при мен?е несовершенномъ со-

стояніи историческаго знанія. Вм?сто едва-ли возможной

гд?-нибудь истины получалось бы приближение къ истин?.

Но это не подрывало бы ни мало методы, которая подго-

товляетъ путь, при дальн?йшихь усп?хахъ исторической

науки, для мен?е гипотетическихъ построеній, составляю-

щихъ до сихъ поръ, сколько мн? изв?стно, пред?лъ всего

челов?ческаго знанія.

Значеніе такой подготовительной работы или, можетъ

быть, даже простого камешка для постройки будущаго зда-

нія теоріи политической эволюціи и практической политики

позволено приписать и выпускаемому теперь сборнику отд?ль-

— ХХХП —

ныхъ изсл?дованій ло современнымъ политическими состоя-

ніямъ европейскихъ государствъ. Авторы этихъ манографій

могли и не задаваться приписываемой имъ ц?лью; но

широкая программа, по которой они ведутъ свои изсл?дованія,

и соединение ихъ въ одно изданіе даютъ самому читателю

возможность какъ сопоставлять и сравнивать описываемыя

въ различныхъ частяхъ сборника состоянія и учреждения,

такъ и д?лать сл?дуюпдя изъ этого сопоставленія и срав-

ненія заключенія. Если посл?дагія будутъ часто посп?шны,

то любознательный читатель не преминетъ исправить по-

гр?шности своихъ ааключ?ній углубленіемъ затронутых/в въ

настоялщхъ изсл?дованіяхъ вопросовъ по спеціально

посвящаемой имъ литератур?, и возбужденная, такимъ образомъ,

работа мысли не пропадетъ даромъ.

Ю. Гамбаровъ,

Австрійскіп реихстагъ.

АВСТР1Я.

I.

„Австрія—разлагающійся политически организмъ". „Ав-

стрія—второй (посл? Турціи) стоящій на очереди „больной

челов?къ", къ унасл?дованію котораго „въ довольно близ-

комъ будущемъ должна приготовиться остальная Европа".

„Австрія—не государственный организмъ, а лишь политико-

географическій терминъ". „Австрія—не результата естествен-

наго образованія государственнаго организма, а лишь выра-

женіе династическихъ интересовъГабсбурговъ". „L'Autriche—

се n'est pas uu etat, c'est un gouverneraent".

Таково ходячее представленіе объ этой стран?,

распространенное, однако, не только среди диллетантовъ, не только

среди „большой публики", знакомящейся съ жизнью Австріи

лишь по случайнымъ газетнымъ изв?стіямъ, сообщающимъ,

главнымъ образомъ, объ экстраординарныхъ событіяхъ, о

скандалахъ, взаимныхъ потасовкахъ, тронныхъ и министер-

¦скихъ р?чахъ, задорныхъ заявленіяхъ и т. п. Таково

приблизительно представленіе объ Австріи и среди политиковъ

ex professo, особенно среди политиковъ политиканствующихъ,

любящихъ загадывать далеко впередъ и измышлять „каби-

нетныя" комбинаціи, въ которыхъ политическая карта Европы

см?ло перекраивается сообразно съ личными идеалами и

вождел?ніями этихъ политикановъ.

И даже на политическихъ и общественныхъ д?ятелей,

склонныхъ относиться бол?е вдумчиво къ явленіямъ и за-

просамъ государственной жизни, это ходячее представленіе

объ Австріи не остается безъ вліянія, заставляя ихъ д?лать

бол?е или мен?е посп?шные выводы изъ т?хъ безотрадныхъ

отношеній, которыя 'даютъ тонъ и окраску общественно-

политической жизни Австріи.

Впасть въ эту ошибку, правда, не трудно. Ибо какое

иное представленіе можетъ вызвать страна, въ которой въ

теченіе ц?лаго ряда л?тъ государственный механизмъ

оказывается совершенно неспособнымъ къ отправленію своихъ

¦функцій; въ которой главный законодательный органъ, пар-

— 4 —

ламентъ, отказывается или не находить въ себ? силъ для

вышлненія своего назначенія; въ которой большинство

м?стныхъ законодательныхъ органовъ, т. е. областные

ландтаги, в?дающіе краевыя нужды, ц?лыми годами не могутъ

собираться или, собравшись, не могутъ работать, такъ какъ

то одна, то другая группа, входящая въ составь этихъ

ландтаговъ, отказывается присутствовать въ зас?даніяхъ

этихъ учрежденій или соглашается присутствовать только

для того, чтобы не дать работать своимъ противникамъ;

въ которой исполнительные органы въ лиц? муниципали-

тетовъ и коммунальныхъ учрежденій отказываются—въ вид?

протеста лротивъ центральныхъ учрежденій—исполнять

обязанности, возложенныя на нихъ государствомъ?

Можно ли удивляться тому, что созерцаніе этой

безотрадной картины общественно-политической немощности,,

являющейся результатомъ то глухой, то громкой, то

активной, то пассивной борьбы н?мцевъ съ чехами, чеховъ съ

н?мцами, итальянцевъ съ н?мцами и словенцами, поляковъ

съ русинами, словенцевъ съ итальянцами и н?мцами и т.

д., и т. д., этой до-нельзя перепутанной, пестрой и

кажущейся неразр?шимою „bellum omnium contra omnes", въ

которой какъ-бы готовы пожрать другъ друга вс? эти насильно

втиснутыя въ рамки Австріи народности, — можно-ли

удивляться, что эта картина вызываетъ даже среди не

довольствующихся готовыми или шаблонными отв?тами восклица-

ніеврод? встр?ченнаго нами у одного серьезнаго австрійскаго

публициста: „Австрія расползается по вс?мь швамъ, и для

характеристики ея положенія можно пользоваться только

однимъ выраженіемъ, и это есть выраженіе: полн?йшая

дезорганизация!"?

Но, можетъ быть, всею этою неурядицею знаменуется

лишь одинъ изъ переходныхъ моментовъ, моментъ остраго

кризиса, возможный во всякой стран? и не

свидетельствующие непременно о начал? конца?

Даже такого, н?сколько обнадеживающаго, вывода изъ-

нын?пшихъ австрійскихъ отношений не допускаютъ многіе

изъ т?хъ, которые пытались разобраться въ сложномъ

комплексе австрійскихъ вопросовъ.

Хаосъ, господствующи* нын? въ Австріи, нельзя считать

сл?дствіемъ случайности или ошибки правительства,—писалъ

W. Beaumont по поводу кризиса, наступившаго въ Австріи

посл? изданія министромъ-іфезидентомъ, графомъ Бадени,

распоряжения о равноправности чешскаго и н?мецкаго язы-

ковъ. „Нельзя,—говоритъ онъ,—вызвать потрясенія

государства, покоющагося на прочныхъ основахъ, однимъ распоря-

— 5 -

женіемъ объ употреблении языковъ. Нужно, чтобы сами

устои государства были слабые, обветшалые, готовые

рухнуть, для того, чтобы такой второстепенна™ характера

правительственный актъ, какъ это распоряженіе Бадени, могь

вызвать прекращеніе всякой парламентской жизни"...

И онъ не можетъ не вспомнить при этомъ

установившихся взглядовъ на Австрію, какъ на страну, въ которой

какъ разъ отсутствуетъ все то, что необходимо для обраэо-

ванія солиднаго государственнаго организма: н?тъ ни

единства расы, ни единства исторической традиціи, способной

до изв?стной степени зам?нить первое условіе и послужить

связующею силою для разнородныхъ элементовъ, вошедшихъ

въ составь одного и того-же государства; ни сходства въ

экономической и соціальной структуре отдЬльвыхъ областей,

оказывающегося нер?дко способнымъ сплотить въ одно ц?-

лое далекія другъ отъ друга и даже чуждыя другъ другу

группы населенія.

Почти въ т?хъ же выраженіяхъ, что и Вомонъ, говорить

о кризис?, настулившемъ при гр. Бадени, и Каутскій, самъ

выросшій и долго живпай въ Австріи и знающій поэтому

ближе австрійскія отношенія.

„Было-бы ошибкою,—говорить онъ,—думать, что весь этотъ

наступивши въ Габсбургской монархіи хаосъ вызванъ рас-

поряжіеніемъ о языкахъ... Несомн?нно, р?шеніе этого вопроса

при помощи простого министерскаго распоряженія, издан-

наго по усмотр?нда самого министра, а не при помощи спе-

діалънаго закона, для изданія котораго потребовалось-бы

согласіе парламента, представля?тъ собою явленіе, далеко не

желательное; возможно также, что отд?льные пункты этого

распоряженія, которымъ нормируется употребленіе чешскаго

и н?мецкаго языковъ въ т?хъ или другихъ правительствен-

ныхъ учрежденіяхъ, не соотв?тствовали д?йствительнымь

нуждамъ, потребностямъ и желашямъ. Но, в?дь, въ Австріи

привыкли спокойно проглатывать гораздо бол?е

чувствительный обиды,—откуда-же въ данномъ случа? это

внезапное р?шеніе ринуться въ безумную борьбу на жизнь и

смерть?

„Понять это можно лишь въ томъ случа?, если вид?ть

въ этомъ распоряжении о языкахъ (вокругъ этого-то вопроса

и ведется все время раздирающая Австрію національная

борьба) не объектъ посл?дней борьбы, а лишь сигналь къ

ней, и помнить, что причины этой борьбы лежать гораздо

глубже..."

И такъ какъ эти причины представляютъ собою не н?что

случайное, наносное, временное въ жизни Австріи, н?что

— 6 —

такое, что Австрія могла-бы совлечь, стряхнуть съ себя, а, на-

оборотъ, представляютъ собою, такъ сказать, „первородный

гр?хъ" въ процесс? искусственнаго устроительства

исторической Австріи, гр?хъ, доставшійся въ вид? тяжелаго насл?дія

Австріи современной; такъ какъ эти причины, т. е. неумол-

кающая и дающая тонъ всей австрійской жизни борьба

национальностей, органически срослись съ Австріею и

неоднократно уже вызывали сильн?йшія потрясенія австрійскаго

государственнаго организма, то вполн? естественно было

зародиться взгляду на Австрію, какъ на страну, не

способную устранить д?йствіе этихъ причинъ.

Если Австрія не съум?ла сд?лать этого на протяженіи

в?ковъ, то есть-ли основаніе в?рить, что съ этою задачею

справится нын?шняя одряхл?вшая Австрія? Задаютъ.

себ? невольно вопросъ.

И достаточно произнести выраженіе „дряхлая Австрія",

„одряхл?вшій государственный организмъ", какъ сейчасъ-же

вышеупомянутый малоут?шительный выводъ о будущемъ

Австріи начинаетъ казаться еще бол?е уб?дительнымъ.

Возможенъ, однако, и совершенно иной, прямо

противоположный взглядъ на Австрію; взглядъ, позволяющей

думать, что Австрія переживаетъ нын? не процессъ дезаггре-

гаціи, а, наоборотъ, процессъ аггрегаціи; что она не

разлагается уже, а лишь начинаетъ слагаться, не дезорганизуется^

а лишь организуется, вырабатываете устои своего будущаго

существованія. В?дь, можно,—и не безъ достаточнаго осно-

ванія—вид?ть въ той Австріи, которую мы теперь им?емъ

передъ собою, лишь зачаточный организмъ, столь юный и

столь мало еще опред?лившійся, что онъ до сихъ поръ не

им?етъ еще собственнаго имени, обозначенія.

Не сл?дуетъ забывать, что нын?шнее обозначеніе земель

Габсбургской короны именемъ „Австрія" и титулъ „импера-

торъ Австріи" появляется лишь въ 1804 г., когда Францъ Пг

которому принадлежалъ титулъ римско-германскаго

императора, вынужденъ былъ посл? разгрома Германіи Наполео-

номъ I, отказаться отъ власти надъ частью своихъ итальян-

скихъ влад?ній и Германіею, сложить съ себя свой

прежней титулъ и впервые принять титулъ „императора Австріи" >

въ роли котораго онъ и сталъ называться Францъ I, т. е.

первый „императоръ Австріи", а не Францъ II, какъ онъ

назывался до т?хъ поръ въ качеств? наследника римско-

германской короны.

Это была не простая перем?на титула, а вынужденное

признаніе чрезвычайно важнаго историчеекаго факта, факта,

знаменовавшаго начало процесса выд?ленія Габсбургской

— 7 —

имперіи въ т?сномъ смысл? слова изъ орбиты вращенія

германо-римской имперіи и связанныхъ съ нею специфиче-

скихъ политических^ интересовъ. Габсбургская имперія,

разлившаяся по всей средней Европ? и вобравшая въ себя ея

политическіе интересы, начинаетъ входить въ свои ньш?гп-

ніе берега, и на ея поверхности начинаютъ явственн?е вы-

д?ляться ея спеціальные австрійскіе интересы.

Но и это еще не та Австрія, съ которою мы им?емъ д?ло

нын?. Начавшійся тогда процессъ выд?ленія Австріи

завершается лишь въ 1866 г. полнымъ и окончательнымъ вы-

д?леніемъ ея изъ состава Германской имперіи, въ

которой она до т?хъ поръ играла руководящую роль.

И лишь въ 1867 г. Австрія, въ которой до т?хъ поръ

какъ-бы безъ остатка растворялась Венгрія, по крайней

м?р? съ точки зр?нія оффидіальной политики, становится

Австро-Венгріею, двуединьшъ политическимъ организмомъ,

въ которомъ каждая изъ ?тихъ двухъ иоловинъ ведетъ

совершенно самостоятельное существованіе.

Это и есть дата рожденія современной Австріи; только

теперь специфически - австрійскіе интересы и отношенія

рельефно проступаютъ наружу, получаютъ возможность

оказывать зам?тное и сильное вліяніе на ходъ и развитіе

политической жизни.

До т?хъ поръ Габсбургскую монархію можно было еще

считать н?медкою страною. Такъ именно на нее и смотр?ла

н?мецкая дйнастія Габсбурговъ, руководившаяся въ теченіе

в?ковъ традиціями германской имперіи и вид?вшая въ мил-

ліонахъ полукультурнаго и даже совс?мъ некультурнаго

славянскаго населенія, входившаго въ составъ этой имперіи,

какъ бы придатокъ къ многомилліонной н?мецкой имперіи,

какъ бы своего рода случайную добычу, ггремію за истори-

ческія доблести.

При этомъ положеніи д?лъ Габсбурги могли еще долго

хранить несокрушимую в?ру въ свою предв?чную,

предопределенную имъ судьбою миссію, заключавшуюся въ кон-

солидированіи подъ своею эгидою обширной н?мецкой

имперіи; а на фактъ сугцествованія въ ихъ влад?ніяхъ милліоновъ

славянъ смотр?ть, какъ на возложенную на нихъ попутную

миссію, которая сводилась къ германизаціи этихъ славянъ.

Такъ не только думали, но и поступали выд?лявшіеся

изъ ряда друтихъ устроители Австріи,' какъ, напр.,

императрица Марія Терезія и императоръ іосифъ, старавшіеся

утвердить Австрію на основахъ н?мецкаго централизма, при

помощи которыхъ н?мецкій элементъ могъ изъ централист-

скихъ правительственныхъ органовъ, не желавшихъ при-

— 8 —

знавать областныя и національныя различія и стремившихся

нивеллировать ихъ, управлять всею Австріею.

Но такіе руководящее принципы оказались неприм?ни-

мыми къ современной Австріи, въ которой славянское на-

селеніе своею численностью значительно превышаете

оставшееся въ пред?лахъ этой Австріи н?мецкое населеніе. А

если-бы руководящія сферы и продолжали втайн? лел?ять

эти доставшіеся имъ по наследству и излюбленные ими

идеалы, то практическое осуществленіе ихъ становилось

невозможнымъ въ Австріи, пережившей посл? событій

1848 г. глубокое внутреннее преобразованіе, кром? того

вн?шняго преобразованія, о которомъ скачано выше. Если

въ до-реформенной, полицейской Австріи еще можно было

насильственными м?рами подавлять нежелательныя

правительству національныя теченія, то въ конституціониой

Австріи, введшей у себя правовой порядокъ, національнымъ

теченіямъ пришлось предоставить бол?е широкій просторъ,

и они получили возможность расти и развиваться.

Благодаря этому, получилось такое соотношеніе силъ,

при которомъ грубо-насильственное подавленіе одною изъ

нащоналъностей, входящихъ въ составъ Австріи, вс?хъ

остальныхъ, оказавшихся съ нею подъ одною и тою-же

политическою кровлею, становилось совс?мъ не легкимъ д?-

ломъ. Невозможнымъ оказалось и наблюдаемое иногда

естественное претвореніе одною национальностью, бол?? сильною

въ матеріальномъ и духовномъ смыелъ, другихъ національ-

ностей, пришедшихъ въ столкновеніе съ нею и уступившихъ

ей м?сто или растворившихся въ ней, какъ слаб?йшая

составная часть; оказалось невозможнымъ отчасти потому, что

такой національности не было на лицо въ Австріи, отчасти

по друтимъ причинамъ, о которыхъ будетъ р?чь ниже.

" Результатомъ этого было, что населяющія Австрію

національности были поставлены въ возможность „пом?ряться

главами", и національная борьба вылилась въ формы,

совершенно отличиыя отъ т?хъ, которыя приходится

наблюдать въ прошломъ и настоящ?мъ другихъ государства

Не сл?дуетъ забывать, что Австріи чуть ли не первой

пришлось разр?шать парламеытскимъ путемъ такой сложный

вопросъ, какъ вопросъ о мирномъ, свободномъ, согласномъ

сожительствъ различныхъ национальностей подъ одною

политическою кровлею.

Тъ, которые злорадно см?ются надъ отчаянными уси-

ліями Австріи разр?шить эту роковую проблему и, указывая

на переживаемый ею тяжелый кризисъ, причиною котораго

они считаютъ парламентский строй Австріи, самодовольно

восклицаютъ: „Смотрите, вотъ прим?ръ для васъ!" — забы-

ваютъ или умышленно не хотятъ считаться съ т?мъ, что къ

т?мъ средствамъ, при помощи которыхъ Австрія силится

разр?шить національные споры, до еихъ иоръ еще р?дко

приб?гали при р?шеніи этого вопроса.

До сихъ поръ исторія показывала намъ лишь, что вопросъ

этотъ, им?ющій способность особенно сильно разгорячать

страсти и доводить до помраченія разсудка, до отрицанія

всякой логики, всякихъ доводовъ, не разрешался полюбов-

нымъ соглашеніемъ, а, такъ сказать, разс?кался на подобіе

Гордіева узла. Бол?е сильная національность покоряла,

порабощала бол?е слабую, насильно зажимала ей: ротъ и

старалась совершенно поглотить ее, стереть съ лица земли. До

сихъ поръ насильно латинизировали, германизировали,

полонизировали, туречили, а подвергавшіеся этому бол?знен-

ному процессу покоренныя національности, либо молча

погибали, либо, набравшись силъ, поднимали возстаніе и

свергали победителей. И въ томъ, и въ другомъ случа?

лилась потоками кровь, раздавались вопли, слышались гром-

кіе стоны...

И вотъ въ Австріи, волею судебъ, вдругъ оказалось такое*

соотношеніе силъ соперничающихъ національностей, при

которомъ ни одинъ изъ этихъ излюбленныхъ исторіею про-

цессовъ, т, е. ни насильное германизированіе славянъ, ни.

насильное славянизированіе н?мцевъ, не могъ быть дове-і

денъ до желаннаго и благополучнаго (д?йствите льно ли'

желаннаго и благополучнаго?) конца, и возникъ вопросъ:

„а нельзя ли какъ-нибудь обойтись безъ славянизированія Иі

германизированія? Не окажется ли возможнымъ жить рядомъ]

на правахъ равныхъ?"

Этотъ вопросъ и искомое его р?шеніе и является тою

сложною „историческою миссіею", которую приходится

выполнить Австріи и которая бол?е изв?стна подъ именемъ

„австрійской государственной идеи".

Идея эта сводится къ сл?дующему: по разноплеменности

своего населенія Австро-Венгрія представляетъ въ миніатюр?

чуть ли не всю Европу; въ окончательномъ своемъ развитіи

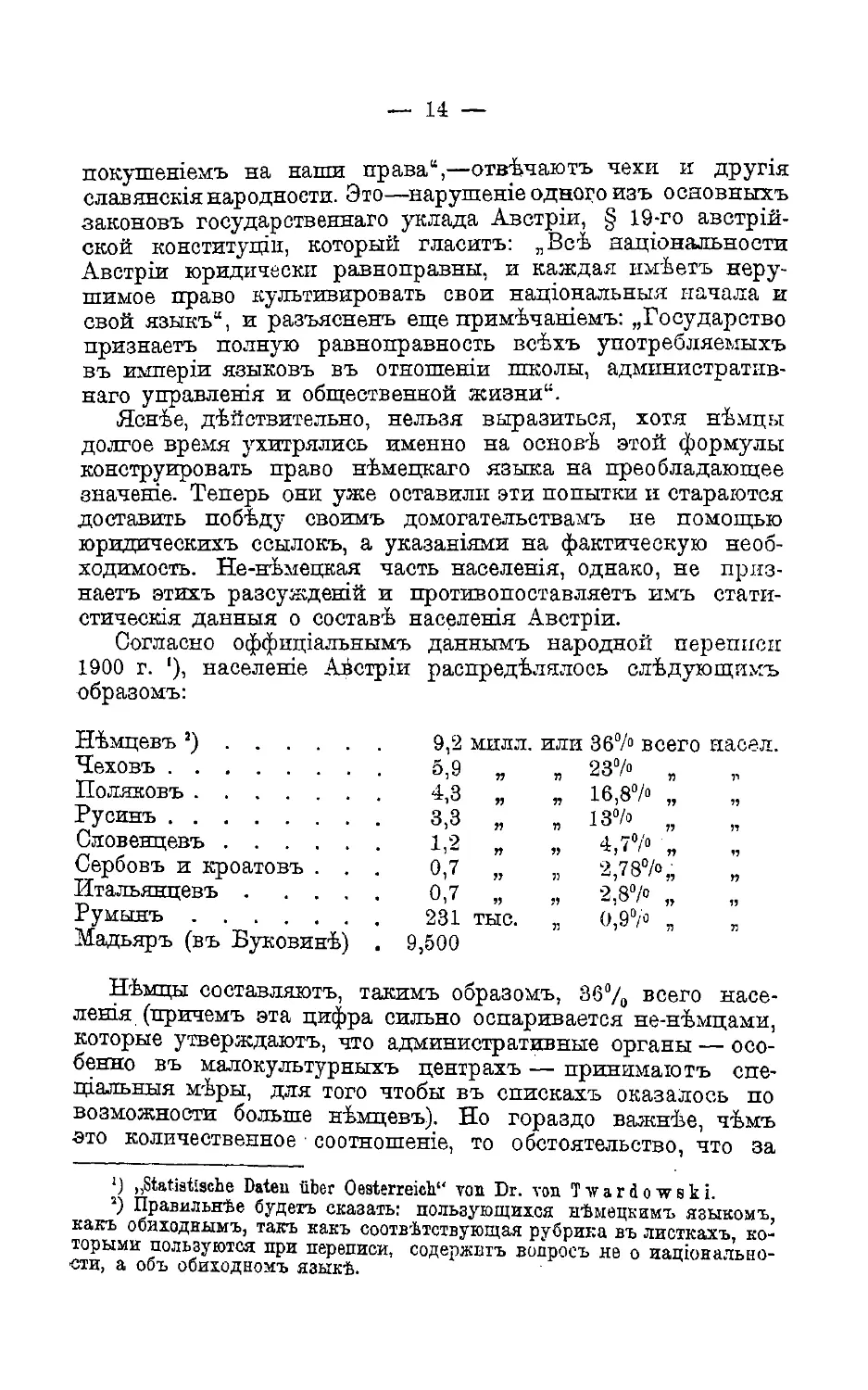

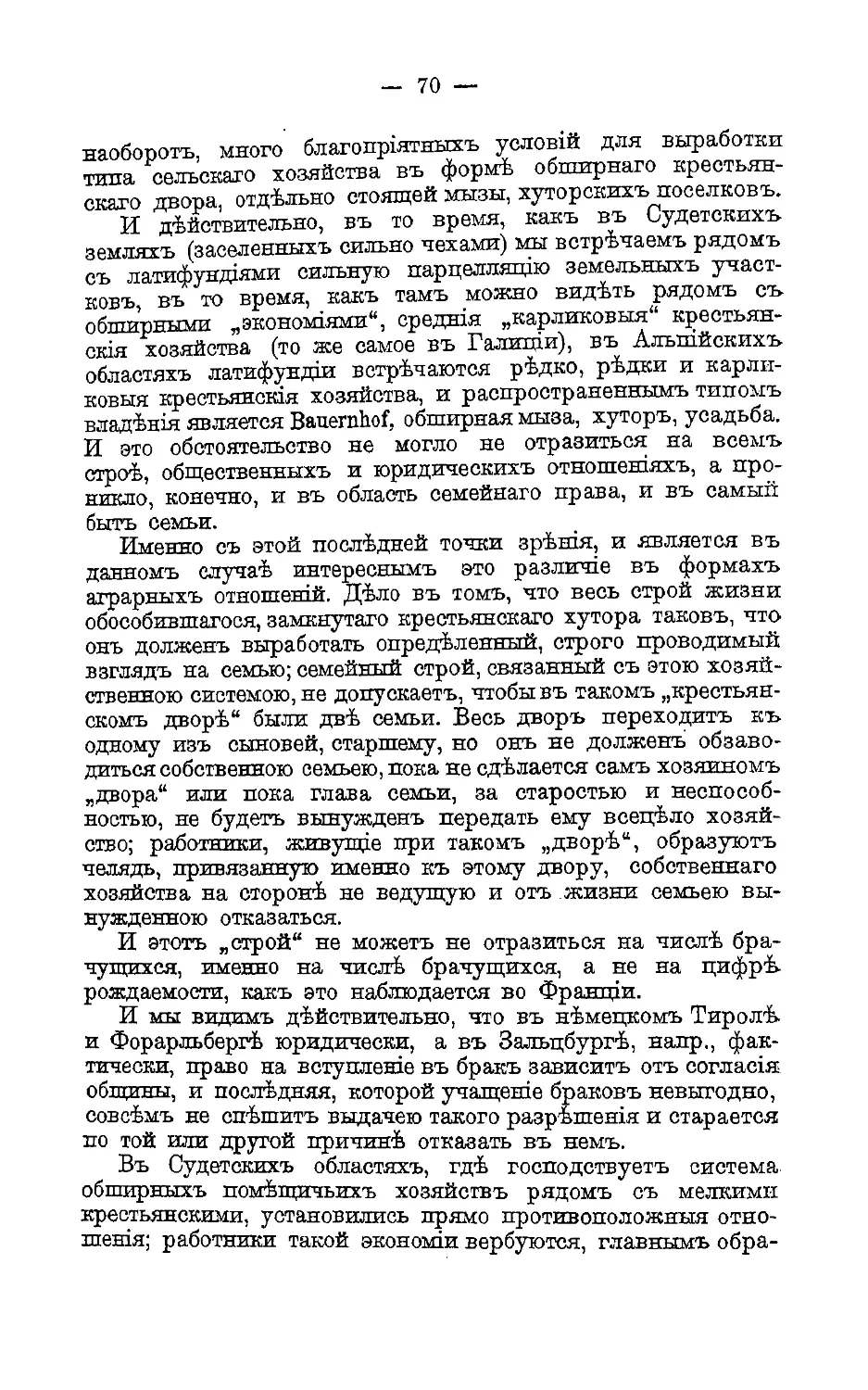

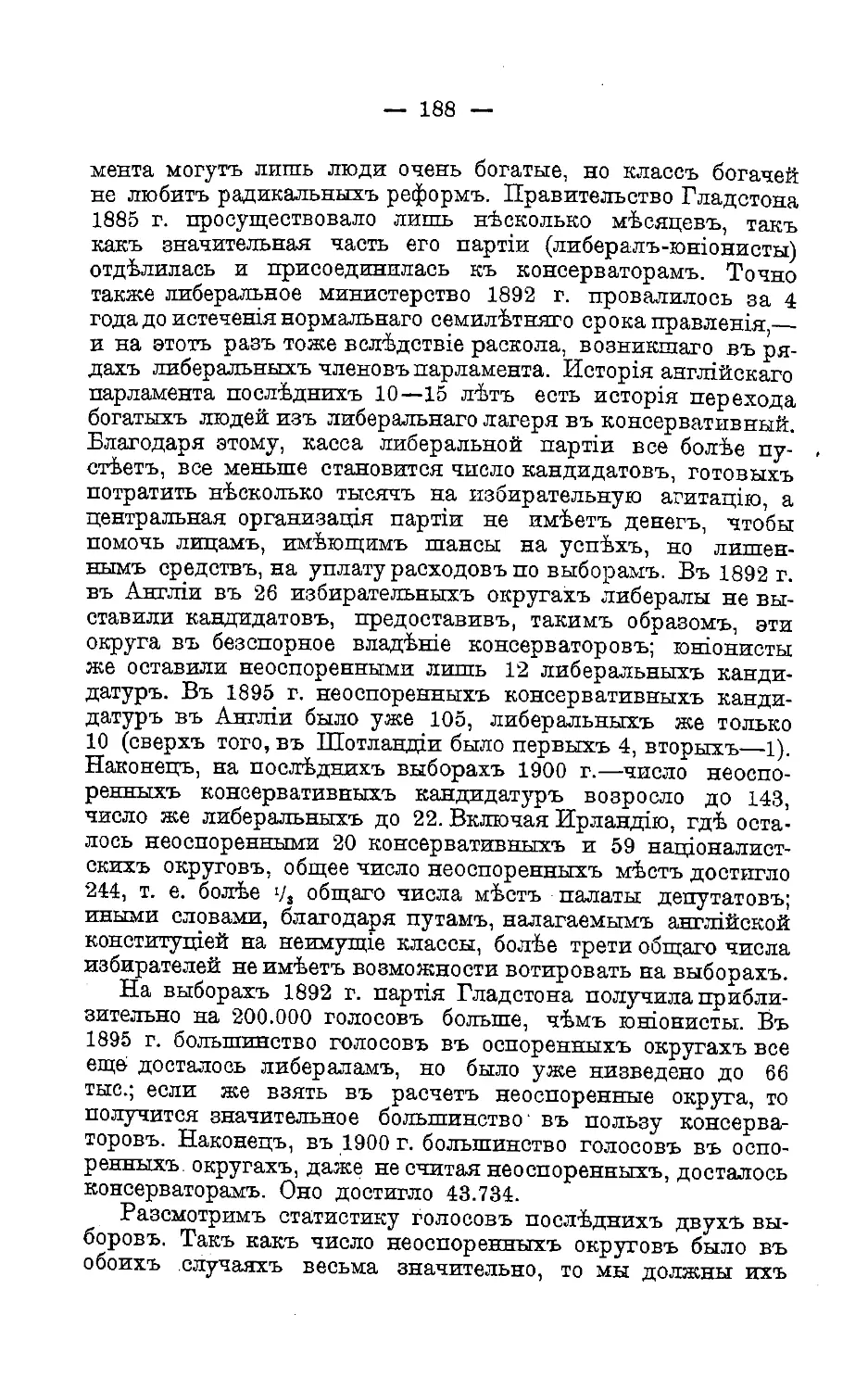

Европа должна превратиться въ одну семью народовъ, но