Author: Гусев Е.И. Гречко В.Е.

Tags: нервная система невропатология неврология алкоголизм как болезнь нейрохирургия психиатрия медицина анатомия

ISBN: 5—225—00007—X

Year: 1988

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для студентов медицинских институтов

Е.И. Гусев

В. Е. Гречко

Г. С. Ьурл

Нервные болезни

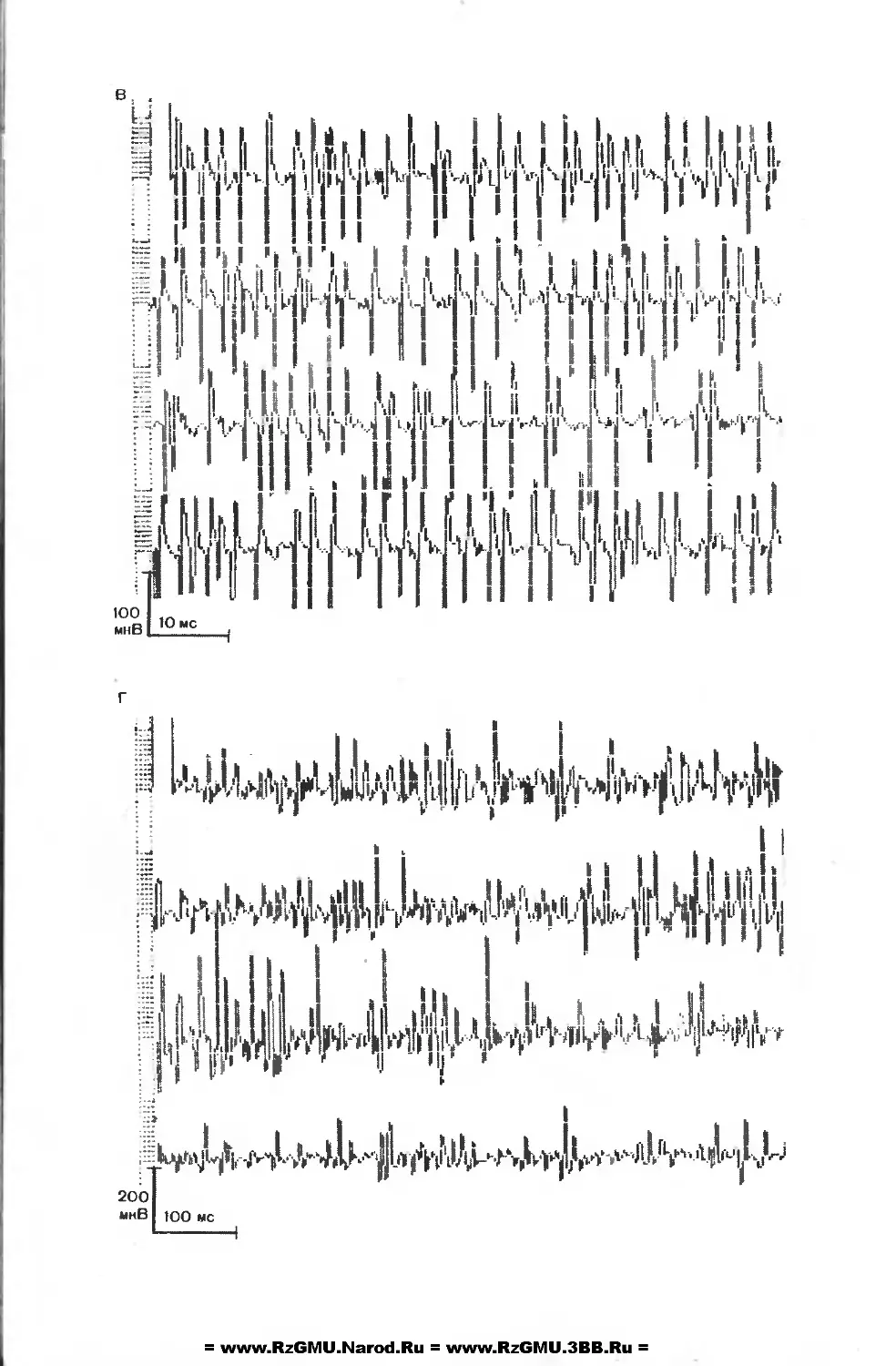

Под редакцией

проф. Е. И, ГУСЕВА

Допущено Главным управлением учебных заведений

Министерства здравоохранения СССР

в качестве учебника для студентов

медицинских институтов

э

Москва

« Медицина »1988

ББК 56.12

Г96

УДК 616.8(075.8)

Рецензенты: Ф. Е. ГОРБАЧЕВА, д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой

нервных болезней I ММИ им. И. М. Сеченова; А. А. СКОРОМЕЦ, д-р мед.

наук, проф., зав. кафедрой нервных болезней I Ленинградского медицинского

института им. акад. И. П. Павлова.

Гусев Е. И. и др.

Г96 Нервные болезни: Учебник/Е. И. Гусев, В. Е. Гречко,

Г. С. Бурд; Под ред. Е. И. Гусева.— М.: Медицина, 1988.—

640 с.: ил.— (Учеб. лит. Для студ. мед. ин-тов).

ISBN 5—225—00007—X

В учебнике на современном уровне представлены сведения по общей и

частной клинической неврологии. Изложены основные данные о структуре

и функциях нервной системы, причинах и механизмах развития болезней этой

системы, основы их диагностики, профилактики, лечения и врачебно-трудовой

экспертизы.

4118000000—183

039(01)—88

158—88

ББК 56.12

ISBN 5 225 00007 X

С Издательство «Медицина», Москва, 1988

= www.RzGMU.Narud.Ru

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нервные болезни (клиническая неврология) — раздел меди-

цины, изучающий этиологию, патогенез и клинические проявления

болезней нервной системы и разрабатывающий методы их диаг-

ностики, лечения и профилактики.

Нервные болезни — одна из важнейших медицинских дисцип-

лин, поскольку патология нервной системы вызывает многообраз-

ные расстройства функций организма, нередко определяя исход

заболевания. В области клинической неврологии происходят

дифференциация и интеграция способов научного познания, что

связано с появлением новых методов исследования, все более

широким использованием современной молекулярной биологии,

биохимии, сравнительной физиологии, внедрением эксперимента,

математических методов анализа, моделирования, кибернетики.

Знание основ клинической неврологии особенно необходимо

для врача общего профиля. Это определяется не только ролью

нервной системы в норме и патологии, в частности при неотлож-

ных состояниях, но и медико-социальной значимостью церебро-

васкулярных заболеваний, болезней периферической нервной

системы, черепно-мозговой травмы и др., наиболее часто встре-

чающихся в практике врача.

В последние десятилетия нервные болезни, которые ранее счи-

талось возможным только диагностировать, стали одной из наибо-

лее развивающихся клинических дисциплин. Мозг изучается на

многих уровнях и путем различных подходов — химического,

анатомического, физиологического, эволюционного и психологи-

ческого. По мере того как в процессе исследования и накопления

фундаментальных знаний повышается уровень сведений в области

конкретной болезни, создаются новые способы лечения заболева-

ний нервной системы и методы их предупреждения.

Прогресс в изучении мозга очевиден. Непрерывное накопле-

ние информации о биологически активных веществах — нейро-

трансмиттерах и нейромедиаторах, раскрытие значения нарушений

химизма мозга в генезе заболеваний коренным образом меняют

содержание клинической неврологии.

На современном этапе развития медицинской техники методы

исследования стали составной частью диагностического процесса

при заболеваниях нервной системы. В связи с этим врач должен

не только владеть методикой неврологического обследования боль-

ного, но и целенаправленно применять адекватные лабораторные

методы исследования, играющие важную роль в уточнении лока-

з

RiRMIIN

РЯШП 1RR R.I =

лизации и определении характера патологического процесса в

нервной системе. Терапия становится все более дифференциро-

ванной, поэтому от врача требуется умение не только диагности-

ровать заболевание, но и лечить его.

Преподавание в медицинском вузе курса нервных болезней

ставит следующие задачи: 1) выработка практических навыков

обследования неврологического больного и на основе патологи-

ческих признаков оценка их семиологического значения для опре-

деления локализации и характера процесса; 2) правильная трактовка

дополнительных методов исследования — электрофизиологических,

радиологических, биохимических, иммунологических и др.;

3) установление клинического диагноза наиболее распространен-

ных заболеваний, являющегося основой для назначения лечения,

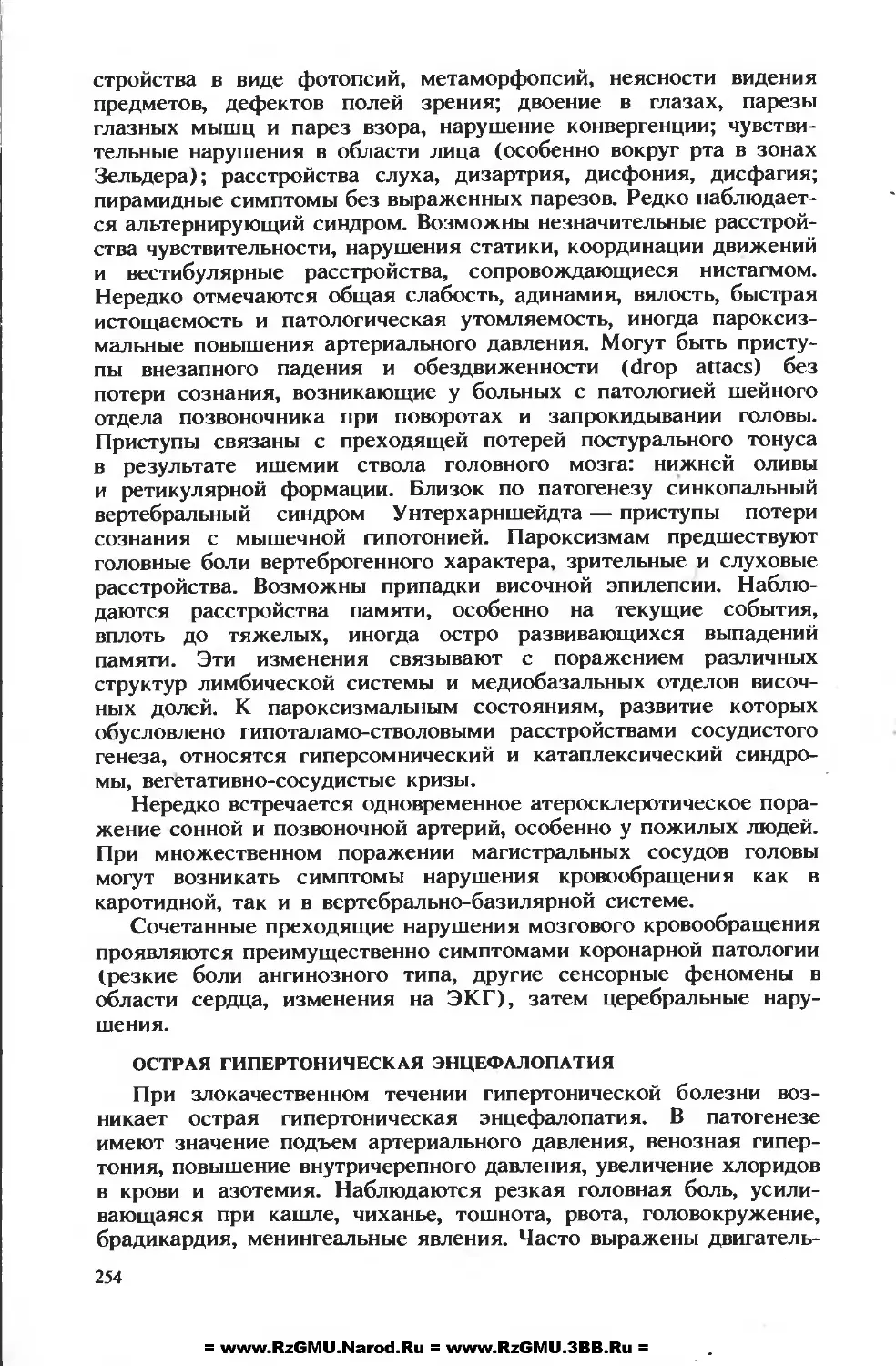

проведения профилактических мероприятий и определения тру-

доспособности; 4) выработка у студентов четких представлений

об изменениях нервной системы при различных заболеваниях,

о методах диагностики и лечения, клинике и профилактике бо-

лезней нервной системы.

В учебнике систематически, в соответствии с достижениями

фундаментальных наук и медицинской практики изложены све-

дения по общей и частной клинической неврологии. Большое

внимание уделено диагностике и лечению наиболее распростра-

ненных болезней нервной системы и тем разделам клинической

неврологии, которые имеют важное значение для врачей всех

специальностей, в частности с учетом особенностей деятельности

врача общего профиля.

В настоящее время в преподавании курса нервных болезней

важным является приближение базисных наук к клиническим

дисциплинам, поэтому в учебник вошли разделы, изученные ранее

на других кафедрах. Включен также раздел, посвященный наруше-

ниям функций нервной системы и методике их исследования.

Изложены дополнительные методы исследования нервной системы,

однако это не снижает ценности клинической диагностики, осно-

ванной на анамнезе и семиотике заболевания, а также опреде-

лении локализации патологического процесса. Учебник содержит

современные представления о причинах и механизмах развития

болезней нервной системы, их клиническом течении, диагностике,

в том числе дифференциальной, прогнозе, особенностях профи-

лактики и лечения, освещает вопросы врачебно-трудовой экспер-

тизы.

Авторы выражают благодарность проф. Н. Н. Боголепову и

докт. мед. наук Е. Н. Винарской за консультативную помощь при

написании учебника.

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

ВВЕДЕНИЕ

Основные периоды развития отечественной неврологии

Развитие отечественной неврологии как самостоятельной кли-

нической дисциплины насчитывает около 150 лет. Впервые в июле

1835 г. на медицинском факультете Московского университета

был выделен самостоятельный курс нервных болезней. До этого

времени заболевания нервной системы входили в программу

частной патологии и терапии. С 1835 по 1841 г. курс нервных

болезней читал проф. Г. И. Сокольский. В курс вошли такие

заболевания нервной системы: энцефалит, менингит, арахноидит,

миелит, невриты, невралгии и др. Затем проф. Г. И. Сокольский

поручил чтение курса своему ученику и последователю И. В. Ва-

равинскому. Преподавание велось преимущественно в виде лекций.

Иногда на лекциях демонстрировались больные из госпитальной

терапевтической клиники.

В 1869 г. в Московском университете была организована

первая кафедра нервных болезней. Ее возглавил ученик проф.

И. В. Варавинского А. Я. Кожевников (1836—1902). Базой кли-

ники явилась Ново-Екатерининская больница, где было выделено

20 коек для лиц, страдающих заболеваниями нервной системы.

В связи с недостаточностью коечного фонда открылось второе

отделение на базе Старо-Екатерининской больницы (в настоящее

время МОНИКИ), которое возглавил ученик А. Я. Кожевникова

В. К. Рот (1848—1916). Затем по инициативе А. Я. Кожевни-

кова на Девичьем поле была построена специальная клиника

для лечения психических и нервных заболеваний. Ее возглавил

один из учеников А. Я. Кожевникова С. С. Корсаков (1854—

1900). Неврология укреплялась как самостоятельная дисциплина.

А. Я. Кожевников воспитал плеяду талантливых учеников,

вместе с которыми он создал московскую школу невропатологов.

Первый учебник по нервным болезням в нашей стране был напи-

сан А. Я. Кожевниковым в 1883 г.

Представителями московской школы являются такие вы-

дающиеся неврологи, как Г. И. Россолимо, В. А. Муратов, Л. С. Ми-

нор, Л. О. Даркшевич, М. С. Маргулис, Е. К. Сепп, А. М. Грин-

штейн, Н. И. Гращенков, Н. В. Коновалов, Н. К. Боголепов,

Е. В. Шмидт и др.

Параллельно московской формировалась петербургская школа

невропатологов. Ее основоположником считают И. П. Мержеев-

ского (1838—1908).

5

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

Представителями петербургской школы являются выдающиеся

неврологи — В. М. Бехтерев, М. П. Жуковский, Л. В. Блуменау,

М. И. Аствацатуров, Б. С. Дойников, М. П. Никитин и др. Первая

неврологическая клиника в Петербурге была организована в

1881 г. при медико-хирургической академии.

Были созданы клиники при кафедрах нервных и психических

болезней на медицинских факультетах университетов в Казани,

Киеве, Харькове, Одессе и других городах, где также велась

большая научная, педагогическая и лечебная работа. Однако ве-

дущими оставались московская и петербургская школы. Главным

в научных исследованиях московской школы было клинико-

морфологическое направление, а петербургской — биолого-фи-

зиологическое.

Одной из особенностей отечественной неврологии в дооктябрь-

ский период было то, что клиницисты-неврологи не только разра-

батывали методы диагностики и лечения заболеваний нервной

системы, но и проявляли большой интерес к теоретическим

проблемам, связанным с анатомией, гистологией, патологической

анатомией и физиологией нервной системы. При этом большинство

ученых были материалистами и активно выступали против любых

попыток внедрения ненаучных концепций в медицину и биологию.

В. М. Бехтерев, Г. И. Россолимо, В. К. Рот и др. сочувство-

вали демократическим течениям общественной мысли и нередко

активно выступали против политики царского правительства. Оте-

чественные неврологи были не только врачами, учеными, но и

организаторами нервно-психиатрической помощи: открывали но-

вые клиники, расширяли возможности оказания неврологической

помощи в существующих лечебных учреждениях, вели борьбу

с социальными заболеваниями (алкоголизм, неврозы и др.), забо-

тились о здоровье молодежи. Не преклоняясь перед зарубежными

исследователями, они не отгораживались от достижений мировой

науки, оценивая их по достоинству и применяя в своей научной

и практической деятельности.

Успехи отечественной неврологии в свою очередь оказывали

значительное влияние на западную неврологическую науку. Откры-

тие В. А. Бецом пирамидных клеток, выделение корсаковского

синдрома, нейрогистологические данные о строении мозжечка, по-

лученные А. Я. Кожевниковым, работы Россолимо и др. были

очень быстро оценены зарубежными учеными и использованы ими

на практике, а также в развитии теоретических исследований в

области неврологии. Передовые зарубежные неврологи (Ж. Шарко

и др.) высоко ценили русских исследователей и нередко приезжа-

ли в Россию, чтобы лично познакомиться с ними.

Таким образом, дооктябрьский период развития неврологии

характеризуется формированием неврологической науки и ее опре-

деленными достижениями, имевшими значение не только для оте-

чественной, но и для мировой науки. Вместе с тем до Великой

Октябрьской социалистической революции в России было всего

16 кафедр и клиник нервных болезней. Значительную их часть

6

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

составляли кафедры, общие с психиатрией. В стране насчитыва-

лось немногим более 300 неврологов и всего около 1000 коек

для лечения лиц, страдающих заболеваниями нервной системы.

При этом как врачи-неврологи, так и кафедры, и отделения для

лечения неврологических больных концентрировались в столице

и ряде крупных городов.

Послеоктябрьский период характеризуется активным разви-

тием отечественной неврологии: значительным ростом числа невро-

логов в стране, созданием условий для научно-исследовательской

работы, открытием новых учебных и лечебных заведений. В первые

годы Советской власти было организовано несколько медицинских

институтов, университетов и медицинских факультетов. Увеличи-

лось количество коек в стационарах и возросло общее число вра-

чей, в частности невропатологов. Были созданы специальные науч-

но-исследовательские учреждения. В 1926 г. в Ленинграде был

открыт Институт хирургической невропатологии, а в 1929 г. в

Москве — нейрохирургическая клиника, впоследствии реорганизо-

ванная в Научно-исследовательский институт нейрохирургии

(1934).

В 1932 г. по инициативе А. М. Горького был организован

Всесоюзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ),

в котором наряду с другими вопросами разрабатывалась проблема

физиологии и морфологии нервной системы и органов чувств,

изучались вирусные энцефалиты.

Начинают издаваться новые неврологические журналы. Так,

кроме издававшегося с 1901 г. в Москве «Журнала невропато-

логии и психиатрии», который в настоящее время носит имя

С. С. Корсакова, с 1925 г. в Киеве начинает выходить «Совре-

менная психоневрология» — первый советский журнал, освещав-

ший вопросы неврологии и психиатрии, с 1937 г. в СССР издается

журнал «Вопросы нейрохирургии». В 1923 г. начал выходить жур-

нал «Курортное дело», который в дальнейшем был переименован в

«Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры».

Издается ряд других журналов по смежным проблемам невро-

логии, например «Вопросы высшей нервной деятельности».

Новые условия развития медицины позволили добиться опре-

деленных успехов и в области неврологии. В неврологическую

теорию и практику были внедрены достижения медицинской науки

того времени, в частности неврологической семиологии. Фунда-

ментальная работа М. Б. Кроля «Неврологические синдромы»

не потеряла своего значения и до настоящего времени. Мировое

признание получили следующие работы советских ученых-невро-

логов: С. Н. Давиденкова о наследственных заболеваниях нерв-

ной системы, Н. В. Коновалова по изучению проблемы гепато-

лентикулярной дегенерации, Н. К. Боголепова по коматозным

состояниям, Е. В. Шмидта по патологии мозгового кровообра-

щения, Е. К. Сеппа по гемо- и ликвородинамике в нервной системе

и др. Советская неврология с первых лет своего существования

формируется как профилактическая. Активно изучаются вопросы

7

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

этиологии заболеваний нервной системы, так как они непосред-

ственно связаны с задачами профилактики. Благодаря комплекс-

ным экспедициям за очень короткий срок (1937—1940) были

установлены причины вспышки на Дальнем Востоке энцефалита,

получившего название клещевого, и разработаны методы его про-

филактики. Вспышка была ликвидирована.

Планово и всесторонне изучались травмы нервной системы

как в эксперименте, так и в клинике. За сравнительно короткий

срок были исследованы механизмы поражения нервной системы

при профессиональных интоксикациях и предложены методы их

профилактики. Многое было сделано в области изучения патоло-

гии вегетативной нервной системы. Большое развитие в нашей

стране получило лечение заболеваний нервной системы с помощью

курортных факторов и методов физиотерапии. Из года в год уве-

личивалось число специализированных отделений в больницах,

росли кадры неврологов, все больше укреплялось профилакти-

ческое направление советской неврологии.

Великая Отечественная война 1941 —1945 гг. изменила нап-

равление развития советской неврологии. Неврологам, как и вра-

чам других специальностей, пришлось заниматься решением проб-

лем, актуальных для военной медицины. Научные исследования в

области неврологии в этот период были посвящены травмати-

ческим поражениям нервной системы, их осложнениям и послед-

ствиям. Врачи-неврологи работали в специализированных нейро-

хирургических, нейротравматологических и нейропсихиатрических

госпиталях. Клиники нервных болезней почти полностью переклю-

чились на работу в эвакогоспиталях. Результаты деятельности

ученых-неврологов и практических врачей дали весомые резуль-

таты: почти 73% раненых были возвращены в строй.

В послевоенные годы советские неврологи занимались изуче-

нием и ликвидацией последствий войны. В этот период продол-

жало увеличиваться число ученых и практических врачей. Более

100 кафедр нервных болезней, несколько научно-исследователь-

ских институтов, десятки лабораторий и других учреждений вели

научные исследования в области неврологии и готовили кадры

врачей-невропатологов. В настоящее время координирует деятель-

ность советской неврологии Научно-исследовательский институт

неврологии АМН СССР, организованный в 1945 г. Достигнуты

определенные успехи в области совершенствования неврологи-

ческой помощи. Только с 1977 по 1984 г. число врачей-невроло-

гов возросло на 22,2%. Общее число коек за этот период увели-

чилось на 25,9%, а обеспеченность ими — до 4,8 на 10 000 насе-

ления. В 1984 г. в стране функционировало более 100 специали-

зированных неврологических бригад в составе станции скорой и

неотложной медицинской помощи крупных городов.

Разработана и внедрена в практику здравоохранения систе-

ма реанимационных мероприятий при инсульте, нейроинфекциях,

интоксикациях и других угрожающих жизни поражениях нервной

системы, что привело к снижению летальности при этих заболе-

8

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

ваниях. Внедрение методов ранней диагностики и патогенетиче-

ского лечения гепатоцеребральной дистрофии позволило про-

длить жизнь и восстановить трудоспособность у 75% больных этой

группы.

Достигнуты определенные успехи в лечении миастении, экстра-

пирамидных заболеваний нервной системы (паркинсонизм, гипер-

кинезы, спастическая кривошея и др.), нейростоматологических

заболеваний, а также вторичных нервно-мышечных синдромов и

эпилепсии.

Расширилась диспансеризация больных с различными формами

патологии нервной системы, особенно сосудистыми поражениями

мозга и заболеваниями периферической нервной системы. Раз-

работан комплекс систем (специальные скрининг-программы)

для прогнозирования возникновения и течения неврологических

проявлений поясничного остеохондроза, наиболее часто приво-

дящего к временной и стойкой утрате трудоспособности. Достиг-

нуты определенные успехи в лечении других неврологических

заболеваний.

Советская неврология как отрасль советского здравоохранения

и советской медицинской науки тесно связана с государствен-

ными планами и общенародными задачами. Ее отличает социаль-

ная направленность. В центре внимания советской неврологии

находятся заболевания, имеющие большое социальное значение

(сосудистые поражения головного и спинного мозга, поражения

периферической нервной системы, неврозы, поражения вегетатив-

ной нервной системы, эпилепсия и др.). Советская неврология

строится и развивается на теоретических основах диалектического

и исторического материализма. Она разрабатывает не только

узконеврологические задачи, но и проблемы общемедицинского

и общебиологического значения, такие как проблема взаимоотно-

шения структуры и функции, локализации функций в определен-

ных отделах ЦНС, проблема взаимоотношения отдельных частей

в деятельности целостной нервной системы, проблема регуляции

ЦНС функций внутренних органов, проблема боли, сна и т. д.

Советская неврология тесно связана с другими теоретическими

и клиническими науками. В ее основе лежит принцип активного

лечения и активной профилактики, а также научно обоснованной

врачебно-трудовой экспертизы и трудоустройства.

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

Глава 1

КРАТКИЕ АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

И ОБЩАЯ МОРФОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ

И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

МОРФОЛОГИЯ НЕРВНОЙ КЛЕТКИ

Основу нервной системы составляют нервные клетки. Кроме

нервных клеток, в нервной системе имеются глиальные клетки

и элементы соединительной ткани.

Структура нервных клеток различна. Существуют многочислен-

ные классификации нервных клеток, основанные на форме их

тела, протяженности и форме дендритов и других признаках.

По функциональному значению нервные клетки подразделяют-

ся на двигательные (моторные) нервные клетки, чувствительные

(сенсорные) нервные клетки и интернейроны.

Нервная клетка осуществляет две основные функции: а) спе-

цифическую — переработка поступающей на нейрон информации

и передача нервного импульса; б) биосинтетическую для поддер-

жания своей жизнедеятельности. Это находит выражение и в

ультраструктуре нервной клетки. Передача информации от одной

нервной клетки к другой, объединение нервных клеток в системы

и комплексы различной сложности определяют характерные струк-

туры нервной клетки — аксоны, дендриты и синапсы. Органеллы,

связанные с обеспечением энергетического обмена, белоксинтези-

рующей функцией клетки и др., встречаются в большинстве

клеток, в нервных клетках они подчинены выполнению их основ-

ных функций — переработке и передаче информации.

Тело нервной клетки на электронно-микроскопических фо-

тографиях представляет собой округлое и овальное образование.

В центре клетки (или слегка эксцентрично) располагается ядро.

Оно содержит ядрышко и окружено наружной и внутренней

ядерными мембранами толщиной около 70 А каждая, разделенных

перинуклеарным пространством, размеры которого вариабельны.

Ядерные мембраны имеют многочисленные ядерные поры в виде

круглых отверстий диаметром до 700 А, затянутых «диафрагмой»

поры. В кариоплазме распределены глыбки хроматина, которые

имеют тенденцию скапливаться у внутренней ядерной мембраны.

Количество и распределение хроматина в кариоплазме вариабель-

ны в различных нервных клетках.

ю

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

В цитоплазме нервных клеток располагаются элементы зернис-

той и незернистой цитоплазматической сети, полисомы, рибосомы,

митохондрии, лизосомы, многопузырчатые тельца и другие орга-

неллы (рис. 1).

Глыбки базофильного вещества, являющиеся при светоопти-

ческом исследовании одной из характерных структур нервной

клетки и наиболее тонким индикатором ее функционального

состояния, при электронно-микроскопическом исследовании пре-

дставляются скоплениями цистерн и трубочек зернистой ци-

топлазматической сети. Поверхность этих трубочек покрыта ри-

босомами, которые располагаются неравномерно по протяжен-

ности трубочек. Кроме того, в цитоплазме нервной клетки видны

многочисленные свободные рибосомы, не прикрепленные к тру-

бочкам. Как правило, рибосомы образуют скопления (полисомы),

состоящие из 5—6 рибосом, окружающих одну центральную.

Соотношение числа элементов зернистой цитоплазматической

сети и полисом весьма непостоянно и довольно сильно изме-

няется от одной нервной клетки к другой. В какой-то мере это

связано с типом нейрона.

Изредка в цитоплазме тела нервной клетки встречаются в

небольшом количестве микротрубочки и филаменты, которые

имеют в норме небольшую протяженность. Обычно они разброса-

ны между элементами цитоплазматической сети, митохондриями

и другими органеллами клеток. Помимо трубочек зернистой

цитоплазматической сети, в цитоплазме имеются скопления цис-

терн, трубочек и пузырьков пластинчатого комплекса (Гольджи).

Пластинчатый комплекс представлен плотно расположенными

цистернами (нередко имеющими расширения на концах) без

прикрепленных к ним рибосом и множественных пузырьков,

окружающих скопление цистерн. Важными и распространенными

органеллами нервной клетки являются митохондрии. Это округлые

или овальные образования, окруженные наружной и внутренней

мембранами. Внутренняя митохондриальная мембрана образует

многочисленные кристы.

Важную роль в метаболизме клетки играют лизосомы — округ-

лые, реже неправильной формы осмиофильные образования, окру-

женные мембраной.

При развитии в клетках патологических процессов или дли-

тельном значительном усилении функций лизосомы нервных кле-

ток увеличиваются в числе и размерах, превращаясь в фагосомы.

Кроме перечисленных выше структур, в нейронах встречаются

темные осмиофильные тела (по-видимому, являющиеся липид-

ными включениями), немногочисленные вакуоли, многопузырчатые

тельца, иногда можно обнаружить центриолу, гранулы гликогена

и др. В норме редко можно наблюдать миелиноподобные вклю-

чения, слоистые тельца, зебровидные тела и т. д., которые служат

признаками выраженного повреждения клетки.

Таким образом, в функциональной морфологии тела клетки

внимание привлекают прежде всего следующие ультраструктуры:

II

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

Рис. 1. Ультраструктура нервной клетки.

1 — ядро; 2 — гранулярная эндоплазматическая сеть; 3 — пластинчатый комплекс (Гольд-

жи); 4 — митохондрии; 5 — лизосомы; 6 — мульти везикул яр ное тело; 7 — полисомы.

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

1) митохондрии, определяющие ее энергетический обмен; 2) ядро,

ядрышко, зернистая и незернистая цитоплазматическая сеть,

пластинчатый комплекс, полисомы и рибосомы, в основном обеспе-

чивающие белоксинтезирующую функцию клетки; 3) лизосомы и

фагосомы — основные органеллы «внутриклеточного пищевари-

тельного тракта»; 4) аксоны, дендриты и синапсы, обеспечиваю-

щие морфофункциональную связь отдельных клеток. Полимор-

физм строения клеток определяется различной ролью отдельных

нейронов в системной деятельности мозга в целом.

Понять структурно-функциональную организацию мозга в

целом не представляется возможным без анализа распределения

дендритов, аксонов и межнейрональных связей.

Дендриты и их разветвления определяют рецептивное поле

той или иной клетки. Они очень вариабельны по форме, величине,

разветвленности и ультраструктуре. Обычно от тела клетки отхо-

дит несколько дендритов. Количество дендритов, форма их отхо-

ждения от нейрона, распределение их ветвей являются определя-

ющими в основанных на методах серебрения классификациях

нейронов.

При электронно-микроскопическом исследовании обнаружи-

вается, что тело нервных клеток как бы постепенно переходит

в дендрит, резкой границы и выраженных различий в ультраструк-

туре сомы нейрона и начального отдела крупного дендрита не

наблюдается.

Крупные стволы дендритов отдают большие ветви (после ко-

торых диаметр основного ствола дендрита заметно уменьшается),

а также мелкие веточки и шипики. Аксоны, так же как и дендри-

ты, играют важнейшую роль в структурно-функциональной орга-

низации мозга и механизмах системной его деятельности. Как

правило, от тела нервной клетки отходит один аксон, который

затем может отдавать многочисленные ветви.

Аксоны покрываются миелиновой оболочкой, образуя миели-

новые волокна. Пучки волокон (в которых могут быть отдельные

немиелинизированные волокна) составляют белое вещество мозга,

черепные и периферические нервы.

При переходе аксона в пресинаптическое окончание, наполнен-

ное синаптическими пузырьками, аксон образует обычно колбо-

видное расширение.

Переплетения аксонов, дендритов и отростков глиальных кле-

ток создают сложные, не повторяющиеся картины нейропиля.

Однако именно распределение аксонов и дендритов, их взаимо-

расположение, афферентно-эфферентные взаимоотношения, зако-

номерности синапсоархитектоники являются определяющим в ме-

ханизмах замыкательной и интегративной функций мозга.

Взаимосвязи между нервными клетками осуществляются меж-

нейрональными контактами, или синапсами. Синапсы делятся на

аксосоматические, образованные аксоном с телом нервной клетки,

аксодендритические, расположенные между аксоном и дендритом,

и аксо-аксональные, находящиеся между двумя аксонами. Значи-

13

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

Рис. 2. Ультраструктура аксодендритического синапса.

1 — аксон (пресннаптическое окончание); 2 — дендрит; 3 — митохондрии; 4 — синап-

тические пузырьки; 5 — пресинаптическая мембрана; 6 — постсинаптическая мембрана;

7 — синаптическая щель.

тельно реже встречаются дендро-дендритические синапсы, распо-

ложенные между дендритами.

В синапсе (рис. 2) выделяют пресинаптический отросток, со-

держащий пресинаптические пузырьки, и постсинаптическую

часть (дендрит, тело клетки или аксон). Активная зона синапти-

ческого контакта, в которой осуществляются выделение медиатора

и передача импульса, характеризуется увеличением электронной

плотности пресинаптической и постсинаптической мембран, разде-

14

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

ленных синаптической щелью. По механизмам передачи импульса

различают синапсы, в которых эта передача осуществляется с

помощью медиаторов, и синапсы, в которых передача импульса

происходит электрическим путем, без участия медиаторов.

Существенным моментом в синаптической передаче является

то, что в разных системах межнейрональных связей используются

различные медиаторы. В настоящее время известно около 30 хи-

мически активных веществ (ацетилхолин, дофамин, норадреналин,

серотонин, ГАМК и др.), которые играют роль в синаптической

передаче импульсов от одной нервной клетки к другой.

В последнее время в качестве посредников в синаптической

передаче активно изучаются многочисленные нейропептиды, среди

которых наибольшее внимание привлекают энкефалины и эндор-

фины, субстанция Р. Выделение из пресинаптического отростка

медиатора или модулятора синаптической передачи теснейшим

образом связано со структурой постсинаптической рецептивной

мембраны.

Важную роль в меж нейрональных связях играет аксональный

транспорт. Принцип его заключается в том, что в теле нервной

клетки благодаря участию шероховатого эндоплазматического

ретикулума, пластинчатого комплекса, ядра и ферментных систем,

растворенных в цитоплазме клетки, синтезируется ряд ферментов

и, сложных молекул, которые затем транспортируются по аксону

в его концевые отделы — синапсы.

Система аксонального транспорта является тем основным ме-

ханизмом, который определяет возобновление и запас медиато-

ров и модуляторов в пресинаптических окончаниях, а также лежит

в основе формирования новых отростков, аксонов и дендритов.

Согласно представлениям о пластичности мозга в целом, даже

в мозге взрослого человека постоянно происходят два взаимо-

связанных процесса: 1) формирование новых отростков и синап-

сов; 2) деструкция и исчезновение некоторой части существо-

вавших ранее меж нейрональных контактов.

Механизмы аксонального транспорта, связанные с ними про-

цессы синаптогенеза и роста тончайших разветвлений аксонов

лежат в основе обучения, адаптации, компенсации нарушенных

функций. Расстройство аксонального транспорта приводит к дест-

рукции синаптических окончаний и изменению функционирования

определенных систем мозга.

Воздействуя рядом лекарственных веществ и биологически

активными веществами, можно влиять на метаболизм нейронов,

определяющий их аксональный транспорт, стимулируя его и повы-

шая тем самым возможность компенсаторно-восстановительных

процессов. К таким веществам могут быть отнесены этимизол,

ноотропил и некоторые другие биологически активные веще-

ства.

Усиление аксонального транспорта, рост тончайших ответвле-

ний аксонов и синаптогенез играют положительную роль в осу-

ществлении нормальной работы мозга. В условиях патологии,

15

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru -

как правило, эти процессы лежат в основе репаративных, компен-

саторно-восстановительных процессов.

В некоторых случаях рост разветвления аксонов и образова-

ние новых синапсов формируют патологические системы, которые,

структурно закрепляясь, лежат в основе ряда патологических ре-

акций ЦНС.

В основе формирования аксонального транспорта, нормального

метаболизма и структурно-функциональной организации нейронов

лежат закономерности внутриклеточной регенерации.

Теория внутриклеточной регенерации определяет основу пони-

мания структурно-функциональной организации нервной клетки

и ее перестройки в патологии.

Кроме механизмов аксонального транспорта биологически

активных веществ, которые идут от тела нервной клетки к синап-

сам, существует так называемый ретроградный аксональный тран-

спорт веществ от синаптических окончаний к телу нервной клетки.

Эти вещества необходимы для поддержания нормального мета-

болизма тел нервных клеток и, кроме того, несут информацию

о состоянии их концевых аппаратов.

Нарушение ретроградного аксонального транспорта приводит

к изменениям нормальной работы нервных клеток, а в тяжелых

случаях — к ретроградной дегенерации нейронов.

РАЗВИТИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Нервная система делится на центральную и периферическую.

В периферическую нервную систему входят корешки, сплетения

и нервы. ЦНС состоит из головного и спинного мозга. Изучение

онтогенеза ЦНС позволило установить, что головной мозг образу-

ется из мозговых пузырей, возникающих в результате неравномер-

ного роста передних отделов медуллярной трубки. Из этих пузы-

рей формируются передний мозг, средний мозг и ромбовидный

мозг. В дальнейшем из переднего мозга образуются конечный

мозг и промежуточный мозг, а ромбовидный мозг также разде-

ляется соответственно на задний мозг и продолговатый мозг

(миелэнцефалон).

Из конечного мозга соответственно формируются полушария

большого мозга, базальные ганглии, из промежуточного мозга —

таламус, эпиталамус, гипоталамус, метаталамус, зрительные трак-

ты и нервы, ретина. Зрительные нервы и ретина являются отделами

ЦНС, как бы вынесенными за пределы головного мозга. Из

среднего мозга образуются четверохолмие и ножки мозга. Из

заднего мозга формируются мост, мозжечок и продолговатый

мозг. Задняя часть медуллярной трубки формирует спинной

мозг, а ее полость превращается в центральный канал спинного

мозга. В конечном мозге располагаются боковые желудочки,

в промежуточном мозге — III желудочек, в среднем мозге — во-

допровод мозга, соединяющий III и IV желудочки; IV желудочек

находится в заднем мозге.

16

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

спинной мозг

Спинной мозг (medulla spinalis) расположен в позвоночном

канале. На уровне I шейного позвонка и затылочной кости

спинной мозг переходит в продолговатый мозг, а книзу тянется

до уровня 1—II поясничного позвонка, где истончается и превра-

щается^ тонкую конечную нить. Длина спинного мозга 40—45 см,

толщина 1 см. Спинной мозг имеет шейное и пояснично-крестцо-

вое утолщения, где локализуются нервные клетки, обеспечивающие

иннервацию верхних и нижних конечностей.

Отданной мозг состоит из 31—32 сегментов. Сегментом назы-

вается участок спинного мозга, которому принадлежит одна пара

спинномозговых корешков (передних и задних).

.Передний корешок спинного мозга содержит двигательные

волокна, .задний корешок — чувствительные волокна. Соединяясь

в области межпозвоночного узла, они образуют смешанный

спинномозговой нерв.

Спинной мозг разделяется на пять частей: 1) шейную (8 сег-

ментов); 2) грудную (12 сегментов); 3) поясничную (^сегментов);

4) крестцовую (5 сегментов); 5) копчиковую (1—2 рудиментар-

ных сегмента).

Спинной мозг несколько короче позвоночного канала. В связи

с этим в верхних отделах спинного мозга его корешки идут

горизонтально. Затем, начиная с грудного отдела, они несколько

спускаются книзу, прежде чем выйти из соответствующих меж-

позвоночных отверстий. В нижних отделах корешки идут прямо

вниз, образуя так называемый конский хвост.

На поверхности спинного мозга видны передняя срединная

щель, задняя срединная борозда, симметрично расположенные

передние и задние латеральные борозды. Между передней средин-

ной щелью и передней латеральной бороздой располагается перед-

ний канатик (funiculus anterior), между передней и задней ла-

теральными бороздами — боковой канатик (funiculus lateralis),

между задней латеральной бороздой и задней срединной бороз-

дой — задний канатик (funiculus posterior), который в шейной

части СТгитптогсГмозга делится неглубокой промежуточной бороз-

дой на тонкий пучок (fasciculus gracilis), прилежащий к задней

срединной борозде, и расположенный кнаружи от него клиновид-

ный пучок (fasciculus cuneatus). Канатики содержат проводящие

пути.

Из передней латеральной борозды выходят передние корешки,

в области задней боковой борозды в спинной мозг входят задние

корешки.

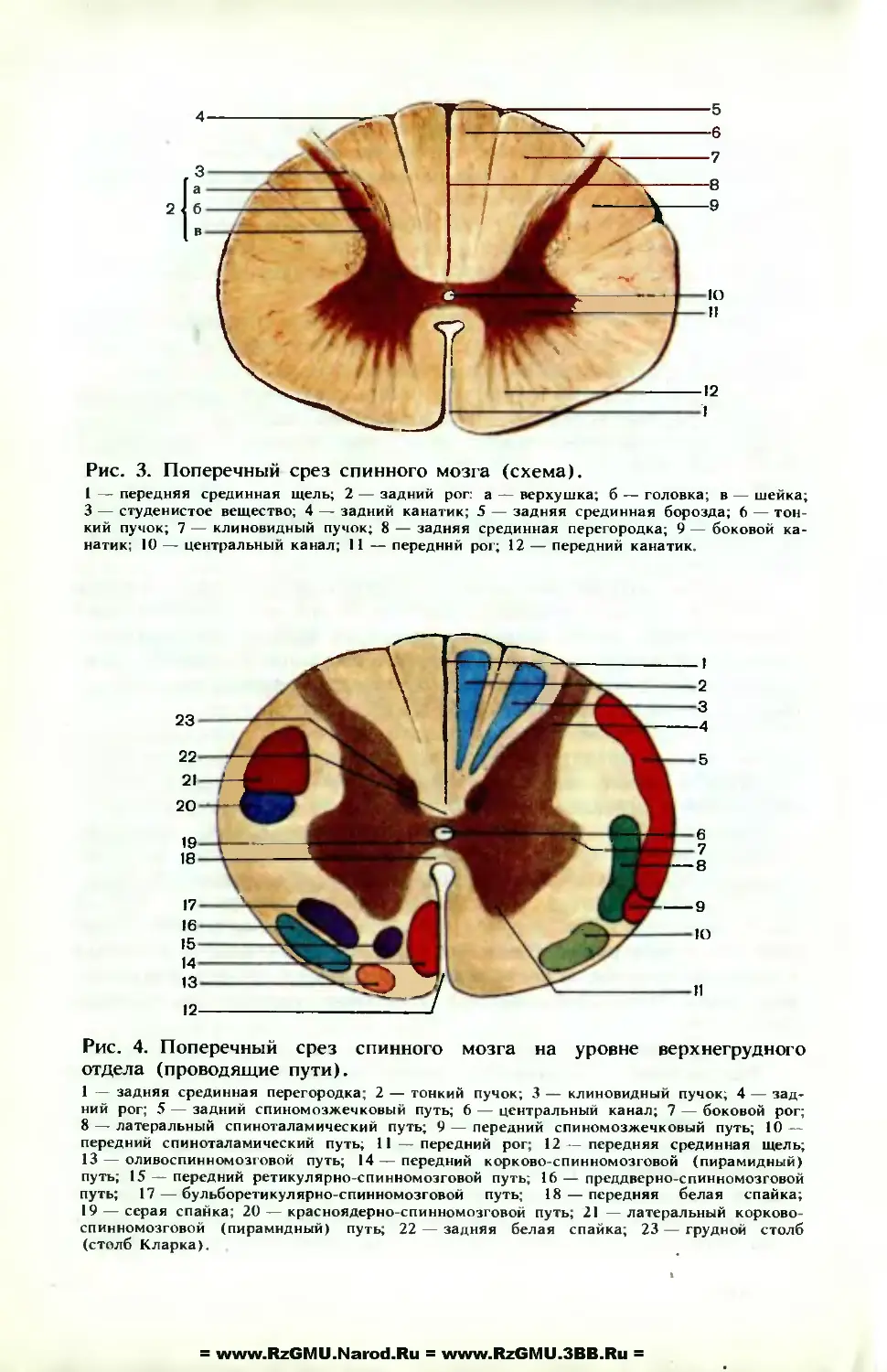

На поперечном срезе (рис. 3) в спинном мозге отчетливо

выделяется серое вещество, расположенное в центральных отделах

спинного мозга, и белое вещество, лежащее на его периферии.

Серое вещество на поперечном срезе напоминает по форме

бабочку с раскрытыми крыльями или букву «Н». В сером веще-

стве спинного мозга выделяют более массивные,- широкие и корот-

Qi-i . ,’Г- ' /

\ 17

2л — 1460

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

Рис. 3. Поперечный срез спинного мозга (схема).

1 — передняя срединная щель; 2 — задний рог: а — верхушка; б — головка; в — шейка;

3 — студенистое вещество; 4 — задний канатик; 5 — задняя срединная борозда; 6 — тон-

кий пучок; 7 — клиновидный пучок; 8 — задняя срединная перегородка; 9 — боковой ка-

натик; 10 — центральный канал; 11 — передний рог; 12 — передний канатик.

Рис. 4. Поперечный срез спинного мозга на уровне верхнегрудного

отдела (проводящие пути).

1 — задняя срединная перегородка; 2 — тонкий пучок; 3 — клиновидный пучок; 4 — зад-

ний рог; 5 — задний спиномозжечковый путь; 6 — центральный канал; 7 — боковой рог;

8 — латеральный спиноталамический путь; 9 — передний спиномозжечковый путь; 10 —

передний спиноталамический путь; 11 — передний рог; 12— передняя срединная щель;

13 — оливоспинномозговой путь; 14 — передний корково-спинномозговой (пирамидный)

путь; 15 — передний ретикулярно-спинномозговой путь; 16 — преддверно-спинномозговой

путь; 17 — бульборетикулярно-спинномозговой путь; 18 — передняя белая спайка;

19 — серая спайка; 20 — красноядерно-спинномозговой путь; 21 —латеральный корково-

спинномозговой (пирамидный) путь; 22 — задняя белая спайка; 23 — грудной столб

(столб Кларка).

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

кие передние рога и более тонкие, удлиненные задние рога.

В грудных отделах особенно отчетливо выявляется боковой рог,

который в меньшей степени выражен также в поясничном и

шейном отделах спинного мозга. Правая и левая половины

спинного мозга симметричны и соединены спайками как серого,

так и белого вещества. Кпереди от центрального канала находится

передняя серая спайка (comissura grisea anterior), далее — перед-

няя белая спайка (comissura alba anterior); кзади от центрального

канала последовательно располагаются задняя серая спайка

и задняя белая спайка.

В передних рогах спинного мозга локализуются крупные

многоугольные двигательные нервные клетки, аксоны которых

идут в передние корешки и иннервируют поперечнополосатую

мускулатуру шеи, туловища и конечностей. Двигательные клетки

передних рогов являются конечной инстанцией в осуществлении

любого двигательного акта, а также оказывают трофические

влияния на поперечнополосатую мускулатуру.

Первичные чувствительные клетки располагаются в спин-

номозговых (межпозвоночных) узлах. Такая нервная клетка

имеет один отросток, который, отходя от нее, делится на две

ветви. Одна из них идет на периферию, где получает раздражение

от кожи, мышц, сухожилий или внутренних органов, а по другой

ветви эти импульсы передаются в спинной мозг. В зависимости

от вида раздражения и, следовательно, проводящего пути, по

которому оно передается, волокна, входящие в спинной мозг через

задний корешок, могут оканчиваться на клетках задних или

боковых рогов либо непосредственно проходят в белое вещество

спинного мозга. Таким образом, клетки передних рогов осуще-

ствляют двигательные функции, клетки задних рогов — функцию

чувствительности, в боковых рогах локализуются спинномозговые

вегетативные центры.

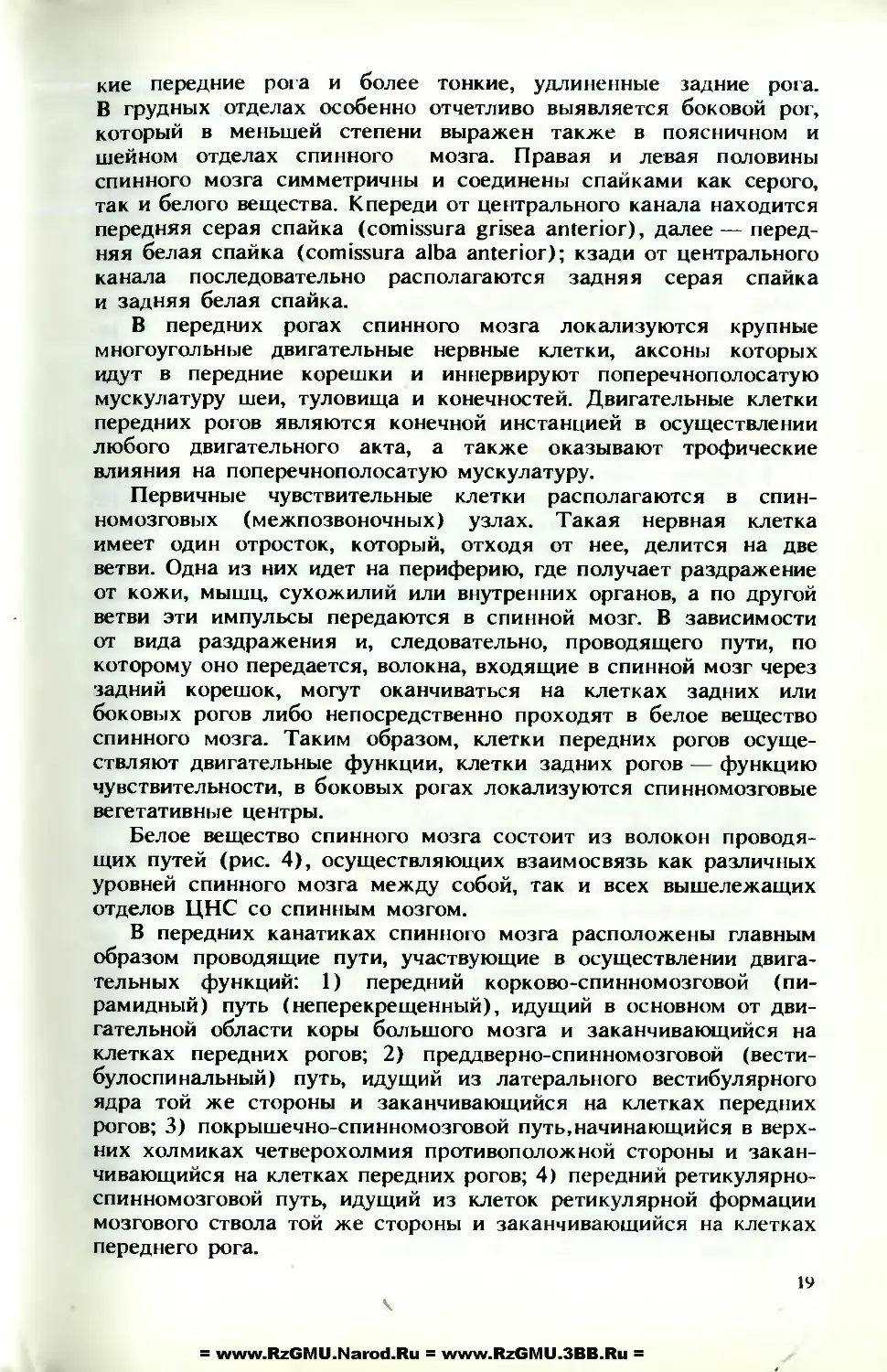

Белое вещество спинного мозга состоит из волокон проводя-

щих путей (рис. 4), осуществляющих взаимосвязь как различных

уровней спинного мозга между собой, так и всех вышележащих

отделов ЦНС со спинным мозгом.

В передних канатиках спинного мозга расположены главным

образом проводящие пути, участвующие в осуществлении двига-

тельных функций: 1) передний корково-спинномозговой (пи-

рамидный) путь (неперекрещенный), идущий в основном от дви-

гательной области коры большого мозга и заканчивающийся на

клетках передних рогов; 2) преддверно-спинномозговой (вести-

булоспинальный) путь, идущий из латерального вестибулярного

ядра той же стороны и заканчивающийся на клетках передних

рогов; 3) покрышечно-спинномозговой путь,начинающийся в верх-

них холмиках четверохолмия противоположной стороны и закан-

чивающийся на клетках передних рогов; 4) передний ретикулярно-

спинномозговой путь, идущий из клеток ретикулярной формации

мозгового ствола той же стороны и заканчивающийся на клетках

переднего рога.

19

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

Кроме того, вблизи от серого вещества проходят волокна,

осуществляющие связь различных сегментов спинного мозга

между собой.

В боковых канатиках спинного мозга располагаются как дви-

гательные, так и чувствительные пути. К двигательным путям

относятся: 1) латеральный корково-спинномозговой (пирамидный)

путь (перекрещенный), идущий в основном от двигательной

области коры большого мозга и заканчивающийся на клетках

передних рогов противоположной стороны; 2) красноядерно-

спинномозговой путь, идущий от красного ядра и заканчивающий-

ся на клетках передних рогов противоположной стороны; 3) ре-

тикулярно-спинномозговые пути, идущие преимущественно от

гигантоклеточного ядра ретикулярной формации противоположной

стороны и заканчивающиеся на клетках передних рогов; 4) оливо-

спинномозговой путь, соединяющий нижние оливы с двигательным

нейроном переднего рога.

К афферентным, восходящим проводникам относятся следую-

щие пути бокового канатика: 1) задний (дорсальный непере-

крещенный) спиномозжечковый путь, идущий от клеток заднего

рога и заканчивающийся в коре верхнего червя мозжечка;

2) передний (перекрещенный) спиномозжечковый путь, идущий

от клеток задних рогов и заканчивающийся в черве мозжечка;

3) латеральный спиноталамический путь, идущий от клеток задних

рогов и заканчивающийся в таламусе.

Кроме того, в боковом канатике проходят спинопокрышечный

путь, спиноретикулярный путь, спинооливный путь и некоторые

другие системы проводников.

В задних канатиках спинного мозга располагаются афферент-

ные тонкий и клиновидный пучки. Волокна, входящие в них,

начинаются в межпозвоночных узлах и заканчиваются соответст-

венно в ядрах тонкого и клиновидного пучков, располагающихся

в нижнем отделе продолговатого мозга.

Таким образом, в спинном мозге замыкается часть рефлектор-

ных дуг и возбуждение, приходящее по волокнам задних кореш-

ков, подвергается определенному анализу, а затем передается на

клетки переднего рога; спинной мозг передает импульсы во все

вышележащие отделы ЦНС вплоть до коры большого мозга.

Рефлекс может осуществляться при наличии трех последова-

тельных звеньев: 1) афферентной части, в которую входят рецеп-

торы и проводящие пути, передающие возбуждение в нервные

центры; 2) центральной части рефлекторной дуги, где происходят

анализ и синтез приходящих раздражений и вырабатывается

ответная реакция на них; 3) эффекторной части рефлекторной

дуги, где осуществляется ответная реакция через скелетную

мускулатуру, гладкие мышцы и железы. Спинной мозг, таким

образом, является одним из первых этапов, на котором осущест-

вляются анализ и синтез раздражений как из внутренних органов,

так и с рецепторов кожи и мышц.

Спинной мозг осуществляет трофические влияния, т. е. повреж-

20

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

Рис. 5. Спинномозговой нерв.

1 — задний рог; 2 — задний канатик; 3 — задняя срединная борозда; 4 — задний коре-

шок; 5 — спинномозговой узел; 6 — стаол спинномозгового нерва; 7 — внутренняя ветвь

задней ветви; 8 — наружная ветвь задней ветви; 9 — задняя ветвь; 10 — передняя ветвь;

11 —белые соединительные ветви; 12 — оболочечная ветвь; 13 — серые соединительные

ветви; 14 — узел симпатического ствола; 15 — передняя срединная щель; 16 — передний

рог; 17 — передний канатик; 18—передний корешок; 19— передняя серая спайка; 20 —

центральный канал; 21 — боковой канатик; 22 — постганглионарные волокна. Синим

цветом обозначены чувствительные волокна, красным — двигательные, зеленым — белые

соединительные ветви, фиолетовым — серые соединительные ветви.

дение нервных клеток передних рогов ведет к нарушению не

только движений, но и трофики соответствующих мышц, что

приводит к их перерождению.

Одной из важных функций спинного мозга является регуляция

деятельности тазовых органов. Поражение спинальных центров

этих органов или соответствующих корешков и нервов приводит

к стойким нарушениям мочеиспускания и дефекации.

Периферические нервы спинного мозга

Спинномозговые нервы (рис. 5) представляют собой продолже-

ние на периферию передних и задних корешков спинного мозга,

которые, соединяясь между собой, образуют шейное, плечевое

и пояснично-крестцовое сплетения.

Шейное сплетение (рис. 6) образуется из четырех верхних

шейных нервов и иннервирует передние глубокие мышцы шеи,

частично — грудиноключично-сосцевидную и трапециевидную

мышцы.

Плечевое сплетение (рис. 7) образуется из V—VIII шейных

нервов, I и II грудных нервов. Плечевое сплетение осуществляет

иннервацию мышц плечевого пояса и руки.

Передние ветви грудных нервов не формируют сплетения,

а образуют обособленные межреберные нервы, иннервирующие

21

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

Рис. 6. Шейное сплетение.

Стволы спинномозговых нервов (корни сплетения) в сегментах Cj — Cv; X —блуждающий

нерв; XI — добавочный нерв; XII — подъязычный нерв. 1 —подбородочно-подъязычная

мышца; 2 — щнто-подъязычная мышца; 3 — грудннолодъязычная мышца; 4 — грудино-

щитовидная мышца; 5 — лопаточно-подъязычная мышца; 6 — верхний шейный узел сим-

патического ствола; 7 — верхний корешок шейной петли; 8 — шейная петля; 9 — нижннй

корешок шейной петли; 10 — диафрагмальный нерв; 11 —ветвь к плечевому сплетению;

12 — медиальные надключичные нервы; 13 — промежуточные надключичные нервы; 14 —

латеральные (задние) надключичные нервы; 15 — трапециевидная мышца; 16 — попе-

речный нерв шеи; 17 — грудиноключично-сосцевидная мышца; 18 — малый затылочный

нерв: 19—большой ушной нерв; 20—оболочечные веточки XII нерва; 21 — задние дви-

гательные ветви к мышцам спины. Синим цветом обозначены чувствительные волокна,

красным — двигательные, фиолетовым — симпатические, желтым — черепные нервы.

межреберные мышцы, мышцы, поднимающие ребра, и мышцы

живота.

Пояснично-крестцовое сплетение (рис. 8, 9) образуется пояс-

ничными и крестцовыми нервами и осуществляет иннервацию мышц

ноги и органов таза.

22

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

Спинномозговые

нервы или

корни сплетения

Стволы

Разделения

Рис. 7. Плечевое сплетение.

1 — верхний ствол; II — средний ствол; III — нижний ствол; IV — латеральный пучок;

V — задний пучок; VI — медиальный пучок. Надключичная часть: 1 — ветвь к диафраг-

мальной мышце; 2 — дорсальный нерв лопатки (Cv); 3— подключичный нерв (Cv, CVI);

4—надлопаточный нерв (CJV—CV1); 5 — длинный грудной нерв (Cv—CV1I). Подключич-

ная часть 6 — мышечно-кожный нерв (C,v—CVI); 7 — срединный нерв (Cv—CVI|I, Th,);

8 — латеральный грудной нерв (Cv—Cv„); 9 — подмышечный нерв (Cv, CV|); 10 — лучевой

нерв (Cv—CV11I, Th,); 11 —медиальный грудной нерв (Cv,„—Th„); 12 — грудоспинной

нерв (Cv|—CVIII); 13 — подлопаточный нерв (Cv, CVI); 14 —локтевой нерв (CV|H, Th,);

15 — медиальный кожный нерв предплечья (CVH|, Th,); 16 — медиальный кожный нерв

плеча (Th,); 17 — межреберно-плечевые нервы; 18 — межреберный нерв (II); 19— меж-

реберный нерв (I); 20— задние двигательные ветви спинномозговых нервов к передней,

средней и задней лестничным мышцам и длинным мышцам шеи. Красным цветом обозна-

чены задние, розовым — передние разветвления трех стволов.

ПРОДОЛГОВАТЫЙ мозг

Продолговатый мозг (medulla oblongata) является продолже-

нием спинного мозга. Спинной мозг переходит в продолговатый

мозг постепенно, без резкой границы. Условной границей пере-

хода спинного мозга в продолговатый является перекрест пира-

мидных волокон. При этом структура продолговатого мозга уже

имеет заметные отличия.

Макроскопически в продолговатом мозге на его вентральной

поверхности выделяется передняя срединная щель. Латеральнее

23

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

Спинномозговые

нервы, или

норни сплетения

В етви [-----------1

Разделения i---------------

Конечные ветви i---------—------------

Рис. 8. Поясничное сплетение.

1 —подвздошно-подчревный нерв (Thxu, L,); 2 — подвздошная ветвь; 3 — подчревная

ветвь; 4 — подвздошно-паховый нерв (Ц); 5 — бедренно-половой нерв (Lp LH); 6 — бед-

ренная ветвь; 7 — половая ветвь; 8 — латеральный кожный нерв бедра (LIP Ц1(); 9 —

мышечные ветвн бедренного нерва к подвздошным мышцам; 10 — бедренный нерв (L(1—

LIV); 11 —запирательный нерв (LIP Lnp Llv); 12 — ветвь к крестцовому сплетению;

13 — задние двигательные ветви к межпоперечным мышцам поясницы и квадратной мыш-

це поясницы (обозначены звездочками).

от нее четко выделяются пирамиды (pyramis), которые с латераль-

ной стороны ограничены передними латеральными бороздами.

Кнаружи от них располагаются возвышения нижнего оливного

ядра. Дорсально задние канатики, разделенные задней срединной

бороздой, образуют два отчетливо выраженных возвышения.

Тонкий пучок на этом уровне образует возвышение, которое

24

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

Спинномозговые нервы,

или корни сплетения

Конечные Разделения

коллатеральные

ветви

Рис. 9. Крестцовое сплетение.

1 — ветвь к поясничному сплетению; 2 — пояснично-крестцовый ствол; 3 — верхний яго-

дичный нерв (L|V, Lv, S(); 4 — нижний ягодичный нерв (Lv, Sp S„); 5— задний кожный

нерв бедра (Sj—Slu); 6 — седалищный нерв; 7 — общий малоберцовый нерв (Llv, Lv,

Sp Su); 8 — большеберцовый нерв (L|v, Lv, S(—Slal>; 9 — мышечные ветви к подколенным

мышцам; 10 — мышечные ветви к внутренней запирательной и верхней близнецовой мыш-

цам (Lv, S(, Sn); 11 — мышечные ветви к квадратной мышце бедра и нижней близне-

цовой мышце (LIV, Lv, S]>; 12 — нижние нервы ягодицы; 13 — ветвь к копчиковому сплете-

нию; 14 — задние двигательные ветви спинномозговых нервов к грушевидной мышце

(Sp SH обозначены звездочками).

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

является результатом выбухания ядра этого пучка. Клиновидный

пучок заканчивается ядром _(nucl. cuneatus), которое образует

на дорсальной поверхности продолговатого мозга также небольшое

возвышение. Снаружи клиновидный пучок ограничивается задней

латеральной бороздой.

Из передней боковой борозды выходят корешки подъязычного

нерва, из задней боковой — следующие черепные нервы: каудаль-

но — волокна языкоглоточного нерва (n. glossopharyngeus), ораль-

нее — блуждающий нерв (и. vagus) и волокна добавочного нерва

(п. accessorius).

Кпереди продолговатый мозг переходит в мост (pons). Граница

между ними на базальной поверхности мозга весьма четкая:

мостомозжечковые волокна моста образуют мощный пучок,

который располагается перпендикулярно длинной оси продолгова-

того мозга и дорсально образует средние мозжечковые ножки.

Кпереди граница моста так же четко определяется пучками

мостомозжечковых волокон от среднего мозга, в который он

переходит.

Дорсально продолговатый мозг и мост образуют дно IV желу-

дочка, выстланного эпендимой. IV желудочек спереди, сужаясь,

переходит в водопровод, через который он сообщается с III же-

лудочком; каудально IV желудочек, также сужаясь, переходит

в центральный канал спинного мозга.

Сбоку стенку IV желудочка образуют соответственно нижние,

средние и верхние мозжечковые ножки.

Крыша IV желудочка в области продолговатого мозга пред-

ставлена эпителиальным покровом его сосудистой основы. Далее

крыша IV желудочка образуется тонкими пластинками — нижним

и верхним мозговым парусом. Дорсальнее располагается мозже-

чок, который как бы прикрывает IV желудочек. Этот желудочек

имеет три отверстия, благодаря которым цереброспинальная

жидкость может сообщаться с субарахноидальным пространством:

два симметричных отверстия сбоку, в области латеральных кар-

манов IV желудочка, и одно несимметричное отверстие, находя-

щееся в задней части крыши IV желудочка.

Между продолговатым мозгом и мостом выходит отводящий

нерв (n. abducens), который находится вблизи от средней линии.

Латеральнее располагается лицевой нерв (n. facialis), еще лате-

ральнее — слуховой нерв (n. acusticus). В боковых отделах моста,

в средних его частях, выходит тройничный нерв (n. trigeminus).

У средней линии непосредственно перед окончанием идущих

поперечно волокон моста выходит из среднего мозга глазодвига-

тельный нерв (n. oculomotorius).

Изменения морфологии мозга складываются из образования

ядер черепных нервов, появления так называемых релейных ядер,

в которых осуществляется переключение волокон ряда прово-

дящих путей, проходящих через ствол мозга, и, наконец, из ядер

мозгового ствола, осуществляющих координацию и взаимосвязь

различных систем волокон.

26

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

На уровне раскрытия дна IV желудочка от каудального отдела

продолговатого мозга и до его верхнего отдела тянется крупное

ядро подъязычного нерва, осуществляющее двигательную иннер-

вацию языка. Ядро подъязычного нерва располагается в продолго-

ватом мозге несколько латеральнее средней линии, у дна IV

желудочка, и представлено колонкой крупных многоугольных

нервных клеток. Латеральнее от него также почти на всем протя-

жении продолговатого мозга тянется заднее ядро блуждающего

нерва. Это ядро располагается у дна IV желудочка в каудальном

отделе продолговатого мозга дорсолатеральнее, а в среднем отделе

латеральнее ядра подъязычного нерва, отделяясь от него неболь-

шой клеточной группой вставочного ядра. Заднее ядро блуждаю-

щего нерва состоит из клеток средней величины, веретенообраз-

ной или угловатой формы, а также мелких многоугольных клеток.

Волокна заднего ядра блуждающего нерва участвуют в иннервации

трахеи, легких, бронхов, сердца, желудка, пищевода, кишечника,

печени, селезенки и других внутренних органов. Эти волокна

обычно заканчиваются в различных сплетениях и ганглиях веге-

тативной нервной системы, являясь пресинаптическими по отноше-

нию к нейронам, аксоны которых непосредственйо'осуфествляют

иннервацию внутренних органов. Блуждающий нерв служит важ-

ной составной частью парасимпатической нервной системы.

Латеральнее заднего ядра блуждающего нерта^располагается

ядро одиночного пути, которое также тянется от нижнего отдела

продолговатого мозга, вплоц»-до нижнего отдела моста. В этом

ядре заканчиваются афферентные волокна блуждающего нерва,

а также афферентные волокна лицевого и языкоглоточного нервов.

В нижнем отделе продолговатого мозга его латеральные части

заняты тонким (nucl. gracilis) и клиновидным (nucl. cuneatus)

ядрами, в которых соответственно заканчиваются волокна тонкого

и клиновидного пучков, идущие из спинного мозга. В наружной

части клиновидного пучка на уровне нижнего отдела продолго-

ватого мозга начинает формироваться добавочное клиновидное

ядро (nucl. cuneatus accessorius). Волокна"из добавочного клино-

видного ядра, волокна оливомозжечкового пучка и ряд других

более мелких систем волокон начинают формировать нижние

мозжечковые ножки. Вентральнее от ядер тонкого и клиновидного

пучков располагается нижнее ядро спинномозгового пути трой-

ничного нерва (nucl. spinalis n. trigemini), которое тянется через

каудальныгГотдел моста и весь продолговатый мозг. Это ядро

окружает постепенно истончающийся пучок волокон, который

достаточно развит в каудальном отделе моста и верхнем отделе

продолговатого мозга и постепенно исчезает в каудальном отделе

продолговатого мозга. В клетках ядра спинномозгового пути

тройничного нерва осуществляется рецепция болевых ощущений

и температуры лица.

Средний отдел продолговатого мозга (рис. 10) на всех уровнях

занимают хорошо выраженные ядра ретикулярной формации. На

уровне продолговатого мозга они представлены центральным

27

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

Рис. 10. Поперечный срез продолговатого мозга.

I — ядро подъязычного нерва; 2 — заднее ядро блуждающего нерва; 3 — ядро одиночного

пути; 4 — добавочное клиновидное ядро; 5 — нижняя мозжечковая ножка; 6 — ядро (ниж-

нее) спинномозгового пути тройиичного нерва; 7 — центральное ретикулярное ядро про-

долговатого мозга (вентральное и дорсальное подъядра); 8— нижнее оливное ядро; 9 —

пирамидный пучок; 10 — медиальная петля.

ретикулярным ядром, которое может быть разделено на вентраль-

ное и дорсальное.

Характерным образованием для продолговатого мозга является

нижнее оливное ядра (nucl. olivaris caudalis), которое осуществляет

важную роль в координации движений и имеет тесные связи

с мозжечком. К нижнему оливному ядру прилежат заднее и ме-

диальное добавочные оливные ядра [nucl. olivaris accesorius

dorsalis (posterior) et nucl. olivaris accessorius medialis]. Они

окружены слоем волокон — капсулой нижней оливы, основную

часть которой составляют таламооливные и руброоливные волокна,

28

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

образующие так называемый центральный пучок покрышки. Кна-

ружи от нижних оливных ядер в латеральных отделах продолго-

ватого мозга располагаются волокна руброспинального пути,,

переднего спиномозжечкового пути, латерального спиноталами-

ческого и оливоспинномозгового пути. Между оливными ядрами,

дорсальнее пирамид, находятся волокна медиальноц_петли -(lem-

niscus medialis), которая образована перекрещивающимися волок-

нами из ядер клиновидного и тонкого пучков. Эти волокна идут

через ядра ретикулярной формации и называются внутренними

дугообразными волокнами (fibrae arcuatae internae). Над пере-

крестом внутренних дугообразных волокон, кпереди от ядра

подъязычного нерва, лежит медиальный продольный пучок (fas-

ciculus longitudinalis medialis), осуществляющий взаимосвязь многих

ядер ствола мозга между собой. В латеральном отделе централь-

ного ретикулярного ядра, на границе между его дорсальным

и вентральным подъядрами, располагаются крупные клетки

двойного ядра (nucl. ambiguus).

Вентральные отделы продолговатого мозга заняты пирамидами,

по переднему и медиальному краям которых лежат дугообразные

ядра. Около задней латеральной борозды, дорсолатеральнее от

нижнего оливного ядра, проходят передний спиномозжечковый

путь, латеральный спиноталамический путь и красноядерно-

спинномозговой путь. Задний спиномозжечковый путь полностью

перешел в нижние мозжечковые ножки.

В верхнем отделе продолговатого мозга исчезает ядро подъя-

зычного нерва. В области перехода от продолговатого мозга

к мосту выявляются вестибулярные ядра. К ним относятся

медиальное, латеральное и верхнее вестибулярные ядра. В ре-

тикулярной формации в верхнем отделе продолговатого мозга

выделяется крупными клетками гигантоклеточное ретикулярное

ядро, кзади от которого лежит дорсальное ретикулярное параги-

гантоклеточное ядро, а латеральнее — латеральное ретикулярное

парагигантоклеточное ядро. Дорсолатеральнее от гигантоклеточ-

ного ретикулярного ядра располагается мелкоклеточное ретику-

лярное ядро.

Дорсальнее пирамид между швом и нижним оливным ядром

отчетливо видна медиальная петля, кзади от которой находятся

медиальный продольный пучок и задний продольный пучок.

Снаружи к нижней ножке мозжечка и волокнам слухового

нерва прилежит заднее улитковое ядро. Кпереди от входа этого

нерва в мозг располагается переднее улитковое ядро.

МОСТ МОЗГА

Мост мозга (pons cerebri) является продолжением продолго-

ватого мозга в оральном направлении. Наиболее характерной

структурой моста являются его ядра, поперечные волокна и

мостомозжечковые волокна, которые занимают его основание.

Поперечные волокна моста отграничивают на базальной поверх-

29

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

Рис. 11. Поперечный срез моста мозга.

1 — ядра и волокна моста; 2 — медиальная петля; 3 — медиальное вестибулярное ядро;

4 — дорсальное кохлеарное ядро; 5 — нижняя мозжечковая ножка; 6 — ядро лицевого

нерва; 7 — верхнее оливное ядро.

ности мост от продолговатого мозга, а кпереди — мост от сред-

него мозга. Скопления волокон моста, поднимающиеся в мозже-

чок, образуют среднюю мозжечковую ножку. По гистологическому

строению мост делится на переднюю (базилярную) часть и

покрышку (tegmentum). Передняя часть моста имеет характерный

вид: она состоит из идущих в продольном направлении пучков

пирамидных волокон и волокон других нисходящих путей, раз-

30

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

деленных ядрами моста и поперечными волокнами. В отличие

от продолговатого мозга волокна пирамидного пути представлены

некомпактными образованиями, так как идущие поперечно волок-

на моста разделяют пирамидный путь на отдельные пучки волокон.

Покрышка моста, так же как и в продолговатом мозге,

содержит ядра черепных нервов, переключательные ядра, ядра

ретикулярной формации моста, а также ядра, осуществляющие

взаимосвязь образований различного уровня мозгового ствола.

В области перехода от продолговатого мозга к мосту и нижнем

отделе моста располагаются вестибулярные и улитковые ядра,

которые занимают самые латеральные отделы поперечного среза.

В вентролатеральных отделах покрышки каудально находится

крупное ядро лицевого нерва._

В среднем отделе моста, непосредственно у дна IV желудочка,

локализуется ядро отводящего, нерва (nucl. п. abducentis)

(рис. 11). В среднем и верхнем отделах моста вентролатерально,

несколько оральнее окончания ядра лицевого нерва, лежат

двигательное и чувствительное ядра тройничного нерва.

Средний отдел моста занят ядрами ретикулярной формации,

которые в продольном направлении могут быть разделены на

оральное и каудальное, а каждое из них — на медиальную и ла-

теральную часть в поперечном направлении. Медиальные подъядра

ретикулярных ядер моста содержат более крупные клетки.

Медиальная петля в мосту меняет свое расположение: она

сдвигается вентральнее, а затем вентролатеральнее. В среднем

и верхнем отделах моста к медиальной петле примыкают волокна

латеральной петли. На границе медиальной и латеральной петель

идет латеральный спиноталамический путь. Кзади от боковой

петли лежит передний спиномозжечковый путь, кнутри от него —

красноядерно-спинномозговой путь.

В дорсальных отделах покрышки у средней линии располагают-

ся волокнистые системы, осуществляющие взаимосвязь образова-

ний мозгового ствола, лежащих на различных его уровнях. К этим

системам относятся медиальный продольный пучок, задний про-

дольный пучок, круглый пучок и др.

Среди образований моста следует отметить верхнее оливное

ядро, а также переднее и заднее ядра трапециевидного тела,

имеющего отношение к восприятию слуха.

Оральнее, в верхних отделах моста, и в дорсолатеральных

отделах находятся верхние мозжечковые ножки, которые обра-

зуют боковую стенку IV желудочка. На этих же уровнях располо-

жены верхние вестибулярные ядра и появляются клетки двига-

тельного ядра тройничного нерва.

Через мост проходит ряд проводящих путей, которые связы-

вают вышележащие отделы головного мозга со спинным мозгом.

Наиболее крупным из них является пирамидный путь, который

идет в вентральных отделах моста мозга. Через мост проходят

также красноядерно-спинномозговой путь, берущий начало в сред-

нем мозге, и покрышечно-спинномозговой путь, начинающийся

31

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

в покрышке среднего мозга. В мосту мозга берут начало нисхо-

дящие преддверно-спинномозговой путь, идущий из вестибулярных

ядер, ретикулярно-спинномозговой путь, берущий начало главным

образом в гигантоклеточном ядре и парагигантоклеточных дор-

сальном и вентральном ядрах ретикулярной формации, а также

ряд других систем волокон.

Волокна большинства как нисходящих, так и восходящих

проводящих путей, идущих через мост мозга, отдают на этом

уровне коллатерали, оканчивающиеся на клетках ретикулярной

формации.

СРЕДНИЙ МОЗГ

Средний мозг (mesencephalon) является продолжением моста.

На базальной поверхности головного мозга средний мозг отде-

ляется от моста достаточно четко благодаря поперечным волокнам

моста. С дорсальной стороны средний мозг отграничивается от

моста мозга по уровню перехода IV желудочка в водопровод

и нижних холмиков крыши. На уровне перехода IV желудочка

в водопровод среднего мозга верхнюю часть IV желудочка форми-

рует верхний мозговой парус, где образуют перекрест волокна

блокового нерва и переднего спиномозжечкового пути.

В латеральных отделах среднего мозга в него входят верхние

мозжечковые ножки, которые, постепенно погружаясь в него,

образуют перекрест у средней линии.

Дорсальная часть среднего мозга, расположенная кзади от

водопровода, представлена крышей (tectum mesencephali) с ядрами

нижних и верхних холмиков.

Строение ядер нижних холмиков простое: они состоят из более

или менее гомогенной массы нервных клеток среднего размера,

играя существенную роль в реализации функции слуха и сложных

рефлексов в ответ на звуковые раздражения. Ядра верхних

холмиков организованы более сложно и имеют слоистое строение,

участвуя в осуществлении «автоматических» реакций, связанных

со зрительной функцией, т. е. безусловных рефлексов в ответ на

зрительные раздражения. Кроме того, эти ядра координируют

движения туловища, мимические реакции, движения глаз, головы,

ушей и т. д. в ответ на зрительные стимулы. Осуществляются

эти рефлекторные реакции благодаря покрышечно-спинномозго-

вому и покрышечно-бульбарному путям.

Вентральнее от верхних и нижних холмиков крыши находится

водопровод среднего мозга, окруженный центральным серым

веществом.

В нижнем отделе покрышки среднего мозга располагается ядро

блокового нерва (nucl. n. trochlearis), а на уровне среднего

и верхнего отделов — комплекс ядер глазодвигательного нерва

(nucl. n. oculomotorius). Ядро блокового нерва, состоящее из

немногочисленных крупных многоугольных клеток, локализуется

под водопроводом на уровне нижних холмиков.

32

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

Рис. 12. Поперечный срез среднего мозга.

1 — нижний холмик пластинки крыши; 2 — красное ядро; 3 — черное вещество; 4 — ядро

глазодвигательного нерва; 5 — основание ножки мозга.

Зл — 1460

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

Ядра глазодвигательного нерва представляют собой комплекс,

в который входят главное ядро глазодвигательного нерва, круп-

ноклеточное, сходное по морфологии с ядрами блокового и

отводящего нервов, мелкоклеточное непарное центральное заднее

ядро и наружное мелкоклеточное добавочное ядро. Ядра глазо-

двигательного нерва располагаются в покрышке среднего мозга

у средней линии, вентрально от водопровода, на уровне верхних

холмиков крыши среднего мозга.

Важными образованиями среднего мозга являются также

красные ядра и черное вещество (рис. 12). Красные ядра (nucll.

ruber) располагаются вентролатеральнее центрального серого

вещества среднего мозга. В красных ядрах оканчиваются волокна

передних мозжечковых ножек, корково-красноядерные волокна

и волокна из образований стриопаллидарной системы. В красном

ядре начинаются волокна красноядерно-спинномозгового, а также

красноядерно-оливного путей, волокна, идущие в кору большого

мозга. Таким образом, красное ядро является одним из центров,

участвующих в регуляции тонуса и координации движений. При

поражении красного ядра и его путей у животного развивается

так называемая децеребрационная ригидность.

Вентральнее от красного ядра располагается черное вещество

(subst. nigra), которое как бы отделяет покрышку среднего мозга

от его основания. Черное вещество также имеет отношение

к регуляции мышечного тонуса.

Основание ножки среднего мозга состоит из волокон, которые

соединяют кору большого мозга и другие образования конечного

мозга с нижележащими образованиями мозгового ствола и спин-

ного мозга. Большая часть основания занята волокнами пирамид-

ного пути. При этом в медиальной части располагаются волокна,

идущие из лобных областей полушарий большого мозга к ядрам

моста и продолговатого мозга, латеральнее — волокна пирамид-

ного пути, в самых латеральных отделах — волокна, идущие из

теменной, височной и затылочной областей полушарий большого

мозга к ядрам моста.

Ретикулярная формация (formatio reticularis) играет важную

роль среди других образований мозгового ствола (рис. 13).

Название «ретикулярная, или сетчатая, формация» связано с тем,

что в ней нервные клетки располагаются на значительном расстоя-

нии друг от друга и разделены большим количеством волокон,

идущих во всех направлениях. Для нервных клеток ретикулярной

формации характерны также некоторые особенности строения их

дендритов, тянущихся на большом протяжении и дающих сравни-

тельно небольшое количество ветвей. Ретикулярная формация

расположена на всем протяжении мозгового ствола, проходит

через продолговатый мозг, мост, средний мозг и заканчивается

на уровне таламуса.

На уровне продолговатого мозга и моста ретикулярная форма-

ция может быть разделена на всем протяжении на латеральную

и медиальную части. Медиальная часть содержит более крупные

34

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

4

Рис. 13. Восходящая активирующая ретикулярная формация ствола моз-

га (схема).

1 — восходящая активирующая ретикулярная формация ствола мозга; 2 — гипоталамус;

3 — таламус; 4 — кора большого мозга; 5 — мозжечок; 6 — афферентные коллатерали;

7 — продолговатый мозг; 8 — мост мозга; 9 — средний мозг.

клетки. Следовательно, в ретикулярной формации продолговатого

мозга можно выделить более крупноклеточное вентромедиальное

и более мелкоклеточное дорсолатеральное ядра.

В области перехода продолговатого мозга в мост в вентроме-

диальных частях ретикулярной формации располагаются гиган-

токлеточное ретикулярное ядро, парагигантоклеточное дорсальное

и латеральное ретикулярные ядра. Дорсолатеральную часть

ретикулярной формации на этом уровне занимает мелкоклеточное

ретикулярное ядро.

Ретикулярная формация играет большую роль в осуществлении

взаимосвязи между различными образованиями на уровне мозго-

вого ствола, между проводящими путями и ядерными образова-

ниями ствола мозга, а также важных функций ЦНС.

В ретикулярной формации описаны «дыхательный» и «сосудо-

двигательный» центры, т. е. центры, обеспечивающие регуляцию

дыхания и кровообращения. Границы этих центров пока точно

не определены, но следует отметить, что ядра ретикулярной

формации на уровне моста и перехода от моста к продолговатому

мозгу играют роль в регуляции дыхания и сердечно-сосудистой

деятельности, осуществляя их с помощью ядер блуждающего

нерва и некоторых других систем мозга. Ретикулярная формация

обеспечивает целостную деятельность мозга, в частности регуля-

цию сна и бодрствования. Ядра ретикулярной формации мозгового

ствола оказывают активирующее действие на все вышележащие

отделы мозга.

35

= www.RzGMU.Narod.Ru = www.RzGMU.3BB.Ru =

В продолговатом мозге и в мосту имеются системы волокон,

обеспечивающих взаимосвязь различных образований этих отделов

мозга между собой. Волокна, идущие от ядер ретикулярной

формации, так же как и задний продольный пучок и медиальный

продольный пучок, идущий вблизи средней линии у дна IV желу-

дочка, осуществляют взаимосвязь ядер черепных нервов и являют-

ся одной из наиболее важных систем в обеспечении безусловных

рефлексов, в которых участвуют образования продолговатого

мозга, моста и среднего мозга.

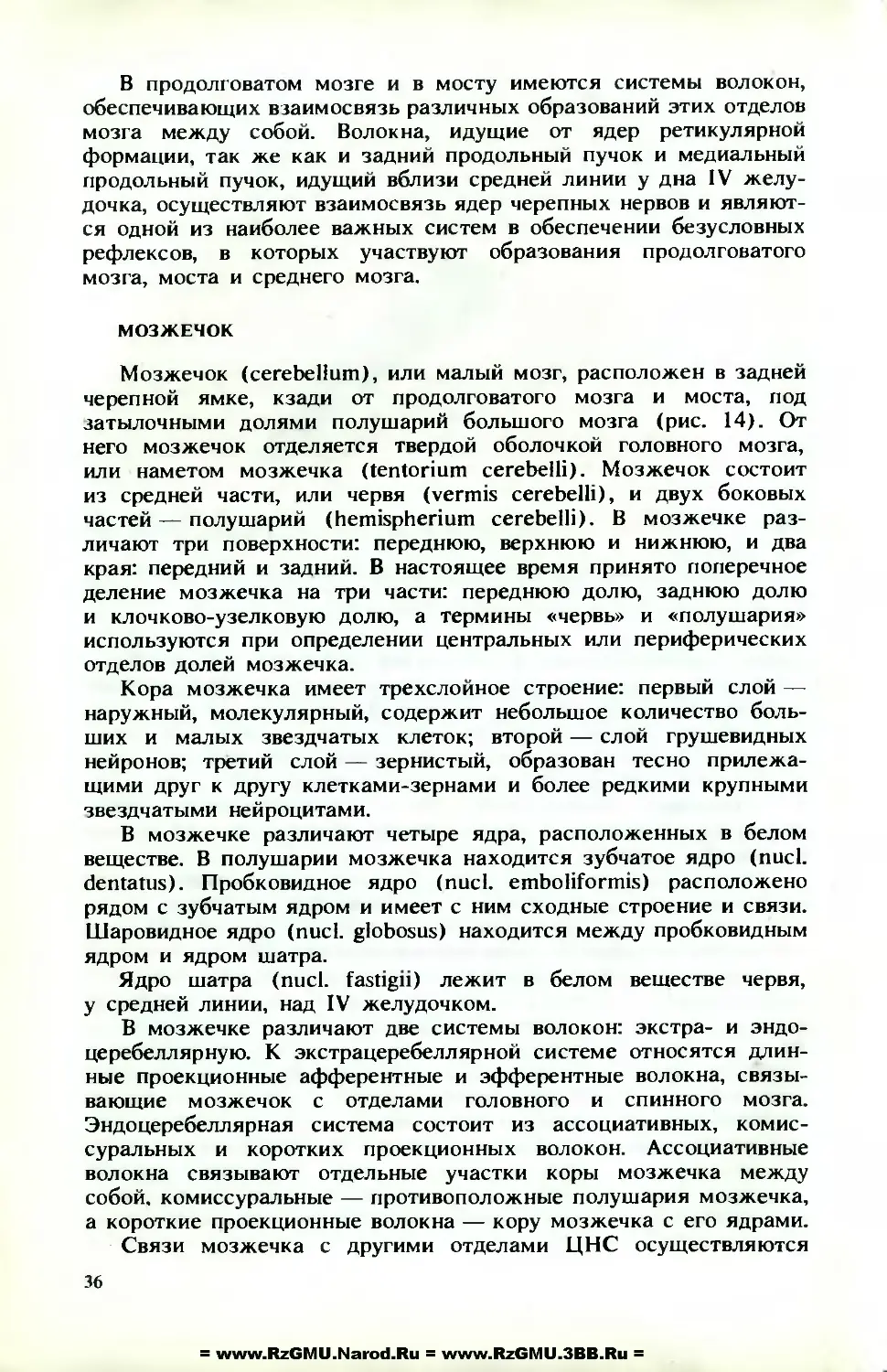

МОЗЖЕЧОК

Мозжечок (cerebellum), или малый мозг, расположен в задней

черепной ямке, кзади от продолговатого мозга и моста, под

затылочными долями полушарий большого мозга (рис. 14). От

него мозжечок отделяется твердой оболочкой головного мозга,

или наметом мозжечка (tentorium cerebelli). Мозжечок состоит

из средней части, или червя (vermis cerebelli), и двух боковых

частей — полушарий (hemispherium cerebelli). В мозжечке раз-

личают три поверхности: переднюю, верхнюю и нижнюю, и два

края: передний и задний. В настоящее время принято поперечное

деление мозжечка на три части: переднюю долю, заднюю долю

и клочково-узелковую долю, а термины «червь» и «полушария»

используются при определении центральных или периферических

отделов долей мозжечка.

Кора мозжечка имеет трехслойное строение: первый слой —

наружный, молекулярный, содержит небольшое количество боль-

ших и малых звездчатых клеток; второй — слой грушевидных

нейронов; третий слой — зернистый, образован тесно прилежа-

щими друг к другу клетками-зернами и более редкими крупными

звездчатыми нейроцитами.

В мозжечке различают четыре ядра, расположенных в белом

веществе. В полушарии мозжечка находится зубчатое ядро (nucl.

dentatus). Пробковидное ядро (nucl. emboliformis) расположено

рядом с зубчатым ядром и имеет с ним сходные строение и связи.

Шаровидное ядро (nucl. globosus) находится между пробковидным

ядром и ядром шатра.

Ядро шатра (nucl. fastigii) лежит в белом веществе червя,

у средней линии, над IV желудочком.

В мозжечке различают две системы волокон: экстра- и эндо-

церебеллярную. К экстрацеребеллярной системе относятся длин-

ные проекционные афферентные и эфферентные волокна, связы-

вающие мозжечок с отделами головного и спинного мозга.

Эндоцеребеллярная система состоит из ассоциативных, комис-