Text

За нашу Советскую Родину!

ЖУРНАЛ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР

ОКТЯБРЬ 1985 г.

ю

ИЗДАЕТСЯ С 1848 ГОДА

В номере'.

В. Зуб. Новый учебный год — год XXVII съезда КПСС 3

НАВСТРЕЧУ XXVII СЪЕЗДУ КПСС

В. Лосиков. Идеологической работе — наступательность и деловитость , . * 9

* • *

Д. Ильюк. Повышать боевитость, политорганов 14

♦ * ♦

Флотская хроника 15

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ВМФ

B. Доценко. Морские десанты в локальных войнах 17

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ВОИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

A. Полтавцев. В эскадрилье — современная техника 24

Н. Гавриленко. Соревнование: ответственность лидеров 28

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

О. Кувалдин. Из опыта подготовки офицеров в дальнем походе 32

C. Гуляев. С боевого курса не сворачивали 36

С. Кузовенко. Переучивание — процесс закономерный 40

B. Ткачев, А. Викулов. Практическая подготовка курсантов 44

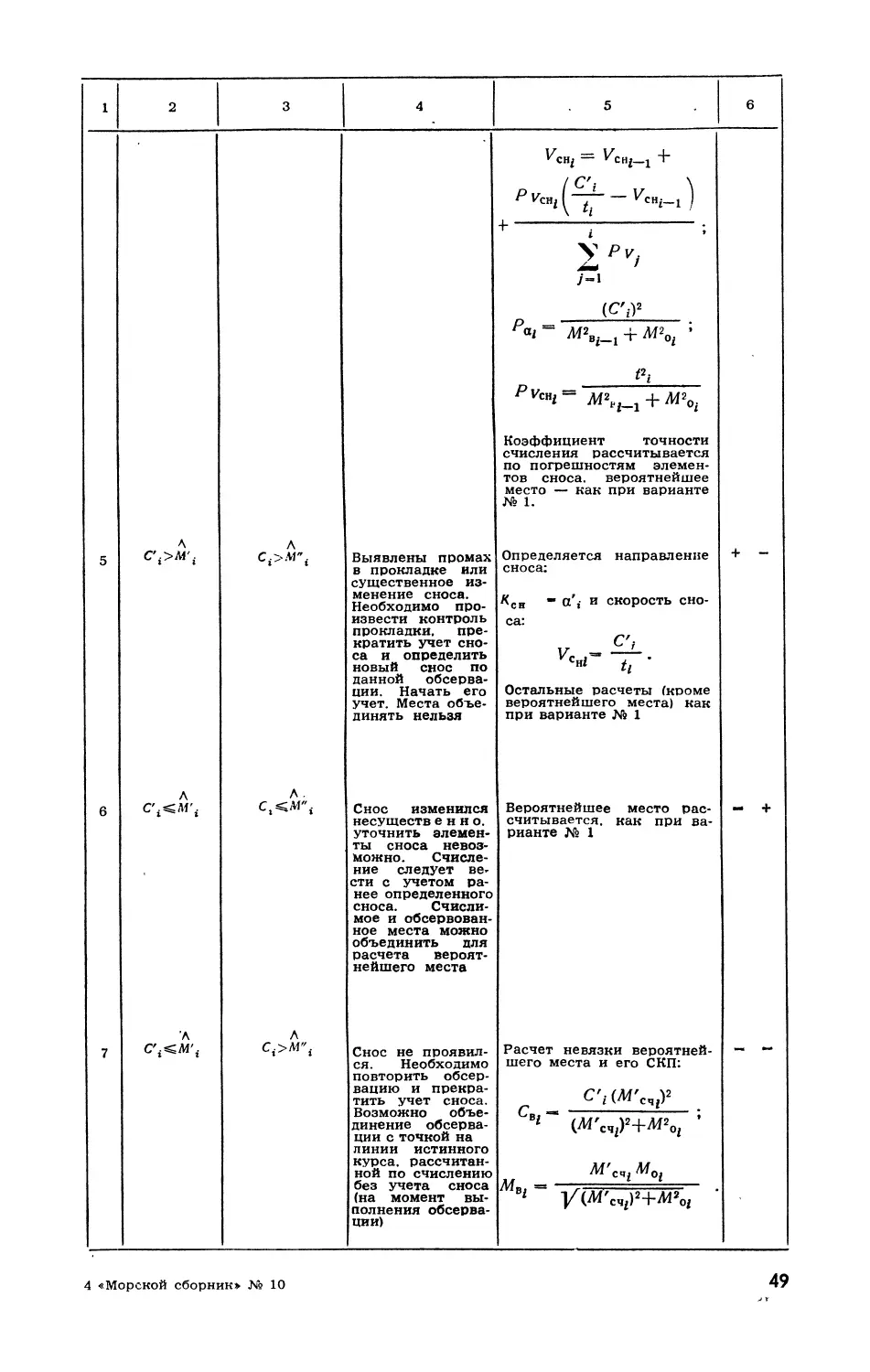

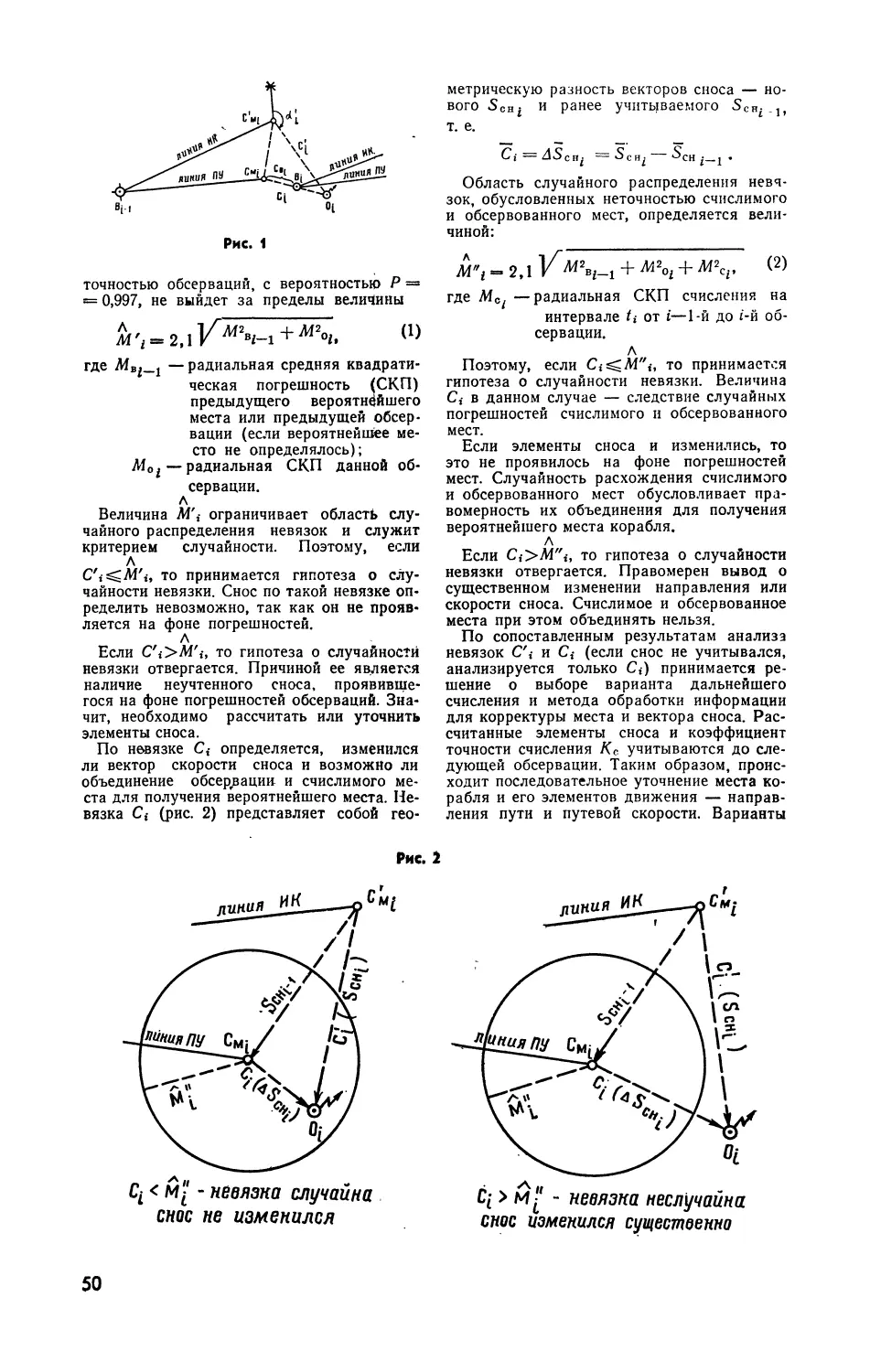

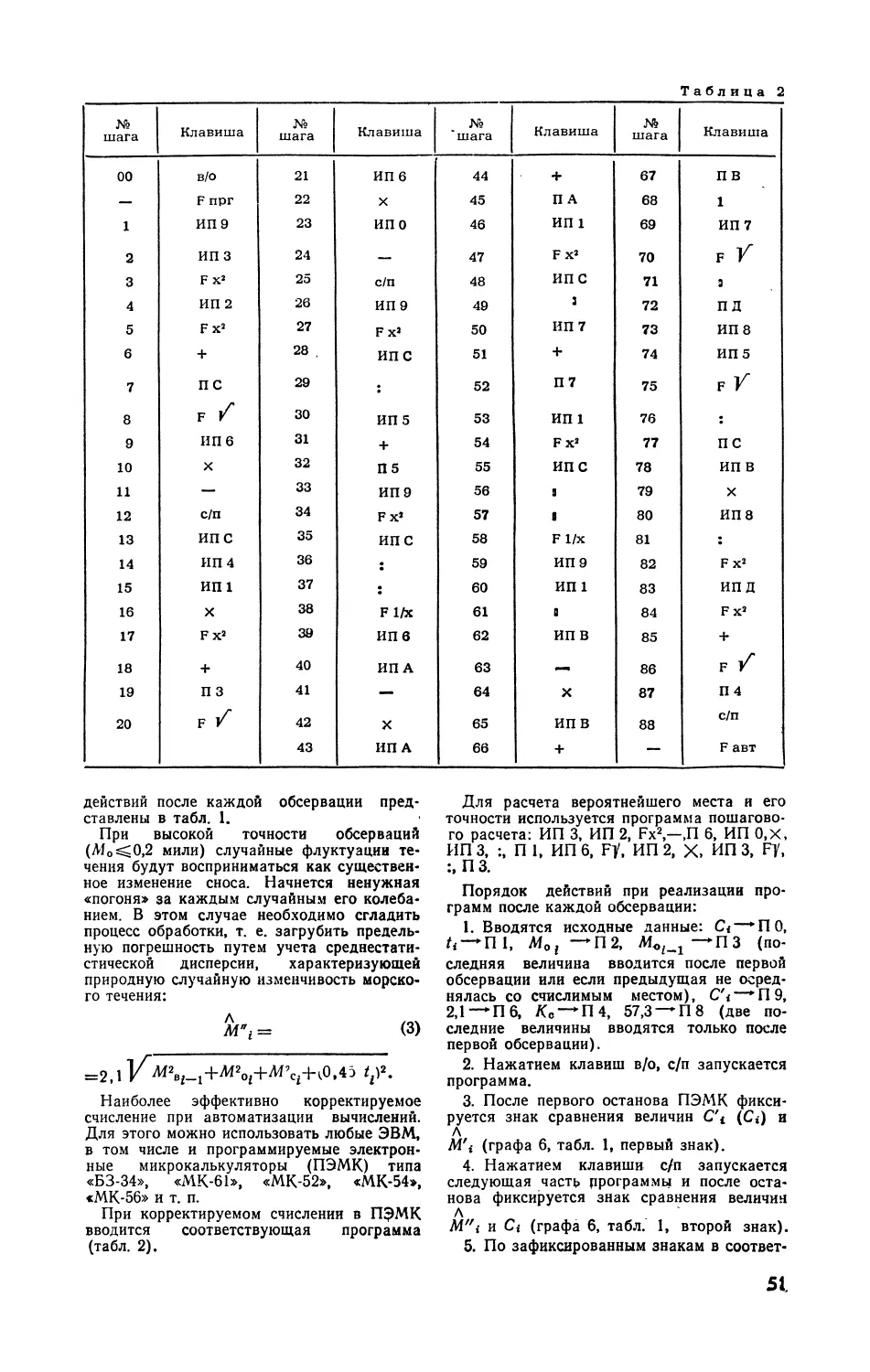

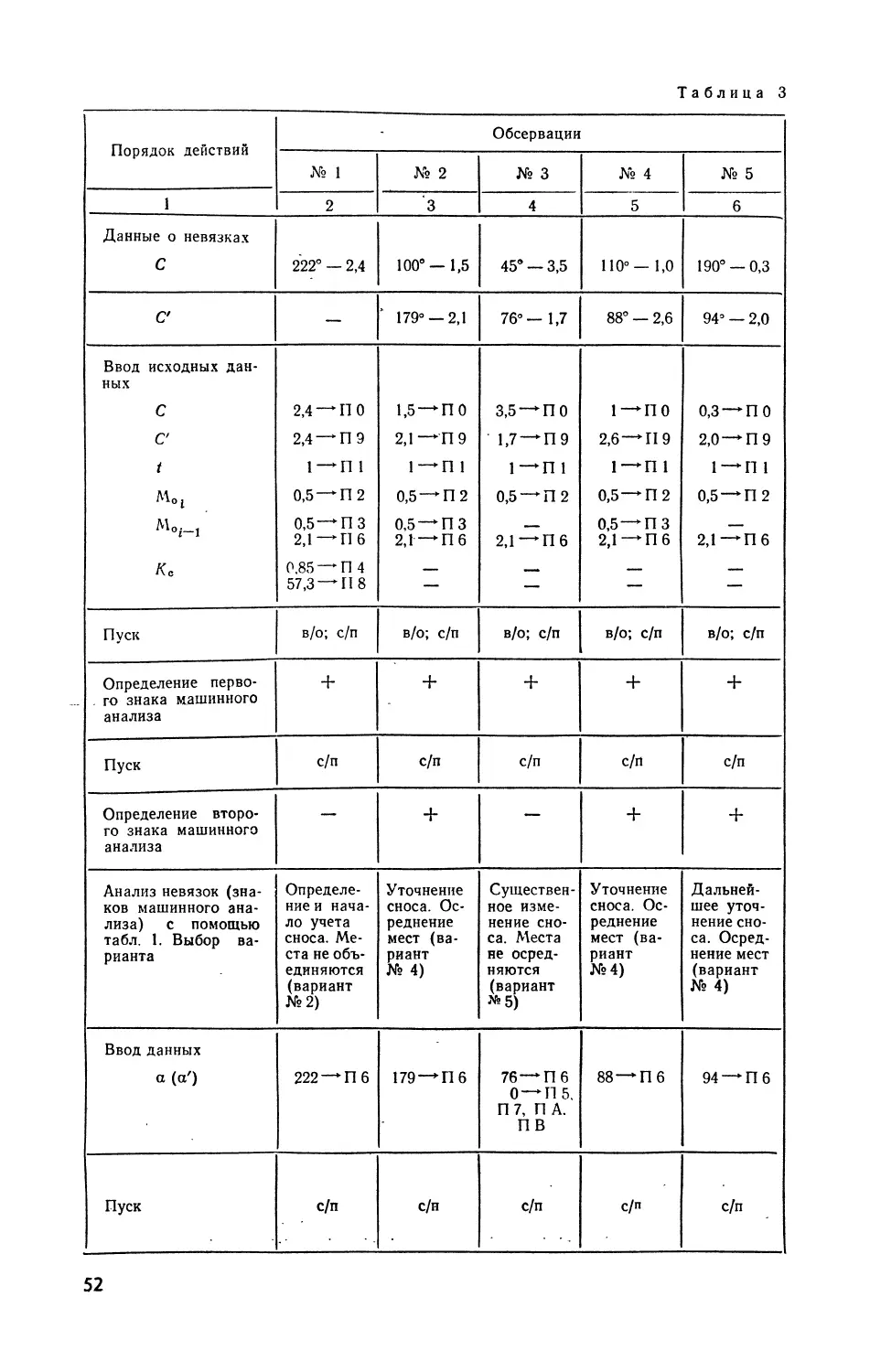

Н. Груздев. Корректируемое счисление 47

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

М. Тихонов. Бесценный опыт военно-боевой работы партии 55

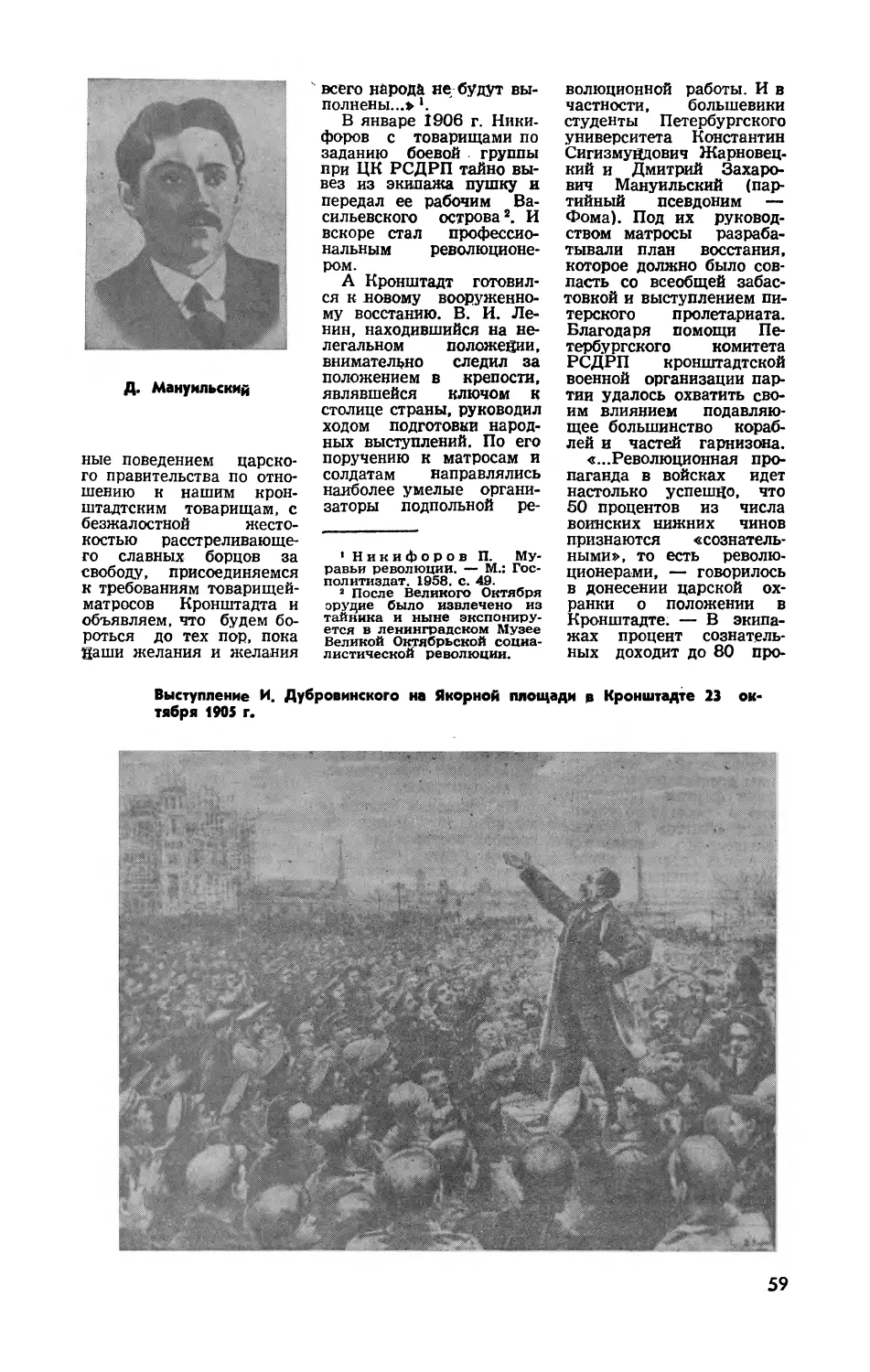

Н. Бадеев. Посланцы рабочей партии . 58

П. Хохлов. Лидер торпедоносцев 61

C. Захаров. Видный советский флотоводец 62

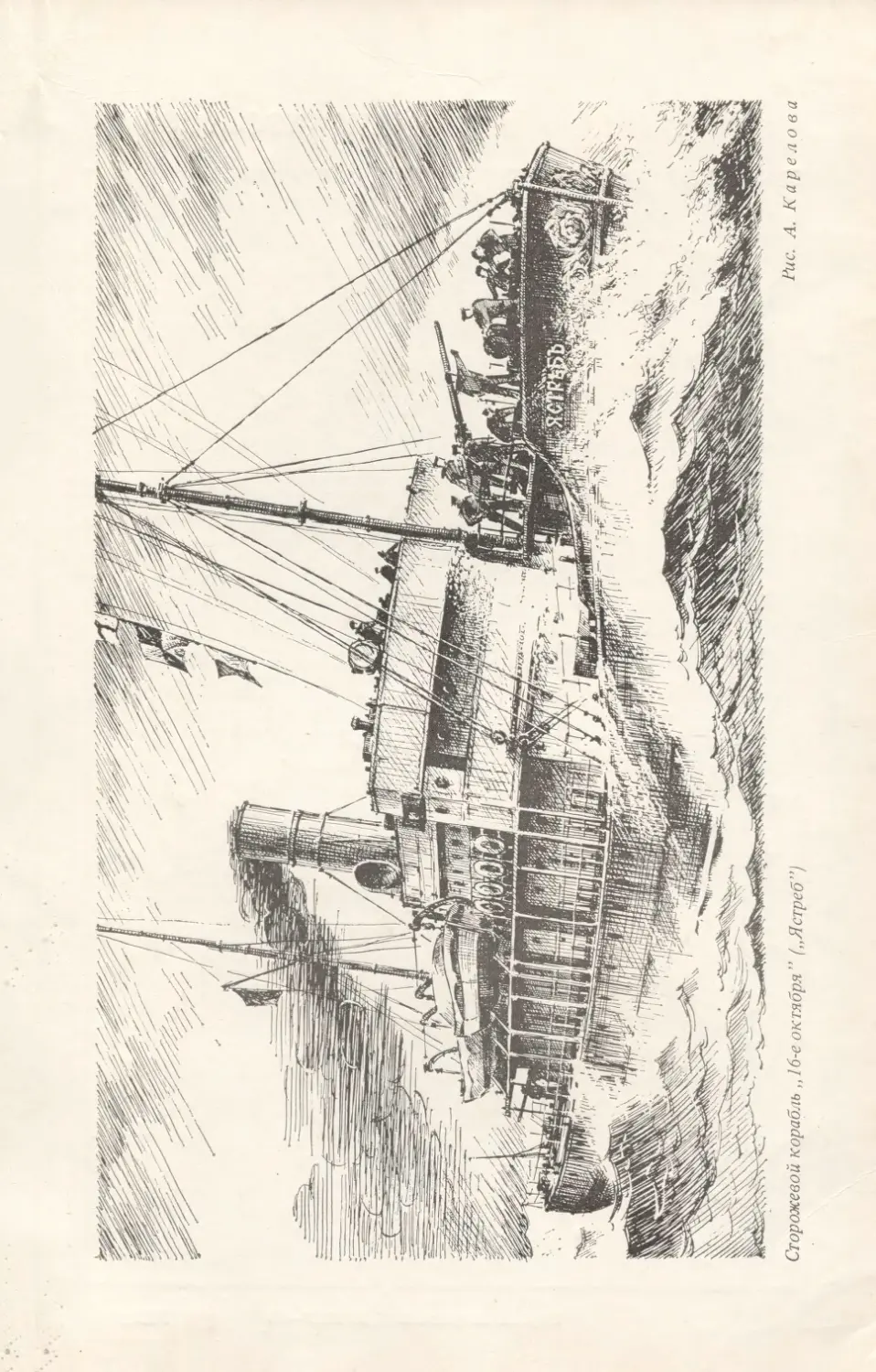

A. Тележников. Именем революции 64

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

B. Буров, Л. Худяков. Развитие методов исследовательского проектирования

кораблей . t , . . . , . . . 66

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

МОСКВА

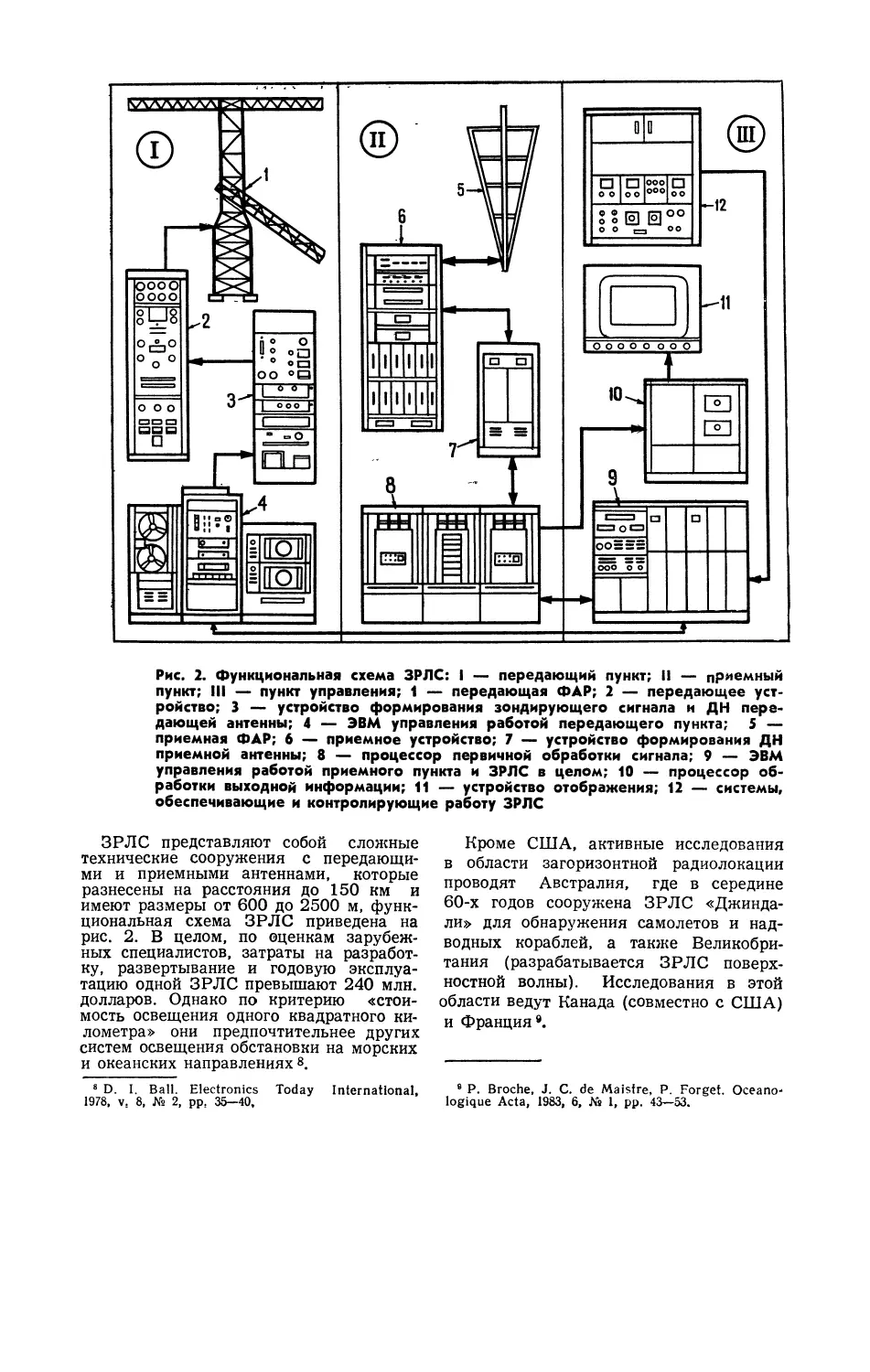

К. Саенко, В Светличный. З'агоризонтная радиолокация 70

В. Гусев, О. Рыжов, Б. Григорьев. Опыт эксплуатации аппаратов стабилизации

масла . ,/ 74

* * *

Э. Давыдов. «Безобидные» крылатые 75

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

А. Алхименко'. Великий океан на карте Пентагона 11

♦ • *

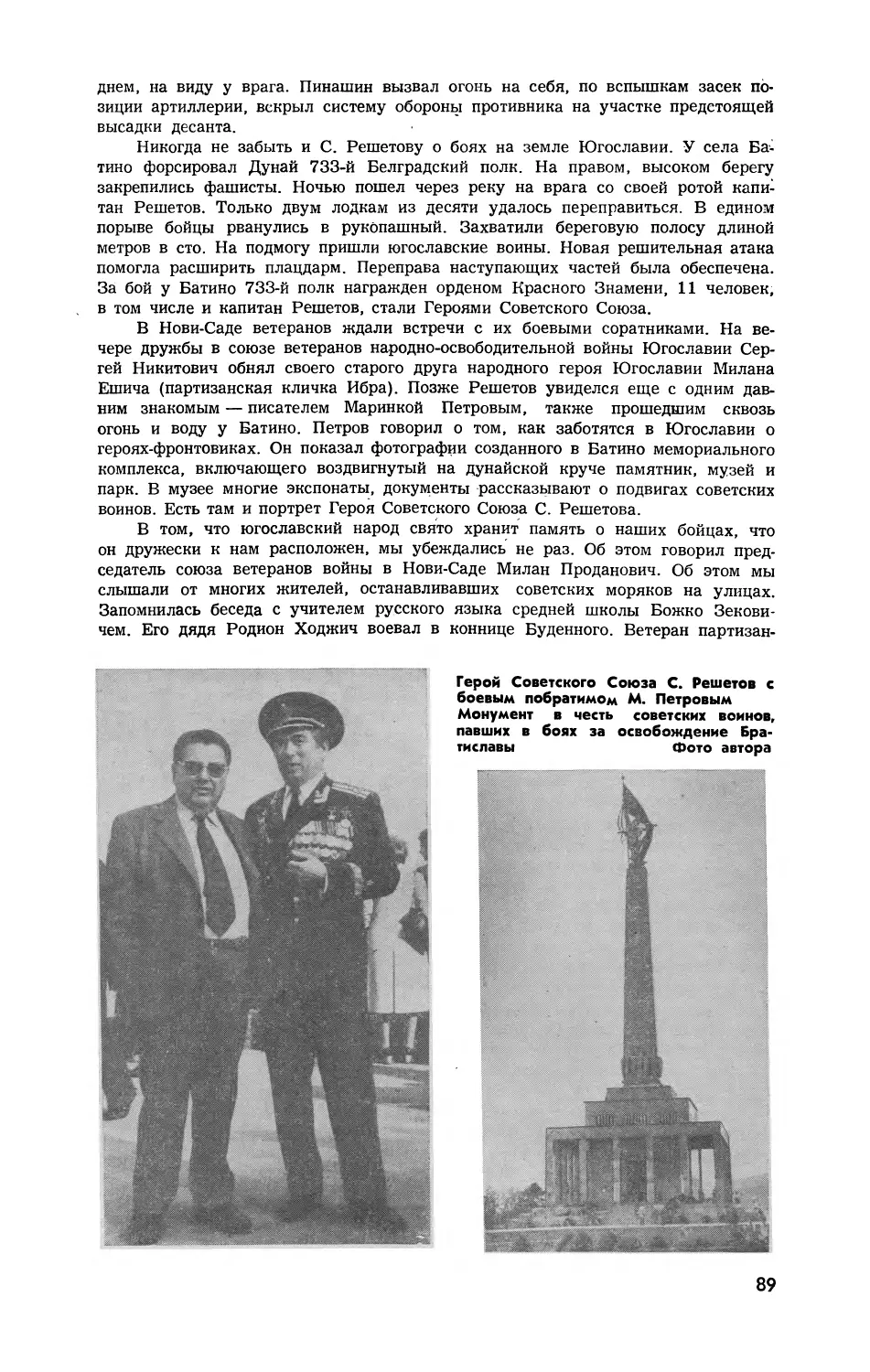

A, Андрущенко. Фарватером героев Дунайской флотилии 85

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Г. Щедрин. О нем на флоте всегда помнят 92

B. Герасимов. Книги о моряках-ученых 94

♦ ♦ *

Новые книги , 96

На 1-й странице обложки — «Прошу разрешения на борт* (фото А. Голубенко)

Редакционная коллегия:

A. С. Пушкин (главный редактор), В. П. Алексеев (зам. главного

редактора), А. П. Аристов, Ю. А. Быстрое, Н. Л. Гавриленко

(ответственный секретарь), А. Н. Данилин (зам. главного редактора), С. С.

Ефремов, В. К. Захарьин, В. И. Зуб, Р. А. Зубков, М. М. Крылов,

B. Т. Лосиков, А. АМироненко, В. И. Петров, К. А. Сталбо, И. И. Ты-

нянкин, В. Н. Харитонов, И. К- Хурс, Г. И. Щедрин

Адрес редакции: Москва, Чаплыгина, 15.

Для переписки: 103175, Москва, К-175, «Морской сборник».

Телефоны: 204-25-34, 925-50-28.

Технический редактор Обухова Т. А.

Сдано в набор 22.08.85 г. Подписано к печати 02.10.85 г. Г-80091.

Формат 70X1087i6. Высокая печать. 8,4 усл. п. л.+вклейка ]Д п. л. 10,6 учетно-изд. л.

Цена 50 коп. Зак. 1667

Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда», Хорошевское шоссе, 38.

© «Морской сборник», 1985.

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД-

ГОД XXVII СЪЕЗДА КПСС

Вице-адмирал В. ЗУБ,

первый заместитель начальника боевой подготовки ВМФ

/СОВЕТСКИЙ НАРОД, тесно сплоченный вокруг ленинской партии,

^ все свои усилия направляет на ударное завершение

одиннадцатой пятилетки. Успехи нашей страны являются убедительным

свидетельством правильности внутренней и внешней политики родной

Коммунистической партии, неодолимой силы идей марксизма-ленинизма.

Личный состав Военно-Морского Флота, как и весь советский

народ, все воины Вооруженных Сил, живет и трудится под

воздействием решений апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС и готовится

достойно встретить XXVII съезд партии. Решения Пленума определили

главные направления, дух и стиль всей нашей предсъездовской

работы. «Речь идет о новом качестве роста, переходе на интенсивные

рельсы развития, быстром продвижении вперед на стратегически

важных направлениях, структурной перестройке экономики, использовании

эффективных форм управления, организации и стимулирования труда,

более полном решении социальных проблем», — заявил в своем

докладе на совещании в ЦК КПСС по вопросам научно-технического

прогресса товарищ М. С. Горбачев1.

Как неоднократно подчеркивалось, советский народ не будет

жалеть труда, чтобы Вооруженные Силы СССР имели все необходимое

для надежной защиты нашего Отечества и его союзников, чтобы

никто не мог застать нас врасплох. Советский Союз будет прилагать

максимум усилий, чтобы предотвратить ядерную войну, но перед

лицом агрессивной политики и угроз империализма нам нельзя допустить

военного превосходства над собой.

Вклад во всемерное повышение обороноспособности нашей

страны личный состав Военно-Морского Флота считает своей главной

задачей. В стремлении военных моряков верным служением Родине

содействовать претворению в жизнь планов партии ярко проявляются

полное одобрение и единодушная поддержка ими политики КПСС.

В 1985 учебном году моряки продолжали настойчиво повышать

боевую готовность, совершенствовать оперативную, боевую и

политическую подготовку. Особенно активизировался их ратный труд в

период подготовки к празднованию 40-летия Великой Победы и к

XXVII съезду КПСС.

Прошедший период был насыщен активной боевой учебой. Ее

интенсивность и качество во многом определялись большим

политическим подъемом личного состава, который был вызван внешней и

внутренней политикой нашей партии, направленной на создание

благоприятных условий для решения народнохозяйственных задач,

упрочение мира и безопасности, укрепление обороноспособности страны.

Опыт в управлении оружием и техникой получили моряки в

дальних океанских плаваниях в сложных погодных условиях. В походах

совершенствуется взаимодействие и управление силами,

проверяются новые, более эффективные способы и приемы применения

оружия, решаются тактические и огневые задачи. На учениях личный

'Горбачев М. С. Коренной вопрос экономической политики партии. — М.:

Политиздат. 1985. с. 4.

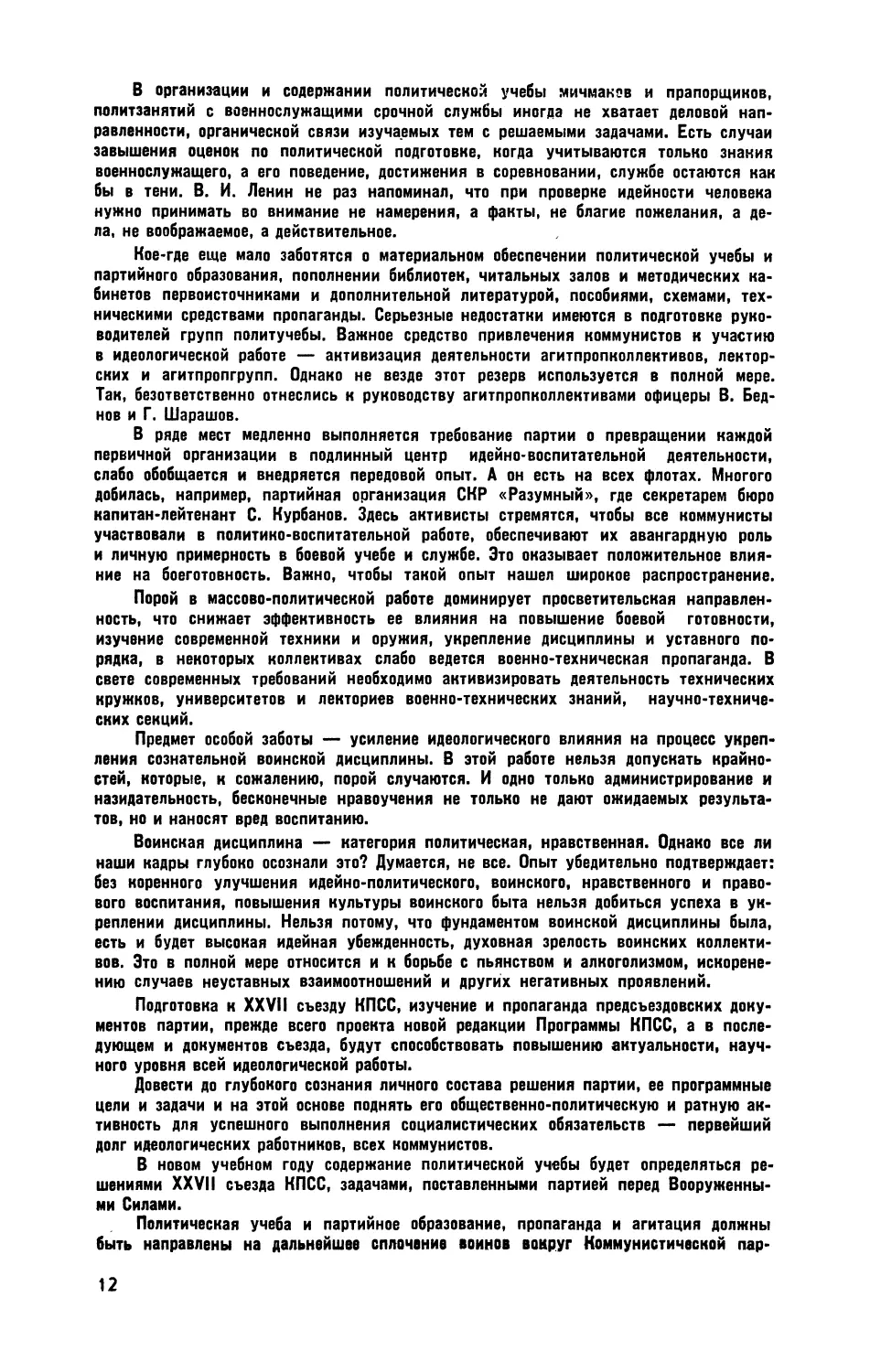

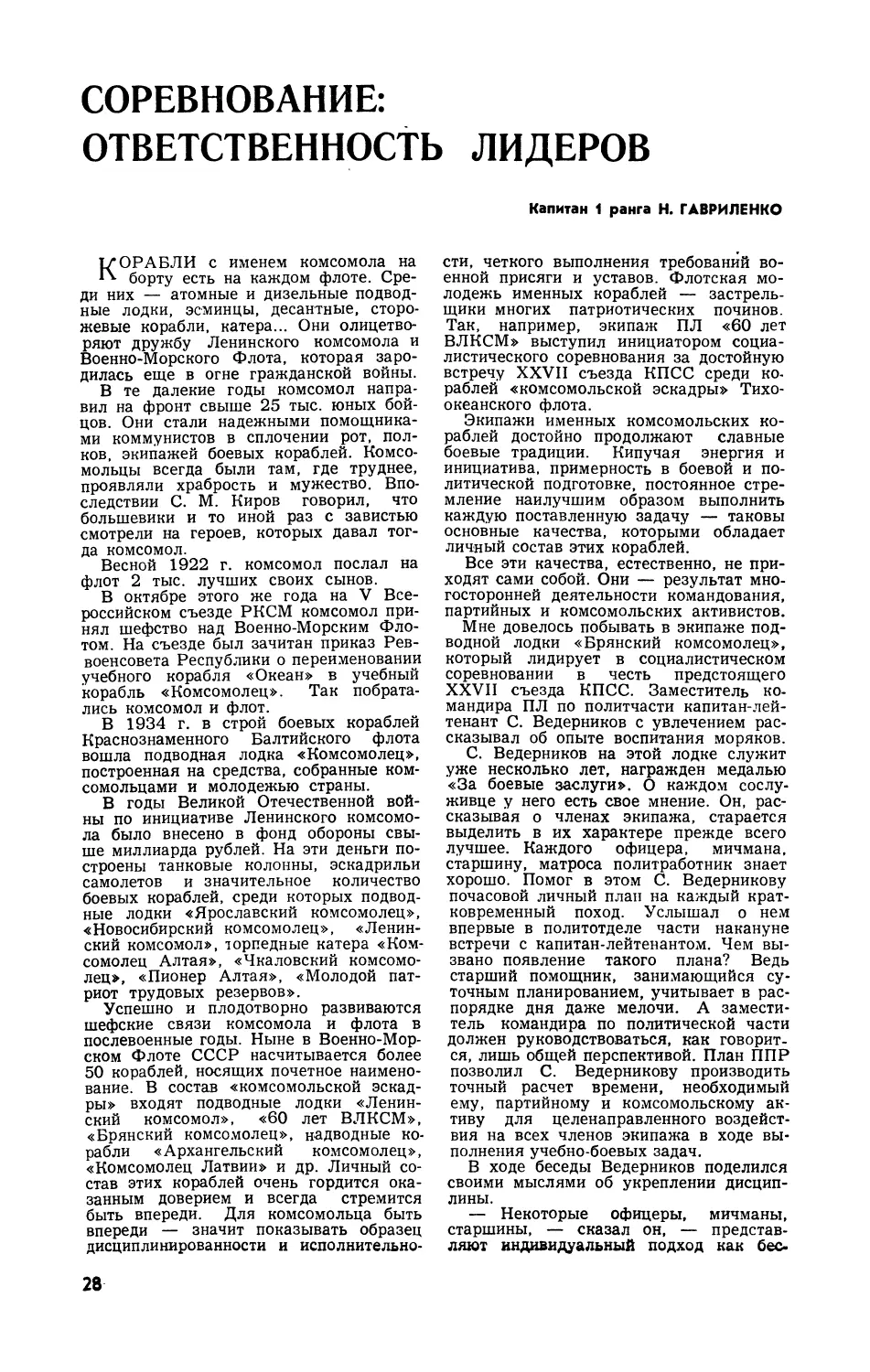

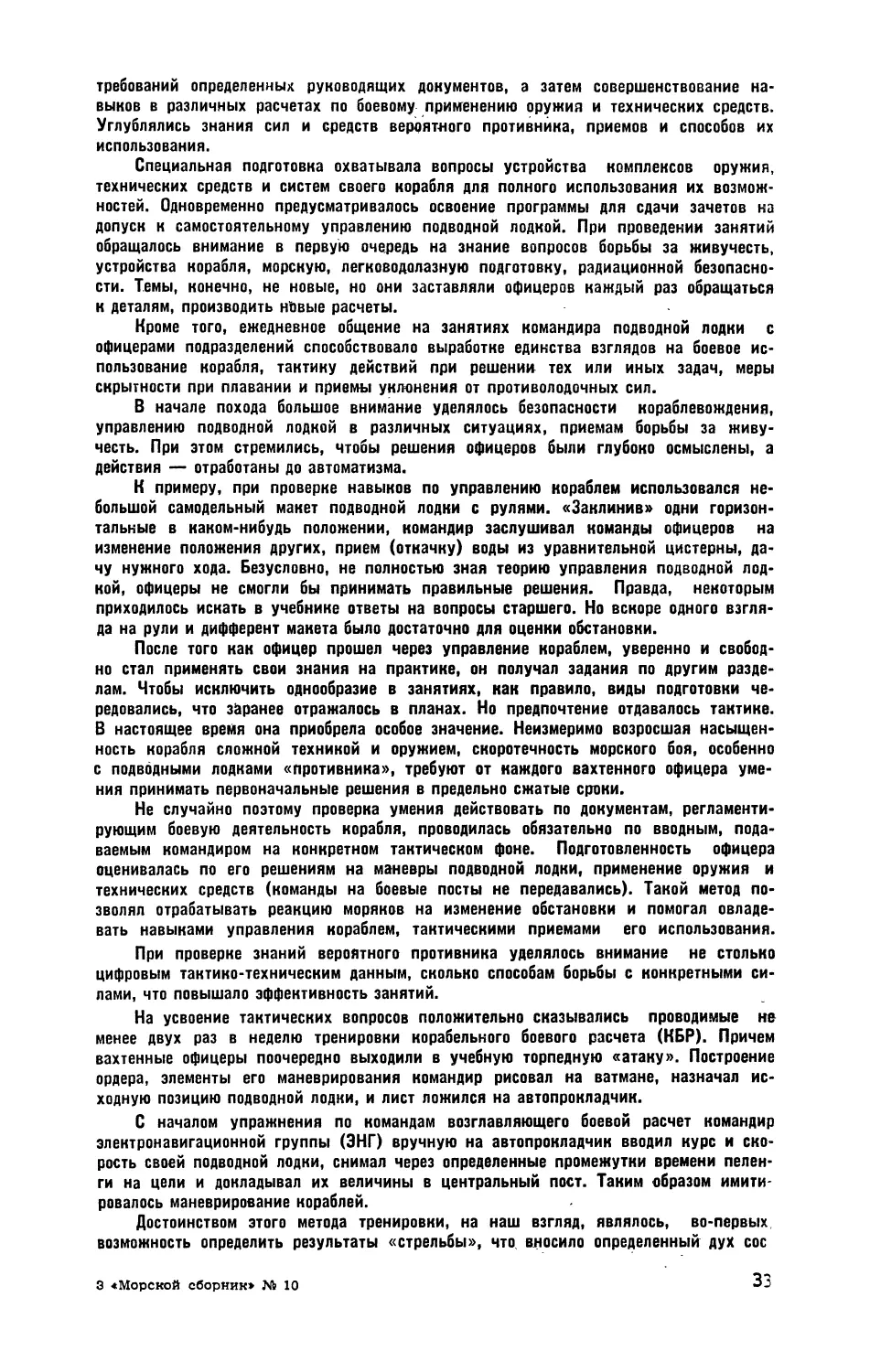

Подведение итогов социалистического соревнования на подводной лодке за

летний период боевой подготовки. Докладывает командир отличной группы

лейтенант Н. Марков

Фото В. Голубя

состав проходит строгую, бескомпромиссную проверку своей

готовности к ведению современного морского боя.

В боевой учебе минувшего года первостепенное значение

придавалось развитию инициативы, самостоятельности, чувства нового,

повышению организованности и деловитости, укреплению порядка и

дисциплины. Борьба за высокое качество учебного процесса,

максимальное приближение его к условиям реального боя вызывала

стремление к настойчивому совершенствованию профессиональной

подготовки офицеров. Умение уверенно управлять силами и средствами

в любой ^обстановке, обучать и воспитывать подчиненных явились

главными критериями в оценке деятельности командного состава.

На кораблях и в частях предусматривался большой объем

различных мероприятий, которые потребовали хорошо организованной

и целенаправленной боевой учебы. Моряки добились немалых

успехов — на отлично и хорошо оценено 94% курсовых задач и более

90% боевых упражнений. В целом планы выполнены как по объему,

так и по качеству.

Высокую морскую, воздушную, полевую выучку и воинское

мастерство при выполнении учебно-боевых задач показали коллективы,

где служат товарищи В. Селиванов, В. Житенев, Б. Царев, В. Калабин,

В. Романовский, А. Олейников, Е. Чернов, И. Гордеев и др.

Достигнутые результаты — следствие большой организаторской

и политической работы военных советов, командиров, политорганов,

штабов частей и соединений, партийных и комсомольских организаций.

Они всесторонне учитывали внешнеполитические условия, характер

современной вооруженной борьбы, техническую оснащенность флота,

смену личного состава. Этому способствовала и высокая активность

всех воинов, вызванная решениями апрельского (1985 г.) Пленума

ЦК : КПСС.

Несмотря на суровые условия зимы этого года, боевая учеба про-

водилась организованно, планово, ритмично и по многим показателям

более качественно, нем. в прошлом году.

Тактическая подготовка явилась определяющим видом подготовки

командных кадров наших флотов. Перед моряками ставились задачи,

решение которых было возможно только на базе изыскания новых

тактических способов действий сил и всесторонней их проверки на

учениях в море.

В ходе сборов, тактических и командно-штабных учений

соединений и частей флотов отрабатывались различные варианты решений

боевых задач, способы оперативного и тактического использования сил,

проверялись теоретические положения военно-морского искусства.

Основное внимание уделялось взаимодействию разнородных сил

флотов, совершенствованию тактических приемов применения оружия в

различных условиях. Двусторонний метод проведения учений с

выполнением огневых задач стал основным видом тактической подготовки.

Дальнейшее развитие получили способы боевого использования

подводных лодок. Успешность ракетных стрельб, особенно

баллистическими ракетами, была высокой.

Зекреплялись наиболее эффективные тактические приемы

действий разнородных ударных и противолодочных сил. Улучшилась

подготовка командиров и штабов к планированию и ведению морского боя,

более надежным стало управление силами.

Результативно, с высоким напряжением трудились авиаторы,

морские пехотинцы и ракетчики береговых частей Военно-Морского Флота.

Решению поставленных задач способствовало умело

организованное социалистическое соревнование, которое проходило под лозунгом

«40-летию Великой Победы, XXVII съезду КПСС — наш

самоотверженный ратный труд». Командиры, штабы и политорганы провели большую

работу по повышению действенности соревнования — неотъемлемой

составляющей учебного процесса.

Многие корабли и части названы отличными, почти половина

личного состава — отличники боевой и политической подготовки,

подавляющее большинство военных моряков — классные специалисты.

Возросло количество мастеров военного дела.

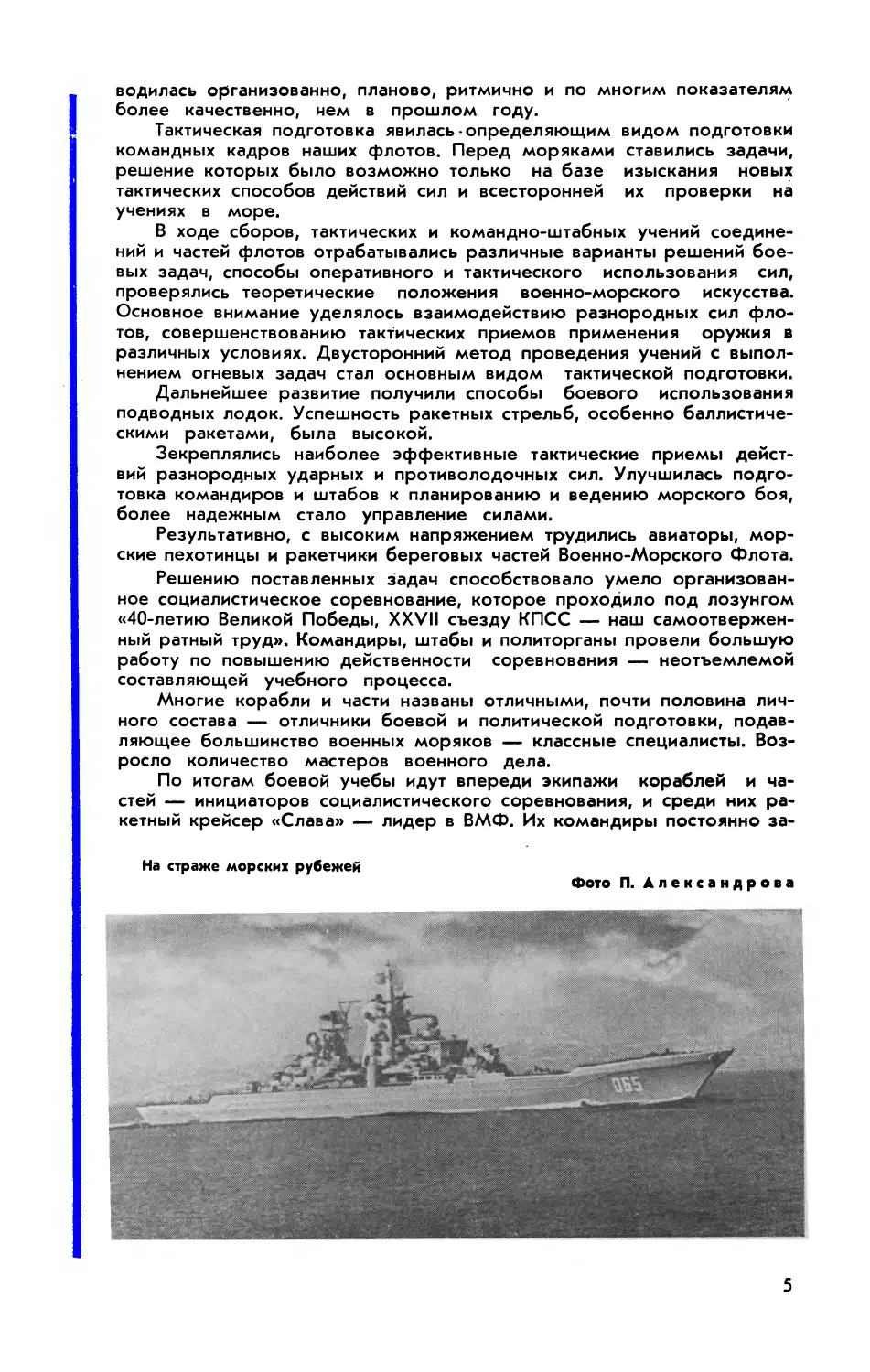

По итогам боевой учебы идут впереди экипажи кораблей и

частей — инициаторов социалистического соревнования, и среди них

ракетный крейсер «Слава» — лидер в ВМФ. Их командиры постоянно за-

На страже морских рубежей

Фото П. Александрова

ботятся о качестве проведения каждого мероприятия, конкретно и

повседневно руководят личным составом.

Завершающим этапом учебного года явились состязания, в

которых определены лучшие корабли, части, экипажи, корабельные

группы на флотах и в Военно-Морском Флоте. В них участвовал весь

личный состав. Хорошую выучку показали моряки кораблей и частей,

которыми командуют Ю. Пищальников, В. Кулиш, В. Головко, А. Ковту-

ненко, В. Хомутов, В. Кудрявцев, А. Васильев и другие.

В этом году за успехи в боевой и политической подготовке и в

связи с 40-летием Победы советского народа в Великой Отечественной

войне группа кораблей и частей Военно-Морского Флота награждена

орденами и почетными грамотами Президиума Верховного Совета

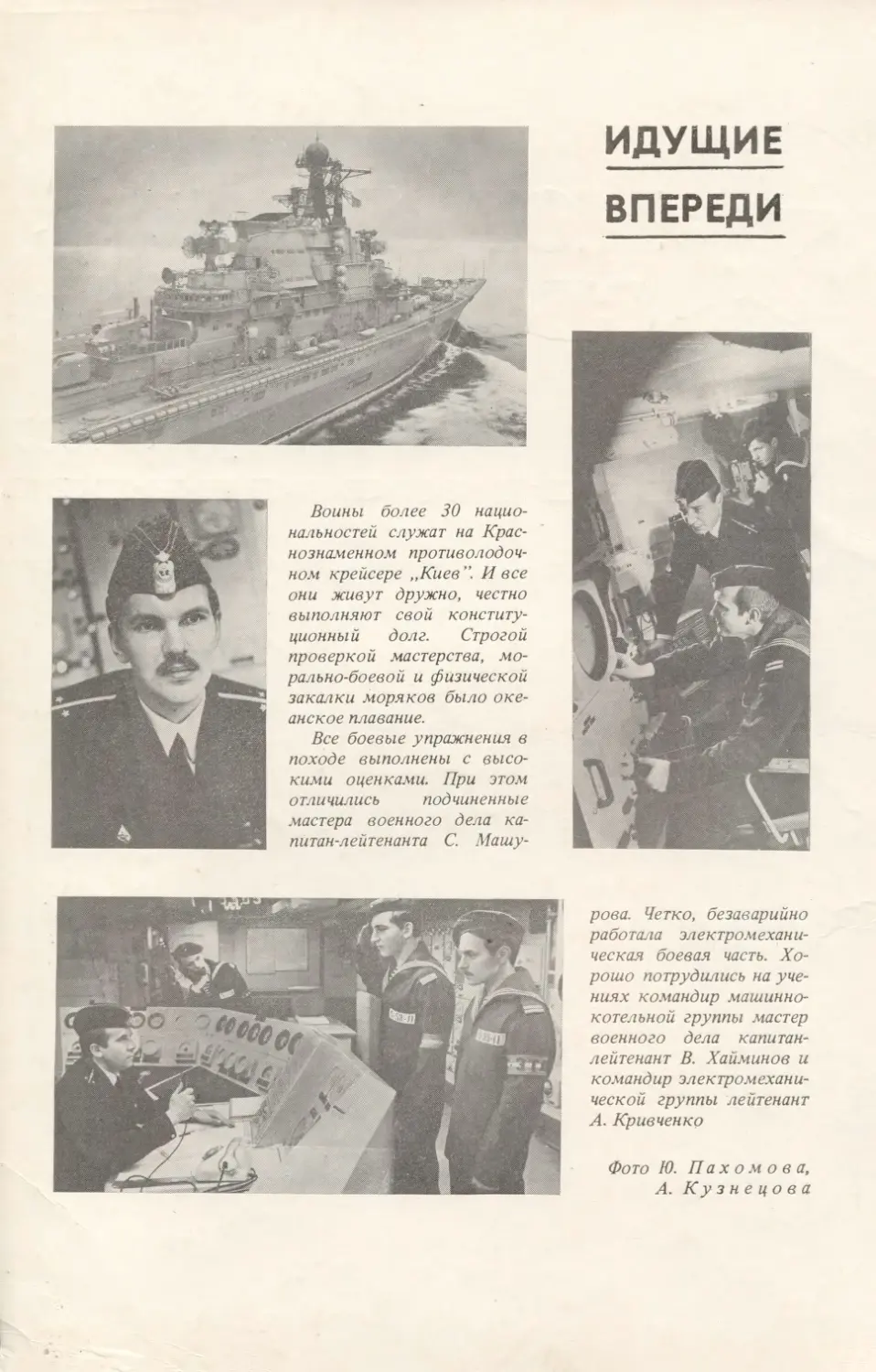

РСФСР. Среди них противолодочный крейсер «Киев», удостоенный

ордена Красного Знамени.

Анализ обучения показывает, что личный состав кораблей, частей

и соединений ВМФ поднялся на новую, еще более высокую ступень в

совершенствовании профессиональной выучки. Но все эти достижения

лишь рубеж для решения больших и ответственных задач, которые

постоянно выдвигает жизнь.

К сожалению, встречаются еще такие подразделения, корабли, где

медленно внедряется положительный опыт, слаба действенность

соревнования. Отдельные командиры не предъявляют высокой

требовательности к подчиненным за строгое выполнение уставов, положений,

инструкций и правил. Не везде создана обстановка принципиальности

в вопросах исполнительности и контроля. Иногда передовой опыт не

находит распространения не только на флоте, но и в пределах

соединения. Все это тормозит творческое развитие военного дела, мешает

движению вперед.

Новый учебный год начинается в сложной военно-политической

обстановке. Правящие круги США выступают застрельщиками гонки

вооружения. По их инициативе создаются все новые виды оружия

массового уничтожения. Пентагон форсированно ведет разработку планов

«звездных войн». Факты убедительно показывают, что США и их

сателлиты пытаются нарушить существующее военно-стратегическое

равновесие и добиться в этом превосходства над странами социализма. Все

это обязывает военных моряков повышать бдительность и боевую

готовность флотов, полностью выполнять требования, предъявляемые

ныне к уровню боевой выучки сил, настойчиво учиться тому, что

необходимо на войне. Учебу в море и в базе следует максимально

приближать к реальным условиям ведения боя.

Техническое оснащение флота современными видами оружия и

техники с особой остротой ставит вопрос о повышении качества обучения

личного состава, совершенствовании его форм и методов. Уровень

обученности моряков — один из основных показателей боевой

готовности.

Многолетний опыт боевой подготовки свидетельствует, что

принятая у нас система специальной подготовки офицеров, мичманов,

старшин и матросов обеспечивает их качественное обучение. В Военно-

Морском Флоте разработаны необходимые документы, которые

регламентируют обучение личного состава, определяют формы, методы и

объем его подготовки. Их строгое выполнение гарантирует грамотную

эксплуатацию оружия и боевой техники. Это подтверждается практикой

флотов, успешными дальними походами и полетами, в процессе

которых выполняют поставленные задачи моряки и авиаторы.

Вместе с тем на некоторых кораблях и в частях нарушается

установленный порядок, допускаются случаи нечеткого выполнения

требований организационных и методических документов, что снижает

уровень обученности людей и в конечном итоге отрицательно сказывает-

ся на эффективности применения оружия и использования техники.

Отдельные командиры соединений, кораблей и частей к

формированию групп для занятий по специальности подходят формально, без

учета уровня подготовленности специалистов, а иногда и их профиля.

Руководителями занятий назначают слабо методически подготовленных

старшин, мичманов и офицеров.

Пора прекратить отрывать личный состав от плановых занятий,

нарушать расписания, распорядок дня, настойчиво добиваться, чтобы в

каждом коллективе была создана атмосфера, исключающая любые

отступления от установленного порядка.

Требует дальнейшего совершенствования организация

индивидуального обучения, особенно в дальних походах и когда корабли

надолго оторваны от мест постоянной дислокации. Чтобы привить

личному составу мастерские навыки, необходимы регулярные

тренировки по специальности и на боевых постах. Время, отводимое для них,

иногда используется непродуктивно. Недостаточно практических

занятий в ряде подразделений проводится в темное время суток.

На отдельных кораблях без должной напряженности проводятся

одиночные, частные и корабельные боевые учения, что, безусловно,

снижает отработку слаженности и взаимодействия боевых постов,

подразделений и командных пунктов.

Главной и основополагающей в боевой учебе, как известно,

является тактическая подготовка, а ее стержнем — морской бой. Сейчас,

как никогда, нужна настойчивая работа по дальнейшему

совершенствованию тактики, что позволит силам флота быть готовыми еще

успешнее вести бой с «противником» в любых условиях обстановки.

Возросшая мощь оружия, возможность активного маневра сил и

средств требуют от офицеров дальнейшего совершенствования знаний,

навыков в принятии обоснованных решений и применении современных

способов ведения вооруженной борьбы на море. Необходимо

настойчиво изыскивать, отрабатывать и внедрять новые, неожиданные для

противоборствующей стороны тактические приемы.

Одна из задач — дальнейшее улучшение методической подготовки

офицеров всех категорий, повышение их педагогического мастерства,

выработка умения правильно готовить и проводить учения, занятия и

тренировки, полноценно использовать учебную базу.

«Сейчас уже недостаточно простой исполнительности,— указывает

Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев.—Все больше

возрастает значение таких качеств, как компетентность, чувство нового,

инициатива, смелость и готовность брать ответственность на себя» 2.

В центре боевой учебы на флотах должна быть конкретная работа

по обучению и воспитанию командиров всех степеней, офицеров

штабов, кораблей и частей, приведению уровня их тактических и

технических знаний в соответствие с развивающимся военным делом,

оснащением флотов современными кораблями. Для этого надо использовать

все формы оказания помощи и контроля, решительно бороться с

послаблениями и упрощенчеством, с попытками завышения оценок

выполненных мероприятий, боевых упражнений.

Качественное выполнение сложных и ответственных задач, стоящих

перед Военно-Морским Флотом, требует четкого планирования. В. И.

Ленин учит: «...нельзя работать, не имея плана, рассчитанного на

длительный период и на серьезный успех»3. От того, насколько глубоко

будут продуманы и спланированы мероприятия по конкретно

поставленным задачам, насколько полно учтены технические возможности ко-

2 Правда. 1985. 24 апреля.

•Ленин В. И. Полы. собр. соч., т. 42. с. 153.

раблей и достигнут уровень подготовленности экипажей, зависит

качество и ритм учебы в новом году.

Жизнь предъявляет более высокие требования к планированию,

являющемуся сердцевиной управления. Оно должно стать активным

рычагом повышения эффективности обучения. Вместе с тем

неоднократно отмечалось, что планы некоторых соединений, частей и

кораблей перегружены второстепенными мероприятиями.

Нужно принципиально проанализировать итоги боевой и

политической подготовки, сосредоточить внимание на имеющихся недостатках,

определить пути для достижения новых успехов в предстоящем

учебном году. А для этого следует повысить ответственность каждого

военнослужащего за конкретные результаты ратного труда, за

проведение каждого занятия на высоком уровне, обеспечение

организованности и дисциплины, строгого выполнения учебных планов.

На основе тщательного обобщения накопленного опыта офицерам

надо добиваться, чтобы напряженные планы боевой учебы были

максимально реальными, а пунктуальное их выполнение обеспечивало

наивысшую эффективность всех намеченных мероприятий.

На тактических учениях необходимо создавать наиболее сложную

обстановку, реальное противодействие сильного и хитрого противника,

чтобы вызывать при обучении активные, решительные и инициативные

действия наших командиров всех категорий.

В новом учебном году надо направить усилия на дальнейшее

повышение подготовки штабов как органов управления, на

совершенствование стиля работы начальников и специалистов родов сил и служб. На

командно-штабных учениях, разнообразных по характеру летучках,

тренировках офицеры штабов всех степеней должны настойчиво осваивать

прогрессивные методы планирования боевых действий, сокращать

сроки выполнения оперативно-тактических расчетов и предложений.

С первого дня учебного года следует наладить жесткий контроль

за выполнением планов, за качеством отработки курсовых задач,

обеспечить все запланированные мероприятия необходимыми

материальными средствами.

Результаты учебы во многом зависят от того, насколько умело

используется такой могучий рычаг повышения активности личного

состава, каким является социалистическое соревнование, которое

развернулось во всех воинских коллективах в честь XXVII съезда нашей родной

Коммунистической партии. Необходимо больше практиковать

состязания между воинами по специальности, вести борьбу за передовое

подразделение, часть, корабль. Важно настойчиво повышать

воспитательную роль соревнования, его влияние на дисциплину и порядок,

всячески поддерживать полезные начинания личного состава. Обеспечение

выполнения каждым военнослужащим, подразделением, кораблем,

частью принятых обязательств нужно считать важнейшей задачей

командиров, штабов, политорганов, партийных и комсомольских

организаций по достойной встрече партийного форума.

В ходе боевой подготовки необходимо активизировать усилия

всего личного состава по выполнению решений XXVII съезда партии,

сосредоточить внимание на развитии инициативы, активности,

принципиальности, совершенствовании стиля, методов работы по выявлению и

более полному использованию резервов для дальнейшего повышения

боевой готовности сил флота, безусловного выполнения намеченных

планов в первом году двенадцатой пятилетки.

Партийному съезду — достойную встречу! Этот девиз стал

руководством к действию для каждого моряка флотов и флотилии во

имя укрепления оборонного могущества социалистической Родины,

надежного обеспечения ее мирного созидательного труда.

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ-

НАСТУПАТЕЛЬНОСТЬ

И ДЕЛОВИТОСТЬ

НАВСТРЕЧУ

XXVII СЪЕЗДУ

КПСС

Контр-адмирал В. ЛОСИКОВ,

начальник отдела пропаганды и агитации —

заместитель начальника политического управления Военно-Морского Флота

S~\ БЩЕИЗВЕСТНА ИСТИНА: нельзя уверенно двигаться вперед, успешно решать

vy новые сложные задачи, не усвоив уроков прошлого опыта. Накануне XXVII

партийного съезда, когда анализируются итоги учебного года, намечаются рубежи на

будущее, полезно вспомнить ленинский завет: и прежний опыт, и прежние

недостатки брать, как ступеньку, как урок, чтобы увереннее идти вперед, непременно

добиваться большего.

Нынешний год насыщен крупными политическими событиями,

оказывающими определяющее влияние на учебу и службу, духовную жизнь воинских

коллективов кораблей и частей, повышение общественной активности личного состава. Среди

них особое место занимает апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС, принявший

решение о созыве очередного XXVII съезда партии.

В общей системе мер по совершенствованию развитого социализма и его военной

организации наша партия первостепенное внимание уделяет формированию нового

человека, идеологическому обеспечению решения социально-экономических,

воспитательных, внешнеполитических и оборонных задач.

Главное сейчас, подчеркивает партия, состоит в том, чтобы активизировать

человеческий фактор — решающий фактор всех перемен. «Весь опыт партии, —

указывалось в докладе на совещании в ЦК КПСС 11 июня 1985 г., — говорит: мало

что можно изменить в экономике, управлении, воспитании, если не осуществить

психологическую перестройку, не выработать желания и умения мыслить и работать

по-новому» К

Завершившийся учебный год в системе политической подготовки был годом

дальнейшего выполнения решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС,

разработавшего долговременную, развернутую концепцию идеологической деятельности,

отвечающую особенностям переживаемого страной исторического периода. Военные советы,

командиры, политорганы и партийные организации Военно-Морского Флота

сосредоточивают свои усилия на практической реализации требований партии о

необходимости повышения эффективности и результативности всей идеологической, политико-

воспитательной работы, выдвижении ее все более на первый план.

Анализ итогов учебного года показывает, что в политической подготовке, во

всей идеологической работе имеется немало положительного.

Заметно обогатился опыт марксистско-ленинской подготовки офицеров, других

форм политического воспитания, партийного образования. Возрос интерес всего

личного состава к глубокому изучению произведений классиков марксизма-ленинизма,

теории и политики КПСС, предсъездовских документов партии, проблем военного

строительства.

Прочно вошли в практику научно-практические и военно-научные конференции,

общественно-политические чтения, теоретические семинары и собеседования по

актуальным проблемам современности. В истекшем году они посвящались 40-летию

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Руководящий состав полит-

органов ВМФ в рамках подготовки к XXVII съезду партии принял участие в научно-

практической конференции «Возрастание руководящей роли КПСС на современном

» Коммунист, 1985, № 9, с. 31.

этапе совершенствования развитого социализма, строительства и укрепления

Вооруженных Сил СССР в условиях усиления военной опасности».

Более тесней стала связь идеологической работы с задачами повышения

боеготовности, морской, воздушной и полевой выучки личного состава, изучения и

освоения современной техники и оружия. Ее активность проявляется на учениях,

стрельбах, в дальних походах, когда личный состав действует в обстановке, максимально

приближенной к боевой. Идейная закалка является основой морально-политической и

психологической готовности воинов к защите социалистического Отечества.

Весомые результаты приносит комплексный подход к воспитанию. Активнее

ведут идеологическую работу непосредственно в подразделениях руководящие кадры.

Например, в соединении подводников, где служит капитан 2 ранга Е. Крыгин, весь

командно-политический состав участвует в единых политднях. Большинство

высказываемых воинами предложений и критических замечаний реализуется в короткие

сроки. Политотдел соединения, политработники и партийные организации кораблей

добиваются четкости и реальности планов, содержащих вопросы политического,

воинского, правового и нравственного воспитания. Улучшилась учеба

идеологического актива. Налажен строгий контроль за качеством мероприятий. На высоком идейно-

теоретическом уровне, с использованием широкого арсенала форм и средств проходит

здесь изучение предсъездовских документов партии и ведется их пропаганда.

На кораблях и в частях большое внимание уделяется разъяснению внешней

политики Советского Союза, военно-политической обстановки в различных регионах

планеты, разоблачению агрессивных действий реакционных кругов США и НАТО.

Активно и целеустремленно эта работа ведется с экипажами кораблей, выполняющих

задачи дальних океанских плаваний.

Сегодня уже можно сказать, что в Военно-Морском Флоте завершается создание

системы контрпропаганды. Ее основу составляют секции, комиссии, советы, группы

при политорганах и партийных комитетах, которые изучают общественное мнение,

дают ориентировку идеологическому активу и обучают его, обобщают опыт

контрпропагандистской работы, проводят эффективные мероприятия. В ряде соединений

успешно функционируют кабинеты контрпропаганды.

В связи с празднованием 40-летия Великой Победы активизировались героико-

патриотическое и интернациональное воспитание, пропаганда боевых традиций

Военно-Морского Флота. Укрепилась материальная база патриотического воспитания. В

Политработник капитан 3 ранга И. Дюбин обсуждает задачи идейного

воспитания военных моряков с членом партийного бюро морского тральщика

старшим лейтенантом С. Козеевым и секретарем комитета ВЛКСМ старшиной 1-й

статьи В. Морозом

Фото П. Александрова

10

Настойчиво повышают свой идейно-политический уровень отличники

марксистско-ленинской подготовки старший лейтенант С. Матвеев и капитан-лейтенант

Г. Комаров

Фото Ю. Пахомова

частности, расширилась сеть музеев и комнат боевой славы, обновлены их экалози-

ции. Идет реставрация крейсера «Аврора». Важно не только сохранять, но и

постоянно наращивать ценный опыт героико-патриотической работы — непременного

условия укрепления морального духа личного состава.

Учебный год военные моряки завершили новыми успехами в учебе и службе,

повышении боевой готовности. Горячо и единодушно одобряя внутреннюю и

внешнюю политику КПСС, личный состав кораблей и частей готовится достойно

встретить XXVII съезд ленинской партии.

Однако оснований успокаиваться на достигнутом нет. Есть еще немало

недостатков и нерешенных проблем.

Возьмем, к примеру, марксистско-ленинскую подготовку офицеров. Все ли наши

семинары стали подлинными центрами живой партийной мысли и слова, удалось ли

в полной мере изжить начетничество, верхоглядство, словесную трескотню? К

сожалению, нет. Многие семинары бесцветны и бессодержательны. Разговор на них

ведется в отрыве от реальных проблем, не затрагивает острых вопросов.

Отдельные командиры и политработники, руководители групп, партийные

активисты мало внимания уделяют самостоятельной работе офицеров, не проводят с

ними индивидуальных бесед по изучаемым вопросам. Отчеты офицеров — коммунистов

и комсомольцев об их идейном росте, самостоятельном изучении произведений

классиков марксизма-ленинизма, актуальных вопросов теории и политики КПСС, участии

в идейно-политическом воспитании личного состава не везде стали нормой

партийной и комсомольской жизни. Слабо занимаются политическим самообразованием

коммунисты-руководители Н. Анохин, Э. Знахоренко, Л. Лебедев, А. Печкорин, которые

допустили ошибки и в служебной деятельности.

Формализм в марксистско-ленинской подготовке, в пропаганде и воспитании,

который, как указывалось на Всесоюзной научно-практической конференции в декабре

1984 г., был и остается ярым врагом живой мысли и живого дела. Опыт

показывает, что всевозможные нарушения со стороны офицеров чаще всего совершаются

именно там, где ослаблен контроль за их идейно-нравственным воспитанием,

качеством марксистско-ленинского образования. Поэтому очень важно, чтобы ни один

коммунист не оставался вне партийного контроля, постоянного и принципиального.

11

В организации и содержании политической учебы мичиакзв и прапорщиков,

политзанятий с военнослужащими срочной службы иногда не хватает деловой

направленности, органической связи изучаемых тем с решаемыми задачами. Есть случаи

завышения оценок по политической подготовке, когда учитываются только знания

военнослужащего, а его поведение, достижения в соревновании, службе остаются как

бы в тени. В. И. Ленин не раз напоминал, что при проверке идейности человека

нужно принимать во внимание не намерения, а факты, не благие пожелания, а

дела, не воображаемое, а действительное.

Кое-где еще мало заботятся о материальном обеспечении политической учебы и

партийного образования, пополнении библиотек, читальных залов и методических

кабинетов первоисточниками и дополнительной литературой, пособиями, схемами,

техническими средствами пропаганды. Серьезные недостатки имеются в подготовке

руководителей групп политучебы. Важное средство привлечения коммунистов к участию

в идеологической работе — активизация деятельности агитпропколлективов,

лекторских и агитпропгрупп. Однако не везде этот резерв используется в полной мере.

Так, безответственно отнеслись к руководству агитпропколлективами офицеры В. Бед-

нов и Г. Шарашов.

В ряде мест медленно выполняется требование партии о превращении каждой

первичной организации в подлинный центр идейно-воспитательной деятельности,

слабо обобщается и внедряется передовой опыт. А он есть на всех флотах. Многого

добилась, например, партийная организация СКР «Разумный», где секретарем бюро

капитан-лейтенант С. Курбанов. Здесь активисты стремятся, чтобы все коммунисты

участвовали в политико-воспитательной работе, обеспечивают их авангардную роль

и личную примерность в боевой учебе и службе. Это оказывает положительное

влияние на боеготовность. Важно, чтобы такой опыт нашел широкое распространение.

Порой в массово-политической работе доминирует просветительская

направленность, что снижает эффективность ее влияния на повышение боевой готовности,

изучение современной техники и оружия, укрепление дисциплины и уставного

порядка, в некоторых коллективах слабо ведется военно-техническая пропаганда. В

свете современных требований необходимо активизировать деятельность технических

кружков, университетов и лекториев военно-технических знаний,

научно-технических секций.

Предмет особой заботы — усиление идеологического влияния на процесс

укрепления сознательной воинской дисциплины. В этой работе нельзя допускать

крайностей, которые, к сожалению, порой случаются. И одно только администрирование и

назидательность, бесконечные нравоучения не только не дают ожидаемых

результатов, но и наносят вред воспитанию.

Воинская дисциплина — категория политическая, нравственная. Однако все ли

наши кадры глубоко осознали это? Думается, не все. Опыт убедительно подтверждает:

без коренного улучшения идейно-политического, воинского, нравственного и

правового воспитания, повышения культуры воинского быта нельзя добиться успеха в

укреплении дисциплины. Нельзя потому, что фундаментом воинской дисциплины была,

есть и будет высокая идейная убежденность, духовная зрелость воинских

коллективов. Это в полной мере относится и к борьбе с пьянством и алкоголизмом,

искоренению случаев неуставных взаимоотношений и других негативных проявлений.

Подготовка к XXVII съезду КПСС, изучение и пропаганда предсъездовских

документов партии, прежде всего проекта новой редакции Программы КПСС, а в

последующем и документов съезда, будут способствовать повышению актуальности,

научного уровня всей идеологической работы.

Довести до глубокого сознания личного состава решения партии, ее программные

цели и задачи и на этой основе поднять его общественно-политическую и ратную

активность для успешного выполнения социалистических обязательств — первейший

долг идеологических работников, всех коммунистов.

В новом учебном году содержание политической учебы будет определяться

решениями XXVII съезда КПСС, задачами, поставленными партией перед

Вооруженными Силами.

Политическая учеба и партийное образование, пропаганда и агитация должны

быть направлены на дальнейшее сплочение воинов вокруг Коммунистической пар-

12

тии, глубокое изучение ее политики, на образцовое несение службы, формирование у

моряков постоянной готовности к надежной защите Родины, выполнению

интернационального долга.

В центре внимания должны находиться вопросы идейной закалки руководящих

кадров, совершенствования марксистско-ленинской подготовки офицеров, которая

способствует выработке у них высоких политических, деловых, нравственных и

организаторских качеств, готовности взять на себя ответственность за инициативное

выполнение стоящих задач.

В системе командирской подготовки следует впредь уделять постоянное

внимание изучению проблем военной педагогики и психологии, вопросов советского

военного законодательства.

Важно глубоко разъяснять причины возрастания руководящей роли КПСС в

процессе совершенствования развитого социализма, современный курс партии на

ускорение темпов социально-экономического развития, интенсификацию народного

хозяйства и повышение обороноспособности страны на основе научно-технического

прогресса, укрепление дисциплины и организованности.

Актуальные задачи пропаганды и контрпропаганды — яркий и убедительный

показ преимуществ социализма, фундаментальных ценностей нового строя,

разоблачение агрессивной сущности империализма, враждебной идеологии, воспитание

личного состава в духе высокой политической бдительности.

Важно чутко и своевременно реагировать на новые проблемы и явления.

Возрастает роль политического информирования. Широкая, оперативная и откровенная

информация — действенное средство формирования здорового общественного мнения,

мобилизации личного состава на достижение новых рубежей в соревновании. С

учетом новых задач и требований партии необходимо скорректировать тематические

планы лекционной пропаганды, перестроить деятельность агитпропколлективов и агит-

пропгрупп, активизировать их работу, полнее использовать возможности культпро-

светучреждений и наглядной агитации. Немало предстоит сделать органам флотской

печати в освещении проблем идеологической работы.

Сегодня особую актуальность и значимость приобретает ленинская мысль о том,

что слово тоже есть дело. Надо, чтобы в идеологической работе, как завещал В. И.

Ленин и требует партия, было больше конкретности и деловитости. Эффективность

идейного воздействия на людей должна измеряться и оцениваться не по количеству

проведенных мероприятий, а по реальным успехам в формировании

коммунистического мировоззрения военнослужащих, активизации их жизненной позиции, их

конкретным делам. Первостепенный долг идеологических кадров, всех коммунистов —

решительно искоренять в политико-воспитательной сфере парадность и пустословие,

проявление чванства и безответственности, всего того, что противоречит

социалистическим нормам жизни.

Большую роль в этом играет дальнейшее совершенствование подбора, обучения

и воспитания кадров пропагандистов. Следует иметь в виду, что идеологические

работники — это не только штатные пропагандисты и лекторы, но и партийный актив.

От их идейной зрелости, профессиональной подготовленности, ответственности в

значительной мере зависит рост эффективности идеологической работы.

Военно-Морской Флот располагает всесторонне подготовленными

идеологическими кадрами. Активными, теоретически и методически грамотными пропагандистами

идей и политики партии зарекомендовали себя капитан 1 ранга Ю. Зеленин,

полковник В. Кащенко, капитаны 2 ранга М. Пинчук, И. Репин, А. Задорин, подполковник

И. Мельничук и многие другие.

Анализ показывает, что постоянное внимание военных советов, командиров,

политорганов, партийных организаций к росту мастерства идеологических кадров дает

неплохие результаты. В соединении, где служит офицер В. Образцов, штатным и

нештатным пропагандистам созданы благоприятные условия для плодотворной работы

по совершенствованию своего мастерства. Регулярно проводятся семинары и

инструктивные занятия, дни лектора и пропагандиста, налажен обмен опытом работы. Перед

пропагандистами выступает руководящий состав.

t3

Однако есть случаи безответственного отношения к делу. В соединении, где

пропагандистом политотдела капитан 3 ранга Е. Задорожный, учеба руководителей

групп политической учебы, идеологического актива проводится нерегулярно, на

низком методическом уровне. Сам пропагандист не совершенствует свои знания и

профессиональное мастерство. Он проявил некомпетентность в тех вопросах, которые

обязан знать.

Важно бороться с недостатками, совершенствовать систему обучения и

воспитания идеологических кадров и партийного актива. Следует информировать

пропагандистов по актуальным проблемам современности.

В ходе отчетов и выборов руководящих партийных органов необходимо обобщить

положительный опыт, принципиально и самокритично проанализировать недостатки в

идеологической работе, принять действенные меры к тому, чтобы она не на словах,

а фактически стала делом каждого коммуниста.

Долг всех командиров, политорганов, партийных и комсомольских организаций,

идеологических' работников — приложить все усилия, чтобы полно и качественно

решить задачи, поставленные Центральным Комитетом партии, Министром

обороны СССР и Главным политическим управлением Советской Армии и

Военно-Морского Флота на новый учебный год, достойно встретить XXVII съезд КПСС.

В политическом управлении Военно-Морского Флота

ПОВЫШАТЬ БОЕВИТОСТЬ ПОЛИТОРГАНОВ

ПРОВЕДЕН трехдневный сбор началь-

* * ников политорганов Военно-Морского

Флота. На нем обсуждены задачи

политорганов и партийных организаций по

дальнейшему повышению бдительности и

боевой готовности, совершенствованию

политико-воспитательной работы в свете решений

апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС,

требований Министра обороны СССР по

мобилизации коммунистов, всего личного

состава на достойную встречу XXVII

съезда партии.

С докладом выступил член военного

совета — начальник политического

управления ВМФ адмирал П. Медведев.

В докладе, выступлениях тт. И. Аликова,

С. Варгина, Я. Гречко, В. Лосикова, В.

Панина, А. Пенкина, А. Степанова, С.

Шахова и других отмечалось, что политорганы,

партийные организации настойчиво

претворяют в жизнь выдвинутые апрельским

Пленумом ЦК КПСС лозунги подготовки к

очередному партийному съезду: творческий

труд, единство слова и дела, инициатива и

ответственность, требовательность к себе и

товарищам. Они сосредоточивают свою

организаторскую и политическую работу на

безусловном выполнении требований ЦК

КПСС к Вооруженным Силам,

совершенствовании боевой и политической

подготовки, успешном выполнении планов учебного

года, обязательств в предсъездовском

социалистическом соревновании.

Подчеркивалась необходимость

добиваться большей конкретности в руководстве

всеми участками идеологической, массово-

политической работы, максимально

направлять усилия личного состава кораблей

и частей на решение практических задач.

Большое внимание участники сбора

уделили проведению в жизнь установок ЦК

КПСС, а также требований Министра

обороны СССР по укреплению партийной,

государственной и воинской дисциплины.

Были обсуждены дальнейшие задачи по

выполнению постановления ЦК КПСС «О

мерах по преодолению пьянства и

алкоголизма».

Важной задачей политорганов является

совершенствование партийного

руководства комсомолом, повышение роли

организаций ВЛКСМ в учебно-воспитательном

процессе, освоении молодыми воинами

сложной боевой техники и оружия,

сплочении воинских коллективов, укреплении

дисциплины, организованности и порядка.

Политорганы, партийные организации

призваны активно влиять на решение

задач, вытекающих из материалов совещания

в ЦК КПСС по вопросам ускорения

научно-технического прогресса.

В ходе сборов состоялась

научно-практическая конференция о возрастании

руководящей роли КПСС на современном этапе.

С начальниками политорганов провел

совещание главнокомандующий Военно-

Морским Флотом Адмирал Флота

Советского Союза С. Г. Горшков.

В сборе принял участие и выступил

начальник Главного политического

управления Советской Армии и Военно-Морского

Флота генерал-полковник А. Д. Лизичев.

Капитан 2 ранга Д. ИЛЬЮК

14

Флотская хроника

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ: УСКОРЕНИЕ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Претворяя в жизнь решения апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС

и совещания в Центральном Комитете партии по вопросам ускорения

научно-технического прогресса, командиры, политработники, партийные и

комсомольские активисты флота много делают для развития в частях, на

кораблях и в подразделениях рационализаторского движения, интенсификации

учебного процесса. Публикуем сообщения, поступившие с флотов.

АКТИВНО ВЕДЕТСЯ РАБОТА по усовершенствованию технических

средств на подводной лодке Тихоокеанского флота, где служат офицеры О.

Парфенов и А. Мальтисов. Недавно во время торпедной атаки успешно прошли

испытание вычислительные линейки, планшеты и другие новшества,

сконструированные руками корабельных умельцев. Командирская оргтехника позволила в

учебном бою сократить время определения элементов движения цели, повысить

точность торпедных ударов.

ОСВОИЛИ ВТОРЫЕ ИЛИ СМЕЖНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ почти все

члены экипажа БД К «Донецкий шахтер». Такого успеха личный состав передового

корабля достиг благодаря учебе в одногодичной школе военно-технических

знаний. Здесь под руководством опытных штабных и корабельных офицеров

капитанов 2 ранга В. Гиберта, А. Мешалкина, В. Бавленцева, капитана 3 ранга

В. Бушева моряки изучают устройство и правила эксплуатации корабельных сие

тем и механизмов в различных условиях.

БОЛЕЕ ДЕСЯТИ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИИ и

разработок, внедренных подводниками соединения, где служит старший лейтенант

П. Тулей, приняты промышленностью к серийному производству. Движение за

умелое и эффективное использование современных технических комплексов и

штатного вооружения возглавили офицеры штаба капитан 1 ранга Е. Федотов и

капитан 2 ранга А. Смирнов.

ЭКИПАЖ ВПК «Маршал Ворошилов» по итогам года за лучшую

постановку рационализаторской работы занял первое место на флоте. За шесть

месяцев текущего года здесь внедрено уже 110 рацпредложений. Лидируют в

этом деле старший лейтенант А. Лазукин — 16 рацпредложений,

капитан-лейтенант А. Никольский — 12, лейтенант М. Гончаров — 11. Наиболее ценными

признаны новинки капитан-лейтенанта А. Гудимова, лейтенанта В. Тарасова и

старшины 1-й статьи А. Карташева. В общем успехе рационализаторов

передового корабля, несомненно, большая заслуга комиссии по РИЗ, возглавляемой

капитаном 3 ранга В. Катасоновым.

Добрую инициативу проявила флотская газета «Боевая вахта», которая

посвятила опыту работы рационализаторов ВПК «Маршал Ворошилов»

специальную страницу под общим названием «Цель — высокая боеготовность».

В ШТАБЕ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА состоялось расширенное заседание

комиссии по изобретательству. С докладом о задачах новаторов по дальнейшему

развитию их творчества в свете решений апрельского (1985 г.) Пленума ЦК

КПСС и требований совещания в ЦК КПСС по вопросам ускорения

научно-технического прогресса выступил заместитель председателя комиссии по

изобретательству контр-адмирал О. Матвиевский.

15

На заседании были заслушаны отчеты тов. А. Беляева, С. Гурова, Ю. По-

. В числе лучших по Вооруженным Силам отмечены творческие группы

учебного подразделения, где служит офицер Г. Гейлер.

Разрабатывать сложные технические новшества

рационализаторам-одиночкам порой не под силу. Было уделено большое внимание развитию бригадной

формы творчества, чтобы во главе небольших групп новаторов стали опытные

офицеры-специалисты, инженерно-технические работники.

Перед участниками заседания поставлены задачи по своевременному и

качественному составлению отчетов о втором этапе Всесоюзного смотра-конкурса

«За массовость и эффективность научно-технического творчества»,

качественному выполнению тематических планов, разработке предложений, повышающих

боеготовность кораблей и частей.

ПЛОДОТВОРНО ТРУДЯТСЯ члены совета военно-технической пропаганды

одной из подводных лодок Северного флота. В экипаже создано три кружка

по специальностям «РТС, кораблевождение и связь», «Оружие»,

«Энерговооружение и устройство корабля». Руководители — офицеры А. Литвинов, И. По-

ложний, В. Соболев, С. Сербии. Все они обладают высоким техническим

кругозором, умеют доступно популяризировать сложные вопросы.

«НОВОЙ ТЕХНИКЕ — НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЕЕ ОСВОЕНИЯ!» —

движение под таким девизом помогает экипажу ракетного крейсера «Слава» —

инициатору соревнования в ВМФ, всесторонне и глубоко изучать боевые

возможности оружия и техники, обеспечить их образцовое содержание. Анализ

результатов, достигнутых в ходе этого движения, принципиально оценивается

командованием, партийными активистами. Так, на заседании парткома коммунисту

офицеру А. Бурашникову было указано, что в боевой части управления медленно

внедряются в процесс специальной учебы передовые методические приемы,

отдельные воины слабо совершенствуют навыки ремонтной подготовки. Партийные

активисты настоятельно порекомендовали коммунистам БЧ-7 шире использовать

передовой опыт освоения техники, накопленный в подразделениях офицеров

Н. Манчевского, В. Фененко и других.

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА сторожевого корабля «Шторм»

были вручены старшему лейтенанту М. Юдину, мичману Н. Тихолизу, матросам

К. Найнаеву и Б. Новаку. Все они служат на малом ракетном корабле

«Радуга» и являются активными участниками социалистического соревнования за

право войти в символический экипаж СКР «Шторм», личный состав которого

покрыл себя неувядаемой славой в годы Великой Отечественной войны. В

положении о победителях такого соперничества указывается, что каждый его

участник должен в совершенстве знать свою специальность, уметь применять

передовые методы фронтового опыта, активно пропагандировать героизм и

мужество моряков-балтийцев старшего поколения. Все это выполняет личный

состав малого ракетного корабля «Радуга». Особенно отличился он во время

недавней стрельбы по низколетящей малоразмерной цели и нанесения удара по

отряду боевых кораблей «противника».

«Экипаж действовал по-фронтовому» — так оценил действия надводников

на разборе учения старший начальник. Это была высшая похвала мастерству

ракетчиков.

ОБНОВИЛИ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, макеты, методики проведения занятий

и тренировок в электромеханических классах мичманы А. Маянин, В. Петров,

А. Амелькин. Два новых действующих стенда, позволяющие демонстрировать

причины возгорания в отдельных отсеках лодки и способы их устранения,

изготовил мичман В. Куценко. Интересное приспособление для приема личного

состава со «спасаемой» лодки разработал мичман Ю. Лаптев. Все новшества,

которые в последнее время появились у подводников-балтийцев, служат одной

цели: приблизить обучение специалистов электромеханических подразделений к

практике, обеспечить надежность обслуживания систем и механизмов в

различных условиях плавания.

16

МОРСКИЕ ДЕСАНТЫ

В ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙНАХ

Капитан 2 ранга В. ДОЦЕНКО,

кандидат исторических наук

\/СИЛЕНИЕ внимания к вопросам, затрагиваемым в данной статье, объясняется

*/ прежде всего тем, что империалистические государства и их ближайшие

союзники все чаще в последние годы стремятся разрешать возникающие международные

проблемы не мирным путем, а развязыванием военных конфликтов.

Локальные войны отличаются скрытностью подготовки, внезапностью начала

боевых действий и расчетом агрессора на быстрое достижение поставленных целей,

что позволяет избежать решительного отпора, организованного при участии других

стран. Как правило, успешность начала и скоротечность боевых действий в

локальных войнах обеспечиваются высадкой десантов с моря при поддержке сил флота и

авиации.

Морские десанты представляют собой совместные действия военно-морских,

сухопутных и военно-воздушных сил. В локальных войнах они проводились для

содействия сухопутным войскам (Иньчхоньская десантная операция), свержения

правительств независимых государств (Суэцкая десантная операция, вооруженное

вторжение на Кубу и Гренаду), восстановления колониального статуса (Фолклендская

десантная операция), борьбы с партизанами (война во Вьетнаме), а также с

демонстративными целями (Воньсань-Косонская высадка десанта). Высадка большинства морских

десантов, по мнению специалистов НАТО, осуществлялась в соответствии с

требованиями руководящих документов и с применением всех десантных сил и средств даже

при отсутствии противодействия на море. Как и в годы второй мировой войны,

обязательным для их успешного проведения считались: изоляция района боевых

действий; создание превосходства сил на море и в воздухе; максимальное ослабление

противодесантной обороны побережья до начала высадки десанта. Именно так

организовывались Иньчхоньская, Суэцкая, Фолклендская и другие десантные операции К

Обычно до высадки агрессорами объявлялась зона морской блокады,

простиравшаяся на десятки, а иногда и сотни миль от побережья. К примеру, перед высадкой

на Фолклендские (Мальвинские) острова англичане установили 200-мильную «зону

войны», фактически — зону морской блокады. В ходе вооруженного вторжения США

на Гренаду было объявлено о такой же зоне радиусом 50 миль от острова.

Нападающие всегда стремились к созданию и поддержанию подавляющего

превосходства в силах и средствах над противником. Например, в Иньчхоне интервенты

имели более чем 20-кратное преимущество в численности войск, а в авиации и

кораблях оно было абсолютным. В Суэцкой десантной операции по личному составу

англо-французы превосходили египтян более чем в 5 раз 2.

Во Вьетнаме американцы впервые применили боевые амфибийные группы.

Обычно в них входили 6—8 десантных кораблей и транспортов, в том числе: десантный

вертолетоносец, десантно-вертолетный корабль-док, танкодесантный корабль, 1—2

десантных транспорта-дока, 2—3 десантных войсковых транспорта. Одна или две

такие группы с десантниками и боевой техникой на борту постоянно маневрировали

вдоль побережья в готовности к высадке тактических десантов.

г Navy International, 1983, № 1, р 6.

' Советская Военная Энциклопедия. В 8-ми т. Т. 1. — М.: Воениздат. 1976, с. 187;

т, 3, 1977. с. 577.

«Морской сборник» № 10

17

Амфибийные оперативные соединения состояли, как правило, из нескольких

оперативных групп (десантных кораблей и транспортов, кораблей управления,

огневой поддержки), а также базовой тактической и авианосной авиации.

Одним из элементов амфибийного оперативного соединения являлся передовой

отряд, который прибывал в район высадки до подхода главных сил. В его задачи

входили: разведка, траление мин, предварительная авиационная и артиллерийская

подготовка, подводные подрывные работы по уничтожению противодесантных

заграждений. Чтобы преждевременно не раскрыть район предстоящей десантной операции,

в других местах проводились демонстративные действия. Например, в ходе

предварительной огневой подготовки и траления Иньчхоньского рейда были высажены

несколько демонстративных отрядов, а по наиболее десантно-доступным местам

наносились отвлекающие удары.

Опыт локальных войн, считают на Западе, показал, что для действий

передового отряда следует предусматривать достаточное время для полного решения

поставленных задач. Невыполнение этого условия приводило к срыву высадки

морского десанта. Так, в ходе Воньсаньской десантной операции американское

командование направило передовой отряд в район Воньсаня за 10 суток до начала высадки

морского десанта. При этом времени для уничтожения противодесантных минных

заграждений ему не хватило. Высадку же англичан на Фолклендские (Мальвинские)

острова обеспечивал сильный передовой отряд, которому за 30 суток удалось в

большой степени ослабить противника и полностью вскрыть систему обороны архипелага,

что позволило при захвате островов иметь незначительные потери. Иногда с целью

достижения внезапности действия передового отряда не планировались.

Состав десанта в каждом отдельном случае определялся боевой задачей и

наличием сил для ее решения. При этом десант по численности обычно не менее чем

в 5 раз превышал силы обороны побережья. Как правило, в первый эшелон

входили части и подразделения морской пехоты, наиболее подготовленной к ведению боя

за высадку. Командование ВМС США постоянно увеличивало ее численность: в

начале войны в Корее с 75 тыс. до 249 тыс., во Вьетнаме со 190 тыс. до 304,5 тыс.3.

Большое внимание уделялось взаимодействию. В штаб командующего

направлялись представители видов вооруженных сил, принимающих участие в боевых

действиях. Помимо разработки детальных плановых таблиц, накануне высадки

проводилось оперативное ориентирование, на котором уточнялись поставленные задачи,

очередность и сроки их выполнения. Однако, по анализу специалистов НАТО, не всегда

удавалось добиться четкого взаимодействия разнородных сил. Так, в ходе вторжения

на Кубу штаб интервентов не смог организовать совместный удар бомбардировщиков

с авиабазы Пузрто-Кабесас и истребителей с авианосца «Эссекс».

В коалиционных локальных войнах для удобства управления район высадки

разбивался на несколько зон, в каждой из которых действовали силы одного

государства. Так, в Суэцкой десантной операции район делился на две зоны: западную —

английскую и восточную — французскую. Общее руководство обеспечивал

объединенный англо-французский штаб. Командующим являлся английский генерал, а его

заместителем — французский адмирал.

Опыт локальных войн, как считают за рубежом, выявил устойчивую тенденцию

к централизации управления. К примеру, в Иньчхоньской десантной операции общее

руководство осуществлял главнокомандующий вооруженными силами США на

Дальнем Востоке. В ходе англо-аргентинского конфликта был создан специальный штаб

во главе с командующим ВМС Великобритании. В него вошли: командующий ВВС,

начальник штаба ВМС, командующий подводными силами, командующий морской

пехотой и начальник главного управления МТО ВМС. Штаб, размещавшийся в Норт-

вуде (вблизи Лондона), одновременно являлся консультирующим органом

правительства. Непосредственно руководил силами командир 317-го оперативного соединения.

Для обеспечения связи штаба руководства с флагманским кораблем «Гермес» на

геостационарную орбиту выводился искусственный спутник связи «Гепфиллер».

Управление осуществлялось также через американские спутники и систему военной связи

восточного побережья Канады, предоставленных в распоряжение командования

Великобритании на время конфликта 4.

5 Васильев А. М. и др. Морские десантные силы. — М.; Воениздат. 1971, с. 251.

4 Военно-исторический журнал. 1983, № 4. с. 68.

18

Если десант проводился в интересах сухопутных войск или имел целью

достижение крупных оперативных целей, руководство силами в операции возлагалось на

командующего общевойсковым объединением. Его заместителем был морской

начальник. Командиром сил высадки назначался командир амфибийного соединения,

десанта — офицер сухопутных войск или морской пехоты. После того как

высаживались войска первого эшелона и штурмовые группы завершали решение

поставленных им задач, командир десанта выходил из подчинения командующего операцией

и принимал на себя управление авиационной и артиллерийской поддержкой.

В годы второй мировой войны морские десантные операции носили

относительно самостоятельный характер, в локальных же конфликтах они обычно являлись

составной частью боевых действий на сухопутном фронте. Так, высадка американцами

Иньчхоньского десанта проводилась в рамках стратегической Иньчхонь-Сеульской

наступательной операции, объединявшей единым замыслом действия сухопутных войск,

ВВС и ВМС.

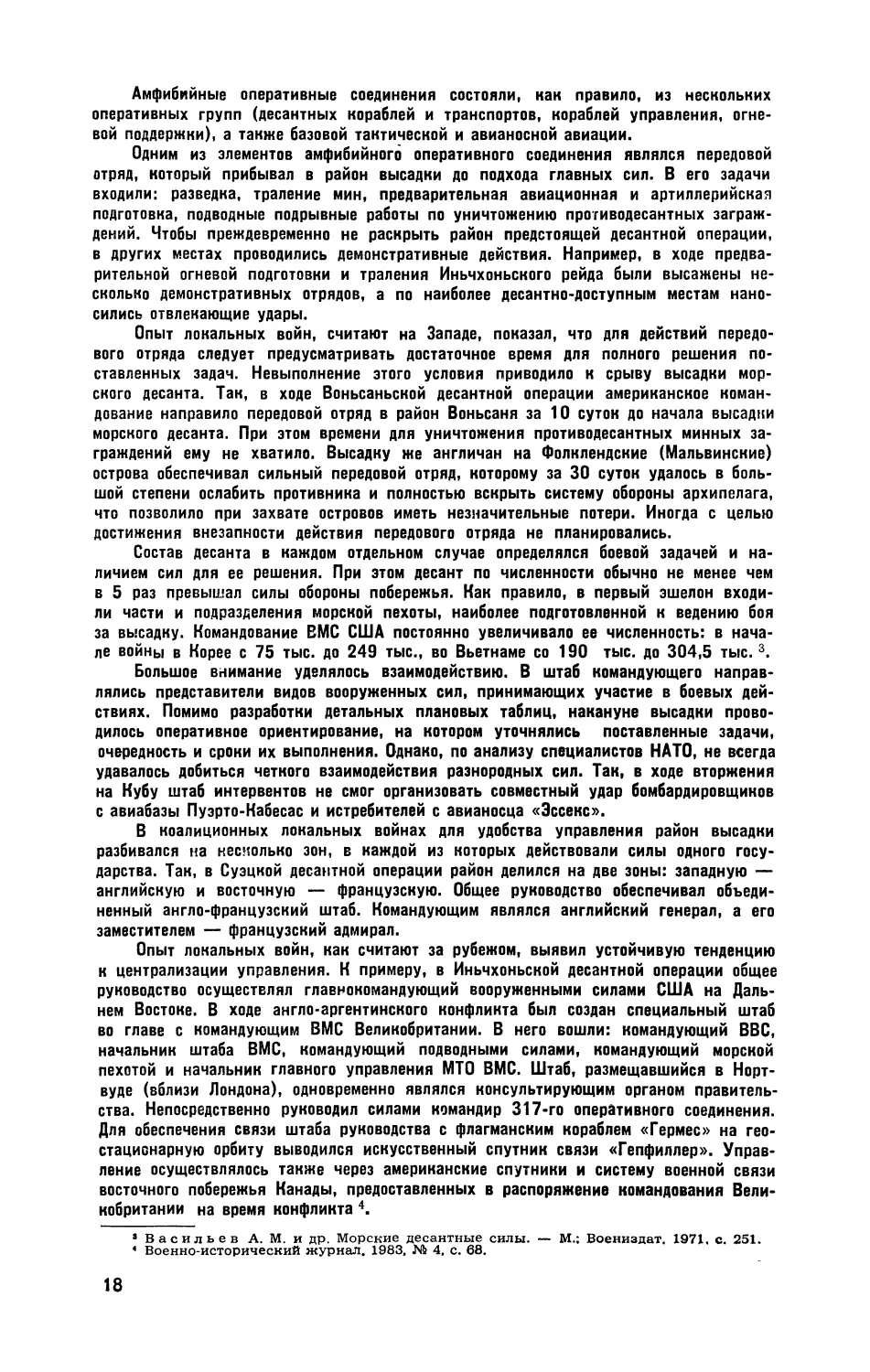

В общем случае морские десантные операции состояли из этапов:

планирования, репетиции высадки, посадки войск и погрузки боевой техники и грузов,

перевода морем, боя за высадку и захвата назначенного района.

На этапе планирования операции формулировался ее замысел, уточнялись цели

и задачи, разрабатывались боевые документы, определялся состав сил, порядок их

взаимодействия и организация управления, выбирался район высадки и назначалось

время начала операции.

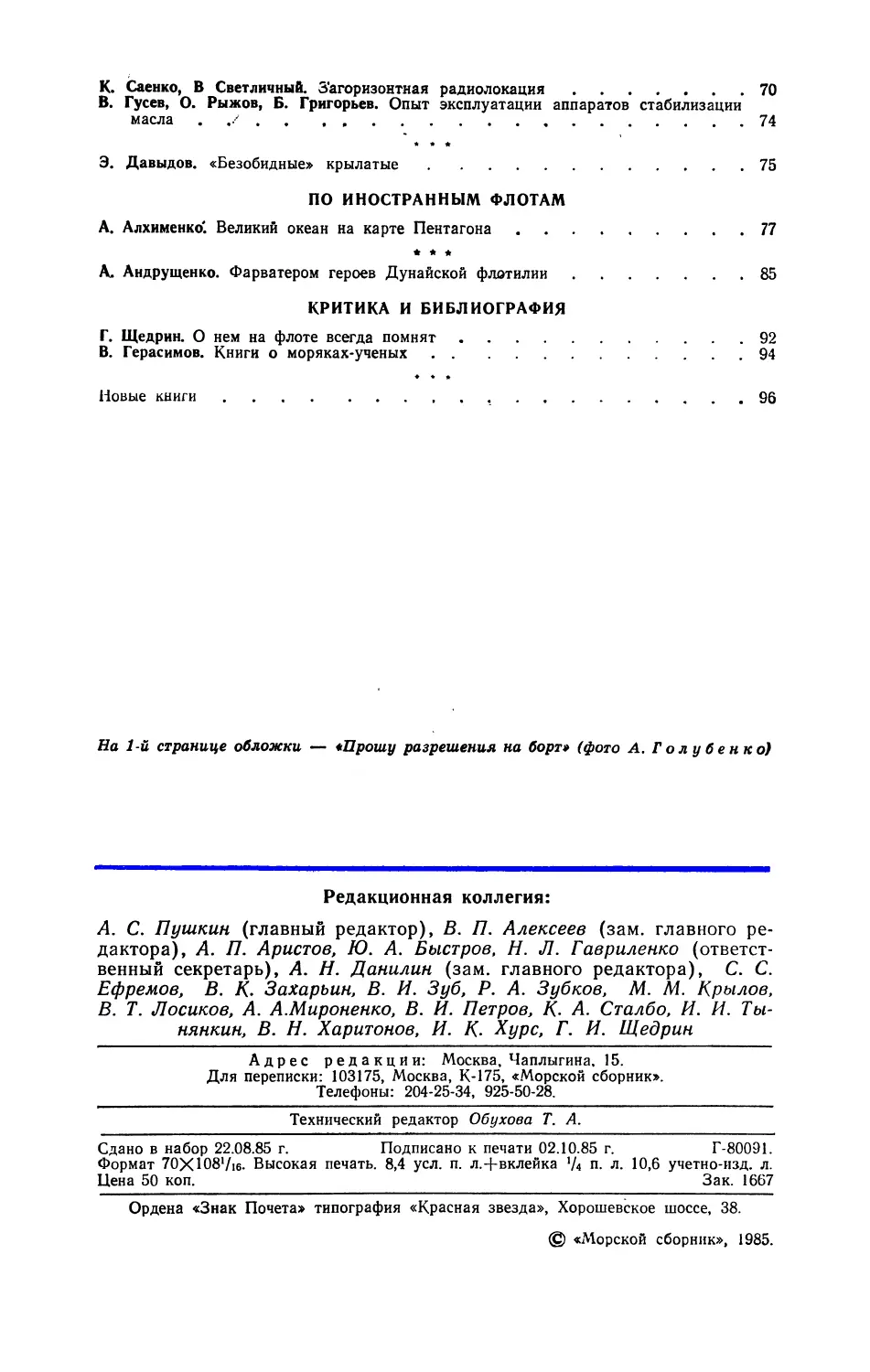

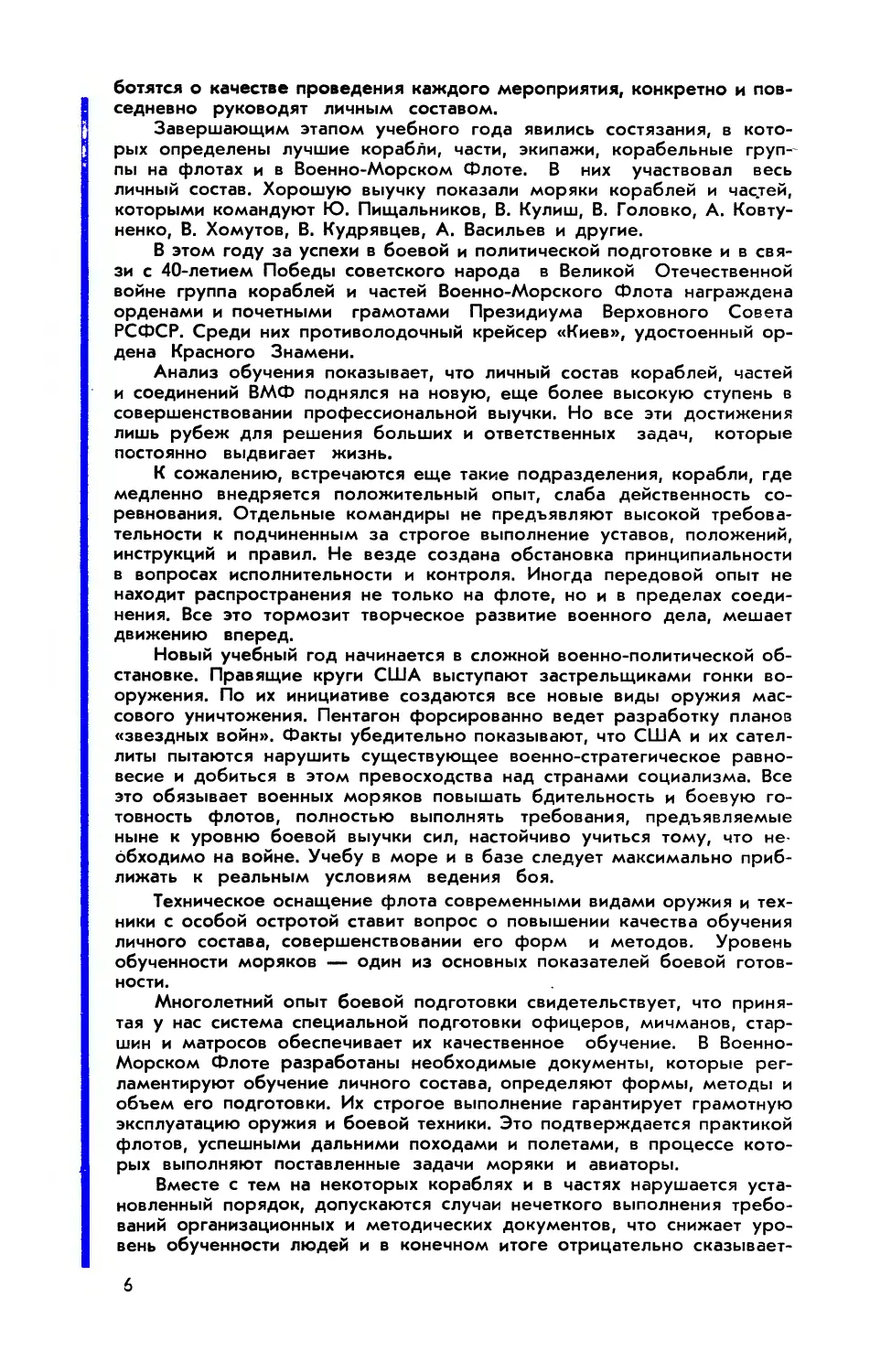

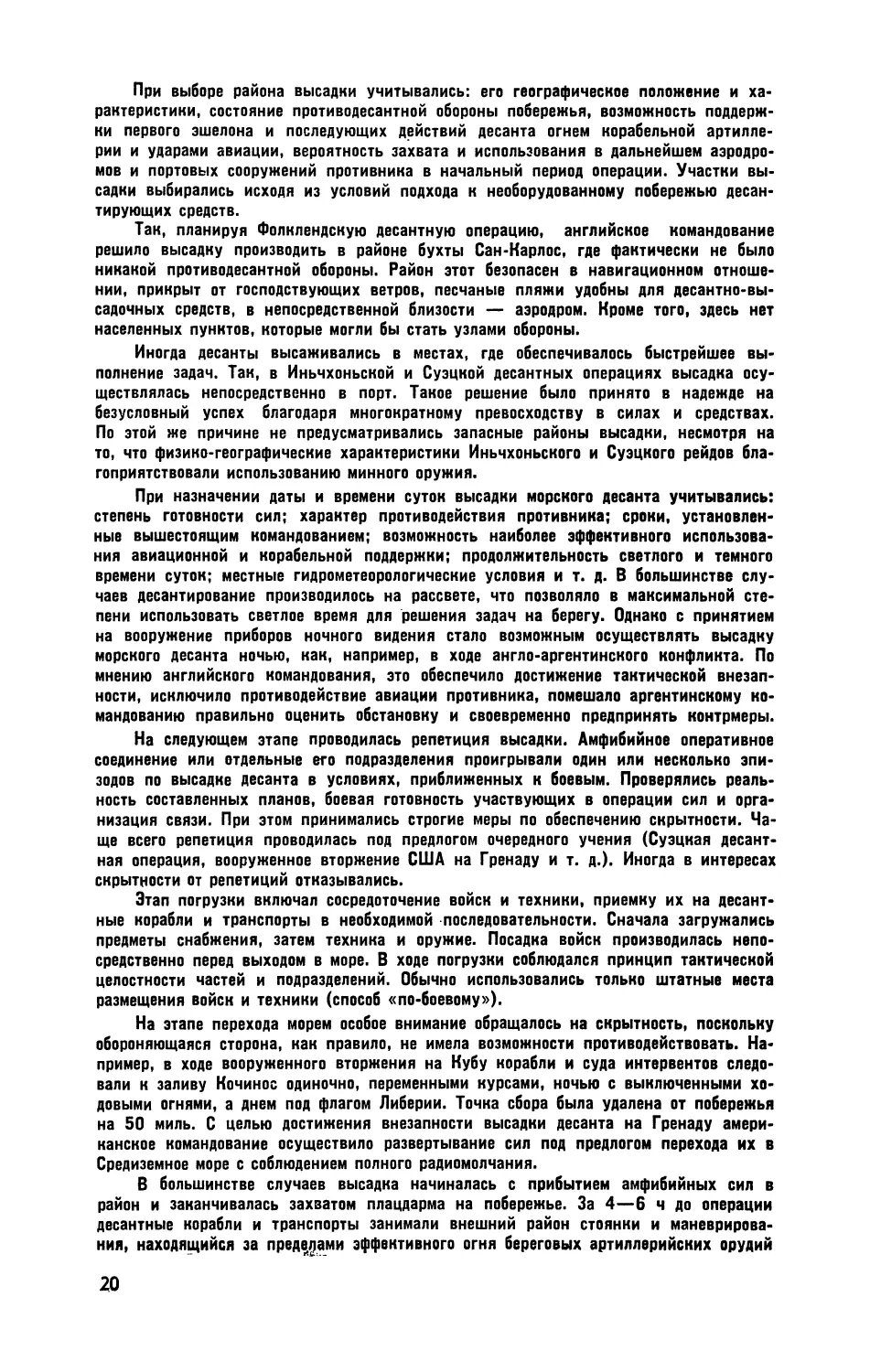

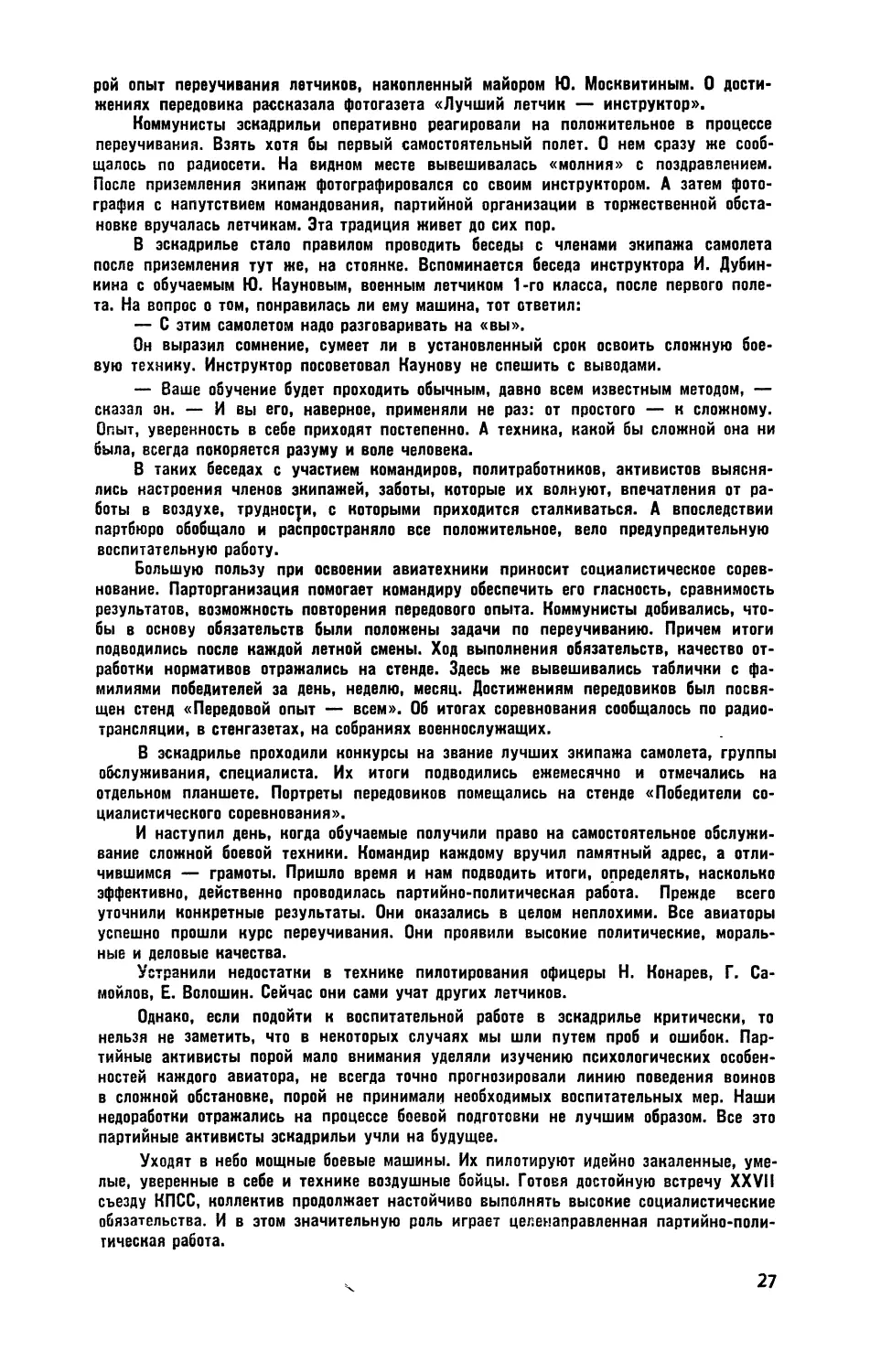

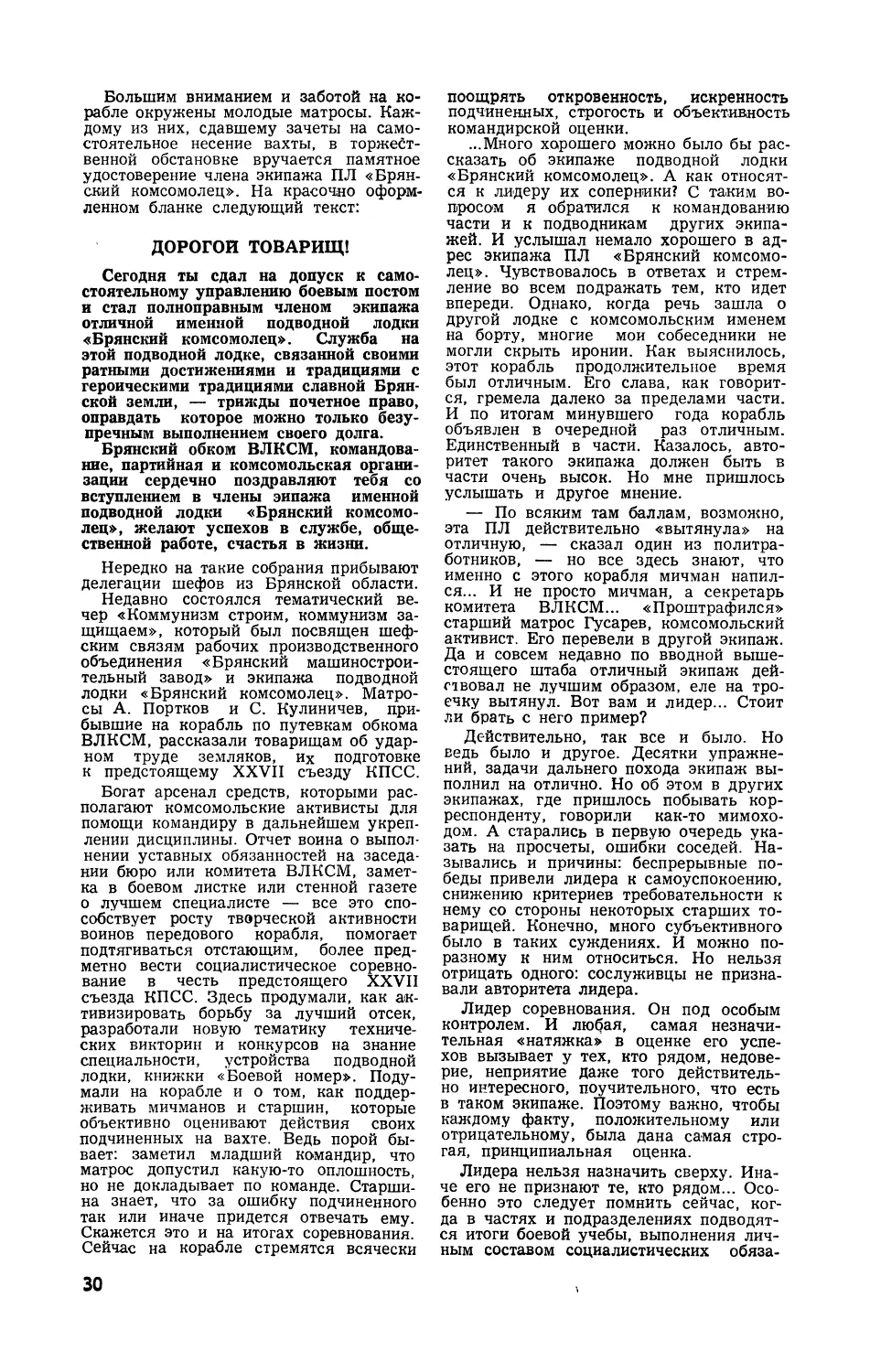

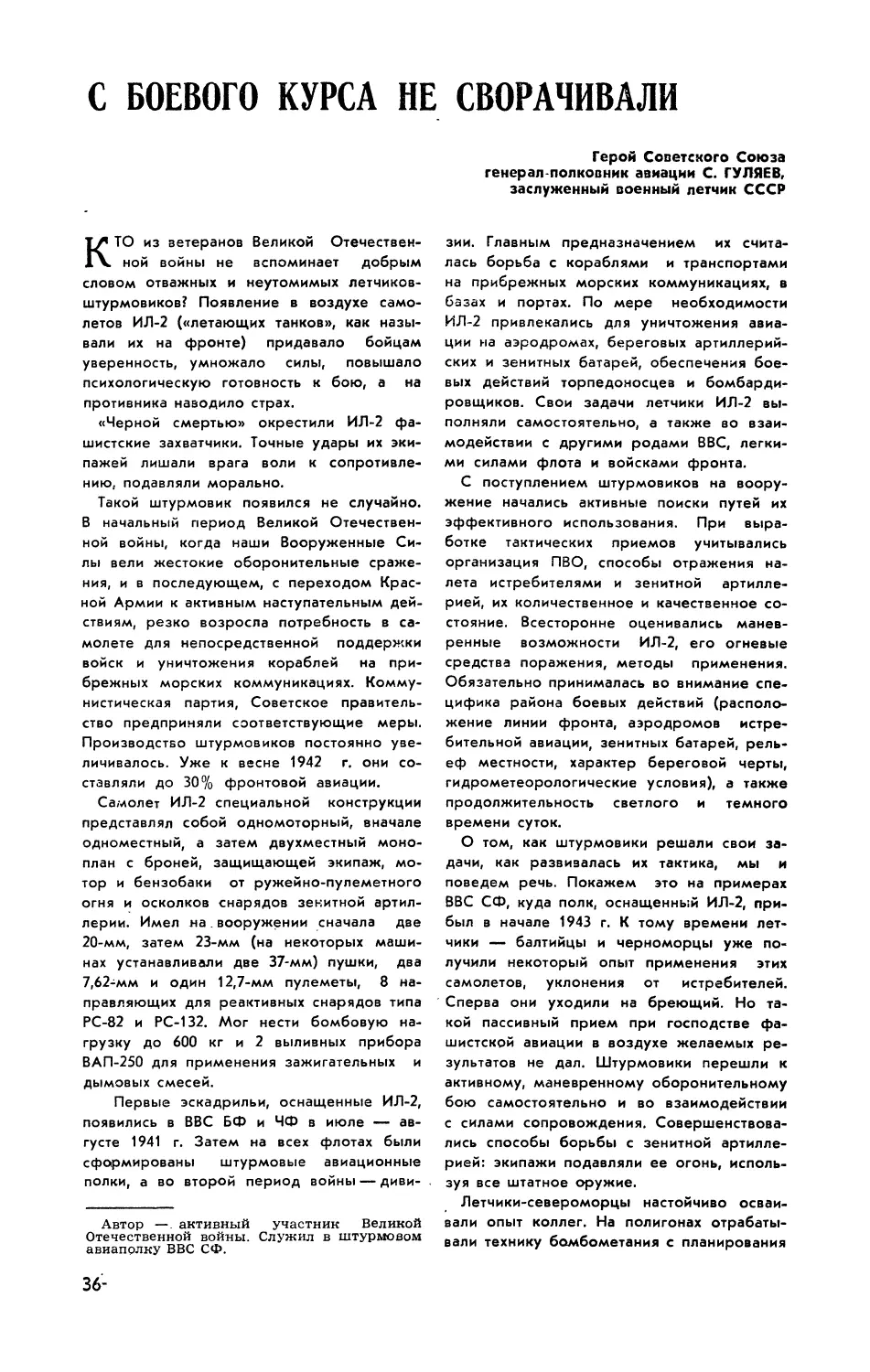

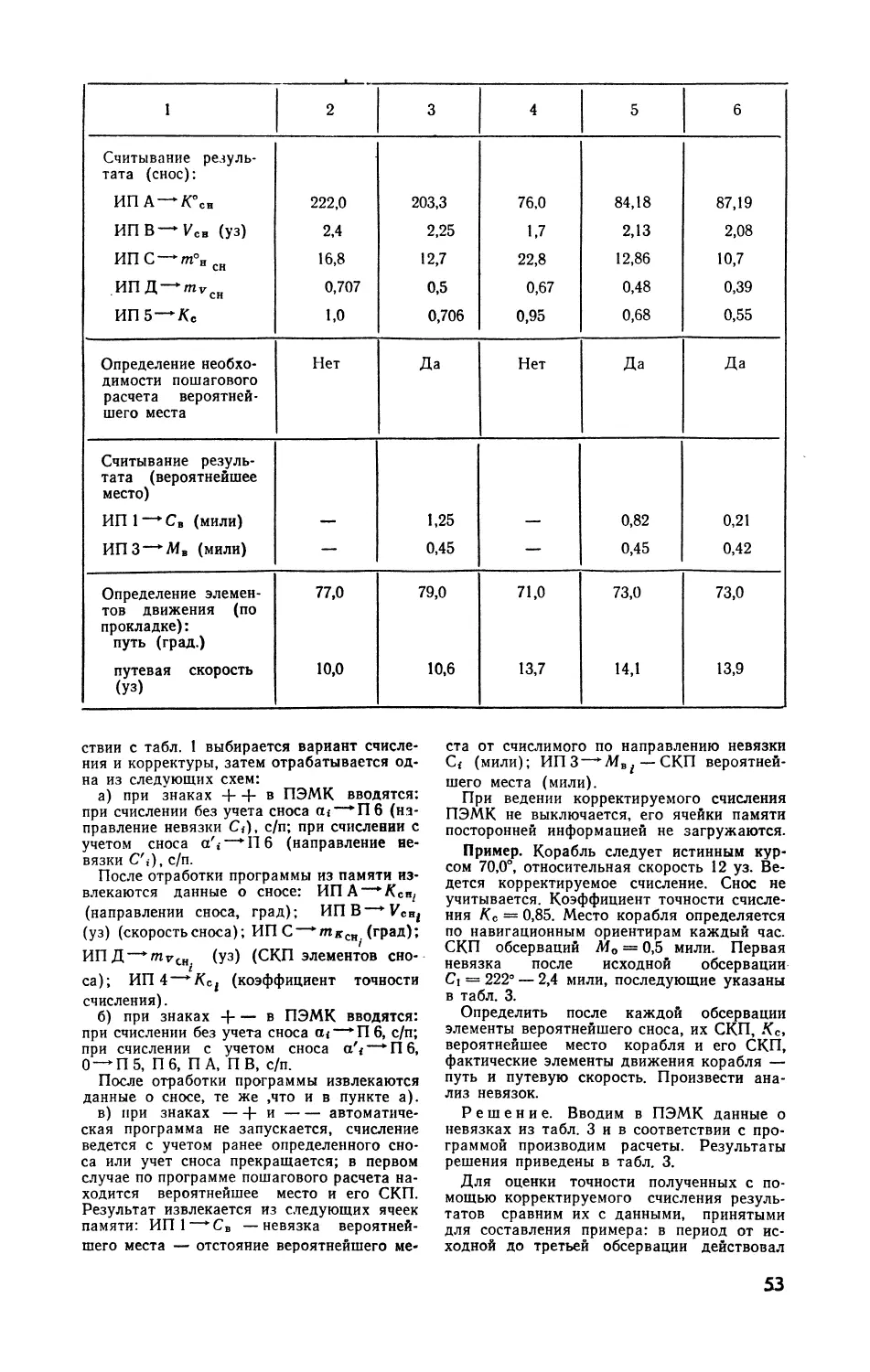

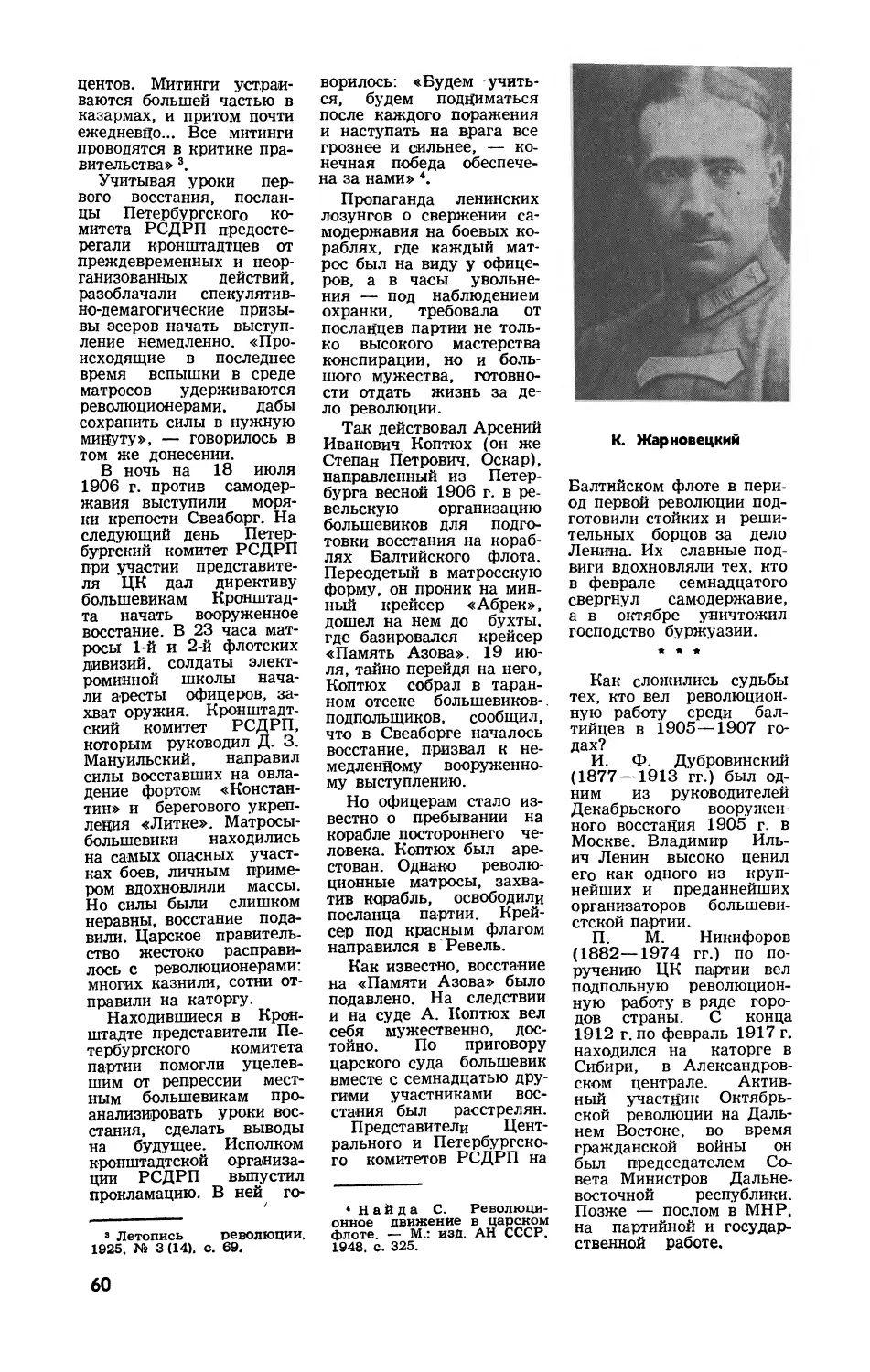

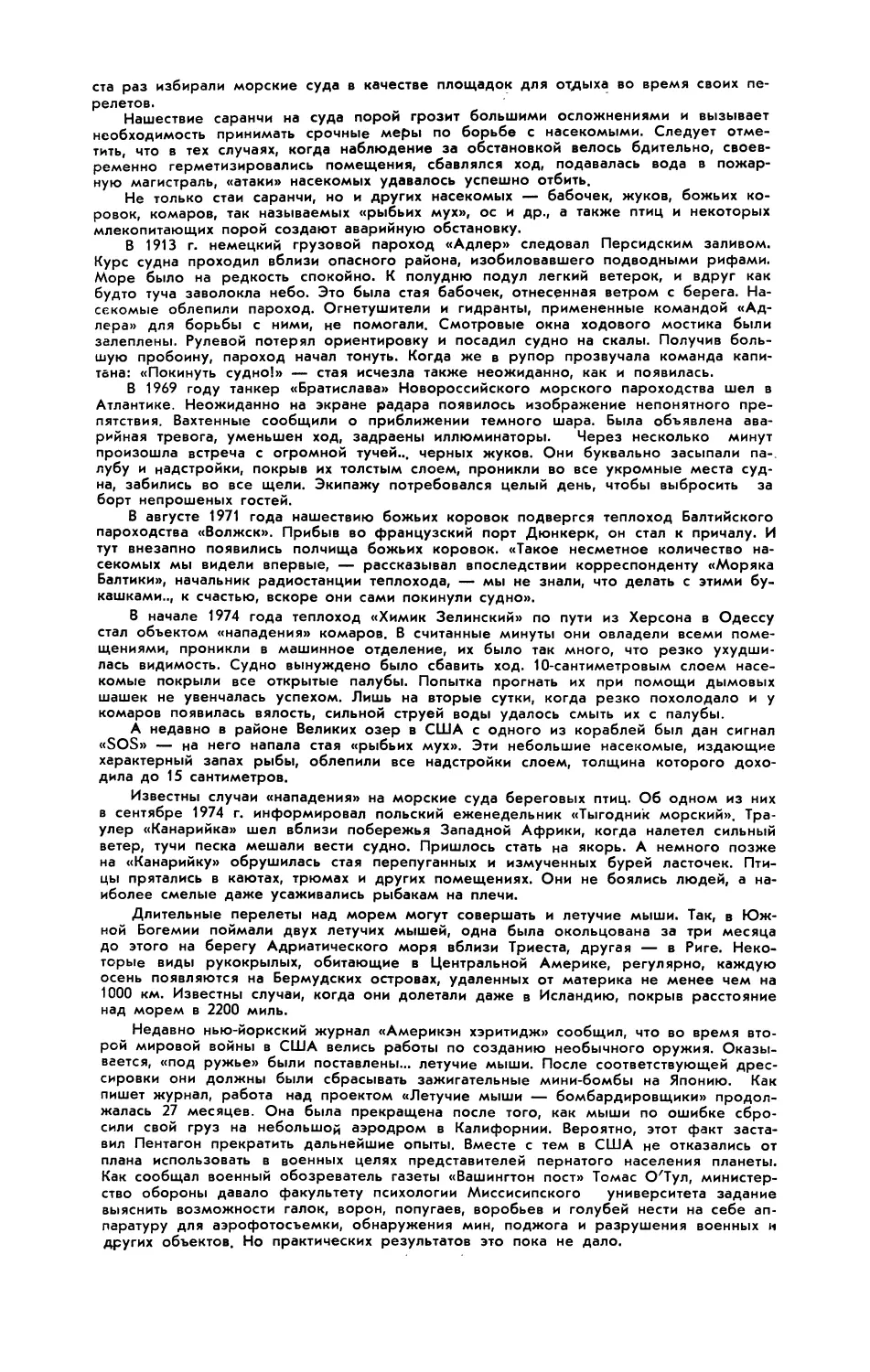

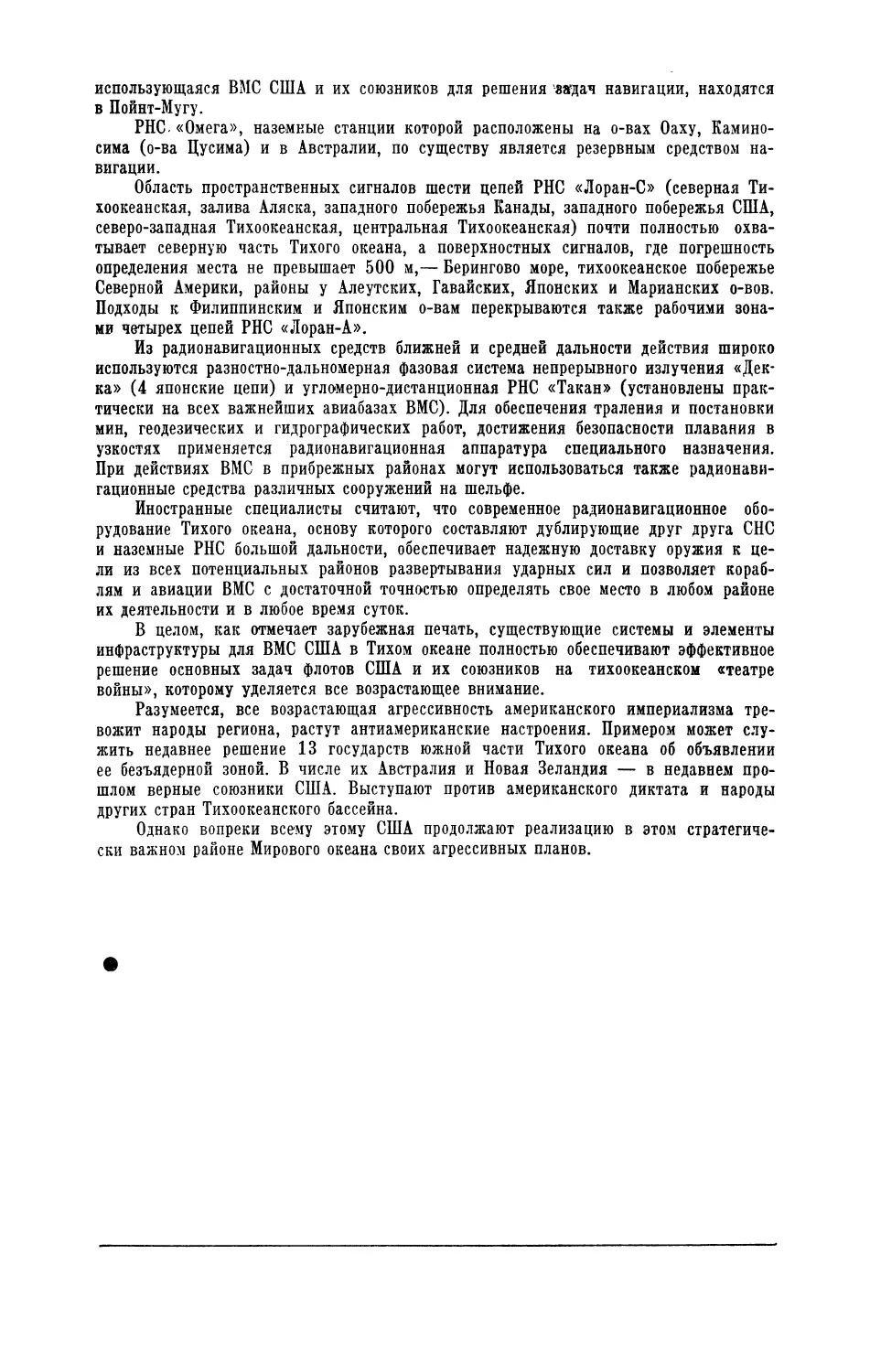

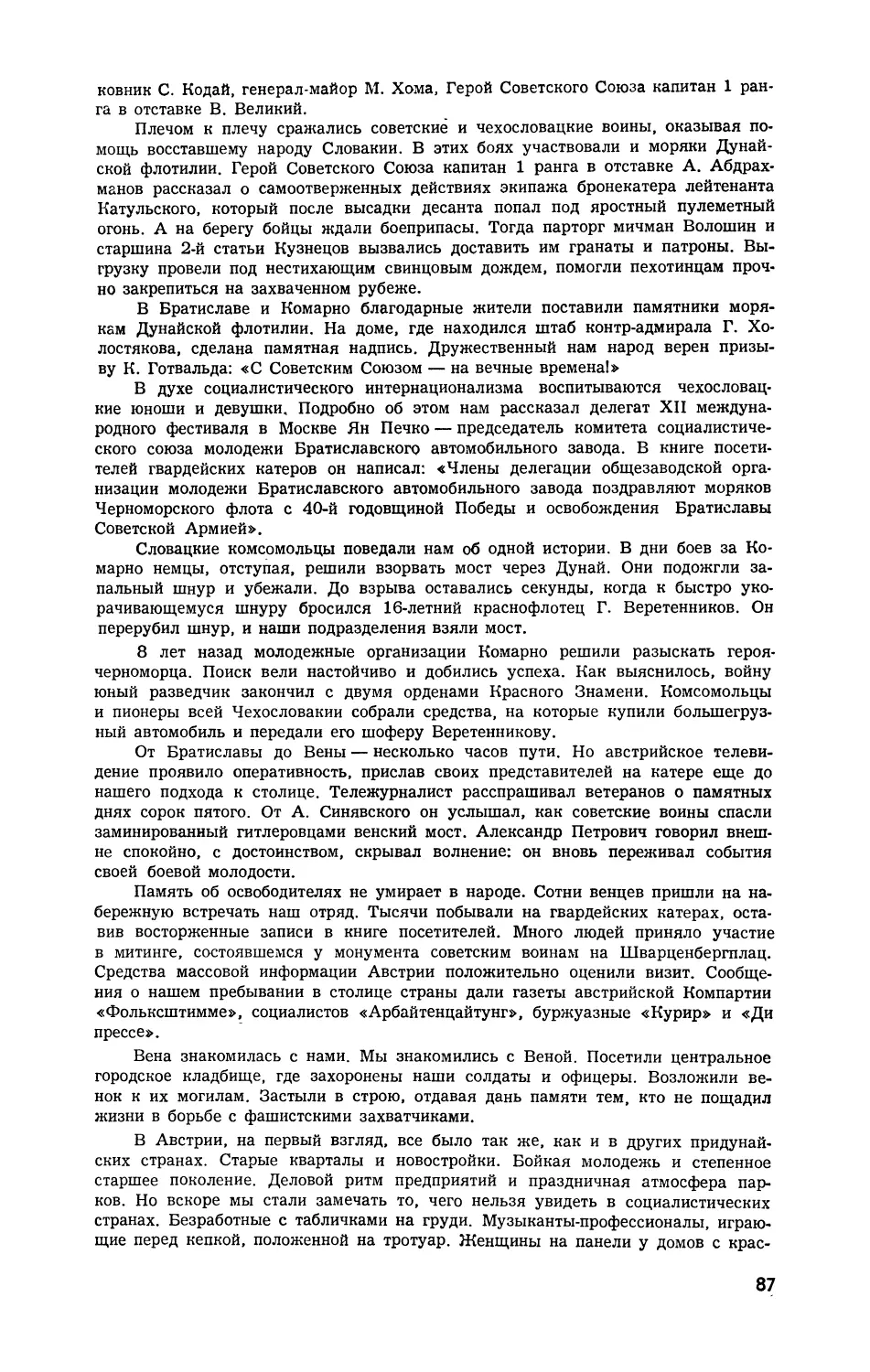

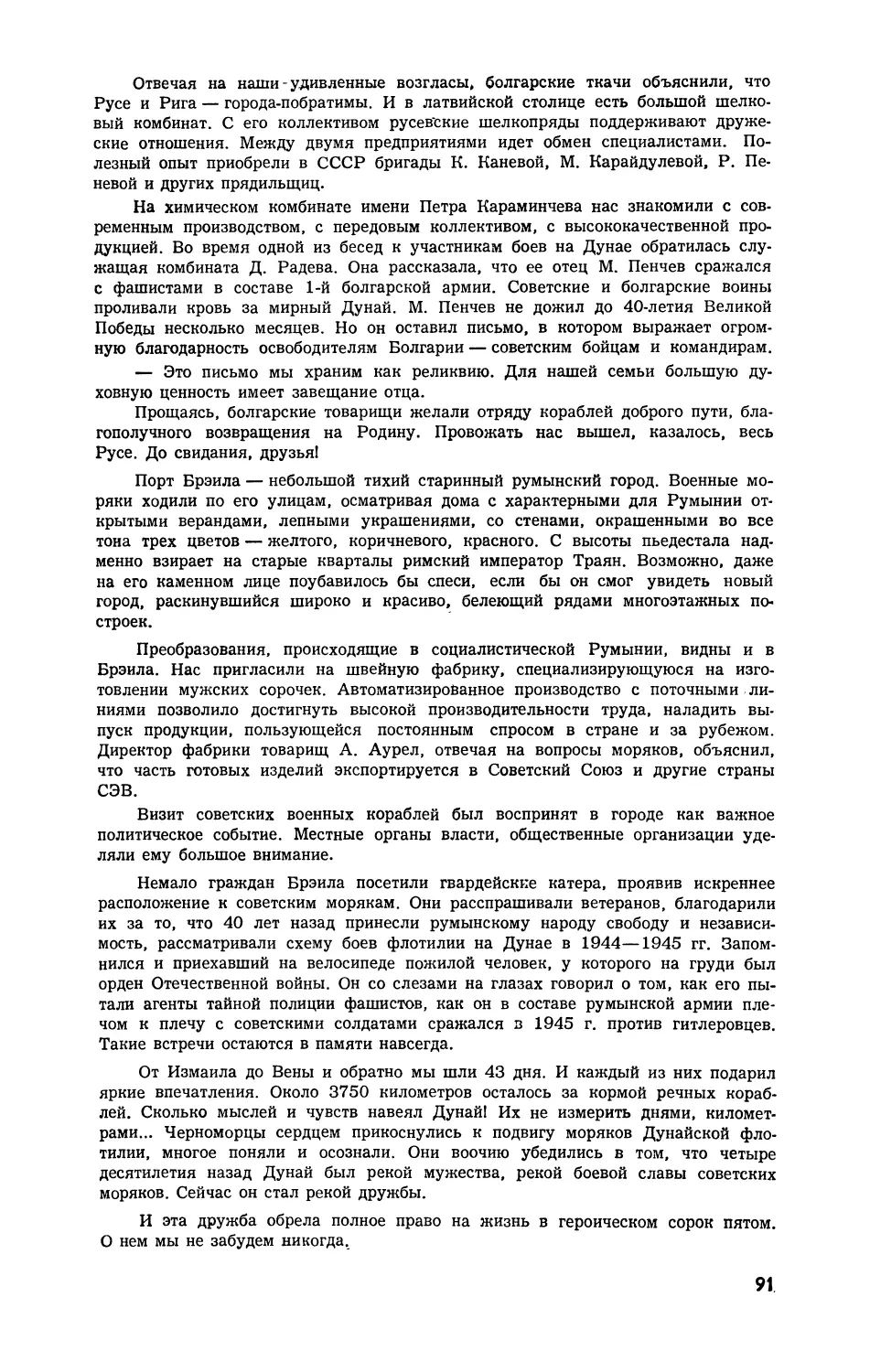

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРСКИХ ДЕСАНТОВ, ВЫСАЖЕННЫХ В ХОДЕ

ЛОКАЛЬНЫХ ВОИН И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

Морская десантная

операция, условное

наименование, место

и дата высадки.

страна

Иньчхоньская

десантная операция

(«Кромайт»), порт

Иньчхонь. сентябрь

1950 г.. США

Суэцкая десантная

операция

(«Мушкетер»). Порт-Саид,

ноябрь 1956 г.. Англия.

Франция

Вооруженное

вторжение на Кубу

(«Плутон»), залив Кочинос.

апрель 1961 г.. США

Высадка

тактического десанта на

полуостров Транг-Фан—-

Вьетнам («Стар-

лайт»), август. 1965.

США

Фолклендская

десантная операция («Кор-

порейт»).

Фолклендские (Мальвинские)

острова. апрель—

июль 1982 г..

Англия

Вооруженное

вторжение на Гренаду

(«Вспышка ярости»),

о. Гренада, октябрь

1983 г.. США

жительность

подготовки

1 мес.

3 мес.

12 мес.

8 сут.

1.5 мес.

15 сут.

Участвующие силы

личный

человек

45 000

40 000

1 400

5 000

9 000

14 000

ВМС

ВВС * еД'

250

"500

130

:751

9

38

8

около 100

около 100

70

11

около 100

Время высадки

морского

Утро, во

время

полной

воды.

Вечер

(во

время

полной во-

TTT-I \

ДЫ)

Утро

Ночь

Утро

Ночь

Утро

воздушного

Не

саживался

Утро

Утро

Не

саживался

временно с

морским

десанта

вертолетного

Не

саживался

Одновременно с

морским

Не

высаживался

Одновременно с

морским

Продолжительность

непосредственной

огневой

подготовки

артиллерийской

авиаци- ' МИН

онной

45

45*

45

45

Не

проводились

15

15

30

30

(на

демонстративном

направлении)

Не

проводилась

19

При выборе района высадки учитывались: его географическое положение и

характеристики, состояние противодесантной обороны побережья, возможность

поддержки первого эшелона и последующих действий десанта огнем корабельной

артиллерии и ударами авиации, вероятность захвата и использования в дальнейшем

аэродромов и портовых сооружений противника в начальный период операции. Участки

высадки выбирались исходя из условий подхода к необорудованному побережью

десантирующих средств.

Так, планируя Фолклендскую десантную операцию, английское командование

решило высадку производить в районе бухты Сан-Карлос, где фактически не было

никакой противодесантной обороны. Район этот безопасен в навигационном

отношении, прикрыт от господствующих ветров, песчаные пляжи удобны для десантно-вы-

садочных средств, в непосредственной близости — аэродром. Кроме того, здесь нет

населенных пунктов, которые могли бы стать узлами обороны.

Иногда десанты высаживались в местах, где обеспечивалось быстрейшее

выполнение задач. Так, в Иньчхоньской и Суэцкой десантных операциях высадка

осуществлялась непосредственно в порт. Такое решение было принято в надежде на

безусловный успех благодаря многократному превосходству в силах и средствах.

По этой же причине не предусматривались запасные районы высадки, несмотря на

то, что физико-географические характеристики Иньчхоньского и Суэцкого рейдов

благоприятствовали использованию минного оружия.

При назначении даты и времени суток высадки морского десанта учитывались:

степень готовности сил; характер противодействия противника; сроки,

установленные вышестоящим командованием; возможность наиболее эффективного

использования авиационной и корабельной поддержки; продолжительность светлого и темного

времени суток; местные гидрометеорологические условия и т. д. В большинстве

случаев десантирование производилось на рассвете, что позволяло в максимальной

степени использовать светлое время для решения задач на берегу. Однако с принятием

на вооружение приборов ночного видения стало возможным осуществлять высадку

морского десанта ночью, как, например, в ходе англо-аргентинского конфликта. По

мнению английского командования, это обеспечило достижение тактической

внезапности, исключило противодействие авиации противника, помешало аргентинскому

командованию правильно оценить обстановку и своевременно предпринять контрмеры.

На следующем этапе проводилась репетиция высадки. Амфибийное оперативное

соединение или отдельные его подразделения проигрывали один или несколько

эпизодов по высадке десанта в условиях, приближенных к боевым. Проверялись

реальность составленных планов, боевая готовность участвующих в операции сил и

организация связи. При этом принимались строгие меры по обеспечению скрытности.

Чаще всего репетиция проводилась под предлогом очередного учения (Суэцкая

десантная операция, вооруженное вторжение США на Гренаду и т. д.). Иногда в интересах

скрытности от репетиций отказывались.

Этап погрузки включал сосредоточение войск и техники, приемку их на

десантные корабли и транспорты в необходимой последовательности. Сначала загружались

предметы снабжения, затем техника и оружие. Посадка войск производилась

непосредственно перед выходом в море. В ходе погрузки соблюдался принцип тактической

целостности частей и подразделений. Обычно использовались только штатные места

размещения войск и техники (способ «по-боевому»).

На этапе перехода морем особое внимание обращалось на скрытность, поскольку

обороняющаяся сторона, как правило, не имела возможности противодействовать.

Например, в ходе вооруженного вторжения на Кубу корабли и суда интервентов

следовали к заливу Кочинос одиночно, переменными курсами, ночью с выключенными

ходовыми огнями, а днем под флагом Либерии. Точка сбора была удалена от побережья

на 50 миль. С целью достижения внезапности высадки десанта на Гренаду

американское командование осуществило развертывание сил под предлогом перехода их в

Средиземное море с соблюдением полного радиомолчания.

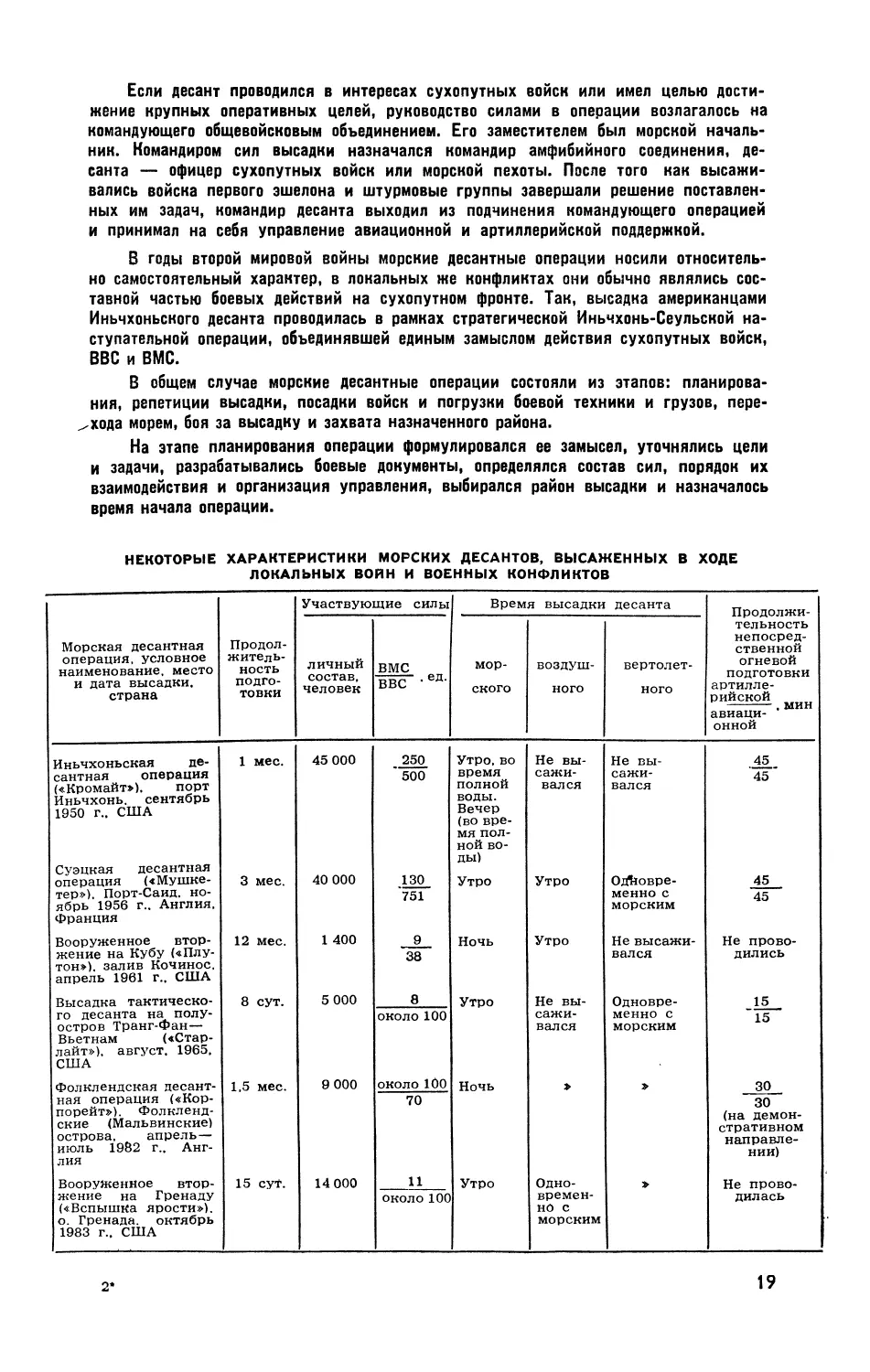

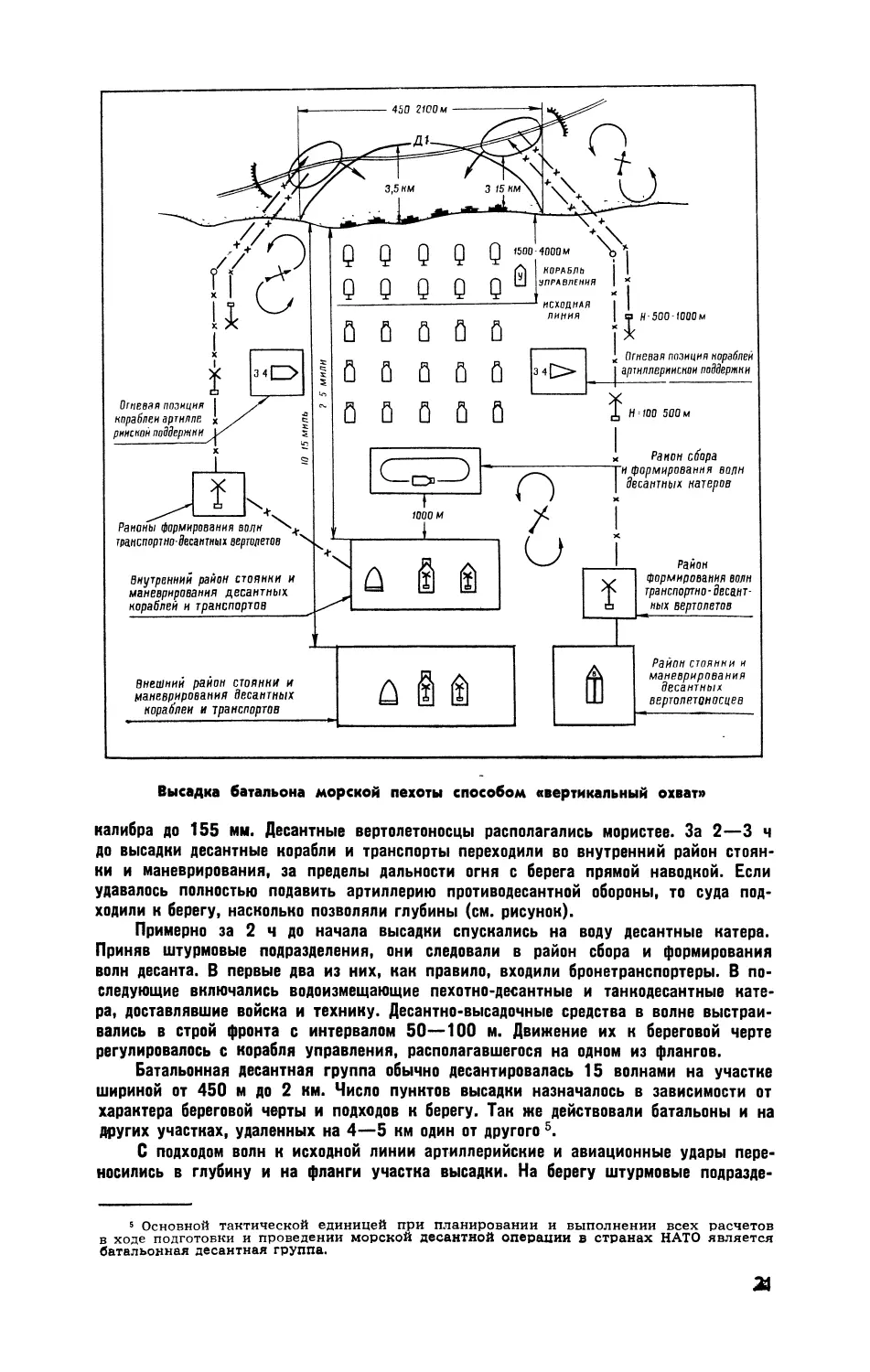

В большинстве случаев высадка начиналась с прибытием амфибийных сил в

район и заканчивалась захватом плацдарма на побережье. За 4—6 ч до операции

десантные корабли и транспорты занимали внешний район стоянки и

маневрирования, находящийся за пределами эффективного огня береговых артиллерийских орудий

20

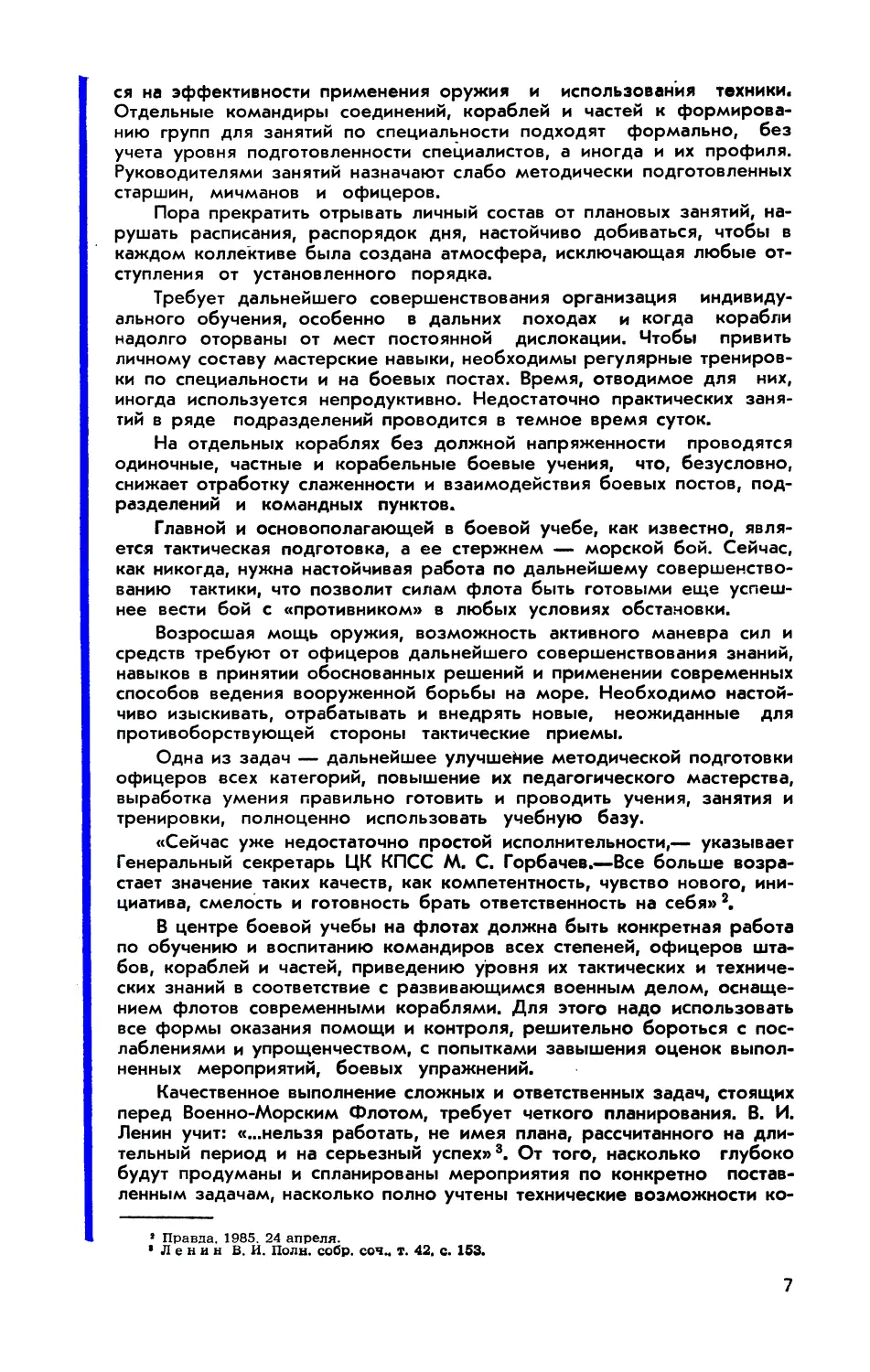

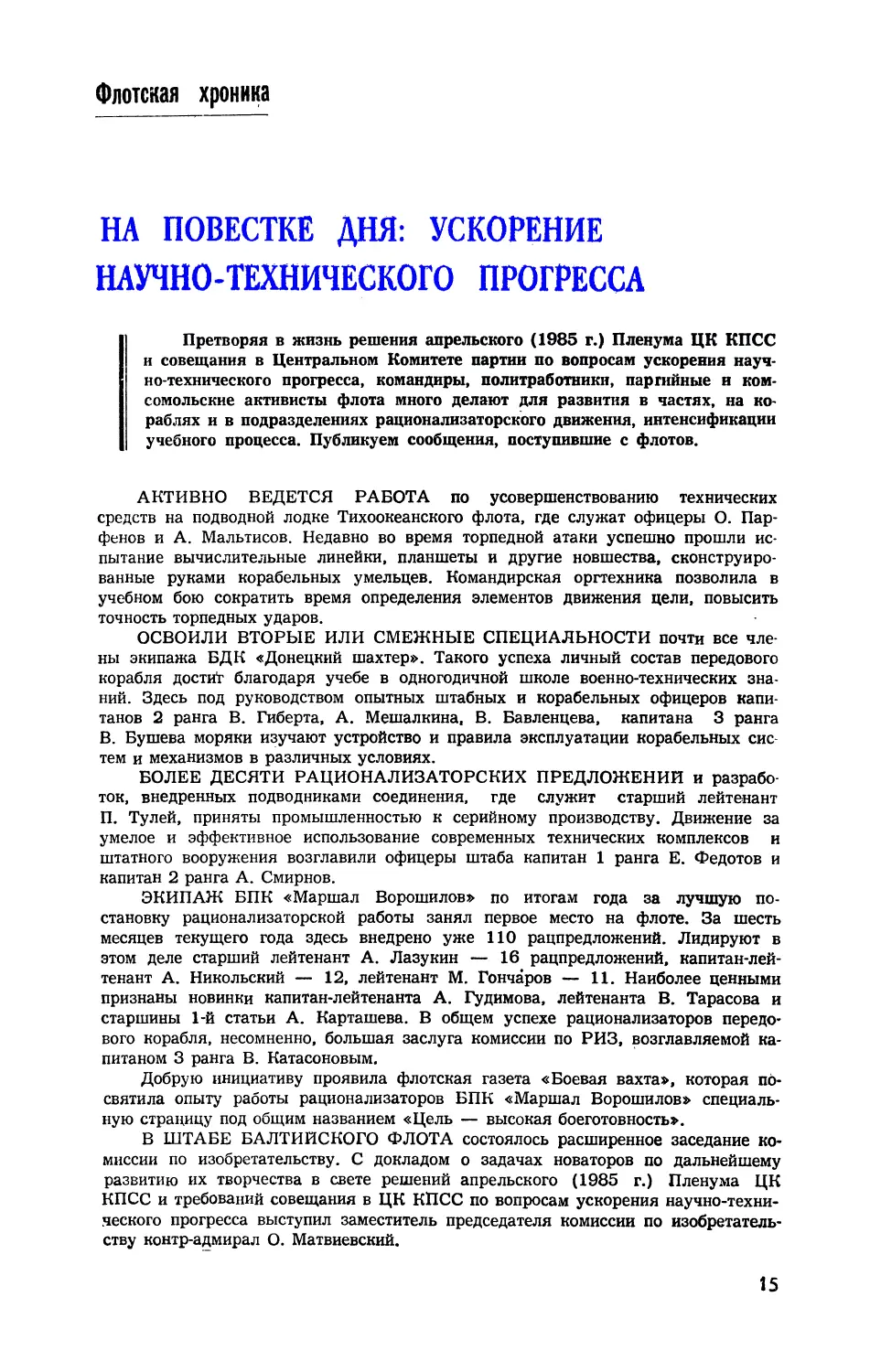

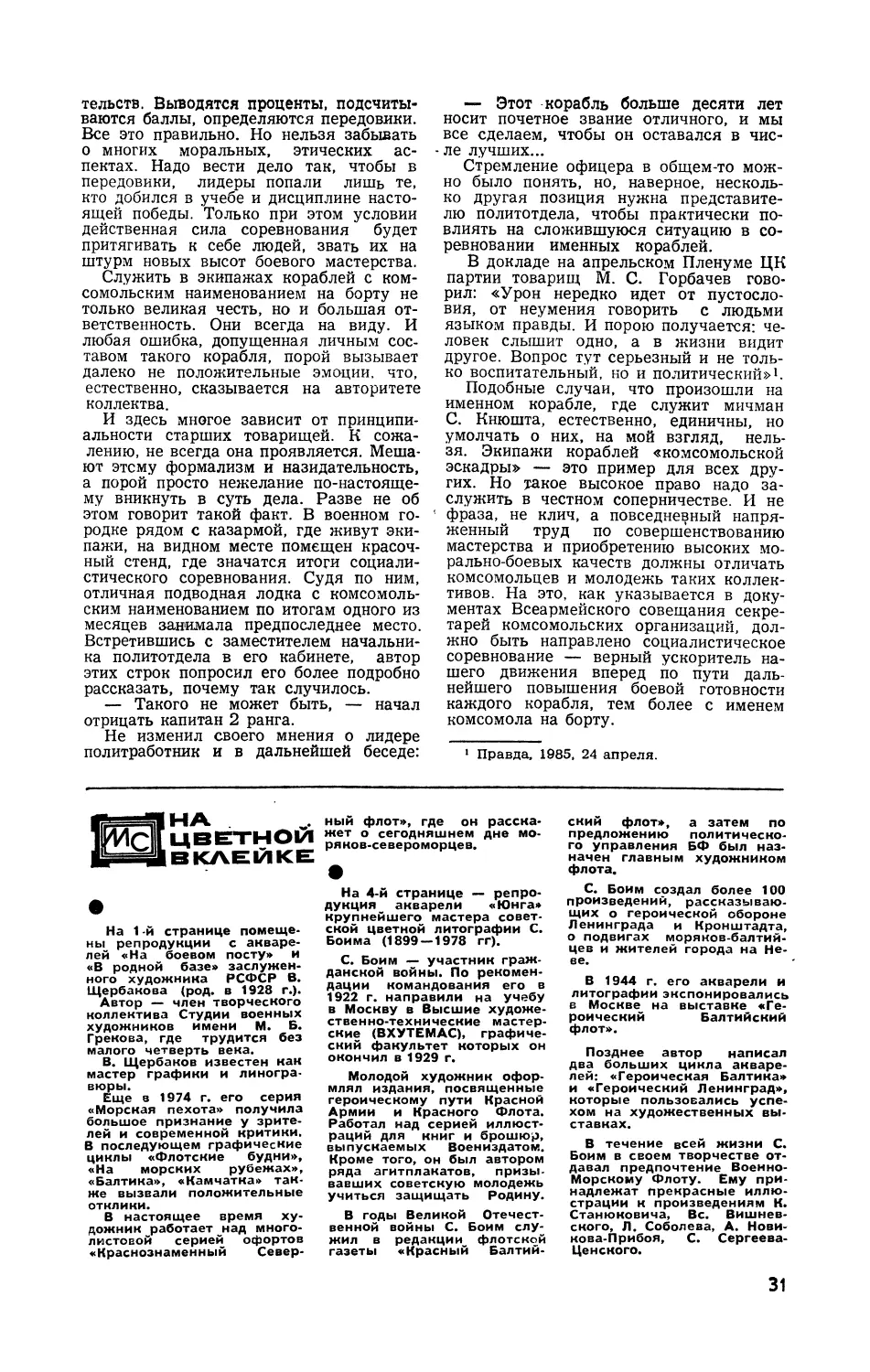

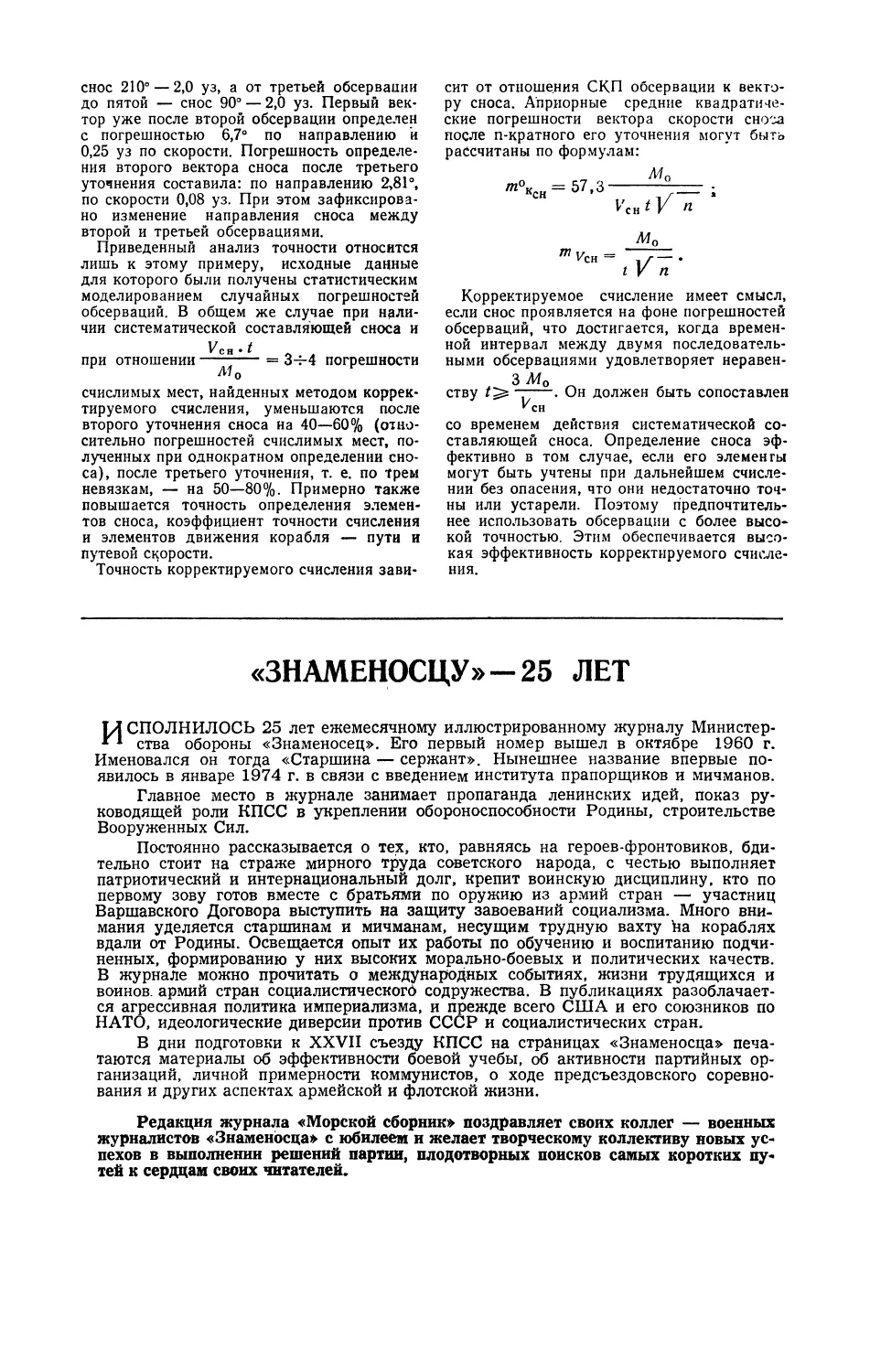

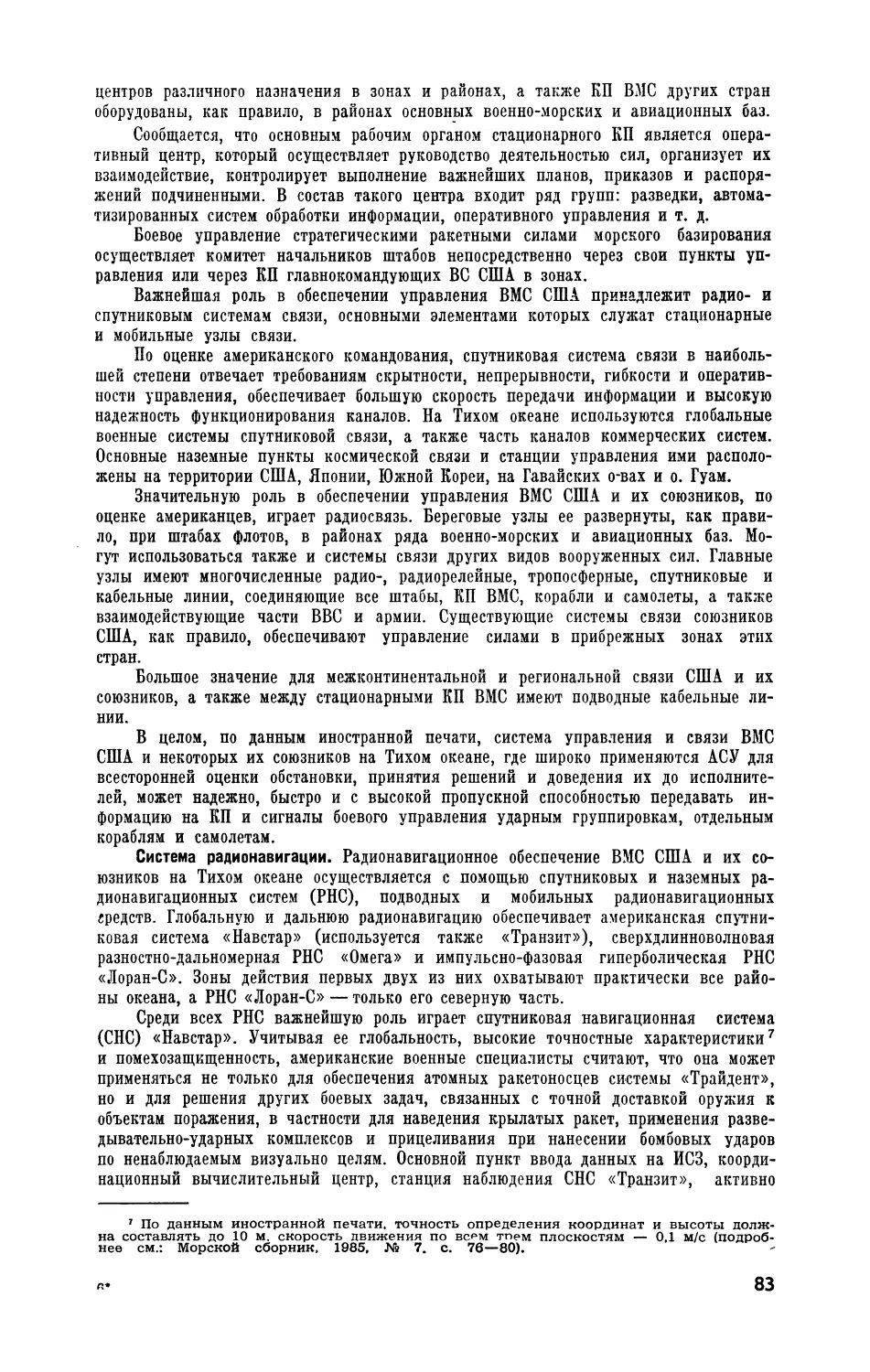

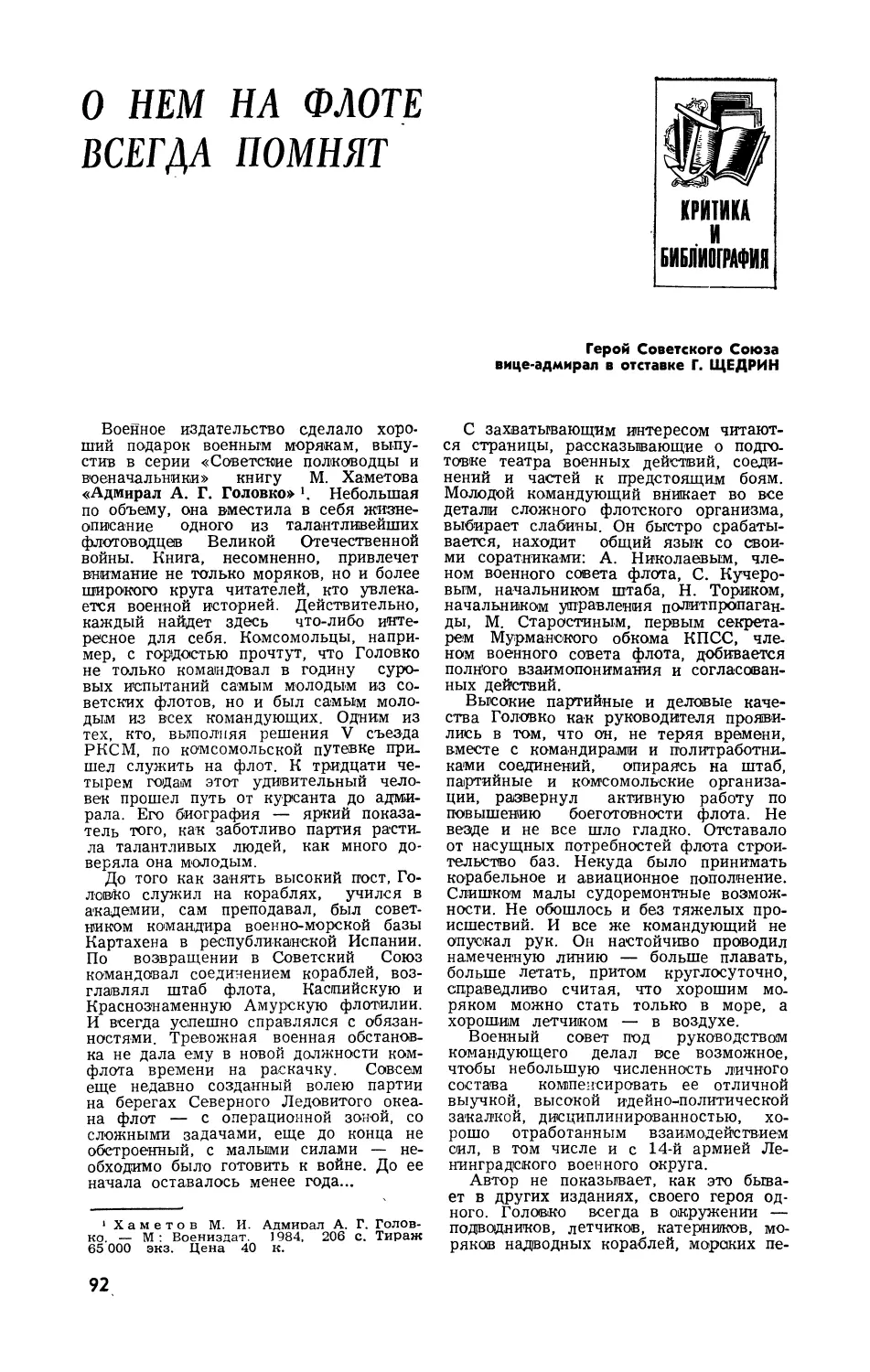

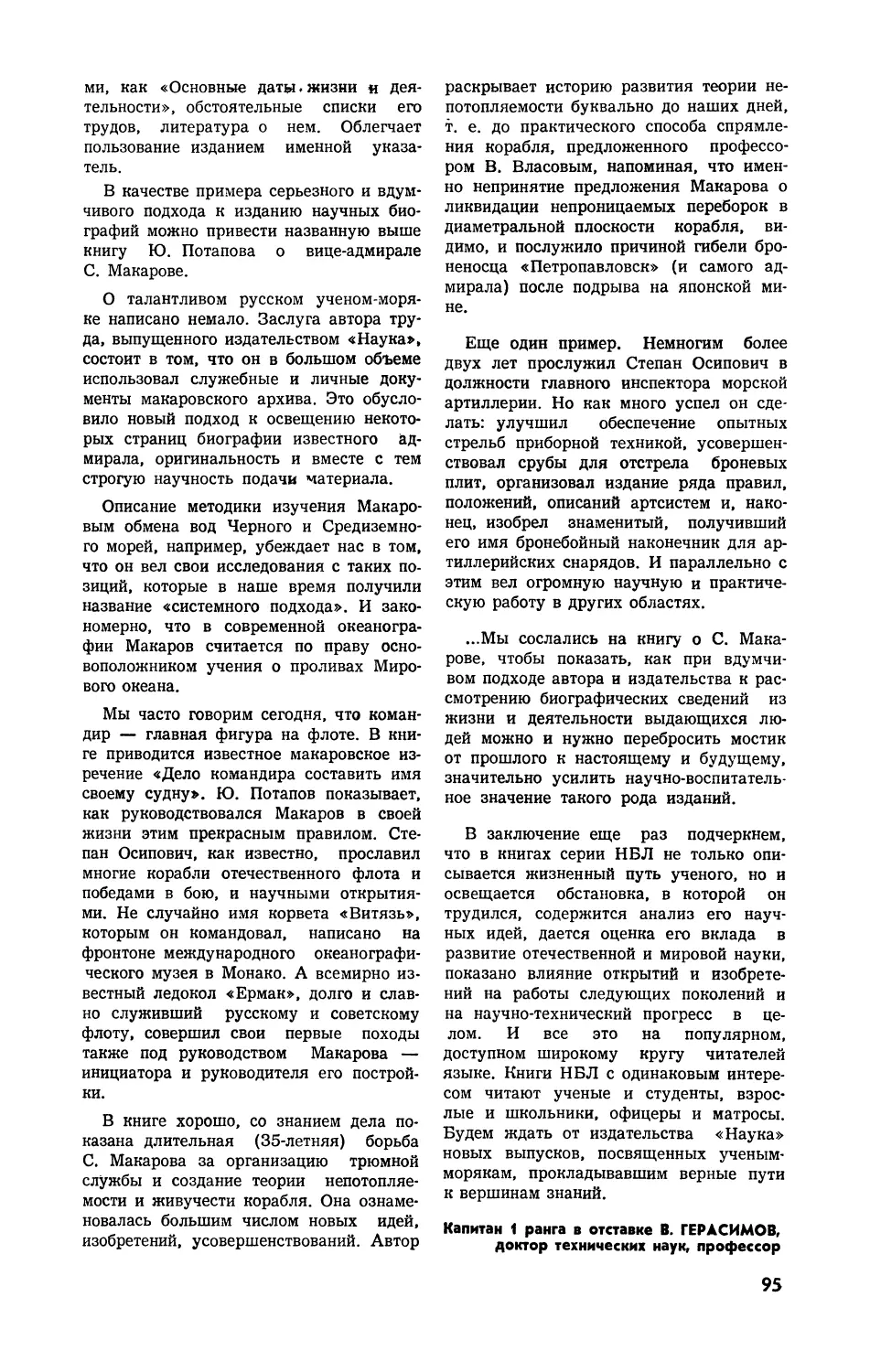

- 450 2/00м

h-500-WOOm

Огневая позиция

кораблей дртнлпе

рииснон поддермни

Районы формирования волн

транспортно-десантных вертолетов

Внутренний район стоянки и

маневрирования десантных

кораблей и транспортов

I Огневая позиция кораблей

| артиллерийской поддержки

100 500 м

Район сбора

Ги формирования вопи

десантных патеров

т\

a

2

Внешний район стоянни и

маневрирования десантных

кораблей и транспортов

a

Район

Формирования волн

транспортно-двсЕШт-

ных вертолетов

Район стоянии и

маневрирования

десантных

Высадка батальона морской пехоты способом «вертикальный охват»

калибра до 155 мм. Десантные вертолетоносцы располагались мористее. За 2—3 ч

до высадки десантные корабли и транспорты переходили во внутренний район

стоянки и маневрирования, за пределы дальности огня с берега прямой наводкой. Если

удавалось полностью подавить артиллерию противодесантной обороны, то суда

подходили к берегу, насколько позволяли глубины (см. рисунок).

Примерно за 2 ч до начала высадки спускались на воду десантные катера.

Приняв штурмовые подразделения, они следовали в район сбора и формирования

волн десанта. В первые два из них, как правило, входили бронетранспортеры. В

последующие включались водоизмещающие пехотно-десантные и танкодесантные

катера, доставлявшие войска и технику. Десантно-высадочные средства в волне

выстраивались в строй фронта с интервалом 50—100 м. Движение их к береговой черте

регулировалось с корабля управления, располагавшегося на одном из флангов.

Батальонная десантная группа обычно десантировалась 15 волнами на участке

шириной от 450 м до 2 км. Число пунктов высадки назначалось в зависимости от

характера береговой черты и подходов к берегу. Так же действовали батальоны и на

других участках, удаленных на 4—5 км один от другого 5.

С подходом волн к исходной линии артиллерийские и авиационные удары

переносились в глубину и на фланги участка высадки. На берегу штурмовые подразде-

5 Основной тактической единицей при планировании и выполнении всех расчетов

в ходе подготовки и проведении морской десантной операции в странах НАТО является

батальонная десантная группа.

ления немедленно вступали в бой, занимая господствующие высоты и рубежи,

оттесняли противника от береговой черты. Тем самым создавались условия для

подхода последующих волн десанта с артиллерией, танками и обеспечивающими

подразделениями, которые расширяли захваченный плацдарм и организовывали его оборону.

Планировалось обычно и выделение при необходимости дополнительных

подразделений для усиления десанта.

Много внимания уделялось огневому обеспечению морских десантов, прежде

всего должны были поражаться объекты, угрожающие действиям передового отряда.

Например, аэродромы и самолеты, находящиеся на них. Так, в ходе англо-франко-

израильской агрессии в первый день были уничтожены практически все самолеты

египетских ВВС, так как они не были рассредоточены. Своевременная же смена

аэродромов накануне вооруженного вторжения на Кубу не позволила интервентам

добиться серьезных результатов: кубинские ВВС потеряли всего 2 самолета 6. В

англо-аргентинском конфликте к объектам первостепенной важности были отнесены и

береговые РЛС, по данным которых аргентинские самолеты наводились на корабли

британских экспедиционных сил.

Составной частью морского десанта являлся воздушный, направляемый в

тактическую глубину обороны противника для решения частных задач: захвата

аэродромов, изоляции плацдарма высадки, уничтожения опорных пунктов противника.

Районы десантирования избирались, как правило, с расчетом на оказание

решающего влияния на исход боевых действий за плацдарм в первый день боевых действий.

Например, в Суэцкой операции воздушные десанты были выброшены вблизи

аэродрома Гамаль, мостов и дорог, ведущих к Порт-Саиду. С их захватом интервенты

создали благоприятные условия для своих морских сил 7. При вооруженном вторжении на

Кубу контрреволюционеры-парашютисты, заняв район единственной дороги, ведущей

в глубь острова, на некоторое время задержали подход революционных войск к

береговым участкам.

Как отмечают военные специалисты НАТО, существует устойчивая тенденция

снижения высоты десантирования войск и техники, что дает большие преимущества:

повышается точность приземления и уменьшается время сбора и приведения в

боевую готовность высадившихся подразделений. При выброске воздушных десантов в

Суэцкой операции и вооруженном вторжении на Гренаду высота десантирования войск

и техники не превышала 150 м. Чтобы не допустить их уничтожения в воздухе или

в момент приземления, вначале сбрасывались на парашютах различные грузы.

Обороняющиеся открывали по ним огонь и обнаруживали себя. После этого авиация

подавляла выявленные цели. Затем спускались парашютисты, каждый имел груз весом

до 70 кг. Самолеты шли с небольшим временным интервалом — 30 с 8.

В 50-е годы флоты многих капиталистических государств стали отрабатывать

высадку морского десанта способом «вертикальный охват». Войска доставлялись на

берег морскими высадочными средствами и вертолетами. Впервые он был применен

в Суэцкой десантной операции 9. При таком десантировании, считают западные

военные специалисты, значительно возрастают темпы высадки. Вертолетный десант в

тактическую глубину обороны позволяет наносить одновременные удары по

противнику с нескольких направлений, решать задачи захвата важных объектов в системе

противодесантной обороны побережья, отсекать пути подхода резервов противника

и т. д. Вертолетный десант высаживается одновременно с морским или после него.

Этот способ получил дальнейшее развитие в англо-аргентинском конфликте, где

впервые он использовался в темное время суток.

Как отмечается в зарубежной печати, опыт морских десантов в войне во

Вьетнаме показал тенденцию увеличения численности войск, доставляемых вертолетами.

В морских десантах большая роль отводилась таким видам обеспечения, как

разведка, маскировка и РЭБ.

Практически всегда перед главными силами забрасывались

разведывательно-диверсионные группы с целью: разведки района и дислокации противника; нарушения

• Кастро Ф. Героическая эпопея. — М.: Политиздат, 1978. с. 361.

7 Военно-исторический журнал, 1961. № 10, с. 56.

• Зарубежное военное обозрение. 1985. № 5. с. 19.

• Почтя одновременно с морским десантом в тактическую глубину обороны

противника был высажен вертолетный. За 1 ч 29 мин на берег 22 вертолетами было достали

лено 415 морских пехотинцев и 23 т гр^яо*

22

линий связи; диверсий по уничтожению боевой техники, складов топлива и

боеприпасов; корректировки огня корабельной артиллерии и наведения авиации на объекты.

Широко использовались диверсанты в Фолклендской операции. Им удалось выявить

наиболее слабое место в противодесантной обороне, дислокацию аргентинских войск,

разведать возможные маршруты продвижения десанта на берегу, найти удобные

площадки для посадки вертолетов. Более активно действовала группа, высадившаяся

ночью 14 мая на о. Пебл. Она разрушила склад с боеприпасами, уничтожила

подвижную РЛС наведения авиации и несколько самолетов «Пукара».

Принимались специальные меры, направленные на достижение внезапности.

Усиливалась охрана мест сосредоточения войск и штабов; использовались кодовые

наименования; устанавливались соответствующие грифы секретности на документах;

ограничивался круг лиц, допущенных к ним; сокращалось использование средств

радиосвязи; активизировалась борьба с разведкой противника; вводились военная

цензура и контроль за деятельностью аккредитованных корреспондентов и т. д.

Использовалась для этой цели и дезинформация. В Фолклендской десантной операции

инсценировалась «потеря» разведгруппой якобы секретного документа, в котором в

качестве места высадки десанта указывался район южнее Порт-Стэнли. Эта версия

подкреплялась проводившимися радиопереговорами между кораблями и высаженными

разведывательно-диверсионными группами. Накануне высадки министерство обороны

Великобритании официально заявило, что они не планируют проведение

полномасштабной десантной операции, а ограничатся лишь выполнением набеговых действий.

Таким образом, англичанам удалось ввести противника в заблуждение, так как

аргентинское командование считало наиболее вероятным местом высадки морского

десанта — район южнее Порт-Стэнли.

Иностранные специалисты указывают на все возрастающую роль РЭБ в боевых

действиях на море, в том числе и при высадке десантов. В фолклендском конфликте

применение англичанами средств РЭБ значительно снижало эффективность ракетного

оружия противника. Как утверждают специалисты НАТО, важно соблюдать

электромагнитную совместимость радиоэлектронных систем, создать условия беспомеховой

работы всех типов РЛС, аппаратуры связи и управления оружием. Невыполнение

этого требования привело к гибели в простейших условиях эсминца УРО «Шеффилд».

В фолклендском конфликте впервые ПВО района высадки осуществлялась

войсковыми ЗРК «Рапира», показавшими, как считают англичане, высокую боевую

эффективность. С развертыванием на берегу шести ЗРК командование экспедиционных

сил вывело корабли группы оперативного прикрытия из стесненного Фолклендского

пролива, где они несли потери от ударов аргентинской авиации.

Исследование локальных войн и конфликтов является одной из задач истории

военно-морского искусства. Оно расширяет наши представления о конкретной

стратегии мирового империализма и служит теоретическим и практическим подспорьем

в ознакомлении с тактикой действий сил агрессии и реакции.

Нет такого моряка в

части, который бы не знал

мичманов В. Гаирского и

Г. Кабанова. Они проходят

службу на СФ. Оба —

мастера военного дела,

отличники боевой и

политической подготовки. В. Га.

ирский является старшим

инструктором тренажера в

учебном центре. На его

счету немало

рацпредложений. За достигнутые

успехи В. Гаирскому была

вручена медаль «За отличие в

воинской службе» II

степени. Это не первая награда

мичмана. Поощрен и Г.

Кабанов. Он получил медаль

Нахимова. Мичман — член

партбюро корабля

23

В ЭСКАДРИЛЬЕ-

СОВРЕМЕННАЯ

ТЕХНИКА

Майор А. ПОЛТАВЦЕВ,

заместитель командира эскадрильи по политической части

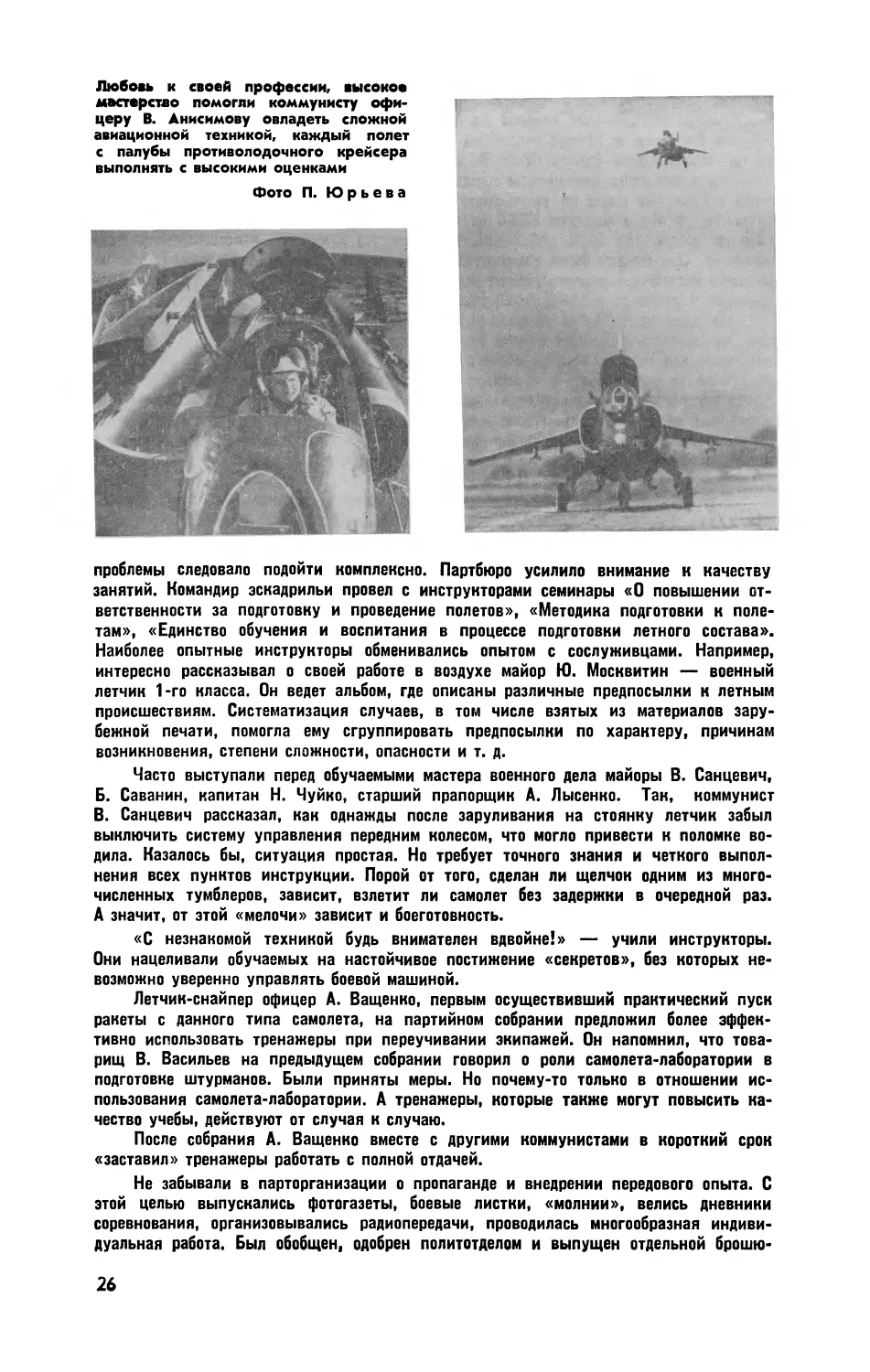

ЛЕТЧИКАМ и штурманам предстояло в короткий срок и с высоким качеством

пройти процесс переучивания. Не менее сложная задача стояла и перед

инструкторами, которые должны были методически правильно передавать свои знания,

добиваться от обучаемых качественного освоения навыков, приемов и способов

управления самолетом. Параллельно шла подготовка инженерно-технического состава. Это

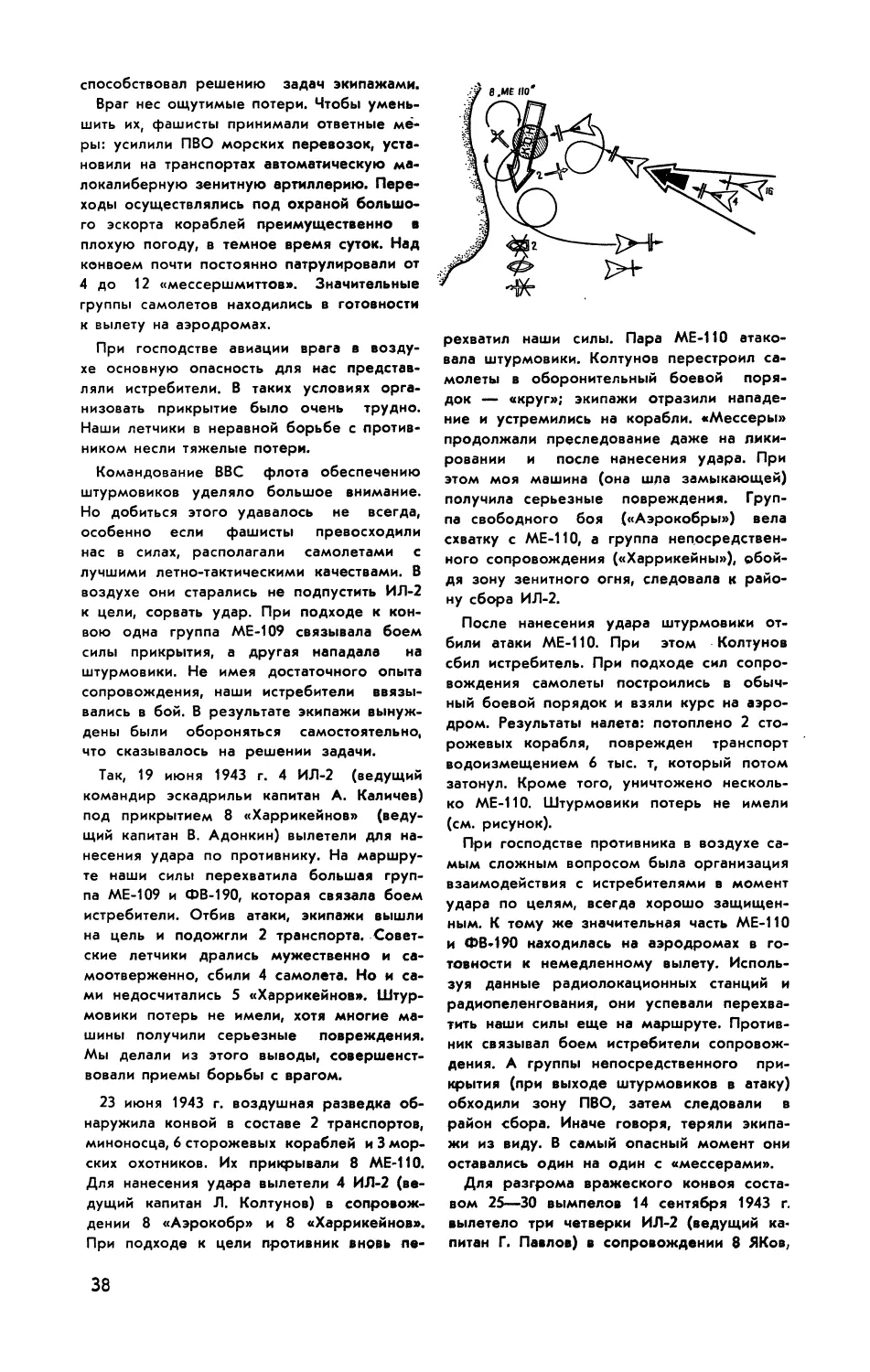

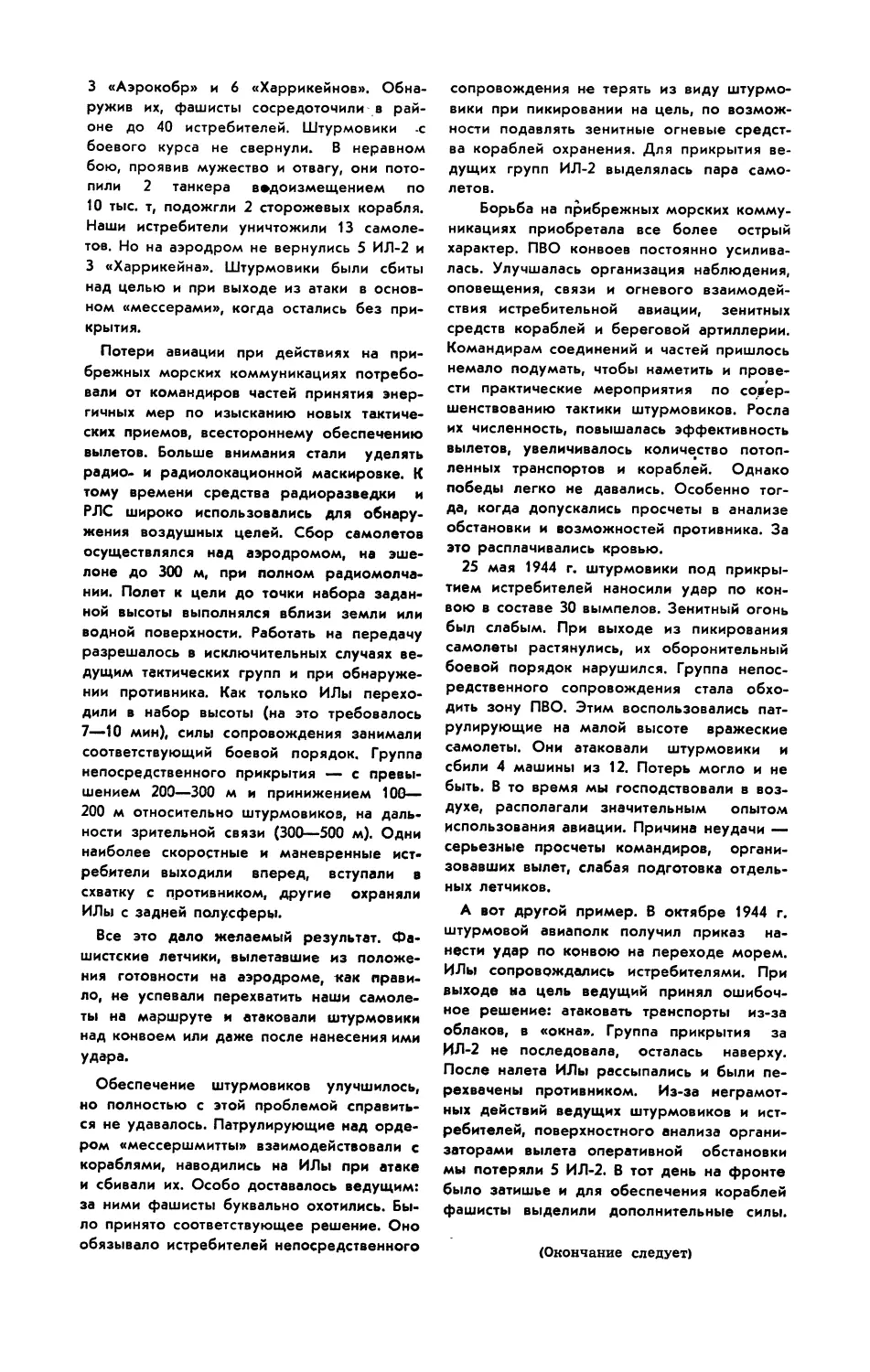

требовало особого подхода к организации и ведению всей партийно-политической