Text

ЛЕНИНГРАДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ .МАРКСИЗМА

ПРОБЛЕМЫ

МАРКСИЗМА

СТАТЬИ

ИССЛЕДОВАНИЯ

1 9 2 8

ИЗДАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОГО Н.-И. ИНСТИТУТ' МАРКСИЗМА

06дд^?л*т /4 ^7^ 1Ь(Ю М л. Зл^^а № UM

^ ^жя^утя гжт^^жж жж. Вжгяяии Л^имжгрА^ np^w. Кр^ся, К#мм,дяр^ж

01 РИДА КИ И И

<Ф НИИГриДСКИй Научно - Ис^:ЛИД/л;а ГсЛГл Г.ИЙ Иггггигут

1ярЬ''И;Ма ГИЛуГГЯоГ ИО ГЛОрОЙ ГОД < ПО'ЧО гупр ^ НЮИ^ГИИН Ы6

НОКруг себя MJpK^И^1Gh. Г^едугпих ИауЧНЬН t p^L

И МИОЮЧИ^'Ленггглх иуяя.Х И ЬОМИуяя .!^ИИИГри,ы и p^onri 'H

раиЛИЧИЫХ ииучиых уЧрС/ГДСНИЙ. . !ИМ у?Г' ЮОИ'Г На Н\!И

раИНО{,аЧИИЯ.ИИЯ НауЧНО Г!е( ЛеД0Г:яЛсл!ЛЧ^Й работы И Г^И ь И

ИНГ. областях обш'ч ТИНИНЫХ ияуи. И ^^бп]^й М^Ю,Мь1<иИИ <ри *'

софни. C0ГГИ0.1^ЛИИ :н^?иомипи И ЖЮрИИ

ПрИИ/ГД .!И\Р ГЛЮ И ИОДДИЛЯЮГИег ^^чыиин^ п^^ ИЛИИ

ИяучНОИсслИ/ИН{аГСЛГЛЧИХ ОрЫИИИяПИЙ ИЩ<- ГГе ^Лоии РИ

И НЛуЧНОИСглилоиаТИЛЬ'ГИЙ И!ИЛИГуг, И HOJJHHHO^f ^мг.О

ЛОЮ г юнз. Ричи идет О ХЯ^ЛЛИрС рябо]!,!. она ИНН- И'- НОУ

НОГТЬЮ ПЫЛИЛЛ/'-Ь и пли.ноиук^ ИИЯИМОеиялаННуГО Г^ьГЛ*Г1МИГГт

ржи^гу, она ггс носит ишс хариип ра г олл^пииного нынолн ил

обпн-Й ЗЯДДЧИ

Ого цель, и осущестичиним^ ногорой Л!М тремиг^я

Олниио. у7не сейчас, рабыни Института им* ^л инач^ни^ . ии*

д.ящ"' та сю рамки !fcK//P)pjje и;; раб<л и^и(и^ л^ннг

f: .1ИМ с. у7К'с jfajfc4aiaH!J и иап^их 1^рртичсс1их л\рня

ли^^ оздсльными монографиями. Имею г тем oroj ра^ч

покилал ЧТО .1ИМу ни обойтись бе:; (ИОСЮ ЫТНОГО орган.

!-JH<- рано ПРИСТУПИТЬ Г ИИЛаННИ* Л ;,)Hfa fa .Л - :

HPOoxojn.Mo "<,б'ек'!ииироиать' рябину .JM^! a и ун риоли - ;с

ии/цнж-мых Гм)рггиках.

Р/улг/гуриая регм^нжя. под иником иою^^н и

',.J' ! прохчлил, ДЛИ1РЛ!.НЫГГ П^риол ' "ПИ. -;п fif' - -

7<;льс/юо ггаггг^:й странгл. нимглслима бия углубленной научна

; ' ' ил:.) Ю П,< нои р.)Лчп.; i ri'.

J ГН И марга иеп ких кад^лг ггдучных ра^пии!аж \!ы г ' !

<гатг, мя/тирами И га;ЯЛИфИЦИ^ЮИЛННЬ!МИ ра^ПИИГаМЛ

^^parли ОбНН'СТИИГГГГОГО ТруЛя Га,ТОраЯ ИМену-Л Я Ha\rj.n \Ь^

ИМ^^М Громадной ПреимуШ" ЮО ггнр^^д гтдрглми ^урлу^ о' Д.н

магп рами науки МЬГ НЛа;П' М г.тинггг^ии^н л ^ным .

4

и

люцшшным методом материалистической диалектики. Но мы

значительно отста-чи от них в овладении материалом.

Трудно хронологически установить ту грань, которая про¬

легает между' двумя периодами развития марксизма-ленинизма

в стране пролетарской диктатуры. Но существенные черты

двух периодов очевидны. Первый период можно охарактери¬

зовать. как период борьбы за марксистско-ленинское мировоз¬

зрение.

Здесь центр тяжести лежал не в овладении отдельными

частными науками во всей их конкретной полноте, а противо¬

поставлении в нашей стране марксистско-ленинского мировоз¬

зрения. его основы диалектического материализма, в особен¬

ности. идеалистическому мировоззрению во всех его оттенках.

Задача заключалась, если провести аналогию, в штурме бур¬

жуазного мировоззрения наших ученых старой формации.

Этот штурм увенчался, в значительной степени, успехом. Если

6—7 лет тому^ назад хорошим тоном в среде наших старой фор¬

мации ученых считалось демонстративно-отрицательное, тре¬

тирующее отношение к марксизму, то ныне мы видим обрат¬

ную картину. Марксизм стал мировоззрением, к овладению

которым значительная часть работников пауки добросовестно

стремится. Правда, для многих марксизм сделался лишь «по¬

кровительственной окраской». Но, во всяком случае, марк¬

сизмом интересуются, его уже не третируют, а стараются по¬

нять, изучить, а подчас и применить. Это огромный успех.

Этот успех мы одержали благодаря нашему методу, теорети¬

ческая убедительность которого получила подкрепление в ве¬

личайшей революционной общественной перестройке. Однако,

надо помнить, что победа, нами одержанная, это победа

в общих, главным образом, вопросах науки, в вопросах миро¬

воззрения. Если мы стоим крепкой ногой в области экономи¬

ческой науки, то этого нельзя еще сказать об остальных обла¬

стях конкретного научного познания. Если мы еще имеем

в области исторической науки гениальные работы наших учи¬

телей и отдельные выдающиеся произведения, как напр..

труд тов. М. Н. Покровского, то в области естественных

наук дело обстоит совсем плачевно. Лучшим доказатель¬

ством последнего является тот факт, что именно из среды

естественников-коммунистов, пытающихся овладеть диалек¬

тическим материализмом, выросло ревизионистски-механи-

стическое течение, борьба с которым заполнила историю

философского развития последних нескольких лет в нашей

стране.

Мы разбили врага на границах. Этого мало. Ныне надо

преследовать его на собственной территории, полностью им

овладеть. Такова логика борьбы. Но этого требует не только

логика идеологической борьбы, этого требуют и практические

потребности нашего социалистического строительства.

4

Мыимеемвелико<л!дейноена<лгди'-Мы'и^^

нашими гениальными учителями — ^^арюом ^и ч м

нин!^. Пусть пошатается буржуазная науки щчт*

ПИП^ НМ КОГО-ЛИбО ИЗ СОНМЯ СВОИХ УЧЁНЫХ. Н Ч*И !* :и

восходящий период гос подства буржуазии учены*- /

ограничены уровнем современного им знания и шщ зит- т ы

производительных сил. В НИСХОДЯЩИЙ же Период *-<< л

ОНИ <И,]ЛИ ШЛ^ИЧ'ГЬИ "[{ынмЧ'ИЫ "{"СГЧ-Ч-ЗИЯМИ '

классовыми интересами буржуазии и об'екти!шои зак :

ностью общественного развития. В 1844 году^ Маркс пи i

ио поводу Вейтлинга: «Где могла бы (германс^я vp-

^куазия, вкпочая сюда гл* философов и литерапю^н:. уч г

относительно эмансипации буржуазии — по

литической эмансипации — работу, которая была бы

вейт.тинговг-ким «Гарантиям гармонии й свсибоды . Кети

сравнить эти гигантские детские башмаки про¬

летариата с карликовым размером стоптанных полити¬

ческих башмаков буржуазии, то замарашке придется под¬

сказать в будущем фигуру атлета».

Что же можем сказать о наших гениальных учителях

Однако, мы не должны быть пассивными рантьерами

нашего необятного наследия. Социалистическое строитель¬

ство это — хозяйственное, политическое и культурное строи¬

тельство. Это строительство не стихийное, а планово*-. Чт

строить, мы должны знать. Знать все. Мы должны овла¬

деть не только методом, но и всех! материалом науки. Мы

должны разработать, систематизировать наш метод, создать

цельную развитую диалектическую теорию и овладеть мате¬

риалом буржуазной науки. Словом, мы должны, согласи"

греческой легенде, вырвать факел науки из рук падающая

буржуазии и понести его дальше. Мы должны учить, чтоб

строить социализм в нашей стране, чтоб выполнить роль

авангарда международной пролетарской революции, м:.

должны учиться, чтобы учить. — воспитатель сам должен

быть воспитан.

Бодро, но и без всякого чванства мы идем под лозуш-м

«учиться», чтобы овладеть всем ценным в буржуазной наук

чтоб стать мастерами конкретной науки, поставленной л

службу пролетарской революции. Мы перешли к осаде науки

Задача, стоящая перед нами на фронте науки. — ш л

один год и не одной какой-либо группы марксистские : н -

ских или к них; примыкающих научных работников, "та

задача будет разрешаться в течение длительного рил* г

всем коллективом наших работников науки.

Коммунисты и беспартийные научные работники,

центрированные в Ленинградском Научно-Исс^едо^тгн^

Институте Марксизма — скромная очень маленький ж*

всего нашего союзного коллектива марксистских на\ ч -х с

ь

Однако, как ни скромна, наша работа, она является, пусть

небольшой, но нужной частью общей коллективной работы.

Издание сборника и является основным способом нашего на¬

учного общения со всем коллективом работников теории.

Естественно, что наш сборник отражает недочеты пер¬

вого этапа нашего развития: недостаточную организованность

работы внутри Института, недостаточную связь п согласован¬

ность между собой всех наших институтов.

Мы надеемся, что в дальнейшем мы продвинемся вперед

в области организации научно-исследовательской работы, что

найдет свое выражение в наших последующих сборниках.

В редактировании сборника принимали участие т.т. Б е-

ленко В.. Гоник май С., Зайдель Г.. Позерч В..

Столяров А.

Редакция считает своим долгом выразить благодарность

Ученому Секретарю Института т. Э. В. Краснухе за по¬

мощь в" работе но собиранию, корректированию и печатанию

сборника.

О.

К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ АБСТРАКТНО-КОНКРЕТНОГО

ПОНЯТИЯ.

Статья первая.

Заметки об «интуиции» Декарта.

1.

Проблема логического понятия-—одна из основных

в методологии наук. Было бы чрезвычайно интересно про¬

следить, как она ставилась и разрешалась на протяжении

всей истории философии.

Современная наука характеризуется поисками диалекти¬

ческого метода, н здесь она. прежде всего, упирается в про¬

блему абстрактно-конкретного понятия.

Ведь, вопрос о том. как возможно адекватно выразить

диалектически развивающуюся действительность и *^ть

собственно, вопрос о возможности абстрактно-конкретно! -

понятия. Формальная логика искажает реальные отношени к

Насколько сухая схема далека от полнокровной и много¬

красочной действительности, настолько же понятие фор¬

мальной логики, пустая абстракция, беспомощно в выраже¬

нии конкретного.

Конечно, проблема еще далеко не является решенной ci

одного лишь того, что мы знаем, где находится ее истинно

решение. «Известное вообще потому, что оно известно, не

является познанным» Понятие абстрактно-конкретное

должно быть расшифровано и в области общественных

и в области естественных явлений.

Проблема абстрактно-конкретного понятия в истерив

философии во всей ее полноте впервые была поставлена Геге¬

лем. который разрешил ее. правда, в идеалистическом духе.

Диалектическое понятие Гегеля было, в первую оче^ды на¬

правлено против формальной логики. Формально логическому

мышлению кажется непостижимым чудом возможность аб-

*) Гегель. Феноменология духа. Предисловие. Стр. 14. Пер. поь

ред. Радлова.

страктйо-тйшфетного понятия. С его точки зрения уже само

по себе сочетание таких противоположностей, как «абстракт-

ное» и «конкретное», является абсурдным. Здравый смысл

посмеется лишь, как над бессмыслицей, над стремлением со¬

здать такую абстракцию, которая содержала бы в себе много¬

образие конкретной действительности.

Требование тщательно отличать логическую абстракцию

(область действия рассудка) от наглядного представлении,

конкретного созерцания (область действия чувственности)

в наиболее резком и непримиримом виде было формулировано

еще. Кантом., , Вмрсте с тем Кант, указрпщд, что ни предста¬

вления чувственности, ни пблд^гид,'рассудка' не имеют зна¬

чения сами по себе. «Мысли без' содержания — пусты, созер¬

цания без* понятий — следы» В. '

Чистые категории рассудка у Канта имеют значимость

лишь постольку, поскольку они связывают наглядные пред¬

ставления. Тот же, кто полагает, что они имеют значимость

и сами по себе, тот. подобно Лейбницу — впадает в «амфибо¬

лию» (т.-е. смешение) рефлективных понятий. Лейбниц

интеллектуализировал мир и рассматривал чувственное пред¬

ставление лишь как смутное неясное. Но если категории

рассудка имеют значимость сами по себе, это означает, что

посредством них мы можем постичь не только явление, но

и вещь, как она существует сама по себе.

Кантовская критика Лейбница сводилась, следовательно,

к тому, что логическое понятие само по себе еще не дает пред¬

ставления о реальном отношении. Чтобы выразить реальное

отношение, логическое понятие должно обратиться к помощи

наглядного представления. Отсюда у Канта с очевидностью

следовало, что, так как логическое понятие само по себе вне

чувственного созерцания не дает знания о предмете, то пред¬

мет нашего познания есть не «вещь в себе», а явление.

Мы не можем познать «вещь в себе», ибо в таком случае

человеческий рассудок должен был бы обладать способностью

созерцания, а рассудочные понятия — наглядностью чув¬

ственного представления, что невозможно.

«Материя есть substantia phaenomenon. Что ей присуще

внутренне, этого я шцу во всех частях пространства, которое

она занимает и во всех действиях, которые она производит.

А все это. конечно, всегда может быть только явлением

внешних чувств... Итак, если, жалоба: мы не видим

внутреннего в вещах, — должна иметь собственно

тот смысл, что мы посредством чистого рассудка не можем

понять, что такое в себе вещи, которые нам являются, то эта

жалоба несправедлива и неразумна. Здесь хотят,

чтобы можно было познавать и значит со¬

*) Калт. Критика чистого разума. Пер. Соколова. Стр. 76.

8

зерцать вещи и без внешня! чувств.

довательно, чтобы мы имели способность

познания, которая совершенно отлмчя^гся

от человеческой не только по степени, но

даже по формеи по созерцанию, чтобы мы сле¬

довательно, былине людь м и н о такими суще¬

ствами, о которых мы даже не можем ска¬

зать, возможны ли они и какими свой¬

ствами они обладают. Наблюдение и расчленение

явлений проникают во внутренность природы, и нельзя знал.,

как далеко это может пойти со временем. Но на те трансен-

дентальные вопросы, которые выходят за пределы природы,

мы никогда при всех успехах знания не можем дать

ответа» *).

Познание «вещи в себе» невозможно, вбо немыслимо;

чтобы человеческий рассудок обладал способностью созерца¬

ния, не обращаясь к помощи внешних чувств. Логическое

понятие есть пустая форма, абстракция. Краски и жизнен¬

ность придает ему только чувственное наглядное представле¬

ние. Конкретное понятие; т.-е. понятие, обладающее нагляд¬

ностью созерцания, так же, как и «интеллектуальнее созер¬

цание», т.-е. интеллект, обладающий способностью созер¬

цать, — бессмыслица, nonsens.

. «Если мы размышляем только логически, то мы только

сравниваем наши понятия в рассудке, но если это понятие

я присоединяю к предмету вообще (в трансцендентальном

смысле), не решая при этом, предмет ли это чувственного или

интеллектуального содержания, то тотчас же являются огра¬

ничения, которые извращают всякое эмпирическое примене¬

ние его и этим самым доказывают, что представление пред¬

мета, как вещи вообще, не только недостаточно, но

без чувственного определения его п независимо от эмпириче¬

ского условия прямо противоречиво в себе самом

и что, следовательно, надо или отрешиться от предмета (в ло¬

гике) или, если его допустить, мыслить его под условиями

чувственного созерцания. Значит, нечто интелли¬

гибельное требует совершенно особого со¬

зерцания, которого у нас нет. и за его

отсутствием это интеллигибельное для

нас ничто, почему явления л не могут быть

предметами в себе»").

Отрицание Кантом возможности «интеллектуального со¬

зерцания» было вполне последовательно с его точим зрения,

ибо для него «... рассудок не есть способность созерцания.

Другого способа познания вне созерцания нет. кроме позна-

') Кант. Критика чистого разума. Стр. 334. Курсам мат.

2) Кайт. Там же. Стр. 235.

Ж

ния через понятия. Итак, познание каждого по крайней мере

человеческого, рассудка, есть познание через понятия; оно не

интуитивно, а дискурсивное ').

Кантовская критика «интеллектуального созерцания^

гютается справедливой и поныне, поскольку она направлена

против мистического представления об интуитивном позна-

пии. раскрывающем в некоем духовном прозрении сокровен¬

ные тайны мира. 9та критика справедлива и тогда, когда

она направлена против абстрактного понятия формальной ло¬

гики. Протест Канта против «интеллектуального созерцания^

был своевременен, когда Кант обрушился против Лейбница.

^Жридававшего реальное значение своим чисто формальным

логическим абстракциям.

Но Кант — несмотря на то. что в ряде проблем он встал

уже на путь диалектического рассмотрения действительно¬

сти — в общем и целом сам остался в пределах формально¬

логического способа мьппления. Канту органически претило

все то, что выходило за пределы рассудочной, рефлективной

постановки вопроса. Все что всязано с познанием «вещи

в себе*, казалось ему принципиально неразрешимым теоре¬

тическим разумом. Поэтому, сама постановка вопроса в дан¬

ном случае — с его точки зрения — есть бессмысленная, не¬

целесообразная и пустая трата времени -).

К числу бесполезных проблем Кант относил и «интеллек¬

туальное созерцание^, понимая под пим познание «вещей

в себех. Насколько Кант был неправ в своем утверждении

показал уже Гегель, доказавший в своей «Науке логики)), что

познание т. я. «вещи в себе) вполне возможно путем аб-

'Лрактно-конкретного понятия ").

Мы остановились так подробно на Канте потому, что

нельзя понять Гегеля, не выяснив предварительно тех основ-

') Там же. Стр. 86.

*) Кант резко высмеивал такие нецелесообразные вопросы. .Дается

большое и серьезное доказательство ума и проницательности уже в том

случае, если знают, как следует ставить разумные вопросы. Ибо, если

вопрос сам по себе нелеп и требует бесполезного ответа, то в этом, кроме

посрамлении того, кто этот вопрос предлагает, иногда возникает п еще

одно неудобство: он может вызвать у неосторожного собеседника неле¬

пый ответ, — и получится то забавное зрелище, что один (как говорили

древние) доит козла, а другой держит под ним решето". Кант. Кр. ч. р.

стр. 80.

з) Решение проблемы познания „вещи в себе* Гегелем нельзя смеши¬

вать с пониманием ее у Шеллинга. В философии Шеллинга был привкус

мистицизма. Поэтому его .интеллеитуальное созерцание" критиковал и

Гегель. Критикуя Шеллинга, Гегель писал: .... если мышление объедн-

ниет бытие субстанции с собой и понимает непосредственность нли со-

зерпание как мышление, то возникает вопрос, не впадает ли это интел¬

лектуальное созерцание опять в инертную простоту, и сама действитель¬

ность не представляется ли недействительным, образом*. (Гегель, Фено¬

менология дуда. Предисловие. Стр. 8).

Ю

пых проблем, которые выдвигал его знак* у.

пик. Нели КИНТСЫКЛЯ философи:' : pWTWKW

лиризма и р.щионали м,1. .

ном вышел из критики Канта и Шеллинга.

Основная логическая и методология* 'кая

шая перед Гегелем, может быть формути^юу^ы - -

блема абстрактшо-конкретного понятия или ина *

блема познатшя «вещи в себе: , раскрывающей r^v.;: : -

Но само понятие абстрактно-конкретного иг- моя -т -

знано. если не пытаться вскрыть его историко-фил

смысл. Как пришел Гегель к своему абстрактно-кг.-- -

понятию? Какую он должен был пережить np*ni юг-.

эволюцию?

Кант хотел показать, что познание вещи г < л- v-

лимо. Oir доказывал это. исходя ил критики рапи-шт-т

для которого возможность ^адекватного познания "

раз познание «вещи в себе) было само гобой разум юг:

вещью. При чем. однако, постановка вопрг^а .ю ат-тгл.-

познании в рационалистических енгт*-мах х- * -- --

или нет) приводила, в конечном счете, в той или ич< и Д* :

к «интеллектуальному созерцанию и к мигтипи му -ю-

интуиция» Декарта).

Кантовская критика «интеллектуального - < -- рююг *

могла оказать влияние на Гегеля лишь в одном .тн< " '

Она могла, ему помочь понять, что поиски копкретн- г л *

тия лежат не на пути непосредственного созерцания - лини

Ш'ГО. АД'ЧЛХЫПОе ПОС.ПЗППС до ]бт^1я .Л - -

либо как познание единичного, изолированного пр дм- тю ы

как безраздельное растворг-ние губекта в субстанции :П

линг). Именно поэтому философы до Г,теля гид '

«предметы, а не процессы т.-г постигали дош-тыл

абечфактно. формально-логически. Отсюда тг г г

средственного созерцания, некой божественное л \-г —

внутренне!! интуиции, прозрения . вчув-.ы^ ..

Такая мистика, была Гегелю столь же ненавистна б

Пуляю было папти НПО!! ПС МИСТИЧОСКНЯ - а научный,

логический путь к адекватному познанию лею . , -

Этот пуи^ лежал через новое понимание г

просто как единично воззрптельпопМ. и на : :

[ егель.

Мы (ТГ*'Праг\;с ' .

как разрешал !\тель вопрос об абстрактно-ю ом

тин. какими недочетами страдало его решею к. .

npainnt внес i: по< ланоюа м .

специального псследоытния. к котором) м а. д м г

ы рнуты-я. Д tn нач!(П ic

важно лишь отметить следующее

Г) Проблема абстрактно-конкретного понятия есть вопрос

о том. как возможно в логическом понятии (т.-е. в мышлении)

выразить адекватно действительный предмет («вещь в себе*

в кантовской терминологии).

2) Исторически в идеалистических системах, предшество¬

вавших Гегелю проблема адекватного познания ставилась пре¬

имущественно, как проблема интеллектуального созерцания,

т.-е. как вопрос о том, как возможно — и возможно ли во¬

обще — такое понятие, которое обладало бы очевидностью,

наглядностью и следовательно конкретностью чувственного

представления, созерцания. Не даром же в рационалистиче¬

ских системах мы вст^ючаем не термин «понятие*, а термин

- идея*, котрый должен был лучше выразить истинный смысл

логического понятия, как понятия-созерцания *).

. 3) Историческая заслуга Гегеля заключалась в том, что

он показал истинный смысл «конкретного* не просто лишь

как единично воззрительного и что, с другой стороны, он

понял адекватное познание не как безраздельное растворение

(тожество) суб'екта в субстанции, а как «становление различ¬

ного*, т.-е. как диалектический процесс. Абстрактно-конкрет¬

ное понятие Гегеля возникло в результате критики Канта,

с одной стороны, и Шеллинга — с другой. Возрождая идею

рационалистической философии о логической познаваемости

мира, Гегель вместе с тем должен был избрать иной путь

к решению проблемы. Таким образом, в абстрактно-конкрет¬

ном понятии Гегеля своеобразно сочеталось и то, что он уна¬

следовал от философского рационализма и Шеллинга и то.

что представляло собой реакцию на эти два философских

течения.

Итак мы выяснили, что вскрыть истинный смысл аб¬

страктно-конкретного понятия, значит — проследить в исто¬

рической последовательности постановку логической про¬

блемы понятия вообще. В этой статье мы не ставим себе

такой исчерпывающей историко-философской задачи. Мы

хотели бы здесь попытаться рассмотреть «становление поня¬

тия* — выражаясь гегелевским языком — лишь на одном

из его этапов, именно в философии Декарта, и

выяснить, какое имел значение этот этап, как «момент* в дви¬

жении к полному разрешению проблемы. Мы начинаем

с философии Декарта потому, что никто другой может быть

не был одновременно более близок к Гегелю и, вместе с тем.

более чужд ему, чем именно Декарт. Гегель неоднократно

восхвалял Декарта за то, что он впервые отчетливо провоз¬

гласил примат мышления, сознания, «cogito*. С другой сто¬

*) У Декарта и Спинозы мы встречаемся именно с таким понима¬

нием идеи. Лейбниц ate стремился к полному очищению .идеи* от вся¬

кого чувственного признака, придав ей чисто логический смысл.

12

роны, общим, что роднило Гегеля с

была, твердая уверенность — в

скептицизму — в возможности

познания «вещи в себе»).

Но это нисколько не мешало

Гегеля в корне отличаться от

мировоззрения рационализма. Одну и ту

кого познания Гегель и рационалисты

ибо они шли к решению различными путями,

бопытно проследить, в каком отношении методология

нализма стояла к диалектическому методу Гегеля.

2.

После этих предварительных замечаний

карту.

Проблема понятия не является новой для

философии. Но если Средневековье в своем < хо.

споре между номиналистами и реалистами ставило

ее узко-л оги чески, при чем логика здесь совпади

с онтологией, — то в новое время вопрос о понятии п

тает характер методологический задачи. П^^л^^

понятия становится в теснейшую связь с общей

гией наук, которая в новое время (XVI—XVI! в.)

гается на передний план. В этом выпячивании на

место методологии — основная характеристика нового

философии в сравнении с Средневековьем. Ну

в своем «первоначальном накоплении» в области

нучной, соответствовавшем экономическому

ному накоплению — в первую очередь упиралась

метода.

Новое естествознание для своего развития

в новом методе. Средневековые алхимия и

коившиеся на представлении о таинственных

«скрытых качествах», «аппетитах вещей» не могли

него базой. Качественный метод Средневековья

время и должен был уступить место точному

пристрастному объективному исследованию,

естествознание Средневековья сменяется научным

и экспериментом, построенном на количественном '

рении. Научная гипотеза заявляет свое право . < упу

ствоваиие.

Эти новые веяния в области естествознания

отображение в философии нового времени, в двух

ее направлениях: эмпиризме и рационализме,

об'явил войну всякой мистике, суеверию,

мыщления и во главу угла научного исследования

опыт и эксперимент. Рационализм провозгласил

И

зума, и вознес на неслыханную до сих пор высоту науку, ко¬

торую он идентифицировал с математикой.

Математика была поставлена в центре внимания. Но диф¬

ференциация наук к тому времени еще не достигла своей со¬

временной высоты проблемы собственно науки и философии

еще теснейшим образом соприкасались и переплетались

между собой. Вопросы методологии науки были непосред¬

ственными проблемами философии. Математический метод,

математика с большой буквы стала сам oft философией, иден¬

тифицировалась с ней.

Это взаимопроникновение философии и пауки — точнее:

математики и математического естествознания — необходимо

иметь в виду, когда приступаешь к анализу философии но¬

вого времени, особенно так паз. рационалистических систем.

Философия Декарта содержит в себе все характерные

черты рациона лизма. Основная категория его методологии —

интуиция, или отчетливая идея — насквозь пропитана рацио¬

нализмом. хотя, вместе с тем. она представляет собой шаг

вперед от формальной логики.

Под «интуицией» Декарт понимал отчетливое, ясное, са-

моочевидйое, не нуждающееся в обосновании понятие. «Но

чтобы не впасть в то же заблуждение укажем здесь средства,

при помощи которых наш разум поднимается до истинного

знания, не опасаясь ошибиться. Таких средств имеется два:

интуиция и дедукция. Под интуицией я разумею не измен-

чивые свидетельства чувства, не обманчивое суждение обычно

беспорядочного воображения, а понятие (conception)

внимательного ума. столь отчетливое и яс¬

ное. что нет никакого сомнения в том, что

постигается умом. Или — что то же самое — и и т у и-

ц и я е с т ь отчетливое понятие здорового и

пытливого ума, понятие, которое рождается

из одного лишь света разума и наиболее досто¬

верное, чем даже дедукция, ибо оно наиболее просто... Та¬

ким образом, каждый может созерцать и н т у и-

т и в н о. что он существует, что он мыслит,

что треугольник ограничен тремя сторо¬

нами. ни больше, ни меньше, что шар имеет

лишь одну поверхность и множество других вещей,

которых значительно больше, чем мы себе обычно предста¬

вляем, ибо-мы пренебрегаем обращать внимание на столь лег¬

кие вещи» ?).

Таким образом, под «интуитивным» Декарт разумел та¬

кое понятие, которое, вместе с тём, обладает очевид-

ностью наглядного представления. Поэтому — по всей види-

t) Descartes. Regies pour la direction de Г esprit. Quvres. Ed; par

Cousin, t. XL p. 212.

i4

масти — он называет свес

что и должно означать

Декарт пишет о ясном и

я называю то восприятие. шлщюе

для наблюдающей души, подобно тому,

ясно видим то, что при устремлении

пости, достаточно сильно и заметно

жение» (Начала философии. Стр. 20). Ио в

ность чувственным представлениям интуиция

никакого отношения к внешним чувствам.

Декарт отличал научные идеи от

риальпых вещей. «... я нередко замечал

что существует большая разница '

идеей. Так например, я нахожу в себе

личных идеи солнца. Одна ведет свое

чувств и должна быть помещена в разряд

звал приходящими извне; она показывает .

вычайно малым. Другая же идея почерь

тельств астрономии, т.-е. из известных

вместе со мной, или же составлена мной

ни было образом, и благодаря ей солнце

сколько раз больше земли. Конечно, эти две

мощи которых я мыслю солнце, не могут быть

жими на одно и то же солнце; разум я: е

меня думать, что идея, происходящая н?-

средственцо от внешнего 'вида

нее похожа на и е г ох -).

«Интуиция* Декарта собственно н есп, такое а\чн-

питие. Или обратно: истинно-научное понятие

ствами интуиции — оно отчетливо, ясно и

достоверно. Но интуиция возникает, благодаря

«свету разума^, i -е. опа не имеет никакого

ним чувствам. Следовательно, интуиция,

есть лишь путь к выявлению «врожденных

нужны были Декарту, чтобы обосновать

ных понятий.

*) Ср. с характеристикой интуиции у

„Нужно ясно установить, что чистое понятие < -

образом не означает простое мышление

в каком Кант различал понятие и нв этого гвж^мт

уже выбор выражения интуиция,

Еще более противоречит этому то

стоянным стоящим перед глазами образцом .

туиция чистого рассудка никоим образом

с созерцанием, так как она равным образом : <

нее, так и на чисто логические отношения*.

tnisstheorie. 8. 15 — 17.

") Декарт. Размышления ы t

Невежиной. Стр. 42 — 43. Курсив мои

Декарт говорил («Метафизические размышления»), что

лишь наглядно-- представление может обладать непосред¬

ственной очевидностью. Но наглядное представление есть

чувственное представление. Декарт же искал понятие, ко¬

торое обладало бы непосредственной очевидностью предста¬

вления л. вместе с тем, не имело бы его чувственного при¬

знака. Такое понятие — созерцание он нашел в интуиции.

Декарт ставил перед собой задачу найти пути научного

познания* мира. Он нашел — как ему казалось — правиль¬

ный метод в дедукции и интуиции, ио именно там потому,

что интуитивное понятие или отчетливая

идея для него была прообразом математи¬

ческих аксиом^).

'Но если мы рассмотрели тщательно наше правило

(«нужно заниматься лишь такими предметами, о которых

наш разум способен получить достоверное и несомненное

знание»), останется немного вещей, изучению которых мы

могли бы себя посвятить. Вряд ли существует среди наук

хоть один вопрос, насчет которого среди ученых не было бы

различных мнепий... Отсюда следует, что если мы рассчи¬

тали правильно, среди имеющихся наук остается лишь гео¬

метрия и арифметика, к которым приводит нас рассмотрение

нашего правила» ").

Лишь геометрию и арифметику Декарт рассматривал как

точные науки. Они — по его мнению — являются поставщи¬

ками отчетливых истин.' получаемых не из материального чув¬

ственного мира, а создаваемых силой одного лишь разума. Но

взятые в отдельности ни аксиомы геометрии, ни определения

арифметики не могут быть положены в основание правиль¬

ного метода. Геометрия имеет дело только с фигурой, арифме¬

тика — только с числом. Лежащая же в основе правильного

метода отчетливая идея есть единство понятия и созерцания.

Отсюда следует, что «модель» для своей интуиции

Декарт нашел не в арифметике иие в геоме¬

трии. взятых в отдельности, а в синтезе той

и другой — в аналитической (или точнее в алге¬

браической) геометрии, п р п п ц и и о м которой к а к-

рази является сочетание наглядности гео¬

метрического воззрения с всеобщностью и

логической упрощенностью алгебрайче*

1) Если отбросить натянутую параллель между Декартом н современ¬

ным релятивизмом, то характеристика, данная ему Энриквесом в его

работе .Zur Cesehiehte der Logik", в общем и целом правильна: .В дей¬

ствительности применение гипотез — вероятная ценность которых выво¬

дится из экспериментального утверждения — есть признак дедуктивно¬

экспериментального метода современной науки, который возвестил Кеплер,

Галмей и Декарт*. (Enriques. Zur Gesch. der Logik. изд. 1927, с. 38).

*) Descartes. Regies etc. t XI. p. 206.

16

с к о г о у р а л и е н и я.

между математикой и ; *

связь, в общей форме ;

философии, но конкретно г

об'яснение, кажется нам,

шепие между математикой и ; с

XVH ст. вообще.

Пло ше правомерен воп]Ю(ч почему вм?бще

вил перед собой проблему интуиции? Его

переложе1шая на язык методологии *

(рпгуры и числа.

Во времена Декарта единственной точной

математика. Он стремился, поэтому, все прочие

циплины свести к математике, и прежде всего

к механике И. В этом смысле задачи, стоявшие

перед его великим современником Галилеем,

собой.

В сочинении «Разговоры и математические

ства в области двух новых наук», опубликованном в 1ол

Галилей, в противоположность Аристотелю, доказал,

падают с одинаковой скоростью, совершая при этом

нейное и ускоренное движение. То новое, что

внесли и Галилей, и Декарт, относится, прежде

тоду. Этот метод состоял в том, чтобы физические

выразить в математической формуле. Своеобразие

проблемы заключалось в особом применении

уравнения -).

В древнем мире, именно у греков, из отраслей матема¬

тики, наиболее была развита геометрия. Греки были

трами, par excellence. Мы находим у них даже попытку

арифметическое число к геометрической фигуре.

Пифагор стремился придать числу пространственное

ние. представляя числа через ряды точек на отрезке

1) Неправ Ьутру, оспаривающий ато положение. См. Bout г*

Wissensschaftideal der Mathematiker. Verlag Teubner. 1927.

-) Ту же мысль интересно формулирует

стал искать закон изменения скорости при t г

искать этот закон и установил его, представляет

чем открытие самого закона. До Галилея были и <

геометрического характера и законы, связывающие :

наблюдаемые одновременно в пространстве. Эти

ствовали о том, что порядок вещей в природе подчинен

тическим соотношениям. Галилей распространил

события, которые совершаются во времени. Он был

бытия должны протекать в зависимости от времени по

и строгим математическим законам, каким подчиняются

ствующие одновременно в пространстве*. (Проф.

положительного знания. Стр. 16).

Проблема МАРКСИЗМА 2

«Уже первые математики Греции должны были неиз¬

бежно открыть замечательное родство между свойствами чи¬

сел и фигур. Мы видели, что арифметика Пифагора была по¬

строена. в большой части, на этом открытии. Представляя

числа через точки прямой. Пифагор устанавливает, что про¬

изведение числа на само себя есть квадрат, что сумма первых

нечетных чисел представляет треугольник и т. д. Он прихо¬

дит. таким образом, к идее математики, в которой арифметика

и геометрия растворены друг в друге, и без сомнения это и

есть знаменитая пифагорейская формула, гласящая, что ..все

вещи суть числа"» О.

У греков был воззрительно конструктивный взгляд на

геометрическую фигуру и на арифметическое число. Между

их пониманием и пониманием современной математики суще¬

ствует глубокое различие. Если например, мы рассматриваем

два равных пли два неравных угла, мы можем образовать их

сумму, их разность и т. д. Можно угол помножить на какое-

нибудь число или разделить его на части, но для этого мы

отнюдь не обязаны предпринимать в буквальном смысле эту

операцию. Греки, напротив, мыслили себе дело именно та¬

ким образом. Операцию деления на 2. 3 и т. д. части они осу¬

ществляли вооружившись линейкой и циркулем.

Но такое идентифицирование числа и пространственной

фигуры было возможно лишь до топ поры, пока речь шла

о соизмеримых величинах. Уже пифагорейцы были приве¬

дены в смущение, когда они столкнулись с несоизмеримыми

отрезками. Сравнивая диагональ со стороной квадрата, они

открыли \ 2. Чтобы выйти из затруднения. Эвклид должен

был отрицать возможность иррациональных чисел. Как ве¬

лико было замешательство греческих математиков в этом во¬

просе. показывает сам факт существования древнего преда¬

ния, гласившего, что тот. кто открыл иррациональное число,

погиб от кораблекрушения. Так покарало его небо за то. что

он стремился проникнуть в сокровенные тайны мира.

Таким образом, у греков число еще не эмансипировалось

от пространственного выражения. Шаг вперед в этом напра¬

влении делает Декарт, когда он в своей аналитической геоме¬

трии выражает геометрическую фигуру посредством алгебраи¬

ческого уравнения.

Подобно древним. Декарт видел связь между арифмети¬

кой и геометрией, и этот синтез математических дисциплин

лег в основу его аналитической геометрии. Но принципиаль¬

ное отличие его от древних авторов заключалось в том. что он

поставил фигуру и число в обратное взаимоотношение, чем

это было у греков. Греки число сводили к пространственной

1) Boutroux. Das Wissenschaftsideal der Mathematiker. S. 60.

18

фигуре. Декарт же наоборот стремился геометрическую фи¬

гуру выразить в алгебраическом уравнении.

Если геометрия характеризовала древнюю математику,

то наоборот алгебра является знаменем новой

л н о х и. Зтпм определяется и то место, которое занимает Де¬

карт в истории математики. В литературе о Декарте спорным

является вопрос о том. какое место в его системе занимает

геометрия и каково ее отношение к. алгебре. Нам кажется, что

правы те авторы, которые рассматривают Декарта как провоз¬

вестника нового, алгебраического, метода, ломающего старые

,реческие традиции, старый способ геометрического воззре¬

ния. В зтом — основное отличие Декарта от его предшествен¬

ников п современников, в частности от Ферма.

«Выражения а*. Ь' и т. д. для Декарта стть просто отрезки,

хотя он их еще н называет квадратом, кубом и т. д. Эта прин¬

ципиально важная точка зрения создала тесное взаимодей¬

ствие между арифметикой и геометрией и. так сказать, поста¬

вила их в обратное взаимоотношение. До сих пор вообще до¬

пускали измерение отрезка помощью числа, или иначе, отре¬

зок изображался числом. Теперь же стало возможным рас¬

сматривать также и выражения а*. 1г и т. д. просто как числа.

Отсюда следовало, что столь точно соблюдаемая еще Ферма

однородность всякого уравнения становится совсем ненужной

и что поэтому в конце-концов. арифметика имеет преимуще- *

ство перед геометрией» Д

Мы не можем здесь излагать историю алгебры, а также и

детально рассмотреть сущность аналитической геометрии. До¬

статочно указать, что новый принцип Декарта заключался

в синтезе алгебры и геометрии и в примате первой над вто¬

рой. Конечно, решение математической проблемы, данной им.

не могло быть окончательным хотя бы потому, что еще не

было открыто дифференциальное исчисление. Но сам Декарт

рассуждал иначе. Ему приписывают слова: «я решил все

геометрические задачи».

Декарт открыл аналитическую геометрию, соединив ана¬

лиз древних с алгеброй Д Под «анализом» греки обычно по-

нпмали не само решение проблемы, а процесс доказательства,

поиски неизвестного, но уже известным данным.

«Польза этого метода такова, что отдаться без него изу¬

чению литературы было бы скорее вредно, чем полезно.

. .. Действительно человеческая душа обладает чем-то боже¬

ственным. в чем заключен первоисточник полезных знаний и

что приносит свои плоды, несмотря на небрежность н помеху

') Н и л и й т н е р. Как рождалась современная математика. Русский

пер. И зд. ГИЗ. 1927, стр. 48.

3) Как на своих предшественников сам Декарт указывал на Диофанта

и на александрийского математика Паппа: .Я встретил некоторые черты

этой истинной математики у Паппа и Диофанта*. (Regies, etc. tXl, р. 221).

19

со стороны дурного изучения. У нас есть подтверждение

тому в самых легких из всех наук — арифметике и геоме¬

трии. На самом деле, уже древние геометры пользовались

известного рода анализом... И разве мы не наблюдаем рас¬

цвета алгебры — этого известного рода арифметики — цель

которой оперировать числами так. как древние оперировали

фигурами. Оба эти анализа суть не что иное, как плод прин¬

ципа этого естественного метода» *).

Но открыв аналитическую геометрию. Декарт интере¬

суется теперь ею не просто как математич' ской дисциплиной.

Его глубоко интересует сам заложенный в пей принцип. Он

говорит, что занимается не обыкновенной маю чатикой, а

принципом, вновь открытым им методом.

«В этом заключается цель, которую я имею в виду в этом

сочинении. Иначе я не придавал бы такою большого значе¬

ния этим правилам, если бы они служили только для разре¬

шения известных проблем, которыми занимаются счетчик и

землемер. В этом случае я занимался бы только пустяками,

быть может, с несколько большей утонченностью, чем другие.

Е с л и ж е я и в э т о м сочинении часто говорю

о фигурах и числах, так как немоту ниука-

к р й другой науки заимствовать более ясных

и более верных примеров, то внимательный

татель без труда увидит, что я никоим

б разом не занимаюсь обыкновенной мате¬

матикой, а излагаю метод, коего матема¬

тика составляет скорее внешность, чем с у щ-

н о с т ь» ").

Хотя Декарт нашел свой метод, открыв предварительно

аналитическую геометрию, он считает теперь математику

лишь частным случаем проявления принципа, а сам принцип

об'являет всеобщим ").

«... я оставил специальное занятие арифметикой и гео¬

метрией, — говорит он, — чтобы посвятить себя исследова¬

нию универсальной математической науки. Я сначала спро¬

сил себя, что собственно понимается под «математикой», по¬

чему только арифметика и геометрия считаются ее частями,

а не также и астрономия, музыка, оптика, механика и столь

') Descartes. Regies etc. р. 217 — 218.

2) Там же. стр. 218.

3) Естественно, что Декарту, высоко пенившему математику и ее

метод потому, что они могли иметь всеобщее значение, не могло нравиться,

что Галилей не искал универсальной формулы, из которой можно было

бы вывести все отдельные явления. Поэтому, он писал, что Галилей

„трактует физические проблемы с математической точки зрения. В этом

я вполне согласен с ним и думаю, что нет других средств для исследо¬

вания истины. Однако он не исследовал первых причин природы, а лишь

основы некоторых специальных естественных процессов. Благодаря этому

он строил без настоящего фундамента".

20

многие Другие Науки"' С.ЮНП

пауку. HOW)MV ПОИМеНО!^аП)!Ые ДИСЦИПЛИНЫ

/КО пра,ВО на ^ТО название. КЯК И Помория При

ТеЛЬНОМ раггчоТ]^НИИ ЭТИХ вещей Я НаПИЛ н/^

имеющие tCJ!O е исследованием порядка и мер .'

к математике, совершенно (^нрязличш) оты^кю^ю^ и и

лу меру В числах, фигурах, еветилах. тонях ИЛИ др. ГИТ V

ектах: что должна поэтому еуществовать униыдя^,-ьи^

паука, которая независимо от всякого особое применение

обосновывает нее. относящееся К моря,тку И мере И В СИЛ)

ЭТОГО заслуживает чтобы ее называли ее сг^бственным и бл&-

!одаря его древности иочтен!!ым именем математики

)ак как все остальн!яе науки являются ее частями В.

Декарт делает у н и в е р с а л ь и ы м принцип, л^жд-

nmii в основе аналитической геометрии. Свой колос¬

сальный пи чтет к математике он вырази^

в том. что об'я вн л саму философию— унв

вере а л к н " ц м а т е м а г и к о и Открытие аналити и

окон г 'лвчрип щюизвело !акое грандиозное впечатление на

Декарта, что он положил ее принцип в основу своей философ¬

ской системы. До открытия аналитической геометрии Декарт

не мог бы ответить на вопрос, в чем заключается истинный

метод, ибо именно здесь он нашел образец для него.

Когда мы говорим, что метод аналитической геометрии

находился в пентре внимания Декарта, отсюда вовсе н*- < л-

дует, что мы игнорируем его основную задачу обоснована

механики. Но само обоснование механики возможно был,-

только математическим путем Поэтому, не правБутру.когд.'

он разрывает эту единую задачу, говоря: Универсальная ма

тематика или универсальная наука, которую хотел построит:

Декарт, была пли должна была быть механическим оби<ч.

пнем вселенной, а не алгеброй ' Гораздо правильнее р,г

суждает Вплейтпер: В ..Правилах** алгебраический л на в

совершенно явно переносится в философию

Основной задачей Декарта было обоснование механик)

Декарт стемплся вс^ отрасли человеческого знания сдет.г.

столь же точными, как математика. Тем самым матмапп

становилась универсальным научным методом. Цель лека:

товского исследования механика, муть к пей мат\

тика. По Декарт был настолько увлечен новым м< ид. \*

пришел к известному математизированию понятий гамей х

1) Descartes. Keg!es, etc, стр. 222.

Алгебра должна стать универсальным метолом, кличем к. *

наукам, такова цель целого поколения философов, начиная с Рань '

-D.i.in.t (X!!! п). ... \.и-"ра исгпнпыи елжкля

агн magna, .наука наук^, artiun: ars. (Boutr^ui Das W issens^ haft c

Лег Mathematiker. S. 80).

R) Указан, соч, стр. 88.

*) Указан соч стр. 53.

ханнки. В самом деле, он представляет себе материю, как го¬

лую протяженность, лишенную чувственных признаков, а

движение — как простое перемещение частиц в пространстве,

т.-е. лишь как количественное соотношение.

Само собой разумеется, что во времена Декарта, такие пре¬

увеличенное преклонение перед повым столь могуществен¬

ным методом, как математика, было вполне естествепым. Но

с другой стороны, в самом методе было уже заложено и вну¬

треннее его противоречие, так сказать, его самокритика. Ведь

увлечение математическим методом приводит к математизи¬

рованию и следовательно к искажению действительности, ибо

она не может быть сведена целиком к чисто количественным

определениям.

Из того факта, что Декарт известным образом математи¬

зировал понятия материи и движения, нельзя однако делать

тех выводов, к каким приходит Кассирер в своей работе: «По¬

знание и действительностью. Кассирер платонизируст Де¬

карта и стрижет его под кантовскую гребенку, придавая ма¬

тематической проблеме, стоявшей перед ним, сугубо идеали¬

стический характер. «Основное понятие, из которого исхо¬

дит Декарт в своих рассуждениях, это понятие о движе¬

нии ... На первый взгляд может действительно казаться,

что с признанием понятия о движении в картезианскую гео¬

метрию вводится — вопреки ее собственной основной тенден¬

ции — элемент не вполне поддающийся рационализации. Дви¬

жение сейчас же приводит к вопросу о движущемся

«суб'ектеи; но подобный суб'ект разве не предполагает мате¬

риального тела, т.-е. чисто эмпирического момента? Но это

сомнение исчезает, как только мы станем детальнее анализи¬

ровать функцию, приписываемую здесь понятию движе¬

ния ... Здесь движение означает не конкретный, но чисто

идеальный процесс: оно — выражение того синтеза, благо¬

даря которому связывается в единство пространственного

образования последовательное многообразие положений, со¬

единенных каким-нибудь законом. Как прежде понятие

о числе, так теперь понятие о движении является

лишь примером общего понятия о ряде... Представле¬

ние о „движении" точек есть не что иное, как чувственный

символ для этих логических актов установления соответ¬

ствия ... Таким образом, понятие о движении

служит здесь не для целей конкретизации,

более ясного воззрения, а для целей про¬

грессирующего рационализирования: дан¬

ная готовая форма разбивается для того,

чтобы сызнова возникнуть из некоторого

арифметического законарядаи').

*) Кассирер. .Познание и действительность", русский пер. стр.

100 —101. Курсив наш.

22

По Кассиреру, таким образом.

нужна Пыла Декарту для обоснования

оборот. Подобное соображение, которое

зано ни историческим, ни логическим

ум лишь такому последовательному

Кассирер переворачивает проблему, ставит ее

самым представляет все дело в извращенном

карт отнюдь не был математиком и

тоновских геометров, ибо он приз

ективную реальность и пространства

ж е и и я.

Итак, не следует преувеличивать элементов

ского рационализирования у Декарта,

добно Кассиреру, до платонико-кантовского

Хотя понятия материи и движения и носят

матический привкус, это не мешало ему

тивно существующими. В этом смысле в

карт был материалистом. Но вместе с тем. не

и преуменьшать значение математики в общем

Декарта. Математика определила в существенном

его методологии. Декарт нашел, основные понятия своей

тодологии, обратившись к примеру математики.

Математическая задача, стоявшая перед ним. заключа¬

лась в том, чтобы геометрической фигуре в пространстве при¬

дать всеобщий вид алгебраического уравнения. В переводе

на язык методологии та же проблема означала стремление

придать наглядному представлению сокращенную форму ло¬

гической идеи. Свою задачу Декарт видел не в том. чтобы

свести понятие к созерцанию, а наоборот, в том. чтобы по¬

следнее поднять до ступени первого. Как рационалист. Де¬

карт хотел освободиться от чувственного наглядного предста¬

вления. Для этого нужно было найти такое логическое по¬

нятие, которое само обладало бы наглядностью чувственного

представления, и тем самым отпала бы необходимость в по¬

следнем. Такое понятие-созерцание Декарт нашел в <ин-

туиции».

Но как выразить понятие-созерцание? Ведь совер¬

шенно очевидно, что логическое понятие не есть созерцание, и

наоборот созерцание не есть понятие. Теперь можно ответить

на вопрос, что именно имел в виду Декарт, говоря об интуи¬

ции, и каким образом он считал осуществимым понятие, обла¬

дающее наглядностью представления. Если — как мы вы¬

яснили — аналитическая геометрия была «моделью- для де¬

картовского метода, то естественно предположить далее, что

прообразом (и примером) интуипни было

алгебраическое уравнение прямой, и кото¬

ром левая часть равна (но не тождественна)

правой. Следовательно, «интуиция* Декарта

S3

означали не просто понятие, а суждение ло¬

гики*).

В самом деле. Ведь интуициями Декарт называл такие

суждения, как его знаменитое «je репсе, done je suis». бог су¬

ществует. все аксиомы геометрии и пр. «Таким образом, ка¬

ждый может созерцать интуитивно, что он существует, что он

мыслит, что треугольник ограничен тремя сторонами

и т. д.и з). С точки зрения Декарта — «cogito. ergo sum», это

суждение, обладающее очевидностью наглядного представле¬

ния, т.-е. интуиция. В этом, между прочим, заключен секрет

той легкости, с какой Декарт опровергал обвинение его в том,

что cogito есть необоснованный силлогизм.

Но о каком именно суждении шла речь у Декарта? Для

пас теперь не может быть сомнения в том. что и положение

«я мыслю, я существую» и большая часть положений мате¬

матики являются синтетическими суждениями '). Но Декарт

еще не отличал синтетические суждения от аналитических.

В своем качестве рационалиста, он и синтетическими сужде¬

ниями оперировал, как аналитическими. Для этого ему могло

служить примером онтологическое доказательство бытия

бога.

Онтологическое доказательство сводится к тому, что

аттрибут существования предполагается имманентным поня-

чию. «Существование» рассматривается, как реальный пре¬

дикат. который можно вывести непосредственно из суб екта

суждения. Очевидно, что все доказательство построено на

смешении аналитического и синДетического суждений, ибо

для того, чтобы знать о вещи, существует она или нет. нужно

выйти за пределы логического понятия, в область действи¬

тельных отношений 0-

Итак. Декарт придал синтетическому по¬

нятию аналитический вид и поэтому он мог

его рассматривать, как рационалистиче-

*) Истинным или ложным по мнению Докарта может быть лип ь с уж-

дени е, а не идея сама по себе. Только давая чему-либо оценку, обсуждая

что-либо мы высказываем либо истинные либо ложные мнения.

3) Regies, etc. Стр. 212.

3) С легкой руки Канта в логике общепринято деление суждений на

аналитические и синтетические. „Во всех суждениях, в которых будет

мыслиться отношение субъекта к предикату, это отношение может быть

дано двумя способами. Или предикат В относится к субъекту Д как

нечто такое, что (скрытым образом) заключается в этом понятии Л, или

В лежит совершенно вне понятия Я, хотя и стоит в связи с ним. В пер¬

вом случае я называю суждение .аналитическим", во-втором —

.синтетическим*. (Кр. ч. р. стр. 32).

*) Нельзя смешивать онтологическое доказательство Декарта с Геге¬

левским. Гегель, как известно, отзывался одобрительно об онтологиче¬

ском доказательстве (,Н. Л.* Кн. 11, стр.44 и др.), понимая под ним „единство*

реальностей, противоположностей, достигаемое, как результат в процессе

становления идеи. Это — сознательно синтетический путь, в противопо¬

ложность Декартовскому механико-аналитическому методу.

24

скую интуицию'),

тетическое суждение за

проблемы понятия —

товскш* интуитивное'

ние. синтетическое по

В таком суждении субъект

свое содержание в реальном

бы путем внутреннего созерцания,

понятии играет суб'ект, а роль наглядного

диклт суждения. Декартовское

ждениеегтьне что иное, как

средстврнно раскрывавшее свое

вне в аналитическом предложение Таковы

-суждении: бог существует, я мыс.чиь я существую и т. д.

Декартовс1\ая ^интуиция» не осталась в стороне от влия¬

ний современной ему эпохи. Она носит на себе явственные

черты рационализма, с одной стороны и интуитивизма бла¬

женного Августина — с другой; в раскрытии этого и заклю¬

чается собственно настоящая критика «интуиции» Декарта.

Эта двойственность находила непосредственное объяснение

в социальной жизни, которая характеризовалась первона¬

чальным накоплением буржуазии, умеряемым еще весьма

сильным давлением феодальной знатп.

Новые идеи нг приходят сразу. — «как выстрел иэ пи¬

столета» (Гегель). В эпоху Декарта средневековые традиции

еще далеко не были изжиты. Идеи новой физики с трудом

пробивали себе дорогу. Вот как описывает тогдашнее состоя¬

ние даже передовых умов Булъе: «Кардан не только верил

в сны. он хвастался, что видел фантомы и разговаривал с фа¬

мильным гением. Беме рассказывал, что его астральный дух

был перенесен в интимный центр земли и так был проникнут

божественным светом, что он видел всякое создание в его сущ¬

ности: Франциск ван Гельмонт видел свою душу вне себя,

в виде светящейся точки, и разговаривал с ней»

Конечно, мистицизм нередко имел оправдание в угрозах

со стороны инквизиции. Слова Помпонацня о трагической

судьбе философов Возрождения распространялись целиком и

на современников Декарта: «Философ похож на Прометея, его

питает жажда истины, но его все поносят, как безумца, инкви¬

зиторы его преследуют и готовят зрелище для народа. Вот

«преимущество и награда философии».

*) Этого не понял Наторп. Поэтому, он неправильно утверждает, что

„первоначальная функция познания, которая определяет его значимость

в границы, понимается Декартом — в полном согласии с Кантом — каж

синтез a priori* (Natorp. Descartes Erkenntnisstheori. S. 19).

2) BouiHier. Histoire de la philosophic cartesienne. t. 1, 90.

От традиций схоластики не был свободен и Декарт. Его

cogito носит на себе явственные следы влияния интуитивизма

блаженного Августина, хотя и без его последовательного ми¬

стицизма.

Хотя сам Декарт и отрицал непосредственное влияние на

него блаженного Августина, это не противоречит нашему по¬

ложению. Для того, чтобы во времена Декарта проникнуться

идеями интуитивизма, вовсе не нужно было читать самого

Августина. Патристико-схоластические идеи были достоя¬

нием всего тогдашнего общества. «Я вам очень обязан. —

писал Декарт Мерсенну. — что вы меня предупредили о том

месте у св. Августина, к которому мое «я думаю, значит я су¬

ществую» имеет известное отношение. Я читал его сегодня

в библиотеке этого города и я думаю, что ему нужно было это

положение, чтобы доказать достоверность нашего существо¬

вания и, чтобы затем показать, что наше существование есть

некое подобие святой Троицы, и мы знаем, что мы существуем

и любим это существование. Я же пользуюсь этим положе¬

нием. чтобы показать, что «я», которое мыслит, есть немате¬

риальная субстанция, не имеющая ничего телесного. А это

две разные вещи».

Хотя Декарт и отрицает мистические элементы в своей

системе, но он не совсем был от них свободен. Достаточно

привести хотя бы. такую характеристику интуиции: «Дей¬

ствительно. человеческая душа обладает чем-то божествен¬

ным, в чем заключен первоисточник полезных знаний».

(Regies, р. 217). Некоторые факты из биографии Декарта так

же это подтверждают. Так. 10 ноября 1619 г. (день откры¬

тия «je pence, done je suis») с ним происходит нечто вроде ми-

стического припадка. Об этом дне Декарт писал в своем днев¬

нике: «10 ноября меня озарил свет удивительного открытия».

Итак, интуиция Декарта, действительно, заключала в себе

элементы мистического «интеллектуального созе] щания»,

G чем мы говорили выше (см. раздел I этой статьи).

Что касается рационализма Декарта, он заключался,

прежде всего, в требовании, чтобы «в производящей причине

было бы столько же реальности, сколько ее находится в про¬

изводимом действии». Это рационалистическое требование

нашло свое выражение в стремлении синтетическому сужде¬

нию придать характер аналитического.

Какую же роль сыграла интуиция Декарта в «становле¬

нии» конкретного понятия? Естественно, что Декарт не дал—

да и не мог дать — диалектического решения проблемы.

Здесь любопытна и имеет историческое значение лишь сама

постановка вопроса о понятии — созерцании.

Декарт не разрешил проблемы понятия и главным обра¬

зом потойу, что он остался, в общем и целом, на формально¬

логической и механической точке зрения. Но проблему по-

26

икания так наз. «вещи в себе».

[взвивающейся действительности

каясь на такой точке зрения.

не могут быть сведены целиком и без

ным определениям. Поэтому, и абстрактно-

тие не может иметь своей «моделью,*

мулу, математическое число или фигуру,

скаться в поиски абстрактно-конкретного

исключительно математическим путем,

лежит совсем не здесь.

Декарт не разрешил проблемы понятия также и потому,

что он, в своем качестве рационалиста, поставил перед собой

лишь одну сторону задачи: поднять созерцание до степени

логической идеи, не задаваясь противоположной целью. По¬

этому он видел решение в суждении, носящем характер ин¬

туиции. Но хотя Декарт и не преодолел формальной логики,

его интуиция была уже шагом вперед от нее. поскольку он

от понятия перешел к суждению Декартовская интумпия

была своеобразной попыткой преодоления формальной ло¬

гики наконец и потому, что посредством нее он хотел обосно¬

вать право на существование научной гипотезы. Следующий

шаг сделал Кант, открывший синтетические суждения.

Но ни Декарт, ни Кант, ни прочие философы до Гегеля,

не могли разрешить проблемы понятия. Лишь Гегелю уда¬

лось — в пределах идеалистической диалектики. — дать

окончательное ее решение в понятии абстрактно-конкретного.

Гегель вскрыл истинный смысл «конкретности», поднявшись

от суждения на следующую логическую ступень к умоза¬

ключению. Глубокомыслие Гегеля заключалось, главным

образом в том, что он—в противоположность своим предше¬

ственникам и Декарту в том числе — понял конкретное не

просто как единично воззрительное («чувственная достовер¬

ность»), но как результат некоторого отношения, как некую

индивидуальность, являющуюся индивидуальностью именно

в силу всеобщей связи. Гегель понял отношение абстракт¬

ного к конкретному, как отношение сущности и явления, все¬

общего закона к его проявлению.

Резюмируя можно в нескольких словах (логически*

характеризовать отношение декартовской интуиции к диалек¬

тическому понятию Гегеля. Если интуиция Декарта

это — понятие непосредственно раскрываю¬

щее себя в аналитическом предложении, то

а б с т р а к т н о-к онкретное понятие Гегеля о—

понятие, развертывающееся в синтетиче¬

ском суждении (через умозаключение*. Н*

о Гегеле подробно — в другой раз.

а?

Л/.

АМЕРИКАНСКИЙ НЕОРЕАЛИЗМ.

До самого последнего времени американские философы

занимались, большей частью, пересказом вышедших из моды

европейских философских систем.

Редкие исключения (напр. Эмерсон) не опровергали об¬

щего правила.

Только в XX столетии американская философская мысль

начала (очень робко) освобождаться от европейского влияния

и намечать свой собственный путь.

Идеализм Джозиана Ройса и «радикальный эмпиризм*

Джемса привлекли всеобщее внимание к американской фи¬

лософии и далее повлияли, в известной степени, на буржуаз¬

ную мысль Европы.

И все же эти системы не могли, надолго, удовлетворить

американского интеллигента.

Философия Джозиапа Ройса — своеобразная эклектиче¬

ская комбинация Канта и Гегеля — слишком далека от дей¬

ствительности, слишком утончена и метафизична.

Ее интеллектуализм претит здравому смыслу: дух все¬

общности, заимствованный у великих немецких идеалистов

противоречит американскому духу индивидуализма.

Она представляет значительный интерес для моралиста

и религиозного проповедника, но очень немного дает ученому,

хотя бы буржуазному.

С другой стороны, прагматизм Джемса, по существу

является только философским оформлением мировоззрения

среднего янки. Радикальный эмпиризм Джемса — подлин¬

ная канонизация полезных фактов, в том числе и таких, ко¬

торые входят в сферу «религиозного опыта*.

Об'являя все полезные факты истиной, растворяя интел¬

лект без остатка в чувственной данности. Джемс лишает

свою философию всякой объективной значимости. Логику,

математику, физику и всем другим, ищущим не субъективную,

а объективную истину, такая философия должна показаться

просто оскорблением.

Разочарование в идеализме и психологизме, естественно

вызвало у американских философов стремление к обектп-

вмзму. Этим об'ясняется успех «неореа-чизма» нового вида

позитивизма, исходный пункт которого — включение всего

содержания сознания в мир об'ективных фактов.

Неореализм, следовательно, пытается преодолеть одно¬

сторонность эмпиризма, феноменализируя рациональные мо¬

менты опыта.

В этом смысле нео-реалисты обнаруживают большое

сходство с повлиявшим на них. английским философом

Б. Расселлом, который соединил в своей системе эмпиризм

Маха с рационализмом Лейбница.

Насколько неореализм популярен в настоящее время

в Америке видно из того, что доклад о положении философии

в Соединенных Штатах, сделанный на VI Международном

Философском Конгрессе (происходившем в Бостоне в 1926 г.),

почти целиком посвящен двум школам: «критическому реа-

лнзму и неореализму ').

* *

Неореализм очень молодое философское течение. Оно воз¬

никло в 1910 году, когда группа американских философов

Голт " 0- Марвин -), Монтагю '), Перри 0, Пипшн "'), Сполдинг")

выпустили «Программу и Первую Платформу шести Реали¬

стов» '). Эта же группа в 1912 году издала сборник статей

под общим заглавием «The New Realism» («Неореализм», «Но¬

вый реализм»).

Методологический исходный пункт неореализма — отри¬

цание значимости особого философского метода, постигаю¬

щего истины, скрытые от науки.

- Неореалисты полагают, что философия должна усвоить

естественно-научный метод и базироваться на данных есте¬

ственных наук, для того, чтобы прийти к результатам значи¬

мым не только для той или другой философской школы, но

и для всей философии в целом. По их мнению, постоянное

стремление философов создавать всеоб'емлющие метафизиче¬

ские системы, не имеющие под собой подлинной фактической

основы привело к тому, что философия чрезвычайно отстала

ио сравнению с наукой. В то время, когда наука достигла

хотя бы в некоторых областях результатов общезначимых,

с которыми считаются самые различные направления, фило

софия за две с половиной тысячи лет своего существования

не дала почти ни одного решения ни одной проблемы. По¬

этому философия должна, наконец, встать на путь точных

наук, усвоив для разрешения своих специальных проблем

*) См. „Proceedings of The Sixth International Congress of Philosophy*

(Протоколы Шестого Международн. Философского Конгресса), стр.642—649.

* б Holt, -) Marvin, б Montagne, *) Perry, ") Pitkin, ") Spaulding.

-) „The Program and First Platform of Six Realists.

30

аналитический метод, давший такие блестящи^ результаты

ь других областях знания.

Указанные методологические принципы в зна*пттельяо^

степени определяют объективную позиции^ неореалистов Если

они хотят сделать философию наукой, то они обязаны обое

нонать стихийное стремление науки к об'ективностя.

Подлинная наука претендует на то. что ее об'екты имеют

реальное, независимое от сознающего субекта значение и

неореалисты всецело поддерживают эти притязания: правда,

несколько своеобразно, возрождая наивный реализм. Н^-

реалпсты апеллируют ..к тому первобытному здравому смы¬

слу. который верит в мир, существующий независимо от <то

познания, но верит в то же время, что этот же самый неза

внеимый мир может быть представлен в сознании непосред¬

ственно. а не просто скопирован посредством идей- .

Следовательно, неореалисты считают, что всякий позна¬

ваемый предмет входит в познание во всей своей подлинно¬

сти. Так. Голт в статье «Место иллюзорного опыта в реали¬

стическом мире» 'I утверждает, что сознание ничего пе

создает, оно только открывает предметы, которые уже су¬

ществуют. Сознание подобно .тучу света, освещающему

предметы скрытые в ночном мраке. Их существование, ко¬

нечно. ни в малейшей степени не зависит от наличия свето¬

вого луча, но последний делает возможным их познание,

освещая их и одновременно самого себя.

Утверждая независимость предметов познания от познаю¬

щего их сознания, неореализм, понятно, вступает в резкий

конфликт с идеализмом, против которого и направлена, глав¬

ным образом, его полемика. По мнению неореалистов, идеа¬

листические системы насквозь пронизаны субективизмом:

их общая ошибка — эгоцентризм, образующий сущность и

основу идеализма. Аргументация идеалистической филосо¬

фии покоится на ошибочной, но глубоко укоренившейся

в идеалистическом мышлении предпосылке, в силу которой

реальная «объективная» данность предмета познания ^ви¬

сит. исключительно от его данности в сознании. Из того

факта, что каждый познанный нами предмет для нас суще¬

ствует только благодаря процессу познания, философ идеа¬

лист. неправомерно заключает, будто иначе, т.-е. независимо

от всякого сознания предмет вообще не может существовать.

Следовательно, с идеалистической точки зрения, познающее

сознание не открывает, а создает предмет. Отсюда неизбежно

возникает стремление растворить об'ект в суб'екте. Познава

тельный акт отождествляется со своим содержанием, в кото¬

ром дана об ективная действительность.

') „Неореализм", стр. 10.

Ч „The Place of Illusory Experience in a Realistic World'".

31

Точно также понятие опыта, как среде та листания

отождествляется с понятием опыта, как совокупности познан¬

ных предметов. На этом основании делается вывод, что все

предметы существуют постольку, поскольку они даны

в опыте.

Критикуя Беркли в статье (Реалистическая теория

истины и заблуждения»'). Монтжю указывает, что всю аргу¬

ментацию Беркли можно свести к такому силлогизму:

1) Идеи не могут существовать вне духа (большая по¬

сылка).

2) Поскольку физические об'екты познаются, они. ко¬

нечно, являются идеями (меньшая посылка ).

3) Физические предметы не могут, следовательно, суще¬

ствовать вне духа.

На первый взгляд силлогизм кажется безупречным и вы¬

вод. несмотря на его абсурдность, совершенно правильным.

На самом деле здесь допущена крупная ошибка. Сред¬

ний термин «идея» в большой посылке обозначает определен¬

ные особенности акта познания, исследуемого как известный

психический процесс, в меныпей же посылке термин «идея»

обозначает внешний объект, являющийся содержанием позна¬

вательного акта. Непозволительное отождествление двух раз¬

ных смыслов одного п того же слова привело Беркли к не¬

правильному выводу (вернее, облегчило доказательство основ¬

ного положения его философской системы).

Следовательно, содержание познавательного акта чем бы

оно ни являлось — физической вещью, логическим матема¬

тическим или моральным понятием, истинным или ложным

положением, не зависит от факта познания и стало быть, не

может считаться духовным (mental). Но признавая трансце-

дентность всего содержания сознания, неореалисты тем

самым включают в свою систему платоновский идеализм.

Поэтому неореалистическая критика идеализма носит, не¬

смотря на ее внешнюю резкость, несерьезный характер.

Перед объективным идеализмом она, по существу, бес¬

сильна.

С другой стороны, раз неореалисты объективизируют все

феномены сознания, то проблему сущности и явления они

должны решать отрицательно, как и все позитивисты. Но

Юм и его ученики растворяют сущность полностью в явлениях

открываемых чувственным опытом: понятия, постигаемые

рациональным познанием, с их точки зрения не имеют ника¬

кой реальной значимости. Неореалисты же феноменализи-

руют и об'екты, данные в чувственном опыте, и предметы,

полученные в результате его рациональной обработки. Все

I) „The Realistic Theory of Truth and Error".

32

феномены сознания чувственные и

Hide и ложные одинаково являются

дающими независимым от сознания

Мир неореалистов — это

(a general universe of being), в которой

духовные и логические, предложения и

существующие и несуществующие, хорошие

ные и нереальные имеют бытие (subsist),

этой вселенной не имеют субстанции, но если

слаб, чтобы понять это, то пусть будет позволено

(the flesh) назвать на время нейтральной субстанцией

substance) *).

Значит, для неореалистов, также, как и для эмпирио¬

критиков бытие ни материально, ни духовно, а нечто третье.

Неореалисты сами подчеркивают свое родство, в этом от¬

ношении с Авенариусом.

«Вероятно, самое лучшее, что каждый может сделать* —

утверждает Голт — «это одобрить позицию занятую Авена¬

риусом и сказать, что наш мир есть мир чистого опыта. Этот

термин включает, как мы знаем все объекты, называем ли мы

их физическими или духовными, все первичные и вторичные

качества, все идеи, чувства и эмоции, как бы они ни были

смутны, все истинное и неистинное, все реальное и нереаль¬

ное» з).

Следовательно, исходный пункт неореалистов — не мате¬

риальный или духовный мир, а «вселенная чистого бытия*,

в которой все «есть», т.-е. каждый предмет имеет обективное

значение, независимое от сознания. У эмпириков «нейтраль¬

ным веществом» составляющим общую основу и материи и

духа являются ощущения. Весь мир рассматривается лишь

под психологическим и биологическим углом зрения. Логике

они придают второстепенное, производное от психологии зна¬

чение. Наоборот, неореалисты логизируют бытие. Они пре¬

вращают понятия формальной логики в субстанцию все¬

ленной.

«Если математические и логические формы являются дей¬

ствительными свойствами реального мира», говорит Перри. —

«то становится невозможным утверждать, что реальный мир

составлен, исключительно, из материи или какой-нибудь чи¬

сто телесной субстанции. В одинаковой мере, это противо¬

речит другому типу монизма, утверждающему, что реальный

мир составлен, исключительно, из духовной субстанции, и

дуализму, который склонен предложить рассечение мира на

телесную и духовную субстанцию. Это означает, что по

Проблемы^м*ркои8НА 3

*) „Неореализм* стр. 372.

3) Holt .The Concept of Consciousness*. (Понятие ооимжм), стр 77.

Я

крайней мере, часть мира ни телесна. ни духовна, но «ней¬

тральна» по своей субстанции» ').

Еще дальше в логизации мира идет Голт, философские

взгляды которого в наиболее чистом виде выражают тенден¬

ции неореализма.

Для него предельные элементы вселенной, полученные

в результате анализа — простые логические термины, на¬

столько равноценные в своей абстрактности, что из них по¬

средством отношений можно создан, любой обекг. Ч этом

смысле дух и материя, одинаково собрание логических тер¬

минов по разному друг к другу соотнесенных.

«Если термины и предложения логики должны быть суб-

станциаДизированы (substantialyzed.)». пишет Голт, то они

все состоят только из одной субстанции, для которой может

быть наименее опасным именем является нейтральное веще¬

ство (neutral stuff). Отношение нейтрального вещества к мате¬

рии и к духу нам предстоит теперь обсудить» -).

Отсюда, конечно, вытекает, что для неореалистов основ¬

ной философской наукой является логика, которая и прини¬

мает у них онтологический аспект.

В сборнике «Неореализм» специальная статья Марвина

«освобождение метафизики от гносеологии»посвящена

обоснованию логического приоритета логики и метафизики по

отношению к теории познания. В этом смысле неореализм

является попыткой восстановить догматический метод докан-

тианской философии. «Итак, в известном отношении» пишет

Марвин в названной статье «я настаиваю на возвращении

к прошедшим дням семнадцатого столетия, к дням Декарта.

Спинозы и Лейбница, к методу, который Кант осудил, как

догматизм').

Обоснование этой точки зрения неореалисты находят

у логистиков, которые считают, что математика — часть

ЛОГИКИ.

«Я думаю», пишет известный логистик Расселл в статье

«Логический атомизм»"), что из некоторых идей и аксиом

формальной логики, при помощи логики отношений, может

быть выведена вся чистая математика, без какой-либо новой

неопределенной идеи или недоказанного предложения»").

Если математика, образующая в свою очередь, .основу физики,

выводится непосредственно из формальной логики, то вопрос

I) Perry „The Present Conflict of „Ideals' (Современный конфликт

идеалов), стр. 372.

*) Голт—„Понятие сознания' стр. 52.

3) „The Emancipation of Metaphysics from Epistemology*.

') Неореализм, стр. 50.

s) В. RusseH — „Logical Atomism*.

з) Сборник статей „Contemporary British Philosophy" (Современная

английская философия), стр. 361.

34

о том, <'как возможны» чистая математика и чистое естество¬

знание. вопрос поставленный Кантом в «Критике Чистого

Разума», решается в логике, а не в теории познания, и послед¬

няя. следовательно, является не фундаментальной, а произ¬

водной наукой.

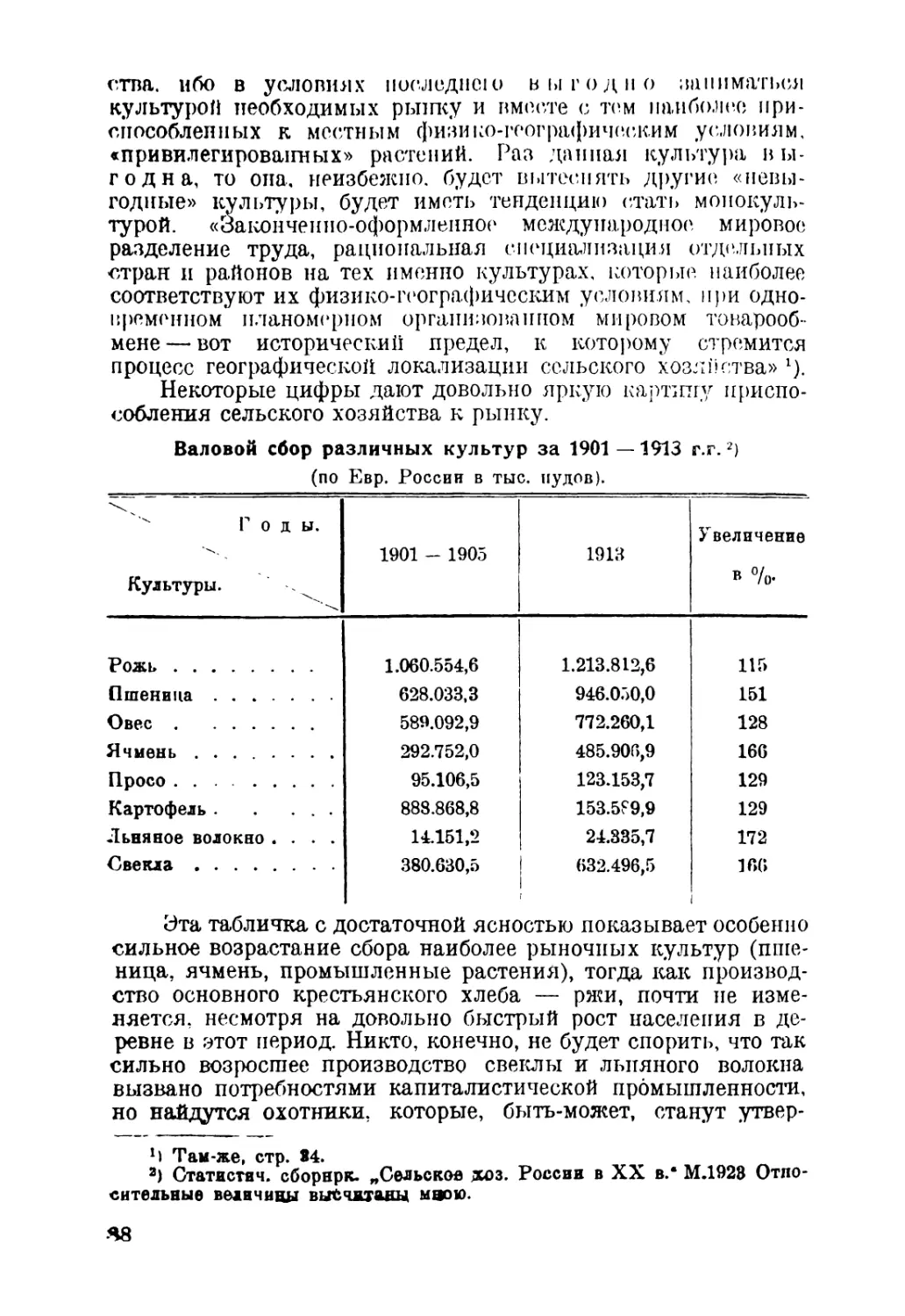

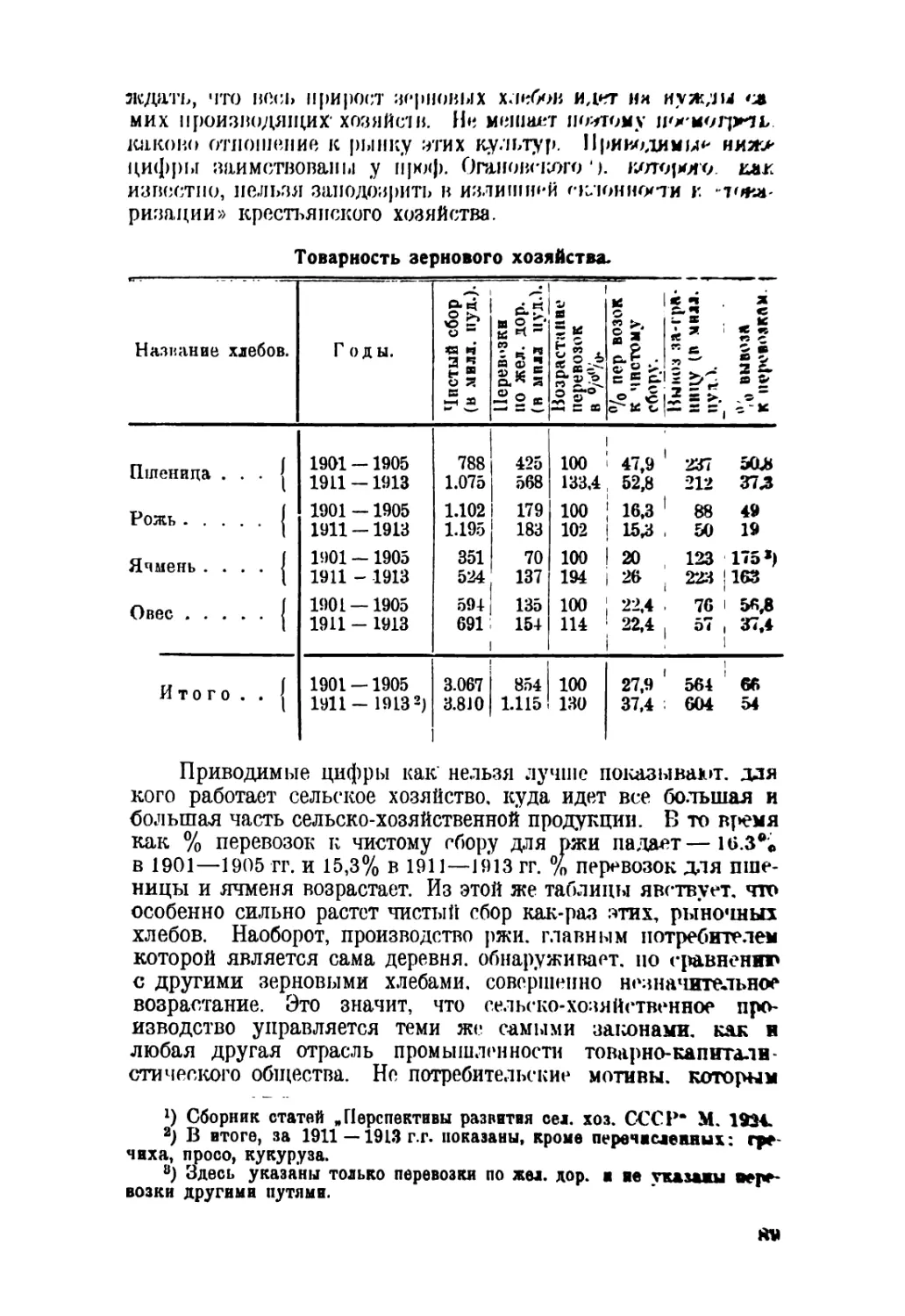

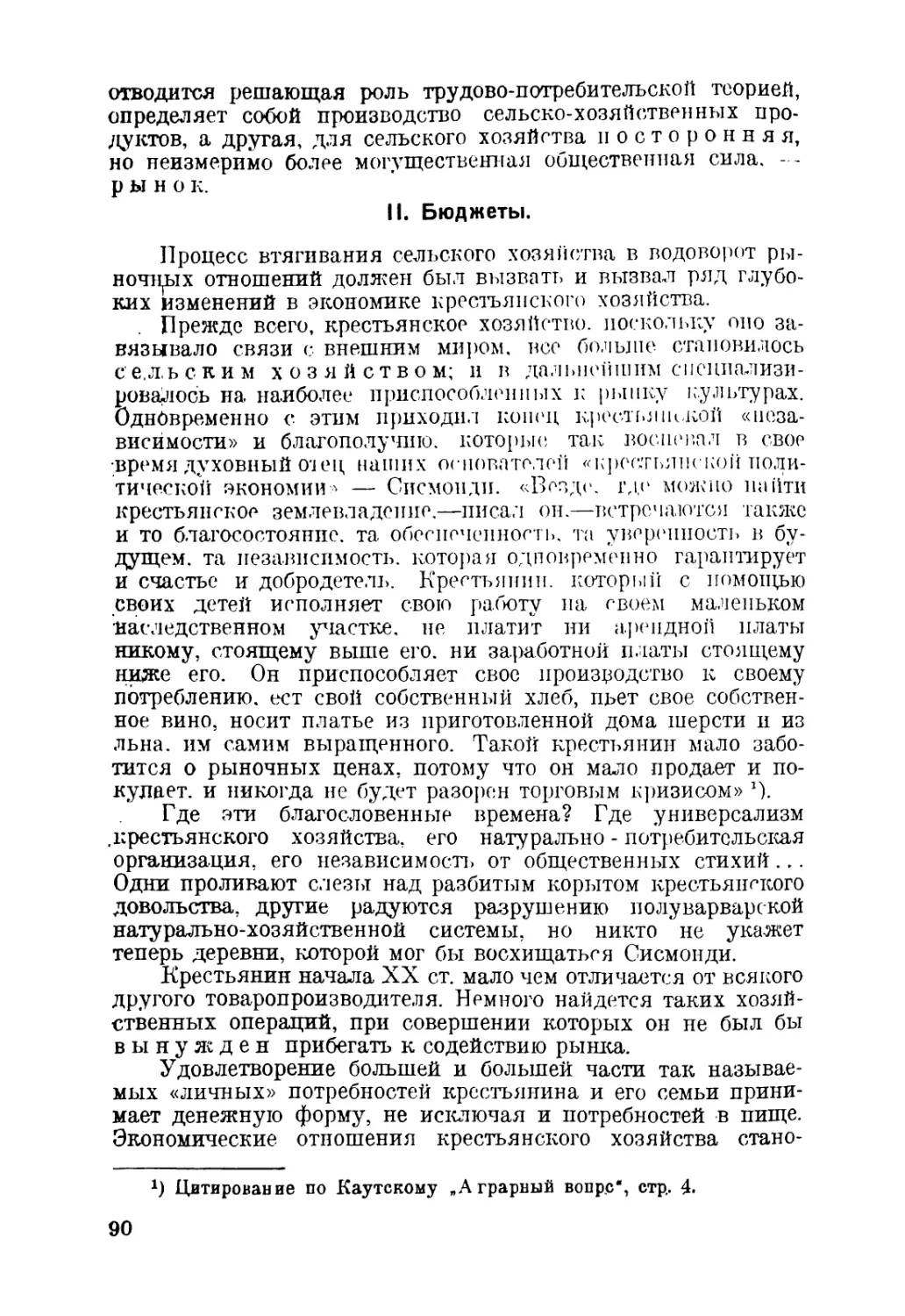

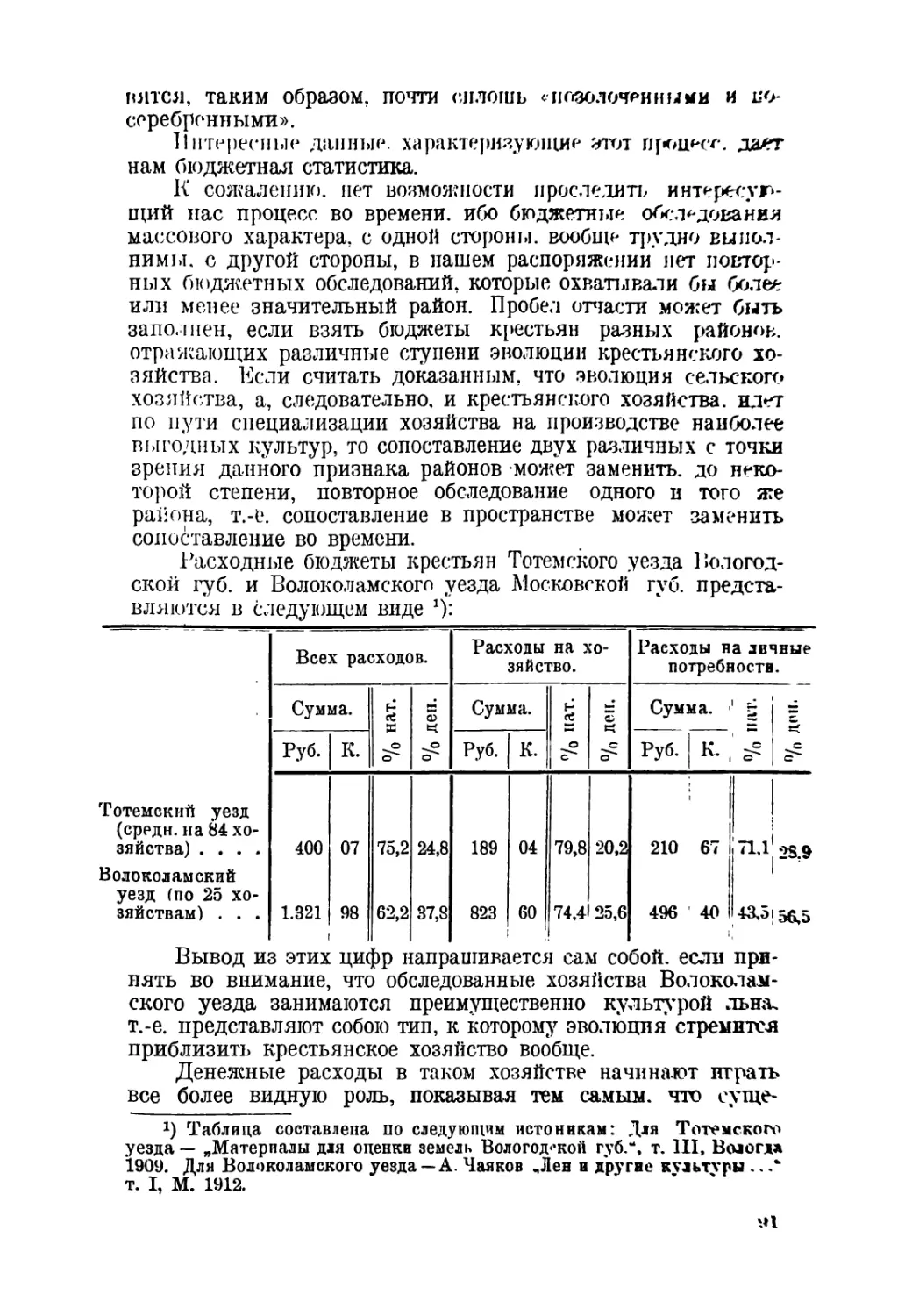

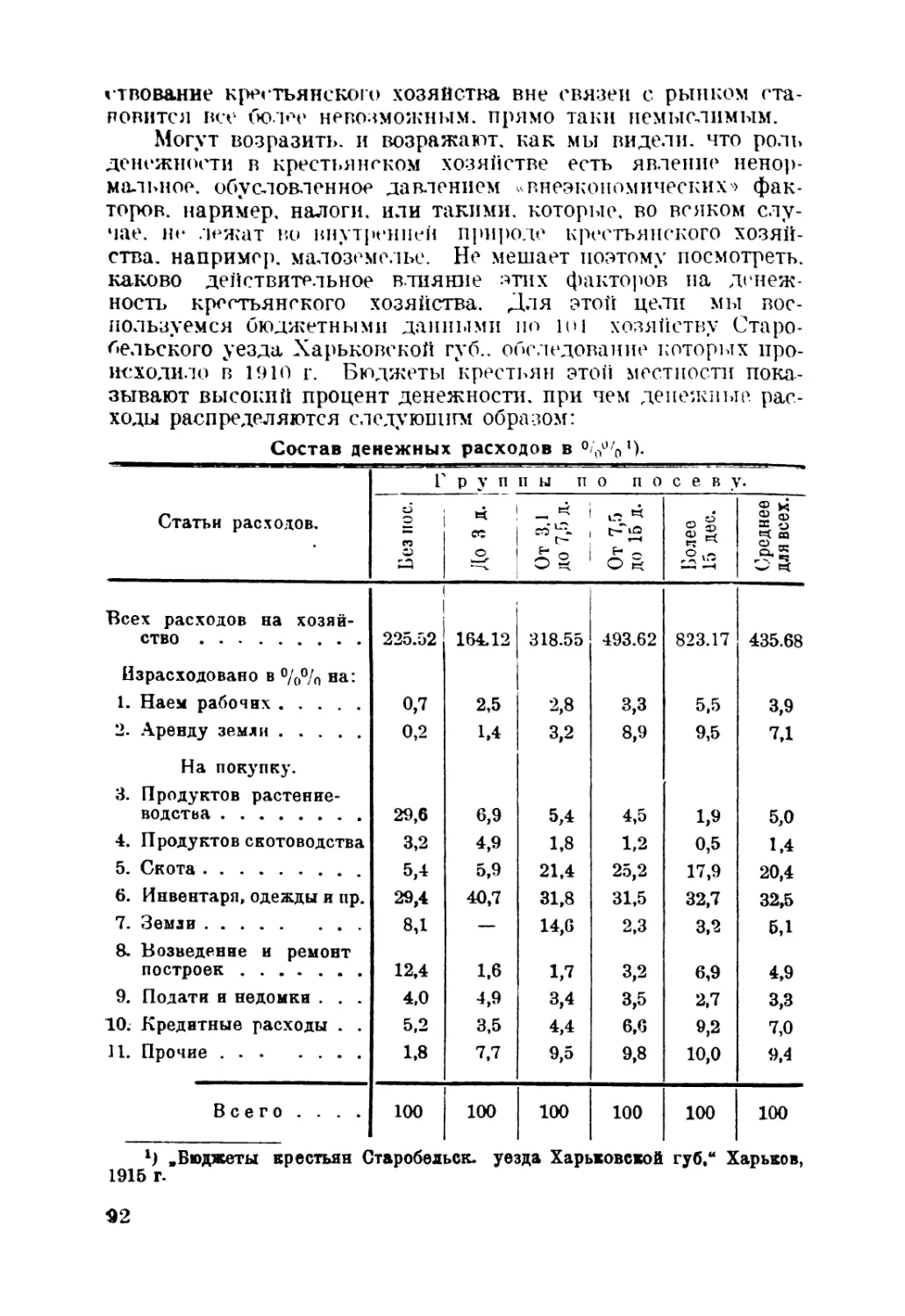

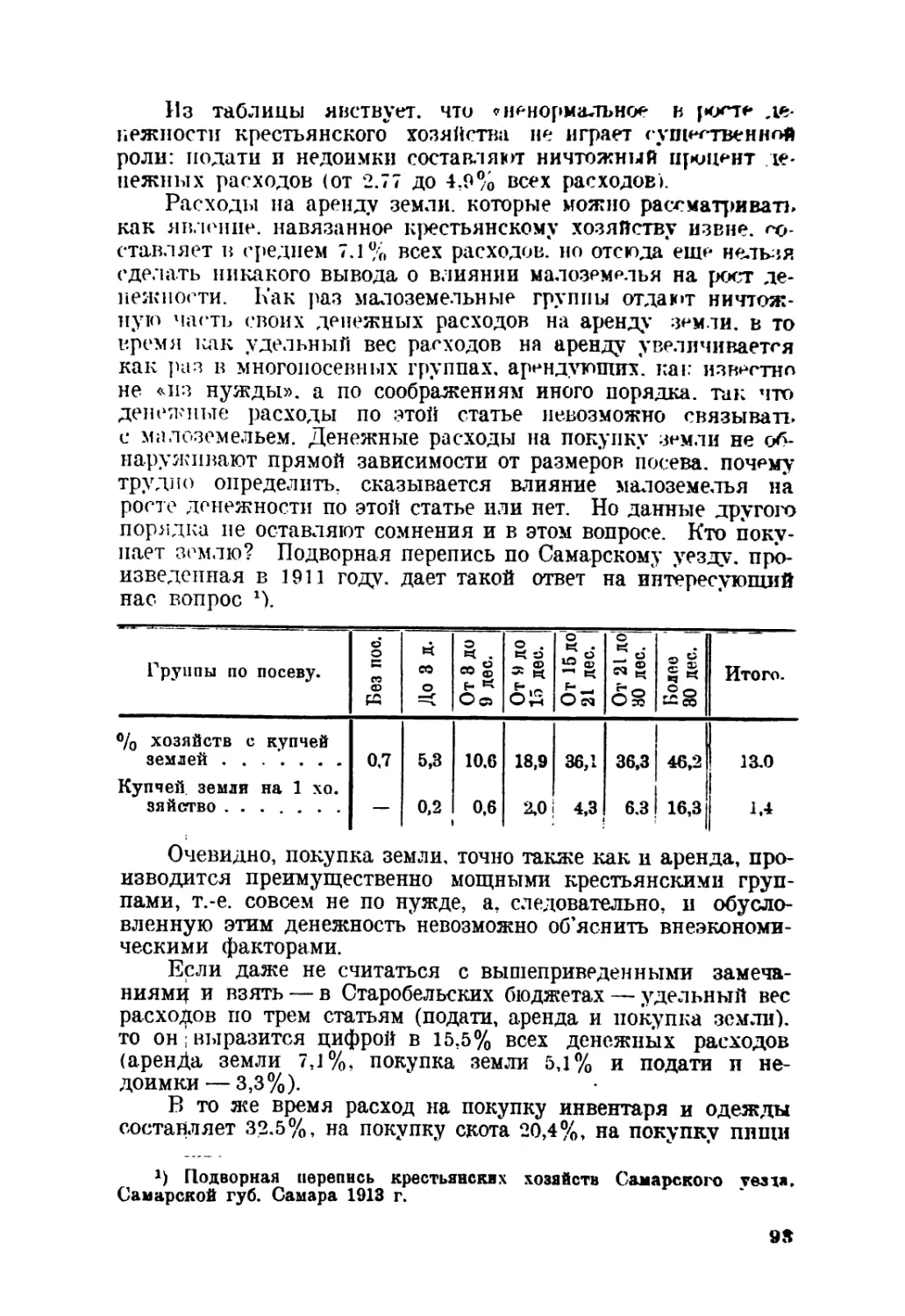

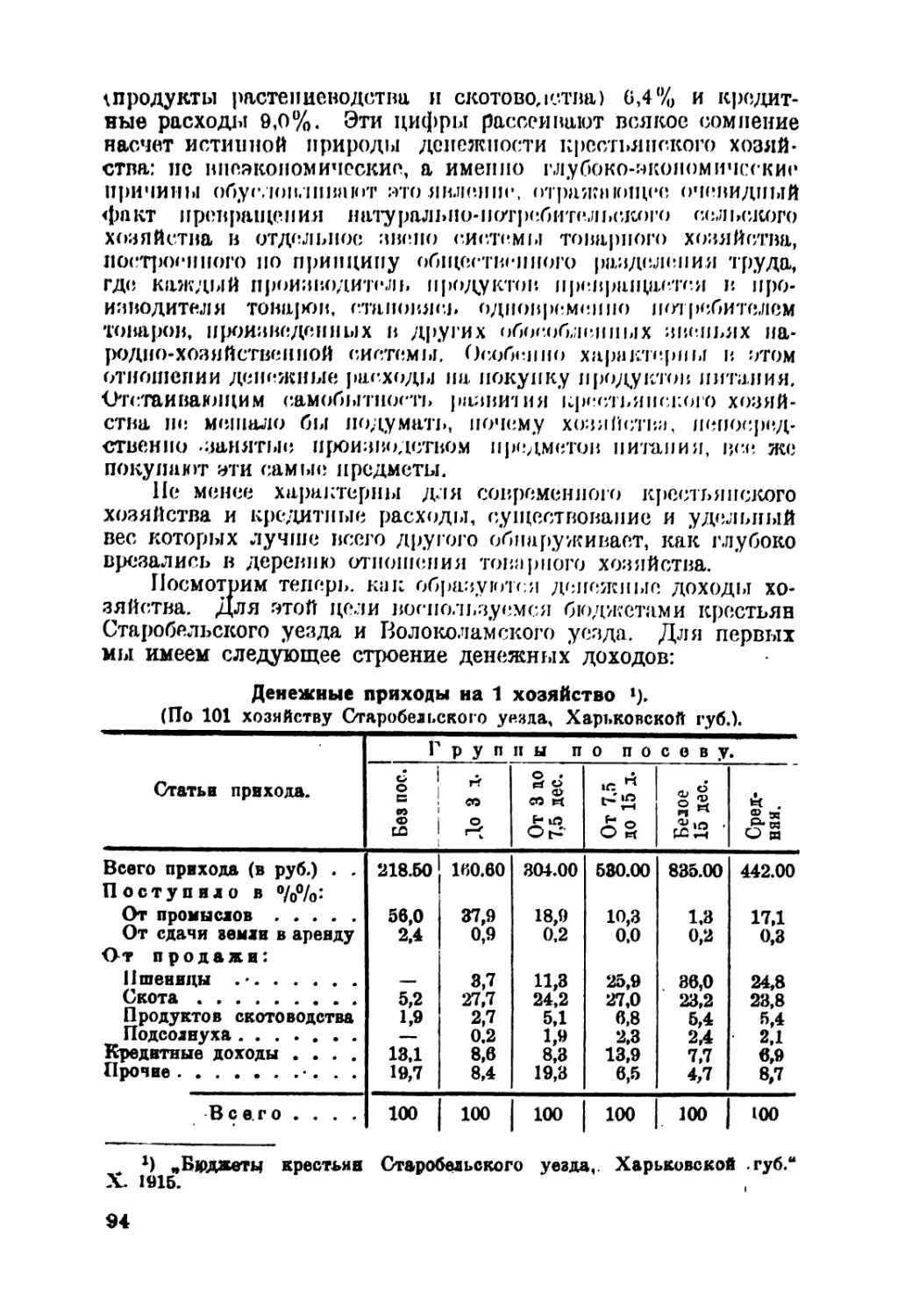

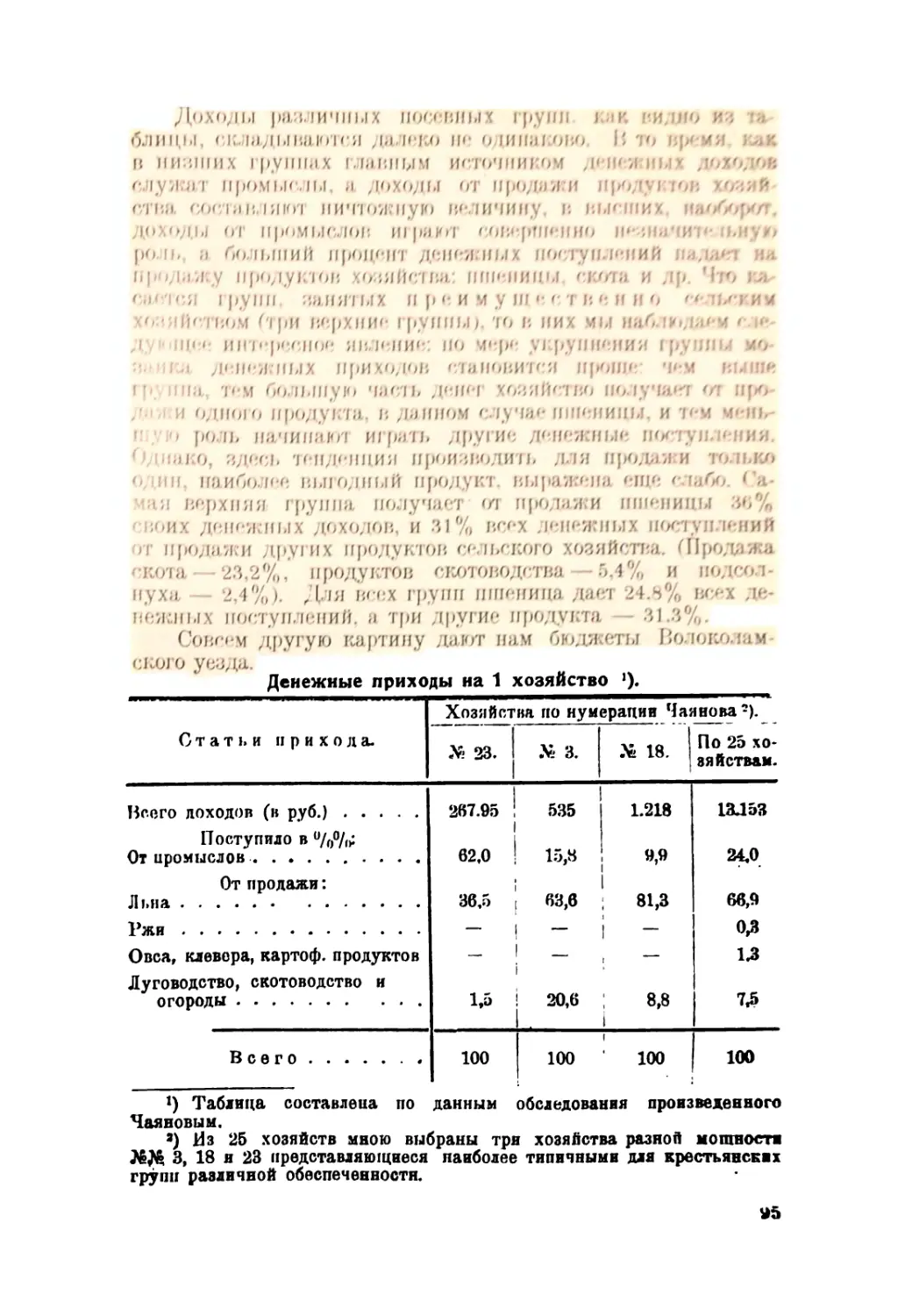

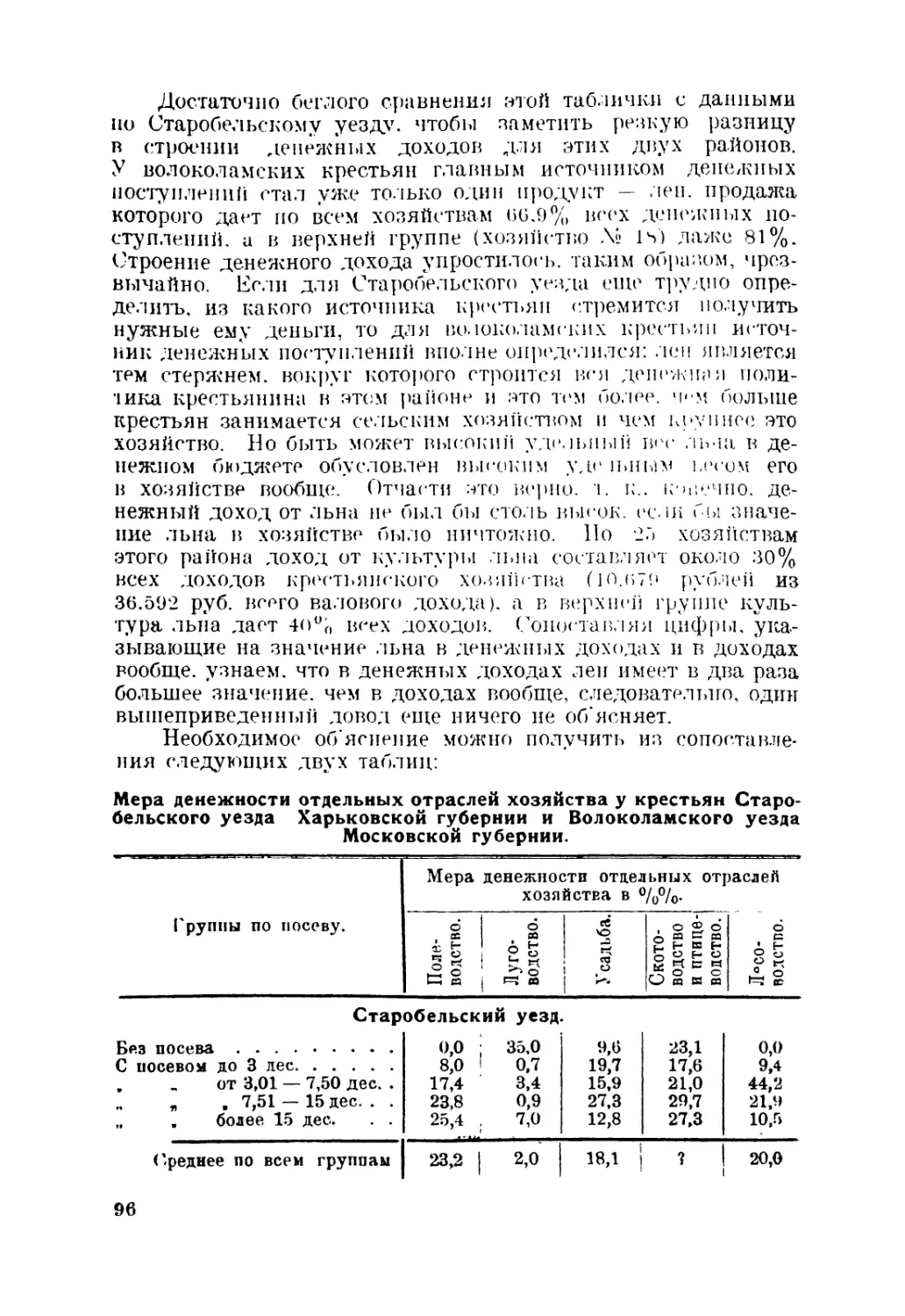

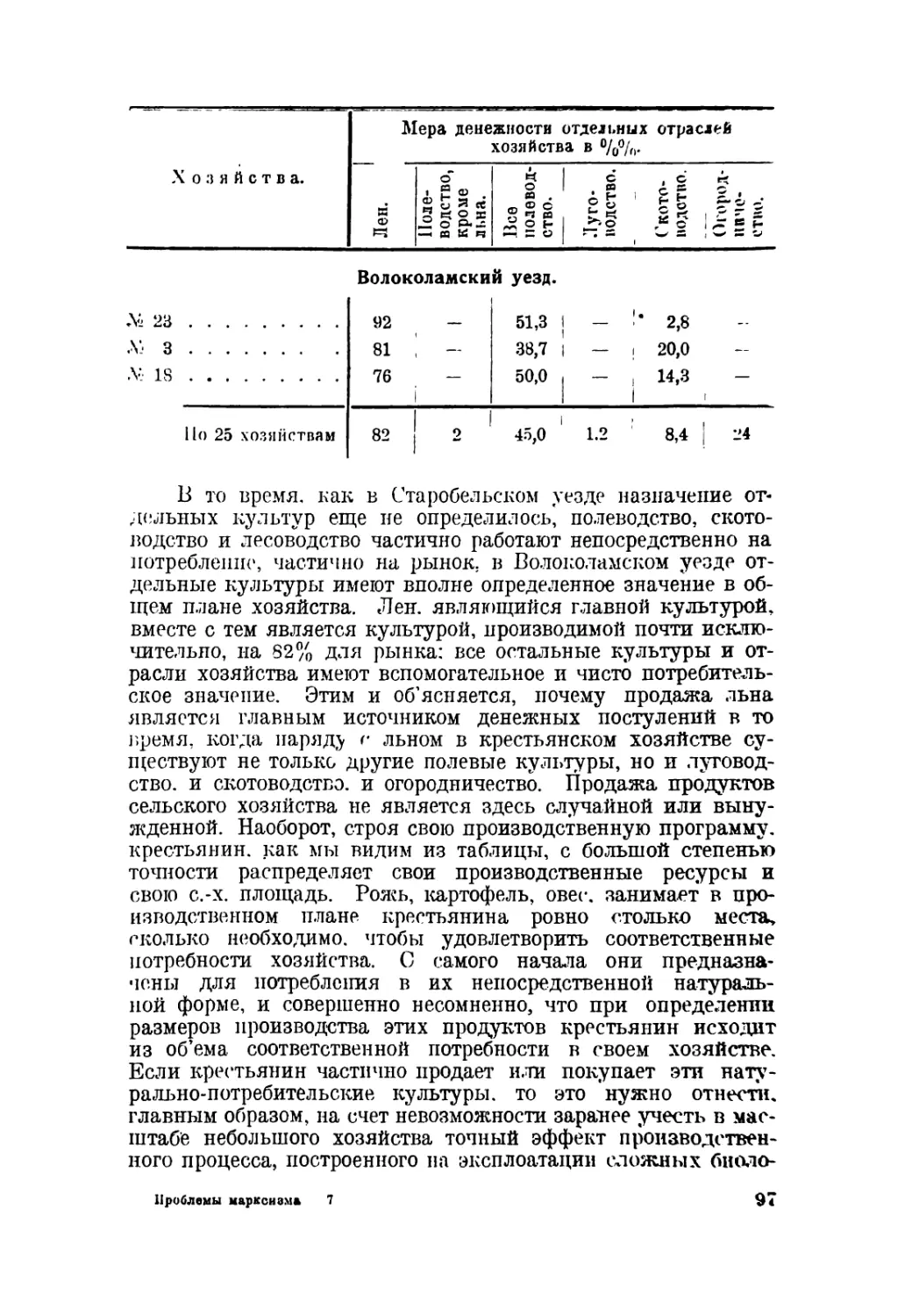

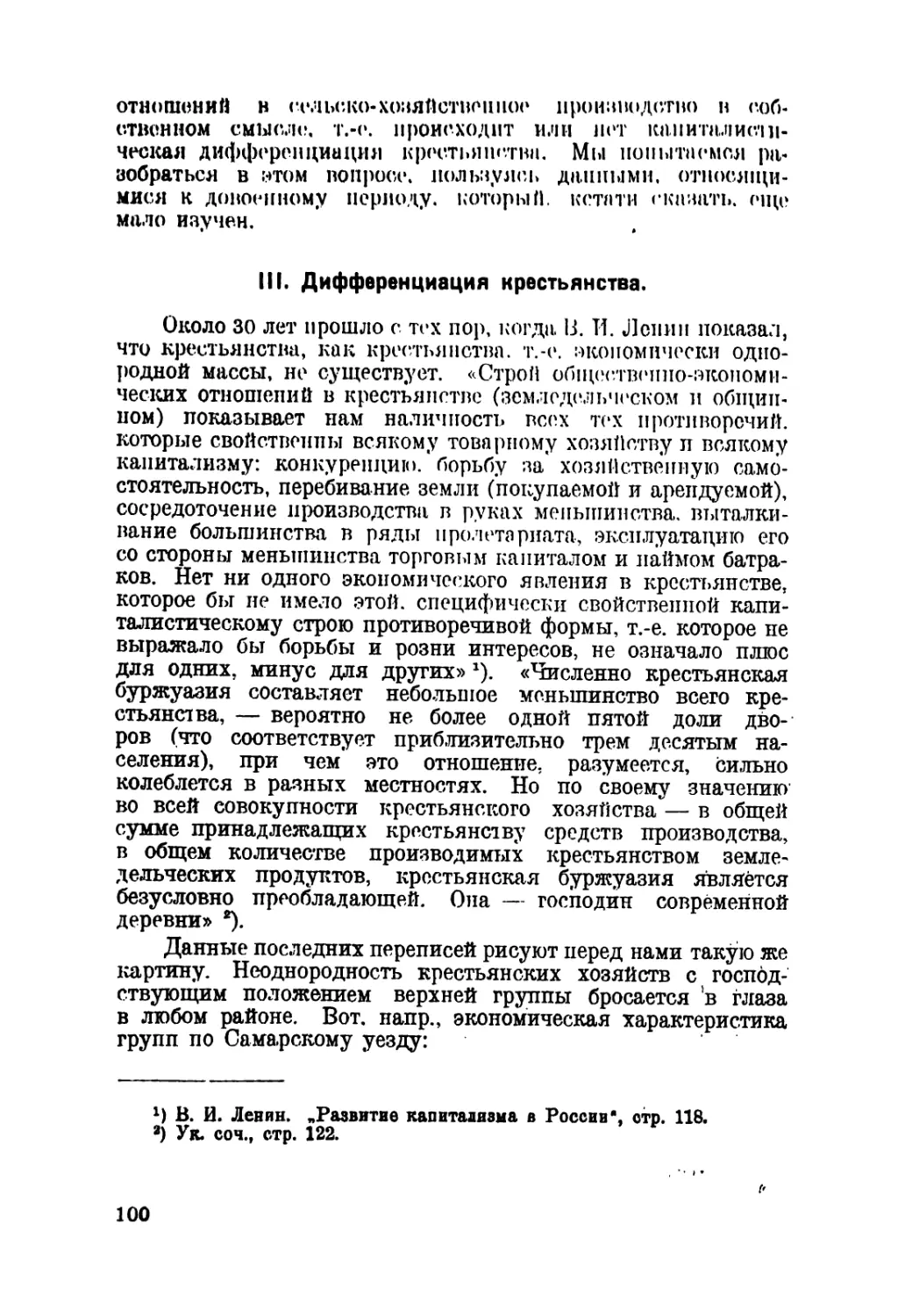

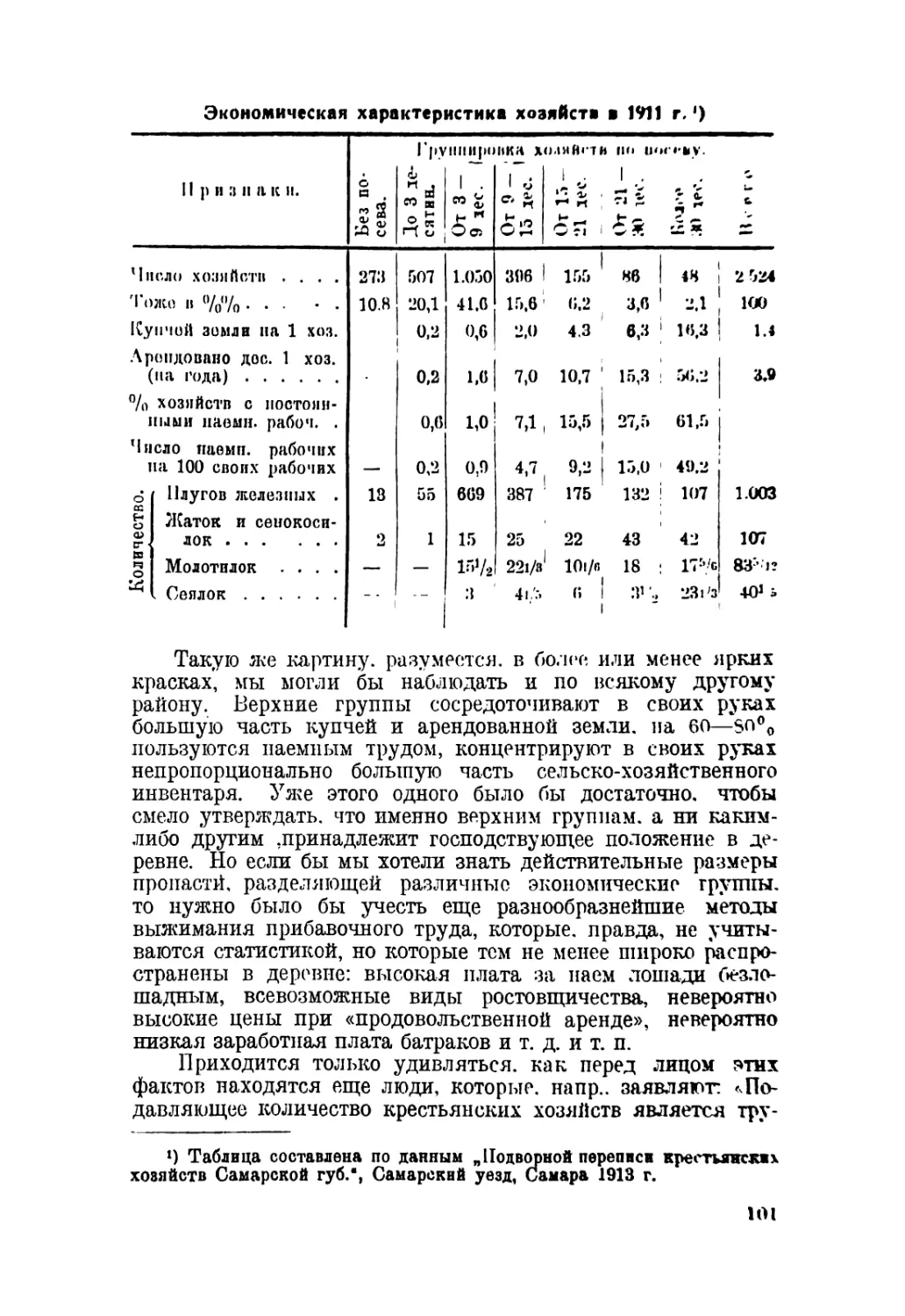

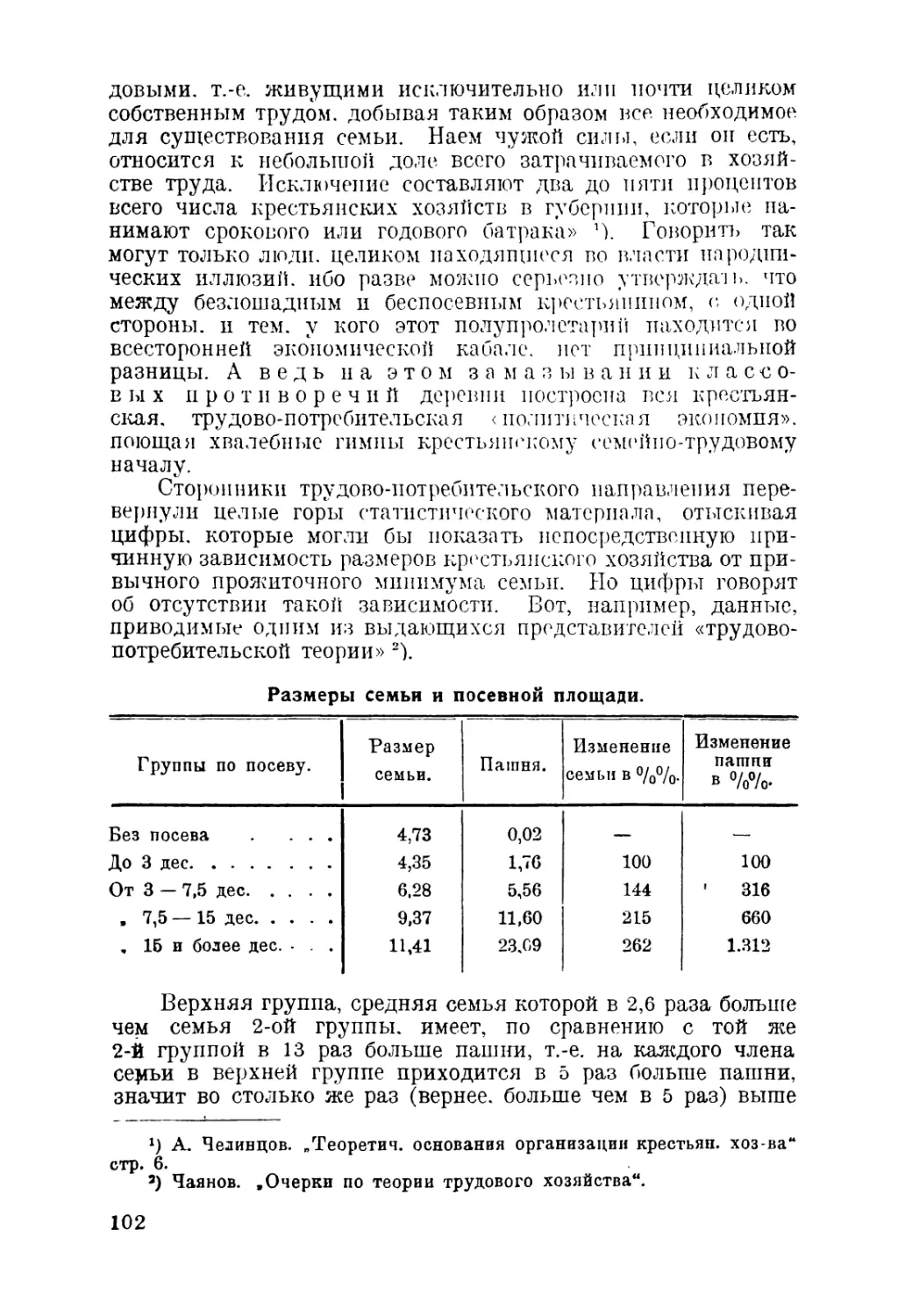

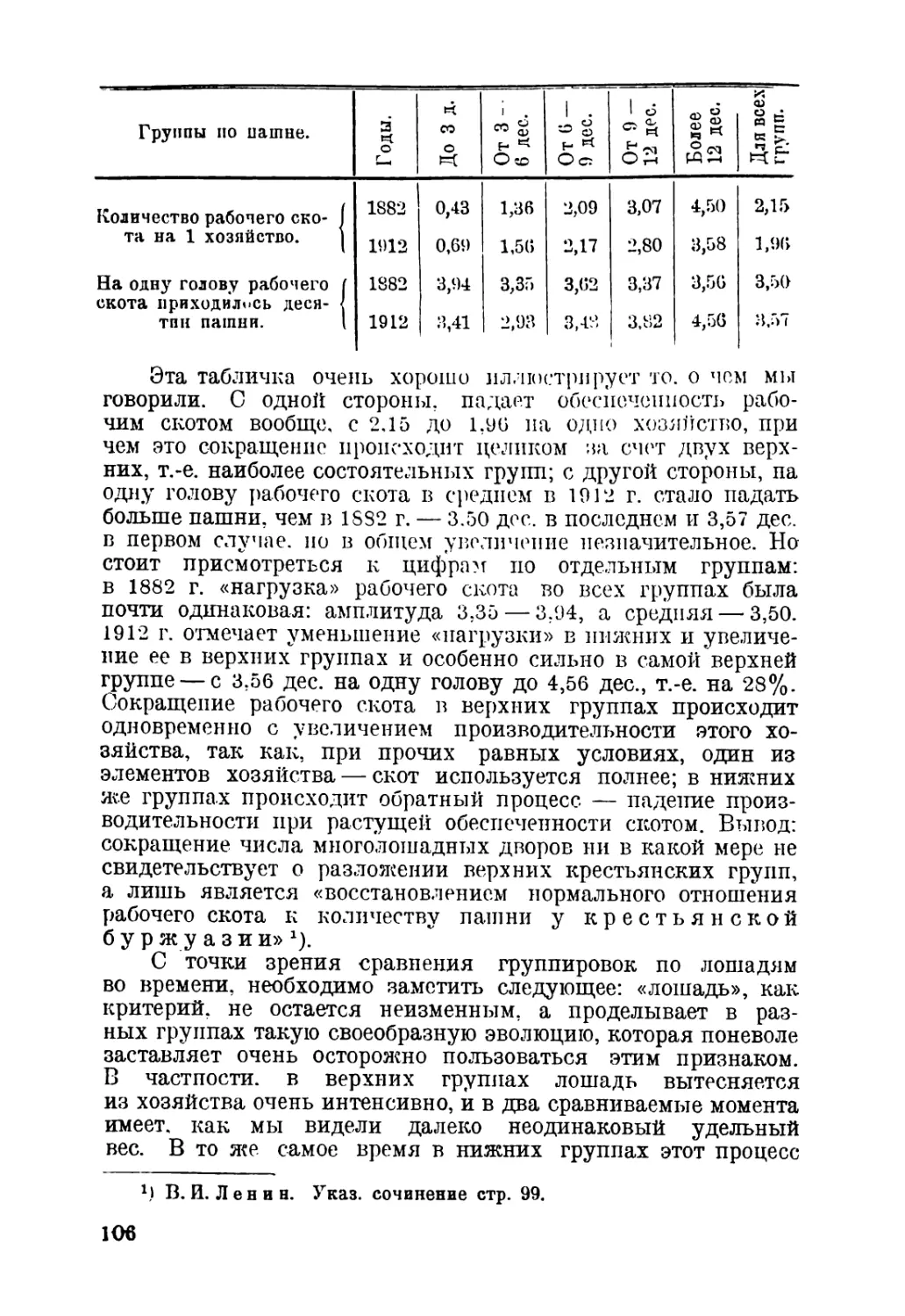

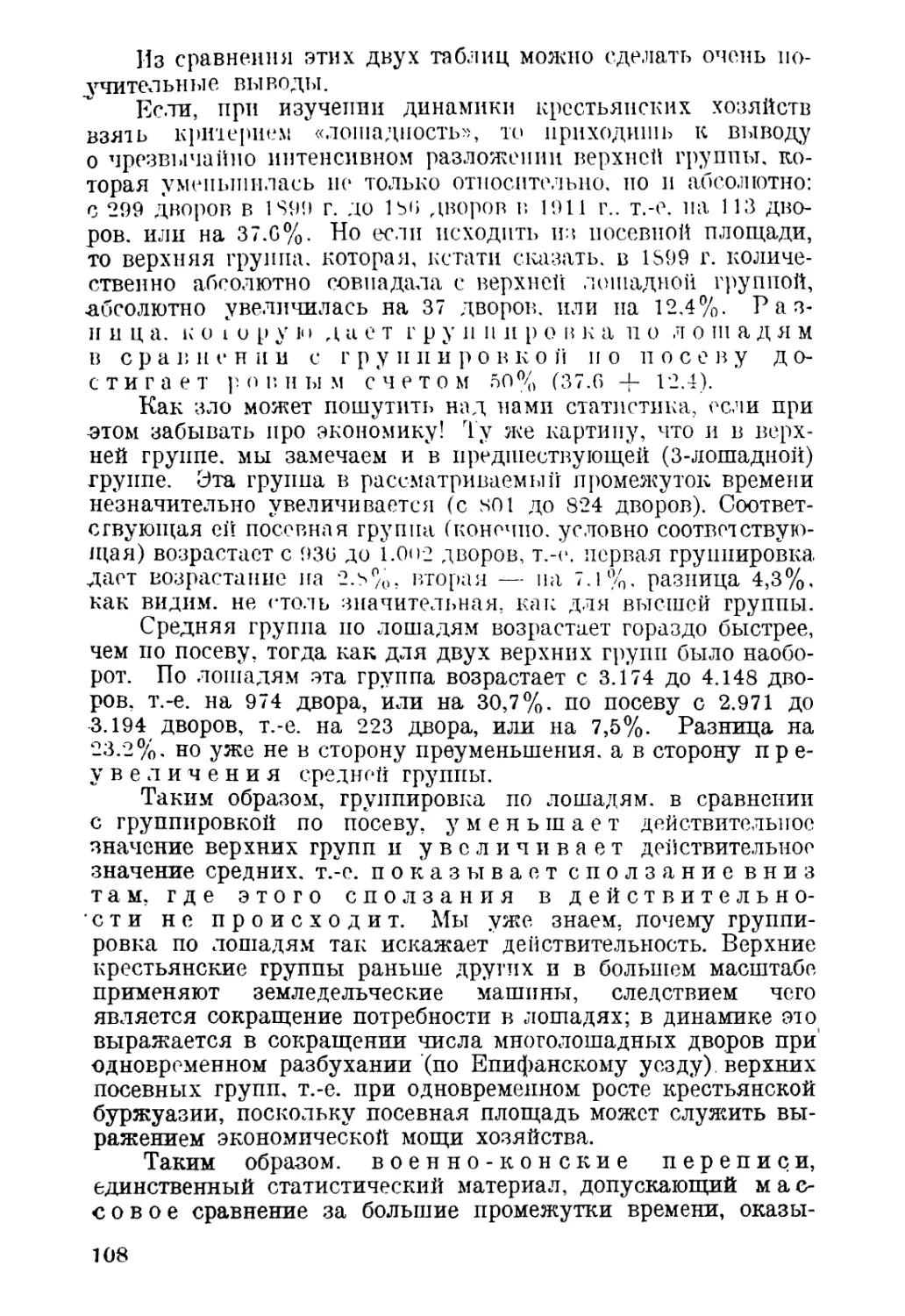

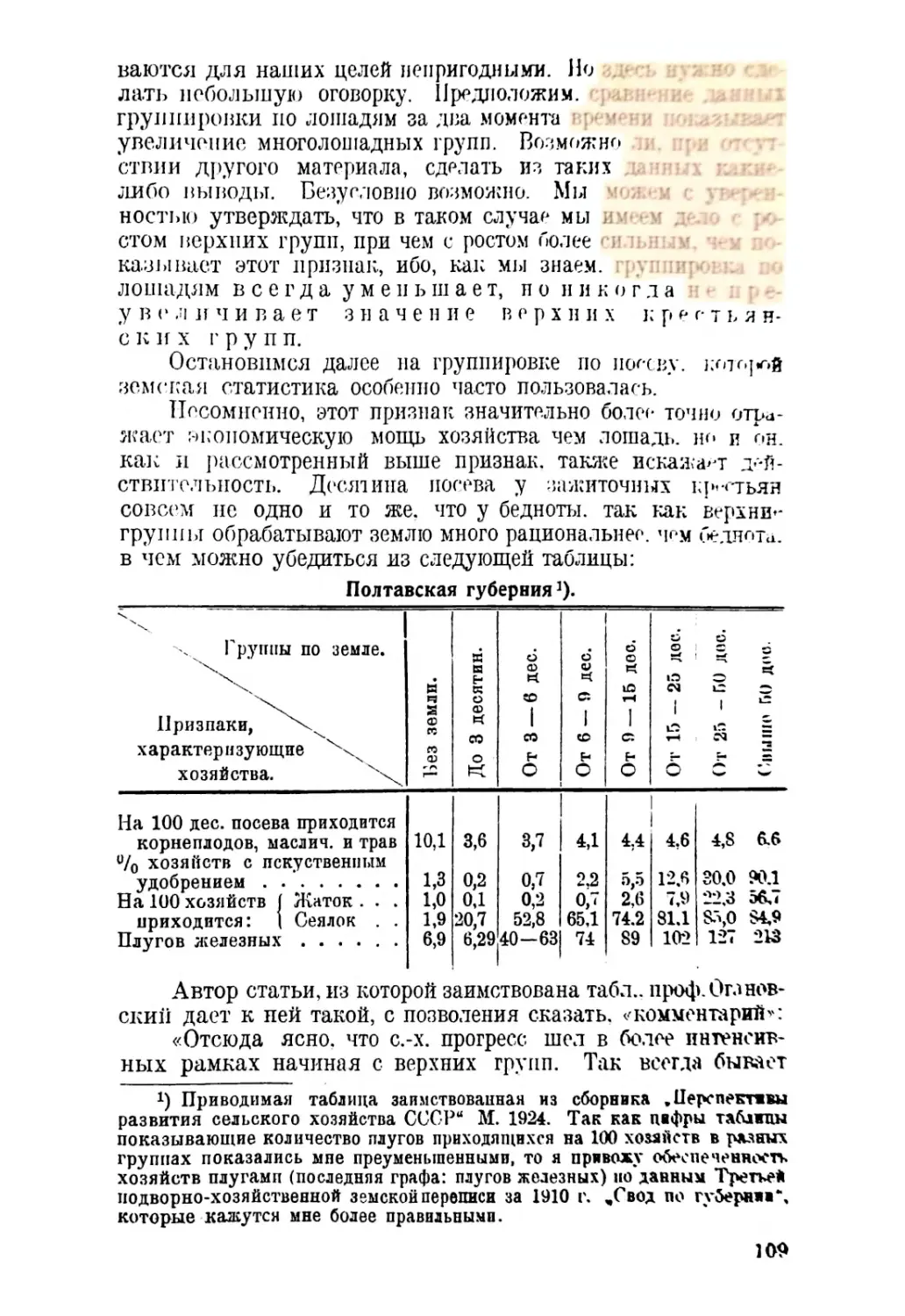

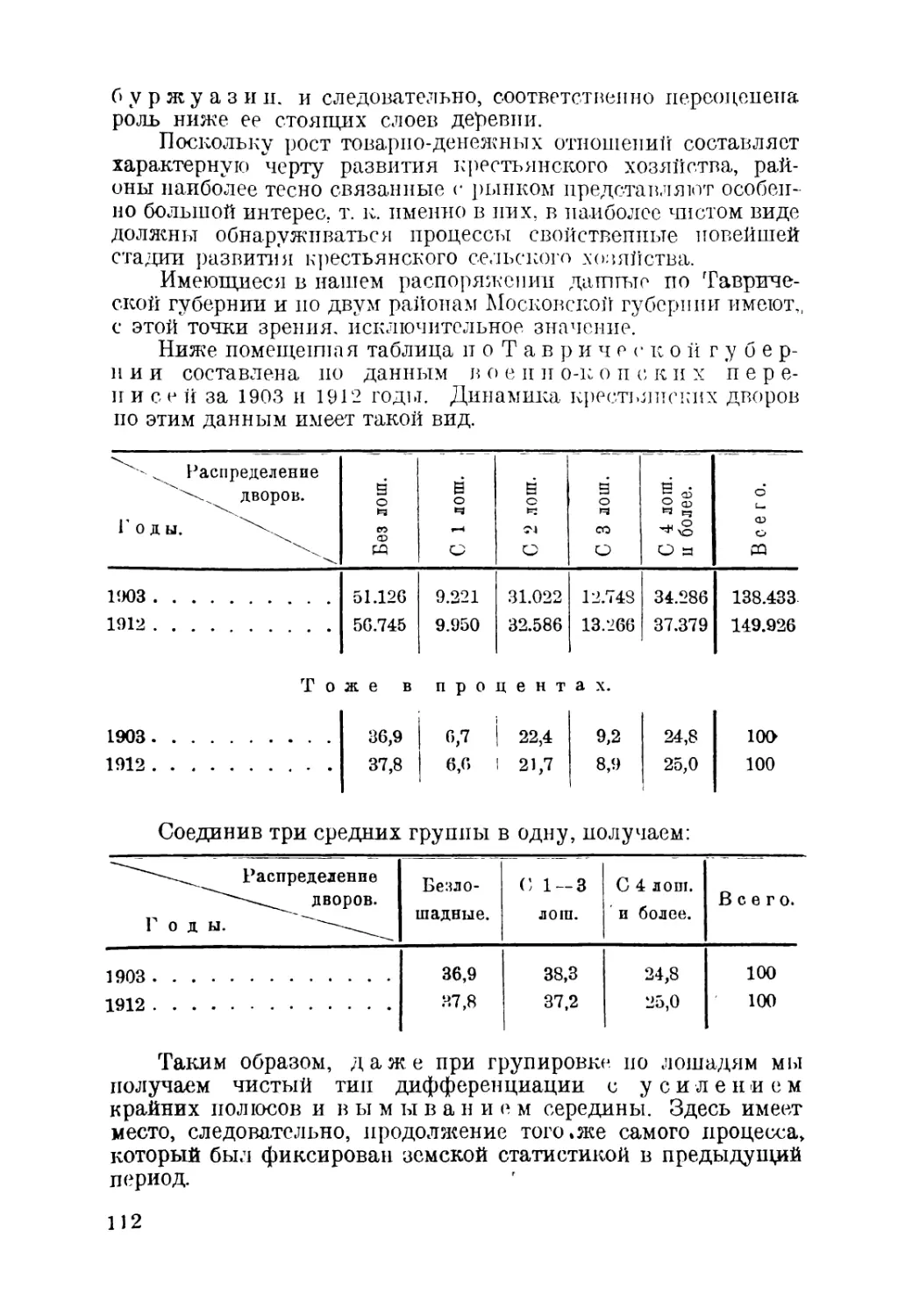

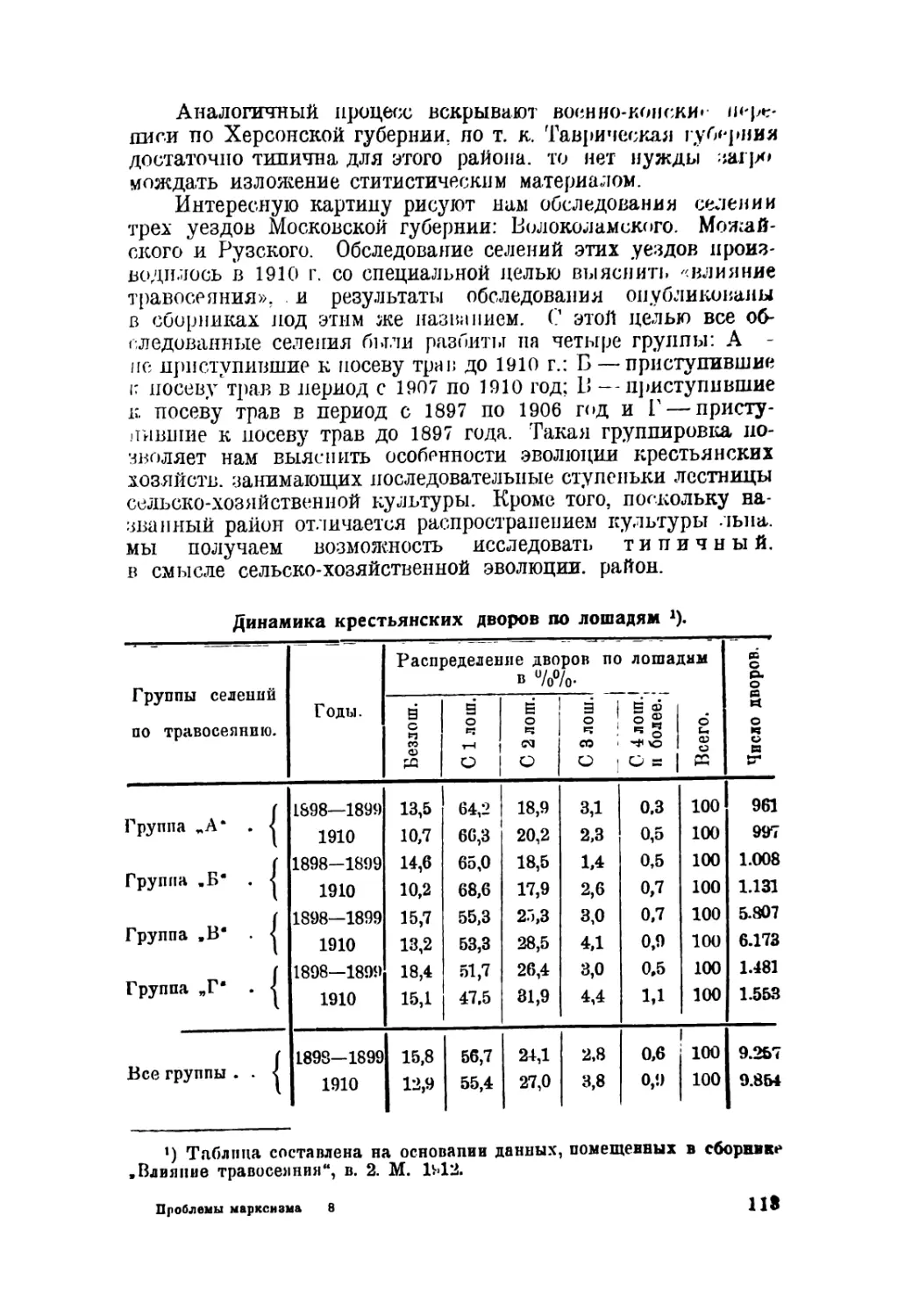

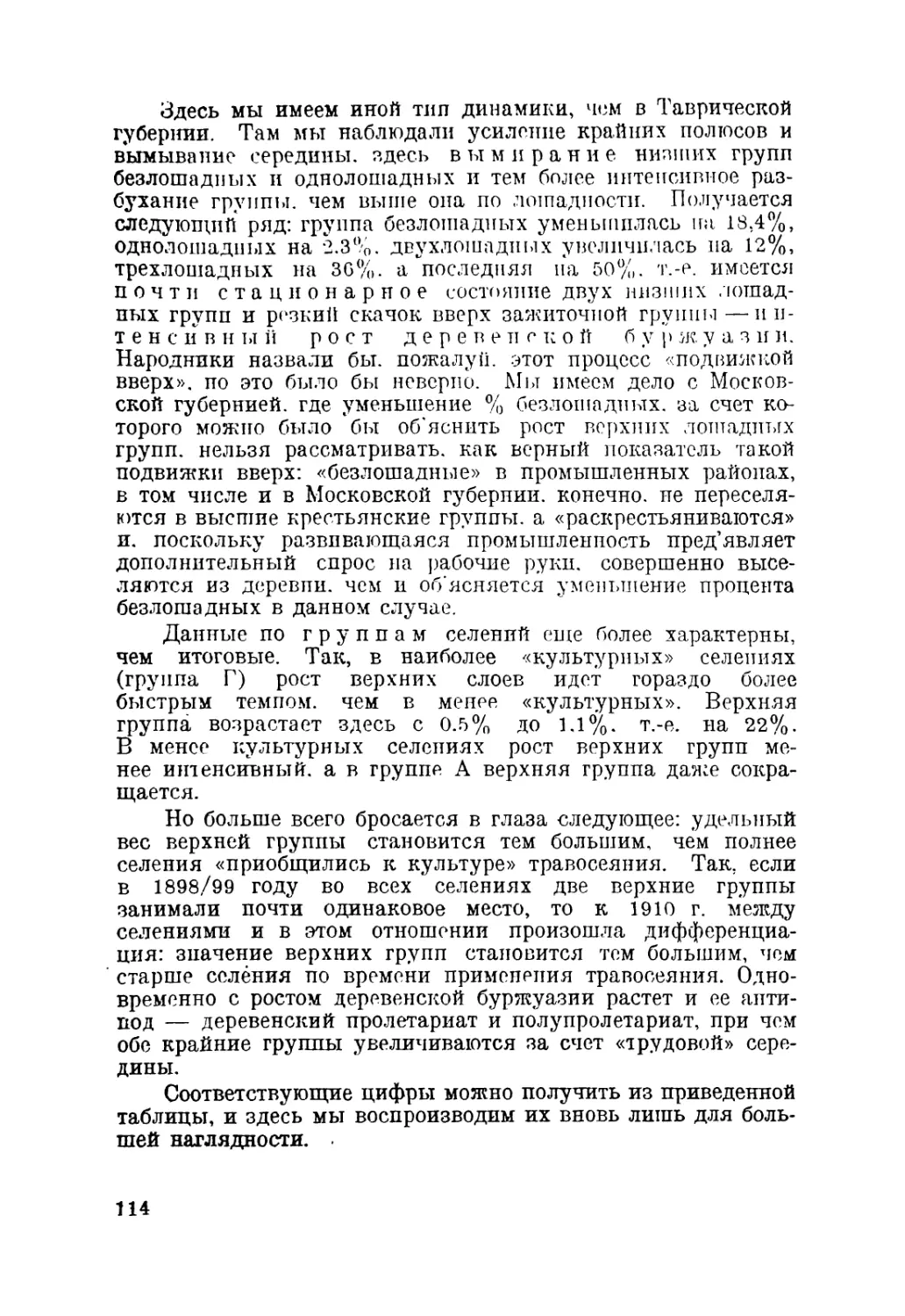

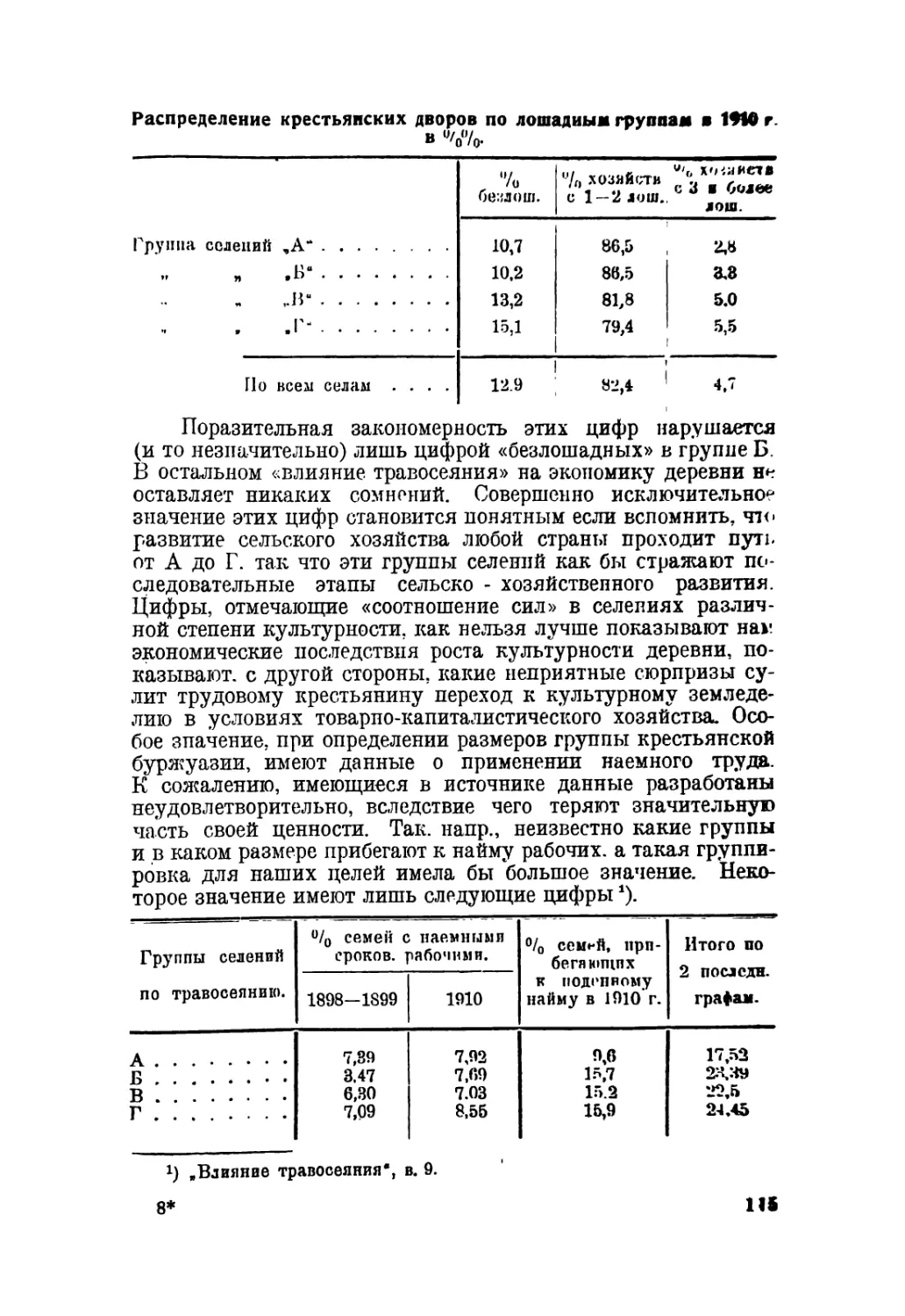

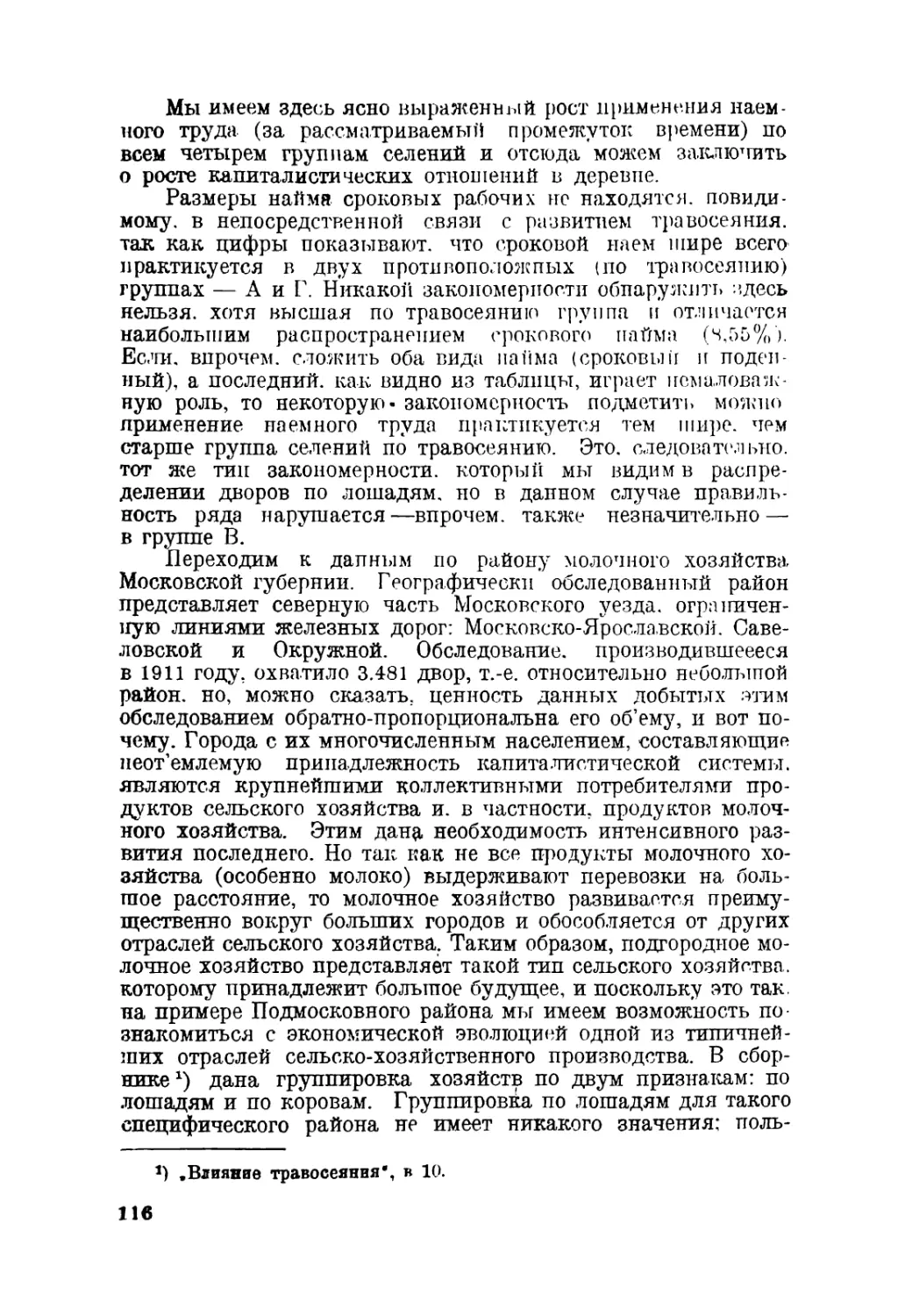

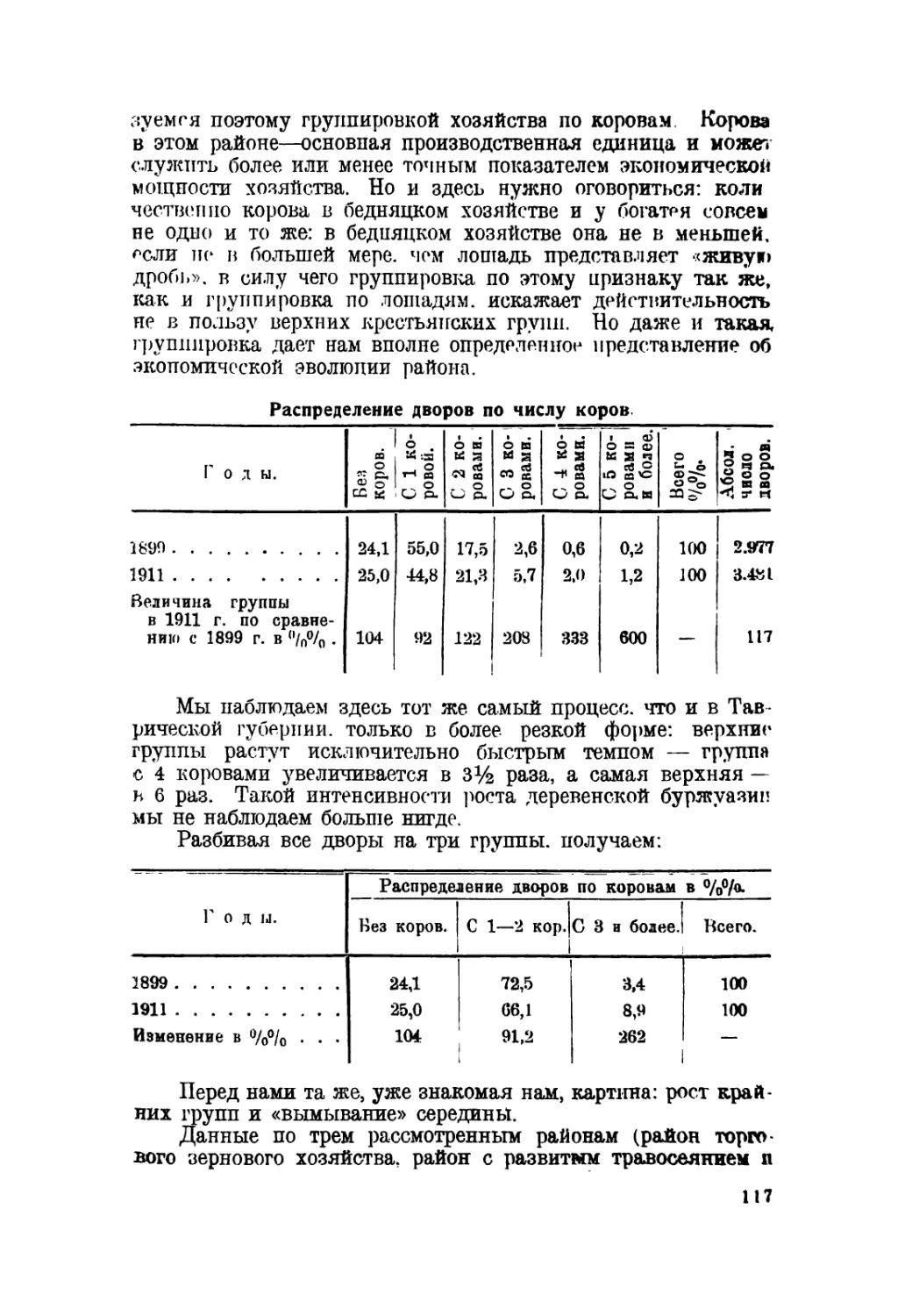

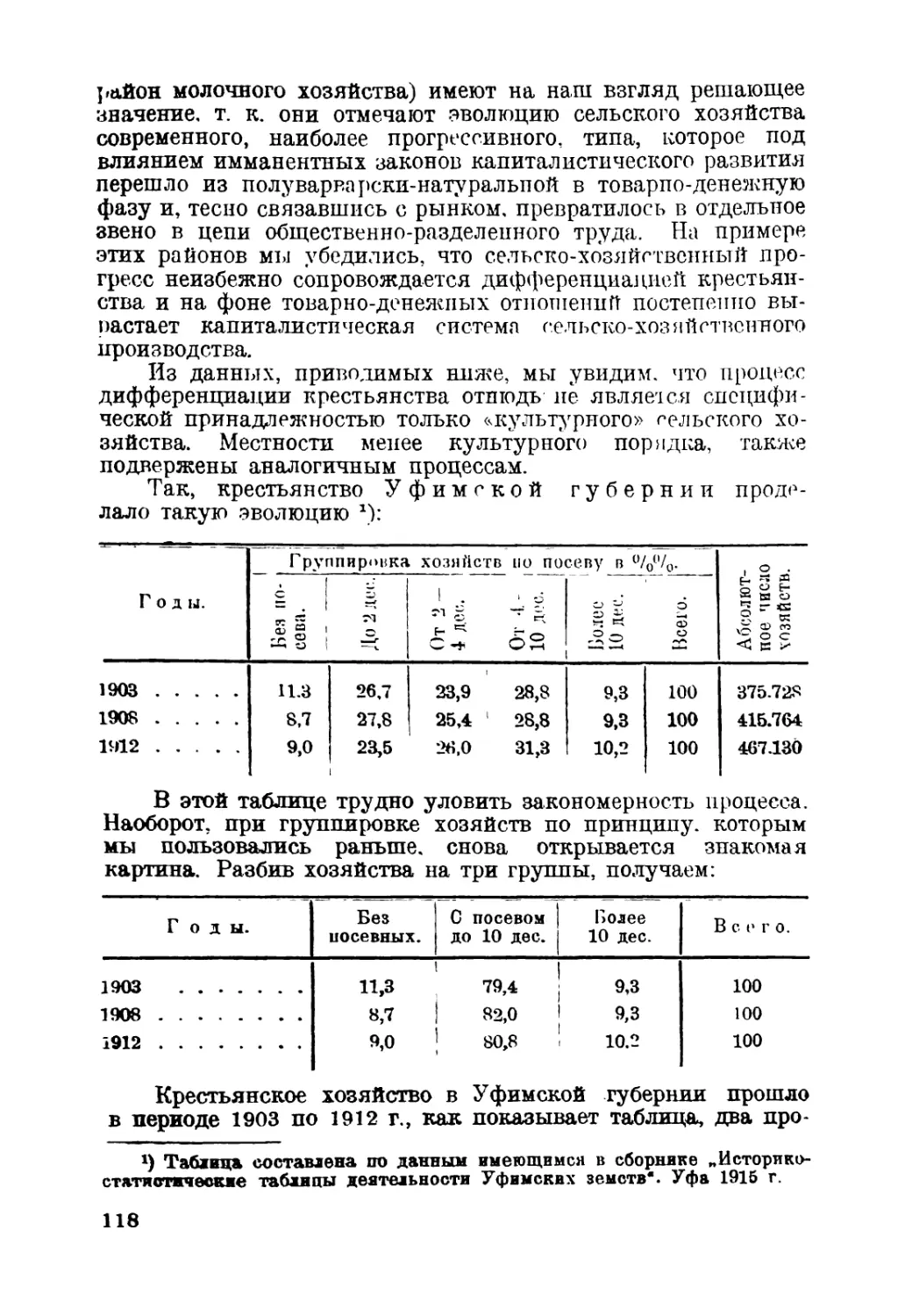

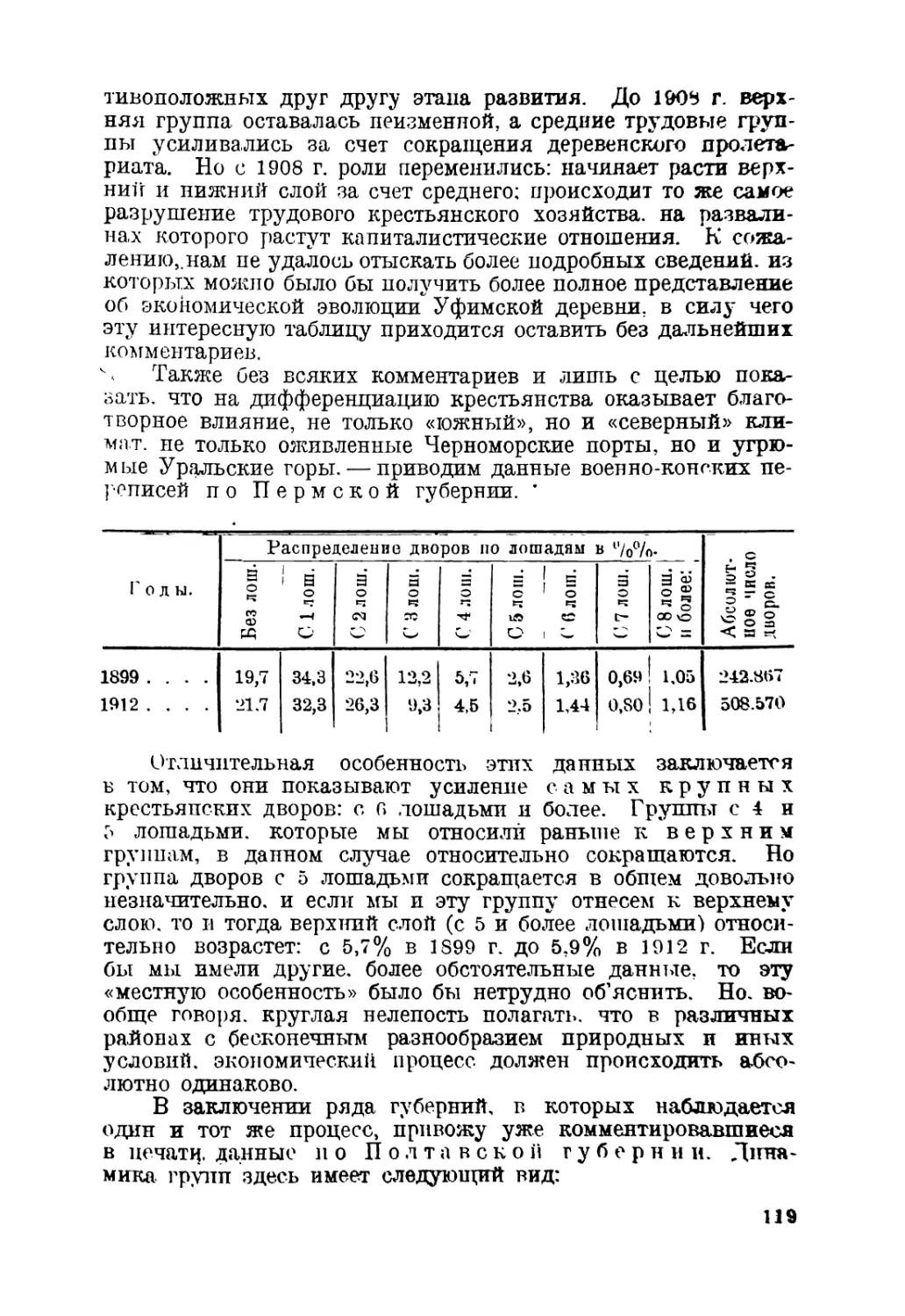

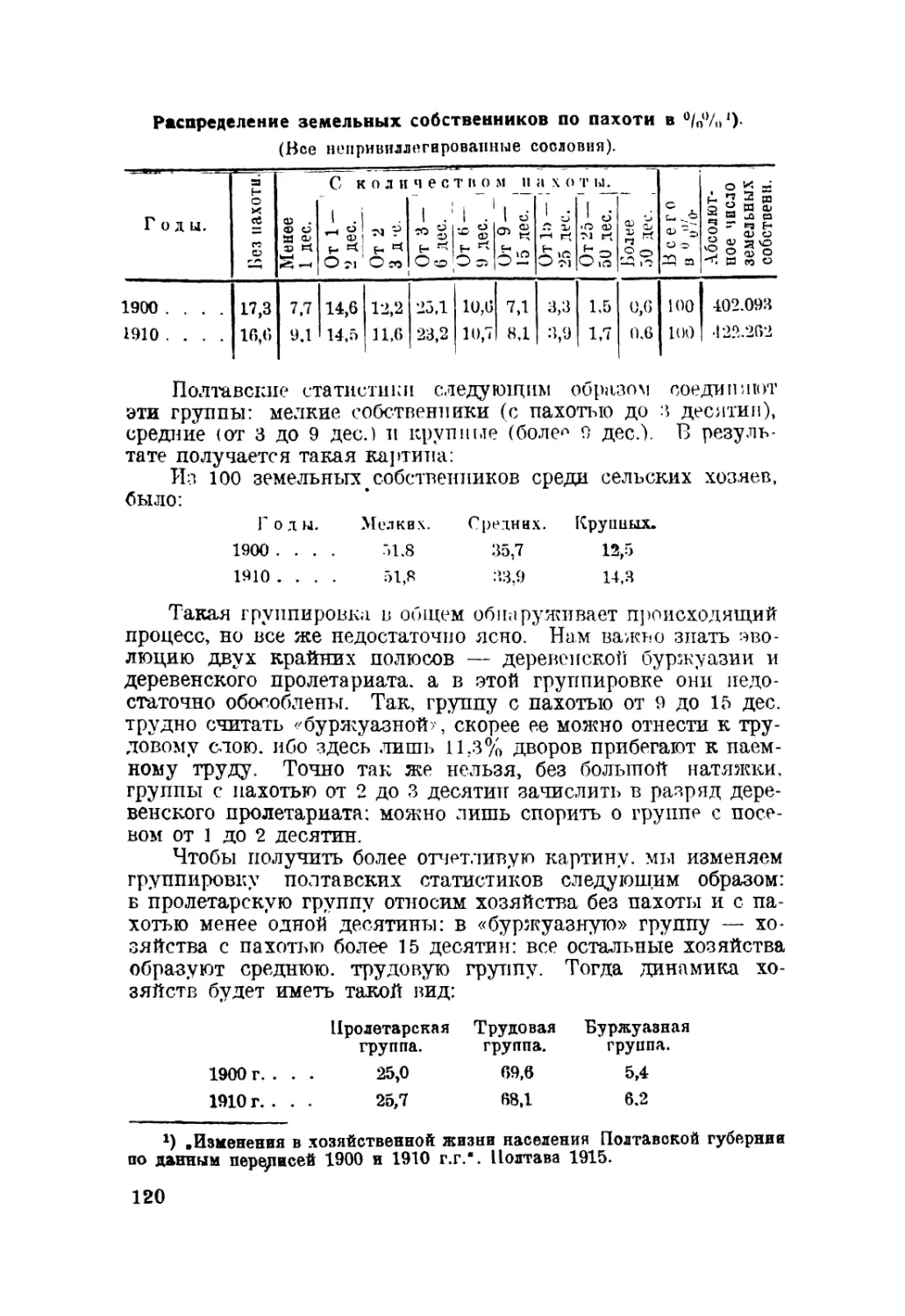

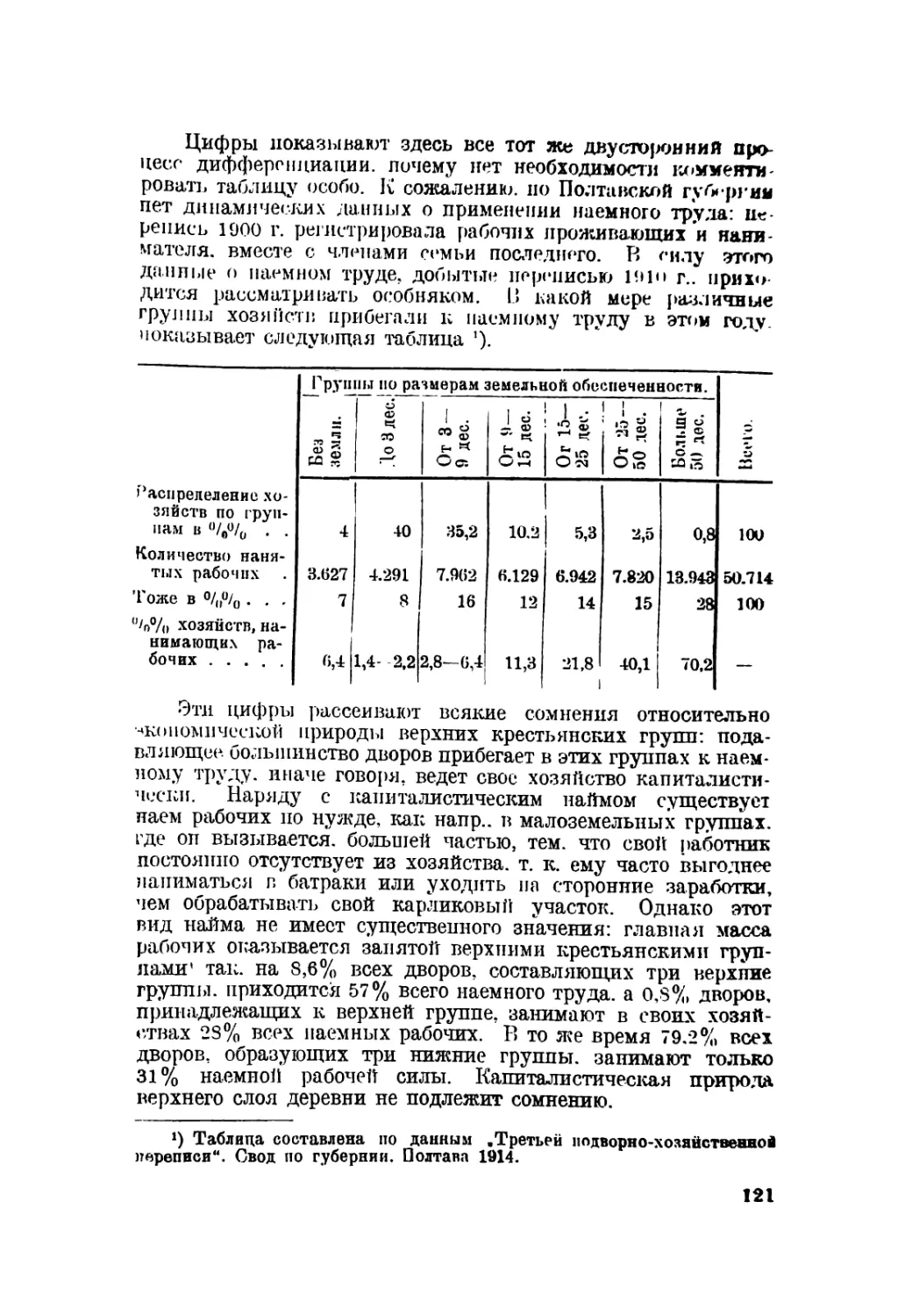

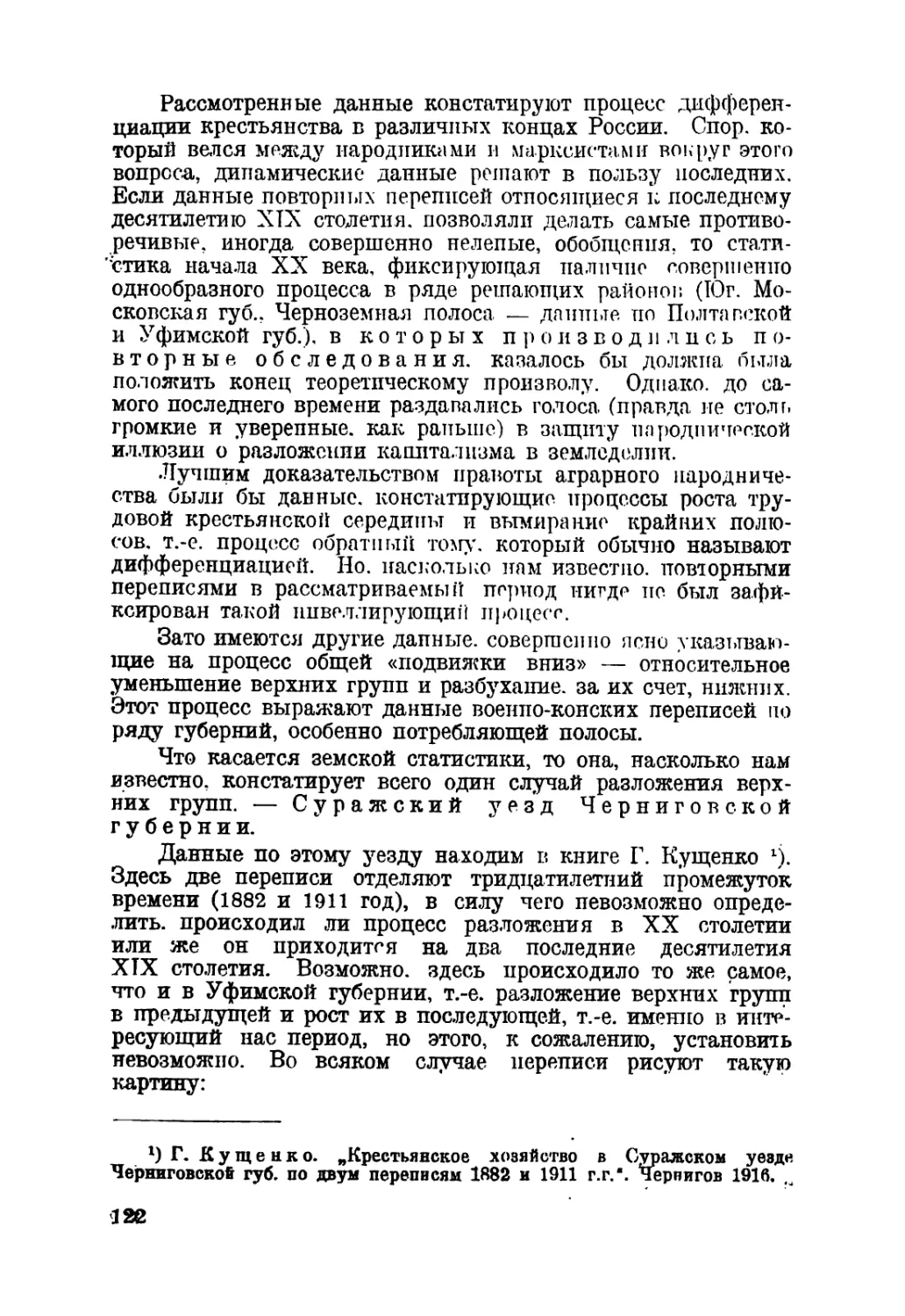

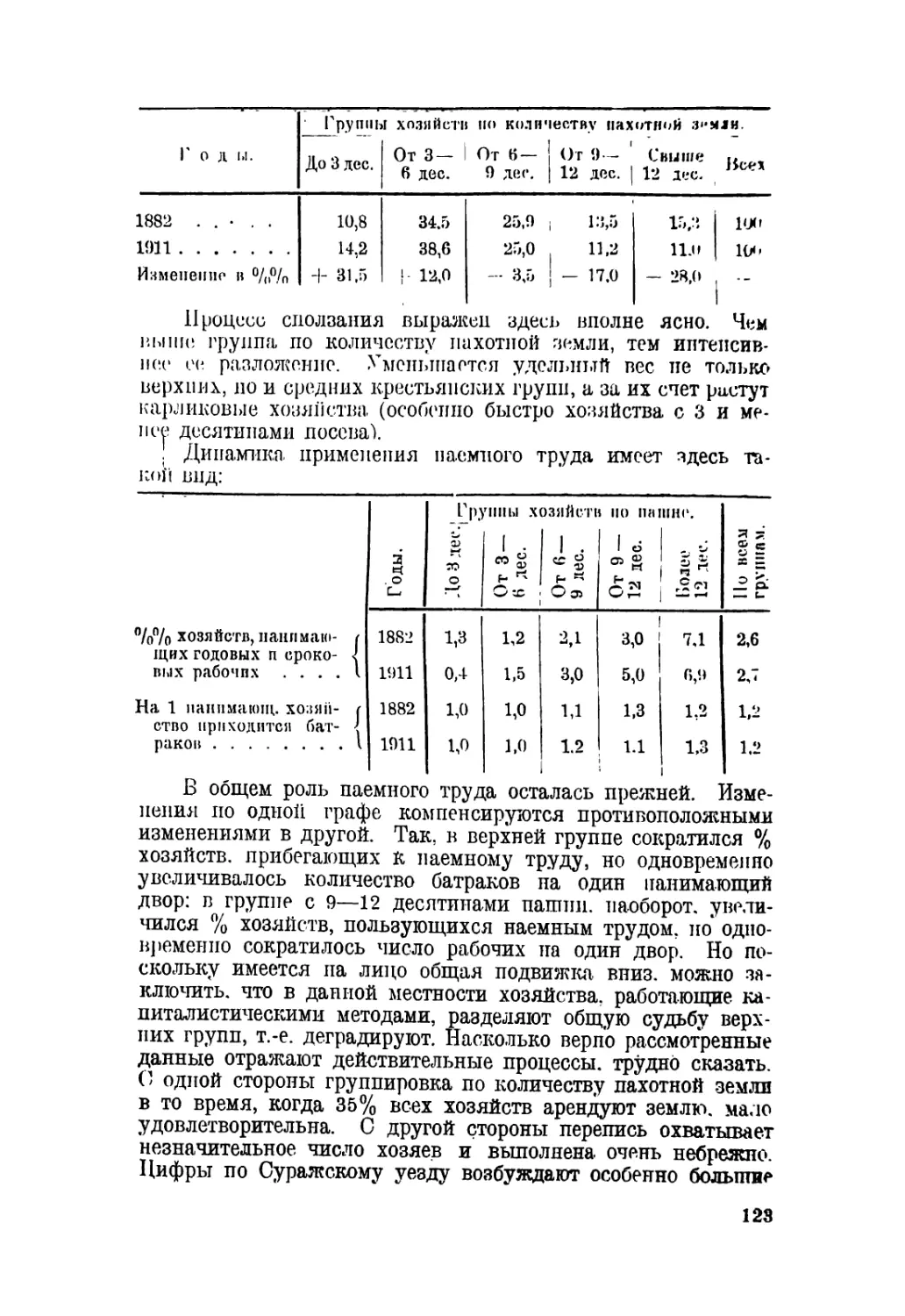

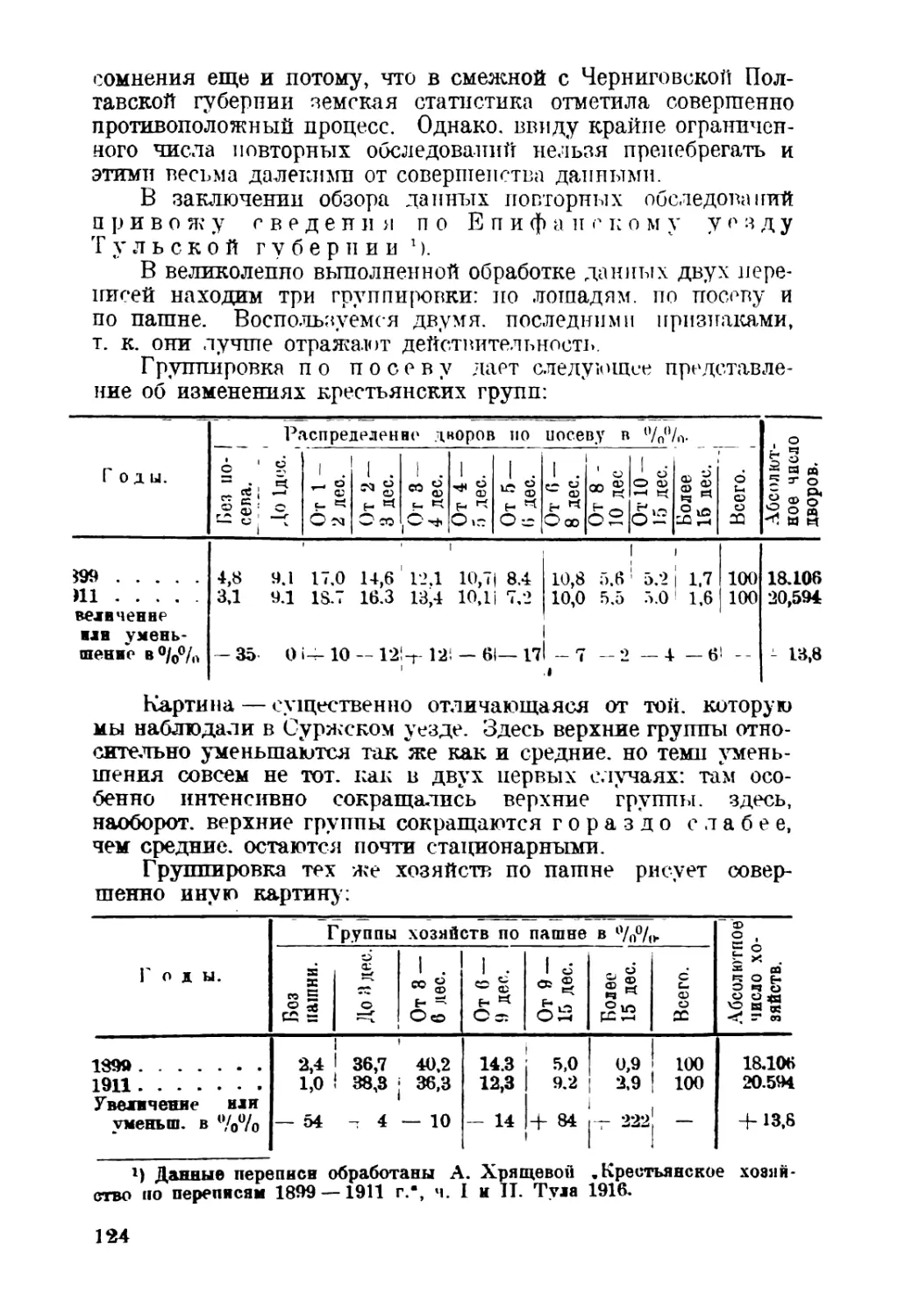

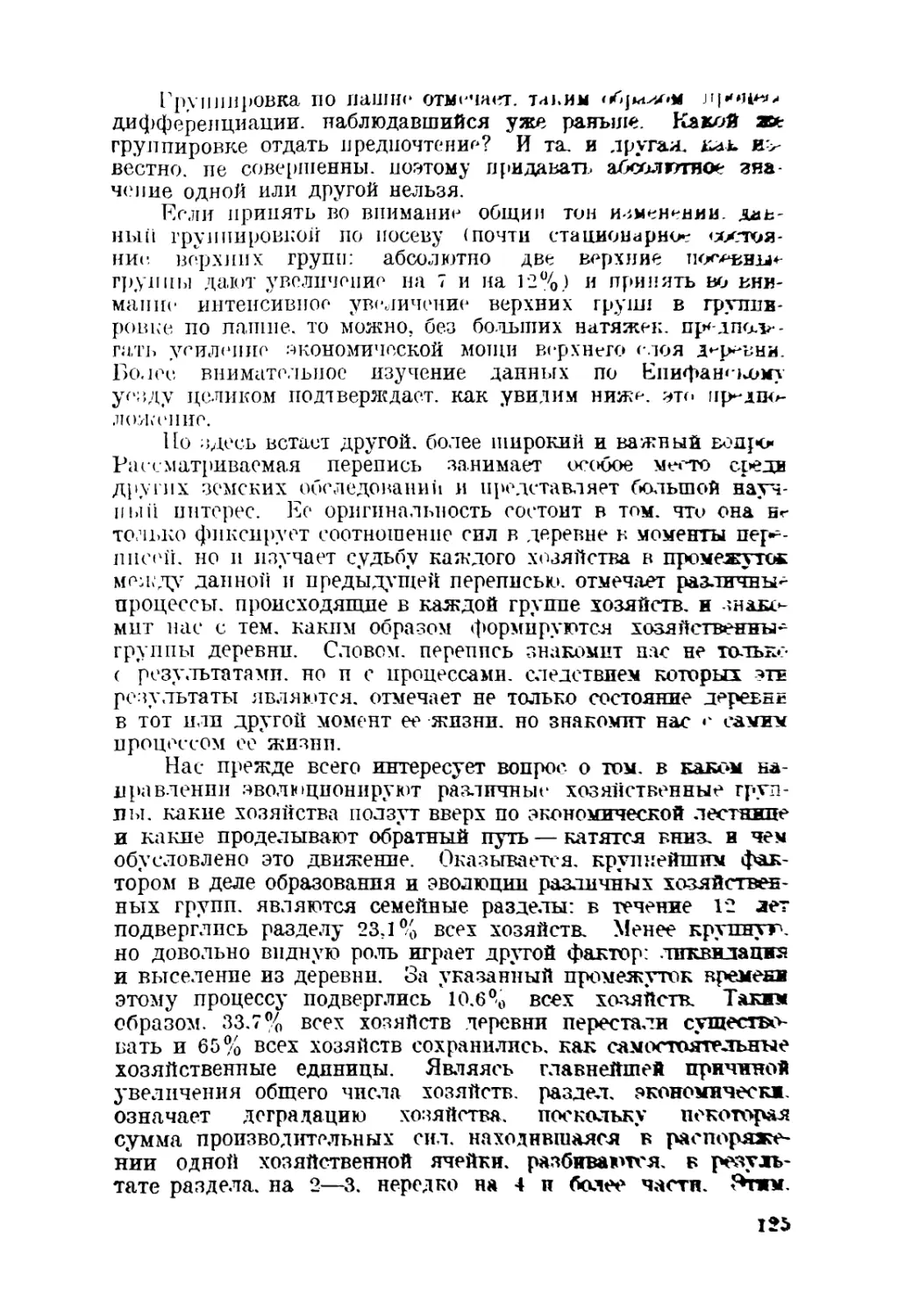

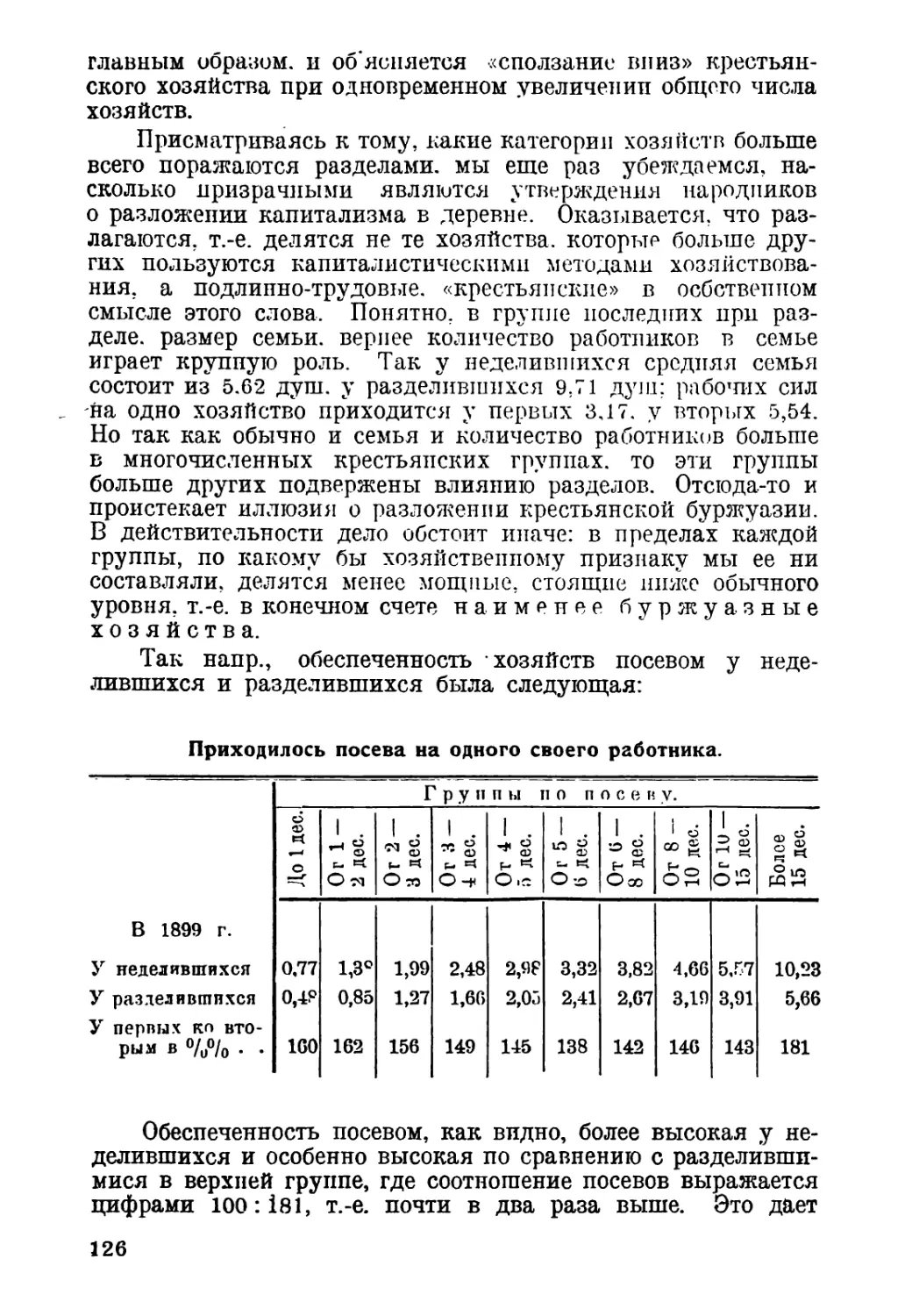

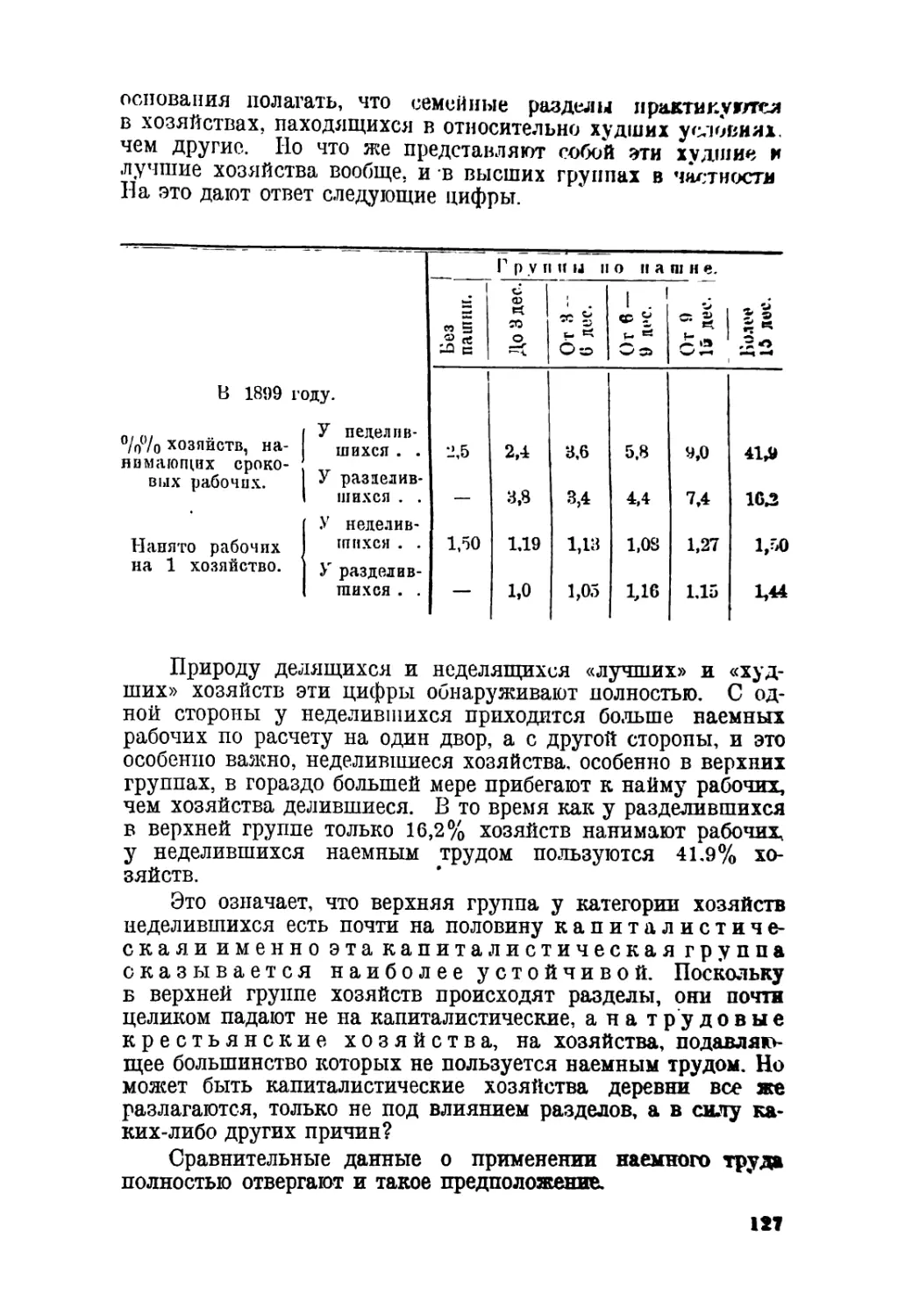

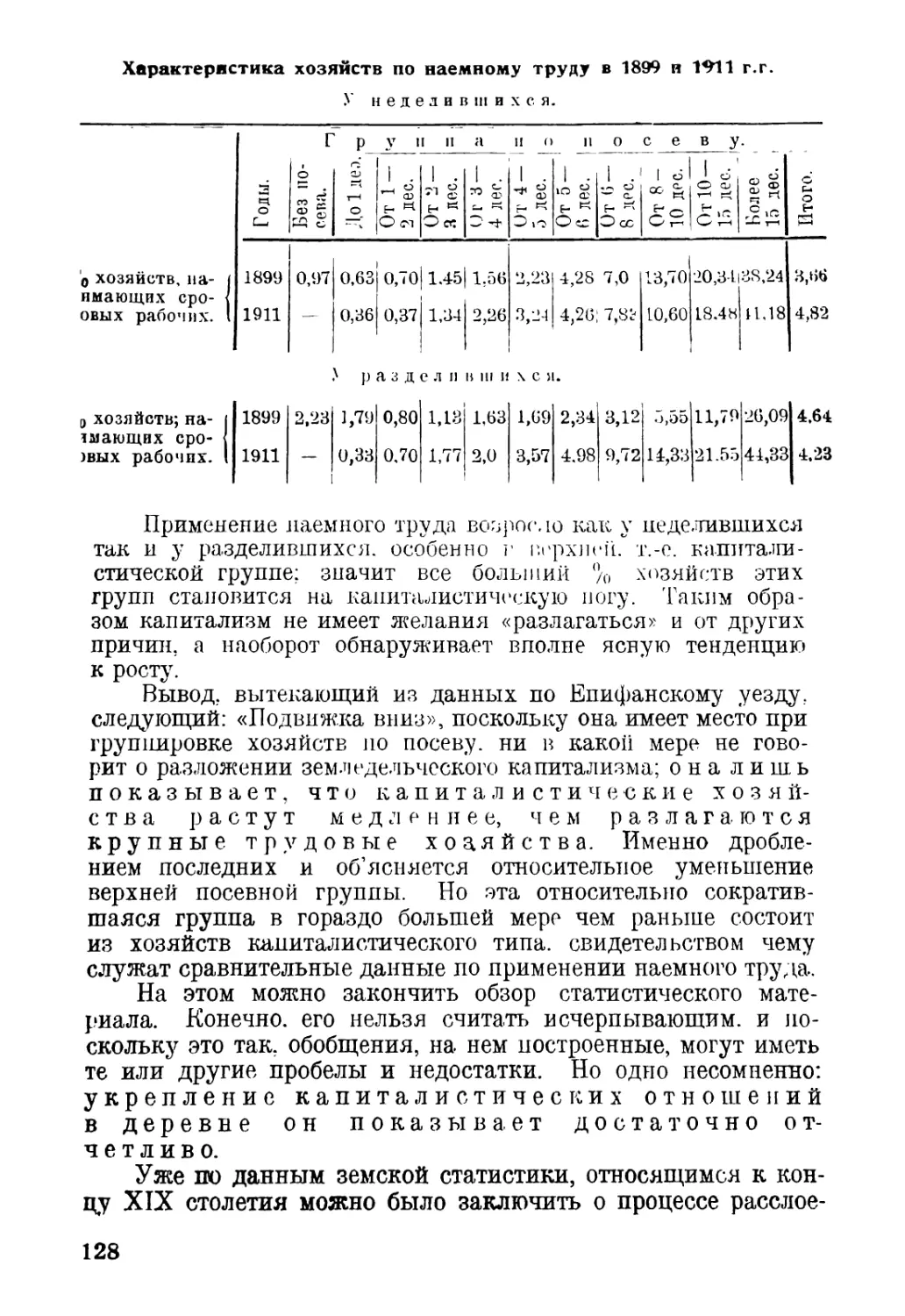

Основным логическим принципом, из которого неореали¬