Text

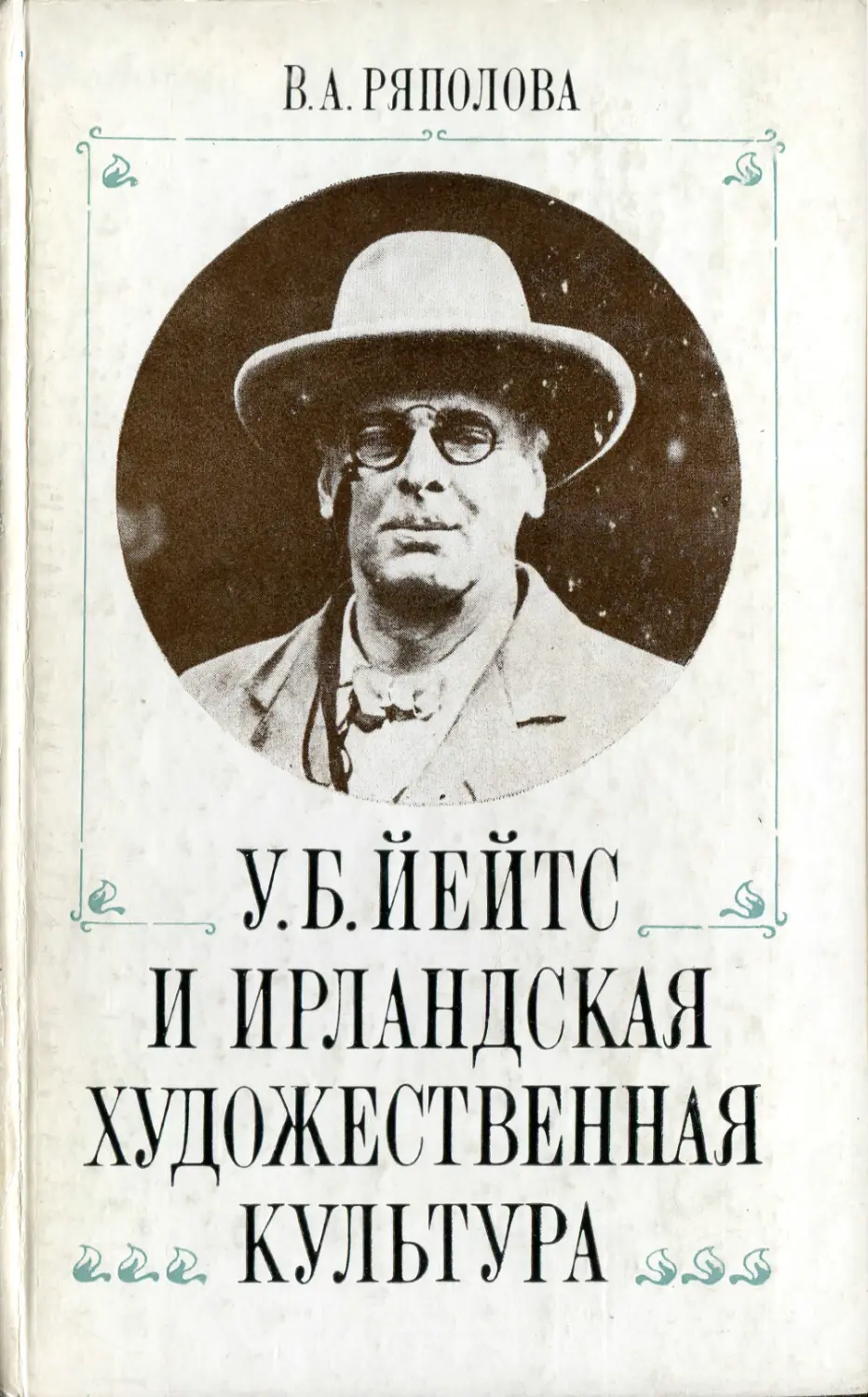

В.А. РЯПОЛОВА

&

У.Б.ИЕИТС

Л

И ИРЛАНДСКАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

КУЛЬТУРА

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР

i

Театр Аббатства

В.А.РЯПОЛОВА

УБ.ЙЕЙТС

И ИРЛАНДСКАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

КУЛЬТУРА

1890-е— 1930-е годы

Ответственный редактор

А.А.АНИКСТ

МОСКВА

«НАУКА»

1985

В книге исследуется творчество всемирно известного деятеля

ирландской культуры У. Б. Йейтса. Его творческое развитие

рассматривается в контексте борьбы ирландского народа про-

тив английского владычества, составной частью которой был

мощный подъем национальной культуры (так называемое

«Ирландское возрождение»).

Рецензенты:

ШАХ-АЗИЗОВА, Н. АНАСТАСЬЕВ

В оформлении использованы:

Фото У. Б. Йейтса 1930 г.

Эмблема Театра Аббатства («Королева Мейв на охоте»)

Гравюра на дереве. Э. Монселл

р4901000000-214ftS_f!! © Издательство «Наука»,

042(02)-85 1985 Г.

£>CL

ВВЕДЕНИЕ

D1923 г., выступая с Нобелевской речью в Шведс-

кой Королевской академии, Уильям Батлер Иейтс

сказал: «Возможно, английские комитеты никогда не

назвали бы вам моего имени, если бы я совсем не пи-

сал пьес и статей о театре, если бы моя лирическая

поэзия не имела бы сходства с речью, практикуемой на

сцене; возможно даже — хотя это никак не могло быть

намеренно с их стороны — если бы мое имя не было до

некоторой степени символом целого движения» К Йейтс

имел в виду деятельность ирландского театра, начав-

шуюся на рубеже XIX и XX в., а далее заявил, что она

вошла важнейшей составной частью в «то движение

мысли, которое подготовило англо-ирландскую войну»2.

Иейтс, вдохновитель и практик ирландского теат-

рального движения, не преувеличивает ни роли театра

в духовной культуре Ирландии начала нынешнего сто-

летия, ни роли самой этой культуры в ирландской

жизни.

На рубеже XIX и XX в. Ирландия переживает не-

бывалый— впервые за много столетий — подъем куль-

туры. Он происходит в сложнейшей обстановке, насы-

щенной мучительными проблемами и конфликтами во

всех сферах жизни.

Главный больной вопрос для Ирландии того време-

ни— ее отношения с Англией, имевшие долгую и дра-

матическую историю.

На протяжении столетий, начиная с XII в., Англия

распространяла свою власть на Ирландию. Методы,

которыми это осуществлялось, и положение Ирландии

после завоевания позволили Ф. Энгельсу назвать ее

«первой английской колонией»3. К концу XIX в. Ир-

ландия в экономическом отношении была самой нераз-

витой и самой бедной частью Великобритании; огром-

ное большинство населения составляли крестьяне. По-

5

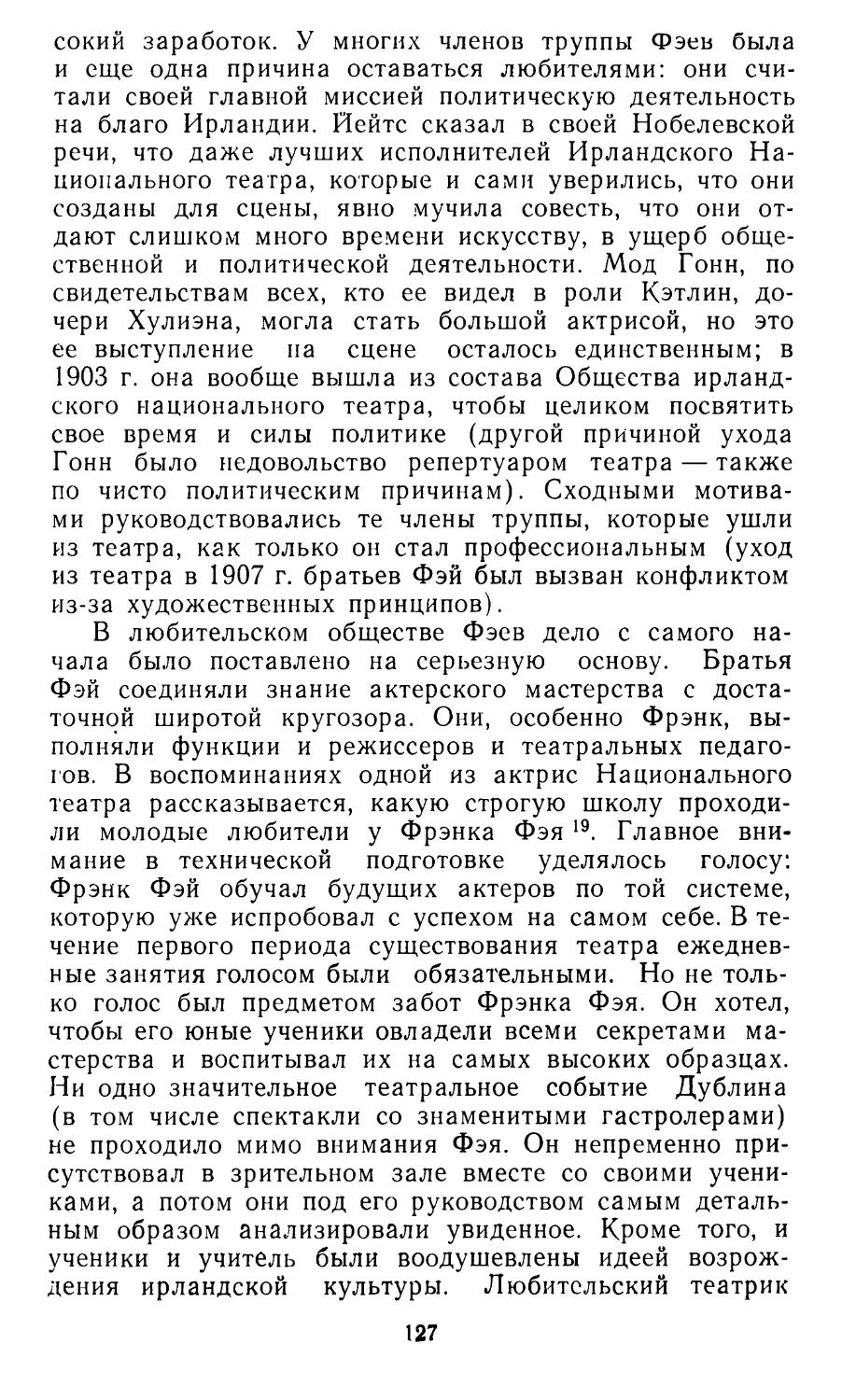

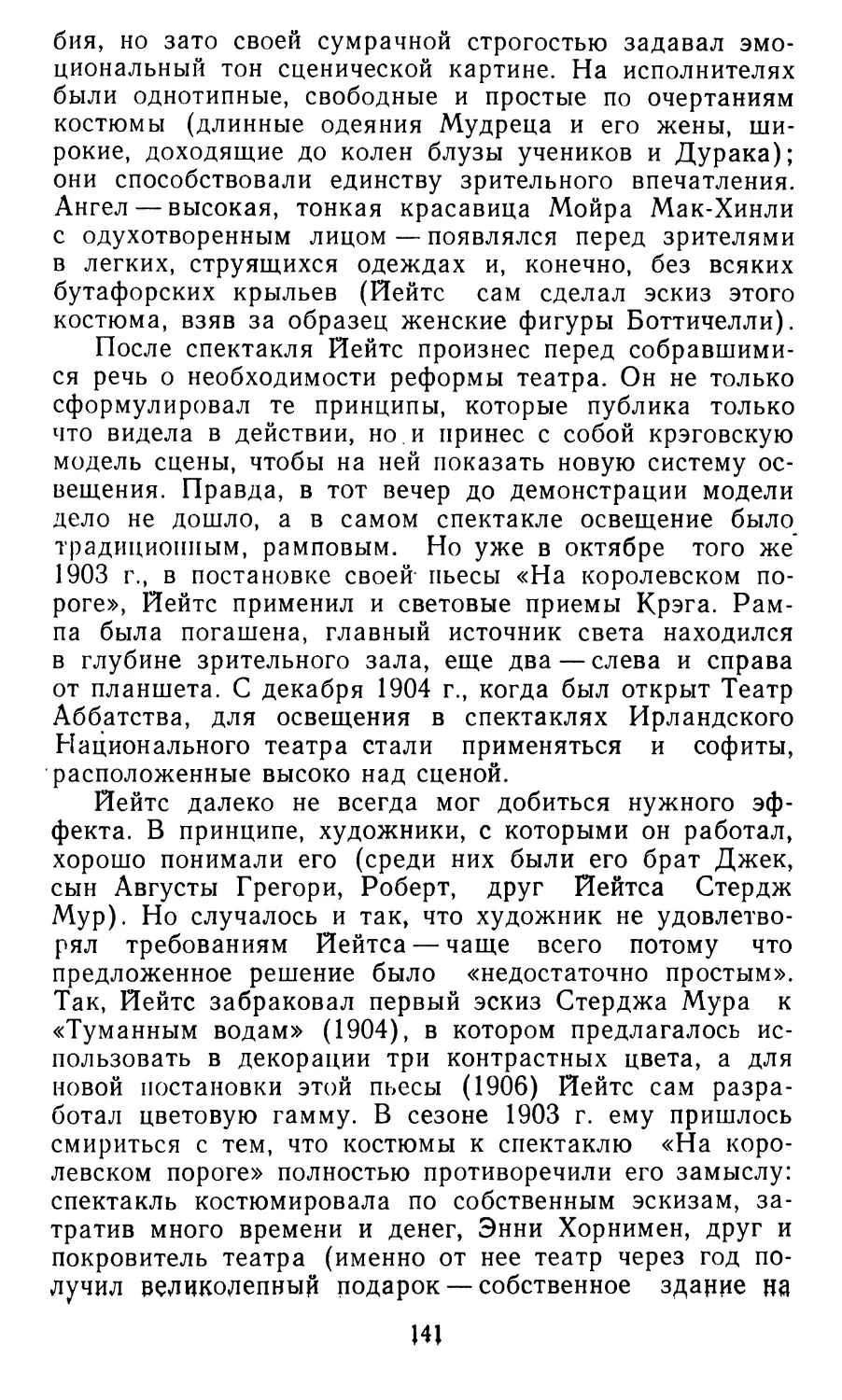

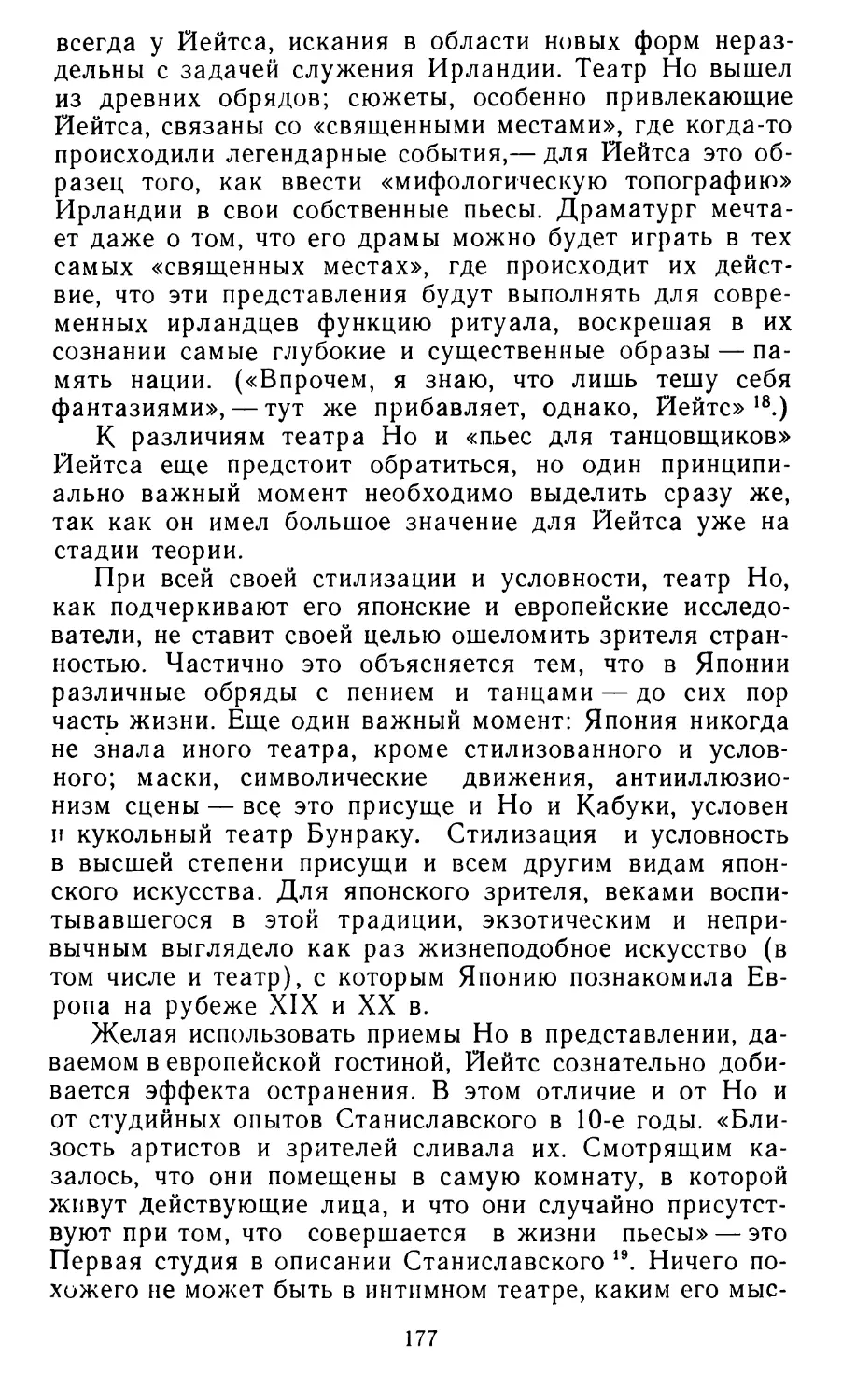

У. Б. Йейтс.

Фото Оппе

литическая автономия была уничтожена в 1800 г. при-

нятием закона об унии Ирландии с Великобританией

(в XVIII в. в Ирландии был свой парламент, при том

что верховная власть принадлежала английской коро-

не). В середине XIX в. (1845—1847) произошло одно

из самых трагических событий в истории Ирландии —

«великий голод», унесший около миллиона жизней. Бед-

ствие приняло такие ужасающие масштабы в резуль-

тате политики английских властей: они не только не

оказали Ирландии необходимой помощи, но и продол-

б

жали вывозить из нее продовольствие. Во время «ве-

ликого голода» началась массовая эмиграция из Ир-

ландии (в том числе в Австралию и Соединенные Шта-

ты). Страна беднела и опустевала4.

Социальные проблемы, общие для всех европейских

стран, в Ирландии обострялись и усложнялись вслед-

ствие ее угнетенного положения.

Последняя и самая мощная волна английский экспан-

сии в Ирландию, совпавшая по времени с промышлен-

ной революцией, в считанные десятилетия разрушила

социальную структуру Ирландии, насильственно уско-

рив переход от средних веков к новому времени. Анг-

лийские переселенцы — новые и потомки прежних — за-

няли привилегированное положение в ирландском об-

ществе, так же, как протестантская церковь стала гла-

венствующей по отношению к католической, к которой

принадлежало все коренное население Ирландии. Зна-

чение католицизма в ирландской жизни, однако, не

уменьшилось — скорее, напротив. Завоеванный народ

видел в своей исконной вере духовную опору и знамя в

борьбе за национальное освобождение. Несмотря на

самые решительные и жестокие меры английского пра-

вительства, несмотря на все привилегии, предоставлен-

ные протестантам, большинство ирландцев остались

католиками (это сохраняется и по сей день), а низшее

и среднее католическое духовенство не раз вдохновля-

ло и возглавляло национальные выступления. Однако

верхушка католической церкви последовательно держа-

ла сторону властей, а в области культуры ирландская

католическая церковь в целом стояла на чрезвычайно

консервативных и даже реакционных позициях.

Быть католиком в Ирландии XIX в. значило быть

коренным ирландцем и — почти всегда — принадлежать

к низам общества. Значительно сложнее все обстояло

с протестантами. Потомки англичан-переселенцев име-

ли все основания считать себя — и считали — настоящи-

ми ирландцами даже по крови. Уже внуки и правнуки

самых первых колонистов были названы «большими ир-

ландцами, чем сами ирландцы»,— так выразился Эд-

мунд Спенсер, современник Шекспира, знаменитый поэт

и ревностный чиновник английской колониальной адми-

нистрации в Ирландии5. Он имел в виду не только ус-

воение англичанами ирландских обычаев, языка и т. д.,

но и аптиапглийскую ориентацию. В повое время, окон-

чательно завоевав Ирландию, английское правительство

7

делало все, чтобы «англо-ирландцы»6 были его опорой

в покоренной стране. Но оппозиционные настроения не

прекращались, и хотя значительная часть протестантской

Ирландии поддерживала Англию, а протестантская цер-

ковь открыто служила британским интересам, многие

выдающиеся деятели ирландского освободительного дви-

жения были англо-ирландцами и протестантами. В их

числе национальный герой Ирландии Теобальд Уолф Тон,

руководитель восстания 1798 г., бывшего «ирланд-

ским ответом на первую французскую революцию»7.

Свифт, обличавший жестокость английской политики в

Ирландии, был англо-ирландцем и настоятелем проте-

стантского кафедрального собора в Дублине.

Патриотические настроения, все более распростра-

нявшиеся в верхах ирландского общества в XIX в., сбли-

жали их с основной массой населения, но это не снима-

ло классовых противоречий. Земельная лига, образо-

ванная в 1879 г., боролась за интересы крестьян и с

английскими и с ирландскими помещиками. Нарастал

антагонизм труда и капитала — позднее, в начале XX в.,

он вылился в открытые классовые бои, имевшие евро-

пейский резонанс. На исходе XIX в. национальной не-

зависимости желали многие ирландцы, но представле-

ния о независимой Ирландии были различными и даже

взаимоисключающими. В сложном переплетении нацио-

нальных, классовых, религиозных устремлений было

трудно, а подчас и невозможно ориентироваться и на-

блюдателям и самим участникам. Раскол, следствие

английского владычества, стал национальной бедой Ир-

ландии задолго до того, как появилась государственная

граница, отделившая Север от Юга.

В сфере культуры английское завоевание привело к

огромным, необратимым переменам.

Ирландский (гэльский) язык в конце XIX в. был по-

чти искоренен: его знали и на нем говорили лишь кре-

стьяне самых захолустных и отдаленных от Англии

западных областей, родным — и единственным — языком

для большинства ирландцев и в городе и в деревне был

английский8. Литература на ирландском языке пере-

стала создаваться практически уже к началу XIX в.

Богатейшее культурное наследие древней и средневе-

ковой Ирландии — саги и поэтическое творчество бар-

дов— оставалось под спудом. В течение столетий, ког-

8

да все ирландское было запрещено, древние рукописи

лишь по счастливой случайности уцелели от полного

уничтожения, а культурная традиция передавалась, в

основном, устно. «Великий голод» середины XIX в., опу-

стошив сельскую Ирландию, нанес страшный удар куль-

турной памяти страны.

Но уничтожена эта память не была. В течение сто-

летий английского владычества происходил процесс

внутреннего преобразования английского языка на ир-

ландской почве — формировался англо-ирландский диа-

лект, выросший на основе английского языка эпохи Воз-

рождения, воспринявший гэльскую ритмику и элементы

грамматики. Он сохранил и донес до нового времени

устную традицию, созданную на гэльском языке, а к

концу XIX в. созрел для того, чтобы стать языком ли-

тературы.

Кроме англо-ирландского диалекта в Ирландии су-

ществовал и собственно английский язык. На нем го-

ворила, читала и писала образованная часть общества.

Английская культурная гегемония имела двоякое воз-

действие на литературу, создаваемую ирландскими пи-

сателями на английском языке. С одной стороны, утра-

чивались традиции, неизбежно нивелировались ирланд-

ские национальные самобытные черты. Превратившись

в отсталую провинцию Великобритании, Ирландия те-

ряла таланты, естественно тяготевшие к метрополии,

где они формировались в среде английской культуры и

становились ее частью. «Иметь успех в Лондоне значи-

ло почти забыть Ирландию»,— пишет известный ирланд-

ский писатель и критик Фрэнк О'Коннор, анализируя

литературную ситуацию первой половины XIX в.9 С дру-

гой стороны, постоянное влияние одной из богатейших

культур мира не могло не иметь для Ирландии и благо-

творных воздействий. Иейтс выразил чувства многих

ирландских интеллигентов его поколения, подытожив в

конце жизни свое отношение к Англии: «Никто не спо-

собен ненавидеть, как мы, в ком всегда живо прошлое,

тзрою ненависть отравляет мне жизнь, и я обвиняю себя

в слабодушии за то, что не нашел ей должного выра-

жения. Но я помню... что мою душу создали Шекспир,

и Спенсер, и Блейк, и, возможно, Уильям Моррис, и анг-

лийский язык, на котором я думаю, говорю и пишу...» 10.

Слияние двух национальных культур, находившихся

на разных стадиях развития, к тому же протекавшее в

трагических обстоятельствах истории, было долгим, бо-

9

лезненным, сопровождалось невозвратимыми потерями.

Но оно все же произошло. Ирландская литература в

XIX в. была по большей части подражательной, но она

имела великие образцы для подражания, приобщалась

к европейскому развитию.

Наиболее сложным было положение с драмой и те-

атром.

Один из парадоксов ирландской культуры заключа-

ется в том, что в ней отсутствует театральная традиция.

До нового времени не дошло ни клочка рукописи с дра-

матическим текстом, ни единого упоминания о том, что

в Ирландии до английского завоевания были театраль-

ные представления. Все, что хоть как-то может быть

подведено под рубрику драмы,— это средневековые поэ-

мы, написанные в форме диалога (например, между

легендарным древним бардом Ойсином и святым Пат-

риком).

Существуют различные объяснения этой особенно-

сти ирландской культуры. По одной версии, рукописи

древних пьес могли быть уничтожены духовенством.

По другой — театр в Ирландии исторически не успел

сложиться, потому что, сравнительно с другими страна-

ми Европы, в ней чрезвычайно запоздал процесс обра-

зования городов. Это, конечно, относится к независи-

мым областям Ирландии. Города на захваченной тер-

ритории появились достаточно рано, но в силу специ-

фики своего возникновения и местоположения — форпос-

ты завоевателей — они не могли стать очагами органи-

ческого развития средневековой культуры.

Обе эти версии не могут служить исчерпывающим

объяснением, но, как бы то ни было, для Ирландии в

новое время собственного театрального прошлого не

существовало. Был только английский театр; многие из

самых знаменитых его актеров и драматургов происхо-

дили из Ирландии11, но их творчество развивалось в

русле английской культуры.

Тем удивительнее было рождение и стремительный

рост ирландского национального театра на рубеже

XIX и XX в.: за несколько первых лет своего существо-

вания он стал явлением мирового масштаба. Театр

был создан в период высочайшего подъема духовных

сил возрождающейся нации — ирландская культура того

времени вскоре была названа «ирландским возрожде-

нием». И возникновение театра, и его дальнейшая судь-

ба были самым тесным образом связаны с освободи-

10

тельным движением, надолго определившим развитие

современной ирландской истории. Путь молодого теат-

ра Ирландии был отмечен драматизмом, противоречия-

ми и парадоксами. Их, как в фокусе, собрала творче-

ская личность Уильяма Батлера Йейтса.

Человек, явившийся в полном смысле слова родо-

начальником ирландского театра, драматург, теоретик

драмы и театра, театральный полемист, активный и раз-

носторонний театральный практик, решил создать на-

циональный ирландский театр в тот момент, когда в его

сценическом «багаже» не было практически ничего,

кроме одной пьесы. Самое удивительное состоит в том,

что театр был действительно создан. Все это заставляет

самым внимательным образом отнестись к «дотеатраль-

ному» периоду в жизни и творчестве Йейтса.

Примечания

1 Yeats W. Я. Dramatis Personae. L., 1936, p. 177.

2 Ibid.

3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 29, с. 43.

4 Прежняя численность населения не восстановлена в Ирландии до

сих пор: в Ирландской Республике и Северной Ирландии вме-

сте взятых проживает около 4,9 млн. человек — против 8 млн.

в- 1825 г.

5 Spenser Е. A View of the State of Ireland.—В кн.: Осипова Т. С.

Ирландский город и экспансия Англии XII—XV вв. М., 1973,

с. 205.

6 Термин английской историографии, употребляемый и у нас.

7 Конноли Дою. Рабочий класс в истории Ирландии. Отвосвание

Ирландии. М., 1969, с. 202. Д. Конноли (1870—1916). — извест-

ный деятель ирландского национально-освободительного и со-

циалистического движения; за участие в Пасхальном восстании

1916 г. казнен англичанами.

8 Это положение сохраняется и до сих пор, несмотря на меры по

восстановлению гэльского языка (с 1920-х годов, после войны за

национальную независимость, он стал в Ирландии государствен-

ным языком, наравне с английским). Считается, что в настоящее

время ирландским языком владеют около 600 тыс. человек. Од-

нако население «гэльтахта» — тех районов страны, где живое раз-

витие языка не прерывалось,— составляет не более 80 тыс. чело-

век. По некоторым данным (см., например, американскую «Меж-

дународную энциклопедию»), к 60-м годам XX в. ирландским

языком в обиходе реально пользовались только 30 тыс. человек.

9 O'Connor F. A Short History of Irish Literature. A Background

Look. N. Y., 1967, p. 143.

10 A General Introduction for My Work.— In: Yeats W. B. Essays and

Introductions. L., 1961, p. 519.

11 Западные историки английской драмы подсчитали, что, начиная

с эпохи Реставрации (конец XVII в.), большинство известных

драматургов Великобритании были ирландцами,

a

*><l

ПУТЬ К ТЕАТРУ

р^ейтсу было 34 года, когда созданный им Ирланд-

ский Литературный театр показал свой первый

спектакль (8 мая 1899 г.). К тому времени Йейтс поль-

зовался уже немалой известностью и авторитетом как

поэт и литературный критик. Несколько сборников

стихотворений и рассказов, антологии ирландского

фольклора и поэзии, статьи и лекции о литературе —

таков круг творческих занятий Иейтса в 80—90-е годы.

В тот же период он принимает непосредственное и ак-

тивное участие в деятельности ирландских политических

обществ, направленной против Англии. Если взять одну

только событийную канву творческой и общественной

жизни Иейтса, то период до рубежа XIX и XX в. вы-

глядит чрезвычайно насыщенным. Но еще значительнее

внутренняя линия духовного развития Иейтса в эти

годы, решающие для формирования его мировоззрения

и художественных пристрастий.

Йейтс принадлежал к людям поздней жатвы. Свои

самые глубокие и совершенные произведения он начал

создавать на пороге старости. Однако то, что полностью

развернулось так поздно, было заложено чрезвычайно

рано: Йейтс писал, что ведущие идеи всей его жизни

определились у него еще в возрасте семнадцати лет1.

В творческой личности молодого Иейтса поражает

стремление впитать в себя максимум из опыта истории,

культуры и окружающей жизни — и, одновременно, не-

обычайно твердая воля, с редкостной последовательно-

стью и упорством пролагающая собственный путь через

все влияния и впечатления, как бы сильны и разнооб-

разны они ни были. Эти качества проявились в Йейтсе

с самого детства.

Йейтс родился 13 июня 1865 г. в предместье Дубли-

на Сэндимаунте, но своей настоящей родиной он всег-

да считал Слайго, небольшой приморский город на за-

12

паде Ирландии, где жили его родственники и где он

мальчиком проводил долгие летние месяцы. Сам Слай-

го, с его старинными домами и узкими улицами, с га-

ванью— воротами в океан, и окрестности города — ши-

рокая долина с множеством озер, окаймленная горами,—

были для Йейтса предметом такой страстной привязан-

ности, что в детстве величайшим горем для него стала

разлука с этими местами, а в одном из своих послед-

них стихотворений Йейтс завещал похоронить себя на

сельском кладбище в окрестностях Слайго. Стихотворе-

ние, которое Йейтс считал первым настоящим прояв-

лением своего поэтического голоса («Озерный остров

Иннишфри»), было посвящено родным, с детства исхо-

женным местам.

Местность изобиловала развалинами древних зам-

ков, церквей, башен, придорожных крестов. Вокруг

Слайго было также много памятников языческой Ирлан-

дии— курганов и каменных сооружений, о которых

местные крестьяне рассказывали волшебные истории.

Согласно легендам, самый большой курган в округе —

на вершине Нокнарей («гора королей»)—был местом

погребения королевы-воительницы Медб2. Йейтс посто-

янно слышал рассказы о феях и призраках, о волшеб-

ных превращениях и таинственных голосах. Не удиви-

тельно, что впечатлительный мальчик вскоре сам стал

«слышать голоса» или мог, например, «увидеть» в углу

комнаты фантастическую птицу, а порывы ветра были

для него не чем иным, как сонмом фей-сид, со свистом

проносящимся над головой. Вся окружающая природа

давала пищу воображению, настроенному на определен-

ную волну. Это сочетание фантастических образов с ре-

альной и конкретной топографией мы находим впослед-

ствии в поэзии и драматургии Йейтса.

Иейтсу посчастливилось: он впервые приобщился к

традиции ирландской народной культуры совершенно

стихийно и естественно и к тому же в самом раннем

возрасте — подобно тому, как в свое время русские пи-

сатели дворяне открывали для себя мир русского фоль-

клора, слушая сказки и песни своих крепостных нянь.

Для Йейтса в дальнейшем оказались очень важны не

только персонажи и сюжеты ирландского фольклора —

хотя они занимают в его творчестве огромное место,—

но, прежде всего, сама атмосфера фантастических и ге-

роических преданий, способ мышления, запечатленный

в них. Изменчивость всех вещей, превращение одного

13

в другое — часто прямо противоположное, несовпадение

видимости и сущности — эти идеи, поэтически выражен-

ные в слове и подкрепленные воздействием природы,

оказали на будущего поэта сильнейшее влияние и ста-

ли для него затем опорой в борьбе против узкого, по-

верхностного и прагматического взгляда на мир. Йейтс

также увидел в ирландском фольклоре источник нацио-

нальной гордости и национального самоутверждения.

В этом с ним были солидарны многие ирландские ин-

теллигенты 80—90-х годов — те, кто составили ядро

«Ирландского возрождения». Нет необходимости подроб-

но объяснять, почему интерес к национальной старине

приобретал для угнетенной нации, да еще в пору подъ-

ема освободительных настроений, такое огромное зна-

чение, что, например, результаты фольклорных изыска-

ний Королевской Ирландской академии не были опуб-

ликованы из-за боязни спровоцировать патриотические

выступления. Герои и мученики дублинского восстания

1916 г. вдохновлялись образами древних саг — недаром

памятником им стала статуя мифического воина Ку-

хулина.

Со многими образами и сюжетами ирландских саг

Йейтс познакомился значительно позже, когда он был

уже взрослым и начал литературную деятельность; тог-

да же они вошли в его творчество. Между этим перио-

дом и ранними детскими впечатлениями были годы, про-

веденные в Англии, в Лондоне, новая среда, новые ин-

тересы и влияния. Но соприкосновение с фольклорной

стихией не прошло бесследно. Йейтс возвратился к ней,

как возвращаются на родину,— как он сам, живя в Дуб-

лине, Лондоне, Париже, продолжал возвращаться в

Слайго.

Из первых пятнадцати лет своей жизни Йейтс про-

жил в Лондоне двенадцать —с 1868 по 1880 г. (летние

поездки в Слайго продолжались, но становились все

реже). Здесь решающее воздействие на его формирова-

ние оказала среда художественной интеллигенции —

круг знакомых его отца, Джона Батлера Иейтса.

Йейтс-старший был личностью во многих отношениях

замечательной. Он вырос в англо-ирландской семье,

ведущей свою родословную по отцовской линии от анг-

лийских колонистов XVII в. Среди его предков было

много духовных лиц, в том числе дед (Джон Йейтс, пра-

14

Окрестности Слайго. Гора Бен Балбен

дед поэта) и отец. К традиционной для семьи карьере

священника готовили и Джона Батлера, но он от нее

решительно отказался: несмотря на влияние семьи сын

протестантского пастора вырос атеистом и антиклерика-

лом. Отец не стал переламывать характер и убежде-

ния сына. Джон Батлер Иейтс начал учиться на юри-

ста, а позже, уже в 28 лет, отказался и от юридической

карьеры и уехал в Лондон, чтобы всерьез заняться жи-

вописью. Там он примкнул к кругу молодых худож-

ников, последователей прерафаэлитов. Джон Батлер

Йейтс и группа его друзей-художников, по примеру

старшего поколения прерафаэлитов, образовали свое

«Братство» (в него входили, в частности, Джон Неттл-

шип, Эдвин Эллис, Джордж Уилсон).

С 1876 г., когда будущему поэту было 11 лет, его

родители жили в Бедфорд-парке — «прерафаэлитской

деревне», строившейся тогда по проекту Ричарда Нор-

мана Шоу в живописном зеленом предместье Лондона.

Здесь Иейтс получил свои первые сильные эстетиче-

ские впечатления. Тенистые, тихие улицы «деревни»,

коттеджи из красного кирпича и дерева, мебель и обои

по рисункам Уильяма Морриса, живописная одежда оби-

тателей и, конечно, картины, множество картин художни-

ков-прерафаэлитов... Здесь жили художники и поэты,

говорившие об искусстве и жившие искусством; сюда

не допускались утилитаризм, национальные предрассуд-

ки и снобизм, с которыми Вилли Иейтс столкнулся в

своей лондонской школе. Он нашел в Бедфорд-парке

оазис среди чужого и ненавистного города, людей, до-

стойных уважения и подражания. «...Я не находил в

англичанах ни ума, ни хороших манер — исключением

были художники»,— вспоминает Иейтс3.

Годы, проведенные в Бедфорд-парке, на всю жизнь

определили пристрастия Иейтса в области живописи.

Их был бессилен изменить даже авторитет отца, с на-

чала 80-х годов отошедшего от принципов прерафаэли-

тов и начавшего писать портреты в бытовой реалисти-

ческой манере. Иейтс-старший позднее упрекал своего

друга Неттлшипа и самого Данте Габриеля Россетти ни

более, ни менее, как в непрофессионализме, да и об

Уильяме Блейке, кумире прерафаэлитов, говорил, что

тот мог бы (!) стать художником4. Иейтс не смел пе-

речить отцу и даже учился у него портретной живописи

(поступив в художественное училище в Дублине), но его

внутренние убеждения были тверды: «В глубине души

16

я думал, что следует изображать только прекрасное и

что прекрасна только древность и грезы... Меня не увле-

кало простое воспроизведение натуры, и я был убеж-

ден, что искусство должно творить по своим законам»5.

Совершенно очевидно, что раннее и близкое знаком-

ство с изобразительным искусством сыграло большую

роль в формировании Йейтса (это впоследствии сказа-

лось и на его театральной деятельности: Йейтс с само-

го начала работы в театре придавал принципиальное

значение декорации и, например, Гордона Крэга принял

сначала именно как художника). Очевидно и то, что

Йейтс рано стал смотреть на искусство как на высшую

деятельность человека. Многое было воспринято от отца

и его окружения. Но в чем Йейтс был глубоко самим

собой — это в понимании задач искусства. Оно гармо-

нично сочетается с теми основами его миросозерцания,

которые были заложены во время жизни в Слайго. От

детского воображения, одухотворявшего окружающую

природу, протягивается тонкая, но крепкая нить к убеж-

дению юноши: «прекрасна только древность и грёзы».

Можно только гадать о том, какими бы стали взгля-

ды Йейтса на искусство, если бы в самые важные для

их формирования годы он попал бы не в прерафаэлит-

скую, а в какую-то иную художественную среду. Одна-

ко факты жизни Йейтса показывают, что с самых юных

лет он настолько последовательно строил свою творче-

скую личность, настолько хорошо — пусть часто бессо-

знательно— понимал, где для него «свое», а где «чу-

жое», что «свое» в искусстве он рано или поздно сумел

бы найти и помимо прерафаэлитов. Ведь он испыты-

вал и другие влияния, совершенно не вязавшиеся с его

детскими представлениями о мире или с идеями обита-

телей Бедфорд-парка, но этим влияниям он не подчи-

нился. Соприкосновение с «чужим» не было, однако,

безболезненным и не проходило бесследно — совсем на-

против.

В школьные годы Йейтс познакомился с трудами

Дарвина и его последователей. Это произвело на под-

ростка сильнейшее впечатление. Йейтс вспоминает, как

во время летних каникул он увлеченно коллекциони-

ровал растения и камни, проводил естественнонаучные

наблюдения, вступал в ученые споры с взрослым геоло-

гом-любителем и даже задумал написать исследование

17

о жизни морских обитателей. Однако вскоре энтузиазм

сменился болезненной реакцией, о сущности которой

Йейтс пишет: «...Гексли и Тиндалл, которых я вознена-

видел, отняли у меня бесхитростную религию моего дет-

ства...» 6.

В столетие великих естественнонаучных открытий

подобную ломку мировоззрения переживали многие, но

далеко не для всех она оказалась такой драматической,

как для юного Йейтса. Главным объектом его ненавис-

ти были плоские, вульгарно-материалистические и по-

зитивистские выводы из открытий естественных наук,

преобладавшие в современной Йейтсу философии: отказ

видеть за фактом — сущность, сведение духовного к

производному от материального (которое, в свою оче-

редь, понималось крайне примитивно), представление о

мире как о механическом конгломерате явлений. Отверг-

нув эти идеи, широко распространенные и освященные

авторитетом науки и, не в последнюю очередь, буржу-

азного «здравого смысла», Йейтс сделал один из самых

важных шагов в своем духовном развитии. Отныне он

считал своей жизненной миссией выражать — говоря его

словами — «бунт души против интеллекта»7.

В этой борьбе нужна была духовная опора. Сам

Йейтс считал, что он может апеллировать только к

прошлому, поскольку настоящее забыло идеалы духов-

ности. Однако Йейтс оставался человеком своего вре-

мени, даже когда обращался к самой глубокой древно-

сти. Само ощущение своей эпохи как неподлинной, от-

павшей от настоящих жизненных начал и поиски опо-

ры за ее пределами, в прошлом — типичнейшие черты

сознания художника именно того исторического перио-

да; Йейтс в этом отношении — может быть, крайний, но

не исключительный пример.

Эстетические убеждения и вкусы Йейтса складыва-

лись так же, как и мировоззрение, в полемике, в от-

стаивании своего взгляда на вещи, несмотря ни на ка-

кие влияния и авторитеты. Так, он оставался верен

художественным представлениям, приобретенным в

«прерафаэлитской деревне», в то время как сами пре-

рафаэлиты от них отходили. Йейтс определил свои по-

зиции и в отношении поэзии. Отец пытался привить ему

собственный эстетический вкус — любовь к красочности

и драматизму, но сына это не увлекало. Йейтс с отчет-

ливой критической интонацией пишет об отце: «Он ни-

когда не читал мне поэтических отрывков, имеющих

18

философский интерес; более того, был совершенно рав-

нодушен к поэзии, если в ней содержались общие или

отвлеченные идеи, несмотря на страстность их выра-

жения»8. Полемизируя против взглядов Йейтса-старше-

го, будущий поэт выражал несогласие с целым направ-

лением в современной ему литературной эстетике.

До поры до времени убеждения Йейтса оставались

его внутренним делом. Вскоре он должен был заявить

о них открыто: его ученический период кончался.

В 1880 г. Йейтсы вернулись в Ирландию и посели-

лись сначала в приморском городе Хоуте, пригороде

Дублина, а затем в самой ирландской столице. Здесь

Йейтс окончил школу и поступил в художественное учи-

лище, о котором он пишет: «У нас не было ни научной

основы, ни знания истории живописи, ни твердых кри-

териев»9. Преподаватели — кроме Джона Батлера

Йейтса — учили студентов рисовать «гладко и аккурат-

но» 10, что только удручало и утомляло Йейтса. Как мы

помним, манера отца также его не удовлетворяла, но

именно отец смог оказать на него определенное влия-

ние, при том, что Йейтс не стал профессиональным ху-

дожником. Ко времени поступления в училище (1884) он

уже некоторое время постоянно писал стихи, поэзия —

в отличие от скучных занятий в училище — захватыва-

ла его все больше, а после того, как два его стихотво-

рения впервые увидели свет (в 1885 г. в журнале Дуб-

линского университета), решение созрело: через год

Йейтс оставил училище, чтобы заняться литературной

деятельностью.

Главным предметом его изучения в это время была

поэзия, а в ней — те самые «общие и отвлеченные идеи»,

которые не нравились его отцу. Кумирами Йейтса ста-

новятся Шелли и Блейк — это было началом длитель-

ного и глубокого интереса к их творчеству. Свои пер-

вые стихи Йейтс писал в подражание Спенсеру и Шел-

ли. Большая часть английской поэзии XIX в. была ему

чужда, но знал он ее хорошо и вскоре был способен

выступить с ее аргументированной критикой.

Так же серьезно Йейтс изучал труды «ненавистных»

ученых: биологов — Дарвина, Гексли, Альфреда Рассе-

ла Уоллеса, Эрнста Генриха Геккеля, физика Тиндалла,

экономиста и философа Джона Стюарта Милля. В зре-

лом возрасте Йейтс сетовал на то, что в юности не

19

занимался философией. Но многие из ученых-биологов,

в том числе Геккель и Гексли, занимались и собствен-

но философией. Можно утверждать поэтому, что Йейтс

рано и достаточно серьезно приступил к изучению фи-

лософских трудов.

Он настойчиво и страстно искал повсюду иного, чем

у позитивистов, объяснения мира. Этим его привлекала

философская поэзия Блейка и Шелли, а изучение Блей-

ка привело Йейтса к Сведенборгу и Якобу Бёме, идеи

которых повлияли на Блейка. «...Я наконец ощутил, что

нашел союзников своим сокровенным мыслям»,— пишет

Йейтс11. В 1885 г. Йейтс с несколькими друзьями объ-

единились в группу, названную ими «Дублинское обще-

ство герметиков». Каникулы в Слайго приобрели теперь

особый смысл: в легендах и сказках, которые рассказы-

вали крестьяне, Йейтс видел связь с идеями философов-

мистиков нового времени. Это давало Йейтсу дополни-

тельную опору в его отрицании позитивизма как фило-

софии неистинной, временной, не имеющей отношения к

генеральному пути духовного развития человечества.

В Слайго Йейтс нашел также единомышленника и то-

варища по философским занятиям: это был его дядя

Джордж Поллексфен, погруженный в изучение астроло-

гии и магии. Внимание Йейтса привлек и спиритизм;

он познакомился также с основами древней индийской

философии. В Лондоне Йейтс посещал дом Елены Бла-

ватской, главы теософов, и стал членом еще нескольких

обществ философско-мистического характера.

Есть разные точки зрения на «оккультные» пристра-

стия Йейтса. Согласно одной из них, это было стран-

ностью, чудачеством, забавной аномалией — если не без-

вредной формой помешательства. Так считали многие

современники Йейтса; по Дублину ходили анекдоты о

его вере в сверхъестественное — для некоторых из них

Йейтс, видимо, давал поводы. Насмешник Макс Бирбом,

известный английский литератор, театральный критик и

блестящий карикатурист, младший современник Йейтса,

сделал ирландского поэта героем многих своих карика-

тур, имевших такую популярность, что образ, созданный

Бирбомом, стал комическим двойником Йейтса. На ка-

рикатурах Бирбома Йейтс предстает существом «не от

мира сего»: длинная тонкая фигура в черном колеблет-

ся, как водоросль; руки с длинными, тонкими пальцами

застыли в торжественном жесте; глаза устремлены в

пространство или внутрь самого себя (эффект усилива-

ло

ется стеклами пенсне), но — неожиданный комический

контраст — на ногах уютные домашние шлепанцы, сра-

зу снижающие элегантно-потусторонний облик их вла-

дельца.

Противоположная точка зрения — в последнее вре-

мя очень распространенная среди западных исследова-

телей Йейтса — сводится к тому, чтобы считать «оккульт-

ные занятия» главным жизненным интересом писателя,

а его произведения — чем-то вроде криптограммы, в ко-

торой каждый знак соответствует определенному поло-

жению неоплатонизма, каббалы, индийской философии

и т. д.

Позднейшие истолкователи Йейтса явно относятся к

его мистическим увлечениям гораздо серьезнее, чем он

сам, и объективно принижают значение его творчества.

Для Йейтса теософия, спиритизм, телепатические опы-

ты и, тем более, чтение неоплатоников и восточных фи-

лософов, разумеется, не были пустой забавой, но он был

далек от слепой веры в то, что изучал. Йейтс подходил

к чтению философских произведений, к изучению мифо-

логии и к своим «оккультным экспериментам» как ху-

дожник. Все, что он изучал, становилось строительным

материалом его творчества, и, как здание не есть про-

стая сумма кирпичей, его составляющих, так и творче-

ство Йейтса не сводится к прямому переложению мис-

тических идей разного рода, тем более, что мистика —

в кавычках или без кавычек — не была единственным

источником его мировоззрения.

Когда Иейтсу было 20 лет, произошла одна из самых

знаменательных встреч его жизни — с ирландским рево-

люционером Джоном О'Лири, вернувшимся из ссылки.

Через О'Лири Йейтс приобщается к деятельности пат-

риотического общества «Молодая Ирландия»: бывает на

собраниях, читает лекции по литературе, участвует в

спорах — всегда, независимо от повода, имевших по-

литический характер. «Этим дискуссиям, разговорам с

071ири и ирландским книгам, которые он дарил мне

или давал читать, я обязан всем, что сделал с тех

пор»,— пишет Йейтс 12. В частности, как свидетельству-

ет поэт, произошла резкая перемена в тематике его про-

изведений: «индийские сюжеты», «пастухи и фавны» ран-

них стихов уступили место ирландским образам 13. Но

главное, что дало Иейтсу общение с О'Лири,— опреде-

21

лилось его отношение к проблеме национального осво-

бождения Ирландии.

Иейтс вырос среди людей, далеких от политики. Дед,

состоятельный судовладелец, был поглощен делами

своей фирмы; дядя Джордж — астрологией, отец и его

лондонские друзья — искусством. Йейтсу в детстве не

от кого было заразиться политическими страстями.

Правда, он слышал рассказы о предках, принимавших

активное участие в ирландской политике (его прапрадед

священник Джон Йейтс, например, был другом и едино-

мышленником знаменитого революционера Роберта Эм-

мета), но тогда был равнодушен к этим историям. Более

сильное впечатление на мальчика производили разгово-

ры взрослых о восстании фениев, которое произошло в

1867 г. Фениями — взяв это имя из ирландских легенд —

назвали себя члены ирландской революционной органи-

зации, боровшейся за национальное освобождение и за

демократическую республику. Одним из лидеров фениев

был и Джон О'Лири. Вилли Йейтс и не помышлял о

том, что подобный человек когда-нибудь станет его дру-

гом и наставником: у мальчика были героические меч-

ты, связанные с фениями, но о том, чтобы умереть слав-

ной смертью в битве против них... Это скорее всего объ-

яснялось детским воображением, рисовавшим фениев в

образе неких сказочных разбойников, но определенную

роль, должно быть, играла и среда. Иейтс вспоминает:

«Все, кого я хорошо знал в Слайго, презирали нацио-

налистов и католиков, но и к Англии испытывали не-

приязнь, унаследованную, вероятно, от времен ирланд-

ского парламента. Я знал истории, дискредитирующие

Англию, и верил им безусловно» и.

Переезд в Англию обострил в Йейтсе чувство любви

к родине. Жизнь в чужой стране могла бы укрепить и

националистические идеи. Однако Йейтс-школьник не

стал ни воинствующим националистом, ни забитым и не-

счастным чужаком. Уже в этом возрасте он смог от-

делить Англию «пуритан и торгашей» 15 от Англии, став-

шей его второй родиной. Йейтс вспоминает, что в школь-

ные годы он был одинаково горд тем, что он ирландец,

и тем, что он сын художника. Не одни только обитатели

Бедфорд-парка стали друзьями маленького ирландца.

Друзья и покровители нашлись и в школе, среди уче-

ников. Двенадцать лет, проведенные в Англии, не умень-

шив любви Йейтса к родине (куда он продолжал воз-

вращаться), расширили его представления и навсегда

22

привили иммунитет против национализма. Знакомство

с О'Лири довершило дело: для восприятия идей своего

старшего друга Йейтс был уже подготовлен.

В середине 80-х годов политическая обстановка в

Ирландии была очень сложна, политические страсти на-

калены. «Земельная война» крестьян против ирландских

и английских помещиков была в разгаре. В городах

развертывалась борьба католиков за равные права с

протестантами. Возрождалось движение фениев —

было образовано «Ирландское республиканское брат-

ство». Ирландские парламентарии во главе с Чарльзом

Стюартом Парнеллом боролись за автономию Ирлан-

дии в рамках Британской империи. О'Лири, вернувшись

из ссылки, отошел от непосредственной политической

деятельности, но его идейное и моральное влияние

было очень значительным. В год знакомства с Йейтсом

он был пожилым человеком, которого еще больше со-

старили годы тюрьмы и ссылки, но сохранил ясность

и живость ума, молодой темперамент и обаяние. «Са-

мый красивый старик, какого мне довелось видеть ...не-

посредственный, как жизнь художника»,— вспоминает о

нем Йейтс 16. Для Йейтса О'Лири был идеалом патрио-

та и революционера: «Он вырос в то время, когда евро-

пейские революционеры считали, что они, более чем кто-

либо, должны апеллировать к самым высоким мотивам

и руководствоваться неким идеальным принципом, быть

немного похожими на Катона или Брута...» 17. Йейтса

восхищало, что О'Лири в свое время примкнул к фе-

ниям, совершенно не веря в успех восстания, но счи-

тая, что выступление будет полезно для духа нации,

и никогда не жаловался на лишения, которые выпали

на его долю. Он соединял в себе твердость и страст-

ность убеждений с отсутствием всяческого сектантства.

В среде республиканцев, последователей фениев, глу-

боко почиталось творчество поэтов и прозаиков «Моло-

дой Ирландии», политического движения 40-х годов

XIX в. (группы, называвшие себя этим именем в 80-е

годы, тем самым подчеркивали преемственность тради-

ций). Йейтс не знал литературы «Молодой Ирландии».

С ней его познакомил О'Лири. Поэзия «Молодой Ир-

ландии» была по преимуществу ораторской и публици-

стической. Йейтс увидел в ней ту же поверхностность, тот

же разрыв с многовековыми традициями, что и у по-

пулярных английских поэтов XIX в. Йейтса не удовле-

творяла и слишком узко понимаемая патриотическая на-

23

правленность многих произведений «Молодой Ирлан-

дии»: «Если вы читали, например, любовную песню ь

народном духе, то вскоре понимали, что она написана не

влюбленным, а патриотом, желающим доказать, что

наше крестьянство, действительно, как выразился Дэ-

ниел О'Коннел, „самое лучшее в мире"»18.

Еще большую тревогу у Йейтса вызывала патриоти-

ческая концепция, выраженная в художественной про-

зе и теоретических трудах «Молодой Ирландии» и горя-

чо поддержанная последователями этого движения:

«Проза «Молодой Ирландии» была так же занята опи-

санием ирландских добродетелей, как и поэзия, и еще

больше, чем поэзия,— изображением пороков завоева-

телей, и вскоре мы потонули и погрязли в проблемах

типа: был ли Кромвель полным негодяем, а гл,авы ста-

ринных ирландских кланов — святыми, числится ли за

датчанами что-либо, кроме грабежа и поджогов церк-

вей... и были мы или не были в свое время лучшими

ораторами в мире. Все прошлое было превращено в

мелодраму, в которой Ирландия выступала в роли безу-

пречного героя и поэта; у романистов и историков был,а

лишь одна цель — ошикать злодея, и только меньшин-

ство сомневалось в том, что чем больше шикают, тем

талантливее. Эту мелодраму было тем труднее заменить

более высокой формой искусства, что злодей и жертва,

хотя и в иной форме, действительно существовали...» 19.

В ирландской литературе XIX в. была и другая тра-

диция, представленная именами Чарльза Ливера, Сэ-

мюеля Ловера, Томаса Мура, непосредственных пред-

шественников и современников поколения «Молодой

Ирландии». Творчество этих писателей не было связано

с политикой. В их произведениях Ирландия представа-

ла в благополучном «пейзанском» образе, то сентимен-

тальном, то анекдотическом. Авторы «Молодой Ирлан-

дии» с возмущением относились к этой литературе,

поскольку она унижала национальную гордость, факти-

чески изображая Ирландию такой, какой ее хотели бы

видеть завоеватели-англичане. Оценки «Молодой Ир-

ландии» и Иейтса в данном случае совпадали, хотя его

мотивы были не только гражданскими, но одновремен-

но и эстетическими: Йейтс воспринимал произведения

Ливера, Ловера и т. п. как псевдоискусство, ремеслен-

ную подделку под народность. Такую литературу Иейтс

безусловно отвергал.

Его отношение к «Молодой Ирландии» не могло быть

24

однозначным. Йейтс пишет: «Я... ненавидел эту сухую

риторику в стиле XVIII века, но они (авторы «Молодой

Ирландии».— В. Р.) обладали одним качеством, которое

меня восхищало и восхищает: это не были одиночки-

индивидуалисты; они говорили или пытались говорить

от имени народа и с народом...»20. Это признание Йейт-

са очень важно: в противоречивом отношении юного

поэта к «Молодой Ирландии» отразилась его собствен-

ная внутренняя противоречивость, сопровождавшая его

на протяжении всего творческого пути. Йейтс, особенно

на раннем этапе, хотел писать для многих — для всей

Ирландии, но при этом не следовать общепризнанным

образцам, не поступаться своими принципами. Когда

^ти устремления входили в конфликт между собой,

Йейтс ощущал болезненный внутренний разлад, но не

шел на компромисс. Единственным выходом из проти-

воречий для него всегда были поиски более глубокого,

более сложного синтеза.

Так было и в самом начале его творческого пути. Не

удовлетворенный творчеством ирландских писателей

XIX в., Йейтс в поисках подлинной традиции обратил-

ся к ирландской классике, созданной на гэльском язы-

ке. Как и большинство ирландцев, не зная языка, он

мог познакомиться со старинными текстами только в

переводе на английский. Переводы в то время были не-

многочисленны и далеки от совершенства, но и они

произвели на Йейтса сильнейшее впечатление. Он уви-

дел, что сказки и песни, слышанные им в детстве,— часть

огромного и богатого мира национальной культуры.

Йейтс все более убеждался, что ирландские сказания

восходят к дохристианской мифологической системе —

одной из древнейших в Европе. Гэльская поэзия привле-

кала Йейтса сложными и виртуозными ритмами, сме-

лыми, неожиданными образами и тем, что он позднее

назвал «страстным синтаксисом»21 — интонацией живой

взволнованной речи, не похожей на ораторский стиль

«Молодой Ирландии». Йейтс открыл для себя литера-

турную традицию, которая отвечала его собственным

представлениям о подлинном искусстве, а только такое

искусство, по его глубокому убеждению, могло действи-

тельно служить делу Ирландии. Подтверждение своему

пониманию и оценке древней ирландской культуры

Йейтс находил и в трудах современных ему ученых — в

Ирландии и за ее пределами, начавших серьезную раз-

работку проблем ирландской филологии, истории, ар-

25

хеологии, открывавших не известные дотоле факты.

(В частности, большое значение для Йейтса имели кни-

ги ирландского историка Стэндиша ОТрейди: «История

Ирландии, героический период»—1878 и «Пришествие

Кухулина» — 1895.) Одним из главных направлений дея-

тельности Йейтса отныне становится возрождение и

развитие многовекового культурного наследия Ир-

ландии.

В 1887 г. Йейтс вместе с семьей вновь переезжает

в Лондон. Открывается первый этап его взрослой жиз-

ни, охватывающий конец 80-х и 90-е годы. Продолжая

впитывать в себя самые разнообразные идеи и впечат-

ления, Йейтс начинает действовать. Он составляет ан-

тологии ирландского фольклора и поэзии для ирланд-

ских и английских издателей, подготавливает издание

произведений Блейка. Его стихотворения и статьи печа-

таются в английских и американских газетах и журна-

лах, в 1889 г. выходит первый поэтический сборник

(«„Странствия Ойсинаи и другие стихотворения»), за

ним — еще два (в 1892 и 1899 г.), сборник рассказов и

эссе «Потаенная роза» (1897). Йейтс заявляет о себе и

как драматург — в Лондоне ставится его пьеса «Страна

блаженства» (1894). По его инициативе организуется не-

сколько литературно-художественных обществ: в Лон-

доне в 1891 г.— «Клуб стихотворцев» и «Ирландское

литературное общество», объединяющее ирландских пи-

сателей, живущих в Англии; в Дублине в 1892 г.— «На-

циональное литературное общество»;, наконец, в 1899 г.

открывается Ирландский Литературный театр.

В 90-е годы необыкновенно расширяется круг твор-

ческих связей Йейтса. Свое время он делит между Дуб-

лином, Лондоном и Парижем. Он лично знаком чуть ли

не со всей ирландской интеллигенцией, со многими дея-

телями английской культуры, входит в парижские ху-

дожественные круги. Йейтс продолжает свои «оккульт-

ные занятия» и думает о создании «Ирландского мис-

тического ордена». Он знакомится с Уильямом Морри-

сом и некоторое время посещает собрания его Социа-

листической лиги. В 1896 г. он вступает в Ирландское

республиканское братство и не только непосредственно

участвует в политических митингах и демонстрациях,

но и входит в руководство этого тайного общества.

События и впечатления этого периода образуют в

26

творческой памяти Йейтса тот «золотой фонд», из кото-

рого он черпал до конца дней. Не менее важен непо-

средственный итог духовного развития Йейтса в 80—90-е

годы: в главных чертах выкристаллизовалось его ми-

ровоззрение.

В основе этого мировоззрения два начала: острейшее

ощущение расколотости, раздробленности мира и —

столь же острая — потребность в объединении, в гармо-

нии. Через все статьи, написанные Йейтсом в 90—900-е

годы, проходит, в разном метафорическом выражении,

одно понятие: «Великая Память», «память Природы»

(«Магия»), «Воображение» (предисловие к «Стихотво-

рениям Уильяма Блейка»), «Божественная Сущность»,

«Божественный Интеллект» («Символизм в живописи»)

и т. д. Излюбленным выражением Йейтса стало «Един-

ство Бытия»; в своей «Автобиографии» он так объясня-

ет его и стоящую за ним идею: «...Я думал, что и в че-

ловеке и в нации есть нечто, что можно назвать «Един-

ством Бытия», понимая под этим термином то же, что

и Данте, когда в своем «Пире» он уподобляет красоту

человеческому телу с идеальными пропорциями (...).

Я думал, что враг этого единства — абстракция, разумея

под абстракцией не выделение, но разъединение классов,

или родов занятий, или способностей...»22.

Это «Единство Бытия», эту всеобщую, всеобъединяю-

щую основу Йейтс ищет прежде всего в искусстве, сде-

лав его, по собственному признанию, своей «новой ре-

лигией»23. На таком отношении к искусству лежит глу-

бокая печать времени — вспомним крылатую фразу

Ницше «Бог умер»24 и его же определение: «Искусство

подымает главу, когда религии приходят в упадок»25.

Ницше здесь, как, впрочем, и в большинстве случаев, не

выступает первооткрывателем идей: он в концентриро-

ванной, афористической форме выражал то, что но-

силось в воздухе эпохи. В XIX в. религиозную веру под-

рывали и выводы из естественнонаучных открытий,

и многочисленные социалистические учения, и принцип

историзма, восторжествовавший не только в науке, но

и в самом мироощущении (простое осознание того, что

было и есть множество религий, уже рождало сомнения

в истинности каждой из них). Мысль о замене религии

искусством за 30 лет до Ницше высказывал и развивал,

в частности, Вагнер26. Йейтс, как и все мыслящие люди

его поколения, «прошел» через Вагнера и Ницше, но

свою идею искусства почерпнул не из их произведений,

27

а из английской романтической традиции; непосредст-

венными вдохновителями Йейтса были его любимые поэ-

ты Блейк и Шелли.

Английские романтики видят в искусстве высший

способ познания мира, так как оно апеллирует ко все-

му человеку, ко всей совокупности его духовных сил.

«Воображение» Блейка и затем Кольриджа, «Интеллект»

Шелли — понятия, обозначающие духовное начало в

человеке и противостоящие как рассудочности, так и

плоскому здравому смыслу, знающему лишь осязаемый,

чувственный опыт. В своем знаменитом трактате «За-

щита поэзии» Шелли ставит поэта — человека искус-

ства— выше «законодателей и пророков»: «Ибо он не

только ясно видит настоящее как оно есть и обнару-

живает те законы, по которым оно должно управляться,

но и прозревает в настоящем грядущее; его мысли — это

семена, в последующие эпохи становящиеся цветами и

плодами»27. Для Блейка, использовавшего традицион-

ные христианские образы, подлинный Бог — Воображе-

ние, Искусство: «Поэт, Художник, Музыкант, Архитек-

тор— если Мужчина или Женщина не из их числа, зна-

чит, они не Христиане» («Лаокоон»). Гнев Блейка про-

тив механистического материализма XVIII в. был глубо-

ко созвучен Иейтсу в его неприятии позитивизма.

Вслед за Блейком и романтиками Йейтс различает

искусство и Искусство — только второе обращается к са-

мому глубокому и существенному в человеке. Блейк

видел поверхностность — пристрастие к осязаемой реаль-

ности в ущерб проникновению в душу вещей — даже у

таких великих художников, как Гомер, Овидий, Мильтон,

Шекспир, Тициан, Данте. Йейтс также не принимает

многого в искусстве. Его отношения с классикой были

достаточно сложны и в 90-е годы еще окончательно не

определились, но оценки искусства XIX в. тверды и ка-

тегоричны— в дальнейшем Йейтс их практически не

менял. С его точки зрения, реалисты, импрессионисты,

натуралисты одинаково неглубоки — индивидуальный

стиль и уровень таланта для Йейтса в данном случае

не имел значения. Наиболее ненавистны для Йейтса

французские художники Каролюс-Дюран и Бастьен-Ле-

паж — в них он видит воплощение позитивизма в жи-

вописи. Столь же ненавистен Дега — Йейтс сводит с

ним счеты даже в своем предсмертном произведении,

пьесе «Смерть Кухулина». В поэзии для Йейтса непри-

емлем «журнализм» («любопытство к политике, к нау-

28

ке, к истории, к религии»28), к которому он относил

творчество и знаменитых английских поэтов — Суинбер-

на, Теннисона, Браунинга, и авторов «Молодой Ирлан-

дии». С другой стороны, Йейтсу глубоко чуждо и по-

нятие «искусства для искусства». В его понимании

«журнализм» и эстетизм — не полярные концепции (или

содержание — или форма), а разные симптомы одной и

той же болезни: забвения подлинного предмета ис-

кусства.

Критерием серьезности и глубины искусства Йейтс

провозглашает символ, понимаемый очень широко: как

многозначный образ, в котором воплощена духовная

сущность человека, очищенная от всего поверхностного

и преходящего. Йейтс подчеркивает, что такие символы

не изобретаются, не создаются искусственно: они унасле-

дованы от прошлого, именно через них осуществляется

связь времен, они — хранители «Великой Памяти». В со-

ответствии со своим пониманием глубинной традиции

искусства Йейтс создает собственный художественный

пантеон. Многое здесь может показаться странным, а то

и курьезным, особенно в отношении изобразительного

искусства. Соседство прерафаэлитов и Бердслея доста-

точно логично, но в один ряд попадают проникновенный

и целомудренный Пюви де Шаванн — и пошлый Гюстав

Моро, великий Джотто — и некая Альтея Гайлс, офор-

мившая одну из первых книг Иейтса. Однако для самого

Иейтса связь этих имен очевидна: она в обращении ху-

дожников к традиционным символам, следовательно — к

истинному предмету искусства. Единороги на картинах

Моро и сплетенные розы, изображенные Альтеей Гайлс,

были для Иейтса достаточным основанием для причис-

ления этих художников к главной линии мирового ис-

кусства 29, истоки которой — в далеком прошлом чело-

вечества, в его древних мифах. (Измены традиции, по-

нимаемой в этом смысле, Йейтс не прощал и прерафаэ-

литам; он критикует их искусство позднего периода —

после 1870 г.)

В глубоком интересе Иейтса к ирландскому фольк-

лору органически слились его философски-художествен-

ные и патриотические устремления. Статья 1897 г.

«Кельтский элемент в литературе» показывает, сколь

далек был Йейтс и от узкого национализма, и от мисти-

ки в объяснении национального ирландского характера.

В то время как в широко известных работах Эрнеста

Ренана («Поэзия кельтских народов») и Мэтыо Ар-

29

нольда («Об изучении кельтской литературы») проводи-

лась мысль о загадочности и обособленности кельтского

сознания, Йейтс, не соглашаясь с этим, строит свою кон-

цепцию на исторической почве и объясняет самобыт-

ность кельтской литературы продолжительным сохране-

нием в ней черт мифологического мышления, присущего

всем древним народам. Поэтому Йейтс видит в возрож-

дении и развитии ирландской традиции выполнение важ-

нейшего долга и перед Ирландией и перед всем ми-

ром: «...Каждый новый источник легенд вливает свежие

силы в воображение мира»30; «Я бы желал, чтобы Ир-

ландия воссоздала древние искусства — какими они были

в Иудее, в Индии, в Скандинавии, в Греции, в Риме,

в любой древней стране; какими они были, когда воз-

действовали на весь народ, а не на тех немногих, кото-

рые выросли среди праздного класса и сделали пони-

мание искусства своей специальностью»31.

Задача, которую ставил перед собой Йейтс, не была,

следовательно, сугубо локальной; не была она и рестав-

раторской. По точному замечанию Т. С. Элиота, Йейтс

«постоянно проводил параллель между современностью

и древностью»32.

Возрождение искусства в Ирландии воспринималось

Йейтсом как часть движения к духовности, начавше-

гося во всем мире. Характерно, что там, где множество

его современников видело упадок, декаданс (например,

в поэзии французского символизма, в рисунках Обри

Бердслея), Йейтс находил обнадеживающие признаки

поворота к истинной традиции. Его деятельность в ир-

ландских литературных обществах и в «Клубе стихо-

творцев», объединявшем лондонских поэтов независимо

от национальности, была направлена на восстановление

«связи времен», прерванной, как он считал, ложным

направлением в искусстве. Обращаясь к прошлому,

Йейтс думал о будущем. Одной из его любимейших

книг было утопическое произведение Уильяма Морриса

«Вести ниоткуда», рисующее гармонию жизни освобож-

денного человечества в отдаленном будущем,— то са-

мое «Единство Бытия», о возрождении которого мечтал

Йейтс. Он скоро ушел из Социалистической лиги Мор-

риса, так как его оттолкнула ожесточенность политиче-

ских дискуссий, но сам Уильям Моррис навсегда остал-

ся для Йейтса духовным учителем и союзником.

Поисками «Единства Бытия» были и «оккультные»

занятия Йейтса. В различных мистических учениях его

30

более всего интересовала система символов. Йейтсу было

важно установить их внутреннее родство: если оказыва-

лось, что аналогичные символы встречаются в каббале,

у неоплатоников, в ирландской мифологии и т. д., это

отвечало заветной идее поэта о всеобщей духовной

основе. Его догадки о единстве всей мировой культуры

укрепляются и чтением исследований по сравнительной

религии и мифологии — в числе настольных книг Йейтса

«Миграция символов» А.-Ж. Гобле д'Альвьелла, «Зооло-

гическая мифология» Анджело де Губернатиса.

Мировоззрение Йейтса в 90-е годы выглядит цельным

и последовательным. Однако в его жизни нет гармонии—

ни внешней, ни внутренней.

Позиция Йейтса неминуемо должна была вы-

звать нападки на него с самых разных сторон. Для «ор-

тодоксальных» мистиков Йейтс был слишком трезв и

скептичен, для всех прочих — слишком мистиком. Его

подозревали в аристократическом высокомерии и прямо

обвиняли в отсутствии патриотизма. Критика Йейтсом

поэзии «Молодой Ирландии» вызывала острейшую враж-

дебность. Йейтса не пугала борьба — ничего иного он

и не ожидал, когда совершенно сознательно пошел про-

тив течения. Но — в противоположность тому, что ут-

верждали его критики,— он не занимал позицию одино-

кого' и горделивого аристократа духа. Пафос всей его

деятельности заключался в уничтожении всяческой разъ-

единенности. Недаром на протяжении 80—90-х годов он

основывает разные общества с тем, чтобы через объеди-

нение людей искусства достигнуть объединения всего

народа. Однако его мечта не сбылась: «Эти общества

рано или поздно превращались в то, что я больше всего

презирал...»,— пишет Йейтс спустя несколько лет33. Его

положение становилось внутренне противоречивым:

«Одна половина меня превратилась в иронического и

насмешливого наблюдателя, в то время как другая по-

ловина продолжала произносить слова, которые звуча-

ли все более и более нереально...»34.

Внутренний конфликт еще более усилился с вступле-

нием Йейтса в сферу активной политической деятельно-

сти. Многие исследователи не придают большого значе-

ния этой стороне его жизни, а ведь ее одной достаточно,

чтобы разрушить тот ложный образ Йейтса, который

начал складываться еще при его жизни. Трудно предста-

вить, чтобы человек, отстранившийся от реальности и

живущий среди мистических символов и образов прош-

31

лого (таким, случается, рисуют Йейтса даже и сейчас),

мог выступать на митингах, идти в рядах демонстран-

тов и быть членом самого радикального из патриотиче-

ских обществ — Ирландского республиканского братст-

ва. Йейтс был слишком живым и горячим человеком —

и слишком патриотом, чтобы оставаться на положении

наблюдателя, когда вокруг бурлила вся страна. К по-

литическому движению он приобщился через О'Лири

и его друзей, старых республиканцев-фениев; как и они

в свое время, Йейтс был настроен романтически и ру-

ководствовался самыми высокими побуждениями. Он ви-

дел крайности и узость сектантства, но надеялся своим

личным участием способствовать объединению всех

патриотов. Перед ним, как и перед многими ирландца-

ми, был пример Парнелла, который на пороге 90-х годов

сумел, казалось, сплотить разные течения освободитель-

ной борьбы. Но это длилось недолго: противники Пар-

нелла спровоцировали вокруг его имени публичный

скандал, связанный с обстоятельствами его личной жиз-

ни; Парнелл был вынужден оставить политическую

деятельность и вскоре умер (1891). После его смерти

разброд и борьба группировок в ирландском движении

за независимость вспыхнули с новой силой.

йейтс не оставлял надежды вернуть патриотическое

движение к «идеализму Маццини»35, но повседневная

реальность политической борьбы не соответствовала его

идеалам. Йейтса продолжала мучить двойственность,

усугубившаяся его личной драмой.

В 1889 г. в лондонском доме Иейтсов появилась Мод

Гонн, знакомая О'Лири, и заговорила о политике.

Йейтс вспоминает об этом так: «Она раздосадовала

моего отца, восхваляя войну — войну ради войны, не

потому что война порождает доблесть, а так, как будто

само возбуждение борьбы и есть доблесть»36. Слова

Гонн глубоко противоречили убеждениям и самого

Йейтса, но, в отличие от своего отца, 24-летний поэт

видел перед собой не фанатического проповедника вой-

ны, а женщину в расцвете молодости и красоты... С этой

встречи начинается длившаяся всю жизнь возвышенная

и мучительная история любви Йейтса к Мод Гонн.

Первое впечатление не обмануло Йейтса. Азарт борь-

бы, постоянный риск, постоянное напряжение всех сил

были стихией Гонн. Поэт писал о ней два десятилетия

спустя:

32

She lived in storm and strife,

Her soul had such desire

For what proud death may bring

That it could not endure

The common good of life...

(Она жила среди бурь и борьбы, /Ее душа так жажда-

ла/ Того, что сможет дать гордая смерть, /Что для нее

были невыносимы/ Обыденные радости жизни... «Чтобы

пришла ночь».)

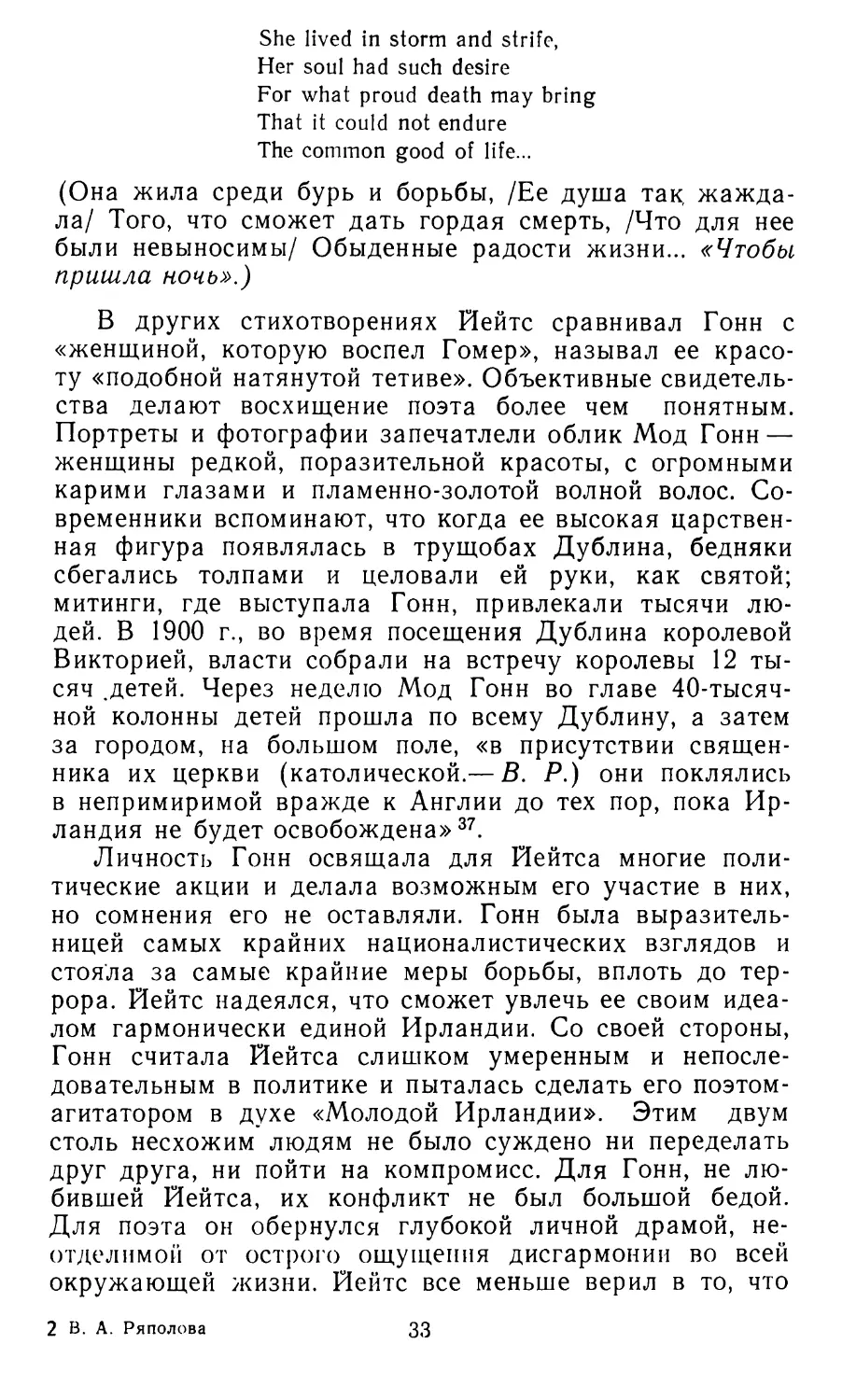

В других стихотворениях Йейтс сравнивал Гонн с

«женщиной, которую воспел Гомер», называл ее красо-

ту «подобной натянутой тетиве». Объективные свидетель-

ства делают восхищение поэта более чем понятным.

Портреты и фотографии запечатлели облик Мод Гонн —

женщины редкой, поразительной красоты, с огромными

карими глазами и пламенно-золотой волной волос. Со-

временники вспоминают, что когда ее высокая царствен-

ная фигура появлялась в трущобах Дублина, бедняки

сбегались толпами и целовали ей руки, как святой;

митинги, где выступала Гонн, привлекали тысячи лю-

дей. В 1900 г., во время посещения Дублина королевой

Викторией, власти собрали на встречу королевы 12 ты-

сяч .детей. Через неделю Мод Гонн во главе 40-тысяч-

ной колонны детей прошла по всему Дублину, а затем

за городом, на большом поле, «в присутствии священ-

ника их церкви (католической.— Б. Р.) они поклялись

в непримиримой вражде к Англии до тех пор, пока Ир-

ландия не будет освобождена»37.

Личность Гонн освящала для Йейтса многие поли-

тические акции и делала возможным его участие в них,

но сомнения его не оставляли. Гонн была выразитель-

ницей самых крайних националистических взглядов и

стояла за самые крайние меры борьбы, вплоть до тер-

рора. Йейтс надеялся, что сможет увлечь ее своим идеа-

лом гармонически единой Ирландии. Со своей стороны,

Гонн считала Йейтса слишком умеренным и непосле-

довательным в политике и пыталась сделать его поэтом-

агитатором в духе «Молодой Ирландии». Этим двум

столь несхожим людям не было суждено ни переделать

друг друга, ни пойти на компромисс. Для Гонн, не лю-

бившей Йейтса, их конфликт не был большой бедой.

Для поэта он обернулся глубокой личной драмой, не-

отделимой от острого ощущения дисгармонии во всей

окружающей жизни. Йейтс все меньше верил в то, что

2 В. А. Ряполова

33

в Ирландии возможна политическая борьба без оже-

сточения и фанатизма.

К концу 90-х годов Йейтс решает сосредоточить всю

свою деятельность на благо Ирландии в сфере искус-

ства. Он пишет впоследствии: «Я отошел от политики,

поскольку то, что я говорил о книгах, вносило сумяти-

цу в сознание простых людей, патриотов, чье доверие я

завоевал тем, что говорил о нации,— для меня это было

нестерпимо»38. Но и в этом решении заключалось про-

тиворечие. Йейтс не собирался «говорить о книгах» ина-

че, чем прежде; в то же время его целью было по-преж-

нему обращение к самой широкой аудитории. В соот-

ветствии со своим мировоззрением Йейтс ставил чело-

века искусства на самую высокую ступень в обществе —

поэт вдохновлялся примером древних ирландских бар-

дов, духовных вождей и законодателей страны. В Ир-

ландии конца XIX в.—да и во всей Европе — реальное

положение и роль искусства и художника были беско-

нечно далеки от того, что представлялось Йейтсу един-

ственно правильным порядком вещей. Художник с та-

ким сознанием должен был стать непризнанным бар-

дом—-позиция мучительная, двойственная, чреватая

многими опасностями для творчества.

Однако все внутренние и внешние конфликты, тре-

вожившие Йейтса на пороге нового столетия, не отня-

ли у него веры в возможность переустройства жизни

в соответствии с идеалами. Этим он отличался от сво-

их собратьев по духу, французских поэтов-символистов,

которые представляли поколение, пережившее кризис

идеалов с гибелью Парижской Коммуны. Йейтс был на

20—25 лет моложе Малларме, Верлена, Вилье де Лиль-

Адана и, будучи ирландцем, дышал иным воздухом: он

жил в ситуации «перед революцией», а не «после рево-

люции». На сознательном, рациональном уровне Йейтс

мог не отдавать себе в этом отчета — так, в статье

1907 г. «Поэзия и традиция» он исключает вероятность

вооруженного восстания,— но характер всей его деятель-

ности определялся внутренним ощущением того, что он

работает ради общего дела, ради возрождения Ирлан-

дии. Если одни попытки не удавались, Йейтс делал дру-

гие— имея в виду ту же цель. Решение создать ирланд-

ский национальный театр было для него продиктовано

как творческим, так и общественным импульсом.

34

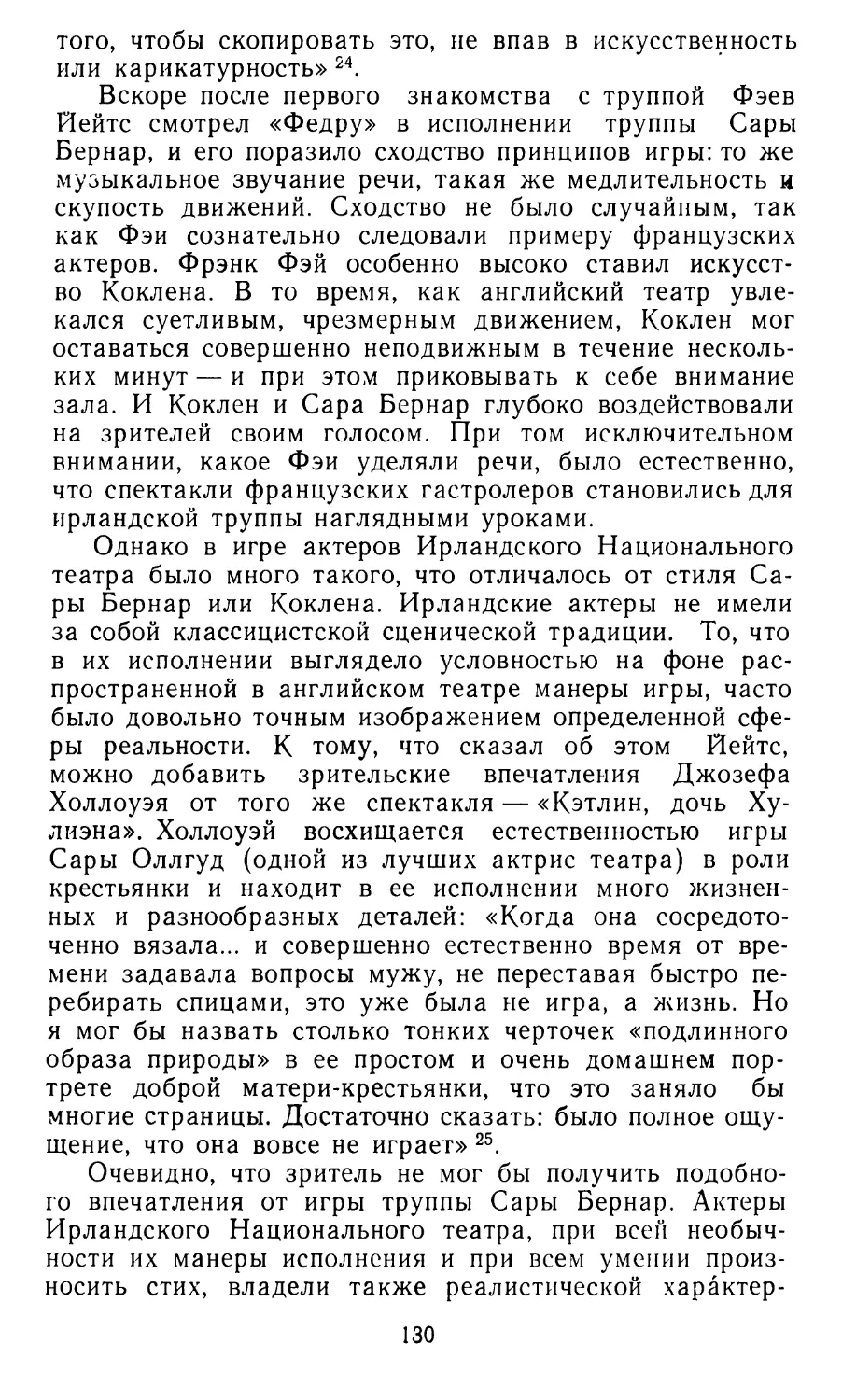

Мод Тонн

«Огромное большинство нашего народа, привыкшее

к нескончаемым политическим речам, читало мало, и по-

этому мы чувствовали с самого начала, что нам нужен

свой театр»39. Такое объяснение Йейтс дал в своей Но-

белевской речи 1923 г. И в другом месте: «Если Ирлан-

дия не желала читать, то, может быть, она стала бы

слушать, поскольку политика и церковь воспитали слу-

шателей» 40.

В изложении Иейтса все это выглядит совершенно

просто, но для того, чтобы он пришел в свое время к

такому выводу, потребовалось не так уж мало. Необхо-

димо было, чтобы Йейтс был внутренне готов к пере-

ходу, достаточно сложному для любого поэта, да еще в

такой ситуации, когда театра нет — его надо создать, со-

творить собственными силами.

Огромную часть деятельности Йейтса в литературных

обществах Дублина и Лондона, основанных им, состав-

35

2*

ляли лекции, иейтс и его единомышленники ездили по

всей стране, выступая перед аудиторией, которая «не

желала читать», но жадно слушала. Впоследствии

Иейтс писал, что живое общение со слушателями было

единственным средством донести до них не только свою

поэзию, но и мысли о путях развития ирландской куль-

туры, ее достижениях и неудачах. Проблема заклю-

чалась еще и в том, что уровень ирландской художе-

ственной критики был настолько низок, что даже чи-

тающая публика не могла удовлетворить своих духов-

ных запросов, не находя в прессе обсуждения главных

и самых насущных вопросов культуры. Опыт выступ-

лений с лекциями о литературе ясно показал Йейтсу,

что в стране есть широкая аудитория, живо и глубоко

интересующаяся национальной культурой и умеющая

слушать. Йейтс обрел убежденность в том, что эта

аудитория легко превратится в театральную.

Но какие, собственно, основания были у Йейтса счи-

тать, что именно он может создать ирландский театр?

Ответ на этот вопрос не укладывается в одну-две фразы.

Он содержится во всей человеческой и духовной биогра-

фии Йейтса, предшествовавшей его приходу в театр.

В мемуарах, письмах и других документах, относя-

щихся к детству и отрочеству будущего драматурга, мы

не встречаем упоминаний об его особенном пристрастии

к театру, о любимых актерах, о собственных любитель-

ских театральных опытах — словом, обо всем том, что

было бы обычно и естественно для мальчика, растущего

в художественной среде, в таком городе, как Лондон,

тем более, имея в виду дальнейшее направление его

интересов. Кажется, что изобразительное искусство и

поэзия поглотили все внимание Йейтса. Но театр также

исподволь захватывает его, и проявляется это таким

образом, что накладывает свой отпечаток и на восприя-

тие живописи и поэзии.

К ранним годам Йейтса в Лондоне относится одно

сильное театральное впечатление, которое он выделяет

среди прочих много лет спустя. Это «Гамлет» в театре

«Лицеум» с Генри Ирвингом — Гамлетом и Эллен Терри

в роли Офелии. В своих мемуарах Иейтс пишет: «На

многие годы Гамлет стал для меня образом героическо-

го самообладания, примером для подражания в детстве

и юности, воином в моей борьбе с самим собой»41.

36

ото свидетельство важно во многих отношениях.

Прежде всего — поскольку сам Йейтс придает спектак-

лю такое значение, что считает его вехой своего духов-

ного развития. Кроме того, эта первая из известных нам

встреч Иейтса с творчеством Шекспира произошла в

идеальных условиях, в живом театре («изучать» Шекс-

пира ради грамматики Йейтс начал позже, в дублин-

ской школе), с великолепными исполнителями. Восприя-

тие Иейтсом Гамлета — Ирвинга чрезвычайно интерес-

но: таким не увидел принца датского в этом знамени-

том спектакле, пожалуй, никто из рецензентов (писали

о смятении, о разочарованности, о любящей и ранимой

душе Гамлета и т. д.). Здесь не место углубляться в

проблемы ирвинговской трактовки и ее оценок совре-

менниками. Что касается будущего ирландского драма-

турга, то необходимо учитывать, при каких обстоятель-

ствах он увидел спекталь в «Лицеуме». Ведь, в отличие

от взрослых зрителей — тем более профессиональных

критиков,— мальчик-ирландец тогда впервые открыл для

себя шекспировский текст, иными словами, не только

воспринял трактовку Ирвинга как таковую, но, преж-

де всего, самого шекспировского Гамлета — через Ир-

винга. Как бы то ни было, образ Гамлета, запечатлев-

шийся в его сознании,— героический, и это самое глав-

ное. Впоследствии Гамлет станет духовным ориентиром

Иейтса не только в жизненном поведении, но и в твор-

честве.

Нельзя не увидеть противоречивости уже в самых

ранних эстетических пристрастиях Иейтса. Казалось

бы, подросток, затем юноша, выросший в атмосфере

прерафаэлитского искусства, превыше всего ценивший

в искусстве «общие и отвлеченные идеи»42, не должен

был отзываться на «грубый» драматизм, задевающий

сферу человеческих страстей и интересов; еще менее

можно было бы ожидать от него интереса к индивиду-

альности, к характерному. В своих эстетических выска-

зываниях раннего и более позднего периода Йейтс —

достаточно последовательный противник и драматиче-

ских эффектов и характера. Его раннее творчество в

этом отношении, возможно, еще более последователь-

но. Но подспудно в Йейтсе-художнике существуют дру-

гие устремления, прямо противоположные. Страстные

драматические монологи, которые он подростком слышит

в исполнении отца, вызывают у него критическое отно-

шение; тем не менее они запечатлеваются в его памяти

37

и так же, как образ Гамлета, сопровождают его спустя

десятилетия (среди этих драматических отрывков — сно-

ва Шекспир: монолог Кориолаиа в лагере Авфидия). По

этому поводу Иейтс позднее (в публичной лекции

1910 г.) сделал неожиданное признание: «И я стал ду-

мать (и продолжал так думать в течение многих лет),

что возвышенная поэзия может быть только драматиче-

ской поэзией, потому что в ней всегда, за каждой мыс-

лью, стоит человеческая жизнь, бурная, трепещущая...

Я читал поэтов-елизаветинцев, но эти изумительные ли-

рические стихи нравились мне только тогда, когда я

представлял себе воображаемых людей, которые пели

их, и обстоятельства, в которых они возникли»43.

Совершенно очевидно, что у Йейтса в годы форми-

рования вырабатывался взгляд драматурга. Его отноше-

ние к лирике елизаветинцев высвечивает еще одну важ-

ную для Иейтса мысль: лирическое и драматическое на-

чала могут сочетаться. Сам поэт-лирик, Йейтс искал

таких путей в театр, на которых ему не пришлось бы

изменять себе. Одновременно он продолжал резко вы-

ступать против того драматизма, который преобладал в

современной ему поздневикторианской поэзии и выра-

жался в сюжетности, описательности в духе театраль-

ных ремарок и т. п. Для Йейтса носитель подлинного

драматизма — голос как выражение человеческого духа.

Его суждения о драматизме в поэзии позволяют пред-

ставить, какого рода драматургию он не принимал и

какую признал бы за истинную и глубокую.

Точно так же в отношении Иейтса к живописи, кото-

рое формировалось с отроческого возраста, просматри-

вается особый, театральный, ракурс. Рассказывая о сво-

ем пребывании в художественной школе, о нелюбви к

портретной живописи и о пристрастии к изображению

того, что было в древности или что является в грё-

зах 4\ Йейтс делает одну очень важную оговорку: сам

он мог писать только портреты и на всю жизнь приоб-

рел привычку смотреть на людей глазами портретиста.

Йейтс объясняет это влиянием отца, но это не может

быть единственной и самой важной причиной: Иейтс не

принял бы и не принимал того, что ему было внутрен-

не чуждо. Он действительно обладал глазом портрети-

ста, что ярко проявляется и в его мемуарах, на стра-

ницах которых предстают десятки великолепно очер-

ченных индивидуальностей, и в самых ранних статьях

начиная с 80-х годов. Знаменательно то, что Иейтса-

38

художника восхищают и увлекают индивидуальности

многих людей, с идеями которых он резко расходится.

Корреспонденции молодого Йейтса для американских

газет полны живых, талантливых зарисовок лондонско-

го светского и литературного быта; отправляясь от них,