Text

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

Научно-пог:у.«ярный журнал Академии науи СССР 1970

▼ -

.ЗЕМЛЮ

ВСЮ

ОХВАТЫВАЯ РАЗОМ,

ВИДЕЛ

ЧТО ВРЕМЕНЕМ ЗАКРЫТО

ШШШт

i

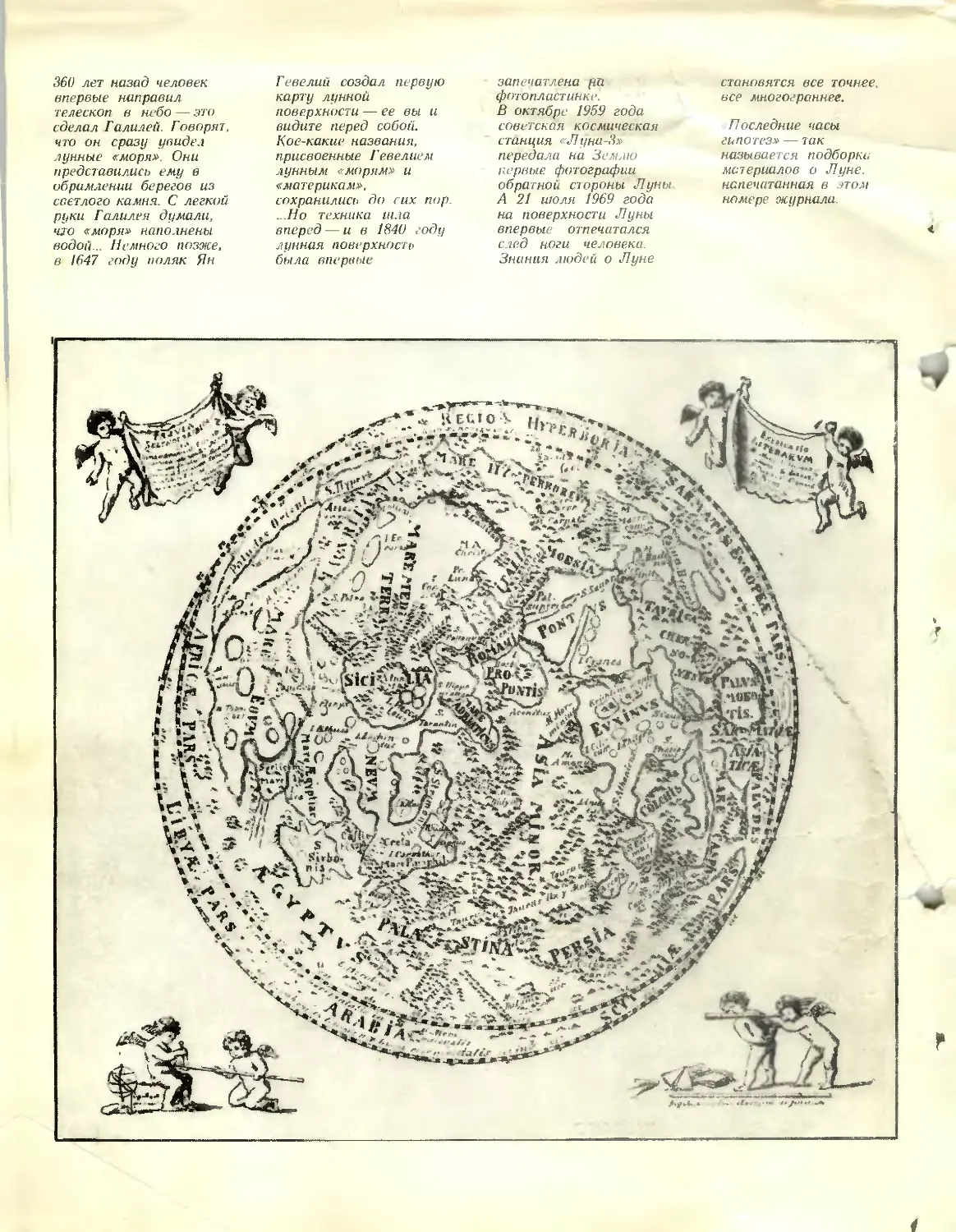

360 лет назад человек

впервые направил

телескоп в небо — это

сделал Галилей. Говорят,

что он сразу увидел

лунные «моря». Они

представились ему в

обрамлении берегов из

ссетлого камня. С легкой

руки Галилея думали,

410 «моря» наполнены

водой... Немного позже,

в 1647 году поляк Ян

Гевелии создал первую

карту лунной

поверхности — ее вы и

видите перед собой.

Кое-какие названия,

присвоенные Гевелием

лунным «морям» и

«материкам»,

сохранились до сих пор.

...Но техника шла

вперед — ив 1840 году

лунная поверхность

была впервые

запечатлена fia

фотопластинке.

В октябре 1959 года

советская космическая

станция Луна-3»

передала на 3l < чо

первые фотографии

обратной стороны Луны

А 21 июля 1969 года

на поверхности Луны

впервые отпечатался

с led ноги человека.

Знания людей о Луне

становятся все точнее,

все многограннее.

Последние часы

гипотез* —- так

называемся подборка

материалов о Луне,

напечатанная в пом

номере журнала.

i

химия

и

жизнь

№ I

К. А. Андрианов

Джон Д. Бернал

0

И. Нехамкии

А. Иорданский

И. Акимушкин

Э. Павлова

B. И. Бурдин

А. Л. Пумпянский

C. Гансовский

С. А. Погодин

В. Батраков

2

5

8

9

П

В. И. Кузнецов 19

23

Б. М. Медииков 26

Г. А. Медведева 33

В. Ф. Косов, 36

И. П. Грибов

38

44

49

56

С. Стасов 60

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ

НАУК СССР

ЯНВАРЬ 1970

ГОД ИЗДАНИЯ 6-й

Век Ленина

Наука ленинской эпохи

...Для сегодняшних поколений

Ленин и наука

Информация

К 100-летию со дия рождения В. И. Ленина

X юбилейный Менделеевский

Обращение к ученым мира

Диалоги

Беседы с участниками X юбилейного Менделеевского

съезда Б. Ежовской-Щебятовской, С. Я Френкелем,

Д. Линнетом, П. Хагенмюллером, И. Шинтльмейсте-

ром, Д. Спинксом, М. Герасимовым

Элемент №...

Технеций

Беседа с профессором Эмилио Сегре, лауреатом

Нобелевской премии

Проблемы и методы современной науки

Дорога длиной в семьсот тысяч ангстрем

Вооруженным глазом

Опять под микроскопом дрожжи...

...Пришла очередь Мангышлака

Рукотворная вода

Последние часы гипотез

И химия — и жизнь!

Каспий зовет на помощь

Тайна за иглами

Бопезни и лекарства

Мумиё на пути в клинику

Редакционная

коллегия:

62 Информация

Полезные советы и пояснения к ним

63 Настоящий мед или подделка?

65 Замшу можно чистить и красить дома

Учитесь переводить

66 Английский — для химиков

Литературные страницы

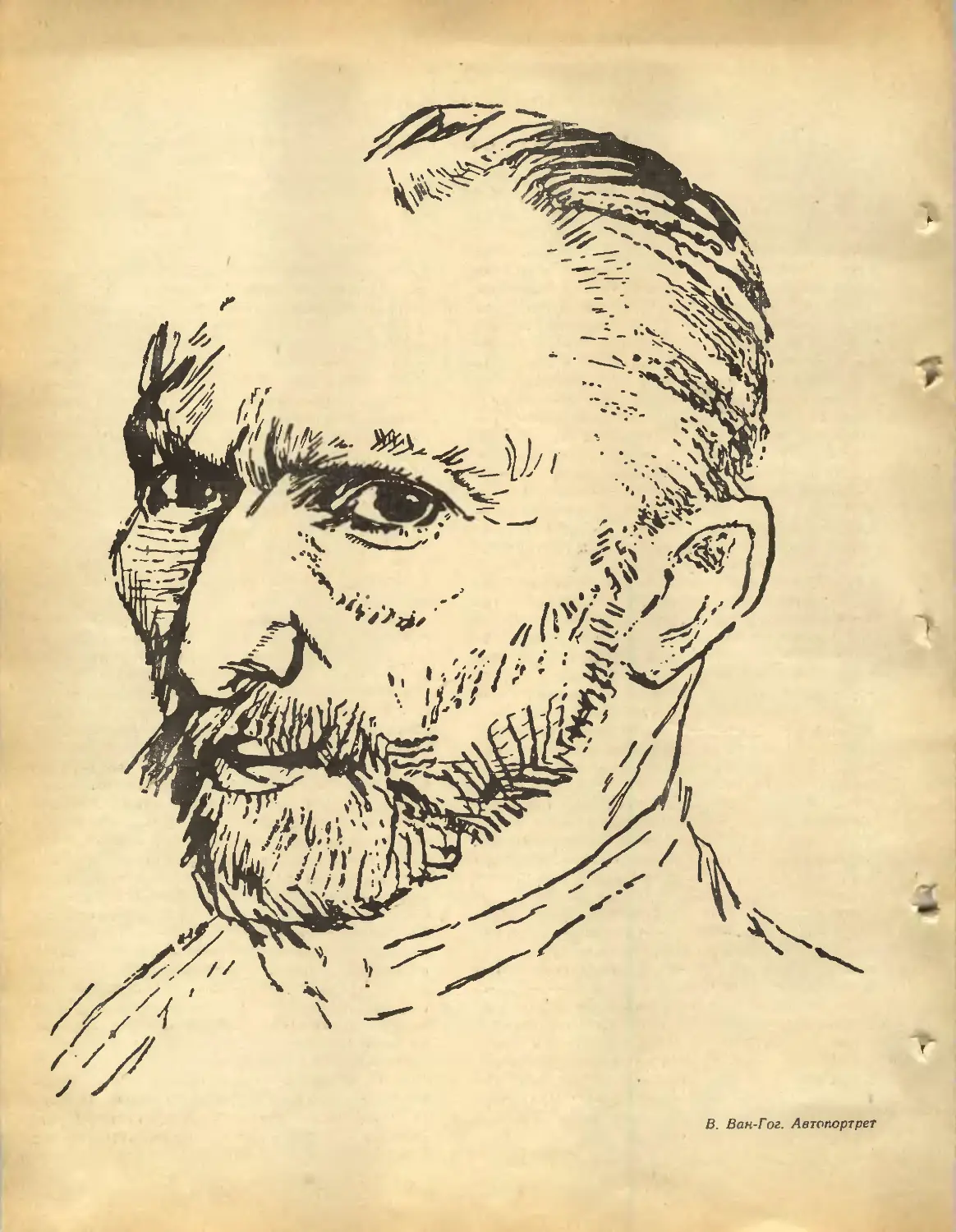

68 Винсент Ван Гог (научно-фантастическая повесть)

76 Новости отовсюду

Происшествия

78 Болезнь доктора Куока

81 Календарь/ 1970

86 Клуб «Юный химик»

93 Консультации

93 Из писем в редакцию

Сенсация

95 Уошо — говорящая обезьяна

96 Люди из витрины

И. В.

П Ф.

н. м.

с. в.

н. к.

л. и.

Б. Д.

В. И.

П. А.

м. и.

с. с.

Б. И.

А. С.

М. Б.

н. м.

Петрянов-Соколов

(главный

редактор),

Баденков,

Жаворонков,

Кафтанов,

Кочетков,

Мазур,

Мельник,

Рабинович

(ответственный

секретарь),

Ребиндер,

Рохлин

(зам. главного

редактора),

Скороходов,

Степанов,

Хохлов,

Чериенко

(зам. главного

редактора),

Эмануэль

Редакция:

Б. Г.

М. А.

В. Е.

A. Д.

О. И.

о. м.

э. и.

д. н.

B. В.

C. Ф.

Т. А.

в. к.

Володин,

Гуревич,

Жвирблис,

Иорданский,

Коломийцева,

Либкин,

Михлин,

Осокина,

Станцо,

Старикович.

Сулаева,

Черникова

Художественный

редактор

С. С. Верховскии

Технический

редактор

Э С. Язловская

Корректоры:

Ю. И. Глазунова.

Е. И. Сорокина

При перепечатке ссылка

на журнал

«Химия и жизиь»

обязательна

Адрес редакции:

Москва В-333,

Ленинский проспект, 61.

Телефоны:

135-52-29,

135-32-4»,

135-63-91

Подписано к печати

15/XII :969 г. TI7417

Печ. л. 6,0 + 1 вкл.

Усл. печ. л. 10,08.

Уч.-изд. л. 11,5

Тираж 145 000 экз. Зак. I2CD

Цена 30 коп.

Московская типография

JV"« 13 Главполиграфпрома

Комитета по печати

при Совете Министров

СССР.

Москва, Денисовский пер.,

Д. 30.

ВЕК ЛЕНИНА

И в прежние исторические эпохи человечество

выдвигало гениальных ученых,

постигавших законы природы и общества. И в

прежние исторические эпохи человечество

выдвигало замечательных революционеров,

возглавлявших его движение вверх по ступеням

социального прогресса. Но сто лет назад

родился человек, совместивший в себе

гениального ученого и замечательного революционера,

человек, который не только постиг законы

общественного развития, не только объяснил

трудящимся смысл этих законов, но и

превратил теорию пролетарской революции в

практику пролетарской революции. В огне

этой революции родилось первое в мире

государство рабочих и крестьян.

Наше счастье и наша гордость, что этот

человек — наш Ленин, что это государство —

наш Союз Советских Социалистических

Республик.

На проложенный Лениным путь к

коммунизму вступают новые и новые народы.

Ленинские идеи стали ведущим течением

общественного сознания на всех континентах.

Наш век по праву можно назвать веком Ле-

Еще в конце 1928 года, когда я учился на

предпоследнем курсе химического факультета

Московского государственного университета,

я начал работать во Всесоюзном

электротехническом институте — он был создан в

1920 году по инициативе Владимира Ильича

Ленина и теперь носит его имя. Работал я по

хоздоговору — это значит, институт имел

помимо основной тематики договорную,

привлекал людей, как говорится, со стороны.

Поэтому после окончания университета я,

естественно, пошел работать в тот же ВЭИ, и без

преувеличения можно сказать, что это

решило мою научную судьбу.

Дело в том, что в этом институте букваль-

нина. И потому столетие со дня рождения

Ленина стало событием

всемирно-исторического значения. Десятки и сотни миллионов

людей во всем мире обращаются в эти дни

к великому наследию Ленина.

Основатель первого государства

трудящихся первым увидел, что наука становится

великой производительной силой, и поэтому

в строительстве нового общества Ленин

отвел ей первостепенную роль.

Ленин и наука — вот основная тема

юбилейных публикаций нашего журнала в

1970 году. Журнал расскажет о том, как

подходил Ленин к важнейшим проблемам

развития естествознания и техники, о

выдающихся достижениях науки Ленинской эпохи,

о внимании Ленина к освоению минеральных

ресурсов страны, о его помощи становлению

и развитию нашей промышленности.

Ленин — неисчерпаем. Необъятен мир его

идей, интересов, деяний. Естественно,

юбилейные публикации будут лишь скромным

дополнением к тому, что читатель почерпнет

в трудах самого Ленина.

но с первых же дней от меня потребовались

не отвлеченные исследования, результатам

которых кто-то когда-то, быть может, и найдет

применение, а совершенно конкретные научно-

прикладные разработки. Сейчас я уже просто

не представляю — как можно не видеть

результатов своего труда, как можно работать

для будущих поколений и ничего не делать

для поколений сегодняшних. А тогда я был

совсем еще молодым специалистом, и на

первых порах мне приходилось туго.

Первая моя работа заключалась в том,

что я должен был разработать метод

облагораживания различных пеков,—

каменноугольных и древесных,— с тем, чтобы из них мож-

НАУКА ЛЕНИНСКОЙ ЭПОХИ

...ДЛЯ СЕГОДНЯШНИХ ПОКОЛЕНИЙ

Герой Социалистического Труда академик К. А. АНДРИАНОВ

рассказывает об истории возникновения химии кремнииорганических

соединений.

2

но было делать аккумуляторные бачки для

автомобилей. Я работал, главным образом,

в институте, но опытные бачки делал на

заводе «Карболит». И тут у меня сначала были

сплошные неудачи: моя пластмасса плотно

прилипала к прессформе, и ничего из нее

изготовить было нельзя.

Я обратился к моему руководителю,

Борису Васильевичу Максорову, за советом. В этом

же институте работал известный в то время

материаловед, профессор Павел

Александрович Флоренский— очень талантливый ученый

и очень интересный человек. Максоров и

Флоренский обсудили мою проблему и решили:

пластмасса пристает к прессформе потому, что

в ней содержатся вещества типа кислот.

Поэтому если эти кислоты нейтрализовать,—

например, добавив извести,— то тогда никаких

неприятностей не будет.

Как воспитанник университета, я был

преисполнен доверия к науке. Я добавил извести

в свою композицию, заложил ее в прессфор-

му — все в порядке, приставать перестало!

Разочарование пришло несколько позже,

когда в свой бачок я налил кислоты. Спустя

некоторое время он рассыпался: никто из нас

не подумал, что известь непременно

прореагирует с кислотой. А ведь бачок-то обязан быть

кислотоупорным!

И тут я получил хороший урок, научивший

меня мыслить конкретно. Рядом со мнрй на

заводе работал Алексей Константинович

Петров, он был заведующим лабораторией

«Карболита». Он видел, как я мучаюсь, но

помалкивал. А потом... предложил смазывать пресс-

форму мыльной эмульсией! Дело тотчас же

пошло, и дорогие эбонитовые бачки были

заменены дешевыми пековыми.

После этого я занимался многими другими

вещами: например, синтезом смешанных по-

ливинилацеталей (эти полимеры и сейчас

используются в качестве изоляции и

называются «винифлексом»), разработкой метода

получения полихлордифенила (это негорючая

жидкость «савол», она и поныне широко

применяется для изготовления конденсаторов). Но

примерно в 1935 году — я был тогда еще

младшим научным сотрудником ВЭИ — мне в

голову запала такая мысль: нужно сделать

термостойкую изоляцию для электродвигателей.

Дело в том, что мне приходилось

присутствовать на многих совещаниях, и каждый раз

я был свидетелем одних и тех же разговоров.

Скажем, конструкторам электродвигателей

говорят: нужны такие-то и такие-то моторы. А те

только руками разводят: нет подходящей

изоляции. Медь для проводов — есть. Сталь для

корпусов — тоже есть. Магнитные

материалы— есть. А вот высокомолекулярных

соединений для изоляции — нет.

Вернее, изоляционные материалы в то

время, конечно, существовали. Но все они были

недостаточно устойчивыми к нагреву, и

поэтому обмотки электродвигателей приходилось

делать из проводов большого сечения — чтобы

они не нагревались выше 105° С. Такие

моторы были очень тяжелыми, на них

расходовалось большое количество дефицитных цветных

металлов. Вот инженеры и говорили: дайте

нам такую изоляцию, чтобы она могла

длительное время работать при температуре,

скажем, 150° С — тогда мы увеличим плотность

тока и, следовательно, удельную мощность;

тогда двигатели станут гораздо легче, тогда

удастся сэкономить огромное количество

дефицитных материалов.

И вот у меня возникла такая идея:

построить полимерную цепь из кислорода и

кремния с органическим обрамлением. Было

известно, что кварц, очень хороший диэлектрик,

представляет весьма сложное соединение — не

мономер SiC>2, как мы это пишем, а полимер

с пространственной разветвленной структурой.

И я подумал: а нельзя ли ограничить

возможность образования пространственной решетки

кварца? Ведь если две валентности кремния

из четырех затратить на образование связи

с углеводородными радикалами — скажем,

метальными,— то тогда вместо пространственной

решетки получится линейная структура,

которая, с одной стороны, должна в известной

мере сохранить термостойкость кварца, а с

другой стороны, может оказаться и достаточно

эластичной.

И тогда я набросал план работы и пошел

к научному руководителю института,

Валентину Гавриловичу Бирюкову. Пошел я и

изложил ему свои соображения. А Бирюков был

не химиком, а электриком, и поэтому он мне

сразу сказал: то, что ты рассказываешь, это

нам вот так нужно!—и чтобы подчеркнуть,

как это нужно, даже провел рукой по горлу.

И заключил: давай, выступай на ученом

совете, изложи свою точку зрения на это дело,

и мы разрешим тебе заняться этой работой.

Я так и сделал. Я выступил на совете,

а так как химиков там было мало, то мне

говорили только одно: это очень интересно, это

очень важно! И мне разрешили заняться

созданием термостойкой изоляции — на мое

счастье, все происходило в нехимическом

институте...

А дело вот в чем. Я уже говорил, что

составил себе примерный план работ. Суть его

!•

3

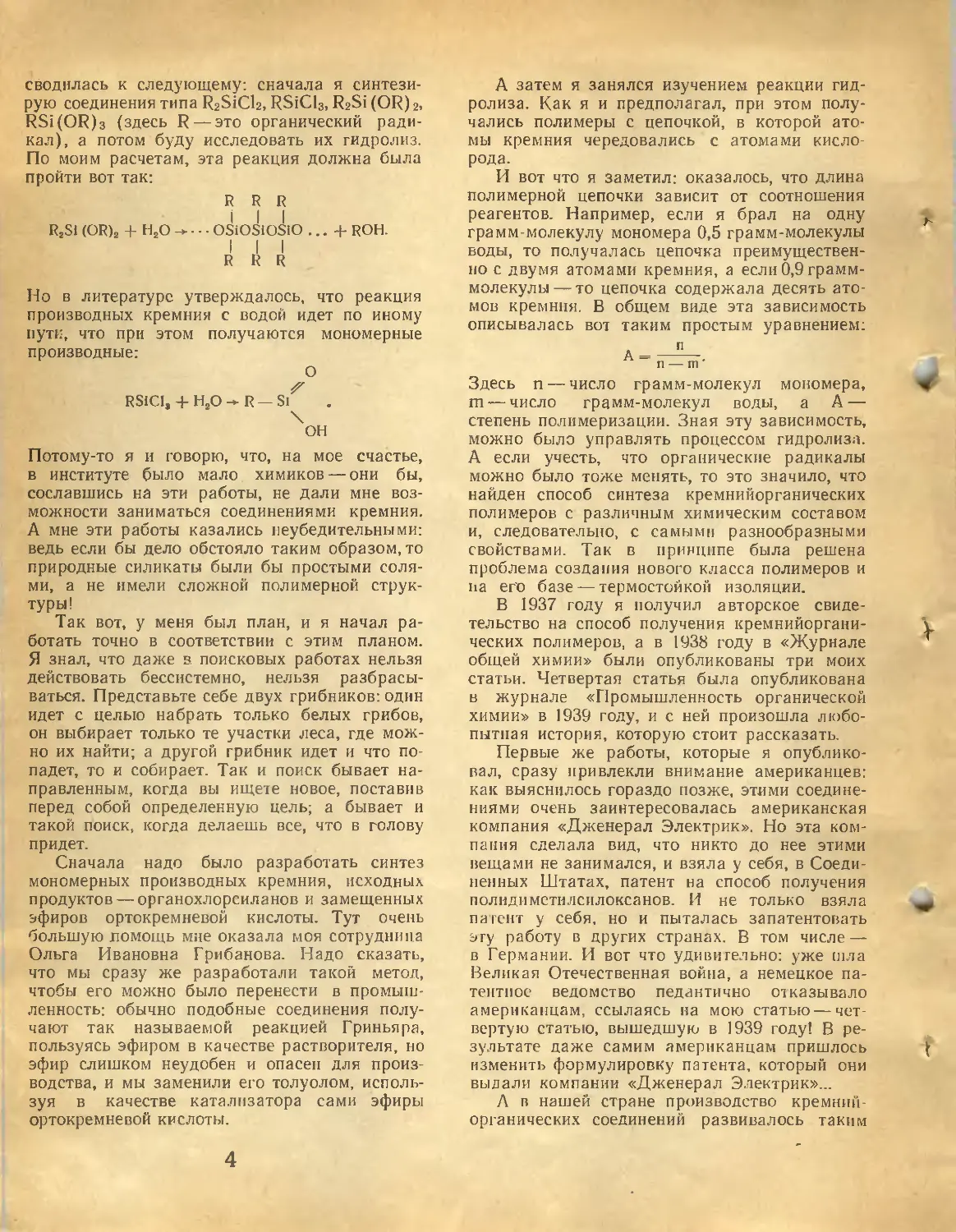

сводилась к следующему: сначала я

синтезирую соединения типа R2S1CI2, RSiCl3, R2S1 (OR) 2,

RSi(ORK (здесь R — это органический

радикал), а потом буду исследовать их гидролиз.

По моим расчетам, эта реакция должна была

пройти вот так:

R R R

I I I

R2Si (ORJ + H20 -* • • • OSiOSiOSiO ... + ROH.

Но в литературе утверждалось, что реакция

производных кремния с водой идет по иному

пути, что при этом получаются мономерные

производные:

О

RSiCI, + H20-*R — Si

\

OH

Потому-то я и говорю, что, на мое счастье,

в институте было мало химиков — они бы,

сославшись на эти работы, не дали мне

возможности заниматься соединениями кремния.

А мне эти работы казались неубедительными:

ведь если бы дело обстояло таким образом, то

природные силикаты были бы простыми

солями, а не имели сложной полимерной

структуры!

Так вот, у меня был план, и я начал

работать точно в соответствии с этим планом.

Я знал, что даже в поисковых работах нельзя

действовать бессистемно, нельзя

разбрасываться. Представьте себе двух грибников: один

идет с целью набрать только белых грибов,

он выбирает только те участки леса, где

можно их найти; а другой грибник идет и что

попадет, то и собирает. Так и поиск бывает

направленным, когда вы ищете новое, поставив

перед собой определенную цель; а бывает и

такой поиск, когда делаешь все, что в голову

придет.

Сначала надо было разработать синтез

мономерных производных кремния, исходных

продуктов — органохлорсиланов и замещенных

эфиров ортокремневой кислоты. Тут очень

большую помощь мне оказала моя сотрудница

Ольга Ивановна Грибанова. Надо сказать,

что мы сразу же разработали такой метод,

чтобы его можно было перенести в

промышленность: обычно подобные соединения

получают так называемой реакцией Гриньяра,

пользуясь эфиром в качестве растворителя, но

эфир слишком неудобен и опасен для

производства, и мы заменили его толуолом,

используя в качестве катализатора сами эфиры

ортокремневой кислоты.

А затем я занялся изучением реакции

гидролиза. Как я и предполагал, при этом

получались полимеры с цепочкой, в которой

атомы кремния чередовались с атомами

кислорода.

И вот что я заметил: оказалось, что длина

полимерной цепочки зависит от соотношения

реагентов. Например, если я брал на одну

грамм-молекулу мономера 0,5 грамм-молекулы

воды, то получалась цепочка

преимущественно с двумя атомами кремния, а если 0,9 грамм-

молекулы— то цепочка содержала десять

атомов кремния. В общем виде эта зависимость

описывалась вот таким простым уравнением:

n — m *

Здесь п — число грамм-молекул мономера,

m — число грамм-молекул воды, а А —

степень полимеризации. Зная эту зависимость,

можно было управлять процессом гидролиза.

А если учесть, что органические радикалы

можно было тоже менять, то это значило, что

найден способ синтеза кремнииорганических

полимеров с различным химическим составом

и, следовательно, с самыми разнообразными

свойствами. Так в принципе была решена

проблема создания нового класса полимеров и

на его базе — термостойкой изоляции.

В 1937 году я получил авторское

свидетельство на способ получения

кремнииорганических полимеров, а в 1938 году в «Журнале

общей химии» были опубликованы три моих

статьи. Четвертая статья была опубликована

в журнале «Промышленность органической

химии» в 1939 году, и с ней произошла

любопытная история, которую стоит рассказать.

Первые же работы, которые я

опубликовал, сразу привлекли внимание американцев:

как выяснилось гораздо позже, этими

соединениями очень заинтересовалась американская

компания «Дженерал Электрик». Но эта

компания сделала вид, что никто до нее этими

вещами не занимался, и взяла у себя, в

Соединенных Штатах, патент на способ получения

полидиметилсилоксанов. И не только взяла

патент у себя, но и пыталась запатентовать

эгу работу в других странах. В том числе —

в Германии. И вот что удивительно: уже шла

Великая Отечественная война, а немецкое

патентное ведомство педантично отказывало

американцам, ссылаясь на мою статью —

четвертую статью, вышедшую в 1939 году! В

результате даже самим американцам пришлось

изменить формулировку патента, который они

выдали компании «Дженерал Электрик»...

Л в нашей стране производство кремний-

органических соединений развивалось таким

4

образом. Еще в 1940 году я пытался наладить

производство четыреххлористого кремния, ал-

кнлгалоидсиланов и замешенных эфиров орто-

кремневой кислоты. Я написал докладную

записку, но пока с ней разбирались, началась

война, и ничего в этой области не делалось до

1943 года. А в 1943 году нашей авиации

потребовались подвесные баки для самолетов.

Эти баки делали из картона, но их надо было

сделать влагоустойчивыми. Я предложил их

гидрофобизировать, а для этого была нужна

кремнийорганика. И тогда было быстро

налажено первое в нашей стране опытное

производство алкилгалоидсиланов.

Сразу же после войны, в 1945 году, вышло

постановление о строительстве первого цеха

кремнийорганических соединений. Потом

стали создаваться еще цехи и еще. А теперь

Профессор

Джон Д. БЕРНАЛ,

Лондонский

университет

Ленин был величайшим среди крупнейших

ученых своего времени по интеллектуальной

силе своего мышления, по широте своего

кругозора. Там, где другие великие люди

видели лишь тот или другой аспект действи

тельности, он видел все. Он видел

действительность не как нечто статическое, а в

движении; он понял силы, которые определяли

это движение, и научился управлять ими.

Это со всей ясностью проявилось в том, как

он усвоил, использовал и двинул вперед

марксистское наследие.

XX век проходит под знаком- сильнейшего

влияния ленинского гения не только в

области экономики, но и в области естественных

Лауреат Международной Ленинокой премии мира,

иностранный член Академии наук СССР, член

Лондонского Королевского Общества Джон Десмонд Бернал

иззестеи своими работами по структуре металлов,

гормонов, витаминов и белков. Но научные интересы

Бериала далеко выходят за эти рамки. Особенно его

привлекает социальное значение науки. Джон Бернал —

большой друг нашей страны. После кончины

Фредерика Жолио-Кюри ои до 1965 г. возглавлял Всемирный

Совет Мира. Несмотря на болезнь, Джон Бернал и

сейчас входит в руководство этой организации. Статья

«Ленин и наука» написана Джоном Берналом для

сборника «Ленин и современное естествознание», недавно

вышедшего в издательстве «Мысль». В нашем

журнале статья публикуется в сокращенном виде.

по объему производства кремнийорганической

продукции мы находимся на одном из первых

мест -в мире.

...Вот так, в двух словах, все это и

происходило. Потом в работу стало включаться

все больше и больше химиков — моих

сотрудников и учеников,— и химия

кремнийорганических соединений стала в конце концов боль-

шоп самостоятельной областью науки. И все

эти исследования непосредственно служат

практике: трудно найти такую область

современной техники, где бы не использовались

органические соединения кремния. Они

используются не только в электротехнике, но и для

изготовления тысяч других вещей — от

непромокаемых плащей до деталей космических

ракет.

Записал В. ЖВИРБЛИС

наук. Для этого существует много

различных, хотя и связанных между собой причин.

Во-первых, сам Ленин испытывал глубокий

интерес к фундаментальным философским

аспектам наук, особенно физических. Он

принимал активное участие в большой дискуссии

между атомистами и энергетиками в начале

нашего столетия, бывшем периодом острых и

конструктивных споров, которые в той или

иной форме продолжаются и сейчас.

Во-вторых, Ленин настаивал на существовании

тесной взаимосвязи между теоретической наукой

и практическими достижениями в технике.

И, в-третьих, эти ленинские мысли и теории

должны были быть воплощены в жизнь в

новом, Советском государстве, способствуя

созданию здесь науки нового типа, тесно

связанной с развитием государственной экономики.

Идеи Ленина, источником которых

служило марксистское учение, имели громадное

влияние на рост и характер науки прежде

всего, конечно, в бывшей Российской империи.

Однако в конечном счете их влияние

способствовало преобразованию науки всего мира

(включая и наиболее богатую из

капиталистических стран — Соединенные Штаты

Америки), в значительной степени определяя

развитие самой мировой цивилизации.

Во всем этом решающую роль играло лич-

ЛЕНИН И НАУКА

5

ное влияние Владимира Ильича. В юности

Ленин, образование которого так часто

прерывалось вмешательством полиции, не

получил специальных знаний в области

естественных наук. С помощью самостоятельного

чтения Ленин смог приобрести достаточно

широкие знания и в области естествознания. Во

всяком случае ему помогало в этом его

глубокое понимание марксизма, особенно

марксистской идеи единства всего человеческого

знания. Ленин охватил основное

материалистическое содержание марксизма. Он писал:

«Человек в темной комнате может крайне

неясно различать предметы, но если он не

натыкается на мебель и не идет в зеркало, как

в дверь, то, значит, он видит кое-что

правильно. Нам не нужно поэтому ни

отказываться от претензии проникнуть глубже, чем

поверхность природы, ни претендовать на то,

что мы уже сорвали все покровы тайны с

окружающего нас мира».

«Разрушимость атома, неисчерпаемость

его, изменчивость всех форм материи и ее

движения всегда были опорой

диалектического материализма. Все грани в природе

условны, относительны, подвижны, выражают

приближение нашего ума к познанию материи...».

«...Природа бесконечна, как бесконечна и

мельчайшая частица ее (и электрон в том

числе), но разум так же бесконечно превращает

«вещи в себе» в «вещи для нас».

В то время, как никогда, наука

оказывала очень сильное влияние на развитие

цивилизации; но это было лишь одним из звеньев

в цепи ее характерных черт, интересующих

Ленина. Другим звеном было отношение

науки к экономическому развитию России этого

периода. Наиболее исчерпывающе Ленин

рассмотрел этот вопрос в своем произведении

«Развитие капитализма в России» и с

меньшей полнотой, но на более широком

материале в работе «Империализм, как высшая

стадия капитализма».

Иными словами, даже перед революцией

1905 г. он полностью осознавал значение

науки как орудия влияния на экономику и

социальные события.

Возможно, наиболее важным моментом в

жизни Ленина была его реакция на

поражение революции 1905 г. Оно не повергло

Ленина в отчаяние, не толкнуло его к религии или

ч философским поискам путей отступления.

Напротив. Начало XX столетия было

переломным пунктом в области естественных наук

и философии. Старые дискуссии,

разъедавшие XIX век, возобновились в новых формах.

Вновь оживляется борьба между

материализмом и идеализмом, на этот раз в форме

полемики между атомизмом и энергетизмом, а

также между эволюционизмом и витализмом.

Ленин высказался против отрицания

материализма, которое проповедовалось

позитивистской школой Маха и Оствальда.

Новые открытия в физике начала XX столетия,

в частности открытие электрона, казалось,

означали, что материя имеет всецело

электромагнитную природу. Но этот факт многими

трактовался слишком наивно, как бесследное

исчезновение материи. Ленин не разделял

этой точки зрения, полагая, что

термодинамика Карно и Гиббса может быть использована

без всякой уступки метафизике. Если

поразмыслить над тем, что даже удивительные

достижения релятивистской и квантовой физик

оказалось возможным последовательно, без

особых трудностей уложить в общую

картину Вселенной, то становится ясным, что для

объяснения относительно менее значительных

открытий физики XIX в. не требовалось

больших усилий.

Размышления Ленина относительно

будущего науки вскоре были прерваны началом

первой мировой войны, которая застала его

в Швейцарии, все еще занятого вопросами

теории, в том числе философскими

проблемами науки и философией марксизма. Все это

время он размышлял нац стоявшей перед ним

проблемой: каким образом наука сможет

быть использована при построении нового,

социалистического общества? Начиная с этого

периода вплоть до победы Февральской

революции 1917 г. и своего возвращения в

Россию Ленин находится в огне политических и

военных событий. Но ни на одно мгновение он

не забывает об этой задаче. Несмотря на

заботы повседневной революционной борьбы и

войну с интервенцией, Ленин занят поисками

нового типа организации науки.

В своих планах он рассчитывает на

старейшие институты Российской императорской

академии, в которой осталось много

подлинных ученых, стремившихся сотрудничать с

новым, социалистическим государством.

Как целое, старая академия трудно

поддавалась изменениям не столько из-за злого

умысла ее членов, сколько просто из-за их

инертности. Я вспоминаю, как в один из

моих приездов в Ленинград один старый ученый

заметил: «Обычно мы делали музеи для

образованных людей, теперь мы делаем их для

детей».

Научные традиции упорно оставались

академическими, хотя многие выдающиеся

русские ученые сумели подняться выше их. И си-

б

лой, способствовавшей этому, был энтузиазм,

которым Ленин сумел зажечь научную

молодежь. В качестве существенно новой задачи

была провозглашена связь науки с

производством. «Коммунизм — это есть Советская

власть плюс электрификация всей страны» —

таким был известный ленинский тезис.

Вместе с тем параллельно провозглашалась и

другая программа — поставить саму науку на

службу народу. А это уже означало

требование планирования науки.

Сама по себе идея планомерного

проведения научных исследований подвергалась

оскорбительным нападкам представителей

капиталистического ученого мира. Ее

рассматривали как шокирующее нововведение,

лишающее науку ее священной свободы. Один

из способов, с помощью которых удалось

сделать эту идею приемлемой для ученых,

заключался в замене старой политики

урезывания научных фондов возможно более

обильным финансированием исследовательских

учреждений. Ленин гарантировал, что любой

инициативный, действительно стремящийся к

творческим исследованиям ученый получит

все необходимые для своей работы средства.

И если вначале эта новая, советская

политика в отношении науки за границей

отрицалась, то вскоре ее начали проводить и здесь,

и именно она способствовала расцвету

«большой науки» второй половины нашего

столетия.

Характерным для академических

институтов было то, что они превратились в

организации нового типа: частично

исследовательские лаборатории, частично университетские

факультеты, частично экспериментальные

заводы. Например, Ленинградский оптический

институт занимался непосредственно целой

отраслью промышленности, создавая из сырья

объективы для полевых биноклей и

телескопов. Задача института заключалась не

только в совершенствовании оптики этих

инструментов, но и в том, чтобы служить источником

их получения для всей страны. Таким

образом подобные институты обеспечивали связь

между наукой и практикой. Они

представляли собой поле для осуществления и

приложения научных открытий. Благодаря этим

институтам теоретические исследования могли

выполнять свое основное назначение —

удовлетворять практические нужды людей.

Профессор А. Ф. Иоффе, например, утверждал,

что сам он способствовал основанию

двадцати восьми научно-исследовательских

институтов Советского Союза. А. Ф. Иоффе

фактически создал советскую физику твердого тела,

послужившую источником многочисленных

открытий и приложений, включая практически

универсальные транзисторы и разнообразные

тепловые генераторы, которые оказались

совершенно необходимы в исследовании

космического пространства.

Вместе с тем не были забыты и

идеологические аспекты науки. Верная своему

марксистскому происхождению, новая наука смогла

быть использована в качестве оружия против

реакции, и в частности против глубоко

укоренившегося в сознании масс религиозного

чувства, которое к тому времени выродилось в

религиозные предрассудки. Эти последние

оказались более живучими, чем подлинная

религия. Так, несмотря на го, что большое

число антирелигиозных музеев, созданных на

заре существования Советского государства,

ставили перед собой задачу борьбы с

религиозными пережитками, мне привелось

однажды в одном из них видеть старую крестьянку,

благоговейно целующую экспонаты.

Хотя наука имеет свои собственные,

внутренние цели, ее планирование является лишь

частью планового ведения промышленности и

сельского хозяйства. Это было начало эпохи

великих планов преобразования природы и

создания новой индустрии, получивших свое

осуществление главным образом после смерти

Ленина, но с самого начала несущих на себе

отпечаток его гения. Одна из главных задач

академической науки состояла в выявлении

и учете естественных богатств Советского

Союза, в том числе залежей фосфата в Карелии,

железа в Курске, широко раскинувшихся

нефтяных промыслов Баку, ценного

месторождения якутских алмазов в Восточной Сибири.

Позднее было открыто и много других

подобных месторождений.

С открытием новых источников

естественных богатств создавались и новые, более

совершенные методы их эксплуатации. Новая

техника для своего развития требовала

прежде всего электроэнергии, и это привело к

строительству сложного комплекса Днепро-

строя. Почти на пустом месте был заложен

фундамент аэродинамики и начата

колоссальная работа в области конструирования

самолетов. Очень скоро к советским

самолетам стали относиться с уважением в среде как

военных, так и гражданских летчиков всего

мира.

Ленин умер слишком рано для того,

чтобы стать свидетелем великих открытий в

физике середины XX в. Но подготовка к ним

велась уже при его жизни.

ь Любопытно обратить внимание на ту ре-

7

акцию, которую вызывал научный прогресс

Советской страны вне ее пределов. У многих

ученых Англии и Америки к нему было

двоякое отношение, С одной стороны, им хотелось

бы игнорировать как Советский Союз, так и

его достижения, с другой — этими же

достижениями они запугивали общественность

Запада. Смешно и жалко было смотреть на все

их колебания в оценке прогресса советской

науки. Вначале каждое новое достижение

отрицалось; затем его признавали, но источник

его приписывали шпионажу; наконец, его

использовали, и оно оказывало стимулирующее

воздействие на развитие западной науки.

Типичный пример подобного процесса —

спутник. Многие самоуверенно утверждали, что

создание спутника не по силам Советскому

Союзу; даже возможность создания здесь

атомной бомбы подвергалась сомнению.

Однако возрастающая скорость научного

прогресса в Советской стране заставляла Запад

относиться к нему все с большим уважением,

что приводило в конце концов к нелепым

преувеличениям относительно разрыва,

существующего между ракетной мощью Советского

Союза и западных стран. Эти преувеличения

использовались затем для еще большего

ускорения гонки вооружения в Соединенных

Штатах Америки.

Несмотря на то что мы уже проделали

большой путь без Ленина, плодотворное

влияние его идей все еще продолжается,

определяя общий дух науки нового поколения не

только в Советском Союзе, но и во всем

мире. Благодаря этому влиянию даже злейшие

враги Советского Союза уже не могут больше

утверждать, будто научный и технический

прогресс несовместим с построенным по

ленинскому плану социализмом. Напротив,

развитие науки является основой не только

экономики, но и идеологии социализма, и это

чрезвычайно способствует расширению его

границ.

ИНФОРМАЦИЯ

К ЮО-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

\

>

Академия наук

СССР проводит

в первом квартале

1970 года:

2-е всесоюзное

совещание

по философским

вопросам

естествознания.

Москва.

Бсесибирскую

научную

конференцию,

посвященную

столетию со дня

рождения

В. И. Ленина.

Новосибирск.

Совещание

«В. И. Ленин и

научно-технический

прогресс».

Москва.

Объединенную

сессию ученых

советов институтов

Кольского филиала

АН СССР,

посвященную v

столетию со дня

рождения

В. И. Ленина.

Гор. Апатиты.

8

X

ЮБИЛЕЙНЫЙ

МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ

Обращение

к ученым

мира

26 сентября 1969 года на юбилейном

Менделеевском съезде по общей и прикладной

химии, посвященном 100-летию Периодического

закона, было единодушно принято обращение

ко всем ученым мира с призывом бороться

против угрозы химико-бактериологической

войны. Вот текст этого обращения.

1

Периодический здкон беспредельно

умножил власть человека над силами

природы. Те силы, которые уже теперь

Л подчинены разуму человека, настолько

безграничны, что могут обеспечить

благосостояние всех люден на нашей

планете, но злоупотребление их

могуществом может поставить под

угрозу существование человеческого

общества.

В торжественные дни юбилея великого

открытия, в дни, когда отмечается

торжество человеческого разума,

считаем своим священным долгом

обратиться ко всем химикам мира,

ко всем ученым на нашей планете

и заявить: в нынешних условиях, когда

в ряде империалистических государств

активно ведутся работы

по совершенствованию и накоплению

средств массового уничтожения,

создается угроза, что человечество

может стать жертвой

химико-бактериологической войны.

Ленинград — город, в котором было

совершено великое открытие

и проходит наш съезд, больше, чем

любой другой город за всю историю

человечества, испытал на себе ужасы

войны.

Мы обращаемся с призывом ко всем

ученым мира поддержать предложение

Советского правительства и стран

социалистического содружеств?

о запрещении разработки,

производства и накопления запасов

химического и бактериологического

(биологического) оружия и его

уничтожении.

Все это требует действенных и

конкретных мер по ослаблению

международной напряженности

и укреплению международной

безопасности.

Призываем всех ученых мира

присоединить свой голос к могучему

движению за мир против угрозы новой

мировой войны, в защиту великих

достижений человеческой культуры.

9

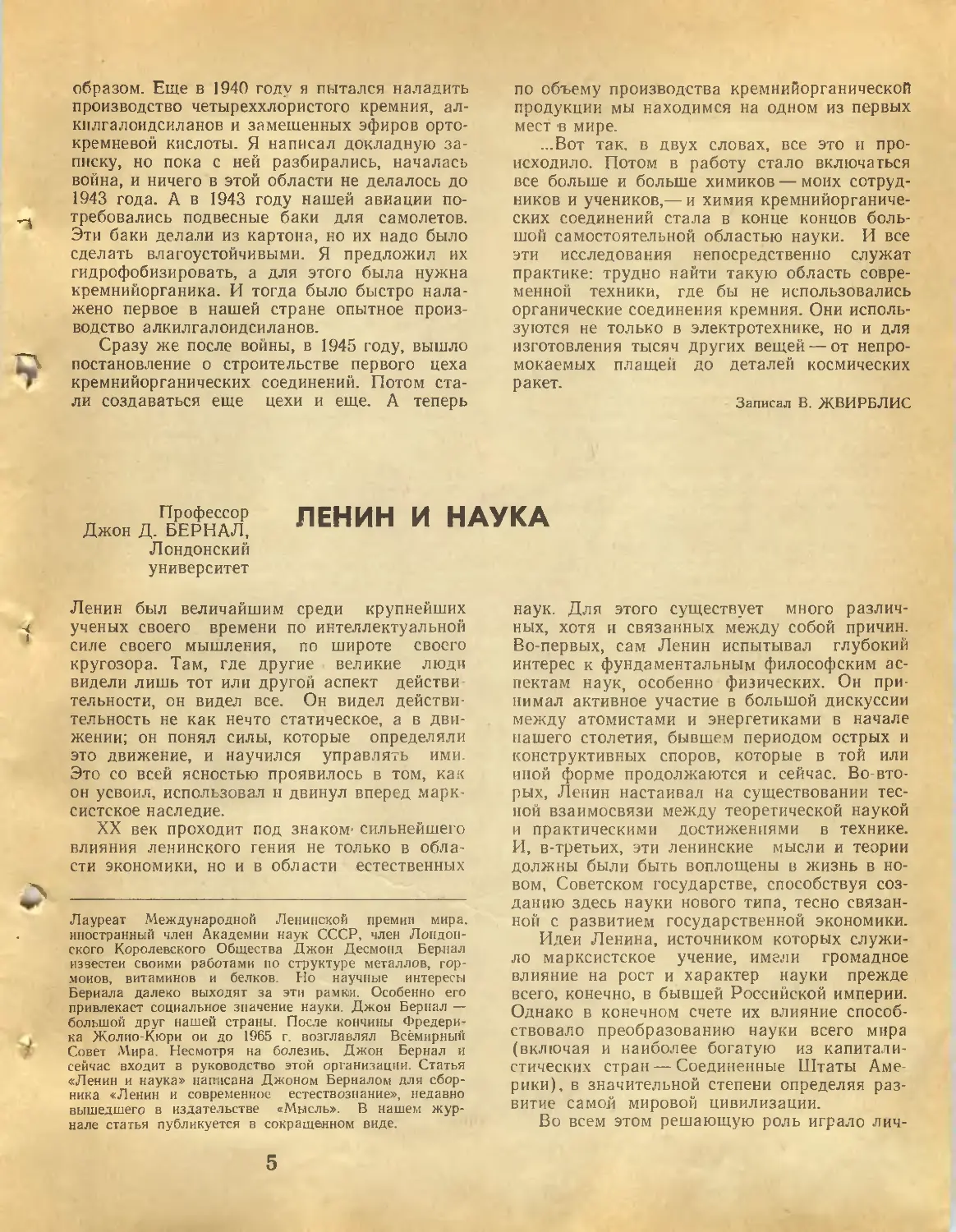

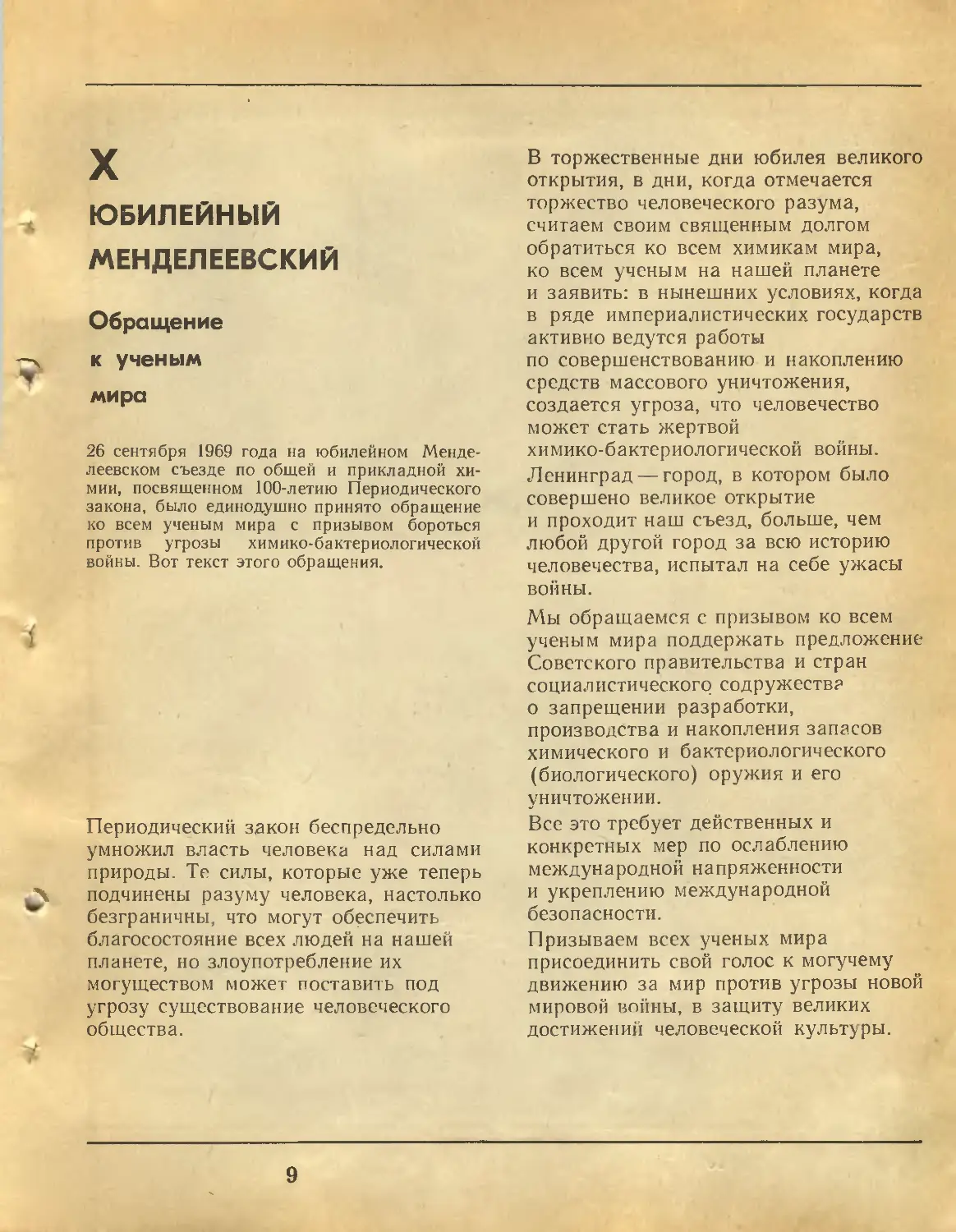

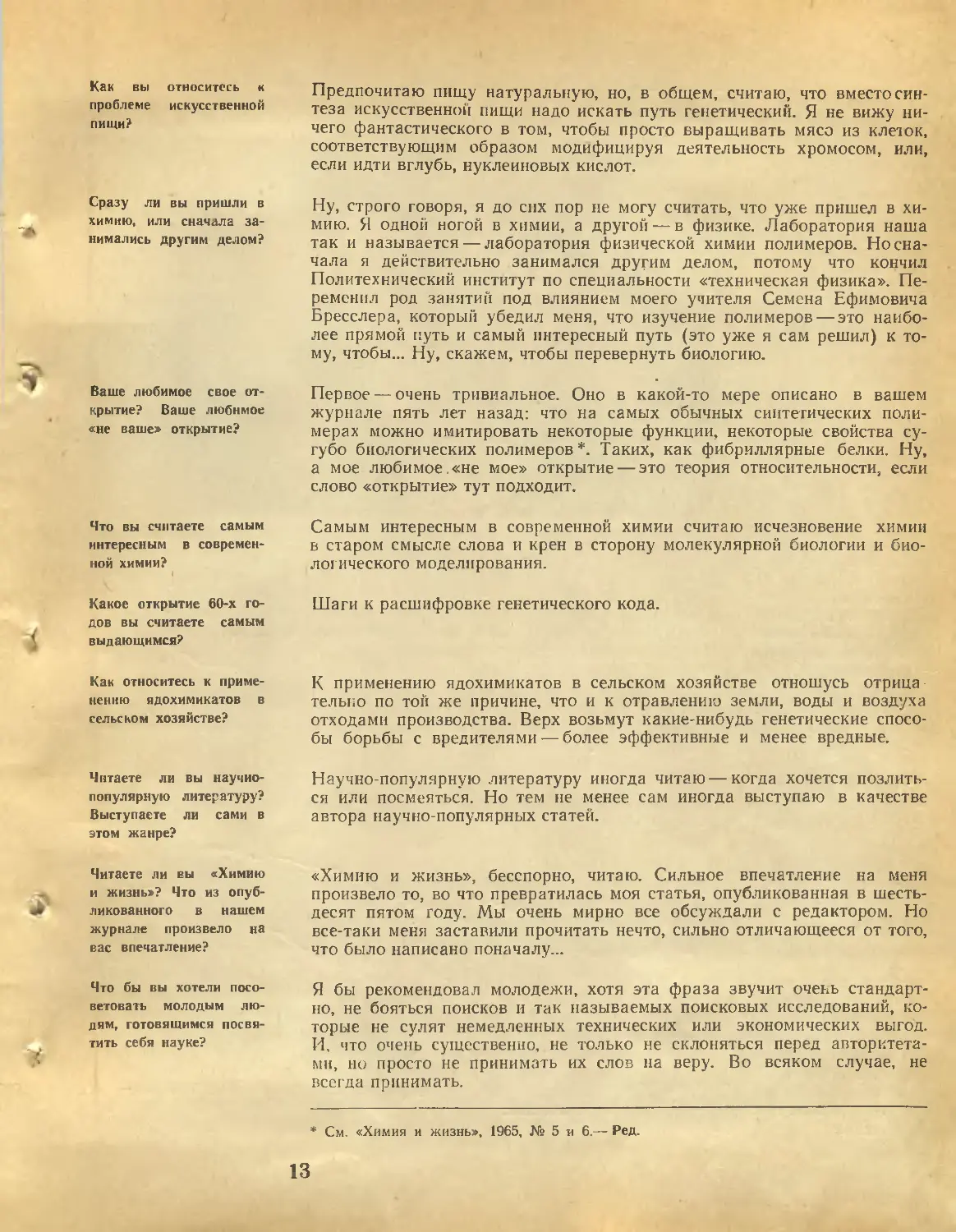

Ленинград, сентябрь

1969 года. Десять часов

утра. В Таврический

дворец съезжаются

участники и гости

X юбилейного

Менделеевского съезда

Торжество, ставшее

традицией на

Менделеевских съездах —

вручается Золотая

медаль имени

Д. И. Менделеева.

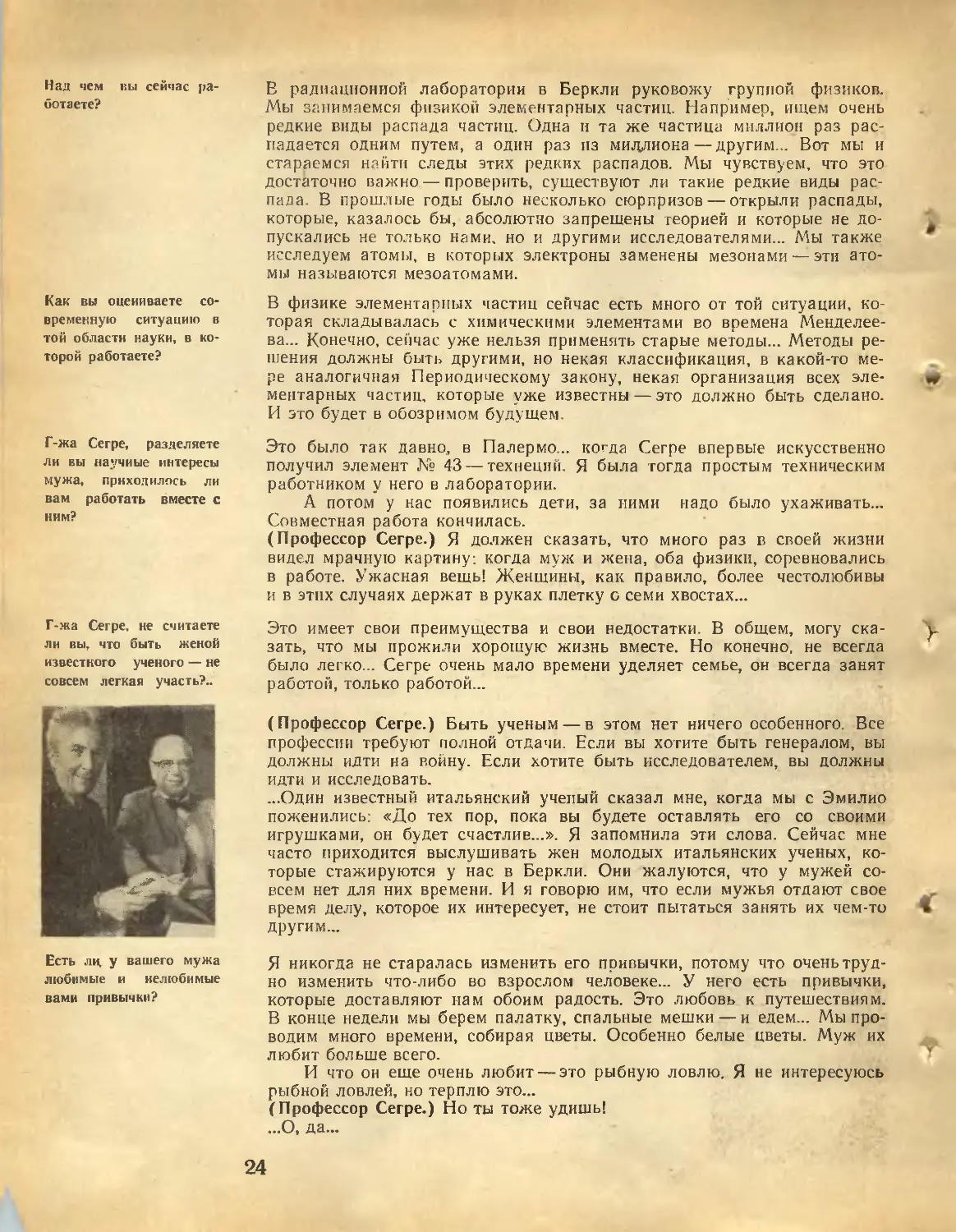

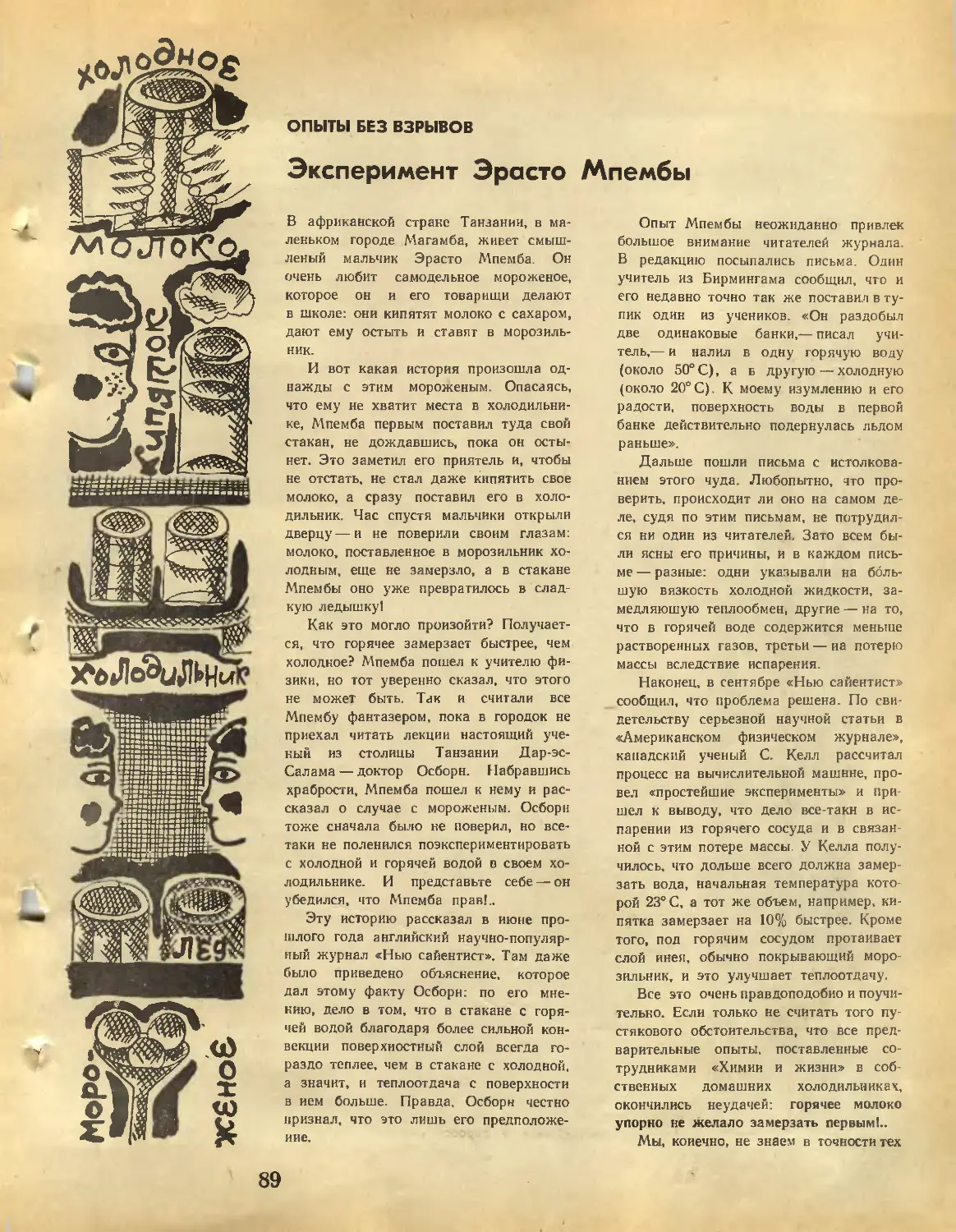

Справа на фотографии —

лауреат, известный

советский ученый

в области неорганической

химии академик

И. М. Жаворонков.

Вручает медаль

президент Всесоюзного

химического общества

имени Д. И. Менделеева

академик

С. И. Вольфкович

(в центре). Слева —

председательствующий на

пленарном заседании

академик И. В. Ветряное-

Соколов

10

ДИАЛОГИ

Перед вами, читатель, новая рубрика журнала. Мы хотим, чтобы в напечатанных

здесь беседах ученый предстал перед вами в некоем новом облике — таким, каким он

появляется на журнальных и газетных страницах, увы, еще редко. Чтобы вы

почувствовали в нем не только носителя высокой научной истины, но еще и просто

доверительного собеседника, который может поделиться с нами своими мыслями и

сомнениями о будущем науки, не постесняется сказать, что он думает о модных

литературных жанрах, или даже — страшно сказать!—рискнет высказать предположение,

гипотезу, еще не обоснованные ни формулами, ни опытом.

Итак, «Диалог» — это свободная задушевная беседа.

А первые собеседники в новом разделе журнала — делегаты н гости X

юбилейного Менделеевского съезда в Ленинграде и специальные корреспонденты

журнала В. ЖВИРБЛИС, В. РИЧ, В. ЧЕРНИКОВА, М. ЧЕРНЕНКО.

Как вы считаете, можно

ли в ближайшее время

ждать в химии

открытий такого же

масштаба, как Периодический

закон Менделеева?

Ваше отношение к

проблеме загрязнения нашей

Земли отходами

производства?

Занимались ли вы

когда-нибудь другим делом,

кроме химии?

Чем бы вы занялись,

если бы могли начать все

сначала?

Что вы думаете о

научно-популярной литерату-

ре?

Профессор Богуслава ЕЖОВСКА-ЩЕБЯТОВСКА

(Вроцлавский университет, Польша)

Мне кажется, наука входит в эпоху стремительного развития. После

второй мировой войны она сделала гигантский скачок вперед: новые

методы исследования, выдающиеся открытия в физике, в химии... И

динамичность самой науки, ее огромные масштабы, все это подсказывает,

что самые великолепные открытия еще ждут нас. И я верю — в конце

двадцатого и в начале двадцать первого века именно химия скажет

самое важное для человечества слово. Люди поймут, как на самом деле

соединяются, атомы в молекулу. И, познав это, создадут немыслимые

ныне материалы. И еще — человеку откроется вся сущность жизни,

сущность вещества, ставшего живым организмом...

Мое отношение к этому — как к задаче, которую нельзя не решить: это

вопрос жизни или смерти. Отходов становится все больше уже потому,

что цивилизации нужны материалы, нужен металл, а богатых руд на

Земле все меньше, и во всем мире добывают уже самые бедные руды,

от которых почти ничего не остается — все идет в отходы. И химические

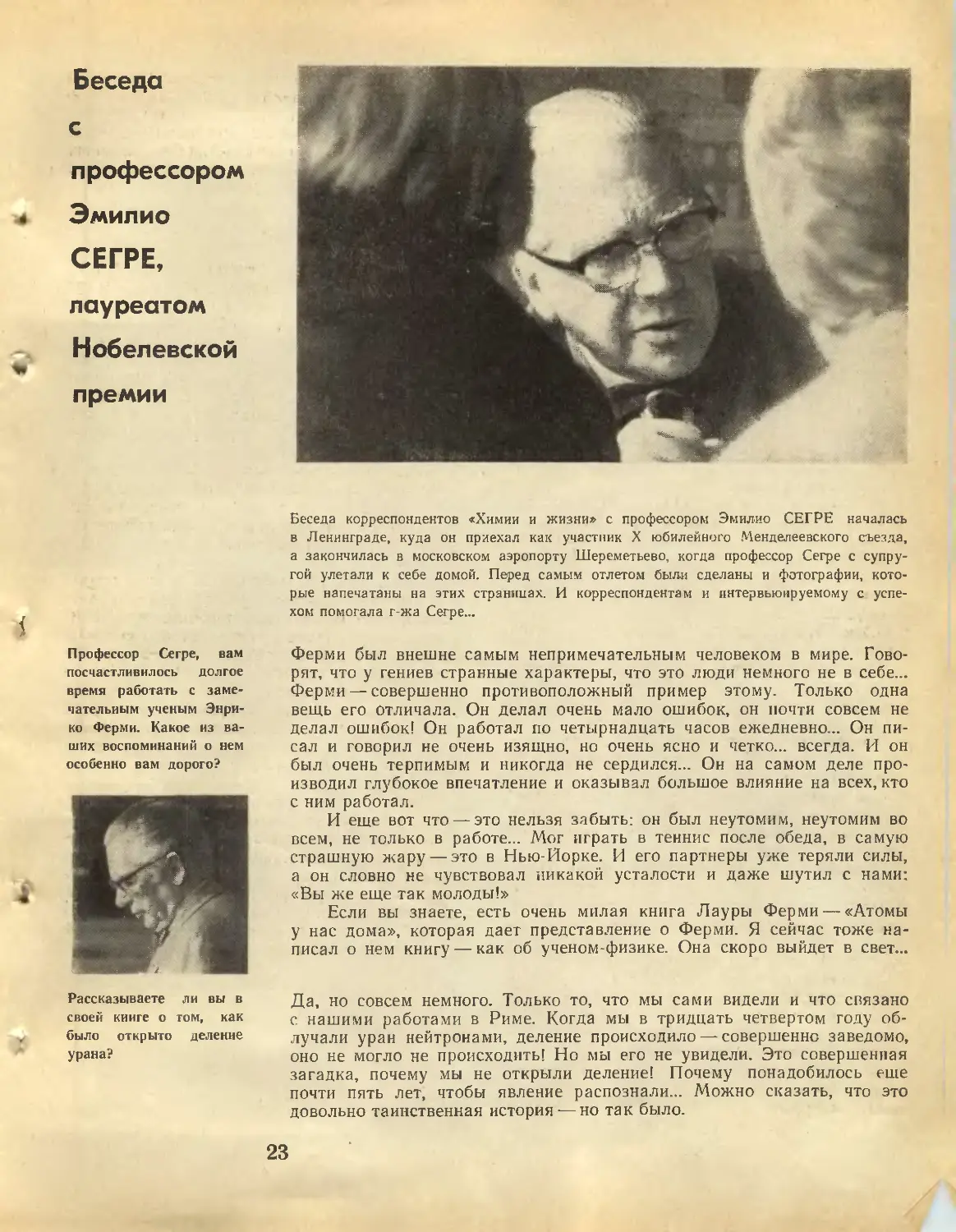

заводы загрязняют реки все больше... Нам просто ничего другого не

остается, как избавиться от этих отходов, потому что иначе они

отравят все живое. Сначала в воде, а потом и на суше, и в воздухе. Нужно

перерабатывать вещества и материалы так, чтобы ничего лишнего не

оставалось, но я не могу вам ответить, как это сделать; я только знаю,

что в конце концов абсолютно все отходы промышленности нам

придется собирать и утилизировать. Как бы ни была огромна эта работа.

Нет, я всю жизнь — химик. Разве что работаю совсем рядом — в

физической химии. Немного — биохимик... Уверена, что именно у моей

науки огромное будущее.

Только химией!

Это так сложно... Многие ученые сторонятся этой работы. А может

быть, просто не умеют. Но ведь это так важно для других людей — для

молодых людей особенно!—чтобы они поняли, чтобы почувствовали,

какие великие открытия ждут тех, кто сейчас только начинает... Вот

задача научно-популярной литературы, как мне кажется.

11

Выступаете ли вы в этом

жанре?

Что бы вы хотели

скачать читателям нашего

журнала, готовящимся

пойти в науку?

Иногда, не так уж часто. Пишу об открытиях в химии, выступаю

с лекциями перед учениками, заканчивающими школу. Чтобы показать

им дороги, которыми идет сегодня наша наука, и что может сделать

в мире химик...

Молодым читателям хочу сказать, что труд, творчество, открытие — это

наивысшее счастье и наивысшая награда для человека. И что перед

молодыми тут огромное поле. И что никогда еще не было таких

возможностей для научной работы, какие дал нам социализм. И что

конец нашего века и двадцать первый век — это время ваших открытий,

юноши и девушки. Посвятите себя наукам, пролаганншш первые

борозды,— физике, химии, биологии! Пашите поле великих открытий на

благо людям!

Доктор физико-математических наук

Сергей Яковлевич ФРЕНКЕЛЬ

(Институт высокомолекулярных

соединений АН СССР, Ленинград)

С кол ь ко вам было лет,

когда вы впервые

услышали о химии?

Увлекались ли вы в лег-

стве опытами со

взрывами?

Читаете ли вы научную

фантастику?

Считаете ли возможной

жизнь на небелковой оо

пове?

Что, по-вашему, надо

сделать, чтобы

прекратилось отравление земли,

отравление воды и

воздуха отходами

производства?

Это не входит в

функции науки?

Дело, по-вашему, в

недостаточной

оперативности . администраторов, в

недостатке средств или

ч чем-то еще?

Впервые услышал о химии, когда мне было пять лет.

Нет, увлекался опытами без взрывов — но чтобы менялась окраска..

Да. Любимые авторы — Лем и братья Стругацкие. Любимое

произведение — «Солярис».

Жизнь на небелковой основе не считаю возможной. И не считаю

приятной..

По-моему, это вопрос сугубо административный...

Нет. В функцию науки этот вопрос сегодня почти не входит. Пути его

решения сегодня вполне известны. Воду во всяком случае можно было

бы уже не загрязнять. И воздух тоже — по крайней мере при переходе

в некоторых случаях на электротягу можно избавиться от наиболее

неприятных отходов, описанных в вашем журнале...

Дело, наверное, в том, что очистить все отходы до конца — это очень

дорого. Но еще и в том, что не всегда помнят об элементарных

соображениях безопасности, или техники безопасности, над которой

почему-то любят смеяться —совершенно напрасно...

12

Как вы относитесь к

проблеме искусственной

пищи?

Сразу ли вы пришли в

химию, или сначала

занимались другим делом?

Ваше любимое свое

открытие? Ваше любимое

«не ваше» открытие?

Предпочитаю пищу натуральную, но, в общем, считаю, что вместо

синтеза искусственной пищи надо искать путь генетический. Я не вижу

ничего фантастического в том, чтобы просто выращивать мясо из клеток,

соответствующим образом модифицируя деятельность хромосом, или,

если идти вглубь, нуклеиновых кислот.

Ну, строго говоря, я до снх пор не могу считать, что уже пришел в

химию. Я одной ногой в химии, а другой — в физике. Лаборатория наша

так и называется — лаборатория физической химии полимеров. Но

сначала я действительно занимался другим делом, потому что кончил

Политехнический институт по специальности «техническая физика».

Переменил род занятий под влиянием моего учителя Семена Ефимовича

Бресслера, который убедил меня, что изучение полимеров — это

наиболее прямой путь и самый интересный путь (это уже я сам решил) к

тому, чтобы... Ну, скажем, чтобы перевернуть биологию.

Первое — очень тривиальное. Оно в какой-то мере описано в вашем

журнале пять лет назад: что на самых обычных синтетических

полимерах можно имитировать некоторые функции, некоторые свойства

сугубо биологических полимеров*. Таких, как фибриллярные белки. Ну,

а мое любимое.«не мое» открытие — это теория относительности, если

слово «открытие» тут подходит.

Что вы считаете самым

интересным в

современной химии?

Самым интересным в современной химии считаю исчезновение химии

в старом смысле слова и крен в сторону молекулярной биологии и

биологического моделирования.

Какое открытие 60-х

годов вы считаете самым

выдающимся?

Шаги к расшифровке генетического кода.

Как относитесь к

применению ядохимикатов в

сельском хозяйстве?

К применению ядохимикатов в сельском хозяйстве отношусь отрица

телько по той же причине, что и к отравлению земли, воды и воздуха

отходами производства. Верх возьмут какие-нибудь генетические

способы борьбы с вредителями — более эффективные и менее вредные.

Читаете ли вы научно-

популярную литературу?

Выступаете ли сами в

этом жанре?

Научно-популярную литературу иногда читаю — когда хочется

позлиться или посмеяться. Но тем не менее сам иногда выступаю в качестве

автора научно-популярных статей.

Читаете ли вы «Химию

и жизнь»? Что из

опубликованного в нашем

журнале произвело на

вас впечатление?

«Химию и жизнь», бесспорно, читаю. Сильное впечатление на меня

произвело то, во что превратилась моя статья, опубликованная в

шестьдесят пятом году. Мы очень мирно все обсуждали с редактором. Но

все-таки меня заставили прочитать нечто, сильно отличающееся от того,

что было написано поначалу...

Что бы вы хотели

посоветовать молодым

людям, готовящимся

посвятить себя науке?

Я бы рекомендовал молодежи, хотя эта фраза звучит очень

стандартно, не бояться поисков и так называемых поисковых исследований,

которые не сулят немедленных технических или экономических выгод.

И, что очень существенно, не только не склоняться перед

авторитетами, но просто не принимать их слов на веру. Во всяком случае, не

всегда принимать.

* См. «Химия и жизнь», 1965, К» 5 и 6.— Ред.

13

Ну, судя по тому, что мы слышим на X Менделеевском съезде, пока

что можно ожидать главным образом усовершенствования методов

исследования, дающих более подробную и точную информацию, нежели

прямые методы классической химии.

На мой взгляд, современному химику помимо русского языка

необходимо знать английский, французский и немецкий. Может быть,

итальянский. И японский.

Я бы занялся той же самой физикой полимеров со всеми ее кренами

в молекулярную биологию. И еще в химическую (наверно, точнее

будет «молекулярную») биокику. Но начал бы все по-другому.

Профессор Джон ЛИННЕТ 4

(Кембриджский университет, Англия)

Наибольших открытий можно ожидать в химии металлоорганических

соединений. Здесь огромное поле для теоретических работ. Мы мало

что знаем о связях в соединениях этого типа, не умеем пока

предсказывать свойства новых соединений. Значение и возможности работы

в этой области химии трудно переоценить. Другая область — химия у

ферментов. Она только начала развиваться. Ей всего каких-нибудь

20 лет. Здесь можно ожидать открытий, имеющих самое большое

значение для человечества.

Считаете ли вы, что

можно ожидать важных

новостей в химии

благодаря проникновению в

атомное ядро?

Какие языки, по-вашему,

необходимо знать

современному химику?

Чем бы вы занялись,

если бы могли начать все

сначала?

Чтобы набрать

побольше грибов, говоря

словами Менделеева, нужно

напасть на хорошее

грибное место. То же можно

сказать и о науке.

Что бы вы назвали

сейчас в химии самым

грибным местом?

14

Ваше мнение — будут ли

сделаны в ближайшее

время открытия такого

же масштаба, как

Периодический закон

Менделеева? Если да, то в

какой области науки и

когда?

Что вы думаете о

работах по синтетической

пище, ведущихся в СССР,

а также, насколько нам

известно, н во Франции?

Считаете ли вы, что

человечеству удастся

предотвратить ту угрозу

загрязнения нашей Земли,

которую мы видим в

настоящее время?

Профессор Поль ХАГЕНМЮЛЛЕР

(Французское химическое общество, Париж)

Трудно ответить на этот вопрос. Фундаментальные работы

выполняются сегодня уже не химиками — их делают физики. И биологи...

Я думаю, что недалеко время, когда будут сделаны открытия,

объясняющие структуру атомных ядер, их стабильность. Здесь, на съезде,

мы уже слышим о работах, которые ведутся в этом направлении у вас —

в Дубне, и в Америке — в Беркли.

Я не компетентен в этом вопросе. Разве что как потребитель. Мой друг

академик Несмеянов однажды угостил меня искусственной черной

икрой, я ее попробовал и должен сказать, что она так же вкусна, как

и настоящая. Конечно, главное условие этого опыта — не знать, в

каком блюдце просто икра, а в каком — предмет пробы.

Это чрезвычайно важная проблема, ибо параллельно с прогрессом

человеческой цивилизации идет «прогресс» в использовании токсических

веществ. Мы их вводим, хотим мы того или нет, в воду, в воздух, даже

в продукты питания. И так же, как чисто научные проблемы, которые

обсуждает Менделеевский съезд, эту проблему можно решить только

общими усилиями — усилиями ученых всех стран.

В какой узкой области

науки вы работаете,

профессор?

Ждут ли химию

открытия такого же масштаба,

как открытие

Периодического закона? Если да,

то в какой именно

области науки?

Ваше мнение о научно-

популярной литературе?

Профессор Иозеф ШИНТЛЬМЕЙСТЕР

(Центральный институт ядерных исследований,

ГДР, Дрезден)

Со студенческих лет работаю в области ядерной физики. С сильным

креном в электронику. Я был в числе первых, кто взялся в этой

области за электронику. Сейчас занимаюсь ядерной спектроскопией... И очень

интересуюсь ядерными реакциями, протекающими с низкими

энергиями, когда возникают самые разные продукты реакции, а не что-то одно...

Трудновато мне ответить на этот вопрос... Ведь Периодическая система

Менделеева стала основой, стала фундаментом научного знания о

веществе. А знание это достигло уже такого уровня, что говорить

сегодня об открытиях будущих, по-моему, затруднительно. Позвольте

сравнить. Это то же самое, что спрашивать: вот законы Ньютона,

классическая механика, а вот теперешние успехи механики — и будут ли

открыты новые законы Ньютона?.. Но вот что мне совершенно ясно:

в химии будут сделаны очень важные вещи! Уже видны проблемы,

которые, можно сказать, созрели, которые выдвигаются на самый

первый план. Прежде всего познание макромолекул, молекул,

определяющих биологическое существование материи.

Я бы сказал, пожалуй, так: это чрезвычайно важно, чтобы о событиях

в науке узнавали все. Ибо научные истины, которые остаются

неизвестными обществу, более или менее бесполезны.

Еще вот что. Каждый ученый должен позаботиться о смене, о хо-

Как вы относитесь к

проблеме искусственной

пищи?

Приходилось ли вам

слышать об

искусственной черной икре

академика Несмеянова? Или

даже пробовать ее?

Ваше отношение к

проблеме загрязнения Земли

сточными водами,

твердыми отходами, газами?

рошей смене, а научно-популярная литература — это и есть то, с чего

начинает школьник, и она должна его по-настоящему захватить,

увлечь. Я хочу сказать, что эту литературу должны делать хорошие

специалисты. Чтобы не было в ней никакого вранья. Это самое опасное,

когда такую литературу делают без знающих ученых. Суть дела

должна излагаться абсолютно корректно — это самое главное.

Мое отношение к этой проблеме... (Заминка.) Ну, если со всей

откровенностью... Понимаете, кухня традиционная, когда готовят еду по

старинке,— это мне гораздо приятнее. Знаете, хороший шницель, с

салатом из огурцов... Это как-то предпочтительнее.

Я о ней слышал. Но не пробовал. Я хотел бы сказать... Видите ли,

я принадлежу к людям, которые склонны... ну, к удовольствию от

хорошей кухни. И я побаиваюсь незнакомых блюд...

Наверное, оно совпадает с отношением любого другого человека. С

ростом индустриализации дело это становится все сложнее.

Водоснабжение больших городов уже сейчас невероятно затруднено. Невероятно

дорого очищать сточные воды химических заводов настолько, чтобы их

можно было снова сбрасывать в реки. Знаете, я, можно сказать, с юных

лет альпинист. И сейчас еще много хожу в горы. И самая большая

радость для меня в горах — та, что можно напиться хорошей чистой

воды, прямо из ручья... По мне, так это лучше всех вин и водок

на свете.

Возможны ли в

ближайшем будущем

открытия такого масштаба,

как Периодический

закон Менделеева?

Как вы относитесь к

научной фантастике?

В какой области можно

ожидать следующего

самого крупного открытия?

Что вы думаете о

перспективах синтетической

пищи?

Профессор Джон СПИНКС

(ректор Саскачеванского университета, Канада)

Да, конечно. Примерно раз в 10 лет в науке делают крупное открытие,

раз в 50—100 лет — исключительно крупное, как Периодический^закон

Менделеева. Уже после Менделеева появились радиолокация,

реактивная техника, полупроводники. Главное, суметь вообразить, что есть

невообразимое...

Я выступаю в ней как автор. В одном из номеров журнала «Research

and development» за 1969 год опубликована моя научно-фантастическая

поэма «Расцвет космического века».

В области органической химии, связанной с изучением процессов жизни.

Это прекрасная задача для химии. Но сегодня реальное решение

проблемы голода может дать не химия, а экономика и политика. Уже

сегодня в принципе можно было бы накормить всех голодных, у науки

и техники есть для этого необходимые средства. Что касается химии,

то ближайшая задача ее — повышение урожайности.

Вероятно, через двадцать лет будет широко распространена и

искусственная пища. Но не надо забывать, что человеку нужна очень

сложная по своему составу еда, многое в потребностях организма еще

даже неизвестно. Искусственные продукты питания будут вводиться

в рацион постепенно, в виде дополнения к обычной, привычной пище.

16

Профессор Михаил ГЕРАСИМОВ

(ректор Софийского химико-технологического

института, Болгария)

Сколько вам было лет,

когда вы впервые

услышали о химии?

А как

ком?

вы стали хими-

Можно ли в ближайшие

годы ожидать в химии

открытий такого же

масштаба, как

Периодический закон?

Алхимики мечтали

получить золото. А какое бы

вы хотели получить

вещество, если бы

обладали неограниченной

властью над силами

природы?

Одиннадцать. Тогда я учился в пятом классе. В наш город Бургас,

на винный завод прибыл первый химик Тодор Кимев — из Франции, где

он учился. Для Болгарии это была тогда редкая профессия — химик.

У меня к дяде Тодоре было немало вопросов. Например, я никак

не мог понять (а .мне очень хотелось понимать все, ведь мне было

одиннадцать лет), как пчела делает мед. Собирает сок из цветов, а

получает гораздо более вкусную штуку, которую ни один человек получить

не может. На этот вопрос дядя Тодоре ответить, конечно, не смог.

А на другой мой вопрос ответил, другой вопрос был как раз по

его специальности. Вы знаете, в Южной Болгарии и в Греции, вообще

на всем побережье Средиземного моря, даже в Алжире, в Тунисе

распространена особая, очень крепкая водка, ее называют «мастика».

Я много раз видел в детстве: если капнуть в «мастику» воды, то водка

сразу белеет, образуется белая эмульсия. Удивительно! Вот что

рассказал мне об этом дядя Тодоре. На острове Хиос в Греции растут

хвойные деревья, если надрезать кору, то появляется капля смолы —

дерево плачет. Слеза по-гречески — это «мастика». Так вот, объяснил

дядя Тодоре, слезы этого дерева — мастику мы добавляем в спирт.

В крепкой водке она остается в растворенном состоянии, а при

добавлении воды выделяется обратно и образует эмульсию...

В двадцать пятом году, во время фашистского террора в Болгарии, был

убит мой отец. Мне тогда было семнадцать лет. В конце двадцать

пятого года я бежал из Болгарии в Советский Союз. Здесь я решил стать

химиком по топливу. И поступил в Московскую горную академию.

Ректором академии был замечательный русский ученый Иван

Михайлович Губкин. Он меня приметил еще с первого курса. Кончил я

учиться и стал работать в Институте горючих ископаемых Академии

наук СССР. Там защитил диссертацию, был ученым секретарем

Комиссии моторного топлива Академии наук, а в сороковом году,

передвойной, Георгий Михайлович Димитров послал меня в Болгарию.

В Болгарии я пережил все несчастья, которые могут выпасть на

долю коммуниста в стране фашистской диктатуры, остался живым,

и вскоре после установления в Болгарии власти трудящихся меня

выбрали профессором, и можно сказать, что сейчас я самый старый

в стране профессор — не по годам, мне шестьдесят два года, а по стажу.

Открытий, конечно, будет много. И маленьких, и больших, очень

больших. Но Периодический закон Менделеева... Такого, я думаю,

открытия больше не может быть.

О, алхимики! А вы знаете, царь Иван Грозный в одном из своих

указов распорядился казнить фальшивомонетчиков, разбойников «и

прочих алхимиков...». Алхимики искали философский камень, с помощью

которого можно было бы получать любое вещество, даже золото.

Искали — и не нашли. А мы, химики, сейчас уже обладаем этим

философским камнем и можем получить такие диковинные вещества, какие

и не снились алхимикам, в том числе и куда более ценные, чем

золото. Сумма знаний современной химии — это наш философский камень...

2 Химия и Жизнь. М> 1

17

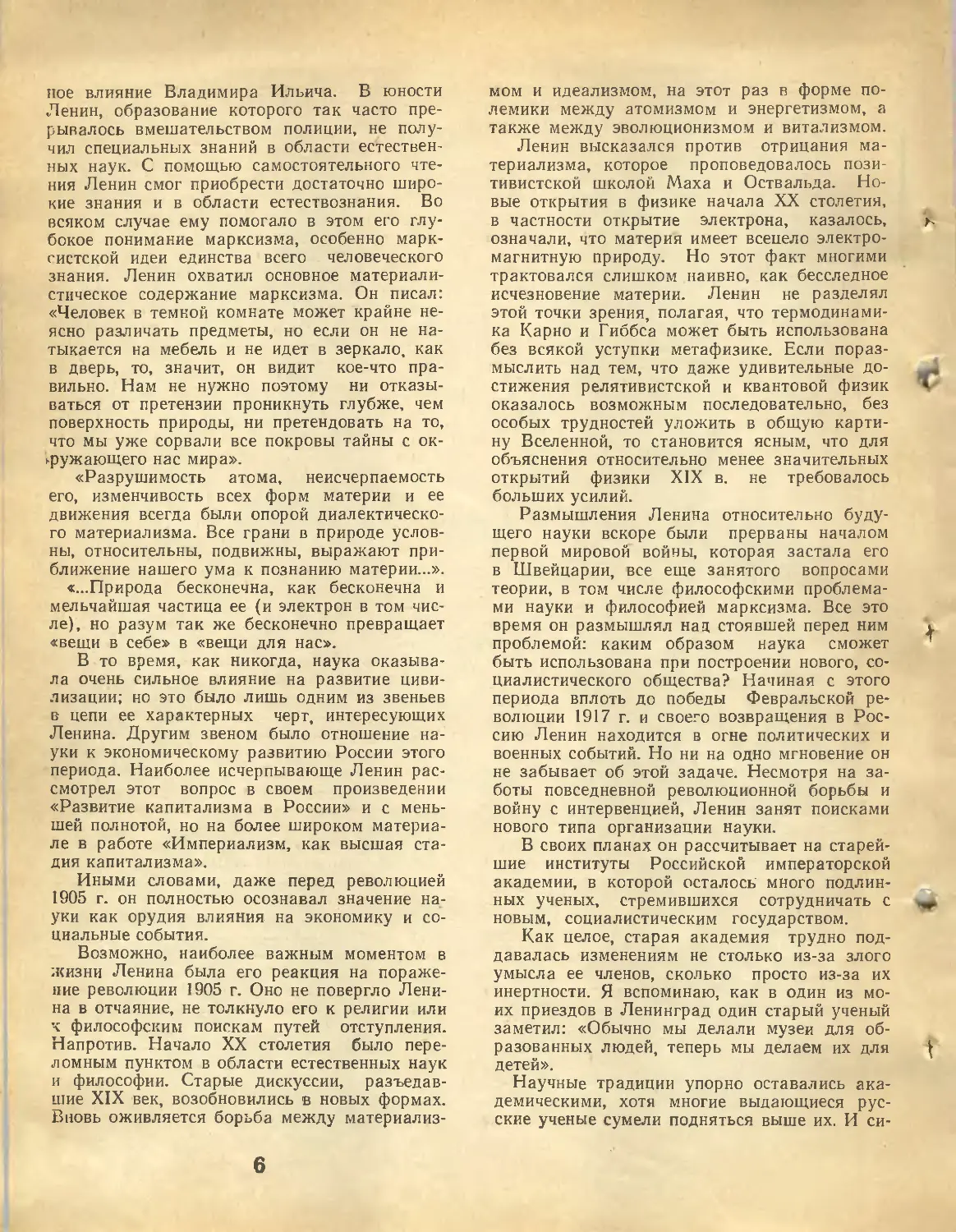

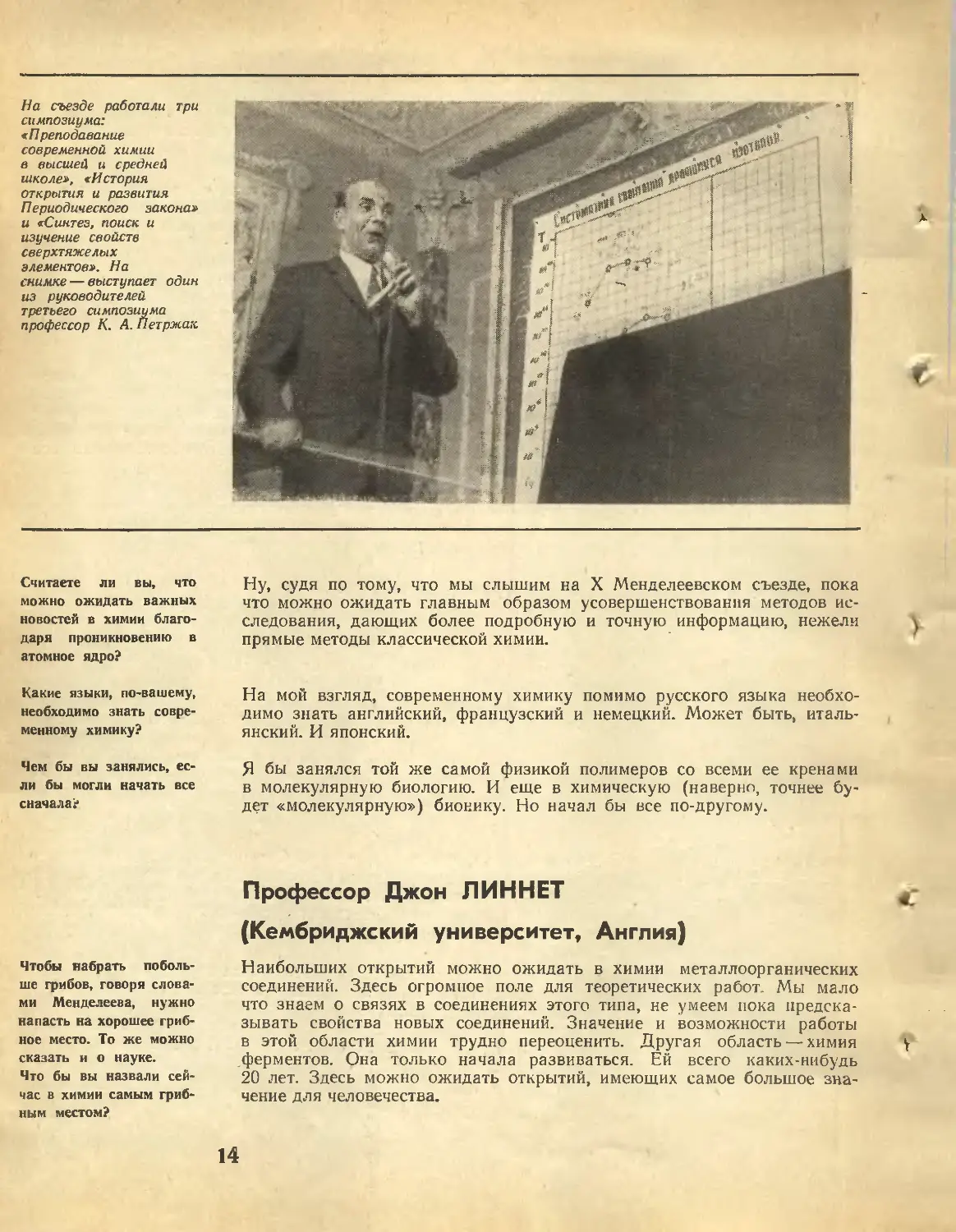

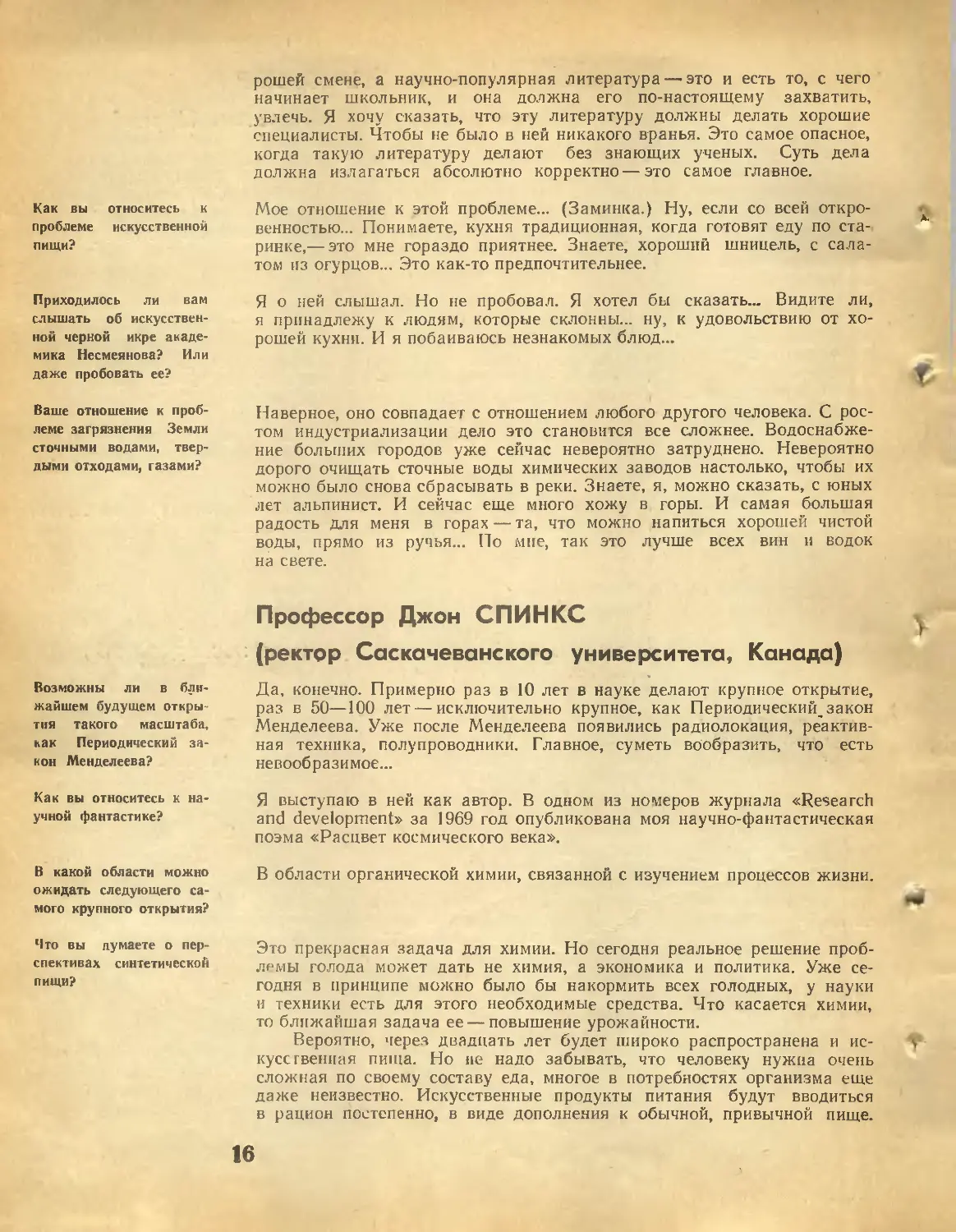

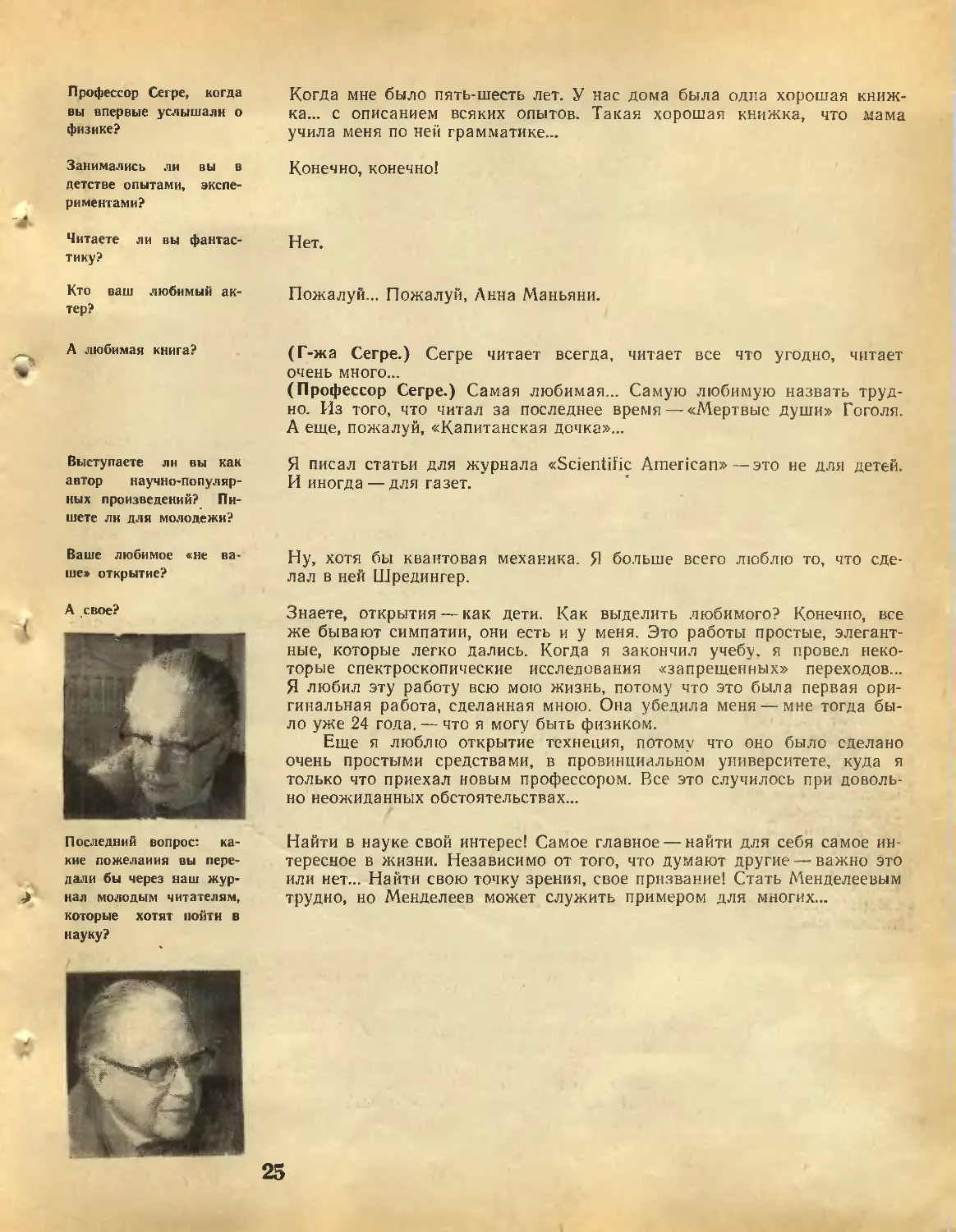

На приглашение принять

участие в работе съезда

откликнулись ведущие

специалисты — химики и

физики из многих

зарубежных стран. На

снимке — известный

американский ученый

Глен Г. Сиборг

выступает на

заключительном

заседании съезда

с докладом о новых

областях Периодической

системы элементов.

с Периодическая система

и проблемы

валентности»—

на трибуне

известный ученый

в области строения

молекул академик

Я. К. Сыркин. Особый

интерес участников

съезда вызвали

выступления,

посвященные

современному состоянию

Периодической системы

элементов и новейшим

проблемам химии и

физики.

В дни работы

съезда в Ленинграде

был представлен весь

цвет советской и мировой

науки. И это

неудивительно:

юбилейное научное

собрание было посвящено

открытию, которое по

праеу называется сейчас

путеводной звездой

в изучении материи, ее

строения и свойств.

Фото

Ю. ТУМАНОВА

18

ЭЛЕМЕНТ № ..

Кандидат ТЕХНЕЦИЙ

технических наук

В. И. КУЗНЕЦОВ,

Объединенный

институт ядерных

исследований,

Дубна

КУСОК ОБЛУЧЕННОГО МОЛИБДЕНА

В 1936 году еще совсем .молодой

итальянский физик Эмилио Сегре женился и уехал из

Рима. Он держал путь в Палермо, древнюю

столицу Сицилии, где в местном университете

ему были предоставлены кафедра и должность

декана физического факультета.

В Риме Сегре работал в лаборатории Эн-

рико Ферми, участвовал в знаменитых

нейтронных опытах, в ходе которых впервые в

мире уран обстреливали потоком нейтронов.

Итальянские физики считали, что таким

путем можно будет получить новые химические

элементы, более тяжелые, чем уран.

Естественно, что, отправляясь в Палермо,

Сегре надеялся продолжить работы,

связанные с радиоактивностью и поиском новых

элементов, хотя оснований для таких надежд

было немного. Во всех странах в те годы

радиоактивные материалы представляли большую

ценность, а итальянские лаборатории были

крайне бедны — Муссолини сразу вспоминал

о дефиците бюджета, когда речь заходила о

науке. Достаточно сказать, что на

упоминавшиеся уже нейтронные опыты Ферми было

отпущено всего 100 долларов...

Но безвыходные положения бывают

крайне редко, и Сегре нашел выход. В конце

того же 1936 года он отправился в Америку, в

Калифорнийский университет, и смог привезти

оттуда кусок облученного молибдена.

Здесь мы должны сделать небольшее,

чисто физическое отступление, иначе будет

непонятно, почему этот кусок молибдена был

так нужен Сегре.

Из молибдена был сделан «зуб»

отклоняющей пластины первого в мире, маломощного

по нынешним масштабам, циклотрона.

Циклотрон — это машина, ускоряющая движение

заряженных частиц, например дейтронов —

ядер тяжелого водорода, дейтерия. Частицы

разгоняются высокочастотным электрическим

полем по спирали и с каждым витком

приобретают все большую энергию. Поток таких

частиц обрушивается на мишень, сделанную

из вещества, которое нужно облучить.

Всем, кто когда-либо работал на

циклотроне, хорошо известно, как трудно бывает

вести эксперимент, если мишень установлена

непосредственно в вакуумной камере

циклотрона. Значительно удобнее работать на

выведенном пучке, в специальной камере, где

можно разместить всю необходимую

аппаратуру. Но вытащить пучок из циклотроне

далеко не просто. Делается это с помощью

специальной отклоняющей пластины, на которую

подано высокое напряжение. Пластина

устанавливается на пути разогнанного уже пучка

частиц и отклоняет его в нужном

направлении. Расчет наилучшей конфигурации

пластины— целая наука. Но, несмотря на то что

пластины для циклотронов изготавливают и

устанавливают с максимальной точностью, ее

лобовая часть, или «зуб», поглощает

примерно половину ускоренных частиц. Естественно,

«зуб» разогревается от ударов, поэтому его и

сейчас делают из тугоплавкого молибдена.

Но так же естественно, что частицы,

поглощенные материалом «зуба», должны

вызвать в нем ядерные реакции — более или

менее интересные для физиков. Сегре считал,

2*«

19

что в молибдене возможна исключительно

интересная ядерная реакция, в результате

которой может быть наконец по-настоящему

открыт много раз открывавшийся и

неизменно «закрывавшийся» прежде элемент № 43.

ОТ ИЛЬМЕНИЯ

ДО МАЗУРИЯ

Элемент № 43 искали давно. И долго.

Искали его в рудах и минералах,

преимущественно марганцевых. Менделеев, оставляя в

таблице пустую клетку для этого элемента,

называл его экамарганцем. Впрочем, первые

претенденты на эту клетку появились еще до

открытия периодического закона. В 1846

году из минерала ильменита был якобы

выделен аналог марганца — ильмений. После того

как ильмений «закрыли», появились новые

кандидаты: дэвий, люций, ниппоний. Но и

они оказались «лжеэлементами». Сорок

третья клетка таблицы Менделеева продолжала

пустовать.

В двадцатых годах нашего века

проблемой экамарганца и двимарганца (эка-

означает «один», дви—«два»), то есть элементов

№ 43 и 75, занялись прекрасные

экспериментаторы супруги Ида и Вальтер Ноддак.

Проследив закономерности изменения свойств

элементов по группам и периодам, они

пришли к казавшейся крамольной, но по

существу верной мысли, что сходство марганца и

его эка- и дви-аналогов намного меньше, чем

считали раньше, что разумнее искать эти

элементы не в Марганцевых рудах, а в сырой

платине и в отходах платинового

производства.

Эксперименты супругов Ноддак

продолжались много месяцев. В 1925 году они

объявили об открытии новых элементов —

мазурия (элемент № 43) и рения (элемент № 75).

Символы новых элементов заняли

пустующие клетки менделеевской таблицы, но

впоследствии оказалось, что лишь одно из двух

открытий совершилось в действительности. За

мазурий Ида и Вальтер Ноддак приняли

примеси, не имеющие ничего общего с

элементом № 43.

Символ «Ма» стоял в таблице элементов

больше десяти лет, хотя еще в 1934 году

появились две теоретические работы, которые

утверждали, что элемент № 43 нельзя

обнаружить ни в марганцевых, ни в платиновых,

ни в каких-либо иных рудах. Речь идет о

правиле запрета, сформулированном почти

одновременно немецким физиком Г. Маттаухом

и советским химиком С. А. Щукаревым.

«ЗАПРЕЩЕННЫЙ» ЭЛЕМЕНТ

И ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ

Вскоре после открытия изотопов было

установлено и существование изобаров. Заметим,

что изобар и изобара — понятия столь же

далекие, как графин и графиня. Изобарами

называют атомы с одинаковыми массовыми

числами, принадлежащие разным элементам.

Пример нескольких изобаров: 93Zr, 93Nb,

93Мо.

Смысл правила Маттауха — Щукарева в

том, что у стабильных изотопов с нечетными

номерами не может быть стабильных же

изобаров. Так, если изотоп элемента № 41 нио-

бий-93 стабилен, то изотопы соседних

элементов— цирконий-93 и молибден-93 —

должны быть обязательно радиоактивными.

Правило распространяется на все элементы, в

том числе и на элемент № 43.

Этот элемент расположен между

молибденом (атомный вес 95,94) и рутением

(атомный вес 101,07). Следовательно, массовое

число изотопов этого элемента не может

выйти за пределы диапазона 96—102. Но все

стабильные «вакансии» этого диапазона заняты.

У молибдена стабильны изотопы с

массовыми числами 96, 97, 98 и 100, у рутения —

99, 101, 102 и некоторые другие. Это значит,

что у элемента № 43 не может быть ни

одного нерадиоактивного изотопа. Впрочем, из

этого вовсе не следует, что его нельзя найти в

земной коре: существуют же радий, уран,

торий...

Уран и торий сохранились на земяом

шаре благодаря огромному времени жизни

некоторых их изотопов. Прочие радиоактивные

элементы — это продукты их радиоактивного

распада. Элемент № 43 можно было бы

обнаружить только в двух случаях: или если у

него есть изотопы, период полураспада

которых измеряется миллионами лет, или если

его долгоживущие изотопы образуются (и

достаточно часто) при распаде элементов № 90

и 92.

На первое Сегре не рассчитывал:

существуй долгоживущие изотопы элемента № 43, их

бы нашли раньше. Второе тоже

маловероятно: большинство атомов тория и урана

распадаются, испуская альфа-частицы, и

цепочка таких распадов заканчивается стабильными

изотопами свинца, элемента с атомным

номером 82. Более легкие элементы при альфа-

распаде урана и тория образоваться не

могут.

Правда, есть другой вид распада —

спонтанное деление, при котором тяжелые ядра

самопроизвольно делятся на два осколка при-

20

мерно одинаковой массы. При спонтанном

делении урана ядра элемента № 43 могли бы

образоваться, но таких ядер было бы очень

мало: в среднем спонтанно делится одно

ядро из двух миллионов, а из ста актов

спонтанного деления ядер урана элемент № 43

образуется лишь в двух. Впрочем, этого Эми-

лио Сегре тогда не знал. Спонтанное

деление было открыто советскими учеными

Г. Н. Флеровым и К. А. Петржаком лишь

спустя два года после открытия элемента

№43.

КАК ЖЕ НАШЛИ ТЕХНЕЦИЙ?

Сегре вез через океан кусок облученного

молибдена. Но уверенности, что в нем будет

обнаружен новый элемент, не было, да и не

могло быть. Были «за», были и «против».

л Падая на молибденовую пластину,

быстрый дейтрон довольно глубоко проникает в

ее толщу. В некоторых случаях один из

дейтронов может слиться с ядром атома

молибдена. Для этого прежде всего необходимо,

чтобы энергии дейтрона хватило для

преодоления сил электрического отталкивания. А это

значит, что циклотрон должен разогнать

дейтрон до скорости около 15 000

километров в секунду. Составное ядро, образующееся

при слиянии дейтрона и ядра молибдена,

неустойчиво. Оно должно избавиться от

избытка энергии. Поэтому, едва произошло

слияние, из такого ядра вылетает нейтрон, и

бывшее ядро атома молибдена

превращается в ядро атома элемента № 43.

Природный молибден состоит из шести

изотопов, значит, в принципе в облученном

куске молибдена могли быть атомы шести

изотопов нового элемента. Это важно

потому, что одни изотопы могут быть короткожи-

вущими и оттого неуловимыми химически,

тем более, что со времени облучения прошло

больше месяца. Зато другие изотопы нового

элемента могли «выжить». Их-то и надеялся

обнаружить Сегре.

На этом, собственно, все «за» кончались.

«Против» было значительно больше.

Против исследователей работало незнание

периодов полураспада изотопов элемента

№ 43. Могло ведь случиться и так, что ни

один изотоп элемента № 43 не существует

больше месяца... Против исследователей

работали и «попутные» ядерные реакции, в

которых образовывались радиоактивные изотопы

молибдена, ниобия и некоторых других

элементов.

Выделить минимальное количество

неизвестного элемента из радиоактивной

многокомпонентной смеси очень сложно. Но именно

это предстояло сделать Сегре и его

немногочисленным помощникам.

Работа началась 30 января 1937 года.

Прежде всего выяснили, какие частицы

излучает молибден, побывавший в циклотроне и

пересекший океан. Он излучал

бета-частицы— быстрые ядерные электроны. Когда

около 200 миллиграммов облученного молибдена

растворили в царской водке, бета-активность

раствора оказалась примерно такой же, как

у нескольких десятков граммов урана.

Не известная прежде активность была

обнаружена, оставалось определить, кто же ее

«виновник».

Сначала из раствора химическим путем

выделили радиоактивный фосфор-32,

образовавшийся из примесей, которые были в

молибдене. Затем тот же раствор подвергли

«перекрестному допросу» по строке и столбцу

менделеевской таблицы. Носителями

неизвестной активности могли быть изотопы ниобия,

циркония, рения, рутения, самого молибдена,

наконец. Только доказав, что ни один из этих

элементов не причастен к испускаемым

электронам, можно было говорить об открытии

элемента № 43.

Два метода были положены в основу

работы: один — логический, метод исключения,

другой—широко применяемый химиками для

разделения смесей метод «носителей», когда

в раствор, содержащий, по-видимому, тот или

иной элемент, «подсовывается» соединение

этого элемента или другого — сходного с ним

по химическим свойствам. И если вещество-

носитель выводится из смеси, оно уносит

оттуда «родственные» атомы.

В первую очередь исключили ниобий.

Раствор выпарили и полученный осадок вновь

растворили, на этот раз в гидроокиси калия.

Некоторые элементы остались в нерастворен-

ной части, но неизвестная активность

перешла в раствор. И тогда к нему добавили нио-

бат калия, чтобы стабильный ниобий «увел»

радиоактивный. Если, конечно, тот

присутствовал в растворе. Ниобий ушел — активность

осталась.

Такому же испытанию подвергли

цирконий. Но и циркониевая фракция оказалась

неактивной. Затем осадили сульфид

молибдена, но активность по-прежнему оставалась

в растворе...

После этого началось самое сложное:

предстояло разделить неизвестную активность и

рений.

Ведь примеси, содержавшиеся в материа-

21

ле «зуба», могли превратиться не только в

фосфор-32, но и в радиоактивные изотопы

рения. Это казалось тем более вероятным, что

именно соединение рения вынесло из

раствора неизвестную активность. А как выяснили

еще супруги Ноддак, элемент № 43 должен

быть больше похож на рений, чем на

марганец или любой другой элемент. Отделить

неизвестную активность от рения — значило

найти новый элемент, потому что все другие

«кандидаты» уже были отвергнуты.

Эмилио Сегре и его ближайший

помощник Карло Перье смогли-это сделать. Они

установили, что в солянокислых растворах

@,4—5-нормальных) носитель неизвестной

активности выпадает в осадок, когда через

раствор пропускают сероводород. Но

одновременно выпадает и рений. Если же

осаждение вести из более концентрированного

раствора A0-нормального), то рений выпадает в

осадок полностью, а элемент, несущий

неизвестную активность, — лишь частично. Рениевая

фракция ничего не излучала...

Напоследок, для контроля, Перье поставил

опыты по отделению носителя неизвестной

активности от рутения и марганца. Стало ясно,

что бета-частииы могут излучаться лишь

ядрами нового элемента, который назвали

технецием (от греческого Texvetcocr, что значит

«искусственный»).

Эти опыты были закончены в июне

1937 года.

Так был воссоздан первый из химических

«динозавров» — элементов, некогда

существовавших в природе, но полностью «вымерших»

в результате радиоактивного распада.

Позже удалось обнаружить в земле

крайне незначительные количества технеция,

образовавшегося в результате спонтанного

деления урана. То же, кстати, произошло с

нептунием и с плутонием: сначала элемент

получили искусственно, а уже потом, изучив его,

сумели найти в природе...

Сейчас технеций получают из осколков

деления урана-235 в ядерных реакторах.

Правда, выделить его из массы осколков

непросто. На килограмм осколков приходится

около 10 граммов элемента № 43. В

основном это изотоп технеций-99, период

полураспада которого равен 212 тысячам лет.

Благодаря накоплению технеция в реакторах уда-

лость определить свойства этого элемента,

получить его в чистом виде, исследовать

довольно многие его соединения.

В них технеций, как и положено аналогу

марганца и рения, чаще всего проявляет

валентность 2+, 3+ и 7-к Так же, как и

рений, технеций — металл тяжелый (плотность

11,5 г/см3), тугоплавкий (температура

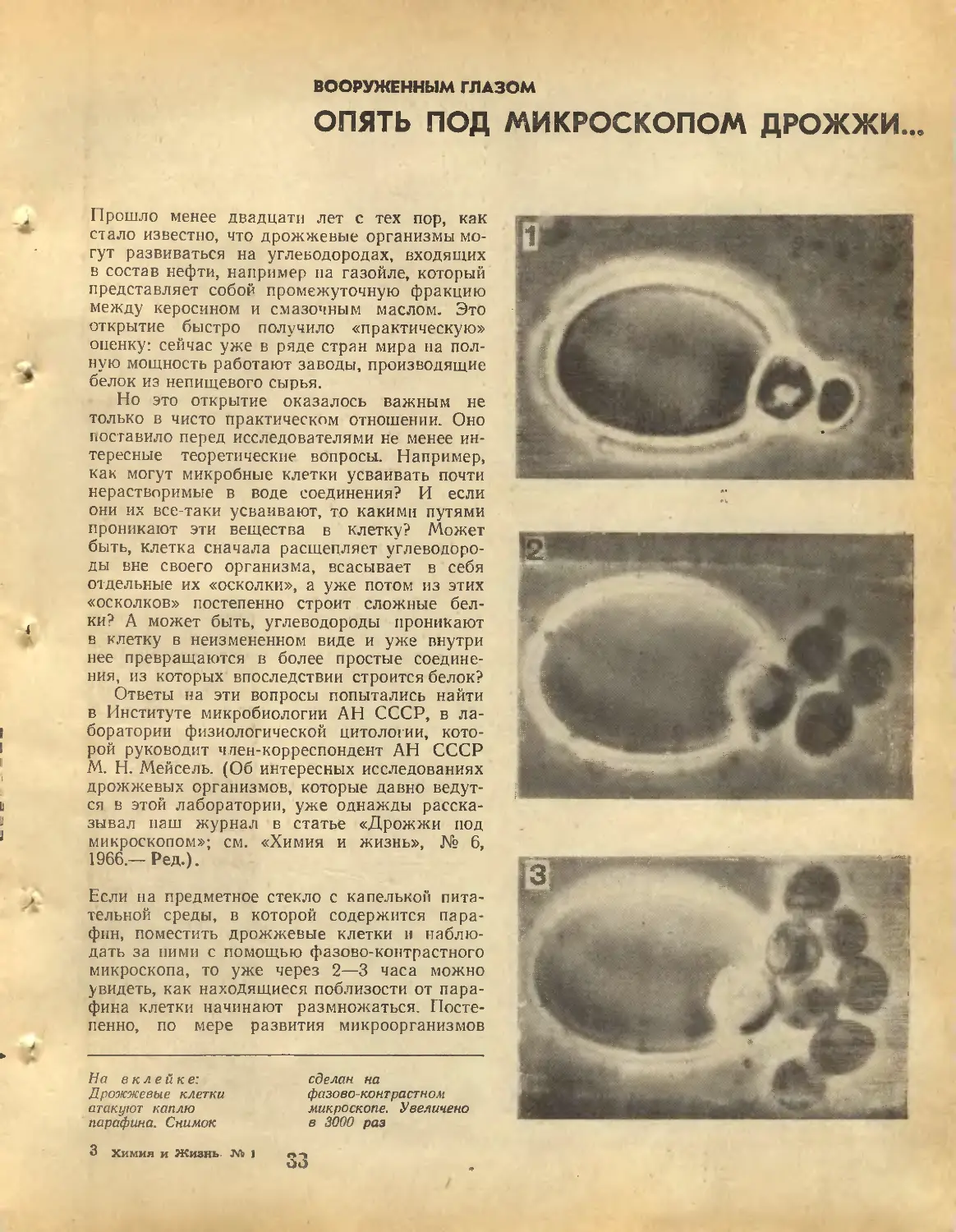

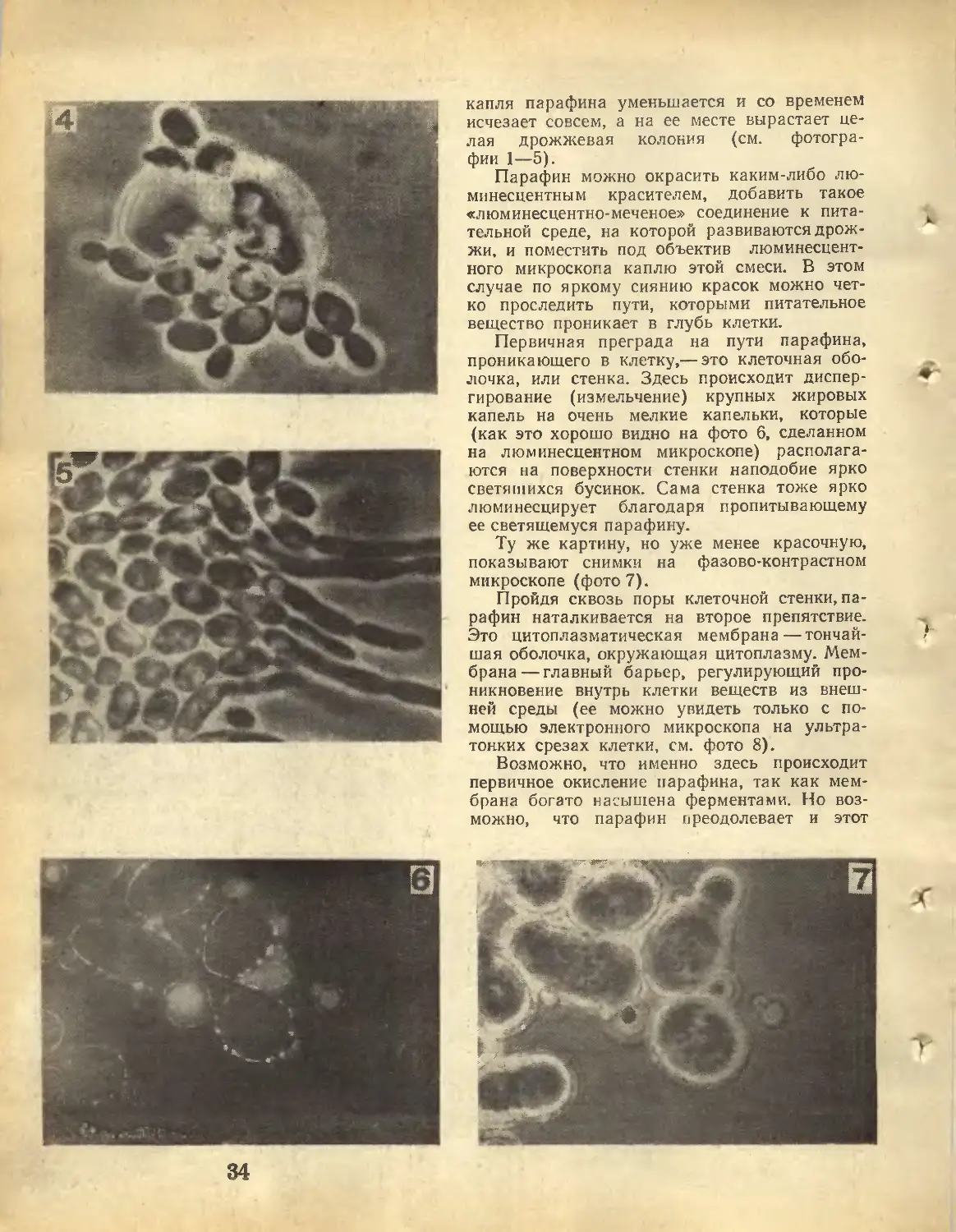

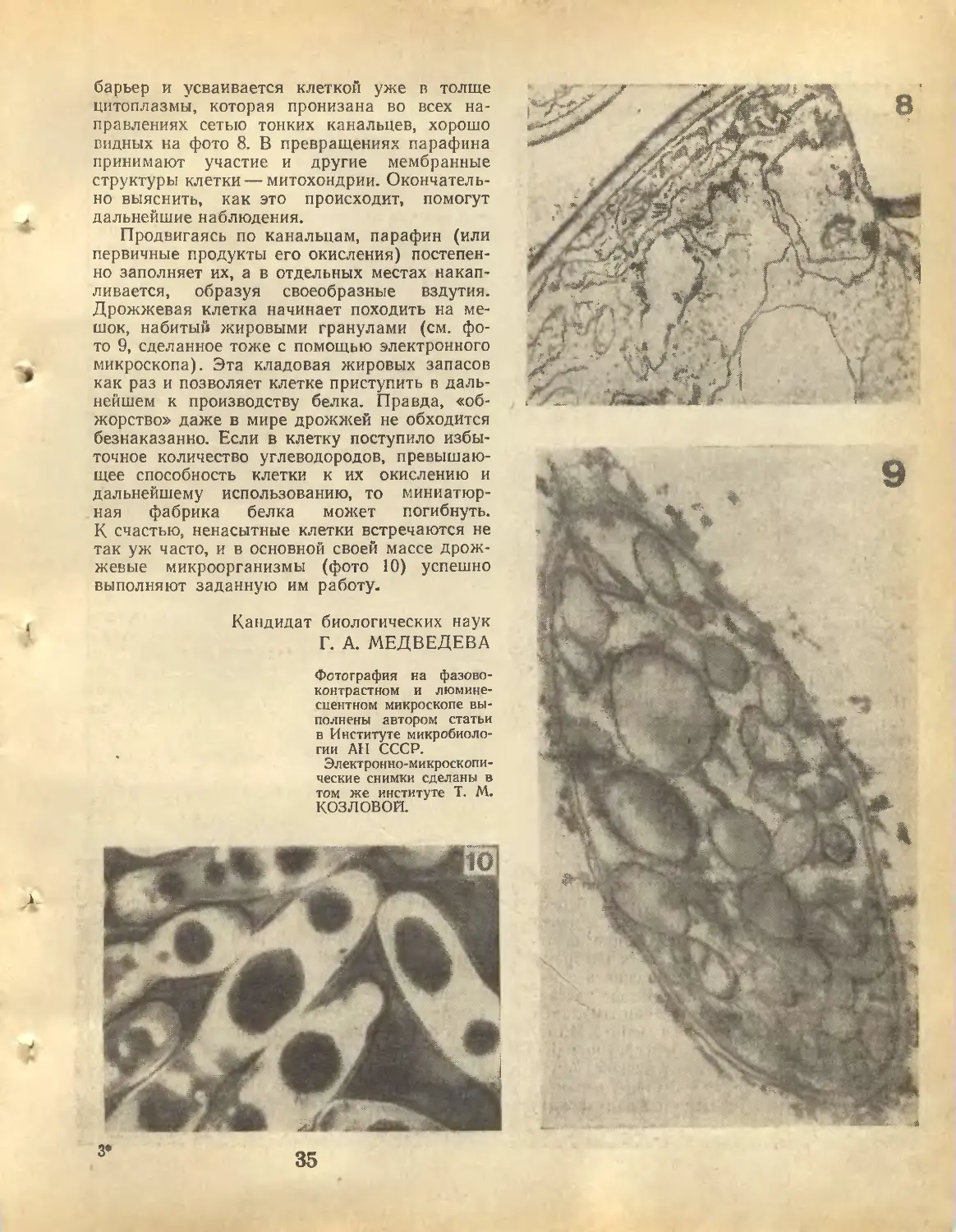

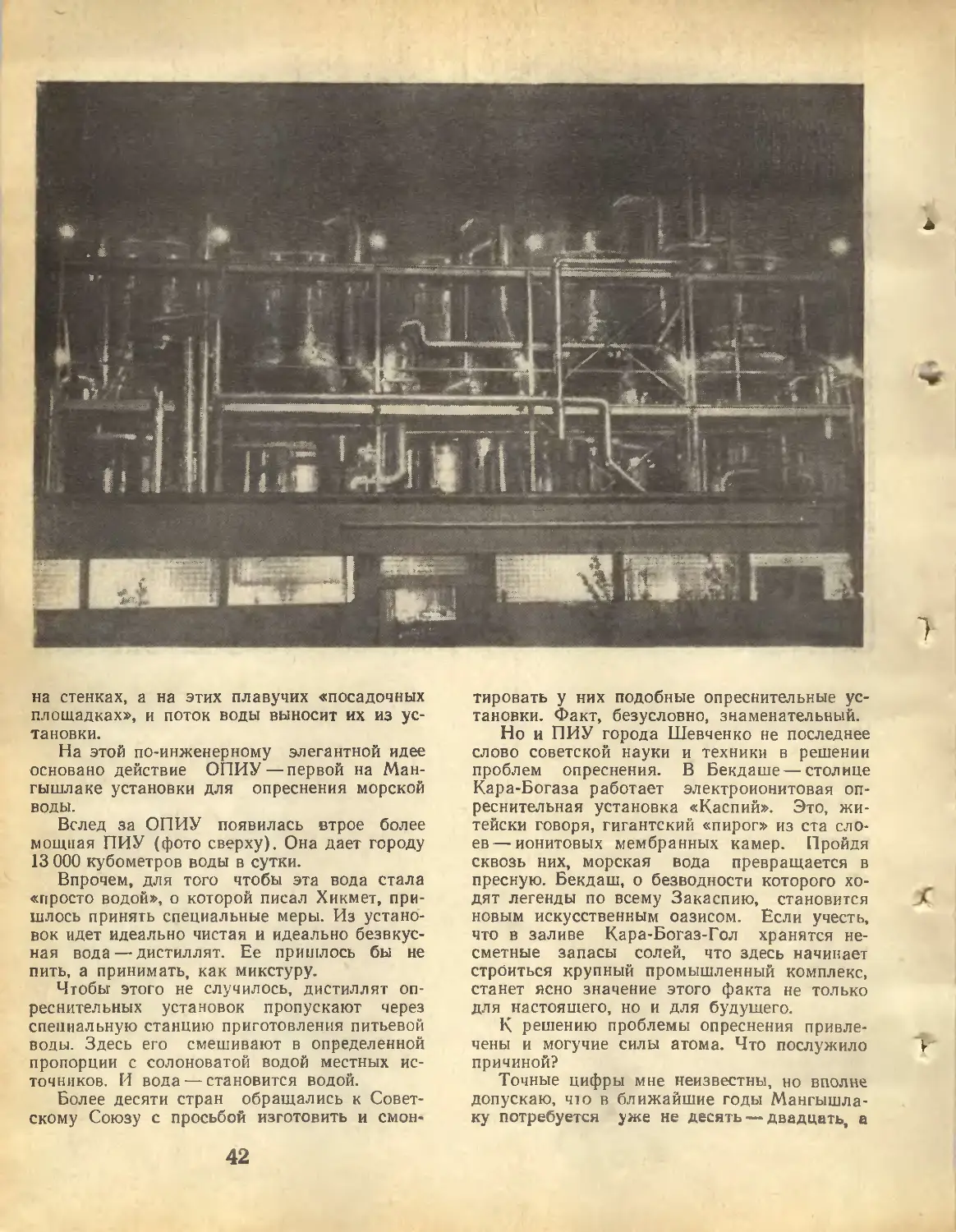

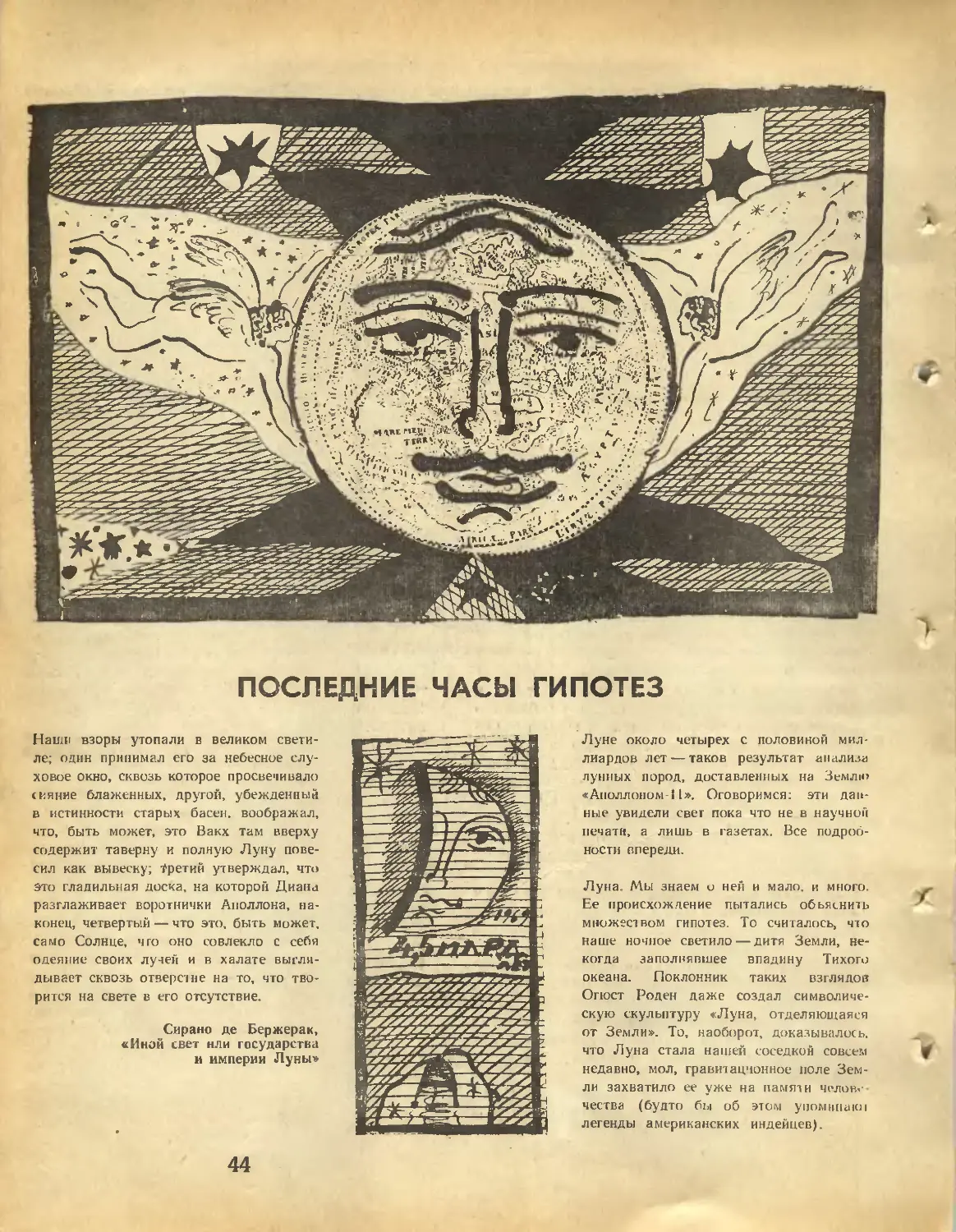

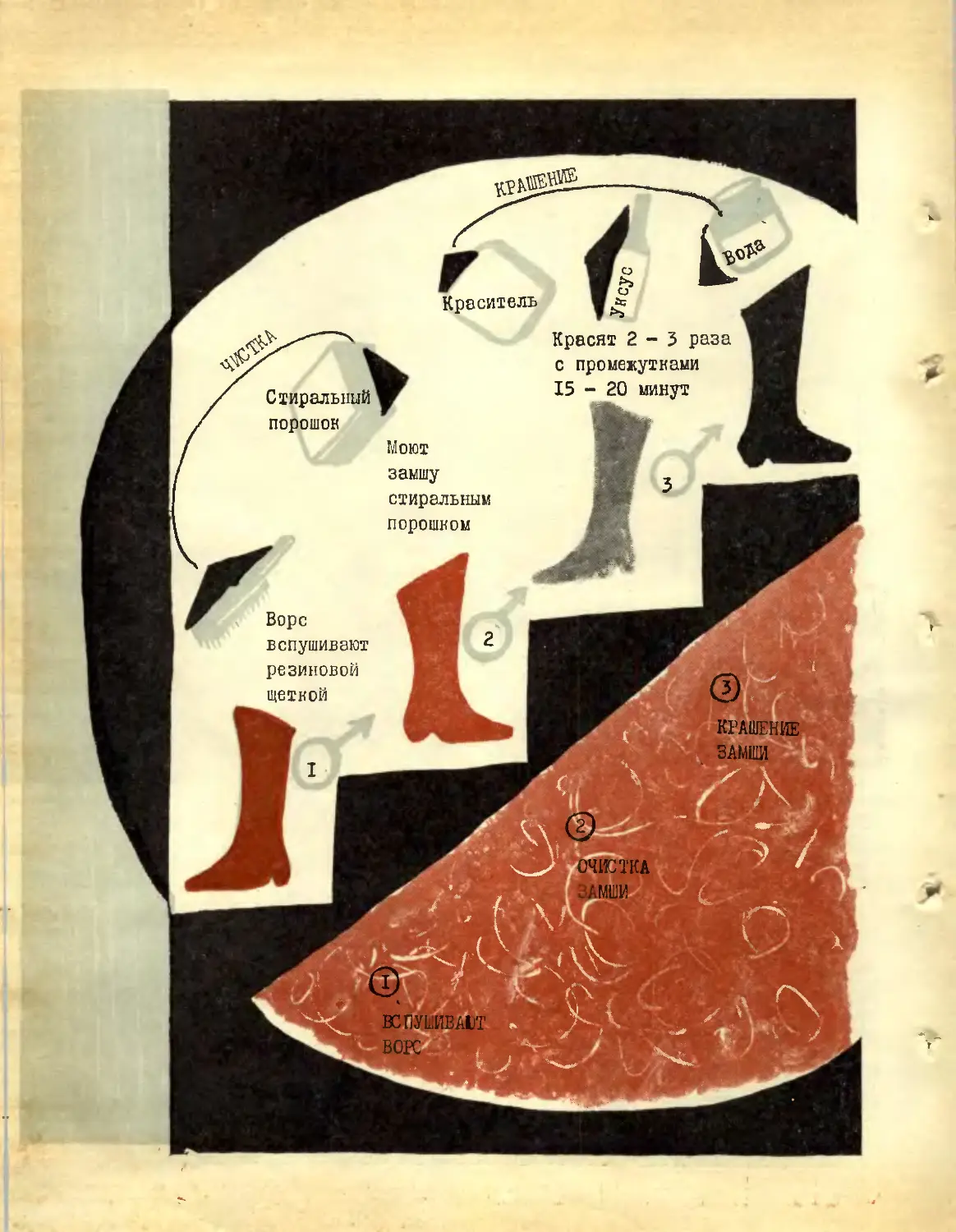

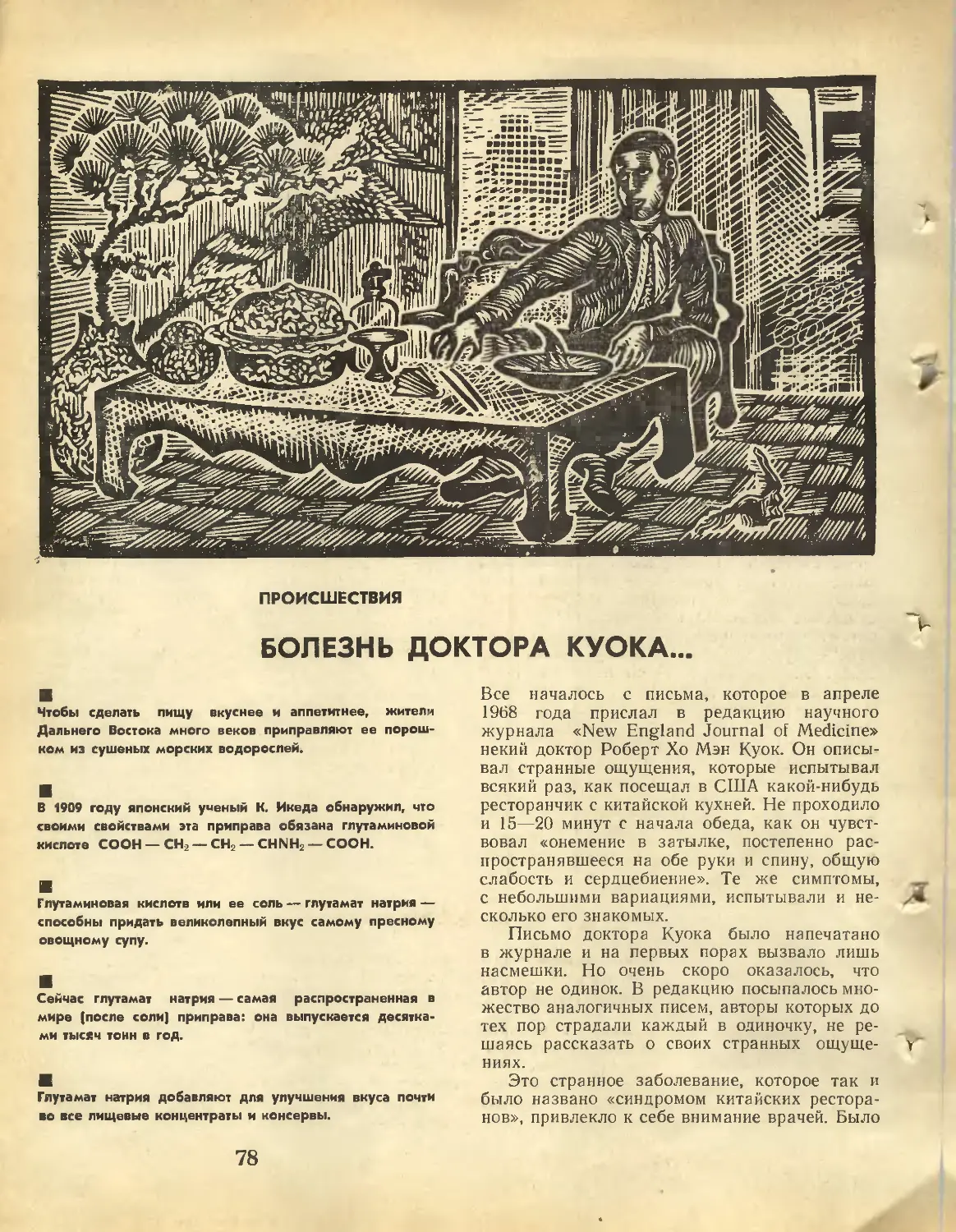

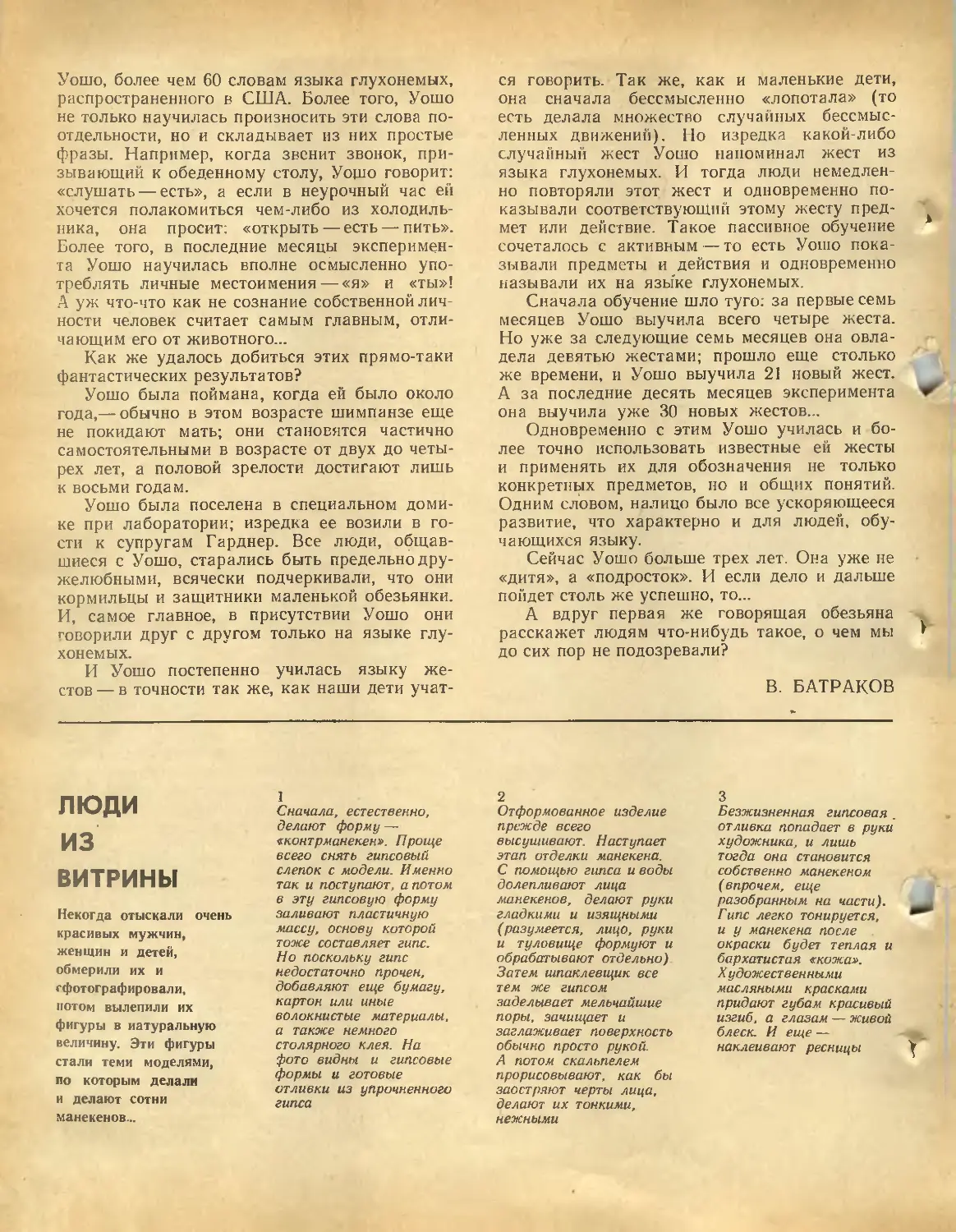

плавления 2140° С), химически стойкий.