Text

М.Г.СЕДОВ

ГЕРОИЧЕСКИЙ

ПЕРИОД

РЕВОЛЮЦИОННОГО

НАРОДНИЧЕСТВА

М. Г. СЕДОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«М Ы С Л Ь»

МОСКВА-1 966

ГЕРОИЧЕСКИЙ

ПЕРИОД

РЕВОЛЮЦИОННОГО

НАРОДНИЧЕСТВА

(Из истории

политической борьбы)

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ

ВВЕДЕНИЕ

Революционное движение России от его зарождения

и до полного торжества можно рассматривать как про-

цесс накопления и организации сил угнетенных масс на-

рода в их борьбе с эксплуатацией и бесправием. Такой

взгляд имеет научное основание, так как реально отра-

жает борьбу противостоящих классов. Но этот общий

вывод недостаточен. Для правильного анализа событий

нужны конкретные указания на характер и особенности

тех социально-экономических противоречий, которые по-

рождают борьбу с определенным историческим смыслом

и последствиями. В этом случае анализ революционного

протеста выливается в изучение борьбы классов и их

партий.

Чрезвычайно убедительную характеристику русского

революционного движения именно с точки зрения роли

и значения классов дал В. И. Ленин в работе «Из про-

шлого рабочей печати в России».

«Освободительное движение в России, — писал Ле-

нин,— прошло три главные этапа, соответственно трем

главным классам русского общества, налагавшим свою

печать на движение: 1) период дворянский, примерно

с 1825 по 1861 год; 2) разночинский или буржуазно-

демократический, приблизительно с 1861 по 1895 год;

3) пролетарский, с 1895 по настоящее время» L

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 93.

3

Таковы основные этапы освободительной борьбы. Но

в свою очередь каждый из этих этапов для понимания

частных фактов общего процесса можно подвергнуть

дальнейшему делению. Разумеется, критерии при этом

будут иными.

Обратимся к интересующему нас разночинскому эта-

пу, который, будучи единым с точки зрения классовой,

распадается на более мелкие звенья, отличающиеся друг

от друга определенными индивидуальными признаками.

Для ясности достаточно взять «хождение в народ»

(1874—1875) и сравнить этот период с политической дея-

тельностью народовольцев в 1879—1881 гг., чтобы убе-

диться, насколько явления одной и той же классовой

сущности могут быть совершенно непохожими по другим

признакам.

Каков же здесь критерий индивидуальности? Очевид-

но, одной фразой на предложенный вопрос ответить

нельзя.

Необходимо прибегнуть к выяснению основной ли-

нии общественного движения разночинского периода.

Эта линия сформулирована Энгельсом так: «Великий

акт освобождения... создал не что иное, как лишь твер-

дое основание и абсолютную необходимость будущей

революции» *.

В. И. Ленин сказал еще лаконичнее:

«1861 год породил 1905»1 2.

Необходимость революции вызвала к жизни обще-

ственное движение и подпольные организации.

Сами революционеры той эпохи обусловливали успех

борьбы способностью масс подняться на штурм основ

современного строя и на протяжении десятилетий после

1861 г. стремились поднять народ на восстание. Несмо-

тря на то что цель не была достигнута, сам факт борьбы

ускорял ход общественного развития и воспитывал на-

род в революционном духе.

Отношение к народу и смена форм борьбы составили

те ступени, по которым шло освободительное движение

революционной интеллигенции. Исходя из этой предпо-

сылки, в революционном движении пореформенного вре-

мени можно проследить следующие периоды:

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 144.

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 177.

4

1. Период падения крепостного права (что условно

принято считать за 60-е годы). Кульминационным пунк-

том движения была революционная ситуация 1859—

1861 гг., преобладающей идеей общественной мысли —

вера в непосредственную близость революции, в реаль-

ность крестьянского восстания. В действительности ока-

залось, что крестьянство не могло поднять свой протест

выше разрозненных бунтов, а возникавшие революци-

онные организации интеллигенции и молодежи были

быстро и жестоко разгромлены. Однако объективная

цель движения была достигнута — уничтожено крепост-

ничество.

2. Новый подъем общественного движения наметился

в конце 60-х годов и явно определился в первые годы

нового десятилетия. Его конечной хронологической да-

той можно считать период русско-турецкой войны

(1877—1878) и связанные с ней внутренние события. Ре-

волюционеры различных направлений убедились, что

самостоятельно массы не могут освободиться, народ

нуждается в тех или иных формах воздействия (дли-

тельного или кратковременного). Из этой общей пред-

посылки вырастали разнообразные теории революцио-

низирования народа. Но и в данном случае большинство

революционеров не представляли себе начало и успех

революции без прямого восстания. Однако все усилия

«пробиться к народу» и пробудить его не увенчались

успехом: правительство с беспощадностью преследовало

всякие попытки.

3. Победы правительства чередовались с успехами ре-

волюционного движения. Наступал новый период в на-

родничестве, связанный с именем «Народной воли».

Высшей точкой его развития была вторая революцион-

ная ситуация 1879—1880 гг. Сутью народовольчества

являлась борьба за политические свободы как непремен-

ное и главнейшее условие пробуждения и освобождения

народа. Непосредственная задача состояла в дезоргани-

зации правительства и захвате политической власти, сам

факт возникновения «Народной воли» уже означал, что

революционеры немедленно перейдут от тактики обо-

роны к тактике нападения.

Трагизм «Народной воли» заключался в том, что

пореформенная эволюция социально-экономических от-

ношений России выдвинула как реальную необходимость

5

изменение политического строя страны, но сил, способ-

ных совершить этот переворот, еще не было. Это решаю-

щее обстоятельство определило особенности программы

и тактики народовольцев. Указанный период характери-

зуется невиданным до тех пор напряжением духовных

и физических сил революционеров, их необычайным

самопожертвованием и героизмом. Единоборство на-

родовольцев с правительством закончилось их пораже-

нием.

4. Поражение «Народной воли» положило начало

последнему периоду движения разночинцев. Его особен-

ность — преобладание либерально-народнических док-

трин. В идейном и практическом смысле этот период ха-

рактеризуется теорией «малых дел».

Таковыми представляются основные периоды движе-

ния разночинцев. Выражаясь образно и кратко, первый

период можно назвать реалистическим, второй — роман-

тическим, третий — героическим и четвертый — упадоч-

ническим.

Каждый из перечисленных периодов нельзя рассмат-

ривать изолированно друг от друга. Проникновение идей

и практических приемов борьбы из первых в последую-

щие прослеживается постоянно. Так, основные мысли

родоначальников народничества — Герцена и Чернышев-

ского—оставались незыблемыми и для деятелей 70-х

годов, а характерные черты революционных актов семи-

десятников легко обнаруживаются в 80-х и даже в 90-х

годах.

Наивно также думать, что если народовольческий

период назван героическим, то в другое время не было

героических поступков. Дело здесь не в самом факте, а

в его назначении, удельном весе, систематичности и той

ситуации, в которой он совершается.

После этих предварительных замечаний обратимся

к определению историографической задачи предлагае-

мой работы. Речь пойдет о том, как революционная

борьба конца 70-х и начала 80-х годов XIX в. стала

предметом науки, как возникла, сложилась и развивает-

ся историография «Народной воли». Историографическая

наука более, чем какая-либо другая наука, классова,

партийна. По самой ее природе в ней нет и не может

быть взглядов, которые были бы безразличны партиям

и классам, потому что непосредственным предметом ее

6

изучения является борьба политических направлений в

науке.

При разработке историографии проблемы руководя-

щей нитью исследования являются работы классиков

марксизма-ленинизма.

К. Маркс и Ф. Энгельс были современниками «На-

родной воли», знали многих ее деятелей и вели с ними

переписку

Они горячо приветствовали борьбу «Народной воли»

с царизмом, рассматривая ее в широком плане общеев-

ропейского революционного движения.

Русский царизм представлял собой мощную анти-

демократическую силу, стоявшую на пути развития ре-

волюционного движения не только в России, но и в

Европе. Без уничтожения или хотя бы ослабления этого

оплота реакции была невозможна победа пролетариата

в Центральной Европе.

При всем глубоком понимании мелкобуржуазного

характера идеологии и борьбы народничества и народо-

вольчества Маркс и Энгельс сочувствовали, поощряли

и поддерживали усилия русских революционеров 70-х го-

дов. Определяя отношение К. Маркса к «Народной во-

ле», В. И. Ленин писал: Маркс «ликует по поводу успеха

«Капитала» в России и становится на сторону народо-

вольцев против только что возникшей тогда группы чер-

нопередельцев»1 2.

Маркс и Энгельс глубоко верили в скорую гибель

царизма. 12 января 1878 г. Ф. Энгельс писал: «В общем,

мы имеем налицо все элементы русского 1789 года, за

которым неизбежно последует 1793 год... А раз уже

дело дойдет до революции в России — изменится лицо

всей Европы»3. Об этом же он говорил в личной беседе

1 См. «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими полити-

ческими деятелями, изд. 2. М., 1951, а также «Послесловие к работе

«О социальном вопросе в России»» (Соч., т. 22, стр. 438); письма

К. Маркса к Женни Лонге от 11.4.81 г. и 6.6.81 г. (Соч., т. 35,

стр. 145—149, 158—160); из письма Г. А. Лопатина М. Н. Ошаниной

(Соч., т. 21, стр. 489—491). Интересны также воспоминания Н. Мо-

розова о встрече с К. Марксом (см. Н. А. Морозов. Повести моей

жизни, т. 3. М., 1947). «Народная воля» обращается к К. Марксу и

официально (см. «Литература партии «Народной воли»», М.. 1907,

стр. 486—487).

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 15, стр. 247.

3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 124,

7

Г. А. Лопатину в сентябре 1883 г.: «Россия, это — Фран-

ция нынешнего века. Ей законно и правомерно принад-

лежит революционная инициатива нового социального

переустройства» Ч

Что касается условий для революционного взрыва в

России, то, по мнению К. Маркса, они были налицо.

Так, в письме к Зорге от 27.IX.1877 г. Маркс отмечал:

«Россия... давно уже стоит на пороге переворота, и все

необходимые для этого элементы уже созрели»1 2.

Исторический опыт показал, что, верно определив

перспективу развития революции в России, К. Маркс и

Ф. Энгельс несколько переоценили реальные возмож-

ности антиправительственных сил страны. После смер-

ти К. Маркса прошло более 20 лет, прежде чем начался

настоящий штурм царизма.

Для К. Маркса и Ф. Энгельса проблема революци-

онного движения в России была в то же время пробле-

мой обоснования возможности некапиталистического пу-

ти развития слаборазвитых стран. Эта идея в научном

плане выдвигалась впервые, и Россия могла дать прак-

тическое обоснование ее. Понятно, что К. Маркс и

Ф. Энгельс исходили в данном случае из возможных, но

отнюдь не обязательных путей развития. Характерно,

что и сама возможность обусловливалась решающим

обстоятельством: «Если русская революция послужит

сигналом пролетарской революции на Западе, так что

обе они дополнят друг друга, то современная русская

общинная собственность на землю может явиться

исходным пунктом коммунистического развития»3.

Следовательно, согласно взглядам К. Маркса, отста-

лые в экономическом отношении страны могут перейти

к социализму, минуя капитализм, только тогда и только

в том случае, если диктатура пролетариата победит в

развитых странах. И в свете этой теории значение рево-

люционно-освободительного движения в России пред-

ставлялось очень большим и труднопереоценимым. Но

жизнь, однако, внесла свои коррективы в предполагае-

мые возможности. Анализируя положение России в

начале 90-х годов, Ф. Энгельс подчеркивал: миновать

капиталистическую стадию развития Россия уже не

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 490.

2 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 34, стр. 229.

3 Д'. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 305.

8

сможет и только капитализм открывает для нее «новые

перспективы и новые надежды». Имея в виду эти мысли

К. Маркса и Ф. Энгельса, В. И. Ленин на II конгрессе

Коминтерна говорил: «.. .Коммунистический Интерна-

ционал должен установить и теоретически обосновать то

положение, что с помощью пролетариата передовых

стран отсталые страны могут перейти к советскому

строю и через определенные ступени развития — к ком-

мунизму, минуя капиталистическую стадию развития» I

К. Маркс и Ф. Энгельс были на стороне народоволь-

цев еще и потому, что видели в них союзников по борь-

бе с анархизмом в освободительном движении как в Рос-

сии, так и в Европе. И если Россия находилась нака-

нуне своего 1789 г., за которым последует 1793 г., то

естественно, что «Народная воля» должна была играть

историческую роль якобинцев в русских условиях1 2.

«Предположим, — писал Ф. Энгельс, — эти люди (на-

родовольцы.— М. С.) воображают, что могут захва-

тить власть, — ну так что же? Пусть только они про-

бьют брешь, которая разрушит плотину, — поток сам

быстро положит конец их иллюзиям»3. Плотина сама

по себе не прорвется. Она даст трещину только от на-

тиска совместных усилий антиправительственных сил,

поэтому К. Маркс так резко выступил против «Черного

передела», стоявшего на платформе Бакунина, отрицав-

шего политическую борьбу. Идеи политической борь-

бы, самоотверженность народовольцев, постоянно риско-

вавших жизнью, — вот то положительное, что видят

К. Маркс и Ф. Энгельс в деятельности «Народной воли».

«Этих людей, которых было каких-нибудь несколько сот

человек, но которые своей самоотверженностью и отва-

гой довели царский абсолютизм до того, что ему при-

ходилось уже подумывать о возможности капитуляции

и о ее условиях, — таких людей мы не потянем в суд

за то, что они считали свой русский народ избранным

народом социальной революции»4.

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 246.

2 На память невольно приходят слова В. Н. Фигнер, которая,

рисуя портрет А. Д. Михайлова, указывала на то, что, будь в России

более развитые условия общественной жизни, он сыграл бы роль

Робеспьера.

3 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 36, стр. 263.

4 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVI, ч. II, стр. 399.

9

С началом нового этапа освободительной борьбы в

России, когда русский рабочий стал ведущей силой об-

щественного преобразования, вопрос об отношении к

прошлому революционного движения, его теоретическо-

му и практическому опыту приобрел особую важность.

В литературном наследии В. И. Ленина «Народной

воле» уделяется большое внимание.

Уже в 1894 г. в работе «Что такое «друзья на-

рода» и как они воюют против социал-демократов?»

В. И. Ленин впервые определяет существо программ

народнического и народовольческого направлений. Глав-

ной мыслью этих программ, указывал В. И. Ленин, было

стремление «поднять крестьянство на социалистическую

революцию против основ современного общества...»].

Но чтобы поднять крестьянство на революцию, на-

родники испробовали массу всевозможных средств и

тактических приемов. Народовольцы, например, были

убеждены в том, что, сосредоточив все силы революцио-

неров на борьбе с правительством, «можно будет со-

вершить не политическую только, а и социальную рево-

люцию»1 2. Исходя из этого, они начали борьбу за поли-

тические свободы. Но прежде чем она началась, в

революционном подполье шла ожесточенная дискуссия

о роли и значении политических свобод. Было уста-

новлено как народниками, так и народовольцами, «что

политическая свобода послужит прежде всего интересам

буржуазии, давая рабочим не облегчение их положения,

а только... только облегчение условий борьбы... с этой

самой буржуазией»3.

Вот то немногое, но крайне важное и значительное,

что сказано Лениным о «Народной воле» в работе «Что

такое «друзья народа»...». В самом деле, здесь говорится

о «Народной воле» как партии крестьянской революции,

т. е. тем самым определена классовая ее принадлеж-

ность, а это имеет громадное значение не только само

по себе, но и дает возможность выявить составные эле-

менты идеологии народовольчества. Народовольцы были

естественными носителями идей утопического социализ-

ма как выражения борьбы крестьянства за равенство

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 1, стр. 272.

2 Там же, стр. 286.

3 Там же, стр. 304.

10

в землепользовании. Итак, политический демократизм и

утопический социализм — вот главные элементы идеоло-

гии деятелей «Народной воли».

Спустя несколько лет, в 1897 г., в брошюре «Задачи

русских социал-демократов» В. И. Ленин рассматривает

народовольчество в его «новом издании». Он говорит о

группе народовольцев второй половины 90-х годов. От-

личительной особенностью этой группы было желание

«выделить демократические задачи в основу всей про-

граммы и всей революционной деятельности» L

Считая это выделение фактом безусловно положи-

тельным, указывающим на связь традиций старого и но-

вого, В. И. Ленин тут же подчеркивает различное пони-

мание политической борьбы народовольцами и социал-

демократами. «.. .Понятие «политическая борьба» имеет

различное значение для народовольца и народоправца,

с одной стороны, и для социал-демократа — с другой.

Социал-демократы иначе понимают политическую борь-

бу, они понимают ее гораздо шире, чем представители

старых революционных теорий»1 2. Ленин говорит о гро-

мадной силе традиций бланкизма, заговорщичества, ко-

торые неотделимы как от старого, так и от нового на-

родовольчества. «Для народовольца понятие политиче-

ской борьбы тождественно с понятием политического

заговора»3.

Таким образом, политический демократизм и утопи-

ческий социализм совмещаются с традициями бланкиз-

ма, создавая своеобразный сплав в виде народоволь-

чества.

В. И. Ленин показывает как слабые, так и сильные

стороны народовольчества. В обращении «К петербург-

ским рабочим и социалистам от «Союза борьбы»», а так-

же в «Протесте российских социал-демократов» (1899)

делается акцент на положительном наследии «Народной

воли». Так, в обращении говорится о народовольцах как

о «корифеях революционной практики в России» и вы-

сказывается надежда, «что у социал-демократов ока-

жется не меньше самоотвержения.. .»4.

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 2, стр. 446.

2 Там же, стр. 458.

3 Там же, стр. 459.

4 Там же, стр. 469.

11

Во втором документе делается заявление еще боль-

шей важности: «.. .социал-демократия идет к цели, ясно

намеченной еще славными деятелями старой «Народ-

ной воли»» Следует заметить, что эти слова заимство-

ваны из манифеста I съезда РСДРП и появление их

как бы в повторном издании придает им силу общего

принципиального взгляда.

Но установление преемственной связи революцион-

ных поколений по вопросам политической борьбы с ца-

ризмом, разумеется, не означает отождествления теории

социал-демократов и народовольцев. Напротив, в том

же «Протесте» подчеркнуто их решающее различие: во

времена «Народной воли» «знаменем движения служила

вовсе не революционная теория», социал-демократия

же, «опираясь на классовую борьбу пролетариата, су-

меет стать непобедимой» 1 2.

После этих слов встает вопрос: нет ли противоречия

в этих двух ленинских, казалось бы друг друга исклю-

чающих, утверждениях — народовольческая теория «не-

революционна» и старые народнические теории «рево-

люционны»? Ответ на вопрос вытекает из тех же раз-

бираемых работ.

Когда В. И. Ленин говорит о старых революционных

теориях народников (имея в виду, конечно, и народо-

вольцев), в общем виде он подчеркивает их прогрес-

сивную буржуазную сущность как антитезу феодально-

крепостническим пережиткам. Но когда речь заходит о

сопоставлении теории русской социал-демократии с тео-

рией народников, то, естественно, эта последняя не

может быть признана революционной, так как народ-

ники, равно как и народовольцы, не видели решающей

роли рабочего класса в освободительном движении. Это

тем более становится ясным, если мы не забудем, что

знаменем народничества была идея крестьянского социа-

лизма.

Вот против этой утопии выступает В. И. Ленин в

статье «Попятное направление в русской социал-демо-

кратии» (1899). Многие рабочие, пишет он, «принимали

участие в тех спорах между народовольцами и социал-

демократами, которые характеризовали переход рус-

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 4, стр. 176,

2 Там же.

12

ского революционного движения от крестьянского и за-

говорщицкого социализма к социализму рабочему»

В работе «Гонители земства и Аннибалы либера-

лизма» (1901) деятельность «Народной воли» подвер-

гается анализу с точки зрения влияния субъективного

фактора на объективный ход общественного развития и

состояние государства. С полной определенностью гово-

рится здесь о том, что народовольческое движение вы-

звало кризис государственной власти и в сущности по-

родило революционную ситуацию 1879—1880 гг.

«Вопреки утопической теории, отрицавшей политиче-

скую борьбу, движение привело к отчаянной схватке с

правительством горсти героев, к борьбе за политическую

свободу. Благодаря этой борьбе и только благодаря ей,

положение дел еще раз изменилось, правительство еще

раз вынуждено было пойти на уступки...»1 2 Этот вывод

необычайно важен и значителен.

В. И. Ленин, как мы видим, полностью отметает

утверждения (современные и будущие), будто бы борь-

ба «Народной воли» была бесплодной. Несколькими

страницами ниже Ленин поясняет свою мысль ссылкой

на отсутствие в то время других сколько-нибудь значи-

тельных революционных сил в стране, способных под-

няться на борьбу с царизмом и заставить его пойти на

уступки.

«.. .В рабочем классе не было ни широкого движе-

ния, ни твердой организации, либеральное общество

оказалось и на этот раз настолько еще политически не-

развитым, что оно ограничилось и после убийства Алек-

сандра II одними ходатайствами»3.

Широк круг вопросов народовольческой истории в

работе «Гонители земства и Аннибалы либерализма».

Кроме уже сказанного в ней содержится оценка деятель-

ности «Народной воли» после 1 марта: «...революционе-

ры исчерпали себя 1-ым марта»4, ввиду этого волна рево-

люционного прибоя была отбита, но Исполнительный

комитет «Народной воли» еще нашел в себе силы «пре-

поднести» Александру III альтернативу: «Или револю-

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 4, стр. 247.

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 5, стр. 39.

3 Там же, стр. 44.

4 Там же.

13

ционная борьба, или отречение от самодержавия»1. Но

пожалуй, одной из самых интересных мыслей работы

является указание на положительное значение отрица-

тельного опыта. В связи с этим поневоле обращается

внимание не только на положительные завоевания «На-

родной воли», но и на весь процесс освобождения, точ-

нее, высвобождения революционного движения от неиз-

бежных, исторически обусловленных ошибок и иллюзий.

В прямой связи с изложенным находятся ленинские

высказывания о народовольчестве, содержащиеся в про-

граммной работе «Что делать?» (1902). Здесь прежде

всего рассматривается вопрос о роли революционной

личности в истории. Борьба с «кустарями» в рабочем

движении, отрицавшими необходимость создания рево-

люционной партии рабочего класса, облегчалась для

В. И. Ленина наличием в русском освободительном дви-

жении подлинных корифеев революционной борьбы, объ-

единенных в мощную организацию. В их числе Ленин

называет виднейших деятелей «Народной воли» А. Же-

лябова и С. Халтурина, пониманию которых были до-

ступны самые глубокие социальные вопросы, а их рево-

люционная энергия способна была свершить чудеса.

Воюя со сторонниками стихийности, Ленин как бы спра-

шивает: «Или вы думаете, что в нашем движении не

может быть таких корифеев, которые были в 70-х го-

дах? Почему бы это?»2

Понятно, революционеры старой школы имели гро-

мадное влияние на окружающих, но для нового поколе-

ния революционеров пролетарской эпохи народовольче-

ство представлялось уже исторически пройденным эта-

пом, и одно это вызывало необходимость критического

переосмысления их теорий и пересмотра их методов

борьбы.

«Почти все в ранней юности восторженно прекло-

нялись перед героями террора. Отказ от обаятельного

впечатления этой геройской традиции стоил борьбы, со-

провождался разрывом с людьми, которые во что бы то

ни стало хотели остаться верными «Народной воле» и

которых молодые социал-демократы высоко уважали»3.

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 5, стр. 56.

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 6, стр. 107.

3 Там же, стр. 180—181.

14

Это место интересно тем, что дает возможность по-

нять один из самых важных вопросов общественного

движения — вопрос о взаимоотношениях революционе-

ров разных направлений уходящей в прошлое и наро-

ждающейся эпохи. Эта встреча произошла в одном уже

сложившемся антиправительственном лагере. В нем

были разногласия и напряженная идейная борьба, но не

было столкновений идеологий двух антагонистических

классов. Важно заметить, что В. И. Ленин довольно

спокойно, только с ноткой некоторой иронии, смотрит на

обвинение социал-демократов в народовольчестве. Он

спрашивает: «Какого же порядочного социал-демократа

не обвиняли «экономисты» в народовольчестве?» 1 И на-

конец, именно в «Что делать?» Ленин говорит о рево-

люционерах 70-х годов как предшественниках русской

социал-демократии2. Народовольцы занимали среди них

одно из первых, если не первое место.

В работах последующих лет содержится меньше дан-

ных о «Народной воле», но и то, что имеется, представ-

ляет большую ценность. Так, в «Аграрной программе

русской социал-демократии» (1902) мы находим выра-

женный в сжатой формуле идеал народовольчества:

«Народовольцы... хотели прыгнуть прямо от самодер-

жавия к социалистической революции». И, как бы отвер-

гая утопические замыслы народовольцев, Ленин призы-

вает создать республиканскую традицию, «шире рас-

пространить идею, что только в республике может

произойти решительная битва между пролетариатом и

буржуазией...» 3.

В статье того же года «Почему социал-демократия

должна объявить решительную и беспощадную войну

социалистам-революционерам?» находим крайне интерес-

ную мысль о разграничении революционного народниче-

ства и народовольчества, с одной стороны, и либерально-

народнической идеологии — с другой, и указание на то,

что такое разграничение проведено впервые русскими

марксистами.

«Русский марксизм впервые подорвал теоретические

основы либерально-народнического направления, обна-

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 6, стр. 134.

2 См. там же, стр. 25.

3 Там же, стр. 319.

15

ружил его буржуазное и мелкобуржуазное классовое

содержание, повел против него войну и ведет ее...»1

Приведенное место с полной категоричностью дока-

зывает, как далеко отходят от В. И. Ленина те, кто

стирает теоретическую грань между либеральным и ре-

волюционным народничеством.

Большое значение для понимания исторической роли

«Народной воли» в общем развитии народничества име-

ет статья «Рабочая и буржуазная демократия» (1905).

В ней проводится историческая параллель между народ-

ничеством донародовольческого периода и собственно

периодом «Народной воли». «Старое русское революци-

онное народничество стояло на утопической, полуанар-

хической точке зрения... Борьба за политическую сво-

боду отрицалась, как борьба за учреждения, выгодные

буржуазии. Народовольцы сделали шаг вперед, перейдя

к политической борьбе, но связать ее с социализмом им

не удалось»2.

Исследователь должен с большим вниманием отнес-

тись к этому указанию В. И. Ленина. Появление народо-

вольчества есть, безусловно, более высокая ступень в

истории общественной мысли и революционного движе-

ния, ознаменовавшая совершенно новую трактовку рево-

люционных проблем, новую стратегию и тактику. В це-

лом «Народная воля» превосходила все, что было до

нее в практике русского революционного движения. Но

безусловно прогрессивная деятельность «Народной во-

ли» оказалась ограниченной из-за неразвитости совре-

менных ей общественных отношений, слабой классовой

борьбы как в городе, так и в деревне. Несмотря на то

что «Народная воля» была действующей партией, вну-

шавшей страх правительству, в ее идеологии и тактике

слишком большое место занимал элемент утопии. Вера

народовольцев в то, что 90% крестьян в созванном «На-

родной волей» Учредительном собрании будут социали-

стами, привела бы их на деле к гибели, так как это

не соответствовало объективной действительности. «На

деле они проводили бы интересы буржуазной демокра-

тии. ..»3

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 6, стр. 372—373.

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 9, стр. 179.

3 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 10, стр. 6.

16

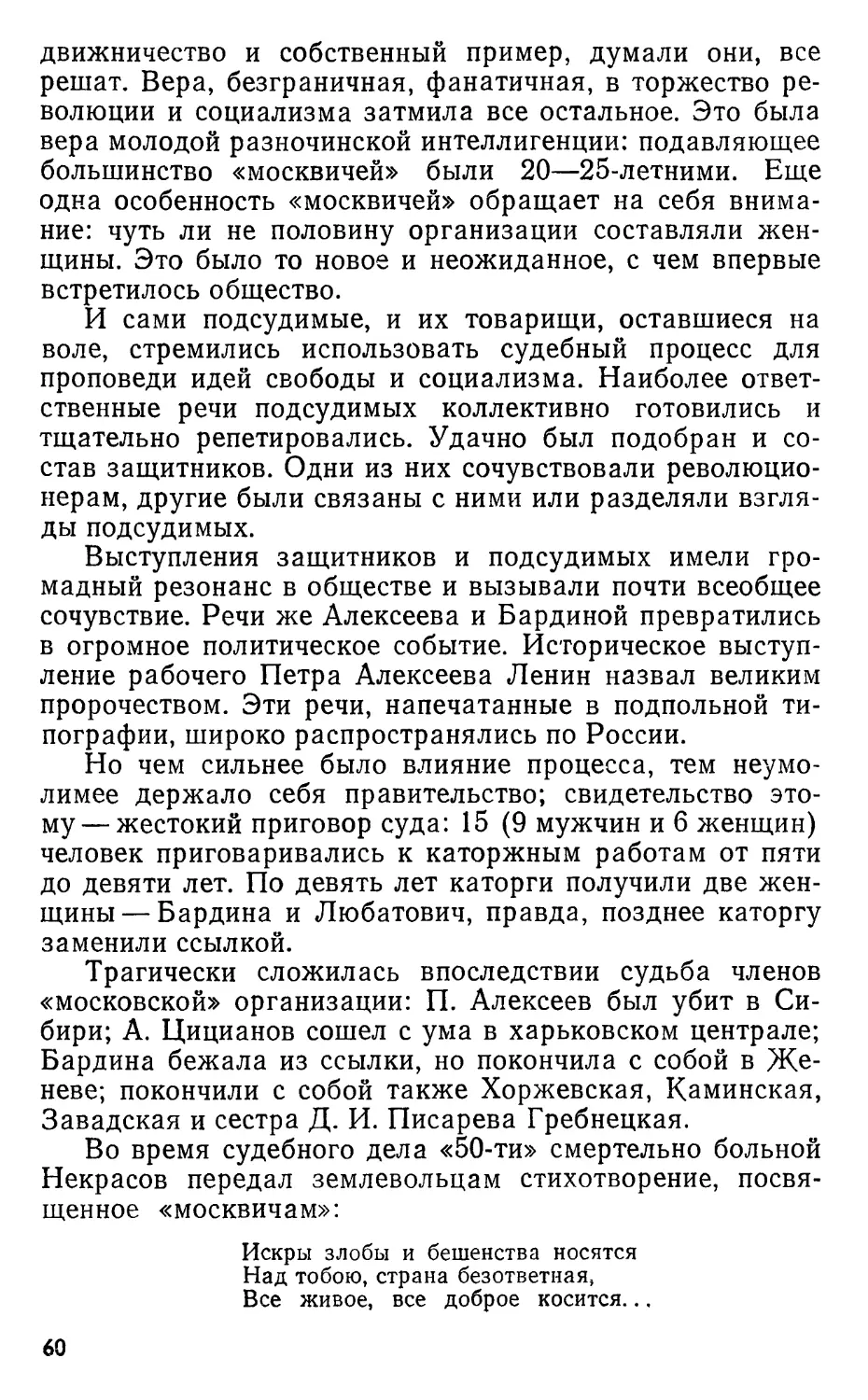

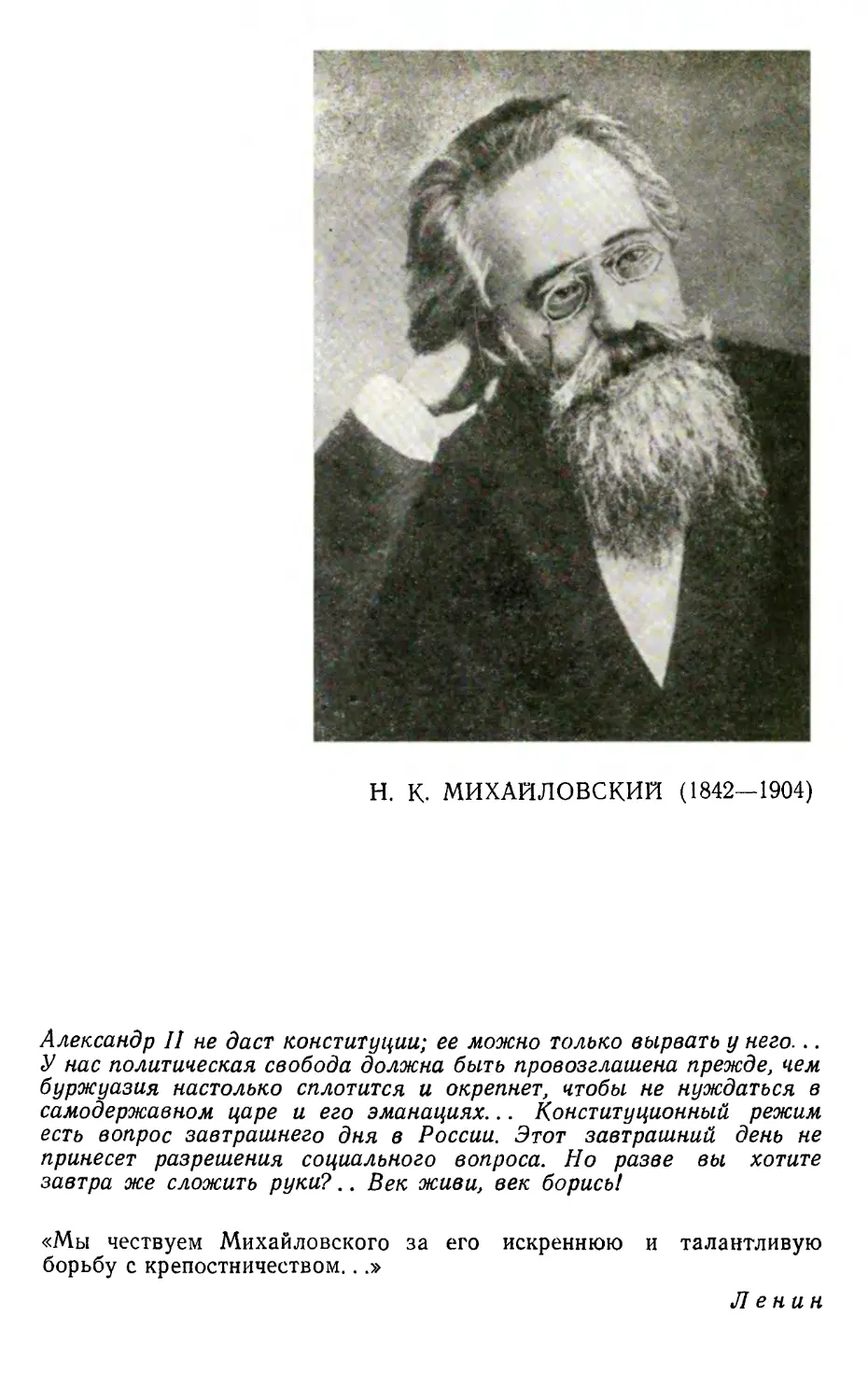

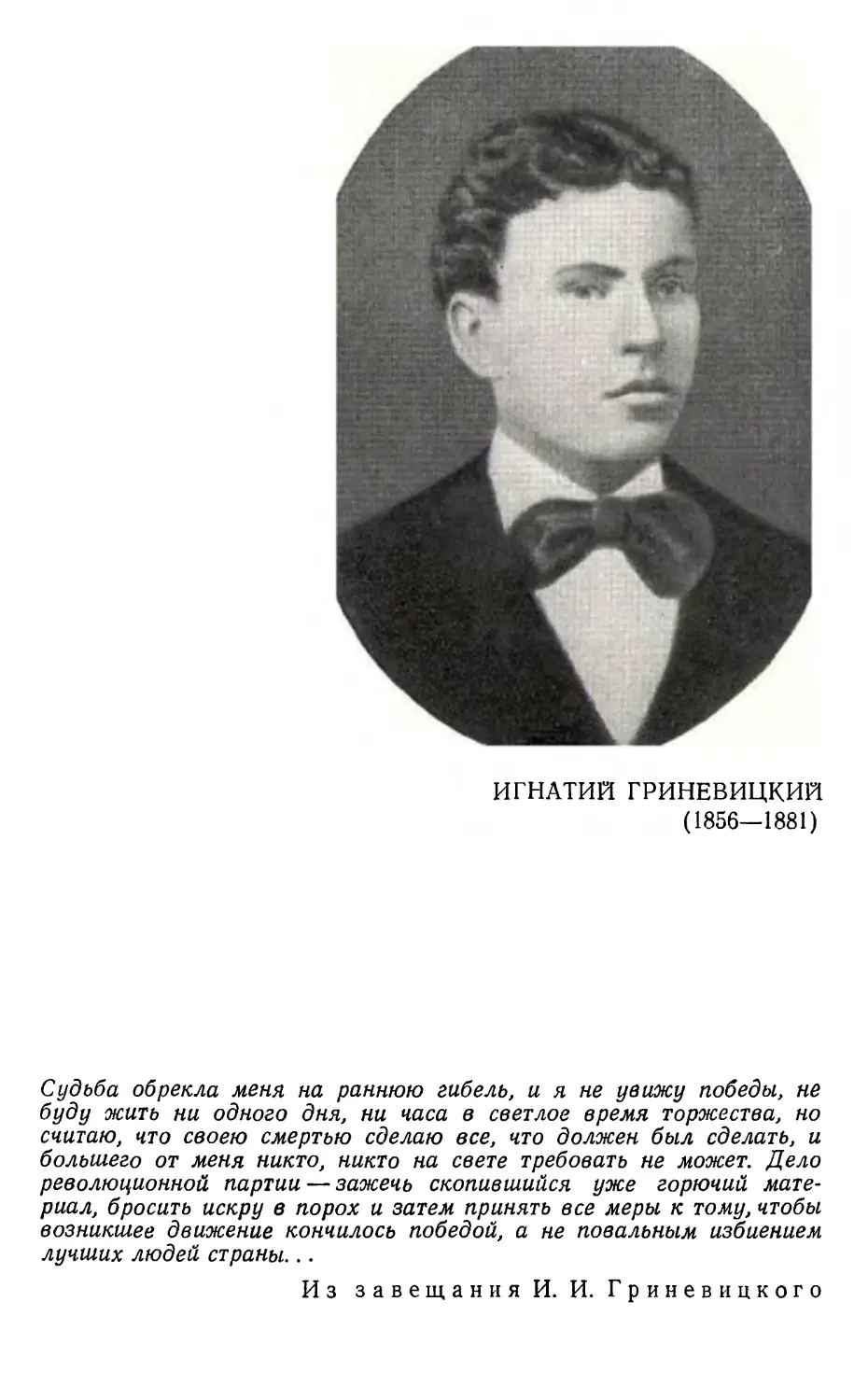

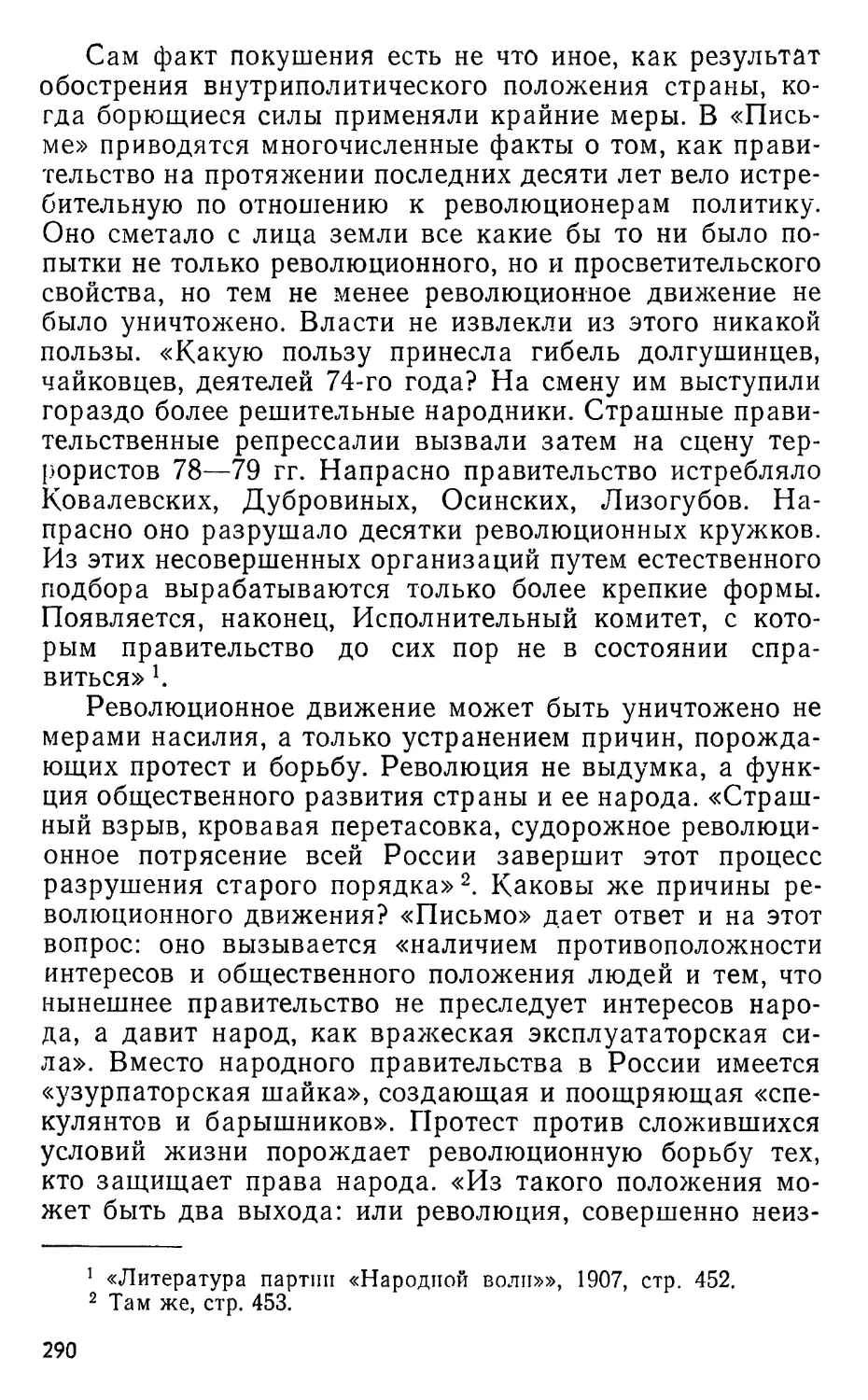

А. И. ГЕРЦЕН (1812—1870)

«Колокол» был и будет, прежде всего, органом русского социализма

и его развития... Сознательному развитию России для нас подчинено

все: формы и лица, колебания и ошибки, — но так как оно невозмож-

но без свободного слова и свободного схода, без общего обсужде-

ния и совета, то мы звали и будем звать всеми силами собрания

Земского собора.

«Герцен создал вольную русскую прессу за границей — в этом его

великая заслуга. «Полярная Звезда» подняла традиции декабристов.

«Колокол» (1857—1867) встал горой за освобождение крестьян.

Рабье молчание было нарушено».

Ленин

2 М. Г. Седов

Тезис об исторической ограниченности и утопизме

народовольчества подтверждается целым рядом поло-

жений В. И. Ленина в последующих его работах. Так,

в статье «Победа кадетов и задачи рабочей партии»

(1906) встречается следующая мысль: во времена Кат-

кова народовольцы «были кучкой героев, которые не

могли ничего сделать, кроме убийства отдельных лиц»1.

А в выступлении на Объединительном съезде РСДРП

В. И. Ленин отмечал: «В 70-х и 80-х годах, когда идея

захвата власти культивировалась народовольцами, они

представляли из себя группу интеллигентов... сколько-

нибудь широкого, действительно массового революцион-

ного движения не было. Захват власти был пожела-

нием. .. а не неизбежным дальнейшим шагом разви-

вающегося уже массового движения»2. Активное

революционное движение отсутствовало не только в экс-

плуатируемых массах народа города и деревни, но и

в армии. В статье «Политический кризис и провал оппор-

тунистической тактики» (1906) имеются еще более выра-

зительные слова об этом: революционные офицеры «На-

родной воли» действовали «при полном почти равноду-

шии солдатской массы»3.

Начиная приблизительно с периода подъема проле-

тарского движения в России в работах В. И. Ленина

преобладают высказывания о положительном вкладе,

который внесла «Народная воля» в русский революцион-

ный прогресс.

В статье ««Крестьянская реформа» и пролетарски-

крестьянская революция» (1911) говорится о росте

сил демократии и социализма в различных формах, в

том числе в такой, как народовольчество4. Но более по-

дробно об этом сказано в статье «Памяти Герцена»

(1912), где отражен поступательно прогрессивный про-

цесс революционного движения от декабристов до на-

родовольцев.

«.. .Декабристы разбудили Герцена. Герцен развер-

нул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили рево-

люционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 12, стр. 301—302.

2 Там же, стр. 365.

3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 13, стр. 356.

4 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 176.

18

кончая героями «Народной воли». Шире стал круг бор-

цов, ближе их связь с народом. ..» 1

Наконец, в «Докладе о революции 1905 года» (1917)

высказывания Ленина о героях «Народной воли» дости-

гают своего апофеоза: «Они проявили величайшее само-

пожертвование и своим героическим террористическим

методом борьбы вызвали удивление всего мира. Несо-

мненно, эти жертвы пали не напрасно, несомненно, они

способствовали — прямо или косвенно — последующему

революционному воспитанию русского народа. Но своей

непосредственной цели, пробуждения народной револю-

ции, они не достигли и не могли достигнуть»2.

Эта оценка одновременно и лаконична, и всеобъем-

люща: в немногих фразах заключены крайне важные

мысли, составляющие обобщающий научный вывод об

историческом значении «Народной воли».

Помимо этих прямых высказываний имеется и ряд

других, косвенных, но также непосредственно относя-

щихся к разбираемой теме.

В «Замечаниях к статье Рязанова «Две правды»»3

(1901) Ленин осуждает тенденцию, принижающую тео-

ретические достижения деятелей 70-х годов. В работе

громадной теоретической важности «Аграрная про-

грамма социал-демократии в первой русской револю-

ции 1905—1907 годов» (1907) имеется характеристика

русского утопического социализма. В. И. Ленин подчер-

кивает, что на определенном этапе исторического разви-

тия теории утопического социализма служили «знаменем

самой решительной борьбы против старой, крепостниче-

ской России» 4.

Применительно к «Народной воле» это обстоятель-

ство имеет очень большой смысл, причем это примене-

ние не требует никаких натяжек, так как народовольцы,

за редким исключением, были социалистами.

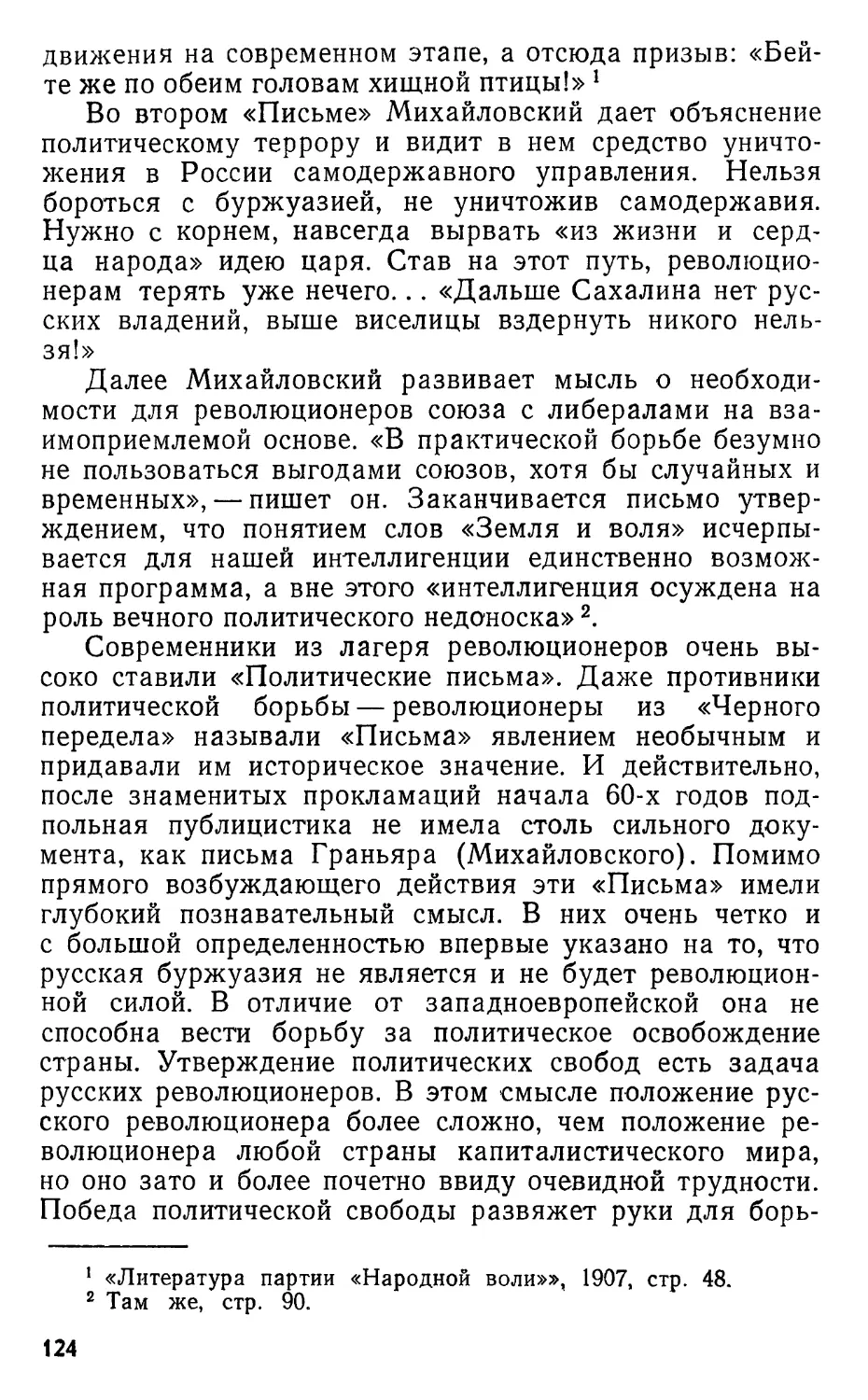

Не меньшее значение для понимания разбираемой

темы имеет статья Ленина «Народники о Н. К. Михай-

ловском»5 (1914). Здесь исследователь встречает вполне

положительную оценку роли Н. К. Михайловского в де-

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 21, стр. 261.

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 30, стр. 315.

3 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 5, стр. 402—404.

4 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 16, стр. 213.

5 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 333—337.

*

19

мократическом движении вообще и в народовольческом

в частности.

И наконец, в работе «Детская болезнь «левизны» в

коммунизме» (1920), рассматривая вопрос об условиях

победы марксизма в России, В. И. Ленин писал: «Мар-

ксизм, как единственно правильную революционную тео-

рию, Россия поистине выстрадала полувековой историей

неслыханных мук и жертв, невиданного революционно-

го героизма, невероятной энергии и беззаветности иска-

ний, обучения, испытания на практике, разочарований,

проверки, сопоставления опыта Европы» Ч

Нельзя усомниться в том, что наряду с другим здесь

отдано должное и героическим деятелям «Народной

воли».

Так, взятое в наиболее кратком виде, выглядит лите-

ратурное наследие В. И. Ленина о народовольчестве1 2.

Какие же выводы следуют из сказанного?

Вряд ли подлежит сомнению то обстоятельство, что

В. И. Ленина глубоко интересовал опыт революцион-

ного движения 70—80-х годов и особенно «Народной

воли».

Он посвятил изучению и освещению его много вни-

мания и сил. При этом везде и всегда чувствуется, что

его симпатии и уважение на стороне народовольцев.

Более того, он преклоняется перед их самоотверженным

героизмом.

Несомненно также и то, что именно Ленин наиболее

полно проанализировал тему, хотя и обращался к ней,

исходя исключительно из потребностей и задач проле-

тарской революции, а не выступал в роли историка-

исследователя.

Любопытно, что к наследию предпролетарской борь-

бы Ленин обращался на всех этапах развития русской

революции, что с очевидностью подчеркивает, как важно

и значительно было это наследие. Но воспринять наслед-

ство не значит удовлетвориться им. Для Ленина было

ясно, что опыт прошлого исторически ограничен, и за-

дача сводилась к тому, чтобы критически осмыслить и

переработать его.

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 8.

2 См. также М. Г. Седов. ««Народная воля» перед судом исто-

рии».— «Вопросы истории», 1965, № 12, стр. 45—62.

20

В. И. Ленин в «Народной воле» видел партию кре-

стьянской демократии, выросшую из недр «Земли и

воли» и поставившую перед собой величественную за-

дачу революционного преобразования России, и уже

поэтому ее опыт представлялся исключительно важным

для пролетариата.

* * *

Первыми историографами «Народной воли» были

сами ее деятели. Издания материалов об А. Квятков-

ском, А. Преснякове, С. Перовской, А. Желябове, А. Ми-

хайлове и других, разборы политических процессов

(«16-ти», «первомартовцев», «20-ти» и т. д.) 1 и, безуслов-

но, публикации «Календаря «Народной воли»»2 и «Вест-

ника «Народной воли»»3 содержат в себе и оценку наро-

довольчества как общественного течения, и оценку ме-

тодов борьбы народовольцев.

Наиболее яркое выражение эта оценка получила в

знаменитом «Отчете» А. Д. Михайлова перед русским

обществом и историей о деятельности «Народной воли»

(так он назвал свои показания, составленные в 1881 г.

в заключении). Впервые этот документ увидел свет в

1925 г.4, но мысли, изложенные в нем, были широко

известны в начале 80-х годов.

В этом выдающемся документе содержится всесто-

роннее освещение истории «Народной воли» в домартов-

ский период. Прежде всего в нем определено место

«Народной воли» в общем процессе революционного

развития России и выражено отношение народовольцев

к своим предшественникам.

Воздав должное революционерам и их попыткам вы-

звать активную борьбу народа, Михайлов писал: «Не-

смотря на хождение в народ многих сотен людей, на

1 См. «Литература партии «Народной воли»», 1907, стр. 144—

145, 152—157, 189—194, 285—296; «Перовская». Лондон, 1882; «Андрей

Иванович Желябов». Лондон, 1882; «Александр Дмитриевич Михай-

лов».— «На родине» (Женева), 1883, № 3, стр. 5—51.

2 См. «Календарь «Народной воли» на 1883 год». Женева, 1883,

стр. 81—119 (статья П. Л. Лаврова «Взгляд на прошедшее и на-

стоящее русского социализма»).

3 Все номера «Вестников «Народной воли»» содержат те или

иные материалы по истории партии «Народная воля».

4 См. А. П. Прибылева-Корба и В. Н. Фигнер, А. Д. Михайлов.

Л.—М., 1925, стр. 79—157, 163—171.

21

многие десятки поселений, ферм, артелей, мастерских,

школ, на тысячи распространенных книг и на занятия

десятков лиц с рабочими, результаты этих усилий не

оправдали надежд — влияние на народ было поверхно-

стно и неглубоко» L

Этот итог требовал иных решений. Старые органи-

зации и кружки революционеров должны были уступить

место новым. «Народная воля», продолжает Михайлов,

представляла собой естественный этап революционной

борьбы. Она явилась результатом кризиса «Земли и

воли». Главнейшей причиной раскола «Земли и воли»

послужило изменение взгляда на роль государства и на

политическую борьбу. 1878 год в этом отношении был

переломным. Создалась обстановка, когда «повсеместно

было одно желание — кровавая борьба с государствен-

ной властью... как главное средство освобождения

народа»1 2. Решение задачи освобождения народа мысли-

лось путем дезорганизации правительства и захвата

власти для передачи ее Учредительному собранию. Оста-

ваясь социалистами по убеждению, народовольцы все

внимание и силы сконцентрировали на борьбе с само-

державием, с царизмом. Идя по этому пути, руководя-

щие деятели «Народной воли» позаботились создать

целую сеть революционных организаций вокруг Испол-

нительного комитета, привлекая на свою сторону и все

оппозиционные элементы общества. Так из фракции

«Земли и воли» «Народная воля» превратилась в пар-

тию, выступавшую в защиту интересов народа.

В зависимости от характера задач, времени и обста-

новки партия меняла тактику, но одним из главнейших

средств ее борьбы оставался индивидуальный полити-

ческий террор, который был навязан ей правительством

и обусловливался отсутствием открытой борьбы масс.

Новый прием в известном смысле уравновешивал силы

революционеров и правительства.

Чувство долга перед народом и понимание важности

задачи породили у революционной молодежи само-

отверженность и геройство. «Большинство дышало стра-

стью отважного и последнего боя. Многие наперерыв

1 А. П. Прибылева-Корба и В. Н. Фигнер. А. Д. Михайлов,

стр. 101.

2 Там же, стр. 135,

22

предлагали свои услуги на самые опасные роли. То был

момент самых глубоких и высоких чувств, дающих десят-

кам людей силу бороться с обладателями десятков мил-

лионов подданных, миллионов штыков и верных слуг...

Люди «Народной воли», как самая их идея, не знают

страха и преград» Г

Наиболее глубоким убеждением А. Михайлова было

то, что «Народная воля» должна была явиться и яви-

лась достаточно прочным для того времени базисом

революционного движения. Этим он объяснял ведущую

роль «Народной воли» в борьбе и из этого выводил все

преимущества своей партии перед другими организа-

циями или группами подполья.

Таковы взгляды А. Д. Михайлова на деятельность

«Народной воли». Не забудем, что они сложились в са-

мом начале 80-х годов и хотя бы уже поэтому представ-

ляют большой интерес. «Отчет» Михайлова явился впо-

следствии той основой, на которой создалась громадная

литература, выражавшая народовольческую концепцию

«Народной воли».

С начала XX в., и особенно после революции 1905—

1907 гг., ряд общественно-политических журналов («Бы-

лое», «Минувшие годы», «Русское богатство») освещал

историю «Народной воли» в ее «ортодоксальном» на-

правлении. С большим оттенком либерализма освеща-

лась история «Народной воли» в журнале «Голос минув-

шего». Из строго теоретических работ о «Народной

воле» заслуживает внимания статья известного публи-

циста Н. С. Русанова «Идейные основы «Народной

воли» (К истории народовольчества)»1 2. Автор ее не был

народовольцем, но идеи «Народной воли», по его сло-

вам, были ему близки. Статья посвящена разбору и

определению составных элементов идеологии «Народ-

ной воли». Таких элементов, по мнению Русанова, че-

тыре: народничество, политическая борьба, бланкизм и

терроризм. Исторический смысл деятельности «Народ-

ной воли» Н. Русанов усматривает в ее борьбе за сво-

боду. В последующие годы Н. Русанов неоднократно

возвращался к истории «Народной воли», и взгляды его

1 А. 77. Прибылева-Корба и В. Н, Фигнер. А. Д. Михайлов,

стр. 136.

2 См. «Былое», 1907, № 9, стр. 37—76.

23

почти не изменились. Показательна в этом отношении

его книга «На родине», изданная в СССР в 1931 г.

Революция 1905 г. освободила оставшихся в живых

народовольцев В. Фигнер, М. Фроленко, Н. Морозова,

А. Корба и др. Они много писали о «Народной воле».

Появились работы как мемуарного, так и теоретического

характера. Возникла даже дискуссия между Морозовым

и Фроленко по вопросам зарождения народовольчества

и роли политического террора в деятельности партии1.

Эти же приблизительно вопросы обсуждались и в связи

с изданием полного собрания сочинений Н. К. Михай-

ловского, приуроченным к десятилетию со дня его смер-

ти. Так сложилась литература о «Народной воле», вы-

шедшая из-под пера самих ее деятелей или близко

стоящих к ним людей. Основой всей этой историографи-

ческой концепции служит мысль о том, что народоволь-

чество— одно «из величайших и самых привлекатель-

ных явлений русской общественной истории»2.

Почти одновременно с формированием народниче-

ской концепции один из выдающихся деятелей рево-

люционного движения, Г. В. Плеханов, вырабатывает и

развивает марксистский взгляд как на прошлое рево-

люционного народничества в целом, так и на «Народ-

ную волю» в частности. Плеханов тщательно изучил

весь процесс революционного движения пореформенной

России, но, пожалуй, наибольшее внимание уделил на-

родовольчеству. Исключительный интерес к «Народной

воле» вызывался прежде всего политическими сообра-

жениями, что, понятно, сказалось на характере работ

Плеханова. Все они написаны в полемическом тоне.

Свой разрыв с народничеством и выступление в роли

его критика Плеханов мотивировал тем, что русское

революционное движение зашло в тупик и что наступил

идейный кризис общественной мысли. «.. .Наше револю-

ционное движение, — писал Плеханов, — находится те-

перь в критическом периоде. Террористическая тактика

«Народной воли» поставила перед нашей партией целый

ряд в высшей степени жизненных и важных вопросов» 3.

Эти вопросы остаются нерешенными. Существующие

1 См. «Былое», 1906, № 12, стр. 1—33.

2 «Былое», 1907, № 9, стр. 37.

3 Г. В. Плеханов. Соч., т. II. М.—Пг., 1923, стр. 101.

24

теории недостаточны для их решения. Необходим но-

вый взгляд на события общественной жизни. Нужно

новое мировоззрение.

Впервые Плеханов выступил с критикой народоволь-

чества в 1883 г. в своей книге «Социализм и политиче-

ская борьба». Эпиграфом к работе послужили слова

К. Маркса: «Всякая классовая борьба есть борьба поли-

тическая». Коротко ход мысли Плеханова таков: поли-

тическая борьба стала главной проблемой для социали-

стов, как только народовольцы выступили с открытой

борьбой против абсолютизма. Время убедило как поли-

тиков, так и аполитиков в необходимости политической

борьбы, но среди них есть еще такие, кто считает раз-

вертывание политической борьбы временной победой

практики над теорией, «насмешкой жизни над бесси-

лием мысли»1. Еще до «Народной воли» были люди, не

разделявшие «воздержания от политики» (Ткачев), но

понимавшие ее крайне своеобразно, «исключительно в

форме заговора с целью захвата государственной вла-

сти»2. Революционность таких людей крайне ограничен-

на. Впередовцы, сочувствовавшие социал-демократиче-

скому движению Запада, могли выступить с критикой

анархизма, но они «отрицали политику так же реши-

тельно, как и анархисты», а потому учение К. Маркса

оставалось для них «непрочитанною главою любимой

книги»3. В целом, таким образом, движение 70-х годов

оставалось анархическим, чуждым политической идее.

«Честь сообщения нового размаха нашему движению,

бесспорно, принадлежит «Народной воле»»4. Она пошла

дальше землевольцев, не понимавших насущных потреб-

ностей времени. «Народная воля» не могла удовлетво-

риться старыми теориями, и сам факт ее появления уже

доказывал, что практика переросла теорию. Правитель-

ство заставило революционеров взяться за политическое

оружие. Народники во всякой государственной идее ви-

дели зло для социальной революции; народовольцы,

напротив, с помощью государственной машины думали

осуществить свои социальные проекты. Все свои наде-

1 См. Г. В. Плеханов. Соч., т. II, стр. 29, 30.

2 См. там же, стр. 36.

3 См. там же, стр. 39.

4 Там же.

25

жды народники возлагали на «идеалы народа»; наро-

довольцы обратились главным образом к городскому и

промышленному населению страны. Но вместо того

чтобы идти дальше и отбросить всю систему взглядов

народников, народовольцы не отказались «от самобыт-

ности» России и думали, что эта самобытность в том и

состоит, что все решается «путем государственного вме-

шательства». Иллюзии народовольцев достигли того, что

они рассчитывали иметь в Учредительном собрании 90%

депутатов — сторонников социализма.

«Партия «Народной воли», — подчеркивал Плеха-

нов,— есть дитя переходного времени. Ее программа

есть последняя программа, родившаяся в тех условиях,

которые делали нашу односторонность неизбежным и

потому законным явлением»

В 1885 г. появилась новая книга Плеханова — «Наши

разногласия». Поводом для нее послужила статья Л. Ти-

хомирова «Чего нам ждать от революции?»1 2. В это

время Плеханову еще не была чужда мысль о том, что

«Народная воля» может стать марксистской организа-

цией. «Мы думаем, что партия «Народной воли» обязана

стать марксистской, если только хочет остаться верной

своим революционным традициям и желает вывести рус-

ское движение из того застоя, в котором оно находится

в настоящее время»3. Мы протягиваем «Народной воле»

руку, продолжает он, для примирения, а другой указы-

ваем на социализм Маркса и говорим: «Сим побе-

дишь» 4.

Поскольку бакунизм и народничество «отжили свой

век», то теперь они представляли для Плеханова инте-

рес только исторический. Что же касается бланкизма и

его русского варианта (теории Ткачева), то они не

только продолжали существовать, но и оказывали силь-

ное влияние на революционную молодежь и тем самым

представляли большую помеху для организации непо-

средственной борьбы рабочего класса. Политическая

борьба в узком понимании Ткачева не могла быть пер-

спективной, а рабочие массы, предоставленные самим

1 Г. В. Плеханов. Соч., т. II, стр. 72.

2 См. «Вестник «Народной воли»» (Женева), 1884, № 2, стр. 227—

262.

3 Г. В. Плеханов. Соч., т. II, стр. 105.

4 См. там же, стр. 106.

26

себе, оставались чуждыми задачам политической сво-

боды. Именно поэтому Плеханов призывал народоволь-

цев понять «исторический смысл» понесенных ими жертв

и решительно пересмотреть свою программу и такти-

ку. Практическая борьба с бланкизмом, следовательно,

могла дать положительные результаты только благо-

даря критике несостоятельности его теоретических поло-

жений. Обо всем этом в «Наших разногласиях» сказано

подробно и основательно. В последовавших за «Нашими

разногласиями» работах («Как добиваться конститу-

ции», «Неизбежный поворот», «Политические задачи

русских социалистов», «Русский рабочий в революцион-

ном движении» и др.), статьях, вызванных ренегатством

Тихомирова, Плеханов продолжил разбор взглядов на-

родников и народовольцев, оставаясь верным марксист-

ской теории, а его работа «К вопросу о развитии мони-

стического взгляда на историю» составила главу этой

теории. Естественно, острота политического момента и

полемики проявилась в некотором увлечении автора, в

допущении отдельных ошибок. Так, например, вызывает

большое сомнение утверждение Плеханова о том, что

народовольчество было «всесторонним» отвержением на-

родничества. То же можно сказать и об отождествлении

народовольчества и бланкизма.

Много интересных мыслей и обобщений содержит

статья-рецензия Плеханова «Неудачная история партии

«Народной воли»» на книгу В. Я. Богучарского «Из

истории политической борьбы». Здесь резко, но убеди-

тельно и правдиво охарактеризована роль либерализма

70-х годов, а также и либерализма самого Богучарского,

рельефно подмечены этапы развития общественного дви-

жения 70-х — начала 80-х годов. Не менее удачно пока-

зана роль «Набата» в общественном движении, которая

ранее вообще игнорировалась. Приведены интересные

данные, известные только Плеханову, как, например,

его разговор с Энгельсом о народовольцах. Но вместе

с тем рецензия обнаруживает большую долю тенденци-

озности и представляет собой шаг назад в сравнении

с первыми работами Плеханова. Теперь он утверждает,

что в спорах «новаторов» и «староверов» правда была

на стороне противников политики и что уже тогда «без

труда» можно было предвидеть крах народовольчества.

В рецензии говорится, что силы «Народной воли» были

27

ничтожны и сама организация «лишена способности

жизни», а программа «Народной воли» не имела даже

относительной революционности. Во всех этих словах

чувствуется больше раздражения, чем объективного

анализа. Сам же Плеханов в первых работах доказал,

что народовольцы порвали с бакунинским представле-

нием о государстве, выдвинули идею завоевания полити-

ческих свобод, перенесли центр деятельности из дерев-

ни в город, привлекли на свою сторону «всех недоволь-

ных» и т. д.

Субъективизмом страдает заявление Плеханова и о

том, что из ««Черного передела» развилась русская со-

циал-демократия». Формально отдельные члены «Чер-

ного передела» образовали группу «Освобождение тру-

да», но только тогда и именно тогда, когда окончательно

и всесторонне порвали с «Черным переделом» и народ-

ничеством вообще. Этот разрыв нагляднее всего пока-

зал, что «Черный передел» ни в теоретическом, ни в так-

тическом смысле не мог служить базой для появления

социал-демократического движения. К тому же в группу

«Освобождение труда» из «Черного передела» вошли

буквально единицы, а основная масса чернопередельцев

осталась на прежних позициях. Но самой крупной ошиб-

кой Плеханова в оценке народовольчества было непо-

нимание того, что народники и народовольцы отражали

интересы крестьянской демократии и выступали ее за-

щитниками. Эта ошибка Плеханова вытекала из невер-

ного понимания роли крестьянства в революционном

движении и логически вела к отрицанию исторического

значения союза рабочего класса и крестьянства, т. е.

того союза, без которого невозможна победа революции.

Но, несмотря на эти ошибки, роль Плеханова в разра-

ботке марксистской историографии «Народной воли»

весьма значительна.

Следует отметить, что хотя народовольческая и пле-

хановская концепции «Народной воли» базировались на

основе противоположных научных начал и принципов,

но тем не менее они имели некоторые общие черты,

сближавшие их. Одновременно с ними возникла и раз-

вивалась официальная концепция, которая прямо им

противостояла буквально во всем. Она нашла свое вы-

ражение в работах, вышедших из правительственных

сфер. Создатели официальной историографии «Народ-

28

ной воли» имели доступ к материалам особой полити-

ческой секретности, на основании которых и составляли

описания революционных событий. Цель этих работ —

оказать помощь правительству и его главнейшим орга-

нам в их борьбе с революционным движением. Несмотря

на столь «практическое» назначение, они дают богатый

материал для оценки внутренней политики царизма, а

иногда содержат малоизвестные сведения.

Первым изданием такого рода была обширная книга

А. П. Мальшинского L Она предназначалась только для

лиц, облеченных особым доверием императора. Почти

одновременно с Мальшинским работал над этой же те-

мой С. С. Татищев1 2. Он, однако, не сумел закончить

свой труд. Некоторое время спустя работу продолжил

Н. Голицын. Главное, что привлекает нас в указанных

работах, — обилие фактического материала и тщатель-

ность, с которой описаны факты революционной дея-

тельности.

Татищев еще раз вернулся к вопросам революцион-

ного движения, когда работал над книгой «Император

Александр II»3. Но здесь он описывает революционные

события несравненно слабее, чем делал это в начале

80-х годов в закрытой прессе.

Иное назначение имела книга жандармского гене-

рала Шебеко «Хроника социалистического движения в

России» (1878—1887. Официальный отчет. М., 1906). Она

готовилась для европейского читателя и издана была на

французском языке (на русском языке «Хроника» по-

явилась в 1907 г.). Этой книгой правительство намере-

валось скомпрометировать русское революционное дви-

жение в глазах европейской общественности.

Для всей официальной историографии характерны

общие черты в освещении истории революционного дви-

жения: умышленное замалчивание правды об этом дви-

жении и клевета на его руководителей и участников;

сознательный уход от анализа причин и побудительных

стимулов революционной борьбы; объяснение их только

1 См. А. П. Мальшинский. Обзор социально-революционного дви-

жения в России. СПб., 1880.

2 См. С. С. Татищев. История социально-революционного движе-

ния в России. 1861—1881 гг. СПб., 1882.

3 См. С. С. Татищев. Император Александр П. Его жизнь и цар-

ствование, т. 2. СПб., 1903.

29

«злым умыслом», «тлетворным влиянием» и «испорчен-

ностью нравов» и общий итог — отрицание неизбежности

революционной борьбы. Такой подход к изучению осво-

бодительного движения, конечно, нельзя назвать науч-

ным. Но то обстоятельство, что официальная историо-

графия не могла обойтись без изображения фактов

революционной борьбы и признания этих фактов состав-

ной частью истории, делает эти сочинения не лишенными

интереса.

Более противоречиво и сложно развивалась буржу-

азно-либеральная концепция «Народной воли». Ее родо-

начальником следует признать немецкого ученого про-

фессора Базельского университета А. Туна L Это обстоя-

тельство само по себе уже свидетельствует о слабости

в этом вопросе русской буржуазной исторической мысли.

Г. В. Плеханов, разбирая книгу А. Туна1 2, справедливо

подметил две ее особенности: правдивость в изложении

фактов и выражение сочувствия борьбе революционеров

за политические свободы. В целом же работа Туна

носит описательный характер, но, несмотря на это, она

имела большой успех. Из русских историков буржуаз-

ной школы первым сравнительно обстоятельно проанали-

зировал деятельность «Народной воли» А. А. Корнилов.

Определенные контуры его взглядов можно обнару-

жить в рецензии на книгу С. С. Татищева об Алек-

сандре II3, но более четко они выявились в работе,

посвященной общественному движению4. Эта книга —

своеобразная антитеза сочинению С. Татищева и пря-

мое продолжение Туна. Корнилов признает, что сильной

стороной «Народной воли» была политическая борьба,

которой отводилась все большая и большая роль, не-

смотря на «азартные» выпады против нее аполитиков5.

Возникновение же политической борьбы он объясняет

«неумной» политикой правительства в лице «господ

Валуевых и Тимашевых». «.. .Было бы в высшей степени

близоруко, — пишет Корнилов, — возлагать ответствен-

1 См. А. Тун. История революционного движения в России. Пер.

с нем. А. Н. Черновой. Под ред. и с примеч. Л. Э. Шишко. Пг., 1917.

2 См. Г. В. Плеханов. Соч., т. IX, стр. 5—29.

3 См. «Русское богатство», 1903, № 3.

4 См. А. А. Корнилов. Общественное движение при Александре II

(1855—1881). Исторические очерки. М., 1909.

5 См. там же, стр. 231—233.

30

ность за несчастный исход освободительного движений

царствования Александра II на революционеров. Объ-

ективная и вдумчивая оценка исторических фактов по-

казывает, что настоящим виновником этого было прави-

тельство того времени» L

Отвергая формы политической борьбы народоволь-

цев, Корнилов в целом оправдывает их борьбу за сво-

бодную Россию. В полном согласии с этой мыслью нахо-

дится и специально посвященная «Народной воле» моно-

графия В. Я. Богучарского1 2. Первоначально главы этой

монографии печатались в журнале «Русская мысль».

Источниковедческая база проблемы к моменту написа-

ния монографии была значительной: помимо загранич-

ных изданий русской эмиграции к этому времени появи-

лись значительные публикации в различных историче-

ских журналах (в особенности в «Былом»), намного

возросла мемуарная литература. Кроме того, Богучар-

ский знал многих деятелей изучаемой эпохи. Обилие

материала дало возможность автору проследить исто-

рию «Народной воли» от ее возникновения до разгрома.

Описание ведется в строго историческом плане, со зна-

нием событий и характеров лиц, участвовавших в них.

Политическая обстановка, психология борющихся сто-

рон переданы с большим мастерством и неменьшей

аргументацией. Некоторые стороны политической борь-

бы и ее приемы впервые нашли освещение в работе

Богучарского. Это относится прежде всего к определе-

нию роли «Вольного слова», к деятельности «Священной

дружины» и т. д. В основе народовольчества Богучар-

ский видит идею борьбы за гражданские свободы, носи-

телем которой является интеллигенция, поэтому и «На-

родную волю» он определяет как узкую группу интелли-

гентов, ведущих борьбу с правительством. В 70-х годах,

пишет автор, в русской интеллигенции были две груп-

пы — либералы и революционеры. Временный отход от

социализма последних и некоторое полевение первых

создали основу народовольчества. Народовольчество,

следовательно, явление чисто интеллигентское.

1 А. А. Корнилов. Общественное движение при Александре П,

стр. 259.

2 См. В. Я. Богучарский. Из истории политической борьбы в

70-х и 80-х гг. XIX века. Партия «Народной воли», ее происхождение,

судьбы и гибель. М., 1912.

Вслед за работами Богучарского в 1913 г. появи-

лась монография известного публициста и редактора

Б. Б. Глинского «Революционный период русской исто-

рии 1861—1881 гг.». Хронологическими рамками иссле-

дования явился период царствования Александра II.

В общих чертах взгляды Глинского на историю «Народ-

ной воли» повторяют концепцию Богучарского и Корни-

лова. Главное внимание автор обращает не на 60-е, а на

70-е годы и большую часть работы отводит народоволь-

честву. До событий 1 марта фактическая сторона пред-

ставлена с большой тщательностью, здесь Глинский

даже превосходит Богучарского. Работа изобилует из-

влечениями из различного рода литературы и источни-

ков. Некоторые документы приводятся полностью. Прав-

да, Глинский почти не использует новых документов, но

зато все известное приведено им в стройную систему.

Экономическая и социальная сторона истории «Народ-

ной воли» опущена, отсутствует и анализ сообщаемых

сведений, в книге тщательно завуалирована методоло-

гическая основа исследования. Читатель не найдет в

книге оригинальных мыслей, но составит довольно пол-

ное представление о том, как развивались события, ка-

кие люди участвовали в них.

Итак, работами А. А. Корнилова, В. Я. Богучарского,

Б. Б. Глинского и некоторых других была сформулиро-

вана буржуазная концепция истории «Народной воли».

Основные положения этой концепции: признание того,

что возникновение и специфика деятельности «Народ-

ной воли» являются реакцией на незавершенность ре-

форм и ошибки во внутренней политике правительства;

деятельность народовольцев рассматривается как борь-

ба молодой интеллигенции, стоявшей над народом и

обществом и преследовавшей свои цели. Буржуазные

историки осуждают идеалы «Народной воли» (социа-

лизм) и тактические приемы борьбы (террор), видя в

них причину того, что реформы Александра II не завер-

шились конституцией.

Буржуазная концепция «Народной воли», шедшая

на смену официальной, представляла собой шаг вперед.

Однако нельзя забывать, что эта концепция оформля-

лась тогда, когда в России уже укрепился исторический

материализм, и потому прогрессивное значение бур-

жуазной историографии представляется крайне ограни-

32

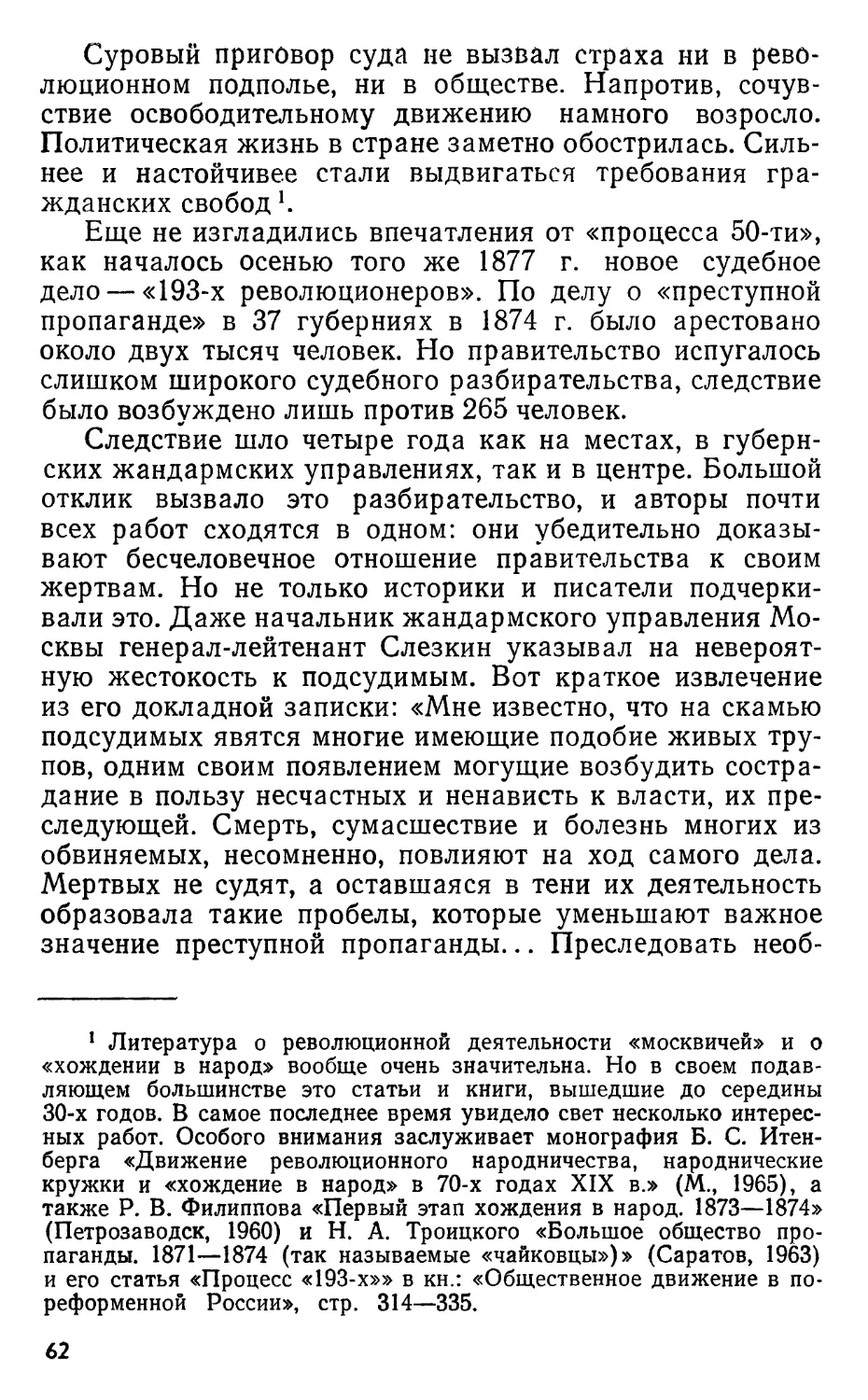

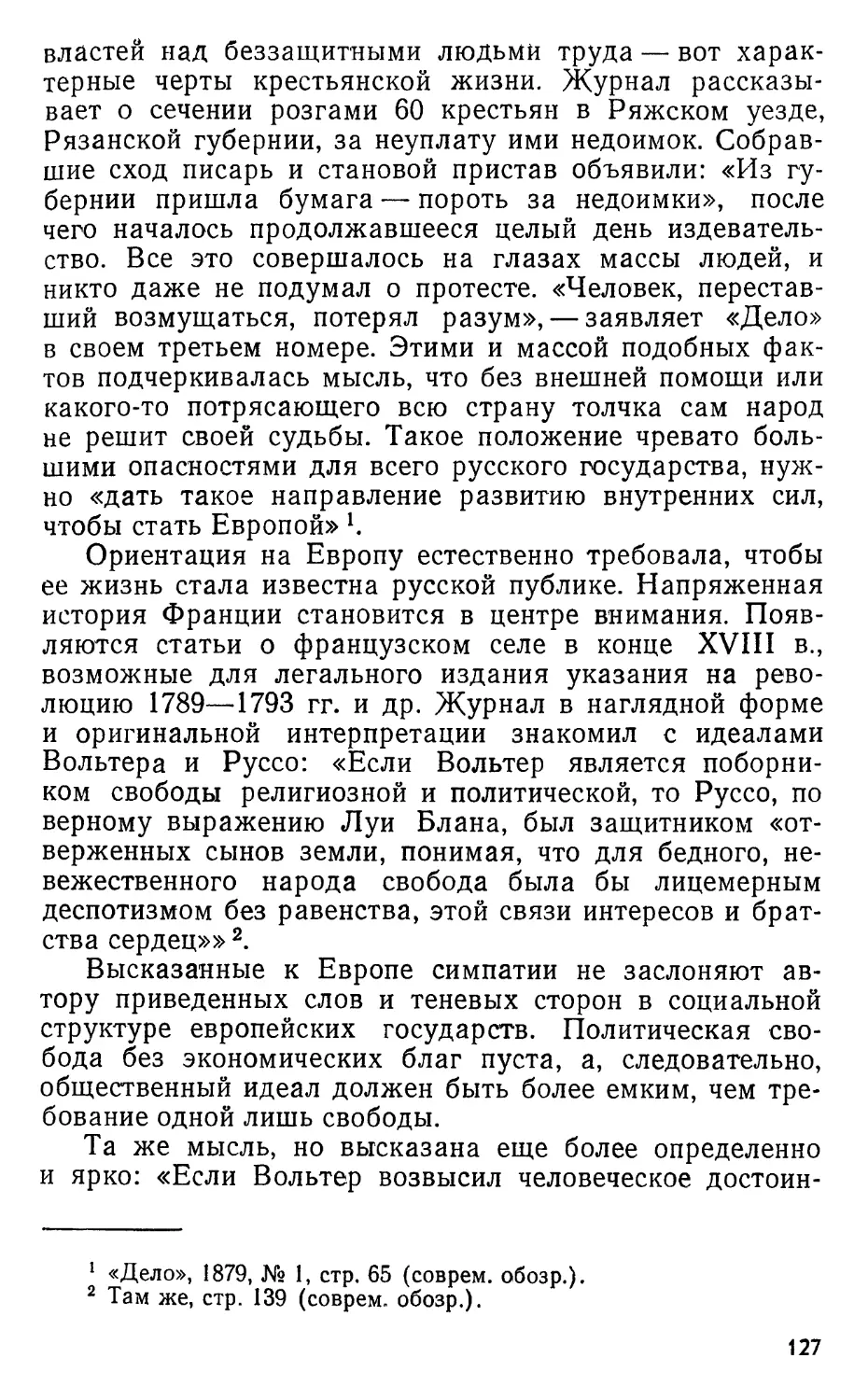

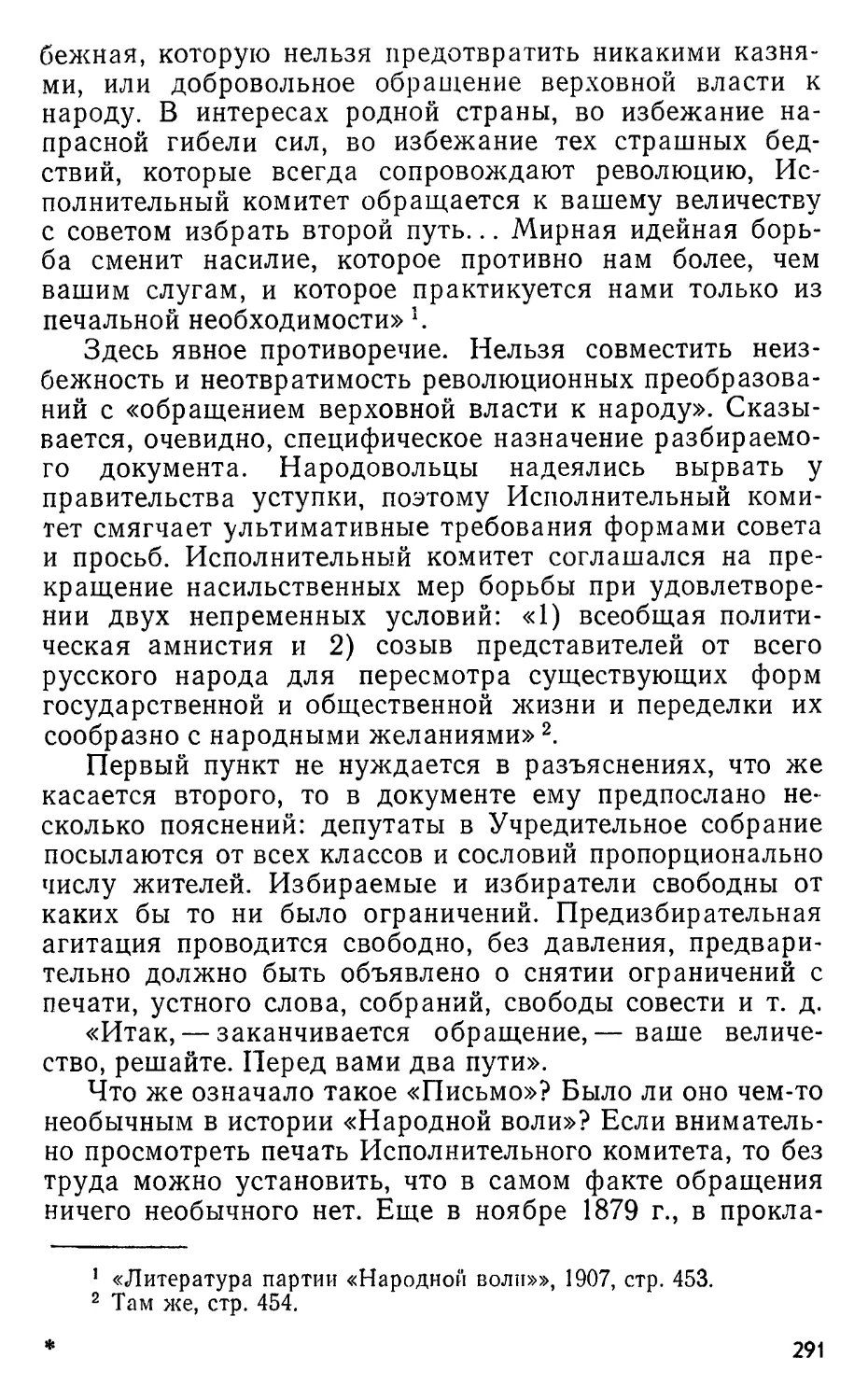

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1828—1889)

Говорите с мужиком просто и непринужденно, и он поймет вас;

входите в его интересы, и вы приобретете его сочувствие. Это дело

совершенно легкое для того, кто в самом деле любит народ, — лю-

бит не на словах, а в душе.

«.. .Чернышевский был не только социалистом-утопистом. Он был

также революционным демократом, он умел влиять на все политиче-

ские события его эпохи в революционном духе, проводя — через пре-

поны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борь-

бы масс за свержение всех старых властей».

Ленин

3 М. Г. Седов

ценным. Она сумела всесторонне описать деятельность

«Народной воли» и остановилась перед классовым ана-

лизом, не поняв ни экономических, ни социальных исто-

ков народовольчества. Буржуазная историография ока-

залась беспомощной также в определении роли и исто-

рического значения «Народной воли».

После Октябрьской революции освободительное дви-

жение прошлого стало в центре внимания исторической

науки. Недоступные в царское время материалы и

источники были открыты исследователям. Несмотря на

довольно большое количество различных публикаций по

истории «Народной воли», появившихся в дореволюци-

онное время, все же главная масса документального

материала и воспоминаний увидела свет в советское

время, а книги, ставшие библиографической редкостью,

за небольшим исключением, были переизданы в 20-е и

30-е годы.

До 1926 г. продолжал выходить журнал «Былое»,

опубликовавший много ценных материалов о «Народной

воле». Но несравненно большее значение для разработки

ее истории имел журнал «Каторга и ссылка», возник-

ший в 1921 г. как научный орган общества бывших

политкаторжан и ссыльнопоселенцев и просуществовав-

ший до 1935 г. Во многих номерах «Каторги и ссылки»

содержатся материалы о «Народной воле». Оставшиеся

в живых народовольцы постоянно печатали в нем свои

воспоминания. Среди них обращают на себя внимание

мемуары М. Фроленко «Начало народовольства»,

А. Корбы «Исполнительный комитет», М. Ивановской

«Первые типографии «Народной воли»», В. Сухомлина

«Из эпохи упадка «Народной воли»», А. Якимовой «Ор-

ганизация «Народной воли»», Л. Дейча «Из отношения

Г. В. Плеханова к народовольцам», Н. Буха «Воспоми-

нания» и др.

Журнал печатал статьи, непосредственно относя-

щиеся к «Народной воле», материалы судебных процес-

сов и т. д. Этапы развития и вся деятельность «Народ-

ной воли» освещалась в них весьма подробно. Несмотря

на то что в журнале помещалось немало марксистских

работ, в целом же на его страницах пропагандировалась

народовольческая концепция истории «Народной воли».

В 1922 г. Центрархив приступил к изданию журнала

«Красный архив», и до второй половины 30-х годов в

34

нем систематически печатались документы и материалы

архива Л. Тихомирова, записки М. Грачевского, показа-

ния Н. Колодкевича и Ю. Богдановича, исповедь Г. Голь-

денберга и другие материалы.

Вышло также большое количество сборников как

тематического характера, так и об отдельных деятелях.

Так, в 1920 г. появился сборник статей «1 марта 1881 г.»

с предисловием Н. Тютчева; в 1920—1921 гг. А. Ашешов

выпустил сборник о Желябове и Перовской; в 1925 г.

А. Корба и В. Фигнер издали сборник об А. Михайлове.

В том же году Д. Заславский написал брошюру о Же-

лябове. В 1931 г. вышло сразу три сборника — ««На-

родная воля» перед царским судом», «Народовольцы» и

«Маркс, Плеханов и Ленин о народничестве». В 1930 г.

вышла серия биографических книг об отдельных деяте-

лях народовольчества, изданных обществом политкатор-

жан, в частности очерки о Н. Суханове, М. Оловеннико-

вой, С. Ширяеве, П. Ивановской, Г. Гельфман, И. Гри-

невицком, А. Якимовой, Г. Лопатине, М. Лангансе,

И. Калюжном и М. Калюжной, П. Якубовиче, Г. Исаеве

и др. Небольшие по объему, они в совокупности дают

обильный материал, который помогает изучить процесс

революционной борьбы «Народной воли» в целом. В них

прекрасно показана психология деятелей того времени.

Все эти публикации дали в руки исследователей

громадный источниковедческий и литературный мате-

риал, что, однако, не вызвало создания монографий о

«Народной воле». Лишь в 1928 г. появилась брошюра

С. Левицкого «Партия «Народной воли»». Но автор ее

не сумел преодолеть ошибок своих предшественников,

а с фактической стороны не прибавил ничего нового.

Ленинский анализ народовольчества остался чуждым

Левицкому. На некоторые недостатки этой брошюры

указывает в предисловии к ней П. Н. Лепешинский. Он,

например, справедливо отмечает, что автор книги упор-

но стоит на той точке зрения, будто бы революционная

интеллигенция была внеклассовым социальным наслое-

нием.

Значительное внимание революционному народниче-

ству и народовольчеству, в частности, уделял известный

советский историк М. Н. Покровский. Правда, у него нет

работ, специально посвященных «Народной воле», но

он не мог обойти ее истории в своих общих трудах.

35

К сожалению, в них мы встречаемся с рядом положе-

ний, затрудняющих выявление точки зрения автора по

интересующему нас вопросу. Но главное, что вызывает

наибольшее возражение, — это тезис Покровского о том,

что социальной основой «Народной воли» является либе-

ральная буржуазия Ч Однако заметим, что в статье

«По поводу юбилея «Народной воли»»1 2, опубликованной

в 1930 г., М. Н. Покровский пересматривает некоторые

свои оценки и пытается осветить деятельность «Народ-

ной воли» с позиций В. И. Ленина.

В 20-е и 30-е годы несколько статей и брошюр по

истории народовольчества было опубликовано Ем. Яро-

славским. Они имели пропагандистское назначение. Но

вместе с тем он написал хорошую исследовательскую ра-

боту об отношении Маркса к революционному народ-

ничеству3. В ней подробно рассматриваются взгляды

основоположников научного коммунизма на «Народную

волю» как героическую организацию, возглавившую в

конце 70-х годов борьбу с царизмом. К сожалению,

в период преобладания субъективизма в науке Ярослав-

ский отошел от своих взглядов, и его работы второй

половины 30-х годов («Разгром народничества», «Анар-

хисты в России»), в которых проводится линия на «раз-

венчание» народничества, потеряли научное значение.

В 1929 г. отмечалось 50-летие «Народной воли». Это

событие вызвало большой интерес научных кругов и

общественности. В связи с юбилеем редакция журнала

«Каторга и ссылка» поместила статью известного исто-

рика и революционера И. А. Теодоровича «Историческое

значение партии «Народная воля»» 4. Эта статья открыла

длительную дискуссию о народовольчестве, организован-

ную по инициативе Общества историков-марксистов.

В научном отношении широкий размах дискуссии

был подготовлен той полемикой о народничестве, кото-

1 Подробнее об отношении М. Н. Покровского к истории «На-

родной воли» см. нашу статью ««Народная воля» перед судом исто-

рии» («Вопросы истории», 1965, № 12, стр. 57—58).

2 См. «Историк-марксист», 1930, т. 15, стр. 74—85. Статья пере-

печатана затем в его кн. «Историческая наука и борьба классов».

(Историографические очерки, критические статьи, заметки), вып. 1.

М,—Л., 1933, стр. 304—321.

3 См. Ем. Ярославский. Карл Маркс и революционное народни-

чество. М., 1933.

4 См. «Каторга и ссылка», 1929, № 8—9 (57—58), стр. 7—53.

36

рая беспрерывно велась на страницах исторических и

политических журналов («Пролетарская революция»,

«Историк-марксист», «Красный архив», «Каторга и

ссылка», «Былое», в статьях тематических сборников,

посвященных группе «Освобождение труда», в «Исто-

рико-революционных сборниках» и др.) на протяжении

целого десятилетия после Октябрьской революции.

В основе споров лежали научные цели, но они тесно

переплетались с политическими событиями тех дней.

Поскольку статье «Историческое значение партии

«Народная воля»» суждено было сыграть роль «возбу-

дителя» одной из самых крупных исторических дискус-

сий, то, естественно, возникает потребность более тща-

тельного рассмотрения ее. Прежде всего надо сказать

несколько слов об источниках. Никаких новых, литера-

туре неизвестных данных здесь не исследуется. Но уже

известные материалы рассматриваются под особым

углом зрения. Никто из историков до Теодоровича не

предлагал в столь резкой постановке проблему наследия

народовольцев, да и понятие «историческое значение

«Народной воли»» трактовалось им в самом широком

смысле.

И. А. Теодорович имеет дело с источниками трех

видов: программные документы «Народной воли» и жур-

налистика революционного подполья; мемуары деяте-

лей 70—80-х годов XIX в. и основополагающие выска-

зывания К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина о «На-

родной воле».

Важно отметить, что И. А. Теодорович одним из пер-

вых пытался использовать труды К. Маркса, Ф. Энгель-

са и В. И. Ленина в качестве методологической основы

своей работы.

Понятно, что личный опыт революционного деятеля

не мог не сказаться на понимании отдельных проблем.

И. А. Теодорович вышел из народовольческой среды и

сохранил о народовольцах старого поколения самые

восторженные воспоминания, которые и вошли в работу

как ее составной элемент.

Цель статьи специально не формулируется, но она

легко устанавливается содержанием и направлением

работы, она читается, если можно так сказать, не бу-

дучи написанной. Суть ее выражена самим заглавием,

ставящим задачу раскрыть роль и место народовольче-

37

ства в истории русского революционного движения во-

обще и пролетарской эпохи его в частности. С другой

стороны, Теодорович сделал попытку рассмотреть про-

блемы революционного прошлого с точки зрения созву-

чия их текущим потребностям жизни. Этим тема как бы

актуализировалась.

Кратко остановимся на основных положениях

статьи.

История «Народной воли» своим исходным пунктом

имеет Липецкий съезд. Основная мысль автора сводится

к тому, что съезд, решительно отвергнув программу и

тактику «Земли и воли», положил начало созданию

«Народной воли».

Возникновение народовольчества как новой органи-

зации исключительной активности и жертвенности Тео-

дорович объясняет основными условиями жизни рус-

ского крестьянства, ибо это были годы «самых мучи-

тельных, самых неслыханных страданий масс мелких

товаропроизводителей»

В теоретическом отношении новое течение в револю-

ционном движении покоилось на признании следующего

положения: «Народ — стихия, интеллигенция — созна-

ние. И это сознание сорганизует и поведет за собой

«силу» — массу. Такова концепция народовольцев»1 2.

Программа «Народной воли», утверждает автор,

была рассчитана не только на уничтожение царизма как

политической системы, но также и на изменение основ

существующего строя, т. е. народовольцы не ограничи-

вали свои устремления завоеванием гражданских сво-

бод, а преследовали также цели социального перево-

рота. На основе этого Теодорович доказывает, что тезис

М. Н. Покровского об ориентации «Народной воли» на

буржуазию является ошибочным. Неверен этот тезис