Author: Чистякова С.Б.

Tags: принципы и практика планирования планировка в масштабе страны районная планировка градостроительство угрозы окружающей среде архитектура экология учебник для вузов охрана окружающей среды

ISBN: 5-274-00010-Х

Year: 1988

Человек впервые реально понял, что

он житель планеты и может —

должен — мыслить и действовать

в новом аспекте, не только в аспекте

отдельной личности, семьи, рода,

государств или их союзов, но и в

планетном аспекте. Он, как все

живое, может мыслить и действовать

в планетном аспекте только в области

жизни — в биосфере, в определенной

земной оболочке, с которой он

неразрывно закономерно связан и

уйти из которой он не может. Его

существование есть ее функция.

Он несет ее с собой всюду. И он ее

неизбежно, закономерно, непрерывно

меняет.

ВЕРНАДСКИЙ В. И.

Научная мысль как планетное

явление.— М., 1977.— С. 24

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

’’АРХИТЕКТУРА”

Редакционная коллегия:

КУДРЯВЦЕВ А. П. (главный редактор)

СТЕПАНОВ А. В. (заместитель главного редактора)

АУРО В В. В. (ответственный секретарь редколлегии)

Члены редколлегии:

БУГА П. Г.

ДЫХОВИЧНЫЙ Ю. А.

ЗМЕУЛ С. Г.

КАСАТКИН В. А.

ЛЕЖАВА И. Г.

ОРЕХОВА Н. И.

ДЕМИДОВ С. В.

ПЛАТОНОВ Ю. П.

РОЖИН И. Е.

РЯБУШИН А. В.

ЯРГИНА 3. Н.

ЯГУПОВ Б. А.

С.Б. Чистякова

ОХРАНА

ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ

Допущено

Министерством высшего и среднего

специального образования СССР

в качестве учебника

для студентов архитектурных

специальностей

высших учебных заведений

Москва Стройиздат 1988

ББК 85.118

4-68

УДК 711:504.06(075.8)

Рецензенты: зав. кафедрой архитектурного проектирования

Казанского инженерно-строительного института канд. архитек-

туры Н. М. Новиков; ЦНИИПградостроительства.

Чистякова С. Б.

4-68 Охрана окружающей среды: Учеб, для вузов.

Спец. «Архитектура».— М.: Стройиздат, 1988.—

272 с.: ил.

ISBN 5-274-00010-Х

Освещаются архитектурные аспекты охраны окружающей сре-

ды. Дается анализ состояния проблемы в Советском Союзе и за-

рубежных странах, рассматриваются проблемы взаимодействия че-

ловека с окружающей средой на урбанизируемых территориях,

анализируются тенденции изменения состояния окружающей сре-

ды. Излагаются основные цели и задачи новой отрасли знания

в архитектуре — градостроительной экологии. Освещаются мето-

дические основы разработки природоохранных мероприятий сред-

ствами архитектуры на различных уровнях градостроительного

проектирования.

Для студентов архитектурных вузов и факультетов.

„ 4902010000—445

4 04Д0О8-----

209—88

ББК 85.118

ISBN 5-274-00010-Х

© Стройиздат, 1988

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблема охраны окружающей

среды требует участия в ее разработке

специалистов различных отраслей зна-

ний. Подготовку молодых специали-

стов в области охраны окружающей

среды осуществляют высшие и средний

специальные учебные заведенйя на

основе постановления ЦК ‘КПСС и

Совета Министров СССР от 1 декабря

1978 г. «О дополнительных мерах по

усилению охраны природы и улучше-

нию использования природных ресур-

сов» и решения коллегии Минвуза

СССР от 4 ноября 1982 г. «О совер-

шенствовании подготовки специали-

стов в области .охраны окружающей

среды в высших и средних специаль-

ных учебных заведениях». Природо-

охранная подготовка включает учеб-

ный процесс, научно-исследователь-

скую, проектно-практическую и обще-

ственную работу. В течение послед-

них лет были проведены конференции,

совещания и семинары, посвященные

вопросу подготовки и образования

таких специалистов.

В совместном постановлении ЦК

КПСС и Совета Министров СССР от

7 января 1988 г. «О коренной пере-

стройке дела охраны природы в стра-

не» кардинальное улучшение экологи-

ческого образования и воспитание бе-

режного отношения населения к приро-

де определены как одни из главных

задач в области охраны природы и ра-

ционального природопользования. При

этом подчеркивается, что успешное ре-

шение задач по улучшению всего

дела охраны природы возможны лишь

при условии резкого подъема эколо-

гической культуры и знаний в этой

области.

В силу единства природной среды,

глубокой внутренней взаимосвязи всех

ее компонентов и процессов научная

разработка и решение проблемы долж-

ны базироваться на целостном, сис-

темном подходе. Конечно, как вся

проблема взаимодействия общества и

природной среды, так и ее важнейшие

аспекты носят по своему существу

ярко выраженный междисциплинар-

ный характер. Это значит, что попытки

какой-либо одной науки монополизи-

ровать связанные с ней исследования

и решения всех вопросов практи-

чески нереальны. Оказывается неиз-

бежным в целях анализа и осущест-

вления практических мер расчленение

этой проблемы на отдельные направ-

ления исследований. При этом нельзя

упускать из виду целостность всей

проблемы взаимодействия общества

и окружающей его природы исходя

из методологического принципа един-

ства комплекса экологических знаний.

Задачи и конструктивные про-

граммные действия по охране и улуч-

шению окружающей среды становятся

неотъемлемой составной частью раз-

личных видов проектных работ, начи-

ная от генеральной схемы расселения

в масштабе страны, региона и кончая

проектами детальной планировки от-

дельных элементов города, что тре-

бует от проектировщика глубокого зна-

ния взаимосвязей между проектируе-

мыми объектами, их функционально-

пространственной структурой и скла-

дывающейся экологической ситуацией

на территории. этих объектов. Таким

образом, экологические аспекты архи-

тектуры приобретают актуальность, и

соответственно ставятся новые задачи

о

Предик лониг

при подготовке архитектурных и стро-

ительных кадров.

Данная книга призвана помочь

студентам архитектурных и строитель-

ных вузов и факультетов при общем

понимании проблемы «Охрана окру-

жающей среды» усвоить теоретические

и практические основы формирую-

щейся новой отрасли знаний в архи-

тектуре — градостроительной эко-

логии. При этом задачами, опреде-

ляющими разделы книги, являются:

раскрытие существа исходных эколо-

гических понятий и общих концепций,

а также основных закономерностей

развития природы, ее взаимосвязей

и взаимодействий с обществом в ус-

ловиях научно-технического и соци-

ального прогресса; изучение структур-

ной модели городской среды и форми-

рующих ее основных факторов и ком-

понентов, а также разъяснение сущ-

ности основных процессов, происхо-

дящих в окружающей среде на урба-

низируемых территориях; овладение

практическими методами комплексной

оценки и прогнозирования состояния

городской среды в процессе разра-

ботки проектов и получение сведений

о путях и возможностях ее оптими-

зации архитектурно-планировочными

средствами на разных уровнях проек-

тирования (районная планировка, ге-

неральный план, проект детальной пла-

нировки).

При изложении материала в книге

особое внимание уделяется социоло-

гическим обоснованиям отечественных

и зарубежных экологических концеп-

ций. С целью приобретения более

глубоких знаний по различным аспек-

там проблемы в учебнике ставится

задача помочь будущему специалисту

сориентироваться в специальной лите-

ратуре, отражающей результаты науч-

ных и практических разработок не

только в архитектуре по проблеме

окружающей среды, но и в ряде смеж-

ных дисциплин, в частности комму-

нальной гигиене, экономической ге-

ографии, экологии человека и др.

Автор преследует основную цель —

формирования у будущих специалис-

тов экологического сознания и вне-

дрения экологического мышления при

решении научных и практических за-

дач архитектуры и градостроительства.

По определению Э. В. Гирусова эколо-

гическое сознание представляет собой

совокупность взглядов, теорий и эмо-

ций, отражающих проблемы соотно-

шения общества и природы в плане

оптимального их решения соответ-

ственно конкретным социальным и

природным возможностям. Оно фор-

мируется на основе познания людьми

законов целостности природной сре-

ды и других законов, которые должны

учитываться в ходе человеческой дея-

тельности, чтобы сохранить жизнепри-

годное состояние окружающей среды

[6]. Экологически мыслящий спе-

циалист должен понимать причинно-

следственные связи в природных явле-

ниях, уметь проследить, в какой взаи-

мосвязи они находятся с другими яв-

лениями более широкой системы. Он

должен обладать способностью видеть

не только ближайшие следствия про-

изводимых в природе изменений, но и

следствия гораздо более отдаленного

порядка, отнесенные во времени на

десятилетия и даже столетия, видеть

не только прямые, но и обратные

связи происходящих изменений. Пе-

рестройка профессионального мышле-

ния архитектора обещает стать под-

линной революцией идей. Экологиче-

ские цели становятся базисными це-

лями архитектуры, достижение кото-

рых в значительной степени предоп-

ределяет и обусловливает достижение

остальных целей архитектуры: эконо-

мических, производственных, социаль-

ных, культурных, идеологических и т. д.

В книге приведен категориальный

и понятийный аппарат, который вклю-

чает в себя разработанные автором

определения понятий градостроитель-

ной экологии, системы городской сре-

ды, ландшафтно-экологического под-

хода.

ВВЕДЕНИЕ

В Основных направлениях эко-

номического и социального развития

СССР на 1986—1990 годы и на период

до 2000 года, утвержденных XXVII

съездом КПСС, большое внимание

уделяется охране окружающей среды,

рациональному использованию при-

родных ресурсов. На XXVII съезде

КПСС подчеркивалось, что перед на-

ми остро встает задача охраны приро-

ды и рационального использования ее

ресурсов. Социализм с его плановой

организацией производства и гума-

нистическим мировоззрением способен

внести гармонию во взаимоотношения

между обществом и природой. У нас

уже осуществляется система мер в

этом направлении, отпускаются сред-

ства, и немалые. Имеются и практи-

ческие результаты.

И тем не менее в ряде регионов

состояние природной среды вызывает

тревогу. И правильно общественность,

наши писатели ставят вопрос о береж-

ном отношении к земле, ее недрам,

озерам и рекам, растительному и жи-

вотному миру.

В деле охраны природы недопусти-

мо медленно используются научно-

технические достижения. В проекты

строительства новых и реконструкции

действующих предприятий все еще

закладываются устаревшие решения,

слабо внедряются безотходные и мало-

отходные технологические процессы.

При переработке полезных ископае-

мых подавляющая часть добываемой

массы идет в отходы, засоряя окру-

жающую среду. Здесь необходимы бо-

лее решительные меры экономичес-

кого, правового, воспитательного ха-

рактера. Все мы, ныне живущие, в

ответе за природу перед потомками,

перед историей [2].

Реализация этой установки опре-

деляется уровнем экологического зна-

ния и эффективностью практичес-

кого решения проблемы. Особая акту-

альность и огромная значимость раз-

работки самых различных проблем,

связанных с рационализацией приро-

допользования и защитой окружающей

среды, обусловили существенный рост

научно-исследовательских работ в

этой области. Академик И. П. Гера- I

симов отмечал, что фундаментальные

исследования по дальнейшей разработ-

ке проблем рационального использо-

вания ресурсов биосферы, охраны и

улучшения окружающей среды, назы-

ваемые в настоящее время экологи-

ческими, в принципе должны произ-

водиться во всех областях современ-

ной науки и иметь взаимосвязанный

характер, так как их общий пред-

мет — целостная природная среда [7].

По сути только начинается раз-

вернутый и обстоятельный анализ

взаимоотношений различных наук, оп-

ределения качественных границ между

различными областями знаний, опти-

мальных и эффективных взаимосвя-

зей между ними. Дело в том, что

специалистам необходимы интеграль-

ные знания об окружающей среде в

целом и месте в ней человека и его

деятельности. Интегральная наука об

окружающей среде еще только форми-

руется; не очень ясны представления

о ее предмете, специфических мето-

дах, задачах и т. д. Накапливаемый

глобальной экологией эмпирический

материал тоже еще не отличается

необходимой полнотой.

8

Цветение

Однако трудности такого рода не

являются непреодолимыми. Будучи

мировоззренческой, общетеоретичес-

кой и общеметодологической базой

естествознания и обществознания,

марксистско-ленинская философия

помогает ясно ставить перед любой

наукой вопросы, решение которых

будет способствовать развитию новых

направлений, дальнейших исследо-

ваний. И хотя новая наука еще только

становится на ноги, в ее активе име-

ется значительное число фундамен-

тальных работ [3, 4, 8, 9, 11, 12] и др.

Наука об окружающей среде как

интегральная складывается на стыке

естественно-исторических и социаль-

но-экономических наук. Эта идея взаи-

мосвязи природы и человечества ныне

получает все более глубокое освеще-

ние в естествознании и общественных

науках, что нашло особенно наглядное

выражение на их стыке, в частности,

в современной экологии, в разработке

глобальных проблем, в комплексном

исследовании перспектив человеческой

цивилизации. Оправдывается предполо-

жение Маркса о том, что со временем

естествознание включит в себя науку

о человеке в такой же мере, в какой

наука о человеке включит в себя есте-

ствознание [1]. Рассматривая марк-

систскую концепцию отношений об-

щества с природой, Р. В. Гарковенко

[5] подчеркивал, что марксистская

концепция отношений человека с при-

родой вскрыла сложную и внутренне

противоречивую систему данных отно-

шений, материальных и духовных.

До недавнего времени в трактовке

отношений человека с природой упор

делался на отношения, реализуемые

в самой сфере производства, где, как

известно, человек господствует над си-

лами природы. Внешние же связи

сферы производства с природой, т. е.

источниками природных ресурсов, а

также непосредственные связи чело-

века с природой, как средой обитания,

оставались в тени. Ныне именно они,

эти отношения двух форм объектив-

ного процесса (в глобальных его

масштабах), вышли на первый план,

составив содержание экологической

проблематики [5]. Человечество впер-

вые на практике столкнулось с необ-

ходимостью глубокого осознания зна-

чения своей материально-производст-

венной деятельности в исторических

судьбах нашей планеты и ее биосферы.

Необходимостью стало выявление чет-

ких количественных характеристик

общественного производства и мас-

штабов его участия в формировании

состояния и изменений единого гло-

бального процесса Земли (рис. 1).

Такое научное рассмотрение кон-

цепции взаимодействия общества с

природным комплексом Земли как

средой его жизни привело к возник-

новению научного направления, назы-

ваемого глобальной экологией. Про-

блема глобальной экологии — это

прежде всего проблема отношений че-

ловечества с биосферой — с конкрет-

ной частью природы, той планетар-

ной природной системы, внутри кото-

рой общество возникло и развивалось

в органическом единстве как со средой

своего обитания и за пределы которой

оно ныне шагнуло [5]. Глобальная

экология выступает как общая теоре-

тическая основа для изучения кон-

кретных взаимодействий человечества

с отдельными элементами или сторо-

нами природного комплекса биосферы:

например, изучается солнечная радиа-

ция как главная энергетическая ос-

нова всех биосферных процессов,

или исследуется глобальная биологи-

ческая продуктивность суши и вод ми-

рового океана в связи с ростом народо-

населения.

В процессе формирования экологи-

ческого знания один из самых слож-

ных и трудных этапов — осознание

социально-экономической сущности

отношений людей к природе. Господ-

ствующие в капиталистическом об-

ществе силы крайне заинтересованы в

сокрытии самого глубокого, самого

сложного механизма в системе мате-

риальной жизни общества и отноше-

ний человека с природой — механиз-

Л ведение

9

I. Модель взаимосвязей

человека с материальным

миром на современном

уровне развития

науч но-технического

прогресса (глобальный

уровень анализа)

1 - элементы естественной

среды и охраняемые

природные резерва ты;

J - рекреационное

шпильнншлне ландшафтоп;

.? среда обитания

человека; 4 —

производственная среда

(добыча и переработка

природных ресурсов); 5--

не нромы шленное

иено льз ование природных

ресурсов (сельское, лесное

и водное хозяйство); 6 —

производственная и

социальная

инфраструктура

(транспорт, коммуникация,

инженерные сети и т. п.)

ма социально-экономических связей

людей друг с другом и с природой.

Ошибочность такого подхода была по-

казана академиком И. П. Герасимо-

вым, который писал, что нет двух

систем — природной и социальной,—

есть единая социально-экологическая

система, и в условиях нашей страны

ее следует максимально оптимизиро-

вать. Этого нельзя добиться, рассмат-

ривая порознь развитие и изменение

природных и социальных систем. При

всей комплексности и общности гло-

бальная экология не может выпол-

нять функции такой общей фундамен-

тальной теории взаимодействия чело-

вечества с природой. Можно предпо-

ложить с большой степенью вероят-

ности, что в процессе экологической

интеграции различных областей со-

временного научного знания будет

создана специальная наука, ориенти-

рованная на анализ проблем взаимо-

отношения общества и природы [8].

С другой стороны, если говорить

об экологизации научного знания,

в настоящее время, опираясь на кон-

цепции глобальной экологии, форми-

руется множество частных научных

направлений, исследующих отдельные

аспекты и разнообразные конкретные

формы взаимодействия общества с

природными процессами и явлениями

локального, регионального или гло-

бального масштаба. По мнению

А. В. Кацура [10], можно выделить

несколько направлений исследований

экологической проблемы (до извест-

ной степени условно, ибо границы

«направлений» довольно размыты).

Определенная группа ученых устреми-

лась на поиски исторических и со-

циально-экономических причин, при-

ведших род человеческий к нынешней

экологической ситуации (аналитико-

теоретическое направление экологии).

Ряд ученых сосредоточили свои уси-

лия в области создания и развития

экологической теории как базы для

возможной стратегии общества по

отношению к природной среде (кон-

структивно-теоретическое направление

экологии). Наконец, можно выделить

конструктивно-прикладное направле-

ние, возникшее в связи с необходи-

мостью решения многочисленных за-

дач в области охраны окружающей

среды в условиях современного про-

изводства.

Рассмотрение архитектуры как де-

ятельности по преобразованию при-

родной и созданию искусственной

среды, а также архитектурной среды,

обеспечивающей организацию практи-

чески всех основных биологических

и социальных процессов жизнедеятель-

ности общества, предопределило необ-

ходимость развития экологических ис-

следований в архитектуре.

Существуют различные точки зре-

ния на содержание экологических

проблем города. Односторонней явля-

ется попытка сведения их лишь к

санитарно-гигиеническим вопросам

(загрязнению атмосферы, шумам и

т. д.) или проблемам «рационального

10

Н« едение

формирования пейзажа». Нередко

ограничиваются вопросами, связан-

ными лишь с борьбой за условия био-

логического равновесия в городской

среде.

Социологи правомерно рассматри-

вают окружающую среду города как

социальную проблему, так как темпы

и характер преобразований окру-

жающей городской среды непосредст-

венно связаны с уровнем социальной

организации и культурного развития

общества, техническими возможно-

стями и материальными условиями.

При этом биологические процессы,

происходящие в городской среде,

попадая в сферу интересов социаль-

ных наук, приобретают социальную

значимость. В свою очередь, социаль-

ные процессы приобретают биологи-

чески значимый характер, если они

оказывают существенное воздействие

на биологические процессы, напри-

мер на биологическую эволюцию.

Решение экологических проблем

города предполагает привлечение це-

лого комплекса различных областей

знания, в том числе философии, со-

циологии, экологии, экономики, гео-

графии, коммунальной гигиены, гене-

тики, общей теории систем и т. д.

Сведение результатов этих исследо-

ваний требует применения проблемно-

ориентированного подхода. Комплек-

сный, междисциплинарный, проблем-

но-ориентированный подход, который в

настоящее время применяется для ре-

шения многих сложнейших проблем

современности, требует формирова-

ния адекватного методологического

аппарата. В этих условиях представ-

ляется вполне правомерным появле-

ние новой отрасли знания в архитек-

туре — градостроительной экологии,

которая имеет свои собственные пред-

мет и методологию исследования.

Большое влияние на формирование

эколого-градостроительного комплекса

исследований оказали труды крупней-

ших ученых Л. С. Берга, И. П. Гера-

симова, А. Г. Исаченко, В. П. Казна-

чеева, В. А. Ковда, Ю. Одума,

П. Г. Олдака, Н. Ф. Реймерса,

Е. К. Федорова, С. С. Шварца и др.

Чрезвычайно актуальным является

анализ трудов В. И. Вернадского.

Фундаментальные мировоззренческо-

методические ориентиры для научного

рассмотрения отношения человека и

природы в единстве его всеобщих и

конкретно-исторических аспектов дает

философско-историческая концепция

К. Маркса.

В настоящее время успешно разви-

вают эколого-градостроительное на-

правление исследований В. В. Влади-

миров, А. П. Вергунов, В. Л. Глазычев,

Т. В. Звонкова, Л. И. Коваленко,

Н. С. Краснощекова, Е. М. Микулина,

И. В. Лазарева, Г. Н. Левченко,

В. С. Преображенский, Б. Г. Прутков,

К. И. Семашко, Г. Ю. Смыковская,

О. Н. Яницкий, 3. Н. Яргина и др.

Список литературы

1. Маркс К., Энгельс Ф. Экономическо-

философские рукописи 1844 г.— Соч. —2-е

изд.— Т. 42,— С. 124.

2. Материалы XXVII съезда КПСС.— М.,

1986.— С. 50.

3. Арманд Д. Л. Нам и внукам.— 2-е изд.—

М, 1966.

4. Будыко М. И. Глобальная экология.—

М., 1977.

5. Гарковенко Р. В. Общая теория отноше-

ний общества с природой и глобальная эко-

логия//Философские проблемы глобальной

экологии.— М., 1983.

6. Гирусов Э. В. Экологическое сознание как

условие оптимизации взаимодействия общества

и природы//Философские проблемы глобаль-

ной экологии.— М., 1983.

7. Герасимов И. П., Будыко М. И. Актуаль-

ные проблемы взаимодействия человека и

природы//Коммунист.— 1974.— № 10.

8. Герасимов И. П. Социалистическое приро-

допользование и задачи фундаментальной

науки.//Город, природа, человек.— М., 1982.

9. Дажо Р. Основы экологии.— М., 1975.

10. Кацура А. В. О структуре экологического

знания//Философские проблемы глобальной

экологии.— М., 1983.

11. Федоров В. Д., Гильманов Т. Г. Эколо-

гия.—М., 1981.

12, Шварц С. С. Экологические закономер-

ности эволюции.— М., 1980.

Часть I.

ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ И УЛУЧШЕНИЯ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННЫХ

ИСТОРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Глава 1.

Вопросы регулирования охраны

окружающей среды

1.1. Правовая охрана

окружающей среды при

социализме

К. Маркс и Ф. Энгельс от-

мечали, что пока существуют люди,

история природы и история людей вза-

имно обусловливают друг друга [1].

Эта идея взаимосвязи природы и чело-

вечества ныне получает все более глу-

бокое освещение в естествознании и

общественных науках. Известно, что

многие западные мыслители видят

лишь научно-технологическую сторо-

ну экологических проблем, вырывая

ее из сложных социальных взаимо-

связей, исследование которых ведется

в рамках общественных наук. В наше

время вряд ли нужно доказывать, что

вопрос о связи между науками о приро-

де и науками об обществе поставлен

самой социально-политической прак-

тикой и этим обусловлена его вели-

чайшая актуальность.

Проблематика охраны окружающей

среды в одинаковой мере затраги-

вает как экономическую и идеологи-

ческую, так и политическую сферы.

Политика в области охраны окружаю-

щей среды в разных социалистичес-

ких странах может отличаться в част-

ностях, но тождественна по своей

социальной сущности, с точки зрения

основных, общих и существенных

черт: это государственная политика

партии, функция социалистического

государства, неотъемлемая часть их

внутренней и внешней политики, дело

народа [15].

Как известно, у нас в стране

партия и правительство уделяют про-

блеме окружающей среды большое

внимание. Советское законодательство

о рациональном использовании при-

родных ресурсов и охране 'окружаю-

щей природной среды начало склады-

ваться с первых же дней после победы

Великой Октябрьской социалистичес-

кой революции. В нем нашли отраже-

ние ленинские идеи о рациональном

использовании и охране природных

ресурсов нашей страны.

В. И. Ленин в числе первоочеред-

ных проблем считал необходимым

обеспечить правовую охрану природ-

ных объектов: земли, недр, лесов, вод,

животного мира. От органов государ-

ства и работников этих органов он

требовал строгого соблюдения науч-

но-технических правил и рациональ-

ной эксплуатации недр [2].

В 1929 г. в Москве состоялся

I Всероссийский съезд по охране

природы, а в 1933 г.— I Всесоюзный

съезд. На съездах были сформулиро-

ваны задачи, стоящие перед социа-

листическим обществом в деле охраны

природы и содействия развитию есте-

ственных природных богатств [4].

В последующие годы значительная

часть намеченных мероприятий была

реализована: организовывались запо-

12 Часть. I. Проблема охраны и улучшении окружающей среды в современных исторических условиях

ведники, строились оросительные со-

оружения, выращивались лесозащит-

ные полосы и др.

Особый размах и фундаменталь-

ность изучения экологической пробле-

матики наблюдаются после XXIV съез-

да КПСС, на котором исторически

важная задача — органическое соеди-

нение достижений научно-технической

революции с преимуществами социа-

листической системы хозяйство-

вания — была поставлена в один ряд

с проблемой рационализации отно-

шений между человеком и природой

[5]. Данная проблема нашла широкое

отражение в материалах последую-

щих XXV—XXVII съездов КПСС.

На XXV съезде КПСС был постав-

лен вопрос о дальнейшей разработке

и осуществлении мероприятий по

охране окружающей среды, рациональ-

ному использованию природных ре-

сурсов [6].

На XXVI съезде КПСС отмеча-

лось, что за правильное, рачительное

использование природных богатств

мы несем ответственность не только

перед нынешним, но и перед буду-

щими поколениями. И об этом никто

не вправе забывать [7]. В Основных

направлениях экономического и со-

циального развития СССР на 1981 —

1985 годы и на период до 1990 года

был выделен специальный раздел

«Охрана природы».

Задача перехода на рельсы интен-

сификации, всемерного повышения

экономической и социальной эффек-

тивности, поставленная XXVII съездом

КПСС, приобретает все большую

актуальность и в природопользовании.

Однако новые достижения научно-

технического прогресса могут стать и

разрушительными силами, так как

никогда человек не взимал с природы

столько дани и никогда не оказывал-

ся столь уязвимым перед мощью,

которую сам же создал [8].

В связи с этим дальнейшее развитие

человечества, прогресс цивилизации все

более нуждаются в научном прогно-

зировании возможных ситуаций с уче-

том экологического императива.

В Основных направлениях эконо-

мического и социального развития

СССР на 1986—1990 годы и на период

до 2000 года, в разделе «Охрана окру-

жающей среды, рациональное исполь-

зование природных ресурсов» указыва-

ется на необходимость повышения

эффективности мер по охране приро-

ды, а также совершенствования управ-

ления делом охраны природы в стране.

Также подчеркивается необходимость

воспитания у советских людей чувства

высокой ответственности за сохране-

ние и приумножение природных бо-

гатств, бережливое их использова-

ние [9].

Важным шагом явилась разработка

долгосрочной Государственной про-

граммы охраны окружающей среды и

рационального использования природ-

ных ресурсов СССР на тринадцатую

пята летку и на перспективу до

2005 года.

Среди экономических, организа-

ционных, идеологических мероприя-

тий, направленных на решение проблем

окружающей среды, ведущее место

принадлежит правовому регулирова-

нию общественных отношений в сфере

взаимодействия общества и окружаю-

щей его среды. Современный этап

развития эколого-правовых систем в

социалистических странах характери-

зуется расширением процесса эколо-

гизации хозяйственного законодатель-

ства, т. е. актов, регулирующих ис-

пользование природных ресурсов, пла-

нирование, проектирование, строитель-

ство и эксплуатацию производствен-

но-хозяйственных объектов, оказы-

вающих воздействие на окружающую

среду1.

Законы являются основными акта-

ми природоохранительного законо-

дательства. Ими охватываются прак-

1 Совокупность эколого-правовых норм по-

лучила название правовой экологии. Советская

правовая экология является частью социальной

экологам. Реализация эколого-правовых норм

происходит через систему правовой охраны при-

роды.

Глава J. Вопросы регулирования охраны окружающей среды

13

тически все вопросы охраны и регу-

лирования использования природных

объектов. Это — Основы законода-

тельства Союза ССР и союзных рес-

публик: земельного, водного, лесного

законодательства, законодательства о

недрах, о здравоохранении, законы об

охране и использовании животного

мира и об охране атмосферного воз-

духа ЦЗ].

К данной категории правовых

актов относятся Указы Президиума

Верховного Совета СССР, утвержден-

ные Верховным Советом СССР. В на-

стоящее время действуют Указы об

административной ответственности за

нарушение земельного, водного, лесно-

го законодательств, законодательства

о недрах, об охране атмосферного

воздуха, за нарушения правил рыбо-

ловства и охраны рыбных запасов.

Юридической базой развития и со-

вершенствования советского природо-

охранительного законодательства яв-

ляется Конституция СССР. В статьях

10, 11, 12, 18, 42, 67, 73, 131, 147 Кон-

ституции СССР обобщается опыт, на-

копленный природоохранительным за-

конодательством, и определяется ос-

нова, цели, направления государствен-

ной и общественной деятельности по

охране окружающей среды на этапе

развитого социализма [3].

На основе марксистско-ленинского

учения о характере взаимодействия

общества и природы советское зако-

нодательство закрепляет социалисти-

ческое отношение к природе как

всенародному достоянию, определяет

материальную основу, цели и задачи,

принципы и формы природоохрани-

тельной деятельности государства и

общества, права и обязанности социа-

листических организаций и граждан

в области охраны и рационального

использования природных богатств.

Впервые в мире в Конституции СССР

в статье 18 записано: «В интересах

настоящего и будущего поколений в

СССР принимаются необходимые ме-

ры для охраны и научно обоснован-

ного, рационального использования

Земли и ее недр, водных ресурсов,

растительного и животного мира, для

сохранения в чистоте воздуха и воды,

обеспечения воспроизводства природ-

ных богатств и улучшения окружаю-

щей человека среды». Эти важнейшие

положения воспроизведены в консти-

туциях союзных и автономных рес-

публик.

К числу правительственных норма-

тивных актов в области охраны при-

роды относится постановление Вер-

ховного Совета СССР от 20 сентября

1972 г. «О мерах по дальнейшему

улучшению охраны природы и рацио-

нальному использованию природных

ресурсов» [10]. В нем сформулиро-

ваны конкретные и перспективные

цели и задачи, основные направления

в области охраны природы и рацио-

нального использования природных

ресурсов.

Особое место в системе природо-

охранительного законодательства за-

нимают совместные постановления

ЦК КПСС и Совета Министров СССР,

которыми определяются главные на-

правления в охране окружающей сре-

ды на ближайшую и отдаленную

перспективы. Партийно-государст-

венные задачи по охране природы на

период 70-х годов были изложены в

постановлении ЦК КПСС и Совета

Министров СССР от 29 декабря 1.972 г.

«Об усилении охраны природы и улуч-

шении использования природных ре-

сурсов». Основные мероприятия пар-

тии и правительства по охране природы

в период 80-х годов нашли отражение

в постановлении ЦК КПСС и Совета

Министров СССР от 1 декабря 1978 г.

«О дополнительных мерах по усиле-

нию охраны природы и улучшению ис-

пользования природных ресурсов» [11,

12].

Постановление ЦК КПСС и Сове-

та Министров СССР от 7 января 1988 г.

«О коренной перестройке дела охраны

природы в стране», определяет главные

задачи в области охраны природы и ра-

ционального природопользования, пути

совершенствования системы управле-

14 Часть I. Прабн'ча а\раны и улучшения окружающей среды в совре -ценных нс1орнческн.\ у< ьхи/лл

ния охраной природы и регулирования

использования природных ресурсов, а

также совершенствования экономиче-

ского механизма, обеспечивающего эф-

фективное использование и охрану при-

родных богатств страны. В постанов-

лении ставится задача широкого внед-

рения достижений научно-техническо-

го прогресса, как решающего направле-

ния улучшения природопользовани-

ем [14].

Природоохранительное законо-

дательство состоит из двух взаимо-

связанных частей — союзного и союз-

но-республиканского законодательств.

Система республиканского законо-

дательства об охране природы строит-

ся на основе системы союзного зако-

нодательства, но с учетом особенно-

стей союзных республик. Его базой

служат Конституция СССР, Консти-

туция союзной республики, Основы

законодательства Союза ССР и союз-

ных республик, Законы СССР в обла-

сти охраны природы. Особенностью

системы республиканского природо-

охранительного законодательства яв-

ляется наличие во всех союзных рес-

публиках законов об охране природы.

Значительно возросла в последние

годы законодательная деятельность

в области охраны окружающей среды

и в других социалистических странах.

В ГДР, Румынии, Венгрии и Польше

в течение последнего десятилетия

приняты новые комплексные законы

об охране окружающей среды. Во всех

социалистических странах усилилась

правовая охрана земли, ее недр, вод,

лесов, растительного и животного

мира, атмосферного воздуха.

Социалистические страны прояв-

ляют высокую активность в междуна-

родно-правовой охране окружающей

среды не только в своем регионе, но

и в глобальном масштабе. В частно-

сти, известны конструктивные усилия

социалистических стран в разработке

экологической части содержания За-

ключительного акта Совещания по

безопасности и сотрудничеству в

Европе от 1 августа 1975 г. и в реали-

зации договоренностей этого Совеща-

ния. Инициатива СССР и других

социалистических стран успешно за-

вершилась принятием в 1979 г. Кон-

венции о трансграничном загрязне-

нии воздуха на большие расстояния

и других актуальных правовых актов

для региона Европы.

Подытоживая изложенное, можно

констатировать, что в стране, где на-

род — собственник природных бо-

гатств, отсутствуют объективные при-

чины, препятствующие эффективному

выполнению правил рационального

природопользования. Решения партии

и правительства, принятие соответст-

вующих законодательств выступают

в качестве мощного стимулятора эко-

логической ориентации научно-техни-

ческого прогресса. Развитие социа-

листического общества осуществляется

таким образом, что в его рамках

представляется возможным в полной

мере использовать позитивные пер-

спективы дальнейшего развертывания

научно-технической революции на

благо человека, для улучшения среды

его обитания.

1.2. Кризисный характер

современной экологической

ситуации в развитых

капиталистических странах

Современная экологическая си-

туация на Западе квалифицируется

зачастую как кризисная. Продолже-

ние эксплуатации природы прежними

методами и перспектива еще большей

потери контроля над развитием при-

родных систем порождают реальную

угрозу подрыва всех главных эле-

ментов производительных сил. Частная

собственность на естественные при-

родные ресурсы, стремление к извле-

чению максимальной прибыли созда-

ют реальную опасность усиления и

расширения деградационных измене-

ний среды обитания человека.

Сложнейшая экологическая ситуа-

ция в капиталистических странах

породила оживленную дискуссию, в

Глина I. Вопросы регулирования охраны окружающей среды

15

которую включились представители не

только многих отраслей наук, но и

философы, социологи, экономисты,

урбанисты и др.

Многие современные буржуазные

ученые стремятся глубоко исследовать

причины нынешнего экологического

конфликта и сформулировать реалис-

тические предложения, направленные

на их преодоление. Однако сколь

высоки бы ни были реализм мышле-

ния и научная добросовестность того

или иного буржуазного ученого, т. е.

ученого, который мыслит категория-

ми капиталистической общественно-

экономической системы, ограничен-

ность его классовых и идеологических

позиций неизбежно приводит к тому,

что положения и выводы исследова-

ний объективно носят апологетичес-

кий характер и, как правило, исполь-

зуются иногда даже помимо его воли

буржуазной пропагандой в целях

идеологической борьбы против сил

прогресса и социализма.

Исследователи Дж. Форрестер,

Д. Медоуз, А. Печчеи и др., пррименяя

новейшие методы анализа и исполь-

зуя ЭВМ, рассчитывают возможные

варианты будущего развития цивили-

зации. При этом рассматриваются

пять глобальных факторов развития

общества в их взаимодействии: рост

населения земного шара, производ-

ство продуктов питания, индустриали-

зация, загрязнение окружающей сре-

ды, потребление невосполнимых при-

родных ресурсов. Все рассчитанные

варианты „ц^дузг к кризисным ситуаци-

ям различной степени остроты, и ав-

торы не видят иного выхода, кроме

как прекратить рост населения, резко

затормозить научно-технический про-

гресс, не проводить индустриализа-

цию в развивающихся странах, сокра-

тить использование природных ресур-

сов и т. п. Эти идеи, представляющие

собой полный разрыв с наукой, полу-

чили достойную отповедь в советской

литературе [15—17].

В пестрой палитре взглядов аполо-

гетов немарксистской общественной

мысли Запада выделилось направле-

ние, представители которого — круп-

ные ученые — экологи и экономисты,

в частности Б. Коммонер, Б. Уорд,

К. Боулдинг, А. Сови, отводят замет-

ное' место анализу социальных причин

деградации окружающей среды при

капитализме. В качестве альтернативы

выдвигают идеи «гуманизации» техни-

ки, перехода от количественной кон-

цепции «роста» к концепции «разви-

тия», «прогресса», в которой акцент

должен делаться главным образом на

качественные стороны и факторы эко-

номического развития.

Барбара Уорд и Рене Дюбо в

книге «Земля только одна» в 1975 г.

писали: «Экономический рост и окру-

жающая среда не всегда противостоят

друг другу. Если численность населе-

ния стабилизирована, если покон-

чить с основными видами несправед-

ливости, обложить налогом сброс сточ-

ных вод, разработать новую техноло-

гию выпуска продукции без загрязне-

ния, затормозить гонку вооружения и

побудить население с помощью обра-

зования и положительных примеров

расширить круг своих «непотребитель-

ских» интересов,— тогда обществен-

ные системы смогут «расти», сохра-

няя и улучшая окружающую среду»

[18]. При всей своей классовой огра-

ниченности концепцию «качественного

роста» отличает серьезный научный

подход к анализу социальных корней

экологической ситуации. Однако их

рекомендации и рецепты не затраги-

вают основ, существа капиталистичес-

кого общества.

Было бы ошибкой утверждать, что

в капиталистических странах не де-

лаются попытки предотвращения де-

градационных изменений окружающей

среды. В ряде развитых капиталисти-

ческих стран созданы государственные

учреждения, занимающиеся различ-

ными аспектами проблем окружающей

среды. Создается разветвленная сеть

общественных природоохранных орга-

низаций. Довольно широко практику-

ются судебные иски. Разрабатываемые

16

Чапь I. Проблема охраны и улучшении окружающей среды в современных uci прическах усливимх

фирмами мероприятия по защите окру-

жающей среды в ряде случаев имеют

большой природоохранительный эф-

фект. Однако принципиально решить

проблему экологической безопасности

общества капитализм не способен вви-

ду присущего ему неразрешимого про-

тиворечия между потребностями разви-

тия производительных сил и характе-

ром производственных отношений. Под

давлением реакционных монополисти-

ческих кругов неустойчиво ведет себя

и само буржуазное государство — все

чаще отказывается от введения огра-

ничений в целях охраны природы, если

они не совпадают с экономическими

интересами капитала. Социальный

характер экологического кризиса выяв-

ляется марксистами западных стран.

Не отрицая возможностей капитализ-

ма в смягчении деградационных из-

менений окружающей среды, марксис-

ты показали, что лишь на путях со-

циального прогресса можно найти

действительные формы решения про-

блемы биосферы, ибо экология —

классовая проблема [20, 21]. «В за-

путанном клубке империалистических

противоречий экологический кризис

является, быть может, одним из на-

иболее реальных выражений кризиса

капиталистической общественно-эко-

номической формации» [16]. Углубле-

ние общего кризиса капитализма сви-

детельствует о том, что буржуазное

общество не может предложить ра-

дикальных путей преодоления совре-

менного экологического кризиса. К

аналогичному выводу приходит Гене-

ральный секретарь Коммунистичес-

кой партии США Гэс Холл в своей

книге, имеющей символическое на-

звание: «Экология. Сможем ли мы

выжить при капитализме?».

1.3. Специфика экологической

ситуации в развивающихся

странах

Негативные экологические по-

следствия традиционных форм науч-

но-технического и экономического раз-

вития имеют место и в условиях

многих развивающихся стран. Эколо-

гическая ситуация в них имеет свою

ярко выраженную специфику, обус-

ловленную высокими темпами при-

роста народонаселения, преобладанием

экстенсивных форм развития, недо-

статком квалифицированных кадров,

национальными предрассудками.

Рост народонаселения непосредст-

венно связывают с проблемой пище-

вых ресурсов. Однако если в 60-х го-

дах сложившаяся демографическая си-

туация оценивалась преимущественно

с точки зрения выявления путей пре-

одоления белкового дефицита, то в

70-х годах соответствующий анализ

дополняется экологическими сообра-

жениями. Большие надежды на уве-

личение белкового потенциала связы-

ваются с «зеленой революцией». Одна-

ко многие развивающиеся страны ока-

зались недостаточно подготовленными

к современным формам ведения хо-

зяйства, в связи с чем «зеленая ре-

волюция» приводит к существенным

экологическим изменениям в струк-

туре исторически сложившихся при-

родных связей и отношений — усиле-

нию эрозионных процессов, загряз-

нению окружающей среды и др.

Необходимо подчеркнуть, что рост

населения сам по себе, каким бы

быстрым он ни был, не влечет за собой

прямой угрозы окружающей среде в

целом, если он не сопровождается

отрицательными социально-эконо-

мическими факторами. В равной мере

это относится и к плотности насе-

ления. Так, например, при малой

плотности населения огромные пло-

щади тропических вечнозеленых лесов

Африки были превращены во вторич-

ные саванны (тропический лес прак-

тически не восстанавливается после

вырубки), а полупустынные пастби-

ща — в пустыни. Таким образом,

зависимость влияния человека на окру-

жающую среду от плотности населе-

ния не простая, а опосредована со-

циально-экономическими условиями и

свойствами самой среды.

Глава 1. Вопросы регулирования охраны окружающей среды

17

Особенности сложившейся эколо-

гической ситуации в развивающихся

странах определяются также экстен-

сивными формами развития как сель-

ского хозяйства (ориентированного

на расширение посевных площадей),

так и промышленного производства

(преимущественно развитие добываю-

ющих отраслей), что имеет сущест-

венные негативные экологические по-

следствия. Отрицательные последст-

вия на природу оказала монокуль-

турная система сельскохозяйственного

производства, т. е. преимущественное

выращивание какой-либо определенной

сельскохозяйственной культуры (рис,

бананы и др.).

Одностороннее использование поч-

венного покрова нарушает естествен-

ный круговорот веществ, приводя к

«усталости почвы», ее деградации и

разрушению. Неумеренное и несба-

лансированное применение ядохими-

катов с целью защиты монокультур

от сельскохозяйственных вредителей

наносит прямой и трудно исправимый

ущерб окружающей среде, многим ее

компонентам, включая почву, атмосфе-

ру и гидросферу.

В ряде развивающихся стран из-за

отсутствия квалифицированных кадров

нет возможности эффективно исполь-

зовать современную технику, в резуль-

тате чего используется устаревшая

технология, приводящая к значитель-

ному загрязнению атмосферы и вод-

ных бассейнов.

В большинстве развивающихся

стран начинают складываться про-

странственные системы городского

расселения. Своеобразие урбанизации

заключается в том, что темпы роста

численности городского населения в

два-три раза выше показателей роста

остального населения. Это приводит к

увеличению зон временной застройки,

лишенной элементарных санитарно-

бытовых условий. Степень территори-

альной концентрации населения при-

обретает гипертрофированный харак-

тер, неблагоприятно воздействуя на

окружающую среду.

Правительства развивающихся

стран много делают в отношении

улучшения своих городов и жизни

их населения, но проблема столь

остра и глубока, что решить ее до

конца столетия едва ли будет возмож-

но, имея в виду современные эконо-

мические возможности стран третьего

мира и рост их городского населения,

причем проблемы города усугубляются

растущими проблемами сельской мест-

ности и прежде всего прогрессирую-

щей деградацией социальной и физи-

ческой окружающей среды, которые

усиливают стремление миллионов лю-

дей в города.

Необходимо отметить, что ряд раз-

вивающихся стран мира, вступивших

на путь социалистического развития,

начинают преодолевать эти трудности,

но это лишь первые шаги на дли-

тельном пути прогресса.

1.4. Роль международного

сотрудничества в решении

проблем окружающей среды

На XXVII съезде КПСС было

сказано, что все отчетливее вырисо-

вывается потребность в эффективных

международных процедурах и меха-

низмах, которые обеспечивали бы ра-

циональное использование ресурсов

планеты как общечеловеческого до-

стояния. Решать общечеловеческие,

глобальные проблемы силами одного

государства или группы государств

нельзя. Здесь необходимо сотрудни-

чество в общемировом масштабе, тес-

ное конструктивное взаимодействие

большинства стран [8].

В последние годы ученые ряда

стран выступили с предложениями

относительно возможного использова-

ния специальных экономических ры-

чагов, вооружившись которыми госу-

дарства могли бы приступить к реше-

нию экологических проблем как на

национальном уровне, так и в сфере

международных отношений.

К настоящему времени принято

и в подавляющем большинстве введе-

18

Часть I, Проблема охраны и улучшения окружающей среды а современных исторических условиях

но в действие около 100 международ-

ных многосторонних (глобальных и

региональных) соглашений по охране

окружающей среды и регулированию

использования природных ресурсов.

К этому следует добавить несколько

сот двусторонних соглашений, полно-

стью или частично посвященных вопро-

сам охраны окружающей среды [15].

Усиливающаяся интернационали-

зация общественной жизни, в частно-

сти развитие экономических отноше-

ний государств, под влиянием научно-

технической революции объективно

способствует возрастанию внимания к

глобальным проблемам современности.

С начала 70-х годов проблема окру-

жающей среды становится постоянной

темой многочисленных дискуссий и об-

суждений, проходивших на между-

народном уровне. В 1980 г. на страни-

цах болгарского журнала «Защита при-

роды» началась заочная теоретическая

конференция «Человек и природа»,

цель которой — обмен мнениями меж-

ду учеными-экологами разных стран

по поводу современной социально-

экологической ситуации. Международ-

ное выборное научное руководство кон-

ференцией на своих регулярных встре-

чах обсуждало достигнутые резуль-

таты и намечало новые задачи. Опе-

ративное руководство и координацию

все эти годы осуществляли болгарские

ученые под эгидой Общенародного

комитета защиты природы при Нацио-

нальном совете Отечественного фрон-

та.

Международная заочная конферен-

ция вызвала широкий научный и об-

щественный резонанс. Она заложила

прочное основание для проведения

очного форума. Его программа отра-

жает заинтересованность сторонников

мира, всех, кто озабочен судьбой

природы на нашей планете, в сохра-

нении мира, самой жизни на Земле.

Таким образом, становится очевидным,

что проблема рационализации отно-

шений между человеком и средой его

обитания принадлежит к числу тех

проблем, для эффективного решения

которых требуется налаживание и

установление отношений сотрудниче-

ства между государствами с различ-

ным общественным строем.

Отношение к природе стало сферой

соревнования двух общественно-эконо-

мических систем — социализма и ка-

питализма. Следует при этом под-

черкнуть, что соревнование это носит

созидательный характер, отвечает са-

мым гуманным идеалам и ни в коем

случае не исключает, а, наоборот,

предусматривает в качестве неотъем-

лемого элемента взаимовыгодные фор-

мы сотрудничества противоположных

систем по проблемам, имеющим зна-

чение для всего человечества, и в пер-

вую очередь в деле охраны окружаю-

щей среды. Для коммунистических и

рабочих партий капиталистических го-

сударств борьба за сохранение окру-

жающей среды — важный элемент

программы борьбы за демократичес-

кое преобразование общества, против

монополий, хищнически относящихся

к природным ресурсам.

Ярким примером плодотворности

межгосударственного сотрудничества

служит деятельность Совета Экономи-

ческой Взаимопомощи (СЭВ). С целью

концентрации усилий стран—членов

СЭВ на решении проблем охраны

окружающей среды еще в 1974 г. была

принята «Общая развернутая програм-

ма сотрудничества стран—членов СЭВ

и СФРЮ в области охраны и улуч-

шения окружающей среды и рацио-

нального использования природных

ресурсов». В настоящее время сотруд-

ничество по охране окружающей

среды осуществляется в рамках посто-

янных комиссий СЭВ и советов упол-

номоченных по отдельным проблемам.

Первым серьезным шагом на пути

привлечения внимания мировой обще-

ственности к проблемам среды яви-

лась Конференция ООН по окружаю-

щей среде, проходившая в Стокголь-

ме в июне 1972 г. В соответствии с

одной из рекомендаций этой Конфе-

ренции в 1972 г. был создан специ-

альный орган для международного

Глава I. Вопросы регулирования охраны окружающей среды

19

сотрудничества —«Программа ООН по

окружающей среде» (ЮНЭП). Совет-

ский Союз является членом Совета

управляющих ЮНЭП.

Важную роль в деятельности

ЮНЭП играет глобальная система на-

блюдений (мониторинг) окружающей

среды (ГСМОС), обеспечивающая про-

грамму глобального наблюдения за

Землей*. Наиболее перспективны в

этом плане искусственные спутники

Земли и пилотируемые орбитальные

станции, способные обеспечить наблю-

дение за развитием крупных процессов

в атмосфере, Мировом океане и на

материках, влияние которых может

быть чувствительным для планеты в

целом. Космическая техника позво-

ляет собрать и систематизировать

данные, необходимые для объяснения

местных природных особенностей, со-

поставить региональные характерис-

тики различных районов той или иной

страны.

Общая часть программы монито-

ринга выполняется ВМО — Всемирной

метеорологической организацией, ве-

дущей наблюдение за глобальными

изменениями в окружающей среде,

уровнем загрязнения воздушного бас-

сейна, воздействиями на погоду и кли-

матические ресурсы планеты. Эта сис-

тема наблюдения включает свыше

2600 наземных метеорологических

станций (200 из них расположены

на территории СССР), 700 аэроло-

гических станций, 5000 морских су-

дов (в том числе 2000 — советских),

советские и американские спутники.

Международная система источни-

ков информации по окружающей среде

(ИНФОТЕРРА) Программы ООН по

окружающей среде (ЮНЭП) — одна

из наиболее развитых информацион-

1 Решение о создании ГСМОС было при-

нято на Стокгольмской конференции ООН по

окружающей среде и поддержано всеми между-

народными природоохранительными органи-

зациями и странами. Отраслевые программы

по системе глобального мониторинга реализуют-

ся различными международными организация-

ми—ВОЗ, ФАО, МАГАТЭ, МСОП, МАБ и др.

ных систем мира: в ее работе прини-

мают участие 121 страна и ряд между-

народных организаций. Членами

ИНФОТЕРРА являются СССР, БССР,

УССР и большинство социалистиче-

ских стран (значительное число стран-

участниц — это развивающиеся стра-

ны). ИНФОТЕРРА как действующая

система функционирует с 1977 г.

Первоначально она называлась МСС —

Международная справочная система.

Современное название системы было

принято в 1979 г. и может быть пере-

ведено как «Информация о Земле».

Тематика работы ИНФОТЕРРА не-

сколько выходит за пределы тех во-

просов, которые в Советском Союзе

обычно включаются в понятие «Охрана

окружающей среды и рациональное

использование природных ресурсов».

ИНФОТЕРРА, например, дает спра-

вочные материалы по благоустройству

населенных пунктов и вопросам про-

довольствия, которые имеют особое

значение для многих развивающихся

стран. Большое внимание уделяется

вопросам технологии и рационального

использования энергетических ресур-

сов. Значение ИНФОТЕРРЫ состоит

не только в том, что она дополняет

существующие справочно-информа-

ционные системы и дает возможность

получения труднодоступной информа-

ции. Она также стимулирует между-

народное сотрудничество в области

охраны окружающей среды, понима-

ние важности экологической инфор-

мации и ее использования в научной

и практической работе и развития спе-

циализированных служб, особенно в

развивающихся странах.

На 16-й сессии Генеральной кон-

ференции ЮНЕСКО в 1970 г. была

принята специальная международная

научная программа «Человек и био-

сфера» (МАБ), цель которой — осу-

ществление в разных районах мира

комплексных многолетних исследова-

ний воздействия человека на естест-

венные процессы в биосфере, на ее

основные компоненты и изучение влия-

ния этих процессов и компонентов на

20

Часть I. Проблема охраны и улучшения окружающей среды в современных исторических условиях

самого человека. С 1975 г. Советский

Союз активно включился в деятель-

ность по реализации этой программы. В

выполнении программы МАБ участвует

более 80 стран, создавших националь-

ные комитеты, которые определяют и

организуют исследования по тем или

иным научным проектам. Такой коми-

тет создан и в Советском Союзе.

В 80-х годах — подъем обществен-

ного движения за охрану природы в

мире был, помимо прочего, ознамено-

ван двумя исключительно важными

резолюциями Генеральной Ассамблеи

ООН, одна из которых (принятая по

инициативе СССР) посвящена истори-

ческой ответственности государств за

сохранение природы Земли для нынеш-

него и будущих поколений, другая—

Всемирная хартия природы. Их конеч-

ная цель — сохранить природу Земли

в благоприятном состоянии для нынеш-

него и будущего поколений людей.

Советский Союз, другие государ-

ства социалистического содружества

отдают себе отчет в том, что охрана

окружающей среды — необходимый

элемент совместной деятельности всех

стран на современном этапе научно-

технической революции. Так, напри-

мер, обеспечение максимальной безо-

пасности при мирном освоении сил,

заключенных в недрах атомного ядра,

стало сегодня поистине глобальной,

общечеловеческой проблемой. Сущест-

венным вкладом в ее решение явля-

ется выдвинутая Советским Союзом

на специальной сессии Генеральной

конференции МАГАТЭ в Вене (1986 г.)

«Программа создания международного

режима безопасного развития ядерной

энергетики». Деятельность МАГАТЭ

в этом направлении одобрена на 41-й

сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Первыми шагами в реализации

этой Программы стали принятые на

сессии Конвенция об оперативном опо-

вещении о ядерной аварии и Кон-

венция о помощи в случае ядерной

аварии или радиационной аварийной

ситуации. Соглашения подписаны 55

странами, в ноябре 1986 г. они рати-

фицированы Президиумом Верховного

Совета СССР. Заключение обеих кон-

венций существенно для формирования

доверия, оно наглядно подтверждает

реальную возможность договоренно-

стей, затрагивающих и вопросы безо-

пасности. Это, наконец, убедительный

пример того, что государства могут

совместно искать и находить решение

проблем, к которым, в частности,

относится охрана окружающей среды.

Главными условиями дальнейшего

плодотворного развития деятельности

по охране окружающей среды явля-

ются углубление разрядки, дальнейшая

нормализация международных отноше-

ний, укрепление атмосферы сотруд-

ничества и взаимного доверия госу-

дарств. Особенно большую пользу делу

сохранения природной среды, несом-

ненно, принесут распространение

принципов мирного сосуществования,

конструктивный подход государств к

разоружению и ограничению страте-

гических вооружений. В условиях мир-

ного сосуществования и социального

прогресса проблема биосферы получит

свое эффективное разрешение.

Вопросы для повторения

и самостоятельной проработки

1. Какова роль и функция Советского

государства в решении проблем окружающей

среды?

2. Назовите важнейшие документы Партии

и Правительства СССР в области охраны окру-

жающей среды и рационального использова-

ния природных ресурсов.

3. Как осуществляется правовая охрана

окружающей среды при социализме?

4. Каковы социально-экономические ас-

пекты целенаправленного воздействия на окру-

жающую среду?

5. В чем проявляется кризисный характер

современной экологической ситуации в разви-

тых капиталистических странах?

6. Какая связь экологического кризиса и

углубления общего кризиса капитализма?

7. В чем проявляется ограниченный рам-

ками буржуазного стиля мышления научный

подход к сложившейся экологической ситуа-

ции в капиталистических странах? Раскройте

основное содержание буржуазных экологических

концепций, используя конкретные публикации.

Дайте им критическую оценку.

8. В чем заключается специфика экологи-

ческой ситуации в развивающихся странах?

Глава 2. Состояние проблемы охраны окружающей среды в условиях урбанизации

21

Каковы пути разрешения экологических про-

блем в этих странах?

9. Какова роль международного сотрудни-

чества в решении проблемы окружающей среды?

Каковы его пути и перспективы развития?

Список литературы

1. Маркс К., Энгельс Ф. Противополож-

ность материалистического и идеалистического

воззрений.— Соч.— 2-е изд.— Т. 3. —

С. 16.

2. Ленин В. И. Поли. собр. соч.— Т. 36.—

С. 80; Т. 43.— С. 174; Т. 52,— С. 123; Т. 54.—

С. 317.

3. Конституция (Основной Закон) Союза

Советских Социалистических Республик.— М.,

1977.

4. Труды I Всесоюзного съезда по охране

природы в СССР.— М., 1935.— С. 9—14.

5. Материалы XXIV съезда КПСС.—

М., 1971.—С. 267.

6. Материалы XXV съезда КПСС.—

М., 1976,—С. 166.

7. Материалы XXVI съезда КПСС.—

М., 1981.— С. 41.

8. Материалы XXVII съезда КПСС.—

М., 1986.— С. 6, 18, 19.

9. Материалы XXVII съезда КПСС.—

М., 1986.—С. 316.

10. О мерах по дальнейшему улучшению

охраны природы и рациональному использо-

ванию природных ресурсов. Постановление

Верховного Совета СССР от 20 сентября

1972 г.//Об охране окружающей среды.—

М., 1986.

11. Об усилении охраны природы и улуч-

шении использования природных ресурсов.

Постановление ЦК КПСС и Совета Мини-

стров СССР от 29 декабря 1972 г.//Об охране

окружающей среды.— М., 1986.

12. О дополнительных мерах по усилению

охраны природы и улучшению использования

природных ресурсов. Постановление ЦК КПСС

и Совета Министров СССР от 1 декабря 1978 г.

//Об охране окружающей среды.— М., 1986.

13. О соблюдении требований законода-

тельств об охране природы и рациональном

использовании природных ресурсов. Постанов-

ление Верховного Совета СССР от 3 июля

1985 г. Ведомости Верховного Совета СССР—

1985.//O6 охране окружающей среды.— М.,

1986.

14. О коренной перестройке дела охраны

природы в стране. Постановление ЦК КПСС и

Совета Министров СССР от 7 января 1988 г.

№ 32. СП СССР 1988, № 6.—С. 14.

15. Колбасов О. С. Окружающая среда и

право//Правовая охрана окружающей среды при

социализме.— М., 1984.

16. Лось В. А. Человек и природа.— М.,

1978.

17. Олдак А. Г. Равновесное природополь-

зование. Взгляд экономиста.— Новосибирск,

1983.

18. Уорд Б., Дюбо Р. Земля только одна.—

М., 1975.

19. Форрестер Дж. Динамика' развития

города.— М., 1974.

20. Холл Г. Классовый аспект экологи-

ческого кризиса//Проблемы мира и социализ-

ма.— 1972.— № 8.

21. Экология и политика. Международные

дискуссии марксистов.—Прага, 1972.—С. 21 — 42-

Глава 2.

Состояние проблемы охраны окружающей

среды в условиях урбанизации

2.1. Характер воздействия

урбанизации на окружающую

среду

Современная урбанизация тесно

связана с начавшейся в 50-е года

научно-технической революцией, с но-

вейшими процессами, характерными

для развития производства, науки,

техники и других сфер человеческой

деятельности. Научно-техническая ре-

волюция вызвала коренные перемены в

структуре производительных сил и

характере труда, что, в свою очередь,

оказало воздействие на развитие про-

цессов урбанизации. Главная причина,

вызывающая современную урбаниза-

цию,— поступательное развитие про-

изводительных сил, углубление обще-

ственного разделения труда, в том

числе его пространственной формы,

что приводит к чрезвычайному услож-

нению территориальной структуры хо-

зяйства и расселения.

Вместе с тем обусловленный в це-

лом развитием общественного произ-

водства и характером социальных от-

ношений процесс урбанизации сам

оказывает в настоящее время все более

разностороннее влияние на развитие

и размещение производства и другие

сферы деятельности общества, изме-

22

Часы, I, 11 роб.чемы охраны и улучшения икружаннцеи среды в современных uvi арическнх \х 'нитях

няя его экономическую структуру,

характер расселения, образ жизни и

т. п. Прежде всего это выражается

в создании специфической высокоур-

банизированной среды, где сосредото-

чивается большая часть городского

населения. Здесь формируются круп-

ные города и городские агломерации —

совокупности городов и поселков,

объединенных интенсивными многооб-

разными связями в сложную динами-

ческую систему. Занимая в расселе-

нии ключевое положение, крупные го-

родские агломерации играют роль

активных преобразователей, мощных

факторов глубокой перестройки рассе-

ления.

Анализ развития и состояния урба-

низированных районов показывает, что

это своеобразные «территориальные

фокусы», где особенно интенсивно про-

исходит замещение естественных био-

геоценозов урбо- и агроценозами,

иными словами, происходят глубокие

изменения природной среды. Однако

значительные изменения происходят

не только в природе. Появляются но-

вые, неразрывные взаимосвязи между

природными компонентами и компо-

нентами, образовавшимися в результа-

те • градостроительной деятельности,

создаются их новые пространственные

сочетания и формируются новые ка-

чества.

Ареалами наиболее глубоко преоб-

разованной окружающей среды явля-

ются крупные и крупнейшие города

и городские агломерации, влияние ко-

торых на окружающую среду приле-

гающих территорий весьма значитель-

но (в отдельных случаях превышает

их собственный радиус в 50 раз).

«Спектр» воздействия современных

городов на окружающую среду оказы-

вается чрезвычайно широким. Ниже

вкратце рассматриваются основные,

наиболее актуальные проблемы охраны

и улучшения окружающей среды на

урбанизированных территориях.

Изменение геологической среды и

нарушенность территорий. На террито-

рии городов формируется множество

анропогенных геологических процес-

сов и явлений. Подземное простран-

ство городов, представляющее собой

нагромождение многочисленных сис-

тем транспортных коммуникаций, тру-

бопроводов, инженерных сооружений,

влияет на все элементы поверхност-

ной и подземной гидросферы, рельеф,

растительный и почвенный покров,

что, в свою очередь, отражается на

состоянии окружающей среды городов

в целом.

Сильнейшие изменения претерпе-

вают гидрографическая сеть и под-

земные воды. Прежде всего сущест-

венно меняются условия стока и ин-

фильтрации выпадающих осадков.

Вследствие застройки значительной

части территории и устройства водо-

непроницаемых покрытий, сооружения

водосточных систем, снегоуборки резко

сокращается коэффициент инфильтра-

ции. В результате нарушения естест-

венных условий стока, а также интен-

сивного водопотребления из подземных

водоносных горизонтов понижается

уровень и образуются депрессионные

воронки подземных вод, а как след-

ствие — и мульды оседания. Опуска-

ние поверхности может достигать 7 м

(Мехико) и охватывать площадь до

3,5 тыс. км2. Как пример преобразо-

вания гидрографической сети города

можно привести Москву, где за время

ее существования исчезло более 100

малых рек и ручьев, около 700 мелких

озер, болот и прудов.

Проблема изменения природной

геологической среды и формирования

антропогенных геологических процес-

сов на урбанизированных территориях

изучена и обобщена одним из веду-

щих ученых нашей страны в области

инженерной геологии Ф. В. Котло-

вым [6].

Весьма актуальна проблема рацио-

нального и эффективного использова-

ния территорий в связи с развитием

процессов урбанизации и огромной

потребительской ценностью земель.

При всей обширности земельного фон-

да СССР и единичной величине его

Глина 2. Состояние проблемы охраны окружающей среды в условиях урбанизации

23

2. Схема распространения

на территории СССР

неудобных территорий

(по И. Н. Лазаревой)

1 — территории с

м и ог о л етн ем ер з л ыми

породами; 2 —

сейсмические территории;

3 — избыточно

увлажненные и

заторфоианные территории;

4 — территории с

карстующимися и

лессовыми просадочными

породами; 5 — территории с

массивами подвижных

песков; 100 - — 0

максимальная мощность

толщ многолетнемерзлых

пород, м;------7---------

сейсмичность, балл

9 га/чел. в действительности могут

использоваться для градостроитель-

ства и для сельскохозяйственных уго-

дий лишь около 3 га/чел. Сама по себе

абсолютная величина земли имеет

ограниченное значение без учета пло-

щади водных поверхностей, включая

территориальные воды, сохраняемые

массивы лесов, необитаемые высоко-

горья, покровные оледенения и пр.

Около 40 млн. человек проживает

в сейсмически опасных районах, зани-

мающих 20 % площади страны. В этих

районах размещены 9 столиц союзных

республик, сотни городов и поселков,

причем в иных районах, например в

Крыму, плотность населения дости-

гает 100 чел/км2. Еще больше площадь

территорий, образованная закарсто-

ванными, а также лессовыми проса-

дочными грунтами. Возможности гра-

достроительства ограничены также

наличием заболоченных территорий:

лишь в Западной Сибири заболочен-

ность распространена на площади,

близкой к 1 млн. км2, около половины

которой заторфовано.

Почти 47 % земельного фонда стра-

ны составляют районы распростране-

ния многолетнемерзлых грунтов, ха-

рактеризуемых геокриогенными де-

формациями, и почти 15 % — южные

пустыни и полупустыни, 3 % кото-

рых — подвижные пески (рис. 2).

Чрезмерный рост населения горо-

дов обусловил их территориальное раз-

витие и, как следствие этого, необхо-

димость вовлечения практически всех

не использовавшихся прежде терри-

торий в границах существующего

земельного отвода. Наибольшую градо-

строительную ценность представляют

неосвоенные территории (относивши-

еся ранее к неудобным и нарушен-

ным) , оказавшиеся в черте города,

среди застройки, обеспеченные транс-

портными и инженерными коммуника-

циями. Виды и направления исполь-

зования территориальных ресурсов в

градостроительстве в составе земель-

ного фонда страны представлены на

рис. 3.

24

Часть I. Проблема охраны и улучшения окружающей среды в современных исторических условиях

Площадь неудобных и нарушенных

территорий в пределах земельных

отводов городов в настоящее время в

СССР составляет *окол о 800 тыс. га

(в среднем 8 % общей площади город-

ских поселений). В последние годы

в нашей стране резко увеличилась

площадь территорий, нарушенных из-

за подтопления при устройстве водо-

хранилищ (их площадь составляет

более 5 млн. га). Наибольшие площади

нарушенных территорий приходятся на

районы, связанные с горнодобывающей

промышленностью (их площадь по

стране составляет более 2 млн. га)

18].

Широко известны такие случаи на-

рушения территорий, как оседание

горных пород и земной поверхности

из-за откачки вод для водоснабжения

городов, сопровождавшееся повреж-

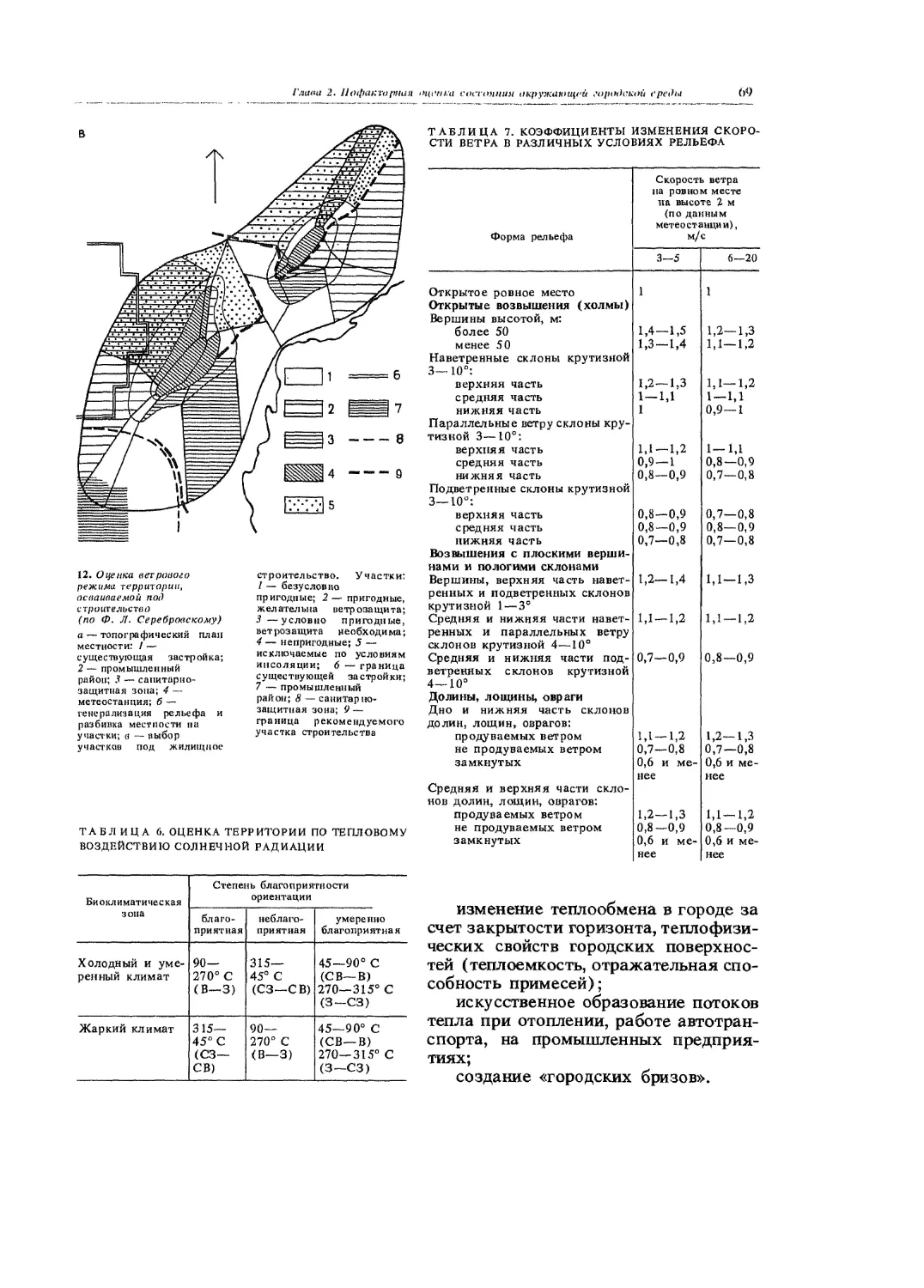

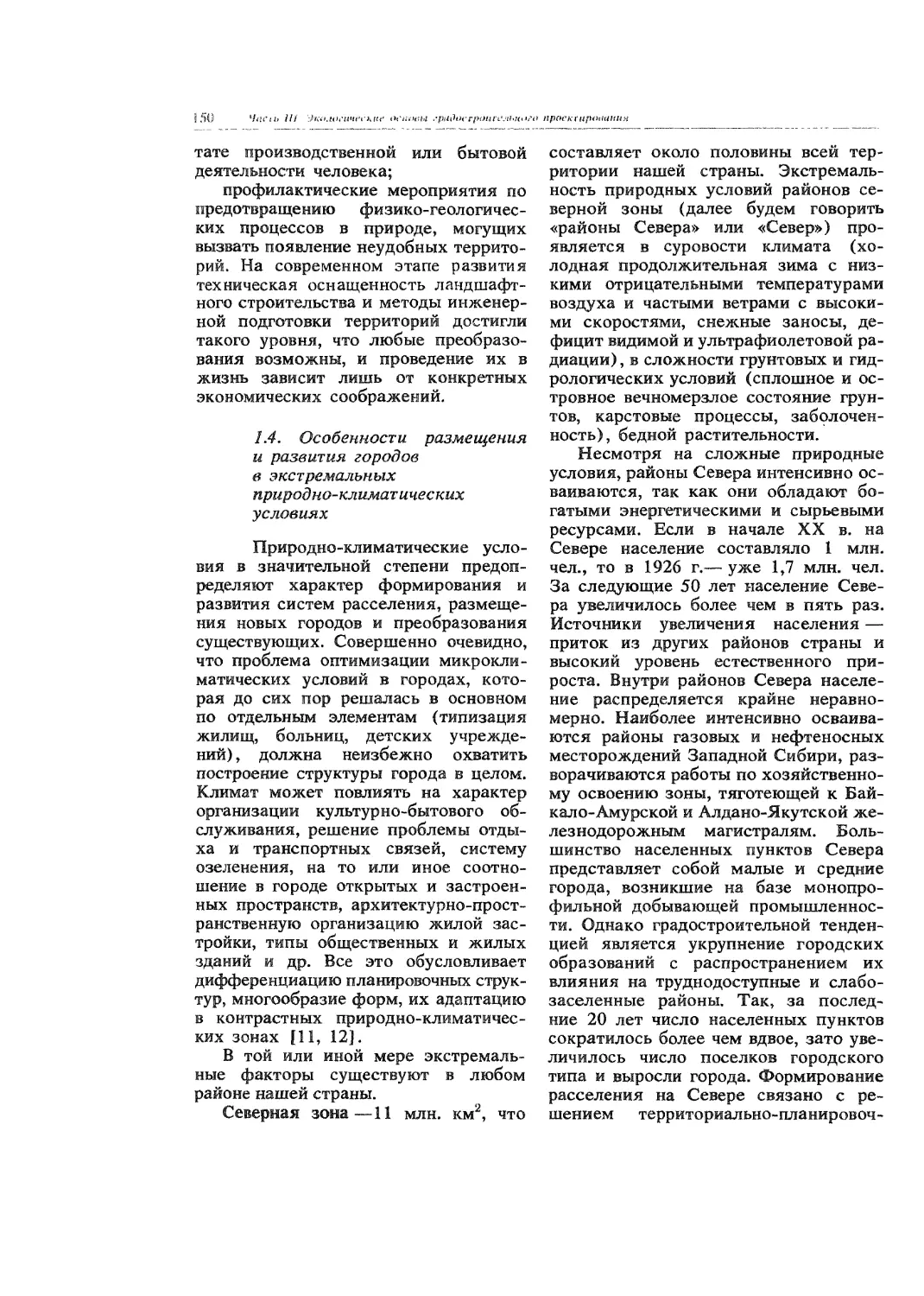

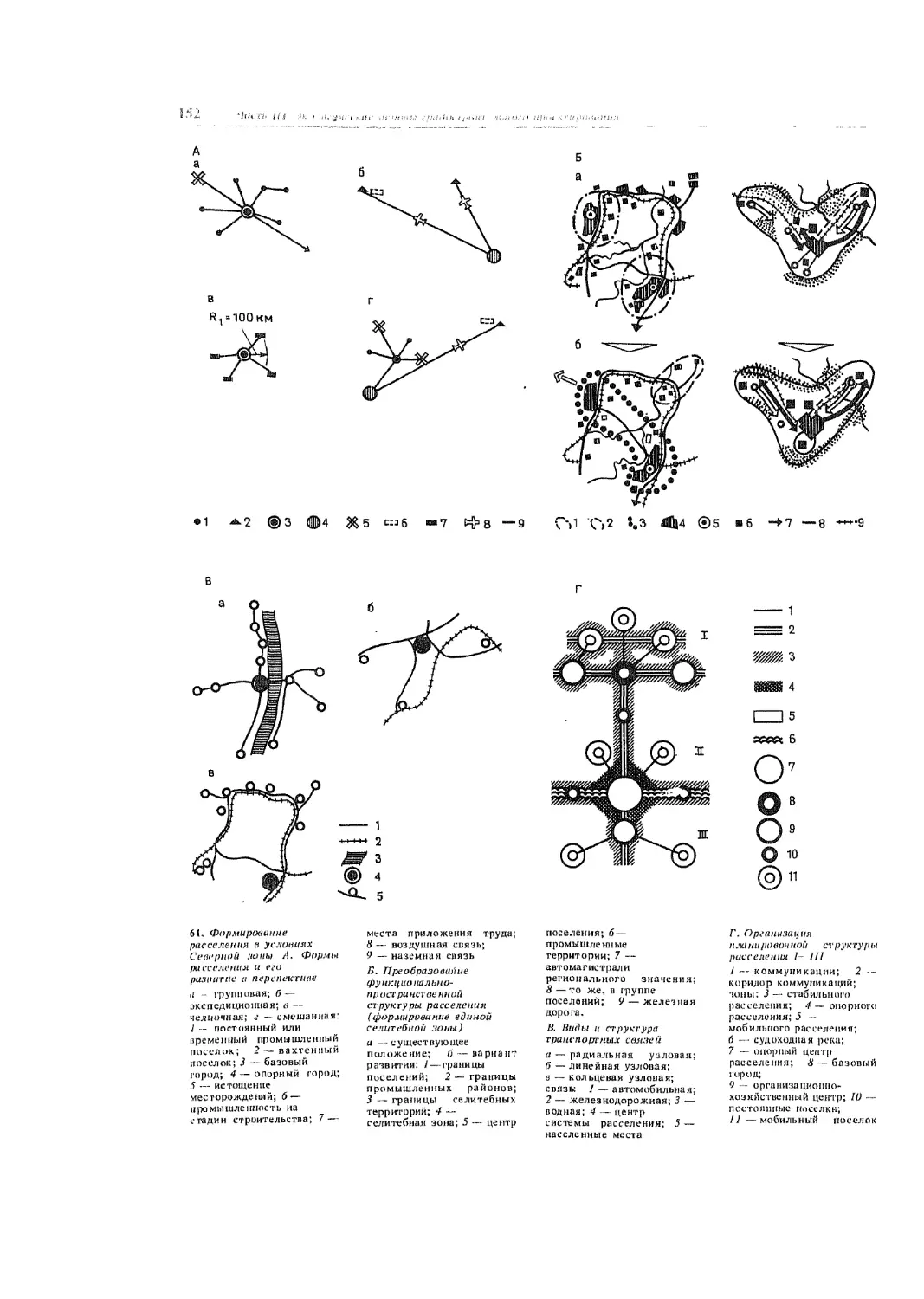

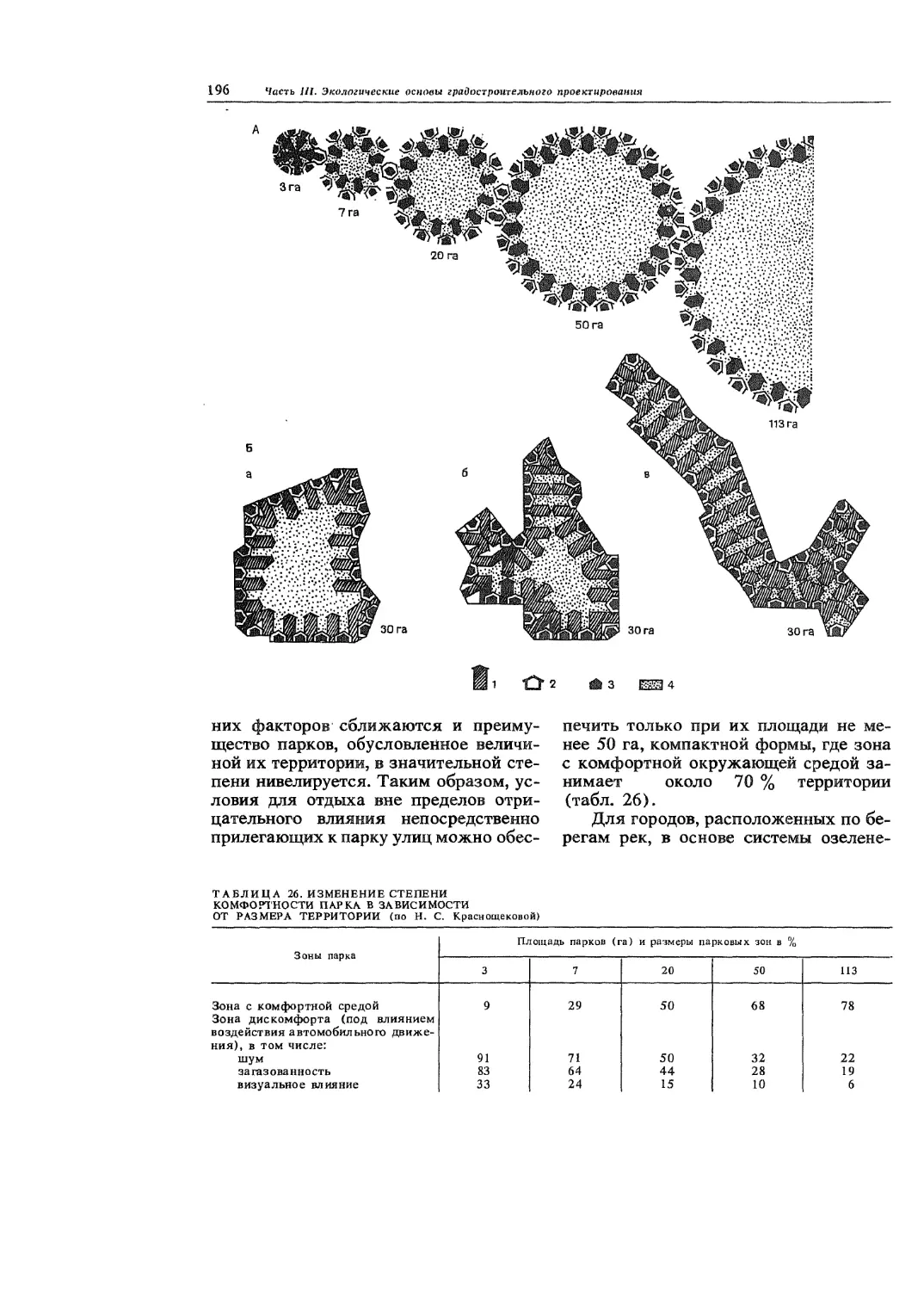

дением множества зданий — памятни-