Text

СИМКИН Ю.Е.,

БОНДАРЧУК А.Н, ШТАТНОВ В.В.

64

РЕЦЕПТА

УСПЕХА

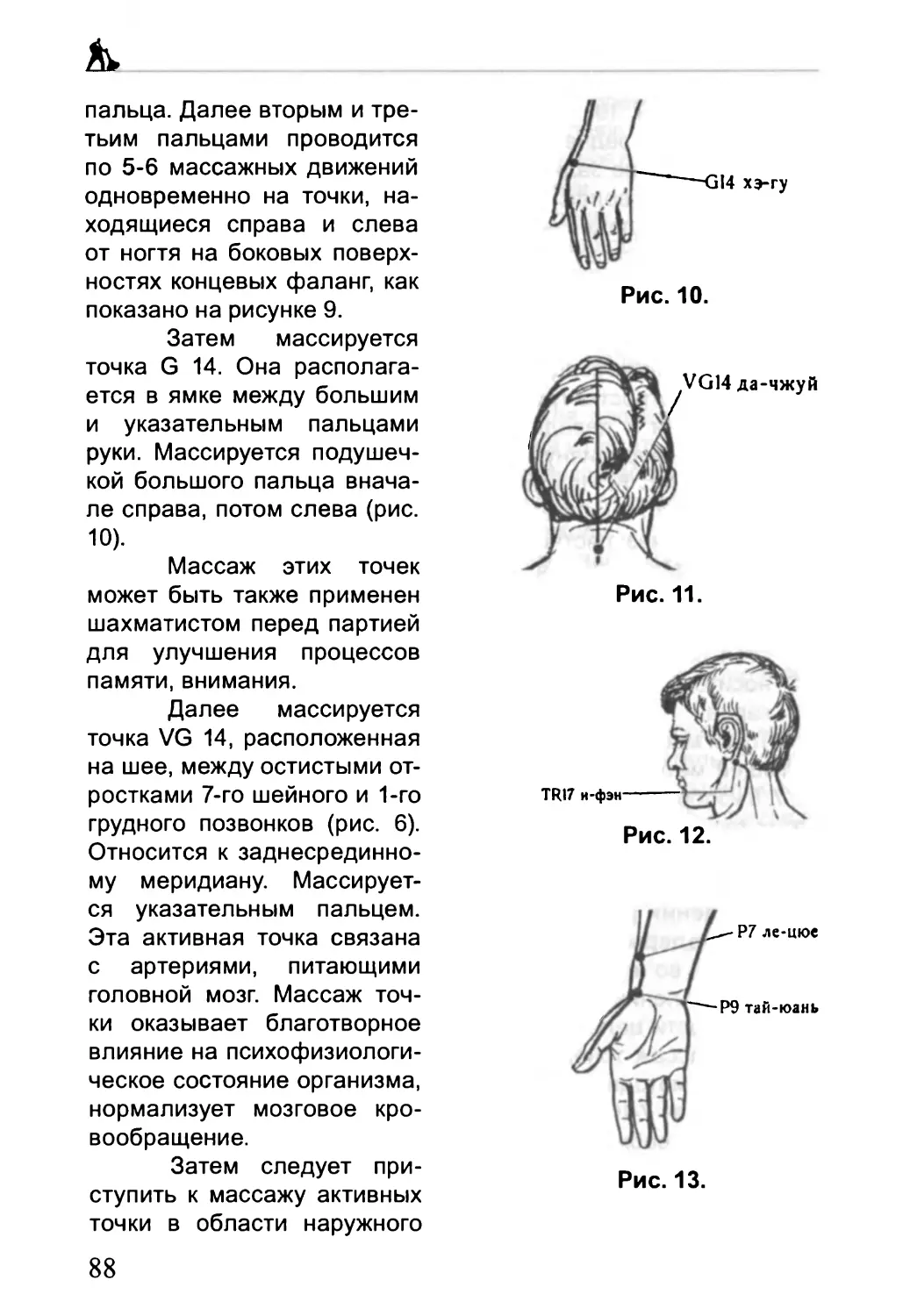

(Практикум по психофизиологии шахмат)

СИМКИН Ю.Е.,

БОНДАРЧУК А.Н, ШТАТНОВ В.В.

64

РЕЦЕПТА

УСПЕХА

Киев - «Купола» - 2010

ББК 75.581

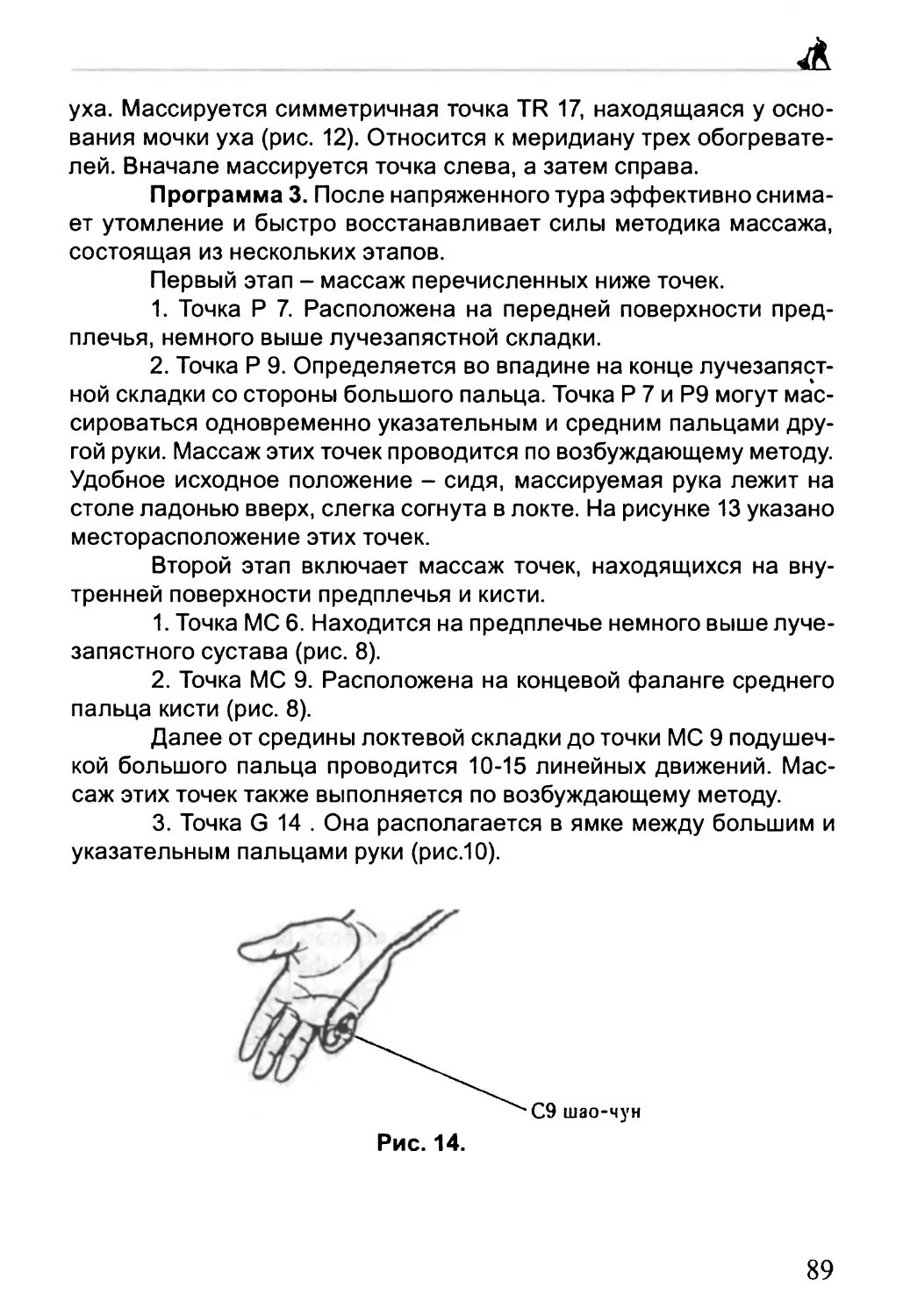

С 37

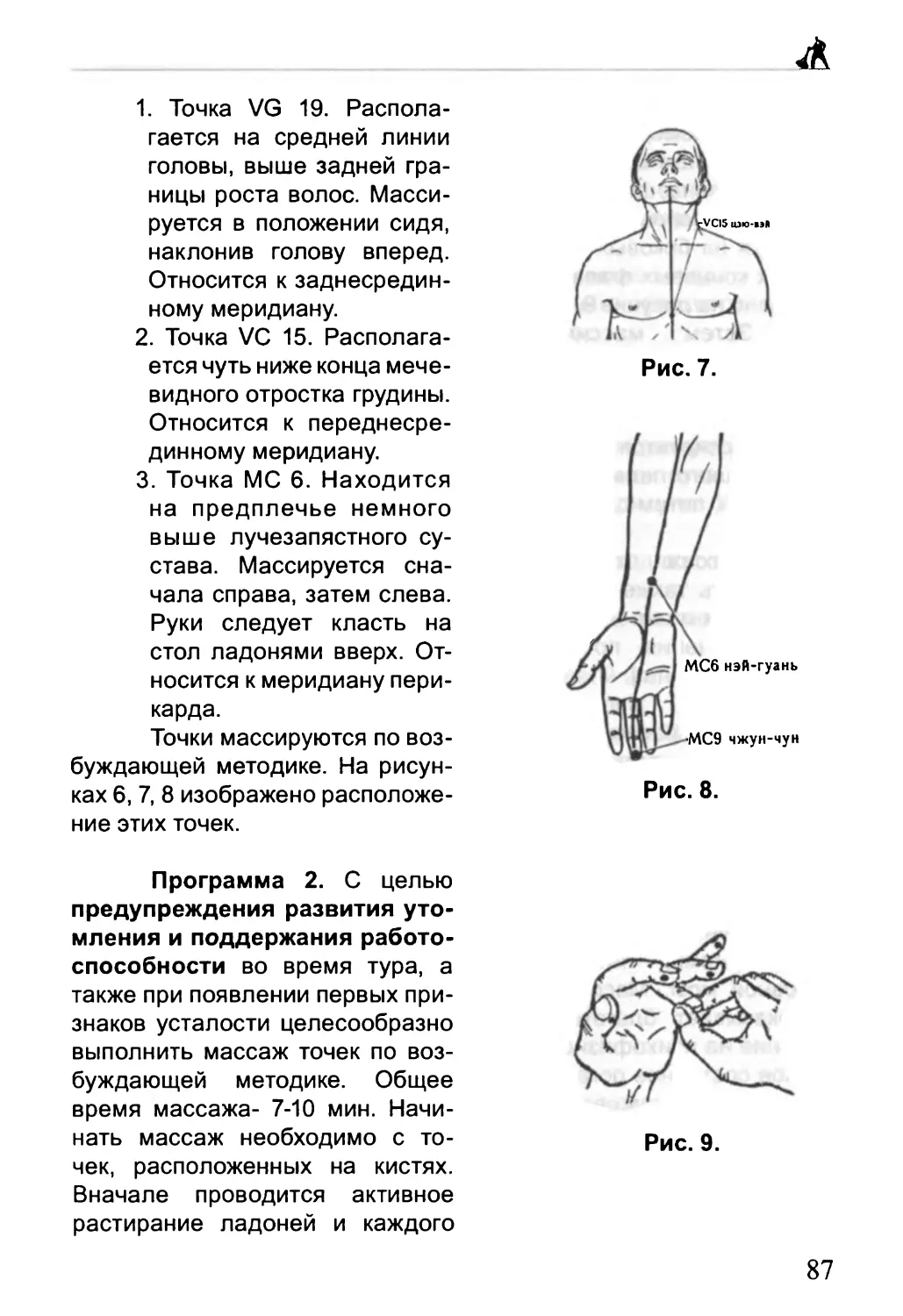

В книге «64 рецепта успеха», которая продолжает работу

«Современный шахматный тренинг» (Ю.Е. Симкин, Киев, 2007.), на основе

анализа процесса выбора хода определяются основные интеллектуальные

функции шахматистов.

Предполагается реальное повышение спортивного мастерства

путем интенсификации тренировки оценочной функции. В порядке

освоения методики приведены 30 позиций для оценки с ответами в

известной знаковой и предлагаемой количественной формах.

Освещены вопросы воздействия занятий шахматами на системы

организма, являющиеся «мишенями». Предложены общие рекомендации

и современные оздоровительные средства, включая фармакологическую

коррекцию, ароматерапию, рефлексотерапию, физические упражнения

и массаж для повышения умственной работоспособности шахматистов.

Как один из методов объективной оценки эффективности этих средств

прилагаются для решения 240 тактических позиций.

Оздоровительные рекомендации представлены в форме удобной

для применения конкретным шахматистом в конкретном периоде

тренировочного и соревновательного процессов.

Даются обоснованные рекомендации родителям и тренерам по

профилактике специфического влияния занятий шахматами на детский

организм. Это особенно актуально в связи с внедрением шахмат в школьное

образование.

Содержание книги ориентировано на шахматистов различных

квалификаций и возраста, родителей будущих чемпионов, тренеров и

организаторов шахматного спорта

ISBN 978-966 - 8679 -14-8

©Ю.Е. Симкин, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

А

Предисловие от знатоков...................................4

От авторов................................................7

Раздел 1. Интеллектуальное и физическое здоровье шахматистов....10

1.1. Шахматная игра и интеллект....................10

1.2. Оперативная память, оценочная функция, оперативное

мышление и интуиция................................16

1.3. Физическое здоровье и шахматы.................31

1.4. Шахматы, компьютер и зрение...................36

1.5. Общие рекомендации............................42

Раздел 2. Специальные методы повышения умственной работо-

способности шахматистов.......................54

2.1. Что такое умственная работоспособность?.......54

2.2. Питание.......................................58

2.3. Фармакологическая коррекция...................64

2.4. Ароматерапия..................................71

2.5. Рефлексотерапия...............................79

2.6. Физические упражнения и массаж................92

Раздел 3. Практика укрепления здоровья шахматистов......108

3.1. Методы контроля..............................108

3.2. Сводный перечень оздоровительных средств.....119

Раздел 4. Родителям будущих чемпионов...................123

4.1. Интеллектуальное и физическое здоровье детей.123

4.2. Факторы риска для детского здоровья..........128

4.3. Психогигиена ребенка.........................130

4.4. Методы поддержания умственной работоспособности

юного шахматиста.............................134

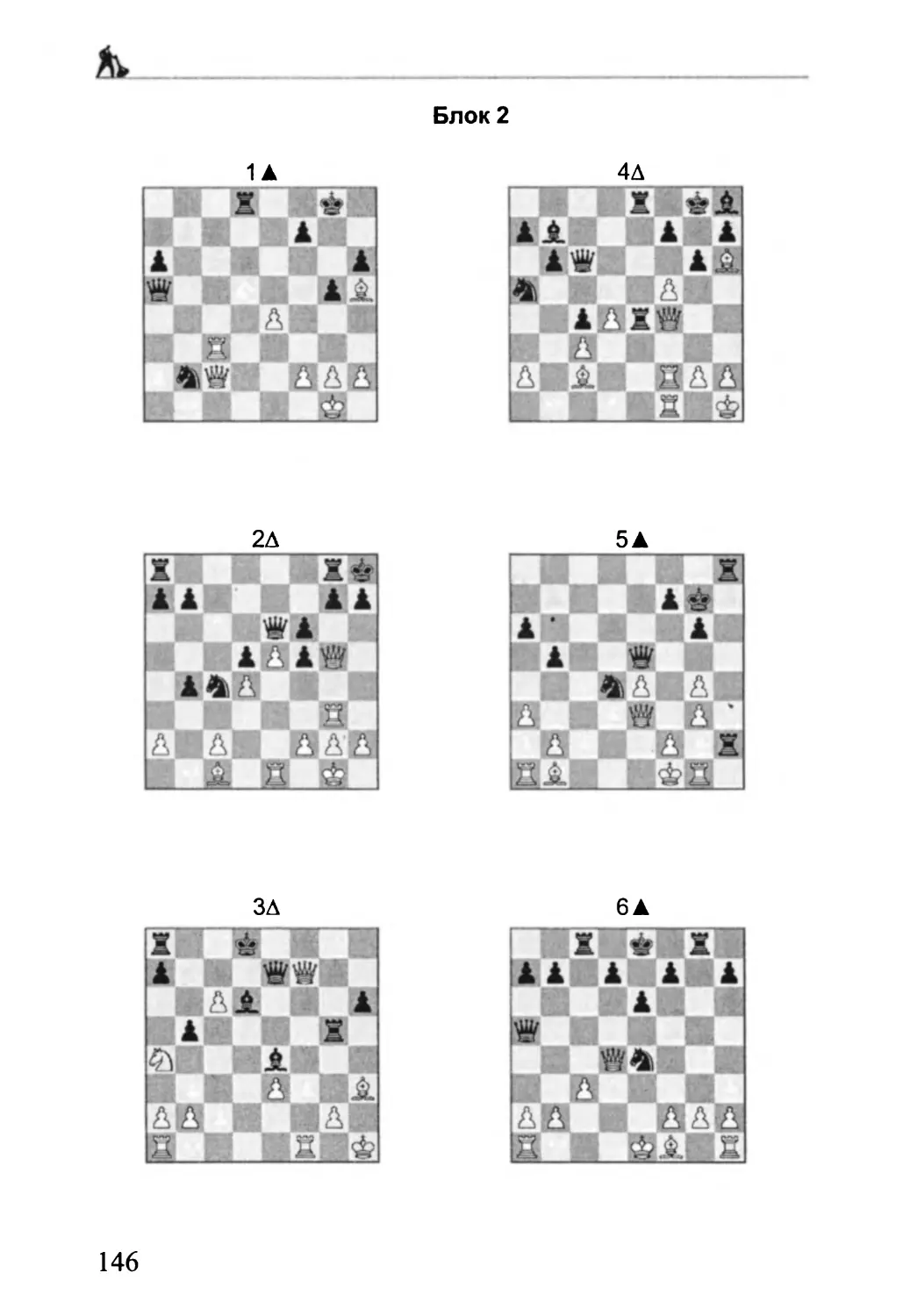

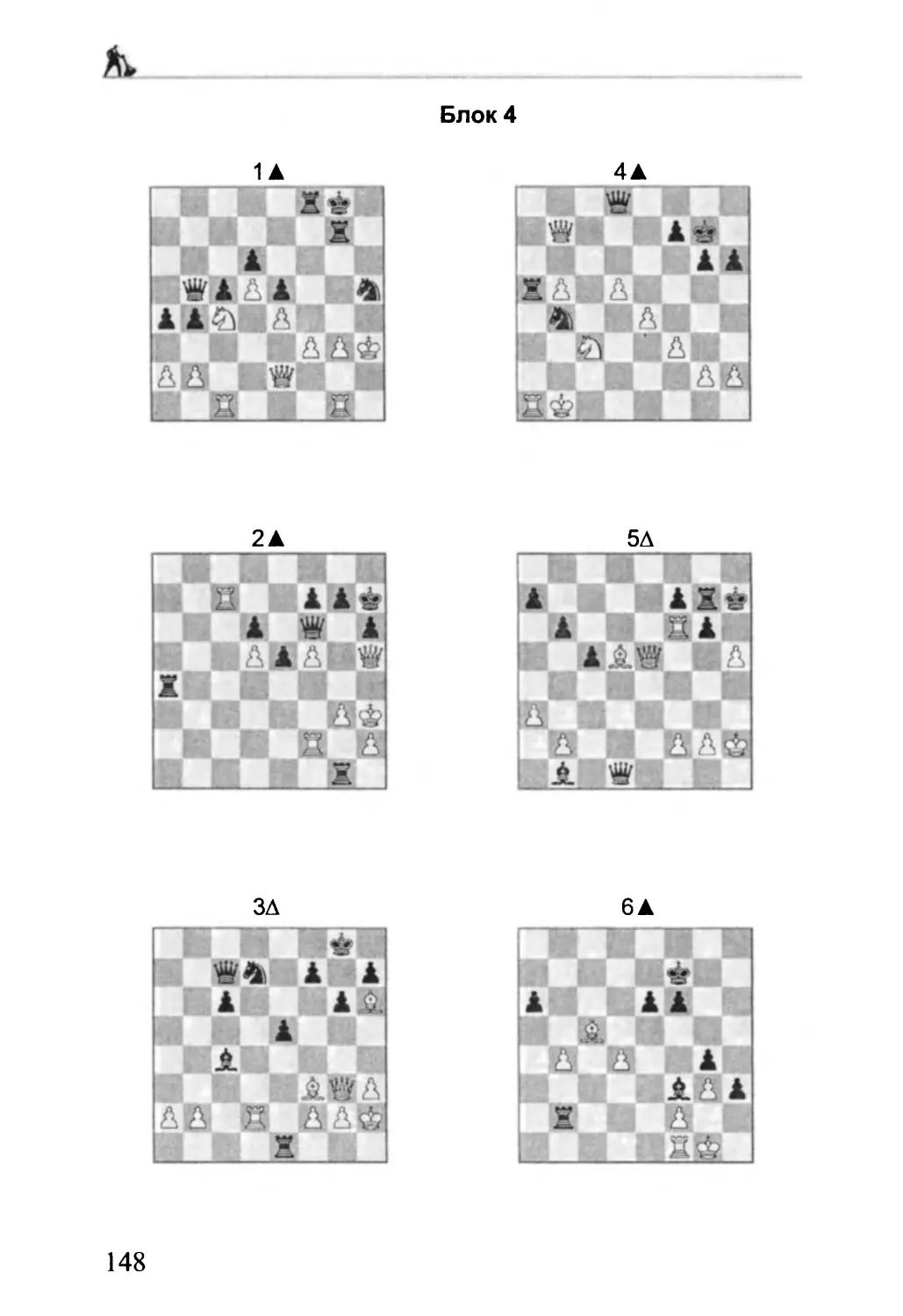

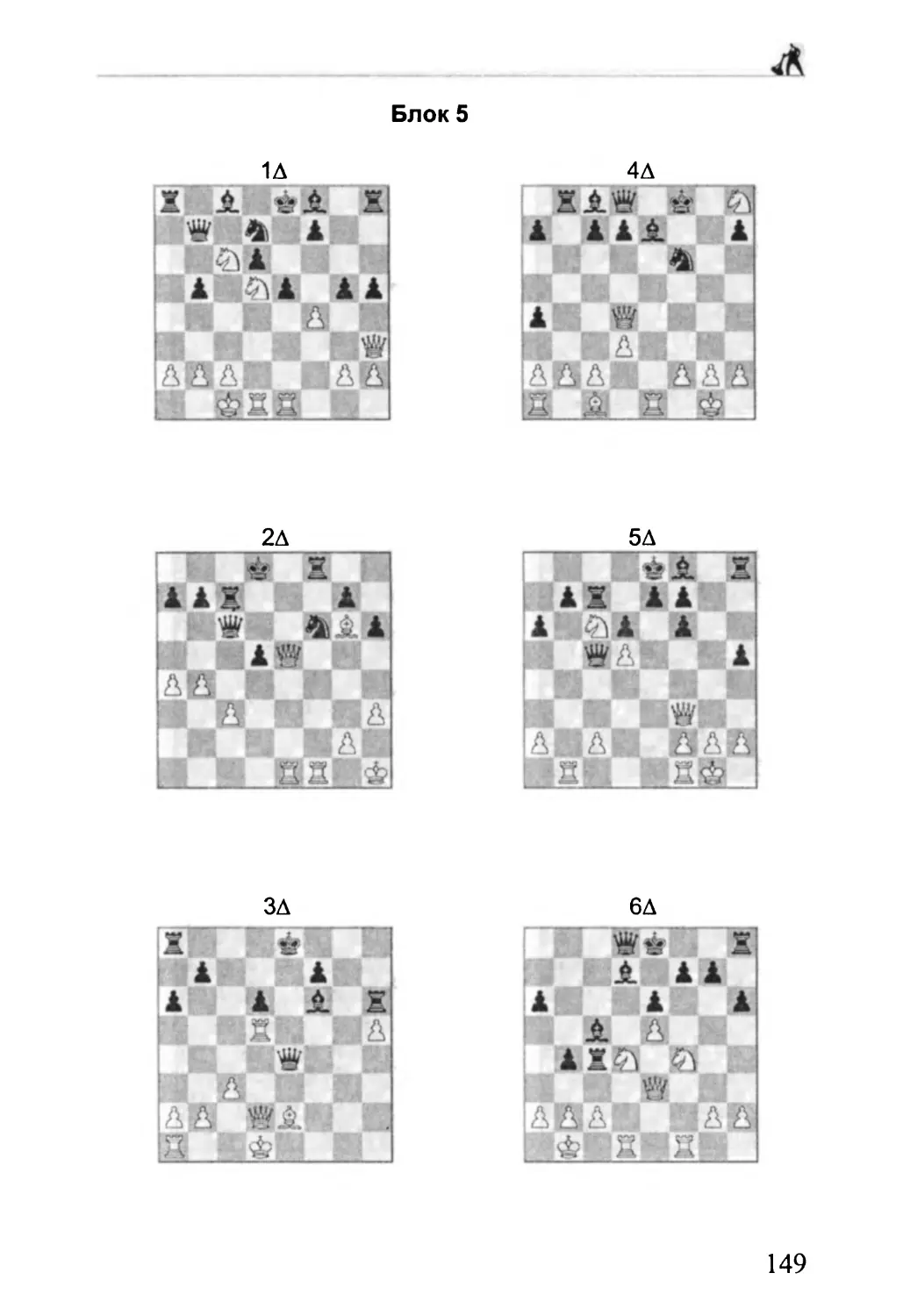

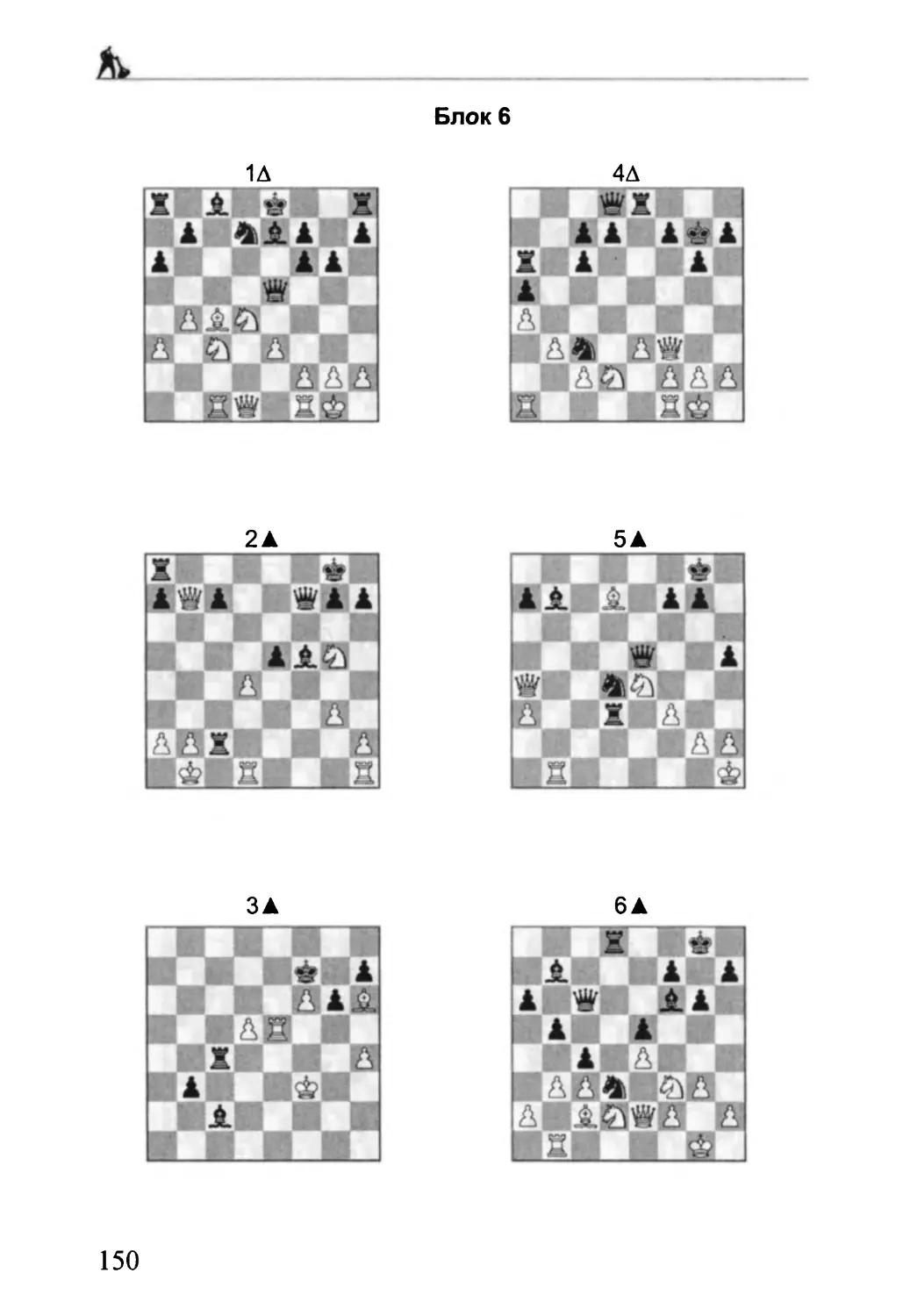

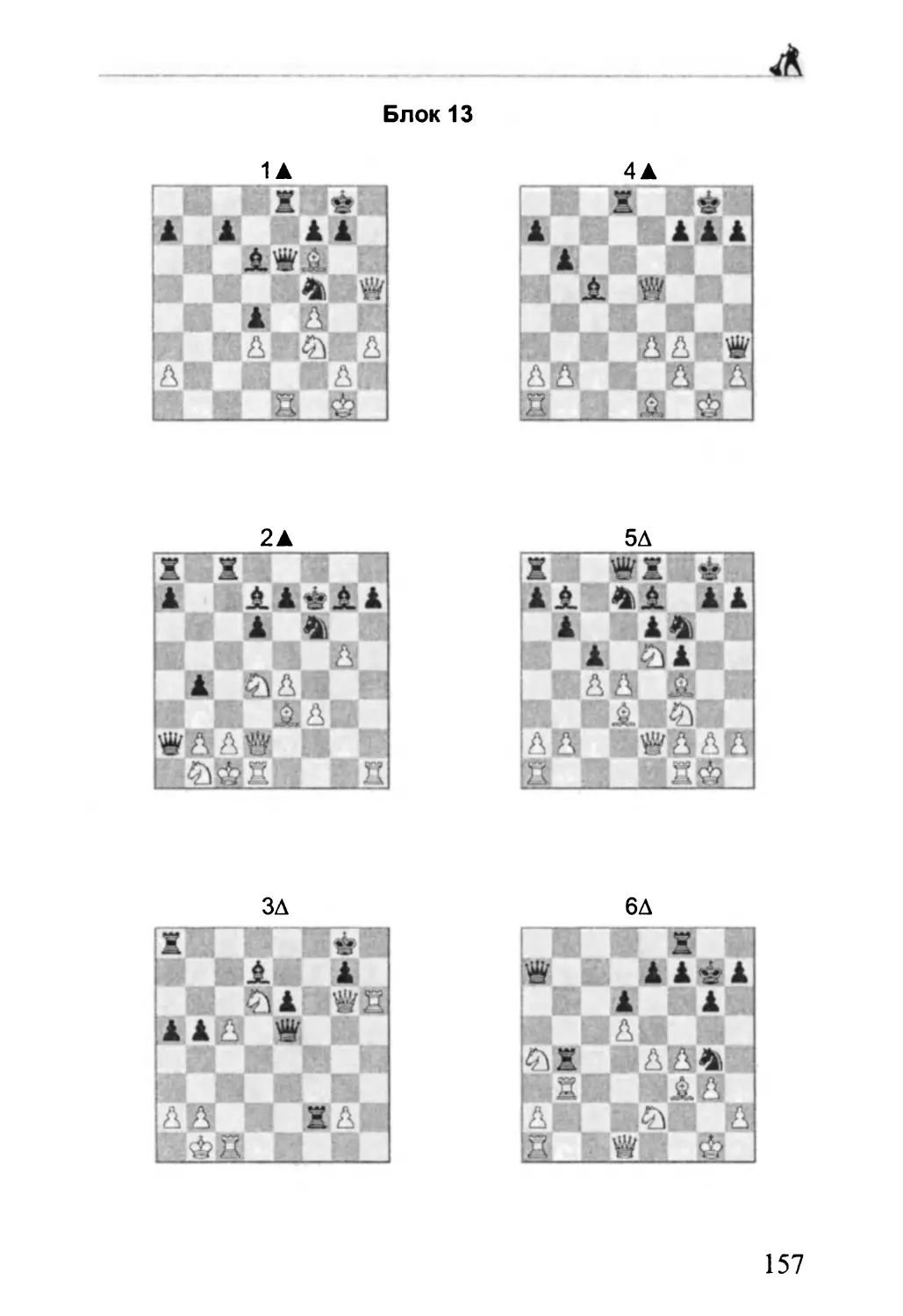

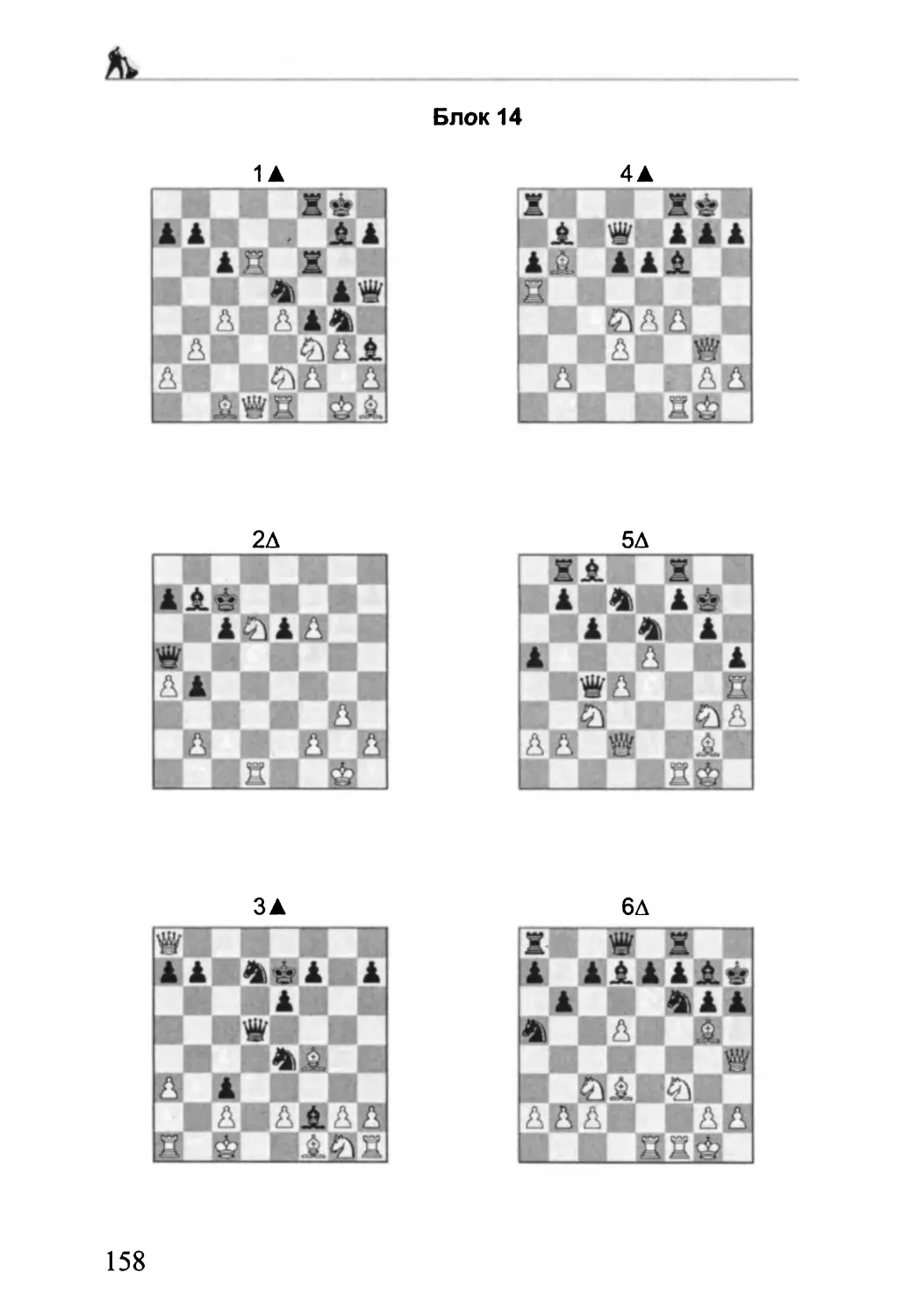

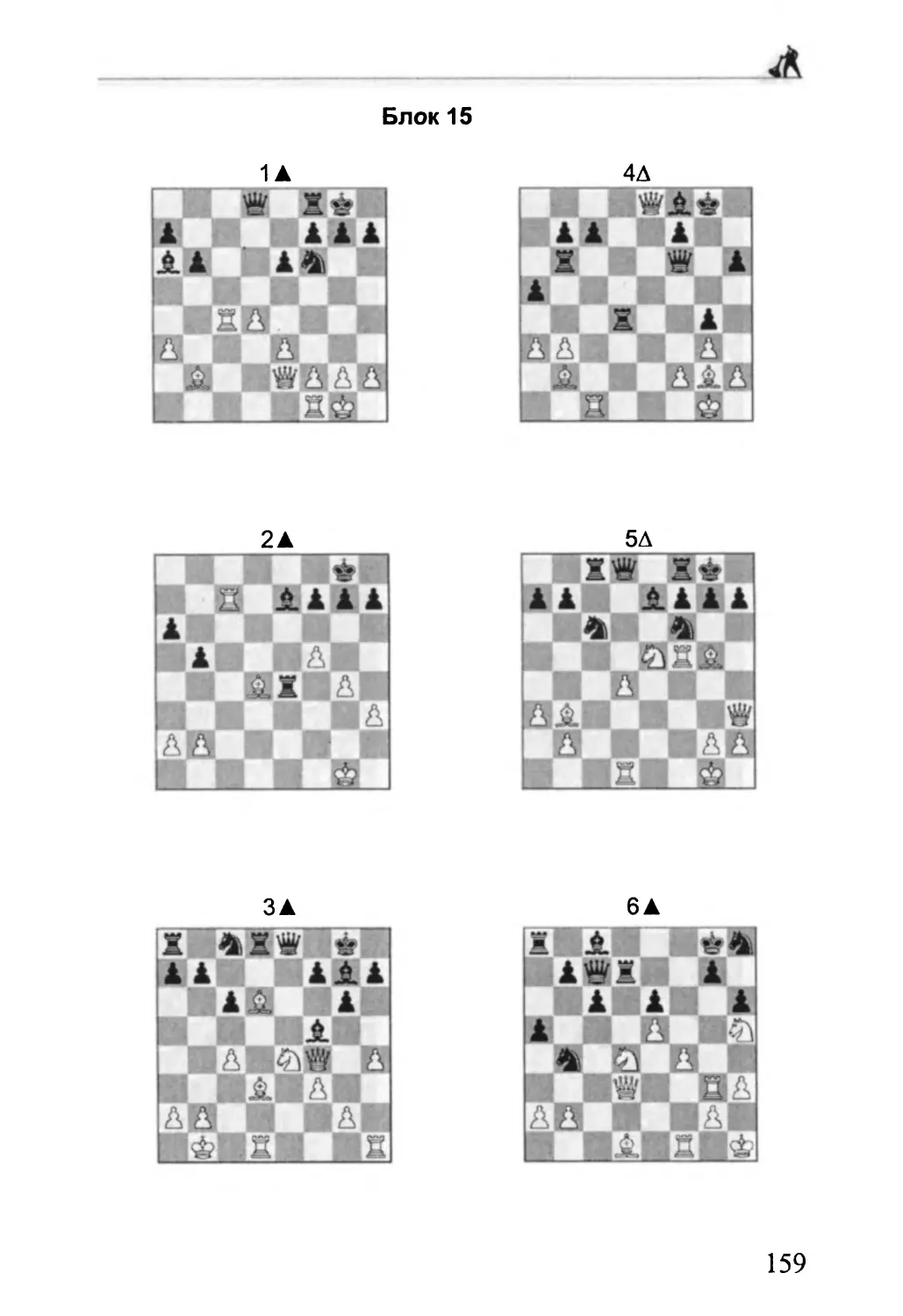

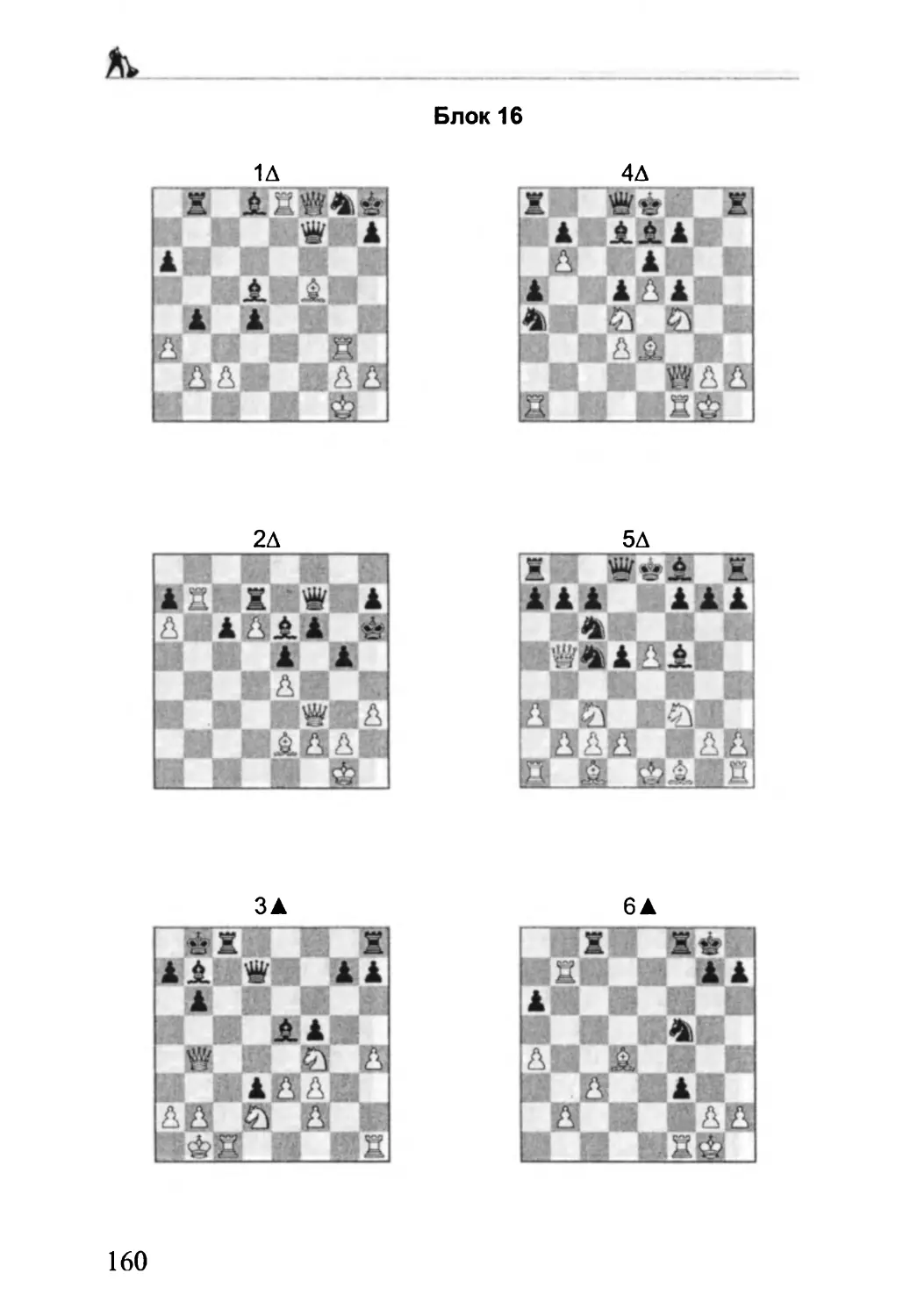

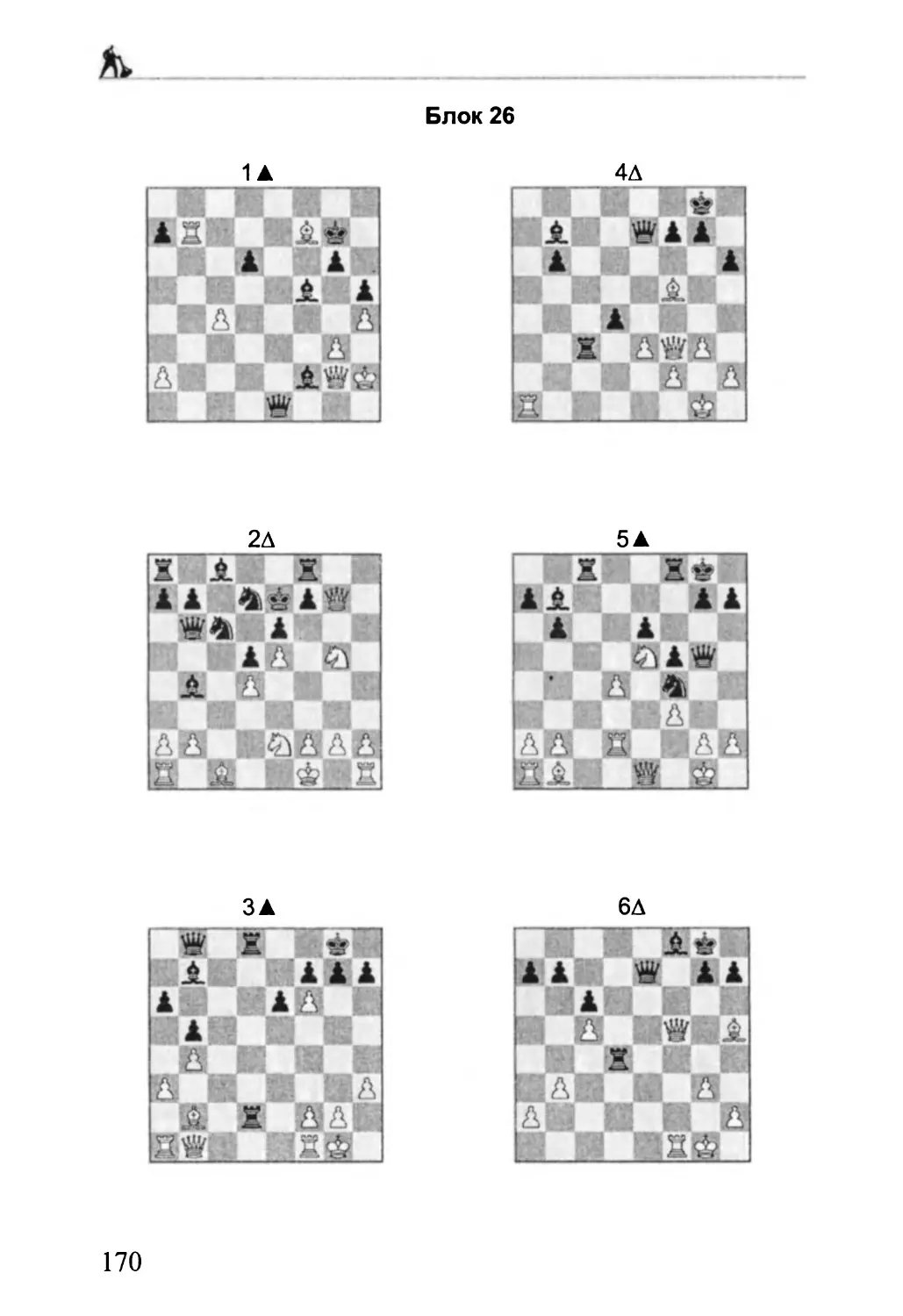

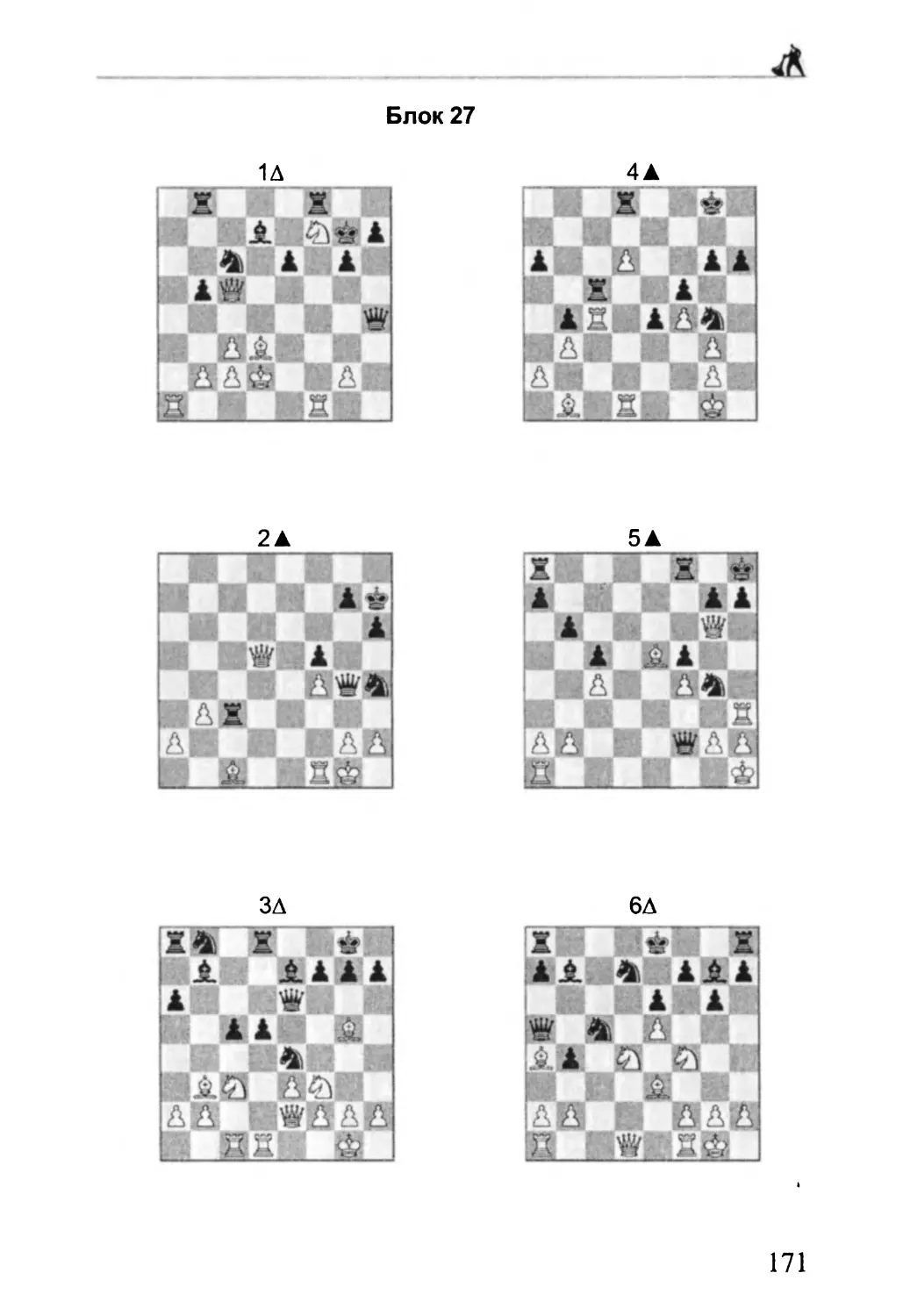

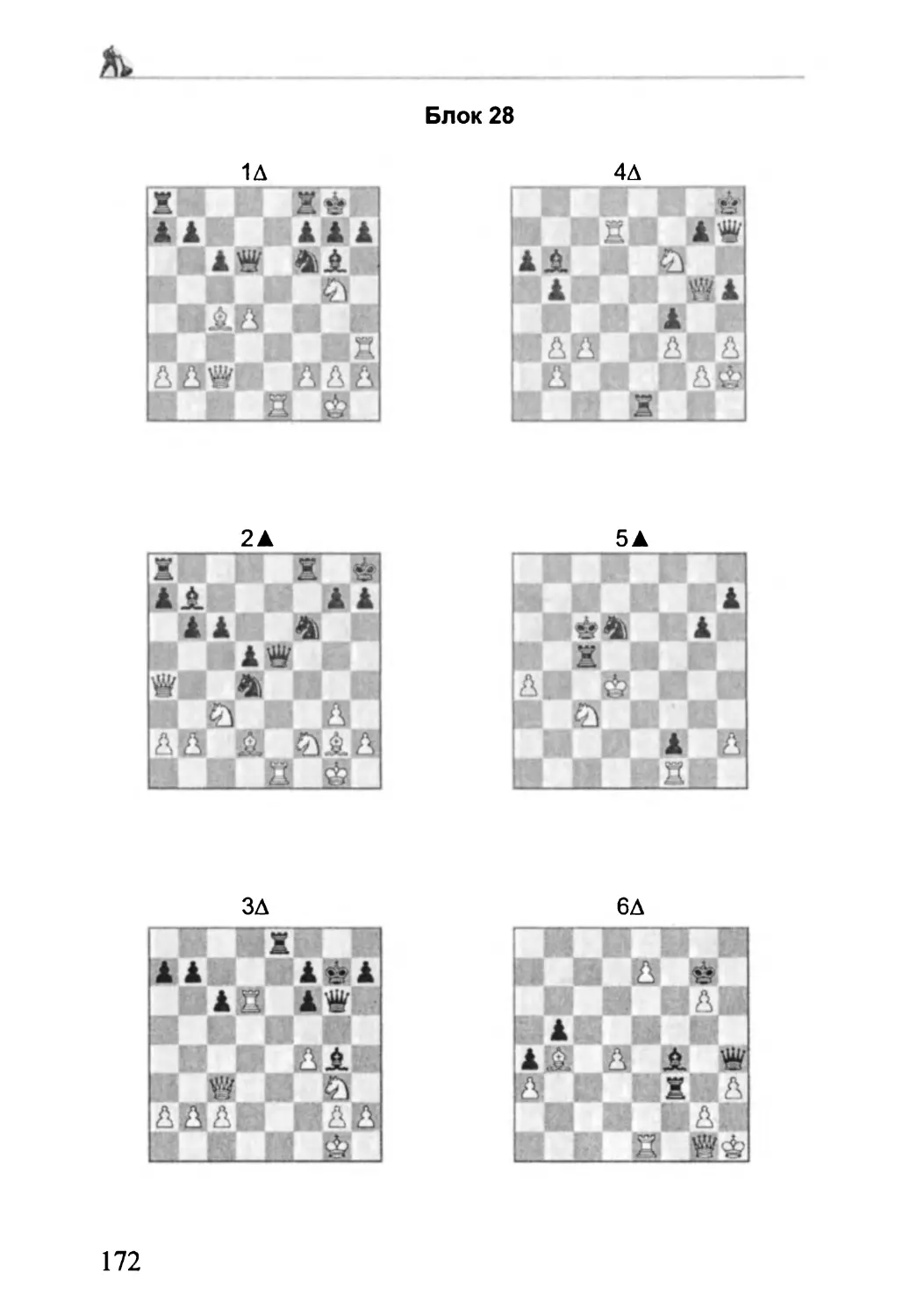

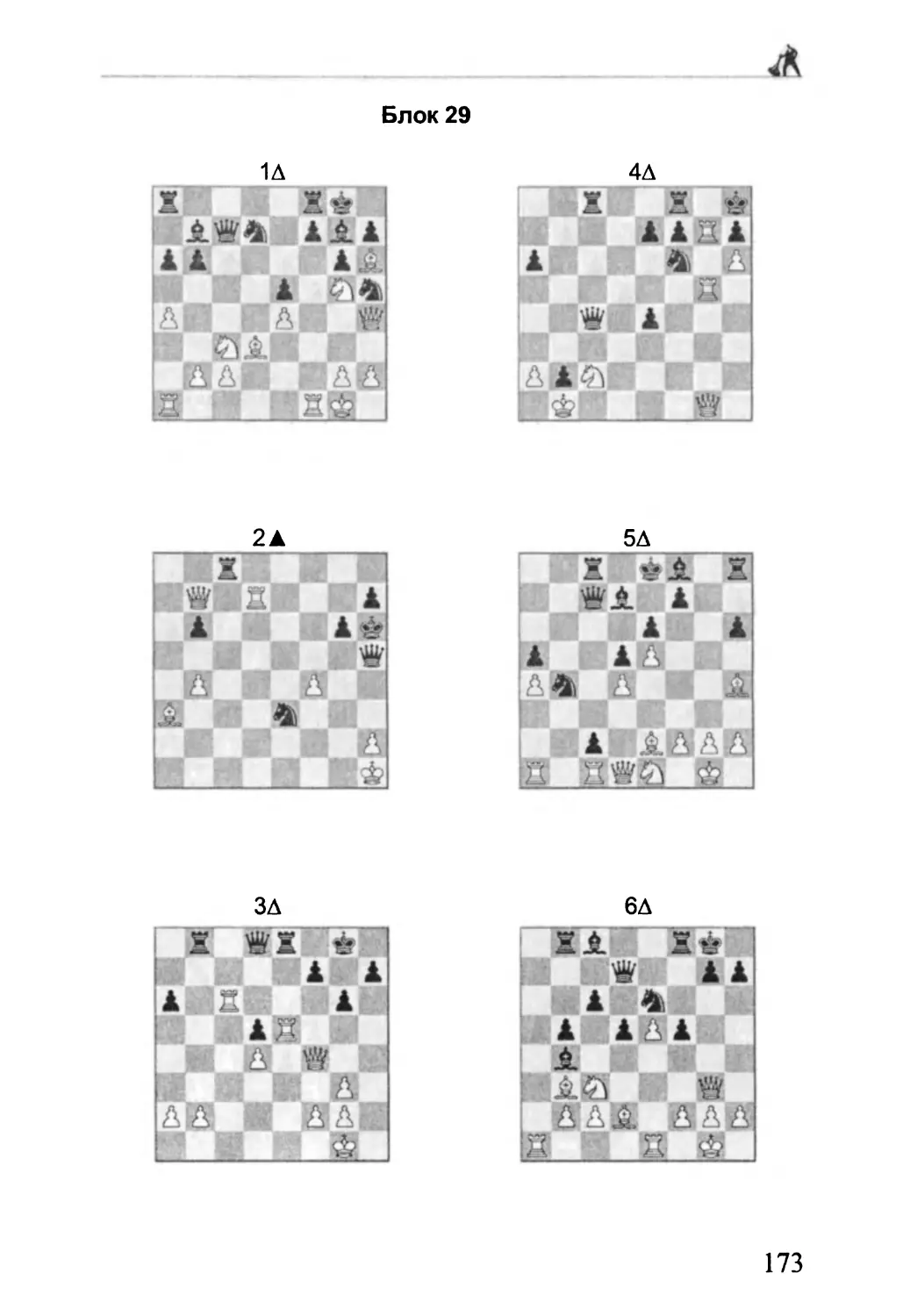

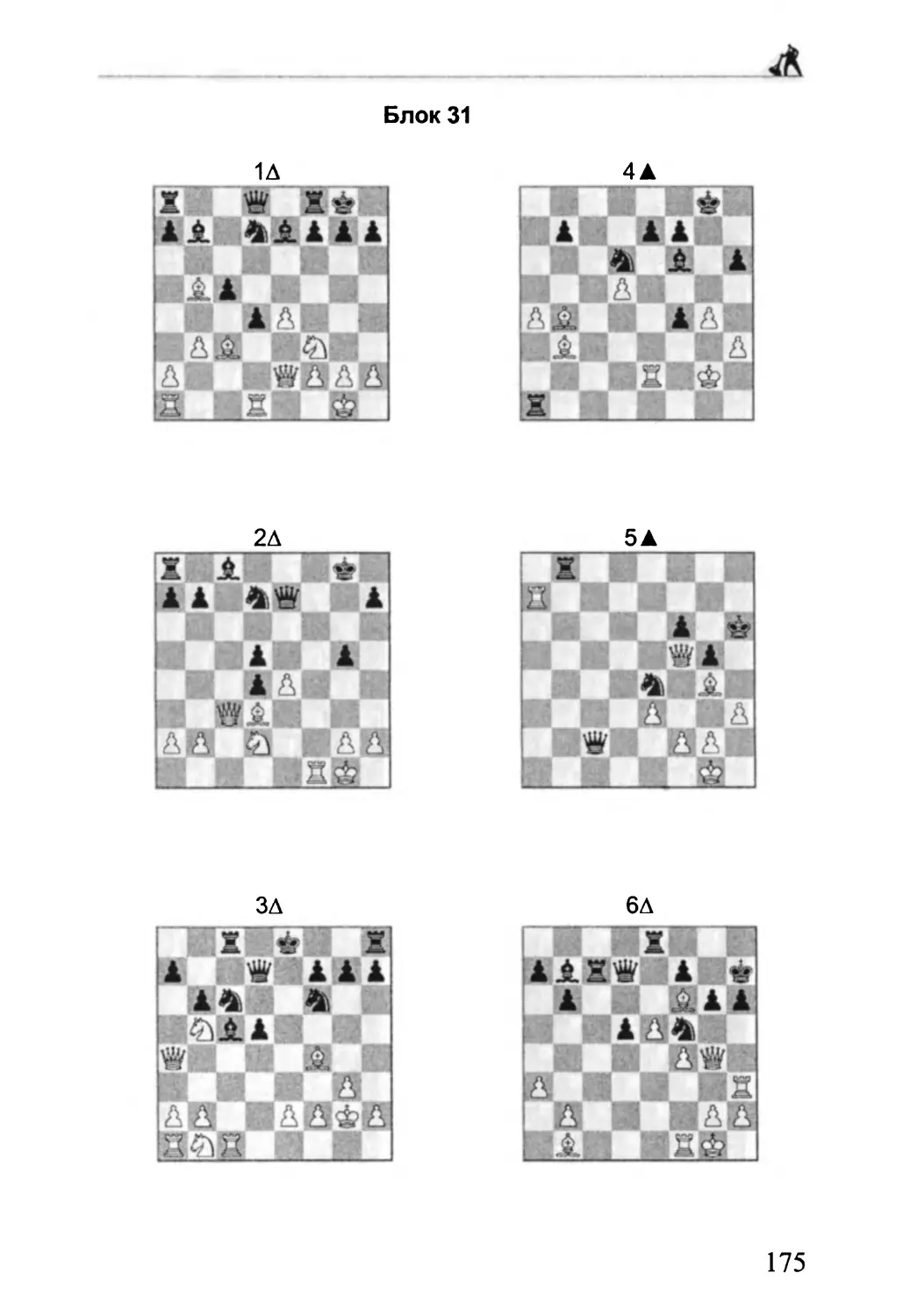

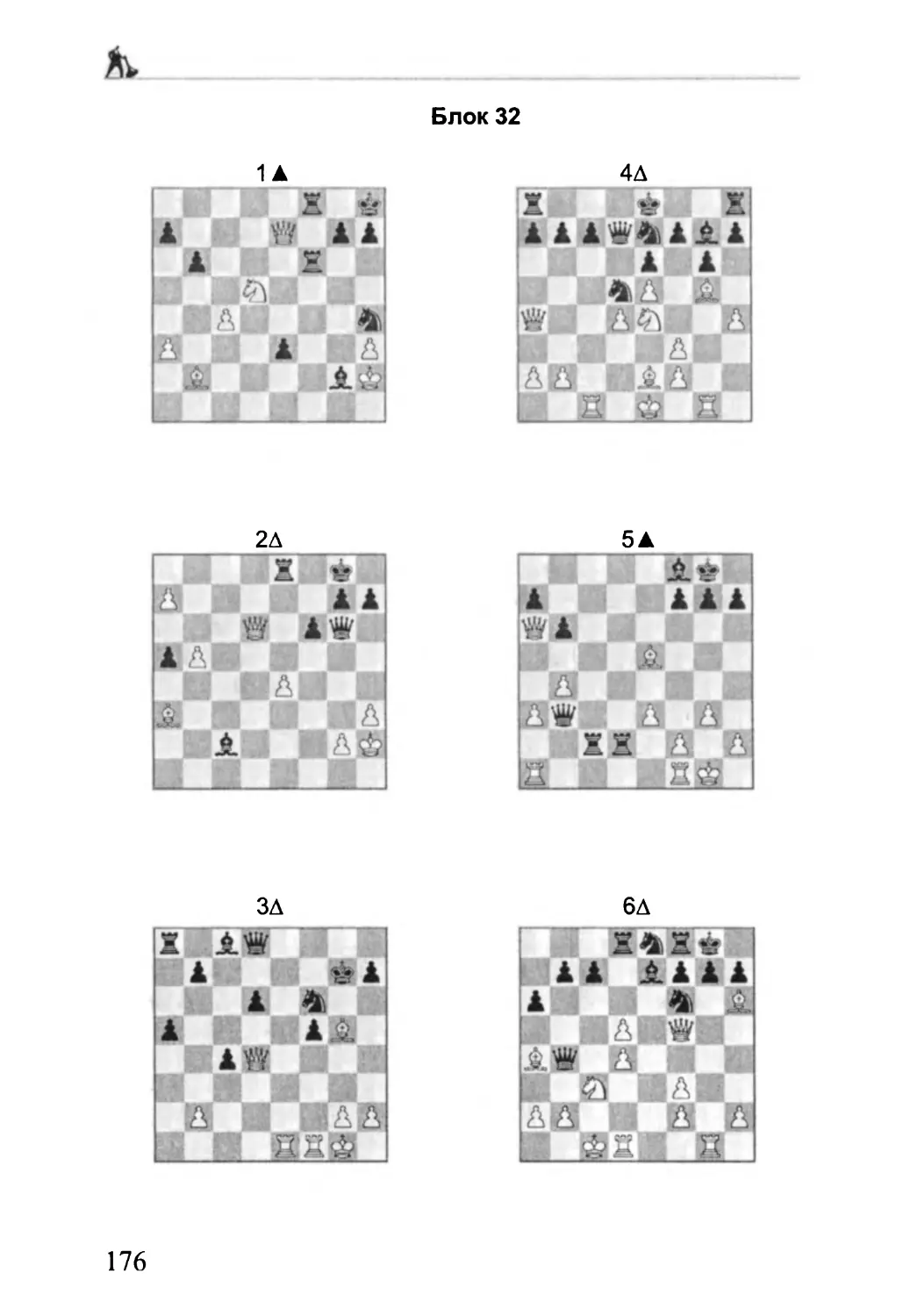

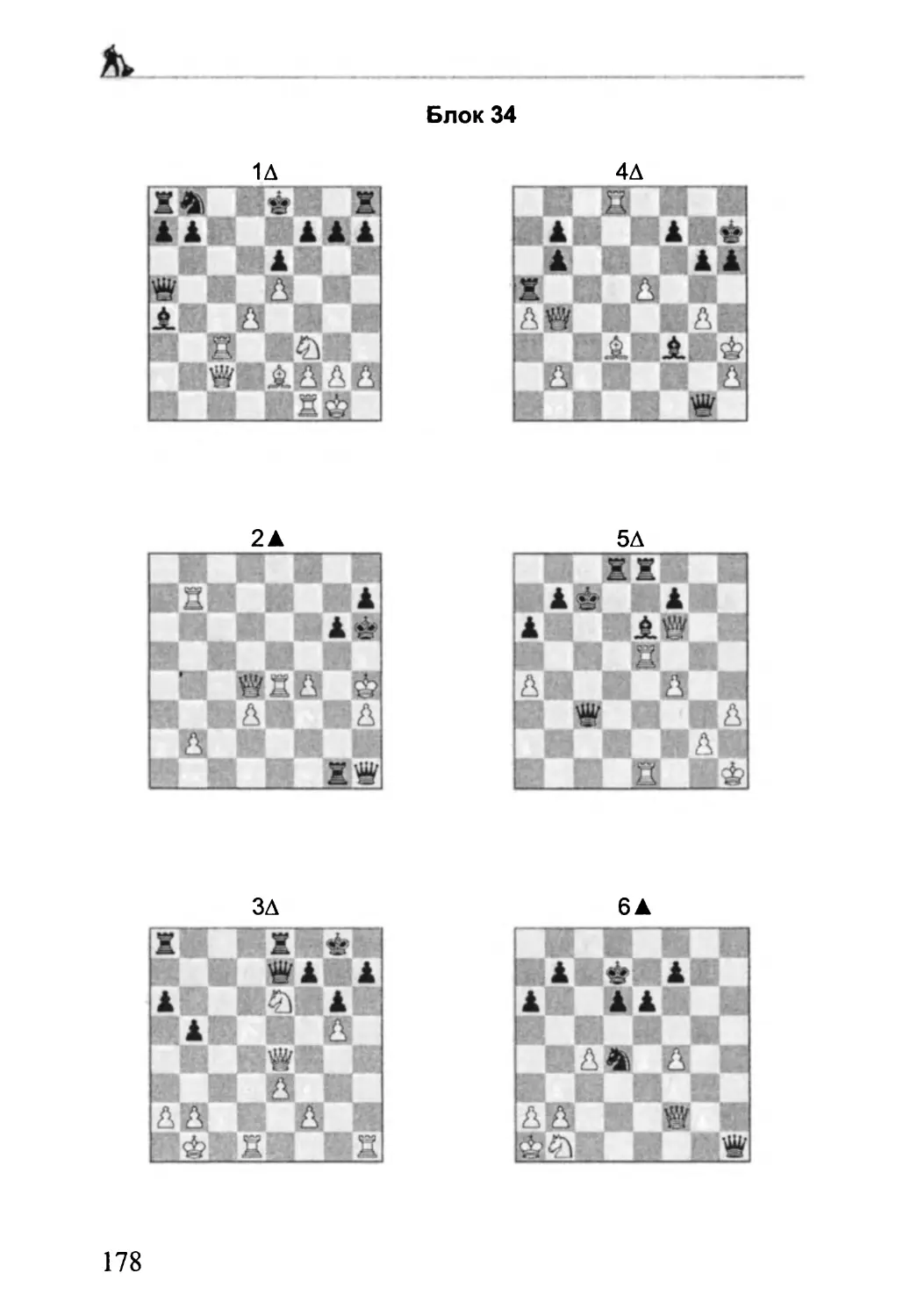

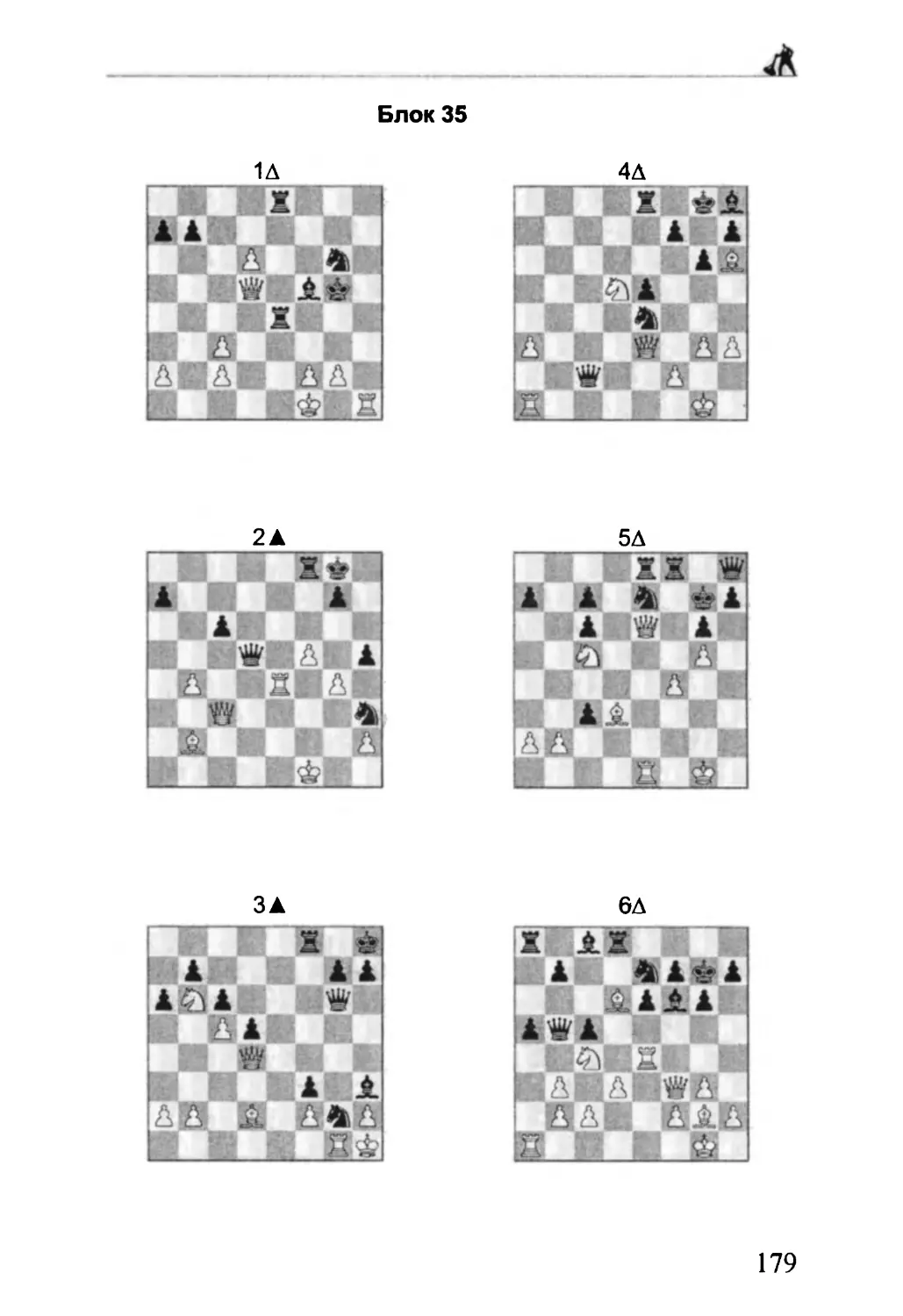

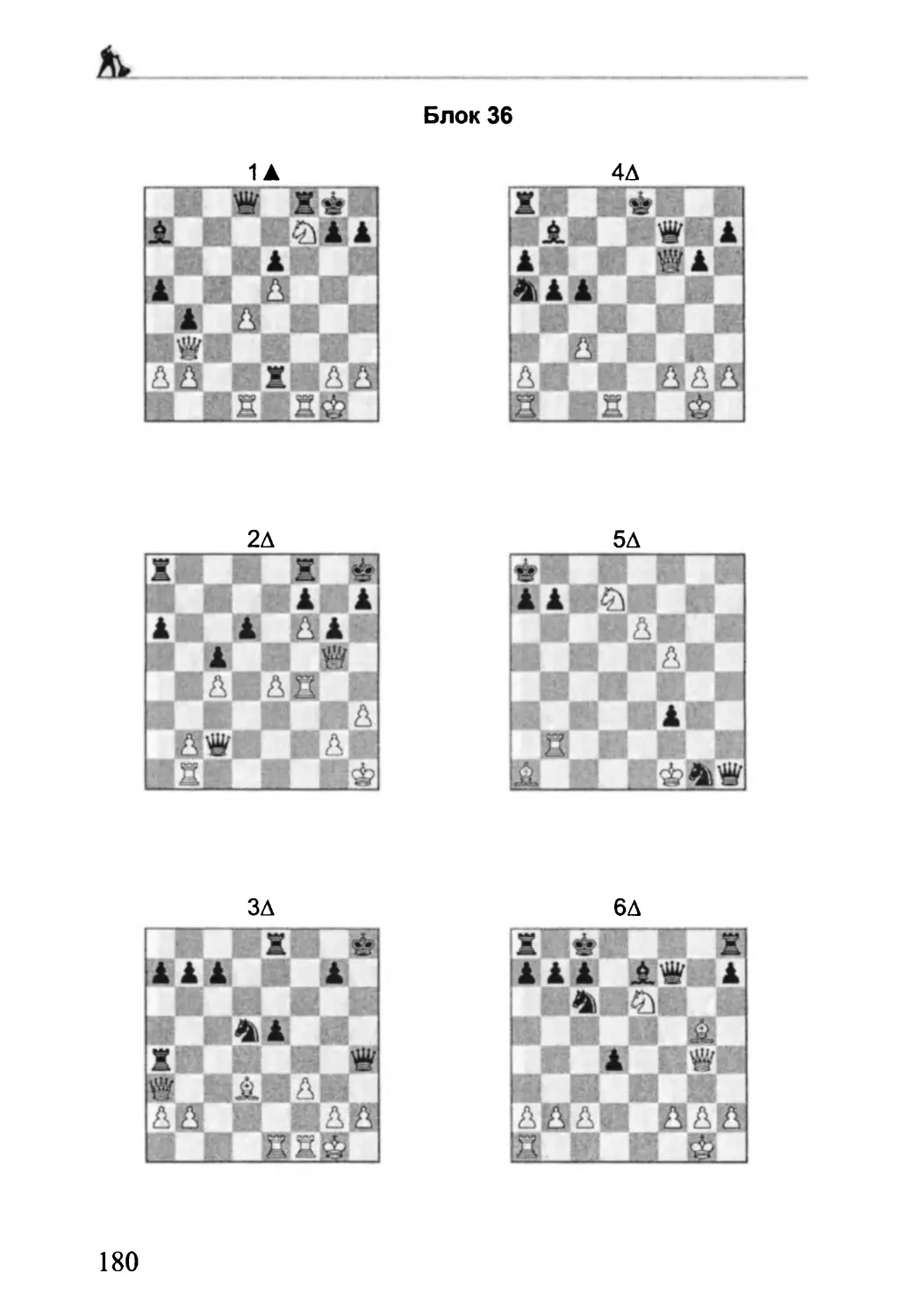

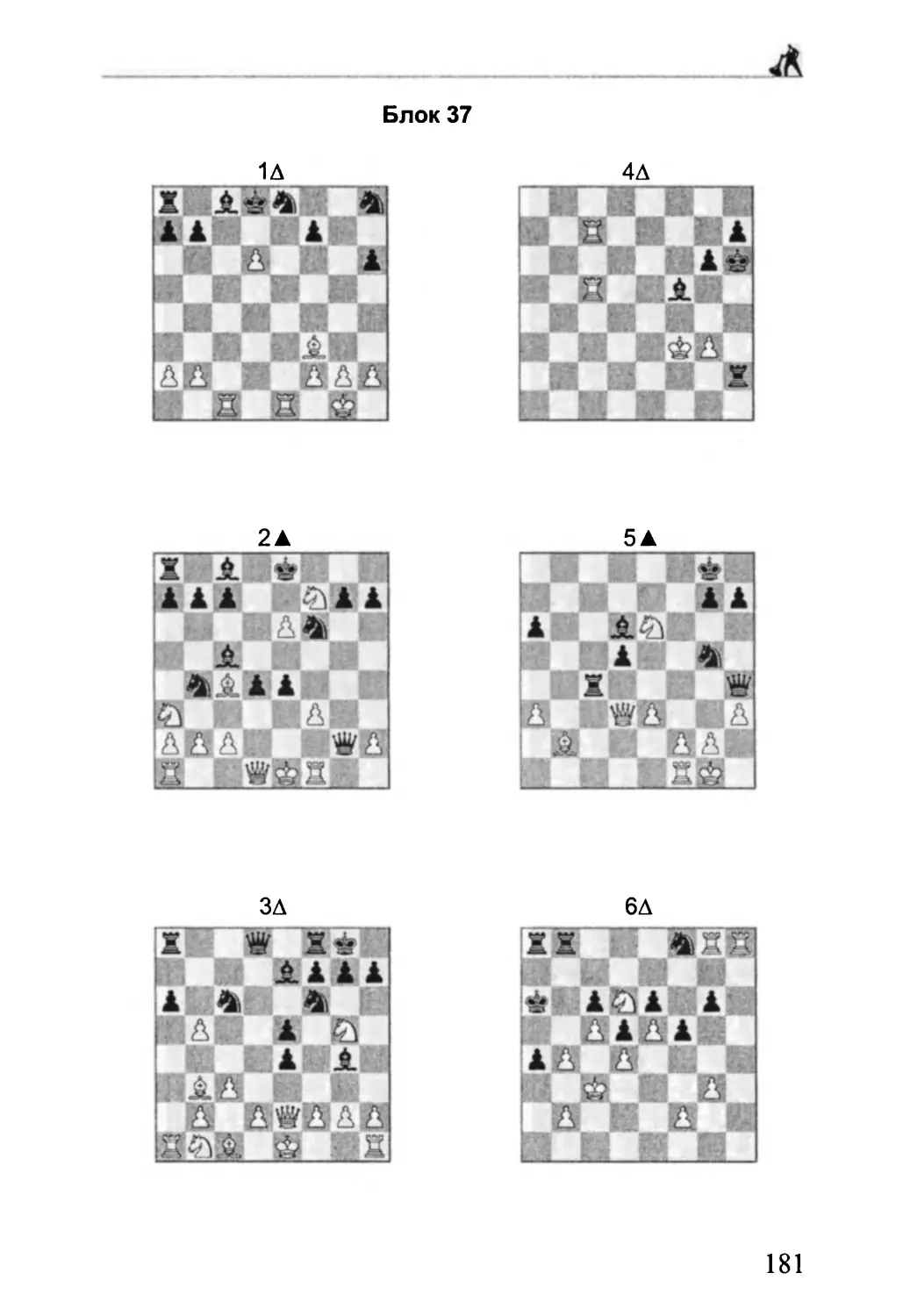

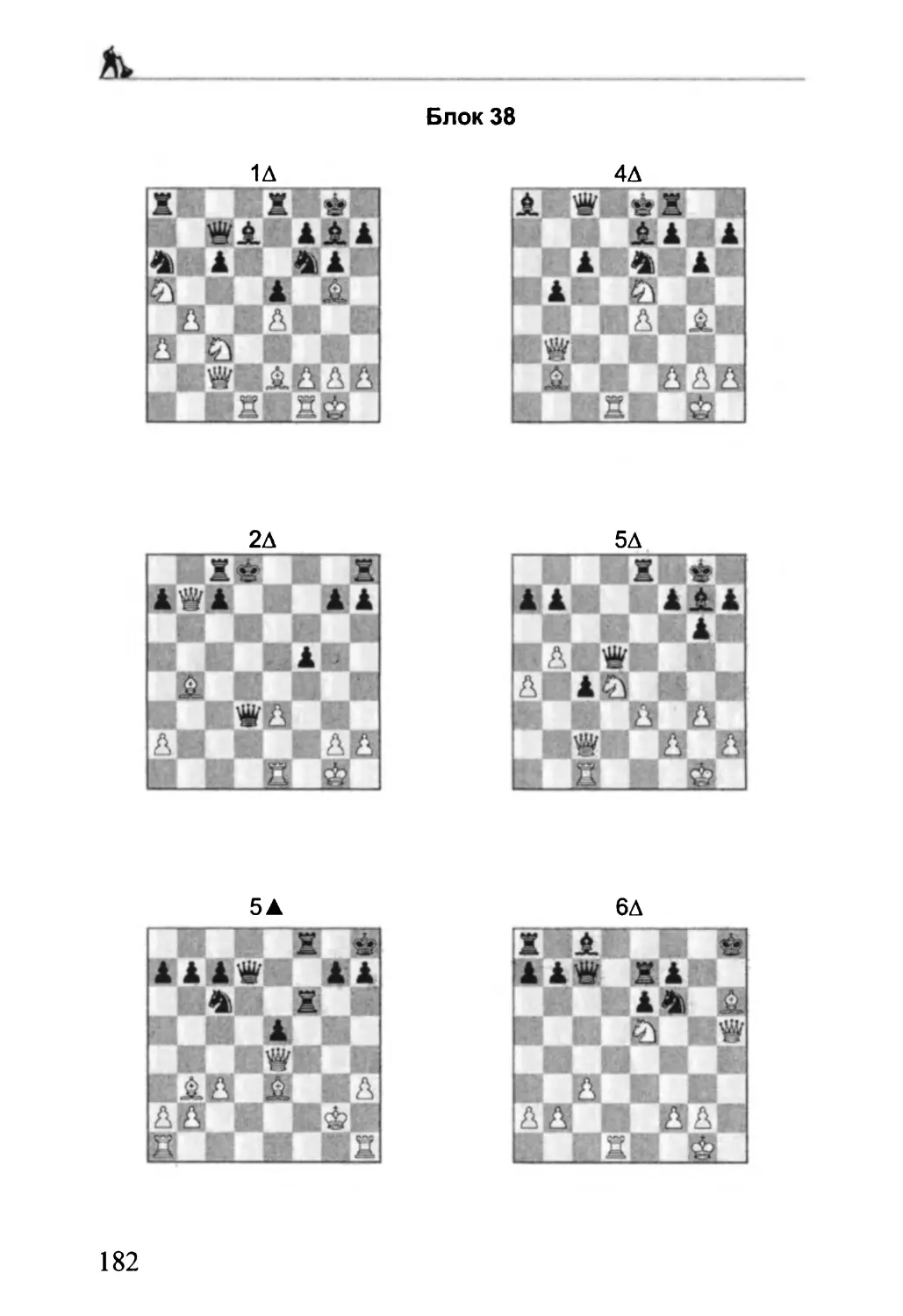

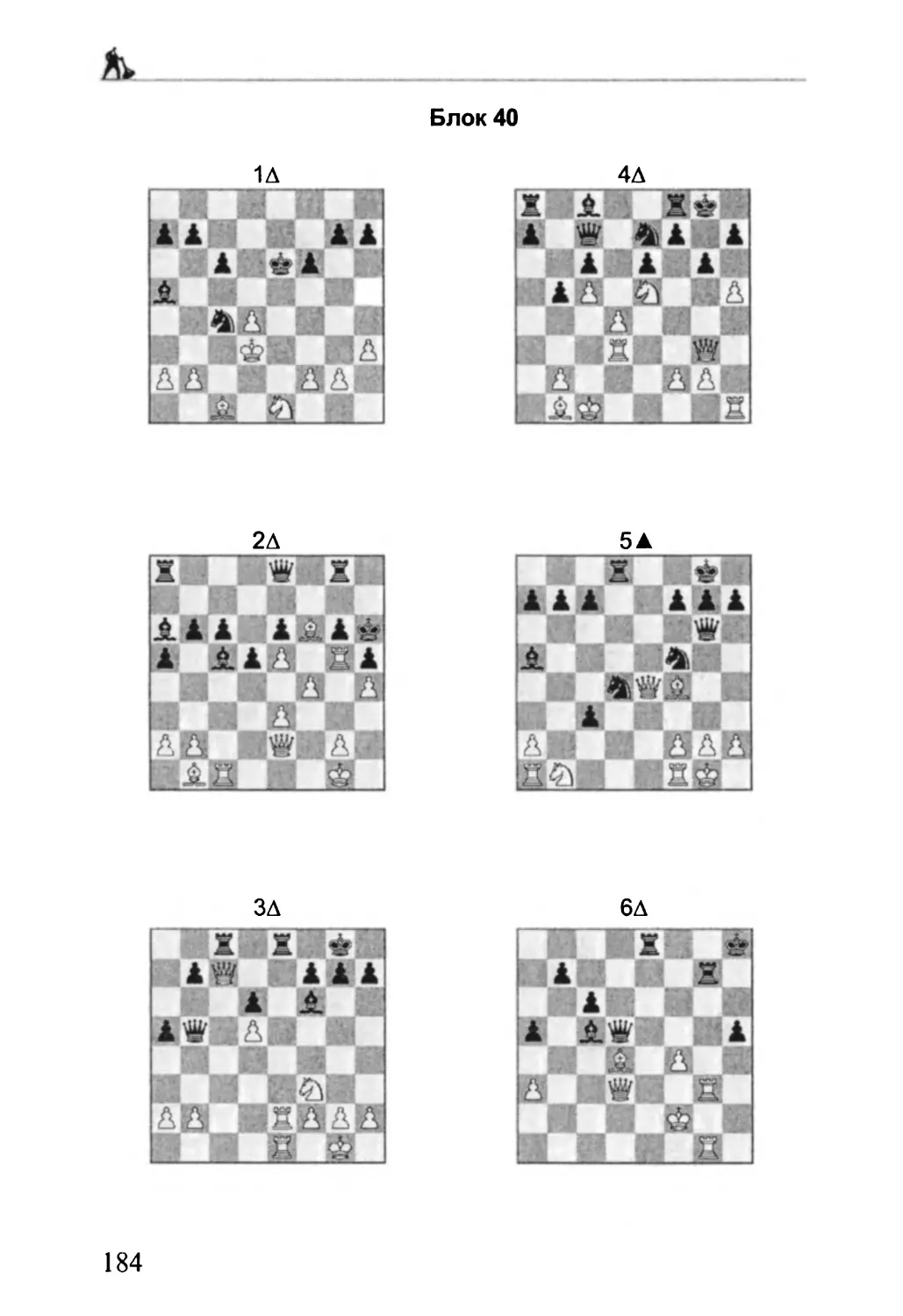

Приложение. Блоки контрольных позиций (240 диаграмм)....144

Решения......................................185

Список литературы.............................202

3

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ ЗНАТОКОВ

Доктор медицинских наук, главный научный сотруник

института травматологии и ортопедии АМН Украины

Куценок Я.Б.

Серьезная информация о взаимной связи занятия шахмата-

ми и здоровья приобретает особый смысл в связи с компьютериза-

цией общества и такими ее неизбежными последствиями как гипо-

динамия и эмоциональные стрессы. В книге рассмотрены вопросы

воздействия « шахматных» нагрузок на органы и системы организ-

ма, являющиеся своеобразными «мишенями».Использованная ли-

тература однозначно подтверждает медицинскую обоснованность

предлагаемых в книге как общих, так и специальных методов повы-

шения умственной работоспособности шахматистов. Такие методы

как фармакологическая коррекция, ароматерапия, рефлексотера-

пия могут быть успешно распространены на операторов различных

профессий.

Интересно представление здоровья как элемента физио-

логического обеспечения профессионально значимых психических

функций шахматистов, определенных на основе анализа процесса

выбора хода. Оригинально определяется методическое и прогно-

стическое значение диагностики этих функций.

Перечень оздоровительных средств для конкретного шах-

матиста в конкретном периоде тренировочного, соревновательного

и реабилитационного процессов позволяет самостоятельно, с тре-

нером или врачом оптимизировать физическую подготовку.

В связи с реальностью перспективы внедрения шахмат в

школьное образование подробно оцениваются особенности влия-

ния занятий шахматами на детский организм и даются обоснован-

ные рекомендации родителям и тренерам.

Содержание книги интересно и полезно не только шахма-

тистам различных квалификаций и возраста, но также тренерам и,

особенно, родителям будущих чемпионов.

4

Председатель тренерской комиссии ФИДЕ

Михальчишин А.Б.

ФИДЕ, от имени которой я рискнул написать предисловие,

представляет различные социальные функции шахмат и считает их

взаимосвязь со здоровьем актуальной проблемой.

Для начала выдам секрет автора, который, своеобразно

применяя ароматерапию, уже в далеко не юном возрасте, стал чем-

пионом Львова и ЦС ДСО Авангард. Изобретательный Юрий Ефи-

мович отпустил усы, покрывал их во время партии розмариновым

маслом и легко выдерживал игровую нагрузку.

В комплексной научной группе при сборной команде УССР /

КНГ/, которой он руководил, применялась также рефлексотерапия,

которую осуществлял Ф.Левитин, прошедший обучение в Китае.

Команда УССР заняла 1-е место на Спартакиаде Народов

СССР. Она выступала в сильном составе, но, может быть, какую-то

роль сыграла и своеобразная подготовка?

Профессиональный шахматист знает, насколько важна роль

каждого полочка в борьбе за первые места. Так может быть специ-

альные меры повышения умственной работоспособности, описан-

ные в книге, эти полочка и принесут?

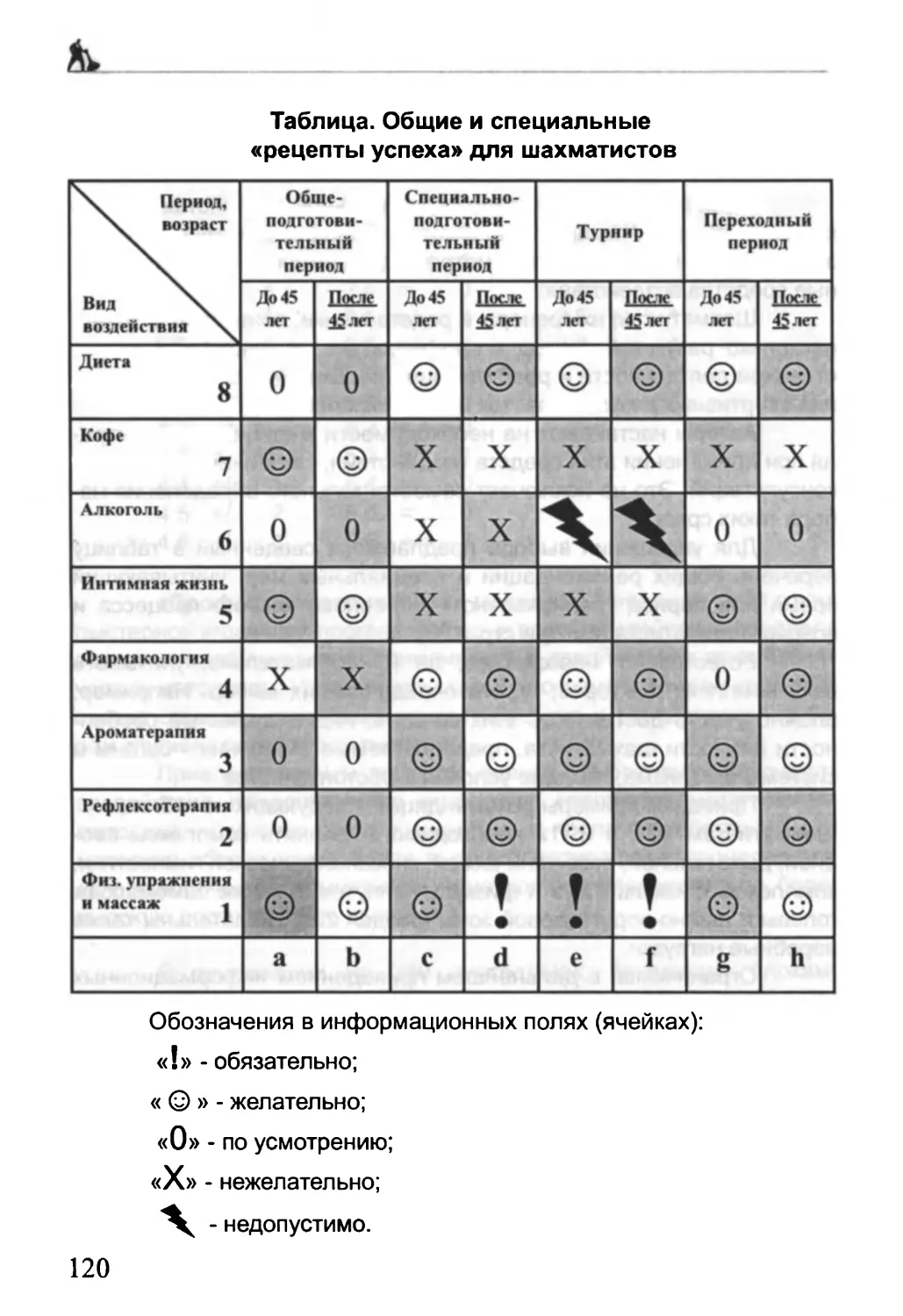

Доступность материала облегчается итоговой таблицей в

виде шахматной доски ,где каждое поле - информационная ячейка

- позволяет найти себя конкретному шахматисту на определенном

тренировочном или соревновательном этапе.

Предлагаемая автором система числовой оценки позиции,

нахождение «нелучшего» хода и другие методы объективизации и

интенсификации анализа партий внедряются в практику. Мнение

автора, о том, что подавляющее количество решений, в том числе

ходы-кандидаты, являются интуитивными, требует обсуждения.

Интересная и свЪевременная книга!

Чемпион мира 2001г. в составе команды Украины

Владимир Баклан.

Рассмотренные в книге вопросы воздействия занятий шах-

матами на здоровье безусловно интересуют всех шахматистов. В

предисловии к книге Ю.Е. Симкина «Современный шахматный тре-

нинг», 2007 года издания Руслан Пономарев отмечал, что шахма-

5

ж.

там как виду спорта нужны различные, в том числе нестандартные,

способы и средства для достижения высоких результатов.

В книге предлагаются такие способы. На основе анализа

процесса выбора хода рассматриваются особенности мышления

шахматистов, на которое влияют профессиональные нагрузки -

эмоциональные и физические /гиподинамия/.

Рекомендации по рациональному питанию, физическим

упражнениям, воздействию курения, алкоголя и кофе сразу же мо-

гут применяться на практике. Такие методы как - фармакологиче-

ская коррекция, ароматерапия, рефлексотерапия, очень интерес-

ны, но требуют участия медиков.

Таблица с перечнем оздоровительных средств для кон-

кретного шахматиста в конкретном периоде тренировочного, со-

ревновательного и реабилитационного процессов облегчает инди-

видуальный выбор. Предложены современные методы контроля

умственной работоспособности шахматистов, позволяющие само-

стоятельно, с тренером или врачом, объективно оценить эффек-

тивность этих средств.

Влияние занятий шахматами на детский организм и обосно-

ванные рекомендации родителям и тренерам особенно актуальны

в связи с перспективой внедрения шахмат в школьное образование.

Мне трудно оценить медицинскую обоснованность пред-

лагаемых методов и средств, но как шахматист-практик уверен —

книга очень актуальна.

6

ОТ АВТОРОВ

Нет литературы о влиянии занятий шахматами на

здоровье?

Не может быть...

Между тем, авторы уверены, что такой литературы

действительно нет или почти нет. Несколько статей и брошюр с

рекомендациями общего характера и диссертаций по частным

вопросам не решают задач обеспечения рациональной

информацией по проблеме.

Между тем, сегодня эта, одна из самых древних игр, стала

не просто досугом, но и коммерческим видом спорта, сродни

футболу, большому теннису. Поэтому, особенно для шахматистов

высокой квалификации, шахматы превратились в соперничество не

только талантов, но и систем подготовки. К сожалению, в шахматах

системный характер имеет только техническая, а не физическая

подготовка. И это понятно: ведь шахматы единственный сугубо

интеллектуальный вид спорта, где физическая подготовка игрока,

на первый взгляд, мало влияет на результат игры. В современных

условиях игрок вынужден быть экономным в расходовании личного

времени и здоровья, акцентируя свое внимание в основном

на интеллектуальных тренировках, игнорируя физическую

составляющую успеха игры.

Между тем, длительные эмоциональные нагрузки при

отсутствии двигательной активности (гиподинамия) вызывают, как

минимум, снижение умственной работоспособности. Ухудшаются

основные показатели, определяющие качество игры, например,

оперативная память и устойчивость внимания. Активная

компьютеризация подготовки только увеличила отрицательное

влияние гиподинамии и концентрированной нагрузки на зрение.

Между тем, учебные программы в школах, лицеях, институтах

специализированных и общеобразовательных либо не имеют

вообще, либо имеют недостаточно обоснованные рекомендации

по профилактической поддержке умственной деятельности

шахматистов. Информации о здоровье детей, играющих в шахматы,

практически нет.

Превращение шахмат из игры в спорт, а в дальнейшем, в

глубоко компьютеризованную отрасль культуры, требуют активного

сопротивления всем этим “между тем”. В книге «Современный

шахматный тренинг» (Симкин Ю.Е., Киев, 2007) рассматриваются

7

в научно-популярном изложении профессионально значимые

интеллектуальные /психические/ функции шахматистов. На

очереди - изучение физиологического обеспечения этих функций,

чему будет, надеемся, содействовать предлагаемая книга. Сегодня

целесообразно накапливать и использовать обоснованный

справочный материал по профилактике и реабилитации в области

шахматного спорта. Этот опыт - очень важно - может полезно

использоваться людьми различных профессий, связанных с

умственной деятельностью.

Предстоит еще много сделать, чтобы шахматы продолжали

интенсивно и безопасно работать на повышение интеллектуального

потенциала человека и общества.

Авторы надеются, что терпеливый читатель, уважающий

шахматы как сложное явление и понимающий их взаимосвязь со

здоровьем, узнает из этой книги:

- какие интеллектуальные функции определяют качество

игры; как их диагностировать и совершенствовать;

- какие системы организма обеспечивают эти интеллекту-

альные функции и являются «мишенями» для отрицательного

воздействия игры на здоровье;

- как поддерживать здоровье в тренировочном процессе

(рис.1);

- как обеспечить максимальную умственную работоспособ-

ность во время партии;

- как быстро восстановиться после напряженной партии или

турнира;

- как помочь детям успешно сочетать занятия в школе с

интенсивными шахматными тренировками.

8

. Рецепты успеха для шахматистов /по Х.Бидструпу/

9

РАЗДЕЛ 1

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ШАХМАТИСТОВ

1.1. Шахматная игра и интеллект

Шахматы - в первую оче-

редь игра, т.е. форма обучения,

первичная школа воспроизве-

дения практических ситуаций

с целью их освоения. Девоч-

ки, играя куклами, готовятся к

роли матери, мальчики, играя в

войну, - к роли защитника. Сегодня, играя в шахматы, человек го-

товится к принятию решений в усложняющихся условиях будущего,

одновременно реализуя доступную, эстетически содержательную

форму общения, отдыха и развлечения. При этом, повышение куль-

турного уровня и реализация духовных и физических способностей

формирует интеллектуальный, эмоциональный и нравственный

багаж личности.

По мере развития общества многообразие игр пополня-

ется интеллектуальными играми, и в том числе - шахматами.

Распространенные и исторически устойчивые игры приобретают

соревновательный характер, превращаясь в вид спорта. Шахмат-

ная игра и шахматный спорт, выполняя серьезные социальные

задачи, отличаются сегодня еще и тем, что активно участвуют в

глобальной компьютеризации жизни общества. Уже можно смело

утверждать, что кибернетика и шахматы совместно моделируют

обобщенный интеллект грядущей цивилизации.

Известны определения понятия «шахматы» как игры на-

стольной и логической. Время требует корректировки этого опред-

еления. Шахматы сегодня - игра уже далеко не настольная и, кро-

ме того, скорее интеллектуальная, чем логическая.

Называть шахматы игрой настольной неверно, так как ши-

роко распространены такие ее формы как игра вслепую, трениров-

ка и игра на мониторах компьютеров, различные соревнования в

режиме on line и др.

Относить шахматы к категории логических игр, по мень-

шей мере, неточно. В логических играх превалируют способы до-

казательств и опровержений, а в шахматах - подсознательные

10

процессы, например, интуитивные оценки и решения и, что глав-

ное, - выбор ходов-кандидатов.

Поскольку интуиция превалирует в принятии решений, эта

проблема представляет самостоятельный интерес. Есть основа-

ния предполагать, что т.н. «интуитивные озарения» - это не что

иное, как фиксация значительного превышения оценки одной из

рассматриваемых в уме позиций над оценками других позиций.

Среди этих других позиций - позиции с «известной» оценкой, хра-

нящиеся в долговременной и ассоциативной памяти. Количество

таких позиций и объективность их оценки формируется в процессе

накопления шахматистом профессионального опыта и определяет

качество интуитивных решений. Это предположение убедительно

объясняет быстроту интуитивных решений, не требующих даль-

нейшего перебора вариантов.

Очевидное преобладание в шахматах подсознания, в част-

ности, интуиции, определяет их как игру интеллектуальную.

Соревновательный характер и стремление в спорте к

высшим достижениям ставят проблему взаимосвязи шахмат и здо-

ровья. С одной стороны - отрицательное воздействие стрессовых

и других /например, гиподинамия/ факторов на здоровье, с другой

- влияние состояния здоровья на успешность соревновательной

деятельности.

Понятие «здоровье» определяется по-разному, в зависи-

мости от того, где оно используется. В нашем представлении здо-

ровье - это дееспособность организма.

Основные самостоятельные составляющие понятия «здо-

ровье» - «интеллектуальное здоровье», «духовное здоровье» и

«физическое здоровье».

По существу, цель книги - начать предметный разговор на

тему «физическое здоровье и шахматы». Имея в виду, что в из-

вестной литературе об интеллектуальном и духовном воздействии

шахмат сказано достаточно много , мы ограничимся лишь краткой

информацией о недосказанном.

Выше мы определили «интеллектуальное здоровье», как

одну из трех основных составляющих понятия «здоровье». Если

здоровье - это дееспособность организма, то, естественно, интел-

лектуальное здоровье - это его интеллектуальная дееспособность.

Содержание книги претендует на практическую реализацию

знаний о влиянии шахмат на здоровье в виде конкретных рекомен-

даций. Если такие рекомендации по физическому здоровью могут

11

быть подкреплены соответствующими количественными оценка-

ми, то для интеллектуальной и духовной составляющих возникают

естественные сложности. Поэтому мы далее рассматриваем лишь

локальную направленность интеллекта.

Интеллект (от латинского слова intellects - понимание) -

относительно устойчивая составляющая умственных способнос-

тей человека. Он включает в себя приобретенные знания, опыт и

способность быстро и результативно использовать их в новых си-

туациях или в процессе решения сложных задач. В узком смысле

слова интеллект - это способность принятия оптимальных реше-

ний /выбор хода/, базирующаяся на оперативной памяти шахма-

тиста и оценке им позиций. Оперативная память проявляется при

расчете вариантов удержанием в уме постоянно меняющегося

образа ситуации на доске и имеет генетическое происхождение.

Оценка позиции (оценочная функция) полностью зависит от нако-

пленного в подсознании профессионального опыта, от долговре-

менной и ассоциативной памяти.

Оперативная память и оценочная функция уже сегодня до-

стоверно измеряются психометрическими методиками, например,

компьютерным тестом ОПШ (оперативная память шахматиста).

Это позволяет количественно оценивать воздействие различных

факторов на интеллектуальное здоровье и, наоборот, влияние ин-

теллектуального здоровья на качество игры. Такая возможность в

реальной перспективе весьма существенна и может стать, в хоро-

шем смысле слова, конкурентом системам оценки выходных ха-

рактеристик интеллекта типа IQ.

В современном, глубоко интеллектуализированном обще-

стве к людям умственного труда относится значительное коли-

чество операторов различных профессий, ученых, бизнесменов,

спортсменов - игровиков и др. Шахматы, повторяем, обоснованно

рассматриваются как учебная модель их деятельности. Авторы не

выполнили бы свой общественный долг, не попытавшись передать

этим «операторам» для решения проблем здоровья опыт профи-

лактики, реабилитации и повышения умственной работоспособ-

ности шахматистов. Для сравнения особенностей их деятельности

с шахматами вернемся к рассмотрению интеллектуальной состав-

ляющей понятия «здоровье». Мы договорились рассматривать

лишь локальное проявление интеллекта - выбор оптимального ре-

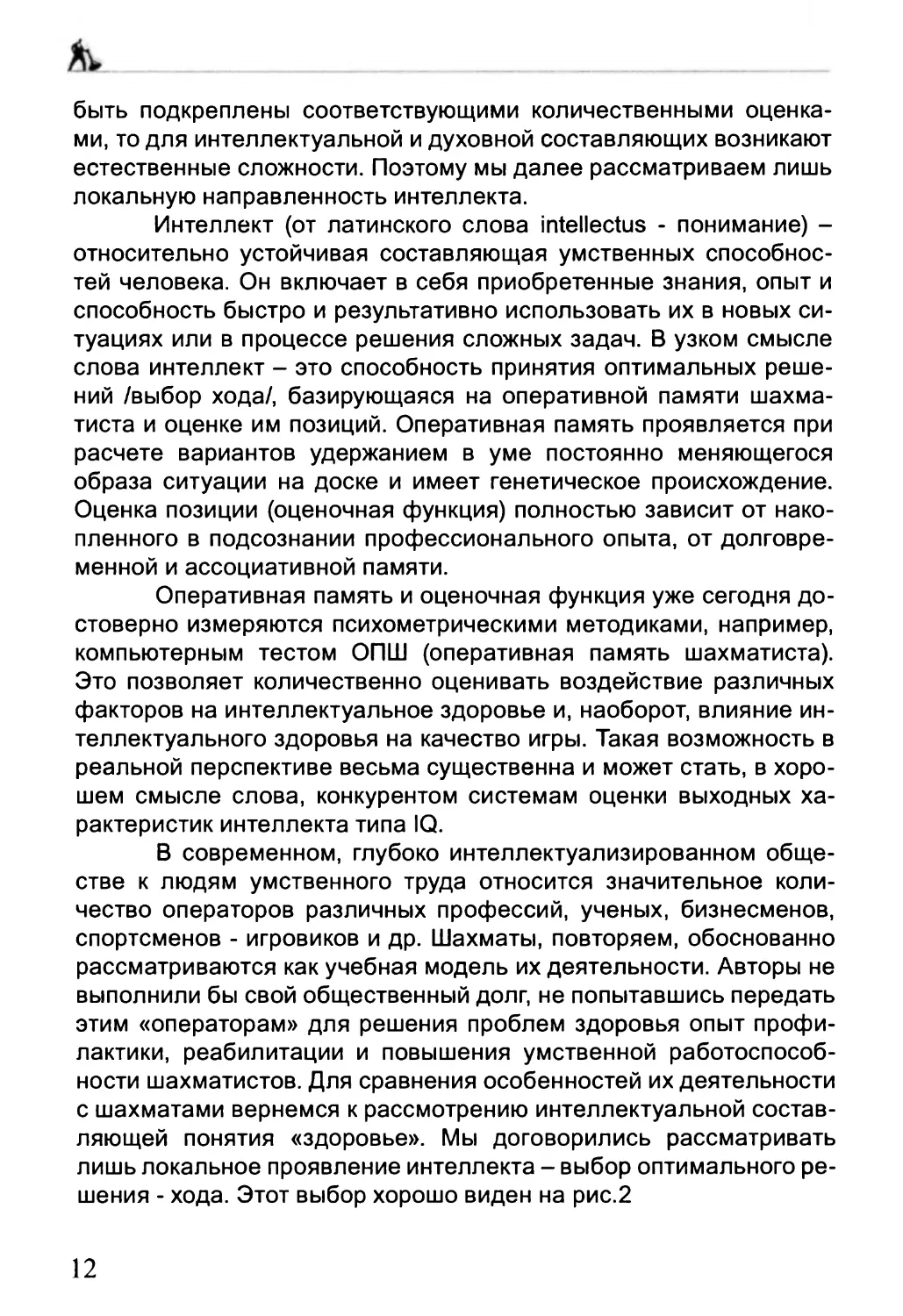

шения - хода. Этот выбор хорошо виден на рис.2

12

6-й полуход

5-й полуход

4-й полуход

3-й полуход

2-й полуход

1 -й полуход

( о \ Л С О 1 Количественная

+-; +/-; +/=; =; -/=; -/+; -+; Знаковая оценка

И - исходная позиция;

К критическая позиция;

направление “Выбор хода";

/- направление перебора вариантов.

Рис 2. Дерево расчета.

13

Из исходной позиции - в дальнейшем «ситуации» - после

хода соперника или другого изменения возникают новые ситуа-

ции, подвергающиеся переоценке. Посредством перебора на под-

сознательном уровне мысленно формируются новые ситуации,

из которых опять возможны разветвления. При этом происходит

мысленное передвижение в виде вариантов по ветвям «дерева пе-

ребора - расчета». Определяющими критериями качества выбора

решения (хода) является быстрота и, следовательно, глубина дви-

жения по ветвям «дерева расчета» с удержанием в оперативной

памяти промежуточных ситуаций и объективность их оценки. Соо-

тветствие между традиционной знаковой оценкой и предлагаемой

в книге семизонной количественной оценкой рассмотрено далее

в разделах 1.2 и 3.1. Отличие статической (без перебора) оцен-

ки от динамической (в результате перебора) видно на рисунке из

близости оценок на первом этапе изменения ситуации и их разли-

чия в конце перебора. Различные маркетинговые и другие бизнес

- структуры, любые оперативные деловые решения вполне могут

рассматриваться на основе «дерева расчета».

Шахматы отличаются от большинства других видов ум-

ственной деятельности формализацией процедуры выбора ре-

шения, заключающейся в невозможности использования внешней

информации и строгой ограниченности времени на принятие ре-

шения. Регламентом всех соревнований определяется количество

ходов и время на их выполнение. В сравниваемых видах деятель-

ности, например, у бизнесменов или ученых таких ограничений

нет. Время на принятие решения у них ограничено условно, а для

оценки ситуации в узлах «дерева расчета» они могут неограни-

ченно пользоваться любой информацией. Вместе с тем, большин-

ство операторов, например, диспетчеры аэропортов, брокеры во

время биржевых торгов, спортсмены - игровики, вынуждены при-

нимать ответственные решения в ограниченное время. Рекомен-

дации приведенного далее в разделе 3.2 обобщенного перечня

средств повышения умственной работоспособности к ним вполне

применимы. Естественно, время и объем применяемых средств и

методов должен корректироваться, в том числе на основе прове-

денного анализа. Например, эффективность средств может оцени-

ваться по методике, описанной в разделе 3.1.

Интеллектуальное здоровье шахматиста в широком смысле

слова зависит, так же как и духовное, от личностных качеств и

эмоционального состояния (например, мотивации к игре). Основные

14

составляющие духовного здоровья, представленные отношением к

окружающему миру - это образование, воспитание и религия. Мы не

будем в дальнейшем детально рассматривать обеспечение духовной

составляющей здоровья в воспитании и образовании шахматистов,

однако отметим, что формирование на шахматной модели конкретных

знаний и умений может лежать в основе умственного развития.

Интеллектуальное и духовное здоровье, представляемое

шахматным искусством, в какой-то мере аналогично музыке, поэзии

и живописи. Творческий характер шахматного искусства проявля-

ется в единоличном - индивидуальном создании и коллективном

пользовании. Еще одна сторона шахматного творчества - загадоч-

ная красота шахмат. В нашем понимании, и здесь мы претендуем

на уточнение определения понятия, красота - это неосознанная

оценка полезности (объекта для субъекта). Это определение по-

нятия «красота» выходит за рамки настоящей работы и подробнее

не рассматривается. Тем не менее, примеры из шахматной компо-

зиции, отдельные ходы и фрагменты из партий, оцениваемые как

красивые, могут быть основой для установления новых частных

закономерностей или методов разыгрывания конкретных позиций.

Еще один фактор творчества в рамках духовного развития

шахматистов - это деятельность в удивительно разнообразной и

гибкой среде, возможность испытать силу мысли, воображения.

Шахматы, как искусство, пробуждают и воспитывают в человеке ка-

чества и эмоции, способствующие духовному здоровью личности,

ее всестороннему и гармоническому развитию.

Положительное воздействие состоит и в рациональном ис-

пользовании свободного времени (отдых, развлечения и т.д.), что

стало одной из важнейших социальных проблем.

Воспитание интеллекта и способности к самообразова-

нию, как один из элементов духовного развития, ведет, как извест-

но, к продлению физического долголетия. А существует ли более

доступный и привлекательный инструмент для проявления интел-

лекта, чем шахматы?

15

1.2. Оперативная память, оценочная функция,

оперативное мышление и интуиция

Содержание книги фактически ориентировано на

практическое обоснование физиологического обеспечения

профессиональных психических функций в шахматах.

Основные функции в структуре специальной интеллекту-

альной деятельности шахматистов - это опознание, ассоциатив-

ная память, оперативная память, оценочная функция, оперативное

мышление.

Опознание проявляется на осознанном и интуитивном

уровне узнаванием в позиции или в серии ходов признаков, ранее

встречавшихся в практике шахматиста. Ассоциативная память

участвует в запечатлении логических структур и закономерностей.

Оперативная память проявляется при расчете вариантов удержа-

нием в памяти образа постоянно изменяющейся ситуации на шах-

матной доске.

По времени хранения информации различают кратковре-

менную память (секунды) и долговременную память. При расчете

вариантов кратковременная память проявляется удержанием об-

раза позиции, а долговременная - в оценке промежуточных пози-

ций за счет накопленного профессионального опыта.

Оценочная функция, являясь функцией интегральной, игра-

ет определяющую роль, как для сравнения позиций, возникающих

в процессе расчета вариантов, так и при выборе плана игры.

Оперативное мышление выполняет функции планирования,

контроля, стимулирования, прогнозирования и принятия решений

в условиях жесткого дефицита времени.

Определения понятий и перечень профессионально

значимых функций шахматистов, приведенные выше, не претенду-

ют на абсолютную точность, но направлены на осознание шахма-

тистами структуры «шахматного мышления» (Блюменфельд Б.М.,

1948; Седина Е.А., Симкин Ю.Е.,1992).

Из перечисленных функций оперативная память, оценочная

функция и оперативное мышление играют наибольшую роль в рас-

чете вариантов, составляющих основное содержание шахматной

игры. Изучение психологами и шахматистами, в частности коллек-

тивом преподавателей, аспирантов и студентов Львовского и Ки-

евского институтов физкультуры, функций оперативной памяти и

оперативного мышления позволили разработать систему методик

16

их объективной диагностики, определить подходы к исследованию

оценочной функции (Симкин Ю.Е., 2007).

Такая система или ее элементы могут применяться в шах-

матном спорте для контроля динамики спортивной формы; в ка-

честве вспомогательного средства для интенсификации учебно-

тренировочного процесса (УТП); для оперативного контроля

эффективности педагогических воздействий и различных спосо-

бов стимулирования интеллектуальной деятельности (фарма-

кология, психотерапия, рефлексотерапия и т.д.).. Перспективен

поиск диагностических методов и средств, адекватных содержа-

нию шахмат / «профессиометрических»/ и изучаемым функциям

и, что очень важно, обеспечивающих мотивацию испытуемых.

Открываются новые возможности автоматизации процесса диаг-

ностики на базе компьютеризации и применения микроинформаци-

онной техники, что позволит перейти от диагностики к тренировке

профессионально значимых функций. Так, например, тест «Опера-

тивная память шахматистов» (ОПШ) реализован в микропроцес-

сорном устройстве «Интеллект-02» и в компьютерном варианте,

что подтвердило реальность применения аппаратурных методик в

шахматном спорте.

Оперативная память (ОП) имеет диагностическое, мето-

дическое и прогностическое значение. Структура ОП включает

процессы запоминания, сохранения и воспроизведения информа-

ции, получаемой и перерабатываемой при выполнении отдельного

действия и необходимой только для достижения его частной цели.

В процессе выбора хода ОП оперирует с позициями разветвлений

в «дереве расчета». Попытки изучения памяти и внимания были

предприняты еще в 1925г. (Дьяков М.Н. .Петровский Н.В., Рудик А.А.

1926), однако из-за отсутствия объективных методик результаты не

могли быть введены в тренерскую практику.

Достоверная информация об ОП дает возможность про-

гнозировать перспективность шахматиста, уточнять методичес-

кую направленность тренировок, оценивать состояние спортивной

формы и воздействие на нее внешних факторов. Для количествен-

ной оценки ОП разработаны специализированные психометричес-

кие методики.

В работе (Симкин Ю.Е., 2007) показаны постановка за-

дачи исследования ОП, описаны различные конструкции теста,

результаты определения валидности (соответствия измеряемому

качеству) и, наконец, компьютерная реализация этого теста. Объем

17

экспериментов, длительность применения методики и отношение к

ней испытуемых говорят о том, что методика ОПШ обладает так

называемой доверительной валидностью.

Бланковый тест ОПШ создавался на основе описания услов-

ной модели профессиональной оперативной памяти шахматистов

по результатам анализа процесса расчета вариантов методом про-

токолирования. Во время разработки теста ставилась задача обес-

печения дискретности и ограниченности во времени элементарных

заданий для обеспечения возможности в реальных рамках разово-

го тестирования получить материал, достаточный для математико-

статической обработки и, следовательно, объективной оценки

результатов. Другой задачей ставилась максимальная репрезента-

ция в тесте именно диагностируемой функции - оперативной памя-

ти (Симкин Ю.Е., Суханов В. А., Барташников А.А., 1984). Образцы

тестов приведены в разделе 3.1 Испытуемому необходимо сохра-

нять в памяти образ комбинации фигур, постоянно изменяющийся

в результате перемещения фигур с зафиксированного ранее на

предлагаемое поле.

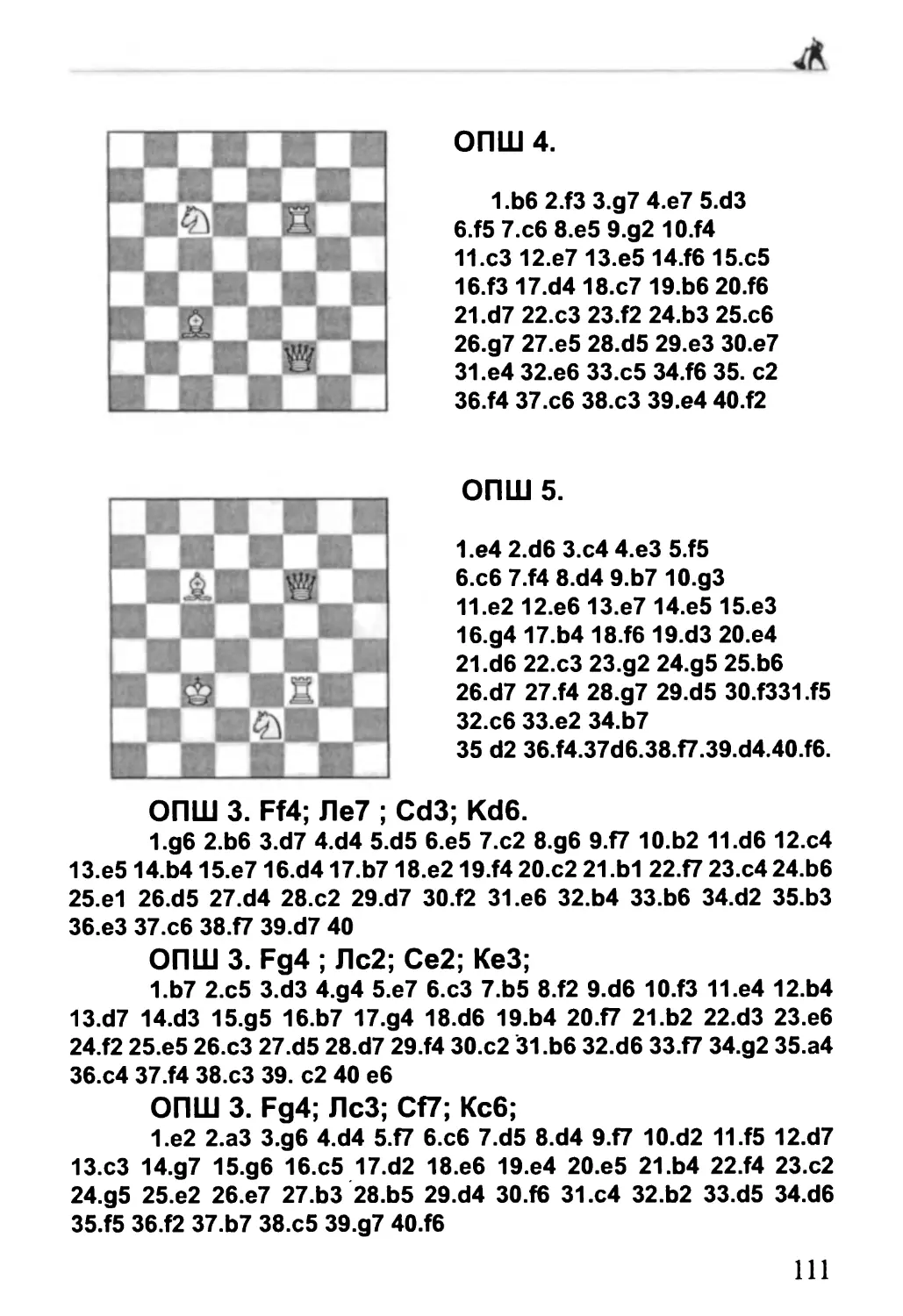

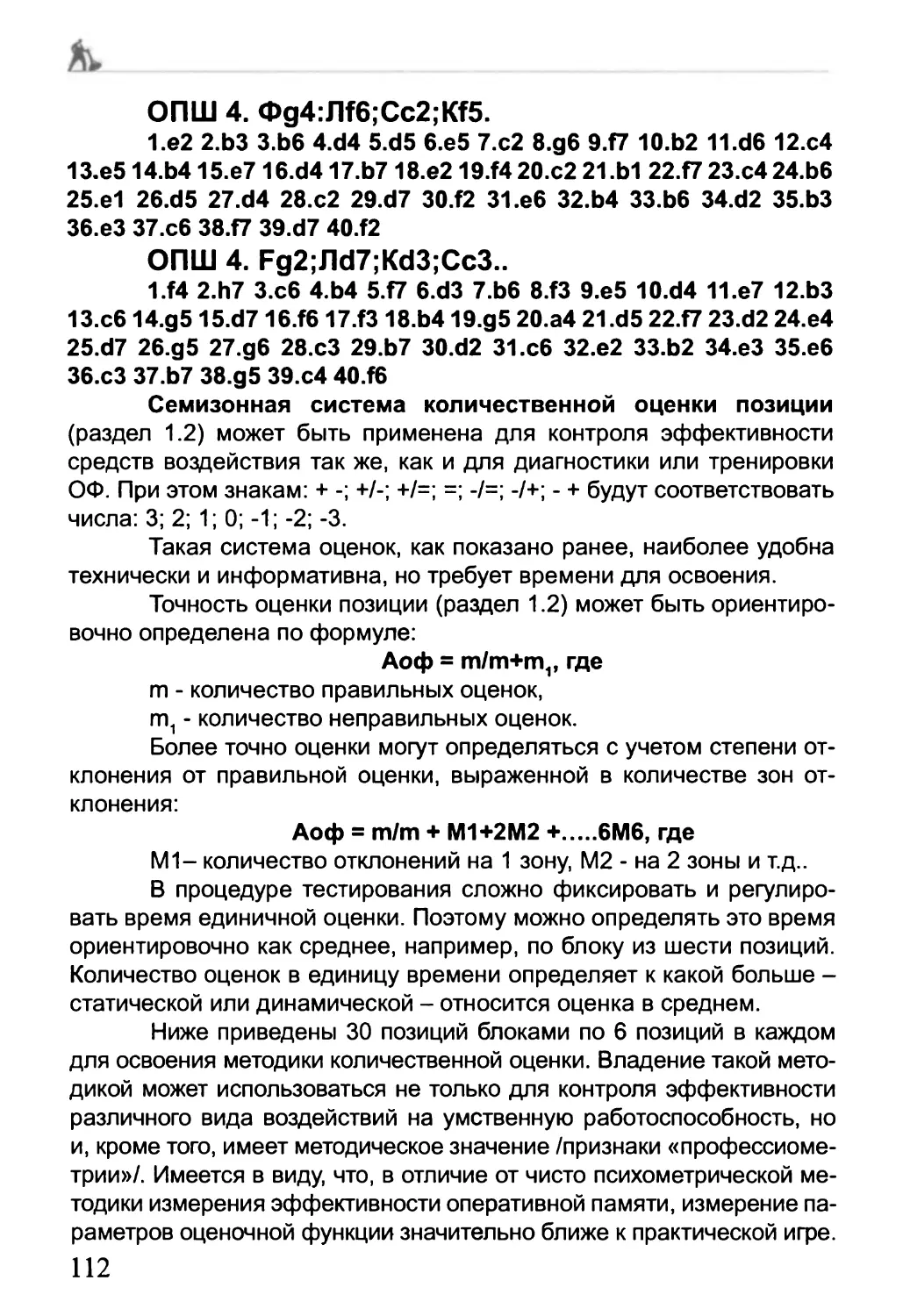

В упрощенном варианте теста задаются только лишь поля,

на которые должны перемещаться фигуры.

Контролируемыми показателями тестирования являются

объем теста, время его прохождения, количество правильных пе-

ремещений и ошибок. Ведется статистический учет этих данных.

Критерии оценки результатов тестирования для блан-

кового и компьютерного вариантов теста одинаковы. Наиболее

адекватным процедуре выбора хода в партии критерием явля-

ется эффективность (Е), определяемая отношением количества

правильных ответов (п), ко времени решения батареи тестов (t):

E=n/t.

Дополнительным критерием, отражающим индивидуальные

особенности процедуры выбора хода, является точность (А),

определяемая количеством ошибочных ответов или отказов (п^:

A=n/n+nr

В компьютерном тесте ОПШ, в отличие от его бланковых

предшественников, на экране монитора совмещаются зоны вни-

мания: шахматная доска, задаваемый видеосигнал, результаты

18

обработки материалов эксперимента. Кроме того, компьютерной

технологией реализованы функции тренерагоператора (подача и

прием задаваемого аудиосигнала, восстановление позиции в слу-

чае ошибки испытуемого, контроль времени). Таким образом, обес-

печивается возможность самостоятельной работы спортсмена и

оперативное получение информации (Круппа Ю.Н., Симкин Ю.Е.

2006). Установление как индивидуального, так и среднегруппового

значений ОП требует учета адаптации к процедуре тестирования.

Оперативная память имеет, в основном, генетическое

происхождение, и развитие ее возможно в ограниченных пред-

елах, в частности, за счет адаптации к процедуре тестирования.

В то же время высокое значение коэффициента корреляции меж-

ду результатами теста и силой игры (или отдельными ее состав-

ляющими, например, расчетом вариантов) позволяет применять

тест для прогноза результатов обучения и тренировки шахматис-

тов. Неординарные результаты тестирования ОПШ продемон-

стрировал в свое время студент 1-го курса Львовского института

физкультуры Василий Иванчук. Высокие результаты тестирования

показывали такие гроссмейстеры как Р.Пономарев, В.Баклан, Ю.

Круппа, Е.Лагно, мм И. Нижник.

Тест незаменим при различных формах профотбора, в

первую очередь при наборе в учебные группы. Можно увере-

но говорить о том, что результаты тестирования, превышающие

среднегрупповые (возрастные, квалификационные) нормы, пред-

полагают серьезную перспективу роста юного шахматиста. Здесь,

однако, очень важен учет личностных характеристик, определяю-

щих мотивацию при тестировании. Установление среднегрупповых

возрастных и квалификационных норм решения компьютерного

варианта теста ОПШ проводится на основе определения корреля-

ционной зависимости между результатами тестирования и квали-

фикацией (рейтингом).

Прогностическая ценность диагностики ОП определяется

установлением корреляции между результатами тестирования ОП

до и после относительно длительных учебно-тренировочных заня-

тий или турнирной практики.

Отклонение тестовых показателей от среднегрупповых

норм (в обе стороны) позволяет косвенно судить об особенностях

стиля шахматистов. Эти особенности зависят с одной стороны от

способностей испытуемого, с другой - от различных внешних фак-

торов, например, от методики тренировки, удельного веса ее ком-

19

понентов. Поэтому методические рекомендации на основе тести-

рования могут быть ориентированы на выбор игрового амплуа или

методических средств устранения недостатков подготовленности.

Значение эффективности Е выше или ниже средне групповых норм

подсказывает стремление в турнирах к позициям динамического

(тактического) характера в первом случае и статического (стратеги-

ческого) - во втором. В тренировочном процессе нагрузка должна,

соответственно, перераспределяться. Аналогично эти результаты

могут учитываться при выборе дебютного репертуара.

Ограниченная статистическая достоверность критерия точ-

ности А позволяет лишь косвенно судить о некоторых особеннос-

тях игры, например о вероятности и причинах просмотров. Инфор-

мация о свойствах ОП , в частности, эффективности Е и точности

А, может использоваться для обоснованной корректировки тре-

нировочного и соревновательного процессов, но авторы не хотят

предопределять творческие выводы шахматистов и тренеров в

этом направлении.

Для шахматистов, особенно высокого уровня, крайне важна

объективная оценка своего состояния перед партией (турниром).

Естественно, использовать для этих целей тест ОПШ, тем более,

что компьютеризация и миниатюризация информационной техни-

ки делают эту задачу реализуемой в любых условиях. Для опе-

ративного тестирования ОП возможно, например, использование

мобильных телефонов.

Выбор времени тестирования перед партией или до турни-

ра, надежность определения зависимости между результатами пар-

тий и результатами тестирования, требуют проведения большого

объема исследований. Играют роль личностные индивидуальные

особенности шахматиста в широком диапазоне, в частности, мо-

тивация к тестированию и влияние внешних факторов. Поэтому

получение достоверных показателей (высокий коэффициент кор-

реляции) целесообразно индивидуализировать. Ознакомление с

методикой установления корреляции между результатами тести-

рования и партии для целенаправленно настроенного шахматиста,

и именно для него, может и должно стать эффективным. Интерес-

но отметить, что шахматист при этом уже не только объект, но и

субъект исследований!

Условия проведения шахматных соревнований, в том числе

длительная гиподинамия, требуют разработки реабилитационных

программ (Штатнов В.В., Симкин Ю.Е., 1999) .Естественно примене-

20

ние фармакологических, физиотерапевтических и других методов

для положительного воздействия на центральную нервную систе-

му. Известно, что некоторые шахматисты высокой квалификации

уже давно пользуются такими средствами. Получение достоверных

(количественных) результатов изучения влияния методов воздей-

ствия предполагает применение диагностики ОП, как одного из

основных критериев качества профессиональной деятельности

шахматистов. Эффективность тренировки ОП ограничивается, на-

пример, в процессе «разминки», достижением оптимального инди-

видуального уровня.

Таким образом диагностика оперативной памяти :

- имеет безусловное прогностическое значение, в

частности, при наборе в учебные группы;

- является дополнительным фактором, определя-

ющим методическое содержание тренировочного процесса;

- позволяет определить состояние спортивной фор-

мы, что требует освоения шахматистами такой методики

индивидуально.

Результаты диагностики ОП - один из основных критериев

для достоверного определения эффективности воздействия фар-

макологических и других внешних факторов на соревновательную

деятельность шахматистов.

Оценка позиции /оценочная функция (ОФ)/, играющая

основную роль в процедуре выбора хода, происходит на бессоз-

нательном уровне. Моделирование высшей нервной деятельности

и психических функций, в том числе в области шахмат, и иссле-

дование закономерностей информационных процессов, протекаю-

щих в головном мозгу, теоретическая и практическая разработка

проблемы искусственного интеллекта требуют изучения не толь-

ко сознательного, но и бессознательного компонентов, без чего

анализ психического не может быть глубоким, всесторонним и

полноценным.

Изучение взаимодействия сознательного и бессознатель-

ного существенно и для теории спорта. Эффективное управление

процессом подготовки квалифицированных шахматистов предпо-

лагает формирование у них автоматизированных психических уме-

ний и навыков, освобожденных от сознательного контроля. Осо-

бенно это характерно для игры в шахматы, требующей обработки

большого объема информации за ограниченное время. В частнос-

ти, важнейшие составляющие процесса принятия решения шахма-

21

тистом - оценка позиции и перебор вариантов (рис.2) - осущест-

вляются на бессознательном уровне.

Проблема бессознательного достаточно глубоко иссле-

дована в философско-психологическом аспекте (Ф.В.Бассин,

А.Е.Шерозия, 1979; А.Е.Шерозия, 1979; А.Н.Леонтьев, 1977; Д.И. Ду-

бровский, 1983).

Наиболее существенным компонентом процесса выбора

хода в шахматах является оценка позиции. В философии, а затем

и в психологии, понимание «относительной самостоятельности»,

«автономности» этой функции психики возникло довольно дав-

но. К. К. Платонов(1981), например, даже считал ее одной из трех

основных функций, наряду с познанием и регуляцией.

К сожалению, отсутствие общефилософской и общепсихо-

логической трактовки категории «оценка» затрудняет исследова-

ния оценочных процессов в специальных дисциплинах, в том чис-

ле и в шахматах.

Интеллектуальная оценка изучалась в шахматах еще в кон-

це прошлого века французским психологом А. Бинэ (1894), который

в результате проведенных исследований пришел к выводу, что

«лучше играет тот, кто правильно оценивает позицию и дальше

рассчитывает варианты». Роль оценки в игре особенно подчерки-

вал А.Кливленд (1907). В психологическом исследовании Кливлен-

да значение оценки для игры ставится настолько высоко, что са-

мое умение играть в шахматы определяется искусством оценивать

позицию.

Целесообразно остановиться на том, как рассматривает

оценочную функцию Б. М. Блюменфельд (1948). С точки зрения

шахматиста-практика Блюменфельд дает следующее определе-

ние оценке. «По содержанию оценка позиции - это суждение о по-

зиции в целом, отвечающее на вопрос: у какой из сторон лучше

шансы и насколько?». Анализ содержания и структуры оценки раз-

вивает понимание этой функции, дает возможность определить ее

существенные признаки и операционный состав.

Изучение оценочных процессов проводились в психофизи-

ологии и инженерной психологии ( Батурин А.Н.,1989). Здесь изуча-

лась сенсорная оценка («чувствую ли ощущение?», «чувствую ли

разницу между ощущениями?», и «узнаю ли объект?»). Особенно

велико внимание к проблеме оценки в философских дисципли-

нах: гносеологии, этике, эстетике, логике. В некоторых из них ка-

тегории «оценка» придается настолько большое значение, как та-

22

ким фундаментальным категориям, как «познание», «отражение»,

«ценность», о чем можно судить даже по названиям статей и моно-

графии.

В то же время «оценка», как слово разговорного языка и как

общенаучный термин, имеет множество значений и смысловых

оттенков. Кроме того, это слово выполняет двойную функцию, обо-

значая и процесс оценки (оценивание) и результат этого процесса

(оценка-результат). Как научный термин, «оценка» до сих пор не

имеет единого «официального» определения: нет соответствую-

щих статей в БСЭ, ни в философской энциклопедии, ни в психоло-

гических словарях, хотя другие термины в них определяются через

оценку как родовое понятие (например, «самооценка»).

Из сопоставления роли оценки в процессе расчета с тем

фактом, что даже при сравнительно небольшом расчете в уме

осуществляются до 10 передвижений фигур и при каждом из них

может быть существенна оценка позиции, следует вывод, что

квалифицированный шахматист должен уметь весьма быстро и

часто мгновенно оценивать позиции. Большую роль в возможности

мгновенной оценки играет ее связь с «историей» шахматной пар-

тии. Благодаря тому, что скелет позиции при каждом новом ходе

остается тот же, оценка данной позиции опирается на предшеству-

ющую оценку с учетом происшедшего изменения. К этому нель-

зя, однако, свести целиком объяснение возможности мгновенной

оценки. Нередки случаи, когда от одного хода резко меняется вся

ситуация и, тем не менее, правильная оценка производится мгно-

венно.

Эксперименты О. К. Тихомирова (1984) позволяют более

широко взглянуть на оценку, цикличность, которой в данном случае

проявляется посредством сужения-расширения зоны поиска ре-

шения соответственно благоприятной оценке найденного хода. Так

же, как и Блюменфельд, ©.Тихомиров отмечает эмоциональный ха-

рактер оценки.

Важность оценки позиций показывает также предназна-

ченная для игры в шахматы программа К. Шеннона (1963). Автор

пишет: «Хотя для шахмат простая и точная оценочная функция не-

известна и, вероятно, никогда не будет найдена вследствие слож-

ности игры, уже сейчас возможно построить приближенную оце-

ночную функцию. В самом деле, любой хороший шахматный игрок

должен уметь делать такую оценку позиции, базирующуюся на об-

щей структуре позиции, числе и типе белых и черных фигур, пе-

23

шечной структуре, мобильности и т.д. Эти оценки несовершенны,

но чем сильнее игрок, тем лучше его оценки».

Таким образом, умение правильно и четко оценивать по-

зицию оказывает решающее воздействие на процедуру принятия

решения.

Наиболее существенными признаками ОФ, таким образом,

являются:

- одновременный (совместный) характер оценки;

- объем информации, подлежащий оценке, значителен: ин-

формация не охватывается сознанием полностью и контролирует-

ся подсознанием;

- в большинстве случаев дается в связи с «историей» по-

зиции, в связи с оценками позиций, которые привели партию к оце-

ниваемой ситуации;

- «цикличность» оценки: при недостаточности информации

для оценки - увеличение ее в процессе перебора и установления

логических закономерностей с последующим возвращением к

оценке на более углубленном уровне;

- эмоциональный характер оценки, связанный с опорой на

субъективное переживание опыта.

Виды и особенности оценочных функций:

- статическая (интуитивная, мгновенная);

- логическая (полученная путем вывода из вербальных

посылок);

- динамическая (связанная с углубленным изучением пози-

ции и расчетом вариантов).

Весь процесс обучения шахматной игре строится на при-

менении логической (вербальной) ОФ. Эта же функция является

основой обмена информацией между шахматистами, тренерами

и шахматистами, шахматистами и общественностью. Обмен ре-

ализуется через шахматную литературу, комментарии к партиям,

выступления ведущих шахматистов.

Динамическая ОФ определяет выбор хода и, таким обра-

зом, результат партии и соревнования. Эта функция включает ста-

тическую ОФ (узлы «дерева перебора») и результат движения по

этому дереву, реализуемый оперативной памятью.

Определяющая роль статической ОФ наглядно видна на

рис.1. Очевидно, что сила выбранного хода зависит от сравнитель-

ной оценки конечных позиций и глубины перебора.

24

Класс шахматиста в основном и определяется «чувстви-

тельностью» оценочного аппарата в конечных позициях. Также от

чувствительности ОФ зависит и сама глубина перебора, поскольку

она определяет отсев возможных ходов по дереву расчета.

Из рисунка 2 видно и различие между статической и дина-

мической ОФ. Оба хода из исходной позиции приводят к позициям

с одинаковой статической ОФ на 1-ом полуходе, но к разным ди-

намическим ОФ по завершению перебора. Это и определяет пра-

вильность выбора хода!

Следует отметить, что сам факт работы над количественным

представлением факторов оценки позиции стимулировал развитие

вербальной ОФ. Учебный процесс на стадии освоения стратегии

шахмат обогащается дополнительной информацией.

Если работа над объективизаций вербальной ОФ

исчерпывается, то совершенствование статической ОФ имеет

серьезные резервы.

Определим более детально смысл статической ОФ.

Процесс формирования и объективизации подсознательной

оценки можно охарактеризовать, к сожалению, только внешними

факторами. Один из них - освоение и уход в подсознание вербаль-

ной оценки. А вот другой фактор, безусловно, значительнее. Речь

идет о зависимости фиксируемой в долговременной памяти оценки

от последующего развития партии. Естественно, что положительный

результат продолжения партии после выбора хода ведет к попада-

нию в долговременную память (ДВХ) положительной оценки этого

хода. Если же результат отрицательный, то ходу присваивается со-

ответствующая оценка. Однако исход выбора зависит ведь далеко

не только от объективной оценки, но и от реакции на нее соперника,

различных внешних факторов, повторяемости аналогичных ситу-

аций, индивидуальных особенностей восприятия, запечатления и

воспроизведения позиции, ассоциативной памяти и др. факторов.

Таким образом, объективность попадающей в ДВХ информации о

позициях из сыгранных партий недостаточна, и поэтому настоящая

книга предлагает новые пути формирования ОФ.

Предлагается идея интенсивного по количеству актов срав-

нения статической ОФ с объективно установленной оценкой. Эта

оценка определяется неоднократным анализом позиций шахма-

тистами высшей квалификации и современными компьютерными

игровыми программами. Игровую программу, даже высокого уров-

25

ня, целесообразно привлекать в основном для позиций динами-

ческого, счетного типа и в случае противоречивых оценок.

Кроме диагностики ОФ, имеющей методическую ценность,

процедура сравнения, и это главное, обеспечивает попадание в

ДВХ именно объективных оценок, что и определяет в итоге рост

мастерства шахматиста.

Чем отличается такой метод от формирования в ДВХ оце-

нок естественным способом, т.е. в результате профессионального

игрового опыта?

О первом отличии - возможности попадания в ДВХ в про-

цессе игры необъективных оценок - уже говорилось.

Второе отличие - более интенсивная эмоциональная со-

ставляющая процесса попадания оценок в ДВХ во время игры, чем

при тренировке. Это отличие может играть как положительную, так

и отрицательную роль в зависимости от правильности оценки.

Вместе с тем, это отличие требует повышения мотивации к

процедуре тестирования. Испытуемые должны понимать, что если

диагностика ОФ уточняет направления тренировочного процесса,

то тренировка ОФ, априори, повышает силу игры.

В формировании статической ОФ определяющую роль

играют долговременная и ассоциативная память.

Все шахматисты в ходе обучения постоянно решают за-

дания «найдите лучший ход». Нами рассматривается с целью

объективизации динамической оценки позиции и повышения

эффективности анализа партий, кроме того и обратная задача -

«найдите нелучший ход». Предполагается, что такого рода анали-

тическая работа способствует профилактике попадания в ДВХ по-

зиций с необьективной оценкой.

Нахождение «нелучшего хода» имеет менее выраженное

эмоциональное подкрепление, чем задание найти лучшее про-

должение. Для повышения мотивации необходимо понимать, что

задание можно рассматривать как нахождение хода лучшего, чем

сделанный.

Основная идея рассматриваемой в настоящем разделе ме-

тодики диагностики и объективизации ОФ состоит в массирован-

ном введении в ДВХ большого количества позиций с объективной

оценкой. Эта идея частично прошла и продолжает проходить в на-

стоящее время проверку на практике. В то же время, и это прин-

ципиально важно, реализация идеи эффективна в любом случае.

Для шахматистов высокой квалификации сравне-

26

ние объективных оценок с имеющимися в ДВХ приведет к

объективизации статической ОФ в процессе расчета вариантов.

Для шахматистов начальной и промежуточной стадий обу-

чения и тренировки методика особенно эффективна, так как изна-

чально ДВХ заполняется позициями с объективной оценкой. Таким

образом, однозначно сокращается время творческого и квалифи-

кационного роста.

Обеспечение эффективности методики требует представ-

ления большого количества позиций. Учитывая это принципиально

важное требование: необходимо обеспечивать технически простой

отбор и восприятие позиций. Кроме того, для учета динамики разви-

тия ОФ в процессе тренировки необходимо суммирование резуль-

татов поурочно. Все это может быть обеспечено количественным

представлением качества позиции.

Возможны различные представления ОФ: например, описа-

тельное, знаковое, цифровое (Бондаревский И.И., 1973), компью-

терное и комбинированное.

В значительной мере приближенной является предложен-

ная шахматным информатором и Югославской Энциклопедией

7-ми зонная система оценок шахматных позиций:

1. Равенство =;.2. У белых чуть лучше +=; 3. У черных чуть

лучше =+;. 4. У белых лучше +/-;5. У черных лучше -/+;6. У белых

выиграно +-;7. У черных выиграно -+.

В работе (Лысенко А.В., 1990) приводятся некоторые

результаты количественной оценки 15 позиций и ориентировоч-

ной привязке их к квалификационному уровню. Опыт этих и других

работ показывает, что шахматисты даже самого высокого уров-

ня могут уверенно дифференцировать оценку позиции только по

семизначной, но не одиннадцатизначной системе, предложенной

гроссмейстером И. Бондаревским.

Таким образом, для диагностики или тренировки ОФ, на наш

взгляд, целесообразно применение семизонной системы с количе-

ственной оценкой. В этом варианте знакам: + -; +/-; +/=; =; -/=; -/+; - +;

будут соответствовать числа: 3; 2; 1; 0; -1; -2; -3.

Такая система оценок наиболее информативна и удобна

технически, но требует времени для освоения.

Точность оценки позиции Аоф может быть ориентировочно

определена по формуле:

Аоф = где

27

ж.

m - число правильных оценок,

т1 - число неправильных оценок.

В процедуре тестирования сложно фиксировать и регули-

ровать время единичной оценки. Количество оценок некоторого на-

бора позиций в единицу времени (Еоф) определяет к какой больше

- статической или динамической - относится /в среднем/ оценка.

Таким образом, если оперативная память определяется в

основном эффективностью Е, а точность А имеет дополнительное,

процедурное значение, то оценочная функция, наоборот, опред-

еляется точностью Аоф, а параметр Еоф играет вспомогательную

роль.

Испытания методики на ограниченном контингенте шахма-

тистов подтвердили ее эффективность для диагностики и трени-

ровки ОФ.

Таким образом:

- оценочная функция, играющая основную роль в про-

цедуре выбора хода, настоятельно требует всесторонне-

го изучения, результаты которого должны стать основой

шахматного тренинга;

- вербальная (логическая) ОФ остается основным

средством обмена информацией в области шахмат, вклю-

чая обучение и тренировку; вместе с тем, возможности и

перспективы совершенствования тренировочного процесса

на этой основе в значительной мере исчерпаны;

- интенсивная объективизация подсознательной ста-

тической ОФ-серьезный резерв повышения эффективности

шахматного тренинга;

- диагностика ОФ может содействовать контролю

умственной работоспособности шахматистов /раздел 3.1/

«Шахматный» интеллект и интуиция. Определяя стати-

ческую ОФ как интуитивную, мы, тем самым, уже затронули роль

интуиции в «шахматном» мышлении.

Тренерами и шахматистами высокого уровня (Белявский

А.Г., Михальчишин А. Б, 2006; Дворецкий М.И., 2007) не только при-

водятся примеры красивых интуитивных решений, но и предлага-

ются практические советы по развитию шахматной интуиции. .

Нам, тем не менее, кажется, что результат

экспериментального воздействия на интуицию может быть про-

верен только в том случае, когда ее проявление оценено количе-

ственно до- и после воздействия. К сожалению, таких методик пока

28

л

нет, и это не удивительно по отношению к явно подсознательному

процессу.

В развитие упомянутых работ определим сложное понятие,

о котором пойдет речь.

Итак, интуиция - это неосознаваемая человеком психичес-

кая деятельность по переработке и обобщению ранее приобретен-

ной информации и выработке новой информации (Дмитриев ,1985).

Результат неосознанной интуитивной деятельности не всег-

да можно доказать обычным логическим путем. Подтверждение

правильности интуитивного вывода осуществляется в процессе

практической деятельности. Логическое мышление обосновывает

практически подтверждение интуитивных выводов, которые

обычно носят приблизительный, вероятностный характер. Досто-

верность интуиции может быть проверена при условии включения

ее в целостную систему знаний.

Характерными чертами интуиции являются непосредствен-

ность, внезапность, неосознанность. Неосознанность характери-

зует интуицию как процесс, а непосредственность и внезапность

- как результат. Комплексный, системный подход к исследованию

интуиции, при котором учитываются все эти феноменологические

признаки, позволяет дать более полную и адекватную характерис-

тику интуиции.

Внезапность интуитивного решения связана с характерным

его свойством - одновременным, мгновенным учетом множества

данных и факторов актуальной ситуации, что проявляется как

способность интуитивной и вообще бессознательной деятель-

ности. Внезапность интуитивного вывода является результатом

особенности мышления, внутренние процессы которого часто

не осознаются субъектом, хотя благодаря им и осуществляется

одновременный анализ множества факторов. Все это в полной

мере относится к проявлению интуиции в шахматах как модели

любых интеллектуальных процессов.

Интересно представить модели возникновения интуитивных

решений на основе «дерева расчета». Можно гипотетически пред-

положить, что мгновенность принятия интуитивных решений

определяется очень высоким значением статической оценки пози-

ции в одном из узлов дерева расчета, что прекращает движение по

ветвям «дерева» (рис. 2).

Мы настаиваем на том, что «шахматная интуиция» опред-

еляет поиск всех (кроме теоретических) ходов-кандидатов, как

29

в позициях на доске, так и в узлах «дерева расчета». Только по

результатам последующего анализа можно объективно судить о

силе интуитивных решений. Считаем ли мы, что на вероятность

интуитивных решений нельзя воздействовать? Можно! Необхо-

димо вспомнить, что интуиция - подсознательно накопленный

профессиональный опыт, и на нее влияют турнирная практика и

анализ партий. Основной целью анализа, в том числе собственных

партий, является обнаружение ошибок с целью уменьшения ве-

роятности их появления в будущем в аналогичных позициях и

объективизации, тем самым, статической ОФ.

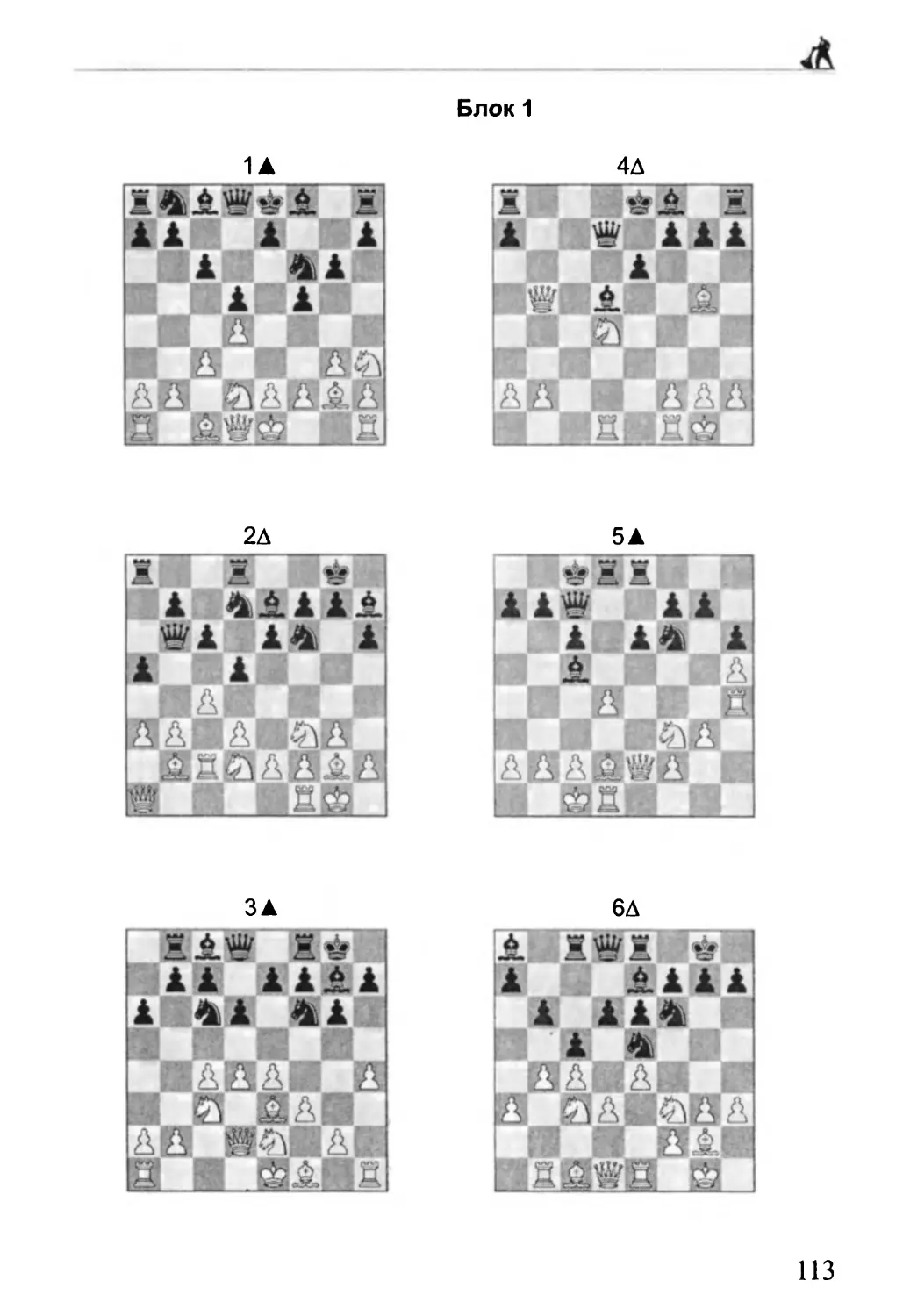

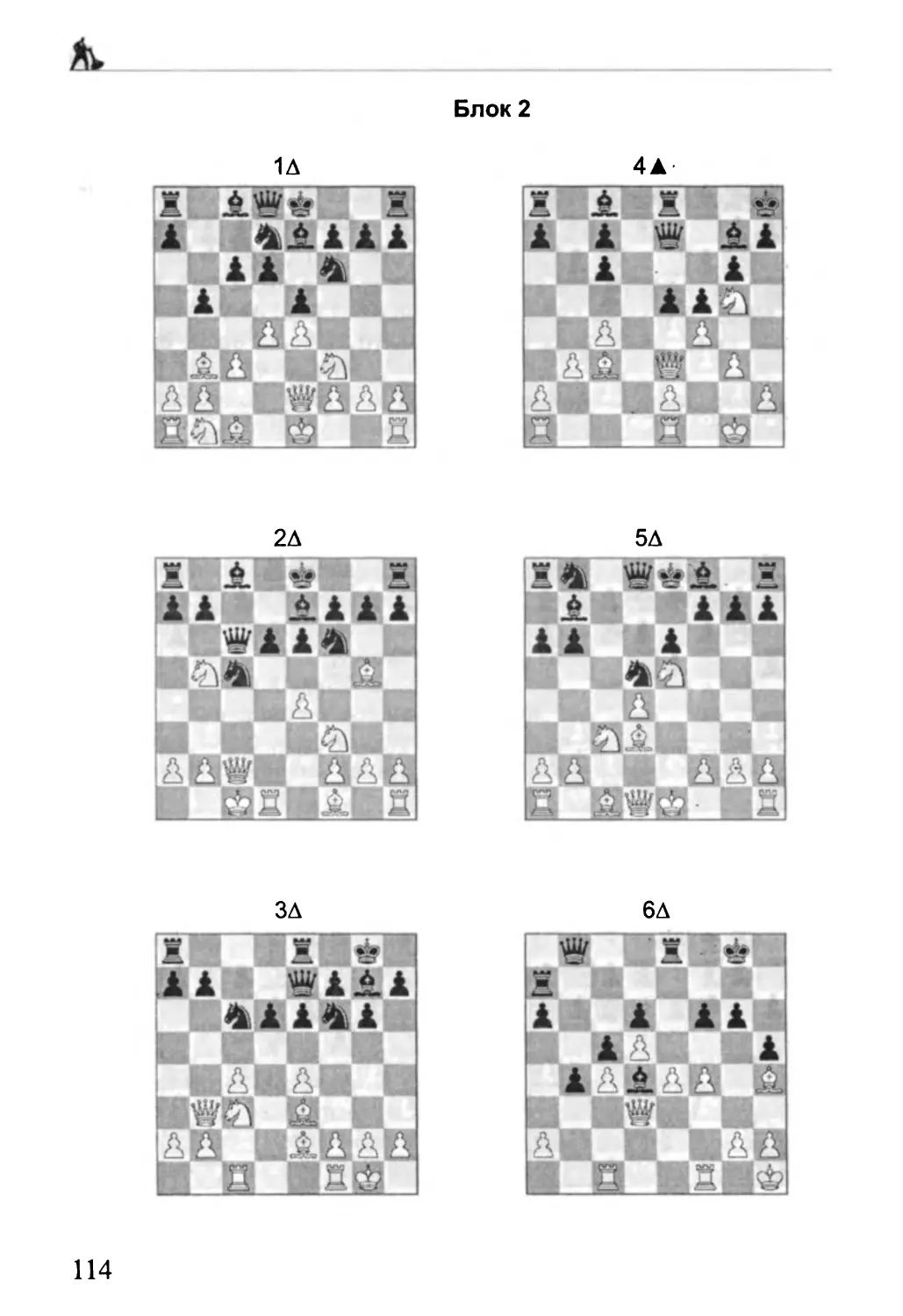

Оперативное мышление (ОМ) - функция интегральная, за-

вершающая процедуру выбора хода. Тесты ОМ скорее «професси-

ометрические». чем психометрические и могут быть представлены

решением конкретных позиций. Мотивация при этом увеличивает-

ся, но обоснованность представления функции уменьшается. Тем

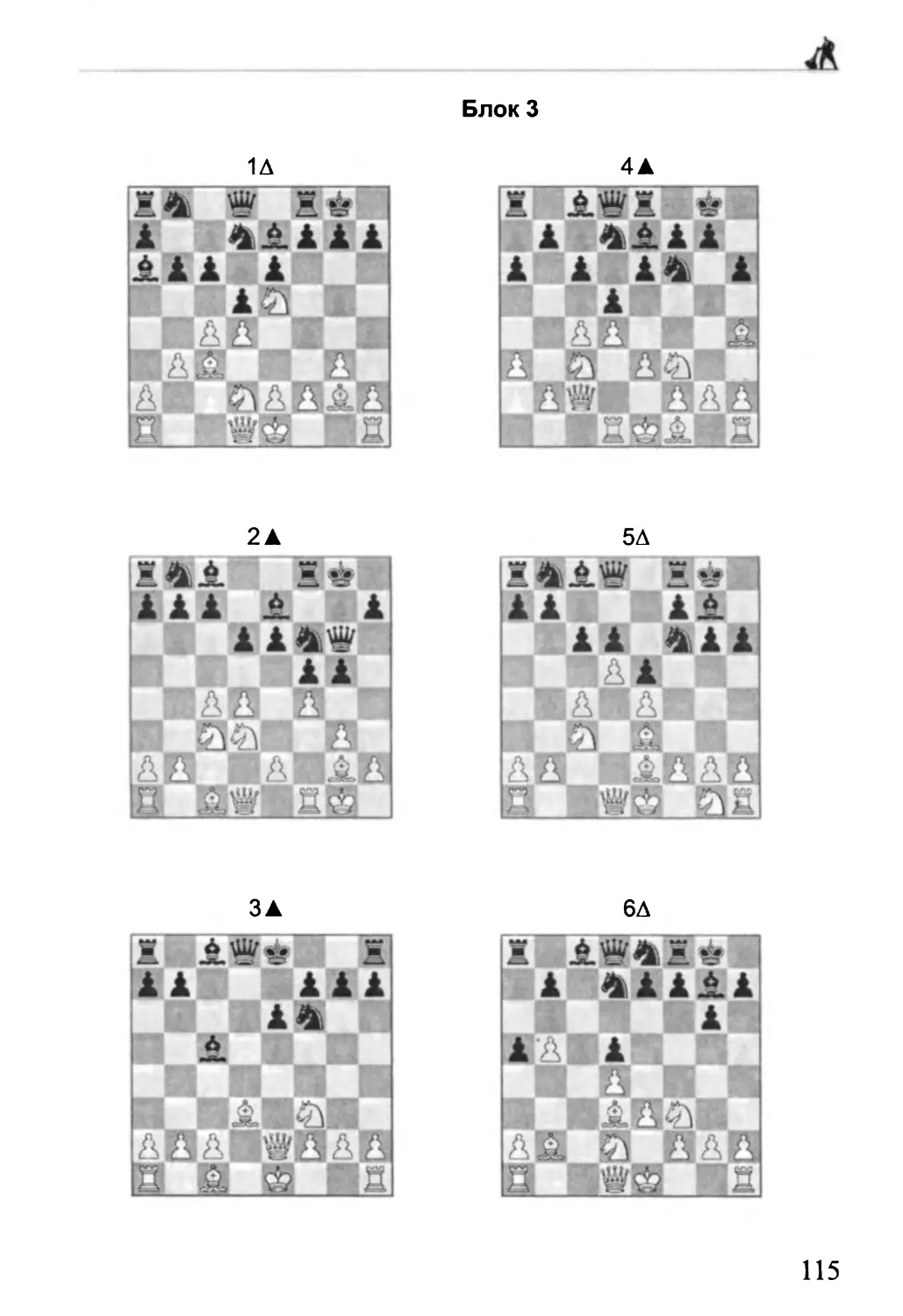

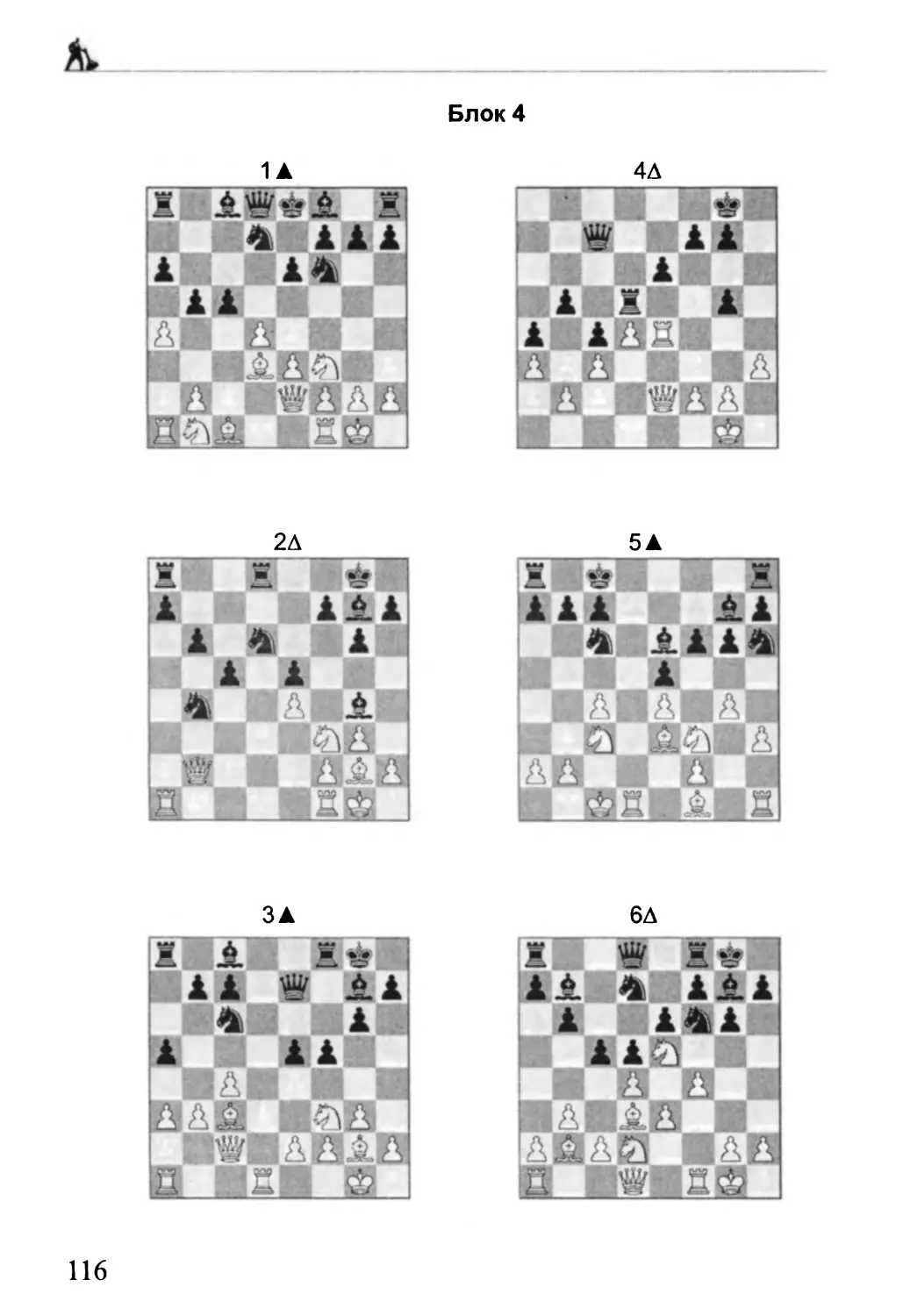

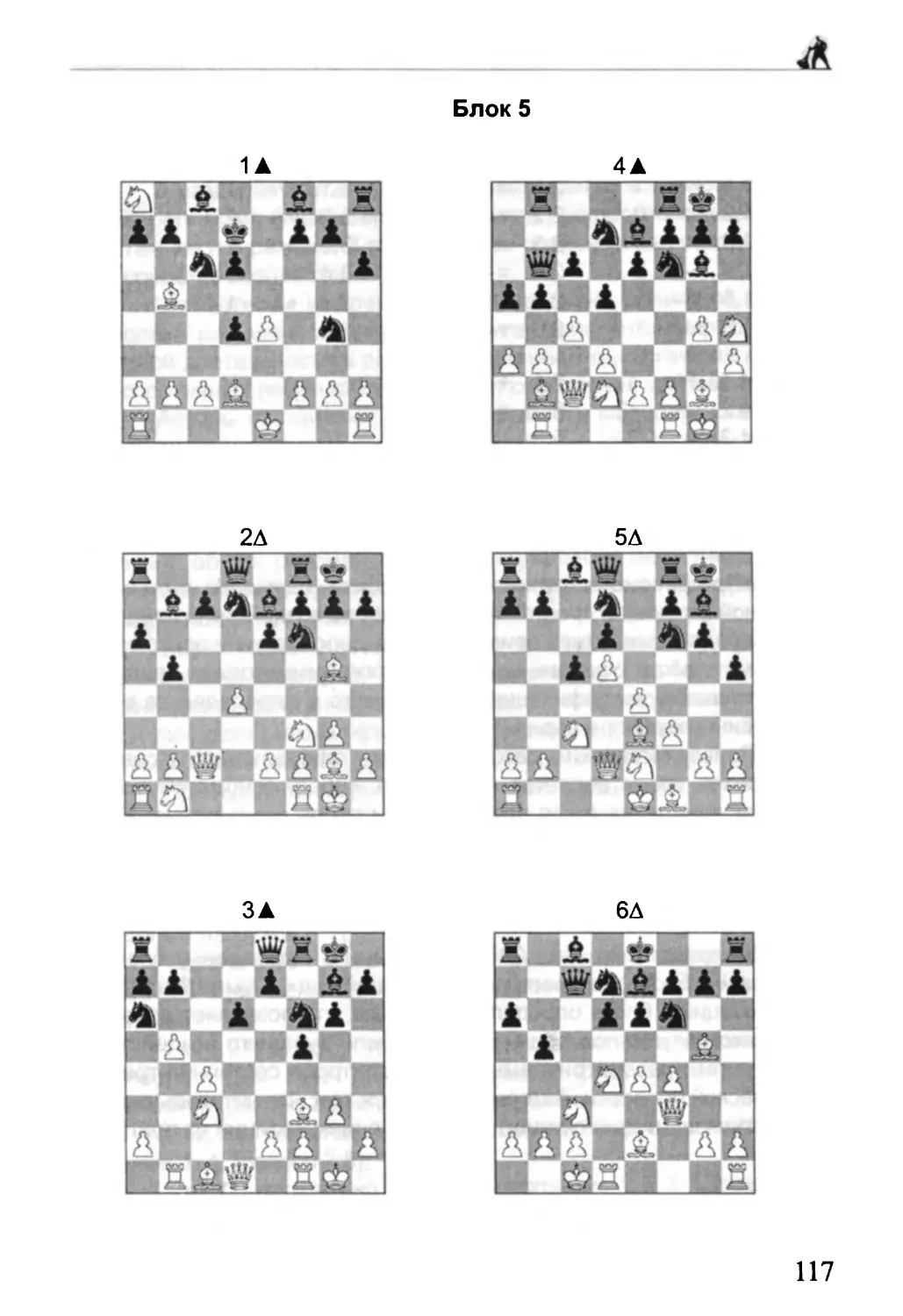

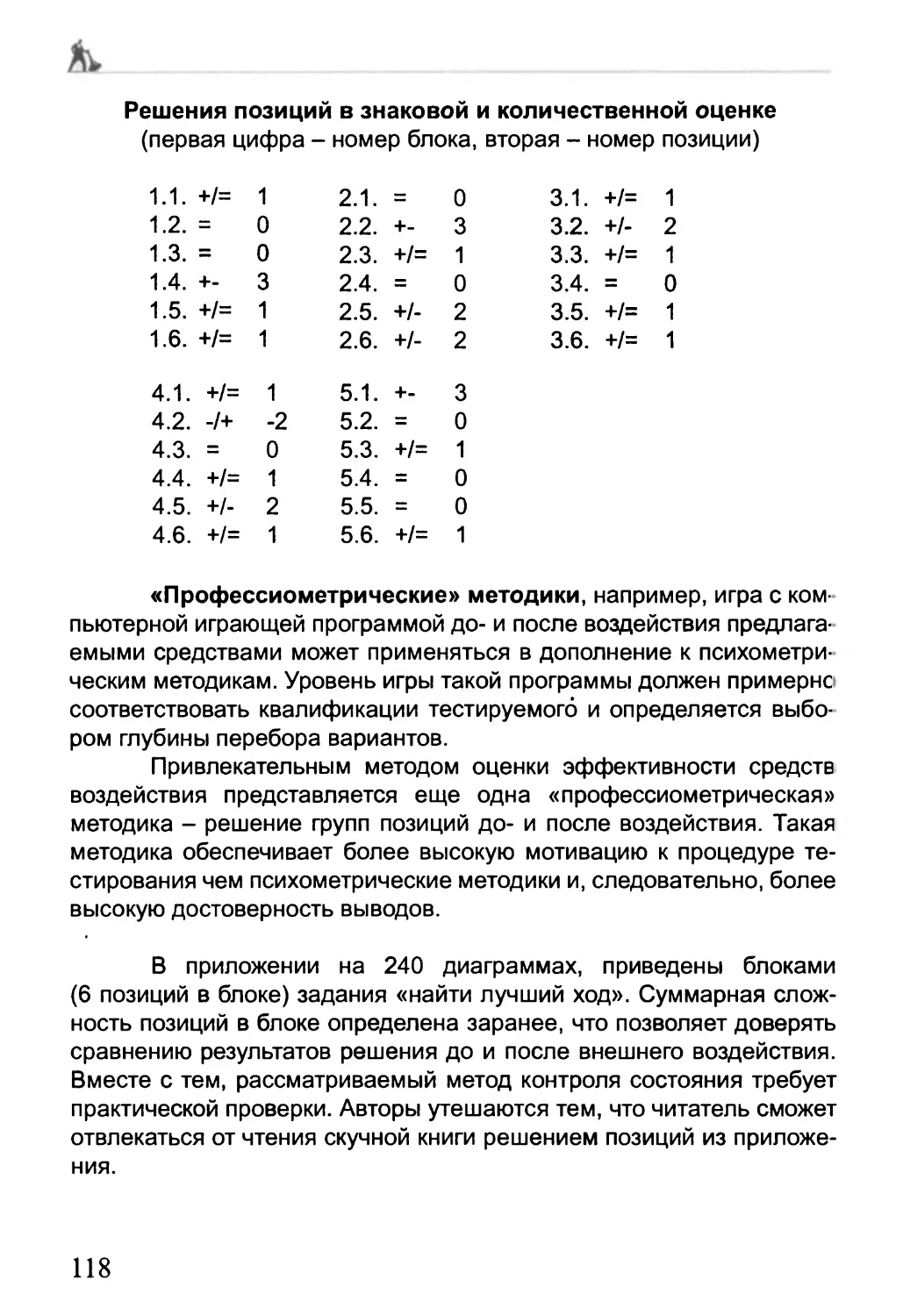

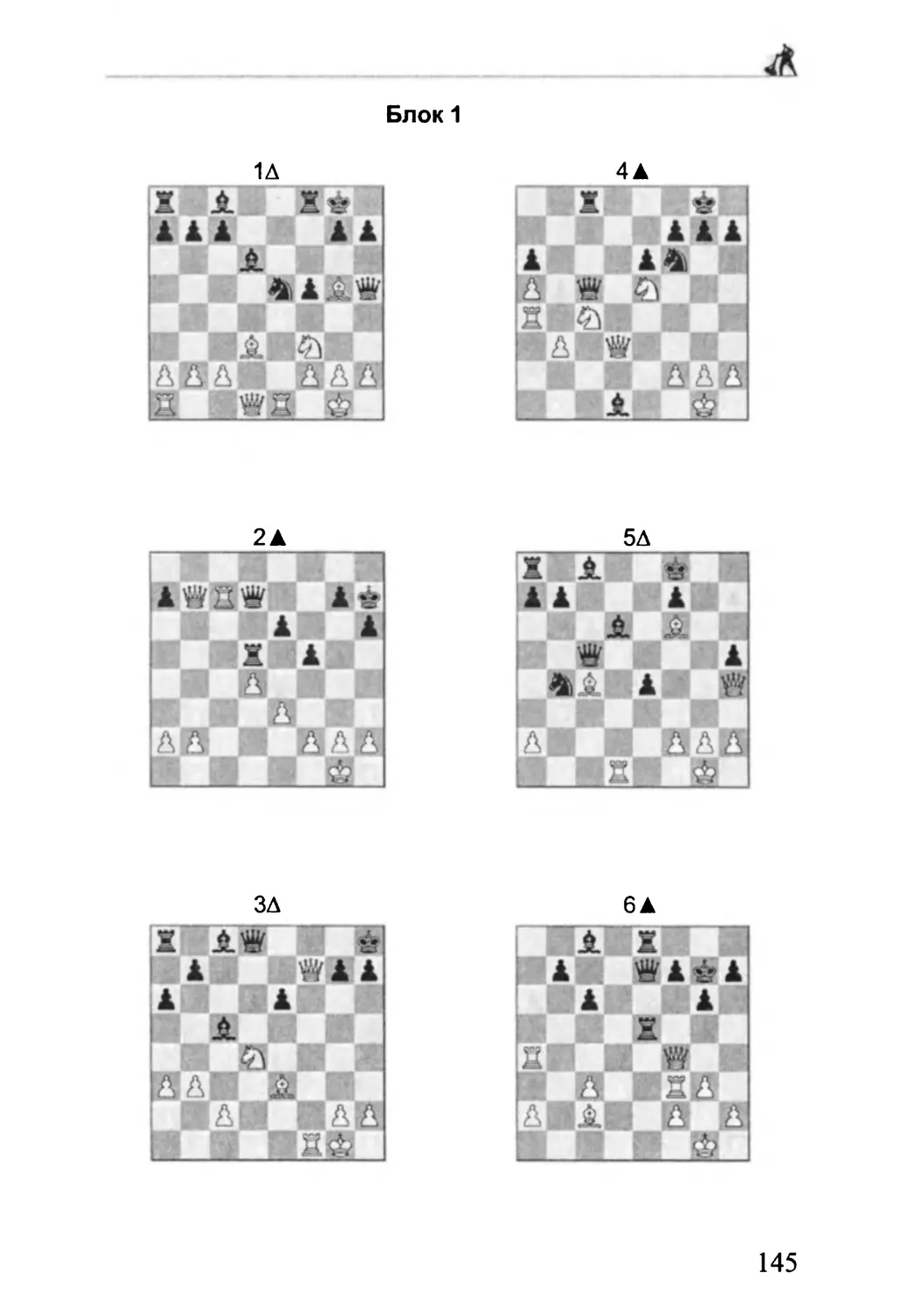

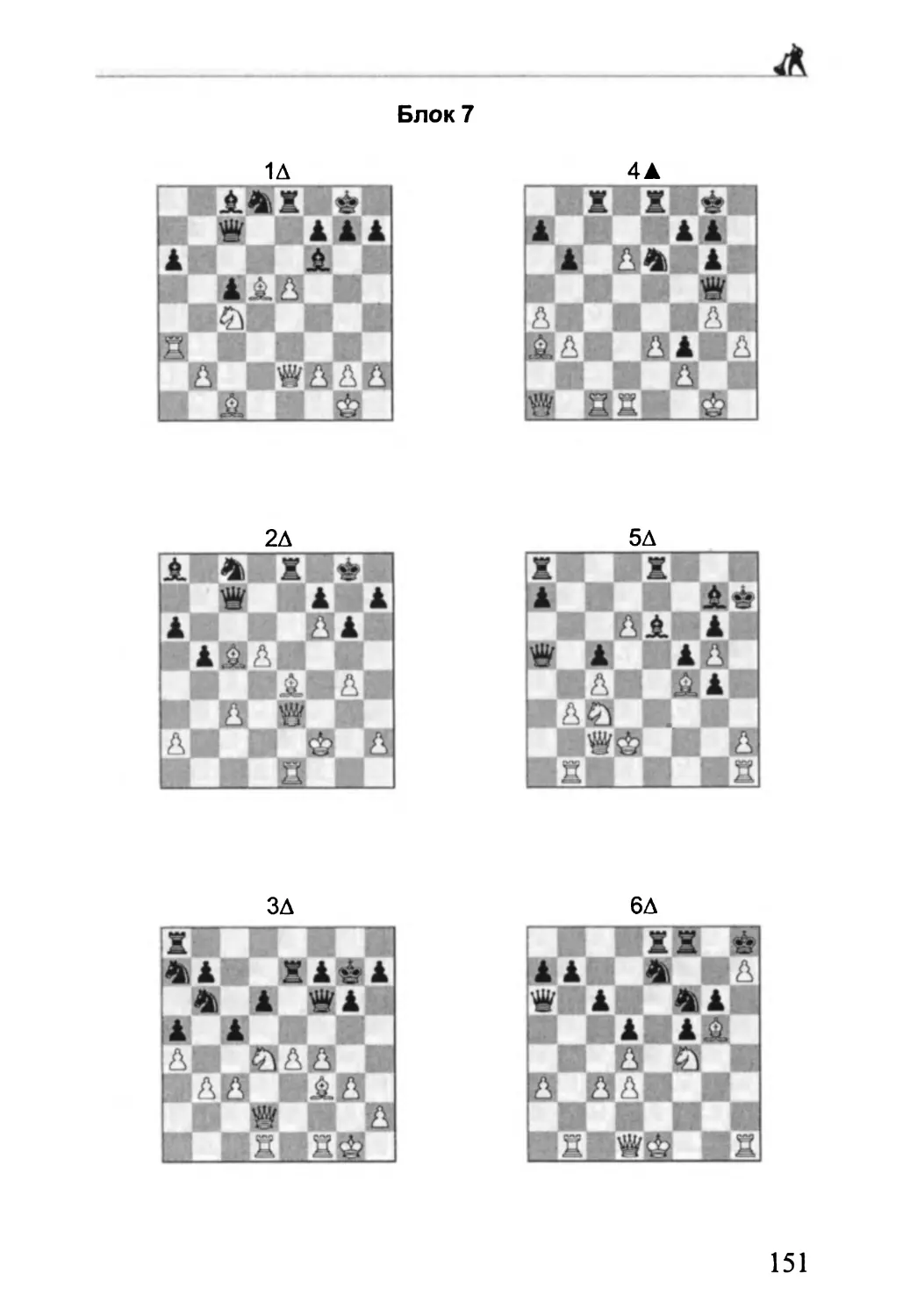

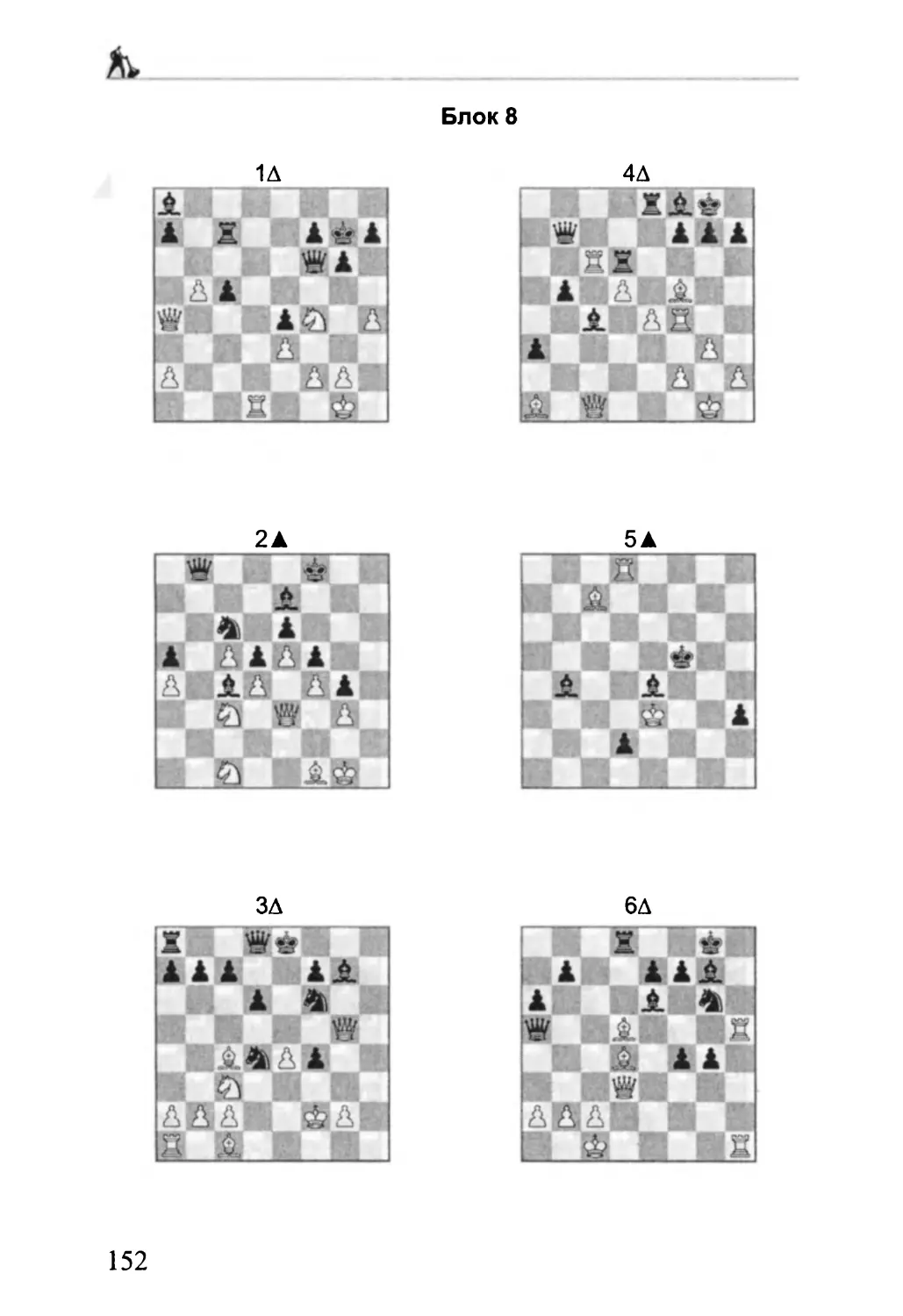

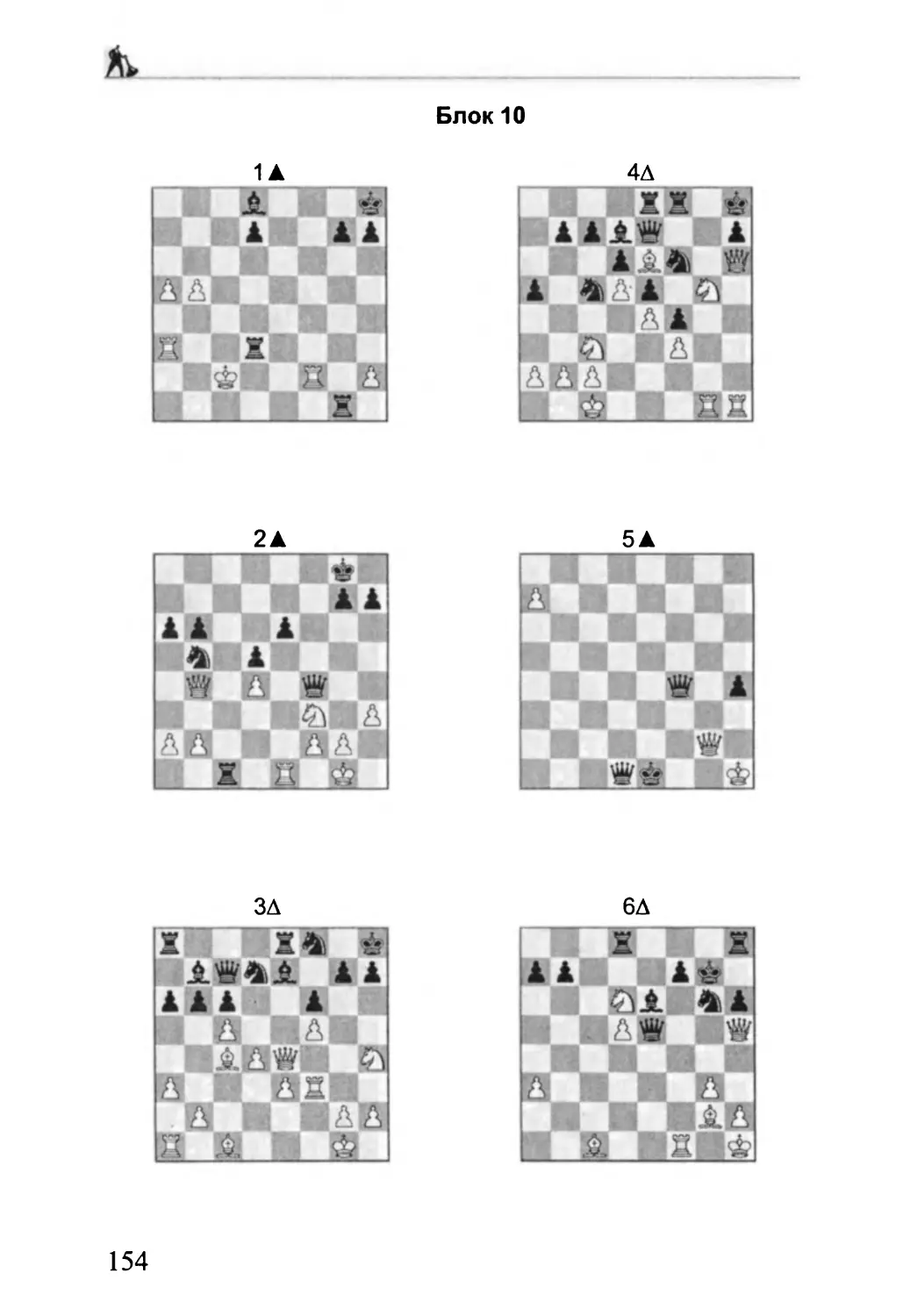

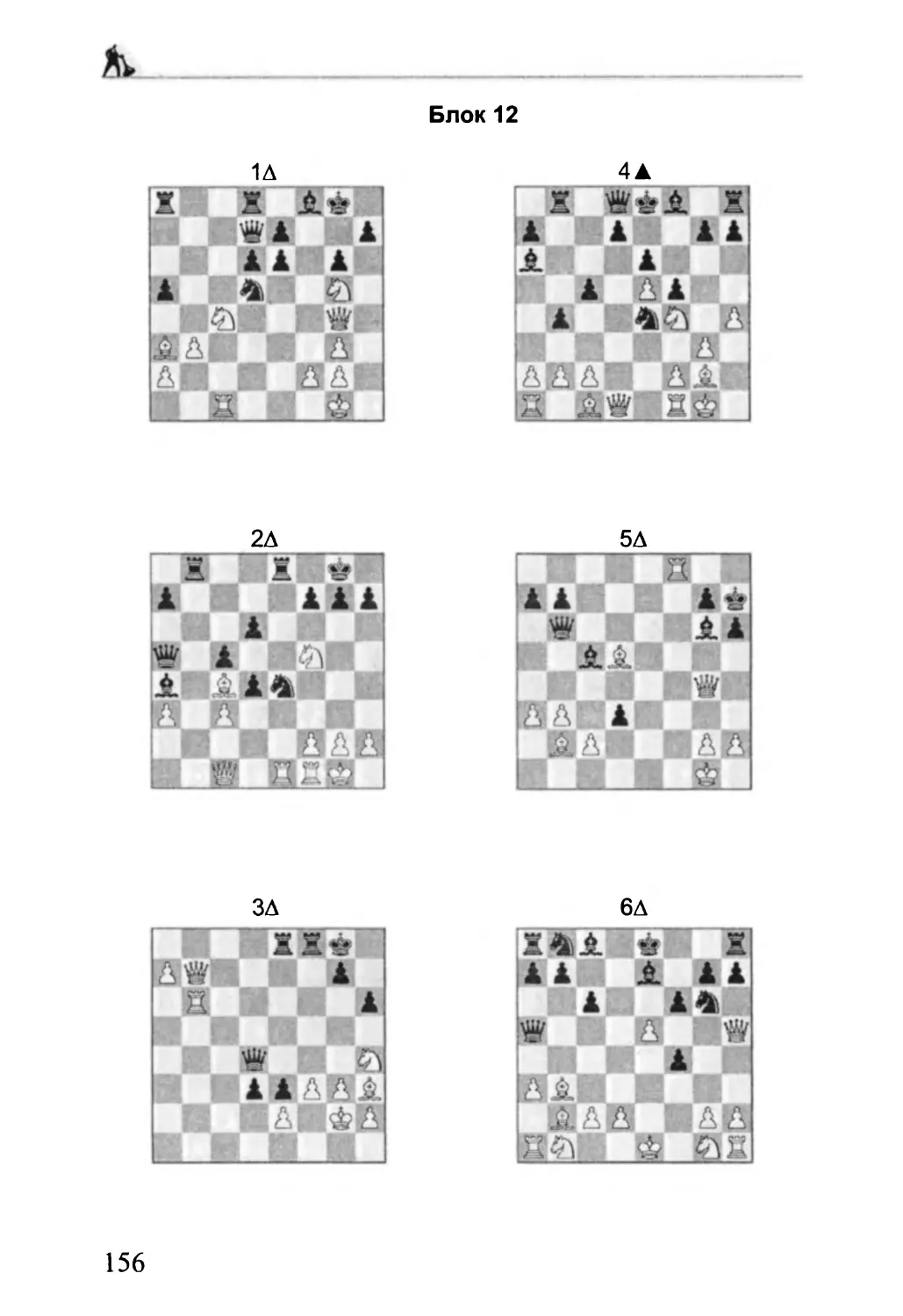

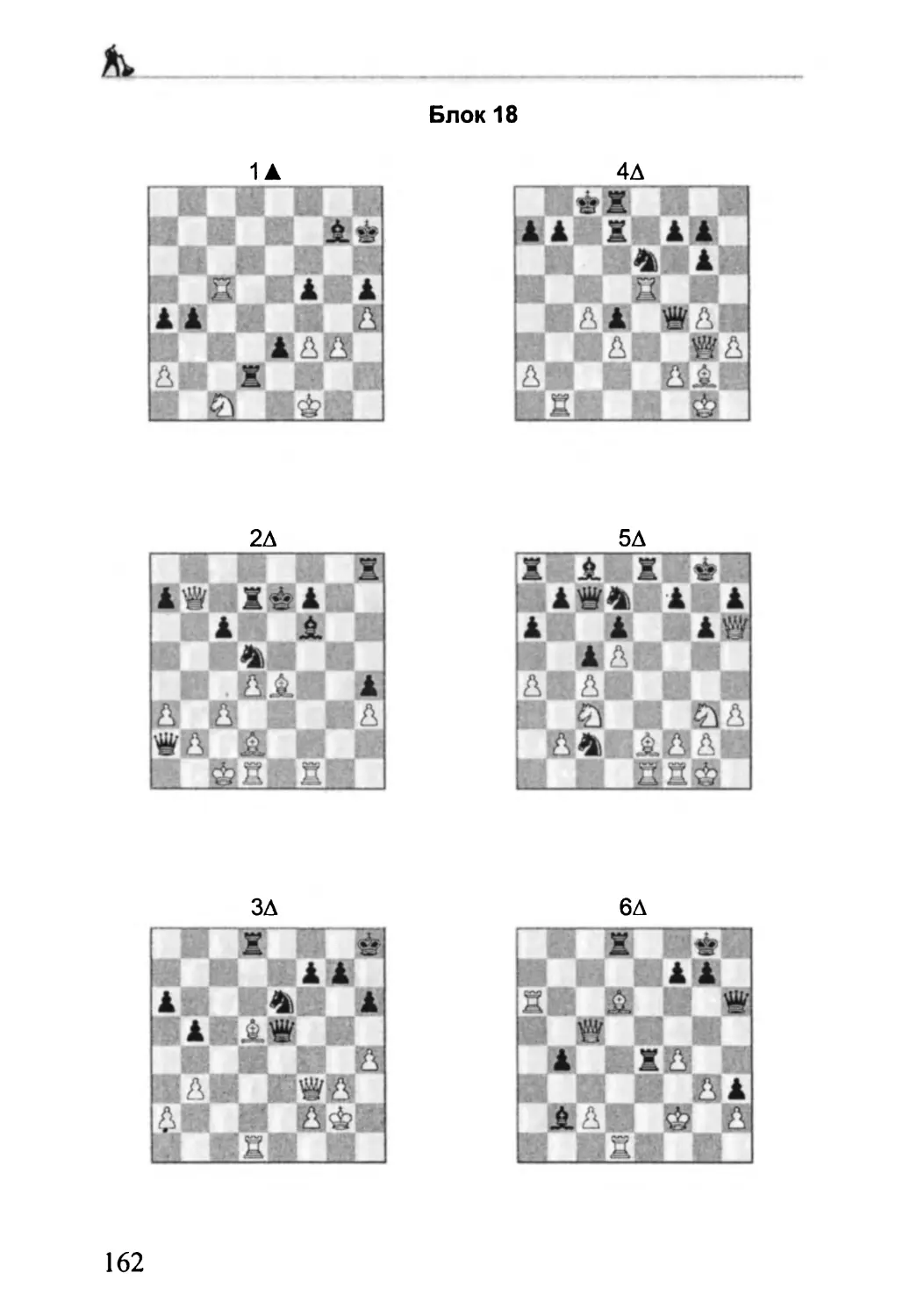

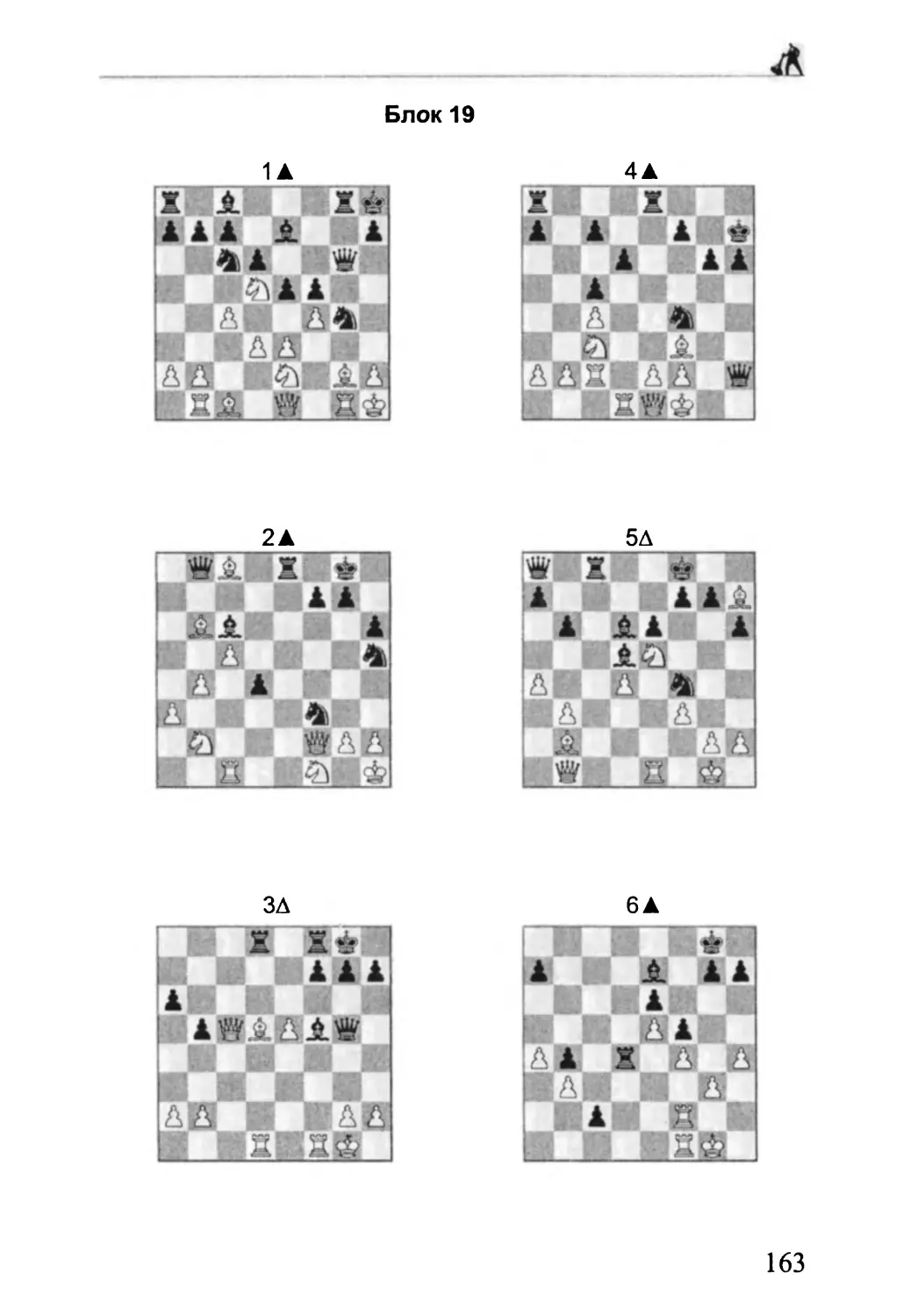

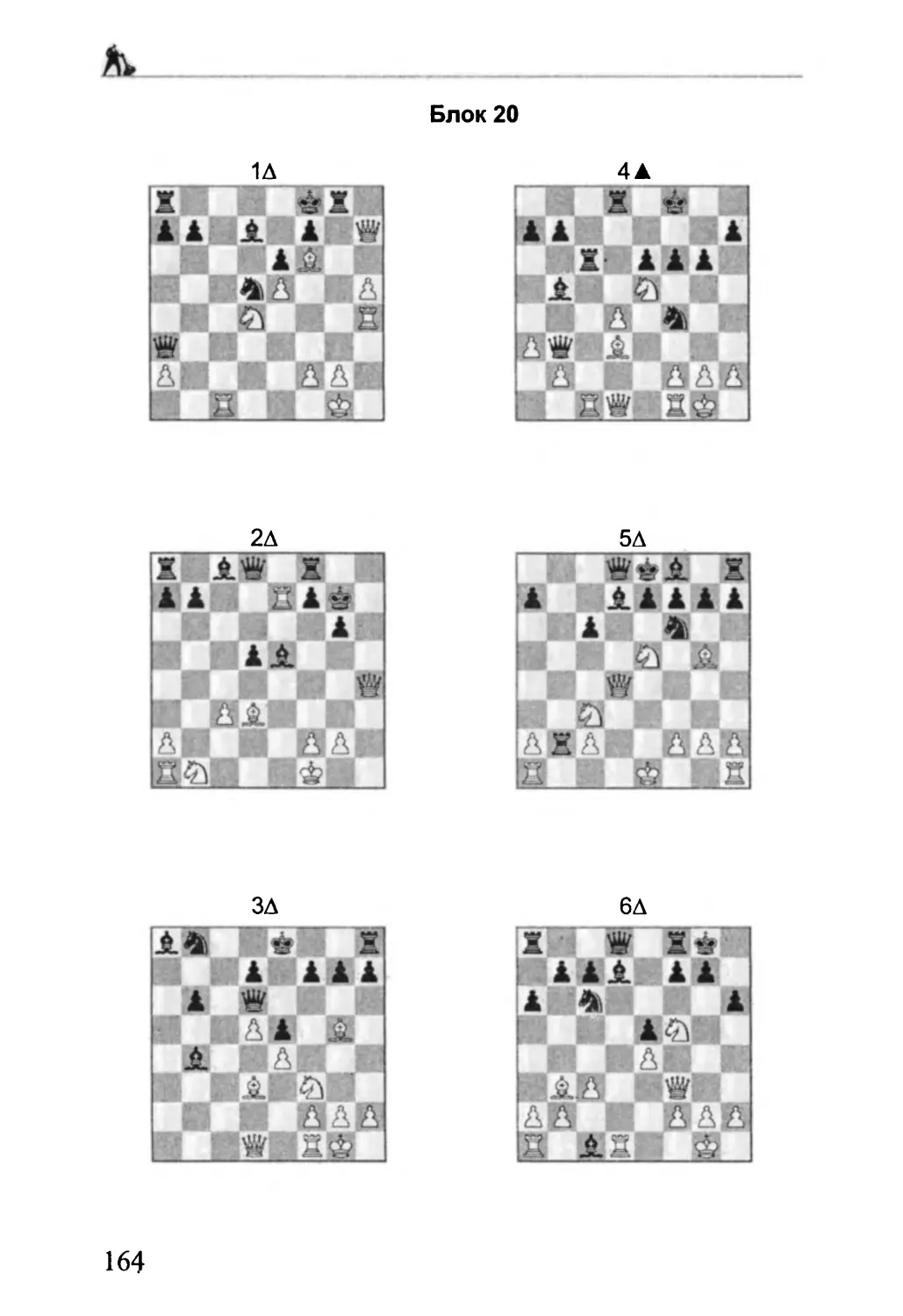

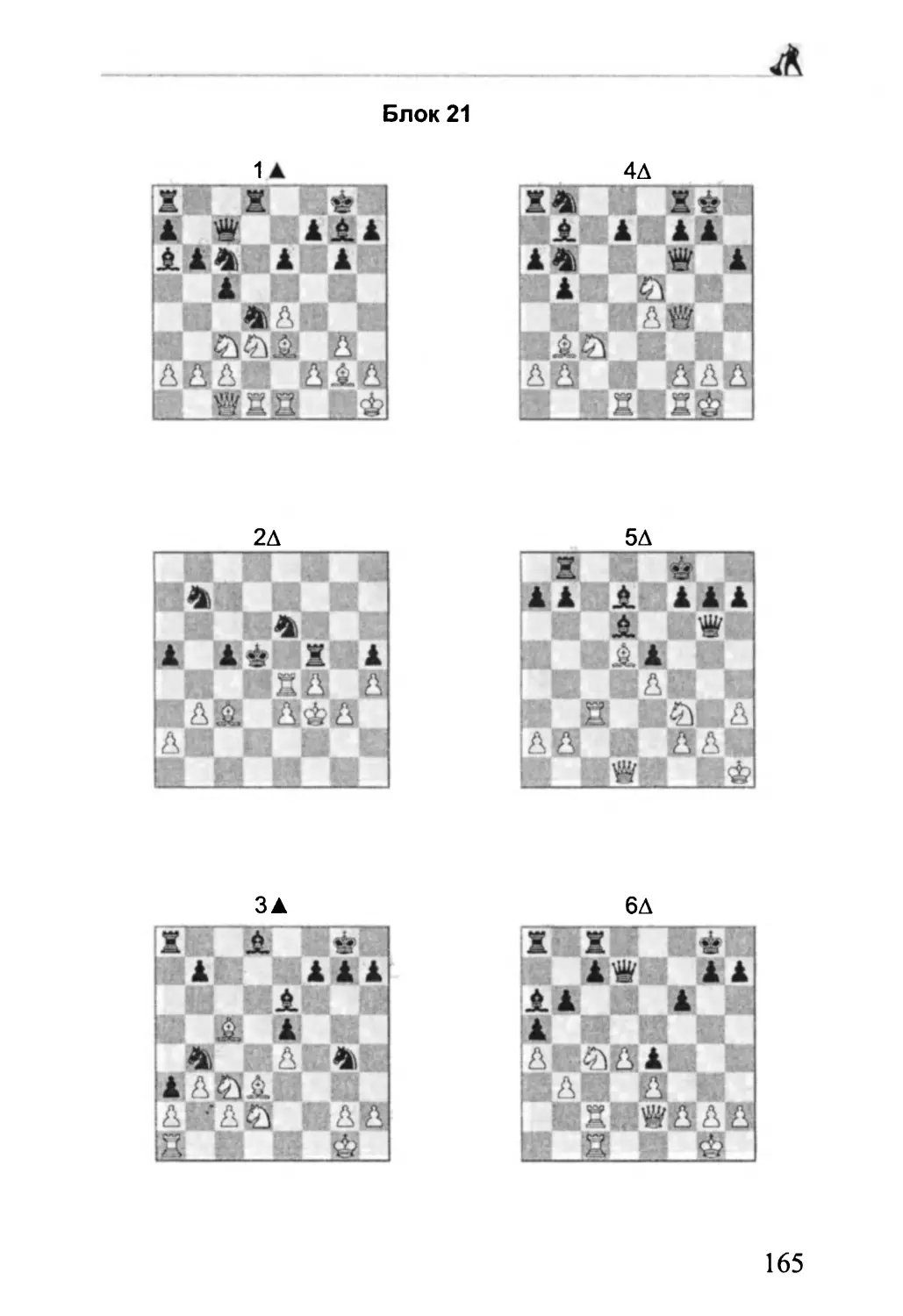

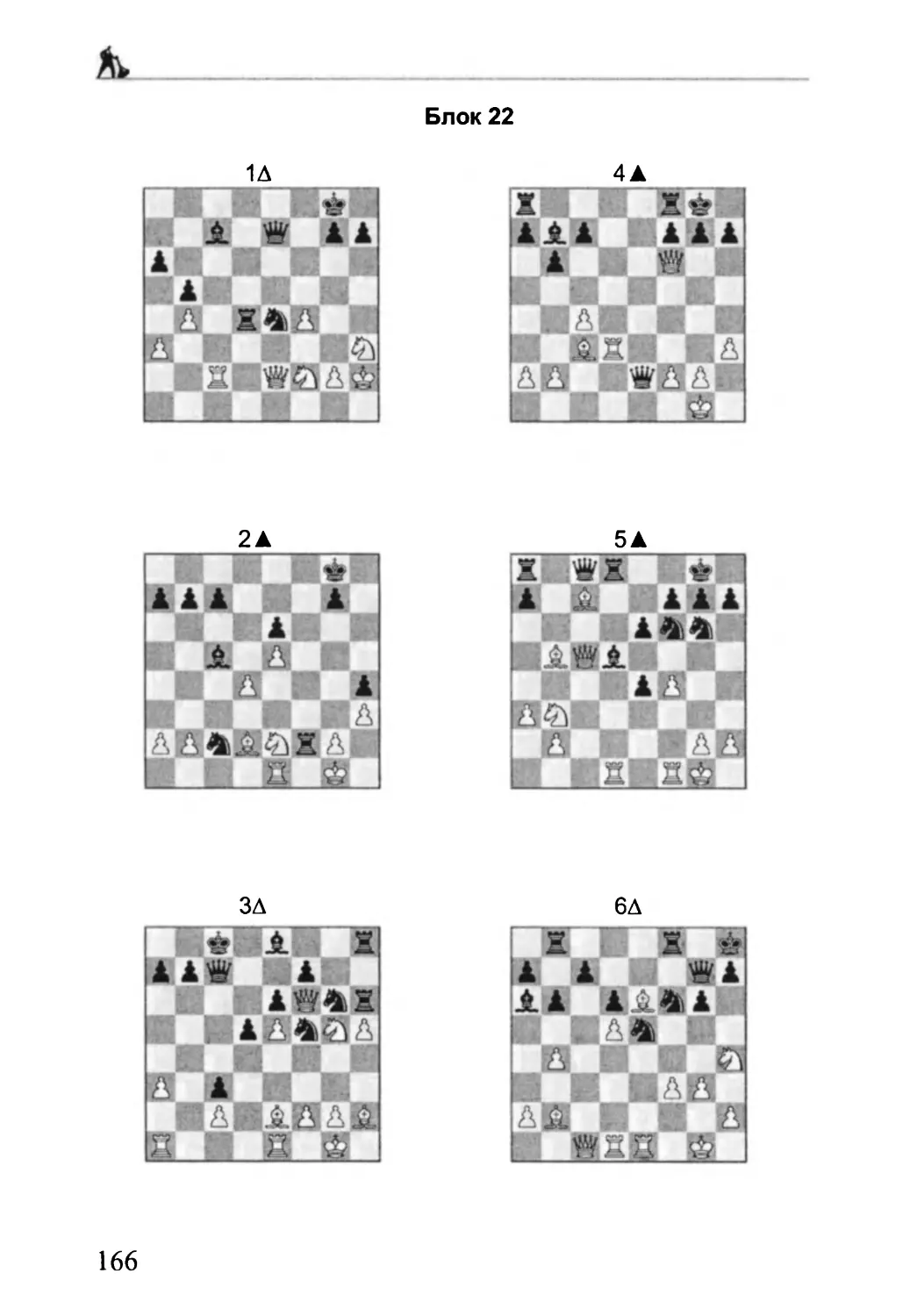

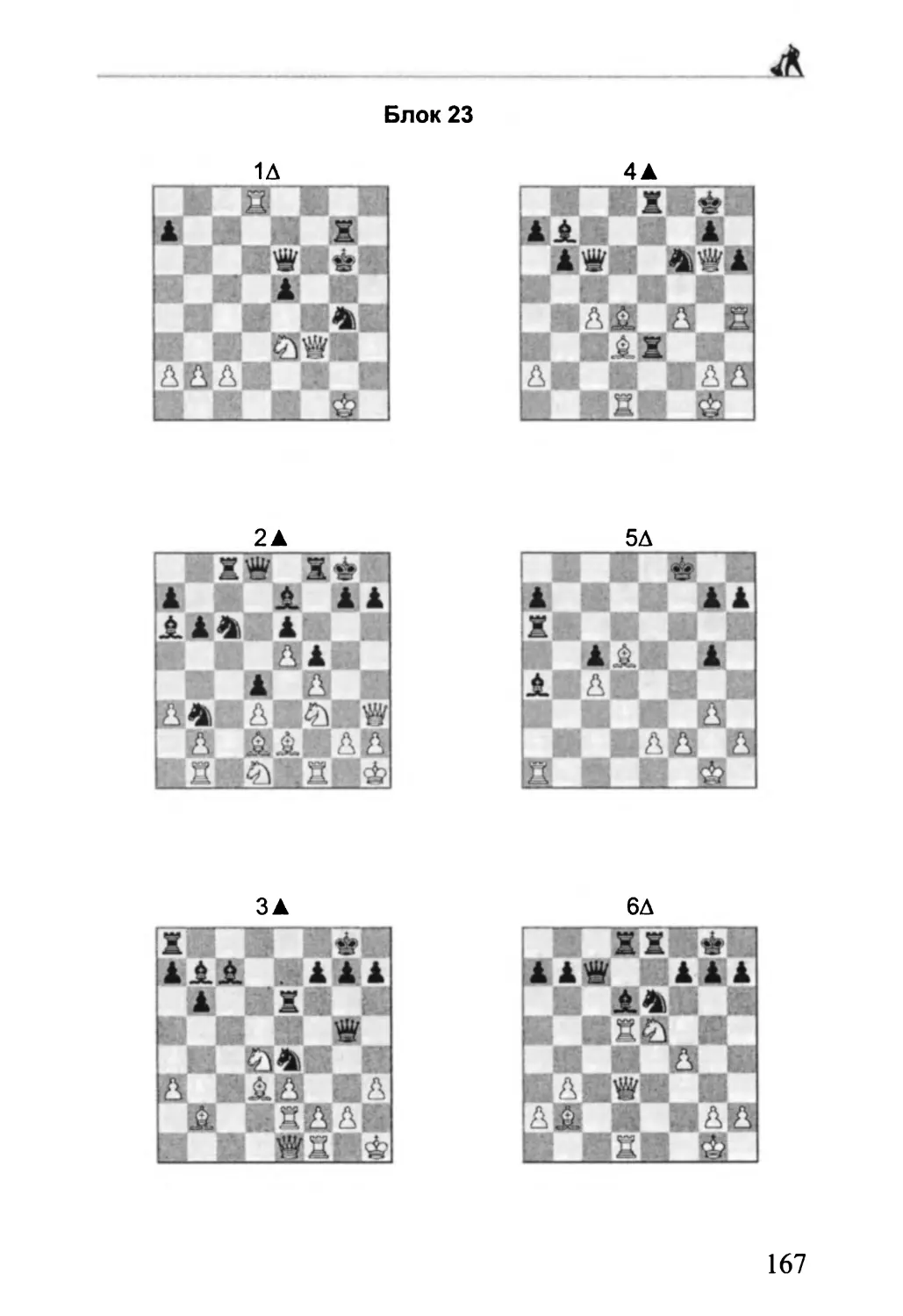

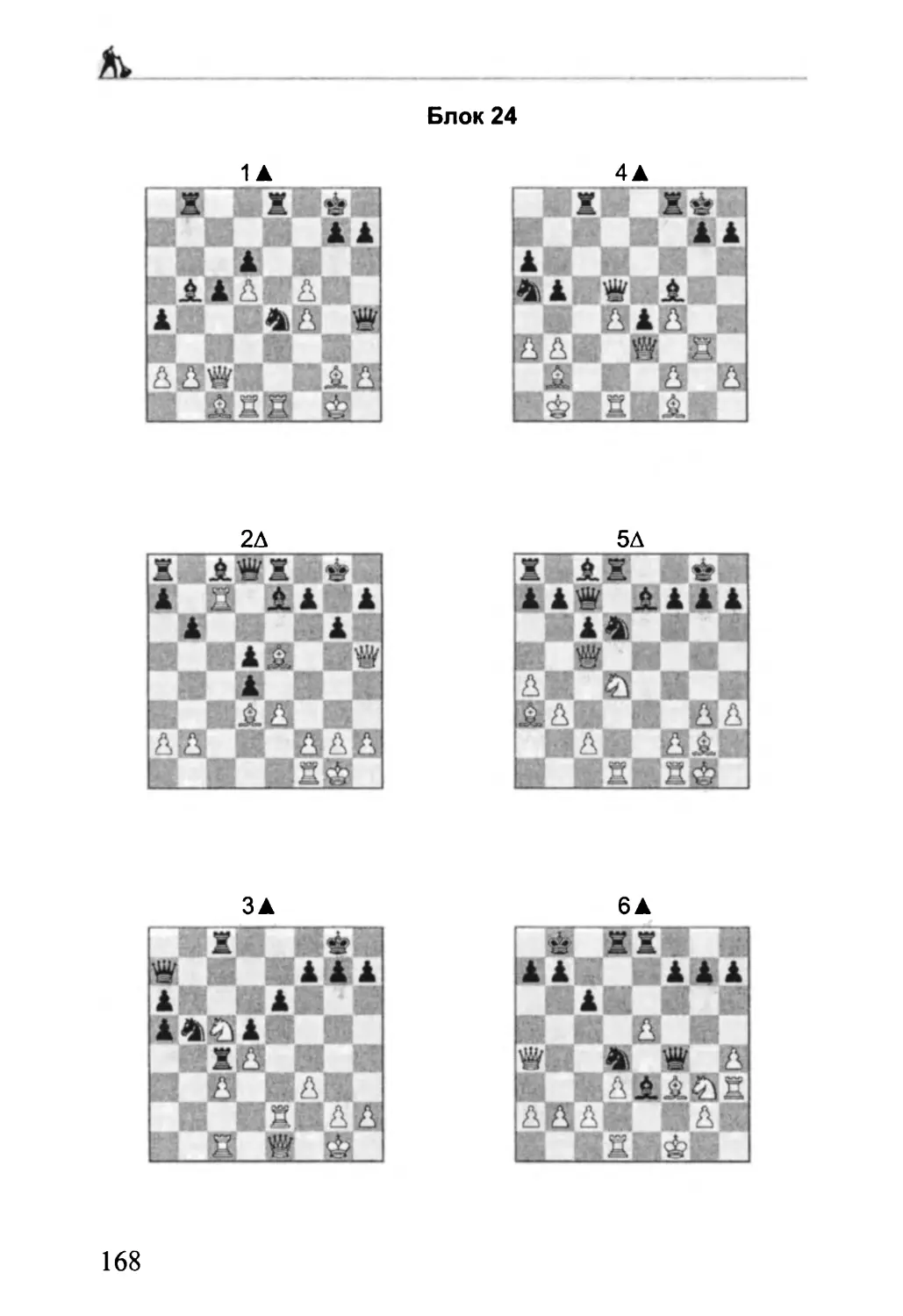

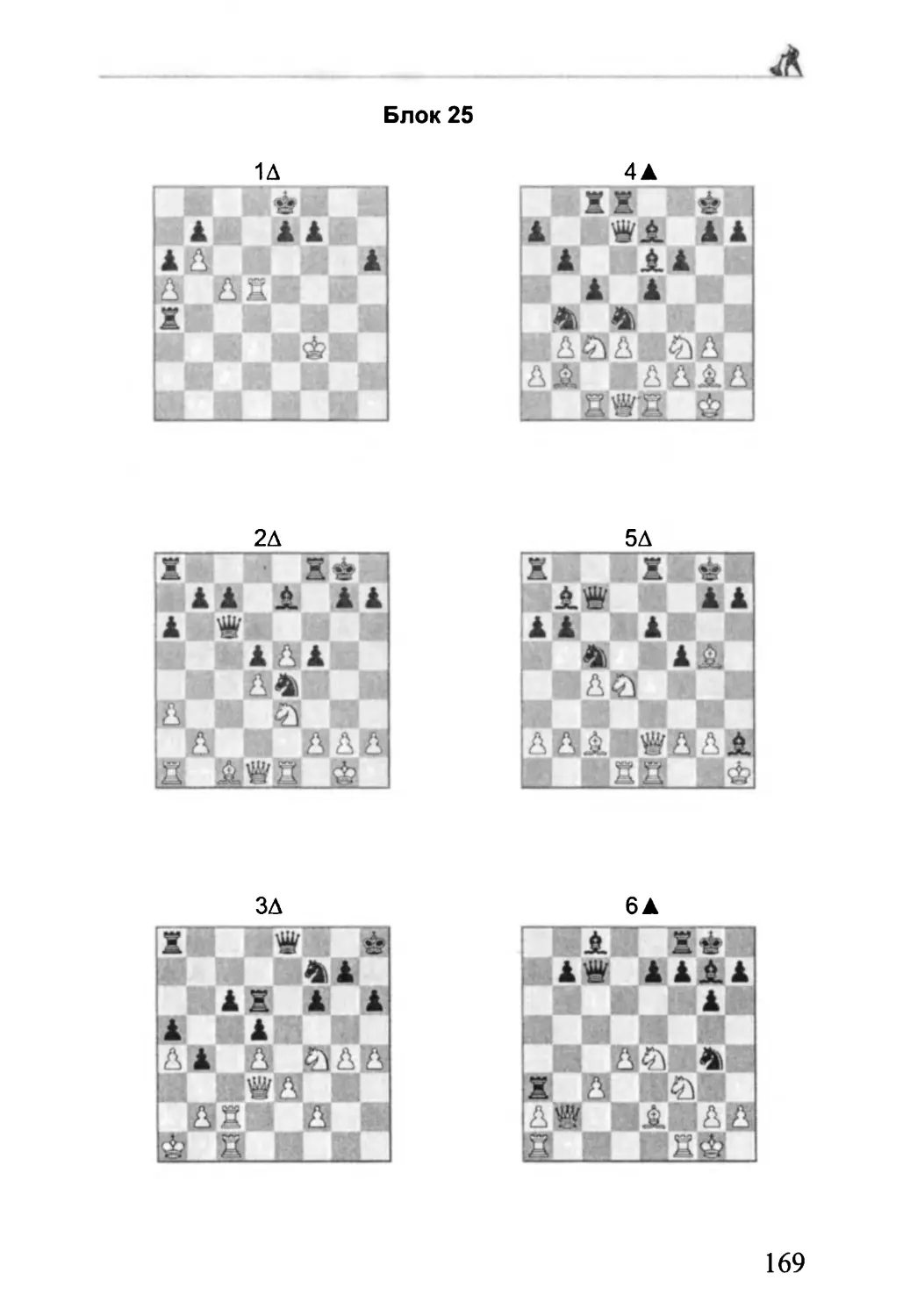

не менее, в приложении приводится система блоков по 6 позиций

в каждом, предназначенная для контроля эффективности средств

воздействия на умственную работоспособность шахматистов.

Авторы понимают ограниченную достоверность выводов контроля,

но надеются, что их оправдывает предоставленная читателю воз-

можность отвлечься от чтения скучной книги решением позиций.

Таким образом:

- повышение умственной работоспособности шахма-

тистов должно основываться на понимании структуры фи-

зиологического обеспечения психических функций;

- оперативная память, оценка позиции и оперативное

мышление - это основные психические функции, определяю-

щие выбор хода;

- интуитивными являются все, кроме теоретичес-

ких, решения, в том числе выбор ходов-кандидатов;

- диагностика перечисленных функций имеет прогнос-

тическое и методическое значение, а также может исполь-

зоваться для контроля умственной работоспособности

шахматистов.

1.3. Физическое здоровье и шахматы

В шахматном спорте интенсивность соревновательных на-

грузок постоянно возрастает. Это связано как с ужесточением ре-

30

гламента, так и с увеличением общего количества соревнований, и,

как следствие, требует от игроков более высокого уровня работос-

пособности и владения эффективными методами ее повышения.

Анкетирование и опрос ведущих шахматистов показывает,

что насыщенность соревновательных нагрузок у спортсменов-

профессионалов значительно варьирует. В течение года

шахматисты принимают участие в 7 - 15 турнирах различного

уровня (от 80 до 150 партий), а общее количество времени, затра-

ченного на соревновательную деятельность, колеблется в пред-

елах 80 - 140 дней. При этом следует учитывать жесткий регла-

мент соревнований - ежедневные туры (иногда два раза в день)

без доигрывания и дней отдыха, каждый продолжительностью до 6

часов. Интересны среднестатистические данные о тренировочной

и соревновательной нагрузках в течение года в часах:

общее время - 1200 часов,

тренировочный процесс - 800 часов,

соревновательный процесс - 400 часов.

Тренировочный процесс в шахматах носит индивидуальный

характер, и во многом зависит от особенностей личности спортс-

мена, календарного графика соревнований. Данные опроса

подтверждают, что подготовка к соревнованиям в связи с интен-

сификацией соревновательных нагрузок становится все более

напряженной. В среднем в подготовительном периоде годичного

цикла тренировочно-соревновательного процесса шахматисты

высокого класса тренируются 6-7 раз в неделю по 3-5 часов в день.

На этапе непосредственной подготовки к соревнованиям продо-

лжительность тренировок возрастает - ежедневные тренировки

по 5-8 часов в день. Некоторые спортсмены тренируются 3 раза в

день по 2 часа индивидуально и с тренером. Непосредственно за

5-7 дней до соревнования рекомендуется прекращение трениро-

вок, и интенсификация физической подготовки.

В период участия в соревнованиях тренировочный процесс,

как таковой, ограничивается анализом сыгранных партий.

Переходный период (время после окончания соревнования

до начала подготовки к следующему) индивидуален, а его продо-

лжительность зависит от результатов в сыгранном турнире, степе-

ни истощения психического и физического потенциала, календаря

соревнований. Удачно сыграв в турнире, шахматист через 2-3 дня

может приступить к тренировке. Средняя продолжительность пе-

реходного периода 3-10 дней.

31

По мнению авторитетных шахматистов, например, чемпио-

нов мира А. Алехина и М. Ботвинника, после таких ответственных

соревнований, как матч на звание чемпиона мира, требующих

наивысшего умственного, физического и эмоционального напря-

жения, необходим длительный переходный период. Не случайно

большинство чемпионов, предшественников А. Карпова, после

матча надолго отключались от соревновательной деятельности.

Однако это влекло за собой некоторую растренированность, в ре-

зультате которой чемпионы мира приходили к следующему турни-

ру не в лучшей спортивной форме.

На разных этапах подготовки шахматисты считают

приоритетными разные ее виды. В подготовительном периоде

основной считается техническая, а на этапе непосредственной по-

дготовки к соревнованиям существенно возрастает роль физичес-

кой подготовки.

Подготовка материалов книги потребовала изучения боль-

шого количества литературных источников, освещающих особен-

ности нагрузки операторов различных профессий, поскольку ум-

ственная деятельность шахматиста и оператора во многом сходна.

Общее в их работе состоит в восприятии, анализе и переработке

больших объемов информации в условиях острого дефицита вре-

мени, а также принятии ответственных решений (Ломов Б.Ф., 1977).

Учитывая сказанное, разработанные для операторов средства и

методы борьбы с утомлением и повышения работоспособности

следует принять на вооружение и шахматистам.

Особенности профессиональной нагрузки на организм

шахматиста определяют те органы и системы, которые служат

основными «мишенями» для воздействия этих нагрузок. Такими

нагрузками являются: низкая двигательная активность (гиподина-

мия), высокое эмоциональное напряжение и стресс. Рассмотрим

основные «мишени» воздействия профессиональных нагрузок на

организм шахматиста.

Сердечно - сосудистая система (ССС) - основной объект

(мишень) воздействия нагрузок. ССС обеспечивает доставку кисло-

рода и питательных веществ к органам и тканям. Поэтому слажен-

ность ее работы определяет и правильную работу других систем, в

том числе и центральной нервной системы. Ведь от своевременно-

го и полноценного поступления к головному мозгу глюкозы (осно-

вного источника энергии) зависит его работоспособность. В свою

очередь, центральная нервная система управляет работой сердца

32

и сосудов, увеличивая или уменьшая число сокращений сердца, а

также сужая или расширяя кровеносные сосуды. Таким образом,

регулируется интенсивность кровотока и давление крови.

Находясь длительное время за доской, особенно на

ответственных соревнованиях, шахматист испытывает высокое

эмоциональное напряжение. Умение шахматиста справиться с

ним - показатель уровня спортивной формы. Однако не все игроки

способны на это.

Конечно, и в других видах спорта организм реагирует на на-

грузки подобным образом, однако в этих видах мышечная актив-

ность способна защитить организм от неблагоприятного влияния

чрезмерного эмоционального напряжения. В чем же заключается

это неблагоприятное влияние?

Дело в том, что умственные нагрузки, сопровождаются

выделением в кровь некоторых гормонов и активных веществ, ак-

тивизирующих работу сердца и сосудов, что приводит к существен-

ному повышению артериального давления и частоты пульса. Если

эти изменения выходят за физиологические нормы и действуют

длительное время, могут быть спровоцированы развитие или обо-

стрение заболеваний сердца и сосудов - ишемической болезни

сердца, гипертонии, атеросклероза, нарушение мозгового крово-

обращения.

Особенно неблагоприятны для ССС стрессовые ситуации,

например поражение в нескольких турах подряд или цейтноты,

которые могут вызывать резкое стойкое повышение артериально-

го давления - гипертонический криз.

Длительное снижение физической активности вызывает де-

тренированность системы, снижая функциональные возможности

сердечной мышцы и сосудов сердца. Снижаются основные пока-

затели работы сердца, ухудшается насыщаемость крови кисло-

родом. Все это приводит к нарушению нормальной работы других

органов и систем, значительно снижая как умственную, так и физи-

ческую работоспособность. Гиподинамия в совокупности с другими

негативными факторами является фактором риска развития ряда

заболеваний ССС: артериальной гипертензии, атеросклероза,

ишемической болезни сердца.

Очевидно, что продолжительные шахматные соревнования

оказывают большую нагрузку на ССС игрока, что требует примене-

ния профилактических средств.

33

л.

Центральная нервная система (ЦНС) - еще одна серьез-

ная «мишень». Она осуществляет управление деятельностью дру-

гих органов и систем (сердечно - сосудистая, мышечная, эндокрин-

ная системы и др.), получая от каждого органа информацию о его

состоянии и посылая к ним командные сигналы к действию. В цен-

тральном отделе нервной системы - головном мозге - осуществля-

ются высшие психические функции человека - память, мышление,

обучение, эмоции, восприятие. Эти функции обеспечиваются с по-

мощью двух основных процессов, происходящих в головном мозге

- возбуждения и торможения.

Во время игры у шахматиста значительно активизируются

процессы памяти, мышления, усиливается концентрация внима-

ния, возрастает эмоциональное напряжение. Эти изменения со-

стояния организма определяют спортивную форму игрока. Для

поддержания работоспособности мозга увеличивается доставка к

нему с кровью кислорода и энергетических веществ.

При продолжительной партии и возрастании эмоционального

напряжения, появляются признаки утомления в виде временного

снижения работоспособности. Утомление является защитной ре-

акцией организма на умственную нагрузку, предохраняя нервную

систему от перегрузок. При утомлении снижается активное состо-

яние нервных клеток (возбуждение), переходящее в состояние по-

коя (торможение). В процессе отдыха происходит восстановление

запасов энергии в головном мозге, восстанавливается слажен-

ность работы различных его отделов.

Естественно, не всегда от шахматиста зависит окончание

игры при наступлении утомления. При необходимости, волевым

усилием он вынужден продолжить партию. Еще не успев полноцен-

но отдохнуть после игровых нагрузок, шахматист вновь садится за

доску (например, - 2 тура в день), состояние утомления может сме-

ниться переутомлением - состоянием, при котором период отдыха

недостаточен для полноценного восстановления сил. Переутом-

ление приводит к снижению качества игры, часто ощущению уста-

лости уже перед игрой, снижению мотивации, ухудшению концен-

трации внимания, появлению раздражительности и головной боли.

Как правило, после окончания игры шахматист долгое время про-

должает думать о сыгранной партии, анализируя ее содержание.

При этом мозг продолжает активно работать и явления утомления

нарастают. Для предупреждения переутомления следует правиль-

но организовывать режим нагрузок и отдыха.

34

Игра в условиях острого дефицита времени (цейтнот) может

приводить к появлению стрессовых состояний. К стрессу могут при-

водить и так называемые обидные поражения. Состояние стрес-

са может ухудшать деятельность центральной нервной системы,

вызывая расстройства процессов памяти, мышления. Длительное

нахождение в стрессовом состоянии может привести к развитию

некоторых заболеваний нервной системы, например неврозов.

Физическая и умственная работоспособность находятся в

тесной взаимосвязи. Низкая двигательная активность сказывается

на работе памяти, мышления. Нарушается регуляторная возмож-

ность шахматистов (подготовка и участие в соревнованиях), сни-

жая тонус ЦНС, что приводит к рассогласованию работы других

систем, прежде всего ССС, дыхательной, эндокринной. Очевидна

необходимость применения обоснованных профилактических и

реабилитационных методик.

Опорно-двигательный аппарат (ОДА) - также очевид-

ная «мишень» для профессиональных нагрузок в шахматах. Го-

товясь к соревнованиям, шахматист много времени проводит за

компьютером, анализируя новую информацию по дебютам, партии

предстоящих соперников. В период соревнований игрок прово-

дит за доской около 4-5 часов в день. Часть свободного времени

зачастую отводится на подготовку к последующим турам. Такой

соревновательный режим неблагоприятным образом сказывается

на состоянии ОДА шахматиста.

ОДА состоит из мышечной системы, костного скелета,

а также связочного аппарата. Мышцы, сокращаясь, способны

выполнять разнообразные движения, а кости скелета служат опо-

рой для мышц, защищают внутренние органы от повреждений.

Связочный аппарат служит для укрепления суставов, препятствуя

их травматизации.

Каждое отдельное движение или двигательный акт, в це-

лом, совершаются человеком благодаря командам, поступающим

от ЦНС к мышцам. В свою очередь, активно сокращаясь и выполняя

движение, мышцы посылают ответные сигналы к мозгу, сообщая

о своей активности, что поддерживает мозг в постоянном тонусе,

повышая его работоспособность.

При длительном снижении двигательной активности, в пер-

вую очередь страдают мышцы. Снижается их сила и объем, нару-

шается питание мышц. Нарушается нормальный обмен веществ

в организме, снижая прочность костей и эластичность связочного

35

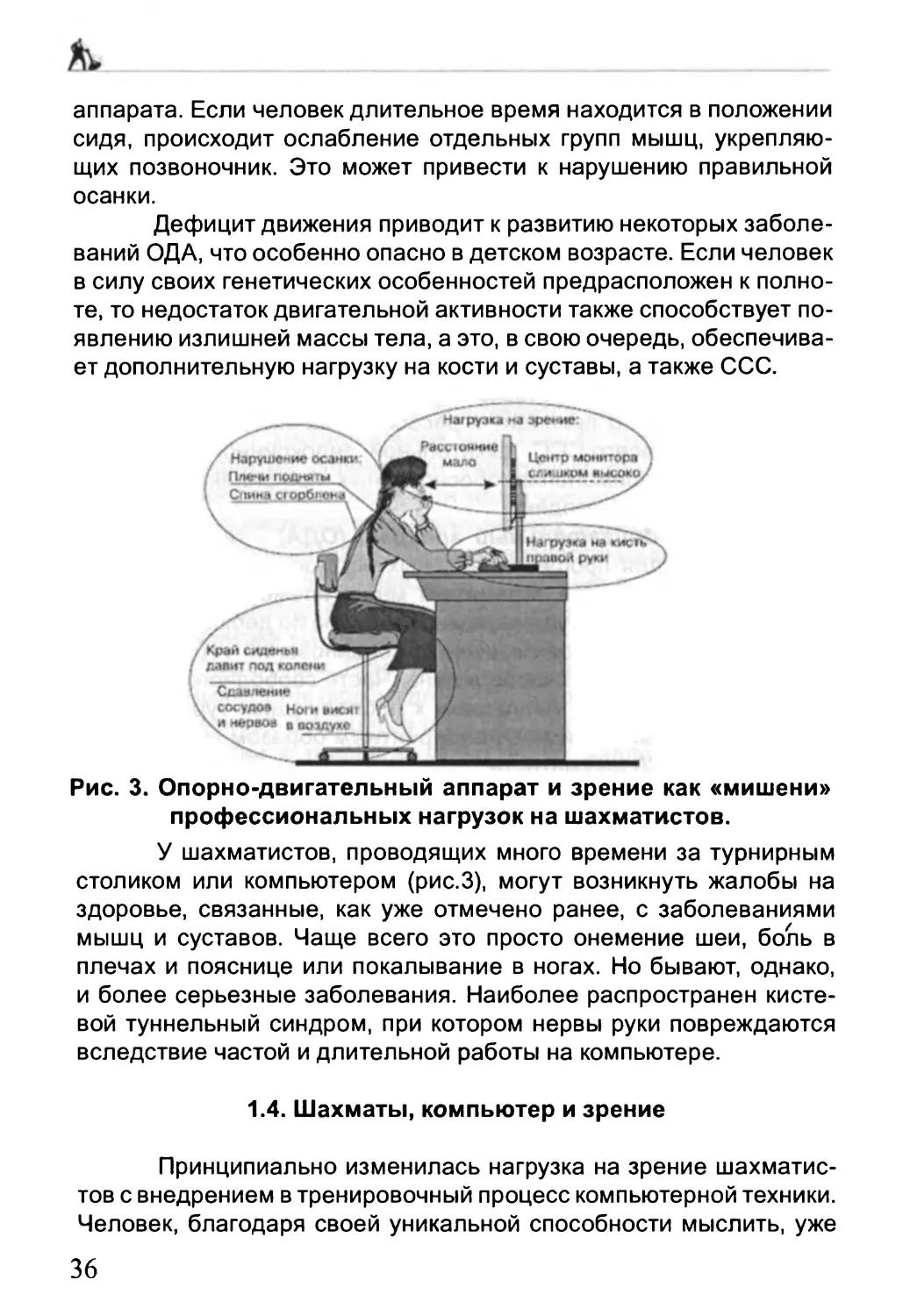

аппарата. Если человек длительное время находится в положении

сидя, происходит ослабление отдельных групп мышц, укрепляю-

щих позвоночник. Это может привести к нарушению правильной

осанки.

Дефицит движения приводит к развитию некоторых заболе-

ваний ОДА, что особенно опасно в детском возрасте. Если человек

в силу своих генетических особенностей предрасположен к полно-

те, то недостаток двигательной активности также способствует по-

явлению излишней массы тела, а это, в свою очередь, обеспечива-

ет дополнительную нагрузку на кости и суставы, а также ССС.

Рис. 3. Опорно-двигательный аппарат и зрение как «мишени»

профессиональных нагрузок на шахматистов.

У шахматистов, проводящих много времени за турнирным

столиком или компьютером (рис.З), могут возникнуть жалобы на

здоровье, связанные, как уже отмечено ранее, с заболеваниями

мышц и суставов. Чаще всего это просто онемение шеи, боль в

плечах и пояснице или покалывание в ногах. Но бывают, однако,

и более серьезные заболевания. Наиболее распространен кисте-

вой туннельный синдром, при котором нервы руки повреждаются

вследствие частой и длительной работы на компьютере.

1.4. Шахматы, компьютер и зрение

Принципиально изменилась нагрузка на зрение шахматис-

тов с внедрением в тренировочный процесс компьютерной техники.

Человек, благодаря своей уникальной способности мыслить, уже

36

немало сделал для того, чтобы облегчить себе жизнь и добиться

максимального комфорта. И если некоторые годами ломают голо-

ву, трудясь над созданием новых технологий, и совершают научные

открытия, то большая часть весьма умело их использует. Пожалуй,

среди достижений современной цивилизации компьютерную тех-

нику можно по праву назвать предметом обожания человека, что

сделало ее обязательным элементом интерьера и жизни. Для шах-

матистов такая тенденция не стала исключением, поскольку они

очень уважают «новинки», тем более такие существенные. Боль-

шинство игроков готовятся к соревнованиям с помощью компью-

тера (рис. 3.). Как и при работе с другими бытовыми приборами,

существуют потенциальные угрозы для здоровья, связанные с его

применением. Кстати, многие из этих угроз связаны не только с

компьютерами, но и с видеоиграми, в том числе шахматными.

Опасны ли компьютерные мониторы для зрения тех, кто ра-

ботает сними? Учитывая возрастающее число жалоб на неприятные

ощущения в области глаз после работы с компьютером, проблема

безопасности мониторов для зрения привлекает к себе все боль-

шее внимание. Исследования, проведенные в государственных

(некоммерческих) лабораториях США свидетельствуют о том, что

уровни опасного для глаз ионизирующего (типа рентгеновских лу-

чей) и неионизирующего (ультрафиолетового) излучения, исходя-

щего от экранов, достаточно низки. Например, уровень ультрафи-

олетового излучения, исходящего от монитора, составляет лишь

малую часть, по сравнению с продуцируемым лампами дневного

света. Эти дозы ультрафиолета не могут вызвать катаракту даже

прй воздействии в течение всей жизни. Иногда после работы с

компьютером возникает ощущение “окрашивания” черно-белых

предметов. Однако это не признак заболевания, а особенность

нормального зрения. Это так называемый эффект Мак Калаха, при

котором предметы окрашиваются в цвета, дополнительные к тем,

которые доминировали на экране. После длительной работы с ком-

пьютером могут возникать такие неприятные ощущения, как “раз-

дражение” глаз (краснота, слезотечение или сухость роговицы),

утомление (общая усталость, боль и тяжесть в глазах и голове),

трудности при фокусировке зрения.

Зрение человека, сформированное в ходе длительной

эволюции, оказалось мало приспособлено к зрительной работе с

компьютерным изображением. Экранное изображение отличается

от естественного тем, что оно:

37

- самосветящееся, а не отраженное; - имеет значительно

меньший контраст, в том числе за счет внешнего освещения;

- не непрерывное, а состоит из дискретных точек - пикселей;

- мерцающее (мелькающее), т.е. точки с определенной час-

тотой зажигаются и гаснут;

- чем меньше частота мельканий, тем меньше точность

установки аккомодации;

- не имеет четких границ (как на бумаге), потому что пиксель

имеет не ступенчатый, а плавный перепад яркости с фоном.

Зрительная нагрузка возрастает из-за необходимости по-

стоянного перемещения взора с экрана на клавиатуру и бумажный

текст. Невозможность правильно и рационально организовать ра-

бочее место пользователя (блики на экране монитора от внешних

источников, неправильное расстояние от глаз до экрана, неудачный

выбор цветов, чрезмерно большая яркость экрана) усугубляют си-

туацию. Широкое распространение компьютеров в мире определи-

ло ряд жалоб на здоровье пользователей персональных компьюте-

ров (ПК), и наибольшее их количество приходится на заболевания

глаз. С недавних пор в офтальмологической и оптометрической ли-

тературе утвердился термин “компьютерный зрительный синдром”

(computer vision syndrome). Как же он проявляется? Перечислим его

симптомы:

- замедленная перефокусировка с ближних предметов на

дальние и обратно (нарушение аккомодации);

- двоение предметов;

- быстрое утомление при чтении;

- жжение в глазах;

- чувство “песка” под веками;

- боли в области глазниц и лба;

- боли при движении глаз;

- покраснение глазных яблок.

Эти явления обычно объединяют термином “астенопия”

(буквальный перевод - отсутствие силы зрения). Указанные жалобы

встречаются у значительного процента пользователей ПК и зави-

сят как от времени непрерывной работы за экраном, так и от ее

характера. У части пользователей астенопия проявляется через 2

часа, у большинства - через 4 часа и практически у всех - через 6

часов работы за экраном. Считывание информации с экрана дис-

плея считается менее нагрузочным, чем ее ввод.

38

Наибольшее общее утомление вызывает работа в диало-

говом режиме. Особую нагрузку на зрение представляет собой

компьютерная графика - выполнение и корректирование рабочих

чертежей с помощью ПК. Аналогичны по воздействию нагрузки при