Author: Локьер Н.Д.

Tags: астрономия астрофизика исследование космического пространства геодезия история астрономии мифология космос планеты древние народы

ISBN: 978-5-9524-5072-1

Year: 2013

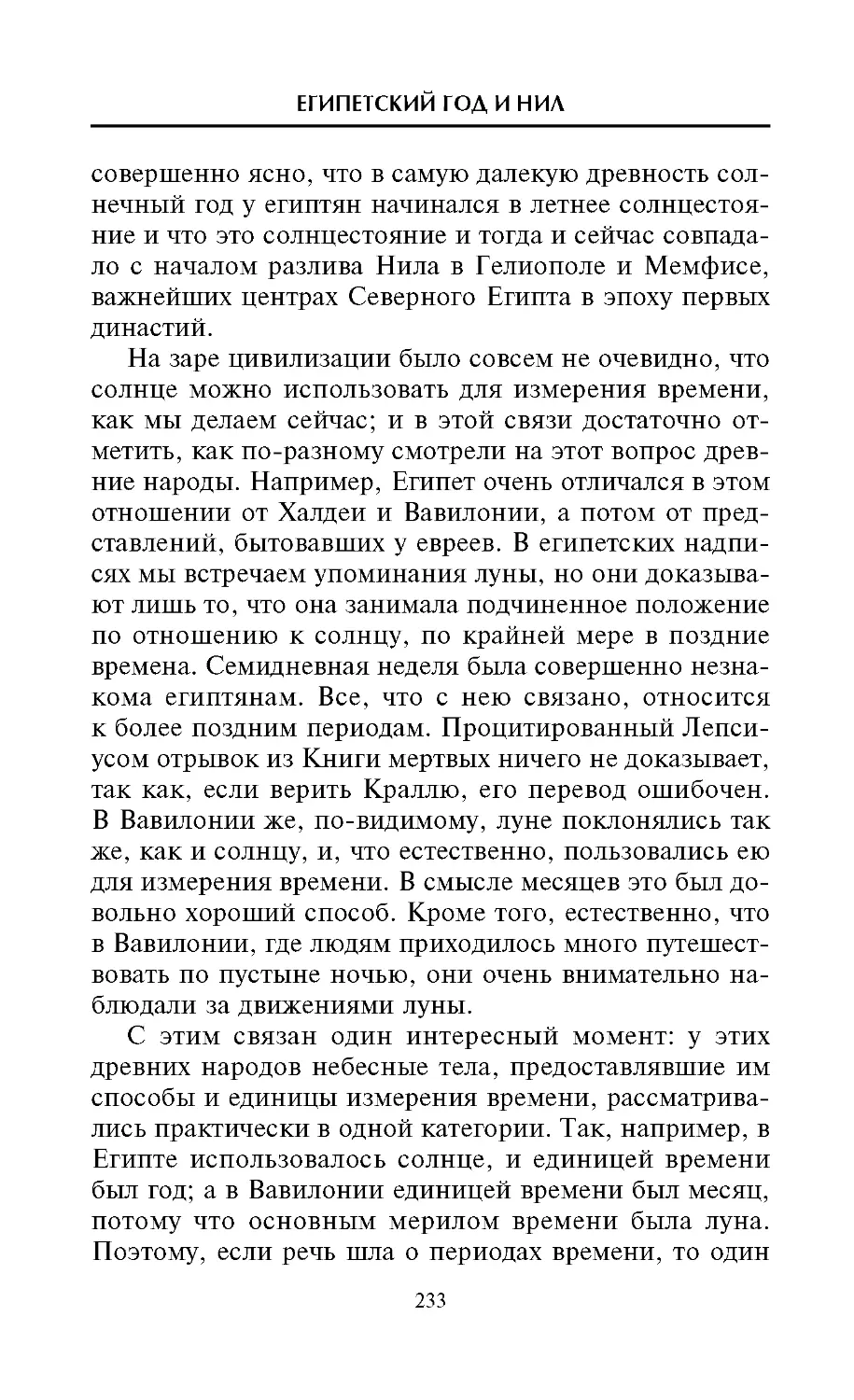

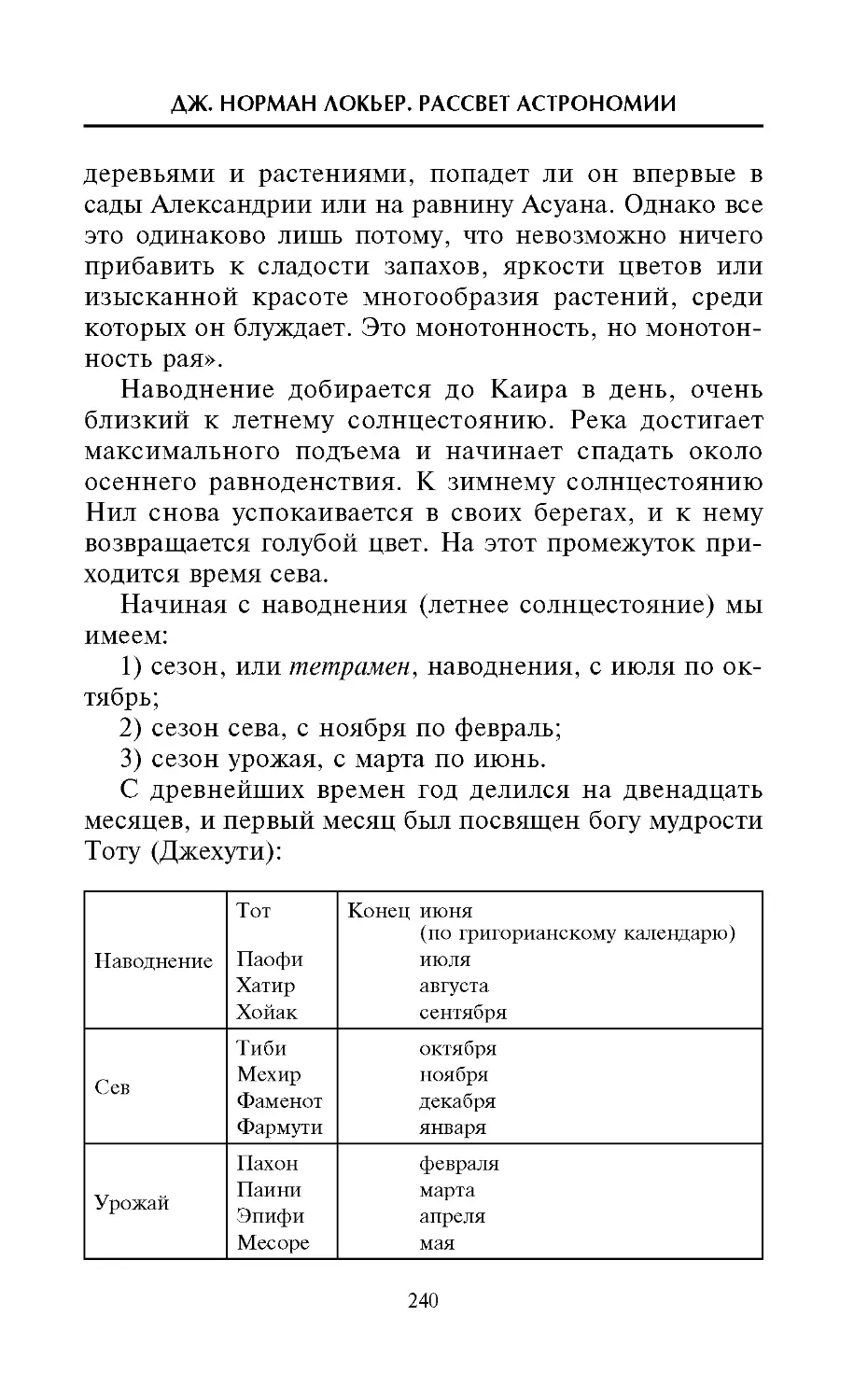

РАССВЕТ

АСТРОНОМИИ

Joseph Norman Lockyer

THE DAWN

OF ASTRONOMY

A STUDY OF TEMPLE WORSHIP AND

MYTHOLOGY OF THE ANCIENT EGYPTIANS

Джозеф Норман Локьер

РАССВЕТ

АСТРОНОМИИ

ПЛАНЕТЫ И ЗВЕЗДЫ

В МИФАХ ДРЕВНИХ НАРОДОВ

§

Москва

иентрполигрпф

УДК 52(091)

ББК 22.6г

Л73

Охраняется законодательством РФ

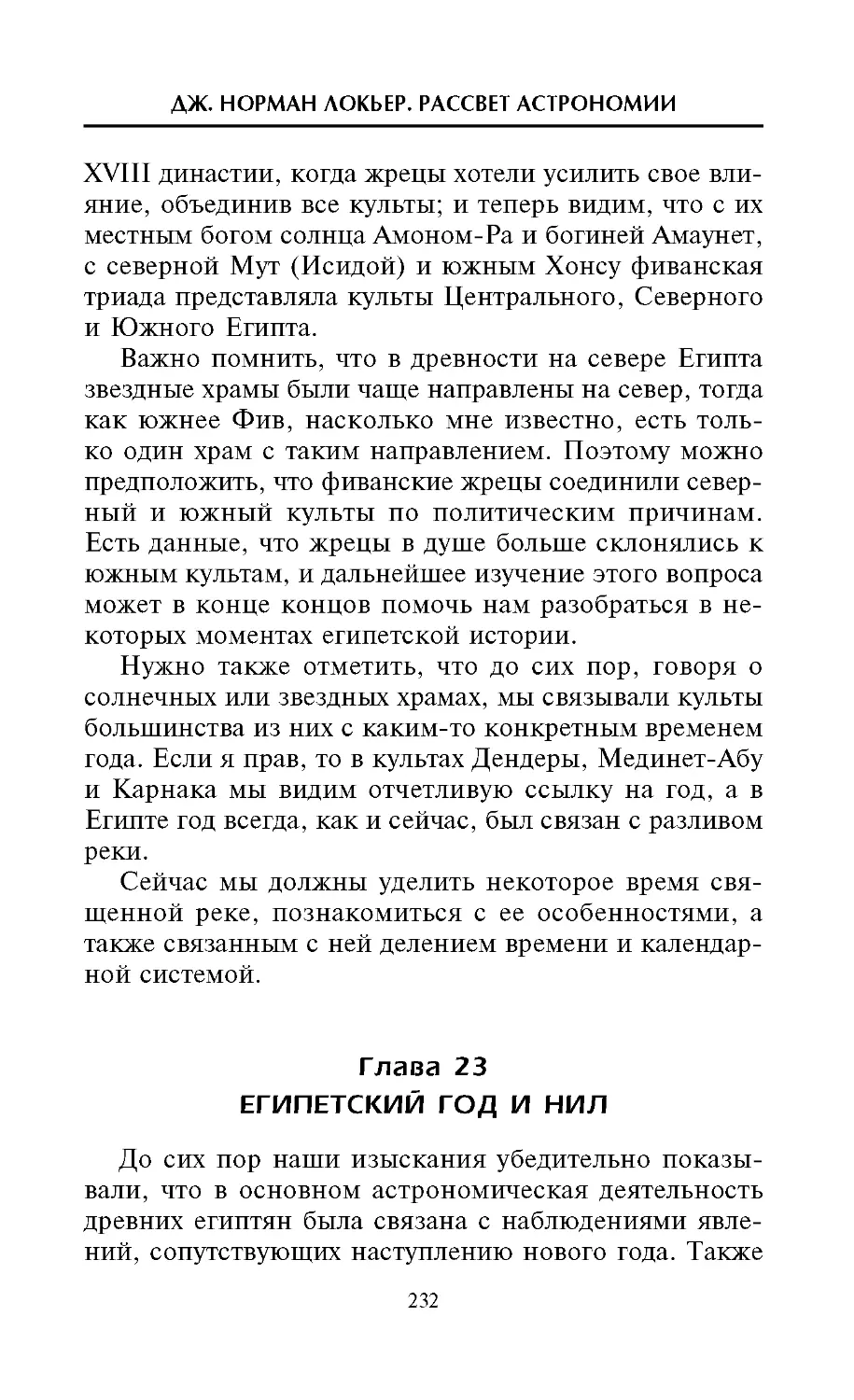

о защите интеллектуальных прав.

Воспроизведение всей книги или любой ее части

воспрещается без письменного разрешения издателя.

Любые попытки нарушения закона

будут преследоваться в судебном порядке.

Оформление художника

Е.Ю. Шурлаповой

Локьер Норман Джозеф

Л73 Рассвет астрономии. Планеты и звезды в мифах

древних народов / Пер. с англ. Т.М. Шуликовой. —

М.: ЗАО Центрполиграф, 2013. — 445 с.

ISBN 978-5-9524-5072-1

Всю свою жизнь известный английский астрофизик Джозеф Норман

Локьер изучал небесные светила. Результатом его исследований, в числе

прочих открытий, явилась теория астрономической ориентации древних

храмовых сооружений. В этой книге Локьер рассматривает гипотезу о

том, что в основе культовой архитектуры, мифов, легенд и религиозных

обрядов лежат наблюдения человека за небесными явлениями: дви-

жением звезд, Солнца и Луны. Для начала Локьер дает представление

о небесной механике и о том, какие способы наблюдения были доступны

древним цивилизациям, затем подробно излагает выводы о происхожде-

нии богов и культов, народов, их обычаев, а также предлагает свою да-

тировку правления царей и создания храмов.

УДК 52(091)

ББК 22.6г

ISBN 978-5-9524-5072-1

© Перевод, ЗАО

«Центрполиграф», 2013

© Художественное оформление,

ЗАО «Центрполиграф», 2013

РАССВЕТ

АСТРОНОМИИ

ПЛАНЕТЫ И ЗВЕЗДЫ

В МИФАХ ДРЕВНИХ НАРОДОВ

Храм Амона-Ра, вид из святилища на место заката в летнее

солнцестояние (фотография сделана автором)

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Огромный прогресс в углублении астрономических

знаний и совершенствовании методов исследования

различных небесных тел, в значительной степени со-

стоялся благодаря методам и идеям из других областей

науки.

Вместе с тем все признают, хотя и часто забывают

о том, что знание даже элементарной астрономии мо-

жет оказать значительную помощь тем, кто занимается

другими областями науки; иными словами, астроно-

мия отнюдь не остается в долгу. Среди этих областей,

разумеется, и та, что изучает первые попытки человека

осознать смысл и явления окружающей его Вселенной,

прежде чем в его распоряжении оказались какие-либо

научные методы, прежде чем у него зародились идеи о

происхождении и становлении всех вещей и явлений.

В данной книге я намерен рассказать о попытках,

которые предпринимал, стараясь разобраться, можно

ли составить какие-либо представления о взглядах

древних египтян на астрономию из изучения египет-

ских храмов и мифологии разных культов.

Постараюсь объяснить, как я пришел к этому пред-

мету.

Так случилось, что однажды весной я отправился

провести короткий отпуск в Леванте. Компанию мне

составил хороший друг, и как-то раз, когда мы посеща-

7

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

ли руины Парфенона, и потом в храме в Элевсине он

одолжил мне свой карманный компас. Странная ориен-

тация Парфенона и многочисленные изменения ориен-

тации фундаментов в Элевсине, обнаруженные францу-

зами при раскопках, настолько поразили и озадачили

меня, что я посчитал нужным заметить направление по

компасу и выяснить, можно ли с точки зрения астроно-

мии как-то объяснить, откуда взялось упомянутое на-

правление храма и изменения фундаментов. Мне тут же

пришел на ум известный факт, что в Англии восточные

окна церквей — если они верно построены, — как пра-

вило, выходят в направлении восхода солнца в день их

небесного покровителя; вот, например, почему церкви

Святого Иоанна Крестителя смотрят почти точно на

северо-восток. Это направление в сторону восходящего

солнца лежит в основе общепринятого термина «ори-

ентация»1, который мы так же часто применяем и к дру-

гим зданиям, направленным на запад, север или юг.

Словом, если это всего лишь пережиток древних вре-

мен, мне показалось важным установить те небесные

тела, на которые ориентированы древние храмы.

По возвращении домой я постарался выяснить, на-

сколько разработана эта тема. Я донимал расспросами

своих друзей-археологов, а также, насколько мог, изу-

чил книги. В результате оказалось, что этот вопрос не

рассматривался не только в отношении древних еги-

петских храмов, но и едва ли даже в отношении церк-

вей в других странах, кроме Англии и Германии.

Я решил взяться за исследование этой темы, тем бо-

лее что его можно было произвести не выходя из дома.

Поскольку египетские храмы и их ориентация, как хо-

рошо известно, были самым внимательным образом

исследованы французской экспедицией в 1798 году и

1 Ориентация — от лат. oriens — восходящий; имеется в

виду восходящее солнце и вообще восток. (Примеч. пер.)

8

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

прусской в 1844 году, я решил разобраться, нельзя ли

почерпнуть какие-то общие сведения по этой теме из

их открытий. Вскоре я обнаружил, что, хотя ни фран-

цузы, ни немцы, как видно, не обратили внимания на

возможные астрономические концепции строителей

храмов, все же подобные соображения явно сыграли

роль в выборе направления, в котором построены эти

храмы.

Как-то я получил очень любезное письмо от одного

из слушателей моих лекций, где говорилось, что, по

рассказу одного его друга, профессор Ниссен в Герма-

нии опубликовал несколько сочинений об ориентации

древних храмов. Я сразу же их выписал. Еще не успев

эти материалы получить, я поехал в Египет, чтобы на

месте разобраться относительно некоторых вопросов,

требовавших уточнения в связи с тем, что, когда ори-

ентация была установлена и записана, еще не было из-

вестно, пригодится ли она для чего-нибудь, и неко-

торые данные, необходимые для моего исследования,

отсутствовали. В Каире я тоже побеспокоил своих дру-

зей-археологов. Там мне сказали, что этот вопрос не

изучался; что, насколько им известно, эта идея новая;

у меня к тому же возникло подозрение, что они не со-

чли ее стоящей. Однако один из них — Бругш-бей1 —

очень заинтересовался темой и был так любезен, что

просмотрел некоторые древние надписи и сказал мне,

что нашел одну очень любопытную надпись об осно-

вании храма в Эдфу. Из этой надписи следовало, что

идея не нова; ей, возможно, уже 6 тысяч лет. Потом я

отправился вверх по реке и сделал некоторые наблю-

дения, которые укрепили меня во мнении, что в осно-

ве ориентации не только храма Эдфу, но и всех более

крупных осмотренных храмов лежали астрономические

1 Бругш Генрих Карл — немецкий египтолог, в 1873 году

получил от египетских властей титул бея и паши в 1881-м. (Примеч.

пер.)

9

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

идеи. Я вернулся в Англию и в течение нескольких

дней после возвращения получил труды профессора

Ниссена.

Я посчитал нужным рассказать об этих личных об-

стоятельствах, чтобы одновременно показать, как моя

работа соотносится с работой профессора Ниссена, и

отметить тот факт, что, насколько мне известно, честь

первооткрывателя целиком принадлежит ему.

Когда я установил звезды, к которым направлены не-

которые египетские храмы известных божеств, это, как

я и предвидел, показало мне дорогу к изучению астро-

номических основ отдельных областей мифологии. В

какой-то степени мне удалось выполнить это исследо-

вание, но его должен был проверить египтолог, а я не

претендую на это звание. Вскоре даже такому дилетанту,

как я, стало очевидно, что мифология пронизана астро-

номией и в ней выкристаллизовались древние идеи, воз-

никшие из реальных наблюдений за солнцем, луной и

звездами. Более того, по всей видимости, существовало

две мифологии, представляющие две школы астроно-

мической мысли.

Наконец, чтобы получить целостную картину, нуж-

но было свести воедино сведения, полученные изо всех

этих и других источников, в том числе древних египет-

ских календарей, и сравнить выводы по Древней Ва-

вилонии с теми выводами, которые можно сделать на

основе египетских мифов и ориентации храмов.

Думаю, всем читателям этой книги понятно, что ее

ограниченный объем позволил мне сделать лишь не-

сколько предположений. Я даже не пытался до конца

исчерпать какой-либо из небольшого набора поднятых

вопросов; но если я хорошо сделал то, что сделал, то

совершенно очевидно, что, если эти исследования про-

должатся, потребуется проделать немалую работу.

ю

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Самое важное в этой будущей работе — безусловно,

заново обследовать расположение храмов при помощи

современных методов и инструментов. Затем астроно-

мы должны составить таблицы восхода и захода звезд

для периодов времени намного более древних, чем уже

рассмотренные. Немецкое астрономическое общест-

во опубликовало таблицу расположения многих звезд

вплоть до 2000 года до н. э., но для целей нашего ис-

следования нам необходимо вернуться в 7000 год до

н. э. и включить в него южные звезды. Пока астроно-

мы занимаются этим, египтологи, со своей стороны,

должны просмотреть исторические свидетельства на

предмет тех гипотез, которые лежат на поверхности ис-

следования. Затем нужно свести вместе астрономиче-

ские и сопутствующие мифологические данные. Одна

часть такой работы подразумевает составление таблиц

аналогов, как, например, таблицы богинь, на которые

я буду ссылаться позже. Мне самому представляется,

что эта работа на самом деле не так уж трудоемка, как

может показаться из ее описания. В течение двух лет я

пытался изучить этот вопрос, насколько позволило мне

мое невежество, и пришел к мнению, что количество

богов и богинь в итоге оказывается совсем небольшим

и что кажущееся разнообразие мифологии обуславли-

вается тотемизмом обитателей Нильской долины —

под этим я имею в виду, что в каждом регионе у каж-

дого обитающего там племени было свое тотемное

животное и что каждый персонаж мифологии тем или

иным образом должен быть связан с этими местными

культами. Проделав эту работу, мы сможем попытать-

ся найти ответ на вопросы, которые я лишь отважился

задать.

Дж. Норман Локъер

Глава 1

КУЛЬТ СОЛНЦА И ЗАРИ

Если мы зададимся вопросом, какие древние наро-

ды первыми начали развивать астрономию в какой бы

то ни было форме, мы узнаем, что, по мнению боль-

шинства археологов, такими цивилизациями, насколь-

ко удалось установить на сегодняшний день, были

цивилизации Нильской долины и соседних стран За-

падной Азии.

Имеющаяся информация об этих странах добыта из

остатков тамошних городов, храмов — и даже, если

речь о Вавилонии, обсерваторий и записей о наблюде-

ниях. Исторических данных на папирусах у нас срав-

нительно немного.

Есть еще две цивилизации, не такие древние, как

эти, но тоже до сих пор неустановленной древности, с

которыми мы познакомились, прежде чем в своих по-

исках обнаружили сокровищницы Египта и Вавило-

нии. Эти цивилизации возникли в регионах, которые

сейчас называются Китаем и Индией.

Что касается действительных источников информа-

ции, то эти две группы находятся в совершенно раз-

ных условиях; ибо, если говорить о Китае и Индии, у

нас есть письменные документы, но — увы! — ника-

ких памятников не вызывающей сомнения древности.

Хотя в Индии по-прежнему сохранилось множество

12

КУЛЬТ СОЛНЦА И ЗАРИ

храмов, но, если положиться на авторитет профессо-

ра Макса Мюллера, они сравнительно недавней по-

стройки.

В Египте прямо противоположная картина, по-

скольку тамошние памятники гораздо древнее любых

письменных документов; памятники, свидетельству-

ющие о более или менее установившейся цивилиза-

ции и познаниях в астрономии, и храмы религиозных

культов, возведенные по астрономическим принци-

пам, причем астрономы назывались «учителями не-

бесных тайн».

В Египте мы уходим, по расчетам разных авторов,

примерно на 6 или 7 тысяч лет назад. В Вавилонии

письменные таблички уводят нас в темное прошлое не

менее пятитысячелетней давности; но так называемые

таблички с предзнаменованиями показывают, что на-

блюдения за затмениями и другими астрономически-

ми феноменами велись еще за несколько тысяч лет до

того. В Китае и Индии мы так же определенно воз-

вращаемся на более чем 4 тысячи лет назад.

Что касается изучения текстов, будь то на бума-

ге или папирусе, на обожженной глине или вырезан-

ных на камне, добытых археологами из всех этих ис-

точников, мы сразу же понимаем, что самые ранние

наблюдения человека за небесными телами во всех

упомянутых регионах можно разделить на три совер-

шенно разные стадии. Я не хочу сказать, что эти ста-

дии четко следуют друг за другом, а скорее, что в от-

дельный период одна стадия более развита, чем другая,

и т. д.

Например, на первой стадии преобладают удивле-

ние и обожествление; на второй возникает потребность

применить результаты наблюдений за светилами в двух

направлениях: практическом — например, для состав-

ления календаря и счета лет и месяцев — и астрологи-

ческом.

13

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

Поскольку сейчас у нас есть результаты астрономи-

ческих наблюдений в форме календарей, справочников

и т. п., очень трудно и для большинства людей прак-

тически невозможно понять условия жизни народа

лишь зарождающейся цивилизации и осознать потреб-

ности борьбы за существование в обществе, которое,

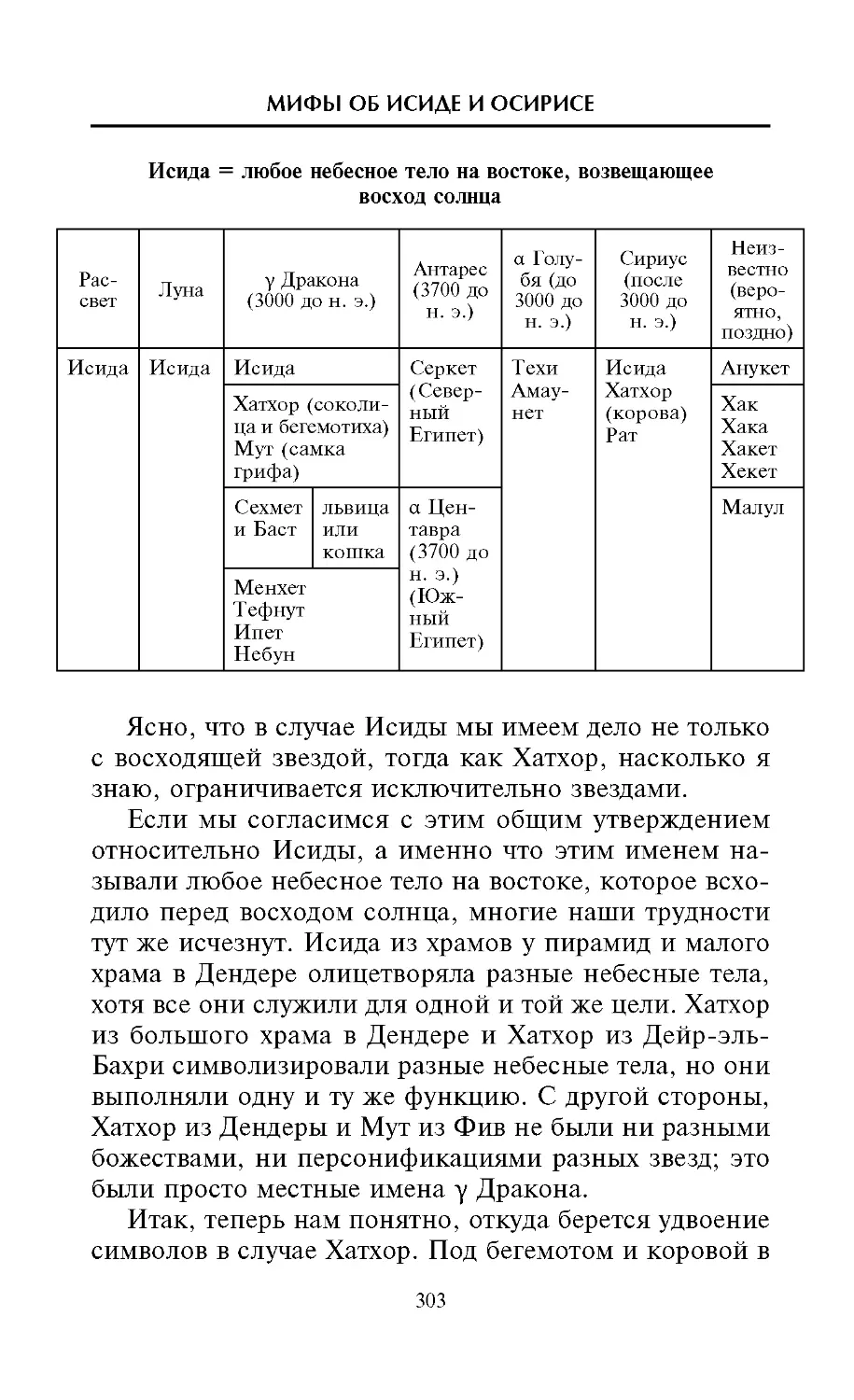

по существу дела, было исключительно сельскохозяй-

ственным. Лучше всего это получится у тех, кто хоро-

шо знает, когда «пахать и сеять, жать и косить»; и

единственным способом познания в древности было

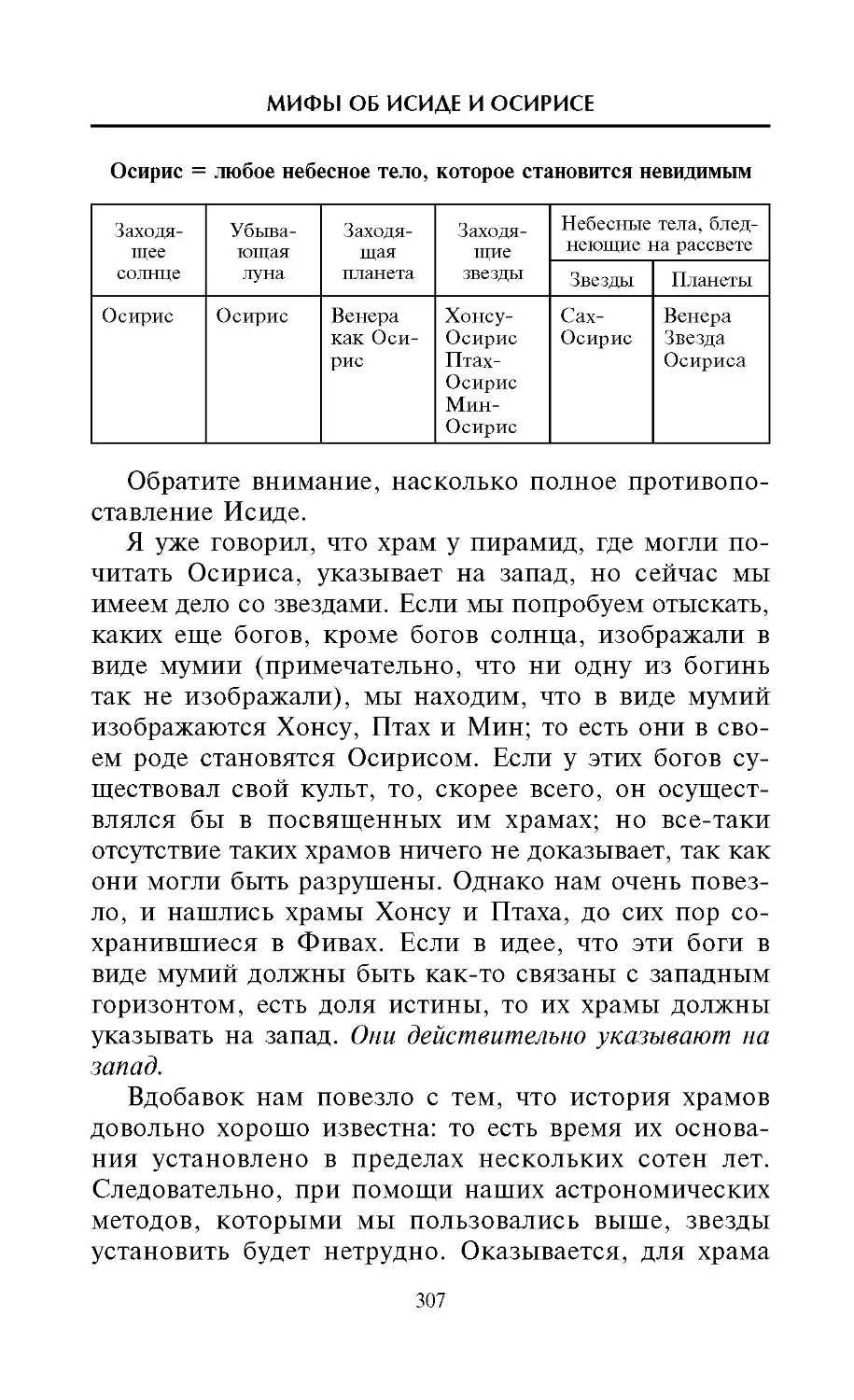

наблюдение за небесными телами. Именно это, а не

случайное заселение обширной равнинной территории

привело древнего человека к тому, что он стал задумы-

ваться об астрономических явлениях.

Конечно, при этом продолжалась стадия обожествле-

ния, и жрецы заботились о том, чтобы она как следует

развивалась; и астрологическое направление мысли, о

котором я только что сказал, постепенно переплеталось

с ней, вероятно в интересах иного класса, не жреческо-

го и не земледельческого.

Лишь относительно недавно — видимо, отнюдь

не на первой стадии — какие-то наблюдения, связан-

ные с небесными телами, стали производиться исклю-

чительно с целью получения знаний. Из открытий

Штрассмайера и Эппинга следует, что этой стадии Ва-

вилон достиг как минимум за 300 лет до н. э. и в то

время там регулярно вычислялись будущие положения

Луны и планет, причем с такой невероятной точно-

стью, что их сразу же можно было применять на прак-

тике. Видимо, местоположения звезд были приближен-

но определены в Египте и Вавилонии примерно в одно

и то же время.

Очень любопытно и интересно, что первая стадия,

стадия обожествления, практически отсутствует в ки-

тайских анналах; самые ранние наблюдения в Китае

говорят нам о том, что китайцы, будучи чрезвычайно

14

КУЛЬТ СОЛНЦА И ЗАРИ

практичными людьми, старались как можно больше

использовать звезды для своих вполне приземленных

целей.

В Вавилонии примечательно то, что с самого нача-

ла — насколько можно судить по письменным сле-

дам — знаком бога у вавилонян была звезда.

Ту же идею мы находим в Египте: в некоторых иеро-

глифических текстах три звезды означают «боги».

Я уже отметил, что идеи древней индийской ци-

вилизации, выкристаллизованные в священных кни-

гах — Ведах, были известны нам задолго до того, как

оказались расшифрованы египетские, вавилонские и

ассирийские письменные свидетельства.

Однако нам уже известно достаточно, чтобы убе-

диться, что Веды могут дать нам представление об

остатках идей, зародившихся в умах первых жителей

Западной Азии — то есть территории между Средизем-

номорьем, Черным морем, Кавказом, Каспийским мо-

рем, Индом и водами, граничащими с южными бере-

гами, — скажем, вплоть до мыса Коморин. Первыми

обитателями этих земель можно считать египтян и ва-

вилонян. Согласно Ленорману — и его поддерживают

все лучшие ученые умы, — в этот регион в древнейшие

времена вторглись народы из степей Северной Азии.

Шаг за шагом они распространились на запад и восток.

Сохранились странные разночтения в халдейских пред-

ставлениях, уже известных по надписям, и тех, что

дошли до нас в Ведах. Тем не менее мы находим сол-

нечного бога1 и следующий гимн: «О Солнце, ты си-

яешь в самых глубинах неба. Ты отпираешь замки, что

запирают высокие небеса. Ты открываешь небесные

врата. О Солнце, ты обращаешь к земле свой лик. О

Солнце, ты, словно мантию, раскидываешь над землей

великолепие небес».

1 Maspero. Histoire ancienne des Peuples de POrient. P. 136.

15

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

Давайте на минуту задумаемся, каковы были усло-

вия, в которых совершались первые наблюдения за

звездами и Солнцем. Знаний еще не было, но было,

как мы хорошо понимаем, много страха, благоговения

и удивления. Тогда человек еще не владел инструмен-

тами, и у первых наблюдателей и глаза и разум были

совсем не подготовлены. Более того, ночь им казалась

почти смертью — работать невозможно, у них не было

не то что электрического света, но и свечей; поэтому

в отсутствие луны ночь царила, словно смерть, над

всей землей. У нас нет необходимости углубляться, пы-

таясь поставить себя на место этих древних людей; нам

достаточно только взглянуть на документы, они очень

ясно говорят сами за себя.

Веды говорят подробно, но информация по этому

конкретному вопросу из других регионов сравнитель-

но скудна. Поэтому целесообразно начать с Индии,

откуда явились первые откровения подобного рода.

Макс Мюллер и другие ученые открыли перед нами

безбрежное море интереснейших сведений, представ-

ляющих огромную важность для рассматриваемого

нами предмета.

Они говорят нам, что за 1500 лет до н. э. сущест-

вовал ритуал, собрание гимнов, которые назвались

Ведами (слово «веда» означает «знание»). Эти гимны

написаны на санскрите, который еще сравнительно

недавно был совершенно неизвестным языком; сей-

час мы все знаем, что он оказался чрезвычайно тесно

связан с английским языком. Мысли и чувства, вы-

раженные в этих древних гимнах, содержат первые

корни и зачатки того интеллектуального роста, ко-

торый соединяет наше поколение с предками арий-

ских народов — «тех самых людей, которые, как мы

теперь узнаем из Вед, на восходе и закате солнца с

трепещущими сердцами внимали священным песням

жрецов. По своему существу Веды — древнейшие кни-

16

КУЛЬТ СОЛНЦА И ЗАРИ

ги, по которым мы можем изучить первые зачатки на-

шего языка и всего, что воплощено во всех языках

мира». Самая старая, самая первобытная, самая про-

стая форма арийского культа природы находит выра-

жение в этих чудесных гимнах, которые, несомненно,

рисуют перед нами ритуалы древних арийских наро-

дов, чьими представителями также являются мидяне и

персы.

Однако была и другая ветвь, которую представляет

Зенд-Авеста, где в противоположность Ведам есть бо-

лее или менее сознательная оппозиция богам природы,

о чем мы будем говорить чуть позже, и стремление к

более духовному божеству, которого Заратустра назы-

вает Ахурамаздой, или Ормуздом. То, что эти ритуалы

существовали бок о бок во времени, свидетельствует о

том, что культ природы обоих происходит из более

древних времен. Итак, что же мы находим? В Ведах

боги называются девами, слово «дева» означает «сия-

ющий», и сияние, или свет, было одним из самых об-

щих качеств, свойственных разным проявлениям бо-

жества. Что это были за божества? Солнце, небо, заря,

огонь и гроза. Из Вед ясно, что восход солнца для тех

народов, где зародился ритуал, был величайшим откро-

вением природы, и со временем в умах поэтов Вед сло-

во «дева», «сияющий», постепенно приобрело значение

«божественный». Именно восход солнца вдохновлял

первые молитвы нашей расы, и в его честь пытали пер-

вые жертвенные костры. Вот, например, отрывок из

одной из Вед: «Взойдет ли снова Солнце? Вернется ли

снова наша добрая подруга Заря? Победит ли Бог Све-

та силу Тьмы?»

Эти три вопроса в одном гимне говорят о том, в ка-

кой неуверенности жило человечество на этой стадии

и что противопоставление дня и ночи было одной из

первых тем, о которых задумался человек. Мы находим

множество имен солнечных божеств:

17

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

Митра, Индра (день, который приносит солнце),

Сурья, Васиштха, Аруша (яркий или красный);

и божеств зари:

Ушас, Дьяус, Дьотана,

Ахана, Урваши.

Подумайте только, каким невероятно важным дол-

жен был казаться утренний восход солнца, которое

приносило с собою все, и угасание солнца вечером, за

которым сразу же следовала быстрая тропическая тьма,

и вы уже не будете удивляться такому поклонению. Вот

отрывок из одного гимна к Заре (Ушас):

1. Она засверкала, приближаясь, словно юная

женщина,

Побуждая двигаться все живое.

Когда люди должны зажигать огни,

Она создала свет, прогоняя мрак.

2. Она поднялась во всю ширь, (лицом) обращенная

ко всем;

Нося сверкающую одежду, она светло засияла.

Золотистого цвета, прекрасная на вид.

Мать коров, предводительница дней засверкала.

3. Счастливая, увлекая за собой глаз богов,

Ведя белого прекрасного коня,

Показалась Ушас, окрашенная лучами (солнца),

С яркими дарами распространяясь по всему

(свету).

4. (Храня все) ценное рядом, засвети далеко (прочь)

врага!..

...Поощри доброжелательность к воспевающему

(тебя), о щедрая!

5. Ярко воссияй нам лучшими лучами,

О богиня Ушас...

18

КУЛЬТ СОЛНЦА И ЗАРИ

6. Ты, о дочь неба...

о Ушас прекраснорожденная...1

Помимо Солнца и Зари, двух величайших божеств

раннего индийского пантеона, мы встречаем и других

богов, таких как Притхиви, Земля, на которой мы жи-

вем; Варуна, Небо; Ала, Вода; Агни, Огонь; и маруты,

боги Бури и Грозы. Из них нам особенно интересен Ва-

руна. Мы читаем: «Варуна разделил обширную твердь;

он поднял ввысь сверкающие и величественные небеса,

он расстелил звездное небо и землю».

И снова: «И эта земля принадлежит царю Варуне, и

это широкое небо с широко расставленными граница-

ми. Два моря (небо и океан) — чресла Варуны».

Наконец, из этого астрономического поклонения

вытекает идея связи между землей, солнцем и небом,

которую иллюстрируют более поздние индийские изо-

бражения, где мы видим модернизированный и гораз-

до более конкретный взгляд на древние идеи, превра-

тившиеся в этот фрагмент поэтического осмысления,

что Земля — это раковина, которая лежит на слонах

(что означает силу), стоящих на черепахе (что означа-

ет бесконечную медлительность).

Этот поэтический взгляд впоследствии уступил ме-

сто менее поэтическому — а именно что Земля стоит

на столбах; на чем стоят столбы, не говорится, но это

не имеет значения. Не следует считать такую идею не-

лепой и простительной только потому, что это было

так давно; ведь Анаксимандр, если обратиться ко вре-

мени греческой цивилизации, говорит, что Земля име-

ет цилиндрическую форму и все места, известные тог-

да, располагаются на верхней плоскости цилиндра; а

Платон на том основании, что куб является самым со-

вершенным геометрическим телом, полагал, что Земля

1 Ригведа. VII, 77. Пер. Т.Я. Елизаренковой.

19

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

имеет форму куба и известная грекам ее часть распола-

гается на верхней грани куба. В этих вопросах хвале-

ный греческий ум недалеко ушел от своих предшест-

венников — ведических жрецов.

Глава 2

ЗАРОЖДЕНИЕ ЕГИПЕТСКОЙ

АСТРОНОМИИ

В общем обзоре, которому посвящена предыдущая

глава, на основании оставленных нам древнейшими

людьми документов мы увидели, что Египет, если учи-

тывать его памятники, был первым по времени. Далее

я намерен показать, что самые ранние памятники сви-

детельствуют о том, что египтяне обладали астрономи-

ческими знаниями и пользовались ими.

Невозможно приступить к такому предмету, как

астрономия Древнего Египта, и не поразиться тому, ка-

кие всевозможные знания доступны нам для облегчения

наших поисков. Еще век назад человек, которому мы

более чем кому-либо обязаны в этом вопросе, человек,

который разгадал загадку странных иероглифов, пре-

бывавших в забвении почти 2 тысячи лет и вдруг заин-

тересовавших ученых, даже не родился. Я говорю о

Шампольоне, который появился на свет в 1790 году и

умер в расцвете сил и в разгар работы в 1832 году.

Французская научная экспедиция, снаряженная ве-

ликим Наполеоном и собравшая для всего мира важней-

шие факты о городах, зданиях, надписях и обо всем, что

можно было узнать о жизни и языке древних египтян,

не была даже задумана. Действительно, она начала ра-

боту уже в 1798 году, и научный мир всегда будет в дол-

гу перед человеком, который ее спланировал.

Я не знаю иного более поразительного доказатель-

ства человеческого разума, чем постепенная расшиф-

20

ЗАРОЖДЕНИЕ ЕГИПЕТСКОЙ АСТРОНОМИИ

Розеттский камень (Британский музей)

ровка странных иероглифических знаков, в которых

сохранилось учение древних египтян; и в истории на-

учных исследований есть мало более замечательных

вещей, чем тот способ, которым удалось свести воеди-

но литературу такого ужасающего объема; и, однако,

вполне может быть так, что, несмотря на весь свой

внушительный объем, эта литература всего лишь аван-

гард гораздо более грандиозной, идущей следом; ибо

мы имеем дело с народом, который, как известно, уже

21

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

существовал, полностью вооруженный во многих смыс-

лах, не менее семи с половиной тысяч лет назад.

Мы не ставили себе цели рассказать в данной книге

о том, как происходила вышеупомянутая расшифров-

ка, результаты которой сравнимы с результатами, до-

стигнутыми в другой науке с помощью спектроскопа.

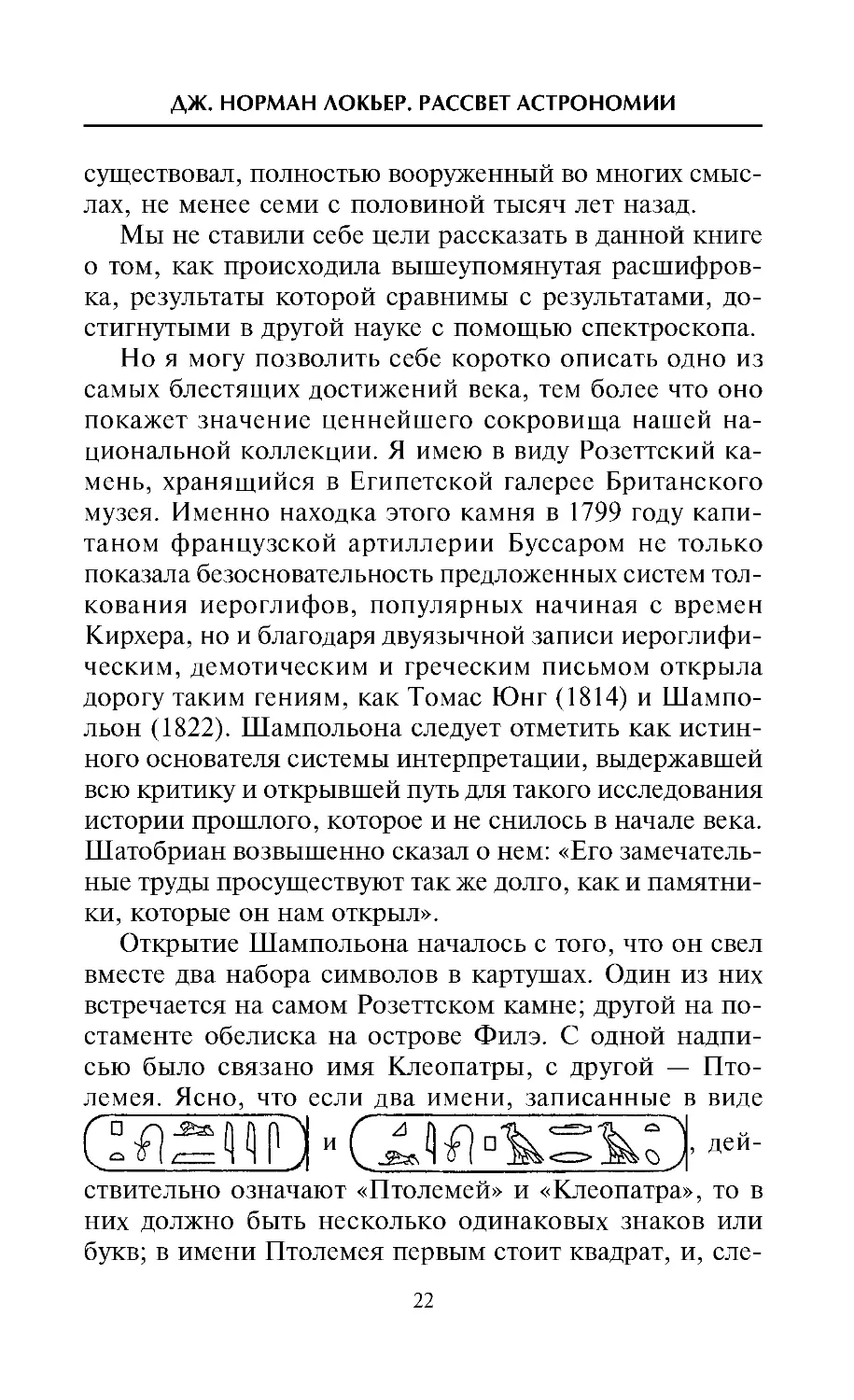

Но я могу позволить себе коротко описать одно из

самых блестящих достижений века, тем более что оно

покажет значение ценнейшего сокровища нашей на-

циональной коллекции. Я имею в виду Розеттский ка-

мень, хранящийся в Египетской галерее Британского

музея. Именно находка этого камня в 1799 году капи-

таном французской артиллерии Буссаром не только

показала безосновательность предложенных систем тол-

кования иероглифов, популярных начиная с времен

Кирхера, но и благодаря двуязычной записи иероглифи-

ческим, демотическим и греческим письмом открыла

дорогу таким гениям, как Томас Юнг (1814) и Шампо-

льон (1822). Шампольона следует отметить как истин-

ного основателя системы интерпретации, выдержавшей

всю критику и открывшей путь для такого исследования

истории прошлого, которое и не снилось в начале века.

Шатобриан возвышенно сказал о нем: «Его замечатель-

ные труды просуществуют так же долго, как и памятни-

ки, которые он нам открыл».

Открытие Шампольона началось с того, что он свел

вместе два набора символов в картушах. Один из них

встречается на самом Розеттском камне; другой на по-

стаменте обелиска на острове Филэ. С одной надпи-

сью было связано имя Клеопатры, с другой — Пто-

лемея. Ясно, что если два имени, записанные в виде

GSfflCI»(Ш32Идей-

ствительно означают «Птолемей» и «Клеопатра», то в

них должно быть несколько одинаковых знаков или

букв; в имени Птолемея первым стоит квадрат, и, сле-

22

ЗАРОЖДЕНИЕ ЕГИПЕТСКОЙ АСТРОНОМИИ

довательно, он должен означать букву «п», и в имени

Клеопатры такой же квадрат оказался в нужном месте

пятым по счету. Третий знак ■jf) в имени Птолемея

должен был означать букву «о», а четвертый _®зх — «л».

Итак, буква «л» в виде льва идет второй в слове «Кле-

опатра», а завязанная петлей веревка «о» — четвертой.

Таким образом, продолжая сравнивать символы в дру-

гих именах, следующим Шампольон расшифровал имя

Александра, ( "ъ\ п— ], и так постепенно

был расшифрован весь египетский алфавит.

Река времени донесла до нас то, что всеми призна-

ется непревзойденными памятниками загадочного про-

шлого, — знаменитые пирамиды, которые последова-

тельно описали античные авторы Геродот, Диодор и

Плиний и арабский историк Абд эль-Латиф.

Хотя искатели сокровищ облюбовали эти грандиоз-

нейшие сооружения еще в 820 году н. э., причем халиф

аль-Мамун нанес им ущерб, научное исследование

способов и целей их строительства относится к доволь-

но недавним временам, и можно сказать, что начало

ему положил полковник Говард Вайз в 1839 году.

Многое из написанного о них — чепуха и дикость, но

имеющиеся точные описания и замеры не оставляют со-

мнений, что эти сооружения построены народом, обла-

давшим глубокими познаниями в астрономии. Ориентация

больших пирамид возле Гизы точно установлена, и су-

ществует вероятность, что некоторые таинственные

проходы в пирамиде Хеопса имеют астрономическое

применение.

Для того чтобы продолжить разговор о предмете,

которому посвящена эта глава, давайте вернемся в

1820 год. Примерно в то время были получены неко-

торые первые плоды исследований вышеупомянутой

французской комиссии и предприняты попытки пере-

вести некоторые надписи, а члены Французской ака-

23

Храм в Эдфу, вид на восток. Виден пилон и внешний двор

ЗАРОЖДЕНИЕ ЕГИПЕТСКОЙ АСТРОНОМИИ

демии обсуждали новые результаты, поражавшие и

восхищавшие остальной мир.

С точки зрения, которую мы теперь рассматриваем,

можно сказать, что новые открытия делятся на три раз-

ные группы. Во-первых, обнаружен регион с большим

количеством храмов, просторных и величественных,

превосходящих воображение; самый большой среди

них Карнакский храм, но есть и другие, не уступающие

ему в смысле архитектурной изощренности. Но кроме

этих храмов тогда, как и сейчас, возвышались над зем-

лей и вызывали любопытство многие другие, которые

и тогда — как, несомненно, и сейчас — были в той или

иной степени похоронены под песком; некоторые из

них уже раскопаны и удивляют особенностями своей

конструкции.

Впоследствии я покажу, и об этом свидетельствуют

сами древние египтяне, что эти храмы возводились в

соответствии со звездами; в таком случае их, как и пи-

рамиды, нужно считать свидетельствами астрономиче-

ских познаний древних.

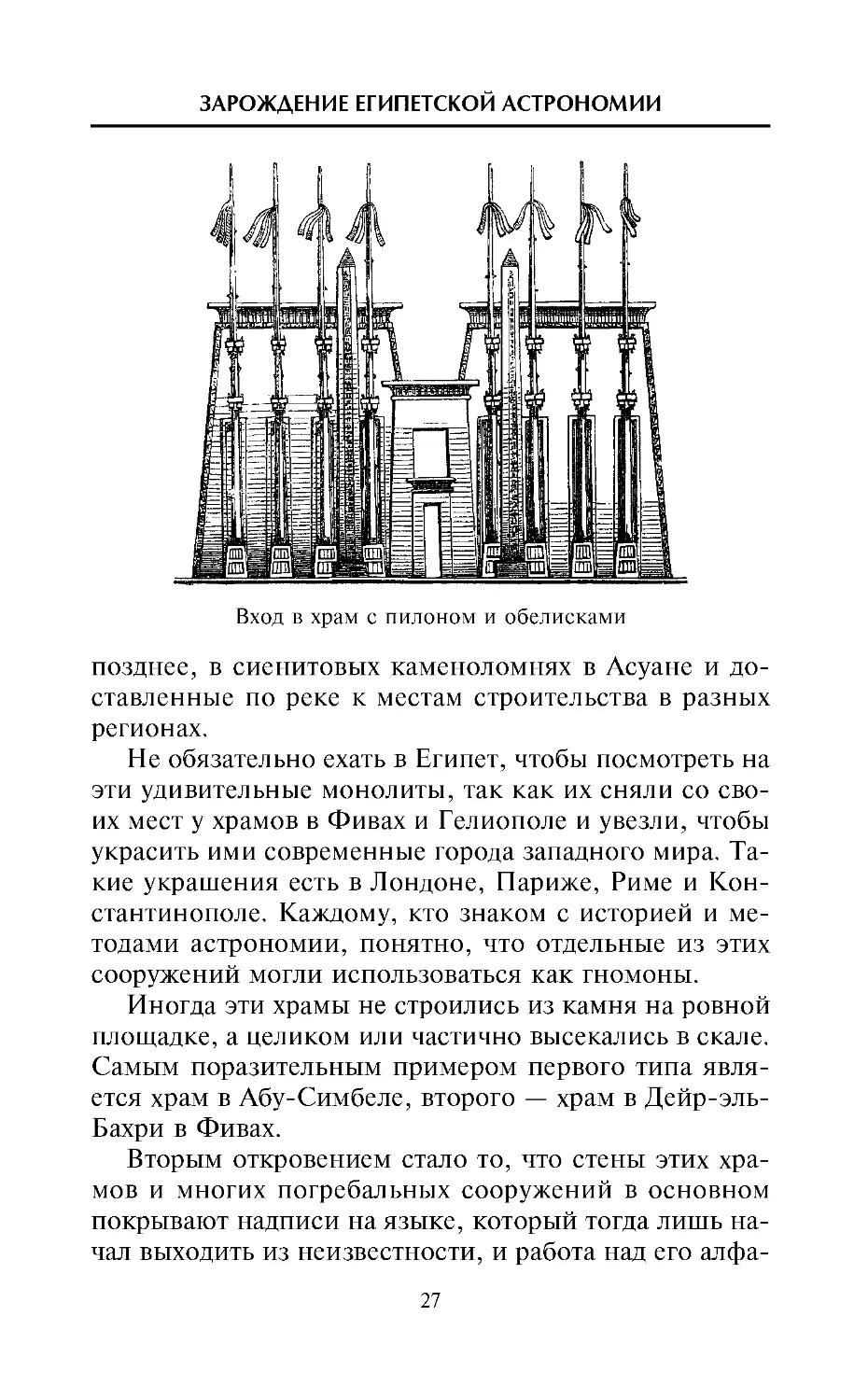

Говоря о наружном виде храмов, в архитектурном

смысле их можно разделить на две основные группы.

Эдфу — идеальный пример первой группы, для кото-

рой характерен пилон, состоящий из двух массивных

конструкций справа и слева от входа, которые напо-

минают две башни, иногда встречающиеся на западных

фасадах английских соборов.

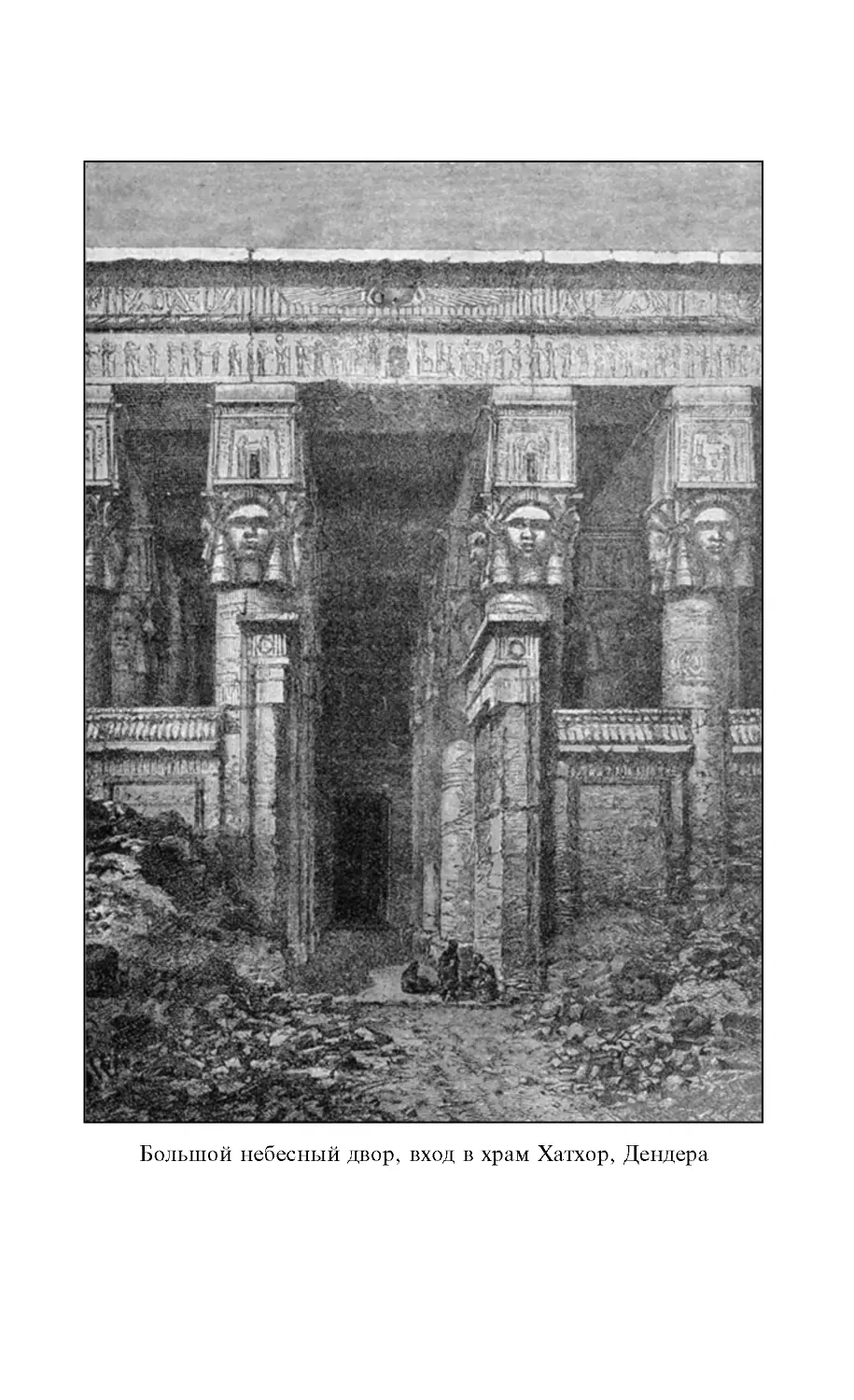

В Дендере мы видим пример храма, относящегося

ко второй группе, где массивный пилон отсутствует.

Там фасад совершенно другой; вместо пилона откры-

тый подход к храму с колоннадой — есть сходство с

греческими храмами.

Для многих храмов свойственны обелиски, часто,

но не всегда стоящие рядом с пилоном, нередко колос-

сальных размеров, свыше 30 метров высотой и весящие

много сотен тонн, высеченные, как было обнаружено

25

Большой небесный двор, вход в храм Хатхор, Дендера

ЗАРОЖДЕНИЕ ЕГИПЕТСКОЙ АСТРОНОМИИ

Вход в храм с пилоном и обелисками

позднее, в сиенитовых каменоломнях в Асуане и до-

ставленные по реке к местам строительства в разных

регионах.

Не обязательно ехать в Египет, чтобы посмотреть на

эти удивительные монолиты, так как их сняли со сво-

их мест у храмов в Фивах и Гелиополе и увезли, чтобы

украсить ими современные города западного мира. Та-

кие украшения есть в Лондоне, Париже, Риме и Кон-

стантинополе. Каждому, кто знаком с историей и ме-

тодами астрономии, понятно, что отдельные из этих

сооружений могли использоваться как гномоны.

Иногда эти храмы не строились из камня на ровной

площадке, а целиком или частично высекались в скале.

Самым поразительным примером первого типа явля-

ется храм в Абу-Симбеле, второго — храм в Дейр-эль-

Бахри в Фивах.

Вторым откровением стало то, что стены этих хра-

мов и многих погребальных сооружений в основном

покрывают надписи на языке, который тогда лишь на-

чал выходить из неизвестности, и работа над его алфа-

27

Храм Хатхор в Дейр-эль-Бахри (реконструкция Брюна)

ЗАРОЖДЕНИЕ ЕГИПЕТСКОЙ АСТРОНОМИИ

Центральная часть круглого зодиака из Дендеры

витом и слоговым письмом была еще не закончена.

Так мы получили не только огромное богатство храмо-

вых сооружений, но и еще более поразительное богат-

ство храмовых надписей.

Но было и еще кое-что, и куда более подходящее

для наших целей. В нескольких осмотренных храмах

обнаружились зодиаки — зодиаки без всяких сомне-

ний, — представляющие третью группу находок; их

тоже сопровождали надписи явно астрономического

характера.

Таким образом, уже с первого взгляда становилось

понятным, что перед нами народ с астрономическим

29

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

складом ума; и для ученых открылись большие воз-

можности, которыми французские астрономы в самом

деле не преминули воспользоваться. Где филолог не

знал, что сказать, астроном, по-видимому, мог ока-

заться полезным, найти объяснение, установить веро-

ятную дату, с одной стороны, а с другой — ему от-

крывался новый взгляд на историю его науки и, может

быть, возможность заполнить в ней огромные про-

белы.

Дальше — так как я буду подробно рассматривать

этот аспект нашей темы — я покажу, что многие изо-

бражения животных одновременно соответствуют и

героям мифологии, и настоящим созвездиям.

Глава 3

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА

ЕГИПЕТСКОГО ПАНТЕОНА

Из сказанного в предыдущей главе совершенно

ясно, что главный источник информации о Египте не

сочинения вроде Вед, а надписи на памятниках и сами

памятники. Правда, кроме памятников, у нас есть

Книга мертвых и некоторые найденные в гробницах

надписи; но главным образом источник сведений, из

которого черпали больше, — это сами памятники, и

под ними я подразумеваю в том числе и изображения

зодиаков.

До сей поры было невозможно с точностью устано-

вить время создания самых ранних монументов. Тут

нет ничего удивительного. Мы должны понимать, что

дело не в том, что мы мало знаем, а в том, что мы во-

обще знаем хоть что-нибудь. Давайте вспомним, что

еще в начале века мы не могли разобрать ни единого

знака на памятниках, а теперь гениальность небольшо-

го числа ученых дала египтологам возможность читать

30

Царский список в Абидосе

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

надписи почти так же легко и уверен-

но, как мы читаем утренние газеты:

вот что по-настоящему удивительно, а

не то, что мы пока знаем так мало, да

и в своих знаниях зачастую не вполне

уверены.

Однако нам уже известно, что воз-

раст некоторых этих памятников около

6 тысяч лет. Об этом свидетельствует

сочетание разного рода данных.

Один из многих моментов, уже тща-

тельно изученных египтологами, — это

хронология фараонов Египта, начиная

с первого правителя, которым все уче-

ные считают Мену, или Менеса. Ис-

следователи пришли к уверенному за-

ключению, что существовал царь по

Харпократ . .

имени Мена и что он правил очень

давно; но они не могут прийти к единому мнению от-

носительно времени жизни этого царя в пределах тыся-

чи лет; причина этого среди прочего и в том, что в ту

древнюю пору астрономия как наука еще не была раз-

вита, потому у первых египтян не было совершенного

метода летоисчисления; возможно, у них даже не было

понятия о столетии, такого как у нас. Ученые говорят,

что они исчисляли годы по царствованию правителей.

В это трудно поверить, и, быть может, это утвержде-

ние — мера нашего невежества относительно их способа

летоисчисления. К счастью, сейчас у нас есть календарь,

который позволяет иметь дело с большими периодами

времени, но иногда и мы указываем годы в наших пар-

ламентских законах по египетскому образцу — по цар-

ствованиям королей. Более того, поскольку в то время

в Египте шли опустошительные войны и сменялись пра-

вители из разных царских династий, очень трудно разо-

браться в нескольких списках царей, чтобы получилась

Харпократ

32

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЕГИПЕТСКОГО ПАНТЕОНА

одна хронологическая линия, так как иногда цари пра-

вили одновременно в разных областях. Бунзен считает,

что Мена жил самое позднее за 3600 лет до н. э.; самую

раннюю дату дает Бёк, за 5702 года до н. э.; Унгер, Бругш

и Лепсиус дают соответственно 5613, 4455 и 3892 годы.

Для наших целей мы возьмем 4000 год до н. э. — то есть

6 тысяч лет назад — и пока что будем считать его нача-

лом отсчета в длинной серии разнообразных списков,

как говорилось выше, из которых уже можно извлечь

информацию.

Теперь попробуем рассмотреть идеи древних обита-

телей долины Нила. Мы видим в Египте безусловное

поклонение солнцу и сопровождающей его заре. К ка-

кому бы времени ни относились вышеупомянутые

индийские идеи, мы находим их в Египте в самые

древние времена. Египтяне, имеют ли они иное или

более-менее общее происхождение с древними обита-

телями Индии, разделяли их культ природы, и в их

гимнах и списках богов мы находим, что Заря и Вос-

ходящее Солнце считались самыми великими проявле-

ниями Природы и самыми важными для человека; и

потому все связанное с Восходом и Зарей было объектом

поклонения.

Ренуф, один из тех, кто в последнее время писал по

этой теме, говорит1: «Боюсь, скоро египтологов, как и

остальных, обвинят в том, что они видят зарю где угод-

но» — и с разрешения Макса Мюллера приводит из

него цитату о Ведах: «Я вижу в восходе и закате, в еже-

дневной смене дня и ночи, в битве между светом и

тьмой, во всех подробностях солнечной драмы, кото-

рая разыгрывается день за днем, месяц за месяцем и

год за годом, в небе и на земле, главную тему».

Но сейчас мы должны немного углубиться в детали.

Разнообразные видимые движения небесных тел, про-

1 Renouf. Hibbert Lectures. 1879.

33

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

Ра Мин-Pa Амон-Ра

исходящие из-за вращения Земли и вследствие прецес-

сии, были знакомы египтянам, как бы мало они ни

знали об их причинах; они внимательно изучали то,

что видели, и постарались сложить полученные знания

самым удобным для себя образом, связав их со своими

странными фантазиями и религиозной системой.

Возьмем вращение Земли; как египтяне представля-

ли его себе? Как это, так сказать, взаимодействие меж-

ду Землей и небом было представлено в мифологии?

Естественно, египтянам были знакомы явления вос-

хода и заката, притом они определенно лучше нас зна-

комы с явлением восхода, потому что их климат гораз-

до больше подходит для изучения восхода, чем наш.

Нет никаких сомнений, что прекрасное зрелище, пред-

стававшее перед ними ежеутренне и ежевечерне, про-

изводило на египтян сильное впечатление, и они стали

34

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЕГИПЕТСКОГО ПАНТЕОНА

Себек-Ра Хнум-Ра

считать землю божеством в окружении неба, еще одно-

го божества.

Далее я должен пояснить, что, поскольку солнцу по-

клонялись в Египте повсеместно, существовали разные

формы богов солнца в зависимости от его местонахож-

дения в ежедневном пути по небосводу. Есть форма

Харпократа на восходе, бога-ребенка, обычно он изо-

бражался в виде сокола. На изображениях в человече-

ском облике мы видим у него на голове локон юности.

Бог Ра символизирует солнце в его полуденной мощи,

а заходящее солнце имеет разные имена, главные из них

Осирис, Тему или Атум; угасающее солнце изображает-

ся в виде мумии и означает старость. Часы дня также

персонифицированы, двенадцать перемен в течение

двенадцати часов были мифологически связаны с еже-

дневным движением солнца по небосклону.

35

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

Анубис или Сет Анубис-Осирис Осирис (в виде мумии)

Мы часто видим, что к Ра присоединяются другие

имена, и в этих формах божества, возможно, подразуме-

вается солнце в разное время года. Амон-Ра, Себек-Ра

и Хнум-Ра — все это примеры. Первый, несомненно,

означает солнце в летнее солнцестояние. Мин-Pa —

итифаллическая форма.

То есть имена, которые египтяне дали солнцу, мож-

но классифицировать следующим образом:

Хор, или Харпократ, и Хепри (утреннее солнце)

Ра (полуденное солнце)

Тему, или Атум (вечернее солнце)

Осирис (зашедшее солнце)

Здесь недостаточно места, чтобы процитировать

множество гимнов к солнечным богам, найденных в

надписях, но нижеследующие отрывки покажут чи-

36

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЕГИПЕТСКОГО ПАНТЕОНА

Сидящий Осирис

тателю, что в основном египтяне поклонялись солнцу

на восходе или закате — иными словами, когда оно

находилось на горизонте: «О ты, диск Солнца, ты бог

живой! Кроме тебя, нет иного. Своими лучами ты ис-

целяешь глаза, творец всего сущего. Ты восходишь на

восточном горизонте небес, чтобы одарить жизнью всех,

кого ты создал, — человека, четвероногих зверей, птиц

и всевозможных ползучих гадов на земле, которую они

населяют. Так они лицезрят тебя и засыпают, когда ты

опускаешься».

Гимн Атуму: «Приди ко мне, о Солнце, Хор гори-

зонта, подай мне помощь».

37

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

Гимн Хору: «О Хор горизонта, нет никого, подоб-

ного тебе, защитнику миллионов, освободителю десят-

ков тысяч».

Гимн Ра-Атуму-Хору: «Слава тебе, владыка двойно-

го горизонта, единый бог, живущий согласно Маат...

Я создатель небес и тайн двойного горизонта».

Гимн Осирису: «О Осирис! Ты юноша на горизонте

небес ежедневно, и старость твоя в начале всех времен

года...

Вечно движущиеся звезды подчиняются ему, как и

звезды, которые заходят».

Гимн Ра: «О Ра! В твоем яйце, сверкающий в твоем

диске, светящий с горизонта, плывущий по стальному

(?) небосводу.

Атум и Хор горизонта воздают тебе (Амону-Ра) по-

чести во всех своих речах».

До сих пор мы имели дело с силами солнечного све-

та; но древним египтянам, как и нам, были знакомы

силы тьмы или подземного мира. Главный бог, про-

тивостоящий солнцу, имел разные имена — Сет, Сут,

Анубис, Тифон, Бес, не считая множества других имен.

Как я покажу ниже, идея тьмы была связана с суще-

ствованием звезд, которые никогда не заходят, так что

и здесь символы имеют астрономический характер.

Изображения Беса и других божеств настолько не

похожи, что наводят на мысль, что Бес — заимствован-

ный бог. Богиня Таурт в форме Тифона изображается

в виде бегемота, а символ Анубиса — шакал.

Упомянутые боги часто встречаются на изображе-

ниях погребальных церемоний. В Книге мертвых мы

видим, что на суде над мертвыми помимо Осириса

присутствует Анубис и они оба взвешивают души.

С луной связаны два божества — Тот и Хонсу, —

хотя связь не очень очевидная.

Тот также связан с египетским годом и изображает-

ся по-разному; однако в основе всех форм ибис.

38

Различные формы Беса: воин, музыкант, шут

Хонсу

Тот

Богиня Сешат

Хор и Анубис взвешивают душу в присутствии Осириса

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЕГИПЕТСКОГО ПАНТЕОНА

Тот и Сешат пишут имя Рамсеса 11 на плодах персей (рельеф из

Рамессеума, Фивы)

Звезды обычно олицетворяла особая богиня по име-

ни Сешат.

Бог Тот, как священный писец, и Сешат, как боги-

ня звезд, часто изображаются вместе за письмом.

Следующие божества связаны с явлениями утра и

вечера. Указанные атрибуты в настоящее время при-

нимаются большинством. Эту тему мы также будем

рассматривать в дальнейшем.

41

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

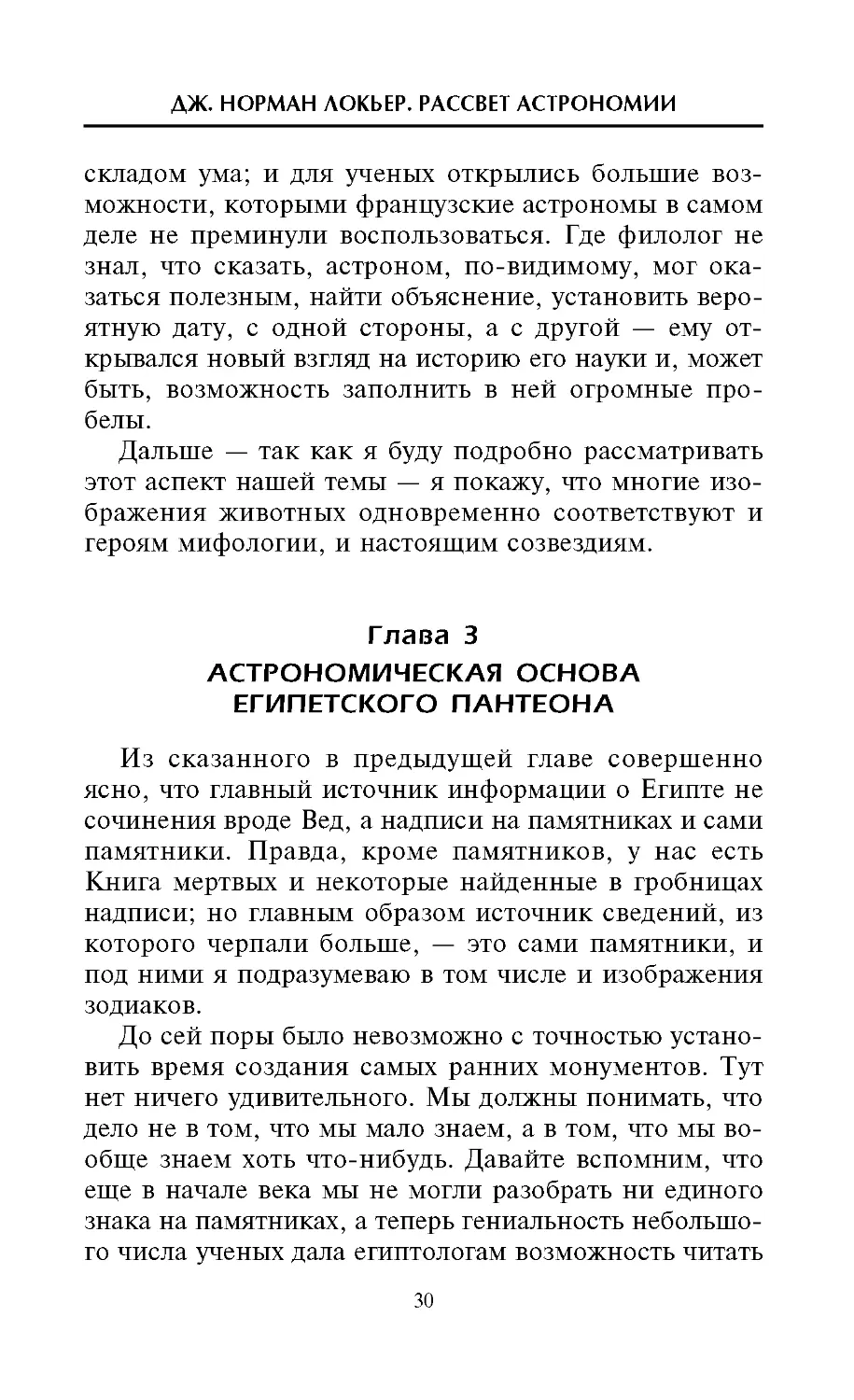

Клеопатра в виде богини Исиды

Исида представляет зарю и сумерки; она приготов-

ляет путь для бога солнца. Восходящее солнце между

Исидой и Нефтидой = утро.

Нефтида — это заря и сумерки, иногда закат.

Шу — также заря, или солнечный свет. Тефнут оли-

цетворяет разноцветные лучи на рассвете. Шу и Теф-

нут — глаза Хора. Шу также назывался Нешем, что

означает зеленый полевой шпат, так как на заре наблю-

42

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЕГИПЕТСКОГО ПАНТЕОНА

Сидящая Исида

дается зеленый луч. Зеленый оттенок лучей на рассвете

и закате позднее называли «изумрудным сикомором».

Сехмет — еще одна богиня зари, огненной зари.

Красные краски на закате, как считалось, — это

кровь, текущая из бога солнца, когда он спешит к сво-

ей добровольной смерти. В легенде рассказывается,

как Исида останавливает кровь из раны, нанесенной

Хору Сетом.

Хатхор, по Баджу, отождествляется с Ну или Нут,

небом, или тем местом, где она родила и вскормила

Хора. Это женская сила природы, она имеет несколько

атрибутов Исиды, Нут и Маат.

43

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

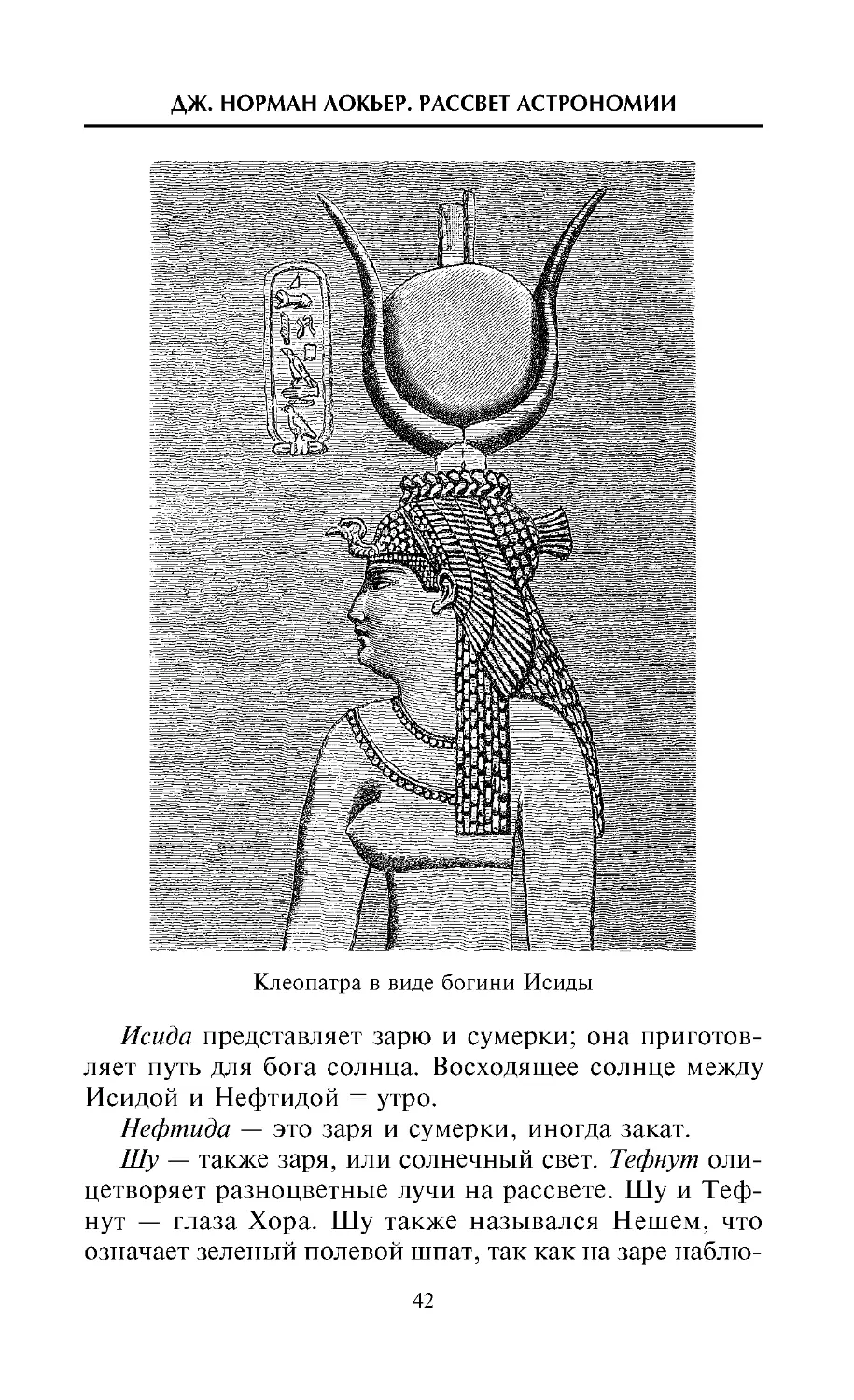

Восходящее солнце Хор между

Исидой и Нефтидой

Теперь мы должны составить некоторое представ-

ление о египетской космогонии — об отношениях

между солнцем, зарей и небом; она очень отличается

от индийских представлений. Небо — это Ну, или

Нут, изображаемая в виде женщины, которая выгну-

лась над Гебом, землей, опираясь ногами на один го-

ризонт и кончиками пальцев рук касаясь другого. Геб

изображается лежащим, в то время как небо в виде

богини Нут отделяет от земли бог воздуха или солнеч-

ного света Шу. Ежедневное движение солнца изобра-

жается в виде бога в лодке, пересекающей небо с вос-

тока на запад. У богини Нут разные символы. Иногда

вдоль спины у нее ряд звезд, что очевидно указывает

на ее природу, а иногда она изображается в виде фи-

гуры с рядом звезд и полосой воды. Это соответствует

идее древних евреев о тверди. Мы читаем в Библии о

44

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЕГИПЕТСКОГО ПАНТЕОНА

Богиня Нут

тверди посреди воды, которая отделяет воду от воды;

вода, которая под твердью, отделяется от воды, кото-

рая над твердью.

Видимо, вскоре после этого египтяне обратили вни-

мание, что солнце и звезды движутся над горизонтом

чрезвычайно неровными путями: у солнца это зависит

от времени года, а у звезд от местоположения — у эк-

ватора или полюсов. В этом смысле можно объяснить

любопытный вариант изображения богини Нут, где

она сразу в двух видах, и большая Нут распростерта

над малой.

Не только боги солнца, но и звезд путешествовали

в лодках по небосводу от одного горизонта к другому.

Подземный мир был обиталищем мертвых; солнце и

звезды ежедневно умирали на закате и переходили в

земли запада, или Аменти, за западным горизонтом,

чтобы снова возродиться утром на восточном гори-

зонте. В этом мы видим зачаток египетской идеи бес-

смертия.

45

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

Богиня Нут, изображенная дважды

Среди других богов, которых можно упомянуть, были

Хнум, «гончар», которому, как считалось, принадлежа-

ли некоторые атрибуты Ра; Птах, «открыватель», кото-

рый иногда изображается с Исидой и Нефтидой, а затем

появляется как одна из форм Осириса.

Теперь мы можем перейти к египетской мифологии.

Геб, земля, — муж Нут, неба; а боги и богини солн-

ца и зари — их дети, так же как и Шу, олицетворя-

ющий солнечный свет, и Тефнут, изображающая пламя

рассвета.

Маат, богиня закона, — дочь Ра.

Мы знаем кое-что о египетских обычаях независимо

от надписей, по праву называемых астрономическими,

на которые я обратил ваше внимание. Мы знаем, что

46

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЕГИПЕТСКОГО ПАНТЕОНА

Разные формы Шу

на рассвете приносились жертвы; мы знаем, что за

звездами наблюдали перед восходом солнца и возвеща-

ли о его приближении; мы знаем, что эти наблюдения

были одной из главных обязанностей жрецов, прино-

сивших жертвы, и очевидно, что эти наблюдатели за

предутренним небом должны были знать положения

звезд и их названия, и в конечном счете они составили

списки деканов — то есть групп звезд, опоясывавших

небо, которые восходили друг за другом в течение при-

мерно десяти дней. Это точные эквиваленты фаз луны,

которые с такими же целями использовали индийцы,

аравийцы и другие народы. Кроме того, из надписей в

отдельных гробницах в Фивах более или менее неопре-

деленно следует, что каждый день в течение всего года

велись тщательные наблюдения за восходом главных

звезд. К сожалению, упомянутые надписи очень трудно

согласовать. Было много попыток связать их с какими-

то звездами, но боюсь, что до сих пор никто не сумел

47

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

Формы Птаха, бога Мемфиса

составить их полную историю, хотя некоторые очень

важные пункты удалось выяснить. Эти пункты я рас-

смотрю позднее.

Не будет преждевременным сказать, что, как сви-

детельствуют некоторые данные, египетский пантеон,

о котором я уже сказал, имеет сложное происхожде-

ние. По преданию, многие боги явились из неопреде-

ленного региона, называемого страной Пунт. Среди

этих богов Хнум, Амон-Ра, Хатхор и Бес. На с. 38 я

соединил Беса с Тифоном вслед за некоторыми авто-

ритетами, но, если они правы, очень трудно понять

его роль. Также можно добавить, что данные, получен-

ные в храмах, подкрепляют версию его иноземного

происхождения1.

Р. 134.

Подробнее об этом см. в: Rawlinson. History of Egypt. Vol. II.

48

ДВА ГОРИЗОНТА

Если рассматривать Ригведу и египетские памятни-

ки с астрономической точки зрения, нельзя не заме-

тить, что и там и там древнейшие культы и все древ-

нейшие наблюдения связаны с горизонтом. Это верно

не только для солнца, исключительно о котором мы до

сих пор говорили, но и для звезд, рассыпанных по ши-

роким просторам неба.

Таким образом, в Египте, как и в Индии, пантеон

имеет астрономическое и в очень большой степени со-

лярное происхождение. В дальнейшем я покажу, что

происхождение остальной части — практически полно-

стью — связано со звездами.

Глава 4

ДВА ГОРИЗОНТА

Не только крайне важно для нашей темы, но и само

по себе чрезвычайно интересно изучить некоторые

астрономические проблемы, связанные с культом го-

ризонта, который, как мы видели в предыдущей главе,

был распространен среди древних народов Индии и

Египта.

Прежде чем пойти дальше, мы должны как следует

уяснить для себя, что такое горизонт, и для этого при-

дется прибегнуть к некоторым схемам.

Горизонт в любой точке представляет собой окруж-

ность, ограничивающую видимую поверхность Земли,

по которой, как кажется глазу, встречаются земля (или

море) и небо. Дальше мы рассмотрим отношение го-

ризонта конкретного места к видимому движению не-

бесных тел в этом месте.

Маятник Фуко продемонстрировал вращение Земли

вокруг своей оси, но, разумеется, такая мысль была со-

вершенно чужда древним народам. Поскольку Земля

вращается в пространстве, где ее со всех сторон окру-

49

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

Видимое движение звезд с точки зрения наблюдателя

на Северном полюсе

жают бесконечно отдаленные звезды, видимое движе-

ние звезд будет очень сильно зависеть от того места,

где мы находимся на Земле; это можно показать при

помощи нескольких иллюстраций.

Наблюдатель, находящийся, к примеру, на Север-

ном полюсе, увидит, что звезды движутся кругами, па-

раллельно горизонту. Ни одна звезда не восходит и не

заходит — половина небосвода всегда видна над гори-

зонтом, другая половина всегда невидима; в то же вре-

мя наблюдатель на Южном полюсе увидит половину

звезд, невидимую наблюдателю на Северном полюсе,

так как это именно та половина, которая находится

ниже северного горизонта. Если наблюдатель находит-

ся на экваторе, видимое движение звезд будет таким,

как на иллюстрации вверху, — то есть все звезды вос-

ходят и заходят, и каждая звезда, в свою очередь, по-

ловину времени находится над горизонтом и половину

за горизонтом. Но если взять наблюдателя на средних

широтах, скажем в Лондоне, то окажется, что некото-

рые звезды для него всегда над горизонтом, а другие

всегда за горизонтом — иными словами, они никогда

не заходят или не восходят. Все остальные звезды и

восходят, и заходят, но некоторые из них находятся

50

ДВА ГОРИЗОНТА

Видимое движение звезд с точки зрения наблюдателя

на экваторе

над горизонтом долгое время, а за горизонтом корот-

кое, а другие находятся над горизонтом очень короткое

время, а за горизонтом долгое.

Представим, что в воображаемой нулевой точке на-

блюдатель находится на широте 45° (то есть на поло-

вине пути между экватором с широтой 0° и Северным

полюсом с широтой 90°), поэтому Северный небесный

полюс будет на полпути между зенитом и горизонтом;

близко к полюсу наблюдатель увидит, как звезды опи-

сывают круги, однако наклонные и на разном рас-

стоянии от горизонта. Если переместить взгляд в сто-

рону от полюса, то там звезды восходят и заходят по

косой, описывая более широкие круги и постепенно

больше и больше опускаясь за горизонт, пока не будут

совершать половину своего пути за горизонтом, до-

стигнув небесного экватора. Перемещаясь дальше на

юг, мы увидим, что звезды все меньше и меньше под-

нимаются над горизонтом, и при этом так же, как

северные звезды, которые никогда не опускались за

горизонт, есть южные звезды, которые никогда не вы-

ходят из-за него. DD' показывает видимый путь око-

лополярной звезды; В В' В" — путь и точки восхода и

захода экваториальной звезды; СС'С" и АЛ'А" — пути

51

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

Небесная сфера с точки зрения наблюдателя

на средних широтах. Наклонная сфера

звезд среднего склонения, одной северной и одной

южной.

Где бы мы ни находились на Земле, нам всегда ка-

жется, что мы стоим на верхушке. Все древние народы

разделяли идею, что Земля — обширная плоскость: по

их представлениям, только известная им местность и

окружающие земли находятся в центре плоскости.

Платон, например, удовольствовался тем, что поместил

Средиземноморье и Грецию на верхушку своего куба,

а Анаксимандр поместил тот же район на верхушку

своего цилиндра.

Очень удобно изучать условия наблюдения на полю-

сах, экваторе и в некоторых местах на средних широтах

при помощи обычного глобуса. Деревянный «горизонт»

глобуса параллелен горизонту места на верхушке глобу-

са, который можно изобразить с помощью линейки.

Таким образом можно получить самое конкретное пред-

ставление об отношениях горизонта наблюдателя на

разных широтах к видимым траекториям звезд.

Далее мы рассмотрим астрономическое отношение

между горизонтом любого места и культом солнца и

52

ДВА ГОРИЗОНТА

Глобус Земли с линейкой, показывающей различные

условия наблюдения на средних широтах

звезд в моменты восхода и захода, когда они, само со-

бой, находятся на горизонте или рядом с горизонтом;

и чтобы приблизить наше рассмотрение к древним па-

мятникам, удобно разобрать этот вопрос на примере

Фив, где такие памятники наличествуют в большом

количестве и самым тщательным образом описаны.

Чтобы отрегулировать глобус для наших целей, нуж-

но установить его на 2540' с. ш., или, иными словами,

наклонить ось глобуса под этим углом к деревянному

горизонту.

Сразу же станет очевидно, что там наклон оси к го-

ризонту гораздо меньше, чем в Лондоне. Так как все

звезды, проходящие между Северным полюсом и гори-

53

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

зонтом, никогда не заходят, все их видимое движение

будет происходить над горизонтом. Все звезды между

горизонтом и Южным полюсом никогда не взойдут.

Следовательно, звезды на расстоянии 25° от Северного

полюса будут незаходящими в Фивах, а звезд на рас-

стоянии 25° от Южного полюса там никогда не будет

видно. По стечению обстоятельств все местности, ко-

торыми занимаются археологи, изучающие историю

древних народов Египта, Вавилона, Ассирии, Китая,

Греции и прочих, находятся на средних широтах, по-

этому мы имеем дело с небесными телами, которые

заходят, и небесными телами, которые никогда не за-

ходят; причем высота полюса всегда не очень большая

и не очень маленькая. На разных широтах наклон эк-

ватора к горизонту, как и высота полюса, будет варьи-

роваться, но для каждого места будет строгое отноше-

ние между наклоном экватора и возвышением полюса.

За исключением мест на самих полюсах, экватор будет

пересекать горизонт в направлении прямо на восток и

прямо на запад. Поэтому каждое небесное тело, ко-

торое восходит или заходит севернее экватора, будет

пересекать горизонт между точкой востока или запада

и точкой севера; а незаходящие небесные тела, разуме-

ется, не будут пересекать горизонт совсем.

Солнце и звезды у экватора на широте Фив с виду

будут восходить и заходить под не очень большим

углом к вертикали; но если взять звезды, восходящие

и заходящие рядом с точкой севера или юга на гори-

зонте, они будут как бы скользить вдоль горизонта, а

не восходить и заходить вертикально.

Итак, сразу же становится понятно, что должен

быть четкий закон, соединяющий положение Солнца

(или звезды) с местом его восхода и захода. Звезды на

одном и том же расстоянии от одного из небесных по-

люсов будут восходить и заходить в одной и той же

точке на горизонте, а если звезда не меняет свое ме-

54

ДВА ГОРИЗОНТА

стоположение на небосклоне, она

всегда будет восходить и заходить

в одном и том же месте.

Здесь следует ввести несколько

технических терминов. Каждое не-

бесное тело, будь то Солнце, Луна,

планета или звезда, в каждый кон-

кретный момент времени занимает

определенное место, которое ча-

стично, не полностью, определяет-

ся величиной, называемой склоне-

нием, то есть расстоянием от тела

до небесного экватора. Это скло-

нение представляет собой одну из

двух необходимых нам координат,

если мы хотим назвать точное по-

ложение любого тела на небесном склоне; и следует хо-

рошо понимать, что если все эти небесные тела восходят

и заходят, и восходят и заходят с точки зрения наблюда-

теля, то место их восхода и захода должно быть непо-

средственно связано с их склонением. Тела с одинаковым

склонением будут восходить в одних и тех же точках го-

ризонта. Если склонение меняется, то тело, разумеется,

восходит и заходит в другой точке горизонта.

Теперь мы определим точки на горизонте, разделив

окружность на четыре четверти по 90° каждая, всего

360°, так что у нас получаются азимуты по 90° от точки

севера или юга до точки востока или запада.

Азимуты не всегда рассчитываются таким образом,

навигация предпочитает один метод, а астрономия дру-

гой. Например, азимут можно рассчитать как рассто-

яние в градусах от точки юга в направлении, проходя-

щем через точки запада, севера и востока. В такой

системе точка может иметь азимут от 0 до 360°.

Затем нам важно определить термин амплитуда. Ам-

плитуда небесного тела на горизонте — это расстояние

Амплитуды от точки

востока или запада

до Северного полюса,

северной точки гори-

зонта, и Южного по-

люса, южной точки

горизонта

55

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

от него до точки запада и востока на север или юг; она

всегда измеряется до ближайшей от этих двух точек,

таким образом, самое большое значение амплитуды не

может превышать 90°. Например, сама точка юга будет

иметь амплитуду 90° южнее точки запада или 90° юж-

нее точки востока, тогда как точка 2° западнее точки

юга будет иметь амплитуду 88° западнее точки юга, а

не 92° восточнее точки юга.

Так можно сказать, что звезда с определенным скло-

нением восходит или заходит с таким-то азимутом,

если считать от точки севера на горизонте, или с такой-

то амплитудой, если считать от экватора. Это одинако-

во относится и к южному (—), и к северному (+) скло-

нению.

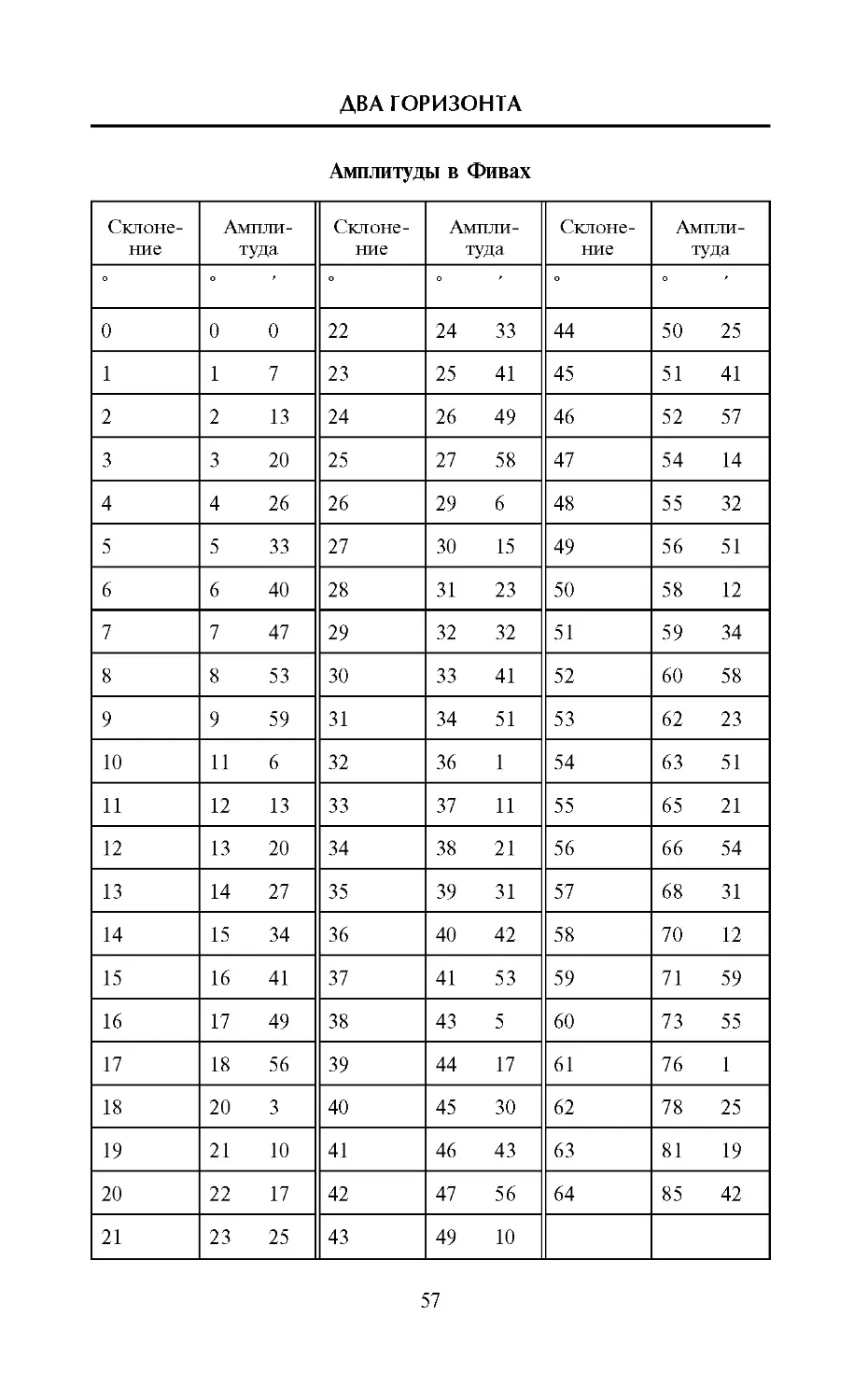

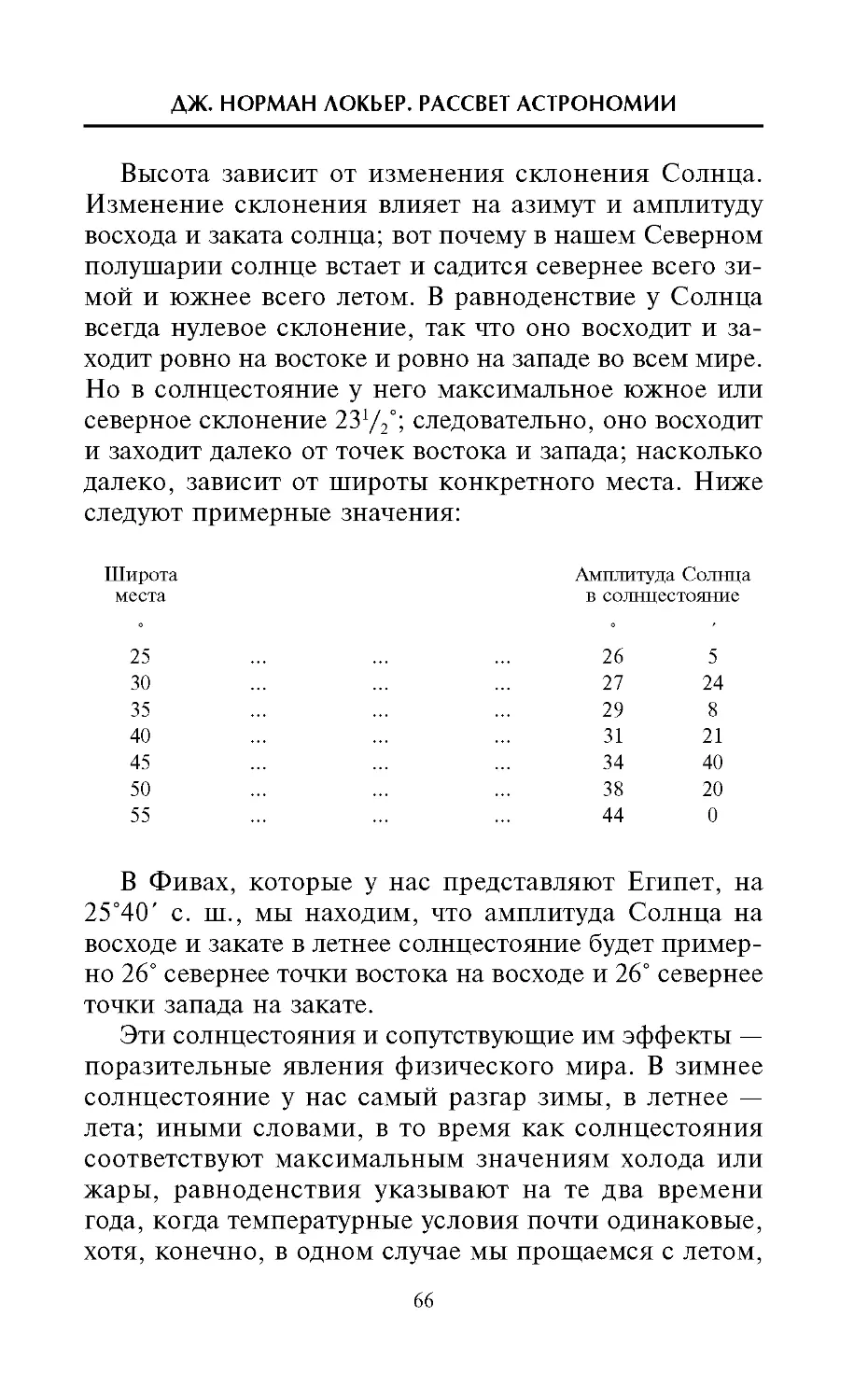

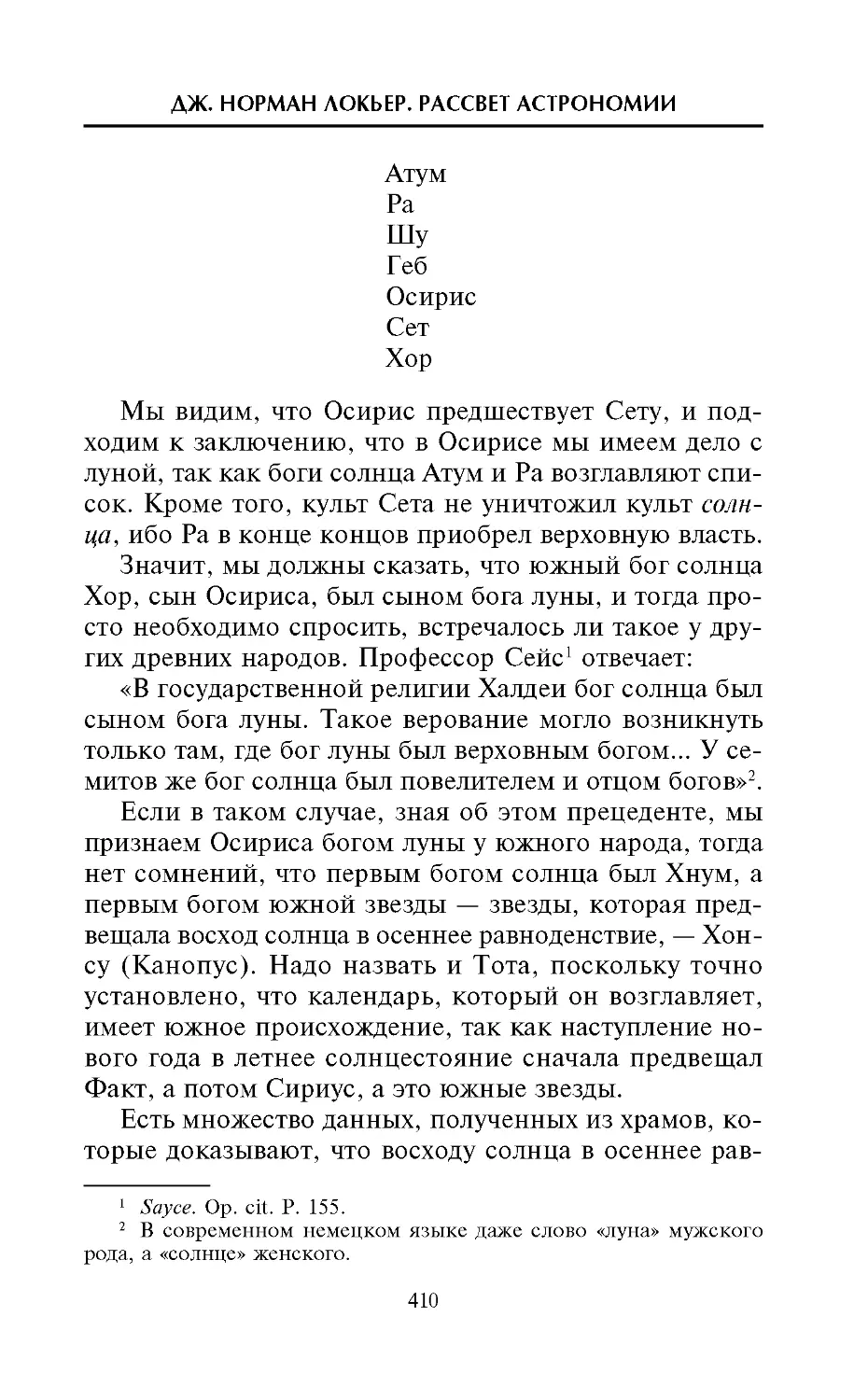

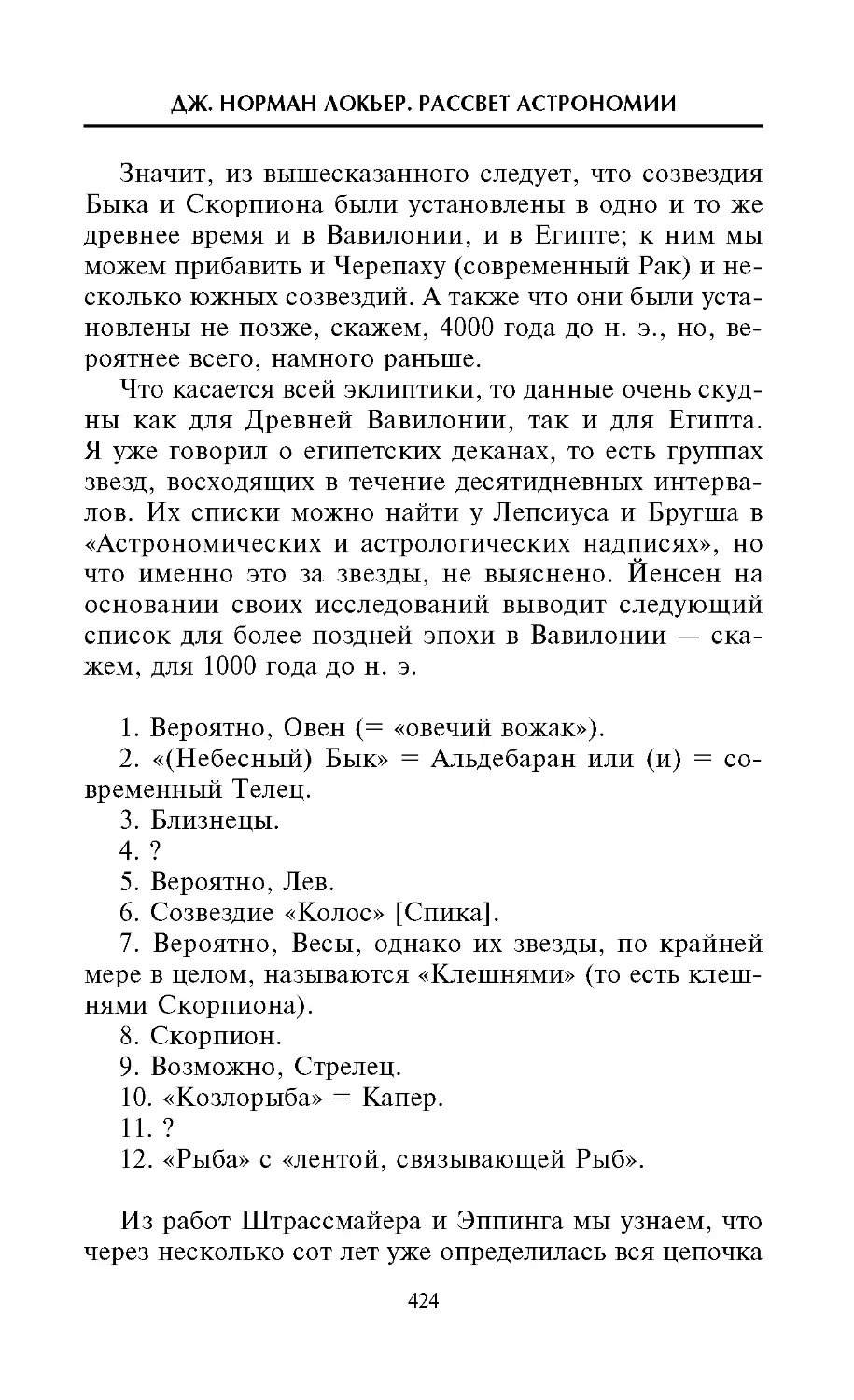

В представленной на с. 57 таблице содержатся ам-

плитуды восхода или захода (север или юг) небесных

тел со склонениями от 0° до +64° для Фив; небесные

тела со склонениями больше 64° никогда не заходят в

Фивах, если они на севере, и никогда не восходят, если

они на юге, так как широта Фив (и соответственно воз-

вышение полюса) около 26°.

Таким образом, из таблицы очевидно следует непо-

средственная связь между склонением небесного тела

и амплитудой, с которой оно восходит и заходит: зная

склонение, мы знаем амплитуду; зная амплитуду, мы

знаем склонение.

Допустим, мы имеем дело с морским горизонтом:

все небесные тела, восходящие и заходящие одновре-

менно в некий момент времени, будут находиться на

большом круге небесной сферы, так как плоскость ви-

димого горизонта параллельна плоскости геоцентриче-

ского.

Однако есть и еще несколько дополнительных мо-

ментов, которые нужно иметь в виду. Обычно мы

определяем, что при такой-то амплитуде склонение не-

бесного тела, восходящего или заходящего с этой ам-

56

ДВА ГОРИЗОНТА

Амплитуды в Фивах

Склоне-

ние

°

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ампли-

туда

о

0 0

1 7

2 13

3 20

4 26

5 33

6 40

7 47

8 53

9 59

11 6

12 13

13 20

14 27

15 34

16 41

17 49

18 56

20 3

21 10

22 17

23 25

Склоне-

ние

°

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Ампли-

туда

о

24 33

25 41

26 49

27 58

29 6

30 15

31 23

32 32

33 41

34 51

36 1

37 11

38 21

39 31

40 42

41 53

43 5

44 17

45 30

46 43

47 56

49 10

Склоне-

ние

°

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Ампли-

туда

о

50 25

51 41

52 57

54 14

55 32

56 51

58 12

59 34

60 58

62 23

63 51

65 21

66 54

68 31

70 12

71 59

73 55

76 1

78 25

81 19

85 42

57

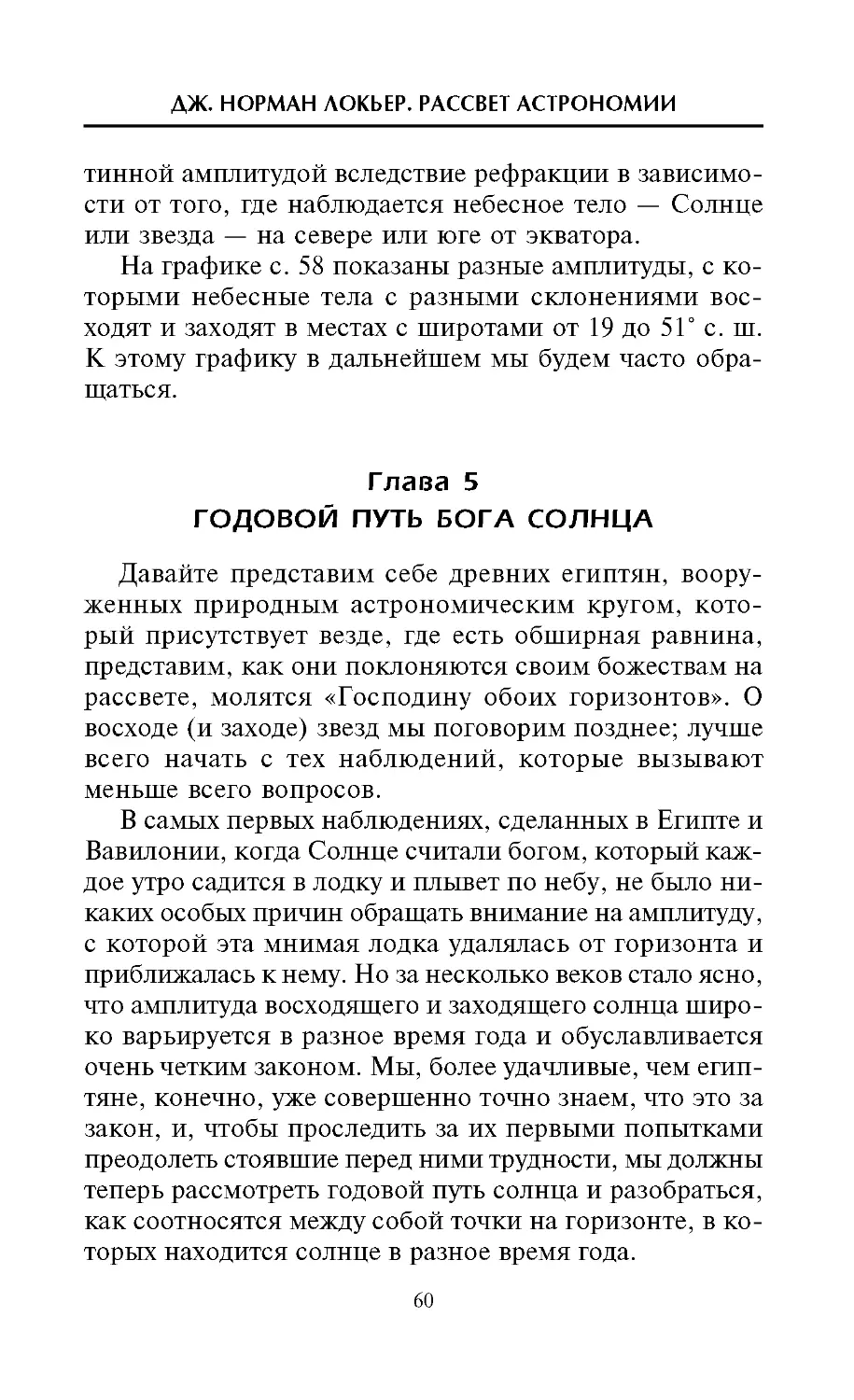

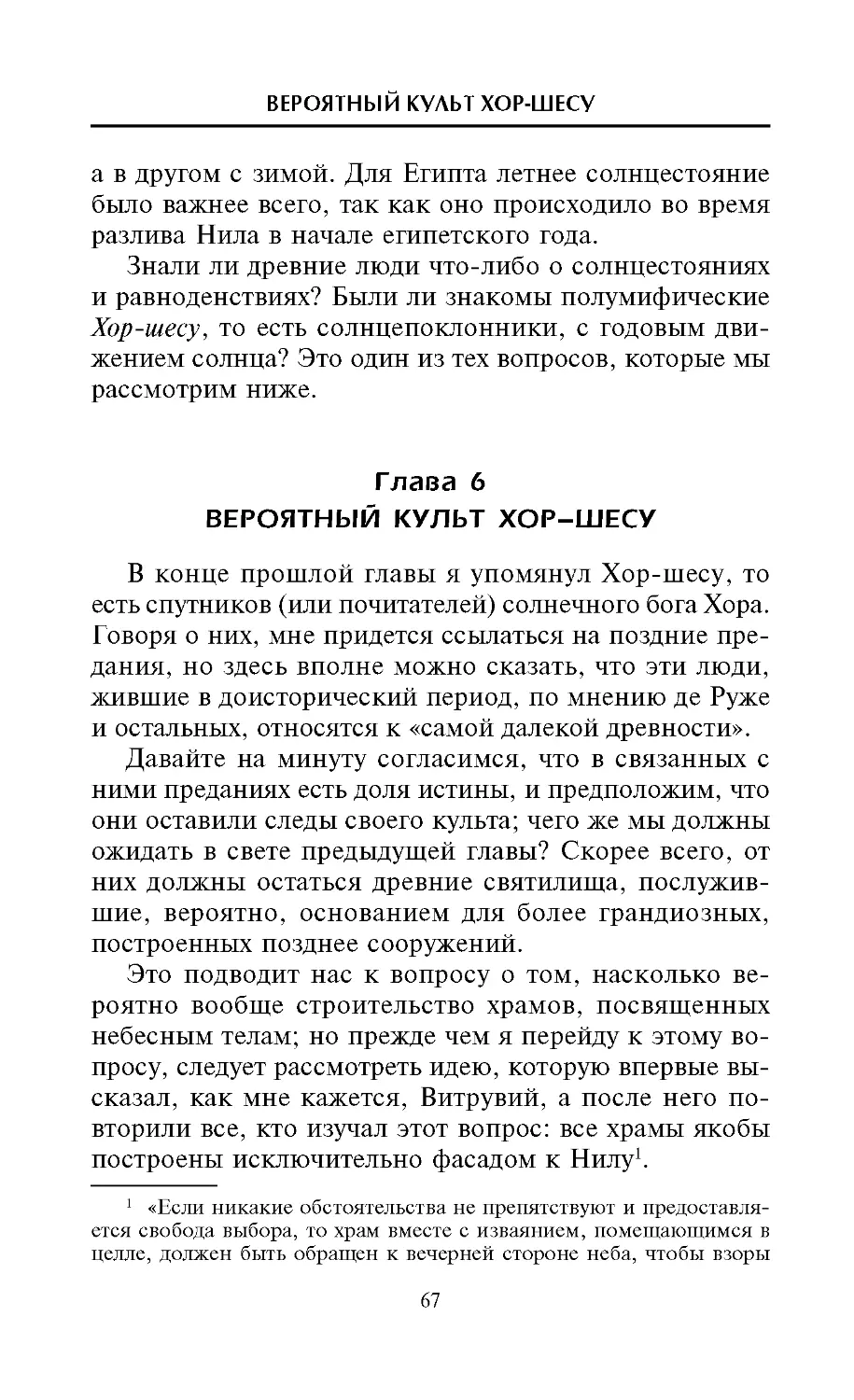

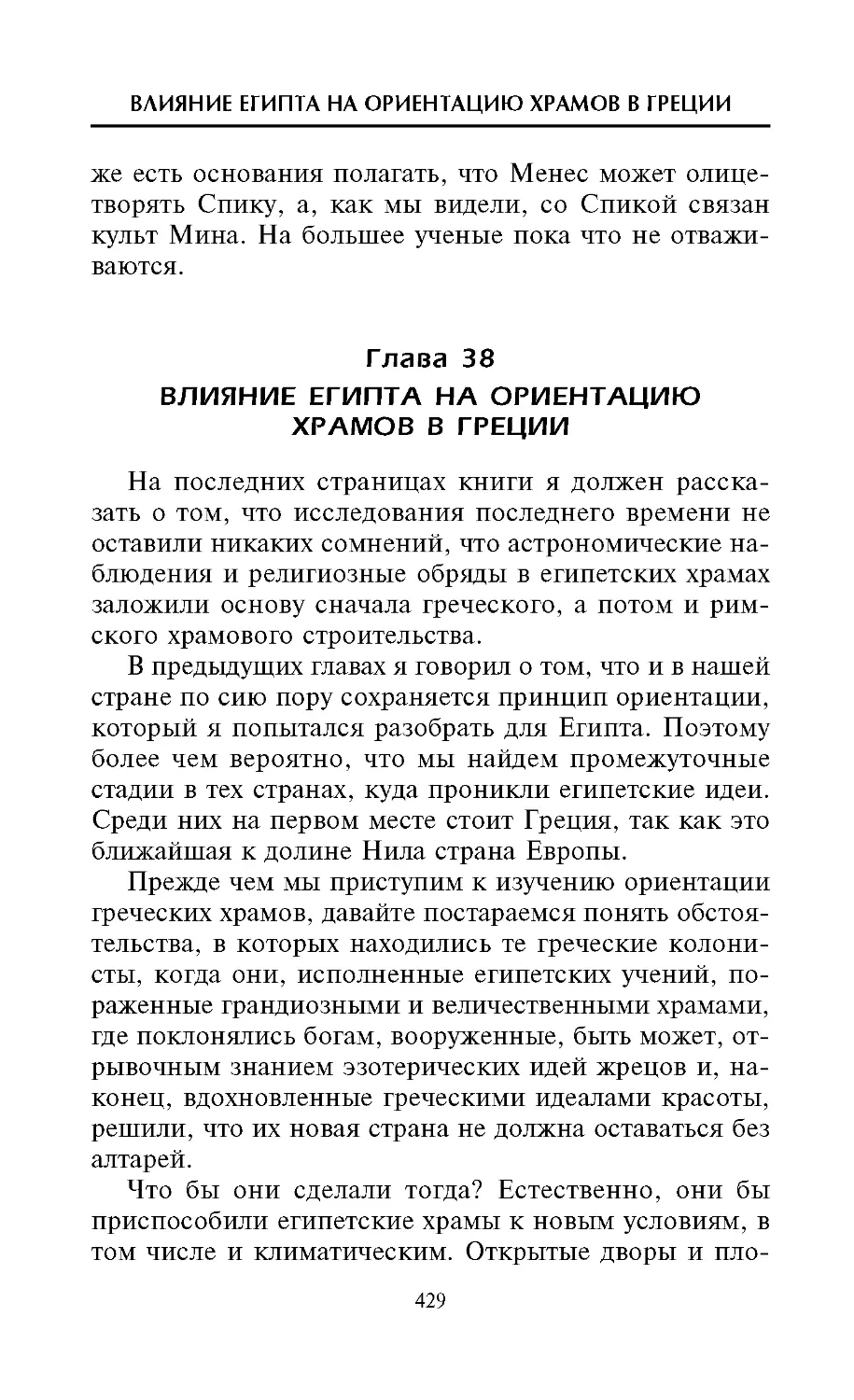

График амплитуд, с которыми звезды с разными склонениями встают и заходят на разных широтах

ДВА ГОРИЗОНТА

плитудой, будет таким-то, при условии, что видимый

горизонт соответствует морскому, или истинному. Но

это не вполне верно, потому что обычно из-за рефрак-

ции мы видим солнце за некоторое время до того, как

оно взойдет на самом деле, и еще некоторое время по-

сле того, как оно сядет. Поэтому если мы наблюдаем

заход солнца, скажем, севернее точки запада, то мы

знаем, что в момент, когда мы видим его заходящим,

кажется, что оно чуть-чуть севернее, чем есть на самом

деле в момент истинного захода, поскольку рефракция

дает нам положение солнца чуть ниже истинного го-

ризонта. Это мы должны иметь в виду во-первых. А

во-вторых, как правило, мы, конечно, имеем дело не с

морским горизонтом. То тут, то там либо холм, либо

какое-то другое препятствие; поэтому нужно делать

поправку в зависимости от высоты холма или препят-

ствия над уровнем моря или истинным горизонтом.

Только если мы все это учли, можно абсолютно точно

определить склонение или расстояние от объекта до

небесного экватора в момент восхода или захода. Но

все-таки стоит отметить, что если достаточно лишь

приближенных значений, то поправки на рефракцию

и возвышенности в Северном полушарии часто ком-

пенсируют друг друга. Из-за рефракции точка восхода

или захода будет казаться севернее, а из-за возвышен-

ностей будет казаться, что небесное тело восходит или

заходит южнее.

Важно подчеркнуть, что важность этих поправок

может очень значительно варьироваться в зависимости

от склонения рассматриваемой звезды. При высоком

северном или южном склонении амплитуда увеличи-

вается очень быстро, и чем больше она увеличивается,

тем важнее становятся поправки на рефракцию и воз-

вышение над истинным горизонтом. Во всех случаях

поправку нужно рассчитывать так, чтобы амплитуда

увеличивалась или уменьшалась по сравнению с ис-

59

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

тинной амплитудой вследствие рефракции в зависимо-

сти от того, где наблюдается небесное тело — Солнце

или звезда — на севере или юге от экватора.

На графике с. 58 показаны разные амплитуды, с ко-

торыми небесные тела с разными склонениями вос-

ходят и заходят в местах с широтами от 19 до 51° с. ш.

К этому графику в дальнейшем мы будем часто обра-

щаться.

Глава 5

ГОДОВОЙ ПУТЬ БОГА СОЛНЦА

Давайте представим себе древних египтян, воору-

женных природным астрономическим кругом, кото-

рый присутствует везде, где есть обширная равнина,

представим, как они поклоняются своим божествам на

рассвете, молятся «Господину обоих горизонтов». О

восходе (и заходе) звезд мы поговорим позднее; лучше

всего начать с тех наблюдений, которые вызывают

меньше всего вопросов.

В самых первых наблюдениях, сделанных в Египте и

Вавилонии, когда Солнце считали богом, который каж-

дое утро садится в лодку и плывет по небу, не было ни-

каких особых причин обращать внимание на амплитуду,

с которой эта мнимая лодка удалялась от горизонта и

приближалась к нему. Но за несколько веков стало ясно,

что амплитуда восходящего и заходящего солнца широ-

ко варьируется в разное время года и обуславливается

очень четким законом. Мы, более удачливые, чем егип-

тяне, конечно, уже совершенно точно знаем, что это за

закон, и, чтобы проследить за их первыми попытками

преодолеть стоявшие перед ними трудности, мы должны

теперь рассмотреть годовой путь солнца и разобраться,

как соотносятся между собой точки на горизонте, в ко-

торых находится солнце в разное время года.

60

ГОДОВОЙ ПУТЬ БОГА СОЛНЦА

Фуко показал нам способ продемонстрировать вра-

щение Земли вокруг ее оси. Вдобавок у нас есть идеаль-

ный способ демонстрации не только суточного враще-

ния Земли вокруг ее оси, но и ее годового обращения

вокруг Солнца, каковая мысль даже не могла прийти в

голову людям глубокой древности. Как маятник пока-

зывает нам вращение, так определение аберрации света

демонстрирует нам обращение Земли вокруг Солнца.

Итак, у нас есть Земля с этими двумя движения-

ми — вращением вокруг своей оси и обращением во-

круг Солнца в течение года. Чтобы понять, как это

влияет на рассматриваемый нами вопрос, мы должны

на время вернуться к глобусу, то есть модели Земли.

Определяя местоположение любого пункта на по-

верхности Земли, мы говорим, что он находится в

стольких-то градусах от экватора и в стольких-то гра-

дусах от Гринвичского меридиана: то есть у нас есть

две перпендикулярные координаты, широта и долгота.

Если продолжить экватор Земли за ее пределы, мы по-

лучаем способ определить местоположение звезд точно

таким же образом, как мы определяем местоположение

любого пункта на Земле. Мы уже сказали, что у звезды

есть северное или южное склонение, определяемое ее

расстоянием от экватора, так же как у точки на Земле

есть северная или южная широта. Что касается другой

координаты, то можно также сказать, что небесное

тело, чье местоположение нужно установить, находит-

ся на определенном расстоянии от начальной точки

измерения, какова бы она ни была, вдоль небесного

экватора. Говоря о небесных телах, мы называем это

расстояние прямым восхождением; на Земле мы изме-

ряем расстояние от Гринвичского меридиана и назы-

ваем его долготой.

Движение Земли вокруг Солнца происходит в пло-

скости, которая называется плоскостью эклиптики, и

ось вращения Земли наклонена к этой плоскости под

61

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

углом примерно 23У2°. Мы можем, если захотим, ис-

пользовать плоскость эклиптики для определения ме-

стоположения звезд, так же как мы используем пло-

скость земного экватора. В этом случае мы говорим о

расстоянии от эклиптики как о небесной широте, а о

расстоянии вдоль эклиптики от одной из точек, где она

пересекает небесный экватор, как о небесной долготе.

Экватор пересекает эклиптику в двух точках: одну из

них выбрали в качестве начальной точки для измере-

ний вдоль экватора и эклиптики и назвали первой точ-

кой Овна.

Итак, у нас есть две системы координат, в каждой

из которых мы можем определить положение Солнца

или звезды на небе: экваториальные координаты на

основе земного экватора и эклиптические координаты

на основе орбиты Земли. Зная, что Земля обращается

вокруг Солнца за год, мы, современные люди, можем

определить продолжительность года с абсолютной точ-

ностью. По сути дела, у нас три разных года: во-первых,

сидерический год — то есть время, которое затрачива-

ет Земля, чтобы совершить путь ровно через 360° по

окружности; во-вторых, тропический год, соответству-

ющий времени, за которое Земля проходит круг от

первой точки Овна до нее же, он составляет неполные

360°; а так как экваториальная точка приближается к

Земле, мы говорим о прецессии равноденствий; в этом

году тропический год равен сидерическому минус два-

дцать минут. Наконец, есть и еще один год, который

называется аномалистическим, он зависит от движения

точки земной орбиты, в которой Земля находится бли-

же всего к Солнцу; она, так сказать, убегает от первой

точки Овна, вместо того чтобы идти ей навстречу, так

что в данном случае у нас получается сидерический год

плюс почти пять минут.

Угол наклона плоскости вращения Земли к плоско-

сти ее обращения вокруг Солнца, который, как я гово-

62

ГОДОВОЙ ПУТЬ БОГА СОЛНЦА

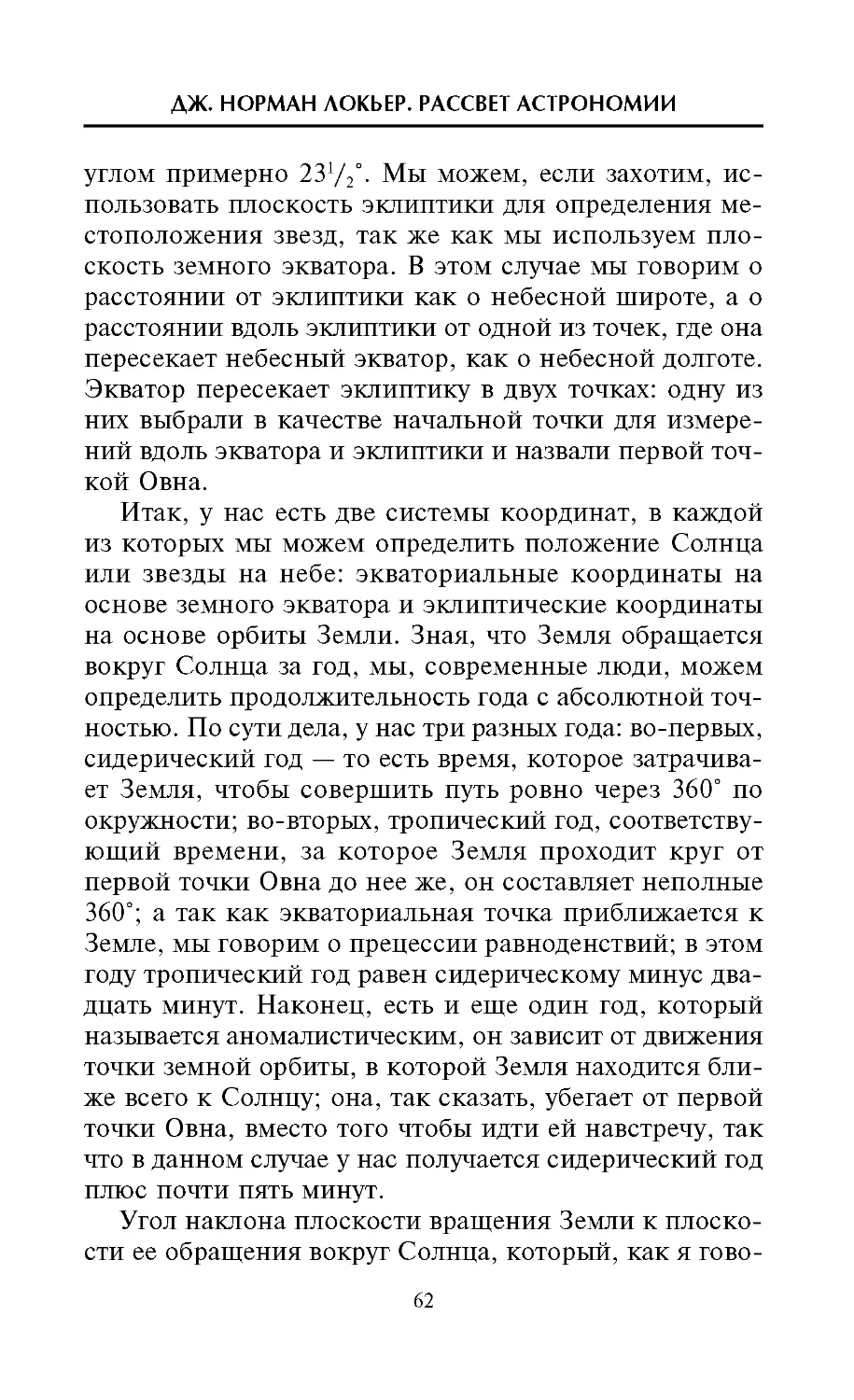

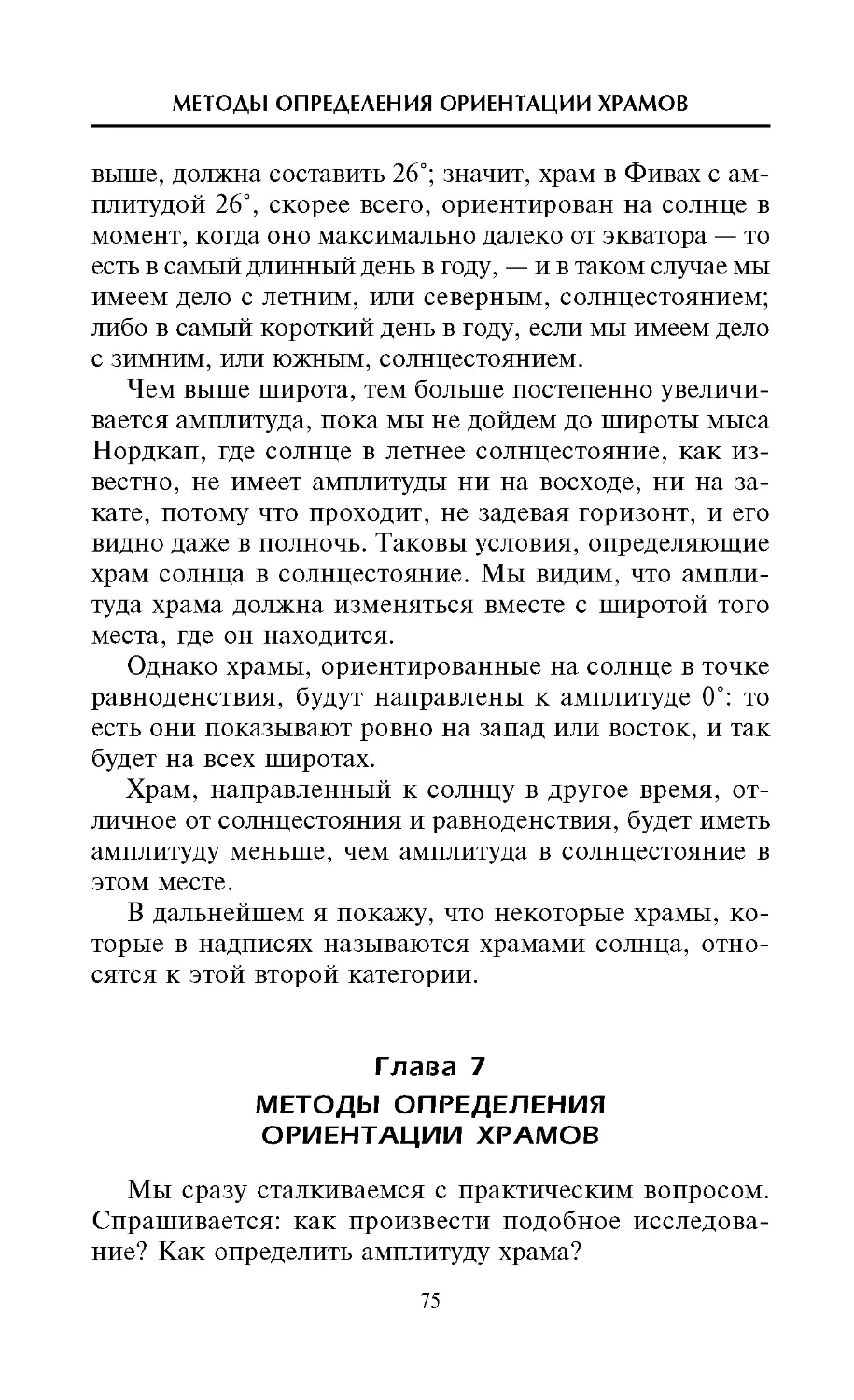

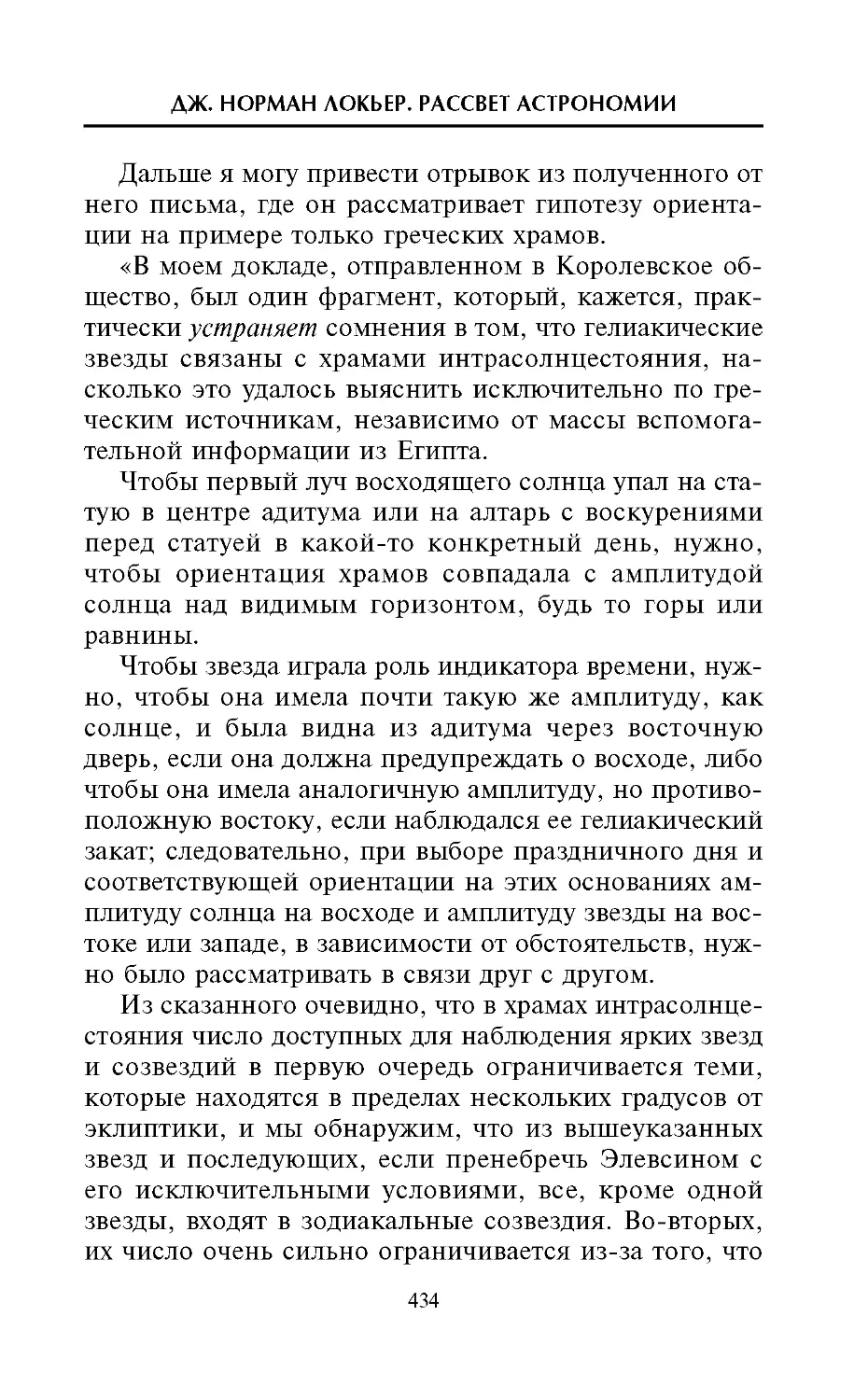

Земля и Солнце в момент равноденствий

рил, в настоящее время составляет около 23'/2°, на-

зывается наклоном эклиптики. Этот наклон немного

изменяется, о чем я буду говорить в следующей главе.

Чтобы конкретно представить себе важнейшие точ-

ки в годовом движении Земли вокруг Солнца, давайте

возьмем для примера четыре глобуса, расставленные

по окружности, которые изображают Землю в разных

точках ее орбиты, и еще один глобус в центре, изо-

бражающий Солнце, и отметим две практически про-

тивоположные точки на орбите Земли, в которых ось

не наклонена к Солнцу или от него, а находится под

прямым углом к линии, соединяющей Землю в этих

двух точках, и две противоположные и промежуточные

точки, в которых северный полюс оси больше всего на-

клонен к Солнцу и от него.

На схеме изображено, что у нас получается в этой

ситуации. Если сначала взять точки, в которых ось не

наклонена к Солнцу, а находится под прямым углом к

нему, становится совершенно очевидно, что при таком

положении вещей из-за движения Земли вокруг своей

оси неосвещенная сторона Земли и освещенная сторо-

на, то есть сторона, повернутая к Солнцу, будут оди-

наковыми по площади, от полюса до полюса; так что

любая точка на Земле, вращающейся в таком положе-

нии, будет половину периода вращения освещаться

солнцем и половину периода находиться в темноте;

таким образом, день будет равен ночи, и, следователь-

но, дни и ночи будут равными во всем мире.

63

ДЖ. НОРМАН ЛОКЬЕР. РАССВЕТ АСТРОНОМИИ

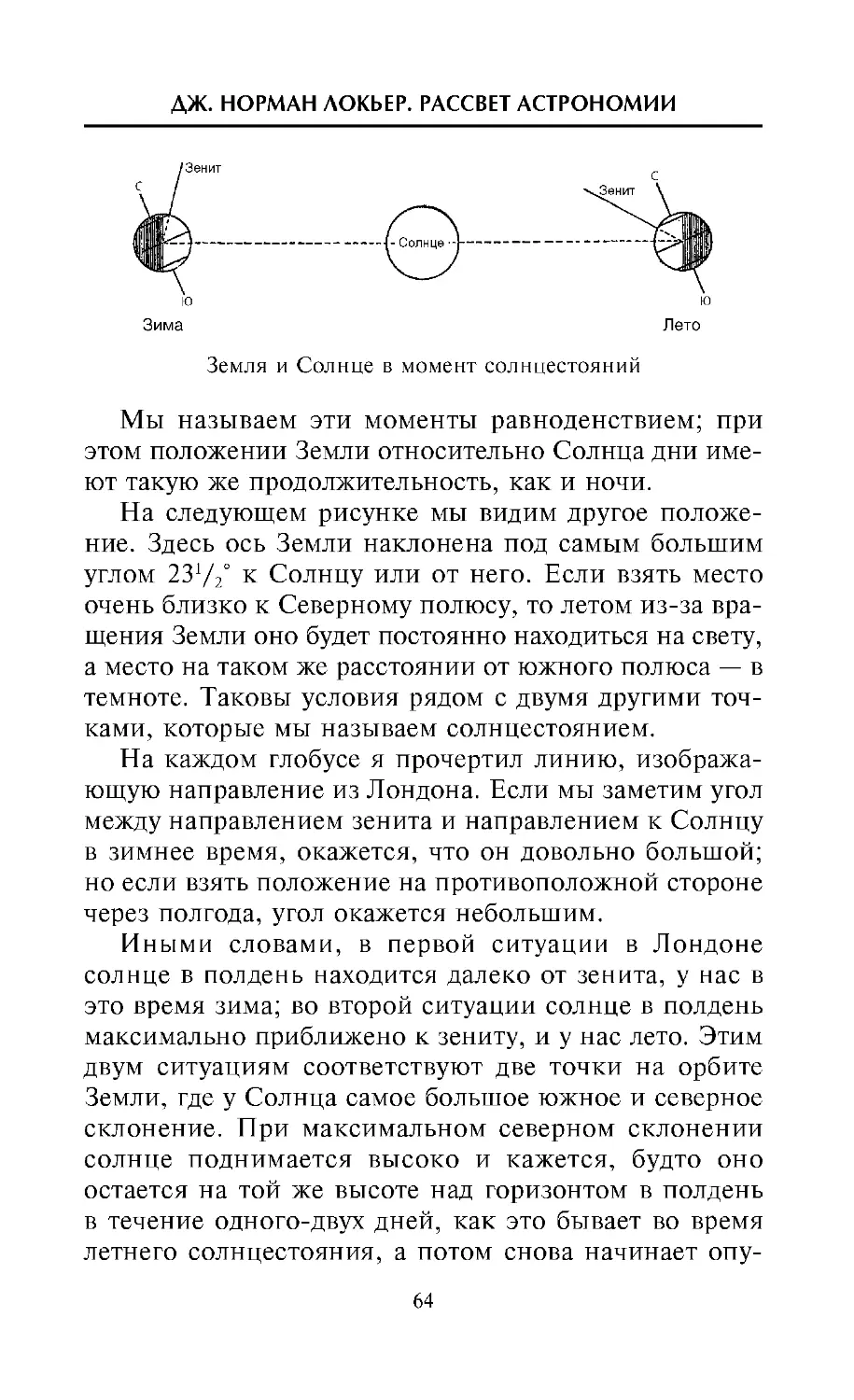

Земля и Солнце в момент солнцестояний

Мы называем эти моменты равноденствием; при

этом положении Земли относительно Солнца дни име-

ют такую же продолжительность, как и ночи.

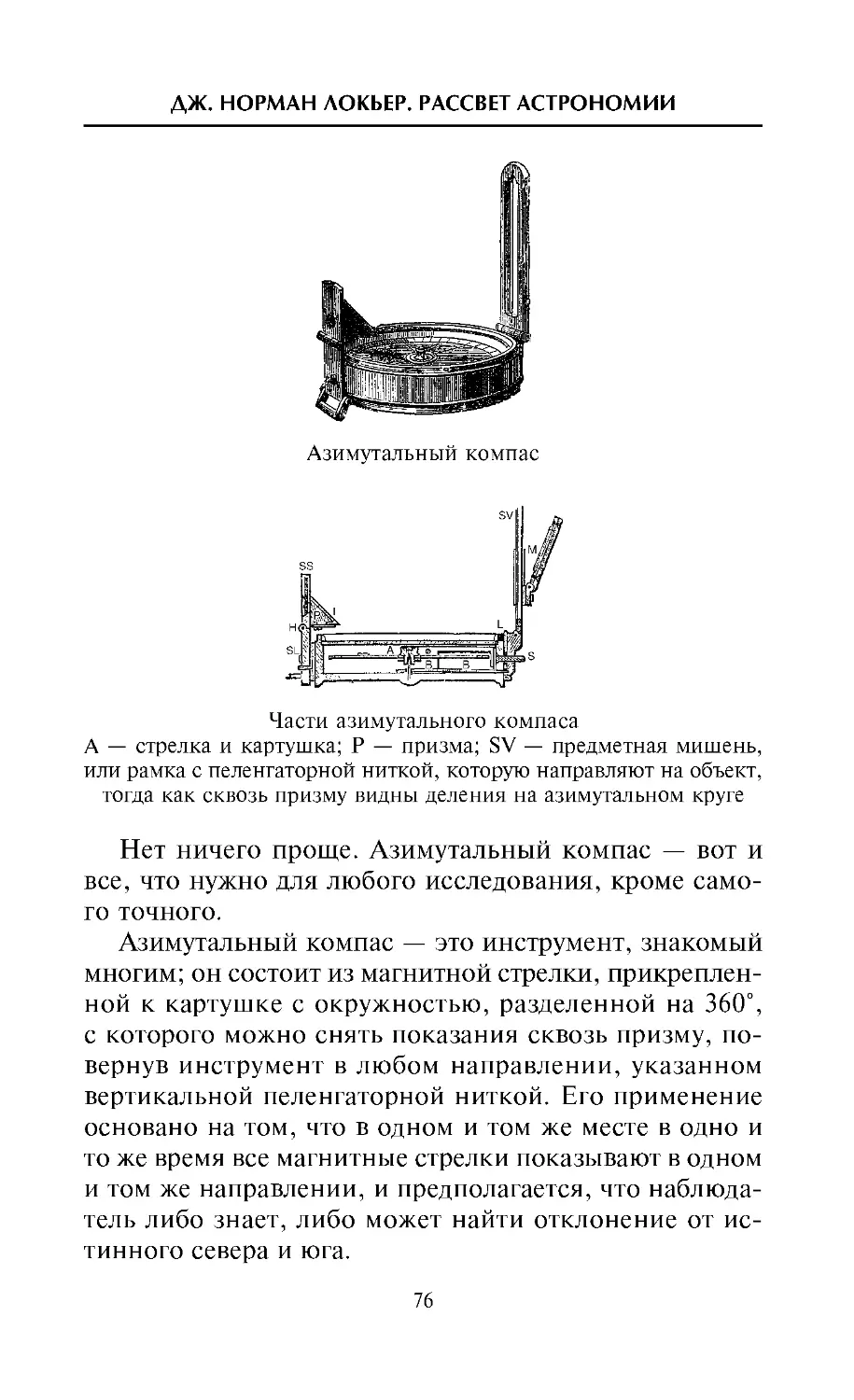

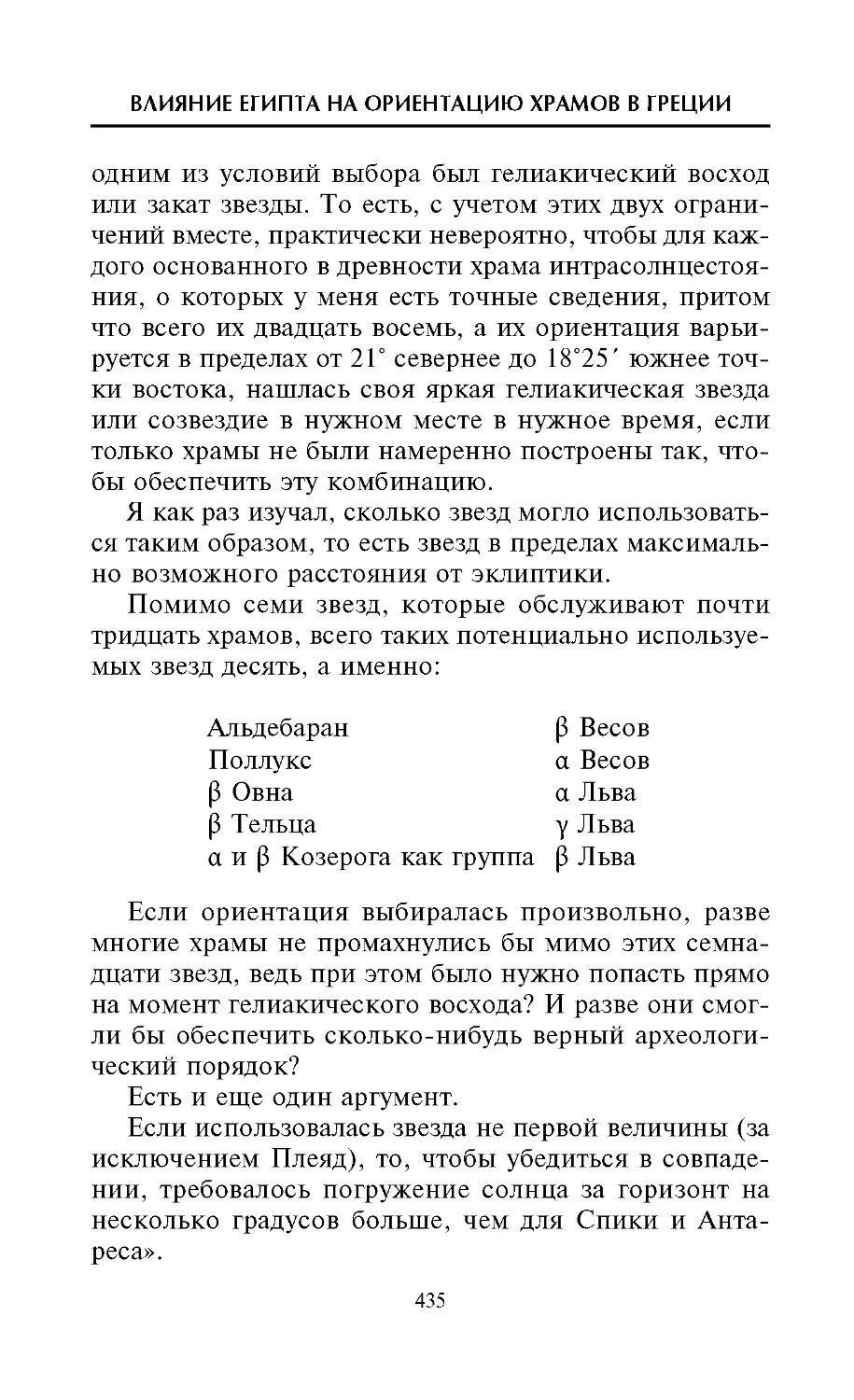

На следующем рисунке мы видим другое положе-

ние. Здесь ось Земли наклонена под самым большим

углом 23У2° к Солнцу или от него. Если взять место

очень близко к Северному полюсу, то летом из-за вра-

щения Земли оно будет постоянно находиться на свету,

а место на таком же расстоянии от южного полюса — в

темноте. Таковы условия рядом с двумя другими точ-

ками, которые мы называем солнцестоянием.

На каждом глобусе я прочертил линию, изобража-

ющую направление из Лондона. Если мы заметим угол

между направлением зенита и направлением к Солнцу

в зимнее время, окажется, что он довольно большой;

но если взять положение на противоположной стороне

через полгода, угол окажется небольшим.

Иными словами, в первой ситуации в Лондоне

солнце в полдень находится далеко от зенита, у нас в

это время зима; во второй ситуации солнце в полдень

максимально приближено к зениту, и у нас лето. Этим

двум ситуациям соответствуют две точки на орбите

Земли, где у Солнца самое большое южное и северное

склонение. При максимальном северном склонении

солнце поднимается высоко и кажется, будто оно

остается на той же высоте над горизонтом в полдень

в течение одного-двух дней, как это бывает во время

летнего солнцестояния, а потом снова начинает опу-

64

ГОДОВОЙ ПУТЬ БОГА СОЛНЦА

Схема, показывающая положение солнца относительно зенита

в Лондоне в момент зимнего солнцестояния

в Северном полушарии

Схема, показывающая положение Солнца относительно зенита

в Лондоне в момент летнего солнцестояния

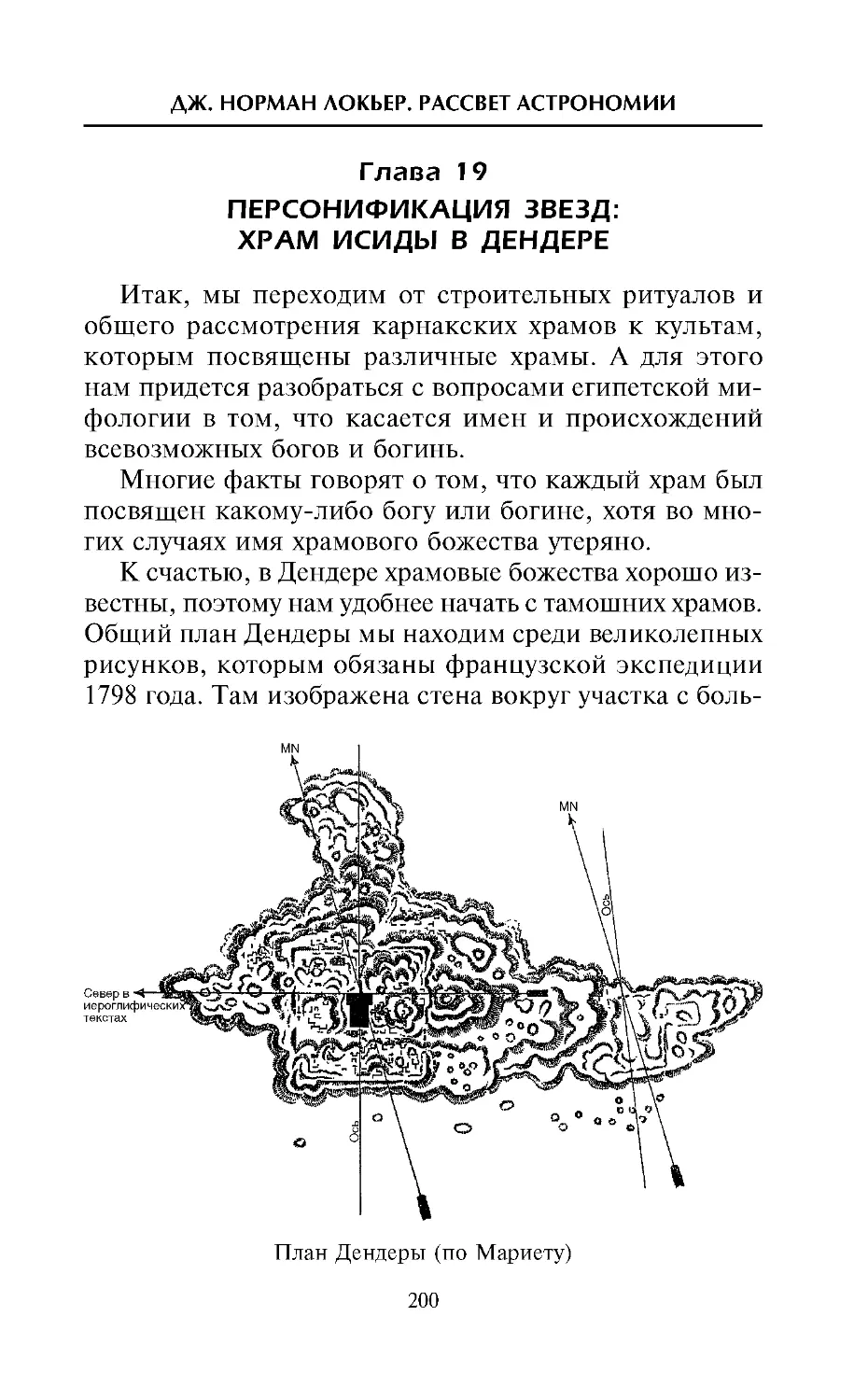

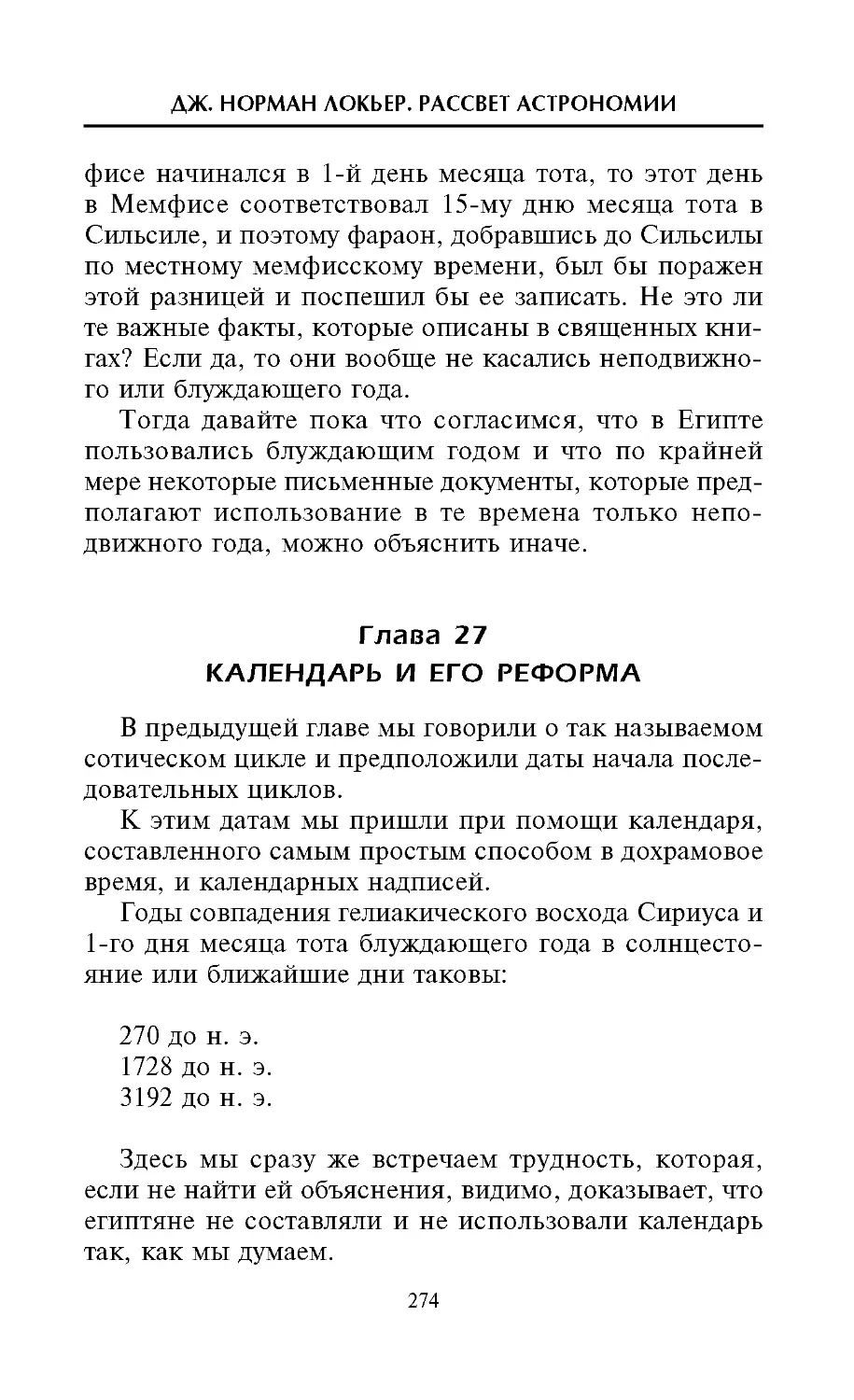

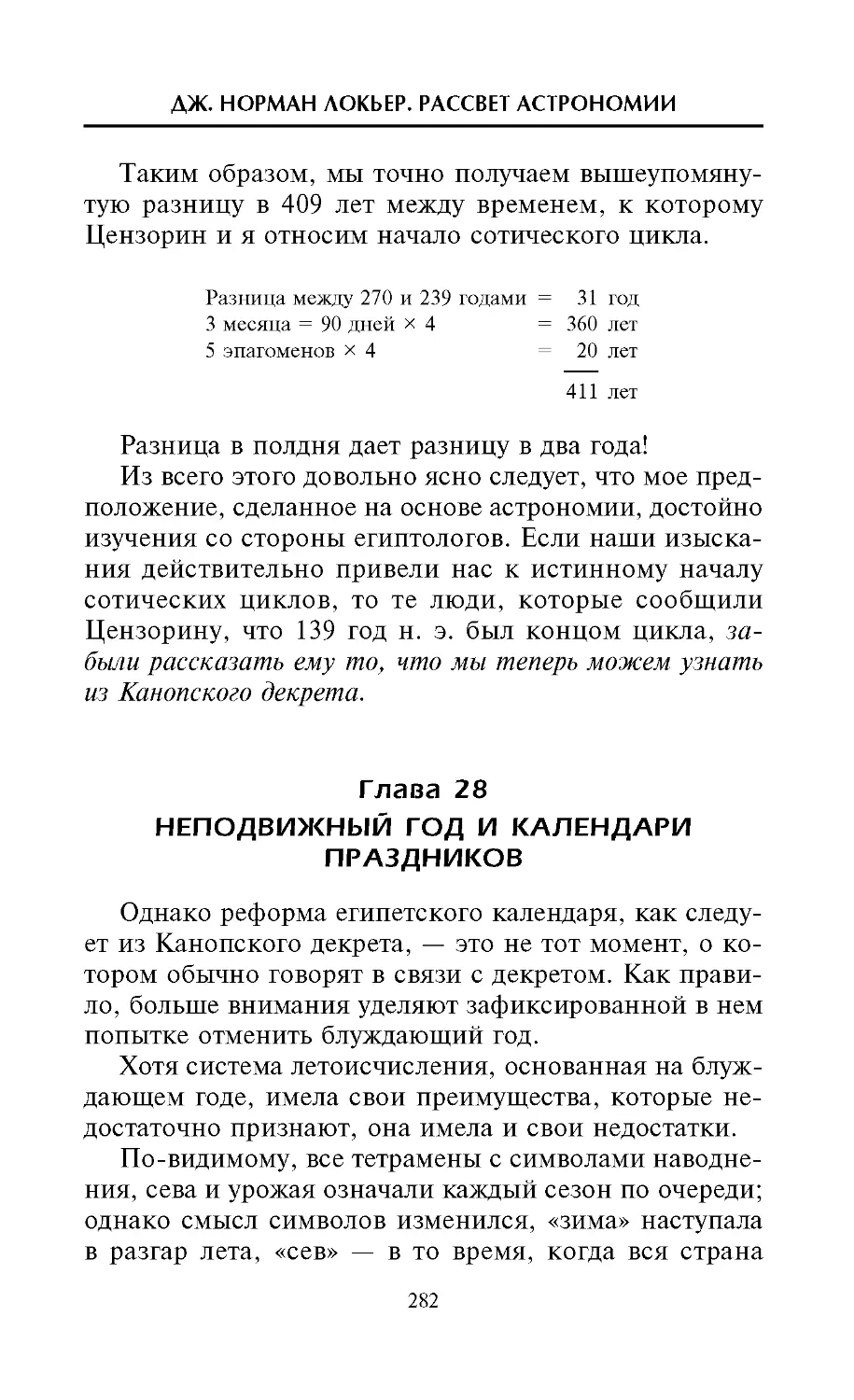

в Северном полушарии