Author: Стюарт И. Гринэуэй Д. Блини М.

Tags: история экономической мысли экономика экономическая теория прикладная экономика

ISBN: 0-415-02612-1

Year: 2002

Text

я

ПАНОРАМА

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

МЫСЛИ

КОНЦА XX СТОЛЕТИЯ

ПАНОРАМА

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

МЫСЛИ

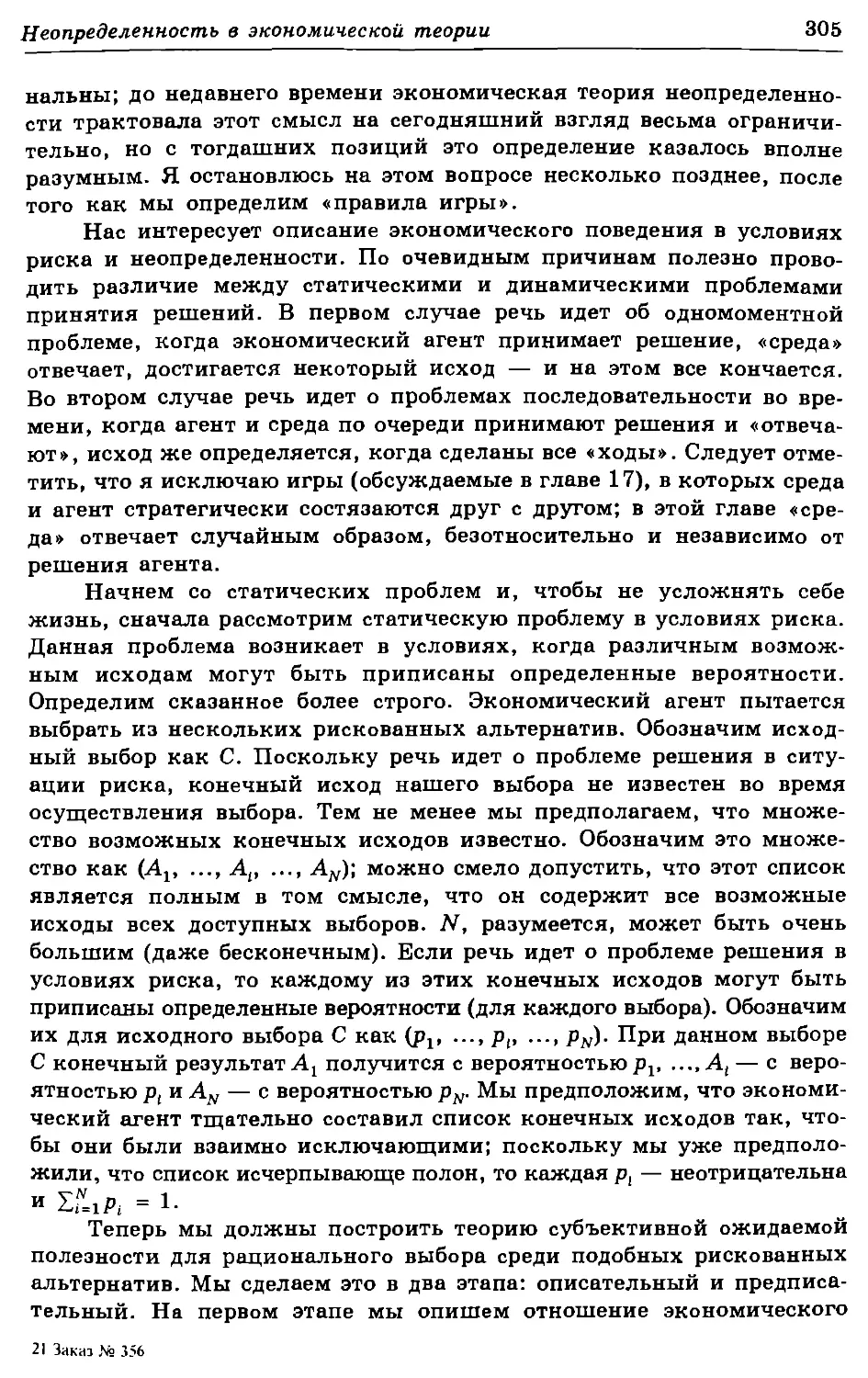

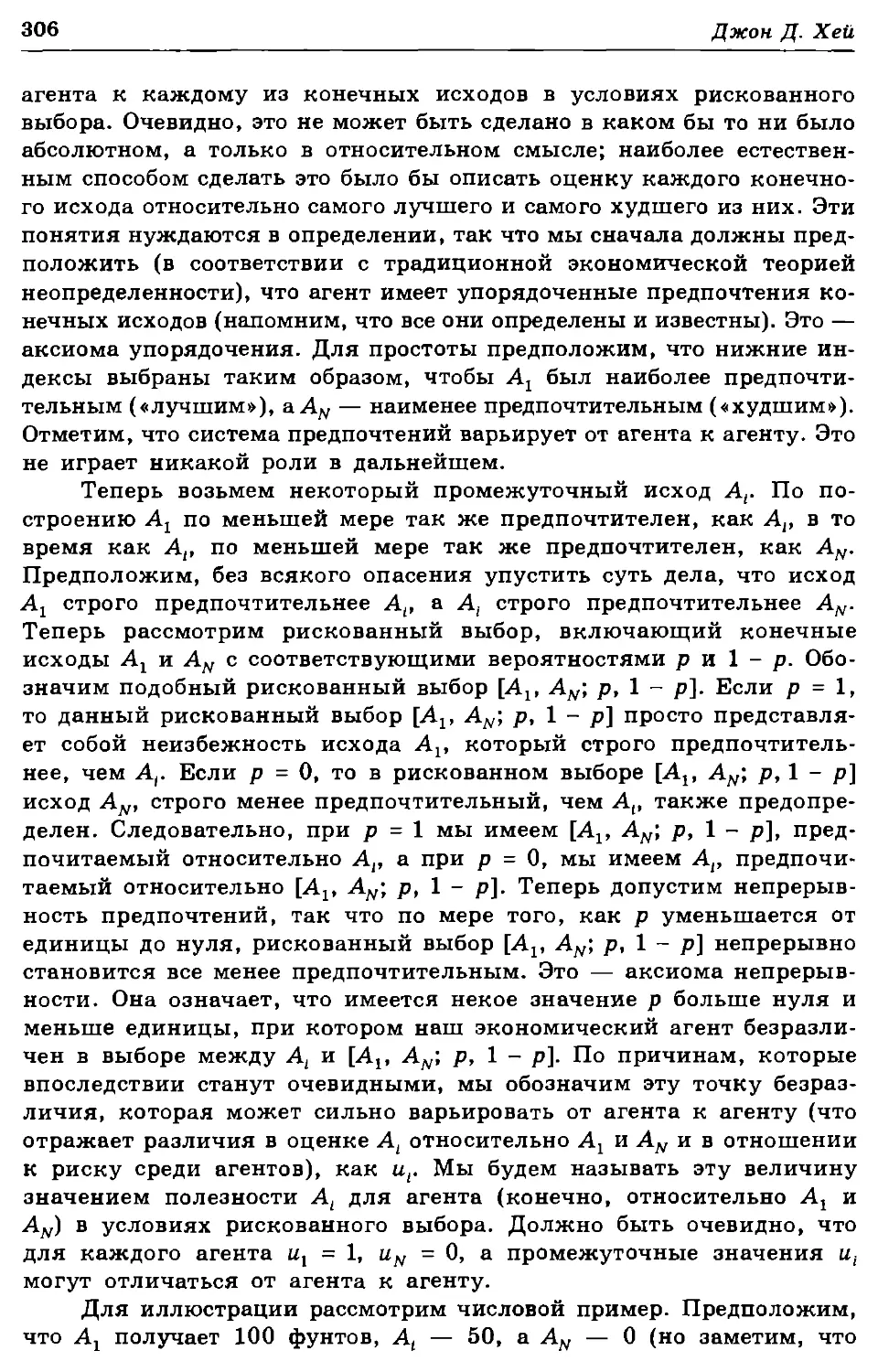

KOHL1A XX СТОЛЕТИЯ

РЕДАКТОРЫ: Д.ГРИНЭУЭЙ, М.БЛИНИ, И. СТЮАРТ

Книга представляет собой сборник статей

выдающихся ученых (У. Баумоль, Р. Солоу,

К. Боулдинг, У. Сэмюэлс и др.], посвященный

состоянию экономической науки в конце XX века.

Более сорока очерков, написанных ясным,

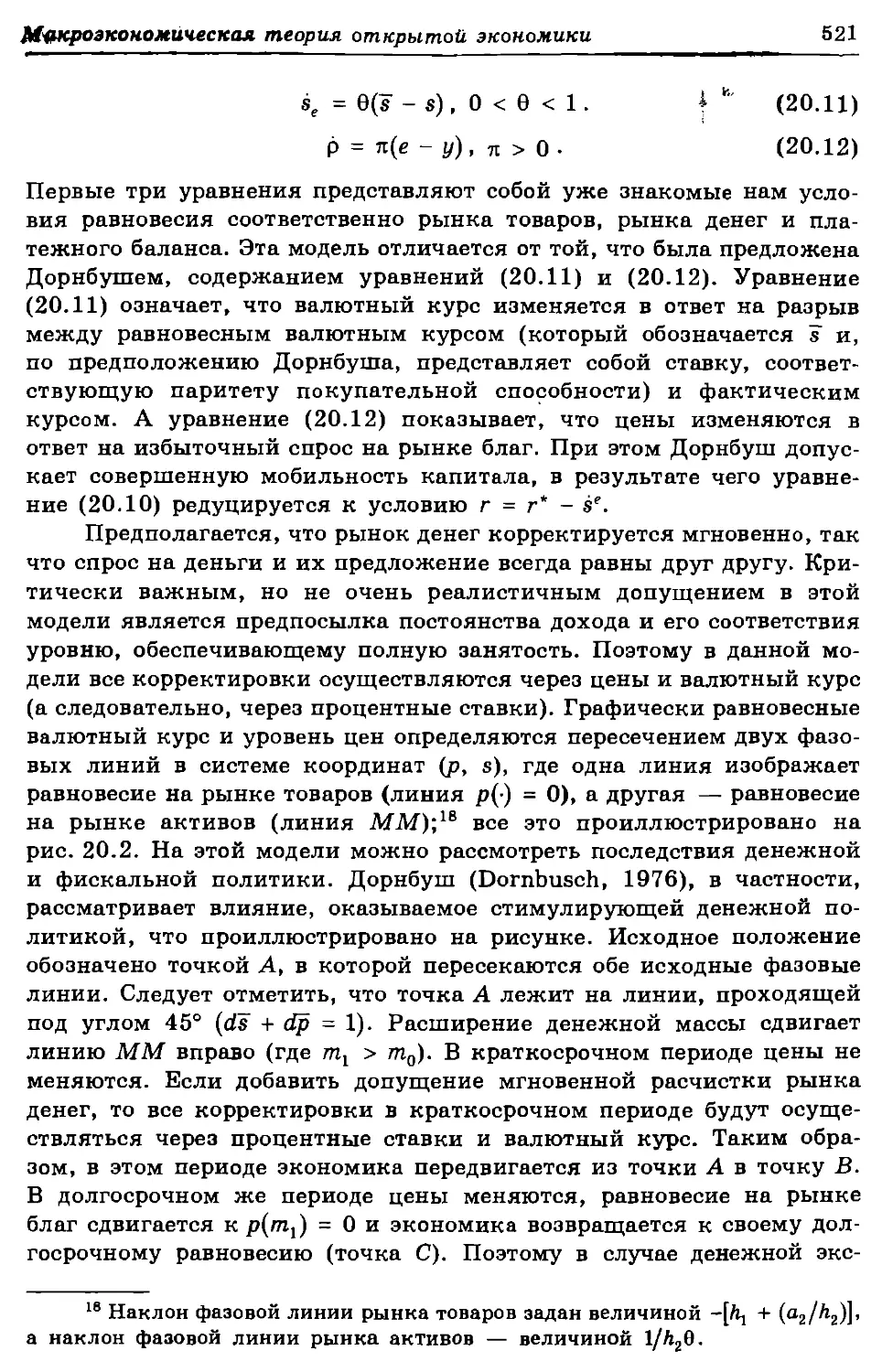

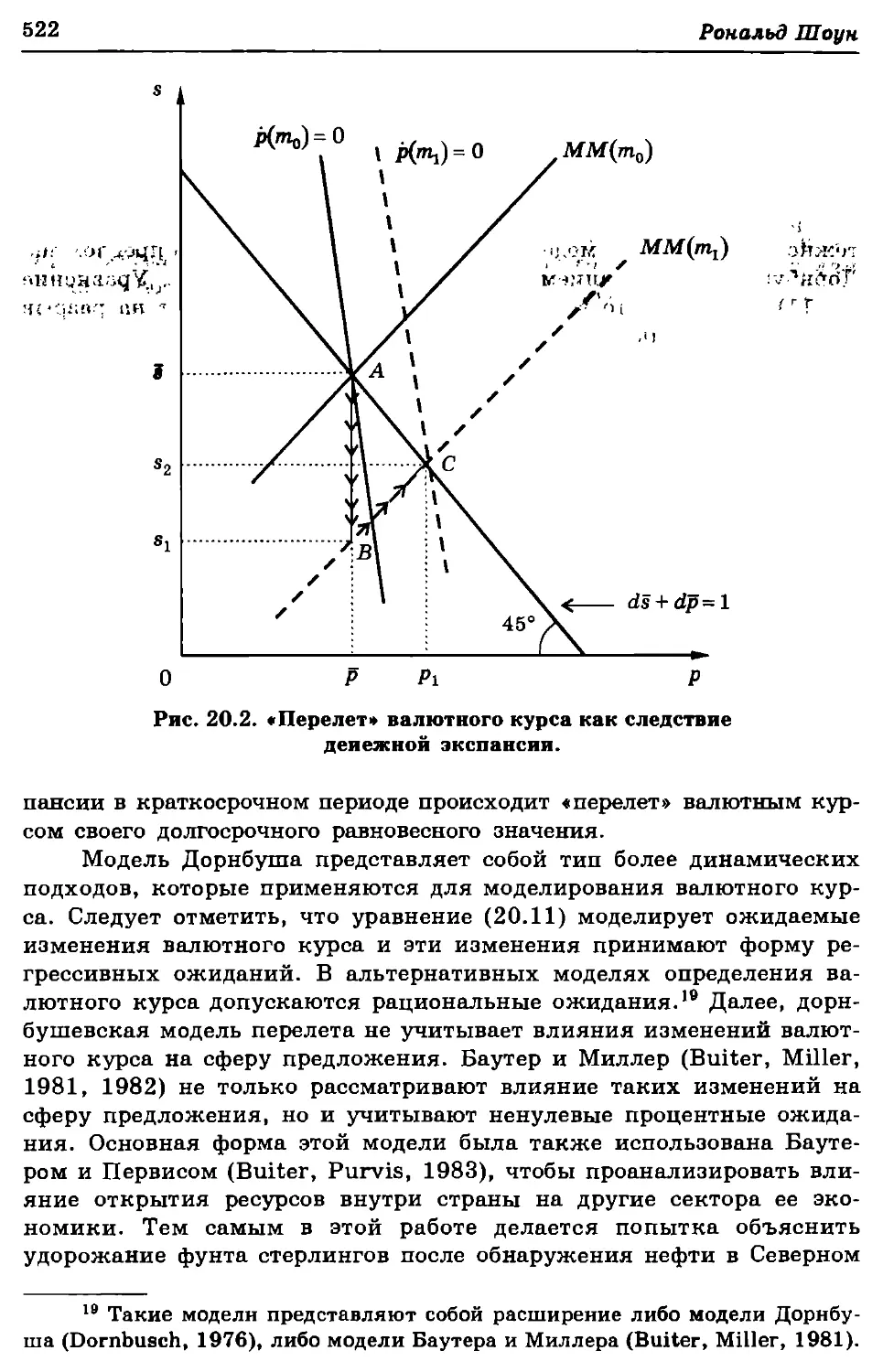

увлекательным языком, охватывают важнейшие

направления теоретической и прикладной

экономической науки.

Книга будет незаменимым помощником

для преподавателей экономических дисциплин,

а также прекрасным дополнением

к изучению промежуточных

и продвинутых курсов микроэкономики,

макроэкономики, истории экономической мысли.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

ЭКОНОМИКА

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА"

ПАНОРАМА

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

МЫСЛИ

КОНЦА XX СТОЛЕТИЯ

РЕДАКТОРЫ: Д. ГРИНЭУЭЙ, М.БЛИНИ, И. СТЮАРТ

«

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

ЭКОНОМИКА

COMPANION TO

CONTEMPORARY

ECONOMIC

THOUGHT

EDITED BY

DAVID GREENAWAY, MICHAEL BLEANEY

AND IAN STEWART

ПАНОРАМА

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

МЫСЛИ

KOHUA XX СТОЛЕТИЯ

РЕДАКТОРЫ: Л ГРИНЭУЭЙ, М.БЛИНИ, И. СТЮАРТ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ1

Перевод с английского

под редакцией В.С. Автономова, С.А. Афониева

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ- ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

Санкт-Петербург 2002

Л * БИБЛИОТЕКА «ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ»

Выпуск 35 (

ББК 65.02 -fcf66-012 *

ПАН 16

Издатели

ИНСТИТУТ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ. МОСКВА

Перевод с английского

Д. Г. ЛИПИНСКОГО. И. В. РОЗМАИНСКОГО. А. С. СКОРОБОГАТОВА

Издание выпущено при поддержке Института «Открытое общество»

(Фонд Сороса) в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека»

This edition is published with the support of the Open Society Institute

within the framework of «Pushkin Library» megaproject

Редакционный совет серии «Университетская библиотека»:

Н. С. Автономова, Т. А. Алексеева, М. Л. Андреев, В. И. Бахмин,

М. А. Веденяпнна, Е. Ю. Гениева, Ю. А. Кимелев, А. Я. Ливергант,

Б. Г. Капустин, Ф. Пинтер, А. В. Полетаев, И. М. Савельева, Л. П. Репина,

А. М. Руткевнч, А. Ф. Филиппов

«University Library» Editorial Council:

Natalia Avtonomova, Tatiana Alekseeva, Mikhail Andreev, Vyacheslav Bakhmin,

Maria Vedeniapina, Ekaterina Genieva, Yuri Kimelev, Alexander Livergant,

Boris Kapustin, Frances Pinter, Andrei Poletayev, Irina Savelieva, Lorina Repina,

Alexei Rutkevich, Alexander Filippov

ISBN 0-415-02612-1

ISBN 5-900428-66-4 (т. 1)

ISBN 5-900428-68-0

Copyright © 1991 by Routledge

All rights reserved

Авторизованный перевод английского

издания опубликован по согласованию с

Routledge, членом Taylor&Francis Group

© Перевод, оформление, предисловие, ори-

гинал-макет, 2002 «Экономическая школа»

Все права защищены

л>В и wuxqti

'TI'J ня нчлжскэяо

1ЦВЧД,1ЯЕ1 .1

,ч?М ncpuH .8

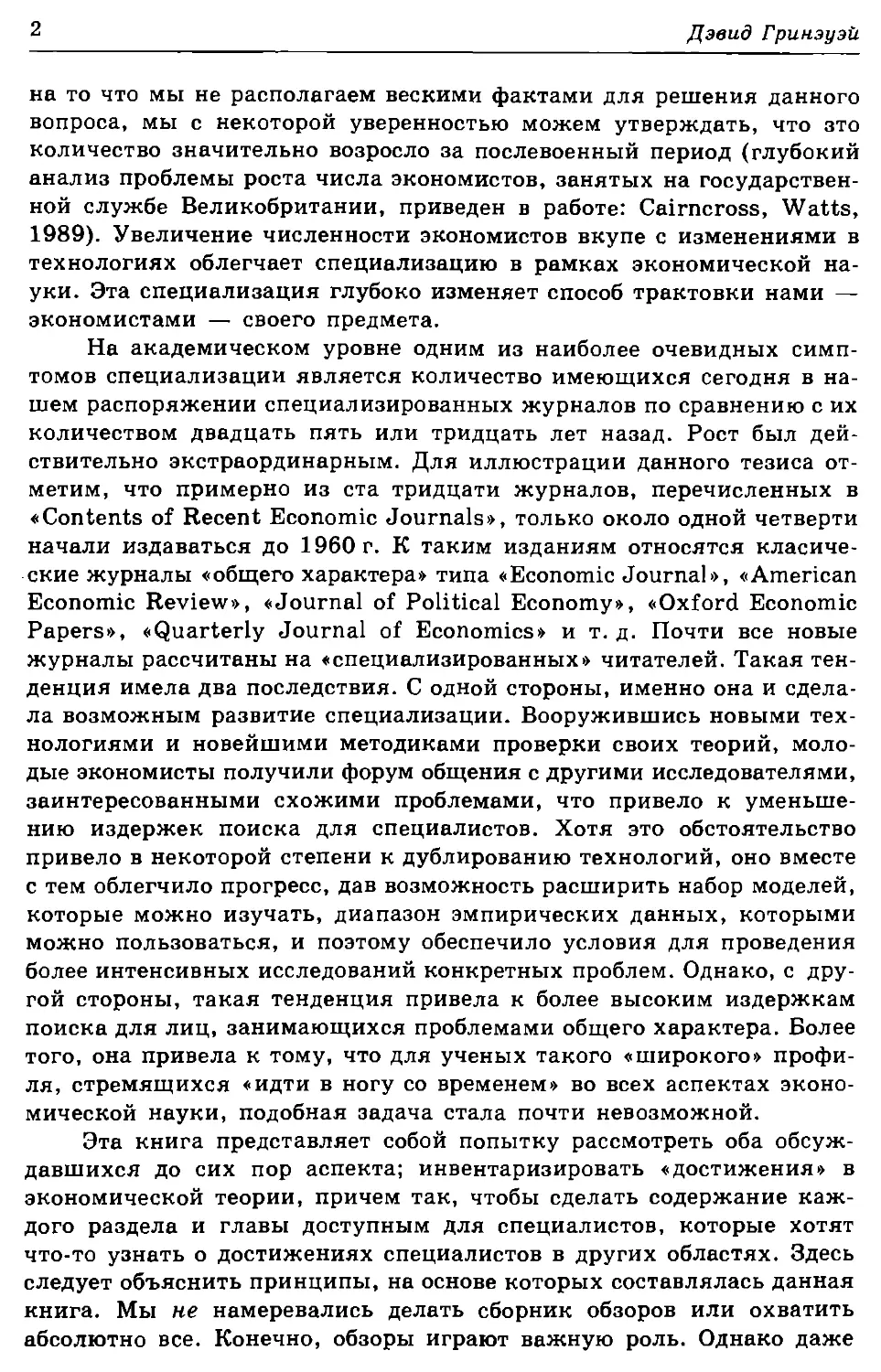

ОГЛАВЛЕНИЕ

В N Авторы Предисловие Предисловие к русскому изданию 1. Дэвид Гринэуэй. Предисловие .8 XI XIII XV 1

-1 I

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ .3

ПЕРСПЕКТИВЫ

2. И эн М. Т. Стюарт. Роль методолога . . 7

2.1. Введение 7

2.2. Основные темы современной экономической

методологии . 8

2.3. Методология: упадок и возрождение 13

2.4. Главы части I. 18

3. Филлис Дин. Роль истории экономической мысли 28

’1и 3.1. Введение 28

•* 3,2. Факторы, внесшие вклад в возрождение истории

S6.' экономической мысли в середине XX в. . 31

^•’3.3. Новые подходы к истории экономической мысли,

возникшие с начала 1950-х гг.. 37

38.J3.4. Заключение 54

4. Денис П. О’Брайен. Теория и эмпирическое наблюдение 59

4.1. Введение 59

4.2. Возможные способы использования данных 60

4.3. Выбор между теориями. 69

4.4. Физика в качестве образца 73

£б.'4.5. Экономика как наука? 76

«^.Приложение: несколько ключевых ссылок . . . . 77

VI

Оглавление

5. Норман П. Берри. Австрийская экономическая школа:

расхождения с ортодоксией 81

5.1. Введение 81

5.2. Карл Менгер

и основы австрийской экономической школы 83

5.3. Методология 86

5.4. Субъективизм 89

5.5. Равновесие. 91

5.6. Предпринимательство ... 93

5.7. Деньги и экономические колебания 98

5.8. Политическая экономия и государственная политика 100

5.9. Австрийская экономическая школа и ее перспективы 103

б. Лоуренс А. Боулэнд. Современные взгляды

на экономический позитивизм . 106

6.1. Введение 106

6.2. Что противопоставляется позитивной

экономической теории? 106

6.3. Позитивизм как риторика 108

6.4. Что такое «позитивное» с общепринятой точки зрения? 110

6.5. В современном экономическом позитивизме царит

изрядная путаница . 114

6.6. Позитивная наука или позитивная инженерия? 116

6.7. Позитивные факты о позитивной экономической теории 118

6.8. Объяснение использования стандартного формата

научных статей 120

6.9. Позитивный успех или позитивная неудача? 122

7. Уоррен Дж. Сэмюэлс. Институциональная экономическая теория. 125

7.1. Введение 125

7.2. Методологическая ориентация . 129

7.3. Власть . 131

7.4. Институциональная микроэкономика. 132

7.5. Институциональная макроэкономика..... 134

7.6. Институциональные исследования

в специализированных областях 135

7.7. Экономическая роль государства 137

7.8. Заключительные комментарии 138

8. А. У. Коутс. Экономист как профессия 142

8.1. Введение 142

8.2. Некоторые замечания относительно исторического

развития профессии экономиста 152

8.3. Последние изменения и проблемы........................ 158

Оглавление

VII

II

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

..идндлдТ

9. Майкл Блини. Обзор современной теории . . 9.1. Введение ,>вЛ>

9.2. Новый синтез?

9.3. Главы II части

9.4. Заключение

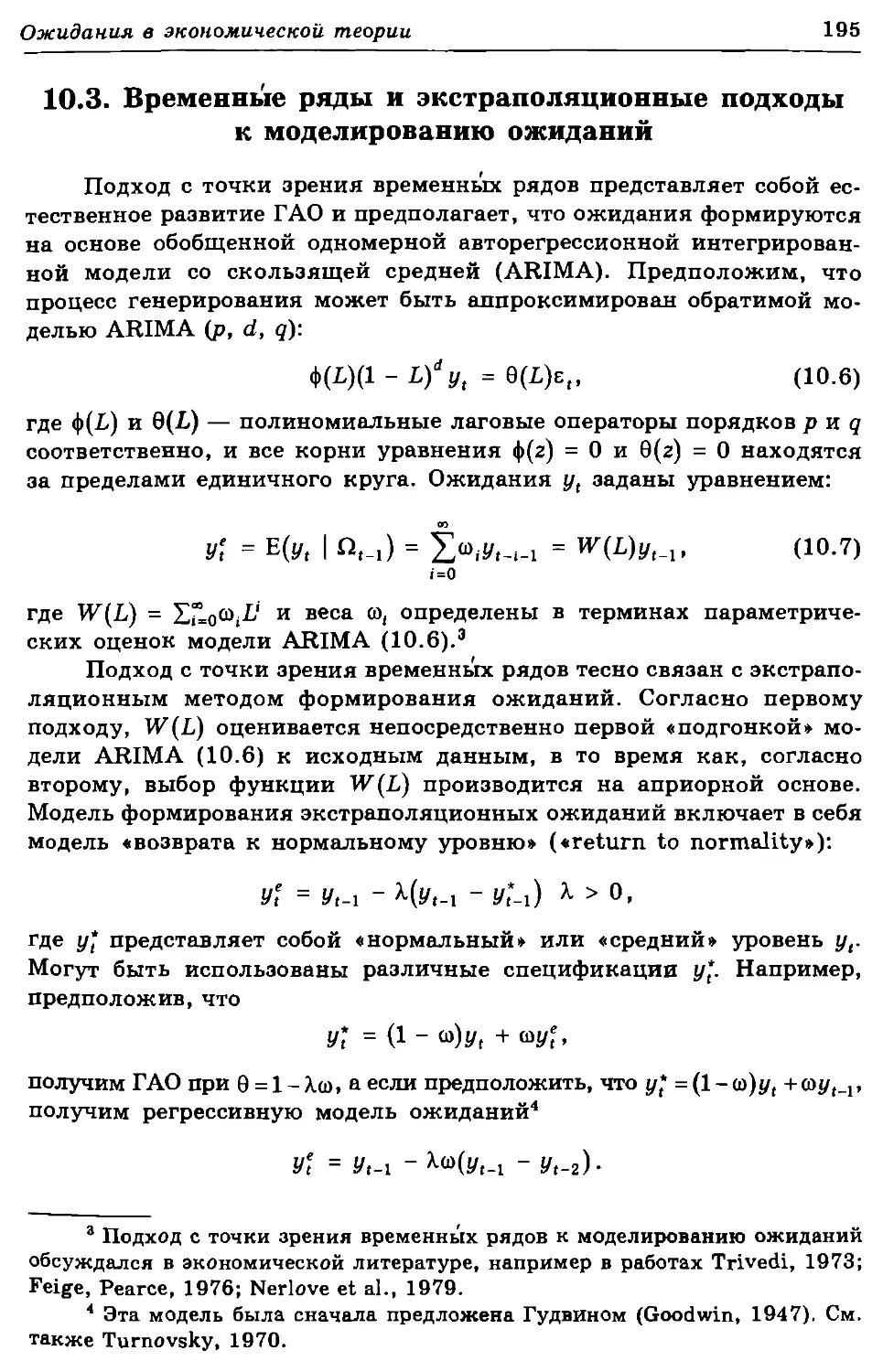

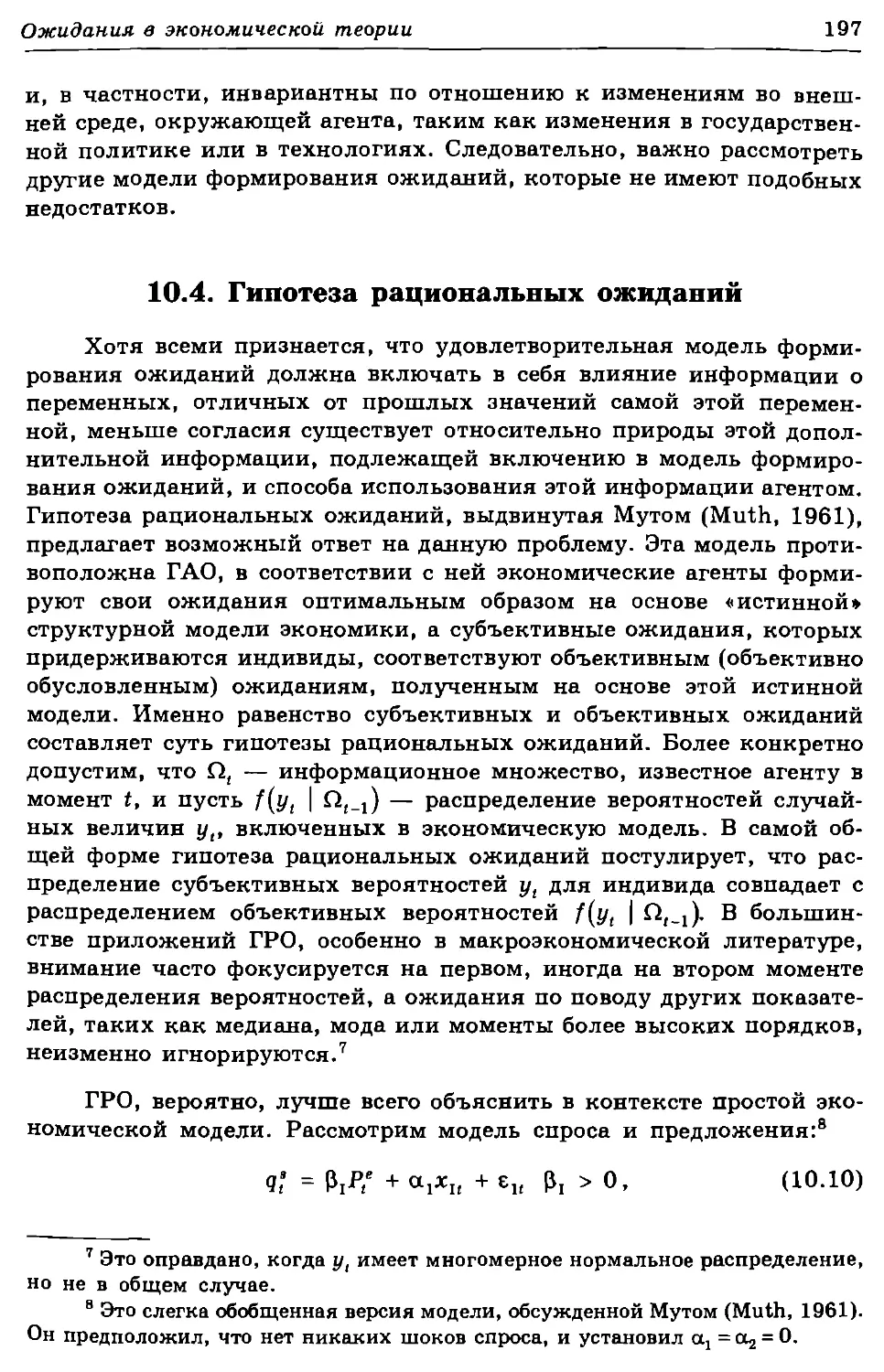

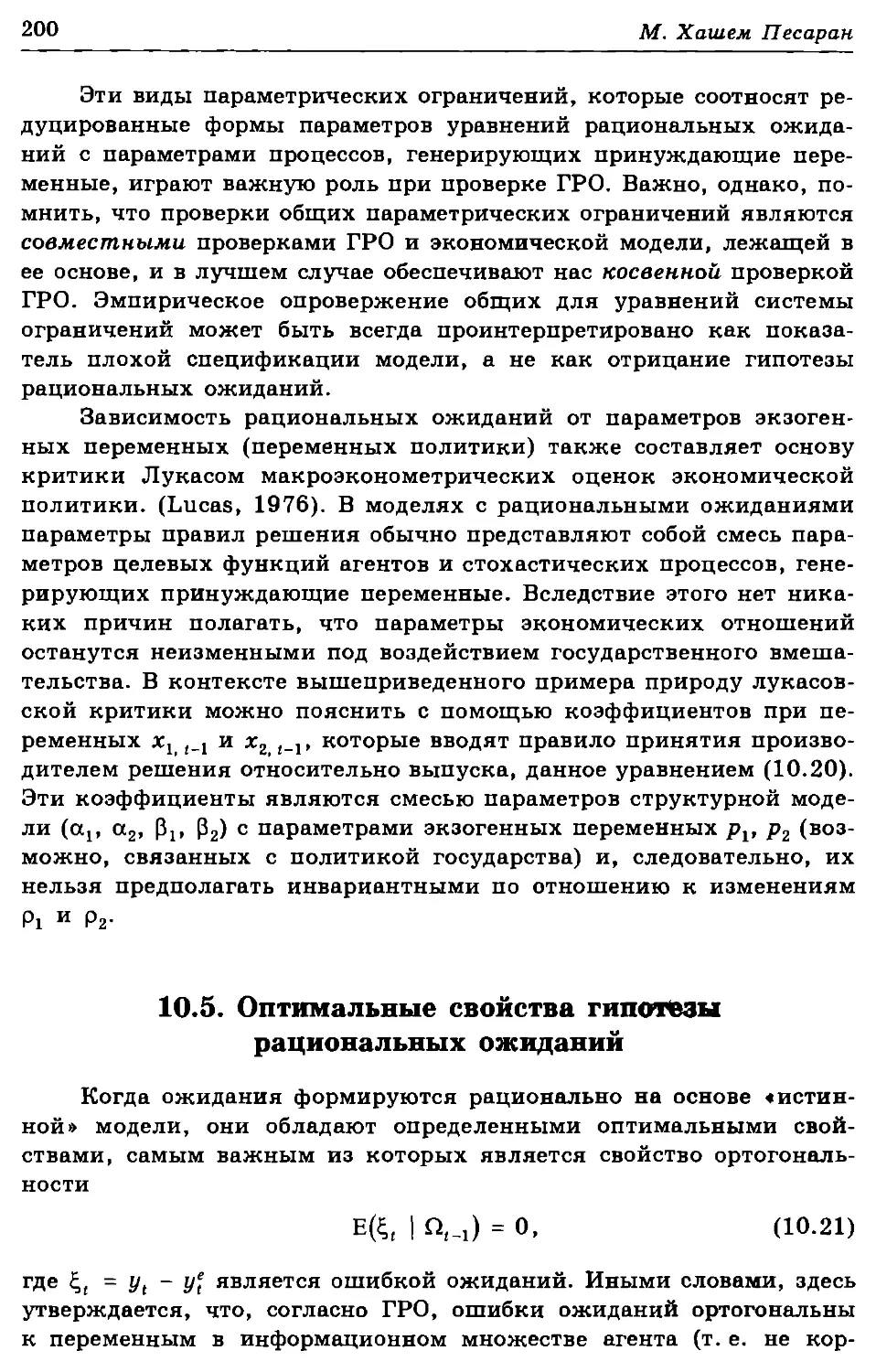

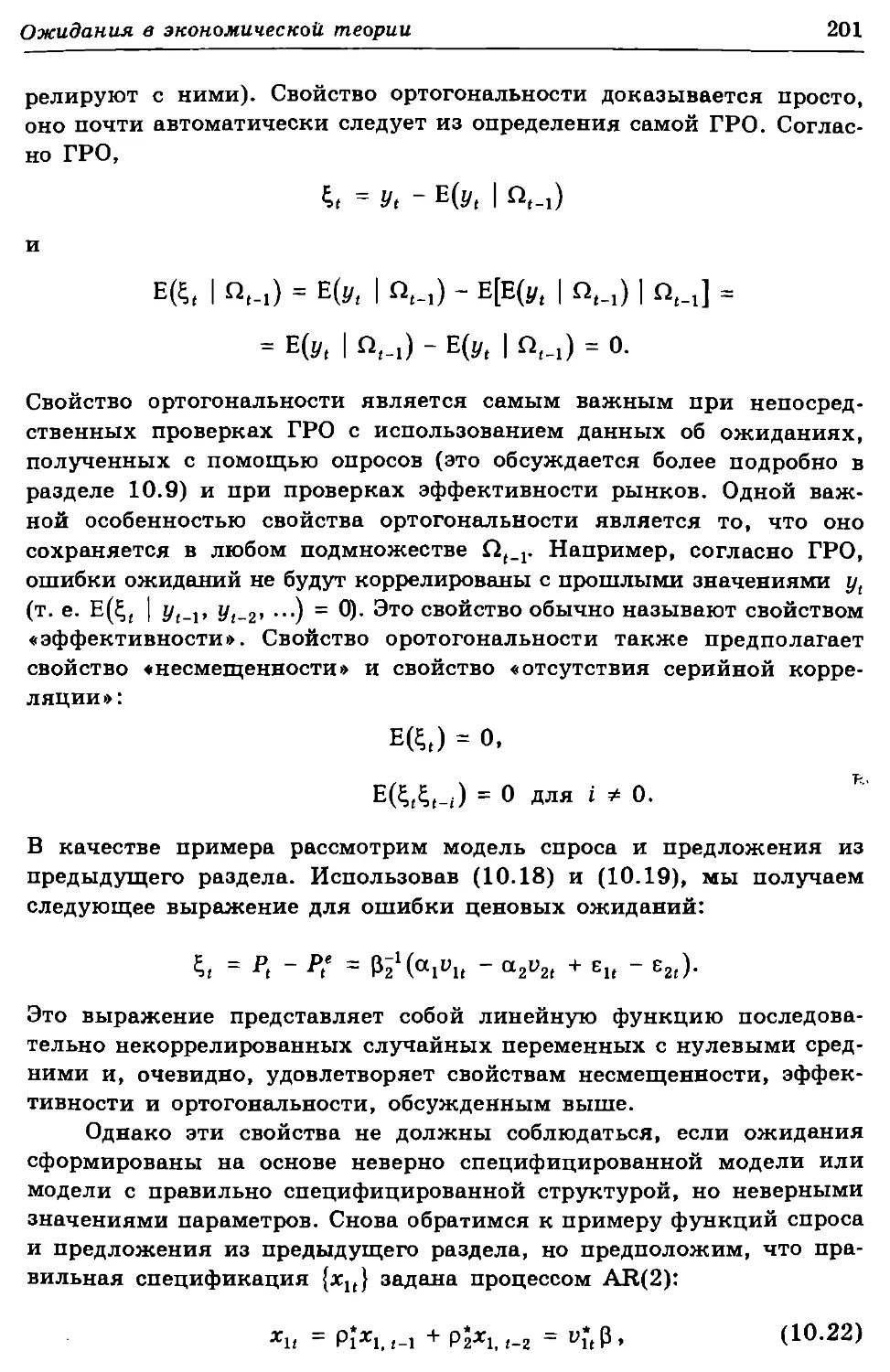

10. М. Хашем Песаран. Ожидания в экономической теории . 10.1. Введение 10.2. Гипотеза адаптивных ожиданий . 10.3. Временные ряды и экстраполяционные подходы к моделированию ожиданий 10.4. Гипотеза рациональных ожиданий . 10.5. Оптимальные свойства гипотезы рациональных ожиданий. 10.6. Гипотеза рациональных ожиданий и неоклассический оптимизационный подход . 10.7. Гипотеза рациональных ожиданий, трактуемая как гипотеза ожиданий, совместимых с теоретической моделью . 10.8. Гипотеза рациональных ожиданий и проблема обучения . 10.9. Опросы и прямые проверки гипотезы

рациональных ожиданий .

10.10. Заключительные замечания.

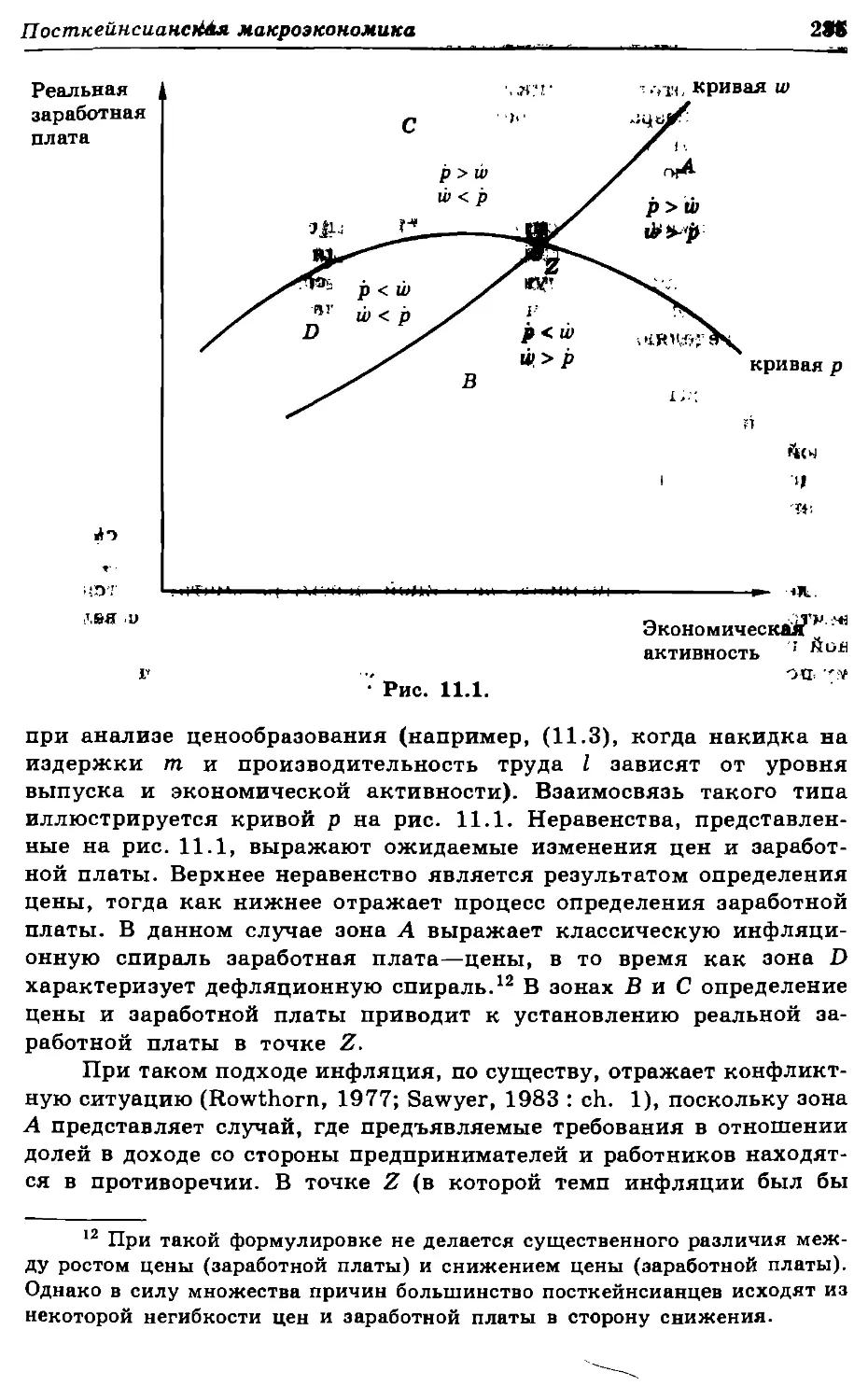

Ц» Малькольм Сойер. Посткейнсианская макроэкономика

г 11.1. Введение 11.2. Деньги и финансы

11.3. Ценообразование.

11.4. Сектор труда

8 11.5. Инвестиции

11.6. Ожидания и предсказуемость.

aei. 11.7. Экономические циклы.

<101 11.8. Заключительные замечания . .

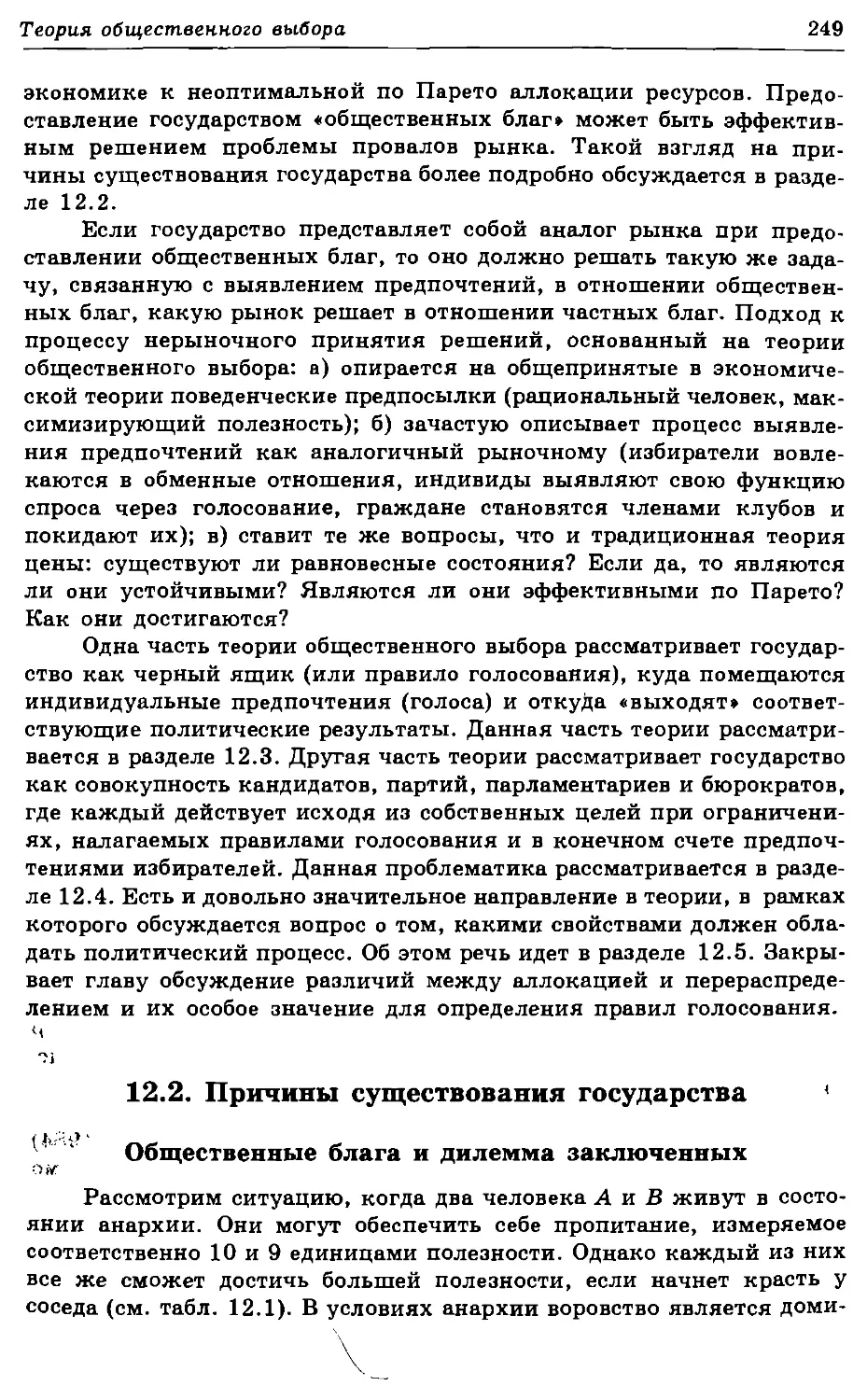

12. Денис Мюллер. Теория общественного выбора 12.1. Введение 12.2. Причины существования государства 12.3. Общественный выбор в условиях прямой демократии 12.4. Общественный выбор в условиях представительной демократии .

> м. 12.5. Нормативная теория общественного выбора

12.6. Аллокация, перераспределение и общественный выбор.

173

173

174

179

190

192

192

193

195

197

200

202

206

207

210

213

219

219

221

226

232

237

239

241

243

248

248

249

253

273

282

293

VIII

Оглавление

13. Джон Д. Хей. Неопределенность в экономической теории 304

13.1. Введение. 304

13.2. Традиционная теория: теория субъективной

ожидаемой полезности. Дескриптивная теория

субъективной ожидаемой полезности . 304

13.3. Факты, свидетельствующие против традиционной теории. 315

13.4. Альтернативные теории 318

13.5. Заключение. . 326

14. У. Макс Корден. Стратегическая внешнеторговая политика 328

14.1. Введение. 328

14.2. Концепция Брэндера—Спенсера: перераспределение

прибыли посредством экспортных субсидий 331

14.3. Субсидии как инструмент «убеждения»:

аргументация в пользу защиты молодой отрасли . 338

14.4. Доводы в пользу введения тарифа при монополии

и олигополии 341

14.5. Тарифы, направленные на содействие развитию экспорта 344

14.6. Заключение: существует ли «новая международная

экономика»? 345

15. Рональд Макдональд и Росс Милбурн. Новые разработки

в денежной теории 351

15.1. Введение. 351

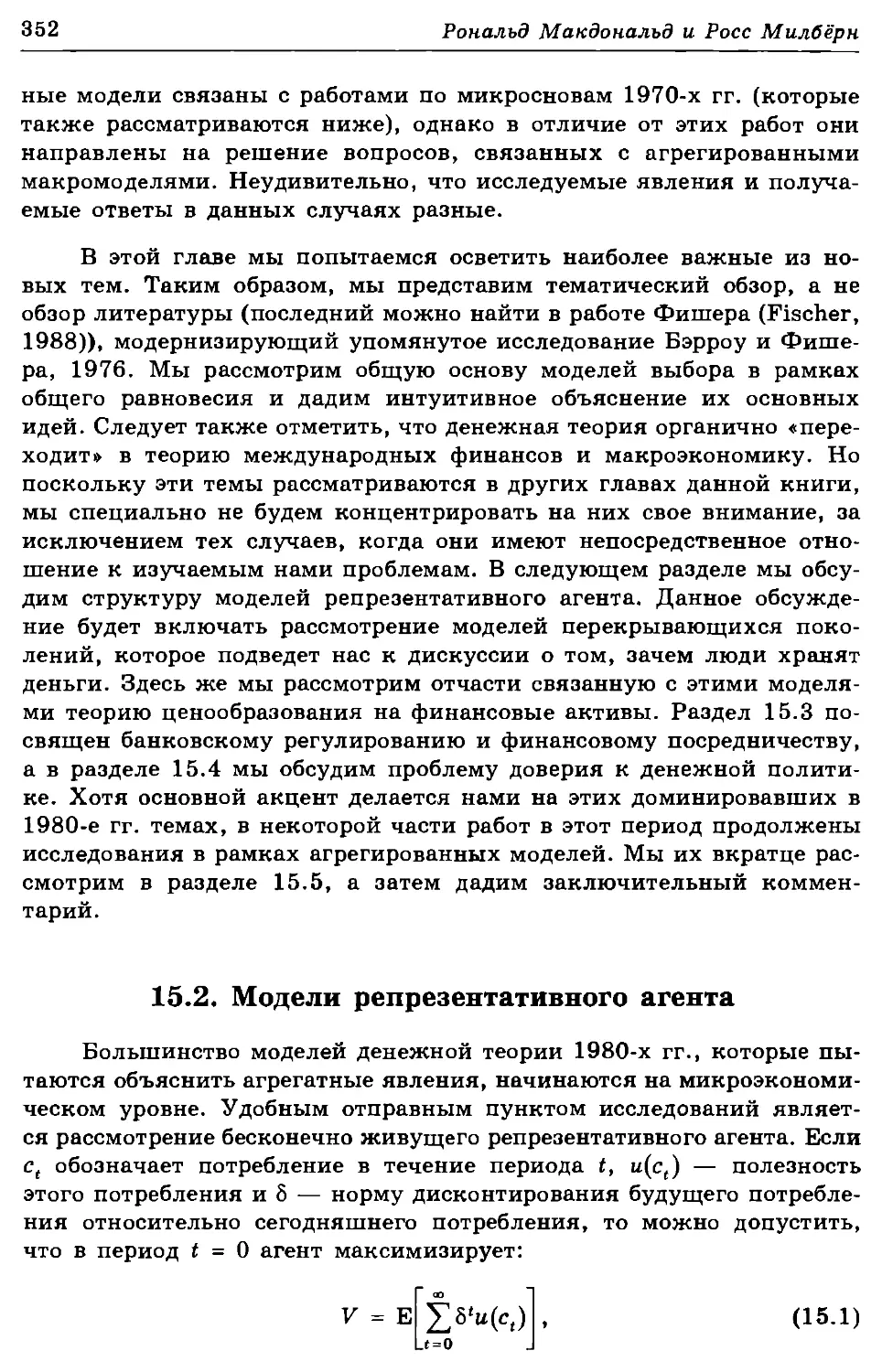

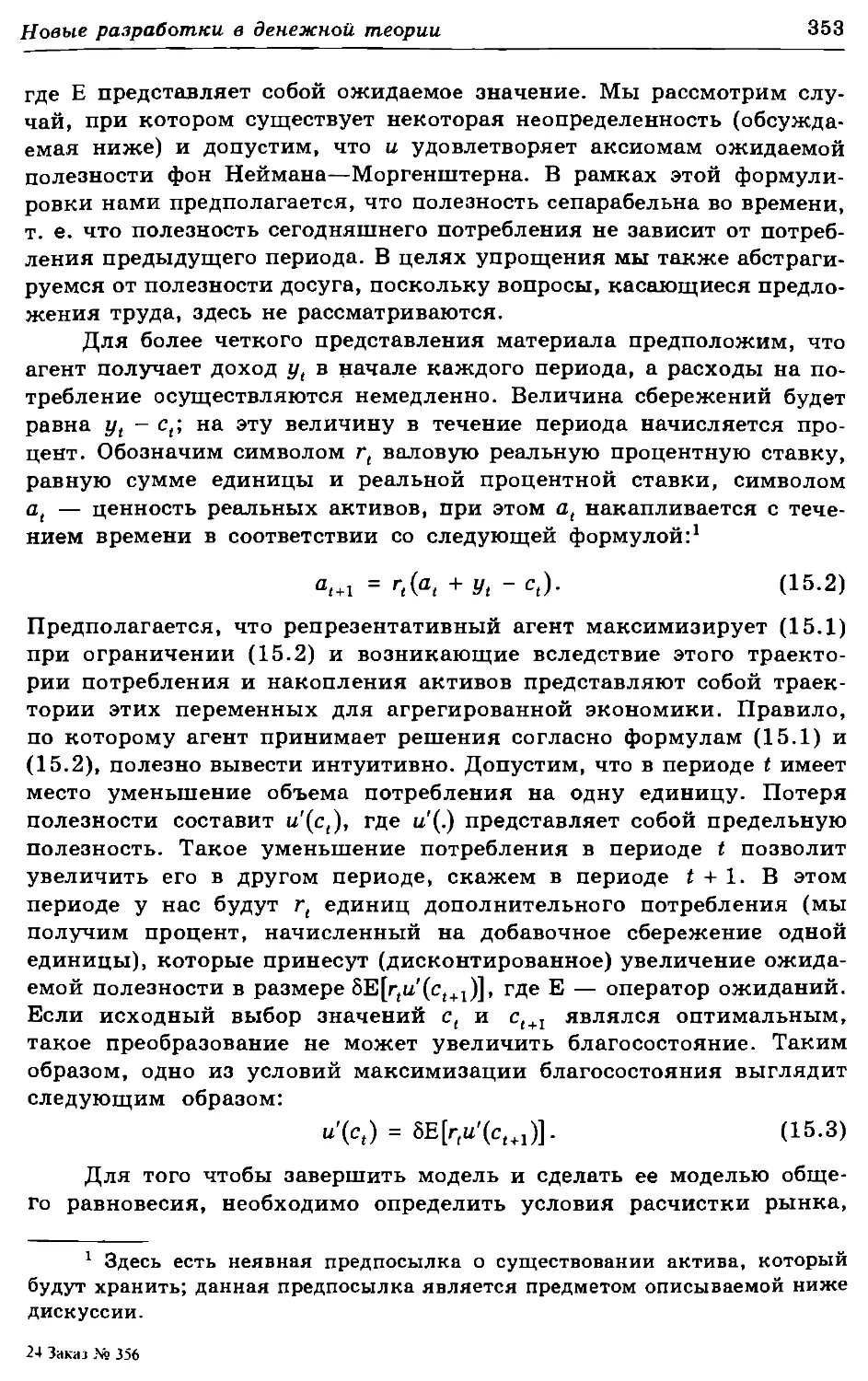

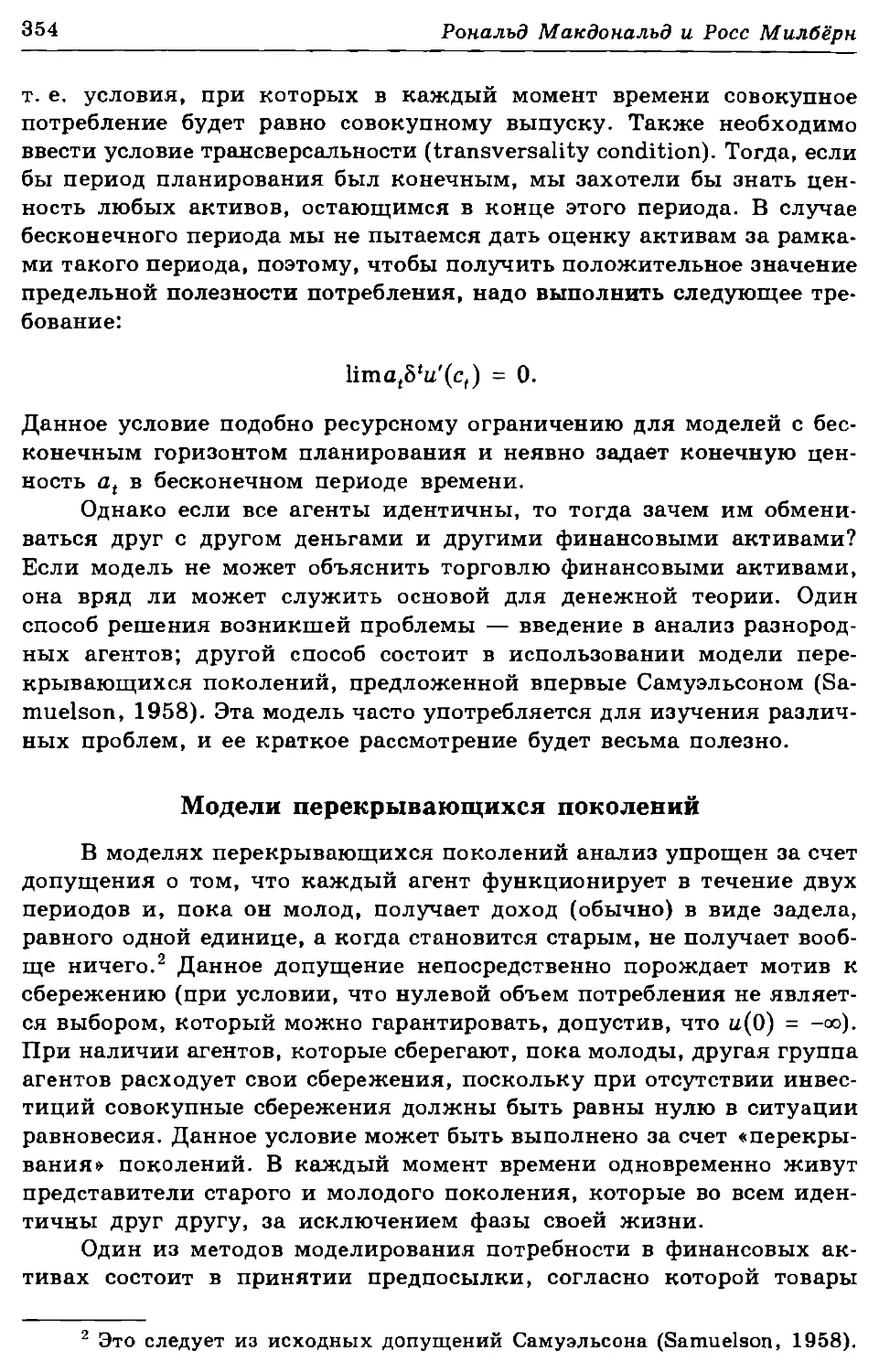

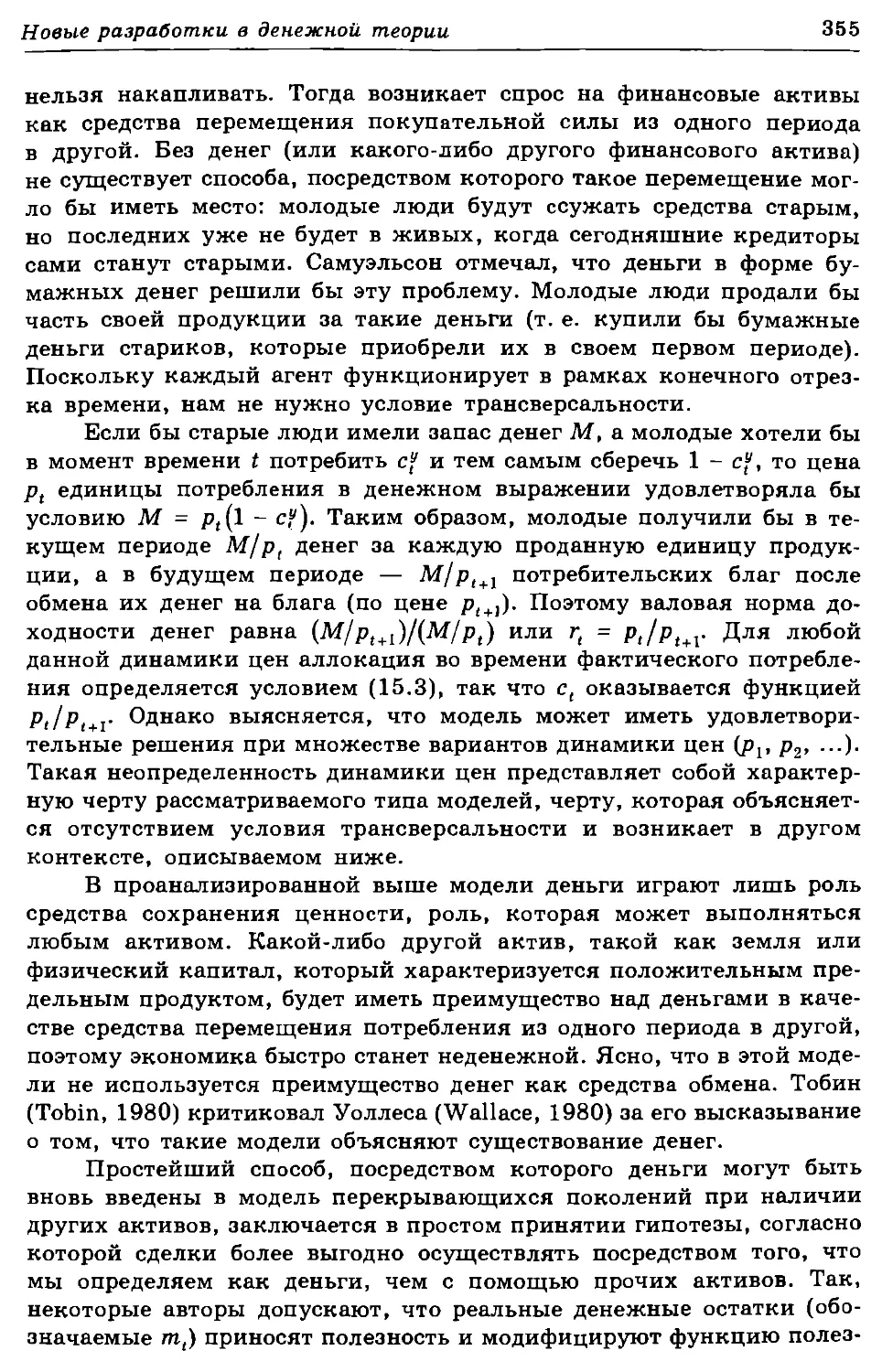

15.2. Модели репрезентативного агента 352

15.3. Банковское дело и финансовое посредничество . 364

15.4. Последовательность денежной политики во времени

и доверие к ней . 368

15.5. Другие разработки . 375

15.6. Обобщение и выводы 377

16. Дэвид У. Пирс. Экономика окружающей среды 383

16.1. Исторические предпосылки 383

16.2. Существование эколого-экономического равновесия 388

16.3. Оптимальное исчерпание и использование ресурса 396

16.4. Проблема оценки . 399

16.5. Экономические инструменты 405

16.6. Заключение. 408

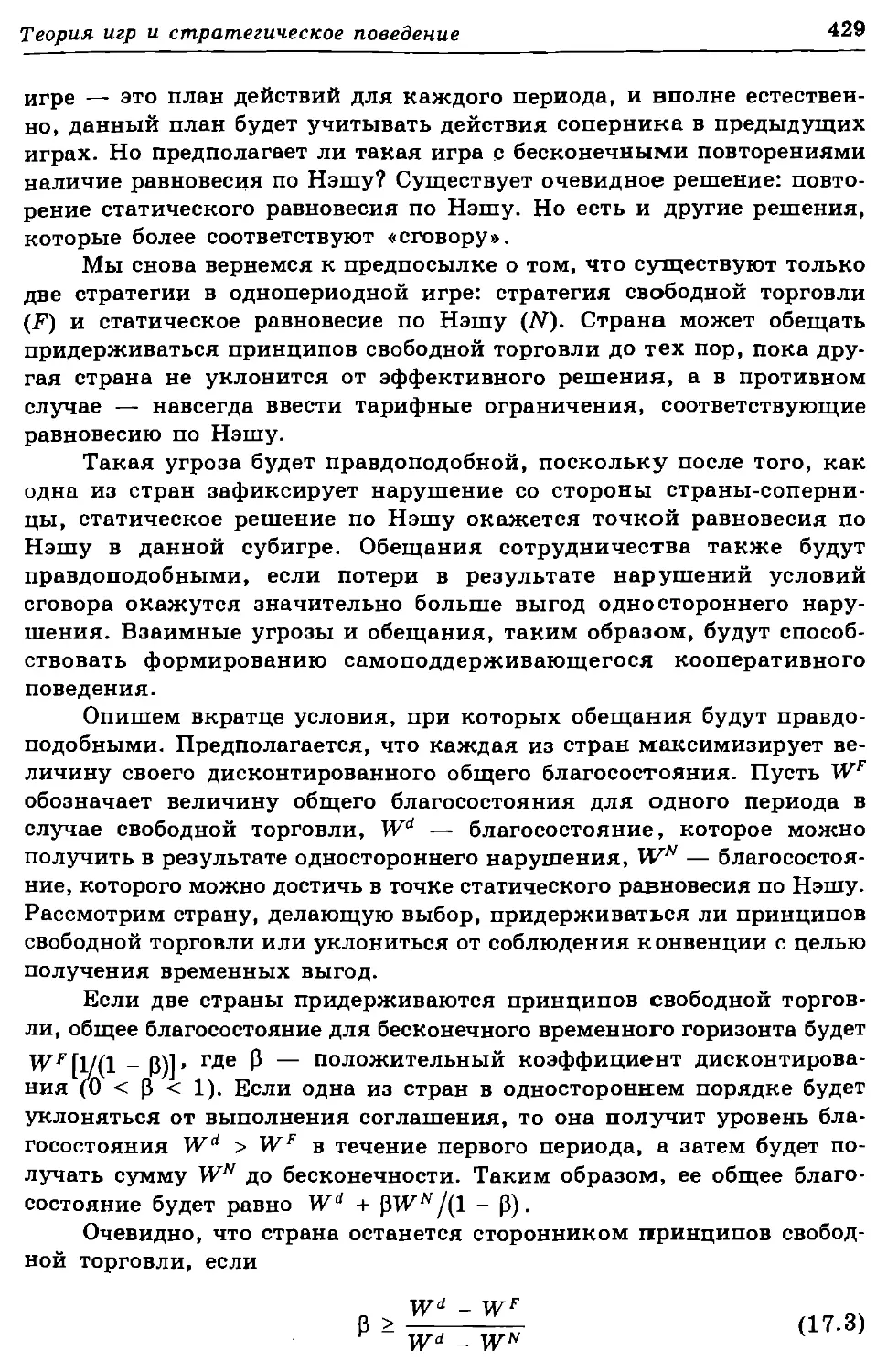

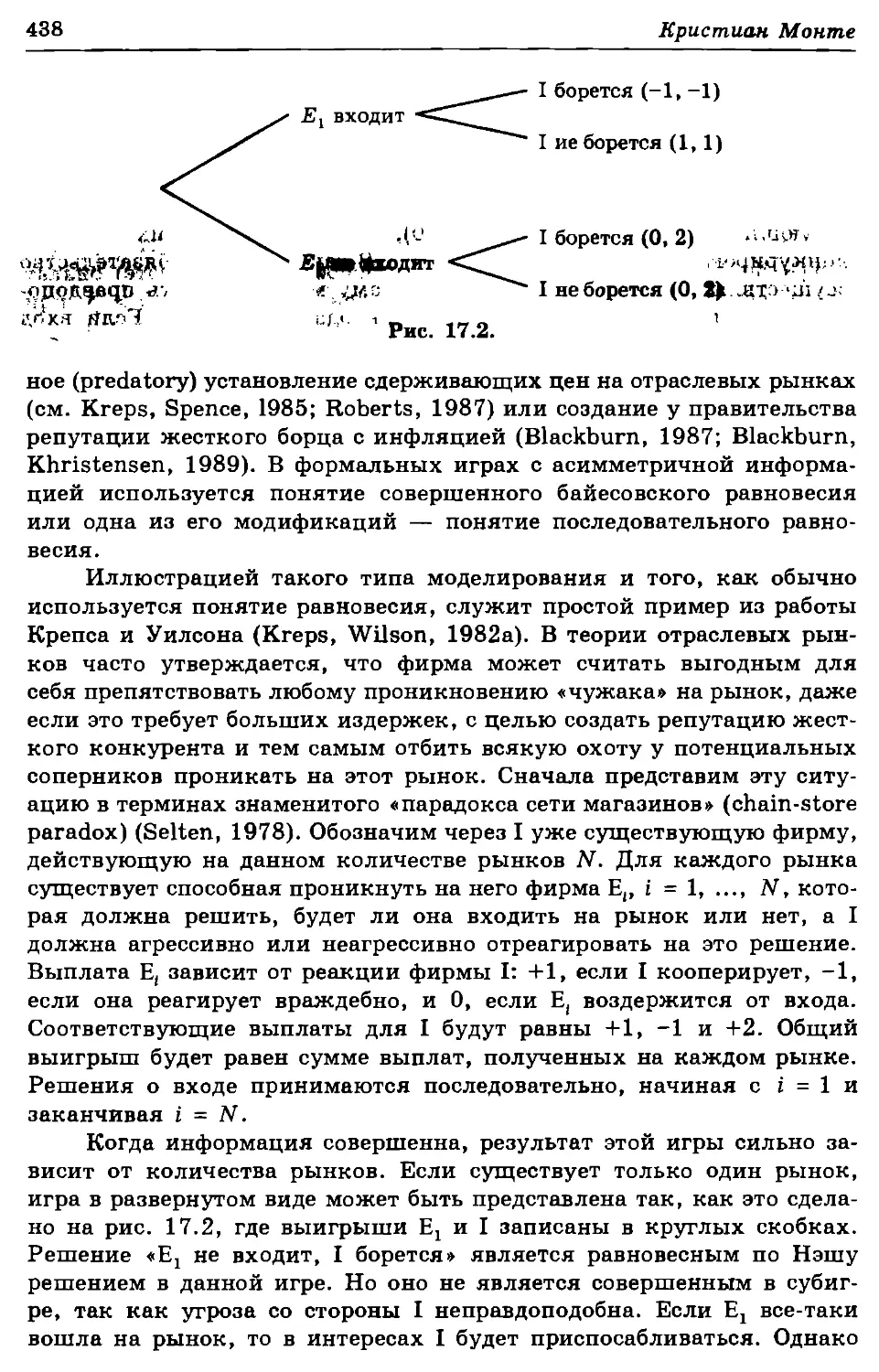

17. Кристиан Монте. Теория игр и стратегическое поведение 416

17.1. Введение. 416

17.2. Основные понятия и определения 419

17.3. Угрозы и обещания в повторяемых играх 425

17.4. Обязательства в двухпериодных играх. 431

17.5. Стратегическое использование информации . 437

17.6. Заключительные замечания.............................. 440

Оглавление

IX

18. В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин. Международные кС

аспекты экономики развития . 445

18.1. Введение. . . 445

18.2. Позиция структуралистов. . 446

18.3. Политика структурных корректировок 451

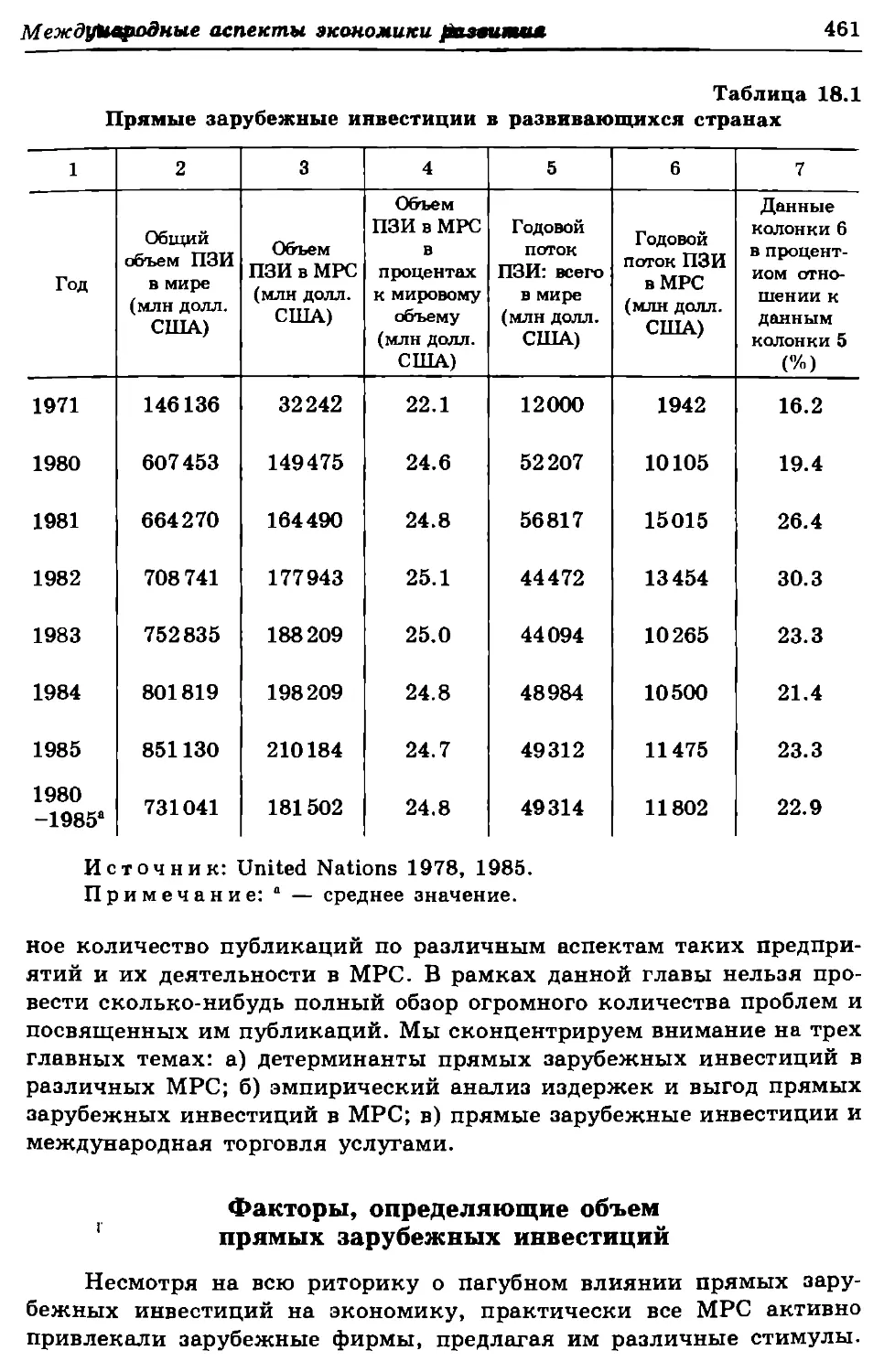

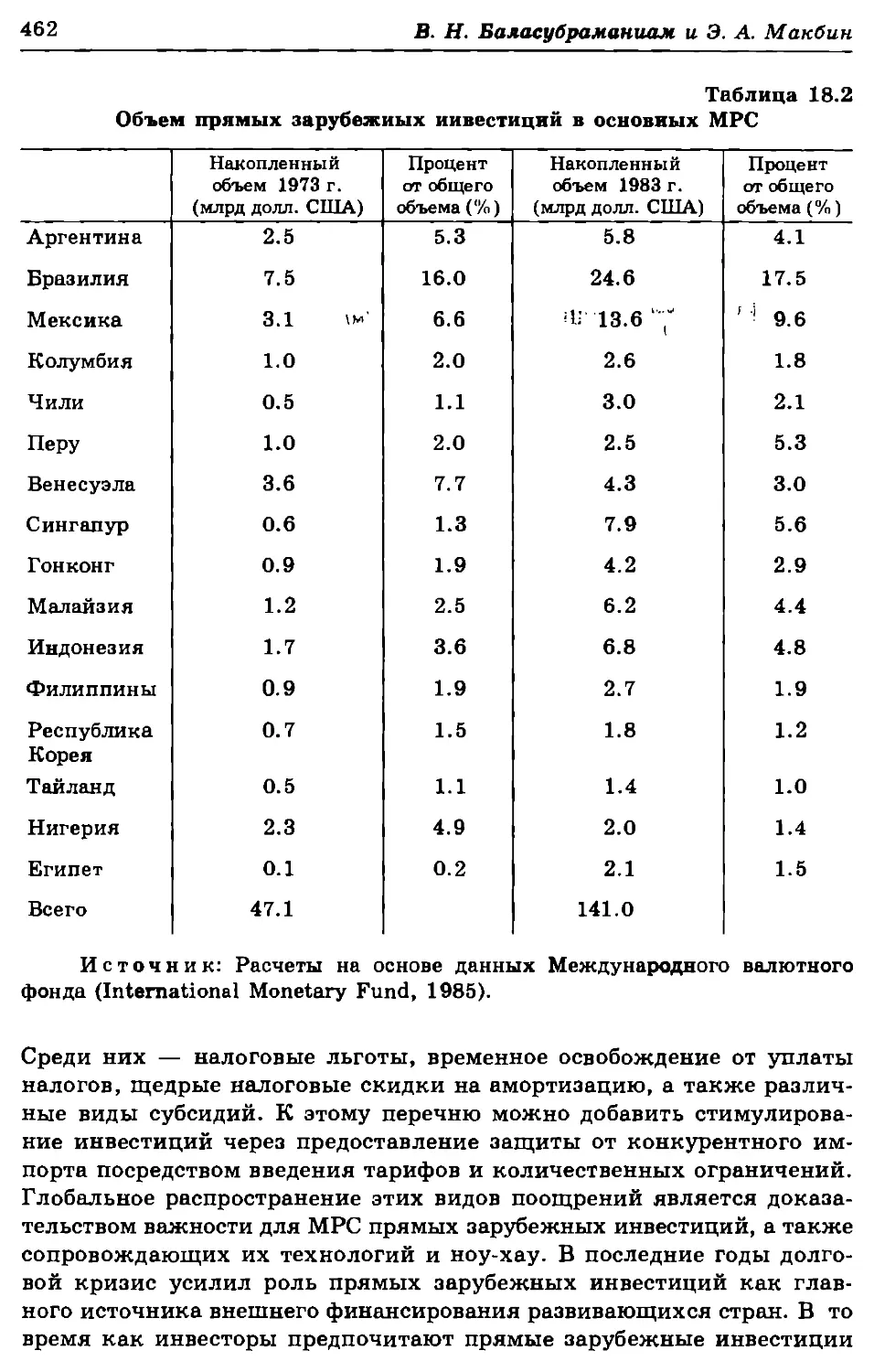

18.4. Прямые зарубежные инвестиции 460

18.5. Заключение. . 474

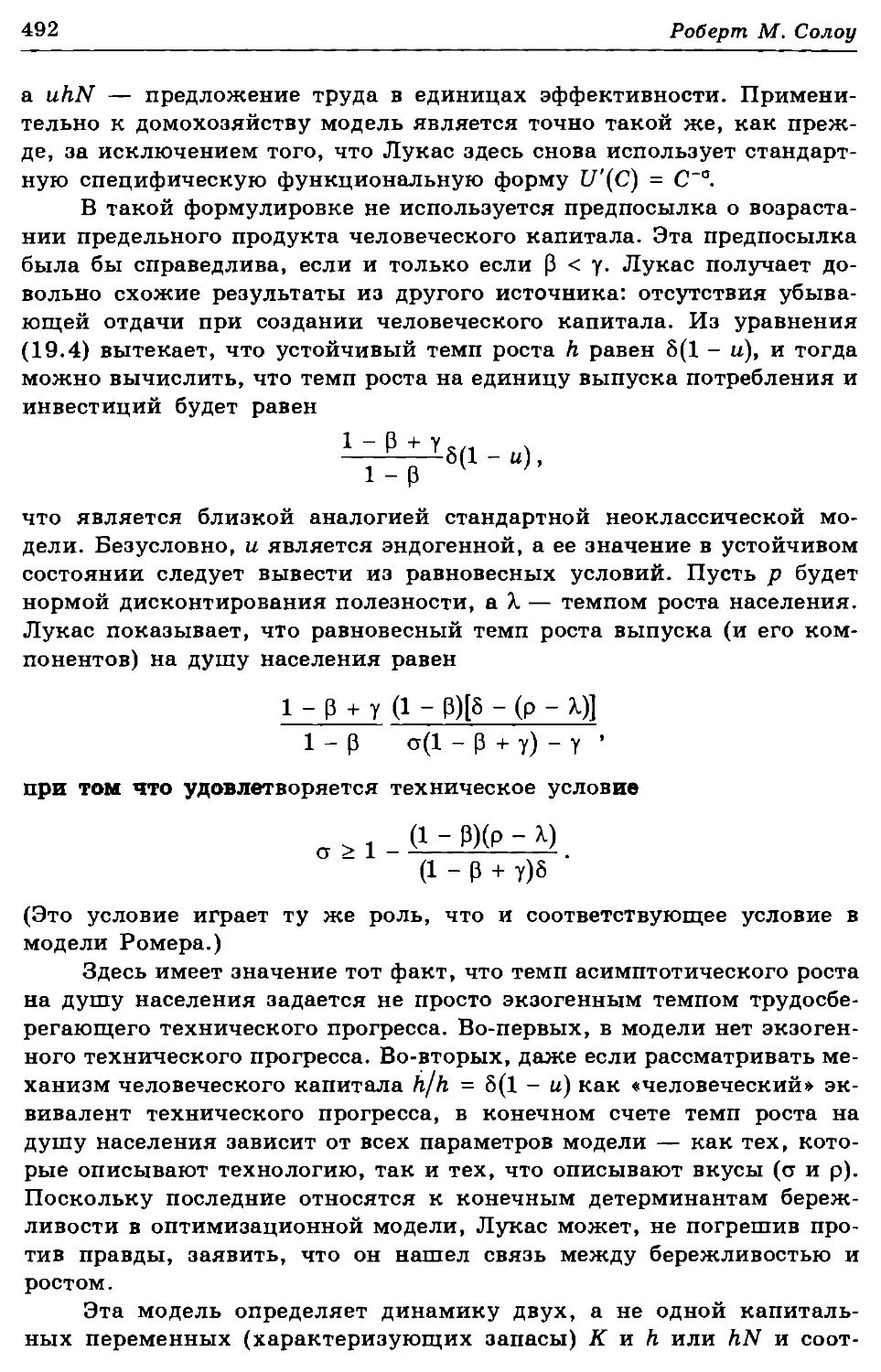

19. Роберт М. Солоу. Теория роста . . . 7'!' 479

19.1. Введение. 479

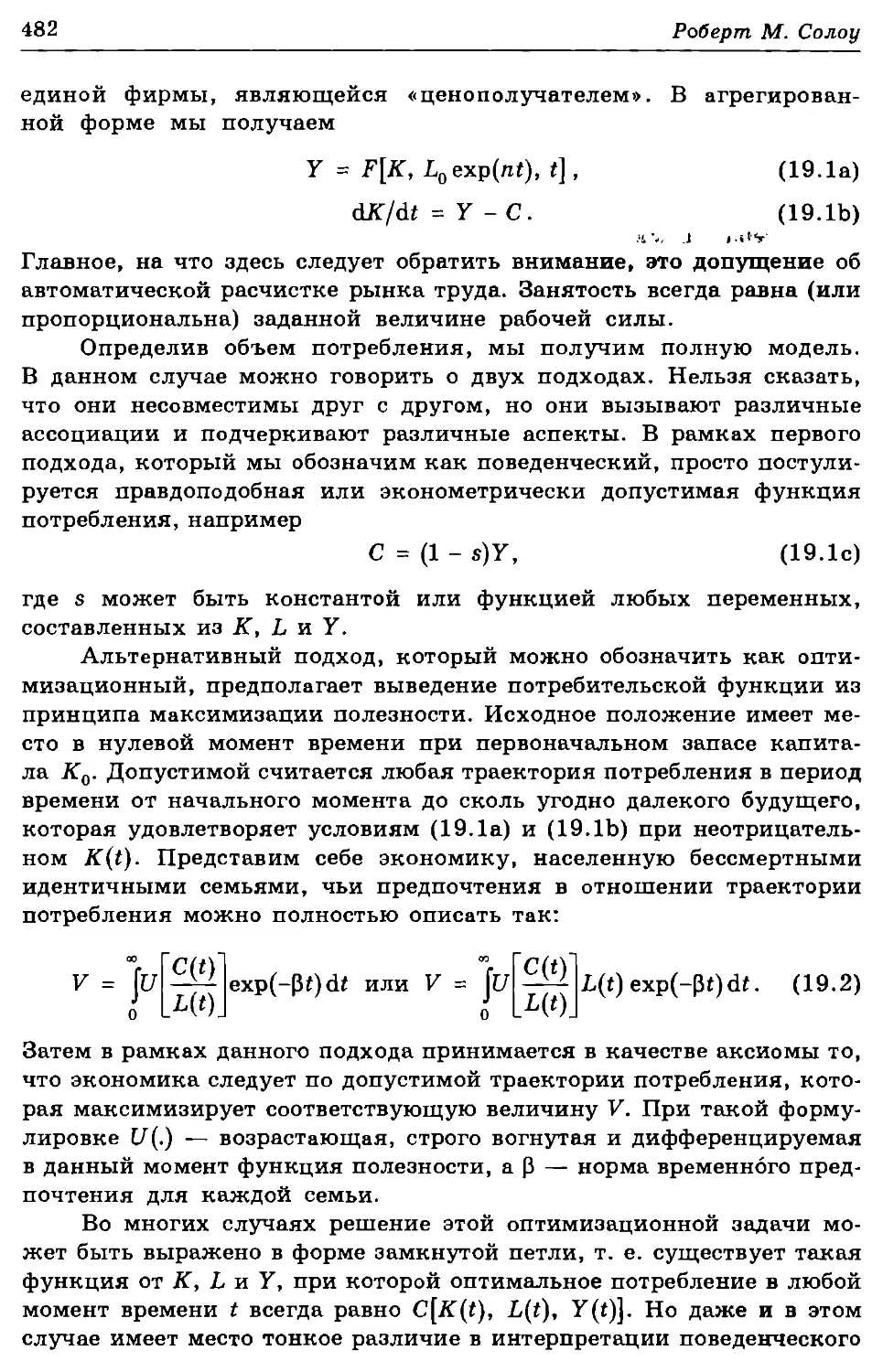

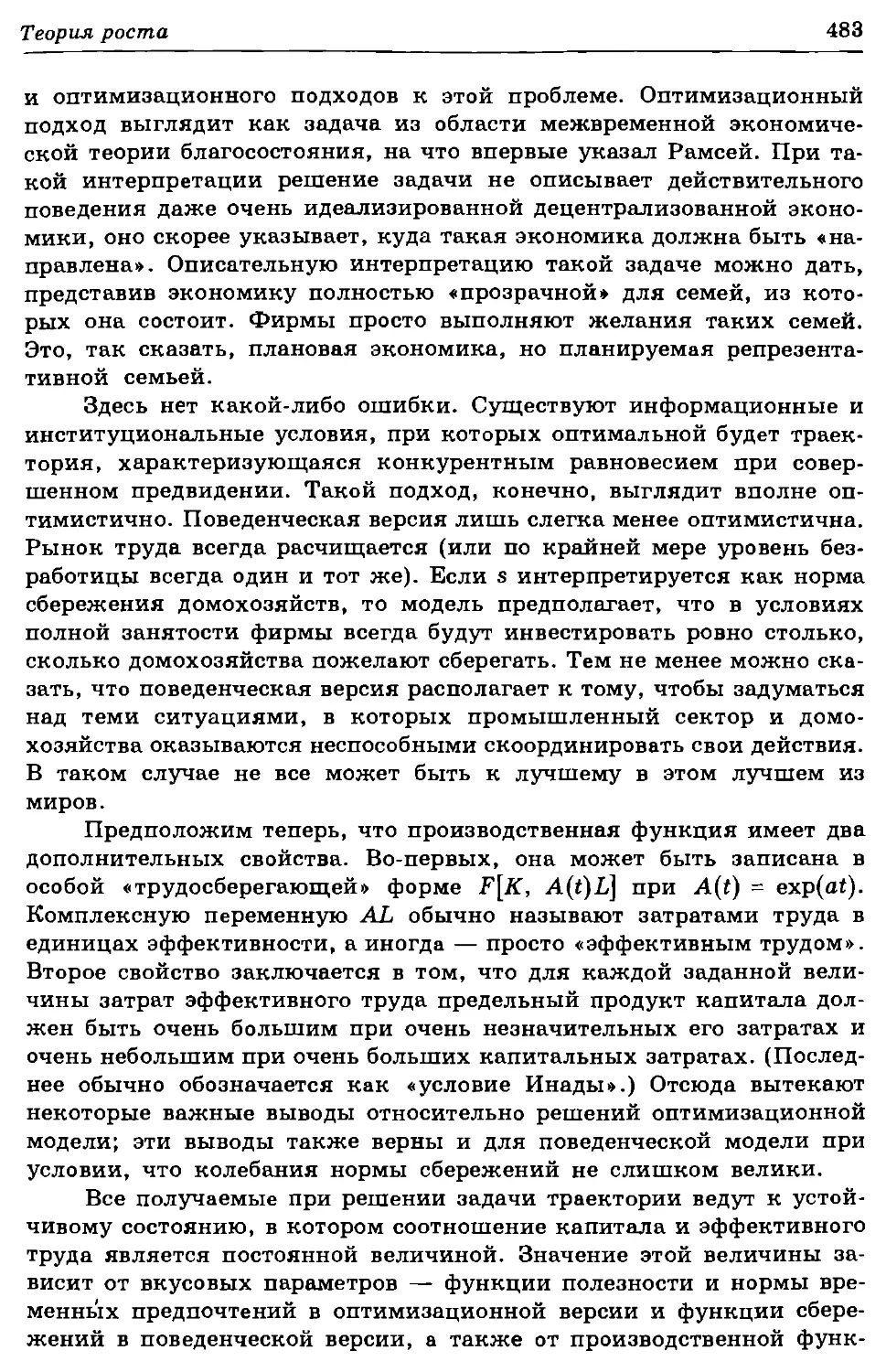

19.2. Неоклассическая модель 481

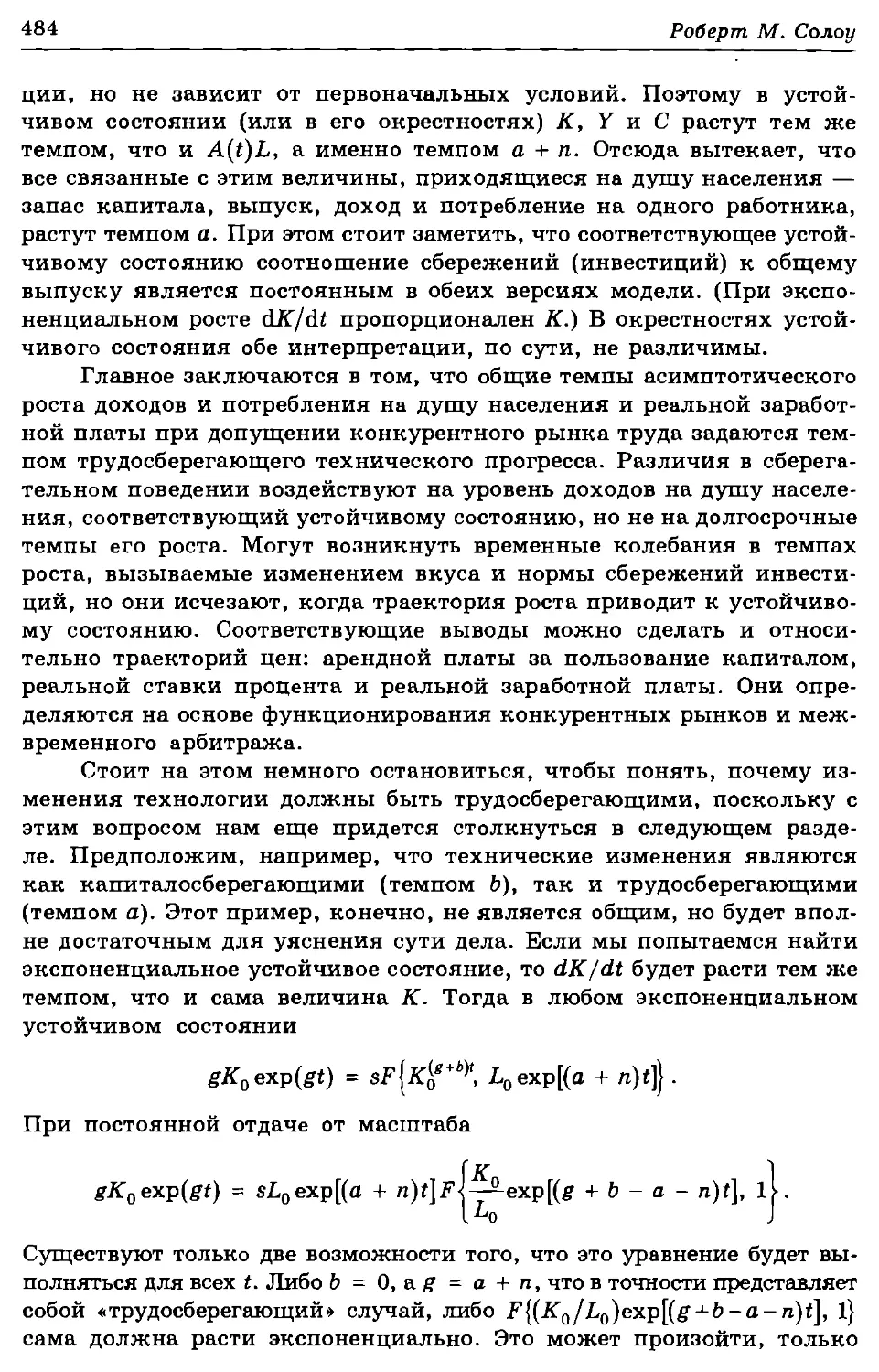

19.3. Возрастающая отдача и внешние эффекты 485

19.4. Международная торговля 496

Д 19.5. Формализация Шумпетера 500

19.6. Заключение. 502

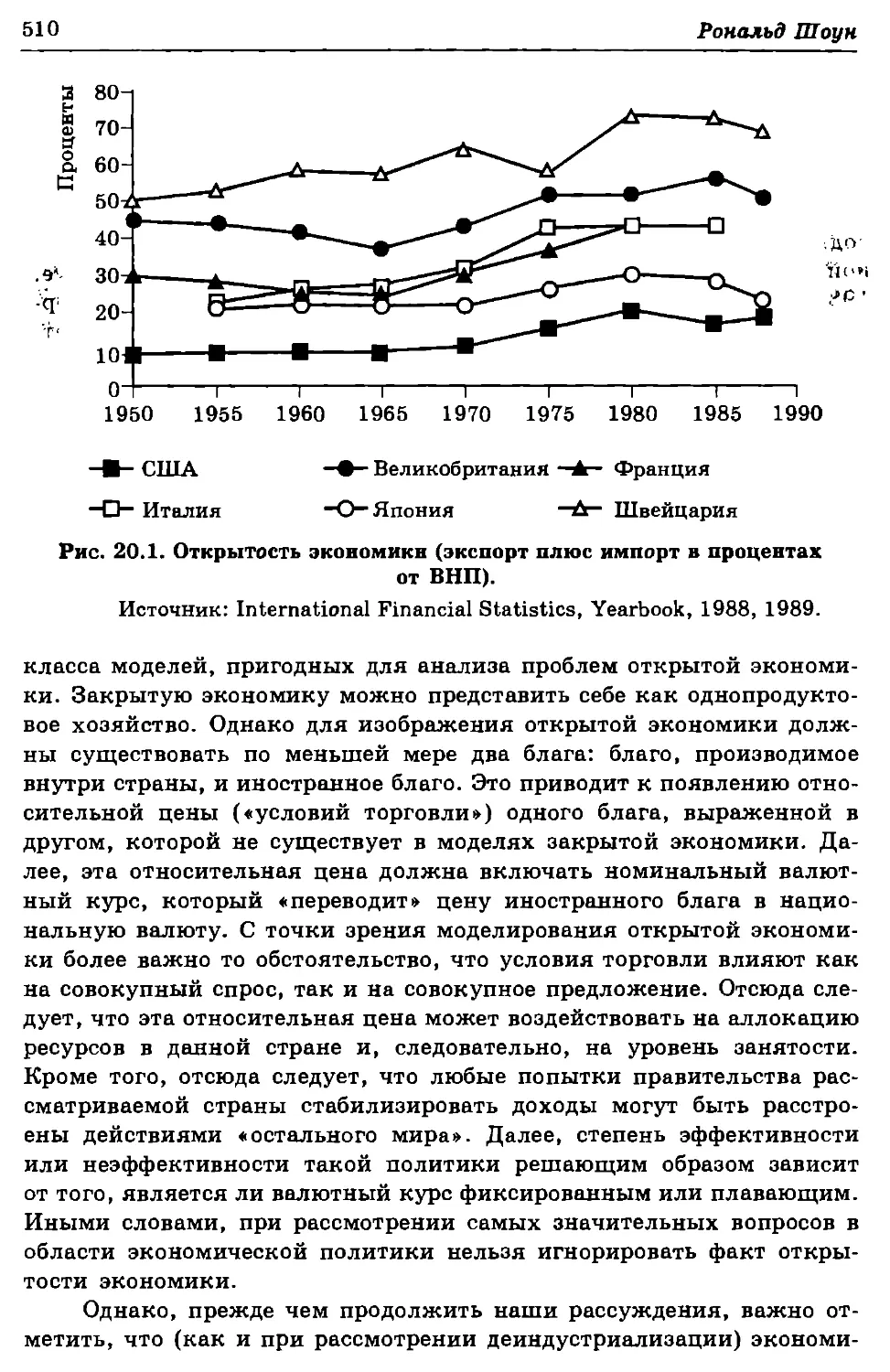

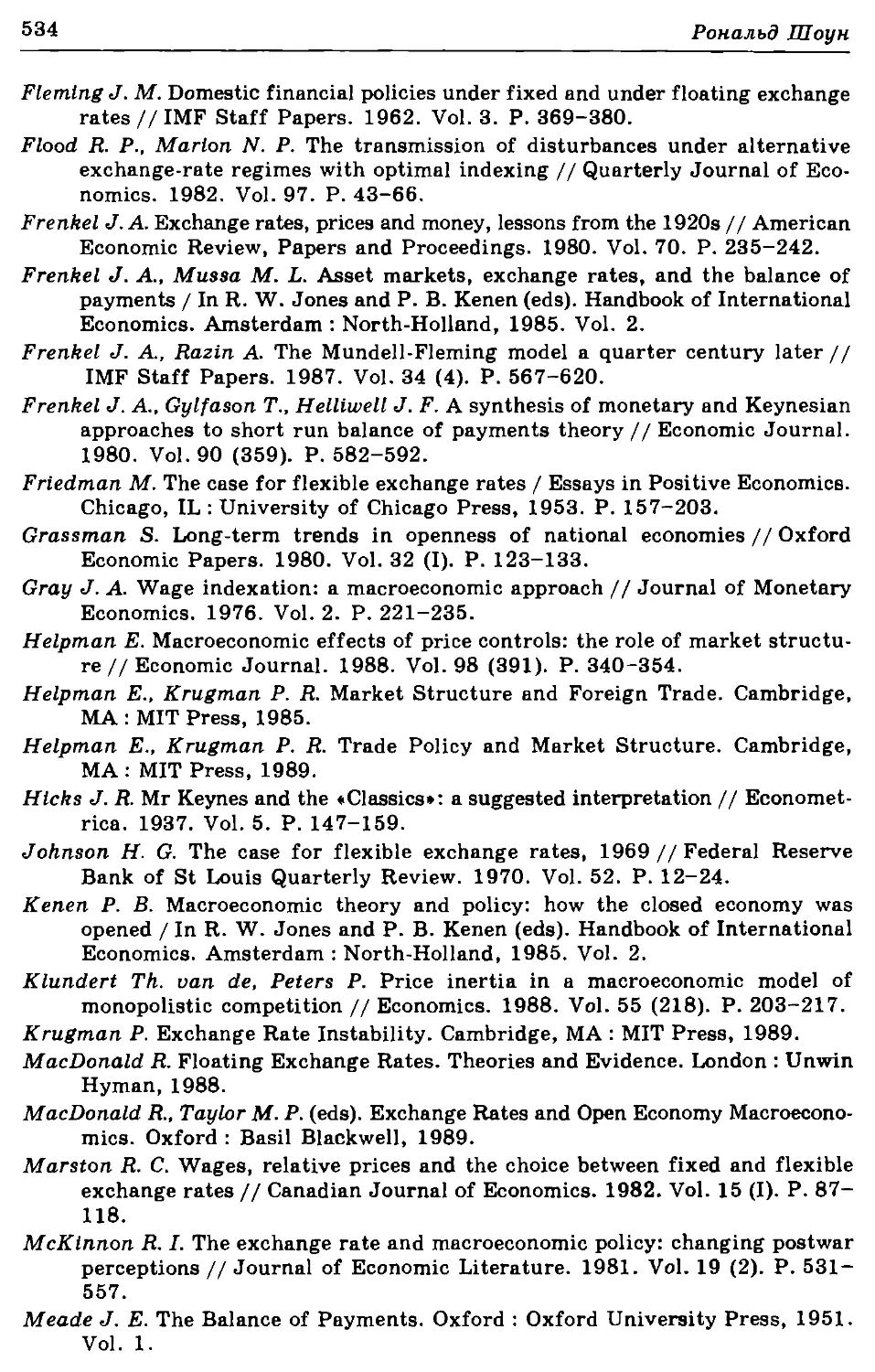

20. Рональд Шоун. Макроэкономическая теория открытой

ЭКОНОМИКИ. 507

20.1. Введение. 507

20.2. Что такое макроэкономическая теория открытой

экономики и в чем ее важность? 509

20.3. Обособленная экономика 511

20.4. Определение валютных курсов 518

„„ 20.5. Экономическая теория предложения и открытая экономика . 525 ГМЬ

20.6. Будущие исследования в рамках

макроэкономической теории открытой экономики 531

Пол Дж. Хэар. Экономическая теория социализма 536

^3 21.1. Введение. 536

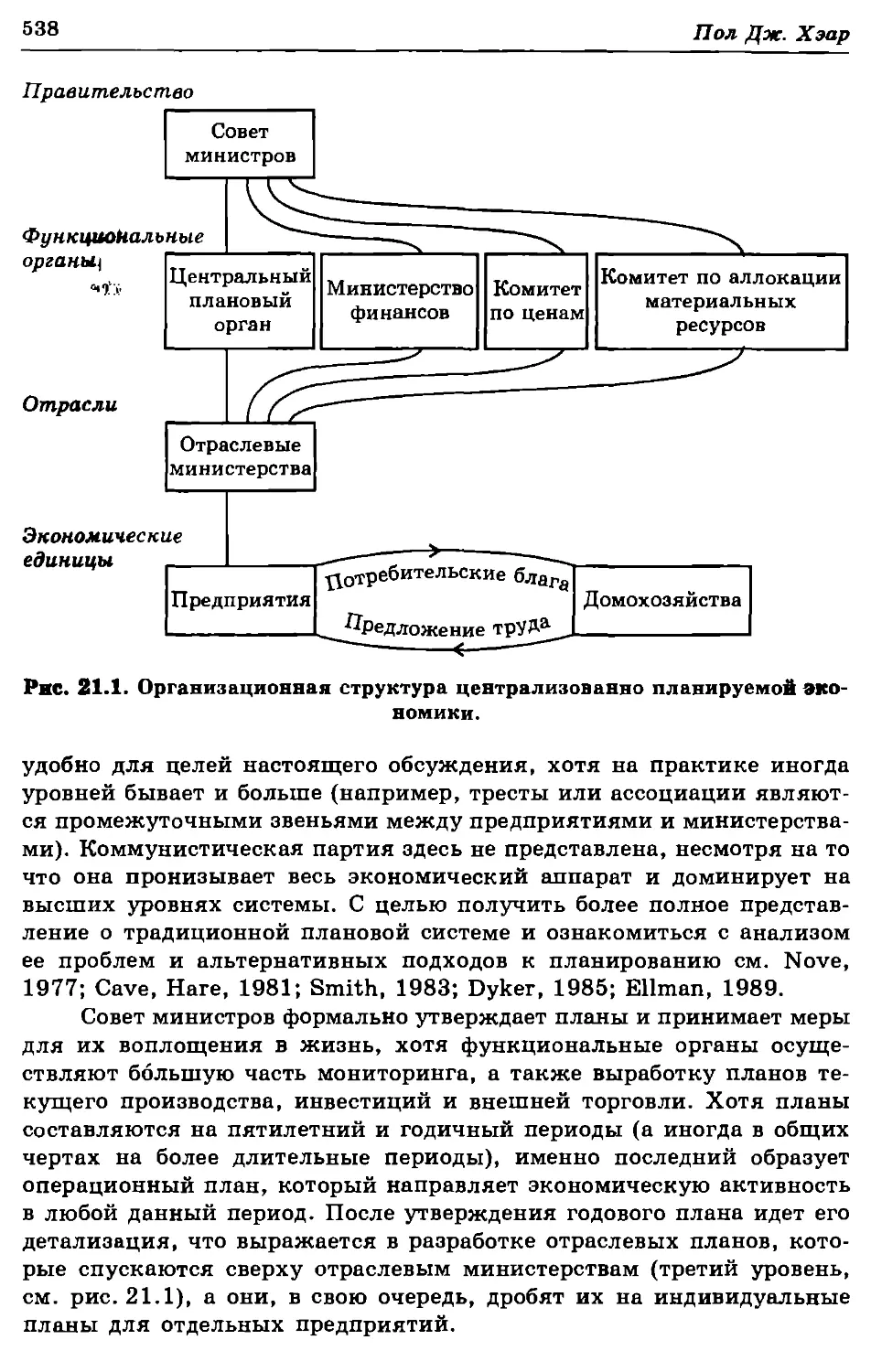

21.2. Традиционная социалистическая экономика 537

21.3. Реформирование социалистической экономики 542

21.4. Моделирование социалистической экономики 546

21.5. Заключение. 557

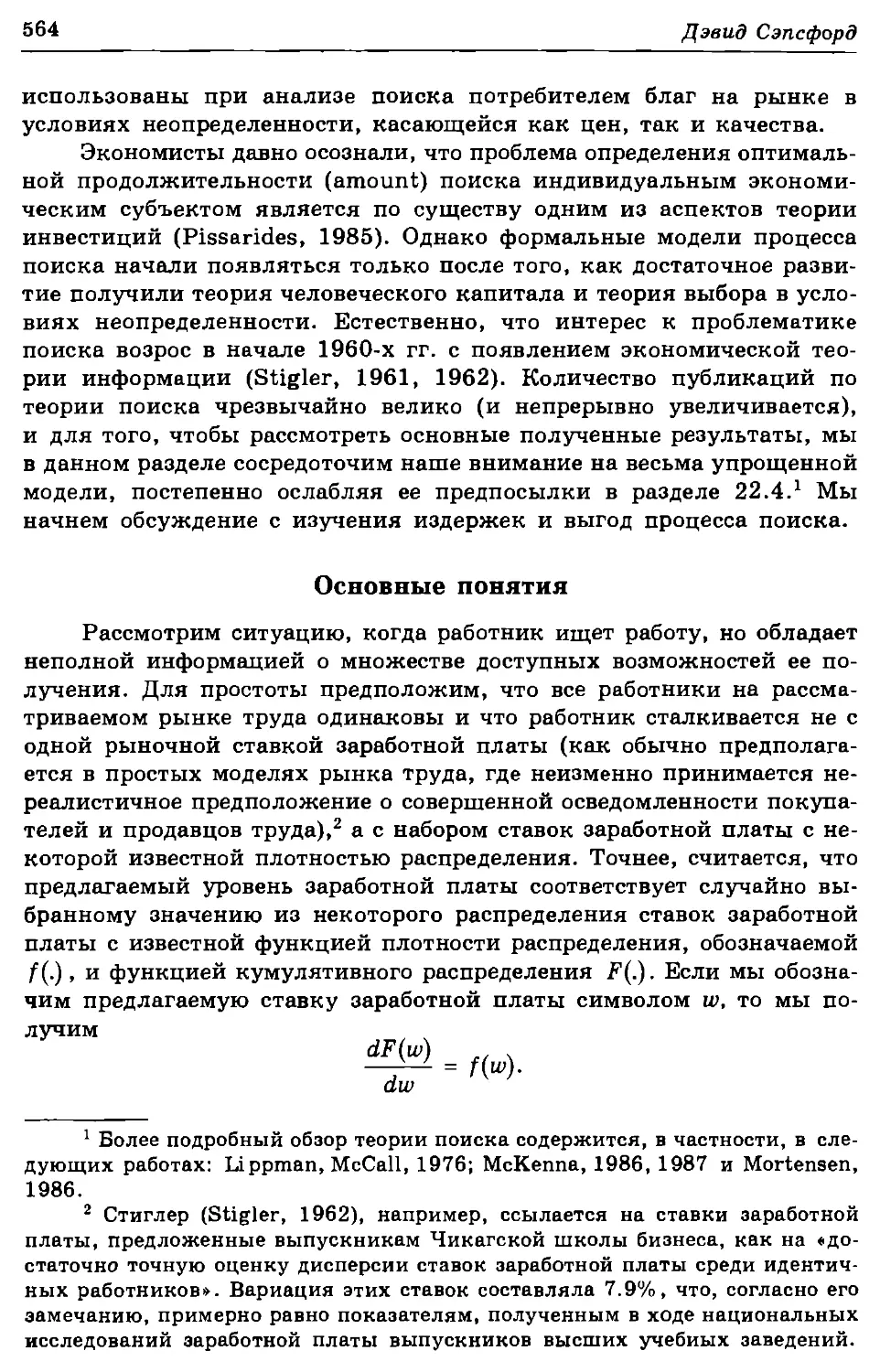

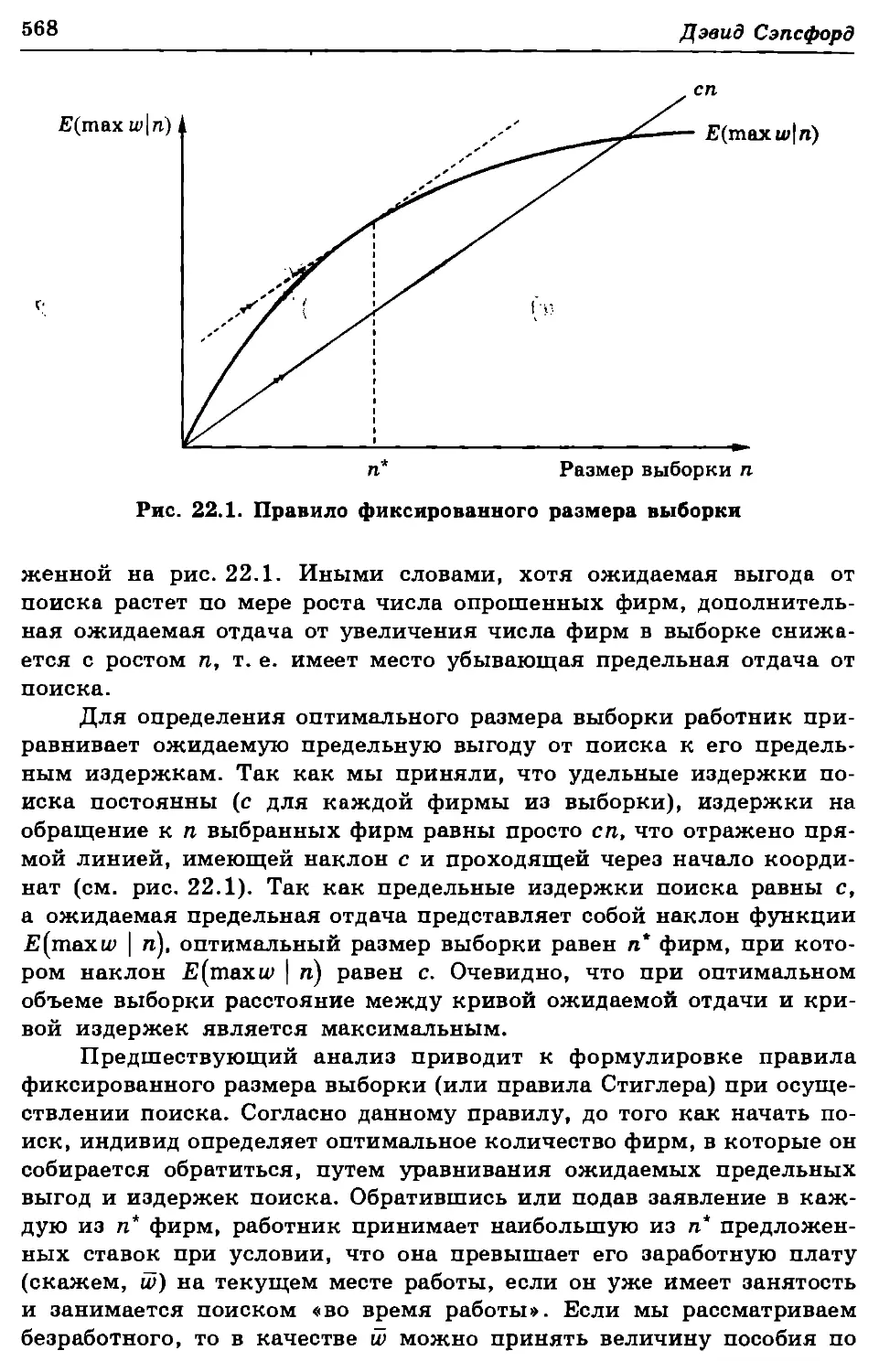

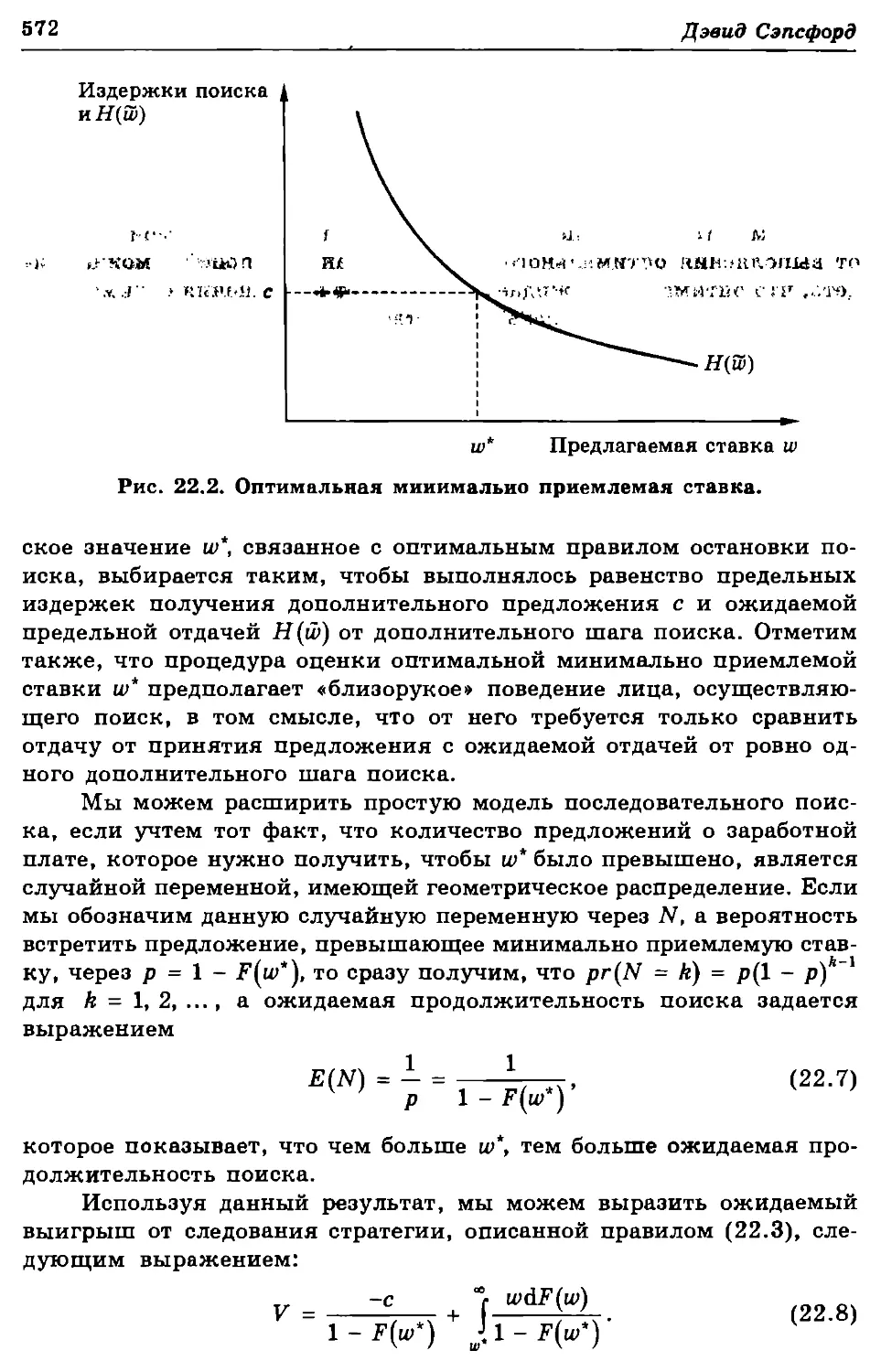

22. Дэвид Сэпсфорд. Рынок труда: безработица и теория поиска . 561

22.1. Введение. 561

22.2. Безработица 561

22.3. Моделирование процесса поиска 563

4? 22.4. Некоторые расширенные модели . 573

К. 22.5. Эмпирические исследования . 579

22.6. Заключительные замечания 583

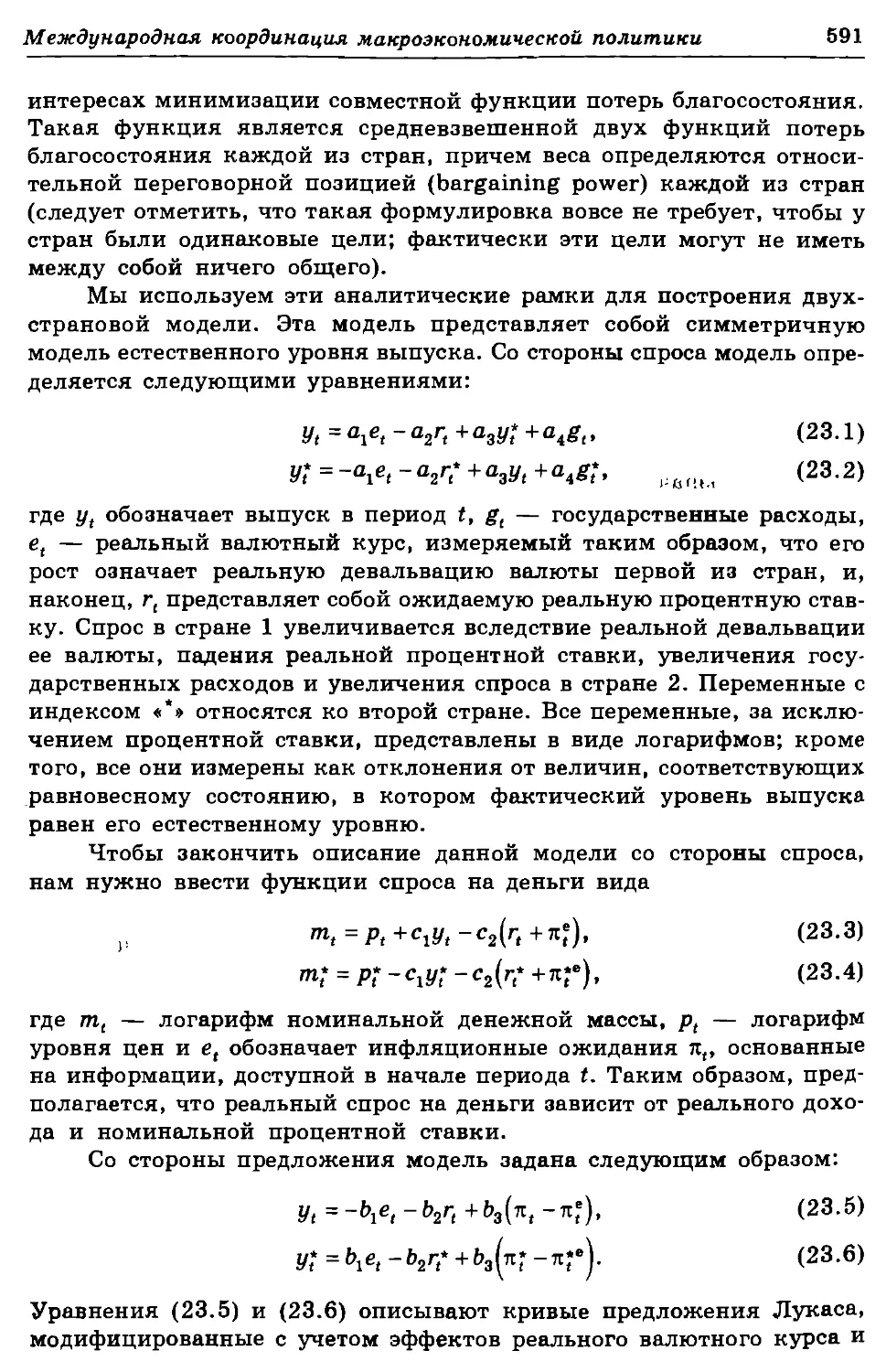

23. Дэвид Карри и Пол Ливайн. Международная координация

макроэкономической политики 586

23.1. Что такое международная координация

экономической политики? 586

23.2. Неэффективность нескоординированной политики. . 589

VIII

Оглавление

13. Джон Д. Хей. Неопределенность в экономической теории

13.1. Введение.

13.2. Традиционная теория: теория субъективной

ожидаемой полезности. Дескриптивная теория

субъективной ожидаемой полезности .

13.3. Факты, свидетельствующие против традиционной теории. .

13.4. Альтернативные теории

13.5. Заключение.

14. У. Макс Корден. Стратегическая внешнеторговая политика .

14.1. Введение.

14.2. Концепция Брэндера—Спенсера: перераспределение

прибыли посредством экспортных субсидий

14.3. Субсидии как инструмент «убеждения»:

аргументация в пользу защиты молодой отрасли .

14.4. Доводы в пользу введения тарифа при монополии

и олигополии

14.5. Тарифы, направленные на содействие развитию экспорта

14.6. Заключение: существует ли «новая международная

экономика»?

15. Рональд Макдональд и Росс Милбурн. Новые разработки

в денежной теории

15.1. Введение.

15.2. Модели репрезентативного агента

15.3. Банковское дело и финансовое посредничество. .

15.4. Последовательность денежной политики во времени

и доверие к ней .

15.5. Другие разработки .

15.6. Обобщение и выводы

16. Дэвид У. Пирс. Экономика окружающей среды

16.1. Исторические предпосылки

16.2. Существование эколого-экономического равновесия

16.3. Оптимальное исчерпание и использование ресурса

16.4. Проблема оценки .

16.5. Экономические инструменты

16.6. Заключение.

17. Кристиан Монте. Теория игр и стратегическое поведение

17.1. Введение.

17.2. Основные понятия и определения

17.3. Угрозы и обещания в повторяемых играх

17.4. Обязательства в двухпериодных играх.

17.5. Стратегическое использование информации .

17.6. Заключительные замечания ............................

304

304

304

315

318

326

328

328

331

338

341

344

345

351

351

352

364

368

375

377

383

383

388

396

399

405

408

416

416

419

425

431

437

440

Оглавление

DC

18. В. Н. Баласубраманиам и Э. А. Макбин. Международные аспекты экономики развития K.J.S

445 445 446

18.1. 18.2. Введение . Позиция структуралистов.

18.3. Политика структурных корректировок 451

18.4. Прямые зарубежные инвестиции 460

18.5. Заключение. . 474

141 Роберт М. Солоу. Теория роста . . 479

19.1. Введение. 479

19.2. Неоклассическая модель 481

19.3. Возрастающая отдача и внешние эффекты . . 485

19.4. Международная торговля 496

19.5. Формализация Шумпетера 500

19.6. Заключение. 502

20. Рональд Шоун. Макроэкономическая теория открытой

ЭКОНОМИКИ.. 507

20.1. Введение. 507

е; 20.2. Что такое макроэкономическая теория открытой

сН экономики и в чем ее важность? 509

20.3. Обособленная экономика 511

20.4. Определение валютных курсов 518

20.5. Экономическая теория предложения и открытая экономика . 525

. 20.6. Будущие исследования в рамках

макроэкономической теории открытой экономики 531

Пол Дж. Хэар. Экономическая теория социализма 536

1Л,- 21.1. Введение. 536

21.2. Традиционная социалистическая экономика 537

21.3. Реформирование социалистической экономики 542

21.4. Моделирование социалистической экономики 546

21.5. Заключение. 557

22. Дэвид Сэпсфорд. Рынок труда: безработица и теория поиска . 561

22.1. Введение. 561

22.2. Безработица 561

22.3. Моделирование процесса поиска 563

22.4. Некоторые расширенные модели. 573

22.5. Эмпирические исследования . 579

22.6. Заключительные замечания 583

23. Дэвид Карри и Пол Ливайн. Международная координация

макроэкономической политики 586

23.1. Что такое международная координация

экономической политики? 586

23.2. Неэффективность нескоординированной политики . . 589

X

Оглавление

23.3. Ожидания частного сектора и устойчивость

координации 597

23.4. Эмпирические оценки выигрыша от координации 605

23.5. Выбор форм координации 23.6. Альтернативные планы координации 609

для стран «Большой семерки* . , 612

24. Уильям Дж. Баумоль. Детерминанты отраслевой структуры1'5* и теория состязательных рынков . 618

24.1. Введение. 618

14 24.2. Что такое отраслевая структура? 619

б? 24.3. О сферах анализа, к которым относятся

3< три направления исследований . 620

00 24.4. Трансакционный анализ: отраслевая структура

2е. как средство снижения издержек координации 621

24.5. Вклад теории игр. 624

24.6. Детерминанты отраслевой структуры на совершенно

V состязательных рынках 626

24.7. Методы теории состязательных рынков,

предназначенные для анализа отраслевой структуры . 629

24.8. Заключительные замечания 636

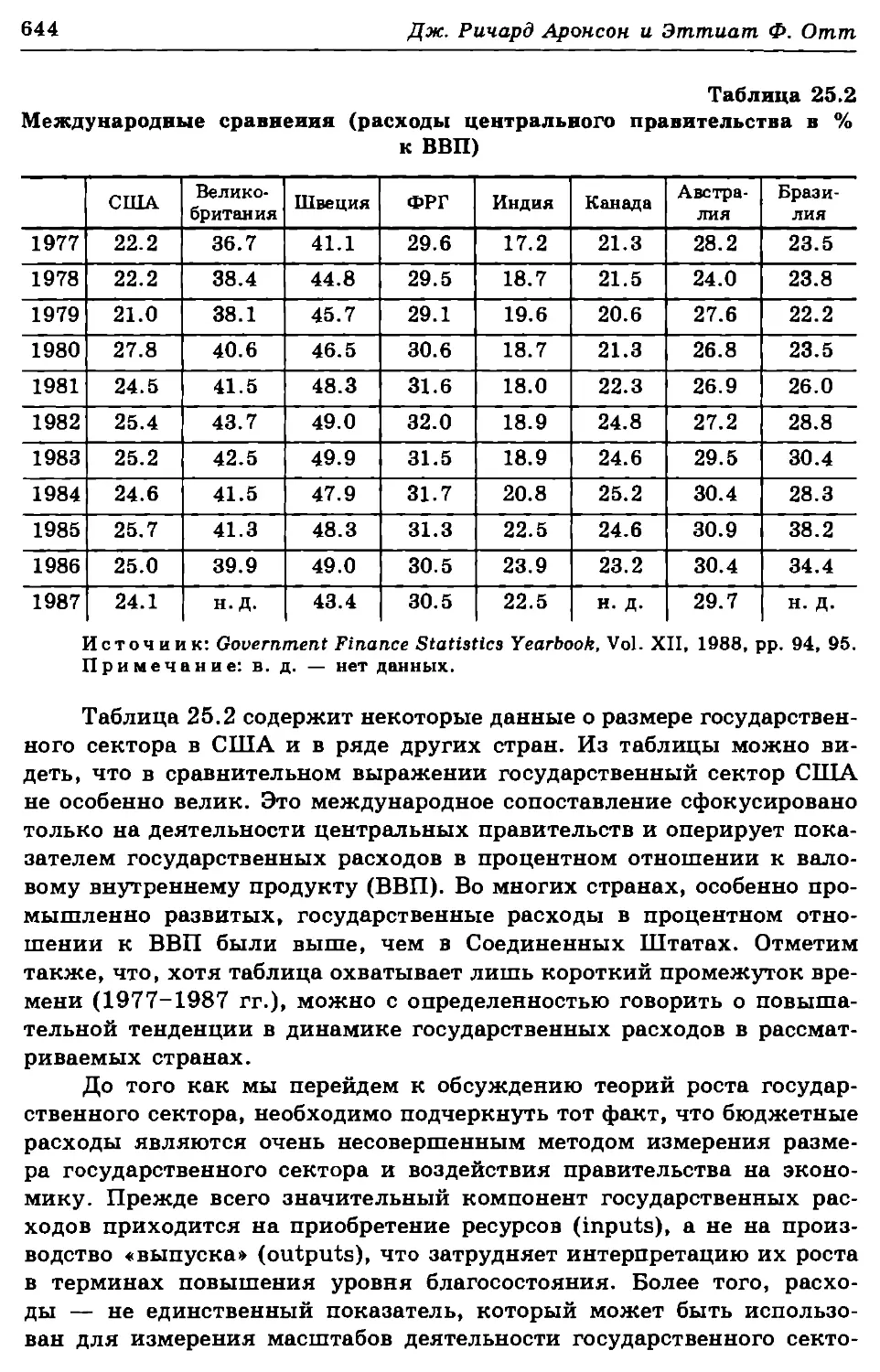

25. Дж. Ричард Аронсон и Эттиат Ф. Отт. Рост

государственного сектора 638

25.1. Введение. 638

П 25.2. Рост государственного сектора 640

3$ 25.3. Теории роста государственного сектора 645

25.4. Эмпирический анализ: общий обзор 655

34 25.5. Заключение. 664

71

S|.

аь 76

16

HHR’-

Ь-./'ПЛ- ... ,:V-, 1.

hxmths но?*'

йь>- йЧ1!,:‘ ЯЛЙД'-ЧГ-нчд•*• г.

'.'КЙк'Гнгс:.! Лоя

; Оочплвоц.пнямСрояЭ'м» л ; лоЛ;

ЛГЙТЫЭ

>) нйаавЛ

-ЦЧг — нмуП.

Т' -'•Х(ЭТ£>вЯ£ О:Г.чфОЦП НВЙИ-

iirt'f АВТОРЫ '•' •п ц/1 >аяй1.

п

ВТвТНОЧОЯЫН^ ЯЛгИ

< ’ а ,лЛ.

Дж. Ричард Аронсон — профессор экономики Лихайского (Lehigh)

университета.

В. Н. Баласубраманиам — профессор экономики Ланкастерского уни-

верситета.

Норман Берри — профессор политологии Бэкингемского университета.

Уильям Дж. Баумоль — профессор экономики Принстонского уни-

верситета.

Майкл Блини — профессор экономики Ноттингемского университета.

Ричард Бланделл — профессор экономики Лондонского университет-

ского колледжа.

Лоуренс Э. Боулэнд — профессор экономики Университета Саймона

Фрэзера.

Кеннет Э. Боулдинг — почетный профессор Института поведенчес-

ких наук Колорадского университета.

Боулдер Роджер Боулз — старший преподаватель Батского универси-

тета.

Э. У. Коутс — профессор экономической истории Дьюкского универ-

ситета.

У. Макс Корден — профессор экономики Университета Джонса Хоп-

кинса.

Николас Крафтс — профессор экономической истории Уорвикского

университета.

Дэвид Карри — профессор экономики Лондонской школы бизнеса.

Филлис Дин — почетный профессор Кембриджского университета.

Клайв Грэйнджер — профессор эконометрики Калифорнийского уни-

верситета в Сан-Диего.

Дэвид Гринэуэй — профессор экономики Ноттингемского универси-

тета.

Пол Хэар — профессор экономики Университета Хэриота Уотта.

Кеннет Холден — старший преподаватель экономики Ливерпульско-

• го университета.

XII

Авторы

Джон Хей — профессор экономики и статистики Йоркского универ-

ситета.

Пол Ливайн — профессор экономики Лейстерского университета.

Грэм Лумз — старший преподаватель экономики Йоркского универ-

ситета.

Элесдер Макбин — профессор экономики Ланкастерского университе-

та.

Рональд Макдональд — профессор экономики Университета Данди.

Иэн Маклин — преподаватель политологии Оксфордского универси-

тетского колледжа.

Росс Милбурн — старший преподаватель экономики Университета

Нового Южного Уэльса.

Крис Милнер — профессор экономики Университета Лоуборо.

Грэм Майзон — профессор эконометрики Саутгэмптонского универ-

ситета.

Кристиан Монте — профессор экономики Университета Монпелье.

Деннис Ч. Мюллер — профессор экономики Мерилендского универси-

тета.

Денис О’Брайен — профессор экономики Дарэмского университета.

Аттиат Ф. Отт — профессор экономики ДюкскогЬ университета.

Сэр Алан Пикок — почетный профессор Университета Хэриота-Уотта.

Дэвид У. Пирс — профессор экономики Лондонского университетско-

го колледжа.

М. Хашем Песаран — профессор экономики Кембриджского универ-

ситета.

Уоррен Дж. Сэмюэлс — профессор экономики Университета штата

Мичиган.

Дэвид Сэпсфорд — профессор экономики Ланкастерского универси-

тета.

Малкольм Сойер — профессор экономики Лидского университета.

Рональд Шоун — старший преподаватель экономики Стерлингского

университета.

Роберт М. Солоу — профессор экономики Массачусетского технологи-

ческого института.

Иэн Стюарт — бывший преподаватель экономики Ноттингемского

университета.

Эдвард Тауэр — профессор экономики Дюкского университета.

В. Фред ван Раай — профессор экономической психологии Универ-

ситета им. Эразма Роттердамского.

Джон Уэлли — профессор экономики Университета Западного Онта-

рио.

r>’- лтяцнлг-

.•хин;»>'do;;v пяН

о :.чЭ ,хнк с

1’<?я ,i.i~o3eq аь

•Г *7 КЛЙ> Л .энтоп

-О и .$? И к

9'; ^ПРЕДИСЛОВИЕ

-и 'кмояоме

1',

-П'- • >oqv; Д'

Цель этой книги — рассмотреть современное состояние эконо-

мической науки в форме очерков, специально написанных для насто-

ящего издания ведущими учеными.

Мы просили авторов писать так, чтобы материал был доступен

неспециалистам. Такое задание далеко не всегда легко выполнить, но

нам представляется, что они справились с ним чрезвычайно хорошо.

Действительно, возможность написать для аудитории, являющейся

более широкой, чем узкий круг коллег с похожими интересами,

дала авторам шанс сделать шаг назад и осмыслить прогресс в своих

сферах исследований. Иными словами, они смогли сделать то, что

почти не позволяла осуществить жесткая среда научных журналов,

где действует лозунг: «Хочешь жить — публикуйся». Мы вознаграж-

дены очень высоким уровнем работ, характеризующихся необыкно-

венной глубиной и проникновением в суть исследуемых проблем.

Очерки подразделены на четыре раздела, охватывающие методо-

логические аспекты, экономическую теорию, прикладную экономику

и взаимоотношения экономической науки с другими науками. Каж-

дый раздел начинается с очерка одного из редакторов, поэтому здесь,

в предисловии, нет нужды делать сколько-нибудь детальный обзор

содержания этих разделов. Один из наших авторов сомневался: стоит

ли так много страниц отводить под первый и последний разделы.

Хотя мы не в состоянии охватить специальные аспекты экономиче-

ской теории и прикладной экономики настолько глубоко, насколько

можно было бы сделать в противном случае, тем не менее представ-

ляется, что этот недостаток более чем компенсируется наличием «об-

щего взгляда на вещи» благодаря расширенному рассмотрению мето-

дологических вопросов, а также рассмотрением связей экономиче-

ской науки с другими академическими дисциплинами.

Этот проект оказался для нас делом огромной важности, иногда

утомляющим, иногда разочаровывающим, но всегда интересным. Мы

были очень обрадованы ответами, полученными нами после пригла-

шений участвовать в работе над книгой. Мы действительно не могли

XIV

Предисловие

предвидеть такой положительной реакции разных ученых во всем

мире. Нас удовлетворило качество статей, полученных нами. Некото-

рые из них, без сомнения, могут быть охарактеризованы как превос-

ходные работы, которые в скором времени получат статус классиче-

ских. Нам хотелось бы выразить нашу признательность всем авто-

рам за их участие. Мы научились многому, подготавливая и редактируя

эту книгу, и надеемся, что ученые и коллеги также найдут ее сто-

ящей. Наша надежда состоит именно в том, что любой человек, инте-

ресующийся экономической наукой и имеющий некоторые мини-

мальные знания в этой области, обнаружит в данной книге нечто

нажное для себя. Наконец, мы хотели бы поблагодарить Джонатана

Прайса из издательства Раутледж за ободрение и всестороннюю под-

держку. Он был зачинателем этого проекта и постоянно давал нам

хорошие советы.

Дэвид Гринэуэй

!1 Майкл Блини

Иэн Стюарт

isbt J nV

1

-RHflqxoo <’ 1 I'.axHjjxcrt^'qRSMiuiHH

лч‘’Д !)jj on ы ofiqeTHU ro

fl'njnz йочо.-’z л'" оте ОЯНбЭоэО

-онояо Й1 ядокэдsqa.*.K моннвп е лапоеп

iq цо;1

врупн шцк

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ*<ИЗДАНИЮ

xq

нс

<м<. t’OOH М 14 НС'/ТГС! eOUi-JOROJ.

Mi’. .О ..г Nqr/iia мцохдои

Что можно добавить для русского читателя к предисловиям со-

ставителей этого сборника? Прежде всего обратим внимание на то,

что с момента опубликования книги прошло десять лет. Естественно,

с тех пор многое изменилось и в мире, и в экономической науке.

В 1990-е гг. основными вызовами экономической науке были эконо-

мическая трансформация стран Восточной Европы и быстро прогрес-

сирующая глобализация. Разумеется, это вызвало обильный поток

публикаций. Поэтому статьи об «экономической теории социализ-

ма», «макроэкономических моделях открытой экономики» или «меж-

дународных аспектах экономики развития», написанные в конце

80-х гг., сегодня имеют прежде всего исторический интерес. В то же

время составителям сборника удалось уловить многие тенденции, ко-

торые в полной мере развернулись и получили признание в 1990-е гг.

Это, например, микроэконометрика, экспериментальная экономика,

«новая теория роста».

В оправдание издателям скажу, что со времени выхода в свет

предлагаемой здесь отечественному читателю работы, ничего анало-

гичного на мировом книжном рынке не появилось. В 1998 г. она в

связи с большим спросом вышла вторым изданием в виде двух от-

дельных томов. Составители справедливо подчеркивают в своих вве-

дениях, что углубившаяся специализация и усложнившийся аналити-

ческий аппарат современной экономической науки делают крайне

сложным дать обзор ее основных разделов, теоретических подходов,

методологических проблем и междисциплинарных связей. То и дело

появляются справочники (Handbooks) по основным разделам эконо-

мической теории. Но каждый справочник посвящен лишь одному

разделу и предназначен для специалистов именно в данной области.

Для преподавателей, студентов и других читателей, которым важно

приобрести некоторое общее представление об экономической науке

в целом и ее важнейших областях, эта литература малополезна. На-

против, срез состояния экономической науки на начало 1990-х гг.,

предназначенный для неспециалистов, или точнее, экономистов, спе-

XVI

Предисловие к русскому изданию

диализирующихся в других областях экономической науки, сохраня-

ет интерес и по сей день.

Особенно это относится к нашей стране, в которой эта книга —

первая в данном жанре с момента публикации «Современной эконо-

мической теории» под редакцией Сидни Вайнтрауба, вышедшей в

начале 1980-х гг. «для научных библиотек» и давно ставшей библио-

графической редкостью. В отличие от последней книги, которая была

посвящена лишь экономической теории, предлагаемая ныне внима-

нию читателя содержит также части про прикладную экономику,

отношения между экономической и другими социальными науками,

методологию, историю, и некоторые неортодоксальные исследователь-

ские подходы внутри экономической теории. Отметим, что по охвату

компендиум Гринэуэя, Блини и Стюарта уступает в мире лишь четы-

рехтомной Экономической энциклопедии Палгрейва.

В. С. Автономов

0 V

гШ IdM ОТ Г

। »ам tri*?

ЧС O‘-

м <>.•..

1Й

МП

ДЭВИД ГРИНЭУЭЙ *г;

ПРЕДИСЛОВИЕ

Заканчивая работу над этой книгой, должен отметить, что наш

мир — весьма неспокойное место. Большие проблемы сегодняшнего

дня включают слом централизованного планирования и переход к

основанной на рынке экономике в Восточной Европе; завершение

построения Общего рынка в Западной Европе и образование воз-

можностей для создания экономического и валютного союза; риск

четвертого нефтяного шока; деградация окружающей среды и по-

следствия климатических изменений; подписание некоторых дого-

воренностей после восьмого раунда многосторонних переговоров в

рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ),

договоренностей, обещающих укрепить многостороннее согласие, ко-

торое так хорошо послужило мировому хозяйству в течение после-

военного периода, и вызванная долговым кризисом стагнация во

многих развивающихся странах. Экономисты призваны давать кон-

сультации для решения таких проблем. Эти проблемы обещают

сделать 1990-е гг. волнующими, интересными и, возможно, менее

«уютными», чем 1980-е гг.

Насколько же состояние, в котором находится сейчас экономи-

ческая теория, позволяет экономисту ответить на такие вызовы? Есть

ли у нас основание полагать, что недавние увеличения объема знаний

и технический прогресс ставят сегодняшнее поколение экономистов в

лучшее положение по сравнению с предыдущим поколением? Точки

зрения самих экономистов неизбежно расходятся. Опросы обществен-

ного мнения определенно свидетельствуют, что за послевоенный пе-

риод престиж профессии экономиста возрос (Grubel, Boland, 1986;

Greenaway, 1990). Наблюдается впечатляющее увеличение количества

средних и высших учебных заведений, где преподается экономиче-

ская теория. Проблемы дефиниционного характера несколько затруд-

няют определение числа «экономистов» в данный момент. Недавние

дебаты в Великобритании о том, является ли сегодняшнее количество

экономистов в некотором смысле оптимальным, так и не привели к

окончательному выводу (Sloane, 1990; Towse, Blaug, 1990). Несмотря

2 Заказ № 356

2

Дэвид Гринэуэй

на то что мы не располагаем вескими фактами для решения данного

вопроса, мы с некоторой уверенностью можем утверждать, что это

количество значительно возросло за послевоенный период (глубокий

анализ проблемы роста числа экономистов, занятых на государствен-

ной службе Великобритании, приведен в работе: Cairncross, Watts,

1989). Увеличение численности экономистов вкупе с изменениями в

технологиях облегчает специализацию в рамках экономической на-

уки. Эта специализация глубоко изменяет способ трактовки нами —

экономистами — своего предмета.

На академическом уровне одним из наиболее очевидных симп-

томов специализации является количество имеющихся сегодня в на-

шем распоряжении специализированных журналов по сравнению с их

количеством двадцать пять или тридцать лет назад. Рост был дей-

ствительно экстраординарным. Для иллюстрации данного тезиса от-

метим, что примерно из ста тридцати журналов, перечисленных в

«Contents of Recent Economic Journals», только около одной четверти

начали издаваться до 1960 г. К таким изданиям относятся класиче-

ские журналы «общего характера» типа «Economic Journal», «American

Economic Review», «Journal of Political Economy», «Oxford Economic

Papers», «Quarterly Journal of Economics» и т. д. Почти все новые

журналы рассчитаны на «специализированных» читателей. Такая тен-

денция имела два последствия. С одной стороны, именно она и сдела-

ла возможным развитие специализации. Вооружившись новыми тех-

нологиями и новейшими методиками проверки своих теорий, моло-

дые экономисты получили форум общения с другими исследователями,

заинтересованными схожими проблемами, что привело к уменьше-

нию издержек поиска для специалистов. Хотя это обстоятельство

привело в некоторой степени к дублированию технологий, оно вместе

с тем облегчило прогресс, дав возможность расширить набор моделей,

которые можно изучать, диапазон эмпирических данных, которыми

можно пользоваться, и поэтому обеспечило условия для проведения

более интенсивных исследований конкретных проблем. Однако, с дру-

гой стороны, такая тенденция привела к более высоким издержкам

поиска для лиц, занимающихся проблемами общего характера. Более

того, она привела к тому, что для ученых такого «широкого» профи-

ля, стремящихся «идти в ногу со временем» во всех аспектах эконо-

мической науки, подобная задача стала почти невозможной.

Эта книга представляет собой попытку рассмотреть оба обсуж-

давшихся до сих пор аспекта; инвентаризировать «достижения» в

экономической теории, причем так, чтобы сделать содержание каж-

дого раздела и главы доступным для специалистов, которые хотят

что-то узнать о достижениях специалистов в других областях. Здесь

следует объяснить принципы, на основе которых составлялась данная

книга. Мы не намеревались делать сборник обзоров или охватить

абсолютно все. Конечно, обзоры играют важную роль. Однако даже

Предисловие

3

лучшие из них все же предназначены для специалистов (см, напри-

мер, серию отличных обзоров, опубликованных в «Economic Journal»

с 1987 по 1990 г.). Неясно, в какой степени такие обзоры читают

неспециалисты; т. е. существует четкое различие между обзором,

который претендует на то, чтобы быть всеобъемлющим, и этой кни-

гой, которая в большей степени ориентирована на то, чтобы в до-

ступной для неспециалистов форме представить общую характерис-

тику трудов специалистов. Кроме того, имеется мало областей — если

они вообще существуют, — подробный обзор которых можно сделать,

уложившись в объем текста приблизительно в 7000 слов, что мы

потребовали от наших авторов. Вместо этого мы попросили авторов

представить в общем виде разработки в отдельных частях дисцип-

лины, показывая там, где возможно, как такие разработки соотносят-

ся с общим «сводом знаний», а также комментируя тот вклад в на-

уку, который был сделан и (или) делается рассматриваемыми разра-

ботками.

Желание рассмотреть развитие теории в контексте также мо-

тивировало наш выбор структуры данной книги — наряду с разде-

лами, посвященными экономической теории и прикладной эконо-

мике, мы стремились включить разделы, касающиеся методологиче-

ских проблем и взаимосвязей экономической науки со смежными

дисциплинами. Эти части предназначены для того, чтобы прояснить

методологические и философские основы нашей науки и в то же

время установить границы дисциплины по отношению к «родствен-

ным» наукам.

Что же касается содержания каждой части, то и здесь нам вновь

нужно было сделать выбор. Мы не намеревались сделать их всеобъем-

лющими. Словарь «New Palgrave Dictionary», насчитывающий поряд-

ка 4 миллионов слов, — несомненно, самый всеобъемлющий справоч-

ник в экономической науке. Но даже он подвергался критике за

имеющиеся пробелы (Blaug, 1988). Исходя из этого стандарта в дан-

ной книге неизбежны пробелы. Мы как редакторы сознаем это. Од-

нако, учитывая ограничение на объем, мы поступали так же, как и

любые другие экономисты: старались сделать оптимальный выбор.

Мы надеемся, что читатель сочтет предлагаемую подборку статей ши-

рокой, сбалансированной и своевременной. Так, мы пытались учесть

новые темы, такие как экономика окружающей среды и теория об-

щественного выбора, а также новые методы, такие как эксперимен-

тальная экономическая теория и микроэконометрика наряду с более

привычными темами, такими как теория роста и анализ «издержек и

выгод». Мы думаем, что наша подборка настолько всеобъемлюща, на-

сколько это возможно в рамках книги, состоящей из сорока одной

главы.

Наконец, закончим на том, с чего начали: смогут ли экономис-

ты ответить на многие вызовы, комментируя важнейшие проблемы

4

Дэвид Гринэуэй,

сегодняшнего дня и достаточно ли хорошо они «оснащены», чтобы

справиться с этими проблемами? Материал, обзор которого дан в этой

книге, свидетельствует о жизнеспособности экономической науки.

Он служит иллюстрацией диапазона проблем, для решения которых

можно применять экономический анализ, часто вкупе со смежными

дисциплинами. Это должно укрепить позиции экономистов, предлага-

ющих обоснованные суждения по поводу больших проблем наших

дней.

Литература

Blaug М. Economics Through the Looking Glass // Institute of Economic Affairs.

Occasional Paper 88. London, 1988.

Cairncross A., Watts N. The Economic Section. London : Routledge, 1989.

Greenaway D. On the efficient use of mathematics in economics: results of an

attitude survey of British economists // European Economic Review. 1990.

Vol. 34. P. 1339-1352.

Grubel H., Boland L. On the efficient use of mathematics in economics: some

theory, facts and results of an opinion survey//Kyklos. 1986. Vol. 39.

P.419-442.

Sloane P. The demand for economists//RES Newsletter. 1990. Vol. 70. P. 15-

18.

Towse R., Blaug M. The current state of the British economics profession // Economic

Journal. 1990. Vol. 100. P. 227-236.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ

2

«и.йн ИЭН М. Т. СТЮАРТ WQ

мм^тыМа^РОЛЬ МЕТОДОЛОГА огл

I !.М

Д. 2.1. Введение

«Почему эта книга начинается с рассмотрения методологии?»

Мы встречались с этим вопросом неоднократно на ранних стадиях

работы над данным изданием. Выяснилось, что лица, задававшие

вопрос, имели в виду разные вещи. Для одних проблема заклю-

чалась в следующем: «Зачем помещать методологическую дискус-

сию в начало книги перед описанием того, что фактически проис-

ходит в современной экономической теории?» Другие имели в виду

нечто иное: «Учитывая, что существует столько захватывающих

проблем в экономической теории и прикладной экономике, зачем

вообще посвящать целый раздел изложению методологических ас-

пектов? »

Обдумав эти вопросы, мы, при всем уважении к тем, кто их

задавал, решили придерживаться нашего исходного плана. Иными

словами, мы включили в книгу основательное обсуждение методоло-

гических проблем и поместили его в эту, первую часть настоящего

издания.

Приняв решение включить главы, посвященные методологии, мы

руководствовались основной целью этой книги. Наша цель и цель

других авторов данного издания состоит в том, чтобы не просто опи-

сать сегодняшнее «положение дел» в экономической науке, а опреде-

лить ее перспективы. Мы полагаем, что одна из важнейших функ-

ций методологии как раз и заключается в том, чтобы представить

перспективы.

Главная задача методолога состоит в том, чтобы поставить про-

стые, прямые и, возможно, неудобные вопросы экономистам-тео-

ретикам и практикам. Например: «Что мы делаем? Почему мы это

делаем? Делаем ли мы это правильно? И, кстати, что означает сло-

во — „правильно”? Какое применение могут найти наши резуль-

таты?»

8

Иэн М. Т. Стюарт.

Нам представлялось, что эти вопросы уместно задать, приступая

к критическому анализу современной экономической науки. И дей-

ствительно, все авторы данной книги пытаются ответить на эти во-

просы, в различной степени выделяя и раскрывая их. Задача части I

состоит в том, чтобы исследовать смысл самих вопросов и предложить

критерии, которые можно использовать для ответа на них.

В свою очередь, это помогает объяснить, почему мы решили по-

местить методологические главы в начале книги. Мы рассматриваем

обсуждение метода как естественное введение к содержанию других

трех частей. По традиции методолог рассматривает структуру и об-

основание теории (здесь эти аспекты рассматриваются в части II), ее

применение для решения практических проблем (часть III) и связь

экономической науки с другими областями знаний (часть IV).

В этой главе я сначала опишу главные темы современной эконо-

мической методологии. Затем я остановлюсь на том, как поразитель-

но возрос интерес к методологическим проблемам. Наконец, я пред-

ставлю каждую главу части I.

2.2. Основные темы

современной экономической методологии

К счастью, методологи наших дней перестали мучиться над ре-

шением вопроса: «Что такое экономическая наука?» К сегодняшне-

му дню общепринятой является точка зрения, согласно которой эко-

номическая наука — это все, что входит в определение, предлагаемое

академическим и профессиональным сообществом. Также признано,

что разные экономисты могут давать разные определения, каждое из

которых не является более правильным, чем другие, и что в любом

случае современная экономическая наука включает столь много раз-

нообразных субдисциплин, что единственное определение оказалось

бы бесполезным.

Другой традиционный вопрос, напротив, все еще актуален в

современной методологии (см., например, Eichner, 1983; Rosenberg,

1983): «Является ли экономическая теория наукой?» Однако в тече-

ние последнего десятилетия произошел заметный сдвиг в методах

подхода экономических методологов к этой проблеме.

Традиционная версия этого вопроса в несколько упрощенном

виде выглядит следующим образом: «Где-то в мире существует про-

цедура, называемая научной. Философы знают, в чем она состоит,

а ее типичным примером является то, что делают физики. На-

сколько экономические исследования похожи на эту процедуру и,

следовательно, в какой степени экономическая теория заслуживает

того, чтобы ее называли наукой?» Вместе с этим традиционным

Роль методолога

9

вопросом задают также несколько сопутствующих, в частности:

«В какой степени экономисты должны подражать процедуре, назы-

ваемой „научной**?»

Как известно, в последние годы философы, занимающиеся про-

блемами естественных наук, перестали употреблять понятие «образ-

цовая наука». В частности, физика первоначально трактовавшаяся

как образец строгой теории и достоверных данных, стала восприни-

маться как таинственная сфера аппроксимаций и хаоса (см., напри-

мер, Zukav, 1979; Capra, 1983; Feyerabend, 1987). Экономические ме-

тодологи все еще не дали окончательной оценки воздействия этого

«сдвига» на их собственную область изучения (см., например, обсуж-

дение О’Брайеном теории хаоса в главе 4 этой книги). Однако это

воздействие уже проявилось в соответствующем «сдвиге» в тех во-

просах о природе экономической науки, которые задают методологи.

Теперь они, например, спрашивают: «Существуют ли различные виды1

процедур, каждый из которых вписывается в определение „науки**,

но различным способом? Могут ли науки, которые первоначально трак-

товались как „точные**, позаимствовать что-то полезное из методов

„неточных** наук? В какой степени методы экономической науки долж-

ны подражать методам различных видов наук?»

В этих «смещенных» рамках основные темы методологических

рассуждений по поводу современной экономической науки можно

отнести ко вполне почтенным источникам. Приводимый ниже пе-

речень является моей собственной формулировкой этих главных

тем. Его можно было бы представить в многообразных формах, и

очевидно, что независимо от формулировки входящие в него сферы

должны в значительной степени «пересекаться» и взаимодейство-

вать. Все эти темы детально исследуются в последующих главах, и,

таким образом, я должен здесь просто упомянуть их в качестве

указателей на содержание данных глав (во избежание повторов в

оставшейся части настоящего раздела я дам только минимум биб-

лиографических ссылок).

С учетом этих предостережений предлагаемый мной перечень

главных тем выглядит следующим образом:

1. Какова природа теории в экономической науке?

2. Что экономисты могут знать о реальности?

3. В какой степени экономисты могут предсказывать будущее?

4. Каких научных достижений можно добиться за счет изучения

исторического развития экономической мысли?

5. Что добавляют социологические понятия к нашему понима-

нию развития, происходящего в рамках экономической науки?

По традиции — и до сих пор — обсуждение этих тем часто

осуществлялось под «вывесками» различных «школ» экономической

10

Иэн М. Т. Стюарт

мысли. Например, австрийцы, позитивисты и институционалисты

ассоциируются с их собственными отличительными наборами методо-

логических принципов (см. соответственно главы 5-7). Прошлые спо-

ры о методе иногда были похожи на политические диспуты, причем

участники всецело принимали «платформу» их излюбленной методо-

логической школы и пытались разрушить позицию другой школы

целиком. К счастью, методологи сегодняшнего дня обычно более эк-

лектичны.

Теория, проверка и «спор о предпосылках»

Темы 1 и 2, приведенные в перечне, тесно взаимосвязаны. Конеч-

но, дело в том, что исследования, посвященные природе экономиче-

ской теории, часто связаны с вопросом, как можно проверить теорию

с помощью эмпирических наблюдений. Сочетание этих двух тем по-

рождает давно ведущиеся методологические дебаты, называемые «спо-

ром о предпосылках». Данный диспут восходит по крайней мере к

XIX в., к критике понятия «экономического человека». Предметом

спора, по сути, является вопрос: «Следует ли оценивать экономиче-

скую теорию исходя из реализма ее предпосылок или это нужно де-

лать исходя из точности ее прогнозов?» Каждая методологическая

школа в рамках экономической науки предлагала свой собственный

ответ (или ряд ответов) на этот вопрос. Большая часть обширной

литературы по поводу «спора о предпосылках» содержала аргументы

за или против позитивистской школы экономической теории. Обзор

сегодняшнего состояния этой дискуссии содержится в главе 6, напи-

санной Боулэндом.

В этом контексте слово «прогноз», если его интерпретировать

в строгом смысле, означает просто то, что «конкретное событие,

которое предлагается в теории, будет наблюдаться в реальности»;

отнесение такого события к конкретному моменту времени не обя-

зательно. Однако в методологических диспутах, как и в повседнев-

ных разговорах, это слово часто имеет подразумеваемое дополни-

тельное значение, а именно: «событие, которое, как ожидается, будет

иметь место в будущем». Таким образом, «спор о предпосылках»

часто также предполагает дискуссию по теме, обозначенной в на-

шем перечне номером 3. Неудивительно, что методологи, настаива-

ющие на первостепенности «проверки теории по ее прогнозам»,

также склонны верить в способность экономистов предсказывать

будущее (если не при современном «положении дел», то несколько

позднее, когда методы прогнозирования будут усовершенствованы).

И наоборот, авторы, предпочитающие оценивать теорию исходя из

ее предпосылок, часто уделяют внимание неизбежным и, возможно,

неразрешимым проблемам количественного прогнозирования в ре-

альной экономической науке.

Роль меЛодоя'ога

11*

Прогноз и эконометрика , <,г

Тема 3 в нашем перечне — в какой степени экономисты могут

прогнозировать будущее — также играет видную роль в еще одном

диспуте, касающемся прогнозной ценности эконометрических мето-

дов. Разумеется, — как об этом предупреждают своих читателей

немногие учебники по эконометрике — эконометрические «предска-

зания» следует, строго говоря, интерпретировать только безотноси-

тельно к конкретным моментам времени; нет эпистемологических

оснований для утверждения, согласно которому эконометрика может

точно предсказывать будущее. Однако на практике способность за-

глядывать в будущее была мотивом для большинства эконометрис-

тов, и она, несомненно, считалась основной целью эконометрики по-

литиками, наблюдавшими за результатами эконометристов, и фонда-

ми, предоставлявшими гранты для осуществления их исследований.

В последующих главах периодически повторяется тема «кризи-

са», который, по общему мнению, поразил экономическую науку в

середине и продолжался до конца 1970-х гг. Растущее разочарование

в способности эконометристов производить «блага» в виде последова-

тельно точных прогнозов было, по всей видимости, одной из основ-

ных причин кризиса. Вопрос состоит в том, сможет ли экономиче-

ский метод в будущем давать количественные прогнозы с приемле-

мой точностью при условии его усовершенствования? Или же природа

экономических данных такова, что любая попытка систематического

прогнозирования по сути бесполезна или, в лучшем случае, приводит

к результатам, настолько разнородным по степени точности, что за-

траты усилий на такие прогнозы являются излишними?

Экономическое неведение и временное измерение

Некоторые методологи экономической науки, объединив рассмот-

рение тем 2 и 3, ставят вопрос о том, что экономисты могут знать о

будущем. Изучаемые здесь проблемы связаны с более фундаменталь-

ными уровнями эпистемологических рассуждений, чем вопрос о ко-

личественных эконометрических предсказаниях. Одним из объектов

критики этих авторов является экономическая «теория принятия

решения в условиях риска» (или «в условиях неопределенности»).

Все варианты этой теории опираются на предпосылки о том, каковы

ожидания экономического субъекта. Например, можно предположить,

что он будет осуществлять свои действия на основе множества воз-

можных результатов, каждому из которых он приписывает конкрет-

ную вероятность. Методологи-критики такого подхода, особенно Шекл

(Shackle, 1988), отметили, что эти предпосылки содержат такую сте-

пень знания будущего, какой экономический субъект реального мира

никогда не сможет обладать. Поэтому они считают подобные теории

12

Иэн М. Т. Стюарт.

бесполезными для любой цели, кроме построения абстрактных голо-

воломок (в главе 5 Берри обсуждает обоснование критики, предпри-

нятой Шеклом).

Однако если будущие экономические события нельзя предсказы-

вать в вероятностных терминах, то что мы можем сказать о возмож-

ности их наступления? Лоусби (Loasby, 1976) и Хатчисон (Hutchison,

1977) предложили использовать термин неведение (ignorance) вместо

термина «неопределенность» для обозначения такого состояния зна-

ний о будущем, при котором исходы хотя и не могут быть предсказа-

ны в вероятностных терминах, тем не менее не являются полностью

непредсказуемыми. Однако в момент написания этой статьи эта тер-

минология еще не была широко принята.

Хикс (Hicks, 1979) выдвинул утверждение, которое может разъяс-

нить понятие неведения. Согласно его тезису, в области наблюдаемых

экономических событий возможность различных будущих событий

можно часто ранжировать, даже если им нельзя приписать количе-

ственный показатель вероятности. Хотя Шекл (Shackle, 1988) пред-

ложил критику тезиса Хикса, современные авторы еще не полностью

исследовали выводы, вытекающие из этой концепции «ординальной

возможности ».

История экономической мысли

Тема 4 в приведенном выше перечне связана, конечно, с давно

существующей областью изучения, известной под названием «исто-

рия экономической мысли». В главе 3 Дин обсуждает современные

разработки в рамках этой дисциплины. Она ссылается на шумпете-

ровское определение «экономической мысли» как «мнений об эконо-

мических вопросах, которые преобладают в любой данный момент

времени или в любом данном обществе». Таким образом, изучение

истории экономической мысли прямо вписывается в методологиче-

скую сферу. Это не то же самое, что изучение экономической исто-

рии, хотя эти две дисциплины «пересекаются» (дальнейшие обсужде-

ния общих основ экономической науки и истории см. также в гла-

ве 41, написанной Крафтсом).

Социологические и идеологические подходы

При использовании социологических или идеологических при-

емов анализа в рамках экономической методологии в центре внима-

ния находятся две темы (тема 5 в нашем перечне). Первая из этих

тем связана с применением к экономической теории хорошо извест-

ного понятия «научных революций», впервые предложенного Куном

(Kuhn, 1970), и альтернативного подхода Лакатоша (Lakatos, 1978),

выдвинувшего «методологию научно-исследовательских программ».

Роль методолога

13

Вторая важная тема касается не столько природы экономической

науки, сколько социологических черт профессии экономиста как та-

ковой. Этот аспект детально обсуждается Коутсом в главе 8.

2.3. Методология: упадок и возрождение

Примерно в последние десять лет наблюдался экстраординар-

ный рост интереса к методологическим вопросам экономической

теории. Это еще сильнее впечатляет, если учесть, что в течение трех

с лишним предыдущих десятилетий экономическая методология

была фактически в полном забвении среди большинства эконо-

мистов. В данном разделе я сделаю краткий обзор этих противопо-

ложных фаз методологической активности, воплощенной в соот-

ветствующих публикациях, и порассуждаю о причинах такого —

«то густо, то пусто» — сценария развития событий. При обзоре

литературы я сосредоточу внимание главным образом на книгах по

методологии, опубликованных в каждом периоде, которые были

предназначены для читателей-экономистов, интересующихся про-

блемами общего характера, а не для специалистов; к таким книгам

относятся, в частности, учебники для студентов бакалавриата. Моя

предпосылка состоит в том, что количество изданных книг такого

типа служит подходящим приблизительным индикатором общего

уровня заинтересованности экономистов методологическими аспек-

тами.

Я полагаю, что можно в ретроспективе увидеть периоды застоя

и подъема в заинтересованности методологическими проблемами,

отделенные друг от друга коротким периодом «водораздела» кон-

ца 1970-1980-х гг. В течение этого промежуточного периода раз-

личные стимулы к методологическим изменениям, корни которых

находятся как внутри самой экономической теории, так и в широ-

кой области философии науки, соединились, чтобы положить нача-

ло возрождению интереса к методологии, которое стало очевидным

в 1980-е гг.

Методология в упадке:

1950-конец 1970-х гг.

Начальной вехой этого долгого периода стал опубликованный

в 1953 г. известный очерк Фридмена «Методология позитивной

экономической науки» (Friedman, 1953). Эта статья содержала все,

что требуется, чтобы вызвать длительную дискуссию в любой на-

уке. Во-первых, она была написана харизматическим авторитетом

в своей области; во-вторых, она предлагала идеи, которые многим

читателям казались смелым отходом от тогдашней традиции; по-

14

Иэн М. Т. Стюарт

следним (но не по значимости) было то, что она была изложена

туманно и двусмысленно и разные читатели могли интерпретиро-

вать ее по-разному и даже придавать ей противоположный смысл.

В действительности Фридмен просто предложил свое собственное

видение «спора о предпосылках», который начался более чем за сто

лет до написания этой работы. Для большинства читателей его очер-

ка выписанный им методологический рецепт выглядел простым и

сильнодействующим: «Оценивайте экономические теории исключи-

тельно по точности их прогнозов независимо от реалистичности их

предпосылок».

«Битва слов» вокруг очерка Фридмена продолжалась в журна-

лах в течение более десяти лет. В действительности эхо этих баталий

можно услышать еще и сегодня (обзор этого спора содержится, напри-

мер, в работах Стюарта (Stewart, 1979) и Боулэнда (Boland, 1982), а

также в главе 6 настоящего издания). Однако все эти дискуссии ве-

лись только «на территории» специалистов-методологов; они выпали

из поля зрения экономистов, занимающихся проблемами общего ха-

рактера, которые, скорее всего, воспринимали работу Фридмена (или

взятые из нее идеи), перепечатанную в других источниках, как обще-

признанную экономическую методологию.

Этот процесс был усилен появлением в 1963 г. написанного Лип-

си учебника для студентов бакалавриата «Ап Introduction to Positive

Economics» (Lipsey, 1963). Данная книга, надолго ставшая бестселле-

ром, содержала достаточно убедительное изложение основных аспек-

тов экономической методологии на основе некоторых идей Фридме-

на и собственной интерпретации автором концепции Карла Поппера

(в главе 6 настоящего издания Боулэнд анализирует, какой вклад в

идеи экономического «позитивизма» внесли последующие издания

книги Липси).

Таким образом, на протяжении 1960-х, а также в 1970-х гг.,

специалисты-методологи посвящали большую часть своей энергии

сражениям по поводу возможных интерпретаций Фридмена, тогда

как неспециалисты — включая последующие поколения студентов,

воспитанных на Липси, — полагали, что последнее слово в области

методологии уже сказано. Неудивительно, что этот период, как удач-

но выразился Боулэнд, был периодом «методологического пара-

лича».

Следующий момент: мне не кажется случайным тот факт, что

в тот же период с середины 1950-х до 1970-х гг. наблюдалось быстрое

расширение использования компьютеров и применения эконометри-

ческих методов. Получив в распоряжение новые увлекательные инст-

рументы анализа, экономисты стремились поскорее реализовать на

практике тезис Фридмена—Липси «проверка прогнозов — прежде

всего». Как я уже писал, й для экономистов, и для тех, кто нанимал

их на работу, понятие «прогноза» обладало привлекательной аурой

Роль методолога

15

предсказания будущего. В свете этого неудивительно, что экономисты

в целом потеряли интерес к методологическим дискуссиям.

Судя по книгам, публиковавшимся в тот период, продолжал

раздаваться «глас некоторых вопиющих в пустыне». Найт (Knight,

1956), Хатчисон (Hutchison, 1964) и Боулдинг (Boulding, 1970) пред-

ставили более широкую трактовку экономической науки по сравне-

нию с господствовавшей позитивистской доктриной. Сборник статей,

изданный Круппом (Krupp, 1966), продемонстрировал, что методоло-

гическая критика еще жива. Шекл в нескольких своих книгах после-

довательно развивал свою аргументацию относительно неясности эко-

номического будущего и последствий этого для методологии нашей

науки (Shackle, 1958, 1961, 1970). Девоне (Devons, 1961), писавший

на основании своего опыта экономиста-прикладника, выражал сомне-

ния относительно того, к чему могут привести современные методы

на практике. Из лагеря «австрийцев» раздавался голос фон Мизеса

(von Mises, 1960, 1962), который настаивал на своей «априористичной»

точке зрения на экономическую науку, совершенно противополож-

ной позиции Фридмена—Липси («австрийская» точка зрения подроб-

но излагается Берри в главе 5 этой книги).

Методология на переходной стадии:

конец 1970-х и 1980-е гг.

Возможно, первые признаки грядущих перемен, если судить по

издаваемым монографиям, можно усмотреть в начале 1970-х гг., ко-

гда Уорд (Ward, 1972) задал вопрос: «Что не так с экономической

наукой?» Его вопрос остался без ответа со стороны позитивистско-

эконометрического истеблишмента того времени.

Между тем произошли важные события в общей философии

науки. В 1962 г. Кун представил свои идеи относительно структуры

научных революций, и второе издание этой книги появилось восемь

лет спустя (Kuhn, 1970). В журнальных статьях Имре Лакатош раз-

вил свой альтернативный подход в рамках «методологии научно-

исследовательских программ», и сборник его статей позднее вышел в

виде отдельной книги (Lakatos, 1978). Идеи Куна и Лакатоша стиму-

лировали интерес методологов к экономической науке, равно как и к

другим научным дисциплинам; в конце концов, работы таких мето-

дологов появились в виде сборника статей, изданного Латсисом (Latsis,

1976). Эти новые труды помогли возродить методологическую актив-

ность в экономической науке, так как они «отвлекали» методологов

от дальнейшей бесплодной дискуссии по поводу идей Фридмена и

«спора о предпосылках» (Boland, 1984).

Появился и другой мощный стимул к методологическим пере-

менам, также возникший за рамками экономической методологии

как таковой. Это был «кризис» доверия к экономической теории и

16

Иэн М. Т. Стюарт

практике, который стал разворачиваться с начала 1970-х гг. (см. так-

же обзор Блини в главе 9). По мере того как лица, ответственные за

проведение политики, и население стали все более разочаровываться

в способности экономической теории бороться с инфляцией и стагна-

цией, экономисты все острее стали чувствовать неотложную необхо-

димость переоценки своих теорий и методов. Этот процесс в конце

концов привел к переоценке методологических принципов, на кото-

рых базировались эти теории и методы.

Интересно отметить, что наиболее ярко этот период методологи-

ческого самодовольства, сменившийся переоценкой ценностей, отра-

зился на судьбе известной кривой Филлипса (Phillips, 1958). Фил-

липс писал свою статью в то время, когда методологические предпи-

сания Фридмена впервые завоевывали признание. Сама кривая была

классическим примером результатов, вытекавших их этих предписа-

ний.1 Она была выведена исключительно на основе эмпирического

наблюдения (агрегированных данных) с использованием статистиче-

ских методов оценивания. Она не аппелировала к каким-либо «теоре-

тическим предпосылкам», оставляя на усмотрение читателей выводы

о причинных связях. Ее достоинства на практике оценивались благо-

даря ее способности прогнозировать результаты — термин «прогнози-

ровать» здесь, как обычно, фактически употребляется в смысле пред-

сказания количественных параметров будущего.

Последующая судьба кривой Филлипса почти сверхъестественно

сходна с судьбой методологии, благодаря которой она возникла. «Па-

дение» кривой Филлипса было одной из неразрешимых загадок в

экономической теории на протяжении 1970-х гг. (и, как многие мо-

гут добавить, остается неразрешимой до сего дня). Обратив взгляд в

прошлое, мы можем увидеть, что ухудшение предсказательной спо-

собности кривой Филлипса началось примерно с 1970 г. и продолжа-

лось далее, но отклонения фактических значений от предсказанных

не становились предметом серьезной озабоченности примерно до

1972 г., т. е. до тех пор, пока не появились первые признаки неудов-

летворенности в области методологии.

Спустя три года или чуть позже, экономистам стало ясно, что

проблема — налицо. Так как наблюдавшиеся значения инфляции и

безработицы отодвигались все дальше и дальше от их предсказан-

ных величин на кривой Филлипса, экономисты-теоретики поспе-

шили сконструировать объясняющие рамки, которые могли бы дать

некий ключ к пониманию того, где сейчас находится эта кривая,

если она действительно когда-либо существовала. В авангарде тех,

кто осуществлял эти попытки, находился не кто иной, как Милтон

Фридмен.

1 Я не знаю, читал ли Филлипс Фридмена или принял сознательное

решение следовать фридменовским методологическим указаниям.

Роль методолога

17

В то же самое время экономисты-прикладники и эконометристы

обеспокоенно взирали на свои количественные прогнозы. Если такое

устойчивое соотношение, как кривая Филлипса, могло разрушиться

столь впечатляюще, то что это в целом означало для эмпирических

методов предсказания? Не были ли правы такие критики как Шекл и

фон Мизес?

К концу 1970-х гг. возрождение методологических дебатов стало

ясно ощущаться в издаваемых книгах. Лоусби (Loasby, 1976), Хатчи-

сон (Hutchison, 1977) и снова Шекл (Shackle, 1979) опубликовали по

книге, где рассматривалась ограниченная способность экономических

субъектов предсказывать будущее и исследовались общие последствия

этого для экономической методологии. Хикс (Hicks, 1979) также пред-

ложил новый общий взгляд на природу экономического прогноза,

равно как и на проблему причинности в экономической теории. Фриц

Махлуп (Machlup, 1978) опубликовал сборник своих методологичес-

ких статей. Дальнейшим подтверждением повышения к концу деся-

тилетия интереса к методологическим аспектам был выход из печа-

ти двух книг, предназначенных непосредственно для студенческого

рынка, а именно книга Стюарта (Stewart, 1979) и книга Блауга (Blaug,

1980).

Возрождение методологии: 1980-е гг.

На протяжении 1980-х гг. и по настоящее время гетеродоксаль-

ные направления и теоретические дискуссии оставались главным

вопросом «повестки дня». Соответственно поддерживался повышен-

ный интерес к методологическим проблемам, что отражалось в лите-

ратуре: издавался поток книг по методологии, предназначенных для

студентов и экономистов, не специализирующихся в этой области.

Катузян (Katouzian, 1980) подверг критике применение в эконо-

мической науке позитивизма, а также идей Куна и Лакатоша. Он

также выразил обеспокоенность по поводу того, что он назвал «само-

воспроизводящейся элитой» в рамках профессионального сообщества

экономистов (это заявление также рассматривается Коутсом в главе 8

данной книги).

В 1982 г. появились две книги, в которых рассматривались аль-

тернативы наивному позитивизму. Боулэнд (Boland, 1982) подверг

сомнению озабоченность экономистов эмпирическими доказательства-

ми, полученными в результате индукции, доказывая, что это должно

привести к конвенционализму. Колдуэлл (Caldwell, 1982) сделал об-

щий исторический обзор, представил критику различных методоло-

гических подходов в экономической теории и дал обоснование «мето-

дологического плюрализма». Впоследствии он издал сборник кри-

тических статей по методологии (Caldwell, 1984). Боулэнд в двух

последующих книгах продолжал применять свои методологические

3 Заказ № 356

18

Иэн М. Т. Стюарт

воззрения к микроэкономике (Boland, 1986) и к построению экономи-

ческих моделей (Boland, 1989). Мак-Клоски (McCloskey, 1986) выдви-

нул поразительную идею о том, что большую часть того, что мы назы-

ваем «теорией», на самом деле лучше трактовать как риторику, т. е.

как драматическое средство, призванное убеждать других лиц или

произвести на них впечатление. Так он спугнул зайца, охота за кото-

рым идет до сих пор. Шекл — окрыленный, как можно предполо-

жить, ниспровержением веры в способность экономистов к прогнози-

рованию — опубликовал еще один сборник своих статей, вновь под-

черкнув свою центральную тему: «Метод в экономической теории

должен начинаться с рассмотрения времени» (Shackle, 1988). В конце

1980-х гг. появились еще два учебника для студентов, в каждом из

которых идеи Куна и Лакатоша интегрировались с более традицион-

ными аспектами экономической методологии; это были книги Фиби

(Pheby, 1988) и Гласса и Джонсона (Glass, Johnson, 1989).

В завершение этого раздела следует сказать несколько слов о

разработках в области методологии, опубликованных в журнальной

литературе. Даже в недавний, только что описанный период подъема

интереса к методологии методологические статьи привлекали интерес

меньшинства редакторов журналов общей экономической пробле-

матики. Заметным исключением оказался журнал институциона-

листов «Journal of Economic Issues», редакторы которого издавна при-

ветствовали методологические работы. Тем не менее в 1980-х гг. вышло

два новых важных журнальных издания, посвященных методологии.

В 1983 году был основан ежегодник «Research in the History of

Economic Thought and Methodology». Его второй том содержал сбор-

ник статей, посвященных недавним разработкам в области эконо-

мической методологии (Samuels, 1984). Еще одной важной вехой

оказалась «инаугурация» в 1985 г. нового журнала «Economics and

Philosophy»; он посвящен обсуждению тем, лежащих на стыке между

двумя отраженными в его названии дисциплинами, в том числе и

вопросов методологии.

2.4. Главы части I

Дин начинает главу 3 «Роль истории экономической мысли» с

кратких сведений о корнях этой дисциплины, заложенных в XIX в.

Она показывает, что экономические писатели того периода уже были

заняты доктринальными и идеологическими спорами, ставшими с тех

пор неотъемлемой частью экономической науки. И действительно,

если к статье Дин можно было бы предложить какой-либо подзаголо-

вок, то наилучшей его формулировкой была бы: «Доктрина против

объективности». Дин доказывает, что одна из потенциальных выгод

от изучения истории экономической мысли состоит в том, что благо-

Роль методолога

19

даря этому может сложиться общий взгляд на различные воюющие

между собой доктрины и станет легче выработать объективную точку

зрения на их сравнительные недостатки и достоинства, различия и

сходства, насколько позволяют человеческие силы. Но учитывая при-

роду данного предмета, это следует делать с оглядкой. К тому же

приобретенный общий взгляд должен изменяться по мере непрерыв-

ного изменения текущего «положения дел».

Как отмечает Дин, некоторые другие неотъемлемые черты совре-

менной экономической «науки» также сложились уже к концу XIX

и началу XX в. Одна из них — профессионализация (которая деталь-

но анализируется Коутсом в главе 8). Другая — уважение, испытыва-

емое научным сообществом экономистов к «высокой теории» и к

приобретению специализированных технических навыков. Эти чер-

ты, в свою очередь, имели последствие, которое проявилось в области

экономического образования на протяжении большей части текуще-

го века, т. е. тенденцию переводить изучение истории экономиче-

ской мысли (и все методологические дисциплины) в разряд необяза-

тельных курсов.

Далее Дин рассматривает причины, лежащие в основе возрождения

интереса к истории экономической мысли, начавшегося в 1950-х гг.

В некоторой мере эти причины были эндогенными, связанными с

увеличением количества научных изданий и переводов первоисточ-

ников. Однако Дин также указывает на внешние влияния, т. е. на

факторы, связанные с более общим ростом интереса к экономиче-

ской методологии, что уже упоминалось в настоящей главе. В част-

ности, она уделяет внимание «оживлению», порожденному идеями

социологического характера Куна и Лакатоша.

Цитируя работу Блауга, Дин говорит также, что «несостоятель-

ность экономической ортодоксии 1950-х и 1960-х гг. при решении

аналитических проблем 1970-х гг.» была еще одним фактором, кото-

рый способствовал возрождению интереса к истории экономической

мысли. В заключительном разделе своей статьи она обсуждает в не-

которых деталях два главных аналитических направления, возник-

ших в ходе текущего подъема рассматриваемой ею дисциплины.

Первое из них касается новых разработок в истории экономических

доктрин, а второе — использования исторического метода в изучении

истории экономической науки.

В главе 4 О’Брайен обсуждает соотношение теории и эмпириче-

ских наблюдений в экономической науке. Он начинает с изложения

своего центрального тезиса. В соответствии с этим тезисом для про-

гресса какой-либо науки необходим механизм отбора теорий, а глав-

ная роль данных состоит в облегчении этого процесса. В первом

основном разделе статьи он исследует возможности и ловушки, с ко-

торыми сталкиваются экономисты при использовании данных. Пре-

достерегая от требований использования в экономической науке

20

Иэн М. Т. Стюарт

«индуктивной логики», он отмечает, что Карл Поппер решал не про-

блему индукции, а проблему того, каким образом можно приобрести

знание на основе наблюдений.

Далее О’Брайен критикует знаменитое утверждение Фридмена

о том, что реализм предпосылок не имеет значения для отбора тео-

рий. Как отмечает О’Брайен, естествоиспытатели, несомненно, обраща-

ют внимание на истинность своих исходных предпосылок. Это звучит

весьма иронично, принимая во внимание сциентистские наклонности

экономистов типа Фридмена, которые утверждали, что предпосылки не

имеют значения. Далее О’Брайен более детально анализирует послед-

ствия того факта, что репликацию результатов гораздо труднее осуще-

ствить в экономической науке, чем в естественных дисциплинах.

Обсуждая проблемы измерения, О’Брайен выдвигает на первый

план зачастую нелепые результаты применения регрессионного ана-

лиза к экономическим данным. Метод регрессии — напоминает он

нам — был первоначально разработан для использования в анализе

результатов агрономических экспериментов, где контроль и повторя-

емые наблюдения представляют собой общее правило. Напротив, в

экономической науке большинство наших данных часто ведут свое

происхождение из общедоступных статистических рядов сомнитель-

ной достоверности, полученных посредством одноразовых наблюде-

ний. Здесь же О’Брайен рекомендует средства, которые могли бы ис-

пользоваться экономистами для решения этих проблем.

Затем он рассматривает популярное сегодня утверждение, со-

гласно которому значительная часть того, что пишут экономисты,

фактически является риторикой, а не проверяемой теорией. Точка

зрения О’Брайена состоит в том, что значительная часть экономиче-

ских публикаций действительно имеет риторическую форму. В част-

ности, использование высшей математики может часто преследовать

риторические цели. Однако это не аналогично тезису о том, что рито-

рика может как-либо «участвовать» в отборе теории или действовать

как заменитель такого отбора; в конце концов, эмпирические данные

продолжают играть решающую роль.

Обращаясь к использованию физики в качестве модели научно-

го поиска в экономической науке, О’Брайен предлагает вниманию

читателей два вопроса. Первый вопрос: является ли методология

физики, по крайней мере в понимании экономистов, подходящим

идеалом для экономической методологии? Второй вопрос: насколь-

ко точно понимание физики экономистами отражает то, чем фак-

тически занимаются современные физики? Один из возможных пу-

тей, предлагаемых им, состоит в моделировании экономического

метода не на основе физики, а на основе иных областей научного

знания, таких как медицина. Альтернативный путь заключается в

том, что все еще разрабатывающаяся в рамках физики теория хаоса

Роль методолога

21

может навести на альтернативные соображения по поводу экономи-

ческой методологии.

Исследуя в главе 5 «австрийский подход», Берри отстаивает пра-

во австрийской экономической школы на то, чтобы быть признанной

особой исследовательской программой. Он убежден в том, что ее вклад

в экономическую теорию и методологию следует оценивать независи-

мо от доктрин правых политических сил, которые, как правило, ассо-

циируются с австрийской экономической школой. Теоретические раз-

работки в рамках этой школы ставят в центр внимания тот факт, что

экономические события являются следствием человеческих действий,

происходящих в мире неведения и неопределенности.

Берри сперва делает обзор корней австрийского подхода начи-

ная с работы Карла Менгера. При подробном обсуждении вклада

Менгера можно уже обнаружить все фирменные признаки австрий-

ской экономической теории. Все экономические явления восходят к

действиям индивидов (доктрина методологического индивидуализма).

Причинность экономических событий интерпретируется в терминах

субъективных оценок и мотивации отдельных индивидов. Таким об-

разом, обобщения, касающиеся «сущности экономического действия»,

могут быть выведены дедуктивно, без обращения к историческим

данным. Главная цель экономического анализа состоит в обеспечении

понимания (Verstehen), а не в порождении прогнозов или занятии

эмпирическими проверками.

Как отмечает Берри, в противоположность общепринятому взгляду

«австрийцы», следуя Менгеру, не избегают понятия равновесия. Одна-

ко то, как они его используют, значительно отличается от метода его

применения другими школами. Цель австрийских экономистов за-

ключается в описании и понимании процессов, посредством которых

экономические системы могут достичь равновесия. Напротив, тради-

ционный неоклассик больше заинтересован в математическом дока-

зательстве того, что равновесие может существовать, а затем в анали-

зе условий, при которых такое существование возможно.

Берри исследует некоторые из центральных идей австрийской

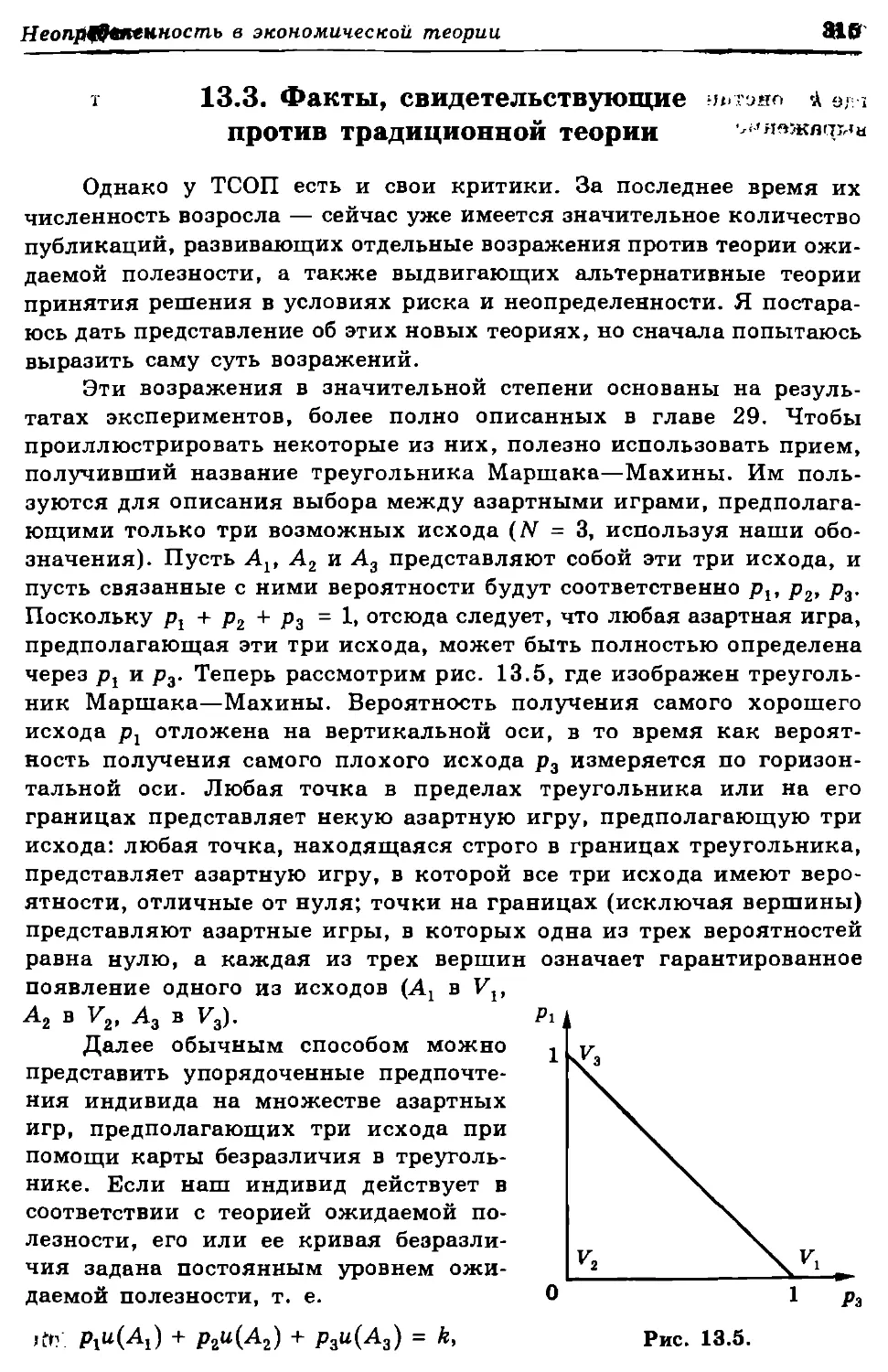

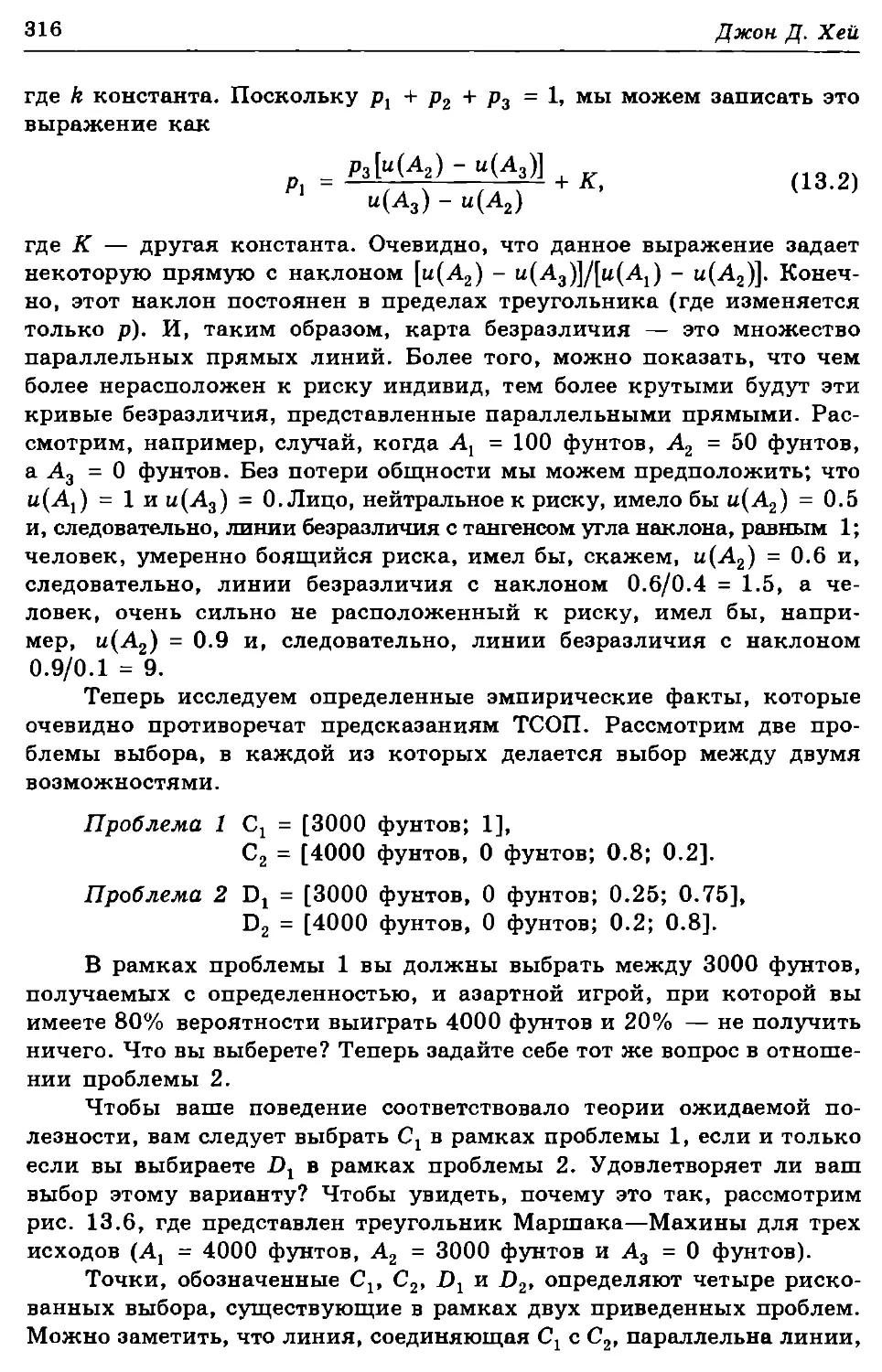

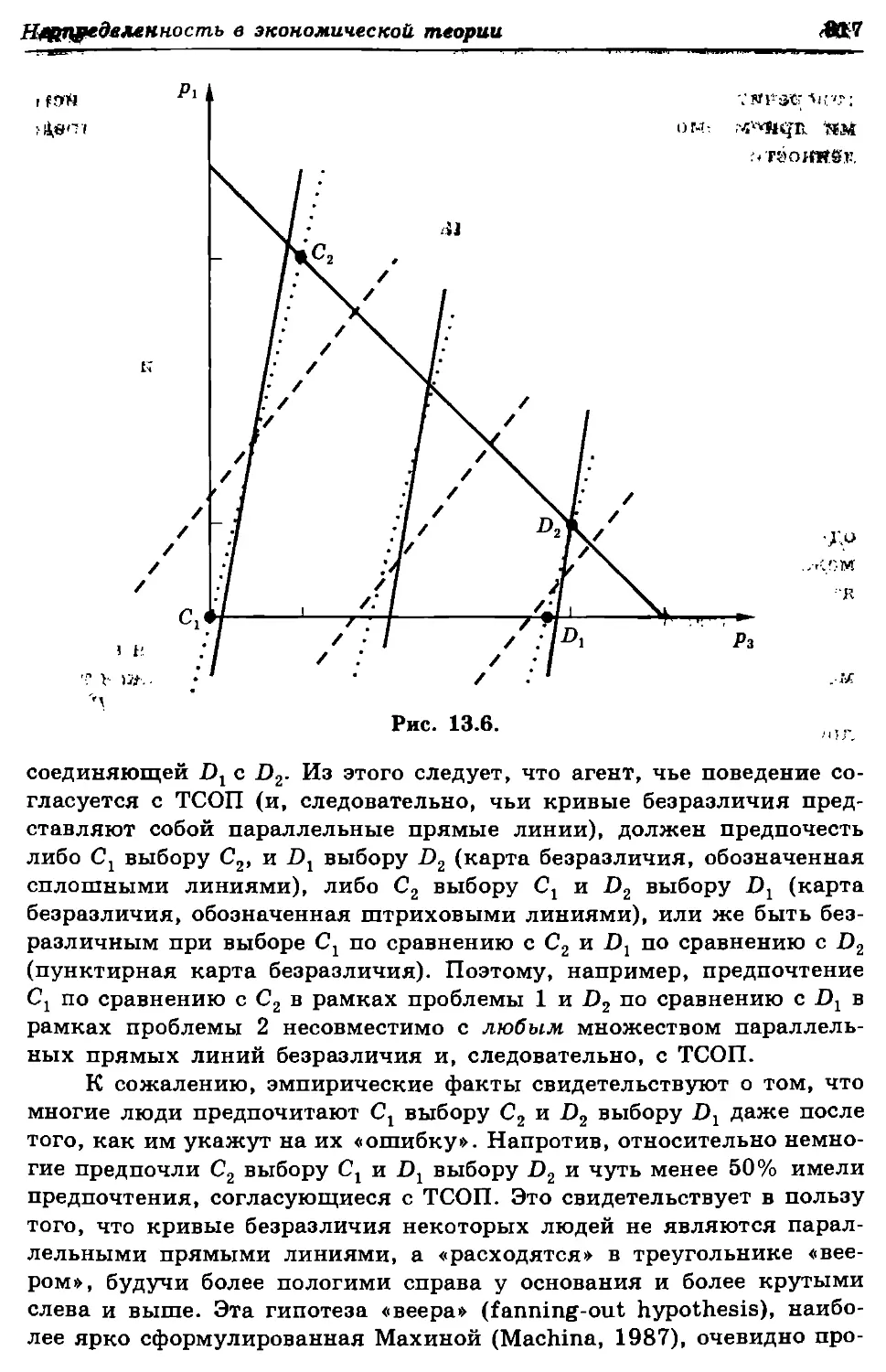

методологии. Рассмотрев сперва понятие субъективизма, он отмечает,