Author: Селигмен Б.

Tags: экономика экономическая теория экономическая политика издательство прогресс современная экономическая мысль

Year: 1968

Text

Б. СЕЛИГМЕН ОСНОВНЫЕ

ТЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

BEN В. SELIGMAN

MAIN CURRENTS IN MODERN ECONOMICS

ECONOMIC THOUGHT

SINCE

1870

THE FREE PRESS OF GLENCOE 1963

Для научных библиотек

Б. СЕЛИГМЕН

ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Перевод с английского

Общая редакция и вступительная статья академика

А. М. РУМЯНЦЕВА

доктора экономических наук Л. Б. АЛЬТЕРА члена-корреспондента АН СССР А. Г. МИЛЕЙКОВСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС» МОСКВА 1968

Переводчики:

А. В. Аникин, Л. А. Афанасьеву Ю, Б. Кочеврин, Р. М. Энтов

Автор освещает эволюцию буржуазной экономической мысли после 1870 г. до наших дней.

Изложение материала строится по принципу обзора развития основных школ и направлений в политической экономии. Значительное место уделено виднейшим представителям каждого направления, оказавшим наиболее заметное влияние на экономическую мысль.

В книге обстоятельно рассмотрены некоторые важные школы, а также анализируются работы ряда экономистов, мало известных советским читателям.

В ходе изложения взглядов отдельных авторов и в многочисленных примечаниях Б. Селигмен приводит исчерпывающие перечни трудов многих экономистов и других источников. Перевод дан с сокращениями.

Книга рассчитана на квалифицированных читателей: научных работников, преподавателей экономических дисциплин, -аспирантов.

Редакция литературы по экономике

23—68

1-7-2

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Марксистская политическая экономия возникла и развивалась в борьбе с буржуазной и мелкобуржуазной идеологией. Значение этой борьбы многократно возрастает в современную эпоху — эпоху перехода от капитализма к социализму, экономического соревнования двух систем и их острейшей идеологической борьбы.

Не случайно экономисты-марксисты уделяют большое внимание развертыванию научной критики современной буржуазной политической экономии. Достаточно упомянуть, что за последние годы состоялись три международные конференции марксистов, посвященные проблемам научной критики современных буржуазных экономических теорий: в Берлине (1960 г.),'Софии (1964 г.) и Братиславе (1966 г.). В СССР заметно расширился круг ученых, работающих в этой области.

Для того’ чтобы научная критика буржуазных экономических теорий шла широким фронтом и давала наибольшие результаты, советские экономисты должны изучать наиболее характерные явления в буржуазной экономической мысли.'С этой точки зрения представляет интерес перевод не только произведений крупных ее представителей, но и работ обзорного характера, в которых наиболее полно и в то же время компактно отражены основные тенденции развития буржуазной экономической науки. В 1959 г. на русском языке была издана книга французского экономиста Э. Жамса «История экономической мысли XX века». Написанная с позиций буржуазной историкоэкономической мысли, она тем не менее давала советскому читателю известное представление о главных тенденциях развития современной буржуазной политической экономии. В этом смысле ее перевод и издание вполне оправдали себя.

К книгам такого типа относится и предлагаемый советскому читателю капитальный труд американского экономиста Б. Селигмена «Основные течения современной экономической мысли». Книга эта отличается не только тем, что она охватывает период, не рассматриваемый в книге Э. Жамса, но и тем, что в ней более полно рассмотрены некоторые важные школы и направления в буржуазной политической экономии.

Селигмен — буржуазный ученый. Но он представляет либеральное, буржуазно-реформистское направление американской экономической мысли х. Хотя автор книги признает в преди-

1 Б. Селигмен на протяжении ряда лет был связан с американским профсоюзным движением. Проработав некоторое время в федеральных правительственных учреждениях (в министерстве труда, администрации цен и др.), он занял место экономического эксперта в профсоюзных организациях, в 1950-х годах служил в Объединенном профсоюзе рабочих автомобильной промышленности. Он занимался преподавательской деятельностью (в Бруклинском колледже) и издал ряд работ по экономическим вопросам, среди которых наибольшую известность получила книга «Стабильность цен и розничная торговля». Он является одним из авторов получившего известность «Манифеста «Тройственной революции». В настоящее время он профессор экономики Массачусетского университета. 5

словии, что он не свободен от некоторых идейных влияний, он не причисляет себя безоговорочно к какой-либо одной школе, а подчеркнуто стремится быть объективным и беспристрастным критиком всех рассматриваемых им направлений. Как и следовало ожидать, этого не получилось. Читатель-марксист, несомненно, сумеет отделить в книге полезную информацию и правильные наблюдения автора от буржуазной апологетики и неправильных оценок, которые в ней имеются в изобилии.

В буржуазной политической экономии за последние десятилетия получили отражение изменения в капиталистической экономике, особенно быстрый научно-технический прогресс, развитие государственно-монополистического капитализма и дальнейшее углубление противоречий капиталистического способа производства.

В экономической политике буржуазных государств все большее место занимают антициклические мероприятия, инвестиционные программы, стимулирование длительного экономического роста, преследующие цель смягчить противоречия капиталистической экономики и дать ей возможность выстоять в соревновании с социализмом. Такая политика правящего класса возлагает на буржуазную экономическую науку необходимость более серьезного изучения объективных процессов и связей капиталистической экономики, с тем чтобы найти реальные пути практического воздействия на ее развитие.

Это нашло отражение в соотношении двух функций современной буржуазной политической экономии — идеологической и практической. В настоящее время большинство буржуазных экономистов в той или иной мере выполняют задания государства и большого бизнеса, разрабатывая рекомендации по капиталистической рационализации производства, как в масштабах макроэкономики, так и на уровне отдельных концернов и предприятий.

Вместе с тем современная буржуазная политическая экономия ни в какой мере не утрачивает свой апологетический характер. В условиях монополистического капитализма, общего кризиса капитализма и развития новейших форм государственно-монополистического капитализма выдвигаются некоторые новые теоретические концепции, приспособленные к защите государственно-монополистического капитализма, к обоснованию практической деятельности империалистических государств и к задачам идеологической, политической и экономической борьбы против мировой социалистической системы, против марксизма.

Важнейшим среди изменений в буржуазной науке был ее отход от многих догм «неоклас6

сической» политической экономии с ее верой в автоматическое равновесие капиталистической экономической системы, в стихийный механизм использования производственных ресурсов и т. п. Обычно связываемое с именем Кейнса и появлением кейнсианства, это изменение в действительности шло на более широком фронте. Весьма интересен в этом смысле основательный анализ американского институционализма, который содержится в книге Б. Селигме- на. Признание и критика отдельных несовершенств и противоречий капитализма фактически не устраняют апологетики, ибо конечный вывод обычно состоит в возможности устранения этих противоречий в рамках капитализма, как правило, с помощью государства. Апологетика капитализма стала несравненно более тонкой и гибкой, она нередко опирается на тенденциозно подобранные факты и математический аппарат. Чтобы действенно бороться с такой апологетикой, необходимо самым детальным образом исследовать все направления современной буржуазной политической экономии, ее теоретические концепции и методологические приемы и уметь противопоставить ей не менее детальный и глубокий анализ экономических процессов, сущность которых она извращает изощренными методами. Вспомним, с какой глубиной и доскональностью знал и критиковал буржуазную политическую экономию своего времени Карл Маркс.

Важное значение имеет в настоящее время также изучение построений буржуазной политической экономии, отражающих ее практическую функцию. Буржуазные экономисты исследуют такие вопросы, как методы повышения эффективности производства, структурный анализ потребительского спроса, стимулирование длительного экономического роста. Значительный интерес представляет разрабатываемая в ряде стран техника долгосрочного прогнозирования развития хозяйства.

В книге Б. Селигмена в ряде глав определенное внимание уделяется как самим этим методам, так и технике исследования экономических процессов. Обширный материал, собранный в книге, позволяет проследить эволюцию основных функций современной буржуазной политической экономии, их связь, переплетение, а также противоречия между ними.

ческой стадии его развития. Вместе с тем достигло высокого уровня напряжение классовой борьбы в буржуазном обществе, наиболее ярким выражением которой явилась героическая Парижская коммуна 1871 г. Весь ход исторического развития показал, что пролетариат вырос в самостоятельную политическую силу и что классовая борьба между пролетариатом и буржуазией явится важнейшим содержанием всего предстоящего общественного развития.

Эти новые исторические условия, и особенно назревающие классовые конфликты, не могли не оказать решающего воздействия на эволюцию буржуазной политической экономии. Как известно, уже в 30-е годы XIX в. произошел глубокий перелом в ее развитии, выразившийся в разложении классической школы А. Смита и Д. Рикардо и переходе к вульгарной политической экономии, отказавшейся от объективных методов научного анализа, которые применялись классической школой, и целиком вставшей на позиции предвзятой апологетики. Известно также, что первой и господствующей в то время формой вульгарной экономии были построения эпигонов классической школы: Сэя. Мак-Кулоха и др. Они не отрицали, а вульгаризировали учение классиков, сохраняя таким образом видимость приверженности их взглядам. Это прежде всего относится к трудовой теории стоимости, которую они, по сути дела, заменили теорией факторов, а также к теории прибыли, которую они превратили в теорию вменения капиталу части совокупного продукта.

Но уже в скором времени обнаружилась несостоятельность и бесплодность политической экономии эпигонов. Ход развития капиталистической экономики в странах Западной Европы и Северной Америки опрокинул их теории о невозможности кризисов перепроизводства, о гармонии интересов буржуазии и пролетариата и т. п. Возникновение и быстрое распространение революционного учения К. Маркса и Ф. Энгельса, труды основоположников научного коммунизма, в которых были подвергнуты уничтожающей критике теоретические воззрения Сэя, Мак-Кулоха, Сениора, Бастиа, Мальтуса и др., окончательно подорвали позиции эпигонов классической школы. Именно поэтому в 70-е годы прошлого столетия, после выхода в свет основных экономических трудов К. Маркса —«К критике политической экономии» и первого тома «Капитала», буржуазная политическая экономия оказалась перед необходимостью найти новые формы и методы идеологической и теоретической защиты капитализма.

70-е годы XIX в. характеризуются переходом от вульгарной экономии эпигонов классической школы к этим новым формам вульгарной экономии, которые были представлены, с одной стороны, исторической школой и, с другой стороны,— субъективной психологической школой. Основные элементы этих новых направлений были сформулированы несколько раньше представителем «старой исторической школы» Роше- ром и автором «законов потребления» Госсе- ном, но ведущее место в буржуазной экономической мысли эти направления стали занимать в 70-е и последующие годы.

Этот процесс получил отражение в первой части книги Б. Селигмена — «Бунт против формализма». В этой части дается характеристика исторической школы и родственного ей институционализма, которые рассматриваются как реакция на «классическую» политическую экономию. Во второй части —«Восстановление традиции»— главное внимание уделяется формированию и развитию экономического маржи- нализма, который в буржуазной истории экономической мысли обычно именуется теорией предельной полезности и предельной производительности. Наконец, в третьей части книги содержится попытка привести в какую-то систему технические приемы исследования, применяемые в современной буржуазной политической экономии, причем связь с предыдущей эволюцией находит выражение в последней главе книги.

Характеризуя эволюцию буржуазной политической экономии, Б. Селигмен допускает по крайней мере три принципиальные ошибки, проистекающие из непонимания им социальных основ развития политической экономии и ее классовой природы.

Первый принципиальный порок анализа Б. Селигмена состоит в том, что он не видит существенных различий между представителями классической политической' экономии и эпигонами. Такое затушевывание различий между научной и вульгарной экономией позволяет ему в дальнейшем приписывать классикам некоторые взгляды эпигонов и современных экономистов. На деле же у современной буржуазной политической экономии неизмеримо больше общего с вульгарным методом эпигонов, нежели с действительно научным методом Смита и Рикардо.

Второй принципиальный порок модели эволюции буржуазной политической экономии, предложенной Б. Селигменом, состоит в том, что возникновение исторической школы и институционализма он сводит к «бунту против формализма», то есть против «классической» школы. Это верно лишь в том смысле, что 7

переход к «историко-генетическому» методу и маржинализму явился результатом несостоятельности защиты основ апологетики с помощью теории эпигонов. Но главное состояло не в этом «бунте против формализма», а в реакции буржуазной политической экономии на возникновение марксизма, на новое революционное учение, выражавшее историческую миссию пролетариата. «Историко-генетический метод» Г. Шмоллера стремился «опровергнуть» марксизм путем отрицания действия объективных законов в экономическом развитии общества и замены таким путем экономической теории описанием и систематизацией эмпирического материала. Такой метод борьбы с марксизмом очень скоро обнаружил свою несостоятельность. Начались поиски цельной и последовательной экономической теории, которую можно было бы противопоставить марксистскому учению и которая была бы основана на буржуазноапологетических принципах. Такой теорией и явилась субъективно-психологическая теория ценности, или теория предельной полезности, которую в разных формах разрабатывали Мен- гер, Визер и Бем-Баверк в Австрии, Джевонс и Маршалл в Англии, Дж. Б. Кларк в США, Вальрас и Парето в Швейцарии. Следует сказать, что Б. Селигмен отмечает направленность так называемого маржинализма против марксизма: «Карл Маркс придал классической доктрине такое направление, которое вызывало беспокойство. Казалось, что необходимо дать отпор этой тенденции, и маржиналистская доктрина, вероятно, преследовала указанную цель» (стр. 145). Нетрудно, однако, видеть, что Б. Селигмен рассматривает здесь Маркса лишь как одного из представителей «классической доктрины», придавшего ей «опасное направление». Эта тенденция затушевать принципиальное различие между революционным экономическим учением Маркса и теориями классиков буржуазной политической экономии сквозит во многих разделах книги Б. Селигмена. Объединяя эпигонов с классиками и затем присоединяя Маркса к «классической доктрине», он окончательно запутывает анализ направлений экономической науки. Исчезает главное — различие между научным и антинаучными направлениями в самой буржуазной политической экономии и, что еще важнее, коренная противоположность марксистской и буржуазной политической экономии.

С трактовкой маржинализма связан третий коренной порок модели Б. Селигмена. Он рассматривает маржинализм — теории предельной полезности и предельной производительности — как «восстановление традиции», то есть как возврат к основам классической школы. Конечно, нельзя не видеть того, что в отличие от исторической школы и институционализма, отклонивших метод теоретического исследования, маржинализм исходил из необходимости построения экономической теории, и в этом смысле можно говорить о «восстановлении традиции» теоретического подхода. Однако это слишком общее, а потому совершенно недостаточное положение. Речь должна идти о содержании экономических теорий. В этом отношении маржинализм в принципе разошелся с классической школой, ибо его основой является субъективная теория ценности, прямо противоположная трудовой теории стоимости А. Смита и Д. Рикардо. Никакого восстановления действительно научных традиций классической школы здесь нет. В какой-то степени «восстановлены» традиции вульгарных эпигонов классической школы: их отход от трудовой теории стоимости, от исследования внутренних закономерностей экономических процессов, — традиции, господствовавшие в буржуазной политической экономии после 30-х годов прошлого столетия. Таким образом, подкрепить маржинализм авторитетом классической школы не удается, как и остаются неправомерными часто встречающиеся в последнее время попытки приписать Рикардо чуть ли не роль основоположника так называемого маржинализма.

В соответствии с указанной выше моделью эволюции экономической мысли книга Б. Селигмена открывается описанием так называемой «новой» исторической школы в политической экономии. Он отмечает, что, выступая против формализма, против абстрактных теоретических построений классической буржуазной политической экономии, представители исторической школы выдвигали в центр внимания анализ всей совокупности конкретных фактов хозяйственного развития. Это требование диктовалось прежде всего политическими и практическими задачами, вставшими в те годы перед немецкими буржуазными экономистами: они стремились разработать основы хозяйственной политики быстро усиливавшегося буржуазноюнкерского государства.

Предложенный Г. Шмоллером, М. Вебером и другими немецкими экономистами «исторический метод», по существу, был направлен на отказ от теоретического анализа объективных экономических закономерностей и его замену нанизыванием бесконечного множества разрозненных исторических фактов. Ф. Энгельс в письме к Даниельсону проиллюстрировал антинаучность исторического метода на примере Л. Брентано: «Чтобы показать Вам, до каких глубин деградации пала экономическая наука, Луйо Брентано опубликовал лекцию 8

«Классическая политическая экономия» (Лейпциг, 1888), в которой он провозглашает: общая, или теоретическая, политическая экономия ничего не стоит; вся сила лежит в специальной, или практической, политической экономии. Как и в естествознании (!), мы должны ограничиваться описанием фактов; такие описания бесконечно выше и ценнее, чем все априорные выводы. «Как в естествознании!». Это неподражаемо\ И это в век Дарвина, Майера, Джоуля и Клаузиуса, в век эволюции и превращения энергии!» 1

Б. Селигмен дает довольно трезвую оценку исторической школы (хотя явно переоценивает при этом роль отдельных ее представителей, например М. Вебера). Особенно показательны его суждения, характеризующие эволюцию этого направления. Так, проследив постепенное изменение взглядов Зомбарта, Б. Селигмен отмечает, что после первой мировой войны он стал активно проповедовать самые реакционные, националистические догмы, которые легли в основу фашистской идеологии. «Мифология, содержащаяся в последней его (Зомбарта.— Ред.) книге, в сочетании с разрушительной силой «третьего рейха»,—пишет Селигмен,— принесла такие плоды, как крематории Треблинки и Майданека» (стр. 36).

Внимательный читатель заметит в книге Б. Селигмена следующее существенное отличие от книги Э. Жамса: первый уделяет большое внимание американскому (и английскому в лице Дж. Гобсона) институционализму, тогда как второй почти проходит мимо этого направления. Это не случайно. Б. Селигмен с симпатией относится к этому критическому направлению в буржуазной политической экономии и сам примыкает к нему. Объемистая глава книги Б. Селигмена названа «Институционализм и дух несогласия». Имеется в виду несогласие с традиционными течениями в буржуазной политической экономии, представители которых закрывают глаза на ее противоречия, укрываются от этих противоречий в рассмотрении узких проблем и т. д.

В центре указанной главы находится основательный и сочувственный анализ взглядов двух ученых — Торстена Веблена и Джона Гобсона, основоположников и крупнейших представителей либерально-буржуазной критики монополий и империализма соответственно в США и Англии. Влияние Веблена на автора книги ощущается и в других главах. Это предопределило довольно критический подход Б. Селигмена ко многим консервативным концепциям буржуазной политической экономии.

Как известно, В. И. Ленин признавал определенные заслуги либеральных ученых — представителей буржуазно-реформистского направления, вскрывавших некоторые противоречия капитализма. Он писал, в частности, что Гобсон «дал очень хорошее и обстоятельное описание основных экономических и политических особенностей империализма» х.

В американской социологии и политической экономии имеется сильная буржуазно-реформистская традиция. Уже после Веблена она получила новый толчок в период мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. и в последующие годы, когда жизнь поставила вопрос об «общественном контроле» над экономикой, и прежде всего над крупными монополиями. Б. Селигмен в общем положительно относится к идеям экономистов, обосновавших известные реформы периода «нового курса», и к самим этим реформам. Ко многим вопросам он подходит с позиций, характерных для профсоюзных экономистов. При всем буржуазнодемократическом характере этих позиций они гораздо более радикальны, чем позиции большинства буржуазных экономистов. В связи с этим интересна и трактовка работ экономистов, разрабатывавших теорию рабочего движения и практически мало известных советскому читателю (Эйрс, Хокси, Перлмен).

Б. Селигмен, конечно, далек от понимания необходимости анализа социальных корней того направления, которое он столь подробно излагает и к которому сам в известной мере принадлежит. Либеральной интеллигенции, к которой он принадлежит, всегда кажется, что она стоит над классами и выступает за интересы общества. Но в целом позиция Б. Селигмена отражает идеологию немонополистических слоев буржуазии, а также тех представителей рабочего движения, которые считают возможным решение коренных проблем в рамках капиталистического строя.

Некоторые критические замечания Б. Селигмена направлены в адрес видных современных американских экономистов. В общем положительно относясь к Дж. Гэлбрейту с его либерализмом и критикой недостатков американского капитализма, автор вместе с тем довольна резко высказывается о его концепции благотворности так называемой олигополии. Так, он пишет: «Олигополии часто оттягивают сдачу на слом морально устаревшего, но еще годного к эксплуатации оборудования. Нередко они сдерживают внедрение технических новшеств 1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 37,

стр. 92—93.

1 В. И. Л енин, Поли. собр. соч., т. 27, стр. 309-

9

или используют их для защиты ранее захваченных позиций. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры из развития разных отраслей... Более того, кажущийся приоритет олигополий в техническом прогрессе в большой мере связан с выполнением военных заказов правительства» (стр. 139).

Критически относится он к эволюции Г. Минза, который был в 1930-х годах одним из крупных представителей антимонополистического направления в американской экономической науке; в 60-х годах вместе с А. Берли (последнего Б. Селигмен вообще не считает заслуживающим внимания экономистом) он стал утверждать, что крупные корпорации становятся на службу обществу. Б. Селигмен замечает по поводу этой концепции: «Но утверждение, что все хорошо постольку, поскольку корпорация, как кажется, теперь обретает «душу», едва ли дает ответ на принципиальные вопросы» (стр. 136).

Как уже отмечалось, от внимания Б. Селигмена не ускользнула направленность маржи- налистских концепций, разбору которых посвящены последующие главы книги. Он признает также, что представители субъективной школы политической экономии отказались от анализа глубинных процессов, протекающих в капиталистическом хозяйстве, и сосредоточили основное внимание на некоторых внешних аспектах рыночного механизма, отражающих в основном соотношение между спросом и предложением. Б. Селигмен правильно отмечает методологические слабости этой концепции: индивидуалистический подход, решающую роль субъективно-психологических факторов, подмену экономических отношений между людьми отношениями между человеком и вещами и др.; однако он, по существу, уклоняется от серьезного анализа работ основных представителей этого направления, ограничиваясь отдельными, нередко довольно поверхностными замечаниями. Он игнорирует тот факт, что «абстрагирование» от производства и выхолащивание социально-экономического содержания рыночных категорий придавало теоретическим построениям австрийской школы не только черты надуманной, формалистической модели, но и сугубо апологетический характер. Основным выводом, следовавшим из этой теории, был вывод о том, что при обеспечении условий для «совершенной» конкуренции действие рыночного механизма неизбежно приводит к полному удовлетворению насущных потребностей всех членов общества и к самому эффективному использованию материальных и трудовых ресурсов. Сама практика капиталистического хозяйствования, неотделимого от разрушительных экономических кризисов перепроизводства, от громадного расточительства и роскоши на одном полюсе общества и нужды и лишений — на другом, может служить наиболее убедительным свидетельством безосновательности подобных апологетических построений.

Переход от свободной конкуренции к господству монополий и последующее развитие государственно-монополистического капитализма потребовали конкретного исследования рыночных условий, влияющих на размеры продаж и уровень товарных цен. Вместе с тем с развитием капитализма выявлялась вся примитивность прежних субъективистских концепций. Принципы теории предельной полезности и предельной производительности стали предметом длительной дискуссии, в ходе которой была обнаружена ошибочность ряда важнейших предпосылок маржиналистской теории. Однако в силу того, что большинство сторонников этой теории по-прежнему «абстрагируются» от реальных противоречий буржуазной экономики, результаты их исследований оказываются далекими от действительности. Эти экономисты опираются в основном на методы формальной логики, поэтому они предлагают лишь самые общие выводы, лишенные исторической определенности. Характерно, что условия хозяйственного «равновесия», разработанные в последние десятилетия на основе анализа макроэкономических моделей, фактически исходят из условий планомерно развивающегося народного хозяйства. Эти предпосылки находятся в явном противоречии с реальной обстановкой капиталистической экономики, где закон стоимости «прокладывает себе путь через случайные и постоянно колеблющиеся меновые отношения продуктов частных работ лишь насильственно в качестве регулирующего естественного закона, действующего подобно закону тяготения, когда на голову обрушивается дом» х.

Макроэкономические модели (на появление которых, как известно, оказала влияние практика народнохозяйственного планирования в СССР), исходящие из предпосылки планомерно развивающегося хозяйства, в большинстве своем представляют для условий капитализма лишь абстракцию. Практическое применение их весьма ограниченно. Но они, несомненно, представляют известный интерес для социалистической экономики, в которой обеспечены все возможности планомерного развития не только в рамках отдельных предприятий, но и в масштабах всего народного хозяйства.

Вместе с тем некоторые черты «маржинального анализа», столь подробно описываемого 1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23, стр. 85.

10

в книге Селигмена, и прежде всего анализ взаимосвязей между предельными приращениями экономических величин, безусловно, относятся к числу важных математических методов исследования в экономике.

Б. Селигмен, как и другие буржуазные авторы, допускает путаницу при определении маржинализма, а именно смешение математического метода с определенной экономической доктриной. А это совершенно недопустимо, ибо служит целям оправдания этой доктрины, ошибочной и порочной в своей основе. То обстоятельство, что субъективная теория ценности выводит категорию предельной полезности и вменяет факторам производства некие «предельные продукты», вовсе не должно означать, что предельный анализ экономических процессов предполагает именно эти буржуазноапологетические концепции. Предельный анализ вполне возможен и часто необходим на основе трудовой теории стоимости. Достаточно вспомнить примеры из «Капитала» Маркса: определение границ общественно необходимых затрат труда, теорию дифференциальной ренты и др.

В этой связи обращает на себя внимание следующий момент. В разных разделах книги, в частности в разделах, посвященных маржинализму, Б. Селигмен возвращается к так называемому «немарксистскому социализму»— одному из характерных явлений в буржуазной политической экономии. Известно, что в настоящее время буржуазные экономисты не просто выступают с прямой критикой социалистической системы хозяйства; некоторые авторы пытаются сконструировать буржуазные теории социализма, которые представляют собой более утонченную форму идеологической борьбы против социализма. Основой этих буржуазных теорий, как показывают работы Й. Шумпетера, Р. Кэмпбелла, А. Лернера и др., является теория предельной полезности и концепция маржинализма вообще.

Эти теоретики утверждают, что трудовая теория стоимости интересуется только затратами труда на производство товаров и не способна увязать эти затраты с потребностями общества и соответствующим данным потребностям рациональным использованием ресурсов. Поэтому они считают, что трудовая теория стоимости не отвечает требованиям оптимального планирования народного хозяйства, которое может быть якобы достигнуто лишь на основе теории предельной полезности и предельной производительности. В отождествлении буржуазной концепции экономического маржинализма с теорией экономического оптимума и состоит основной элемент указанной буржуазной теории социализма.

Вся эта система взглядов ложна в своей основе, так как она прежде всего исходит из искаженного представления о существе марксистской теории стоимости. В действительности именно эта теория раскрывает реальную внутреннюю связь между затратами общественного труда, его распределением и потребностями общества. Характеризуя более развитое выражение закона стоимости, Маркс писал: «Общественная потребность, то есть потребительная стоимость в общественном масштабе,— вот что определяет здесь долю всего общественного рабочего времени, которая приходится на различные особые сферы производства» 1. Общественная потребность и общественная потребительная стоимость занимают чрезвычайно важное место во всей системе экономического учения марксизма, и вполне естественно, что роль этих категорий еще более возрастает в политической экономии социализма.

Как известно, в социалистической экономике, поскольку в ней существуют товарно- денежные отношения нового типа, действует закон стоимости. Но действует он в условиях, когда решающая роль в развитии народного хозяйства принадлежит основному экономическому закону социализма и экономическому закону планомерного развития народного хозяйства. Совместное действие этой системы экономических законов, включающей в себя и закон стоимости, создает условия для достижения экономического оптимума между затратами и постоянно растущими потребностями социалистического общества. Такой оптимум не может быть достигнут на основе теории предельной полезности, ибо она имеет дело только с субъективными оценками благ и не содержит в себе объективных критериев для сопоставления затрат общественного труда с реальными потребностями общества. Поэтому данная теория не может выполнить какой-либо полезной роли в создании научной теории социалистической экономики и методологии планирования народного хозяйства. Только трудовая концепция общественного хозяйства, в том числе и трудовая теория стоимости, и соответствующая ей теория социалистического воспроизводства, рассматривающие внутреннюю закономерную связь между затратами общественного труда и потребностями общества, между общественной стоимостью продукции и ее общественной полезностью, дают настоящую основу для определения экономического оптимума.

В этой связи приобретают также значение и предельные величины в экономическом ана1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 25,

ч. II, стр. 185-186.

11

лизе. Марксистско-ленинская экономическая наука критикует теории предельной полезности и предельной производительности не за то, что они оперируют предельными категориями, а за то, что они трактуют эти категории в духе субъективной ценности, противопоставляемой трудовой стоимости, а также в духе вменения факторам производства неких «предельных продуктов». Решительно отклоняя эти вульгарные буржуазно-апологетические концепции, марксистско-ленинская политическая экономия признает необходимость наряду со средними и совокупными величинами, которым принадлежит главная роль в анализе таких сложных процессов, как экономические, применять также и предельные величины, особенно там, где речь идет о нахождении конкретных количественных границ оптимального использования ресурсов. Как неправильно оправдывать буржуазные теории предельной полезности и предельной производительности тем, что в них применяют математические методы, так и неверно полагать, что применение последних должно привести к признанию указанных буржуазных концепций, выступающих в виде так называемой теории экономического маржинализма.

Современная буржуазная апологетика находит особенно яркое выражение в работах тех буржуазных экономистов, которые пытаются последовательно защищать принципы субъективной школы, в частности в произведениях Л. Мизеса, Ф. Хайека и их последователей. Это вынужден признать и Б. Селигмен. Так, в разделе, посвященном описанию концепции Ф. Хайека, автор отмечает тот «очевидный факт, что данная доктрина превратилась в средство идеологического обоснования и хитроумного оправдания неограниченной экономической мощи, находящейся в распоряжении отдельных лиц» (стр. 229). Однако научная значимость подобных высказываний в значительной мере обесценивается в силу того обстоятельства, что здесь (как, впрочем, и на протяжении всей книги) автор тщательно избегает ясной характеристики классовых позиций сторонников описываемой теории и ограничивается самыми общими, расплывчатыми формулировками.

Весьма неполно и фрагментарно представлено в книге другое важнейшее направление современной буржуазной экономической теории — так называемый неолиберализм. Более или менее подробную характеристику получила лишь так называемая чикагская школа американской политической экономии. Представители неолиберализма стремятся ограничить масштабы государственного регулирования, сводя его к поддержанию условий нормального функционирования рыночного механизма. По их мнению, основная причина неустойчивости капиталистического хозяйства заключается в активной экономической политике правительства, и прежде всего в кредитно-денежной политике.

Ограничиваясь поверхностной критикой неолибералов, Б. Селигмен не вскрывает крайне реакционного характера их концепций. Представители неолиберализма, как правило, направляют свой основной удар против программы социально-культурных мероприятий, осуществляемых государством под давлением трудящихся, и в частности против законов, гарантирующих минимальный уровень заработной платы, против системы социального страхования, бюджетных ассигнований на просвещение, медицинское обслуживание и т. д.

В книге неоднократно отмечается «академичность» представителей этого направления, выступающих в роли жрецов «чистой науки». Между тем у значительной части неолибералов легко обнаружить связь экономической теории с идеологией и политикой, причем с политикой совершенно определенного толка: характерно, что программа неонацистских сил в ФРГ во многом опирается на теоретические работы наиболее реакционных представителей западногерманского неолиберализма, а Голдуотер, лидер «ультра» в США, заимствовал ряд аргументов из арсенала чикагской школы.

Обширная глава книги посвящена «традиционным» течениям в английской политической экономии, преимущественно кембриджской школе, связанной с именем Альфреда Маршалла. Отношение Б. Селигмена к самому Маршаллу двойственное. С одной стороны, его привлекает эклектизм Маршалла, для которого было характерно стремление соединить элементы рикардианской традиции (препарированной в апологетическом духе эпигонами классической школы) с «новыми» веяниями субъективной школы. Б. Селигмен правильно объясняет живучесть влияния Маршалла его эклектизмом и традиционализмом. С другой стороны, как он пишет, теперь система Маршалла кажется довольно архаичной, в частности, потому, что она игнорировала проблемы монополии. Однако в целом критика Маршалла у Б. Селигмена неглубока и формальна.

Работы таких последователей и продолжателей Маршалла, как Робертсон и Хоутри, интересны главным образом в двух отношениях: они одновременно с Кейнсом и отчасти иначе, чем он, разрабатывали современную буржуазную теорию циклов и кризисов, им в значительной мере принадлежит разработка методов современной кредитно-денежной политики, игра12

ющей столь важную роль в арсенале средств антициклического регулирования.

В итоговой оценке работы Робертсона, которую дает Б. Селигмен, очень ясно проявляется его пристрастие к ученым, не занимающим «крайних» позиций, осуществляющим «синтез» концепций. «Блестящая аналитическая схема, вдохновленная Маршаллом, Викселлем и автрийцами, представляет собой, в сущности, сплав, так как Робертсон и есть настоящий эклектик. Но, может быть, в этом и заключался для него единственно возможный путь приближения к экономической реальности, ибо он знает лучше многих, как она поистине сложна и разнообразна» (стр. 335).

Глава заключается этюдами о двух современных экономистах — Роббинсе и Шэкле, чистый психологизм и формализм которых, в сущности, не укладываются в рамки «классической» традиции, даже если увязывать ее не с Рикардо, а с Дж. Ст. Миллем и Маршаллом. Это не укрывается от Б. Селигмена, и он подвергает довольно резкой критике этих экономистов. Автор, несомненно, прав, когда пишет о Роббинсе: «Ограниченность благ — эта всеобщая характеристика человеческого существования— превращает экономику в науку об отношениях между людьми и вещами. К сожалению, сторонники этой точки зрения игнорируют важную область отношений между самими людьми, чем, может быть, и объясняется отсутствие гибкости в их позиции» (стр. 342).

Однако порок критики, которую дает Б. Селигмен здесь, как и в других случаях, заключается в том, что сам он не имеет твердой теоретической позиции. Отмечая слабые места отдельных концепций, он очень редко пытается вскрыть основы их апологетической сущности.

Поскольку расхождения между различными направлениями современной буржуазной политической экономии относительно задач и методов государственного регулирования экономики непосредственно затрагивают проблемы денежного обращения, в книге Селигмена этим вопросам уделяется немало внимания. Так, он возвращается к теории денег и денежного обращения в разделах о шведской экономической школе (К. Викселль), об Ирвинге Фишере, о Дж. М. Кейнсе, М. Фридмане и др. Это ведет к тому, что вопросы теории денег освещены крайне отрывочно и неполно. Тем не менее читатель получает некоторое общее представление об ее эволюции на протяжении более полувека.

Главное внимание в книге уделено количественной теории денег, основной постулат которой, как известно, гласит, что высота товарных цен определяется исключительно массой средств обращения, причем изменение последней ведет к пропорциональному изменению уровня цен. Маркс критиковал приверженцев количественной теории в лице Юма, Локка, Монтескье. Он указывал на нелепость гипотезы, согласно которой «товары вступают в процесс обращения без цены, а деньги без стоимости, и затем в этом процессе известная часть товарной мешанины обменивается на соответственную часть металлической груды» х.

В разделе, посвященном И. Фишеру, Б. Селигмен правильно указывает на механистическое толкование им проблем денежного обращения в работе «Покупательная сила денег». Однако основную ошибку Фишера он видит только в игнорировании вопросов экономической стабильности и проблем цикла, а не в том, что Фишер подходил к деньгам с номиналистических позиций, отрицая наличие у денег внутренней стоимости, не зависящей от числа денежных единиц. Теоретические выкладки Фишера послужили базой для разработки ряда реформ в области денежного обращения (концепция «компенсированного доллара», идея «100%-ных денег» и т. п.). Селигмен весьма скептически относится к этим проектам. Так, по поводу «100%-ных денег» он говорит, что «осуществление этого плана вызвало бы слишком серьезные нарушения в сфере деловых связей, чтобы сделать его приемлемым» (стр. 436).

Виднейший представитель шведской экономической школы Кнут Викселль также отдал дань количественной теории денег. Он занялся денежными проблемами, когда количественная теория переживала кризис, и попытался вдохнуть в нее новую жизнь, наметив линию связи между нормой процента и уровнем цен.

Эта идея впоследствии интенсивно использовалась многими экономистами и, в частности, нашла отражение в теоретических построениях Кейнса. Селигмен высоко оценивает заслуги Викселля в развитии денежной теории. Однако идея введения процента в теорию денег базируется на смешении денег с ссудным капиталом — категорией, которую часто игнорируют буржуазные экономисты. Это смешение можно наблюдать в «Общей теории занятости, процента и денег» Кейнса, где уровень процента связывается непосредственно с обилием или нехваткой массы платежных средств.

Дискредитация идей количественной теории нашла отражение в эволюции позиций Кейнса. Так, начав свою научную карьеру как приверженец количественной теории, Кейнс впоследствии подверг критике фишеровское уравнение 1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 23,

стр. 134.

13

обмена, допуская применимость постулатов количественной теории лишь для условий полной занятости.

Попытку возродить былую славу количественной теории денег предпринял в послевоенные годы американский экономист Милтон Фридман. Но его концепция приводит к идее автоматического нагнетания денежной массы заранее обусловленным темпом. Б. Селигмен в разделе о Фридмане указывает на опасность претворения в жизнь такого рецепта при различных конъюнктурных ситуациях.

Содержание книги Б. Селигмена наглядно отражает происшедшее в последние годы изменение в оценках ряда работ буржуазных экономистов. Читатель помнит, что в книге Э. Жамса развитие экономической теории XX в. подразделялось на два этапа: первый этап — до выхода в свет книги Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» и второй — от этого события до 50-х годов XX в. Такая периодизация явно отражала типичное для западной литературы конца 40-х и начала 50-х годов непомерное превознесение роли, которую сыграла эта работа Кейнса.

В новых экономических условиях широкое распространение среди буржуазных экономистов получают более сдержанные оценки учения Кейнса. И Б. Селигмен в своей книге впадает в крайность другого рода: он даже не выделяет особо экономистов кейнсианского направления, а изложению концепции самого Кейнса отводит сравнительно небольшой раздел, помещая его на одно из последних мест в заключительной главе (после описания взглядов некоторых его сторонников и последователей).

Возникновение и распространение кейнсианства в 30—40-х годах XX в. было непосредственно связано с развитием государственно- монополистического капитализма под влиянием экономического кризиса 1929—1933 гг. и второй мировой войны. Кейнсианская теория была призвана посеять иллюзии относительно возможностей преодоления антагонистических противоречий и конфликтов в рамках капиталистического способа производства.

Но кейнсианство знаменовало собой определенный этап в эволюции буржуазной апологетики. В обстановке серьезных экономических и политических потрясений отчетливо проявился крах прежних примитивных концепций «гармонического развития». Одной из важнейших отличительных черт кейнсианства явилось признание того, что капиталистическая экономика не может автоматически обеспечивать наиболее полное и рациональное использование ресурсов. Кейнс должен был признать нереали- стичность буржуазных концепций, доказывавших вслед за тем невозможность общего перепроизводства. Однако, признавая наличие ряда противоречий в капиталистической экономике, сторонники кейнсианского учения всячески пытаются внушить веру во всемогущество экономической политики буржуазного государства. Вместе с тем в условиях усиливавшегося государственно-монополистического регулирования все большую роль приобретало теоретическое изучение методов экономической политики и ее реальных результатов.

На первый план кейнсианство выдвинуло проблему регулирования эффективного спроса. Один из наиболее известных последователей Кейнса — Э. Хансен, которого Б. Селигмен называет «американским Кейнсом», предложил стабилизировать эффективный спрос прежде всего за счет государственного бюджета. Стра- тегическим направлением экономической политики государства должно стать не только поддержание инвестиционной деятельности капиталистов, но и расширение правительственных капиталовложений и других государственных расходов.

Однако применение кейнсианских рецептов на практике принесло значительно меньшие результаты, чем те, которые были разрекламированы в ряде теоретических работ. Особенно уязвимым оказалось положение о благотворных экономических последствиях повышения цен, пропагандировавшееся многими представителями кейнсианства. Резкий рост военных расходов и расширение дефицитного финансирования, столь соответствовавшие кейнсианским предписаниям, действительно ускорили инфляционный рост цен, а это вызвало обесценение реальных доходов большинства населения. Явно несостоятельным оказалось предположение Кейнса о том, что снижение реальной заработной платы путем повышения цен явится средством ослабить классовую борьбу. В современных условиях уже невозможно игнорировать движение широких масс против роста дороговизны, которое в последние десятилетия стало внушительной общественной силой. Это нашло отражение в книге Б. Селигмена: оценивая практические результаты осуществления кейнсианских программ, он саркастически замечает, что Кейнс мог бы быть менее поспешным в своих предположениях, будто неуклонный рост цен обеспечит наступление «золотого века» (стр. 505).

В итоге своего анализа Б. Селигмен признает ограниченность и в конечном счете малую эффективность теории и методологии Кейнса. Он пишет о них, что это «была обманчивая простота схемы, в которой рассуждениями о «встроенных стабилизаторах», способных осво14

бодить всех от ответственности, подменяется необходимость понять и охватить сложные и нередко бурные явления экономической жизни. Дело попросту в том, что экономическая теория Кейнса не сумела подняться до уровня подлинной политической экономии. Как указывалось выше, она включает в себя слишком много технических, «инженерных» элементов и не исследует стоящие за ними социальные причины экономических трений. Вся система настолько «нейтральна», что может служить удобным теоретическим оправданием (в особенности в отношении общественного контроля над инвестициями) тоталитарной политики, имеющей целью сохранить статус-кво с помощью государственных мероприятий» (стр. 505).

Несмотря на наличие ряда метких замечаний, разделы книги Б. Селигмена, в которых рассматриваются основные положения кейнсианства и теории экономического роста, все же являются, пожалуй, самыми слабыми. И это, конечно, не случайно, потому что научный анализ этих направлений потребовал бы ответа на самые острые проблемы современности. Б. Селигмен не сумел выявить ни исторических корней этих новых направлений буржуазной политической экономии, ни тех социальных функций, которые они выполняют в условиях общего кризиса капитализма, развития государственно-монополистического капитализма и соревнования двух систем. В частности, Б. Селигмен прошел мимо одной из важных задач, которой было подчинено распространение кейнсианства,— апологии государственно-монополистического регулирования экономики.

Сравнительно небольшой параграф, посвященный «некоторым теориям экономического роста», может быть полезен больше всего в качестве справочно-информационного материала о положениях, высказанных отдельными авторами: Харродом, Домаром, Дж. Робинсон, Лернером и др. Однако серьезного анализа этих положений, не говоря уже об их критике, читатель здесь не найдет. Более того, автор допускает неправильную методологическую трактовку места теории экономического роста, причисляя всех ее представителей к неокейнсианству. Но как известно, наряду с нео- кейнсианскими теориями экономического роста (Харрод, Домар, Лернер и др.) существует и в последнее время приобрела значительное влияние неоклассическая теория экономического роста (Мид, Калдор, Абрамович и др.). Расхождения между этими двумя направлениями отражают как противоречия развития капитализма, так и кризисное состояние, в котором находится современная буржуазная политическая экономия.

В основном информационный характер носит также параграф, в котором изложены применения теории игр и линейного программирования. Рассуждения Б. Селигмена о связи теории игр с функцией полезности и о том, что эта теория обогатила систему экономических понятий, не могут быть признаны убедительными. Значение линейного программирования он рассматривает главным образом под углом зрения реабилитации теории экономического равновесия и приходит к выводу, что «при тщательном рассмотрении в линейном программировании трудно найти что-либо принципиально новое» (стр. 530).

Каковы же, по мнению Б. Селигмена, наиболее общие итоги развития буржуазной экономической теории на протяжении последнего столетия? В книге можно встретить немало пессимистических высказываний по этому поводу. Он неоднократно констатирует, что наиболее известные теоретические построения по-прежнему остаются далекими от современной действительности. Он сочувственно цитирует высказывание американского экономиста С. Шефле- ра: в настоящее время дела обстоят таким образом, что экономика (economics) не является наукой, пока она остается экономикой, а когда становится наукой,— перестает быть экономикой (стр. 534).

Но Б. Селигмен далек от понимания подлинных причин несостоятельности буржуазной экономической теории, от понимания того, что защита интересов исторически обреченного класса придает современной буржуазной политической экономии антинаучный характер. Апологетическая функция, внутренне присущая буржуазной политической экономии, препятствует подлинно реалистическому и плодотворному анализу острых социально-экономических проблем, стоящих сейчас перед человечеством.

В ряде случаев Б. Селигмен вынужден признать тенденциозный характер теоретических построений отдельных буржуазных экономистов. Однако при этом он тщательно уклоняется от каких-либо обобщений. В его книге не видна та реакционная роль, которую играют современные буржуазные экономические теории в условиях соревнования двух систем. Обходится молчанием использование ряда перечисленных в книге концепций в качестве идеологического оружия, направленного против сил мира и исторического прогресса. Однако и в труде Б. Селигмена можно отчетливо видеть, насколько сильно расслоение среди буржуазных экономистов. На одном полюсе буржуазной экономической теории находятся такие воинствующие реакционеры, как Хайек и Найт, на другом полюсе — ученые, которые хотят осмыслить 15

огромные перемены, происшедшие в мире, и осознают безнадежность попыток реставрировать то, что осуждено историей. Это является своеобразным отражением процесса размежевания в лагере буржуазии между оголтелыми сторонниками империалистической экспансии и теми ее благоразумными представителями, которые признают необходимость мирного сосуществования двух систем. Книга Б. Селигмена лишний раз подтверждает важность дифференцированного подхода к буржуазным экономистам.

Во многих случаях Б. Селигмен стремится уйти от критического анализа рассматриваемых теоретических концепций. Однако даже там, где присутствуют критические комментарии автора книги, они никак не раскрывают подлинного классового содержания анализируемых положений.

Ошибочная методология исследования неизбежно повлекла за собой серьезные искажения в периодизации основных этапов развития политической экономии и классификации ее ведущих направлений. Ряд направлений буржуазной экономической науки в книге охарактеризован весьма туманно. Так, большая часть американских экономистов нашего века отнесена к направлению, именуемому «американской дихотомией». Значительное число английских экономистов различных направлений объединено с помощью термина «традиционное течение». Столь же произвольны некоторые выделяемые в книге школы, например «экономический абстракционизм» Ф. Найта и т. п. Научная классификация основных направлений экономической теории должна быть неразрывно связана с реальными процессами, характеризующими развитие современной капиталистической экономики и присущих ей противоречий.

В этой связи следует также сказать об уровне теоретических обобщений. Работа Б. Селигмена распадается на ряд этюдов об отдельных экономистах, в ней редко можно встретить попытку проследить преемственность основных направлений современной экономической теории на протяжении более или менее длительного исторического периода. Серьезный научный анализ общих тенденций в развитии буржуазной политической экономии автор часто подменяет пересказом содержания основных работ ряда западных экономистов. Многие разделы книги напоминают не теоретический труд, а своего рода хрестоматию, содержащую тщательно подобранные выдержки из работ наиболее известных экономистов. Нельзя, однако, не отметить, что собранный в ней чрезвычайно обширный «первичный» материал представляет немалую ценность и является результатом большого и кропотливого труда.

Очевидно, что отмеченные пороки книги отражают не только особенности авторского стиля. Причина этих пороков лежит в сфере идейных воззрений Б. Селигмена. На этих идейных воззрениях лежит явный отпечаток неопозитивизма. Особенно отчетливо видна порочность идейных позиций автора при оценке им значения марксистско-ленинского этапа в развитии политической экономии. Ему посвящена специальная глава книги Б. Селигмена. Но поскольку при изложении сущности марксистского учения автор исходит из тривиальных, ненаучных представлений буржуазных экономистов, эта глава не представляет интереса для советского читателя и в настоящем переводе опущена.

Признавая заслуги Маркса в формулировке материалистических законов общественного развития, Б. Селигмен вместе с тем сбивается на возражения против исторического материализма, что делает всю его позицию неясной и половинчатой. Отказавшись признать научную правоту исторического материализма, Б. Селигмен тем самым закрыл себе путь к подлинно научной классификации и анализу различных «школ» и направлений экономической теории.

В открытой либо завуалированной форме полемика с Марксом ведется во всех главах книги Б. Селигмена и при рассмотрении им всех экономических течений. Это весьма характерно для современного буржуазного историка экономической мысли. Известно, что в течение длительного времени буржуазные экономисты и социологи делали попытки отбросить марксизм, «преодолеть» его, многие пытались создать вокруг него «заговор молчания», но марксизм снова и снова доказывал свою жизненную силу. В настоящее время, после более чем столетнего исторического опыта, подтверждающего правоту марксистского учения, после победы Великой Октябрьской социалистической революции, победы социализма в СССР, создания мировой социалистической системы, уже невозможно ни «отбросить» марксизм, ни замолчать его.

Во всем мире наблюдается бурное возрастание интереса к марксизму у представителей всех идеологических направлений в общественных науках: у одних — с целью предпринять новые попытки «опровергнуть» марксизм, у других — с целью исказить его, затушевать его революционное содержание. Вместе с тем увеличивается и число сторонников марксизма. Преподавание марксизма, введенное в высших учебных заведениях капиталистических стран, чтобы повысить «квалификацию» специалистов по антикоммунизму, во многих случаях приводит 16

к обратным результатам. Все большее число представителей научной интеллигенции проникается пониманием логики марксизма и проявляет готовность отстаивать его высокие и благородные цели.

При этом некоторые буржуазные идеологи вынуждены отказаться от скомпрометировавших себя попыток целиком отбросить марксизм, объявить его попросту «ненаучным». Вместо этого они пытаются рассмотреть марксизм как некую систему воззрений в области философии, экономики и политики, сыгравшую в свое время определенную роль в развитии общественной науки, в частности политической экономии, но в настоящее время «преодоленную» «новыми» теориями, а поэтому представляющую в основном чисто исторический и методический интерес. Именно с таких позиций, согласно которым «марксизм устарел», трактует марксизм Б. Селигмен. Он с готовностью признает значение Маркса для своего времени. Более того, характеризуя Маркса как мыслителя и революционера, как создателя единого мировоззрения, Б. Селигмен соглашается, что Маркс был на голову выше наиболее выдающихся мыслителей своего времени и во многих отношениях опередил свой век.

Такую высокую оценку Маркса и его значения как ученого не часто встретишь в работе буржуазного автора. Этот факт по-своему знаменателен как свидетельство распространения и утверждения идей марксизма, как результат победы марксистской идеологии. Однако Б. Селигмен рассматривает марксизм как нечто застывшее, не понимая его природы как творческого, революционного, постоянно развивающегося учения. Он подчеркивает лишь роль В. И. Ленина как политика. Но Б. Селигмен совершенно не понимает вклада В. И. Ленина в развитие марксизма, он игнорирует разработанную В. И. Лениным теорию социалистической революции в условиях империализма и общего кризиса капитализма, теорию, которая получила глубокое обоснование в его экономических исследованиях. Вне поля зрения осталось творческое развитие марксистско-ленинской экономической теории в наши дни.

Изучение Маркса, возрождение интереса к нему буржуазной науки в значительной мере связано с осуществлением нового идеологического наступления на марксизм, нового, более тонкого и изощренного «опровержения» марксизма.

Следуя своему излюбленному методу поверхностных аналогий, Б. Селигмен стремится доказать «близость» и «поразительное сходство» экономических систем Маркса и Кейнса. В одних случаях, в частности в связи с отрицанием теории рынков Сэя, Б. Селигмен утверждает, что «Кейнс восходит к Марксу», в других случаях, когда речь идет об инвестициях и нереальности стихийного саморегулирования капиталистической экономики, он считает, что Маркс «был близок к точке зрения Кейнса». «Наиболее поразительное сходство в работах обоих авторов,— пишет Селигмен,— состоит в утверждении о том, что капитализм подрывают внутренние противоречия. Различие между Марксом и Кейнсом в этом вопросе сводится к использованию различных агрегатных величин» (стр. 503).

Попытки сблизить Кейнса с Марксом — излюбленный прием многих экономистов буржуазно-реформистского толка, а также некоторых теоретиков правой социал-демократии. Такими приемами, с одной стороны, Кейнсу приписывается некий «прогрессивный», даже «социалистический» облик, а Марксу — некоторые воззрения Кейнса. На деле же в трактовке природы противоречий капиталистической экономики и ее стихийного саморегулирования между Марксом и Кейнсом существует принципиальная и непримиримая противоположность. Маркс считал, что противоречия капитализма проистекают из его природы, имеют антагонистический характер, не могут быть преодолены в рамках капитализма и ведут к его неизбежной гибели. В противоположность этому Кейнс выводил противоречия капиталистической экономики, и прежде всего недостаток эффективного спроса, из «основного психологического закона» и считал, что эти противоречия могут быть преодолены посредством регулирования инвестиций и других мер государственной и банковской политики. Весь анализ процесса капиталистического воспроизводства основан у Маркса и Кейнса на принципиально различных концепциях: у Маркса — на трудовой теории стоимости и теории прибавочной стоимости, у Кейнса — на мар- жиналистских представлениях предельной полезности и предельной производительности. Поэтому бессодержательной является и проводимая Б. Селигменом аналогия между Марксовым законом тенденции нормы прибыли к понижению и Кейнсовой «убывающей предельной эффективностью капитала», поскольку Маркс исходит из объективного процесса роста органического состава капитала, а Кейнс — из пресловутого «закона убывающей доходности».

Конечно, сказанное не дает основания недооценивать тот важный факт, что экономическое учение К. Маркса оказало большое влияние на развитие буржуазной политической экономии как тем, что, опрокидывая все ее догмы, оно вынуждало и вынуждает искать новые 2 Б. Селигмен

17

формы буржуазной апологетики, так и тем, что оказывает влияние на некоторых буржуазных экономистов. На разных этапах они пытались приспособить для своих целей открытия марксизма. Классическим примером этого служит легальный марксизм Туган-Баранов- ского и Струве. Вырывая из марксизма отдельные положения, буржуазные экономисты неизменно старались опровергнуть его основные выводы. По этому пути следует и Б. Селигмен.

Особенно много возражений в различной форме выдвигается против трудовой теории стоимости. Все эти возражения, в том числе и исходящие из смешения стоимости с субъективными оценками полезности благ, а также из пресловутой теории факторов производства, давно опровергнуты марксистской критикой, и надо сказать, что Селигмен ничего не сумел добавить к избитым аргументам вульгарной экономии.

Однако не случайно, что буржуазная политическая экономия до сих пор не прекращает своих нападок на трудовую теорию стоимости. Это объясняется тем, что трудовая теория стоимости лежит в основе разоблачения капиталистической эксплуатации, процесса производства и присвоения прибавочной стоимости. Обнажая природу капиталистической эксплуатации, трудовая теория стоимости дает в руки революционных масс мощное оружие политической борьбы.

В отличие от буржуазной теории факторов производства, объясняющей процесс образования стоимости вкладом каждого из трех факторов — земли, капитала и труда — в производство товара, трудовая теория стоимости признает в качестве единственного источника стоимости затраты общественно необходимого труда. Сила Марксова метода абстракции состоит в том, что в ходе анализа последовательных превращений стоимости в рыночную цену не теряется из виду единственный источник стоимости — затраты абстрактного труда — и в то же время учитывается влияние на процесс ценообразования всех модифицирующих условий, что обеспечивает подлинно научный процесс восхождения от абстрактного к конкретному.

Книга Б. Селигмена дает возможность читателю-марксисту еще раз убедиться в том, какое непреходящее значение имеет последовательная борьба с буржуазной политической экономией, научная критика ее основных направлений и концепций. Эта критика необходима не только для разоблачения современной буржуазной идеологии, она в то же время необходимый инструмент творческого развития самой марксистско-ленинской экономической теории.

А. М. Румянцев Л. Б. Алыпер I

А, Г. Милейковский

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Идея написать такого рода книгу возникла у меня еще в годы учебы и преподавания в Бруклинском колледже. Именно проф. Э. Шпенглер, ныне директор Школы общих исследований Бруклинского колледжа, своими превосходными лекциями по истории экономических учений и современной экономической мысли привил мне вкус к этому предмету. В те дни, а это было почти 30 лет назад, лишь авторы немногих учебников пытались охватить все экономические теории. А если речь шла об экономической мысли того времени, соответствующий учебный материал почти полностью отсутствовал; положение усугублялось отсутствием переводов некоторых крупнейших работ европейских авторов, таких, как «Теория экономического развития» Шумпетера и «Элементы чистой экономической теории» Вальраса. Викселль был практически неизвестен, а некоторые из наиболее интересных теорий еще ждали обнародования, в то время как весь мир был поражен и обескуражен экономическим крахом, постигшим сильнейшую нацию на земном шаре.

Положение ненамного улучшилось и к 1947 г., когда я вернулся в Бруклинский колледж, чтобы читать курсы экономического анализа и истории экономической мысли. Студенты Школы общих исследований имели крайне мало времени, и была очевидной необходимость в надлежащем учебном материале, в кото- пом был бы освещен современный этап в развитии экономической теории и который служил бы известным ориентиром в многочисленных течениях. Хотя некоторые работы к этому времени появились, но изложение в них, как правило, строилось по тематическому принципу. Разглядеть в них преемственность и взаимосвязь идей было по-прежнему нелегко. Но идея обычно нуждается в катализаторе. Эту роль взял на себя Иеремия Каплан из издательства «Фри пресс», который предложил дать более цельное изложение современной экономической мысли. На протяжении ряда лет я писал статьи по вопросам экономической теории * и об ее представителях для различных журналов: очерки о Кейнсе, Марксе и Шумпетере печатались в «Диссент», статьи о теории игр — в «Комментари» и «Лейбор энд нейшн», а пространное изложение теории экономического роста было опубликовано в «Диогене».

Эти небольшие статьи послужили началом для работы над данной книгой. Мои пристрастия, или, говоря более деликатно, моя система ценностей, видны уже из этих работ и, думается мне, пронизывают и настоящую книгу. Я получил институционалистскую «закалку» и никогда очень-то не симпатизировал попыткам превратить экономическую теорию в совокупность чисто технических приемов. Это, однако, не означает, что знание этих приемов не обязательно для создания действенной экономической теории. Мы раньше учимся ходить, а потом уже бегаем. С помощью технических приемов оттачиваются идеи и понятия, а это наверняка важно и ценно. Но я уже много лет твержу, что экономисты увязли в технических тонкостях и по сути дела не сумели из них выбраться.

Экономика — это прежде всего общественная наука, которая изучает то, как действует человек в сложном окружении. С помощью моделей можно, очевидно, вскрыть некоторые черты этой сложной действительности, но содержательными модели будут лишь в том случае, если они способствуют решению назревших социально-экономических вопросов. Важно уметь решать задачи, но эти решения следует применять на практике. Это означает, что следует больше внимания уделять тем аспектам экономической науки, которые отражают отношения между людьми: преимущественный * В подлиннике: «economics». О содержании этого английского термина см. в книге: Н. К. Карата- е в, «Economics — буржуазная политэкономия», М.» 1966. В дальнейшем это слово в зависимости от смысла фразы переводится как «политическая экономия», «экономическая теория», «наука об экономике». Б. Селигмен неоднократно возвращается к вопросу о различии между терминами «political economy» и «economics»- (см., например, раздел о Джевонсе).— Прим, перев..

2* 19;

упор на отношения между человеком и вещами и между вещами послужил, очевидно, основой для разработки некоторых технических приемов анализа, но он не способен полностью раскрыть экономические проявления социального поведения. Некоторые экономисты, конечно, пытались соединить чистую теорию с вопросами экономической политики и почти во всех этих случаях они имели в виду явно практические цели. В качестве примера можно назвать работы, принадлежащие скандинавским и голландским экономистам. Что же касается экономистов США, то обычно трудно сказать, как извлечь практические рекомендации из тех теоретических формулировок, которые господствуют в их трудах. Представляется, однако, что слияние теории и экономической политики не является недостижимой целью. Такое слияние предполагает, что общество рассматривается как сложное целое, а теория используется в качестве некоего орудия, а не является самоцелью. Технические приемы сами по себе не подходят для решения тех серьезных проблем, которые волнуют всех нас.

Наше повествование начинается 70-ми годами XIX века, когда представители немецкой исторической школы подняли бунт против казавшейся им жесткой классической доктрины. Конечно, бунтовщики были и раньше, однако этот период представляется нам естественным отправным пунктом для истории современной экономической теории. В сущности, история современной экономической науки носит трехчленный характер: сначала имели место отказ от формализма и попытка построить теорию, основанную на понимании важности человеческого сознания как фактора в социальной науке; из этого явно исходили такие авторы, как Шмоллер, Зомбарт, Вебер и Тони. Бунтарские настроения, хотя и другого рода, присущи социалистам и институционалистам. Эти вопросы рассматриваются в первой части.

Во второй части показано, как происходило восстановление традиции в экономической науке. Это началось с открытия, или, вернее, повторного открытия маржиналистских идей Джевонсом, австрийцами и Дж. Б. Кларком. Верно, маржиналисты также отвергли классическую доктрину, но не столько для того, чтобы покончить с традицией, сколько для того, чтобы поставить ее на более прочную основу. Важным аспектом такого развития теории послужили взгляды экономического либерализма, содержащиеся в работах Людвига фон Мизеса и Фридриха фон Хайека. Философские взгляды последних в сочетании со своеобразным вариантом маржинализма привели к такому консервативному взгляду на общество, который заставляет вспомнить о вигах. Однако лозаннская школа в лице Леона Вальраса и Вильфредо Парето предложила более нейтральную теорию экономического действия. Это течение экономической мысли продолжают и развивают труды Джона Хикса, Поля Самуэльсона и Василия Леонтьева, каждый из которых стремился к созданию унифицированной экономической теории.

Основной чертой современной экономической теории является, однако, тенденция к разработке чисто технических приемов ради них самих. Корни этого отчасти можно проследить в трудах шведских экономистов, хотя, как указывалось, именно у них можно найти более отчетливое по сравнению со многими другими экономистами понимание глубокой связи между теорией и практикой. Чистое теоретизирование — это также любимое занятие некоторых ведущих американских экономистов, что особенно видно из трудов Ирвинга Фишера, Фрэнка Найта и Милтона Фридмана. Наконец, следовало рассмотреть труды тех теоретиков, которые стремились разрабатывать проблемы реальной жизни — Шумпетера, Кейнса, Робинсон и Чемберлина. На протяжении всей книги я пытался говорить как о людях, так и о идеях. Книга заканчивается сводкой последних достижений в области экономического анализа — теории игр и линейного программирования.

Читатель легко обнаружит, что мой подход носит, в сущности, исторический характер в том смысле, что я исследую не только внутренние элементы теории. Я сознательно пытаюсь рассмотреть эволюцию современной экономической мысли под углом зрения того, как она реагирует на постоянно изменяющуюся действительность. Однако рассматриваемые в книге теории должны быть оценены также сами по себе, так что оказались неизбежными замечания как критического, так и исторического характера. Как удачно выразился Джордж Лихтгейм, теорию следует рассматривать с функциональной точки зрения, иначе говоря, необходимо раскрыть, как та или иная совокупность идей отражает ту конкретную эпоху, к которой они относятся. Для этого необходимо лишь проследить происхождение теории и характер ее развития, а также оценить истинность или ложность теории с точки зрения ее соответствия сложной действительности. С развитием науки такой подход отчасти вышел из моды, однако, когда изменения в теории в конечном счете зависят от постоянно меняющегося экономического, политического и интеллектуального климата, такая попытка оценки теории, по-видимому, всегда оправдана.

Часть первая

БУНТ

ПРОТИВ

ФОРМАЛИЗМА

Ж

Глава I

ПРОТЕСТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

1. «GEISTESWISSENSCHAFT UND VERSTEHEN»*: ОСОЗНАНИЕ РОЛИ ЧЕЛОВЕКА

Историческая школа в политической экономии знаменовала собой бунт против классической политической экономии. Последняя на протяжении XIX в. смогла, по крайней мере в Англии, с поразительной быстротой одержать победу над другими течениями. После этой победы казалось, что общие для западных стран проблемы решены в такой теоретически завершенной форме, которая не допускает никаких опровержений. Однако не прошло и нескольких десятилетий со времени выхода в свет произведений Джона Стюарта Милля, как в адрес классической школы стали высказываться критические замечания и возражения если и не в самой Англии, то, во всяком случае, в странах континентальной Европы, и особенно в Германии. Как и следовало ожидать, тон возражений был националистическим, а по содержанию они носили теоретический характер. Среди критиков обнаружилось сходство взглядов, которое можно объяснить лишь общностью теоретического наследия и точек зрения. Экономисты континентальной Европы сознавали, что общество претерпевает важные изменения и это порождает потребность в общественной науке нового типа. Для того чтобы удовлетворить этим требованиям, неко* Общественная наука и понимание (нем.).— Прим, перев.

торые авторы конструировали всеобъемлющие философские системы, другие же ограничивали исследование отдельными проблемами, однако они делали это таким образом, что вскоре выяснилась специфическая узость подхода.

Наиболее важное место в их представлениях занимало возросшее сознание роли, которую играет человеческий фактор, и это заставило указанных авторов усомниться в том, достаточна ли простая имитация физики для разработки практически полезной общественной науки Ч Сформировавшиеся в различных странах экономические институты отличаются друг от друга, отмечали они, и следует ожидать, что принципы и критерии, которые используются для того, чтобы объяснить развитие торговли и транспорта в этих странах, не совпадут с соответствующими принципами и критериями, относящимися к Англии. Во всяком случае, так, по-видимому, обстояло дело в Германии, где позднее развитие национального государства предполагало необходимость в мероприятиях неомеркантилистского характера. В Германии участие государства в экономической деятельности было по своим масштабам гораздо более широким, чем в странах, расположенных по обе стороны Ла-Манша. Как писал об этом периоде в истории Германии У. Митчелл: «Экономическая жизнь стабилизировалась, выкристалли23

зовалась в соответствии с определенными формами и порядками. Последние же в значительной мере определялись политическими институтами и обычаями, существовавшими на протяжении весьма длительного периода» 2.

Экономические вопросы в одинаковой мере являются и вопросами политическими, поэтому понятие «политическая экономия» или «национальная экономия», как ее обычно именовали немецкие авторы, в Германии сохраняло подлинный смысл, который в англосаксонских странах вскоре был утрачен. У немецких экономистов упор делался на то, что экономия является политической, и это предполагало рассмотрение в большей степени правил государственного управления, чем механизма рыночных цен. И взгляды немецких экономистов не только согласовывались с вмешательством государства в хозяйственные процессы, но даже поощряли такое вмешательство. Отношение немецких экономистов к проблеме свободной торговли, например, было обусловлено следующими соображениями: фритредерская политика уместна лишь для страны, которая в своем экономическом развитии смогла вырваться вперед, но непригодна для страны, которая всеми силами стремится преодолеть свою хозяйственную отсталость. В системе взаимосвязанных представлений, разработанных экономической наукой, государство было неотъемлемым составным элементом, поскольку его роль выходит за пределы простого объединения отдельных людей в коллектив.

Представления такого рода не были чужды немецким экономистам, потому что они воспитывались в традициях трансцендентализма, и это позволило им легко усвоить подобную философию. Их склад мышления был мало приспособлен для восприятия индивидуалистической философии английского утилитаризма. Интеллектуальной сферой, внутри которой распространялись их теории, служила главным образом давно утвердившаяся бюрократия; к тому же в стране ощущалось мощное влияние знаменитого философа Г. В. Ф. Гегеля3. По Гегелю, разум (в отличие от рассудка) служил неким способом связи с мировым духом. Стремясь к желаемой цели, Гегель исходил из следующего постулата: развитие духа осуществляется как диалектический процесс. Речь шла не о простом движении, а скорее о развитии комплекса понятий: тезис, антитезис и синтез, причем синтез всегда представляет собой уже совершенно новое явление. Этой концепции внутренне присущи понятия пространства и времени 4. Развитие человеческого общества, по существу, является не чем иным, как проявлением духа народа. Но в этом процессе развития государство, с этической точки зрения, всегда занимает главенствующее положение по сравнению с индивидуумом и семьей.

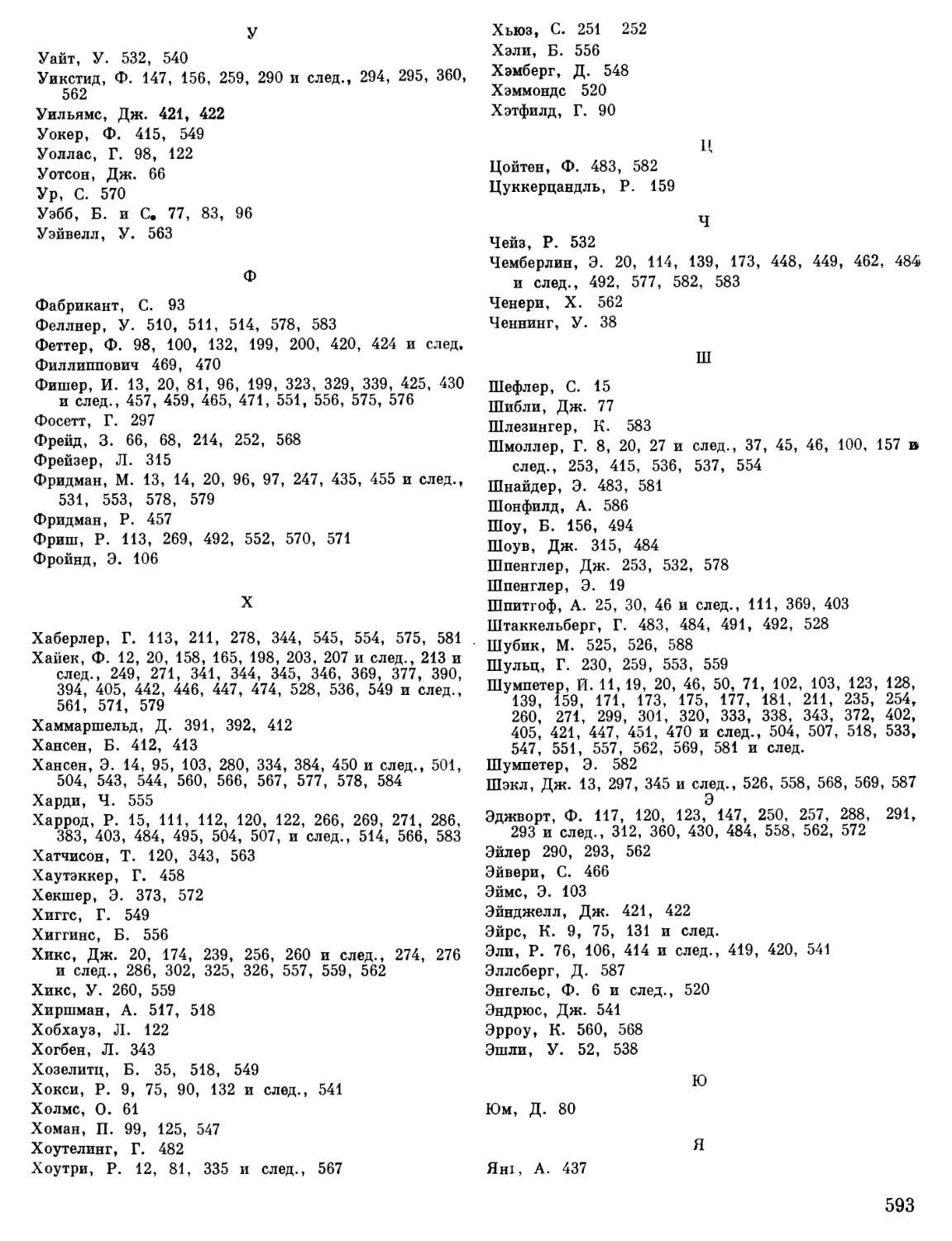

Такова была философская концепция, которая легла в основу методологии исторической школы. В работе «Феноменология духа» Гегель дал определение культуры как исследования истории человеческого духа. Он усиленно подчеркивал, что следует поставить под сомнение те реформы, которые обосновывались с помощью абстрактных рассуждений, потому что лишь познание духа в его историческом становлении может вскрыть подлинное направление развития общественных явлений. Мыслящие немцы находились под глубоким влиянием взглядов Гегеля, поскольку они содержали постановку вопроса о взаимоотношении между природой человека и общественными институтами. Хотя в последующем диалектика и была отвергнута как бесполезная концепция, она помогла разработать понятие стадии в историческом развитии и укрепить позиции генетического метода в общественных науках. (И все же Гегель выражал свое восхищение Адамом Смитом и Давидом Рикардо, чья экономическая теория служила классическим образцом абстрактного мышления, столь яростно отвергавшегося немецкими авторами!) Из этого следует, что на основе изучения прошлого можно осмыслить весь процесс развития культуры, а если проследить развертывание духовных сил, то это позволит, по существу, воссоздать пути дальнейшей ее эволюции. Последователи Гегеля видели основную задачу исторической науки в том, чхобы определить законы развития культуры. Лишь таким образом можно познать внутренние естественные законы, управляющие развитием общества 5.