Author: Звегинцева В.А.

Tags: философия психология лингвистика языковедение издательство прогресс сематика

Year: 1981

Text

НОВОЕ В ЗАРУБЕЖНОЙ

ЛИНГВИСТИКЕ

ВЫПУСК X

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА

Составление, общая редакция

и вступительная статья

В. А. Звегинцева

МОСКВА

«ПРОГРЕСС»

1981

ш

Переводы с английского языка Б. ГО ГОРОДЕЦКОГО, Э. М. МЕДНИКОВОЙ,

Н. В. ПЕРЦОВА, Н. Н riFPIIOliOO. И Г САКУООВОЙ, Е. Н. САВВИНОЙ

Редактор М, А. Оборина

В настоящий выпуск серии «Новое в зарубежной лингвистике»

включены работы наиболее видных зарубежных языковедов,

посвященные различным направлениям семантических исследований

последних десятилетий, большинство которых не получило достаточно

полного освещения в советской научной литературе.

Книга рекомендуется лингвистам всех специальностей, а также

философам и психологам.

Составление, вступительная статья, перевод на русский язык —

издательство «Прогресс», 1981.

70101—836

Н ооб(01)—81 182~-81 4602000000

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ПОСЛЕДНИХ

ДЕСЯТИЛЕТИЙ

1.

В настоящий сборник вошли по преимуществу статьи

американских ученых, опубликованные в 60-е и 70-е годы.

Объясняется это тем, что за рубежом именно лингвистами

США в этот период были разработаны новые подходы к

изучению семантики и высказаны оригинальные идеи

относительно ее положения в лингвистической теории*. Учитывая

факторы, характеризующие становление американской

лингвистической школы, такая ситуация представляется

несколько неожиданной.

У истоков американской лингвистической школы,- то

есть направления исследований, обладающего особыми,

только ему присущими чертами, стояли два крупных

ученых — Э. Сепир и Л. Блумфилд. И если от Л. Блумфилда

пошло блумфилдианство и даже постблумфилдианство, то

никакого «сепирианства» не возникло. И обусловлено это

обстоятельство было, несомненно, тем, что хотя Э. Сепир

имел дело с «местным» языковым материалом (американских

индейцев), пожалуй, в большей мере, чем Л. Блумфилд,

он стоял ближе к методической и теоретической европейской

традиции.

Как раз разрыв с этой традицией и был самой

существенной чертой американской школы лингвистики. Впервые он

проявился в работах Ф. Боаса, и в особенности в его

введении к «Руководству по языкам американских индейцев».

Форму законченной концепции он получил в работах Л.

Блумфилда, где с полной категоричностью языковое значение,

составляющее важнейший объект изучения европейской

лингвистики, либо вообще исключалось из лингвистический

науки, либо формулировалось в терминах, далеких от

лингвистики. Весьма показательным в этом отношении является

«Словарь американской лингвистической терминологии»,

* Эволюции современной семантики и другим ее направлениям,

развивающимся в разных странах, планируется посвятить

последующие сборники серии «Новое в зарубежной лингвистике».

5

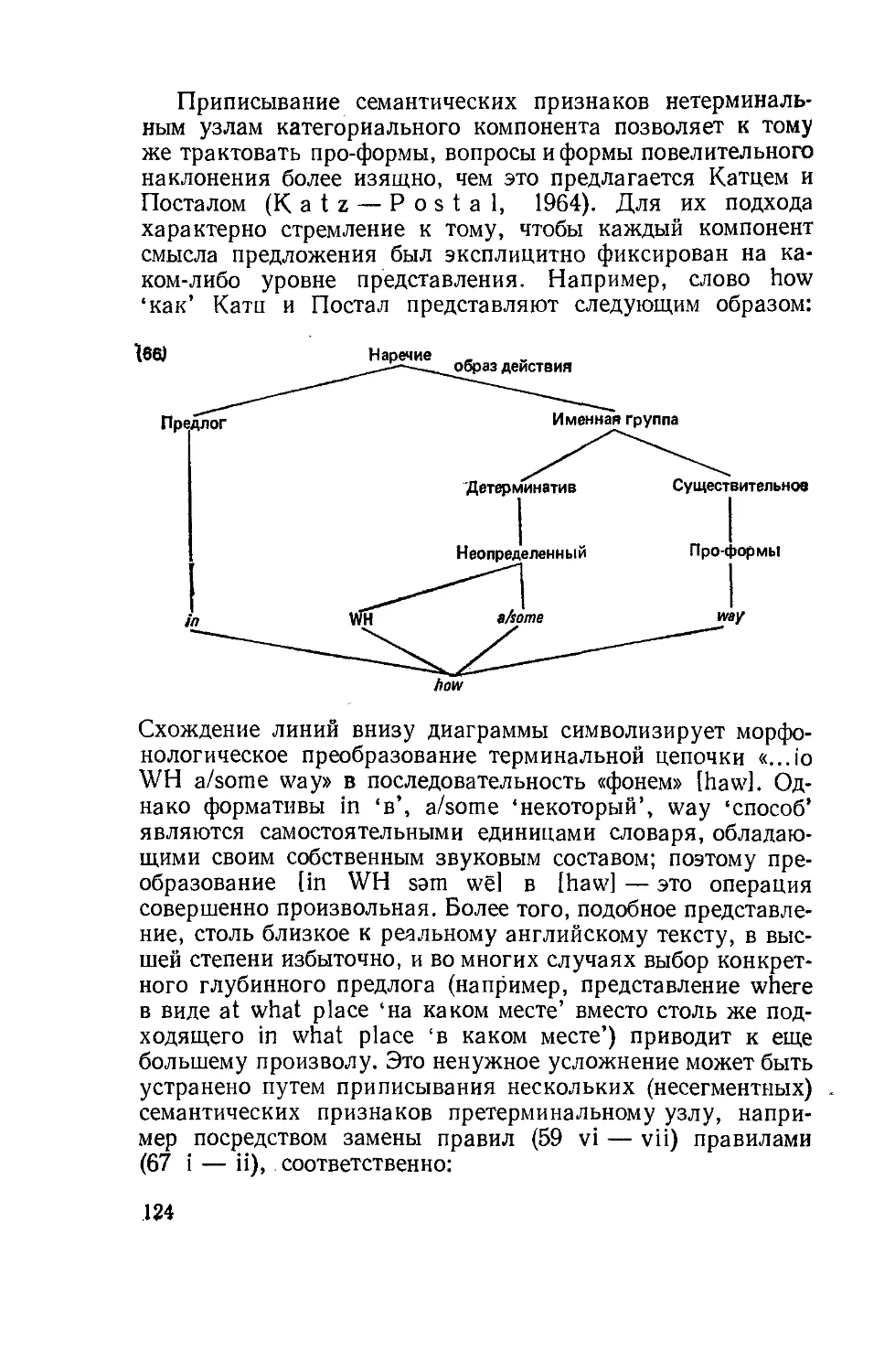

составленный Эриком Хэмпом и охватывающий период с

1925 по 1950 г. Определение терминов дается в словаре

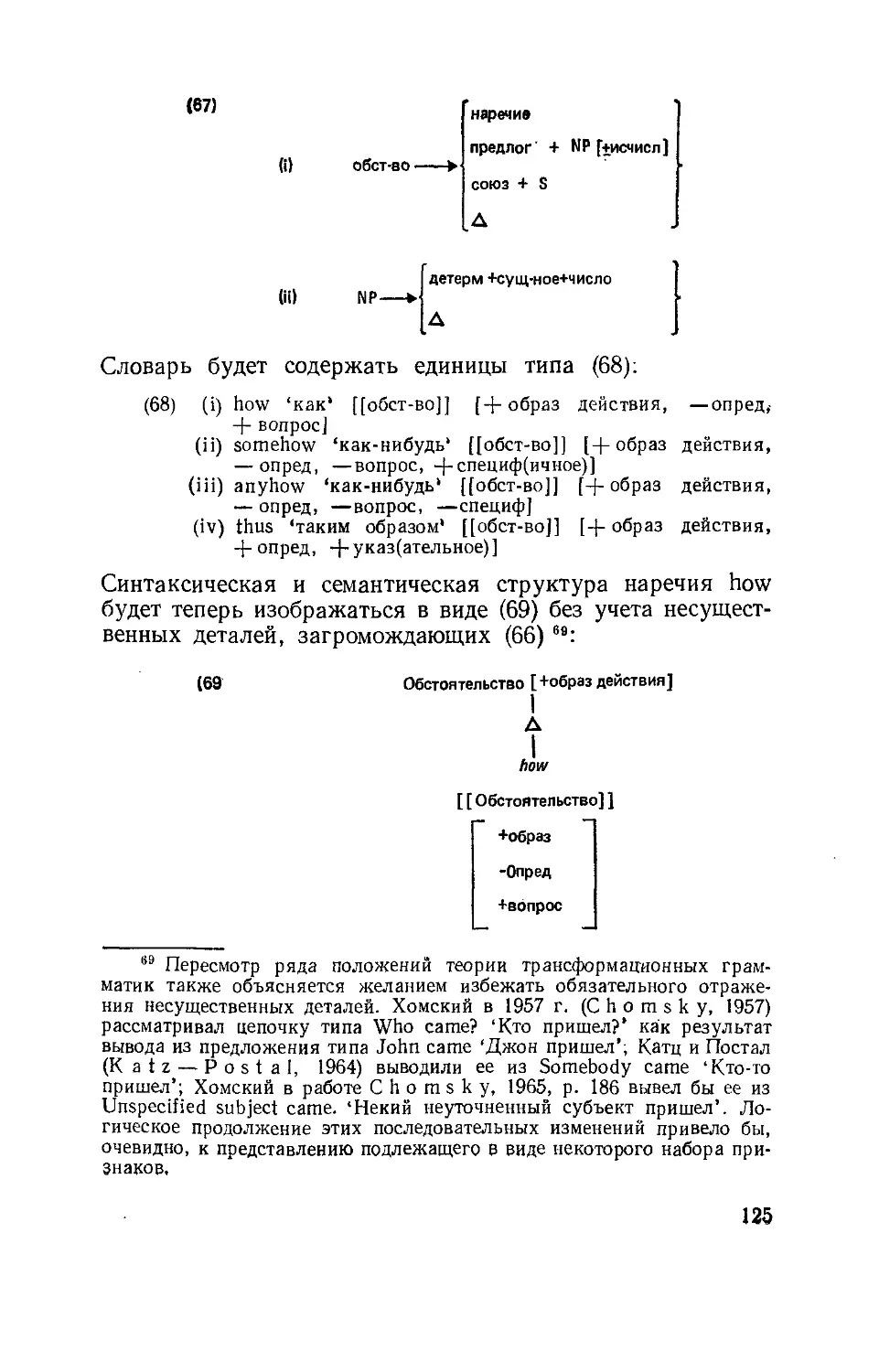

посредством соответствующих цитат американских авторов,

К термину «значение» приводятся такие толкования:

«Признаки, относящиеся к связи стимула и реакции, есть

значение». «Каждое высказывание может быть полностью

описано в терминах лексических и грамматических форм;

мы должны только помнить, что значения не могут быть

определены в терминах нашей науки» 1. Обе эти цитаты

принадлежат Л. Блумфилду. Ему следовали и все те языковеды,

которые стремились подчеркнуть свою принадлежность

к американской лингвистической парадигме. Так, М. Джоз

утверждал, что значение должно изучаться не в

лингвистике, а в социологии 2. А отсюда делался и более

принципиальный вывод для всей лингвистики в целом, который в самом

общем виде сводился к резкому сужению поля

лингвистических исследований. «Когда лингвистическая наука,—

писал, например, МакДэвид,— употребляет термин «язык»,

она ограничивает его системами условных акустических

символов, посредством которых общаются люди» 3. Э. Улен-

бек в своем докладе на сессии, приуроченной к «золотому

юбилею» (50-летию) Лингвистического общества

Америки, приводит слова позднее раскаявшегося в своих блумфил-

дианских грехах 4 Ч. Хокетта (из его известного «Курса

современной лингвистики»): «Лингвистика всегда

сосредоточивалась на трех центральных подсистемах

(грамматической, фонологической и морфофонемической), проявляя

мало заботы о периферийных системах», и совершенно

справедливо комментирует: «Такое утверждение могло быть

сделано только при условии, что под «лингвистикой»

понимается «лингвистика в Америке», и слово «всегда» оказывается

эквивалентным «со времен Блумфилда» 5. Много позднее,

оглядываясь на период господства в США блумфилдианской

концепции, современный американский лингвист У. Чейф,

. ". ' См. Э. X э м п. Словарь американской лингвистической

терминологии, перев. с англ., М., 1964, с. 78.

i M. J о о s. Language design.— «Journal of the Acoustical Society

of America», vol. 22, 1950, p. 701.

— s Jr. M с D a v i d. Review of Ch. Morris Signs, Language and

Behavior.— «Studies in Linguistics», Vol. 7, 1949, p. 69.

4 См. Ch. Ho eke 11. The State of the Art. The Hague, 1968.

- 5 E. M. Uh 1 e n b e с k. Linguistics in America 1924—1974.—

Ъ сборнике: H. Hoenigswald (ed.). The European Background

of American Linguistics. Dordrecht, 1979, p. 128.

6

положивший семантическую структуру в основу своей теб-

рии языка, констатировал последствия этого господства в

таких словах: «Лингвистика в настоящее время оказалась

в неудобной позиции, так как из всех разделов науки о

языке, которые она изучила, менее всего она узнала о

семантике» \ Это горькое признание не помешало самому У. Чей-

фу страницей ниже заявить, что, конечно же, слово,

поскольку оно относится к поверхностной структуре, нельзя

признать значимой единицей. «Любая серьезная современная

точка зрения на язык рассматривает элементы

поверхностной структуры лишь как косвенно соотносимые со

значением, так что мало толку в попытках обнаружить понятие,

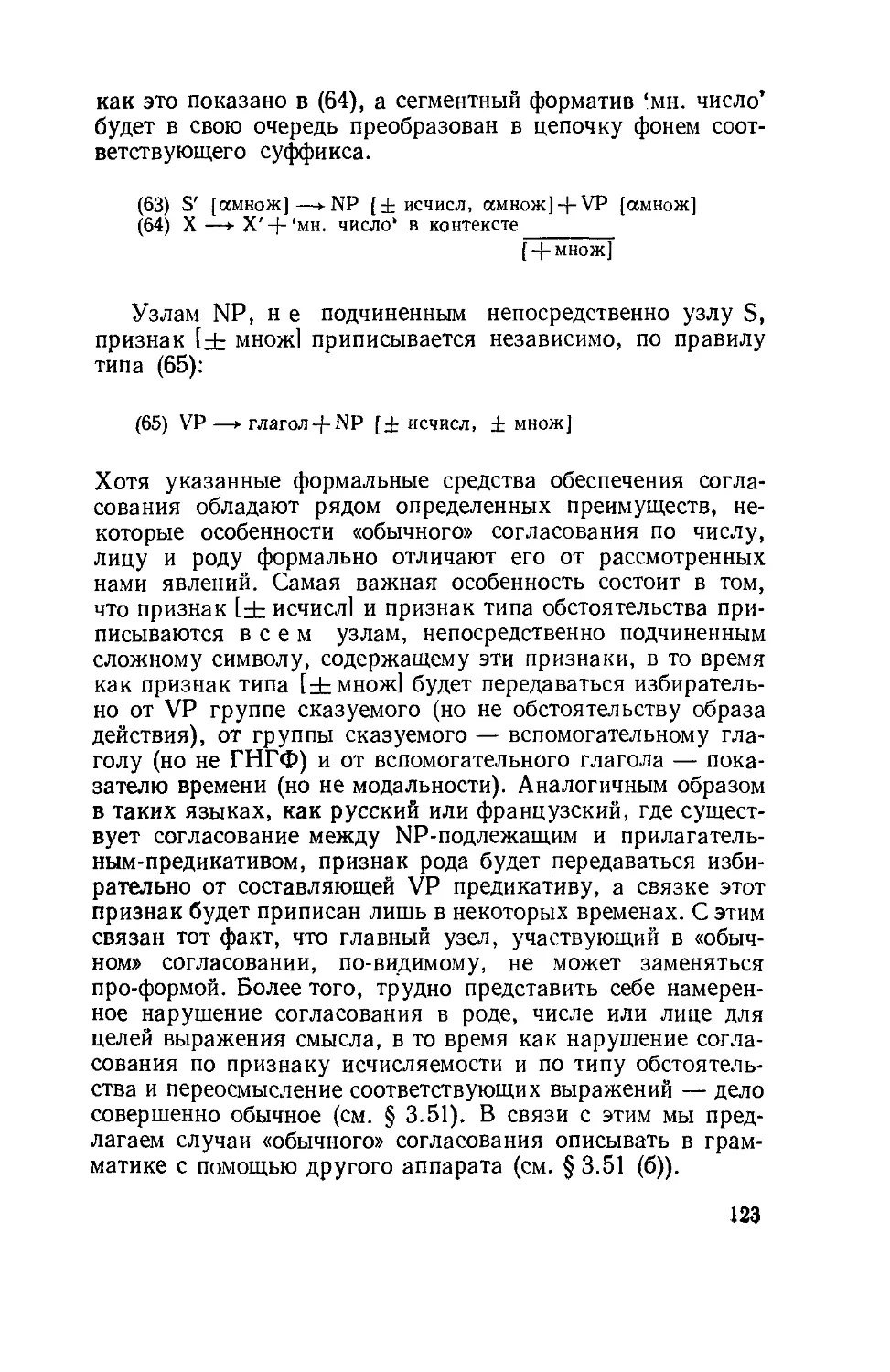

которое можно было бы соединить с таким элементом.

Концептуальная структура и поверхностная структура —

разные вещи»2.

Но так или иначе, а лингвистика США в 60-е и 70-е годы

постаралась выйти из описанного «неудобного положения»

и именно семантику превратила в один из главных

предметов своего научного рассмотрения. Разумеется, это

произошло не вдруг и не само по себе, а явилось следствием

возникновения новых методов лингвистического исследования

и изменения представления о природе языка. В США эти

процессы получили свое конкретное воплощение в области

семантики в компонентном анализе, в интерпретирующей

и порождающей семантике в рамках генеративной

лингвистики, а также в том направлении, которое условно можно

назвать ролевой семантикой. Конечно, для полноты

картины следовало бы упомянуть и о концептуальной семантике

Уоллеса Чейфа, но его работы выходят за пределы объема

настоящего сборника, и, помимо того, он хорошо известен

советскому читателю по его переведенной на русский язык

книге «Значение и структура языка».

Ниже последовательно будут рассмотрены три вида

выделенных выше семантических исследований и указаны их

конечные выводы.

2.

Компонентный анализ нельзя считать собственно

американским явлением. Его начала можно обнаружить в

построении универсальных «философских» языков, в методике

1 W. С h a f e. Meaning and the Structure of Language. Chicago and

London, 1970, p. 73.

2 Там же, с. 74.

7

составления идеографических словарей типа «Тезауруса»

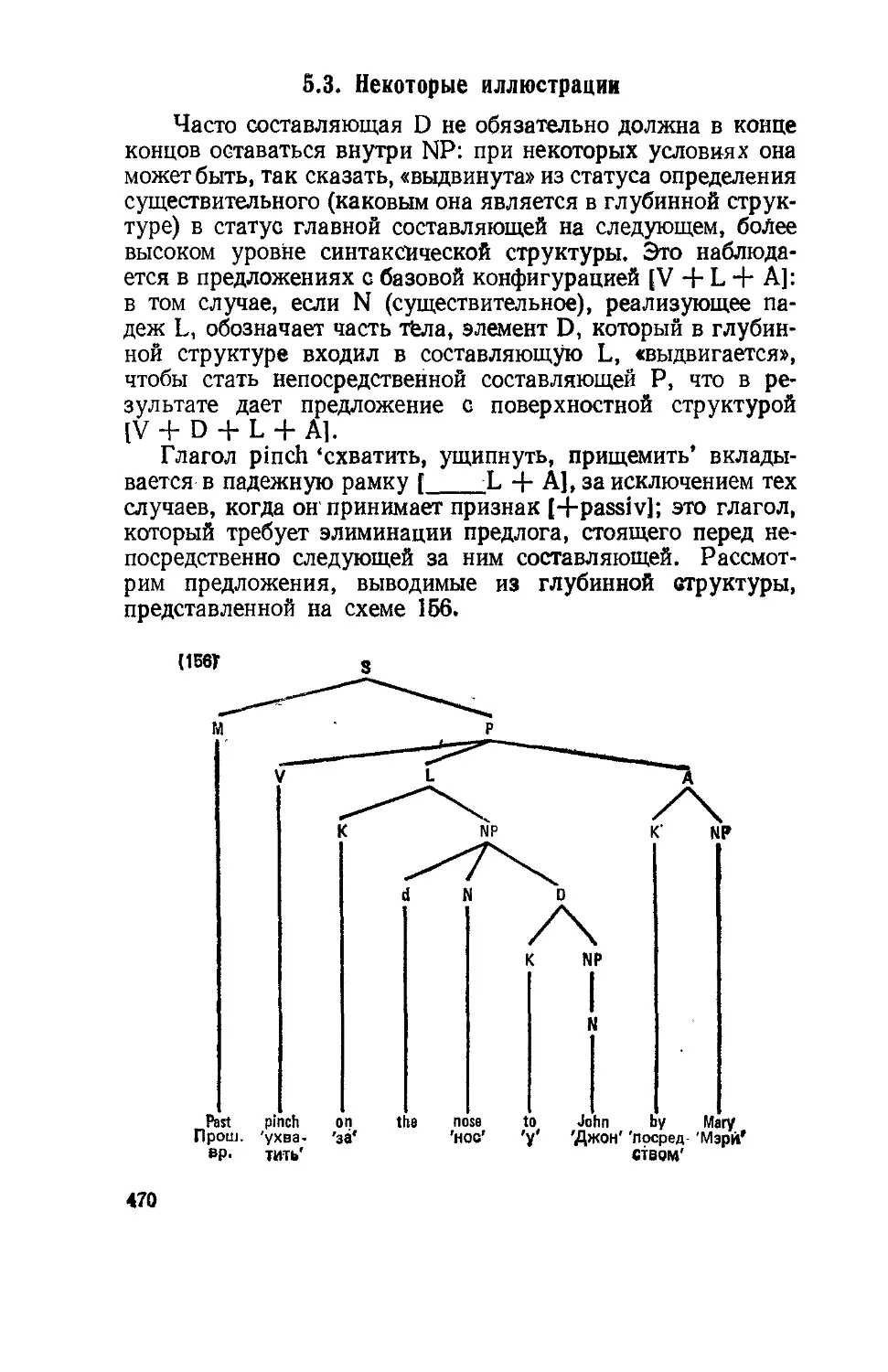

Роже, а в более близкой перспективе — в попытке Л. Ельм-

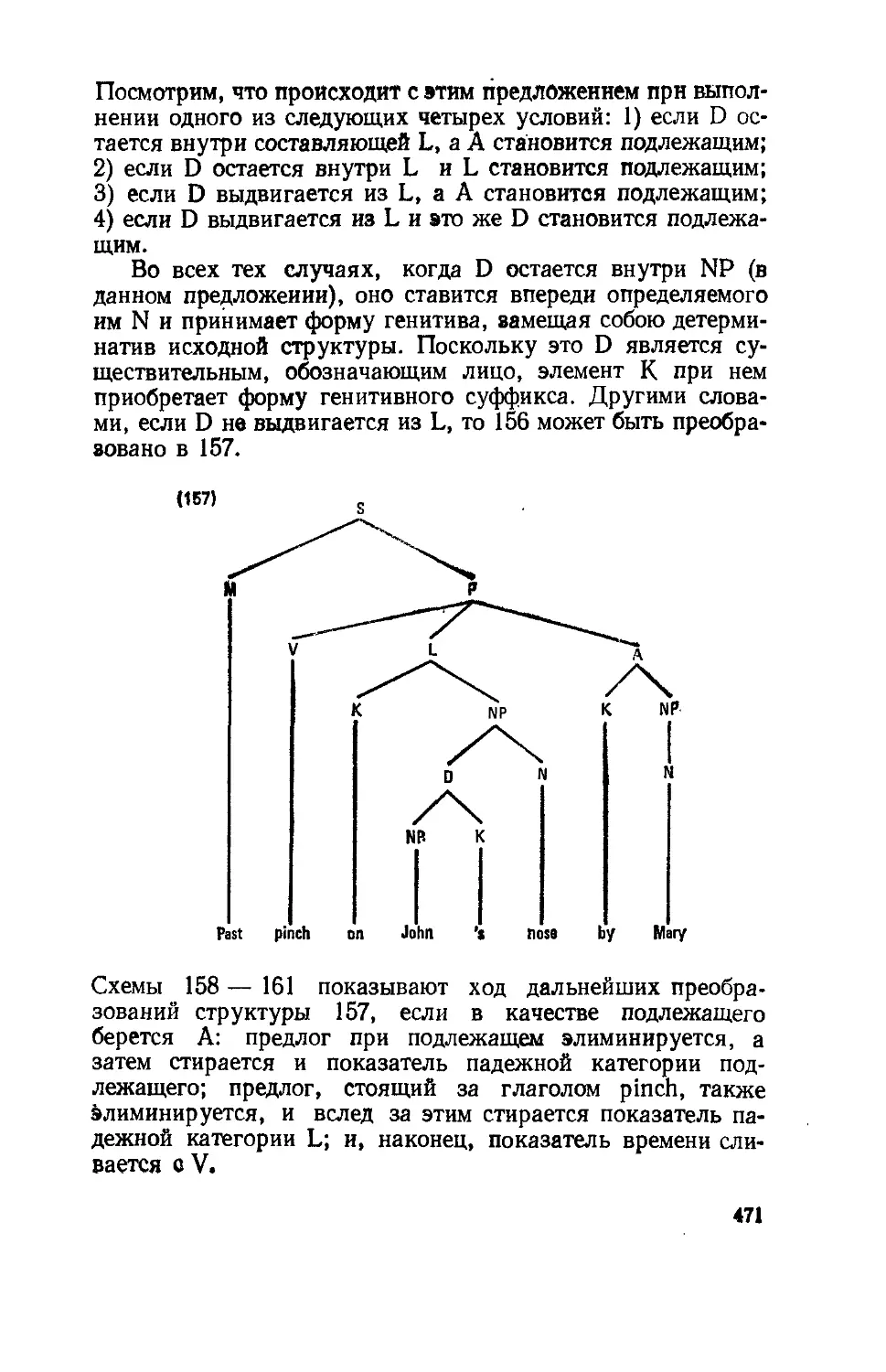

слева выделить предельно элементарные единицы плана

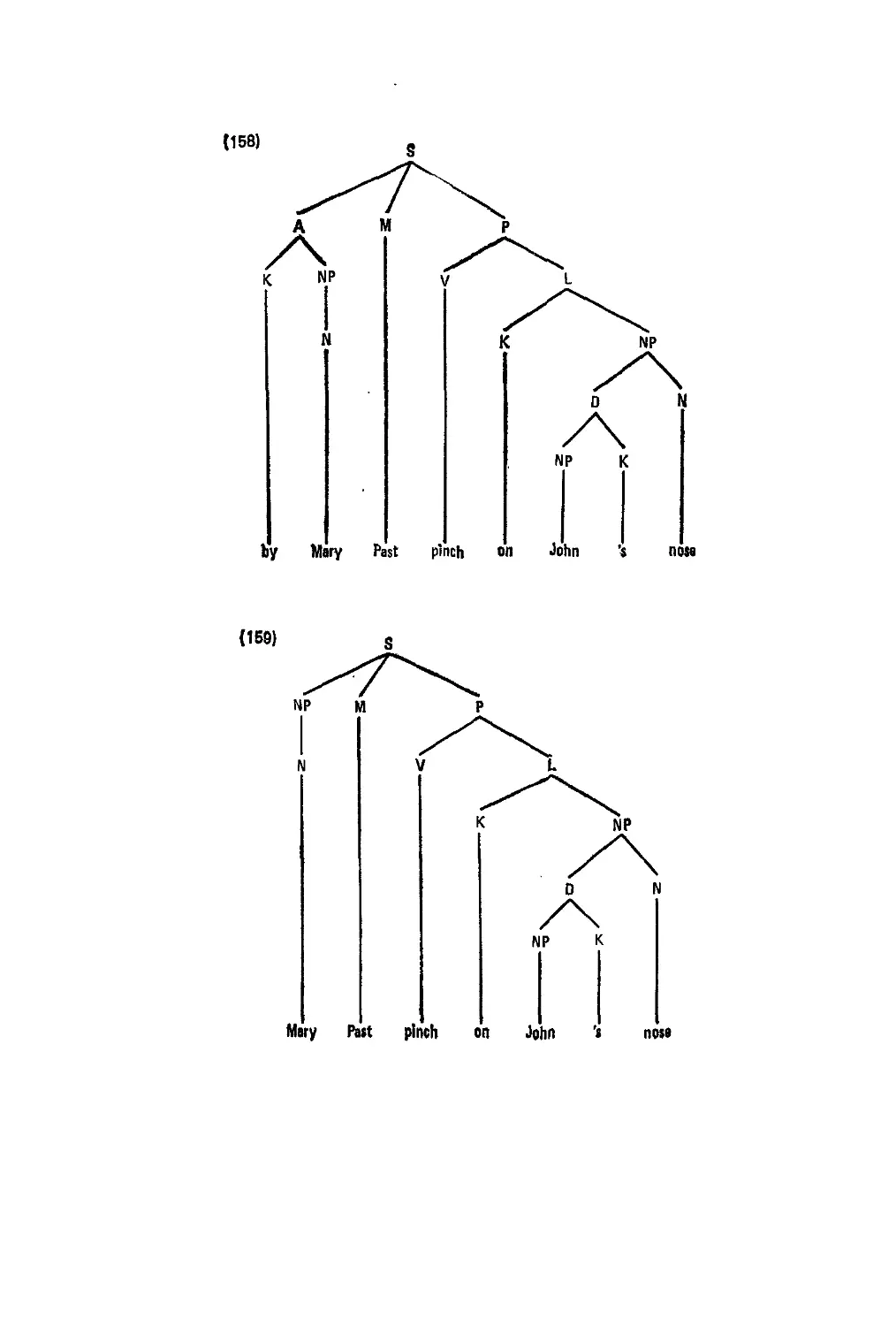

содержания — фигуры; или в стремлении таких

языковедов, как Поттье, Греймас и Косериу, использовать

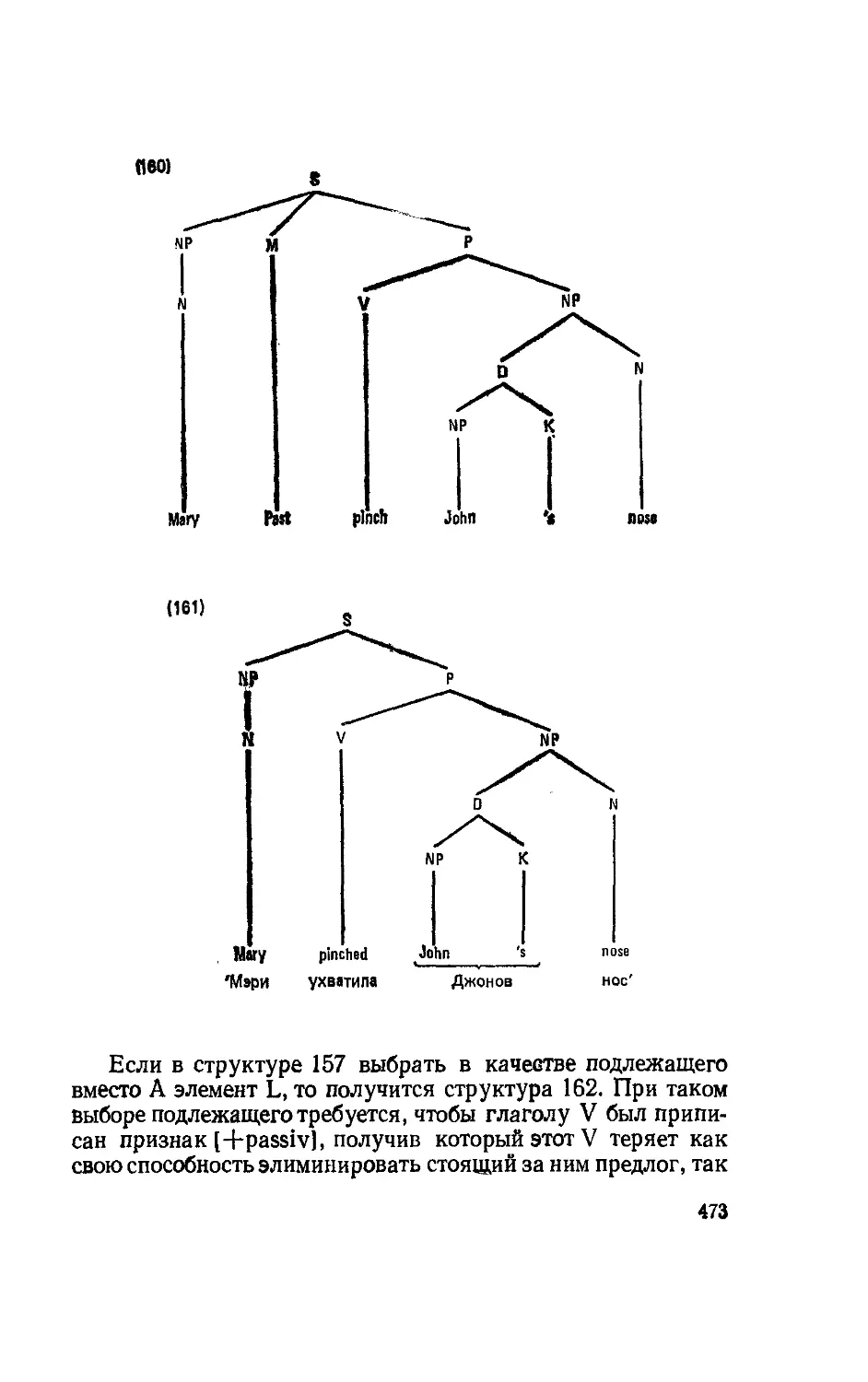

разработанное в фонологии понятие различительных признаков

для структурного анализа лексических значений. Но именно

в США компонентный анализ получил свое окончательное

методическое завершение и — что особенно важно — свое

оригинальное приложение и теоретическое истолкование.

В основе компонентного анализа, как он толкуется в

американских работах рассматриваемого нами периода,

лежат три главных принципа: описание значений

словарного состава естественных языков через посредство

конечного набора элементарных семантических единиц или

компонентов, представление этих семантических компонентов

как независимых от конкретных языков универсальных

репрезентаций и интерпретация их в качестве компонентов

концептуальной системы, входящей в познавательную

структуру человеческого ума. Естественным образом,

подвергать анализу и давать оценку компонентному анализу

следует по совокупности всех названных принципов, но это

возможно сделать лишь после того, как будет более

подробно разобран каждый из них в отдельности. Нелишне при

этом заметить, что нередко исследования, ориентирующиеся

на компонентный анализ, избирают в качестве своей основы

лишь один или два из перечисленных принципов, используя

его в, так сказать, «усеченной» форме и ставя тем самым

перед собой значительно более скромные задачи, нежели те,

на которые претендует компонентный анализ во всей

целостности своих принципов. Как правило, в такого рода

работах используется лишь принцип описания лексических

значений посредством ограниченного набора семантических

компонентов. С него и начнем.

Обращение к этому принципу и до известной степени

успех его был обусловлен очевидной произвольностью и

субъективностью традиционных описаний лексических

значений в статьях толковых словарей. Описание значений слов

через посредство семантических компонентов привлекало

своей кажущейся объективностью и простотой, которые

допускали и использование формального аппарата (как это

делает в своей статье видный лингвист из ГДР М. Бирвиш).

Однако чем дальше развивалась техника описания лек-

8

сических значений с помощью семантических компонентов,

чем шире он охватывал лексику языков, тем больше

возникало трудностей и усложнялись его методические

процедуры и тем яснее становилась ограниченность такого

подхода.

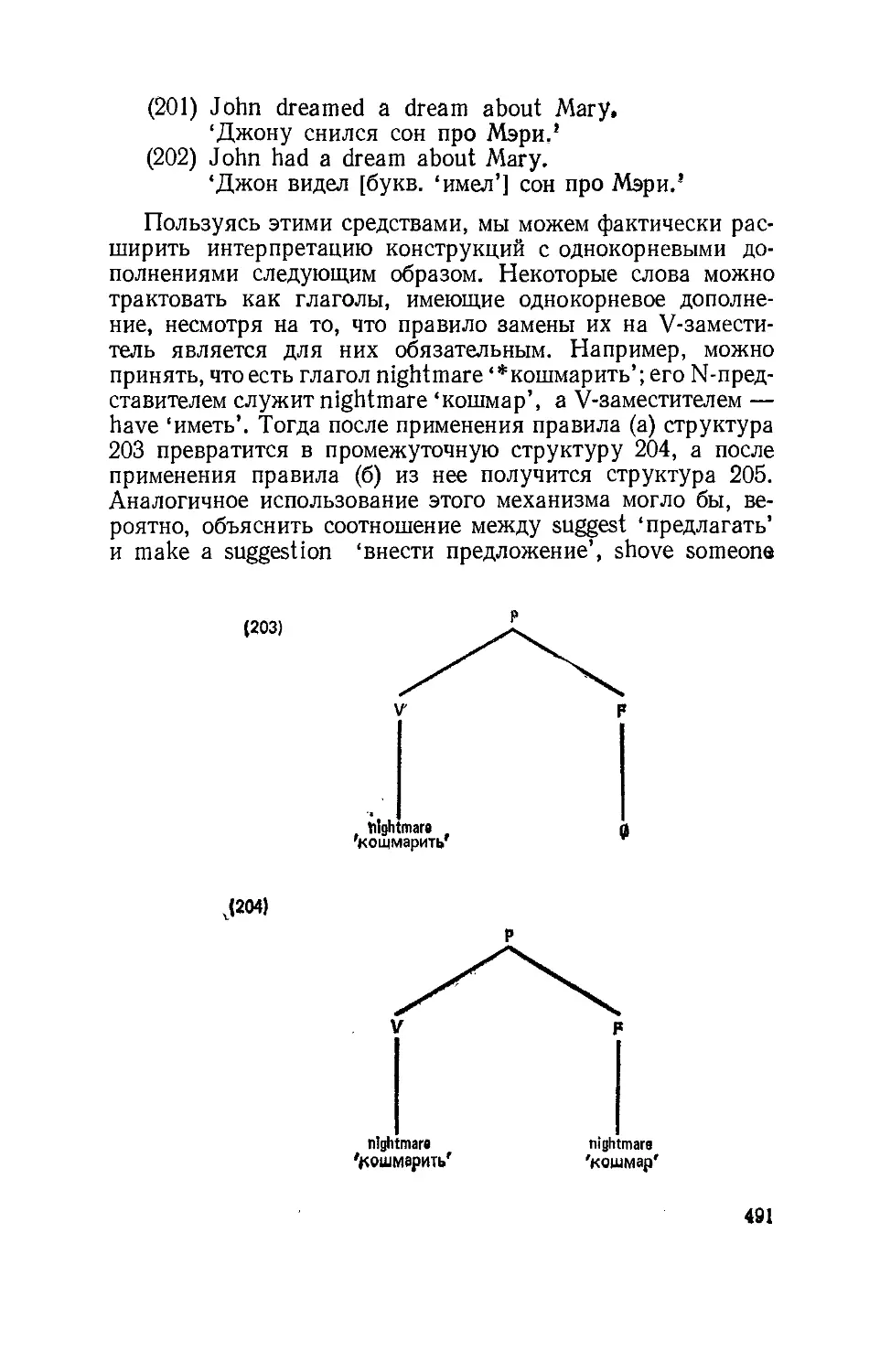

Анализ лексических значений посредством

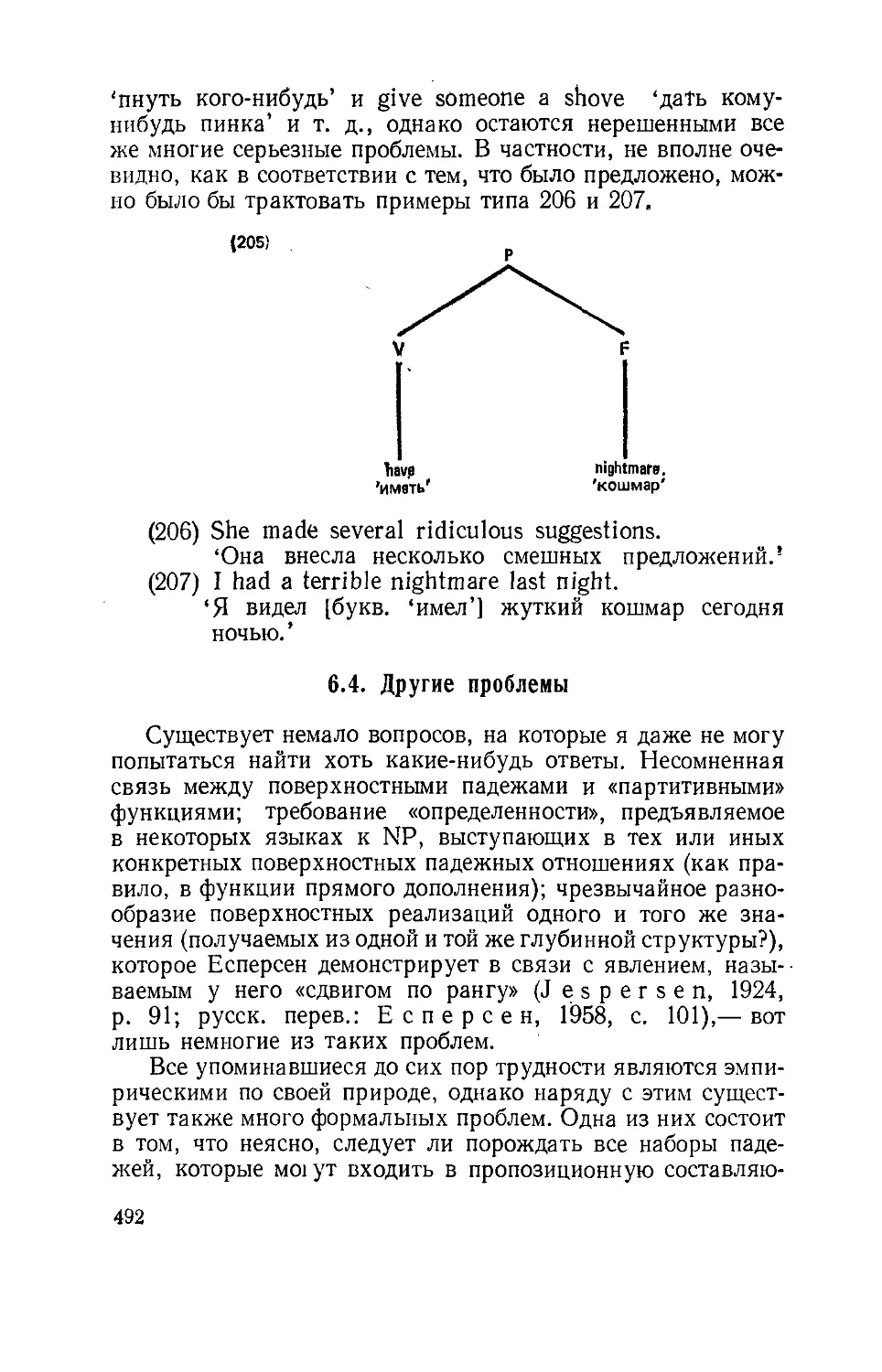

семантических компонентов имеет дело как с микроструктурами, так

и с макроструктурами. В первом случае анализируются

различные значения одного слова (если, конечно, оно поли-

семантично), во втором случае — обычно тематически

близкие группы слов. Но в обоих случаях, как было уже

упомянуто, компонентный анализ следовал тем процедурам,

которые были выработаны для выделения различительных

признаков в фонологии и для описания через пучки этих

различительных признаков отдельных фонем любого языка.

В результате такого подхода в фонологии был установлен

весьма ограниченный набор различительных признаков,

который образовывал универсальный алфавит описания

фонем всех языков. По поводу статуса различительных

признаков велись горячие споры, известную ясность в которые

внесли слова Р. Якобсона (а именно с его именем

связывается концепция различительных признаков в фонологии)

о том, что уровень фонем и уровень признаков речевого

анализа требуют того, чтобы оба набора строго различались.

Уже этих поясняющих слов достаточно для того, чтобы,

принимая фонемы как минимальные единицы языка,

вынести различительные признаки за пределы языка и отнести

их к уровню описания — описания через посредство

конечного универсального набора признаков. Кстати говоря,

в обратной последовательности именно универсальный

характер фонологических различительных признаков

послужил Н. Хомскому основанием для отнесения их к языку,

поскольку он и ставил перед собой задачу найти языковые

универсалии. Другими словами, универсальность

используется у Н. Хомского в качестве критерия определения

языкового статуса тех или иных категорий или единиц.

Какой же характер принимают все эти процедуры при

выделении семантических компонентов и через их посредство

определение (или описание?) лексических значений? Здесь

нет надобности останавливаться на этом, поскольку об

этом подробно говорится в соответствующих статьях

сборника. Однако все же представляется уместным сделать

несколько общих замечаний относительно действительных

9

рабочих возможностей компонентного анализа и тем самым

предоставить некоторые данные для его оценки.

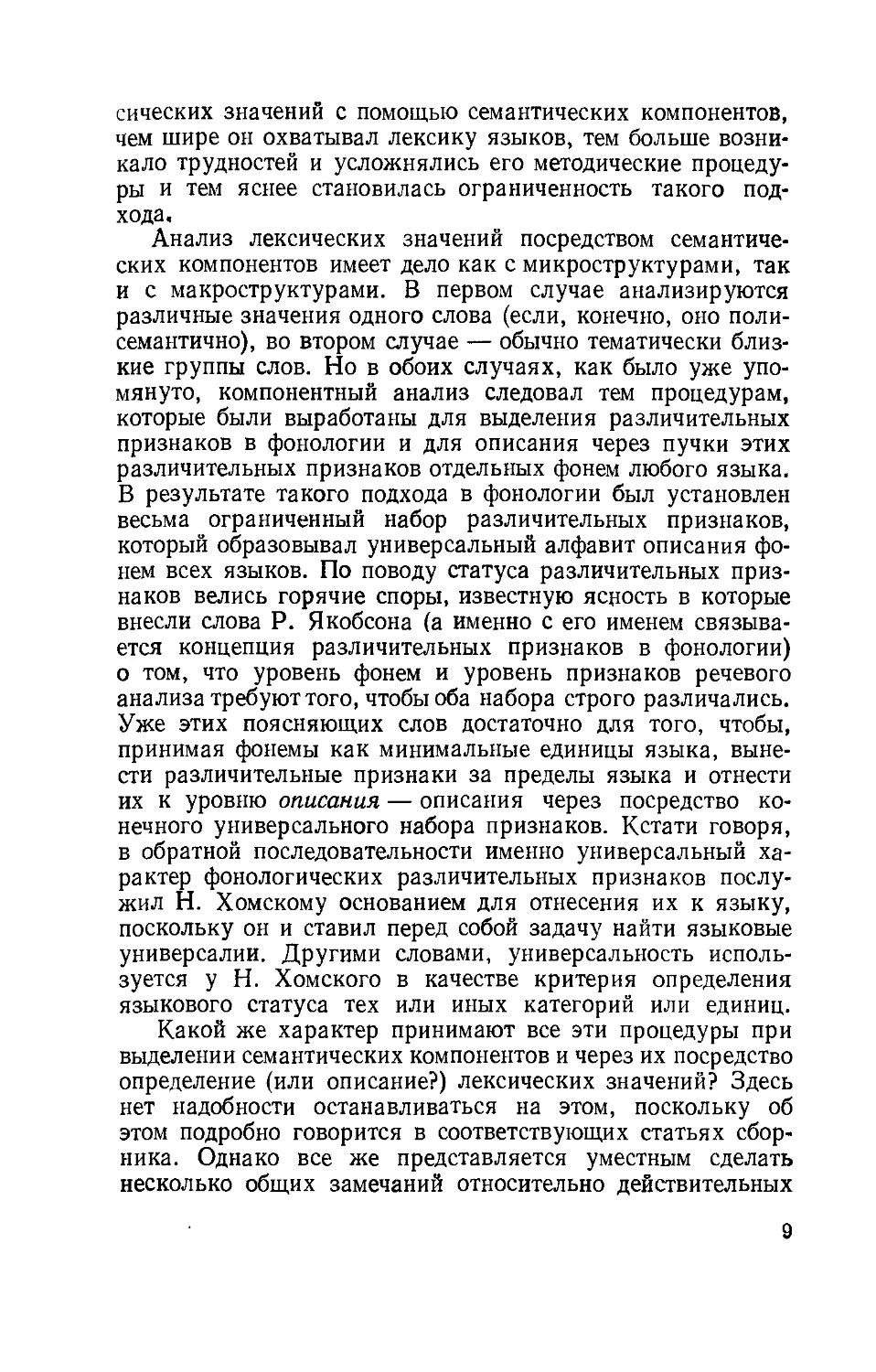

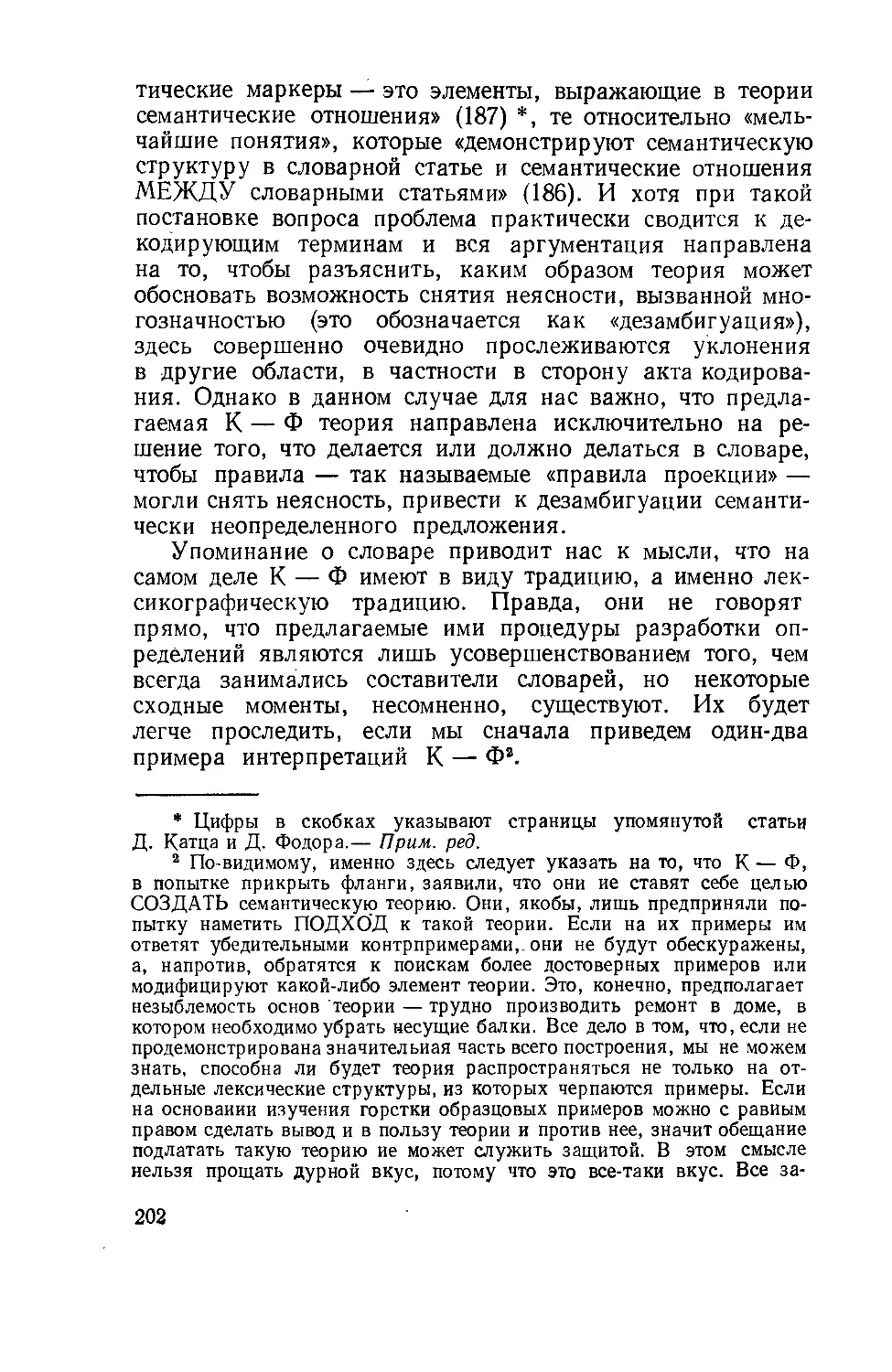

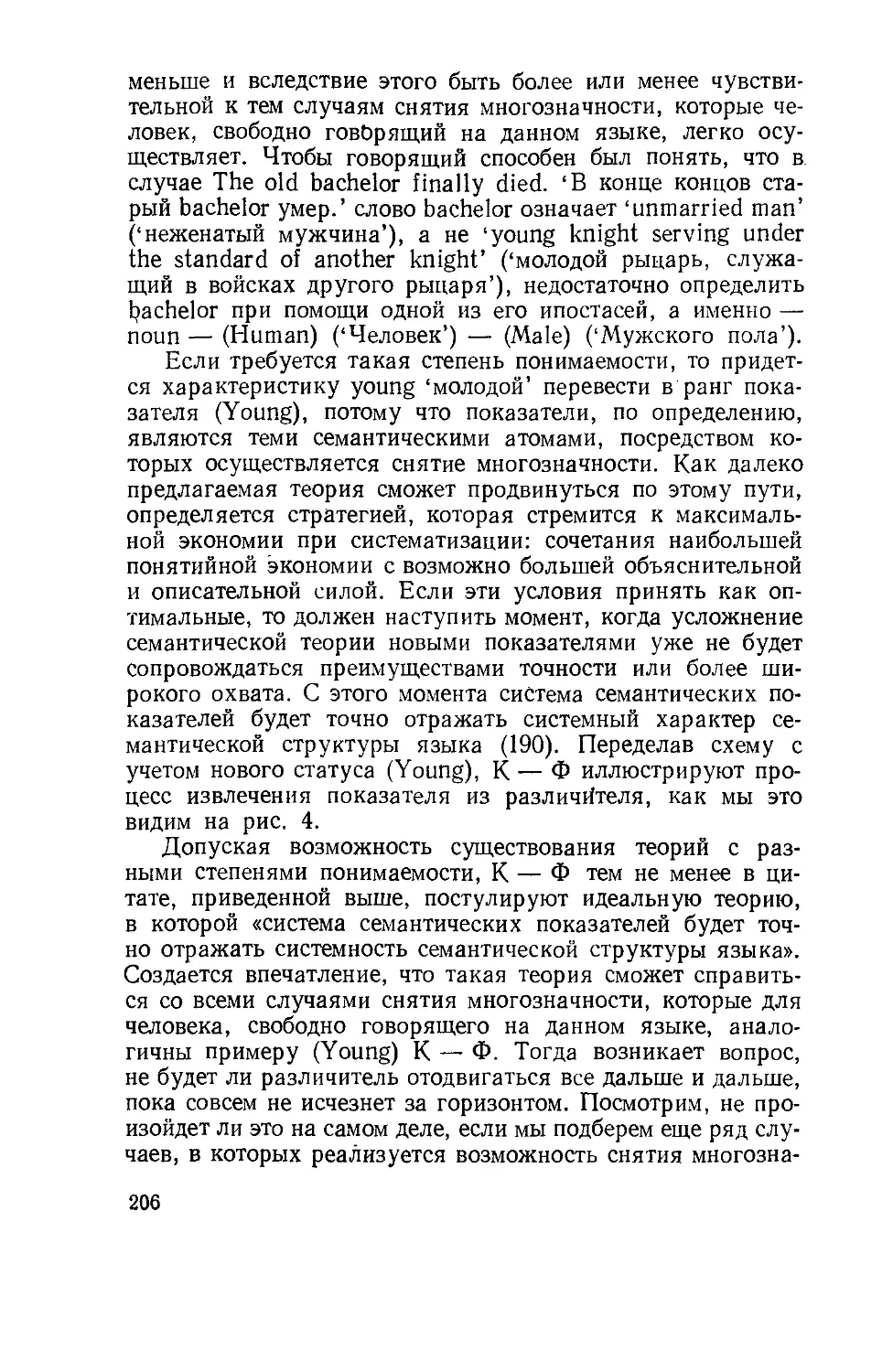

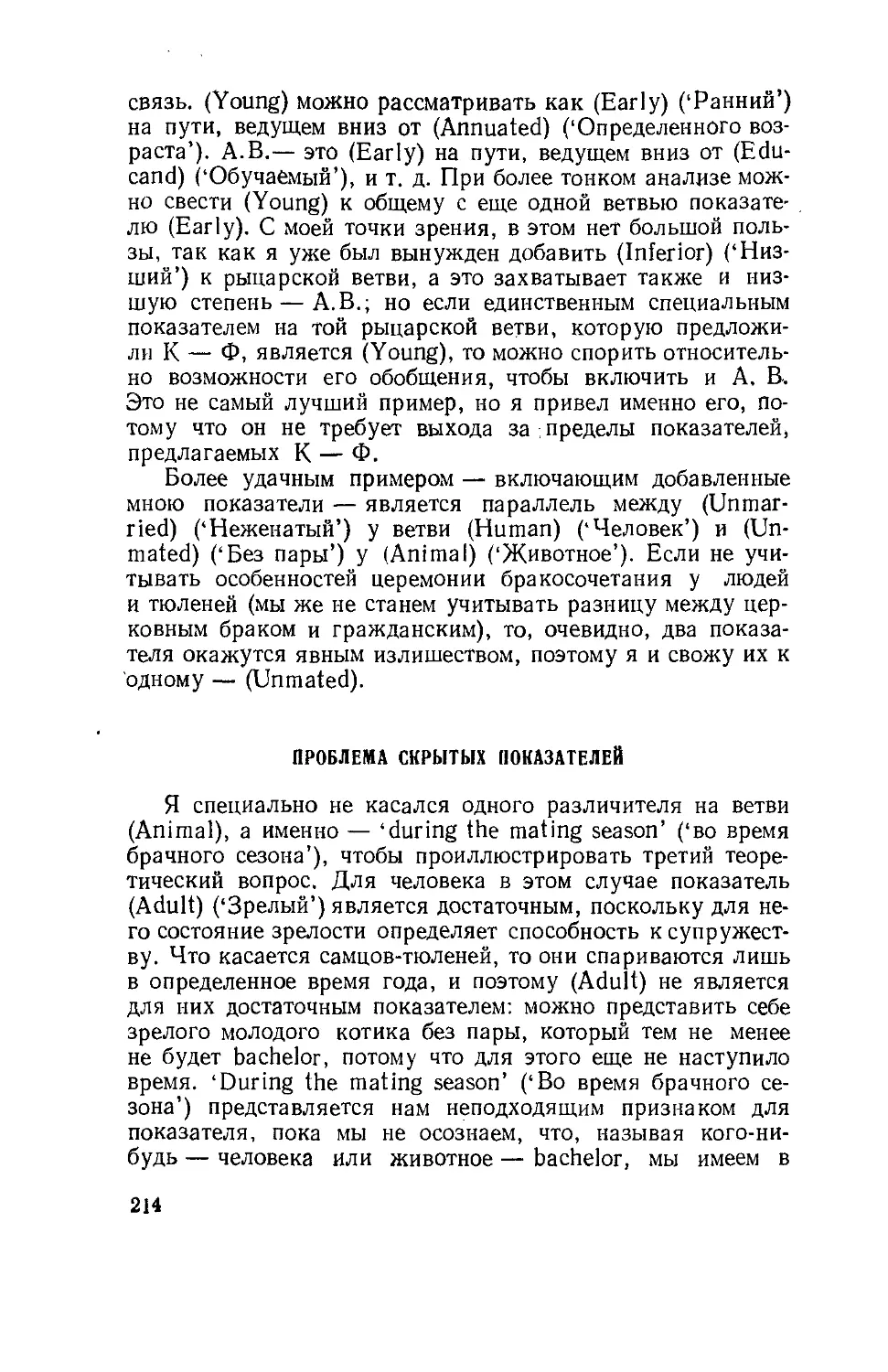

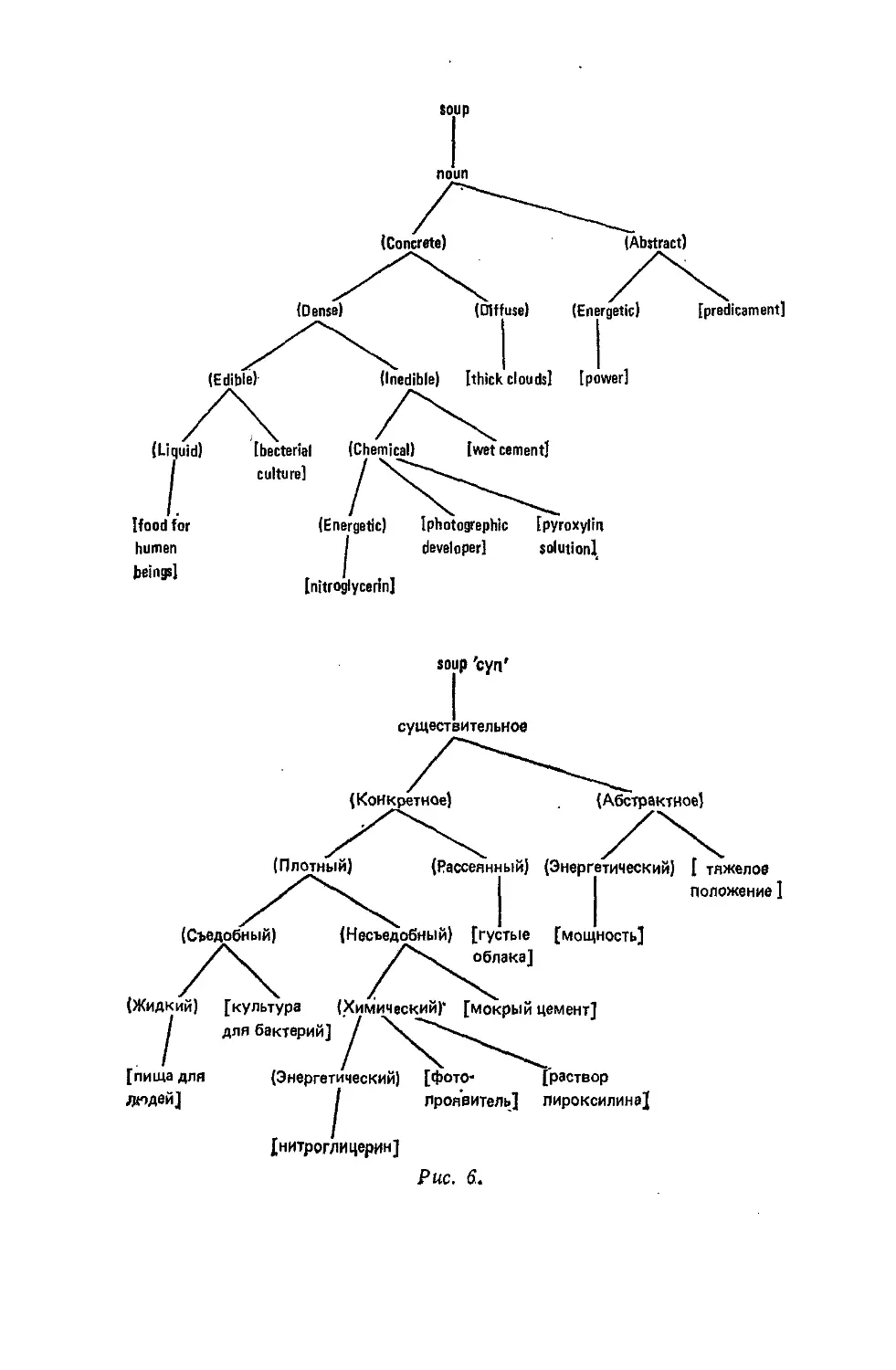

Дж. Катц, являющийся, пожалуй, самой

представительной фигурой в разработке методики компонентного анализа

и его теоретического осмысления, демонстрирует его

технику на ставшем в дальнейшем стандартном примере со

словом bachelor. При этом он оперирует тремя категориями:

лексическими ридингами (или прочтениями), которые

вполне можно отождествить с тем, что в традиционных словарных

статьях именуется отдельными значениями слов;

семантическими маркерами (или признаками), которые и

воплощают собой минимальные семантические компоненты, и

селекционными ограничениями (или различителями). Если,

по мнению Дж. Катца, семантические маркеры выражают

концептуальные элементы структуры значения, то

селекционные ограничения указывают области их использования.

Как пишут Дж. Катц и Дж. Фодор в своей многократно

перепечатывавшеися совместной статье, «Семантические

маркеры и различители являются средствами, при помощи

которых мы можем разложить значение одного из смыслов

лексической единицы на составляющие его

концептуальные атомы и таким образом представить семантическую

структуру словарной единицы и семантические отношения

между словарными единицами. Иными словами,

семантические отношения между различными смыслами

лексической единицы и между различными смыслами разных

лексических единиц представляются посредством формальных

отношений между маркерами и различителями»1. Вот

как выглядит произведенное Дж. Катцем разложение

значения слова bachelor на составляющие его компоненты

(римскими цифрами помечаются отдельные ридинги, в

круглых скобках даются маркеры, а в квадратных —

различители):

bachelor ->- I. (физический объект), (живой),

(человеческий), (мужской), (взрослый) — [никогда не

женившийся]

II. (физический объект), (живой),

(человеческий), (молодой) — [рыцарь, служащий под

штандартом другого рыцаря]

1 J. К a t z, J. F о d о г. The Structure of Semantic Theory.—

«Language», vol. 39, 1963, p. 185—186.

ID

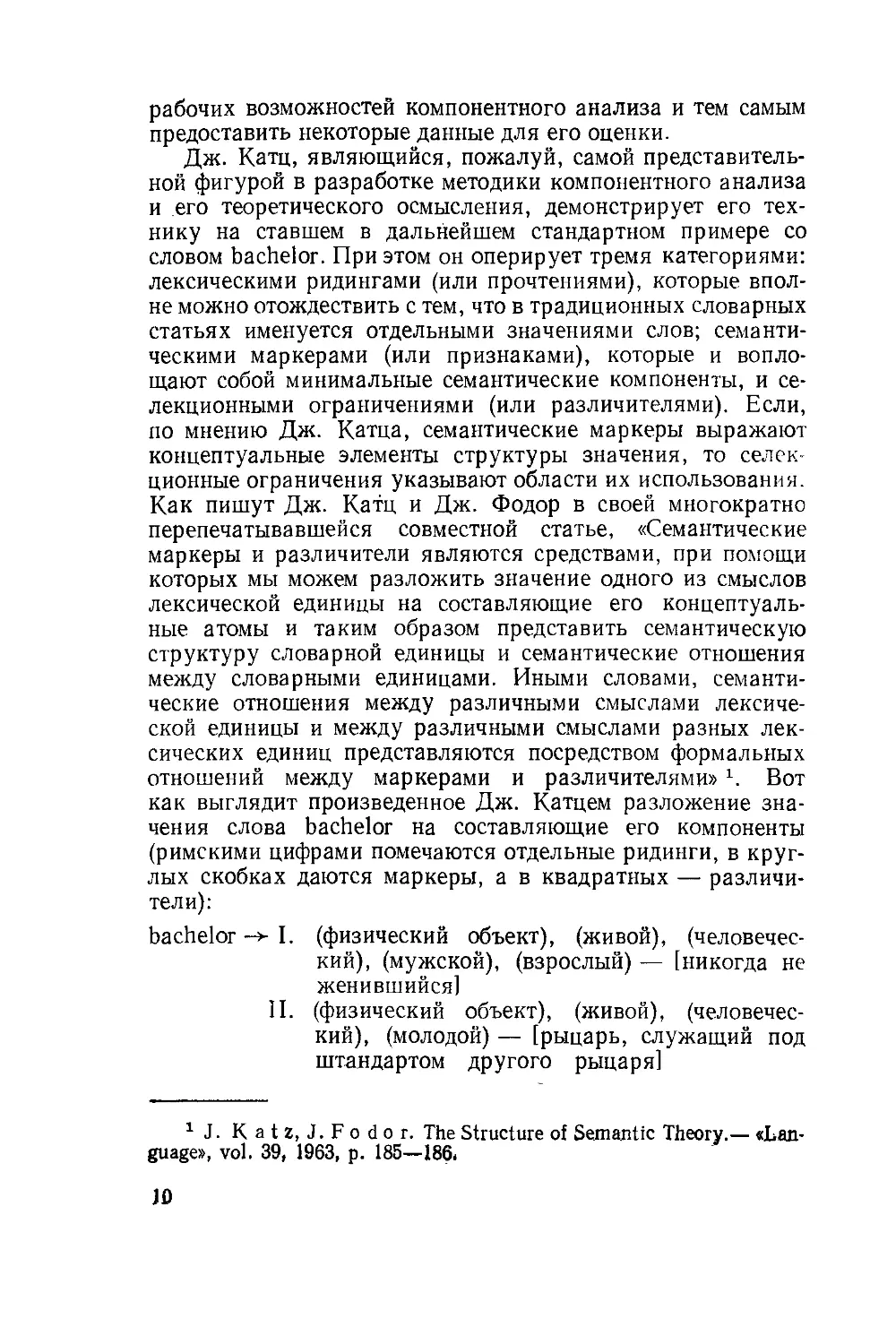

III. (физический объект), (живой),

(человеческий) — [имеющий академическую степень

после первых четырех курсов колледжа]

IV. (физический объект), (живой), (животное),

(мужской) — [не имеющий самки тюлень в

период спаривания] 1.

Сделаем теперь некоторые наблюдения относительно

предлагаемых методов разложения семантических структур,

засвидетельствованных отдельными словарными единицами.

С самого начала следует отметить, что компонентный

анализ, как он представляется Дж. Катцем, Дж. Фодором и

их последователями, не делает никакого различия между

микроструктурами и макроструктурами. Говоря

традиционным языком, он в равное положение ставит и

отдельные значения одного и того же слова и отдельные слова в

целом (что с очевидностью явствует и из приведенной выше

цитаты). Это можно рассматривать как первый шаг в

направлении утверждения статуса универсальности

семантических компонентов. Установление равенства между

отдельными значениями слова (по терминологии Дж. Катца —

смыслами лексической единицы) и словом, фактически

ведущее к упразднению автономии слова, находится в резком

противоречии с выделением лексических ридингов: по самой

своей сущности ридинги (прочтения) мыслимы только в

пределах слова. Ведь нет никакой возможности выделить

отдельные ридинги слова, если нет самого слова. Здесь

следует обратить внимание и на то, что никакой особой

процедуры для выделения ридингов компонентный анализ не

предлагает. По сути дела, он берет их готовыми из

традиционных словарных статей, где они, как было сказано,

выступают в виде отдельных значений слов.

Критически настроенные по отношению к

компонентному анализу лингвисты справедливо указывают и на

произвольность, интуитивность выделения семантических

маркеров, что особенно отчетливо проявляется тогда, когда

анализу подвергаются макроструктуры, состоящие из групп

слов. Мало того, что эти группы допускают варьирование

семантических маркеров, сами эти группы слов составляются

1 J. К a t z. The Philosophy of Language. New-York — London,

1966, p. 155. Этот пример приводится также ниже, в статье Дж.

Катца, но в иной интерпретации.

11

по специально подобранным тематическим признакам с

очевидной общностью значений. За пределами таких

тематических групп компонентный анализ, в сущности,

оказывается бессильным. Так, едва ли он может что-либо дать при

анализе такой группы слов, как: бытие, утка, бег, колбаса,

учащение, пример, белизна. Будучи замкнут в узких

лексических пределах, компонентный анализ оказывается

неспособным решить главную свою задачу — создать конечный и

ограниченный универсальный алфавит для описания

семантических структур языков в целом (как это удалось сделать

с фонемным составом языков). Помимо всего прочего, такой

алфавит должен бы быть равнозначен концептуальному

богатству языков, исчислить которое едва ли возможно.

Наконец, надо указать и на мнимую независимость

семантических компонентов — маркеров от семантических

структур конкретных языков. Неправомерность подобных

притязаний демонстрирует и уже приведенный пример с

разложением семантической структуры слова bachelor. В первом

его ридинге находится различитель [никогда не

женившийся]. Этот различитель ориентируется на особенности

русского языка, где, поскольку речь идет о мужской особи

(см. маркер (мужской)), то есть о холостяке, уместно

использовать как раз этот различитель: к женской особи он

неприменим. В английском же языке различитель [Never

Married] в равной степени относится и к мужской особи и к

женской особи и поэтому должен бы быть переведен по-

иному: [никогда не состоявший в браке]. Кстати говоря,

русская форма данного различителя делает излишним и

маркер (мужской), так как [никогда не женившийся] может

быть применен только к мужской особи.

Подобного рода наблюдения (более подробный их анализ

см. в статье Д. Болинджера) свидетельствуют о том, что

семантические компоненты, вычленяемые из лексикона

конкретных языков, не могут быть универсальными. А

поскольку это так, они не имеют никаких оснований

рассматриваться как элементы мыслительной структуры в силу того

обстоятельства, что приписывание семантическим компонентам

такого их статуса было бы равнозначно признанию

национальных форм мышления, что очевидно абсурдно.

Но, как отмечалось, именно оценка семантических

компонентов как универсальных единиц, обладающих

когнитивными качествами, послужила основанием для

включения компонентного анализа в теорию трансформационных

12

порождающих грамматик на том ее этапе, когда она

вынуждена была принять в свое лоно семантический компонент.

Но это уже относится к другому направлению

семантических исследований в американской лингвистике.

3.

В 1957 г. с выходом в свет работы Хомского

«Синтаксические структуры» в США грянула так называемая «хом-

скианская революция». В последующее десятилетие идеи,

высказанные Н. Хомским, были в центре чрезвычайно

горячих дискуссий, участники которых нередко стояли на

полярно противоположных позициях, с равной

старательностью вознося лингвистическую теорию Н. Хомского до

необыкновенных высот или низвергая ее в самые

уничижительные бездны. В этих темпераментных дискуссиях многое

было и от простого недопонимания и от явных

недоразумений, обусловленных, в частности, тем, что теория

трансформационных порождающих грамматик, или, как она стала

позднее именоваться, генеративная лингвистика, была

отнюдь не статическим образованием, но время от времени

под напором критических замечаний совершала весьма

крутые повороты. Это вовсе не следует ставить ей в упрек,

как это иногда делают,— нет ничего противопоказанного в

том, что научная концепция в процессе своего развития

подвергается изменениям,— но это обстоятельство следует

учитывать. Не изменяя своим основным принципам, теория

порождающих трансформационных грамматик прошла через

несколько стадий, отмеченных даже особыми ярлыками,—

автономного синтаксиса, стандартной теории и

расширенной стандартной теории (и, кстати, на этом остановилась).

Естественным образом, она должна получать свою оценку

преимущественно по своей завершающей стадии, хотя нельзя

не отметить, что постоянная переформулировка и

переосмысление основных категорий, таких, например, как глубинная

структура или разграничение между компетенцией и

употреблением (performance), не могли не вносить путаницы

в понимание сущности концепции Н. Хомского, и довольно

часто дискуссии сосредоточивались как раз на

прояснении этих категорий.

Какой бы интерпретации ни подвергалась деятельность

Н, Хомского, никак нельзя отрицать того, что она произве-

13

ла коренные изменения в лингвистике США. Вот как их

описывает Э. Уленбек, принадлежащий, между прочим, к

последовательным антагонистам Н. Хомского: «В течение

нескольких лет климат американской лингвистики, видимо,

полностью изменился. Произошло нечто вроде Umwertung

aller Werte (переоценка всех ценностей). Традиционная

школьная грамматика, которая — в лучшем случае —

игнорировалась американскими структуралистами, была

признана в основном правильной в применении к синтаксическим

анализам. Всячески подчеркивалось различие позиций в

стремлении отмежеваться от более старого поколения

лингвистов, которые старались только описывать и очень редко

достигали каких-либо объяснений. В то время как М. Джоз

подчеркивал различия между языками, теперь считалось,

что все языки почти одинаковы; их различия сводились

лишь к некоторым несущественным деталям поверхностной

структуры. Буквально за одну ночь произошло полное

переключение с механистической позиции на менталисти-

ческую, хотя очень скоро стало ясно, что легче объявить

себя менталистом, чем действовать как таковой, что было

продемонстрировано неуверенной позицией в отношении

семантического аспекта языка. В прошлом изучались

различные языки; теперь английского — родного языка

лингвистов — оказалось достаточно. Если ранее сбор огромного

количества лингвистического материала считался

обязательной предпосылкой для достижения описательных

результатов, и лингвистическая теория сводилась к минимуму, то

теперь наблюдается тенденция главное внимание уделять

теории, а факты отступают на задний план» 1.

Даже это, далеко не благожелательное, описание дает

основание для заключения, что лингвистическая теория

Н. Хомского привела к ряду положительных результатов.

Она способствовала постановке больших теоретических

проблем, от которых американская лингвистика отвыкла,

увязнув в запутанных описательных процедурах; она заставила

обратиться к рассмотрению природы языка и созданию

объяснительных теорий, необходимых для понимания того,

как работает язык (а для этого вполне можно было обойтись

одним языком); она включила лингвистику в широкий

научный контекст, и, наконец, она провела достаточно строгую

1 Е. Uhlenbeck. Указ. раб., с. 132—133.

14

экспликацию размытых категорий традиционной

грамматики, от которой взяла в качестве неопределимых величин

свой набор единиц (предложение и пр.) и ими стала

оперировать. Никак нельзя забывать и того, что она

послужила стимулом для создания новых направлений

исследований, которые, возникнув в недрах трансформационной

порождающей модели первоначально в качестве ее

ответвлений, развились затем в особые теории. Именно им и

отведено главное место в настоящем сборнике.

Вместе с тем не следует закрывать глаза на очевидные

недостатки теории трансформационных порождающих

грамматик. В самом общем виде они проявляются в

изолированности от общего движения науки о языке, в чрезвычайно

узком лингвистическом кругозоре ее создателя — Н. Хомс-

кого. По сути дела, все его противопоставления, резкие

критические эскапады и замечания, которые немало

способствовали шумихе вокруг имени Н. X омского, относятся не к

лингвистике вообще, а к лингвистике, практиковавшейся в

США и сосредоточившейся на таксономических описаниях

поверхностной (по терминологии Н. Хомского) структуры

языков — по тем правилам, которые сформировались в

постблумфилдианстве. Говоря более лапидарно,

генеративная лингвистика — это в своих основах преимущественно

американское явление, которое, однако, впоследствии

вышло за национальные пределы и по тем или иным причинам

нашло своих последователей в других странах.

Эпизодические экскурсы в европейские теории языка, на которые

отваживается Н. Хомский, носят неубедительный характер.

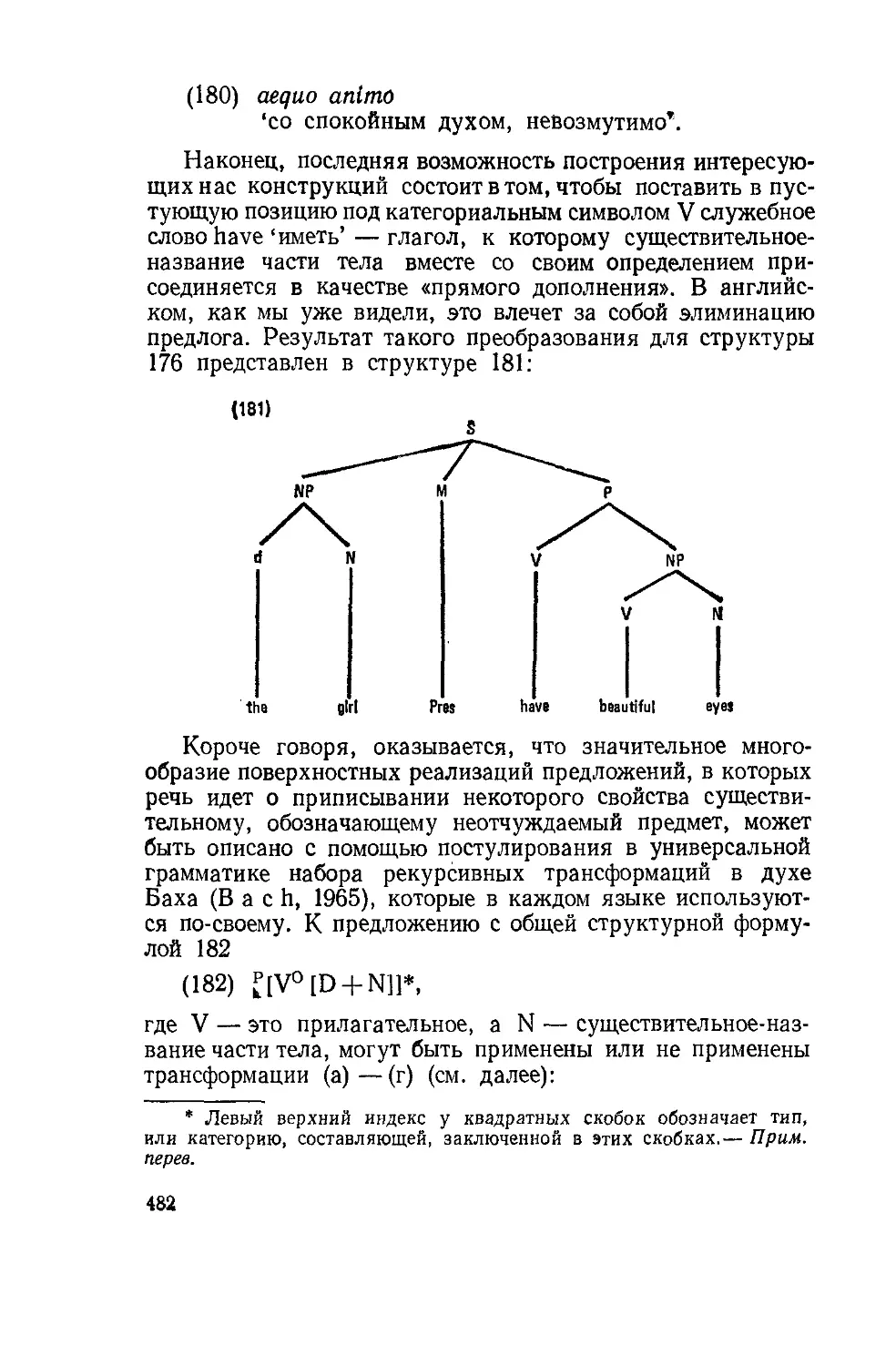

Так, Н. Хомский указывал на параллелизм таких понятий,

как порождение и гумбольдтовское Erzeugung (которые,

впрочем, скорее надо переводить как «производство» или

«создание») или противопоставления компетенции и

употреблений, с одной стороны, и соссюровского языка и речи, с

другой стороны. По мере развития принципов теории

трансформационных порождающих грамматик становилось,

однако, ясным, что это — не совсем то, а, вернее,— совсем

не то. Такая же история приключилась и с картезианскими

основами генеративной теории, которые понадобились для

поддержания идеи врожденности языка и выхода теории

на абстрактный и универсальный уровни. Дотошные

критики Н. Хомского довольно быстро докопались, что никакой

картезианской лингвистики и не существовало, и все то, что

Н, Хомский приписывал школе «Грамматики» Пор-Рояля

15

(опубликованной в 1660 г.), в действительности

значительно раньше было высказано испанским грамматистом

Санктиусом, что, кстати говоря, открыто признавали и сами

авторы в предисловии к своей «Грамматике».

Главный же упрек в адрес генеративной лингвистики,

которому она не может ничего противопоставить,

заключается в том, что она не выполнила своей главной, широко

декларированной ею задачи — не создала объяснительной

теории. В конечном счете все свелось опять-таки к тому же

описанию — на этот раз описанию трансформационных

правил, посредством которых глубинные структуры

переводились в поверхностные структуры и таким образом

происходило порождение предложений. При этом в

основе трансформационных правил лежал принцип

рекурсивное™, а само порождение трактовалось в

математическом смысле, то есть как исчисление по определенным

правилам.

Настоящий сборник, впрочем, посвящен не оценке теории

трансформационных порождающих грамматик в целом

(хотя и это уместно), а той ее части, которая имеет касательство

к семантике. Кроме того, большинство статей, включенных в

сборник, свидетельствует о той реакции, какую вызвала

трактовка вопросов семантики в генеративной лингвистике.

И хотя на русский язык переведено значительное

количество работ Н. Хомского, по которым можно составить

вполне адекватное представление о том, что следует

понимать под интерпретирующей семантикой, и дать

последней доказательную критическую оценку, все же

представляется уместным в самой краткой форме напомнить

ее основные положения — тем более, что

интерпретирующая семантика и представляет ту печку, от

которой танцевали и Дж. МакКоли, и Дж. Лакофф, и

Ч. Филлмор, когда излагали свое понимание поднятых

вопросов.

Семантика вновь вошла в американскую лингвистику не

через парадную дверь, а через заднее крыльцо, сразу же

попав в объятия синтаксиса, которым и занимался главным

образом Н. Хомский. И за то место, котррое отвоевала

себе семантика в лингвистической теории, ей пришлось

заплатить дорого. Ей так и не удалось обеспечить себе

статус автономности. Ведь базовой единицей всей теории

Н. Хомского было предложение, и он сам признавал, что

«первоначально занимался общими и специфическими осо-

16

бенностями синтаксиса и фонологии и не делал никаких

серьезных попыток построить систематическую

семантическую теорию» х. Но и тогда, когда ему пришлось заняться

этим (а по-настоящему это пришлось сделать на стадии

расширенной стандартной теории), он признавался: «Что

касается отношений между синтаксисом и семантикой, то

моя точка зрения всегда оставалась агностической. Оба эти

понятия казались мне слишком неясными, чтобы получить

удовлетворительный ответ, каким образом можно различать

синтаксические и семантические правила и возможно ли

это вообще» а. В результате и возникло то, что ныне

именуется «синтаксической семантикой». Тут и пришелся ко двору

компонентный анализ, позволяющий концепты,

выражаемые семантическими маркерами и синтаксическими

элементами, рассматривать в одном ряду и подчинять общим

формальным процедурам.

Семантические проблемы возникли в

трансформационной порождающей грамматике в тесной связи с

разграничением между поверхностной и глубинной структурами 3 и

включением в нее, наряду с синтаксическим и

фонологическим компонентами, также и семантического компонента.

Сам Н. Хомский далеко не однозначно определял понятие

глубинной структуры (некоторые авторы насчитывали до 6

ее толкований), но в самом общем виде под ней следует

понимать грамматические отношения, присущие элементам

предложения, но непосредственно не выводимые из их

линейной последовательности. Главное внимание

трансформационной порождающей грамматики на последней стадии

ее развития было направлено на выработку логически

последовательной теории, которая была бы способна адекватно

объяснить и эксплицитно формулировать глубинную

структуру предложений. Семантическому компоненту

предписывалось подвергать «интерпретации» синтаксические

элементы глубинной структуры и таким образом

репрезентировать скрытый под поверхностной структурой смысл

предложений. В какой-то мере семантический компонент

должен обусловливать и различные смысловые ридинги

1 «Discussing Language». The Hague—Paris, 1974, p. 30.

3 Указ. раб., с. 49.

8 У. Чейф ставил в большую заслугу разграничение между

поверхностной и глубинной структурами Н. Хомскому. Между тем, как

хорошо известно, это разграничение принадлежит Ч. Хокетту. См. его

«A course in modern linguistics». New York, 1938, p. 249.

П

(прочтения) предложения. Такова в общих чертах сущность

интерпретирующей семантики \

Именно понятие глубинной структуры (и

необходимость последующей интерпретации ее элементов через

посредство семантического компонента) стало яблоком

раздора, с которого началось расхождение между интерпрета-

тивной семантикой и порождающей семантикой,

представляемой в первую очередь Джорджем Лакоффом и Джеймсом

МакКоли. Представители порождающей семантики

считали ненужным такой теоретический конструкт, каким

фактически является глубинная структура. Введение его

делало неясным положение семантики в лингвистической

теории и саму ее сущность. Этот конструкт не только не

способствовал, но и запутывал семантико-синтаксическое

толкование предложений, даже и при допущении неразрывности

синтаксических и лексических правил. Но это было только

начало, которое истолковывалось всего лишь как

разногласие внутри одного лагеря. Последующие события показали,

что о единстве одного лагеря не может быть и речи. На

возражения Н. Хомского о том, что различия между ним и

представителями порождающей семантики носят лишь

терминологический характер, Дж. Лакофф со всей

категоричностью отвечал, что это «явная несуразица. Как могут две

теории быть терминологическими вариантами, если они

имеют дело с двумя различными областями фактов?» а!

Тезис о том, что трансформационная порождающая

грамматика способна охватить лишь тесный круг языковых

фактов, в то время как к лингвистике должно относиться

«изучение естественного языка во всех его манифестациях» 3,

стал одним из самых веских аргументов в полемике с Н. Хом-

ским.

Выступившие под знаменем порождающей грамматики и

впавшие в ересь американские лингвисты,

ограничивавшиеся на первых порах созданием генеративистских апок-

1 Пожалуй, можно признать справедливыми следующие слова

Э. Уленбека: «Решение принять семантический компонент в качестве

составной части лингвистического описания оказало разрушительное

влияние на все построение трансформационной порождающей

грамматики, в конце концов подорвавшее и сами основы генеративной

теории». (Указ. раб., с. 135.) Полное представление об интерпретирующей

семантике дает работа: R. Jackendoff. Semantic Interpretation

in Generative Grammar. Cambridge, Mass., 1972.

2 «Discussing Language», p. 155.

* «Discussing Language», p. 151,

18

рифов, не образовали, впрочем, единого фронта. В

дальнейшем они пошли разными путями и даже стали

проповедовать собственные учения. Здесь в целях наглядности будет

упомянуто о научной судьбе всего лишь двух ученых,

работы которых включены в настоящий сборник,— Дж. Мак-

Коли и Дж. Лакоффа. При этом следует учесть следующее,

весьма существенное обстоятельство: если концепция

Н. Хомского остановилась в своем развитии и последующие

его работы ничего нового не прибавили к ней, то совсем

по-иному обстоит дело у его оппонентов. Их взгляды в

поисках адекватной объяснительной теории подвергаются

постоянным изменениям. Это и вызывает необходимость

интерполировать взгляды данных авторов за пределы

включенных в сборник статей и подвести их к современному

их состоянию. При этом следует учесть, что и сами авторы

оценивают свои утверждения, высказываемые ими в их

последних работах, всего лишь как предварительные и

требующие дальнейших исследований.

Дж. МакКоли сам характеризует свою позицию как

предельно менталистическую, исходя из того положения,

что лингвист должен иметь дело с любым феноменом

человеческого разума, который находит свое отражение в

лингвистическом поведении. По его собственным словам, «язык

самым интимным образом связан с мышлением и со всем

тем, что входит в мышление» 1. Отсюда следуют два

фундаментальных вывода (которые на свой лад, впрочем, делал и

Н. Хомский). Первый состоит в том, что между

лингвистикой и психологией нет четкой разграничивающей линии;

обе эти науки в своих отношениях друг с другом не обладают

четко определимыми границами, образуя единый комплекс.

Второй вывод заключается в том, что нельзя строить

изучение языка, основываясь по преимуществу на его

коммуникативной функции или на какой-либо иной «первичной»

функции. При том широком формулировании задач,

которыми, по Дж. МакКоли, должен заниматься лингвист, все

функции языка, тем или иным образом манифестирующие

человеческое мышление, в равной мере являются

«первичными».

В своих отношениях с концепцией Н. Хомского Дж.

МакКоли занимает более компромиссную позицию по

сравнению с другими своими единомышленниками. Он считает

:Discussing Language», p. 277.

19

Генеративную семантику последовательным развитием идей,

высказанных Н. Хомским в его «Аспектах теории

синтаксиса», но не реализованных самим Н. Хомским. За него это

начали делать такие лингвисты, как П. Постал, Дж. Ла-

кофф, Дж. Росс, а также и сам Дж. МакКоли — каждый по-

своему. Что касается Дж. МакКоли, то для него оказался

неприемлемым целый ряд положений стандартной теории

Н. Хомского, и прежде всего понимание «компетенции» и

связанного с ней понятия «языкового творчества». Согласно

Дж. МакКоли, никак нельзя назвать творческим построение

предложений по заданным правилам компетенции, которая

оказывается полностью изолированной от намерений

говорящего и от условий речевого акта. Если уж говорить о

лингвистической компетенции, то она обязательно должна

учитывать отношения между высказыванием и ситуацией,

в которой оно употребляется.

Переходя к более конкретным вещам, Дж. МакКоли

обращается к понятию глубинной структуры. Он

указывает на то, что по мере более основательного анализа фактов

английского языка, глубинная структура становилась все

более и более глубокой — не в том смысле, что она все

дальше уходила от поверхностной структуры (хотя и это имело

место), а в смысле приближения ее к семантической

структуре, пока различия между ними не стали равными нулю

и само понятие глубинной структуры оказалось лишним.

А между тем глубинная структура и семантическая

структура — разные вещи. Говоря специальным языком,

принятым в генеративной грамматике, в отличие от глубинной

структуры семантическая структура не образует

деривационного уровня, определяющего приемлемость тех или

иных лексических единиц. В специальной работе,

посвященной этому вопросу1, Дж. МакКоли доказывал, что

различные трансформации первоначально должны

применяться к лексическим наполнениям и что вообще не

существует особого уровня (каким у Н. Хомского является

глубинная структура), на котором должно происходить

лексическое наполнение (т. е. представление предложения

в виде последовательности лексических единиц), но что

лексические наполнения могут происходить на разных

ступенях деривации.

1 J. McCawley. Lexical Insertion in a Transformational

Grammar without Deep Structure. Papers from the Fourth Regional Meeting.

Chicago Linguistic Society, Chicago, 1968.

20

Все это имеет прямое касательство и к отношениям

между синтаксисом и семантикой. По словам Дж. Мак-

Коли, генеративная семантика отказалась от

традиционного разделения семантики и синтаксиса. Она их не

противопоставляет друг другу, но и не сливает в нечто

нерасчлененное, что можно было бы обозначить, например,

таким варварским термином, как «семантакс». Она

признает право на существование и семантики и синтаксиса,

но подчеркивает их неизменное взаимовлияние, без

которого явления одного порядка не поддаются адекватному

толкованию без учета явлений другого порядка. Проводя

в своей статье анализ положений, выдвинутых в этой

связи Н. Хомским и Дж. Катцем, Дж. МакКоли заключает

его словами: «Полное описание английской семантики

требует весьма полного описания английского синтаксиса;

не в меньшей степени верно и обратное... По-видимому,

для семантики настало время занять положенное ей по

праву место среди других лингвистических дисциплин»

(см. с. 285).

Путь, которым шел и продолжает идти Дж. Лакофф,

более извилист. Во многих моментах мнения Дж. Лакоффа

и Дж. МакКоли совпадают. Это относится и к пониманию

задач лингвистики, и к оценке понятий творчества и

компетенции, и к отрицанию необходимости глубинной

структуры. Дж. Лакофф также досконально на анализе многих

примеров показывает неправомерность процедур интер-

претативной семантики и преимущества порождающей

семантики (это отражено во включенной в сборник статье

«О порождающей семантике»). Однако при всем том

Дж. Лакофф придерживается более радикальных взглядов

и делает более смелые виражи при их развитии или даже

смене.

Для Дж. Лакоффа порождающая семантика, хотя

исторически она и восходит к трансформационной

грамматике, представляет собой особую область исследований,

совершенно новую лингвистическую теорию. И различия

между Н. Хомским и представителями порождающей

семантики, по мнению Дж. Лакоффа, состоят не р разном

понимании отношений между синтаксисом и семантикой,

а главным образом в том, что составляет предмет

лингвистики. По Дж. Лакоффу. лингвистика должна изучать

естественные языки во всех их манифестациях (и здесь

он близок к Дж. МакКоли), она должна заниматься иссле-

21

дованием не Только Грамматики и значений, ни всеми

видами отношений между языком, мышлением и культурой.

Как первое приближение к выполнению такой грандиозной

задачи он (в отличие от Дж. МакКоли) выдвигает

необходимость в качестве глубинной основы предложений

положить понятие естественной логики, под которой

понимается изучение суждений в формах естественного языка

или, говоря другими словами, исчерпывающее изучение

концептуальных ресурсов естественного языка — задача

по своей грандиозности (что признает и сам Дж. Лакофф)

мало в чем уступающая той, которая ставится перед

лингвистикой в целом 1. Для выполнения этой задачи

традиционный набор логических операторов (и, или, если — то

и пр.) представляется ничтожно малым, и более обещающим

кажется широкое обращение к понятию пресуппозиций.

А затем Дж. Лакофф делает резкий поворот и объявляет

и трансформационную грамматику и порождающую

семантику «грамматикой болтов и гаек», лишенной всякого

интеллектуального содержания. В припадке радикальной

самокритики он клеймит как сами по себе никчемные все

свои занятия глобальными правилами, ограничениями на

прономинализацию, трансдеривационными правилами,

логикой размытых понятий, формализацией пресуппозиций

и т. д. Работы таких неформальных грамматистов, как

Дуайт Болинджер, Чарльз Филлмор, Вильям Лабов и

прочие, прокламирует теперь Дж. Лакофф, «раскрыли

сложность языка во всем его великолепии и неадекватность

современных лингвистических теорий во всей их нищете» 2.

Они создали предпосылки для образования новой

гуманистической лингвистики (не путать с гуманитарной!), в центре

которой должен стоять человек. Но и ей, впрочем, не

следует одиноко возвышаться над всеми видами других

лингвистических исследований и отказываться от проделанной

работы. Гуманистическая лингвистика должна вступить

в симбиоз с лингвистикой болтов и гаек. «Так же как

интуитивная грамматика способна руководить

формированием теорий, так и теории могут эксплицировать

неформальные интуитивные описания. Неформализованная

1 См. его «Linguistics and Natural Logic» в книге: D. Davidson

and G. H a r m a n (eds.). Semantics of Natural Language. Dordrecht,

1972.

2 G. L a k о f f. Humanistic Linguistics.-— GURT. Washington,

1974, p. 106.

22

грамматика и грамматика болтов и гаек должны взаимно

поддерживать друг друга» 1. Только таким путем,

требующим активного сотрудничества лингвистики с

психологией, философией, логикой, антропологией,

социологией, литературой, педагогикой и даже правоведением,

наука о языке сможет стать тем, чем ей надлежит быть.

«Только в этом широком кругу дисциплин, думаю я, может

быть достигнут наибольший прогресс в создании

лингвистики не как изучения дистрибуции лингвистических

элементов, а как изучения человека через посредство языка» 2.

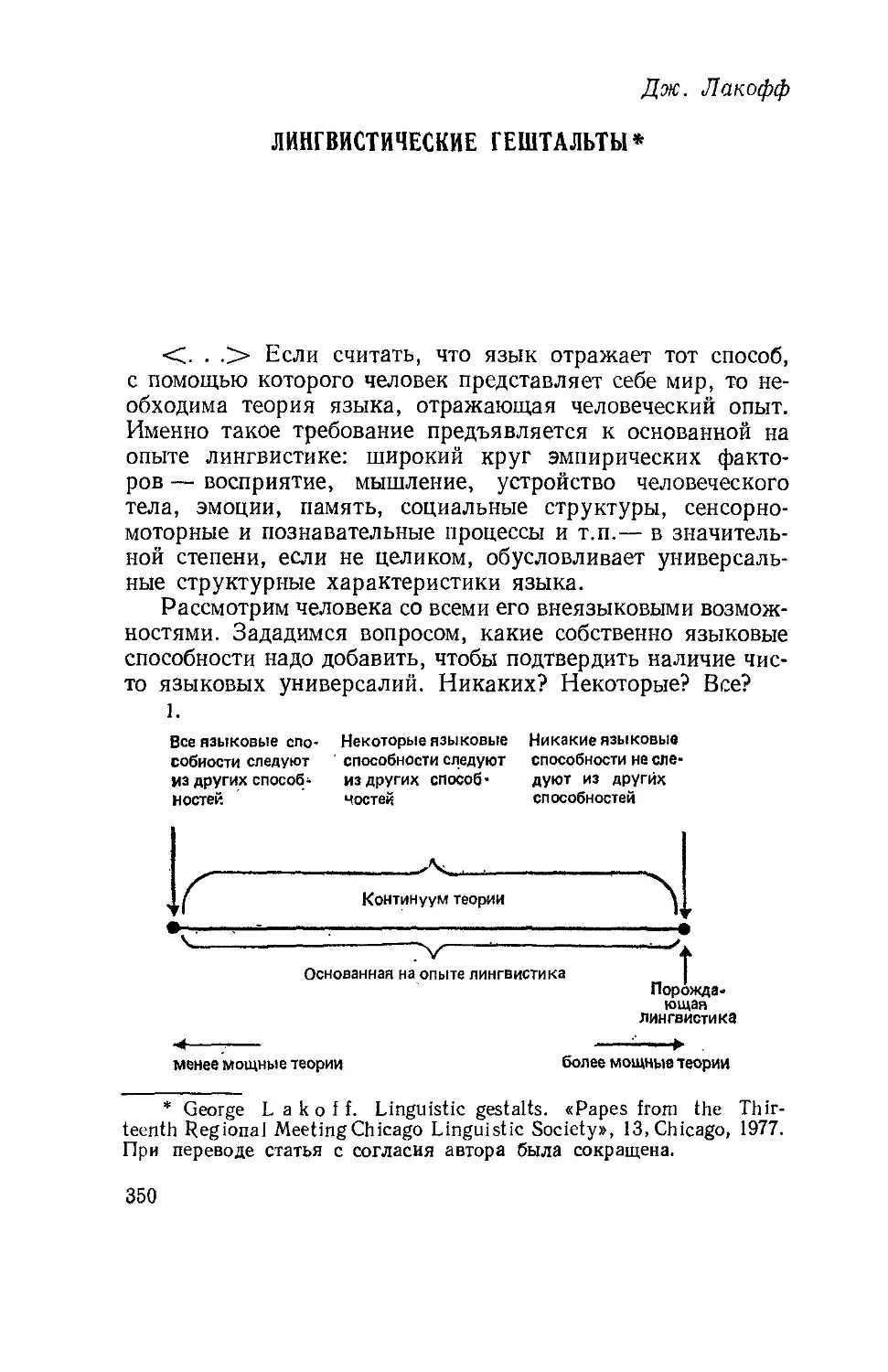

Из своего кризисного состояния Дж. Лакофф вышел

с опубликованием статьи о лингвистических гештальтах.

Ее нет надобности пересказывать, так как она включена

в сборник. Читатель имеет здесь возможность

познакомиться с теми результатами, к которым пришел Дж.

Лакофф после кардинальной переоценки всей своей прошлой

работы.

4.

Когда знакомишься с семантическими исследованиями

последних двух десятилетий, получаешь впечатление, что

они, отталкиваясь от генеративной грамматики, подчинены

определенной тенденции — тенденции к созданию

коммуникативной грамматики или даже коммуникативной теории

языка, в которую вписываются исследования, посвященные

частным проблемам. Коммуникативная грамматика

сосредоточивает свое внимание на изучении механизма

построения и использования языковых единиц различных уровней

в условиях конкретных ситуаций речевого акта и в

контексте «знаний о мире». Пожалуй, более, чем у кого-либо,

эта тенденция проглядывается в работах Чарльза Филл-

мора. По сути дела, это констатирует в более специальных

выражениях и Р. Лонгакр в своей книге, содержащей,

пожалуй, наиболее полное и наиболее ясное изложение

идей, которыми руководствовался Ч. Филлмор в своем

устремлении к указанной цели. Первая глава книги

Р. Лонгакра «Анатомия речевых понятий» открывается

словами: «Все более и более признается, что: а) категории

1 G. L a k о f i. Укач. раб., с. 109.

» G. Lakoff. Указ. раб., с. 115,

23

поверхностной структуры языка помечают

функциональные ячейки довольно высокого уровня абстракции, и

б) эти функциональные ячейки только приближенно

коррелируют с глубинными категориями, которые первично

представляют лингвистическое кодирование реального

мира» 1.

В работах Ч. Филлмора перекрещиваются самые

различные влияния и направления исследований. По его

собственным словам, выдвигая идею падежей глубинной

структуры, он был озабочен тем, каким образом эту идею

можно инкорпорировать в генеративную грамматику.

Так же как и представители порождающей семантики

на первых порах их работы, Ч. Филлмор сделал попытку

раздвинуть жесткие границы генеративной грамматики,

но очень скоро понял, что фактически при этом вышел за

ее пределы. Средства, которые Ч. Филлмор использовал

в своей попытке, были заимствованы из совершенно иного

арсенала. Считается, что исходным пунктом для

формирования идей глубинных падежей Ч. Филлмора являются

синтаксические исследования Л. Теньера, в которых

было выдвинуто понятие актантов — зависимых от глагола

«сопроводителей действия». Эта идея и легла, с одной

стороны, в основу теории валентностей (в американской

терминологии — грамматики зависимостей) Херингера 2, а,

с другой стороны, создала предпосылки для

формулирования падежной грамматики или ролевой грамматики

Ч. Филлмора. С учетом тех изменений, которым Ч.

Филлмор постоянно подвергал свою концепцию, в результате

чего она так и не обрела сколько-нибудь законченных

очертаний, но неизменно следовала указанной выше

тенденции, ее, по-видимому, лучше всего охарактеризовать

как ситуативную семантику. В ней Ч. Филлмор использует

набор синтаксических понятийных ключей — ролей,

которые дают возможность объединять лексические единицы

в смысловые группы, наделенные определенными

функциональными возможностями.

Изначальное свое наименование падежной грамматики

рассуждения Ч. Филлмора получили по понятным

причинам. Глаголу и его «сопроводителям» Ч. Филлмор присвоил

1 R. L о п g а с г е. An Anatomy of Speech Notions. Lisse, 1976,

p. 23.

2 См., в частности, его книгу: Н. Не ringer. Theorie der

deutschen Syntax. Miinchen, 1970.

24

статус глубинных категорий и затем стал устанавливать

конкретные глагольные сопроводители, или актанты,

которые и стали выступать в качестве глубинных падежей и

которые интерпретируются как «роли» в отношениях

действия или состояния, выражаемых глаголом в

предикативной функции. Падежи традиционной грамматики можно

в рамках падежной грамматики рассматривать как

морфологическую реализацию падежной грамматики, причем

один и тот же глубинный падеж способен получать в

поверхностной структуре различные воплощения. Так,

глубинный датив может соответствовать не только дативу

традиционной грамматики {Петр дает своему отцу книгу),

но и аккузативу {Петр убивает Ивана) или номинативу

(Петр умирает). И сам набор глубинных падежей не носит

традиционного характера. Ч. Филлмор считает нужным

выделять по меньшей мере следующие глубинные падежи:

агентив — падеж, который обозначает

производителя, выражаемого глаголом действия (например: Петр

в Петр пишет письмо);

объектив — падеж, которому не приписывается

общей ролевой интерпретации и который репрезентирует

в глубинной структуре не охваченные другими падежами

именные группы или придаточные предложения (например:

дверь в Петр открыл дверь и в Дверь открыта);

датив — падеж, который обозначает живое

существо, затронутое выражаемым глаголом действием или

ситуацией (например: Иван в Петр убивает Ивана и в Иван

умирает);

инструменталис — падеж, который обозначает

силу или неодушевленный предмет, причинно

возникающий в результате выражаемого глаголом действия

(например: письмо в Петр пишет письмо);

фактитив — падеж, который обозначает то, что

создается действием, выражаемым глаголом (например:

письмо в Петр пишет письмо);

локатив — падеж, обозначающий место, в котором

происходит выражаемое глаголом действие, или ситуацию,

на которую направлено действие (например: Москва

в В Москве холодно и в Москва — большой город).

Набор глубинных падежей, так же как и

приписываемые им значения, носит в достаточной степени условный

характер. Р. Лонгакр который в упомянутой книге

указывает на то, что идея глубинных падежей высказывалась

25

и ранее Ч. Филлмором и, в частности, при изучении языков

Филиппин — Барнардом и Форстером (в 1954 г.), Мак-

Кауэном (в 1958 г.), Миллером (в 1964 г.), Пайком

(в 1964 г.), Коллом (в 1969 г.) и др.,— приводит

сопоставительную таблицу глубинных падежей, выделяемых разными

учеными и самим Ч. Филлмором в различные годы. В этой

таблице перечисляется неодинаковое количество

глубинных падежей не только у разных авторов, но и у самого

Ч. Филлмора. То же самое происходит и с наименованием

падежей. Так, то, что Ч. Филлмор в 1968 г. именовал

дативом, в 1970 г. он стал именовать экспириенсом

(испытывающим воздействие), а вместо фактитива

появилась цель. При желании истоки филлморовских падежей

можно связать и с выработанными в средневековой

схоластике правилами построения периодов, которые должны

следовать вопросам: quis (кто), quid (что сделал), ubi

(где), quibus auxiliis (какими средствами), сиг (для чего),

quomodo (каким образом) и quando (когда). Такой подход

позволяет подводить компоненты предложений под

функциональные роли.

Р. Лонгакр высоко оценивает теорию глубинных

падежей. Он пишет, отмечая существо ее положительных

черт: «Изучение функции падежей или ролей делает

возможным понимание языка. Еще более существенным,

однако, является группировка этих ролей по глагольным

типам, выступающим в той или иной свойственной им

роли. Для того чтобы осуществить это, мы должны

специфицировать признаки, отличающие одну группу глаголов

от другой группы глаголов, а затем специфицировать

роли, в которых выступают глаголы, характеризуемые

этими признаками. В результате должны определиться

группы глаголов, характеризуемые пучками

сопроводительных субстантивов в данных ролях. Глагол, разумеется,

может выступать скорее в виде глагольной группы, чем

как единичный глагол, а субстантивы, сопровождающие

глагол, могут быть местоимениями, именными группами,

а в некоторых случаях даже субстантивными клозами

(несамостоятельными предложениями). Такая группа

глаголов с характеристичными сопроводительными именами

в конкретных ролях именуется падежной рамкой

(фреймом)» 1. Так возникла еще одна категория, которая в даль-

1 R. Longacre. Указ. раб., с. 38.

26

нейшем получила большое распространение и значительно

более широкое истолкование.

Вновь открывая «дело о падеже» (см. вторую из

включенных в сборник статью), Ч. Филлмор ставил своей целью

не только устранить возникшие недоразумения и исправить

допущенные им самим ошибки. Ему стала видна слабость

объяснительной силы падежной грамматики, и поэтому

он переориентировал все направление своих исследований.

Он стал проводить их под лозунгом: ЗНАЧЕНИЯ

ОБУСЛОВЛИВАЮТСЯ СИТУАЦИЯМИ (Scenes). Это означало,

с одной стороны, сведение изучения семантики к

лексическим единицам, а с другой—и противоположной—стороны,

обращение к целой иерархии общих категорий, которые

обычно рассматривались как лежащие за пределами языка.

Как представляет Ч. Филлмор себе такого рода изучение,

он рассказал в своих лекциях в 1975 г., прочитанных во

время очередной сессии Лингвистического Институтах.

Позднее эти лекции в обработанном виде были

опубликованы под названием «Основные проблемы лексической

семантики». Из этой публикации и приводится следующая

длинная цитата, объясняющая новый подход Ч. Филлмора

к семантике: «Целью моих лекций является изложение

неформального и интуитивного подхода к описанию

значения слова и значения текста. Своей главной задачей я

ставлю представление целостной концептуальной основы

для обсуждения таких вопросов, как значения слов,

установление ридингов предложений, интерпретация текстов

и процессов выражения и понимания.

Я думаю, что лингвист, размышляющий над

проблемами семантической теории, может много выиграть от

рассмотрения этих проблем в пределах более широкого

взгляда, включающего как производство, так и понимание

языковых образований. Предшествующие традиции

лингвистического анализа стремились к ограничению предмета

своего изучения вследствие своей приверженности к более

скромным целям. Некоторые лингвисты, например Косе-

риу, приложили немало усилий, чтобы доказать, что они

должны оставаться исключительно в пределах чисто

лингвистических явлений, свободных от всякой связи со

знаниями о культуре, с системами верований или с фактами,

1 Во включенной в настоящий сборник второй части статьи Ч.

Филлмора дается лишь первый набросок его новой концепции.

27

относящимися к окружающему нас миру.

Антропологическая, или так называемая когнитивная, семантическая

традиция сосредоточивалась на выявлении и раскрытии

систем дискриминаций в таксономиях, и ее усилия,

направленные на обнаружение наиболее простых репрезентаций

таких систем, по-видимому, мотивировались желанием

определить своеобразную в культурном отношении основу

данной таксономии в данной лингвистической общности.

Те структуралистские традиции, в которых упор делался

на установление основного значения для данной

лингвистической формы, очевидно, были озабочены сохранением

единой лингвистической формы, независимой от временного

фактора. В генеративистской традиции главное внимание

уделялось системам записи, что обусловливалось

стремлением в конечном счете получить такое количество

признаков (или абстрактных предикатов, в зависимости от того,

к какому крылу этой традиции вы принадлежите), которое

способно было бы одновременно служить в качестве

механизма исчисления в системе семантических правил языка,—

например, правил об истинности и синонимии,— и базы

для теоретизирования по поводу лингвистико-универсаль-

ных оснований семантики. В противоположность всему

этому, я хочу включить все, что касается значения, в

пределы более широкой теории языковой деятельности»1.

Выше говорилось о сужении в работах Ч. Филлмора

последних лет исследовательской стратегии в области

семантики до отдельных лексических единиц. Это вовсе

не означает обращения к традиционным

лексикографическим методам, как они предстают перед нами в словарных

статьях. Напротив, Ч. Филлмор полагает, что подобные

описания значений слов совершенно неспособны дать

действительного представления о их смысловой структуре,

так как они не учитывают употреблений слов в различных

ситуациях. За совокупностью слов данного языка стоит

весь мир, и на фоне этого «всего мира», расчленяемого

человеком на разного рода события, и следует изучать

лексическую семантику.

В указанном смысле и надо понимать лозунг Ч.

Филлмора: ЗНАЧЕНИЯ ОБУСЛОВЛИВАЮТСЯ СИТУАЦИЯМИ.

Под ситуацией, пишет Ч. Филлмор, «я разумею любое

1 Ch. Fillmore. Topics in Lexical Semantics.— В книге: R. С о-

1 e (ed.). Current Issues in Linguistic Theory. Bloomington — London,

1977, p. 76—77.

28

осмысленное обособленное восприятие, память, опыт,

действие или объект. Некоторые ситуации строятся из других

ситуаций, другие не поддаются разложению, но их надо

просто знать — они могут быть только показаны или

познаны в опыте и не поддаются объяснениям. Я хочу сказать

этим, что большое количество слов и фраз нашего языка

мы можем понять только при условии, что мы

предварительно обладаем некоторой совокупностью знаний, и эти знания

не всегда поддаются анализу» х.

Ситуации фиксируются в языке текстами, поэтому

значения отдельных лексических единиц могут быть поняты

в терминах их участия в процессе интерпретации текста.

Эта интерпретация, однако, предполагает обращение не

только к значениям, содержащимся в тексте, но также и

к памяти, знаниям, восприятию, а также требует

применения набора процедур, определяющих основы связности

текста. Слово, словосочетание, предложение или текст

идентифицируют ситуацию. Совершенно очевидно, что

идентификация ситуации может происходить на разных уровнях:

например, событие может состоять из некоторого

количества «подсобытий» и в свою очередь представлять лишь часть

более крупного события. Но всем им присваивается статус

ситуации. Кроме того, процесс идентификации членится

на ряд стадий, которые по восходящей линии включают

ситуацию, прототип, активизацию и перспективу.

С учетом всех перечисленных предпосылок и должны,

по Ч. Филлмору, осуществляться семантические

исследования. В своих лекциях он демонстрирует на ряде примеров,

как конкретно это надо делать. Но в заключение

предупреждает, что ко всем его предложениям и формулировкам

надо относиться с осторожностью, так как они носят

предварительный характер.

5.

Нельзя не заметить, что те выводы, которые на

нынешнем этапе своих исследований делают Дж. Лакофф и Дж.

МакКоли и др., во многом смыкаются с теми, которые

делают и лингвисты, работающие в новой для науки о языке

области — лингвистике текста. В данной связи это обстоя-

Ch. Fillmore. Указ. раб., с. 84.

29

тельство можно только констатировать, указав, что

подробным образом проблемы текста трактуются в другом

сборнике зарубежных работ 1.

Гораздо интересней отметить новые формы

сотрудничества науки о языке (и, в частности, той ее области, которой

занимается семантика) с логикой. Логика всегда находилась

в тесном контакте с наукой о языке, и в классической

древности, откуда и берут свои истоки обе науки, они по сути

дела представляли собой нерасчлеиенное единство.

Влияние формальной логики явственно проявляется и в

современном языкознании, и больше всего в учении о частях речи

и членах предложения. Но новые связи обеих наук идут

иными путями, и эти пути перекрещиваются в первую

очередь как раз на семантике, в результате чего и возникла

такая комплексная проблема, как логический анализ

семантики естественного языка.

Весьма характерно при этом обращение лингвистов к

модальным логикам, и в первую очередь к референтным

логикам или к различным разветвлениям логики «возможных

миров», представленной такими именами, как Я. Хинтик-

ка, С. Кринке, Р. Монтегю («Грамматика Монтегю») и др.

Как и в случае с Дж. МакКоли и Дж. Лакоффом, логика

«возможных миров» как бы выходит за пределы своего

традиционного предмета рассмотрения. Советские логики пишут

по этому поводу. «Если классическая логика

абстрагировалась от многих характеристик истинности (относительность

знания, его рост и развитие, зависимость истинности

высказываний от временных параметров и т. д.), то построение

семантик для модальных систем потребовало как раз учета

этих характеристик» 2. Этими своими качествами и

привлекают модальные логики упомянутых лингвистов. Так, Дж.

МакКоли пишет: «Понятие возможного мира полезно для

описания различных лингвистических феноменов...

Лингвисты используют «возможный мир» как феномены, в

контексте которых ведется разговор относительно реального

мира — каков он есть,— разговор относительно реального

мира с учетом различных временных отнесенностей или

различных условий для выполнения желания или заключе-

1 См. «Новое в зарубежной лингвистике», вып. VIII, М., 1978.

? В. А. Б о ч а р о в, Е. К- В о й ш в и л л о, А. Г. Д р а г а-

л и н, В. А. Смирнов. Некоторые проблемы развития логики.—

«Вопросы философии», 1979, № 6, с. 105.

30

ния» 1. В Ka4ecfee примера логического анализа

конкретных явлений семантики естественного языка в сборнике

приводится статья 3. Вендлера. Но в ряде случаев

лингвисты не ограничиваются использованием аппарата модальных

или иных логик для решения собственно лингвистических

задач (таких, например, как употребление местоимений и

определенного артикля) и, опираясь на них, сочиняют свои

собственные логики. Хорошим примером такого рода

кустарных логик является «естественная логика» Дж. Лакоф-

фа, которая и по смыслу объяснений его самого (они

приведены выше) и по сути ее претензий на исчисление всех

примитивных концептов естественного языка, выходящих на

рубеж четырехзначных чисел, конечно же, никакой

собственно логикой не является.

Есть все основания утверждать, что на развитие

семантических исследований большое стимулирующее

воздействие оказали и практические потребности, связанные с

построением автоматических систем класса «искусственный

интеллект». В границах проблемы «искусственного

интеллекта» (в США эта проблема приобрела статус отдельной и

весьма солидно представленной в университетах

дисциплины — Artificial Intelligence) сложились свои семантические

концепции. Не следует думать, что такого рода

«прикладные семантики» носят сугубо технический характер.

Совершенно наоборот — они обращаются к самым общим

категориям. Это как раз тот случай, когда для решения

практических задач ищется хорошая теория. В качестве примера

таких прикладных семантик, обнаруживающих свою

отчетливую связь с лингвистическими исследованиями, можно

привести процедурную семантику и вычислительную

семантику.

Излагая задачи процедурной семантики, ее создатель

Терри Виноград (в Советском Союзе хорошо известен робот

Винограда) пишет: «В процедурной перспективе

«семантика» — это отношение между лингвистическими объектами

и психическими состояниями и процессами, вовлеченными

в производство и понимание этих объектов» 2. Включая

процедурную семантику в более широкие рамки когитоло-

гии (науки о мышлении — cognitive science), Терри Вино-

1 «Discussing Language», p. 260—261.

2 Т. Winograd. Towards a procedural understanding of

semantics.— «Revue de Philosophies. Brussels, 1976, p. 263.

81

ГраД поясняет: «Назначение когитологии (и, в частности,

процедурного подхода к семантике) покоится отнюдь не на

допущении, что анализ мыслительной структуры как

системы физических символов обеспечивает исчерпывающее

понимание человеческого мышления или что все системы

физических символов должны иметь идентичные свойства. Для

того чтобы парадигма обладала ценностью, необходимо

исходить лишь из признания того, что имеются

существенные аспекты мышления и языка, которые с пользой могут

быть познаны посредством аналогии с другими

символическими системами и которые мы умеем конструировать» х.

В таком же аспекте проводит свои исследования и

вычислительная семантика. Один из составителей и авторов

сборника «Вычислительная семантика» — Э. Черняк

объясняет: «Вычислительная семантика — наименование, которое

мы присваиваем изучению языка, основанному на методах

искусственного интеллекта,— подходит к языку с точки

зрения выяснения того, как используется язык в процессах

перевода, в вопросно-ответных системах, работающих с

языковыми текстами и т. д. Такой подход исходит из

предпосылки, что «язык — это то, что он делает». Эта идея не нова

для более ранних исследований в области лингвистики,

психологии и пр., однако вычислительная семантика

уникальна в том отношении, что кладет эту идею в основу

всякого изучения языка» а.

Таким образом, абстрактные и глубоко теоретические

исследования семантики смыкаются с сугубо практическими

задачами огромной важности для современного

человеческого общества. И так получают свое полное воплощение

слова, пожалуй, самого загадочного американского ученого

Бенжамина Ли Уорфа: «Сущность лингвистики заключается

в поисках значения». Как показывает данный обзор, это —

трудные поиски, сулящие вместе с тем чрезвычайно

плодотворные «рабочие» потенции и, конечно, требующие

объединения усилий многих ученых. Поэтому есть все основания

утверждать, что чем теснее будет сотрудничество между

лингвистикой и другими науками, тем шире будут

перспективы нашей науки.

В. Звегинцев

1 Т. W inogra d. Указ. раб., с. 264.

2 Е. Charniak and Y. W i 1 k s (eds.). Computational

Semantics. Amsterdam — New York, 1978, p. 1.

32

Дж. Катц

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ*

Семантический компонент лингвистического описания

ставит в соответствие глубинной структуре любого

предложения данного языка ее семантическую

интерпретацию. Другими словами, в то время как

фонологический компонент строит фонетическое представление

предложения, семантический компонент строит

представление того содержания, которое в нормальной речевой

ситуации может быть выражено высказыванием, имеющим

данное фонетическое представление1. Таким образом,

семантический компонент призван описывать способность

говорящих производить и понимать бесконечно много новых

предложений, а именно ту часть процесса использования

языка, которая остается за пределами сферы действия

синтаксического и фонологического компонентов.

Если задача семантического компонента понимается

именно так, то он должен содержать правила,

преобразующие глубинные структуры предложений, порожденные

синтаксическим компонентом, в их семантические

представления. Семантический компонент описывает не просто

возможности реального говорящего, а те возможности, которыми

располагал бы говорящий при отсутствии каких бы то ни

было психологических ограничений. Следовательно,

семантический компонент обеспечивает интерпретацию бесконеч-

* Jerrold J. К a t z, The philosophy of language, New York —

London, 1966, p. 151—175. Предлагаемый отрывок представляет собой

главу, озаглавленную «Semantic theory», из четвертой части

названной книги. При переводе текст главы подвергся некоторому

сокращению.— Прим. ред.

1 О понятии семантического компонента см. К a t z — F о d о г,

1963; К a t z, 1964b; Katz — Postal, 1964.

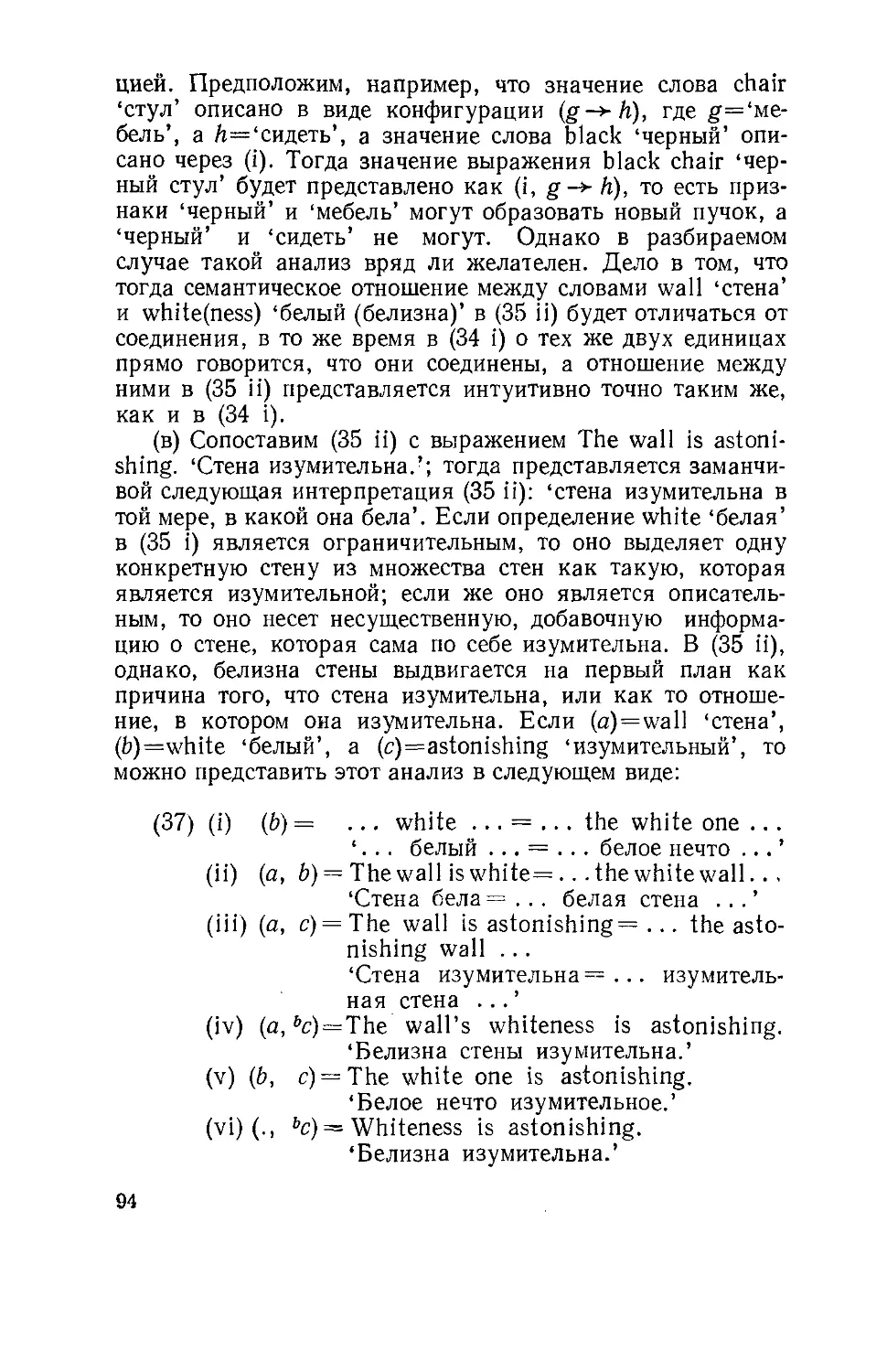

2 a» i2ii

83

ного множества предложений. Таким образом, здесь мы

сталкиваемся с необходимостью формулировки некоторой

гипотезы относительно природы конечного механизма,

выдающего бесконечное множество результатов. Гипотеза, на

которой основывается наша модель семантического

компонента, заключается в следующем: говорящий понимает

смысл любого предложения из бесконечного множества

предложений, выполняя операцию объединения смыслов

слов в смыслы словосочетаний и предложений. Именно эту

операцию — построение смысла сложного целого из

смыслов его составных частей — должны осуществлять правила

семантического компонента.

Хотя на самом деле синтаксически элементарными

составляющими в глубинных структурах являются

терминальные символы, то есть морфемы, в целях упрощения

изложения будем считать здесь терминальными символами слова.

Таким образом, слова являются для нас неразложимыми

(атомарными) элементами синтаксического описания.

Поэтому семантический компонент начинает свою работу,

располагая смыслами отдельных слов, из которых он должен

строить смыслы соответствующих синтаксически более

сложных единиц — вплоть до целого предложения. Это означает,

что семантический компонент должен состоять из двух

подкомпонентов: словаря, в котором каждому слову

поставлено в соответствие его семантическое представление,

и системы проекционных правил,

обеспечивающих объединение этих семантических представлений.

Результат применения словаря и проекционных правил к

глубинной структуре предложения, то есть результат

работы семантического компонента, назовем

семантической интерпретацией предложения. Итак, для

описания семантического компонента необходимо

рассмотреть следующие три понятия: словарь,

проекционное правило, семантическая

интерпретация2.

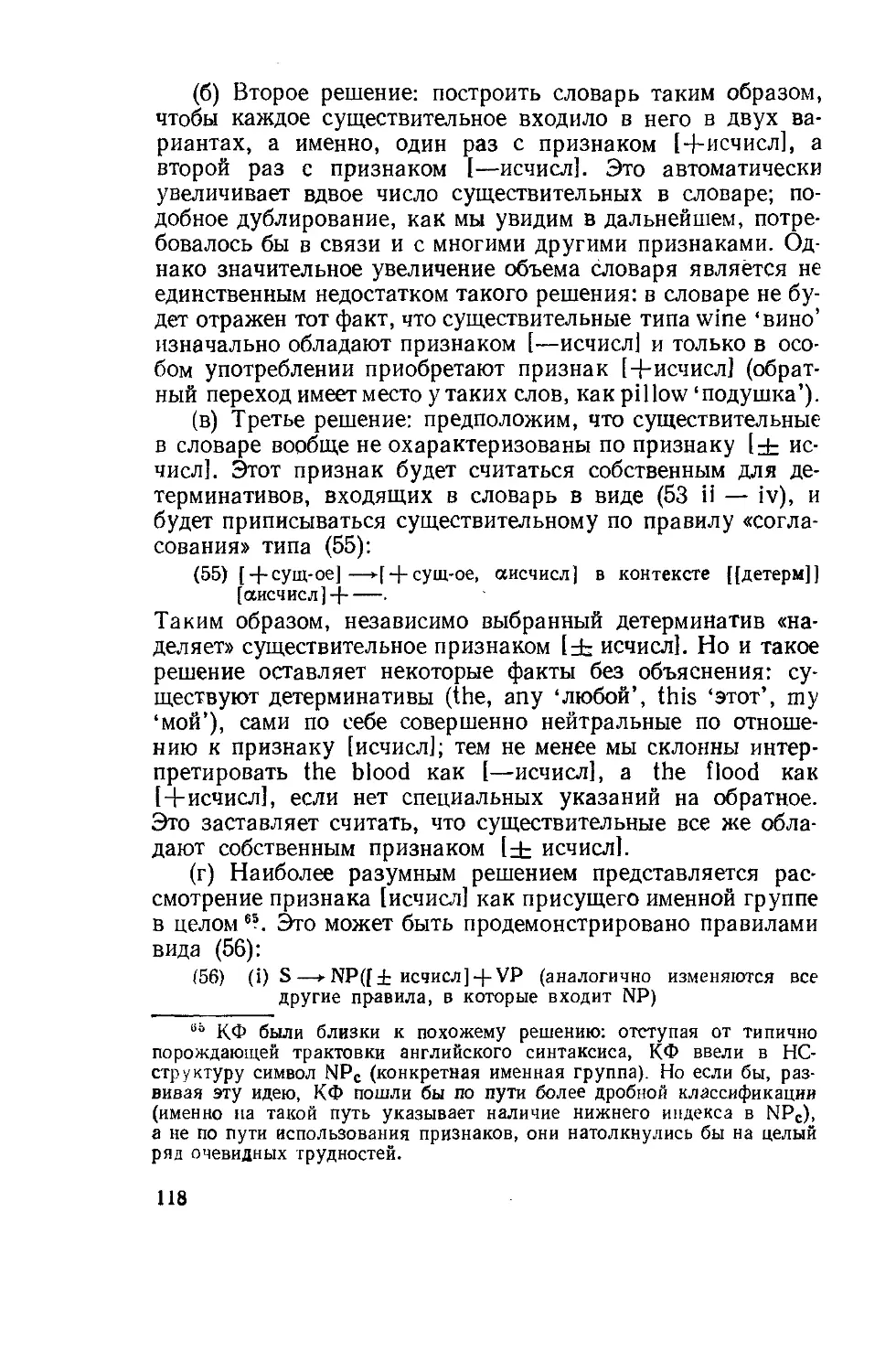

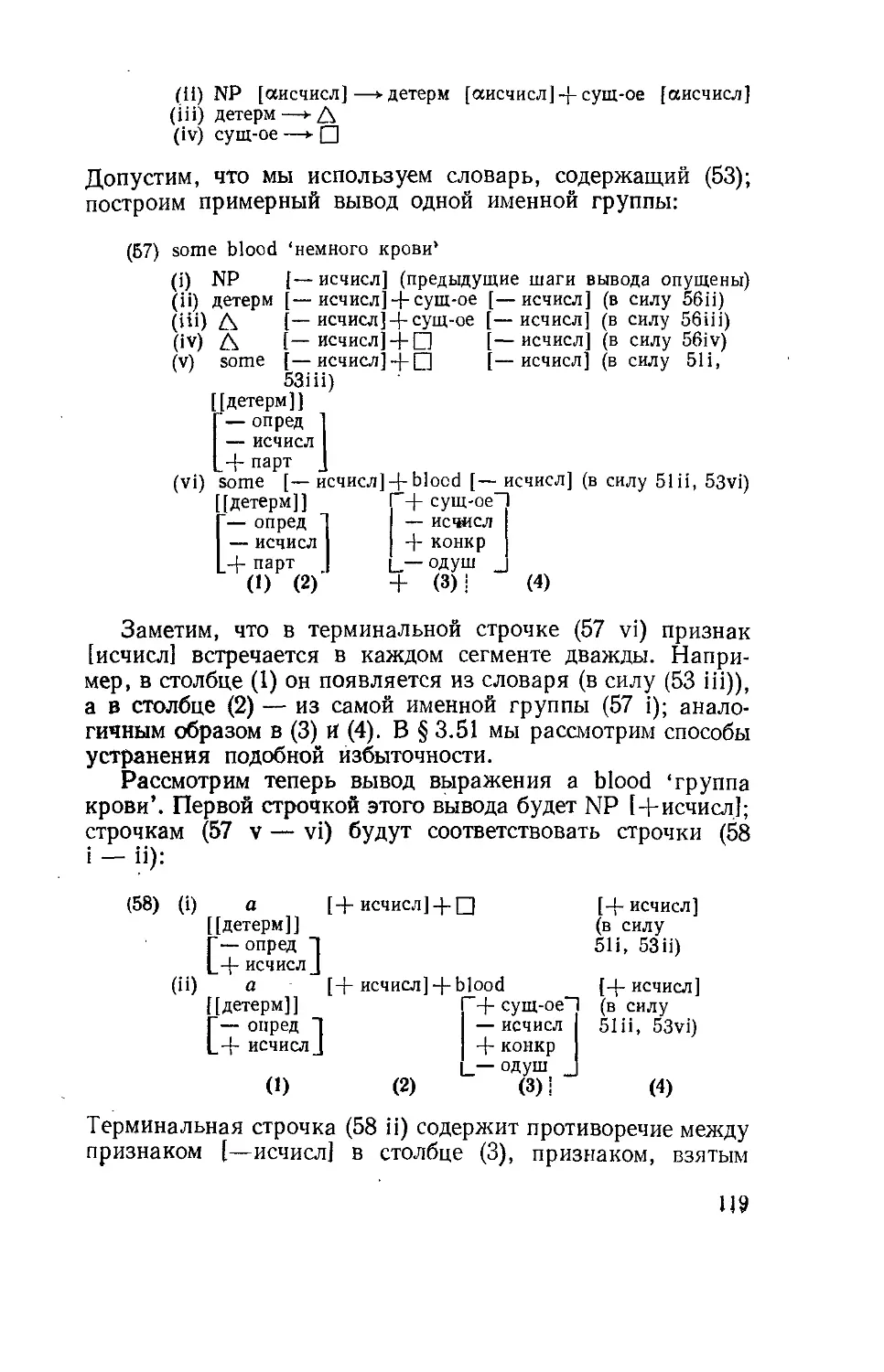

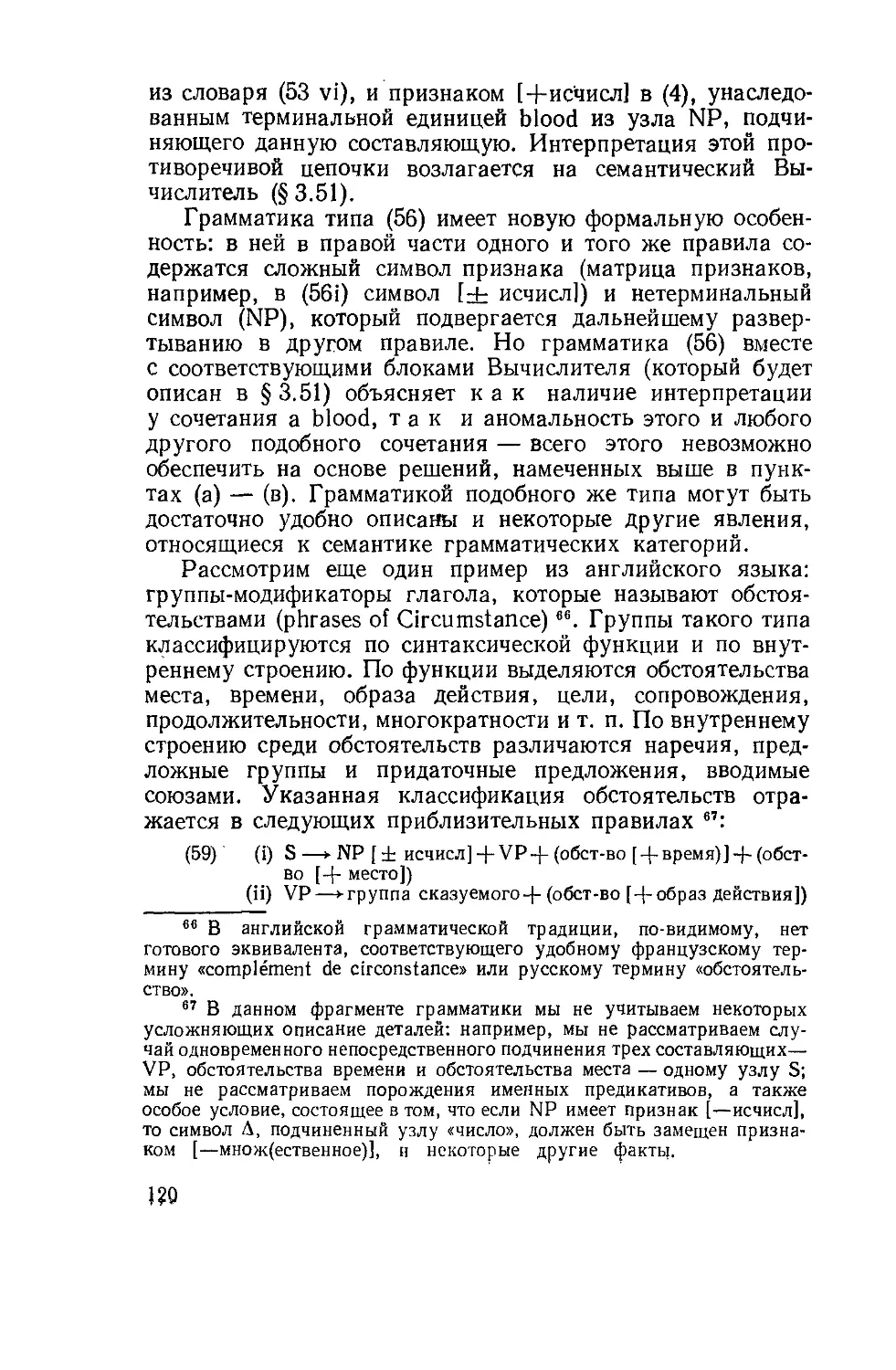

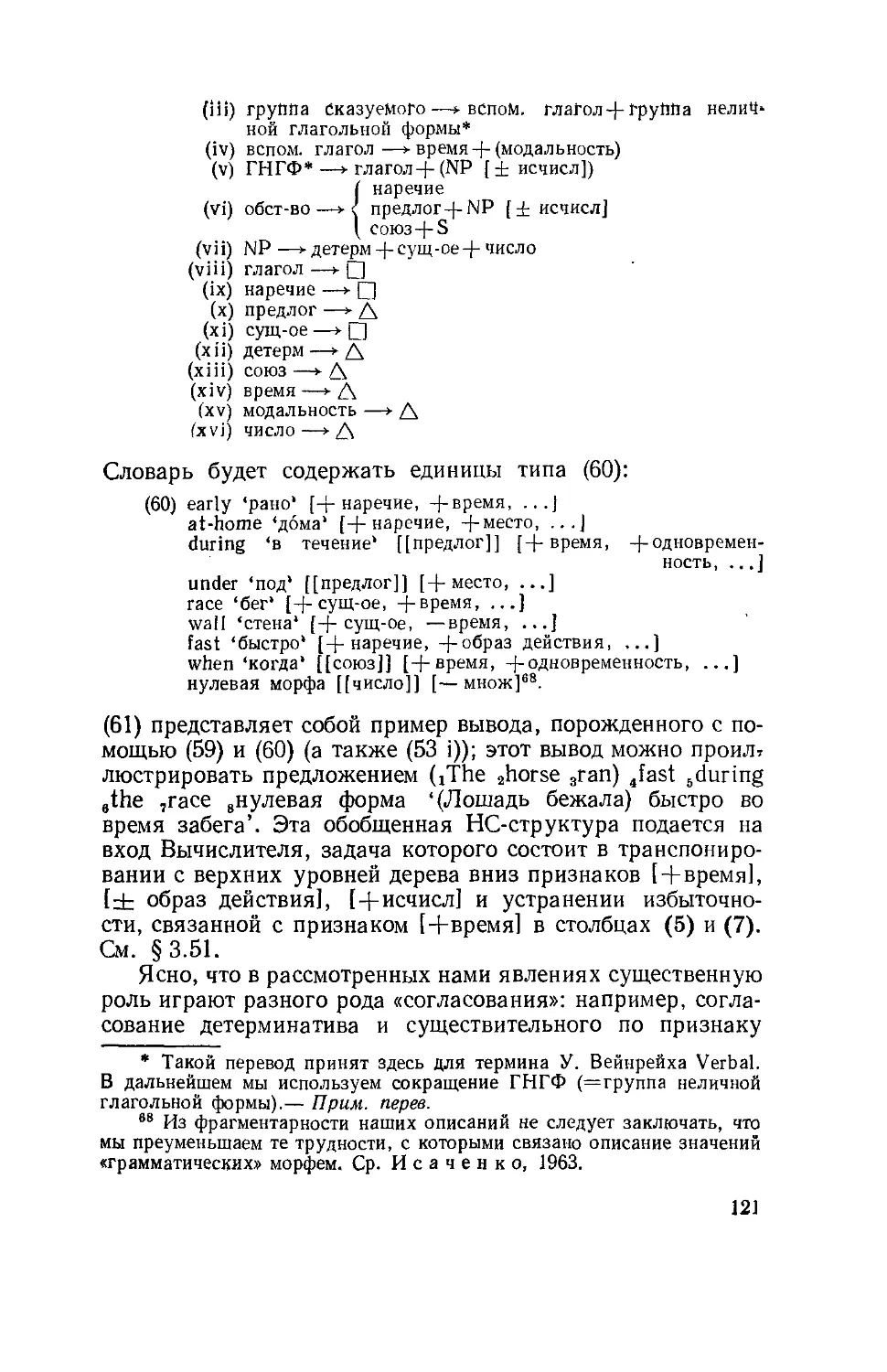

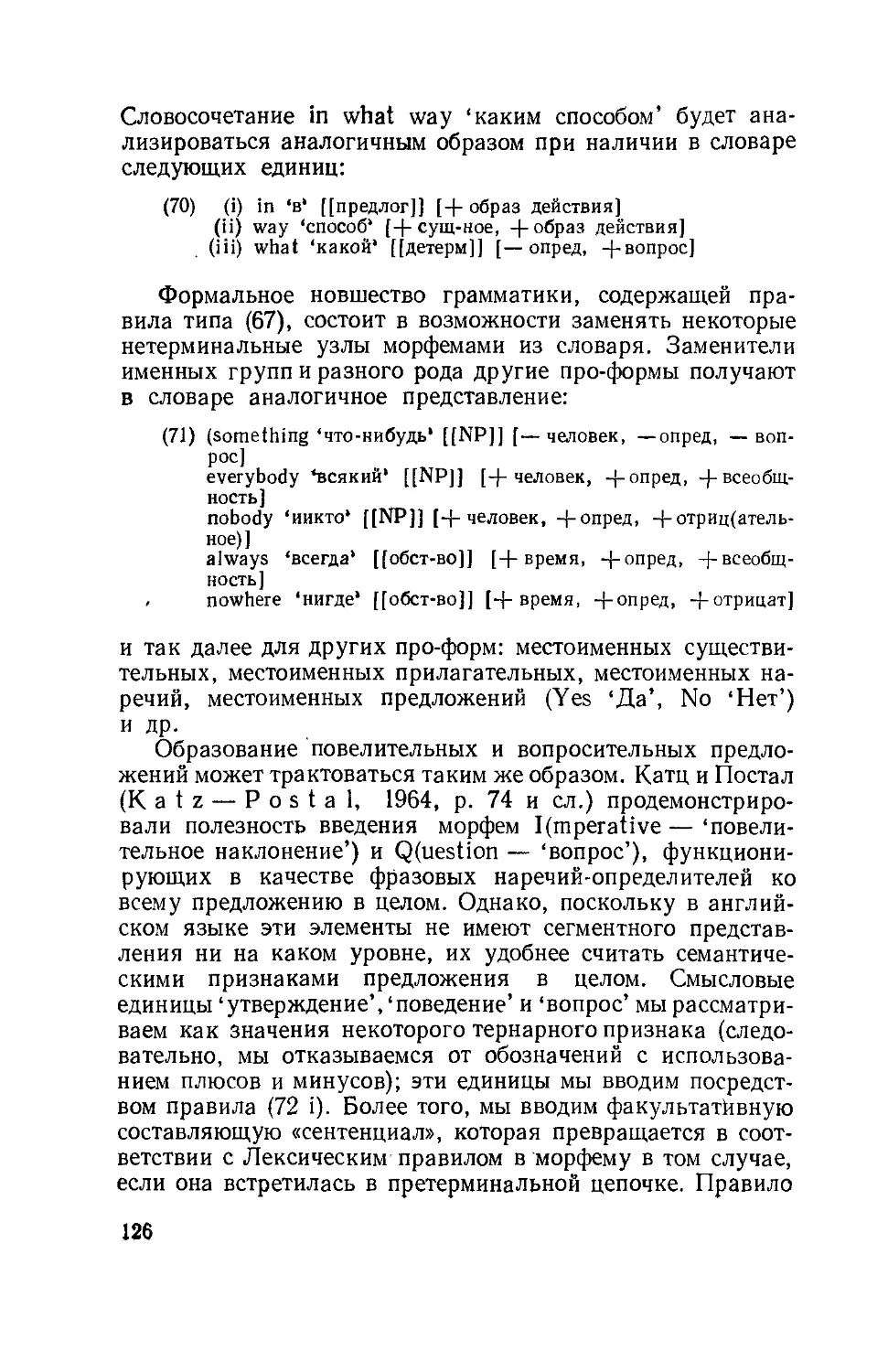

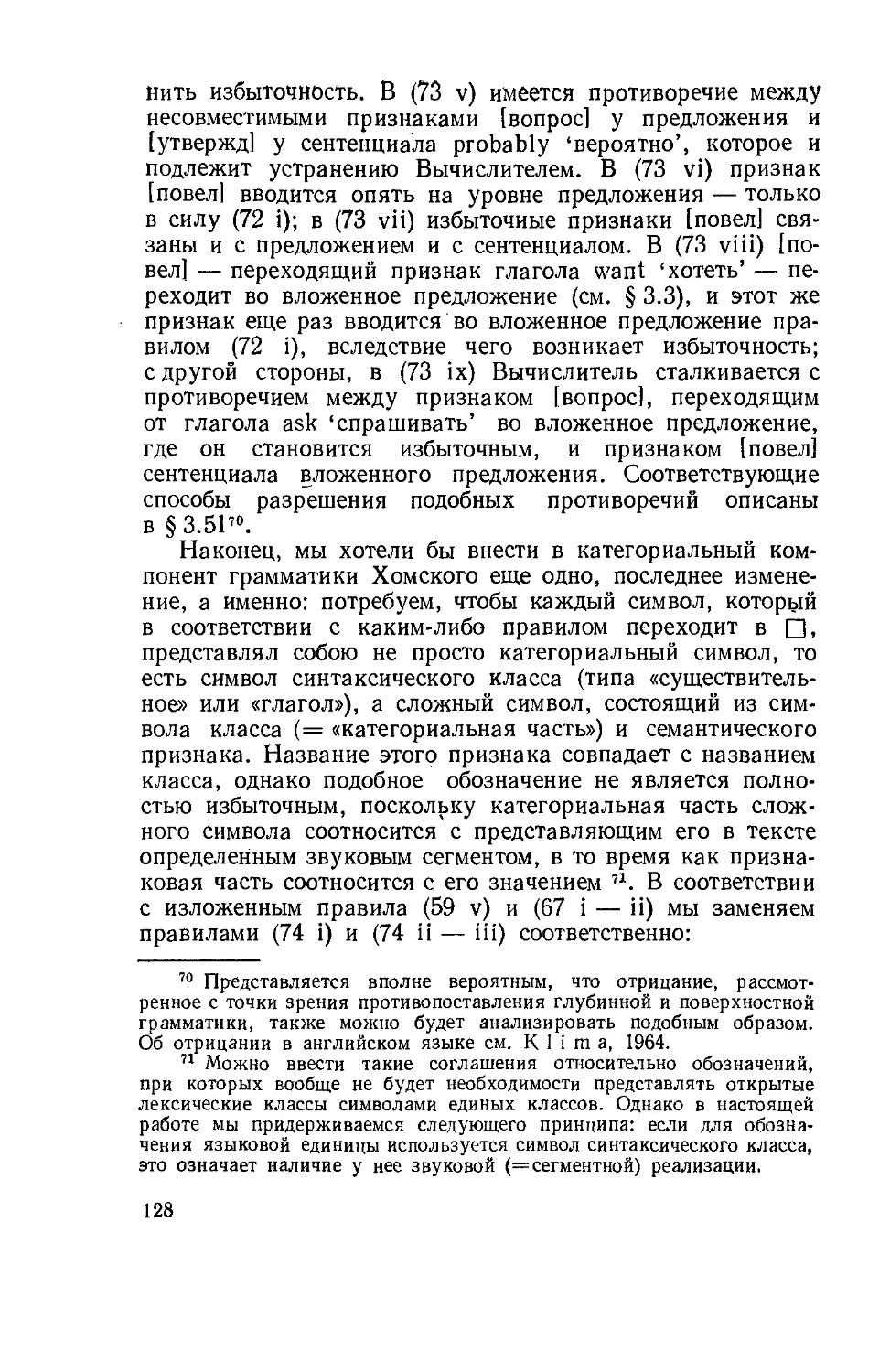

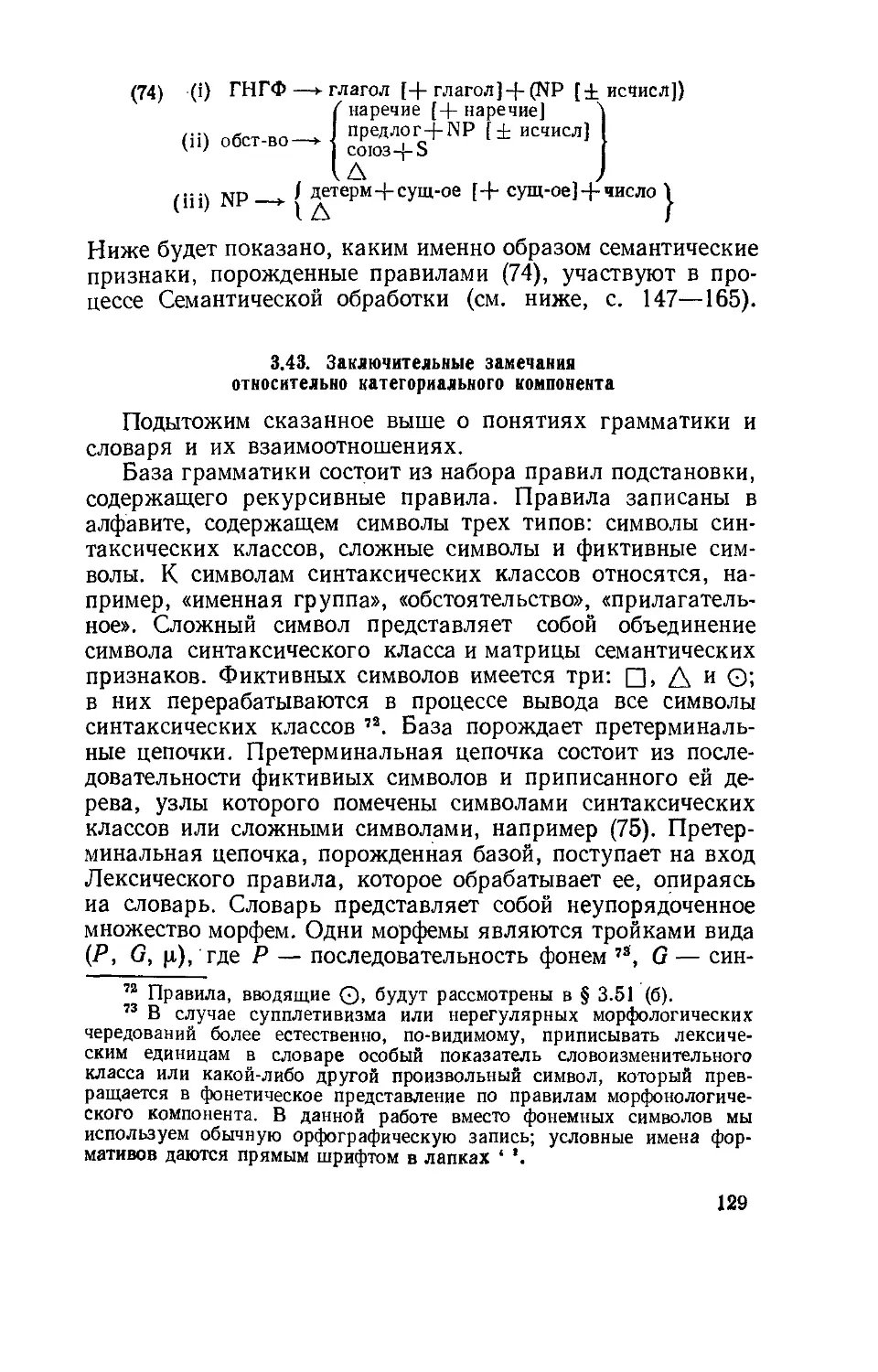

Смысл слова не является неразложимым целым: он, как

2 Эти три понятия будут подробно описаны ниже. Грубо говоря,

в словаре содержится основная семантическая информация о словах

языка, проекционные правила используют эту информацию при

семантической интерпретации сложных синтаксических единиц, а

семантическая интерпретация является полным представлением

семантической структуры предложения, полученным с помощью проекционных

правил.

84

правило, состоит из более элементарных смыслов,

определенным образом связанных друг с другом, то есть

образующих некоторую структуру. Представление этой смысловой

структуры и является задачей словаря. Тогда словарь

можно рассматривать как конечный набор правил, называемых

словарными статьями (dictionary entries);

каждое такое правило (=словарная статья) устанавливает

соответствие между некоторым словом и представлением его

смысла в некоторой стандартной форме. Эта форма должна

обеспечивать представление всей той семантической

информации о слове, которая необходима для правильной работы

проекционных правил. Предлагаемая стандартная форма

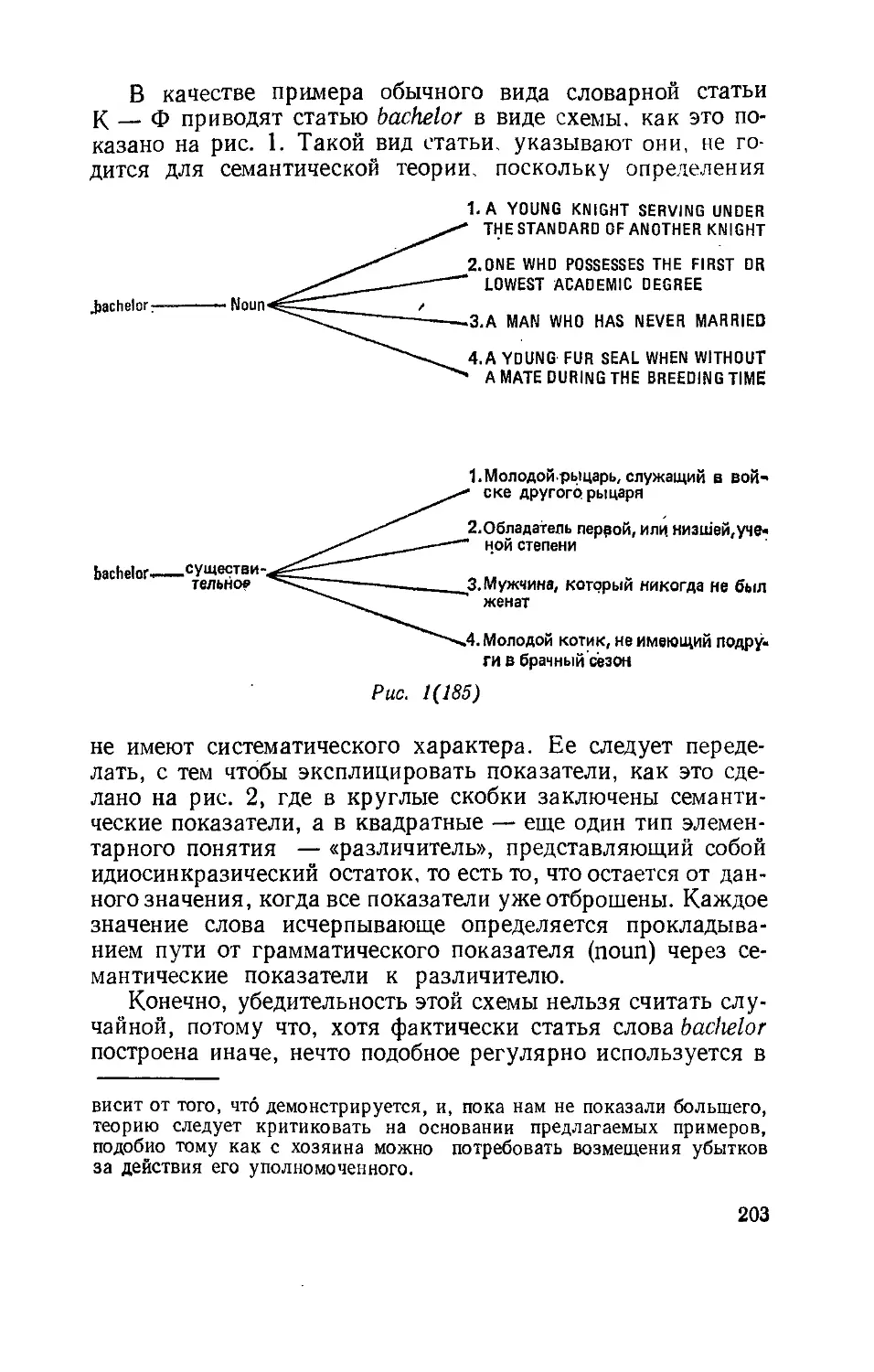

имеет следующий общий вид:

/F/-*SyntMk\ (n) {DEF},

где /F/ — фонемное или орфографическое представление

слова; SyntMk — набор синтаксических признаков

(markers); {DEF} — лексическое толкование.

Каждое из п лексических толкований представляет собой

набор символов, называемых семантическими

признаками (markers), и сложного символа,

называемого сочетаемости ым ограничением (СО).

(Ниже семантические признаки заключаются в круглые

скобки, сочетаемостные ограничения — в угловые скобки.)

Рассмотрим пример словарной статьи:

bachelor-»-N, Nt, . , ., Nk:

(i) (физический объект), (живой), (человек), (мужской

пол), (взрослый), (никогда не был женат); <С.СО>

['холостяк'].

(ii) (физический объект), (живой), (человек), (молодой),

(рыцарь), (служащий в подчинении другого рыцаря);

<ССО> ['молодой рыцарь-вассал'],

(iii) (физический объект), (живой), (человек),

(окончивший четыре курса колледжа); <.С0> ['бакалавр'].

(iv) (физический объект), (живой), (животное), (мужской

пол), (здесь: тюлень), (не имеющий пары в период

спаривания); <.СО> ['молодой самец котика, не

имеющий пары в период спаривания'].

Каждое отдельное толкование в словарной статье

данного слова представляет одно из значений этого слова.

Таким образом, слово, которому в словаре сопоставлено п

35

толкований, представлено как га-значное. В нашем примере

слово bachelor четырехзначно.

Семантическое представление любого отдельного

значения слова, как уже говорилось, не является

неразложимым целым, а имеет сложную внутреннюю структуру.

Поэтому каждое толкование строится на основе набора

семантических признаков, соответствующих элементарным

понятиям. Семантические признаки следует рассматривать

как лингвистические конструкты, позволяющие удобно

описывать структуру значений, они отнюдь не являются выра:

жениями естественного языка, хотя и изображаются в виде

таких выражений. Их можно сравнить с конструктами

естественных наук, такими, например, как «сила».

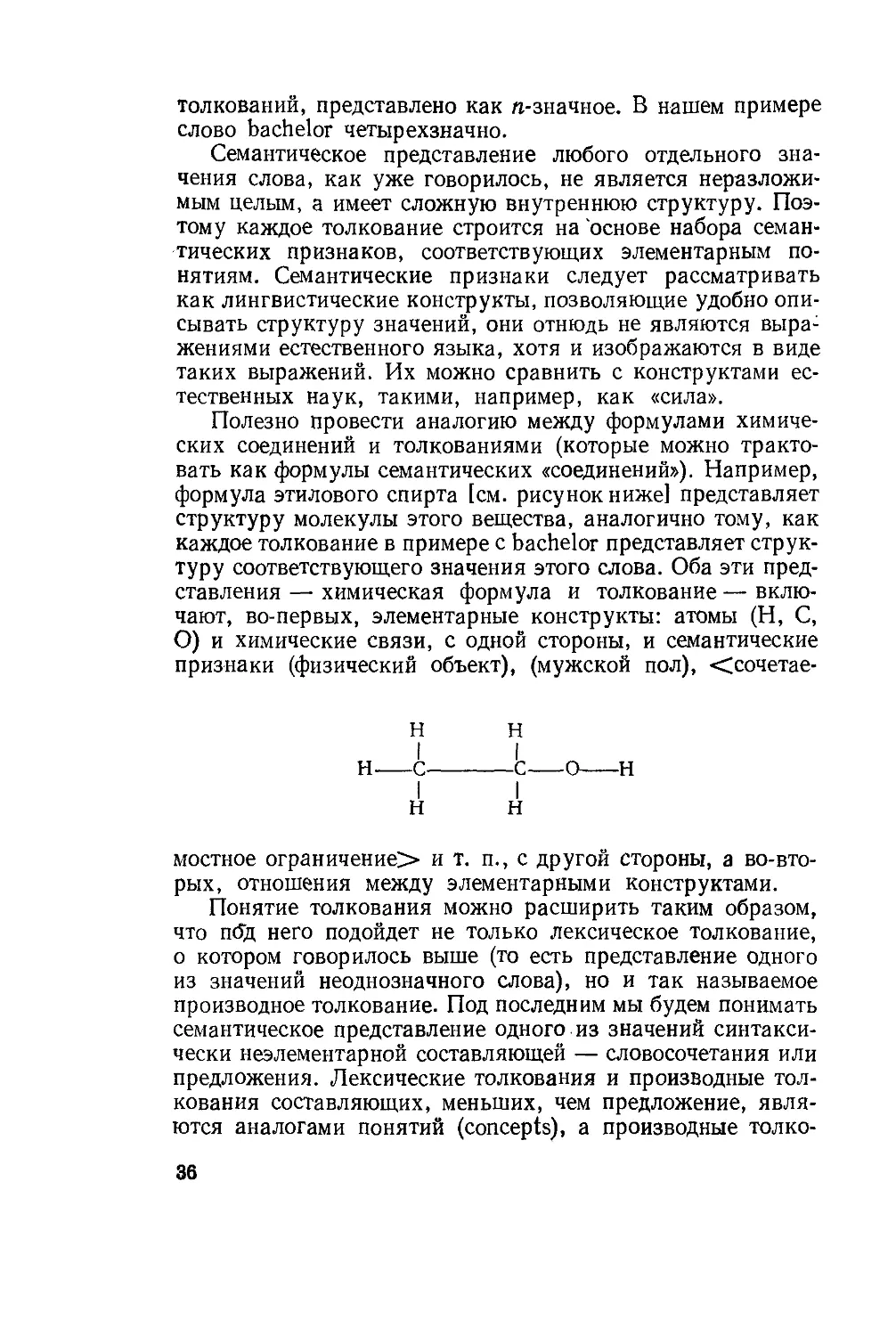

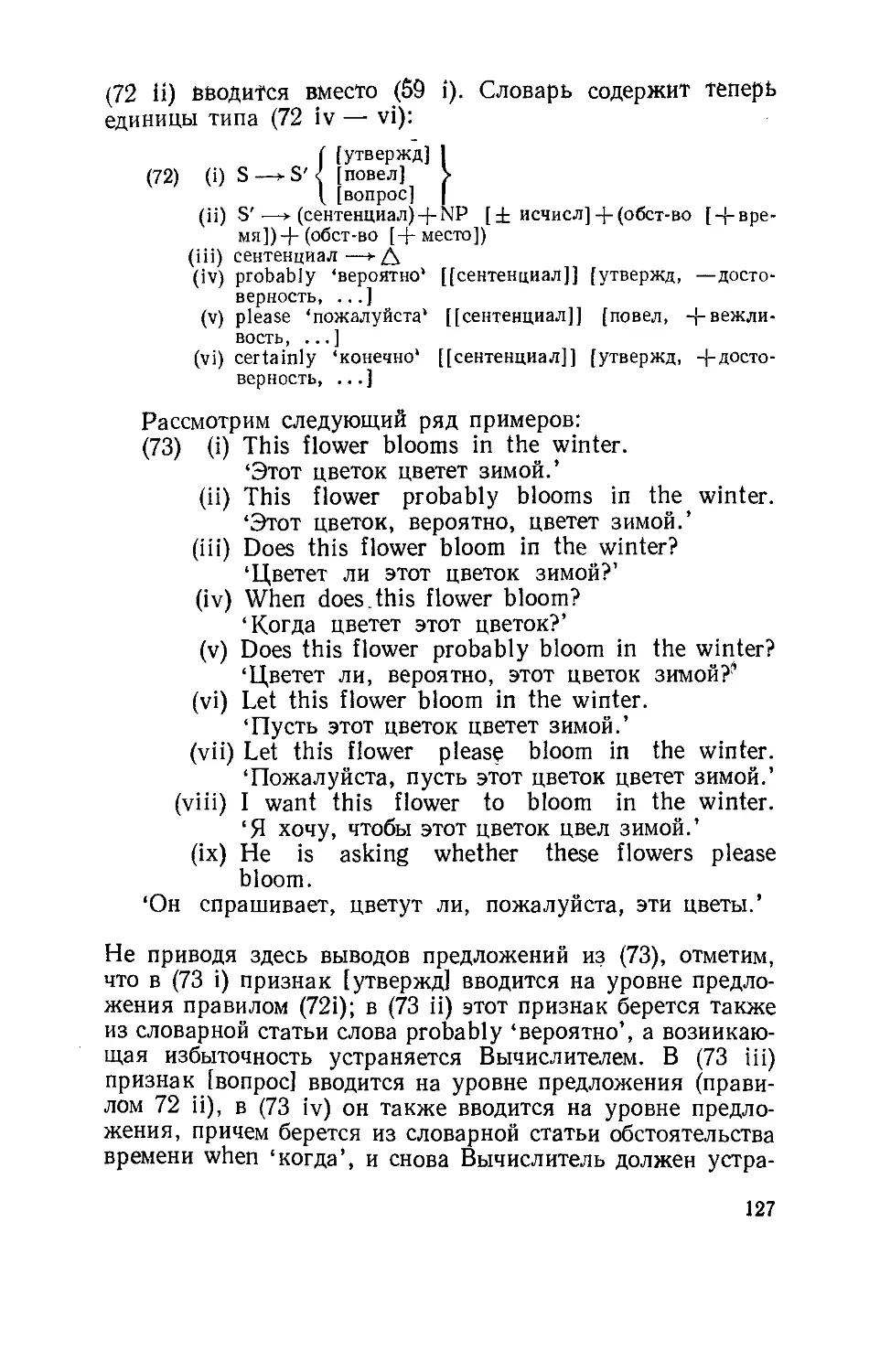

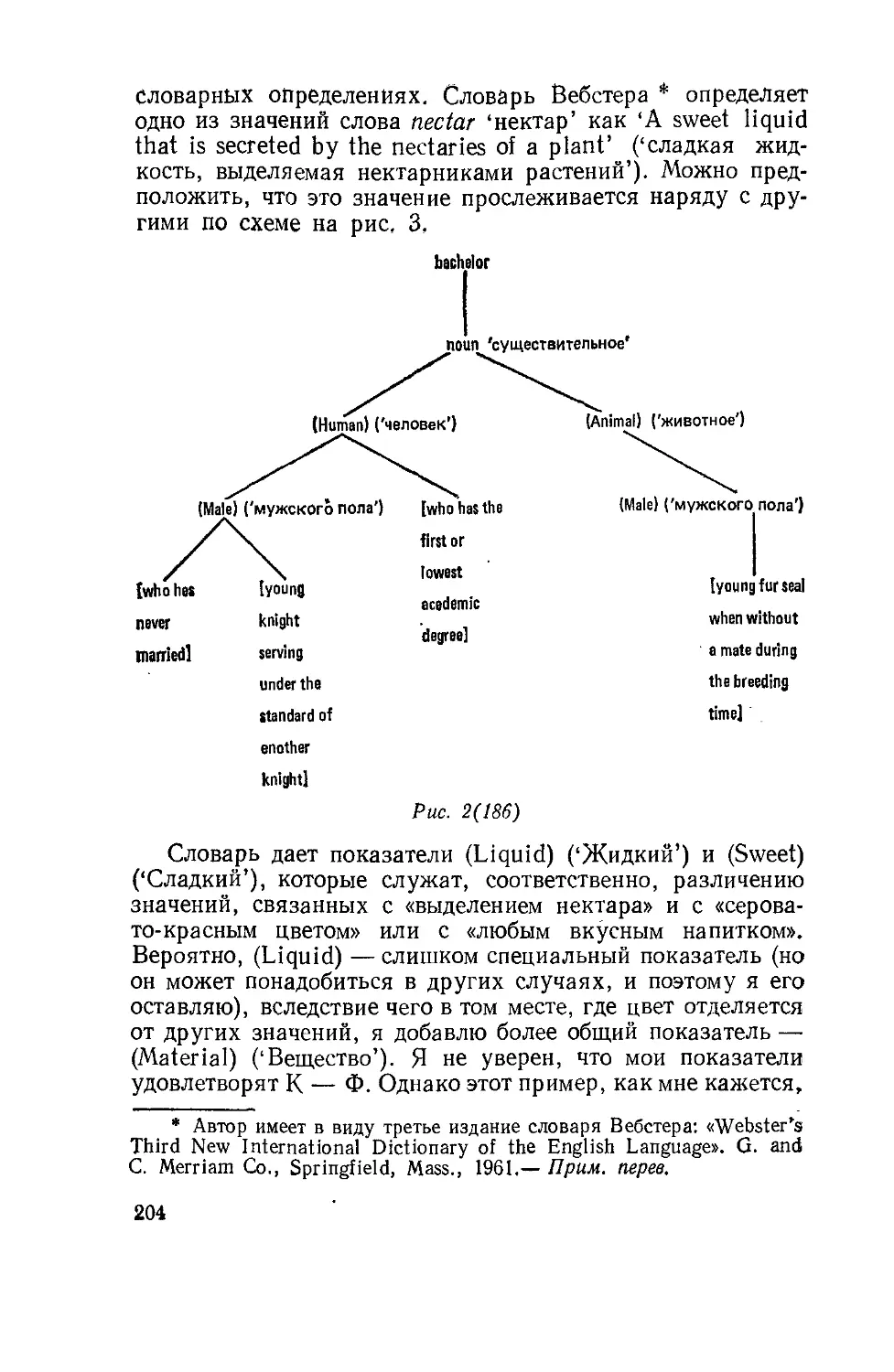

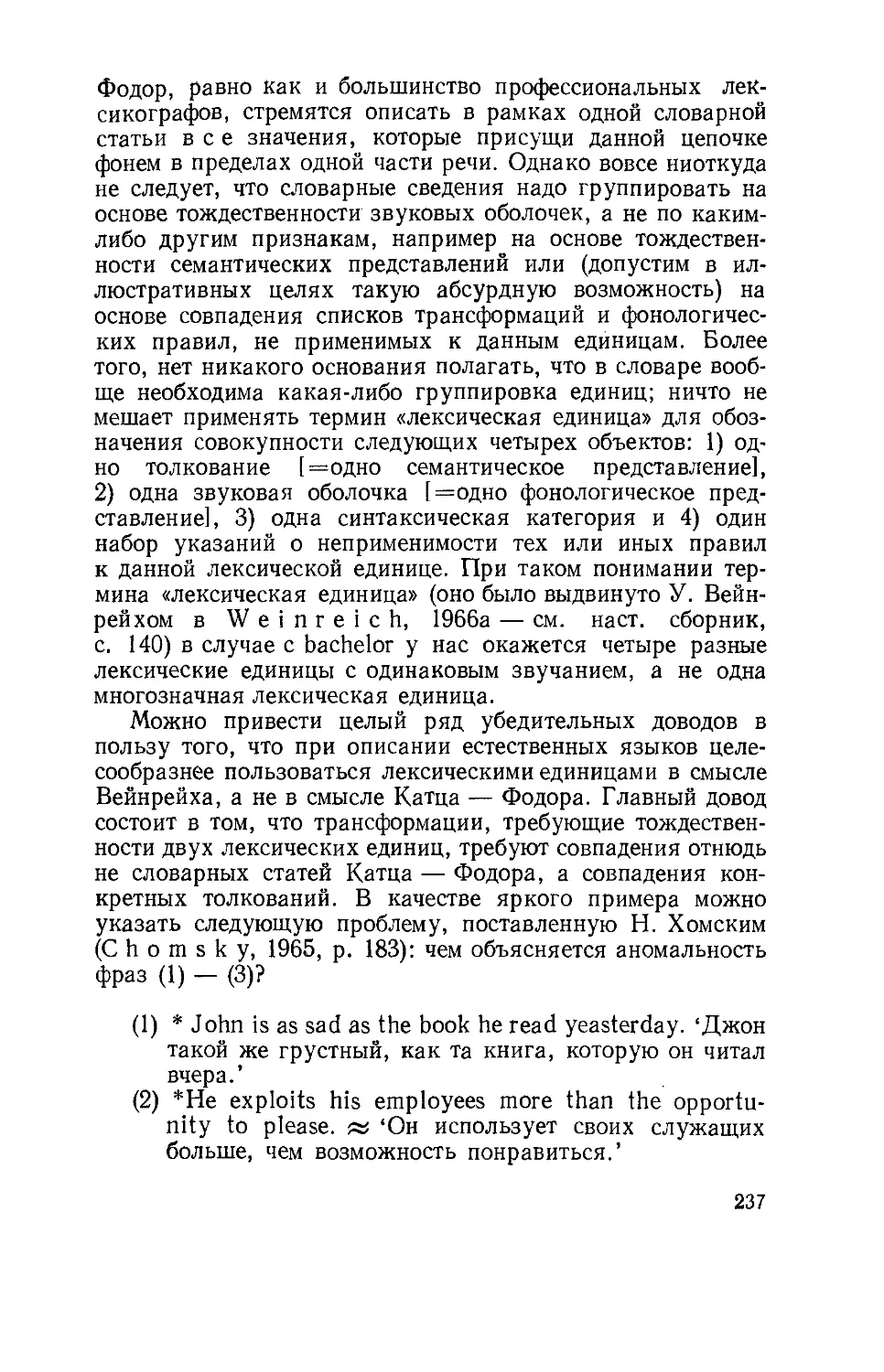

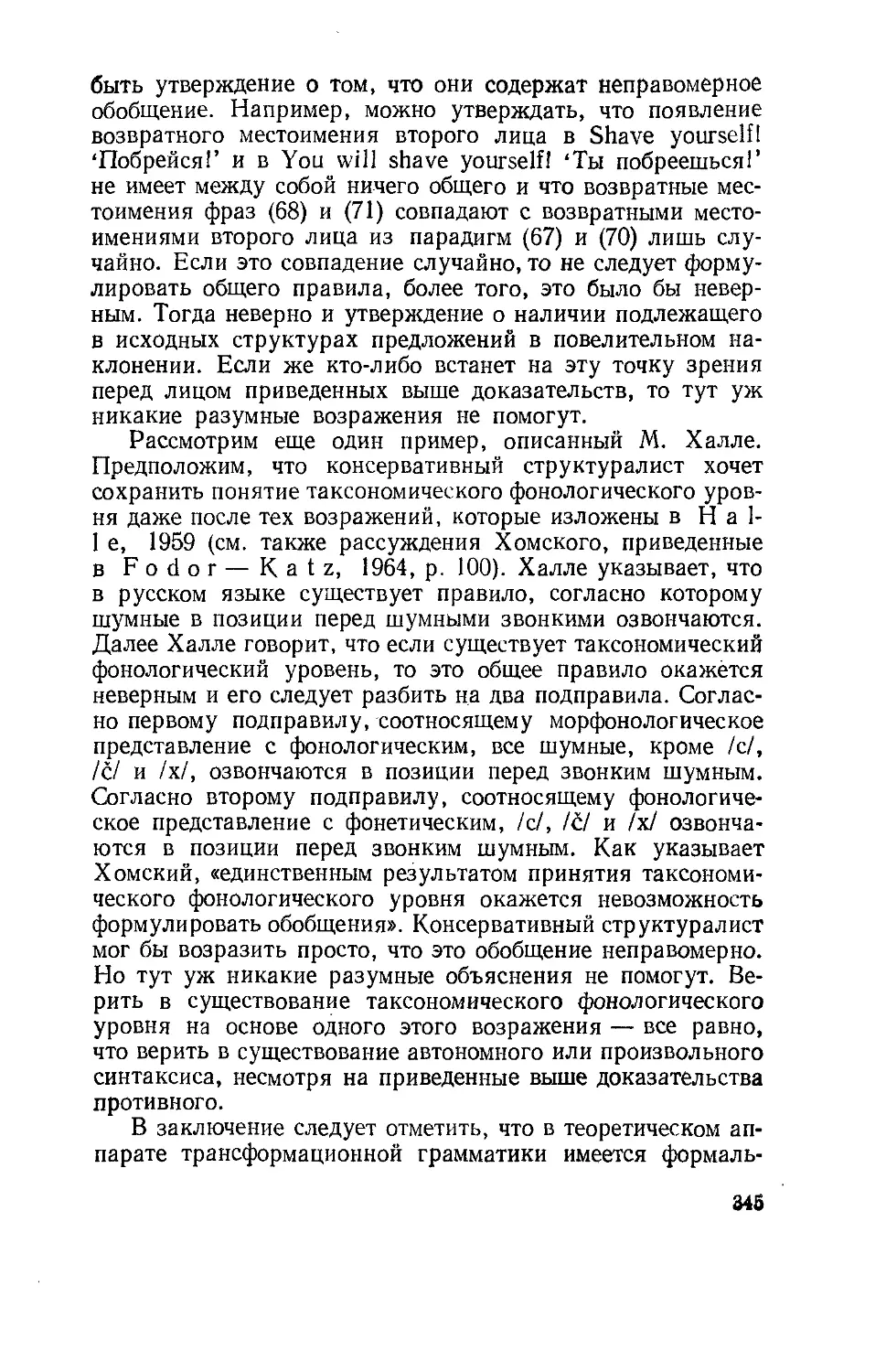

Полезно провести аналогию между формулами

химических соединений и толкованиями (которые можно

трактовать как формулы семантических «соединений»). Например,

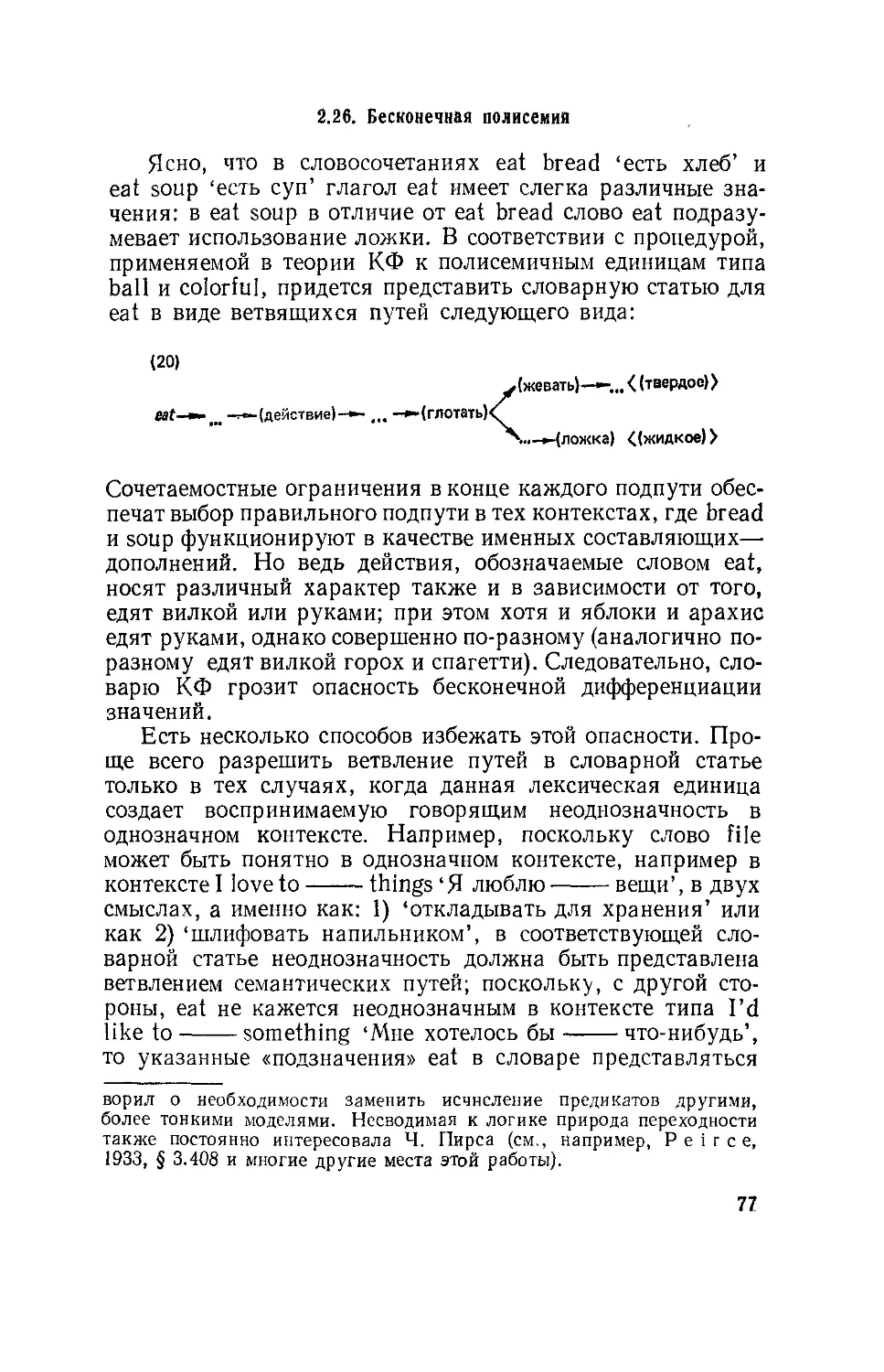

формула этилового спирта [см. рисунок ниже] представляет

структуру молекулы этого вещества, аналогично тому, как

каждое толкование в примере с bachelor представляет

структуру соответствующего значения этого слова. Оба эти

представления — химическая формула и толкование —

включают, во-первых, элементарные конструкты: атомы (Н, С,

О) и химические связи, с одной стороны, и семантические

признаки (физический объект), (мужской пол), <сочетае-

Н

I

_С О Н

I

н

мостное ограничение> и т. п., с другой стороны, а

во-вторых, отношения между элементарными конструктами.

Понятие толкования можно расширить таким образом,

что пбд него подойдет не только лексическое толкование,

о котором говорилось выше (то есть представление одного

из значений неоднозначного слова), но и так называемое

производное толкование. Под последним мы будем понимать

семантическое представление одного из значений

синтаксически неэлементарной составляющей — словосочетания или

предложения. Лексические толкования и производные

толкования составляющих, меньших, чем предложение,

являются аналогами понятий (concepts), а производные толко-

Н-

н

I

-с-

I

н

36

вания утвердительных предложений являются аналогами

суждений (propositions).

Семантические признаки позволяют сформулировать

некоторые эмпирические обобщения относительно смысла

языковых единиц. Например, английские слова bachelor

'холостяк', man 'мужчина', priest 'священник', bull 'бык',

uncle 'дядя', boy 'мальчик' и т. п. имеют общий

семантический признак в отличие от слов child 'ребенок', mole

'родинка', mother 'мать', classmate 'одноклассник (-ца)',

nuts 'гайки', bolts 'болты', cow 'корова' и т. п. Первая

группа слов имеет общий смысловой элемент 'мужской пол',

которого нет в словах второй группы. Мы можем выразить

это эмпирическое обобщение, включив в толкования слов

первой группы семантический признак (мужской пол) и

не включив его в толкования слов второй группы. Именно

это имеется в виду, когда мы говорим, что семантические

признаки позволяют формулировать семантические

обобщения. Однако такие обобщения возможны не только для

слов, но и для словосочетаний. Сравним группы

словосочетаний а и Ь:

а) happy bachelor 'счастливый холостяк', my cousin's

hired man 'батрак моего кузена', an orthodox priest I met

yesterday 'православный священник, которого я вчера

встретил', the bull who is grazing in the pasture 'бык, пасущийся

на пастбище', the most unpleasant uncle I have 'мой

исключительно неприятный дядя', a boy 'мальчик';

б) my favorite child 'мой любимый ребенок', the funny

mole on his arm 'смешная родинка на его руке', the whole

truth 'вся правда', your mother 'твоя мать', his brother's

classmate last year букв, 'прошлогодний (-яя) одноклассник

(-ца) его брата', those rusty nuts and bolts 'те ржавые гайки

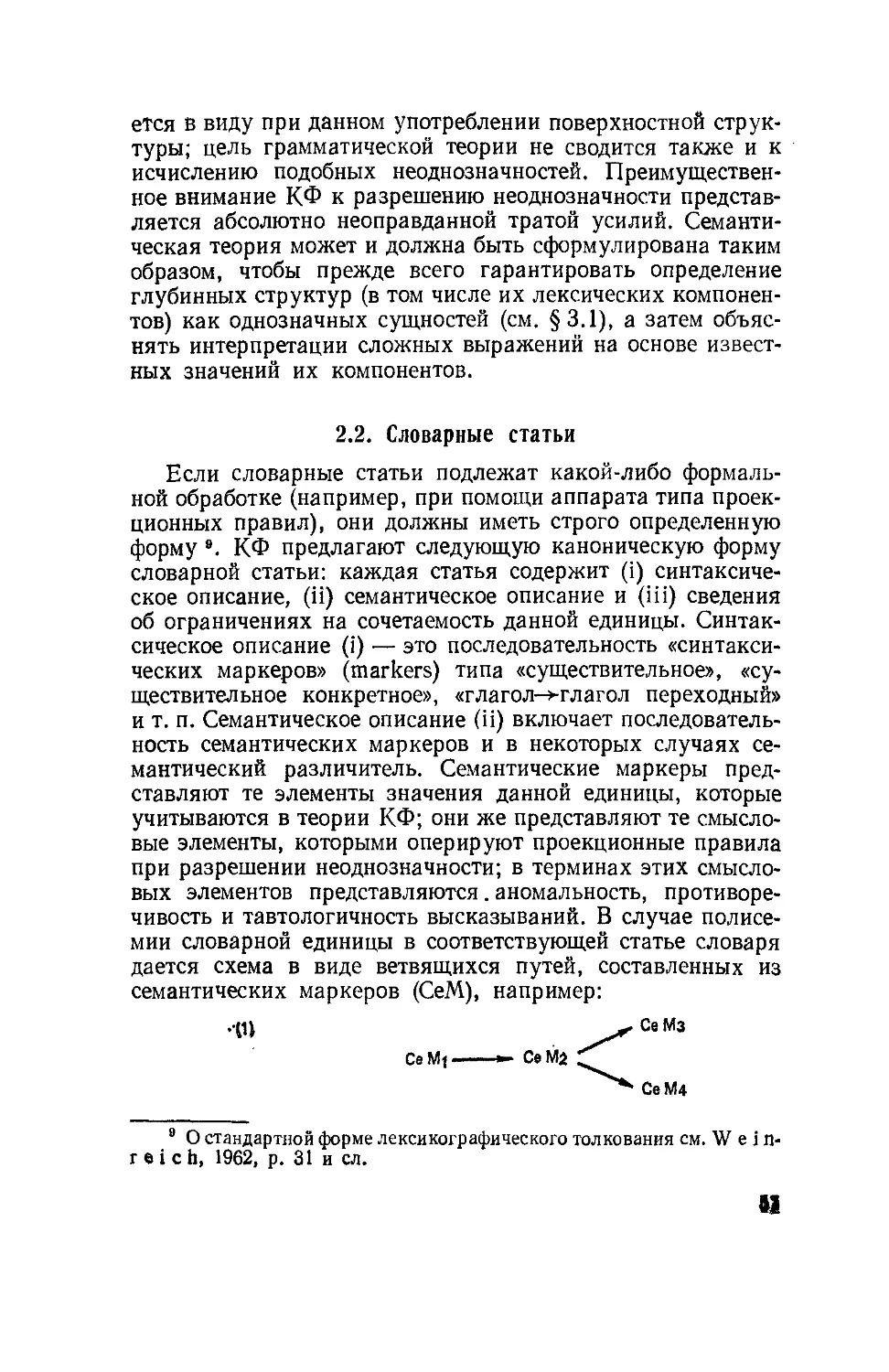

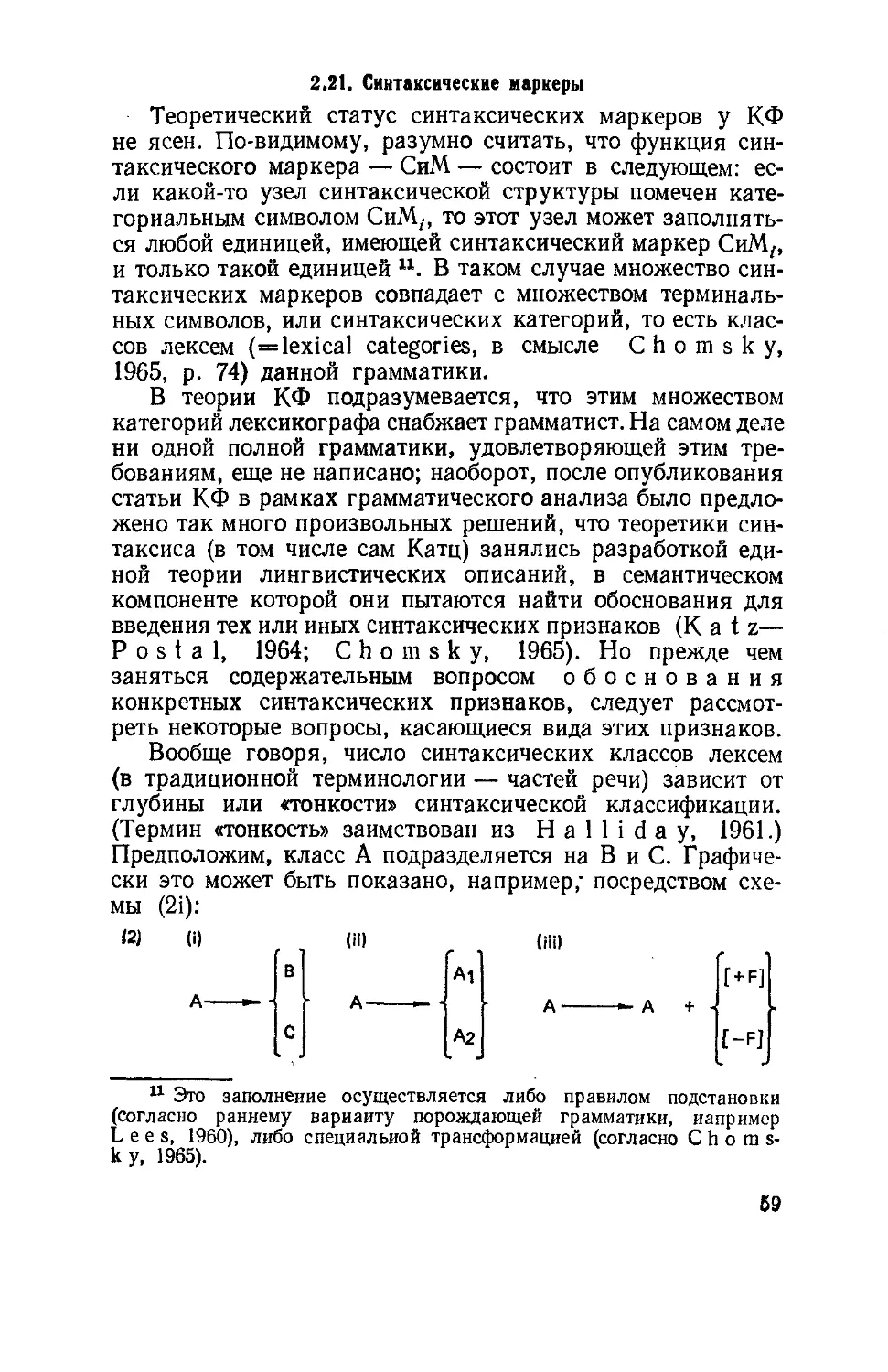

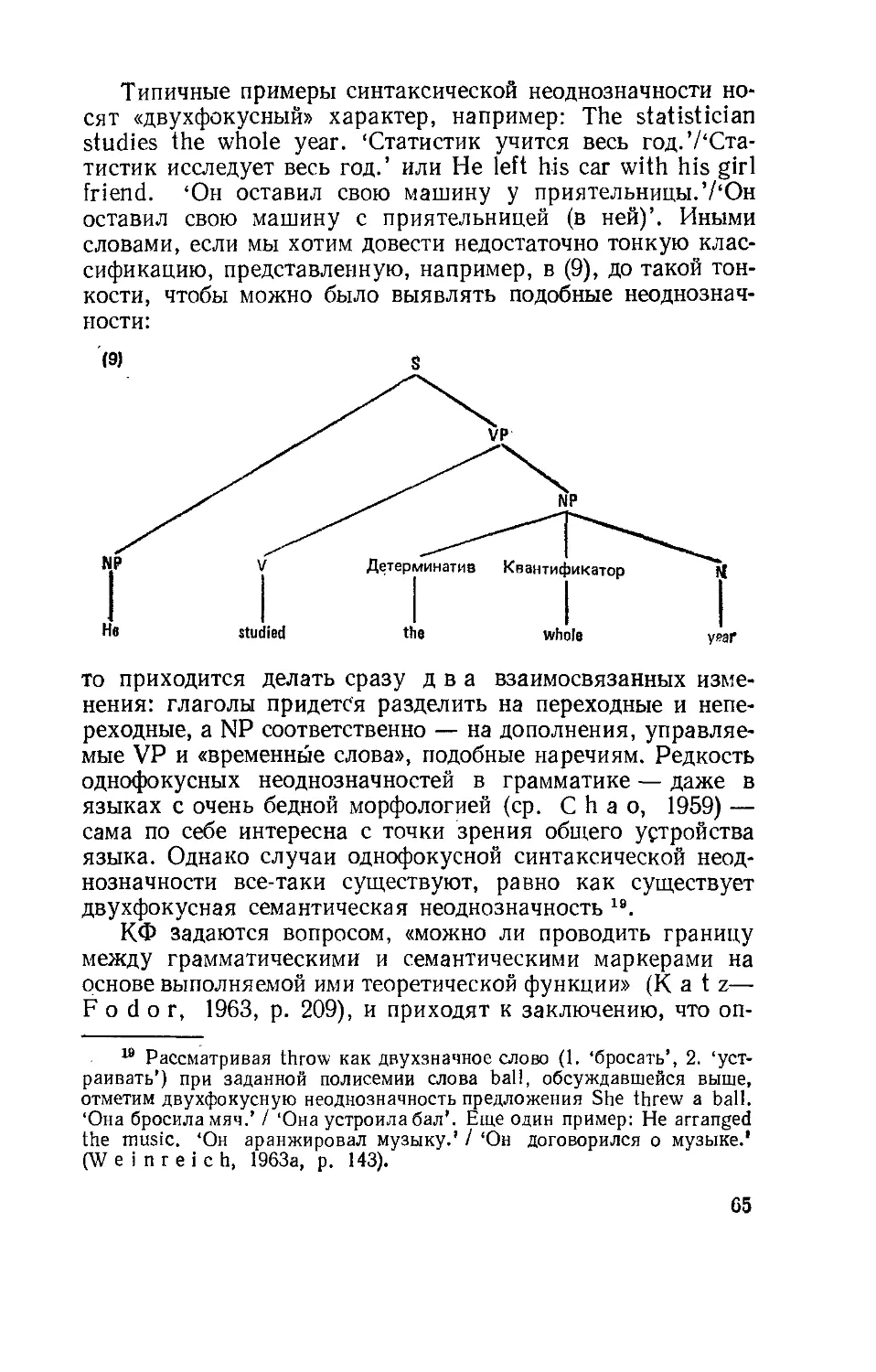

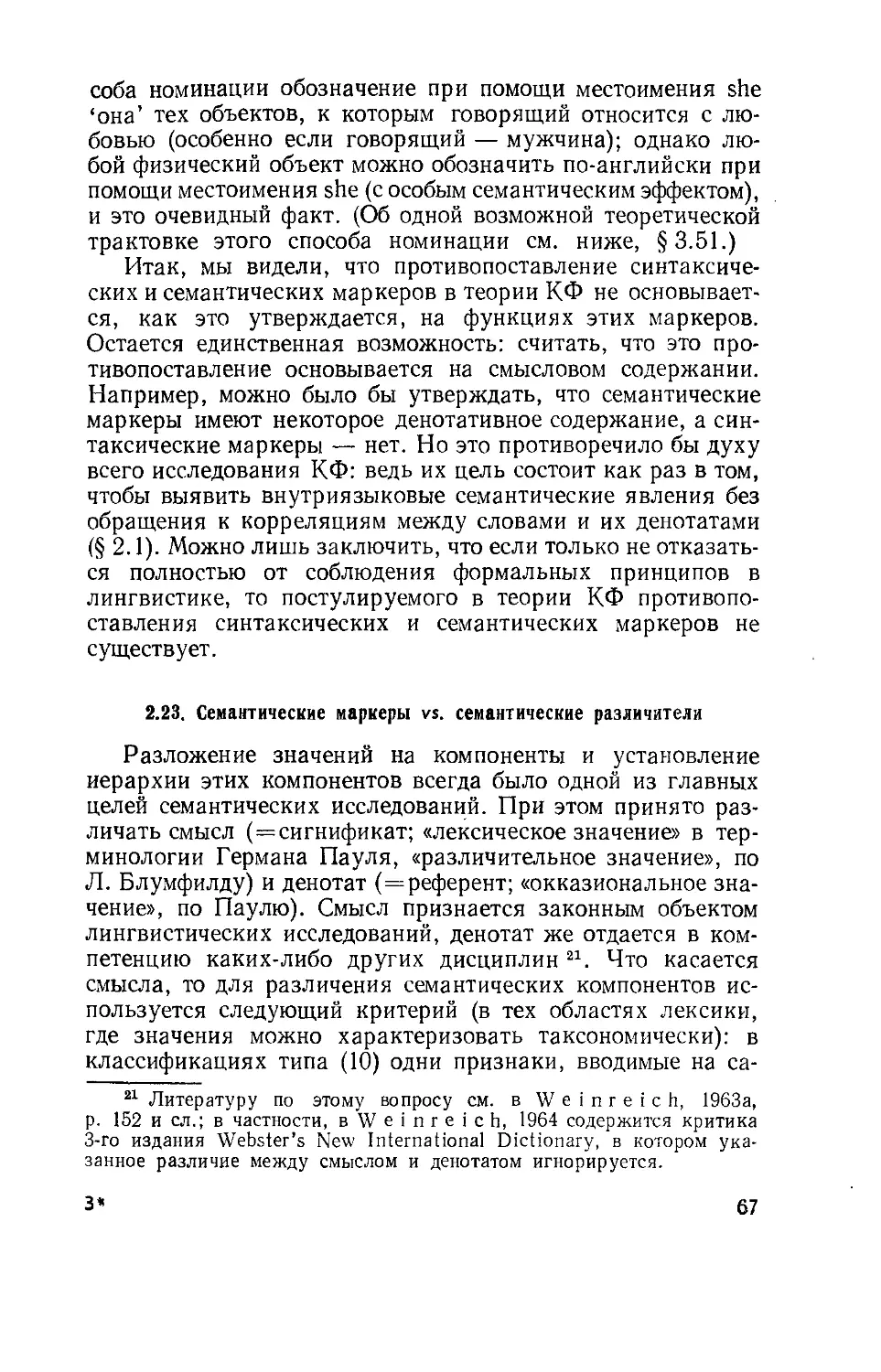

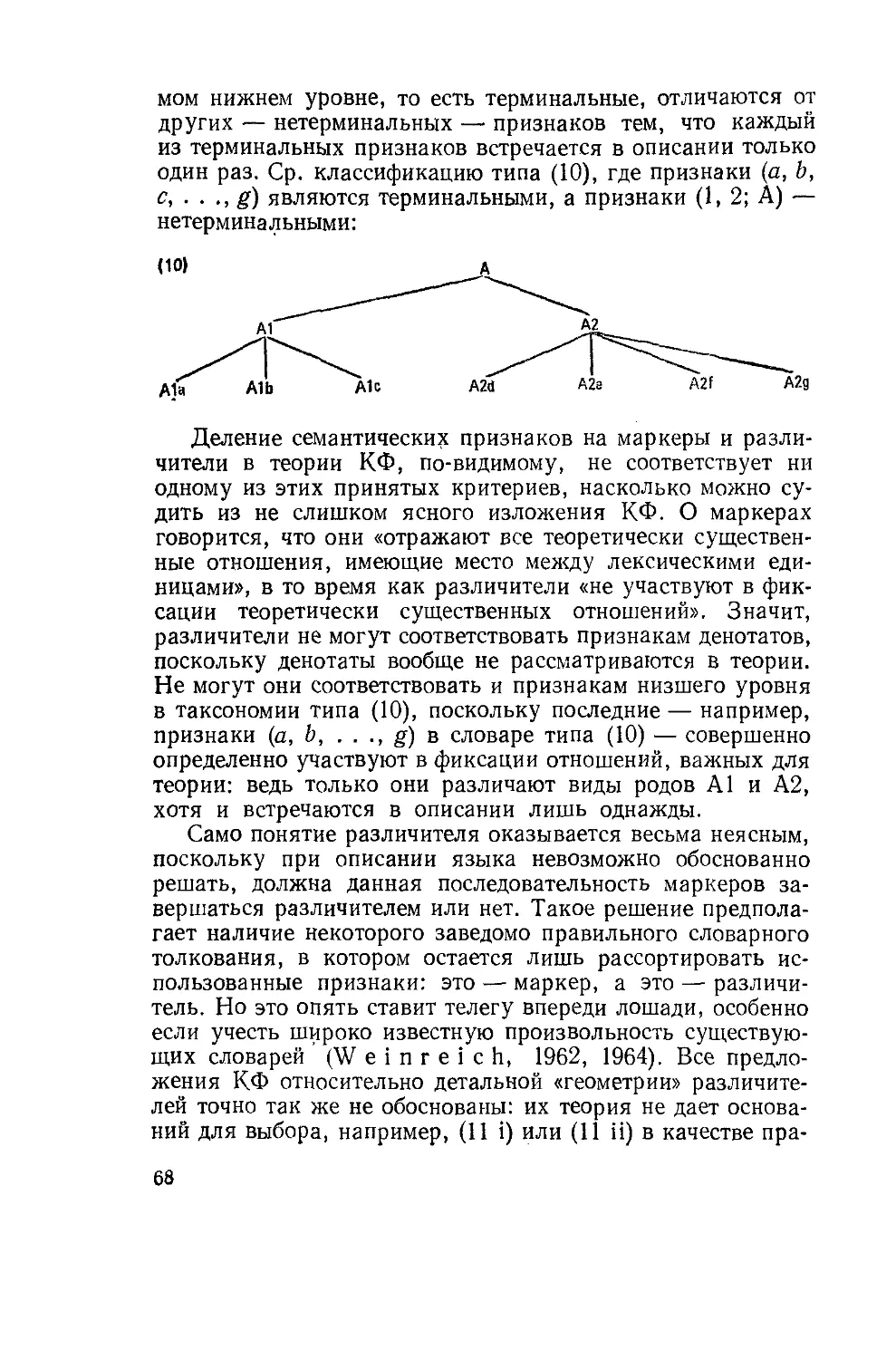

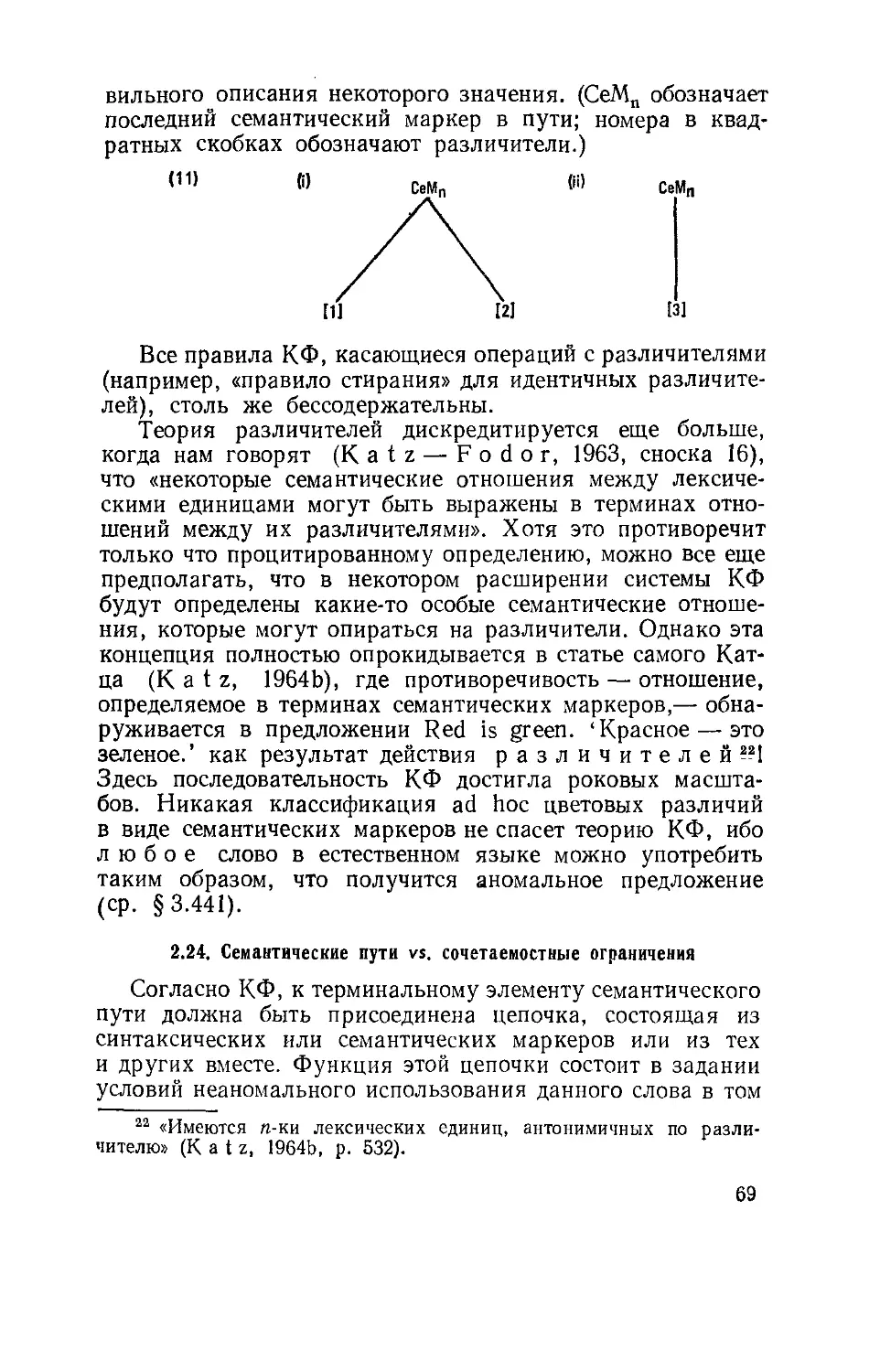

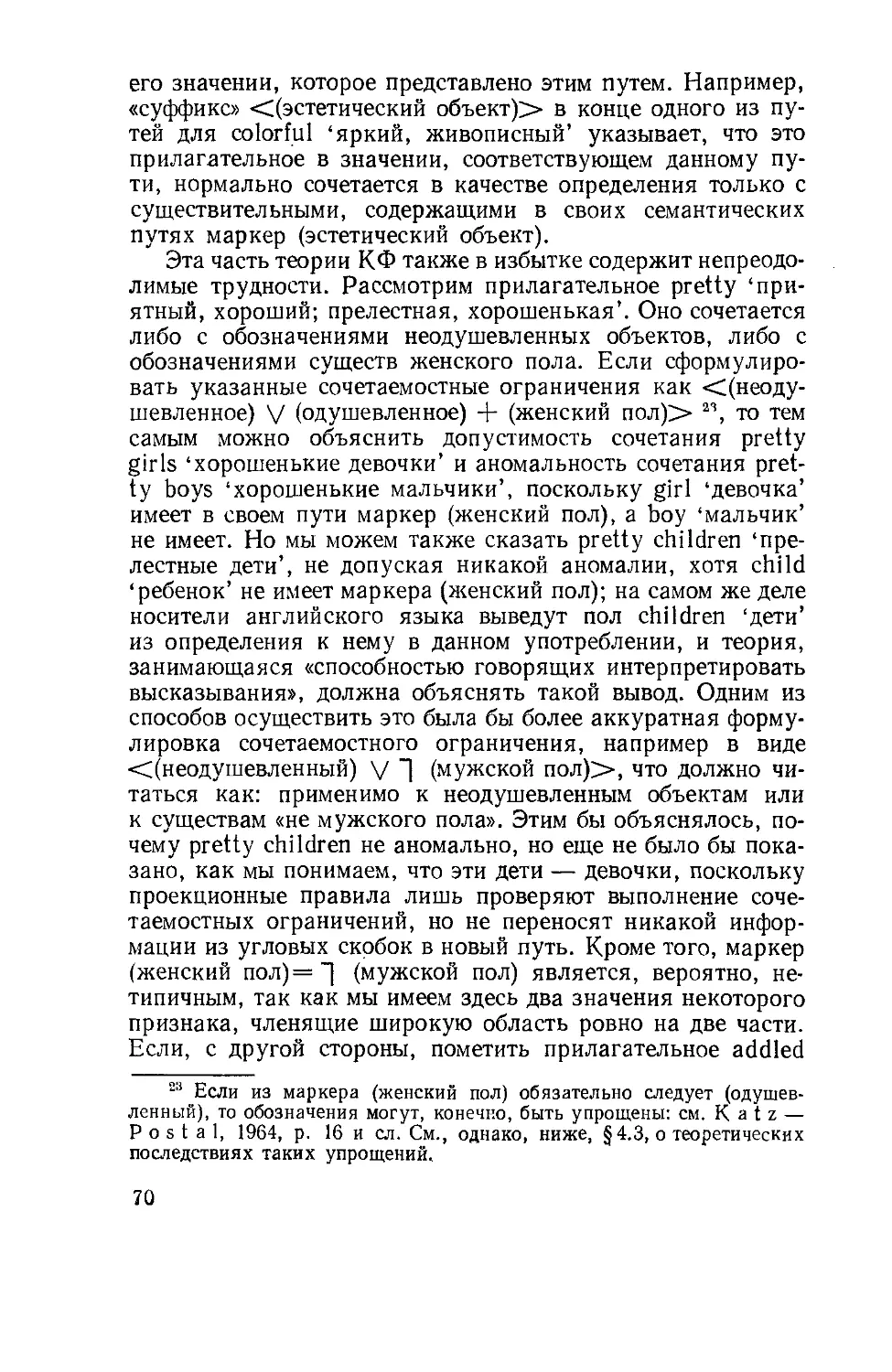

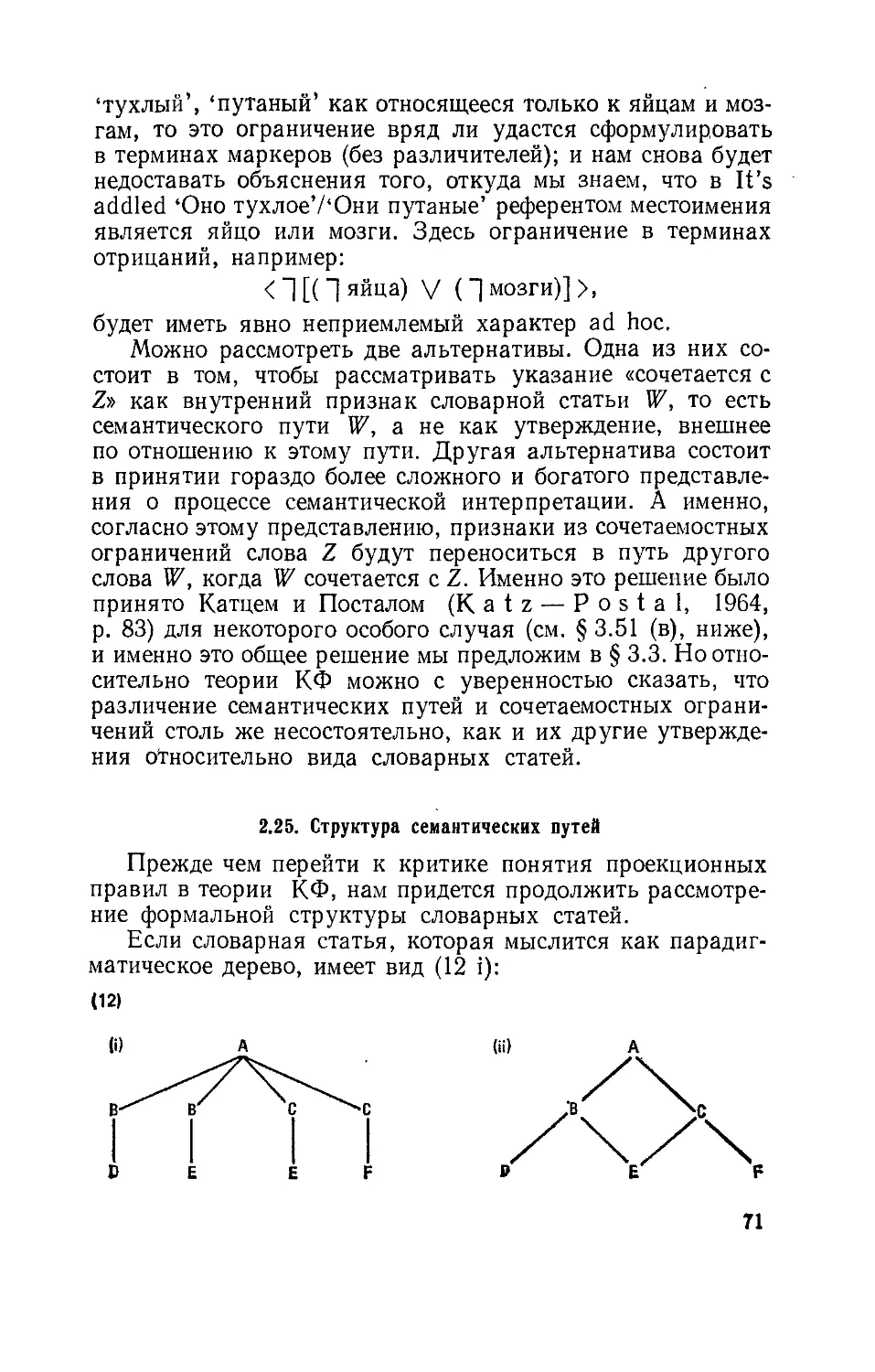

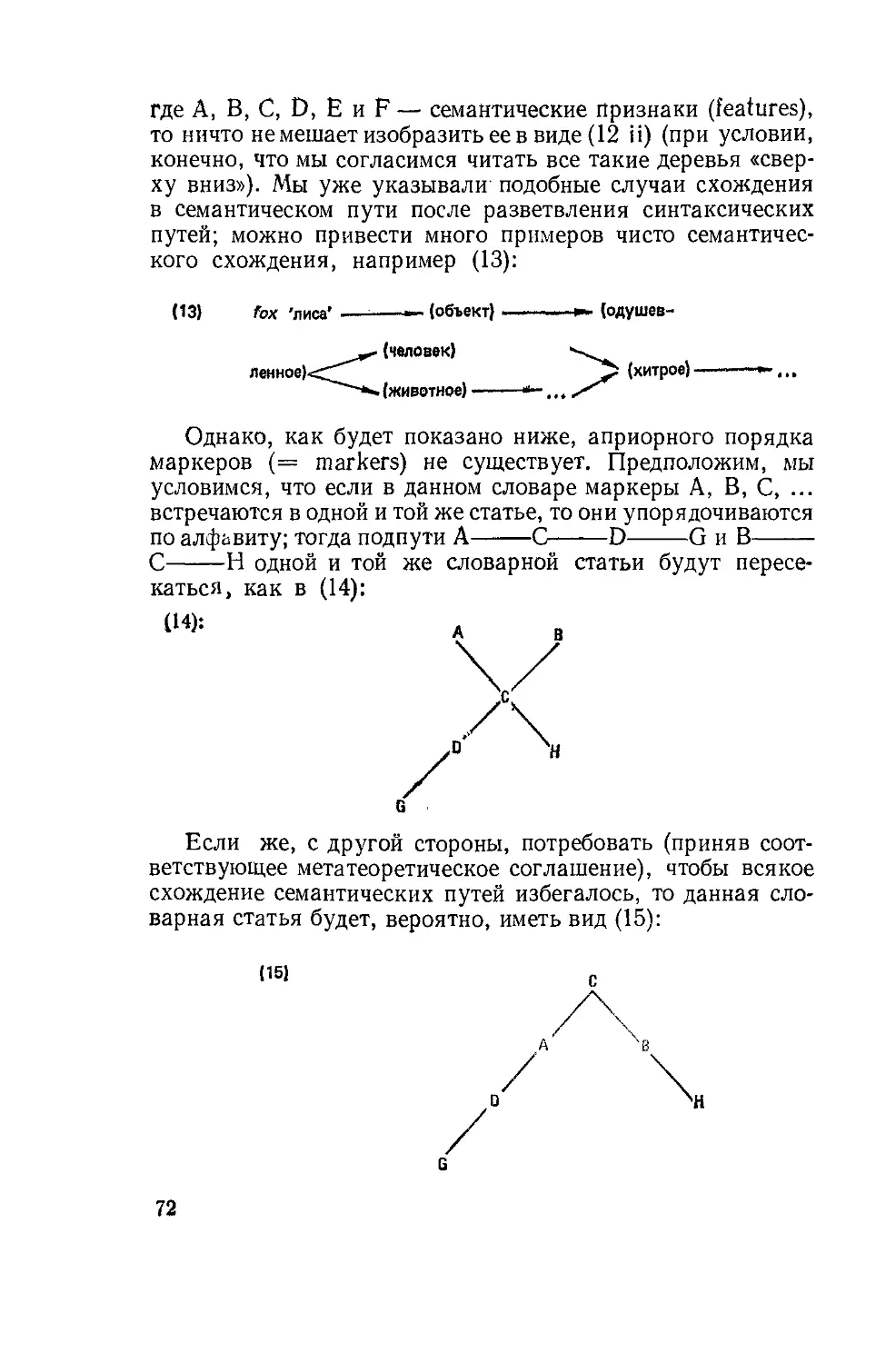

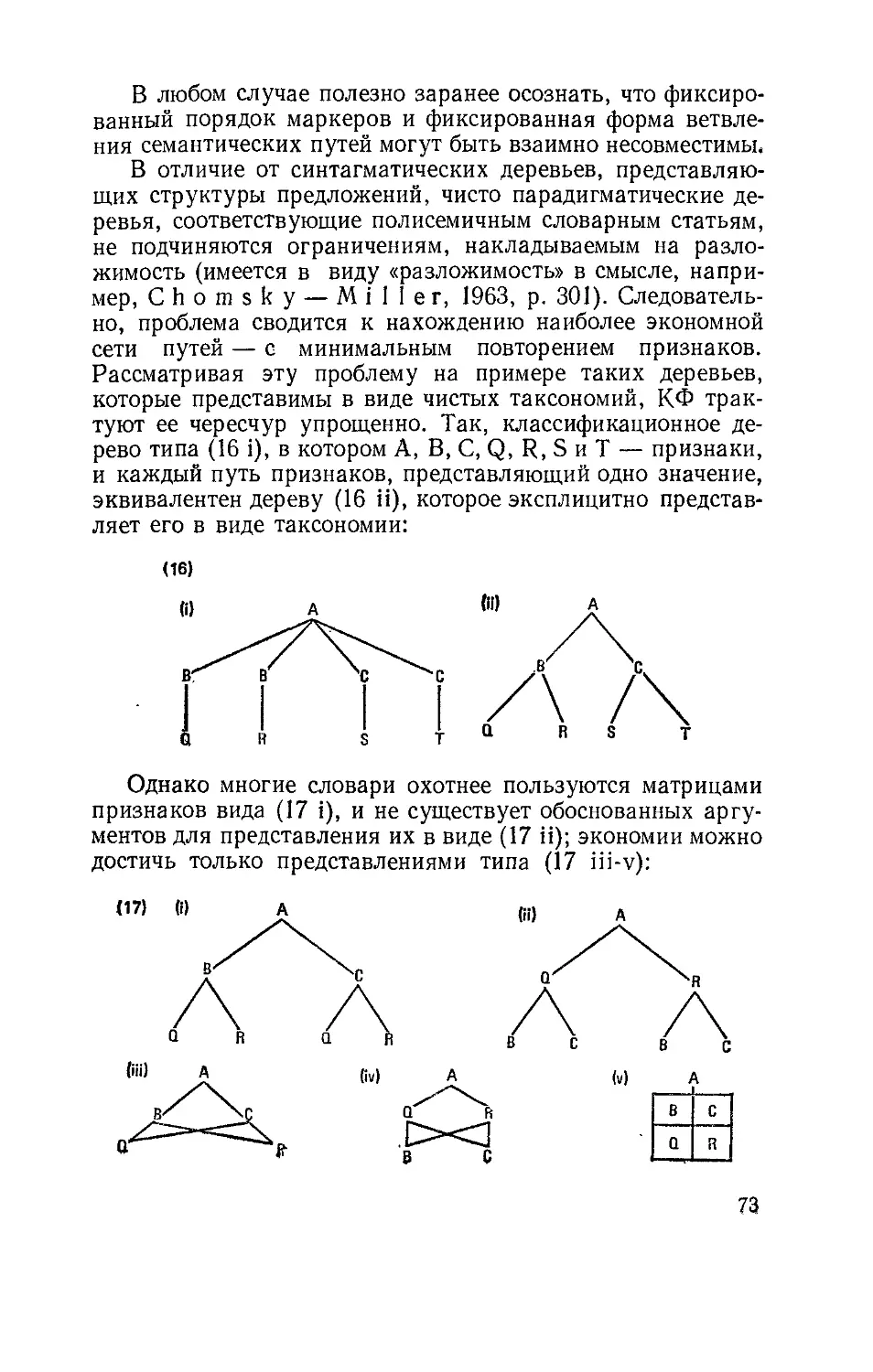

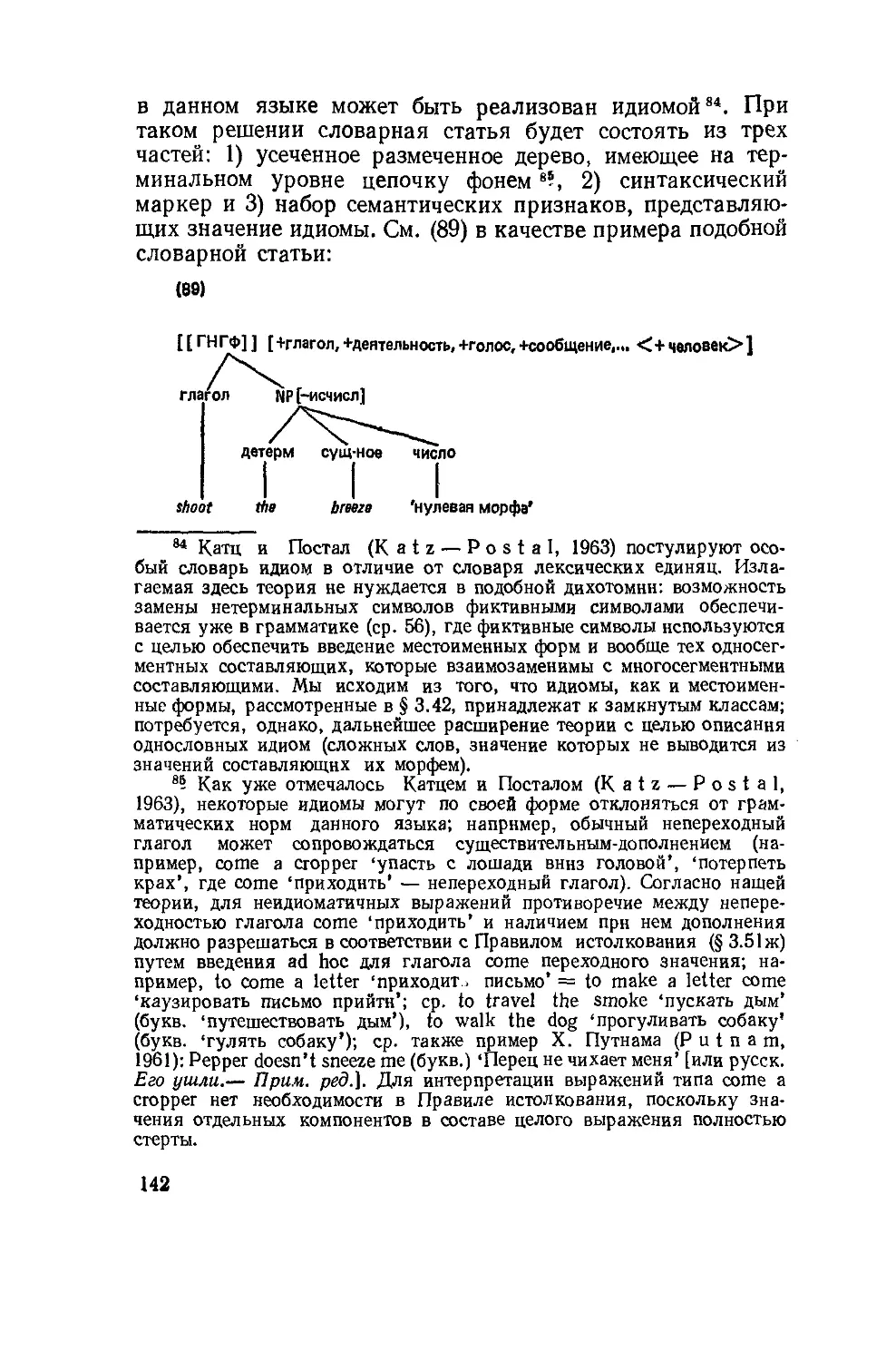

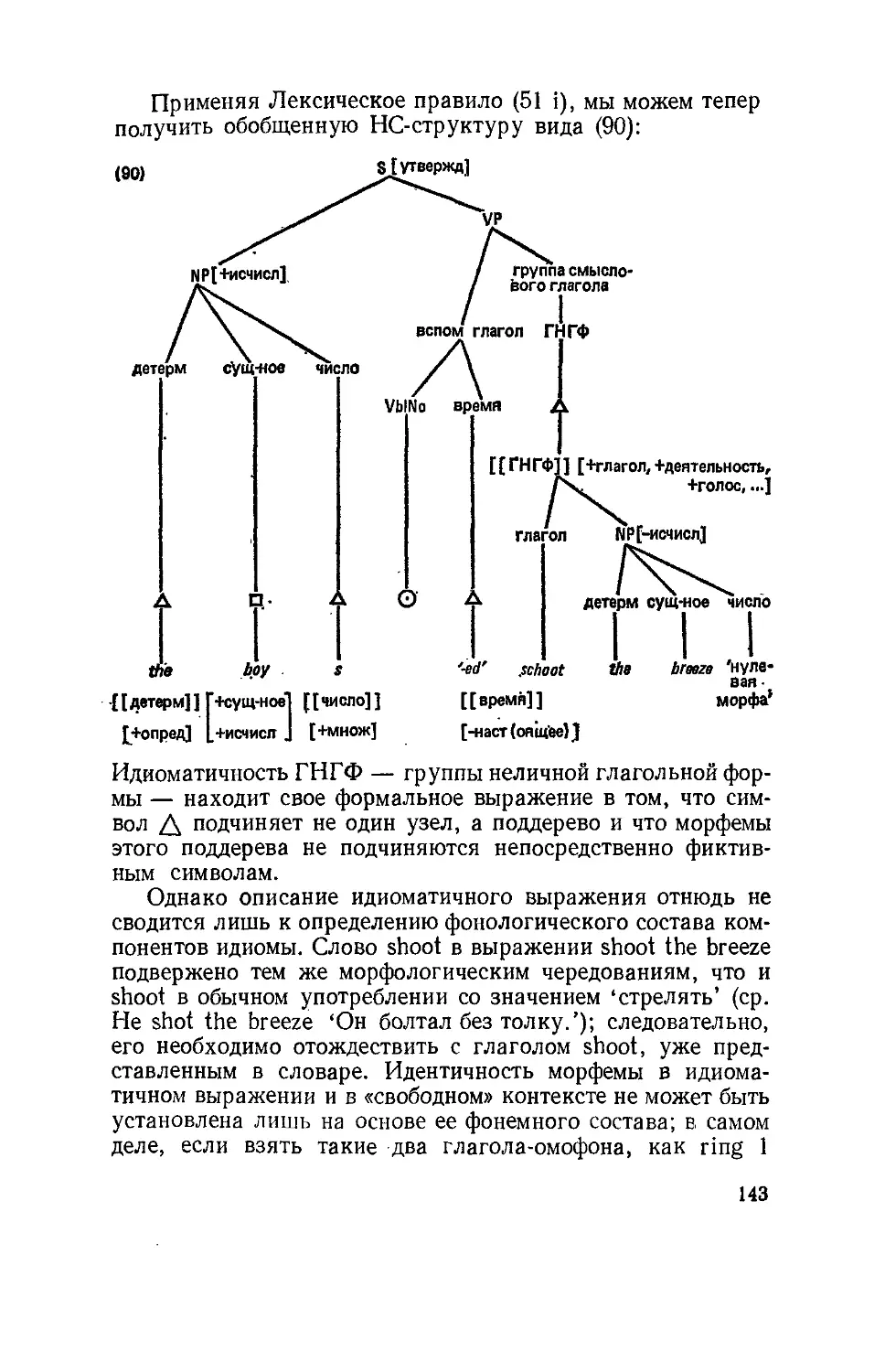

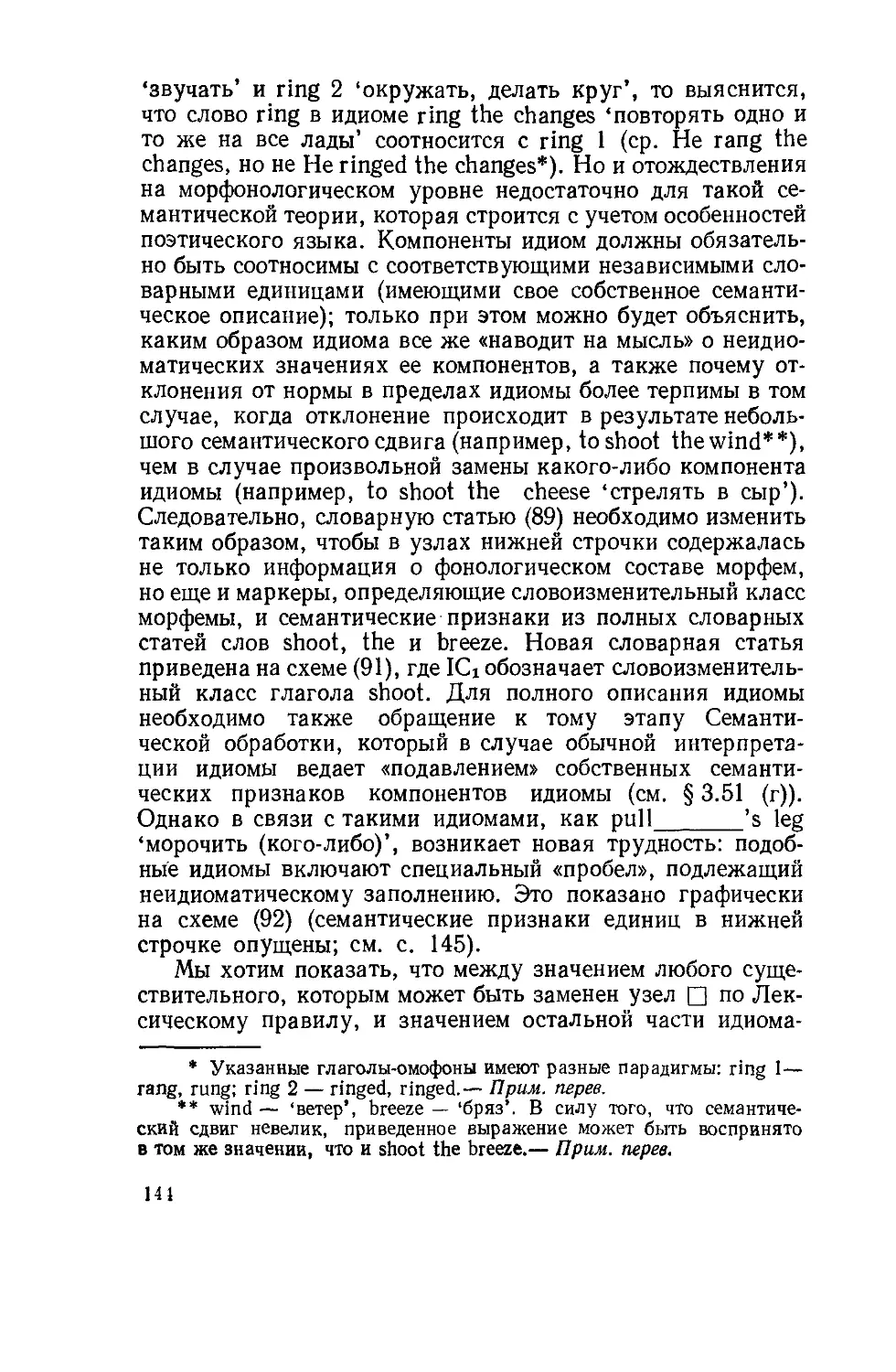

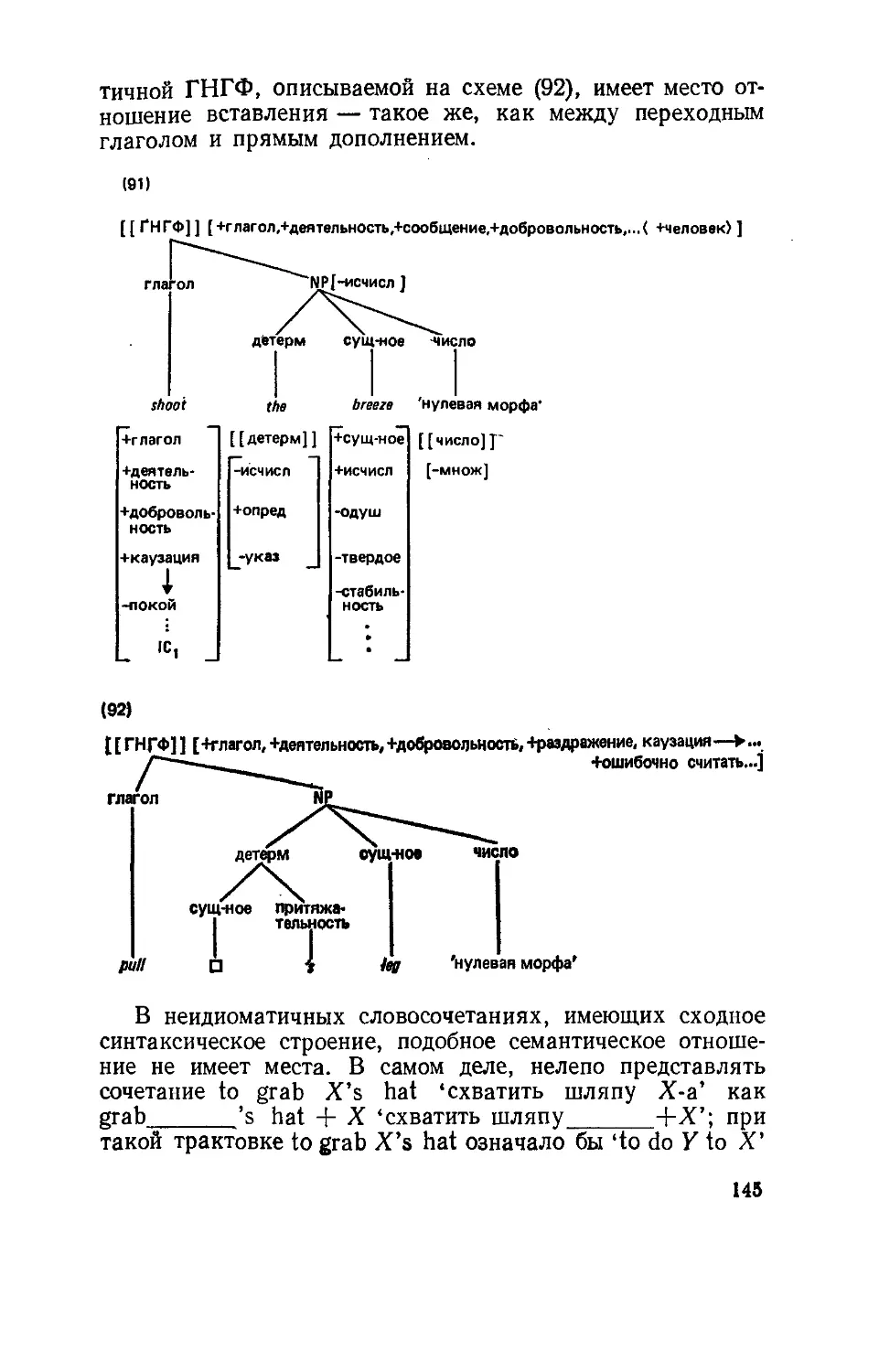

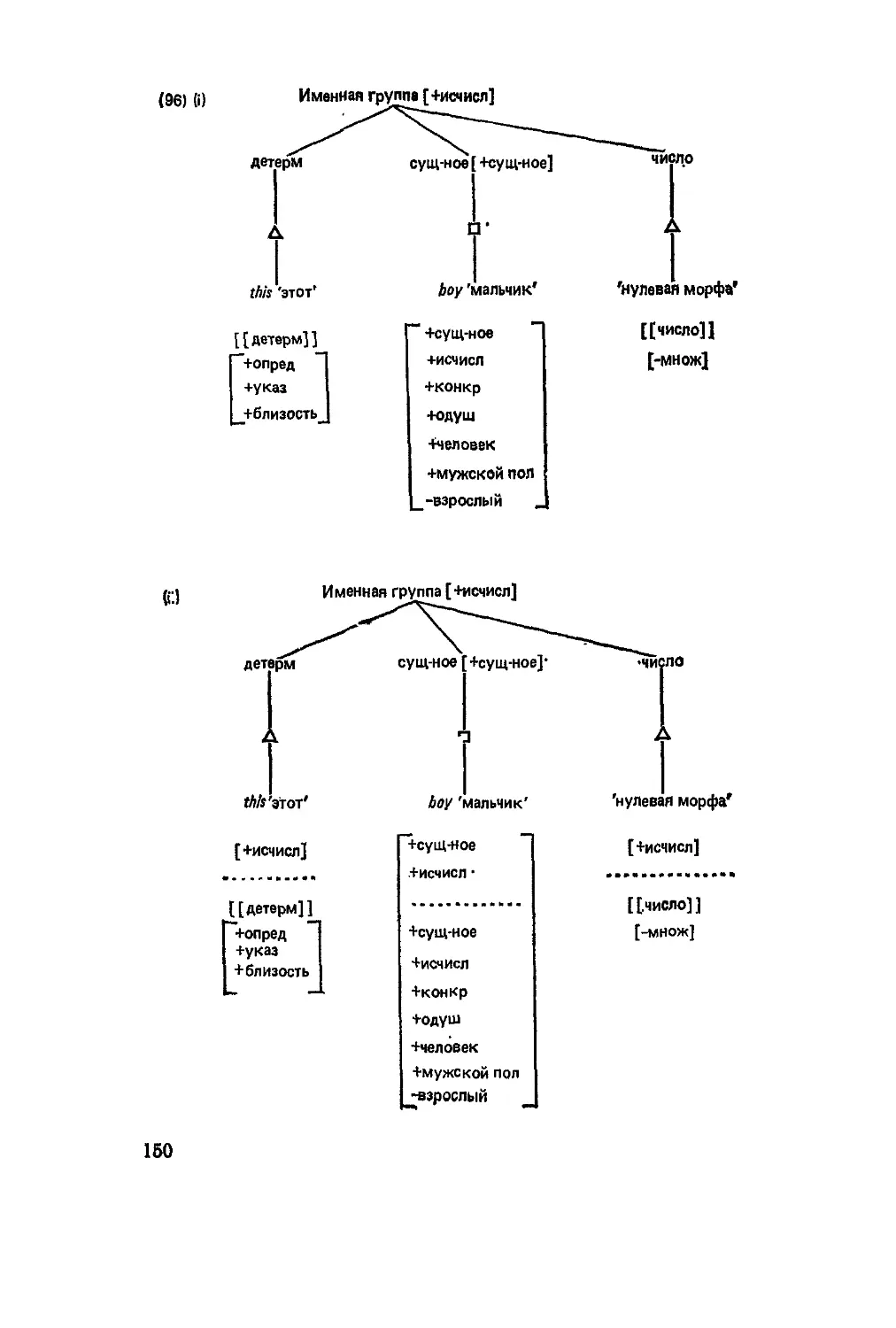

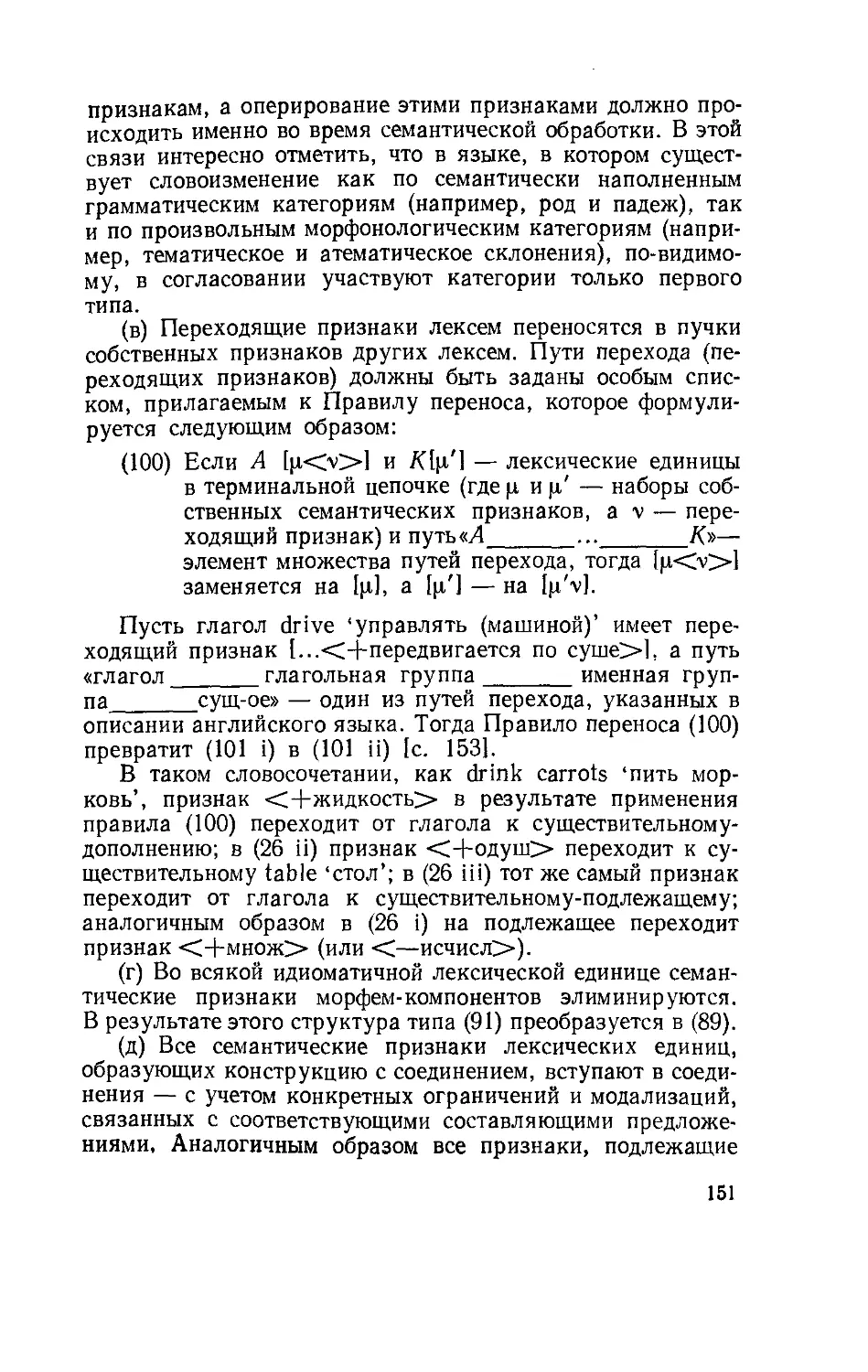

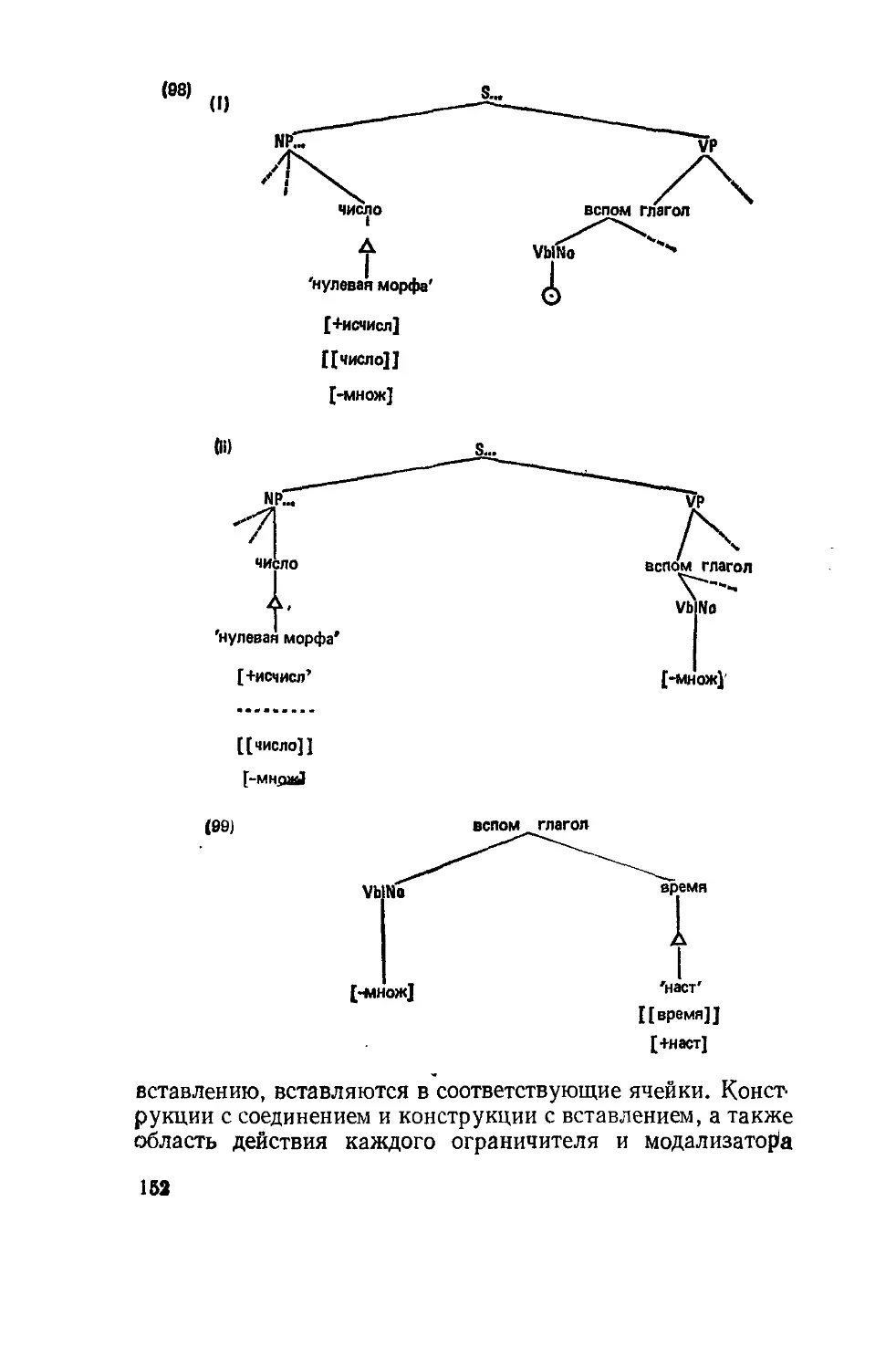

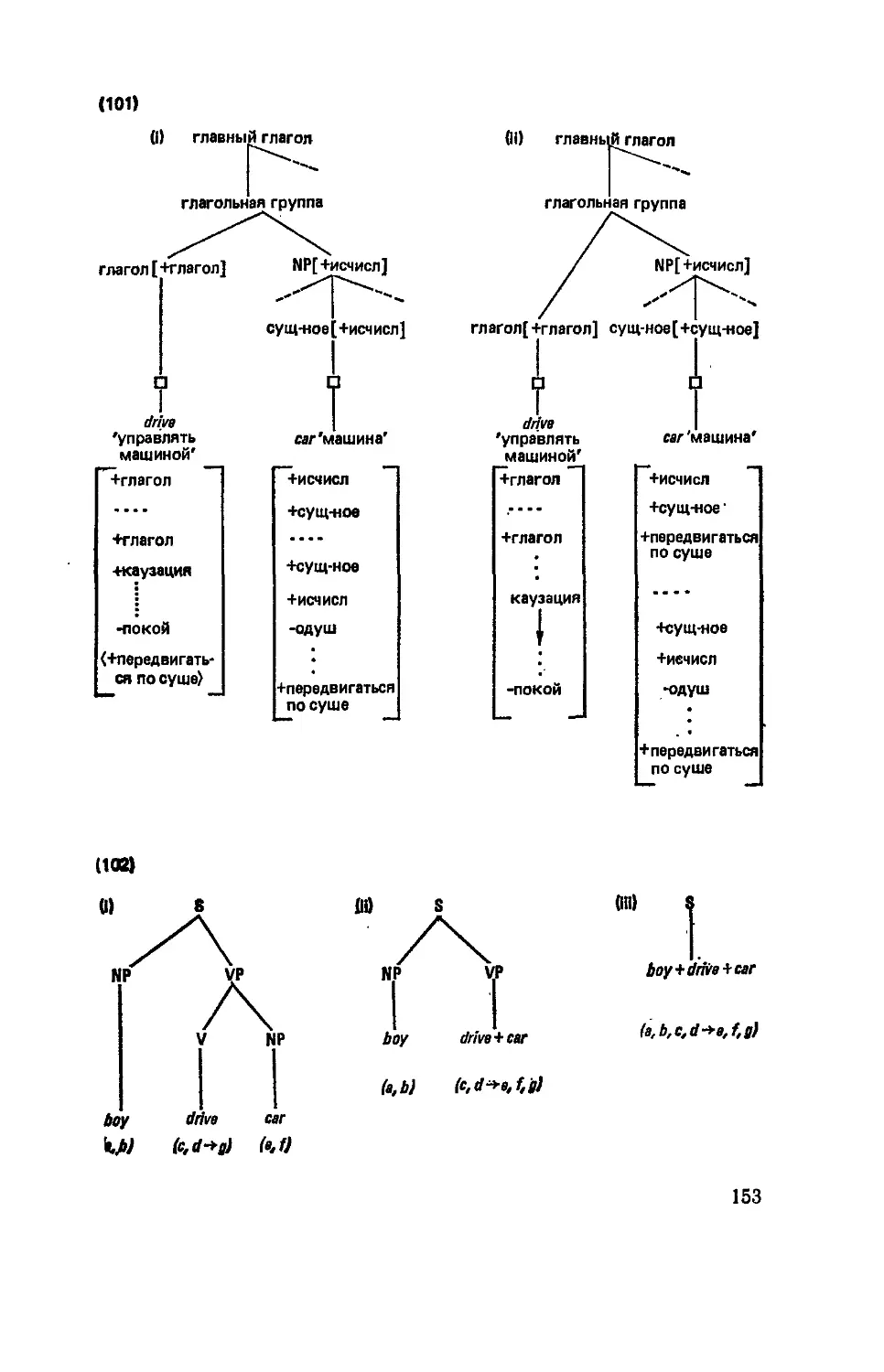

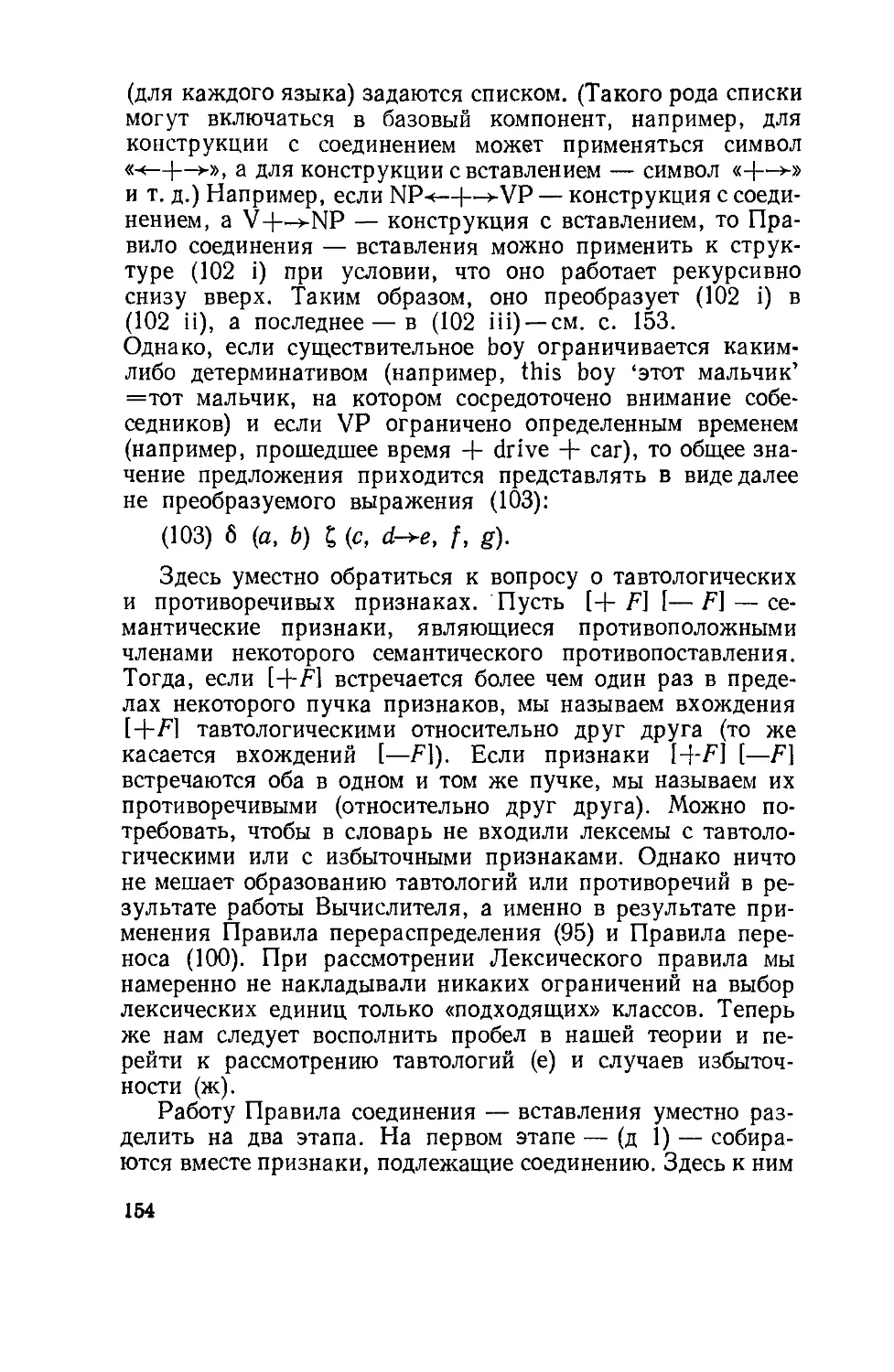

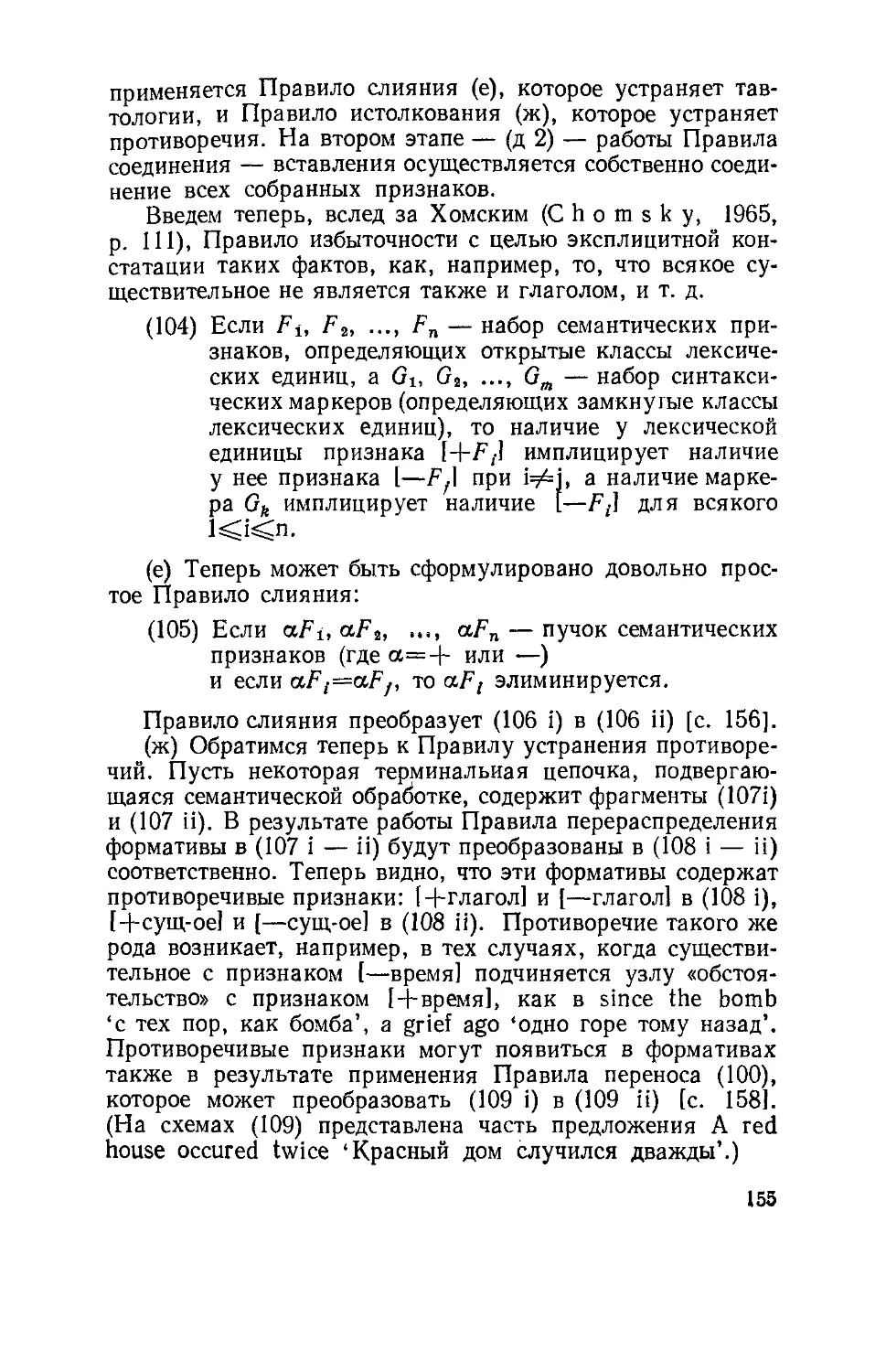

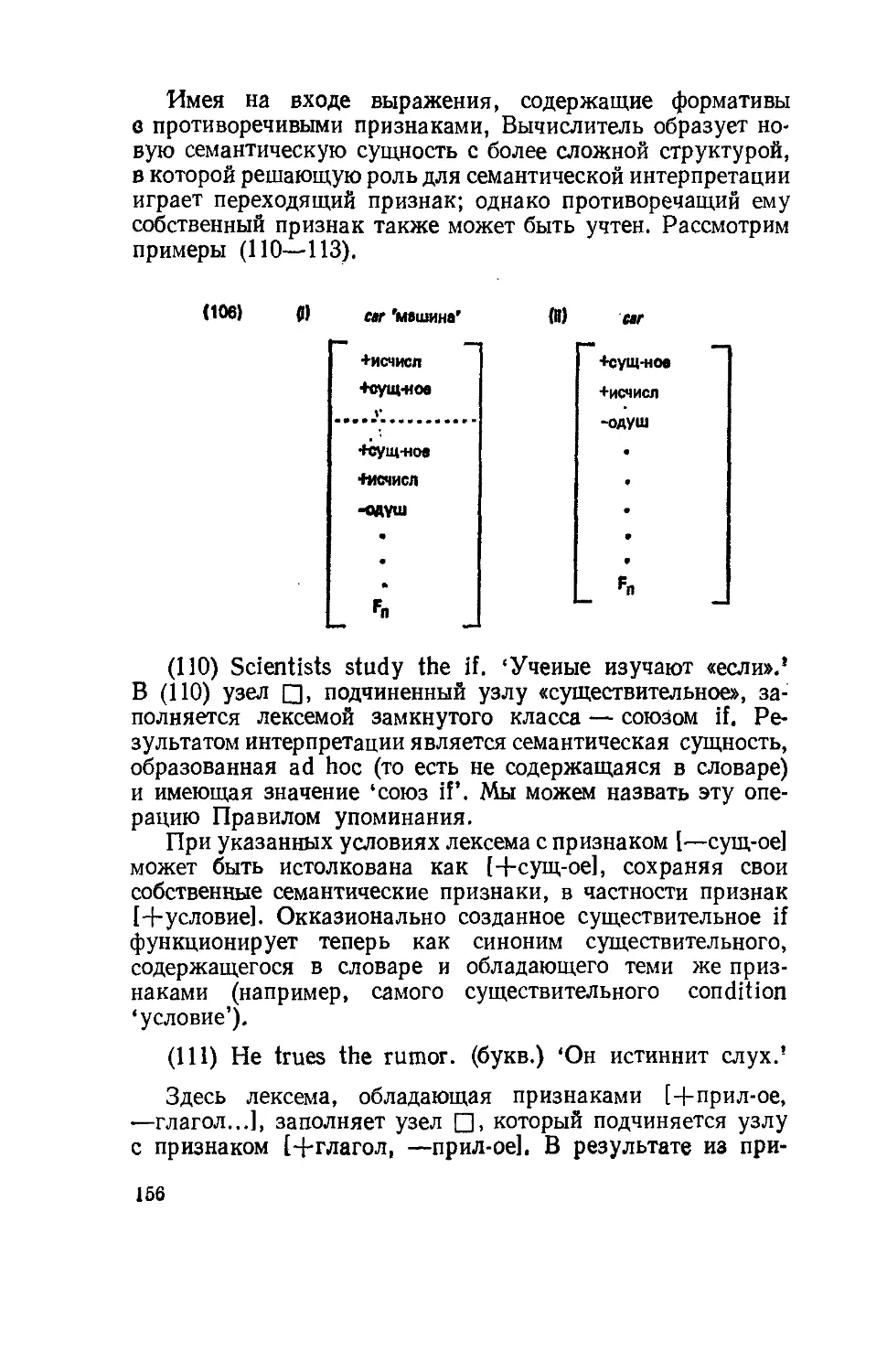

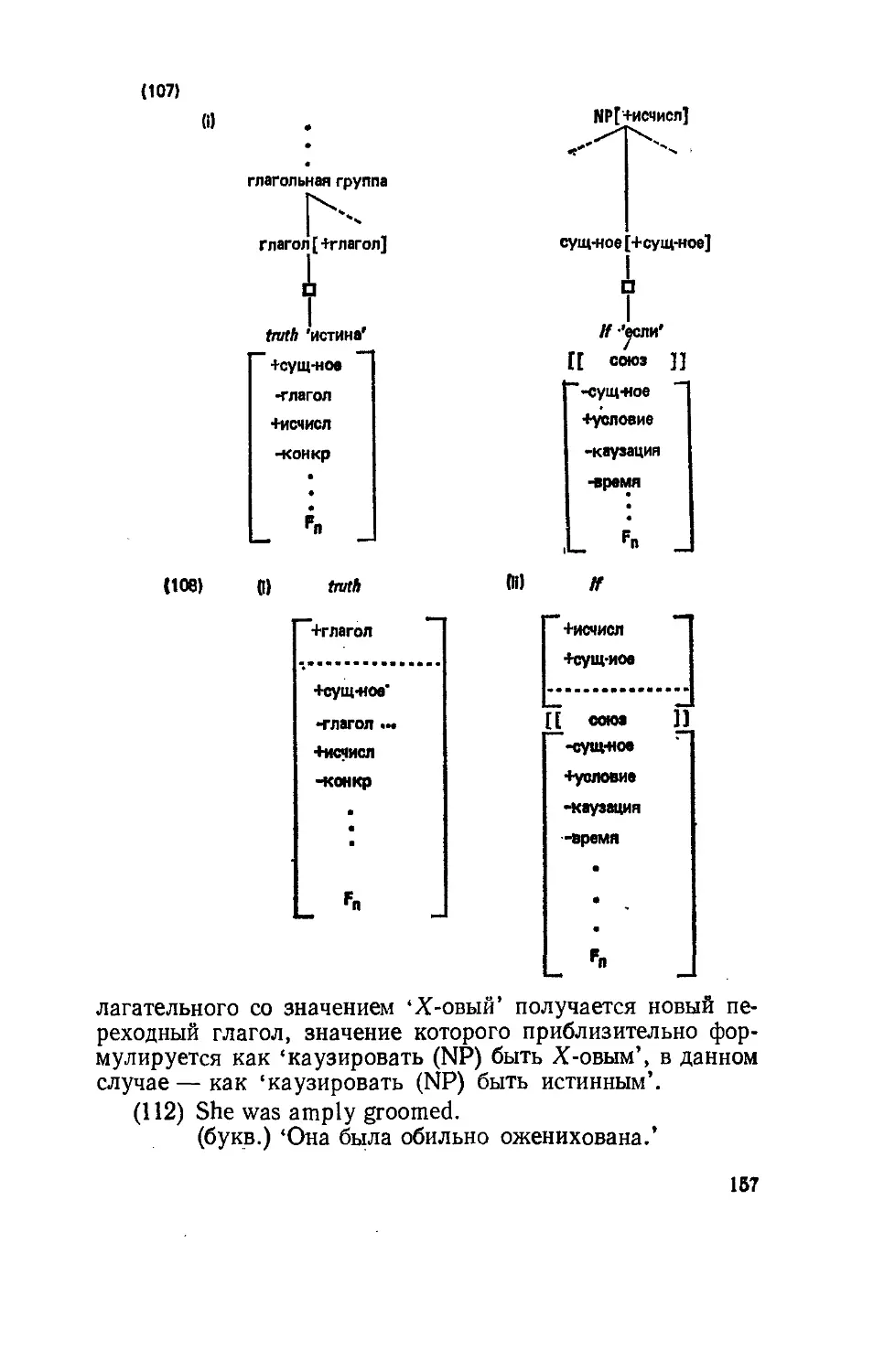

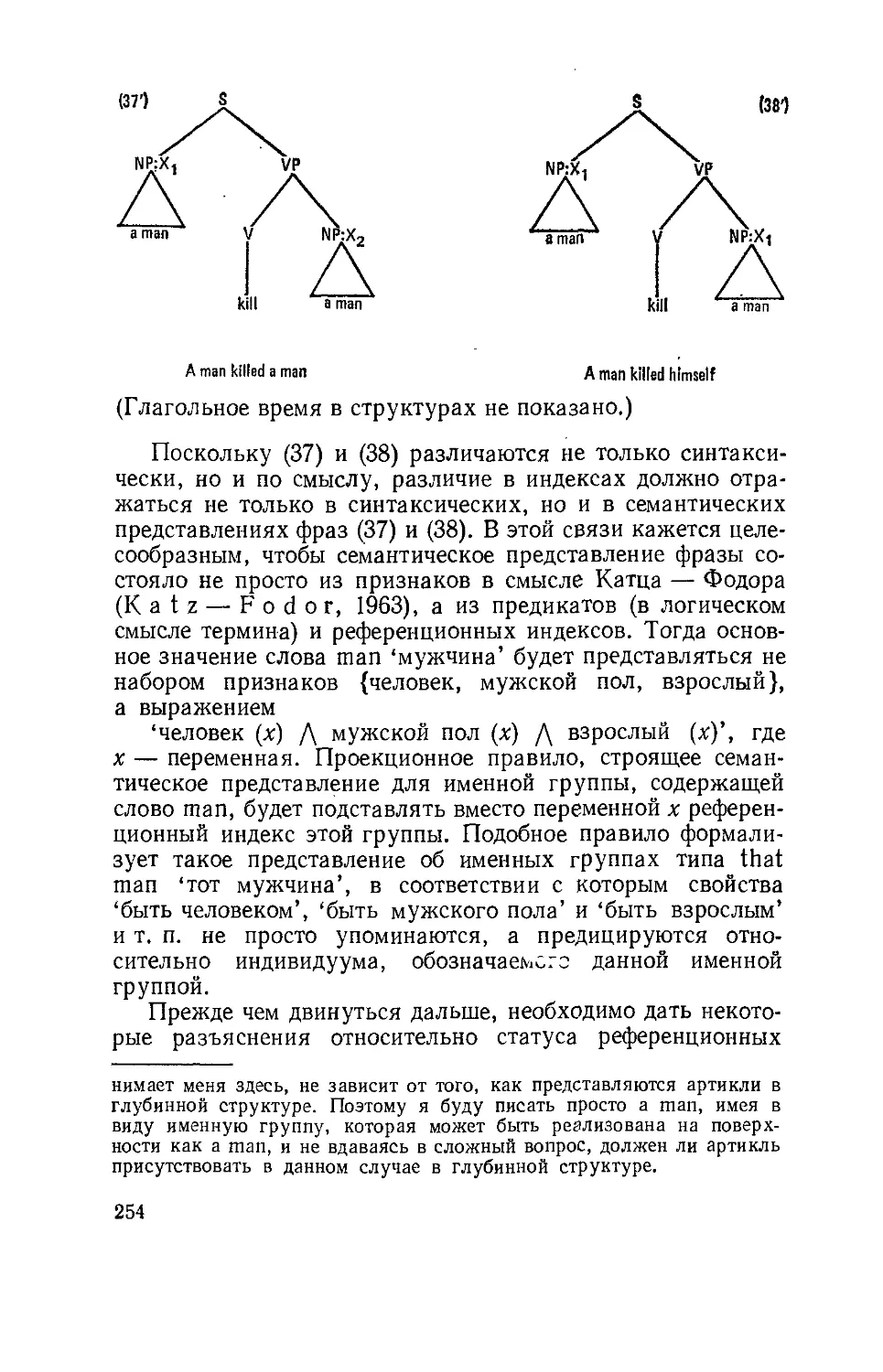

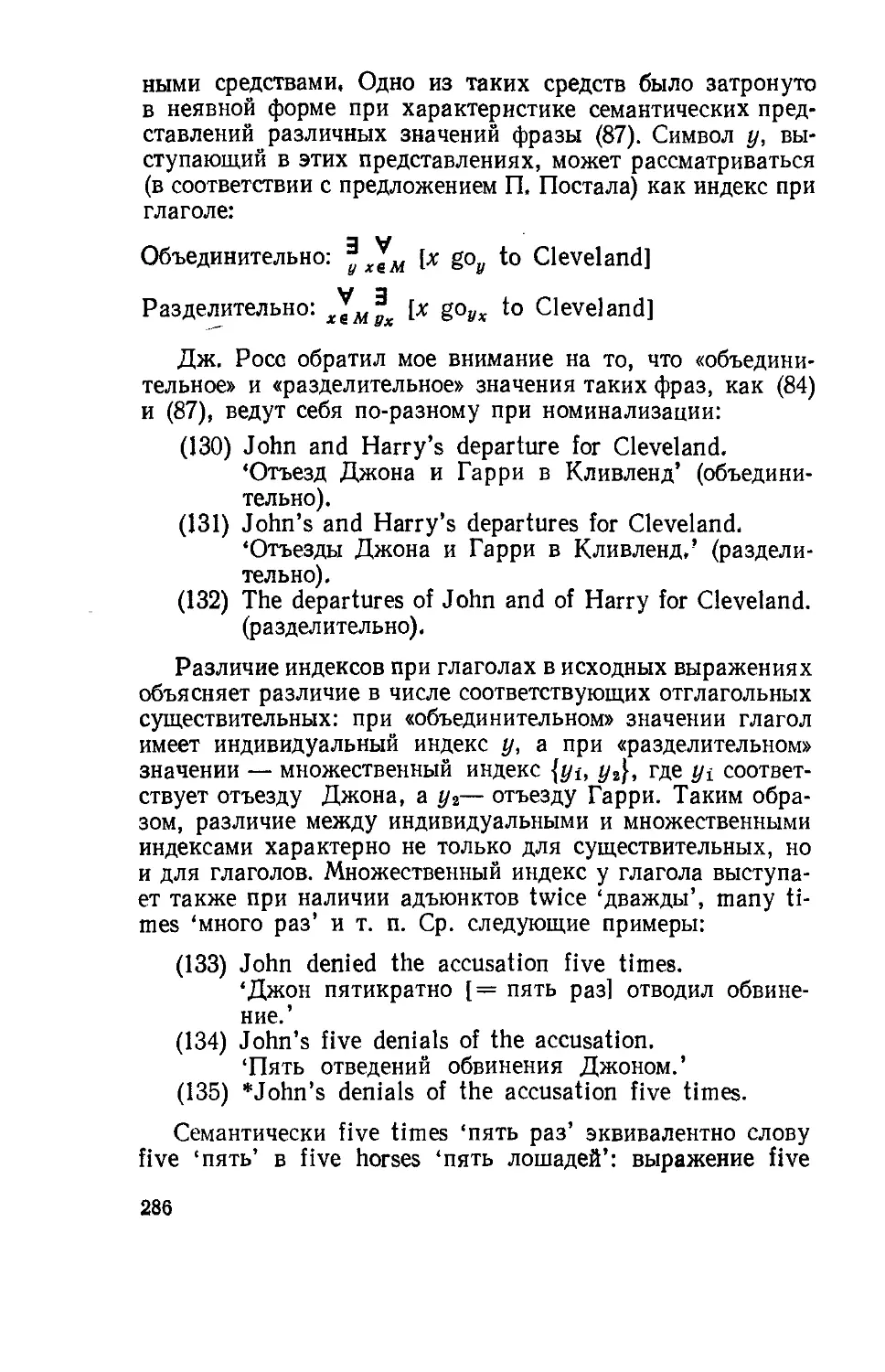

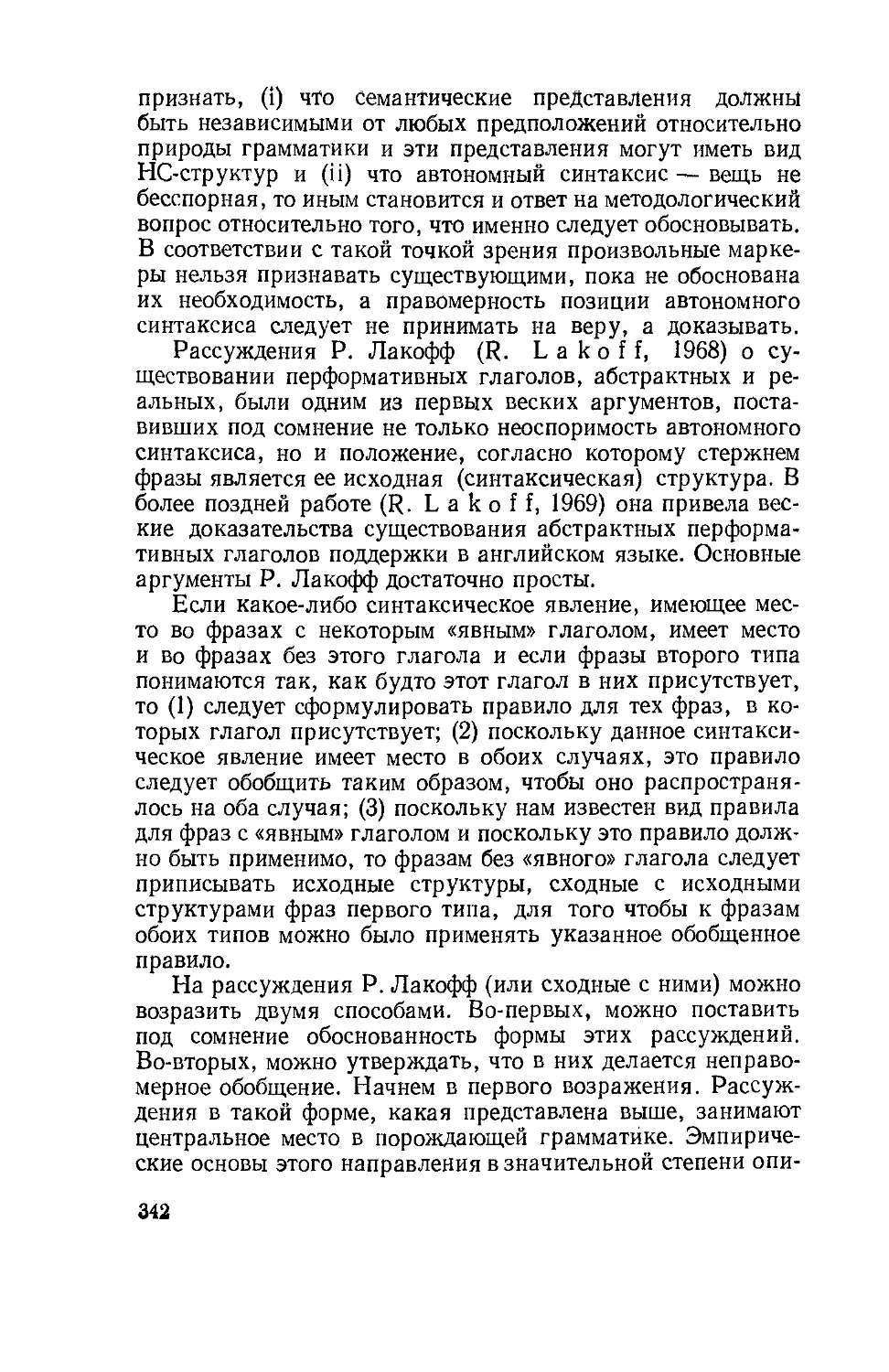

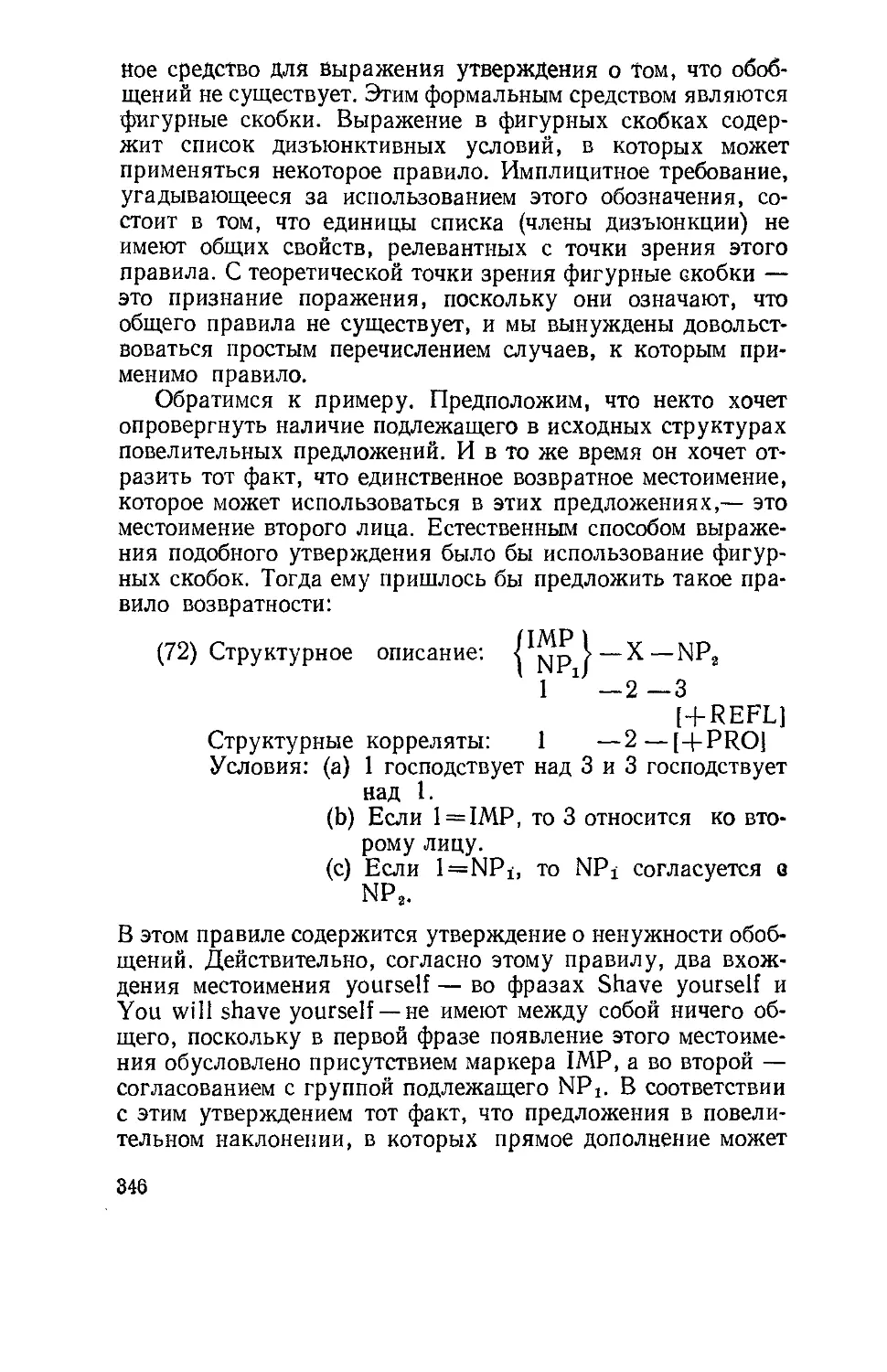

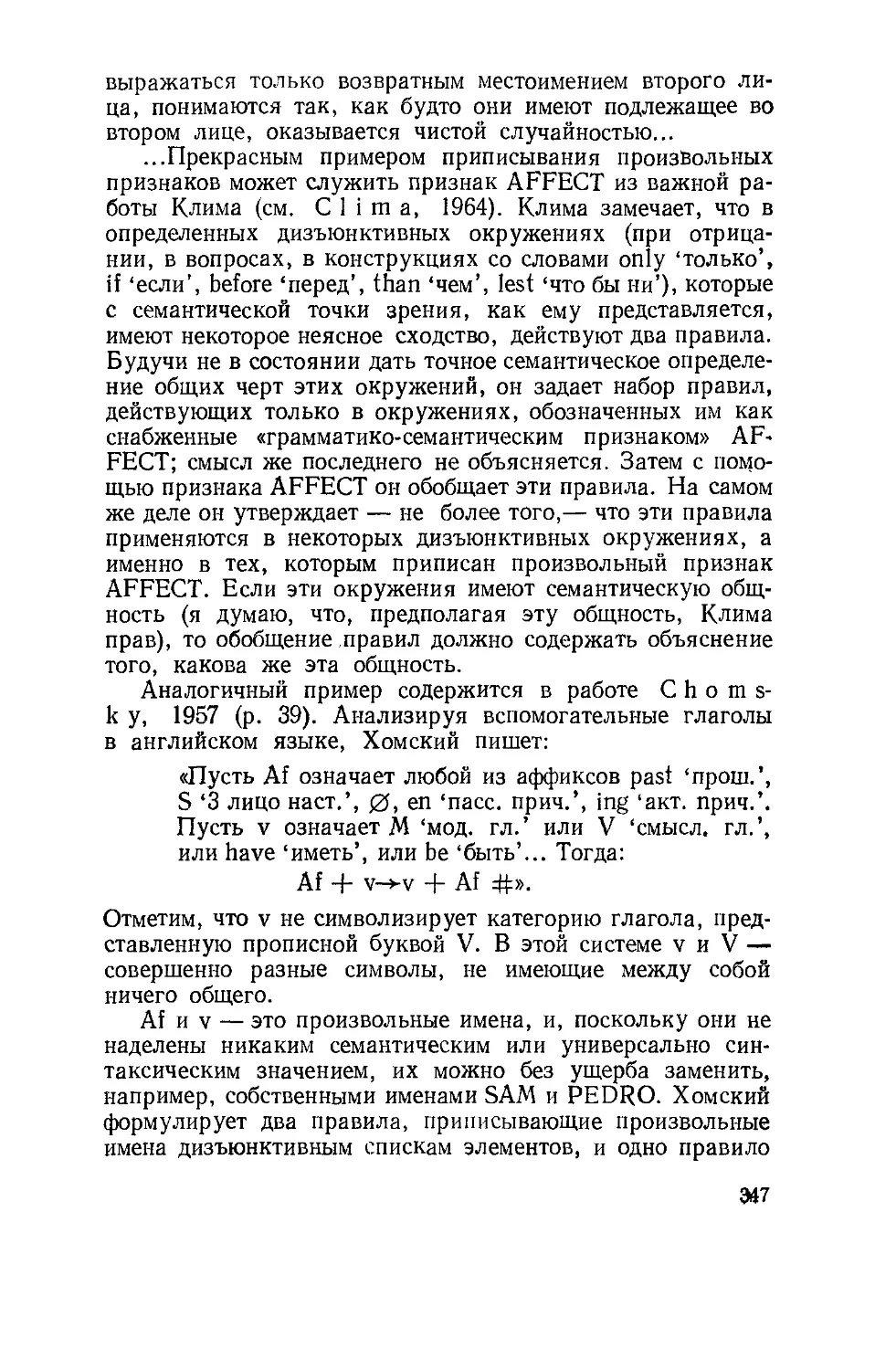

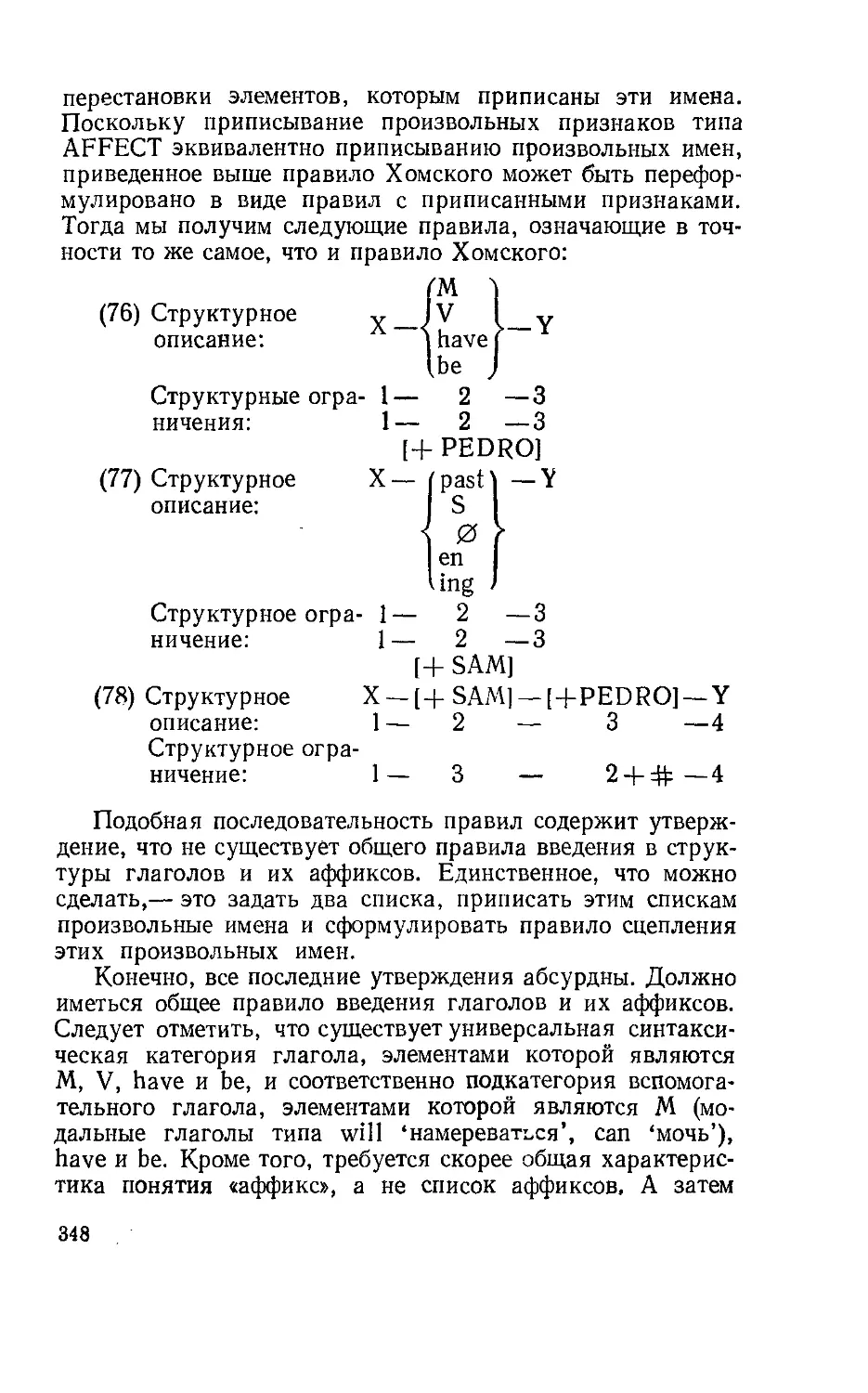

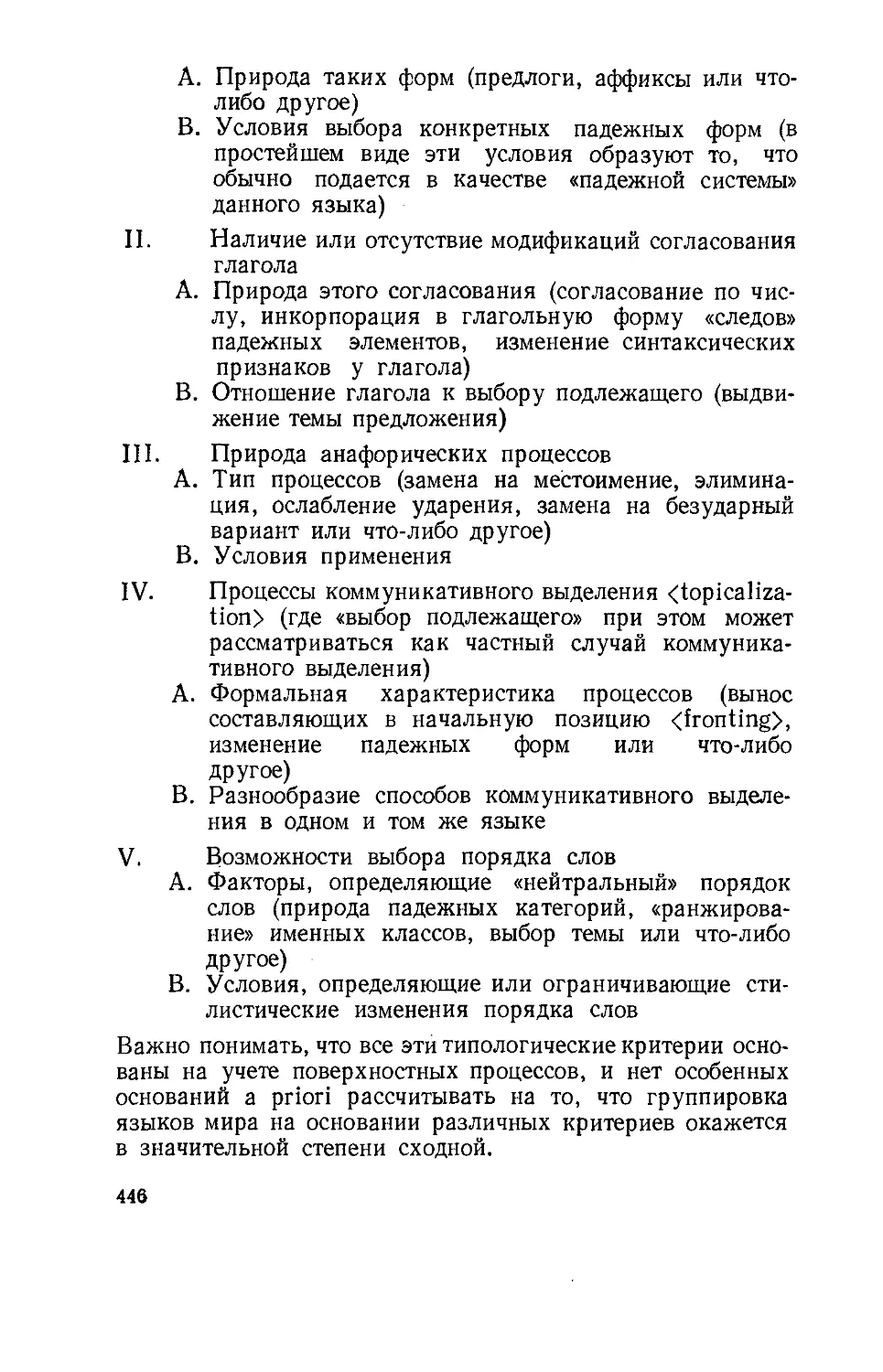

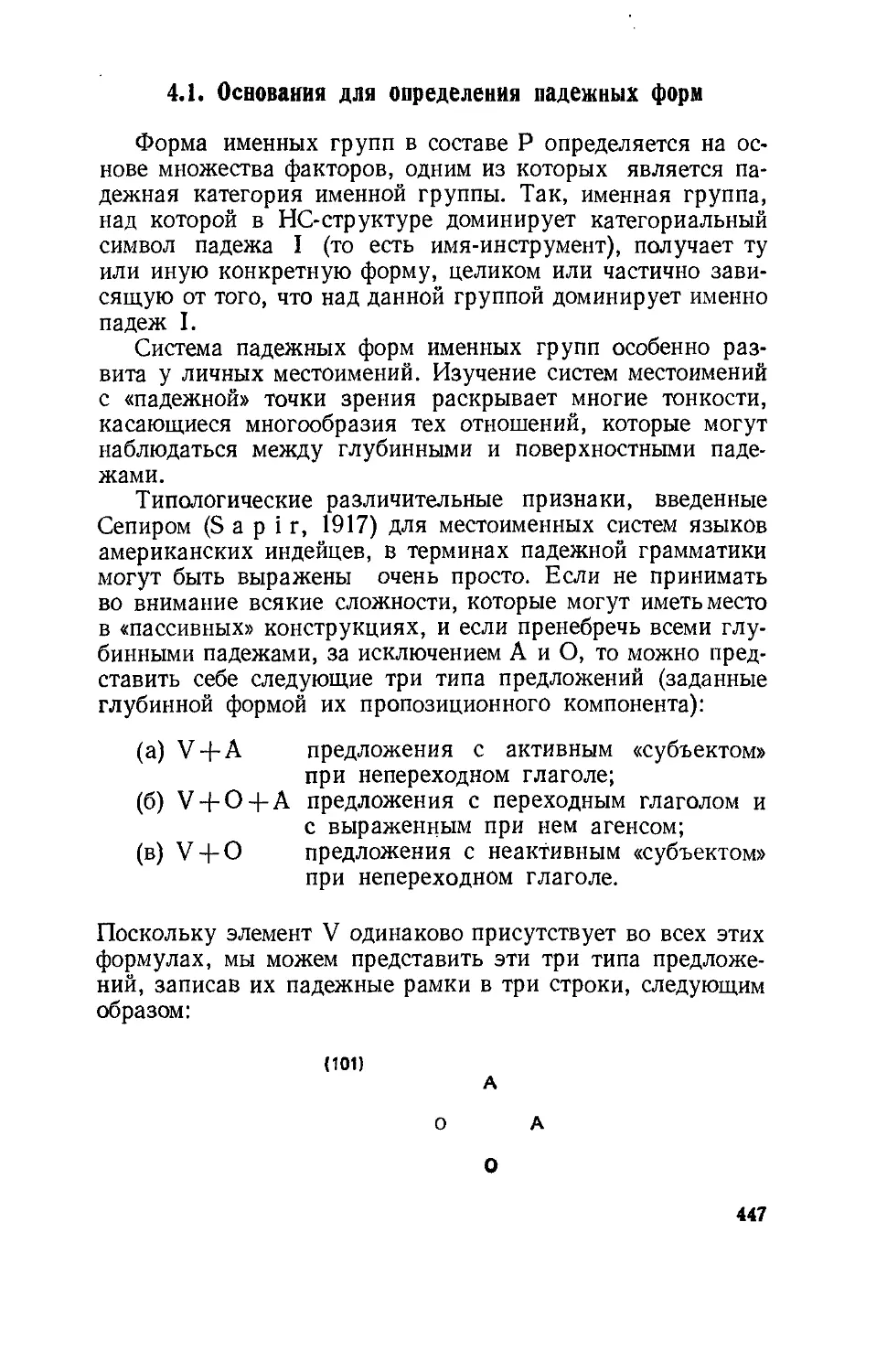

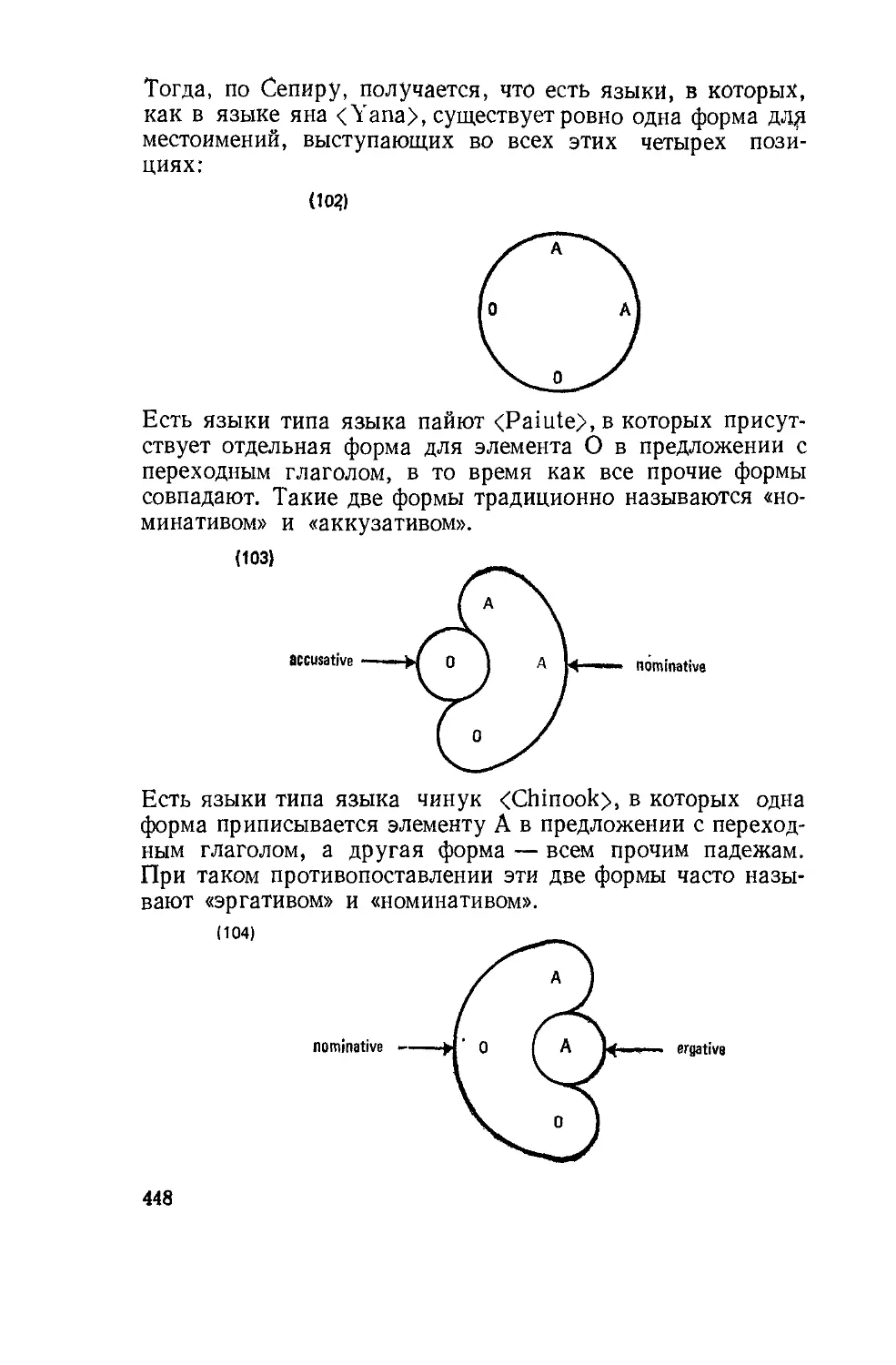

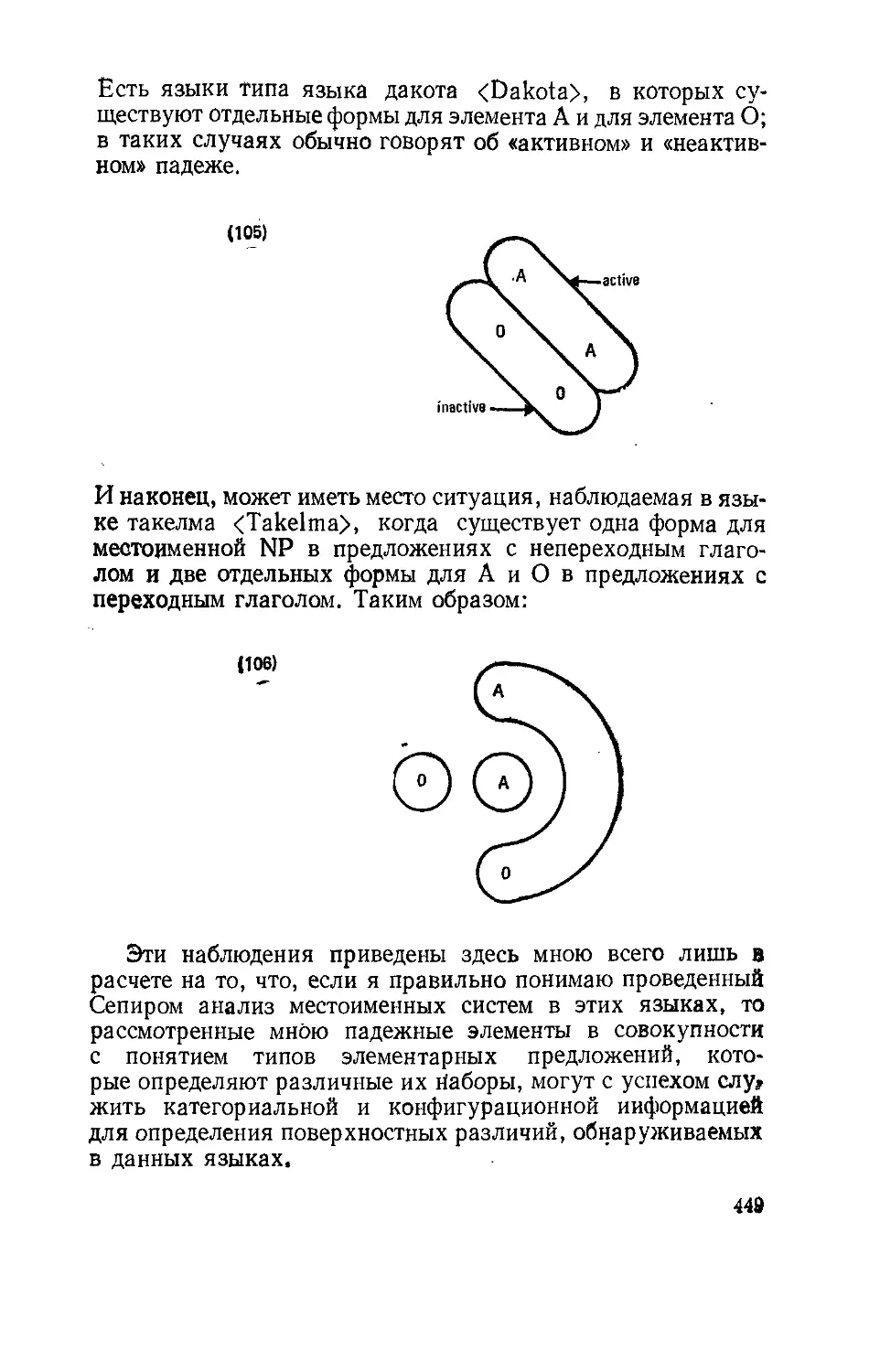

и болты', the cow standing at the corner of the barn 'корова,