Text

химия и жизнь

Научно-популярный журнал Академии наук СССР 1970

Март рос Сарьян. На

склоне горы, 1927 г.

Большинство

долгожителей нишей

планеты — обитатели

гор. О благотворном

влиянии горного

климата на здоровье,

о механизмах адаптации

и использовании этих

механизмов для лечения

некоторых заболеваний

рассказывается в

статье М. А. Алиева

«В горы от инфаркта?»

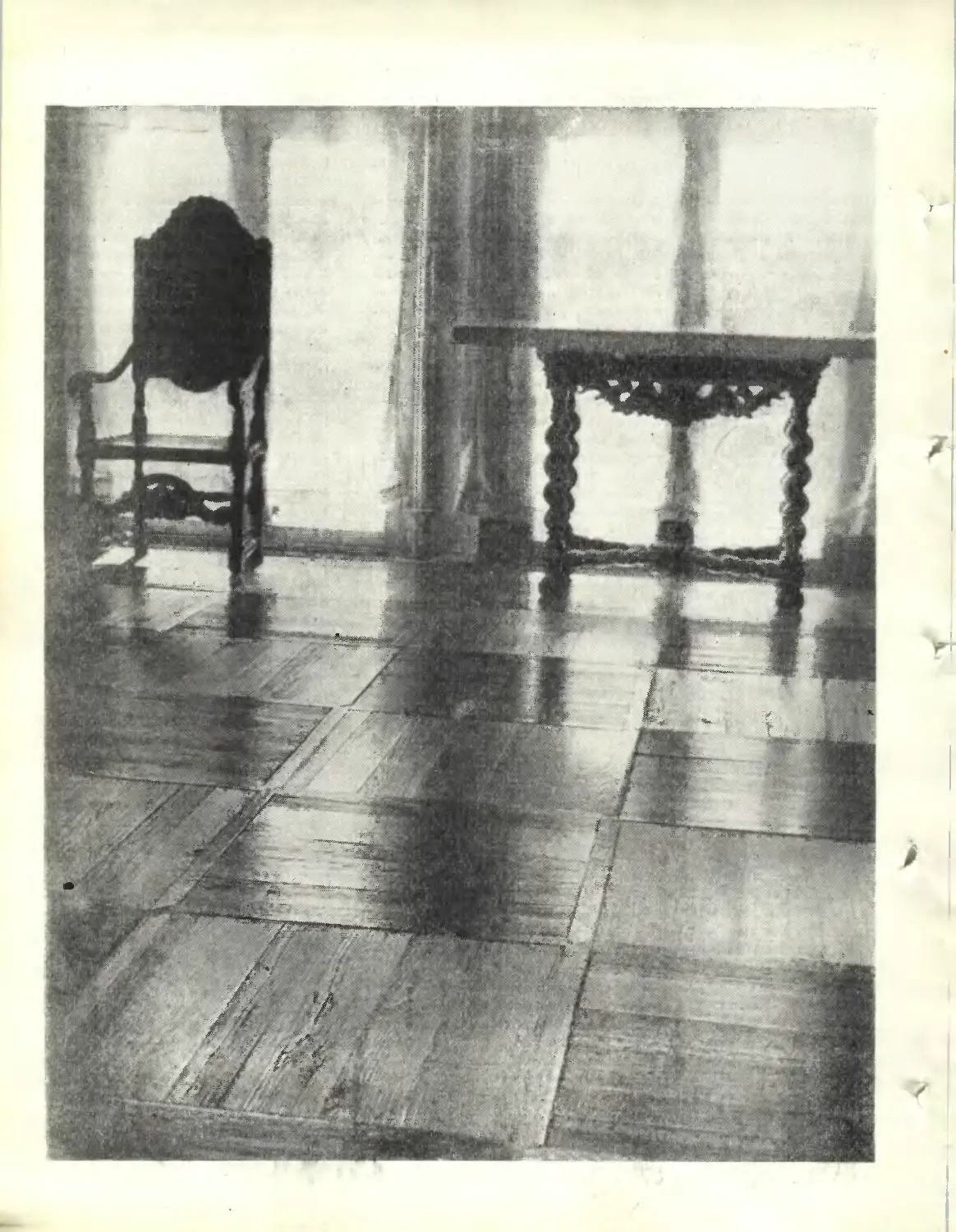

На 1-й странице

обложки:

иллюстрация к статье

«Как зеркало...» —

о классических и новых

средствах ухода за

полами

№

С Старикович

г* И Мамонтов

А. А. Клесов

В И Вернадский

М. Гуревич

С. И Кирсанов

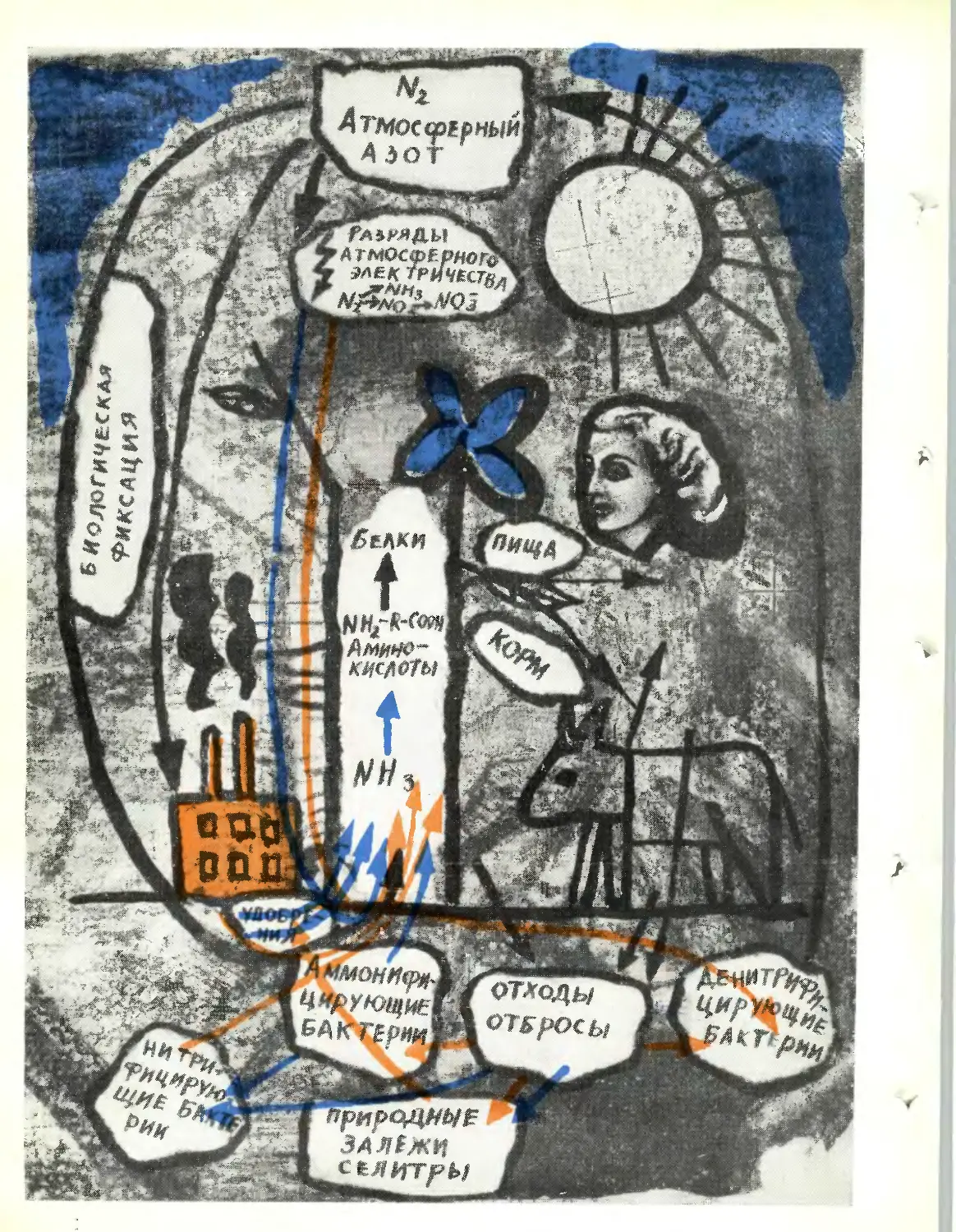

П. П Иваноь 33

36

37

38

М. А. Алиев

Л Чистый

М. Л. Карапетьянц

ГЖЕМЕСЯЧНЫЙ

НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНЫЙ

ЖУРНАЛ

АКАДЕМИИ

НАУК СССР

АВГУСТ 1970

ГОД ИЗДАНИЯ 6-Й

Д Л. Длигач 61

Л. Гриффин

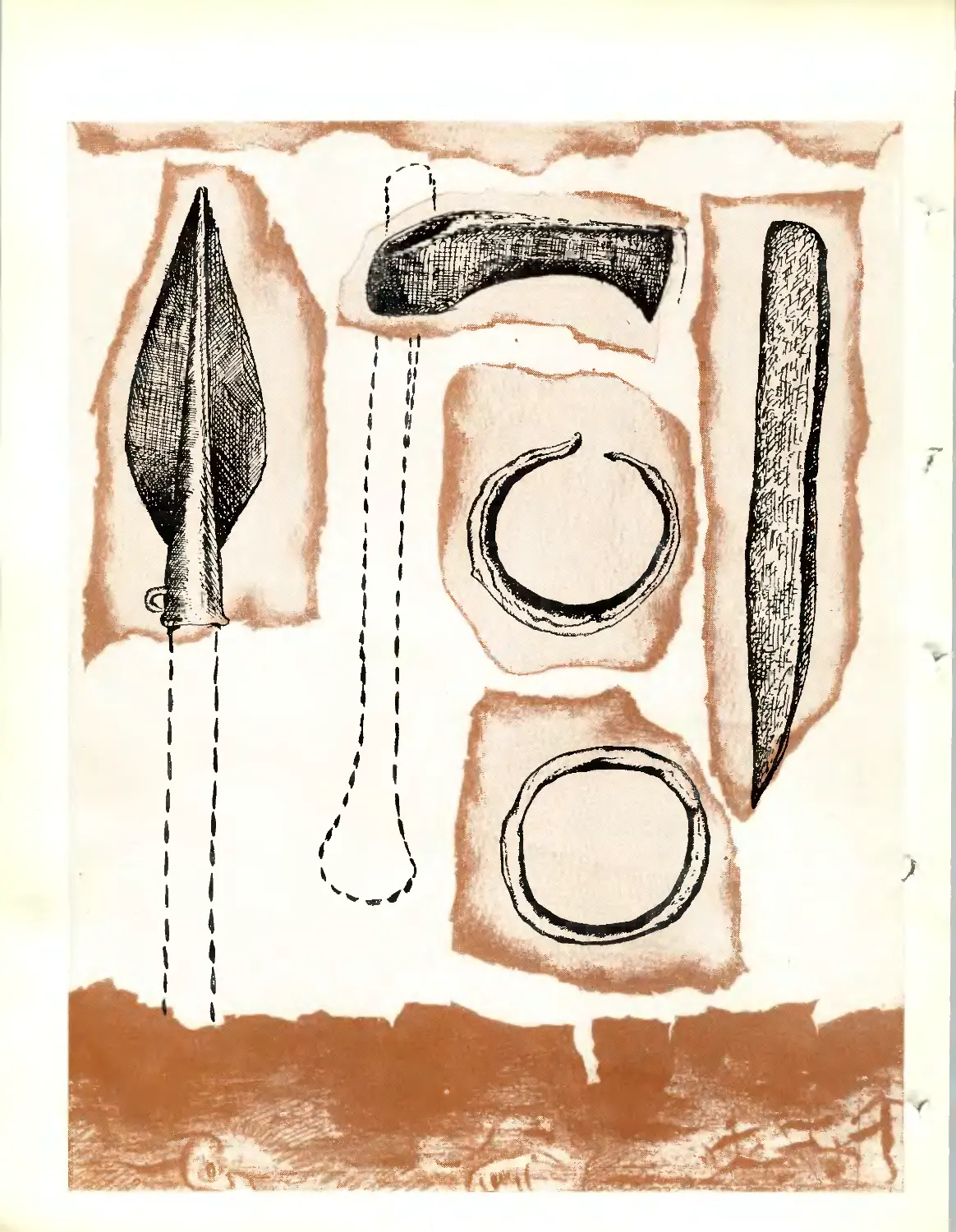

О. Н. Бадер

Б. Володин

М. Мазуренко

П. Я. Жадан

А Л Козловский

В. Бурдин

В Балек

В. Чернов

2 Заметки с конференции

Химия-70

7 Резиновые уплотнения, которые переживут

автомобиль. В огне не сгорит, в воде не намокнет

Проблемы и методы современной науки

9 Возвращение к равновесию

15 Информация

17 Автотрофность человечества

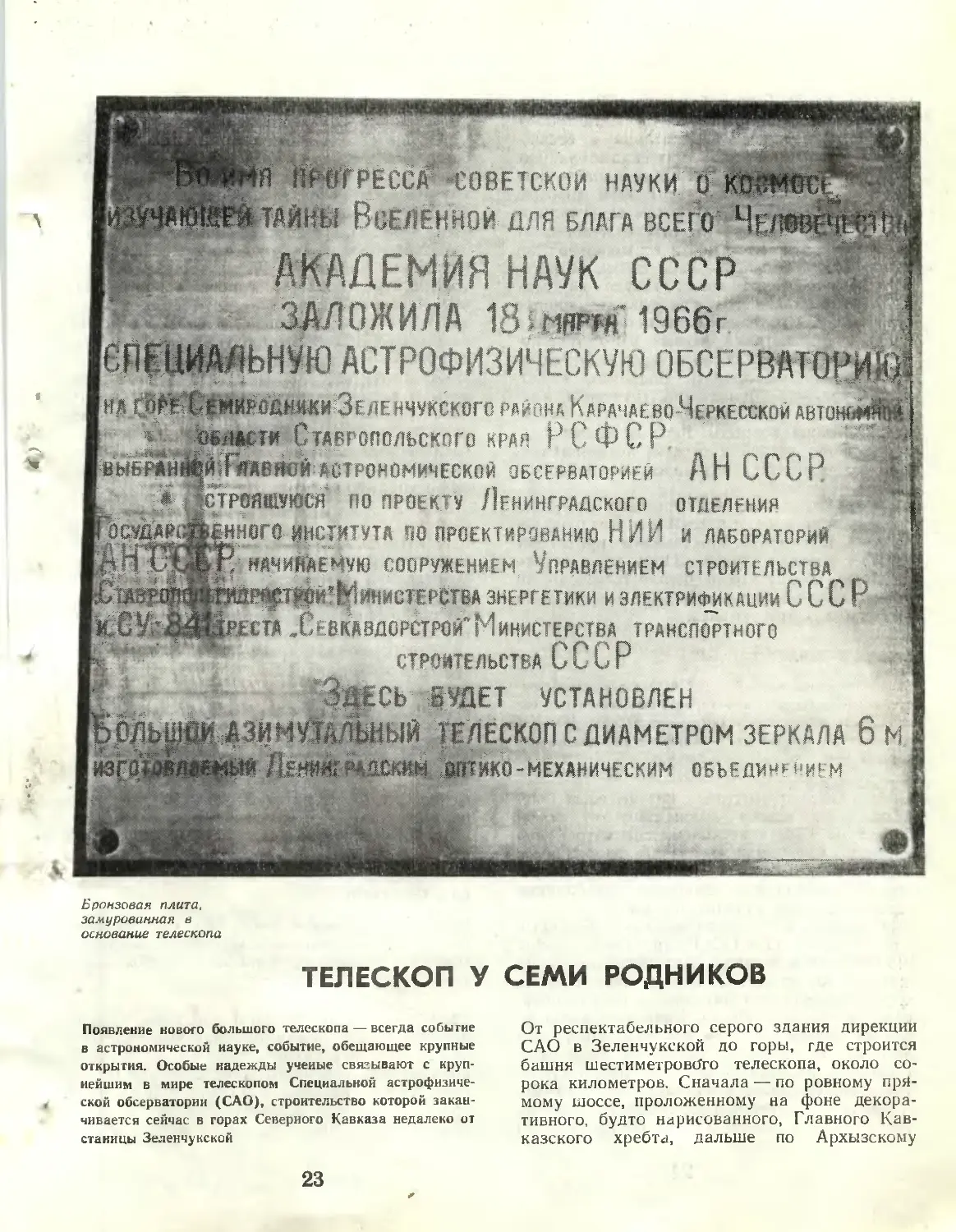

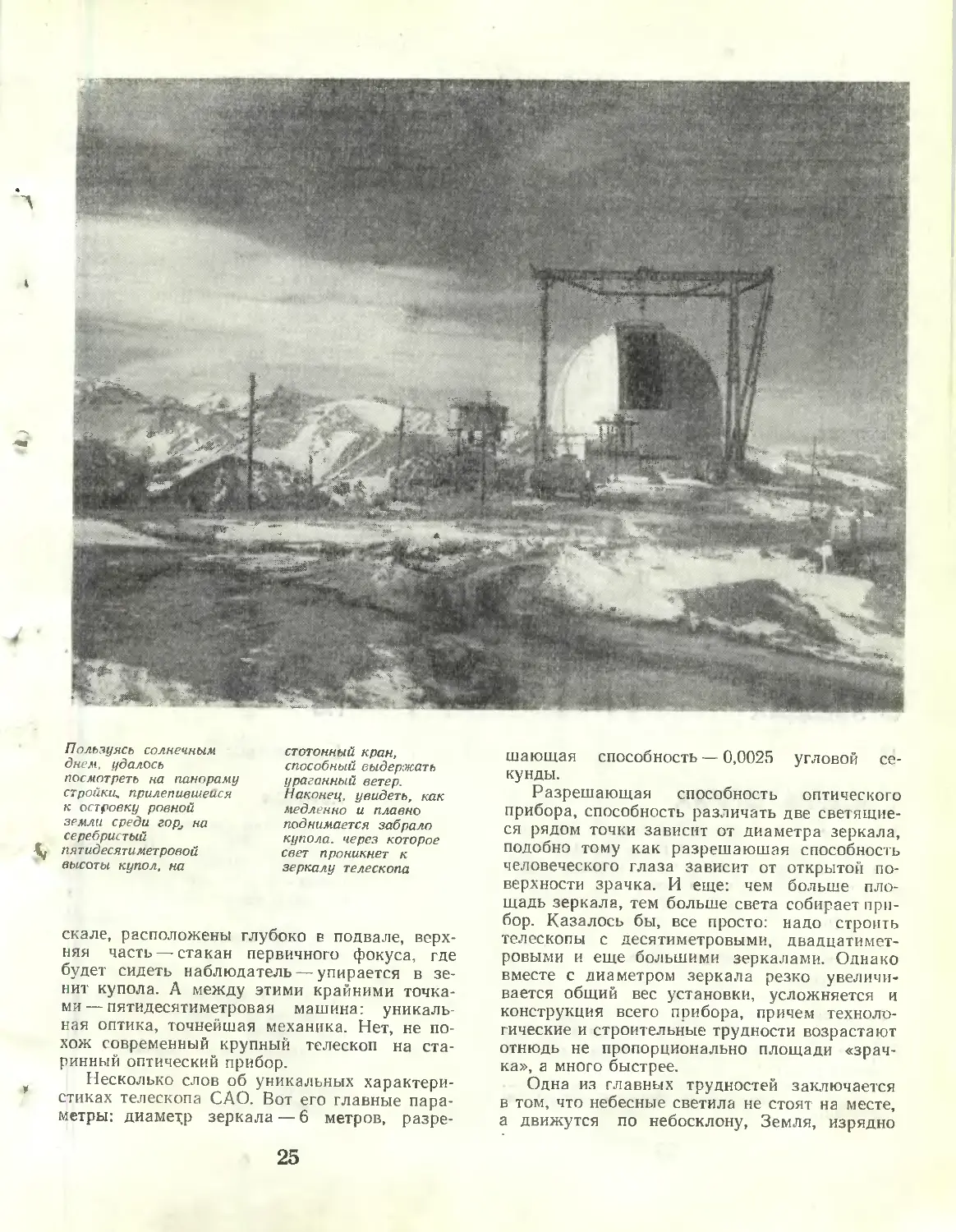

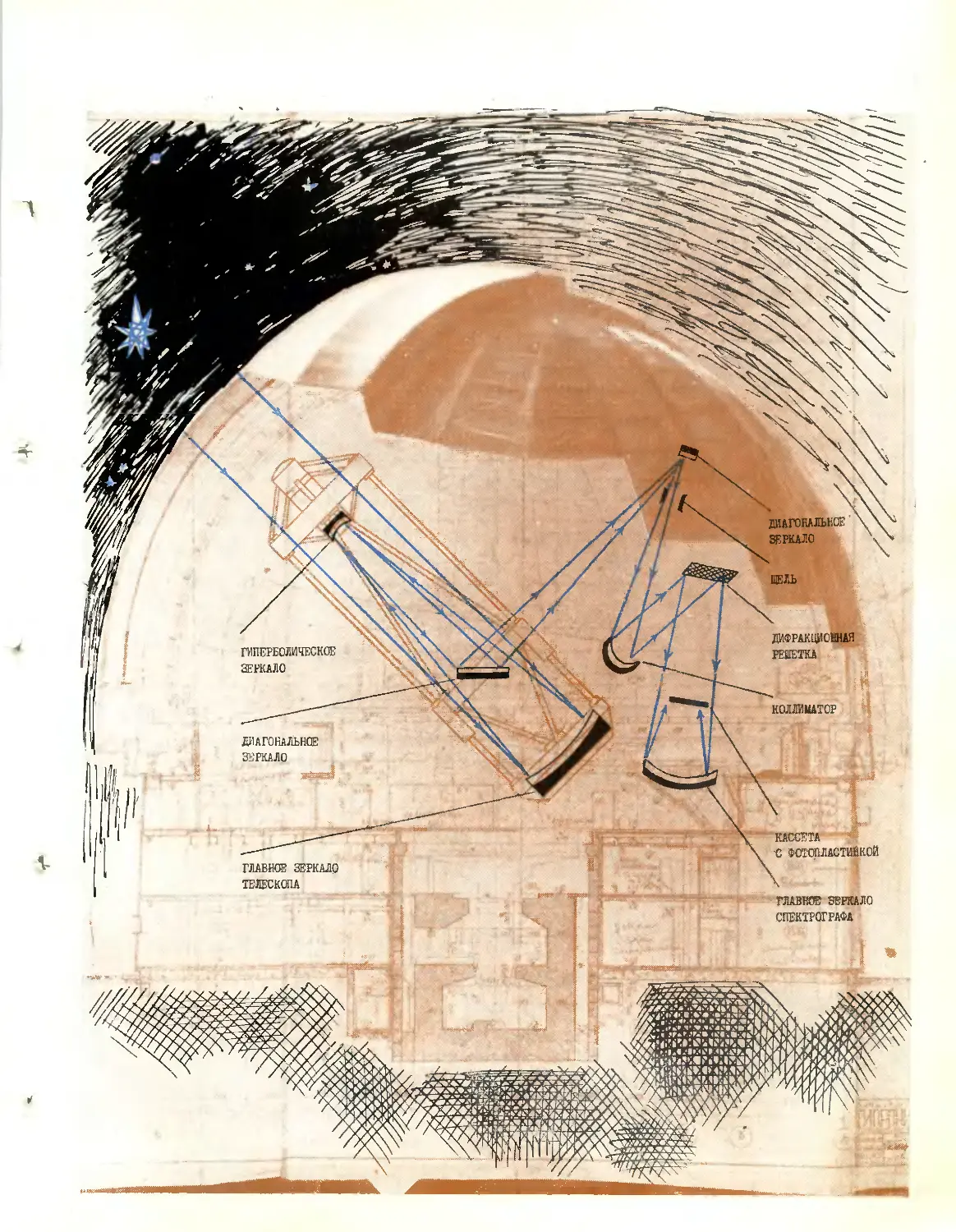

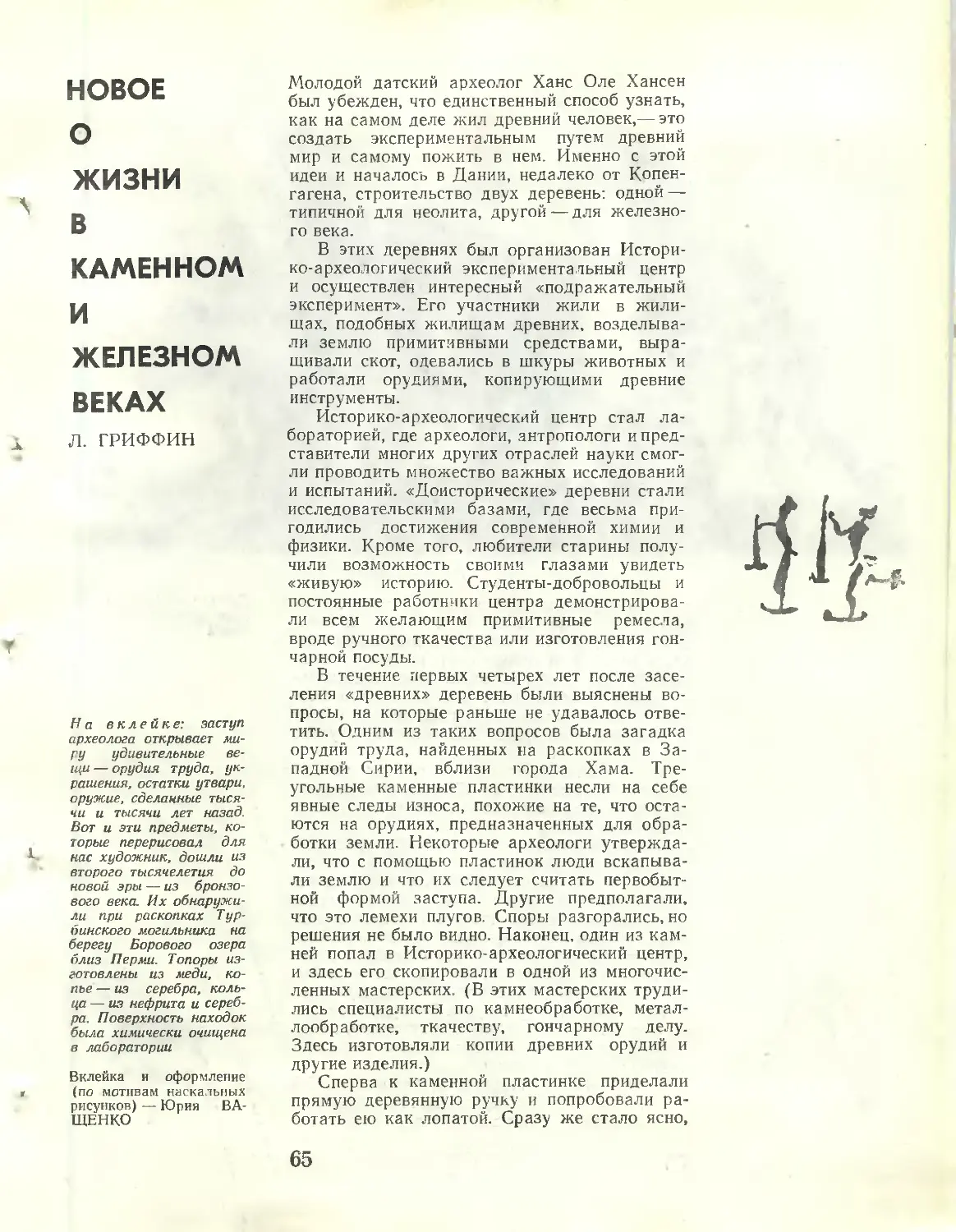

23 Телескоп у Семи Родников

26 На былинных холмах. На рождение звезды

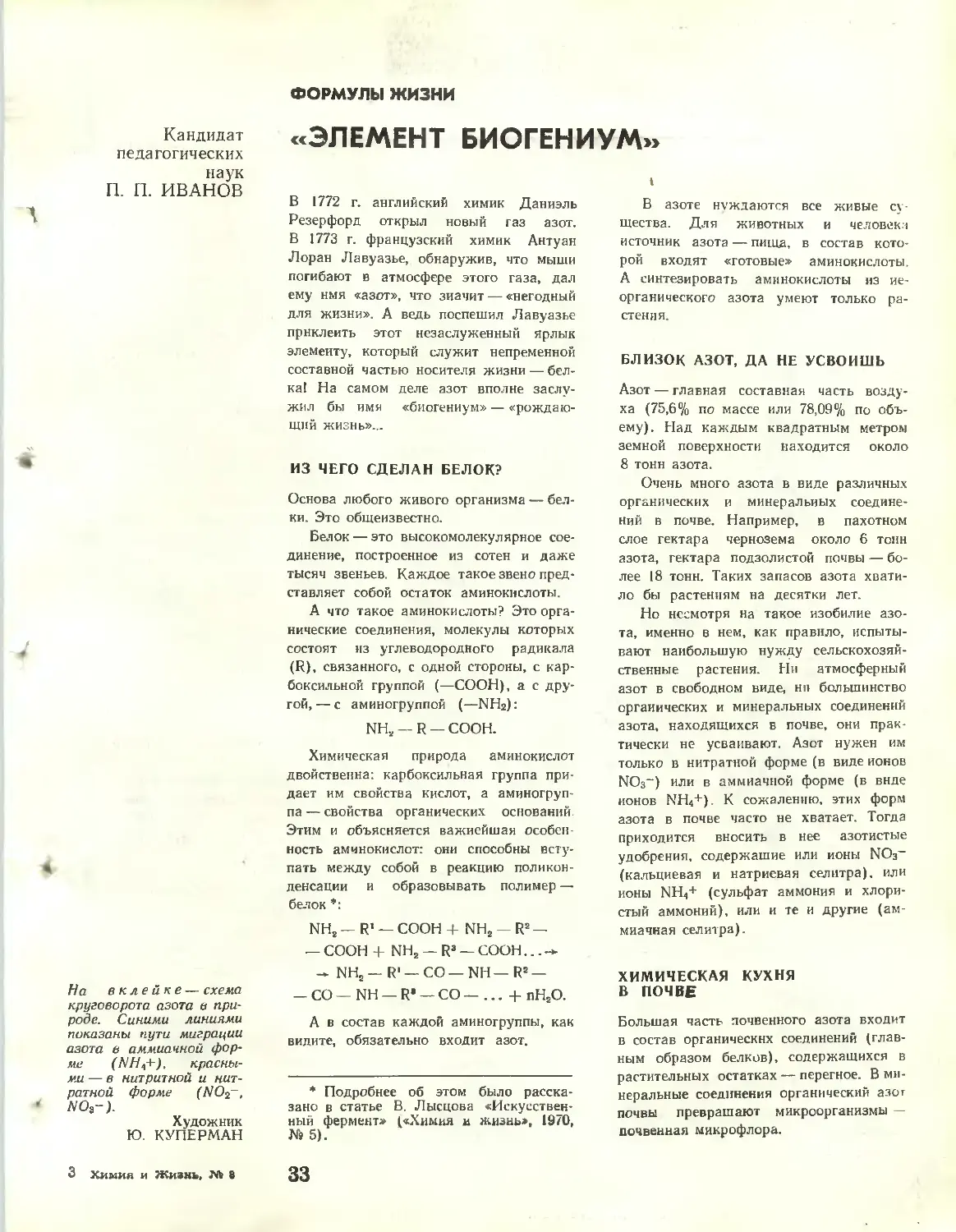

Формулы жизни

«Элемент биогениум»

Из старых журналов

Из новых журналов

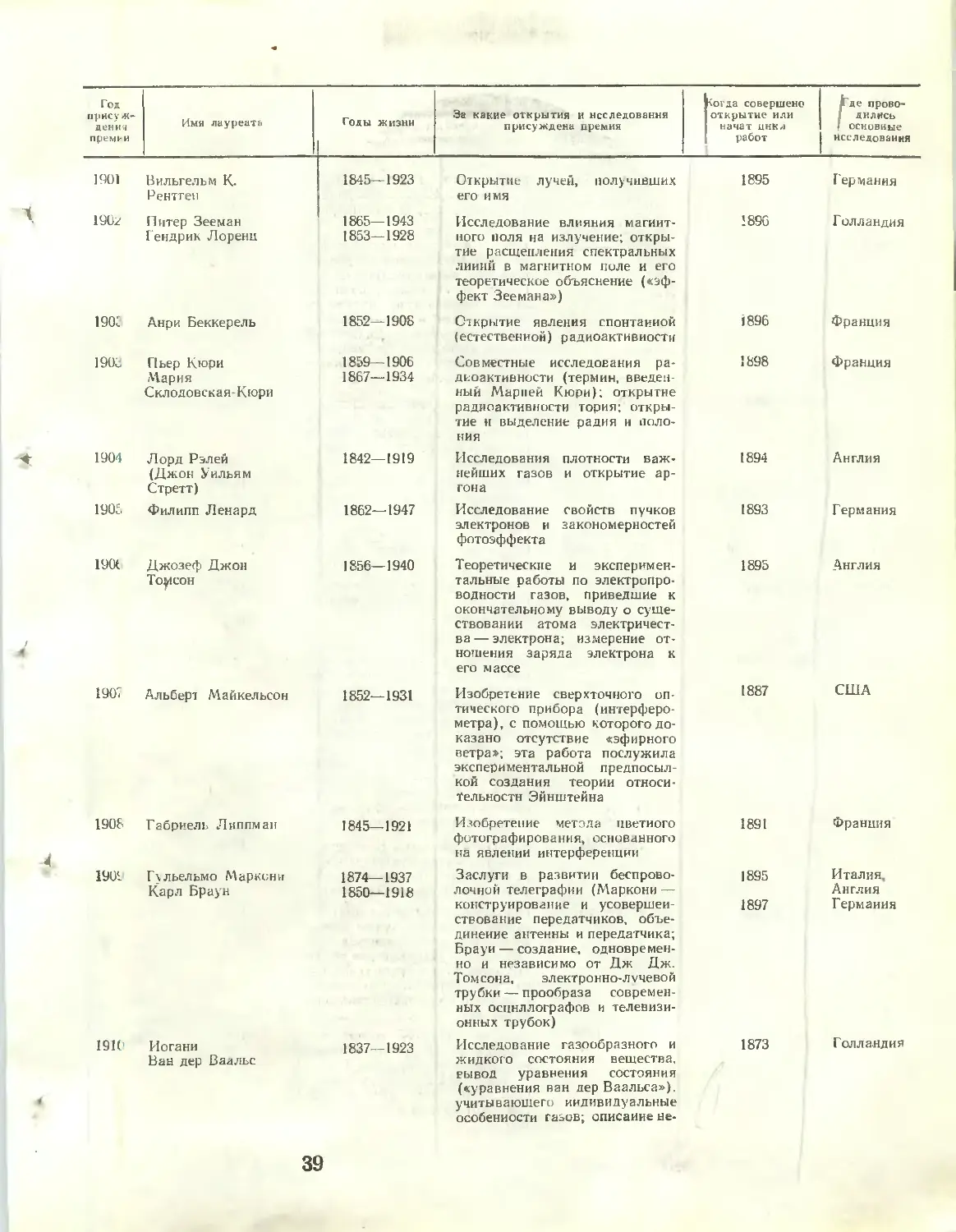

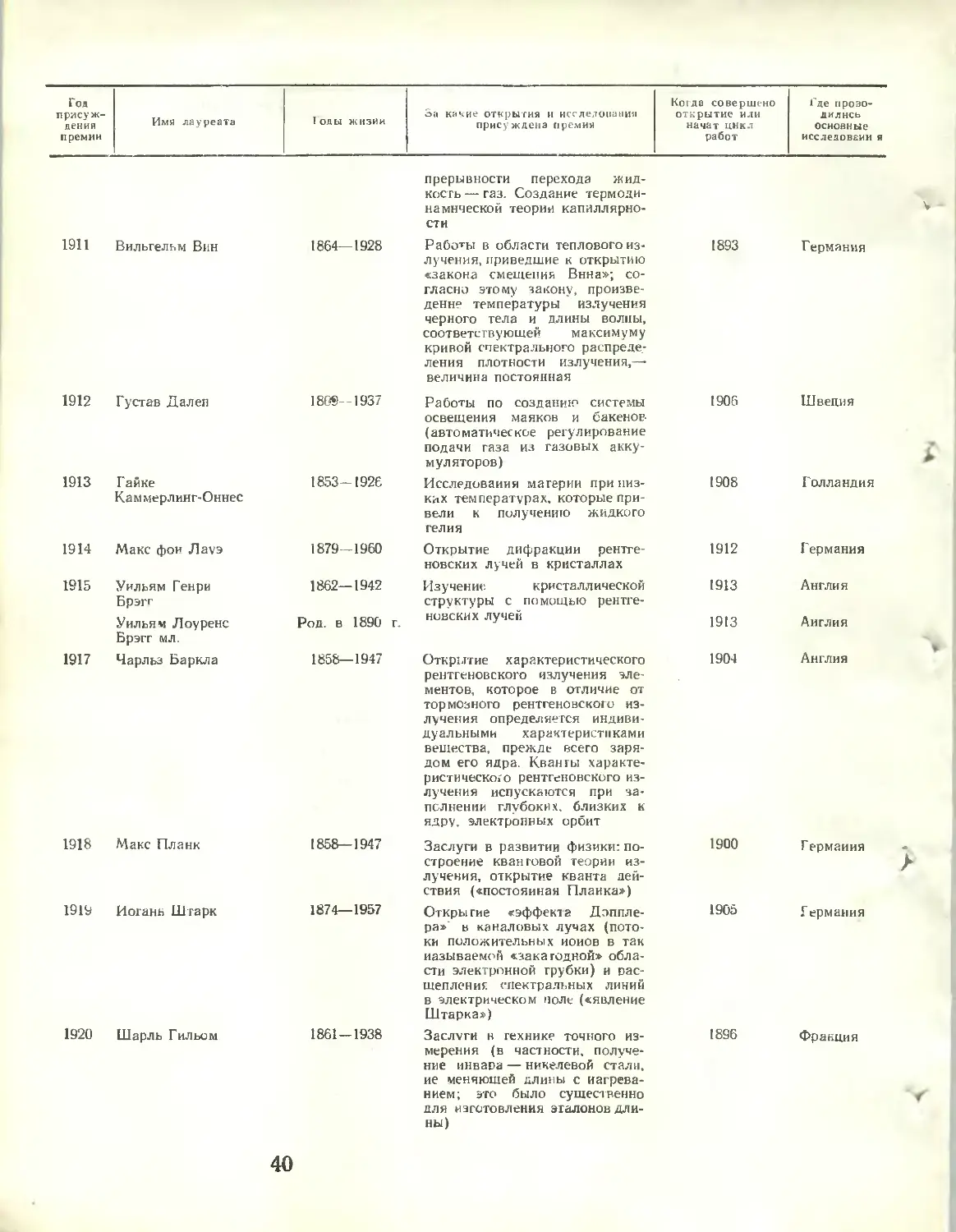

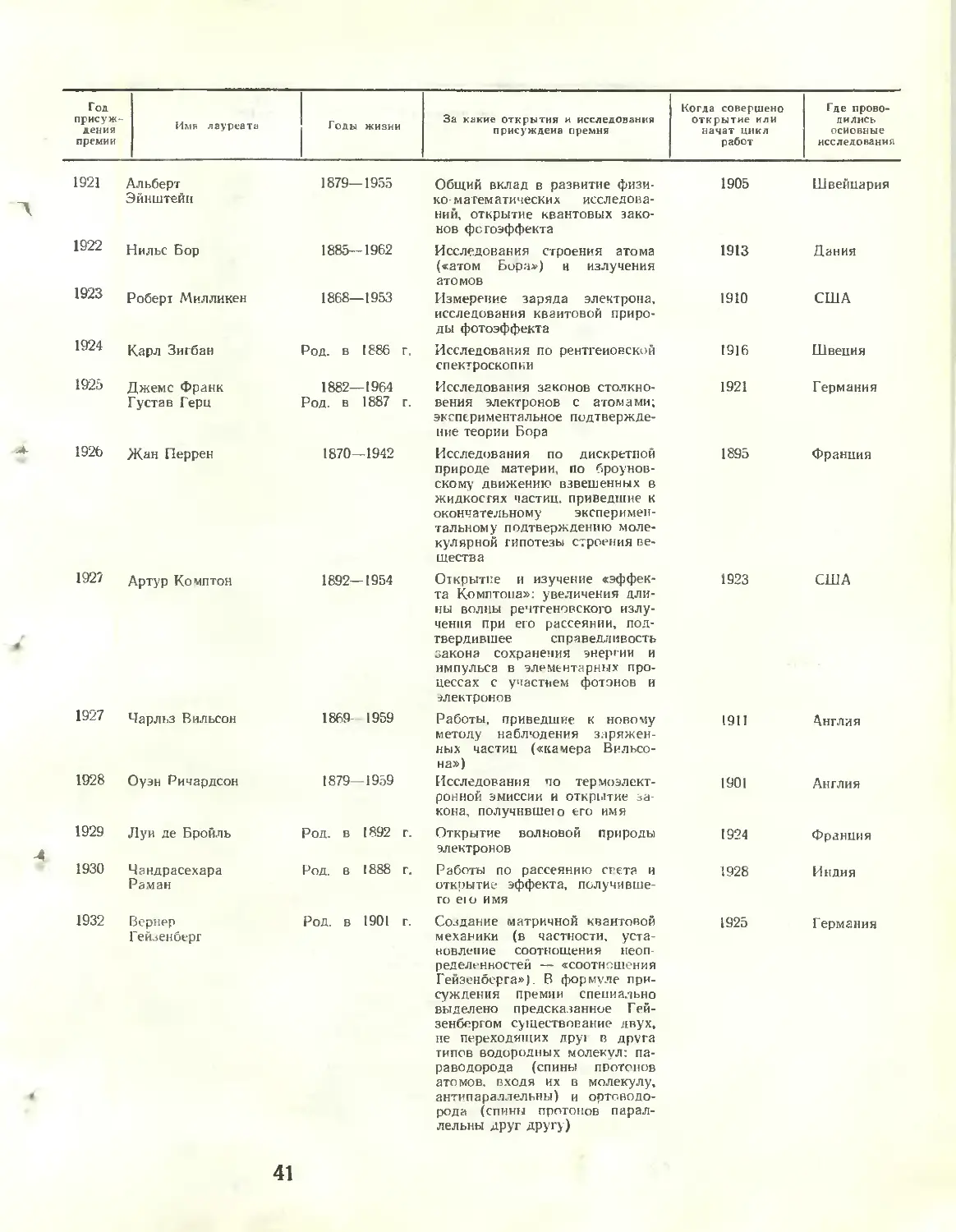

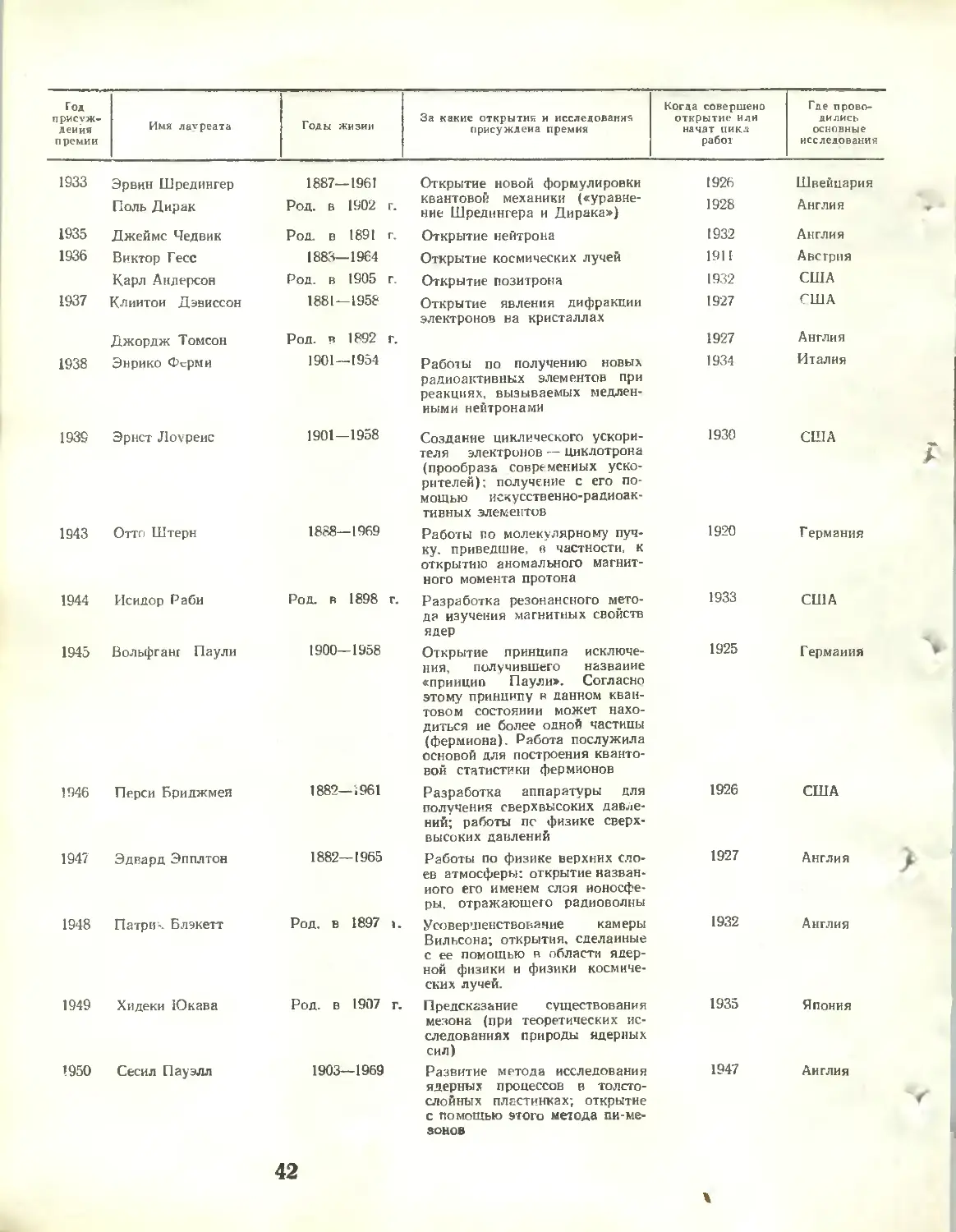

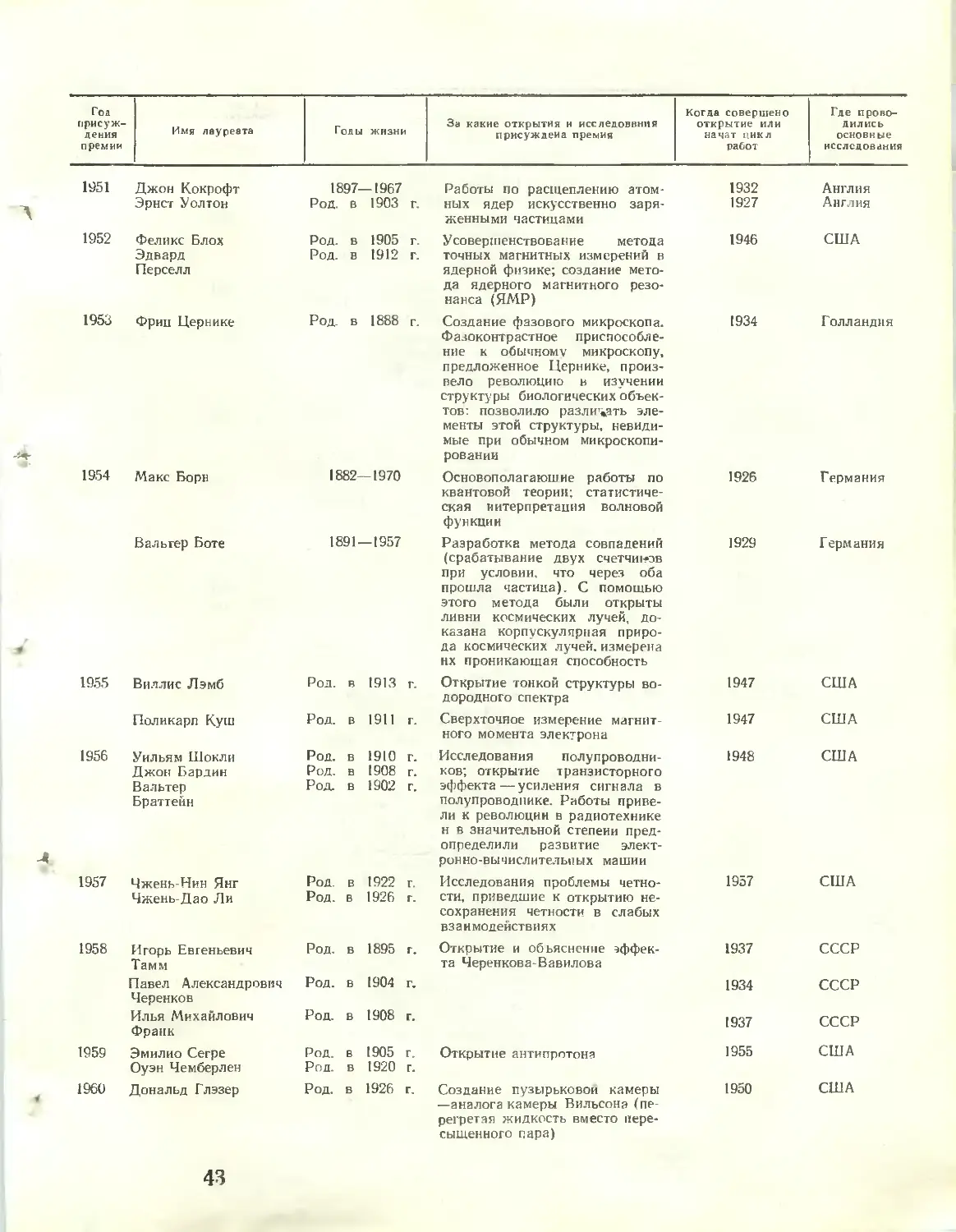

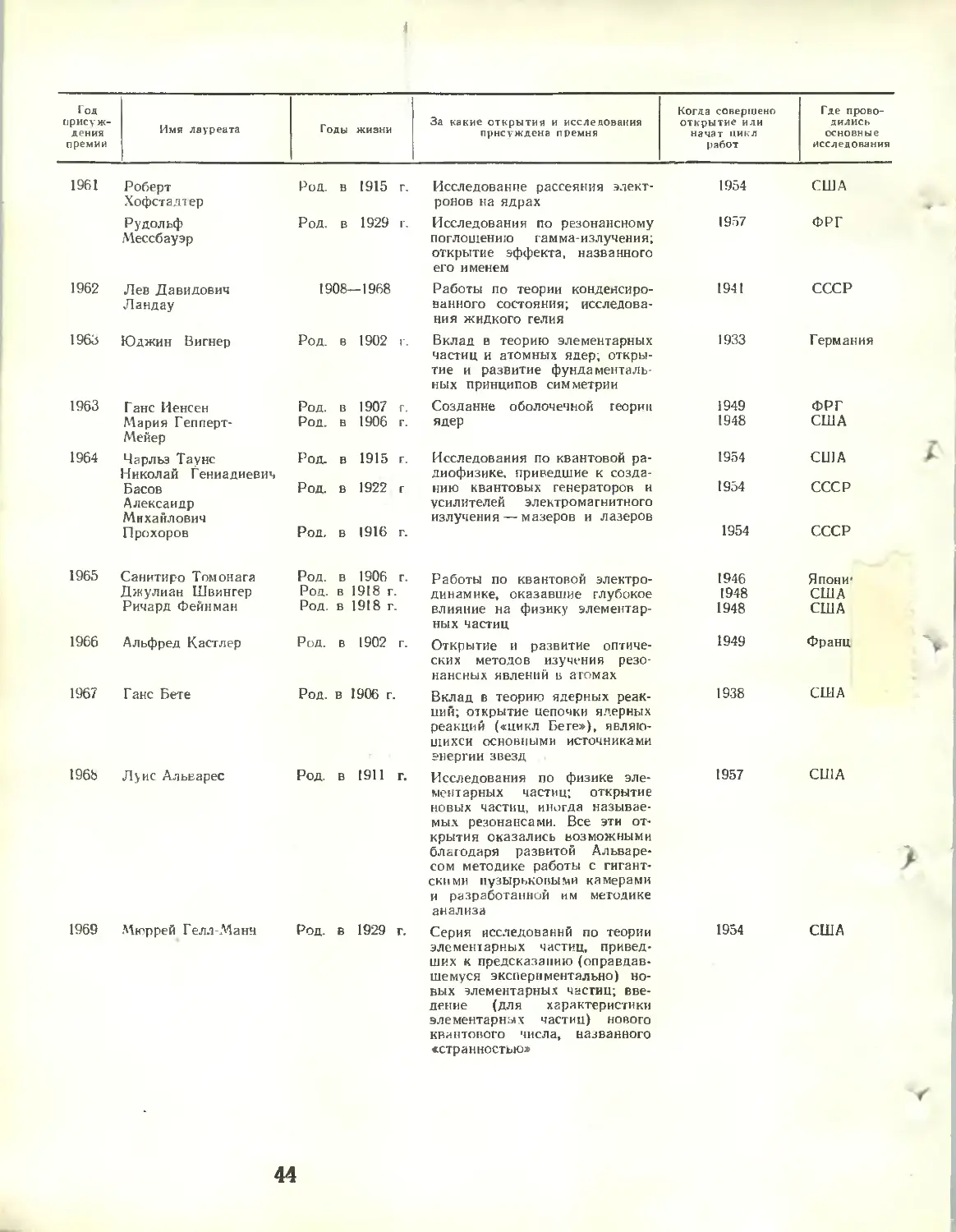

Лауреаты Нобелевской премии пс физике

Болезни и лекврства

45 В горы от инфаркта?

48 Проявление на свету

Клвссика нвуки

49 Быть или не быть?

Наука ленинской эпохи

50 Твердый газ

Диалог

50 Беседа с профессором Золтаном Чюрешем

Гипотезы

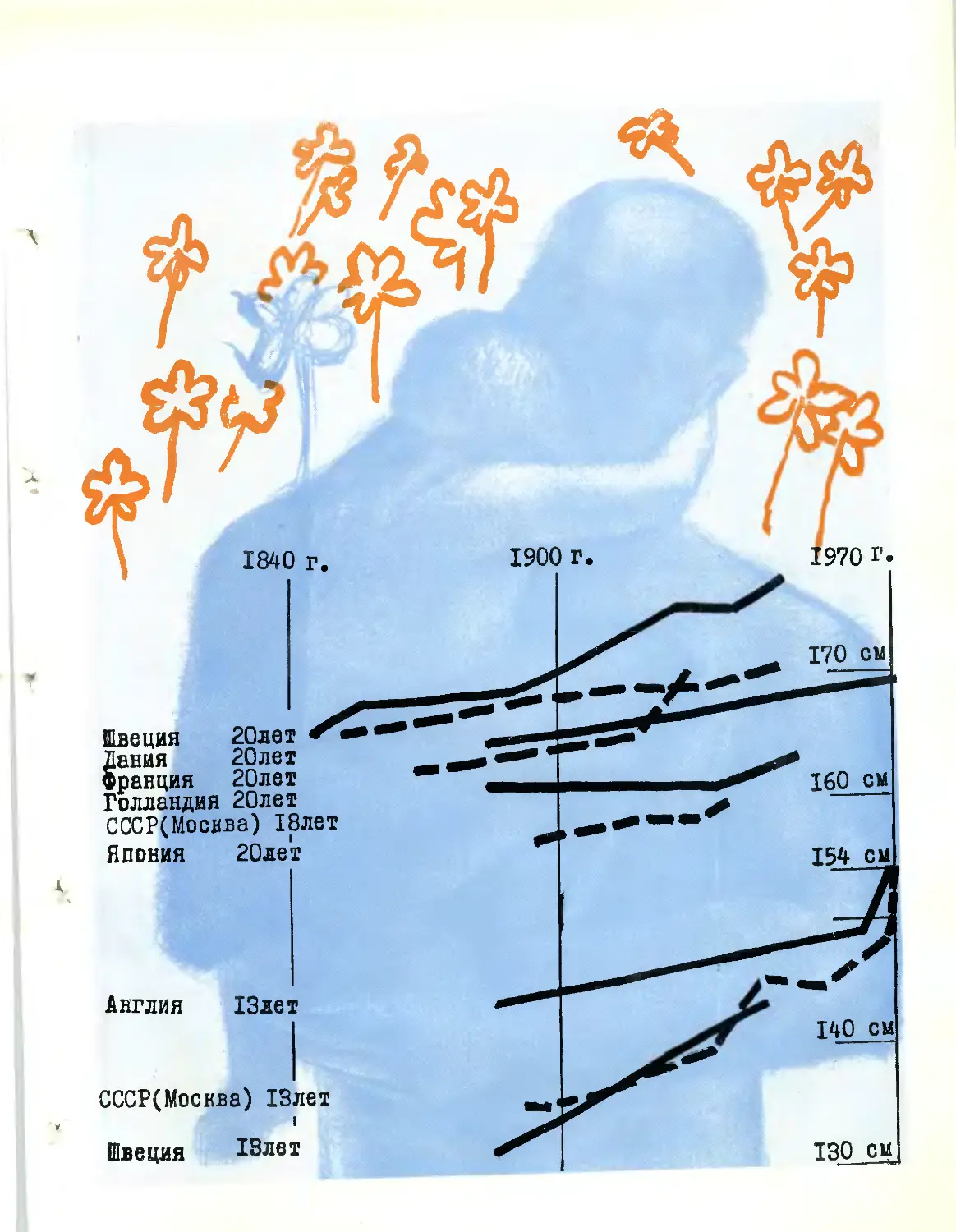

Акселерация — это хорошо пли плохо?

65 Новое о жизни в каменном и железном веках

68 О роли эксперимента в археологии

Библиотека

70 Голос Кольцова

74 Новости отовсюду

Живые лаборатории

76 «От семи недуг»

Агрохимические ссветы

79 Сад без ядохимикатов

81 Клуб Юный химик

87 Консультации

Полезные советы и пояснения к ним

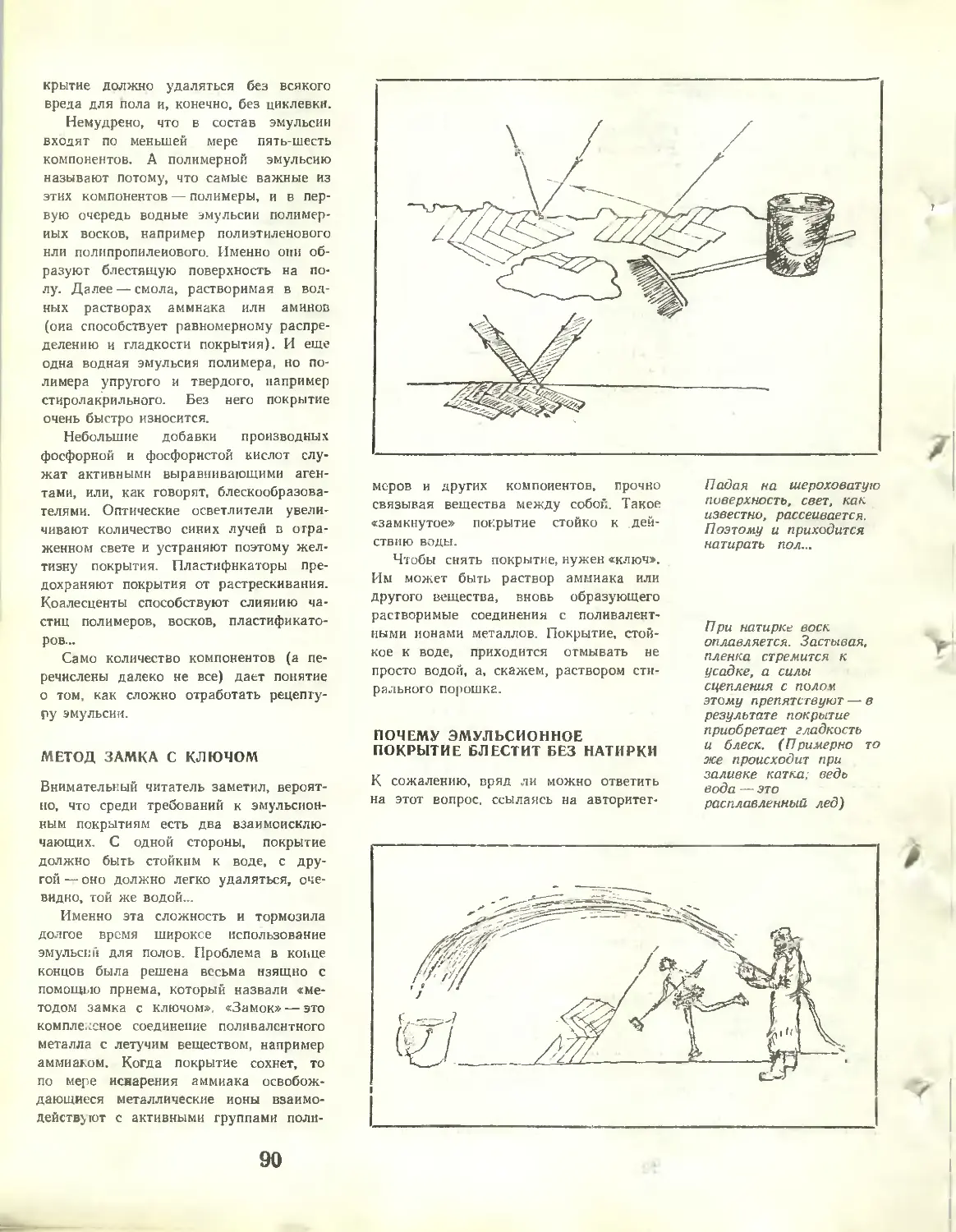

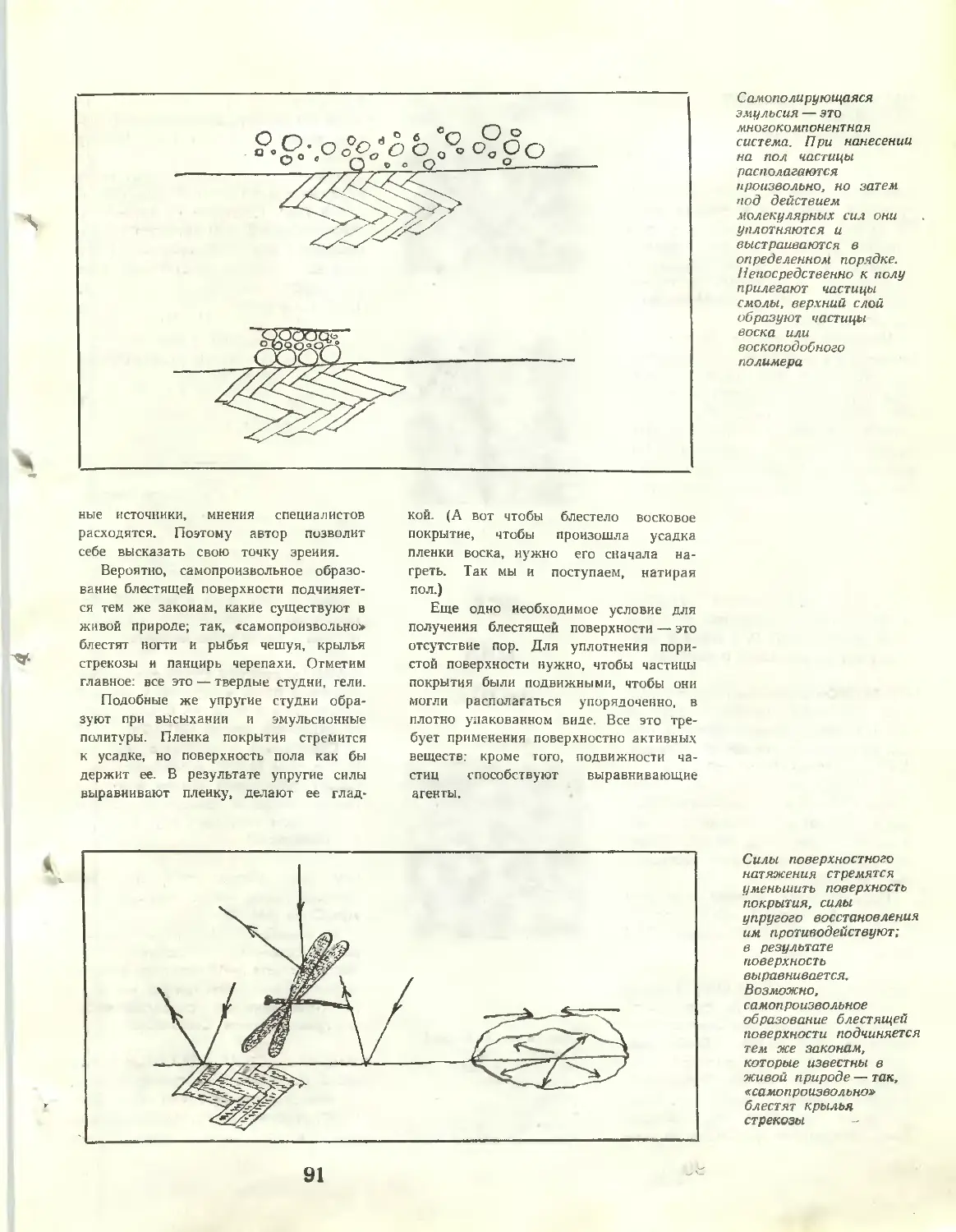

88 Как зеркало...

ЭЗ Почему непросто чистить искусственную замшу?

Разные разности

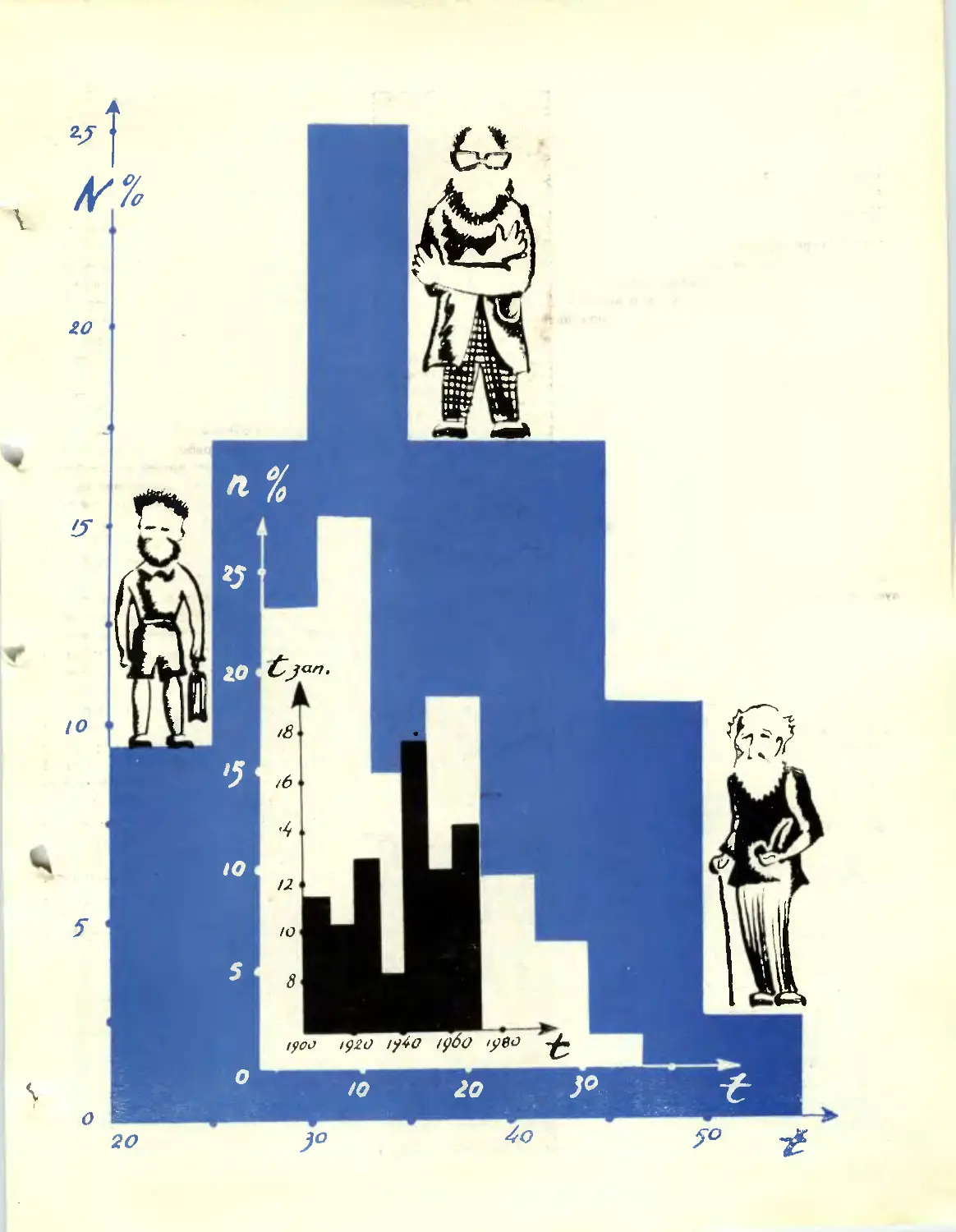

94 Тринадцатый источник

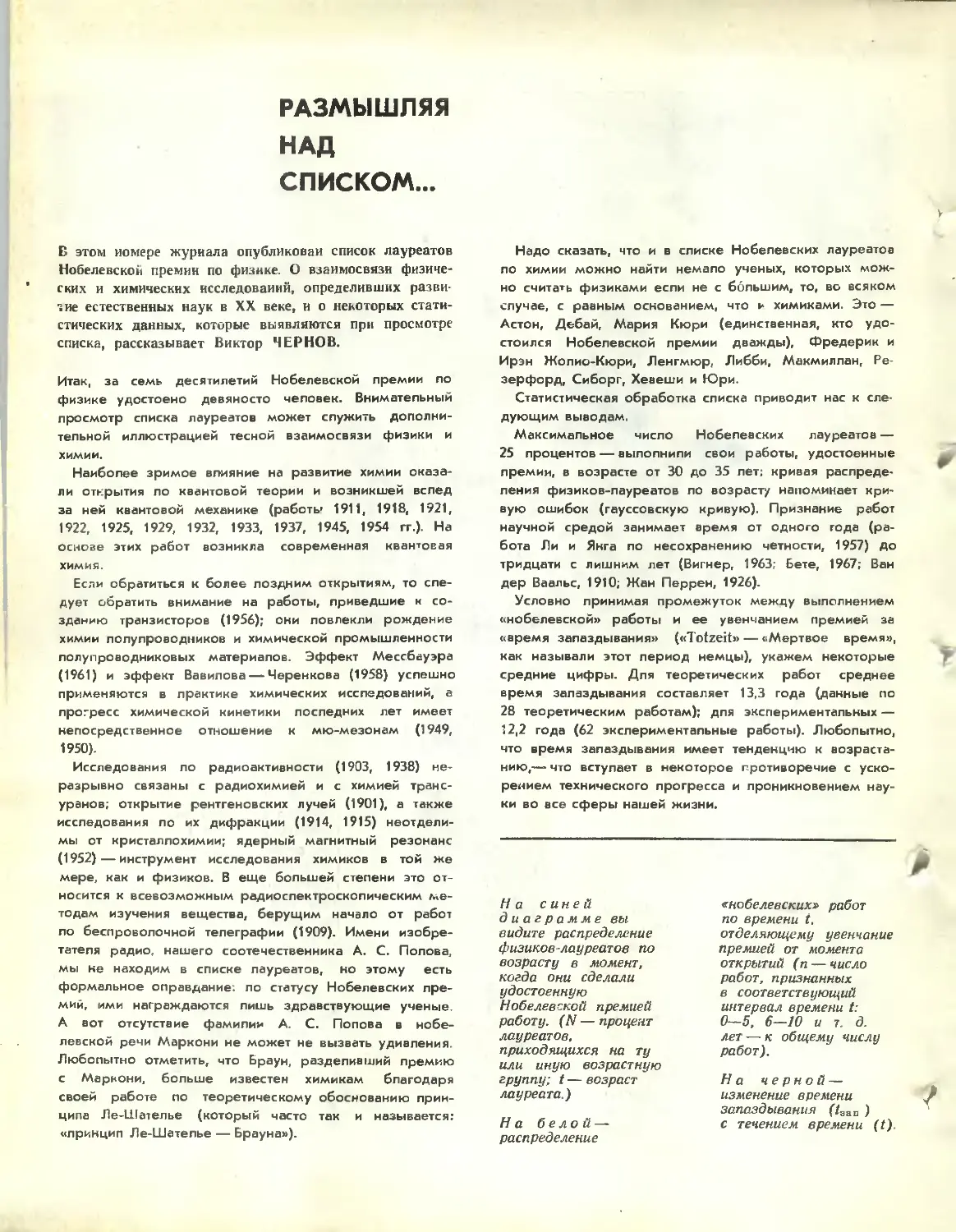

96 Размышляя над списком...

Редакционная

коллегия.

И В. Петрянов-Соколов

(главный

редактор),

П. Ф. Баденков,

Л. М. Жаворонков,

С В. Кафтанов,

Н. К. Кочетков,

«П. И. Мазур,

Б. Д. Мельник,

В И. Рабинович

(ответственный

секретарь),

П. А. Ребиндер,

М. И. Рохлин

(зам. главного ре

дактора),

С. С. Скороходов,

Ь. И. Степанов,

А. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

(зам. главного

редактора),

Н. М. Эмануэль

Редакция:

Б. Г. Володин,

М. А. Гуревич,

Б. Е. Жвирблис,

A. Д. Иорданский,

О. И. Коломийцева,

О. М. Либкин,

Э. И. Михлин,

Д. Н. Осокина,

B. В. Станцо,

C. Ф. Старикович,

Т. А. Сулаева,

B. К. Черникова

Художественный

редактор

C. С. Верховский

Технический

редактор

Э. С. Язловская

Корректоры:

Г. Н. Нелидова,

Е. И. Сорокина

При перепечатке ссылка

на журнал «Химия и

жизнь» обязательна

Адрес редакции:

Москва В-333,

Ленинский проспект, 61

Телефоны:

135-52-29,

135-63-91,

135-04-19

Подписано к печати

14/VII 1970 г.

Т09498

Печ. л. 6 + 1 вкл.

Усл. печ. л. 10,08

Уч.-изд. л. 11,5

Тираж 125 000 Зак. 263

Цена 30 коп.

Московская типография

№ 13 Главтюлиграфпроата

Комитета по печати

пои Совете Министров

СССР

Москва, ул. Баумана,

Денисовский пер., д. 30.

Такие значки преподнесли участникам конференции по охране и рациональному

использованию природы Сибири. Молодые ученые в марте этого года собрались в

Красноярске для обсуждения проблемы ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. Не следует думать, что

любое вмешательство людей в дела природы ухудшает ее состояние, губит какие-то

ландшафты. Но все чаще «хозяйственная» нагрузка на ландшафт становится

чрезмерной и природа не выдерживает, отступает. В таких случаях она нуждается в помощи.

Да и мы сами заинтересованы в сбалансированном взаимоотношении с живой и ие

живой природой.

На конференции побывал корреспондент «Химии и жизни» С. СТАРИК.ОВИЧ.

ЗАМЕТКИ

С

КОНФЕРЕНЦИИ

СИЛА В ГЕМИЦЕЛЛЮЛОЗЕ

Мрачное впечатление производит тайга после

^нашествия сибирского шелкопряда:

прожорливые гусеницы оставляют деревья

обнаженными, словно после пожара. К счастью,

лиственница может два-три раза подряд одеться

в зеленое платье — хвоя у нее отрастает

снова и снова. Дерево борется за жизнь. Какие

физиологические процессы идут в ослабевших

деревьях, как помочь им? Такими вопросами

задались в Институте леса и древесины СО

АН СССР.

Первым бросается в глаза цвет новой

хвои: она очень светлая, в ней мало

пигментов. Но и размеры патологической хвои

другие, нежели у нормальной. Даже на одном

дереве, только на разных ветвях, вторичная

xscfc то в два раза длиннее и толще, то, на*

оборот, намного короче нормальной. В обоих

«сортах» вторичной хвои очень мало

углеводов. Но в короткой хвое дисахаридов и

крахмала почти вдвое больше, чем в удлиненной.

Почему? Не ясно. Вообще же вся

патологическая хвоя необычайно бедна монозами и ди-

сахаридами.

Во второй половине лета — самом

активном периоде жизни дерева — в

патологической хвое резко возрастает содержание геми-

целлюлоз. Эта малоподвижная группа

углеводов, «разбухая», препятствует оттоку

питательных веществ из хвои, и ростовые про

цессы в стволе и корнях как бы замирают.

Кто знает, может быть, именно эта

приспособительная реакция и помогает

лиственницам пережить несколько нашествий

шелкопряда. Ведь таким способом дерево может

сберечь силы.

з

Озеро Тургояк — сдно из красивейших на

Южном Урале. На ею берегу уютно

расположились дома отдыха и пионерлагери. Озеро

чистейшее, никакие промышленные

загрязнения не попадают в него. Но в ноябре 1968

года сиги, обитавшие е озере, стали один за

другим всплывать на поверхность. Рыбины

вяло плавали и никак не реагировали на

человека. Через некоторое время сиги

переворачивались кверху брюхом и погибали.

Сотрудники Уральского отделения

Сибирского научно-исследовательского института

рыбного хозяйства не нашли у мертвых рыб

никаких возбудителей инфекций и паразитов.

Но зато они обратили внимание на очень

желтую н рыхлую печень рыб. Сделали

анализы: печень сигов была насыщена ДДТ.

Оказалось, что в 1965 году прибрежный

лес обработали дустом. Вешние и дождевые

воды постепенно переносили ядохимикат в

воду. Накопление ДДТ в воде и печени сигов

шло по-разному: рыбы способны в 1600 раз

сконцентрировать ядохимикат. Как только

ДДТ попал в воду, у сигов нарушился обмен

веществ: началось жировое перерождение

печени.

Почему же драма произошла через

несколько лет? В ноябре 1968 года р основном

гибли двухлетние и трехлетние сиги. Они

стали половозрелыми и приготовились к нересту.

Но организм рыб был ослаблен ядом, и

будущие «папы» и «мамы» не вынесли

физиологической нагрузки. К тому же в ноябре

холодно, а ДДТ особенно вреден для рыб при

низких температурах. Это не первый случай

отравления рыб ДДТ.

Индустриальные пустыни— так называют

тысячи гектаров земель, погребенных под

отвалами горнодобывающей промышленности или

шламами металлургических заводов. Семенам

трав и деревьер, которые приносит сюда

ветер, прорасти не суждено — отвалы «не

съедобны» для растений. В них крайне мало

органических веществ и почти совсем нет

азота. Более того, отвалы губят зеленые

ростки множеством вредных для растений солей

и бесструктурностью. Дождевая влага

скатывается с них. А в сухую погоду даже при

малейшем дуновении ветра шламовые отвалы

«курятся», засоряя округу пылью, сернистым

газом, фтористым водородом и другими,

столь же малоприятными, веществами.

Сотрудники лаборатории промышленной

ботаники Уральского университета решили

законсервировать вредоносный шламовый

отвал Уральского алюминиевого завода и

превратить в луг отвал золы Южно-Кузбасской

ГРЭС. Шламовый отвал алюминиевого заво^'

да очень трудно поддавался лечению. Чего

только не перепробовали ботаники! Они

пытались создать комковатую структуру почвы,

внося на опытные делянки полиакриламид,

подкармливали высаженные семена

всевозможными удобрениями, расщелачивали шлам

кислотами. Но все было напрасно.

Первые зеленые ростки появились только

тогда, когда поверхность опытных делянок

покрыли шестисантиметровым слоем ила из

очистных сооружений. Такой же эффект дал

и слой обычной почвы. Испытав 100 видов

растений, ботаники убедились, что на шламах

алюминиевого завода лучше всего себя чув-

4

ствуют пырей, костер безостый и овсяница

красная. Несмотря на то что растения сперва

выглядели очень хило, они дали семена и

прижились. Но ни один древесный или

кустарниковый вид не смог расти на этом отвале.

Эксперименты на отвале ГРЭС были

более радостными. Растения тут устраивал уже

не шести-, а двухсантиметровый почвенный

слой. И семян нужно было сеять не в четыре,

а всего в два раза больше, чем обычно. Зола

пришлась по вкусу даже таким неженкам, как

клевер, люцерна и тимофеевка. Более того,

почти половина черенков березы

бородавчатой, осины, клена американского, ясеня и

ивы, посаженных прямо в золу (!), пустили

корни.

Значит, на отвалах золы мы можем

вырастить лес, а горы шлама превратить в

зеленые холмы.

Темнохвойная тайга Южного Сахалина

быстро тает. И не мудрено — нет естественного

возобновления леса. Тайгу сводит не только

^ топор дровосека, но и... бамбук. Интенсивно

размножаясь корневищами, он губит молодую

древесную поросль. Непроходимые бамоучни-

ки, высотой в метр-полтора. презратили

тысячи гектаров вырубок и гарей в экономические

пустыри. Не сравнишь же злак, годный

разве что на лыжные палки, с лиственницей или

сосной. Более того, заросли бамбука стали

прибежищем колоссального количества

грызунов. Вредя полям, они ьесут и

непосредственную1 угрозу людям — может вспыхнуть

эпидемия.

Рубить бамбук — работа неблагодарная.

В земле от «лыжной палки» останется

несколько корневищ и каждое даст побеги.

Ясно, что победить бамбук можно только

тогда, когда уничтожишь его подземную часть —

корневище. Именно поэтому сотрудники

Дальневосточного института лесного хозяйства,

перепробовав несколько способов борьбы с

«зеленой чумой», остановились на химическом

способе.

Оказалось, что противозлаковый гербицид

далапон (натриевая соль 2,2-дихлорпропионо-

вой кислоты), которым опрыскивали бамбук,

не только иссушает надземлую его часть, но

и губит корневища. Почве далапон приносит

мало вреда: он полностью разлагается через

2 — 3 месяца. Но зато в корневище бамбука

далапон вызывает стойкие необратимые

процессы гидролитического распада белка. Бам-

бучник «стерилизуется» на несколько лет.

А за это время сосенки успеют набрать силу.

Труба, отводящая стоки очистных сооружений

Байкальского целлюлозного завода,

оканчивается на сорока метровой глубине.

Колоссальный объем чистой воды озера сразу же

многократно разбавляет стоки. Концентрация

загрязнений становится ничтожно малой. С

ними может справиться сама природа, — так

считали многие специалисты. Загрязняется

или не загрязняется Байкал? В этот спор

вступили и молодые сотрудники

Лимнологического института СО АН СССР. Да,

загрязняется,— говорят лимнологи после трехлетних

исследований.

С 1967 года они берут пробы воды и грунта

возле трубы. Раньше в донных пробах не

было слизи с неприятным запахом. Теперь она

есть: на дно озера осаждается лигнин. 3 1963

году од «испортил» ceisib тысяч квадратных

5

метров дна; в 1969 году площадь загрязнений

возросла до 34 тысяч квадратных метров. На

этой территории изменился обмен веществ, он

стал сероводородным. Микробов, питающихся

сбрасываемой органикой, здесь в 50 раз

больше, нежели в «открытом море». Зато олигохе-

ты — основная рыбья пища — исчезли совсем.

Что такое несколько тысяч квадратных

метров по сравнению со всем Байкалом?

Вроде бы пустяк, ерунда. Нет, не пустяк.

Байкальский завод работает еще не на полную

мощность, но в его сбросах загрязнения часто в

2—5 раз превышают предельно допустимые

концентрации. Если так пойдет и дальше, то

зона мертвого дна вскоре продвинется на

10—20 километров вдоль берега. Ведь

природного самоочищения дна не будет: воды

озера для этого слишком холодны.

Но не только вода, не только омуль в

опасности. На Байкале, да и в его окружении,

невзгоды обрушились и на других животных.

Вот несколько примеров.

На всем озере осталась одна-единственная

пара гнездящихся бакланов, а 30—40 лет

назад их считали тысячами. Угроза

уничтожения нависла над большим крохалем. Этих

беззащитных птиц браконьеры бьют во время

линьки.

Сбор чаячьих яиц туристами и местным

населением привел к исчезновению многих

гнездовий серебристой и сизой чаек. Лишь

островки и утесы с названием «чаячий»

напоминают о былом обилии птиц. Самые большие

колонии — в заливе Провал — были

затоплены после поднятия уровня Байкала плотиной

Иркутской ГЭС. Теперь на Южном Байкале

гнездуется одна-единственная колония чаек

б 20—25 особей. А чайки к бакланы —

естественные санитары, следящие за чистотой

воды, ведь они питаются в основном

больными рыбами.

В двадцатых годах за день поездки вдоль

берега обычно встречалось около 10 медведей.

А сейчас столько не увидишь и за месяц. Да

что там медведи! Не повезло даже

безобидным ужам. Их реликтовую популяцию в

бухте Змеиной, на берегу которой выходят

горячие ключи, уничтожили туристы. А на

омуля — сейчас лов его запрещен — обрушилось

другое бедствие: в Селенге 70—80% его икры

гибнет из-за лесосплава. И не мудрено —

кора деревьев насыщает воду дубильными

веществами, резко изменяет рН речной воды.

Неважно обстоят дела и в Забайкалье:

в Бурятии настолько быстро сводят леса, что

за последние годы там высохло около сотни

речек. Пришли в движение пески, они

угрожают больше чем ста поселкам.

Байкал — это пятая часть пресной воды

планеты, кристально чистой благодаря

сложному природному комплексу самого озера и

его окрестностей. Сводя леса, загрязняя

воздух и воду, уничтожая животных, мы

вмешиваемся в «святая святых» природы —

биологический круговорот элементов. Именно он

определяет облик каждого ландшафта, в том

числе и озерного. Из природного механизма

нельзя безболезненно изъять ни одной

шестерни: механизм начнет работать по-новому.

Если облик Байкала станет иным, то в

лучшую ли сторону он изменится?

Рисунки

В. ГШРЕБЕРИНА

ТЕХНОЛОГИ,

ВНИМАНИЕ!

ТЕХНОЛОГИ,

ВНИМАНИЕ!

ТЕХНОЛОГИ,

ВНИМАНИЕ!

ТЕХНОЛОГИ,

ВНИМАНИЕ!

ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ

ПОЛУЧЕНИЯ

ГРАНУЛИРОВАННЫХ

УДОБРЕНИЙ

Разработан новый

способ гранулирования

комплексных удобрений на

основе полифосфатов

аммония и мочевины.

Расплав полифосфата

аммония и раствор

мочевины поступают во

вращающуюся со

скоростью 500 об/мин

перфорированную чашу гра-

нулятора. Отсюда капли

расплава (их

температура 135° С) попадают в

коническую емкость,

наполненную легким

минеральным маслом, где

они охлаждаются и

твердеют, принимая

сферическую форму.

Образующаяся

суспензия из масла и твердых

гранул (вес последних

около 1%) проходит

через барабанное сито и

центрифугу — чтобы

отделить гранулы. Вся

установка, кроме

центрифуги, работает

непрерывно. Новый метод

грануляции исключает

образование пыли и

позволяет получать

гранулы более правильной

формы, совершенно не

слеживающиеся при

хранении. На такой

установке можно

гранулировать и другие

удобрения: мочевину,

нитрофоску, нитрат аммония

и так далее.

«Chemical Engineering*,

1969, JV» 8

6

*

ХИМИЯ-70

Мы продолжаем знакомить читателей с экспонатами открывающейся в сентябре

международной выставки «Химия-7(Ь. В этом номере — заметки о резине с низким

коэффициентом трения и о новых сортах лака, созданных советскими химиками.

РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ

ПЕРЕЖИВУТ АВТОМОБИЛЬ

Не один год на московский автозавод имени

Лихачева поступали рекламации на сальники,

установленные в двигателях гручовых

автомобилей «ЗИЛ-130». От сильного трения при

высокой температуре резина, из которой

сделаны эти сальники, быстро истиралась, и через

зазоры вытекало масло. Впрочем,

недолговечность резиновых сальников доставляет

немало хлопот не только работникам столичного

завода. Уплотнения всегда были одним из

слабых мест в двигателях автомобилей,

тракторов, морских судов, даже самолетов.

По-видимому, в ближайшие годы

рекламации по поводу сальников прекратятся или же

станут значительно реже. Химики из

московского Научно-исследовательского института

резиновой промышленности и ленинградского

Государственного института прикладной

химии создали уплотнения с пониженным

коэффициентом трения.

Процесс изготовления нестирающихся

сальников, который уже запатентован во

Франции, Англии, Индии, ФРГ и во многих

других зарубежных странах, довольно

сложен. Суть его заключается вот в чем: саль-

В одной из лабораторий Государственного

исследовательского и проектного института

лакокрасочной промышленности в Москве на

рабочих столах, в шкафах, даже на

подоконниках лежат блестящие яркие пластинки —

розовые, зеленые, голубые, светло-коричневые,

черные. На этих пластинках работники

лаборатории демонстрируют корреспонденту не-

ники из обычной резины обрабатывают пяти-

фтористой сурьмой. При этом к полимерным

молекулам присоединяются атомы фтора —

полярные группы как бы скрепляют нити

молекул между собой. В этом секрет необычной

стойкости фторированной резины к

истиранию.

Сравнительные стендовые испытания

фторированных и нефторированных сальников,

проведенные в Научно-исследовательском

автотракторном институте и на ЗИЛе, показали,

что новые уплотнения по меньшей мере вдвое

долговечней обычных.

Такие результаты получены на стенде.

А сейчас в среднеазиатских республиках, в

тяжелых условиях пустыни идут дорожные

испытания машин, оборудованных

фторированными сальниками. Когда закончатся

испытания, можно будет сделать окончательные

выводы. Но уже сегодня ясно: если старые

сальники приходилось менять по меньшей

мере трижды за время службы двигателя, то

фторированные уплотнения наверняка

переживут автомобиль.

обычные опыты: гасят на лакированной

поверхности сигареты, ставят на пластинки

стаканы с кипятком, выливают спирт и

поджигают его. А потом протирают лак тряпкой, и он

снова сияет, как новый...

Блестящие яркие пластинки сделаны из

дерева. Это образцы материалов для

мебельной промышленности. А блеск, огнестойкость

В ОГНЕ НЕ СГОРИТ,

В ВОДЕ НЕ НАМОКНЕТ

7

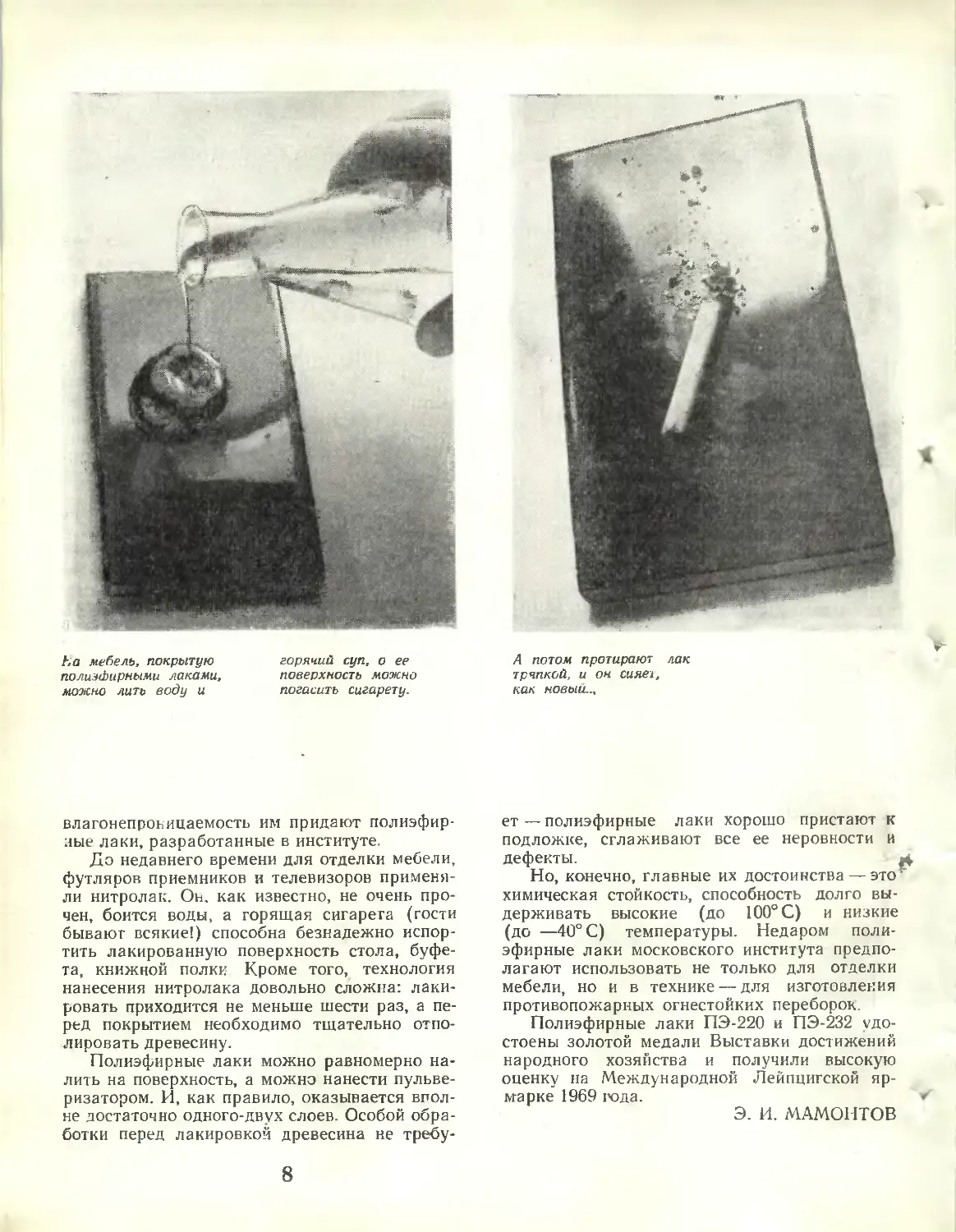

ha мебель, покрытую горячий суп, о ее

полиэфирными лаками, поверхность можно

можно лить воду и погасить сигарету.

влагонепроьицаемость им придают

полиэфирные лаки, разработанные в институте.

До недавнего времени для отделки мебели,

футляров приемников и телевизоров

применяли нитролак. Он, как известно, не очень

прочен, боится воды, а горящая сигарега (гости

бывают всякие!) способна безнадежно

испортить лакированную поверхность стола,

буфета, книжной полкк Кроме того, технология

нанесения нитролака довольно сложна:

лакировать приходится не меньше шести раз, а

перед покрытием необходимо тщательно

отполировать древесину.

Полиэфирные лаки можно равномерно

налить на поверхность, а можно нанести

пульверизатором. И, как правило, оказывается

вполне достаточно одного-двух слоев. Особой

обработки перед лакировкой древесина не требу-

А потом протирают лак

тряпкой, и он сияег,

как новый...

ет — полиэфирные лаки хорошо пристают к

подложке, сглаживают все ее неровности и

дефекты. j+

Но, конечно, главные их достоинства — это

химическая стойкость, способность долго

выдерживать высокие (до 100° С) и низкие

(до —40° С) температуры. Недаром

полиэфирные лаки московского института

предполагают использовать не только для отделки

мебели, но и в технике — для изготовления

противопожарных огнестойких переборок.

Полиэфирные лаки ПЭ-220 и ПЭ-232

удостоены золотой медали Выставки достижений

народного хозяйства и получили высокую

оценку на Международной Лейпцигской

ярмарке 1969 года. <

Э. И. МАМОНТОВ

8

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

а а клесов ВОЗВРАЩЕНИЕ К РАВНОВЕСИЮ

ЧТО ТАКОЕ ХИМИЧЕСКАЯ РЕЛАКСАЦИЯ

Быстро нарушая равновесие реакции и наблюдая за ее переходом

в другое равновесное состояние, можно получить важную информацию

о тонких деталях механизма реакции, недоступную для других методов

химической кинетики.

Термина «химическая релаксация» пока нет ни в одной

энциклопедии...

Два вещества — А и В — вступают в реакцию,

£ образуя третье вещество С. Зная это, мы

практически ничего не можем сказать о

механизме реакции. Не диссоциирует ли вещество

А на два других, прежде чем одно из них

прореагирует с В? Не образуют ли А и В

сначала комплекс, который затем превращается

в конечный продукт? Нужен ли для этой

реакции катализатор, и если да, то каков

механизм его действия? С какой скоростью идет

реакция?

Найти ответ на эти вопросы нелегко уже

потому, что большинство химических

превращений происходит практически мгновенно.

Пятнадцать лет назад исследователям были

доступны реакции, имеющие время

полупревращения до одной миллисекунды (тысячной

Р-эемя

полупревращения — время, в течение

которого прореагирует

половина всех

молекул исходного вещества.

доли секунды). А сейчас уже можно

непосредственно измерить время

полупревращения, равное нескольким наносекундам

(миллиардным долям секунды),— за полтора

десятка лет чувствительность измерения

скорости возросла в миллион раз. Это было

достигнуто в результате применения принципиально

нового метода, который получил мало

понятное название «релаксация».

У ОТ БЮРЕТКИ К ОСЦИЛЛОГРАФУ

Когда-то реакции изучали так: ученый

смешивал растворы известных ему веществ в

известных концентрациях и наблюдал, как с

течением времени исчезают реагенты или

появляются продукты реакции. В те далекие

времена узнать что-либо о кинетике реакций

можно было только методами обычного

количественного анализа. Нужное для этого время

зависело лишь от ловкости рук

экспериментатора и никак не могло быть меньше

нескольких секунд. Собственно задача нахождения

начальной скорости реакции тогда и не

ставилась. Вот как, например, описывает

известный русский химик Н. А. Меншуткин

(в «Журнале Русского Фкзико-Химического

общества» за 1877 год) перзые опыты по

изучению скоростей реакций, которые

проводились в середине прошлого века пионерами

химической кинетики Бертло и Пеан де Сен-

Жиллем: «Эти ученые... нагревали смеси

спиртов и кислот в запаянных трубках,

помещенных в железных стволах в масляной бане...

По мере надобности трубки вскрывались,

бралась навеска для анализа и трубки вновь

запаивались...»

Но уже немногим позже Якоб Вант-Гофф

в своих замечательных «Очерках по

химической динамике» писал: «Первый период

химического превращения представляет собой

особый интерес для динамических исследований».

Однако на практике измерять скорости

химических процессов в начальный момент

времени стало возможным лишь в двадцатых

годах нашего столетия, когда появился новый

способ исследования — изучение реакций в

струе реагирующих веществ. Два раствора с

реагентами одновременно вводили з камеру

для смешивания. Оттуда смесь нагнеталась в

длинную трубку. К трубке был пристроен

спектрофотометр, который регистрировал

изменение окраски раствора, зависящей от

концентрации реагирующих веществ или продук-

9

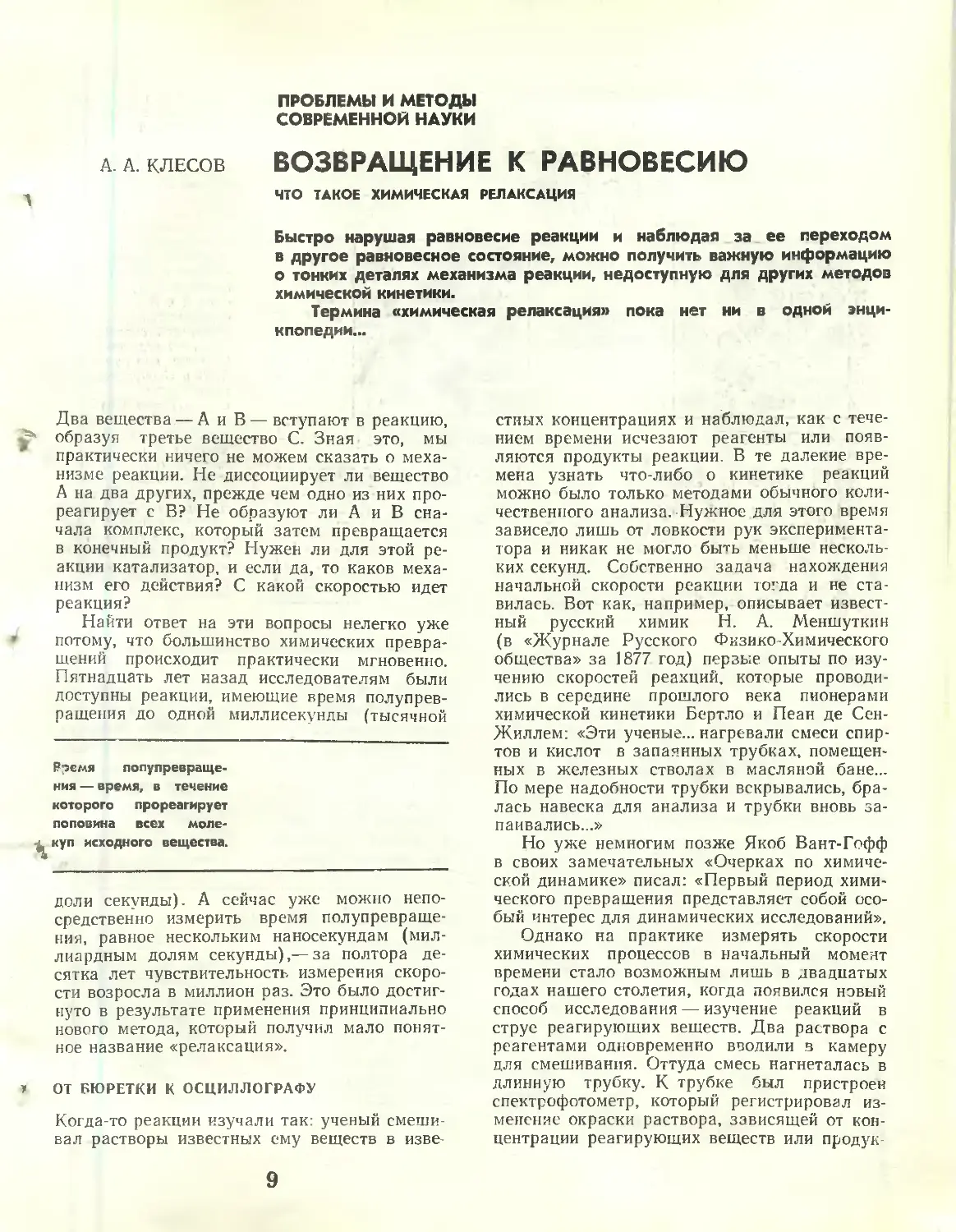

температура!,

температура Т2

5B+5#^flOI

А, В, С

Изменение температуры

обычно влияет на

концентрации

реагентов и продуктов,

которые находятся

в равновесии друг с

другом. На рисунке

схематически показано,

как реагенты А и В

соединяются с

образованием С при

некоторой скорости

реакции с константой

скорости kh Диссоциация

С на А и В

определяется

константой скорости

обратной реакции k_\.

Черточки над символами

А, В и С обозначают

равновесные

концентрации этих

веществ. При

температуре Т\ десять

молекул А и десять

молекул В находятся

в равновесии с пятью

молекулами С. При

температуре Т2 реакция

смещается вправо так,

что пять молекул А

и пять молекул В

находятся теперь в

равновесии с десятью

молекулами С

тов реакции. Время от начала реакции до

момента наблюдения зависело от пути и

скорости струи.

Стало возможным измерить скорости

реакций, длящихся несколько миллисекунд. Но

этот метод, получивший название

«непрерывной струи», требовал большого расхода

реагентов и поэтому не пользовался большим

успехом у исследователей, особенно

работающих с редкими или ценными веществами.

С течением времени метод изучения

реакций в струе совершенствовался, приборы

становились все изящнее и надежнее. Но

минимальное время, необходимое для смешивания

двух растворов, почти не уменьшилось:

миллисекунда, доли миллисекунды. И стало ясно,

что невозможность измерить большие

скорости как бы заложена в самой сущности струе-

вых методов.

Для выхода из тупика нужен был какой-то

другой, в принципе иной подход.

Он был найден только в 1954 году, когда

западногерманский исследователь Манфред

Эйген предложил необычную и даже

несколько парадоксальную идею: для того чтобы

узнать, как достигается равновесие реакции,

нужно сначала его достичь.

В 1967 г. М. Эйгену

(совместно с Р. Г. Норри-

шем и Г. Портером)

была присуждено

Нобелевская премия по химии

зв изучение очень

быстрых химических

реакций в растворах.

Профессор М. Эйген

родился в 1927 г., окончил

Кембриджский

университет и с 1953 г. рвбо-

твет ■ Институте им.

Мвксв Планка ■ Гвттин-

гене. Работы Эйгена кв-

саются не только

неорганических и

простейших оргвнических

соединений, но и твких

веществ, квк

гемоглобин, ДНК и

полифосфаты.

ЧТО ТАКОЕ РЕЛАКСАЦИЯ?

Давайте обратимся к примеру. Вот идет

реакция между веществами А и В, образуется

новое вещество С — это бимолекулярная

реакция. В каждый момент времени сколько-то

молекул А и В соединяются, образуя

молекулу С, и в то же время несколько молекул С

распадаются на А и В. Когда скорости

прямой и обратной реакций становятся равными,

наступает химическое равновесие; внешне

дело выглядит так, будто реакция

прекращается.

ю

В химической кинетике

реакции называются

мономолекулярными,

бимолекулярными или три-

молекулярными в

зависимости от того,

сколько частиц участвует в

элементарном акте

реакции. Например,

реакция типа А —». продукты

является

мономолекулярной, А + В —>

продукты — бимолекулярной,

А + В + C_v продукты—

тримолекулярной.

Обратим внимание на два очень важных

для нашего исследования свойства этого

состояния.

Во-первых: равновесие зависит от внешних

условий — например, от температуры и

давления, причем для каждого сочетания Т и Р

есть свои константы скоростей прямой и

обратной реакций и, значит, своя константа

равновесия.

Во-вторых: если равновесие нарушится

(скажем, от изменения температуры или

давления), то новое равновесие не может

установиться мгновенно, «бесконечно быстро». Для

этого потребуется какое-то время.

Предположим, что при повышении

температуры наша реакция смещается вправо. Это

вполне законное предположение, так как при

более высокой температуре молекулы А и В

двигаются быстрее и поэтому чаще

сталкиваются, увеличивая вероятность образования С.

Для диссоциации же молекулы С

столкновения вообще-то не нужны, и поэтому можно

Скорость реакции

обычно пропорциональна

произведению

концентраций реагирующих

веществ. Например, для

мономолекулярной

реакции скорость = к • А, для

бимолекулярной

скорость = к-А-В и т. д.

Коэффициент

пропорциональность к

называется константой

скорости реакции. Численно

ои равен скорости

реакции при концентрациях

реагирующих веществ,

равных единице.

полагать, что влияние температуры на

константы скоростей прямой и обратной

^реакций различно. Если константа скорости

прямой реакции увеличивается с температурой

быстрее, чем константа скорости обратной

реакции, то относительное количество С в

равновесной смеси при повышении

температуры увеличится...

Мы подошли к самому главному,

внимание!

Если повышать температуру очень

медленно, то наша система будет все время

оставаться в равновесии: концентрации

веществ А, В и С будут медленно, постепенно

изменяться, но скорости прямой и обратной

реакции будут в каждый момент времени

равны. Если же температуру повысить резко,

скачком, то равновесие установится лишь

через некоторое время, не сразу.

Фактические концентрации веществ будут

отличаться, «отставать» от расчетных равновесных

концентраций.

скорость прямой реаюргаискорость обратной реакции

Температура Tt : К (А, В,) я к* (с,)

1(Ю-Ю)я 20E)

СКфосТЬ ПРЯМОЙ реакцйИнск<уос1ЪоБратисй реакции

ТемператураТ2: кГ(А;1Ц« k*(Q

SE-5)b 20A0)

kA 1

ТсмпоратураТх: константа равновесия Кг]^у==2б==0*05

Температура Тг

I* q

«онстанта равновесия К5=]^ ~ 03=°*4

Константы равновесий

рассчитаны для реакций,

приведенных на

предыдущем рисунке.

При каждой

температуре, когда

равновесие уже

достигнуто, скорость

прямой реакции равна

скорости обратной

реакции. Скорость,

с которой реагируют

молекулы А и В,

зависит от частоты,

с которой они

сталкиваются, а частота

столкновений, в свою

очроедь, зевисит от

температуры

И

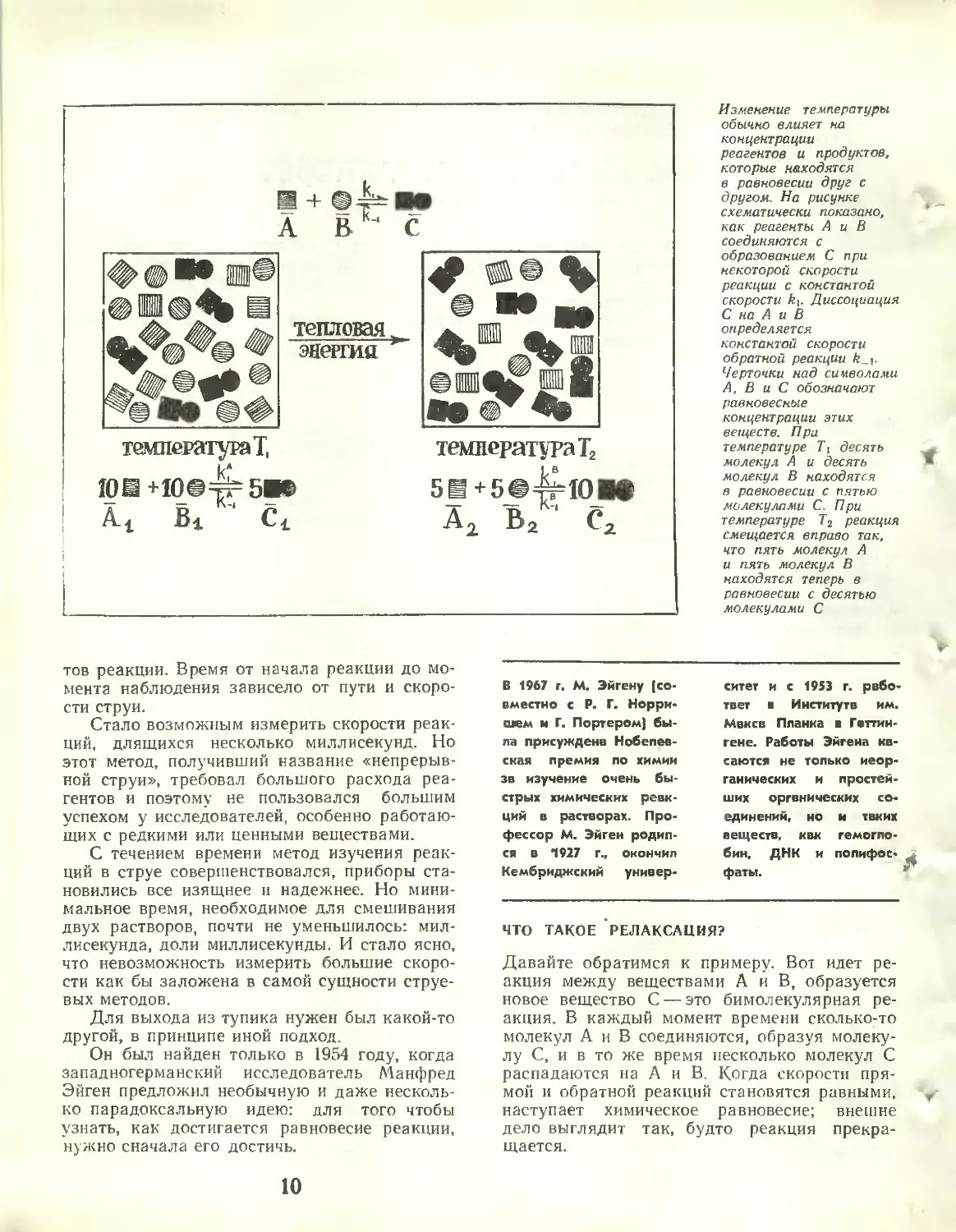

кскговая

щель

конденсатор

+ +

осциллограф

фОТО-

умнсжителЬ

ячейка с в

реакционной

смесью

Схема прибора для

измерения времени

релаксации методом

«температурного

скачка». Температурный

скачок на 6—8 градусов

достигается в таком

приборе за пять

микросекунд

Немного уклонясь в сторону, заметим, что

все мы, начиная в буквальном смысле с

пеленок, имели дело с релаксацией. Это

происходило, например, тогда, когда нас кормили

манной кашей. По-видимому,

наблюдательные дети обращали внимание на такой факт:

если провести ложкой по поверхности

манной каши, то образующаяся борозда

довольно быстро заплывает, или, выражаясь научно,

релаксирует. (Правда, природа этого

процесса другая, и такая релаксация

называется механической, но суть явления та же:

упомянутый пищевой продукт стремится

вернуться к положению равновесия.)

Продолжая аналогию дальше, заметим, что и здесь

релаксация также очень сильно зависит от

температуры. В этом можно непосредственно

убедиться, проведя описанный выше

эксперимент дважды — с горячей и холодной кашей.

А для окончательно остывшего продукта

время релаксации, как в том может

убедиться настойчивый экспериментатор, может

исчисляться часами.

Но вернемся опять к нашей химической

реакции. Только что мы упомянули

выражение «время релаксации». Это сугубо научный

термин. Под временем релаксации в

химической кинетике понимают такой интервал

времени, за который отклонение

неравновесной концентрации реагента от его равновес-

Если в реакционном

сосуде одновременно

проходят две реакции —

одна «слева направо», а

другая «справа

налево»,— то такие реакции

называются

«обратимыми»:

A+B=C+D

скорость = к,-А-В

(«прямая» реакция),

C+D=A+B

скорость «k—1'C-D

(«обратная» реакция).

Константой равновесия

таких реакций

называется отношение констант

скоростей «прямой» и

«обратной» реакций

К

к-,'

ной концентрации уменьшается примерно

в три раза (точнее, в 2,718281828459045 раз;

это число е — основание натуральных

логарифмов). Измеряя величины времени

релаксации при разных концентрациях реагентов,

исследователь может определить путь, по

которому идет реакция, вычислить константы

скоростей этой реакции.

Итак, суть метода химической

релаксации заключается в следующем: с помощью

резкого изменения внешних условий

(температуры, давления) реакция моментально

выводится из равновесия и столь же быстро

к нему возвращается. Но этого маленького

промежутка времени вполне достаточно, что-

12

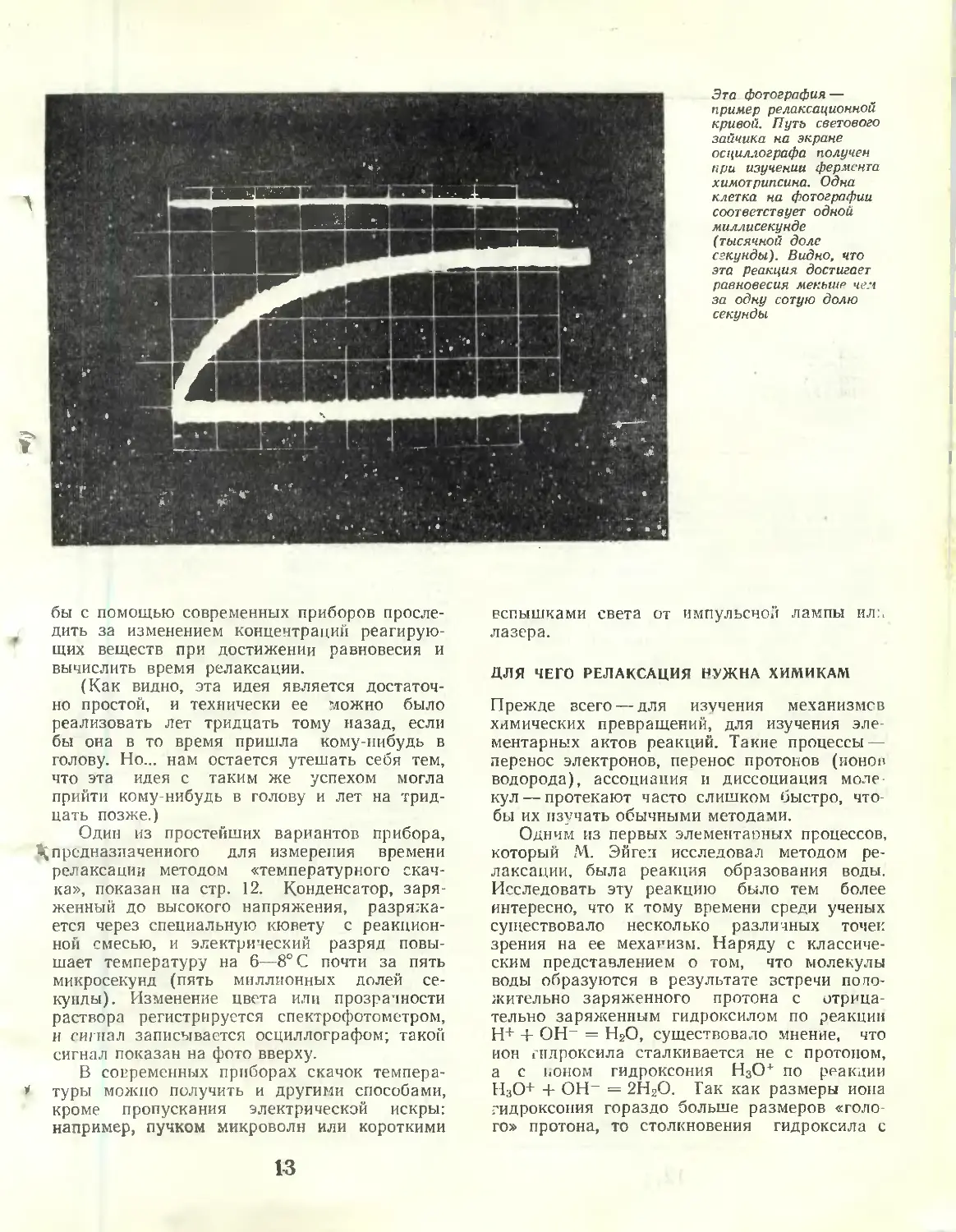

Эта фотография —

пример релаксационной

кривой. Путь светового

зайчика на экране

осциллографа получен

при изучении фермента

химотрипсина. Одна

клетка на фотографии

соответствует одной

миллисекунде

(тысячной доле

секунды). Видно, что

эта реакция достигает

равновесия мекьшр че.ч

за одну сотую долю

секунды

бы с помощью современных приборов

проследить за изменением концентрации

реагирующих веществ при достижении равновесия и

вычислить время релаксации.

(Как видно, эта идея является

достаточно простой, и технически ее можно было

реализовать лет тридцать тому назад, если

бы она в то время пришла кому-нибудь в

голову. Но... нам остается утешать себя тем,

что эта идея с таким же успехом могла

прийти кому нибудь в голову и лет на

тридцать позже.)

Один из простейших вариантов прибора,

^предназначенного для измерения времени

pej аксации методом «температурного

скачка», показан на стр. 12. Конденсатор,

заряженный до высокого напряжения,

разряжается через специальную кювету с

реакционной смесью, и электрический разряд

повышает температуру на 6—8° С почти за пять

микросекунд (пять миллионных долей

секунды). Изменение цвета или прозрачности

раствора регистрируется спектрофотометром,

и сигнал записывается осциллографом; такой

сигнал показан на фото вверху.

В современных приборах скачок

температуры можно получить и другими способами,

кроме пропускания электрической искры:

например, пучком микроволн или короткими

вспышками света от импульсной лампы ил:.

лазера.

ДЛЯ ЧЕГО РЕЛАКСАЦИЯ НУЖНА ХИМИКАМ

Прежде всего — для изучения механизмов

химических превращений, для изучения

элементарных актов реакций. Такие процессы —

перенос электронов, перенос протонов (ионон

водорода), ассоциация и диссоциация моле

кул — протекают часто слишком быстро, что

бы их изучать обычными методами.

Одним из первых элементашшх процессов,

который М. Эйген исследовал методом

релаксации, была реакция образования воды.

Исследовать эту реакцию было тем более

интересно, что к тому времени среди ученых

существовало несколько различных точек

зрения на ее механизм. Наряду с

классическим представлением о том, что молекулы

воды образуются в результате встречи

положительно заряженного протона с

отрицательно заряженным гидроксилом по реакции

Н+ + ОН~ = Н20, существовало мнение, что

ион гндроксила сталкивается не с протоном,

а с hOHOM гидроксония Н30+ по реакции

Н30+ + ОН~ = 2Н20. Гак как размеры иона

гидроксония гораздо больше размеров

«голого» протона, то столкновения гидроксила с

13

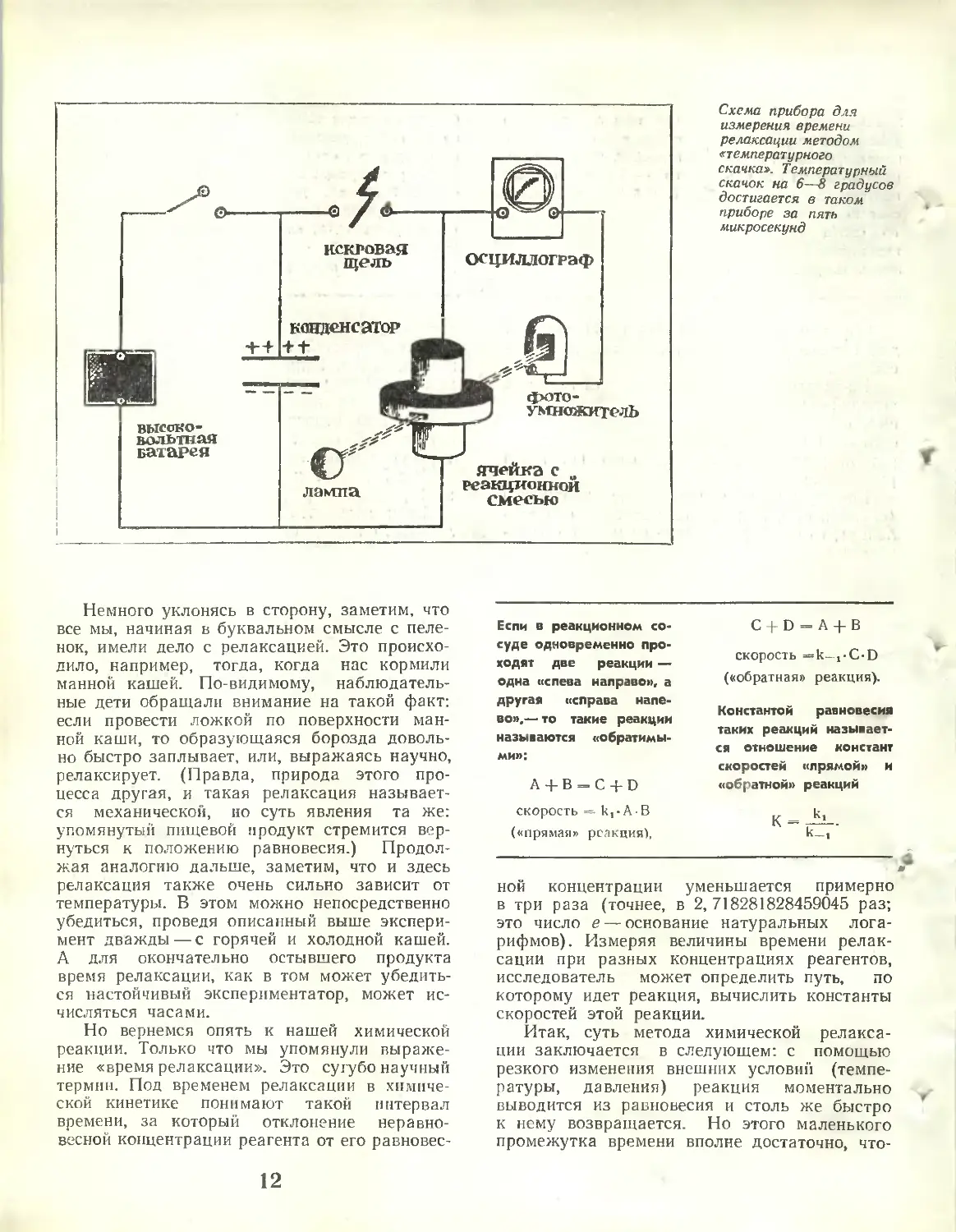

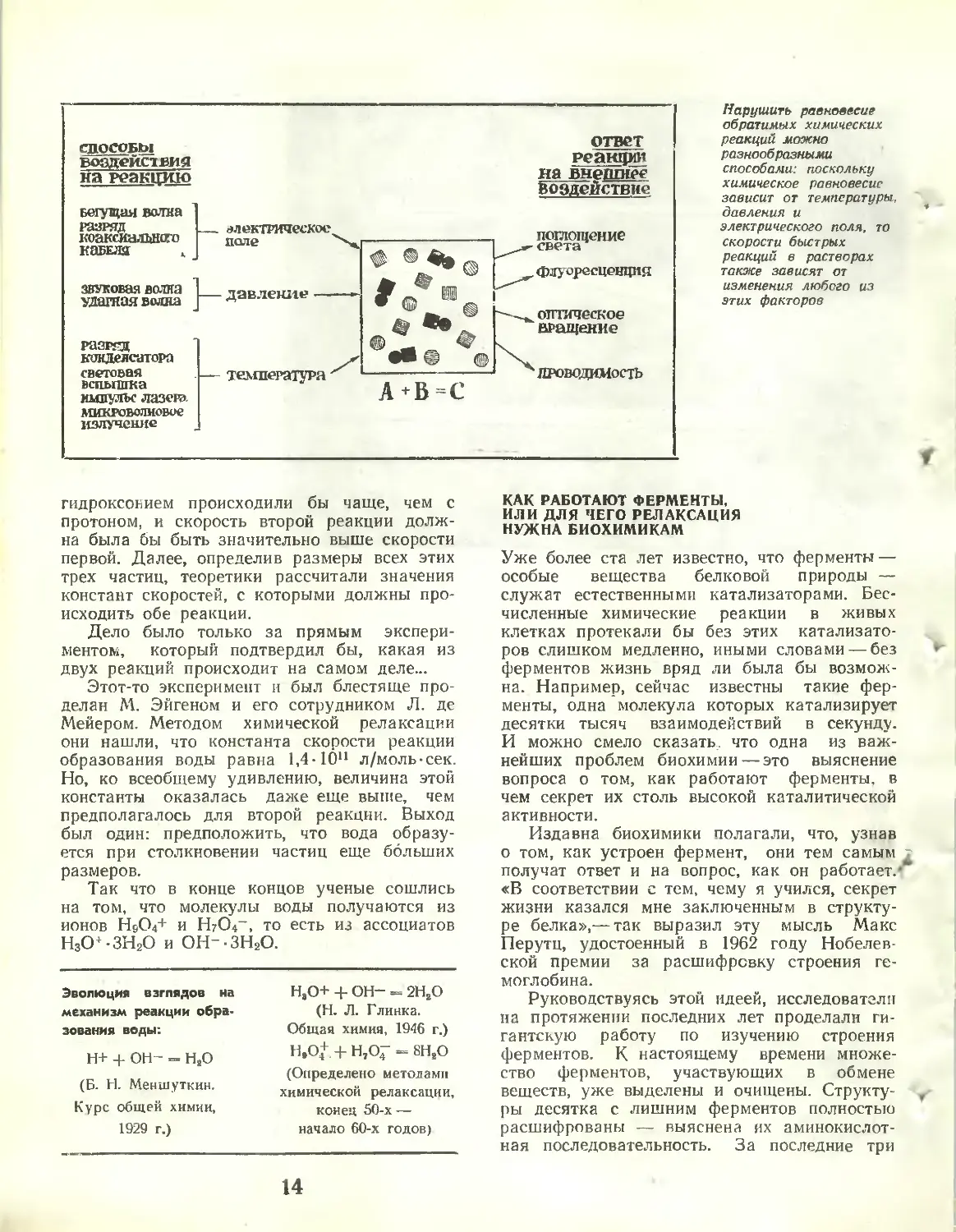

СПОСОБЫ

воздействия

на реакцию

Бегущая волна

разряда

коаксиального

КОБЕЛЯ

электрическое

пале

звуковая волка

ударная водна

ь

давление

разряд

конденсатора

световая

вспышка

ишулъс лазега

микроволновое

излучение

температура

А+В=С

ответ

реашрт

на внешнее

Воздействие

поглощение

света

флуоресценция

оптическое

вращение

ПРОВОДИМОСТЬ

Нарушить равновесие

обратимых химических

реакций можно

разнообразными

способами: поскольку

химическое равновесие

зависит от температуры,

давления и

электрического поля, то

скорости быстрых

реакций в растворах

также зависят от

изменения любого из

этих факторов

гидроксонием происходили бы чаще, чем с

протоном, и скорость второй реакции

должна была бы быть значительно выше скорости

первой. Далее, определив размеры всех этих

трех частиц, теоретики рассчитали значения

констант скоростей, с которыми должны

происходить обе реакции.

Дело было только за прямым

экспериментом, который подтвердил бы, какая из

двух реакций происходит на самом деле...

Этот-то эксперимент и был блестяще

проделан М. Эйгеном и его сотрудником Л. де

Мейером. Методом химической релаксации

они нашли, что константа скорости реакции

образования воды равна 1,4-1011 л/моль-сек.

Но, ко всеобщему удивлению, величина этой

константы оказалась даже еще выше, чем

предполагалось для второй реакции. Выход

был один: предположить, что вода

образуется при столкновении частиц еще больших

размеров.

Так что в конце концов ученые сошлись

на том, что молекулы воды получаются из

ионов HsC>4+ и Н704~, то есть из ассоциатов

н3о+-зн2о и он--зн2о.

Эволюция взглядов на

механизм реакции

образования воды:

н+ + он - = н2о

(Б. Н. Меншуткин.

Курс общей химии,

1929 г.)

НаО+ + ОН- - 2НаО

(Н. Л. Глинка.

Общая химия, 1946 г.)

Н.О+.+ Н70^ - 8Н.О

(Определено методами

химической релаксации,

конец 50-х —

начало 60-х годов)

КАК РАБОТАЮТ ФЕРМЕНТЫ,

ИЛИ ДЛЯ ЧЕГО РЕЛАКСАЦИЯ

НУЖНА БИОХИМИКАМ

Уже более ста лет известно, что ферменты —

особые вещества белковой природы —

служат естественными катализаторами.

Бесчисленные химические реакции в живых

клетках протекали бы без этих

катализаторов слишком медленно, иными словами — без

ферментов жизнь вряд ли была бы

возможна. Например, сейчас известны такие

ферменты, одна молекула которых катализирует

десятки тысяч взаимодействий в секунду.

И можно смело сказать, что одна из

важнейших проблем биохимии — это выяснение

вопроса о том, как работают ферменты, в

чем секрет их столь высокой каталитической

активности.

Издавна биохимики полагали, что, узнав

о том, как устроен фермент, они тем самым

получат ответ и на вопрос, как он работает.'

«В соответствии с тем, чему я учился, секрет

жизни казался мне заключенным в

структуре белка»,— так выразил эту мысль Макс

Перутц, удостоенный в 1962 году Нобеле в*

ской премии за расшифровку строения

гемоглобина.

Руководствуясь этой идеей, исследователи

на протяжении последних лет проделали

гигантскую работу по изучению строения

ферментов. К настоящему времени

множество ферментов, участвующих в обмене

веществ, уже выделены и очищены.

Структуры десятка с лишним ферментов полностью

расшифрованы — выяснена их

аминокислотная последовательность. За последние три

14

года с помощью рентгеноструктурного

анализа ферменты рибонуклеаза, карбоксипептида-

за, химотрипсин и лизоцим были изучены

настолько хорошо, что удалось построить их

пространственные модели. И наконец, в

1969 году удалось синтезировать химическим

путем первый фермент — рибонуклеазу.

Но оказалось, что объяснить механизм

действия ферментов гораздо сложнее, чем

установить их строение. И сейчас

исследователи склоняются к выводу, что ответ на

вопрос, как работают ферменты, даст только

изучение кинетики их реакций. Уже более

полувека назад была высказана идея, что

механизм действия ферментов заключается в

образовании ими чрезвычайно реакционно-

способных промежуточных соединений,

которые очень быстро превращаются в продукты

реакции. Обычными методами исследования

обнаружить такие соединения невозможно,

так как время их жизни должно быть

ничтожно. Вот здесь исследователям и могут

помочь релаксационные методы!

Работа в этом интереснейшем

направлении только начинается. Достаточно сказать,

что из тысячи с лишним ферментов, уже

найденных в живых организмах к настоящему

времени, проделаны первые релаксационные

опыты лишь с двумя ферментами — химо-

трипсином. расщепляющим белки пищи, и

рибонуклеазой, действующей на

рибонуклеиновую кислоту. Оказалось, что каждый из

этих ферментов образует даже несколько

В химии белков но

принято пользоваться

обычными химическими

формулами. Так, в этом

случае фермент

химотрипсин имел бы

формулу C1105H1732O344N300S12.

Однако подобная запись

не дает практически

никакой информации о

строении белка. Состав

таких огромных молекул

обычно выражают

числом аминокислотных

остатков в белке,, а не

атомов. Тогда для химо-

трипсина, который

состоит из 241

аминокислоты, мы получили бы

следующую формулу:

аланин22 аргинин3 асла-

рагиновая кислота^ аспа-

рагин,4 лолуцистиню глу-

таминовая кислота3 глу-

та.миню глицин24 гисти-

дин2 изолейцин10 лей-

цин19 лизини метионин?

пролинд серин2з

треонин^ триптофан8 тиро-

зин4 валин2з фенилвпа-

нин6.

Но и в таком виде

формула говорит нам

немногим больше, чем

обычная химическая

формула. Глубже понять

структуру белков

помогает выяснение их

аминокислотной

последовательности, т. е. порядка,

в котором соединяются

аминокислоты.

промежуточных соединений. Это происходит

за ничтожные доли секунды. Теперь на

очереди задача: выяснить природу этих

промежуточных соединений и определить скорости,

с которыми они образуются и распадаются.

Может быть, узнав это, мы приблизимся к

ответу на вопрос: как работают ферменты?

В статье использованы материалы

из журнала «Scientific American», 1969, май

ИНФОРМАЦИЯ

СОВЕЩАНИЯ

И КОНФЕРЕНЦИИ

Новые методы

исследования свойств

каталитических реакций в

жидкой фазе. Сентябрь.

Алма-Ата. (Казахский

университет)

3-я всесоюзная

конференция ло

каталитическому гидрированию и

окислению в растворах.

Сентябрь. Алма-Ата.

(Институт химических наук

АН Казахской ССР)

Совещание ло синтезу

неорганических

соединений в плазме. Сентябрь.

Рига. (Институт

неорганической химии АН

Латвийской ССР)

Перспективы

технического перевооружения сер-

' нокислотной

промышленности. Сентябрь. Гомель.

(Главное управление

основной химической

промышленности МХП

СССР)

Расширение

производства и области применения

новых видов тары для

упаковки химической

продукции. Сентябрь.

Новомосковск, Тульской

обл. (Всесоюзное

объединение «Союзхим-

тара»)

Совершенствование

системы автоматического

управления действующих

производств химической

промышленности.

Сентябрь. Дзержинск.

(Техническое управление

МХП СССР)

Повышение качества

лаков и эмвлей,

изготовляемых ля основе

конденсационных смол, при

использовании новых

методов фильтрации и

повышении качества сырья.

Сентябрь. Львов

(Главное управление

промышленности лаков и

красок МХП СССР)

Повышение качества сте-

реорегулярных каучуков

СКИ и СКД. Гор.

Ефремов Тульской обл.

(Всесоюзный

научно-исследовательский институт

синтетического каучука)

Расширение

ассортимента обуви из полимерных

материалов. Сентябрь.

Ленинград.

(Научно-исследовательский институт

резиновых и латексных

изделий)

Совершенствование

технологии сажевого

производства. Сентябрь.

Омск. (Трест «Союз-

сажа»)

Перспективы научных

исследований в области

совершенствования

химических вакцин и

диагностических препаратов.

Сентябрь. Ленинград.

(Ленинградский НИИ

вакцин и сывороток

МЗ СССР)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

ВСТРЕЧИ

13-я международная

конференция ло

координационной химии.

Сентябрь. Польша. Закопане

и Краков.

Симпозиум по

гидрогеохимии и

гидробиохимии. Сентябрь. Япония,

Токио.

15

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

Международная

конференция ло анализу раз-

меоов частиц. Сентябрь.

Великобритания,

Брэдфорд.

6-й международный

симпозиум по

хроматографии и электрофорезу.

Сентябрь. Бельгия,

Брюссель.

3-й международный

симпозиум ло вдыхаемым

частицам и газам.

Сентябрь. Великобритания,

Лондон.

3-й европейский

симпозиум по ингибиторам

коррозии. Сентябрь.

Италия, Феррара.

6-й конгресс

Международной федерации

обществ химиков-космето-

погов. Сентябрь.

Испания, Барселона.

7-й международный

конгресс по защите

растений. Сентябрь. Франция,

Париж.

8-й международный

симпозиум по газовой

хроматографии Сентябрь —

октябрь. Ирландия,

Дублин.

Симпозиум по

химическим превращениям

пестицидов под действием

обмена веществ и

внешней среды. Сентябрь.

ФРГ. Бонн.

Международные кон-

грес ло

фармацевтическим наукам. Август —

сентябрь. Швейцария,

Женевг.

Заседание Комитета ООН

ло мирному

использованию космического

пространств. Сентябрь.

США, Нью-Йорк.

3-й международный

конуре ее Общества

трансплантации. Сентябрь.

Нидерланды, Гаага.

книги

В ближайшее воем я

выходят в издательстве

«X и м и я»:

#*. А. АППЕН. Химия

стекла. 1 р. 70 к.

С. С. БОБКОВ. С, К.

СМИРНОВ Синильная

кислота. 73 к.

Р. П. КУШЕ.1ЕВ. Основы

техники безопасности

на

нефтеперерабатывающих звводах. 69 к.

Коррозия и защита

химической аппаратуры.

Т. 3. Коррозия под

действием теплоносителей

и хладагентов. 1 р. 43 к.

М. Е. ПОЗИН и др.

Технология минеральных

солей (удобрений,

пестицидов, промышленных

сопей]. Издание 3-е.

Часть 1. 2 р. 6В к.

Часть 2. 2 р, 68 к.

Успехи химии фтора.

Т. 3—4. 1 р. 93 к.

ВЫСТАВКИ

Вторая международная

выставка «ХИМИЯ».

10—24 сентября. Мосчва,

парк «Сокольники».

Выставка текстильных

синтетических материг-

лов и изделий из них.

Устроитель — фирма «То-

рей Индастриз»,

Япония. 17—23 сентября.

Москва, Центральный

стадион им. В. И. Ленина,

Солнечный павильон.

Выставка британских

научных приборов.

Устроитель — Министерство

торговли

Великобритании. 17—25 сентября.

Новосибирск, Дом

ученых Сибирского

отделения АН СССР.

Выставка оборудования

для производств?

ювелирных изделий (Ю&Е-

ЛИОМАШ-70). 22

сентября— 2 октября. Таллин,

Певческая эстрада.

НАУЧНЫЕ СОВЕТЫ

Академик В. Н. КОН-

ДРА ТЬЕВ утвержден не

новый срок

председателем Научного совета по

химической кинетике и

строению.

Члек-ксрреспондент АН

СССР В. И. ГОЛЬДАН-

СКИЙ утвержден на

новый срок председателем

Научного совета по

химии высоких энергий.

При Отделении

океанологии, физики

атмосферы и географии АН

СССР организован

Научный совет по криологии

Земли. Председателе

новore научного

совета — член-корреспон-

дент АН СССР П. И.

МЕЛЬНИКОВ.

НАЗНАЧЕНИЯ

Президиум Академии

наук СССР утвердил

состав Бюро Советского

национального комитета

по сбору и оценке

численных данных в

области науки и техники.

Председатель Бюро —

академик М. А, СТЫРИ-

КОВИЧ, заместитель

председателя — доктор

химических наук Л, В.

ГУРВИЧ, ученый секре-

таоь — кандидат

технических наук А. М.

БЕЛОВА (Институт высоких

температур АН СССР).

Доктор химических наук

С. Г. МАЦОЯН назначен

директором Института

органической химии АН

Армянской ССР.

На новый срок

назначены руководители

научных учреждений АН

Армянской ССР, академики

АН Армякской ССР:

А. Б. НАЛБАНДЯН

(Лаборатория химической

физики), Г. X. БУНЯТЯН

(Институт биохимии),

Г. С. ДАВТЯН (Институт

агрохимических

проблем и гидропоники).

СООБЩЕНИЯ

Президиум Академии

наук СССР постановил

создать в Институте

биологической физики АН

СССР, в составе Отдела

проблем памяти новые

лаборатории:

биохимических основ памяти,

эмоциональной памяти,

нейрогистохимии и ней-

рокибернетчки.

Утверждены составы

экспертных комиссий:

по премии имени

А Н. Северцова

(председатель —

член-корреспондент АН СССР

М. С. ГИЛЯРОВ, ученый

секретарь — кандидат

биологических наук

Б. Р. СТРИГАНОВА);

по золотой медали

имени EL H, Павловского

(председатель —

академик Б. Е. БЫХОВСКИЙ,

ученый секретарь —

доктор биологических наук

А. А. СТРЕЛКОВ).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Издательство «Мир»

готовит к выпуску в

1971 году

Учебники и

учебные пособия:

Р. БАРЛЕ, Ж. ПЬЕРР.

Пособие для изучающих

органическую химию.

3 р. 08 к.

Т. ГОТО, И. ХИРАТл,

Г. СТОУТ. Современная

органическая химия в

вопросах и ответах. I р.

50 к.

А. МЮНСТЕР.

Химическая термодинамика.

1 р. 56 к.

Л. ПАКЕТТ. Основы

современной химии

гетероциклических

соединений. 1 р. 80 к.

К. РАЙД. Курс физиче

ской органической еи-

мии. 4 р. 16 к.

Р. РИПАН, И. ЧЕТЯНУ.

Неорганическая химий.

Т. 1. 3 р. 08 к.

Н. ХЕННЁЙ. Химия

твердого тела. 1 р. 50 к

Монографии:

С. БЕНСОН.

Термохимическая кинетика, \ р.

6В к.

К. ПАРКЕР.

Фотолюминесценция растворов.

Приложение к

фотохимии и аналитической

химии. 3 р. 70 к.

Современные проблемы

электрохимии. 3 р. 40 к.

Дж. СТЮАРТ, Дж. ЯНГ.

Твердофазный синтез

пептидов. 1 р. 20 к.

Книги для

инженеров:

И. ЧЕРМАК и др.

Динамика регулируемых

систем в теплотехнике,

энергетике и химии. 3 d.

71 к.

X. ШЕНК. Теория

инженерного эксперимента.

1 р. 64 к.

Заказы на эти книги

^ожно оформить в

магазинах, торгующих

технической литературой.

16

Обычно в журнале печатаются мвтериалы, написанные совсем недавно: специально

для этого номера или за месяц — два до того. Есть в журнале также рубрики и

разделы, лосаященные минувшим временам — когда-то жившим ученым, отрывкам из

их трудов... Это — живая история науки.

В таком смысле работа В. И. Вернадского, которую мы предлагаем вашему

вниманию, не относится ни к первой, ни ко второй категории. Статья написана

в 1925 году на французском языке и была опубликована в Париже, в «Revue

generate des Sciences».

Сокращенный ее вариант был напечатан на русском языке в «Биогеохимических

очерках» Вернадского тридцать лет назад, тиражом 1200 экземпляров. Это издание

стало библиографической редкостью и сейчас мало кому известно. А между тем эта

работа Вернадского удивительно плотно насыщена интересными, мудрыми мыслями.

Может быть, кто-то из читателей скажет: «Да, ну и что же! Сегодня об этом

знает каждый школьник...» Или: «Зачем это! Сегодняшние научные представления

гораздо точнее...»

Не спешите с такими выводами, читатель. Да, это написано в первой трети

XX века. Да, с тех лор сделано много открытий. Но ло-прежиему интересно узнать,

что думал очень образованный, умный, гениально прозорливый ученый о проблеме

разумного человека и среды его обитания — Природы.

Публикуя «Автотрофность человечества», мы сознательно не даем к ней

постраничных комментариев — «Вот тут академик Вернадский удивительно точно

предсказал... А вот тут — современная наука придерживается других воззрений...» Вы

сами, читатель, все поймете. А о современных достижениях биогеохимии, о развитии

идей Вернадского и вкладе в эту замечательную науку других ученых есть много

других прекрасных книг...

Академик И. В. ПЕТРЯНОВ

в и. верн&и АВТОТРОФНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

I

В биосфере существует великая геологическая, быть

может космическая сила, планетное действие которой

обычно не принимается во внимание в представлениях

о космосе, представлениях научных или имеющих

научную основу.

Эта сила, по-виднмому, не есть проявление энергии

или новая, особенная ее форма. Она не может быть во

всяком случае просто и ясно выражена в форме

известных нам видов энергии. Однако действие этой силы

на течение земных энергетических явлений глубоко и

сильно и должно, следовательно, иметь отражение,

хотя и менее сильное, но несомненно и вне земной

коры, в бытии самой планеты.

Эта сила есть разум человека, устремленная и

организованная воля его, как существа общественного.

Проявление этой силы в окружающей среде явилось

после мириада веков выражением единства совокупио-

При подготовке публикации помощь редакции оказала

В. С. НЕАПОЛИТАНСКАЯ.

сти организмов — монолита жизни — «живого

вещества^— одной лишь частью которого является

человечество.

Но в последние века человеческое общество все

более выделяется по своему влиянию на среду,

окружающую живое вещество. Это общество становится в

биосфере, то есть в верхней оболочке нашей планеты,

единственным в своем роде агентом, могущество которого

растет с ходом времени со все увеличивающейся

быстротой. Оно одно изменяет новым образом и с

возрастающей быстротой структуру самых основ биосферы.

Оно становится все более независимым от других

форм жизни и эволюционирует к новому жизненному

проявлению.

II

Человек, несомненно, неразрывно связан с жнвым

веществом, с совокупностью организмов, одновременно с

ним существующих илн существовавших до него

Прежде всего он связан с ними своим

происхождением.

2 Химия и Жиснь, JNfr 8

17

Как бы далеко мы ни углубились в прошлое, мы

можем быть уверенными, что встретим в нем живые

поколения, несомненно генетически связанные одни с

другими.

Мы, без сомнения, встретим в этом прошлом много

более 10000 последовательных поколений, от отца к

сыну, вида Homo sapiens, которые по существу своему

не отличаются от нас ни своим характером, ни своей

внешностью, ни полетом мысли, ни силой чувств, ни

интенсивностью душевной жизни. Более 200 поколений

уже сменили друг друга со времени зарождения в

человеческом обществе великих построений философии и

науки. Несколько сотен поколений нас отделяет от

эпохи, в которую появились первые зародыши

человеческого искусства, музыки, мифов, магии, из которых

выросли религия, наука, философия.

Но происхождение человека таится в еще более

отдаленных глубинах времени. След предков теряется во

мраке неизвестности. Их формы, их организмы были

иные, чем наши, но главный факг — последовательная

смена поколений, материально связанных, от матери к

сыну—остался незыблемым. Наша связь с этими

существами, на нас не похожими, самая реальная, какая

только возможна. Их прошлое существование не есть

фикция.

Как бы далеко наша мысль или наши научные

исследования ни уходили в геологическое прошлое

Земли, мы констатируем то же явление существования в

земной коре единого целого жизнн, ее непрерывного и

единого проявления. Мы видим жизнь, которая извека

в своих неделимых погасает н вновь сейчас же

зажигается.

Около сотни поколений сменили друг друга с той

поры, как мысль великих греков остановилась перед

этим явлением, произведшим на нее впечатление самой

глубокой космической тайны. Эта загадка осталась для

нас, далеких потомков этих люден, одаренных могучей,

проникающей мыслью, столь же неразрешенной, какой

была для них.

Около десяти поколений до нас великий

флорентийский натуралист Ф. Реди, врач, поэт, человек высокой

духовной культуры, первый высказал новую мысль,

которая, вероятно, от времени до времени приходила в

голову одиноким мыслителям прошлых поколений, но

оставалась скрытой. Эта революционная идея была

высказана, но не охватила умы людей того времени. Они,

очевидно, не были подготовлены к ее восприятию.

Ф. Реди утверждал: всякий жнвой организм происходит

от другого живого же организма. Мысль эта была

выражена этими словами другим итальянским

натуралистом — А. Валлисннери — через одно поколение после

Ф. Реди.

Принцип Реди вошел в научное сознание лишь в

XIX веке, почти через девять поколений после его

смерти. Его окончательно ввел в наше построение

космоса Л. Пастер. великий француз, человек родственного

умственного и душевного склада с Ф. Реди.

Без сомнения, нужно представлять себе в геологии

человечество в виде миллионов последовательных

поколений существ, следующих друг за другом от матери

к сыну без перерыва, существ, внешний вид которых

и функции которых от времени до времени

подвергались резкому изменению. Очень вероятно, что

продолжительность жнзни наших далеких предков была

короче нашей. Учет времени по последовательности

поколений человека и его предков приводит нас к

невероятным числам, превышающим наше воображение.

Ш

Западное человечество последовало по пути,

раскрытому для мыслн Ф. Реди и Л. Пастером, лишь неохотно

и с большим усилием.

Идеи о вечности жизни, отрицание ее начала, мысль

о непереходнмом —в аспекте известных физнкохимиче-

скнх явлений — различии, существующем между косной

и живой материей, были в полнейшем противоречии с

навыками его мысли, с его мировоззрением. Идеи о

начале и конце видимого космоса, всего материального

мнра, так же, как о реальном единстве всего

существующего, оставили глубокий след на его умственном

складе.

Самозарождение, то есть генезис живого организма

за счет косной материи, без посредства другого

живого организма, многим ученым все еще кажется логично

необходимым; он им кажется неизбежным следствием

из геологической истории нашей планеты, необходимым

для научного объяснения жизни. С глубокой верой

высказывались и высказываются убеждения, что прямой

синтез организма из его материальных элементов

должен быть необходимым завершением успехов науки. Не

сомневаются в том, что был момент (если, впрочем,

этот процесс не имеет места и в наше время), в

который организм зародился в земной коре в силу

самопроизвольного изменения косной материи.

Нужно иметь в виду, что эти воззрения коренятся

не в научных фактах, но в построении религии и

философии.

Конечно, возможно, что они соответствуют

реальности. Нельзя их считать научно опровергнутыми. Но

ничто не указывает на их возможность. Ничто также не

указывает на то, что проблема самозарождения не

принадлежит к тому же ряду искании, как и задача о

квадратуре круга, о трисекции угла, о perpetuum mobile,

о философском камне. Стремление разрешить все эти

проблемы было не бесплодно, оно имело очень важные

последствия. Оно привело к великим новым открытиям,

но самые проблемы оказались нереальными.

Оставаясь на почве науки, мы должны признать,

что:

1) нигде и ни в каких явлениях, происходящих или

когда-либо имевших место в земной коре, не было

найдено следов самозарождения жизни;

2) жизнь, какой она нам представляется в своих

18

проявлениях и в своем количестве, существует

непрерывно- со времени образования самых древних

геологических отложений, со времени архейской эры;

3) нет ии одного организма среди сотеи тысяч

различных изученных видов, генезис которого не отвечал

бы принципу Реди.

Если самозарождение жизни не фикция, созданная

нашим умом, оно может осуществляться лишь вие

области известных нам физикохимических явлений. Лишь

открытие каких-либо неожиданных явлений могло бы

иам доказать его реальность, как открытие

радиоактивности доказало потерю веса материи и разрушение

атома, которые могут проявляться лишь вне области

физикохимических явлений, до той поры изученных.

В настоящее время мы ие можем с научной точки

прения рассматривать жизнь на нашей планете иначе,

как выражение единого явления, существующего без

перерыва со времени самых древних геологических

эпох, следы которых мы можем изучать. В течение

всего этого времени живое вещество было резко отделено

от косной материи. Человек неразрывно связан в одно

целое с жизнью всех живых существ, существующих

или когда-либо существовавших.

IV

Человек связан с этим целым еще благодаря питанию.

Эта новая связь, как бы она ии была тесна и

необходима, совсем иного порядка, чем непрестанное

чередование поколений живых существ. Эта связь не есть тот

глубокий природный процеос, неизменный и

необходимый для жизни, который выражен принципом Реди.

Правда, что эта связь составляет часть великого

геохимического явления — круговорота химических

элементов в биосфере,— вызванного питанием

организованных существ. Однако связь эта может быть изменена,

не затронув стойкости жизненного целого. В

палеонтологической истории биосферы существуют серьезные

указания на то, что аналогичное изменение имело уже

место в эволюции некоторых групп бактерий,

невидимых и мельчайших существ, обладающих, однако,

огромной геохимической силой.

Зависимость человека от живого целого благодаря

его питанию определяет^все его существование.

Изменение режима — в случае, если бы это произошло —

имело бы огромные последствия. В настоящее время

основным фактом жизни является неизбежность и

возможность, овойственная человеку, строить и

поддерживать существование и неприкосновенность своего тела

только усвоением других организмов или продуктов их

жизни. Химические соединения, созданные таким путем

в земной коре, ему нужны и необходимы для его

существования, но человеческий организм не может их

сам производить. Он должен их искать в окружающей

живой среде, уничтожать другие живые существа или

использовать их биохимическую работу. Он умирает,

если не находит в земной коре других живых сущестЕ,

которыми мог бы питаться.

Очевидно, что вся жизиь человека, весь его

социальный уклад в течение всего хода истории определяются

этой необходимостью. В конце концов именно это

неукротимое стремление управляет миром человека,

строит и его историю и его быт,

V

Новые основы нашего современного представления о

питании были заложены быстрым темпом — в течение

немногих лет — к концу XVIII века, благодаря

усилиям небольшой избранной кучки людей, оставшихся

непризнанными и непонятыми своими современниками.

Это был лорд Г. Кавендиш в Лондоне — самый

богатый человек страны, мизантроп и научный аскет;

А. Л. Лавуазье — финансист и исследователь, глубокий

и ясный мыслитель; Ж. Пристлей — пламенный теолог

и английский радикал, преследуемый и непонятый,

случайно избегнувший смерти, когда фанатичная толпа

сожгла и уничтожила его дом, его лабораторию, его

рукописи; он вынужден был покинуть свою родину;

Т. де Соссюр — женевский аристократ, представитель

семьи, в которой высокая научная культура была

наследственной; И. Иигенхуз — глубокий натуралист и

голландский врач, который потому, что был католиком,

не мог создать себе положение на родине и работал

в Вене и в Англии. За ними последовало множество

исследователей во всех странах.

Через одно или два поколения, около 1840 г., идеи

этих пионеров окончательно проникли в науку и были

выражены с большей энергией и полнотой в Париже

Ж. Буссенго и Ж. Дюма, и в Германии, в Гиссене,

Ю. Либихом.

Достижения огромной важности были результатом

труда этих людей.

VI

Живое единое целое — монолит жизни — мир организмов

биосферы — по своим функциям и по положению в

земной коре оказался двойственным.

Существование большей части живого вещества,

мира зеленых растений, находится в зависимости лишь qi

косной материи; этот мир независим от других

организмов. Зеленые растения сами могут вырабатывать

вещества, необходимые для их жизии, пользуясь

косными, с жизнью ие связанными естественными телами

земной коры. Оии заимствуют газы и водные растворы

нз окружающей среды и сами строят бесчисленные

азотистые и углеродные соединения, сотни тысяч

различных тел, входящих в состав их тканей.

Немецкий физиолог И. Пфеффер назвал организмы,

обладающие этими свойствами, автотрофиыми, потому

что они в своем питании ни от кого не зависят.

Гетеротрофными ои назвал те организмы, которые в своем

питании зависят от существования других организмов,

пользуются их химическими продуктами. Они могут

лишь изменять эти химические соединения, приготов

19

ленные независимо от иих, приспособлять их к своей

жизни, ио не могут их создавать.

Существуют зеленые организмы, питание которых

разнородно, которые отчасти приготовляют иужиые

химические соединения из косной материи, частью же,

как, например, паразиты, получают их, эксплуатируя

другие организмы. Это многочисленные в живой

природе существа — миксотрофные организмы Пфеффера.

Омела — одни из примеров, всем известный.

Зеленые автотрофные организмы, зеленые растения,

образуют главную основу единого монолита жизни.

Бесконечно различный мир грибов, миллионы видов

животных, все человечество могут существовать только

в силу биохимической работы зеленых растений. Эта

работа возможна лишь благодаря врожденной

способности этих организмов превращать излучеииую

Солнцем энергию в химическую энергию.

Очевидно, что жизиь ие есть простое,

исключительно земное явление, но, насколько принцип Реди

соответствует реальности, должна рассматриваться, как

космическое явление в истории нашей планеты.

И также очевидно, что монолит жизни в целом не

есть простое собрание отдельных неделимых, случайно

собранных, ио есть сложная организованность, части

которой имеют функции, взаимно дополняющие друг

друга и содействующие одна другой.

VII

Автотрофный растительный мир может исполнять

функцию, ему принадлежащую в этой организованности,

только благодаря изготовлению им зеленого вещества,

обладающего очень специфическими и замечательными

свойствами, — хлорофилла. Это сложное органическое

соединение, содержащее атомы магния; строение его

молекулы, состоящей из углерода, водорода, кислорода,

магния и азота, очень близко к строению молекулы

гемоглобина нашей крови, в которой магний заменен

железом.

Хлорофилл, строение и химические свойства

которого начинают выясняться, образуется в растениях в

мелких микроскопических тельцах, отдельных

пластидах, разбросанных в клетке. Эти пластиды образуются

только путем разделения других уже существующих

пластид: организм не может их создавать иным

способом. Здесь обнаруживается замечательный факт,

указывающий иа существование явления, аналогичного

тому, которое выражено в принципе Ф. Реди. Как бы

далеко мы ни углублялись в прошлое, мы наблюдаем

образование хлорофильиых пластид исключительно из

таких же пластид, ранее существовавших.

Благодаря этим хлорофиллосодержашнм пластидам

организм зеленых растений может в своей жизни

обходиться без других организмов.

Если бы мы принимали во внимание лишь вопрос о

питании, зеленое растение могло бы существовать в

одиночестве на поверхности нашей плансгы.

Vlli

Значение автотрофных организмов с хлорофильиой

функцией в биосфере огромно. Они не только дают

возможность существования всем другим организмам и

человечеству, но они определяют химию земной коры.

Можно дать понятие о порядке этого явления,

вспомнив некоторые связанные с ним числовые данные.

Мы окружены зеленью садов, лугов, лесов и полей.

Если бы взглянуть на Землю с другой планеты, оиа

казалась бы окрашенной в зеленый цвет. Но эта масса

хлорофилла является лишь частью общей массы его,

большая ее часть невидима для иас. Оиа наполняет

верхние слои мирового океана до глубины 400 м.

Хлорофилл разбросан в бесчисленных мирнадах

одноклеточных невидимых для глаза водорослей; каждая из

них дает начало в течение двух или трех суточных

обращений нашей планеты новому поколению, которое

немедленно начинает воспроизводиться. Если бы они

не служили пишею другим организмам, то в несколько

месяцев их количество сделалось бы невероятным и

наполнило бы собой весь мировой океан, всю его воду.

Присутствие свободного кислорода в атмосфере и в

водах есть проявление хлорофильиой функции. Весь

свободный кислород земного шара есть продукт

зеленых растений *. Если б зеленые растения ие

существовали, через несколько сотен лет иа поверхности Земли

не осталось бы следа свободного кислорода, и главные

химические превращения иа Земле прекратились бы.

Общий вес свободного кислорода в земной коре

равняется 1,5 квадрильонам метрических тонн. Уже одна

эта цифра может дать представление о геохимическом

значении жизни!

Количество хлорофилла, вырабатываемого зелеными

растениями и непрерывно в них находящегося, которое

необходимо для поддержания неизменности земной

массы свободного кислорода, равняется по меньшей

мере нескольким биллионам тони.

IX

Более 30 лет назад русский биолог С. Н. Виноградский

внес в эту картниу новую важную черту,

доказывающую еще большую сложность строения живого целого.

Ои доказал существование живых автотрофных

существ, лишенных хлорофилла. Это существа невидимые,

бактерии, изобилующие в почвах, в верхних слоях

земной коры, проникающие глубокие толщи всемирного

океана.

Несмотря на их микроскопические размеры, их

значение в экономике природы огромно благодаря

поразительной силе их размножения.

* Другие, не связанные с жизнью реакции его

образования (радиохимическое разложение молекул воды

и такое же световое — ультрафиолетовые лучи) дают

сравнительно ничтожные массы eiu.

20

Их огромное размножение, несравненно большее

размножения одноклеточных зеленых водорослей,

заставляет рассматривать их существование как явление, по

порядку своему родственное с жизнью зеленых

растений.

Без сомнения, число видов автотрофных бактерий

незначительно; оно не превышает сотни, между тем

как видов зеленых растении известно до 180 000. Но

одна бактерия может произвести в один день по

крайней мере несколько триллионов особей, между тем как

одна одноклеточная зеленая водоросль, из всех

зеленых растений наиболее быстро размножающаяся, дает

в тот же промежуток времени лишь несколько особей,

и большей частью гораздо меньше, около одной особи

в 2—3 дня.

Бактерии, открытые С. Н. Вииоградским,

независимы в своем пита кии не только от других организмов,

ио непосредственно и от солнечных лучей. Оии

употребляют для построения своего тела химическую энергию

химических земных соединений, минералов, например,

богатых кислородом.

Этим путем они производят в биосфере огромную

геохимическую работу, как разлагая эти соединения,

так и создавая, как следствие этого разложения, новые

синтезы. Их роль значительна в истории углерода,

серы, азота, железа, марганца и, вероятно, многих

других элементов нашей планеты.

Не подлежит сомнению, что они составляют часть

того же единого целого — монолита жизни, — в

который входят все другие организмы, ибо они являются

их пищей, используя в свою очередь отбросы. Все

заставляет думать, что связь эта еще более тесная.

Можно их рассматривать, как очень

специализированные растения, эволюциоино происшедшие из

зеленых растений, как это обычно допускают для других

бесхлорофильных растений. Но не исключена, однако,

возможность видеть в этих бактериях живых

представителей отдаленных предков — организмов с хлоро-

фильной функцией.

При современном состоянии наших знаний первая

гипотеза кажется более правдоподобной. Однако нужно

принять во внимание, что организмы, открытые

С. Н. Вииоградским, играют первенствующую роль в

явлениях выветривания земных минералов. Это же

выветривание, по-видимому, неизменно в течение всей

геологической истории нашей планеты. Оно существенно

не изменилось с архейской эры.

X

Человек — животное общественное, гетеротрофное. Он

может существовать лишь при условии существования

других организмов, именно — зеленых растений.

Однако его существование на нашей планете резко

отличается от существований всех других

организованных существ. Разум, его отличающий, придает живому

веществу удивительные черты, глубоко изменяет его

действие на окружающую среду.

Возникновение человека было актом величайшей