Author: Максимов В.И. Одеков Р.В.

Tags: общие вопросы лингвистики, литературы и филологии языкознание словарь справочник русский язык грамматика

ISBN: 5-8297-0027-1

Year: 1999

Text

Ss*

тшШ

>зе:

1

^ВВу "'Ли

&=9

[IЛім^аі?'

к

[\о\

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ

обозначенного здесь срока

Тип. им . Котлякова. 3

—

5 000 000. 1988 г. ЛГ -087-01-589.

Цена0р.58к.за1000шт.

. ,шпмп>

rJB-.flL'iH » . -t

i-

■::„

V//» m

m

■лШШШ».

"Книжное дело

серия основана

в

1997 году

іі

ответственный редактор

серии

Ю.Ф . Майсурадзе

редакционная

коллегия:

Б. С . Есенькин

Б.А. Кулкеijов

Н.П .Маковееи

А.Э.Мильчин-

Ю.А .Михайлов

О.Е.Савельев;

П. 2009

ш

<ЯЬІ»|і" ;:

з&"'

ш LF4% Й^^Ь^^Л

1) IB wr\

llffillbr-U

If]

Jill

^Щщі ніЮЗИИ^Щ

С^.ВД7Г

P. В. ОДЕКОВ

ПРАВОЧНИК

МАТИКЕ

ЯЗЫКА

ФБ РГПУ им. А .И . Герцена

^

1000022451

: |У||| І ['1'||І)(І||І^1| чР

it

s0SQ&

щж

ш

[РГПУим. А.И . Герцгя*

ІФУНДАМЕКТАЛЫІАЯ

БИБЛИОТЕКА

••.■л'Ж:^*'

МОСКВА

ІлролриКи

19

9

9

. іШІШШН»-

УДК 80(038)

ББК81-4Рус

М17

Максимов В.И., Одеков Р.В.

М17

Словарь-справочник

по грамматике русского языка.

—

М.:

Гардарики, 1999.

—

368 с.

—

(Книжное дело).

ISBN 5-8297-0027 -1 (впер.)

Словарь-справочник по грамматике русского языка содержит около 600 грам-

мат иче ск их

терминов,

примятых при традиционном, формальном и функциональ-

ном

описании

русского языка, а также

названия обобщенных значении (смыслов)

со

способами

их

выражения.

В приложениях приведены морфологические и син-

такси ч ески е

нормы,

связанные

с культурой речи, и новые слова, вызывающие

трудности в написании или произношении.

Предназначен работникам печати, издательств,

журналистам, студентам, аби-

туриентам, школьникам

УДК 80(038)

ББК81-4Рус

ISBN 5-8207-0027-1

ардарики». 1999

© Максимов В. И., аббревиатура — производящее

слово, приложения 1. II, 1999

© Одеков Р. В. . произношение гласных — язычные

согласные, приложение III, 1999

ОТ АВТОРОВ

Кому и зачем нужен словарь-справочник по грамматике

русского языка

Словарь-справочник

по грамматике русского языка, четвертая книга в

серии «Книжное дело», предназначен тем, кто имеет дело со словом и текс-

том

Это прежде

всего авторы книг и статей, редакторы и корректоры, а

также

руководители учреждений и общественные деятели, учителя и дело-

произ в одит е ли

и т. д. Их профессиональная деятельность непосредственно

связана с речью,

ее письменной и устной формой, а поэтому требует осо-

бенно частого обращения к справочным пособиям и словарям, которые по-

могают

снять неизбежно возникающие вопросы как по содержанию линг-

вистических работ, так и по языковому оформлению любых других текстов.

И как часто

у авторов,

редакторов,

корректоров возникает потребность

вспомнить

(или узнать), что означает тот или иной грамматический тер-

мин

каково

содержание

тех пли иных специальных сочетании слов, как

лучше

выразить свою мысль вустной речи и на письме, какую выбрать кон-

струкцию предложения

или форму слова, какие из них соответствуют нор-

мам

русского литературного языка, а какие противоречат им, как произно-

сить те или иные звуки или их сочетания и т.п.

Представим,

чт о че л ове к забыл правшш написания безударных глас-

ных

в

корнях,

а учебника, в котором приводятся разъяснения этих правил,

не

сохра ни л.

А может быть, он сомневается, от чего зависит форма суще-

ствительного

в вини тел ьн ом падеже: Неожиданно я увидел спутник (пли

'

спутника? ). Пригласили двадцать два специалиста ( или двадцать

двух специалистов}). Немало путаницы с родом имен существительных

(можно

ли

сказать

о

женщине профессор выступила? Какой (или

кака я

?) умница!), со склонением количественных числительных ( по де-

I

сят ь

(или десяти?) рублей; одной тысячью (или тысячей?) тремя-

І стами двадцатью двумя; словарь с двумя тысячами тремястами

Йсьмьюдесятью шестью иллюстрациями (или триста восемьде-

т

шестью иллюстрациями?),

с употреблением глаголов (отнесением

к

первому

или

второму спряжению, использованием форм типа сох-

нул

—

со х,

обусловливать

-

обуславливать,

встретиться ■

встретившись

-

встретясь) и т.д . В предлагаемом словаре можно

найти ответы на эти и подобные им вопросы грамматики и культуры речи.

В сжатом виде в словаре изложены правила орфографии и пунктуации,

а также

основные правила стилистики. Поэтому словарь будет очень поле-

зен

на пр им ер , абитуриенту. Ему достаточно обратиться к словарной ста-

тье, а не перелистывать все те учебники, с которыми ему приходилось иметь

дело в школе и которых под рукой чаще всего нет. Найти эти правила в

словаре нетрудно, так как их названия вынесены в заголовки словарных

статей: ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ В ПРИСТАВКАХ, ПРАВОПИСА-

НИЕ СЛОЖНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕ-

ЧИЙ, ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНАХ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЯ, ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНОПОДЧИНЕННОМ ПРЕД-

ЛОЖЕНИИ, ПОРЯДОК СЛОВ В ДВУСОСТАВНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ,

СРЕДСТВА СВЯЗИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЧАС-

ТЕЙ ТЕКСТА и т.д .

Составители словаря при толковании терминов учитывали требования,

предъявляемые Программой по русскому языку для поступающих в вузы

(см.,

например: Вузы Санкт-Петербурга-98: Справочник для поступаю-

щих. СПб.: Лениздат, 1998). Так, абитуриент, который сдает вступитель-

ные экзамены на отделении русского языка и литературы и должен не толь-

ко хорошо знать правила правописания, по и уметь провести синтаксичес-

кий разбор предложений и морфологический разбор его членов, т.е. ему

необходима уже сумма теоретических сведений по русской грамматике,

знание того, что относится к основным ее разделам (морфологии и синтак-

сису, а также к фонетике), найдет в словаре схемы грамматического раз-

бора предложений и отдельных частей речи. См., например, МОРФОЛО-

ГИЧЕСКИЙ РАЗБОР, МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ГЛАГОЛА,

СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. На уст-

ном экзамене абитуриенту могут задать вопросы, касающиеся отдельных

грамматическихявлений, изучаемых по школьной программе. Сжатое их

освещение он также найдет в этом словаре, например: БЕЗЛИЧНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДЕЕ-

ПРИЧАСТИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ и тд

Студенты русского отделения филологических факультетов, изучающие

теорию русской грамматики, могут найти в словаре сжатое изложение

большинства грамматическихвопросов, нашедших отражение в вузовских

программах по русскому языку. Например: АББРЕВИАЦИЯ, АКТУАЛЬ-

НОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, АКЦЕНТНЫЙ ТИП, АЛЛОМОРФ,

АРТИКУЛЯЦИЯ, АФФИКСОИДЫ и т.д. Освещение, хотя и сжатое, ос-

новных теоретическихвопросов русской грамматики (Особенно при отсут-

ствии или недостатке учебников и лекционных материалов), несомненно,

поможет студентам в овладении языковым материалом при подготовке к

семинарскими практическим занятиям, а также к курсовым экзаменам.

Полезен предлагаемый словарь и для тех, кто изучает русский язык как

неродпоіі или иностранный. В нем можно найти сведения по любому во-

6

просу практического использования грамматических, в том числе фонети-

ческих, средств русского языка. Например, как произносятся звуки, как пи-

шутся и читаются буквы, какие особенности имеет русское ударение и рус-

ская интонация, в каких случаях употребляется форма того или иного па-

дежа, когда используются формы совершенного и несовершенного вида

глагола, как выразить ту или иную мысль (согласие или несогласиес чем-

либо, пожелание, отношение к чему-либо и т.д.).

Что нужно знать о словаре

1. Термины в словаре расположены в строго сыфавигпном порядке. Если

терминдвусловный или многословный, он указывается в той форме, в какой

обычно употребляется, без изменения порядка слов, например: АФФИК-

САЛЬНЫЙ СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. БЕЗЛИЧНЫЕ ГЛАГО-

ЛЫ, ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ СЛОЖ-

НОПОДЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕ-

НИЕ СЛОВА.

2. Все термины, кроме односложных, снабжены знаком ударения.

3. Заголовочные термины, употребляемые в словарной статье повтор-

но, обозначаются начальными буквами: АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ

А.ч., ПРЯМАЯ РЕЧЬ — Пр.

4. При характеристике терминов используются следующие пометы:

противопоставляется — при грамматических антонимах, см.

—

при

указании на словарные статьи, в которых имеется дополнительная инфор-

мация к сказанному, ср.

—

обычно при грамматическихсинонимах, не тож-

дественных по значению, то же, что

—

при синонимах, одинаковых по

'значению.

5. Грамматическиетермины, встречающиеся в словарных статьях (вы-

деленные каким-либо шрифтом или не выделенные), обязательно объяс-

няются на своем алфавитном месте, что делает словарь самодостаточным

для понимания всех употребляемых в нем терминов, т.е . не требующим об-

ращения к другим пособиям.

6. Фонетическая запись звука или слова передается с использованием

букв русского алфавита и ставится в квадратные скобки: [я], [о], [б], [стол |.

При этом используются следующие дополнительныезнаки: ['] — знак, обо-

значающий мягкость согласного, над которым он ставится справа, —

[д'Ъ [<?']; [/'] — йот- передающий звук, для обозначения которого в школьной

практике используется [и]: [meoj] — твой, \jdpyc] — ярус, \jopui) — ерш:

[а] — альфа (в школьной практике [я]) для обозначения звука, близкого к

[а]: \закон] — закон, [агур'эц] — огурец; [ъ] — ер (в школе также [а])

7

для обозначения звука, среднего между [ы] и [а]: [зъгъвар'йт '] — загово-

рить, [загъвър] — заговор; [и э ] — (в школе [и]) для обозначения звука,

среднего между [и] и [э]: \чи э сы\ —

часы, [р'и э кламъ] — реклама!

[п'иэ т орк-6] — пятерка; [ь] — (в школе также [и]) для обозначения того

же звука, но более ослабленного: [ч'ьсавдД — часовой, [д'ьмакрат] —

демократ, [ч'ьлав'эчьск'иД — человеческий; [~] — знакдолготы соглас-

ного, который ставится' над ним: [апарат] — аппарат, [п'ищ'ат'] — пи-

щать, [дрбж'и] —дрожжи; ['] — знакударен ня .

7. Словарь предназначен для широкого круга пользователей, в

том

числе для тех, кто изучает (или изучал) русский язык: 1 ) в рамках школьной

программы, 2) в объеме вузовской программы. С учетом этого словарные

статьи могут быть двух видов: содержащие сведения, соотносимые со

школьной программой, и содержащие информацию,

выходящую

за ее

рамки. Например: АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ АК-

ЦЕНТНЫЙ ТИП, КОНТАМИНАЦИЯ, КООРДИНАЦИЯ, МГНОВЕННЫЕ

СОГЛАСНЫЕ, НЕЗАВИСИМЫЙ ИНФИНИТИВ.

Словарные статьи делятся и по другому признаку: 1 ) общие, содержа-

щие сведения в целом по какой-либо теме или по какому-либо вопросу (на-

пример: ГЛАГОЛ, МЕСТОИМЕНИЕ, ПРЕДЛОГ, СОЮЗ); 2) частные,

освещающие какое-либо отдельное грамматическоеявление, относящееся

к общей теме или вопросу (ДАННОЕ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИ-

ТЕЛЬНЫЕ, ЛИЦО, ПРИСВЯЗОЧНАЯ ЧАСТЬ СОСТАВНОГО ИМЕН-

НОГО СКАЗУЕМОГО); 3) отсылочные, содержащие отсылку к более

употребительному синониму (например: ИНТЕРФИКС, ИНФИНИТИВ

ПРЕДИКАТИВНЫЕ НАРЕЧИЯ).

Научно-метолические основы словаря

В настоящее время большая часть методистов признает целесообразным

функциональный подход к организации в учебниках грамматического ма-

териала. Такой подход предполагаетучет функции (роли) грамматических

средств (форм слова, словосочетаний, предложений) в практике общения

говорящих. В то же время функциональная грамматика описывается раз-

ными авторами двояко: то от формы слова или конструкции предложения

к их значению (смыслу), то от определенногозначения (смысла) к выража-

ющим их формам и конструкциям. Так, объясняя склонение в русском

языке, можно сказать, что если существительные относятся к

первому

склонению, то имеют такие-то окончания, если ко второму — такие-то и

т.д. I Іапрнмер. существительные м. р . в Р. п. ед. ч . имеют окончание -а (-я)

и могут обозначать при этом принадлежность(книга ученика, учителя).

8

от но шение

предмета к другому предмету (здание театра), действующее

ли ц о (выступление артиста), объект действия (изучение языка). Если

же идти от значения (смысла) к форме его выражения, можно указать, на-

пример, что принадлежность обозначается окончанием Р. п.

- а (-я) суще-

ствительных^,

р. (книга ученика, учителя), -ы

—

существительныхж. р .

(книга сестры).

Кроме того,

во многих современных работах по русскому языку их ав-

торы заменяют грамматическое описание языковых средств логико-грам-

матическим.

В этом случае предложение рассматривается как высказыва-

ние (суждение),

имеющее не подлежащее, а субъект, не сказуемое, а пре-

дикат; понятие дополнения заменяется понятием объекта, понятие опреде-

ления — атрибутом и т.д.

Наконец,

на

представление грамматических средств нередко влияет

учение о «семантическом синтаксисе». Речь идет о группировке синтакси-

ческих единиц — словосочетаний, простых и сложных предложении, по их

смыслу,

теме

высказывания. Это близко к логико- грамматическому подхо-

ду

но касается только синтаксических единиц. См., например, словарные

статьи

ОТРИЦАНИЕ И СПОСОБЫ ЕГО ВЫРАЖЕНИЯ, КВАЛИФИКА-

ЦИЯ СУБЪЕКТА И СПОСОБЫ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ, ВРЕМЕННЫЕ ЗНА-

ЧЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ВЫРАЖЕНИЯ. Грамматические конструкции,

ко торы е

попадут в одну смысловую группу, являются часто синонимичес-

кими, различаясь оттенками общего значения или сферой употребления.

Так, в пределах значений условия при указании на неожиданное действие

к акусл огз ие возникновения другого действия употребляется конструкция с

оборотом

в с лучае + Р.п . существительного (В случае нарушения пра-

вил безопасности может возникнуть пожйр), при указании на наличие

прямой связи между обусловливающим и обусловленным — конструкция

со словами в зависимости

от + Р.п . существительного (В зависимости

от величины сопротивления маятник либо совершает колебания,

либо плавно возвращается в положение равновесия), при указании

на действие,

от которого зависит осуществление другого действия, — кон-

струкция с деепричастием или деепричастным оборотом (Выветриваясь,

го р ны е породы разрушаются). Основные ^смыслы» (обобщенные зна-

чения)также выносятся в качестве заголовков ксловарным статьям: ПРО-

СТРАНСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ВЫРАЖЕНИЯ, ХА-

РАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТА И СПОСОБЫ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ.

Естественно, что изучающие русский язык как родной или неродной, не

всегда проводят различия между грамматическим, логико-грамматическим

и семантическим

подходом

к описанию его грамматических средств, а тем

более

между терминами,

употребляемыми представителями разных па-

правлений в лингвистике и методике. К тому же эти термины нередко по-

9

разному называют тождественные или близкие понятия (категория состо-

яния, предикативы, безлично-предикативные слова,

предикативные

слова, предикативные наречия). В предлагаемом словаре делается попыт-

ка представить и формальный, и функциональный подходы

к описанию

грамматических средств русского языка с учетом тех контингентов учащих-

ся, о которых говорилось выше. Пользователи словаря найдут в нем наи -

более распространенные грамматические термины, которые можно встре-

тить в современной учебной литературе, касающейся вопросов русской

грамматики.

В словаре предусмотрено установление системных связей между тер-

минами.

1 . Родо-видовые связи устанавливаются следующим образом. В статье

при родовом термине указываются курсивом термины, обозначающие ви-

довые понятия. Так, после раскрытия понятия второстепенные члены

предложения указывается, что к ним относятся дополнение, определе-

ние и обстоятельство. При толковании видового понятия, например до-

полнения, дается шрифтовая отсылка к родовому понятию: отмечается

курсивом, что это второстепенный член предложения.

2. Словообразовательные связи устанавливаются прежде всего путем

указания производящего термина или родственных терминов с выделением

их курсивом. Например: АББРЕВИАТУРА, сложносокращенное

слово.

Слово, образованное путем аббревиации.

3. Синонимические связи показываются следующим образом. Допус-

тимые синонимы при основном термине указываются строчными буквами

выделяясьтем же шрифтом* ОПРЕДЕЛЕНИЕ, атрибут), или через отсылку

то же, что, если основной термин с определением стоит на своем алфа-

витном месте (АТРИБУТ, то же, что определение).

4. Антонимические связи устанавливаются при помощи пометы про-

тивоп.,

которая ставится за точкой после определения.

ГЛУХИЕ СО-

ГЛАСНЫЕ. Группа согласных, произносимых только с участием шума, без

участия голоса. Противоп. звонкие согласные. Однако противопостав-

ленность терминов-понятий может подчеркиваться в самом определении,

для чего используются конструкции что противопоставляется

че му

или чему противопоставляется что, например: ВОКАЛИЗМ. Система

гласных фонем: противопоставляется консонантизму — системе со-

гласных фонем.

Противопоставляемые термины-понятия могут рассматриваться и как

видовые в рамках родового понятия. Например: ВРЕМЯ. Грамматическая

категория глагола, которая относит действие или состояние,

называемое

им, к настоящему, прошедшему и будущему. В соответствии с этим глаголы

Н)

могут иметь формы трех времен: настоящего В., прошедшего В. и буду-

щего В.

5. Понятийные связи, существующие между терминами, называющими

какие-то предметы или явления одного понятийного ряда (части речи, их

категории и т.д .), устанавливаются прежде всего на основе однотипности

определений. Например: СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. Часть речи, которая

обозначает предмет... ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Часть речи, которая обозна-

чает признак предмета... ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. Часть речи, которая обозна-

чает количество... Такие термины одного понятийного ряда систематизи-

руются в общих статьях типа: ЧАСТИ РЕЧИ, ИМЯ-

6. Ассоциативные связи подразумевают отношения, существующие

между заголовочным термином и теми важнейшими терминами, которые

необходимы для их определения. Например, при толковании термина БЕЗ-

ЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ нельзя не использовать термины безличные

глаголы, страдательные причастия, категория состояния, отрица-

тельные слова, независимый инфинитив. Это все средства выражения

главного

члена

безличного

предложения.

Соответствующие термины,

кроме однословных,

выделяются в словарной статье курсивом и в то же

время объясняются на своем алфавитном месте.

Шрифтовые вылеления

Г Прописным полужирным шрифтом выделяются заголовочные тер-

мины и их краткие формы, которые ставятся вслед за заголовочным словом

в круглых скобках.

2. Строчным полужирным шрифтом выделяются: 1 ) синонимы, стоящие

после заголовочного слова; 2) термины, в том числе синонимы, стоящие за

ссылками то же, что; ср. и см.; 3) антонимы, стоящие за ссылкой про-

ішівоп.,

и термины, включенные в конструкции что противопоставля-

ется чему или чему противопоставляется

что; 4) слова и словосоче-

тания в примерах-предложениях,

иллюстрирующих толкуемое граммати-

ческое (морфологическое или синтаксическое) явление.

3. Курсивом выделяются: 1 ) двусловные и многословные термины в оп-

ределениях, объясняемые в словаре на своем алфавитном месте; однослов-

ные термины в определениях выделяются курсивом только в том случае,

если

они

обозначают родовое

понятие по отношению к заголовочному

слову; 2) иллюстративный материал в виде слов, словосочетаний и пред-

ложений к объясняемому грамматическому явлению; 3) термины в опре-

делении,

находящиеся

в словообразовательных связях с заголовочным тер-

мином; 4) пометы см., ср.,

противоп.

11

4. Разрядкой выделяются в определении попутно толкуемые терминь

на которые в словаре имеются также самостоятельные статьи на своем ал

фавитном месте.

Список сокращений

безл.

—

безличный глагол или

безличная форма глагола

буд.вр.

—

будущее время

В. п.

—

винительный падеж

гл.

—

глагол

Д.п .

—

дательный падеж

др.

—

другие

ед.ч .

—

единственное число

ж. р.

—

женский род

И. п.

—

именительный падеж

какой-л .

—

какой-либо

л.

—

лицо

м.р.

—

мужской род

ми ч.

—

множественноечисло

напр.

—

например

наст.вр.

—

настоящее время

нескл.

—

несклоняемое

и. в.

—

несовершенный вид

непост.

—

непостоянные признаки

пост.

—

постоянные признаки

П. п.

—

предложный падеж

противоп.

—

противоположное

прош.вр.

—

прошедшее время

Р.п .

—

родительный падеж

с.

—

страница

св.

—

совершенный вид

см.

—

смотри

собир.

—

собирательное

спр.

—

спряжение

ср.

—

сравни

ср.р.

—

средний род

ст.

—

статья

т.е.

—

то есть

т.д.

—

так далее

т.п.

—

тому подобное

Т.п .

—

творительный падеж

употр.

—

употребляется

что-л .

—

что-либо

АББРЕВИАТУРА, сложносокращённое слово

Существительное,

созданное на основе словосочетания (реже одного

слова) путем аббревиации,

сокращения: а) из отрезков производящих

с лов,

образующих исходное

словосочетание (забастком — забасто-

вочный комитет,

торгпредство — торговое представительст-

во),

из таких же отрезков и целого слова (Госдума — Государственная

Дума); б) из начальных звуков производящих слов, образующих исходное

словосочетание

(СМИ — средства массовой информации), или назва-

ний из начальных букв (ЯЛО, произносится эн-эл

-о

—

неопознанный ле-

тательный объект); в) из отрезков производящих слов и их начальных

звуков (самбо — самооборона без оружия); г) из отрезка одного произ-

водящего

слова (зам — заместитель). А., образованные из начальных

зв уков

производящих

слов

(ИТАР — Информационное телеграфное

агентство России), называются звуковыми. А ., созданные из названий

начальных

букв производящих слов (СНГ — эс-эн -гэ

—

Содружество

Независимых Государств), называются буквенными. А., созданные как

из начальных звуков производящих слов, так и названий их начальных букв

(ЦСКА, произносится — цэ-эс -ка

—

Центральный спортивный клуб

армии), называются буквенно-звуковыми.

АББРЕВИАЦИЯ, сокращение

Способ образования аббревиатур (сложносокращенных слов) на базе

словосочетаний (реже одного слова): а) путем сокращения всех произво-

дящих слов, образующих исходное словосочетание (стачком — стачеч -

ный комитет, эсминец — эскадренный миноносец, мопед — мото-

цикл

и

велосипед) или

одного

из них (иномарка — иностранная

13

марка); если аббревиатура образуется на основе словосочетания типа за-

ведующий кафедрой, в котором сокращается первое из производящих

слов (зав), то второе сохраняет форму косвенного падежа (завкафед-

рой); б) путем полного усечения всех производящих слов, составляющих

исходное словосочетание, кроме их начальных звуков (АПК — агропро-

мышленный комплекс) или начальных букв (РФ, произносится эр-эф —

Российская Федерация); в) путем сокращения одного из производящих

слов, составляющих исходное словосочетание, и полного усечения других

производящих слов, кроме их начальных звуков (гороно — городской

отдел народного образования).

АБЗАЦ

1. Красная строка. Отступ в начальной строке текста (рукописного или

печатного). Все словарные статьи в словаре начинаются с абзаца (отступа,

красной строки). 2. Часть связного текста, состоящая из одного или не-

скольких предложений с определенной мыслью и относительно закончен-

ным содержанием. Пример двух абзацев из связного текста:

День Победы

Для нашей Родины всегда будет святым день 9 Мая, и всегда люди

мысленно будут возвращаться к маю 1945 г. В те весенние дни был

закончен великий путь, отмеченный многими жертвами. И наш че-

ловеческий долг — поздравляя друг друга с праздником, всегда по-

мнить и тех, кого нет с нами, кто пал на фронте.

Празднуя Победу, мы всегда будет вспоминать, какие качества

нашего народа помогли одолеть врага. Терпенье. Мужество. Вели-

чайшая стойкость. Любовь к Отечеству. Пусть эти проверенные

ем войны качества всегда нам сопутствуют. И всегда победа

будет за нами.

Маршал Г. Жуков

АБСОЛЮТНОЕ НАЧАЛО СЛОВА

Звук, с которого начинается слово: [а]рганйзм, [а\впюритёт (в на-

писании соответственно организм, авторитет). Понятие А.н . с. исполь-

зуется при рассмотрении произношения гласных и согласных в зависи-

мости от их позиции в слове и противопоставляется

понятию абсолют-

ный конец слова.

АБСОЛЮТНЫЙ КОНЕЦ СЛОВА

Звук, которым заканчивается слово: лилия —лйлиЦъ/. Понятие А.к .с

используется при рассмотрении произношения гласных и согласных

в за-

14

висимости от их позиции в слове и противопоставляется

понятию аб-

солютное начало слова.

АБСТРАКТНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

То же, что отвлеченные существительные.

АВТОРСКИЕ СЛОВА

Слова автора (говорящего или пишущего),

которые вводят прямую

речь. Напр.: «Доброе утро»,

—

сказала, улыбаясь, диктор. Любу-

ясь закатом, я вспомнил строки поэта: «Выткался на озере алый

свет зари».

Для А.С. характерно употребление глаголов говорения, мысли, воспри-

ятия, волеизъявления: говорить, подумать, вспомнить, решить, при-

казать и др.

АКТИВНОЕ ПРИЧАСТИЕ

То же, что действительное причастие; противоп. пассивное причас-

тие.

АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Те и другие конструкции описывают одну и ту же ситуацию, но пред-

ставляют ее с разных сторон и тем самым противопоставляются. А .к . пере-

дают общее значение «субъект производит действие, направленное на

объект». П . к. передают общее значение «объект подвергается воздейст-

вию со стороны субъекта». Ср. способы обозначения в А.к . и П. к. субъекта

и предиката.

Активная конструкция

Пассивная конструкция

1. Реально действующее

лицо

или

предмет выражаются существительным

(или местоимением) в И. п .,

а реальный

объект выражается существительным в

В. п. без предлога. Колебания вызыва-

ют вибрацию.

Реально действующее лицо

в

кон-

струкции может отсутствовать, если она

представляет

собой

неопределенно-

личное предложение: Кристалличес-

кую решетку

считают

бесконеч-

ной. На лекции приводили примеры

различных видов колебаний.

1 . Реальный объект выражается суще-

ствительным в Й.п ., а реально действую-

щее лицо бывает выражено существи-

тельным (пли местоимением) в Т.п. Ви-

брация (объект) вызывается колеба-

ниями (субъект).

Реально действующее лицо

в

кон-

струкции может отсутствовать, если оно

соотносится

с неопределенно-личным

предложением:

Кристаллическая

решетка

считается

бесконечной.

Примеры различных видов колебаний

были приведены на лекции.

15

Продолжение

Активная конструкция

2. Предикат выражается переходным

глаголом

п. в. и св. Переходные глаголы

называютдействие, непосредственно на-

правленное на объект, требуют дополне-

ния

в

В.п . без предлога: перемещать

(что?) мебель, экзаменовать

(кого?)

студента.

Большая

сила

вызывает

(п.в .)

большее ускорение. Большая сила вы-

звала

(св. ) большее ускорение.

Предикат

в

конструкции,

если

она

представляет собой безличное предло-

жение,

может быть выражен словами,

обозначающими

возможность (можно),

необходимость,

(нужно,

необходимо,

следует) Н-иифииитив н.в . и св., неже-

лательность (не надо, нельзя) + ин-

финитив

п. в.,

невозможность

(невоз-

можность,

нельзя) + инфинитив св.

Формулу

скорости

можно

полу-

чить

путем деления пути на время.

Это уравнение

нужно (необходи-

мо)

представить

в

сокращенном

виде. Условия данного опыта нельзя

изменить.

Пассивная конструкция

2. Предикат выражается глаголом п.в .

с постфиксом -ся , напр. перемещаться,

экзаменоваться,

или кратким страда-

тельным

причастием,

образованным от

глаголас.в .: перемещен (кем?) от пере-

местить,

проэкзаменован (кем?) от

проэкзаменовать.

Большее

ускорение

вызывается

(н.в .) большей силой. Большее уско-

рение было вызвано большей силой.

Предикат в конструкции может быть

выражен словами, обозначающими воз-

можность

(мочь),

долженствование

(должен) + глагол-связка быть в фор-

ме инфинитива + краткое страдатель-

ное причастие.

Формула

скорости

может быть

получена

путем деления

пути

на

время. Это уравнение может быть

представлено

в сокращенном виде.

Условия данного

опыта

не могут

быть изменены.

В научной речи некий предмет может выступать как объект или субъ-

ект действия в зависимости не от конструкции, а от назначения сказуемо-

го , в ыраженного сочетанием глагола и существительного.

Объект действия

Сообщитьускорение (чему?) дан-

ному телу.

Сообщить скорость (чему?) дан-

ному телу.

Привести в движение (что?) дан-

ное тело.

Субъект действия

Данное тело получило ускорение.

Данное тело получило скорость.

Данное тело пришло в движение.

АКТУАЛЬНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Смысловое членение предложения путем выделения в нем двух частей,

к которым относятся: I ) исходная часть, тема и 2) то, что говорится об ис-

ходной части

-

рема. Напр.: Времени всегда не хватает, где времени

16

является темой, а остальная часть предложения — ремой. А.ч.п. может со-

впадать с грамматическимчленением предложения на подлежащее и ска-

зуемое (Весна/ пришла) или на группу подлежащего и группу сказуемого

(Весна, полная солнца и света,/ наконец, пришла в наш город),

а может не совпадать (О небывалом урожае/ писали все газеты). Ис-

ходную часть предложения, тему называют также данным, а вторую

часть, рему — новым.

АКЦЕНТНЫЙ ТИП

Разновидность распределения ударения на основе или на окончании во

всех формах слова. Так, для одного А.т. может быть характерна постановка

ударения на основе во всех формах ед.ч. (город, города, городу и т.д . ), а

во всех формах мн.ч. — на окончании (города, городов, городам и т.д.).

Для другого А.т . свойственно ударение на окончании во всех формах ед.ч .

(стена, стены, стене и т.д.) и ударение на основе во всех формах множе-

ственного числа (стены, стен, стенам, и т.д .). В русском языке имеется

не только несколько А.т., но и рядакцентных подтипов, т.е. разновидностей

основных типов.

АЛЛОМОРФ

Морф, употребление которого обусловливается его позицией в слово-

^чі форме: ударением, качеством соседних морфем и звуков. Напр., морфы

LP приставки раз- , рас- , роз-, рос- отличаются тем, что раз- используется

^) в безударной позиции перед звонким согласным (разбить), рас-

—

вбез-

^\ ударной позиции, но перед глухим согласным (расстроиться), роз-

—

в

41

ударной позиции передзвонким согласным (розвальни), рос-

—

в ударной

Ѵ^ позиции передглухим согласным (роспись). Указанные морфы но отноше-

цЛ нию друг к другу являются А.

^4

АЛЛОФОН

Вариант фонемы, обусловленный ее позицией в слове, конкретная ре-

ализация фонемы в звучащей речи. Так, фонема [э] после мягких согласных

в 1 -м предударном слоге произносится как средний звук между [и] и [з] —

\в'и э сна] — весна, а во 2-м предударном слоге и в заударных слогах тот же

звук, только более ослабленный, нечеткий, который в транскрипции обо-

значается знаком ь: [п'ьр'и'п'йскъ] — переписка. Варианты фонемы [э] в

указанных позициях — [и э ], [ь] — являются по отношению к ней А.

АЛФАВИТ

Совокупность букв, расположенных в определенном порядке. Русский

А. содержит 33 буквы.

2-1135

Буквы русского алфавита

Печатные

Письмен-

ные

Название

букв

Печатные

Письмен-

ные

Название

букв

Аа

Jа

а

Рр

3>h

эр

Бб

ЯJ

бэ

Сс

Сс

эс

Вв

Вв

вз

Тт

Жя

тэ

Гг

Тг

гэ

Уу

Уч

У

Дд

ѢЧ

дэ

Фф

ф<р

эф

Ее

£е

е

Хх

Хх

ха

Её

£ё

ё

Цц

Ци,

цэ

Жж

Жж

жэ

Чч

Чч

че

Зз

Зз

зэ.

Шш

Ш. ш.

ша

Ии

Uu

и

Щщ

Ш.Щ,

ща

Йй

йй

и краткое

ъ

б

твердый знак

Кк

Мк

ка

ы

н

ы

Лл

Ял

ЭЛЬ

ь

ь

мягкий знак

Мм

Мм.

эм

Ээ

Ээ

э

Нн

Ни

ЭІІ

Юю

Юю

ю

Оо

Оо

О

Яя

Siя

Я

Пи

Лп

пэ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ (сложная) ФОРМА СЛОВА

Наряду с синтетической (простой) формой слова существует ана-

литическая (сложная) форма. Она представляет собой сочетаниезнамена-

тельного слова и специального служебного слова (глагола-связки быть,

формообразующей частицы бы, слов более или менее, самый), выступаю-

щее как одно целое. Напр.: буду изучать — сложная форма буд. вр. гл .

н. в.; ср.: изучу —■ простая форма буд. вр. гл . св.), более или менее акту-

18

альный (сложная форма сравнительной степени прилагательного; ср.: ак-

туальнее

—

простая форма с тем же значением), самый актуальный

(сложная форма превосходной степени прилагательного; ср.: актуаль-

не е _ простая форма с тем же значением), самый актуальный (сложная

форма превосходной степени прилагательного;

ср.: актуальнейший —

п рост ая форма с тем же значением). Противоп. синтетическая (простая)

форма слова.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА ПРЕВОСХОДНОЙ СТЕПЕНИ

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ

См. степени сравнения

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И НАРЕЧИЙ

См. степени сравнения

АРТИКУЛЯЦИЯ

Движение произносительных органов (языка, губ и т.д.) во время речи.

Чаще говорят об А. звуков (гласных или согласных), что связано с обуче-

нием произношению. Напр., при произношении [у] губы сильно округлены

и

вытянуты вперед, губное отверстие минимальное, язык оттянут назад и

поднят к мягкому небу, в результате чего гласный имеет низкий характер-

ный тон (тембр).

АТРИБУТ

То же, что определение.

АТРИБУТИВНЫЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

(отношения) И СПОСОБЫ ИХ ВЫРАЖЕНИЯ

Значения признака, качества, свойства предмета, непосредственно при-

сущие ему или опосредованно,

через его отношение к чему-л. другому, и

обозначаемые атрибутом {определением). Среди определений (атрибутов)

различают согласованные

и несогласованные. Согласованные определе-

ния

(атрибуты) уподобляются

определяемому (поясняемому) слову в роде,

числе и падеже {красивый цветок, красивого цветка, красивому цвет -

ку). Несогласованные определения (атрибуты) сочетаются с определяе-

мым словом при помощи управления (прибор под напряжением, деталь

из пластмассы) или примыкания (рыба по-польски, готовность экс-

периментировать). Значение и способы выражения согласованных и не-

согласованных определений весьма разнообразны.

14

2*

Согласованные определения

Значение и его выражение

Признак предмета,

непосред-

ственно присущий ему, без его от-

ношения к чему-л. другому: каче-

ственное прилагательное.

Признак предмета,

не

непо-

средственно

присущий

ему,

а

через

его. отношение

к чему-л.

другому (предмету, месту, време-

ни): относительное

прилага-

тельное.

Принадлежность характеризу-

емого

предмета

конкретному

лицу, реже предмету: притяжа-

тельное местоимение

или при-

лагательное.

Конкретность

определяемого

предмета:

указательное

мес-

тоимение.

Неопределенность

признака

предмета: неопределенное мес-

тоимение.

Свойства и качества предмета

в

соответствии

со

значением

определительного

пли

отри-

цательного

местоимения

в

роли определения.

Признак, связаішый с действи-

ем: причастие или причастный

оборот.

Пример употребления

Д. И. Менделеев обнаружил,

что сходные

элементы

встречаются

через правильные

интервалы.

Под действием поля

каждая

частица

получает

постоянное

ускорение.

Полный шар устанавливается

на

изоли-

рующей колонне.

В физике

атомного

ядра

и

элемен-

тарных

частиц

большую роль

играют

опыты. Избыточные заряды располагают-

ся по внешней поверхности проводника. На

электроды

подается

переменное

напря-

жение.

Наш

университет

—

крупнейший

в

городе.

По мере

накопления

зарядов

на

кондукторе.

его

потенциал

растет.

Марксова теория прибавочной стоимости

изучалась

несколькими

поколениями

студентов. Нобелевская премия является

весьма престижной в научном мире.

Внутрь этого шара введена надетая на

валики

лента.

Тот полый металлический

шар называется кондуктором.

В пробирке

находилась

какая-то

жид-

кость. На столе лежал чей-то недописан-

ный конспект.

Установленная

единица силы представ-

ляет

такую

силу, под воздействием

ко-

торой тело получает ускорение. В лабора-

тории

не

было

никакого

постороннего

шума.

Некоторые

вещества

находятся

в

природе в связанном

состоянии.

В этом

приборе луч проходит между пластинами,

изготовленными из особого материала.

20

Несогласованные определения

Значение и его выражение

Признак

характеризующий

предмет по его отношению к дру-

гому

предмету: существитель-

ное в Р. п . без предлога;

словосочетание существитель-

ного

с прилагательным в Р. п.;

устойчивое словосочетание

Пример употребления

Признак,

характеризующий

предмет

по его принадлежности

какому-л.лицу или предмету: су-

ществительное в Р.п. или при-

тяжательное

местоимение

в

Р.п . (его, ее, их).

Признак,

характеризующий

размер предмета: Т.п. существи-

тельного

+ несогласованное

определение: величиной с куб,

глубиной

в

15м,

длиной

с

полкилометра,

вместимос-

тью 10 л, размером в 600 м2.

Признак, указывающий на про-

изводителя действия: Р.п . суще-

ствительного

без предлога.

Признак,

характеризующий

предмет по материалу: из + Р.п .

существительного.

Признак,

характеризующий

предмет по его внешнему виду: в

виде, в форме + Р.п. существи-

тельного.

Признак, указывающий на па-

значение предмета: по + Д. п. су-

ществительного; для + Р.п. су-

ществительного.

Признак, указывающий на на-

личие

или

отсутствие чело-л.

у

предмета: с + Т.п ., без + Р.п. су-

ществительного.

Институт

электросварки разработал

новую технологию

процесса сварки. Акаде-

мику М.А . Лаврентьеву принадлежит идея

создания Сибирского отделения Академии

наук.

Институт теоретической физики воз-

главляет известный академик.

Из

закона

постоянства

состава

следует, что элементы соединяются друг с

другом

в

строго

определенных

количе-

ственных соотношениях.

В этой главе объясняется периодический

закон Д.И . Менделеева. В его трудах пред-

сказывалось обнаружение еще не известных

науке элементов. С накоплением на кондук-

торе зарядов его потенциал растет.

Обмотка

электромагнита

питается

переменным

током

с частотой примерно

100 Гц. Для проведения эксперимента необ-

ходимо

было

использовать

сосуд

вместимостью 200 л.

В океане встреча-

ю тс я в падины глубиной до 15 км. Самолет

пролетал

над

горами

высотой свыше

10 км.

Из цеха доносились

звуки работающего

двигателя.

Шум моторов заглушал наши

голоса.

Внутрь

шара

вводится движущаяся

лент а

из

шелка

или

из

прорезиненной

ткани.

Данный

ускоритель

состоит

из

двух

электродов в виде половинок круглой не-

высокой коробки. Для эксперимента взяли

сосуд в форме полушария.

Ученый написал

работу по теоретичес-

кому объяснению открытого

им явления.

Устройства для получения пучков заря-

женных частиц называются ускорителями.

Опыты с математическими

объектами

нельзя

осуществить

в

чистом

виде. На

одной

чаше весов стоял сосуд с газом, на

второй — сосуд без газа.

21

Продолжение

Значение и его выражение

Признак

предмета,

который

может быть ему присущ в боль-

шей или меньшей степени: срав-

нительная

степень

прилага-

тельного.

Признак

со

значением

каче-

ства, образа и способа действия,

времени:

наречия соответст-

вующего вида.

Признак,

связанный

с

дей-

ствием:

инфинитив

после от-

влеченного

существительно-

Пример употребления

Для

такого

ускорителя

мощности побольше.

потребуются

Лаборанты

в белых халатах нараспашку

толпились

около новой установки.

Некоторые студенты не имеют способ-

ности обобщать опытные данные. Мысль

применить новый метод исследования при-

шла

к нему неожиданно.

Атрибутивные

(определительные) значения могут выражаться также

сложноподчиненными

предложениями

с определительным придаточным

предложением.

Обычно атрибутивное значение выражается придаточным

предложением

с союзным словом который: Закон о сохранении энергии ,

который

ученые открыли

в XIX веке, объясняет многие явления

живой природы.

Определительное

значение с оттенком сравнения, уподобления выра-

жается

определительным

придаточным предложением с союзным словом

какой: Работники предприятия добились такой производительно-

сти

труда, о какой раньше только мечтали.

Для передачи

значения принадлежности в определительном придаточ-

ном

предложении используется союзное слово чей : Руководителем пред-

пр ият ия

был назначен инженер, чей авторитет как специалиста

был известен за пределами отрасли.

Для повышения эмоциональности

высказывания употребляется союз-

ное

слов о

что:

Отражение есть особое свойство материального

предмета реагировать

на воздействие других материальных пред-

мет ов

что

взаимодействуют

с ним. Выполняя в предложении роль

субъекта

или

прямого объекта, союзное слово что употребляется соот-

ветственно в И. п . или В. п.

Реже определительные

придаточные предложения присоединяются к

главному

п р и помощи союзных слов где, куда, откуда, когда, которые

имеют смысловые оттенки пространства или времени: Стадион, где про-

ходили международные соревнования, был полон зрителями. Шахма-

т ист

просрочил

время, когда он мог бы сделать очередной ход.

22

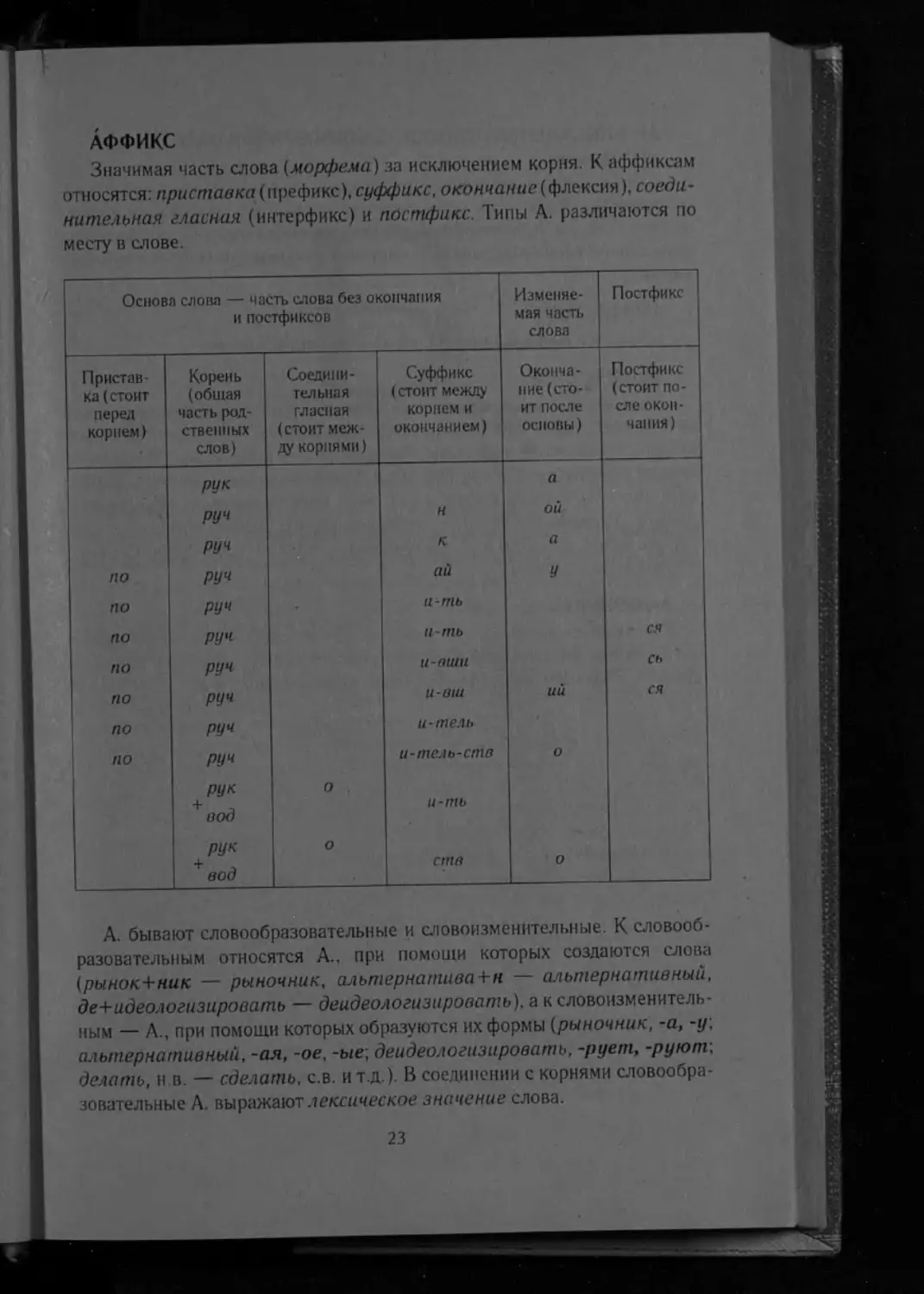

АФФИКС

Значимая часть слова (морфема) за исключением корня. К аффиксам

относятся: приставка (префикс), суффикс, окончание (флексия), соеди-

нительная гласная (интерфикс) и постфикс. Типы А. различаются по

месту в слове.

Основа слова — часть слова без окончания

и постфиксов

Изменяе-

мая часть

слова

Постфикс

Пристав-

ка (стоит

перед

корнем)

Корень

(общая

часть род-

ственных

слов)

Соедини-

тельная

гласная

(стоит меж-

ду корнями)

Суффикс

(стоит между

корнем и

окончанием)

Оконча-

ние (сто-

ит после

основы)

Постфикс

(стоит по-

сле окон-

чания)

рук

а

РУЧ

н

ои

РУЧ

к

а

по

РУЧ

ай

У

по

РУЧ

и-ть

по

РУЧ

и-ть

ся

по

РУЧ

и-вши

сь

по

РУЧ

и-вш

ии

ся

по

РУЧ

и-тель

по

РУЧ

и-тель-ств

О

рук

вод

о

и-ть

РУК

вод

о

ств

О

А. бывают словообразовательные

и словоизменительные. К словооб-

разовательным

относятся

А.,

при

помощи

которых создаются слова

(рынок+ник — рыночник,

альтернатива+н — альтернативный,

де+ идеологизировать — деидеологизировать), а к словоизменитель-

ным — А., при помощи которых образуются их формы (рыночник, -а, -у;

альтернативный,

-а я,

-ое,

- ы е , деидеологизировать,

-рует, -руют,

делать, н.в.

—

сделать, св . и т.д.) . В соединении с корнями словообра-

зовательные А. выражают лексическое значение слова.

23

АФФИКСАЛЬНЫЙ СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ,

аффиксация

Способ словообразования при помощи аффиксов: приставки (пере-

+ апроить),

суффикса (компьютере -изацщ-а),

постфикса (зани-

мать+-ся). См. приставочный способ словообразования, суффиксаль-

ный способ словообразования и постфиксальный способ словообразо-

вания.

АФФИКСАЦИЯ

То же, что аффиксальный способ словообразования.

АФФИКСОИДЫ

Элементы сложного или сложносокращенного слова (аббревиатуры),

которые регулярно участвуют в словообразовании и тем самым приближа-

ются по своей роли к аффиксам и префиксам или суффиксам. Отсюда раз-

личают префиксоиды и суффиксоиды. Префиксоидами являются, напри-

мер: био- (биохимия, биофизика), нео- (необольшевик, неонацизм) ,

псевдо- (псевдодемократ, псевдокультура) , суффиксоидами — -лог

(вулканолог, политолог , советолог) , -тек(а) (фильмотека, кар-

тотека, фонотека).

АФФРИКАТА

Сложный согласный звук, который произносится посредством единой

артикуляции, включающей в себя три фазы: смычку, выдержку смычки и

щель. А . являются звуки [ц\ и [ч], напр. в словах цирк, чек.

"7

/

A

хшИ

БЕГЛЫЕ ГЛАСНЫЕ

Гласные звуки, представленные в значимой части какого-л . слова, но

чередующиеся в некоторых случаях при его изменении с нулем звука. I Іапр. :

сон — сна, отец — отца, убирать — убрать.

БЕЗЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Односоставное предложение, в котором главный член указывает на

действие или состояние независимо от действующего лица. В роли главного

чл ена

Б.п . могут выступать: а) безличные глаголы (За окном светает.

Больного тошнит. Навсе времени не хватает); б) страдательные при-

частия

в краткой форме ср.р . (Приказано не отступать. Сшито от-

лично); в) предикативные наречия на -о (категория состояния), обозна-

чающие

состояние

окружающей среды и человека (На улице ничего не

видно. Скучно сидеть дома без дела); г) отрицательные слова или кон-

струкции,

выражающие отрицание (Нет там никого. Автобуса долго

не было. После землетрясения города не стало); д) независимые ин-

финитивы (Молчать! Почитать бы что-нибудь интересное).

БЕЗЛИЧНО- ПРЕДИКАТИВНЫЕ СЛОВА

То же, что категория состояния.

БЕЗЛИЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ

Глаголы, которые называют действие или состояние, имеющее место

как бы само по себе, без участия кого- или чего-л. Б .г . обозначают: а ) про-

цессы,

ко торы е происходят в природе (морозит, светает), б) состояние

человека

(знобит, думается), в) долженствование (следует, прихо-

25

дится), г) наличие или отсутствие чего-л . (хватает, недостает). Б. г.

не

изменяются по лицам и числам. Они используются только в форме

3-го л. наст. вр. и буд. вр. (У меня температура, лихорадит. Скоро

будет смеркаться) или в форме ср.р . ед.ч . прош.вр. и сослагательного

наклонения (Смеркалось, на улице похолодало. Стемнело бы поско-

рей). Б . г . нередко образуются от личных глаголов при помощи постфикса

- ся(Он спит. — Ему не спится). В роли Б. г . могут выступать некоторые

личные глаголы. Ср.: Дует ветер и Здесь дует.

БЕЗУДАРНЫЙ ГЛАСНЫЙ

Гласный звук, который находится в безударном положении и произно-

сится вследствие этого ослабление, с меньшей напряженностью органов

речи

и с меньшей четкостью артикуляции. Ослабленное произношение

гласных является основной причиной неправильной передачи их на письме.

Напр. ,

ненормативными являются написания сводить вместо сводить,

свисти вместо свести, везать вместо вязать.

См. правописание безударных гласных в корнях.

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сложное предложение, части которого соединяются не при помощи

союзов, а другими средствами. В их число входит прежде всего интонация,

затем формы вида, времени и наклонения глаголов -сказуемых, местоиме-

ни я , порядок следования частей предложения. В зависимости от интонации

между частями Б. с. п . различают четыре их типа.

Перечислительные Б.с .п . содержат перечисление событий, яв-

лений, которые связаны между собой во времени. Такие предложения си-

нонимичны сложносочиненным предложениям с соединительными со-

юзами.

Напр.: Дует ветер, идет дождь, сверкает молния, гремит

гром. (Ср.: И дует ветер, и идет дождь, и сверкает молния, и гремит

гром).

Одновременность действий в приведенном Б.с.п. выражается формой

н.в . глаголов:

дует, идет, сверкает, гремит. Для выражения последо-

вательности

действий в таких предложениях употребляется форма св. гла-

голов. Напр.: Сверкнула молния, загремел гром, пошел дождь. В пере-

числительных

бессоюзных сложных предложениях его части разделяются

запятой или точкой с запятой (если эти части распространены и уже имеют

запятую).

Сопостав ител ьныеБ.с.п.содержатсопоставление илипротиво-

поставление событий, явлений. Напр.: Наступил октябрь — солнце по-

прежнему ласково согревало землю. Такие предложения синонимичны

сложносочиненным предложениям с противительными союзами. Ср.:

26

Наступил октябрь, а солнце по-прежнему ласково согревало землю.

Наступил октябрь, но солнце по-прежнему ласково согревало землю.

В сопоставительных бессоюзных предложениях при усиленном проти-

вопоставлении их частей между последними ставится тире.

Обусловленные Б.с .п . содержат в одной из частей указание на ус-

ловие, причину и иные обстоятельства совершения действия, названного в

другой их части. Напр.: Не ответите на письмо — они вам тоже пере-

станут писать.

Такое Б.с .п . стонттно сложноподчиненному предложению с при-

даточным условия. Ср. : Если не ответите на письмо, они вам тоже

перестанут писать. Между частями обусловленных Б.с .п . ставится тире.

Объяснительные Б.с.п. в одной из своих частей содержат объяс-

нение какого-л. события, явления, называемого в другой их части. На ми-

ти нг

собрались

тысячи людей: обсуждались вопросы, связанные с

предстоящими

выборами. Такое объяснительное Б.с.п. синонимично

сложноподчиненному предложению с придаточным причины. Ср.: На

митинг собрались тысячи людей, так как обсуждался вопрос о мест -

ной власти. Между частями объяснительного Б.с .п . ставится двоеточие.

БЕССУФИКСАЛЬНЫЙ СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Способ образования существительных путем усечения конечной части

производящего

слова: суффикса у глагола (пуск от пускать, плата от

платить, дрожь от дрожать) или окончания у прилагательного (синь от

синий, зелень от зеленый). В ряде случаев этот процесс сопровождается

смягчением или усечением конечного согласного, оставшегося после усе-

че ния

части

производящего

слова

(зеленый — зелень, платить

—

плата).

БОКОВЫЕ СОГЛАСНЫЕ

См. смычно-проходные согласные.

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ

Время глагола,

обозначающее процесс,

который будет происходить

после момента речи. Существует простая и сложная форма будущего вре-

мени. Простую форму Б.в . имеют глаголы св.: Я с удовольствием про-

читаю эту книгу. Простая форма Б.в . имеет такие же окончания, что и

формы наст.вр. гл . н .в.: Я с удовольствием читаю эту книгу. Сложная

форма Б.в. образуется при помощи личной формы вспомогательного гла-

гола быть и неопределенной формы гл. н.в .: Я с удовольствием буду чи-

тать эту книгу. Б .в . противопоставляется прошедшему времени и

в известной степени настоящему времени.

27

БУКВА

Письменный или печатный графический знак, входящий в состав алфа-

вита и служащий для передачи на письме звучащей речи. В зависимости

от величины и рисунка среди Б. различают прописные (заглавные) и строч-

ные. Прописная Б., в противоположность строчной, выступает над строкой,

так как имеет больший размер, а нередко и другой рисунок. Строчная Б.

имеет меньший размер, не возвышается над остальными Б. в строке. Б . за -

нимают основное место в русской графике.

Количество букв в русском алфавите — 33 . Букв несколько меньше,

чем звуков. Многие Б. обозначают не один, а два звука, что зависит от по-

зиции того или иного звука в слове. Напр., Б. с используется для передачи

звука [с] — салат (салит), [с'] — сила (с'йлъ), [з] — сдать (здат'),

[з'[ — сделать (з'д'ёлат'), [иг] — сшить (шыт'), [ж] — сжечь (жеч).

См.букваЪ,букваЬ,буквыЕ, е;Ё,ё;Ю, ю;Я,я.

БУКВА Ъ

Буква, называемая твердый знак или ер. В современном русском

языке звука не обозначает, употребляется как разделительных знак на

стыке приставки и корня. Перед буквами е, ё,ю,я обозначает обычно твер-

дость предшествующего согласного приставки и то, что указанные гласные

буквы передают сочетание; с последующими гласными звуками, соответ-

ственно [э, о, у, а]: разъезд, съемка, предъюбилейный, объяснить.

Ср.: буква Ь.

БУКВА Ь

Буква, называемая мягкий знак или ерь. В современном письме звука

не обозначает. Употребляется для обозначения мягкости согласного: 1 ) на

конце слова (тень, слышать, перестань), 2) в середине слова: а) после

[л'] (мельник, федеральный), б) после мягкого согласного,

стоящего

перед твердым (седьмой, раньше). В словах с основой на шипящие ж, ш,

ч, щ буква (> пишется в следующих грамматических формах: 1) в сущест-

вительных ж.р . третьего склонения (рожь, мышь, мощь); 2) в неопреде-

ленной форме глагола (беречь, стеречь), 2-го л. (бережешь, стере-

жешь) и в форме повелительного наклонения (спрячь, не перечь); 3) в

наречиях (вскачь, настежь, кроме уж, замуж, невтерпеж); 4) в неко-

торых частицах (лишь, ишь).

Ср.: буква Ъ.

БУКВЫ Е, Ё, Ю,Я

Буквы е, ё, іо, я в начале слова, после гласной и после разделительных

ъ\\ь обозначают под ударением два звука. В школьной практике это изо-

бражается так: [й'э], [й'о], [й'у], [й'а], в вузовской — [/э], [jo], [jy], [ja] без

28

указания мягкости всегда мягкого/ Напр.: [й'эм] — ем, [й'длкъ] — елка,

[й'ук] —

юг,

[иаснъй] — ясный; [пр'иидм] — прием, [кай'утъ] —

каюта; [сй'дмкъ] — съемка, [в'й'угъ] — вьюга. Буквы е, ё, ю, я после со-

гласной (кроме всегда твердых ж , иг, ц) обозначают один гласный звук -

[э], [о], [у], [а] и мягкость предшествующего согласного. Напр.: [м'эръ] —

мера, [пал'дт] — полет, [кл'ув] — клюв, [с'йду] — сяду.

ВАРИАНТЫ МОРФЕМЫ

Морфы, свободно заменяющие 'друг друга в словоформе: (чем?) пес-

ней — песнею, (какой?) голубой — голубою. Противоположность В.м .

алломорфы употребляются в зависимости от позиции в словоформе (ср.:

раздать и распить, где приставка перед звонким согласным выступает

как алломорф раз- ,

а перед глухим как рас- ).

ВВОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Конструкция, формально соотносимая с предложением,

но по своему

значению и функциям аналогична вводному слову и словосочетанию.

Чаще всего используются следующие виды В. п .: 1 ) двусоставные личные

предложения (я думаю, я полагаю, как сейчас помню); 2 ) односостав-

ные неопределенно-личные предложения (как говорят, ему сказали);

3) односоставные безличные предложения (как известно, само собой

разумеется, мне думалось). С детских лет, я помню , бабушка брала

меня на лето в деревню. В голосовании приняло участие, как ут-

верждают, меньшинство депутатов. Какизвестно, свобода не оз-

начает вседозволенности.

См. знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и пред-

ложениях.

ВВОДНЫЕ СЛОВА И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

Слова и словосочетания,

не являющиеся членами предложения,

но

тесно связанные с ним по смыслу. По значению В. с. и словосоч. делятся на

несколько основных групп.

1. Слова и словосочетания,

которые указывают на логическую после-

довательность в изложении материала, служат для обобщения, выводов.

30

Напр.: во-первых, следовательно, с одной стороны, таким образом.

Итак, наступила темнота. Кстати, на юге она наступает быстро.

2. Слова и словосочетания,

которые выражают различную степень до-

стоверности высказывания. Напр.: вероятно, наверно (наверное), ви-

димо, без всякого сомнения, несомненно . Вероятно, море успокоится

нескоро. Безусловно, профессор был прав.

3. Словосочетания,

которые указывают на источник высказывания.

Напр.: по-моему, по моему мнению , с точки зрения (кого?). Сточки

зрения диссертанта, представленные расчеты правильны. По мне-

нию оппонента, в представленные расчеты вкралась ошибка.

4. Словосочетания, которые выражают эмоциональное отношение го-

ворящего к содержанию высказывания. Напр.: к счастью, к несчастью,

к удивлению, как нарочно. К нашей радости, скоро пришло письмо с

ответом. Как нарочно, каждый вечер гас свет.

5. Словосочетания,

которые указывают на способ выражения мыслей.

Напр.: другими словами, лучше сказать, по выражению. Другими сло-

вами, лучше меньше, да лучше.

См. знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и пред-

ложениях.

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

Существительные , обозначающие вещество, однородную массу (мо-

локо, цемент, духи), которые можно делить на части, измерять, но не счи-

тать.

В.с. употребляются

в форме только одного числа: единственного

(нефть, сахар) или множественного (консервы, опилки); при них не

может стоять числительное. Некоторые В.с. м.р. могут иметь при обозна-

чении меры и количества в Р. п. ед.ч .,

кроме основного окончания -а,

-я,

вариантное

—

-у,

-ю : цвет цемента — тонна цементу, вес чая —

стакан чаю. Если В.с. употребляются в специальном значении, они могут

получать

формы мн.ч .:

Различают по химическому составу угле-

родистую

и

легированную

стали,

по

назначению' —

конст-

рукционные и инструментальные стали. В магазине продают раз-

нообразные минеральные воды.

ВЗРЫВНЫЕ СОГЛАСНЫЕ

То же, что смычные согласные.

ВИБРАНТЫ

То же, что дрожащие согласные.

вид

Грамматическая категория глагола, характеризующая действие со

стороны его протекания во времени, его отношения к внутреннему пределу.

31

ч '!!_•:

Почти все русские глаголы

имеют две формы - несовершенного В. и со-

вершенного

В. Глаголы несовершенного В. обозначают большей частью.

1 ) длительное

неограниченное

во времени действие, не "меющее резуль-

тата

(Студент писал дипломный проект); 2) повторяющееся обычное

для

данного

предмета действие (Птицы летают, а рыоы плавают)

3) одновременные действия (Учитель рассказывает об иеторшРос-

сии

ученики

внимательно

слушают его). Глаголы совершенного В.

обычно

обозначают:

1 ) ограниченное

во времени, законченное де ствие,

имею щ ее результат (Студент написал дипломный «РTMTM^TM*'

кратное,

разовое действие (Кто-то постучал в дверь), 3) последом

тел ьн ые

действия (Учитель рассказал об истории России засШ кон-

трольные

вопросы ученикам и поставил им оценки). Употребление

гл агол ов

несовершенного и совершенного В. в ряде случает зависит^о на-

ли чия

в

пред ложен ии

определенных формальных признаков. Так, глаголы

несовершенного В. употребляются:

„

01ЛІІІ

„

в

1

Если при

глаголах

имеются обстоятельства времени, указывающие

на

продолжительность

действия. Такие обстоятельства времени отвечают

на

вопросы

к ак долго? сколько времени? Напр: секунду, мипутутс

^Тыйдень, неделю, год, век, недолго, в течение сессии в ^одолже-

ние

всего

занятия.

Я ему звонил по телефону недолго (в течение

тРе2Естпрн

глаголах

имеются обстоятельства времени, указывающие

„а

Повторяемость действия. Такие обстоятельства времени отвечает нг во-

прос

как

часто? Напр.: всегда, иногда, каждый вечер, ооычно, редко,

постоянно,

по

утрам.

Я звоню ему по телефону каждый вечер

(редко постоянно).

3. При словах не надо (не нужно) , не хотеть в 0Т Р> 1Цатель TM*';Р^

ложениях.

Напр.: Не надо звонить по телефону, лучше напишите

"Тпри формах повелительного наклонения глаголов с отрицанием не.

Напр.:

Не читайте при

плохом

освещении. Не забывайте гасить

свет, уходя из помещения.

„

,

5

В сочетании с глаголами,

обозначающими начало действия (начи-

нать

-

начать,

стать),

продолжение

(продолжать - продол-

жить)

и

око нчание

(кончать -

кончить, переставать - пере-

ста ть ) . Участники совещания начали (продолжили, закончили)

обсуждать важный вопрос.

6.В

соч ет ании

со словами,

обозначающими запрещение: нельзя ку-

рить, пинаться.

„

7

При наличии

в

предложении слов, обозначающих обычаи, правило,

прив ычк у: обычай отмечать именины, привычка отвечать на пись-

ма сразу.

32

Глаголы совершенного вида употребляются:

1 . Когда при них имеются обстоятельства образа действия, отвечающие

на вопросы как? каким образом? Напр.: вдруг, внезапно, неожиданно,

случайно, сразу же. Вдруг (неожиданно) сверкнула молния и пошел

дождь. В театр мы попали случайно.

2. При словах надо, нужно, следует, необходимо и других, обозна-

чающих долженствование. Вам надо (нужно, следует и т.п .) объяс-

нить свое поведение.

Глаголы несовершенного В. имеют три времени: настоящее, прошед-

шее и будущее сложное: Студент пишет (писал, будет писать) дип-

ломный проект. Глаголы совершенного В. имеют два времени — прошед-

шее и будущее простое: Студент написал (напишет) дипломный про-

ект.

ВИДОВАЯ ПАРА

Глаголы с тождественным лексическим значением, но отличающиеся

грамматическим значением, характеризующим действие со стороны его

протекания во времени. Напр., красить и покрасить означают одно и то

же — «покрывать — покрыть краской», но различаются видом: в первом

случае глагол означает действие незаконченное, не имеющее результата, а

во втором — действие законченное, имеющее результат.

В. п . образуются несколькими способами.

1 . При помощи приставок образуются глаголы св. от бесприставочных

глаголов н.в. Ктаким приставкам относятся, напр.: за-, на-, о-, по-, про-,

раз-,

с- (со-): хотеть — захотеть, кормить — накормить, вла-

деть — овладеть, благодарить — поблагодарить, тянуть — про-

тянуть, бить — разбить, гореть — сгореть, хранить — сохра-

нить.

Многие приставки изменяют не только вид глагола (с несовершенного

на совершенный),

но и его значение. Ктаким приставкам принадлежат,

напр.: об-, пере-,

при-,

под-: чистить — очистить, читать

—

пере-

читать, делать — приделать, бросить — подбросить.

Приведенные глаголы

отличаются

видом (читать, н.в.

—

перечи-

тать, св.) и значением (читать — воспринимать глазами написанное,

перечитать

—

прочитать заново), не образуют В. п. Соответствующие

глаголы св. имеют параллельные глаголы н.в ., образованные присоедине-

нием к ним суффиксов: перечитать — перечитывать, подбросить —

подбрасывать. О значениях, которые привносят приставки, присоединяе-

мые к глаголам н.в.,

см. образование глаголов.

2. При помощи суффиксов -ыва -(-ива -),

-ва - образуются глаголы

н.в . от глаголов

св.: записать

—

записывать, приказать — прика-

зывать, задержать — задерживать, дать — давать. При этом

3 1135

33

может происходить чередование звуков в основе, напр.: [о — а], [в — ел],

[т — ч]: простоять — простаивать,

заработать — зарабаты-

вать, установить — устанавливать,

сплотить

—

сігшчивать.

При наличии параллельных форм н.в. с чередованием [6 — а] (обуслов-

ливать — обуславливать, сосредоточивать — сосредотачивать,

уполномочивать — уполномочивать) формы с [6] обычно соответству-

ют строго литературному употреблению, формы с [а] — разговорной речи.

В сомнительных случаях следует обращаться к словарям.

3. При помощи суффиксов -и(ть) и -а(ть), которые соотносительны

в глаголах, образующих В. п . при этом суффикс -и(ть) образует глаголы

св.,

а суффикс -а(пгь),

-я(ть) — н.в.: решить — решать, разде-

лить — разделять. В глаголах, образующих В. п. при помощи этих суф-

фиксов, могут происходить чередования в основе, напр.: в — ел, т — ч,

з — ж, cm — щ: направить — направлять, заметить — замечать,

изобразить — изображать, уместиться — умещаться.

4. При помощи суффикса -ну- образуются глаголы св. от некоторых

глаголов н.в. Этот суффикс вносит значение однократности, единичности

действия в основное значение глагола: сверкать — сверкнуть, зачер-

кивать — зачеркнуть.

5. При помощи суффикса -а образуются глаголы н.в. от глаголов св.

без специального видового аффикса: обнять — обнимать, начать —

начинать, помочь

—

помогать, спасти — спасать, перенять —

перенимать. У многих глаголов, входящих в такие В. п.,

возникает чере-

дование в корне: сжечь — сжигать, умереть — умирать.

6. При использовании разнокоренных глаголов: брать — взять, го-

ворить

—

сказать, искать

—

найти, іспасть — положить, ло-

вить — поймать, ложиться — лечь.

7. Путем перестановки ударения: разрезать, н.в. — разрезать, св.;

насыпать, н.в.

—

насйпать, св .

От некоторых глаголов нельзя образовать глаголы с противоположным

видом, следовательно, они не входят в В. п. Это прежде всего одн о в и -

довые глаголы, у которых только одна форма вида: несовершенного

(властвовать, находиться, опасаться, отрицать, противоречить,

содержать) или совершенного (засмеяться, побежать, поговорить).

Некоторые глаголы совмещают значения св. и н.в ., а поэтому тоже не вхо-

дят в В. п. К ним относятся большей частью глаголы на -ировать (теле-

графировать,

эвакуировать),

-и з ировать

(автоматизировать,

стабилизировать) , -овить

(организовать, исследовать) и другие

чсенить, жениться, обещать). Такие дву видов ые

глаголы

в

значении н.в. имеют формы наст.вр. (Я уже давно исследую эту тему).

В значении св. эти глаголы имеют форму будущего простого (Я исследую

эту тему и о результатах доложу на учёном совете).

34

Формы одного вида глагола могут использоваться в значении другого.

Так, формы н.в. могут употребляться: а) для обозначения действия, проис-

ходившего

в прошлом, уже законченного и имеющего результат: Кто ре-

монтировал

эту машину? Как новенькая\ б) для называния действия,

совершающегося

туда и обратно: К нам приходили гости. Формы св.

могут использоваться для обозначения: а ) повторяющегося, обычного дей-

ствия: Только машина иногда проедет по дороге. То письмо придет

от них, то телеграмму пришлют; б) потенциальной возможности —

невозможности: С кем посоветуешься в деревне? Врача нет.

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Четвертый падеж в русском языке, отвечает на вопросы кого? что?

Основными значениями В.п. являются объектное, меры, степени, времени

и пространства. Объектное значение В.п. без предлога имеет при переход-

ных глаголах,

когда существительное и местоимение выступают в роли

прямого дополнения: Библиотека получает научную и художест-

ве н н ую литературу. Меня вызвали из отпуска телеграммой. Зна-

чения меры времени и пространства В.п. имеет при глаголах: Прожил 30

лет, но успел объехать весь мир. С В.п . употребляются многие пред-

логи: в, на , за, под и т.д. (в столицу, на север, на неделю, за семестр,

под утро). Окончания В.п. существительных,

прилагательных, числи-

тельных и местоимений см. в образцах склонения слов этих частей речи.

ВОЗВРАТНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ

Это местоимение себя, указывающее на отношение действующего лица

к самому себе. В.м. не имеет рода, числа и формы И. п.: Незнакомец (не-

знакомка) ничего не рассказывал (не рассказывала) о себе. Если при

В.м . употребляется

определение,

необходимо учитывать конкретный пол

человека, о котором идет речь. Напр. : Я купил подарок самому себе (речь

идет о лице мужского пола). — Я купила подарок самой себе (речь идет

о лице женского пола).

В.м . себя может относиться к разным лицам, упоминаемым в предло-

жении:

Подруга не разрешает мне шутить над собой. Здесь над

собой может относиться

к подруге и ко мне. Поэтому следует быть вни-

мательным к построению предложений с этим местоимением, чтобы избе-

жать двусмысленности. Так, приведенное предложение лучше построить

следующим образом: Подруга не разрешает, чтобы я шутила над ней

(если речь о шутке по адресу подруги) и Подруга не разрешает, чтобы

я шутила над собой (если речь идет о шутке по моему адресу).

35

У

ВОЗВРАТНЫЕТЛАГОЛЫ

Глаголы с аффиксом -ся(-сь), обозначающие действие, направленное

(возвращающееся) на того, кто производит это действие. Ср.: Мать оде-

вает (кого?) детей.

—

Мать одевается (сама).

В. г.

—

все глаголы с постфиксом -ся (-сь) за исключением глаголов

страдательного залога, имеющих при себе Т.п . имени со значением

субъекта. В. г . принадлежат к действительному залогу, являются не-

переходными, но соотносятся обычно с переходными глаголами без пост-

фикса -ся (одеваться: одевать, убираться: убирать). В . г . выражают

определенные значения: 1 ) собственно возвратное значение, когда дейст-

вие производится субъектом, который является одновременно и объектом

того же самого действия: раздеваться, умываться; 2) взаимно- возврат-

ное значение, когда действие совершается несколькими субъектами, каж-

дый из которых в то же время является и объектом действия: обниматься,

целоваться; 3) безобъектно- возвратное значение, когда действие или со-

стояние, характерное для данного субъекта, является его постоянным свой-

ством: еж колется, собака кусается; 4) общевозвратное значение, когда

действие совершается в самом субъекте, характеризуя его психическое или

физическое состояние: радоваться, торопиться; 5) косвенно-возврат-

ное значение, когда действие совершается субъектом для себя, в своих ин-

тересах: прибраться, запастись. Могут быть отнесены к возвратным

лишь условно глаголы: 1) с безличным значением, которые обозначают

действие, происходящее само по себе, независимо от субъекта: не спится,

хочется; 2) не имеющие соотносительных глаголов без -ся: гордиться,

улыбаться; 3) образованные одновременным присоединением приставки

и постфикса -ся: разбежаться, съехаться (обозначают направленные

движения в пространстве): добегаться, догуляться (обозначают переход

субъекта в какое-л . состояние). Глаголы этих групп либо не имеют соот-

носительных переходных глаголов, либо обозначают действие, не направ-

ленное на его производителя.

См. залог.

ВОЗМОЖНОСТЬ, НЕОБХОДИМОСТЬ, ДОЛЖЕНСТВОВАНИЕ

И СПОСОБЫ ИХ ВЫРАЖЕНИЯ

Значения возможности, необходимости и долженствования действия

могут выражаться рядом конструкций.

Значение возможности. 1

.

Возможностьдействия,зависящаяот

субъекта: кто(что) может + инфинитив (в пассивных конструкциях

кто (что) + может быть + краткое причастие): Движение одного

и того же тела может иметь разный характер. Вы можете вы-

ступить на собрании? — Я могу выступить в прениях. Новая ин-

формация может быть передана через час. 2 . Возможность действия,

36

не

з а в и с я щ а я от субъекта: можно + инфинитив. Данную задачу

можно решить более простым способом.

Значение необходимости. 1. Необходимость действия: (Д.п .) + надо

(нужно) + инфинитив. (Вам) надо (нужно) указать положение