Author: Чернавин Г.

Tags: социальные процессы социальная динамика социальная (общая) психология историческая психология личность психология семьи, быта, воспитания детей философия психология

ISBN: 978-5-386-13894-3

Year: 2021

Георгий Чернавин

ФИЛОСОФИЯ ТРОЛЛЯ:

ФЕНОМЕН ПЛАТНЫХ БОТОВ

РИПОЛ

КЛАССИК

МОСКВА

УДК 316.4

ББК 88.5

4-49

Чернавин, Георгий

4-49 Философия тролля: феномен платных ботов /

Г. Чернавин. — М.: РИПОЛ классик, 2021. — 368 с.

ISBN 978-5-386-13894-3

Георгий Игоревич Чернавин, PhD, доцент, Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Научные рецензенты:

д.ф.н. В.И. Молчанов

д.фил.н. В.П. Руднев

д.ф.н. A.B. Ямпольская

В монографии на примере комментариев «платных

троллей», а также на художественном и психопатологическом

материале разбирается тезис Гуссерля «мир как

действительность всегда есть». Феноменология и критика идеологии

встречаются в пространстве философии литературы.

Исследование сопровождается полевым материалом (интервью

с выпускниками философских факультетов — «платными

комментаторами») и дискуссией с современными

русскоязычными философами.

УДК 316.4

ББК 88.5

© Чернавин Г.И., 2021

© Издание, оформление.

ООО Группа Компаний

ISBN 978-5-386-13894-3 «РИПОЛ классик», 2021

Разве кто-то спрашивал

ваше деланное, напускное мнение?

Филип К. Дик1

Содержание

Предуведомление 7

I. Недобросовестная вера в бытие 13

Напускное мнение 15

Вера в бытие 18

Разуверение 21

Недобросовестная вера 24

П. Странные мнения 29

Диковинные, сбивчивые, нестабильные 31

Анонимные, безличные, «твои» 38

Не верить и не знать, что не веришь 41

Тролль против зомби 44

Если меня нет, то всё дозволено 47

III. Д_в оящиеся мысли 51

*V4 β о я^щ и е с я м ы с л и

Индекс' и астериск* 53

Нелепая добросовестность 59

Можно лгать правду 62

Помучмарить фонку 65

Сомнамбулическая уверенность 76

IV. Как будто мы всегда так считали 85

Гуссерль о чтении газет 87

Умаодан поддерживает Ши 90

«Я идеологична» — говорит идеология 92

Время ненависти 99

Традиционные ценности 104

V. Щебечущие машины 111

Ничьё мышление 113

Естественное мнение 116

-4-

Отходы деятельности фантома 119

Пинь-пинь-тарарах! 123

Сверхтролль 127

VI. Чучхейский реализм 131

Солдат АзБукиВеди 140

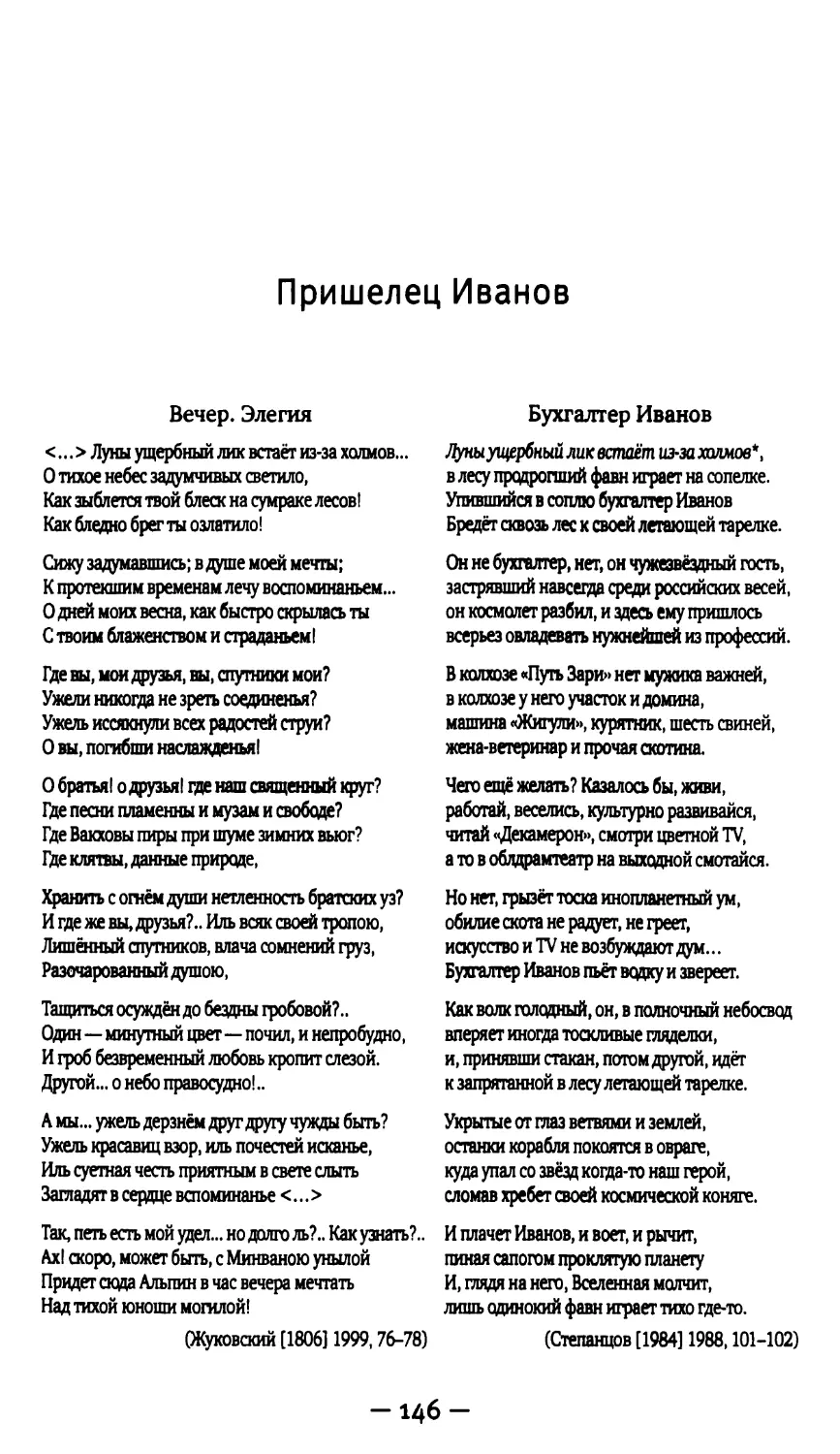

Пришелец Иванов 146

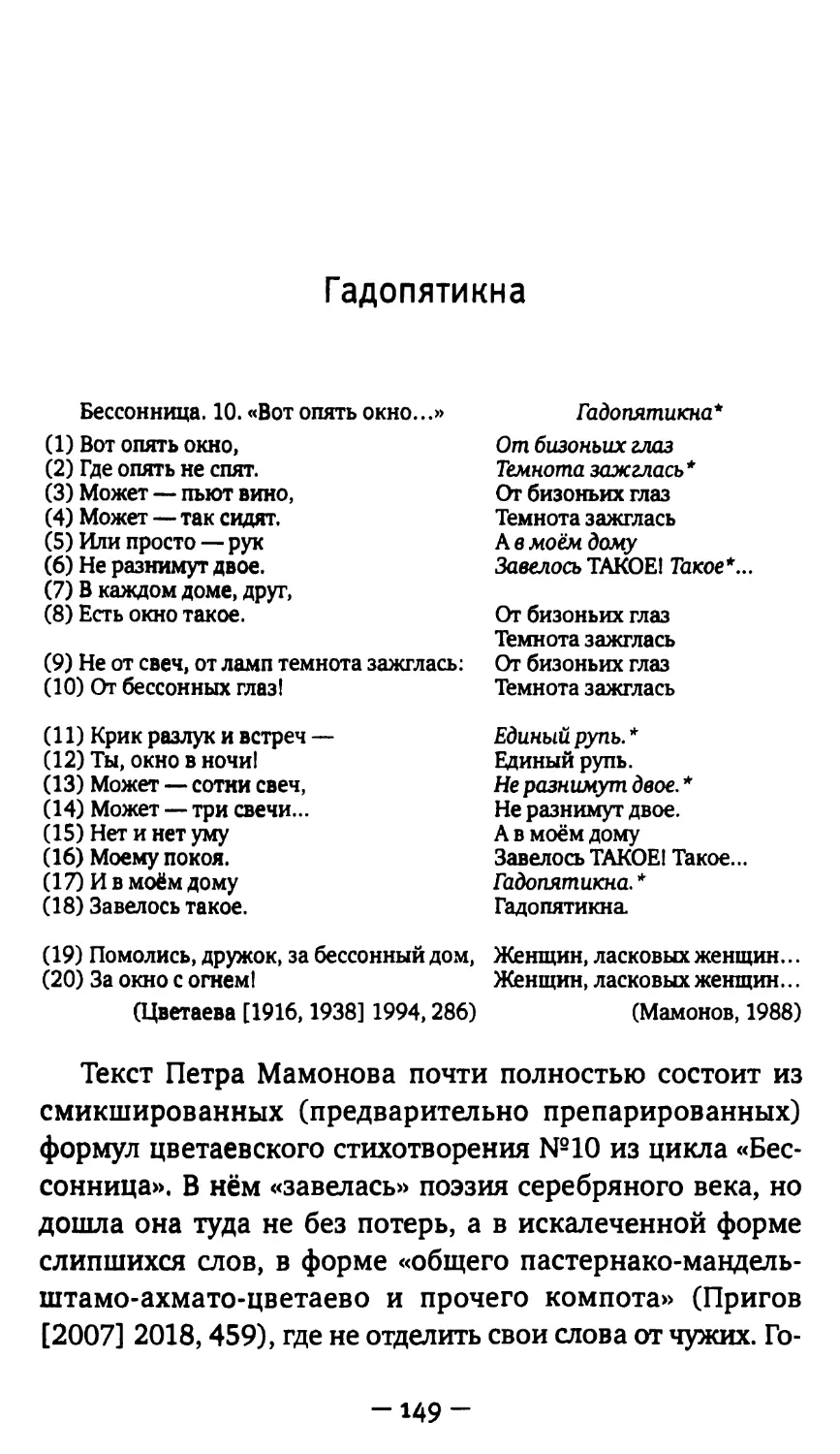

Гадопятикна 149

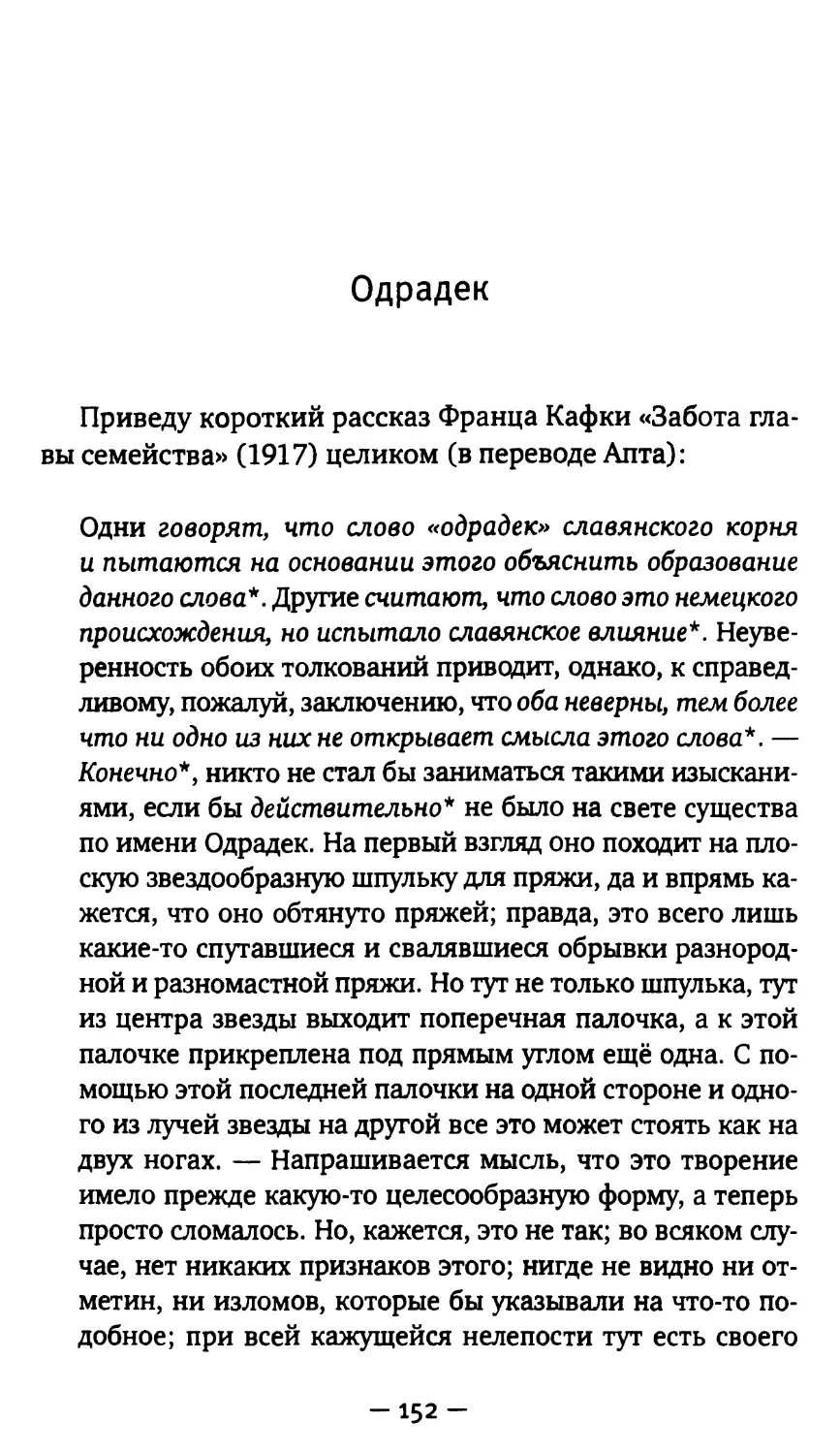

Одрадек 152

Папула 157

Итог 165

Схема книги 170

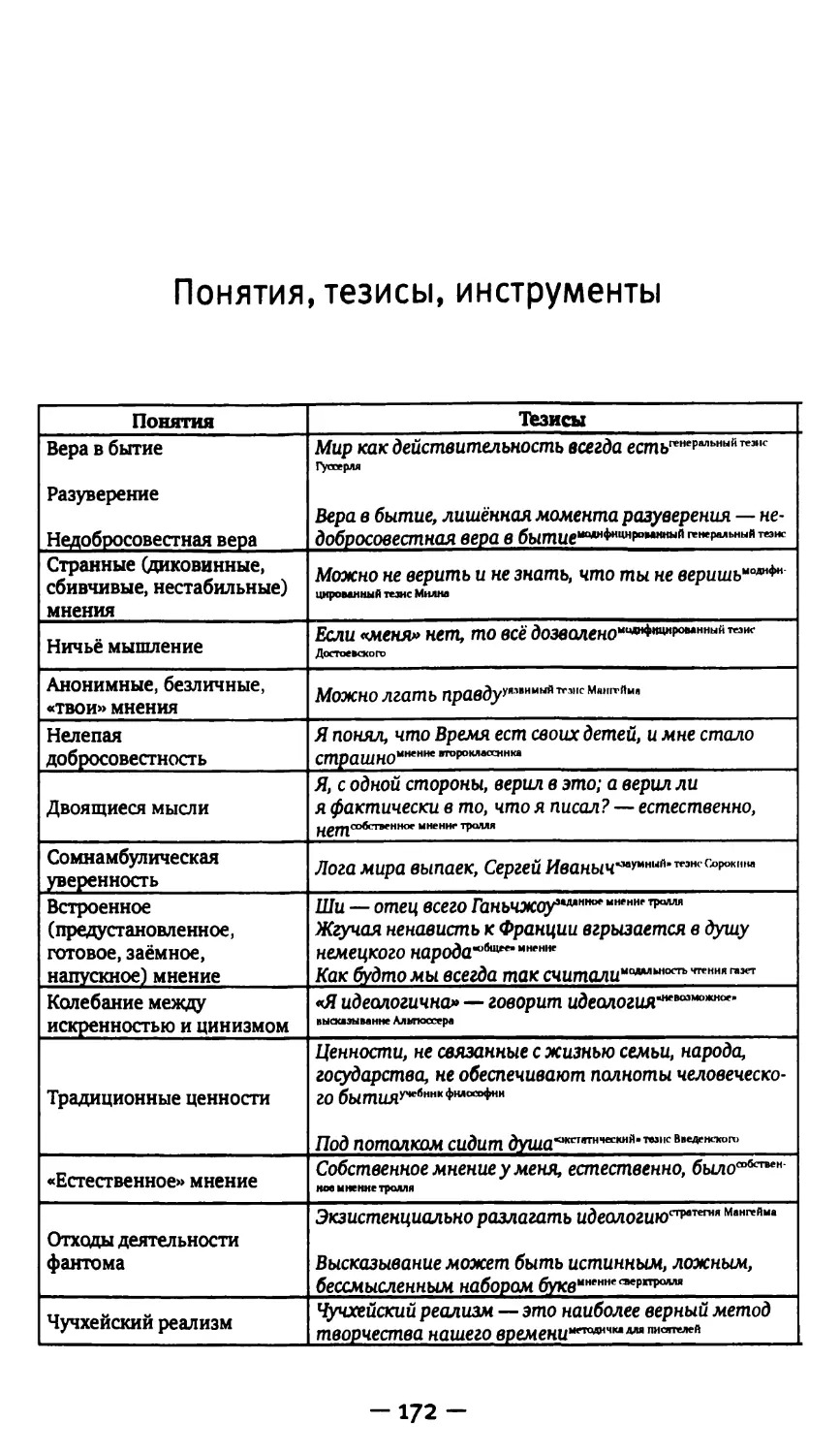

Понятия, тезисы, инструменты 172

Интервью с платным комментатором №1,

выпускником философского факультета 174

Интервью с платным комментатором №2,

выпускником философского факультета 188

Возражения 201

Наталья Артёменко 203

Михаил Белоусов 213

Олег Берназ 232

Евгений Блинов 238

Денис Демьянов 247

Михаил Маяцкий 251

Виктор Молчанов 254

Андрей Паткуль 265

Вадим Руднев 280

Дарья Хомутова 285

Анна Ямпольская 288

Ответ на возражения 292

Литература 316

Именной указатель 330

Примечания 333

-5-

Предуведомление

Маленький мальчик ехал в плацкартном вагоне,

монотонно декламировал реплики из м/ф «Трое из Простоква-

шино», и вдруг произнёс: «Я понял, что Время ест своих

детей, и мне стало страшно». С этого момента я решил за

ним наблюдать; скоро стало понятно, что он с видимым

удовольствием повторяет услышанные мнения взрослых,

точно воспроизводя формулировки.2 Больше ничего

неожиданного он не сказал, но феномен чужого мнения,

произносимого от первого лица как своё, показался мне

захватывающим.

В 2018 году я провёл первое интервью с выпускником

философского факультета, работавшим платным

комментатором в социальных сетях. Уточню, какой именно подвид

троллей меня интересовал: не энтузиасты-шутники (Фил-

липс 2016), а наёмные работники, занимающиеся

продвижением политической повестки (Ong & Cabanes 2018;

Померанцев 2020,45-50). Эта новая профессия и её

философское значение выглядели завораживающими. Чужое

готовое мнение, высказанное от первого лица, и структура

субъекта, которую оно порождает, были отправной точкой.

Затем я обратил внимание на то, что и мнения,

высказанные вне контекста платного троллинга, обладают

сходными свойствами (заёмных, наведённых).

Эта книга посвящена встроенным мнениям* — тем,

которые принимаются в готовом виде и принимаются за

свои. Их свойство — быть «предустановленными», не буду-

-7-

чи прожитыми или продуманными, оборачивается

философской загадкой. Как возможно ничьё мнение, мнение,

за которым никого нет? Такого рода мнение претендует на

то, что принадлежит своему носителю. Оно оказывается

«нативным», подобно тому, как говорят о встроенной в

информационный поток «нативной рекламе»3. Часто выдают

за своё то, что принадлежит кому-то другому. Здесь же

ничейное мнение всячески демонстрирует, что оно именно

ваше, стремится «встроиться» в вас. Такое мнение можно

также назвать «наведённым» или «напускным» (не

обязательно неискренним, а скорее на вас напущенным).

Вполне естественно жить «от сих до сих (dahinleben)»,

«вживаться (hineinleben)» в «собственные» мнения.

Платный тролль присутствует в «своих» мнениях «не всем

сердцем», привык оперировать встраиваемыми

мнениями, но не обязательно быть профессиональным троллем,

чтобы жить в таком режиме: «Да, я живу дальше, смотрю

по сторонам, присматриваюсь к вещам, занимаюсь

позитивными науками, строю математические теории и так

далее; то есть я продолжаю всё это делать. Да, конечно.

Но хотя я и здесь, я здесь "не веем сердцем"» (Husserl

[1926] 2002,10)4. «Не всем сердцем» в рукописи

философа слегка зачеркнуто карандашом; зачёркнутое

написание в контексте приостановки мнений ещё станет

важным. Сама эта стратегия: вживаться в «собственные»

мнения, но до конца в них не «влипать» — позволяет

заметить, как много мнений мы привычно подхватывали,

«не приходя в сознание». С удивлением констатирую: моё

мнение может не совпадать с мнением, высказанным

мной от первого лица. И если мнение было на меня

«напущено», то как сделать так, чтобы оно меня «попустило»

(Burroughs [1953] 2012, 32)?

В Главе 1. я ввожу идею «напускного» или

«встроенного» мнения в контекст «пра-мнения» — «мир как

действительность всегда есть». Затем я разворачиваю три фило-

-8-

софские интуиции: «веру в бытие (Seinsglaube)» Гуссерля,

«разуверение (fortvivlelse)» Кьеркегора и

«недобросовестную веру (mauvaise foi)» Сартра. Я предлагаю

пересмотреть устоявшийся перевод двух последних понятий

(«отчаяние» и «самообман» в переводах Исаева и Коляд ко).

Мой центральный тезис, приводящий эти интуиции во

взаимодействие, таков: вера в бытие, лишённая момента

разуверения — это недобросовестная вера в бытие*.

В Главе 2. я опираюсь на типологию «странных

мыслителей» Смаллиана. Под рубрикой странные мнения* речь

идёт о мнениях, выстроенных по принципу

недобросовестной веры: диковинных, сбивчивых и нестабильных.

Они позволяют не верить в подразумеваемое в них и «не

знать, что не веришь»; тем самым они указывают на

странность мнения как такового, даже так называемого

«нормального». Учитывая такие аспекты мнения как

анонимность и безличность, его можно назвать «своим»

только условно. Я ввожу фигуру «философского тролля»: он

проживает собственные мнения как «странные» и, тем не

менее, продолжает их высказывать.

В Главе 3. я рассматриваю феномен двоящихся мыслей*:

то, как «вера в бытие» пронизана

«недобросовестностью» — впрочем, лишив её этой раздвоенности, мы

окажемся в ситуации «нелепой добросовестности». Я

разрабатываю идею Мангейма о феноменологическом субъекте,

внезапно проживающем собственную идею как

идеологию, «пробуждающегося» посреди собственных слов, на

примере высказывания «можно лгать правду». Я также

демонстрирую, как читатель может «проснуться» посреди

текстов Хайдеггера середины 1930-х годов, нарушить

сгущающуюся в них «сомнамбулическую уверенность».

В Главе 4. я разбираю странную модальность как будто

мы всегда так считали*, которую Гуссерль вводит на

примере чтения газет, в контексте работы китайской фабрики

троллей. Вдохновляясь учебным пособием «Политическая

философия русского консерватизма», я рассматриваю не-

-9-

возможное с точки зрения теории Альтюссера

высказывание «идеология говорит: я идеологична». Затем,

отталкиваясь от переписки и рукописей Гуссерля, я разбираю

тему «традиционных ценностей», а также наведённое

встроенными мнениями чувство ненависти, которое

тлеет в нас без нашего непосредственного участия.

В Главе 5. я использую метафору щебечущих машин*

Клее, комментирую «птичью» строчку Хлебникова

(«тарарахнул зинзивер»), помещённую в контекст

патриотического шпионского романа, и обсуждаю фигуру

Бога-обманщика в «Семнадцати мгновениях весны». Я противопоставляю

установке Мюллера: «верить нельзя никому, даже себе; мне

можно» позицию мета-тролля, говорящего «мне тоже не

надо верить». Описывая гипотетическую инфильтрацию

фабрики троллей писателем-концептуалистом, я также

распространяю идею Пригова о произведениях как «отходах

деятельности фантома» на область «мнений» платных

комментаторов.

В Главе 6. я ввожу рубрику чучхейский реализм*,

которая представляет собой эстетическую стратегию жизни

в «недобросовестной вере»; я также использую эту

рубрику как метафору экзистенциальной вовлечённости,

«вживания» в мир. Я работаю как с концептуальными

персонажами с героями Кафки, Введенского, Жуковского/

Степанцова, Цветаевой/Мамонова и Дика — каждый из

них воплощает один из аспектов «встроенного мнения»

или способ борьбы с ним. Стратегии обессмысливания,

пародирования, деформации встроенных мнений

представляют собой альтернативу таким классическим

инструментам, как индекс' Гуссерля и астериск* Гарфинкеля.

Я буду использовать написание терминов,

предложенное Гарфинкелем: курсивом и с астериском* — оно будет

указывать на то, что слово употребляется не в

повседневном или позитивно-научном, а в философски

модифицированном значении. Такого рода написание — это пригла-

— ю —

шение читателю приостановить привычные значения

слов и выражений. Можно сказать, что все астериски*

в этой книге отсылают к одному тезису:

*привычное значение завело бы нас в тупик, оно должно

быть смещено, претерпеть превращение.

Также по ходу текста будут вводиться другие

специальные способы написания: надстрочноеиндекс,

подстрочное . зачёркнутое и д.в оящееся — каждое из

подтекст* -**^*-f***v **+* ^д в о я^щ е е с я *s^^x.

них будет акцентировать ту или иную особенность

наведённого мнения*.

«Напускные мнения» имеют не совсем то значение,

которое в них вкладывал их носитель: их статус

трансформирует их смысл. Поэтому мнение тролля я

маркирую индексоммнение тролля и предлагаю рассматривать его

как, вероятно, заданное мнение, «мнение

предположительно заданное». Здесь сохраняется неразличимостьзадан

ного мнения тролля у, собственного мнения тролля Ляже КОГЛЯ ПЛаТНЫЙ

тролль даёт мне интервью и высказывает «собственное

мнение», эта неразличимость сохраняется, более того,

подозрение в неразличимости «собственного» и

«заданного» мнения начинает затрагивать и так называемое

«нормальное» мнение.

Реутов, Олъгино

2018-2020

I. Недобросовестная вера в бытие

Напускное мнение

Можно составить мнение, а можно «напустить на себя»

уже готовое мнение. Кажется, что самому составить

мнение — значит быть непредвзятым, но ведь оно будет

составлено из уже существующих элементов. Так в чём же

тогда разница между «своим» и заимствованным

мнением? В первом случае я хотя бы участвовал в процессе: его

составлял; так ведь и во втором случае я участвовал: его

на себя «напускал» — в первом случае связывал элементы,

во втором пропускал через себя уже налаженную связь.

Требование составлять каждое мнение самостоятельно,

принятое всерьёз и выполняемое с «нелепой

добросовестностью», застопорило бы большинство повседневных

и научных занятий.

Ситуация усложняется: часто, когда я считаю, что

составил мнение, на деле я его на себя напустил. Хуже того,

я напустил на себя мнение о том, что я мнение составил.

Обнаруживаю в себе готовые, встроенные мнения* — те,

которые ни я, ни кто-то мне знакомый не составлял.

Ловлю себя на «наведённых» мнениях, которые «бледнеют»

и «истончаются», если на них обратить внимание, но не

исчезают до конца. Как и наигранные чувства,

«напускные» мнения могут отчасти вводить в заблуждение того,

кто высказывает их от первого лица; правда, остаётся

смутное воспоминание об их искусственном характере;

затем память вырождается в растерянный вопрос: с чего

я это взял?

-15-

Но что если есть такая профессия: мнения на себя

напускать? Кто-то по долгу службы делает себя

распространителем «напускных мнений». При всей кажущейся

зловредности такого рода занятий, платный тролль всего

лишь преследует сиюминутные политические цели, но

при этом поставляет нам бесценный материал наводимых

им мнений. Готовые мнения (высказанные от первого

лица), о которых мы точно знаем: их впустили в себя только

на время, — запускают в нас перепросмотр наших

«собственных» мнений, которые на поверку оказываются не

такими уж и собственными.

Как мнение может быть «напускным»? Это значит, что

за ним никто не стоит, «там» никого нет. В случае

напускных чувств их скорее имитируют, чем испытывают; в

случае напускных мнений имитируется «поза»,

пропозициональная установка первого лица единственного числа

«я считаю», притом, что никто не «считает». Я говорю:

я считаю, что идёт дождь*5, притом, что я на самом деле

никак не считаю, у меня нет мнения на этот счёт. Я

говорю: Ох уж эти новости Евросоюза. Никогда бы не подумал,

что они такие крысымнениетралля,6 притом, что на самом деле

я так и не думал, я сдал своё «я» внаём, чтобы в нём

«завелось» это мнение. Проблема состоит в этом «на самом

деле*», само выражение «действительность*» — это клубок

«напускных» мнений.

Что останется, если приостановить «наведённые»

мнения? За ними зияет пра-мнение (Urdoxa), мать всех

мнений. По крайней мере, такова стратегия

феноменологической философии: увидеть за ними тезис «мир как

действительность всегда есть7 ("die" Welt ist als Wirklichkeit

immer da)» (Husserl [1913] 1950, 63) или, в упрощённой

формулировке, «вот он мир». Банальный тезис

оказывается завораживающей загадкой: одновременно само собой

разумеющимся и непонятным. Это не просто одно из

мнений, а «всем мнениям мнение»; то же касается его

«напускного» характера: если в случае простого «заёмного»

-16-

мнения неясно, где я его подхватил и как от него

избавиться, то в случае пра-мнения оно всегда уже подхвачено

и проросло во все отдельные мнения. Приостановка пра-

мнения демонстрирует, что кроме «наведённых» других

мнений может и не быть. В таком случае «собственное»

будет просто другим способом наведения.

«Естественная установка», стоящая на тезисе вот он

мир* у не является установкой в собственном смысле, так

как её никто не занимал, скорее это она всех «заняла»

(Белоусов 2019,16; Ришир 2015, 316). Приостанавливая

«напускные» мнения, обнаруживаешь пра-мнение,

приостанавливая пра-мнение, не обнаруживаешь никого, только

прежнюю железобетонную веру в бытие мира. Я

попытаюсь показать, что «вера в бытие мира» содержит в себе

лакуны, «разуверения», знает о них и, тем не менее,

пытается их игнорировать — в этом смысле является

«недобросовестной» верой. «Недобросовестная вера»

маркирует «наведённые», «заёмные», «напускные» мнения; они

пропитаны ею. Через напускные мнения* пра-мнение

(вера в бытие*) пустило в меня корни.

Вера в бытие

С точки зрения повседневного здравого смысла, идея

о том, что мир не просто-напросто есть, а представляет

собой предмет веры, кажется экстравагантной и

избыточной. Тем не менее, основатель феноменологии предлагает

занять установку, в которой быть — значит иметь смысл

и наделяться значимостью. С этих позиций можно

сказать: бытие мира не столько констатируется, сколько

полагается. В 1930-е годы формулировка заостряется:

«мир — это имеющий значимость смысл и ничего

больше» (Husserl [1932] 2008, 725).

На протяжении десятилетий фрайбургский философ

стремился сделать темой молчаливо подразумеваемый

в повседневной и научной практике тезис «мир в качестве

действительности всегда есть». Он был заворожен

одновременной самопонятностью и непонятностью этого

тезиса, тем, что он верен и одновременно представляет

собой предмет веры. С его точки зрения, на «веру в мир»

у нас есть «исходное право»8, но от этого она не перестаёт

быть верой. Его интересовало то, насколько мы

«инвестируем» себя в мир, выдаём миру «кредит доверия»:

наделяем его значимостью, скорее примысливаем,

предвосхищаем и припоминаем его, чем собственно воспринимаем.

Даже восприятие не даёт надёжной почвы: «внешнее

восприятие — это постоянное притязание осуществить что-

то, что оно по сути своей осуществить не в состоянии»

(Husserl [1920] 1966, 3). Гуссерлевское понятие вера в бы-

-18-

mue* (Seinsglaube) восходит к декартовскому кредиту

доверия (creance), юмовской вере и согласию (belief, assent),

развивает эти интуиции, применяет их не только к

воспринимаемым предметам, но и к самому бытию мира.

Бытие мира в качестве действительности как вечно

отсроченное в своём исполнении обещание, как никогда до

конца не подтверждаемое притязание, как презумпция —

из такой странной перспективы нам предлагает мыслить

Эдмунд Гуссерль. Чтобы заострить: не накопленные

знания представляют собой предмет веры, предметом

подтверждаемой и опровергаемой веры оборачивается само

бытие мира и вещей в мире. Если вспомнить звучавший

недавно тезис о том, что идеология — это «дополненная

реальность» (iiiek 2017), то можно сказать: смысл этого

гуссерлевского понятия как раз и состоит в том, что

реальность всегда уже дополнена — вера в бытие* это и есть то,

чем она каждый раз дополняется.

Мы имеем дело с верой в бытие*, когда претендуем,

что нечто «просто-напросто есть». Философская

интуиция, свёрнутая в этом понятии, говорит о том, что

вживаться в мир, который «просто-напросто» есть, и не

задавать вопросов о том, что это значит — естественно. Тем

не менее, естественность, с который мы вживаемся

в мир, маскирует странность происходящего. Сделав веру

в бытие* темой обсуждения, тем самым мы не порвали

с ней, а приостановили её. Впрочем, в повседневном

и позитивно-научном контексте инерция «естественной»

веры всегда оказывается сильнее философа, побеждает

его всякий раз «неизвестным для него способом» (Хармс

[193712000,314).

Согласно этой непривычной философской установке,

вера в бытие* не выдаётся раз и навсегда в полном

объёме, а «пульсирует»: прибывает и убывает. Например, в

ходе рабочего дня платный тролль пишет: Отчаянно не

понимаю, почему в России имеет место быть оппозиция.

Кого-то что-то не устраивает? Прошу ехать в Европу на

-19-

гей-фестивалимнеН11етролля. В рамках этого сообщения он

полагает существование оппозиции как того, что «имеет

место быть», но что непонятно, необъяснимо. На другой

день он напишет, что нет никакой оппозиции, а есть

только клоуны, спонсируемые Западоммнениетралля. В той

смысловой реальности, которую производит фабрика троллей,

оппозиция то есть, то её нет, её существование «мерцает»,

то наполняется бытийной верой, то опустошается.

Для поддержания смысловой структуры

действительности создаётся отдельная фабрика; окружающих нужно

непрерывно убеждать, что мы живём в лучшем из

миров — здесь в основе лежит интуиция неустойчивой

реальности, которую нужно поддерживать, чтобы она не

рухнула. Нужно направлять процесс полагания бытия, то

и дело вдыхая в него бытийную веру.

Чтобы детальней разобрать динамику бытийной веры,

мне понадобятся термины разуверение* и

недобросовестная вера*. Традиционные варианты перевода этих

понятий Кьеркегора и Сартра: «отчаяние» и «самообман»;

зачем же понадобилось корректировать устоявшийся

перевод?

Разуверение

Уж я не верю увереньям,

Уж я не верую в любовь,

И не могу предаться вновь

Раз изменившим сновиденьям!

Слепой тоски моей не множь.

(Баратынский [1821] 2002а, 236)

Датское fortvivlelse происходит от слова «сомнение»,

tvivl; к варианту перевода «разуверение» меня

подтолкнула элегия Баратынского с таким названием: это слово

позволяет подчеркнуть не только утрату надежды («чаяния»),

но и углубление в сомнении.9 Разработанное датским

родоначальником экзистенциальной философии понятие

разуверение* (в привычном переводе «отчаяние») очень

характерно, прежде всего, своей «безвыходностью»: если

вы считаете, что вы его не испытываете, значит оно уже

полностью овладело вами. Оно подразделяется на (а.)

разуверение, которое не подозревает о себе, и (б.)

разуверение, осознающее своё существование; последнее, в свою

очередь, дробится на (в.) разуверение, когда не желают

быть собой, и (г.) разуверение, когда желают быть собой

(Кьеркегор [1849] 2019, 39-93). «Разуверение» тотально:

оно покрывает осознанное и неосознанное, наличное и

отсутствующее. Более того, благодаря ему и можно увидеть

разницу между осознанным и неосознанным,

собственным и несобственным — происходит раскол, они начина-

— 21 —

ют «двоиться». Серен Кьеркегор спрашивает: «разве

разуверение не есть то, что называется "двоящиеся мысли"»?10

Благодаря «разуверению» мысли двоятся. Вариант

перевода «разуверение» (с двумя «разнонаправленными»

приставками) частично передаёт эту раздвоенность.

Итак, «разуверение» повсеместно, неизбежно, а его

мнимое отсутствие — это его самая тяжёлая и самая

распространённая в мире форма. Датский философ здесь

осознанно заостряет: «то, что называют миром — это и есть

разуверение, не знающее о себе» (Kierkegaard [1849] 1905,

157). Эту фигуру мысли будут в дальнейшем варьировать

экзистенциальные мыслители; парадоксальным образом,

благодаря повсеместности «разуверения» может стать

заметна несамотождественность человеческого

существования. На место повсеместного «разуверения» с его «слепой

тоской» в экзистенциальной философии XX века заступит

ужас, потаённый и проявленный, подавленная и

проступающая тревога, формы побега от самого себя. По Кьеркего-

ру, я переживаю разуверение оттого, что не хочу быть тем,

кто я есть, и оттого, что хочу быть тем, кто я есть: оно

касается неспособности быть собой. То, что для датского

философа было шокирующим парадоксом, для его

последователей будет отправной точкой.11

Но не обязательно быть экзистенциальным

философом, чтобы прожить все фазы «разуверения». Так,

платный тролль пишет: Наша страна процветает и

стремительно развивается, несмотря на санкциимнение тролля,

причём пишет это как своё мнение, подразумевая

пропозициональную установку «я считаю». В случае если он

искренне, «на голубом глазу» рассказывает о «процветании»

и «стремительном развитии», то он тем самым

культивирует «разуверение, не подозревающее о себе» (а.).

Проблема в том, что ему достаточно сопоставить свою

собственную повседневную жизнь (размер зарплаты, условия

труда) с заявляемым «процветанием» и «стремительным

развитием», достаточно небольшого внутреннего раско-

— 22 —

ла — и «разуверение» станет осознанным (б.). Чтобы

после этого «искренне» рассказывать о процветании и

стремительном росте, ему нужно поправить своё материальное

положение — из рядового тролля стать хотя бы

бригадиром на фабрике троллей, а для этого запустить

«разуверение, когда не желают быть собой» (в.). Если ему это

удастся, то уже и не нужно будет больше стремиться даже

к показной «искренности», он будет уже автором не

комментариев, а техзаданий, которые не предполагают веры,

а строятся по формуле «сегодня формируем мнение о том,

что...». В отличие от будней рядового тролля, сдававшего

в аренду местоимение первого лица, позиция бригадира

не позволяет даже сформулировать претензии на

искреннее высказывание, обманчивое «я считаю, что» заменит

«формируем мнение, что», наступает «разуверение, когда

желают быть собой», когда хотели бы быть прямодушно-

догматичными, но уже поздно (г.).

Тема экзистенциального несовпадения с самим собой,

с опорой на кьеркегоровскую доктрину «разуверения»,

получит развитие в форме: «человеческая реальность есть

то, чем она не является, и не есть то, чем она является»12.

Автор «Бытия и ничто» считал экзистенциальное

несовпадение с самим собой условием возможности

«недобросовестной веры» (Сартр 2000, 92; Sartre 1943, 93) —

феномена, описанию которого были посвящены наиболее

захватывающие страницы этого трактата. Благодаря

экзистенциальному несовпадению с самим собой,

недобросовестная вера* (парадоксальным образом)

предшествует добросовестной «вере в бытие». Здесь встречаются

гуссерлевская вера в бытие* и кьеркегоровское

разуверение*, давая начало третьему ключевому понятию этой

главы.

Недобросовестная вера

Привычный вариант перевода mauvaise foi как

«самообман» передаёт только один из аспектов смысла и не

сохраняет отсылку к теме «веры в бытие» мира.

Предыстория этого понятия — юридическая и связана с

добросовестными или недобросовестными намерениями

собственника или сюзерена; главным было обезопаситься от

ситуации, когда продают то, чем не владеют, а, даруя

права, не собираются их соблюдать. Если обратить это

понятие на самого приобретателя: «я действовал,

руководствуясь недобросовестной верой (mala fide), если я приобрёл

у кого-то вещь, несмотря на то, что я знал: она ему не

принадлежит» (Nemitz 2013)13. Постепенно юридическое

значение вытесняется моральной оценкой: неподлинность,

неискренность и самообман. Жан-Поль Сартр использует

как повседневное употребление этого выражения, так

и полемическую перекличку с «бытийной верой»

Гуссерля. Например, выдавая кредит доверия «внешнему

восприятию», мы знаем: оно что-то обещает (мир в качестве

действительности), но это больше, чем оно способно дать,

тем не менее, мы ведём себя так, как если бы были вполне

убеждены; мы «покупаем» товар, закрывая глаза на его

непонятное происхождение. Учитывая кьеркегоровский

мотив разуверения* и его развитие в виде мотива

экзистенциальной несамотождественности, Сартр хочет

показать, что вера в бытие* не монолитна, в ней есть свои

лакуны, замаскированные провалы и трещины.

-24-

Было бы ошибочно понимать недобросовестную веру*

как лживость, скорее она «постоянно колеблется между

добросовестной верой и цинизмом», в соответствии с тем,

как «мир колеблется между бытием и видимостью»14.

Здесь запускается динамика двоящихся мыслей:

пребывающий в недобросовестной вере «думает и не думает о себе

как о пребывающем в недобросовестной вере» (Сартр

2000,102; Sartre 1943,102), отдаёт и не отдаёт себе отчёт

в характере своих мнений. Здесь развиваются гуссерлев-

ские интуиции: «недобросовестная вера» учреждает мир

(истину, мышление, способ бытия объектов), так же как

«бытийная вера» учреждает бытие. Если исследование

веры в бытие* руководствовалось поиском очеввдностей, то

анализ «недобросовестной веры» касается

неубедительных очеввдностей, в отношении которых в режиме

недобросовестности только имитируется убеждённость. Речь

здесь идёт о вере и убеждениях, которые и не стремятся

быть убедительными. «Недобросовестная вера» приняла

«под себя» решение о природе истины и о приемлемом

уровне убедительности.15

Как убедительно показал Михаэль Тойниссен (Theunis-

sen 1995, 181-204; 2005), сартрианская

«недобросовестная вера» также во многом представляют собой развитие

кьеркегоровского понятия «разуверение» (через бегство

от себя, неподлинность и самообман). Но

недобросовестная вера* — это также и понятийный перекрёсток, на

котором разуверение* сталкивается с мотивом веры в

бытие*; в нём в сжатом виде присутствует двойная

экзистенциальная и феноменологическая предыстория.16 Если

развернуть понятие: смысл высказывания о бытии (в том

числе о нашем собственном бытии) может проходить

стадии добросовестной веры в бытие*, разуверения* и

недобросовестной веры*, притом, что сам текст высказывания

остаётся одним и тем же. В качестве отправной точки

возьмём то, как Евгений Минковский описывает одного

из пациентов: «слова "я существую" не имеют для него

-25-

точного смысла»17. Слова «я существую» на этапе

добросовестной «веры в бытие» могут казаться беспроблемной

констатацией; на этапе «разуверения» можно переживать

драматичную утрату смысла этих слов; на этапе

«недобросовестной веры» можно вести себя как ни в чём не

бывало, притом, что прекрасно знаешь: эти слова не имеют

точного смысла. Парадокс заключается в том, что

добросовестная «вера в бытие» уже включает в себя момент

недобросовестности: считая «я существую» беспроблемной

констатацией, уже прекрасно знаешь об отсутствии у этих

слов точного смысла. Внутри добросовестной веры в

бытие* уже запущена работа разуверения*, делающая её

недобросовестной верой*.

Сартр сформулировал парадокс так: «искренность —

это феномен недобросовестной веры»18. Искренность для

него — недостижимый идеал, такой же, каким было

бытие мира в качестве действительности для Гуссерля.

Поскольку действительность работает как бесконечная,

никогда до конца не выполняемая задача (Natanson 1973),

то вера в бытие выдаёт миру «кредит доверия»,

поддерживает его на промежуточных этапах. Стоит ли говорить,

что никаких этапов, кроме промежуточных, в данном

случае и не стоит ждать. В «действительном» мире,

построенном как бесконечная задача, искренность играет сходную

роль невыполнимой задачи. Здесь и вступает в игру

«недобросовестная вера»: она выдаёт невыполнимую задачу

за уже готовое достижение; при этом, по определению

французского феноменолога, «вера — это спайка бытия

со своим предметом, когда объект не дан или дан

неотчетливо» (Сартр 2000, 96,102; Sartre 1943, 97,103). Тогда

вера в бытие* — это спайка явления и действительности,

а именно: действительности, которая не дана или дана

неотчётливо. В бытие мира в качестве действительности

встроено колебание между бытием и не-бытием, но

средствами «недобросовестной веры» оно игнорируется.

Недобросовестная вера* возможна потому, что искренняя

-26-

«вера в мир (Weltglaube)» всегда бьёт мимо цели и знает

об этом. Парадоксальный тезис Сартра состоит в

следующем: чтобы «недобросовестная вера» была возможна,

нужно, чтобы она была встроена в саму искренность.

Искренность (неизбежно мнимая), как и «недобросовестная

вера» — это ускользание, побег от самого себя как от

невыполнимой задачи, побег, встроенный в структуру

действительности.19

Конечно, можно игнорировать момент разуверения*,

встроенный в «добросовестную веру»; более того, такого

рода игнорирование лежит в основе феноменов, которые

я предлагаю называть «странными мнениями» и которые

я буду описывать во второй главе. Странное мнение* —

это мнение, которое включает в себя недобросовестную

веру*. В качестве центрального примера я возьму

ситуацию «платного тролля», размещающего комментарии

заданного содержания в социальных сетях. В данном случае

я предлагаю рассматривать эту экстравагантную

профессию как метафору жизни в «недобросовестной вере», не

вынося моральных оценок. «Платному комментатору»

известно: то, что он заявляет от первого лица — не его

мнение. Я хотел бы указать на то, что недобросовестная вера*,

встроенная в заявляемые им мнения, заставляет смысл

его высказываний «двоиться». Его мысли начинают

делиться на то, что он думает, и те мысли, которые он

должен впускать в себя по долгу службы; его мнения делятся

на те мнения, которых он придерживается и те, которых

он «придерживается» в течение рабочего дня. Наш

«платный комментатор» может оказаться тем, кто увлекался

философией поступка Бахтина, но не сделал философию

своей профессией (Приложение, Интервью №1). Как

бывшему студенту-философу, ему хорошо знакомы утрата

веры, сомнения в себе самом; так как же ему удаётся

игнорировать разуверение* и выдавать недобросовестную веру*

(ему прекрасно известно, что это не его мнения) за веру

в бытие* (мнения и убеждения)?

II. Странные мнения

Диковинные, сбивчивые, нестабильные

Разбирая вопрос о несовпадении высказанного

мнения и веры в подразумеваемое в этом мнении, можно

вспомнить уже однажды описанные в философии типы

странных мыслителей, а именно: диковинного (peculiar)

мыслителя, сбивчивого (inconsistent) мыслителя и

нестабильного (unstable) мыслителя (Smullyan 1986).20 Для

наглядности проиллюстрирую каждый из этих типов

примерами из романов Достоевского. Диковинный*

мыслитель — тот, кто верит в нечто, но не верит в то, что он

в это верит. Например: «Ставрогин если верует, то не

верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он

не верует» (Достоевский 1974, 469). Сбивчивый*

мыслитель — тот, кто верит в нечто и, вместе с тем, не верит

в это же самое нечто. Так: «[Фёдор Павлович Карамазов]

глядит на меня в окно-то и верит и не верит21, а отпереть

боится, это уж меня-то боится, думаю» (Достоевский

1976b, 64). Нестабильный* мыслитель — тот, кто верит,

что верит в нечто, но на самом деле в это не верит. К

примеру: «[по словам Подростка, некоторые] не верят, а

хотят верить, но желание принимают за самую веру»

(Достоевский 1976с, 207).

В нашем случае речь идёт не столько о мыслителях,

сколько о «носителях мнений», поскольку «платный

комментатор» распространяет то, что подумал за него кто-то

другой. Эти мнения сопровождает некая странность*,

причём она касается не содержания мнений, а их структу-

-31-

ры, того, как именно их «мнят». Рядовой носитель мнений

может сам сформулировать некоторое мнение, а может

«подхватить» мнение из услышанного или прочитанного.

Когда этот рядовой носитель мнений высказывает так

называемое «своё» мнение, то обычно он в него верит; он

может заблуждаться разве что в том, что это именно его

мнение, а не чьё-то ещё. В случае «платного

комментатора» заранее известно, что в качестве своего высказывается

чужое мнение. При этом вера в подразумеваемое во

мнении совершенно не обязательна, и это отсутствие веры

в содержание «собственного» высказывания может

вызывать странные* эффекты, в зависимости от того, во что

именно в своих словах он не верит.

У каждого из странных* носителей мнений есть

характерное слепое пятно:

- для диковинного* носителя мнений таким слепым

пятном является сам характер веры (даже если он во

что-то верит, то он не может признать, что он в это

верит);

- для нестабильного* носителя мнений слепое пятно

заслоняет содержание веры (он обманывается,

считая, что верит во что-то определённое, притом, что

на деле он в это не верит);

- в случае сбивчивого* носителя мнений слепое пятно

мешает ему увидеть несовместимость веры и

отсутствия веры в одно и то же (он заслоняется от

противоречивости «собственных» мнений).

«Платный комментатор» может в рамках одного

рабочего дня проходить фазы диковинного*, сбивчивого* и

нестабильного* носителя мнений.

Почему же «платный комментатор» как диковинный*

носитель мнений не может так просто признать, что он во

что-то верит? Дело в том, что для того, чтобы признать,

что именно он (а не кто-то другой) во что-то верит, ему

нужно сначала признаться, что он не является автором

«собственных» мнений, то есть обесценить собственные

-32-

высказывания, и, одновременно, утвердить настоящего

себя, который является автором собственного

высказывания. Он должен верить и не верить в то, что он автор

«своих» мнений, то есть он должен стать сбивчивым*

носителем мнений. Если ему это удастся, то он начнёт считать,

что верит в те мнения, которые высказывает, забывая

о том, что эти мнения сформулированы в техзадании,

и его задача как временного их носителя — сделать так,

чтобы другие их подхватили. Подхватить их самому было

бы ошибкой, для «платного комментатора» важно

своевременно опустошать накопившийся набор готовых

мнений, освобождая место для новых, которые ещё только

предстоит транслировать.

Странные* носители мнений с их блуждающим

слепым пятном позволяют обратить внимание на застывшее

слепое пятно рядового носителя мнений: он считает

«свои» мнения действительно своими. То есть в нашей

повседневной и позитивно-научной практике нам успешно

удаётся игнорировать недобросовестность*, входящую

в веру в бытие*.

Обычно мы исходим из того, что мнение должен кто-то

«мнить», «иметь в виду», «полагать». В случае «платного

комментатора» подмена осуществляется не на уровне

сообщения «Политики ЕС — одни слизняки и прихвостни

американцев», а на уровне пропозициональной установки

«я считаю, что...». Так считают за меня, а я должен делать

вид, что я так считаю (даже если я так действительно

считаю). Интересно, что последнее высказывание в полном

виде звучит так: Политики ЕС — одни слизняки и

прихвостни американцев. Вообще своего мнения нетмнениетролля.

Если вчитываться в него, то можно найти нечто

завораживающее; его смысл гораздо глубже и богаче, чем может

показаться на первый взгляд. На уровне молчаливо

подразумеваемой пропозициональной установки «я думаю,

что...» высказывание обманывает (на самом деле это тех-

задание думает за меня), но на уровне содержания оно

-зз-

проговаривает истину о самом типе произнесенного

высказывания: своего мнения нетмнениетролля. Внутри мнения

о бесхребетности европейских политиков (политики

ЕС — одни слизнякимнеинетролля) против воли «платного

комментатора» в свёрнутом виде содержится

мета-высказывание, относящееся к тому типу речи, который он сам

практикует (вообще своего мнения нетмнение тролля). Сходная

ситуация описана в недавнем исследовании о троллях:

некто задавал «вопрос более острый (и ироничный), чем ему

казалось» (Филлипс 2016, 142), задевая этим вопросом

самого себя.

Отталкиваясь от высказывания платного

комментатора, я предлагаю рассмотреть, какие трансформации

претерпевает вера в бытие*у когда сквозь неё проступает

недобросовестная вера*. При разборе этих превращений

веры в бытие* можно идти по смаллиановской

классификации странных* мнений. Тогда диковинная вера в

бытие* представляет собой полагание бытия, незаметное

для полагающего. Диковинное* полагание бытия касается

бесхребетных политиков-слизняков и предполагаемого

автора высказывания — честного правдоруба. В

высказывании нашего комментатора молчаливо подразумевается,

что он сам есть, у него, в отличие от политиков Евросоюза,

есть своё мнение. Но в каком смысле он есть и в каком

смысле это его мнение? Стоит задать этот вопрос, и мы

перемещаемся в фазу сбивчивой веры в бытие*. Речь идёт

о полагании бытия, которое противоречит само себе.

«Платный комментатор» прекрасно знает, что это не его

мнение, что в данном случае своего мнения нет скорее

у него, чем у кого-то другого; более того, его самого нет

в этом высказывании; высказывание полагает бытие

фантомного правдоруба, разоблачающего бесхребетных

слизняков. В таком случае произнесённые мнения

оказываются не высказываниями, а «отходами деятельности

фантома» (Пригов 2004,255). Странное* мнение, которое

он высказывает, одновременно полагает бытие (своего

-34-

мнения, субъекта искреннего высказывания) и

зачёркивает его. «Платный комментатор» работает посменно,

«два через два». Представим себе, что он после трудового

дня пришёл домой и автоматически начал

воспроизводить в бытовом разговоре те клише, которые двенадцать

часов подряд распространял в социальных сетях. Стоит

нашему комментатору поймать себя на слове, заметить

странность* происходящего, усомниться: он ли «автор»

мнений, которые высказывает, он окажется в фазе

нестабильной веры в бытие*, в ситуации полагания бытия,

вводящего в заблуждение полагающего. Он будет спрашивать

сам себя, верит ли он тому, что говорит. Вместо того

чтобы верить тому, что он сам говорит, он будет только

хотеть верить тому, что говорит. Отсюда его может

выбросить обратно в фазу диковинной веры в бытие*, когда он

будет полагать бытие, но не верить тому, что он

осуществляет полагание бытия.

Мы оказались внутри аттракциона, который очень

напоминает кьеркегоровское круговое движение

разуверения* (от забвения себя к осознанию себя, от

осознанности к побегу от себя, от нежелания быть собой к желанию

быть собой, и обратно к забвению себя). Мы можем быть

благодарны прагматичному платному комментатору,

пожертвовавшему своей субъектностью, поскольку

можем теперь заглянуть в бездну странных* мнений.

Теперь обратим эту интуицию на самих себя. «Нормальный»

(в смысле Smullyan 1986 — то есть не-диковинный*)

носитель мнений устроен так, что обходится без

диковинных* мнений: он верит во что-то и верит в то, что он в это

верит. Но тогда скорее с нормальным* (а не с

диковинным, сбивчивым или нестабильным) носителем мнений

что-то не так. Двоящиеся мысли показывают нам, как

сквозь одно проступает другое, например

недобросовестная вера* сквозь веру в бытие*. (Например: я, с одной

стороны, верил в это, потому что я понимал, что

существует вот эта агитационная платформа, агитацион-

-35-

ная политика; а верил ли я фактически в то, что я

писал? — естественно, нетсобственноемнениетролля — из интервью

Комментатора №1).

Я предлагаю, корректируя классификацию «странных

мыслителей» Смаллиана, говорить скорее о диковинных*,

сбивчивых* и нестабильных* мнениях, поскольку это

могут быть фазы, которые по многу раз за день проходит

странный* носитель мнений. Я предлагаю рассматривать

нестабильность как свойство мнения, а не как

характеристику его носителя: такого рода мнение устроено так, что

навязывает временному носителю — тому, кто его

подхватил — свою нестабильность. Итак, странный* носитель

мнений а. говорит нечто; б. не верит в то, что говорит;

в. не знает, что не верит в то, что говорит. Но разве можно

не верить и не знать, что ты не веришь? Кьеркегор

описывает эту ситуацию, говоря о несознаваемом разуверении*:

некто не верит в Бога, хотя думает, что верит. Сходный

феномен описывает Сартр, говоря о нарушенной вере,

которую заслоняет недобросовестная вера*: она даёт

возможность не замечать, что в самом основании веры пролегает

раскол, трещина. «Недобросовестность» и заключается

именно в том, что себе позволяют не замечать, что

исходная вера нарушена. Можно заблуждаться относительно

того, чего ты «на самом деле» хочешь. Но как же можно

заблуждаться в том, во что ты «на самом деле» веришь?

Именно «на самом деле» и составляет основной источник

заблуждений, поскольку за этой рубрикой скрывается

философская головоломка — загадка «действительности».

Опыт говорит нам: «мир как действительность всегда

есть», но не замешана ли здесь некоторая

недобросовестность*? Так не является ли вера в бытие*, притворно не

замечающая круговорота разуверений*, недобросовестной

верой*? Я принял это как центральную гипотезу.

Вера в бытие* вплетена в повседневный опыт: «листая

газету, мы просто считываем "новости", принимаем: то,

о чём в них говорится, действительно есть; так прочитан-

-36-

ное становится нашим мнением, как будто мы всегда так

считали» (Husserl [1936] 1954, 374; Гуссерль 1996, 225).

Зачастую мы впускаем в себя чужое диковинное*,

сбивчивое* или нестабильное* мнение (журналиста, платного

комментатора, случайного попутчика), вместе с ними

полагая существование того, о чём идёт речь. К счастью, нам

свойственно испытывать разуверение*, а оно обнажает

недобросовестную веру*, стоящую позади веры в бытие*.

Анонимные, безличные, «твои»

Платон характеризовал мнение как остановку на пути

внутреннего «разговора», когда «душа» определяется,

понимает, с чем она имеет дело, и больше не колеблется (Те-

этет 189е-190а). Меня интересуют мнения, которые

больше не требуют внутреннего разговора «души» с самой

собой, не проходят стадию колебания, попадают на

бумагу или экран, минуя «сознание». Речь идёт о мнениях, не

проходящих этапы внутреннего разговора, о мнениях,

которые можно формулировать «не приходя в сознание»,

о мнениях, которые не являются моими в полном смысле

слова, поскольку их не подготавливает никакая моя

внутренняя работа. Несмотря на то, что я высказываю такие

мнения, они не в полной мере мои, и я не знаю, откуда

они во мне «всплывают», чьи они, поэтому предлагаю

называть их анонимными мнениями*. Я не знаю их

источник, но они возникают во мне. В этом случае, вместо

«остановки на пути мышления», я имею дело с чередой

остановок, интервалы между которыми я не проезжал или

проезжал только автоматически.

В дневнике за 1 марта 1897 года Толстой оставляет

запись:

Я обтирал пыль в комнате и, обойдя кругом, подошёл

к дивану и не мог вспомнить, обтирал ли я его или

нет. [...] Если бы кто сознательный видел, то можно бы

восстановить. Если же никто не видал или видел, но бес-

-38-

сознательно; если целая сложная жизнь многих людей

проходит бессознательно, то эта жизнь как бы не была.

Так что жизнь — жизнь только тогда, когда она освещена

сознанием.22

Здесь интересно временное смещение из настоящего

в свершённое прошлое: я проживаю кусок жизни, «не

приходя в сознание», и вот уже эта жизнь «не была». Теперь

только задним числом можно пытаться

реконструировать, откуда взялись мнения, возникшие в это странное

спрессованное время. Анонимное мнение* отмечает

автоматически прожитое, прожитое как бы без моего участия.

Кто прожил этот кусок жизни за меня, кто оставил после

себя это мнение? Когда привычно оперируешь

сложившимися мнениями, полагаешь их как готовые результаты,

«не приходя в сознание», они не являются до конца

твоими. Когда имеешь дело только с результатом, мнение

выглядит «ничьим». Если бы кто-то участвовал в

формировании мнения, то его происхождение можно было бы

восстановить. Если же никто его не «мнил» или мнил, «не

приходя в сознание», то оно, в некотором смысле, ничьё.

Мнение принадлежит мне, если оно освещено

«сознанием», в противном случае — оно присутствует во мне как

артефакт. Для Толстого бессознательно прожитого «как бы

не было»: оно не столько проживается, сколько ставит

перед фактом проживания. Напротив, об анонимных

мнениях* нельзя сказать, что их «как бы нет» — они есть в

полной мере, а вот их носителей, произносящих их «не

приходя в сознание», действительно в момент

произнесения «как бы нет».

Классик отечественной психиатрии отмечает:

«статическая [сомнамбулическая, автоматическая] мысль

бессознательна; но и освободившаяся из кладовой

бессознательной души мысль, то есть мысль активная не всегда

бывает сознательной» (Кандинский [1890] 2018, 372).

Мысль, которая «всплывает» во мне, может быть автома-

-39-

тической, глухо подразумеваемой, как во сне — так

можно пассивно мыслить, «не приходя в сознание». Например,

шёл по улице и вдруг подумал: «Розеншток-Хюсси»;

почему розеншток, зачем хюсси? Но и то, что «я думаю» от

первого лица, мнение, которое «я» как бы активно

формулирую, может оказаться зомби-мыслью, у которой «темно

внутри»23. Меня может не оказаться в «моём» мышлении.

Но в каком смысле мнения анонимны (их автор

неизвестен)? Это же должен быть «я». Стоит уточнить, что речь

пока шла о «безличных», то есть «ничьих» мнения. Как же

автор моего мнения может быть неизвестен? Это ведь моё

«безличное» мнение. Является ли мнение безличным

в том же смысле, в котором говорят о безличных

предложениях, вроде «Смеркалось. Подмерзало»? В них не

упоминается подлежащее, но оно подразумевается. В моих

безличных мнениях*, наоборот, я упоминаюсь, но не

подразумеваюсь!

Безличная форма суждения способствует тому, что

я начинаю приписывать анонимное мнение* себе, сдаю

ему в аренду форму первого лица. Анонимное мнение*

выдаёт себя за моё личное мнение, высказанное в форме

безличного мнения*. Что значит носить в себе чьё-то чужое

мнение и не отдавать себе отчёт в том, что оно не ваше?

Не верить и не знать, что не веришь

Несколько страниц выше уже вводилась

классификация «странных мыслителей» (диковинный мыслитель,

сбивчивый мыслитель, нестабильный мыслитель). Я

предлагал говорить скорее о нестабильных мнениях, поскольку

это могут быть фазы, которые проходит странный

носитель мнений*. При этом стоит рассматривать

нестабильность как свойство мнения, а не как характеристику его

носителя: оно устроено так, что навязывает временному

носителю свою нестабильность. Итак, в случае

нестабильного мнения странный носитель мнений* а. говорит

нечто; б. не верит в то, что говорит; в. не знает, что не верит

в то, что говорит. Но разве можно не верить и не знать, что

ты не веришь? («Нельзя чихнуть и не знать, что ты чихнул»

Руднев/Милн 1996, 61, 194). Можно. Можно считать, что

веришь в Яхве, но на деле приносить жертвы Ваалу24 — это

вера в режиме ддвдоояящщииххссяя мыслей.

Сходный феномен описывает Сартр, говоря о

нарушенной вере, которую заслоняет недобросовестная вера*25.

«Недобросовестная» вера даёт возможность не замечать,

что в самом основании веры пролегает раскол, трещина.

Французский экзистенциалист, говоря о такого рода

бездумной вере, использует идиому «вера угольщика (foi du

charbonnier)» (Sartre 1943,120-121), русский романист —

остроту «верит как баба Акулина» (Толстой [1896] 1954,

62-63), но совсем не обязательно быть угольщиком или

бабой Акулиной, достаточно просто избегать разувере-

-41-

ния*. «Недобросовестность» заключается именно в том,

что себе позволяют не замечать: исходная вера нарушена.

Можно заблуждаться относительно того, чего ты на

самом деле* хочешь: «он на том месте на коленях стоял,

брата вымаливал, от всей души, как ему казалось, от всей

своей больной совести, а получил кучу денег» (Стругацкий Α.,

Стругацкий Б. 1981, 34). Но как же можно заблуждаться

в том, во что ты на самом деле* веришь? Именно «на

самом деле» и составляет основной источник заблуждений,

потому что совершенно неясно, что это такое.

Стоит сосредоточиться на ситуации, когда долгое

время «не веришь и не знаешь, что не веришь» и вдруг

узнаёшь, что уже давно не верил. Такую ситуацию можно

назвать пробуждением*. Я обнаруживаю себя посреди

странного мнения*, которое я, как считается, разделяю.

Один из главных теоретиков идеологии XX века, Карл

Мангейм описывает родственный феномен: некто «вдруг

переживает идею как идеологию». Важно подчеркнуть,

что речь идёт об «идее», которую «нащупывают» в себе как

инородное тело.

Феноменологический субъект, который вдруг

переживает идею как идеологию, тем самым ставит себя вне

особой идеологической сферы, теоретически отрицать или

ставить под сомнение которую уже потому невозможно,

что ставящий её под сомнение или отрицающий всё ещё

продолжает участвовать в полагании того, что

предписано (хоть и с противоположным знаком). (Mannheim

[1926] 1964, 390)26

Мангейм описывает только один феноменологический

режим погружённости в идеологию. Я предлагаю

описывать феномены идеологического погружения и

выныривания (пробуждения), когда «не веришь и не знаешь, что не

веришь», узнаёшь, что уже давно не верил, с удивлением

смотришь на то, что только что было «твоей» верой, чтобы

-42-

вновь в неё погрузиться. Речь идёт о странной

совмещённой перспективе, когда одновременно смотришь из своих

глаз и видишь себя со стороны, откуда-то «с потолка»

(«под потолком сидит душа» Введенский 2013,116). Если

вернуться к схеме Мангейма: он «вдруг переживает» нечто

и тем самым «ставит себя вне его сферы»; я бы уточнил:

оказывается и внутри, и снаружи. Вера в бытие* — на

месте, но через неё сквозит недобросовестная вера*.

Вдруг переживается то, что раньше только молчаливо

подразумевалось. Это не значит отрицать или

сомневаться, это значит обнаружить себя посреди автоматического

действия (в смысле Толстого и Шкловского). «Не веришь

и не знаешь, что не веришь», обнаруживаешь, что «не

веришь, не зная об этом», но, как ни странно, продолжаешь

«верить, зная, что не веришь», смотреть на себя с потолка.

Тролль против зомби

Если чужие убеждения в течение

какого-то времени высказываются

от первого лица,... <то> ничего не

подозревающий носитель

начинает против воли их разделять.

(Секацкий 2000,191)

По условиям знаменитого мысленного эксперимента,

философский зомби — это тот, кто ведёт себя также как

вы, но у кого «темно внутри» (Чалмерс 2013,129). В таком

случае, я хочу определить философского тролля как того,

кто ведёт себя так же как вы, но отслеживает в себе

появление анонимных мнений*. У философского зомби темно

внутри, а внутри философского тролля время от времени

вспыхивают чужие мнения, которые он на время выдаёт

за свои. Существует приложение, позволяющее

отслеживать по IP-адресам сообщения троллей, но нет такого

приложения, которое позволило бы отслеживать тролля во

мне самом. Можно было бы сформулировать кредо того,

кто просматривает свои мнения ради выявления

анонимных: никогда не спрашивай, в ком бьётся сердце тролля,

может быть, оно бьётся в тебе*.

Проведу мысленный эксперимент и поставлю себя на

место «платного комментатора в социальных сетях,

выпускника философского факультета», с которым я беседо-

-44-

вал в 2018 и в 2020 году. Описанное ниже носит

вымышленный характер, все совпадения случайны*:

Заинтригованный феноменом чужого мнения,

произносимого от первого лица, я решил провести полевое

исследование с погружением и устроился работать на

«фабрику троллей». Первым условием было приостановить

имевшиеся суждения и предубеждения против такого

рода занятий. Не осуждать, а наблюдать: высказывать чужие

мнения и вести полевой дневник — такова была моя

задача. Передо мной стоял моральный барьер — мне

придётся выражать мнения и убеждения, которые я не

разделяю; с другой стороны, мной руководил исключительно

исследовательский интерес. Я решил, что это оправдывает

произнесение чужих мнений, и я не буду считать себя

в чём-либо виноватым. В этом отношении я не буду

отличаться от моих будущих коллег, которые высказывают

чужие мнения не потому, что они их разделяют, а потому,

что им нужно платить за квартиру. С другой стороны, я

буду делать это из чисто философского интереса к феномену

«чужих мнений, выдаваемых за свои». Оставался

технический вопрос, что делать с теми деньгами, которые я буду

получать за выполняемую мной роль. Не сделают ли они

меня соучастником того, за чем я только наблюдаю? Я

решил подумать об этом позже, а если и использовать

деньги, то только для поддержки этого исследования.

Я отдавал себе отчёт в том, что важно соблюдать

технику безопасности, так как чужие мнения, которые

произносишь как свои, незаметно становятся твоими, поэтому

регулярно избавлялся от накопленных за рабочий день

мнений. Для этого я придумал специальную

гигиеническую процедуру: в свободное от работы время я вёл

анонимный блог «Исповедь бота», в котором коротко, но

искренне исповедовался неизвестным читателям во всех

мнениях, которые я пропустил через себя за день — благо

они были достаточно однотипными и позволяли

резюмировать себя в нескольких абзацах. Это была ёрническая

-45-

«исповедь», — в качестве модели я взял неоконченный

роман «Тварь неподсудная» (Пригов [2004] 2013, 413-488).

Я сохранял дистанцию, подчёркивая, что я не разделяю те

мнения, которые транслирую на протяжении

двенадцатичасовой смены (по графику день/ночь/два выходных).

Я собирался впустить в себя тролля, но не собирался

проживать «его» мнения «всем сердцем». Как не влипать

в то, что ты пишешь изо дня в день? Я разработал для себя

технику: в ходе рабочего дня я мысленно нейтрализовы-

вал то, что писал, так оно становилось для меня

безвредным. Например: С таким лидером как наш президент ГФ

нам не о чем беспокоиться. Это настоящий вожак,

который не допустит, чтобы его страна разваливалась!

Возник интересный парадокс: даже когда мне в уста

вкладывали безвредные мнения, с которыми я был

согласен, я, в некотором смысле, лгал (выдавая безличное

мнение* за личное мнение). «Мои» мнения начали

расслаиваться на «мнения» и мнения*.

Если меня нет, то всё дозволено

В отношении каждого высказанного мной мнения

можно было спросить: моя ли это «мысль» или

запущенный «паразит», не является ли оно чужим? Я часто

вспоминал рассказ Леонида Андреева «Мысль», в котором

сквозь мысль «я притворяюсь сумасшедшим» постоянно

проступало я действительно сумасшедший*, а сквозь

«я действительно сумасшедший» проступало я

притворяюсь сумасшедшим*: «Когда доказывает, что здоровый,

так и видишь сумасшедшего in optima forma, а начнёт

доказывать, что сумасшедший, — хоть на кафедру сажай

лекции читать молодым докторам, такой здоровый»

(Андреев [1914] 1989, 249). Так и в моих репликах сквозь

пропаганду проступала исповедь, а сквозь исповедь

проступала «нативная реклама (native ad)». (Есть люди,

которые информацию об окружающем мире черпают из

методичек, а умения и навыки имеют только те,

которые нужны куратору А есть люди, которые учатся

новому и совершенствуют себя. Для таких людей есть

канал @###: лучшие бесплатные курсы, семинары,

интенсивы*).

У тролля может не быть никакого мнения по вопросу,

о котором он должен высказываться, в таком случае

сквозь готовое мнение, которое он должен

транслировать, проступает апатия. Звучит: «Политики ЕС —

слизняки, вообще своего мнения нет». Сквозь него проступает:

α . Так выглядит послание в ре-

Я высказываю чужое мнение, своего у меня нет ^^ г

-47-

жиме двоящихся мыслей: «Те, у кого нет своего мнения —

слизняки; * ».

' и один из них, может быть, я

Что значит получать инструкции о том, как я должен

думать? Я не обязан так думать, достаточно только делать

вид, что я так думаю, в расчёте на то, что так начнут

думать другие. Мне поступало техзадание с формулировкой

«формируем мнение о том-то». «Формируем мнение

о том...» — что это значит? Разделяем ли мы его? Это не

важно. Я формирую у других мнение о том, к чему я

безразличен. Или точнее, моё мнение нерелевантно:

согласен ли я или не согласен с тем, что пишу, не должно влиять

на то, что я пишу — на это должно влиять техзадание. Моё

мнение не должно влиять на то мнение, которое я

высказываю: совпадают они или нет — это должно быть со

стороны неразличимо. Моё мнение не должно влиять на «моё

мнение».

Чем это отличается от лекций, которые я слушал в

университете? Мне сообщали, что я должен думать о Спинозе,

Марксе, так? Это не должно было быть так (я должен был

читать первоисточники), но по факту студент, которым

я был, перенимал услышанное, делал его частью своего

мнения. То есть получал инструкции о том, что он должен

думать о Марксе или Спинозе. И чем тогда бездумное

слушание лекций отличается от бездумного выполнения тех-

задания? Тем, что в случае лекций от меня требовалось,

чтобы я нарушил «внутреннюю тишину» и подумал что-то

о Спинозе и Марксе, а при выполнении техзадания

нарушение «внутренней тишины» только помешало бы мне

его выполнять. Лучше всего выполнять техзадание «не

приходя в сознание», ну так ведь и экзамен лучше сдавать

«не приходя в сознание» — иначе провалишься в чересчур

тщательную подготовку одного из билетов и не сможешь

успешно вызубрить их все.

Я читаю комментарий в социальной сети: «Те, кто

гордо называют себя оппозиционерами, на самом деле

обычные алчные людишки, которым только лишь денег на ав-

-48-

то накопить». Затем я понимаю, что это комментарий

платного тролля и его смысл для меня изменяется;

поскольку я не знаю, разделяет он это мнение или нет, я не

знаю, как его нужно понимать, поэтому записываю его

так: Те, кто гордо называют себя оппозиционерами, на

самом деле обычные алчные людишки, которым только

лишь денег на авто накопцтьмнениетролля. В это

высказывание вложено техзадание, а также собственное мнение

тролля (оно мне неизвестно). Я не знаю, что нужно

добавить к этому высказыванию или убавить, чтобы оно стало

выражением его собственного мнения. Предположим,

потом я узнаю, что его собственное мнение совпадает с этим

высказыванием. Казалось бы, оно должно перестать

двоиться, но оно продолжает двоиться в моих глазах, потому

что я не знаю (как, впрочем, не знает и он сам): стало ли

оно его собственным мнением, потому он высказывает

его по долгу службы или, даже если бы он не работал

троллем, он всё равно бы его разделял. Высказывание

продолжает двоиться:

Tje , к τ о г о рлю называют себ-я оппози-

iV к т о г о*рг^д о н а з ы в а ют с е о я о η π о з

пионерами,на самом д.еле о б.ы ч н ы е

и^ц ион е* ρ а м и' н а с а м о м *ч) с л е обычные

а л ч н ы е л юо шки,которым только ли-

а л ч н ы е л кПо и их к и* кот о*р ы м только л

ш ь д,е негна авто накопить.,

ишь "de не г на а в то на копить *

Двоя ш иеся мы ели

Индекс' и астериск*

Работая с мнениями троллей, я уже ввёл несколько

неконвенциональных форм записи: зачёркнутое мнение,

ДА^Л^^А** м*нЛннИиее> мнение, подлинный смысл

которого неизвестен"™"™трш1ЛЯ. У идеи маркировать

«изменённые формы смысла» типографским способом (помимо

традиционных кавычек и курсива) есть два значимых

философских предшественника: астериск* Гарфинкеля и

индекс' Гуссерля.27

В последней книге Гарольда Гарфинкеля астериск

используется как радикальная корректива читательского

понимания, корректива в неизвестном пока направлении:

Иногда для феноменов используются знакомые

наименования, такие, которые можно найти в разговорной речи или

в технической терминологии. Некоторые примеры этноме-

тодологических исследований представляют собой

инструкции; следование инструкциям, детали, структуры или

звонки по телефону. Всё дело в том, что эти привычные

наименования используются тенденциозно. В знакомые

наименования сознательно вкладывается устойчивая,

корректирующая, но скрытая тенденция. Понятие,

употребляемое тенденциозно, записывается с астериском—например,

деталь*. Написание деталь* используется так, что известно:

деталь* значит что-то другое, отличающееся от того, что

читатель объяснит или может объяснить при помощи какого

бы то ни было из разговорных «прямолинейных» значений;

при этом в то же время деталь* используется так, что из-

-53-

вестно: деталь* используется как корректировка

читательского понимания. Намеренно, иногда на основании

достижений предыдущих этнометодологических исследований,

деталь* (или любое другое упорядочивающее* понятие,

записываемое с астериском) используется как цель, задача,

метод или результат, согласно этнометодологическим

методам и правилам, как радикальная корректива. Также

известно, что разъяснение сознательно откладывается; оно

будет проведено на основании последующих исследований.

Известно, что разъяснение будет проведено там, где это

уместно в рамках общей структуры рассуждения, несмотря

на то, что это и не адекватно* ходу отдельной текущей

дискуссии, это будет сделано, по мере того как рассуждение

развивается в ходе текущих исследований. Это будет

сделано в рамках исследований, которые читатель и сам сможет

провести на деле (будь то исследования действительно, а не

предполагаемо проводимые, или даже уже действительно,

а не предполагаемо проведённые). Целиком и

исключительно на этих основаниях деталь* (или любое другое

упорядочивающее* понятие, записываемое с астериском)

используется как радикальная корректива читательского

понимания. (Garfinkel 2002,99,146)28

Кавычки указывали бы на то, что мы имеем дело либо

с переносным значением слов, либо с чужой речью — то

есть было бы известно, «на сколько нужно делить»

сказанное. В случае же с астериском* перед нами значение,

претерпевающее существенную коррективу, чьё направление

пока до конца не известно. Что значит высказывание

Министр обороны, вот кто настоящий мужик! Держит

армию в своих сильных руках! Спасибо вам за это! * если это

не мнение говорящего, а пункт в техзадании? Кто

благодарит министра обороны, оценивает силу его рук и

мужественность? Фабричный тролль в первую очередь мечтает

о приемлемой зарплате, а не о сильных руках министра.

Благодарит ли министра обороны за его мужественность

техзадание? Но что техзадание может знать о сильных ру-

-54-

ках, ведь оно бестелесно? Примерно столько же, сколько

знает робот-метеоролог, отвечающий на мой запрос о

погоде: «0°. Пасмурно. Ощущается как -4°». В каком смысле

ощущается*, «ведь у него же нету ног» (Заходер 1962,

106)29? На сколько я должен делить «его» слова?

Мнения троллей интересуют меня прежде всего тем,

что демонстрируют безличную составляющую так

называемых «нормальных» мнений. Чем наши утверждения

о действительности* отличаются от высказываний о

настоящем мужике, который держит армию в своих

сильных руках*?

Карл Мангейм предложил интересную стратегию работы

с идеологически нагруженным материалом: она состоит

в том, чтобы «разлагать» идеологию.30 Идеологическое

содержание нужно не отрицать или ставить под сомнение,

а выключать (ausschalten), не полагать (nicht setzen)

существование того, о чём идёт речь, и разлагать (zersetzen,

auflösen) его. Мангейм вводит исключительно неожиданное

и недооценённое понятие экзистенциального разъедания

(existenzielle Zersetzung), говоря, что в рамках критики

идеологии «мы имеем дело с экзистенциальным коррозирова-

нием её теоретического содержания» (Мангейм 1998,188).

В случае высказываний фабричного тролля абсурдно

говорить о разоблачении идеологии: идеологический

характер содержания его высказываний и не был сокрыт;

сокрыто только то, что его мнение — не «его» и не «мнение»,

а выполнение техзадания. Безнадёжно было бы пытаться

иметь дело с «субъектом», произносящим высказывания

Министр обороны, вот кто настоящий мужик!* как

с тем, чью идеологическую ангажированность нужно

раскрыть. «Субъект», его произносящий — временный

фантом, который растворится, как только тролль войдёт

в сеть под другим именем, перелогинится. Если мы

разоблачаем идеологическую ангажированность «субъекта»,

произносящего это высказывание, то мы полагаем его

существование, существование «его» мнений, чего от нас,

-55-

собственно, и хотят. Не разоблачать, а выключать, не

полагать существование и разлагать содержание — такова

более продуктивная стратегия.

Для рассматриваемого случая очень важно: перестав

полагать существование говорящего, мы тем самым

изменили смысл сказанного. То есть высказывание «Пасмурно.

Ощущается как -4°» меняет свой смысл, когда я узнаю,

что за ним никого нет, что у робота-метеоролога «темно

внутри» и «нету ног». Что-то подобное происходит со

смыслом высказывания о сильной руке*, если я не полагаю

существование того, для кого эти слова были бы личным

мнением*. Я полагаю только существование того, для кого

эти слова были строкой в техзадании или другой формой

безличного мнения*.

Здесь от легковесных примеров можно перейти к

важной философской теме. Не стоит ли рассматривать

позитивное знание, объективную истину как форму

безличного мнения*? За девяносто лет до астериска* Гарфинкеля

Гуссерль предложил для «подвешенных»,

«приостановленных» изменённых форм смысла написание с индексом':

«Всякая позитивная истина входит в сферу

феноменологического опыта как индекс, рубрика; [...] объективность

[следует рассматривать] как индекс» (Гуссерль, Разеев

2004, 333, 225; Husserl [1924] 1973, 204, 111)31. Он так

разъясняет эту мысль:

В лекциях зимнего семестра 1911 я выразился так:

действительное бытие вещи — это индекс определённых

субъективных взаимосвязей (хоть и уходящих в

бесконечность). Это нужно понимать именно в таком контексте.

Если я воспринимаю вещь, то необходимо сказать: тем

самым я уверен, что она действительно там есть, хотя я могу

заблуждаться. Когда моё убеждение верно? Я могу

подтвердить его опять же только через новый опыт. Но и он

может обернуться кажимостью. Когда моё убеждение

объективно верно? И какой смысл я сам вкладываю в эту объ-

-56-

ективную правильность? В достоверности восприятия

и в возможности подтверждающегося убеждения всякий

раз заложена презумпция, согласно которой я могу вновь

прийти к этому убеждению, вновь могу вернуться к опыту

и наконец, заложено, что эта презумпция проходит под

рубрикой объективно правильного, и что не будет и не

может быть такого опыта, который противоречил бы тому до

сих пор данному опыту, который производит память:

таким образом я вижу одновременно, что в рамках

убеждения заложен стиль уходящей в бесконечность

согласованности того, что вводится в игру как для меня будущее,

случайно произошедшее или свободное действие. Сначала

для меня в сфере моего непосредственного опыта, затем

опосредовано, исходя из другого опыта других вещей и так

далее, а затем интерсубъективно, при том, что я поначалу

наивно полагаю интерсубъективность как само собой

разумеющуюся. Затем я могу спросить дальше

феноменологически, как вообще выглядит согласованность, также как

и о том, как субъективно описать согласованность бытия

при локальной рассогласованности. И тогда ставятся

соответствующие вопросы о сохранении всегда

предполагающегося, а именно полагающегося, исходя из до сих пор

бывшего и нынешнего опыта, при условии презумпции

уходящего в бесконечность согласованного опыта. В

теории познания тогда также встаёт вопрос, как обстоит дело

с сохранением до бесконечности и так далее. Вот, что

значит быть индексом. Этих указаний недостаточно! Это мой

опыт мира, мои мнения — это, таким образом,

складывающееся в восприятии, в воспоминании, в выводах, или

также в моём актуализируемом прежнем знании и так

далее, суждение о (всякий раз в том или ином модусе)

подразумеваемом мире как таковом, то есть о том, что не

только положено как единство смысла в моей ситуативной

жизни (хотя это всегда необходимо), но и подразумевается

в отражающихся и зафиксированных моментах жизни,

в тех или иных субъективных «вопросах». И наконец, я

могу поставить вопрос: как выглядит общий стиль жизни,

наделённой опытом, в котором для меня всегда в наличии

-57-

есть и должно быть вещное, объективное, «мир»; какой

сущностный стиль должна иметь жизнь, чтобы мир вещей

мог бы быть дан как то, что должно быть согласовано, так,

чтобы я, обладающий опытом, неизбежно и непрерывно

мог бы верить в мир и должен был бы в него верить? туг

я говорю о моём субъекте, моей вере, моём опыте и

прочей жизни, в которой согласованно или нет, возможно,

с необходимостью я верил в существование чего-то.

И о том, что при этом дано в модусе наличия самой вещи

как «эта вещь» и в модусе бытия самой вещи, и так далее.

(Husserl [1927], Рукопись ВII4,105а-106а)32

В каком смысле действительное бытие — это индекс'?

Гуссерль хочет сказать, что это не что иное, как

показатель смысловых взаимосвязей. Но его можно и записать

как индекс'. Возьмём тривиальное истинное

высказывание, например, такое: «Я провёл ночь в плацкартном

вагоне, а теперь пью кофе, сидя за роялем». Элементы этого

высказывания можно записать так:

ддействительность^ ПрО0£д ^^действительное™ Q пЛаЦКарТПНОМ βαΖΟΗβ-

действительность q *^л»,,,г)1,Действительность р. «^действительность |>.л/^/,действи-

тельность £|«АоДействительность ort пполрмде^ствительность

Само высказывание целиком будет выглядеть так:

(я провёл ночь в плацкартном вагоне, а теперь пью кофе,

сидя за роялем)действительность.

Экзистенциально разлагать мнение тролля, в таком

случае, значит снабжать его соответствующим индексом,

например индексомтехзадание, и при этом не полагать

существование подразумеваемого в этом мнении. Например,

в случае высказывания платного комментатора «я очень

рад, что наша армия выходит на лидирующие позиции по

боеподготовке» — можно приостановить суждения о том,

он* ли рад, рад* ли он, наша* ли это армия, выходит ли

она на лидирующие позиции*, по боеподготовке* ли, и

записать его в форме (я очень рад, что наша армия выходит

на лидирующие позиции по боеподготовке)™*3***™*.

Нелепая добросовестность

Очень важно, на мой взгляд,

разделять добросовестное и

недобросовестное мнение. (Булез 2015, 67)

Недобросовестное мнение* — это когда я (безо всяких

колебаний) заранее знаю, что передо мной. Когда вместо

того, чтобы спросить себя: «что это мерещится мне

стоящим там у скалы, под деревом?», я уверенно говорю себе:

«это просто изваяние, поставленное какими-нибудь

пастухами» (Филеб 38с-е). В отличие от платоновского

персонажа, который «проводит в таких размышлениях

продолжительное время», носитель недобросовестного мнения

всегда уже знает, что перед ним, его мнение всегда уже

составлено. Вместо «разговора души с самой собой» (Теэ-

тет 190а) — ситуация, когда «всегда уже» знаешь, а

потому больше не колеблешься — внутренний монолог.

Недобросовестному мнению как будто чуждо

разуверение*; и потому оно (следуя кьеркегоровскому

рассуждению) им пронизано. Мнение, которое считает себя

добросовестным, тем самым (I) недобросовестно. В таком

случае в самой догматической добросовестности есть что-

то недобросовестное: добросовестность оборачивается

недобросовестностью; добросовестное мнение,