Author: Дузь П.Д.

Tags: авиация и космонавтика летательные аппараты ракетная техника космическая техника военная и военно-морская авиация маскировка воздухоплавание аэростаты стратостаты дирижабли авиация история авиации россии

ISBN: 5-02-000233-Х

Year: 1995

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

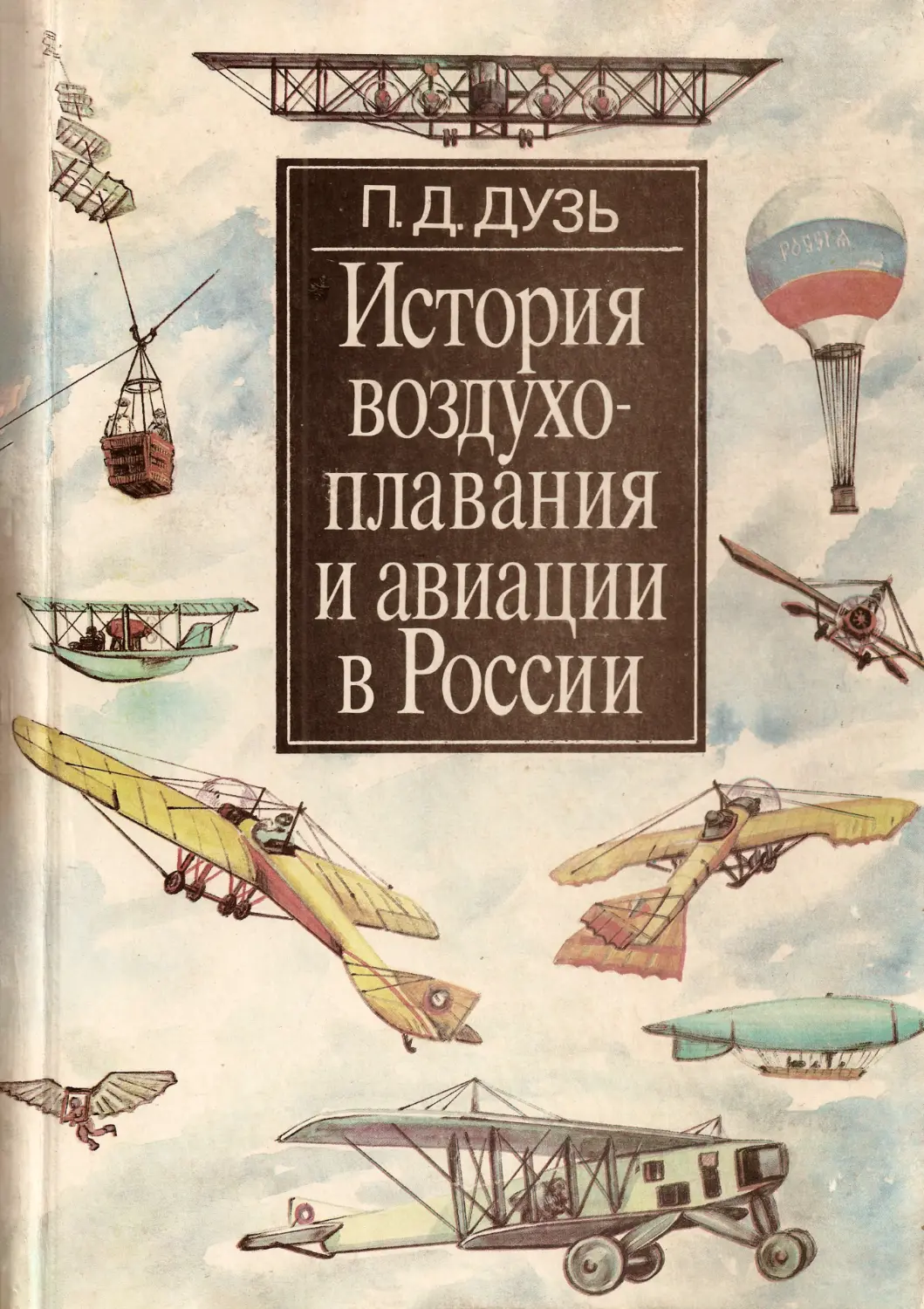

п.д. дузь

История воздухоплавания и авиации в России

Период до г

МОСКВА «НАУКА» 1995

ББК 39.59 Д81

УДК 629.73+623.74(091)

Ответственный редактор Л.М. Вяткин

Рецензенты: академик ЮЛ. Рыжов кандидат технических наук Д.А. Соболев

Дузь П.Д.

Д81 История воздухоплавания и авиации в России: Период до 1914 г. - М.: Наука, 1995. - 496 с.: ил.

ISBN 5-02-000233-Х.

В монографии на основе большого числа архивных и литературных материалов изложено в хронологическом порядке развитие воздухоплавания и авиации в России с начала XVI в. до 1914 г.

Книга предназначена для всех интересующихся историей воздухоплавания и авиации.

3206030000-047 Д 042(02)-95

378-94,1 полугодие

ББК 39.59

Dooz В.

A history of the aeronautics and aviation in Russia: till 1914. - Moscou: Nauka, 1995.-496 p.

This monograph on the basic of many number archives and literary materials weel states in chronological order the development of the aerostatiqus and aviation in Russia from 16 sentury till 1914.

This book is written for all who interested a history of aviation and aeronautics.

ISBN 5-02-000233-X

© П.Д. Дузь, 1995 © Российская академия наук, 1995

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга П.Д. Дузя "История воздухоплавания и авиации в России" представляет собой фундаментальное исследование в области истории отечественной авиации и воздухоплавания вплоть до 1914 г. и является итогом многолетнего труда, совпавшего по времени с работой автора в Московском авиационном институте.

Судьба книги необычна и носит на себе следы тех тяжелых испытаний, которые в недалеком прошлом выпали на долю нашего народа и страны. Рукопись была подготовлена к изданию в 1941 г., издавалась Оборонгизом и печаталась в Киеве. Но началась война. В силу обстоятельств весь тираж книги сгорел вместе с типографией.

Автору удалось восстановить книгу и она даже вышла в свет в Москве в 1944 г., но фамилии автора на обложке не значилось: будучи незаконно репрессированным, он был отлучен и от авторства на свой труд.

Сейчас, спустя пять десятилетий, книга выходит с указанием имени и с участием того, кто ее создал. Знаменательно, что восстановление авторства этого труда происходит в период обращения к извечным человеческим ценностям во всех сферах нашей жизни.

Эта книга является важным, в известной степени уникальным, научноисторическим исследованием, представляющим большой интерес для авиационных специалистов, а также преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

Раскрытие поступательного развития отечественной технической мысли в данной области человеческой деятельности базируется на обобщении большого фактического материала, в изложении которого присутствует индивидуальная творческая позиция автора.

Знание исторических аспектов технического прогресса открывает возможности понимания тенденций развития техники и может послужить отправным началом для новых творческих поисков.

Способствуя расширению общетехнической культуры специалистов, раскрытию и утверждению исторической традиции, книга вносит достойный вклад в гуманитаризацию высшего технического образования.

В современных условиях книга П.Д. Дузя, неутомимого ученого-исследователя и педагога высшей школы, будет полезна и для самых широких кругов читательской общественности с позиций удовлетворения возросшего многогранного интереса к истории страны.

Академик ЮЛ. Рыжов

ОТ АВТОРА

Авиационное прошлое нашего народа до сих пор не получило должного освещения и в значительной части было просто забыто историками. Изданные за границей труды по истории воздухоплавания и авиации, превознося заслуги иностранцев, обходят полным молчанием деятельность русских ученых и исследователей. Большинство выпущенных в России аналогичных работ является, по существу, лишь компиляцией заграничных изданий. Вот почему так долго господствовало мнение, что в России в области завоевания воздуха собственно ничего и не было, кроме подражания Западной Европе и Америке.

В дни Великой Отечественной войны всему миру стало ясно, что русская авиация является весьма весомым фактором. Гитлеровская пропаганда уверяла, что славянские народы не способны создавать хорошие самолеты, а русские не могут быть квалифицированными летчиками. Но факты - упрямая вещь, и они говорят о том, что русская авиация и русские летчики как во время первой мировой войны, так и во время Отечественной войны оказались на высоте положения. Все авиационное прошлое русского народа является залогом дальнейших успехов авиации в России.

Для составления настоящей книги и установления подлинной исторической картины пришлось обратиться к изучению архивных материалов и к опросу живых свидетелей развития воздухоплавания и зарождения авиации в нашей стране. В общей сложности было просмотрено более 20 000 документов, чертежей и проектов и опрошено несколько десятков человек. Кропотливая работа над архивным материалом осложнялась тем, что идея летания привлекала не только истинных ученых и добросовестных изобретателей, но и бесчисленное множество невежественных прожектеров и искателей приключений. Из массы имевшихся материалов требовалось отобрать действительно нужное и значительное, отсеять наносное, проверить подлинность и важность фактов и высказываний. Конечно, несмотря на тщательное обследование архивных фондов, удалось обнаружить далеко не все, относящееся к развитию воздухоплавания и авиации. Но и то, что удалось привести в систему, внушает чувство гордости за наш народ.

Настоящая книга, посвященная истории отечественного воздухоплавания и авиации до мировой войны 1914-1918 гг., описывает напряженную работу наших ученых, конструкторов и изобретателей над созданием летательных машин, рассказывает об интересных результатах, которых они добились.

История летного дела в царской России - это история непрестанной и упорной борьбы энтузиастов-одиночек за свои идеи. В большинстве случаев ни правительственные учреждения, призванные в России решать судьбу тех или других проектов, ни общественное мнение, т.е. мнение интеллигенции того времени, не оказывали серьезной поддержки изобретателям летательных машин. Более того, многие исследователи вынуждены были вести свою работу тайком, опасаясь общественного осуждения и осмеяния. Большого ува-

4

жсния ’заслуживает деятельность людей, преданность которых идее летания оказалась сильнее страха перед громадными трудностями. Эти люди целиком отдавались любимой работе, и ничто не могло ост ановить их.

Немало было и фантастического в проектах пионеров летного дела в России. И нередко то, что изобретатели не могли еще научно обосновать, они правильно угадывали. Многое из того, о чем мечтали эти энтузиасты, было неосуществимо, но неосуществимо лишь средствами техники того времени. Некоторые проекты, казавшиеся фантастическими и потому погребенные в архивах, представляют несомненный интерес и для современных деятелей авиации. Тем более внимательного изучения заслуживают все работы, характеризующие направление технической мысли и искания пионеров нашей авиации.

Часто творцами летательных машин были совершенно неизвестные в научном мире люди, простые люди, практики, новаторы дела. Они не побоялись поднять руку на старые традиции и убеждения, встать в резкое противоречие с данными официальной науки. И многие из этих людей выросли в крупнейших специалистов летного дела, создали замечательные образцы инженерного искусства.

Наш соотечественник А.Ф. Можайский спроектировал, построил и испытал самолет за 20 лет до братьев Райт; Н.И. Кибальчич и К.Э. Циолковский впервые в мире обосновали использование реактивного двигателя для полета; А.А. Архангельский, Третесский, К.Э. Циолковский, О.С. Костович спроектировали замечательные по тому времени управляемые аэростаты и пытались построить их; Н.Е. Жуковский и С.А. Чаплыгин своими работами заложили прочные основы аэродинамики; И.И. Сикорский, Д.П. Григорович, Я.М. Гаккель и другие конструкторы создали оригинальные самолеты, превосходившие но своим качествам самолеты иностранных конструкторов.

Характеризуя социально-экономические условия, в которых протекала деятельность наших ученых, конструкторов и изобретателей, книга показывает зависимость развития воздухоплавания и авиации в России от общего технико-экономического уровня страны и от ее связей с иностранными государствами. В подавляющем большинстве случаев выводы основаны на документальном материале.

За истекшие со дня публикации первого варианта этой книги годы летательные аппараты прошли большой путь развития; идеи К.Э. Циолковского, Н.Е. Жуковского, С.А. Чаплыгина, Н.И. Кибальчича, С.С. Неждановского и других исследователей, мечтавших о создании техники для космических полетов, получили свое осуществление. Робкие попытки совершать полеты на безмоторном летательном аппарате воплотились в наши дни в успехи дельта-планеризма и планерного спорта. Неизмеримо возросли полетная масса самолетов и радиус их действия. Далеко шагнула вперед наука о движении тел в воздухе и космическом пространстве, недалек тот исторический день, когда космонавты

5

коснутся руками планеты Марс. Одновременно вырос интерес к прошлому отечественного воздушного флота.

Первый вариант этой книги, по не зависящим от автора причинам, был опубликован Оборонгизом в 1944 г. без указания фамилии автора.

В настоящем издании восстановлен первоначальный текст этого труда и сделаны необходимые дополнения и уточнения на основе новых материалов, как архивных, так и опубликованных в печати за последние 50 лет*

Автор приносит глубокую благодарность всем лицам, оказавшим помощь в выпуске книги, особенно работникам Центрального государственного военноисторического архива в Москве (ЦГВИА), Центрального государственного военно-морского архива (ЦГВМА), Архива Академии наук СССР в Ленинграде, Центрального государственного исторического архива в Москве (ЦГИАМ), архива Государственного исторического музея в Москве, Государственного архива феодально-крепостнической эпохи в Москве (ГАФКЭ), Российской государственной библиотеки в Москве.

Во многом помогли автору при публикации ее первоначального варианта дружескими советами академики В.Н. Юрьев, С.Г. Струмилин, В.И. Вернадский, Б.С. Стечкин, А.Н.Крылов, В.П. Ветчинкин и старейшие воздухоплаватели В.А. Семковский, Н.И. Утешев, М.Н. Канищев, К.Е. Вейгелин.

Весьма признателен автор также кандидату технических наук Д.А. Соболеву за помощь в создании этой книги, а также доцентам МАИ М.С. Якобсу и В.И. Русланову, журналисту М.П. Ремизовой и В.В. Королю.

Автор приносит глубокую благодарность специалисту в области истории авиации и воздухоплавания подполковнику Л.М. Вяткину, без помощи которого на стадии подготовки рукописи в печать эта книга просто не вышла бы.

Академик РАЕН П.Д. Дузъ

В связи с тем, что автор не смог дать полные данные по монографиям, периодическим изданиям и архивным материалам, в подстрочных примечаниях некоторые данные отсутствуют. При ссылках на архивные материалы приняты следующие сокращения: ф. - фонд, св. - связка, отд. - отдел, ст. - стопа, кор. - коробка, оп. - опись, л. - лист. - Прим. ред.

В настоящем издании использованы рисунки из первого варианта книги (1944 г.)

СЛОВО ОБ АВТОРЕ

*

По словам академика Ю.А. Рыжова, "Петр Дмитриевич Дузь, неутомимый ученый и исследователь, профессор, доктор экономических наук - человек нелегкой судьбы" Этот человек сделал так много, а испытания, выпавшие на его долю, были так неисчислимы, что можно подумать, что он прожил не одну жизнь, а несколько.

Петр Дмитриевич Дузь родился в самом начале нашего бурного века, 1 мая 1907 г. в Ростове-на-Дону, в семье народного учителя, выходца из среды потомственных донских казаков.

Он рано выучился читать и благодаря хорошей библиотеке отца пристрастился к чтению, пожалуй, более, нежели к играм. Шекспир, Толстой, Сервантес, Андерсен, Брэм, Куприн, Кернер ("Жизнь растений"), Лесков, Тургенев, Гоголь - вот неполный перечень его первых литературных привязанностей.

До сей поры Петр Дмитриевич вспоминает голосистые казачьи песни, которые пела ему его мать Наталья Федоровна, обладательница красивого голоса, и чудесные прогулки с отцом по Дону, начинавшиеся, как правило, рано утром. Как много они дали знаний о природе, о жизни птиц, цветов, травы! Сумел отец привить и любовь к лошадям, к верховой езде. Старые казаки считали, что любовь к земле приходит через любовь к коню.

Дом Дузей не был богатым, однако в доме был достаток и он блистал чистотой. Потомственной реликвией в семье была шашка дамасской стали с краткой надписью: "Царю покорна - врагам страшна" Ей суждено было послужить в боях за Родину позднее и в Великую Отечественную войну. В сентябре 1943 г. шашку "арестовали" вместе с хозяином и отвезли на Лубянку, да так и не вернули несмотря на последующие хлопоты. ("Жаль как память, - с горечью говорит профессор, - с нею связано столько историй!")

В гимназию Петр Дмитриевич поступил уже после Февральской революции в 1917 г. Учился хорошо. Любимыми предметами были физика и история. Годом раньше умер отец, и приходилось во всем помогать матери. С казенной квартиры пришлось съехать. Сняли маленький домик. Было очень трудно, в семье было четверо детей. Младшему, Сереженьке - 7 лет. Пенсии отменены, сбережений никаких...

Когда удалось немного заработать, разнося покупки при частном магазине, Петр, примчавшись домой, выложил матери батон колбасы и 5 руб. денег. Мать его крепко обняла и заплакала... Скоро она умерла. Стало совсем тяжело. Перед смертью завещала: "Только не бросай учиться!"

В начавшейся гражданской войне Ростов видел и красных и белых. Те и другие дрались с жестокостью необыкновенной. Однажды при обстреле откуда-то прилетел 6-дюймовый снаряд, ударил в угол дома и... не взорвался! Все остались живы и невредимы. ("Судьба!" - усмехается Петр Дмитриевич.)

Как старший, которого в семье все беспрекословно слушались, Петр распределил между всеми обязанности. Сам работал подмастерьем у сапожника вечерами, днем ходил в школу. Младший брат торговал папиросами...

7

А туг новое несчастье. Ухаживая за раненым красноармейцем, сестра Наташа заболела тифом. За ней с небольшим перерывом переболели поочередно и все остальные. Судьба и здесь оказалась милостивой - все выздоровели?

Окрепнув цосле болезни, Петр перешел работать на деревообрабатывающую фабрику с окладом 14 руб. в месяц. Мастер дядя Ваня хвалил: "Деловой парень?”

Судьбе было угодно свести Петра Дузя с прекрасным человеком, оставившим неизгладимый след в его памяти. Речь идет о Петре Владимировиче Долгоруком, чей пращур князь Юрий Долгорукий основал Москву. Правда, для людей из ЧК в то памятное время этот исторический факт значения не имел. П.В. Долгорукий был арестован и в дни "красного террора" приговорен к расстрелу. Однако об этом стало известно А.В. Луначарскому, которому Варвара Васильевна Долгорукая успела послать телеграмму, напомнив, что Долгорукий не белый офицер, а медик, спасший на фронте много жизней. Скоро в адрес Ростовского ЧК пришла телеграмма за подписью В.И. Ленина, требующая немедленного освобождения Долгорукого.

П.В. Долгорукий получил назначение на должность профессора в Ростовский медицинский институт. В этот момент и произошло знакомство Дузей с профессором. В домике, где они жили, реквизировали одну из комнат в пользу профессора, куда он и въехал со своей женой. Познакомившись с дружным казачьим кланом Дузей, он старался им помочь, делясь профессорским пайком, кое-какими вещами, брикетами для буржуйки... Для Петра Дузя это было первое знакомство с человеком науки, русским интеллигентом, человеком большого благородства и величайших душевных качеств.

Долгорукий, несмотря на занятость в институте, уделял много внимания детям: он рассказывал им случаи из своей богатой событиями жизни, о разных странах, об отечественной истории, а главное, чудесные сказки, которых знал великое множество. Они будили детское воображение, учили народной мудрости и постижению добра! В 20-е годы, когда начался массовый отъезд русских интеллигентов в Европу и Америку, Долгорукий с великой тоской заявил, что "не желает быть поленом в горниле классовой борьбы", и, быстро собравшись, прихватив лишь несколько книг, уехал в Болгарию, где продолжил занятия научной медициной...

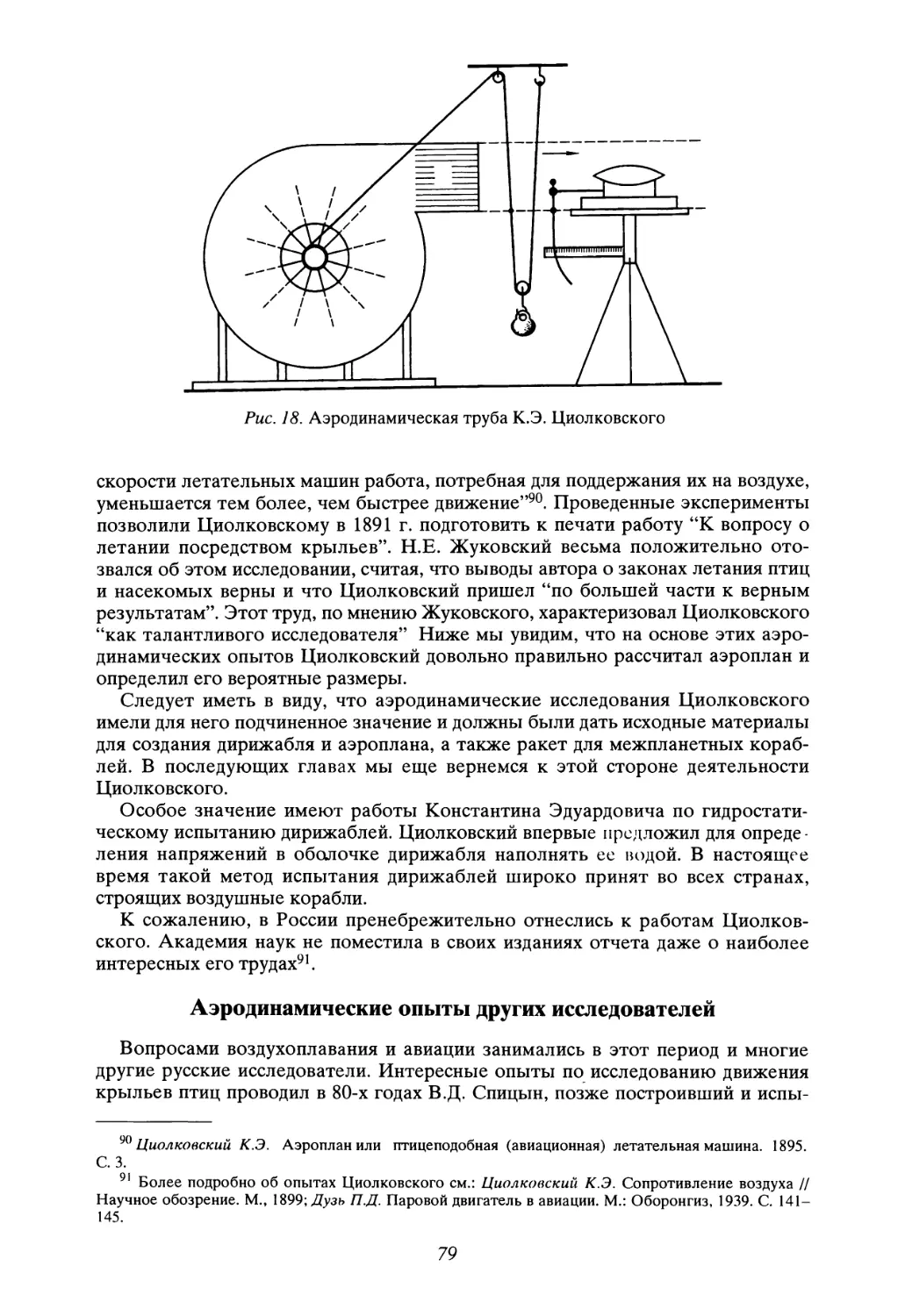

Что касается Петра Дузя, то он, для того чтобы прокормить братьев и сестру, поступил на Ростовскую толевую фабрику, которую в городе называли "Ростовский Сахалин". Условия работы были невероятно тяжелые и вредные для здоровья. К концу смены Петр так уставал, что едва передвигал ноги. Потом ему пришлось работать на фабрике мельничных машин, на строгальном станке подручным. Он должен был на тачке вывозить из цеха горы стружки. Затем он освоил ремесло ткача. Платили неплохо, но весь рабочий процесс строился исключительно на ручном труде и работалось Петру очень тяжело.

Однако, помня наказ матери, Петр учебу не бросал, хотя подчас от нестерпимой усталости засыпал, сидя за партой. Окончив отлично среднюю школу, он получил аттестат, где было сказано, что Петр Дузь имеет "лучшие успехи по сравнению с товарищами по классу". Но Петру хотелось учиться дальше. В 1928 г. он к огромной своей радости выдержал конкурс и поступил на экономический факультет Ростовского университета (впоследствии реорганизованный в Ростовский инженерно-экономический институт). Теперь он днем слушал лекции, а вечером отправлялся на фабрику. Жизнь его в значительной степени походила на жизнь Мартина Идена - героя Джека Лондона. За невероятную трудоспособность и волю он получил среди студентов прозвище Железный парень.

Жизнь была трудной, но интересной. Петр становится членом президиума областного общества "Долой неграмотность", секретарем комсомольской

8

организации. Его направляют делегатом в Москву на съезд комсомола, где он выступает по вопросам ликбеза. '"Комсомольская правда" помещает на первой полосе его портрет. Его приглашает на беседу Н.К. Крупская.

В 1931 г. Петр Дузь окончил институт с отличием. Как чрезвычайно одаренного молодого специалиста его направили в аспирантуру в Москву в Научноисследовательский институт при Госплане СССР. Снова наступили годы упорной учебы.

По окончании аспирантуры последовало неожиданное назначение в оборонный сектор на ответственную работу. Здесь он скорЪ познакомился с М.Н. Тухачевским и изобратателем Курчевским. Следует сказать, что уже в те годы Тухачевский возглавлял разработку величайшего изобретения нашего века - радиолокации и научно-исследовательские работы по реактивному оружию.

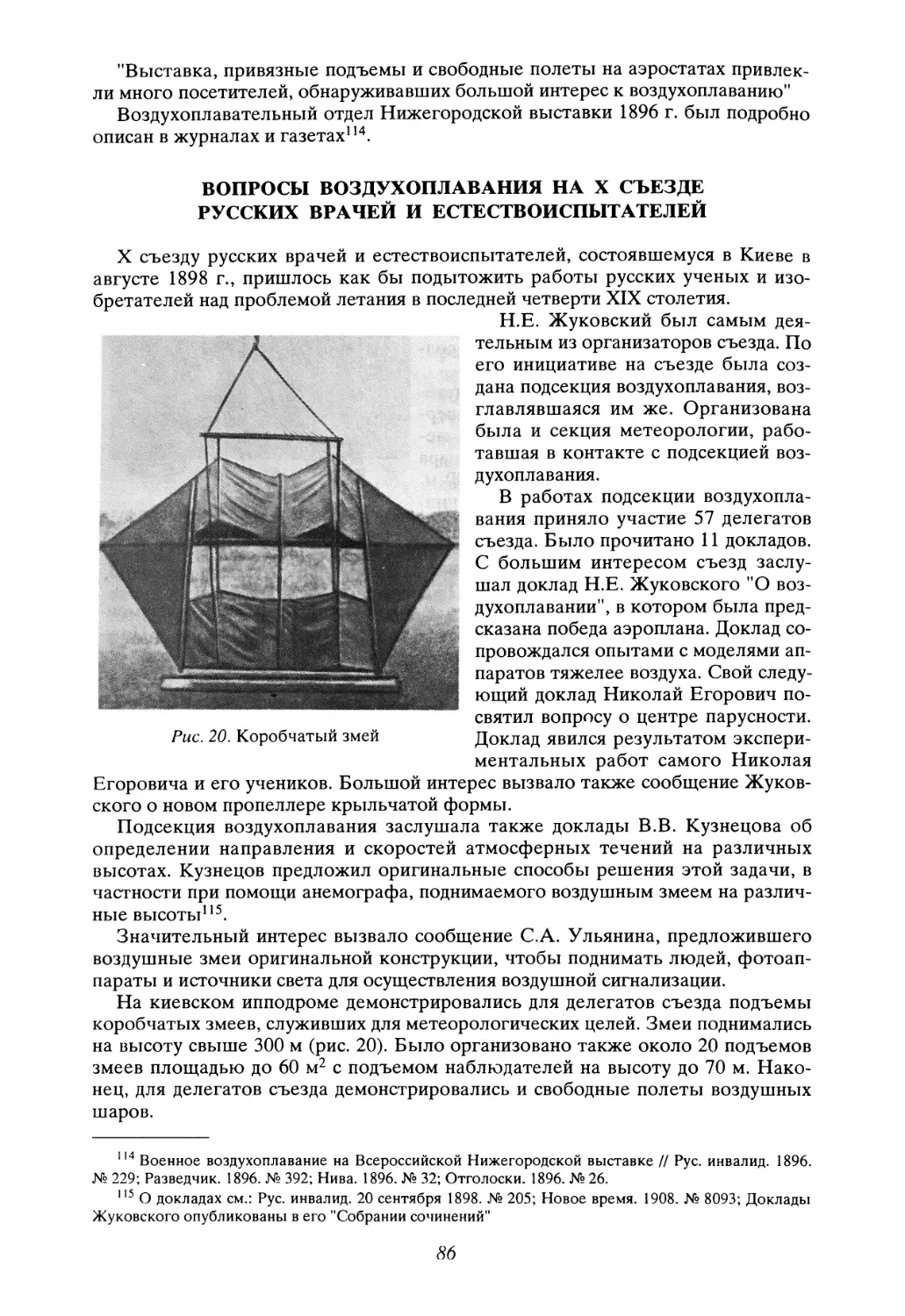

Петр Дузь не раз слышал на сборах коллективов предприятий оборонной промышленности слова Тухачевского о том, что с приходом Гитлера к власти Германия беспрестанно увеличивает численность дивизий, танков, самолетов и кораблей ВМС, его предостережения о том, что война с Германией неизбежна. Слова Тухачевского оказались пророческими.

Скоро последовало новое назначение - в Московский авиационный институт (МАИ). В мире резко возросла роль авиации, нужны были широко образованные специалисты. Петр Дузь начал с того, что окончил летную школу. Параллельно он работал над диссертацией, которую успешно защитил. Он стал заведовать кафедрой МАИ. Преподавательскую деятельность он умело сочетал с непрерывной научной работой.

В 1939 г., уже будучи деканом факультета МАИ, он опубликовал классический труд, высоко оцененный АН СССР, под названием "Паровой двигатель в авиации" (М.: Оборонгиз. 385 с.), в котором впервые в советской печати приведены редчайшие архивные материалы об изобретателе самолета А.Ф. Можайском. Академик Г.М. Кржижановский заметил молодого ученого и сделал его своим заместителем по Комитету по истории науки и техники при Президиуме АН СССР.

Работы П.Д. Дузя по истории авиации обратили на себя внимание и академиков С.А. Чаплыгина, А.Н. Крылова, М.Н. Кирпичева и многих других. В Предисловии к первому варианту книги С.А. Чаплыгин написал:

«Уже давно ощущается необходимость в издании труда по истории воздухоплавания и авиации в СССР. Советский читатель, интересующийся нашей авиацией и авиационной техникой, хочет знать не только современное состояние, но и возникновение и развитие. Это желание совершенно законно, и его необходимо полностью удовлетворить...

Первая книга капитального труда П.Д. Дузя "История воздухоплавания и авиации в СССР" представляет собой очень ценный вклад в изучение авиационного прошлого нашего народа. Технический прогресс летного дела рассмотрен автором очень подробно и интересно. Эта книга построена почти целиком на богатейшем архивном материале, публикуемом впервые. Она устанавливает приоритет русского народа в целом ряде крупнейших изобретений в области летного дела и дает представление о творческой деятельности отечественных изобретателей в одной из наиболее интересных и передовых отраслей современной техники. В этом отношении книга П.Д. Дузя глубоко патриотична.

Мы рекомендуем прочитать эту книгу всем авиационным работникам для того, чтобы, изучив прошлое, они лучше поняли настоящее, узнали и оценили творчество замечательных людей, отдавших себя целиком любимому делу».

Следует сказать, что, несмотря на бурное развитие авиации, в те годы не находилось охотников по созданию капитального научного труда по истории

9

воздухоплавания и авиации в России. Сказывались многотрудные годы войны, разрухи, последующие.репрессии, которые буквально косили науку под корень. П.Д. Дузь берется за создание такого труда. Ему пришлось разбирать огромные завалы документов в архивах, тысячи и тысячи бумаг, чертежей, дневников, записок. Спасала научная закалка, новая методика исследований, большая работоспособность и советы старейших ученых, особенно К.Е. Вейгелина и В.А. Семковского. И вот такой фундаментальный научный труд, о котором мечтал еще Н.Е. Жуковский, объемом около 700 страниц с предисловием академика С.А. Чаплыгина стали печатать в Киеве в типографии Оборонгиза. Однако книге не суждено было увидеть свет. Началась Великая Отечественная война, и весь тираж погиб...

Молодой автор добровольцем ушел в Народное ополчение на Западный фронт. Тяжелейшие бои 1941 г., "человеческая мясорубка" войны мало кого оставили в живых. При формировании нового конного эскадрона П.Д. Дузь как "красный казак", знавший как обращаться с конем, был зачислен в состав кавалерии.

В октябре 1941 г. 32-я армия, к которой был причислен эскадрон, под Вязьмой попала в окружение, выйти из которого удалось благодаря ночному рейду в густом тумане. Прошли буквально под самым носом у неприятеля...

До сей поры бессонными ночами Петр Дмитриевич вспоминает годы войны. А еще СМЕРШ и Лубянку. Первое знакомство со СМЕРШем состоялось сразу по выходе из окружения. Второе - когда "вызволял" жену-летчицу Ольгу Александровну Дузь, имевшую неосторожность в доверительной беседе сказать кому-то, что "мы на фронте несем большие потери", и этот кто-то донес в СМЕРШ. Попав туда, люди более всего боялись быть замученными во время следствия, "признаться" и остаться "врагами народа"

В сентябре 1943 г. П.Д. Дузь был арестован и увезен на Лубянку. Во время ночных допросов следователь грозно советовал: "Признавайтесь, что вы родственник Николая II"! (При обыске нашли фотографию: царь взбирается по лесенке осматривать кабину самолета" Русский витязь", построенного И.И. Сикорским.) Однако вскоре обвинение отпало. Тогда следователи стали требовать другого, совершенно бредового признания, будто Дузь - подпольный министр подпольной организации "Освобождение России". Спасло крупозное воспаление легких, в связи с чем его перевели в лазарет, а пока он болел, кто-то другой "признался" в принадлежности к министерскому званию, после чего и был расстрелян...

Едва оправившись от тяжелой болезни, Петр Дмитриевич был осужден Особым совещанием ("тройка"), где вершилась расправа без суда и следствия, без обжалования приговора. На осуждение каждого человека уходило 5-10 мин, после чего тот получал "срок": 10,15, 20, 25 лет тюрьмы и лагерей или "высшую меру" - расстрел. Зэку Дузю фантастически повезло: Особое совещание осудило его "всего" на 10 лет с отбыванием наказания в северных лагерях, и это в то время, когда шли жестокие бои под Сталинградом!

Воспользовавшись непредвиденной задержкой на этапе, он написал письмо командующему фронтом Г.К. Жукову, кратко сообщив о своем фронтовом опыте. Ответ последовал незамедлительно. Командующий прислал вызов на фронт с зачислением в штрафной батальон. Статистика говорит, что из нескольких сотен "штрафников" в живых оставался лишь один. Рядовому штрафбата Дузю и здесь повезло. Он был отозван как авиационный специалист в тыл, в знаменитую "шарашку", где под неуспыпным оком НКВД авиаконструкторы

А.Н. Туполев, В.М. Петляков, В.М. Мясищев, Р.Л. Бартини и другие создавали новые самолеты. Пять лет он проработал там, оставаясь при этом заключенным. Когда его перевели в очередной раз на авиазавод в Таганрог, где режим

10

был несколько ослаблен, Дузь добивается разрешения на присылку из дома собранных архивных материалов для второго тома своей книги.

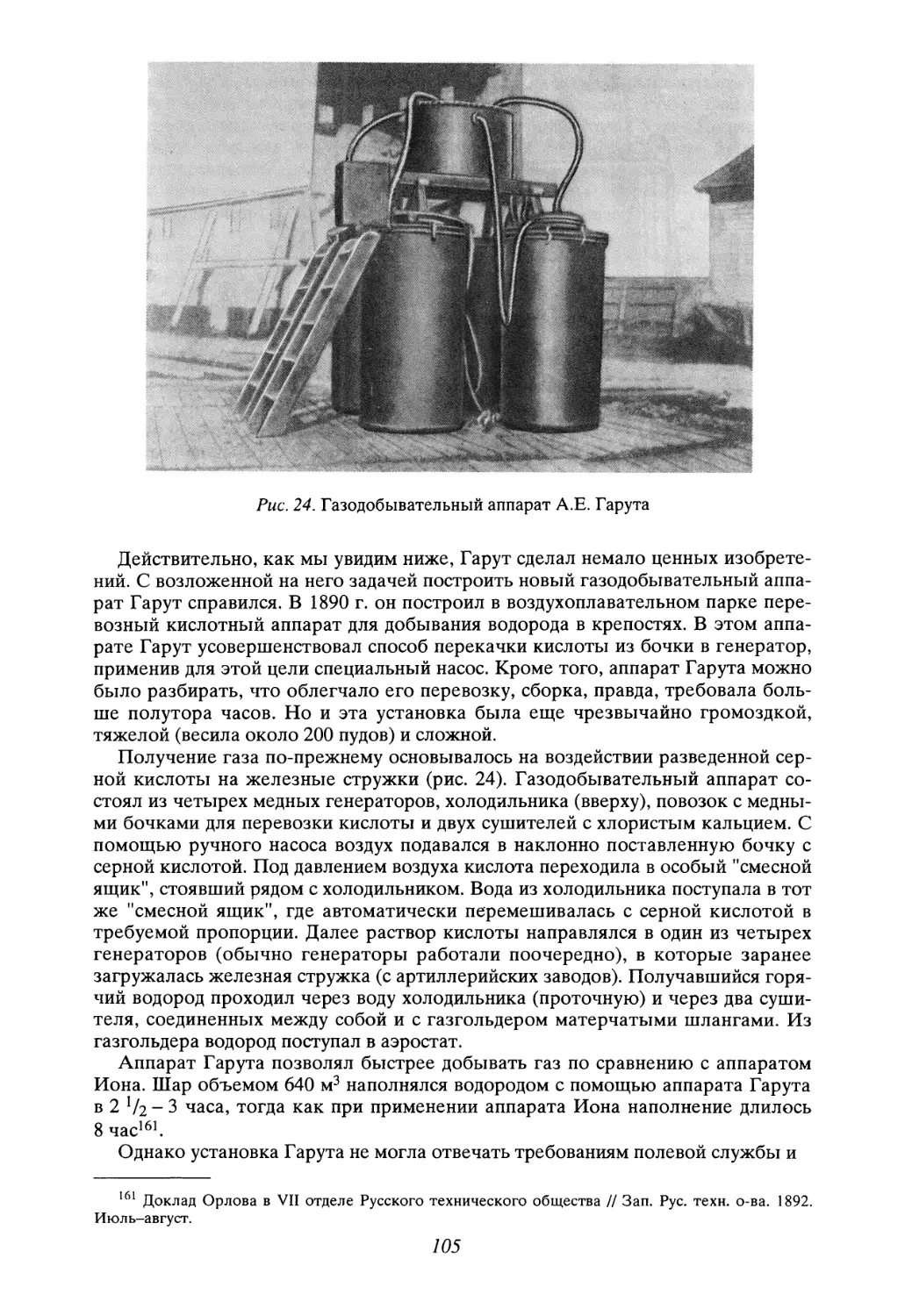

Заслуженный деятель науки и техники П.П. Аматов, отбывавший срок вместе с ним, позже напишет: "Я был свидетелем, с каким упорством и преданностью науке, в тяжелейших условиях заключения Петр Дмитриевич Дузь работал над созданием истории отечественного воздушного флота..."

Вскоре после смерти "вождя всех народов" пришло долгожданное освобождение. Наступила "оттепель". Казалось, худшее позади. Приехав в Москву, Петр Дмитриевич узнал, что его квартира занята, имущество разграблено, архивные документы, негативы и фотографии выброшены в мусор (часть из них сумел спасти дворник). Однако самым большим ударом для П.Д. Дузя было то, что у него фактически украли книгу. Воспользовавшись гранками и отдельными уцелевшими экземплярами книги из тиража, погибшего во время войны, его преемник по кафедре В.А. Попов, видимо рассчитывая, что "врагу народа" Дузю живым не вырваться из тех несчастий, которые выпали на его долю, издает в 1944 г. его "Историю воздухоплавания в России", удалив с титульного листа его фамилию.

Последующие годы ушли на хлопоты по реабилитации. Жена вернулась в 1957 г. измученной и больной. Жили на кухне у чужих людей. Продолжая занятия наукой, не оставляя чтение лекций в МАИ, П.Д. Дузь последовательно защищает две докторские диссертации: на звания доктора технических наук и доктора экономических наук. В 1993 г. его избирают членом-корреспондентом, а в 1994 г. - действительным членом Российской академии естественных наук.

* * *

Выход в свет "Истории воздухоплавания и авиации в России" академика П.Д. Дузя - большое событие для исторической науки. Автор дополнил текст первого варианта книги, расширил содержание многих глав, включил дополнительные архивные материалы, раскрывающие новые факты о развитии творческой мысли многих ученых и инженеров, "энтузиастов летного дела" в России.

Немалую ценность составляют энциклопедичность книги и убедительность цитируемых в ней документов, из которых читатель может почерпнуть нужные сведения и составить наиболее верные представления о тех или иных важных событиях, сыгравших решающую роль в жизни нашего государства, в становлении авиационных наук. Эти науки (аэродинамика, теория двигателя, технология и т.д.) ныне столь сложны и разнообразны и развиваются столь стремительными темпами, что многое даже из недавно открытого, исследованного нередко устаревает раньше, чем попадает в курсы лекций авиационных вузов.

Хочется напомнить читателям, что П.Д. Дузь многие годы поддерживает дружеские отношения с сыновьями Игоря Ивановича Сикорского - Сергеем и Игорем, встречается с ними во время их деловых визитов в нашу страну, ведет переписку. Благодаря этому удается приобретать важные документа и видеозаписи, посвященные истории авиации, и использовать их как в настоящей монографии, так и в научных статьях и лекциях перед студентами МАИ. Например, в 1993 г. Сергей Сикорский, узнав, что Дузь готовит новое издание своей книги, прислал ему четырехчасовую кассету с документальными кадрами почти всех испытаний вертолетов, проведенных И.И. Сикорским в разное время в США, с подробным рассказом о работе самого Игоря Ивановича и о своей работе.

Нельзя без волнения видеть, как во время трудных испытаний одной из первых модификаций вертолета машина из-за отказа управления рухнула на землю и ее конструктуру - И.И. Сикорскому - чудом удалось в последний

11

момент выскочить из кабины. В то время первые летательные аппараты испытывали сами конструкторы, и в книге П.Д. Дузя масса тому примеров. При этом, конечно, случались и катастрофы.

Читая эту книгу, на основе многих фактов приходишь к мысли о том, что авиация во всем мире создавалась людьми исключительными. Именно благодаря их беззаветному труду пассажиры авиалайнеров сейчас с таким комфортом пересекают океан. Более того, трудно себе представить, какой урон был бы нанесен экономике любой страны, если бы вдруг исчезла авиация...

Что касается воздухоплавания, то этот вид летания в наше время вновь возрождается и не только в рекордных перелетах, но и как красивейший вид спорта.

Эта книга представляет собой новое дополненное и переработанное издание... Невольно приходят на ум слова Э. Хемингуэя: "Несправедливость выковывает писателя, как выковывают меч". Всей своей необыкновенной жизнью Петр Дмитриевич Дузь подтвердил правильность сих слов. Он остался несгибаем!

Подполковник Л.М. Вяткин, председатель секции авиации Военно-научного общества (г. Москва)

Глава 1

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ЛЕТАНИЯ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ АБСОЛЮТИСТСКО-ФЕОДАЛЬНОГО ДОКАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ (до 1861 г.)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

К 60-м ГОДАМ XIX в.

В конце XVI - начале XVII в. Россия вступила на единственно отвечавший экономическим интересам страны путь - путь объединения и консолидации своих сил. Примерно в XVII в. в России произошло ’’фактическое слияние всех областей, земель и княжеств в одно целое" В это время городские поселения стали явными центрами ремесленного производства и торговли1. В Новгороде в 1583 г. насчитывалось около 200 различных ремесел и промыслов. В 1638 г. в Москве было 2367 ремесленников, в Казани - 318, в Новгороде - около 2000, в Серпухове - 331 и т.д.2. Москва все более становится торгово-промышленным центром, свобода промысловой деятельности содействует развитию ремесел, и ремесленники достигают подлинного мастерства в изготовлении предметов роскоши, а также изделий из драгоценных металлов.

К древнейшим промыслам на Руси относятся скорняжный, валяльный, полотняный, кожевенный и кузнечный.

С образованием русского национального государства, с расширением обмена и распространением грамотности все шире развертываются творческие способности русского народа, а вместе с ними растет и высокое чувство патриотизма. Не раз народ поднимался на защиту отечества и успешно отражал нашествия врагов, как, например, в 1612 г. Успешная борьба против интервентов способствовала пробуждению чувства собственного достоинства в народе и рождала сознание своей силы в широких слоях населения.

История России знает немало примеров, когда крестьянство, изнемогавшее под бременем феодальной эксплуатации, выступало с оружием в руках и против отечественных поработителей.

Эпоха Петра I была периодом быстрого расцвета русской промышленности и торговли. Учреждение Академии наук, насаждение промышленности, ремесел и искусств, общий подъем культуры - все это не могло не принести своих плодов и для развития в России идеи летания, в конечной победе которой был убежден Петр I, заявивший, что "не мы, а наши правнуки будут летать по воздуху ако птицы"

К началу XVIII столетия исследователи шли двумя путями к созданию летательных машин. С одной стороны, был использован статический принцип полета, основанный на законе Архимеда. Следовавшие по этому пути заложили основы аэростатики. С другой стороны, изобретатели пытались воспроизвести полет птиц и построить летательные машины, основанные на динамическом принципе. После долгих опытов исследователи пришли к мысли использовать

1 История СССР. М, 1939. Т. 1. С. 383, 478.

2 Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. М., 1939. Т. 1. С. 176-177.

13

для летания подъемную силу, возникающую при быстром движении наклонной относительно воздушного потока пластинки. Именно этот путь и привел позднее к победе аэроплана. В России первыми стали на этот путь Ломоносов и Эйлер.

К середине XVIII столетия были хорошо изучены воздушные змеи. Академик Эйлер впервые вычислил подъемную силу змеев и провел другие вычисления, касающиеся их подъема.

В рассматриваемый период русские изобретатели, пытавшиеся создать летательные аппараты, использовали опыт, накопленный при реализации двух крупнейших технических завоеваний эпохи феодализма - часов и ветряных мельниц. Как известно, на опыте создания часов развилась вся теория равномерного движения. Кулибин, Собакин и другие русские изобретатели создали замечательные часовые механизмы. Энгельс в свое время подчеркивал, что учение о трении, определение формы колес, зубцов и пр. стало возможным благодаря усовершенствованию мельниц. В России над этими вопросами работали Фролов, Ползунов и другие конструкторы.

Постройка и усовершенствование ветряных мельниц немало способствовали также выяснению законов сопротивления воздуха и созданию воздушного винта.

Дальнейшее развитие всей практической механики стало возможным именно благодаря этим двум великим изобретениям. Ниже мы увидим, что именно часовой механизм использовал и Ломоносов для своего летательного аппарата. Но стальная часовая пружина, конечно, не могла отвечать требованиям, предъявляемым к авиационному двигателю, и изобретатели, конструкторы, ученые задались целью найти новый двигатель, способный поднять человека в воздух. Прошло более столетия, прежде чем такой двигатель был найден.

Наука и техника того времени не могли обспечить постройку сколько-нибудь сложных летательных аппаратов. Для этого был необходим более высокий уровень развития науки и техники, и в особенности физических и химических наук.

После смерти Петра I в России насчитывалось 250 промышленных предприятий3. Особенного расцвета достигла горнорудная промышленность Урала. Это было время высшего процветания Урала.

В частности, И.И. Ползунову еще в декабре 1765 г. с целью '’сложением огненной машины водяное руководство пресечь" удалось построить первую действующую парами машину. Эта машина предназначалась прежде всего для привода заводских агрегатов. Действовала она по паро-атмосферному циклу. Машина представляла собой двухцилиндровый двигатель, способный работать непрерывно. Как известно, в Англии Джеймсу Уатту удалось пустить в эксплуатацию такую машину лишь 20 лет спустя после Ползунова4.

В XVIII столетии число промышленных предприятий (мануфактур) продолжало расти5, но использование малопроизводительного крепостного труда задерживало развитие промышленности, и к концу XVIII столетия Россия значительно отстала от передовых стран Европы. В то самое время, когда в Англии шла промышленная революция и появилось немало открытий и изобретений, вызванных потребностями производства, когда была изобретена паровая машина, когда Франция вслед за Англией вводила у себя производство

3 Крепостная мануфактура в России. М.: Изд-во АН СССР, 1934, Ч. IV. С. XIII.

4 Данилевский В.В. И.И. Ползунов: Труды и жизнь. М.: Изд-во АН СССР, 1940.

5 В 1796 г. в России было 3161 предприятие; в 1767 г. насчитывалось 86 полотняных заведений; в 1768 г. на одном только Красносельском заведении произведено 12 425 м льняных тканей (см.: Бурнашев. Очерк истории мануфактур в России. 1833. С. 16-28); Архив народного хозяйства, ф. Коммерц-коллегии, 1769, д. 888/1726; Чулков И.М. Историческое описание Российской коммерции, 1786. Т. III и VI.

14

машин, господствующие классы России, располагая даровой рабочей силой, резко выступали против всяких новшеств.

Феодально-крепостническая хозяйственная система удержалась в России до середины XIX столетия. Но постепенно успехи промышленного развития Англии и Франции заставили русских крепостников вводить машины, покупая их, главным образом в Англии. В 1815-1816 гг. было куплено машин на 97 000 руб. ассигнациями, в 1850 г. - на 8 397 000 руб. ассигнациями.

В 50-х годах XIX в. в России было уже около 2000 механических ткацких станков6. Число фабрик выросло с 2402 в 1804 г. до 14 338 в 1860 г. На этих фабриках работало уже свыше 500 000 рабочих. Однако собственно "механических и литейных заведений" насчитывалось всего 38.

Рост числа фабрик сопровождался применением паровых машин. Так, Александровская мануфактура (за Шлиссельбургской заставой в Петербурге) уже в 1828 г. имела три паровые машины общей мощностью 179 л.с. 7.

Внедрение паровых машин на русских фабриках дало возможность первым русским изобретателям управляемых аэростатов изучить свойства паровых двигателей с целью использовать такие двигатели для воздухоплавания.

Популяризации идеи парового двигателя для воздухоплавания содействовало и начавшееся в конце 30-х годов прошлого столетия строительство железных дорог. В 1861-1886 гг. в России было уже 1488 верст железнодорожных путей.

Вместе с ростом промышленности, в особенности хлопчатобумажной, в России создаются основы химической технологии. Российская академия наук все чаще обсуждает проблемы химического производства8 (вопросы приготовления серной кислоты, способ белить бумажные материи едким щелоком и пр.).

Несмотря на эти успехи, Россия оставалась к этому времени страной отсталой, с крайне низким уровнем развития промышленности и науки. Этим и объясняется, что целый ряд детально разработанных проектов управляемых аэростатов не был своевременно осуществлен, так же как не нашли применения замечательная паровая машина И.И. Ползунова и проекты одноарочного моста через Неву, оптического телеграфа и самоходного судна, разработанные талантливым русским изобретателем И.П. Кулибиным. Неоцененным осталось и замечательное открытие профессора В.В. Петрова, получившего в 1802 г. электрическую светящуюся дугу, честь изобретения которой приписывают Г. Дэви (вольтова дуга). Судьбу Петрова разделили П.Л. Шиллинг (электромагнитный телеграф, 1832 г.); Б.С. Якоби (гальванопластика, 1837 г.); Е.А. Черепанов, построивший в 1833 г. в Н. Тагиле паровоз оригинальной конструкции.

Погребенными в архивной пыли остались также интереснейшие работы русских изобретателей, попытавшихся разрешить проблему летания задолго до возникновения в России промышленного капитализма.

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ЛЕТАНИЯ В РОССИИ

Русский фольклор насчитывает немало сказок и легенд о фантастических существах и людях, обладающих "дьявольской" силой и умением летать по воздуху. Мысль о возможности летания жила в народе переходя из поколения в

6 ТенгоборскийЛ. О производительных силах России. 1858. Ч. 11. С. 364.

7 Семенов А. Изучение исторических сведений о Российской внешней торговле и промышленности в начале XVIII столетия по 1858 г. 1859. Ч. III. С. 260.

8 Технол. журн. 1807. Т. IV, ч. 4. С. 74-87; см.: сообщение г. адъюнкта Нассе "Приготовление серной кислоты в Госларе из железного купороса" //Там же. С. 89-97, 164; 1820. Т. V, ч. 3. С. 55-58; Курер В.Г Способ белить бумажные материи, кисею и пр. посредством мыльного едкого поташа // Там же. 1822. Т. VII, ч. I. С. 24-37.

75

поколение. До нас дошли былины о Тугарине Змеевиче, сказки о Коньке-Горбунке, о Кощее Бессмертном, о ковре-самолете, на котором летал Иван-царевич (рис. 1), о полете Ивана-царевича на сове. Ряд легенд говорит и о реальных попытках создать летательные механизмы и приспособления. Так, сохранилась относящаяся еще к 906 г. легенда о пуске по воздуху на осажденный князем Олегом Царьград каких-то снарядов9. Другая легенда говорит о летающем искусственном орле, сделанном во времена Ивана III (1462-1505 гг.). Известно сказание о спуске на парашюте поповского сына Симеона и др.

Несомненно, что русские люди пытались летать на самодельных крыльях, причем полеты, по-видимому, преследовали увеселительные цели. В рукописи Даниила Заточника, относящейся к XIII столетию и хранившейся ранее в Чудовом монастыре, есть указания на полеты людей. Перечисляя народные увеселения у славян, Даниил Заточник пишет: "Ин вспад на фар бегает чрез подрумие, отчаявся живота, а иный летает с церкви или с высоки платы паволочиты крилы, а ин наг мечется во огнь, показающе крепос(ть) срдець своих..."10.

Как видно из этой записи, еще в XIII столетии у славян "иный летает с церкви или с высоки палаты паволочиты крилы" "Паволочиты крилы" - это крылья, сделанные из хорошего византийского шелка. С помощью таких крыльев, возможно, и совершали наши предки своеобразные планирующие спуски.

Однако, наряду с источниками, достоверность которых не вызывает сомнений, есть в литературе немало надуманного и неправдоподобного в описании якобы происходивших полетов людей на крыльях.

К числу таких мало достоверных преданий, несомненно, следует отнести и весьма популярный у нас рассказ о том, что в царствование Ивана Грозного некий "смерд Никитка, боярского сына Лупатова холоп", летал на деревянных крыльях в Александровской слободе и "за сие дружество с нечистою силою" был по приказу Грозного казнен. Приговор будто бы гласил: " человек не птица, крыльев не имать... Аще же приставит себе аки крылья деревянны, противу естества творит. То не божье дело, а от нечистой силы. За сие дружест-

9 Карамзин НМ. История Государства Российского: В 12 т. СПб., 1817. Т. I. С. 132, 398.

10 Памятники древней письменности. 1889. Вып. 81; Слово Даниила Заточника. С. 52. Перевод этого места: "Иные, вскочив на коня, скачут по ристалищу, рискуя жизнью, а иные слетают с церкви или с высокого дома на шелковых крыльях; иные же голыми бросаются в огонь, показывая крепость сердец своих..."

Настоящий перевод любезно сообщен нам проф. В.Ф. Ржига (бывш. Московский педагогический институт им. В.И. Ленина).

Рис. 1. Иван-царевич с Василисой Прекрасной на ковре-самолете

16

во с нечистою силою отрубить выдумщику голову. Тело окаянного пса смердящего бросить свиньям на съедение. А выдумку, аки диавольскою помощью снаряженную, после божественный литургии огнем сжечь"11. Никаких подтверждений достоверности этих фактов мы не имеем.

Летание на аппаратах типа планера, конечно, было возможным, и техника того времени позволяла осуществить такой аппарат. Но мы не располагаем материалами, дающими возможность подтвердить рассказ о полете "Никитки".

В литературе нередко цитируют рукопись Сулукадзева "О воздушном летании в России с 906 лета по Р.Х." (рис. 2). Многие авторы некритически отнеслись к этой рукописи и как об историческом факте говорят о якобы состоявшемся в 1731 г. в Рязани подъеме на воздушном шаре подъячего Крякутного, который "... фурвин сделал, как мяч большой, надул дымом Рис. 2. Титульный лист рукописи

поганым и вонючим, от него сделал Сулукадзева

петлю, сел в нее, и нечистая сила

подняла его выше березы, а после ударила о колокольню, но он уцепился за веревку, чем звонят, и остался тако жив. Его выгнали из города, он ушел в Москву, и хотели закопать живого в землю или сжечь" (рис. 3).

В той же рукописи приводятся сообщения о полетах с помощью самодельных крыльев приказчика Островкова, кузнеца Черная Гроза и др.12. Однако ко всем этим сообщениям следует подходить с большой осторожностью. Сулукадзев в подтверждение приводимых им фактов ссылается на записки Боголепова и воеводы Воейкова, но ни тех ни других до сих пор найти не удалось. Рукопись же Сулукадзева относится к 1819 г., и достоверность описанных в ней фактов вызывает сомнения.

Более достоверные сведения о полетах приведены в "Дневных записках Желябужского", заведенных в 1695 г. Запись гласит: "Тогож месяца апреля в 30 день закричал мужик караул, и сказал за собою Государево слово, и приведен в стрелецкий приказ, и роспрашиван, а в роспросе сказал, что он сделав крыле, станет летать как журавль. И по указу Великих Государей, сделал себе крыле слюдные, и стали те крыле и 18 рублев из Государевой казны. И боярин князь Иван Борисович Троекуров с товарищи, и с иными прочими, вышед стал смотреть: и тот мужик те крыле устроя, по своей обыкности перекрестился, и стал мехи надымать, и хотел летать, да не поднялся, и сказал, что он те крыле сделал тяжелы. И боярин на него кручинился, а тот мужик бил челом, чтобы

вощу.

11 Бороздин Н. Завоевание воздушной стихии. Варшава, 1909. С. 6; Зеленин Д. Русская народная сказка об аэроплане. 1910. № 9. С. 136-138.

12 Рукопись Сулукадзева, см. главу о воздушном летании в России (с. 7-9).

77

Рис. 3. Подъем на воздушном шаре подъячего Крякутного

на нем и продать животы

"13

ему сделать другие крыле иршенные, и на тех не полетел, а другие крыле стали в 5 рублев. И за то ему учинено наказание: бит батоги снем рубашку, и те деньги велено доправить ево и остатки

Постройкой крыльев для полета в 1762 г. занимался "колодник растрига" Феофилакт Мелес, он был убежден, что "может человек совершенно подобию птице по воздуху, куда похочет летать".

Мелес совершил побег из митрополичьего дома и двое суток мастерил крылья на небольшом островке возле Тобольска, намереваясь обтянуть их мешками из-под хлеба. Наступившие холода заставили прекратить опыты. На допросе Мелес показал,что "намерен был отсель, из Тобольска, чрез т.е. улететь прямо в Малороссию" Тобольский митрополит Павел, считая, что "диавол показал ему безумный способ к летанию", распорядился за содеянное безумие Мелесу каждую пятницу на неделе по сорок ударов плетями или лозами отчитывать вместо покло14 Так печально

нении земных окончилась эта попытка летать по воздуху подобно птице.

Все эти полулегендарные сообщения позволяют сделать лишь одно заключение. Из среды талантливого и смелого русского народа, несомненно, вышли многие изобретатели летательных аппаратов. Только слабое развитие письменности в России виной тому, что до нас дошли об этих попытках летать "по-журавлиному" лишь обрывочные сведения.

РАБОТЫ ЛОМОНОСОВА НАД ПРОБЛЕМОЙ ГЕЛИКОПТЕРА

Даже русские исторические исследования в области авиации, не говоря уже об иностранных, обходили молчанием интереснейшие работы Ломоносова по созданию летательного аппарата тяжелее воздуха. Между тем Михайло Ломоносов задолго до официально признанных изобретателей геликоптера построил и испытал такой аппарат в России. Правда, Леонардо да-Винчи еще в 1475 г. писал о возможности построить геликоптер, но Ломоносову эти работы гениального флорентинца, обнародованные впервые только в конце XVIII столетия, не были известны. 13 1413 Записки Желябужского с 1682 по 2 июля 1709 года СПб., 1840. С. 46-47; Собрание записок Туманского. СПб., 1787. Т. VII. С. 129.

14 Дело о присланном указе Святейшего синода церемониале бывшем в Голштинии Феофилакте Мелесе // Филиал Государственного архива Тюменской области в г. Тобольске, л. 103-106.

18

3$??^ #*а£» стмхо&в е&елз £$ ttfbccm. .

Уто вш $& *гто Зц&гшмо т*м,

То £ш% Ц4шт w шкг, шст*£%&*

&т?р&м;& зщ&яг^ръс жр€$л£% &иТ&т®&*сй ел&е&мъ* $hcc&&t Що^шф^ь оо&роот&с* &ъ ?£&укоос$ %&*нг&*е&с&аъ

М.В. Ломоносов

Возможно, что толчком для работы Ломоносова над аппаратом тяжелее воздуха послужило знакомство Михаила Васильевича с саксонскими рудниками в Германии.

Ломоносов обратил внимание на циркуляцию свободного воздуха в Шахте в зависимости от наружной температуры. Свои выводы, относящиеся к этому, Ломоносов доложил конференции Академии наук 21 января 1745 г. Исследование носило название "О вольном движении воздуха, в рудниках примеченном" Это исследование наложило отпечаток и на изобретенный Ломоносовым геликоптер. Лопасти винта геликоптера сильно напоминали лопасти "ветрогонной машины", применявшейся на рудниках.

Работы Ломоносова над геликоптером были связаны с его исследованиями воздушных явлений. С грустью он вынужден был признать, что " знание воздушного круга еще великою тьмою покрыто..., того ради воздушные перемены не столько для истолкования оных, сколько для исполнения должности

19

физиками наблюдаемы быть казались. В таком состоянии утомлена и почти умерщвлена была сия лучшая часть натуральной науки"15.

В самом деле, "воздушные перемены" составляли тайну за семью замками для ученых, значительная часть которых оставалась еще на позициях алхимии. Считалось, что дым поднимается вверх благодаря особому свойству огня стремиться кверху. Ломоносов не мог согласиться с такого рода доводами и пытливо искал истинную причину явления.

Прежде всего он построил метеорологическую обсерваторию. О месте ее расположения и условиях работы Ломоносова свидетельствует следующее письмо Михаила Васильевича Леонарду Эйлеру, написанное в феврале 1754 г. Письмо написано по-латыни, и перевод его в нашей литературе до сих пор не был опубликован.

"Одна моя деревенька расположена на морском берегу, другая - омывается небольшими речками. Там, кроме дома и стекольной мастерской, уже построенной, я строю плотину и сарай для склада зерна и мельницу для хлеба. Над последней поднимается метеорологическая с самопишущими приборами обсерватория, описание которой, если Бог поможет, я ближайшим летом предоставлю для общего пользования"

Из этого письма видно также, какое большое значение придавал Ломоносов своим исследованиям, призванным подтвердить "факт нисхождения верхних слоев воздуха в нижние"

Результаты своих метеорологических наблюдений за время с 1751 по 1755 г. Ломоносов опубликовал в "Ежемесячных сочинениях Академии наук" В отчете писалось: "А именно выписали мы самые большие и меньшие высоты ртути в барометре на каждый месяц и на каждый год, сравняли их между собою и разности их записали... дабы тем возбудить любителей наук, чтоб в других местах Российской империи такие же наблюдения чинили, которые, ежели нам сообщатся, потомуж напечатаны быть имеют"16.

Эти систематические наблюдения позволили Ломоносову вывести целый ряд заключений. Объясняя "явления стужи", электрические явления во время грозы, а также северное сияние, Ломоносов приходит к мысли о наличии нисходящих и восходящих токов воздуха17. Можно заключить, что Ломоносов задолго до знаменитого опыта братьев Монгольфье знал и описал свойство теплого воздуха подниматься вверх. Современник Ломоносова Георг-Вольфганг Крафт категорически отрицал возможность погружения верхнего, более холодного воздуха в нижний, более теплый. Ломоносов должен был доказать свою мысль опытным путем, а также подтвердить еще раз открытие Франклина, доказавшего в июне 1752 г. с помощью воздушного змея, что облака наэлектризованы, а молния есть не что иное, как электрическая искра. "Что трение паров на воздухе приключаться и произвести электрическую силу может, о том нет ни единого сомнения", - утверждал Ломоносов18. Его захватывает мысль об исследовании верхних слоев атмосферы, чтобы опытным путем доказать правильность своих выводов. Обычный змей, использованный Франклином, здесь был уже непригоден, так как речь шла о высших слоях атмосферы. Нужно было

15 Ломоносов М.В. Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих, предложенное от Михайлы Ломоносова // Собр. соч. СПб.: Изд-во Императ. акад. наук, 1898. Т. IV. С. 301-302.

16 Наблюдения метеорологические, в С.-Петербурге учиненные с 1751 по 1755 год // Ежемесяч. соч. СПб., февраль 1755. С. 142.

17 К сожалению, и до сих пор честь этого открытия ошибочно приписывают Соссюру (Le Saussure, 1770-1799 гг.), в то время как Ломоносов сделал это открытие значительно раньше. Мысль Ломоносова была окончательно подтверждена в начале XIX в. физиком Гумбольдтом.

18 Ломоносов М.В. Собр. соч. СПб.: Изд-во Императ. акад. наук, 1898. Т. IV. С. 302.

20

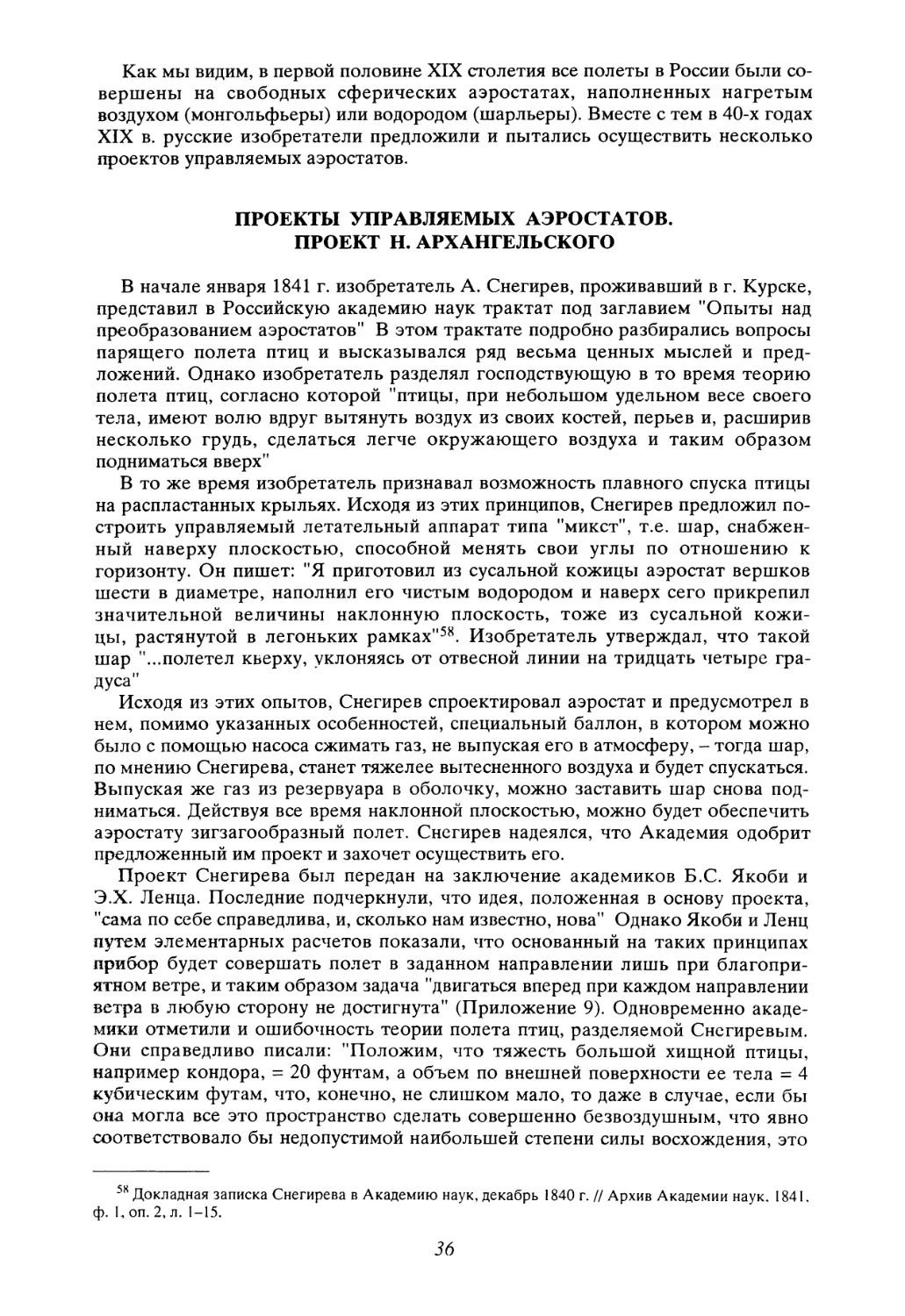

Рис. 4. Модель "аэродромной машины" Ломоносова

изобрести средство поднять туда регистрирующие приборы. Прежде всего Ломоносов разрабатывает такие приборы. В протоколах конференции Академии наук от 7 ноября 1748 г. сохранилась следующая запись, сделанная полатыни:

«... § 1. Высокопочтенный г-н Ломоносов представил собранию рассуждение, под заглавием: "Об анемометре, показывающем наивысшую скорость всякого ветра и, вместе с тем, изменения и направления его", каковое рассуждение, будучи подвергнуто обсуждению прочих г-д академиков, было передано мною высокопочтенному г-ну академику Винсгейму»19.

Теперь надо было обеспечить подъем анемометра и других приборов в высшие слои атмосферы. Ломоносов упорно работал над этой проблемой и 4 февра¬

19 Перевод с латинского сделан автором по кн.: Билярский А. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865. С. И 7.

21

ля 1754 г. на собрании конференции Академии наук сделал сообщение об изобретенной им специальной "машине", могущей поднимать в верхние слои атмосферы им же изобретенный саморегистрирующий анемометр и воздушный термометр (рис. 4).

В протоколах Академии наук сохранилось сообщение, подписанное архивариусом Иваном Стафонгагеном:

"Г-дн сов. и проф. Ломоносов собранию представил о машинке маленькой, которая бы вверх подымала термометры и другие малые инструменты метеорологические и предложил оной же машины рисунок; того ради г-да заседающие оное его представление опробовали и положили канцелярию Академии наук репортом просить, чтоб соблаговолено было приказать реченную машину по приложенному при сем рисунку для опыта сего изобретения сделать под его г-на автора смотрением мастером Фуциусом. И о вышеописанном в виду протокола академического собрания репортую марта 4 дня 1754 г."20.

Под непосредственным руководством Ломоносова и по его чертежам такая машина к июлю 1754 г. была выстроена и опробована. Это был небольшой геликоптер. В протоколах конференции от 1 июля 1754 г. сохранилось следующее описание этого геликоптера:

’'Высокопочтенный советник Ломоносов показал изобретенную им машину, называемую им аэродромической [воздухобежной], которая должна употребляться для того, чтобы с помощью крыльев, движимых горизонтально в различных направлениях силой пружины, какой обычно снабжаются часы, нажимать воздух [отбрасывать его вниз], отчего машина будет подниматься в верхние слои воздуха, с той целью, чтобы можно было обследовать условия [состояние] верхнего воздуха посредством метеорологических машин - приборов, присоединенных к этой аэродромической машине. Машина подвешивалась на шнуре, протянутом по двум блокам, и удерживалась в равновесии грузиками, подвешенными с противоположного конца. Как только пружина заводилась, [машина] поднималась в высоту и потому обещала достижение желаемого действия. Но это действие, по суждению изобретателя, еще более увеличится, если будет увеличена сила пружины и если увеличить расстояние между той и другой парой крыльев, а коробка, в которой заложена пружина, будет сделана для уменьшения веса из дерева. Об этом он [изобретатель] обещал позаботиться"21.

В декабре 1754 г. Ломоносов в своем отчете о трудах за истекший год писал: "Делал опыт машины, которая бы, подымаясь кверху сама, могла поднять с собой маленький термометр, дабы узнать градус теплоты на вышине, которая хотя слишком на два золотника облегчалась, однако к желаемому концу не приведена"22.

Очевидно, неотложные исследования заняли все время Ломоносова и не дали ему возможности довести до "желаемого конца" постройку геликоптера, но приоритет Ломоносова в этом изобретении несомненен. Изобретателем же геликоптера до сих пор часто называют Пауктона, которому в 1768 г. действительно удалось сконструировать небольшой геликоптер.

В 1784 г. Лонуа и Бьенвеню построили небольшой геликоптер-игрушку, поднимавшийся в воздух с помощью четырехлопастного винта, приводимого в

20 Там же. С. 259 (рапорт в канцелярию Академии наук от 5 марта 1754 г.).

21 Там же. С. 271. Перевод этой записи с латинского сделан автором заново. Опубликованный в свое время перевод Бачинского страдает неточностями (см.: Деятельность М.В. Ломоносова и значение его трудов // Временник общества содействия успехам опытных наук имени Леденцова. М., 1912. Т. Ill, вып. 1.С. 48-79).

22 Там же. С. 280.

22

движение тетивой от лука. Свое изобретение они доложили французской Академии наук 28 апреля 1784 г.23.

Таким образом, Ломоносов самостоятельно разработал и построил геликоптер задолго до этих изобретателей. Это тем более замечательно, что даже значительно позднее - в 1782 г. - французская Академия наук в лице астронома Лаланда признала летание невозможным.

Михаил Васильевич сделав первую в истории практическую попытку применить архимедов винт для воздушного судоходства. Нельзя забывать, что винт в то время не был еще известен даже в качестве движителя для морских судов. Тем значительнее это гениальное открытие великого русского ученого. Оно показывает, что Ломоносов правильно понял законы сопротивления воздуха и нашел силу, способную поддерживать и продвигать аппарат в полете. Особенно интересно то, что Ломоносов, очевидно, стремясь уничтожить реактивный момент, предусмотрел в своем геликоптере два винта, вращающихся в противоположные стороны.

Ломоносов, разрабатывая научную метеорологию, вместе с тем закладывал и основания аэродинамики, возникшей как наука лишь в конце XIX столетия. В 1759 г. он в своей речи, произнесенной в собрании Академии наук и напечатанной в пятом томе собрания его сочинений, говорил: "Приметил я и заключил в атмосфере волны, какие по вышеизъясненной теории в жидких великих телах около земного шара быть должны" Для предсказания погоды и изучения движения воздушных масс он впервые предложил организовать единую метеорологическую службу. В последней главе "О предсказании погод и особливо ветров" Ломоносов писал: "А особливо когда бы в разных частях света, в разных государствах те, кои мореплаванием пользуются, учредили самопишущие метеорологические обсерватории, к коих расположению и учреждению с разными новыми инструментами имею новую идею, особливого требующую описания"24.

До последних дней своей жизни Ломоносов не оставлял занятий метеорологией. За ним должна быть прочно утверждена слава первого русского ученого метеоролога и вместе с тем провозвестника современной авиации.

Официальные жрецы науки в России, раболепствуя перед иностранцами, пытались замолчать и принизить труды Ломоносова. Например, адъюнкт Московского университета Н. Любимов в 1855 г. в статье "Ломоносов как физик" писал: "Труды Ломоносова не имеют важного значения в истории науки, тем более, что его идеи большею частью выражены на русском языке"25. Высказывание этого ученого попугая помогает понять, почему так долго не были всесторонне освещены работы Ломоносова в области метеорологии и авиации.

Михайло Васильевич Ломоносов - великий русский ученый - по праву может быть назван изобретателем первого летательного аппарата тяжелее воздуха и основоположником научной метеорологии.

ПЕРВЫЕ ПОЛЕТЫ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ В РОССИИ

В конце XVIII столетия над поблемой летания успешно работали во Франции братья Монгольфье. 5 июня 1783 г. им удалось осуществить подъем в воздух оболочки, наполненной нагретым воздухом. 27 августа того же года физик Шарль и братья Робер, использовав передовые достижения химии своего вре-

23 Lecornu. La navigation aerienne. Paris, 1903. P. 86.

24Ломоносов M.B. Рассуждение о большой точности морского пути // Собр. соч. СПб., 1902. Т. V. С. 150.

25 Любимов Н. Ломоносов как физик // В воспоминание: Учено-литературные статьи Московского университета. М., 1855.

23

-г--'; «в? UPO<*<

искусство

л Е т л т ь П Т И ч"ь Ему,

С О Ч И И £ И И о I».

КщытЬ фрщериьом Af ?е рве йио м ъ Ар'хнш 4 к гя о f о мЪ К., С. П р « н % » BUQfCKMZA

Ф фт у рмш.

I

: >

/#э

мени (водород) и достижения технологии (прорезиненная оболочка), организовали полет воздушного шара.

Вся Европа была заинтересована этим событием. Все чаще в Россию проникают сведения и отчеты о полетах26. Начинают даже переводить с французского небольшие брошюры, как, например, "Рассуждение о шарах, горючим веществом наполненных и по воздуху летающих или воздухоносных..." (СПб., 1783). Позже была переведена на русский язык книга К.Ф. Меервейна (рис. 5) под названием "Искусство летать поптичьему...". В ней описан летательный аппарат в форме крыльев, взмахи которых предполагалось производить мускульной силой летчика.

Российская академия наук в лице знаменитого математика Эйлера, уже ранее работавшего над теорией змея, проявляет живой интерес к воздушному шару. Эйлер в день своей смерти (7 сентября 1783 г.) подробно рассчитывал подъемную силу аэростата27.

24 ноября 1783 г. на Неве, у Эрмитажа, был пущен небольшой воздушный шар диаметром I1 /2 фута.

Очевидно, небольшие воздушные шары пускались ради забавы состоятельными людьми. 19 марта 1784 г. в Москве французу Менилю удалось организовать подъем воздушного шара без пассажира. "Московские ведомости" так сообщали об этом событии:

"Девятого надесять числа сего месяца пущен был здесь французом Менилем воздушный шар, который имел окружность 6 сажен и 1 аршин с вершками, а вышины в 8 72 аршин, и начал подыматься пополудни в первом часу между 20 и 25 минутами и менее чем в 5 минут взошел выше 500 сажен; и продолжал хождение свое так, что в 21 /4 видели его весьма малым и можно было заключить, что он отстоял от земли на 1500 сажен"28.

Через 6 час шар благополучно опустился в 27 км от Москвы.

Общественный интерес к воздухоплаванию в России нарастал. В то же время и русское правительство получало от своего посла во Франции князя Барятинского регулярные сообщения о подъемах воздушных шаров. 30 ноября 1783 г. Барятинский доносил Екатерине II о том, что братья Монгольфье сумели осуществить "поднятие на воздух великой тягости посредством дыма" (Приложение 1). В своих письмах посол подробно описал первые подъемы воздушных

Рис. 5. Титульный лист книги архитектора К.Ф. Меервейна "Искусство летать по птичьему..."

26 С.-Петербург, ведомости. 1783. № 75-104; Моек, ведомости. 1783. № 75. С. 545; № 104. С. 828; С.-Петербург. Вивлиофика журналов. 1783. Июль; Корреспонденции и заметки о воздухоплавании и др. // С.-Петербург, ведомости. 1784. № 1-83.

27 Мор. сборник. 1856. № 8. С. 65.

28 Моек, ведомости. 1784. № 25. С. 233.

24

Рис. 6. Зарисовка Барятинским полета шальера 25 ноября 1783 г. в Париже (по материалам ГАФКЭ)

шаров в Париже и то огромное впечатление, которое произвело в народе это событие (Приложение 2 и 3).

Описывая первый полет людей на шарльере, Барятинский восторженно говорит: 'Ъеличество сего зрелища, и чувствование, какое произходило в нескольких ста тысячах народа в тот момент, как глобус с колесницею поднялся на воздух, описать никак невозможно» ибо радость, чувствительность, страх, ужас и возторг видимы были на всех лицах, и до сего момента; Всемилостивейшая Государыня, вся публика еще как в чаду, и нет другого разговора ни в каком классе людей, как о сем произшествии"29.

В другом письме Барятинский подчеркивал, что "Король, правительство и вся публика принимают величайшее участие в сем изобретении, и зделаны им Монгольфье и Шарлу великие ободрении"30. Барятинский прислал Екатерине рисунки "оных экспериенций" (рис. 6). Вместе с тем посол обращал внимание Екатерины на попытки построить управляемый воздушный шар и на те последствия, которые может оказать такое изобретение на жизнь народов.

Он пишет: "... возможно будет дойти до того, что оными машинами могут управлять, как судами на воде... то многие вещи в свете возмут совсем другой оборот, а наипаче политические и комерческие дела, в разсуждении скоропостижного сношения, равномерно и военные силы и движения не могут быть скрыты

29 Сношения России с Францией: Реляции из Парижа Екатерине II от полномочного министра князя Барятинского // ГАФКЭ, ф. Коллегии иностранных дел. 1783, л. 70-71.

30 Там же, л. 95.

25

от верного исчисления и примечания и не будет никакой крепости, которую бы не можно было овладеть чрез угрозы с воздушных машин метанием огненных материй, каковых потушить невозможно"31. Но правящие круги России прямотаки враждебно отнеслись к новому делу. Возможно, что недоброжелательное отношение царицы Екатерины II к воздухоплаванию определялось тем, что во Франции вскоре Конвент воспользовался воздушными шарами для революционной армии.

Время шло, а в России никто еще не отважился подняться на воздушном шаре. В конце 1786 г. известный французский воздухоплаватель Бланшар предложил свои услуги русскому правительству, но получил отказ. Об этом свидетельствует следующее письмо графа Безбородко к графу Румянцеву:

"Ее Императорское Величество, уведомясь о желании известного Бланшара приехать в Россию, высочайше повелеть соизволила сообщить Вашему Сиятельству, чтобы Вы ему дали знать об отложении такого его намерения, ибо здесь отнюдь не занимаются сею или другою подобною аэроманиею, да и всякие опыты оной яко бесплодные и ненужные у нас совершенно затруднены"32.

Между тем периодическая литература продолжала помещать сообщения о подъемах воздушных шаров за границей. В Петербурге и Москве было даже издано несколько переводных и отечественных книг, посвященных научному разбору явлений в атмосфере и воздушных полетов33.

В 1802 г., уже после смерти Екатерины II и Павла I, в Петербурге безуспешно пытался организовать полет воздушного шара итальянский профессор Черни, находившийся на службе в России и имевший "одобрительное свидетельство от здешней Академии наук на свободное преподавание лекций физических" Черни выпустил специальную брошюру с целью собрать средства, необходимые для изготовления воздушного шара. Полет, назначенный на 16 октября, не состоялся из-за аварии газодобывающего аппарата. Допрошенный по этому поводу Черни показал, что "... намерение его было исполнено, но не с какимилибо предосудительными мыслями - в рассуждении публики, которую никогда и отнюдь обманывать не осмеливался, а хотел произвести сие к удовольствию оной, надеясь на свои познания"34.

Публика проявила большой интерес к предполагаемому подъему шара. Как видно из архивов материалов, было продано на 1735 рубг входных билетов. Неудача с полетом вызвала сильное недовольство петербуржцев. Повторить этот опыт Черни не удалось, так как в том же году он "волею божиею умре"35.

Однако раньше, чем в Петербурге, Москва увидела 4 мая 1803 г. полет человека на воздушном шаре. Это был француз г-н Терци, его шар, "имевший в окружности 24, а в вышину 14 аршин, плавал над Москвой очень долго... Цена за вход в первое место 1 руб. 50 коп., во второе - 1 руб., а третье - 50 коп. медью. Запуск шара был под Донским монастырем. Повторный полет шара был 9 мая 1803 г. По свидетельству современников оный шар был иллюминирован и,

31 Там же, л. 68-71, 76-79, 94, 98, 100, 101, 150.

32 Камер-фурьерский церемониальный журн. СПб., 1786. Дополнение. С. 128. Все же Бланшару удалось в 1788 г. совершить в Варшаве два полета на воздушном шаре.

33 Магазин натуральной истории, физики и химии. М., 1788. Ч. II и III; Краткое физическое изъяснение свойств и действий трех стихий, т.е. воздуха, огня и воды. М., 1789. С. 151; Воздухословие, или прямой способ предузнавать перемены воздуха в различных сторонах, с английского на немецкий и с оного на русский язык переведенное. 1792; и др.

34 Из подлинного дела Черни от 5 ноября 1802 г., л. 35.

35 О работах Черни см.: Описание приготовленного проф. Черни воздушного шара, с показанием открытой для поднятия оного на воздух подписки. СПб., 1802; С.-Петербург, ведомости. 1802. № 79; Моек, ведомости. 1808. С. 200; Рус. старина. 1880. № 11. С. 744.

26

поднявшись в воздух, салютовал почтенную публику 810 выстрелами, которые далеко были слышны"36.

Это был первый в России полет человека на воздушном шаре.

Петербургской "публике" все же удалось в следующем году добиться приглашения в Россию известного французского воздухоплавателя А.Ж. Гарнерена, который и совершил 20 июня 1803 г. вместе со своей женой удачный подъем на воздушном шаре "в присутствии императорской фамилии и великого стечения зрителей" (рис. 7).

Гарнерен, по его словам, делал все возможное, "чтобы не удаляться от города, частию в рассуждении неудобства местоположений, частию же по причине неизвестности образа мыслей деревенских жителей той страны, при виде толико нового для них зрелища"37.

Шар благополучно опустился в лесу подле Малой Охты. Это был второй полет человека на воздушном шаре в России. В том же году Гарнерен совер- Рис. 7. Титульный лист книги А.Ж. Гарнешил два полета: один в Петербурге 18 рена "Подробности трех воздушных путеиюля и второй - в Москве 20 сентября. шествий..."

При полете в Петербурге вместе с ним

поднялся на воздушном шаре генерал от инфантерии Сергей Лаврентьевич Львов - первый русский человек, участвовавший в воздушном путешествии38.

Полет генерала Львова был, по-видимому, связан с тем,что русские военные круги имели намерение использовать воздушные шары для нужд армии. Во всяком случае знаменитый русский полководец А.В. Суворов еще задолго до этого полета интересовался возможностью применить воздушные шары на войне и не раз говорил: "Кабы мог я быть птицей, владел бы не одной столицей"

В Москве до приезда Гарнерена воздушные шары пускал иностранец Терци39. Пинетти де-Мерси также пытался, но безуспешно, организовать подъем воздушного шара, на котором намеревался совершить полет40.

20 сентября 1803 г. Гарнерен совместно с французом Обером совершил удачный полет над Москвой, повторенный на следующий день. Гарнерен считал это путешествие одним "из самых должайших, какое кто-либо предпринимал"41. Продолжалось оно 7 час 15 мин.

1804 год ознаменовался в России новыми полетами Гарнерена и его жены.

36 Моек, ведомости. 1808. № 38. С. 643; № 39. С. 658.

37 Подробности трех воздушных путешествий, предпринятых г. Гарнеренем в России. М., 1803.

38 Жихарев С.П. Записки современника. Л.: Изд-во АН СССР, 1934. Т. 2. С. 246, 248.

39 Моек, ведомости. 1802. 13 декабря. С. 1442; 1803. С. 559, 580, 625, 658, 676, 695, 712, 767, 834, 858,936.

40Там же. С. 712, 734,750, 834, 844, 845, 892, 905, 917, 963.

41 Там же. С. 585, 888, 996, 1014 и др.; см.: № 77 (с информацией о полете); Рус. архив. 1898. № 5. С. 47.

ПОДРОБНОСТИ

трехъ воздушныхъ ПУТЕШЕСТВ1Й,

предпринятых*

Г ТАРНЕРЕНЕМ

вЬ

Р О С С I и.

ВЪ Сапкт Петербург % первое Хюна 00 щр ;

— шорт Хюаа I

Б» Motmt трети Сентября «Ого;

* 0 О &

Перевод!» сЬ французе*эго.

МОСКВА,

Въ у HW 9ер ехтстснон ТнпоГрафгИ

у Л «о 4/Г»р*л « ft а пава.

27

В один из полетов они взяли с собой в качестве пассажирки русскую женщину Тушенинову. В этом же году жена Гарнерена показала москвичам спуск на парашюте.

"Московские ведомости" (от 11 мая 1804 г., с. 706) утверждали, что сие воздухоплавание явило новый "пример, что дамы бывают иногда неустрашимее самих мущин, ибо, вероятно, что немногие из сих последних отважились бы хладнокровно подняться против грома и разъяренного неба... Небо было покрыто тучами, обрамленными электричеством, из коих они слышали многократные громовые удары”. Высота полета составила 900 сажен.

ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ С НАУЧНЫМИ ЦЕЛЯМИ АКАДЕМИКА ЗАХАРОВА И ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЯ РОБЕРТСОНА

Летом 1804 г. Российская академия наук организовала с научными целями полет воздушного шара.

До сих пор не были выяснены обстановка и мотивы, побудившие Академию наук организовать такой полет. Обнаруженные в архиве Академии интересные документы показывают, что инициатива в этом деле принадлежала действительному члену Российской Академии наук, известному химику Товию Егоровичу Ловицу.

Академик Ловиц, не располагая необходимым для этих целей воздушным шаром и не будучи знаком с техникой пилотирования, предложил известному бельгийскому воздухоплавателю Робертсону совершить совместно с ним такой полет. Товий Егорович писал в Академию наук, что "...очень хотел бы предпринять с господином Робертсоном воздушное путешествие" (Приложение 4).

Академия наук очень осторожно подошла к организации такого опыта, опасаясь, чтобы он не вызвал только праздное любопытство "широкой публики" После заверения Ловица в том, что полет послужит только славе и успехам науки, ему было выдано на эти цели 2100 руб.

По приглашению Российской академии наук Робертсон согласился совершить полет с научными целями в России и просил "указать серию опытов, которые можно произвести в высших областях атмосферы" Эти опыты он обещал выполнить "с ревностью и точностью"

В Петербург Робертсон привез с собой шар, на котором он уже поднимался в Гамбурге. Академик Ловиц вызвался изготовить гондолу шара и обеспечить его подъем необходимыми материалами и приспособлениями для наполнения. Ловиц взялся также раздобыть необходимые приборы для проведения научных опытов.

Подготовка полета доставила немало хлопот Академии наук. Достаточно сказать, что в Петербурге нельзя было достать 100 пудов железных опилок, необходимых для добывания водорода, и их пришлось получать с олонецких заводов Гаскойна.

Горячее участие в подготовке научного полета принял академик Крафт. В частности, по его инициативе конференция Академии наук обсуждала вопрос о средствах обеспечения горизонтального полета шара. Академия наук считала, что наиболее просто управлять шаром с помощью реактивных средств. Академик Крафт, как видно из протокола конференции Академии наук, дал согласие подготовить такие опыты42.

42 Протоколы конференции. § 157 // Архив Академии наук, 1804, ф. 1, on. 1 (материалы обнаружены научным сотрудником М.Ф. Князевой).

28

Болезнь не позволила академику Ловицу закончить необходимую подготовку и принять участие в полете. Эта задача была возложена на молодого академика Якова Дмитриевича Захарова, который представил 16 мая 1804 г. конференции Академии наук свои предложения о намеченных опытах (Приложение 5).

К концу июня 1804 г. все необходимые приготовления были сделаны. О приборах, которыми запаслись ученые, академик Захаров позднее писал:

"Инструменты, кои для вышеупомянутых испытаний взяли с собой, были следующие: 1. Двенадцать склянок с кранами в ящике с крышкой. 2. Барометр с термометром. 3. Термометр. 4. Два электрометра с сергучом и серою. 5. Компас и магнитная стрелка. 6. Секундные часы. 7. Колокольчик. 8. Голосовая труба (рупор). 9. Хрустальная призма. 10. Известь негашеная и некоторые другие вещи для физических и химических опытов".

Цели полета академик Захаров в своем рапорте Академии наук изложил в следующих словах: "Главный предмет сего путешествия <х>стоял в том, чтобы узнать с большею точностью о физическом состоянии атмосферы и о составляющих ее частях в разных определенных возвышениях оной"43.

Академик Захаров, в частности, намеревался установить влияние высоты на уменьшение или увеличение магнитной силы, а также увеличение или уменьшение нагревательной силы солнечных лучей и пр.

30 июня 1804 г. Робертсон и Захаров поднялись в Петербурге с плаца 1-го кадетского корпуса. Погода благоприятствовала полету. Воздухоплаватели достигли высоты свыше 2000 м; через 3 !/2 часа шар, пролетев около 60 км, благополучно опустился возле деревни Сиворицы. Некоторые опыты Захарову удалось провести. Так, например, он установил с помощью специального "зрительного стекла" масштабную видимость отдельных предметов на земле, взял пробы воздуха на различных высотах, а также произвел опыты над звуковыми сигналами. Последние опыты показали, что, если крикнуть в рупор, направленный воронкой вниз, то эхо возвращается обратно, вызывая колебания аэростата. Отсюда было сделано два интересных заключения: во-первых, можно определять высоту полета, измеряя время между подачей звукового сигнала и отраженного эхо; во-вторых, можно воздействовать звуковыми волнами (стрельбой из пушек) на облачные образования, вызывая дождь.

Академик Захаров наблюдал ход температуры (вертикальный градиент оказался равным 0,72°). Кроме того, аэронавты констатировали, что внизу ветер дул с северо-востока, а на высоте - с востока. "Но опытов в рассуждении притягательной силы магнитной стрелки и других учинить я не успел", - писал в своем отчете Захаров. Высота полета шара оказалась незначительной, а относительная краткость полета не позволила ученым провести какие-либо серьезные наблюдения. Однако Академия наук с удовлетворением заслушала отчет академика Захарова о полете и приобрела у Робертсона физические инструменты за 6500 руб. От покупки шара за неимением средств пришлось отказаться.

В России это был первый полет воздушного шара с научными целями. Этот полет как бы продолжал намеченные еще М.В. Ломоносовым исследования высших слоев атмосферы. Вскоре такой полет повторил во Франции известный физик Ж.Л. Гей-Люссак. В России полеты на воздушном шаре с научными целями были совершены вновь только в 1868 и в 1873 гг. М.А. Рыкачевым и в 1887 г. знаменитым русским химиком Д.И. Менделеевым.

Интересно отметить, что еще в 1806 г. участники известной русской научной экспедиции И.Ф. Крузенштерна, совершившей кругосветное путешествие, вы¬

43 Захаров Я.Д. Рапорт в Императорскую Академию наук о последствии воздушного путешествия, июня 30-го, 1804 г. //Технол. журн. СПб., 1807. Т. IV, ч. 2. С. 132-153.

29

пустили в Нагасакском порту (в Японии) 6 февраля небольшой монгольфьер. Подъем монгольфьера был организован членом-корреспондентом Российской академии наук Г.И. Лангсдорфом с целью изучить воздушные течения. В мировой практике это был первый выпуск шара-пилота с научной целью.

ПОЛЕТЫ НА ВОЗДУШНЫХ ШАРАХ.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г.

УПРАВЛЯЕМЫЙ АЭРОСТАТ Ф. ЛЕППИХА

В 1805 г. в России пользовались популярностью полеты Робертсона на воздушном шаре, а также спуски Александровского и других с парашютом44.

В это время почти все полеты воздушных шаров в России происходили под руководством иностранцев (Гарнерен, Робертсон, Тушель и др.). Отсутствие технологической базы, слабость технических знаний и недостаток денежных средств долго не позволяли отдельным русским энтузиастам (Никитин и др.) осуществить самостоятельные полеты на воздушных шарах. Только в 1805 г. штаб-лекарь Кашинский сумел организовать в Москве два полета на монгольфьере. В своем объявлении о полете 24 сентября 1805 г. Кашинский писал: "Первый сей опыт русского воздухоплавателя многих стоит трудов и издержек, а потому льстит себя надеждою, что знатные и просвещенные патриоты, покровительствующие иностранцам в сем искусстве, благоволят предпочесть соотчича и одобряд его своим присутствием"45.

Полет Кашинского состоялся и был повторен 1 октября 1805 г. Робертсон позже отзывался о Кашинском как о человеке, сыгравшем в России роль "Робинзона-воздухопл авателя".

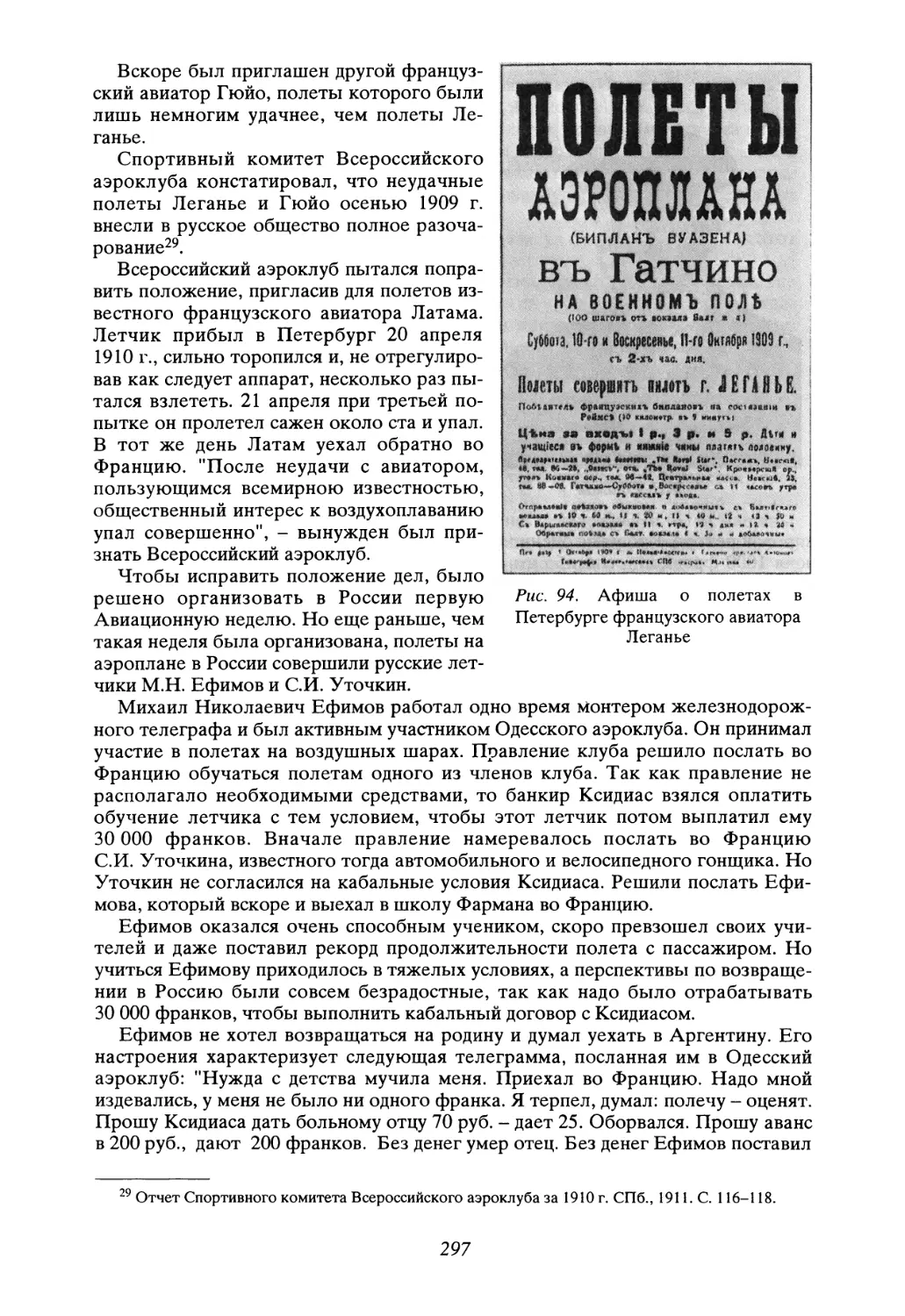

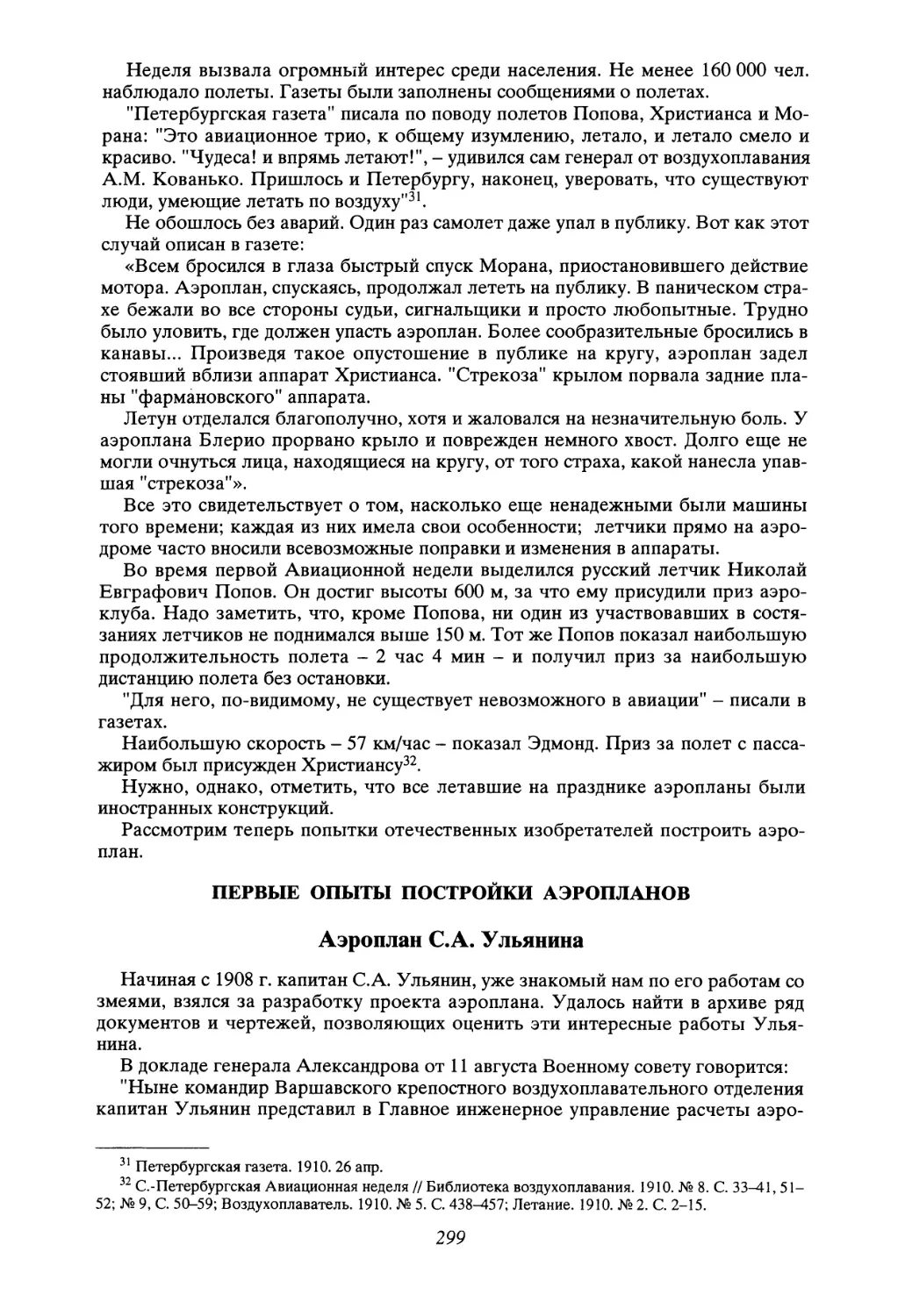

Дальнейшим полетам частных лиц в России помешала Отечественная война 1812 г. Но она же способствовала разработке управляемого аэростата. Проект такого аэростата в свое время подробно разработал французский генерал Менье и доложил его французской Академии наук еще в 1783 г.