Author: Артамонова В.Г. Мухин Н.А.

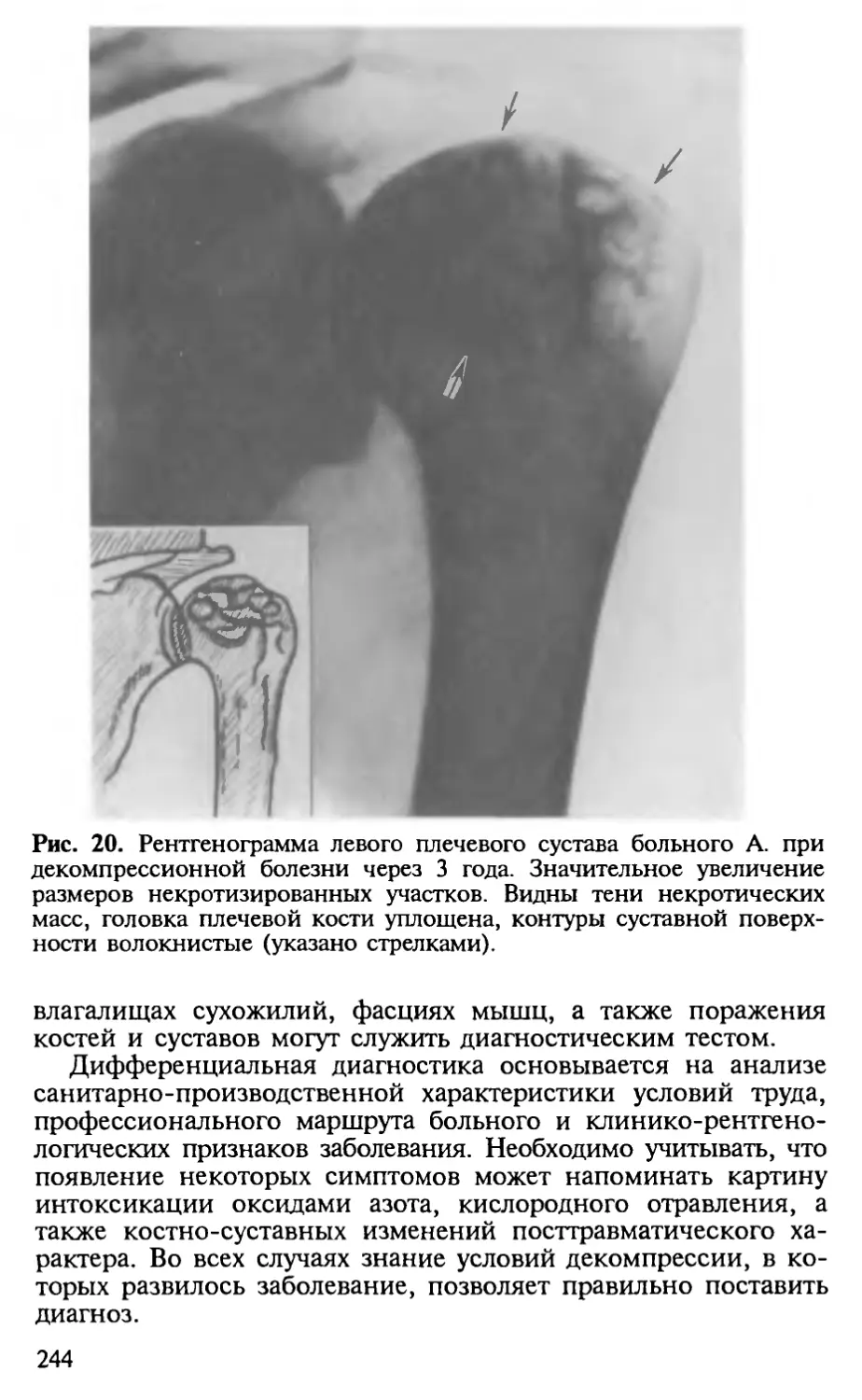

Tags: профессиональные заболевания гигиена труда внутренние болезни медицина практическая медицина патофизиология

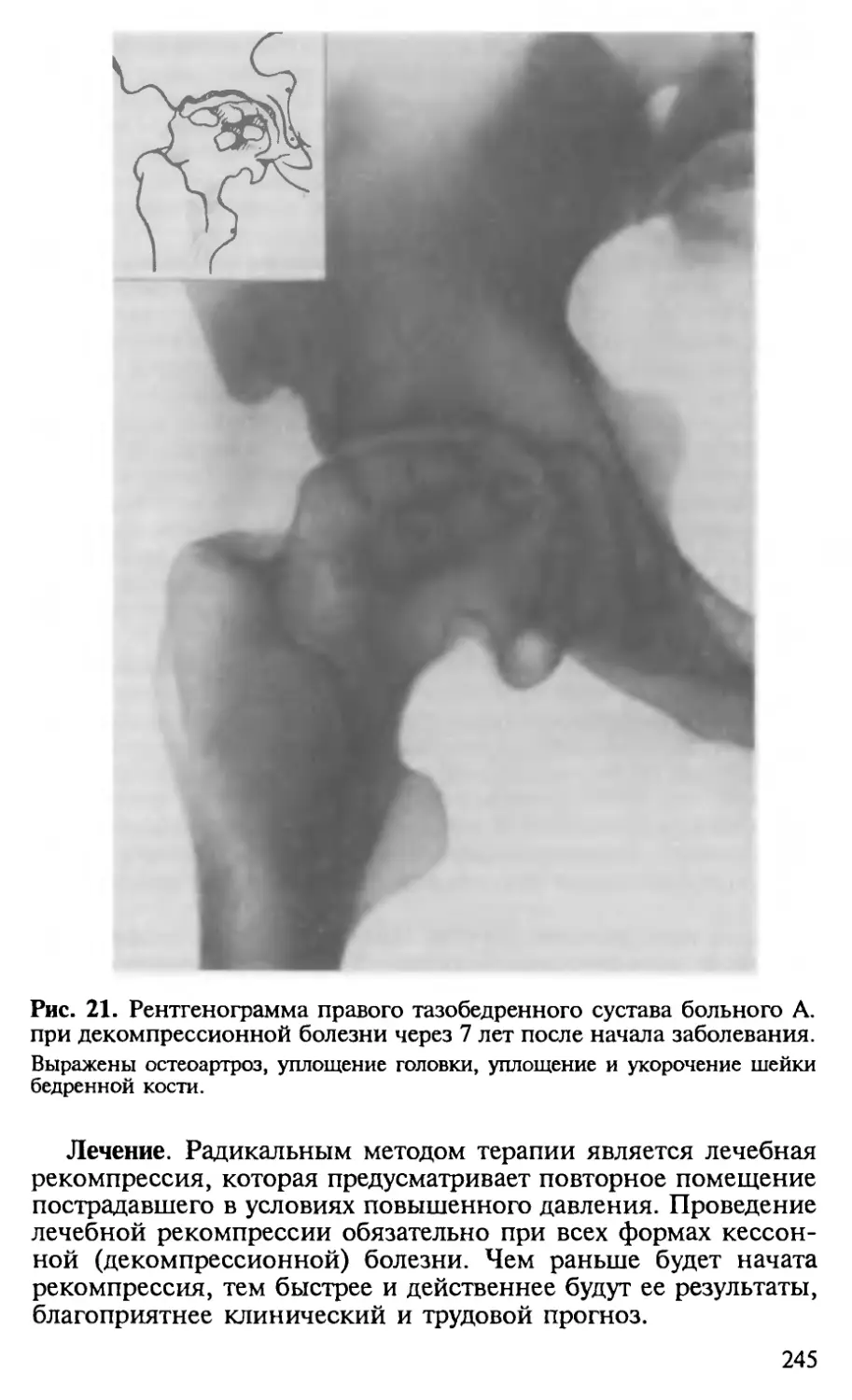

ISBN: 5-225-04789-0

Year: 2004

Text

0.Г. Артамонова, НА-Мухин

ПРОФЕССИЯ

БОЛЕЗНИ

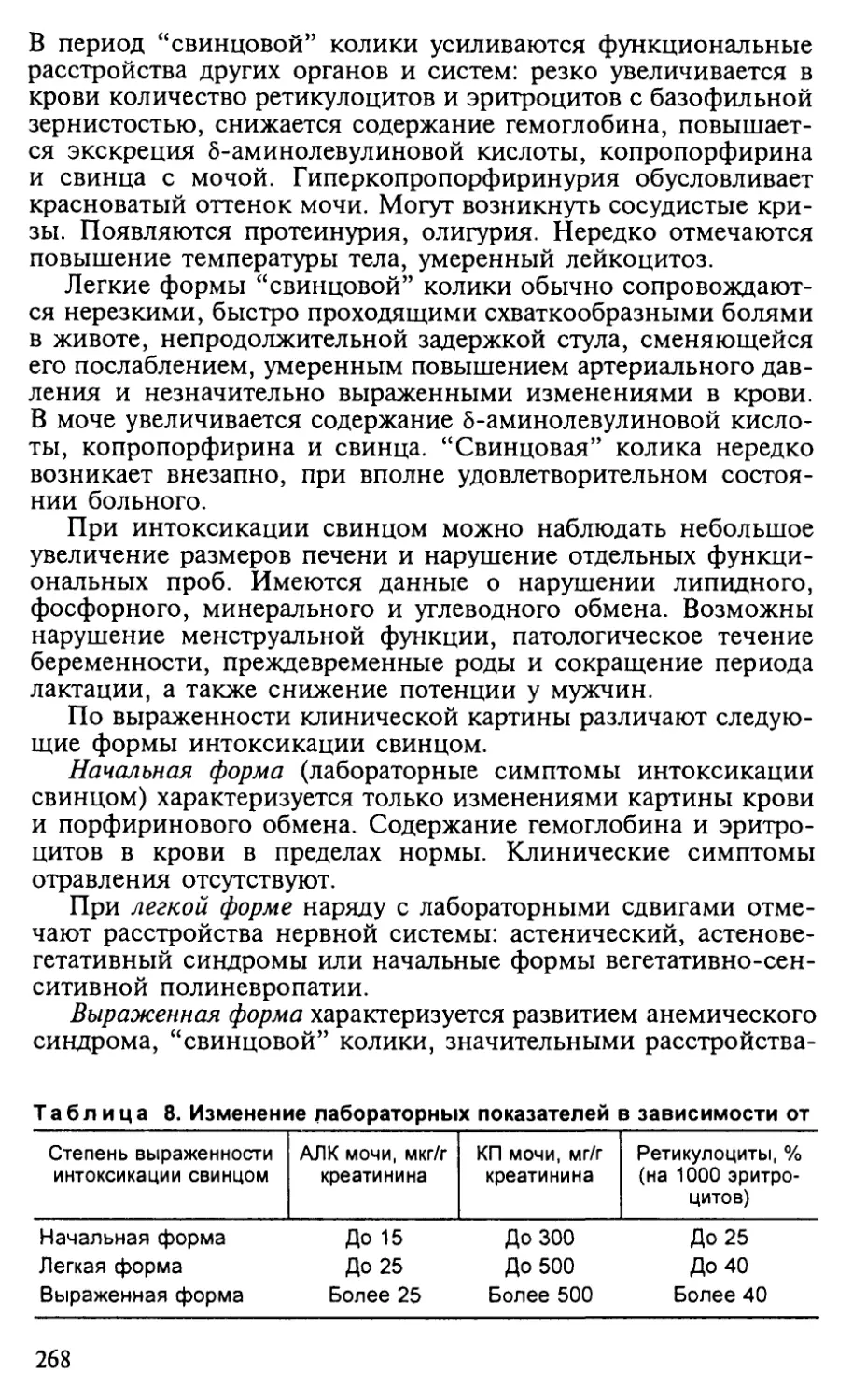

Учебная

ЛИТора!'ур<1

да студента#

ли?дяци неких

lyjQU

АРТАМОНОВА Воля Георгиевна —

доктор медицинских наук (1968),

профессор по специальности “про-

фессиональные болезни” (1970),

академик РАМН (1999), заслужен-

ный деятель науки РФ (1991); с

1964 г. по настоящее время заведу-

ет кафедрой профессиональных

болезней Санкт-Петербургской го-

сударственной медицинской акаде-

мии им. И.И. Мечникова. В.Г. Ар-

тамонова — автор более 400 опубли-

кованных научных работ. Основ-

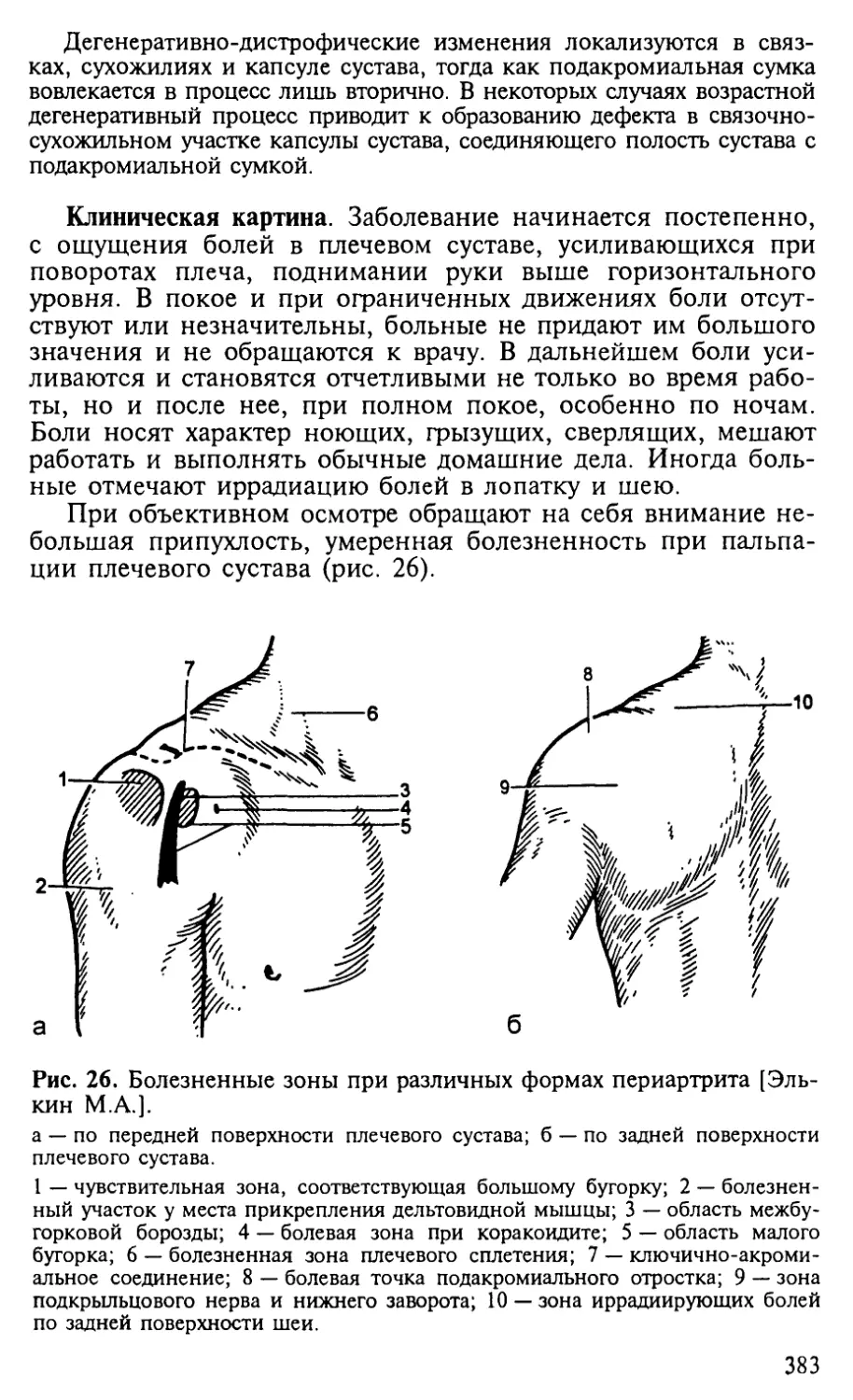

ное направление ее научных иссле-

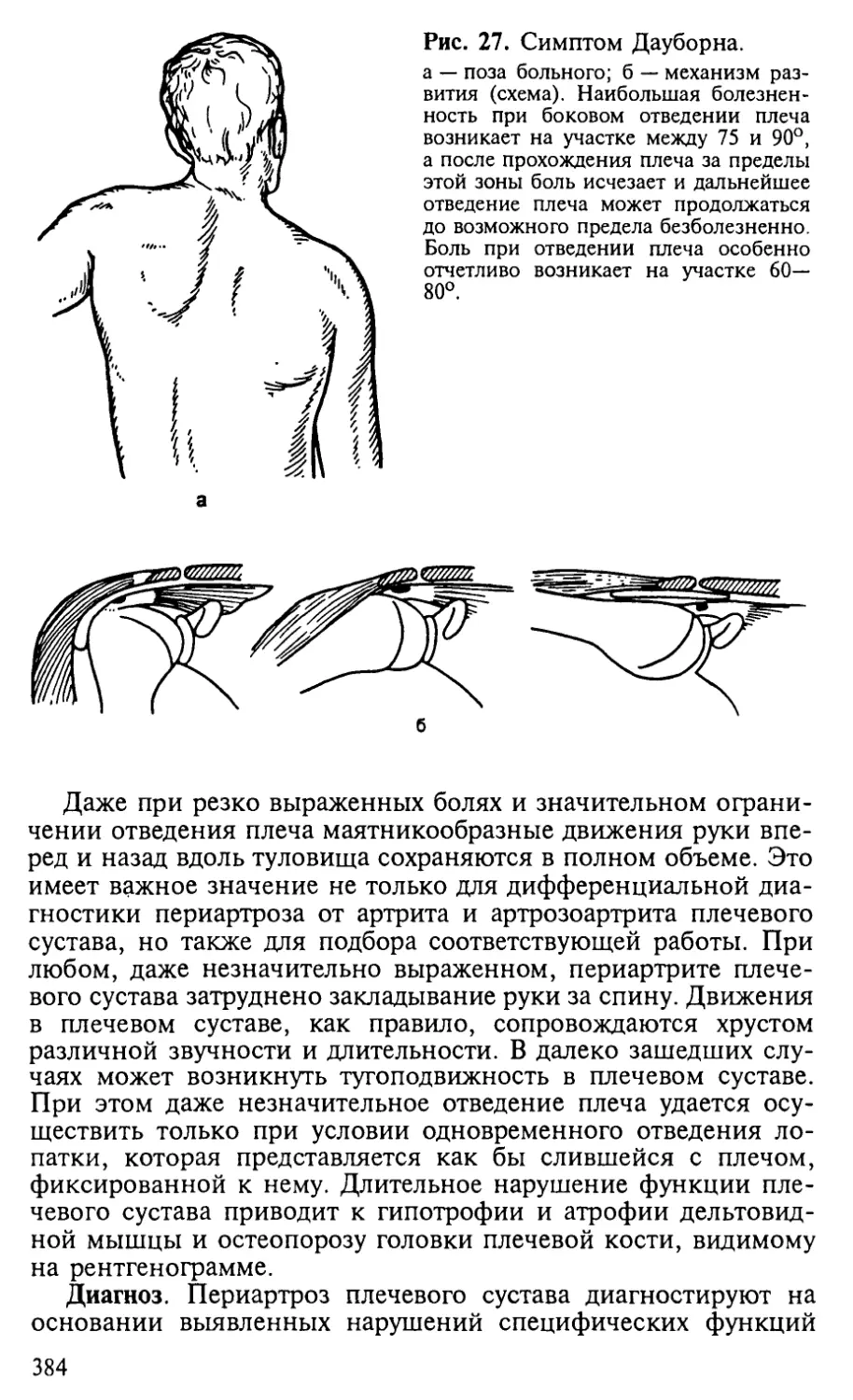

дований — изучение проблем ме-

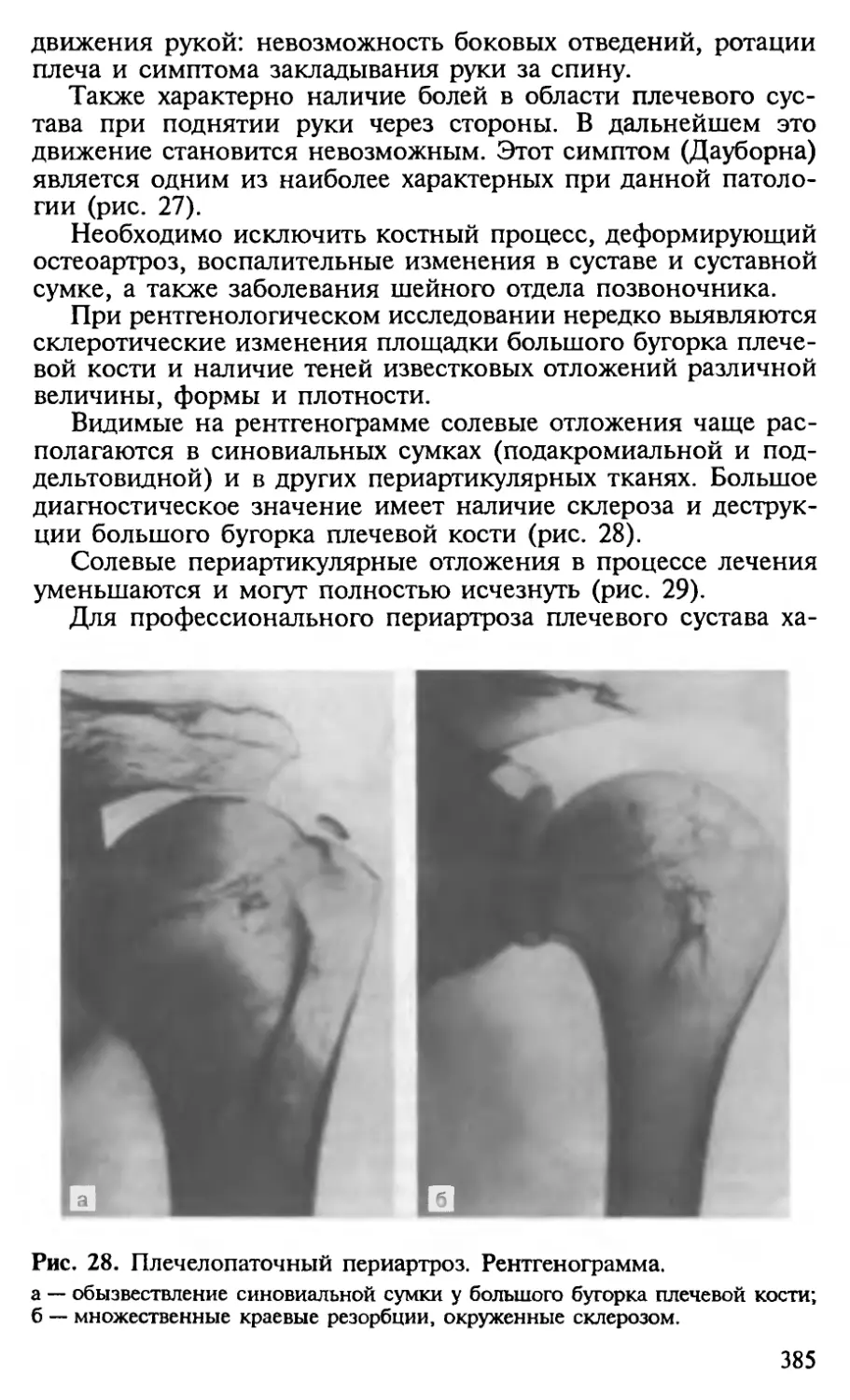

дицины труда и профессиональной

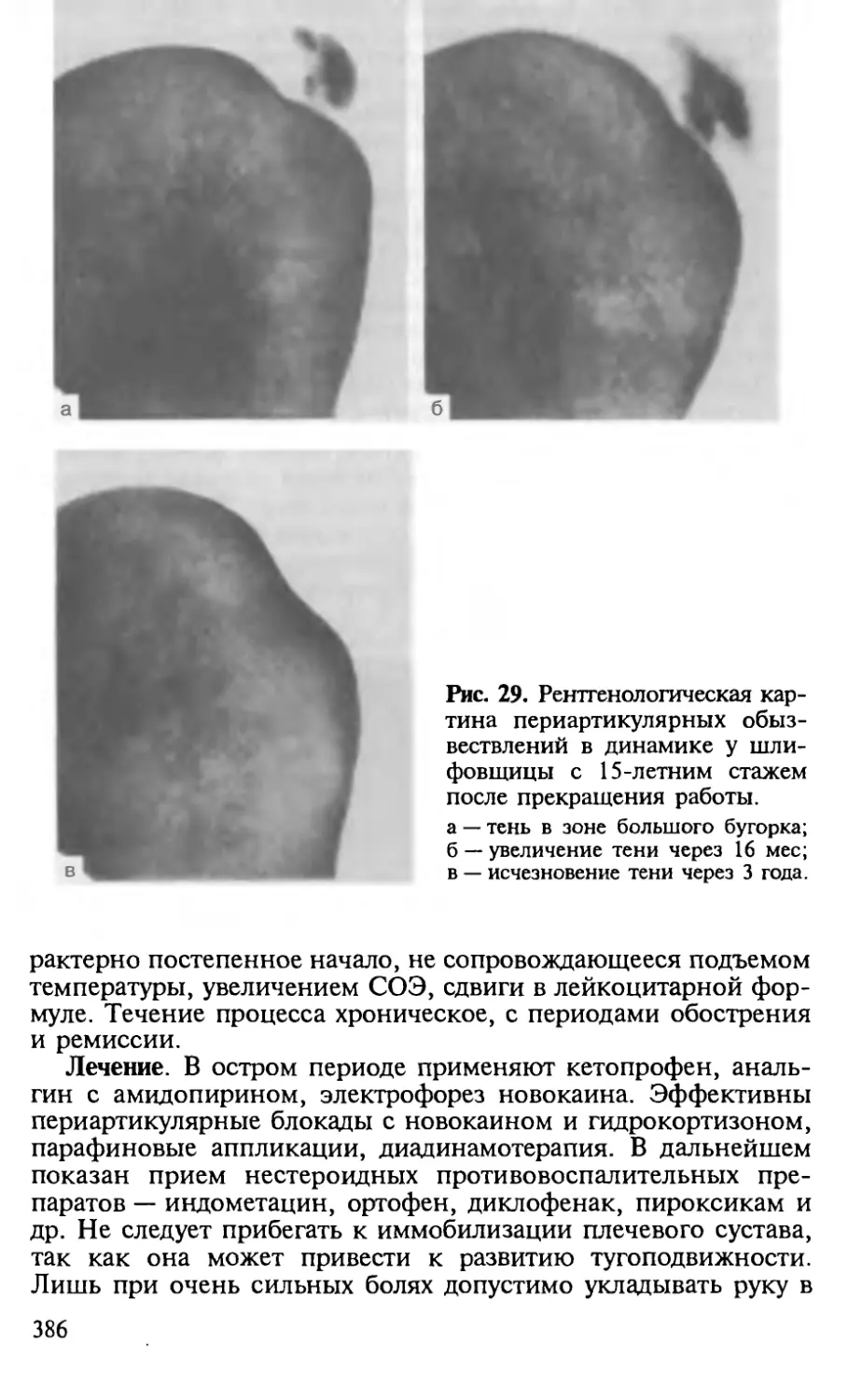

патологии при действии пылевых,

физических и токсико-химических

факторов. При ее консультации и

руководстве выполнено и защище-

но 20 докторских и 65 кандидат-

ских диссертаций.

МУХИН Николай Алексеевич —

академик РАМН, профессор, д-р

медицинских наук, заведующий ка-

федрой терапии и профессиональ-

ных болезней и директор Клиники

нефрологии, внутренних и профес-

сиональных болезней им. Е.М. Та-

реева ММА им. И.М. Сеченова, за-

служенный деятель науки РФ, лау-

реат Государственных премий.

Научная деятельность посвящена

изучению вопросов нефропротек-

тивной стратегии, селективного

иммунодепрессивного лечения бо-

лезней почек, патогенеза нефрита

и амилоидоза, уратной нефропатии

и поражения почек при системных

васкулитах, а также проблемам ге-

патологии, пульмонологии, ревма-

тологии, нефрологических аспектов

профпатологии. Автор и соавтор

250 публикаций, 12 руководств и

монографий, 3 учебников.

Учебная литература для

студентов медицинских вузов

В.Г. Артамонова, Н.А.Мухин

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

БОЛЕЗНИ

Издание четвертое,

переработанное и дополненное

Рекомендовано Учебно-методическим

объединением по медицинскому и фармацевтическому

образованию вузов России в качестве учебника

для студентов медицинских вузов

Москва

"Медицина"

2004

УДК 613.62(075.8)

ББК 54.1

А86

Рецензент:

В.И. Трофимов — д-р мед. наук, проф., зав. кафедрой госпиталь-

ной терапии Санкт-Петербургского государственного медицин-

ского университета им. акад. И.П. Павлова

Артамонова В.Г., Мухин Н.А.

А86 Профессиональные болезни: Учебник. — 4-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Медицина, 2004. — 480 с.: ил. (Учеб,

лит. Для студ. мед. вузов.) ISBN 5-225-04789-0

В четвертом издании (третье вышло в 1996 г.) нашли отражение

новые материалы о факторах производственной среды, обусловливаю-

щих развитие различных профессиональных заболеваний, новообразо-

ваний, альвеолитов и других заболеваний. Материал изложен с учетом

новых нормативных и законодательных документов.

Для студентов медицинских институтов, интернов, клинических ор-

динаторов, а также врачей послевузовского усовершенствования и пере-

подготовки по специальности “профпатология”.

ББК 54.1

ISBN 5-225-04789-0 © Издательство “Медицина”, 1982

© В.Г. Артамонова, Н.А. Мухин, 2004

Все права авторов защищены. Ни одна часть этого издания не может

быть занесена в память компьютера либо воспроизведена любым спосо-

бом без письменного разрешения издателя.

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ

АРТАМОНОВА Воля Георгиевна — академик РАМН, профессор, зав.

кафедрой профессиональных болезней, военно-полевой терапии с

курсом профпатологии факультета повышения квалификации Санкт-

Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Меч-

никова

БАЛКАРОВ Игорь Михайлович — доцент кафедры терапии и профбо-

лезней ММА им. И.М. Сеченова

ВЕРТКИН Юлий Исаакович — ассистент кафедры профессиональных

болезней, военно-полевой терапии с курсом профпатологии факуль-

тета повышения квалификации Санкт-Петербургской государствен-

ной медицинской академии им. И. И. Мечникова

ДЕНЬГИН Виталий Владимирович — старший научный сотрудник ка-

федры терапии и профболезней ММА им. И.М. Сеченова

ЕВЛАШКО Юрий Петрович — доктор медицинских наук, профессор,

зав. кафедрой профпатологии Российской медицинской академии по-

следипломного образования М3 РФ

КОЛЕСОВА Елена Борисовна — доцент кафедры профессиональных

болезней, военно-полевой терапии с курсом профпатологии факуль-

тета повышения квалификации Санкт-Петербургской государствен-

ной медицинской академии им. И.И.Мечникова

КОРНЕВ Борис Максович — доктор медицинских наук, профессор

кафедры терапии и профболезней ММА им. И.М. Сеченова

КРАЕВА Валентина Владимировна — старший научный сотрудник ка-

федры терапии и профболезней ММА им. И.М. Сеченова

КУСКОВА Лариса Владимировна — доцент кафедры профессиональ-

ных болезней, военно-полевой терапии с курсом профпатологии фа-

культета повышения квалификации Санкт-Петербургской государст-

венной медицинской академии им. И.И. Мечникова

ЛАШИНА Елена Леонидовна — доцент кафедры профессиональных

болезней, военно-полевой терапии с курсом профпатологии факуль-

тета повышения квалификации Санкт-Петербургской государствен-

ной медицинской академии им. И.И. Мечникова

МУХИН Николай Алексеевич — академик РАМН, профессор, зав. ка-

федрой терапии и профболезней ММА им. И.М. Сеченова

ПОПОВА Елена Николаевна — ассистент кафедры терапии и профбо-

лезней ММА им. И.М. Сеченова

ПЛЮЩ Олег Георгиевич — доцент кафедры профессиональных бо-

лезней, военно-полевой терапии с курсом профпатологии факультета

повышения квалификации Санкт-Петербургской государственной ме-

дицинской академии им. И.И. Мечникова

ЧЕГАЕВ Виктор Алексеевич —• доцент кафедры терапии и профболез-

ней ММА им. И.М. Сеченова

ЧЕРЕДНИК Анатолий Николаевич — доктор медицинских наук, про-

фессор кафедры профессиональных болезней, военно-полевой тера-

пии с курсом профпатологии факультета повышения квалификации

Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им.

И.И. Мечникова

ШВАЛЕВ Олег Вадимович — доцент кафедры профессиональных бо-

лезней, военно-полевой терапии с курсом профпатологии факультета

повышения квалификации Санкт-Петербургской государственной ме-

дицинской академии им. И.И. Мечникова

ШВАРЦМАН Григорий Исаакович — доцент кафедры нервных болез-

ней Санкт-Петербургской государственной медицинской академии

им. И.И. Мечникова

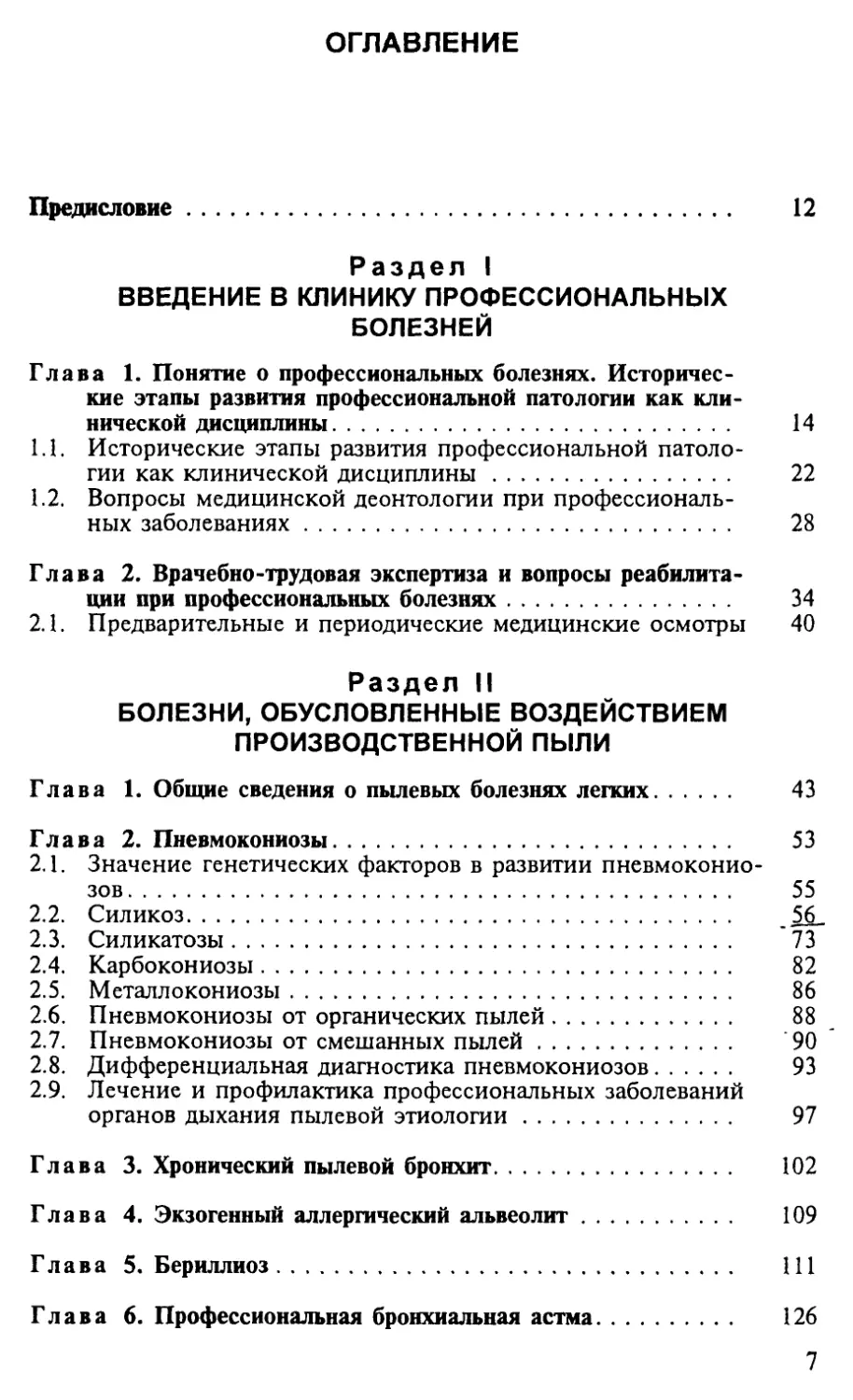

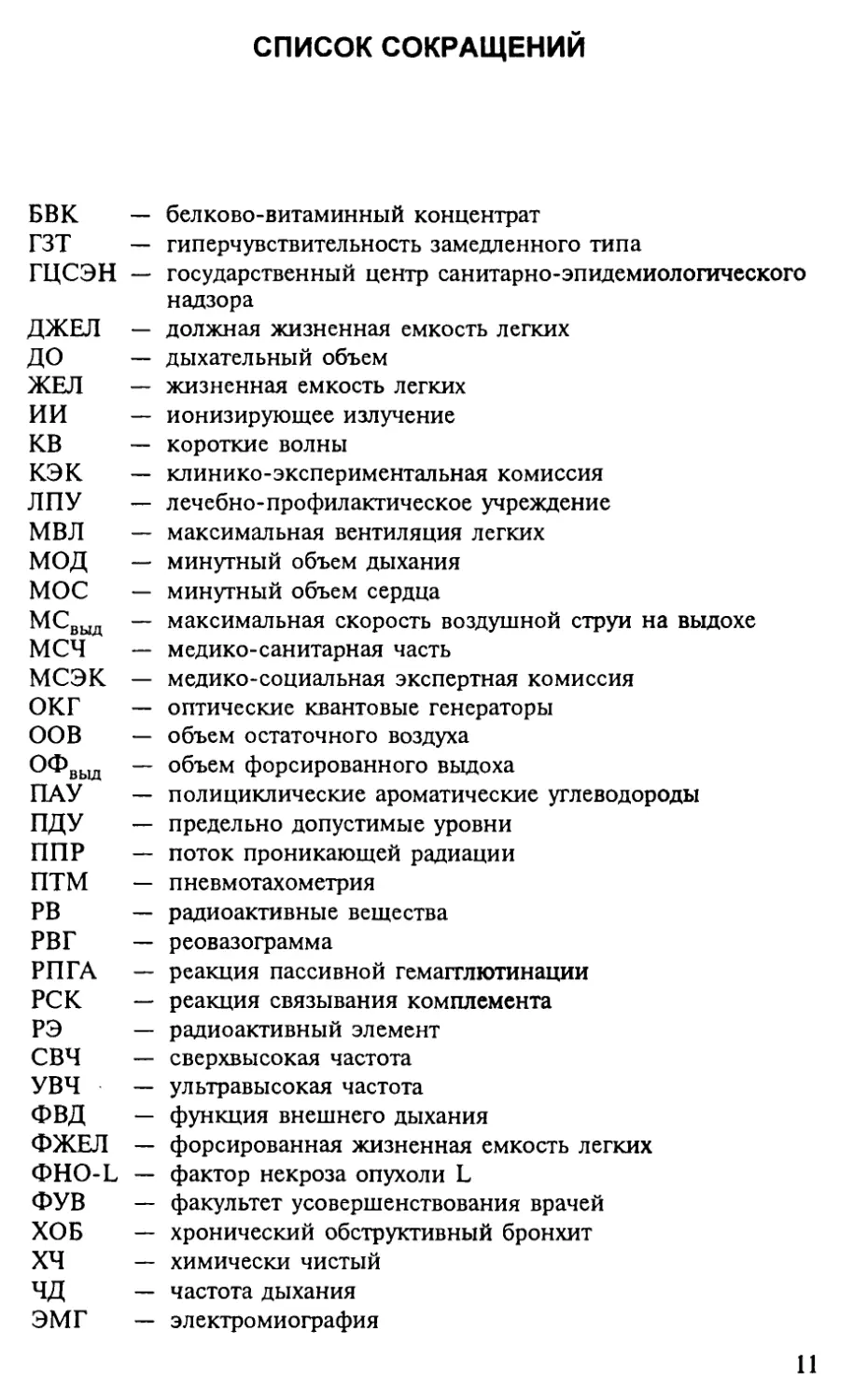

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие........................................... 12

Раздел I

ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИКУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

БОЛЕЗНЕЙ

Глава 1. Понятие о профессиональных болезнях. Историчес-

кие этапы развития профессиональной патологии как кли-

нической дисциплины............................... 14

1.1. Исторические этапы развития профессиональной патоло-

гии как клинической дисциплины.................... 22

1.2. Вопросы медицинской деонтологии при профессиональ-

ных заболеваниях.................................. 28

Глава 2. Врачебно-трудовая экспертиза и вопросы реабилита-

ции при профессиональных болезнях................. 34

2.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры 40

Раздел II

БОЛЕЗНИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЫЛИ

Глава 1. Общие сведения о пылевых болезнях легких. 43

Глава 2. Пневмокониозы.............................. 53

2.1. Значение генетических факторов в развитии пневмоконио-

зов 55

2.2. Силикоз.......................................... 56

2.3. Силикатозы....................................... 73

2.4. Карбокониозы..................................... 82

2.5. Металл окониозы.................................. 86

2.6. Пневмокониозы от органических пылей.............. 88

2.7. Пневмокониозы от смешанных пылей................. 90

2.8. Дифференциальная диагностика пневмокониозов.... 93

2.9. Лечение и профилактика профессиональных заболеваний

органов дыхания пылевой этиологии................. 97

Глава 3. Хронический пылевой бронхит............... 102

Глава 4. Экзогенный аллергический альвеолит........ 109

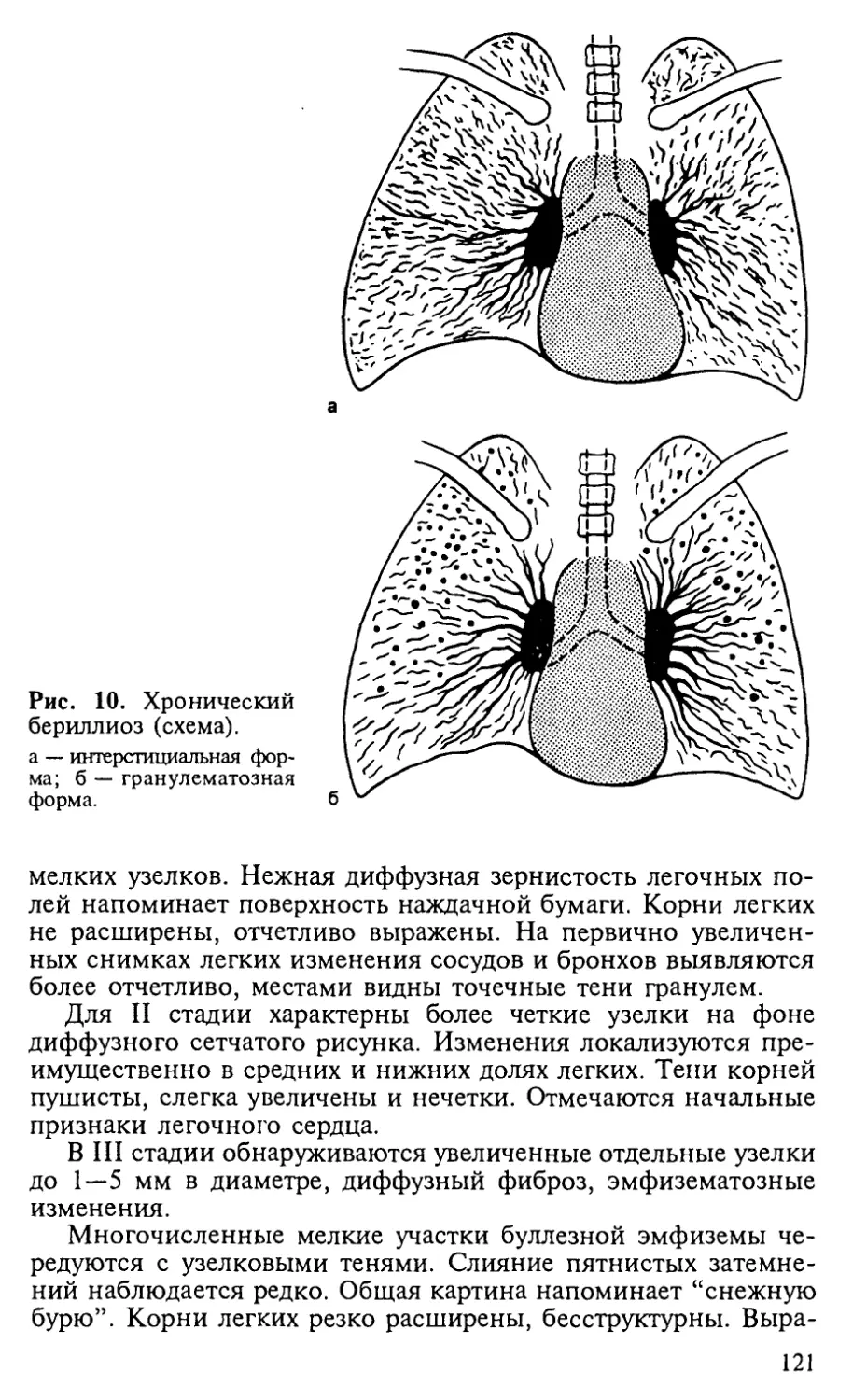

Глава 5. Бериллиоз................................. 111

Глава 6. Профессиональная бронхиальная астма....... 126

7

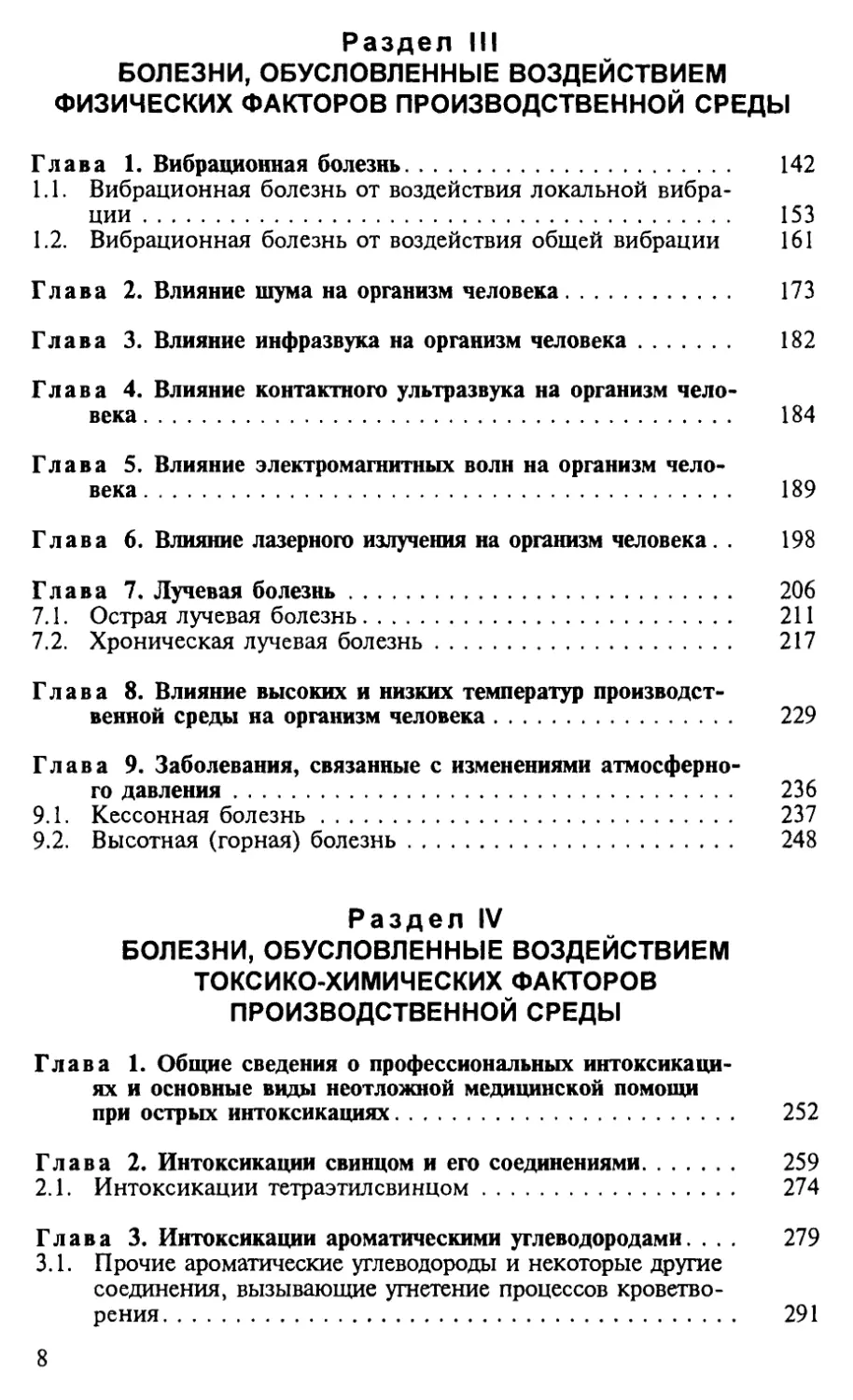

Раздел III

БОЛЕЗНИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

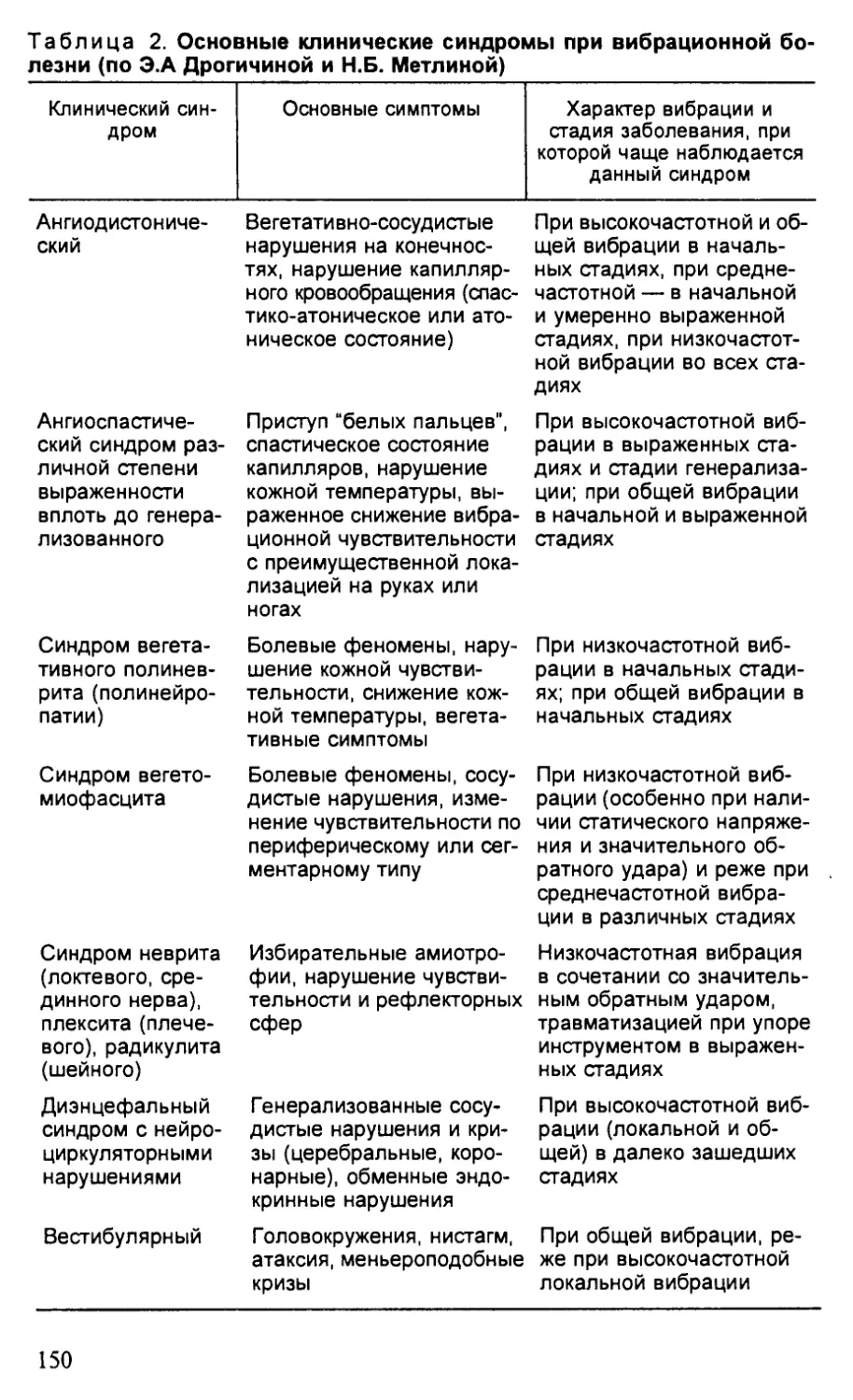

Глава 1. Вибрационная болезнь.......................... 142

1.1. Вибрационная болезнь от воздействия локальной вибра-

ции ............................................... 153

1.2. Вибрационная болезнь от воздействия общей вибрации 161

Глава 2. Влияние шума на организм человека............. 173

Глава 3. Влияние инфразвука на организм человека..... 182

Глава 4. Влияние контактного ультразвука на организм чело-

века .............................................. 184

Глава 5. Влияние электромагнитных волн на организм чело-

века............................................... 189

Глава 6. Влияние лазерного излучения на организм человека. . 198

Глава 7. Лучевая болезнь............................... 206

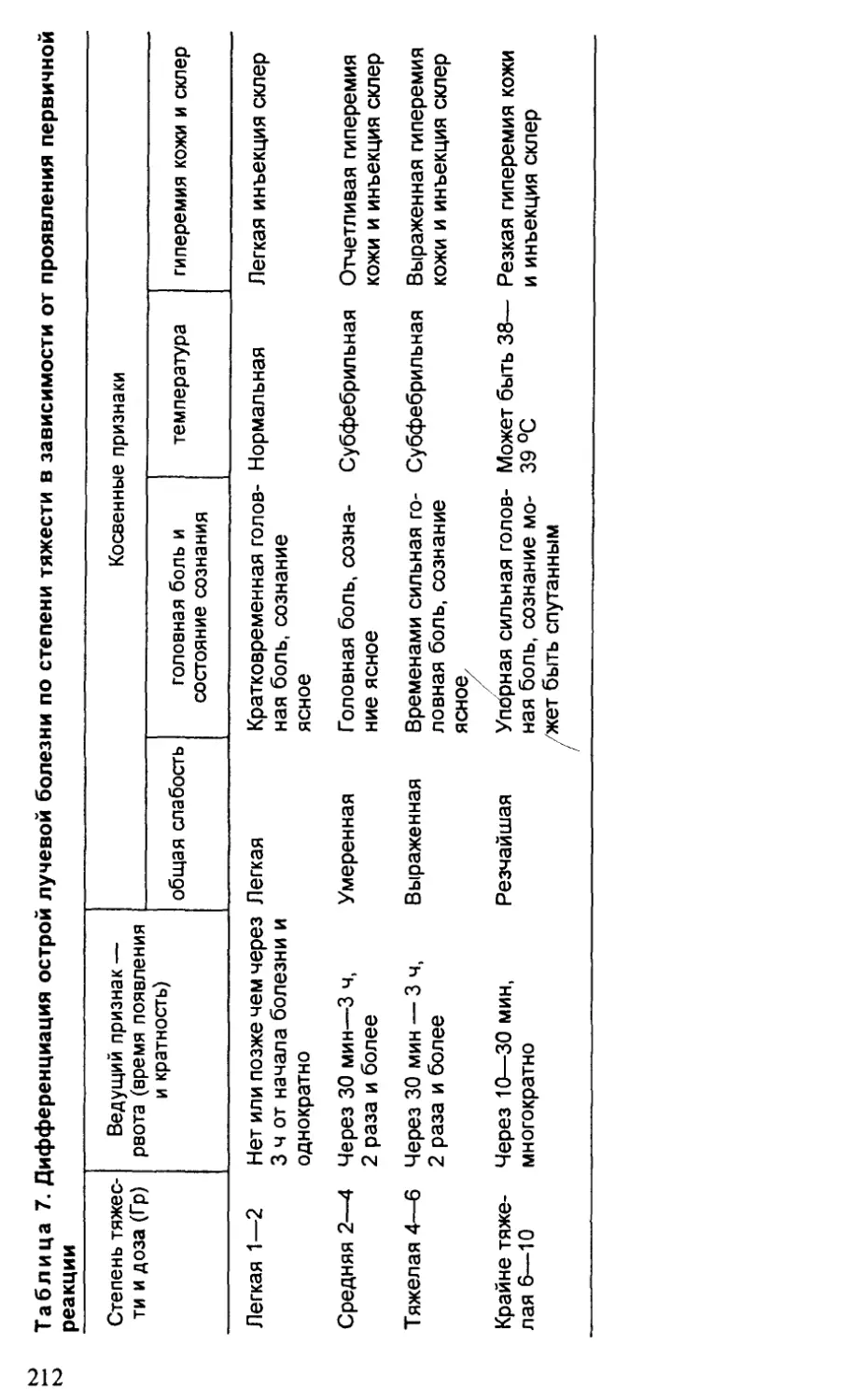

7.1. Острая лучевая болезнь............................ 211

7.2. Хроническая лучевая болезнь....................... 217

Глава 8. Влияние высоких и низких температур производст-

венной среды на организм человека.................. 229

Глава 9. Заболевания, связанные с изменениями атмосферно-

го давления........................................ 236

9.1. Кессонная болезнь................................. 237

9.2. Высотная (горная) болезнь......................... 248

Раздел IV

БОЛЕЗНИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

ТОКСИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Глава 1. Общие сведения о профессиональных интоксикаци-

ях и основные виды неотложной медицинской помощи

при острых интоксикациях........................... 252

Глава 2. Интоксикации свинцом и его соединениями..... 259

2.1. Интоксикации тетраэтилсвинцом..................... 274

Глава 3. Интоксикации ароматическими углеводородами. . . . 279

3.1. Прочие ароматические углеводороды и некоторые другие

соединения, вызывающие угнетение процессов кроветво-

рения ............................................. 291

8

Глава 4. Интоксикации амино- и нитросоединениями бензола

и его гомологов.................................... 293

Глава 5. Интоксикации оксидом углерода................... 308

Глава 6. Интоксикации ртутью и ее неорганическими соеди-

нениями ........................................... 313

Глава 7. Интоксикации марганцем.......................... 322

Глава 8. Интоксикации сероуглеродом...................... 330

Глава 9. Интоксикации фтором и его соединениями.......... 336

Глава 10. Интоксикации фосфором и его соединениями.... 343

Глава 11. Интоксикации веществами раздражающего дейст-

вия (хлор, хлороводород, сернистый ангидрид, сероводо-

род, оксиды азота)................................. 346

Глава 12. Интоксикации пестицидами, применяемыми при

сельскохозяйственных работах....................... 355

12.1. Интоксикации хлорорганическими соединениями.... 355

12.2. Интоксикации фосфорорганическими соединениями . . . 359

12.3. Интоксикации ртутьорганическими соединениями... 364

12.4. Интоксикации мышьяксодержащими соединениями. . . . 368

12.5. Интоксикации производными карбаминовой кислоты

(карбаматами)..................................... 371

12.6. Интоксикации нитрофенольными пестицидами....... 373

12.7. Основные принципы диагностики и медико-социальной

экспертизы при отравлениях пестицидами................ 375

12.8. Профилактика профессиональных отравлений пестици-

дами ................................................. 377

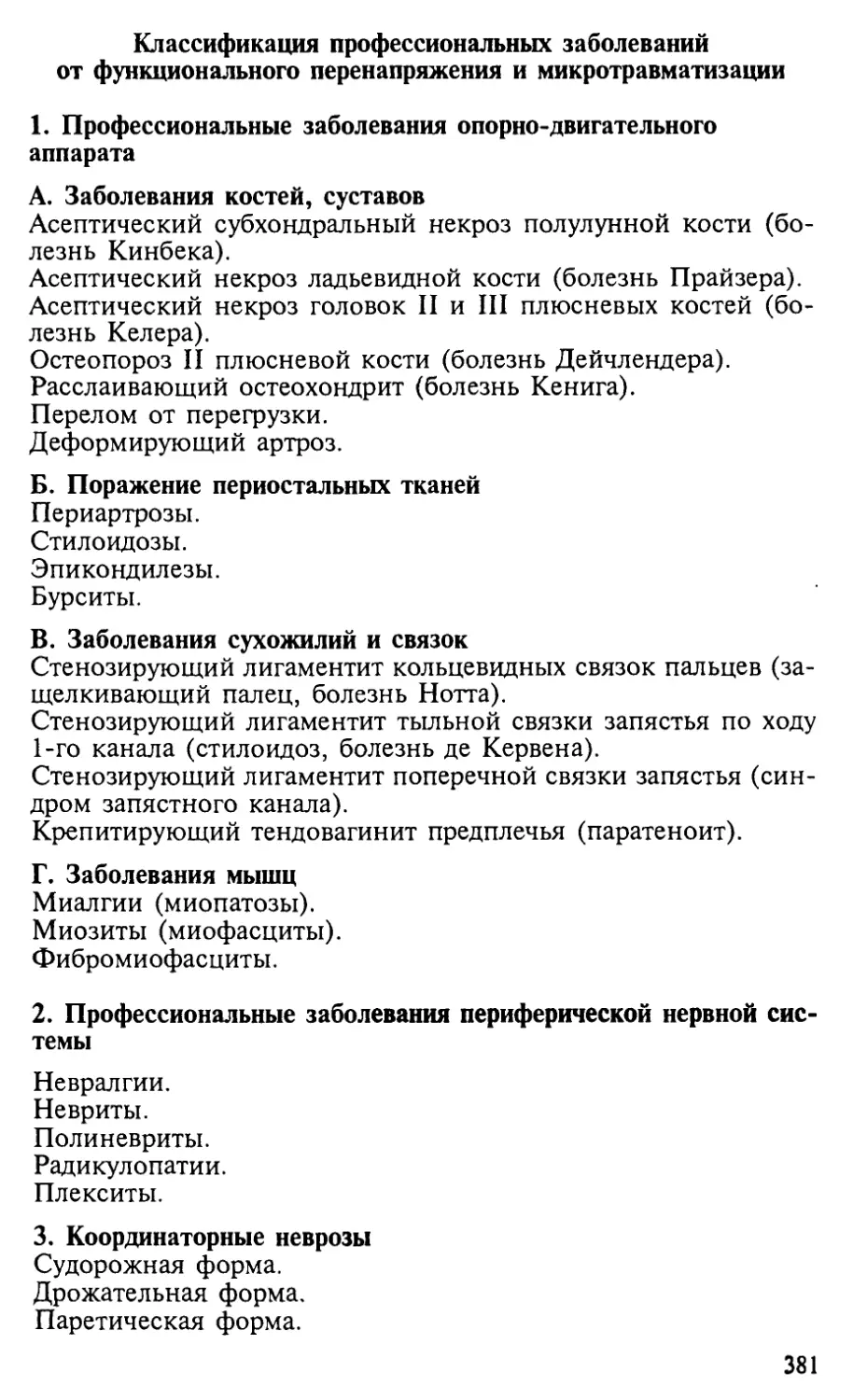

Раздел V

БОЛЕЗНИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕМ

ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

Глава 1. Болезни опорно-двигательного аппарата, обусловлен-

ные работой, связанной с функциональным перенапряже-

нием и микротравматизацией......................... 379

1.1. Периартроз плечевого сустава (плечелопаточный периар-

троз) 382

1.2. Эпикондилез плеча................................... 387

1.3. Бурситы............................................. 390

1.4. Стенозирующие лигаментозы........................... 392

1.5. Крепитирующий тендовагинит предплечья............... 397

1.6. Асептические остеонекрозы........................... 399

1.7. Координаторные неврозы.............................. 401

1.8. Профессиональные заболевания мышц................... 405

Глава 2. Профессиональные заболевания периферической

нервной системы.......................................... 408

9

Раздел VI

НОВООБРАЗОВАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Раздел VII

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

СРЕДЫ

Глава 1. Заболевания от воздействия антибиотиков............. 423

Глава 2. Заболевания от воздействия грибов-продуцентов,

белково-витаминного концентрата, ферментов................... 427

Раздел VIII

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ

РАБОТНИКОВ

Раздел IX

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Глава 1. Лабораторные методы исследования............... 446

1.1. Исследование крови................................. 446

1.2. Исследование мочи.................................. 453

Глава 2. Функциональные методы исследования............. 458

2.1. Методы исследования функций системы внешнего дыха-

ния ............................................... 459

2.1.1. Основные термины и показатели, оцениваемые при

проведении спирометрии......................... 460

2.2. Методы исследования периферической гемодинамики . . 465

2.3. Электромиография................................... 470

2.4. Исследования чувствительной сферы.................. 472

Приложение.............................................. 476

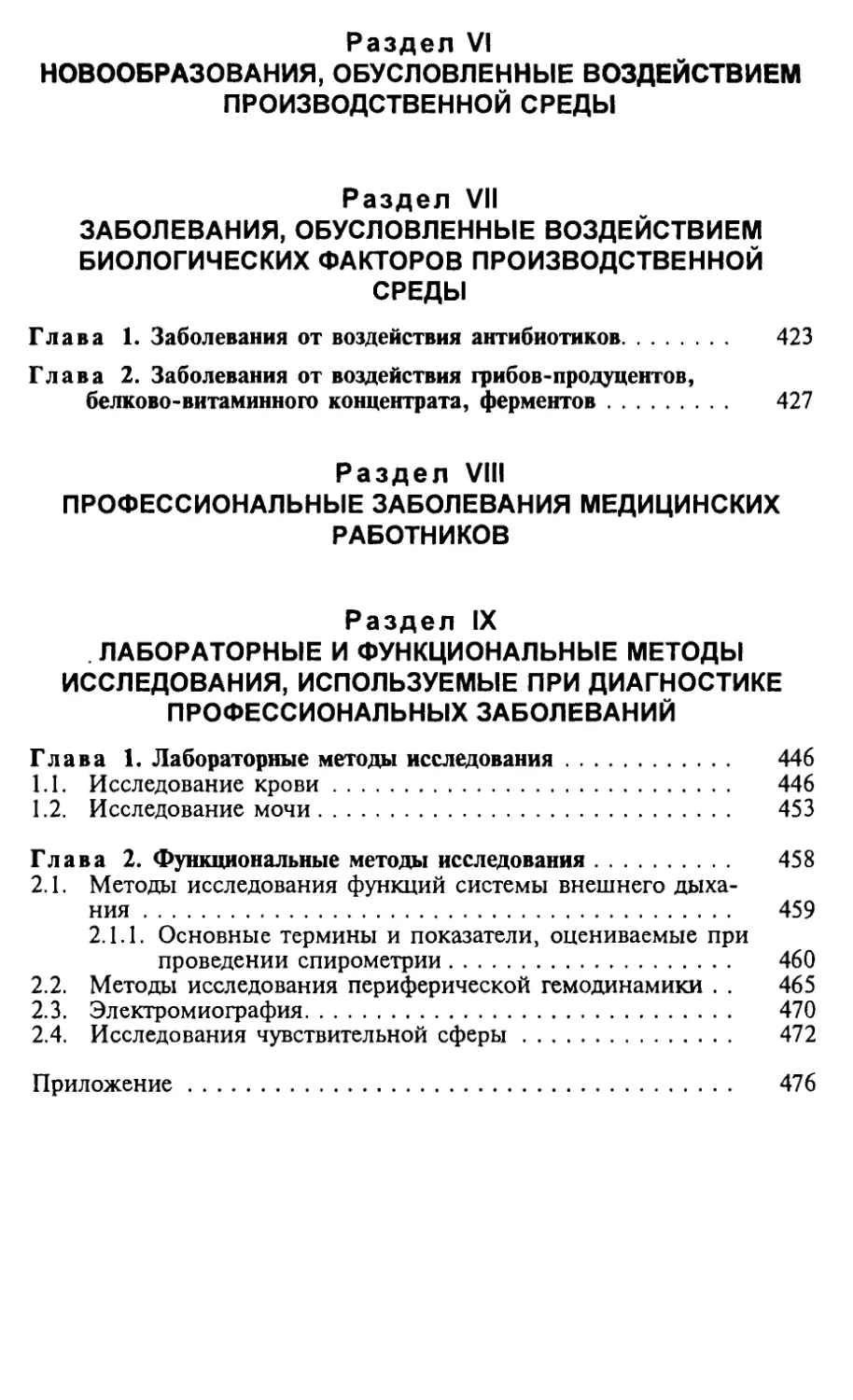

СПИСОК СОКРАЩЕНИИ

БВК — белково-витаминный концентрат

ГЗТ — гиперчувствительность замедленного типа

ГЦСЭН — государственный центр санитарно-эпидемиологического

надзора

ДЖЕЯ — должная жизненная емкость легких

ДО — дыхательный объем

ЖЕЛ — жизненная емкость легких

ИИ — ионизирующее излучение

КВ — короткие волны

КЭК — клинико-экспериментальная комиссия

ЛПУ — лечебно-профилактическое учреждение

МВЛ — максимальная вентиляция легких

МОД — минутный объем дыхания

МОС — минутный объем сердца

МСВЫД — максимальная скорость воздушной струи на выдохе

МСЧ — медико-санитарная часть

МСЭК — медико-социальная экспертная комиссия

ОКГ — оптические квантовые генераторы

ООВ — объем остаточного воздуха

ОФВЫД — объем форсированного выдоха

ПАУ — полициклические ароматические углеводороды

ПДУ — предельно допустимые уровни

ППР — поток проникающей радиации

ПТМ — пневмотахометрия

РВ — радиоактивные вещества

РВГ — реовазограмма

РПГА — реакция пассивной гемагглютинации

РСК — реакция связывания комплемента

РЭ — радиоактивный элемент

СВЧ — сверхвысокая частота

УВЧ — ультравысокая частота

ФВД — функция внешнего дыхания

ФЖЕЛ — форсированная жизненная емкость легких

ФНО-L — фактор некроза опухоли L

ФУВ — факультет усовершенствования врачей

ХОБ — хронический обструктивный бронхит

ХЧ — химически чистый

ЧД — частота дыхания

ЭМГ — электромиография

11

ПРЕДИСЛОВИЕ

Важнейшими задачами высшей школы являются постоян-

ное совершенствование педагогического процесса, разработка

и внедрение новых форм преподавания и методов, направлен-

ных на его оптимизацию, интеграцию и компьютеризацию.

Профессиональные болезни — это клиническая дисципли-

на, тесно связанная с гигиеной труда. Успехи технического

прогресса в различных отраслях промышленности, улучшение

условий труда, широкое внедрение комплекса санитарно-гиги-

енических и лечебно-профилактических мероприятий на про-

изводствах способствуют значительному снижению професси-

ональной заболеваемости. Вместе с тем использование в про-

мышленности достижений науки и техники, широкое приме-

нение новых химических веществ приводят к появлению новых

факторов производственной среды, которые могут оказывать

неблагоприятное влияние на организм работающих.

Будущим врачам любой специальности необходимы соот-

ветствующие знания для оказания медицинской помощи рабо-

чим промышленных предприятий, осуществления санитарного

надзора, предупреждения возможного вредного действия фак-

торов производственной среды и трудового процесса на орга-

низм человека. Вот почему преподавание в медицинских вузах

курса профессиональных болезней имеет существенное зна-

чение.

В учебнике изложены основные вопросы общей и частной

профессиональной патологии с учетом базовых знаний, при-

обретенных студентами на теоретических, клинических и ги-

гиенических кафедрах высших учебных заведений. При подго-

товке четвертого издания были пересмотрены и дополнены все

разделы. В специальных разделах нашли отражение професси-

ональные болезни пылевой этиологии с введением новых но-

зологических форм, таких как “муллитоз”; заболевания, обу-

словленные воздействием физических и химических факторов

производственной среды; дополнительные методы функцио-

нальных и лабораторных исследований, используемые для диа-

гностики профессиональной патологии. Включены новые ма-

териалы о заболеваниях, вызываемых действием биологических

факторов, о новообразованиях, радиоактивных поражениях,

альвеолитах, профессиональной патологии у медицинских ра-

ботников, приведены сведения по организации и проведению

предварительных и периодических медицинских осмотров,

12

данные о генетической предрасположенности и патогенезе

пневмокониозов.

В написании отдельных глав учебника принимали участие

профессор кафедры профессиональных болезней, военно-по-

левой терапии с курсом профпатологии факультета повышения

квалификации Санкт-Петербургской государственной медицин-

ской академии им. И.И. Мечникова доктор медицинских

наук А.Н. Чередник, доценты той же кафедры О.В. Швалев,

Е.Б. Колесова, Л.В. Кускова, Е.Л. Лашина, О.Г. Плющ,

Ю.И. Верткин, доцент кафедры нервных болезней Санкт-Пе-

тербургской государственной медицинской академии им. И.И.

Мечникова Г.И. Шварцман, профессор, зав. кафедрой проф-

патологии Российской медицинской академии последиплом-

ного образования М3 РФ доктор медицинских наук Ю.П.

Евлашко, профессор кафедры терапии и профессиональных

болезней Московской медицинской академии им. И.М. Сече-

нова, доктор медицинских наук Б.М. Корнев, доценты той же

кафедры И.М. Балкаров, В.А. Чегаев, а также ассистент

Е.Н. Попова, старшие научные сотрудники В.В. Деньгин,

В.В. Краева.

Раздел I

ВВЕДЕНИЕ В КЛИНИКУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Глава 1

ПОНЯТИЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

БОЛЕЗНЯХ.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

КАК КЛИНИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Профессиональная патология (профпатология) — клиническая

дисциплина, изучающая вопросы этиологии, патогенеза, кли-

нической картины, диагностики, лечения и профилактики

профессиональных болезней. К профессиональным болезням

относятся заболевания, обусловленные воздействием неблаго-

приятных факторов производственной среды. Профпатология

тесно связана с другими клиническими дисциплинами, а также

с гигиеной труда.

Труд — одна из форм деятельности человека, оказывающей

благоприятное влияние на его здоровье и обеспечивающей

благосостояние общества. В то же время некоторые виды труда

при определенных условиях могут стать причиной профессио-

нальных болезней, и этому обычно способствуют недостаточ-

ное техническое оснащение производства и несоблюдение не-

обходимых санитарно-гигиенических норм.

К настоящему времени в связи с внедрением новой техники

в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве

в некоторой мере устранено неблагоприятное действие произ-

водственных факторов. Этому, в частности, способствовали

использование современных мощных механизмов при работах,

требующих большого физического напряжения; комплексная

автоматизация многих производственных процессов; полная

герметизация оборудования на химических предприятиях; при-

менение дистанционного управления и контроля. Большое

значение в оздоровлении условий труда имеет созданная в

нашей стране специальная служба при центре государственно-

го санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) по пред-

упредительному и текущему санитарному надзору на промыш-

ленных предприятиях, транспорте и сельскохозяйственных

объектах России. Немаловажная роль в предупреждении раз-

вития профессиональных болезней принадлежит рационально-

14

му режиму труда и отдыха, медико-санитарному обслуживанию

и диспансеризации рабочих.

Указанный комплекс технических, санитарно-гигиеничес-

ких и медицинских мероприятий способствовал снижению по-

казателей профессиональной заболеваемости и изменению ее

структуры. Многие формы профессиональных болезней пол-

ностью исчезли.

В настоящее время преимущественно встречаются их легкие

и стертые формы.

Производственные факторы, оказывающие неблагоприят-

ное влияние на состояние здоровья работающих, разнообраз-

ны. Следует отметить, что при их воздействии могут наблю-

даться не только профессиональные заболевания, но и произ-

водственные травмы.

К последним относятся острые заболевания, возникшие

вследствие механического, термического, химического или элект-

рического повреждения ткани и органа непосредственно на

рабочем месте или на территории предприятия.

Классификация профессиональных болезней не разработа-

на, так как клиническая картина их нередко бывает полиморф-

ной и характеризуется изменениями многих органов и систем.

Однако для некоторых форм профессиональных болезней ха-

рактерно преимущественное поражение органов дыхания,

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, кожи и т.д.

Поэтому в настоящее время существует общепринятая группи-

ровка их как по этиологическому, так и по системно-органно-

му принципу.

По этиологическому принципу выделяют следующие груп-

пы профессиональных болезней, обусловленные воздействием:

1) производственной пыли (пневмокониозы, пылевой брон-

хит и др.);

2) физических факторов производственной среды (вибраци-

онная болезнь; поражения, вызванные воздействием интенсив-

ного шума, различных видов излучений, высоких и низких

температур внешней среды и др.);

3) химических факторов производственной среды (острые и

хронические интоксикации);

4) биологических факторов (инфекционные и паразитарные

заболевания, развившиеся у лиц, по характеру своей работы

имеющих контакт с инфекционными материалами или живот-

ными, а также у лиц, работающих в противотуберкулезных и

других инфекционных лечебных и профилактических меди-

цинских учреждениях; заболевания, вызываемые дрожжевыми

и дрожжеподобными грибами, грибами-продуцентами, воздей-

ствием антибиотиков и др.);

5) перенапряжения отдельных органов и систем (заболева-

ния опорно-двигательного аппарата, периферических нервов и

мышц).

15

Воздействие на организм химических соединений вызывает

острые, хронические интоксикации. Наиболее распространены

интоксикации соединениями свинца, ртути, марганца, бензо-

лом и его гомологами, амино- и нитропроизводными, пести-

цидами. Физические факторы являются причиной вибрацион-

ной болезни, кохлеарного неврита, лучевой патологии, деком-

прессионной (кессонной) болезни. При воздействии на орга-

низм производственной пыли нередко развиваются пневмоко-

ниозы (силикоз, силикатозы, металлокониозы и пр.), пылевые

бронхиты, хронические ринофаринголарингиты, а также неко-

торые аллергические заболевания и новообразования. К забо-

леваниям, вызываемым физическими перегрузками и перена-

пряжением отдельных органов и систем, относятся такие рас-

пространенные поражения опорно-двигательного аппарата,

как плечелопаточный периартроз, эпикондилез плеча, дефор-

мирующие остеоартрозы, асептические остеонекрозы, бурситы

и т.д. В эту же группу входят моно- и полиневропатии, в том

числе компрессионные и вегетативно-сенсорные невропатии,

шейные и пояснично-крестцовые радикулопатии. Этиологи-

ческую роль в профпатологии могут играть биологические фак-

торы.

Инфекционные и паразитарные болезни, однородные с той

же инфекцией, с которой имеется контакт в ходе трудового

процесса, признаются профессиональными, например бруцел-

лез, туберкулез, инфекционный гепатит, некоторые формы

дерматомикозов и т.д. При работе с антибиотиками, грибами-

продуцентами, белково-витаминными концентратами (БВК),

ферментными препаратами возможны дисбактериоз, кандида-

микоз кожи и слизистых оболочек, висцеральный кандидоз,

заболевания органов дыхания.

Иногда, помимо перечисленных, выделяют еще две группы

заболеваний — аллергозы и новообразования. Аллергозы (конъ-

юнктивит, ринит, бронхиальная астма, дерматит, экзема, кра-

пивница — отек Квинке, токсико-аллергический гепатит и др.)

развиваются при контакте работающих с полимерными мате-

риалами, соединениями металлов, ферментными препаратами,

сыворотками, вакцинами и т.д. Причиной новообразований

может стать воздействие на организм продуктов перегонки

каменного угля и нефти, асбеста, никеля, мышьяка, винилхло-

рида, бензола, аминов бензольного и нафталинового ряда, ио-

низирующих излучений и т.д. Выделение аллергозов и новооб-

разований нарушает этиологический принцип классификации

профессиональных заболеваний, однако оно оправданно, по-

скольку при этом подчеркивается значение таких групп болез-

ней и привлекается к ним особое внимание врачей-практиков

и ученых.

При группировке профессиональных заболеваний может

быть использован и системно-органный принцип. Поражения

16

некоторых органов и систем при действии многих производ-

ственных факторов характеризуются сходными чертами; на

этой основе формируются синдромы, определяющие клини-

ческую картину различных заболеваний и интоксикаций, в

частности синдромы поражения системы крови (гипопласти-

ческие состояния, гиперсидеремическая анемия, острая и хро-

ническая гемолитическая анемии), гепатобилиарной системы

(токсические гепатопатии), почек и мочевыводящих путей

(токсические нефропатии), нервной системы (синдромы веге-

тативно-сенсорной полиневропатии, токсической энцефалопа-

тии, неврастенический синдром по гипер- или гипостеничес-

кому варианту, синдром вегетативно-сосудистой дистонии),

кожи (контактные и аллергические дерматиты, экзема, токси-

кодермия).

Одни факторы обладают известной избирательностью дей-

ствия, другие — политропны. Синдромный подход позволяет

уточнить патогенез и клиническую симптоматику поражения

определенных систем и существенно упростить диагностику

заболевания. Он не исключает, а дополняет этиологический

принцип, последовательное применение которого дает возмож-

ность составить целостное представление о влиянии вредного

производственного фактора на организм.

Различают специфические и производственно обусловлен-

ные формы профпатологии. Некоторые профессиональные бо-

лезни принято называть специфическими. Они возникают при

воздействии факторов, которые либо встречаются только в

производственных условиях (марганец, сероуглерод), либо только

в этих условиях приобретают особые свойства или действуют

особенно интенсивно (вибрация, пыль, радиоволны). Устано-

вив диагноз одного из таких заболеваний, не требуется обо-

сновывать его профессиональный генез, так как другой пол-

ностью исключается.

Наибольшую группу профессиональных заболеваний со-

ставляют болезни, специфичность которых довольно относи-

тельна. Например, интоксикации соединениями свинца, пара-

ми ртути, ароматическими углеводородами, оксидом углерода

значительно чаще встречаются в профессиональных группах,

имеющих постоянный контакт с этими веществами. Однако

нельзя полностью исключить возможность интоксикаций и вне

производства, в быту, при чрезвычайных экологических ситуа-

циях.

Одну из групп болезней можно назвать производственно

обусловленными. Они полиэтиологичны, гетерогенны, широко

распространены среди всех контингентов, но у лиц определен-

ных профессий встречаются во много раз чаще, чем у других.

Таковыми являются пылевые бронхиты, бронхиальная астма у

меховщиков и фармацевтов. По данным академика Е.М. Та-

17

реева, дифференциальная характеристика специфических и не-

специфических синдромов в профпатологии условна и трудна.

Для установления диагноза профессионального заболевания

необходимо провести тщательный анализ анамнеза, клиничес-

ких и лабораторно-диагностических показателей. Большое зна-

чение при этом имеет так называемый трудовой (профессио-

нальный) анамнез, так как только при наличии контакта боль-

ного с профессиональными вредностями может быть установ-

лена связь заболевания с выполняемой работой. Кроме того, в

некоторых случаях по трудовому анамнезу приходится решать

вопрос о профессиональном характере заболевания в связи с

тем, что в клинической картине не всегда наблюдаются разли-

чия между профессиональными и непрофессиональными забо-

леваниями.

Большое внимание при распознавании заболевания уделя-

ется критериям этиологической диагностики профессиональ-

ных болезней (установление связи заболевания с профессией).

Диагностика при профпатологии имеет некоторые особеннос-

ти, связанные с необходимостью установления этиологическо-

го диагноза, т.е. выявления доказательств связи заболевания с

воздействием производственного фактора. При специфических

профессиональных болезнях диагнозы силикоза или вибраци-

онной болезни соответствуют нозологии и содержат указания

на этиологический фактор. При относительно специфических

и неспецифических профессиональных болезнях (интоксика-

ция свинцом, пылевой бронхит, бронхиальная астма) наличие

нозологического диагноза не освобождает от доказательства

связи заболевания с профессией или установления этиологи-

ческого диагноза.

Выявление этиологии заболевания желательно в любой об-

ласти клинической медицины, однако это не всегда возможно,

не говоря уже о том, что причины многих болезней до сих пор

остаются неизвестными. В профпатологии установление этио-

логического диагноза обязательно. Можно заподозрить связь

заболевания с профессией и не располагая подробными дан-

ными об условиях работы. Однако для убедительного обосно-

вания диагноза необходимо их детальное описание, составлен-

ное врачом по гигиене труда. В таком документе — санитарно-

производственной характеристике — дают оценку всех факто-

ров производственной среды, их интенсивности (концентрация

пыли и газов, уровень шума и радиации, масса перемещаемых

грузов), важнейших параметров (частота и амплитуда вибра-

ции, состав пыли), эффективности защитных мероприятий. На

основании анализа этих данных можно высказать суждение о

возможности и степени вероятности развития в описанных

условиях профпатологии.

Дополнением к санитарно-производственной характеристи-

18

ке служат документально подтвержденные сведения о трудовом

анамнезе (копия трудовой книжки).

Для гигиенической оценки условий и характера труда со-

трудниками НИИ медицины труда РАМН под руководством

академика РАМН проф. Н.Ф. Измерова разработаны крите-

рии1, согласно которым различают следующие классы условий

труда:

Класс I — оптимальные условия труда, при которых исклю-

чено неблагоприятное воздействие на работающих опасных и

вредных производственных факторов, создаются предпосылки

для сохранения высокого уровня работоспособности.

Класс II — допустимые условия труда, при которых уровень

опасных и вредных производственных факторов не превышает

установленных гигиенических нормативов на рабочих местах,

а возможные функциональные изменения, вызванные трудо-

вым процессом, восстанавливаются во время регламентирован-

ного отдыха в течение рабочего дня или домашнего отдыха к

началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного

воздействия в ближайшем и отдаленном периоде на состояние

здоровья работающих и их потомство.

Класс III — вредные условия труда, характеризующиеся воз-

действием вредных производственных факторов в значениях,

превышающих гигиенические нормативы и оказывающих не-

благоприятное влияние на организм работающего и/или его

потомство.

Первая степень III класса (3.1) — условия труда, характери-

зующиеся такими отклонениями от ПДК и ПДУ, которые

вызывают обратимые функциональные изменения в организме

и обусловливают развитие заболеваний.

Вторая степень III класса (3.2) — это условия труда, харак-

теризующиеся такими уровнями вредных производственных

факторов, которые могут вызвать стойкие функциональные

изменения, привести в большинстве случаев к росту заболева-

емости с временной утратой трудоспособности, появлению

признаков профессиональной патологии.

Третья степень III класса (3.3) — это условия, характеризую-

щиеся такими уровнями вредных факторов, воздействие кото-

рых приводит к развитию, как правило, профессиональной

патологии легкой и средней тяжести (с потерей профессио-

нальной трудоспособности) в период трудовой деятельности,

росту хронической (производственно обусловленной) патоло-

гии, включая повышенные уровни заболеваемости с временной

утратой трудоспособности.

1 “Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям

вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и

напряженности трудового процесса”. Руководство утверждено Гос-

комсанэпиднадзором России (Р.2.2.755—99 от 23.04.1999 г.).

19

Четвертая степень III класса (3.4) — условия труда, при

которых могут возникнуть выраженные формы профессио-

нальных заболеваний со значительным ростом хронической

патологии и высокими уровнями заболеваемости с временной

утратой трудоспособности.

Класс IV — опасные (экстремальные) условия труда, при ко-

торых воздействие на организм вредных производственных

факторов в течение рабочей смены (или ее части) создает

угрозу для жизни, обусловливает высокий риск возникновения

тяжелых форм острых профессиональных поражений.

Для диагностики многих профессиональных болезней необ-

ходимо знание некоторых признаков, существенно не отража-

ющихся на клинической картине, но играющих чрезвычайно

важную диагностическую роль. Они могут быть субъективными

(особый характер сновидений при интоксикациях сероуглеро-

дом или этилированным бензином), могут выявляться при

осмотре (“свинцовая” кайма на деснах) или при инструмен-

тальных и лабораторных исследованиях (снижение вибрацион-

ной чувствительности, обнаружение металлов в биосредах).

При обнаружении таких признаков следует провести внима-

тельное, целенаправленное обследование.

Необходимо также знание особых вариантов течения неко-

торых болезней. Для большинства из них характерны усиление

выраженности при продолжении контакта с этиологическим

фактором и стабилизация состояния при его прекращении. Это

наиболее ярко проявляется при аллергических заболеваниях —

в виде симптомов элиминации и реэкспозиции. Некоторые

виды пыли и токсичных веществ вследствие материальной или

функциональной кумуляции вызывают заболевания, при кото-

рых клинические и морфологические проявления могут разви-

ваться и даже прогрессировать после ухода с предприятия

опасного производства (силикоз, интоксикации свинцом, мар-

ганцем и т.д.).

Дополнительные аргументы для диагностики можно полу-

чить при сопоставлении данных амбулаторной карты, меди-

цинской документации предварительных (при поступлении на

работу) и периодических медицинских осмотров пациента. Это

позволяет оценить состояние здоровья рабочего в прошлом,

динамику развития болезни, обнаружить время появления ее

начальных признаков, еще не вынуждавших больного обра-

щаться за медицинской помощью в поликлинику и не ставших

причиной освобождения его от работы. Полезными могут ока-

заться сведения о повышенной частоте данного заболевания

или подобных ему в той же профессиональной группе, в том

же цехе, на том же участке.

В трудовом анамнезе должны быть отражены те условия,

которые могли бы способствовать развитию профессионально-

го заболевания. К ним относятся профессия, подробная харак-

20

теристика условий труда, связанного с воздействием конкрет-

ных неблагоприятных (вредных) факторов производственной

среды за все периоды трудовой деятельности; использование

средств коллективной и индивидуальной защиты; длительность

и время контакта с вредными факторами производственной

среды.

Санитарно-гигиеническую характеристику условий труда

составляет санитарный врач по гигиене труда Центра госсан-

эпиднадзора по запросу лечебно-профилактического учрежде-

ния (ЛПУ). Санитарно-гигиеническая характеристика должна

содержать, кроме фамилии, имени, отчества, года рождения,

сведения о профессии, месте работы и названии предприятия,

его ведомственной принадлежности, информацию о трудовом

и общем стаже в данной профессии; в ней должна быть опи-

сана гигиеническая характеристика производственного процес-

са, трудовая деятельность, указаны вредные факторы и время

контакта с ними, дана оценка их по классу тяжести, приведены

данные хронометража, определены общий класс тяжести труда

и средства индивидуальной защиты.

В случаях острого или впервые выявленного хронического

профессионального заболевания врач, установивший диагноз,

должен направить извещение в указанный центр, обслуживаю-

щий предприятие, на котором работает больной.

Учет профессиональных заболеваний ведется на основании

окончательных диагнозов, установленных лечебными учрежде-

ниями:

— острых профессиональных заболеваний — в амбулаториях

и поликлиниках всех типов (при обращении в них или

посещении больного на дому), а также в больницах раз-

личного профиля;

— хронических профессиональных заболеваний — в клини-

ках профессиональных болезней научно-исследователь-

ских и медицинских институтов, институтах усовершен-

ствования врачей и лечебно-профилактических учрежде-

ниях, имеющих право устанавливать связь заболеваний с

условиями труда и определять их профессиональный ха-

рактер в профпатологических центрах.

Лечебно-профилактическую помощь рабочим промышлен-

ных предприятий, строительных организаций и транспорта в

условиях обязательного медицинского страхования оказыва-

ют врачи медико-санитарных частей (МСЧ) или поликлиник.

В состав МСЧ могут входить здравпункты.

Основные задачи МСЧ — разработка и проведение совмест-

но с местными органами и учреждениями здравоохранения,

администрацией и общественными организациями предпри-

ятий мер, направленных на оздоровление условий труда и быта

прикрепленных контингентов рабочих и служащих, предуп-

21

реждение и снижение общей и профессиональной заболевае-

мости и травматизма, оказание специализированной медицин-

ской помощи и осуществление систематического диспансерно-

го наблюдения.

На должность врача-терапевта цехового врачебного участка

назначается врач-терапевт, имеющий подготовку по профпато-

логии. Основные формы его работы:

• оказание квалифицированной медицинской (лечебно-

профилактической) помощи рабочим промышленных

предприятий;

• осуществление профотбора при поступлении на работу и

периодических медицинских осмотров работающих;

• санитарное просвещение;

• проведение комплекса оздоровительных мероприятий.

Цеховому врачу отводится основная роль в организации

предварительных (при поступлении на работу) и перио-

дических медицинских осмотров.

Главная цель таких осмотров — раннее выявление профпа-

тологии, что позволяет своевременно начать лечение и решить

вопрос о дальнейшей профессиональной пригодности и про-

ведении профилактических мероприятий.

Особое значение придается динамическому наблюдению и

своевременной разработке первичной и вторичной профилак-

тики.

1.1. Исторические этапы развития

профессиональной патологии

как клинической дисциплины

Учение о профессиональных болезнях имеет давнюю исто-

рию. В глубокой древности, еще до нашей эры, внимание

отдельных философов и врачей было обращено на высокую

смертность горнорабочих. В древнегреческой и римской лите-

ратуре (VI—IV вв. до н.э.) в трудах Аристотеля и Лукреция

приводятся случаи тяжелой болезни рабочих серебряных руд-

ников. Овидий и Плутарх представили картину тяжелого труда,

приводившего к ранней смертности металлургов и кожевников.

Гиппократ обратил внимание на высокую смертность горнора-

бочих. Он впервые указал на вредность свинцовой пыли, со-

ставил даже перечень “свинцовых” профессий того времени и

описал клиническую картину “свинцовых колик”. Однако все

эти описания были единичными и отрывочными.

Лишь с развитием промышленности в XVI в. стали появ-

ляться специальные работы о профессиональных заболевани-

ях. В 1556 г. Агрикола, немецкий врач и металлург, в работе

22

“О горном деле и металлургии” описал тяжелые профессио-

нальные заболевания горняков. Позже вышла книга врача и

химика эпохи Возрождения Парацельса “О горной чахотке и

других горных болезнях”, в которой дана клиническая картина

заболевания горняков, сопровождавшегося лихорадкой, одыш-

кой, кашлем, похуданием. Парацельс обратил внимание на

непродолжительность жизни горняков в результате тяжелых

условий труда и частых заболеваний. Раннюю смерть Пара-

цельса многие историки связывают с его работой на горно-ме-

таллургических предприятиях в Тироле. В XVII в. Мартин Панс

опубликовал работу о болезнях горнорабочих и плавильщиков

металла. Он также описал случаи “свинцовых отравлений”.

Значительный вклад в учение о профессиональных болезнях

внес итальянский врач, профессор практической медицины

Бернардино Рамаццини. Его книга “О болезнях ремесленни-

ков. Рассуждения”, изданная в 1700 г., была первым система-

тизированным трудом, в котором довольно широко представ-

лено описание болезней рабочих разнообразных профессий:

шахтеров, позолотчиков, химиков, штукатуров, кузнецов и дру-

гих ремесленников.

Развитие крупной промышленности во второй половине

XIX — начале XX в. сопровождалось появлением новых про-

фессий и новых профессиональных вредностей. Это способст-

вовало более широкому изучению различных форм професси-

ональных болезней, описание которых было представлено в

трудах Л. Телеки, А. Лемана, Т. Оливера, А. Хилла, В. Бред-

форда, Л. Девото, А. Гамильтон, К. Дринкера и др.

Эксплуатация трудящихся, плохие условия труда приводят

к росту и утяжелению профессиональных заболеваний. Растет

смертность среди рабочих рудников и других отраслей про-

мышленности. Появляется необходимость в открытии специа-

лизированных медицинских учреждений для лечения таких

больных.

В 1910 г. в Милане Л. Девото основал первую клинику

профессиональных болезней. Вскоре были созданы институты

промышленной медицины с клиниками профессиональных за-

болеваний (или без них) в Финляндии, Японии, Испании,

США.

Отдельные сведения о вредном влиянии производственных

факторов на состояние здоровья рабочих можно найти в трак-

тате М.В. Ломоносова “Первые основания металлургии или

рудных дел”, написанном в 1763 г. Первой русской книгой,

посвященной описанию профессиональных заболеваний, яв-

ляется труд широкообразованного петербургского врача А.Н.

Никитина “Болезни рабочих с указанием предохранительных

мер” (1847). Им же был опубликован в журнале “Друг здравия”

ряд статей о мерах предохранения от болезней на различных

промыслах. Передовые врачи того времени Ф.Ф. Эрисман,

23

А.В. Погожаев, В.В. Светлов-

ский и др. неоднократно об-

ращали внимание царского

правительства на безысход-

ность жизни рабочих, высо-

кую смертность их от непо-

сильного и вредного труда.

В этот период появляется

первое оригинальное отечест-

венное руководство по гигие-

не труда Ф.Ф. Эрисмана

“Профессиональная гигиена

или гигиена умственного и

физического труда” (1877), в

котором приводятся данные

о влиянии условий труда на

здоровье и физическое раз-

витие рабочих.

В книге Е.М. Дементьева

“Фабрика, что она дает насе-

Ф.Ф. Эрисман лению и что она у него бе-

рет” (1893) показано влияние

тяжелых условий труда на здоровье рабочих. Массовость и

выраженность профессиональных заболеваний у рабочих в эту

эпоху привлекали внимание врачей-общественников. Так, са-

нитарным врачом Подольского уезда Московской губернии

В.А. Левицким впервые были описаны выраженные отравле-

ния ртутью рабочих и членов их семей, занятых на кустарных

производствах фетра.

С 1919 г. вопросами гигиены труда и профилактики про-

фессиональных заболеваний стали заниматься более широко.

Создана Государственная промышленно-санитарная инспек-

ция, переданная в дальнейшем органам практического здраво-

охранения.

В 1923 г. Московским отделом здравоохранения был выдви-

нут лозунг “От борьбы с эпидемиями к оздоровлению труда и

быта”. В 1923 г. в Москве по инициативе заведующего Мос-

ковским губернским отделом здравоохранения В.А. Обуха ор-

ганизован институт по изучению профессиональных болезней,

которому впоследствии было присвоено имя В.А. Обуха (ныне

Научно-исследовательский институт медицины труда РАМН).

Первую клинику профессиональных болезней возглавил проф.

И.Г. Гельман.

В 1924 г. начал свою деятельность Ленинградский институт

по изучению профессиональных болезней, который много лет

возглавлял проф. Н.А. Вигдорчик. Основным направлением

работы этих институтов сразу же стало профилактическое —

выяснение роли профессиональных факторов производствен-

24

ной среды в этиологии забо-

леваний трудящихся и разра-

ботка вопросов профилактики.

В эти же годы организуются

научно-исследовательские ин-

ституты гигиены труда с кли-

никами профессиональных

болезней в Харькове, Киеве,

Баку и других городах.

В решении практических

задач по профилактике про-

фессиональных заболеваний и

проведении широких оздоро-

вительных мероприятий важ-

ное значение приобретает

подготовка высококвалифици-

рованных кадров. По иници-

ативе Н.А. Семашко в 1924 г.

при кафедре организации

здравоохранения медицинс-

кого факультета Московско-

го государственного университета была создана клиника соци-

альных и профессиональных болезней (тесно связанная с

диспансером). В клинике работали известные врачи В.Н. Ви-

ноградов, И.Н. Кавалеров, М.Я. Лукомский, М.П. Кончалов-

ский.

В 50-х годах преподавание

профессиональных болезней

проводилось на кафедрах те-

рапии. Так, с 1951 по 1986 г.

кафедру терапии и профес-

сиональных болезней I ММИ

им. И.М. Сеченова (ныне

Московская медицинская ака-

демия им. И.М. Сеченова)

возглавлял академик АМН

СССР1 Е.М. Тареев. Кафедра

стала ведущей в преподава-

нии профессиональных бо-

лезней.

В связи с расширением са-

нитарно-гигиенических фа-

культетов на многих из них

преподавание профессиональ-

ных болезней стало прово-

1 В настоящее время РАМН.

В.А. Обух

И.Г. Гельман

25

Н.А. Вигдорчик

М.П. Кончаловский

диться в специально органи-

зованных клиниках профес-

сиональных болезней, на

кафедрах гигиены труда (Ле-

нинградский санитарно-гигие-

нический медицинский ин-

ститут1, Екатеринбургский, Ка-

занский, Башкирский и дру-

гие медицинские институты).

В 1964 г. в Ленинграде акаде-

миком РАМН, проф. В.Г. Ар-

тамоновой организуется ка-

федра профессиональных бо-

лезней (ныне кафедра про-

фессиональных болезней с

курсом военно-полевой тера-

пии и ФУВ Санкт-Петер-

бургской государственной ме-

дицинской академии им.

И.И. Мечникова). Препода-

вание этой дисциплины осу-

ществляется как на медико-профилактическом, лечебном фа-

культете, так и на курсе последипломной подготовки по проф-

патологии. Большое внимание уделяется вопросам оптимиза-

ции учебного процесса.

При институтах усовершенствования врачей имеются

кафедры профессиональных

болезней, на которых про-

водится повышение квали-

фикации врачей и препода-

вателей в области профпато-

логии.

Значительная помощь в

работе кафедр по совершен-

ствованию педагогического

процесса оказывается науч-

но-исследовательскими ин-

ститутами гигиены труда и

профессиональных болезней.

Формирование профпато-

логии как клинической дис-

циплины на протяжении бо-

В настоящее время Санкт-

Петербургская государственная

медицинская академия им. И.И.

Мечникова.

26

лее чем полувека осущест-

влялось в традициях отечест-

венной терапевтической шко-

лы С.П. Боткина, А.А. Ост-

роумова, Г.А. Захарьина. Ис-

тинное здоровье они видели,

по словам Г.А. Захарьина

(1910), в способности организ-

ма “противостоять вредным

влияниям атмосферным и во-

обще климатическим, непра-

вильностям в помещении,

столе, телесной и душевной

деятельности”. В то же время

необходимость выяснения при-

чин заболеваний ставила проф-

патологию в тесную связь с раз-

витием гигиенической науки, в

частности гигиены труда.

Так, вопросы профпато-

логии получили глубокое

развитие в трудах И.Г. Гель-

мана, И.Н. Кавалерова, С.М. Генкина, Б.И. Марцинковского,

Н.А. Вигдорчика, В.Н. Виноградова, М.А. Ковнацкого,

Я.З. Матусевича, И.Г. Фридлянда, Е.Ц. Андреевой-Галаниной,

Э.А. Дрогичиной. Значитель-

ный вклад в учение о

профессиональных болезнях

внесли видные отечествен-

ные ученые — академики

АМН СССР А.А. Летавет,

Е.М. Тареев, член-корр. АМН

СССР проф. К.П. Молока-

нов, профессора А.М. Ра-

шевская, С.И. Ашбель, Д.М.

Зислин, Л.Н. Грацианская,

Л.А. Зорина и др.

В последние годы большое

внимание уделяется после-

дипломной подготовке вра-

чей-профпатологов в НИИ

медицины труда РАМН

(зав. кафедрой медицины

труда — академик РАМН

Н.Ф. Измеров).

В современных условиях

осуществления реформ, внед-

рения социального страхова-

Е.М. Тареев

Е.Ц. Андреева-Галанина

27

ния, дальнейшего развития народного хозяйства с широким

применением технических новшеств, многих новых химичес-

ких веществ вопросы профпатологии продолжают сохранять

свою актуальность.

1.2. Вопросы медицинской деонтологии

при профессиональных заболеваниях

Этико-деонтологическим проблемам медицины всегда уде-

лялось большое внимание. Они рассматривались на специаль-

ных научных конференциях, освещены во многих работах,

касающихся этих вопросов в различных областях клинической

медицины: терапии, хирургии, реаниматологии, онкологии,

неврологии, акушерстве и гинекологии, наркологии, психиат-

рии, дерматологии и венерологии, стоматологии, педиатрии и

др. Особое внимание уделяется проблеме ятрогенных заболе-

ваний, понятие о которых в последние годы значительно рас-

ширилось. По-прежнему актуален вопрос о врачебной тайне.

Большое значение придается вопросам деонтологии в научно-

исследовательской работе, при экспериментах на животных,

использовании медицинской техники, лекарственных препара-

тов, а также при разработке теоретических и философских

основ этой науки. Обозначились новые подходы в преподава-

нии деонтологии в медицинских учебных заведениях.

Впервые понятие о медицинской деонтологии (от греч.

deon — должное и logos — учение) в отечественную медицин-

скую литературу ввел выдающийся хирург-онколог академик

Н.Н. Петров. В книге “Вопросы хирургической деонтологии”

(1956) он писал, что “под медицинской деонтологией мы долж-

ны разуметь учение о принципах поведения медицинского

персонала не для достижения индивидуального благополучия

и общепризнаваемой почтенности отдельных врачей и их со-

трудников, а для максимального повышения полезности лече-

ния и максимального устранения вредных последствий непол-

ноценной медицинской работы”. Из этого определения стано-

вится ясно, что медицинская деонтология теснейшим образом

связана с врачебной этикой — учением о морали, нормах нрав-

ственного поведения, общественном долге врача.

Следует отметить, что вся история отечественной медицины

является ярким примером беззаветного служения медиков

своему народу. Четко определил суть врачебной профессии

А.П. Чехов: “Профессия врача — это подвиг, она требует само-

отвержения, чистоты души и чистоты помыслов”.

Высокое чувство ответственности перед человеком и обще-

ством, постоянное совершенствование медицинских знаний и

врачебного мастерства, внимательное и заботливое отношение

к больному, сохранение врачебной тайны, соблюдение во всех

28

своих действиях принципов общечеловеческой морали — вот

те качества, которыми должен обладать врач. И в этом он

клянется, принимая по окончании высшего медицинского за-

ведения “Присягу врача”.

Медицинская деонтология охватывает различные аспекты

врачебной деятельности. Это прежде всего отношения с боль-

ным и его родственниками, коллегами, средним и младшим

медицинским персоналом; это вопросы научной организации

труда, рациональных методов исследования и лечения. Пере-

численные вопросы являются общими для всех клинических

дисциплин, однако каждая из них имеет специфические, толь-

ко ей присущие деонтологические особенности. Не является

исключением и профпатология.

Несмотря на обширный материал по деонтологии, ее вопро-

сы в профпатологии практически не разработаны. Единичные

публикации не восполняют существенного пробела. В то же

время вопросы в данной дисциплине при профессиональных

заболеваниях, помимо общих положений, имеют свою специ-

фику. Они приобретают особое значение еще до развития

профессионального заболевания, могут возникнуть во время

предварительного медицинского осмотра, т.е. при первом кон-

такте рабочего с врачом. Нередко поступающий на работу

информирован о вредности некоторых производственных фак-

торов и может попросить врача рассказать о степени опасности

для своего здоровья предстоящей работы. Не вдаваясь в детали,

врач обязан осветить указанную тему, сделав при этом акцент

на значении мер индивидуальной защиты, регулярности про-

хождения периодических медицинских осмотров, соблюдения

режима питания и отдыха, на вреде курения и употребления

алкоголя, т.е. уже первая встреча врача и рабочего должна

иметь деонтологическую направленность. Таким образом, ос-

новному звену “врач—больной” предшествует звено “врач—

здоровый человек”.

При этом нужно иметь в виду, что поступающий на работу,

опасаясь отрицательного заключения врача относительно до-

пуска на предприятие, старается утаить от него имеющиеся

заболевания. Это в дальнейшем может не только привести к

обострению процесса, но и способствовать развитию профпа-

тологии. Необходимо при этом отметить и следующее обстоя-

тельство: полученная рабочим информация о вредности тех

или иных производственных факторов может вызвать у него

повышенное внимание к собственным ощущениям. С одной

стороны, это ведет к самоконтролю, способствующему выяв-

лению ранних признаков профессионального заболевания, с

другой (у мнительной личности) — к зарождению установоч-

ное™, тенденции считать любое заболевание, возникшее в

период работы, профессиональным. Подобная тенденция объ-

ясняется, в частности, определенными льготами для данного

29

контингента больных, назначением более высокой пенсии в

случае инвалидизации, а также возможностью получения воз-

мещения нанесенного по вине предприятия ущерба здоровью,

определяемого медико-социальной экспертной комиссией

(МСЭК) в процентах утраты профессиональной трудоспособ-

ности. Это одна из трудных ситуаций, с которой приходится

встречаться врачу. В способности убедить больного в ошибоч-

ности его представления о профессиональном характере забо-

левания, вызвать доверие к себе и состоят сила и мудрость

врача. Существующее мнение, что врач не обязан отвечать на

вопрос пациента о характере или течении его заболевания,

является неверным, ибо уход врача от ответа может привести

к развитию так называемых немых ятрогений.

Важный момент в профпатологии — первичное установле-

ние диагноза профессионального заболевания. Вопрос о при-

знании заболевания профессиональным — один из основных в

практической профпатологии, волнующий как врача, так и

больного.

Направление рабочего с подозрением на профессиональное

заболевание к профпатологу, а затем в специализированное

учреждение должно быть обоснованным. Цеховой терапевт

(врач-терапевт цехового врачебного участка) или участковый

терапевт лечебно-профилактического учреждения, оказываю-

щий медицинскую помощь рабочим промышленных предпри-

ятий, обязан досконально изучить профмаршрут, санитарно-

гигиеническую характеристику условий труда, амбулаторную

карту, выписку из истории болезни, данные предварительного

и периодических медицинских осмотров рабочего и лишь в

случае подозрения на профессиональное заболевание напра-

вить его на консультацию к профпатологу.

Качественное составление всей документации — одно из ос-

новных деонтологических требований профпатологии. Именно

от качества документации подчас зависят правильность и свое-

временность постановки диагноза, решение вопросов врачеб-

но-трудовой экспертизы. Однако следует иметь в виду, что

направление больного в профильное учреждение не должно

сопровождаться заверением направляемого о наличии у него

профессионального заболевания. Это может привести (при не-

подтвержденном диагнозе профессионального заболевания) к

конфликтной ситуации, вызвать негативное отношение боль-

ного не только к лечащему врачу специализированного учреж-

дения, но и к цеховому терапевту, некомпетентному, с точки

зрения больного, в области профпатологии. Доверие больного

к врачу — непременное требование медицинской деонтологии.

Еще более неблагоприятное положение возникает в тех слу-

чаях, когда врач, направивший больного на консультацию в

учреждение профпатологического профиля, подвергает в его

присутствии сомнению правильность заключения врачей этого

30

учреждения. Создается тот порочный круг, который наносит

вред не только больному (он уже не знает, кто прав), но и

медицине в целом.

При направлении больного в профильное учреждение врач

должен объяснить причину этого направления (длительный

стаж работы в контакте с неблагоприятными производствен-

ными факторами, ухудшение самочувствия и т.д.) и убедить,

что обследование будет полезно независимо от результатов.

Нередко по вине даже высококвалифицированных специа-

листов лечебных учреждений не профпатологического профиля

возникают конфликтные ситуации. Направление такими уч-

реждениями больных в институт профессиональных заболева-

ний с диагнозами (оформленными письменно и выданными

на руки больному) “токсическая анемия”, “пневмония профес-

сионального генеза”, “профессиональный фарингит” и др. или

высказывание врача (профессора, консультанта) о “безуслов-

но” профессиональном характере данного заболевания являет-

ся грубым нарушением принципов деонтологии. Академик Б.С.

Преображенский отмечал, что при разговоре с больным о его

болезни нужно думать: 1) что говоришь, 2) кому говоришь, 3)

зачем говоришь, 4) как поймут тебя: а) сам больной, б) его

родственники и в) случайно присутствующие при разговоре

люди, например больные в палате.

Больная X., 49 лет, мастер по переработке овощей в заготовитель-

ной конторе, поступила в клинику профессиональных заболеваний

для обследования и решения вопроса о характере заболевания. Судя

по анамнезу и выпискам из амбулаторной карты и истории болезни,

около 8 лет страдает хроническим фарингитом. За 2 года до поступ-

ления консультировалась у профессора-оториноларинголога, который

без достаточного обоснования в присутствии врачей-курсантов сказал

больной, что ее заболевание (фарингит) связано с профессией. С тех

пор больная неоднократно подавала в суд на предприятие с целью

подтверждения профессионального характера своего заболевания.

Хронический фарингит, а также все другие болезни (хронический

гастрит, дискинезия желчного пузыря, вегетососудистая дистония,

миома матки) больная также связывала с характером работы. Тща-

тельное обследование в клинике подтвердило наличие ранее установ-

ленных заболеваний, однако связать их с профессией не представля-

лось возможным. Лишь благодаря продолжительным ежедневным бе-

седам лечащего врача с больной, чуткому отношению всех специа-

листов при проведении соответствующих лечебных мероприятий

удалось убедить больную в непрофессиональном характере ее заболе-

ваний.

Повторное направление в клинику для обследования боль-

ного с отвергнутым диагнозом профессионального заболевания

(по просьбе его самого или лечебного учреждения) не только

нецелесообразно, но и вредно, прежде всего для пациента: у

него появляется надежда на установление связи его заболева-

31

ния с профессией. Исключением, естественно, служит повтор-

ное наблюдение, необходимое для уточнения диагноза, или

получение каких-то новых дополнительных данных.

Первичное установление диагноза профессионального забо-

левания — это ответственность не только перед больным, но и

перед предприятием, на котором он работает, перед государ-

ством (финансовое обеспечение). Поэтому одним из основных

требований медицинской деонтологии в профпатологии явля-

ется высокий уровень деятельности лечебно-профилактичес-

ких учреждений, обслуживающих рабочих промышленных

предприятий.

Следует подчеркнуть значение предварительных (при по-

ступлении на работу) и периодических медицинских осмотров.

От качества таких осмотров зависят своевременное выявление

профессиональных заболеваний, проведение наиболее эффек-

тивных лечебно-профилактических мероприятий. Однако в ор-

ганизации периодических медицинских осмотров еще много

сложных вопросов (большая нагрузка на врачей, особенно

крупных промышленных предприятий, значительный объем

обязательных лабораторных исследований, не связанных с кон-

кретными медицинскими показаниями, и т.д.), решить кото-

рые чрезвычайно важно, поскольку одним из деонтологических

принципов является целесообразность медицинских мероприя-

тий.

Организацию и проведение периодических медицинских ос-

мотров врачи лечебно-профилактических учреждений и в пер-

вую очередь цеховые терапевты осуществляют в тесном кон-

такте с администрацией и профсоюзной организацией пред-

приятия, а также с санитарным врачом по гигиене труда. От

взаимоотношений этих людей, правильного понимания общей

цели зависит успех работы. Одна из наиболее эффективных

форм такого содружества — инженерно-врачебные бригады,

решающие комплекс вопросов по оздоровлению условий труда

рабочих и служащих.

При их решении на всех уровнях врач должен быть прежде

всего принципиальным. Это качество особенно ярко должно

проявляться в случаях, когда интересы предприятия не совпа-

дают с интересами больного (например, при расследовании

случаев острых интоксикаций).

Важнейшим деонтологическим требованием, предъявляемым

к врачам, оказывающим медицинскую помощь рабочим про-

мышленных предприятий, является совершенствование знаний

в области профпатологии. Помимо обязательной документа-

ции, цеховой врач-терапевт, как и любой врач, к которому

обратился больной, должен тщательно собрать анамнез. Отсут-

ствие подробного анамнеза может привести порой к ошибоч-

ной диагностике, неправильному лечению, иногда с тяжелыми

последствиями для здоровья больного. Особенно это относится

32

к случаям острых состояний (дифференциальная диагностика

свинцовой колики от острого живота, литейной лихорадки, от

гриппа и т. д.).

При постановке первичного диагноза профессионального

заболевания большое значение имеет объективная оценка всех

данных клинико-лабораторных и инструментальных исследо-

ваний, несмотря на личность больного. Известны случаи, когда

отрицательная характеристика личности больного становилась

“поправочным” коэффициентом при постановке диагноза и,

следовательно, при вынесении решения МСЭК. Это, безуслов-

но, противоречит принципам деонтологии.

Большое внимание уделяется вопросу медико-социальной

экспертизы при профессиональных заболеваниях. Врач-экс-

перт должен быть хорошо знаком с условиями труда рабочего,

характером его профессии, особенностями течения данного

заболевания. При решении экспертных вопросов нужно учи-

тывать не только критерии, принимаемые во внимание при

общих заболеваниях, но и некоторые специфические факторы:

рабочий стаж, в том числе по вредности, возраст, наличие

резервной (второй) профессии, квалификацию, потерю трудо-

вых навыков, образование, условия труда, установку больного

на продолжение работы, переквалификацию. Без учета всех

перечисленных моментов невозможно правильное решение во-

просов врачебно-трудовой экспертизы.

Особенностью взаимоотношений врача и больного в кли-

нике профессиональных заболеваний является то, что выписке

больного из стационара должна предшествовать беседа, затра-

гивающая не только медицинские вопросы, но и некоторые

социальные аспекты (ориентация больного на временный ха-

рактер перевода на группу инвалидности, необходимость пере-

квалификации и т.д.). Особое внимание в беседе с больным

должно быть уделено антиалкогольной и антиникотиновой

пропаганде, рекомендациям по здоровому образу жизни.

В последние годы расширилось содержание понятия “ятро-

генное заболевание”. В профпатологии ярким примером ятро-

гении является установка больного на профессиональное забо-

левание, причиной которой послужило заключение врача —

неспециалиста в области профпатологии.

Нельзя забывать, в частности, и об эгротогении, т.е. отри-

цательном влиянии одного больного на другого. В этом отно-

шении профпатологическая клиника имеет достаточно приме-

ров.

Немалый интерес представляют деонтологические аспекты

преподавания профпатологии.

Не затрагивая общих деонтологических положений, касаю-

щихся таких моментов, как расспрос и осмотр больного в

присутствии студентов, следует подчеркнуть специфику разбо-

ра истории болезни пациента профпатологической клиники.

33

Это особое внимание больного к высказываниям слушателей,

которые порой настораживают его, вызывают тревогу по по-

воду возможности снятия диагноза профессионального заболе-

вания, группы инвалидности и т.д. Поэтому студенты должны

воздерживаться от категорических высказываний, а самого

больного необходимо информировать об учебной цели разбора.

Особая осторожность в высказываниях должна соблюдаться

в процессе курации больного, поступившего с подозрением на

профессиональное заболевание. Надо всегда помнить, что

преждевременное сообщение больному о возможно професси-

ональном характере его заболевания может в дальнейшем стать

причиной конфликтной ситуации.

Таким образом, в профпатологии, как в любой клинической

дисциплине, кроме общих принципов, имеются специфичес-

кие деонтологические особенности.

Академик Г.В. Морозов на 2-й Всесоюзной конференции

по проблемам медицинской деонтологии (1977) отмечал:

“Рамки медицинской деонтологии расширяются, объектом де-

ятельности врача становится не только больной, но и здоровый

человек. Врач в нашем обществе является ответственным также

за оздоровление окружающей среды, улучшение условий труда

и быта. Этим определяется еще одна сторона общих положений

медицинской деонтологии, связанная с административно-об-

щественной деятельностью врача”. Эти слова очень хорошо

отражают суть проблемы медицинской деонтологии при про-

фессиональных заболеваниях.

Глава 2

ВРАЧЕБНО-ТРУДОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА

И ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЯХ

Установление профессионального генеза заболевания, даю-

щее больному право на материальные льготы, должно соответ-

ствовать юридическим, или правовым, требованиям. Основные

регламентирующие положения по данному вопросу утвержда-

ются приказом министра здравоохранения и периодически

пересматриваются. В настоящее время имеет силу Список про-

фессиональных заболеваний, утвержденный приказом Минис-

терства здравоохранения Российской федерации. В инструкции

по его применению указано, что диагноз острого профессио-

нального заболевания (интоксикации) может быть установлен

врачом любого лечебно-профилактического учреждения, т.е.

на догоспитальном этапе. При заболеваниях инфекционной

этиологии связь заболевания с профессиональной деятельнос-

тью больного устанавливает врач-эпидемиолог, проводящий

34

расследование случая инфекционного заболевания в очаге за-

ражения. Впервые устанавливать диагноз хронического про-

фессионального заболевания имеют право только специалис-

ты — врачи-профпатологи, работающие в таких специализиро-

ванных профпатологических лечебно-профилактических уч-

реждениях, как центры профпатологии, профпатологические

клиники, научно-исследовательские институты, кафедры про-

фессиональных заболеваний медицинских академий, институ-

тов усовершенствования врачей и т.д.

Для объективного и дифференцированного решения экс-

пертных вопросов о трудоспособности и трудоустройстве боль-

ного, помимо точного диагноза, степени функциональных на-

рушений и причины заболевания, необходимы сведения о воз-

расте, профессии, общем и специальном образовании больно-

го, а также о наличии у него сопутствующих заболеваний.

Трудоспособность при профессиональных заболеваниях, как и

при непрофессиональных, может быть частично или полнос-

тью утраченной. При этом различают следующие виды утраты

трудоспособности: временную, длительную и постоянную.

Вопросы временной нетрудоспособности решаются в лечеб-

но-профилактических учреждениях — поликлиниках, стацио-

нарах, МСЧ лечащими врачами и клинико-экспертными ко-

миссиями (КЭК), назначаемыми руководителями этих учреж-

дений. Основными функциями КЭК являются решение сложных

вопросов экспертизы временной нетрудоспособности, мето-

дическое руководство и контроль за правильностью выдачи

листков нетрудоспособности. При необходимости эти комис-

сии могут привлекать для консультаций различных специа-

листов.

Временная утрата трудоспособности обычно возникает при

острых формах и обострениях хронических форм профессио-

нальных заболеваний и интоксикаций, которые имеют благо-

приятный клинический и трудовой прогноз, т.е. характеризу-

ются полным выздоровлением или значительным восстановле-

нием нарушенных функций организма в относительно корот-

кие сроки. При этом в зависимости от степени тяжести забо-

левания и выраженности функциональных расстройств вре-

менная утрата трудоспособности таких больных может быть

полной или частичной.

Полная временная утрата трудоспособности наблюдается

преимущественно при тяжелых и умеренно выраженных ост-

рых интоксикациях, например у больных острым токсическим

бронхитом, токсическим отеком легких, при острых интокси-

кациях оксидом углерода, четыреххлористым углеродом, бен-

золом и др. Нередко полная временная утрата трудоспособнос-

ти может наступить и вследствие обострения хронического

профессионального заболевания: хронического токсического

или пылевого бронхита, бронхиальной астмы и т.д.

35

При полной временной нетрудоспособности, наступившей

в результате профессионального заболевания, листок нетрудо-

способности оплачивается в полном размере, независимо от

стажа работы.

Частичная временная утрата трудоспособности при профес-

сиональных заболеваниях наступает в тех случаях, когда боль-

ные временно не могут выполнять свою обычную работу, но

без ущерба для здоровья их можно использовать на других

работах. Например, при вибрационной болезни они могут быть

временно трудоустроены вне воздействия вибрации, а также

перенапряжения, высокой влажности, охлаждения.

В подобных случаях на основании заключения КЭК (справ-

ки КЭК) больным по месту работы выдается листок нетрудо-

способности на срок не более 2 мес с отметкой “доплатной

листок нетрудоспособности” (бывшие наименования — “проф-

больничный лист” или “профбюллетень”).

Временное отстранение от контакта с вредным производст-

венным фактором показано при начальных стадиях професси-

ональных заболеваний, когда возможно их обратное развитие,

т.е. при благоприятном трудовом прогнозе, или когда он пред-

ставляется неясным. Рациональное трудоустройство сочетается

с лечением в условиях поликлиники или профилактория, иног-

да ему предшествует лечение в стационаре.

Временное трудоустройство используется при начальных

стадиях вибрационной болезни (синдром вегетативно-сенси-

тивной полиневропатии), большинстве хронических професси-

ональных интоксикаций (астенический, астеновегетативный

синдромы) и заболеваниях рук от перенапряжения, после ост-

рых профессиональных интоксикаций легкой и средней степе-

ни, при контактных дерматозах и т.д.

Противопоказано временное трудоустройство больного с

предоставлением доплатного листка нетрудоспособности при

далеко зашедших стадиях профпатологии, когда сформирова-

лись необратимые органические изменения (синдром токси-

ческой энцефалопатии, синдром глубоких дегенеративных по-

ражений костей, суставов, связок при вибрационной болезни);

при заболеваниях, с самого начала имеющих органический

характер (пневмокониозы, катаракта), способных к быстрому

прогрессированию (интоксикация марганцем); при аллергичес-