Tags: журнал домашняя лаборатория

Year: 2013

Text

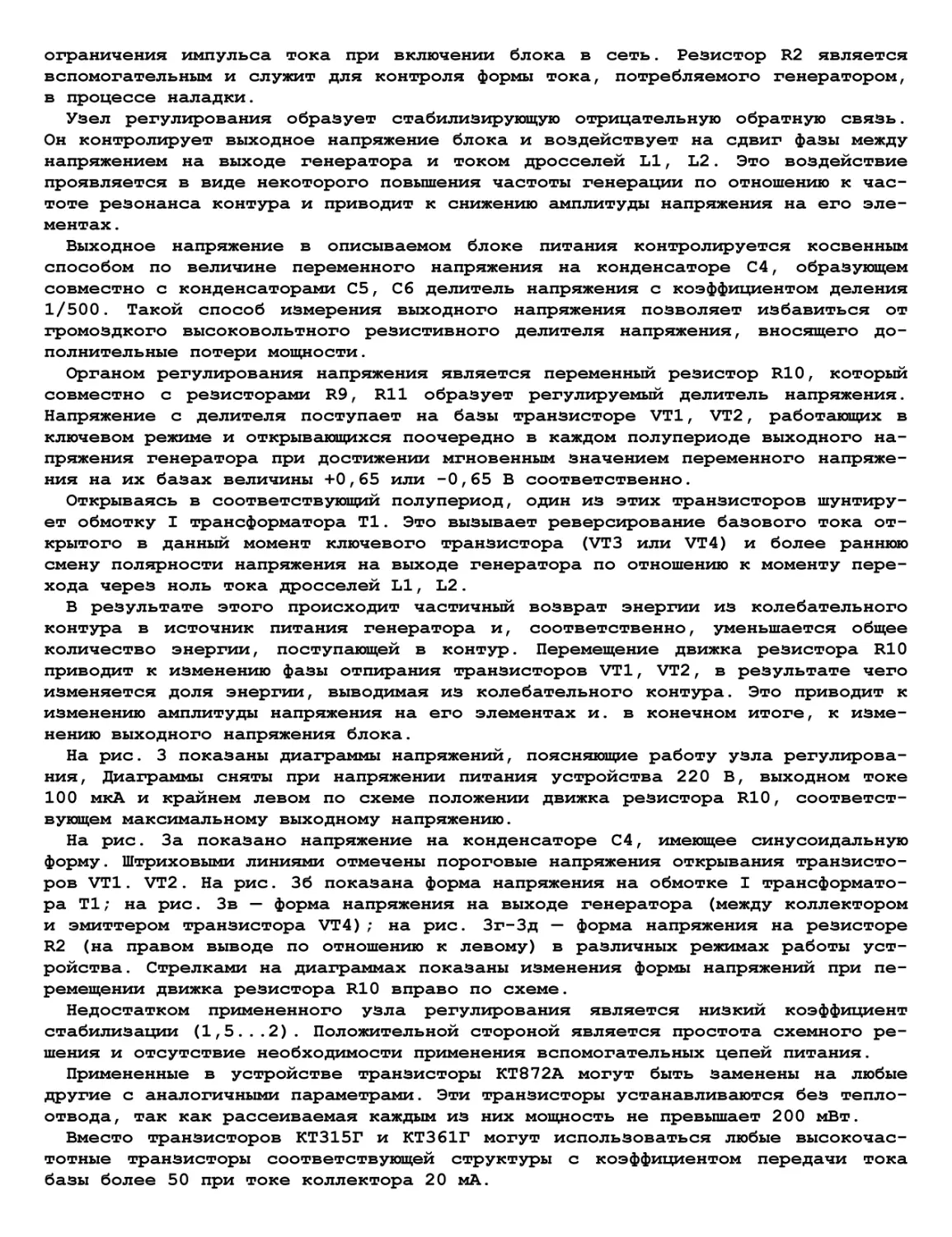

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ДОМАШНЯЯ

ЛАБОРАТОРИЯ

ИЮЛЬ 2013

ДОМАШНЯЯ

ЛАБОРАТОРИЯ

Научно-практический

и образовательный

интернет-журнал

Адрес редакции:

domlab@ inbox.com

Статьи для журнала

направлять, указывая в теме

письма «For journal».

Журнал содержит материалы

найденные в Интернет или

написанные для Интернет.

Журнал является полностью

некоммерческим. Никакие

гонорары авторам статей не

выплачиваются и никакие

оплаты за рекламу не

принимаются.

Явные рекламные объявления

не принимаются, но скрытая

реклама, содержащаяся в

статьях, допускается и даже

приветствуется.

Редакция занимается только

оформительской

деятельностью и никакой

ответственности за содержание статей

не несет.

Статьи редактируются, но

орфография статей является

делом их авторов.

При использовании

материалов этого журнала, ссылка

на него не является

обязательной, но желательной.

Никакие претензии за

невольный ущерб авторам,

заимствованных в Интернет

статей и произведений, не

принимаются. Произведенный

ущерб считается

компенсированным рекламой авторов и

их произведений.

СОДЕРЖАНИЕ

Бурьян (окончание)

Вселенная в электроне (окончание)

Июль 2013

История

Ликбез

59

Литпортал

Боятся ли компьютеры адского пламени (окончание) 98

Некоторые методы органической химии

Химичка

173

Электроника

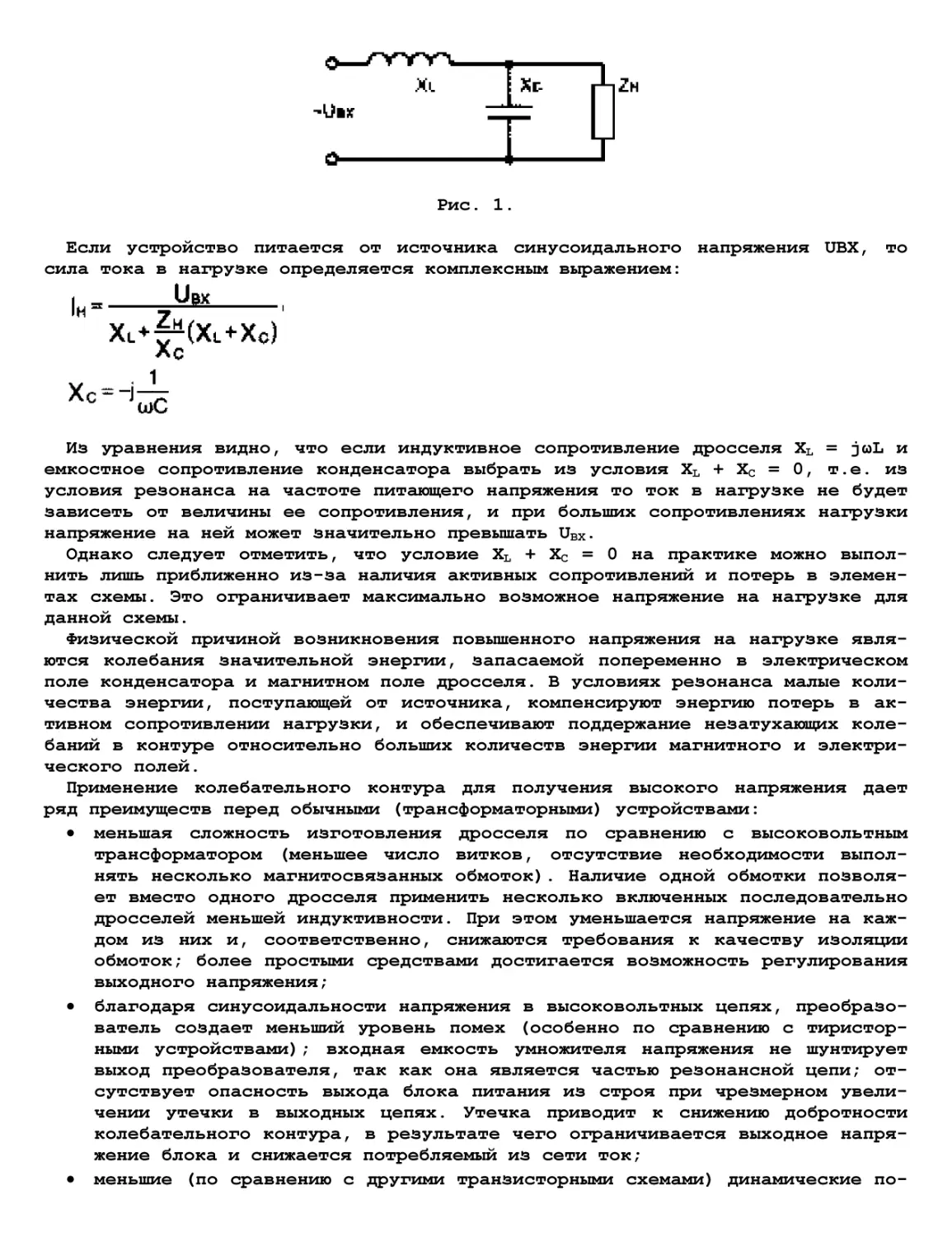

Регулируемый бестрансформаторный блок питания 185

Высоковольтный блок питания 193

Блок питания для домашней лаборатории 196

Матпрактику-

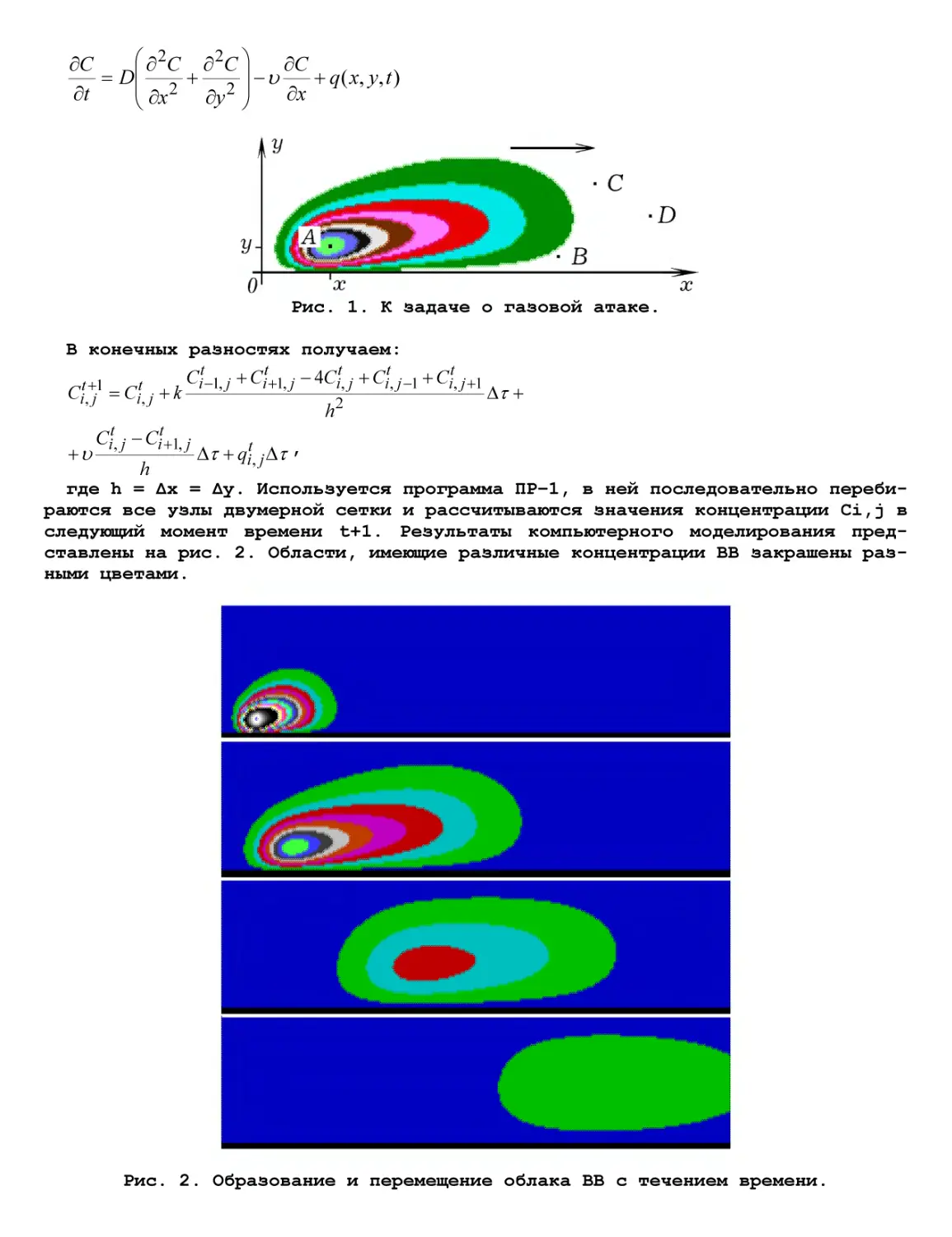

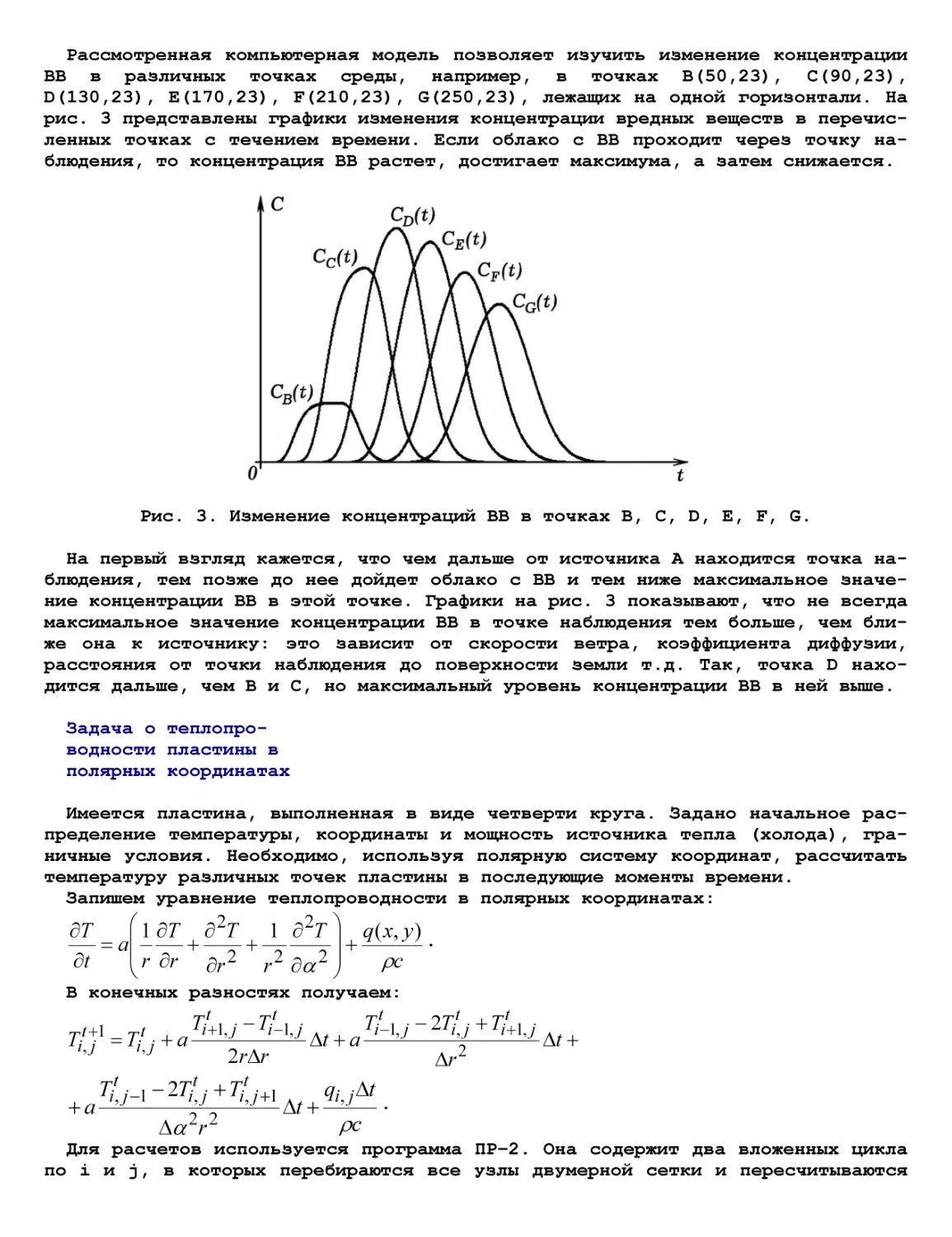

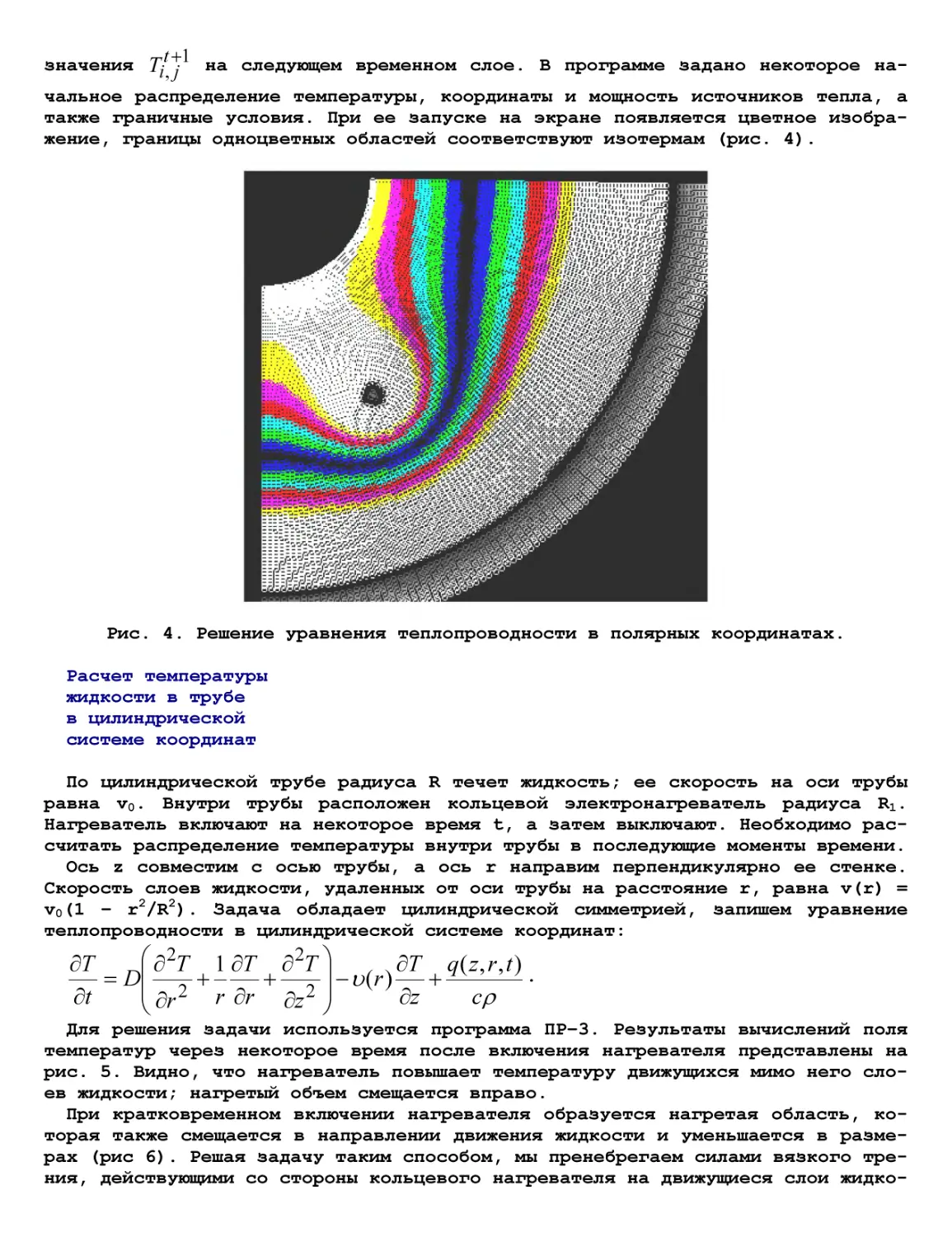

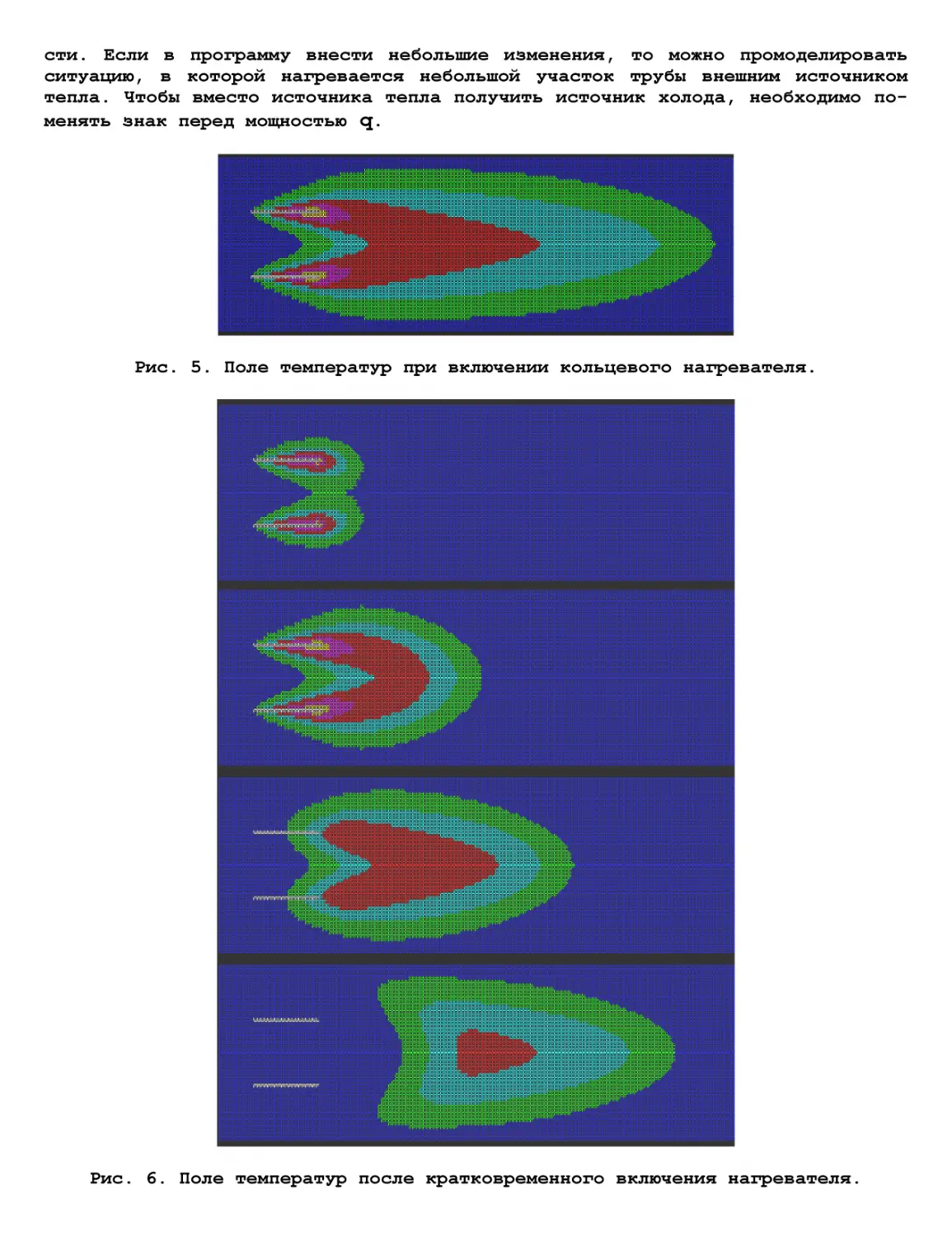

Компьютерное моделирование явлений переноса

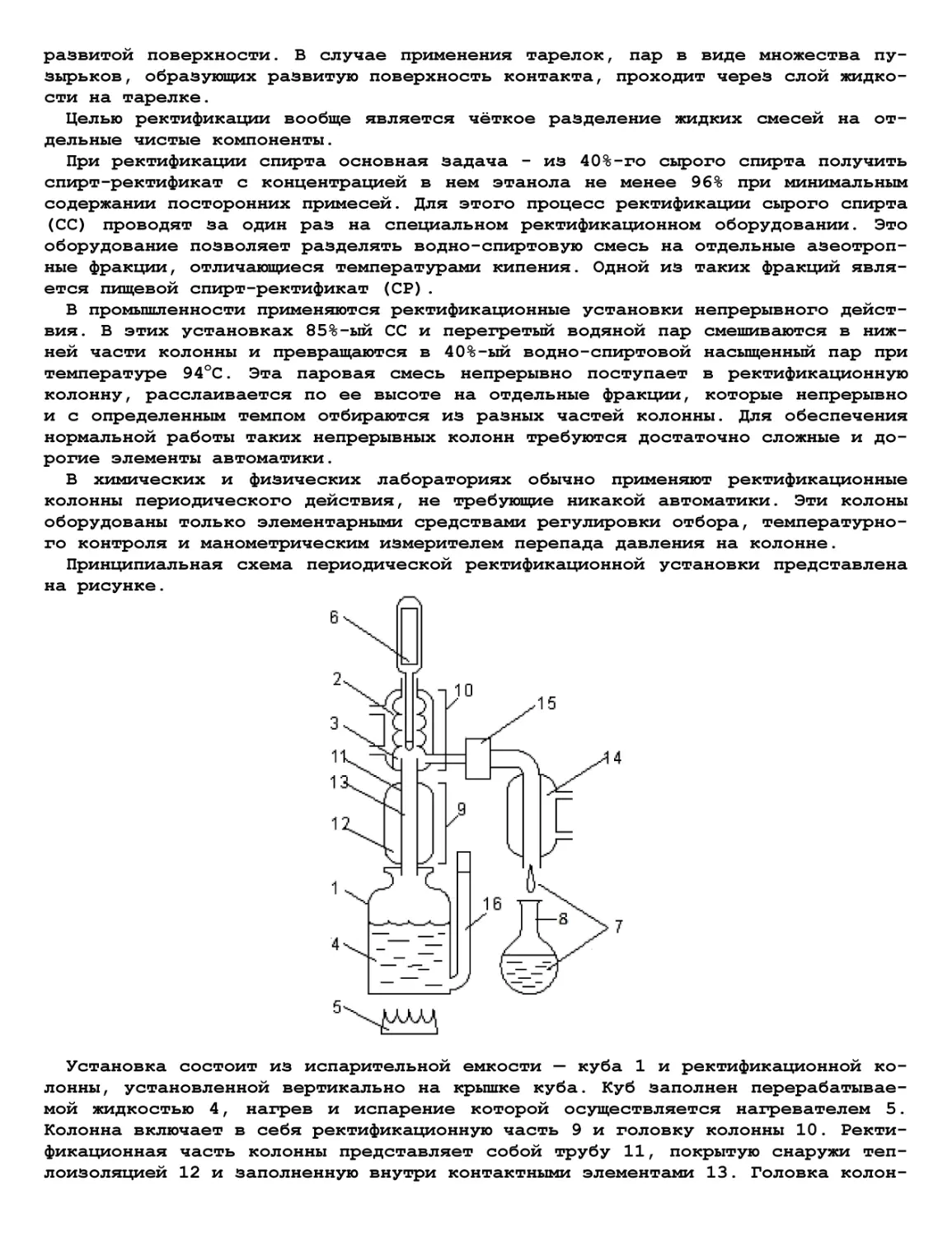

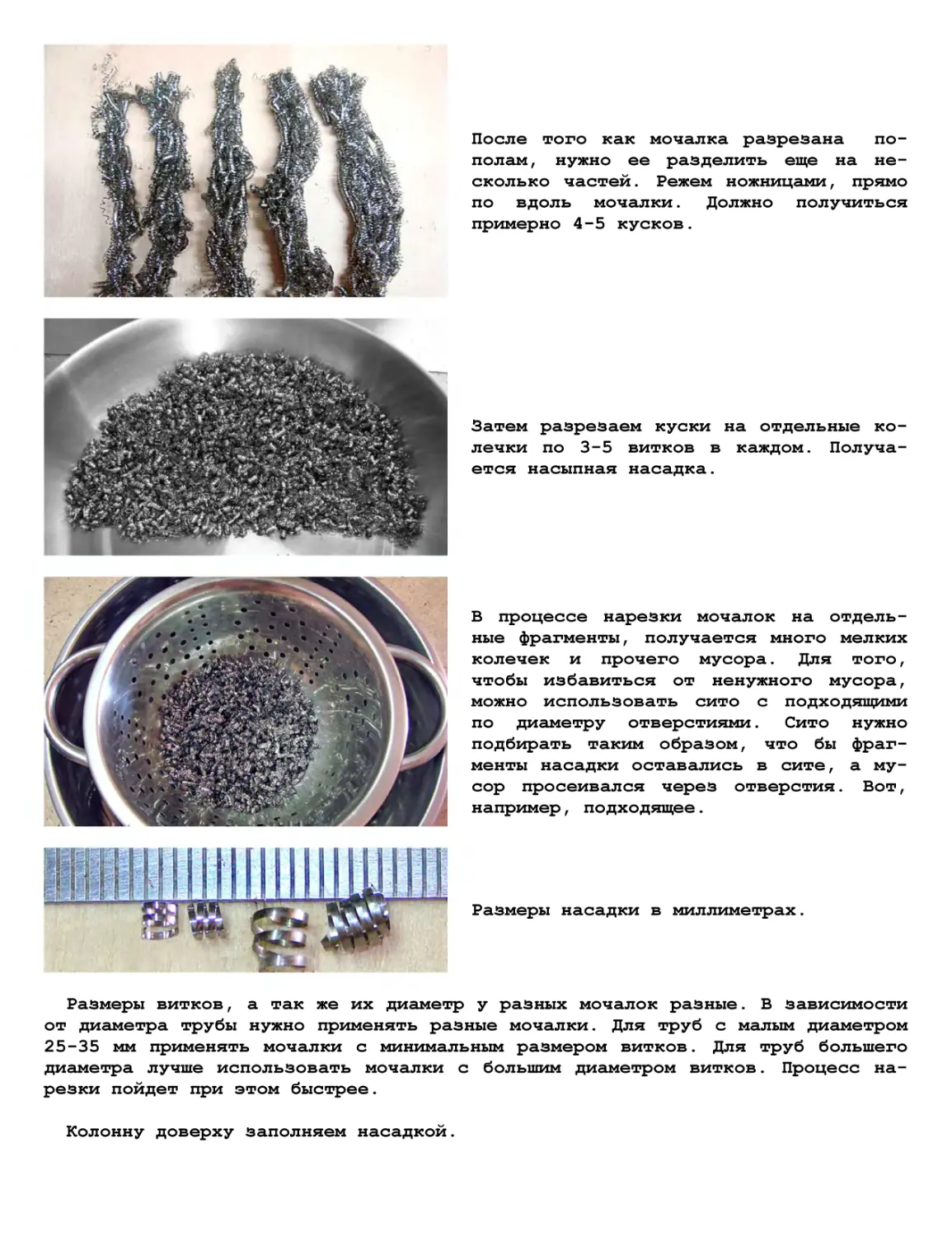

Построение ректификационной колонны

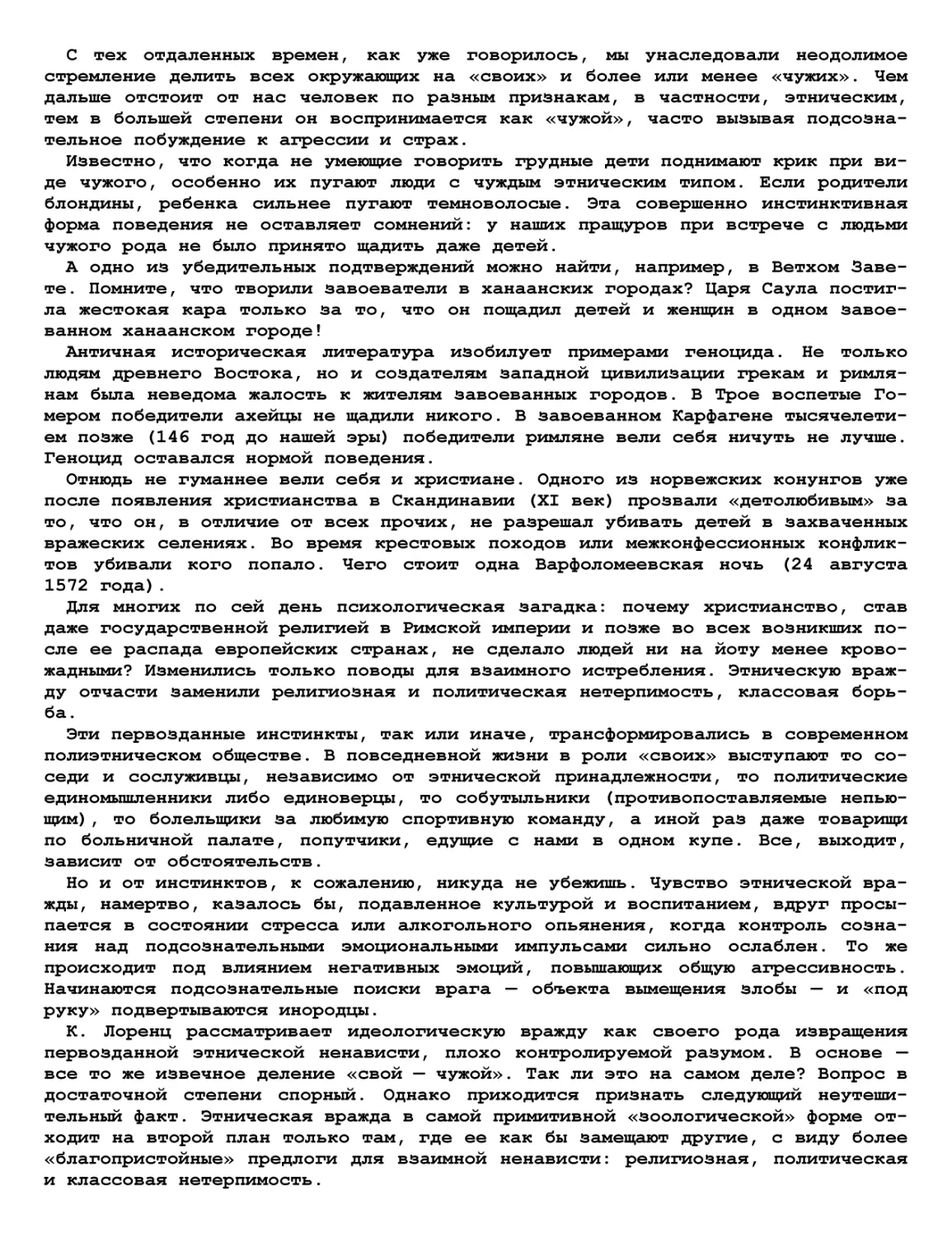

Мир глазами зоопсихологов (продолжение)

Тихоходки и коловратки

Объявление

203

215

Разное

231

276

283

НА ОБЛОЖКЕ

По всем спорным вопросам

следует обращаться лично в

соответствующие учреждения провинции

Свободное государство (ЮАР).

При себе иметь, заверенные

местным нотариусом, копии всех

необходимых документов на

африкаанс, в том числе,

свидетельства о рождении, диплома об

образовании, справки с места

жительства, справки о здоровье

и справки об авторских правах

(в 2-х экземплярах).

- Это водка? - слабо спросила Маргарита.

Кот подпрыгнул на стуле от обиды.

- Помилуйте, королева, - прохрипел он, - разве я

позволил бы себе налить даме водки? Это чистый

спирт!

Михаил Булгаков, "Мастер и Маргарита".

Об установке для получения чистого спирта читаем

статью «Построение ректификационной колонны».

БУРЬЯН1

Валерий Сойфер

ГЛАВА XVII. ЛЫСЕНКО

УДАЛЯЮТ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ

СЦЕНЫ ВМЕСТЕ С ХРУЩЕВЫМ

"Не пощадит ни книг, ни фресок

безумный век.

И зверь не так жесток и мерзок,

как человек".

Борис Чичибабин.

"Недаром же всемирная история пестрит именами

властителей, вождей, полководцев, авантюристов, которые все, за

редчайшими исключениями, превосходно начинали и очень

плохо кончали, которые все, хотя бы на словах, стремились

к власти добра ради, а потом уже, одержимые и опьяненные

властью, возлюбили власть ради нее самой".

Герман Гессе. Игра в бисер.

Журнальный (сокращенный) вариант книги «Власть и наука». Все комментарии и ссылки

на источники пропущены.

Призрачное

главенство

Вполне уместен вопрос: мог ли Лысенко, вернувшись в свой прежний кабинет,

смирить непомерную гордыню, прервать уже непосильную для него борьбу с

выдуманными врагами социализма? Ведь мог же он затаить злобу, разыграть мудрое

смирение и стать добреньким патриархом, без пристрастия глядящим на всех

своих коллег? Чего другого, а актерских способностей ему было не занимать! В нем

всегда жил умнейший царедворец и утонченный лицедей. Да и что было делить! Он

снова Президент, снова властитель. Росли дети - Юрий, Людмила и Олег (дочь

кончала медицинский, готовилась стать кардиологом, Юрий работал на кафедре

физики моря в МГУ, радовал Олег - пошел по его стопам). Всё еще бодрячком

ходил отец, живший теперь в Горках Ленинских с внуками. Можно же было унять пыл

страстей, перестать сводить счеты и... спокойно руководить.

Но, нет, не мог он отсиживаться, не для того бился с ворогами, не для того

кровь портил. Да и почивать на лаврах можно тому, у кого с лаврами всё в

порядке. А здесь опять и опять ему сообщали о нападках и на "учение о

плодородии почвы" и на "закон жизненности вида" со ссылками на никуда негодных иоан-

нисяновских коров. Не до покоя и не до сна.

Не удавалось и другое: пригасить ход всё более мощно раскручивавшегося

маховика генетических исследований. Каждую неделю он узнавал новости - одна

горше другой, и не до самоуспокоенности было, добродушная снисходительность

равна была глупости. В сентябре 1961 года Комитет по делам изобретений и

открытий выдал диплом на открытие члену-корреспонденту АН СССР Б.Л. Астаурову -

заклятому врагу, генетику. Вручение диплома об открытиях в науке - событие

чрезвычайное. В биологии это было вообще первое открытие, зарегистрированное

комитетом. Да и предмет открытия немаловажным назвать никак было нельзя. Пока

они с Иоаннисяном и Авакяном мямлили о том, как условиями кормления можно

понуждать зиготы развиваться по материнскому или отцовскому пути, Астауров с

помощью радиации и других воздействий на ядра клеток, хромосомы и гены

научился регулировать пол у шелкопрядов и получать потомство любого пола. Хочешь

- женского, хочешь - мужского. В начале октября в "Правде" появилась большая

статья Астаурова - на двух страницах газетного листа с портретом автора

открытия. Редакция называла работу "выдающейся" и утверждала, что она "...

открывает огромные перспективы в повышении производительных сил

сельскохозяйственного производства, укрепляет господство человека над силами природы".

Как будто нарочно, как будто с провокационной целью Астауров начинал статью

с вопроса первейшей важности, о котором всегда пекся и Лысенко:

"Сейчас, конечно, рано делить шкуру еще не убитого медведя, но трудно даже

вообразить, какой эффект в тоннах масла, количестве яиц или метрах шерстяной

и шелковой ткани могло бы дать умение получать по желанию потомство нужного

пола").

Два десятка лет генетик Астауров не предавал анафеме хромосомы и гены и

подбирался к возможности прямого влияния на женские и мужские половые клетки

и теперь разрешил старую проблему:

"Установлено, что точно дозированными воздействиями высокой температуры

можно подавить деление ядра при образовании женских клеток и одновременно

побудить их. . . к девственному развитию.. . Все потомки девственной матери будут

похожи друг на друга, как близнецы, и все они всегда самки".

Женская линия шелкопряда в опытах Астаурова размножалась "этим путем более

пятнадцати лет... и среди них никогда не появляется ни одного самца". Меняя

характер воздействия, Астауров научился решать и другую задачу: когда было

нужно, он получал одних лишь самцов шелкопряда, которые наследовали "все

признаки отца и оказывались все самцами". Такого в мировой практике еще никто не

достигал.

Благодаря работам Астаурова удалось поднять выход шелка почти на четверть,

так как "коконы самцов на добрых 25-30 процентов шелконоснее самок". Этим и

покоряла работа Астаурова: он уже умел на практике творить чудеса с

шелкопрядами и мечтал о чудесах с другими животными. Астауров провозглашал широкую

программу взаимосложения усилий ученых:

"Плодотворное решение таких больших проблем нуждается теперь в координации

и компенсировании усилий ученых разных специальностей и должно осуществляться

на основе взаимного проникновения методов математики, физики, химии и

биологии" .

Проявление повышенного интереса главной партийной газеты к открытию

Астаурова было неприятно Лысенко. Оно указывало на непрочность его теперешнего

состояния , на зыбкость приобретенного главенства.

Впрочем, успокаивало то, что по-прежнему высоко ценил его Никита Сергеевич,

пожалуй, даже его отношение крепло, он готов был выгородить своего любимца

даже в таком деле, как внедрение "травополья", в то время, как другие ученые

пытались образумить руководителя партии.

Хрущев старательно формировал стереотип эдакого рубахи-парня, которому море

- по колено. Его длинные, простецкие, нередко по-мужицки грубые речи

следовали одна за другой. Говорить часами на людях он уже привык, и газеты

печатались с вкладышами, чтобы воспроизвести эти длинные болтливые речи с

прибаутками и поучениями. Вот и очередной раз, выступая 14 декабря 1961 года, он

долго рассказывал о том, как, приехав отдыхать в 1954 году в Крым, "посмотрел

немножко на море, а потом сел в машину и поехал по колхозам и совхозам", как

он встретил переселенцев из Курской области, которым не понравился Крым с его

жарой, палящим солнцем и... кровожадными клопами. Проблема клопов так заняла

мысли 1-го Секретаря ЦК партии, что он и теперь, спустя несколько лет, с

удовольствием вспоминал, как он бойко осадил нытиков-переселенцев:

"А разве, говорю им, курские клопы менее кровожадные, чем крымские?

(Веселое оживление)".

Эти байки лидера партии, наверное, были предназначены для того, чтобы

расположить слушателей, показать, какой он простой, хороший, свой в доску мужик.

А на этом пасторальном фоне еще более жестким выглядел длинный раздел речи об

ученых, не удовлетворяющих его "изысканному вкусу". Упомянув Лысенко первым

среди настоящих ученых, которым можно внимать с пользой для дела, Хрущев

перешел к тем, кого и слушать вредно и кому, по его словам:

"Хочется сказать: не срамите ученого звания, не позорьте науку!

(Аплодисменты) . . . Извините за грубость, но как тут не сказать: на кой черт нужна

народу такая "наука"! (Оживление в зале. Аплодисменты)".

Знал ли сам Хрущев, какой должна быть наука? В этой речи он еще раз

показал, сколь примитивными были его требования к науке: она должна была лишь

соответствовать "мировоззрению нашей партии", да быть практичной. Первое

требование только провозглашалось, и о нем больше речи не велось, а второе

обсуждалось в следующих "изящных" выражениях:

"Многие научно-исследовательские учреждения... не освещают путь практике,

отстали от жизни, иных ученых нужно самих из болота за уши вытаскивать и в

баню тащить, отмывать (Оживление в зале. Аплодисменты). Поможем вытащить вас,

товарищи ученые (Оживление в зале). Но вы и сами выбирайтесь из травопольного

болота (Оживление в зале)."

В чем был Хрущев неколебим - в уверенности, что "СССР в кратчайшие сроки"

догонит США по производству мяса, масла, молока и другой продукции.

"Наша страна, - сказал он в этой речи, - уже доказала Соединенным Штатам

Америки и буржуазные экономисты по существу и не оспаривают того, что СССР в

кратчайшие сроки не только догонит, но и перегонит Соединенные Штаты по про-

изводетву продукции на душу населения".

По его словам залогом этого рывка вперед служила правильная научная

деятельность таких ученых, как Лысенко. С тем же пафосом держал речи Лысенко, но

к его словам все относились с еще меньшим доверием, чем к словам вожака

партии. Предчувствия близкой гибели охватили многих бывших "мичуринцев", и они

начали перекрашиваться. Нельзя было без усмешки читать стенания лысенкоистов

по поводу тех, кто раньше писал в своих статьях и книгах одно, а теперь

другое. "Чему же верить?" - вопрошал Н.И. Фейгинсон, обсуждая такие случаи.

Например, профессора В.Е. Писарева раньше лысенкоисты причисляли к своим, а

теперь из-под его пера выходили статьи о значении амфидиплоидов, гибридов, о

невозможности работать грамотно без учета генетических категорий и понятий,

отвергавшихся лысенкоистами.

Так вел себя не один Писарев. Снова и снова в ЦК партии "лично товарищу

Хрущеву" поступали письма и докладные записки с разбором ошибок Лысенко.

Теперь появился новый мотив. Разоблачив "культ Сталина", Хрущев дал возможность

открыто обсуждать последствия культа, к искоренению которых он сам призывал.

Но кто же не знал, что в науке самым ярким, самым злокозненным последышем

сталинизма был Лысенко? Так, открыв ворота для критики, Хрущев вопреки своей

воле подставил под удар своего любимца. Хор голосов, осуждавших этого

"маленького Сталина в биологии", стал звучать мощно, и в апреле 1962 года

Хрущеву пришлось, скрепя сердце, снова дать согласие на снятие Лысенко с поста

Президента ВАСХНИЛ. Второе его пребывание на этом посту кончилось еще более

бесславно, чем первое. Хорошо хоть Хрущев предложил Лысенко самому назвать

кандидатуру на замену. Новым Президентом стал многолетний заместитель Лысенко

по Одесскому институту и верный ему до мозга костей Михаил Ольшанский.

Праздники

и будни

Летом 1962 года лысенкоисты нашли предлог продемонстрировать всей стране

свою монолитность, свои успехи и оптимизм. Отсчитав срок от появления в

Одессе опытного поля, на базе которого затем возник Институт генетики и селекции,

они получили круглую цифру - 50. Чем не юбилей! Правда, на долю главенства

лысенкоистов из этих 50 приходилось что-то около 30 лет, но отдельные

несуразности можно было в расчет не принимать. На фронтоне главного институтского

здания с колоннами появилась цифра 50 в лаврово-дубовом обрамлении. Много

приглашений было послано зарубежным ученым. Административный директор

института А.С. Мусийко, обсуждая с корреспондентами главные достижения института

за 50 лет, делал акцент на идейной стороне:

"В упорной борьбе, открытых дискуссиях с преобладавшим в то время в

биологической науке менделизмом-морганизмом, ученые-мичуринцы разоблачали

теоретическую несостоятельность и практическую бесплодность менделистов и

морганистов" .

А один из заправил праздника Глущенко радовался своему трюку: в ряд

зарубежных "Обществ друзей Мичурина" были заблаговременно отправлены напоминания

о предстоящем юбилее и соответствующие моменту небольшие меморандумы с

перечислением главных достижений института. И вот из-за границы стали поступать

приветствия с нужными текстами, во многом повторяющими меморандумы. Теперь

надо было успевать давать нужный ход приветствиям. Например, в газете

"Сельская жизнь" появилась такая "развесистая клюква":

"На конференцию по случаю 50-летия ВСГИ пришло приветствие от французского

общества друзей Мичурина: в нем, в частности, говорится:

"У нас в капиталистическом мире селекция все больше захватывается

космополитическими монополистами, которые подчиняют свою работу своим эгоистическим

целям. Эти монополии взяли себе за правило распространять только гибридные

семена и гибридных животных, качество которых грубо ограничено первым

поколением.

...Реакционная идеология морганистов является для них не только

идеологическим аргументом, способом оправдать политику империалистов даже в их самых

страшных расистских преступлениях. Эта теория стала... основным средством

защиты барышей"".

Так задним числом (не своими же руками - французы пишут) наводили тень на

плетень - и промахи с гибридной кукурузой и другими гибридами отвергали; и

ошибки с рекомендациями относительно использования первого поколения гибридов

от себя отметали. Уже и партийные лидеры во главе с Хрущевым, съездив в США,

убедились, из рассказов фермера из Айовы Гарста хотя бы, что только первое

поколение гибридов обладает повышенной жизнеспособностью и дает максимальную

прибавку урожая, а вот, видите, французские "друзья Мичурина" этот подход

грубым называют: прекрасная реабилитация многолетнего правильного пути

соотечественников Мичурина. И проклятых морганистов с их реакционной идеологией,

как видите, во Франции не любят, как не любят французы барыши, повышенные

урожаи, излишки мяса, молока и масла.

С приподнятым чувством разъезжались гости из Одессы, а в Москве лысенковцев

ждали снова неприятности. Гибельность для науки и сельского хозяйства

главенства Лысенко снова привлекла внимание общественности.

В Центральном Доме журналиста состоялась встреча с учеными, на которую

собралось несколько сот работников редакций журналов и газет. Выступавшие один

за другим "морганисты" - В. П. Эфроимсон, Ж. А. Медведев, А. А. Прокофьева-

Бельговская, В. Н. Сойфер рассказывали об успехах науки, а сидевшие в зале

могли сами делать выводы о том, куда же завели отечественную науку радетели

идейной чистоты "мичуринской биологии". В.П. Эфроимсон остановился на

просчетах советской медицины, происходящих из-за недоучета генетических

закономерностей. Ж.А. Медведев говорил о тех, кто, занимая высокие посты в руководстве

советской наукой, мешали прогрессу и преследовали честных ученых. Я

пересказал работы Ф. Жакоба и Ж. Моно, изучивших регуляцию действия генов, и на этом

примере постарался показать, как глубоко ушли генетики вперед в познании

генов, и как нелепы на этом фоне потуги Лысенко отвергать само существование

генов.

В 1961 году Несмеянова на посту Президента АН СССР сменил Мстислав

Всеволодович Келдыш - известный аэродинамик, один из главных руководителей

космических исследований СССР. В 1962 году он решил разобраться сам, без помощи

"официально признанных" советчиков, в том, каковы реальные достижения

обругиваемых Лысенко вейсманистов-морганистов, и каковы успехи самих лысенкоистов.

Келдыш обложился книгами, съездил в ряд институтов, побывал, в частности, в

Новосибирске и в Минске, поговорил с десятком крупных ученых. Для

непредубежденного человека картина складывалась ясная. Грехи "реакционеров",

"прислужников Запада" были явно придуманы, а вот их заслуги перед наукой, отвергаемые

лысенкоистами, оказались неоспоримыми. Теперь предстояло посмотреть работу

Лысенко на месте. В октябре 1962 года Президент приехал сначала в лысенков-

ский институт генетики на Калужском шоссе (сейчас Ленинский проспект, 33), а

потом, по предложению Лысенко, поехал в Горки. Лысенко повел Келдыша по

полям, на ферму коров, показал лесопосадки дуба. Впечатление от этой "высокой

науки" было удручающим. Вконец всё испортила перепалка между Лысенко и его

ближайшими сподвижниками, когда учитель обозвал своего заместителя Кушнера

безграмотным, буквально оскорбил присутствующих на встрече Сисакяна (ставшего

в то время большим боссом в Академии наук) и Глущенко. Кушнер и Сисакян

дипломатично проглотили пилюлю, а Глущенко взорвался, стал оправдываться перед

Келдышем. Сцена была неприятной. То, что сами с собой лысенкоисты не ладили,

знали многие, но что Лысенко уже не может вести себя спокойно с самыми

близкими людьми, лучше всяких слов характеризовало и его самого и всю "школу

академика Лысенко".

Страшный удар по позициям Лысенко нанесла книга Жореса Александровича

Медведева, законченная им в это время. Медведев дал читать рукопись книги

нескольким коллегам. С неё были изготовлены машинописные копии, с них делали

новые и новые - самиздат заработал на полную мощь. Книга оставляла

неизгладимый след убедительностью фактов.

Оборона на

два фронта

К концу 1962 года окончательно сложилась ситуация, при которой Лысенко

пришлось сдерживать нападение с двух сторон - отражать критику биологов и

противостоять напору представителей точных наук. Обороняться же Лысенко мог только

с помощью чужих рук - заступников из верхушки партийного аппарата, то

предоставлявших ему трибуну для широкомасштабных обещаний, то лично защищавших его.

Характерной чертой этого периода стала двойственность принимаемых верхами

решений. В постановлениях, публикуемых от имени ЦК партии и правительства,

почти всегда соседствовали разорванные абзацем, параграфом или пунктом два

раздела на одну и ту же тему. Сначала говорилось о якобы несомненных успехах

мичуринской биологии и необходимости биологам и дальше идти по этому пути, а

ниже, после упоминания о физике, химии или математике, шли абзацы о пользе

развития новой биологии с применением физических и химических методов. Это

отчетливо проявилось в принятом в январе 1963 года Постановлении ЦК КПСС и

Совета Министров СССР "О мерах по дальнейшему развитию биологической науки и

укреплению её связи с практикой".

Конечно, Лысенко пробовал изменить это положение, укрепить свои позиции в

биологии. В конце 1962 года он созвал в ВАСХНИЛ большую конференцию, на

которой было заслушано более 70 докладов "о путях управления наследственностью"

(путь, правда, был избран один - перенос растений в чуждые для него условия

среды, но называлось это всегда громко, всегда во множественном числе). На

этот раз основной упор делали на якобы доказанную возможность превращения

яровых культур в озимые после посева их в течение 2-3 лет не весной, как

положено, а осенью, под зиму. Многие последователи Лысенко утверждали, что

доказали возможность такой трансформации любых сортов, показывали таблицы с

цифрами, щеголяли терминами. Кое-кто занимался обратными переходами - из

озимых в яровые. И тоже получалось всё чудесно: внешняя среда сама формировала

желаемые свойства.

Особенно активен был на этой конференции селекционер с Украины Василий

Николаевич Ремесло, с энтузиазмом взявшийся за выведение новых сортов на

Мироновской селекционной станции. За ним уже числилось несколько сортов, он

постоянно утверждал, что все они получены на основе учения товарища Лысенко, а

за это Лысенко и поддерживавшая "мичуринцев" коммунистическая партия показали

всем, как они умеют ценить и возвышать своих героев: он стал членом ЦК

компартии Украины, депутатом Верховного Совета УССР, зам. Председателя

Президиума Верховного Совета УССР, лауреатом Ленинской премии, Героем

Социалистического труда, был награжден 22 орденами и медалями СССР, орденом Труда ЧССР,

орденом "Возрождения" ПНР, орденом "Звезда Дружбы Народов" ГДР, стал

академиком ВАСХНИЛ, членом-корреспондентом Академии наук ГДР. Спустя несколько лет,

когда Ремесло получил еще несколько высокоурожайных сортов, его избрали за

большой практический вклад в сельское хозяйство академиком АН СССР. Несмотря

на все награды и звания академик был крайне плохо образован, в предложении из

десяти слов мог сделать двадцать ошибок.

Ремесло объявил на конференции, что сорт мягкой яровой пшеницы пмиронов-

ская-264" (42-хромосомный вид пшеницы) получен "путем воспитания" из твердой

28-хромосомной пшеницы. По окончании конференции Лысенко выступил 3 декабря

1962 года с большим докладом, подводящим итоги. Через два месяца ему удалось

напечатать его в "Правде". Воодушевленный услышанными докладами он вопрошал:

"Кто теперь... всерьез усомнится в возможности в прямом смысле лепить,

создавать из условий неживой внешней среды, при посредстве совершенно

незимостойких растений, например, яровой пшеницы или ячменя, хорошо зимующие озимые

растения".

Это открытие он причислял к новым выдающимся достижениям советской науки и

радовался тому, что "приоритет этого важного теоретического открытия в

биологической науке остается за Советским Союзом, за мичуринской биологией".

Новым в докладе Лысенко было желание принизить значение работы Уотсона и

Крика о строении дезоксирибонуклеиновой кислоты. Ничего особенного эти

молекулы, по его словам, не представляли и никоим образом не могли

рассматриваться как молекулы наследственности. Он даже соглашался признать кое-что в

представлениях ненавистного Августа Вейсмана, лишь бы отбросить главное - то, что

молекулы ДНК могут быть средоточием генов:

"То, что зачатки новых поколений возникают, получают свое начало не из сомы

родителей - в этом Вейсман и его последователи правы... Но неверно

утверждение о наличии мифического наследственного вещества, особого, отдельного от

живого тела (сомы)... Нельзя также приписывать нежизнеспособность веществу,

например, дезоксирибонуклеиновой кислоте, свойство живого, то есть свойство

наследственности".

Коснулся он и еще одного больного для него вопроса - о роли химии и физики,

и снова с небольшим отступлением в одном вопросе:

"Изучать физику и химию живого крайне важно не только для целей медицинской

и сельскохозяйственной практики, но и для теоретической биологии",

и наступлением в другом:

"В теории это особенно важно для познания закона превращения неживого в

живое при посредстве живого".

Нет, не хотел Лысенко смириться, что нет никакого превращения неживого в

живое, что процессы биосинтеза молекул - это чисто химические реакции, что

нет в этом процессе тайны, якобы ускользающей всегда от исследователя:

"Никакое химическое или физическое познание живого не дает представления о

тех биологических законах, по которым живет и развивается органический мир".

От этой зауми, от желания возвести Китайскую стену между разными способами

познания (и еще хуже: между процессами в живых организмах) несло не

материализмом, а настоящей мистикой. И сколько бы раз не возглашал Лысенко, что он

самый, что ни на есть стойкий материалист, слова его говорили об обратном.

Парадокс, впрочем, заключался в том, что и скрытым агностиком он также не

был, как не был он и теистом. Просто недообразованность, неспособность понять

диалектику развития характеризовали его уровень познания и мышления.

Очередной

партийный окрик на

критиков Лысенко

Распространение книги Медведева, также как приобщение к числу критиков лы-

сенкоизма крупнейших отечественных ученых разных специальностей, сделали за

год то, что не удавалось за десятилетия. Научный и нравственный портрет

малограмотного человека, но ожесточенного и ловкого политикана, проступил ясно и

стал отчетливо виден огромному числу интеллигентов в стране. Хотя усилиями

партии коммунистов в стране была рождена интеллигенция "нового типа", хотя

воспитанники советских вузов были в подавляющем большинстве выходцами из

рабочих и крестьян, приобщение их к культуре, искусству, науке выточило из них

не одни лишь винтики, послушно вкручивающиеся в нужном "углублении"

государственного механизма, а породило людей с развитыми мозгами. В свою очередь,

это неминуемо повлекло за собой индивидуальность мышления. Как ни спорили

между собой социологи и критики советского режима о задавленности мыслей,

чувств, а, главное, поступков советского человека, как ни сравнивали степень

самоутверждения интеллигента западного и советского, и у последнего

способность давать оценки и приходить к суждениям не стопроцентно определялась

сегодняшней передовицей "Правды". Отсюда вытекал и массовый интерес к делам,

тебя лично вроде бы не касающимся, а, тем не менее, волнующим каждого вполне

искренне. Этот интерес исключительно возрос после хрущевских нападок на

сталинизм и "культ личности" в целом. В обществе вдруг, в масштабах, сильно

напугавших власти и самого Хрущева, проявилась тяга к вскрытию язв общества.

Многие были готовы принять участие в их лечении и устранении истоков болезни.

В этот момент книга Медведева в одночасье открыла сущность Лысенко

множеству людей. Черты его незатейливой биографии, особенности речи, приземленность

лозунгов, приемы борьбы с антиподами в науке, которые рождали общие симпатии

в тридцатые-сороковые годы, годы, когда простоватого крестьянского парубка

вынесло на гребень общественного интереса, теперь вызывали отвращение.

Перестала казаться симпатичной недообразованность, стала коробить примитивная

упрощенность помыслов "Главного Агронома Страны". Преступной предстала мания

неразделяемой ни с кем власти, которая привела к гибели в лагерях и тюрьмах

одаренных ученых, цвета русской науки. Ни у кого не осталось и тени сомнений

о вреде практических выдумок этого сухопарого, злобного человека. Перестала

манить цветистость обещаний, их иллюзорность не подлежала сомнению.

Отодвигать далее час ответа за эти преступления больше было нельзя. И многие

полагали , что час настал.

Насколько наивными были эти ожидания, показало ближайшее же время. Всем

было продемонстрировано еще раз, что Лысенко с комплексом ошибок и преступлений

рассматривается партийными лидерами как свой, как правильный и

последовательный борец за нужные идеалы, а критики были обвинены в отходе от ленинизма и в

буржуазных извращениях.

Первым пострадал Ж. А. Медведев. Его выставили из Тимирязевской академии, и

несколько месяцев он оставался без работы. В Москве, центре науки с сотней

научно-исследовательских и учебных биологических учреждений, Медведев найти

работу не смог. На счастье, в 1961 году в городе Обнинске Калужской области,

где была построена первая атомная станция, начали создавать Институт

медицинской радиологии АМН СССР, и Медведев нашел место там. Правда, пришлось

проститься с Москвой.

Выезд Медведева из столицы не помешал первому секретарю Московского горкома

партии и члену ЦК Н.Г Егорычеву в выступлении на пленуме ЦК КПСС 18 июня 1963

года вспомнить бывшего москвича и обвинить его в идеологических ошибках, в

"отходе от ленинских указаний":

"... Ж. А. Медведев, бывший старший научный сотрудник кафедры агрохимии

Сельско-хозяйственной академии им. К.А. Тимирязева подготовил к печати

монографию "Биологическая наука и культ личности". В этой работе неправильно

освещаются основные вопросы развития советской биологии, охаивается мичуринская

наука, захваливаются те буржуазные исследования, которые не являются

последовательно материалистическими".

Разнес Егорычев и другую книгу Медведева "Биосинтез белков и проблемы

онтогенеза" , изданную Медгизом. В ней Медведев во вводной главе, описывая

общегенетические закономерности, в краткой форме обрисовал основы учения о

хромосомах и генах и совсем уж лапидарно сказал о трудностях в развитии исследований

в этих областях, связанных с деятельностью Лысенко. Сказанное об этом не

занимало и сотой части текста книги. Работа, прошедшая цензуру и разрешенная к

выходу в свет, была отпечатана. Положенные десять контрольных экземпляров

развезли в ЦК партии, в Книжную палату, в Библиотеку имени Ленина. Неожиданно

из ЦК, с самого верха, поступил приказ - задержать весь тираж. Один из

помощников Суслова принес ему экземпляр книги, в котором красным карандашом были

подчеркнуты несколько десятков фраз о Лысенко и генетике. Последовало

распоряжение внести исправления. Напечатанную книгу разброшюровали, страницы с

"крамольным" текстом вырвали, вместо них был дописан "нейтральный" текст. Но

и с этим текстом книга опального автора не удовлетворила идейной

направленности секретаря самой крупной партийной организации страны Егорычева:

"...Медведев не сложил оружия, перебазировался в Калужскую область и

подготовил к печати (а Медгиз издал) книгу "Биосинтез белков и проблемы

онтогенеза" , содержавшую те же ошибки. За ширмой наукообразности порой прячутся

идейные вывихи!.. В борьбе с буржуазной идеологией мы должны наступать, и только

наступать, - этому учит нас партия!".

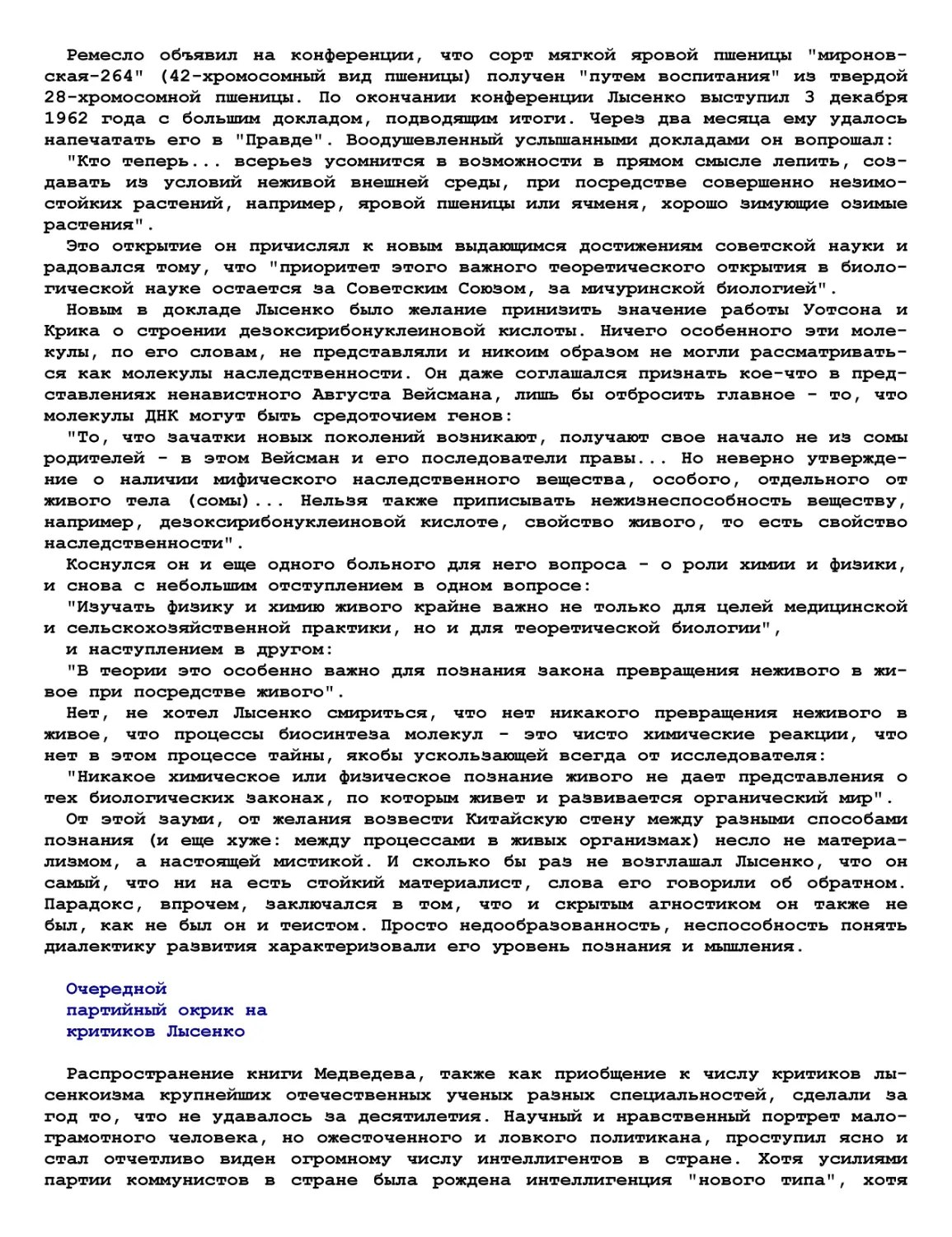

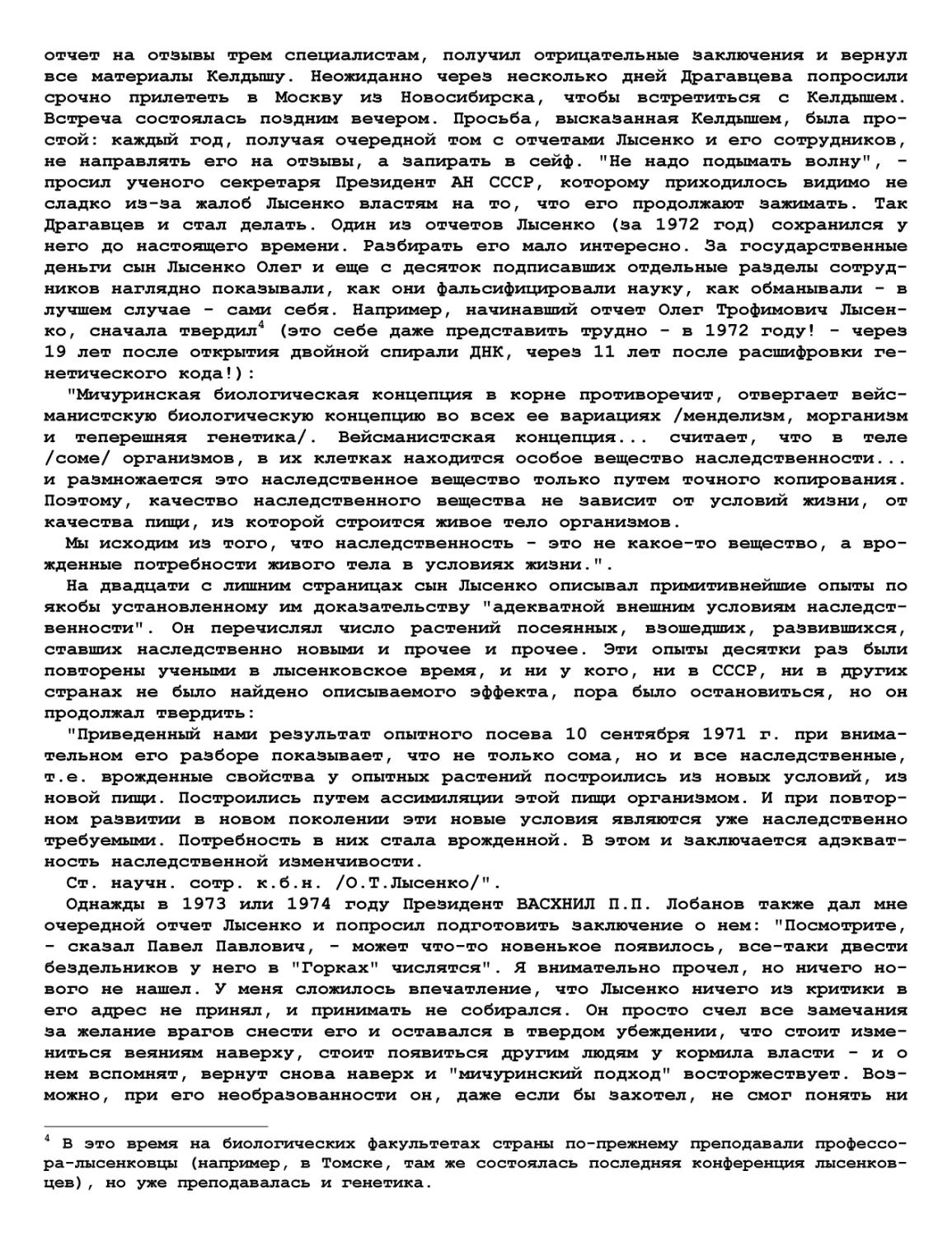

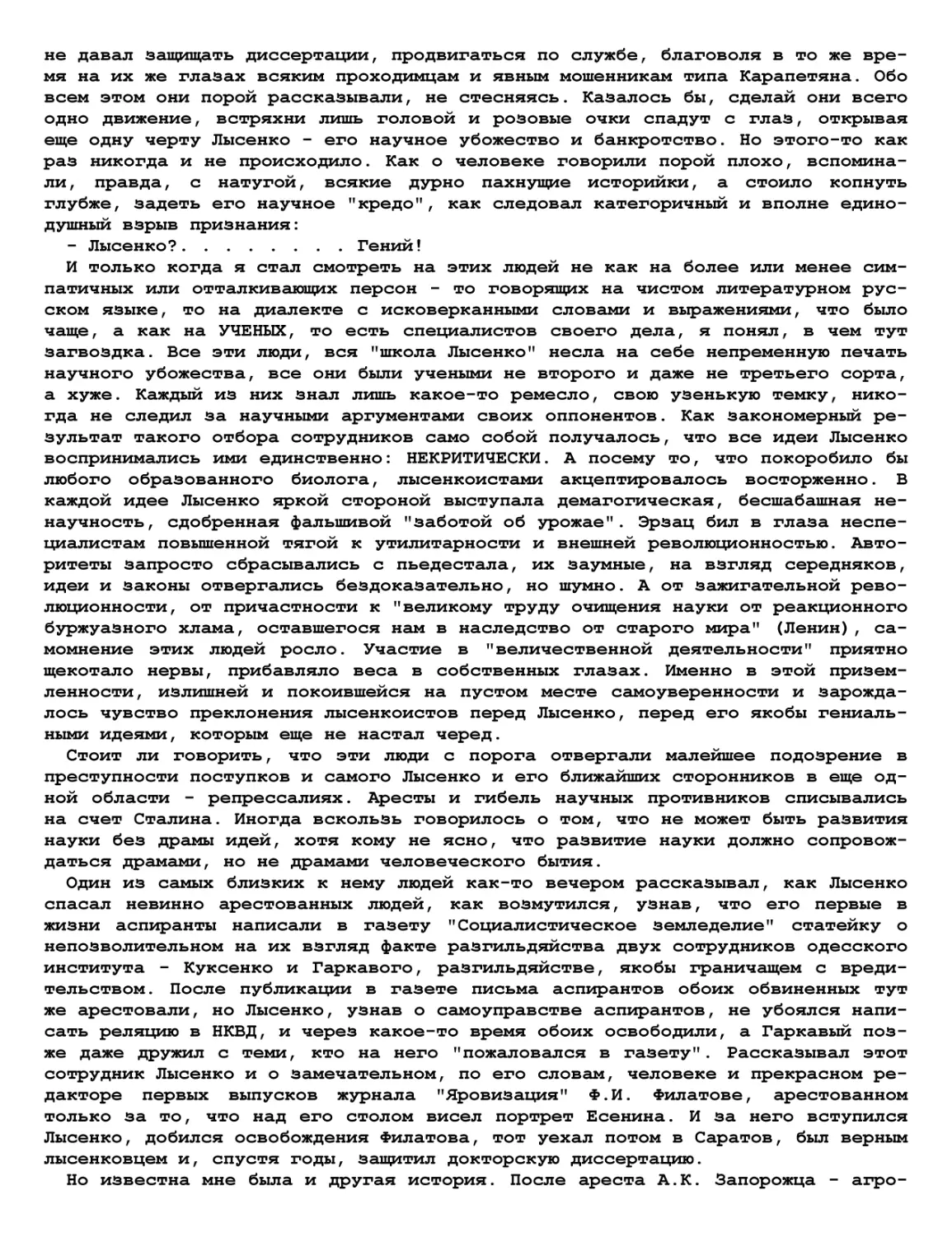

Жорес Александрович Медведев — российский писатель,

диссидент2 и ученый-биолог.

К счастью Медведева, Егорычеву не успели доложить еще об одном "проступке"

Медведева, а то бы его гнев был во сто раз круче. Он не знал, что Медведев

успел "протащить свою вредную идеологию", и в ленинградском издательстве в

третьем номере журнала "Нева" за 1963 год B.C. Кирпичникову и ему посчастли-

2 В мае 1970 года Медведев был насильственно помещён в Калужскую психиатрическую

больницу. Через три недели был освобождён в связи с протестами авторитетных

академиков (Капица, Сахаров, Семёнов, Астауров и другие; учёных Д.Д. Маклэйна и др.) и

писателей (Твардовский, Солженицын, Дудинцев, Тендряков, Каверин и другие). В августе

1973 года по обвинению в антисоветской деятельности Жорес Медведев Указом Президиума

Верховного Совета СССР был лишён советского гражданства. Советское гражданство было

возвращено Жоресу Медведеву в августе 1990 года Указом Президента СССР Горбачёва.

Однако этот указ не предусматривал возможностей для работы в СССР или возвращения

квартиры. Жорес Медведев остался в Англии, ежегодно посещая бывший СССР.

вилось буквально чудом опубликовать статью "Перспективы советской генетики".

В статье впервые было открыто сказано, что августовская сессия ВАСХНИЛ 1948

года была следствием произвола Сталина, а ссылки на то, что это непогрешимое

и некритикуемое событие в истории советской науки - выгодны лишь врагам науки

типа Лысенко.

Такая вольность вызвала взрыв негодования со стороны вновь назначенного

Президента ВАСХНИЛ М.А. Ольшанского. 18 августа 1963 года в печатном органе

ЦК партии "Сельская жизнь" появилась его обличительная статья, в которой

воздавалась хвала мичуринской биологии ("Мичуринской биология обладает

неиссякаемой жизненной силой"), а критики осуждены:

" . . . в последнее время появился ряд произведений, представляющих в

извращенном виде положение дел в биологической науке. Вышли, например, две книги

Н. П. Дубинина, изданные Атомиздатом... с ложью на советскую биологическую

науку, статьи продолжает печатать "Бюллетень Московского Общества Испытателей

Природы". Не удержался от соблазна клеветы на мичуринскую науку литературно-

художественный журнал пНевапп [речь шла о статье Медведева и Кирпичникова -

B.C.] .

Автор видел две главных причины появления таких взглядов:

" . . . отрыв биологических исследований от практики социалистического

сельского хозяйства" и "преклонение перед зарубежной наукой, стоящей на позициях

идеалистического, вейсманистско-морганистского учения... Вместо партийного,

критического подхода такие ученые выше всего ставят свое родство с "мировой

биологической наукой"...".

Не обошлось и без курьезов. Президент ВАСХНИЛ объявил, что будто бы

выведение гибридной кукурузы не было обеспечено успехами генетики, а произошло

случайно, и что авторы открытия (был назван один Дж. Шелл) дали ему

негенетическое объяснение ("неменделевское", по словам Ольшанского).

Особый вес категорическому осуждению генетики придало то, что через три дня

в "Правде" появилась редакционная статья с изложением публикации Ольшанского.

Кое-какие оценки погромного характера редакция "Правды" сделала

самостоятельно . Критиков Лысенко безоговорочно отнесли к разряду мракобесов, идеалистов,

механицистов, клеветников - каждый из перечисленных эпитетов встречался в

статье. Сказано было и следующее:

"... бесплодных "пустырей" в науке взяла в свои советчики редколлегия

журнала "Нева"... Авторы... статьи в журнале "Нева" видят перспективу мичуринской

материалистической генетики, как видно, в ее слиянии с идеалистической

концепцией "классической генетики". Такое примиренчество в биологии

недопустимо" , хотя даже думать о возможности слияния генетики с лысенковщиной было

смешно. Чрезвычайно важным было то место, в котором была дана оценка сессии

ВАСХНИЛ 1948 года. Медведев и Кирпичников писали об этой сессии:

"/на ней/ был выдвинут и проведен в жизнь принцип классовости биологии,

принцип необходимости признания коренных различий между генетикой советской и

генетикой западных стран... Классическую генетику объявили буржуазной наукой,

и она оказалась таким образом "вне закона"".

Приведя эту цитату, редакторы "Правды", вслед за Ольшанским, заявили, что

ничего подобного на сессии в 1948 году сделано не было, что авторы статьи в

журнале "Нева", как было сказано, "извратили итоги сессии", что "... ни в

докладе "О положении в биологической науке", ни в постановлении сессии

ВАСХНИЛ нет и намека на то, о чем говорится в приведенной цитате. Тогда... и

теперь... речь шла и идет о другом: о борьбе двух противоположных мировоззрений

в науке. Советским биологам дорога наша наука, и они хотят ее развивать

только на основе марксистско-ленинского учения, диалектического материализма".

Легко заметить, однако, что именно перенесение принципа классовости в

биологическую дискуссию было характерной чертой сессии 1948 года, пронизывало

выступления большинства сторонников Лысенко на сессии. Отрицать это было всё

равно, что называть черное белым. Апелляция же "правдистов" от имени всех

советских биологов выглядела просто демагогической уловкой.

Газета "Правда" послушно подлаживались под взгляды Лысенко и в вопросе

изучения физических и химических процессов в явлениях жизни. Как уже было

сказано выше, в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принятом в январе

того же года, содержался раздел о необходимости "изучения физики и химии

живого". Авторы редакционной статьи в "Правде" разъясняли это место так, что по

сути отвергали это направление науки:

"... исследованиями по физике и химии живого ни в коей мере нельзя

подменять изучение биологической специфики, раскрытия сущности явлений жизни и

отыскания биологических закономерностей развития органического мира".

Однако главным принципом, который коммунисты провозглашали очередной раз,

было то, что лысенковские представления партия рассматривает как неотъемлемую

часть развиваемой в СССР идеологической доктрины:

"На передовых позициях борьбы за коммунизм стоит мичуринская биология.

Прочно опираясь на гранитные основы марксизма-ленинизма, диалектический

материализм, мичуринская биология смело вторгается в жизнь, все глубже проникает

в тайны природы...

...Поэтому статью "Перспективы советской генетики", напечатанную в журнале

"Нева", надо считать ошибочной и вредной для нашей науки".

Столь суровое и категоричное осуждение Кирпичникова и Медведева не привело,

однако, к репрессивным мерам, которые бы неминуемо последовали после такой

статьи еще несколько лет назад. Редколлегия "Невы" в сентябрьском номере

вынужденно признала, что ошиблась, опубликовав статью "Перспективы советской

генетики". Но оба автора не только не были арестованы или судимы, но даже не

были выгнаны с работы немедленно. Не удалось Лысенко укрепить свои позиции и

в Академии наук. Келдыш нисколько не изменил направленности работ в Академии.

Физико-химические исследования жизненных процессов продолжались, Институт

цитологии и генетики в Новосибирском Академгородке набирал силу, работали

многочисленные лаборатории в Москве, Ленинграде, Минске, ученые упрочали свои

усилия в изучении наследственных процессов.

Реорганизация Академии наук

и провал Н.И. Нуждина

на выборах в академики

Возможно, не без влияния Лысенко ЦК партии дал согласие на проведение в

1963 году очередной реорганизации структуры Академии наук СССР. Теперь все

академические научные учреждения были разделены по трем секциям: "Физико-

технических и математических наук", "Химико-технологических и биологических

наук" и "Общественных наук". Во главе второй секции встал академик Н.Н.

Семенов, открыто благоволивший генетикам.

В этой секции было организовано пять отделений - два химических, два

биологических (общей биологии и физиологии) и одно, как говорили, на стыке наук:

ему дали длинное название "Биохимии, биофизики и химии физиологически

активных соединений". Туда же отошла лаборатория Дубинина, входившая в состав

Института биофизики. Таким образом в этом Отделении сосредоточились все

основные "недруги" Лысенко, тяготевшие к развитию точных направлений биологии.

Теперь они при поддержке физиков, таких как Тамм и Сахаров, могли распоряжаться

в рамках дозволенных свобод внутри своего Отделения, но им нечего было делать

во вновь созданном Отделении общей биологии, и обстановка для Лысенко

несколько разрядилась...

В биологическом отделении главенствующее место стал занимать Институт гене-

тики во главе с Лысенко; в некоторой изоляции после разгромных речей на

Пленуме ЦК КПСС и статьи в "Правде" оказался Ботанический институт, а остальные

институты - Зоологический в Ленинграде, Морфологии животных и

Палеонтологический в Москве держались подальше от Лысенко. Был еще Главный Ботанический сад

АН СССР во главе с Цициным, но директор ботсада был готов драться за

первенство с Лысенко в качестве лидера мичуринской биологии (в этом качестве он

иногда вставал в позу и по генетическим вопросам).

Воспользовавшись реорганизацией, Лысенко решил укрепить позиции в Отделении

общей биологии, чтобы создать себе большинство в составе академиков. На 1964

год были объявлены выборы в академию, и ЦК партии распорядился выделить

Отделению общей биологии дополнительные места (то есть средства для оплаты

гонорара) сразу для трех академиков по специальности "генетика". Хотя приставки

"мичуринская" не было, само собой разумелось, что выбирать можно будет только

"мичуринских генетиков", а не "врагов прогресса и метафизиков". Сам Хрущев

включился в обсуждение кандидатур, и в ЦК партии было решено, что на эти

вакансии следует избрать селекционеров, твердо придерживающихся лысенковских

взглядов (предпочтительно, П.П. Лукьяненко или В.Н. Ремесло), и обязательно,

всенепременно - Н.И. Нуждина, ставшего правой рукой Лысенко в эти годы.

Вопрос об избрании Нуждина стал и для Лысенко и для Хрущева вопросом

престижа - вот до какой степени дошла вовлеченность партийного лидера в дела

академии. Кандидатуру Нуждина рассмотрели на заседании Секретариата ЦК КПСС,

Хрущев дал ему высокую оценку, после чего было принято специальное на этот

счет решение.

Сам по себе этот факт был экстраординарным. Конечно, кандидатуры избираемых

в академию с 1929 года подробно обсуждались в аппарате ЦК (и не только в

Отделе науки, но и в других отделах, контактирующих с теми или иными

отделениями Академии), предварительные списки кандидатов, начиная с 1929 года,

утверждало Политбюро. Обработка академиков, вызываемых в кабинеты в здании на

Старой площади с целью инструктажа относительно того, за кого следует подавать

голоса, а кого лучше было бы не избирать, всегда была важной частью

избирательной кампании. В случае с Нуждиным было оказано жесткое открытое давление

- совсем в духе беспардонного и повседневного вмешательства Хрущева во все

вопросы - и как стихи писать, и как скульптуры ваять, и какие песни петь, и

как метромосты строить, и какой этажности дома возводить, и даже как движение

автотранспорта по Манежной площади пустить. Хрущев вызвал после заседания

Секретариата ЦК Келдыша и в грубых выражениях (видимо, зная антипатию

Президента к Лысенко) потребовал обеспечить избрание лысенковских протеже и, в

первую очередь, Нуждина в действительные члены Академии. В противном случае,

- сказал он, - академии грозят административные меры, вплоть до её закрытия и

передачи институтов, лабораторий и прочих организаций в ведение Госкомитета

по науке и технике. Положение, таким образом, стало критическим.

В 20-х числах июня, наконец, настал срок выборов. Они проходили, как

всегда, тайно и двухступенчато. Сначала кандидатов рассматривали в

специализированных отделениях: физиков - в физических, химиков - в химических, биологов -

в биологических отделениях. В Отделении общей биологии Лысенко, используя

"машину голосования", то есть насажденное им в течение полутора десятилетий

послушное большинство, довольно легко добился своего. Его кандидаты, за

исключением Ремесло, были рекомендованы, и теперь уже общему собранию всех

академиков оставалось лишь автоматически утвердить (также тайным голосованием)

тех, кто прошел сквозь первое сито.

Как правило, камнем преткновения на выборах было голосование в отделениях.

Кто же лучше может знать истинную цену ученого, как не его коллеги? Но здесь

получилось иначе. На общем собрании Академии наук СССР 26 июня 1964 года

сразу трое академиков выступили против избрания Нуждина в члены академии, задев

при этом очень чувствительно самого Лысенко. Первым попросил слова В.А. Эн-

гельгардт, который сказал, что за Нуждиным нет никакого вклада практического

характера, а его теоретические работы ни один ученый в мире вообще не

цитирует. А.Д. Сахаров говорил не столько о Нуждине, сколько о преступной

деятельности всех лысенкоистов и призвал

". . .всех присутствующих академиков проголосовать так, чтобы единственными

бюллетенями, которые будут поданы "за", были бюллетени тех лиц, которые

вместе с Нуждиным, вместе с Лысенко несут ответственность за те позорные

страницы в развитии советской науки, которые в настоящее время, к счастью,

кончаются . (Аплодисменты)".

И. Е. Тамм сказал, что изучение молекулярных основ наследственности стало

важной частью современного естествознания, а Нуждин "был одним из виднейших

противников, тормозивших это направление".

Пока Сахаров и Тамм говорили, Лысенко молчал, но затем взорвался и

буквально истерически стал требовать от Келдыша, чтобы президиум АН СССР на этом же

заседании, немедленно перед ним извинился пза клеветнические заявления

Сахарова ". Эта истерика ни к чему не привела. Келдыш перешел к раздаче бюллетеней

академиков. Голосование для Нуждина (и для Хрущева с Лысенко) оказалось

убийственным: "за" были только 23 академика (в основном сторонники Лысенко и

философы) , против - 120!

В то время в биологических кругах Тамм и Сахаров стали легендарными

фигурами. Конечно, им было отлично известно о предупреждении, сделанном Хрущевым

Келдышу, и нужно было иметь изрядное мужество, чтобы выступить против личного

протеже партийного вождя. Реальная угроза, нависшая над всей Академией, была

велика, но несмотря ни на что и Тамм, и его ученик Сахаров не поступились

своими убеждениями.

Мне думается, что борьба Сахарова за интересы науки оказалась важной и для

него самого. В нем открылось нечто такое, что выделило его из среды коллег:

способность к общественной деятельности, отсутствие страха перед давлением

любого рода. В годы, когда он выступил в качестве оппонента лысенкоизму, он

еще не проявил себя борцом за идеалы гуманизма, что принесло ему позже

мировое признание. Это была, возможно, первая проба, но она ясно

продемонстрировала могучую силу этого удивительного человека.

Провал Нуждина на выборах вызвал гнев Хрущева, и он серьезно приступил к

программе разгона Академии наук. В ЦК были сформированы комиссии по проверке

различных сторон деятельности академии. Проект объединения ее с Госкомитетом

по науке и технике обсуждался полным ходом.

Со своей стороны лысенкоисты тоже пошли в бой. Ольшанский написал Хрущеву

раздраженное письмо, в газете "Сельская жизнь" 29 августа появилась статья

Ольшанского "Против дезинформации и клеветы". Все сообщения об успехах

генетики были отнесены Ольшанским к разряду "дешевых сенсаций, не основанных на

фактах прожектах". Снова была упомянута статья Медведева и Кирпичникова в

журнале "Нева", опять характеризуемая как клеветническая. Обругиванию

подвергалась деятельность В. П. Эфроимсона. Еще более зло отозвался Ольшанский о

книге Медведева "Биологические науки и культ личности". Он презрительно

именовал ее "записка" и заявлял, что ничего, кроме измышлений, причем измышлений

с далеко идущими политическими целями, книга не содержит:

"В высокомерно-издевательской форме он [Медведев - B.C.], походя

ниспровергает теоретические основы мичуринской биологии. Все эти домыслы и небылицы

выглядели бы как пустой фарс, если бы в своем пасквиле на мичуринскую науку

автор не прибег бы к политической клевете, что не может не вызывать гнева и

возмущения... Ж. Медведев доходит до чудовищных утверждений, будто бы ученые

мичуринского направления повинны в репрессиях, которым подвергались в ту пору

["культа личности" - B.C.] некоторые работники науки.

Каждому ясно: это уже не фарс. Это грязная политическая спекуляция".

Однако на этот раз вся эта раздраженная филиппика была направлена, главным

образом, не против Медведева, а против якобы подпавшего под его влияние А.Д.

Сахарова (Тамма, удостоившегося Нобелевской премии, лысенкоисты предпочитали

теперь не упоминать):

" . . . политическая спекуляция Ж. Медведева производит, видимо, впечатление

на некоторых малосведущих и не в меру простодушных лиц. Чем иначе объяснить,

что на одном из собраний Академии наук СССР академик А.Д. Сахаров, инженер по

специальности, допустил в своем публичном выступлении весьма далекий от науки

оскорбительный выпад против ученых-мичуринцев в стиле подметных писем,

распространяемых Ж. Медведевым?".

По-видимому, Лысенко почувствовал в это время, что поддержка со стороны

Хрущева простирается столь далеко, что в отношении его врагов могут, наконец-

то, применить репрессивные меры, вплоть до суда. Отсюда вытекал вопрос,

задаваемый его клевретом Ольшаникам:

"Не пришло ли время поставить перед Ж. Медведевым и подобными ему

клеветниками такой вопрос: либо они подтвердят свои злобные обвинения фактами, либо

пусть ответят перед судом за распространение клеветы".

Ольшанский по сути дела давал инструкцию будущему суду о том, как

квалифицировать аргументы критиков лысенкоизма:

"Разумеется, подтвердить свои обвинения фактами они не смогут, потому что

таких фактов не существует".

2 октября в той же "Сельской жизни" с обвинениями аналогичного свойства

выступил ленинградский журналист П. Шелест. Не только над генетикой, но и над

всей наукой сгустились тучи.

"Малая

октябрьская

революция"

Запустив в ход машину по подготовке разгрома своевольной Академии наук,

Н.С. Хрущев отбыл на отдых на юг, чтобы, вернувшись, с новыми силами

довершить задуманное. Но сделать это ему не удалось. Как передавали люди друг

другу шепотком, на правительственную дачу в Пицунду приехал Микоян с генералами,

заключившими Хрущева под стражу. Срочно собравшийся Президиум ЦК партии 14

октября отправил его на пенсию. Власть в свои руки взял Брежнев. В народе

этот бескровный переворот иронично назвали "малой октябрьской революцией". 16

октября сообщение о снятии Хрущева было выплеснуто на страницы газет, но за

день до этого в редакциях центральных газет уже стало известно о падении

Хрущева и одновременном осуждении его любимчика Лысенко. Неожиданно видные

генетики - Эфроимсон, Рапопорт, литераторы, известные своим негативным отношением

к Лысенко, и прежде всего О. Н. Писаржевскии были вызваны в редакции, где им

предложили срочно, за ночь, подготовить материалы, показывающие ошибки

Лысенко .

Но очень скоро, буквально на следующий день, прояснилась одна важнейшая

деталь . Высшие партийные лидеры действительно связали имена Хрущева и Лысенко в

момент, когда надо было лишить власти Первого Секретаря ЦК, но они вовсе не

ставили на одну доску выброшенного на свалку бывшего лидера, мешавшего их

личной карьере, и полезного с многих точек зрения, своего по духу, академика

Лысенко. Его заботливо ограждали от чрезмерно громкой критики и не торопились

удалять с постов (прежде всего с поста директора Института генетики АН СССР и

руководителя "Горок Ленинских").

Особенно рельефно это отношение проявилось при следующих обстоятельствах.

Как уже было сказано, за день до объявления народу о снятии Хрущева Эфроимсон

был срочно вызван в редакцию "Экономической газеты", где ему предложили

немедленно - к утру следующего дня - подготовить статью на 20 страницах

(печатный лист!) с рассказом о вреде, нанесенном Лысенко. "Напишите деловито, без

смягчений", - сказал Владимиру Павловичу сотрудник редакции М.В. Хвастунов.

Статья был написана Эфроимсоном за двое суток, понравилась заказавшему её

сотруднику редакции, была набрана, но потом вдруг публикация затормозилась.

Вмешались какие-то иные силы. Эфроимсону объяснили, что якобы заведующий

отделом редакции, испугавшись слишком разоблачительного характера статьи, решил

посоветоваться с высокопоставленными друзьями, стоит ли её публиковать и не

нагорит ли ему за излишнюю смелость. Набранный текст лег на стол секретаря ЦК

партии по идеологии Суслова, и увидев его Суслов распорядился отклонить

статью. Заведующий отделом газеты сообщил автору статьи мнение главного идеолога

о его труде: "Здесь всё слишком концентрировано. Выберите четыре главных

пункта и давайте по одному каждую неделю!" Верстка пошла в корзину для

мусора, четыре еженедельных статьи так и не вышли.

В других газетах осуждение Лысенко было преподнесено в весьма приглушенном

тоне и, как правило, без упоминания имени самого лидера мичуринцев. Первой 22

октября 1964 года была опубликована статья И.А. Рапопорта. Показательно, что

она появилась в бывшей вотчине Лысенко "Сельской жизни". Теперь редакция

этого рупора лысенкоистов спешила встать на "правильные рельсы". Ни слова

персонально о Лысенко не прорвалось на страницы газеты. Между тем, молчание в

данном случае разило еще сильнее. Как будто Лысенко вообще перестал

существовать . Рапопорт перечислял успехи генетиков за последние годы, упоминал

множество фамилий советских ученых, не изменивших генетике в самые трудные годы,

отмечал их важные достижения:

"Открытые у нас раньше, чем в других странах, химические мутагены, также

как и физические, позволили советским генетикам развернуть интенсивные

исследования по созданию новых сортов...".

С этого дня во многих газетах стали появляться статьи с осуждением лысенко-

изма. Особенно часто на эту тему выступала "Комсомольская правда". 23 октября

было рассказано о том, как ставленники Лысенко препятствовали работам с

перспективным полиплоидным сортом картофеля. Наглядной стала картина того, как

всё понимавшие люди, такие как П.М. Жуковский потакали диктатору и боялись

подать слово в защиту многообещающего направления. 2 ноября был опубликован

огромный очерк об выдающемся ученике Вавилова - Михаиле Ивановиче Хаджинове.

В статье было упомянуто о волне арестов в годы главенства лысенкоистов, были

названы имена погибших. Но имя Лысенко упомянуто не было. 10 ноября, наконец-

то , была напечатана заметка с критикой в адрес самого Лысенко. В ней был

рассмотрен микроскопический штрих из всей картины монополизма - нездоровый

интерес редколлегии журнала "Агробиология" к печатанию статей с оскорблениями

молекулярной генетики и о делавшихся в этих случаях выпадах в адрес

отечественных генетиков. Вот только в связи с этим было сказано о Лысенко:

"Очень печально, что редакционная коллегия журнала "Агробиология", походя

оскорбляет видных ученых... Обрушиваясь на "классическую биологию",

недопустимо оскорбляя инакомыслящих ученых-генетиков, одним махом перечеркивая их

труд, журнал вместе с тем постоянно и только в самых хвалебных тонах говорит

о Лысенко. Это выглядит тем более странно, что на титульном листе журнала

значится: "Главный редактор академик Т.Д. Лысенко"".

На следующий день была напечатана большая статья Н.Н. Воронцова "Жизнь

торопит" , в которой автор рассказал о просчетах в преподавании биологии в

школе, в результате чего несколько поколений советских людей, не получило даже

элементарных сведений о законах генетики и вместо этого их пичкали

белибердой, подававшейся под соусом самой передовой в мире материалистической

"мичуринской биологии". Но снова имя Лысенко отсутствовало.

Очень сильная по тону и по приводимым фактам статья появилась в этой газете

17 ноября 1964 года. В ней было совершенно правильно отмечено, что

августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 года, " . . . созванная специально для установления в

биологии и сельскохозяйственной науке монополии только одного научного

направления, объявила идеализмом и реакционной метафизикой все другие

направления в биологии".

Было честно упомянуто, правда, опять без упоминания имени Лысенко,

заботливо вычеркнутого редакционными служаками, что "яровизация, внутрисортовое

скрещивание самоопыляющихся сортов, свободное межсортовое скрещивание

перекрестников, летние посадки картофеля... не совершили никакой революции и были

забыты как экономически нерентабельные или просто убыточные".

Перечислив более поздние новинки (вроде ветвистой пшеницы, органо-

минеральных смесей и др.), авторы делали общий вывод:

"Плачевные результаты этого псевдоноваторства крайне отрицательно влияли на

сельскохозяйственное производство, и рано или поздно об этом надо сказать".

Наряду с этими правильными положениями в статье было несколько грубых

ошибок. Утверждалось, что метод полиплоидии был создан в 30-е годы профессором

Карпеченко. Кроме того, было высказано предположение, что живи Мичурин во

времена, когда Карпеченко получил свой гибрид рафанобрассику и узнай он об

этом, как он "без сомнения горячо бы приветствовал эти работы как открывающие

новый этап во многовековой истории селекции". Это было неправдой. Мичурин

умер в 1935 году, знал о работе Карпеченко и недвусмысленно плохо отзывался о

ней (неоднократно!), характеризовал её как пустячную, считал, что

рокфеллеровскую премию нужно было присудить ему, а вовсе не Карпеченко.

Под статьей стояли две подписи: В. П. Эфроимсона и Роя Медведева - брата-

близнеца Жореса Медведева, кандидата педагогических наук. То, что публицист,

историк Рой Александрович Медведев мог допустить эти ошибки, было вполне

понятно : он вторгся в далекую от него область. Но странно было видеть под этой

публикацией фамилию грамотного биолога Эфроимсона.

Но, как объяснил мне позже Эфроимсон, он имел к этой статье мимолетное

касательство. В публикацию вторглись иные силы, что и привело к появлению в

печати этих ляпсусов. В редакцию в эти дни поступила резкая статья Эфроимсона и

помягче Ж.А. Медведева, и редакторы решили напечатать более умеренную по тону

статью. Но когда она была вставлена в номер, выяснилось, что само имя Ж.

Медведева было КГБ поставлено под запрет. Тогда в редакции решили не особенно

церемониться, и придумали "ловкий" ход: под статью подверстали фамилию

Эфроимсона и вызвали его в редакцию на улицу "Правды" подписать верстку, надеясь,

что он не заметит подмены. Конечно, произошло обратное. Тогда его стали

уламывать подписать чужую статью, ссылаясь на то, что выход в свет такой статьи

- самой пока острой из всего, что было напечатано до сих пор - большое дело.

Как вспоминал Эфроимсон:

"Отдел науки "Комсомолки" стал разыскивать Ж. Медведева в Обнинске (может

быть, только для виду, кажется, был запрет печатать Ж. Медведева)...

Эфроимсон, который не захотел подписывать чужую и слишком мягкую статью, торговался

и отказывался, и настоял, чтобы поставили имя хотя бы Р. Медведева,

. . .который на другой день был потрясен тем, что его фамилия стоит под

статьей , которой он в глаза не видал. Второпях, в процессе ругани было пропущено

несколько ошибок, которые допустил Ж. Медведев...".

Преждевременная смерть

О.Н. Писаржевского

В эти дни еще раз продемонстрировал свои высокие моральные качества

писатель Олег Николаевич Писаржевский, опубликовавший статью "Пусть ученые спо-

рят...". На большом материале он в яркой, острой форме высветил убожество лы-

сенкоистов и реальные достижения генетиков. Перед тем как публиковать статью,

главный редактор собрал у себя совещание, пытаясь смягчить наиболее острые

места. Олег Николаевич смело боролся за её основные положения. Вечером этого

же дня мы долго говорили с Олегом Николаевичем, и он весело рассказывал об

одержанной победе. Он был полон жажды довести разгром Лысенко до конца,

преодолеть тормоза, мягко стопорившие основную критику в адрес лидера

"мичуринского направления". Писаржевский был главной пружиной в разворачивавшемся

давлении на лысенкоизм. С утра до ночи он переезжал из одной редакции в

другую , с одного совещания на другое.

Кончилось это трагически. Статья Олега Николаевича вышла в свет 17 ноября,

а через день утром, когда он подошел к машине, чтобы ехать в редакцию на

очередное боевое совещание, где решалась судьба следующих статей, его сердце не

выдержало. Олег Николаевич взялся за ручку дверцы машины, нажал на кнопку

замка, дверь легко открылась, но обмякшее тело сползло на асфальт, и было уже

поздно звать врачей...

А 27 января 1965 года в "Литературной газете" была напечатана статья,

продолжившая тему, начатую Олегом Николаевичем Писаржевским. Как и следовало

ожидать, его предсмертная статья, равно как и опубликованный десятью годами

раньше очерк "Дружба наук и ее нарушения", больше других публикаций пришлись

не по вкусу лысенкоистам. Они бросились опровергать и отвергать факты,

приведенные писателем. Среди присланных ими писем в редакцию было письмо главного

зоотехника "Горок Ленинских" Д.М. Москаленко. Это был молодой еще человек,

недавно успешно закончивший зоотехнический факультет Тимирязевки. В

студенческие годы он проявил себя активным и устремленным к практической

деятельности. Поэтому, хотя ему и предлагали остаться в Тимирязевке в аспирантуре, он

пошел на ферму к Лысенко. Последний высоко ценил молодого шустрого паренька,

выдвинул его в главные зоотехники и, чтобы поддержать еще больше, незадолго

до описываемого времени решил помочь Москаленко "остепениться" - получить

диплом кандидата сельскохозяйственных наук. Митя Москаленко, впрочем, теперь

уже не Митя, а Дмитрий Михайлович, ждал со дня на день утверждения в ученой

степени кандидата наук. И тут вдруг земля закачалась, статейки пошли, и самая

неприятная - Писаржевского.

Не стерпел Дмитрий Михайлович, задело за живое, он сел и разом накатал -

прямо на бланке Экспериментальной Базы Академии наук СССР "Горки Ленинские"

письмо этому Писаржевскому, пожалуй, даже не от себя только, а от всех тех,

кто могучими колоннами шел за своим вождем Лысенко, и кого сейчас так

оскорбляли эти люди, ничего в их деле не понимавшие. Получилось письмо, согласно

его воззрениям - искреннее и честное, а если слегка отрешенно на него

посмотреть - хлесткое, даже, в общем, хулиганское, да еще отражало оно невысокую

грамотность автора. Москаленко писал:

"Тов. Олег Писаржевский!

Я прочитал внимательно вашу статью. Прямо надо сказать: Ваша статья

произвела на меня потрясающее впечатление. Ну, думаю, договорился тов.

Писаржевский до веселой жизни! Пора бы такому писаке поработать там, где его

знаменитые "хромосомы" превращаются в мясо, молоко, и масло. Т.е. на колхозных

совхозных фермах...

Хватит отвлеченно спорить, тов. Писаржевский. Надо работать, засучив

рукава , работать день и ночь. В своей статье Вы подвергли не справедливой критике

учение И.В. Мичурина и защищаете отвергнутое с/х практикой реакционное учение

Вейсмана и Моргана, которое было разгромлено как ненужное учение в 1948 году.

Кто дал право Вам, писаке, называть августовскую сессию ВАСХНИЛ (1948 г.)

началом административного разгрома генетики?! ...

Тов. Писаржевский Олег!

. . . Призывать ученых спорить много ума не нужно, а вот разобраться в этих

спорах надо очень много знать и много работать на полях и фермах.

Приезжайте, тов. Писаржевский, к нам в любое время дня и ночи. Будем

спорить с Вами на ферме, а не страницах "Литературной газеты".

С приветом к Вам

Москаленко Д.М.

главный зоотехник э/б Горки Ленинские

АН СССР".

Когда письмо пришло в редакцию, адресата на этом свете уже не было. Письмо

показали другу Писаржевского, жившему в одном с ним дворе, также публицисту -

Анатолию Абрамовичу Аграновскому. Он решил заменить умершего друга и ответить

на письмо рассерженного зоотехника. Дважды побывал Аграновский в "Горках

Ленинских", внимательно ознакомился с хозяйством, долго беседовал с Москаленко.

Результатом стал большой очерк "Наука на веру ничего не принимает".

Автору очерка удалось вполне зримо нарисовать портрет молодого специалиста

- хваткого, энергичного, самоуверенного и описать дела на процветающей ферме

Лысенко.

"Что я там увидел? - писал А.А. Аграновский. - Я увидел скотный двор,

образцовый во всех отношениях. Было очень просторно и очень чисто, было много

света и много воздуха. И коровы были сытые, красивые, надменные. Дмитрий

Михайлович Москаленко вел меня вдоль белокафельных стен, зачитывал таблички

удоев, сыпал процентами жира, и по всему было видно, что он горд своим

хозяйством и уверен в неотразимости его...

- Факты упрямая вещь, - сказал Москаленко. - Это ж коровы, не какие-то

хромосомы !

- Что вы знаете о хромосомах? - спросил я.

- Нам это ни к чему.

- Читали вы о них?

- Зачем? - сказал он. - Мертвое дело. Ничего эти хромосомы животноводству

не дадут.

- Ну, хорошо, - сказал я. Вы ответьте хотя бы: существуют они в природе или

нет?

Главный зоотехник ничего на это не сказал".

То, с чем журналист познакомился на базе и что он описал в очерке,

производило гнетущее впечатление. Это не был финансовый или научный отчет,

Аграновский не сыпал цифрами. Он спокойно, неторопливо повествовал, как на ферме

Горок "пробовали выпаивать телят сметаной... Коровы вырастали жирные, но молоко

давали жидкое. Пробовали кормить скот дрожжами... Не было эффекта. Брали с

кондитерской фабрики какавеллу, отжимки какао, четыре центнера скормили

коровам, и от этого упали надои, а жирность все равно не повысилась".

Вопреки уверениям, что среда формирует наследственность, она не

"формировалась" .

Аграновский рассказывал о том, как выведенные по рецептам таких вот ученых

вырастали в Горках быки, помпезно именовавшиеся "элита рекорд", и как от

рекордистов даже среднего по свойствам потомства не получалось. Повествовал о

том, как провалились при первой же проверке идеи шефа "Горок" Лысенко

относительно того, как удобрять посевы, приводил убийственные строки из его книги,

где на разных страницах Лысенко сам от себя отказывался: сначала писал, что

его смеси равны "по своей удобрительной ценности 30-40 тоннам хорошего

навоза", затем умерял кичливое хвастовство и писал уже о том, что "10-20 тонн

компоста действуют лучше 20 т хорошего навоза", а затем опускался до более

скромных цифр - дескать, "тонна компоста равна по своему действию тонне

навоза". Аграновский резюмировал:

"Все это у одного автора.

Все это в одной книге", -

и приводил номера страниц, откуда он выписал эти шараханья, нелепые

настолько, что уже не верилось и последнему, хоть и жирным шрифтом выделенному

- "равна".

Не могли не поразить любого читавшего очерк сообщения о чудовищных затратах

корма - не только для коров, но и для свиней, и для кур. Сурен Иоаннисян так

раскормил подопытных курочек, мечтая повысить их яйценоскость, что одна сред-

неучетная хохлатка, оказывается, несла всего 70 яичек в год, а на

производство одного яйца уходило по 2 килограмма зерна. Сытно жилось курочкам на ферме

у Лысенко и Иоаннисяна с Москаленко.

Тут уж нечего было удивляться, сколь фантастическими оказались приписки в

отчетах. Одно и то же сено значилось в разных отчетах то по 20, то по 31, то

по 44 рубля за тонну. "Однажды тут списали на корм телятам 1170 кг рыбной

муки стоимостью 772 рубля", но оказалось, что никакой муки до телят не дошло,

акт на ферме подделали, "куда на самом деле подевалась мука, так и не

выяснили". Действительно, по каждому случаю прикажете следствие что ли заводить, да

прокуроров от дел отрывать?

"Если рыба молчит, то можете себе представить, как молчит рыбная мука", -

писал журналист.

Тем временем умело хозяйствовавшие и ночей не досыпавшие подвижники науки

ходили в героях: выпускали книги, защищали ненаписанные диссертации,

похвалялись успехами на Пленумах ЦК партии и съездах и, главное, - грозились повести

за собой всех земледельцев и животноводов страны.

"И вот эти "сытые", не разумея "голодных", давали свои великолепные

рекомендации ...", - с горечью замечал Аграновский.

Но он подметил и другое - уверенность лысенковцев в том, что и на этот раз

им все сойдет с рук, управа на критиков найдется. Тот же главный зоотехник не

убоялся сказать ему:

"Откуда это поветрие? Все шло хорошо, всюду нас хвалили, и вдруг ни с того,

ни с сего: "Крой, Ванька, бога нет!". Ну, ничего. Их поправят, писак.

Вызовут , сделают внушение. И все. До того, понимаешь, предвзяточно пишут!".

И ведь во многом он оказался прав. Когда самому Лысенко не удалось подавить

критику в свой адрес, и когда - в ответ на эту критику - ему пришлось

потесниться (не со всех!) постов, и Москаленко, и Иоаннисян, и другие лысенкоисты

в подавляющем большинстве случаев остались при исполнении прежних

обязанностей. А через год и "писаки" поутихли.

Последние раскаты

критики в печати

До конца 1964 и в начале 1965 года в газетах появилось много статей на тему

о вреде монополизма в науке, написанных генетиками, селекционерами, биологами

других специальностей, журналистами и даже сотрудником лысенковского

Института генетики В.Н. Вороновым, отвергшим хвалебные достоинства лысенковских

жирных коров). Но в целом гром критики стихал.

Прекрасный образчик лавирования при смене направления партийных веяний в

который раз показал академик А. Л. Курсанов. Вместе с А. А. Имшенецким, А. И.

Опариным, Н. М. Сисакяном он много лет благосклонно внимал Лысенко, голосовал

за его кандидатур, выступал с липовыми доказательствами правоты лепешинковщи-

ны. Но в это горячее время не к лицу было оставаться в стороне. В большой

статье в "Правде" Курсанов очень гладко пропел хвалу успехам генетики,

восславил Рапопорта, также как погибшего в тюрьме Г.А. Надсона, "смело" сказал

об успехах селекционеров П. П. Лукьяненко, B.C. Пустовойта, В.Н. Кузьмина,

следующих по пути Мичурина. Осуждения лысенкоизма из его уст не прозвучало,

но вполне благопристойное, обтекаемо гладкое нечто о чем-то ниспоследовало:

"На фоне всеобщего прогресса биологии, который создает теперь атмосферу

оптимизма и уверенности в дальнейших крупных успехах, необъяснимым кажется

настойчивое стремление некоторых исследователей игнорировать прогресс в

биологии и искусственно ограничивать круг допустимых для нее подходов

полукустарными опытами и рассуждениями, не имеющими доказательной силы".

Особняком от этих писаний стояли две по-настоящему обличительных статьи, в

которых называли имя Лысенко. В статье академика Н. Н. Семенова в журнале

"Наука и жизнь" (подготовленной для академика Л. М. Чайлахяном, М. Б. Беркинб-

литом, С.А. Ковалевым и другими) и в статье кандидата биологических наук М.Д.

Голубовского в журнале "Биология в школе" речь шла не вообще о лысенкоизме, а

непосредственно о Лысенко. Семенов прямо сказал о неграмотности Лысенко, о

его постоянном вранье, о постыдном приспособленчестве представителей его

"школы" и о тех, кто просто подпевал Лысенко, не понимая смысла дела, и о

тех, кто был вполне образован и всё хорошо понимал, но предпочитал творить

неправду, о тех, кто, вроде Презента, переводил "борьбу с инакомыслием из

плоскости научной дискуссии в плоскость демагогии и политических обвинений".

Статья Н.Н. Семенова была им сначала озаглавлена "О науке подлинной и

мнимой" и отправлена в "Правду". Семенов тогда пользовался огромным влиянием и

как ученый (в 1956 году он был удостоен Нобелевской премии по химии) , и как

администратор (был членом ЦК КПСС и вице-президентом АН СССР) . Казалось бы

орган ЦК компартии не мог отвергнуть материал, написанный таким автором.

Сначала статью пустили в набор, верстку прислали автору на утверждение, затем

было предложено слегка подсократить текст. Все требования были выполнены, но

в обещанный день статья из номера "выпала", а затем сотрудник редакции В.В.

Смирнов позвонил и сообщил, что статья в "Правде" вообще не пойдет. Лысенко

уводили из-под огня критики. С большими трудностями член ЦК и Нобелевский

лауреат сумел пристроить её в журнале "Наука и жизнь", в котором он был

членом редколлегии и где главный редактор В.Н. Болховитинов и его заместитель -

дочь Хрущева Рада Никитична Аджубей были антилысенковцами. Журнал выходил

огромным тиражом, поэтому резонанс от статьи оказался особенно сильным.

После этого всякая печатная критика Лысенко прекратилась. Его больше не

беспокоили, и в явном виде его имя не упоминали. Каким образом достигалось

единодушное молчание, я узнал на собственном примере. В конце 1965 года

должна была выйти книга "Микромир жизни", для которой я написал главу об успехах

генетики "Человек познает законы наследственности", и в ней был раздел о

Лысенко и его ошибках. Перед выпуском книги во все редакции поступила команда -

публикацию подобных "выпадов" прекратить! Как только научный редактор книги

Д.М. Гольдфарб и я не спорили с издательством, пробить брешь в обороне,

занимаемой теперь и редакторами и цензором издательства не удалось. Весь раздел

был выкинут.

На страницах еженедельника "За рубежом" был опубликован удивительный

документ, созданный Джоном Холдейном - несомненно талантливым, но столь же

тщеславным человеком, перебрасывавшемся из одной области генетики в другую, одно

время бывшим влиятельным членом английской компартии и входившим в ее ЦК,

затем организационно отошедшим от компартии, но сохранившим верность марксизму.

Холдейн знал о своей неизлечимой болезни, ждал смерти и написал в феврале

1964 года самому себе некролог. 1 декабря 1964 он скончался, и в тот же день

по английскому телевидению некролог был зачитан. В нем Холдейн высказывался о

Лысенко как о крупном самобытном ученом, которому предоставили слишком

большую власть, столь большую, что он прямо-таки судьбой был выведен в диктаторы

и тираны:

"Я считаю, что Лысенко очень хороший биолог и что некоторые его идеи

правильны. .. И я считаю, что советскому сельскому хозяйству и советской биологии

крайне не повезло, что этому человеку дали такую власть при Сталине... Я. . .

глубоко убежден, что если бы меня сделали диктатором в области английской

генетики или английской физиологии, я сыграл бы столь же катастрофическую

роль...".

Комиссия по проверке

Горок Ленинских

Одна суровая оргмера все-таки была предпринята. 10 февраля 1965 года на

общем собрании членов ВАСХНИЛ ни Лысенко, ни Ольшанский не были избраны в

состав нового Президиума академии сельхознаук. Президентом ВАСХНИЛ был назначен

снова П.П. Лобанов. Но терять руководство "Горками" Лысенко не хотел, хотя в

Академии наук СССР посчитали, что надо проверить его работу и на этом посту.

Формальным поводом для проверки хозяйства "Горок" послужила публикация

статьи Аграновского в "Литературной газете". Постановление о проверке было

принято 29 января 1965 года через 5 дней после публикации статьи. Был утвержден

персональный состав комиссии (по согласованию с Министром сельского хозяйства

СССР и Президентом ВАСХНИЛ) и порядок ее работы. В комиссию подобрали людей,

которые никогда не имели личных неприязненных отношений с Лысенко, никогда

против него не выступали и чья профессиональная подготовка не могла ни у кого

(в первую очередь, у Лысенко) вызвать подозрения. Комиссия работала в

"Горках" почти полтора месяца - с 9 февраля по 22 марта, причем, как был вынужден

признать даже Лысенко, члены комиссии работали все эти дни "с утра до

позднего вечера".

Самой поразительной чертой и состава комиссии и её работы было то, что она

не предназначалась для анализа ошибок в научной деятельности Лысенко (в

комиссии не оказалось ни одного крупного ученого - не только генетика,

физиолога или почвоведа, но даже и крупного селекционера, причем не было в ней и ни

одного члена Академии наук СССР, как будто Келдыш старался выполнить

неприятную работу руками специалистов из других ведомств). Тем более никто не

собирался касаться политиканства "колхозного академика". Все было низведено до

самого примитивного уровня - хозяйственной деятельности лысенкоистов, их

ошибкам с разведением жирномолочных коров и с внедрением органоминеральных

смесей. Не было обращено никакого внимания на те посулы Лысенко, благодаря

которым он "вылез в люди" и которые использовались им для политической борьбы