Author: Чубарьян А.О.

Tags: всемирная история история цивилизаций цивилизация мировая экономика мировая история издательство наука

ISBN: 5-02-009754-3

Year: 1995

Text

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ Институт всеобщей истории

CIVILIZATIONS

Volume 3

MOSCOW "NAUKA" 1995

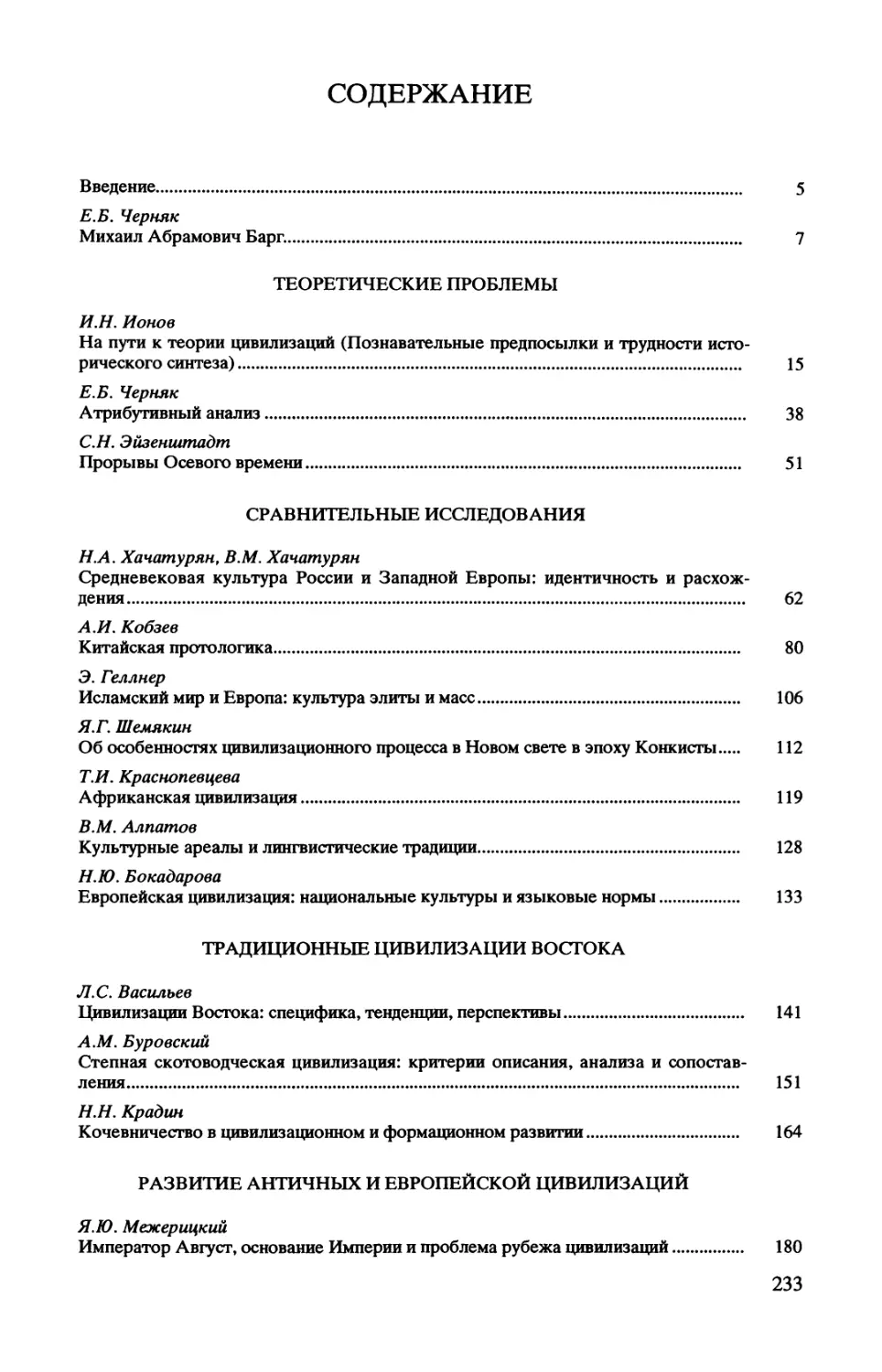

ЦИВИЛИЗАЦИИ

Выпуск 3

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А.О. Чубарьян - ответственный редактор, И.Н. Ионов, М.М. Наринский,

В.М. Хачатурян, Е.Б. Черняк

МОСКВА ’НАУКА' 1995

ББК 63.3(0) Ц 57

Редакционный совет:

академик ИД. Ковалъченко, академик Г.М. Бонгард-Левин, академик Б.А. Рыбаков, академик Г.Н. Севастьянов, академик С.Л. Тихвинский, чл.-корр. А.Н. Сахаров, чл.-корр. Л.О. Чубарьян, доктор исторических наук В.А. Тишков

Рецензенты:

доктор исторических наук И.В. Следзевский, кандидат исторических наук К.М. Андерсон

Ц 57 Цивилизации. Вып. 3. - М.: Наука, 1995. - 234 с.

ISBN 5-02-009754-3.

В центре внимания авторов широкий круг проблем: теория и историография цивилизационного анализа, пути выхода из кризиса современной исторической науки, сравнительные исследования по истории отдельных цивилизаций и др.

Для специалистов и широкого круга читателей.

0503010000^002 Ц 042(02)-95

49-94-1 полугодие

ББК 633(0)

ISBN 5-02-009754-3

© Коллектив авторов, 1995 © Российская Академия наук, 1995

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий сборник является продолжением публикаций исследовательских работ отечественных и зарубежных историков, этнографов, археологов, филологов и философов, посвященных проблемам теории цивилизаций и практического применения цивилизационного подхода к решению конкретных задач исторической науки. Среди авторов сборника, начало которого было положено известным историком, профессором М.А. Баргом, такие всемирно известные специалисты в области сравнительной истории цивилизаций, как С.Н. Эйзенштадт, Э. Геллнер, Ф.Л. Томпсон, а также Л.С. Васильев, К.В. Хвостова, А.А. Сванидзе, Е.В. Гутнова - ведущие отечественные исследователи по истории отдельных стран и регионов.

При составлении сборника использованы разнородные материалы. Это соответствует принципиальной задаче, которую ставят перед собой составители - выявить многообразие точек зрения на проблему использования теории цивилизаций в исторической науке, обнародовать подготовленную годами работы специалистов фактическую базу и теоретический инструментарий.

Дело в том, что данный сборник - первый в серии, подготовленный после кончины инициатора этого издания профессора М.А. Барга. И дань его памяти составители отдают не только тем, что в сборнике помещена статья, посвященная научному наследию этого крупного ученого. В ряде статей, помещенных в книге, обозначены пути решения тех проблем, которые более всего волновали покойного профессора М.А. Барга. Их авторы, видят перспективу дальнейшего развития цивилизационного подхода в продвижении к историческому синтезу и превращении на его основе понятия "цивилизация" в полноценную, работающую категорию исторической науки. Решение этой задачи предполагает анализ взаимодействия в истории общего и особенного, материального и идеального, природы и культуры, рационального и иррационального, потребностей и ценностей человека, причинных и мотивационных связей. Кроме того, важнейшими являются проблемы, порождаемые сложной структурой активности историка в процессе исторического познания: вопросы взаимодействия исторической науки как общественного института и индивидуальной деятельности историка, познавательного и ценностного аспектов исторического знания. О сложности этих проблем говорит хотя бы то, что они заставили отвернуться от идеи "целостностной истории" и системных представлений о цивилизации историков французской исторической школы "Анналов", составлявших в 30-60-х годах XX в. один из передовых отрядов историков цивилизаций.

5

Сторонников подобных взглядов много и среди отечественных историков. Но в российской исторической традиции стремление к историческому синтезу постоянно подпитывается интуитивным ощущением "всеединства" мира, внутренне присущим нашей национальной культуре. Это обстоятельство подавляет развитие у нас исторического релятивизма, отрицающего возможности общих оснований для сравнительного изучения культур и цивилизаций. "Русскому духу присуще стремление к целостности и всеохватывающей конкретной тотальности, к последней и высшей ценности и основе", - писал видный философ "серебряного века" С.Л. Франк.

На эту традицию поиска системности в истории и разуме историка опираются авторы статей сборника, прослеживающие теоретические предпосылки исторического синтеза как основы теории цивилизаций - объективные, воспроизводящие идею "целостной истории" Ф. Броделя (статья Е.Б. Черняка) или познавательные, субъективные (статья И.Н. Ионова). В статье Н.А. и В.М.. Хачатурян прослежены, в частности, истоки того синкретического взгляда на мир в русской культурной традиции, который заставляет нас постоянно возвращаться к идее целостности истории. Ряд авторов статей пытается на деле осуществить исторический синтез как основу изучения истории отдельных цивилизаций. Некоторые из них, такие как А.М. Буровский, пытаются осуществить синтез путем исследования антропогеосистем и их энергетической эффективности. Другие, как А.И. Кобзев, сосредотачивают свое внимание на культуре, взаимодействии развития языка и менталитета.

Это определяет общий пафос сборника - принципиальный отказ от релятивистского, чисто культурологического подхода к истории цивилизаций, поиск путей широкого исторического синтеза. Конечно, решить эту задачу в рамках любого единичного труда невозможно. Однако каждый шаг, сделанный в этом направлении, имеет для нас двойную ценность. Он представляет не только научный интерес, ведет к преодолению кризиса в отечественной истории. Он возрождает интуиции национального сознания, способствует восстановлению российской культурной традиции.

Е.Б. Черняк

МИХАИЛ АБРАМОВИЧ БАРГ

В мае 1991 г. скончался крупный советский ученый доктор исторических наук, профессор М.А. Барг, вдохновитель и создатель сборника "Цивилизации”.

М.А. Барг родился в 1915 г. в семье адвоката, умершего, когда сыну было четыре года. Мать ученого, учительница средней школы, в годы второй мировой войны погибла в гитлеровском концлагере. Детские и юношеские годы М.А. Барга прошли на Украине. Он окончил исторический факультет Харьковского университета, работал преподавателем истории и директором средней школы. В 1944 г. М.А. Барг поступил в аспирантуру Института истории Академии наук СССР, которую закончил в 1947 г., защитив кандидатскую диссертацию по аграрной истории средневековой Англии. Далее его путь в науке пролегал через преподавание истории в различных московских вузах. М.А. Барг завоевал широкое признание многих поколений студентов как замечательный лектор и педагог. Уже на этом этапе стал заметным его большой научный потенциал, проявлявшийся не только в выборе особо значительных и слабоизученных тем и аспектов исторического процесса, но и глубине исторического мышления и блестящей, растущей год от года исследовательской технике. В 1958 г. на Ученом совете института истории с блеском им была защищена докторская диссертация, в 1960 г. ему присвоено звание профессора. В 1967 г. М.А. Барг переходит на работу в Институт истории АН СССР. Перу М.А. Барга принадлежат научные монографии, десятки исследовательских статей, печатавшихся в академических журналах. Он вырастил целую плеяду талантливых исследователей, создал научную школу в области средневековой истории Англии.

Еще на рубеже 50-60-х годов внимание М.А. Барга привлекает вопрос о месте исторической науки в рамках обществознания. Он возражал против низведения историографии до роли служанки "материалистической теологии", при которой на долю историков "великодушно" отдавался сбор и первичная обработка собранного материала, тогда как его осмысление, выявление следующих из него выводов целиком объявлялось прерогативой философов. Такое понимание роли этих дисциплин, превращая философию в область бесплодного схоластиче-

© Е.Б. Черняк.

7

ского оперирования затверженными ’’истинами”, вместе с тем лишало историографию права самостоятельного теоретического анализа процесса развития общества не только в глобальном, но и региональном масштабе, выявления закономерностей хода общественной эволюции на национальном и локальном уровне сравнительно с уровнем всемирно-историческим.

Некоторые из своих концепций М.А. Барг высказал в ряде статей. К числу таких работ надо отнести статьи о системно-структурном методе и его роли в историческом исследовании, о проблемах формализации такого исследования. Эту же задачу преследовала и статья М.А. Барга в журнале "Вопросы философии" (написанная совместно с Е.Б. Черняком) "Структура и развитие классово-антагонистических формаций" (1967 г.), в которой была поставлена проблема исследования разновидностей формаций как единиц исторического процесса.

В 70-80-е годы одной из главных тем в исследовательской работе М.А. Барга становится изучение онтологических проблем механизма исторического развития. Результаты этой работы частично отражены в (написанных совместно с Е.Б. Черняком) разделах книг "Проблемы социально-экономических формаций. Историко-типологические исследования" (1975 г.), "Теоретические проблемы всемирно-исторического процесса" (1979 г.) и в труде "Великие социальные революции XVIIXVIII веков в структуре переходной эпохи от феодализма к капитализму" (1990 г.). В этих исследованиях впервые введена в научный оборот категория "общественно-необходимых общественных отношений" как субстрат всех остальных общественных отношений; этот субстрат является основой всемирно-исторического развития, а на региональном и глобальном уровне может подвергаться значительным модификациям и трансформациям под влиянием внутренней (несистемные элементы в данном обществе) и внешней среды (другие региональные общества). Задачей историка является, не останавливаясь только на изучении общественно-необходимых отношений, изучение которых делят между собой философия истории и теоретический отдел исторической науки, сосредоточить внимание как раз на указанных модификациях и трансформациях, которые являются исследовательским объектом для историографии. Различение уровней исторического процесса служит основой для последующего типологического анализа его базисных, идеологических и государственнополитических структур. Выявление разных уровней и субординации структур создает реальную основу для выяснения различия между социологическими законами, фиксирующих тенденции всемирноисторического развития, и историческими закономерностями, в которых воплощено своеобразие его региональных и локальных вариантов.

Задачи создания типологии исторических структур и исторических закономерностей логически подводили к совершенно неразработанной в теоретической историографии проблеме внутренней структуры общественных отношений. Совокупность таких отношений

8

создает все экономические, политические и идеологические структуры общества.

Выяснение параметров социальных отношений позволяет значительно глубже понять важнейшую категорию "переходная эпоха всемирной* истории" и предпринять попытки проанализировать ее историческую структуру опять-таки на глобальном и региональном уровнях. Особое место в осмыслении М.А. Баргом процесса общественного развития занимала отраженная как в упомянутых выше, так и в других трудах проблема всемирности, выявляющая единство при всем многообразии этого процесса.

Стремление к более точному уяснению структуры процесса исторического развития подчинено у М.А. Барга еще одной важной задаче - повышению доказательной силы выводов исторической науки. Это узел, связующий упомянутые выше труды М.А. Барга с его исследованиями гносеологических проблем историографии. Среди целого ряда фундаментальных теоретических исследований ученого важнейшее место, бесспорно, занимает труд "Категории и методы исторической науки", опубликованный в 1984 г. Эта книга, подытоживавшая другие исследования автора, дает новаторские решения ряда важнейших вопросов теоретической историографии и в этом смысле является этапной в ее развитии.

М.А. Барг подчеркивал в этой работе, что в определении предмета исторической науки, которое укоренилось в исторических и философских трудах, концептуализируется, скорее, то, чем историки преимущественно веками занимались, а не то, чем они должны прежде всего заниматься в рамках современной системы наук.

М.А. Баргу принадлежит большая научная заслуга в раскрытии и теоретическом осмыслении содержания категории "историческое время", к которой он обращался еще в своих конкретно-исторических трудах по английскому феодализму. Историческое время - это форма существования и движения мира истории. По отношению к календарному времени это социально опредмеченное время, "внутреннее", содержательное время исторического процесса. Календарное время, позволяя упорядочить события в порядке их следования одного за другим, ничего не сообщает нам об историческом существе процессов и ритмах изменений, которые лежат в их основе. Если положение данного "события", фиксированное в календарном времени, необратимо, то во времени историческом оно может быть настоящим, прошедшим и будущим. "Событие", планируемое на будущее, реализуясь с течением времени, становится настоящим, а затем отодвигается в прошлое. Вместе с тем событие, произошедшее в настоящем, содержательно принадлежит как будущему, так и прошлому.

По сути дела каждое отдельное историческое событие полихронно, поскольку разными своими сторонами принадлежит к различным хронологическим рядам исторического процесса, как динамической совокупности многих хроноструктур. С гносеологической точки зрения особо важно не смешивать структуру объективно-исторического

9

времени с "историческим временем", каким оно предстает в исторических трудах. Последнее объясняется тем, что исторический процесс - это бесконечное множество, которое в историческом понимании необходимо предстает как счетное, т.е. конечное множество. За представлением об одной интегральной "линейной" хронологии скрывается, как уже отмечалось, полихрония как в разных сферах, так и в рамках одной определенной сферы истории, множество различных исторических времен, воплотившихся в различиях ритма развития составляющих данного общества и их взаимодействия с другими обществами. Всемирно-историческое время (время передового "предельного" региона) в каждую эпоху неизбежно опережает локально-историческое (время остальных регионов). М.А. Баргом столь же основательно изучено содержание категорий "система", "целостность", "процесс", принцип системного в историческом исследовании. В целом здесь последовательно и действительно системно рассмотрен гносеологический аспект проблематики, исследованной в других теоретических работах автора и коллективных трудах, созданных при его участии.

Особо стоит отметить впервые произведенное на уровне теоретической истории выявление содержания такой стержневой для историографии категории историзма, как "научно-исторический факт".

В последние годы жизни М.А. Барг много внимания уделял изучению теоретических проблем истории цивилизаций и объединению усилий ученых нашей страны и их зарубежных коллег для организации совместных работ в этой области, имеющих фундаментальное значение для исторической науки на новейшем этапе ее развития. Термин "цивилизация" используется в историографии в самых различных смыслах, нередко просто для обозначения социологически обобщенного очерка истории той или иной страны с уделением преимущественного внимания рассказу об эволюции, главным образом культурных, идеологических и политических структур, и сведением к минимуму истории событийной.

На современной стадии историография, вне зависимости от ее общефилософски различных направлений, остро нуждается в категории, которая заключала бы в себе необходимую интегративную потенцию, как в рамках национальной истории, так и истории всемирной. Первоочередной научной задачей стало введение в научный оборот в качестве важнейшего средства исторического познания категории "цивилизации" с четко очерченными содержанием и границами. М.А. Барг предлагал такое определение этого понятия: обусловленный природными основами жизни, с одной стороны, и объективно-историческими ее предпосылками - с другой, уровень развития человеческой субъективности, проявляющийся в образе жизни индивидов, в способе их общения с природой и себе подобными. Как отмечал сам автор, очевидно, что акценты в данном определении с объективных форм выражения цивилизации - характера и уровня развития общественного производства, форм общественной организации - перенесены на

10

носителя данной цивилизации, историческое своеобразие которого сводится не только к тому, что и как он производит, но и к тому, каков стиль его труда и мышления, социального поведения. В рамках исторической науки можно так определить значение категории "цивилизация”, ее парадигмальный смысл: историко-антропологический - цивилизация - это историзованная природа общественного индивида, ее носителя, раскрывающаяся как универсальный стиль различных сторон его жизнедеятельности; социокультурный - это совокупность универсально-стилевых, духовных, материальных и нравственных средств, которыми данное сообщество вооружает своего члена и в его противостоянии внешнему миру; социологический - это диалектическое единство двух субстратов общества как динамически целостного, объективно необходимого и субъективно волевого, разрешающегося в процессе целенаправленной человеческой деятельности; и, наконец, исторический - это культурно-исторический тип организации общества, в котором его фундаментальная конститутивная идея, синтезирующая в нем бытие, парадигма, выступает превращенно как основание.

М.А. Барг рассматривал понятие "цивилизация" в качестве центра поисков парадигмы, призванной создать подлинно глобальное видение общества, включающее как объективный, так и субъективный ее аспект (человеческий, т.е. историко-антропологический). Придавая понятию "цивилизация" парадигмальный смысл (вместо описательного), историческая наука рассматривает общество сквозь познавательную призму, в которой оно выступает как всеобъемлющая микросистема, притом в человеческом плане, не абстрактно обезличенная, а подлинно историческая. Концепция цивилизации включает как объективный (сфера формации), так и субъективный (антропологический) аспекты исторического процесса. Тем самым создается возможность построения собственно исторической методологии, которая позволит различать не только противостояние общественных классов, не только проявление социальных антагонизмов, но и область социальнокультурного консенсуса, взаимодействия на базе общечеловеческих ценностей.

М.А. Барг считал, что историческая наука находится еще в самом начале предстоящего ей долгого пути изучения теоретических проблем истории цивилизации, в особенности сравнительно-исторического ее исследования и создания типологии ее региональных разновидностей.

С изучением теоретической проблематики исторической науки и, в частности, историографического ее аспекта был связан интерес М.А. Барга к истории исторической мысли, которой была посвящена его книга "Эпохи и идеи. Становление историзма". За годы, прошедшие со времени ее опубликования, книга не получила достойной оценки в научной литературе. Между тем этот труд М.А. Барга (и законченные, но еще не изданные его последующие части) имеет принципиальное значение для исторической науки вообще и истории исторической науки в особенности. Автору впервые удалось

11

проследить эволюцию исторического сознания Западной Европы. М.А. Барга интересовала не историография сама по себе, а менталитет людей, выполнявших в различных обществах функцию историков. Историю исторической науки можно изучать, во-первых, с внешней стороны, как сменявшие друг друга историографические направления (что и было до сих пор предметом интереса и исследований ученых), и, во-вторых, как невидимый на поверхности процесс, обусловленный связями с данным типом культуры, мировоззренческую суть которой выражает прежде всего именно историческое сознание. Необходимо анализировать его с учетом историзма самого исторического сознания и способов - идеологических, логических и других, с помощью которого оно осмысливало содержание истории. Историческое сознание, как об этом писал М.А. Барг, выступает в качестве фундаментальной мировоззренческой характеристики культуры любой эпохи.

Подводя итоги своего труда по эволюции западноевропейского историзма с V по XVIII в., М.А. Барг писал, "что историческое сознание народов, наиболее отчетливо в каждую культурноисторическую эпоху проявляющееся в том, как в ней содержательно раскрывалась идея истории, формировалось в процессе накопления исторического опыта. В конечном счете тип историзма, доступный каждой данной эпохе, задается ее выразителем столь же объективно, как и общественный способ производства".

Среди многих книг и статей М.А. Барга центральное место занимает его монография "Исследования по истории английского феодализма в XI-XIII вв.". Это поистине монументальный труд, которым по праву может гордиться историческая наука. В монографии исследованы направления и характер социальных сдвигов, происходивших в структуре основных классов английского общества с XI по XIII вв. Основой исследования послужило сопоставление данных двух источников - земельных кадастров, известных под именем "Книга страшного суда" (1086 г.) и "Сотенных свитков" (1279 г.). Такое сравнение требовало преодоления исключительных технических трудностей, но позволило создать поистине уникальную аграрную статистику средневековой Англии. Среди статистически проанализированных проблем нужно упомянуть соотношение виллы и манора, эволюцию среднеанглийской вотчины в 1086-1270 гг., изменения в иерархической структуре феодального землевладения, сдвиги в распределении феодальной собственности в XI-XIII вв., социальную динамику светского вотчинного землевладения (землевладение светских держателей и субдержателей короны), генезис вилланства общего права и ряд других. Особенно весомым для понимания исторических судеб английского феодализма стало всестороннее статистическое обследование места фригольда в системе аграрных отношений - генезис вилланства общего права, внутриманориального фригольда, его сословная принадлежность в 1279 г., особенности дифференциации фригольдеров "крестьянского типа", которые представляли в

12

большинстве порвавшие с земледелием, но не порвавшие с манором ремесленные и купеческие элементы. Значительный удельный вес этих слоев явился одной из причин относительно быстрой социальноэкономической эволюции средневековой Англии.

Более объемным, выходящим за рамки рассмотрения процессов в социально-экономической сфере, предстает в трудах ученого знаменитый вопрос о "кризисе XV века", новую концепцию которого М.А. Барг сформулировал в ряде своих трудов. (В частности, в монографии "Проблемы социальной истории в освещении современной западной медиевистики", 1973). По его мнению, дело Шло не о кризисе феодализма, а о новой фазе в восходящем развитии европейского общества, в которой политико-экономические сдвиги не только в области торговли и финансов, но прежде всего в основаниях феодального способа присвоения в сельском хозяйстве потребовали принципиально новых форм регулирования всей системы власти и авторитета, включая и сферу ее идеологических санкций. Ренессансный гуманизм, рассматриваемый в общеевропейской перспективе, должен быть в своих истоках соотнесен с той перестройкой феодальных общественнополитических и идеологических структур, которым предстояло приспособиться к требованиям полностью развитого простого товарного производства.

Особенности аграрного развития Англии на столетия вперед определили специфику экономического, социального и политического развития этой страны, обусловили многие черты и загадки кульминационного пункта британской средневековой истории - революции XVII в. Решению этой загадки посвящены несколько монографий и статьи ученого: "Английская буржуазная революция XVII в." (написана совместно с В.М. Лавровским); "Кромвель и его время", "Народные низы в английской буржуазной революции XVII в.".

М.А. Барг предпринимает фундаментальное исследование вопроса, основанное на изучении десятков и сотен памфлетов, трактатов, газет, листовок и переписки бурного времени революции. Концепция ученого в основном сводится к следующему: основа социального конфликта в этой крупной европейской революции - аграрный вопрос в самом широком смысле слова; содержание этого конфликта составляет борьба двух путей очищения страны от феодализма: пути лендлордизма и пути крестьянско-плебейской революционной демократии. Эта борьба нашла свое выражение в двух программах, выдвинутых различными лагерями в революции: буржуазно-дворянской, проводимой пресвитерианами и затем индепендентами, и крестьянскоплебейской.

Последняя книга М.А. Барга в цикле его работ по истории XVII столетия "Английская революция XVII века в портретах ее лидеров". Это не просто биографии трех ключевых фигур революции - Кромвеля, Лильберна и Уинстэнли. Это и портрет трагического и сложного времени, это и концепция Английской революции, положившей водо¬

13

раздел между двумя важнейшими формациями, господствовавшими в Европе нашей эры: феодализмом и капитализмом.

Сам много размышлявший о путях исторического развития человечества, М.А. Барг с пристальным вниманием вглядывается в то, как понимали и воспринимали историю люди разных эпох. Недаром он издает в ’’Памятниках исторической мысли" письма лорда Болингброка "Об изучении и пользе истории".

Отдельные труды М.А. Барга были уже давно известны и высоко оценены специалистами за рубежом. В последние годы к нему пришла все возрастающая международная известность. Одного знакомства с разделом его работы о перемещении земельной собственности в Англии (частью главы о фригольде), о котором большинство его британских коллег узнала из прочитанного им доклада во время научной командировки в Лондон, оказалось достаточным для оказания ему высокой чести - избрания членом Королевского исторического общества. Об этом М.А. Барг узнал за месяц до смерти.

М.А. Барг был великим тружеником, годами и десятилетиями работавшим по десять, двенадцать, четырнадцать часов в сутки с редкими днями отдыха, преданным, неподкупным рыцарем науки. Она составляла смысл его жизни, поэтому, когда речь шла об ее интересах, отметались любые компромиссы. Особо отталкивали его бездумное следование научной моде, мнимо важные темы, занятие которыми было рассчитано на внешний эффект, а по сути дела сводилось к повторению под новыми формулировками давно известного, не говоря уже об искажении научной истины в угоду политической конъюнктуре. М.А. Барг признавал лишь исследования, ориентированные на реальное приращение знания, на решение задач, действительно стоящих перед научно-исторической мыслью. У него было множество планов создания научных трудов по тематике, имеющей важное значение для судеб самой исторической науки и более глубокого понимания корней различий в развитии отдельных стран и регионов современного мира. Однако этим надеждам, увы, не суждено было осуществиться...

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

И.Н. Ионов

НА ПУТИ К ТЕОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ТРУДНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА)

Растущий интерес к понятию "цивилизация" в отечественной исторической науке породил попытки создания целостной концепции цивилизации, которая могла бы обеспечить системное познание исторических объектов, позволила бы проводить сравнительное изучение цивилизаций. Эти попытки связаны прежде всего со статьями и докладами покойного профессора М.А. Барга, для которого центральным в теории истории всегда был вопрос о соотношении общего и особенного в историческом процессе, проблема исторического синтеза1. Как основа для размышлений им использовалась подмеченная Г. Иггерсом способность марксистской исторической мысли комбинировать элементы герменевтического и эмпирико-аналитического подходов2. Однако само по себе наличие этой способности, как и других предпосылок исторического синтеза, не снимает задачу осознанного, теоретического подхода к решению этой задачи. Без этого дальнейшее развитие теории цивилизаций может быть поставлено под угрозу непредвиденными осложнениями, подобными тем, которые ранее неоднократно разрушали исторический синтез. Кризис марксистской исторической концепции, отодвинутой на периферию исторической науки, возрастание в ней роли индивидуализирующих, герменевтических тенденций еще более обостряет эту проблему, требует постановки вопроса о создании отечественной традиции теории цивилизаций в широком контексте мировой историко-теоретической мысли. Начало этой работе также положил М.А. Барг своими неопубликованными трудами по историографии проблемы цивилизации, однако она осталась незавершенной.

История исторической науки показывает, что синтезные схемы теории цивилизации, создававшиеся на разных этапах ее развития, оказывались весьма непрочными. Кризис таких моделей постоянно сопровождал развитие теории цивилизаций, придавая ему циклический характер. При этом от этапа к этапу кризис становился все глубже и безысходней, несмотря на расширение охватываемого концепцией материала и растущее значение понятия "цивилизация" как парадигмы исторического исследования. Уже само по себе синтезное истори-

© И.Н. Ионов.

15

ческое знание было порождено кризисом целостных исторических доктрин "философской истории" Вико, Вольтера, Гердера и др., в которых локальные и стадиальные подходы к цивилизации, линейное и циклическое в ее развитии, природное и общественное, логическое и историческое сосуществовали в нерасчлененном единстве. Однако и первые попытки синтезной теории цивилизаций, осуществленные в XIX в. в рамках позитивистской традиции И. Тэном, К. Лампрехтом и др., отошли в свою очередь, к концу века в исторической науке на задний план под наступлением индивидуализирующей и нарративной тенденций. Правда, ни в конце XVIII, ни в конце XIX в. активного сопротивления тенденции создания широких исторических обобщений еще не существовало. Даже в немецкой, герменевтической исторической традиции были живы идеи И.Г. Гердера и Г.Ф. Гегеля, о чем свидетельствуют примеры Г. Рюккерта и И.Г. Дройзена. Позитивизм также признавал необходимость обобщений, делая их задачей социологии. Баденская школа лишь провозгласила отказ от номологического знания в истории, но не смогла добиться единства по этому поводу даже в собственных рядах. Все это позволило теории цивилизаций вновь пережить расцвет в XX в. Появились концепции М. Вебера, О. Шпенглера, А. Тойнби, историков школы "Анналов" и др., наложившие свой отпечаток на развитие исторической науки в целом. Однако уже в 70-е гг. стало переживать кризис наиболее мощное направление, связанное с изучением истории цивилизаций - школа "Анналов". Оказалась под ударом концепция "целостной истории" Ф. Броделя, трактуемая как "тоталитарная". Понятие "цивилизация" перестало быть предметом теоретического анализа для историков школы "Анналов", хотя на периферии французского обществоведения такие попытки еще встречаются3. Этот факт не может не стать предостережением для всех, кто пытается сегодня создавать синтезные модели истории, тем более что сторонники индивидуализирующего подхода не только вновь перешли в наступление, но и стараются теоретически обосновать невозможность концептуального, генерализирующего подхода. Наследие баденской школы получило в этих условиях новый, общемировой резонанс в рамках постмодернистской модели истории. Познавательная область теории цивилизации и исторического синтеза осознаются в условиях перехода от процесса модернизации западного общества к его постмодернистской модели, в условиях развертывания глобальных кризисов и угасания исторического оптимизма как область исторических миражей и познавательного кризиса, из которой различные научные школы отступают в разных направлениях, сосредоточиваясь на попытках синтеза в рамках узколокальной истории (истории сельских общин, городских кварталов и т.п.) или же прямо уходя в область "устной истории", изложения не переработанной теоретически исторической традиции. Глубина кризиса теории цивилизаций сегодня проявляется в том, что именно ее теоретические основы в сознании массы ученых-историков поставлены под вопрос4.

16

Превращение области исторического синтеза и теории цивилизации в область познавательного кризиса имеет свои глубокие гносеологические, ментальные и социальные корни. Логические проблемы связаны с доказанной К. Геделем невозможностью создания непротиворечивых формально-логических моделей сложных систем, усугубляемой как отмеченной П. Сорокиным многоуровневостью и разнородностью структурных элементов цивилизаций, так и наличием в теоретическом пространстве теории цивилизаций эпистемологических барьеров между природным и духовным, логическим и историческим и т.п. Ментальные проблемы сводятся в основном к амбивалентности рационалистического и мифологического подходов в позитивистской теории цивилизации, выявлению теологических корней линейной концепции цивилизации, покоящейся на вере в неизбежность прогресса знания и общества. На этом основании даже позитивисты, такие как К. Поппер, отвергают возможность построения моделей исторического развития, т.е. возможность самой теории цивилизации6. Несостоятельной оказывается и попытка привязать теорию цивилизации к определенной тенденции социального развития. Кризисы модернизации неоднократно приводили, например, к смене воззрений представителей одной традиции теории цивилизаций на роль революций в истории на противоположные (во Франции от Кондорсе до И. Тэна и от М. Блока до Ф. Фюре). Наличие полярных оценок историками ближайших и остающихся актуальными событий не может не подрывать авторитет теории в целом.

Однако мы видим нашу задачу не в анализе отдельных трудностей построения теории цивилизации, а в поиске общих предпосылок для их преодоления. В этом плане важно отметить, что антропологизация исторической науки, рост внимания к человеку в истории не разрушают до конца самой возможности теории цивилизаций. Напротив, "деятельностный” подход к истории, сторонником которого являлся и М.А. Барг, позволяет по-новому поставить не только проблему человека как субъекта истории, но и проблему человека как субъекта исторического исследования, расширить герменевтическую проблематику теории цивилизаций и проблемы ее построения. На наш взгляд, продвинуться вновь вглубь области познавательного кризиса, не рискуя поставить под удар создаваемую при этом концепцию, невозможно без осознания активности познающего субъекта, роли его субъективности в построении теории цивилизации и преодолении ее внутренних противоречий.

В этом смысле обнадеживающим представляется пример веберовской социологии, которая как форма сравнительной истории цивилизаций не только не испытывает кризис, но и переживает в 70-90-е годы XX в. ренессанс, став наряду с традицией А. Тойнби наиболее влиятельной школой в области теории и истории цивилизаций7. Это связано со своеобразием подхода М. Вебера к проблеме исторического синтеза. Если школа "Анналов" осуществляла синтез на неопозитивистской основе, дополняя изучение географической и искусственной

17

среды деятельности человека анализом его менталитета как структуры сознания, основы герменевтического подхода к истории, то М. Вебер и его последователи развертывали синтез на встречном направлении, стоя на позициях немецкой исторической школы, герменевтического подхода, ставшего традиционным со времен В. фон Гумбольдта и И.Г. Дройзена. При этом изначально субъективные элементы активности историка в познании играли важнейшую роль для представителей этой традиции. Эта активность оставалась осознанной и тогда, когда стремясь преодолеть узость историзма, немецкие обществоведы делали шаг навстречу позитивизму. Об этом свидетельствует, в частности, анализ Р. Ароном исследовательского подхода М. Вебера, вскрывающий субъективные основы произведенного им синтеза.

В своей известной книге "Критическая философия истории" Р. Арон, являясь скорее сторонником В. Дильтея, т.е. критикуя М. Вебера справа, отмечал, что существенным элементом теоретического подхода Вебера к исторической науке был учет волевого импульса историка. Ведь число событий в истории практически безгранично и чтобы конституировать часть из них в виде исторических, историк вынужден выбирать их произвольно, считаясь с невозможностью верифицируемого выбора. Веберовский способ такого отбора предполагал отнесение событий к ценностям. И хотя Вебер писал о необходимости освобождения суждения историка от момента оценки, сама по себе связь с ценностями неизбежно предполагала предварительный выбор самих ценностей, т.е. волевой акт. Р. Арон отмечал, что по Веберу "ориентация поиска... не определена природой вещей. Выбирает и определяет объект исследования воля историка". Это не означало само по себе, что такой подход является волюнтаристским. Универсальная истина восстанавливалась в ходе анализа отношений между отобранными фактами. Только они имели общезначимый характер. Сущность методологии М. Вебера состояла, тем самым, в синтезе субъективности и объективности в историческом познании, в противостоянии метафизическому и эстетизирующему подходам к истории как односторонним8. Объективность исторического исследования утверждалась и в его соотнесении с общественной практикой, являющейся воплощением воли активных индивидов. "Отнесение к ценности, - подчеркивал Р. Арон, - это, таким образом, форма вопроса к цивилизациям прошлого о том, что они означают по отношению к тем формам существования, которые мы выбираем"9. Здесь история прямо соотносится с политикой как объективное знание с проявлением субъективной воли. Поэтому неразрывное единство в жизненной практике М. Вебера исторических штудий и политической борьбы представлялось Р. Арону отражением характера его подхода к истории, взаимодополнительности в нем объективного и субъективного начал. Правда, сам М. Вебер стремился максимально разделить эти начала, акцентировал внимание на объективности исторического знания, возражал против его непосредственной связи с политической практикой10. Но в содержании его жизненной практики эта связь

18

восстанавливалась и фактически, подчеркивал Арон, мМакс Вебер хотел объективности в истории во имя политики, а не вопреки ей”. Он упрекал Вебера за то, что тот плохо понимал, как историк осознает свое настоящее в качестве предпосылок познания прошлого. "Эта диалектика исторической науки и жизни, знания прошлого и истолкования настоящего, - писал он, - имеет неизбежным следствием необходимость решения или множества решений, через которые индивид осознает себя и свою волю. Выбор следует из собственного положения человека, который, в процессе своего становления, как член своей исторической группы, вопрошает мир, в котором живет, свое прошлое и себя"11. Для Р. Арона центральной была проблема оправдания этой воли. Он не принимал ни позитивистский или марксистский взгляд, основанный на "желании иметь науку, в рамках которой хотеть значило бы мочь", ни веберовский подход, представлявшийся ему лишенным надежды в качестве опоры воли. Более сбалансированным казался ему подход В. Дильтея12.

Очевидно, что проблематика, затронутая Р. Ароном, непосредственно соотносится с двумя проблемами, до сих пор занимающими центральное значение в немецкой исторической теории: с проблемой интенциональности, поставленной в феноменологии Э. Гуссерля и проблемой временного горизонта, поставленной В. Дильтеем. Правда, трактовка им этих вопросов сегодня представляется довольно узкой. Как для Гуссерля и Дильтея, для Р. Арона активное формирование объекта исследования познающим разумом (подход, объединяющий позитивистов и М. Вебера) предполагало неверное истолкование принципа интенциональности, а временной горизонт как предпосылка герменевтического "переживания" и "понимания" истории должен был формироваться интуитивно, на экзистенциальном уровне, без непосредственной связи с общественной практикой13. Такой подход к феноменологии и герменевтике отвечал состоянию их разработки на период 1930-х годов, когда была написана его книга. Но у Р. Арона встречаются и элементы истолкования позитивистского и марксистского подходов, основанные на более современном, расширительном истолковании интенциональности как инварианта научного знания, ясно выраженном М. Хайдеггером в понятии "антиципации" ("предпонимания")14. Это делает его анализ весьма продуктивным и принципиально применимым ко всей истории исторического знания, в частности, к истории попыток исторического синтеза и создания теории цивилизаций. Используя его принципы, можно вскрыть субъективные, волевые предпосылки и препятствия, встающие на пути исторического синтеза, понять роль субъективной активности историка в построении концепции цивилизации.

В сущности, Р. Арон впервые развернуто поставил вопрос о соотношении объективных и субъективных моментов в историческом знании, вопрос, который приобрел ныне невиданную остроту. Исследования по методологии истории выявили, что приверженность "объективности" отнюдь не гарантирует историков от сильных проявлений субъек¬

19

тивных тенденций, как впрочем, и наоборот. Особенно ясно это можно показать на примере сравнения французской и английской позитивистской и немецкой герменевтической традиций. В сущности, "объективность" позитивистского знания о "социальной динамике" общества основывалась прежде всего на субъективном, волевом стремлении реализовать на практике идею прогресса, воплотить в жизнь потенциал модернизирующегося буржуазного общества, сделать его основой совершенствования человека. Соответственно в исторической науке этот проект линейного развития отражался в линейности восприятия прошлого, волевом отборе фактов, игнорировании тех из них, которые этому противоречили. Характерно в этом смысле неизбежное сведение истории цивилизации ее классиками Ф. Гизо, Г.Т. Боклем и др. к истории одной, "самой прогрессивной", чаще всего собственной страны при почти полном игнорировании или третировании как "неисторических" реалий Востока и Африки15. Социальноэкономические пристрастия позитивистской и неопозитивистской традиции, второстепенность для нее политической истории и вообще волевых проявлений активности человека представляются в свете этого как попытки скрыть от самих себя подлинный, субъективный характер приобретенного таким путем знания, его ограниченность "световым конусом" собственной воли. Объективизм позитивизма (и в значительной степени марксизма) выступает при этом как компенсаторный признак, следствие подсознательного стремления к избеганию постановки вопроса о характере полученного знания.

Напротив, в герменевтике проблема субъективности человека была центральной. В. Дильтей постулировал представление об относительности исторического знания вследствие его субъективности с одной стороны, и видел задачу своей концепции в воссоединении познания, чувств и воли - с другой16. Но сами волевые проявления историков в традиции немецкого историзма были ограничены. Это было связано с тем, что если позитивизм был порождением надежд на успех модернизации, то историзм был следствием стресса от революционных и модернизационных кризисов17. Дильтей ставил вопрос о временном горизонте, об активном и пассивном отношении историка к прошлому, но фактически этот горизонт был "вечным настоящим" переживания, в котором происходило герменевтическое "понимание". И хотя сам Дильтей не отрицал идеи прогресса, он не объективизировал, а субъективизировал ее, выявляя ее предпосылки в воле людей. Характерно, что критику Дильтея, стороннику концепции "социальной истории" М. Риделю такой подход, в отличие от Р. Арона казался безвольным, компенсаторным по отношению к социальной реальности Германии XIX в. Это был побег из реальности в историю, завершившийся у наследников Дильтея погружением в нее до полной неразличимости, затушевывавшей проблему субъекта и объекта познания18. Однако герменевтический подход на деле объективистски учитывал некоторые исторические и познавательные реальности, в частности, альтернативность истории, множественность векторов ее развития, в

20

пределе достигающую числа субъектов или даже актов деятельности, а также альтернативность исследовательских подходов, определяемую как множеством культур, так и множеством оценок этих культур, оценок их реальной исторической значимости познающим индивидом. Но парадоксальным образом этот объективизм познания противоречил задаче придания общего характера историческому знанию. В частности, именно поэтому М. Вебер выступал за его преодоление, предупреждая об опасности распадения истории на множество несогласуемых исторических перспектив. При этом речь у Вебера шла о необходимости анализа объективных связей, однако не ставился вопрос о разделении объективности сконструированной (волевой, позитивистской, субъективной) и объективного учета альтернативности истории и интенциональности действий человека19. Не учитывалось то, что объективность в трактовке исторического знания и стремление к объективности этого знания могли вступать в противоречие и выступать как стороны дихотомии, так что для правильного решения вопроса их надо было бы сначала развести.

Почему же объективное историческое знание оказалось непосредственно недостижимым для европейских историков? Почему стремление к объективности вело к реальному росту роли субъективности историка, а объективный подход к процессу познания приводил к распаду единой картины истории? Понять причины этого можно лишь последовательно рассматривая науку как инструмент адаптации человека к среде его деятельности. При этом выявляется, что всякое знание, в том числе историческое, представляет собой не только познавательный, но и компенсаторный механизм, является формой адаптации не только к внешней, но и духовной среде, не только к воздействующему на человека внешнему миру, но и к созданному им самим образу этого мира. Это две стороны знания, которые невозможно оторвать друг от друга. Наряду с религией философия, а затем и гуманитарная наука представляет собой инструмент преодоления разрыва между сущим и должным в мире, наличие которого придает человеческой жизни неустранимый дискомфорт. Из своего детства человек приносит с собой в жизнь мир волшебной сказки с ее верой в возможность достижения абсолютных результатов, преодоления противоречий между человеком и миром, которая жила в магическом сознании и не преодолена в существующем традиционном сознании. Цивилизации "осевого времени", как развернуто показал К. Ясперс, создают масштабные идеологические конструкции для преодоления противоречия сущего и должного, которое невозможно скрыть в условиях кризиса магического отношения к миру, противоречия глубинного, экзистенциального, уходящего корнями в факт смертности человека. В разных культурах этот разрыв преодолевается разными способами. Для одних главным является преодоление противостояния сущего и должного в потустороннем мире, чаще всего в форме "спасения" людей добродетельных. Однако не менее часто, как показал С.Н. Айзенштадт, функцию преодоления этого разрыва

21

берет на себя философия, соединяющая их в "земном” мире путем его рационализации20. Характерно, что "потустороннее" решение проблемы, отрицание "дольнего мира", стремление к прекращению бытия и нирване, как в Индии, препятствует развитию исторической науки. Ведь факты нашего мира в этом случае не имеют значения и не нуждаются в упорядочивании. Мир представляется ареной борьбы воль богов, и для воли человека в нем почти не остается места. Напротив, там, где сущее и должное стремятся соединить в "земном" мире, обществе и государстве, как в античной Греции и Риме, а также в Китае, там историческая наука играет видную роль и достигает своих классических высот. Воля человека в истории ставится в центр внимания историка, при этом последний организует исторические события, как "свою" историю, историю своего народа и государства. Соответственно в истории европейской культуры можно выделить теологический этап развития исторической науки, соответствовавший доминированию стремления к разрешению противоречия сущего и должного в потустороннем мире, когда главным было изучение проявлений воли божией в истории, и светский ее этап, когда стремление к разрешению этого противоречия в "земном" мире активизировало волю историка (правда, до середины XIX в. - в пределах накатанной теологами линейной колеи). Вне компенсаторной функции истории невозможно выявление ее смысла для нас, также как вне познавательной функции истории невозможно выявление ее смысла для творящих ее людей.

В этом плане философия истории, начиная с Просвещения, это специфическая форма соединения сущего и должного. Последее касается как формы, так и содержания, смысла знания. Как пишут Ф. Егер и Й. Рюзен, философская история, это "ничто иное как установление порядка в историческом знании при помощи его критики человеческим разумом"21. Надо добавить только, что сама эта "сфера порядка" неуклонно расширяясь, охватила уже во французском Просвещении смысловые связи настоящего и будущего в рамках доктрины прогресса, а в теории позитивизма она освоила и смысл прошлого, представив его как общий закон прогрессивного развития человечества. Тем самым во французской истории "прогресса цивилизации" сущее в истории почти целиком, без изъятий, было осознано как должное, мир получил философское оправдание, практически не нуждавшееся в религиозном подкреплении, а человек - смысл жизни, будто бы объективно данный, выведенный из закона прогрессивного развития человечества. Этот смысл, как и его религиозная версия, был и далеко, и рядом - но только не в потустороннем мире, а в будущем, ради которого и следовало жить. Историческая наука создавала идеологический фундамент для новой веры, скреплявшей общественное сознание. Недаром именно в период господства этой веры, в первой половине XIX в. понятие "цивилизация" стало "национальным знаменем" французов22. Было сформировано своеобразное представление о горизонте исторического исследования как "горизонте будущего". Элемент бес¬

22

порядка в мире признавался постольку, поскольку общество все же оставалось христианским и не могло допустить полного снятия проблемы потустороннего разрешения противоречия.

Но передача человеку права обладания всемогуществом божества, смена теодицеи на антроподицею не могла решить автоматически проблемы научности такого подхода. Более того, компенсаторная функция науки как формы адаптации к нашему образу мира входила в противоречие с ее познавательной функцией как формы адаптации к действительному, материальному миру. Понятие ’’цивилизация” в этом плане было не столь уж эффективным инструментом познания. Р.Л. Лэхоур отмечал, что "если единая линия прогресса к идеалу цивилизации вообще могла быть проведена, то она должна быть конечным результатом, а не исходным пунктом исторического исследования”, подчеркивая тем самым, что здесь философия не столько готовила инструментарий для исторической науки, сколько пыталась подменить собою конкретные исследования23. Следствием этого были потрясения, испытываемые концепцией цивилизации при каждом социальном кризисе и особенно в условиях кризиса ценностей традиционного общества, пошатнувшего статус традиционного сознания как ее неявной предпосылки. Под влиянием этих ударов уже довольно скоро, к началу XX в. выяснилось, что линейность прогрессистской исторической схемы - грубое насилие над историческим временем. Так, настоящее, в котором уживались традиционные и современные формы сознания, было произвольно развернуто в прошлое и будущее с господством соответственно первой и второй форм. Сами условия этой операции, статус прогресса как закона истории начали вызывать сомнения. Социальные кризисы и исторический опыт показывали, что любая стадия развития цивилизации не гарантирует автоматически дальнейшего прогресса. Тем самым ставилась под сомнение идея о возможности экстраполяции будущего из настоящего. С другой стороны, стало очевидным, что способностью развития обладают не только "прогрессивные”, но и "отсталые" народы, которые в состоянии не только быть носителями древних самобытных цивилизаций, но и в один прекрасный день сменить "авангард мировой цивилизации", заняв его место24. Это требовало внесения изменений не только в способ соотнесения настоящего и будущего, но и в соотнесение прошлого и будущего, т.е. разрушало всю историческую картину. Позитивистская история таким образом оказалась неспособной играть свою компенсаторную роль, что сказалось в обострении экзистенциальных проблем человека во Франции.

В Германии проблема соотнесения сущего и должного в истории была решена по-другому. Во-первых, там даже в условиях Просвещения гораздо более сильной оставалась потусторонняя составляющая этого решения. Протестантизм был исторически моложе католицизма и более успешно играл свою роль. Во-вторых, в истории должное присутствовало не в виде континуума, как у французов, а в форме монад Лейбница, как дискретных сущностей исторического процесса, не ис¬

23

черпывающих его содержания. Через такие сущности, "дух народа", народы и культуры, как носители особых индивидуальных смыслов, соотносились с богом, придававшим им всеобщий, универсальный смысл, являвшийся вместе с тем смыслом истории для историка. Тем самым отчасти снималось противоречие между познавательной и компенсаторной функциями науки, потусторонним и "земным" решением проблемы противоречия сущего и должного. Однако это "снятие" было в значительной степени кажущимся и нестойким. Такой подход по своему ослаблял познавательный импульс исторической теории. Неактуальность проблемы земного смысла истории для историка, которая после Гердера практически не ставилась, выводила на первый план фактографичность, ставшую неотъемлемой характеристикой ранкеанской исторической школы, хотя для самого Л. фон Ранке универсализирующий взгляд на мировую историю не был чужд. Однако смысл истории он видел не на земле, а в небесах - в идее бога25. По мере секуляризации сознания историков, кризиса религиозных представлений этот интегрирующий фактор играл все меньшую роль и герменевтическое сознание оказывалось в кризисе не менее остром, чем позитивистская общественная наука. Отсутствие общего смысла истории для историка порождало вторичную компенсацию, стремление подменить его индивидуальными смыслами действующих людей и культур, прежде всего собственной (что вело к национальному самодовольству в изучении истории Германии). Познание парадоксальным образом тормозилось тем, что угнетенной оказалась компенсаторная функция исторической науки, а вторичная компенсация заставляла творить мифы вокруг объектов познания. Эта проблема не решена до сих пор. Более того, она становится все более актуальной и для синтезных моделей исторического знания, созданных на базе неопозитивизма, по мере того как у их носителей исчерпывается исторический оптимизм.

Вместе с тем надо отметить, что кризисы французской и немецкой исторических традиций были не только показателями их слабости. Выход из этих кризисов помогал углублять представления об историческом процессе. Так, французская историческая школа смогла сформулировать представление о множестве цивилизаций. Немецкая историческая традиция в условиях кризиса со своей стороны подошла к основанной на единой теоретической базе концепции "высоких культур". При этом идея бога как смыслового средоточия исторического процесса в ходе ее секуляризации превращалась в источник плодотворных идей об интегрирующей роли религии в культуре различных стран и прогрессивной роли мировых религий в глобальном процессе рационализации (у М. Вебера). К тому же постепенность, дискретность движения немецких историков к идее множества цивилизаций, сбалансированность в их концепциях элементов традиционного (вера) и современного (научный анализ) сознания давали им определенные преимущества. Наука не позволяла погрести себя под архаичными, магическими представлениями о всемогуществе человека, о возмож¬

24

ности достижения им абсолютных результатов, неизбежно становящимися господствующими в условиях "обвальной секуляризации"; сохраняла главное достижение мировых религий - представление об ограниченности возможностей человека, содержащееся в идее греховности людей и отражающее в конечном счете факт недостижимости абсолютных результатов ни в практической деятельности человека, ни в его отношениях с другими людьми, ни в его отношении к самому себе. Религия снимала эту проблему путем прямого индивидуального и общественного отношения человека к богу, позволяющего достичь спасения как абсолютного результата религиозной деятельности. Это обстоятельство является до сих пор предпосылкой гармоничности и сохраняющегося авторитета таких доктрин истории цивилизации, как например теория А. Тойнби. Надо подчеркнуть в связи с этим неслучайность сравнения Тойнби и Гердера, внутреннее родство их теоретических построений26.

Опыт исторической мысли доказывает, что вне реализации компенсаторной роли исторической науки, попыток преодоления ею разрыва между сущим и должным невозможно достичь исторического синтеза. Правда, в условиях быстро изменяющейся "идеальной среды", перманентного кризиса ценностей в XX в. реализовать эту роль непросто. Это возможно лишь в рамках осознанно выбранной стратегии, учитывающей множество факторов, в частности, структуру и функции человеческого сознания. Следует отметить, что идея цивилизации создает и облегчающие эту задачу обстоятельства, такие как элементы конвергенции позитивистского и герменевтического подходов к истории, подталкивающие их к общему центру тяжести - идее множественности цивилизаций.

Однако такая конвергенция - скорее долговременная тенденция, чем легко достижимый результат. Синтез подходов парадоксальным образом становится актуальным лишь в крайних точках их разведения, так что большая часть пути приходится на удаление позиций друг от друга. Каждая из традиций стремится к самодостаточности, пытается произвести синтез на своей собственной основе. Это проявляется в тенденциях развития структурообразующих элементов такого синтеза, превращающихся в стороны дихотомии, в частности, в противопоставлении понятий "потребности" и "ценности". Позитивистское и прагматическое направления акцентируют роль потребностей человека и процесса их удовлетворения в истории, видя в этом самостоятельную ценность. История, особенно у классических позитивистов вроде Г.Т. Бокля, а также у сторонников экологического подхода к истории, становится историей удовлетворения потребностей. При этом верное в принципе положение о том, что без удовлетворения потребностей человек просто умер бы, абсолютизируется и извращается. Фактор, ограничивающий пределы возможности исторического развития, становится основанием для исследования самой истории. При этом последняя неизбежно превращается в историю целесообразной деятельности, историю рациональности. Но одновременно это и история отчуждения

25

человека, история машинизации мира (как в форме механизации производства, так и в форме бюрократизации как инструментализации отношений между людьми). Это история цивилизации как искусственной среды деятельности и вытеснения на ее периферию человека как инструмента удовлетворения общественных потребностей, т.е. история исторического тупика, несмотря на провозглашаемый ею "закон" исторического прогресса. Родовая сущность человека подменяется ею социальной сущностью человека как фактора общественного производства. С этой точки зрения стадии развития производства как заключительной фазы рациональной деятельности действительно выступают как структурирующие общественное развитие, и марксистская теория формаций предстает как неизбежное развитие позитивистской схемы. Но лишенная реальной перспективы, история лишается и многообразия. Цивилизацию, провозглашенную целью исследования, начинают мерить чуждой по отношению к ней мерой. Даже при признании множества цивилизаций остается возможность приведения их к общему знаменателю и измерение, условно говоря, "удавов - в попугаях". В этом проявляется тот факт, что на роль универсальной, научной истины претендует истина локальная. Происходит глобализация и универсализация смысла существования центра мировой цивилизации. Именно поэтому позитивистские эволюционистские доктрины развивались прежде всего в центре цивилизации (Франции и Англии XIX в.), в странах, вошедших в этот центр (в США в XX в.) или находящихся под влиянием надежды на вступление в этот центр (в третьем мире, например, в Индии в постколониальный период)27. Понятие "цивилизация" при этом является вторичным, развивается зависимо в рамках социальной парадигмы истории.

Те же тенденции прослеживаются и в герменевтической традиции, акцентирующей внимание на культурных ценностях. Потребность человека в ценностях, его неспособность удовлетвориться простым приспособлением к среде обитания, необходимость в смысловом оформлении окружающего его мира при этом абсолютизируется так же, как ценность удовлетворения физических и социальных потребностей у позитивистов. Герменевтика сосредоточивается на "понимании" этих смыслов, упуская из виду или отодвигая на задний план объективные свойства материальных носителей этих смыслов. Предел вновь превращается в основание теории. Родовая сущность человека снова подменяется, но не социальной, а культурной его сущностью. Понятие цивилизации, на этот раз открыто, вновь отодвигается на задний план. Отчасти это способствовало относительно объективному подходу к чужим ценностям, которые воспринимались не через призму собственных, а сами по себе. Но эта объективность уничтожалась релятивизмом, который Ф. Ницше охарактеризовал как "историческую болезнь"28. Акцентирование альтернативности исторического процесса суживало восприятие реального течения времени из прошлого в будущее. Историк схватывал в нем лишь связь современной культуры с традицией, дифференцирующую тенденцию, не заме¬

26

чая тенденции интегрирующей, представленной устремленностью времени в будущее, ограничивал себя ролью фиксатора смыслов, устраняясь от роли создателя новых, формирующихся смыслов. Это было связано с природой культуры, как объекта исследования, с ее укорененностью в традиции, в прошлом. Но при этом игнорировалась главная, творческая функция культуры, и историк, поставивший культуру в центр своего внимания, сам оказывался на ее обочине. Разрыв прошлого и будущего делал ущербным немецкий историзм, как ограниченность поля зрения делала ущербным прогрессизм позитивистов. История для классической герменевтики оказывалась "игрой в бисер", по-своему стоившей "измерения в попугаях". Несомненно, что для немецких историков это было связано с их стремлением духовно отстраниться от того периферийного положения, которое занимала Германия XVIII-XIX вв. в системе европейской цивилизации, вернуться к воспоминаниям о ее центральном положении в Европе в средние века. Характерно, что наследие этой традиции активно используется фундаменталистами в третьем мире, мечтающими о возрождении своих стран как центров цивилизаций29.

Трудности исторического синтеза, образование парадигмальной дихотомии общество-культура привело к начавшемуся еще в XIX в. общему кризису исторической теории. Он был оборотной стороной кризиса модернизации, выявившего невозможность непосредственного разрешения экзистенциальных проблем человека в буржуазном обществе. В этих условиях позитивистская и герменевтическая традиции предложили свои решения проблемы человека, основанные на свойственном им толковании его как существа общественного или культурного. В позитивистской традиции даже в этих условиях сохранилась воля к совершенствованию человека и внешнему, общественному разрешению его внутренних проблем. Поэтому рационализм позитивизма постоянно воспроизводился через социальный романтизм и столь же постоянно "соскальзывал" в него, замыкаясь на утопической традиции нового времени. Социология О. Конта, несмотря на субъективное желание последнего дать сбалансированный подход к идеям прогресса и порядка, была бы невозможна без волевого, утопического импульса Сен-Симона. В то же время позитивистская наука с ее стадиальным делением истории, социальным оптимизмом и верой в законосообразность прогрессивного движения человечества явилась средой развития марксистских взглядов на историю.

Марксистское деление философии на диалектический и исторический материализм было реверансом в сторону немецкой научной традиции с ее противопоставлением наук о природе и наук о духе. Трактовка естественно-исторического как социально-исторического открывала марксизму дорогу к исследованию форм сознания, порожденных общественной реальностью, т.е. к своего рода "пониманию" исходных импульсов человеческого поведения, позволяла не смеши¬

27

вать природно-средовые влияния и сферу собственно-человеческой, общественной жизни. Но главным образом это деление было предназначено для того, чтобы компенсировать разрыв между трезвостью диалектической логики и романтизмом "научного коммунизма". Во всяком случае в марксизме XX в. эта функция стала главной, естественно-исторический подход был замкнут на проблему революции, а вопросы воздействия среды и специфики форм сознания оттеснены на периферию марксистской теории, в анклав "азиатского способа производства", являвшийся чем-то вроде аппендикса в этом самодостаточном организме. Теоретически развитие в сторону исторического синтеза не было здесь невозможно, что доказывают хотя бы работы советских историков 1960-80-х годов30. Но для его реализации требовалось занять более твердую позицию по отношению к социальному романтизму, по-иному решить проблему о достижимости для человека абсолютных результатов деятельности, лишить марксизм его формы "вырожденной религии" (А.Ф. Лосев). Отчасти это движение наметилось во французской марксистской мысли, активно взаимодействовавшей со школой "Анналов". Оно сопровождалось выдвижением проблемы "азиатского способа производства" в центр научных интересов. Однако мифологизаторский подход, волевая деформация исторического знания оказались столь неотъемлемы от марксизма, что отход от социального романтизма подрывал самоидентификацию теории, способствовал растворению границ различных версий исторического синтеза. Марксизм, как и позитивизм, сохраняет свое лицо, пока в нем существует четкое, нормативное представление о будущем, пока это представление структурирует (и примитивизирует) воспроизводящиеся в рамках этих доктрин представления о прошлом31.

В герменевтической традиции XIX в. из-за неполной ее секуляризации представление о греховности человека, недостижимости для него абсолютных результатов деятельности было сохранено, но именно оно подавляло волевой импульс историка. Перспективы выхода из модернизационного кризиса рассматривались пессимистически, на первый план выходила задача сохранения традиции как живой связи времен, общинности как альтернативы зарождавшемуся массовому обществу. Представления о смысле истории как божественном плане к концу века казались преодоленными, историческая наука была слишком секуляризована, чтобы принять их32. Сыграло свою роль и представление об отсутствии общественной или индивидуальной гарантии спасения, характерное для протестантизма, его фатализм. Все это не могло не отразиться на волевом импульсе исторического познания, если он и появлялся. Примером этого была историческая концепция О. Шпенглера, сохраняющая отчасти свое значение и поныне как предтеча цивилизационного синтеза А. Тойнби. Воля стала для Шпенглера центральным понятием его метаистории, основой исторического мышления. С одной стороны, это свидетельствовало о необходимости преодоления узких рамок немецкого историзма и герменевтики. Но с другой, проявления этой воли оказывались иррациональными и

28

неспособными стать основой универсального, научного знания. Т.Б. Стронг отмечала, что в рамках концепции Шпенглера "можно было представить себе историческую литературу, которая не имела бы в себе ни капли обыкновенной эмпирической правды, и тем не менее могла бы претендовать на объективность"33. Воля у Шпенглера привела к вытеснению теоретической формой эмпирического содержания. Последнее было связано с тем, что воля Шпенглера, как и воля Ницше - это воля отчаяния, паническая реакция на кризис ценностей. О. Шпенглер писал: "Мы не верим во власть разума над жизнью. Мы чувствуем, что жизнь одолевает разум... Из оптимистов мы стали скептиками... Интересуясь прошлым и настоящим, как историей, будущее мы оставляем судьбе, которая не определяется причинами, которая из идей и воль формирует разнообразие культуры"34. Соответственно в истории он искал не причину, не смысл, а красоту, ибо история - это судьба. Ритмы судьбы у него замещали кантовскую идею "божественного плана" как основу целостности немецкого историзма, а ее непредсказуемость отражала фатализм протестантизма. Одновременно "философия жизни" Ф. Ницше и О. Шпенглера противостояла историзму и разрушала его. Она стала теоретическим обоснованием нацизма, противопоставившего понятию культуры как исторической парадигме понятия воли и власти. Причем столь разрушительной ее делала именно близость традиции историзма. В рамках концепции Шпенглера завершались процессы, начавшиеся в рамках этой концепции. Ф. Егер и И. Рюзен в частности утверждают, что понятие "культура" было дискредитировано уже самим историзмом35. Это отношение напоминает связь позитивизма и марксизма. Так же у современных неомарксистов оказалось в состоянии кризиса понятие "общество". И. Уоллерстейн идет до конца, критикуя это понятие как основу парадигмы и призывая отказаться от самого термина36. Марксизм и "философия жизни" стали таким образом формами кризиса не только позитивистской и герменевтической традиций, но и социальной и культурной парадигм исторической науки, тупиковыми стадиями развития этих двух направлений, судьба которых напоминает о необходимости настоящего, полномасштабного исторического синтеза.

Конечно, как и все абстракции, разделение позитивизма и герменевтики по принципу "воли" относительно. Позитивизм - это не только расширительное толкование традиции естественных наук нового времени как опытного знания, но и своего рода результат социальных экспериментов европейской истории, и в этом качестве - объективное знание. Прогресс науки и промышленности, индивидуального развития человека - факты истории мировой цивилизации. Но это знание существенно ограничено рамками опыта, некритическим, субъективным восприятием его масштабов и глубины. Оно ориентировано на преобразование среды и удовлетворение потребностей человека, но не учитывает, что среда не может быть преобразована целиком, а потребности человека никогда не могут быть удовлетворены

29

полностью. В этом - тупик не только марксизма, но и неопозитивизма, в том числе его синтезных моделей, ориентированных на анализ менталитета как предпосылку герменевтического "понимания" истории. Расширение границ опыта и связанное с этим разочарование подрывают волевое основание неопозитивистского исторического синтеза. Это видно на примере истории школы "Анналов", огромные достижения которой не должны заслонять присутствие сил, постепенно уничтожающих предпосылки данной версии исторического синтеза. Само рождение журнала "Анналы" было связано с отходом от тотального синтеза А. Бэрра и заменой свойственного последнему телеологизма на интеракционизм. Дальнейшее развитие школы от Л. Февра и М. Блока к Ф. Броделю как представителю ее второго поколения сопряжено с отходом от поссибилизма, делающего акцент на активности человека, к концепции "большой временной продолжительности", в рамках которой гораздо больший упор делается на активность среды обитания, а человек остается пленником условий своей жизни. Субъективное стремление Ф. Броделя к "целостной истории" не было подкреплено в достаточной мере верой в прогресс, и синтез оказался возможным лишь на островке, "вечного прошлого", а история событий как поле проявления человеческой субъективности утратила статус "настоящей" истории. Структурализм стал для Броделя внешней скрепой распадающегося синтеза, но оказался не приспособленным для этой роли, так что попытки третьего поколения школы "Анналов" к расширению и диверсификации поля исторических исследований разрушили синтез как принцип исторических изысканий на множество мелких попыток параллельного изучения действия различных факторов. В результате было раздроблено ранее единое поле исторических исследований и было поставлено под сомнение дальнейшее существование школы "Анналов", у которой отсутствует четвертое поколение, т.е. будущее37. Не трудно предсказать подобную же судьбу другим смелым попыткам исторического синтеза на модернизаторско-либеральной основе, подобных идеям Ф. Фукуямы.

В то же время в рамках традиционной герменевтики всегда оставалось место для воли историка. Однако это была созерцательная воля, не способная стать основой исторического синтеза, в полной мере восстановить историческую связь. Но порой и у немецких историков появлялось отвращение к роли "евнуха в гареме истории"38. Под влиянием этого чувства создавалась традиция, существовавшая в рамках немецкого историзма, но одновременно стремившаяся к его преодолению. Своеобразие этой традиции синтеза заключается в том, что все крупнейшие ее представители: историки гёттингенской школы, И.Г. Гердер, И.Г. Дройзен и М. Вебер в той или иной мере противопоставляли себя Просвещению и позитивизму. Причем со временем эта тенденция нарастала. Гёттингенская школа с ее представлением об историчности природы человека, Гердер с его подчеркнутым интересом к особенному, а не общему в развитии культур, к "духу народа", Дройзен со своим последовательным разведением логического и исто-

30

рического, Вебер с его неприятием оценочных суждений и "профессионального пророчества" историков на первый взгляд кажутся сторонниками крайней версии немецкой традиции, а не сторонниками исторического синтеза39. Во всяком случае во Франции движение навстречу немецкой теории истории шло гораздо более осознанно и открыто. Тем не менее, несмотря на внешнюю приверженность индивидуализации, их усилия были скорее направлены на установление меры проявления этого качества в немецкой историографии. Происходило это парадоксальным образом в конечном пункте разведения общего и особенного, исторического и логического, понимания и объяснения. Акцентируя внимание на одной стороне дихотомии, историки обнаруживали свою неспособность понять историческую реальность без учета воздействия другой стороны. "Понимание" исторических индивидов как носителей определенной культуры пришлось дополнить методами объяснения, анализом системы, в которой эти индивиды действуют. Систематическое отрицание родства с позитивистской традицией сопровождалось столь же систематическим усвоением достижений последней. Немецкие историки не могли не чувствовать, что как бы они не старались сосредоточиться на смысле изучаемого прошлого, логика их собственного времени не может не воздействовать на процесс исследования, результаты которого в противном случае стали бы совершенно экзотичны и непонятны для современников как по форме, так и по содержанию. Проблема "временного горизонта", поставленная В. Дильтеем и понятие "идеального типа", созданное М. Вебером, были инструментами, возникшими в ответ на новые задачи, которые ставило перед историком историческое познание, зародышами немецкой версии исторического синтеза. В то время как позитивисты искали пути ограничения рационалистической односторонности своего подхода, в немецкой исторической традиции велись поиски путей ограничения интуитивизма и иррациональности классической герменевтики.

Наследие немецкой исторической науки становится особенно важным сейчас, когда в позитивистской и неопозитивистской традиции исчерпывается волевой импульс, когда глобальные кризисы, порожденные современной цивилизацией создают картину "конца истории", культура постмодернизма уверяет, что человек плох по природе, а гуманизм, рожденный Возрождением и Просвещением, мертв40. В этих условиях мифологизаторская сущность позитивизма проявляется в признании неопозитивизмом мифа как инструмента познания, в попытках погружения в чуждые собственной традиции мифы и в мифологизаторском подходе к остаткам рационалистического знания, которое в свою очередь трактуется субъективистски, как один из возможных мифов. В условиях наступления форм традиционного сознания на историческую науку немецкий историзм мобилизует накопленные средства для сопротивления этой тенденции, проявляет волю, которая в сущности является отражением воли человечества к выживанию в условиях глобального кризиса.

31

Главным и наиболее эффективным из этих средств представляется осознанный подход немецких обществоведов к проблеме исторического времени. Еще Я. Буркхардт подчеркивал, что предметом изучения историка является не просто прошлое, а "прошлое, которое тесно связано с настоящим и будущим"41. О. Шпенглер поднялся до осознания того, что соединение времени историка и времени истории - это активный процесс, на который влияет как культура, так и субъективность историка42. Дальнейшее развитие эта мысль получила в 1970-е годы у Р. Козеллека, поставившего вопрос о том, "как, в данном настоящем, связаны временные измерения прошлого и будущего", а также у Н. Люманна, охарактеризовавшего историю как "временной горизонт, который всегда указывает на другой горизонт - будущего"43. Тем самым было творчески освоено представление об исторических альтернативах, исторических модальностях, разведено прош’ое нашего собственного настоящего и прошлое, являвшееся настоящим, скажем, какого-то африканского племени или греческого полиса, из которого наше настоящее непосредственно не вытекает и с которым не взаимодействует; разведено настоящее как прошлое желанного для нас будущего и прошлое некоего реального будущего. Объектом исторического исследования стал "перевал во времени", процесс реорганизации прошлого и будущего по отношению к настоящему. В этом качестве, например, Р. Козеллек изучал европейское Просвещение44. Следствием такой постановки вопроса был вывод о множественности стратегий историка по отношению к исторической реальности и самое главное - о множественности его волевых проявлений, в числе которых изучение прошлого как предпосылки собственного настоящего является не единственным, а лишь самым простым вариантом. Легко видеть, что исторический горизонт как "горизонт ожидания" в зависимости от стратегии развития общества может быть помещен в самые разные позиции. При этом уверенность в правильности наличной стратегии ведет к перемещению этого горизонта ожидания в будущее, экстраполированное из настоящего (для революционера - отрицающее настоящее). Разочарование в существующей стратегии ведет к перемещению горизонта ожидания в область "не нашего" прошлого, не реализованных пока в широком масштабе, спящих исторических альтернатив45. Целью такой операции может быть как побег в прошлое, использование экзотических исторических реалий историком как персонального духовного убежища, или же - как поиск возможных исторических предшественников для возможного будущего, в котором оказались бы разрешаемыми проблемы настоящего, т.е. позиция историка при этом может быть как пассивной, так и активной. Если пассивная позиция предполагает редукцию языка науки к смыслам культуры-убежища и не ведет к историческому синтезу, не предполагает вторжения в область познавательного кризиса, то активная позиция создает условия для такого вторжения, для построения теории цивилизаций, для взаимодействия смыслов локальных культур и конструируемых в процессе выработки стратегии будущего

32