Text

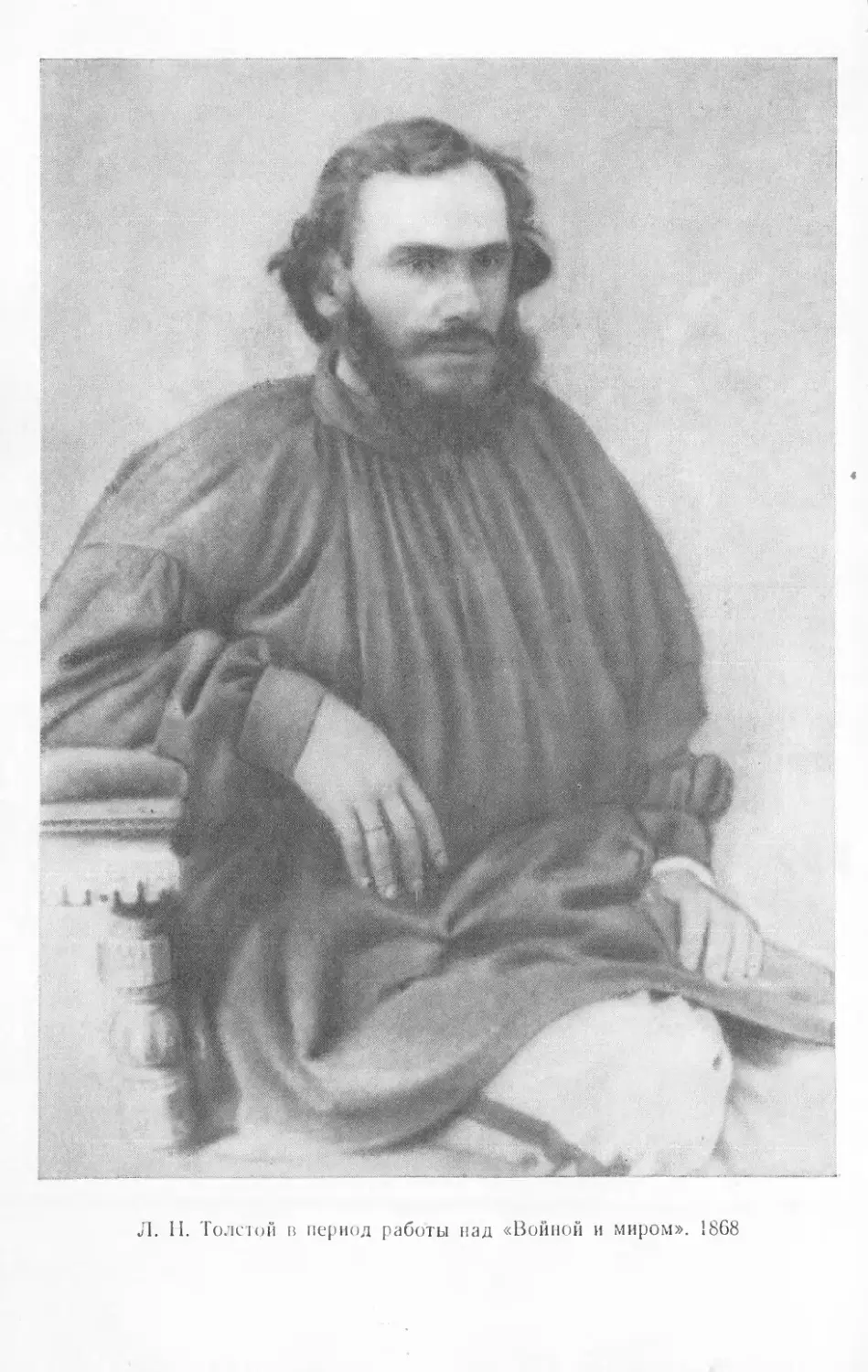

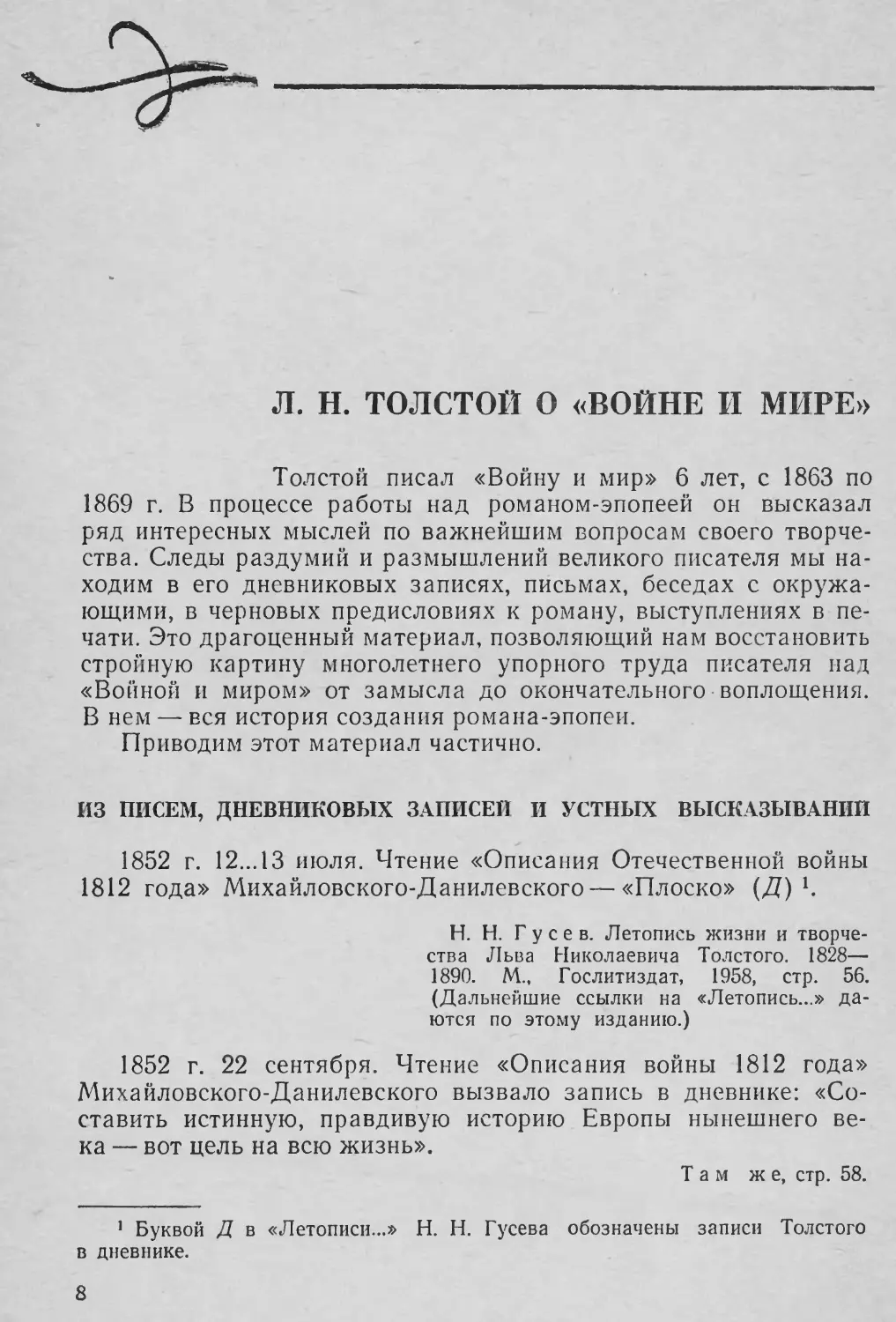

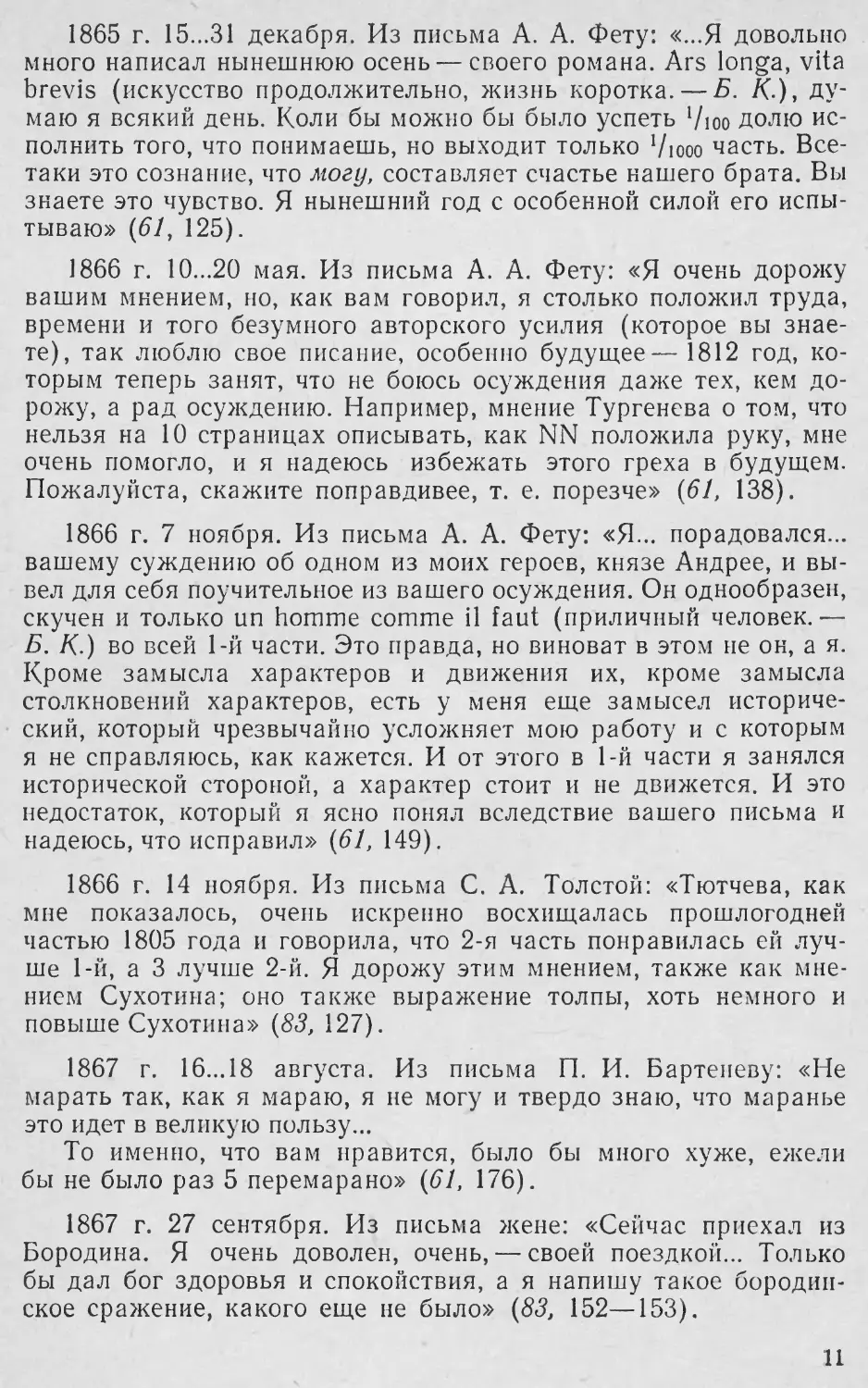

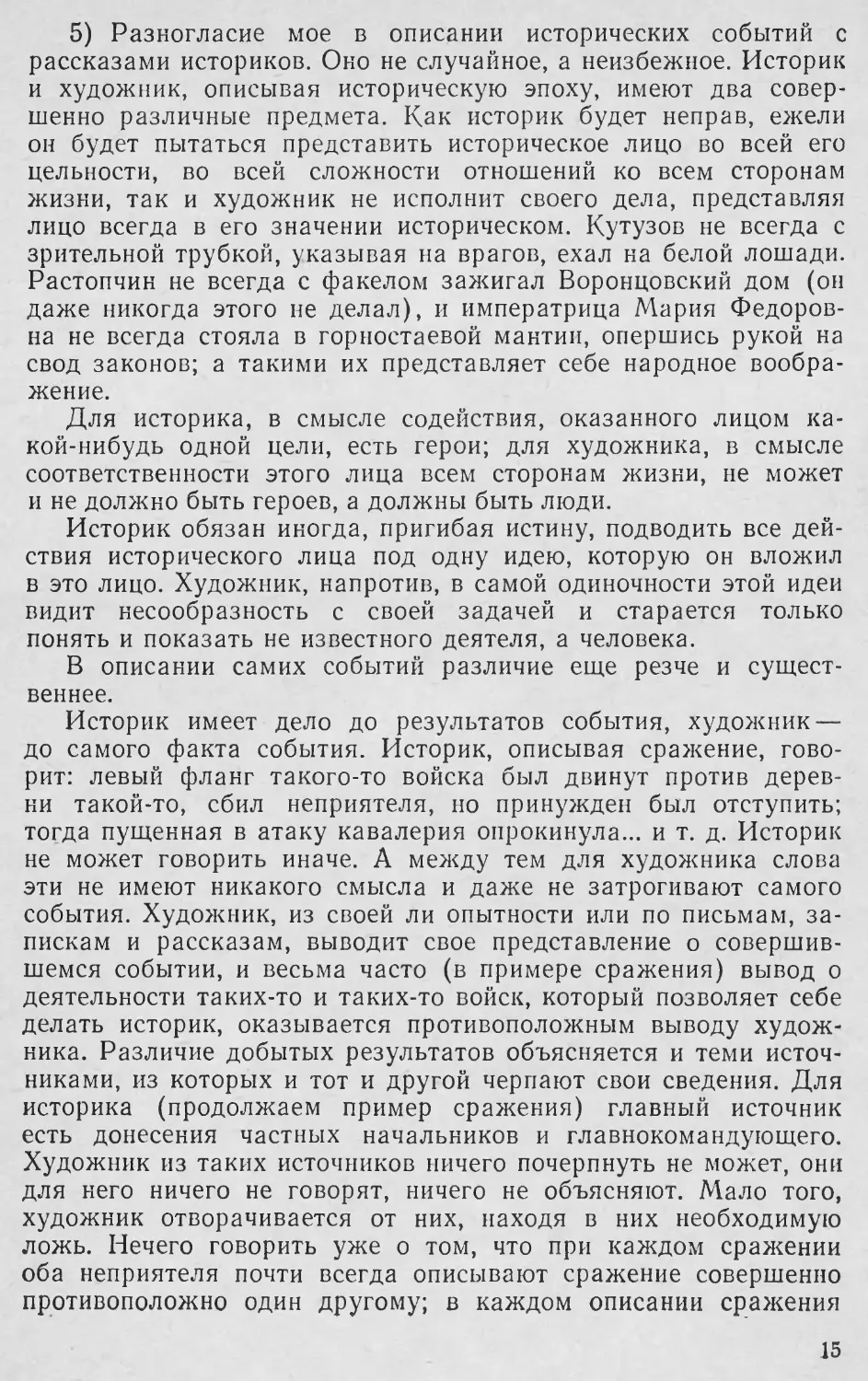

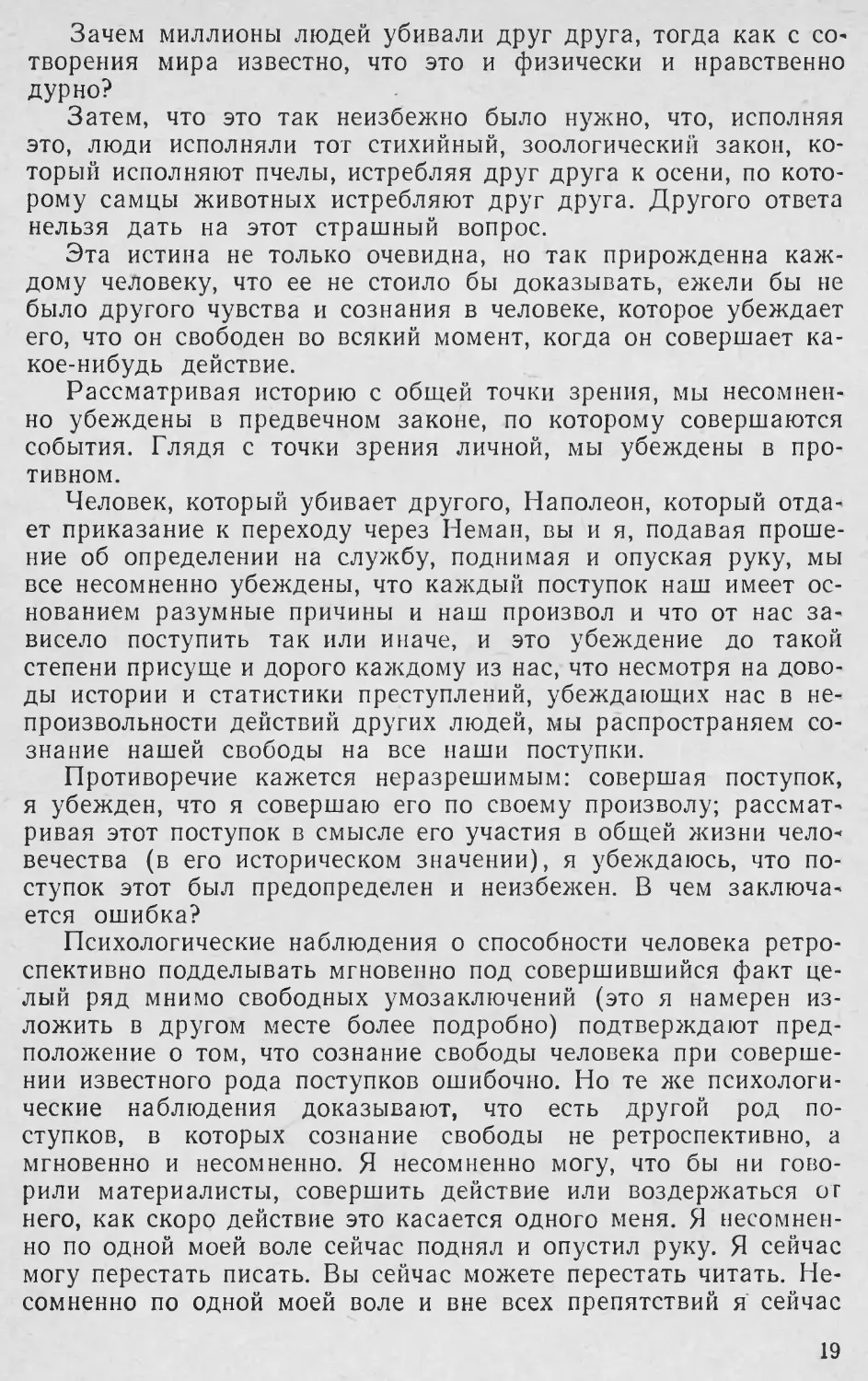

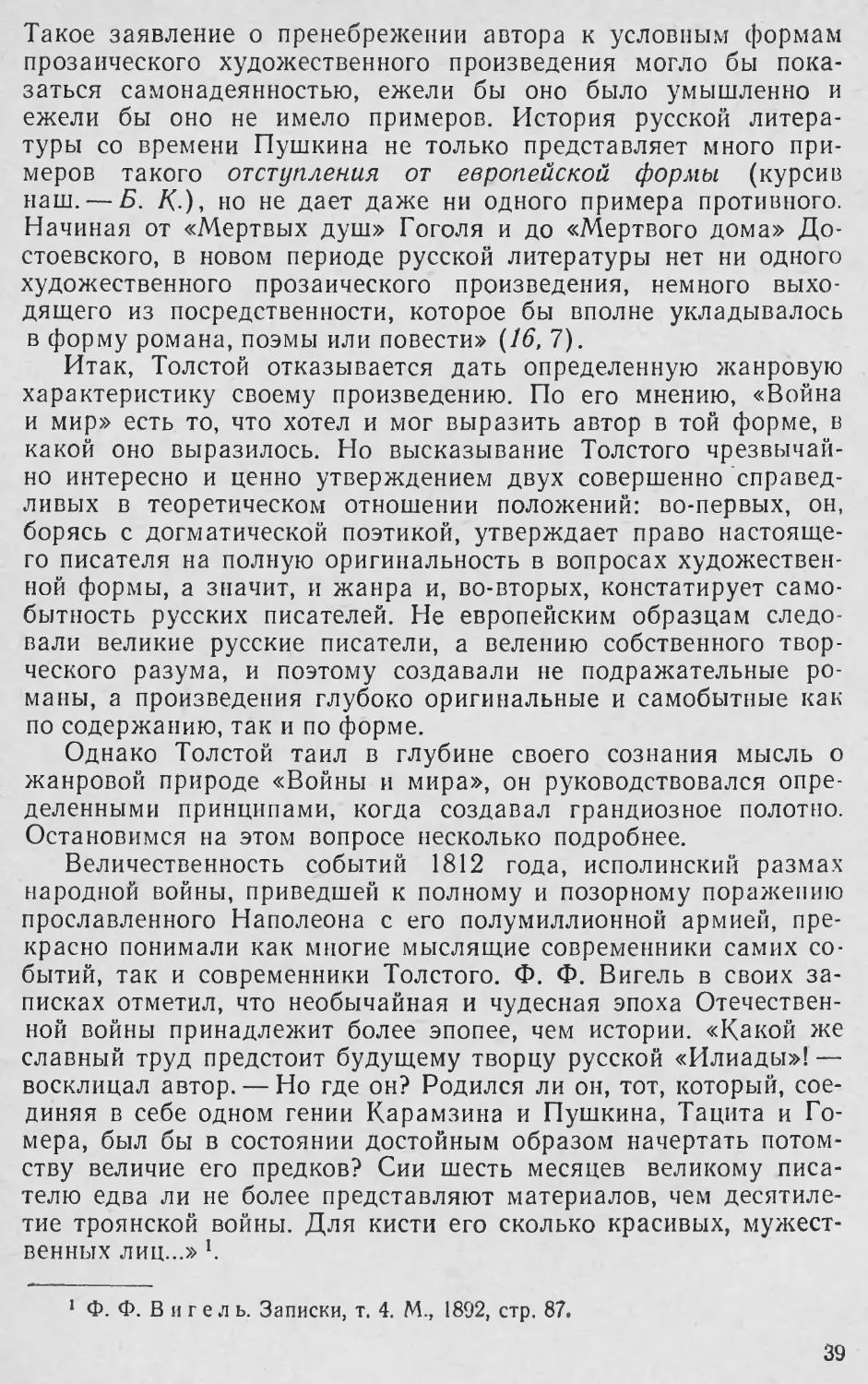

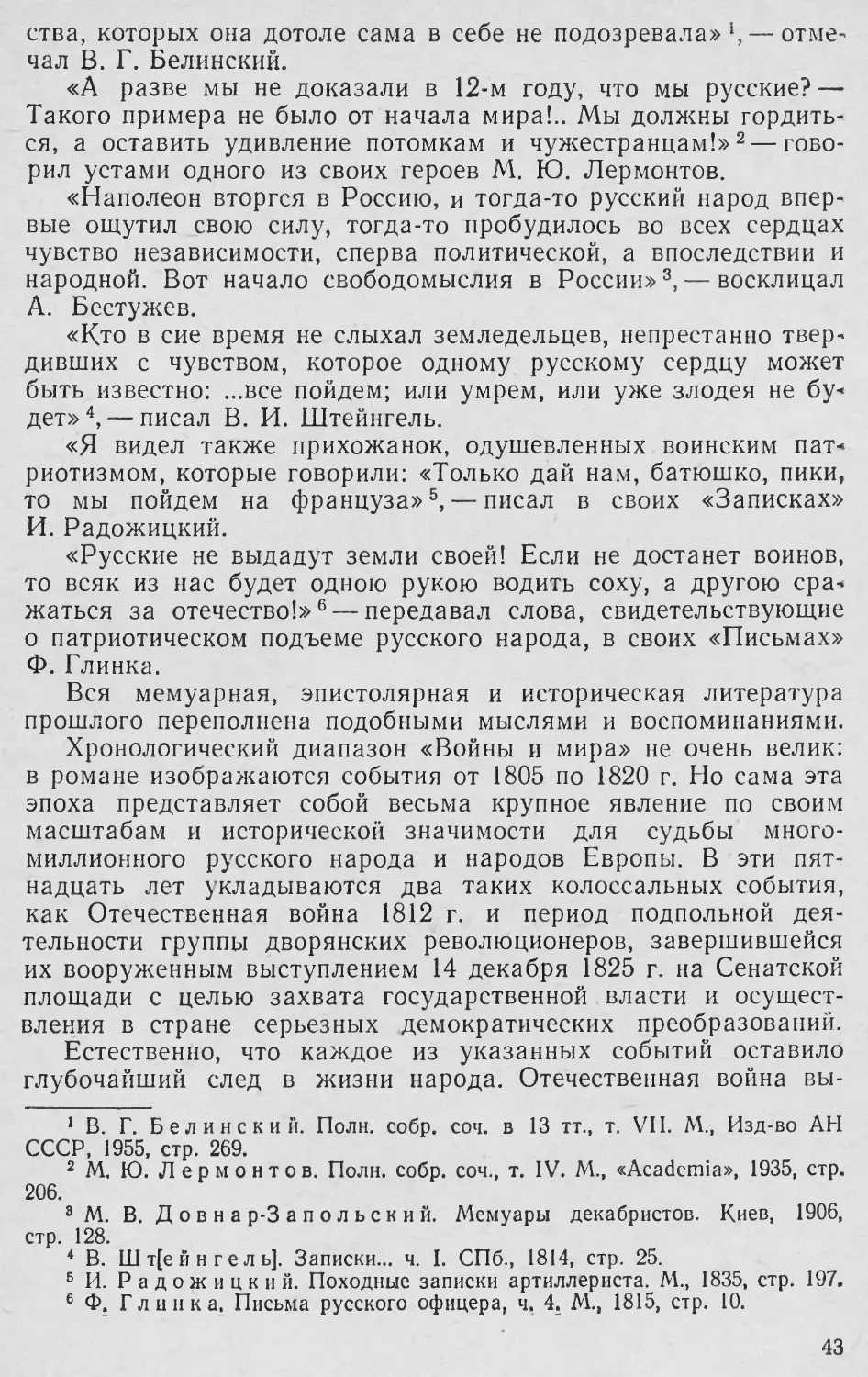

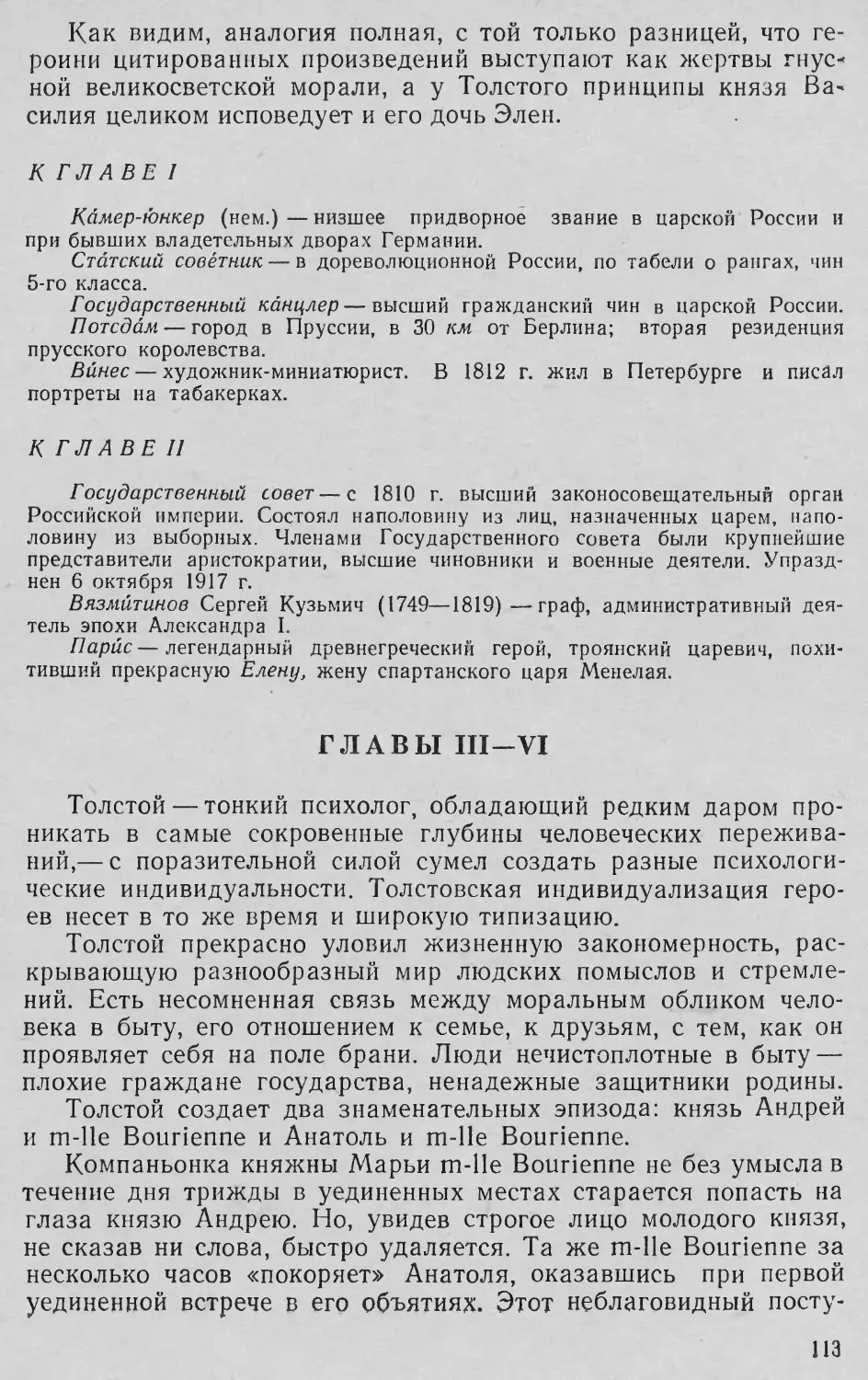

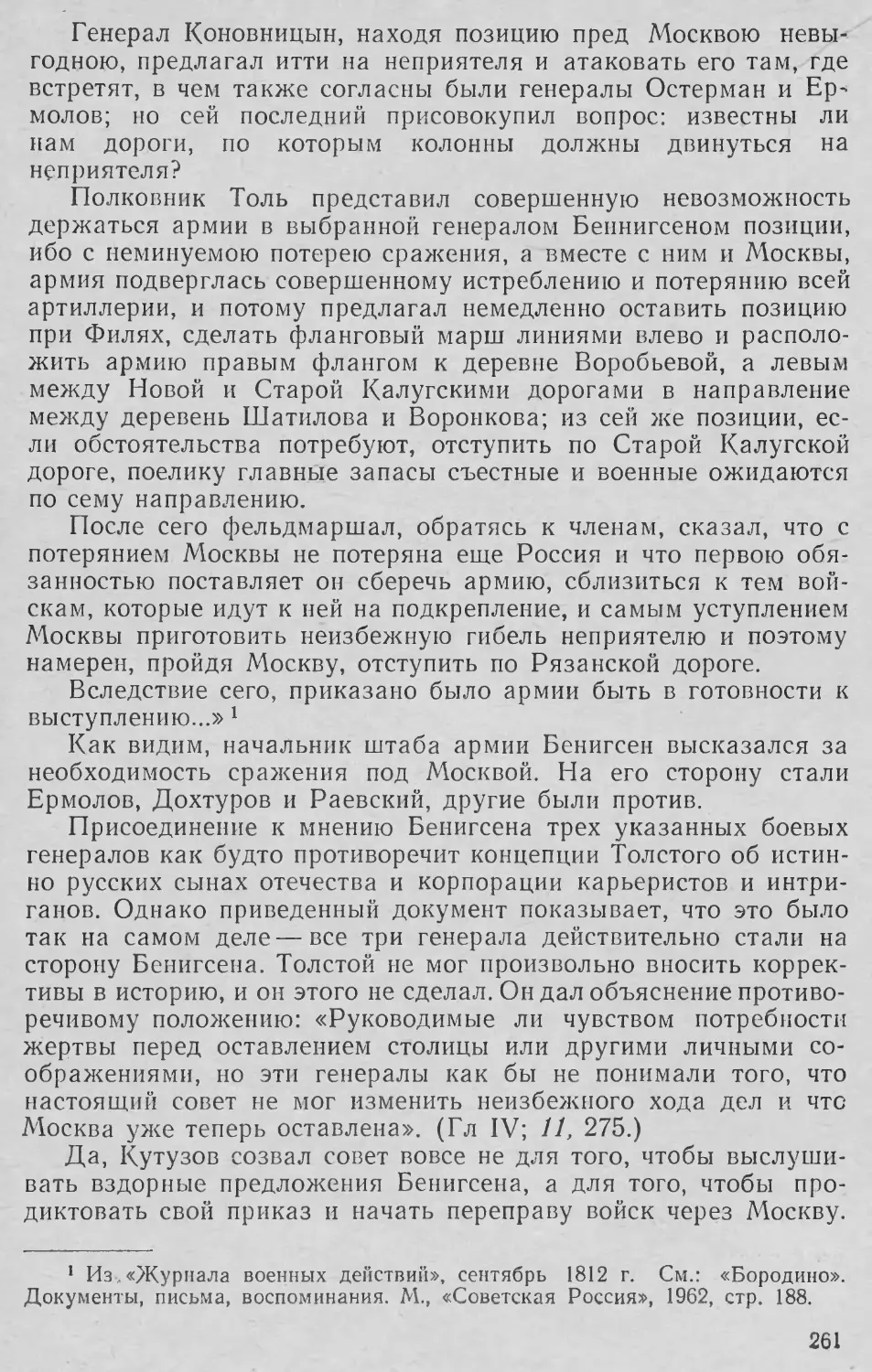

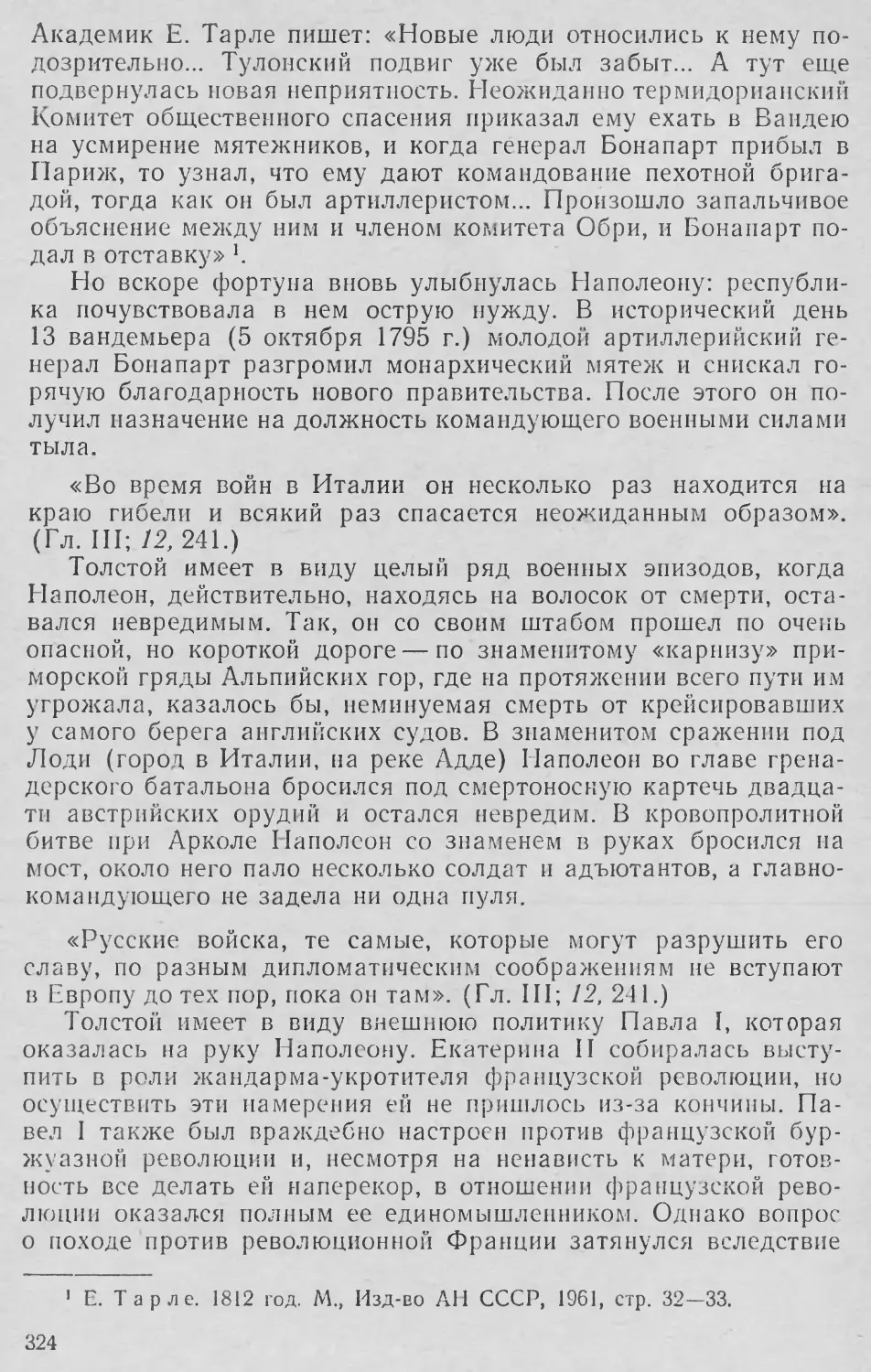

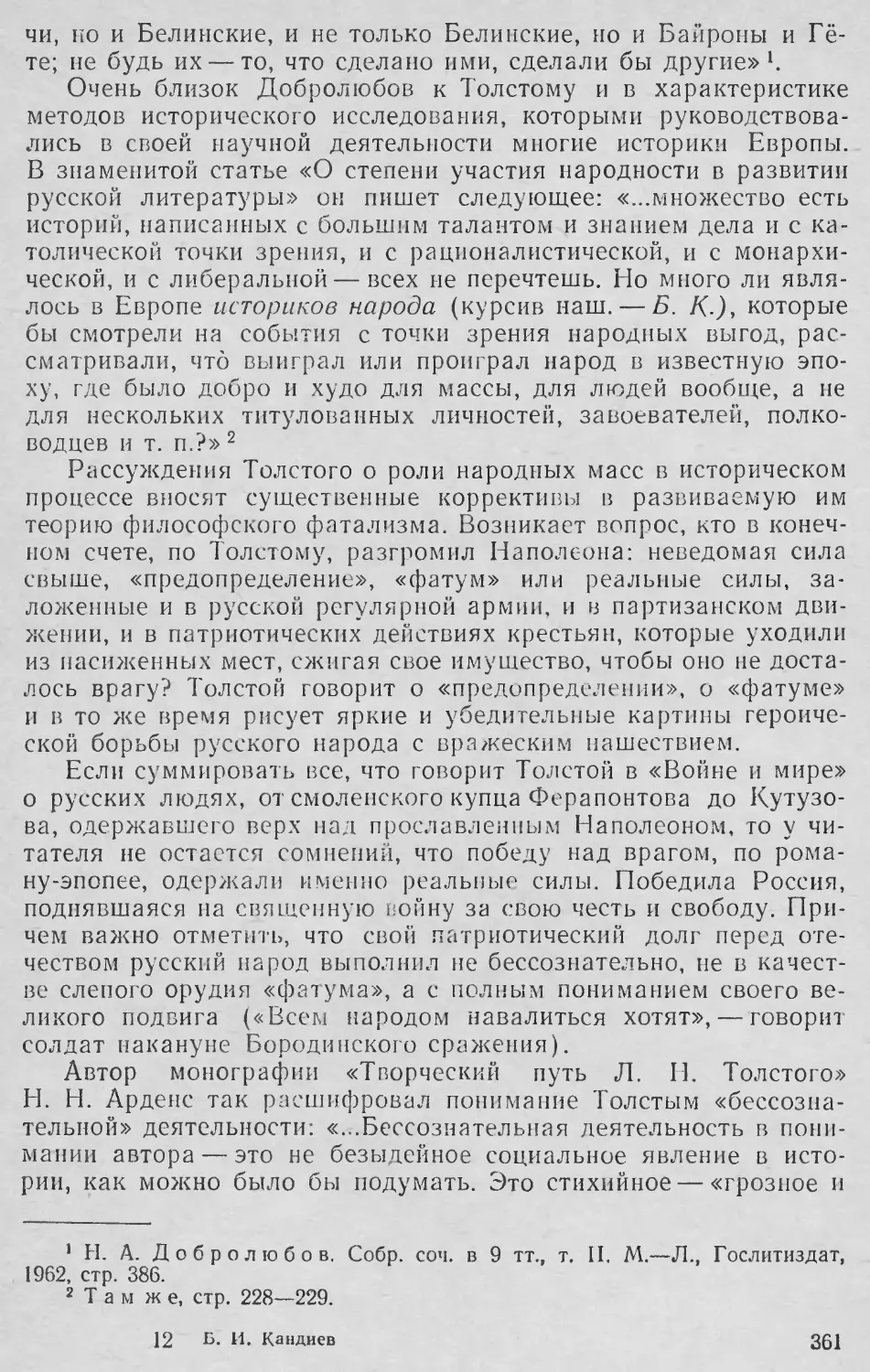

JI. H. Толстой в период работы над «Войной и миром». 1868

РОМАН'

ЭПОПЕЯ

Л.НТОЛСТОГО

„ВОЙНА

И МИР"

КОММЕНТАРИЙ

библиотека

К Э М з

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОСКВА 1967

Книга предназначена для учи-

телей средней школы и студен-

тов филологических факульте-

тов высших учебных заведений.

7-2-2

БЗ № 73— 1966 —№6

ПРЕДИСЛОВИЕ

Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир» —

грандиозное полотно об одном из наиболее сложных периодов

отечественной истории. В нем многосторонне и исторически досто-

верно изображается Отечественная война 1812 г., прослеживает-

ся развитие военных событий с 1805 по 1812 г., рисуются карти-

ны русской жизни за пятнадцать лет.

Максим Горький в очерке «В. И. Ленин» приводит интерес-

ные мысли великого вождя пролетарской революции о Толстом

как авторе «Войны и мира».

Горький пишет:

«Как-то пришел к нему и —вижу: на столе лежит том «Вой-

ны и мира».

— Да, Толстой! Захотелось прочитать сцену охоты... А чи-

тать— совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал

вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся

в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это,

батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно? До

этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого» Г

Приведенные мысли Ленина об авторе «Войны и мира» от-

носятся или к декабрю 1919 года, или к началу 1920-го1 2. К этому

времени Лениным были уже написаны знаменитые статьи, в ко-

торых дан глубокий анализ деятельности Толстого в более позд-

1 М. Горький. Собр. соч. в 30 тт., т. 17. М., Гослитиздат, 1952, стр.

38—39.

2 См. «Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. 3. 1917—1929.

М., Изд-во АН СССР, 1959, стр. 152-153.

3

ний по сравнению с «Войной и миром» период. О писателе было

сказано: «...Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько

великих вопросов, сумел подняться до такой художественной

силы, что его произведения заняли одно из первых мест в миро-

вой художественной литературе» Г

Такйм образом, можно сделать вывод: характеристика Тол-

стого как писателя, рядом с которым некого поставить в Европе,

возникла не вдруг в сознании Ленина, не была экспромтом, а

явилась итогом долгих раздумий.

Как видно из воспоминаний Горького, непосредственным

стимулом к высокой ленинской оценке Толстого послужило чте-

ние «Войны и мира» и горьковских заметок «Лев Толстой»

(«...Ночью прочитал вашу книжку о Толстом»). Ленин говорит

об авторе «Войны и мира» как о явлении феноменальном, сверхче-

ловеческом: «глыба», «матерый человечище». Эта характеристи-

ка многократно перекликается и с высказываниями о Толстом

М. Горького, широко представленными в упомянутой статье.

Горький любуется руками Толстого: «У него удивительные

руки — некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки

исполненные особой выразительности и творческой силы. Веро-

ятно, такие руки были у Леонардо да Винчи»1 2 (здесь и дальше

курсив наш. — Б. К.).

Горький сравнивает Толстого с былинными богатырями. Го-

воря о том, что Толстой часто ставит перед собеседниками нео-

жиданные, трудные и замысловатые вопросы, Горький замечает:

«Это — озорство богатыря: такие игры играл в юности своей

Васька Буслаев...»3.

То же сравнение и по поводу особенности мышления Тол-

стого: «Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок,

чтоб придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Ва-

силий Буслаев, он вообще любил прыгать...»4.

Горький говорит о монументальности личности Толстого:

«...Есть в нем что-то от Святогора-Богатыря, которого земля

не держит. Да, он велик!»5.

И в другом месте: «...Как много жизни обнял этот человек,

какой он, не по-человечьи, умный и — жуткий»6.

Статья заканчивается многозначительным восклицанием:

« — Этот человек — богоподобен!»7.

Такая характеристика Толстого, прозвучавшая в устах двух

великих представителей социалистической культуры, конечно,

1 В. И. Л е и и и. Поли. собр. соч., изд. 5, т. 20, стр. 19.

2 М. Горький. Собр. соч. в 30 тт., т. 14. М., Гослитиздат, 1951,

стр. 254.

3 Та м же, стр. 266.

4 Т а м же, стр. 279.

5 Та м же, стр. 280.

6 Та м же, стр. 284.

7 Т а м ж е, стр. 300.

4

прежде всего ассоциируется с оценкой его как автора грандиоз-

ного романа-эпопеи «Война и мир». И действительно, создание

произведения, проникнутого большим патриотическим чувством,

глубокого и обширного по содержанию, несравненного по худо-

жественным достоинствам, предполагало не человека, а «челове-

чище», было под силу лишь писателю-исполину.

Изучение творческой истории «Войны и мира» позволяет уви-

деть, сколько глубоких раздумий и поисков, какой научной доб-

росовестности в изучении исторических трудов, архивных, мему-

арных материалов, какого высокого полета творческой фантазии,

какой острой, меткой наблюдательности над жизнью современ-

ного общества и тонкого проникновения в прошлое потребова-

лось от Толстого, чтобы все это впитать в себя, органически

слиться с изображенной эпохой.

Все изученное, продуманное и прочувствованное писателем

предстало в «Войне и мире» в виде сотен живых героев, в гале-

рее прекрасных исторических, батальных и жанровых картин.

О титаническом труде Толстого над «Войной и миром» сви-

детельствуют прежде всего сохранившиеся рукописи с бесконеч-

ной правкой. Их свыше 5000 страниц. Черновые редакции и ва-

рианты «Войны и мира» составляют три тома (13, 14 и 15-й

тома юбилейного издания) —1600 страниц. Один из исследова-

телей творческой истории романа-эпопеи насчитывает пятнад-

цать вариантов его начала

Какой нужно было обладать волей к творчеству, чтобы, не

страшась ни грандиозности замысла, ни трудности его вопло-

щения, твердо и настойчиво идти к намеченной цели! Идти

через временные срывы и разочарования, через случайные непо-

ладки и неудачи, всегда коварно подстерегающие писателя и

при малейшем ослаблении воли сводящие к нулю все его гран-

диозные планы. С Толстым этого не случилось и не могло слу-

читься. Он был одним из тех писателей, которые счастливо

сочетают в себе гениальность дарования с исполинской трудо-

способностью. Да, рядом с Толстым как романистом в Европе,

действительно, поставить некого!

Мысль Ленина, что Толстой как писатель не имеет себе рав-

ных в Европе, широко перекликается и с утверждениями круп-

нейших русских и европейских писателей. Сошлемся лишь на не-

которые из них.

В феврале 1868 г. в письме к П. В. Анненкову Тургенев пи-

сал о «Войне и мире»: «...Есть в этом романе вещи, которых,

кроме Толстого, никому в целой Европе не написать...» 1 2

1 См. работу Э. Е. Зайденшнур «История писания и печатания «Войны и

мира» в т 16 Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого (юб. изд.).

2 И. С. Тургенев. Собр. соч. в 12 тт., т. 12. М., Гослитиздат, 1958,

стр. 386.

5

Ромен Роллан, приветствуя переводы книг Толстого во Фран-

ции, восторженно говорил: «За несколько месяцев, за несколько

недель нам открылись творения необъятно великой жизни, в ко-

торых отразился целый народ, целый неведомый мир... Никогда

еще в Европе не звучал голос, равный ему по силе»1; «Войну и

мир» Роллан считал образцом современной эпопеи.

Чтение романа-эпопеи Толстого привело английского писа-

теля Джона Голсуорси к заключению, что «Война и мир» —

«лучший роман, какой когда-либо был написан» и что «ни один

другой повествователь не может дать более непосредственного

ощущения реальной жизни»1 2.

Ленинская мысль о величии автора «Войны и мира» прозву-

чала и в высказывании одного из крупнейших советских писателен

М. А. Шолохова: «Лев Толстой навсегда останется в русской и

мировой литературе величавой, недосягаемой вершиной»3.

Примечательно высказывание Ленина: «...До этого графа

подлинного мужика в литературе не было» — и то, что выска-

зывание это связано именно с «Войной и миром»4, хотя, конеч-

но, здесь имелись в виду и такие произведения, как «Утро по-

мещика», «Поликушка», «Анна Каренина», «Воскресение» и мно-

гие другие, в которых с поразительной глубиной дана психология

целой галереи крестьян дореформенного и пореформенного пе-

риодов,

Известно, что Толстой, прежде чем приняться за «Войну и

мир», занялся серьезным изучением эпохи, штудированием до-

кументов и материалов, которыми располагала историческая,

мемуарная и эпистолярная литература того времени. В статье

«Несколько слов по поводу книги «Война и мир» Толстой писал:

«Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические

лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых

у меня во время моей работы образовалась целая библиотека

книг...»5.

Документальным источникам Толстой придавал огромное

значение. В той же статье он подчеркнул: «...Художник не дол-

жен забывать, что представление об исторических лицах и собы-

тиях, составившееся в народе, основано не на фантазии, а на

1 Р о м е н Роллан. Собр. соч. в 14 тт., т. 2. М., Гослитиздат, 1954,

стр. 219, 220.

2 Цит. по кн.: Т. Мот ыл ев а. О мировом значении Л. Н. Толстого. М.,

«Советский писатель», 1957, стр. 520.

3 Цит. по кн.: «Государственный музей Л. Н. Толстого», М., 1955, стр. 208.

4 См. об этом в кн.: С. М. Петров. Исторический роман в русской ли-

тературе. М., Учпедгиз, 1961, стр. 71—77.

5 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений (юбилейное издание),

т. 16. М., Гослитиздат, 1955, стр. 13. Все дальнейшие ссылки на сочинения и

письма Толстого даются в тексте по этому изданию (курсивом обозначен

том, прямым шрифтом — страница).

6

исторических документах... а потому, иначе понимая и представ-

ляя эти лица и события, художник должен руководствоваться,

как и историк, историческими материалами» (16, 13).

Тверд и последователен был Толстой в осуществлении выра-

ботанного им принципа: в историческом произведении «быть до

малейших подробностей верным действительности» (73, 353).

В литературе не раз уже отмечалось, что основные персонажи

«Войны и мира» имеют реальных прототипов. Об этом говорится

и в нашей работе. Однако, чтобы предупредить возможные не-

доразумения, заметим, что мы везде имеем в виду использование

писателем прототипов только как первоосновы для создания

живых человеческих характеров. Толстой, как истинный худож-

ник, как писатель, умевший вдохнуть жизнь в своих героев,

творил, опираясь на впечатления от подлинных событий,

от живых людей. Лица, написанные с натуры, отмечал Толстой,

имеют «несравненную яркость в изображении» *. Но он никогда

не сводил творческий акт к простому фотографированию. В пись-

ме к Л. И. Волконской Толстой точно определил свое кредо в

этом вопросе. Он писал: «Я бы стыдился печататься, ежели бы

весь мой труд состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать,

запомнить» (61, 80).

Мы не исследуем в своей работе сложный процесс творческо-

го мышления Толстого, создания им художественных образов.

Это не диктуется профилем предлагаемой книги. Поэтому огра-

ничиваемся только констатацией факта использования писате-

лем того или иного прототипа.

В «Войне и мире» имеется большое количество вышедших

из употребления и трудных для понимания слов, много личных

имен, географических названий, наименований исторических яв-

лений, событий (войн, сражений, революций, общественных пред-

приятий), названий армий, полков, учреждений и т. п. Ко все-

му этому материалу в пособии даются соответствующие коммен-

тарии. (Давая порой пояснения к словам, значение которых

известно учителю и студенту, мы имеем в виду использование

этих пояснений в работе со школьниками в целях уточнения

понятий, смысл которых может быть известен учащимся лишь

приблизительно.)

Завершается пособие библиографией по «Войне и миру».

Автор с благодарностью примет от преподавателей вузов и

средних школ замечания и советы для дальнейшего совершен-

ствования книги.

1 «Толстовский ежегодник», изд. О-ва Толстовского музея в Петербурге

и Толстовского о-ва в Москве. М., 1912, стр. 59.

Л. Н. ТОЛСТОЙ О «ВОЙНЕ И МИРЕ»

Толстой писал «Войну и мир» 6 лет, с 1863 по

1869 г. В процессе работы над романом-эпопеей он высказал

ряд интересных мыслей по важнейшим вопросам своего творче-

ства. Следы раздумий и размышлений великого писателя мы на-

ходим в его дневниковых записях, письмах, беседах с окружа-

ющими, в черновых предисловиях к роману, выступлениях в пе-

чати. Это драгоценный материал, позволяющий нам восстановить

стройную картину многолетнего упорного труда писателя над

«Войной и миром» от замысла до окончательного воплощения.

В нем — вся история создания романа-эпопеи.

Приводим этот материал частично.

ИЗ ПИСЕМ, ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ И УСТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИИ

1852 г. 12...13 июля. Чтение «Описания Отечественной войны

1812 года» Михайловского-Данилевского — «Плоско» (Д) Ч

Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творче-

ства Льва Николаевича Толстого. 1828—

1890. М., Гослитиздат, 1958, стр. 56.

(Дальнейшие ссылки на «Летопись...» да-

ются по этому изданию.)

1852 г. 22 сентября. Чтение «Описания войны 1812 года»

Михайловского-Данилевского вызвало запись в дневнике: «Со-

ставить истинную, правдивую историю Европы нынешнего ве-

ка — вот цель на всю жизнь».

Там же, стр. 58.

1 Буквой Д в «Летописи...» Н. Н. Гусева обозначены записи Толстого

в дневнике.

8

1857 г. 29 октября. У А. А. Толстой Лев Николаевич слушает

историю плена графа В. А. Перовского в войну 1812 г. (Д).

Этой историей Толстой воспользовался при описании пребы-

вания в плену Пьера Безухова в «Войне и мире».

Там ж е, стр. 170.

1863 г. 25 февраля. С. А. Толстая сообщает своей сестре

Т. А. Берс, что Лев Николаевич «начал новый роман».

Речь идет, по-видимому, о первых набросках будущего ро-

мана-эпопеи «Война и мир».

Там ж е, стр. 287.

1863 г. 4 сентября. В Москве в семье Берсов много говорят

о 1812 г. по случаю намерения Толстого написать роман, отно-

сящийся к этой эпохе.

Там же, стр. 291—292.

1863 г. 14...15 сентября. Письмо Е. А. Берс к Толстому с

сообщением списка книг о войне 1812 г.

Там ж е, стр. 292.

1863 г. 17...31 октября. Из письма Толстого А. А. Толстой:

«Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравст-

венные силы столько свободными и столько способными к рабо-

те. И работа эта есть у меня. Работа эта — роман из времени

1810 и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени... Я те-

перь писатель всеми силами своей души, и пишу и обдумываю,

как я еще никогда не писал и не обдумывал» (61, 23—24).

1863 г. 19 декабря. Из письма И. П. Борисову: «Я все пишу

длинный роман, который кончу, только ежели долго прожи-

ву» (61, 27).

1864 г. 26 марта. Из письма М. Н. Лонгинову: «Дело в том,

что в то время, как я брал у вас книги, я много накупил, и две из

ваших книг, именно: Походные записки русского офицера и бро-

шюры, я, спутав, принял за свои книги и не отложил» (61, 42).

Речь идет о книгах по истории наполеоновских войн и жизни

русского общества.

1864 г. 24 февраля. Толстой сообщает сестре, что он пишет

«длинный роман из 1812 года...»

Н. Н. Гусе в. Летопись..., стр. 297.

1864 г. 16 сентября. Возобновление дневника: «...Я начал с

тех пор роман, написал листов десять печатных, но теперь нахо-

жусь в периоде поправления и переделывания...»

Там же, стр. 299—300.

9

1864 г. 28...29 октября. Из письма М. Н. Каткову: «Я кончаю

на днях первую часть романа из времен первых войн Александ-

ра с Наполеоном и нахожусь в раздумье, где и как ее печатать.

Из журналов я бы лучше всего желал напечатать в Русском

вестнике по той причине, что это один журнал, который я читаю

и получаю» (61, 58).

1864 г. 25 ноября. Из письма С. А. Толстой: «Матерьялов я

много достал здесь» (83, 57).

Речь идет об источниках для «Войны и мира», которые Тол-

стой достал в Москве.

1865 г. 19 марта. Запись в дневнике: «Я зачитался историей

Наполеона и Александра. Сейчас меня облаком радости и созна-

ния возможности сделать великую вещь охватила мысль напи-

сать психологическую историю романа Александра и Наполеона.

Вся подлость, вся фраза, все безумие, все противоречие людей,

их окружавших, и их самих... Надо писать свой роман и рабо-

тать для этого».

Н. Н. Гусе в. Летопись..., стр. 308.

1865 г. 3 мая. Из письма Толстого Л. И. Волконской:

«Андрей Болконский — никто, как и всякое лицо романиста,

а не писателя личностей или мемуаров. Я бы стыдился печа-

таться, ежели бы весь мой труд состоял в том, чтобы списать

портрет, разузнать, запомнить...

В Аустерлицком сражении, которое будет описано, но с ко-

торого я начал роман, мне нужно было, чтобы был убит блестя-

щий молодой человек; в дальнейшем ходе моего романа мне

нужно было только старика Болконского с дочерью; но так как

неловко описывать ничем не связанное с романом лицо, я ре-

шил сделать блестящего молодого человека сыном старого Бол-

конского. Потом он меня заинтересовал, для него представля-

лась роль в дальнейшем ходе романа, и я его помиловал, только

сильно ранив его вместо смерти» (61, 80).

1865 г. 3...4 ноября. Из письма А. Е. Берсу: «Дописываю

теперь, т. е. переделываю и опять и опять переделываю свою

3-ю часть» (речь идет о второй части «1805 года», которая до-

писывалась после опубликования первой части в двух книж-

ках «Русского вестника», — поэтому Толстой называет ее тре-

тьей. — Б. /(.).

«Эта последняя работа отделки очень трудна и требует

большого напряжения; но я по прежнему опыту знаю, что в

этой работе есть своего рода вершина, которой достигнув с

трудом, уже нельзя остановиться и не останавливаясь катишься

до конца дела. Я теперь достиг этой вершины и знаю, что

теперь, хорошо ли, дурно ли, но скоро кончу эту 3-ю часть»

(61, 111).

Ш

1865 г. 15...31 декабря. Из письма А. А. Фету: «...Я довольно

много написал нынешнюю осень — своего романа. Ars longa, vita

brevis (искусство продолжительно, жизнь коротка. — Б. К.), ду-

маю я всякий день. Коли бы можно бы было успеть Vioo долю ис-

полнить того, что понимаешь, но выходит только 1/юоо часть. Все-

таки это сознание, что могу, составляет счастье нашего брата. Вы

знаете это чувство. Я нынешний год с особенной силой его испы-

тываю» (61, 125).

1866 г. 10...20 мая. Из письма А. А. Фету: «Я очень дорожу

вашим мнением, но, как вам говорил, я столько положил труда,

времени и того безумного авторского усилия (которое вы знае-

те), так люблю свое писание, особенно будущее—1812 год, ко-

торым теперь занят, что не боюсь осуждения даже тех, кем до-

рожу, а рад осуждению. Например, мнение Тургенева о том, что

нельзя на 10 страницах описывать, как NN положила руку, мне

очень помогло, и я надеюсь избежать этого греха в будущем.

Пожалуйста, скажите поправдивее, т. е. порезче» (61, 138).

1866 г. 7 ноября. Из письма А. А. Фету: «Я... порадовался...

вашему суждению об одном из моих героев, князе Андрее, и вы-

вел для себя поучительное из вашего осуждения. Он однообразен,

скучен и только un homme comme il faut (приличный человек.—

Б. К.) во всей 1-й части. Это правда, но виноват в этом не он, а я.

Кроме замысла характеров и движения их, кроме замысла

столкновений характеров, есть у меня еще замысел историче-

ский, который чрезвычайно усложняет мою работу и с которым

я не справляюсь, как кажется. И от этого в 1-й части я занялся

исторической стороной, а характер стоит и не движется. И это

недостаток, который я ясно понял вследствие вашего письма и

надеюсь, что исправил» (61, 149).

1866 г. 14 ноября. Из письма С. А. Толстой: «Тютчева, как

мне показалось, очень искренно восхищалась прошлогодней

частью 1805 года и говорила, что 2-я часть понравилась ей луч-

ше 1-й, а 3 лучше 2-й. Я дорожу этим мнением, также как мне-

нием Сухотина; оно также выражение толпы, хоть немного и

повыше Сухотина» (83, 127).

1867 г. 16...18 августа. Из письма П. И. Бартеневу: «Не

марать так, как я мараю, я не могу и твердо знаю, что маранье

это идет в великую пользу...

То именно, что вам нравится, было бы много хуже, ежели

бы не было раз 5 перемарано» (61, 176).

1867 г. 27 сентября. Из письма жене: «Сейчас приехал из

Бородина. Я очень доволен, очень, — своей поездкой... Только

бы дал бог здоровья и спокойствия, а я напишу такое бородин-

ское сражение, какого еще не было» (83, 152—153).

11

1867 г. 3 марта. «Чтоб произведение было хорошо, надо

любить в нем главную, основную мысль. Так в «Анне Карени-

ной» я люблю мысль семейную, в «Войне и мире» любил мысль

народную, вследствие войны 12-го года...»

«Дневники С. А. Толстой. 1860—1891».

М.» 1928, стр. 37.

1901—1902 гг. «Без ложной скромности — это как «Илиада».

Встречи ЛА. Горького с Л. Толстым, когда он мог услышать

эту фразу Толстого, относятся к концу 1901 и началу 1902 г.

М. Горьки й. Собр. соч. в 30 тт., т. 14.

М., Гослитиздат, 1951, стр. 284.

1906 г. «Мы стали говорить о произведениях Толстого.

— Какое свое произведение Вы любите больше всего?

Подумав, Толстой ответил:

— Роман «Война и мир».

— Это, наверное, потому, что в основу взята подлинная исто-

рия России?

— Конечно...»

Из книги Токутоми Рока «Тропою пили-

грима», в которой описано пребывание ав-

тора в «Ясной Поляне» в 1906 г. Цит. по

публикации в журнале «Вопросы лите-

ратуры», 1960, № 11, стр. 70.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПЕЧАТИ

Статья Толстого в журнале «Русский архив» «Несколько

слов по поводу книги «Война и мир» (1868):

«Печатая сочинение, на которое положено мною пять лет не-

престанного и исключительного труда, при наилучших условиях

жизни, мне хотелось в предисловии к этому сочинению из-

ложить мой взгляд на него и тем предупредить те недоумения,

которые могут возникнуть в читателях. Мне хотелось, чтобы чи-

татели не видели и не искали в моей книге того, чего я не хотел

или не умел выразить, и обратили бы внимание на то именно,

что я хотел выразить, ио на чем (по условиям произведения) не

считал удобным останавливаться. Ни время, ни мое уменье не

позволили мне сделать вполне того, что я был намерен, и я

пользуюсь гостеприимством специального журнала для того,

чтобы хотя неполно и кратко, для тех читателей, которых это

может интересовать, изложить взгляд автора на свое произве-

дение.

1) Что такое Война и Мир? Это не роман, еще менее поэма,

еще менее историческая хроника. Война и Мир есть то, что хотел

и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось.

12

Такое заявление о пренебрежении автора к условным формам

прозаического художественного произведения могло бы пока-

заться самонадеянностью, ежели бы оно было умышленно и

ежели бы оно не имело примеров. История русской литературы

со времени Пушкина не только представляет много примеров

такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни

одного примера противного. Начиная от Мертвых Душ Гоголя

и до Мертвого Дома Достоевского, в новом периоде русской ли-

тературы нет ни одного художественного прозаического произ-

ведения, немного выходящего из посредственности, которое бы

вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести.

2) Характер времени, как мне выражали некоторые чита-

тели при появлении в печати первой части, недостаточно опре-

делен в моем сочинении. На этот упрек я имею возразить следу-

ющее. Я знаю, в чем состоит тот характер времени, которого не

находят в моем романе, — это ужасы крепостного права, закла-

дыванье жен в стены, сеченье взрослых сыновей, Салтычиха

и т. п.; и этот характер того времени, который живет в нашем

представлении, — я не считаю верным и не желал выразить.

Изучая письма, дневники, предания, я не находил всех ужасов

этого буйства в большей степени, чем нахожу их теперь или ко-

гда-либо. В те времена так же любили, завидовали, искали ис-

тины, добродетели, увлекались страстями; та же была сложная

умственно-нравственная жизнь, даже иногда более утонченная,

чем теперь, в высшем сословии. Ежели в понятии нашем соста-

вилось мнение о характере своевольства и грубой силы того

времени, то только оттого, что в преданиях, записках, повестях

и романах до нас доходили только выступающие случаи наси-

лия и буйства. Заключать о том, что преобладающий характер

того времени было буйство, так же несправедливо, как неспра-

ведливо заключил бы человек, из-за горы видящий одни ма-

кушки дерев, что в местности этой ничего нет, кроме деревьев.

Есть характер того времени (как и характер каждой эпохи),

вытекающий из большей отчужденности высшего круга от дру-

гих сословий, из царствовавшей философии, из особенностей

воспитания, из привычки употреблять французский язык и т. п.

И этот характер я старался, сколько умел, выразить.

3) Употребление французского языка в русском сочинении.

Для чего в моем сочинении говорят не только русские, но и

французы частью по-русски, частью по-французски? Упрек в

том, что лица говорят и пишут по-французски в русской книге,

подобен тому упреку, который бы сделал человек, глядя на кар-

тину и заметив в ней черные пятна (тени), которых нет в дейст-

вительности. Живописец не повинен в том, что некоторым —

тень, сделанная им на лице картины, представляется черным

пятном, которого не бывает в действительности; но живописец

повинен только в том, ежели тени эти положены неверно и

13

грубо. Занимаясь эпохой начала нынешнего века, изображая

лица русские известного общества, и Наполеона, и французов,

имевших такое прямое участие в жизни того времени, я неволь-

но увлекся формой выражения того французского склада

мысли больше, чем это было нужно. И потому, не отрицая того,

что положенные мною тени, вероятно, неверны и грубы, я же-

лал бы только, чтобы те, которым покажется очень смешно,

как Наполеон говорит то по-русски, то по-французски, знали

бы, что это им кажется только оттого, что они, как человек,

смотрящий на портрет, видят не лицо со светом и тенями, а

черное пятно под носом.

4) Имена действующих лиц: Болконский, Друбецкой, Би-

либин, Курагин и др. напоминают известные русские имена.

Сопоставляя действующие не исторические лица с другими

историческими лицами, я чувствовал неловкость для уха за-

ставлять говорить графа Растопчина с кн. Пронским, с Стрель-

ским или с какими-нибудь другими князьями или графами вы-

мышленной, двойной или одинокой фамилии. Болконский или

Друбецкой, хотя не суть ни Волконский, ни Трубецкой, звучат

чем-то знакомым и естественным в русском аристократическом

кругу. Я не умел придумать для всех лиц имен, которые мне

показались бы не фальшивыми для уха, как Безухов и Ростов,

и не умел обойти эту трудность иначе, как взяв наудачу самые

знакомые русскому уху фамилии и переменив в них некоторые

буквы. Я бы очень сожалел, ежели бы сходство вымышленных

имен с действительными могло бы кому-нибудь дать мысль, что

я хотел описать то или другое действительное лицо; в особен-

ности потому, что та литературная деятельность, которая со-

стоит в описывании действительно существующих или сущест-

вовавших лиц, не имеет ничего общего с тою, которою я зани-

мался.

М. Д. Афросимова и Денисов — вот исключительно лица,

которым невольно и необдуманно я дал имена, близко подхо-

дящие к двум особенно характерным и милым действительным

лицам тогдашнего общества. Это была моя ошибка, вытекшая

из особенной характеристики этих двух лиц, но ошибка моя в

этом отношении ограничилась одною постановкою этих двух

лиц: и читатели, вероятно, согласятся, что ничего похожего с

действительностью не происходило с этими лицами. Все же ос-

тальные лица совершенно вымышленные и не имеют даже для

меня определенных первообразов в предании или действитель-

ности h

1 Четвертый раздел статьи Л. Н. Толстой, видимо, полемически напра-

вил против тех критиков и рецензентов, которые пытались отождествить его

великое творение с произведениями мемуарного характера. (См. об этом:

Н. Н. Гусев. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год.

М., Изд-во АН СССР, 1957, стр. 815—816.)

14

5) Разногласие мое в описании исторических событий с

рассказами историков. Оно не случайное, а неизбежное. Историк

и художник, описывая историческую эпоху, имеют два совер-

шенно различные предмета. Как историк будет неправ, ежели

он будет пытаться представить историческое лицо во всей его

цельности, во всей сложности отношений ко всем сторонам

жизни, так и художник не исполнит своего дела, представляя

лицо всегда в его значении историческом. Кутузов не всегда с

зрительной трубкой, указывая на врагов, ехал на белой лошади.

Растопчин не всегда с факелом зажигал Воронцовский дом (он

даже никогда этого не делал), и императрица Мария Федоров-

на не всегда стояла в горностаевой мантии, опершись рукой на

свод законов; а такими их представляет себе народное вообра-

жение.

Для историка, в смысле содействия, оказанного лицом ка-

кой-нибудь одной цели, есть герои; для художника, в смысле

соответственности этого лица всем сторонам жизни, не может

и не должно быть героев, а должны быть люди.

Историк обязан иногда, пригибая истину, подводить все дей-

ствия исторического лица под одну идею, которую он вложил

в это лицо. Художник, напротив, в самой одиночности этой идеи

видит несообразность с своей задачей и старается только

понять и показать не известного деятеля, а человека.

В описании самих событий различие еще резче и сущест-

веннее.

Историк имеет дело до результатов события, художник —

до самого факта события. Историк, описывая сражение, гово-

рит: левый фланг такого-то войска был двинут против дерев-

ни такой-то, сбил неприятеля, но принужден был отступить;

тогда пущенная в атаку кавалерия опрокинула... и т. д. Историк

не может говорить иначе. А между тем для художника слова

эти не имеют никакого смысла и даже не затрогивают самого

события. Художник, из своей ли опытности или по письмам, за-

пискам и рассказам, выводит свое представление о совершив-

шемся событии, и весьма часто (в примере сражения) вывод о

деятельности таких-то и таких-то войск, который позволяет себе

делать историк, оказывается противоположным выводу худож-

ника. Различие добытых результатов объясняется и теми источ-

никами, из которых и тот и другой черпают свои сведения. Для

историка (продолжаем пример сражения) главный источник

есть донесения частных начальников и главнокомандующего.

Художник из таких источников ничего почерпнуть не может, они

для него ничего не говорят, ничего не объясняют. Мало того,

художник отворачивается от них, находя в них необходимую

ложь. Нечего говорить уже о том, что при каждом сражении

оба неприятеля почти всегда описывают сражение совершенно

противоположно один другому; в каждом описании сражения

15

есть необходимость лжи, вытекающая из потребности в несколь-

ких словах описывать действия тысячей людей, раскинутых на

нескольких верстах, находящихся в самом сильном нравствен-

ном раздражении под влиянием страха, позора и смерти.

В описаниях сражений пишется обыкновенно, что такие-то

войска были направлены в атаку на такой-то пункт и потом

велено отступать и т. д., как бы предполагая, что та самая дис-

циплина, которая покоряет десятки тысяч людей воле одного на

плацу, будет иметь то же действие там, где идет дело жизни и

смерти. Всякий, кто был на войне, знает, насколько это неспра-

ведливо1; а между тем на этом предположении основаны ре-

ляции, и на них военные описания. Объездите все войска тот-

час после сражения, даже на другой, третий день, до тех пор,

пока не написаны реляции, и спрашивайте у всех солдат, у

старших и низших начальников о том, как было дело; вам бу-

дут рассказывать то, что испытали и видели все эти люди, и в

вас образуется величественное, сложное, до бесконечности раз-

нообразное и тяжелое, неясное впечатление; и ни от кого, еще

менее от главнокомандующего, вы не узнаете, как было все

дело. Но через два-три дня начинают подавать реляции, гово-

руны начинают рассказывать, как было то, чего они не видали;

наконец, составляется общее донесение, и по этому донесению

составляется общее мнение армии. Каждому облегчительно

променять свои сомнения и вопросы на это лживое, но ясное и

всегда лестное представление. Через месяц и два расспраши-

вайте человека, участвовавшего в сражении, — уж вы не чув-

ствуете в его рассказе того сырого жизненного материала, ко-

торый был прежде, а он рассказывает по реляции. Так расска-

зывали мне про Бородинское сражение многие живые, умные

участники этого дела. Все рассказывали одно и то же, и все по

неверному описанию Михайловского-Данилевского, по Глинке

и др.; даже подробности, которые рассказывали они, несмотря

на то, что рассказчики находились на расстоянии нескольких

верст друг от друга, одни и те же.

После потери Севастополя начальник артиллерии Крыжа-

новский прислал мне донесения артиллерийских офицеров со

всех бастионов и просил, чтобы я составил из этих более чем

20-ти донесений — одно. Я жалею, что не списал этих донесе-

ний. Это был лучший образец той наивной, необходимой, воен-

ной лжи, из которой составляются описания. Я полагаю, что

1 После напечатания моей первой части и описания Шенграбенского сра-

жения мне были переданы слова Николая Николаевича Муравьева-Карского

об этом описании сражения, слова, подтвердившие мне мое убеждение. Ник.

Ник. Муравьев, главнокомандующий, отозвался, что он никогда не читал бо-

лее верного описания сражения и что он своим опытом убедился в том, как

невозможно исполнение распоряжений главнокомандующего во время сра-

жения.— Прим. Л. И. Толстого.

16

многие из тех товарищей моих, которые составляли тогда эти

донесения, прочтя эти строки, посмеются воспоминанию о том,

как они, по приказанию начальства, писали то, чего не могли

знать. Все испытавшие войну знают, как способны русские

делать свое дело на войне и как мало способны к тому, чтобы

его описывать с необходимой в этом деле хвастливой ложью.

Все знают, что в наших армиях должность эту, составления ре-

ляций и донесений исполняют большей частью наши инородцы.

Все это я говорю к тому, чтобы показать неизбежность лжи

в военных описаниях, служащих материалом для военных исто-

риков, и потому показать неизбежность частых несогласий ху-

дожника с историком в понимании исторических событий. Но,

кроме неизбежности неправды изложения исторических собы-

тий, у историков той эпохи, которая занимала меня, я встречал

(вероятно, ^вследствие привычки группировать события, вы-

ражать их кратко и соображаться с трагическим тоном собы-

тий) особенный склад выспренней речи, в которой часто ложь и

извращение переходят не только на события, но и на понима-

ние значения события. Часто, изучая два главные исторические

произведения этой эпохи, Тьера и Михайловского-Данилевско-

го, я приходил в недоумение, каким образом могли быть печа-

таемы и читаемы эти книги. Не говоря уже об изложении одних

и тех же событий самым серьезным, значительным тоном, с

ссылками на материалы и диаметрально-противуположио один

другому, я встречал в этих историках такие описания, что не

знаешь, смеяться ли или плакать, когда вспомнишь, что обе эти

книги единственные памятники той эпохи и имеют миллионы

читателей. Приведу только один пример из книги знаменитого

историка Тьера. Рассказав, как Наполеон привез с собой фаль-

шивых ассигнаций, он говорит:

«Relevant I’emploi de ces moyens par unacte de bienfaisancedzgTze

de lui et de I'artnee francaise, il fit distribuer de secours aux ineen-

dies. Mais les vivres etant trop precieux pour etre donnes long-

temps a des etrangers, la plupart ennemis, Napoleon aima mieux

leur fournir de 1’argent, et il leur fit distribuer de roubles papier»1.

Это место поражает отдельно своей оглушающей, нельзя

сказать безнравственностью, но просто бессмысленностью; но

во всей книге оно не поражает, так как вполне соответствует

общему выспренному, торжественному и не имеющему ника-

кого прямого смысла тону речи.

1 Возмещая употребление этих средств делом благотворительности,

достойным его и французской армии, он приказал оказывать пособие пого-

ревшим. Но так как съестные припасы были слишком дороги и не представ-

лялось долее возможности снабжать ими людей чужих и по большей части

неприязненных, то Наполеон предпочел оделять их деньгами, и для того бы-

ли им выдаваемы бумажные рубли.

_____ 17

^/оо. БИБ^2Т3ЕКА

Итак, задача художника и историка совершенно различна,

и разногласие с историком в описании событий и лиц в моей

книге — не должно поражать читателя.

Но художник не должен забывать, что представление об ис-

торических лицах и событиях, составившееся в народе, осно-

вано не на фантазии, а на исторических документах, насколько

могли их сгруппировать историки; а потому, иначе понимая и

представляя эти лица и события, художник должен руководст-

воваться, как и историк, историческими материалами. Везде,

где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не

выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во

время моей работы образовалась целая библиотека книг, за-

главия которых я не нахожу надобности выписывать здесь, но

на которые всегда могу сослаться.

6) Наконец, шестое и важнейшее для меня соображение ка-

сается того малого значения, которое, по моим понятиям, имеют

так называемые великие люди в исторических событиях.

Изучая эпоху столь трагическую, столь богатую громад-

ностью событий и столь близкую к нам, о которой живо столь-

ко разнороднейших преданий, я пришел к очевидности того, что

нашему уму недоступны причины совершающихся исторических

событий. Сказать (что кажется всем весьма простым), что при-

чины событий 12-го года состоят в завоевательном духе Напо-

леона и в патриотической твердости императора Александра

Павловича, так же бессмысленно, как сказать, что причины па-

дения Римской империи заключаются в том, что такой-то вар-

вар повел свои народы на запад, а такой-то римский импера-

тор дурно управлял государством, или что огромная сры-

ваемая гора упала оттого, что последний работник ударил ло-

патой.

Такое событие, где миллионы людей убивали друг друга и

убили половину миллиона, не может иметь причиной волю од-

ного человека: как один человек не мог один подкопать гору,

так не может один человек заставить умирать 500 тысяч. Но

какие же причины? Одни историки говорят, что причиной был

завоевательный дух французов, патриотизм России. Другие го-

ворят о демократическом элементе, который разносили полчи-

ща Наполеона, и о необходимости России вступить в связь с

Европою и т. п. Но как же миллионы людей стали убивать друг

друга, кто это велел им? Кажется, ясно для каждого, что от

этого никому не могло быть лучше, а всем хуже: зачем же они

это делали? Можно сделать и делают бесчисленное количест-

во ретроспективных умозаключений о причинах этого бессмыс*

ленного события; но огромное количество этих объяснений и со*

впадение всех их к одной цели только доказывает то, что при-

чин этих бесчисленное множество и что ни одну из них нельзя

назвать причиной.

18

Зачем миллионы людей убивали друг друга, тогда как с со-

творения мира известно, что это и физически и нравственно

дурно?

Затем, что это так неизбежно было нужно, что, исполняя

это, люди исполняли тот стихийный, зоологический закон, ко-

торый исполняют пчелы, истребляя друг друга к осени, по кото-

рому самцы животных истребляют друг друга. Другого ответа

нельзя дать на этот страшный вопрос.

Эта истина не только очевидна, но так прирожденна каж-

дому человеку, что ее не стоило бы доказывать, ежели бы не

было другого чувства и сознания в человеке, которое убеждает

его, что он свободен во всякий момент, когда он совершает ка-

кое-нибудь действие.

Рассматривая историю с общей точки зрения, мы несомнен-

но убеждены в предвечном законе, по которому совершаются

события. Глядя с точки зрения личной, мы убеждены в про-

тивном.

Человек, который убивает другого, Наполеон, который отда-

ет приказание к переходу через Неман, вы и я, подавая проше-

ние об определении на службу, поднимая и опуская руку, мы

все несомненно убеждены, что каждый поступок наш имеет ос-

нованием разумные причины и наш произвол и что от нас за-

висело поступить так или иначе, и это убеждение до такой

степени присуще и дорого каждому из нас, что несмотря на дово-

ды истории и статистики преступлений, убеждающих нас в не-

произвольности действий других людей, мы распространяем со-

знание нашей свободы на все наши поступки.

Противоречие кажется неразрешимым: совершая поступок,

я убежден, что я совершаю его по своему произволу; рассмат-

ривая этот поступок в смысле его участия в общей жизни чело-

вечества (в его историческом значении), я убеждаюсь, что по-

ступок этот был предопределен и неизбежен. В чем заключа-

ется ошибка?

Психологические наблюдения о способности человека ретро-

спективно подделывать мгновенно под совершившийся факт це-

лый ряд мнимо свободных умозаключений (это я намерен из-

ложить в другом месте более подробно) подтверждают пред-

положение о том, что сознание свободы человека при соверше-

нии известного рода поступков ошибочно. Но те же психологи-

ческие наблюдения доказывают, что есть другой род по-

ступков, в которых сознание свободы не ретроспективно, а

мгновенно и несомненно. Я несомненно могу, что бы ни гово-

рили материалисты, совершить действие или воздержаться от

него, как скоро действие это касается одного меня. Я несомнен-

но по одной моей воле сейчас поднял и опустил руку. Я сейчас

могу перестать писать. Вы сейчас можете перестать читать. Не-

сомненно по одной моей воле и вне всех препятствий я сейчас

19

мыслью перенесся в Америку или к любому математическому

вопросу. Я могу, испытывая свою свободу, поднять и с силой

опустить свою руку в воздухе. Я сделал это. Но подле меня

стоит ребенок, я поднимаю над ним руку и с той же силой

хочу опустить на ребенка. Я не могу этого сделать. На этого ре-

бенка бросается собака, я не могу не поднять руку на собаку.

Я стою во фронте и не могу не следовать за движениями полка.

Я не могу в сражении не идти с своим полком в атаку и не

бежать, когда все бегут вокруг меня. Я не могу, когда я стою

на суде защитником обвиняемого, перестать говорить или знать

то, что я буду говорить. Я не могу не мигнуть глазом против на-

правленного в глаз удара.

Итак, есть два рода поступков. Одни зависящие, другие не

зависящие от моей воли. И ошибка, производящая противоре-

чие, происходит только оттого, что сознание свободы, законно

сопутствующее всякому поступку, относящемуся до моего я, до

самой высшей отвлеченности моего существования, я непра-

вильно переношу на мои поступки, совершаемые в совокупно-

сти с другими людьми и зависящие от совпадения других про-

изволов с моим. Определить границу области свободы и зави-

симости весьма трудно, и определение этой границы составляет

существенную и единственную задачу психологии; но, наблю-

дая за условиями проявления нашей наибольшей свободы и

наибольшей зависимости, нельзя не видеть, что чем отвлечен-

нее и потому чем менее наша деятельность связана с деятель-

ностями других людей, тем она свободнее, и наоборот, чем

больше деятельность наша связана с другими людьми, тем она

несвободнее.

Самая сильная, неразрываемая, тяжелая и постоянная связь

с другими людьми есть так называемая власть над другими

людьми, которая в своем истинном значении есть только наи-

большая зависимость от них.

Ошибочно или нет, но, вполне убедившись в этом в продол-

жение моей работы, я, естественно, описывая исторические со-

бытия 1807 и особенно 1812 года, в котором наиболее выпукло

выступает этот закон предопределения \ я не мог приписывать

значения деятельности тех людей, которым казалось, что они

управляют событиями, но которые менее всех других участни-

ков событий вносили в него свободную человеческую деятель-

ность. Деятельность этих людей была занимательна для меня

только в смысле иллюстрации того закона предопределения, ко-

торый, по моему убеждению, управляет историею, и того пси-

хологического закона, который заставляет человека, исполняю-

1 Достойно замечания, что почти все писатели, писавшие о 12-м годе, ви-

дели в этом событии что-то особенное и роковое. ~Прим. Л. Н. Толстого,

20

щего самый несвободный поступок, подделывать в своем вооб-

ражении целый ряд ретроспективных умозаключений, имеющих

целью доказать ему самому его свободу» (16, 7—16).

ИЗ ЧЕРНОВЫХ ВСТУПЛЕНИЙ И ПРЕДИСЛОВИЙ

К РОМАНУ, НАБРОСКОВ К ЭПИЛОГУ

«Я бесчисленное количество раз начинал и бросал писать ту

историю из 12-го года, которая все яснее, яснее становилась для

меня и которая все настоятельнее и настоятельнее просилась в

ясных и определенных образах на бумагу. То мне казался нич-

тожным прием, которым я начинал, то хотелось захватить все,

что я знаю и чувствую из того времени, и я сознавал невозмож-

ность этого, то простой, пошлый, литературный язык и литера-

турные приемы романа казались мне столь несообразными с

величественным, глубоким и всесторонним содержанием, то не-

обходимость выдумкою связывать те образы, картины и мысли,

которые сами собою родились во мне, так мне становились про-

тивны, что я бросал начатое и отчаивался в возможности выска-

зать все то, что мне хотелось и нужно высказать. Но время и

силы мои уходили с каждым часом, и я знал, что никто никогда

не скажет того, что я имел сказать, не потому, что то, что я имел

сказать, было очень важно для человечества, но потому, что из-

вестные стороны жизни, ничтожные для других, только я один,

по особенности своего развития и характера (особенности, свой-

ственной каждой личности), считал важным. Больше всего ме-

ня стесняют предания, как по форме, так и по содержанию. Я

боялся писать не тем языком, которым пишут все, боялся, что

мое писанье не подойдет ни под какую форму, ни романа, ни

повести, ни поэмы, ни истории, я боялся, что необходимость опи-

сывать значительных лиц 12-го года заставит меня руководить-

ся историческими документами, а не истиной, и от всех этих бо-

язней время проходило, и дело мое не подвигалось, и я начинал

остывать к нему. Теперь, помучавшись долгое время, я решился

откинуть все эти боязни и писать только то, что мне необходимо

высказать, не заботясь о том, что выйдет из всего этого, и не

давая моему труду никакого наименования» (13, 53).

«В 1856 году я начал писать повесть с известным направле-

нием, героем которой должен был быть декабрист, возвращаю-

щийся с семейством в Россию. Невольно от настоящего я пере-

шел к 1825 году, эпохе заблуждений и несчастий моего героя, и

оставил начатое. Но и в 1825 году герой мой был уже возмужа-

лым, семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было

перенестись к его молодости, и молодость его совпадала с славной

для России эпохой 1812 года. Я другой раз бросил начатое и стал

21

писать со времени 1812 года, которого еще запах и звук слыш-

ны и милы нам, но которое теперь уже настолько отдалено от

нас, что мы можем думать о нем спокойно. Но и в третий раз я

оставил начатое, но уже не потому, чтобы мне нужно было опи-

сывать первую молодость моего героя, напротив: между теми

полуисторическими, полуобщественными, полувымышленными

великими характерными лицами великой эпохи личность моего

героя отступила на задний план, а на первый план стали, с

равным интересом для меня, и молодые и старые люди, и муж-

чины и женщины того времени. В третий раз я вернулся назад

по чувству, которое, может быть, покажется странным большин-

ству читателей, но которое, надеюсь, поймут именно те, мнением

которых я дорожу: я сделал это по чувству, похожему на за-

стенчивость и которое я не могу определить одним словом. Мне

совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с Бонапар-

товской Францией, не описав наших неудач и нашего срама.

Кто не испытывал того скрытого, но неприятного чувства за-

стенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений

о 12-м годе. Ежели причина нашего торжества была не случай-

на, но лежала в сущности характера русского народа и войска,

то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху не-

удач и поражений.

Итак, от 1856 года возвратившись к 1805 году, я с этого

времени намерен провести уже не одного, а многих моих ге-

роинь и героев через исторические события 1805, 1807, 1812, 1825

и 1856 года. Развязки отношений этих лиц я не предвижу ни в

одной из этих эпох. Сколько я ни пытался сначала придумать

романическую завязку и развязку, я убедился, что это не в моих

средствах, и решился в описании этих лиц отдаться своим при-

вычкам и силам... Я старался только, чтобы каждая часть сочи-

нения имела независимый интерес» (13, 54—55).

«Предлагаемое теперь сочинение ближе всего подходит к ро-

ману или повести, но оно не роман, потому что я никак не могу

и не умею положить вымышленным мною лицам известные гра-

ницы— как то женитьба или смерть, после которых интерес

повествования бы уничтожился. Мне невольно представлялось,

что смерть одного лица только возбуждала интерес к другим

лицам, и брак представлялся большей частью завязкой, а не

развязкой интереса. Повестью же я не могу назвать моего сочи-

нения потому, что я не умею и не могу заставлять действовать

мои лица только с целью доказательства или уяснения какой-

нибудь одной мысли или ряда мыслей.

Причина же, почему я не могу определить, какую часть моего

сочинения составит печатаемое теперь, состоит в том, что я не

знаю и сам для себя не могу предвидеть, какие размеры примет

все сочинение.

22

Задача моя состоит в описании жизни и столкновений неко-

торых лиц в период времени от 1805 до 1856 года.

Я знаю, что, ежели бы я исключительно был занят одной

этой работой и ежели бы работа моя производилась при самых

выгодных условиях, то и то едва ли я был бы в состоянии

исполнить мою задачу. Но и исполнив ее так, как я бы желал,

я убежден и стремлюсь к тому, чтобы интерес моего повество-

вания не прекратился бы с достижением предположенной эпохи.

Мне кажется, что, ежели есть интерес в моем сочинении, то он не

прерывается, а удовлетворяется на каждой части этого сочине-

ния и что вследствие этой-то особенности оно и не может быть

названо романом» (13, 55—56).

«Печатая произведение, на которое положены мною четыре

года непрестанного труда при наилучших условиях жизни и в

лучший период жизни, я желал бы, чтобы читатели получили

хоть малую долю того наслаждения, которое я испытывал при

этой работе» (13, 56).

«Я начал писать книгу о прошедшем. Описывая это прошед-

шее, я нашел, что не только оно неизвестно, но что оно известно

и описано совершенно навыворот тому, что было. И невольно я

почувствовал необходимость доказывать то, что я говорил, и

высказывать те взгляды, на основании которых я писал...»

(/5, 241),

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ

И КРИТИКИ О «ВОЙНЕ II МИРЕ»

И. С. ТУРГЕНЕВ

«...В этом романе столько красот первоклассных,

такая жизненность, и правда, и свежесть — что нельзя не со-

знаться, что с появлением «Войны и мира» Толстой стал на пер-

вое место между всеми нашими современными писателями».

И. С. Тургенев. Собр. соч. в 12 тт.,

т. 12. М., Гослитиздат, 1958, стр. 388.

«Я на днях в 5-й и 6-й раз с новым наслаждением перечел

Ваше, поистине, великое произведение».

Письмо Л. Н. Толстому. «Толстой и Тур-

генев. Переписка». М., 1928, стр. 90.

«...«Война и мир» дала им (французским читателям.— Б. К.)

более непосредственное и верное представление о характере и

темпераменте русского народа и о русской жизни вообще, чем

если бы они прочитали сотни сочинений по этнографии и ис-

тории».

И. С. Тургенев. Собр. соч. в 12 тт.,

т. 11. М., Гослитиздат, 1956, стр. 211.

М Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

«...Наше, так называемое, «высшее общество» граф лихо про-

хватил...»

Цит. по кн.: Т. А. Ку з м и некая. Моя

жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, I960,

стр. 343.

24

И. А. ГОНЧАРОВ

«Главное известие берегу pour la bonne bouche (на закус-

ку.— Б. К.)', это появление романа «Мир и война» графа

Льва Толстого. Он, то есть граф, сделался настоящим львом ли-

тературы».

И. А. Гончаров. Собр. соч. в 8 тт.,

т. 8. М., Гослитиздат, 1955, стр. 371—372.

Д. И. ПИСАРЕВ

«...Роман графа Л. Толстого можно назвать образцовым про-

изведением по части патологии русского общества. В этом рома-

не целый ряд ярких и разнообразных картин, написанных с са-

мым величественным и невозмутимым эпическим спокойствием,

ставит и решает вопрос о том, что делается с человеческими

умами и характерами при таких условиях, которые дают людям

возможность обходиться без знаний, без мыслей, без энергии

и без труда».

Д. И. Писаре в. Соч. в 4 тт., т. 4. М.,

Гослитиздат, 1956, стр. 370.

П. В. АННЕНКОВ

«...Мы имеем перед собою громадную композицию, изобра-

жающую состояние умов и нравов в передовом сословии «новой

России», передающую в главных чертах великие события, по-

трясавшие тогдашний европейский мир, рисующую физиономии

русских и иностранных государственных людей той эпохи...»

Цит. по кн.: «Л. Н. Толстой в русской

критике». М., Гослитиздат, 1960, стр. 231.

Н. В. ШЕЛГУНОВ (публицист)

«Жизнь средн народа научила графа Толстого понимать, на-

сколько его практические, действительные нужды выше избало-

ванных требований князей Волконских и разных кривляющихся

барынь, вроде г-жи Шерер, погибающих от праздности и избыт-

ка. Граф Толстой рисует сельский мир и крестьянский быт, как

одно из спасительных влияний, превращающих барина из вели-

косветского пустоцвета в практически-полезную общественную

силу. Таким, например, у него выходит граф Николай Ростов...»

Н. В. Ш е л г у н о в. Сочинения, изд. 2,

т. II. СПб., 1895, стр. 381.

Об образе Кутузова в «Войне и мире»:

«...Гениальность Кутузова выражается именно в том, что он

умеет понять народную душу, народное стремление, народное

25

желание... Кутузов всегда друг народа; он всегда слуга своего

долга, а долг, по его мнению, в том, чтобы выполнить стремле-

ние и желание большинства... Кутузов велик потому, что он от-

решается от своего «я» и пользуется своею властью как точкой

силы, концентрирующей всенародную волю».

Там ж е, стр. 398.

И. С. ЛЕСКОВ

«...Толстой не ошибается в своих заключениях, что Россию

действительно спасло не геройство полководцев, не планы муд-

рых правителей, а та органическая сила, которая была тверда

в... фельдмаршале, солдатах, во всем народе».

Н. С. Лесков. Собр. соч. в 11 тт., т. 10.

М., Гослитиздат, 1958, стр. 129.

«...Роман графа Толстого можно было в некотором отноше-

нии считать эпопеею великой и народной войны... В славном по-

ходе греков на Трою, воспетом неизвестными певцами, чувст-

вуем роковую силу, дающую всему движение... Много совершен-

но подобных ощущений дает автор «Войны и мира» в эпопее

12 года, выдвигая пред нами возвышенно простые характеры и

такую величавость общих образов, за которыми чувствуется не-

исследимая глубина силы, способной к невероятным подвигам.

Многими блестящими страницами своего труда автор обнару-

жил в себе все необходимые качества для истинного эпоса».

Цит. по кп.: Н. Н. Гусев. Лев Николае-

вич Толстой. Материалы к биографии с

1855 по 1869 год. М., Изд-во АН СССР,

1957, стр. 851.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

«Я вывел неотразимое заключение, что писатель — художест-

венный, кроме поэмы, должен знать до мельчайшей точности

(исторической и текущей) изображаемую действительность. У

нас, по-моему, один только блистает этим — граф Лев Толстой».

Цит. по кн.: Н. Н. Гусе в. Лев Нико-

лаевич Толстой. Материалы к биографии с

1855 по 1869 год. М., Изд-во АН СССР,

1957, стр. 863.

В. Г. КОРОЛЕНКО

«Золя в своем «Debacle» («Разгроме». — Б. К.) разработал

ту же тему, что и Толстой в «Войне и мире». Золя — крупный ху-

дожник и мыслитель, однако сравните его картины с картинами

Толстого. Вот, например, движение отрядов. У Золя — это «бое-

26

вые единицы». Вы их видите, слышите гул их движения, наблю-

даете действие их в общем столкновении. Но это именно коллек-

тивные единицы, которые движутся, точно пятна на плане. В

лучшем случае вы разглядите среди них главного героя и отдель-

ные группы, близкие к основной нити рассказа. У Толстого про-

ходящий на параде или идущий в сражение полк — не коллек-

тивная единица, а человеческая масса, кишащая отдельными

жизнями. Перед вами выступают то и дело множество живых

лиц, — генералы, офицеры, солдаты, со своими личными особен-

ностями, со своими случайными ощущениями данной минуты,—

и когда это изумительное движение пронеслось и исчезло, вы

еще чувствуете этот клубок человеческих жизней, прокативший-

ся в общей массе...»

В. Г. Короленко. Собр. соч. в 10 тт.,

т. 8. М., Гослитиздат, 1955, стр. 99—100.

А. П. ЧЕХОВ

«Каждую ночь просыпаюсь и читаю «Войну и мир». Читаешь

с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как

будто раньше не читал. Замечательно хорошо».

А. П. Чехов. Поли. собр. соч. в 20 тт.,

т. XV. М., Гослитиздат, 1949, стр. 259.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Толстой «пишет величайшее произведение мировой литерату-

ры в XIX веке — «Войну и мир».

М. Горький. История русской литера-

туры. М., Гослитиздат, 1939, стр. 292.

«Одно дело — «окрашивать» словами людей и вещи, другое—

изобразить их так «пластично», живо, что изображенное хочет-

ся тронуть рукой, как часто хочется потрогать героев «Войны

и мира» у Толстого».

М. Горьки й. Литературно-критические

статьи. М., Гослитиздат, 1937, стр. 344.

Г. В. ПЛЕХАНОВ

«...Автор «Войны и мира» есть великий писатель русской

земли... русская земля имеет право гордиться им и обязана лю-

бить его...»

Г. В. Плеханов. Сочинения, т. XV.

М.—Л,, 1926, стр. 350.

27

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ

«Все положительное в романе «Война и мир» — это протест

против человеческого эгоизма, тщеславия, суеверия, стремление

поднять человека до общечеловеческих интересов, до расши-

рения своих симпатий, возвысить свою сердечную жизнь».

А. В. Луначарский. Избранные ста-

тьи. М., Гослитиздат, 1947, стр. 265.

М, М ПРИШВИН

«Читаю «Войну и мир» — не читаю, а пью. Интересно бы

знать, как это читает теперь молодежь. Тоже хорошо бы решить

ясно: в чем же сила Толстого, и если это не только поэзия, то

что же это у него сверх поэзии? Вот этот ответ и есть цель

моего нынешнего чтения».

Из дневниковой записи. «Октябрь», 1958,

№ 8, стр. 171.

В. П. КАТАЕВ

«Война и мир» Льва Толстого является моей настольной

книгой. Я ее постоянно читаю. Читаю всю жизнь. Я всегда нахо-

жу в ней что-нибудь новое. Не знаю, как бы сложилась моя

жизнь, не будь на свете Толстого и его потрясающего романа».

Цит. по кн.: А. И. Ш и ф м а н. Государст-

венный музей Л. Н. Толстого. М., Госкульт-

просветиздат, 1955, стр. 201.

В. Я. ШИШКОВ

«...Перечитываю «Войну и мир». Как хорошо старик знал

эпоху, как изумительно знал подноготную человеческих отно-

шений, чувств, ход душевных движений».

В. Я. Шишков. Неопубликованные про-

изведения. Воспоминания о В. Я. Шишко-

ве. Письма. Л., 1956, стр. 318—319.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ

И КРИТИКИ О «ВОЙНЕ И МИРЕ»

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ И США

ФРАНЦИЯ

ГУСТАВ ФЛОБЕР

«Это перворазрядная вещь! Какой художник и

какой психолог!.. Мне кажется, что кое-где есть места шекспи-

ровские. Я вскрикивал от восторга во время чтения... а оно про-

должается долго! Да, это сильно, очень сильно!»

См.: И. С. Тургенев. Собр. соч. в

12 тт., т. 12. М., Гослитиздат, 1958, стр. 542.

ГИ ЛЕ МОПАССАН

«Нам всем следует учиться у графа Толстого, автора «Вой-

ны и мира».

Цит. по кн.: Т. Моты ле в а. О мировом

значении Л. Н. Толстого. М., «Советский

писатель», 1957, стр. 380.

«Вот как нужно писать! Это для нас, молодых, откровение,

целый новый мир».

Слова, сказанные Мопассаном после чте-

ния «Войны и мира». Цит. по кн.: П. Б о-

борыкин. Эволюция русского романа.

М., 1902, стр. 3.

29

АНАТОЛЬ ФРАНС

«Как эпический писатель Толстой — наш общий учитель; он

учит нас наблюдать человека и во внешних проявлениях, выра-

жающих его природу, и в скрытых движениях его души; он учит

нас богатством и силой образов, одушевляющих его творчество;

он учит нас безошибочному выбору положений, которые могут

дать читателю ощущение жизни во всей ее бесконечной слож-

ности...»

См.: «Интернациональная литература»,

1940, № 11-12, стр. 229.

РОМЕН РОЛЛАН

«Война и мир» — это обширнейшая эпопея нашего времени,

современная «Илиада». В ней целый мир образов и чувств.

Над этим человеческим океаном, катящим несметные волны, па-

рит великая душа, которая с величавым спокойствием вызыва-

ет и укрощает бури. Множество раз перечитывая гениальное

творение Толстого, я вспоминал Гомера и Гёте, несмотря на то,

что Гомер, Гёте и Толстой так различны по духу и по времени.

Ромен Роллан. Собр. соч. в 14 тт.,

т. 2. М., Гослитиздат, 1954, стр. 259.

«...Величие «Войны и мира» заключается прежде всего в

воскрешении исторической эпохи, когда пришли в движение це-

лые народы и нации столкнулись на поле битвы. Народы — ис-

тинные герои этого романа...»

Там же, стр. 266.

МЕЛЬХИОР ДЕ ВОГЮЭ (критик)

«Я начал читать важнейшее из сочинений Толстого, «Войну и

мир». По мере того, как я подвигался вперед, любопытство пре-

вращалось в удивление, а удивление сменилось восторгом пред

бесстрастным судьей, требующим отчета от всякого проявления

жизни, заставляющим душу человека выдать все свои тайны.

Я чувствовал себя увлеченным течением спокойной реки, в ко-

торой я не находил дна».

Мельхиор де Вогюэ. Современ-

ные русские писатели. М., 1887, стр. 5—6.

АЛЬБЕР ДЕЛЬПИ (романист)

«Какая книга! Поэт, историк, философ не перестанут ее чи-

тать и перечитывать. Душа патриота вскрывается в ней. И уди-

вительная вещь! Никогда еще книга, написанная с патриотиче-

зо

ским чувством, не внушала более глубокого ужаса к войне.

Кампания 1812 г. рассказана врагом, но врагом, обожающим

свое отечество...»

Цит. по кн.: Ф. И. Булгаков. Граф

Л. Н. Толстой и критика его произведений,

русская и иностранная, ч. II. СПб., 1899,

стр. 112.

ФРАНЦИСК САРСЭ (критик)

«Неслыханное дело! Эта сложная, запутанная драма вся це-

ликом стоит передо мной, как живая, со всеми ее мельчайшими

подробностями!.. Я чрезвычайно отчетливо вижу физиономии

всех ее действующих лиц: ведь это так оригинально!..»

Там же, стр. 116.

АДОЛЬФ БАДЭН (критик)

«Граф Толстой умеет проникнуть в глубь характеров и пред-

ставлять их совершенно обнаженными, не боясь сделать их от-

того менее привлекательными. Ему не достаточно выставить

самую любопытную черту в них, существенную лицевую их сто-

рону. Он очерчивает с несравненной силой их достоинства и не-

достатки, колебания и противоречия. Это — страшный и неумо-

лимый психолог, от наблюдательности которого ничего не скро-

ется и для которого человеческая натура, столь изменчивая и

разнообразная, не имеет тайны».

Там же, стр. 4

«Это — целый мир, целая эпоха, богатая великими делами

и великими личностями, которую воскрешает автор с ее лихора-

дочной атмосферой».

Там ж е, стр. 7.

«Сотни исторических и этнографических сочинений не дадут

нам столь полного представления о русском характере и тем-

пераменте, как то сделано в трех томах рассматриваемого ро-

мана».

Там же, стр. 7.

«Это — вполне Русь, настоящая, целостная, с нею-то знако-

мит этот чудесный роман».

Там ж е, стр. 7.

«Автор «Войны и мира» — русский писатель до мозга костей».

Там ж е, стр. 9.

31

ЛУИ АРАГОН

«В течение некоторого времени всякий, кто ехал во Францию

по железной дороге, обязательно встречал людей, читавших

«Войну и мир» Толстого. Этот роман, быть может, величайший

из всех, какие когда-либо были написаны,— стал предметом

страсти французов в 1942—1943 гг. ...Ибо все происходило так,

будто Толстой не дописал его до конца, и будто Красная Армия,

дающая отпор носителям свастики, наконец, вдохнула в этот ро-

ман его подлинный смысл, внесла в него тот великий вихрь, ко-

торый потрясал наши души...»

Цит. по кн.: Т. Мо тыл ев а. О мировом

значении Л. Н. Толстого. М., «Советский

писатель», 1957, стр. 494.

ФРАНСУА МОРИАК

«Если бы этот роман был только повествованием об общест-

ве, ныне разрушенном, интерес к нему был бы исчерпан уже при

первом чтении. Что поражает меня сегодня — это вклад, сделан-

ный Толстым в ту, область, где, как принято считать, великие

открытия появились лишь после него. Нет ничего более ложного,

чем мнение,., будто психоанализ обогатил роман и последний

благодаря Фрейду продолжает углубляться... Это может даже

показаться очевидным, — но не читателю «Войны и мира»...»

«Вопросы литературы», 1961, № 1,

стр. 161—162.

«Перечитывая «Войну и мир», я чувствую, что передо мной не

пройденный нами этап, а утраченный нами секрет».

Там ж е, стр. 162.

ГЕРМАНИЯ

АРНОЛЬД ЦВЕЙГ

«Толстой как автор «Войны и мира» — недосягаемая верши-

на. Его уровня не сумел достичь никто из романистов, писавших

о войне. Как-то Томас Манн сказал мне, что «Война и мир» —

самое сильное в мировой литературе произведение о войне. И я

вполне согласился с ним».

Цит. по кн.: Т. М о т ы л е в а. О миро-

вом значении Л. Н. Толстого. М., «Совет-

ский писатель», 1957, стр. 604.

32

ЕВГЕНИИ ЦАБЕЛЬ (критик)

«Кто не находит удовольствия в мельчайшем живописании

характеров и положений, кто считает занимательность символом

действия романа и в конце каждой главы с усиленным биением

пульса ожидает смены новых неожиданностей, тот может не

читать это замечательное творение. Напротив, кто смыслит в

психологических тонкостях и в состоянии обозреть поэтическое

богатство, бьющее одновременно из сотни родников, кто желает

обширную область материала оценить до мелочей по всем на-

правлениям, тот наверное будет приветствовать в «Войне и мире.»

одно нз величайших и содержательнейших явлений новейшей

беллетристической литературы».

Цнг. по кн.: Ф. И. Булгаков. Граф

Л. Н. Толстой и критика его произведений,

ч. II. СПб., 1899, стр. 80.

АННА ЗЕГЕРС

В «Войне и мире» «с гениальной силой передана сила на-

рода...».

Цит. по кн.: Т. Мотыле в а. О мировом

значении Л. Н. Толстого. М.» «Советский

писатель», 1957, стр. 620.

США

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭИ

«Я люблю «Войну и мир» за превосходное, проникновенное

и правдивое изображение жизни и народа...»

См.: «Литературное наследство», т. 69.

кн. I. М., Изд-во' АН СССР, 1961, стр. 163.

АНГЛИЯ

РАЛЬСТОН (критик)

«Талант автора обнаруживается преимущественно в удачном

подборе мельчайших, почти неуловимых, но тем не менее типич-

ных подробностей, из которых слагается рисуемая им картина

нравов».

Цит. по кн : Ф. И. Булгаков. Граф

Л. Н. Толстой и критика его произведений,

ч. И. СПб., 1899, стр. 100.

ДЖОН ГОЛСУОРСИ

«Эта книга в шесть раз длиннее обычного романа, но повест-

вование ни разу не становится вялым, ни разу не утомляет чи-

2 Б. II. Кандисв

33

тателя; и охватываемая им территория — человеческих интересов

и исторических событий, социальной жизни и национальной жи-

зни — поистине грандиозна».

Цит. по кн.: Т. Моты л ев а. О миро-

вом значении Л. Н. Толстого. М., «Совет-

ский писатель», 1957, стр. 526.

КОМПТОН МАККЕНЗИ (писатель, борец за мир)

«Молодое поколение, которое пытается узнать, что такое

война, из книг о Великой войне, может больше узнать о ней из

«Войны и мира», чем из любых книг о Великой войне, какие

мне довелось читать. Знание этого романа необходимо для ум-

ственного развития молодого мужчины или молодой женщины,

желающих составить себе взгляд на жизнь».

См.: «Литературное наследство», т. 69,

кн. I. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 161.

СЛАВЯНСКИЕ СТРАНЫ

ПОЛЬША

АЛЕКСАНДР БРЮКНЕР

«...История жизни нескольких семейств в «Войне и мире»

должна была стать эпопеею, ибо всюду она приходила в при-

косновение с жизнью общества, народа; и Толстой развертыва-

ет перед нами могучую картину».

Проф. Брюкнер. Русская литература

в ее историческом развитии, ч. II. СПб., 1906,

стр. 84.

СТЕФАН ЖЕРОМСКИМ

«Читаю... «Войну и мир» Толстого и учусь подлинной пси-

хологии».

Цит. по кн.: Т. М о т ы л е в а. О мировом

значении Л. Н. Толстого. М., «Советский

писатель», 1957, стр. 665—666.

БОЛГАРИЯ

ИВАН ВАЗОВ

«В его лице Россия поклоняется могущественному гению.

Слава графа Толстого растет в Европе, где высоко оценен его

роман «Война и мир».

Из статьи «Вне Болгарии», 1891 г.

34

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«Величие Толстого переходит пределы всех литературных

школ и направлений. Роман «Война и мир» — это классический

эпос. В нем нет преувеличений, как у Виктора Гюго, нет пате-

тической героики... «Война и мир» — это мощный поток народ-

ной драмы, колоссальный взмах поэтических крыл, напомина-

ющий по своим масштабам фрески Микеланджело на стенах

Сикстинской капеллы».

Из высказываний чешских критиков кон-

ца XIX — начала XX века. Цит. по кн.:

Т. М о т ы л е в а. О мировом значении

Л. Н. Толстого. М., «Советский писатель»,

1957, стр. 685—686.

МАРИЯ ПУ И МАНОВ А

«Война и мир» действительно мой самый любимый роман,

начиная с юных лет, и сопровождает меня в течение всей моей

жизни. Лев Николаевич Толстой произвел и производит на меня

до сих пор глубокое впечатление — и тем, с какой правдивостью,

без всякой условности, он изображает своих героев, и своим аб-

солютным знанием психологии. В этом отношении я научилась

у него многому. А во время Великой Отечественной войны

«Война и мир» была для меня — как и для многих чехов — ис-

точником утешения и надежды, что Гитлер кончит так же, как

кончил Наполеон, как кончит каждый, кто осмелится напасть на

Советский Союз».

Там ж е, стр. 695.

СТРАНЫ ВОСТОКА

ЯПОНИЯ

НОБОРИ СЕМУ (литературовед)

«В языке Толстого чувствуется биение сердца, движение

души. Его язык чрезвычайно прост; картины, возникающие в

вашем воображении при чтении произведений Толстого, изуми-

тельно точны; в самом повествовании, в расстановке и распо-

ложении частей произведения отсутствует какая-либо искусст-

венность, натянутость. Рассказ Толстого обычно имеет характер

эпического повествования и в то же время построен так, что с

самого начала читатель обнаруживает основную нить, которая

и приводит к развязке».

Цит. по кн.: А. Шифман. Лев Толстой

и Восток. М., Изд-во восточной литерату-

ры, I960, стр. 371.

2

35

ИНДИЯ

МУЛЬК РАДЖ АНАНД

(писатель и общественный деятель)

«...Этот роман носит черты специфически современной фор-

мы романа, формы, которая породила свои собственные законы,

формы, являющейся значительным шагом вперед по сравнению

с художественной литературой прошлых эпох... Столь велика

способность Толстого проникать в душу своих героев... что «Вой-

на и мир» становится сложной монументальной энциклопедией

русского общества начала XIX века... [«Война и мир»] выявляет

новое отношение к проблеме войны. Действительно, это первый ве-

ликий человеческий документ о войне... Можно сказать, что «Вой-

на и мир» Толстого открыла эру простых людей в литературе...»

Цит. по кн.: «Лев Толстой. Материалы и

публикации». Тула, 1958, стр. 221—225.

ТУРЦИЯ

РЕШАД НУРИ (писатель)

«Типы Пьера и князя Андрея обрисованы с величайшей прав-

дивостью и мастерством. Что же касается глав, посвященных

войне, то мы без колебания скажем, что они несравнимы ни с

чем, написанным до сего времени. Наполеон, Александр I, Ку-

тузов, французская, австрийская, русская армии, все явления

и события описаны столь правдиво, что читатель видит все это

живым и действующим».

Цит. по кн.: А. Ши фм а н. Лев Толстой

и Восток. М., Изд-во восточной литерату-

ры, 1960, стр. 425—426.

НАЗЫМ ХИКМЕТ

«Величие Льва Николаевича Толстого, этого мастера мас-

теров, этого бессмертного старца, оставшегося навеки юным, я

полностью осознал только в бурской тюрьме. Там я перевел по-

ловину романа «Война и мир». Моя камера переполнилась

жизнью и надеждой, пали стены тюрьмы, я еще больше поверил

в созидательную мощь великого русского народа и еще больше

его полюбил».

Т а м ж е, стр. 426—427.

ЖАНР «ВОЙНЫ И МИРА»

Вопрос о жанровой природе «Войны и мира»

тесно связан с проблемой историчности романа. Поэтому есте-

ственно, что ни один из критиков Толстого, начиная с первых

газетных и журнальных рецензентов произведения и кончая ис-

следователями наших дней, не обошел эту проблему. Но

уже первые критические высказывания о жанре «Войны и ми-

ра» оказались весьма разноречивыми. Сам Толстой в статье «Не-

сколько слов по поводу книги «Война и мир», напечатанной в

«Русском архиве» за 1868 г., высказался по этому вопросу, чтобы

рассеять недоразумения, возникшие в печати.

Какой же взгляд на «Войну и мир» сложился у читателей

и критиков 60-х годов прошлого века?

Многие критики подошли к «Войне и миру» с точки зрения

догматической поэтики: стали искать в романе стройного разви-

тия единой сюжетной линии с определенной, точно очерченной

завязкой, перипетиями и развязкой и, не находя всего этого в

том виде, в каком бы им хотелось, пожимая плечами, выразили

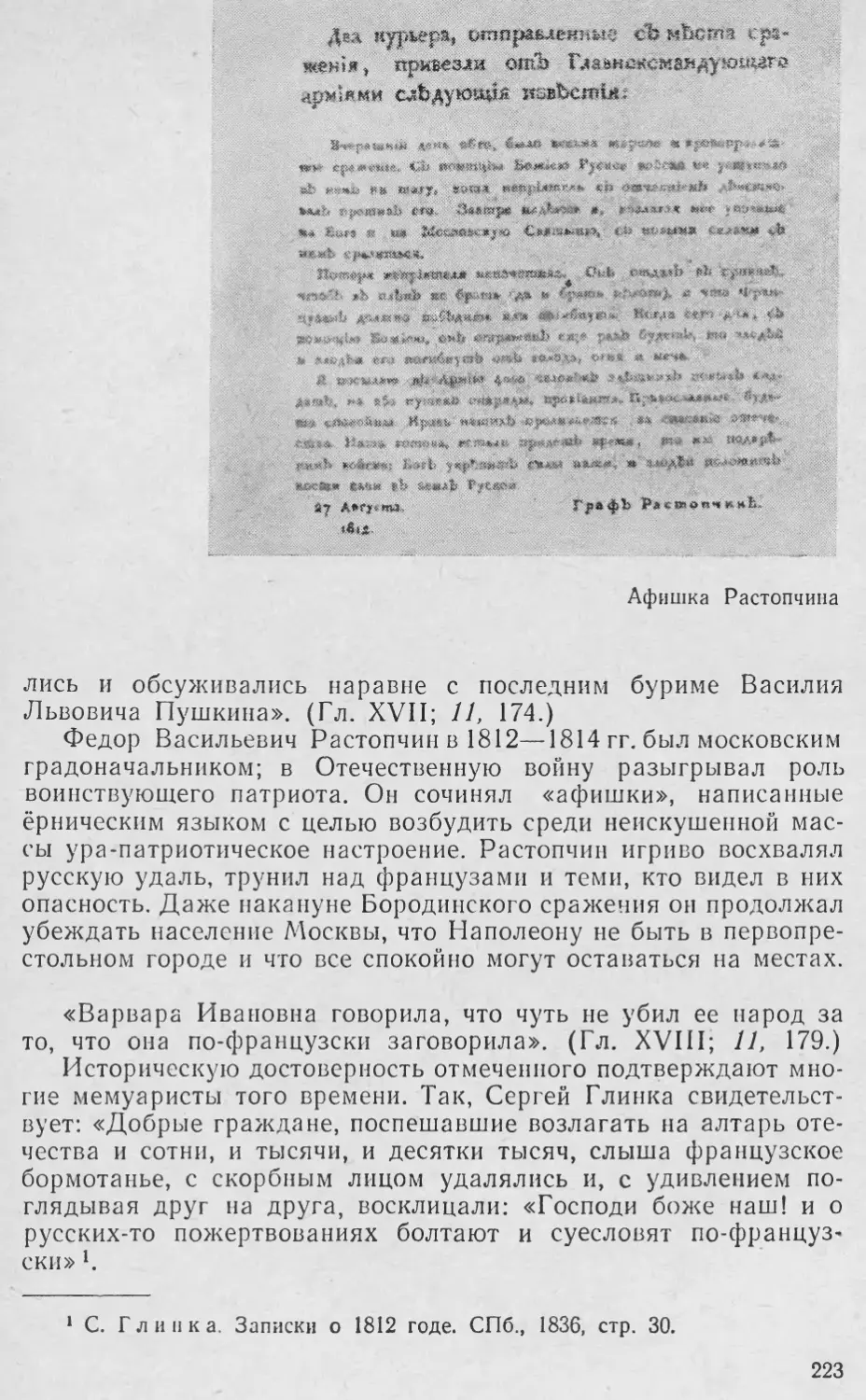

свое недоумение. Приведем некоторые из этих высказываний.