Text

химия и жизнь

г1аучно-популярный журнал Академии наук СССР 1971

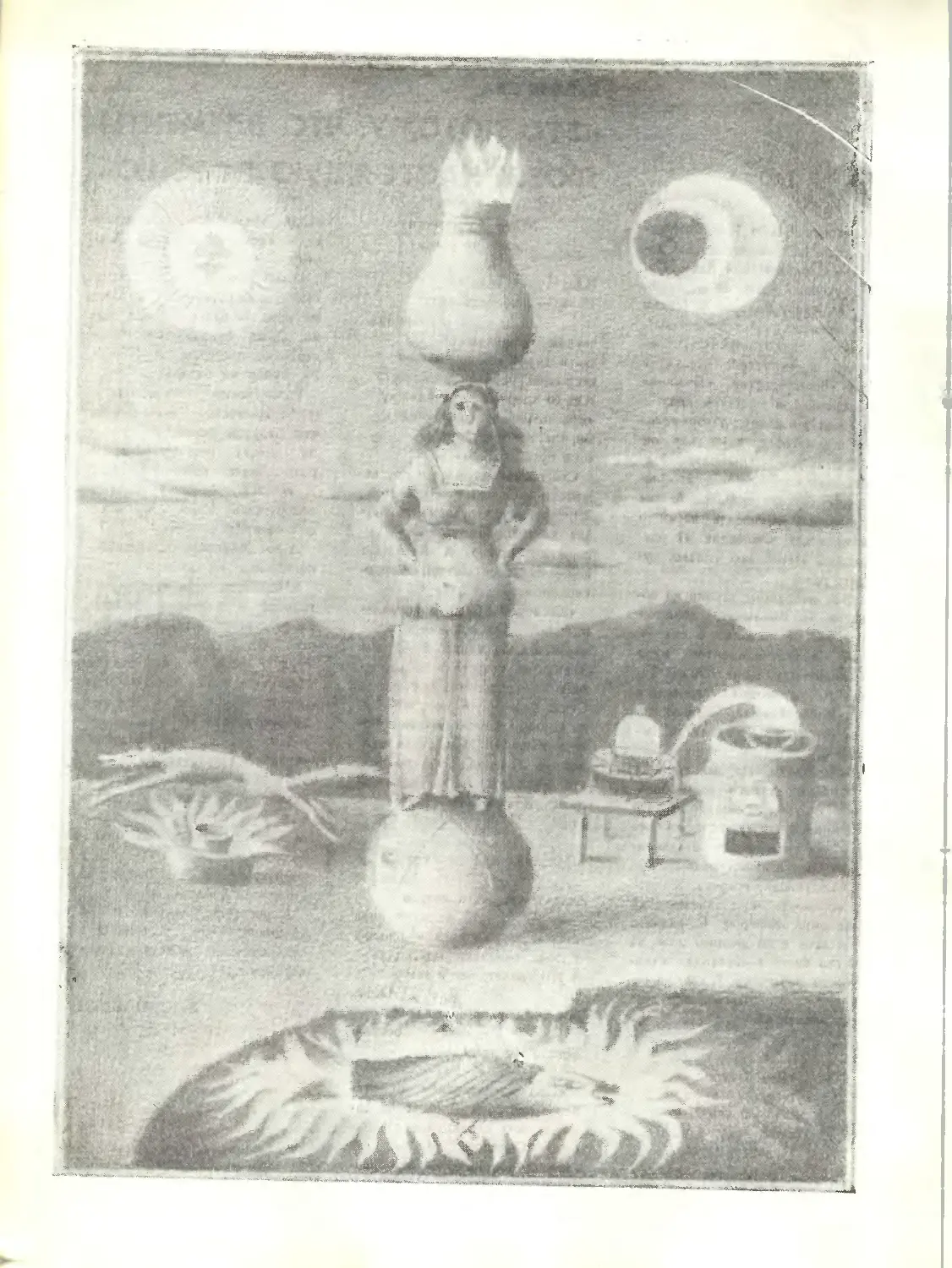

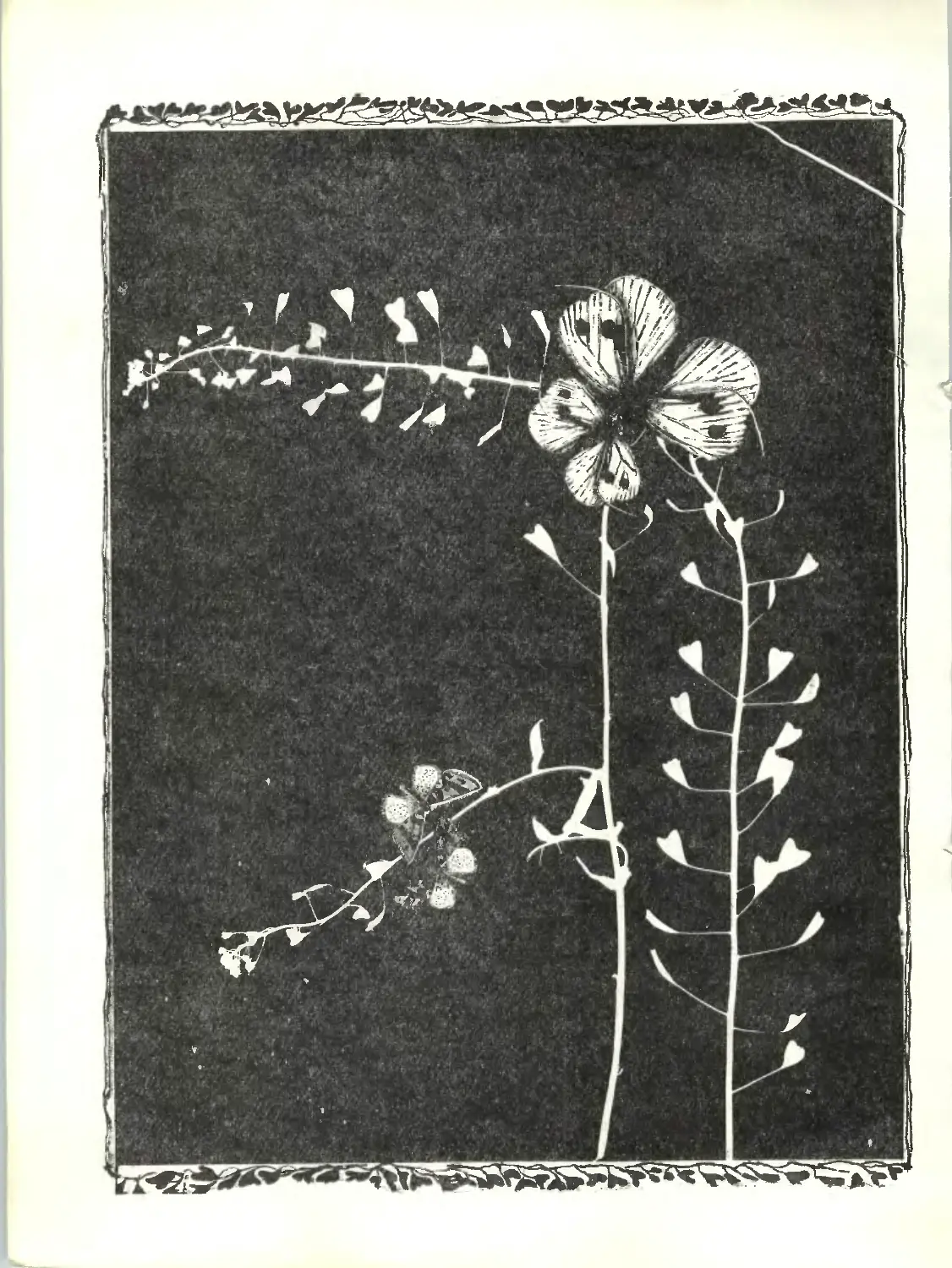

Эта гравюра взята из

цикла «Пастушеская

жизнь» известного

французского скульптора и

художника Аристида

Майоля A861 1944).

Пасторальных

пастушков часто изображали с

традиционной сумочкой

на боку. Такую сумочку

напоминают своей

формой плоды широко

распространенного

растения, которое и получило

поэтому название

пастушьей сумки. Статья

об этом растении, с

глубокой древности

известном народной медицине,

напечатана в этом номе

ре журнала

На первой

странице обложки

изображен кукольный театр

начала XVII столетия.

Именно к этому времени

относятся первые печатные

сведения о кукольном

театре на Руси. Секретарь

Голштинского посольства

Адам Олеарий написал

в своем отчете про

комедиантов, которые

«завязывают себе вокруг

тела одеяло и

расправляют его вокруг себя,

изображая таким

образом переносной театр, с

которым они могут

бегать по улицам и на

котором в то же время

могут происходить

кукольные игры». О том,

как в современный

кукольный театр пришла

химия, можно прочесть

в статье Л. Кельмана

«Позорищные игры,

глаголемые куклы».

химия и жизнь

Ежемесячный

научно-

популярный

журнал

Академии

наун СССР

№ 9

Сентябрь 1971

Год издания 7-й

Очерк 2

Последние известия 12

12

Волезные советы химикам 14

Элемент №... 18

Проблемы и методы 24

современной нвуки

Литературные страницы 30

Новые заводы 37

И химия —и жизнь! 38

Живые лаборатории

Консультации

М. ГУРЕВИЧ. ...Плюс личное обаяние

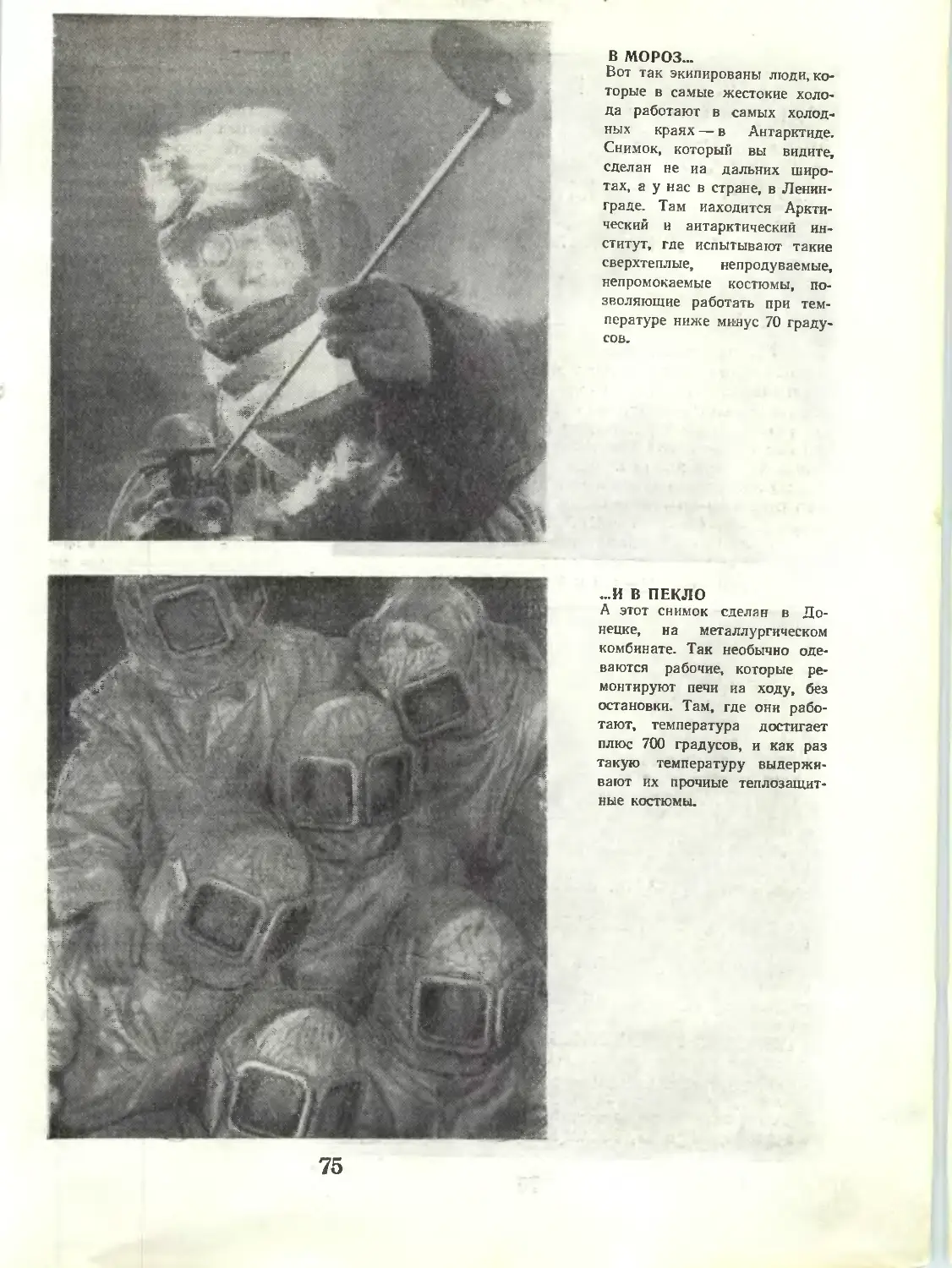

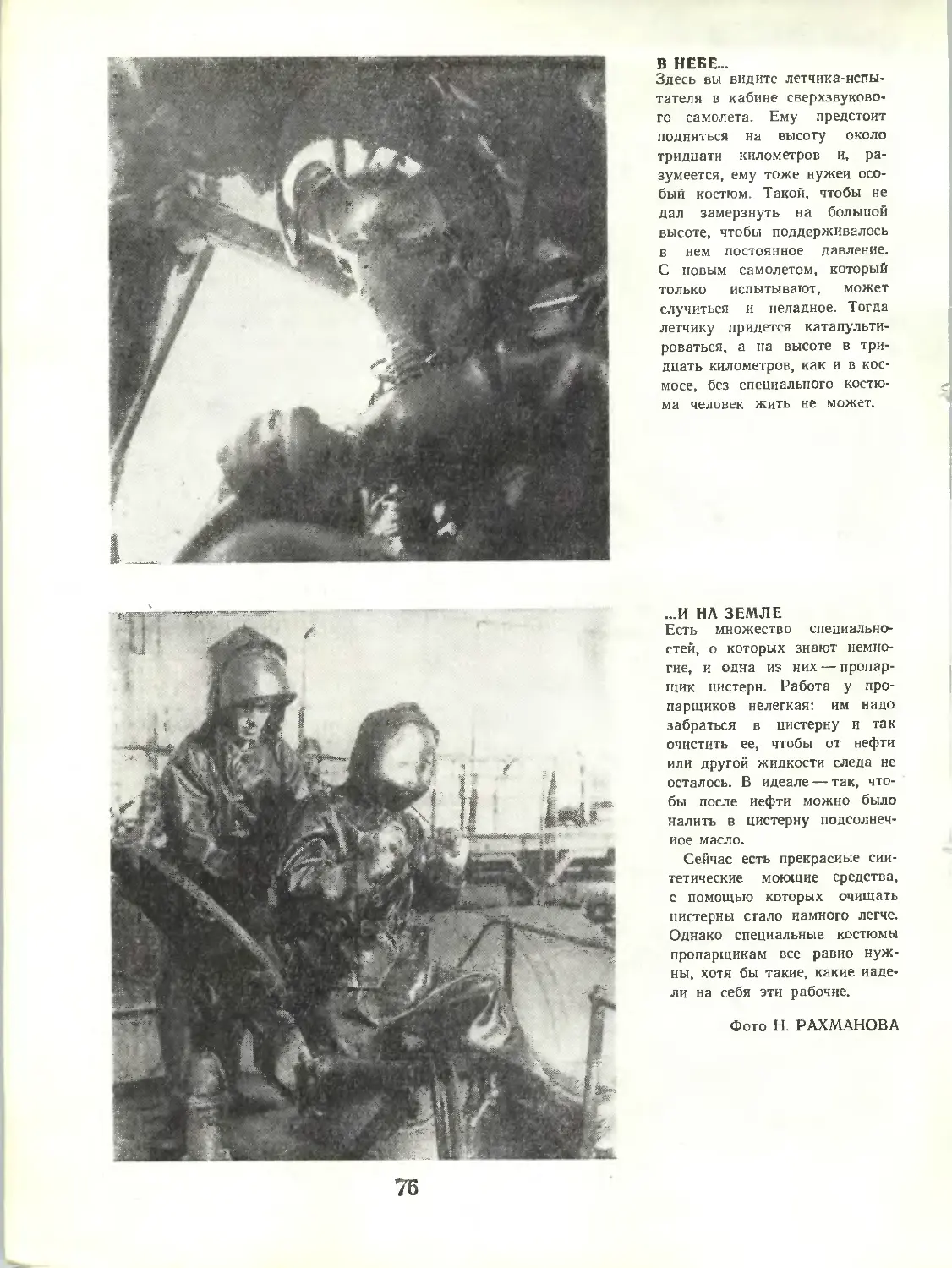

В. БАТРАКОВ. Газодинамический лазер:

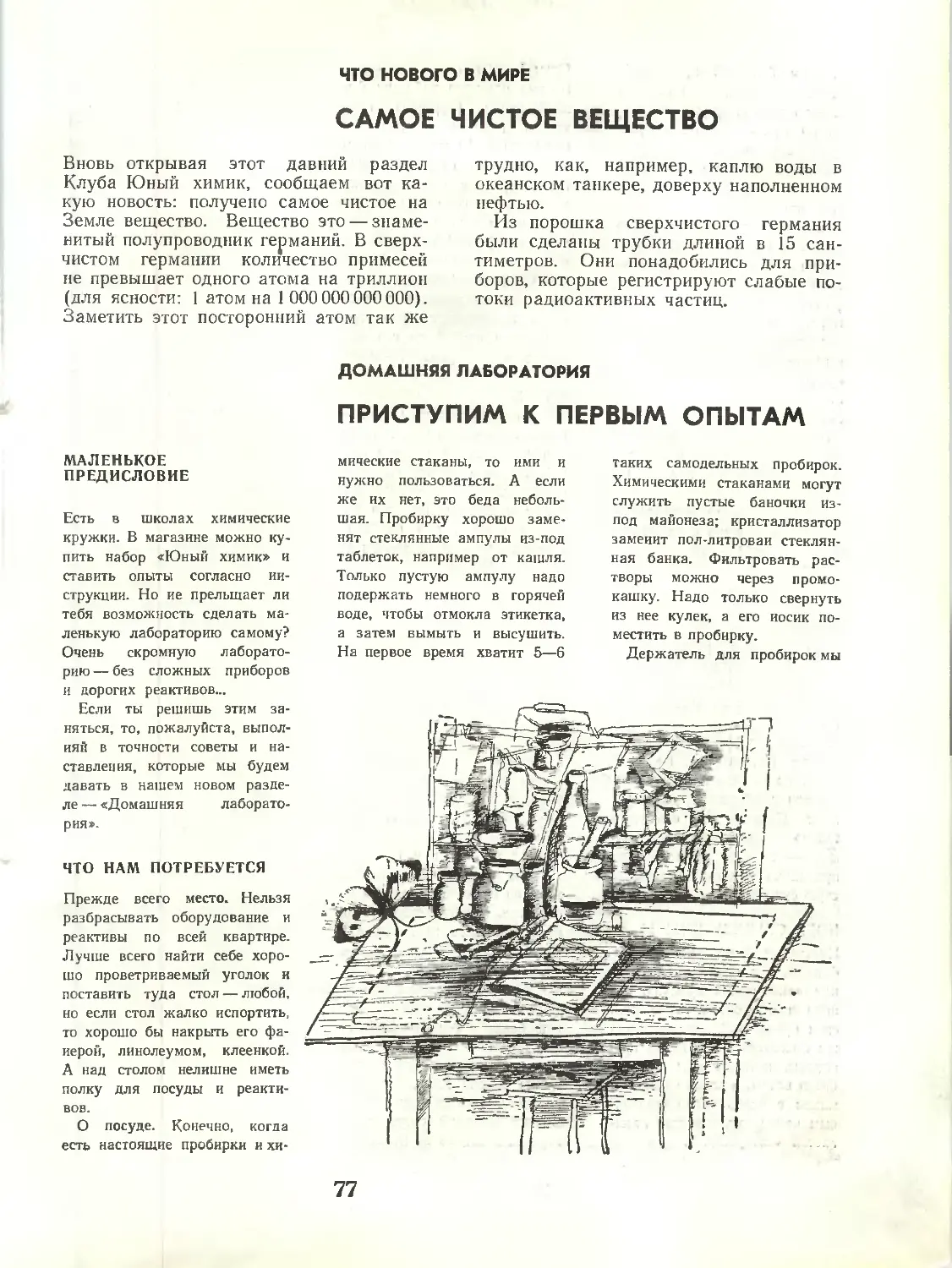

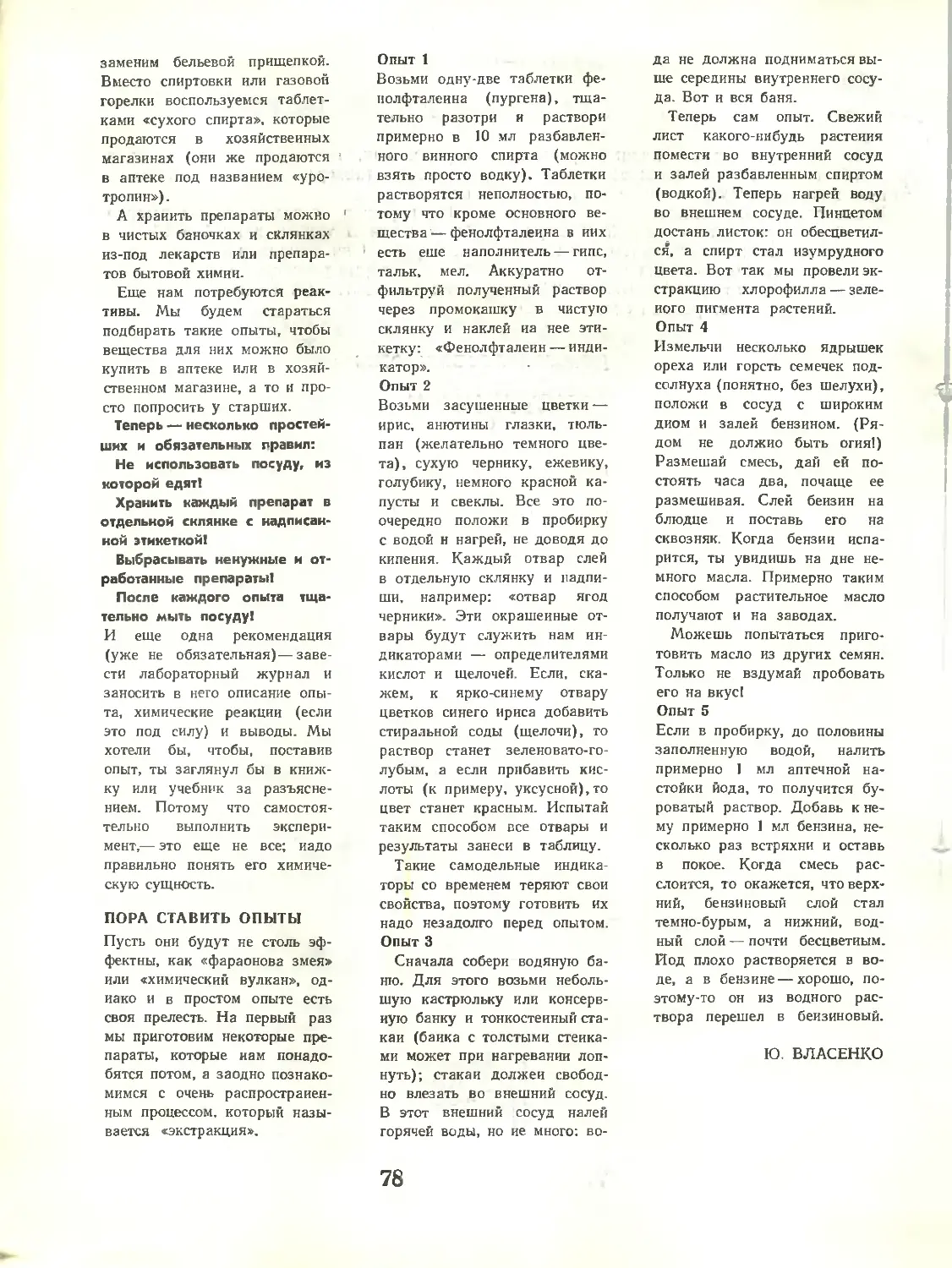

достигнута мощность 100 киловатт

B. ЖВИРБЛИС. Открыт новый механизм

биорегулирования

О. ЛИБКИН. Ваш выигрыш — время!

C. И. ВЕНЕЦКИЙ. Тантал

Г. СИБОРГ, Дж. БЛЮМ.

Реакторы-размножители на быстрых нейтронах

Л. ОСТАПОВ. В Германии, в 1945 году...

В. П. СЕРЕГИН. Солигорск. Третий

калийный комбинат

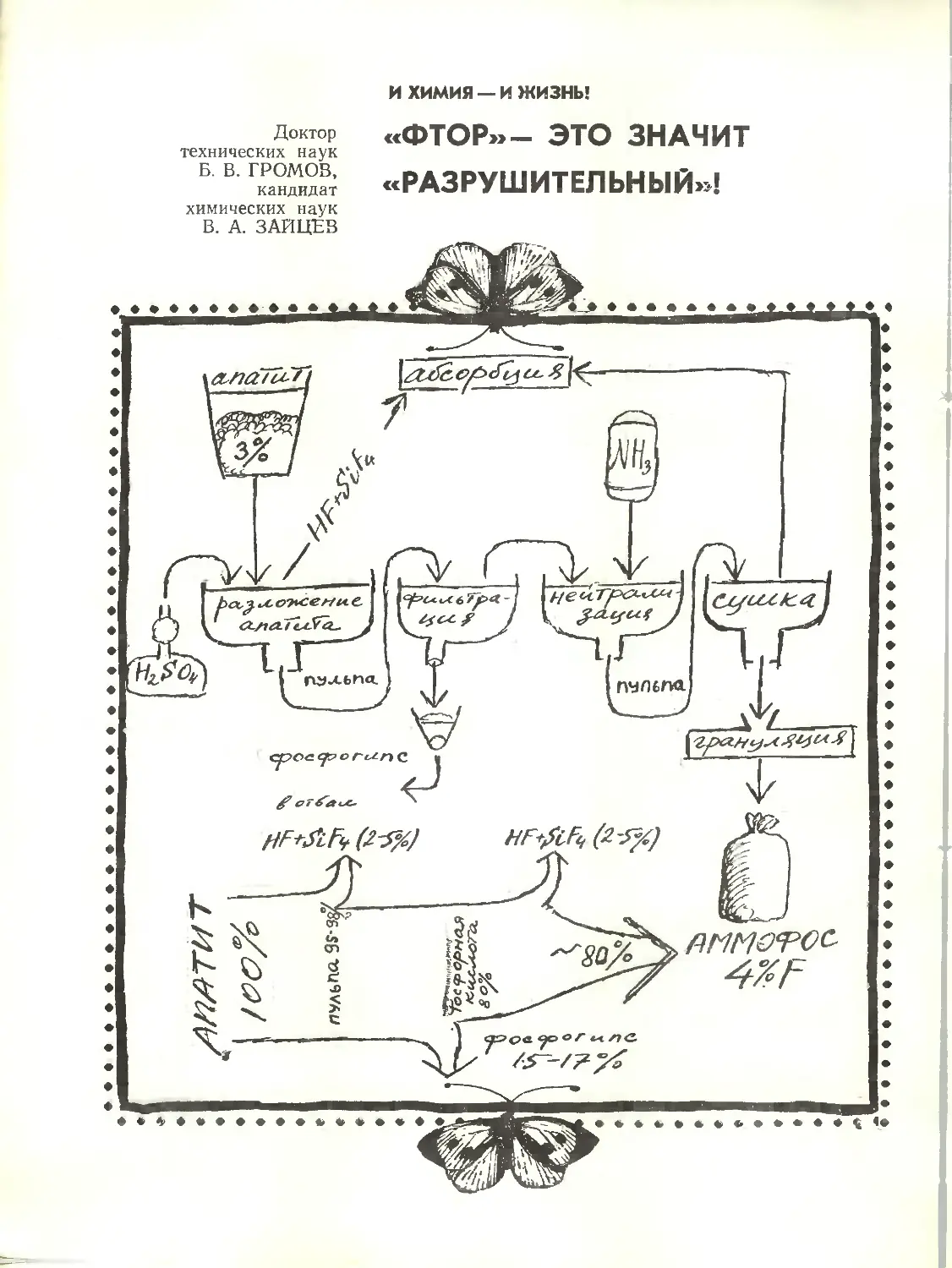

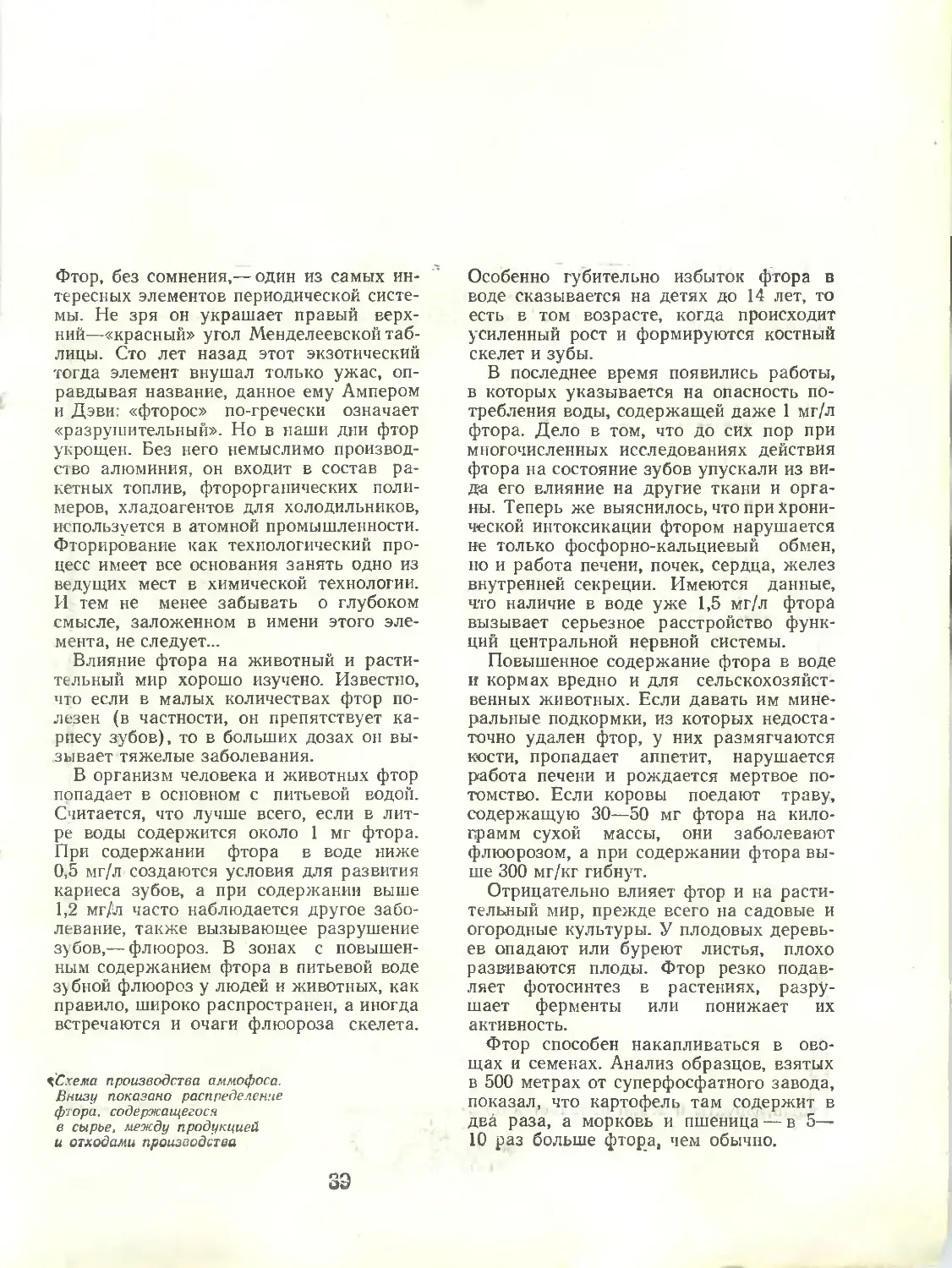

Б. В. ГРОМОВ, В. А. ЗАЙЦЕВ. «Фтор» —

это значит «разрушительный»!

Информация

Новости отовсюду

Обзоры

делают вещи и вещества

Библиотека

Страницы истории

Земля и ее обитатели

Болезни и лекарства

41

42

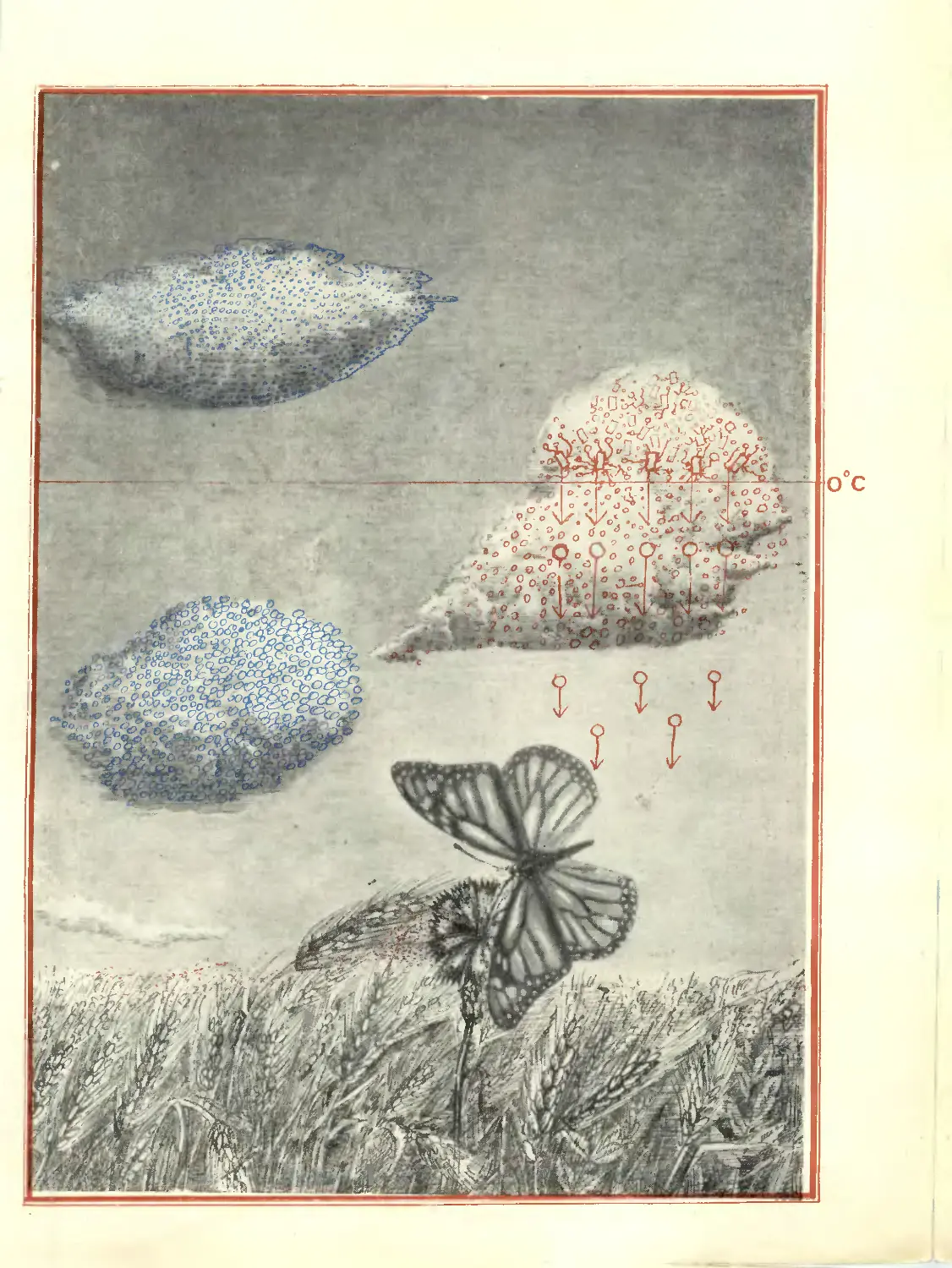

44 Н. А. ФУКС Аэрозоли-друзья

и аэрозолн-враги

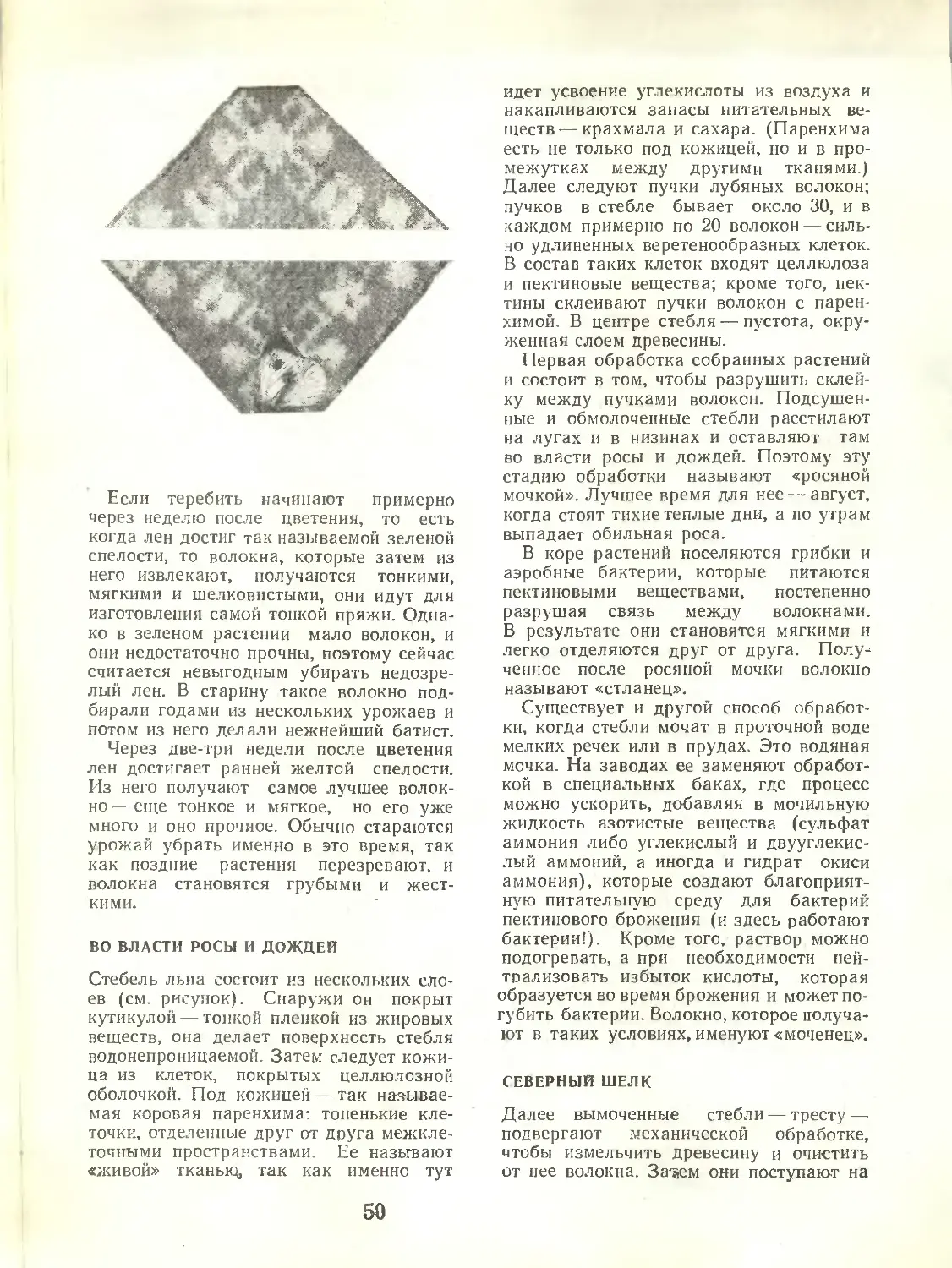

49 Л. А. КИРИЛЛОВА. Лен, лен, лен...

52 Из истории русского льна

53 В. СТАНИЦЫН. «Это потому, что

элементы любят настоящую поэзию»

54 А. А. ГУСОВСКИЙ. Причина огня

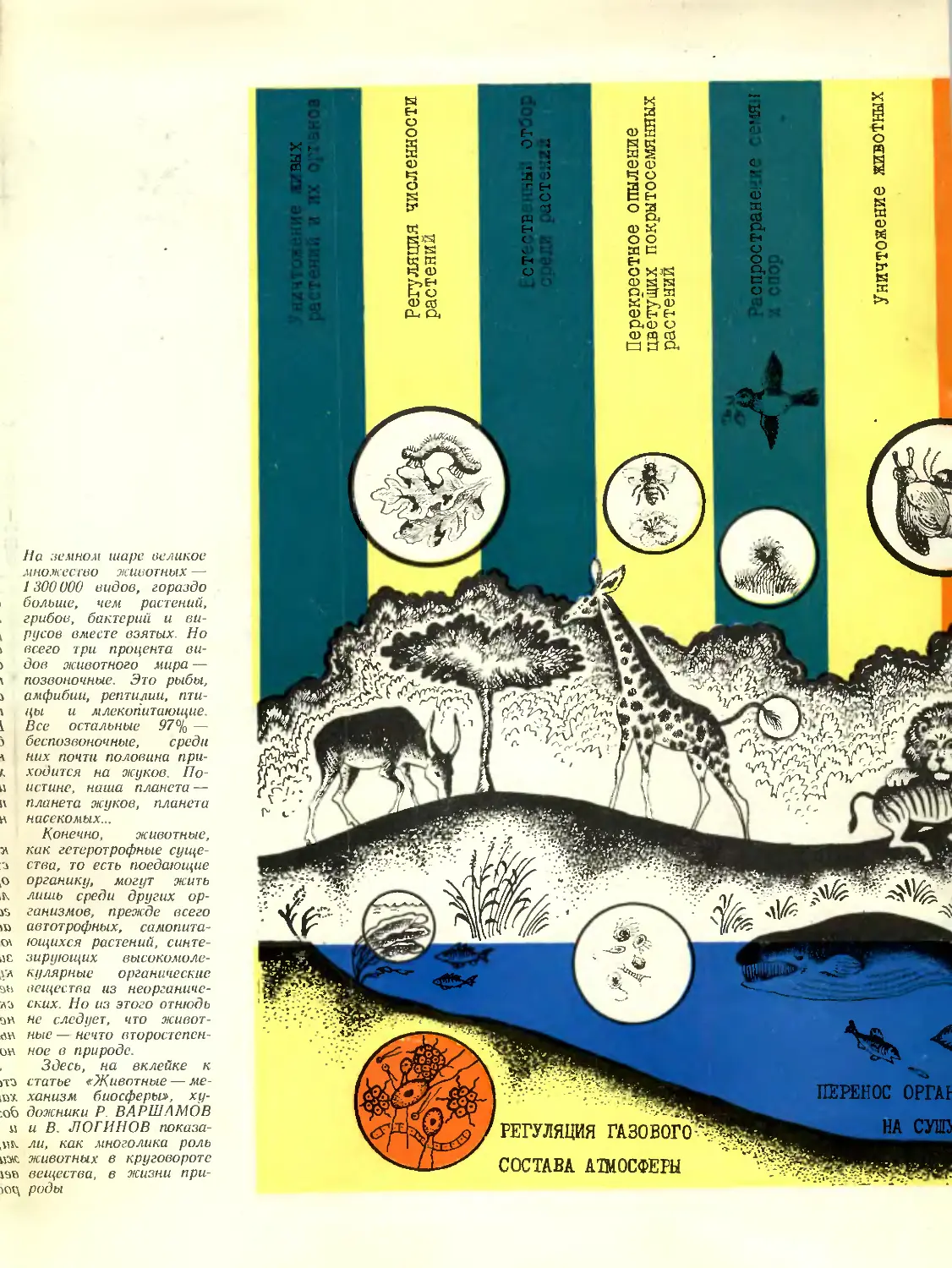

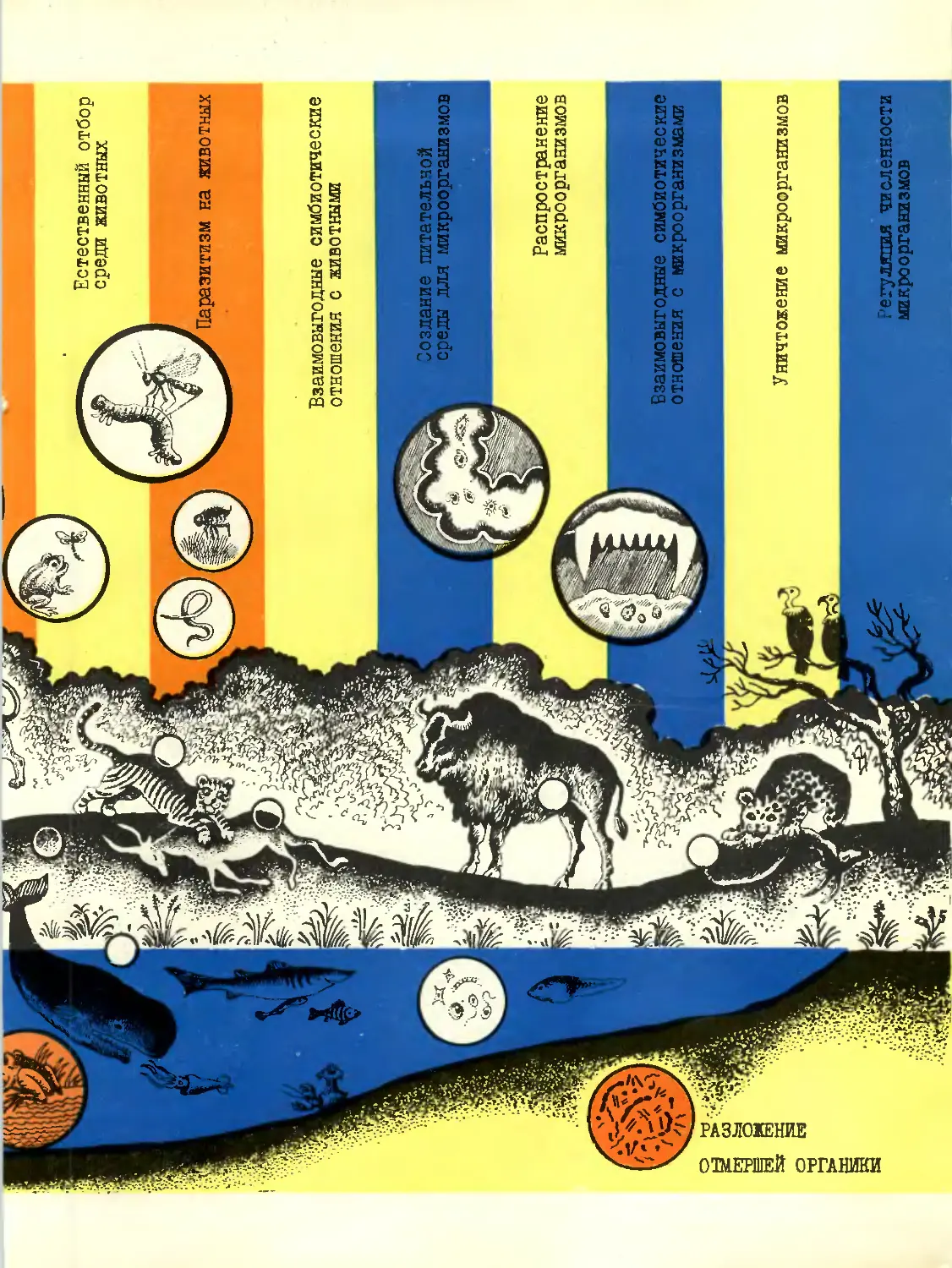

60 Д. В. ПАНФИЛОВ. Животные —

механизм биосферы

Ж- П. СЕРЖАН. Круговорот бешенства

Комментирует заместитель Министра

здравоохранения СССР, Главный санитарный

врач СССР П. Н. БУРГАСОВ

Э. НАУМОВА. Вирус уличный и

одомашненный

66

68

71

Клуб Юный химик 73

80 Л. КЕЛЬМАН. «Позорищиые игры,

глаголемые куклы»

А. ФРИДМАН. Пастушья сумка

88

90

92

Заочная читательская конференция 1971

года

95 Переписка

96 С. СТАРИКОВИЧ. Почему плачут

черепахи?

Редакционная коллегия:

И. В. Петрянов-Соколов

(главный редактор),

П. Ф. Баденков,

Н. М. Жаворонков,

Л. А. Костандов,

Н. К. Кочетков,

Л. И. Мазур,

В. И. Рабинович

(ответственный секретарь),

П. А. Ребиндер,

М. И. Рохлин

(зам. главного редактора),

Н. Н. Семенов,

Б. И. Степанов,

A. С. Хохлов,

М. Б. Черненко

'(зам. главного редактора),

B. А. Энгельгардт

Редакция:

Б. Г.

М. А.

B. Е.

А. Д.

О. И.

О. М.

Э. И.

д. н.

в. в.

C. Ф.

Т. А.

в. к.

Володин,

Гуревич,

Жвирблис,

Иорданский,

Коломийцева%

Либкин,

Мнхлин,

Осокина,

Станцо,

Старикович,

Сулаева,

Черникова

Художественный редактор

С. С. Верховский

Номер оформили художники

Ю. А. Вашенко,

Ю. Л. Куперман

Технический редактор

Э. С. Дрейер

Корректоры:

С. М. Кристьянполер,

А. Н. Федосеева

При перепечатке ссылка

на журнал «Химия и

жизнь» обязательна

Адрес редакции:

П 7333 Москва В-333,

Ленинский проспект, 61

Телефоны:

135-04-19.

135-52-29,

135-63-91

Подписано к печати

12/VIII 1971 г. Т-14103

Бумага 84 XI08 Vie

Печ. л. 6,0 +вкл.

Усл. печ. л. 10,08.

Уч.-иэд. л. 10,1

Тираж 140 000 экэ.

Заказ 387. Цена 30 коп.

Московская типография JNfb 13

Главполиграфпром а

Комитета по печати

при Совете Министров СССР.

Москва,

Денисовский пер., д. 30.

ОЧЕРК

...ПЛЮС

ЛИЧНОЕ

ОБАЯНИЕ

Лаборатории... Гулкие залы с фантастическими

приборами и машинами, хижины бпиз горных вершин, кабины

батискафов и космических кораблей. Большие

коллективы и группы из двух — трех ученых, объединенных одной

научной целью. От их творчества, настойчивости, цепе-

устремленности зависят темпы технического прогресса,

уровень материальной культуры нашего общества.

«Решительно повысить эффективность работы

научных учреждений, обеспечить концентрацию научных сил,

материальных и финансовых ресурсов в первую очередь

на ведущих направлениях науки и решении важнейших

научно-технических проблем...» Такую задачу ставят

перед учеными и проектировщиками, работниками научно-

исследовательских институтов и лабораторий Директивы

XXIV съезда партии.

Найти наиболее совершенные формы оценки

эффективности научного поиска, наиболее действенные

способы стимулировать труд людей науки — эти цели

преследует социологический эксперимент, который идет сейчас

в Государственном научно-исследовательском и

проектном институте лакокрасочной промышленности — ГИПИ

ЛКП.

НА АТТЕСТАЦИИ

Работала в институте лаборантка.

Работала не так, чтобы очень плохо,—

серьезных упущений у нее не было,— но и не

очень хорошо: особой старательности и

интереса к делу не проявляла. Должно

быть, потому, что помимо обычных

домашних хлопот (ребенок, хозяйство) она

была по горло загружена учебой.

Лаборантка вечерами училась в институте.

Как говорится, незаметно прошли

шесть лет учебы, и молодая женщина

получила диплом инженера. Правда, ее

специальность — скажем, технология

молочных продуктов — не совсем

соответствовала профилю лакокрасочного

института. Но, право же, солидная

общеинженерная подготовка и необходимый

пищевику запас химических знаний

позволяли молодому специалисту при

известной старательности заниматься лаками

и красками даже в качестве инженера

или старшего инженера. И само собой

разумеется, что знаний и опыта для

лаборантской деятельности ей вполне

хватало.

Казалось бы, можно было вздохнуть

спокойно и попытаться наверстать на

службе упущенное за годы учебы. Да

тут некстати подоспела аттестация.

2

Собрались в директорском кабинете

сам директор и его заместитель,

секретарь парткома и председатель месткома,

начальник отдела кадров, начальник

отдела труда и зарплаты, руководители

лабораторий, словом, все, кому дано

судить о работе сотрудников института.

И стали расспрашивать нашу

лаборантку, чем она занимается, какими

исследовательскими методиками овладела, что

умеет и чему намерена научиться.

Отвечала сотрудница не очень уверенно,

порой путалась и сбивалась. Затем слово

взял ее непосредственный начальник,

уважаемый в институте ученый. И

объективно, без прикрас обрисовал работу

лаборантки, выразив надежду, что теперь,

с дипломом инженера, она станет

больше интересоваться делами лаборатории

и, естественно, пользы от нее будет

больше.

Когда женщина вышла из кабинета,

разгорелся спор. Можно ли признать ее

соответствующей занимаемой должности

(заметьте: должности лаборантки) или

нет? А может быть, лучше помочь

молодому инженеру перейти в другую

организацию, чтобы работать по

специальности? В конце концов было решено: не

торопиться, посмотреть, как будет

работать лаборантка дальше, какие выводы

сделает из разговора в директорском

кабинете, а потом, скажем, через полгода,

вновь вернуться к ее аттестации.

В тот день перед аттестационной

комиссией прошли больше десяти

лаборантов, техников и инженеров. Одни дельно

и бойко отвечали на вопросы

аттестационной комиссии, другие волновались и

робели. А члены комиссии вникали в

мельчайшие детали работы. Их

интересовали рецептуры новых лаков и

эмалей, малярно-технические (есть такой

термин) свойства новых красок. Они

журили аттестуемых за чрезмерно

пухлые отчеты и проверяли знание свежей

технической литературы...

Собственно говоря, аттестация

лаборантов, инженеров и научных

работников—не ахти какая новинка. Ее

проводят во всех исследовательских

организациях, проводили ее в лакокрасочном

институте и раньше. А ту аттестацию, на

которой присутствовал корреспондент,

отличало вот что.

Во-первых, удивительная дотошность,

с которой подходили к оценке работы

каждого сотрудника. А во-вторых, одна

процедурная тонкость, с которой,

по-видимому, до сих пор не сталкивались ни

в одном нашем НИИ. Прежде чем

опустить в урну для тайного голосования

свои бюллетени (занимаемой должности

соответствует, не соответствует —

ненужное зачеркнуть), все члены комиссии

поворачивались к присутствующему на

аттестации социологу.

Начальник лаборатории

социологических исследований кандидат

философских наук В. Н. Литвинов брал

специальный, заведенный на каждого

сотрудника листок оценок и знакомил

присутствующих с профессиональными и

человеческими качествами аттестуемого. Не

подумайте, что это были расплывчатые

субъективные оценки, какими мы

привыкли пользоваться в своем обиходе:

авторитетен, не авторитетен, милейший

человек, дама приятная во всех

отношениях. Нет, оценки социолога были

пугающе количественны и конкретны:

уровень а вторитетности — 0,34;

профессиональная контактируемость —

0,71;

оригинальность и самостоятельность в

решении научных проблем — 0,42;

справедливость в решении спорных

вопросов — 0,28;

настойчивость в отстаивании

интересов коллектива — 0,21;

общая эрудиция — 0,42;

личное обаяние — 0,14.

Заслушав социологические оценки

(понятно, для каждого сотрудника свои),

члены комиссии зачеркивали ненужное

и опускали бюллетени в урны.

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА

ГИПИ ЛКП — признанный в нашей

стране и, кстати, крупнейший в мире

научный центр лакокрасочной

промышленности. Разработанные в институте лаки,

краски, пигменты, эмали используются

почти во всех отраслям народного

хозяйства: машиностроении и

радиоэлектронике, транспорте и строительстве, химии и

приборостроении. Незначительное

усовершенствование в технологии

производства краски, которой красят вагоны,

заборы, дома, автомобили, теплоходы,

краски, которую выпускают десятками тысяч

тонн, сможет дать в масштабах

перечисленных отраслей баснословный

экономический эффект.

1*

3

Уже сейчас поддающаяся расчету

прямая экономическая эффективность

исследований, которые проводят в институте,

достаточно высока. Каждый затраченный

на науку рубль дает здесь двойную

прибыль. К концу пятилетки эффективность

исследований лаков и красок намечено

увеличить еще в несколько раз, так

чтобы каждый рубль оборачивался

четырьмя, а то и пятью рублями прибыли.

Чтобы решить эту задачу, потребуются

новые приборы и опытные установки,

новые рецептуры и регламенты, новые

методики испытаний и автоматические

линии. Все это создадут люди —

лаборанты, инженеры, младшие и старшие

научные сотрудники, руководители групп

и начальники лабораторий. От

эффективности их труда, от их творчества

зависят сегодняшние и будущие успехи

института.

Для того чтобы лучше узнать людей,

чтобы правильно расставить их на

важнейших участках намеченного

наступления, в лакокрасочный институт и

пригласили социологов.

ОСТАВИМ В ПОКОЕ ГЕНИЕВ

Когда автор этих заметок знакомился

с известной карповской системой,

опытом материального стимулирования

научных работников, который проводится в

Научно-исследовательском

физико-химическом институте имени Л. Я. Карпова *,

ему не раз приходилось слышать мнения,

что объективно оценить труд ученого

невозможно. Сколько, например, следует

начислить условных баллов за создание

теории относительности? К чему

приравнять такую работу — к докторской

диссертации или к монографии? И как

посчитать эффект от ее внедрения?

Что ж, на эти вопросы и впрямь

нелегко ответить. А наверное, не стоит

отвечать вовсе.

Давайте оставим гениев в покое.

Автор без малейшего риска ошибиться

может составить пространный список

исследовательских и проектных институтов,

где они, гении, не работают и не

работали прежде. И вовсе не потому, что

институты, которые попадут в этот «черный»

список, второго сорта. Просто гений —

* О карповском эксперименте подробно

рассказано в № 7 «Химии и жизни» за 1970 год—Ред.

это редчайший феномен. А если уж он

обнаружится в какой-нибудь

лаборатории, то, наверное, пробьет себе дорогу и

через аттестации, и через несправедливо

начисленные баллы, и даже через

возможное понижение зарплаты. (Кстати,

никем еще не доказано, что гений

обязательно должен работать хуже других

сотрудников, срывать производственные

планы и так далее.)

Поговорим о критериях

эффективности для тех, кто не открывает законов

тяготения, не создает теории

относительности и периодической системы

элементов, а сочиняет регламенты,

конструирует машины и составляет рецептуры

лаков и красок для ник. Таких — не

маршалов и генералов, а сержантов и

рядовых науки — явное большинство.

Изучая эффективность работы

отдельных ученых и целых научных

коллективов, наукометрия пользуется так

называемыми экспертными оценками. Это те

самые баллы, которые выводят в

Карповском институте, чтобы определить

вклад того или иного работника, той или

иной лаборатории в общеинститутское

дело. Теми же баллами оценивают

работников в известной системе «Пульсар»

(о ней много писала «Литературная

газета») , когда решают, повысить ли их

в должности при очередной кадровой

пульсации или, наоборот, понизить. Хотя

подобная оценка основана на вполне

объективных критериях: законченная

работа — столько-то очков, монография

или статья — столько-то,—

окончательный приговор в баллах выносится

субъективно. Делает это эксперт, начальник,

в лучшем случае группа экспертов.

При всей своей простоте и

наглядности экспертная оценка довольно

уязвима, главным образом потому, что она,

как и любое начальственное решение,

не лишена волюнтаристской окраски,

таит в себе возможность предвзятого

подхода к отдельному человеку или

коллективу.

Когда социологи лакокрасочного

института начинали свою деликатную

работу, они, конечно, были знакомы и

с первыми шагами карповской системы,

и с первыми критическими замечаниями

в ее адрес. Поэтому они попытались

разработать свою систему оценок, которая,

с точки зрения автора, представляет

определенный шаг вперед.

4

Чтобы достаточно внятно объяснить,

как в институте оценивают

эффективность труда ученых и лабораторий,

нужно приводить сложные многоэтажные

таблицы и множество цифр.

По-видимому, здесь это неуместно. К тому же в

научной литературе эта система уже

описана довольно подробно

(«Лакокрасочные материалы и их применение», 1971,

№ 2). Ограничимся лишь самыми

общими замечаниями.

Прежде всего, в институте разбили

все лаборатории на четыре группы:

физико-химические, синтетические,

рецептурные, технологические. В каждой

группе провели анализ научной

деятельности за несколько лет и выбрали для

каждого вида деятельности (разработки,

авторские свидетельства, публикации)

своего рода норму на одного работника,

причем норму довольно серьезную.

Умножив ее на численность работников

той или иной лаборатории, получили

оптимальную «выработку» научной

продукции для коллектива. Лаборатория,

которая достигает такой «выработки»,

получает 10 баллов. Те, кто до нее не

дотягивает,— меньше. И так по каждому

виду научной деятельности.

Затем все набранные коллективом

баллы хитрым способом суммируются.

При этом учитывается весомость

каждого сорта научной продукции. Скажем,

в прикладном институте вполне логично

придавать законченным разработкам,

новым рецептурам красок или лаков

больший вес, чем журнальным публикациям.

И в интегральной эффективности

лаборатории новые рецептуры оказываются

вчетверо весомей статей.

Трудная система. Трудная для тех, кто

должен считать эффективность, и для

тех, чью эффективность считают. И все-

таки она объективней экспертных оценок.

Хотя бы потому, что в ней каждый

научный успех или неуспех сравнивается

с некоей жесткой шкалой, отметки на

которой никак не зависят от мнений и

настроений руководителей института.

Но даже в этой детально

разработанной системе нетрудно найти множество

уязвимых мест. Их легко находят и

люди беспристрастные, и те, кого оценка

эффективности уже успела крепко

задеть.

Физико-химические лаборатории, где

работают наиболее квалифицированные

ученые, не дают прямого

экономического эффекта. Рецептурные и

технологические — приносят институту прямую

прибыль. Как ни мудри с группами,

работники, которые трут эмали, на первый

взгляд всегда кажутся более полезными,

нежели ученые, снимающие кривые

зависимостей. Те, кто снимает кривые,

могут в принципе опубликовать результаты

и в «Докладах Академии наук», и в

своем лакокрасочном журнале. И не в обиду

будь сказано последнему, эти

публикации имеют различную ценность.

Наконец, далеко не в равных условиях и

технологические лаборатории. Одни

создают лаки и краски для мебели и

железнодорожных вагонов. Эти лаки и краски

выпускают сотнями тысяч тонн, что

приносит их создателям высокие баллы за

экономическую эффективность

внедрения. Другие работают на оптику и

радиоэлектронику. Им порой приходится

месяцами биться над новой рецептурой,

а потом по их прописям выпустят одну-

другую тонну продукции. Но без этой

продукции никак не обойтись. Вот и

выходит, что непросто оценить не только

фантастическую работу гениев, но вроде

бы простой и понятный труд рядовых

науки...

Критиковать легко. Еще легче, приняв

во внимание все критические мнения,

отказаться от научно обоснованных оценок

и считать эффективность работы ученых

и лабораторий по старинке, на глазок.

В большинстве научных учреждений

ждут, когда появятся, наконец,

абсолютно точные, абсолютно неуязвимые

критерии. И ждут напрасно, потому что

абсолютов, как известно, нет. Чуть-чуть,

самую малость врет даже прецизионный

вольтметр, но, право же, не стоит из-за

этого измерять напряжение пальцами.

Руководители лакокрасочного

института и социологи понимают, что их

система критериев еще далека от

совершенства. И журнальную статью о ней они

опубликовали, чтобы получить

побольше предложений и дельных советов.

Система будет совершенствоваться. А пока

ее уточняют и подкрепляют, делают по

возможности более объективными

социологические оценки, с которыми читатель

уже знаком.

Дальше речь пойдет только о

социологии. Но сперва — небольшое

отступление.

5

О МЕРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА

И НЕМНОГО О ГИПЕРТОНИИ

Мы привыкли верить врачам. Сведения

об артериальном давлении (скажем,

120/80) для нормального разумного

пациента есть истина в последней

инстанции. Но когда речь заходит о

количественной оценке наших высших

человеческих качеств, мы мгновенно

ощетиниваемся. Даже прозаические

экзаменационные «уды» и «неуды» принимаются

порой в штыки: кому дано судить о моих

истинных знаниях, кому дано за полчаса

проникнуть в сокровенные тайны

человеческого мозга?! Тем более непривычны

точные, в цифрах, оценки

справедливости, авторитетности, эрудиции, чувства

юмора, обаяния.

Между тем врачи научились измерять

артериальное давление не так уж давно.

Да и современная косвенная методика

(к сосудам манометр не подключают)

позволяет это делать лишь очень

приблизительно, с точностью не то 10, не то

20 процентов.

Вас смущают цифры в графе «личное

обаяние»? Бог бы с ними, с этими

цифрами! Просто считайте, что у вас

обаяние в норме, выше или ниже ее. Ведь

при всей неточности упомянутой уже

медицинской методики она позволяет

уверенно констатировать гипотонию или

гипертонию.

ТРИ ЭТАЖА МНЕНИЙ

За сравнительно короткий срок своего

пребывания в институте корреспондент

не единожды наблюдал такие сценки.

Приходит в комнату к социологам

солидный научный работник, кандидат наук,

мнется, ходит вокруг да около, а потом

просит показать свои оценки:

— Так, пустяки... Просто

любопытствую.

— Отчего же? Смотрите на здоровье.

С деланным безразличием работник

берет в руки свою социограмму и

начинает в ней разбираться. Потом

смущенно улыбается (или раздраженно

пожимает плечами), благодарит и уходит.

Есть в этих сценках что-то

трогательное. Старшие научные сотрудники,

руководители групп и лабораторий (именно

их в первую очередь оценивали

социологи) ведут себя почти как школьники,

которым не терпится узнать свою

отметку за диктант.

В общем-то любопытство это вполне

естественное. Как нас оценивает

начальство, мы с большей или меньшей

достоверностью знаем всегда: по тому, как

с нами начальник разговаривает, по

тому, как часто советуется. А вот мнение

коллег и особенно подчиненных (у кого

они есть) для большинства из нас

загадка.

Социограмма — зеркало, в которое

многим доводится заглянуть впервые в

жузни. И очень тревожно ждать, не

исказится ли в нем, как в зеркале из

комнаты смеха, прочно сложившийся в

собственном представлении собственный

облик. Как уж тут не любопытствовать!

О технологии изготовления этого

зеркала уже сообщалось в печати,

приводились даже образцы социологических

анкет, которые заполняли сотрудники

лакокрасочного института *. Наверное, нет

нужды повторять известное. Поэтому об

устройстве социограмм — всего

несколько слов.

В анкетах вопросы о научных,

административных и человеческих качествах

руководителей поставлены достаточно

остро. И требуют не менее острого,

бескомпромиссного ответа. Вариантов

каждого ответа всего пягь: да; скорее да,

чем нет; не знаю; скорее нет, чем да;

нет. Правда, здесь затесалось

расплывчатое «не знаю». Но такие ответы без

промаха ложатся в пассив работника,

мнения о котором собирают социологи.

— Обладает ли ваш руководитель

аналитическим складом интеллекта?

— Не знаю.

— Достаточно ли высок его уровень

развития?

— Не знаю.

— Допускает ли он шутки в свой

адрес?

— Не знаю.

Автор и сам не знает, можно ли

доверить пост руководителя человеку,

который соберет большинство таких ответов.

Впрочем, для решения этого вопроса

существует объективная метода. Все

ответы усредняются, и каждое качество из

перечисленных в анкете наносится

точкой на диаграмму (ее называют

диаграммой уровня организаторского стиля,

• «Литературная газета», 1971, № 19 E мая).

6

или оргстиля) выше или ниже нулевой

линии, которой обозначено это самое

неуверенное «не знаю». Теперь остается

лишь трезво оценить, что перевешивает:

необходимые руководителю качества со

знаком «плюс» или со знаком «минус»,—

хорошенько изучить ломаную кривую,

которая имеет всего лишь две четко

очерченные области — положительное

влияние на психологический климат в

коллективе и отрицательное.

Хорошо, получается вроде бы

объективная картина. К расчету и

графической части не придерешься. А вот все

ли объективно в самих вопросах и

ответах?

Возьмем два коллектива и допустим,

что во время оно, когда анкеты гуляли

по лабораториям, эти коллективы были

в разном положения. Один успешно

справился со всеми своими делами,

лаборатория получила солидную

премию, а кто-либо из сотрудников

переехал к тому же на новую квартиру и

пригласил коллег на новоселье.

Настроение у людей хорошее, и анкеты будут

выглядеть чистенькими и розовыми.

С другой стороны, нетрудно измыслить

и диаметрально противоположную

ситуацию. (Впрочем, ничего выдумывать

не надо: такие ситуации были и на

самом деле во время социологического

обследования, будут они и впредь.)

Чтобы исключить неверные оценки,

связанные с психологической

обстановкой во время анкетирования, и служит

сбор мнений на трех уровнях. Мнения

собираются сверху вниз: начальники

высказываются о подчиненных; в

обратном направлении — снизу вверх и,

наконец, по горизонтали: когда анкеты

заполняют равные на равных, скажем,

начальники лабораторий на начальника

лаборатории.

Удивительно, но почти на всех социо-

граммах, которые видел корреспондент,

кривые совпадали. А несовпадение

служит сигналом о каком-то

неблагополучии. Или анкеты заполнялись не

вовремя. Или руководитель в ущерб делу

старался быть добреньким с подчиненными.

Или же, напротив, он не мог найти

контакта со своим коллективом.

Если вдуматься в смысл социограмм,

выплывает совершенно неожиданная

вещь: деловые и человеческие качества

работника оценивает не директор, даже

не специальная комиссия, им

назначенная, а весь коллектив института. Это

очень важная черта социологического

эксперимента, это, если хотите, серьезный

шаг к участию ученых и сотрудников в

управлении своим институтом.

Но не подрывает ли такое

общественное управление принцип единоначалия,

без которого немыслимо производство?

Думается, нет. Хотя бы потому, что,

получив собранную всем коллективом

информацию о своих сотрудниках,

директор института самолично, пользуясь

всеми правами единоначальника,

принимает административные решения, как

говорят, делает оргвыводы.

Между прочим, оргвыводов уже

сделано немало. На доске приказов нет-нет

да появляются листочки, где

сообщается о кадровых перемещениях. Кого-то

повышают в должности, кого-то понижают,

кому-то приходится и вовсе покинуть

институт.

Об одном из директорских приказов,

который подписан совсем недавно,

следует сказать особо, ибо история этого

приказа стала в институте притчей во

языцех, ибо приказ этот вызывает

множество противоречивых суждений.

Понижена в должности опытная

руководительница группы. Оценка ее

профессиональных качеств, по социологической

анкете, одна из самых высоких в институте.

Но, увы, та же анкета

засвидетельствовала, что по меньшей мере две трети

сослуживцев (в том числе и подчиненных)

не хотят работать с этим сильным,

квалифицированным специалистом, но

трудным в общежитии и резким человеком.

Зная, сколько толков вызывает в

коллективе этот оргвывод, автор считает

необходимым сообщить следующее.

Директор ГИПИ ЛКП высоко ценит

профессиональные качества специалиста, о

котором идет здесь речь. И в дальнейшем

сделает все от него зависящее, чтобы

понижение в должности не сказалось на

зарплате объективно полезного

работника. Но в своем решении директор

непреклонен: руководить людьми такой

работник не должен.

ЧЕМПИОНАТ ПО ОРГСТИЛЮ

Ита к, руководители института получили

неоценимую социологическую

информацию о ведущих ученых и специалистах.

7

В самых крайних случаях эти сведения

были использованы для принятия

административных мер, для обоснования

необходимых кадровых перемещений.

Думается, однако, что главная ценность

социограмм с оценками и диаграмм орг-

стиля в ином.

Кому захочется иметь отрицательные

величины в графах «творческое

воображение», «чувство юмора» и «личное

обаяние»? И те работники, чьи качества были

оценены не ^чень высоко, наверняка

начнут подтягивать и воображение,

и юмор, и обаяние. А потом

непременно захотят узнать, что принесли их

старания. Словом, сказав «а», социологи

обязаны произнести и следующую

букву алфавита, в данном случае ввести

анкетирование в систему.

Социологическая лаборатория лакокрасочного

института разработала проект положения

о социалистическом соревновании между

начальниками лабораторий по уровню

организационного стиля работы. Похоже,

что дирекция и общественные

организации поддержат начинание социологов,

и через некоторое время начнется в

институте азартное состязание пооргстилю.

— Ну, это уж слишком...— подумал

корреспондент, впервые узнав об этой

идее. Очевидно, такой же будет первая

реакция большинства читателей.

Однако не станем торопиться с выводами и

попытаемся разобраться, в чем же суть

грядущего соревнования.

Мировая социология не первый год

основательно занимается изучением

человеческих взаимоотношений в сложной

(если не сказать, загадочной) ячейке

общества — научном коллективе. Надо

помнить, что лаборатория — это не

просто комплекс исследовательского

оборудования и приборов, а система

взаимодействия творческих индивидуумов,

которые стимулируют друг друга,

соперничают друг с другом, порой мешают друг

другу работать. Творческие,

административные, личные отношения переплетены

здесь, подобно нитям з запутанном

клубке шерсти. Иные, на первый взгляд,

второстепенные черты и черточки

лабораторного быта, внутрилабораторных

взаимоотношений могут самым решительным

образом повлиять на эффективность

работы научного коллектива. Отыскать

эти черты и черточки помогает

социология.

Оказалось, что в наибольшей степени

на эффективность труда ученых влияют

пять факторов: сплоченность коллектива,

уровень общественного самоуправления

в нем, информированность каждого

работника о целях и задачах лаборатории,

авторитетность руководителя и степень

совпадения формальных и неформальных

структур.

Пожалуй, лишь последний фактор в

этой пятерке требует пояснения.

Формальная структура — это

административная иерархическая лестница: начальник,

его заместитель, руководители групп и

так далее. Неформальная — это

сложившаяся в коллективе шкала авторитетов.

Считается, что лаборатория может

добиться наибольших успехов, если обе

структуры совпадают, если руководитель

служит одновременно и формальным,

и неформальным лидером, если он

оказывается самым авторитетным

человеком в лаборатории.

Так бывает далеко не всегда. В том

же лакокрасочном институте

корреспонденту довелось беседовать с

несколькими работниками, которые пользуются в

своем коллективе наибольшим

авторитетом, не занимая при этом высоких

административных постов. Эти люди

добились уважения коллег своими

знаниями, высоким профессиональным уровнем,

общительностью, обаянием.

Действительно ли неформальные лидеры,

наделенные лучшими человеческими

качествами, неблагоприятно влияют на

психологический климат? Кто знает...

Впрочем, не будем голословно оспаривать

выводы, полученные наукой, и вернемся

к соревнованию по оргстилю.

В лакокрасочном институте это

соревнование предполагают проводить

по.перечисленным пяти показателям. И, как

положено, подводить его итоги в канун

всенародных праздников. И вручать

победителям премии и переходящие

вымпелы.

Остается невыясненным самый

важный вопрос: как измерить уровень

самоуправления, информированность,

сплоченность? Не абсурд ли это, такой же,

как любовь и дружба в процентном

исчислении?

В следующей главе читайте о

количественном измерении сплоченности.

8

СПЛОЧЕННОСТЬ — ФУНКЦИЯ

МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ

Во время работы, в столовой, на

коллективном отдыхе между сотрудниками

лаборатории возникают бесчисленные

контакты — творческие, служебные,

личные. Если отнести число этих мостиков,

связывающих ученых, инженеров,

лаборантов, к числу возможных в коллективе

связей — и получается, по мнению

социологов, точная величина сплоченности.

Конечно, всю сложность человеческих

взаимоотношений учесть вряд ли

удастся, но важнейшие контакты все же

пересчитать можно. Для этого социологи

института придумали специальную анкету.

С кем вы предпочитаете советоваться по

творческим вопросам? Кто для вас

лучший собеседник по вопросам кино,

театра, музыки? Кому вы доверите свои

личные семейные дела? Всего в анкете

таких вопросов восемь. Сотрудники

лаборатории отмечают в соответствующей

графе имена коллег, с которыми они

охотней вступают в служебные или

личные контакты. Обработав анкеты,

нетрудно счесть число реальных связей в

коллективе и отнести их к числу

возможных.

Однако контакт контакту рознь.

Скажем, в доме отдыха куда больше, чем

профессиональные интересы, объединяет

людей тяга к рыбалке или игре на

биллиарде. Но институт— не дом отдыха.

И деловые связи здесь значительно

важнее для успеха коллектива, нежели

личные. Это социологи обязаны учитывать.

Поэтому всем связям придан

определенный вес, коэффициент важности. Дальше

все просто. Отношение (Q)

существующих в лаборатории контактов к

максимально возможным считается так:

mtf, 4- maf» -Ь ■■■ -Ь mnin

где тп — отношение числа выборов к

числу возможных в каждом виде, a f — вес

каждого вида контактов в коллективе.

Но Q — еще не сплоченность. Это

скорее показатель взаимного притяжения

членов коллектива друг к другу, как

говорят, показатель интеграции. А почти

в каждом коллективе существует и

дезинтеграция,— попросту говоря,

нежелание с кем-нибудь работать. Поэтому

анкета спрашивает в лоб: с кем бы вы не

хотели трудиться вместе? По

негативным ответам определяется коэффициент

дезинтеграции Q' (отношение числа

отрицательных выборов к числу

возможных). Его вычитают из Q и получают

сплоченность:

T-Q — Q'.

Не правда ли, на удивление просто и

наглядно? И главное, весьма

достоверно: в институте посчитали сплоченность

для всех лабораторий и групп и тут же

убедились, что у самых эффективных

с точки зрения науки и экономики

коллективов— самое высокое значение Т.

А коли так, видимо, очень стоит

проводить всеинститутский чемпионат по орг-

стилю!

САМАЯ КОНКРЕТНАЯ СОЦИОЛОГИЯ

В социологии — науке, изучающей

человека среди людей,— есть особый раздел

конкретной социологии. Он занимает в

своей науке примерно такое же место,

как прикладная химия в химии.

Конкретная социология изучает связи и

причины особо важных общественных

явлений, дает комплекс рекомендаций,

скажем, по борьбе с пьянством, по

организации отдыха и труда.

Исследования, которые поставлены в

лакокрасочном институте, бесспорно,

следует отнести к конкретной социологии,

более того, так и подмывает сказать:

«к самой конкретной социологии». Мало

того, что руководство института

принимает к сведению социологическую

информацию и пользуется ею, решая

кадровые вопросы. Социологические

исследования послужат институту стартовой

площадкой для очень важного шага —

перехода на прогрессивные системы

экономического стимулирования

работников — щекинскую и карповскую.

От щекинского опыта, рассказывают

директор ГИПИ ЛКП Борис Иванович

Голованенко и секретарь парткома Юрий

Федорович Башилов, институт хочет

взять главное — возможность повысить

производительность труда, уменьшая

число работников. Мыслится это так:

институт сократит на несколько

десятков человек число своих сотрудников,

сохранив при этом существующий фонд

заработной платы, а оставшимся будет

9

платить не по второй, как сейчас, а по

первой категории.

От карповской системы институт

хочет взять возможность платить научным

работникам в зависимости от

эффективности их труда, материально

стимулировать творческий научный поиск, быстрое

внедрение законченных разработок.

Разумеется, и результаты аттестаций,

и социологические оценки будут играть

главную роль, когда в институте начнут

высвобождать сотрудников, когда

станут решать, кому зарплату повысить,

кому понизить.

СЛОВО — СОМНЕВАЮЩИМСЯ

Было бы верхом наивности полагать, что

в институте, где готовятся такие

серьезные перемены, где для обследования

коллектива использован чрезвычайно

острый инструмент — социологические

методики,— что в таком институте тишь да

гладь, нет сомневающихся,

рассерженных и несогласных. Они есть. И среди

тех, кто пострадал на социологии, и

среди тех, кто высоко ею оценен и

прекрасно выдержал аттестацию. В интересах

объективности дадим им слово. Вот

главные аргументы сомневающихся.

Первый аргумент. Социологическое

исследование недостаточно

подготовлено. Многие заполняли анкеты не очень

серьезно, многие не знали даже, как это

делать. А по результатам, вытекающим

из этих анкет, людей понижают в

должности!

Второй. Социологическое исследование

предполагает массовый опрос,

результаты которого можно обрабатывать

статистическими методами. Между тем в

институте обследовались маленькие

коллективы, до пяти-шести человек.

Нежелание одного человека ходить в кино или

делиться интимным со своим коллегой

могло крепко попортить

социологическую анкету последнего. А по этой

далеко не представительной анкете людей

понижают в должности.

Третий. Во многих лабораториях и

группах обследование проходило в

неподходящее время. Люди или плохо

знали друг друга, или были чрезмерно

возбуждены, скажем, после какой-то

реорганизации. Здесь обследование

нужно повторить, а не пользоваться

анкетами, чтобы понизить кого-то в должности.

Четвертый. Даже если все методики

корректны, нельзя из социологии делать

фетиш. О труде ученых должны судить

ученые, а социологические анкеты

нужны так, для сведения. И уж никак

нельзя по их показаниям понижать людей в

должности...

Мнения сомневающихся изложены

здесь вкратце и в довольно

приглаженном виде. А на самом деле было много

эмоций, упреков, обид. Как и в Карпов-

ском институте, сомневающиеся

говорили о недопустимости опытов, даже

социологических, на людях, о чрезмерном

количестве щепок при рубке леса, о том,

что анкета, как дышло...

Ох, и досталось же в иных интервью

социологам и директору! Не раз

попадал под горячую руку и безвинный

корреспондент. В ответ на просьбу дать

короткое интервью ему порой

указывали на лабораторную дверь. И

корреспондент уходил. Что ему оставалось

делать?

Все сказанное в этой главе — не в

упрек руководителям ГИПИ ЛКП и

социологам. Они ищут наиболее

действенные критерии оценки научного труда и

многое уже нашли. Но к критике (даже

несправедливой) не мешает

прислушаться и тем, кому она непосредственно

адресована, и тем, кто перенимает

сейчас социологический опыт

лакокрасочного института.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Раздел с таким заголовком непременно

есть в любой сколько-нибудь

претендующей на серьезность научной статье. Коль

скоро речь идет о научном эксперименте

в научном учреждении, не станем

отступать от традиционной формы и

попытаемся обсудить полученные в

лакокрасочном институте результаты.

Правда, в данном случае эта задача

неимоверно усложнена: мы имеем дело

не с объективными научными фактами,

которые можно свести в многоярусные

таблицы и нанести на загибистые

графики.

Эксперимент касается людей, задевает

их зарплату и, что не менее важно,

самолюбие, вызывает споры, одобрение,

сомнения, недовольство. И если быть

честным, авторская позиция в

различных острых вопросах экспери-

ю

мента, подобно маятнику, совершила не

одно колебание.

Взять, скажем, рассказанную выше

историю о понижении руководительницы

группы. Б. И. Голованенко легко

убедил корреспондента в правоте

дирекции. Не менее убедительно выглядели

аргументы некоторых научных

работников, считающих, что директор выпустил

непродуманный приказ. А может быть,

обе стороны по-своему правы, может

быть, подобные конфликты неизбежны

в таком тонком и щекотливом деле...

Но есть и бесспорное: решая кадровые

вопросы (с помощью социологии и без

оной), необходимо проявлять максимум

деликатности, непредубежденности,

терпимости к чужим мнениям. Еще раз

повторим: социология — инструмент

острый. И прежде чем отрезать, надо

бы удвоить или даже утроить число

замеров, регламентированное известной

пословицей.

Пожалуй, в лакокрасочном институте

не хватает какой-то высшей инстанции,

вроде аппеляционного жюри, в которое

мог бы обратиться каждый, кто

недоволен результатами аттестации, считает

социологическую оценку своей личности

неверной. Такое жюри не должно, по-

видимому, выносить окончательных

решений — это прерогатива директора.

Совет самых авторитетных в институте

ученых, самых уважаемых людей мог бы

рекомендовать директору повременить

с оргвыводом или, наоборот, объяснить

обиженному работнику, что с ним

поступили справедливо.

В свое время в Карповском институте

подобную высшую инстанцию

возглавлял ныне покойный академик В. А.

Картин. Его огромный научный авторитет,

не вызывавшая сомнений

принципиальность были залогом справедливого,

беспристрастного решения самых

конфликтных вопросов.

И последнее, без чего обсуждение

результатов будет неполным. Дальнейшее

развитие успешно начатого

социологического эксперимента во многом зависит

от вышестоящих организаций. Не

исключено, что ко времени, когда настоящие

заметки будут напечатаны, эти

организации щедро наделят ГИПИ ЛКП

важными правами, которыми пользуются

руководители Щекинского комбината и

Карповского института. Тогда вся

проделанная социологами работа приобретет

еще большую ценность.

Если и дальше следовать

заимствованной в научной периодике литературной

форме, очерк следует закончить

стройной системой выводов. Однако от

этого придется пока воздержаться:

социологическому эксперименту в

лакокрасочном институте всего год от роду,

и трудно еще оценить, как скажется

деятельность социологов на эффективности

работы ученых и всего научного

коллектива. Поэтому выводам отведем здесь

минимальное место.

ВЫВОДЫ

Выводы делать рано.

М. ГУРЕВИЧ

ИНФОРМАЦИЯ

МНОГОСТОРОННЕЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

С 27 сентября по 3 октября в

Киеве будет работать

Международный симпозиум по

поликонденсационным процессам,

организуемый в рамках

многостороннего сотрудничества

академий наук

социалистических стран. С сообщениями и

докладами выступят ученые

СССР, Польской Народной

Республики, Чехословацкой

Социалистической Республики,

Венгерской Народной

Республики, Народной Республики

Болгарии и Германской

Демократической Республики.

Поликонденсация — основной

(наряду с полимеризацией)

способ получения

высокомолекулярных соединений. Не

случайно изучение

поликонденсационных процессов стало

одним из четырех основных

направлений многостороннего

сотрудничества академий наук

социалистических стран в

области высокомолекулярных

соединений. Работы по этой

проблеме в рамках

многостороннего сотрудничества

возглавляют советские ученые.

Совместные работы по ионной

полимеризации координируют

ученые Польши, по

проблемам морфологии полимеров—

ГДР, а по теории легирования

полимеров—чехословацкие

химики.

«Мы стоим за то, чтобы

сотрудничество братских стран

становилось все более

разносторонним и глубоким,

охватывало бы все более широкие

массы трудящихся, чтобы

основательнее изучался

конкретный опыт друг друга на всех

уровнях государственной,

общественной, хозяйственной и

культурной жизни»,— говорил

на XXIV съезде КПСС Л. И.

Брежнев. Многостороннее

сотрудничество ученых

социалистических стран в области

химии успешно развивается.

и

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ • ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР:

ДОСТИГНУТА МОЩНОСТЬ

100 КИЛОВАТТ

Газовые (или молекулярные) лазеры, в отличие

от лазеров, в которых рабочим веществом

служит твердое тело, обычно работают в

непрерывном режиме. Их принцип действия заключается

в том, что в смеси азота и углекислого газа,

помещенной в оптический резонатор, создается

непрерывный электрический разряд, под действием

которого молекулы азота возбуждаются и

передают энергию молекулам углекислого газа;

последние же «сбрасывают» избыток энергии

(запасенной в форме колебательных движений

атомов) в виде инфракрасного излучения.

Однако мощность газовых лазеров невелика: обычно

она составляет десятки или сотни ватт; только в

лазере длиной 180 метров удалось получить луч

мощностью 9 киловатт.

Сейчас, в результате работ, начатых в 1966

году в Физическом институте АН СССР кандидатом

физико-математических наук В. К. Конюховым и

академиком А. М. Прохоровым, удается

создавать мощные и достаточно компактные газовые

лазеры. Например, есть сообщения о газовых

лазерах мощностью 100 киловатт.

Главное, что отличает этот лазер от обычного

газового лазера,— способ получения

возбужденных молекул. Этот способ основан на

использовании законов газовой динамики, и поэтому лазер

назван «газодинамическим».

Если смесь азота и углекислого газа нагреть

Развитие и жизнь любого живого существа

заключается в сложнейшей цепи бесчисленного

множества химических превращений, которыми

управляют катализаторы белковой природы —

ферменты. Информация о структуре ферментов

до высокой температуры и сжать, то запас

тепловой энергии молекул возрастет, причем часть

этой энергии будет запасена в виде

колебательных движений, то есть в том самом виде,

который пригоден для создания лазерного эффекта.

Но чтобы эта энергия могла «сброситься», нужно

создать такие условия, при которых ее избыток

стал бы действительно избытком,— резко

понизив температуру и давление.

Это можно сделать, пропустив смесь газов

через сверхзвуковое сопло, применяемое в

реактивных двигателях. Например, если смесь,

нагретую до 1400° К и сжатую до давления 20

атмосфер (ее можно получить, сжигая окись углерода

в камере сгорания, подобной камере сгорания

ракетного двигателя), пропустить через сопло,

у которого площадь выходного отверстия в 16

раз больше площади самой узкой части сопла,

то за микросекунду температура смеси упадет

до 280° К (то есть 7°С1), а давление — до 0,07

атмосферы. За это время избыток энергии

колебательных движений молекул не успевает

превратиться в энергию вращательного и

поступательного движения, и поэтому молекулы

оказываются возбужденными. В оптическом резонаторе эти

молекулы отдают избыточную энергию в виде

инфракрасного излучения, направленного

перпендикулярно потоку газа.

В. БАТРАКОВ

записана в последовательности нуклеотидов

ДНК — структурных генах—и преобразуется в

реальные белковые молекулы с помощью

тончайших, можно сказать, изощренных механизмов.

Согласно общепринятой схеме, управление

ОТКРЫТ

НОВЫЙ МЕХАНИЗМ

БИОРЕГУЛИРОВАНИЯ

12

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ • ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ

Синтезом белков осуществляется только на

стадии активирования и блокирования

соответствующих структурных генов. Но теперь открыт еще

один способ управления синтезом белков. Эта

работа была выполнена в Биологическом отделе

Института атомной энергии им. И. В. Курчатова

под руководством доктора биологических наук

Р. Б. Хесина.

Считалось, что роль РНК-полимеразы — чисто

пассивная, что этот фермент занимается только

тем, что механически соединяет между собой

фрагменты информационной РНК, выстроившиеся

на деблокированных участках ДНК. То есть

считалось, что РНК-полимеразе все равно, на каком

гене работать. Но при исследовании фага Т2

было обнаружено странное явление: оказалось,

что РНК-полимераза способна выбирать — на

каком из структурных генов синтезировать

информационную РНК.

Из этого следовал сенсационный вывод: белок

(а им и является фермент РНК-полимераза)

способен непосредственно, без помощи каких-либо

«переводчиков», распознавать комбинации

нуклеотидов в цепи ДНК. А из этого вывода

вытекало не менее сенсационное предположение:

переключение биосинтеза с гена на ген (даже в

том случае, если все эти гены деблокированы)

может происходить с помощью РНК-полимера-

зы, то соглашающейся, то отказывающейся

синтезировать информационную РНК, вследствие чего

и происходит синтез не любых, а лишь строго

определенных белков.

Разумеется, этот новый гипотетический

механизм управления синтезом белка нуждался в

уточнении.

Электронно-микроскопические исследования

показали, что РНК-полимераза состоит из

субъединиц, связанных в единое целое — молекулу

активной РНК-полимеразы. Тогда были

изготовлены две разновидности неактивной

РНК-полимеразы: один из этих образцов был выделен из

мутанта бактерий Е. colt, а другой получен

нагреванием активного фермента. Но когда эти

разновидности смешали — активность вновь

появилась. Это могло быть лишь в том случае,

если обе неактивные разновидности состояли из

каких-то самостоятельных фрагментов, но только

в одном образце был поврежден один

фрагмент, а в другом — другой; когда же эти

разновидности вошли в соприкосновение, произошло

перераспределение фрагментов и возникли

активные молекулы РНК-полимеразы. Впоследствии

РНК-полимеразу действительно удалось

разделить на две фракции: одна из них содержала

белок с молекулярной массой в несколько сотен

тысяч единиц (его назвали крупным

компонентом), а другая содержала белок с молекулярной

массой около ста тысяч единиц (его назвали

а-фактором). Крупный компонент — постоянная

часть РНК-полимеры; о-фактор — ее переменная

часть, определяющая сродство к тем или иным

структурным генам.

Это открытие позволяет по-новому взглянуть

на механизм регуляции синтеза белка, в

частности на регуляцию, которая приводит к развитию

живого организма, например, вируса. В общих

чертах этот механизм заключается в том, что по

мере развития организма вырабатываются

различные 0-факторы, которые по очереди

присоединяются к крупному компоненту, способствуют

Синтезу строго определенных информационных

РНК и, как следствие, приводят к синтезу строго

определенных белков.

Открыт и противоположный механизм

регуляции синтеза информационной РНК: получен так

называемый am и-ег-фактор, который, соединяясь

с крупным компонентом, дает неактивную РНК-

полимеразу. В клетке оба эти механизма могут

конкурировать и таким образом осуществлять

тонкую регуляцию синтеза белка — аналогично

генной регуляции, протекающей под действием

активаторов и репрессоров.

Эта работа еще не завершена полностью.

Предстоит ответить на три важных вопроса.

1. Каким образом белок непосредственно

распознает последовательность нуклеотидов в ДНК?

2. Каким образом регулируется синтез белков-

регуляторов, в том числе и о-фактора? -

3. Действует ли открытый механизм только на

уровне одноклеточных или же он справедлив и

для высших организмов?

Ответ на каждый из этих вопросов будет

важным шагом вперед по пути познания

сокровенных тайн жизни.

В. ЖВИРБЛИС

1Э

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ХИМИКАМ

ВАШ ВЫИГРЫШ- ВРЕМЯ!

Новый вид информационного

обслуживания —

информационно-поисковая системе для

химии органических

соединений фтора (ИПС-Фтор) будет

распространяться как платное

издание Всесоюзным

институтом научной и технической

информации.

Из объявления

О НЫНЕШНЕМ

«ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗРЫВЕ»

наслышаны, наверное, все. Статистика

ошеломляет: ежегодно в области

техники и естественных наук выходит чуть ли

не 50 тысяч разных журналов. И еще

книги. И еще патенты. Примерно каждая

шестая публикация — по химии. Уже

сейчас ежегодное их число перевалило

за 250000. К 1980 году таких

публикаций будет заведомо больше

полумиллиона.

Довольно цифр. Они не должны

радовать, ошеломлять или повергать в

уныние. Обилие и многообразие

информации в каждой, даже узкой, области

знаний будет иметь следствием вот

что: совершенствование

информационных служб. Ибо без помощи таких служб

никакой ученый не сможет переработать

и усвоить великое множество сведений,

имеющих отношение к его работе.

И в таком случае чувство уныния

окажется правомерным.

ХИМИК В ПОИСКАХ ИНФОРМАЦИИ

обращается чаще все^о к реферативным

журналам, отечественным и

зарубежным. Исследователю или технологу,

занятому конкретным синтезом или

процессом, приходится отыскивать каплю

в море сведений. А сводный том

«Химия» выходит дважды в месяц... Когда

же надо найти информацию за

несколько последних лет, химик обращается

к предметным указателям того же

реферативного журнала.

Итак, традиционный метод работы:

оповещение через реферативный журнал,

поиски — через предметный указатель

<ед£* -&r**tfr*

Т Я MP, ИК- СПЕКТРЫ, вгрывоопасность

Vt=0L

Д CF, OF

U 35?

4850

lUahrl Dayal* e T.

-J- Amor. Soc. - ,1968,90,117,1711-1715

I - взгывоопасность^Я

VCO, C=Oj

•инмти A (CF

Ш640

кЯк(о

Talbott Richard I.

"J.Ortjaa.CheM.-.We.^.NS.

2095-2099

f».

CFA0-0-C-F -—- r-

* [C4FH8-*Oe-20r

-z— CFjOO-C-C^F

T 0»F

CF300-C-OOCF,

о

BtfJUb», <CF*00U*F

ДАСАСНИС '

В*|*од1^90Ув; Ц~*00%

I,E; ИК-.ЯМРР4Кн*сс-спЕКТРЫ

I O-F

7c=Oj

Д CF, OF

14

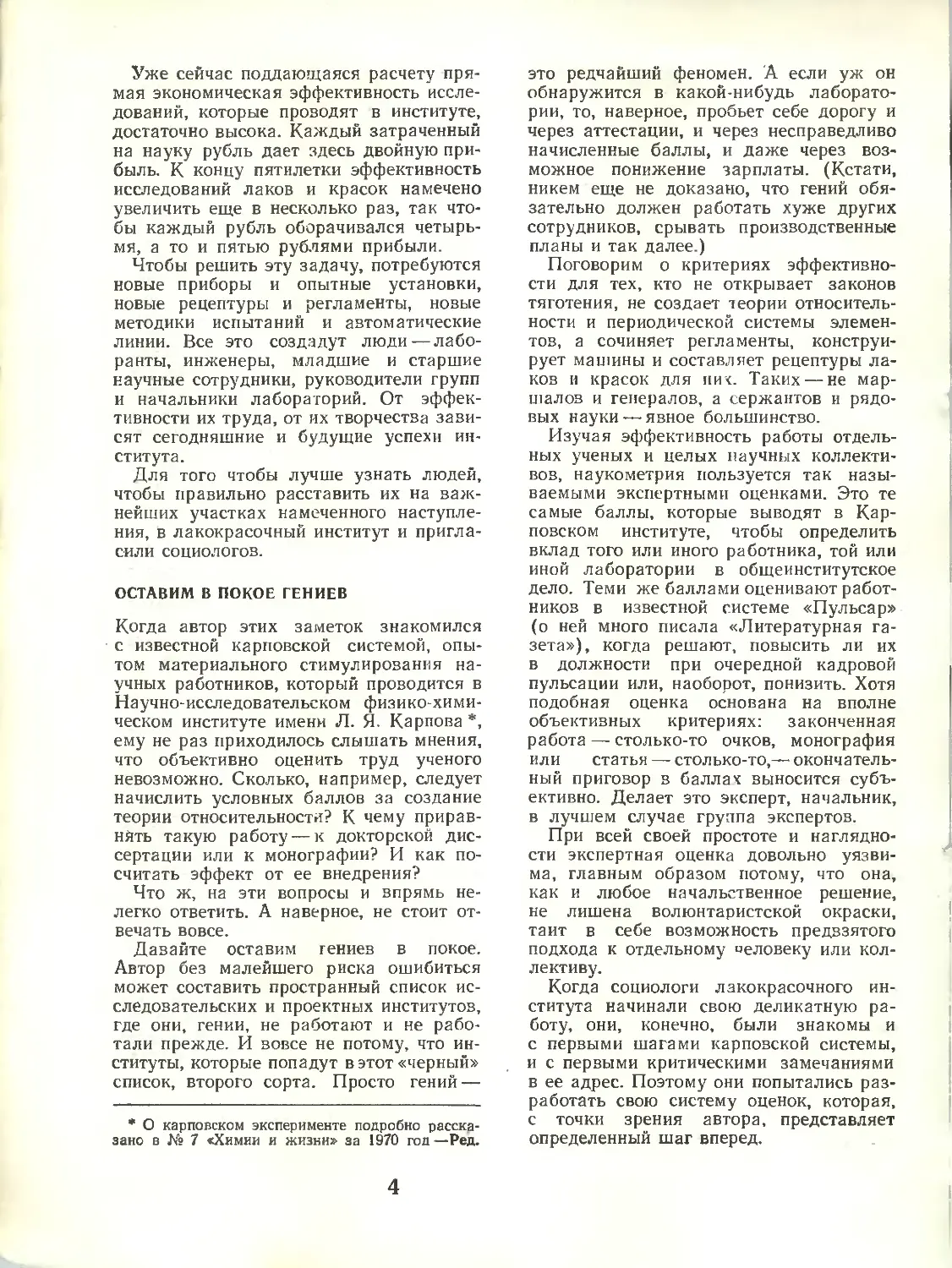

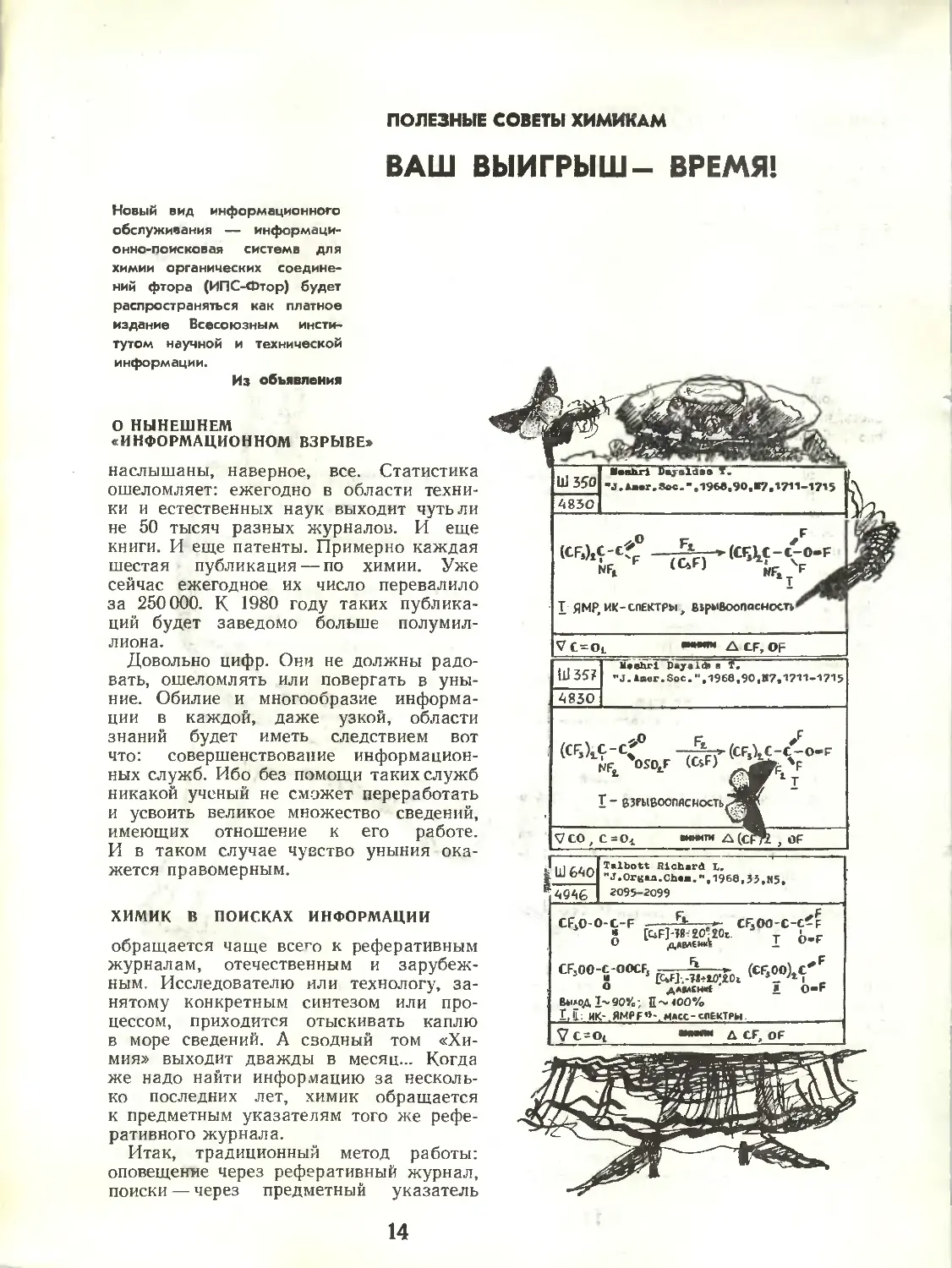

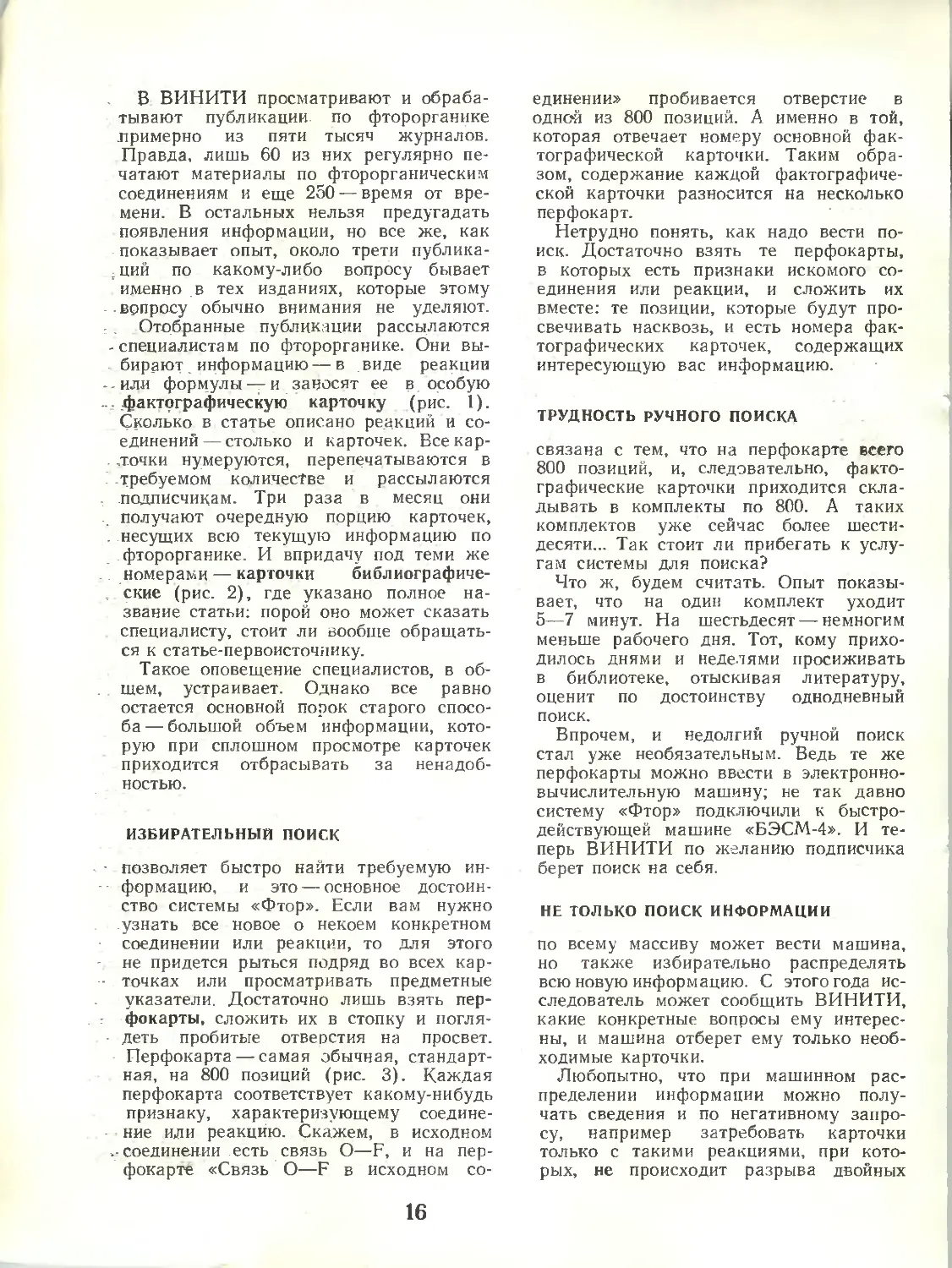

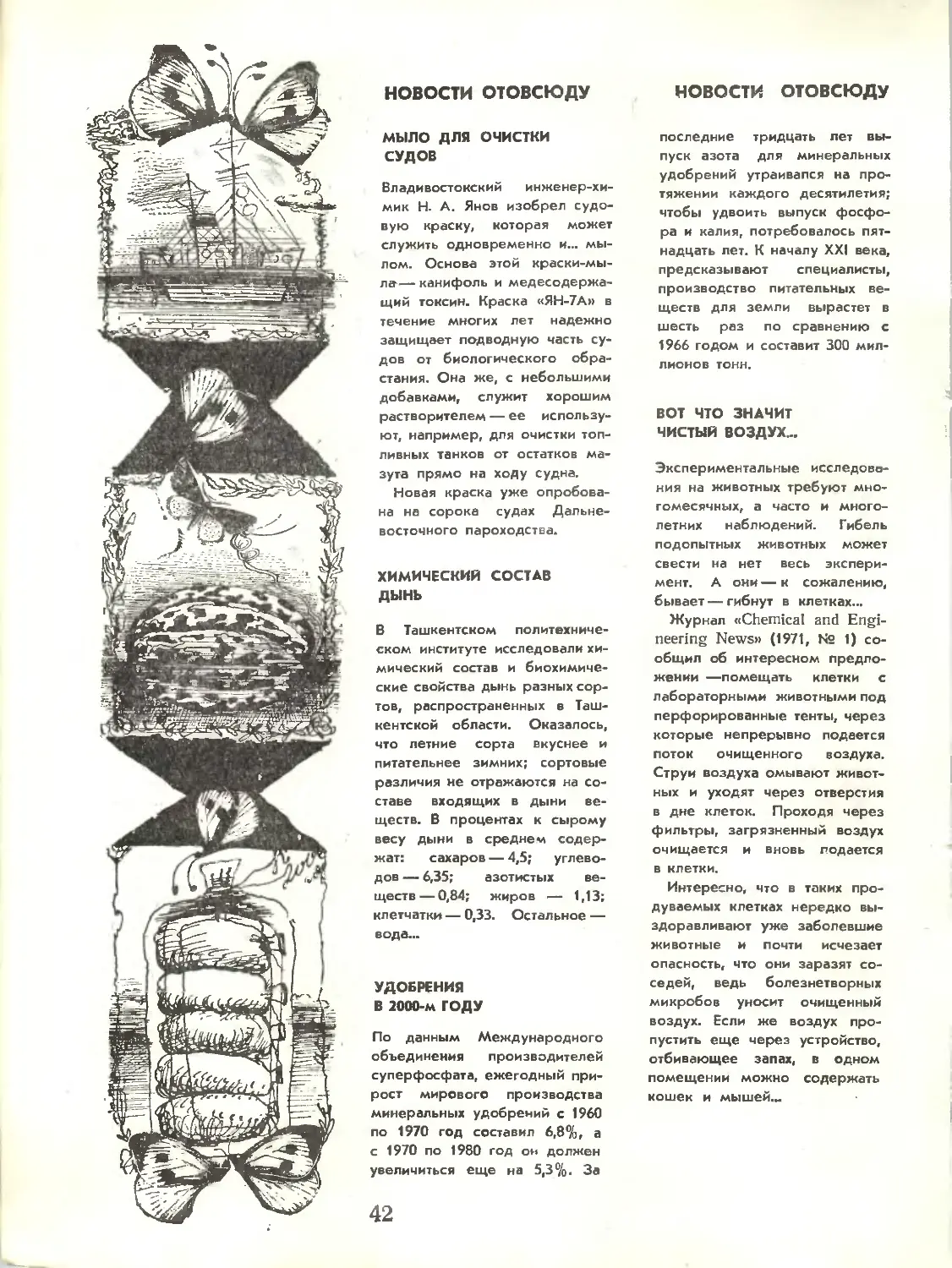

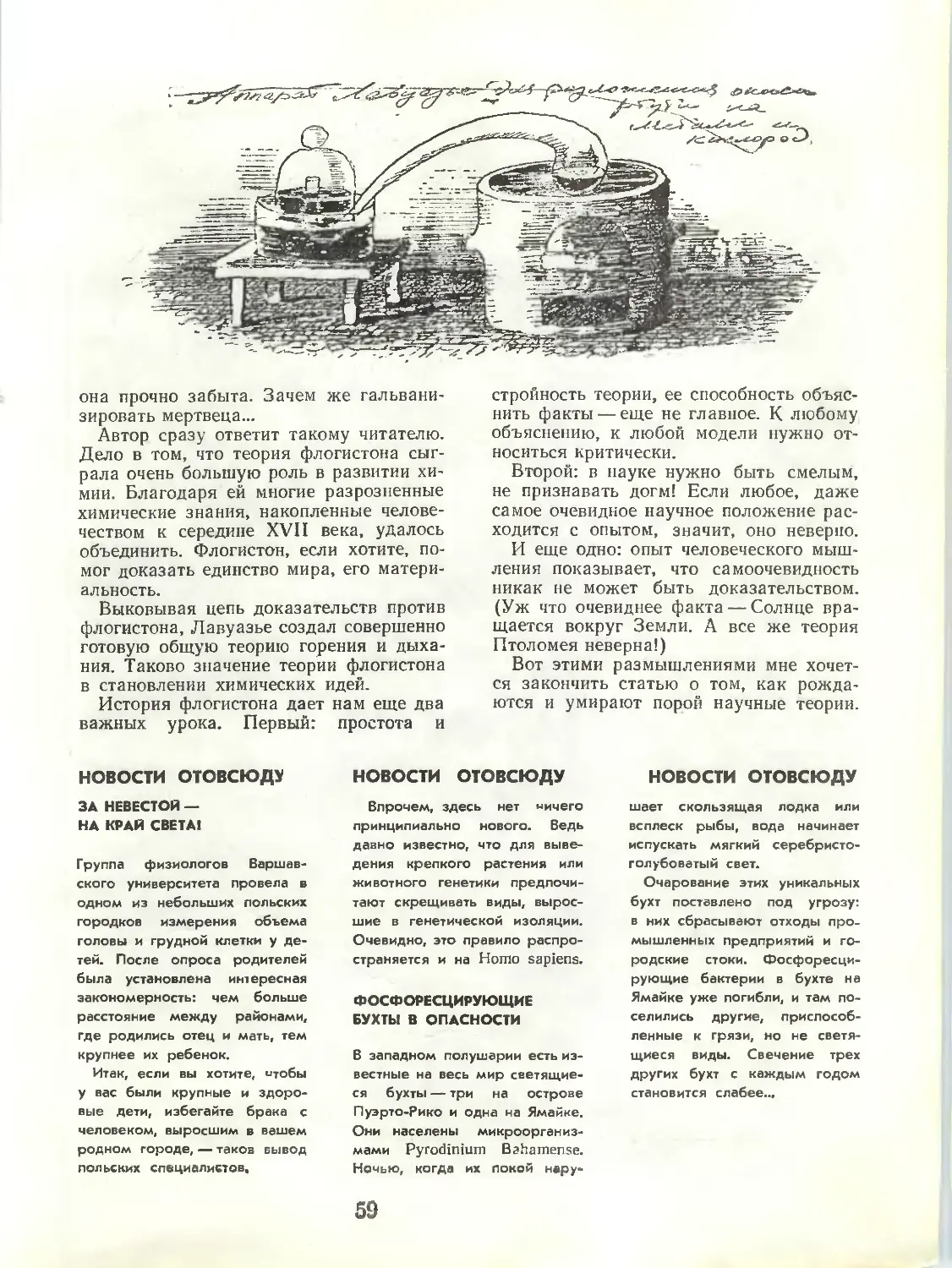

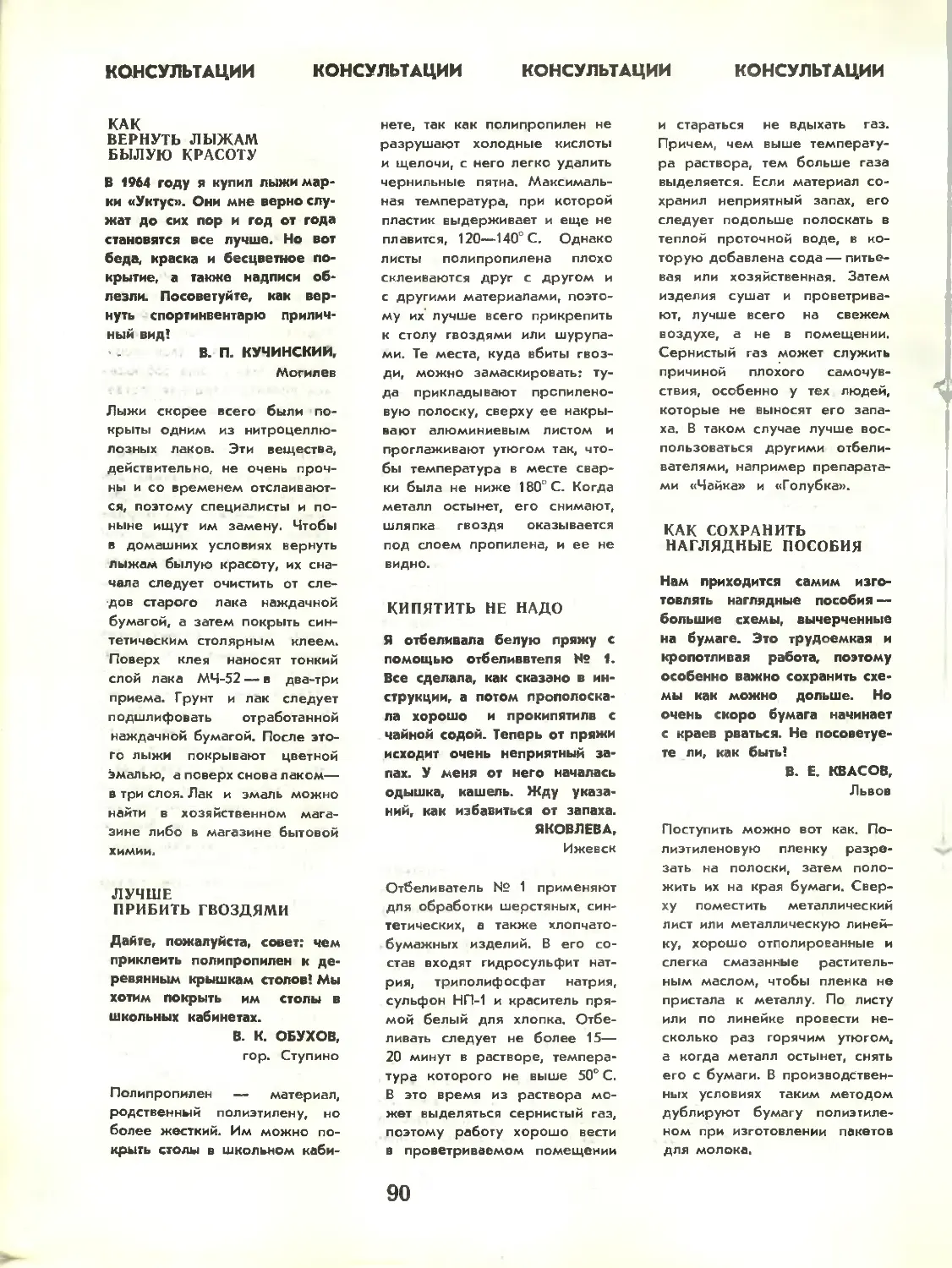

Фактографическая карточка —

основа информационной

части ИЛС-Фтор. В левом

верхнем углу указаны номера

комплекта, самой карточки

и статьи. Сколько в статье

описано реакций или

соединений, столько будет

сделано и карточек. В этом

особенность системы «Фтор»:

за единицу информации здесь

берется не целая статья,

М а реакция (или вещество).

Характерные признаки

реакции (рвущиеся

и образующиеся связи)

выделены жирными линиями;

они также вынесены в низ

карточки. Это — основные

признаки системы, по которым

ведется поиск. Если

в статье есть дополнительные

сведения, например

о механизме реакции, это

тоже упоминается

в карточке

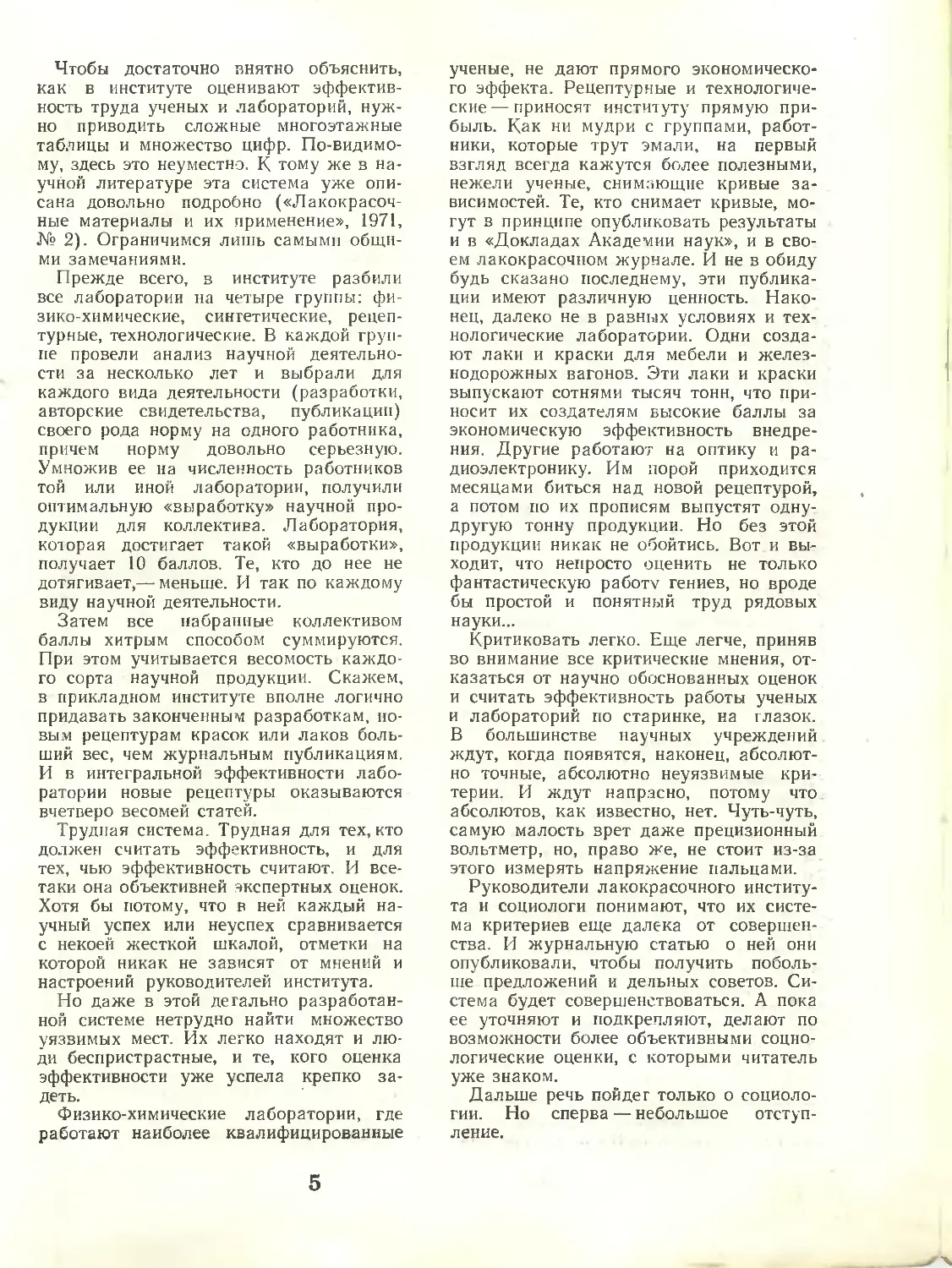

Библиографическая

карточка. Числа слева

вверху — это номера

фактографических карточек,

заключающих в себе

основное содержание

статьи

6*

РЬ««оЪ1о1.а9196в979К9761*?65

SOUS REACTIONS OP PHOTOCHEMCALU

GENERATED PBRPLUOROMBTHOXYL AND

UELATEO OXfCElUTED DERIVATIVE*

THE PERFLUOROMETHfL RADICAL.

к нему. Метод трудоемкий: до

шестидесяти процентов своего времени химик-

исследователь тратит на поиски

литературы. Никто не избавит его от чтения

статей и патентов, но найти эти статьи

и патенты ему надо помочь,

ПРИНЦИП ИПС-ФТОР

заключается в том, что специалисту

предлагают, во-первых, новые сведения

еще до того, как они появляются в

реферативном журнале, и, во-вторых,

помогают практически безошибочно и

достаточно быстро найти искомую иголку

в стоге сена. Эта

информационно-поисковая система разработана и действует

во Всесоюзном институте научной и

технической информации (ВИНИТИ). Над

ее созданием работала группа научных

работников под руководством кандидата

технических наук Г. Л. Мищенко.

15

В ВИНИТИ просматривают и

обрабатывают публикации, по фторорганике

.примерно из пяти тысяч журналов.

Правда, лишь 60 из них регулярно

печатают материалы по фторорганическим

соединениям и еще 250 —время от

времени. В остальных нельзя предугадать

появления информации, но все же, как

показывает опыт, около трети публика-

. ций по какому-либо вопросу бывает

именно в тех изданиях, которые этому

-вопросу обычно внимания не уделяют.

Отобранные публикации рассылаются

-специалистам по фторорганике. Они

выбирают информацию— в виде реакции

-- или формулы — и заносят ее в особую

...фактографическую карточку (рис. 1).

Сколько в статье описано реакций и

соединений — столько и карточек. Все кар-

. .точки нумеруются, перепечатываются в

-требуемом количестве и рассылаются

. подписчикам. Три раза в месяц они

.. получают очередную порцию карточек,

. несущих всю текущую информацию по

фторорганике. И впридачу под теми же

номерами — карточки библиографиче-

, ские (рис. 2), где указано полное

название статьи: порой оно может сказать

специалисту, стоит ли вообще

обращаться к статье-первоисточнику.

Такое оповещение специалистов, в

общем, устраивает. Однако все равно

остается основной порок старого

способа — большой объем информации,

которую при сплошном просмотре карточек

приходится отбрасывать за

ненадобностью.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПОИСК

* позволяет быстро найти требуемую ин-

•- формацию, и это — основное

достоинство системы «Фтор». Если вам нужно

узнать все новое о некоем конкретном

соединении или реакции, то для этого

не придется рыться подряд во всех кар-

■ точках или просматривать предметные

указатели. Достаточно лишь взять

перфокарты, сложить их в стопку и погля-

- деть пробитые отверстия на просвет.

Перфокарта — самая обычная,

стандартная, на 800 позиций (рис. 3). Каждая

перфокарта соответствует какому-нибудь

признаку, характеризующему соедине-

- ние или реакцию. Скажем, в исходном

.соединении есть связь О—F, и на

перфокарте «Связь О—F в исходном

соединении» пробивается отверстие в

одной из 800 позиций. А именно в той,

которая отвечает номеру основной

фактографической карточки. Таким

образом, содержание каждой

фактографической карточки разносится на несколько

перфокарт.

Нетрудно понять, как надо вести

поиск. Достаточно взять те перфокарты,

в которых есть признаки искомого

соединения или реакции, и сложить их

вместе: те позиции, которые будут

просвечивать насквозь, и есть номера

фактографических карточек, содержащих

интересующую вас информацию.

ТРУДНОСТЬ РУЧНОГО ПОИСКА

связана с тем, что на перфокарте всего

800 позиций, и, следовательно,

фактографические карточки приходится

складывать в комплекты по 800. А таких

комплектов уже сейчас более

шестидесяти... Так стоит ли прибегать к

услугам системы для поиска?

Что ж, будем считать. Опыт

показывает, что на один комплект уходит

5—7 минут. На шестьдесят — немногим

меньше рабочего дня. Тот, кому

приходилось днями и неделями просиживать

в библиотеке, отыскивая литературу,

оценит по достоинству однодневный

поиск.

Впрочем, и недолгий ручной поиск

стал уже необязательным. Ведь те же

перфокарты можно ввести в электронно-

вычислительную машину; не так давно

систему «Фтор» подключили к

быстродействующей машине «БЭСМ-4». И

теперь ВИНИТИ по желанию подписчика

берет поиск на себя.

НЕ ТОЛЬКО ПОИСК ИНФОРМАЦИИ

по всему массиву может вести машина,

но также избирательно распределять

всю новую информацию. С этого года

исследователь может сообщить ВИНИТИ,

какие конкретные вопросы ему

интересны, и машина отберет ему только

необходимые карточки.

Любопытно, что при машинном

распределении информации можно

получать сведения и по негативному

запросу, например затребовать карточки

только с такими реакциями, при

которых, не происходит разрыва двойных

16

связей, не образуются циклы,

соединения не содержат атомов металла и т. п.

ДРУГИЕ СИСТЕМЫ,

подобные «Фтору», очень нужны, но

пока их нет.

Правда, в Институте органической

химии АН СССР есть система для поиска

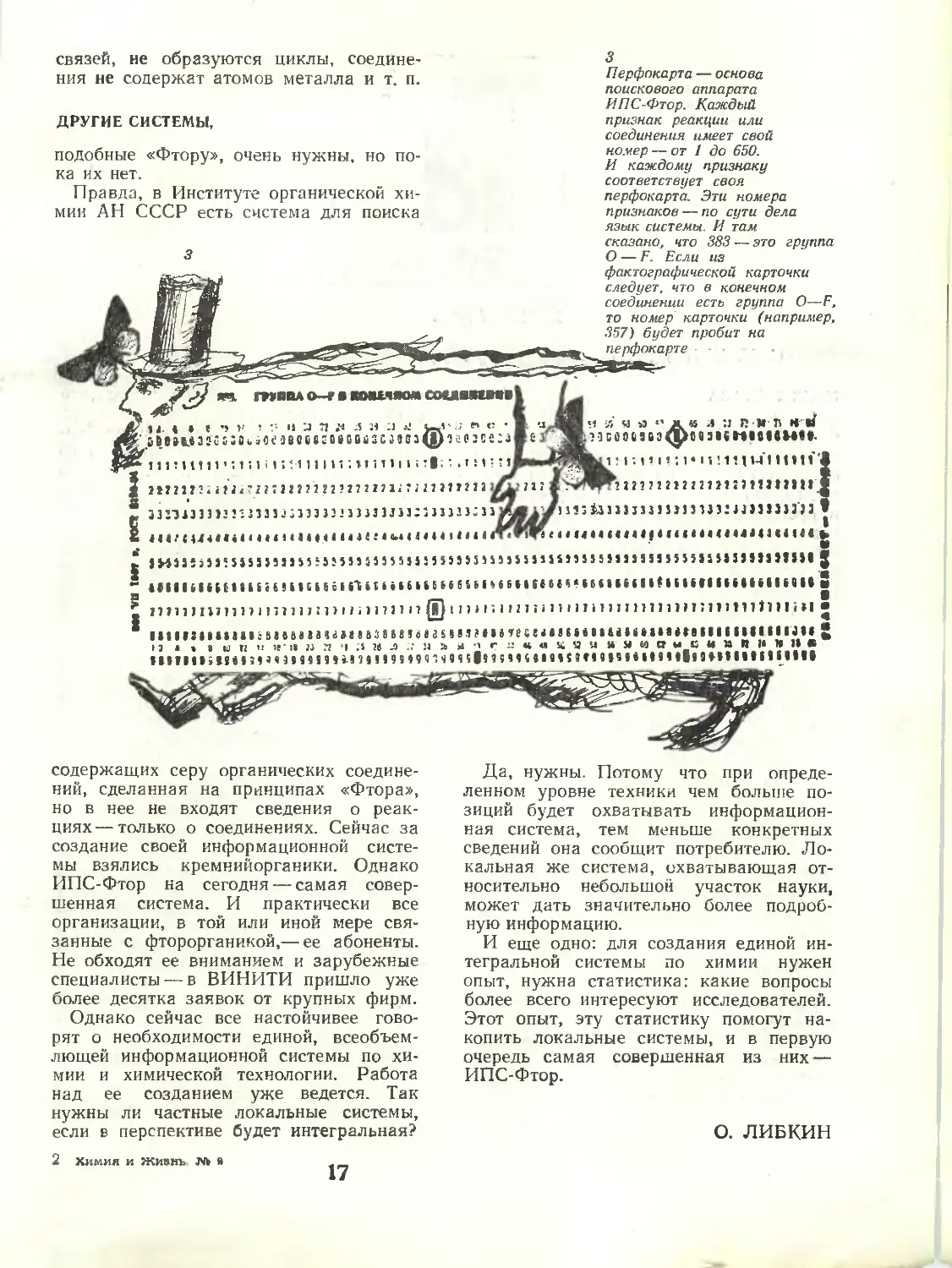

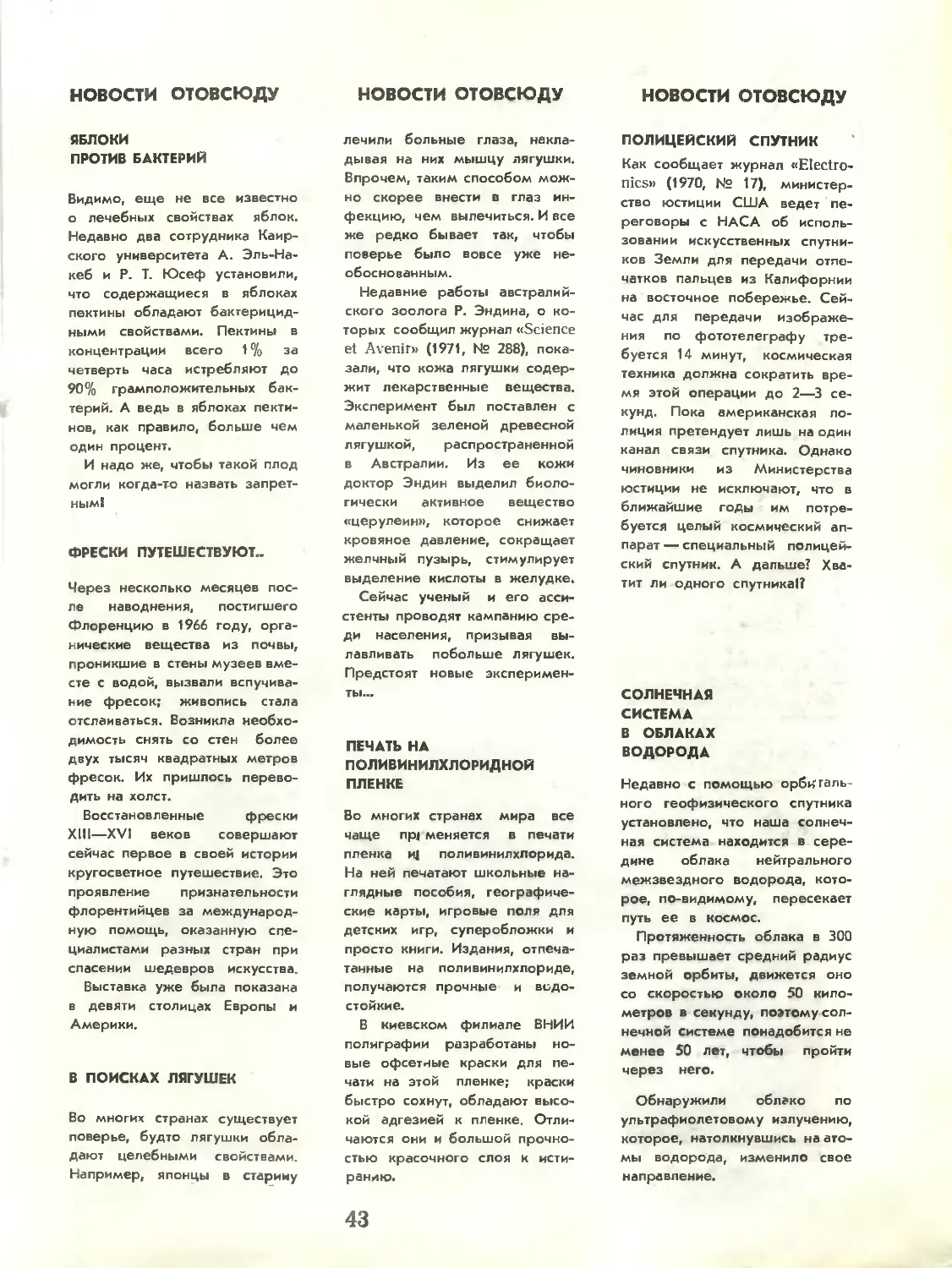

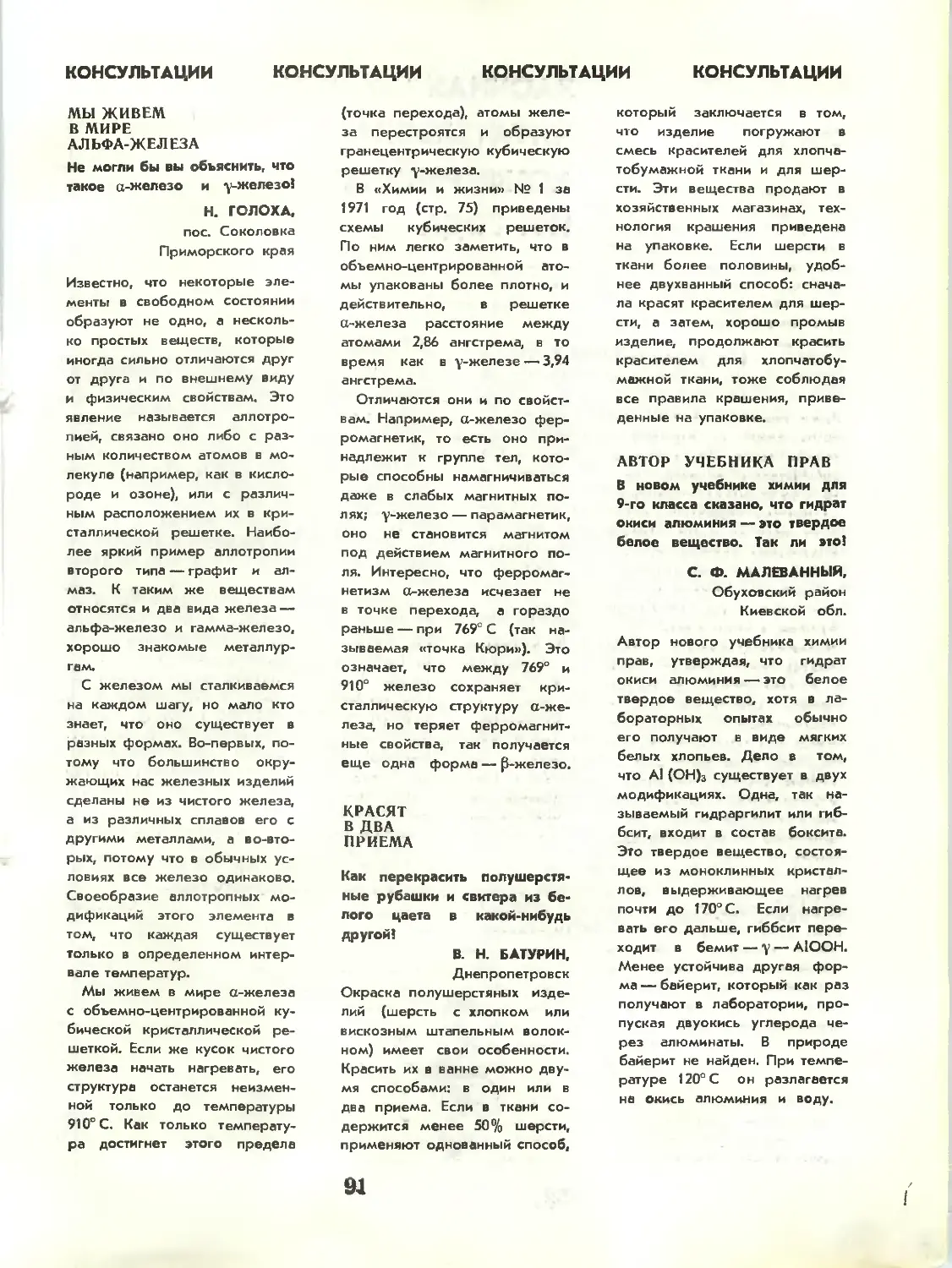

Перфокарта — основа

поискового аппарата

ИПС-Фтор. Каждый

признак реакции или

соединения имеет свой

номер — от 1 до 650.

И каждому признаку

соответствует своя

перфокарта. Эти номера

признаков — по сути дела

язык системы. И там

сказано, что 383 — это группа

О — F. Если из

фактографической карточки

следует, что в конечном

соединении есть группа О—F,

то номер карточки (например,

357) будет пробит на

перфокарте

гпюа о-г • шно*ло« сосмтям

Иаезсе:а

*1 Я У >Э «*

псооьз

\А. ft • t *? v ? :• is У П а Л и :J *£ \

i11 м1111 ч 1 и i 1;и in п ; \m 111\ тI;: и м

зз:изтзз;пзз.':ззз1зпзззтз::ззз2>:з

S Wi35i31« 3J5333SS55 5353П 35 5 5 ИЗ 5 5553 55 »S 5 33553353 355 5 5933 J

Z «•ввв*в1ВИ11в8*§1181во11^*«**161ВВВв6ВИ»вв1111в11«1в11В11в

miniiiiiinnniiniimmii?(|}iMM?iin?iiiimiiini

|||91311Мв11га8бав«а«а»«8йЗввв§4835881М18УеС1!*В8в#М14Мв#

п ■ % • w и и ч-ii « л «I :$ м -э -: и а й 2 г ^ * в st « u и я «

||9?191»»9в9 51»«Э8 999 9 9*.8 39 9 9 99 99<ПЧ99$|99 5 99*91995 9*9 9|99в1

!

i

4$ ,9 W R It П 4 rf

flQSiCHIBIOMIt.

эф

Г.И11 !1!1>ll 11111*

зплпгшпэзз'п

444*44<444*4J«4I4<

5535M533ПШП31

9l9BtlllBIIBIIBQII

nilMflflltnt iH

a*MiBiiiiliiiuif

cr и с м » n M ii i

99|99flllttlllllll

содержащих серу органических

соединений, сделанная на принципах «Фтора»,

но в нее не входят сведения о

реакциях— только о соединениях. Сейчас за

создание своей информационной

системы взялись кремнийорганики. Однако

ИПС-Фтор на сегодня — самая

совершенная система. И практически все

организации, в той или иной мере

связанные с фторорганикой,— ее абоненты.

Не обходят ее вниманием и зарубежные

специалисты — в ВИНИТИ пришло уже

более десятка заявок от крупных фирм.

Однако сейчас все настойчивее

говорят о необходимости единой,

всеобъемлющей информационной системы по

химии и химической технологии. Работа

над ее созданием уже ведется. Так

нужны ли частные локальные системы,

если в перспективе будет интегральная?

Да, нужны. Потому что при

определенном уровне техники чем больше

позиций будет охватывать

информационная система, тем меньше конкретных

сведений она сообщит потребителю.

Локальная же система, охватывающая

относительно небольшой участок науки,

может дать значительно более

подробную информацию.

И еще одно: для создания единой

интегральной системы по химии нужен

опыт, нужна статистика: какие вопросы

более всего интересуют исследователей.

Этот опыт, эту статистику помогут

накопить локальные системы, и в первую

очередь самая совершенная из них —

ИПС-Фтор.

О. ЛИБКИН

2 Химия и Жизнь JNb Я

17

С. И. ВЕНЕЦКИЙ

ЭЛЕМЕНТ № ..

ТАНТАЛ

МУКИ ТАНТАЛА

Фригийского царя Тантала боги

наказали за неоправданную жестокость. Боги

обрекли Тантала на вечные муки

жажды, голода и страха. С тех пор стоит он

в преисподней по горло в прозрачной

воде. Под тяжестью созревших плодов

склоняются к нему ветви деревьев.

Когда томимый жаждой Тантал открывает

уста, чтобы напиться, вода уходит вниз.

Стоит ему протянуть руку к сочным

плодам, ветер поднимает ветвь, и

обессилевший от голода грешник не может ее

достать. А прямо над его головой

нависла скала, грозя в любой миг

обрушиться...

Так мифы древней Греции повествуют

о муках Тантала.

Должно быть, не раз шведскому

химику А. Экебергу пришлось вспомнить

о танталовых муках, когда он

безуспешно пытался растворить в кислотах

«землю», открытую им в 1802 году, и

выделить из нее новый элемент. Сколько раз,

казалось, ученый был близок к цели, но

выделить новый металл в чистом виде

ему так и не удалось. Отсюда —

«мученическое» название элемента № 73.

СПОРЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Спустя некоторое время выяснилось, что

у тантала есть двойник, который

появился на свет годом раньше. Этот

двойник— элемент № 41, открытый в

1801 году и первоначально названный

колумбием. Позже его переименовали в

ниобий. Сходство Колумбия и тантала

ввело в заблуждение химиков. После

долгих споров они пришли к выводу, что

это один и тот же элемент.

Поначалу такого же мнения

придерживался и известнейший химик того

времени Иене Якоб Берцелиус, однако в

дальнейшем он усомнился в этом.

В письме к своему ученику, немецкому

химику Фридриху Вёлеру, Берцелиус

писал: «Посылаю обратно твой «икс»,

который я вопрошал, как мог, но от

которого я получил уклончивые ответы.

Ты титан?—спрашивал я. Он отвечал:

Вёлер же тебе сказал, что я не титан.

Я также установил ?то.

Ты цирконий?— Нет,— отвечал он,—

я же растворяюсь в соде, чего не делает

цирконовая земля.— Ты олово?— Я

содержу олово, но очень мало.— Ты

тантал?— Я с ним родственен,— отвечал

он,— но я растворяюсь в едком кали и

осаждаюсь из него желто-коричневым.—

Ну что же ты тогда за дьявольская

вещь?—спросил я. Тогда мне

показалось, что он ответил: Мне не дали

имени.

Между прочим, я не вполне уверен,

действительно ли я это слышал, потому

что он был справа ог меня, а я очень

плохо слышу на прааое ухо. Так как

твой слух лучше моего, то я тебе шлю

этого сорванца назад, чтобы учинить

ему новый допрос...».

Речь в этом письме шла об аналоге

тантала — элементе, открытом

англичанином Чарльзом Хэтчетом в 1801 году.

Но и Вёлеру не удалось внести ясность

во взаимоотношения тантала с

колумбием. Ученым суждено было

заблуждаться более сорока лет. Лишь в

1844 году немецкому химику Генриху

18

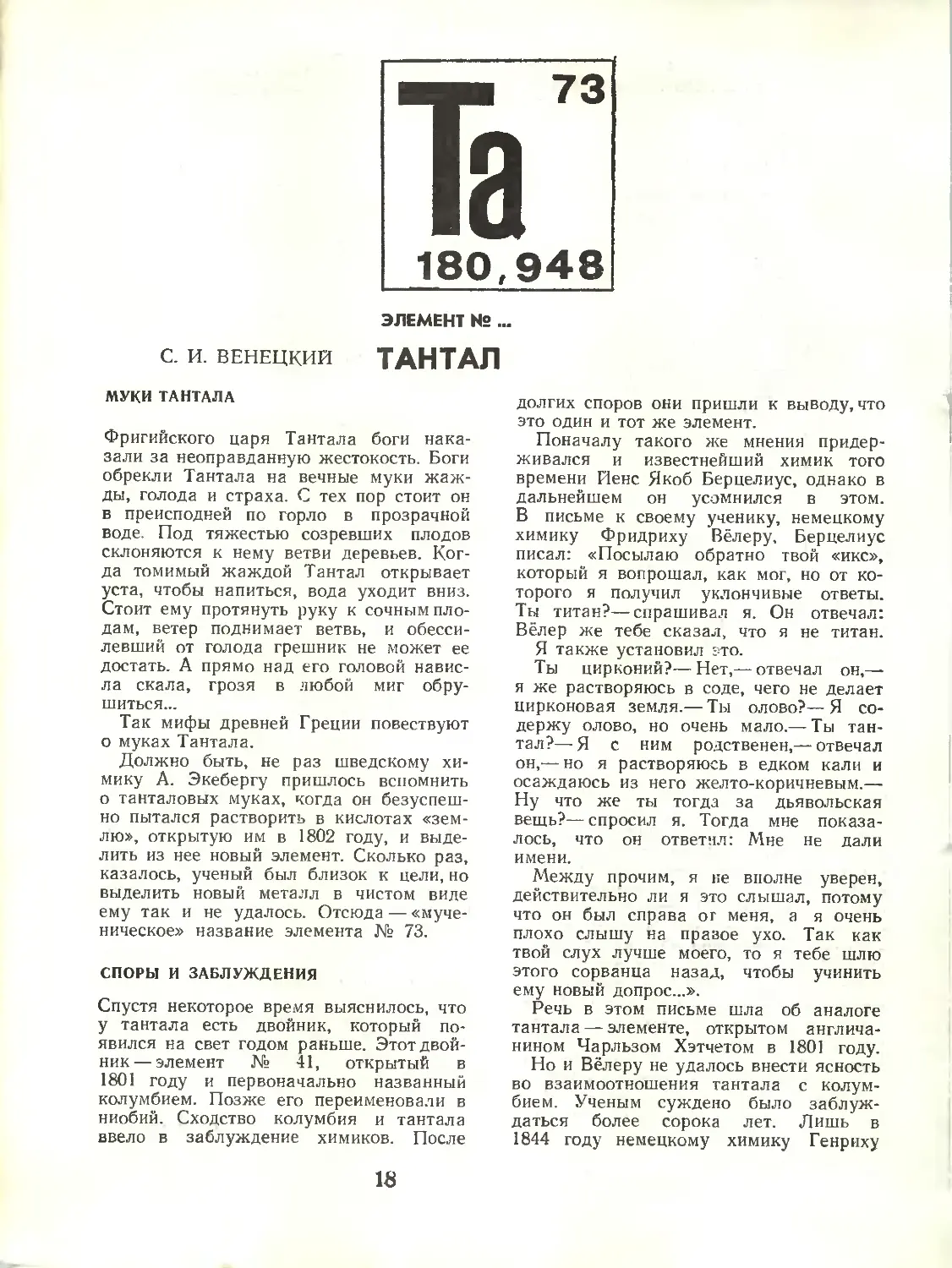

Андрее Экеберг A767—*

1813) — шведский химик

и минералог. В 1802 году

открыл новый элемент

тантал

Розе удалось разрешить запутанную

проблему и доказать, что Колумбии,

как и тантал, имеет полное право на

«химический суверенитет». А уж

поскольку налицо были родственные связи

этих элементов, Розе дал Колумбию

новое имя — ниобий, которое

подчеркивало их семейственность (в

древнегреческой мифологии Ниобея — дочь

Тантала).

ПЕРВЫЕ ШАГИ

На протяжении многих десятилетий

конструкторы и технологи не проявляли

к танталу никакого интереса. Да,

собственно говоря, тантала, как такового,

попросту и не существовало: ведь в

чистом компактном виде этот металл

ученые смогли получить лишь в XX веке.

Первым это сделал немецкий химик

В. фон Болтон, разложивший четырех-

окись тантала Та204 при очень высоких

температурах (случилось это в 1903

году). Еще раньше попытки выделить

тантал в чистом виде предпринимали

многие ученые, в частности Анри Муассан.

Но металлический порошок, полученный

Муассаном, восстановившим пятиокись

тантала Ta20s углеродом в

электрической печи, не был чистым танталом,

порошок содержал 0,5% С, то есть 9% ТаС.

Итак, в начале нашего века в руки

исследователей попал чистый тантал,

и теперь они уже могли детально

изучить свойства этого светло-серого

металла со слегка синеватым оттенком.

Что же он собой представляет?

Прежде всего, это тяжелый металл: его

плотность 16,6 г/см3 (заметим, что для

перевозки кубометра тантала понадобилось

бы шесть трехтонных грузовиков).

Высокая прочность и твердость

сочетаются в нем с отличными

пластическими характеристиками. Чистый тантал

хорошо поддается механической

обработке, легко штампуется,

перерабатывается в тончайшие листы (толщиной

около 0,04 мм) и проволоку.

Характерная черта тантала — его высокая

теплопроводность. Но, пожалуй, самое

важное физическое свойство тантала — его

тугоплавкость: он плавится почти при

3000°С (точнее при 2996°С), уступая в

этом лишь вольфраму и рению.

Когда стало известно, что тантал

весьма тугоплавок, у ученых возникла мысль

использовать его в качестве материала

для нитей электроламп. Однако уже

спустя несколько лет тантал вынужден был

уступить это поприще еще более

тугоплавкому и не столь дорогому

вольфраму.

В течение еще нескольких лет тантал

не находил практического применения.

Лишь в 1922 году его смогли

использовать в выпрямителях переменного тока

(тантал, покрытый окисной пленкой,

пропускает ток лишь в одном направлении),

а спустя еще год—в радиолампах. Тогда

же началась разработка промышленных

методов получения этого металла.

Первый промышленный образец тантала,

полученный одной из американских фирм в

1922 году, был величиной всего со

спичечную головку. Спустя двадцать лет та

же фирма ввела в эксплуатацию

специализированный завод по производству

тантала.

КАК ТАНТАЛ РАЗЛУЧАЮТ С НИОБИЕМ

Земная кора содержит всего лишь

0,0002% Та, но минералов его известно

много — свыше 130. Тантал в этих

минералах, как правило, неразлучен с

ниобием, что объясняется чрезвычайным

химическим сходством этих элементов и

почти одинаковыми размерами ионов.

2*

19

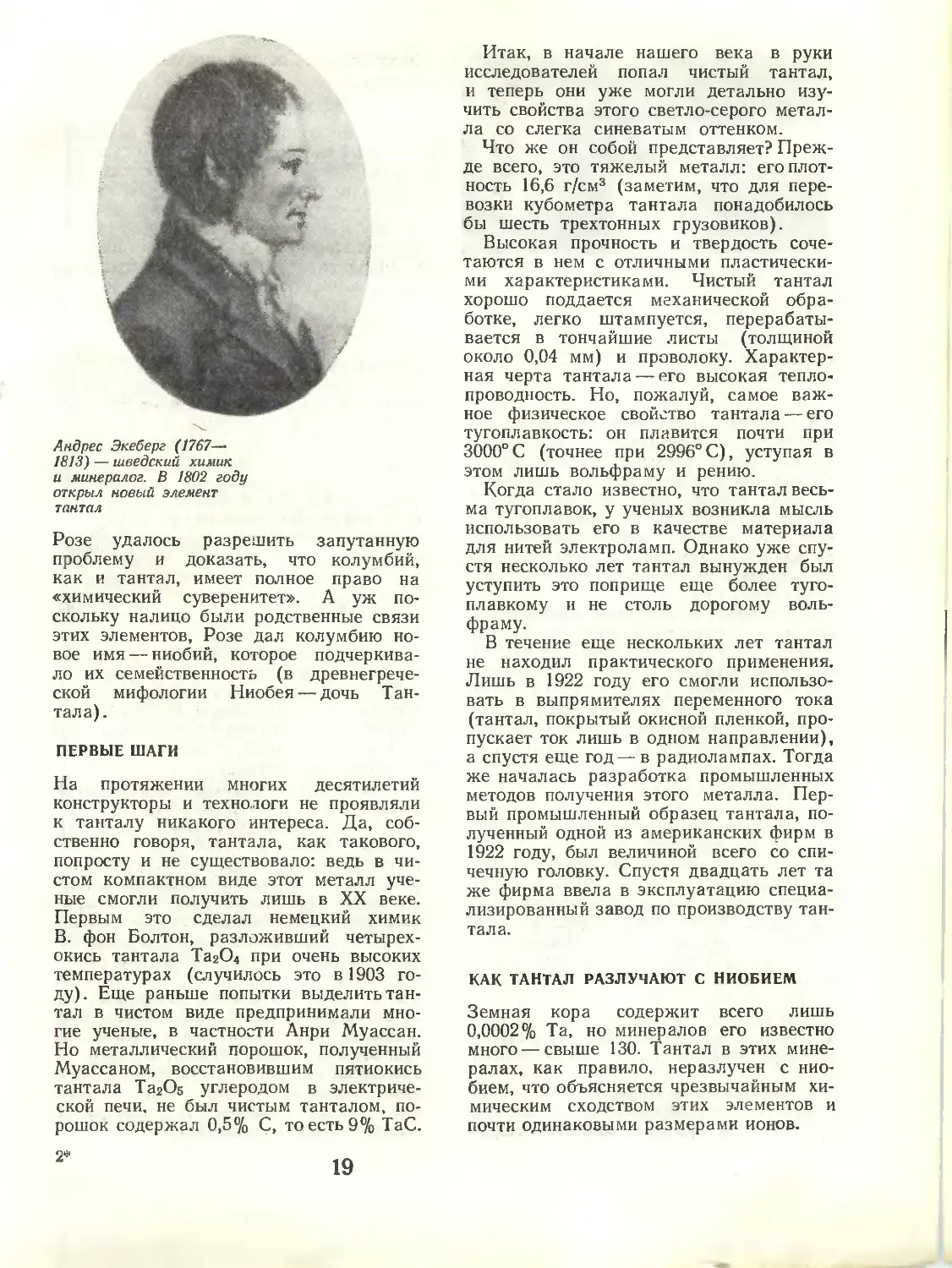

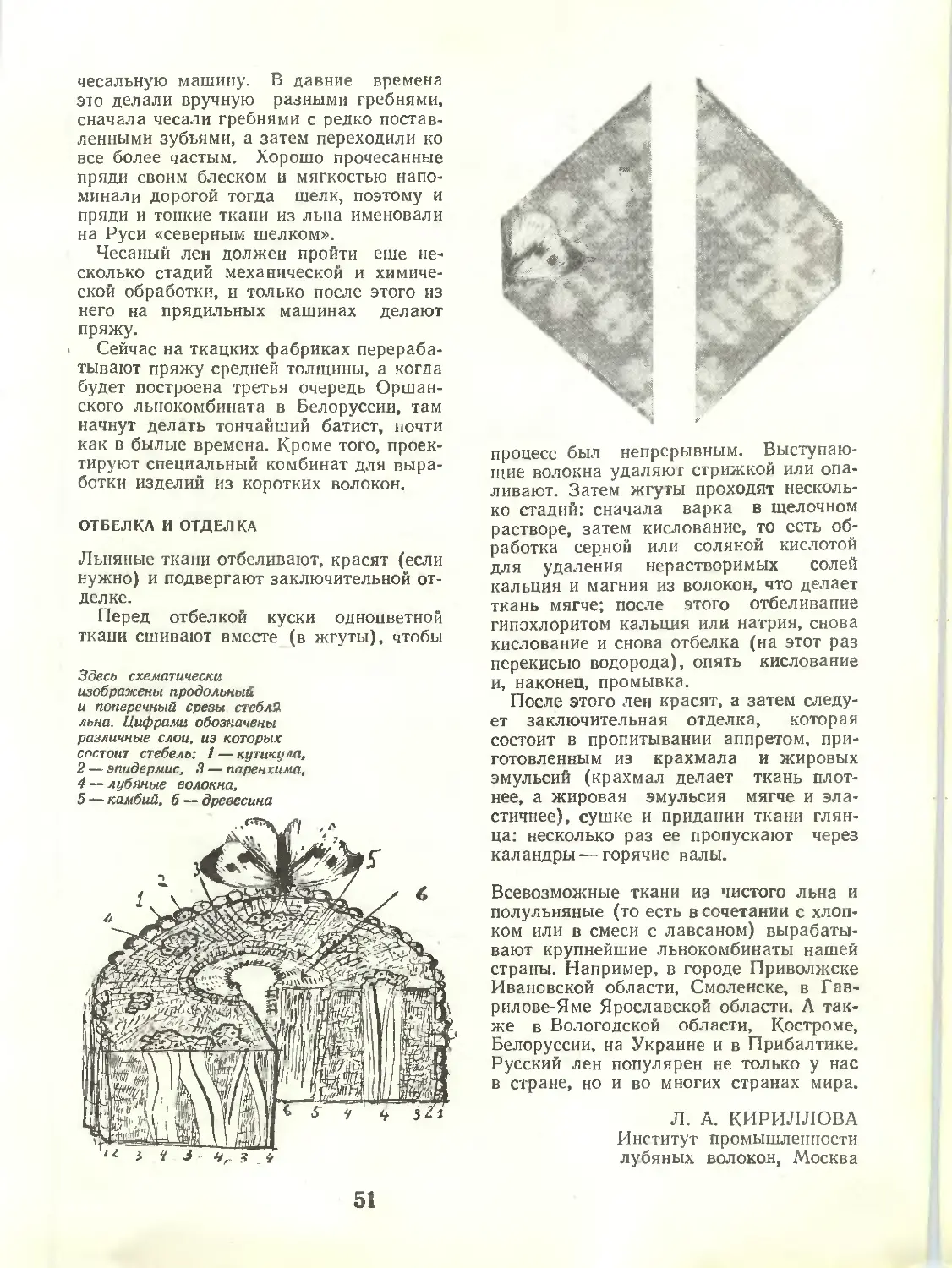

Тонкие частички

порошкообразного тантала,

полученного восстановлением

пятихлористого тантала

магнием. Снимок сделан под

электронным микроскопом.

Увеличение около 13000

Трудность разделения этих металлов

долгое время тормозила развитие

промышленности тантала и ниобия. До

недавних пор для их разделения

применяли лишь способ, предложенный еще в

1866 году швейцарским химиком Ж. Ма-

риньяком, который воспользовался

различной растворимостью фтортанталата и

фторниобата калия в разбавленной

плавиковой кислоте.

В последние годы важное значение

приобрел также экстракционный метод

разделения тантала, основанный на

различной растворимости солей тантала и

ниобия в некоторых органических

растворителях. Опыт показал, что наилучшими

экстракционными свойствами обладают

метилизобутилкетон и циклогексанон.

ПРОДУКЦИЯ — ТАНТАЛ

В наши дни основной способ

производства металлического тантала —

электролиз расплавленного фтортанталата калия

в графитовых, чугунных или никелевых

тиглях, служащих по совместительству

катодами. Танталовый порошок

осаждается на стенках тигля. Извлеченный

из тигля, этот порошок подвергают

сначала прессованию в пластины

прямоугольного сечения (если заготовка

предназначена для прокатки в листы) либо

в штабики квадратного сечения (для

волочения проволоки), а затем —

спеканию.

Некоторое применение находит также

натриетермический способ получения

тантала. В этом процессе взаимодействуют

фтортанталат калия и металлический

натрий:

K2TaF7 + 5Na = Та + 2KF + 5NaF

Конечный продукт реакции —

порошкообразный тантал, который затем спекают.

В последние два десятилетия стали

применять и другие методы обработки

порошка— дуговую или индукционную

плавку в вакууме и электронно-лучевую

плавку. Последний метод, основанный на

бомбардировке металла электронами,

особенно перспективен.

НА СЛУЖБЕ ХИМИИ

Несомненно, самое ценное свойство

тантала — его исключительная химическая

стойкость: в этом отношении он

уступает только благородным металлам, да

и то не всегда. Тантал не

растворяется даже в такой химически агрессивной

среде, как царская водка, которая без

труда растворяет и золото, и платину,

и другие благородные металлы. О

высочайшей коррозионной стойкости тантала

свидетельствуют и такие факты. При

200° С он не подвержен коррозии в

70%-ной азотной кислоте, в серной

кислоте при 150° С коррозии тантала также не

наблюдается, а при 200° С металл

корродирует, но лишь на 0,006 мм в год. К

тому же тантал — металл пластичный, из

него можно изготовить тонкостенные

изделия и изделия сложной формы.

Неудивительно, что он стал незаменимым

конструкционным материалом для

химической промышленности.

Танталовую аппаратуру применяют в

производстве многих кислот (соляной,

серной, азотной, фосфорной, уксусной),

брома, хлора, перекиси водорода. На

одном из предприятий, использующих

газообразный хлористый водород, детали

из нержавеющей стали выходили из строя

уже через два месяца. Но как только

сталь была заменена танталом, даже

самые тонкие детали (толщиной 0,3—

0,5 мм) оказались практически

бессрочными— срок службы их увеличился до

20 лет. Из всех кислот лишь плавиковая

способна растворять тантал (особенно

при высоких температурах). Из него

изготовляют змеевики, дистилляторы,