Author: Жулев Е.Н. Волков Е.А. Лебеденко И.Ю. Арутюнов С.Д. Лебеденко А.И. Глебова Т.Э.

Tags: заболевания пищеварительной системы болезнь пищеварительного тракта стоматология ортопедическая стоматология

ISBN: 978-5-235-03053-4

Year: 2007

Арутюнов С.Д.

Жулев Е.Н.

Волков Е.А.

Лебеденко А.И.

Глебова Т.Э.

Лебеденко И.Ю.

ОДОНТОПРЕПАРИРОВАНИЕ

ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕФЕКТОВ

ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ВКЛАДКАМИ

Арутюнов С.Д.,

Жулев Е.Н.,

Волков Е.А.,

Лебеденко А.И.,

Глебова Т.Э.,

Лебеденко И.Ю.

ОДОНТОПРЕПАРИРОВАНИЕ

ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕФЕКТОВ

ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ВКЛАДКАМИ

Рекомендуется Учебно-методическим объединением

по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России

в качестве учебного пособия для системы

послевузовского профессионального образования

врачей-стоматологов

Москва

2007

УДК 6 16.3 1

1>1>К 56.6

О I I

Л н । о р ы:

С.Д. \ру ионов, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,

профессор;

К. II. Жулев, доктор медицинских наук, профессор;

I . V Волков, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук,

лонен।,

VII. Лебеденко, кандидат медицинских наук, доцент;

1 .’>. 1лебова, кандидат медицинских наук, доцент;

11 .К >. Лебеденко, засл, деятель науки РФ, доктор медицинских наук,

। ip< к|>ессор

KoMiiuoicpiii.iii дизайн: А.И. Лебеденко

KoMin.ioicpiibiii дизайн обложки; Е.Ю. Винокурова

Ренеи leu гы:

('.II. \бакаров, засл, врач РФ, доктор медицинских наук, профессор

Н.П. Олесона, засл, врач РФ, доктор медицинских наук, профессор

Oil Одонтопрепарирование при восстановлении дефектов твер-

дых тканей зубов вкладками / С.Д. Арутюнов, Е.Н. Жулев,

I .А. Волков, А.И. Лебеденко, Т.Э. Глебова. И.Ю. Лебеденко—

М.: Молодая гвардия, 2007. — 136 с.

ISBN 978-5-235-03053-4

Книга содержит данные по одонтопрепарироваиию, используемые в

современной терапевтической и ортопедической стоматологии. Рас-

сма1рмваются общие принципы и алгоритм препарирования под разные

вилы вкладок: металлические и безметалловые; восстанавливающие и

опорные; инлей, онлей и оверлей. Отдельная глава посвящена ком-

плексной защите и профилактике местных осложнений при одонто-

препарировании под вкладки. Книга содержит оригинальные цветные

иллюстрации.

Рекомендуется УМО по медицинскому и фармацевтическому обра-

юванию вузов России в качестве учебного пособия для системы после-

вузовского профессионального образования врачей-стоматологов.

Для врачей-стоматологов, интернов, клинических ординаторов,

аспирантов, преподавателей курсов и кафедр терапевтической и ортопе-

дической стоматологии, стоматологии общей практики.

УДК 616.31

ББК 56.6

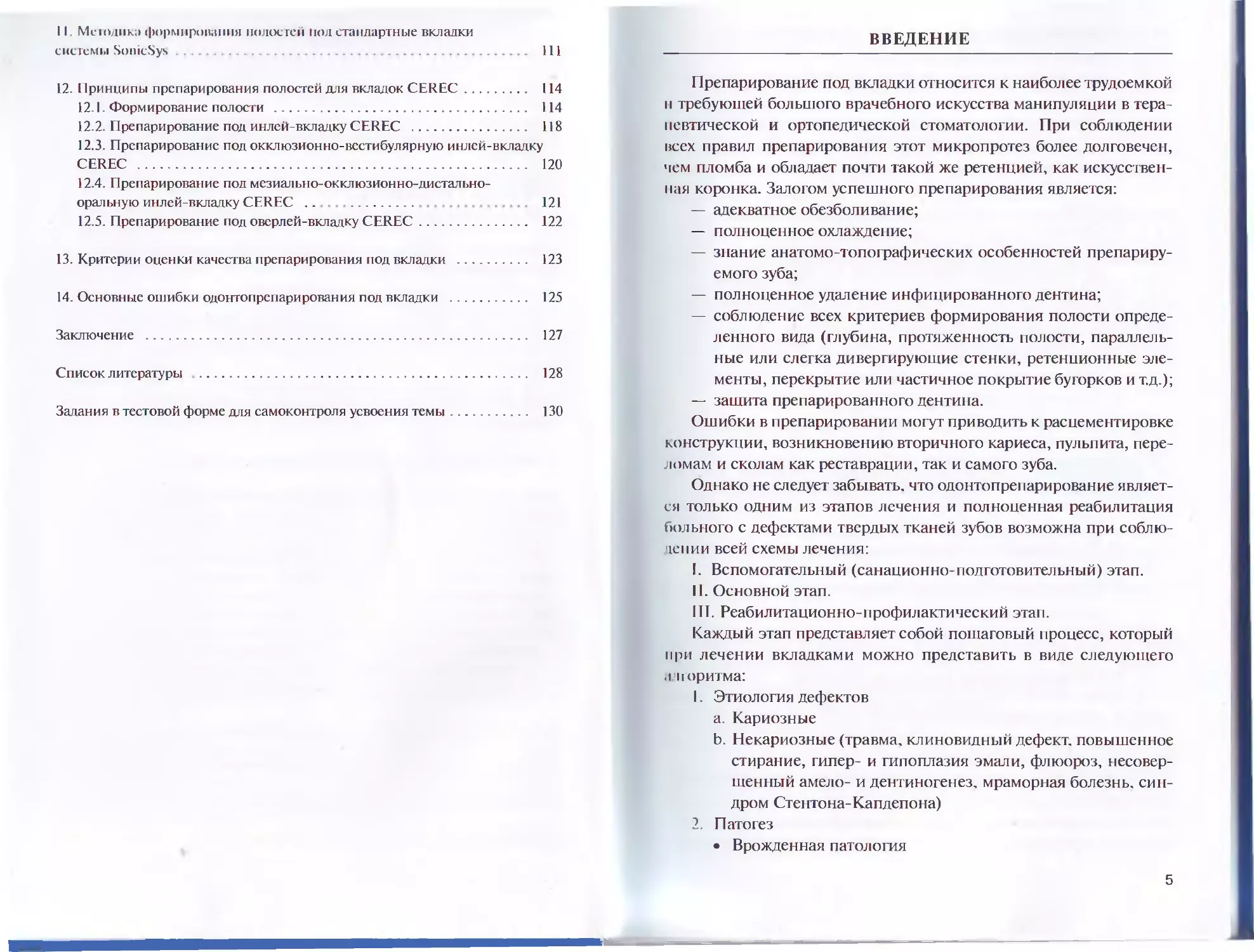

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.............................................................. 5

1. И нструменты для одонтопре парирования под вкладки ................ 7

1.1. Боры........................................................ 7

1.2. Наконечники.................................................. 18

1.3. Режущие ручные инструменты .................................. 22

1.4. Оптические устройства для визуализации операционного поля .. 23

2. Комплексная защита и профилактика местных осложнений при

одонтопрепарировании под вкладки..................................... 26

2.1. Профилактика местных осложнений при

одонтопрепарировании ............................................. 26

2.2. Способы защиты препарированного дентина...................... 27

2.3. Зоны безопасности при препарировании (расположение

пульпы)........................................................... 34

2.4. Методы контроля глубины препарирования....................... 36

2.5. Методы контроля качества удаления инфицированного

дентина........................................................... 38

3. Виды вкладок и общие принципы формирования полостей .............. 40

4. Этапы формирования полости под вкладки при лечении кариеса

п инструментарий .................................................... 56

5. Особенности формирования полостей при лечении вкладками

и । различных конструкционных материалов............................. 62

5.1. Металлические вкладки ....................................... 65

5.2. Безметалловые вкладки ....................................... 70

6. Формирование полостей под вкладки типа инлей...................... 80

6.1. Формирование полостей под вкладки типа инлей по I классу ... 81

6.2. Формирование полостей под вкладки типа инлей по II классу ... 86

7. Формирование полостей под вкладки типа онлей...................... 92

X. Формирование полостей под вкладки типа оверлей.................... 95

•> (Формирование полостей под вкладки типа пинлей................... 102

Н) «Формирование полостей пол опорные вкладки....................... 104

3

11 Метлика формирования полостей пол стандартные вкладки

системы SonicSys Ill

12. Принципы препарирования полостей для вкладок CEREC....... 114

12.1. Формирование полости ............................... 114

12.2. Препарирование под инлей-вкладку CEREC ............. 118

12.3. Препарирование под окклюзионно-вестибулярную инлей-вкладку

CEREC .................................................... 120

12.4. Препарирование под мезиально-окклюзионно-дистально-

оральную инлей-вкладку CEREC .. 121

12.5. Препарирование под оверлей-вкладку CEREC............ 122

13. Критерии оценки качества препарирования под вкладки ..... 123

14. Основные ошибки одонтопрепарирования под вкладки ........ 125

Заключение .................................................. 127

Список литературы ........................................... 128

Задания в тестовой форме для самоконтроля усвоения темы...... 130

ВВЕДЕНИЕ

Препарирование под вкладки относится к наиболее трудоемкой

и требующей большого врачебного искусства манипуляции в тера-

певтической и ортопедической стоматологии. При соблюдении

всех правил препарирования этот микропротез более долговечен,

чем пломба и обладает почти такой же ретенцией, как искусствен-

ная коронка. Залогом успешного препарирования является:

— адекватное обезболивание;

— полноценное охлаждение;

— знание анатомо-топографических особенностей препариру-

емого зуба;

— полноценное удаление инфицированного дентина;

— соблюдение всех критериев формирования полости опреде-

ленного вида (глубина, протяженность полости, параллель-

ные или слегка дивергируюшие стенки, ретенционные эле-

менты, перекрытие или частичное покрытие бугорков и т.д.);

— зашита препарированного дентина.

Ошибки в препарировании могут приводить к расцементировке

конструкции, возникновению вторичного кариеса, пульпита, пере-

ломам и сколам как реставрации, так и самого зуба.

Однако не следует забывать, что одонтопрепарирование являет-

ся только одним из этапов лечения и полноценная реабилитация

больного с дефектами твердых тканей зубов возможна при соблю-

чепии всей схемы лечения:

I. Вспомогательный (санационно-подготовительный) этап.

II. Основной этап.

III. Реабилитационно-профилактический этап.

Каждый этап представляет собой пошаговый процесс, который

при лечении вкладками можно представить в виде следующего

а поритма:

I. Этиология дефектов

а. Кариозные

Ь. Некариозные (травма, клиновидный дефект, повышенное

стирание, гипер- и гипоплазия эмали, флюороз, несовер-

шенный амело- и дентиногенез, мраморная болезнь, син-

дром Стентона-Капдепона)

2. Патогез

• Врожденная патология

5

• Приобретенная патология

3. Клиника (систематизация)

а. ИРОПЗ (индекс разрушения окклюзионной поверхности

зуба)

Ь. Классификации по топографии дефекта (О, МО, ОД, МОД)

с. Классификация по глубине поражения

4. Диагностика

• Клинические методы

а. Опрос

Ь. Осмотр

с. Пальпация. Пальпируются регионарные лимфоузлы, исхо-

дя из концепции онкологической настороженности.

d. Зондирование

е. Перкуссия

• Параклинические методы

а. Рентгеновское обследование

Ь. ЭОД (электро-одонтодиагностика)

с. Определение цвета коронки зуба

5. Ортопедическое лечение вкладками

а. По материалам: металлические, керамические, композит-

ные, комбинированные

Ь. По методам изготовления: метод литья, метод шликерного

формования, метод литьевого прессования, методика фре-

зерования, гальванопластика и др.

с. По топографии дефекта: окклюзионные, МО, ОД, МОД

d. По конструкции: инлей, онлей, оверлей, пинлей

е. По функциональному назначению: восстанавливающие и

нагружающие (опорные)

6. Реабилитационно-профилактические мероприятия

• Обучение и периодический контроль личной гигиены рта

• Профессиональная гигиена полости рта

С точки зрения профилактики осложнений особенно важен

первый, основополагающий врачебный этап — составление плана

лечения на основе тщательного всестороннего обследования боль-

ного и установления диагноза

Таким образом, виртуозное выполнение столь сложной манипу-

ляции, как препарирование под вкладки, в комплексе с общеприня-

той схемой лечения в стоматологии должно обеспечить долговремен-

ный успех реставрации зуба и полноценную реабилитацию пациента.

1. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОДОНТОПРЕПАРИРОВАНИЯ

ПОД ВКЛАДКИ

1.1. БОРЫ

Для одонтопрепарирования под вкладки используют алмазные

и твердосплавные боры небольшого диаметра, длины и определен-

ной конфигурации.

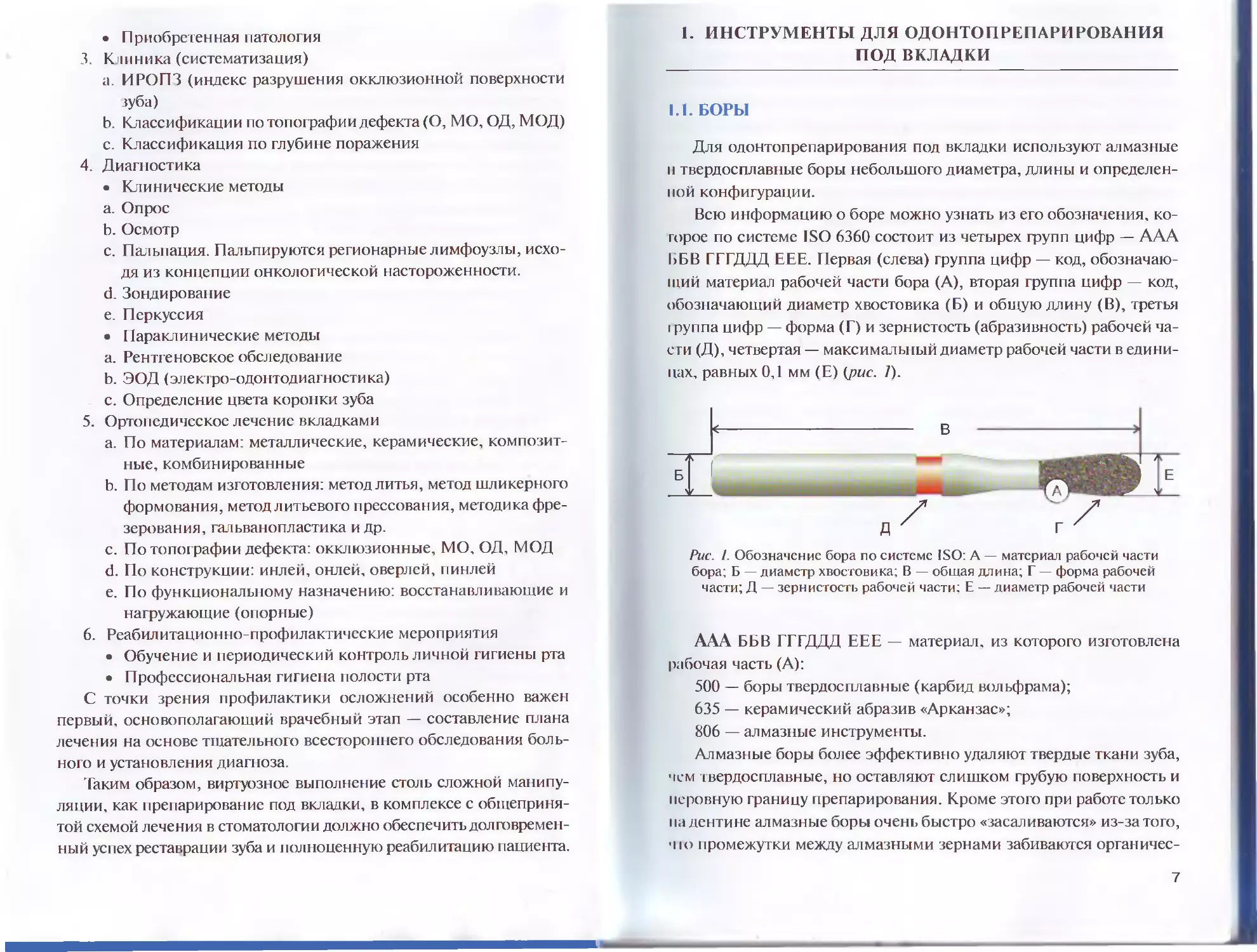

Всю информацию о боре можно узнать из его обозначения, ко-

торое по системе ISO 6360 состоит из четырех групп цифр — ААА

Б Б В ГГГДДД ЕЕЕ. Первая (слева) группа цифр — код, обозначаю-

щий материал рабочей части бора (А), вторая группа цифр — код,

обозначающий диаметр хвостовика (Б) и общую длину (В), третья

। руппа цифр — форма (Г) и зернистость (абразивность) рабочей ча-

сти (Д), четвертая — максимальный диаметр рабочей части в едини-

цах, равных 0,1 мм (Е) (рис. /).

Рис. I. Обозначение бора но системе ISO: А — материал рабочей части

бора; Б — диаметр хвостовика; В — общая длина; Г — форма рабочей

части; Д — зернистость рабочей части; Е — диаметр рабочей части

ААА ББВ ГГГДДД ЕЕЕ — материал, из которого изготовлена

рабочая часть (А):

500 — боры твердосплавные (карбид вольфрама);

635 — керамический абразив «Арканзас»;

806 — алмазные инструменты.

Алмазные боры более эффективно удаляют твердые ткани зуба,

чем твердосплавные, но оставляют слишком грубую поверхность и

неровную границу препарирования. Кроме этого при работе только

па дентине алмазные боры очень быстро «засаливаются» из-за того,

чю промежутки между алмазными зернами забиваются органичес-

7

кими веществами дентина. Поэтому удаление инфицированного

дентина и предварительное формирование полости в дентине луч-

ше проводить твердосплавными борами с небольшим количеством

лезвий, на основном этапе формирование полости применять ал-

мазные боры, на завершающем — твердосплавные с большим коли-

чеством лезвий (финиры), алмазные с красной маркировкой или

керамический абразив «Арканзас».

При последовательном использовании алмазных и твердос-

плавных боров одинаковой формы и размеров создаются наиболее

оптимальные условия для препарирования.

Таблица 1

Назначение боров из различных материалов рабочей части

Обрабатываемый материал Материал рабочей части

Кабрид вольфрама Алмаз Керамика («Арканзас»)

Эмаль Финирование границ Формирование полости, финирование поверхности Финирование поверхности

Дентин Удаление инфицированного дентина и предварительное формирование полости финирование поверхности Формирование полости, финирование поверхности Финирование поверхности

Композиты Финирование и полирование Финирование и полирование Финирование поверхности

Керамика Не применяется Припасовка и текстурирован ие реставрации Не применяется

ААА ББВ ГГГДДД ЕЕЕ — диаметр хвостовика (Б):

10 — для прямого наконечника (d = 2,35 мм);

12 — для прямого зуботехнического наконечника (d = 3,00 мм);

20 — для углового наконечника (d = 2,35 мм);

31 — для турбинного наконечника (d = 1,60 мм).

8

К диаметру хвостовика бора предъявляются очень жесткие тре-

бования: если он превышает размеры втулки, бор не будет встав-

ая гься в наконечник, если тоньше, наоборот, не будет фиксиро-

ваться. Поэтому при приобретении боров следует точно знать

диаметр удерживающей части наконечника.

ААА ББВ ГГГДДД ЕЕЕ — общая длина (В) (таблица 2). Обычно

при препарировании под вкладки используют боры с небольшой

длиной (16 или 19 мм), что продиктовано требованиями к полости

(глубина препарирования обычно составляет от 1,5 до 4 мм).

Таблица 2

Стандарты длины боров

ISO Для турбинного наконечника (31) Для углового наконечника (20) Для прямого наконечника (10) Примечания

3 16 мм — —

4 19 мм 22 мм 44,5 мм стандартная длина

5 21 мм 26 мм 65 мм

6 25 мм 34 мм 70 мм

ААА ББВ ГГГДДД ЕЕЕ — код, обозначающий форму (Г) рабо-

чей части, например:

801 — шаровидный;

812 — обратный конус;

862 — пламевидный.

Чаще всего при одонтопрепарировании при лечении вкладками

используются боры следующих форм: шаровидный, цилиндричес-

кий, конусовидный, пламевидный.

Строгих рекомендаций по применению боров определенной

формы нет. Выбор формы бора зависит от этапа препарирова-

ния, вида вкладки, а также личных предпочтений врача-стома-

ц>лога.

9

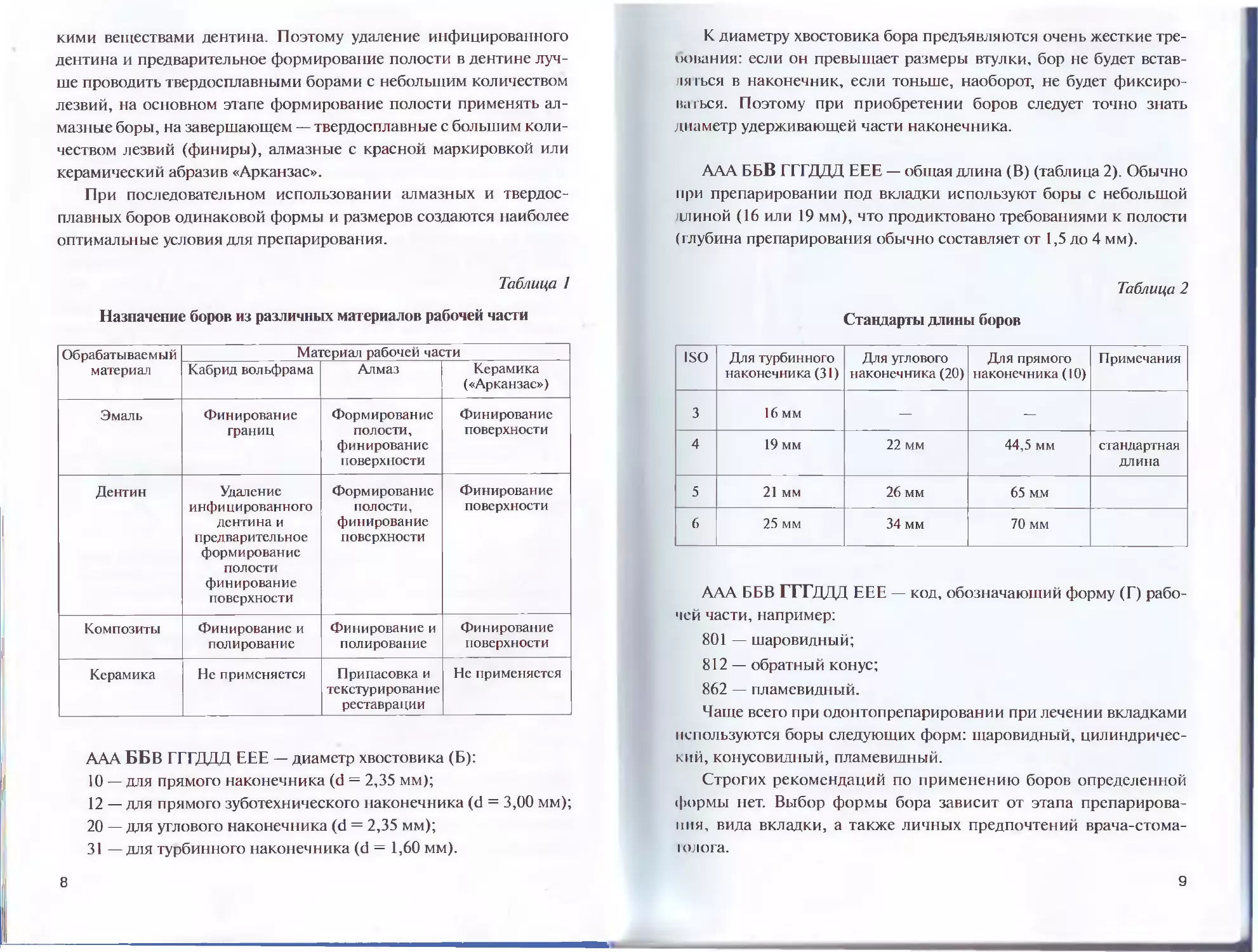

Шаровидные алмазные боры (801) с зеленой и синей полосой

используют для раскрытия и расширения кариозной полости

(рис. 2). Шаровидный твердосплавный (зеленый) — для удаления

размягченного дентина.

Рис. 2. Шаровидные алмазные боры «Komet» различного диаметра

фирмы Gebr. Brasseler (Германия)

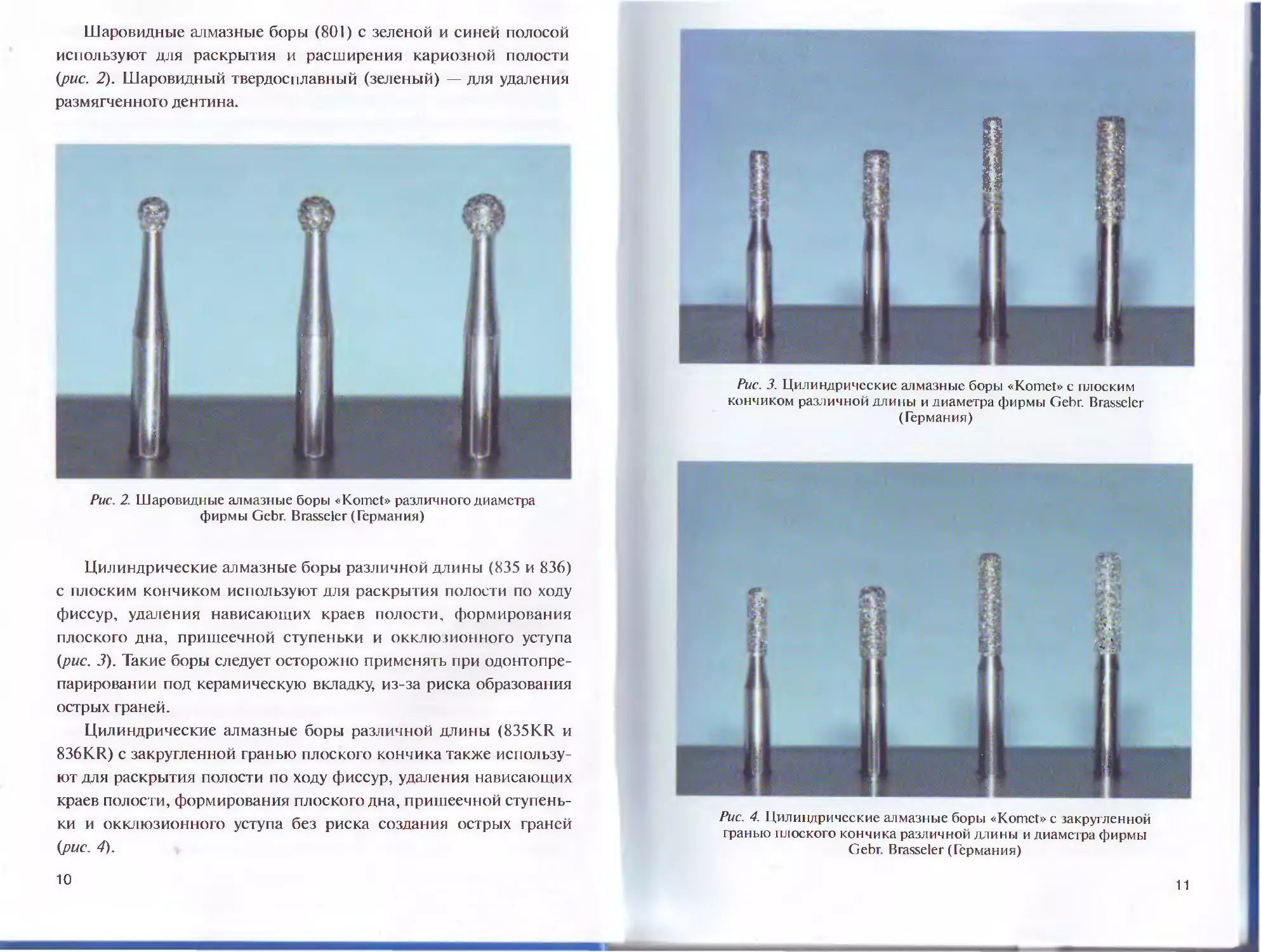

Цилиндрические алмазные боры различной длины (835 и 836)

с плоским кончиком используют для раскрытия полости по ходу

фиссур, удаления нависающих краев полости, формирования

плоского дна, пришеечной ступеньки и окклюзионного уступа

(рис. 3). Такие боры следует осторожно применять при одонтопре-

парировании под керамическую вкладку, из-за риска образования

острых граней.

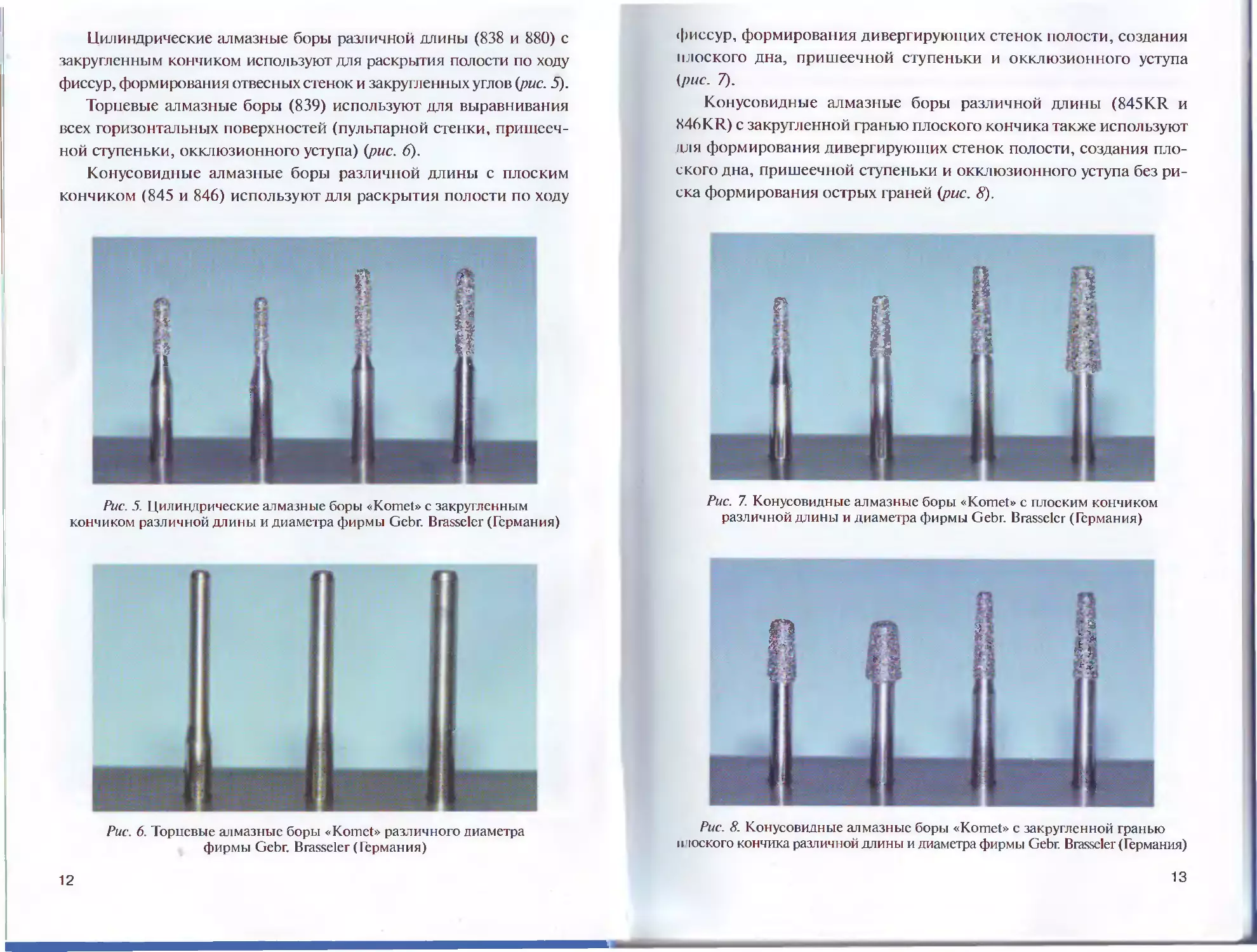

Цилиндрические алмазные боры различной длины (835KR и

836KR) с закругленной гранью плоского кончика также использу-

ют для раскрытия полости по ходу фиссур, удаления нависающих

краев полости, формирования плоскогодна, пришеечной ступень-

ки и окклюзионного уступа без риска создания острых граней

(рис. 4).

10

Рис. 3. Цилиндрические алмазные боры «Komet» с плоским

кончиком различной длины и диаметра фирмы Gebr. Brasseler

(Германия)

Рис. 4. Цилиндрические алмазные боры «Komet» с закругленной

гранью плоского кончика различной длины и диаметра фирмы

Gebr. Brasseler (Германия)

11

Цилиндрические алмазные боры различной длины (838 и 880) с

закругленным кончиком используют для раскрытия полости по ходу

фиссур, формирования отвесных стенок и закругленных углов (рис. 5).

Торцевые алмазные боры (839) используют для выравнивания

всех горизонтальных поверхностей (пульпарной стенки, пришееч-

ной ступеньки, окклюзионного уступа) (рис. 6).

Конусовидные алмазные боры различной длины с плоским

кончиком (845 и 846) используют для раскрытия полости по ходу

Рис. 5. Цилиндрические алмазные боры «Komet» с закругленным

кончиком различной длины и диаметра фирмы Gebr. Brasseler (Германия)

Рис. 6. Ториевые алмазные боры «Komet» различного диаметра

фирмы Gebr. Brasseler (Германия)

12

фиссур, формирования дивергирующих стенок полости, создания

плоского дна, пришеечной ступеньки и окклюзионного уступа

(рис. 7).

Конусовидные алмазные боры различной длины (845KR и

X46KR) с закругленной гранью плоского кончика также используют

для формирования дивергируюших стенок полости, создания пло-

ского дна, пришеечной ступеньки и окклюзионного уступа без ри-

ска формирования острых граней (рис. 8).

Рис. 7. Конусовидные алмазные боры «Komet» с плоским кончиком

различной длины и диаметра фирмы Gebr. Brasseler (Германия)

Рис. 8 Конусовидные алмазные боры «Komet» с закругленной гранью

плоского кончика различной длины и диаметра фирмы Gebr. Brasseler (Германия)

13

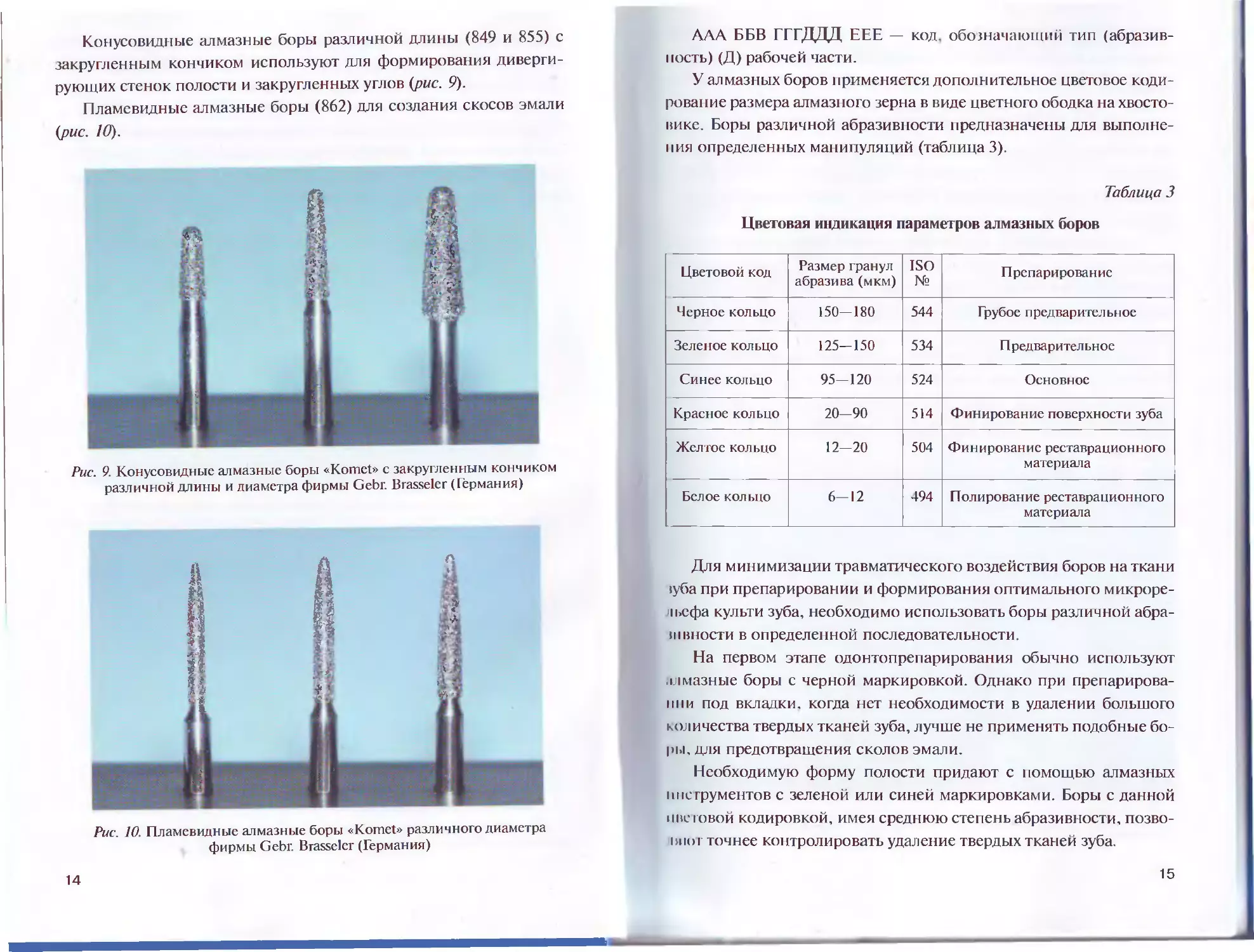

Конусовидные алмазные боры различной длины (849 и 855) с

закругленным кончиком используют для формирования диверги-

рующих стенок полости и закругленных углов (рис. 9).

Пламсвидные алмазные боры (862) для создания скосов эмали

(рис. 10).

Рис. 9. Конусовидные алмазные боры «Komet» с закругленным кончиком

различной длины и диаметра фирмы Gebr. Brasselcr (Германия)

Рис. 10. Пламевидные алмазные боры «Komet» различного диаметра

фирмы Gebr. Brasselcr (Германия)

14

ААА ББВ ГГГДДД ЕЕЕ — код. обозначающий тип (абразив-

ность) (Д) рабочей части.

У алмазных боров применяется дополнительное цветовое коди-

рование размера алмазного зерна в виде цветного ободка на хвосто-

вике. Боры различной абразивности предназначены для выполне-

ния определенных манипуляций (таблица 3).

Таблица 3

Цветовая индикация параметров алмазных боров

Цветовой код Размер гранул абразива (мкм) ISO № Препарирование

Черное кольцо 150-180 544 Грубое предварительное

Зеленое кольцо 125-150 534 Предварительное

Синее кольцо 95-120 524 Основное

Красное кольцо 20-90 514 Финирование поверхности зуба

Желтое кольцо 12-20 504 Финирование реставрационного материала

Белое кольцо 6-12 494 Полирование реставрационного материала

Для минимизации травматического воздействия боров на ткани

>уба при препарировании и формирования оптимального микроре-

п>сфа культи зуба, необходимо использовать боры различной абра-

швности в определенной последовательности.

На первом этапе одонтопрепарирования обычно используют

алмазные боры с черной маркировкой. Однако при препарирова-

нии под вкладки, когда нет необходимости в удалении большого

количества твердых тканей зуба, лучше не применять подобные бо-

ры, для предотвращения сколов эмали.

Необходимую форму полости придают с помощью алмазных

инструментов с зеленой или синей маркировками. Боры с данной

пне твой кодировкой, имея среднюю степень абразивности, позво-

hiioT точнее контролировать удаление твердых тканей зуба.

15

Окончательное препарирование зуба необходимо проводить

алмазными борами с цветовой маркировкой красного цвета. Про-

цедуры окончательного формирования полости, создания скосов

требуют особого внимания и тщательности, что достигается приме-

нением алмазных боров низкой абразивности. Эти же процедуры

также можно выполнять твердосплавными борами, которые удобно

применять для создания границ препарирования в эмали и денти-

не, так как поверхности после обработки такими борами остаются

ровные и гладкие.

Гладкая поверхность культи зуба, которая образуется после пре-

парирования борами с низкими абразивными свойствами, позво-

ляет снять точный оттиск ее поверхности и, следовательно, макси-

мально точно воссоздать форму культи зуба на рабочей гипсовой

модели.

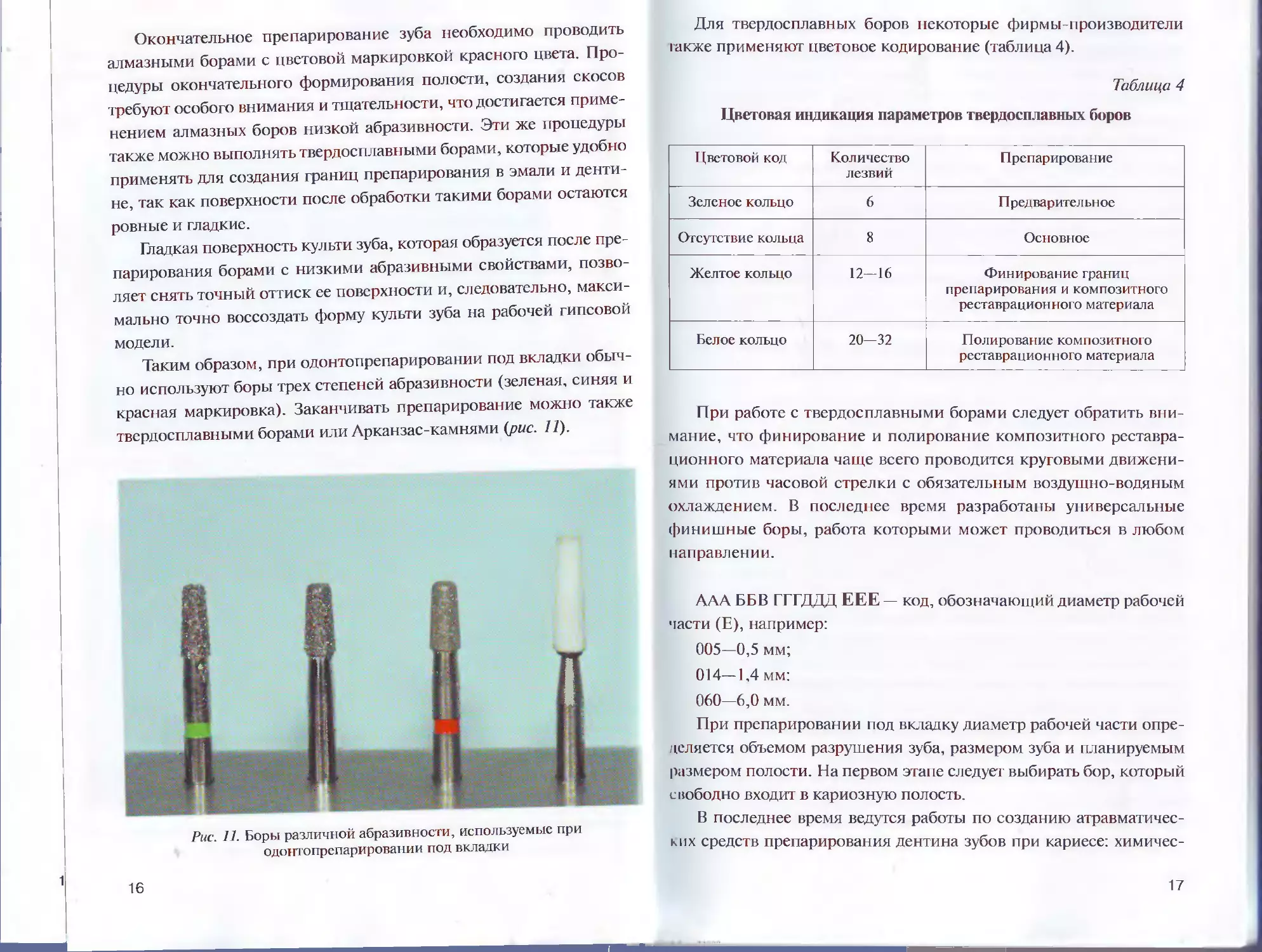

Таким образом, при одонтопрепарировании под вкладки обыч-

но используют боры трех степеней абразивности (зеленая, синяя и

красная маркировка). Заканчивать препарирование можно также

твердосплавными борами или Лрканзас-камнями (рис. 1 /).

Рис. 11. Боры различной абразивности, используемые при

одонтопрепарировании под вкладки

Для твердосплавных боров некоторые фирмы-производители

также применяют цветовое кодирование (таблица 4).

Таблица 4

Цветовая индикация параметров твердосплавных боров

Цветовой код Количество лезвий Препарирование

Зеленое кольцо 6 Предварительное

Отсутствие кольца 8 Основное

Желтое кольцо 12—16 Финирование границ препарирования и композитного реставрационного материала

Белое кольцо 20—32 Полирование композитного реставрационного материала

При работе с твердосплавными борами следует обратить вни-

мание, что финирование и полирование композитного реставра-

ционного материала чаще всего проводится круговыми движени-

ями против часовой стрелки с обязательным воздушно-водяным

охлаждением. В последнее время разработаны универсальные

финишные боры, работа которыми может проводиться в любом

направлении.

АЛА ББВ ГГГДДД ЕЕЕ — код, обозначающий диаметр рабочей

части (Е), например:

005—0,5 мм;

014—1,4 мм:

060—6,0 мм.

При препарировании под вкладку диаметр рабочей части опре-

деляется объемом разрушения зуба, размером зуба и планируемым

размером полости. На первом этапе следует выбирать бор, который

свободно входил в кариозную полость.

В последнее время ведутся работы по созданию атравматичес-

ких средств препарирования дентина зубов при кариесе: химичес-

16

17

кие реагенты, пластмассовые боры. Предложены пластмассовые

боры шаровидной формы, прочность режущих кромок которых вы-

ше, чем у кариозного дентина, но ниже, чем у здорового, что по за-

мыслу разработчиков позволяет проводить щадящее препарирова-

ние кариозной полости.

Особое внимание следует обращать на дезинфекцию и стери-

лизацию боров. Перед первым и после каждого последующего

использования боры необходимо дезинфицировать, промывать, су-

шить и стерилизовать. Следует обратить внимание, что в ультразву-

ковой ванне боры должны быть изолированы друг от друга, для из-

бежания повреждения режущих кромок. Стерилизацию можно

проводить любым методом, разрешенным российскими органами

санитарно-эпидемического надзора.

В настоящее время на стоматологическом рынке имеются все

средства от стерилизаторов до одноразовых боров для того, чтобы

обеспечить пациенту безопасное оказание помощи.

1.2. НАКОНЕЧНИКИ

Все разнообразие стоматологических наконечников можно раз-

делить на две основные группы: турбинные и микромоторные.

Главная особенность турбинных наконечников — большая ско-

рость препарирования более 250 000 об/мин. Для получения меньшей

скорости обычно используют микромоторные наконечники, кроме

этого они позволяют получить и большую мощность резания бора.

Турбинный наконечник при том, что имеет высокую скорость

вращения, обладает достаточно невысокой мощностью 10—13 Вт.

В турбинных наконечниках для вращения бора используется

поток сжатого воздуха, который вращает ротор, расположенный

непосредственно в головке наконечника. Микромоторный нако-

нечник устанавливается на микромотор, которым и приводится в

действие. Выделяют следующие виды микромоторов: электричес-

кий (щеточный и бесщеточный) и воздушный.

Выбор скорости препарирования зависит от типа препарируе-

мых твердых тканей, функциональных задач и используемого инст-

рументария. При препарировании под вкладки обычно используют

следующие скорости вращения (таблица 5).

18

Таблица 5

( корпеть вращения бора в зависимости от функциональной задачи

Функциональная задача Скорость вращения (об/мин)

Раскрытие кариозной полости 200 000-250 000

Фиппрование алмазным бором 120 000-170 000

Удаление амальгамы 100 000—120 000

11 ре парирование дентина, удаленного от пульпы 40 000

Фиппрование твердосплавным бором 10 000

Удаление кариозного дентина 2000

11рспарирование дентина в зоне около пульпы 1500

М икромоторные наконечники, в отличие от турбинных, позво-

нит в зависимости от поставленной задачи регулировать скорость

вращения бора без снижения мощности. Выделяют следующие ви-

п.| преобразования скорости движения микромоторными нако-

нечниками:

- передача вращения без изменения скорости (наконечники с

синей цветовой маркировкой);

- передача вращения с понижением скорости (понижающие

наконечники с зеленой цветовой маркировкой);

передача вращения с повышением скорости (повышающие

наконечники с красной цветовой маркировкой).

Кроме преобразования скорости движения некоторые микро

моторные наконечники позволяют преобразовывать вид движения.

Вращение преобразуется в циклически повторяющиеся движения

переменного направления, например, в поворотные колебательные

||Ц|Аения. Подобный вид инструментов, совершающих колеба-

ic п.ныс движения, называются осциллирующими (от лат. oscillo —

1.14.пось).

Осциллирующими инструментами являются воздушные и пьезо-

пек । рические скейлеры, создающие колебания со звуковой (воз-

мппые — 7000 Гц) и ультразвуковой частотой (пьезоэлектрические

н> 35000 Гн).

19

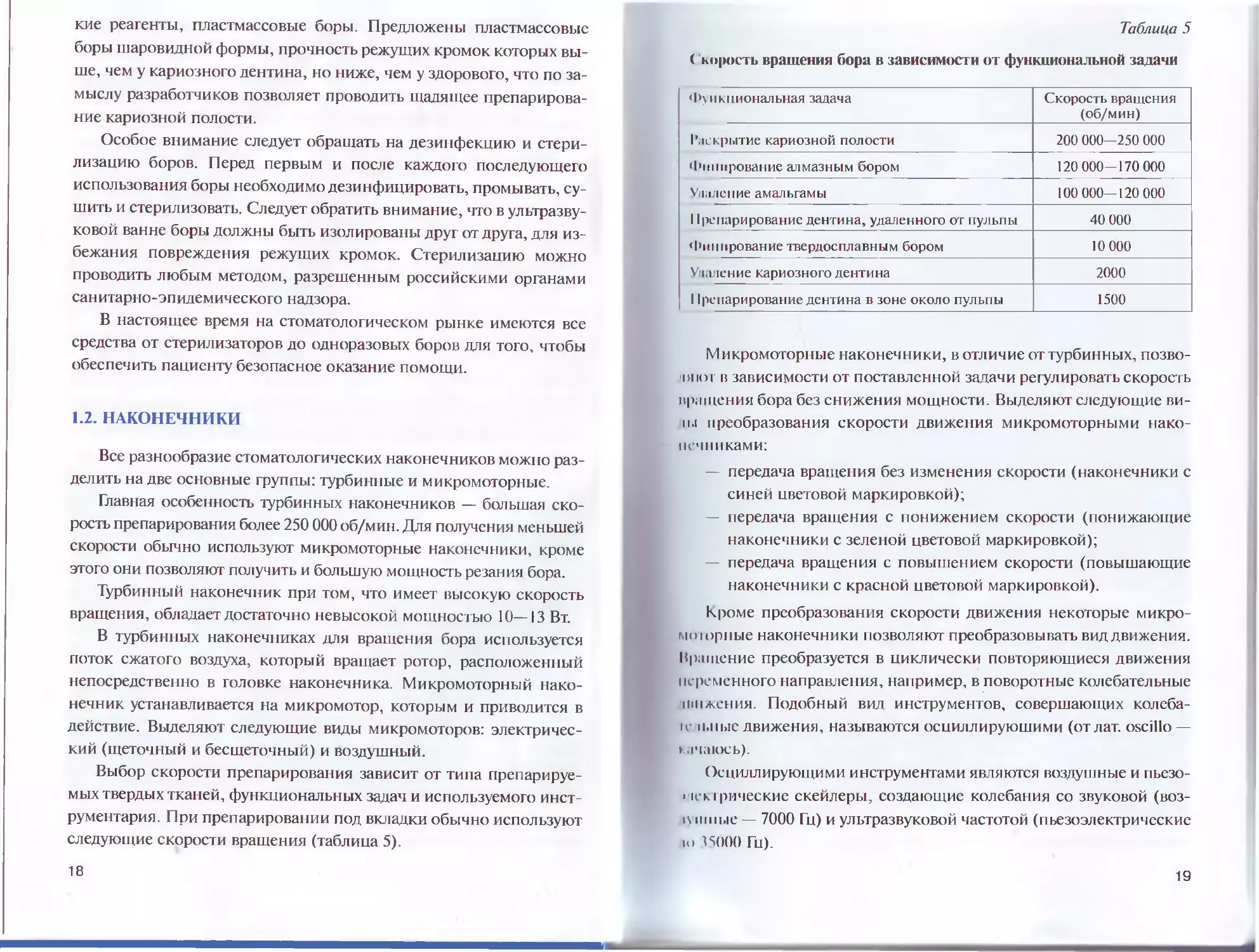

В настоящее время к самым известным осциллирующим инст-

рументам для препарирования под вкладки относится система

Sonicflex Line фирмы KaVo (Германия), основанная на механичес-

кой обработке твердых тканей зуба насадками для воздушного

скейлера Sonicflex (рис. 12). Насадки представляют собой алмазные

пилочки с зернистостью 25 мкм различной формы и размеров для

выполнения разных видов работ.

Рис. 12. Воздушный скейлер

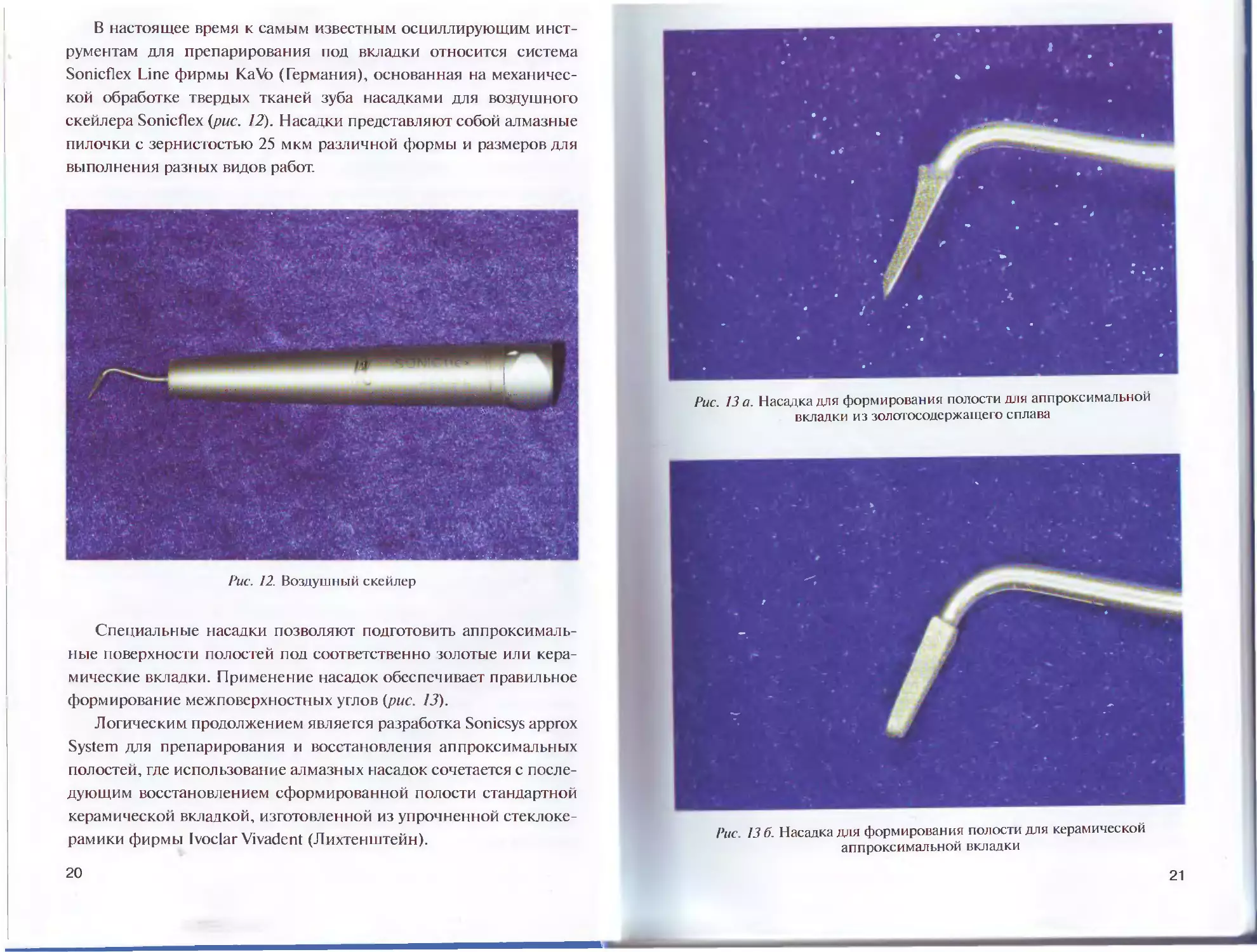

Специальные насадки позволяют подготовить аппроксималь-

ные поверхности полостей под соответственно золотые или кера-

мические вкладки. Применение насадок обеспечивает правильное

формирование межповерхностных углов (рис. 13).

Логическим продолжением является разработка Sonicsys approx

System для препарирования и восстановления аппроксимальных

полостей, где использование алмазных насадок сочетается с после-

дующим восстановлением сформированной полости стандартной

керамической вкладкой, изготовленной из упрочненной стеклоке-

рамики фирмы Ivoclar Vivadent (Лихтенштейн).

20

Рис. 13 а. Насадка для формирования полости для аппроксимадьной

вкладки из золотосодержащего сплава

Рис. 13 б. Насадка для формирования полости для керамической

аппроксимадьной вкладки

21

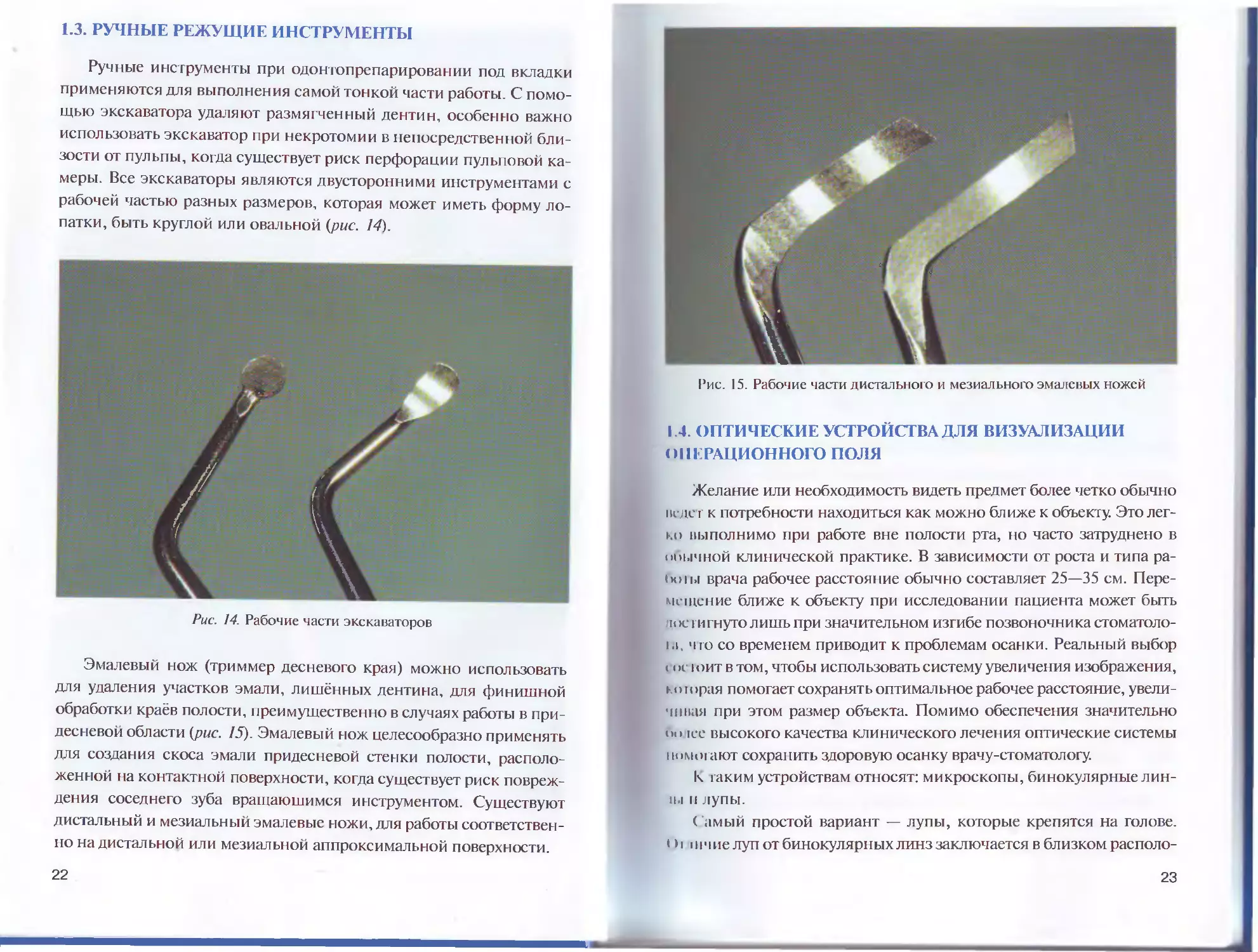

1.3. РУЧНЫЕ РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Ручные инструменты при одонтопрепарировании под вкладки

применяются для выполнения самой тонкой части работы. С помо-

щью экскаватора удаляют размягченный дентин, особенно важно

использовать экскаватор при некротомии в непосредственной бли-

зости от пульпы, когда существует риск перфорации пульповой ка-

меры. Все экскаваторы являются двусторонними инструментами с

рабочей частью разных размеров, которая может иметь форму ло-

патки, быть круглой или овальной (рис. 14).

Рис. 14. Рабочие части экскаваторов

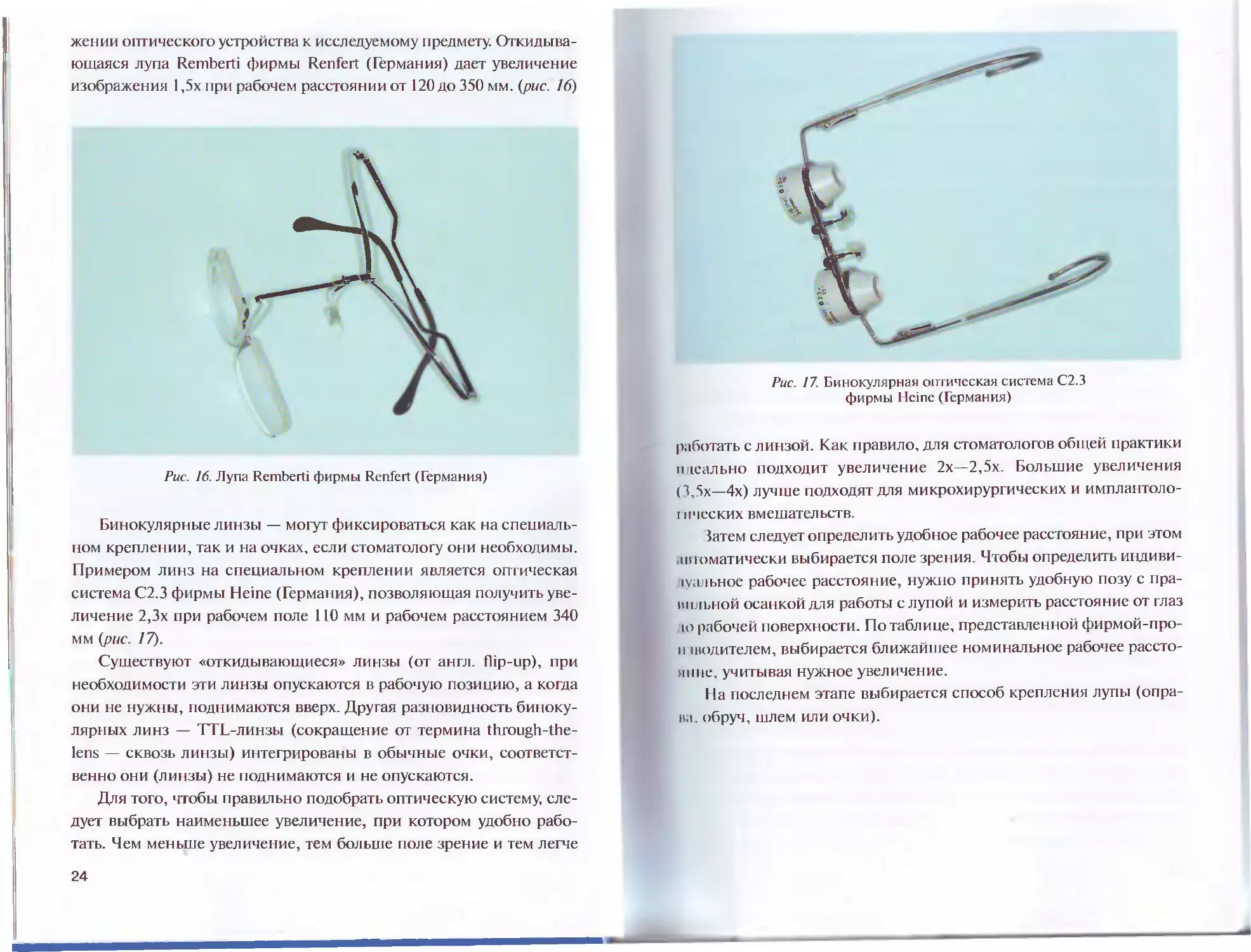

Эмалевый нож (триммер десневого края) можно использовать

для удаления участков эмали, лишённых дентина, для финишной

обработки краёв полости, преимущественно в случаях работы в при-

десневой области (рис. 15). Эмалевый нож целесообразно применять

для создания скоса эмали придесневой стенки полости, располо-

женной на контактной поверхности, когда существует риск повреж-

дения соседнего зуба вращающимся инструментом. Существуют

дистальный и мезиальный эмалевые ножи, для работы соответствен-

но на дистальной или мезиальной аппроксимальной поверхности.

22

Рис. 15. Рабочие части дистального и мезиального эмалевых ножей

1.4. ОПТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ

Желание или необходимость видеть предмет более четко обычно

ведет к потребности находиться как можно ближе к объекту. Это лег-

ко выполнимо при работе вне полости рта, но часто затруднено в

обычной клинической практике. В зависимости от роста и типа ра-

йон.! врача рабочее расстояние обычно составляет 25—35 см. Пере-

мещение ближе к объекту при исследовании пациента может быть

в >ci и гнуто л ишь при значительном изгибе позвоночника стоматоло-

что со временем приводит к проблемам осанки. Реальный выбор

< опоит в том, чтобы использовать систему увеличения изображения,

м>п>рая помогает сохранять оптимальное рабочее расстояние, увели-

чпвая при этом размер объекта. Помимо обеспечения значительно

«и» ice высокого качества клинического лечения оптические системы

помогают сохранить здоровую осанку врачу-стоматологу.

1\ таким устройствам относят: микроскопы, бинокулярные лин-

B.I и лупы.

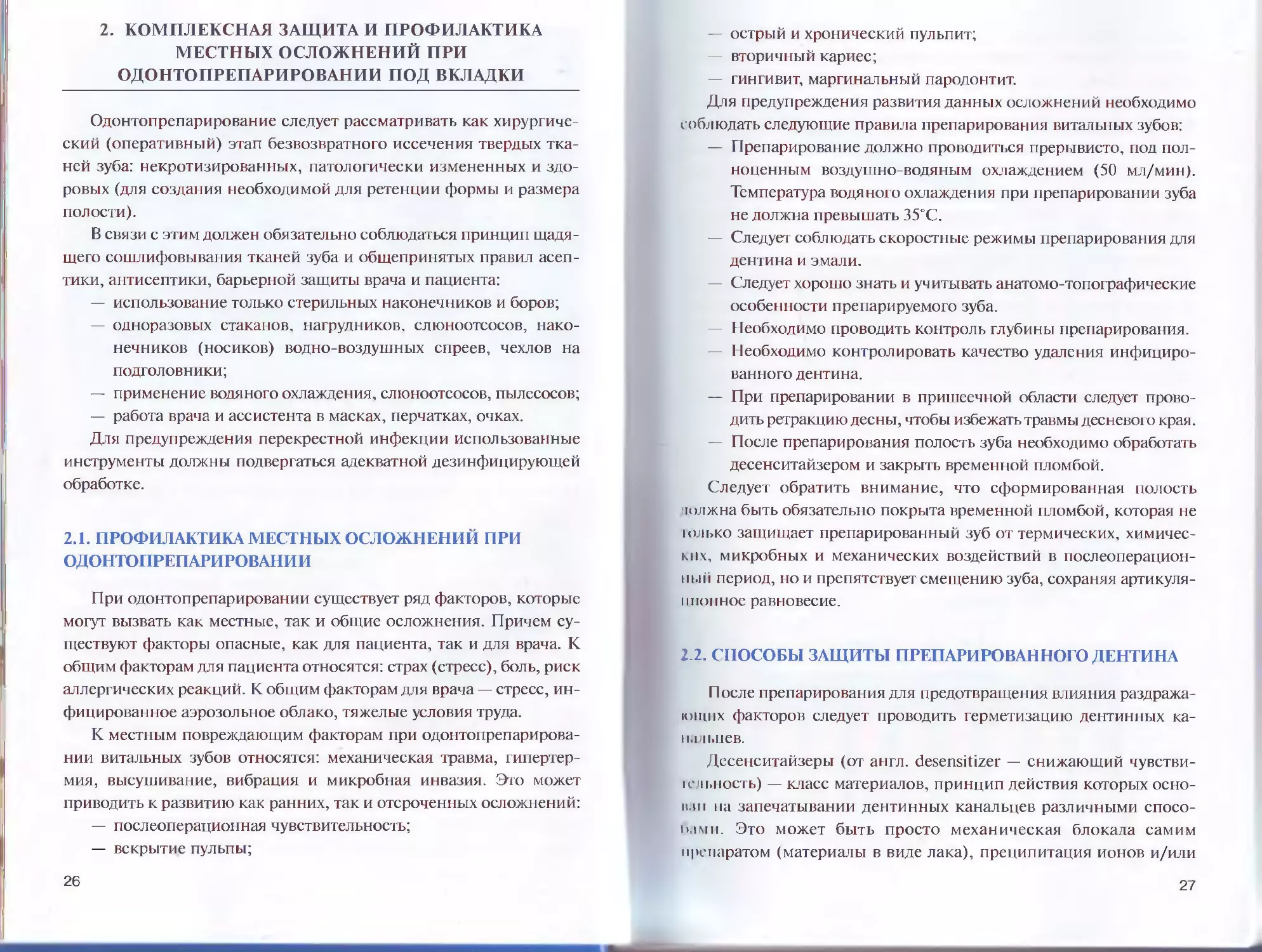

Самый простой вариант — лупы, которые крепятся на голове.

• >1 игше луп от бинокулярных линз заключается в близком располо-

23

жении оптического устройства к исследуемому предмету. Откидыва-

ющаяся лупа Remberti фирмы Renfert (Германия) дает увеличение

изображения 1,5х при рабочем расстоянии от 120 до 350 мм. (рис. 16)

Рис. 16. Лупа Remberti фирмы Renfert (Германия)

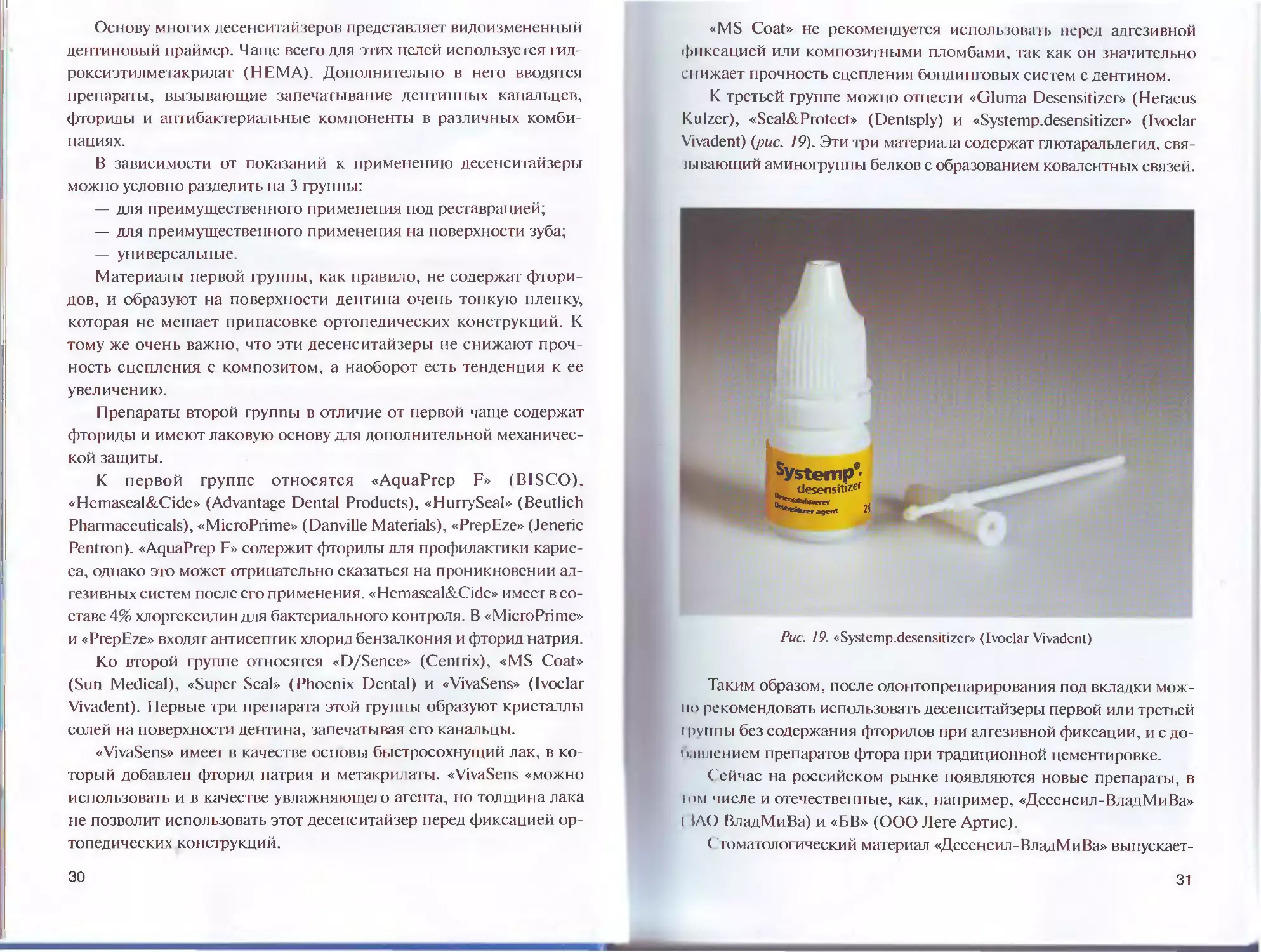

Бинокулярные линзы — могут фиксироваться как на специаль-

ном креплении, так и на очках, если стоматологу они необходимы.

Примером линз на специальном креплении является оптическая

система С2.3 фирмы Heine (Германия), позволяющая получить уве-

личение 2,3х при рабочем поле 110 мм и рабочем расстоянием 340

мм (рис. 17).

Существуют «откидывающиеся» линзы (от англ, flip-up), при

необходимости эти линзы опускаются в рабочую позицию, а когда

они не нужны, поднимаются вверх. Другая разновидность биноку-

лярных линз — TTL-линзы (сокращение от термина through-the-

lens — сквозь линзы) интегрированы в обычные очки, соответст-

венно они (линзы) не поднимаются и не опускаются.

Для того, чтобы правильно подобрать оптическую систему, сле-

дует выбрать наименьшее увеличение, при котором удобно рабо-

тать. Чем меньше увеличение, тем больше поле зрение и тем легче

24

Рис. 17. Бинокулярная оптическая система С2.3

фирмы Heine (Германия)

работать с линзой. Как правило, для стоматологов общей практики

идеально подходит увеличение 2х—2,5х Большие увеличения

(3,5х—4х) лучше подходят для микрохирургических и имплантоло-

। пческих вмешательств.

}атем следует определить удобное рабочее расстояние, при этом

автоматически выбирается поле зрения. Чтобы определить индиви-

уальное рабочее расстояние, нужно принять удобную позу с пра-

вильной осанкой для работы с лупой и измерить расстояние от глаз

ю рабочей поверхности. По таблице, представленной фирмой-про-

II июдителем, выбирается ближайшее номинальное рабочее рассто-

яние, учитывая нужное увеличение.

На последнем этапе выбирается способ крепления лупы (опра-

ва. обруч, шлем или очки).

2. КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА И ПРОФИЛАКТИКА

МЕСТНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ

ОДОНТОПРЕПАРИРОВАНИИ ПОД ВКЛАДКИ

Одонтопрепарирование следует рассматривать как хирургиче-

ский (оперативный) этап безвозвратного иссечения твердых тка-

ней зуба: некротизированных, патологически измененных и здо-

ровых (для создания необходимой для ретенции формы и размера

полости).

В связи с этим должен обязательно соблюдаться принцип щадя-

щего сошлифовывания тканей зуба и общепринятых правил асеп-

тики, антисептики, барьерной защиты врача и пациента:

— использование только стерильных наконечников и боров;

— одноразовых стаканов, нагрудников, слюноотсосов, нако-

нечников (носиков) водно-воздушных спреев, чехлов на

подголовники;

— применение водяного охлаждения, слюноотсосов, пылесосов;

— работа врача и ассистента в масках, перчатках, очках.

Для предупреждения перекрестной инфекции использованные

инструменты должны подвергаться адекватной дезинфицирующей

обработке.

2 .L ПРОФИЛАКТИКА МЕСТНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ

ОДОНТОПРЕПАРИРОВАНИИ

При одонтопрепарировании существует ряд факторов, которые

могут вызвать как местные, так и общие осложнения. Причем су-

ществуют факторы опасные, как для пациента, так и для врача. К

общим факторам для пациента относятся: страх (стресс), боль, риск

аллергических реакций. К общим факторам для врача — стресс, ин-

фицированное аэрозольное облако, тяжелые условия труда.

К местным повреждающим факторам при одонтопрепарирова-

нии витальных зубов относятся: механическая травма, гипертер-

мия, высушивание, вибрация и микробная инвазия. Это может

приводить к развитию как ранних, так и отсроченных осложнений:

— послеоперационная чувствительность;

— вскрытие пульпы;

26

— острый и хронический пульпит;

- вторичный кариес;

- гингивит, маргинальный пародонтит.

Для предупреждения развития данных осложнений необходимо

соблюдать следующие правила препарирования витальных зубов:

— Препарирование должно проводиться прерывисто, под пол-

ноценным воздушно-водяным охлаждением (50 мл/мин).

Температура водяного охлаждения при препарировании зуба

не должна превышать 35°С.

— Следует соблюдать скоростные режимы препарирования для

дентина и эмали.

- Следует хорошо знать и учитывать анатомо-топографические

особенности препарируемого зуба.

- Необходимо проводить контроль глубины препарирования.

- Необходимо контролировать качество удаления инфициро-

ванного дентина.

— При препарировании в пришеечной области следует прово-

дить ретракцию десны, чтобы избежать травмы десневого края.

- После препарирования полость зуба необходимо обработать

десенситайзером и закрыть временной пломбой.

Следует обратить внимание, что сформированная полость

должна быть обязательно покрыта временной пломбой, которая не

н>лько защищает препарированный зуб от термических, химичес-

ких, микробных и механических воздействий в послеоперацион-

ный период, но и препятствует смещению зуба, сохраняя артикуля-

ционное равновесие.

2.2. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРЕПАРИРОВАННОГО ДЕНТИНА

После препарирования для предотвращения влияния раздража-

ющих факторов следует проводить герметизацию дентинных ка-

плльпев.

Десенситайзеры (от англ, desensitizer — снижающий чувстви-

н-льпость) — класс материалов, принцип действия которых осно-

it.ni на запечатывании дентинных канальцев различными спосо-

n.iMii. Это может быть просто механическая блокада самим

препаратом (материалы в виде лака), преципитация ионов и/или

27

белков, а также создание перекрестных связей. Существует также

принцип действия, основанный на нейродеполяризации нервных

волокон, однако он не приводит к закрытию дентинных канальцев

и не предотвращает перемещение в них жидкости. Тем не менее,

боль купируется, так как блокируется передача нервного импульса.

На сегодняшний день на отечественном рынке представлено

достаточно много десенситайзеров различных производителей.

Действуют они на основе одного или комбинации нескольких ме-

ханизмов, поэтому эффективность препаратов отличается и порой

значительно.

Помимо основного эффекта снижения чувствительности боль-

шинство десенситайзеров также выступает в качестве увлажняюще-

го агента перед нанесением дентинового адгезива при изготовле-

нии композитных реставраций, что улучшает прочность сцепления.

Принцип действия заключается в смачивании спавшихся после

избыточного просушивания поверхности дентина коллагеновых

волокон для хорошего прохождения адгезива в канальцы и обеспе-

чения более прочного влажного бондинга (рис. 18).

Поверхность дентина

Смазанный

слой

Травление

Увлажнение

Высушивание

Рис. 18 а. Принцип действия десенситайзера в качестве

увлажняющего агента: этапы работы

28

Увлажняющий агент

Рис. 18б. Принцип действия десенситайзера в качестве увлажняющего

агента: смачивание спавшихся коллагеновых волокон

Рис. 18в. Принцип действия десенситайзера в качестве увлажняющего

агента: зашита коллагеновых волокон при высушивании

29

Основу многих десенситайзеров представляет видоизмененный

дентиновый праймер. Чаше всего для этих целей используется гид-

роксиэтилметакрилат (НЕМА). Дополнительно в него вводятся

препараты, вызывающие запечатывание дентинных канальцев,

фториды и антибактериальные компоненты в различных комби-

нациях.

В зависимости от показаний к применению десенситайзеры

можно условно разделить на 3 группы:

— для преимущественного применения под реставрацией;

— для преимущественного применения на поверхности зуба;

— универсальные.

Материалы первой группы, как правило, не содержат фтори-

дов, и образуют на поверхности дентина очень тонкую пленку,

которая не мешает припасовке ортопедических конструкций. К

тому же очень важно, что эти десенситайзеры не снижают проч-

ность сцепления с композитом, а наоборот есть тенденция к ее

увеличению.

Препараты второй группы в отличие от первой чаще содержат

фториды и имеют лаковую основу для дополнительной механичес-

кой защиты.

К первой группе относятся «AquaPrep F» (BISCO).

«Hemaseal&Cide» (Advantage Dental Products), «HurrySeal» (Beutlich

Pharmaceuticals), «MicroPrime» (Danville Materials), «PrepEze» (Jeneric

Pentron). «AquaPrep F» содержит фториды для профилактики карие-

са, однако это может отрицательно сказаться на проникновении ад-

гезивных систем после его применения. «Hemaseal&Cide» имеет в со-

ставе 4% хлоргексидин для бактериального контроля. В «MicroPrime»

и «PrepEze» входят антисептик хлорид бензалкония и фторид натрия.

Ко второй группе относятся «D/Sence» (Centrix), «MS Coat»

(Sun Medical), «Super Seal» (Phoenix Dental) и «VivaSens» (Ivoclar

Vivadent). Первые три препарата этой группы образуют кристаллы

солей на поверхности дентина, запечатывая его канальцы.

«VivaSens» имеет в качестве основы быстросохнущий лак, в ко-

торый добавлен фторид натрия и метакрилаты. «VivaSens «можно

использовать и в качестве увлажняющего агента, но толщина лака

не позволит использовать этот десенситайзер перед фиксацией ор-

топедических конструкций.

30

«MS Coat» не рекомендуется использовать перед адгезивной

фиксацией или композитными пломбами, так как он значительно

снижает прочность сцепления бондинговых систем с дентином.

К третьей группе можно отнести «Gluma Desensitizer» (Heraeus

Kulzer), «Seal&Protect» (Dentsply) и «Systemp.desensitizer» (Ivoclar

Vivadent) (puc. 19). Эти три материала содержат глютаральдегид, свя-

ияваюший аминогруппы белков с образованием ковалентных связей.

Systerrр*

desensii'zer

agent

Puc. 19. «Systemp.desensitizer» (Ivoclar Vivadent)

Таким образом, после одонтопрепарирования под вкладки мож-

но рекомендовать использовать десенситайзеры первой или третьей

I руппы без содержания фторидов при адгезивной фиксации, и с до-

ь.111лением препаратов фтора при традиционной цементировке.

Сейчас на российском рынке появляются новые препараты, в

|ом числе и отечественные, как, например, «Десенсил-ВладМиВа»

( IAO ВладМиВа) и «БВ» (ООО Леге Артис).

( Томатологический материал «Десенсил-ВладМиВа» выпускает-

31

ся набором жидкостей, при последовательной обработке которыми

на поверхности дентина и в дентинных канальцах происходит реак-

ция с образованием микрокристаллического слоя (толщина 3 мкм)

нерастворимых солей: фосфаты и карбонаты кальция и стронция.

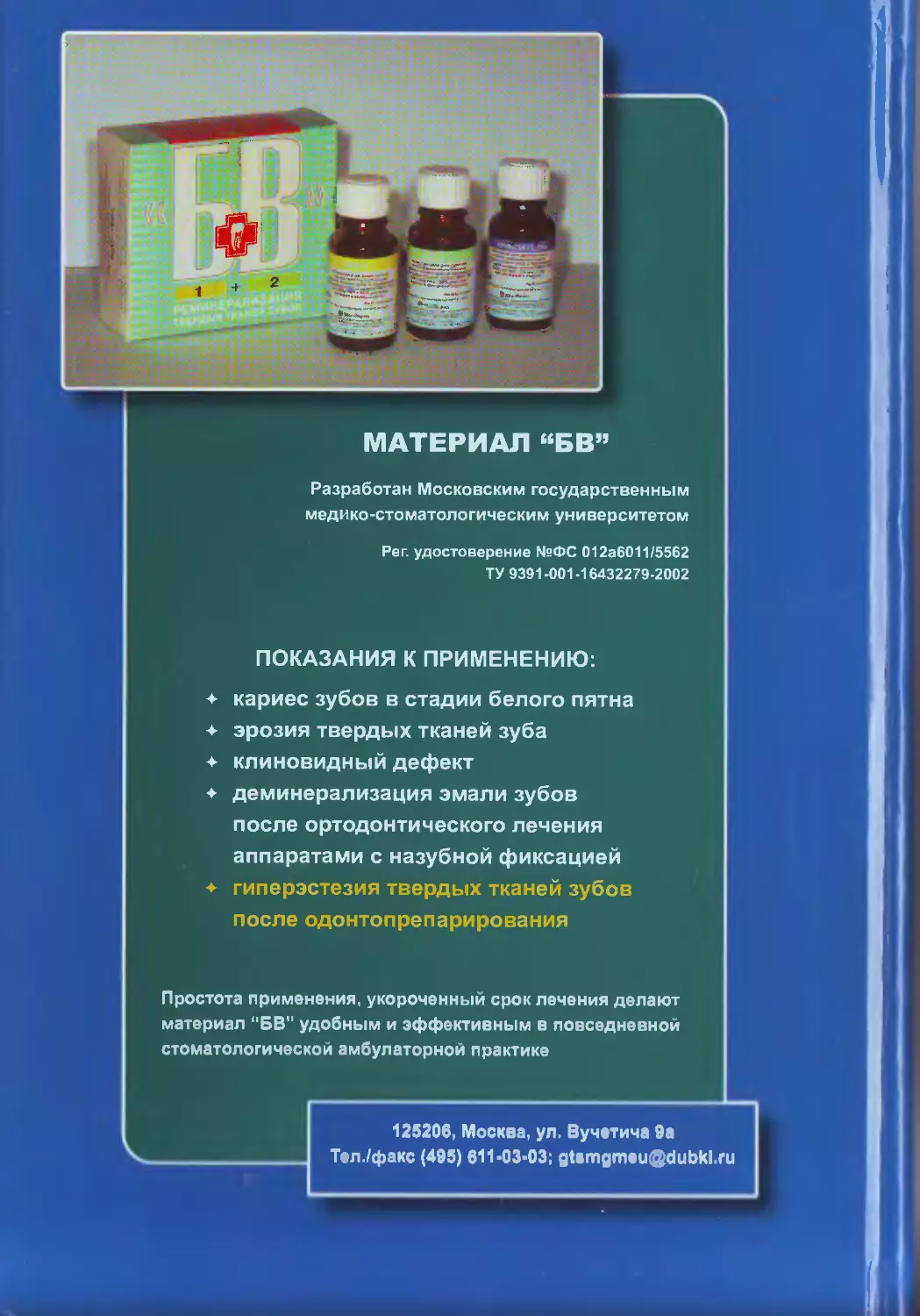

Материал «БВ» можно отнести ко второй группе десенситайзе-

ров, помимо снятия чувствительности он применяется для прове-

дения реминерализации твердых тканей зубов.

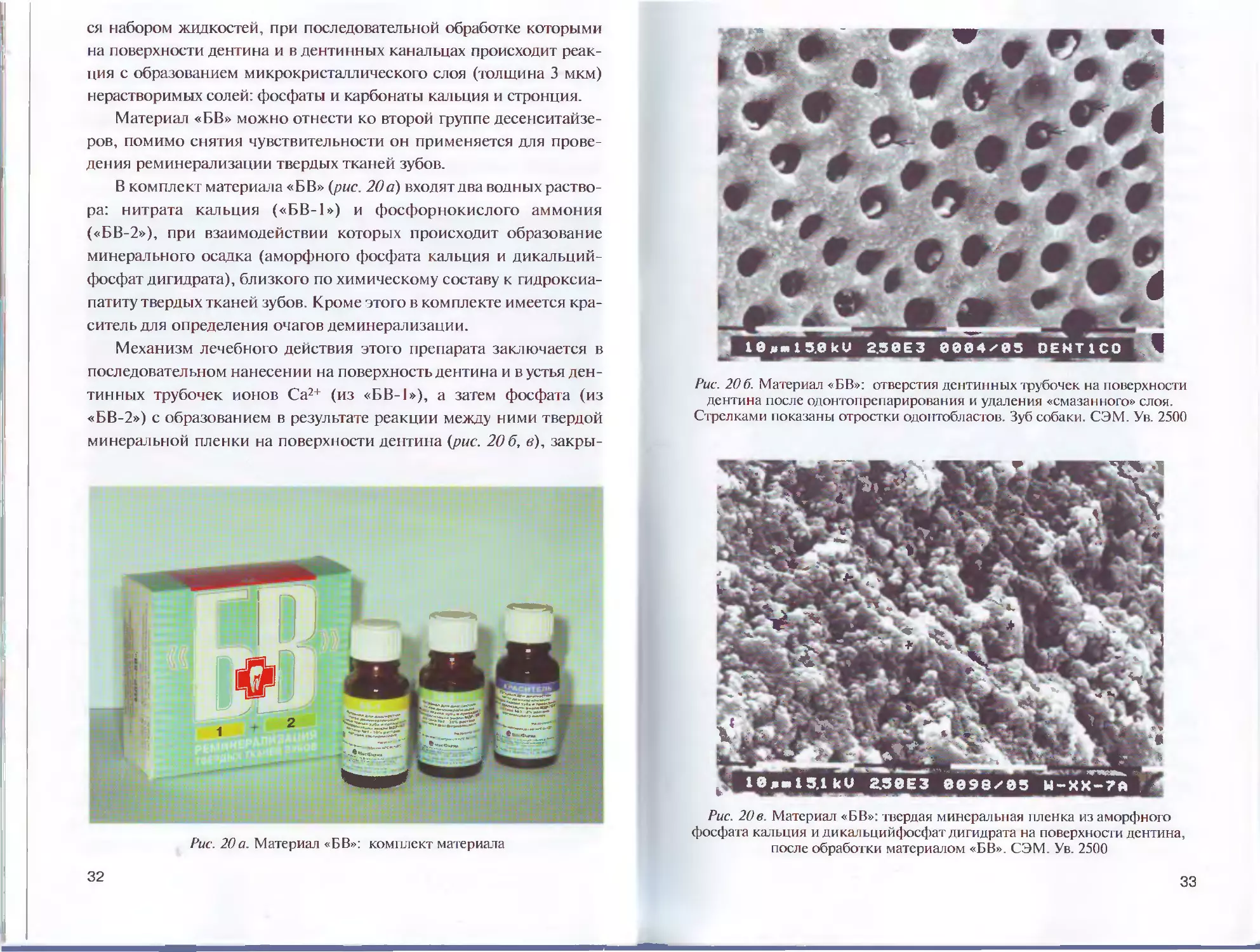

В комплект материала «БВ» (рис. 20а) входят два водных раство-

ра: нитрата кальция («БВ-1») и фосфорнокислого аммония

(«БВ-2»), при взаимодействии которых происходит образование

минерального осадка (аморфного фосфата кальция и дикальций-

фосфат дигидрата), близкого по химическому составу к гидроксиа-

патиту твердых тканей зубов. Кроме этого в комплекте имеется кра-

ситель для определения очагов деминерализации.

Механизм лечебного действия этого препарата заключается в

последовательном нанесении на поверхность дентина и в устья ден-

тинных трубочек ионов Са2+ (из «БВ-Ь>), а затем фосфата (из

«БВ-2») с образованием в результате реакции между ними твердой

минеральной пленки на поверхности дентина (рис. 20 6, в), закры-

тые. 20а. Материал «БВ»: комплект материала

32

Рис. 206. Материал «БВ»: отверстия дентинных трубочек на поверхности

дентина после од онтопрепарирования и удаления «смазанного» слоя.

Стрелками показаны отростки одонтобластов. Зуб собаки. СЭМ. Ув. 2500

Рис. 20в. Материал «БВ»: твердая минеральная пленка из аморфного

фосфата кальция и дикальцийфосфат дигидрата на поверхности дентина,

после обработки материалом «БВ». СЭМ. Ув. 2500

33

вающей обнаженные в результате одонтопрепарирования дентин-

ные трубочки (рис. 20 г) и блокирующей движение жидкости в них.

При адгезивной фиксации керамических вкладок не всегда есть

необходимость в применении десенситайзеров, так как адгезивные

системы обеспечивают не только сцепление реставрации с тканями

зуба, но и герметизацию отпрепарированных тканей. Применение

дентинных бондинг-агентов считается одним из эффективных спо-

собов герметизации дентинных канальцев.

Рис. 20г. Материал «БВ»: слой минерального осадка (А), образовавшийся

на поверхности дентина после минерализации материалом «БВ».

Скол через препарированную полость. Зуб собаки. СЭМ. Ув. 4020

2.3. ЗОНЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРЕПАРИРОВАНИИ

(РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУЛЬПЫ)

Препарирование витальных зубов под вкладки более чем под дру-

гие виды ортопедических конструкций, сопряжено с опасностью по-

вреждения пульпы (травматический пульпит). В связи с этим, необхо-

димо хорошо знать оптимальную глубину безопасного для витальной

пульпы препарирования и зоны безопасности для каждой группы зубов.

Кроме этого до начала препарирования желательно провести

рентгенографию опорного зуба для определения индивидуальных

анатомо-топографических особенностей расположения пульпы.

34

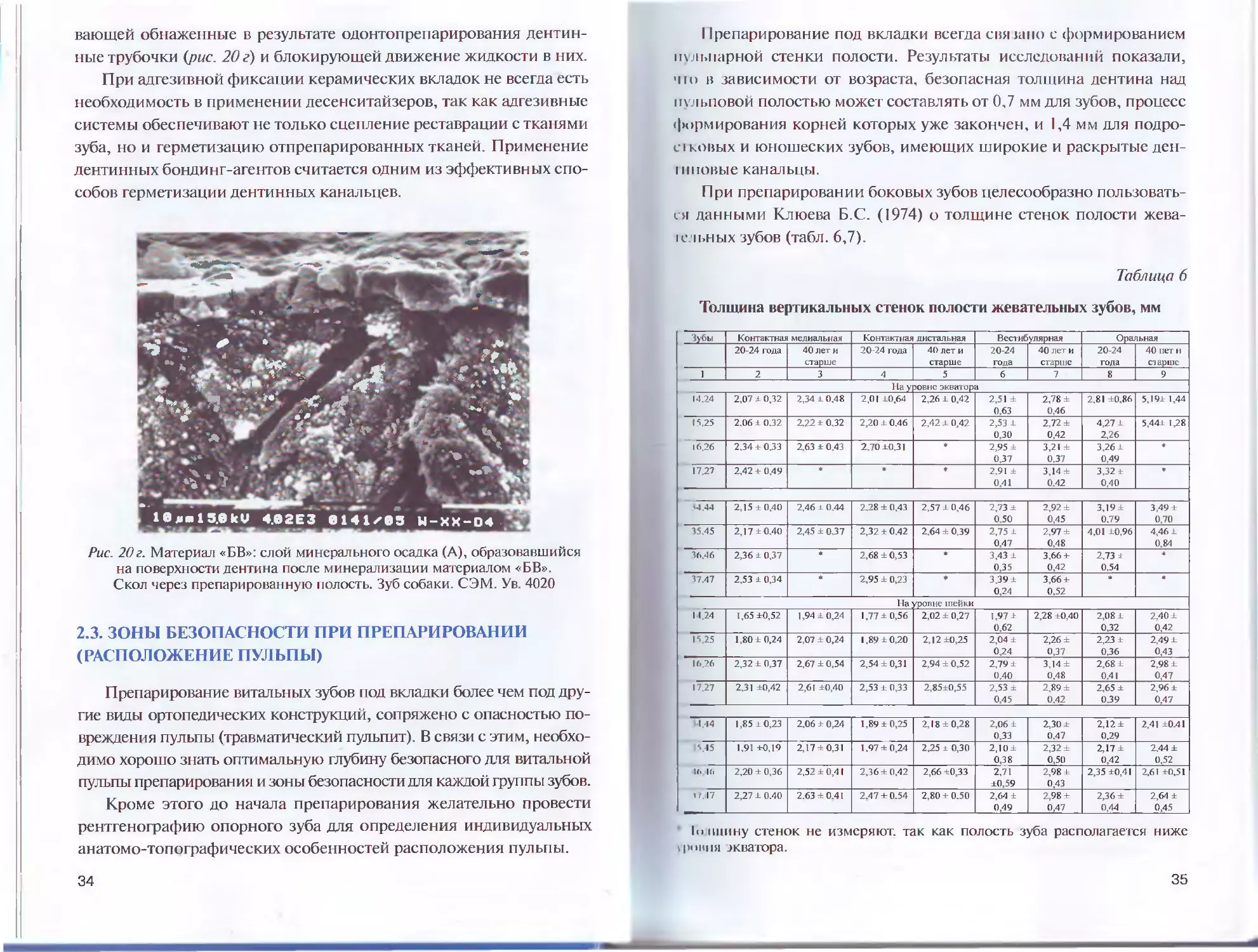

11 репарирование под вкладки всегда свя шно с формированием

пульпарной стенки полости. Результаты исследований показали,

по в зависимости от возраста, безопасная толщина дентина над

пульповой полостью может составлять от 0,7 мм для зубов, процесс

формирования корней которых уже закончен, и 1,4 мм для подро-

с живых и юношеских зубов, имеющих широкие и раскрытые ден-

ппювые канальцы.

При препарировании боковых зубов целесообразно пользовать-

ся данными Клюева Б.С. (1974) о толщине стенок полости жева-

1ельных зубов (табл. 6,7).

Таблица 6

Толщина вертикальных стенок полости жевательных зубов, мм

Зубы Контактная медиальная Контактная дистальная Вестибулярная Оральная

20-24 года 40 лет и старше 20-24 года 40 лет и старше 20-24 года 40 лет и старше 20-24 года 40 пет н сэ арше

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нау зов нс экватора

14,24 2,07 ± 0,32 2,34 ± 0,48 2,01 ±0,64 2,26 ± 0,42 2,51 ± 0,63 2,78 ± 0,46 2,81 ±0,86 5,19± 1,44

IS.25 2.06 ± 0.32 2.22 ± 0.32 2,20 ± 0.46 2,42 ± 0,42 2,53 ± 0,30 2,72 ± 0,42 4,27 ± 2,26 5,44± 1,28

16,26 2.34 ± 0.33 2,63 ± 0,43 2,70 ±0,31 • 2,95 ± 0,37 3,21 ± 0,37 3,26 ± 0,49 ♦

17.27 2,42 ± 0,49 * * ♦ 2.91 ± 0,41 3,14 ± 0,42 3,32 ± 0,40 ♦

М.4-1 2,15 ±0,40 2,46 ± 0.44 2,28 ± 0,43 2,57 ± 0,46 2,73 ± 0,50 2,92 ± 0,45 3,19 ± 0.79 3,49 ± 0,70

35.45 2,17 ±0,40 2,45 ±0.37 2,32 ± 0,42 2,64 ± 0,39 2,75 ± 0,47 2,97 ± 0 48 4,01 ±0,96 4,46 ± 0,84

36,46 2,36 ± 0,37 * 2,68 ± 0,53 • 3,43 ± 0,35 3,66 ± 0,42 2,73 ± 0,54 *

37,47 2,53 ± 0,34 * 2,95 ± 0,23 * 3,39 ± 0,24 3,66 ± 0,52 * *

На уровне шейки

1 1.24 1,65 ±0,52 1,94 ±0,24 1,77 ± 0,56 2,02 ± 0,27 1,97 ± 0,62 2,28 ±0,40 2,08 ± 0,32 2,40 + 0,42

IS.25 1,80 ± 0,24 2,07 ± 0,24 1,89 ±0,20 2,12 ±0,25 2,04 ± 0,24 2,26 ± 0,37 2,23 ± 0,36 2,49 ± 0,43

16.26 2,32 ± 0,37 2,67 ± 0,54 2,54 ± 0,31 2,94 ± 0,52 2,79 ± 0,40 3,14± 0,48 2,68 ± 041 2,98 ± 0,47

17.27 2,31 ±0,42 2,61 ±0,40 2,53 ± 0,33 2,85±0,55 2,53 ± 0,45 2,89 ± 0 42 2,65 ± 0.39 2,96 ± 0,47

И .44 1,85 ±0,23 2,06 ± 0,24 1,89 ±0,25 2,18 ±0,28 2,06 ± 0,33 2,30 ± 0,47 2,12 ± 0,29 2,41 ±0.41

\15 1,91 ±0,19 2,17 ±0,31 1,97 ±0,24 2,25 ± 0,30 2,10± 0,38 2,32 ± 0,50 2,17 ± 0,42 2,44 ± 0,52

16 16 2,20 ± 0,36 2,52 ± 0,41 2,36 ± 0,42 2,66 ±0,33 2,71 ±0,59 2,98 ± 0,43 2,35 ±0,41 2,61 ±0,51

I/.I7 2,27 ± 0.40 2,63 ±0.41 2.47 ± 0.54 2,80 ±0.50 2,64 ± 0,49 2,98 ± 0,47 2,36 ± 0,44 2,64 ± 0,45

' 1<>виину стенок не измеряют, так как полость зуба располагается ниже

пития экватора.

35

Таблица 7

Толщина крыши полости жевательных зубов, мм

Челюсть Воз- раст, 1СГ М М

бугорки

передние задние передние задние

щечный язычный щечный язычный щечный язычный щечный язычный

Верхняя 20-24 4,30 ± 0,88 4,83± 1,23 4,85± 1,10 5,14± 1,01 3,16 ± 0,94 3,69 ± 0,97 3,86± 1,01 4,28± 1,04

40 и старше 3,7б± 1,46 3,80± 1,08 4,21 ± 1,79 4,47± 1,62 3,38± 1,13 3,75 ± 0,99 3,98 ±0,98 4,17± 1,25

Нижняя 20-24 4,28± 1,19 4,78± 1,32 4,65± 1,17 5,07± 1,43 3,20 ±0,81 3.82 ± 0,69 3,88 ± 0,97 4,08 ± 0,79

40 и старше 3,4 5± 1,03 4,11 ± 1.42 3,8О± 1,05 4,03± 1,38 2,93± 1.17 3,54 ± 1,30 3,41 ± 1,43 3,66± 1,42

р2 Р, М. М1 Р2 Pj

бугорки от середины переднезадней фиссуры до полости

щечный язычный щечный язычный щечный язычный щечный язычный

Верхняя 20-24 4,21 ±0,68 4,97 ± 0,74 3,99 ± 0,5 К 4,59 ± 0,65 3,94 0,79 3,85 ± 0,72 1,31 ± 1,126 4,17± 1,10

40 и старше 3,90±1,20 4,231 1,30 3,58± 1,52 4,15± 1,42 4,37 ± 0,99 4,48 ± 0,99 4,55 ± 0,88 4,35± 1,04

11ижняя 20-24 4,01 ±0,72 4,58 ± 0,77 3,85 ±0,81 4,28 ± 0,76 4,05 ± 0,79 4,02 ± 0,97

40 и crapi не 3.78± 1.47 4.60 ± 0.99 3,82± 1.28 4.53± 1,33 4.42 ± 1.09 4,53 + 0,996

Примечание. У первых нижних премоляров слабо выражен язычный

бугорок и соответствующий ему рог полости зуба, поэтому измерение тол-

щины крыши пульпарной полости проводилось только от щечного рога до

одноименного бугорка коронки зуба. Мi - первый моляр. Мг - второй моляр,

Pi и Рг - премоляры.

2.4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ ПРЕПАРИРОВАНИЯ

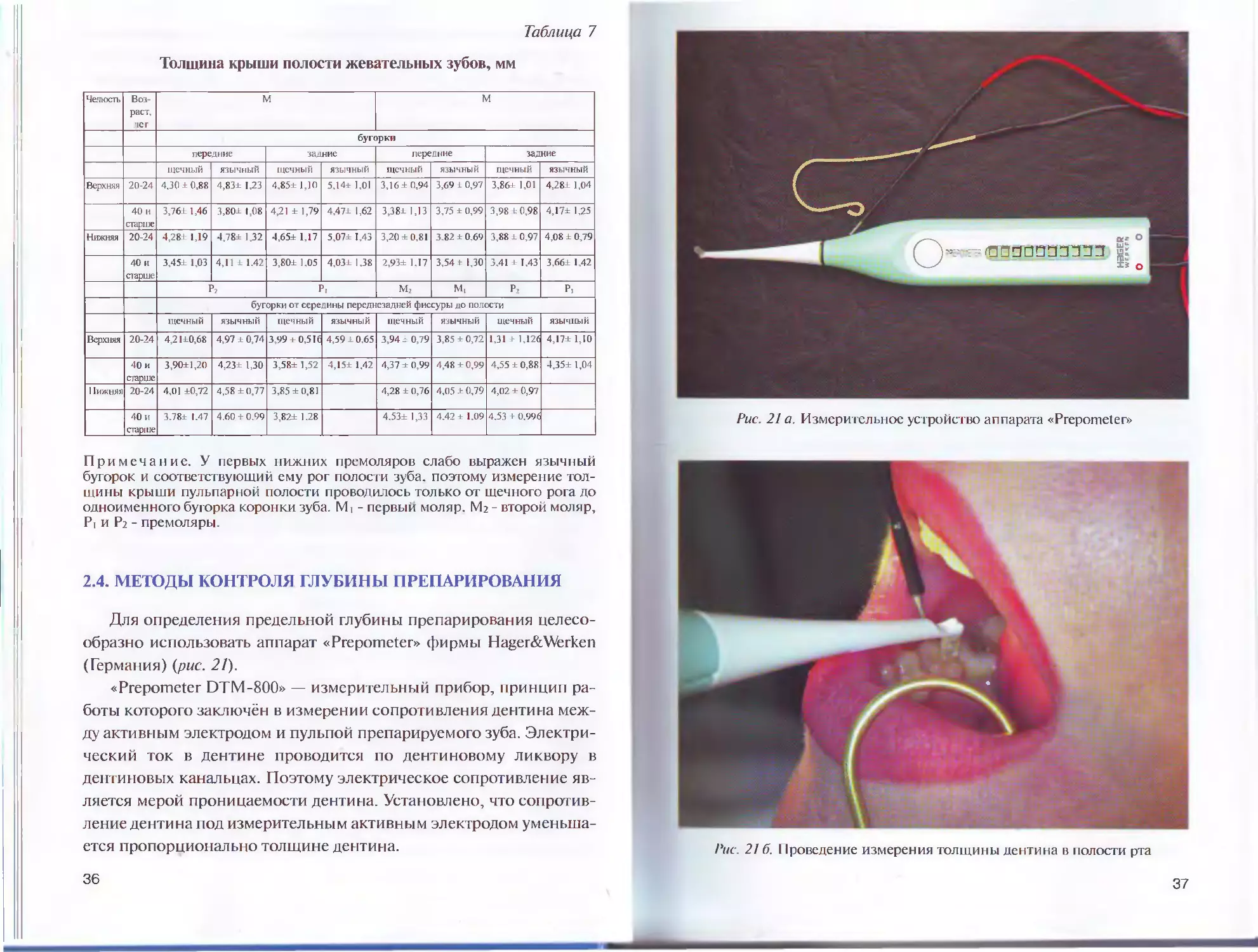

Для определения предельной глубины препарирования целесо-

образно использовать аппарат «Prepometer» фирмы Hager&Werken

(Германия) (рис. 21).

«Prepometer DTM-800» — измерительный прибор, принцип ра-

боты которого заключён в измерении сопротивления дентина меж-

ду активным электродом и пульпой препарируемого зуба. Электри-

ческий ток в дентине проводится по дентиновому ликвору в

дентиновых канальцах. Поэтому электрическое сопротивление яв-

ляется мерой проницаемости дентина. Установлено, что сопротив-

ление дентина под измерительным активным электродом уменьша-

ется пропорционально толщине дентина.

36

Рис. 21 а. Измерительное устройство аппарата «Prepometer»

Рис. 21 б. Проведение измерения толщины дентина в полости рта

37

В комплект прибора входят измерительное устройство со свето-

выми диодами, вспомогательный, отводящий и измерительный

электроды.

Аппарат содержит цветовой индикатор (зеленый, желтый и

красный). Индикатор зеленого цвета указывает на достаточность

толщины дентина, желтого — предупреждает о близости пульпар-

ной камеры в данном участке и необходимости прекращения абра-

зивного воздействия. Красный цвет — чрезмерное истончение или

перфорацию стенки пульпарной камеры.

2.5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УДАЛЕНИЯ

ИНФИЦИРОВАННОГО ДЕНТИНА

В кариозном дентине под слоем инфицированного дентина рас-

полагается деминерализованный дентин, который изменен в цвете

(по сравнению с интактным дентином), но не размягчен. Такой

дентин называют пораженным, он отличается от инфицированного

дентина тем, что практически не обсеменен микроорганизмами.

Пораженный дентин вполне допустимо сохранять.

При определении количества удаляемого дентина нельзя руко-

водствоваться только его цветом. Существует риск излишнего уда-

ления дентина или, напротив, сохранения инфицированного ден-

тина. Острый (быстропрогрессируюший) кариозный процесс

нередко протекает без изменения цвета дентина. С другой стороны,

сильно измененный в цвете дентин часто оказывается здоровым и

имеет твердость, сравнимую с таковой интактного дентина.

Клинически точно указать границу, где заканчивается инфици-

рованный дентин и начинается пораженный, практически невоз-

можно. Определение этой границы основано на знаниях и опыте

врача. Вспомогательными средствами могут служить различные ка-

риесвыявляюшие красители.

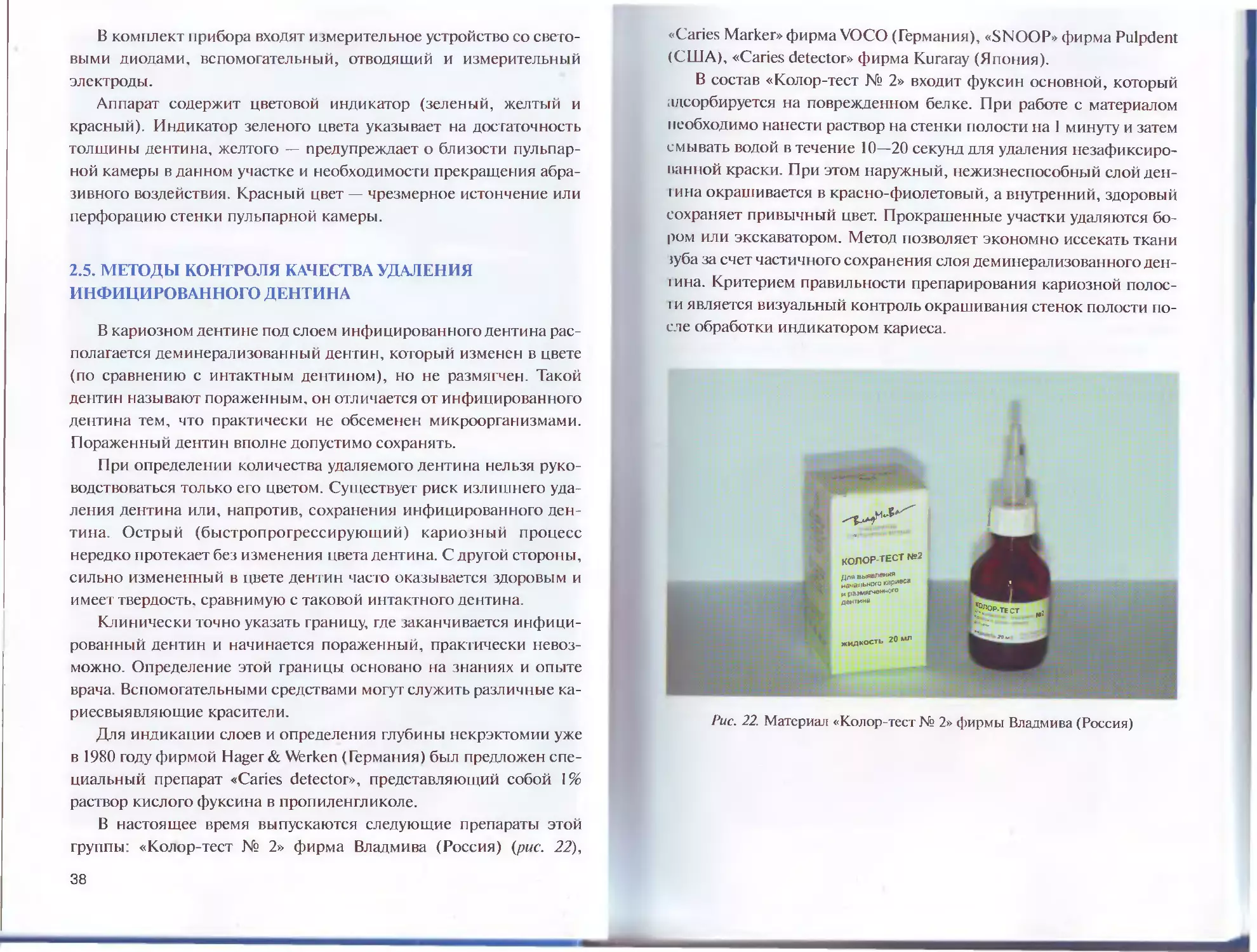

Для индикации слоев и определения глубины некрэктомии уже

в 1980 году фирмой Hager & Werken (Германия) был предложен спе-

циальный препарат «Caries detector», представляющий собой 1%

раствор кислого фуксина в пропиленгликоле.

В настоящее время выпускаются следующие препараты этой

группы «Колор-тест № 2» фирма Владмива (Россия) (рис. 22),

38

«Caries Marker» фирма VOCO (Германия), «SNOOP» фирма Pulpdent

(США), «Caries detector» фирма Kuraray (Япония).

В состав «Колор-тест № 2» входит фуксин основной, который

адсорбируется на поврежденном белке. При работе с материалом

необходимо нанести раствор на стенки полости на 1 минуту и затем

смывать водой в течение 10—20 секунд для удаления незафиксиро-

ванной краски. При этом наружный, нежизнеспособный слой ден-

1ина окрашивается в красно-фиолетовый, а внутренний, здоровый

сохраняет привычный цвет. Прокрашенные участки удаляются бо-

ром или экскаватором. Метод позволяет экономно иссекать ткани

<уба за счет частичного сохранения слоя деминерализованного ден-

1ина. Критерием правильности препарирования кариозной полос-

I и является визуальный контроль окрашивания стенок полости по-

сле обработки индикатором кариеса.

ЖМДКОСТЬ

Рис. 22. Материал «Колор-тест № 2» фирмы Владмива (Россия)

КОЛОР-ТЕСТ №2

для выявления

наманьнога кари»»

и раэмя^внн0Г0

дентине

3. ВИДЫ ВКЛАДОК.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОСТЕЙ

В зависимости от степени разрушения коронковой части зуба

вкладки могут замещать отсутствующие ткани в большей или

меньшей степени. Выделяют четыре основных вида вкладок: ин-

лей, онлей, оверлей и пинлей (от англ, inlay, onlay, overlay и pinlay

соответственно). При этом в англоязычной литературе все типы

вкладок обозначаются словом «inlay». В русскоязычных публика-

циях существует некая путаница. Так, например, зачастую вкладки

типа онлей называют накладками, что на наш взгляд является до-

словным и неудачным переводом английского слова. К сожале-

нию, в русском языке нет благозвучных аналогов этих иностран-

ных слов.

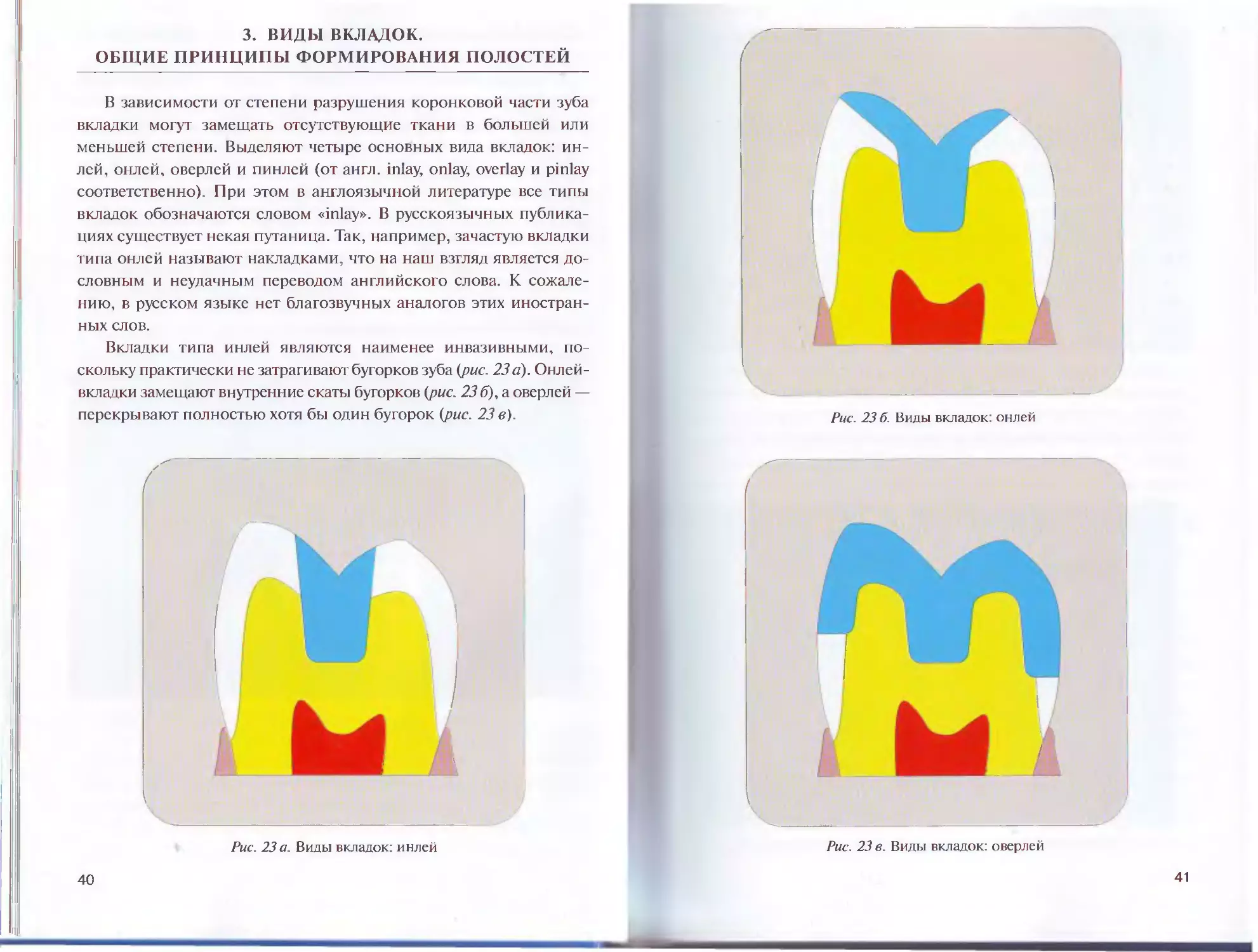

Вкладки типа инлей являются наименее инвазивными, по-

скольку практически не затрагивают бугорков зуба (рис. 23 а). Онлей-

вкладки замещают внутренние скаты бугорков (рис. 23 б), а оверлей —

перекрывают полностью хотя бы один бугорок (рис. 23 в).

40

Рис. 23 б. Виды вкладок: онлей

Рис. 23 в. Виды вкладок: оверлей

41

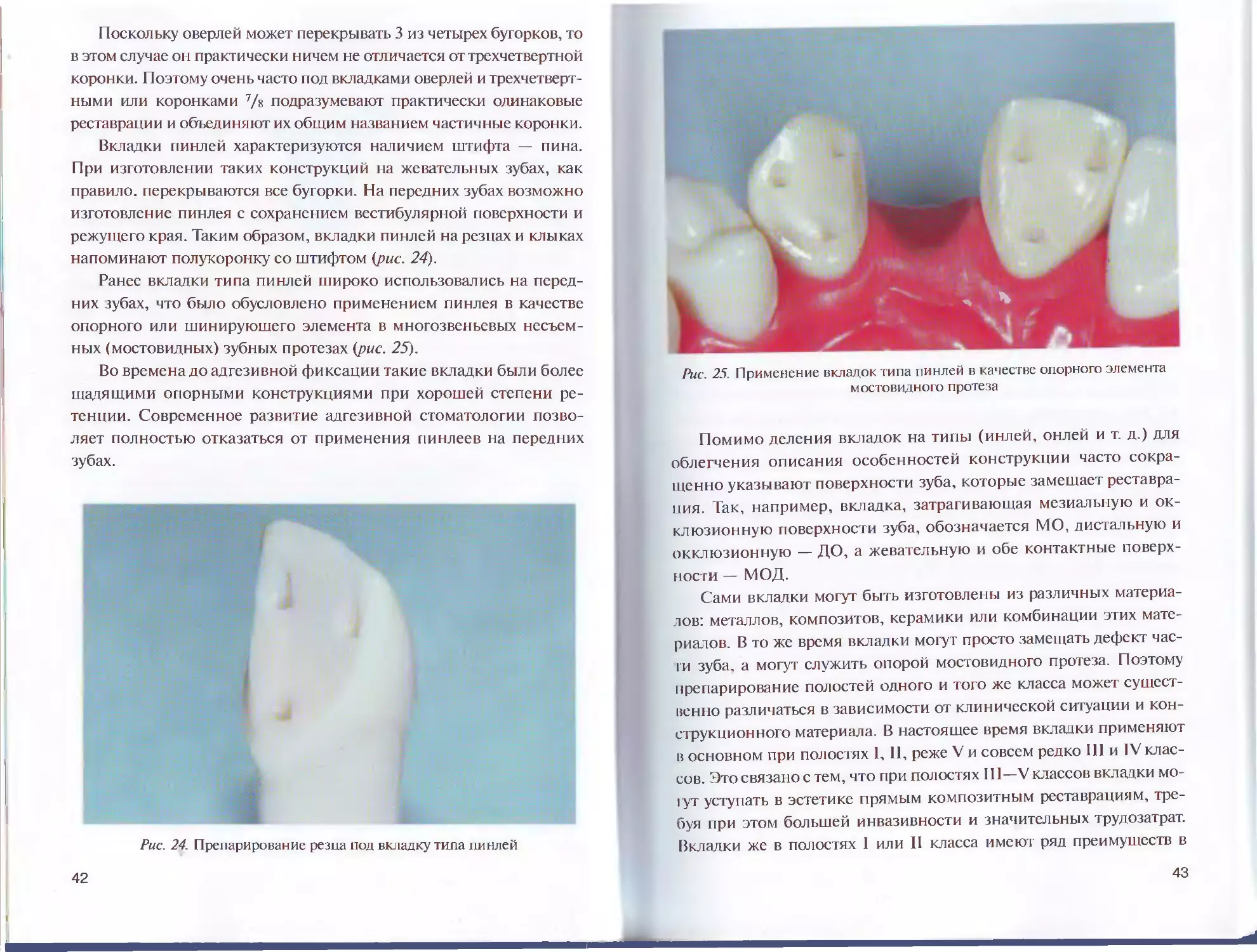

Поскольку оверлей может перекрывать 3 из четырех бугорков, то

в этом случае он практически ничем не отличается от трехчетвертной

коронки. Поэтому очень часто под вкладками оверлей и трехчетверт-

ными или коронками 7/я подразумевают практически одинаковые

реставрации и объединяют их общим названием частичные коронки.

Вкладки пинлей характеризуются наличием штифта — пина.

При изготовлении таких конструкций на жевательных зубах, как

правило, перекрываются все бугорки. На передних зубах возможно

изготовление пинлея с сохранением вестибулярной поверхности и

режущего края. Таким образом, вкладки пинлей на резцах и клыках

напоминают полукоронку со штифтом (рис. 24).

Ранее вкладки типа пинлей широко использовались на перед-

них зубах, что было обусловлено применением пинлея в качестве

опорного или шинирующего элемента в многозвеньевьгх несъем-

ных (мостовидных) зубных протезах (рис. 25).

Во времена до адгезивной фиксации такие вкладки были более

щадящими опорными конструкциями при хорошей степени ре-

тенции. Современное развитие адгезивной стоматологии позво-

ляет полностью отказаться от применения пинлеев на передних

зубах.

Рис. 24. Препарирование резца под вкладку типа пинлей

42

Рис. 25. Применение вкладок типа пинлей в качестве опорного элемента

мостовидного протеза

Помимо деления вкладок на типы (инлей, онлей и т. д.) для

облегчения описания особенностей конструкции часто сокра-

щенно указывают поверхности зуба, которые замешает реставра-

ция. Так, например, вкладка, затрагивающая мезиальную и ок-

клюзионную поверхности зуба, обозначается МО, дистальную и

окклюзионную — ДО, а жевательную и обе контактные поверх-

ности — МОД.

Сами вкладки мшут быть изготовлены из различных материа-

лов: металлов, композитов, керамики или комбинации этих мате-

риалов. В то же время вкладки могут просто замещать дефект час-

ти зуба, а могут служить опорой мостовидного протеза. Поэтому

препарирование полостей одного и того же класса может сущест-

венно различаться в зависимости от клинической ситуации и кон-

струкционного материала. В настоящее время вкладки применяют

в основном при полостях I, II, реже V и совсем редко Ill и IV клас-

сов. Это связано с тем, что при полостях III—Vклассов вкладки мо-

гут уступать в эстетике прямым композитным реставрациям, тре-

буя при этом большей инвазивности и значительных трудозатрат.

Вкладки же в полостях 1 или II класса имеют ряд преимуществ в

43

сравнении с пломбами. В первую очередь это лучшие физико-меха-

нические свойства. Вкладки выдерживают большие жевательные

нагрузки, более износостойки, цветостойки, а также позволяют до-

биться более плотного контактного пункта при его восстановлении.

Главными особенностями препарирования зубов под вкладки в

отличие от пломб является создание относительной параллельнос-

ти боковых стенок для возможности введения готовой конструк-

ции. а также необходимость препарирования на определенную глу-

бину для обеспечения достаточной прочности вкладки.

При ортопедическом лечении вкладками существуют некото-

рые особенности, которые следует учитывать. Так, например, суще-

ственное увеличение стоимости работы и количества времени по

сравнению с применением пломб. Из всех видов вкладок только

CAD/CAM реставрации могут быть выполнены в одно посещение и

изготовлены «у кресла пациента».

Кроме этого непрямой способ изготовления реставрации требу-

ет высокого мастерства врача-стоматолога, а также зубного техни-

ка. При препарировании, снятии оттисков, цементировке и поли-

ровке вкладки следует стремиться к совершенству. Наличие двух

звеньев в цепи стоматологической реабилитации (врача-стомато-

лога и зубного техника) требует координации совместных усилий.

Одним из недостатков непрямой реставрации является невоз-

можность починки. Сама методика починки относительно проста.

Однако поскольку вкладки применяются в участках, где большое

значение имеют устойчивость к стираемости при окклюзионной

нагрузке, эстетика и прочность, восстановление таких реставраций

при помощи композита не показана.

Также следует учитывать, что вкладки типа инлей по II классу

(МОД), изготовленные из металла обладают «расклинивающим»

эффектом. Прочность зуба, восстановленного такой реставрацией,

будет зависеть от ширины перешейка между буграми. Для предот-

вращения перелома опорного зуба значительном расстоянии между

стенками полости предпочтение следует отдавать неметаллическим

вкладкам, которые за счет адгезивной фиксации «скрепляют» твер-

дые ткани зуба.

Основными задачами препарирования зубов при формирова-

нии полостей под вкладки являются:

44

— устранение дефектов коронок зубов при максимально воз-

можном сохранении здоровых тканей;

— обеспечение защиты пульпы (при благоприятном прогнозе);

— формирование полости, при которой под действием жева-

тельной нагрузки не произошел бы перелом зуба или выпа-

дение конструкции.

Для решения этих задач при препарировании следует соблюдать

следующие основные принципы:

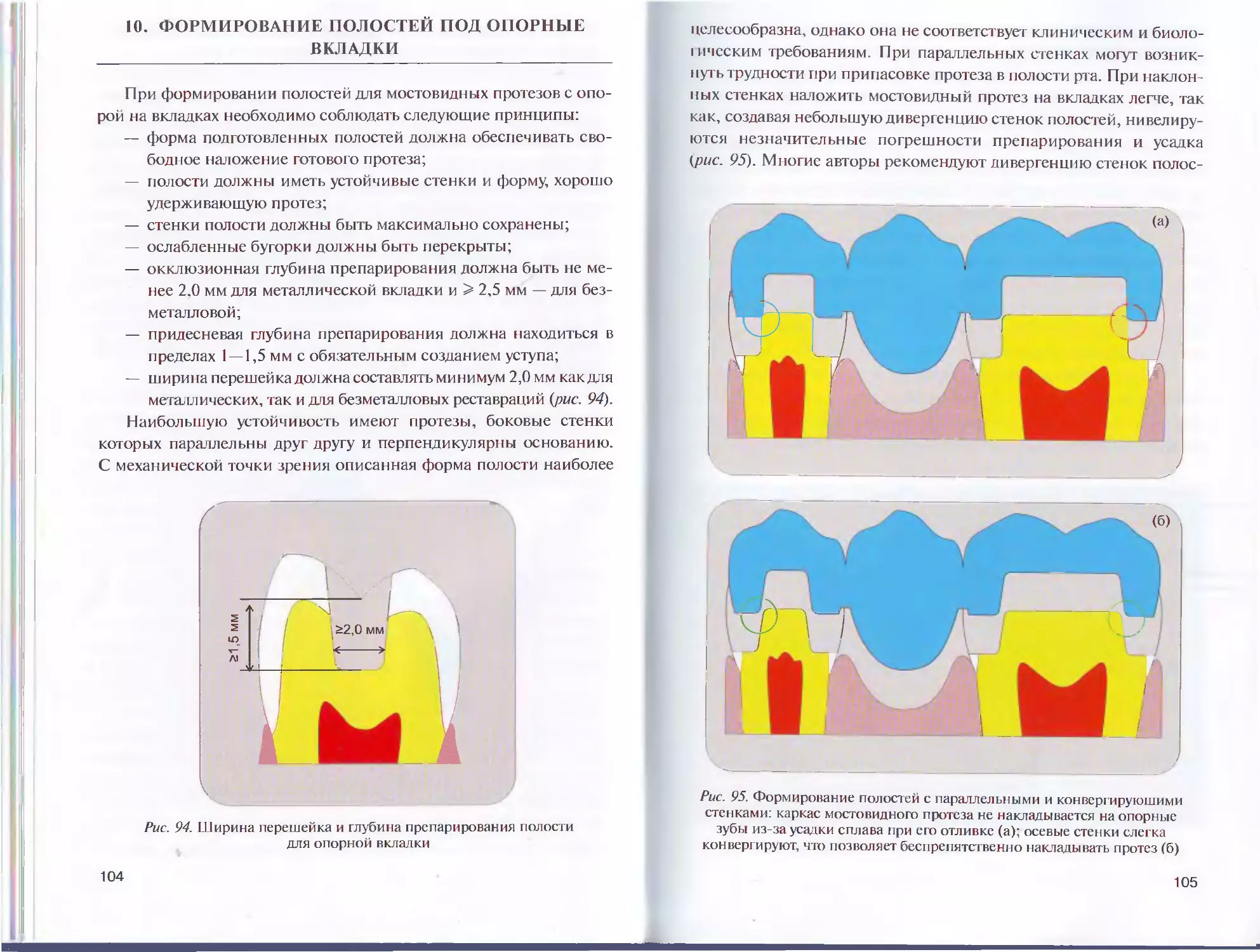

1. Полость не должна иметь поднутрений, чтобы вкладка могла

беспрепятственно вводиться Угол дивергенции боковых сте-

нок полости должен составлять 3—12° в зависимости от глу-

бины полости.

2. Полость должна иметь достаточную глубину, погружаться в

дентин, что определяет минимальную толщину вкладки.

3. Для предупреждения рецидива кариеса проводится профи-

лактическое расширение.

4. Для достижения максимальной устойчивости вкладки дно

полости должно быть плоским и перпендикулярным направ-

лению жевательного давления.

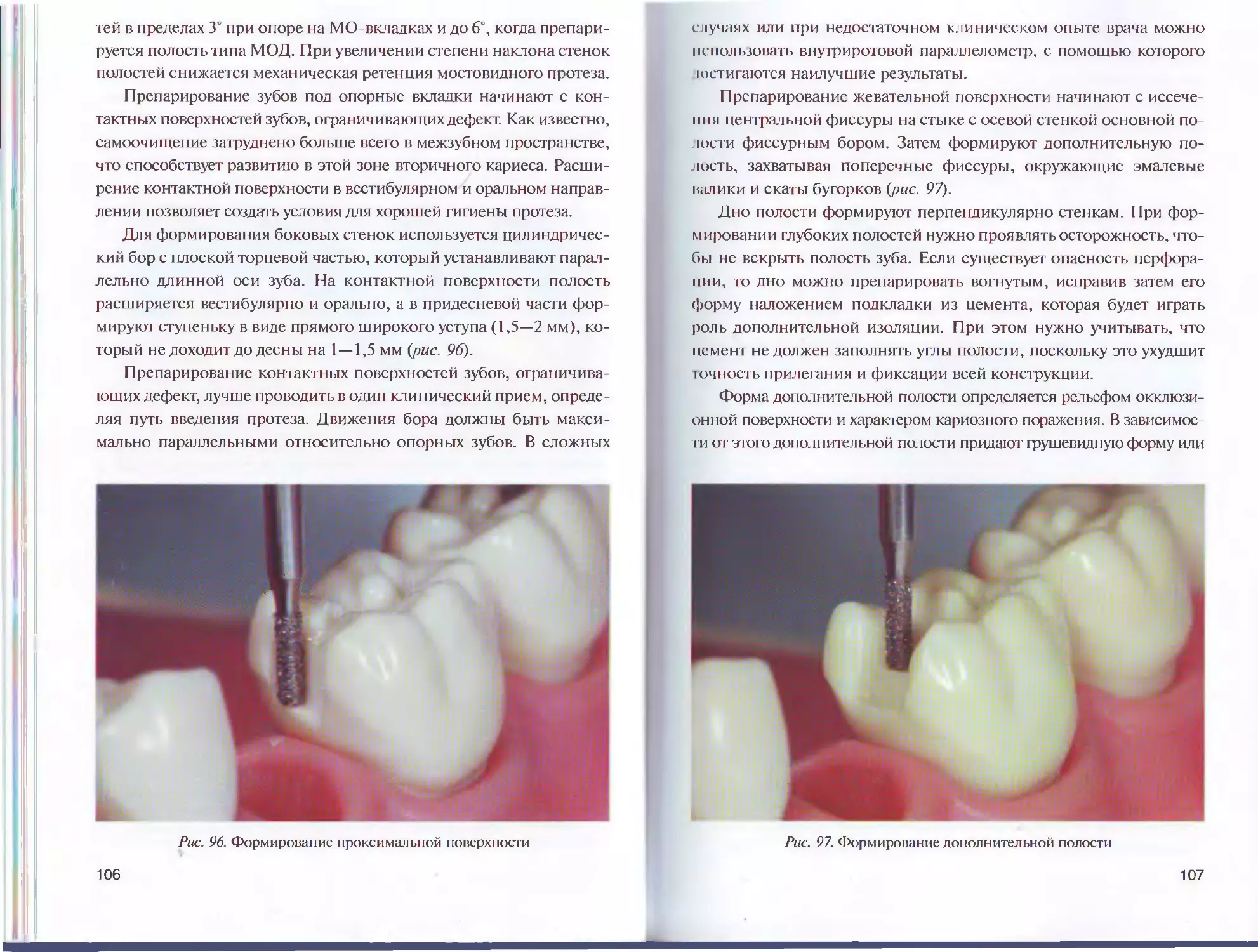

5. Полость должна быть асимметричной или иметь дополни-

тельные углубления, служащие ориентиром при введении

вкладки.

6. При формировании сложной полости, захватывающей не-

сколько поверхностей зуба, следует создавать ретенционные

пункты для того, чтобы вкладка не смешалась под влиянием

жевательного давления.

При формировании полости следует соблюдать определенные

пропорции между ее шириной и глубиной. Чем шире полость, тем

опа должна быть глубже. При мелкой и широкой полости вкладка

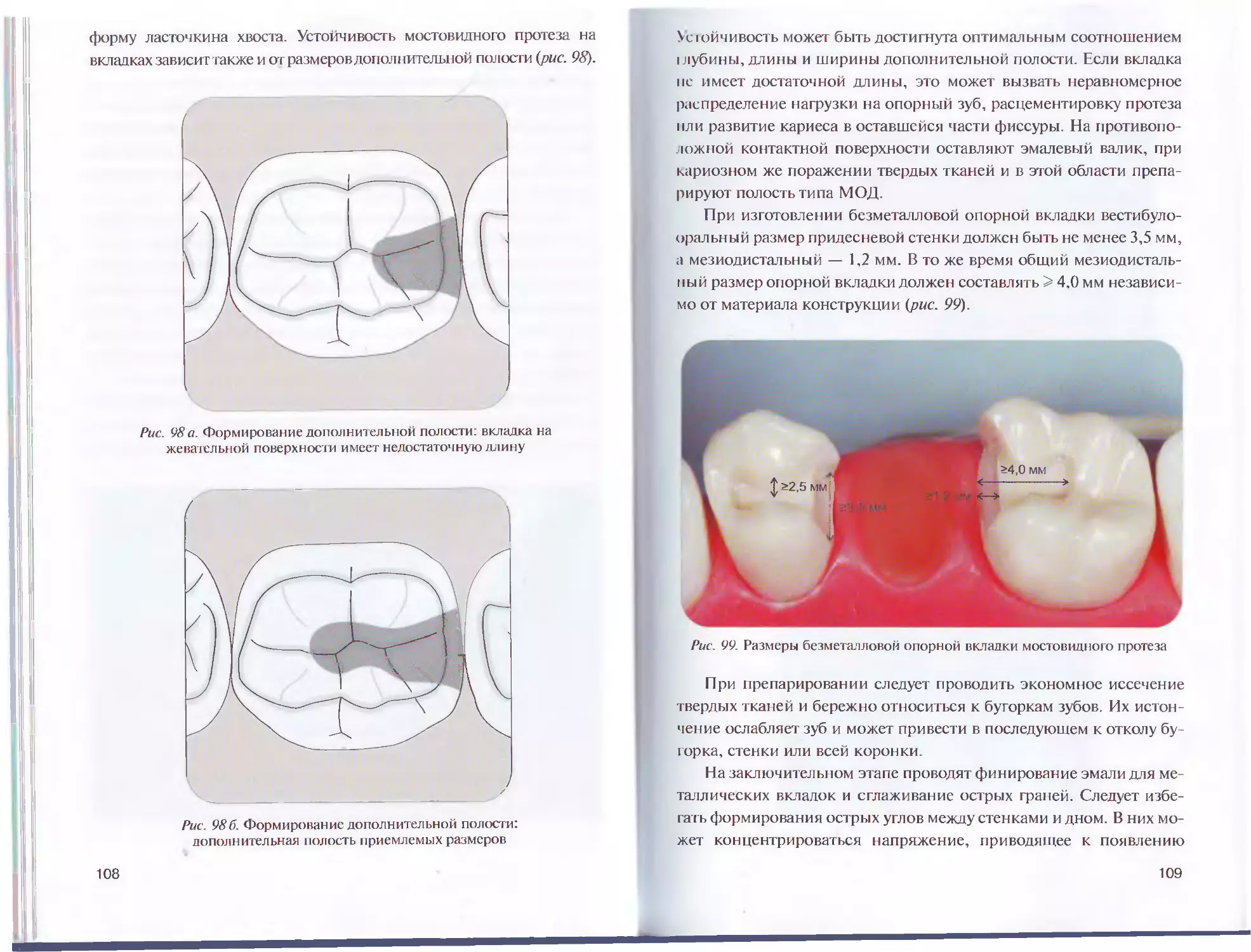

плохо фиксируется. При узкой и глубокой полости затруднена под-

। о говка отвесных стенок. Наклон стенок полости зависит от ее глу-

йпны: при небольших полостях он может быть минимальным, при

। лубоких — увеличивается. Однако общее правило может быть дано

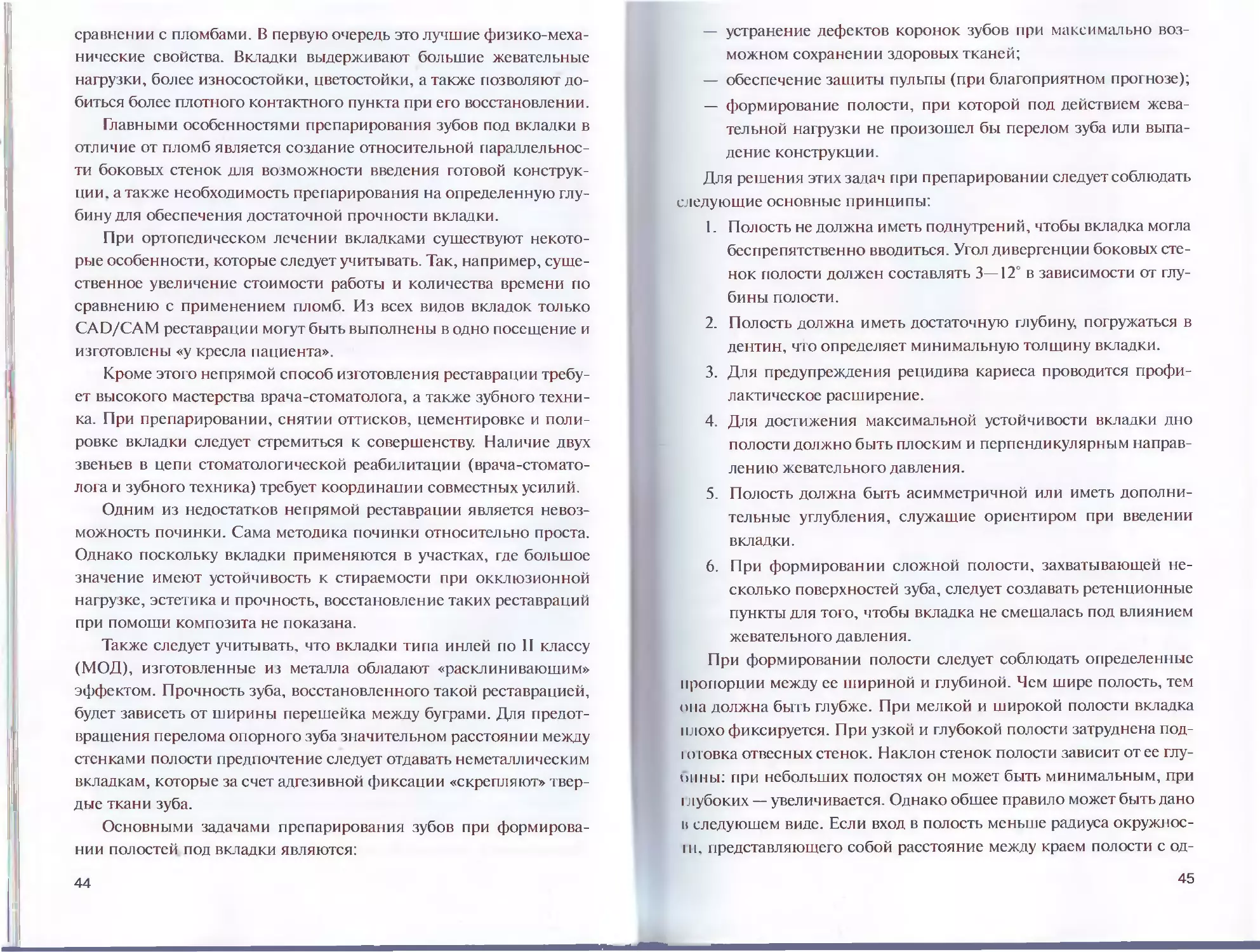

в следующем виде. Если вход в полость меньше радиуса окружное -

|||, представляющего собой расстояние между краем полости с од-

45

ной стороны и углом на дне полости с другой, то наклон наружной

стенки будет препятствовать смещению протеза (рис. 26). При боль-

шем угле наклона наружных стенок полости устойчивость протеза

уменьшается.

Рис. 26. Зависимость угла наклона стенок от глубины полости

(R — радиус окружности, F — жевательная нагрузка)

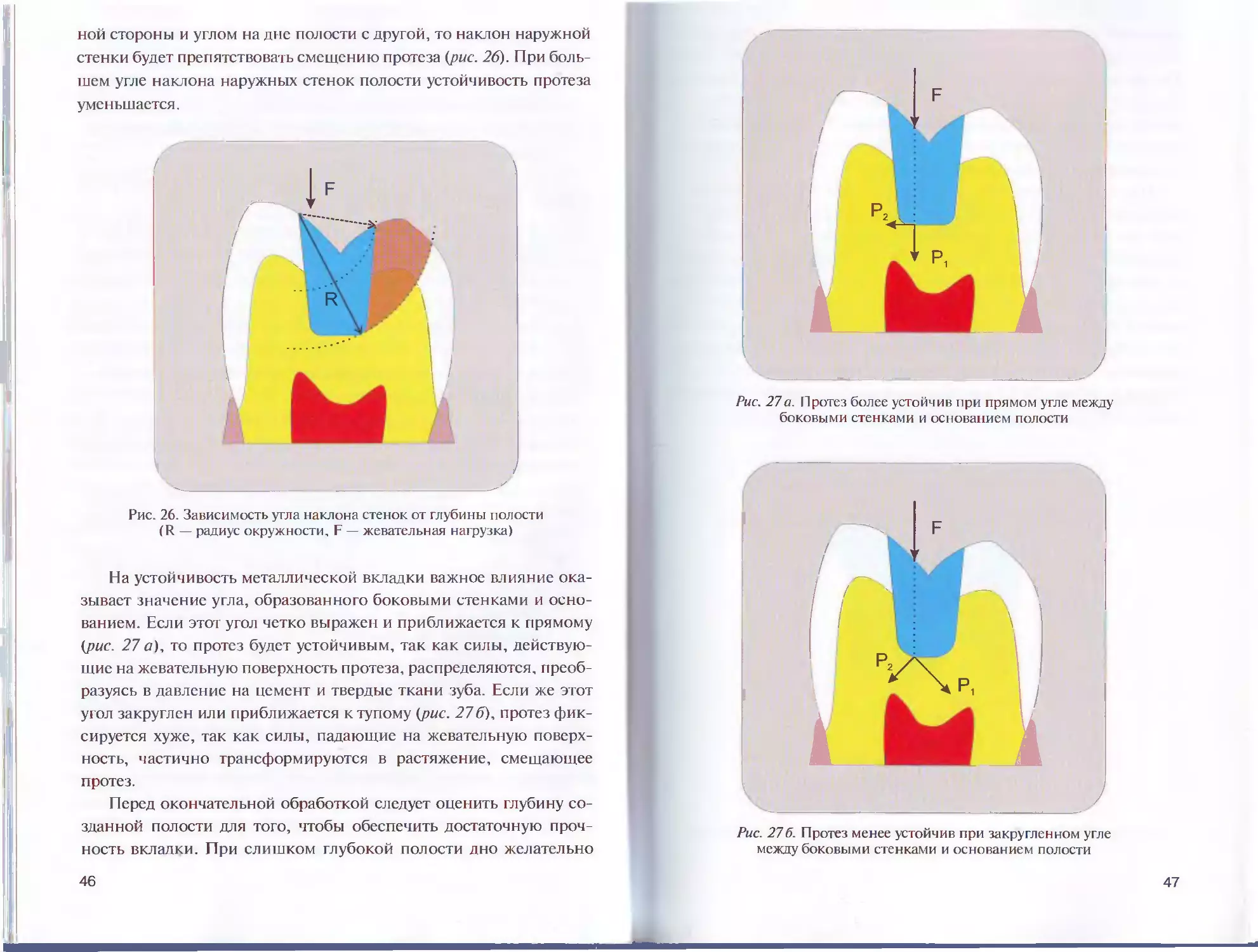

На устойчивость металлической вкладки важное влияние ока-

зывает значение угла, образованного боковыми стенками и осно-

ванием. Если этот угол четко выражен и приближается к прямому

(рис. 27 а), то протез будет устойчивым, так как силы, действую-

щие на жевательную поверхность протеза, распределяются, преоб-

разуясь в давление на цемент и твердые ткани зуба. Если же этот

угол закруглен или приближается к тупому (рис. 276), протез фик-

сируется хуже, так как силы, падающие на жевательную поверх-

ность, частично трансформируются в растяжение, смещающее

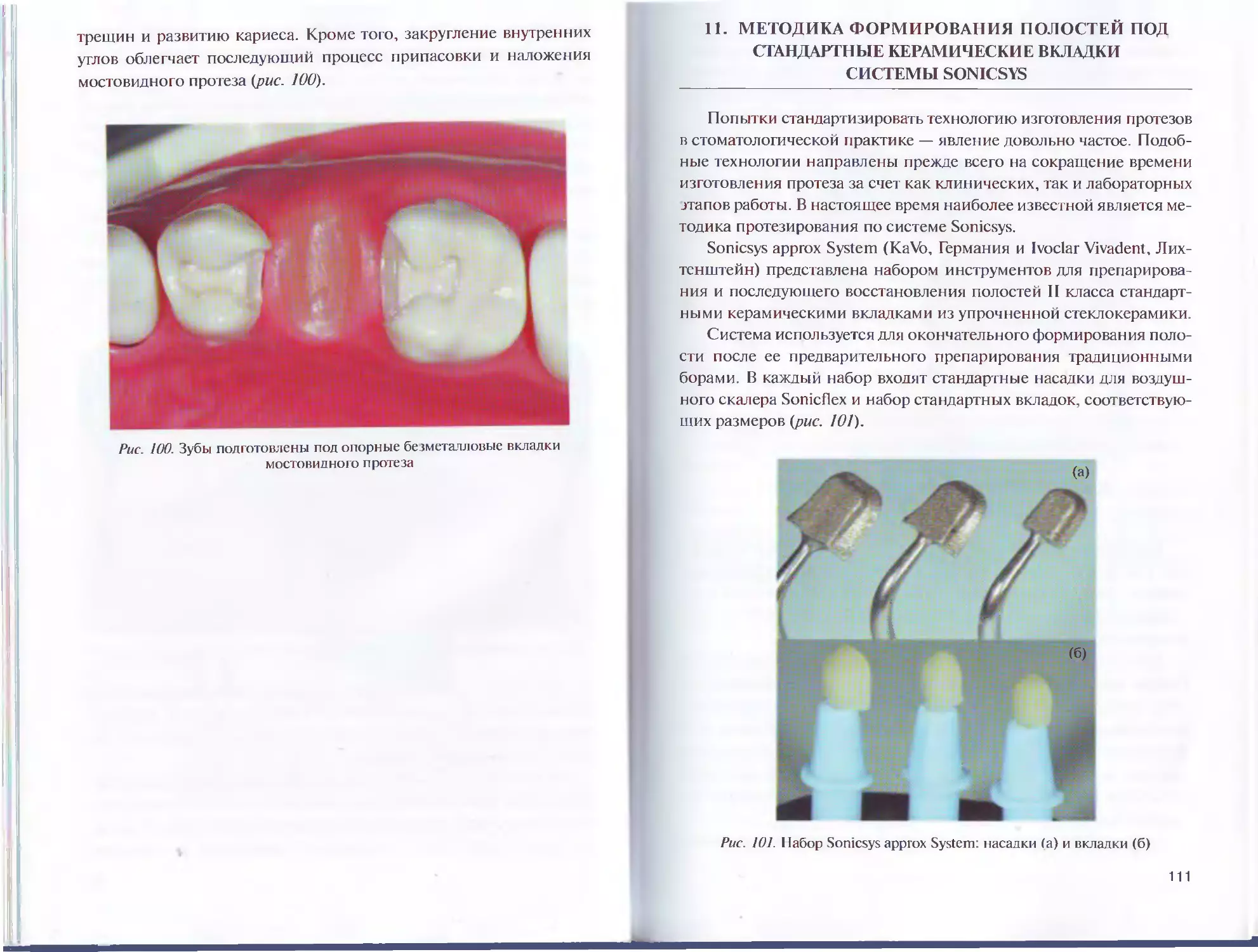

протез.

Перед окончательной обработкой следует оценить глубину со-

зданной полости для того, чтобы обеспечить достаточную проч-

ность вкладки. При слишком глубокой полости дно желательно

46

Рис. 27а. Протез более устойчив при прямом угле между

боковыми стенками и основанием полости

Рис. 27б. Протез менее устойчив при закругленном угле

между боковыми стенками и основанием полости

47

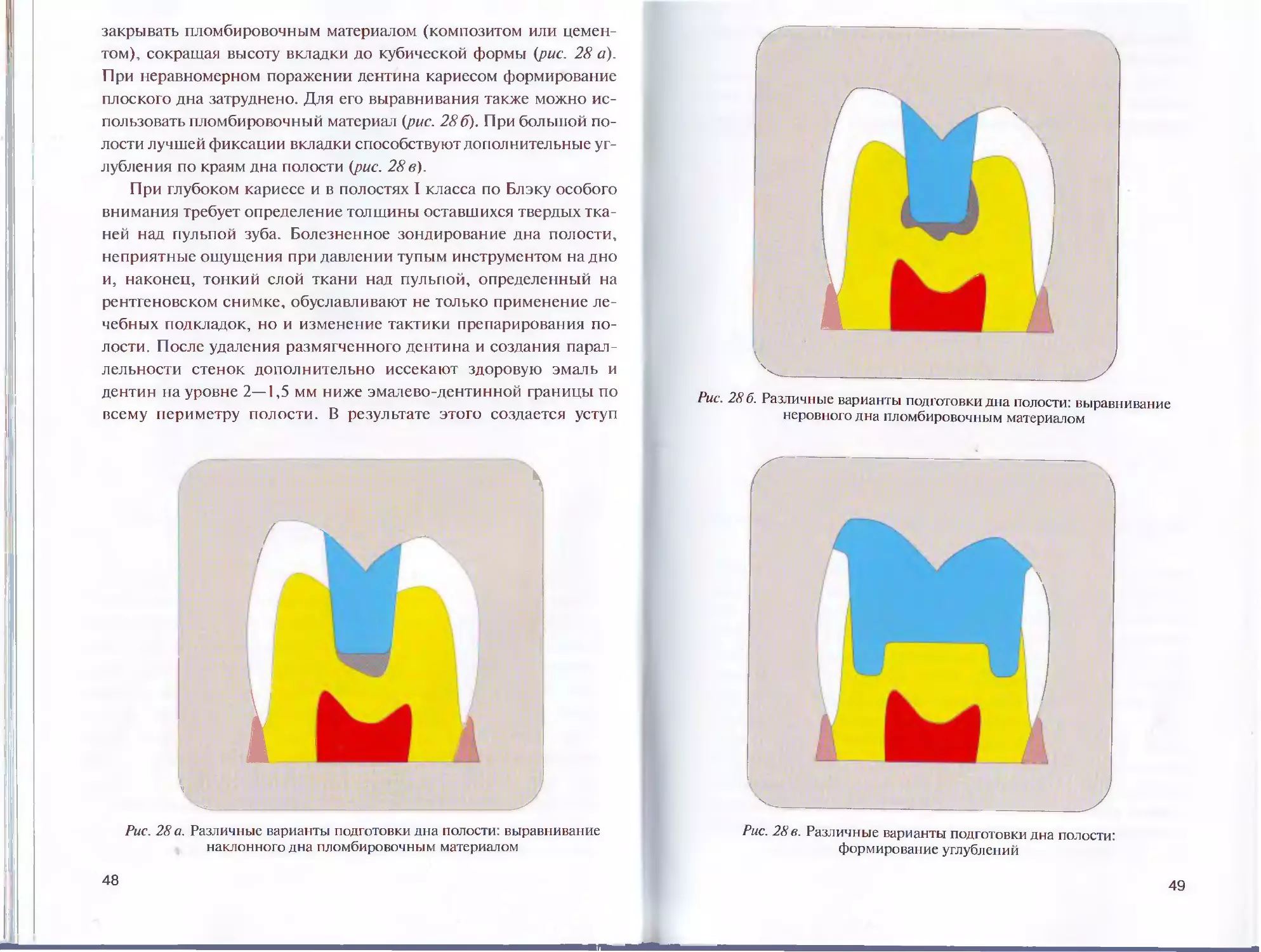

закрывать пломбировочным материалом (композитом или цемен-

том), сокращая высоту вкладки до кубической формы (рис. 28 а).

При неравномерном поражении дентина кариесом формирование

плоского дна затруднено. Для его выравнивания также можно ис-

пользовать пломбировочный материал (рис. 286). При большой по-

лости лучшей фиксации вкладки способствуют дополнительные уг-

лубления по краям дна полости (рис. 28 в).

При глубоком кариесе и в полостях I класса по Блэку особого

внимания требует определение толщины оставшихся твердых тка-

ней над пульпой зуба. Болезненное зондирование дна полости,

неприятные ощущения при давлении тупым инструментом на дно

и, наконец, тонкий слой ткани над пульпой, определенный на

рентгеновском снимке, обуславливают не только применение ле-

чебных подкладок, но и изменение тактики препарирования по-

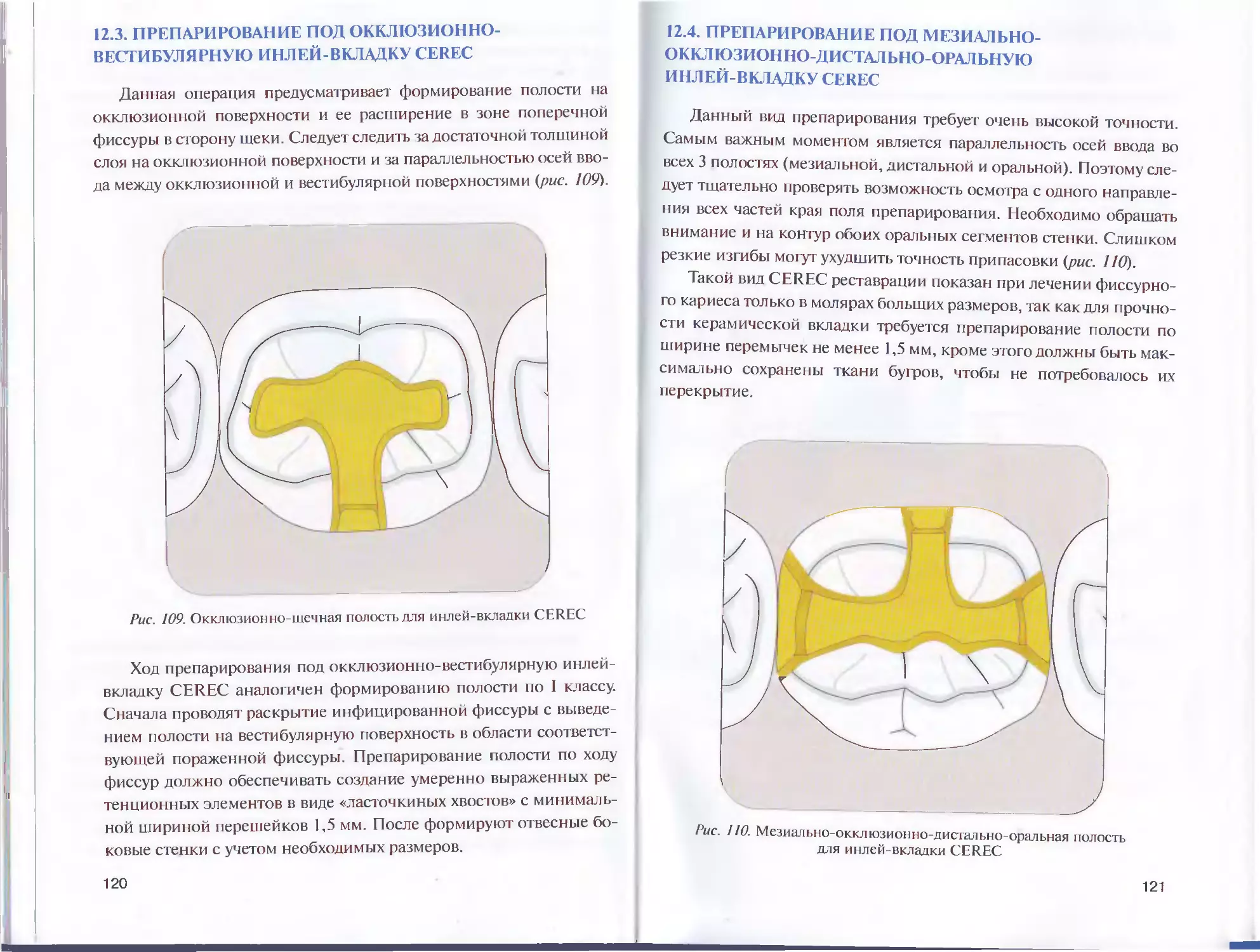

лости. После удаления размягченного дентина и создания парал-

лельности стенок дополнительно иссекают здоровую эмаль и

дентин на уровне 2—1,5 мм ниже эмалево-дентинной границы по

всему периметру полости. В результате этого создается уступ

Рис. 28 а. Различные варианты подготовки дна полости: выравнивание

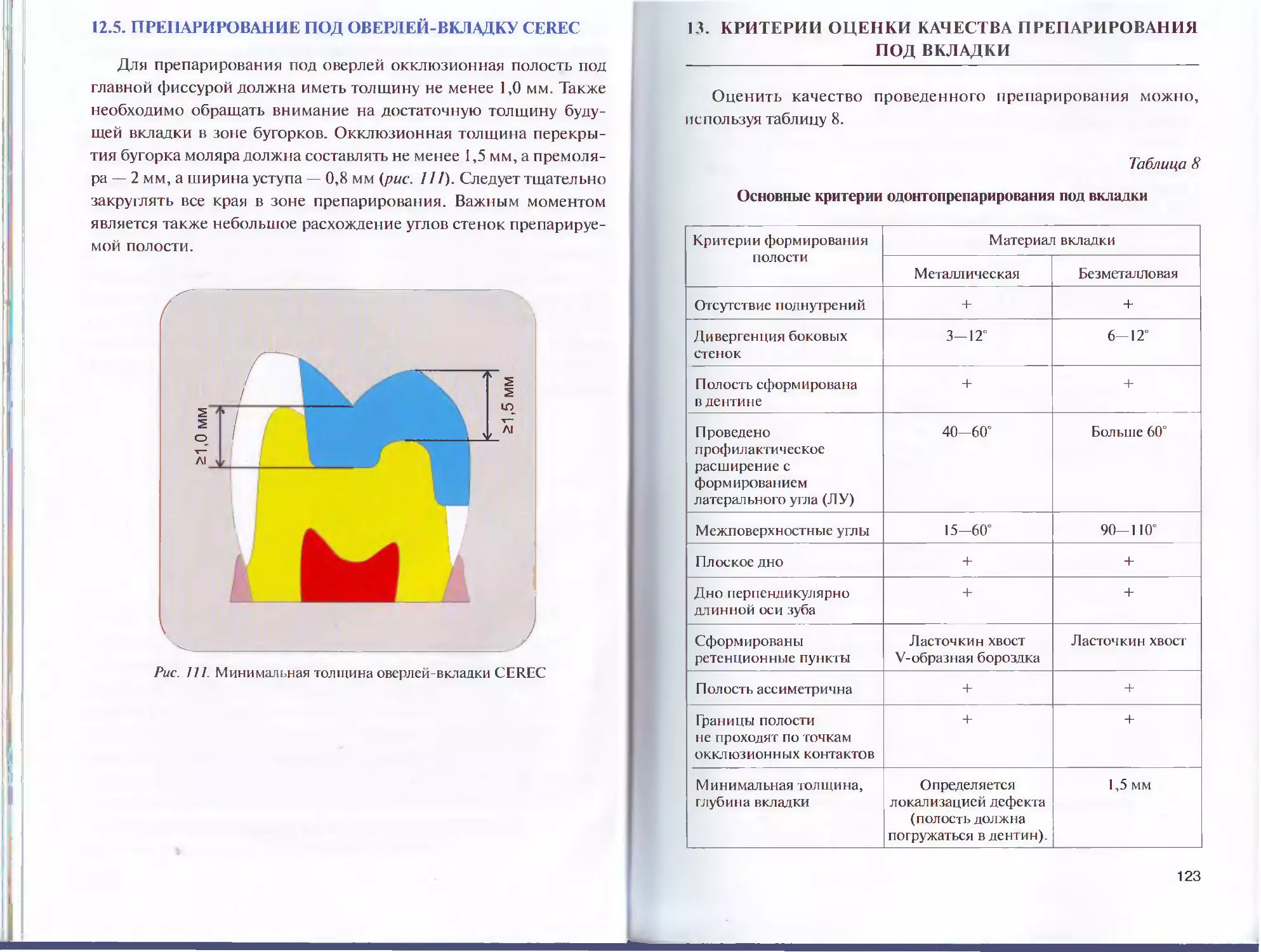

наклонного дна пломбировочным материалом

48

Рис. 286. Различные варианты подготовки дна полости: выравнивание

неровного дна пломбировочным материалом

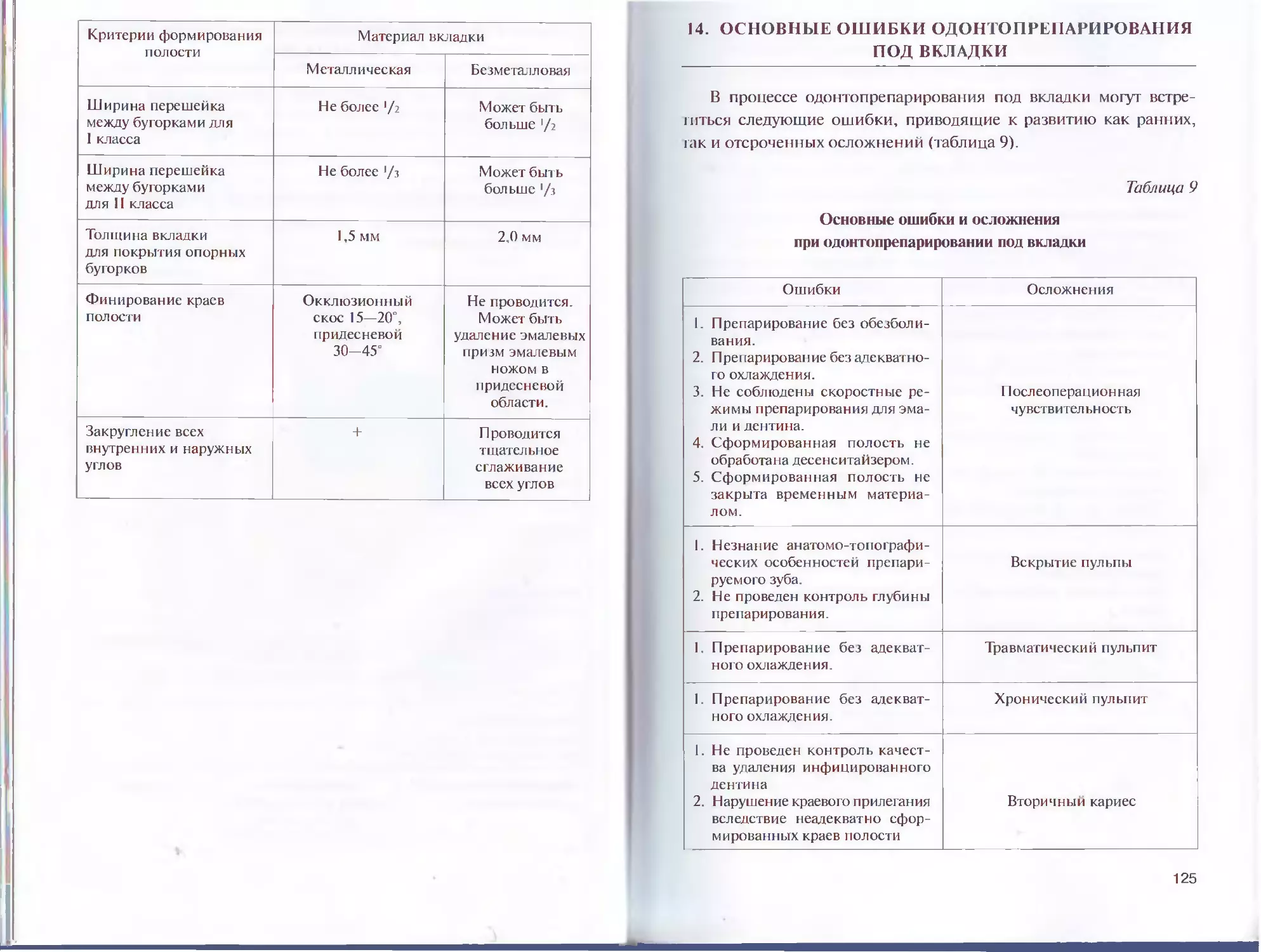

Рис. 28в. Различные варианты подготовки дна полости:

формирование углублений

49

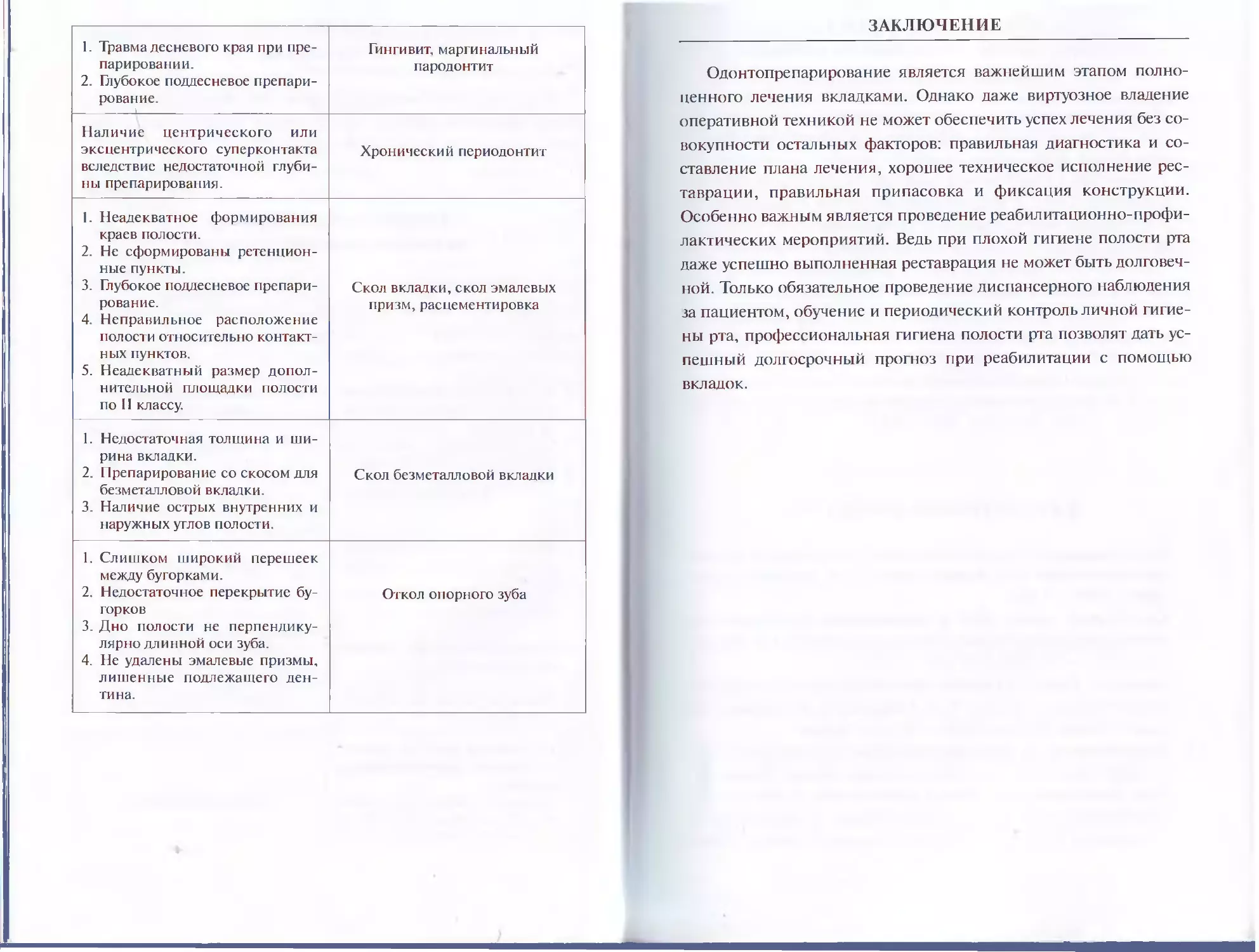

шириной I —1,5 мм, позволяющий перераспределить жевательное

давление (рис. 29).

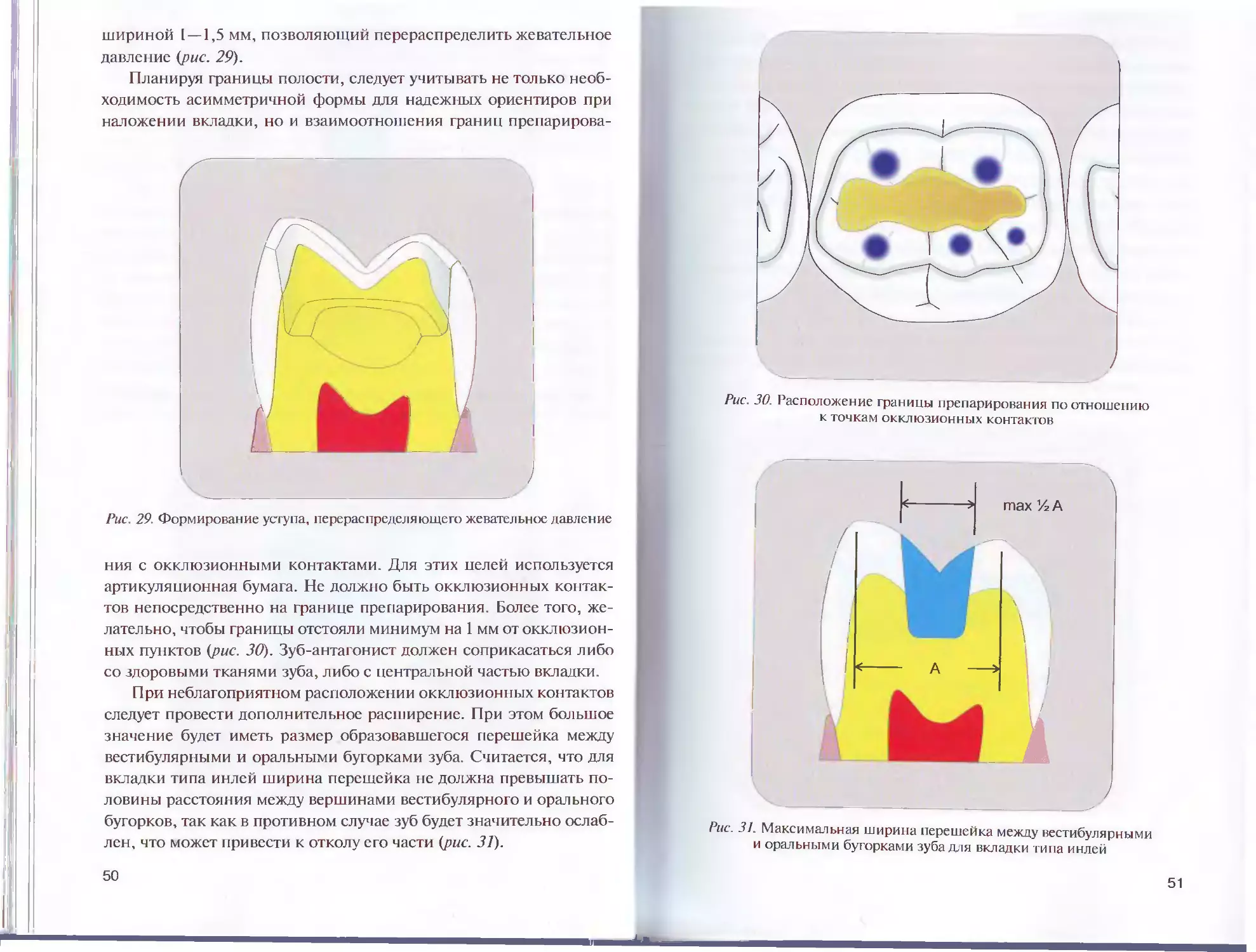

Планируя границы полости, следует учитывать не только необ-

ходимость асимметричной формы для надежных ориентиров при

наложении вкладки, но и взаимоотношения границ препарирова-

Рис. 29. Формирование уступа, перераспределяющего жевательное давление

ния с окклюзионными контактами. Для этих целей используется

артикуляционная бумага. Не должно быть окклюзионных контак-

тов непосредственно на границе препарирования. Более того, же-

лательно, чтобы границы отстояли минимум на 1 мм от окклюзион-

ных пунктов (рис. 30). Зуб-антагонист должен соприкасаться либо

со здоровыми тканями зуба, либо с центральной частью вкладки.

При неблагоприятном расположении окклюзионных контактов

следует провести дополнительное расширение. При этом большое

значение будет иметь размер образовавшегося перешейка между

вестибулярными и оральными бугорками зуба. Считается, что для

вкладки типа инлей ширина перешейка не должна превышать по-

ловины расстояния между вершинами вестибулярного и орального

бугорков, так как в противном случае зуб будет значительно ослаб-

лен, что может привести к отколу его части (рис. 31).

50

Рис 30. Расположение границы препарирования по отношению

к точкам окклюзионных контактов

Рис. 31. Максимальная ширина перешейка между вестибулярными

и оральными бугорками зуба для вкладки типа инлей

51

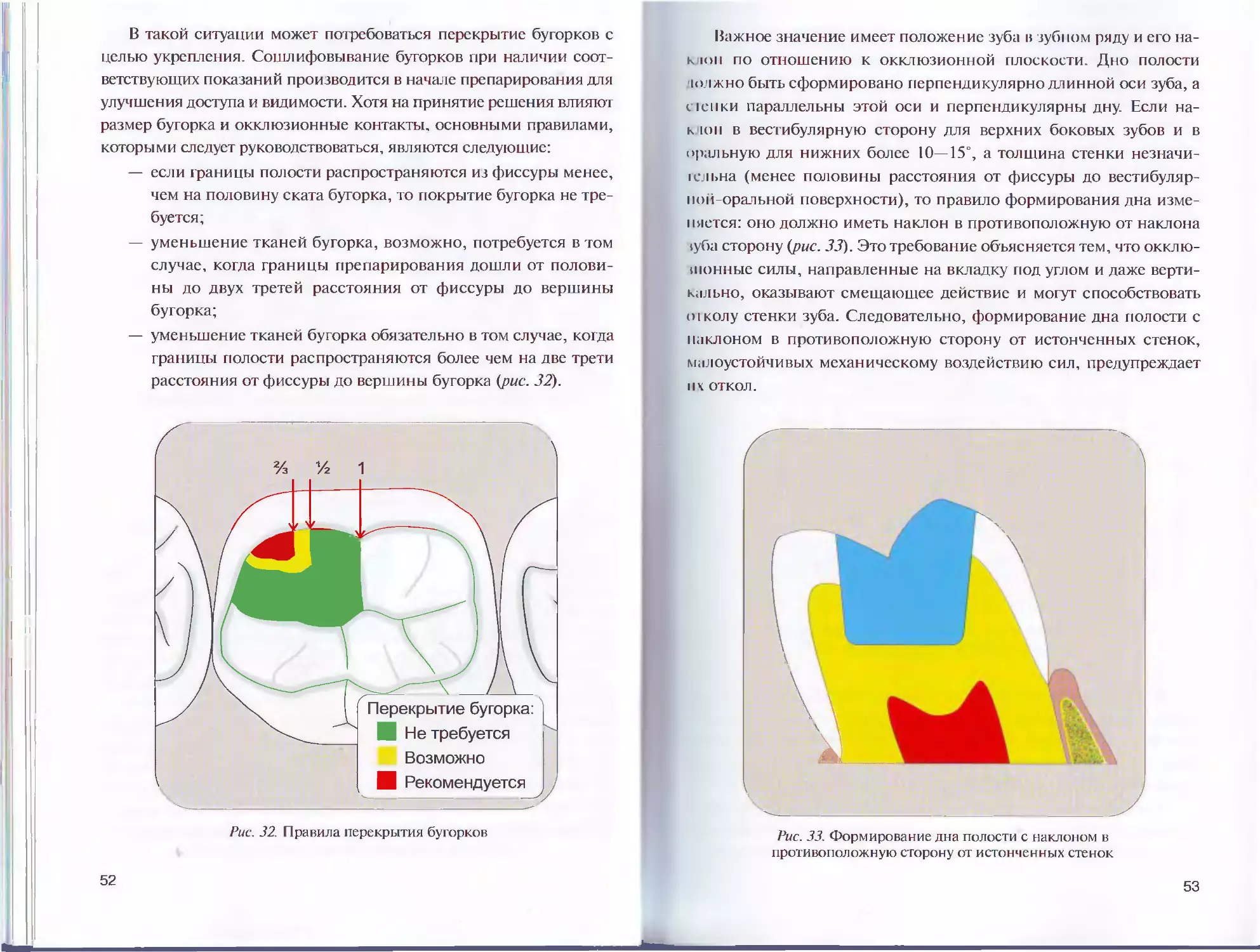

В такой ситуации может потребоваться перекрытие бугорков с

целью укрепления. Сошлифовывание бугорков при наличии соот-

ветствующих показаний производится в начале препарирования для

улучшения доступа и видимости. Хотя на принятие решения влияют

размер бугорка и окклюзионные контакты, основными правилами,

которыми следует руководствоваться, являются следующие:

— если границы полости распространяются из фиссуры менее,

чем на половину ската бугорка, то покрытие бугорка не тре-

буется;

— уменьшение тканей бугорка, возможно, потребуется в том

случае, когда границы препарирования дошли от полови-

ны до двух третей расстояния от фиссуры до вершины

бугорка;

— уменьшение тканей бугорка обязательно в том случае, когда

границы полости распространяются более чем на две трети

расстояния от фиссуры до вершины бугорка (рис. 32).

52

Важное значение имеет положение зуба в зубном ряду и его на-

кипи по отношению к окклюзионной плоскости. Дно полости

чолжно быть сформировано перпендикулярно длинной оси зуба, а

С1спки параллельны этой оси и перпендикулярны дну. Если на-

к юн в вестибулярную сторону для верхних боковых зубов и в

оральную для нижних более 10—15°, а толщина стенки незначи-

1сльна (менее половины расстояния от фиссуры до вестибуляр-

пой-оральной поверхности), то правило формирования дна изме-

няется: оно должно иметь наклон в противоположную от наклона

»уба сторону {рис. 33). Это требование объясняется тем, что окклю-

июнные силы, направленные на вкладку под углом и даже верти-

кально, оказывают смещающее действие и могут способствовать

о । колу стенки зуба. Следовательно, формирование дна полости с

наклоном в противоположную сторону от истонченных стенок,

малоустойчивых механическому воздействию сил, предупреждает

их откол.

Рис. 33. Формирование дна полости с наклоном в

противоположную сторону от истонченных стенок

53

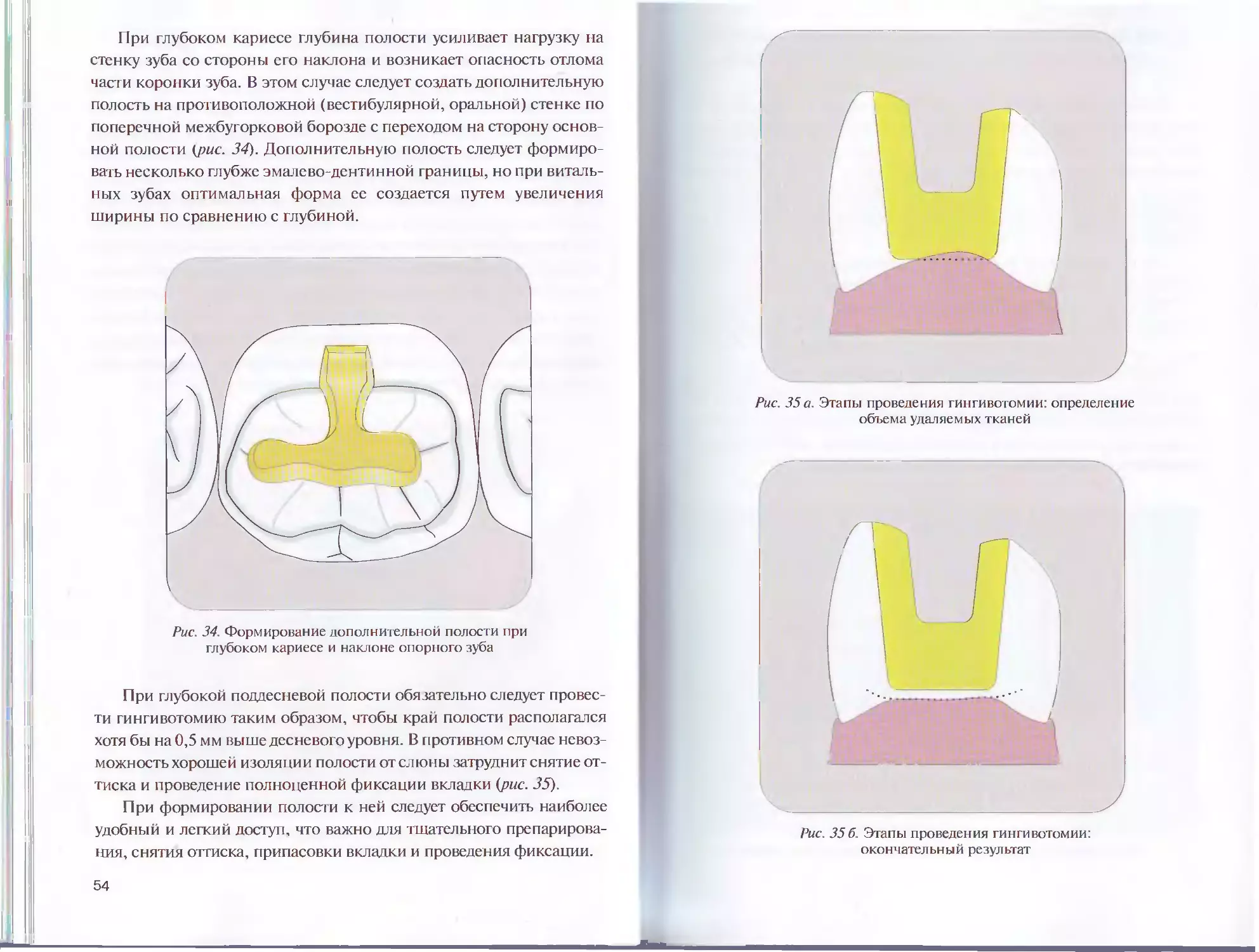

При глубоком кариесе глубина полости усиливает нагрузку на

стенку зуба со стороны его наклона и возникает опасность отлома

части коронки зуба. В этом случае следует создать дополнительную

полость на противоположной (вестибулярной, оральной) стенке по

поперечной межбугорковой борозде с переходом на сторону основ-

ной полости (рис. 34). Дополнительную полость следует формиро-

вать несколько глубже эмалево-дентинной границы, но при виталь-

ных зубах оптимальная форма ее создается путем увеличения

ширины по сравнению с глубиной.

Рис. 34. Формирование дополнительной полости при

глубоком кариесе и наклоне опорного зуба

При глубокой поддесневой полости обязательно следует провес-

ти гингивотомию таким образом, чтобы край полости располагался

хотя бы на 0,5 мм выше десневого уровня. В противном случае невоз-

можность хорошей изоляции полости от слюны затруднит снятие от-

тиска и проведение полноценной фиксации вкладки (рис. 35).

При формировании полости к ней следует обеспечить наиболее

удобный и легкий доступ, что важно для тщательного препарирова-

ния, снятия оттиска, припасовки вкладки и проведения фиксации.

54

Рис. 35а. Этапы проведения гингивотомии: определение

объема удаляемых тканей

Рис. 356. Этапы проведения гингивотомии:

окончательный результат

4. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОСТИ ПОД ВКЛАДКИ

ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА. ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Выбор конфигурации бора для препарирования зависит от за-

дач, которые следует решить в процессе формирования полости.

Для раскрытия полости применяют шаровидные, грушевидные,

фиссурные боры. Для создания прямых углов, отвесных стенок и

ровного дна полости — различные варианты фиссурного цилинд-

рического бора, для препарирования дивергируюших стенок — ко-

нусовидный бор.

Для создания скоса эмали могут применяться алмазные торпе-

довидные боры, пики, а лучше всего — пламевидные боры.

При формировании ретенционных канавок, борозд на стенках

полости применяют колесовидный бор, для ретенционных пунк-

тов — маленький шаровидный или грушевидный бор.

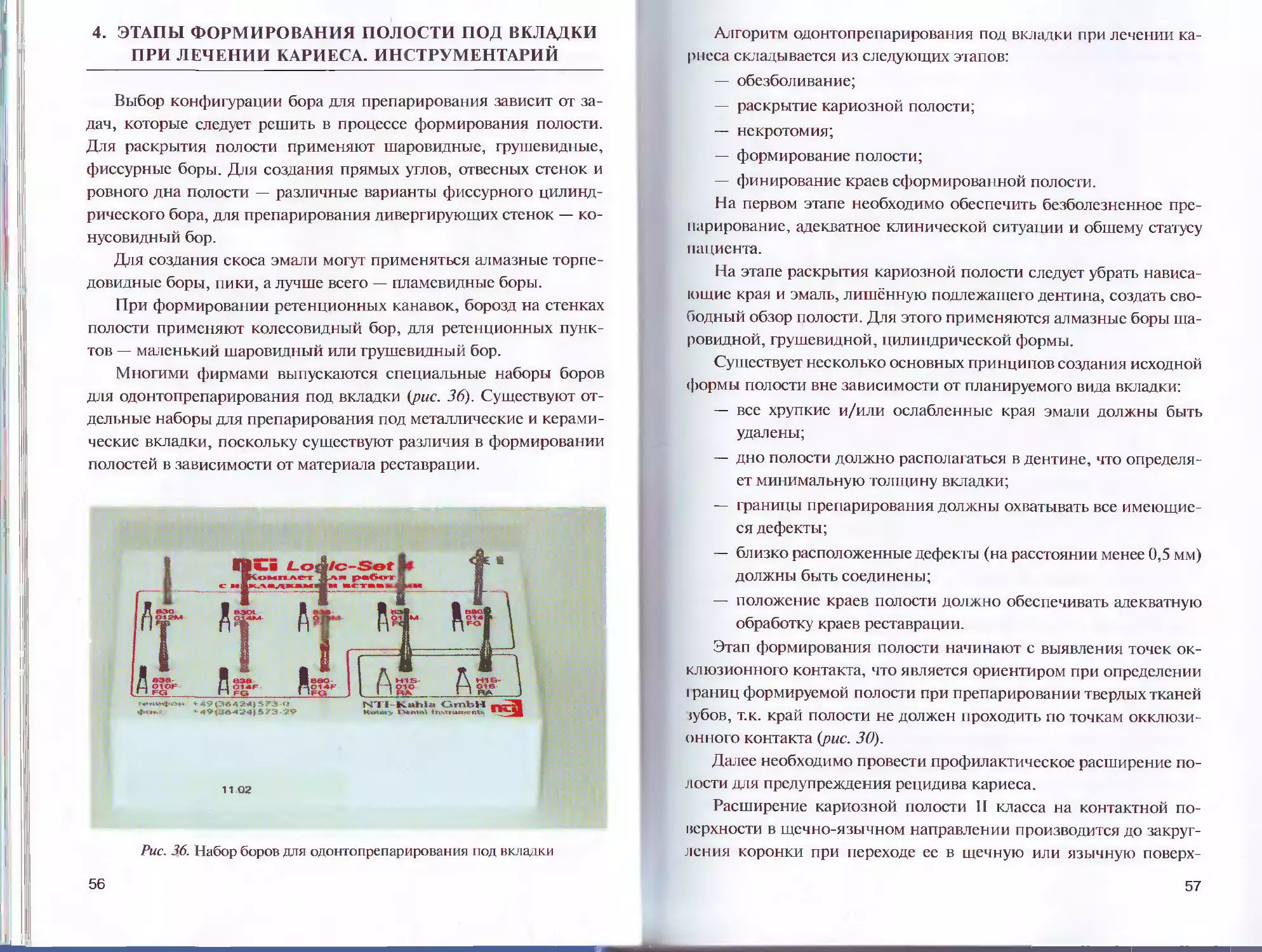

Многими фирмами выпускаются специальные наборы боров

для одонтопрепарирования под вкладки (рис. 36). Существуют от-

дельные наборы для препарирования под металлические и керами-

ческие вкладки, поскольку существуют различия в формировании

полостей в зависимости от материала реставрации.

Рис. 36. Набор боров для одонтопрепарирования под вкладки

56

Алгоритм одонтопрепарирования под вкладки при лечении ка-

риеса складывается из следующих этапов:

— обезболивание;

— раскрытие кариозной полости;

— некротомия;

— формирование полости;

— финирование краев сформированной полости.

На первом этапе необходимо обеспечить безболезненное пре-

парирование, адекватное клинической ситуации и общему статусу

пациента.

На этапе раскрытия кариозной полости следует убрать нависа-

ющие края и эмаль, лишённую подлежащего дентина, создать сво-

бодный обзор полости. Для этого применяются алмазные боры ша-

ровидной, грушевидной, цилиндрической формы.

Существует несколько основных принципов создания исходной

формы полости вне зависимости от планируемого вида вкладки:

— все хрупкие и/или ослабленные края эмали должны быть

удалены;

— дно полости должно располагаться в дентине, что определя-

ет минимальную толщину вкладки;

— границы препарирования должны охватывать все имеющие-

ся дефекты;

— близко расположенные дефекты (на расстоянии менее 0,5 мм)

должны быть соединены;

— положение краев полости должно обеспечивать адекватную

обработку краев реставрации.

Этап формирования полости начинают с выявления точек ок-

клюзионного контакта, что является ориентиром при определении

। раниц формируемой полости при препарировании твердых тканей

1убов, т.к. край полости не должен проходить по точкам окклюзи-

онного контакта (рис. 30).

Далее необходимо провести профилактическое расширение по-

лости для предупреждения рецидива кариеса.

Расширение кариозной полости II класса на контактной по-

верхности в щечно-язычном направлении производится до закруг-

ления коронки при переходе ее в щечную или язычную поверх-

57

ность, не затрагивая, однако, самих углов, которые обычно мало

восприимчивы к кариесу. При этом обязательно выведение препа-

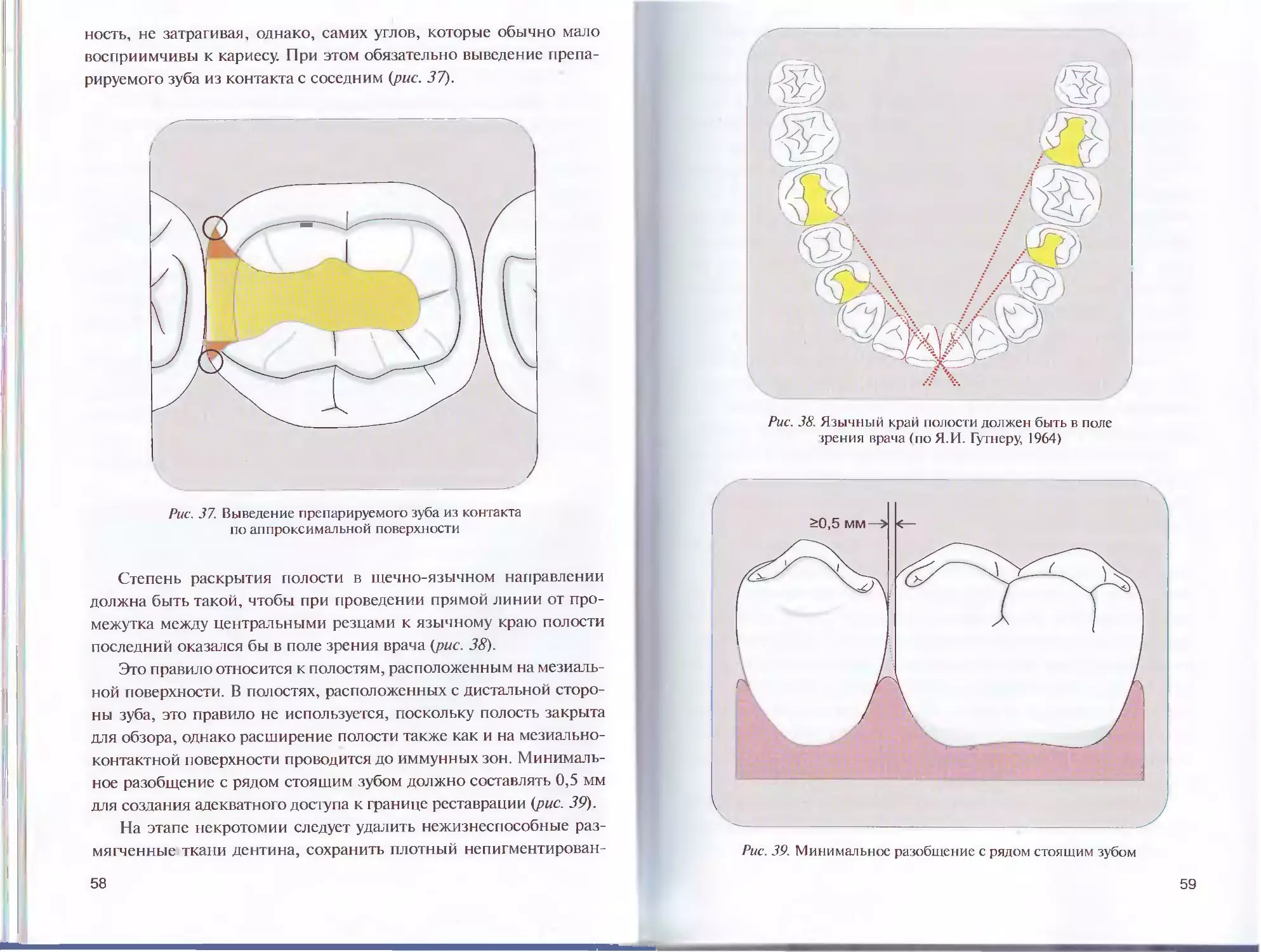

рируемого зуба из контакта с соседним (рис. 37).

Рис. 37. Выведение препарируемого зуба из контакта

по аппроксимальной поверхности

Степень раскрытия полости в шечно-язычном направлении

должна быть такой, чтобы при проведении прямой линии от про-

межутка между центральными резцами к язычному краю полости

последний оказался бы в поле зрения врача (рис. 38).

Эго правило относится к полостям, расположенным на мезиаль-

ной поверхности. В полостях, расположенных с дистальной сторо-

ны зуба, это правило не используется, поскольку полость закрыта

для обзора, однако расширение полости также как и на мезиально-

контактной поверхности проводится до иммунных зон. Минималь-

ное разобщение с рядом стоящим зубом должно составлять 0,5 мм

для создания адекватного доступа к границе реставрации (рис. 39).

На этапе некротомии следует удалить нежизнеспособные раз-

мягченные ткани дентина, сохранить плотный непигментирован-

58

Рис. 38. Язычный край полости должен быть в поле

зрения врача (по Я.И. Гутнеру 1964)

Рис. 39. Минимальное разобщение с рядом стоящим зубом

59

ный дентин (плотный пигментированный дентин может быть со-

хранен только на дне кариозной полости).

Массы размягченных кариозных тканей лучше всего удалять

при помощи экскаватора, выскабливая их движениями от дна к

стенкам полости и отделяя слоями. Основная масса размягченных

тканей обычно удаляется несколькими большими порциями.

На этапе формирования полости следует оценить размеры воз-

никших поднутрений.

Небольшие поднутрения закрывают пломбировочным материа-

лом. При больших поднутрениях необходимо сошлифовать нависа-

ющие края до получения практически параллельных боковых сте-

нок полости. Наиболее удобным для этих целей является

цилиндрический или конусовидный бор с усеченным или закруг-

ленным кончиком и короткой рабочей частью.

Стенки полости формируются с плавными переходами, без ост-

рых углов. Формирование отвесных стенок послужило причиной

обозначать такие полости как «ящикообразные», однако при фис-

сурном кариесе полость может иметь сверху вид сложной фигуры.

После этого придают полости требуемую глубину, а также вы-

равнивают дно полости торцевым бором. Выравнивание в первую

очередь необходимо для обеспечения хорошей устойчивости —

резистентности вкладки.

При формировании полости, занимаюшей несколько поверх-

ностей зуба, для того, чтобы не травмировать соседний зуб, прокси-

мальную часть полости препарируют вдоль линии эмалево-дентин-

ного соединения бором цилиндрической или конусовидной

формы, оставаясь в тканях препарируемого зуба. Ослабленную про-

ксимальную стенку предпочтительнее иссекать эмалевым ножом.

Использование ручного инструмента позволяет провести эту мани-

пуляцию, не повредив рядом стоящий зуб. Для этих же целей мож-

но использовать осциллирующие наконечники (механические или

ультразвуковые) с насадками, одна часть которых покрыта абразив-

ной крошкой, а другая — гладкая.

Выравнивание придесневой стенки проводят торцевым бором,

а затем при необходимости создают дополнительные ретенцион-

ные пункты.

60

Если ткани зуба ослаблены обширным кариозным процессом,

желательно покрытие ослабленных бугров и/или их полное вклю-

чение в реставрацию.

Завершающий этап формирования полости — финирование,

зависит от материала планируемой вкладки. Так, например, при из-

готовлении металлической вкладки необходимо создать фальц по

периметру границы препарирования (чаще всего для этих целей

применяют пламевидный бор). А при изготовлении керамической

или композитной вкладки — сгладить все внутренние и наружные

переходы. Для этого используют цилиндрический или конусовид-

ный мелкоабразивный бор с закругленным кончиком. Однако это

не значит, что при формировании полости под металлические

вкладки можно оставлять острые грани. Их также необходимо сгла-

живать для облегчения припасовки реставрации, но не в такой сте-

пени, как под безметалловые конструкции.

5. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОСТЕЙ ПРИ

ЛЕЧЕНИИ ВКЛАДКАМИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

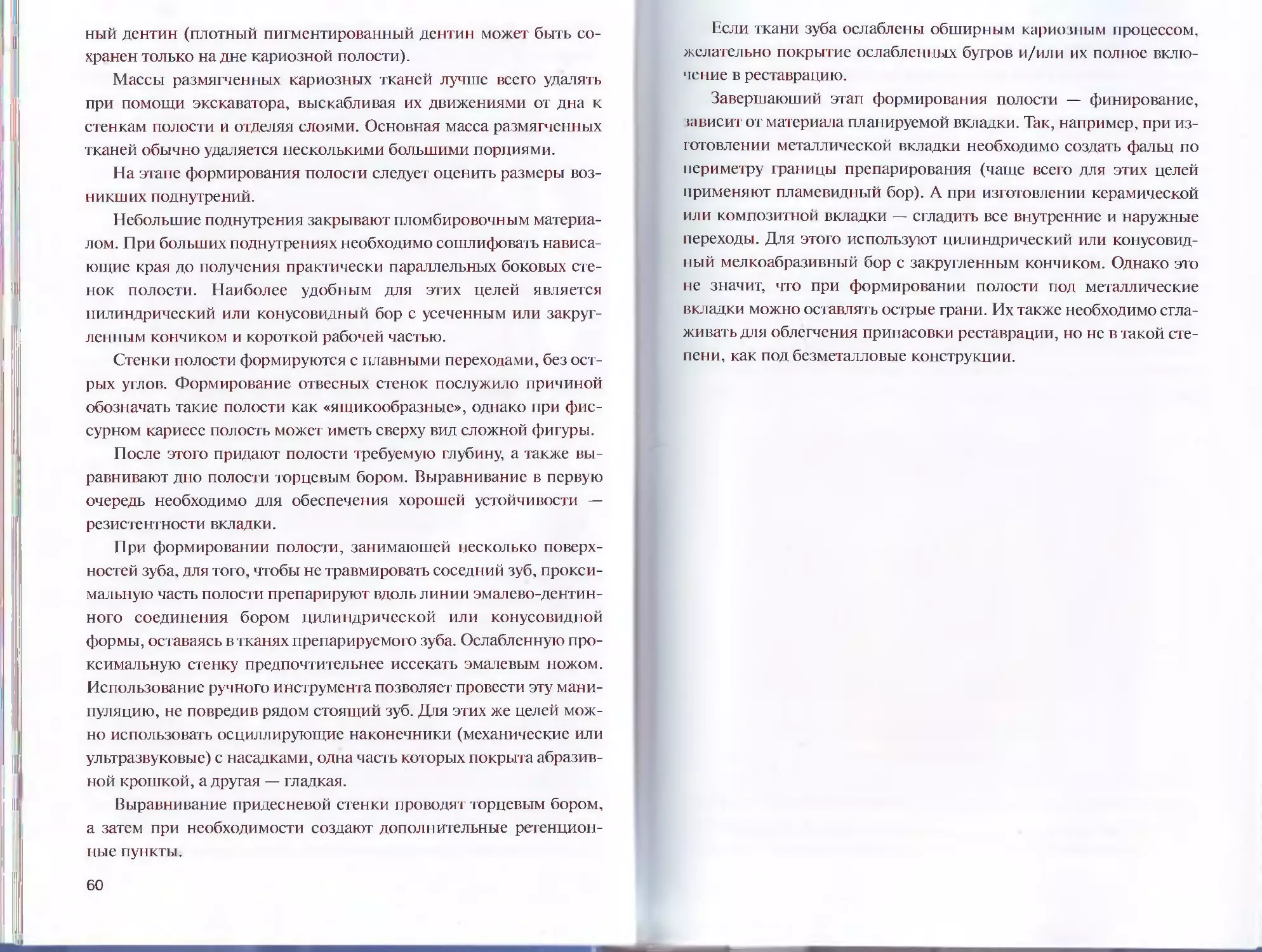

Различия при формировании полостей для вкладок из различных

конструкционных материалов в основном сводятся к наличию или от-

сутствию скоса эмали. На этапе формирования полости вне зависимо-

сти от планируемого вида материала вкладки необходимо так отпрепа-

рировать эмалевые стенки, чтобы внутренние концы эмалевых призм,

формирующих стенку, располагались в здоровом дентине. Если цело-

стность эмалевых призм от края поверхности полости до поверхности

дентина нарушается, призмы скалываются, формируя V-образное уг-

лубление по краю соединения реставрации с тканями зуба. Это не зна-

чит, что все эмалевые стенки должны состоять из целостных призм.

Самым прочным эмалевым краем считается тот, который состоит из

целых эмалевых призм, укрепленных короткими (срезанными) приз-

мами, концы которых располагаются в здоровом дентине (рис. 40).

Рис. 40. Эмалевые стенки должны состоять из целых призм (а)

или концы призм должны располагаться в дентине (б)

62

Короткие эмалевые призмы поддерживают целые призмы, кото-

рые формируют край, что значительно увеличивает его прочность.

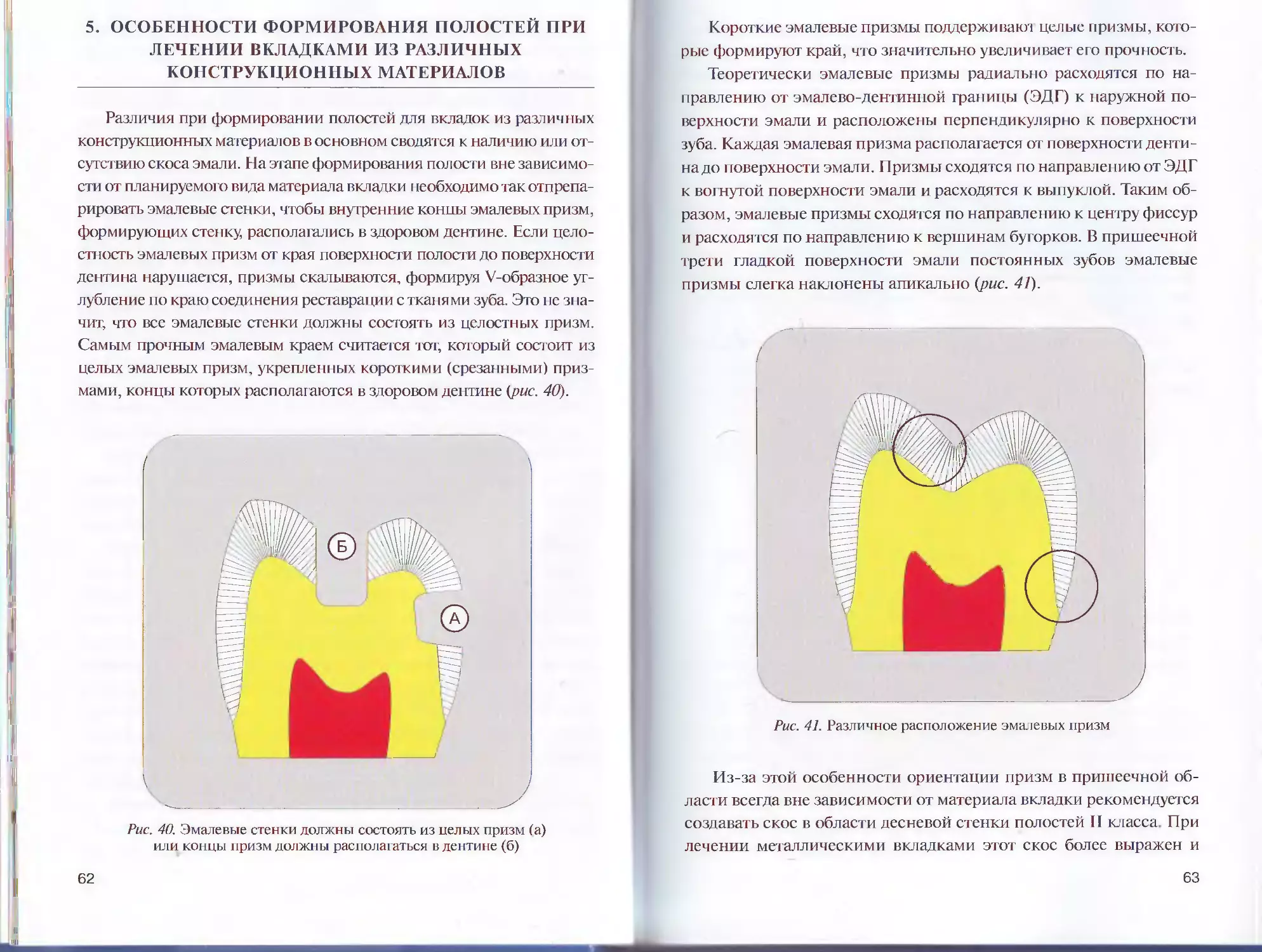

Теоретически эмалевые призмы радиально расходятся по на-

правлению от эмалево-дентинной границы (ЭДГ) к наружной по-

верхности эмали и расположены перпендикулярно к поверхности

зуба. Каждая эмалевая призма располагается от поверхности денти-

на до поверхности эмали. Призмы сходятся по направлению от ЭДГ

к вогнутой поверхности эмали и расходятся к выпуклой. Таким об-

разом, эмалевые призмы сходятся по направлению к центру фиссур

и расходятся по направлению к вершинам бугорков. В пришеечной

трети гладкой поверхности эмали постоянных зубов эмалевые

призмы слегка наклонены апикально (рис. 41).

Рис. 41. Различное расположение эмалевых призм

Из-за этой особенности ориентации призм в пришеечной об-

ласти всегда вне зависимости от материала вкладки рекомендуется

создавать скос в области десневой стенки полостей II класса. При

лечении металлическими вкладками этот скос более выражен и

63

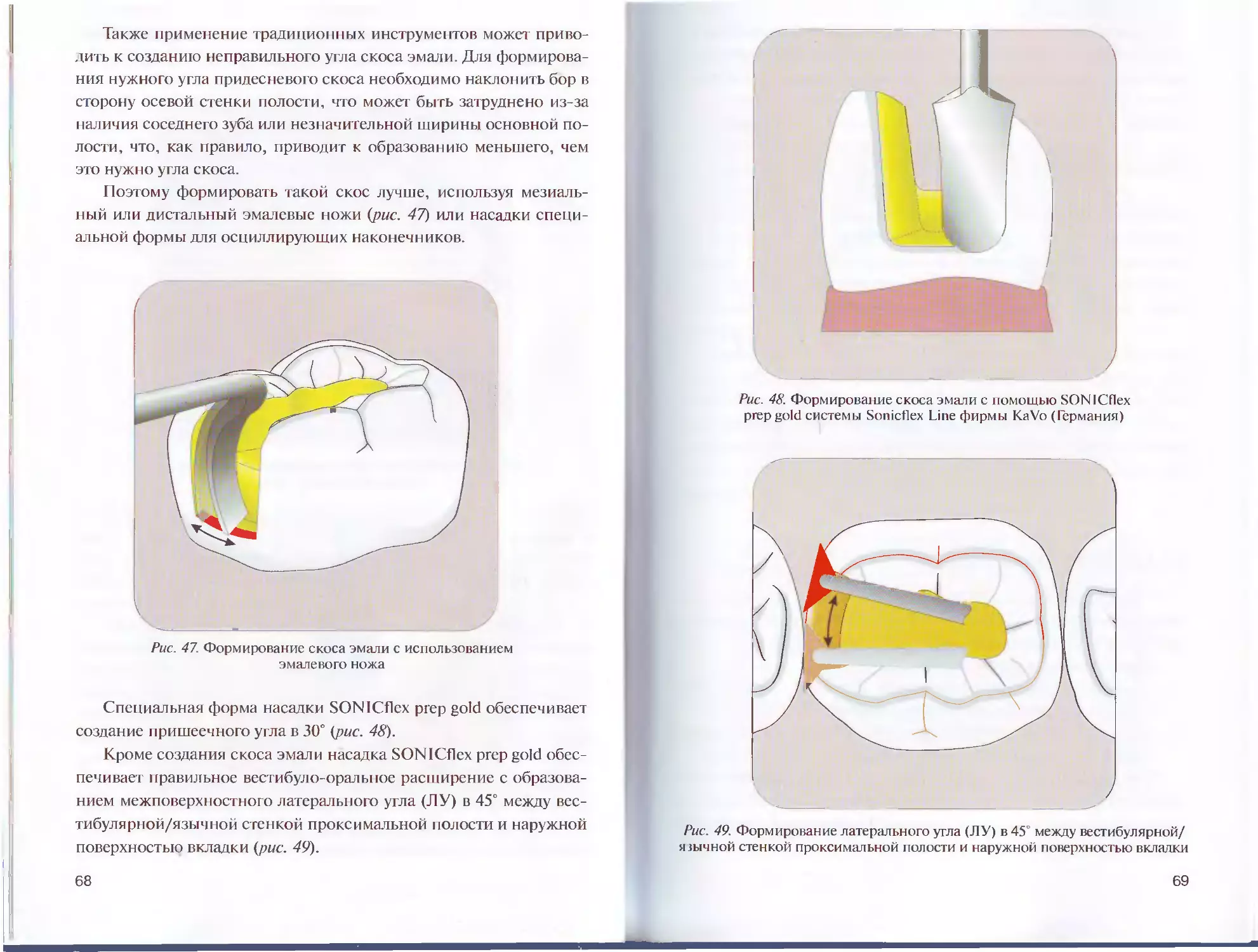

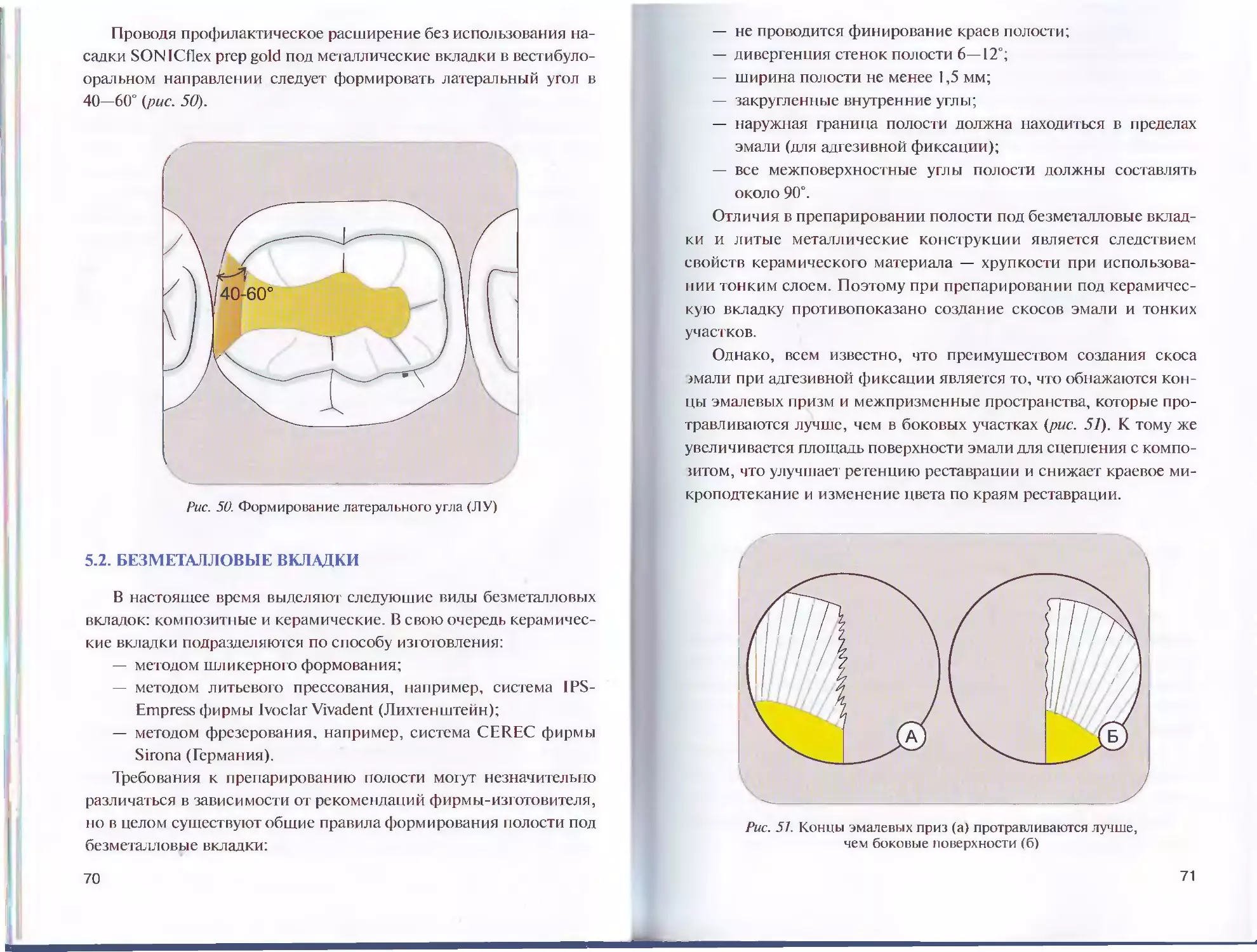

составляет около 45° по отношению к плоскости, перпендикуляр-

ной длинной оси зуба. Ширина подобного скоса должна составлять

0,5—0,7 мм. При окончательной обработке полости следует прово-

дить финирование не только стенок полости, но и ее краев (скосов

эмали) соответствующими борами.

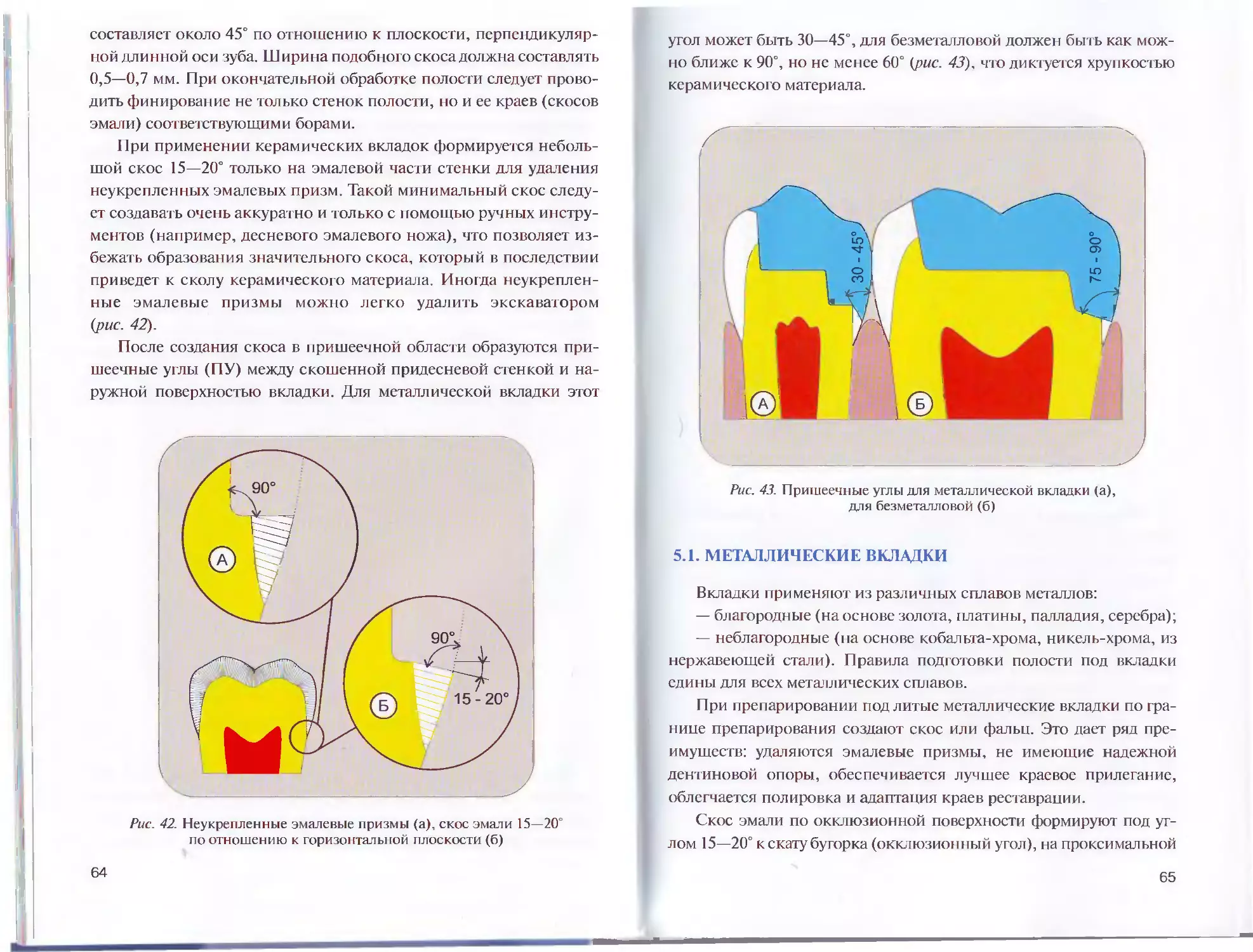

При применении керамических вкладок формируется неболь-

шой скос 15—20° только на эмалевой части стенки для удаления

неукрепленных эмалевых призм. Такой минимальный скос следу-

ет создавать очень аккуратно и только с помощью ручных инстру-

ментов (например, десневого эмалевого ножа), что позволяет из-

бежать образования значительного скоса, который в последствии

приведет к сколу керамического материала. Иногда неукреплен-

ные эмалевые призмы можно легко удалить экскаватором

(рис. 42).

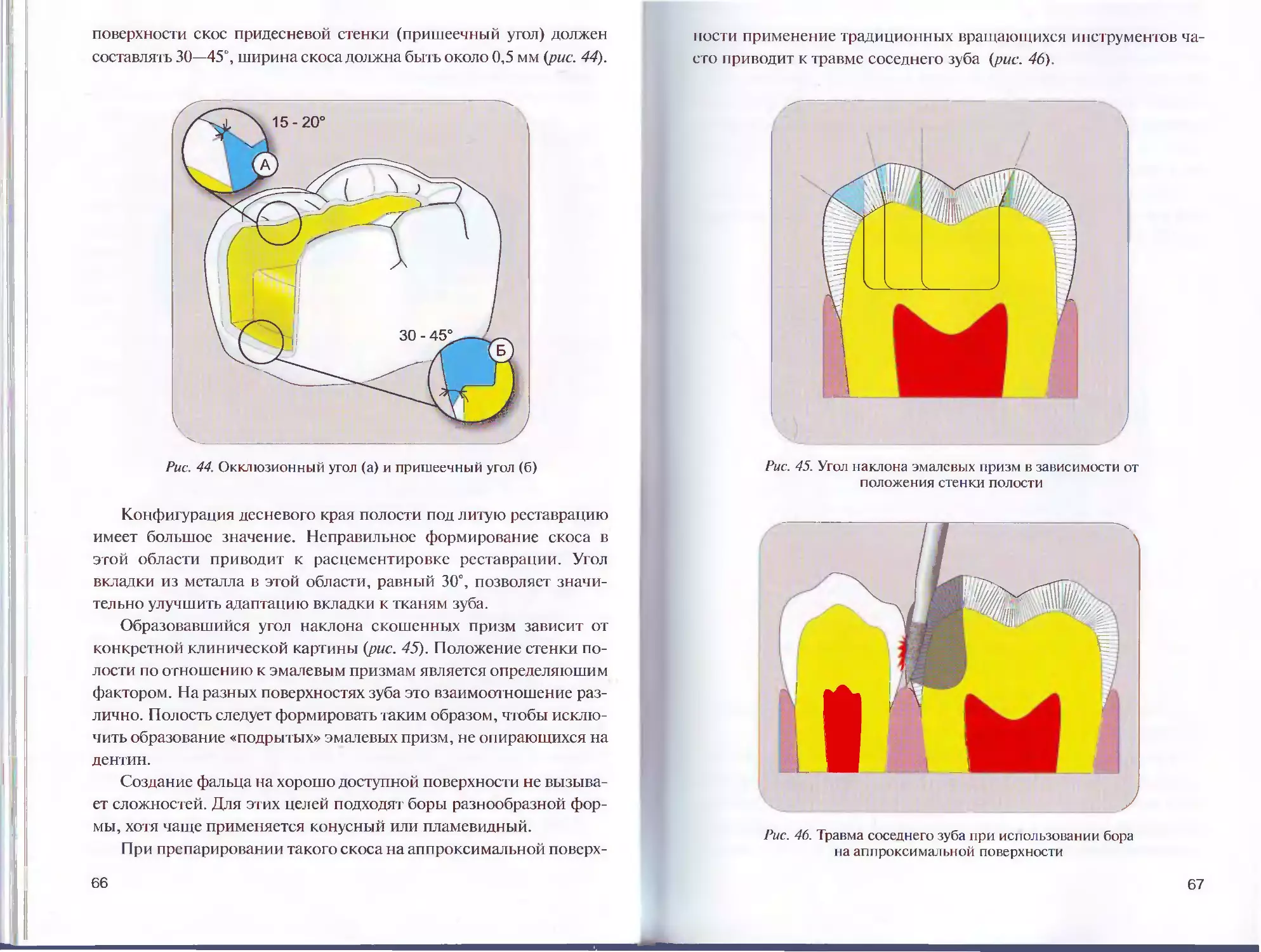

После создания скоса в пришеечной области образуются при-

шеечные углы (ПУ) между скошенной придесневой стенкой и на-

ружной поверхностью вкладки. Для металлической вкладки этот

Рис. 42. Неукрепленные эмалевые призмы (а), скос эмали 15—20°

по отношению к горизонтальной плоскости (б)

64

угол может быть 30—45°, для безметалловой должен быть как мож-

но ближе к 90°, но не менее 60° (рис. 43), что диктуется хрупкостью

керамического материала.

Рис. 43. Пришеечные углы для металлической вкладки (а),

для безметалловой (б)

5.1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВКЛАДКИ

Вкладки применяют из различных сплавов металлов:

— благородные (на основе золота, платины, палладия, серебра);

— неблагородные (на основе кобальта-хрома, никель-хрома, из

нержавеющей стали). Правила подготовки полости под вкладки

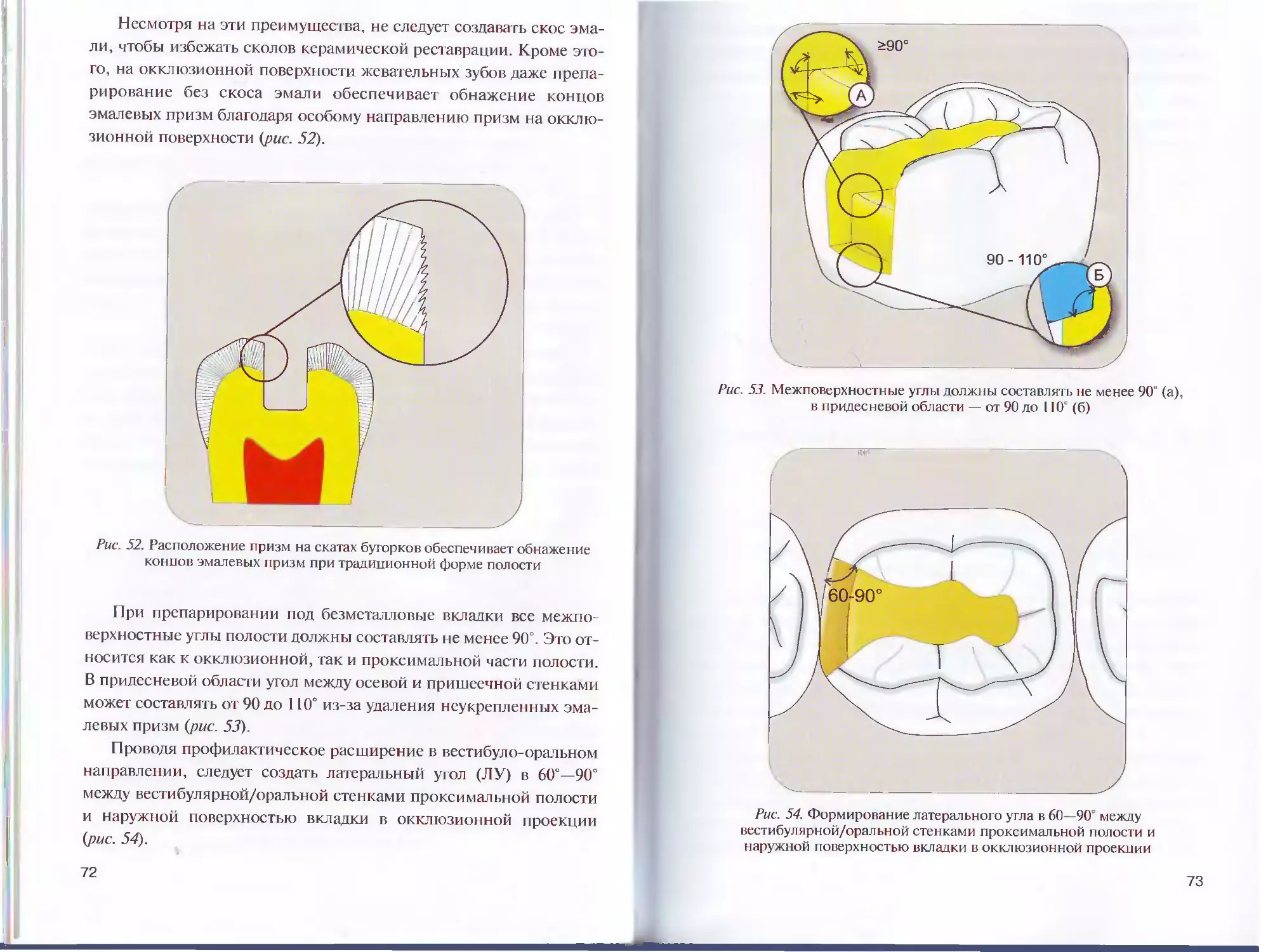

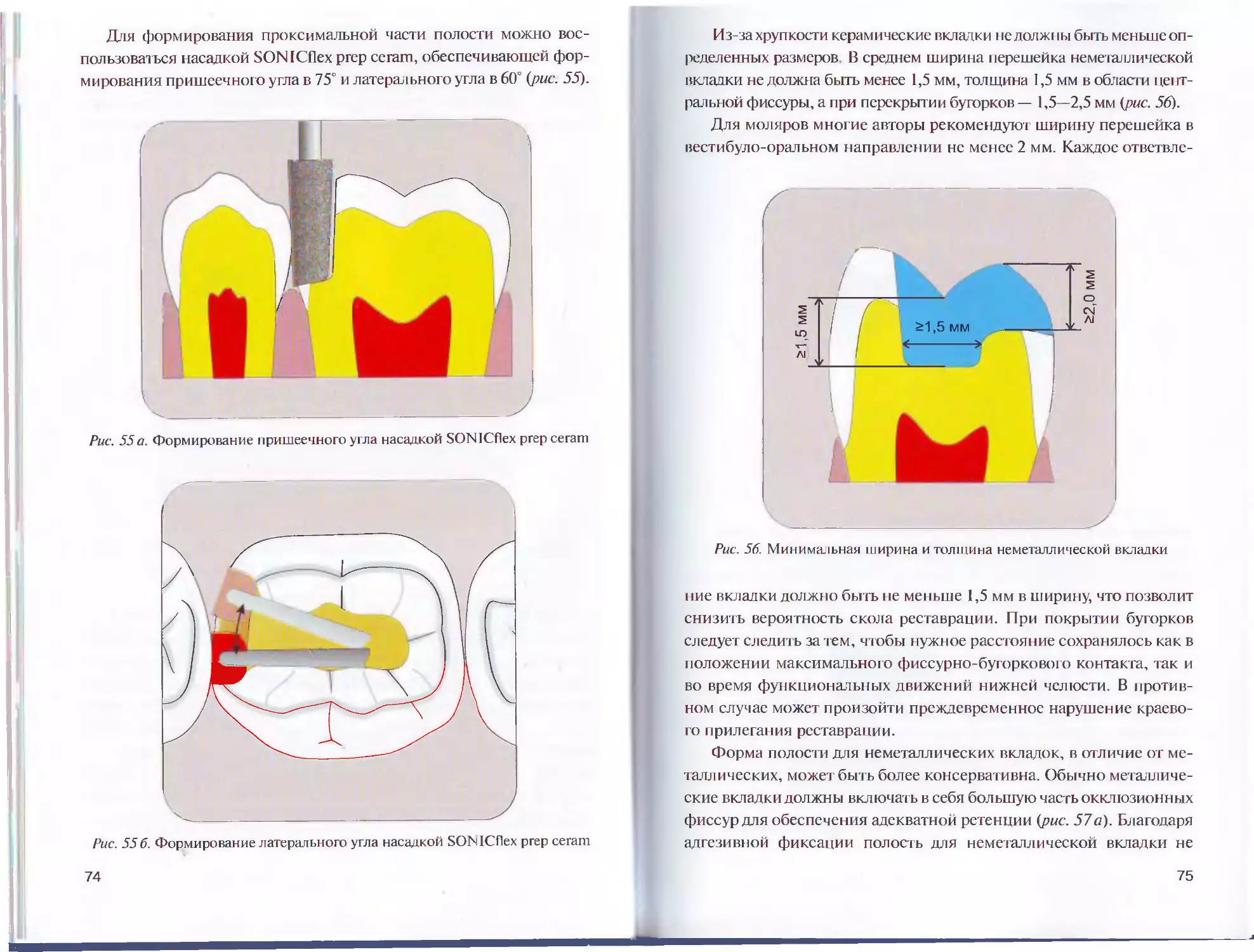

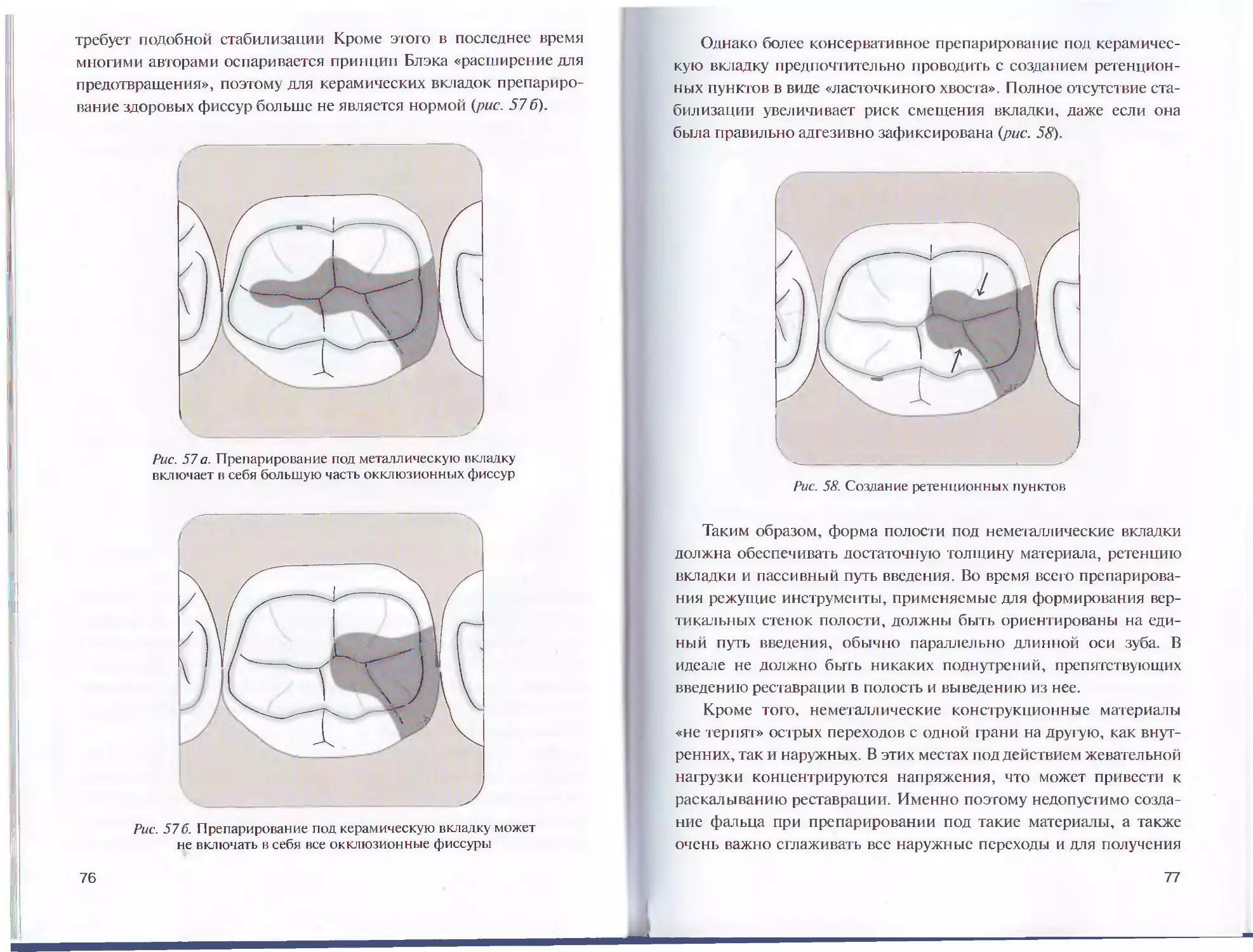

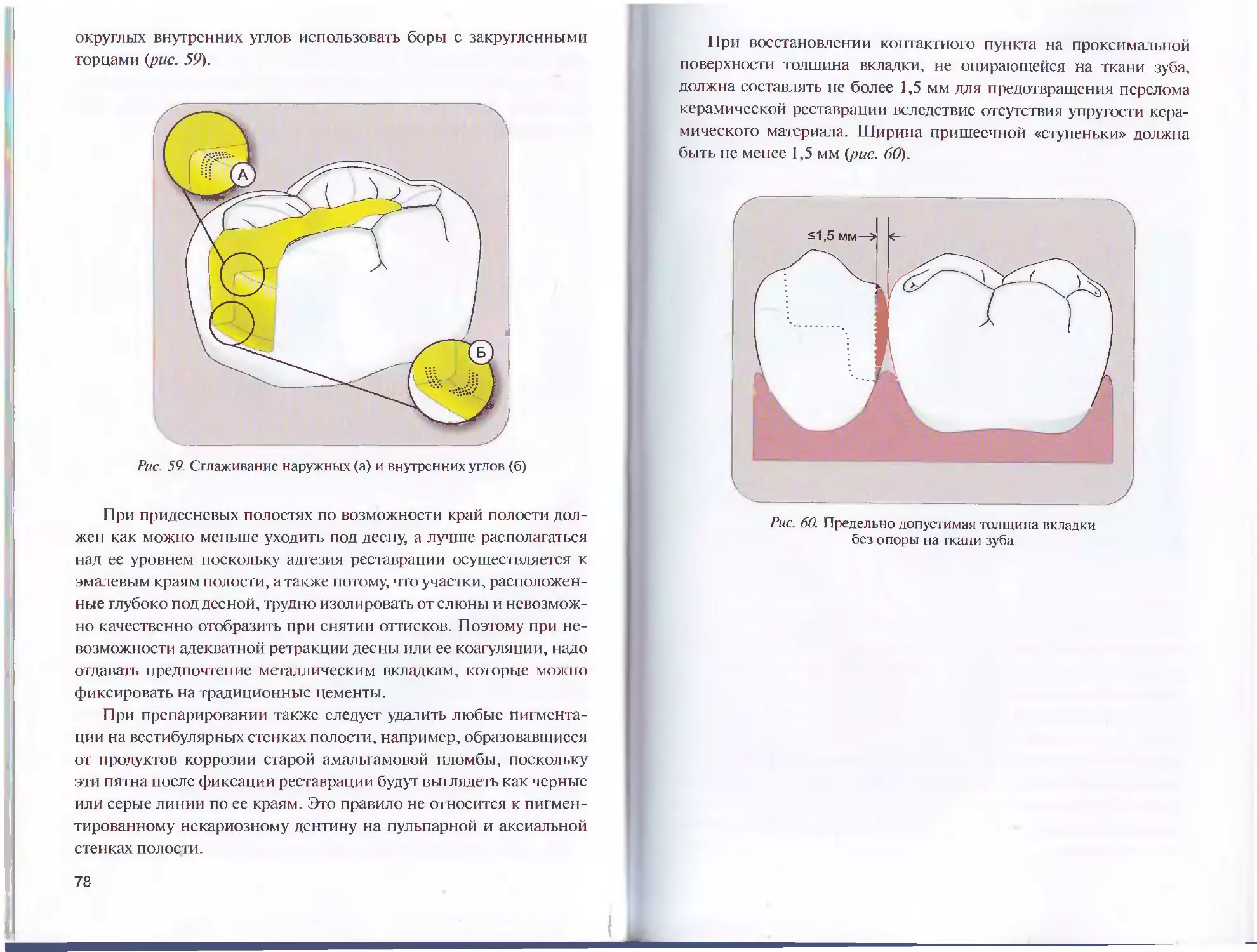

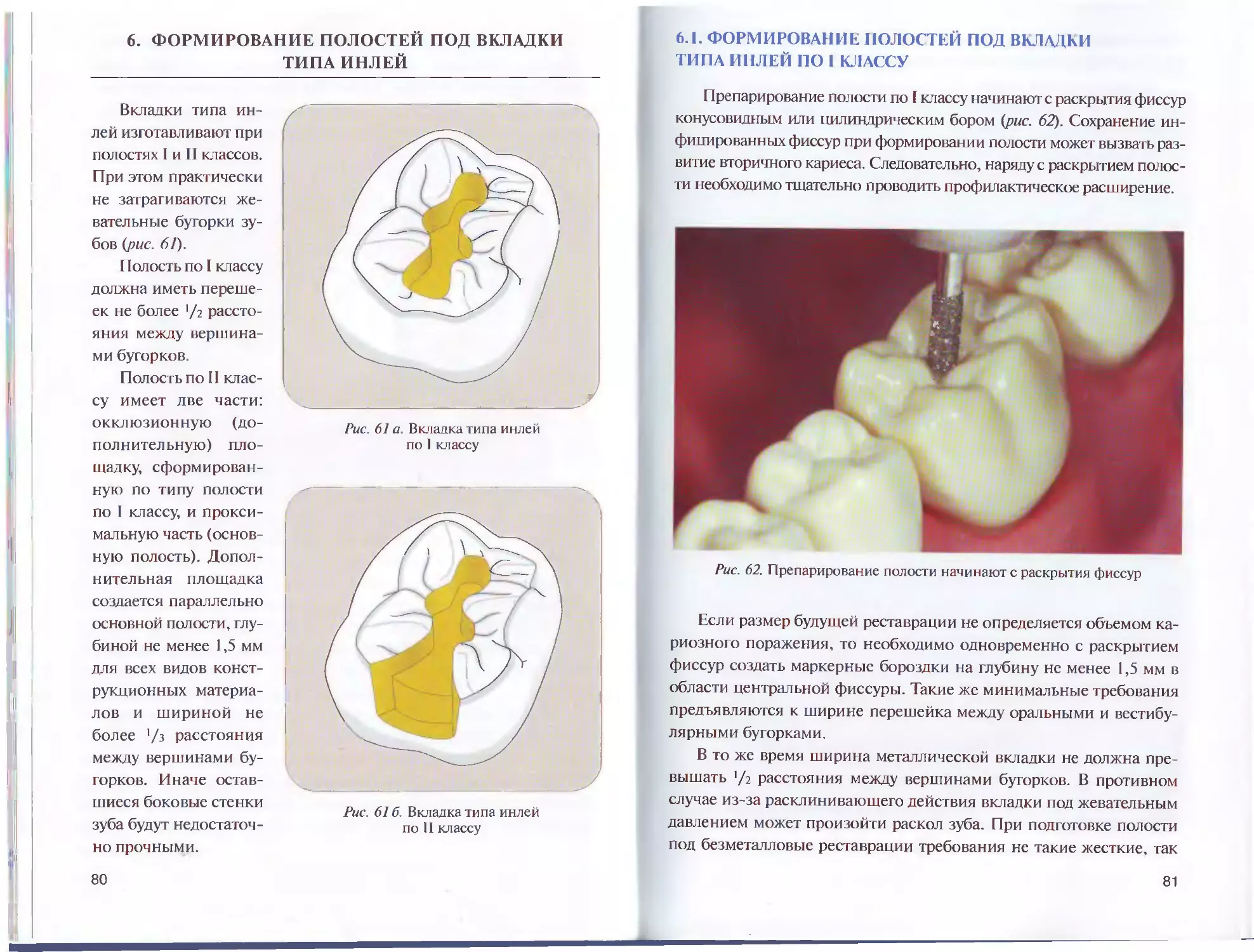

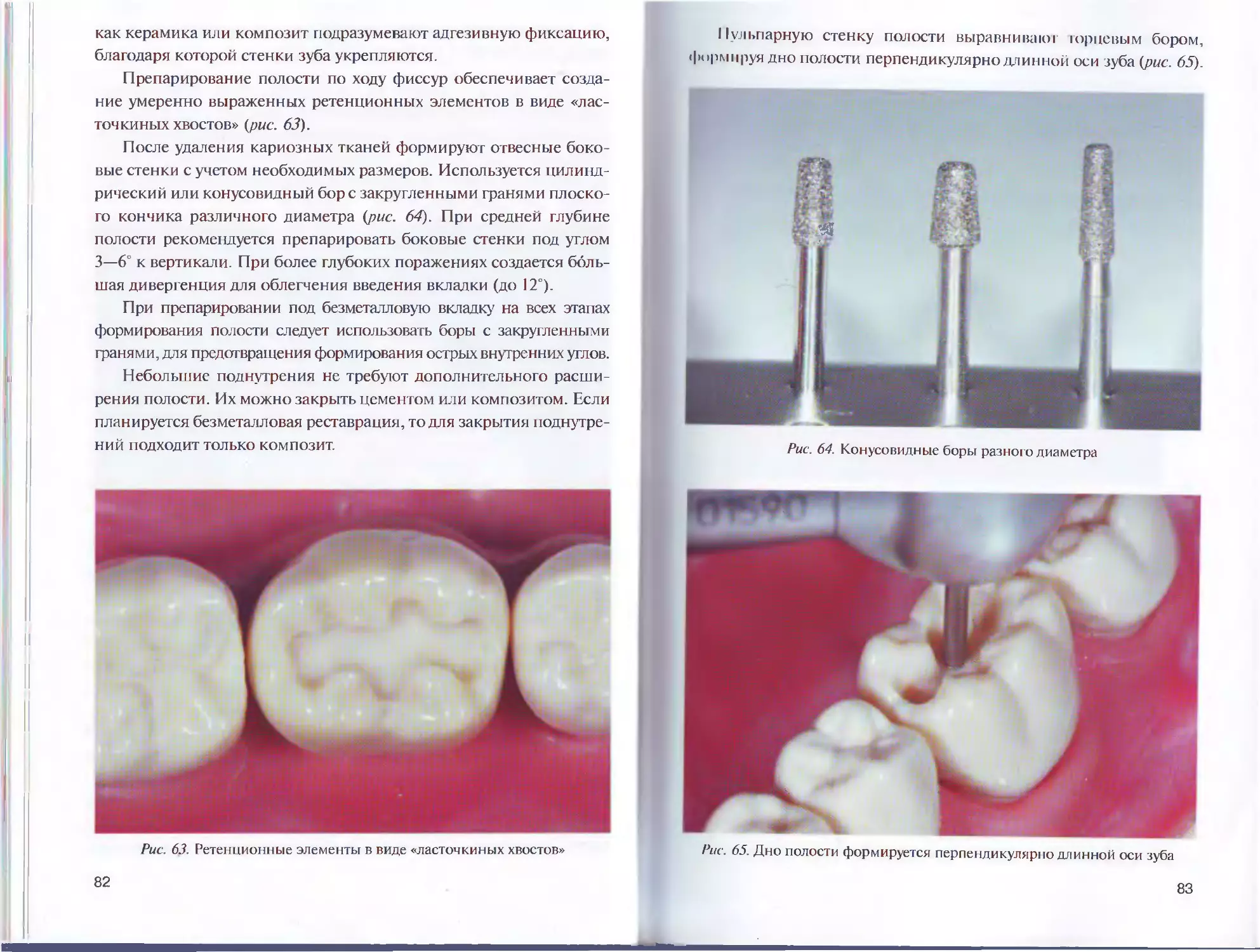

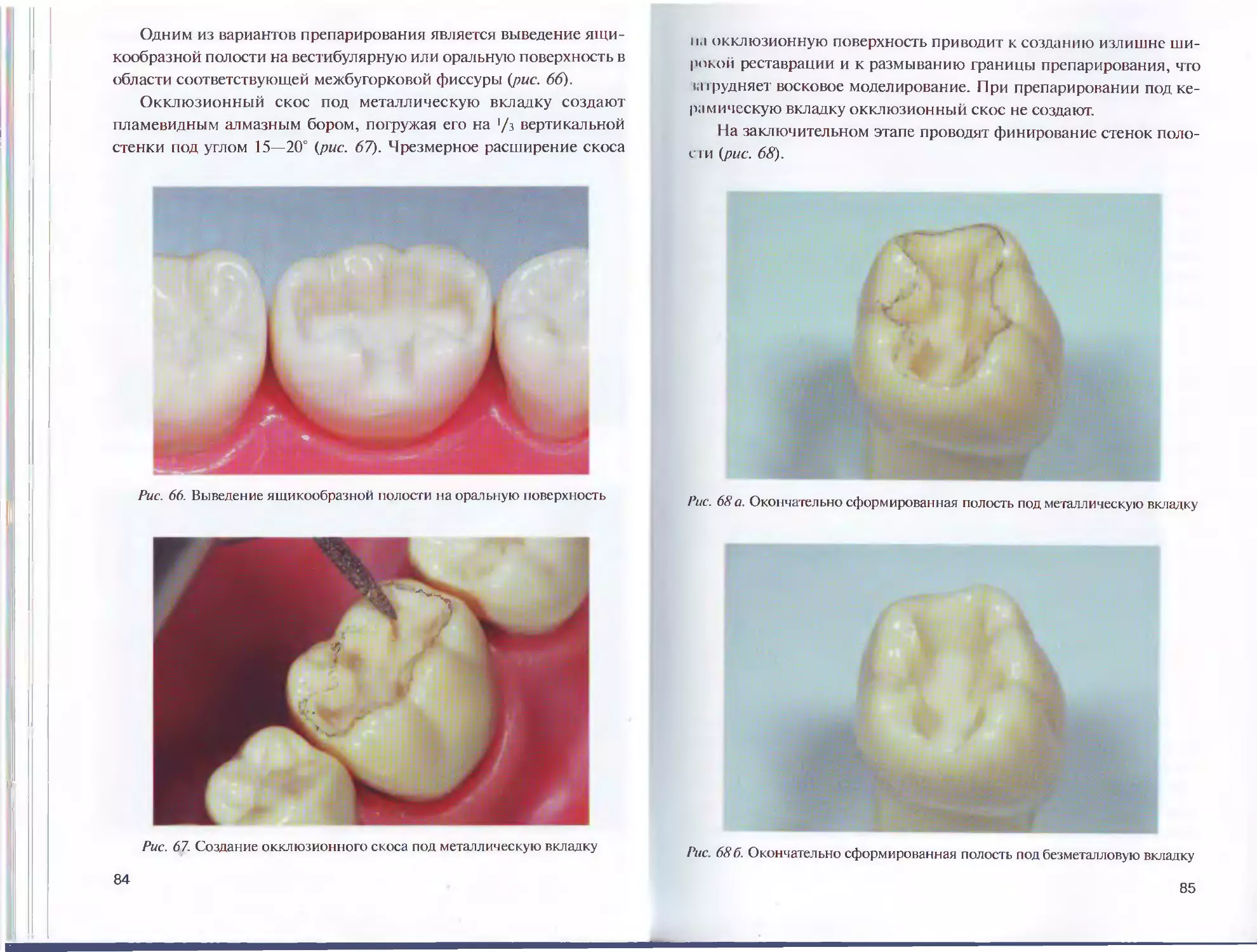

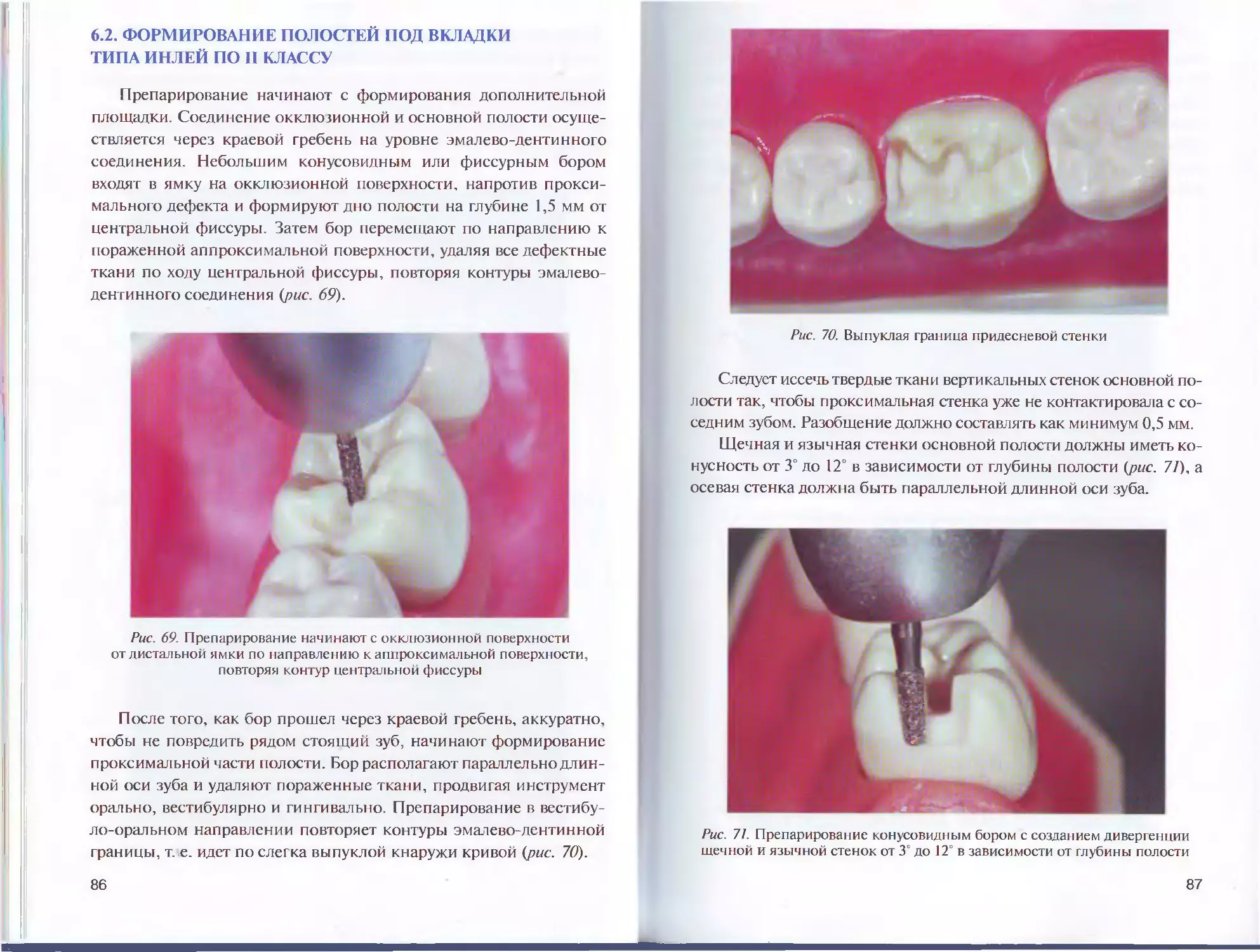

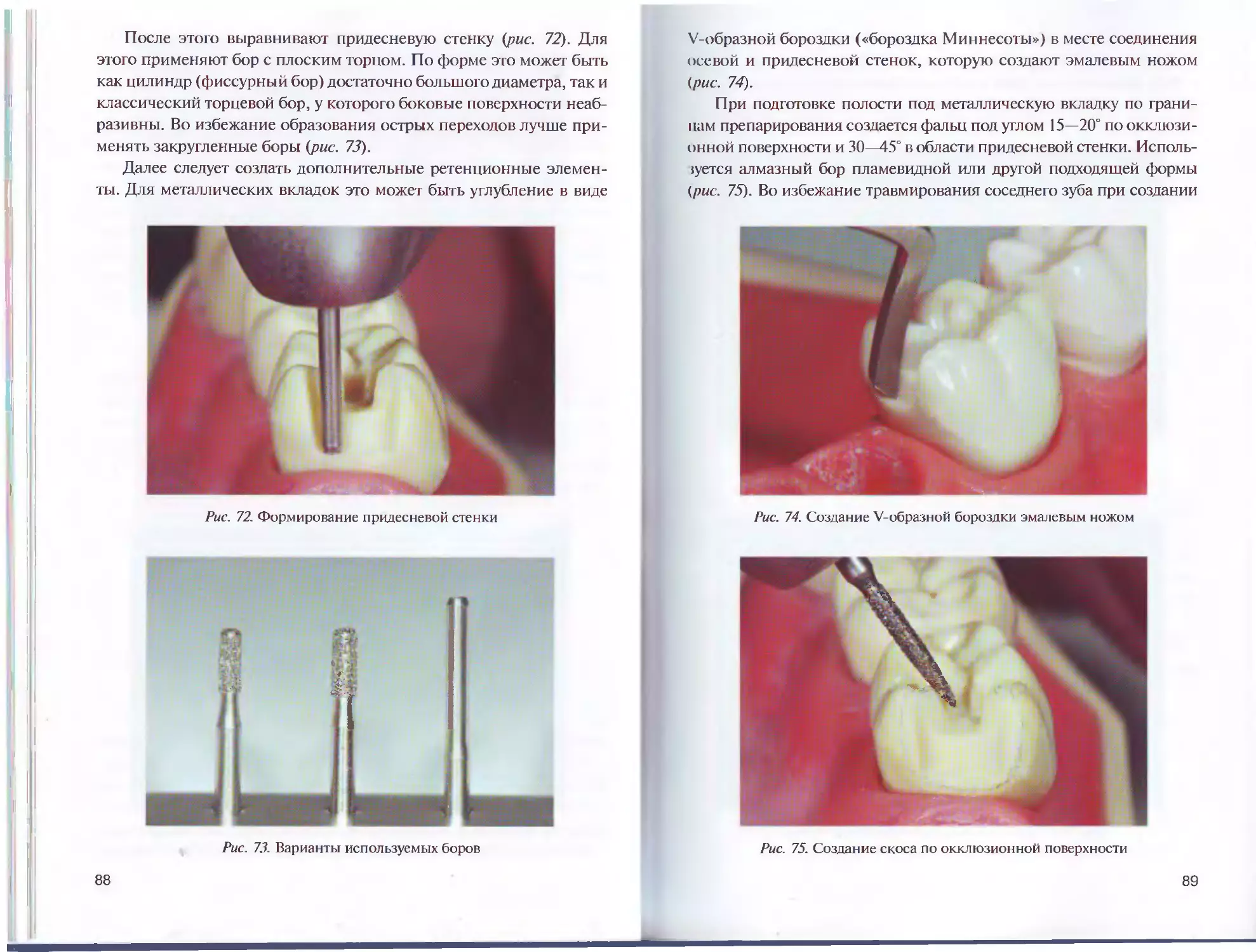

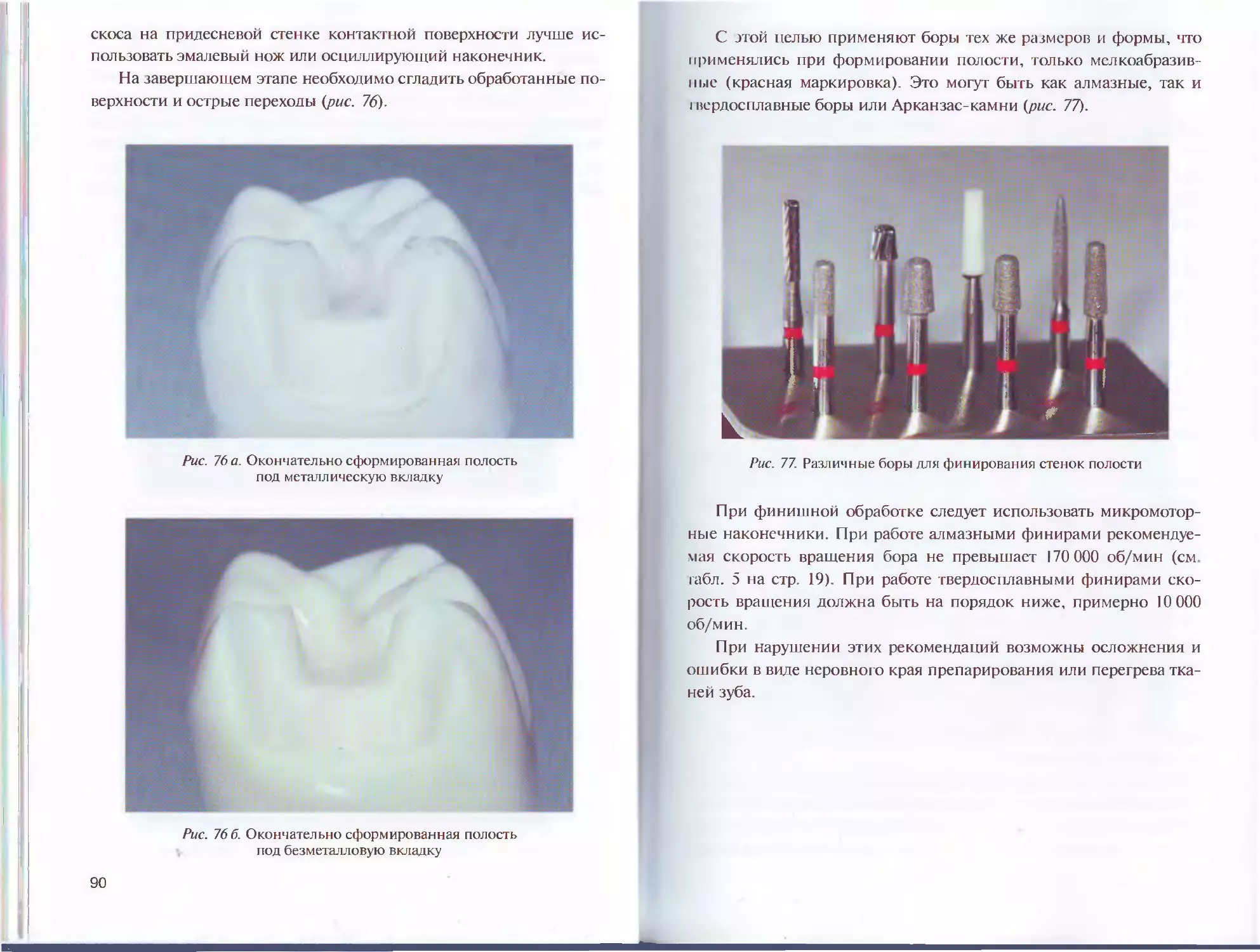

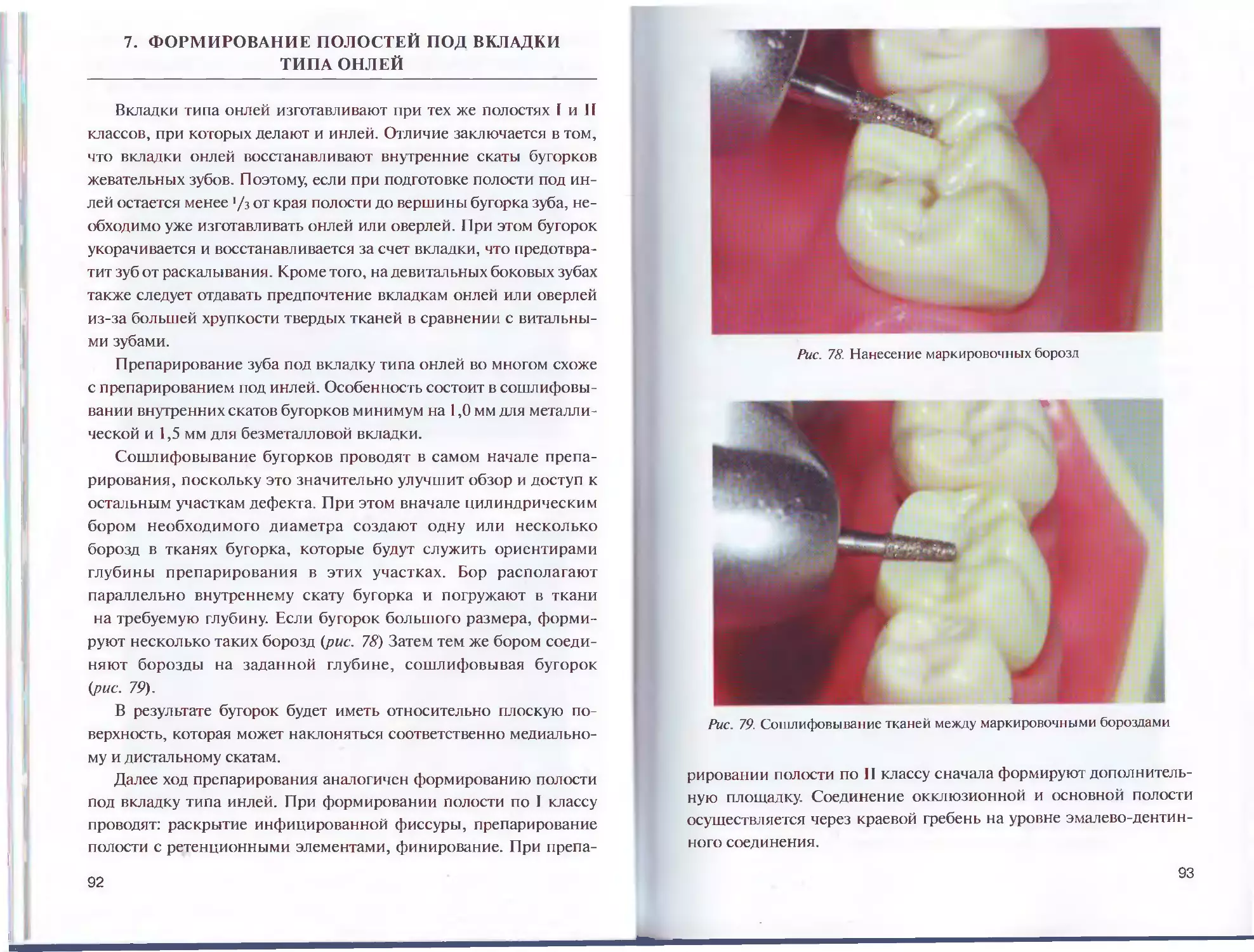

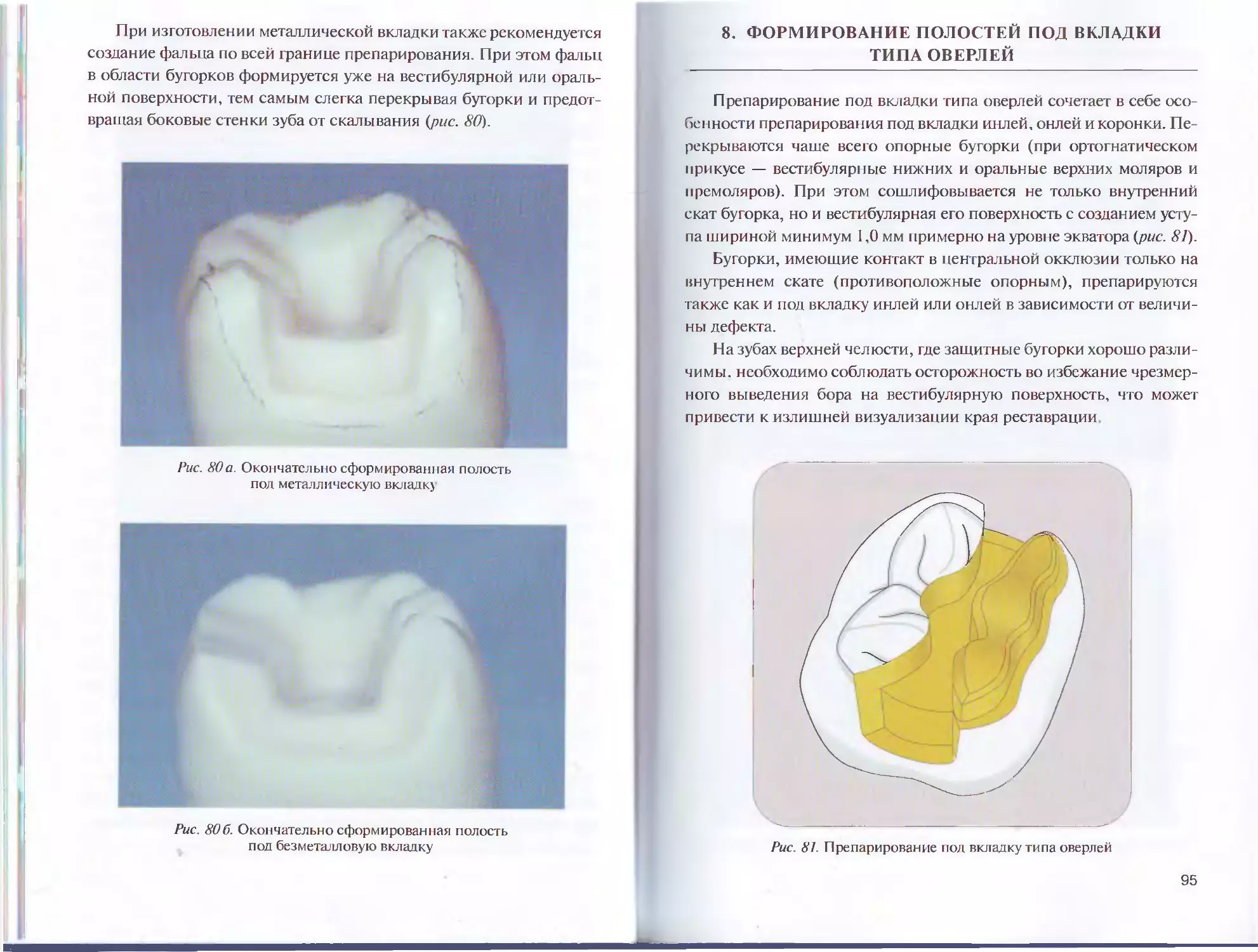

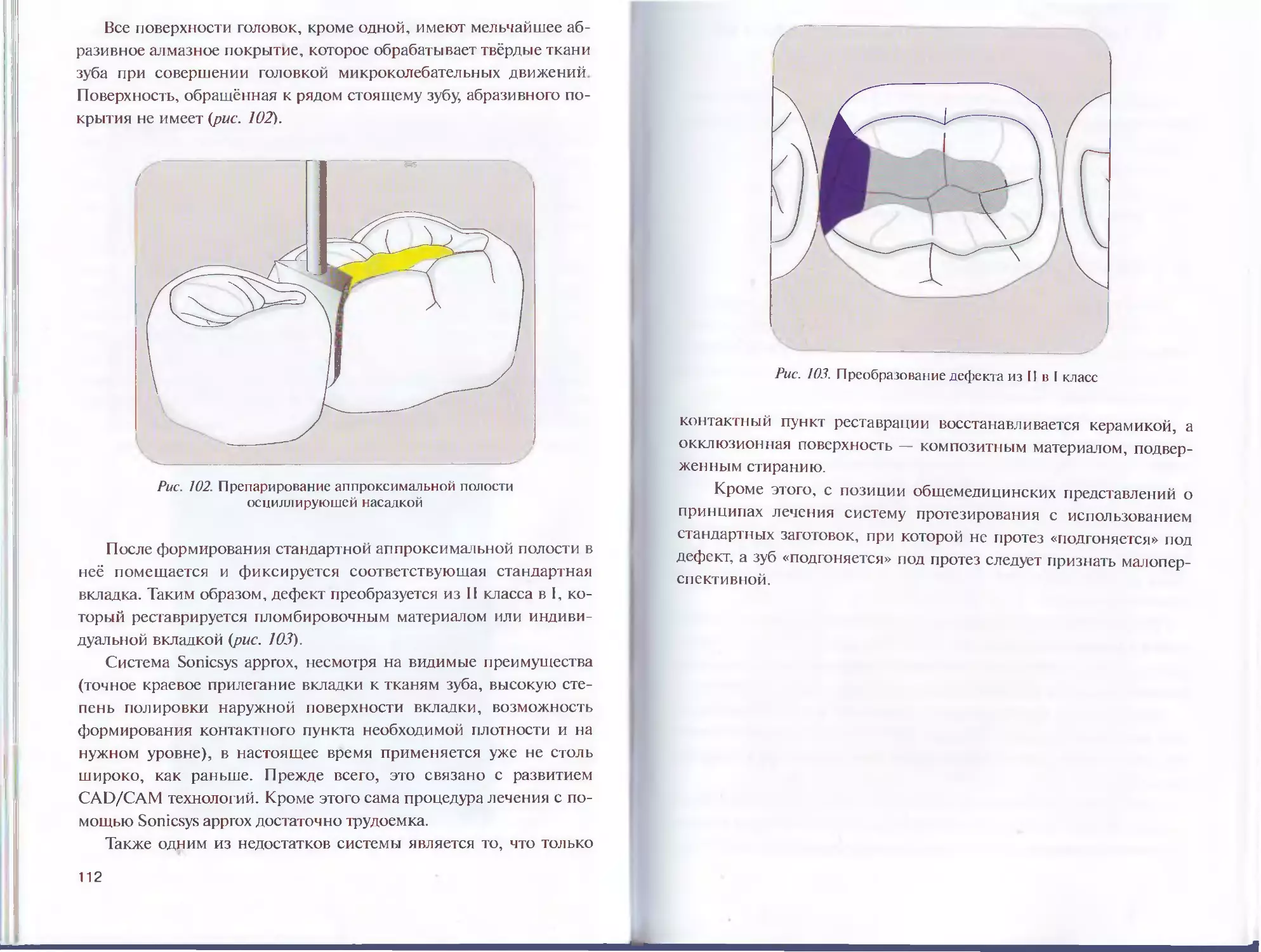

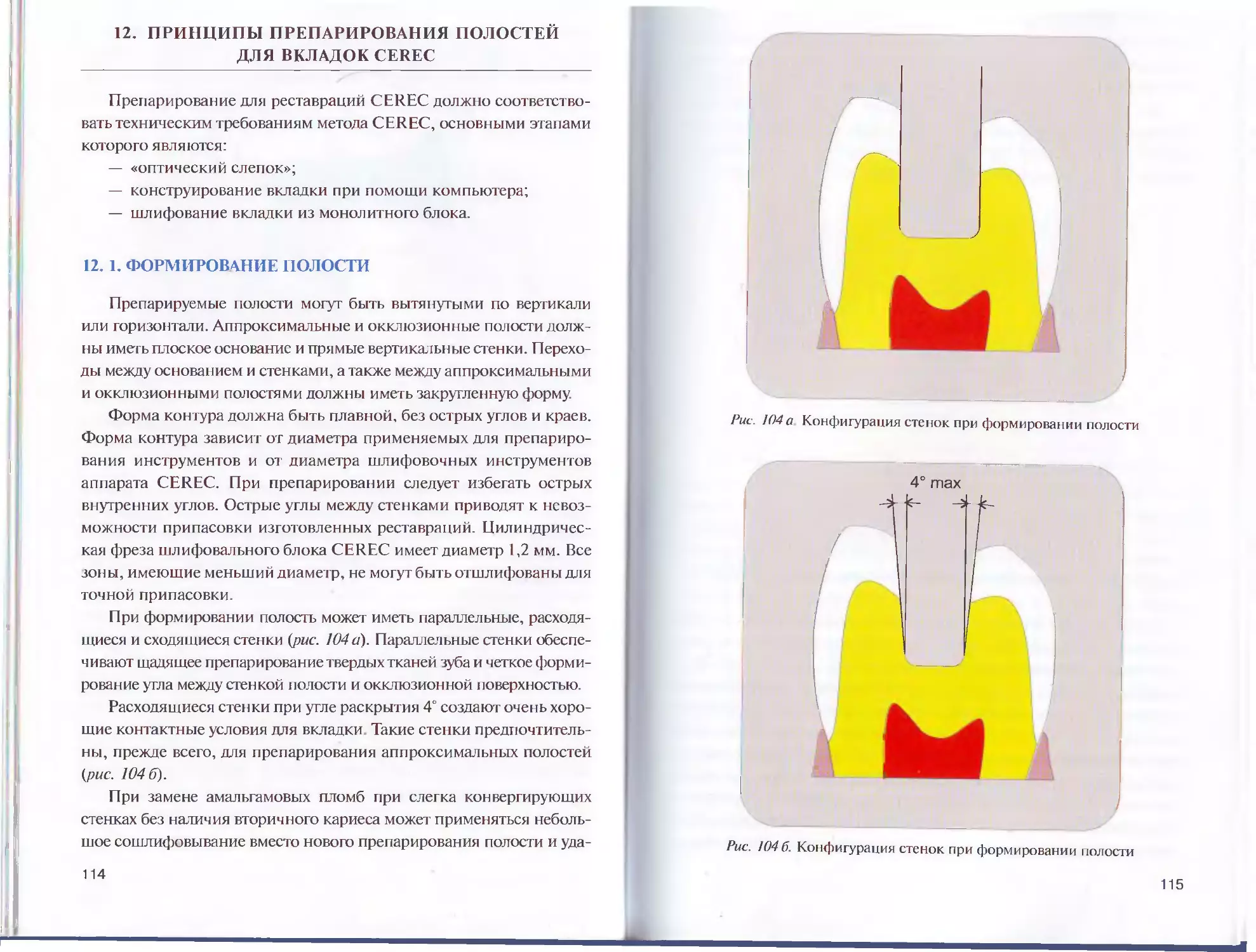

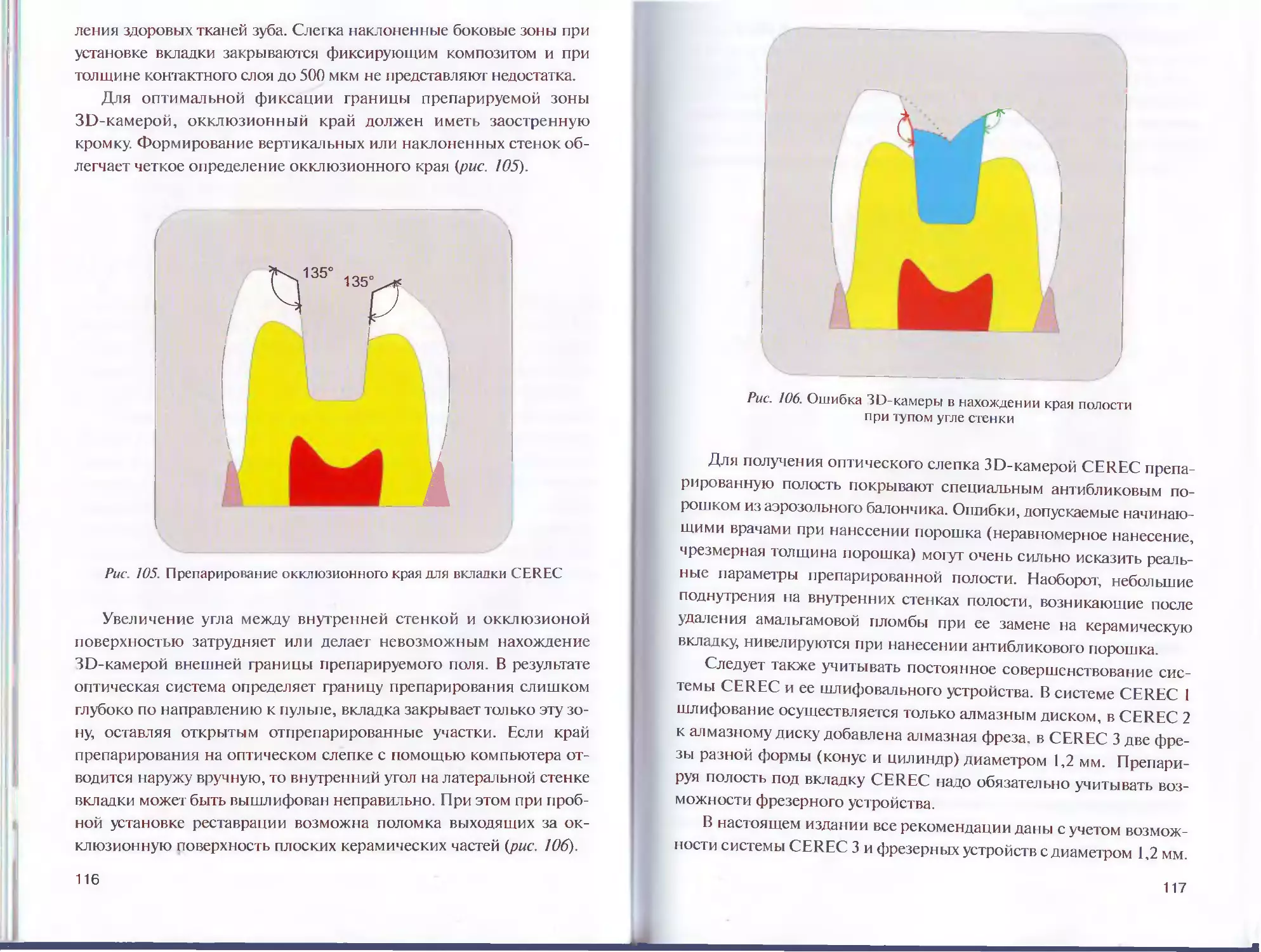

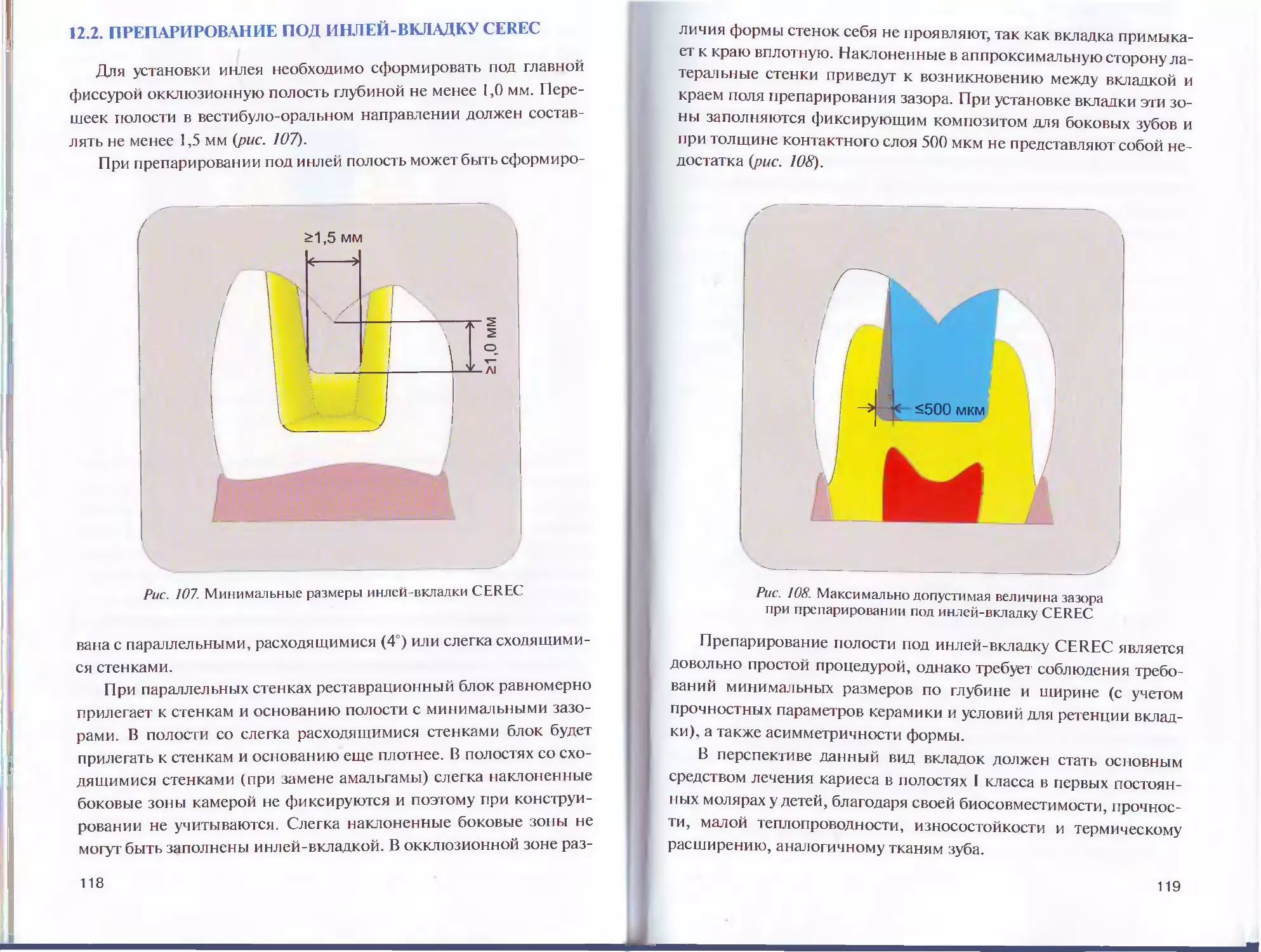

едины для всех металлических сплавов.