Text

ЗЕМНОВОДНЫЕ

БЫВШЕГО СССР

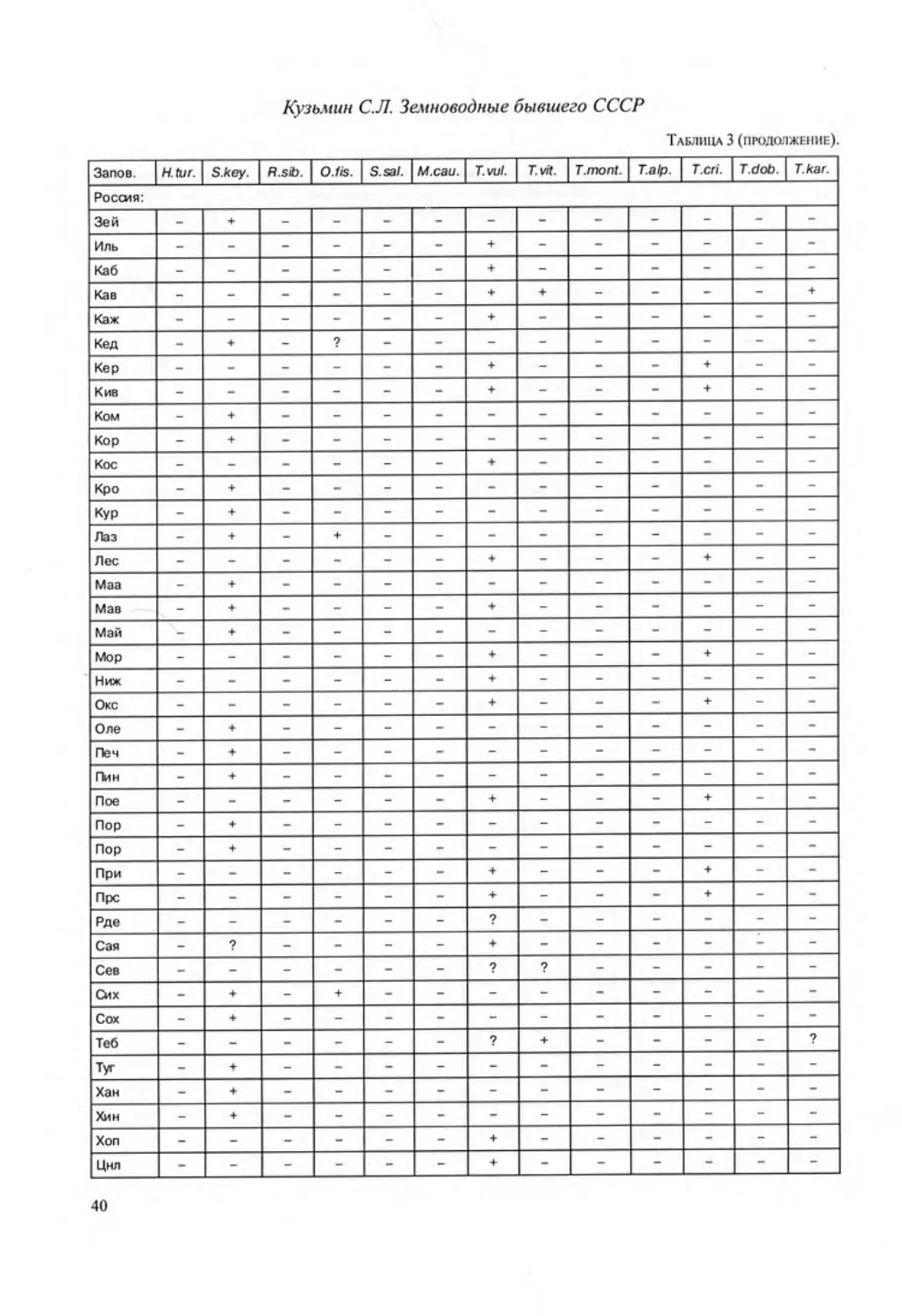

С.Л. Кузьмин

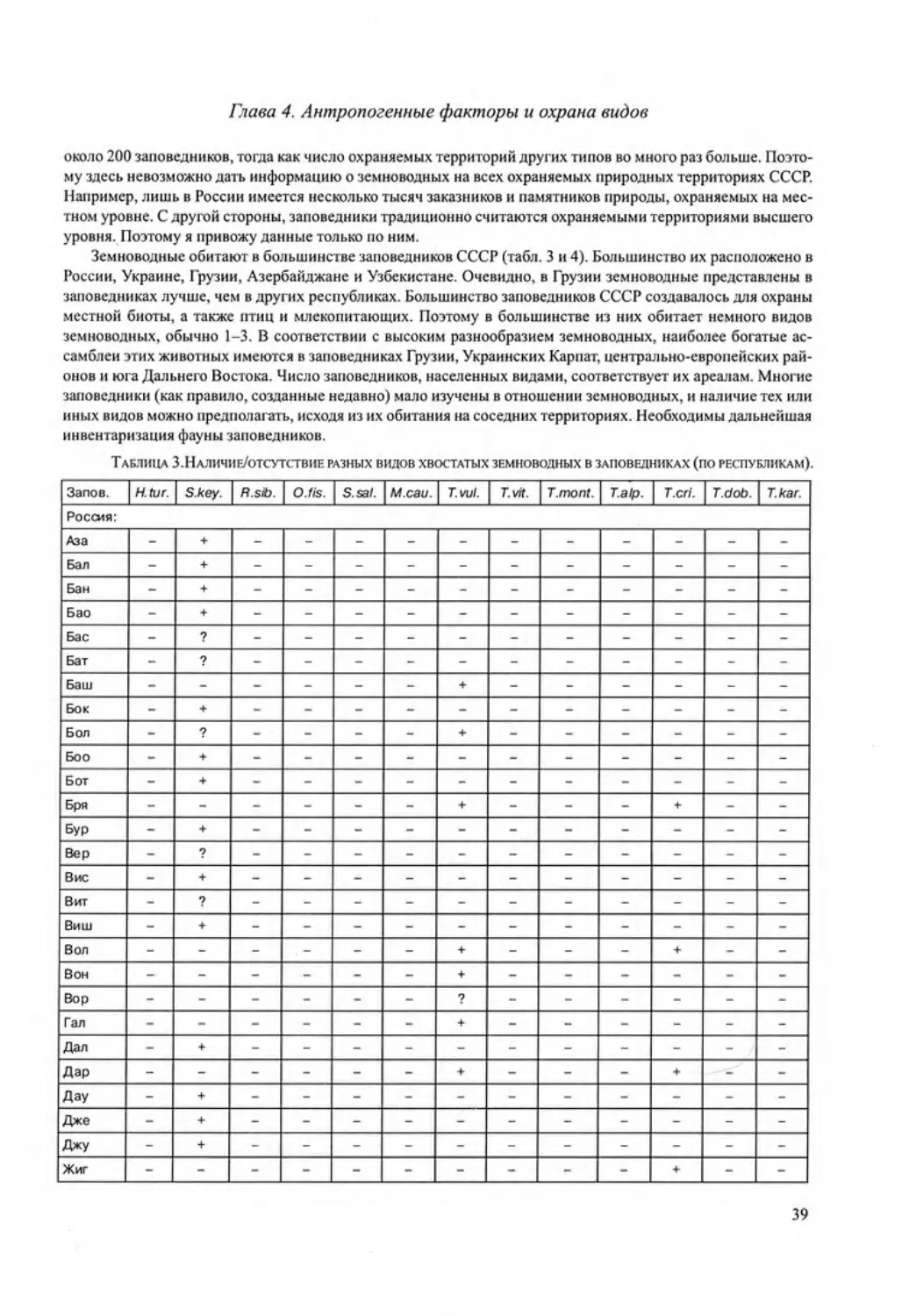

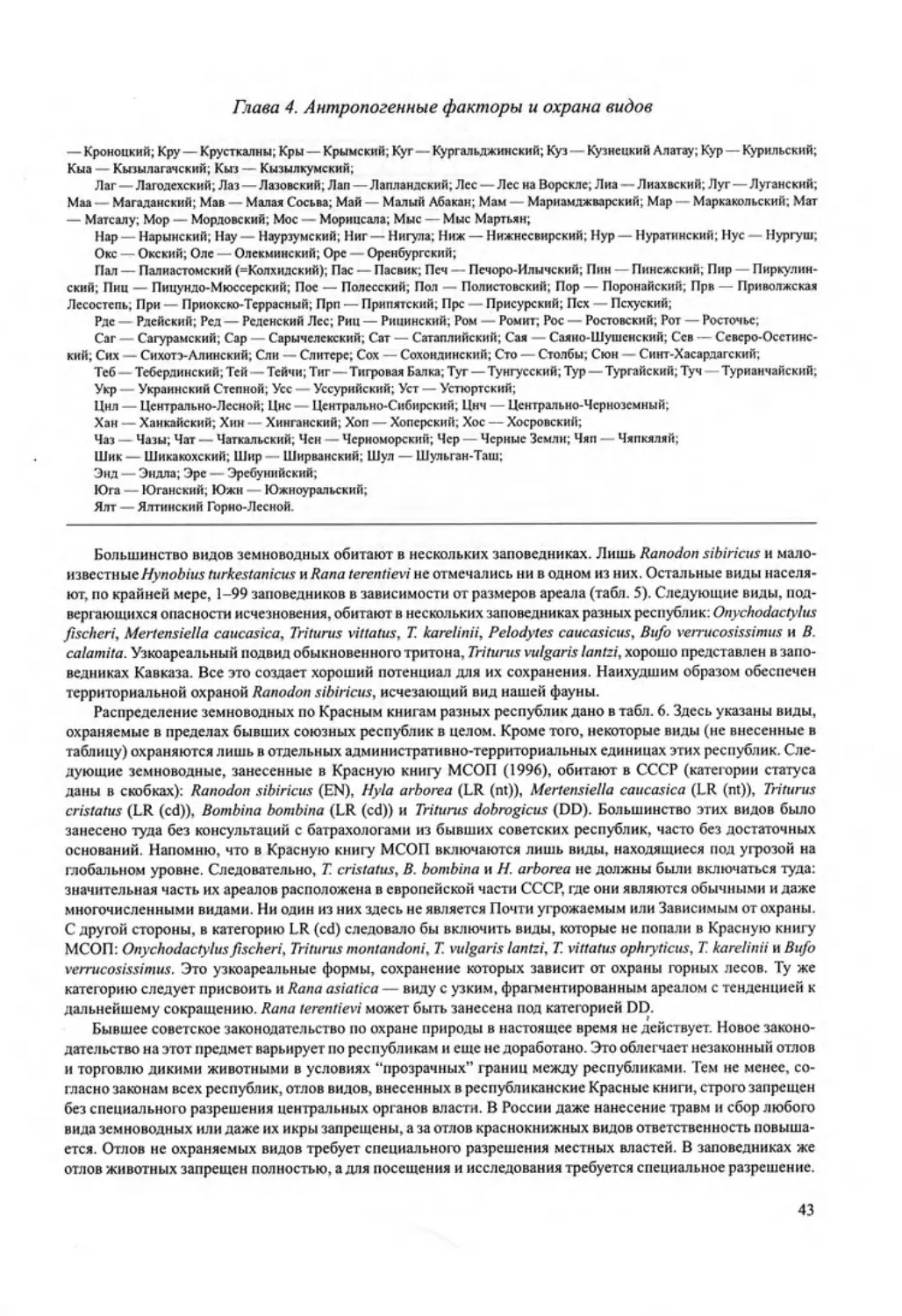

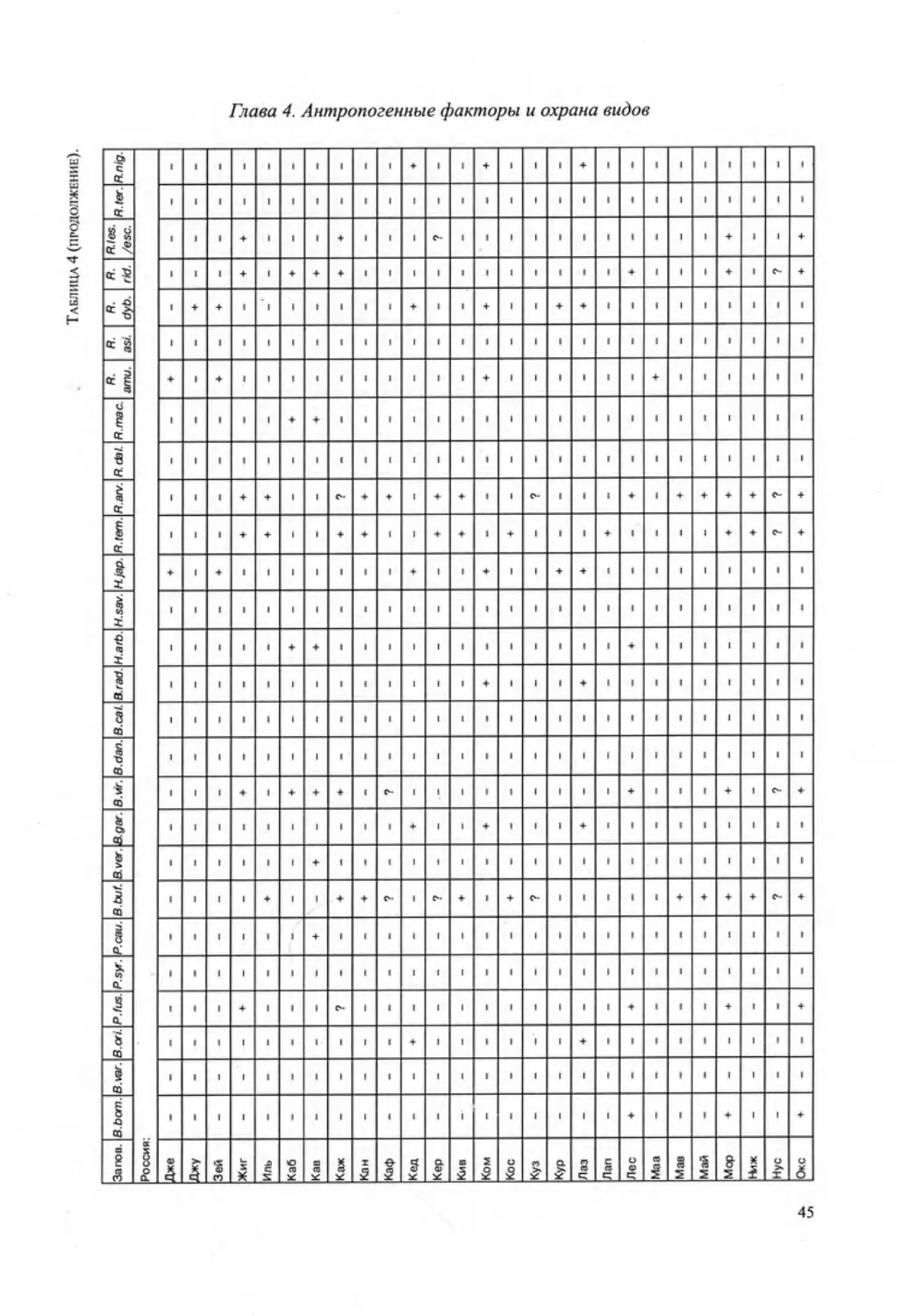

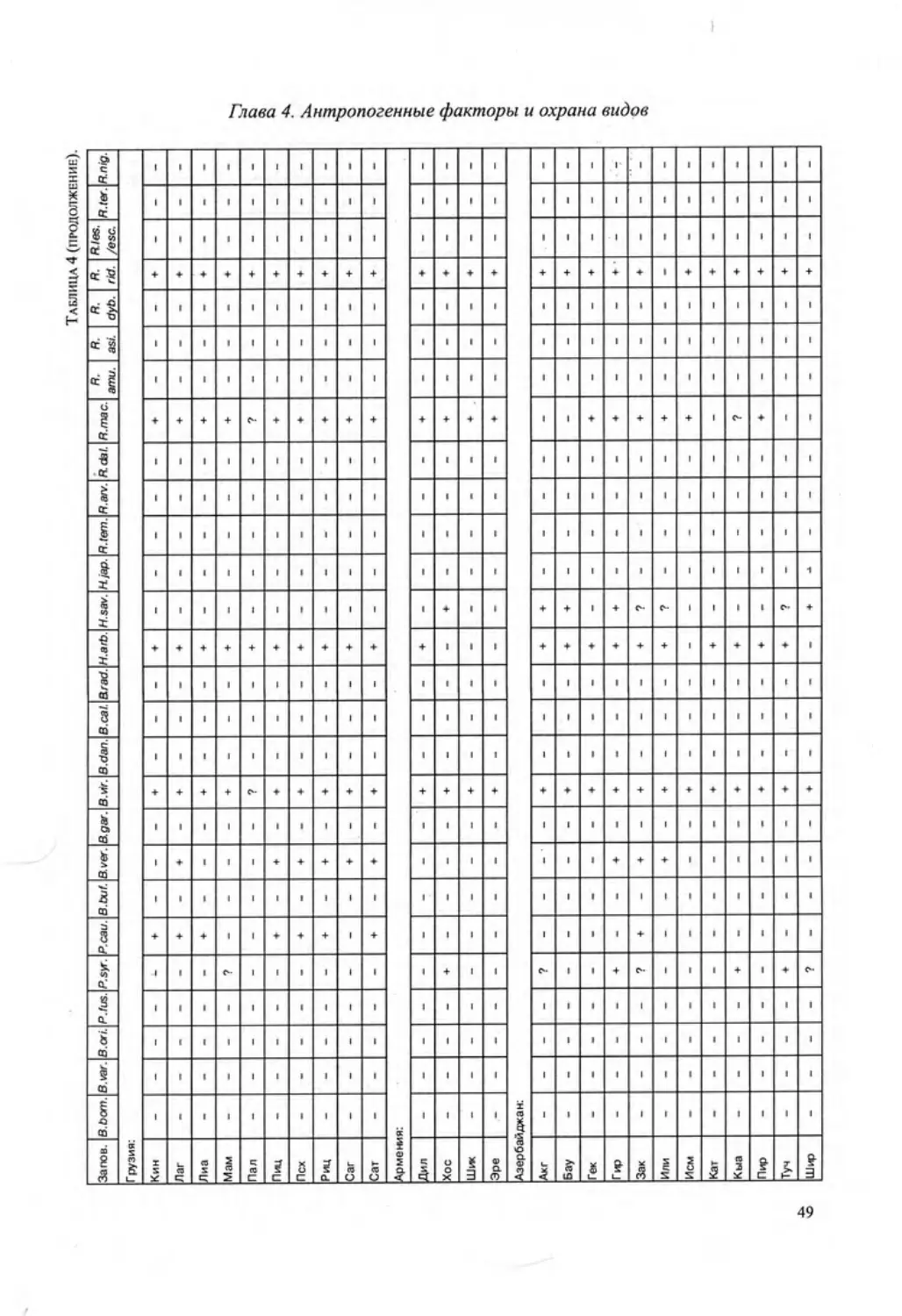

Товарищество научных изданий КМК Москва ❖ 1999

С.Л. Кузьмин. ЗЕМНОВОДНЫЕ БЫВШЕГО СССР. Москва: Товарищество научных издании КМК. 1999. 298 стр., 49 табл., 119 рис., 44 карты, 126 ив. фото.

Книга представляет собой сводку данных о современных земноводных, обитающих на территории СССР. Общие разделы посвящены истории изучения обитающих на ней земноводных, основным особенностям их экологии и распространения, фаунистическому составу, проблемам сокращения численности популяций, антропогенным воздействиям и охране. Даются ключи для определения видов по икре, личинкам и взрослым особям. В видовых очерках приводятся сведения по таксономии (включая синонимику), внешней морфологии взрослых особей, личинок и икры, кариологии, распространении, подвидовой дифференциации и изменчивости, экологии (пространственноераспределение и численность, териобиология и циклы активности, размножение, развитие, питание, враги, паразиты и болезни), влиянии антропогенных факторов и охране каждого из 13 видов хвостатых земноводных и 28 видов бесхвостых земноводных. Приводятся карты ареалов, фотографии взрослых особей всех видов (кроме туркестанского углозуба) и подвидов, мест обитания, а также рисунки икры и личинок. Для большинства подвидов даны цветные фотографии с учетом изменчивости. Список литературы составляет свыше 900 названий.

Книга будет полезна для зоологов, экологов, биогеографов, специалистов в области охраны природы, студентов биологических специальностей вузов, а также для всех, кто интересуется природой нашей страны.

Все права на издание и переиздание настоящей книги на русском языке принадлежат Товариществу научных изданий КМК.

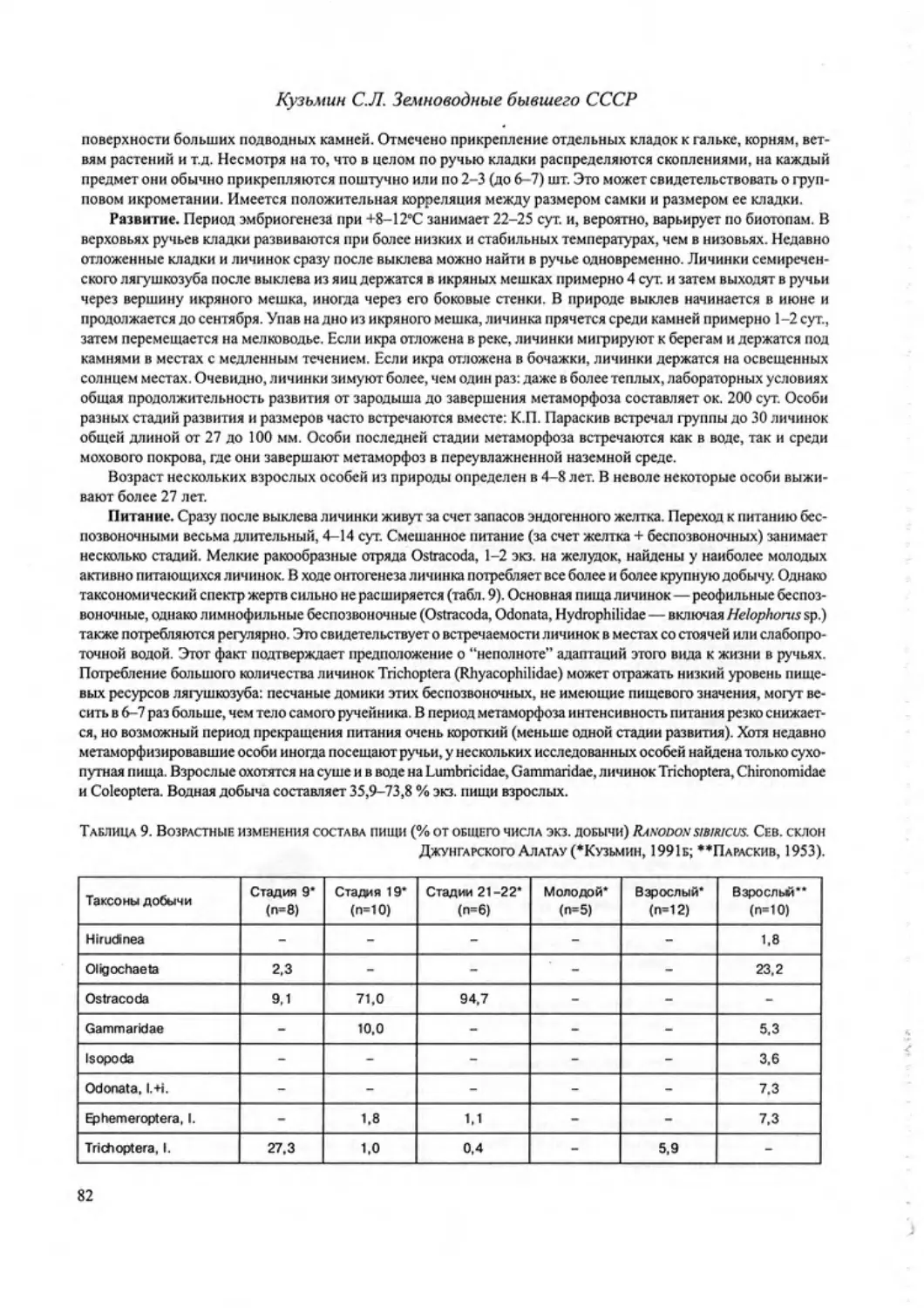

ЛР № 070831 от 14.04.98

Подписано в печать 17.05.99 Формат 60x84’/в Печать офсетная

Бумага офс. № 1 Печ. л. 35,75+1,5 п. л. вкл. Тираж 1000 экз. Зак. 1643 Товарищество научных изданий КМК

Отпечатано с готовых диапозитивов в Производственно-издательском комбинате ВИНИТИ, 140010, г. Люберцы, Московской обл., Октябрьский пр-т, 403. Тел. 554-21-86

© С.Л. Кузьмин, текст, таблицы, рисунки, цветные фотографии.

ISBN 5-87317-070-3 © Товарищество научных издании КМК, верстка, издание на русском языке.

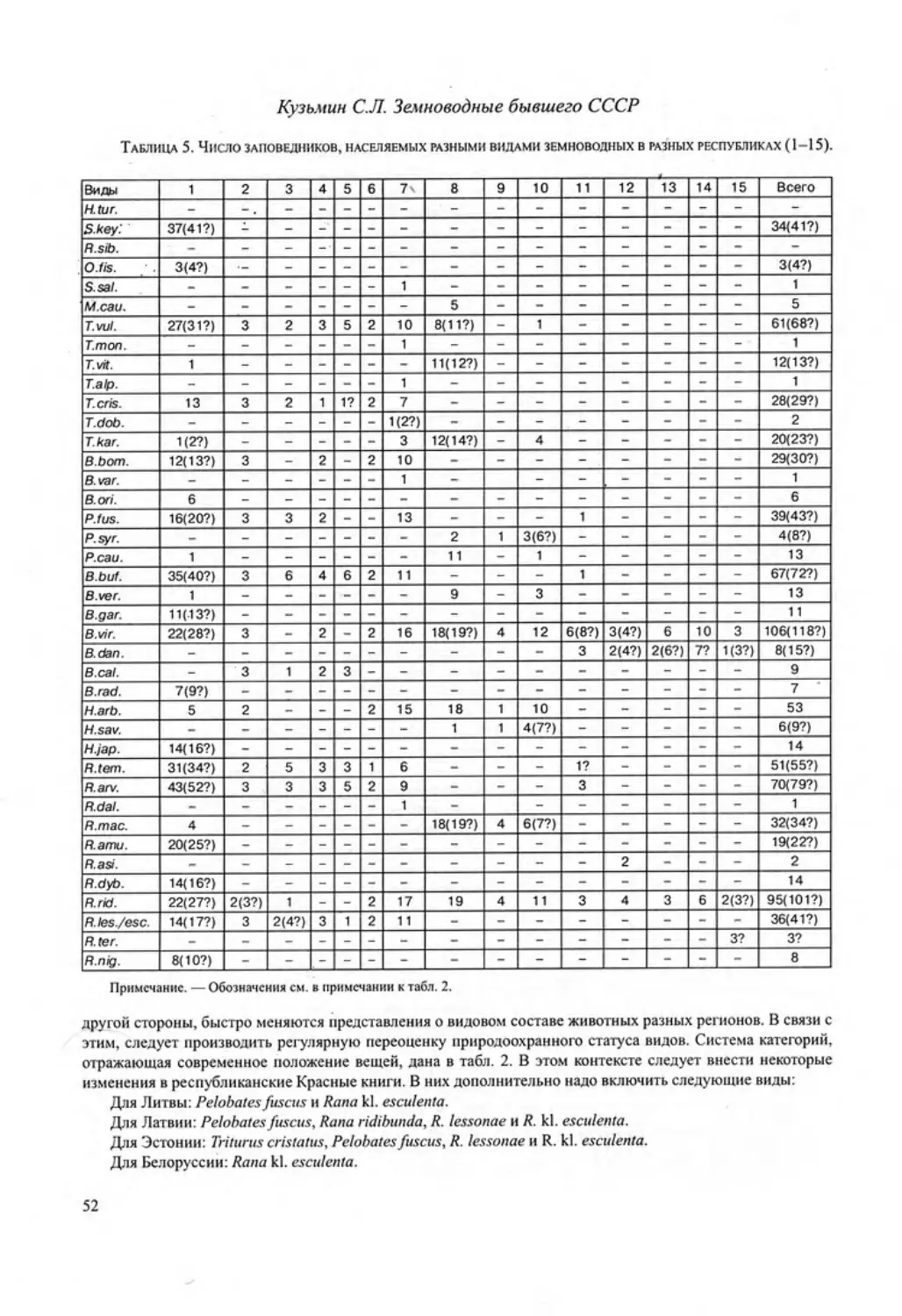

Оглавление

Предисловие.................................................................................5

Глава 1. История изучения......................................................................9

Глава 2. Фаунистика и география...............................................................15

2.1. Краткий очерк физической географии....................................................15

2.2. Таксономический состав и видовое богатство............................................15

2.3. Распространение по географическим зонам и районирование...............................16

2.4. Вертикальное распространение..........................................................18

2.5. Динамика географического распространения..............................................19

Источники информации.......................................................................21

Глава 3. Экология.............................................................................22

3.1. Биотопы и обилие......................................................................22

3.2. Циклы активности......................................................................23

3.3. Размножение...........................................................................24

3.4. Развитие и рост.......................................................................24

3.5. Факторы смертности....................................................................26

3.6. Питание...............................................................................27

3.7. Структура ассамблей и распределение ресурсов..........................................28

Исто чники информации.....................................................................30

Глава 4. Антропогенные факторы и охрана видов.................................................31

4.1. Проблема сокращения популяций.........................................................31

4.2. Природоохранный статус таксонов.......................................................36

4.3. Меры охраны...........................................................................38

4.4. Перспективы на будущее................................................................51

Источники информации.......................................................................54

Глава 5. Определитель видов...................................................................55

5.1. Икра .................................................................................55

5.1.1. Хвостатые земноводные...........................................................56

5.1.2. Бесхвостые земноводные..........................................................57

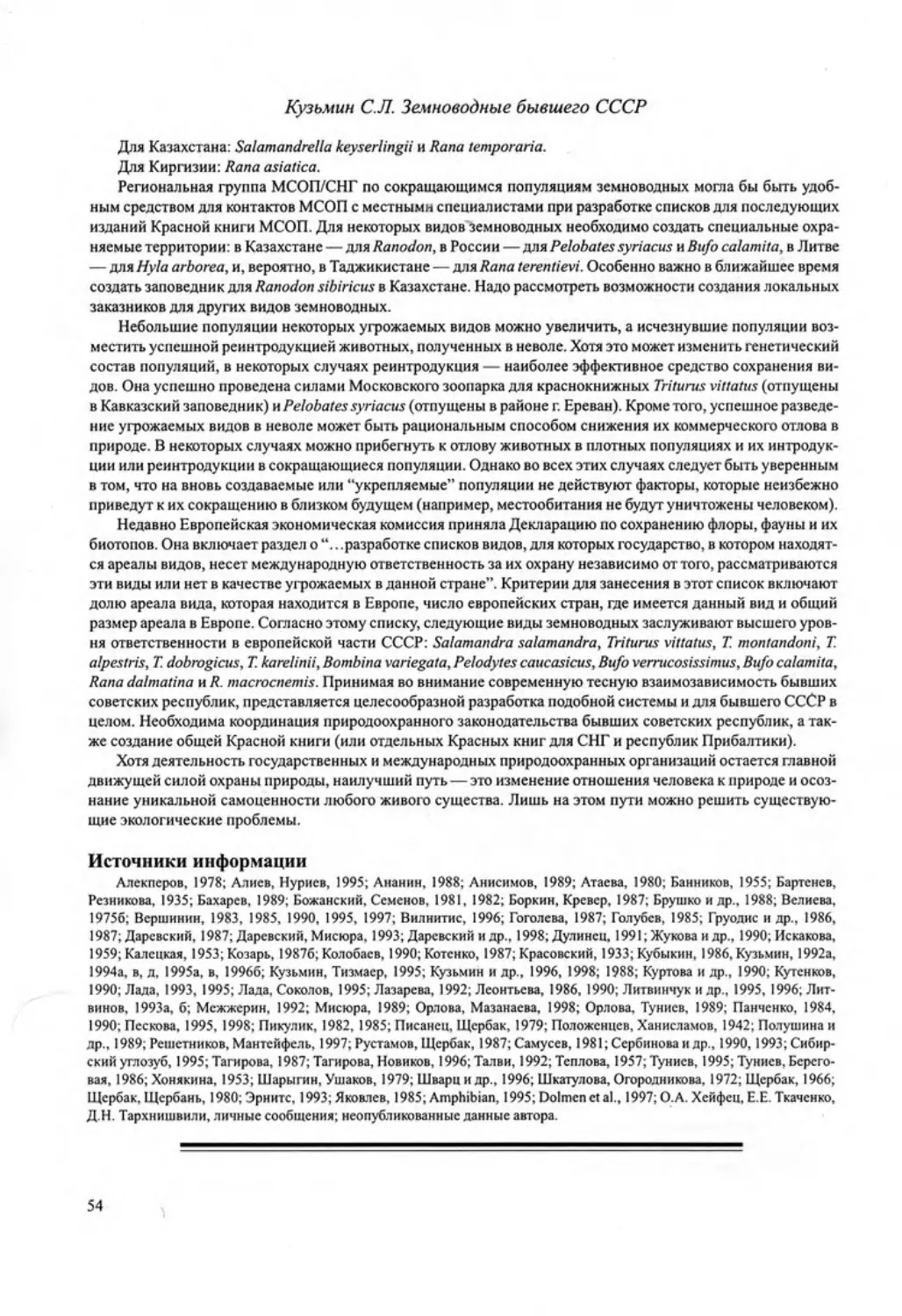

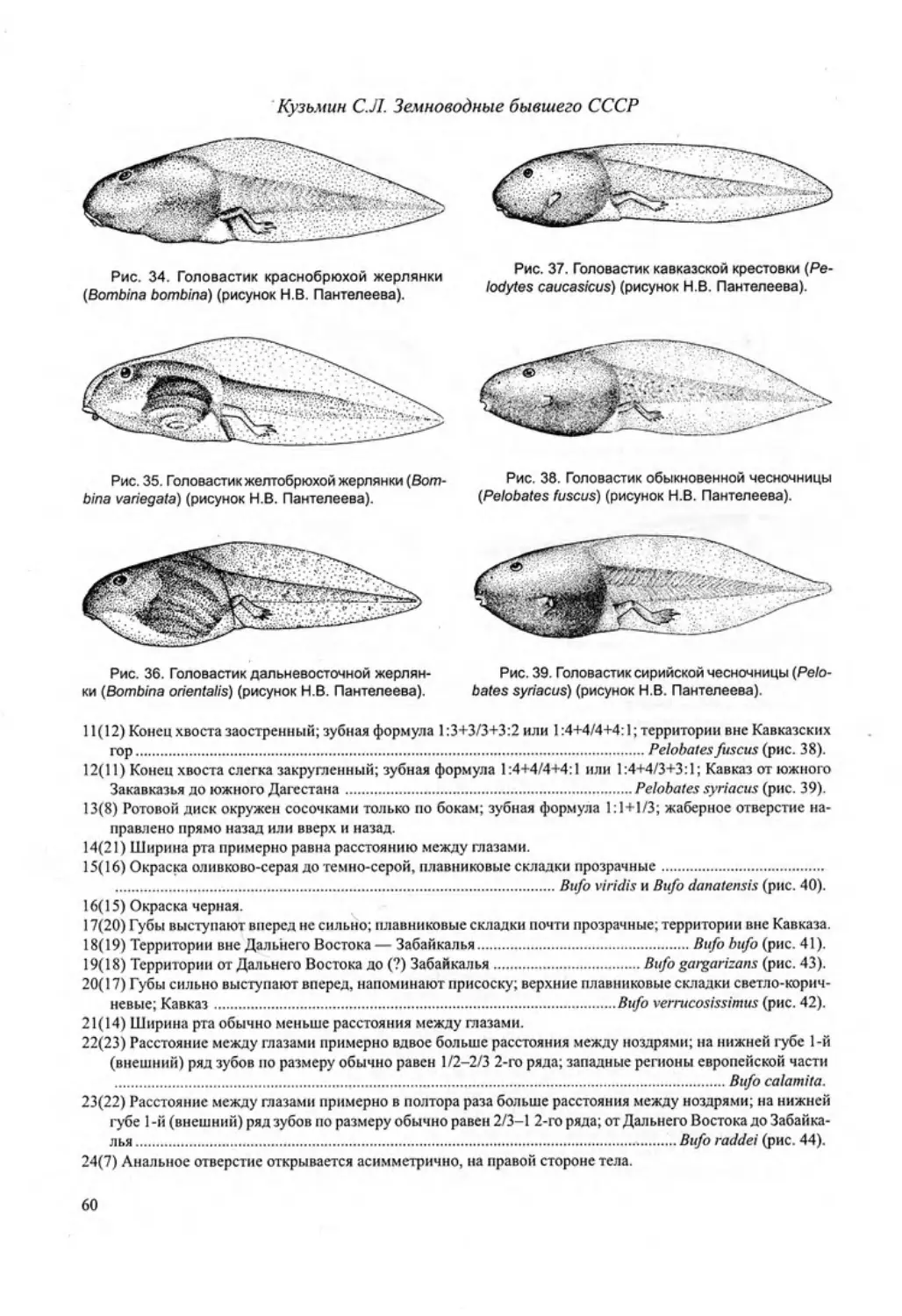

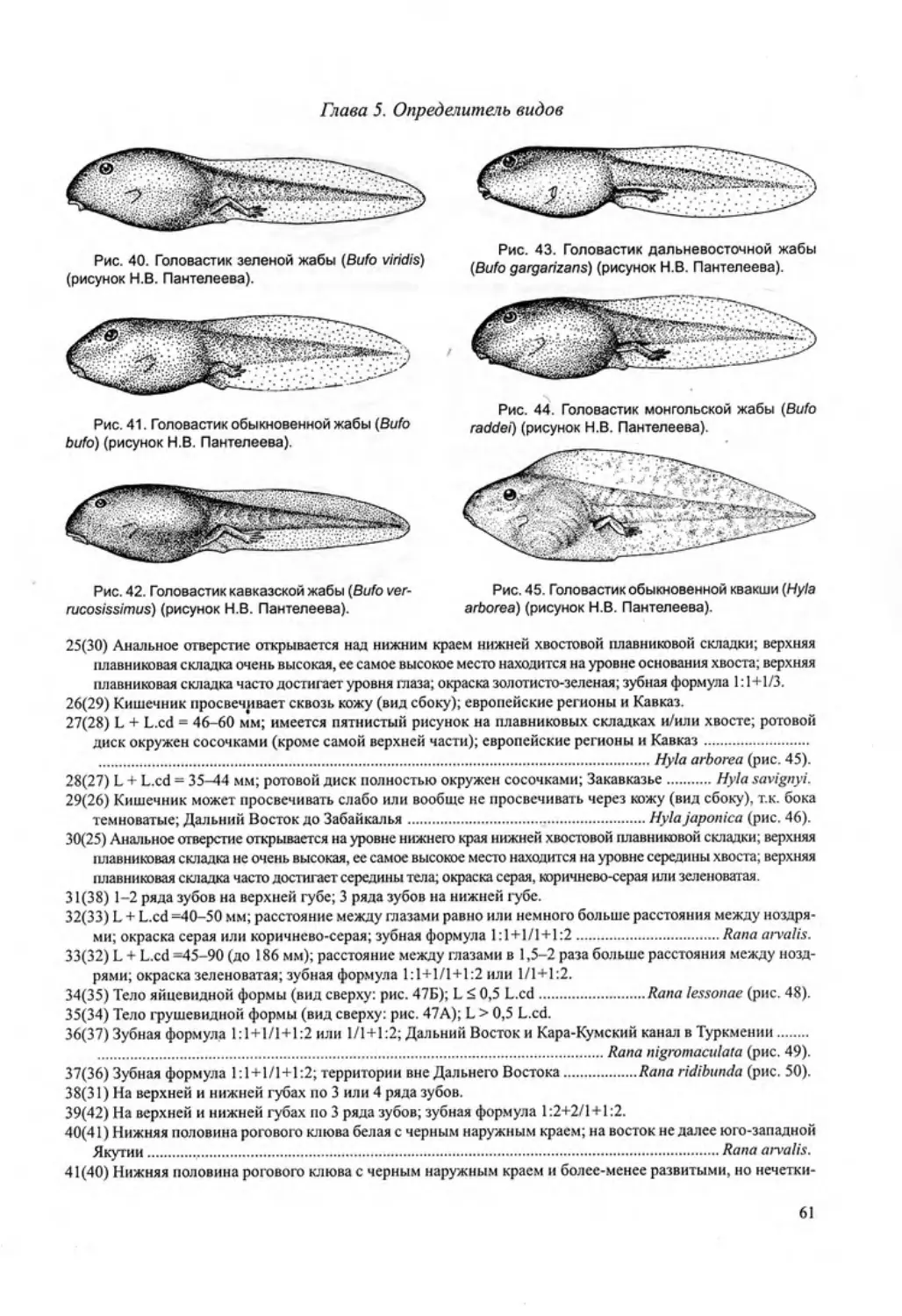

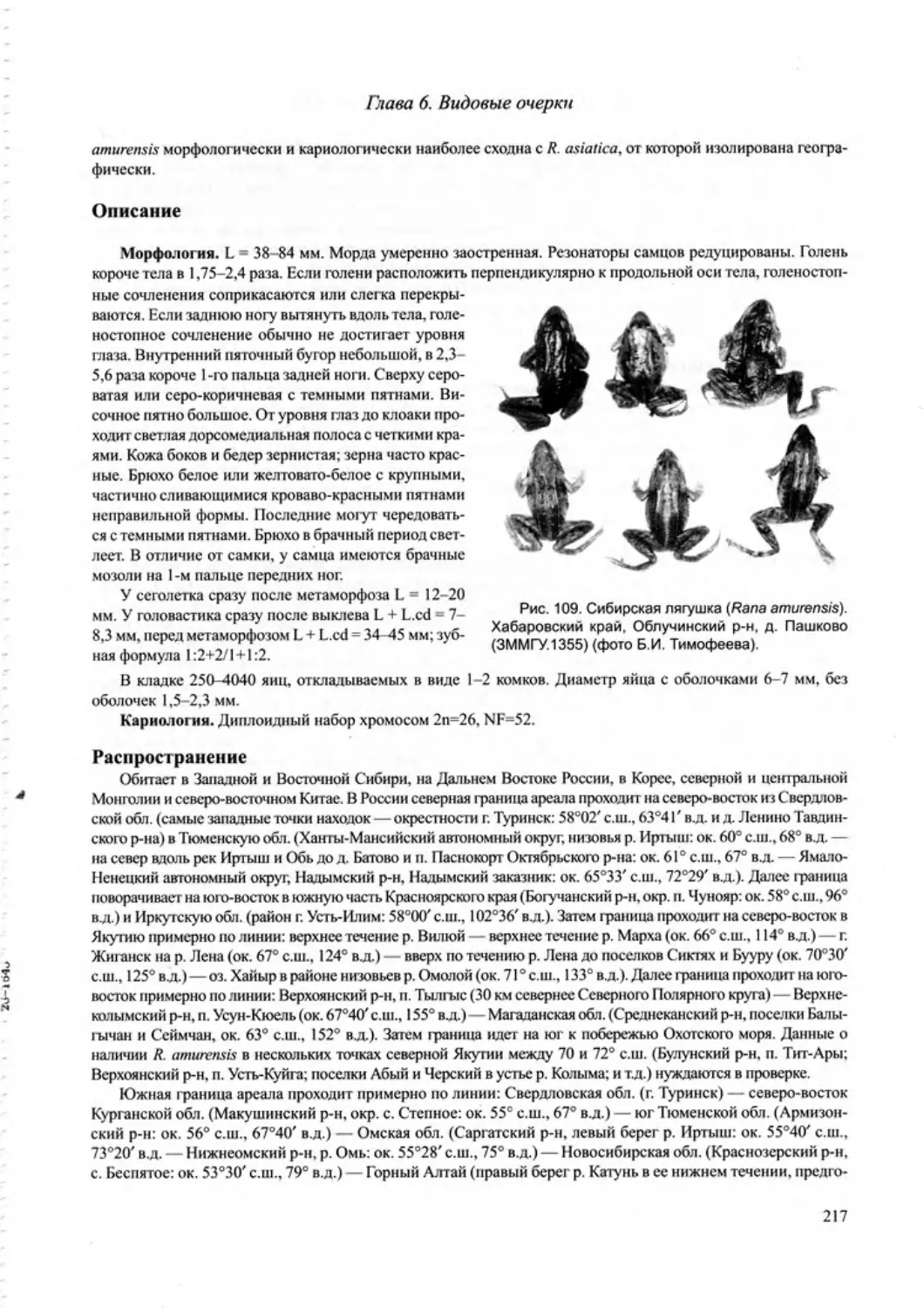

5.2. Личинки...............................................................................57

5.2.1. Хвостатые земноводные...........................................................57

5.2.2. Бесхвостые земноводные..........................................................59

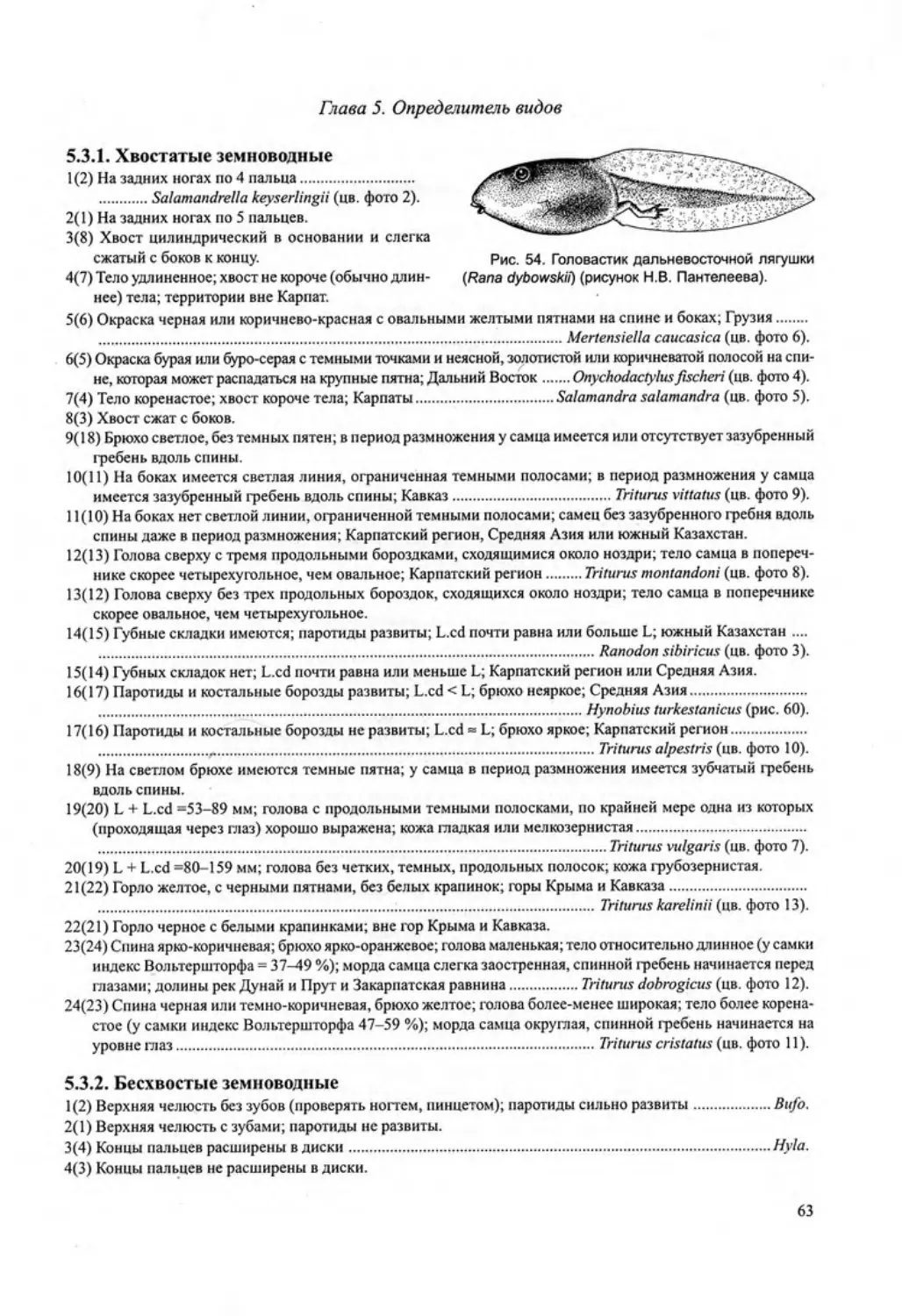

5.3. Взрослые..............................................................................62

5.3.1. Хвостатые земноводные...........................................................63

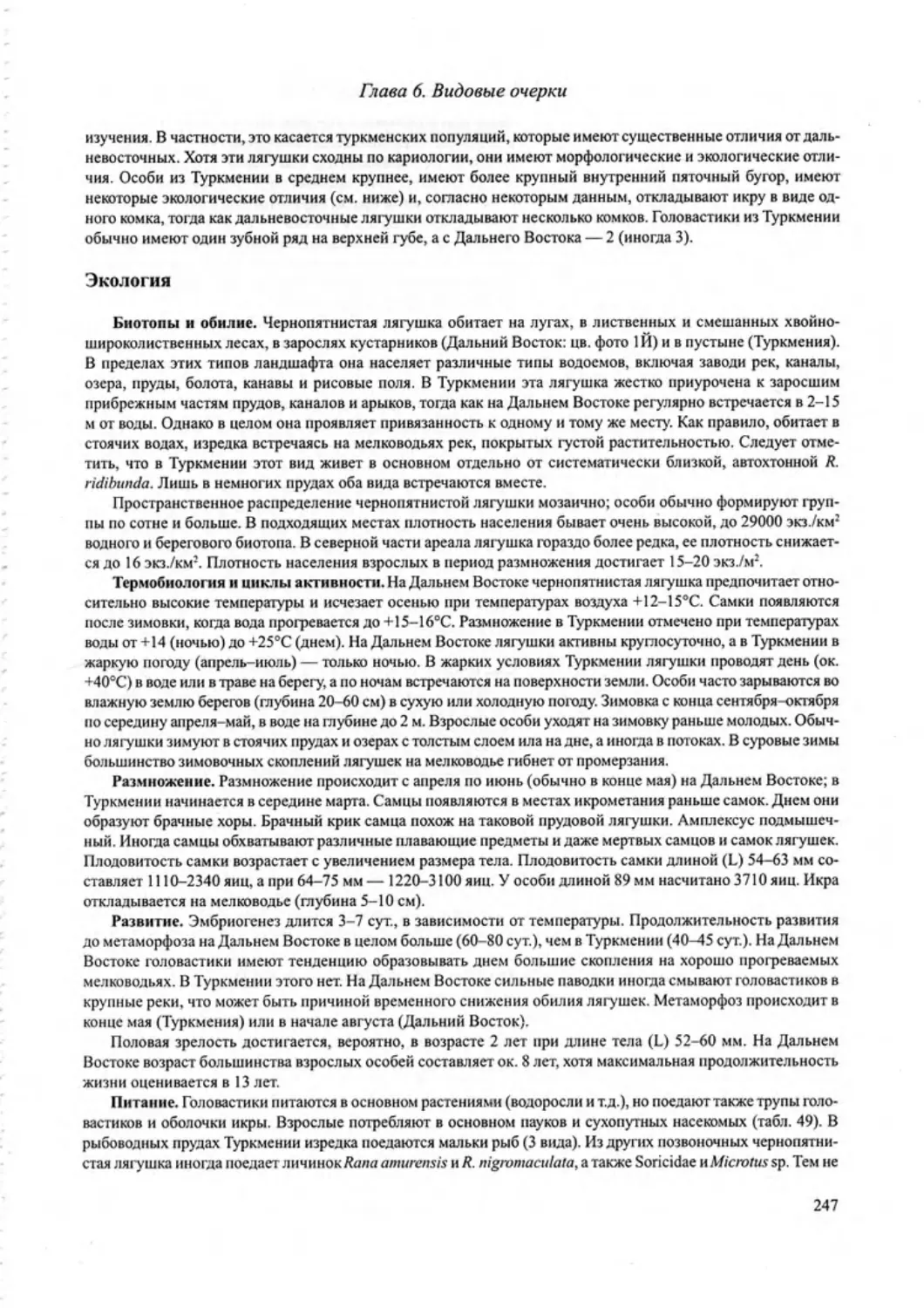

5.3.2. Бесхвостые земноводные..........................................................63

Источники информации.......................................................................67

Глава 6. Видовые очерки.......................................................................68

Отряд хвостатые, Caudata Oppcl, 1871.......................................................68

Семейство углозубыс, Hynobiidae Соре, 1860.............................................68

Род углозубы, Hynobius Tschudi, 1838...............................................68

Туркестанский углозуб, Hynobius turkestanicus Nikolsky, 1909....................68

Род сибирские углозубы, Salamandrella Dybowski, 1870............................70

Сибирский углозуб, Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870................... 70

Род лягушкозубы, Ranodon Kessler, 1866.............................................78

Ссмирсченский лягушкозуб, Ranodon sibiricus Kessler, 1866.......................79

Род дальневосточные тритоны, Onychodactylus Tschudi, 1838..........................84

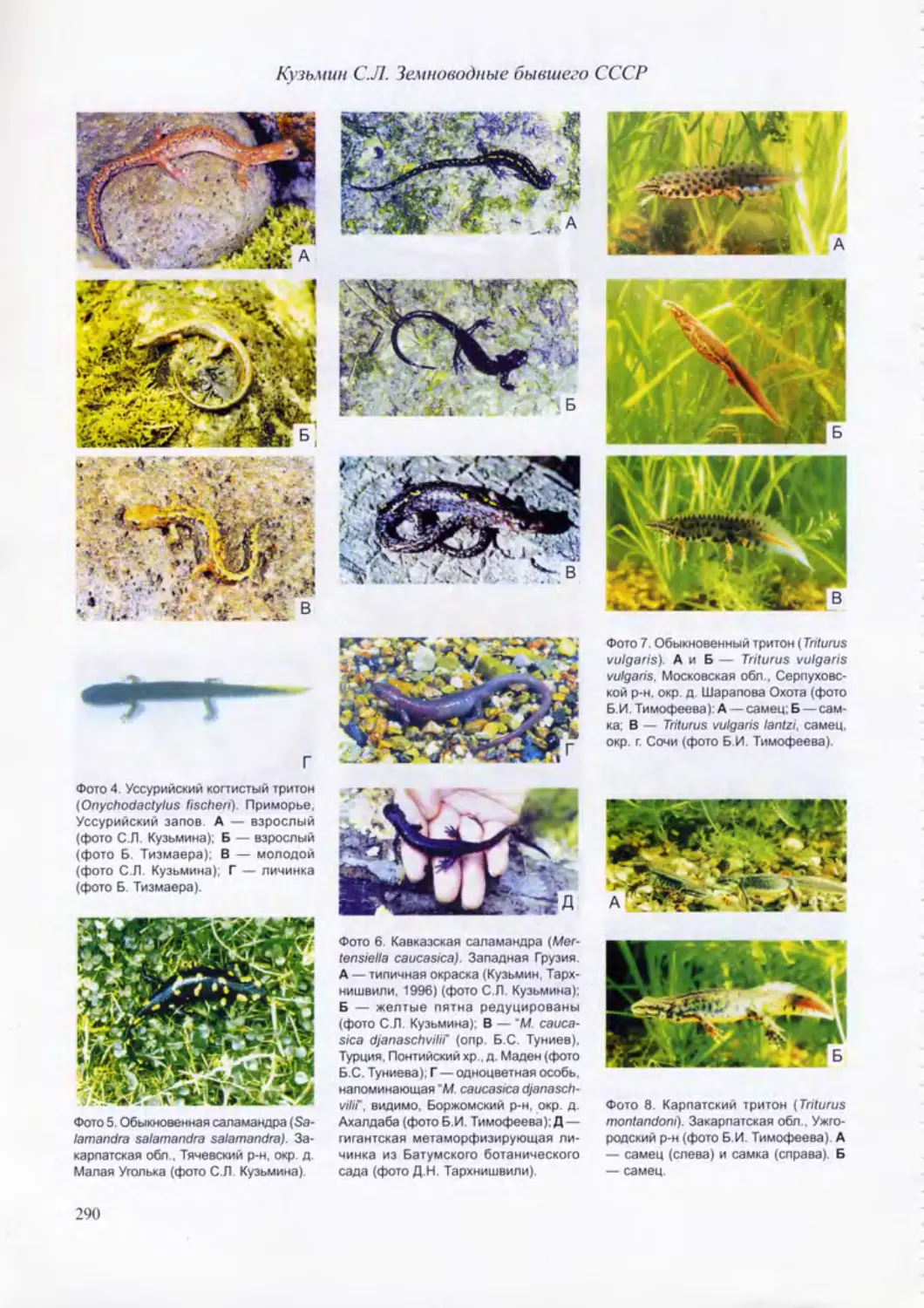

Уссурийский когтистый тритон, Onychodactylus Jischeri (Boulengcr, 1886)........ 84

Семейство саламандровые, Salamandridac Gray, 1825......................................89

Род саламандры, Salamandra Laurenti, 1768......................................... 89

Обыкновенная саламандра, Salamandra salamandra (Linnd, 1758)................... 89

Род малоазиатские саламандры, Mertensiella WoltcrstorfT, 1925 .................... 93

Кавказская саламандра, Mertensiella caucasica (Waga, 1876)......................93

Род тритоны, Triturus Rafinesque, 1815.............................................98

Обыкновенный тритон, Triturus vulgaris (Linnd, 1758)............................98

Карпатский тритон, Triturus montandoni (Boulenger, 1860)...................... 107

3

Малоазиатский тритон, Triturus vittatus (Gray, 1835)............................ 109

Альпийский тритон, Triturus alpestris (Laurenti, 1768).......................... 113

Гребенчатый тритон, Triturus cristatus (Laurenti, 1768)......................... 116

Дунайский тритон, Triturus dobrogicus (Kiritzcscu, 1903).........................121

Тритон Карелина, Triturus karelinii (Strauch, 1870)..............................123

Отряд бесхвостые земноводные, Anura Rafinesque, 1815........................................128

Семейство дискоязычныс, Discoglossidae Cope, 1865 ......................................128

Род жерлянки, Bombina Okcn, 1816.....................................................128

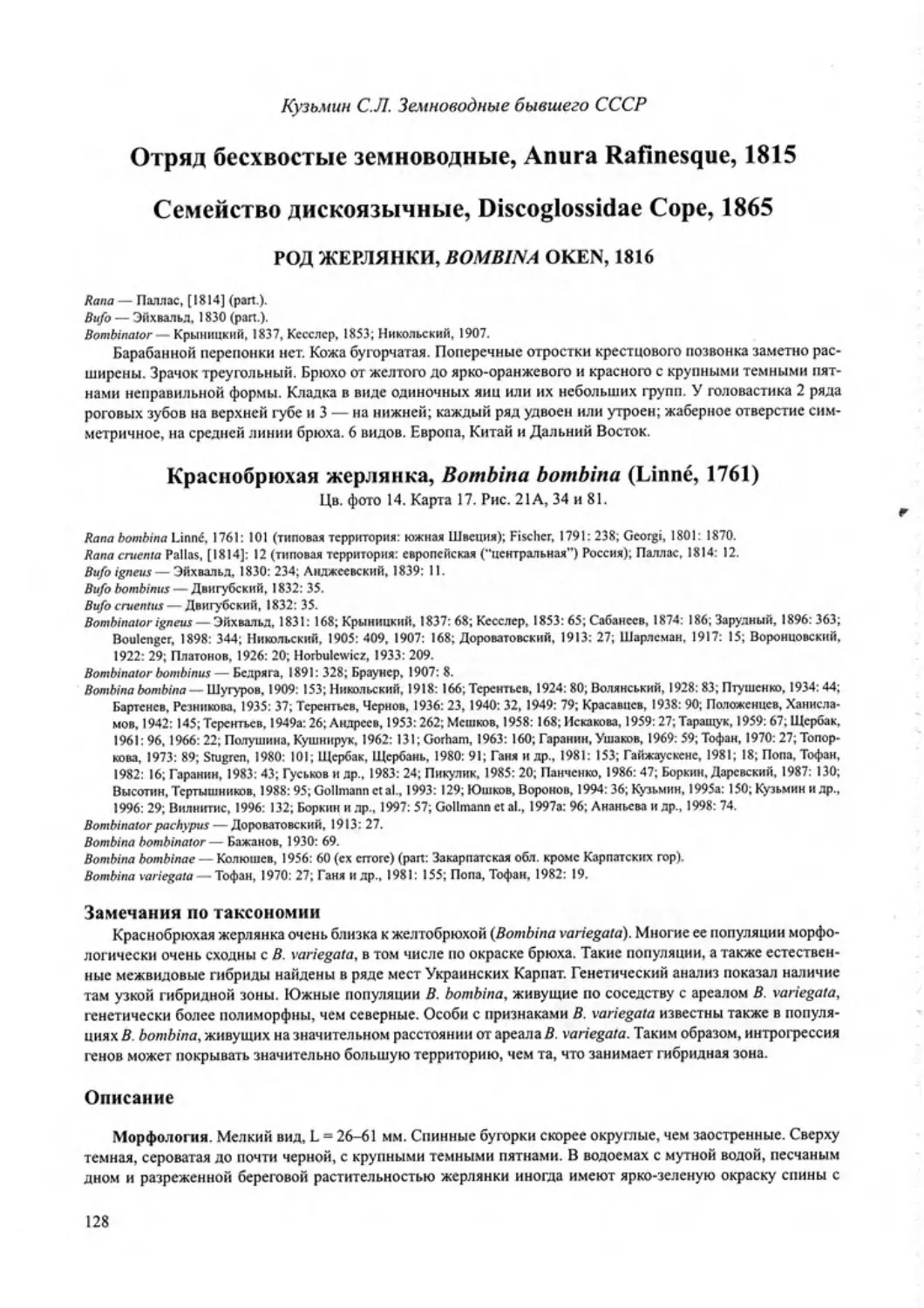

Краснобрюхая жерлянка, Bombina bombina (LinntS, 1761)............................128

Желтобрюхая жерлянка, Bombina variegata (Linnd, 1758)............................133

Дальневосточная жерлянка, Bombina orientalis (Boulenger, 1890)...................136

Семейство чесночницы, Pelobatidae Boulenger, 1882 ......................................139

Род чесночницы, Pelobates Waglcr, 1830...............................................139

Обыкновенная чесночница, Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)...................... 139

Сирийская чесночница, Pelobates syriacus Boettgcr, 1889......................... 143

Семейство крестовки, Pelodytidac Bonaparte, 1850....................................... 147

Род крестовки, Pelodyles Bonaparte, 1838 ............................................147

Кавказская крестовка, Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896 ......................147

Семейство жабы, Bufonidac Gray, 1825................................................... 150

Род жабы, Bufo Laurenti, 1768........................................................150

Обыкновенная жаба, Bufo bufo (Linnd, 1758).......................................150

Кавказская жаба, Bufo verrucosissimus‘(?a\\bst [1814])...........................155

Дальневосточная жаба, Bufo gargarizans Cantor, 1842 .............................159

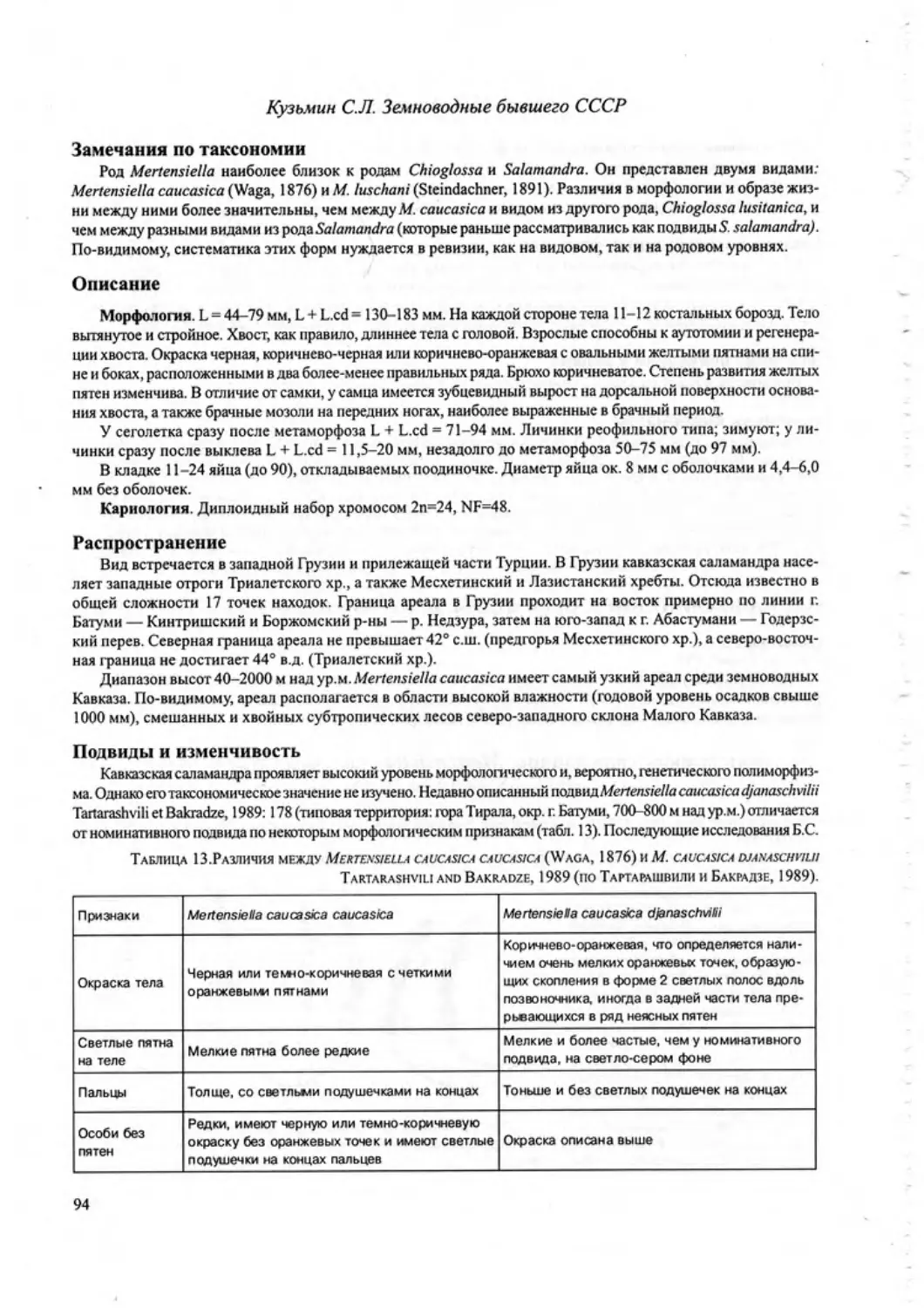

Зеленая жаба, Bufo viridis Laurenti, 1768 .......................................162

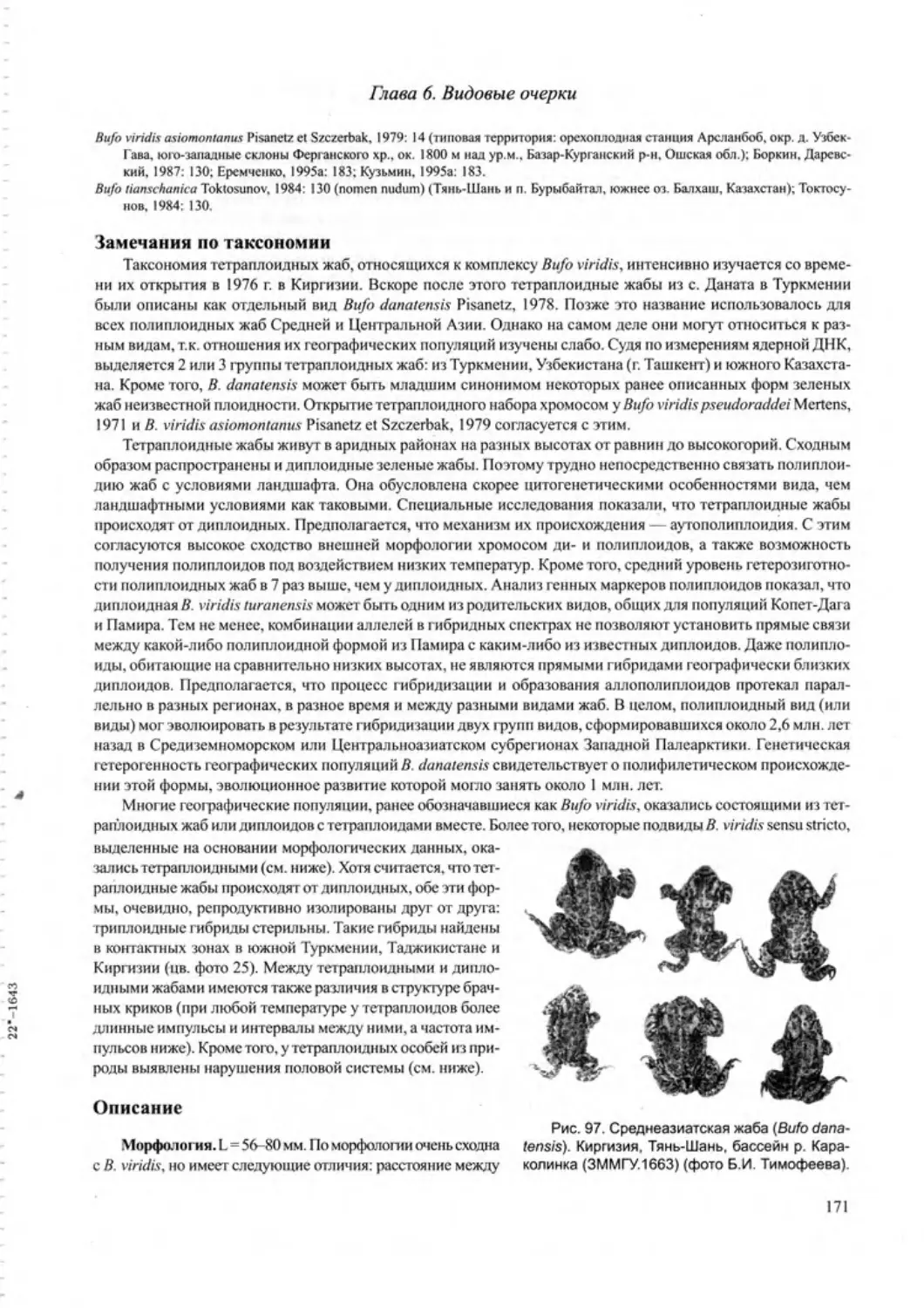

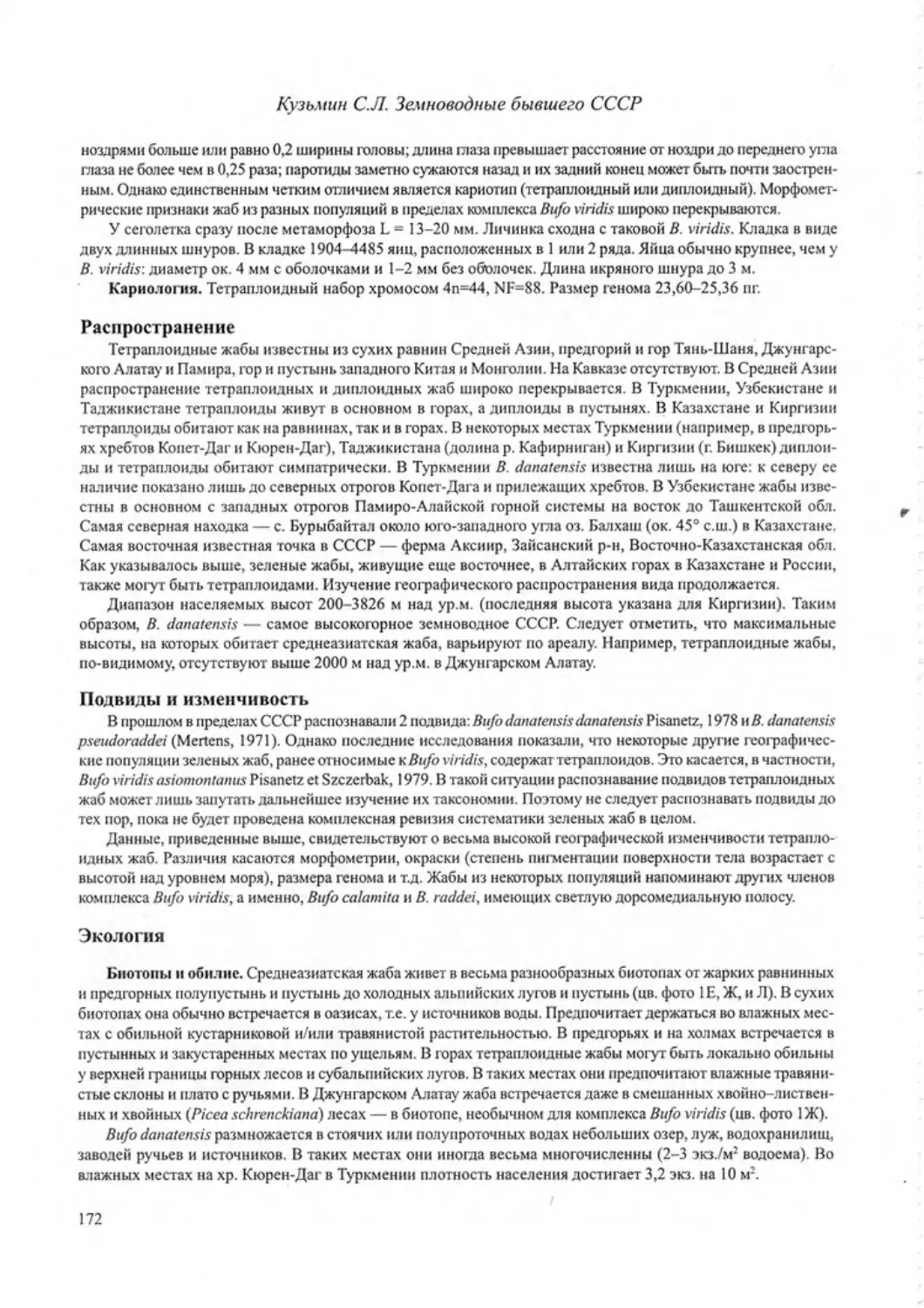

Среднеазиатская жаба, Bufo danatensis Pisanetz, 1978 ............................170

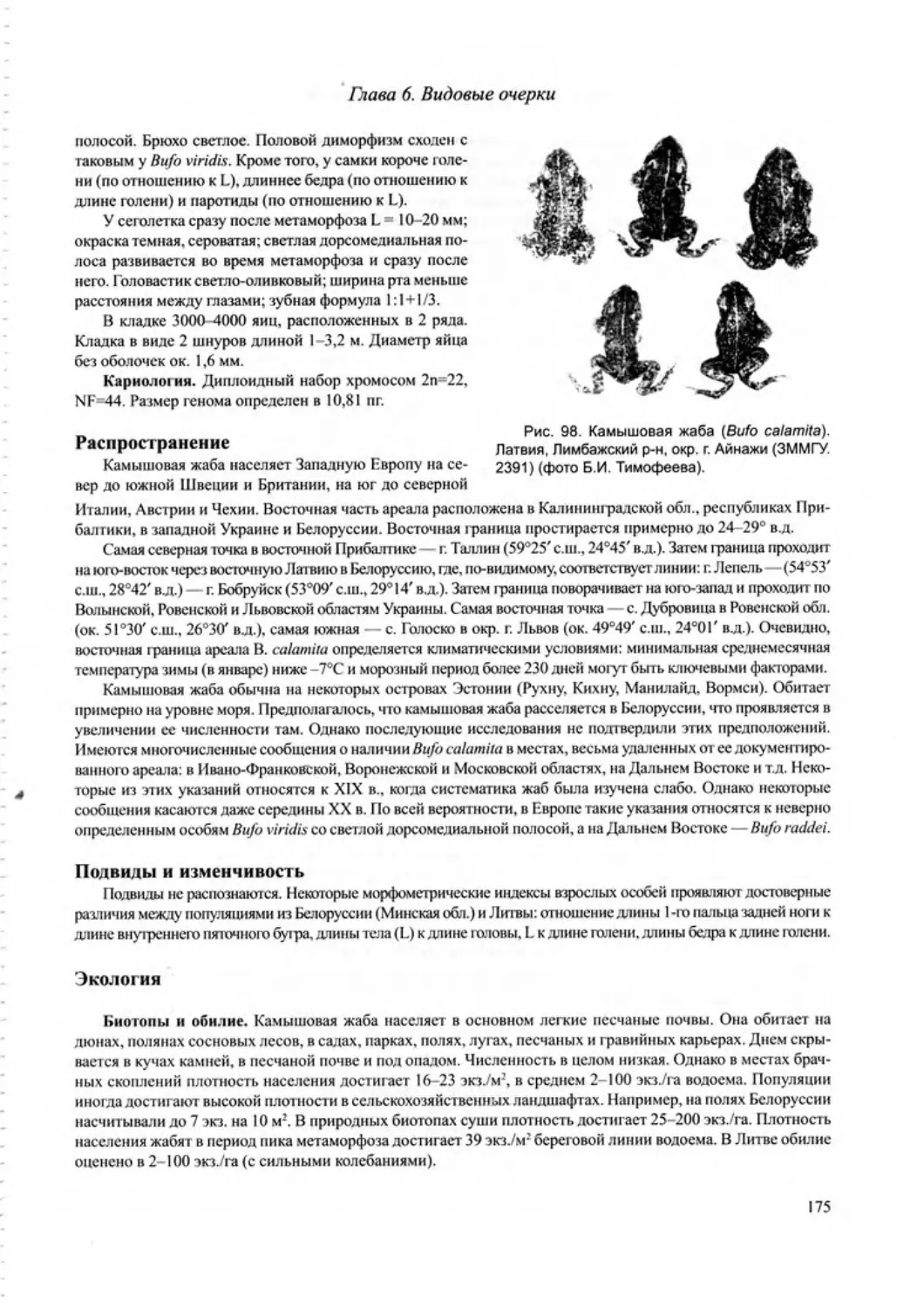

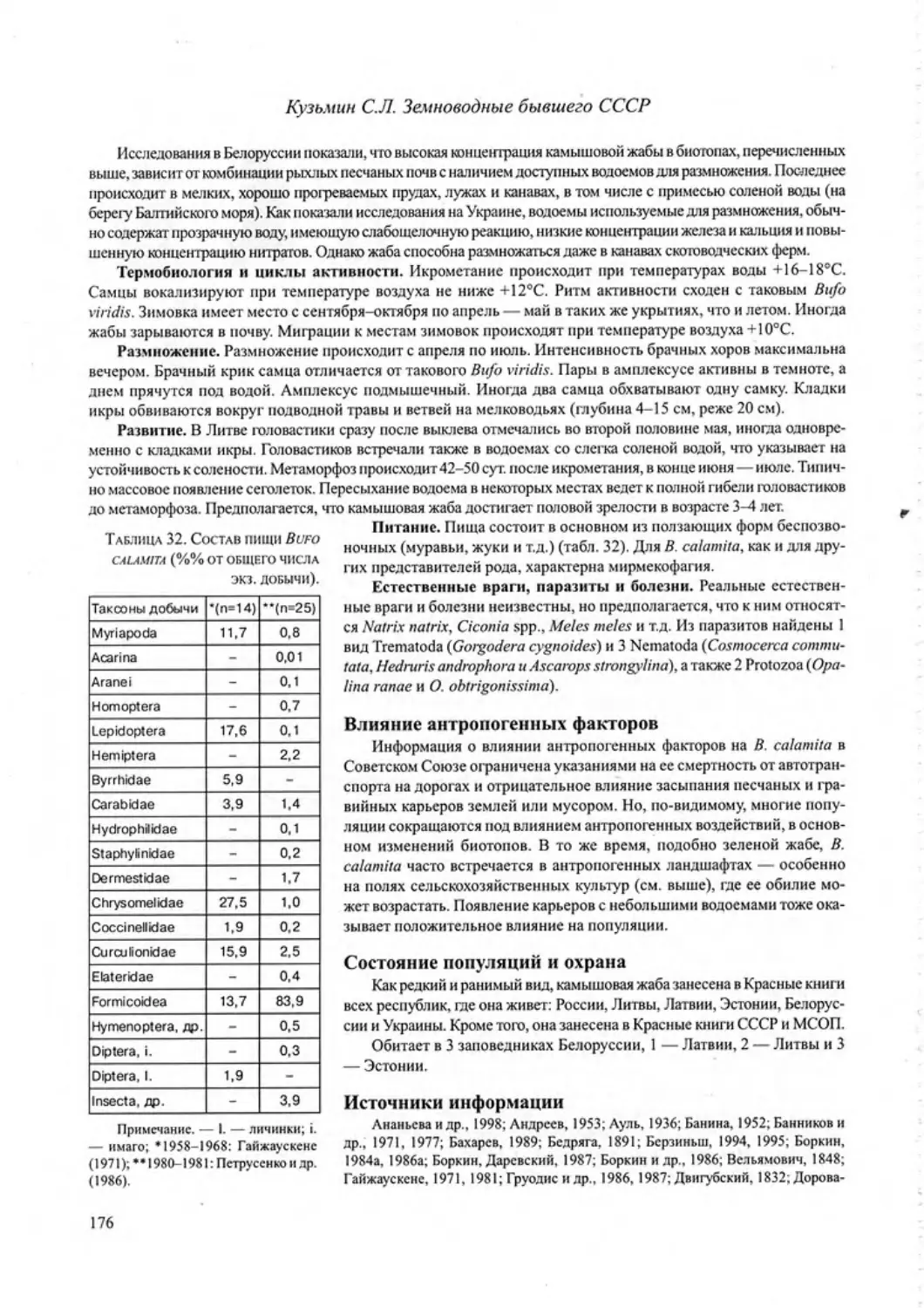

Камышовая жаба, Bufo calamila Laurenti, 1768.....................................174

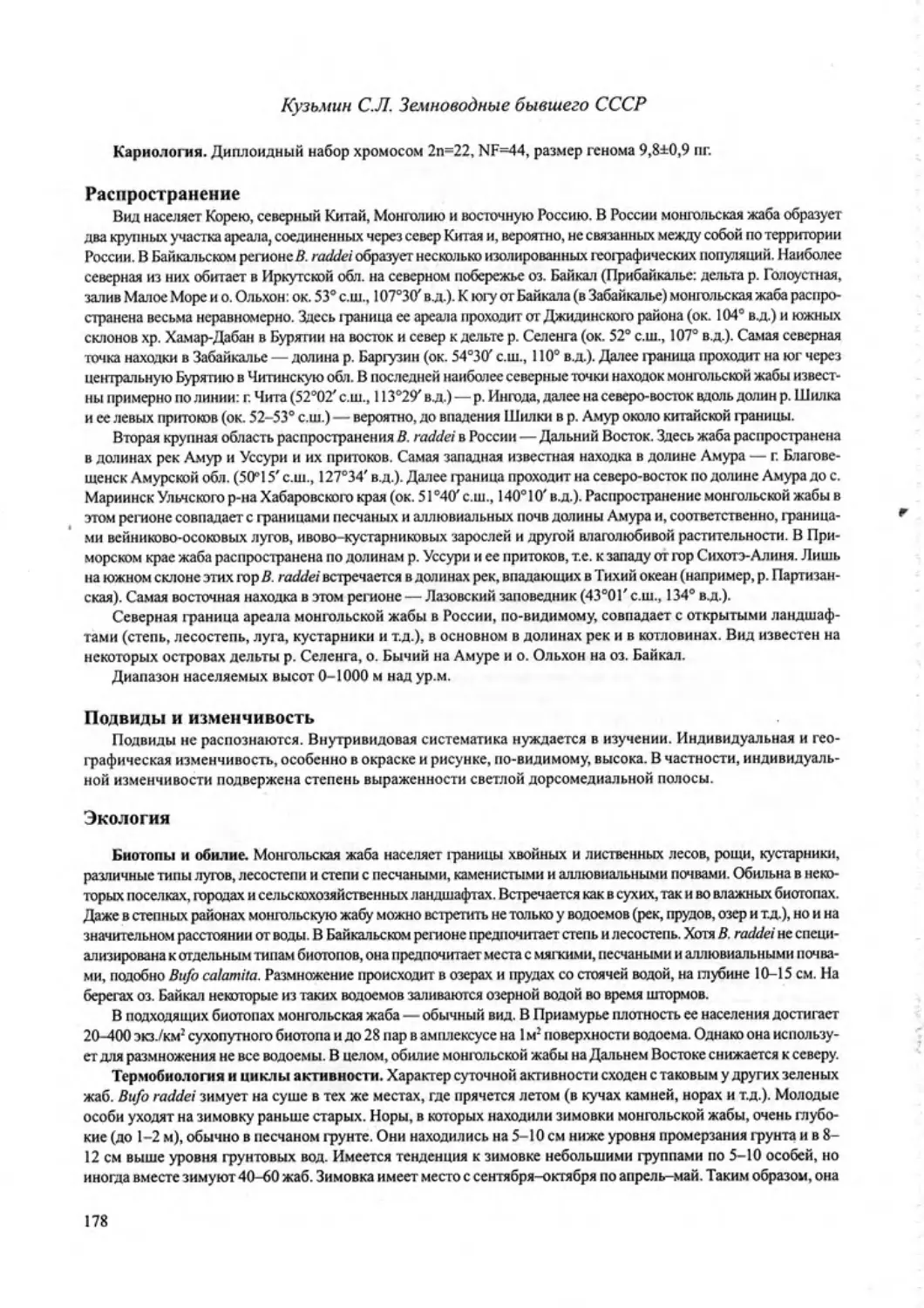

Монгольская жаба, Bufo raddei Strauch, 1876......................................177

Семейство квакши, Hylidae Gray, 1825 ...................................................180

Род квакша, Hyla Laurenti, 1768......................................................180

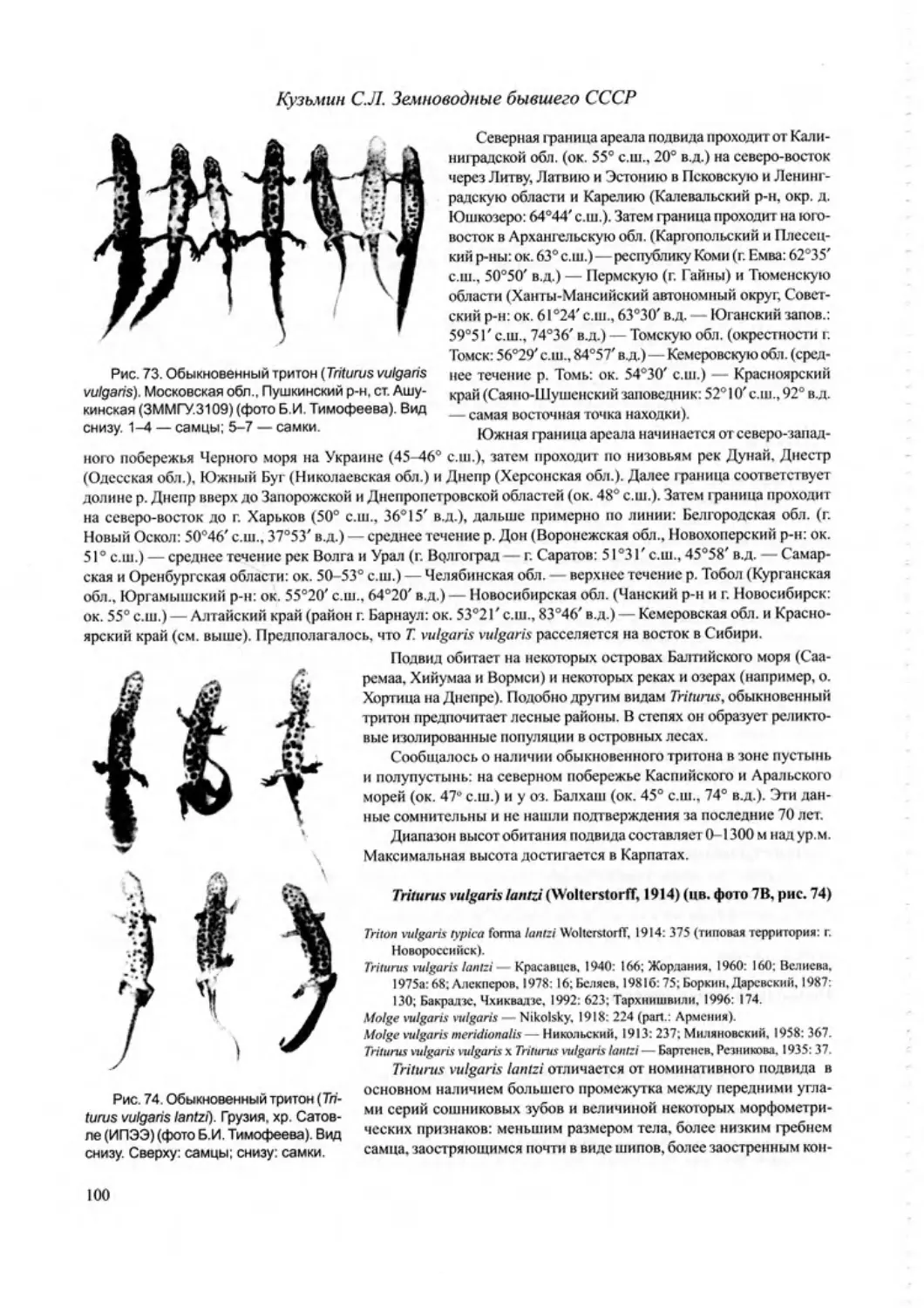

Обыкновенная квакша, Hyla arborea (Linnd, 1758)..................................180

Малоазиатская квакша, Hyla savignyi (Audouin, 1827)............................. 185

Дальневосточная квакша, Hyla japonica Gunther, 1859..............................187

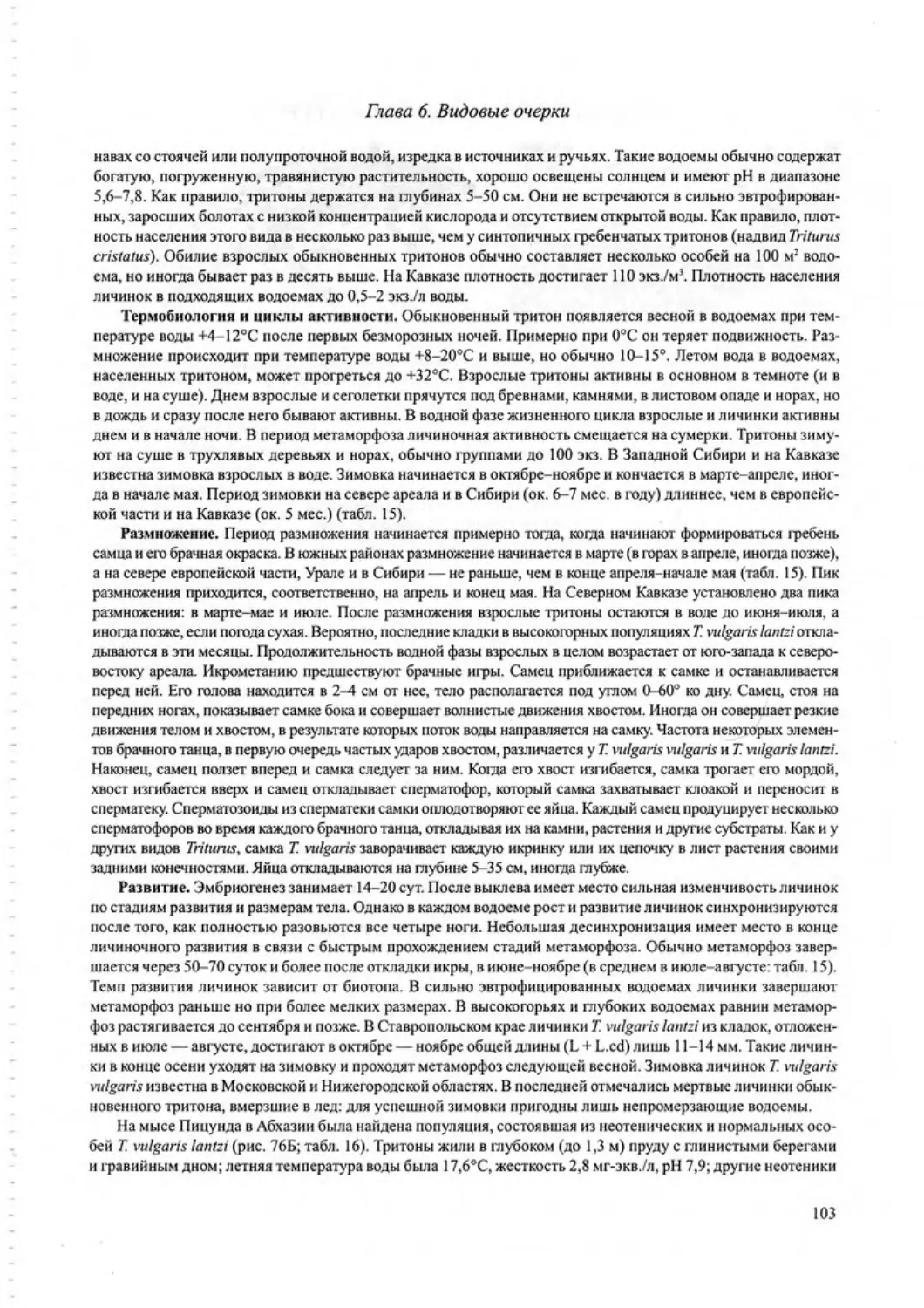

Семейство лягушки, Ranidac Gray, 1825 ..................................................190

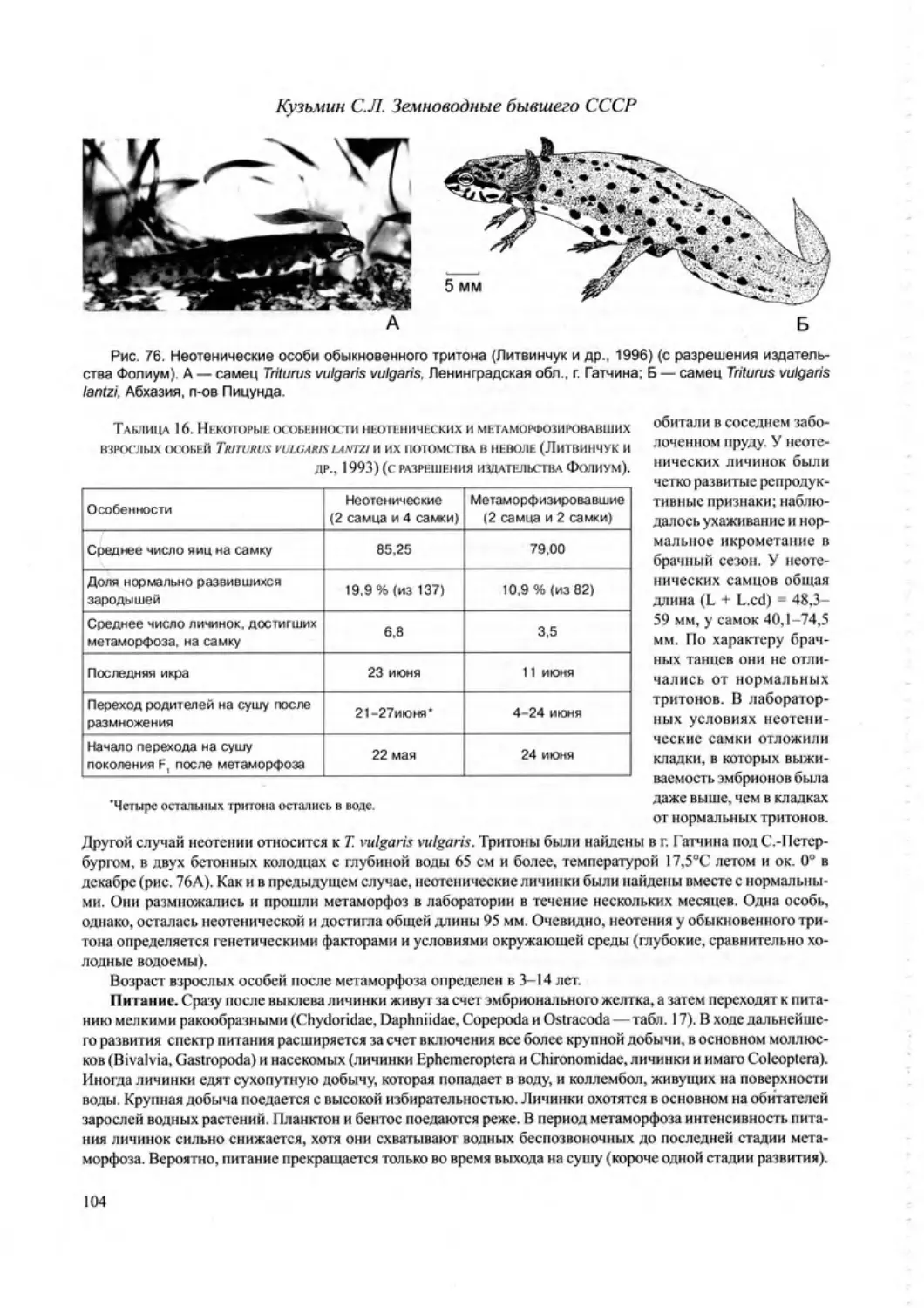

Род лягушки, Rana Linn<$, 1758 ......................................................190

Травяная лягушка, Rana temporaria Linnd, 1758 ...................................190

Остромордая лягушка, Rana arvalis Nilsson, 1842..................................199

Прыткая лягушка, Rana dalmalina Bonaparte, 1840..................................209

Малоазиатская лягушка, Rana macrocnemis Boulenger, 1885..........................211

Сибирская лягушка, Rana amurensis Boulenger, 1886................................216

Центральноазиатская лягушка, Rana asialica Bcdriaga, 1898 ...................... 220

Дальневосточная лягушка, Rana dy bowski i Gunther, 1876..........................223

Озерная лягушка, Rana ridibunda Pallas, 1771 ................................... 228

Прудовая лягушка, Rana lessonae Camcrano, 1882...................................236

Съедобная лягушка, Rana kl. esculenta Linn<S, 1758...............................241

Лягушка Терентьева, Rana terenlievi Mczhzhcrin, 1992.............................244

Чернопятнистая лягушка, Rana nigromaculata Hallowell, 1860.......................245

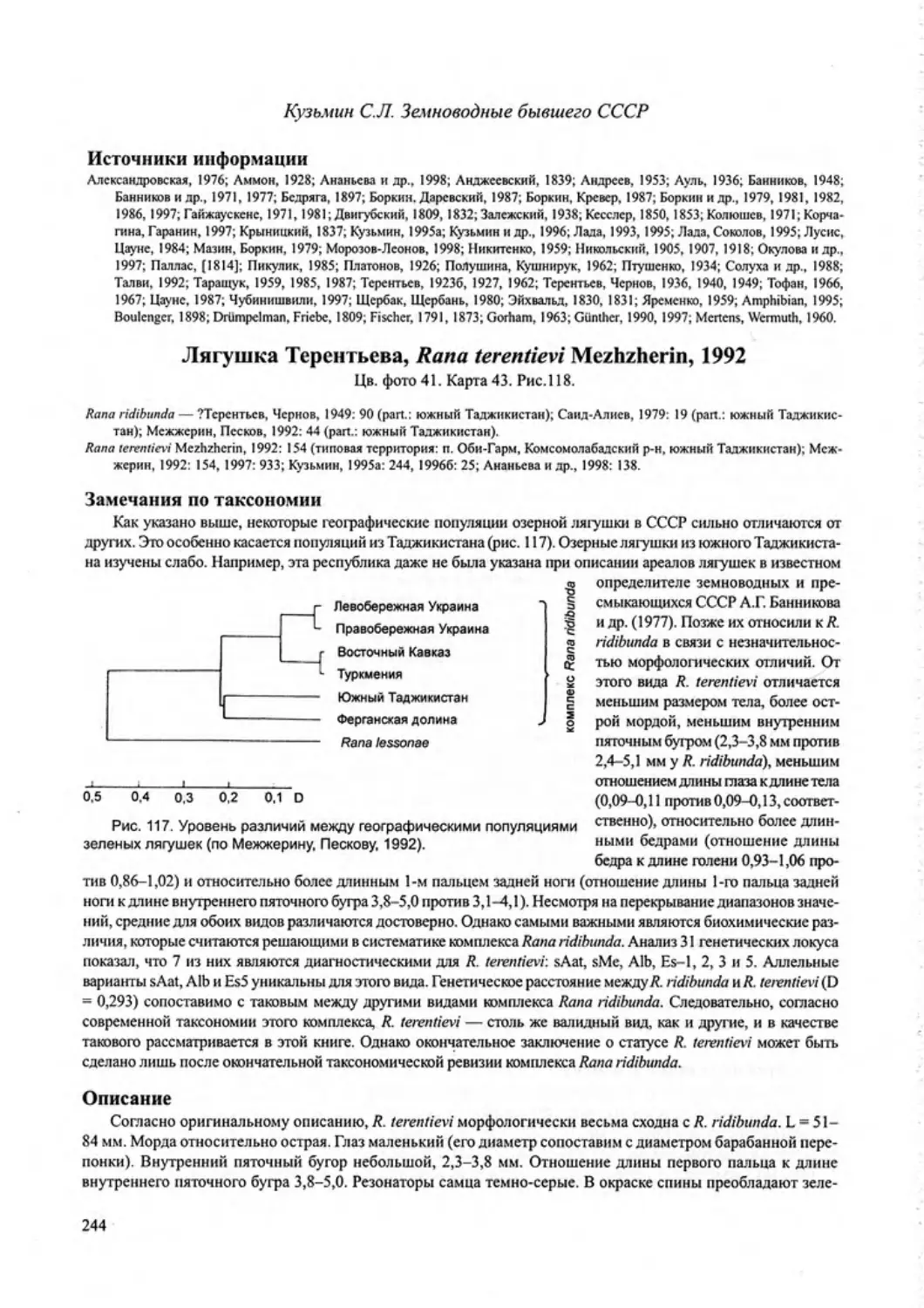

Неверно определявшиеся и возможные виды..........................................248

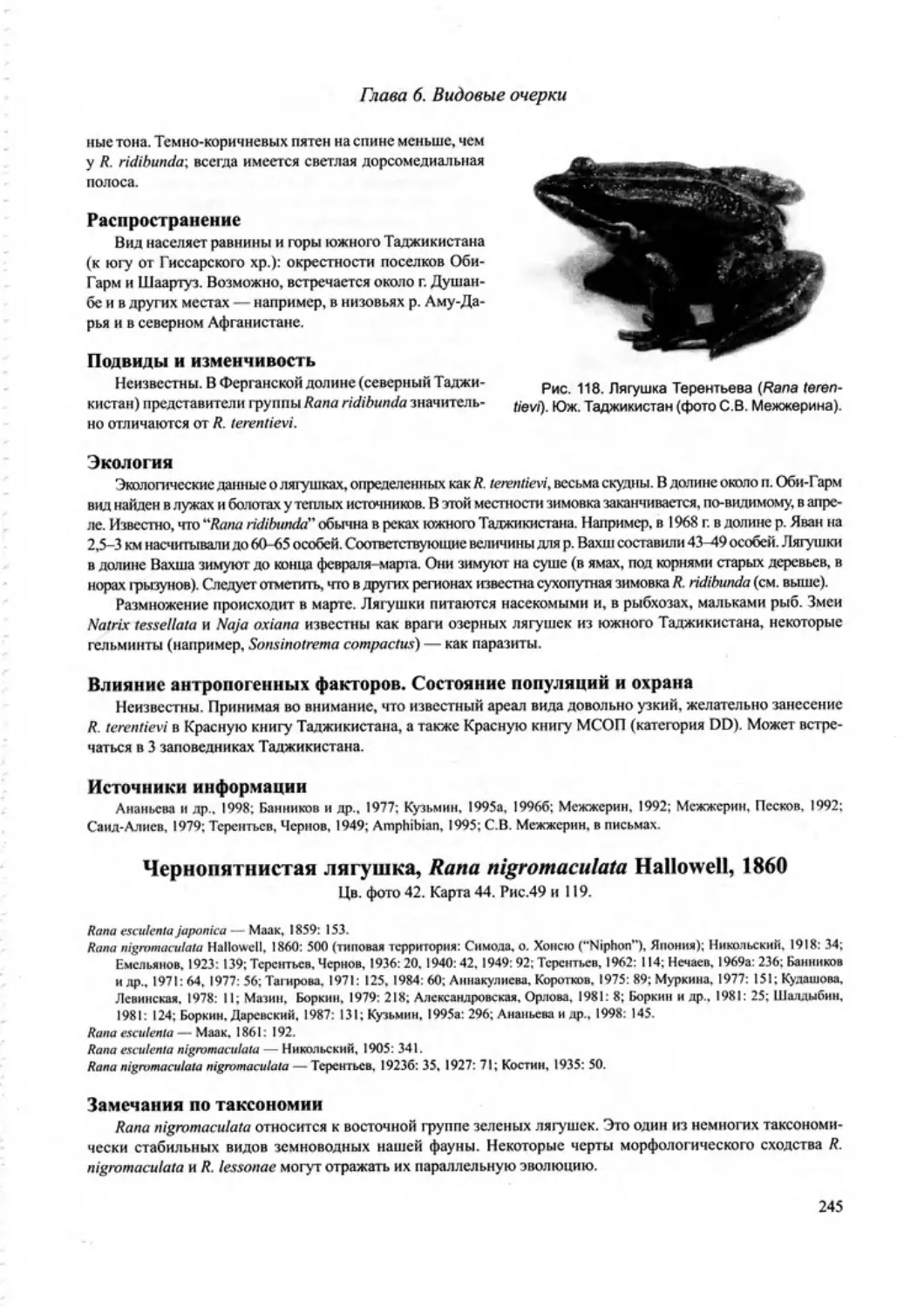

Библиография....................................................................................251

ПРИЛОЖЕНИЯ......................................................................................275

Список видов и подвидов земноводных СССР........................................................275

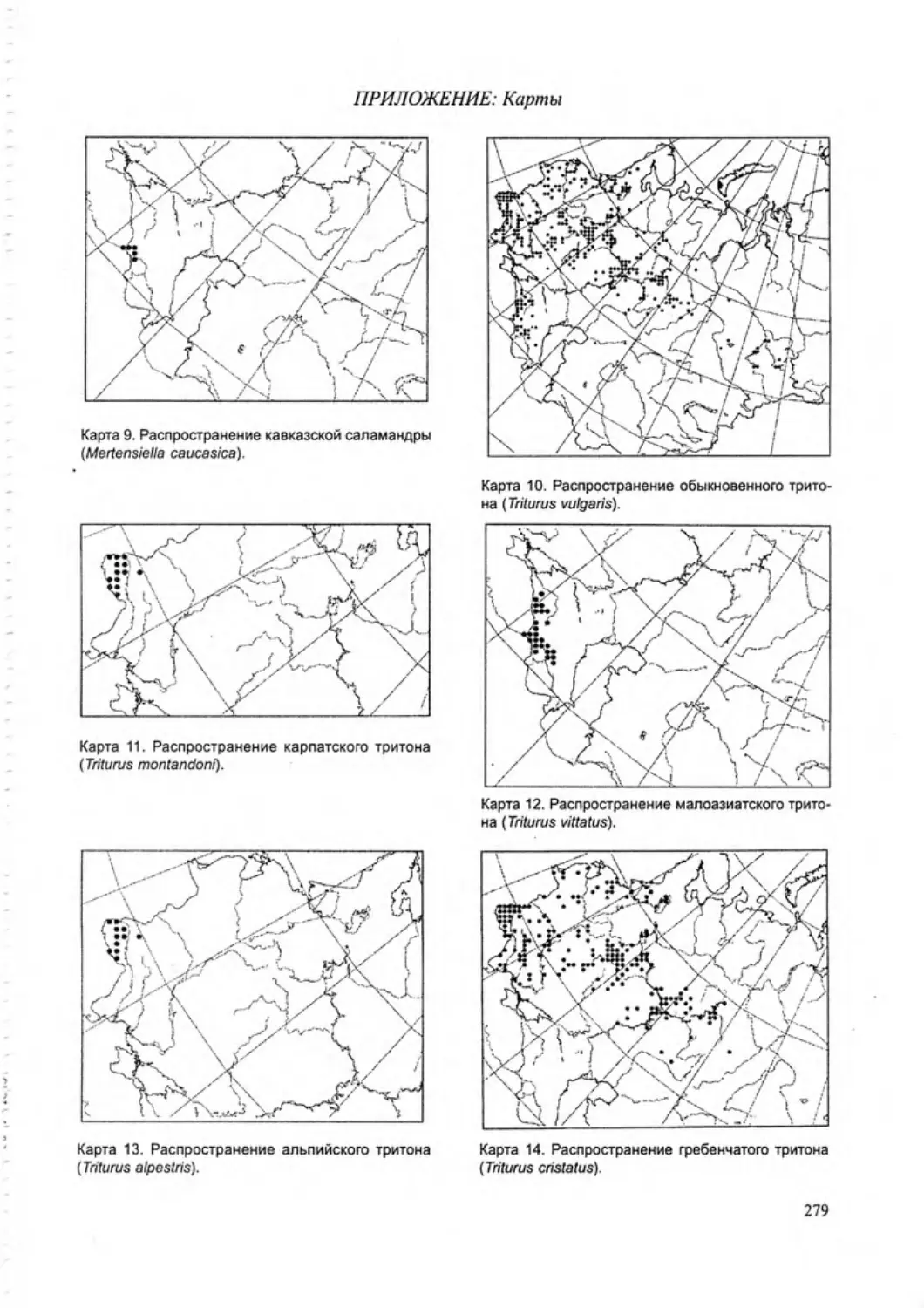

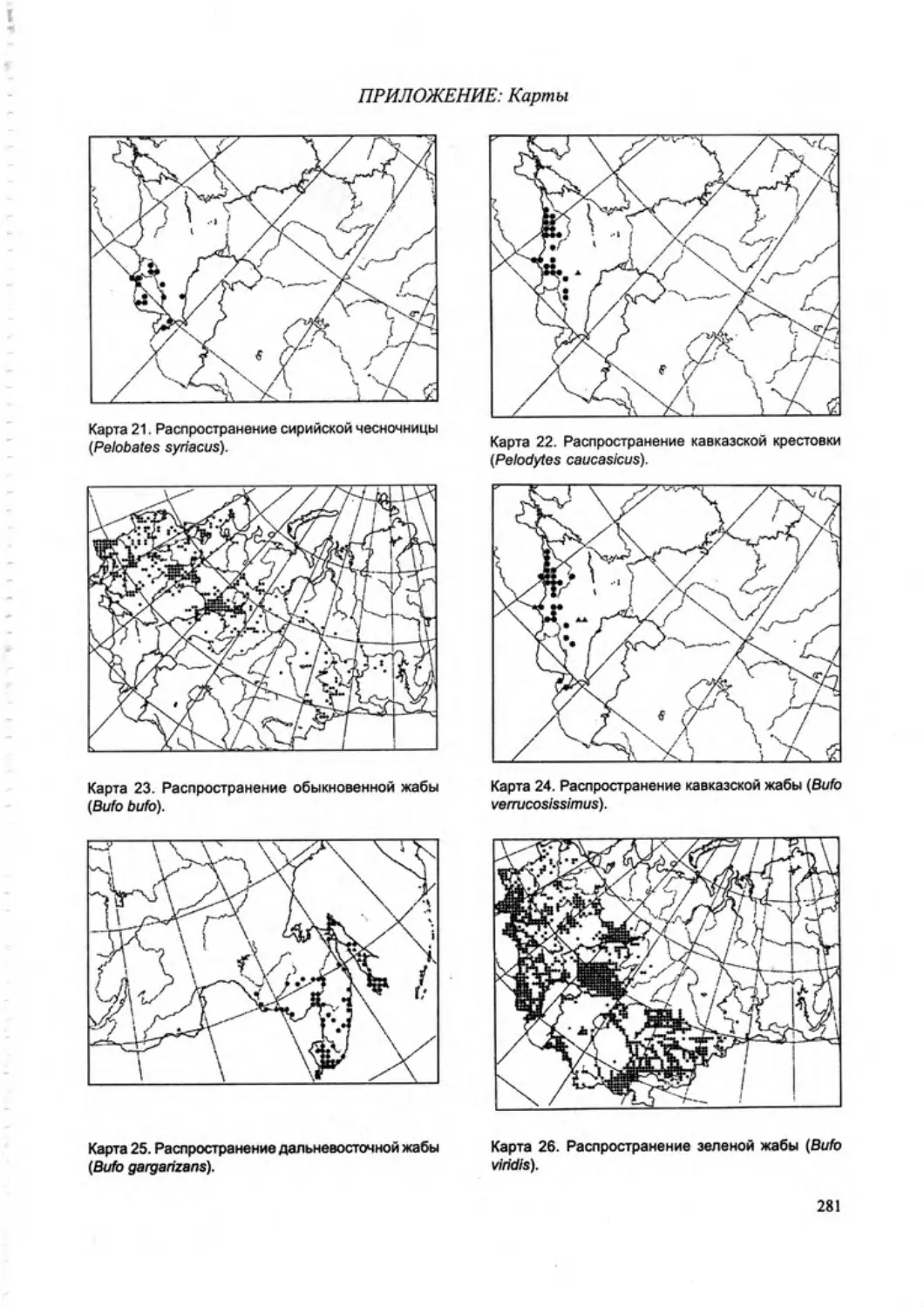

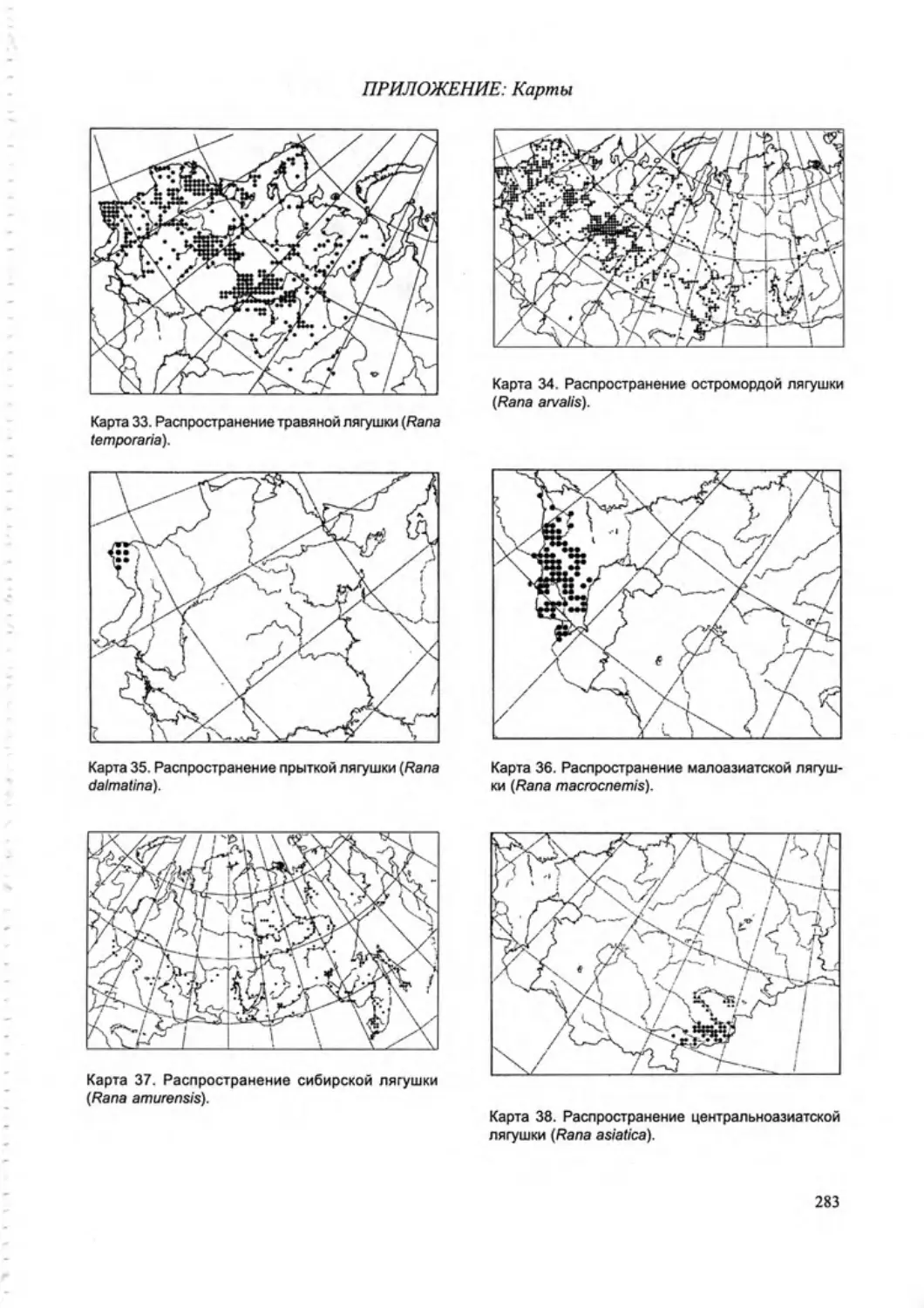

Карты ареалов видов.............................................................................277

Словарь.........................................................................................285

Цветные фотографии..............................................................................288

4

Предисловие

Несмотря на незначительное число видов, фауна земноводных бывшего Советского Союза издавна привлекает внимание исследователей и любителей. Биологам особенно интересны эндемичные и реликтовые виды, сочетание европейских и азиатских элементов в фауне, а также биология видов на краю ареалов. Специальные батрахологичсские исследования проводятся с XIX века. В XX веке они стали весьма разносторонними и многочисленными. Их результаты были обобщены в широко известных книгах А.М. Никольского (1905,1918) и П.В. Терентьева, С.А. Чернова (1936, 1940, 1949). Работы Никольского (1918) и Терентьева, Чернова (1949) получили особенно широкую известность, в том числе и за границей, где они были переведены на английский язык. В то же время, быстрое развитие герпетологии и батрахологии сделали необходимым пересмотр этих публикаций, что было отражено в последующих определителях (Банников и др., 1971, 1977; Ананьева и др., 1998). Однако они содержат очень сжатую (и уже не всегда новую) информацию. Возникла необходимость более детальных описаний, включая систематику (в связи с широким внедрением цитогенетических и биохимических методов), зоогеографию (в связи с многочисленными новыми находками) и экологию (в связи с появлением обширных данных по биологии популяций, питанию, размножению, развитию и т.д.).

Советский Союз в настоящее время не рассматривается как единое политическое образование в связи с его роспуском и созданием Содружества Независимых Государств (СНГ) и нескольких республик Прибалтики. Роспуск СССР привел к политическому и экономическому кризису, имеющему крайне негативные последствия. Искусственный развал государства под лозунгами “разрушения тоталитарной империи” и “демократизации” привел нс только к упадку экономики и культуры, но и науки. Применительно к изучению земноводных, это означает серьезное сокращение или, в некоторых республиках, полное прекращение исследований. Многие регионы стали недоступны для изучения в связи с локальными войнами. Контакты между исследователями, обмен научной информацией, число и тиражи научных публикаций на русском и других “постсоветских” языках резко сократились. В связи с этим, возрастает ценность материалов, собранных в советское время. Многие из них стали уникальными и невосполнимыми. Несмотря на дезинтеграцию науки, сохранилось много общего. Большинство работ по земноводным были опубликованы на русском и других языках бывших советских республик; существует преемственность в исследованиях; научные школы и общие подходы остались одни и те же в разных республиках, и т.д. Все это свидетельствует о наличии “общего научного пространства”, которое должно сохраняться. Поэтому есть смысл продолжать традицию описания земноводных с территории всего бывшего СССР (ниже слово “бывший” опускается из соображений экономии места).

В 1993 г. я подготовил небольшую книгу на английском языке, которая была опубликована в 1995 г. на немецком языке издательствами “Вестарп” и “Шпектрум” под названием “Земноводные России и сопредельных территорий”. В 1997-1998 гг. я решил ее расширить и дополнить. Кроме того, были приняты во внимание полезные комментарии, сделанные в нескольких журнальных рецензиях (за что я весьма благодарен рецензентам). В результате получилась совершенно новая книга. Она включает данные по систематике (в том числе синонимию), географии и экологии; список источников информации значительно расширен.

Я постарался дать как можно более полный обзор данных. Каждая глава и каждый видовой очерк снабжены списком библиографических и других источников информации, а полная библиография дана в конце книги. В 1996 г. я начал создание компьютеризированной базы данных “Земноводные СССР”, включающей сведения по распространению, систематике, экологии, морфологии, и истории исследований всех здешних видов земноводных (©9803415, Российский государственный регистр баз данных). К настоящему времени эта база содержит информацию примерно из 4000 библиографических источников и по 7500 пунктам находок из разных регионов, и еще до сих пор не закончена. Использовать все эти данные в одной книге невозможно, поэтому возникает трудная проблема выбора. Я постарался использовать работы, содержащие уникальные сведения; фундаментальные обзоры; важные публикации, отсутствующие в других обзорах; а также неопубликованные данные — как свои, так и те, которые любезно предоставили другие исследователи. Надеюсь, что приведенный здесь список литературы достаточно полный в качестве библиографического справочника по фаунистике, систематике, экологии и охране земноводных СССР.

Научные названия и типовые территории даны по D. Frost (cd.) (1985, “Amphibian Species of the World”), W.E. Duellman (1993, “Amphibian Species of the World: Additions и Corrections"), E Glaw и J. Kohler (электронный “Updated List of Amphibian Species of the World”, 1997: http:\\www.mabnet.org\species\amphibia.htm), и последующим работам. В связи с ограниченностью места, я даю только синонимы для территории СССР и обсуж

5

Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР

даю валидность видовых и подвидовых названий лишь вкратце. Для каждого синонима даны лишь основные источники. Типовые территории даны для всех валидных видов, а для подвидов и младших синонимов они указываются лишь в тех случаях, когда относятся к территории СССР. Неверные транскрипции латинских названий даны лишь тогда, когда они широко использовались в советской и российской литературе.

Следует заметить, что многие проблемы таксономии возникают от фундаментальной неопределенности концепции вида. Например, репродуктивная изоляция — краеугольный камень концепции биологического вида и наиболее важный параметр для разделения видов — часто нарушается, как это можно наблюдать в гибридных зонах; специфические морфологические признаки могут проявлять кливальную изменчивость, биохимические и кариологические признаки бывают недостаточны для различения видов и т.д. Все это говорит о том, что границы видов нельзя определить четко и однозначно. Поэтому таксономическая дискуссия часто переходит в сферу чистой терминологии и проблемы приоритетов. В еще большей мере это касается подвидов. Поэтому в данной книге, для сохранения стабильности терминологии, я стараюсь использовать систематику наиболее общепринятую, рациональную и практически применимую.

Значения используемых терминов объясняются в словаре в конце книги.

Все данные, включая описания видов, диапазоны высот и т.д., даются только для территории СССР. Данные для других регионов оговариваются особо. Ареалы описаны по крайним точкам находок, обычно отдельно по северной и южной границе распространения. Чтобы сделать эти описания более понятными, даются координаты “опорных” точек. Если эти координаты приблизительны, перед ними написано “ок.”. В тех случаях, когда известен только район находки, даются координаты его административного центра. Названия географических единиц даются по административному делению СССР; лишь в отдельных, общеизвестных случаях (например, города С.-Петербург, Екатеринбург и т.д.) — согласно новой (еще нс сложившейся) системе. Если вид представлен более чем одним подвидом, их распространение описывается отдельно в разделе “Подвиды и изменчивость”.

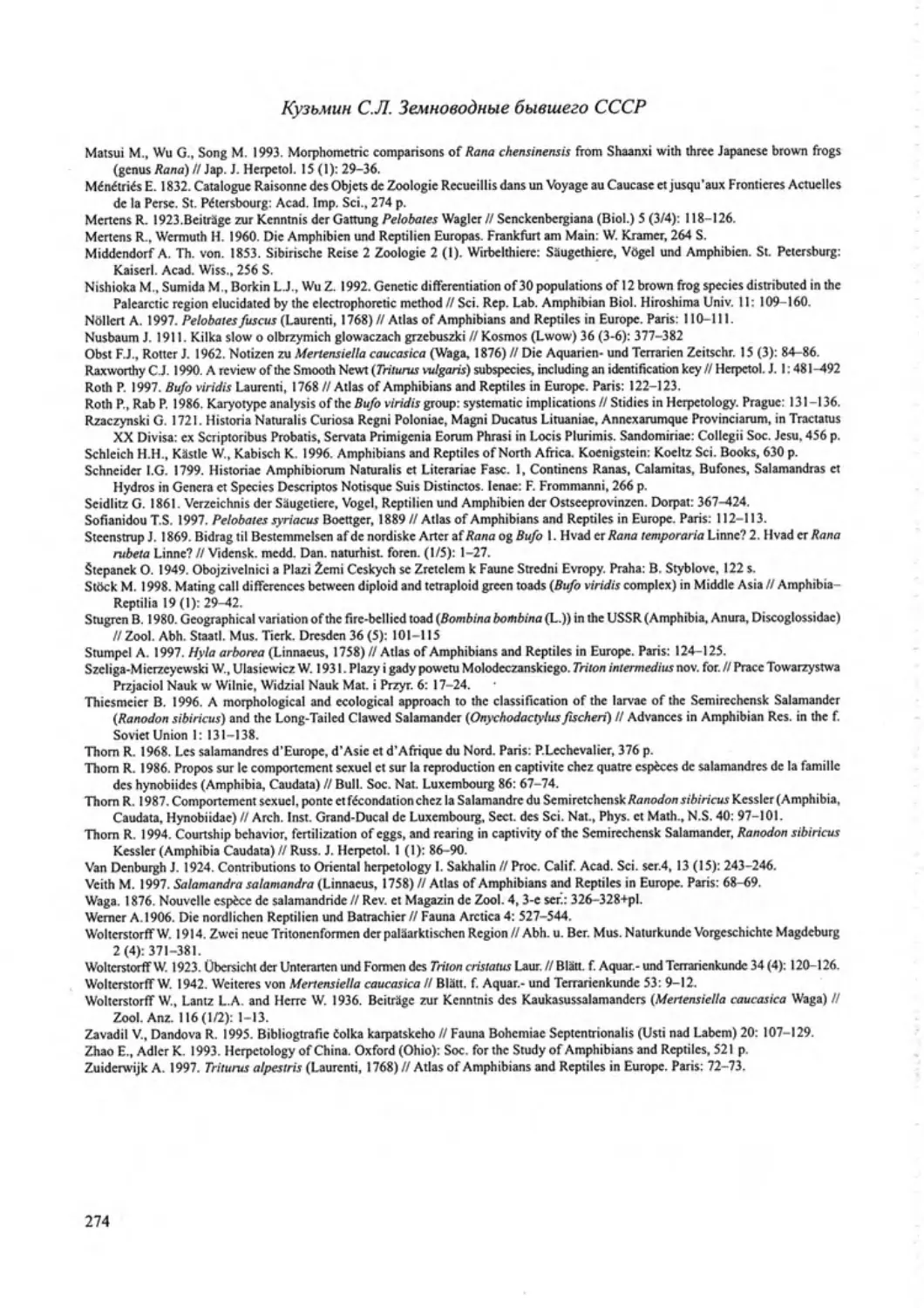

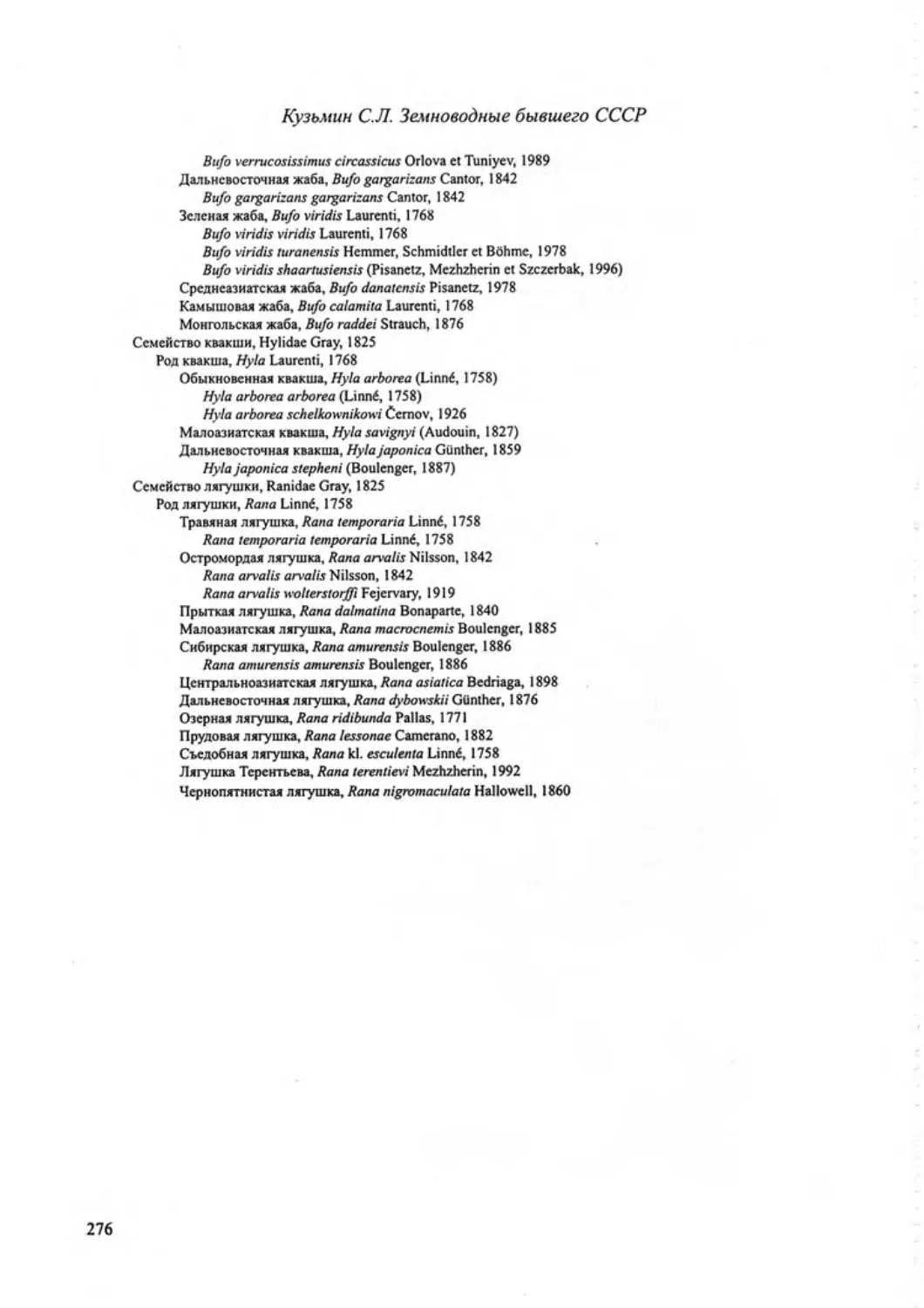

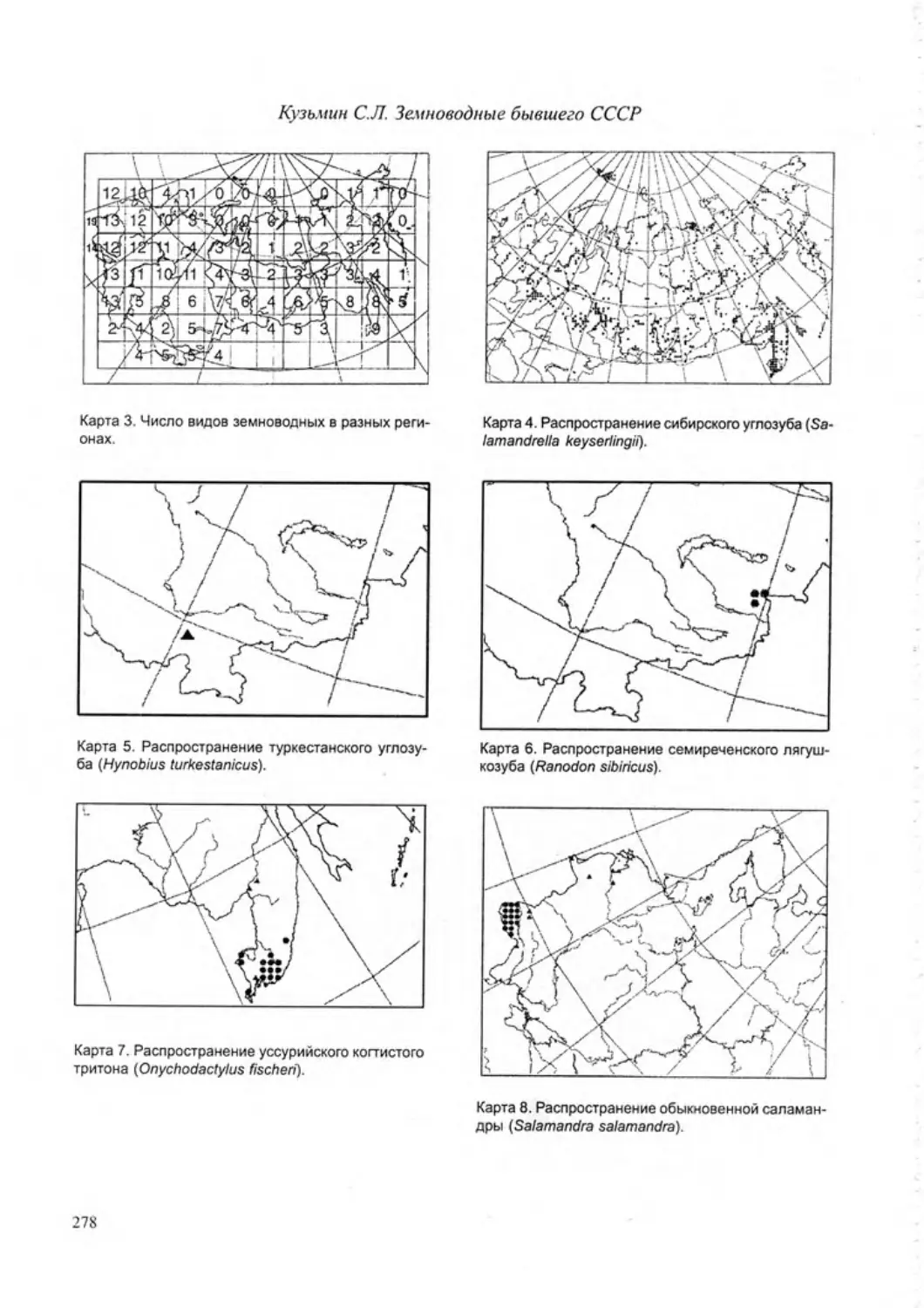

Я старался сделать карты по тому же стандарту, что в “Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe” (1997). Однако проекция UTM, в связи с высокой погрешностью на западе и востоке, неприменима для СССР в целом. Поэтому вместо нее была использована простая коническая проекция с центральным меридианом 100° в.д. и стандартными параллелями 49,4° и 67,8° с.ш., в которой существует широко распространенная цифровая карта СССР, созданная в Центре гсоинформационных исследований Института географии РАН. Решетка взята прямоугольная, со стороной ячейки 50 км. Поскольку ячейки во всех ареалах одни и те же, весь набор ареалов был представлен в виде базы данных, где указано наличие/отсутствие вида в каждой ячейке. Она была получена на основе упомянутой выше базы “Земноводные СССР". В результате этого были получены окончательные карты с использованием геоинформационных систем ArcView, PC Arc/lnfo и GcoGraph. Кружки на карте означают наличие вида в данной ячейке со стороной 50 км, треугольники — что данные нуждаются в проверке. Таким образом, получились совершенно новые карты распространения видов. Они более точны, чем карты для территории СССР в упомянутом выше “Атласе” (1997).

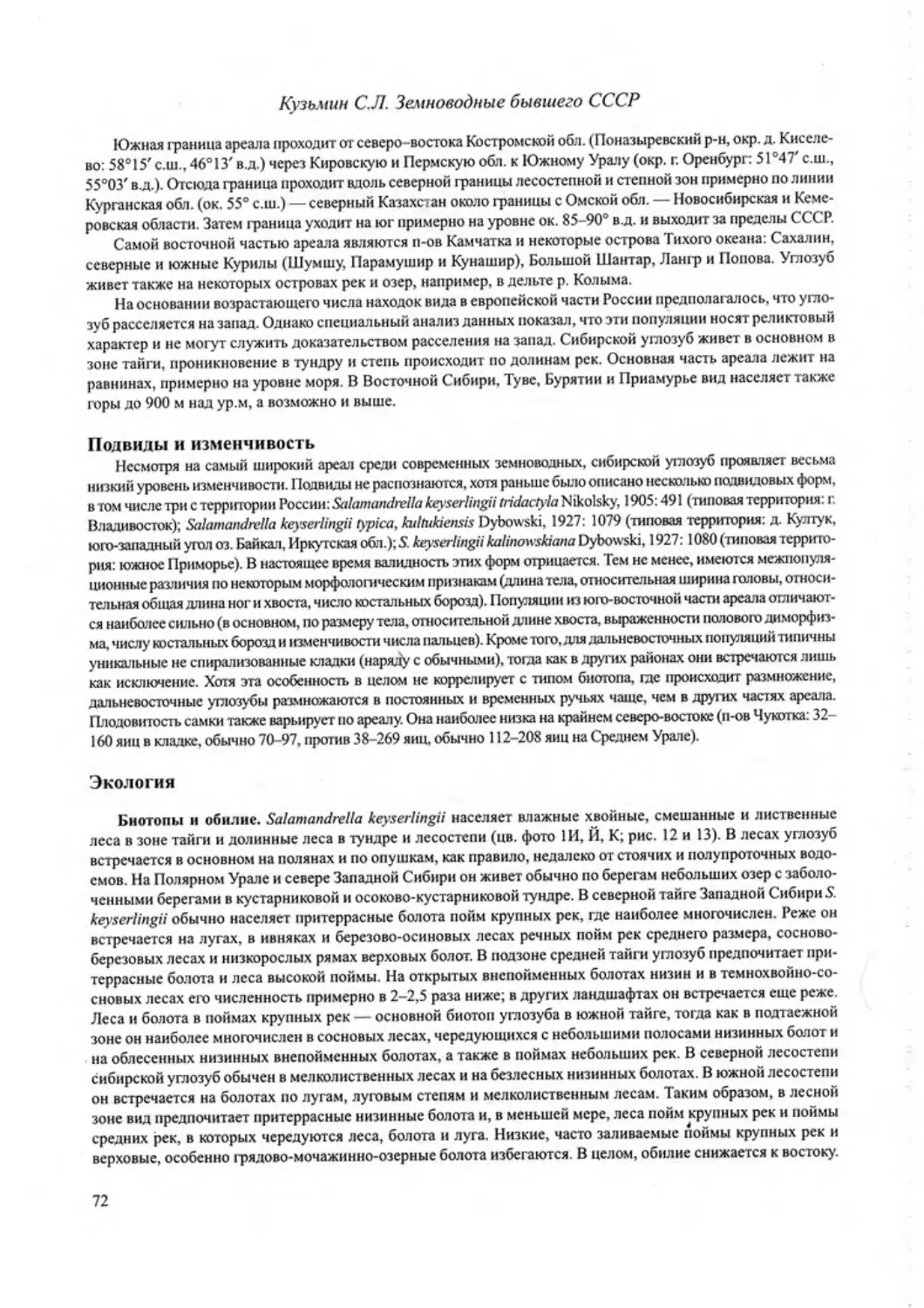

В книге даны фотографии всех известных видов и подвидов земноводных СССР, кроме туркестанского углозуба (он дан в виде реконструкции). Большинство иллюстраций сделано с животных, собранных в Советском Союзе, и лишь несколько — с особей, пойманных за рубежом.

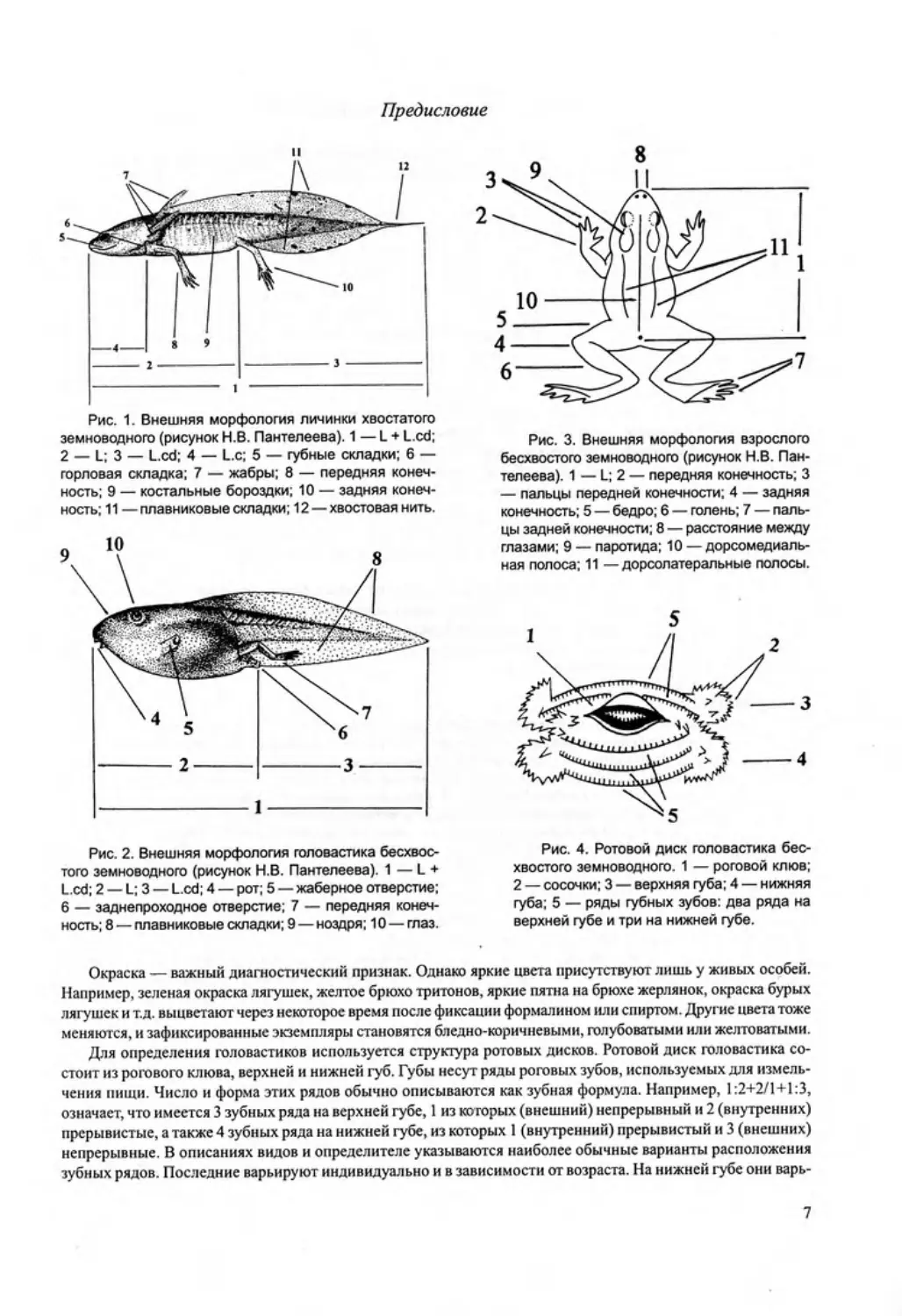

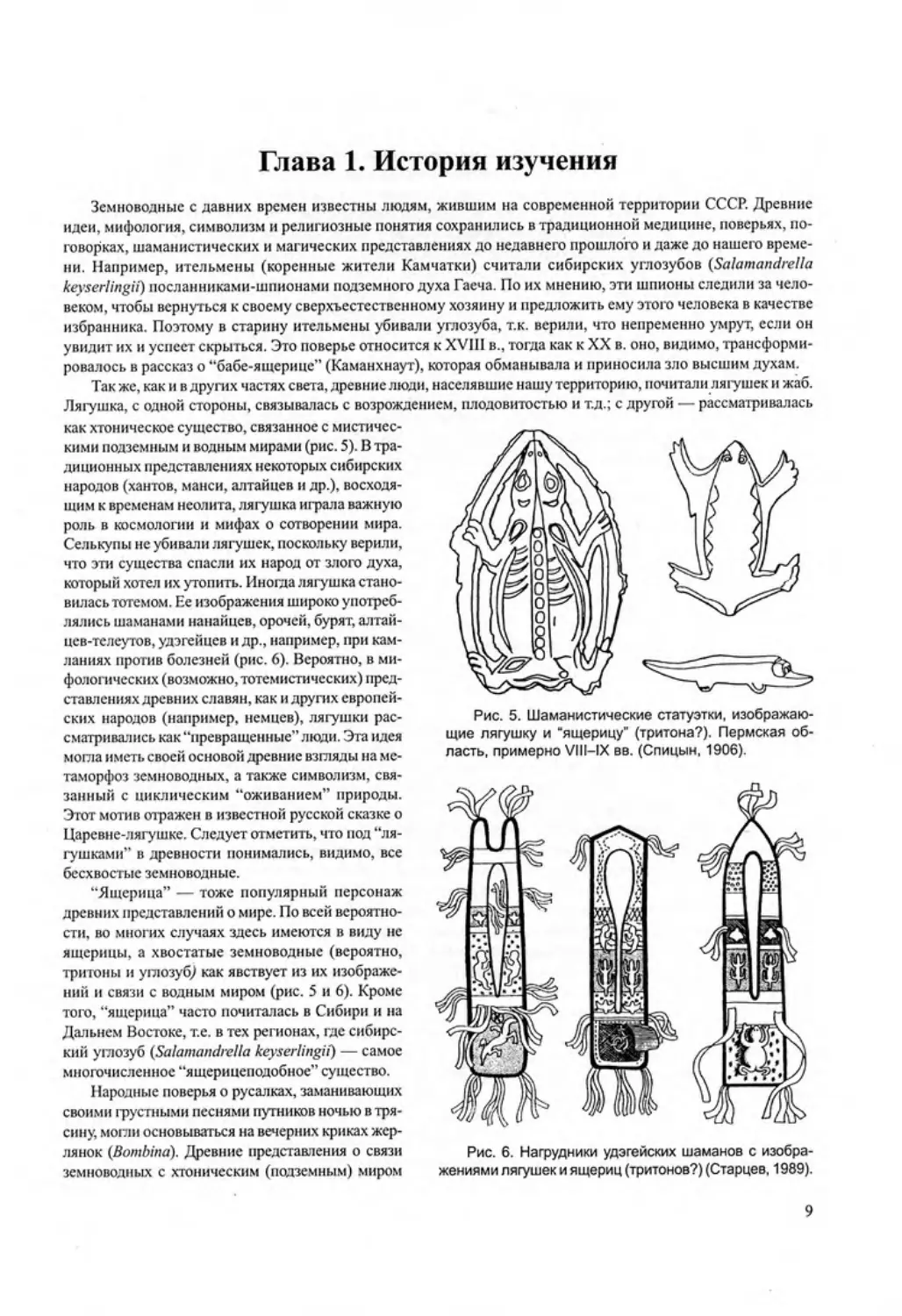

На рис. 1-4 отмечены стандартные признаки, используемые при описании земноводных. Для хвостатых (Caudata) и бесхвостых земноводных (Anura) используются следующие основные промеры: общая длина (т.с. от конца морды до конца хвоста — L + L.cd); длина тела (от конца морды до переднего края анального отверстия — L), максимальная длина головы; максимальная ширина головы; длина конечности от ее основания до конца самого длинного пальца; форма и высота плавниковых складок личинки. Только для Caudata: длина хвоста (L.cd); число костальных борозд между передней и задней конечностью на одной стороне тела; расположение сошниковых зубов (направление определяется по отношению к продольной оси тела). Последний признак весьма стабилен на стадии взрослой особи, но неприменим для определения живых особей. Индекс Вольтершторфа (отношение длины передней конечности к длине тела между передними и задними конечностями) важен в систематике гребенчатых тритонов. Только для Anura: длина внутреннего пяточного бугра, измеренная в его основании; максимальная высота внутреннего пяточного бугра; длина первого пальца задней конечности, измеренная от основания пальца до его конца; минимальное расстояние между внутренними краями век (= расстояние между глазами). Для упрощения текста я старался избегать сокращений.

6

Предисловие

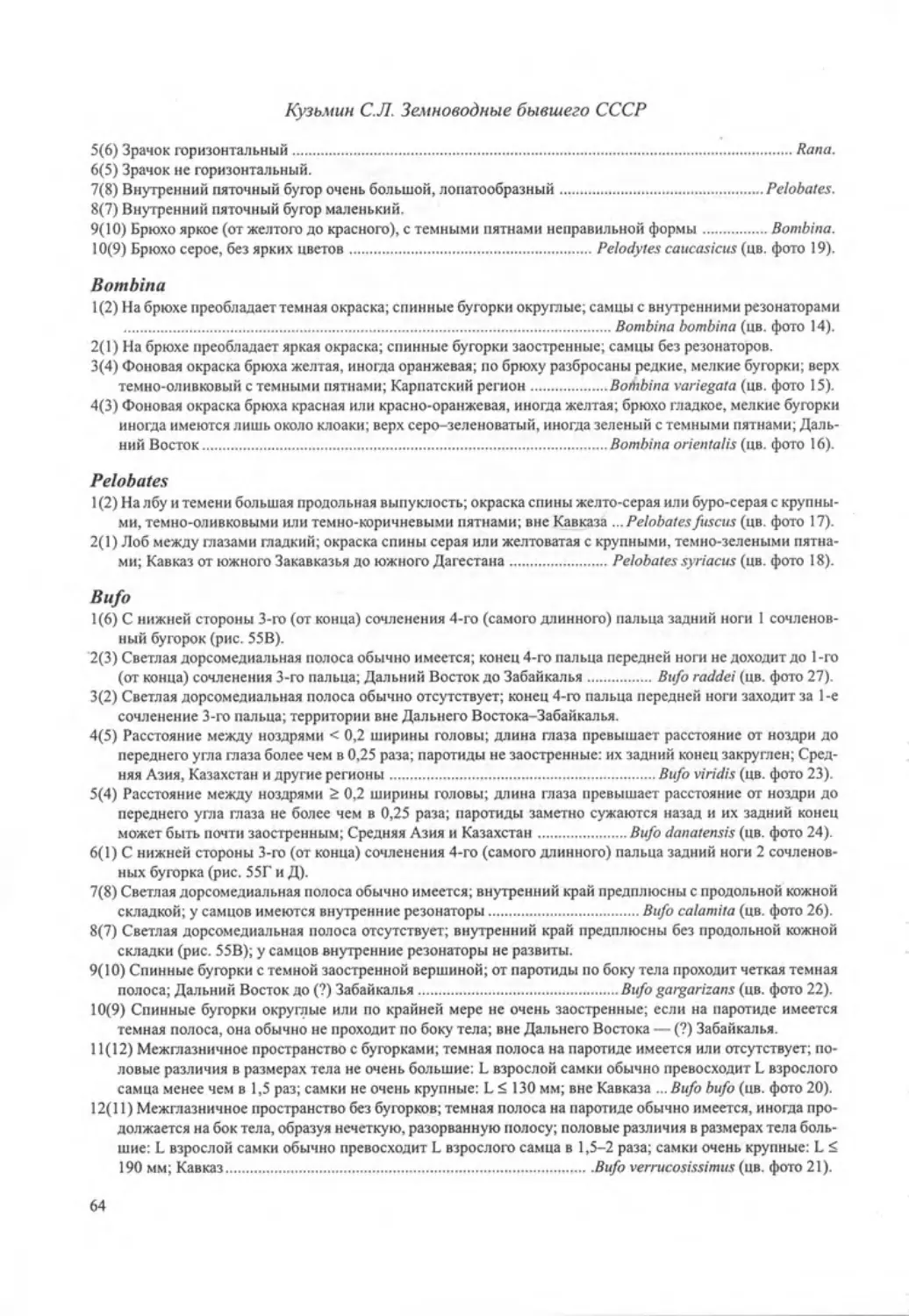

Рис. 1. Внешняя морфология личинки хвостатого земноводного (рисунок Н.В. Пантелеева). 1 — L + Led; 2 — L; 3 — L.cd; 4 — L.c; 5 — губные складки; 6 — горловая складка; 7 — жабры; 8 — передняя конечность; 9 — костальные бороздки; 10 — задняя конечность; 11 —плавниковые складки; 12 — хвостовая нить.

Рис. 3. Внешняя морфология взрослого бесхвостого земноводного (рисунок Н.В. Пантелеева). 1 — L; 2 — передняя конечность; 3 — пальцы передней конечности; 4 — задняя конечность; 5 — бедро; 6 — голень; 7 — пальцы задней конечности; 8 — расстояние между глазами; 9 — паротида; 10 — дорсомедиаль-ная полоса; 11 — дорсолатеральные полосы.

Рис. 2. Внешняя морфология головастика бесхвостого земноводного (рисунок Н.В. Пантелеева). 1 — L + L.cd; 2 — L; 3 — L.cd; 4 — рот; 5 — жаберное отверстие; 6 — заднепроходное отверстие; 7 — передняя конечность; 8 — плавниковые складки; 9 — ноздря; 10 — глаз.

Рис. 4. Ротовой диск головастика бесхвостого земноводного. 1 — роговой клюв; 2 — сосочки; 3 — верхняя губа; 4 — нижняя губа; 5 — ряды губных зубов: два ряда на верхней губе и три на нижней губе.

Окраска — важный диагностический признак. Однако яркие цвета присутствуют лишь у живых особей. Например, зеленая окраска лягушек, желтое брюхо тритонов, яркие пятна на брюхе жерлянок, окраска бурых лягушек и т.д. выцветают через некоторое время после фиксации формалином или спиртом. Другие цвета тоже меняются, и зафиксированные экземпляры становятся бледно-коричневыми, голубоватыми или желтоватыми.

Для определения головастиков используется структура ротовых дисков. Ротовой диск головастика состоит из рогового клюва, верхней и нижней губ. Губы несут ряды роговых зубов, используемых для измельчения пищи. Число и форма этих рядов обычно описываются как зубная формула. Например, ]:2+2/1+1:3, означает, что имеется 3 зубных ряда на верхней губе, 1 из которых (внешний) непрерывный и 2 (внутренних) прерывистые, а также 4 зубных ряда на нижней губе, из которых 1 (внутренний) прерывистый и 3 (внешних) непрерывные. В описаниях видов и определителе указываются наиболее обычные варианты расположения зубных рядов. Последние варьируют индивидуально и в зависимости от возраста. На нижней губе они варь

7

Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР

ируют реже, чем на верхней. В кислых фиксаторах губные зубы могут разрушаться. Но все-таки зубные ряды — более стабильный определительный признак, чем форма и пропорции тела, которые сильно варьируют и могут изменяться в фиксирующих растворах.

Основная часть книги состоит из видовых очерков. В разделе “Описание. Морфология” данные расположены следующим образом: взрослый; молодая особь сразу после метаморфоза; личинка; икра (яйцо). Отклонения от этой схемы (например, характеристика более ранних или более поздних стадий развития, половых различий и т.д.) оговариваются особо. Для хвостатых земноводных длина тела с хвостом (L + L.cd) указывается для взрослых, личинок сразу после выклева и недавно метаморфизировавших особей. Для полностью развитых личинок (перед метаморфозом) этот параметр обычно не приводится, т.к. их размер обычно сходен с размером особей сразу после превращения. Если в этот период размер личинки сильно меняется, L + L.cd указывается для личинки перед метаморфозом, когда он максимален. Для недавно метаморфизировавших и взрослых бесхвостых земноводных указывается длина тела (L). Во всех случаях диагностические признаки, общие для всех видов данного рода, указываются только в описании рода. Возраст достижения половозрслости дается по скелетохронологии (числу годовых слоев в трубчатых костях) и размерам тела; продолжительность жизни — только по скелетохронологии.

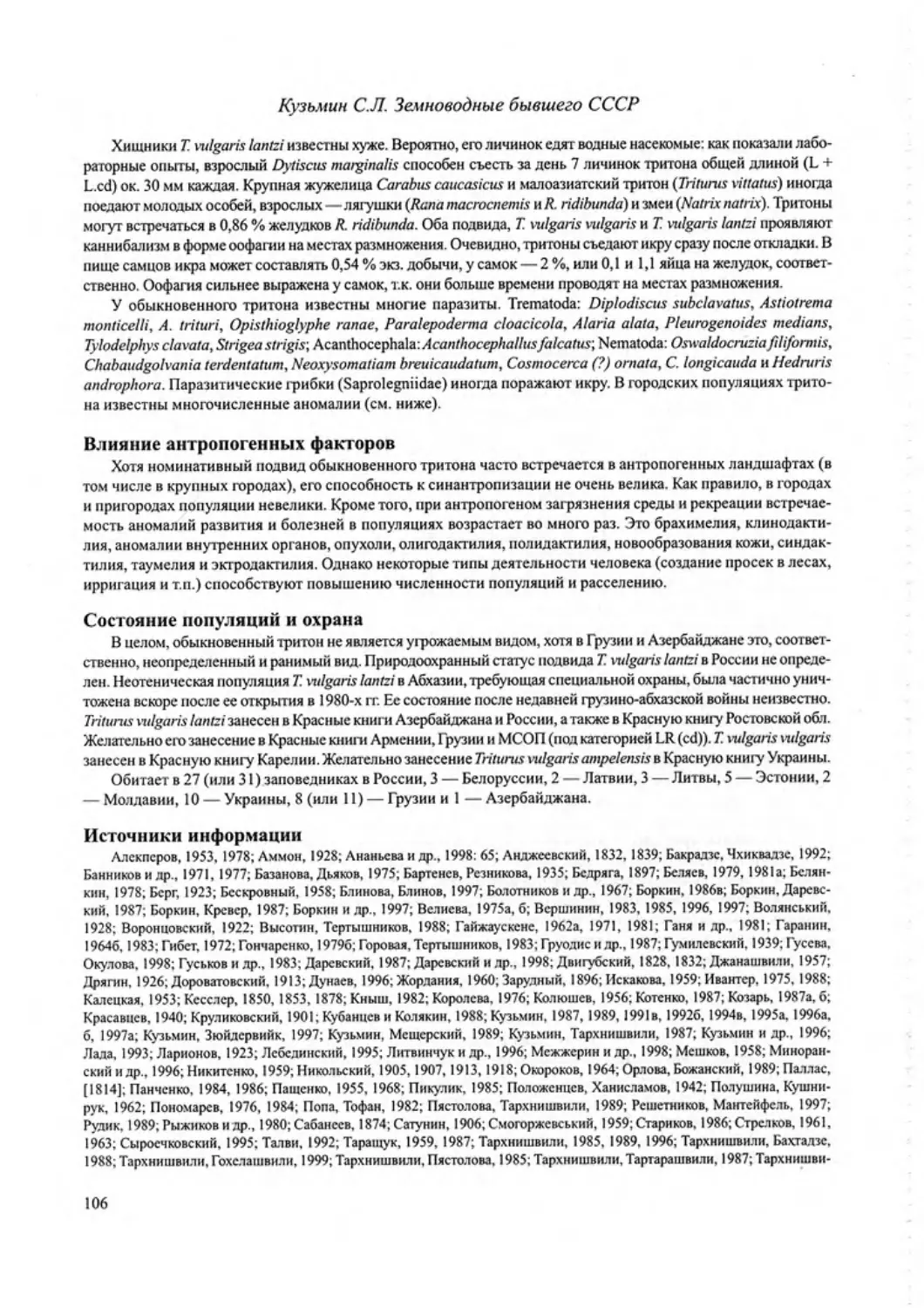

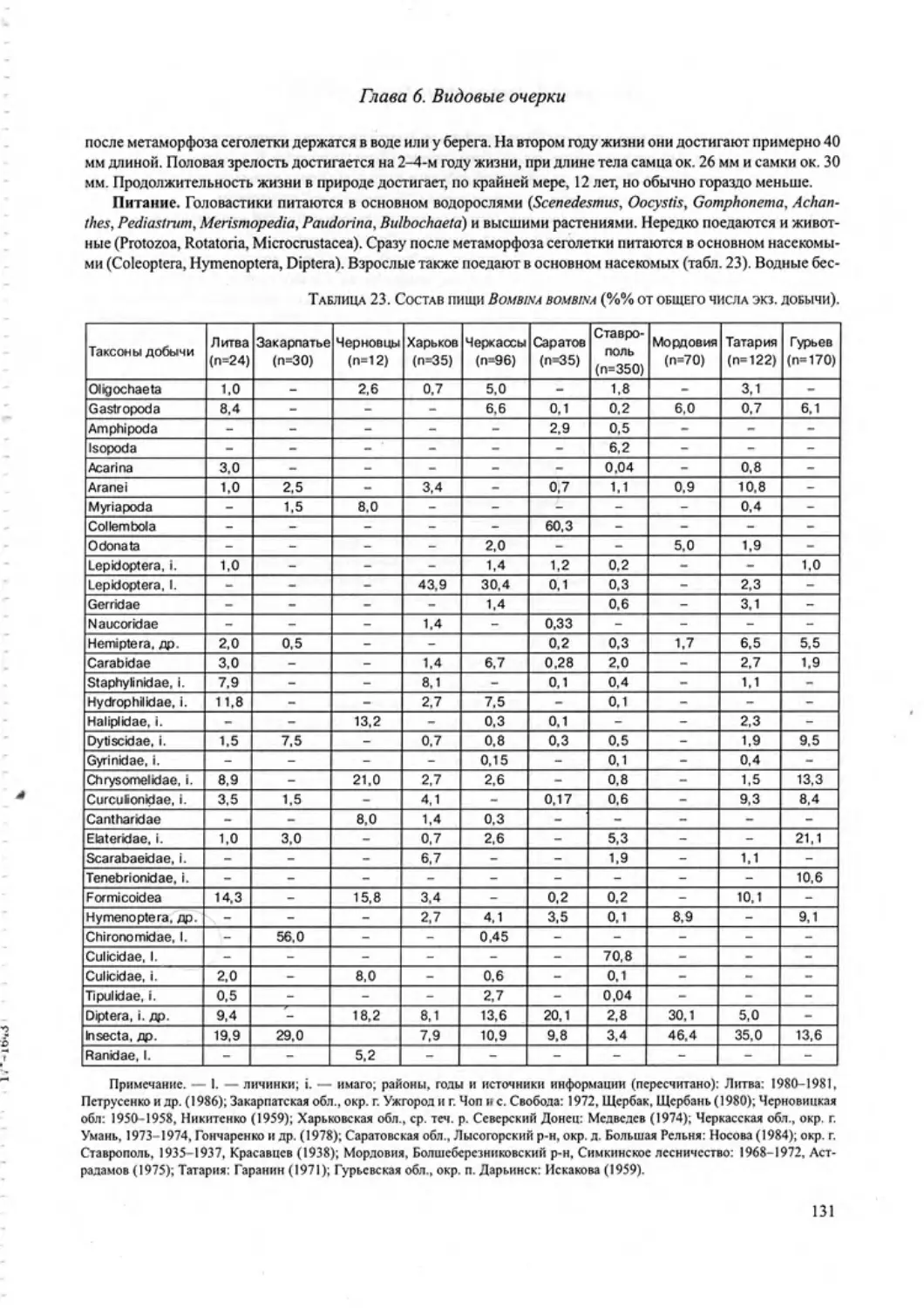

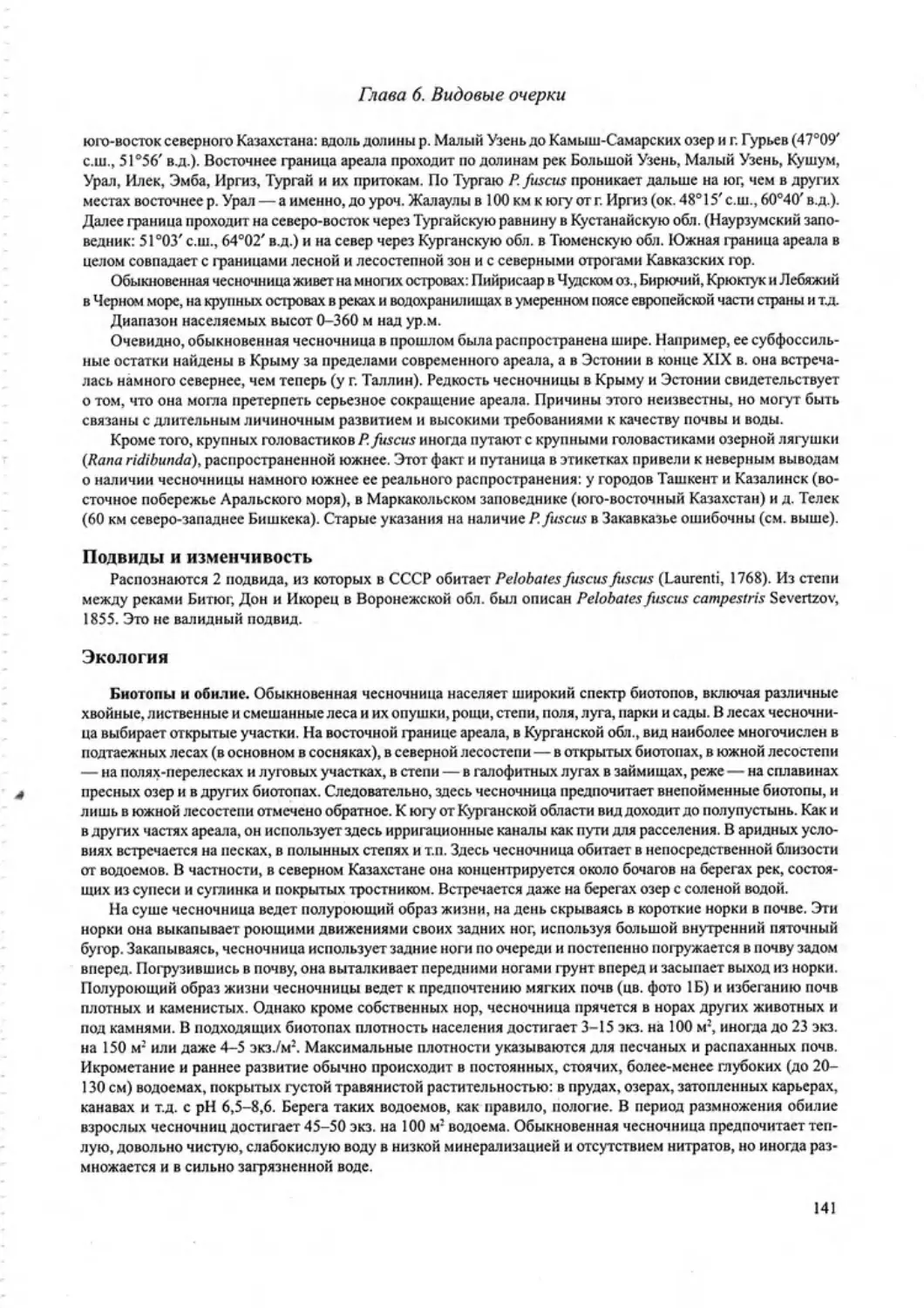

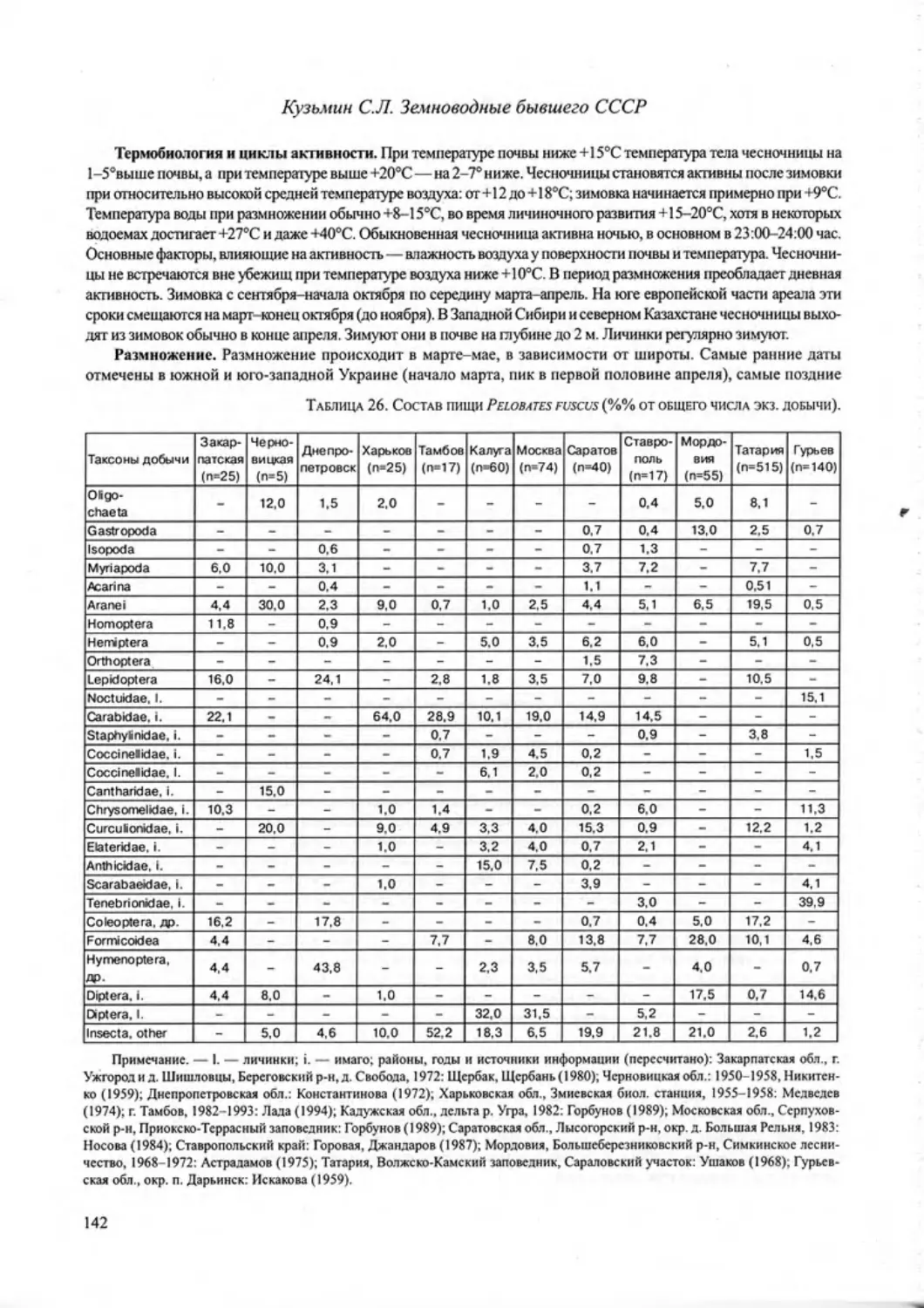

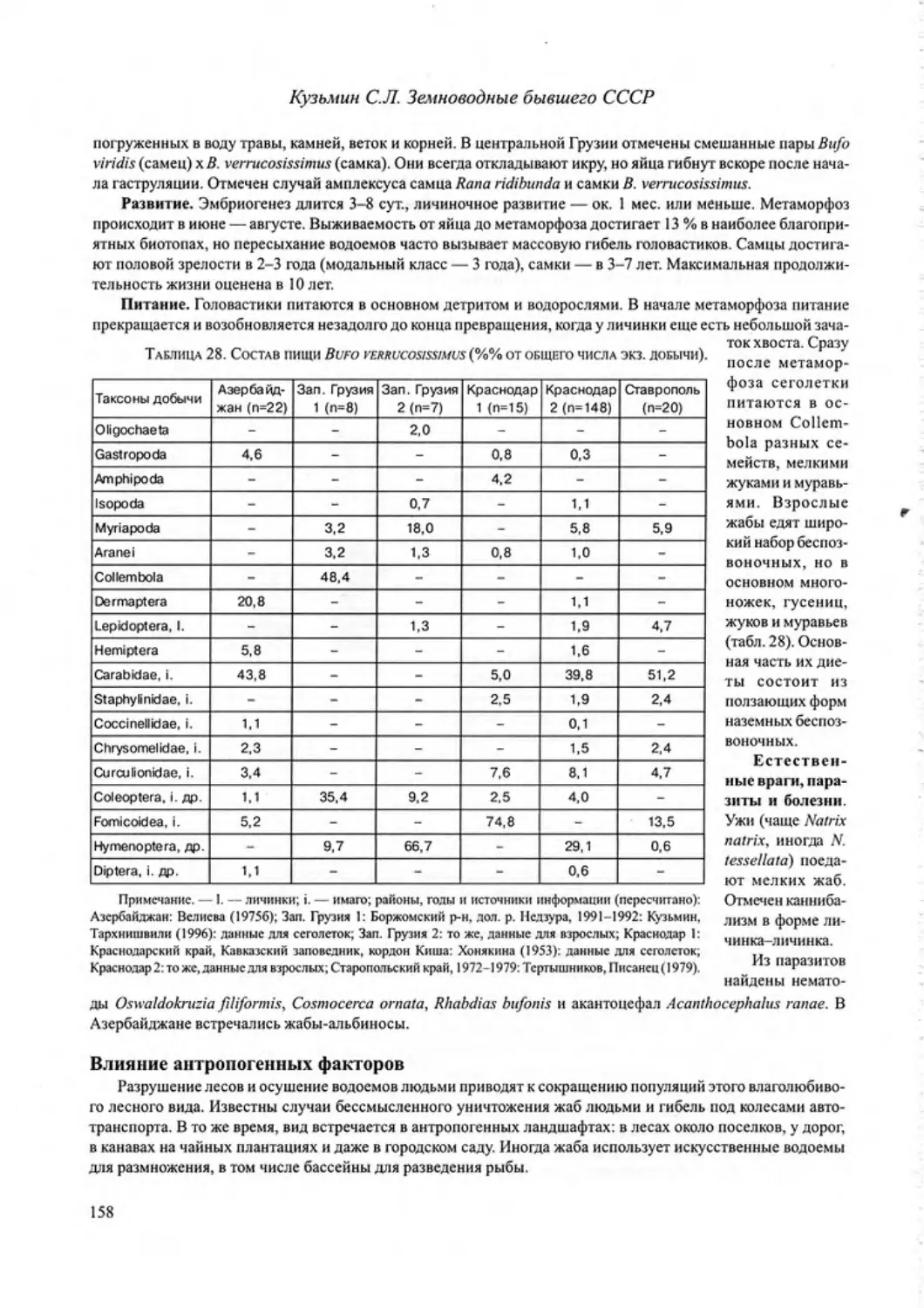

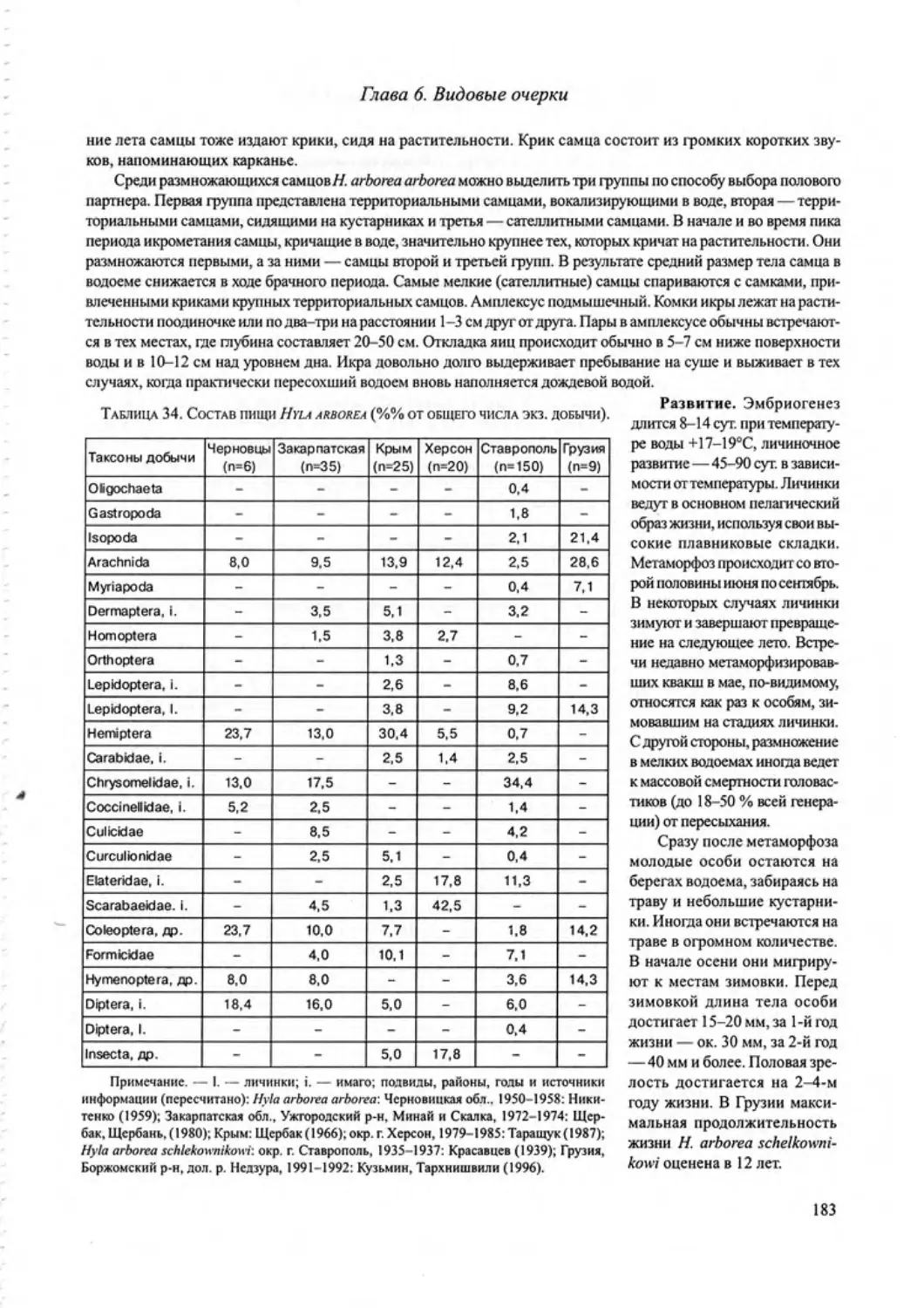

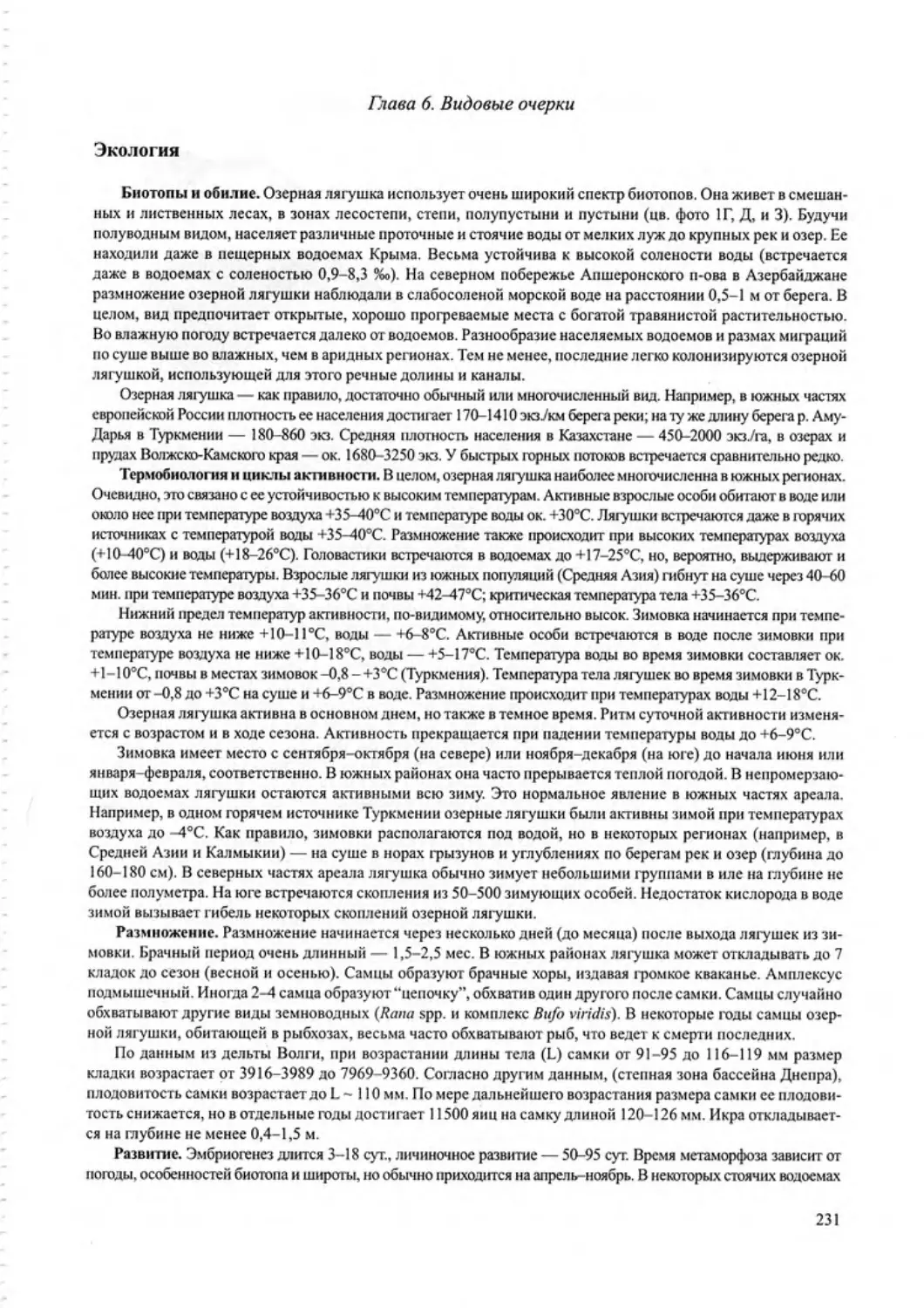

Таблицы состава пищи бесхвостых земноводных содержат данные только для “полувзрослых” и взрослых животных в разных частях ареала. Питание головастиков описано в тексте. Детальные сведения об изменениях состава пищи в онтогенезе имеются почти для всех видов хвостатых земноводных СССР. Поэтому в таблицах по их питанию даны сведения для нескольких “ключевых” стадий развития (начало активного питания, незадолго до метаморфоза, метаморфоз, сразу после метаморфоза, взрослый). Эти стадии определены по специальным таблицам для каждого вида или рода (даны соответствующие библиографические ссылки).

Для определения земноводных используются специальные ключи. Как их применять — см. в Главе 5. Когда использование ключа вызывает затруднения, следует обратиться к описанию вида и иллюстрациям. Для определения могут быть полезны также географические и экологические данные.

Конструктивные замечания и предложения по книге будут с благодарностью приняты автором и учтены при подготовки следующего издания.

Благодарности

Все рисунки икры и личинок подготовлены Н.В. Пантелеевым; Б.И. Тимофеев сфотографировал экземпляры музейных коллекций и многих живых земноводных. В.М. Ануфриев, В.Н. Блинов, Т.К. Блинова, Ю.В. Бобков, И.Н. Богомолова, О.В. Бурский, Л.Г. Вартапстов, А.А. Вахрушев, А.К. Добротворский, В.С. Жуков В.Г. Козин. С.Г. Ливанов, А.Л. Малков, ТА. Морковина, И.В. Покровская, В.В. Панов, Ю.С. Равкин, А.В. Сапогов, С.А. Соловьев, В.П. Стариков, Г.М. Тсртицкий, К.В. Торопов. Б.Н. Фомин, С.М. Цыбулин, Е.Л. Шор и В.А. Юдкин предоставили свои неопубликованные данные по Сибири в Банк данных Лаборатории зоологического мониторинга Института экологии и систематики животных РАН, г. Новосибирск. Ю.С. Равкин (администратор Банка данных) предоставил мне часть этой информации. Издательства "Пснсофт" (София-Москва), “Фолиум” (Москва), “Химайра” (Франкфурт-на-Майне) и АБФ (Москва), Общество изучения земноводных и пресмыкающихся (SSAR) (Огайо), редакция журнала “Asiatic Herpctological Research" (Беркли) любезно разрешили мне воспроизвести иллюстрации из соответствующих книг и журналов. Кроме того, многие лица оказали мне ценное содействие в подготовке данной книги: К. Адлер, О.Ч. Атаев, ГА. Атрашксвич, А.Т. Божан-ский, А. Брам, X. Бриигсс, Р.К. Гохслашвили, Р. Гриффитс, Ю.Ю. Дгебуадзе, К. Джиакома, Е.А. Дунаев, В.Г Ищенко, Б.Ю. Кассал, |Л.Н. Кузьмин, В.Н. Куранова, А.П. Кутенков, О.Г Лазарева, О. А. Леонтьева, С.Н. Литвинчук, И.В. Маслова, М. Мацуи, С.В. Мсжжсрин, И.Г. Мещерский, В.Ф. Орлова, Т. Папснфусс, Е.М. Писансц, С.В. Пушкарев, Р.Ю. Пушкин, А.Н. Соловьев, Г.С. Сурова, Д.Н. Тархнишвили, Б. Тизмаер, Е.Е. Ткаченко, О.А. Хейфец, Х.-И. Херман, В.А. Хромов, С.А. Шарыгин и Б.И. Шсфтель. Я искренне благодарен всем им.

Работа сделана в Институте проблем экологии и эволюции Российской АН; выполнена частично по проекту № 98-04-48254 Российского фонда фундаментальных исследований.

8

Глава 1. История изучения

Земноводные с давних времен известны людям, жившим на современной территории СССР. Древние идеи, мифология, символизм и религиозные понятия сохранились в традиционной медицине, поверьях, поговорках, шаманистических и магических представлениях до недавнего прошлого и даже до нашего времени. Например, ительмены (коренные жители Камчатки) считали сибирских углозубов (Salamandrella keyserlingii) посланниками-шпионами подземного духа Гаеча. По их мнению, эти шпионы следили за человеком, чтобы вернуться к своему сверхъестественному хозяину и предложить ему этого человека в качестве избранника. Поэтому в старину ительмены убивали углозуба, т.к. верили, что непременно умрут, если он увидит их и успеет скрыться. Это поверье относится к XVIII в., тогда как к XX в. оно, видимо, трансформировалось в рассказ о “бабе-ящерице” (Каманхнаут), которая обманывала и приносила зло высшим духам.

Так же, как и в других частях света, древние люди, населявшие нашу территорию, почитали лягушек и жаб. Лягушка, с одной стороны, связывалась с возрождением, плодовитостью и т.д.; с другой — рассматривалась

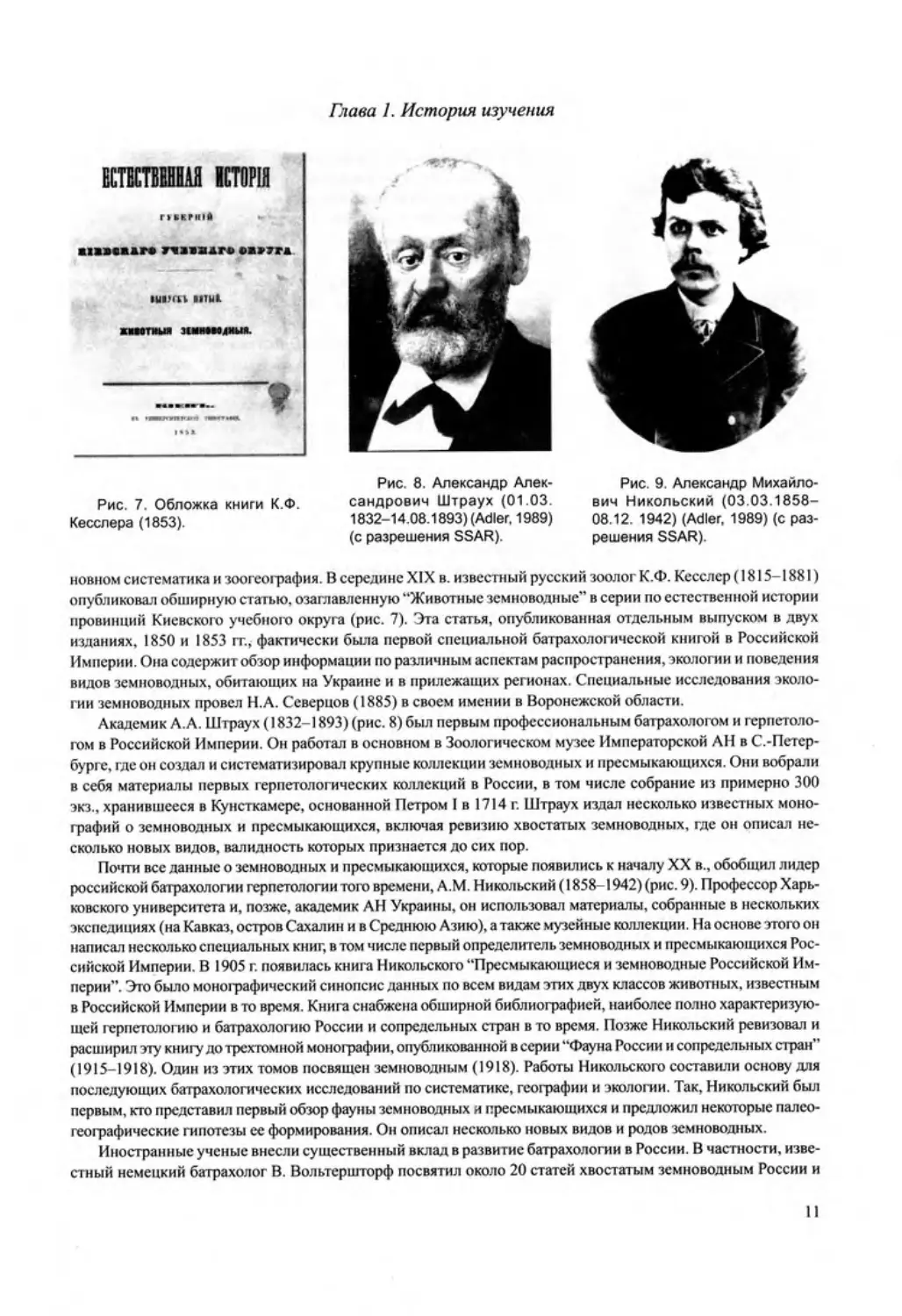

как хтоническое существо, связанное с мистическими подземным и водным мирами (рис. 5). В традиционных представлениях некоторых сибирских народов (хантов, манси, алтайцев и др.), восходящим к временам неолита, лягушка играла важную роль в космологии и мифах о сотворении мира. Селькупы не убивали лягушек, поскольку верили, что эти существа спасли их народ от злого духа, который хотел их утопить. Иногда лягушка становилась тотемом. Ее изображения широко употреблялись шаманами нанайцев, орочей, бурят, алтай-цсв-телеутов, удэгейцев и др., например, при камланиях против болезней (рис. 6). Вероятно, в мифологических (возможно, тотемистических) представлениях древних славян, как и других европейских народов (например, немцев), лягушки рассматривались как “превращенные” люди. Эта идея могла иметь своей основой древние взгляды на метаморфоз земноводных, а также символизм, связанный с циклическим “оживанием” природы. Этот мотив отражен в известной русской сказке о Царевне-лягушке. Следует отметить, что под “лягушками” в древности понимались, видимо, все бесхвостые земноводные.

“Ящерица” — тоже популярный персонаж древних представлений о мире. По всей вероят ности, во многих случаях здесь имеются в виду нс ящерицы, а хвостатые земноводные (вероятно, тритоны и углозуб,) как явствует из их изображений и связи с водным миром (рис. 5 и 6). Кроме того, “ящерица” часто почиталась в Сибири и на Дальнем Востоке, т.е. в тех регионах, где сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii) — самое многочисленное “ящерицеподобное” существо.

11ародные поверья о русалках, заманивающих своими грустными песнями путников ночью в трясину, moi-ш основываться на вечерних криках жерлянок (Bombina). Древние представления о связи земноводных с хтоничсским (подземным) миром

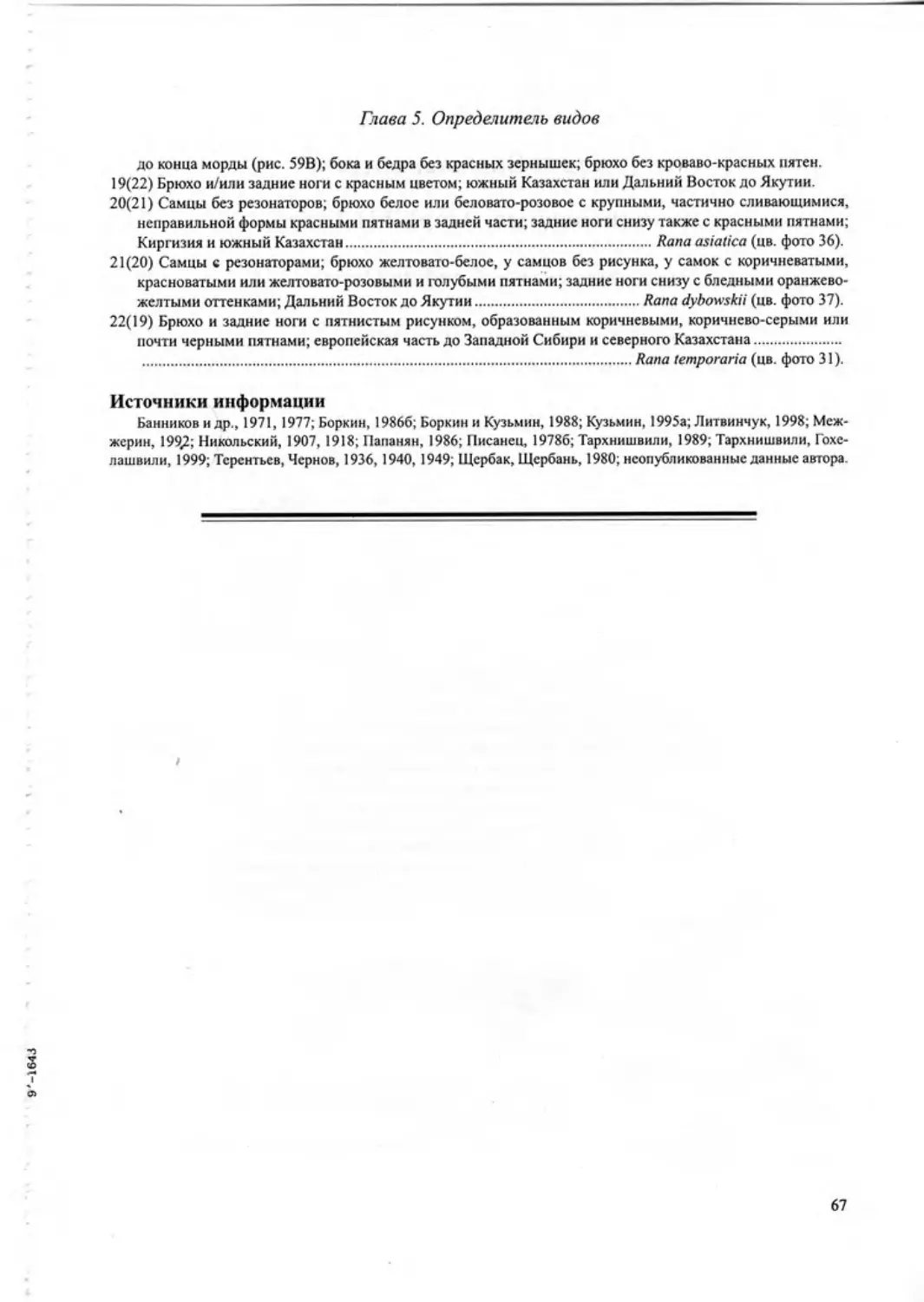

Рис. 5. Шаманистические статуэтки, изображающие лягушку и “ящерицу" (тритона?). Пермская область, примерно VIII-IX вв. (Спицын, 1906).

Рис. 6. Нагрудники удэгейских шаманов с изображениями лягушек и ящериц (тритонов?) (Старцев, 1989).

9

Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР

могли составить основу для суеверий насчет того, что эти животные вызывают болезни людей и приносят другой вред (“самозарождение” лягушек и тритонов в человеческом теле с вредными последствиями, уничтожение урожаев и т.д.). Эти воззрения нашли отражение в народных названиях некоторых болезней (например, грудная жаба). Некоторые из таких поверий могут представлять собой смесь понятий о реальной биологии земноводных и имитационной магии: например, убийство лягушки вызывает дождь; прикосновение к жабе может вызвать бородавки на коже человека (или, наоборот, выделения жаб можно использовать от бородавок); даже пепел обыкновенной саламандры {Salamandra salamandra) может отравить человека, и т.д. Использование лягушачьих костей в магии и некоторые суеверия о вредных свойствах лягушек и жаб сохранились до наших дней.

С другой стороны, сельские жители обычно имели (и имеют сейчас) реалистичные представления о земноводных. Это отражается, например, в народных названиях: “водяная ящерица” доя тритонов, “боровая лягушка” доя обыкновенной жабы {Bufo bufo), “кумка” доя жерлянок {Bonibiiia), "жабоед" доя зеленых лягушек (комплекс Rana esculenta) и т.д. Представление о том, что обилие лягушек указывает “здоровое место” могло отражать первые попытки использования земноводных доя биоиндикации. Наблюдения за расселением сеголеток лягушек и жаб после дождей и обитанием жаб на пастбищах скота могли составить основу доя суеверий о том, что лягушата и жабята падают с дождем из облаков и что жабы высасывают молоко у коров. А украинские крестьяне помещали обыкновенную квакшу {Hyla arborea) в крынку с молоком, чтобы оно нс скисло.

С древних времен земноводные используются и в традиционной физической медицине. Знаменитый таджикский врач Абуали ибн-Сино (Авиценна) (980-1037) рекомендовал использовать мясо и отвары лягушки как средство против укусов змей и шпанских мушек; также рекомендовалось накладывать мясо лягушки на укушенную часть. Он повторял древние идеи о том, что саламандра нс горит в огне и что ее укус весьма опасен. Земноводных в традиционной медицине люди продолжали широко использовать еще сто лет назад. Лягушачья икра применялась доя изготовления пластыря (европейская часть России), мясо лягушки накладывалось на раны для лечения укусов змей (Пермская обл.), семиреченский лягушкозуб {Ranodon sibiricus) широко использовался в китайской и дунганской медицине для лечения переломов и малярии (южный Казахстан) и т.д. Уйгуры в южном Казахстане до сих пор продолжают использовать центральноазиатскую лягушку {Rana asiatica) в своей медицине.

Распространение православия в России (примерно с начала X в.) привело к распространению трактатов по естественной истории, широко известных в Византийской Империи. Сведения о саламандре как животном, которое живет в огне, получили распространение с переводами трактатов “Физиолог” в XI в. и “Хвала" византийца Георгия Писидийского (переведено на русский в 1385 г. Димитрием Зографом). В этих трактатах саламандра служит символом библейской аллегории благочестивого человека, который не горит в пламени греха и ада. Некоторые аллегории относятся и к бесхвостым земноводным. Еще в XIX веке в Молдавии люди верили, что лягушек нельзя убивать, т.к. они созданы Богом для очищения отравленной воды; в некоторых местах на Украине люди говорили, что кваканье зеленых лягушек вдохновило царя Давида на создание псалма 150, и т.д. Распространение буддизма и ислама сопровождалось появлением новых представлений о земноводных и пресмыкающихся (как символов, аллегорий, предмета традиционной медицины и т.д.).

Первые научные герпетологические и батрахологические данные в современном смысле появились в Российской Империи в XVIII в. как результат ряда экспедиций, организованных Императорской Академией наук. Это экспедиции И.И. Лепехина (1768-1769), П.С. Палласа (1768-1774), И.Г. Георги (1775) и др. Важные региональные очерки по батрахофауне Балтийских провинций Российской Империи были опубликованы И.В. Фишером в 1791 г., Э.В. Дрюмпельманом и В.Х. Фрибс в 1809 г. и Г. Зсйдоицем в 1861 г. Некоторые данные о земноводных и пресмыкающихся Литвы, Белоруссии и западной Украины опубликовал Г. Ржачин-ский в 1721 г. В конце XVIII — начале XIX вв. были сделаны русские переводы классических работ К. Линнея, Ж.-Л. Бюффона, Ill. Бонне и др. Эти работы содержат и некоторые батрахологические данные. П.С. Паллас [1814] и И. Двигубский (1832) предприняли первые попытки создать полный список земноводных Российской Империи. В начале XIX в. появился ряд российских книг и статей, содержащих оригинальные и компилятивные данные (например, Двигубский, 1809). Важные данные были собраны натуралистами и путешественниками в Сибири, на Дальнем Востоке, Кавказе и Средней Азии (Р.Ф. Гогенакер, К.Ф. Кесслер, Р. Маак. К.А. Сатунин, А.П. Федченко и др.). Как и в других странах в то время, в России батрахология была описательной наукой, объединенной с герпетологией в единую дисциплину. Батрахологические данные обычно объединялись с другими биологическими наблюдениями. Исследователей того времени интересовали в ос-

10

Глава 1. История изучения

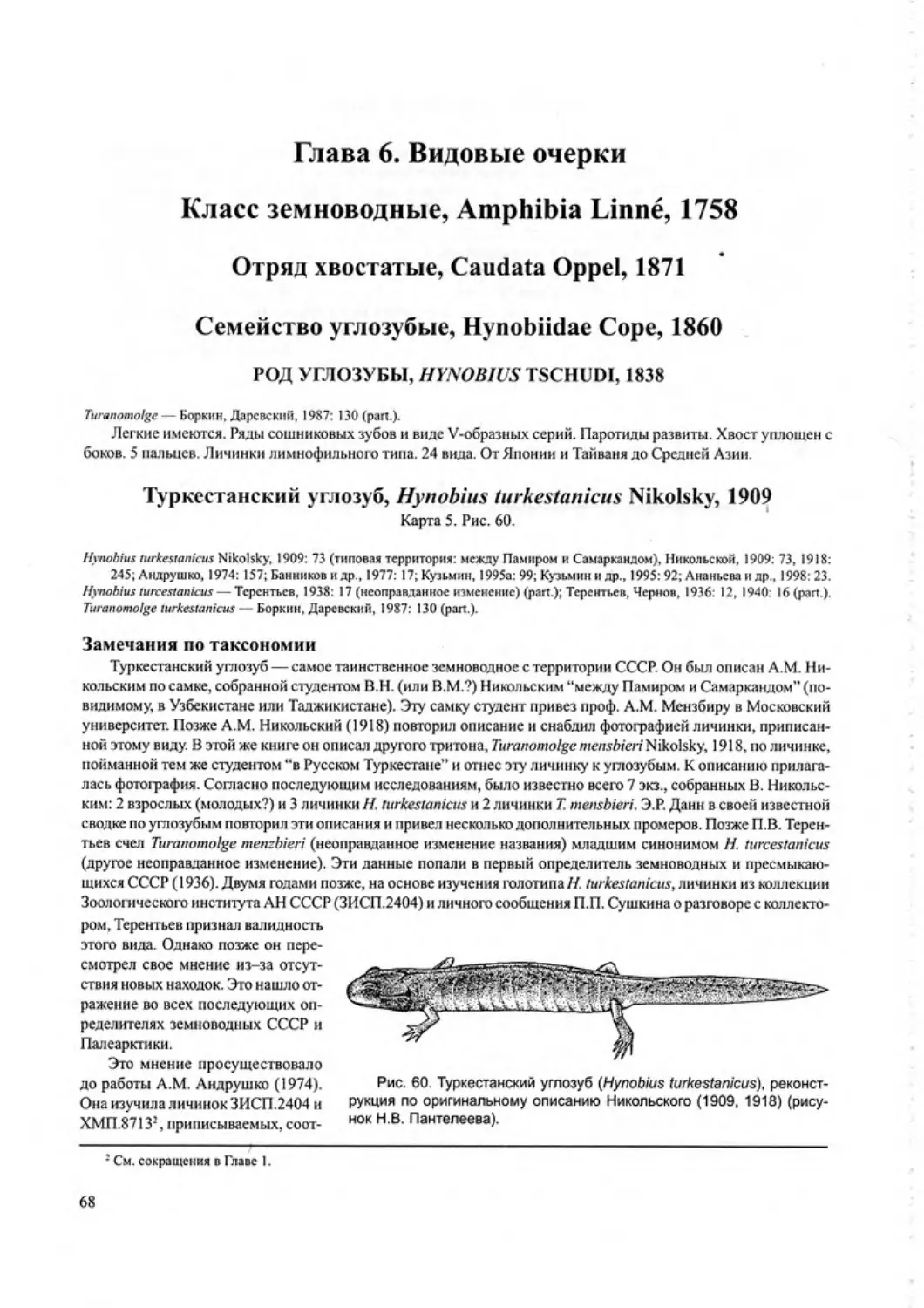

Рис. 7. Обложка книги К.Ф. Кесслера (1853).

Рис. 8. Александр Александрович Штраух (01.03. 1832-14.08.1893) (Adler. 1989) (с разрешения SSAR).

Рис. 9. Александр Михайлович Никольский (03.03.1858-Ов. 12. 1942) (Adler, 1989) (с разрешения SSAR).

новном систематика и зоогеография. В середине XIX в. известный русский зоолог К.Ф. Кесслер (1815-1881) опубликовал обширную статью, озаглавленную “Животные земноводные’’ в серии по естественной истории провинций Киевского учебного округа (рис. 7). Эта статья, опубликованная отдельным выпуском в двух изданиях, 1850 и 1853 гг., фактически была первой специальной баграхологичсской книгой в Российской Империи. Она содержит обзор информации по различным аспектам распространения, экологии и поведения видов земноводных, обитающих на Украине и в прилежащих регионах. Специальные исследования экологии земноводных провел Н.А. Северное (1885) в своем имении в Воронежской области.

Академик А.А. Штраух (1832-1893) (рис. 8) был первым профессиональным батрахологом и герпетологом в Российской Империи. Он работал в основном в Зоологическом музее Императорской АН в С.-Петербурге, где он создал и систематизировал крупные коллекции земноводных и пресмыкающихся. Они вобрали в себя материалы первых герпетологических коллекций в России, в том числе собрание из примерно 300 экз., хранившееся в Кунсткамере, основанной Петром I в 1714 г. Штраух издал несколько известных монографий о земноводных и пресмыкающихся, включая ревизию хвостатых земноводных, где он описал несколько новых видов, валидность которых признается до сих пор.

Почти все данные о земноводных и пресмыкающихся, которые появились к началу XX в., обобщил лидер российской батрахологии герпетологии того времени, А.М. Никольский (1858-1942) (рис. 9). Профессор Харьковского университета и, позже, академик АН Украины, он использовал материалы, собранные в нескольких экспедициях (на Кавказ, остров Сахалин и в Среднюю Азию), а также музейные коллекции. На основе этого он написал несколько специальных книг, в том числе первый определитель земноводных и пресмыкающихся Российской Империи. В 1905 г. появилась книга Никольского “Пресмыкающиеся и земноводные Российской Империи". Эго было монографический синопсис данных по всем видам этих двух классов животных, известным в Российской Империи в то время. Книга снабжена обширной библиографией, наиболее полно характеризующей герпетологию и базрахологию России и сопредельных стран в то время. Позже Никольский ревизовал и расширил эту книгу до трехтомной монографии, опубликованной в серии “Фауна России и сопредельных стран" (1915-1918). Один из этих томов посвящен земноводным (1918). Работы Никольского составили основу для последующих батрахологических исследований по систематике, гео1рафии и экологии. Так, Никольский был первым, кто представил первый обзор фауны земноводных и пресмыкающихся и предложил некоторые палеогеографические гипотезы ее формирования. Он описал несколько новых видов и родов земноводных.

Иностранные ученые внесли существенный вклад в развитие батрахологии в России. В частности, известный немецкий баграхолог В. Вольтершторф посвятил около 20 статей хвостатым земноводным России и

11

Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР

Рис. 10. Павел Викторович Терентьев (23.11.1903-30. 12.1970) (Adler. 1989) (с разрешения SSAR).

Восточной Азии. Выдающийся английский герпетолог Г.А. Буланже был одним из первых, кто изучал фаунистику земноводных Русского Дальнего Востока, откуда он описал несколько видов и т.д.

Батрахологические исследования продолжались после Октябрьской социалистической революции 1917 г. Работы советских ученых становились все более разносторонними и глубокими. Эти исследования успешно продолжались даже во времена разрухи, вызванной Гражданской. Первой и Второй мировой войнами. В этот период началась научная карьера П.В. Терентьева (1903 1970) (рис. 10). основоположника советской батрахоло-гии. Его первые работы были посвящены систематике лягушек, а в 1924 г. он издал первую книгу, предметом которой были земноводные Московской губернии. Позже, работая в Зоологическом институте АН ССС Р и будучи профессором Ленинградского университета, Терентьев проводил важные исследования по биометрии, систематике и зоогеографии земноводных. Помимо многих статей, он опубликовал несколько книг: "Герпетология" (1961а, впоследствии переведена на английский язык); “Лягушка” (1950) и “Определитель земноводных и пресмыкающихся СССР” (совместно с С.А. Черновым), выдержавший несколько изданий, одно из которых было переведено на английский язык. В 1920-х гг. Терентьев описал несколько видов и подвидов земноводных (ни один из которых в настоящее время не признается валидным).

Появляются описания региональных баграхофаун (например, Волянський, 1928; Соболевский, 1929; Емельянов. 1923; Птушенко. 1934; Бартенев. Резникова. 1935; Гумилевский, 1939). В частности, А.А. Емельянов (1878-1946) провел первое легальное изучение систематики, распространения и экологии земноводных и пресмыкающихся Советского Дальнего Востока. Его докторская диссертация "Амфибии и рептилии Советского Дальнего Востока" (1944) остается наиболее обширной сводкой по этому региону и, к сожалению, до сих пор нс опубликована в виде книги. Б.А. Красавцев (1909-1943?) примерно в то же время глубоко изучал экологию земноводных, в частности, их питание в европейской части России и Предкавказье. Его работы внесли значительный вклад в последующее развитие исследований по питанию земноводных и их роли в экосистемах. Очевидно, Красавцев погиб в Великой Отечественной войне.

Позже региональные обзоры земноводных становятся все более многочисленными и к настоящему времени покрывают значительную часть территории СССР. Примерами могут быть монографии по Белоруссии (Пикулик, 1985), Молдавии (Попа, Тофан, 1982). Украине (в целом: Таращук, 1959; Украинские Карпаты: Щербак. Щсрбань. 1980; Крым: Щербак. 1966), России (Карелия: Ивахтер, 1975, 1988; Московская область: Кузьмин и др., 1996; Калмыкия: Киреев. 1983; Волжско-Камский край: Гаранин. 1983; Республика Коми: Ануфриев. Бобрсцов. 1996; Ростовская область: Гуськов и др., 1983; Пермская область: Юшков. Воронов. 1994; Забайкалье: Шкатулова и др., 1978; Приамурье: Тагирова. 1984), Грузии (Эквтимишвили, 19486; Джа-нашвили, 1957.Тархнишвили, 1996), Азербайджану (Алекперов. 1978), Туркмении (Егорова. 1937), Узбекистану (Богданов, 1960), Таджикистану (Саид-Алиев, 1979), Казахстану (Искакова. 1959). Советские ученые внесли также большой вклад в познание земноводных других стран: Монголии, Вьетнама, Китая и др.

Интенсивное изучение региональных батрахофаун в СССР в сочетании с новыми методами в систематике земноводных привело к увеличению числа видов земноводных, описанных с начала XX в. Этот прогресс можно проиллюстрировать следующим образом:

Автор Число указанных видов Терентьев, Чернов, 1949 33

Паллас, [1814] 11 Банников и др., 1971 33

Двигубский. 1832 23 Банников и др.. 1977 33

Никольский. 1905 23 Боркин, Даревский, 1987 37

Никольский, 1918 35 Кузьмин, 1995а 41

Терентьев, Чернов, 1936 30 Ананьева и др., 1998 41

Терентьев, Чернов, 1940 29 Эта книга 41

12

Глава 1. История изучения

С начала XX в. новые виды описываются не как результат открытия неизвестных животных, а как результат разделения таксонов, известных раньше. Это свидетельствует об относительно хорошей изученности батрахофауны. Наиболее интенсивно изучается систематика зеленых лягушек (например, Боркин, Тихенко, 1979), бурых лягушек (например, Боркин, 19866) и жаб рода Bufo (например, Писанец, 1978; Межжсрин, Писанец, 1990; Орлова, Туниев, 1989). Современный прогресс в систематике связан с развитием — биогеографии, цитологии, генетики, иммунологии, физиологии и статистики. Сочетание зоогеографии, таксономии и палеонтологии позволяет исследователям анализировать проблемы, связанные с филогенией и исторической географией фауны. Такие исследования касаются, в частности, проблемы европейско-дальневосточных разрывов ареалов близких видов Bombina, Bufo, Hyla и Rana (Боркин, 1986а), формирования колхидской фауны земноводных и пресмыкающихся (Туниев, 1995, 1998) и т.д.

Вторая половина XX века ознаменовалась значительным прогрессом в области экологии, в основном благодаря современным статистическим методам. Хотя экологические исследования в СССР покрывали почти все виды земноводных, несколько видов Caudata (Salainandrella keyserlingii и Triturus vulgaris) и Anura (Bufo bufo, B. viridis, B. danatensis, Rana arvalis, R. temporaria и комплекс R. esculenta) исследуются наиболее интенсивно. Большинство экологических работ посвящено выяснению численности и пространственному распределению особей, структуре и динамике их популяций, использованию биотопа, развитию и питанию (например, Эквти-мишвили, 1948; Белова, 1964; Пикулик, 1976; Пястолова, Иванова, 1979; Северцов, Сурова, 1979; Тархнишви-ли, 1987; Ляпков, 1988; Ищенко, 1991; Кутенков, 1991; Кузьмин, 1991а, 19926, и т.д.). Есть обзоры данных по полиморфизму окраски бурых лягушек (Ищенко, 1978), экологии развития тритонов (Пястолова, Тархнишви-ли, 1989), питанию (Кузьмин, 1992в) и паразитам (Рыжиков и др., 1980). Подробные данные имеются также в диссертациях (Белова, 1964; Велиева. 19756; Атаева, 1980; Сурова, 1986; Таращук, 1987; Ляпков, 1992; и т.д.). Часть их, несмотря на их научную значимость, не опубликовано в других изданиях.

Большая часть экологических исследований проводится в Белоруссии, Украине, европейской части России, Сибири, на Кавказе и Дальнем Востоке. Исследования регуляции жизненного цикла, межвидовых взаимодействий, питания, возраста и математическое моделирование становятся все более популярными.

Охрана земноводных, как отдельная область, быстро развивается в последнее время. Хотя начало здесь было положено еще зоологами, обсуждавшими пользу земноводных для сельского хозяйства (например, Красавцев), пионером в исследованиях и организации охраны этих животных следует признать А.Г. Банникова (1915-1985), известного московского батрахолога. Он провел многочисленные и ценные экологические исследования (например, Банников, 1949, 1958). Его книга “Очерки по биологии земноводных” (1956, совместно с М.Н. Денисовой) остается одним из лучших пособий для студентов. Банников внес большой вклад в Красную книгу СССР (1984), в которую вошли 6 видов хвостатых земноводных и 2 бесхвостых. Эти восемь, а также еще несколько видов, впоследствии были занесены в Красные книги различных республик.

Кроме тех областей исследований, которые указаны выше, земноводные с XIX в. широко используются как модельные объекты в таких дисциплинах, как физиология, биохимия, морфология, палеонтология, медицина и др. Однако эти дисциплины находятся вне рамок данной киш и.

С XIX до начала XX в. на рассматриваемой территории не было специального герпетологического или батрахологического общества. С 1960-х гг. основным организационным центром являлся Герпетологический комитет СССР, основная деятельность которого проявлялась в созыве Всесоюзных герпетологических конференций. В настоящее время Герпетологическое общество им. А.М. Никольского включает много бат-рахологов из бывших советских республик. Кроме того, организован ряд местных герпетологических обществ. В 1992 г. была организована Региональная группа СНГ в составе Международной группы МСОП по сокращающимся популяциям земноводных. Эта группа включает ведущих ученых в области экологии земноводных из разных организаций. Ее деятельность направлена на выяснение причин, природы и масштабов сокращения популяций, а также на разработку мер их охраны на территории СНГ. Сейчас эта группа является своего рода ядром в области охраны земноводных на территории СССР.

В течение долгого времени в России и СССР не было специального периодического издания по земноводным и пресмыкающимся. В какой-то мере его функцию восполняли непериодические сборники статей. “Реферативный журнал: Герпетология”, выделенный в конце 1980-х гг. в отдельный том из реферативного журнала по общей зоологии, стал основным библиографическим источником текущей герпетологической и батрахологической информации. С 1994 г. стал выходить “Russian Journal of Herpetology”, с 1996 — “Advances in Amphibian Research in the Former Soviet Union".

13

Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР

Некоторые организации могут быть признаны центрами батрахологических исследований на территории СССР. Для экологии и зоогеографии это Институт проблем экологии и эволюции Российской АН (ИПЭЭ) (Москва), Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской АН (Екатеринбург), Московский государственный университет (МГУ), Институт зоологии АН Белоруссии (Минск), Днепропетровский государственный университет и Тбилисский государственный университет. Для систематики: Зоологический институт Российской АН (ЗИСП) (С.-Петербург), Зоологический музей Московского государственного университета (ЗММГУ), Институт зоологии АН Украины (Киев). Для паразитологии: Институт зоологии АН Украины. Для охраны земноводных: Институт экологии и эволюции Российской АН, Институт охраны природы и заповедного дела (Москва), Институт зоологии /\Н Белоруссии и Институт зоологии АН Казахстана (Алма-Ата).

Наиболее старые и богатые коллекции хранятся в ЗИСП, ЗММГУ и Институте зоологии АН Украины. Музей природы Харьковского государственного университета (ХМП), Институт экологии и систематики животных Сибирского отделения Российской АН (Новосибирск), Томский государственный университет. Институт проблем экологии и эволюции Российской АН и Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской АН также обладают хорошими коллекциями.

Источники информации

Алекперов. 1978; Анисимов, 1967; Ануфриев, Бобрсцов, 1996; Атаева, 1980; Банников, 1949,1958; Банников, Денисова, 1956; Банников и др., 1971, 1977; Бартенев, Резникова, 1935; Белова, 1964; Богданов, I960; Боркин, 1984а, 1986а, б; Боркин, Дарсвский, 1987; Боркин, Тихенко, 1979; Велиева, 19756; Гаранин, 1983; Глуздовский, 1907; Гумилевский. 1939; Гуськов и др., 1983; Егорова, 1937; Емельянов, 1923, 1944; Ермолов, 1905; Искакова, 1959; Ищенко, 1978, 1991; Карпеев, 1890; Кесслер. 1850. 1853, 1878; Киреев, 1983; Колосовский, Фаритова. 1989; Красавцев, 1939а, б; Кузьмин, 1991а, 1992а, б, в; Кузьмин и др., 1996; Кутенков, 1991; Лепехин, 1771;Ляпков, 1988, 1992; Маак, 1859, 1861;Мсжжс-рин.Писансц, 1990; Никольский, 1905,1907,1918; Орлова, Тунисе, 1989; Паллас, [1814]; Пикулик, 1976,1985; Писансц. 1978а, б; Попа, Тофан, 1982; Прокофьева, 1976; Птушснко, 1934; Пястолова, Иванова, 1979; Пястолова, Тархнишвили, 1989; Рыжиков и др., 1980; Саид-Ал нов, 1979; Сатунин, 1906; Северное, 1855; Ссвсрцов, Сурова, 1979; Сурова, 1985; Тагирова, 1984; Таращук, 1959; Тархнишвили, 1987, 1996; Терентьев, 1924, 1950, 1957, 1961а; Терентьев, Чернов. 1936, 1940,1949; Тунисе, 1995,1998; Шкатулова и др., 1978; Щербак, 1966; Щербак, Щсрбань 1980; Эквтимишвилн, 1948а, б; Юшков. Воронов. 1994; Яременко, 1959; Adler, 1989; Drumpclman, Fricbc, 1809; Gcorgi, 1800; Hohcnacker, 1837; Seidlitz, 1861; неопубликованные данные автора.

14

Глава 2. Фаунистика и география

2.1. Краткий очерк физической географии

СССР граничит с Норвегией, Финляндией, Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией с запада, Турцией, Ираном, Афганистаном, Китаем, Монголией и Кореей с юга и востока. В настоящее время все 15 бывших союзных республик СССР считаются независимыми государствами (карта 1). За исключением трех республик Прибалтики, они составляют т.н. Содружество Независимых Государств (СНГ). Все республики подразделяется на административные единицы, которые в основном соответствуют административному делению СССР. Некоторые республики имеют в своем составе национально-территориальные единицы (обычно соответствующие автономиям в Советском Союзе), статус которых изменен в разных республиках СНГ. Неясность с политическим и административно-территориальным устройством и его быстрые изменения создают трудности в понимании схемы современного деления каждой бывшей союзной республики. Кроме того, продолжается массовое переименование городов, районов и других административных единиц. В связи с этим, здесь география дается по общеизвестному административно-территориальному делению СССР.

Территория СССР лежит в Европе и Азии, граница между которыми проходит вдоль восточного склона Урала, по р. Урал, Каспийскому морю, рекам Кума и Маныч на Северном Кавказе. Наиболее северная континентальная точка — мыс Челюскина (77°43' с.ш.), наиболее южная — г. Кушка (35°08' с.ш.). Наиболее западная точка — район Гданьского залива (19°38' в.д.), наиболее восточная — мыс Дежнева (169°40' з.д.).

Основные равнины занимают западную и центральную часть территории, основные горы находятся на юге и востоке. Высота основных равнин не превышает 140-400 м над ур.м. Южный пояс гор начинается с Карпат (максимальная высота 2061 м над ур.м.). Далее горы простираются к востоку: Крымские горы (1545 м), Кавказ (5663 м), Копет-Даг (2942 м), Памир (7495 м), Тянь-Шань (7439 м), Алтай (4506 м), Танну-Ола и Саян (3491 м), хребты Прибайкалья и Забайкалья (2996 м). В Сибири и на Дальнем Востоке также имеются горы и плато. Высота Уральских гор не превышает 1894 м над ур.м. Речная сеть очень сложная. Большинство рек течет по равнинам и имеет медленное течение. Их режим нестабилен, с ледовым покровом зимой и весенним половодьем. В засушливых регионах летом уровень воды падает, и некоторые реки пересыхают. Наиболее крупное озеро — Каспийское морс (394300 км2), и наиболее глубокое — Байкал (глубина 1741 м). Болота покрывают около 10 % всей территории. Наиболее болотиста Западная Сибирь, север Русской равнины. леса западной Украины и Белоруссии, Карелия и Кольский полуостров. В степных и пустынных регионах болота есть только в долинах рек и озер.

Природные географические зоны имеют широтное расположение (карта 2): тундра, лесотундра, лес. лесостепь, степь, полупустыня, пустыня и субтропики. Каждая из ни разделяется на несколько подзон. Горы имеют высотную зональность.

Физические и физиографические особенности ландшафта играют важную роль в распространении животных, в частности, земноводных.

2.2. Таксономический состав и видовое богатство

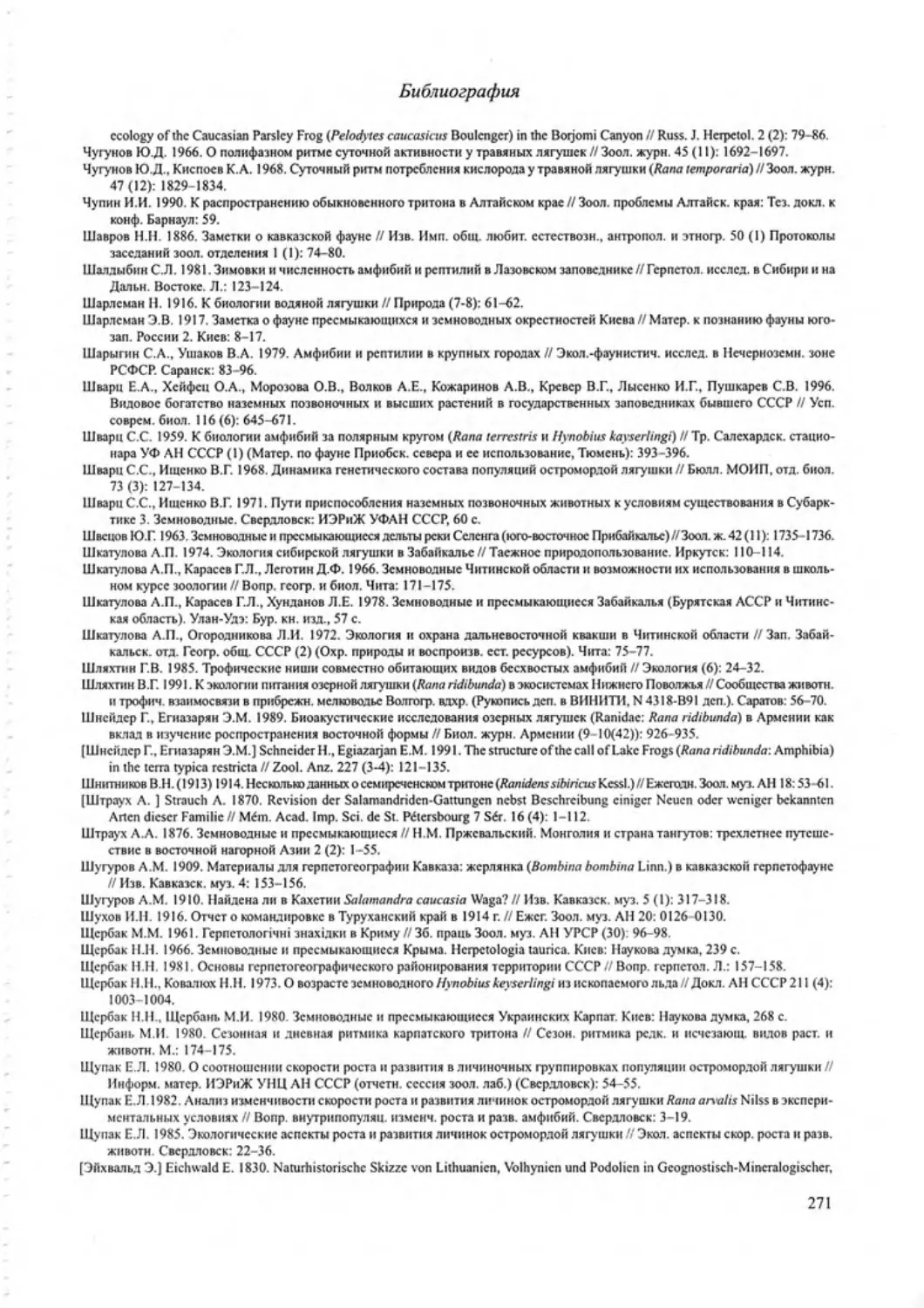

Любой биогеографический вывод, основанный на числе видов, не может быть абсолютным из-за с нечеткости границ видов и разной степени изученности региональных фаун. Это надо учитывать при чтении данного раздела. Фауна земноводных СССР включает 41 вид, что составляет лишь 0,8 % видов земноводных мира. Батрахофауна относительно бедна по причине умеренно-континентального климата основной части территории. Например, в Китае, в условиях субтропического и тропического климата на большей территории, видовое богатство земноводных примерно в 7 раз выше, хотя общая площадь примерно в 2,5 раза меньше. На территории СССР видовое богатство наиболее высоко в наиболее теплых и влажных регионах (Карпаты, Кавказ, равнины европейской части и Дальний Восток) и наиболее низко в самых сухих и холодных (Средняя Азия и полярные районы) (карта 3).

15

Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР

Все виды, живущие здесь, относятся к 2 отрядам, 8 семействам и 13 родам. Их число распределяется так:

Таксоны Число видов

Таксоны Число видов Anura

Caudata Discoglossidae

Hynobiidae Hynobius Salamandrella 1 1 Bombina Pelobatidae Pelobates 3 2

Ranodon 1 Pelodytidae

Onychodactylus Salaniandridae 1 Pelodytes Bufonidae П ZL. 1

Salamandra 1 Bufo 7

Mertensiella 1 Hylidae

Triturus 7 Hyla 3

Всего 13 Ranidae Rana 12

Всею 28

Некоторые виды из нескольких родов образуют видовые группы, различающиеся между собой генетически и морфологически (детали см. в видовых очерках). В роде Triturus это группа vulgaris (2 вида: Т. vulgaris и Т. montandoni) и cristatus (гребенчатые тритоны, 3 вида: Т. cristatus, Т. dobrogicus и Т karelinii)', в роде Bufo'. группа bufo (серые жабы, в основном обитатели леса, 3 вида: В. bufo, В. verrucosissimus и В. gargarizans) и группа viridis (зеленые жабы, в основном обитатели открытых пространств, 4 вида: В. viridis, В. danatensis, В. calamita и В. raddei)’, в роде Rana-, бурые лягушки (в основном сухопутные, 7 видов: R. temporaria, R. arvalis, R. dalmatina, R. macrocnemis, R. amurensis, R. asiatica и R. dybowskii) и зеленые лягушки (в основном цолуводные, 5 видов: R. ridibunda, R. les so пае, R. \n\.esculenta, R. terentievi и R. nigromaculata).

На рассматриваемой территории некоторые роды земноводных, богаче видами, чем другие. Среди Anura наиболее богат видами род Rana, среди Caudata — род Triturus. В обоих отрядах земноводных, Caudata и Anura, роды, более прогрессивные эволюционно, включают больше видов. Состав фауны зависит от региона. Например, в азиатской части территории преобладают углозубыс, в европейский — саламандровые. В аридных районах Средней Азии число видов лягушек нс превышает число видов жаб, но жаб, очевидно, больше, чем лягушек.

2.3. Распространение но географическим зонам и районирование

Большинство видов земноводных связано с лесными сообществами, обычно — смешанными лесами (рис. 11, 12, 13, 14 и 15). С этим связано высокое видовое богатство земноводных Карпат, Кавказа, равнин европейской части и юга Дальнего Востока. В равнинных хвойных лесах видовое богатство ниже, земноводные представлены в основном широко распространенными формами: Salamandrella keyserlingii, Tritunis vulgaris, T. cristatus, Bufo bufo, Rana temporaria, R. arvalis и R. amurensis. В то же время, реликтовые, горные, хвойные леса бедны видами. Их населяют в основном узкоареальные эндемики, такие как Ranodon sibiricus и Mertensiella caucasica. Очень бедны земноводными тундра и лесотундра. Только широко распространенные виды лесного комплекса проникают сюда но интразональным ландшафтам речных долин: Salamandrella keyserlingii, Bufo bufo, Rana temporaria, R. arvalis и R. amurensis. Лесостепь и степь богаче земноводными. Почти все виды из прилежащих регионов могут проникать туда по речным долинам. Лучше всего адаптированы к жизни в степях Pelobates fuscus, Bufo viridis, В. raddei и Rana ridibunda. Зеленые жабы (комплекс В.viridis) более обильны на открытых местах, чем в лесах, серые жабы (комплекс В.bufo) — наоборот. Лишь несколько видов населяют пустыни различных типов: Bufo viridis, В. danatensis и R. ridibunda. Здесь они концентрируются в оазисах и вдоль рек. Некоторые другие — Pelobates fuscus, Р. syriacus и Hyla savignyi тоже встречаются в аридных районах, но, в целом, в более влажных местах. Rana asiatica встречается в долинных лесах в степях и полупустынях, а также вокруг горных водоемов.

Земноводные отсутствуют на большей части северных тундр, прилежащих к Северному Ледовитому океану, в зонах арктических и высокогорных ледников, на некоторых ос гровах и в аридных областях, где нет источников воды. Разнообразие земноводных в субтропических областях не является самым высоким. На

16

Глава 2. Фаунистика и география

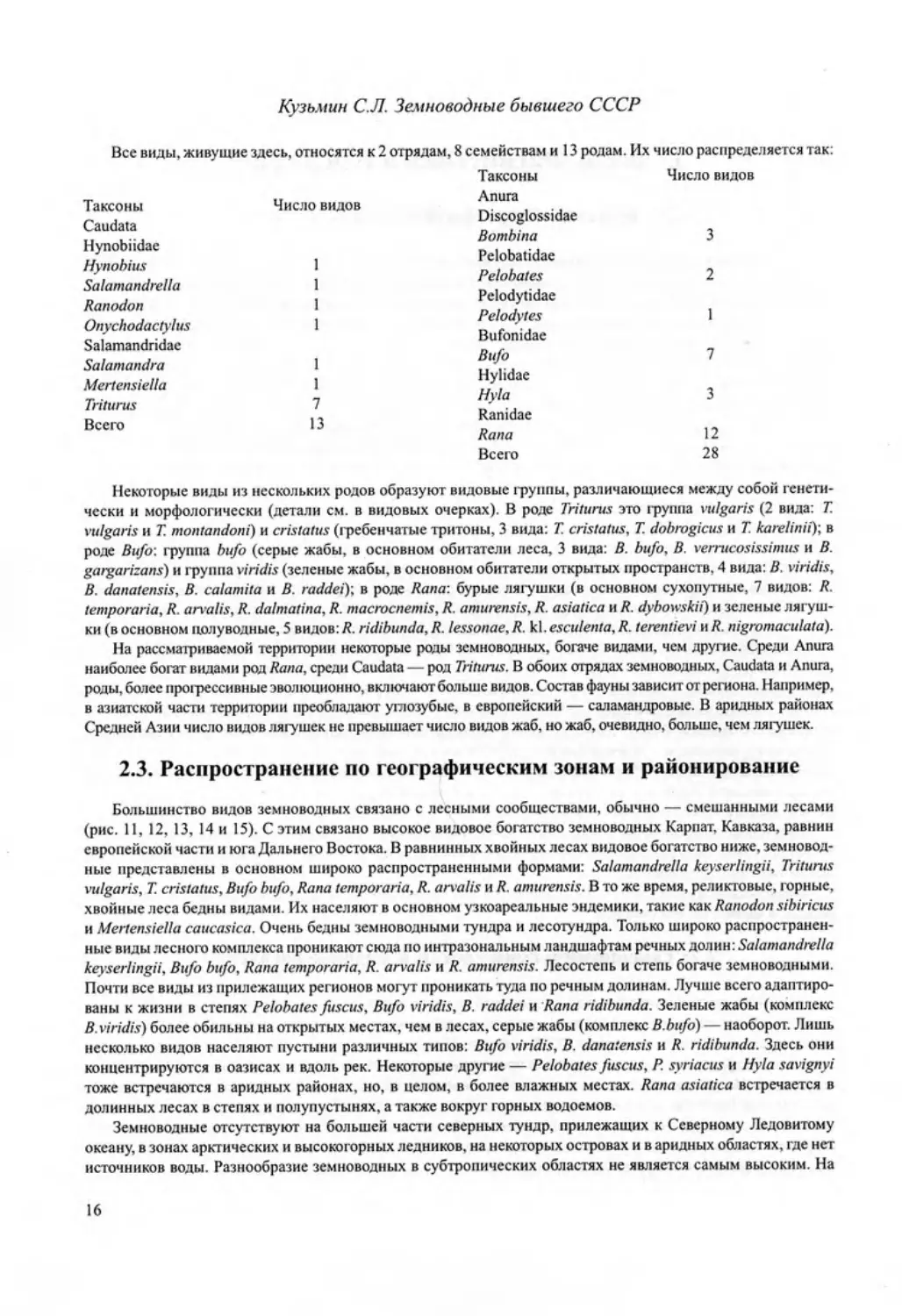

Рис. 11. Хвойный лес на Соловецком острове, Белое море, Архангельская обл. Биотоп Rana temporaria (фото С.Л. Кузьмина).

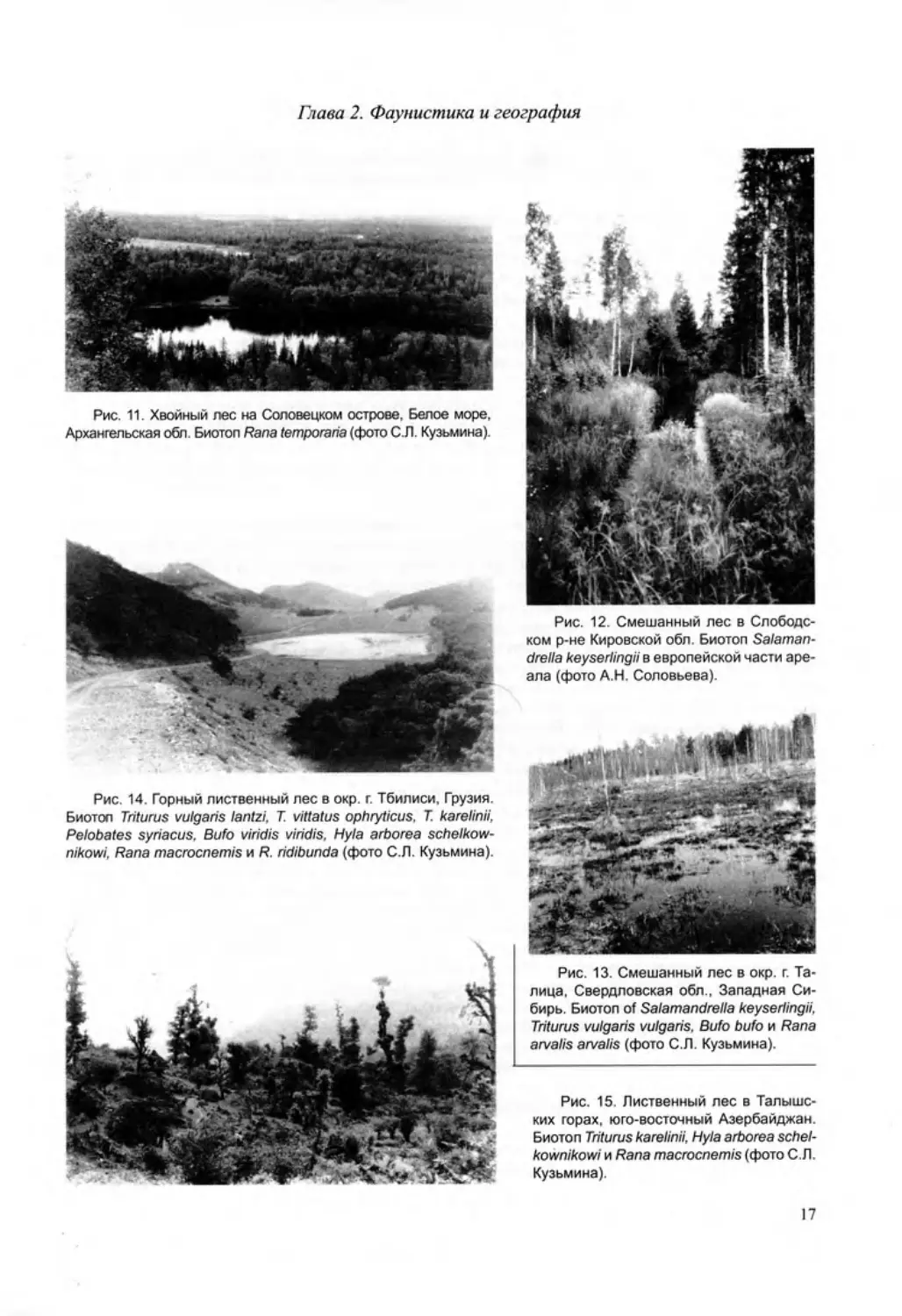

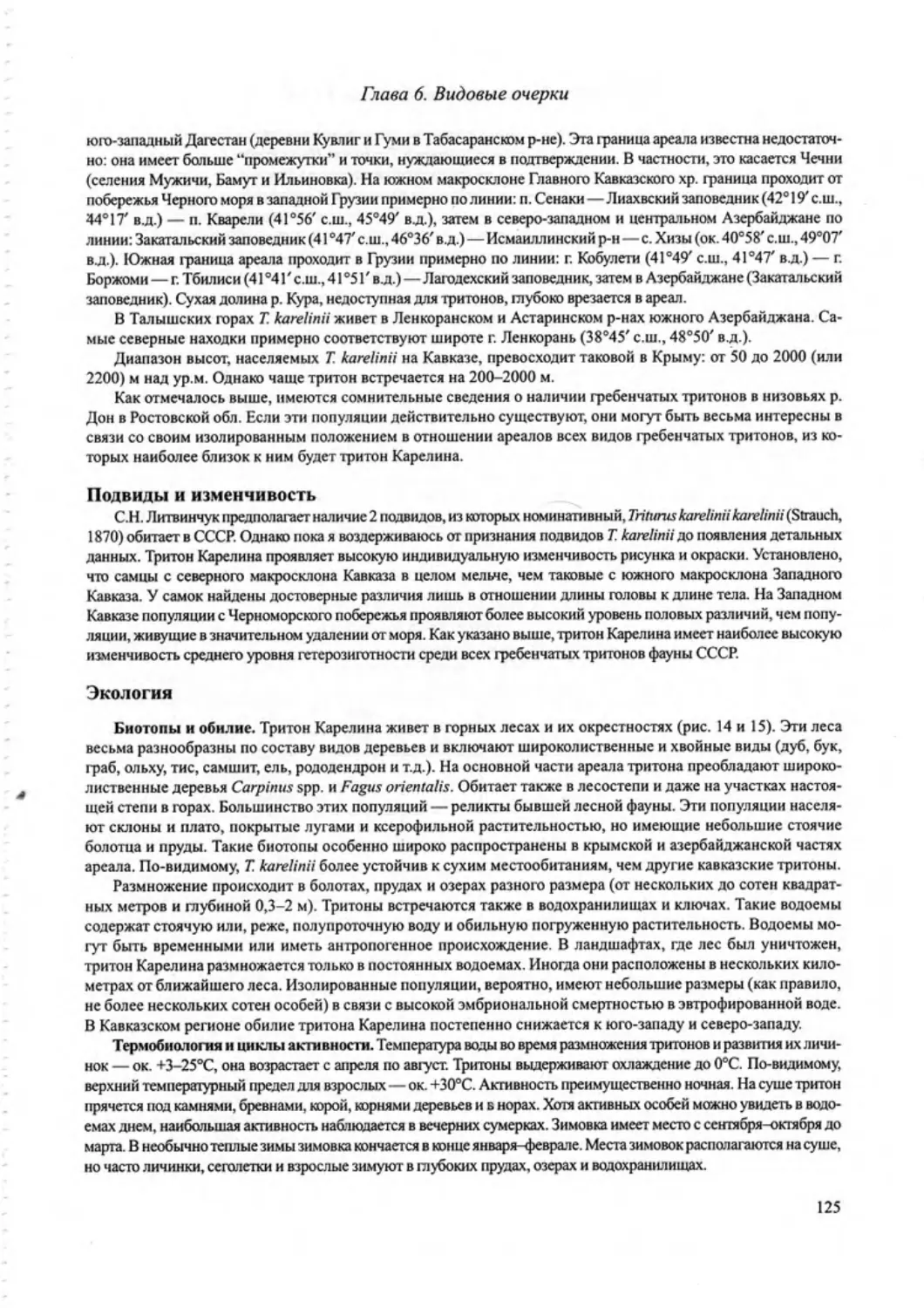

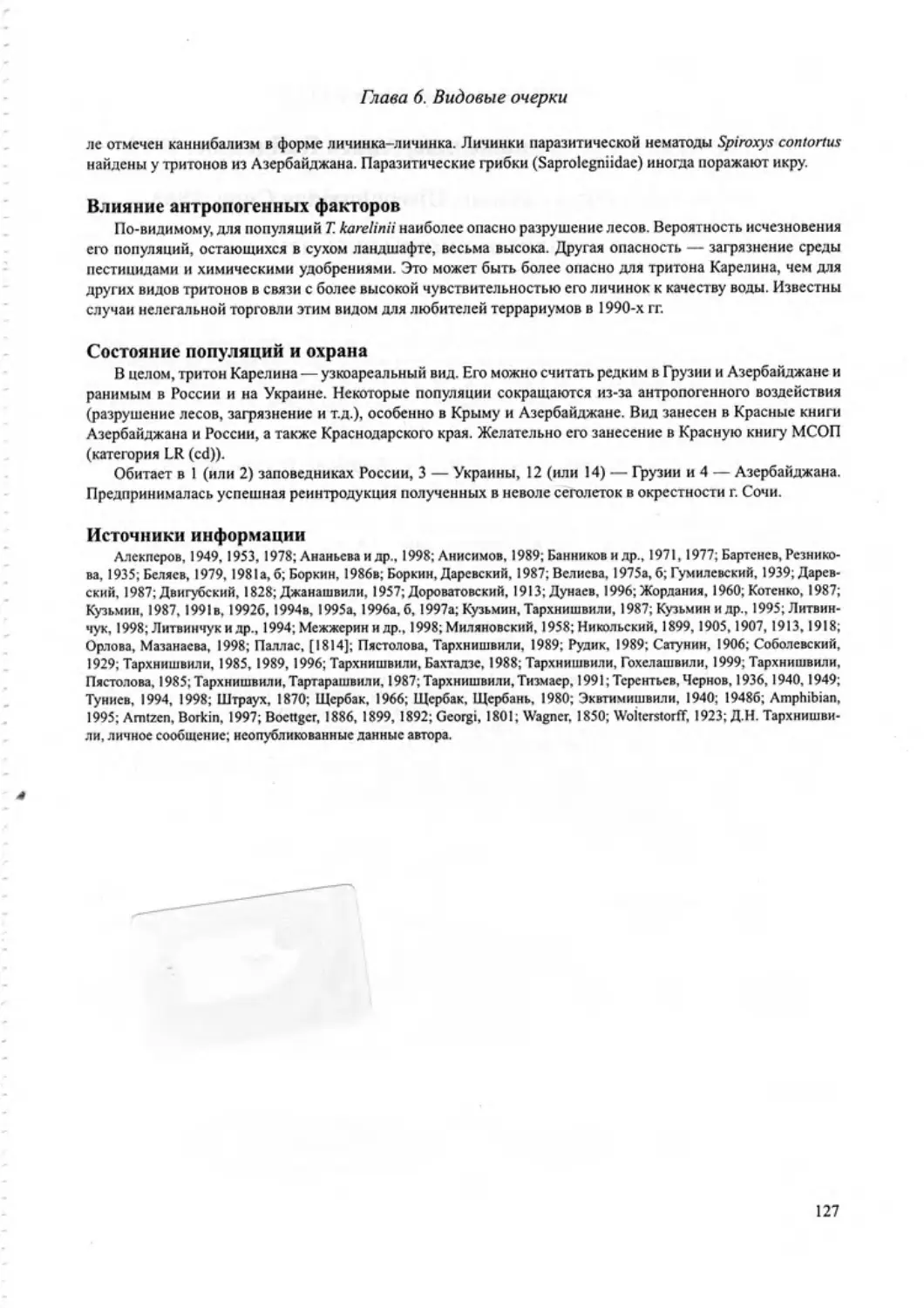

Рис. 14. Горный лиственный лес в окр. г. Тбилиси. Грузия. Биотоп Triturus vulgaris lantzi. Т vittatus ophryticus. T karelinii, Pelobates syriacus. Bufo viridis viridis, Hyla arborea schelkow-nikowi, Rana macrocnemis и R. ridibunda (фото С.Л. Кузьмина).

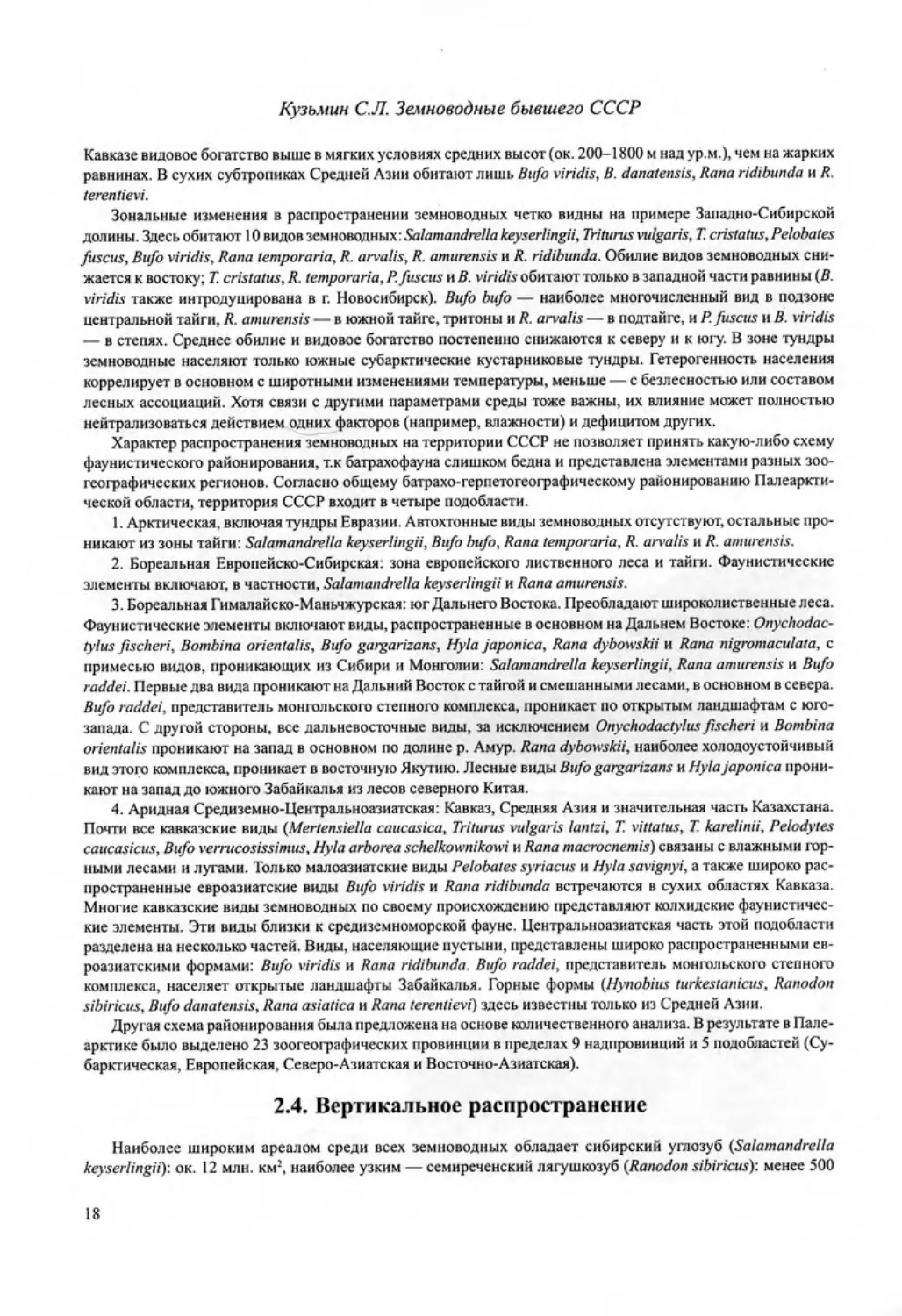

Рис. 12. Смешанный лес в Слободском р-не Кировской обл. Биотоп Sala man-drella keyserlingii в европейской части ареала (фото А.Н. Соловьева).

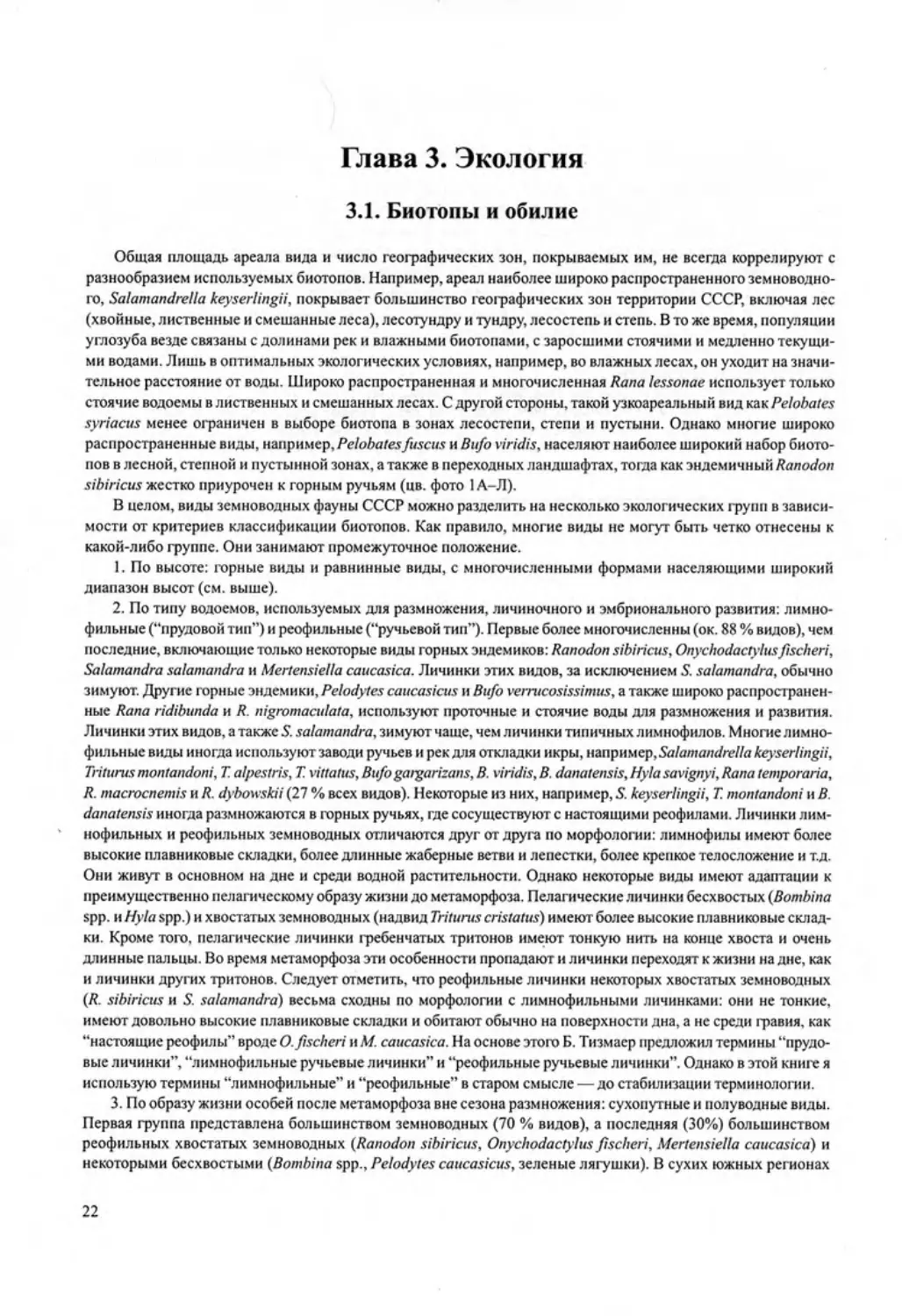

Рис. 13. Смешанный лес в окр. г. Та-лица. Свердловская обл., Западная Сибирь. Биотоп of Salamandrella keyserlingii. Triturus vulgaris vulgaris. Bufo bufo и Rana arvalis arvalis (фото С.Л. Кузьмина).

Рис. 15. Лиственный лес в Талышс-ких горах, юго-восточный Азербайджан. Биотоп Triturus karelinii, Hyla arborea schel-kownikowi и Rana macrocnemis (фото С.Л. Кузьмина).

17

Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР

Кавказе видовое богатство выше в мягких условиях средних высот (ок. 200-1800 м над ур.м.), чем на жарких равнинах. В сухих субтропиках Средней Азии обитают лишь Bufo viridis, В. danatensis, Rana ridibunda и R. terentievi.

Зональные изменения в распространении земноводных четко видны на примере Западно-Сибирской долины. Здесь обитают 10 видов земноводных: Salamandrella keyserlingii, Triturus vulgaris, T. cristatus, Pelobates fuscus, Bufo viridis, Rana (emporaria, R. arvalis, R. amurensis и R. ridibunda. Обилие видов земноводных снижается к востоку; Т. cristatus, R. temporaria, Р. fuscus и В. viridis обитают только в западной части равнины (В. viridis также интродуцирована в г. Новосибирск). Bufo bufo — наиболее многочисленный вид в подзоне центральной тайги, R. amurensis — в южной тайге, тритоны и R. arvalis — в подтайге, и Р. fuscus и В. viridis — в степях. Среднее обилие и видовое богатство постепенно снижаются к северу и к югу. В зоне тундры земноводные населяют только южные субарктические кустарниковые тундры. Гетерогенность населения коррелирует в основном с широтными изменениями температуры, меньше — с безлесностью или составом лесных ассоциаций. Хотя связи с другими параметрами среды тоже важны, их влияние может полностью нейтрализоваться действием одних факторов (например, влажности) и дефицитом других.

Характер распространения земноводных на территории СССР не позволяет принять какую-либо схему фаунистического районирования, т.к батрахофауна слишком бедна и представлена элементами разных зоогеографических регионов. Согласно общему батрахо-герпетогеографическому районированию Палеарктической области, территория СССР входит в четыре подобласти.

1. Арктическая, включая тундры Евразии. Автохтонные виды земноводных отсутствуют, остальные проникают из зоны тайги: Salamandrella keyserlingii, Bufo bufo, Rana temporaria, R. arvalis и R. amurensis.

2. Бореальная Европейско-Сибирская: зона европейского лиственного леса и тайги. Фаунистические элементы включают, в частности, Salamandrella keyserlingii и Rana amurensis.

3. Бореальная Гималайско-Маньчжурская: юг Дальнего Востока. Преобладают широколиственные леса. Фаунистические элементы включают виды, распространенные в основном на Дальнем Востоке: Onychodactylus fischeri, Bombina orientalis, Bufo gargarizans, Hyla japonica, Rana dybowskii и Rana nigromaculata, c примесью видов, проникающих из Сибири и Монголии: Salamandrella keyserlingii, Rana amurensis и Bufo raddei. Первые два вида проникают на Дальний Восток с тайгой и смешанными лесами, в основном в севера. Bufo raddei, представитель монгольского степного комплекса, проникает по открытым ландшафтам с юго-запада. С другой стороны, все дальневосточные виды, за исключением Onychodactylus fischeri и Bombina orientalis проникают на запад в основном по долине р. Амур. Rana dybowskii, наиболее холодоустойчивый вид этого комплекса, проникает в восточную Якутию. Лесные виды Bufo gargarizans и Hyla japonica проникают на запад до южного Забайкалья из лесов северного Китая.

4. Аридная Средиземно-Центральноазиатская: Кавказ, Средняя Азия и значительная часть Казахстана. Почти все кавказские виды (Mertensiella caucasica. Tritunis vulgaris lantzi, T vittatus, T karelinii, Pelodytes caucasicus, Bufo verrucosissimus, Hyla arborea schelkownikowi и Rana macrocnemis) связаны с влажными горными лесами и лугами. Только малоазиатские виды Pelobates syriacus и Hyla savignyi, а также широко распространенные евроазиатские виды Bufo viridis и Rana ridibunda встречаются в сухих областях Кавказа. Многие кавказские виды земноводных по своему происхождению представляют колхидские фаунистические элементы. Эти виды близки к средиземноморской фауне. Центральноазиатская часть этой подобласти разделена на несколько частей. Виды, населяющие пустыни, представлены широко распространенными евроазиатскими формами: Bufo viridis и Rana ridibunda. Bufo raddei, представитель монгольского степного комплекса, населяет открытые ландшафты Забайкалья. Горные формы (Hynobius turkestanicus, Ranodon sibiricus, Bufo danatensis, Rana asiatica и Rana terentievi) здесь известны только из Средней Азии.

Другая схема районирования была предложена на основе количественного анализа. В результате в Палеарктике было выделено 23 зоогеографических провинции в пределах 9 надпровинций и 5 подобластей (Субарктическая, Европейская, Северо-Азиатская и Восточно-Азиатская).

2.4. Вертикальное распространение

Наиболее широким ареалом среди всех земноводных обладает сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii): ок. 12 млн. км2, наиболее узким — семиреченский лягушкозуб (Ranodon sibiricus): менее 500

18

Глава 2. Фаунистика и география

км2. В целом, горные эндемики имеют самые узкие ареалы. Однако площадь географического ареала не коррелирует с диапазоном высот, населяемым видом. Например, среди широко распространенных видов Bufo viridis живет на высотах 25-3200 м над ур.м. (интервал 2995 м), a Pelobates fuscus — лишь 0-360 м (интервал 360 м). Среди узкоареальных видов Mertensiella caucasica живет на 40 — 2000 м над ур.м. (интервал 1960 м), a Triturus dobrogicus на 0-125 м (интервал 125 м). Диапазон высот, населяемых видом, различен в разных частях ареала.

В целом, видовое богатство земноводных выше в горах, чем на равнинах: соответственно, 73 % против 66 % всех видов (в основном за счет Карпатских и Кавказских гор). Это является следствием наличия большинства равнинных видов в горах и отсутствия горных эндемиков на равнинах. Лишь немногие виды: Triturus dobrogicus, Bufo calamita и Rana nigromaculata, очевидно, живут только на равнинах. Большинство хвостатых земноводных, включая Hynobius turkestanicus, Ranodon sibiricus, Onychodactylus fischeri, Salamandra salamandra, Mertensiella caucasica, T. montandoni, T. alpestris и T. karelinii (всего 69% видов) и многие бесхвостые земноводные, включая Bombina variegata, Pelobates syriacus, Pelodytes caucasicus, Bufo danatensis, B. verrucosissinius, Hyla savignyi, Rana dalmatina, R. macrocnemis и R. asiatica (всего 36 % видов), связаны с горами. Среди них лишь узкоареальные хвостатые земноводные, связанные с ручьями: Ranodon sibiricus, Onychodactylus fischeri и Mertensiella caucasica обычно отсутствуют в предгорьях и живут в средне- и высокогорье, не ниже 1450, ок. 300 и 40 м над ур.м., соответственно. Однако на максимальной высоте в горах обитает экологически пластичная полиплоидная жаба Bufo danatensis: до 3826 м над ур.м. В горах видовое богатство земноводных (но не всегда обилие особей) снижается с высотой и обычно лишь несколько видов обитают совместно выше 2000 м над ур.м.

2.5. Динамика географического распространения

Батрахофауна СССР содержит виды, которые могут быть разделены на три группы по характеру географического распространения.

1. Виды, ареал которых находится в основном на территории СССР: Salamandrella keyserlingii, Onychodactylus fischeri и т.д.

2. Группы видов с прерывистым распространением, ареалы которых расположены недалеко друг от друга в одном и том же географическом регионе, например, Triturus spp. и Pelobates spp.

3. Пары видов, распространенных в западной и восточной Палеарктике (в Европе и на Дальнем Востоке), разделенные более-менее значительными пространствами Сибири.

Последний тип распространения, европейско-дальневосточные разрывы ареалов, известен у многих видов бесхвостых земноводных.

Европейское распространение — дальневосточное распространение

Bombina bombina, В. variegata — В. orientalise

Bufo bufo, В. verrucosissimus — В. gargarizanse

Bufo calamita — B. raddeie

Hyla arborea, H. savignyi — H. japonicae

Rana temporaria, R. arvalis, R. dalmatina, R. macrocnemis — R. amurensis, R. dybowskii\

Rana ridibunda, R. lessonae — R. nigromaculata.

Бурая лягушка Rana asiatica и зеленая лягушка Rana terentievi не заполняют разрывы ареалов каких-либо видов в своих видовых комплексах.

Обычно такие разрывы в распространении земноводных объясняли в плейстоценовыми оледенениями. Согласно некоторым предположениям, ледники разделили прежде сплошные ареалы предковых форм на две основные части, (1) европейские и кавказские рефугии и (2) восточноазиатские рефугии. После отступления ледников виды расселились в Европу и на Дальний Восток из этих рефугиев, но в Сибири, где климат более суровый и ледники сохранялись наиболее долго, остались разрывы. Согласно другим взглядам, пары этих реликтовых видов филогенетически ближе к своим бывшим сородичам, чем к видам, симпатричсским с ними в настоящее время. Эти амфибореальные пары видов понимаются как результат недавнего видообразования в ледниковые и послеледниковые эпохи, и уровень их дивергенции считается относительно низким.

Однако “ледниковые” гипотезы не подтвердились в полной мере. Европейские виды каждой из этих пар генетически и биохимически более сходны между собой, чем с дальневосточными видами каждой пары.

19

Кузьмин С.Л. Земноводные бывшего СССР

Очевидно, западная и восточная подгруппы представляют собой две эволюционные линии в пределах палеарктической группы. Более того, согласно биохимическим и палеонтологическим данным, европейские и соответствующие им дальневосточные виды существуют по крайней мере с плиоцена, т.е. они были еще до плейстоценовых оледенений. Причины такой дивергенции неизвестны, но могут быть связаны с разрывом изначально сплошного ареала вследствие изменений климата и растительности: возрастающей сухости, снижения температуры, замещения широколиственных лесов тайгой и т.д. Сходство многих признаков в этих парах видов может быть связано с сохранением черт предков и/или параллельной эволюцией в каждой паре эволюционных линий.

Хотя палеонтологические данные не позволяют реконструировать эволюционную историю этих видов, они позволяют прояснить долговременную динамику географического распространения некоторых земноводных. Эти данные указывают, что большинство современных видов земноводных существовало на территории СССР по крайней мере с плейстоцена, а многие, видимо, с плиоцена. Палеонтологические данные также свидетельствуют о вымирании некоторых видов земноводных на обширных территориях. Например, остатки Hynobius (Salamandrella?) sp. и Salamandrella cf. keyserlingii четвертичного возраста найдены на расстоянии нескольких сотен километров юго-западнее наиболее близких современных находокSalamandrella keyserlingii. Плиоценовые остатки Ranodon cf. sibiricus найдены в Заилийском Алатау (урочище Киикбай), горной системе, весьма удаленной от Джунгарского Алатау, где в настоящее время обитает Ranodon sibiricus. Bombina cf. bombina найдена в нижнем плиоцене Павлодарской области восточного Казахстана. Субфос-сильные остатки Bufo verrucosissimus, Bufo raddei, Bufo calamita и Alytes sp. найдены в нижнем плейстоцене Русской равнины. Остатки многих вымерших земноводных найдены в третичных и четвертичных отложени

ях разных регионов.

Долговременные изменения в распространении земноводных происходили также в исторические времена. Например, северо-таежный вид, Salamandrella keyserlingii, вероятно, обитал в холодные периоды последнего тысячелетия в Татарии, тогда как в теплые периоды туда мог заходить южный вид, Hyla arborea. Виды лесного комплекса (Triturus cristatus, Bufo bufo и Rana temporaria), очевидно, отступили на север под влиянием разрушения лесов человеком. Развитие сельского хозяйства на территории Волжско-Камского края в V-XIII вв. могло вызвать расселение на север южных видов Bombina bombina и Pelobatesfuscus. В Московской области южные виды Bombina bombina, Pelobates fuscus, Bufo viridis и Rana arvalis повысили свою численность и расселялись в 1920-1940-х гг., тогда как северные виды или снизили свою численность (Bufo bufo) или сохранили ее на прежнем уровне (Rana temporaria). Для Bufo bufo, Bufo viridis и Rana arvalis эти тенденции сохранялись еще в 1980-х гг. В некоторых местах Московской области R. arvalis сейчас более многочисленна, чеь< R. temporaria (рис. 16). Вероятно, с начала 1990-х гг. происходит новое расселение Bufo bufo в Московской области. По-видимому, эти изменения связаны с общим потеплением регионального климата. Причины вымирания других видов (на периферии их ареалов) в историческое время точно неизвестны. Это относится, например, к Hyla arborea в Латвии и Rana ridibunda в Эстонии.

Все эти данные иллюстрируют возможность расселения или вымирания вида в относительно короткие промежутки времени, что частично согласуется с концепцией периодических колебаний ареалов и численности животных. Однако эти данные не под-

годы

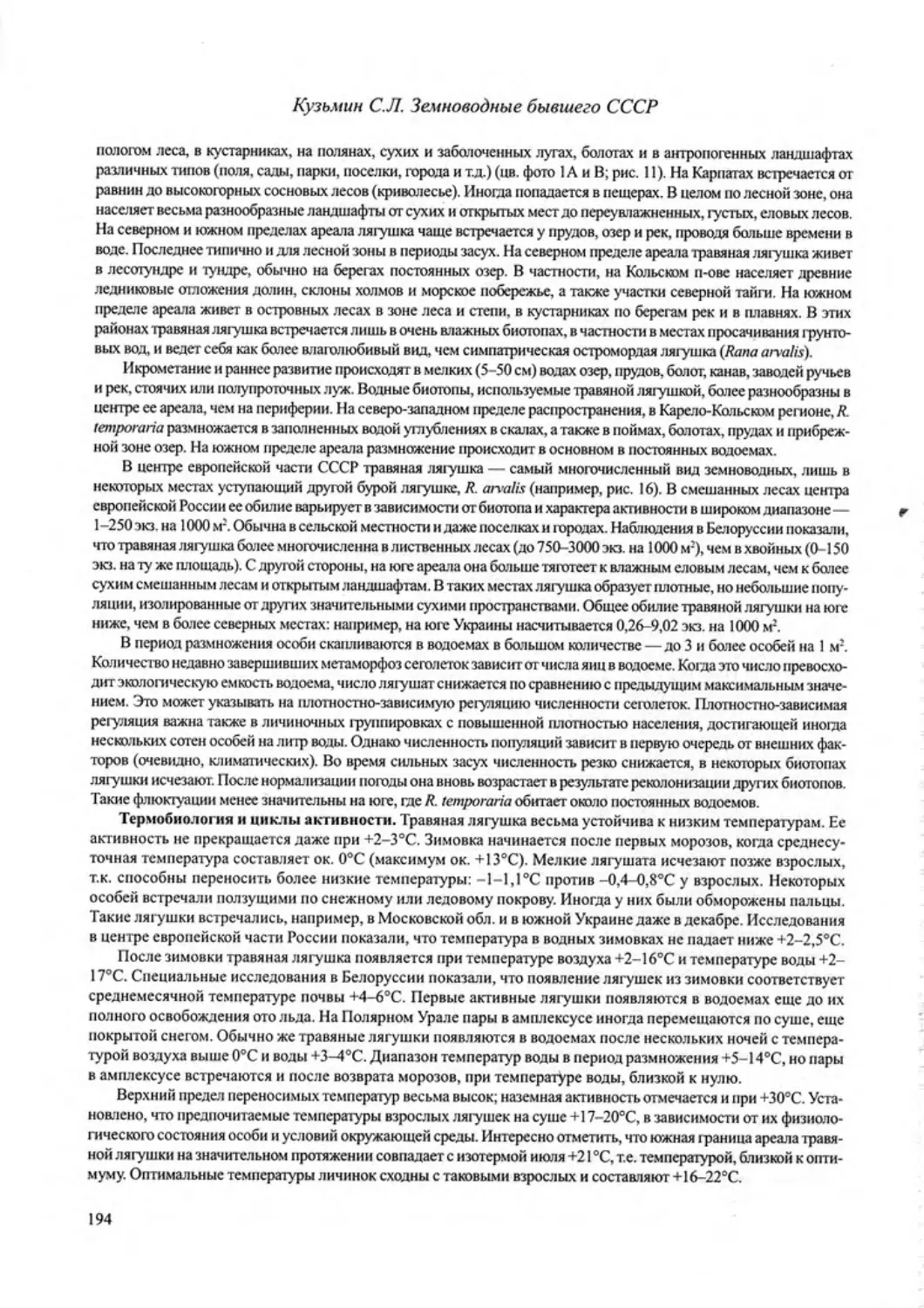

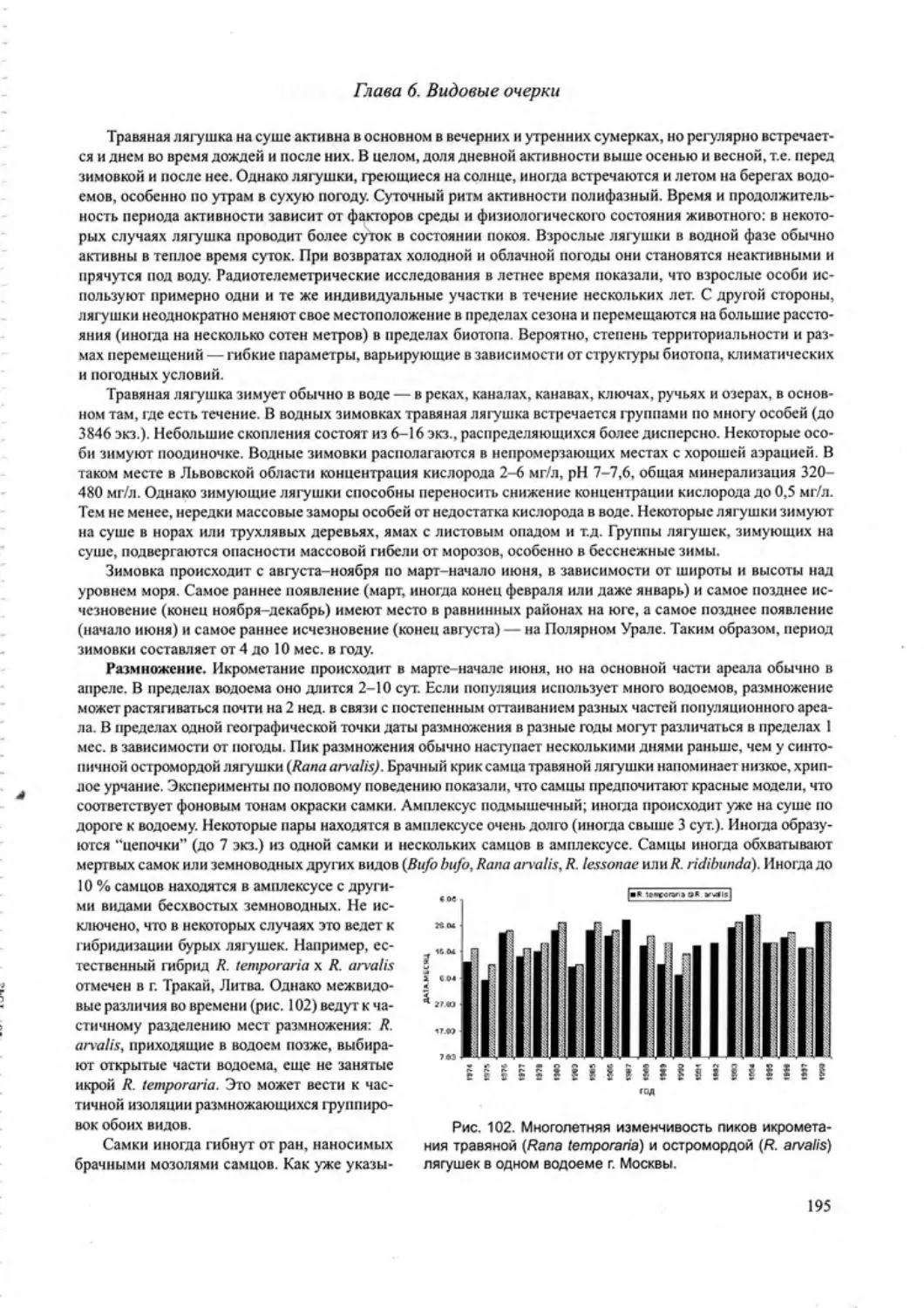

Рис. 16. Многолетние колебания числа кладок икры травяной (Rana temporaria) и остромордой (R. arvalis) лягушек в одном водоеме г. Москвы.

тверждают гипотезы быстрого (в течение нескольких десятилетий) естественного расселения вида на сотни и тысячи километров. Например, находки Salamandrella keyserlingii в Европе часто связывали с таким расселением. Но детальное изучение времени этих находок и палеонтологические находки показали, что европейские популяции углозуба — реликты его прежнего распространения: не существует последовательности находок углозуба в западном направлении, но палеонтологические данные говорят о его прошлом существовании в Европе. Принимая во внимание данные палеонтологии, большинство но

20

Глава 2. Фаунистика и география

вых находок может быть связано с ранее неизвестными реликтовыми популяциями, а не с быстрым естественным расселением.

Однако быстрое расселение и вымирание земноводных бывает связано с антропогенными факторами. Виды с высокой экологической пластичностью более устойчивы к влиянию человека, чем специализированные. Некоторые из самых устойчивых видов {Bufo viridis, Rana ridibunda и Rana nigromaculata) значительно расширили свой ареал вследствие искусственной интродукции. С другой стороны, популяции этих и других видов уменьшились во многих регионах, но без существенного сокращения общей площади ареалов. Сходная ситуация могла возникнуть с Rana macrocnemis в Туркмении и Ranodon sibiricus в Казахстане в связи с разрушением биотопа (уничтожением горных лесов). В целом, антропогенные воздействия приводят к снижению видового богатства и разнообразия земноводных.

Источники информации

Аверьянов, Тютькова, 1995; Банников, 1948; Берг, 1955; Блинова, Блинов, 1997; Бобров. 1996; Боркин, 1986а; Гаранин, 1983; Гаранин, Ушаков, 1979; Кузьмин, 1989, 1992а, 19936, 1995а; Кузьмин и др., 1996, 1998; Никольский, 1918; Пикулик, 1985; Равкин и др.. 1996; Ратников. 1991, 1997; Сергеев, Встшсва, 1942; Терентьев. 1927,1949а, б, 1950,1957; Тунисе, 1995, 1998; Тунисе. Береговая, 1986; Шварц, Ищенко, 1971; Щербак, 1981; Amphibian, 1995.

21

Глава 3. Экология

3.1. Биотопы и обилие

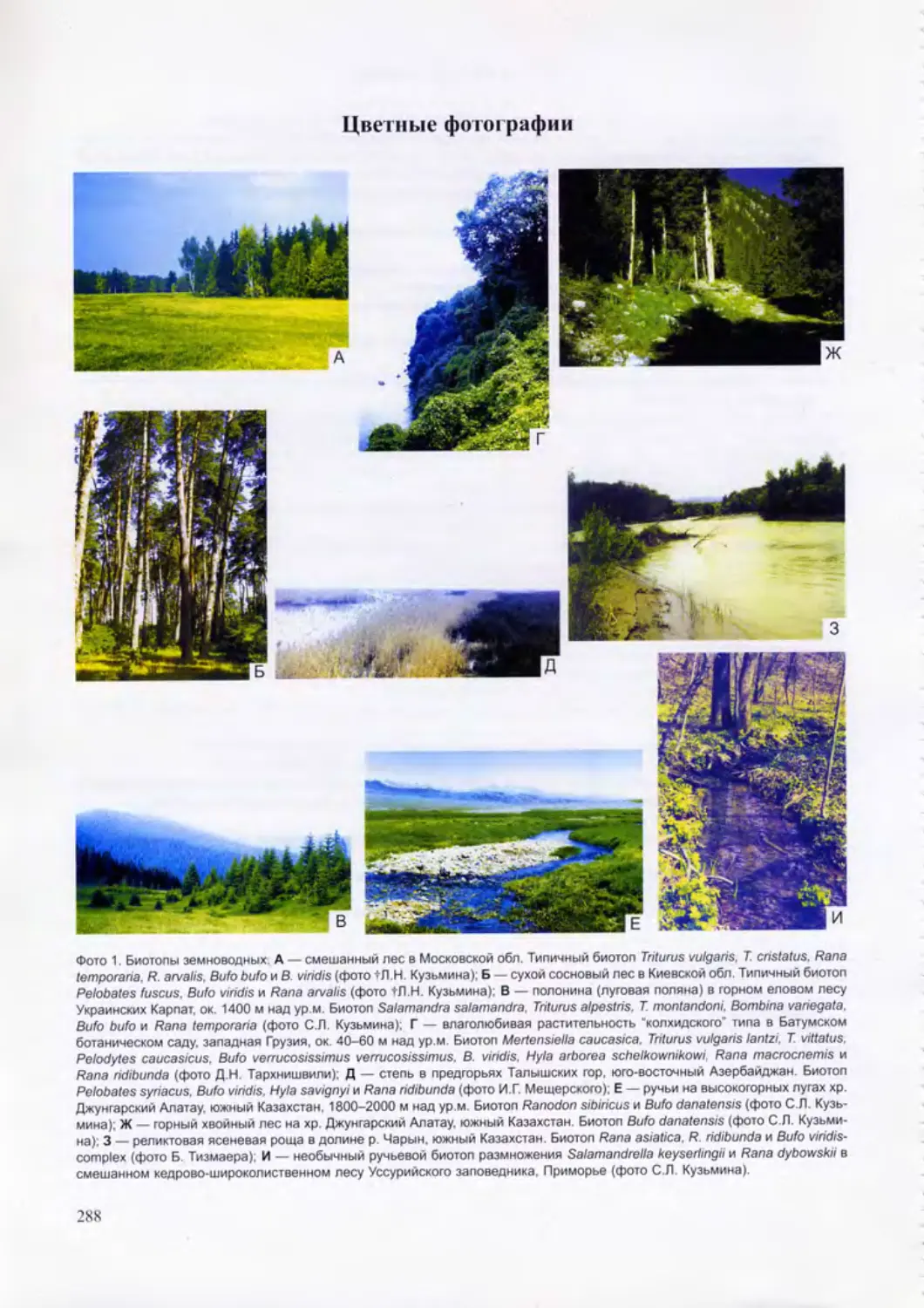

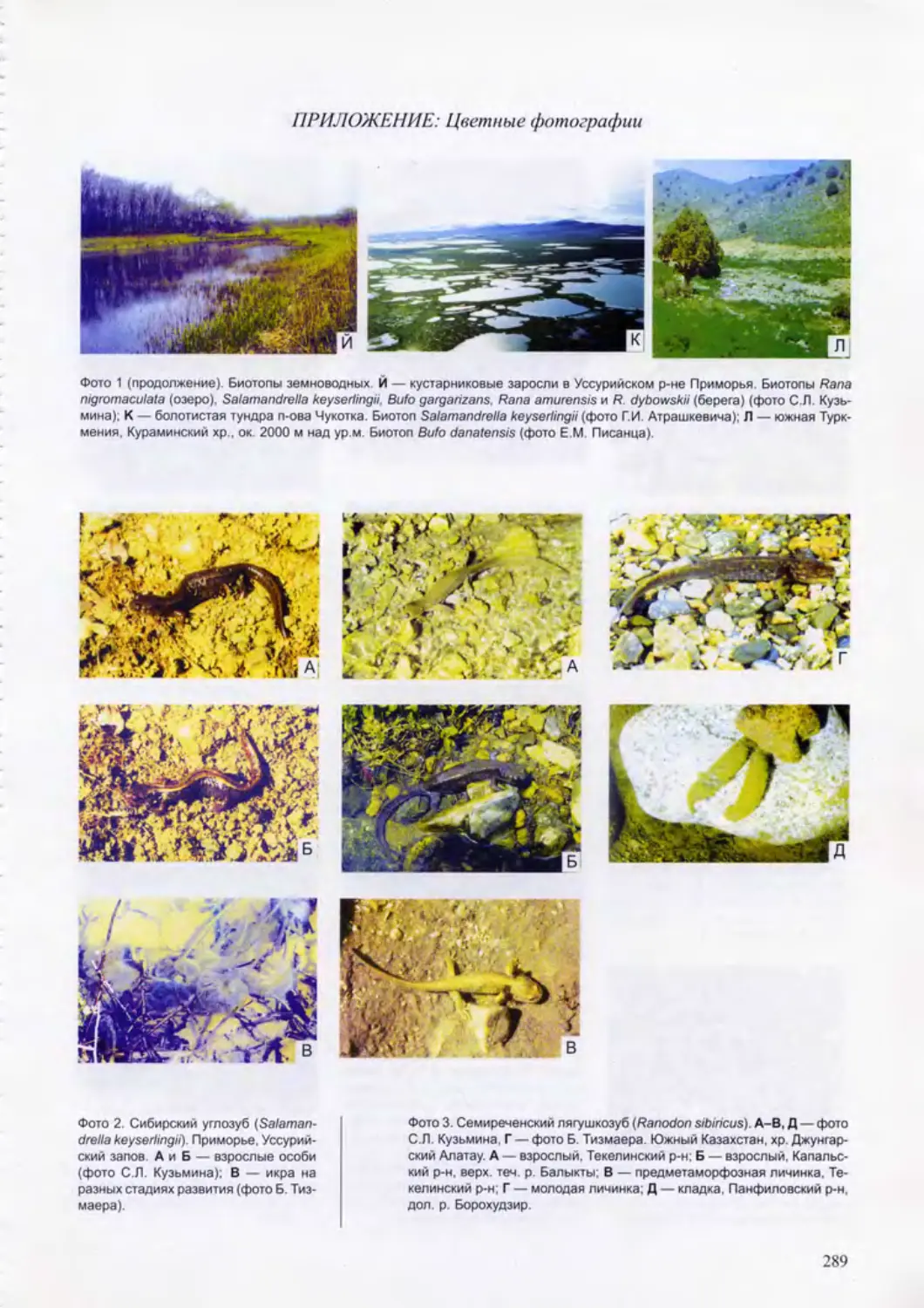

Общая площадь ареала вида и число географических зон, покрываемых им, не всегда коррелируют с разнообразием используемых биотопов. Например, ареал наиболее широко распространенного земноводного, Salamandrella keyserlingii, покрывает большинство географических зон территории СССР, включая лес (хвойные, лиственные и смешанные леса), лесотундру и тундру, лесостепь и степь. В то же время, популяции углозуба везде связаны с долинами рек и влажными биотопами, с заросшими стоячими и медленно текущими водами. Лишь в оптимальных экологических условиях, например, во влажных лесах, он уходит на значительное расстояние от воды. Широко распространенная и многочисленная Rana lessonae использует только стоячие водоемы в лиственных и смешанных лесах. С другой стороны, такой узкоареальный вид как Pelobates syriacus менее ограничен в выборе биотопа в зонах лесостепи, степи и пустыни. Однако многие широко распространенные виды, например, Pelobates fuscus и Bufo viridis, населяют наиболее широкий набор биотопов в лесной, степной и пустынной зонах, а также в переходных ландшафтах, тогда как эндемичный Ranodon sibiricus жестко приурочен к горным ручьям (цв. фото 1А-Л).

В целом, виды земноводных фауны СССР можно разделить на несколько экологических групп в зависимости от критериев классификации биотопов. Как правило, многие виды не могут быть четко отнесены к какой-либо группе. Они занимают промежуточное положение.

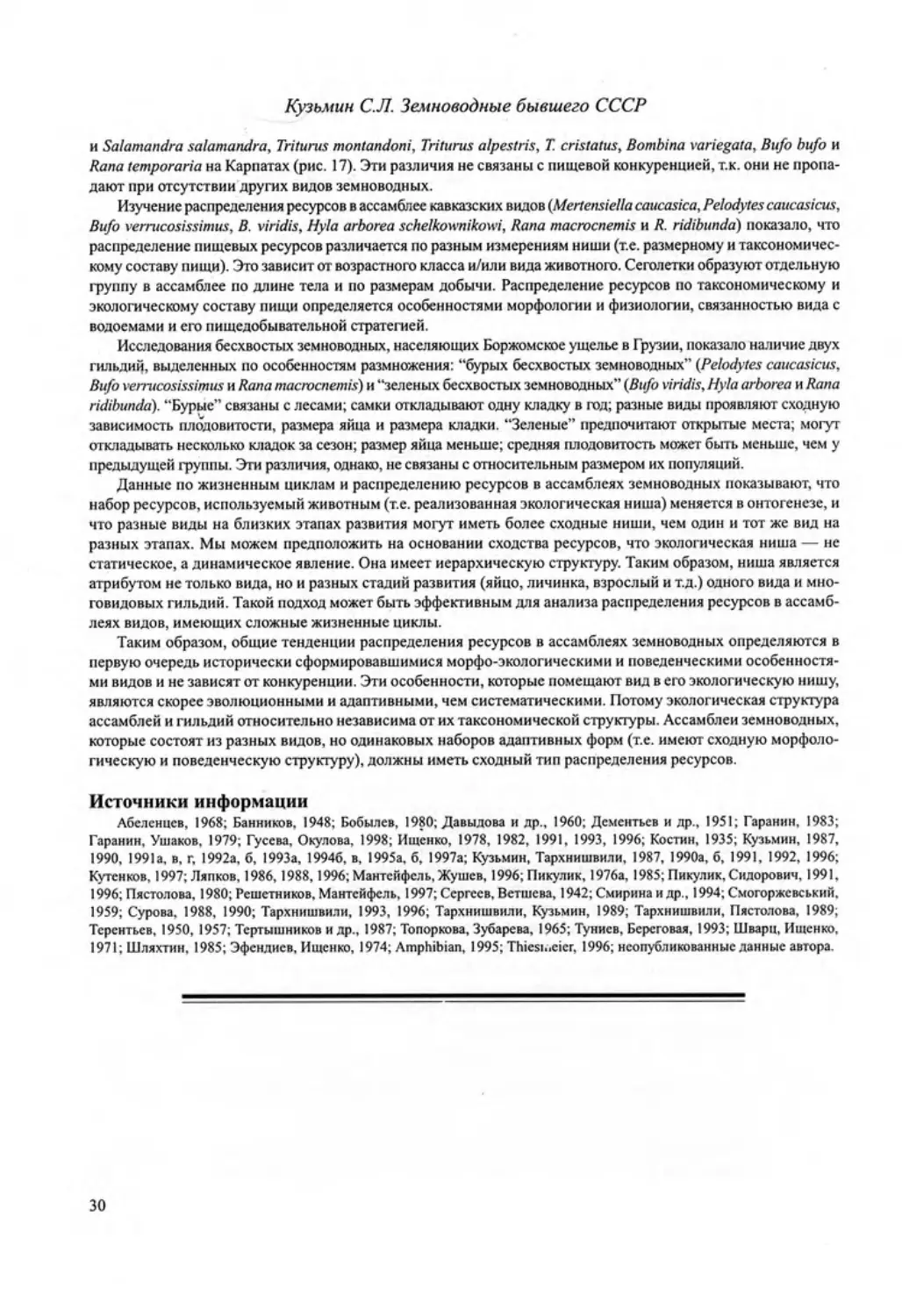

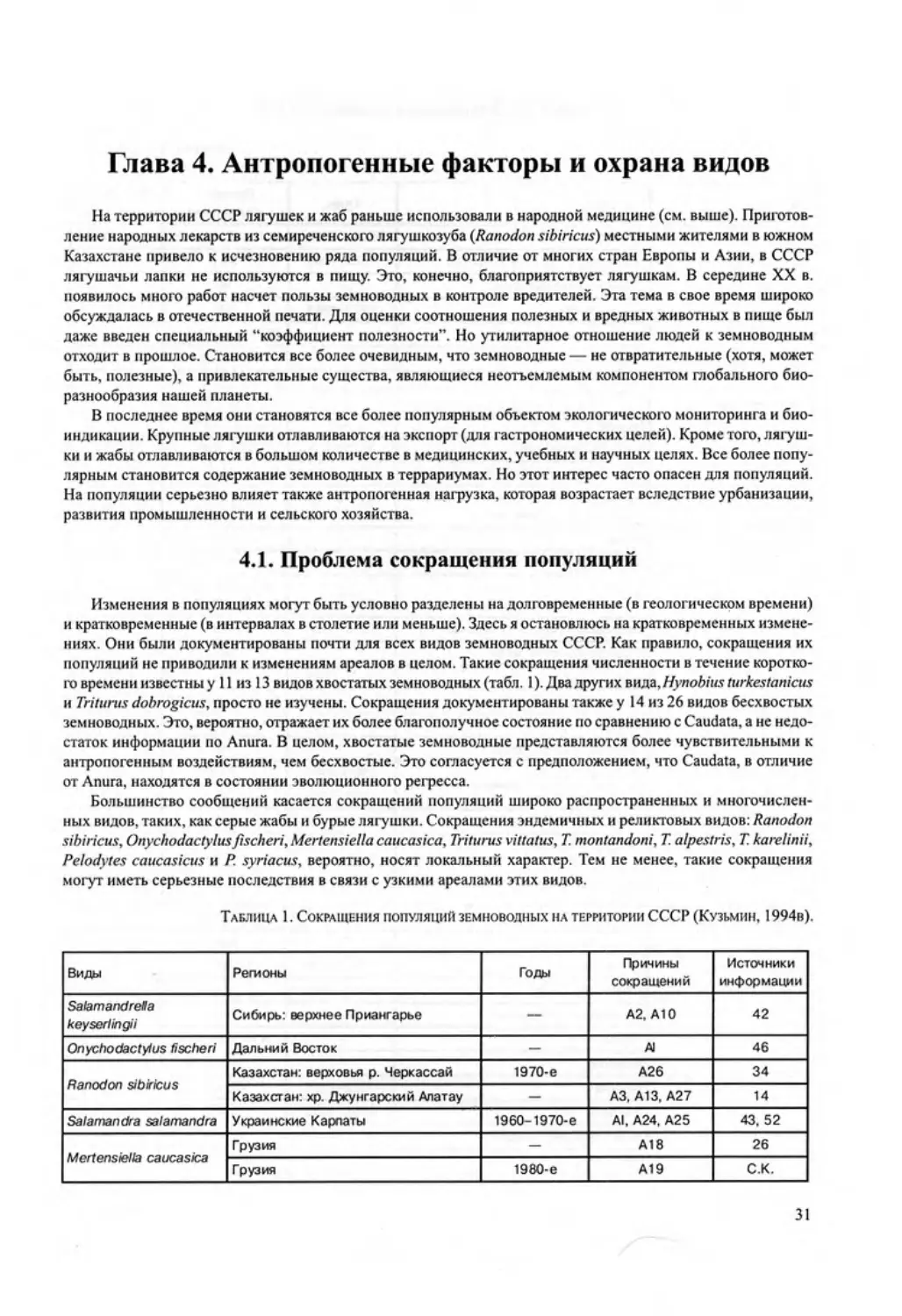

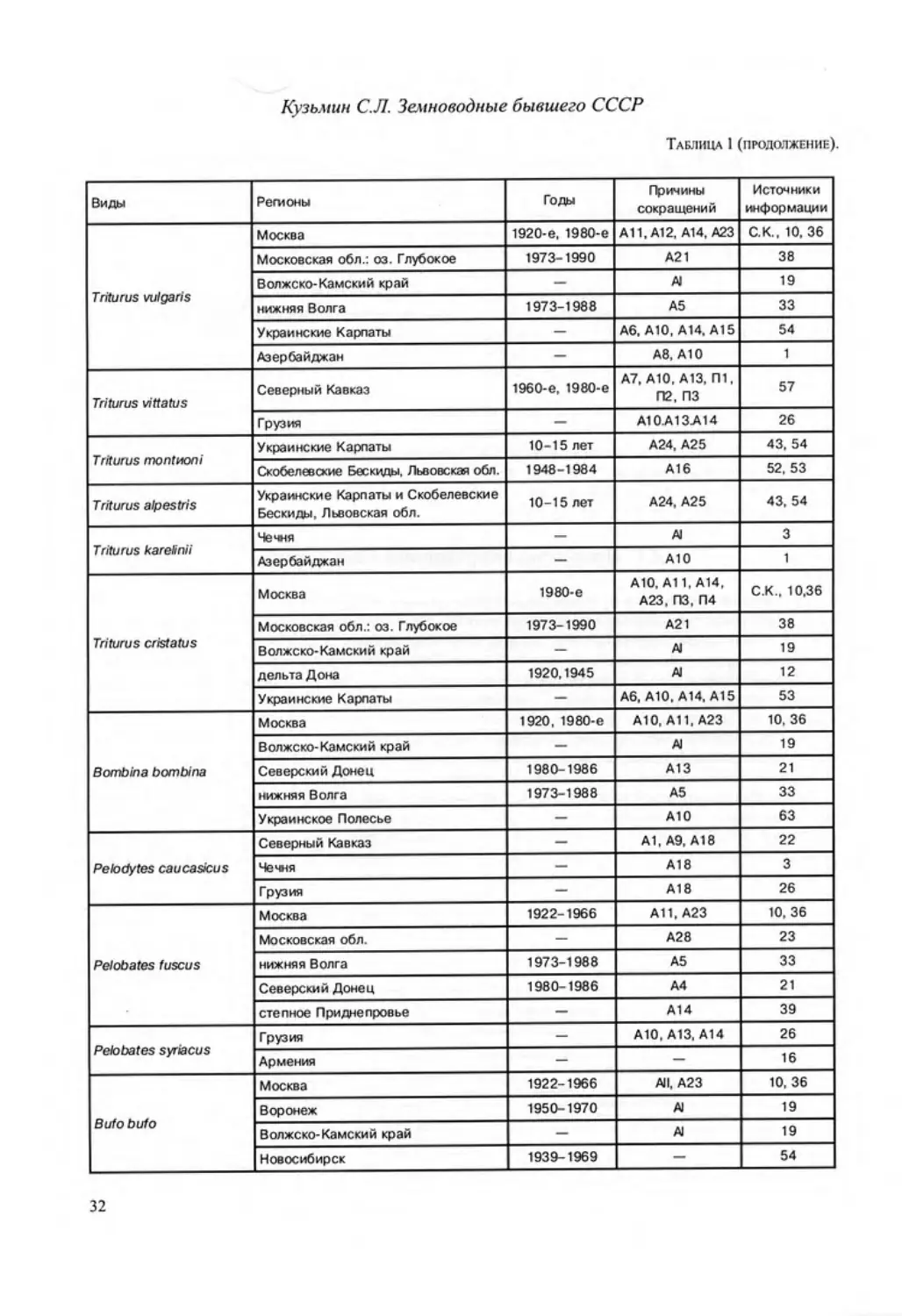

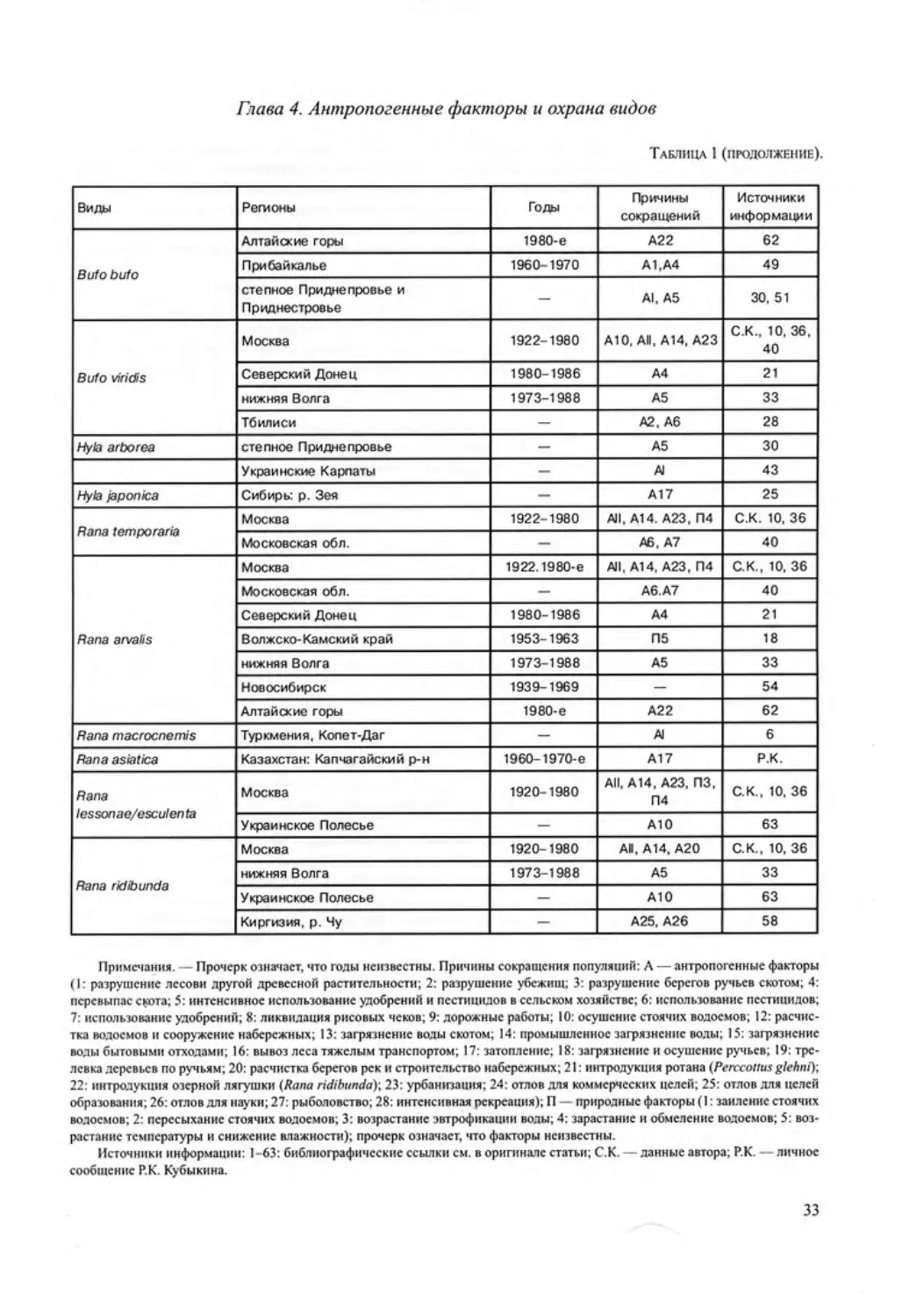

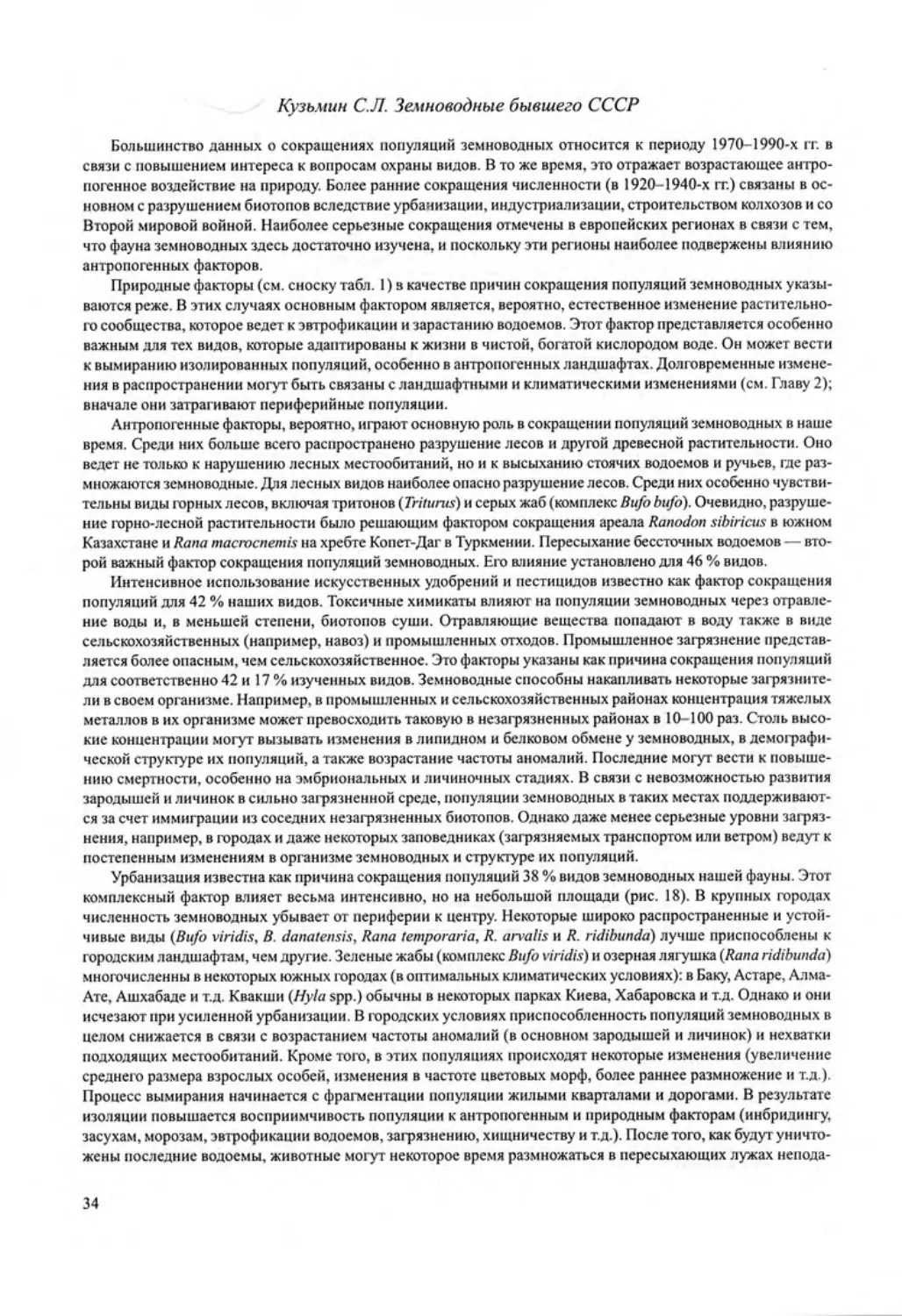

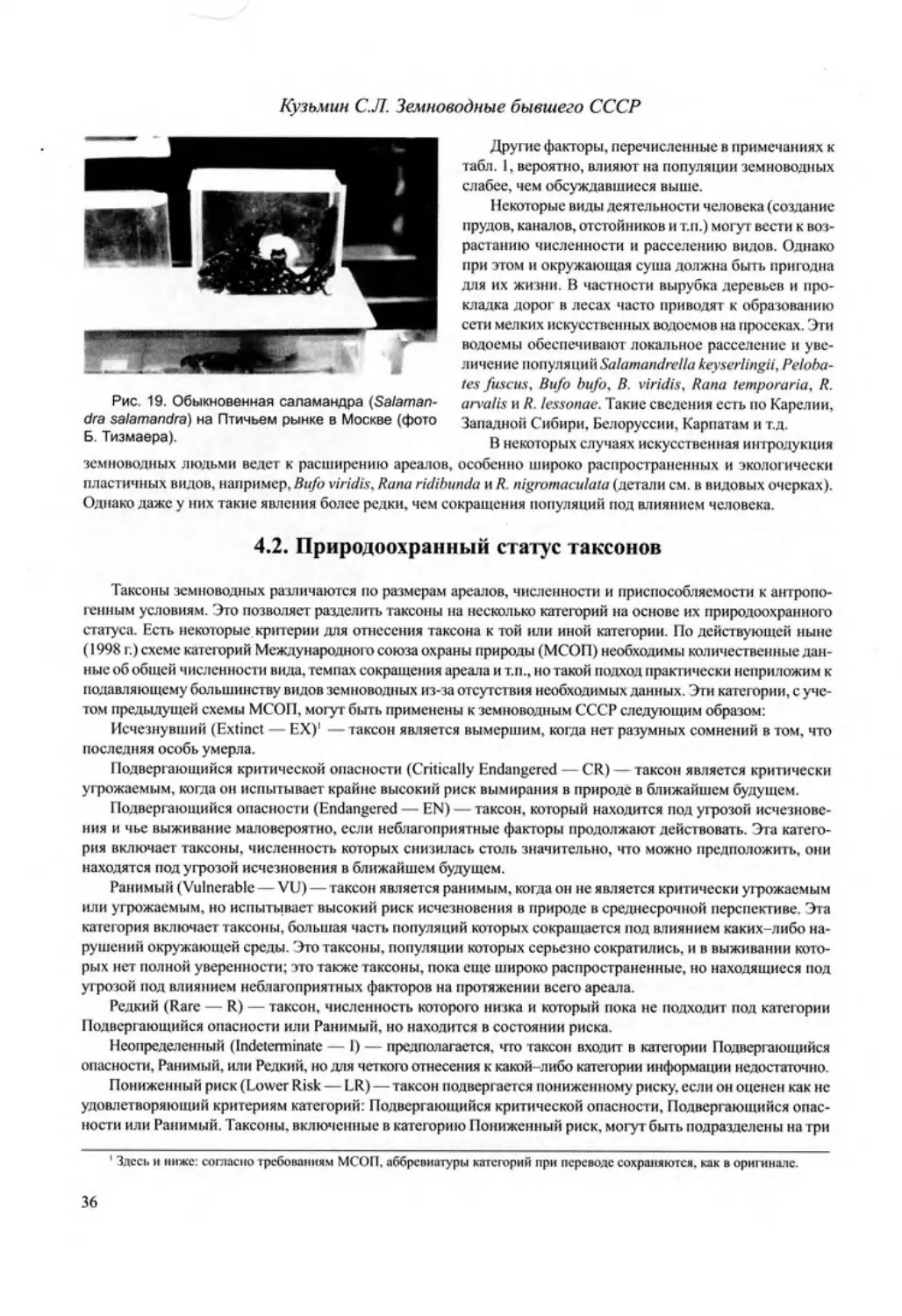

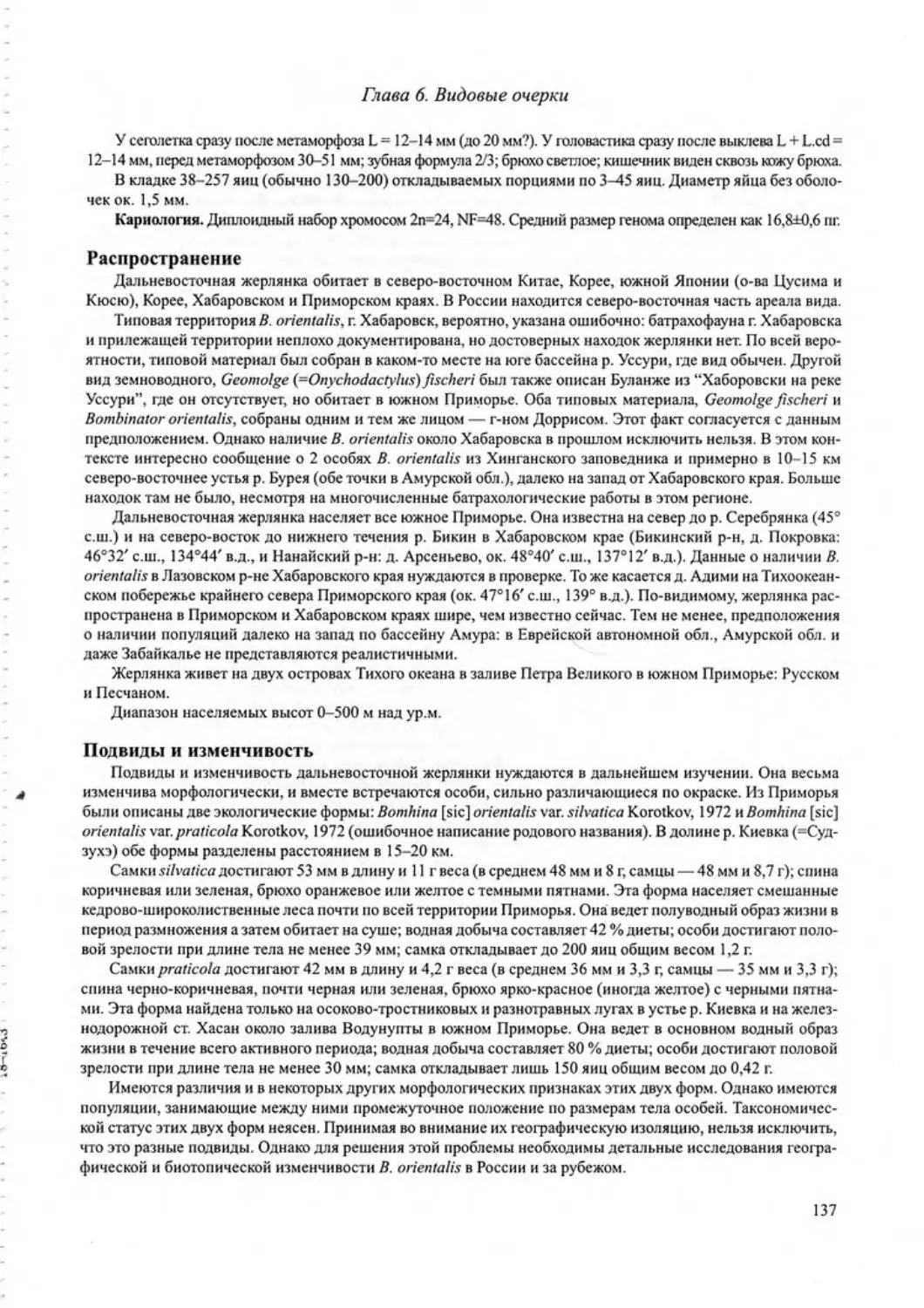

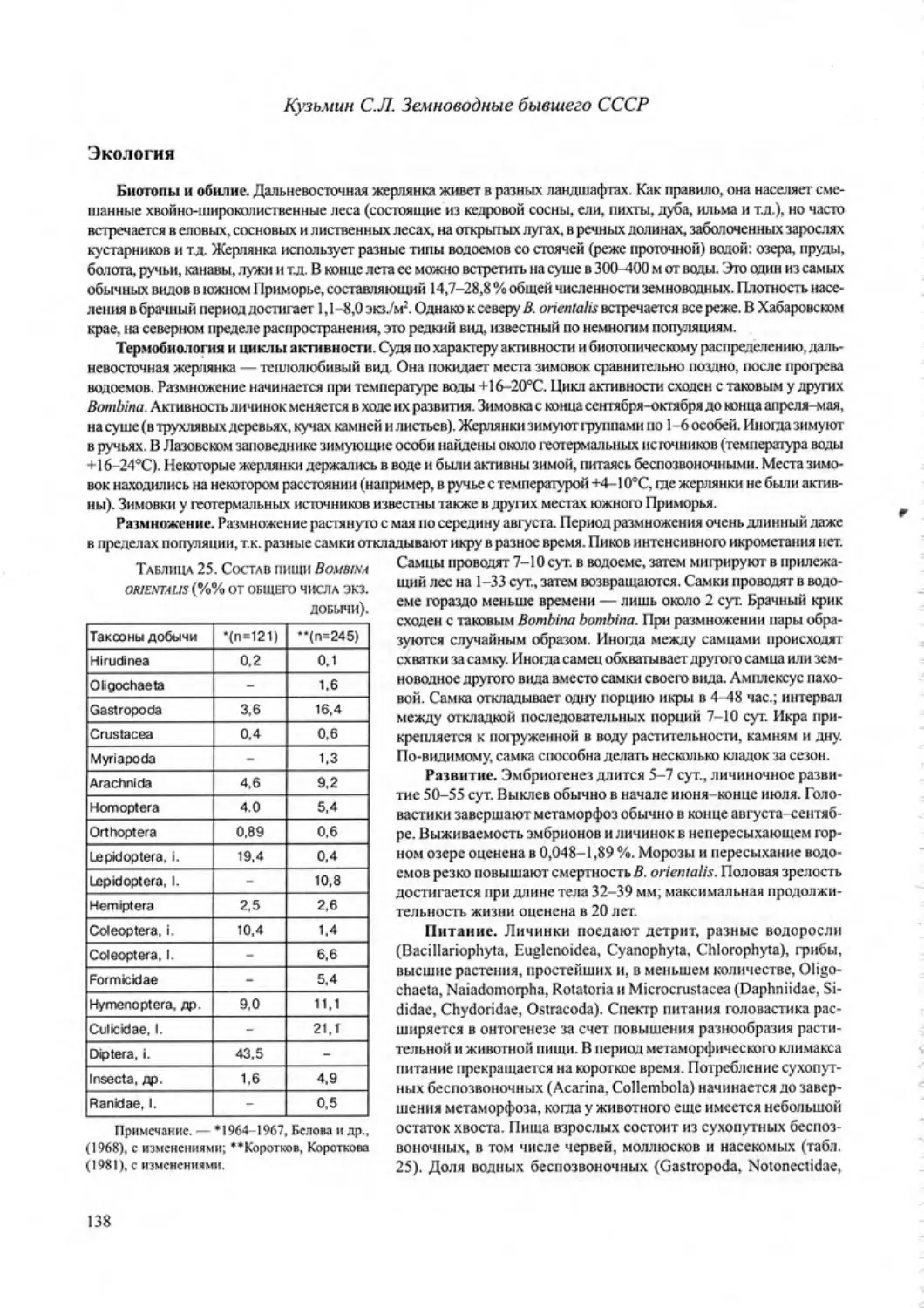

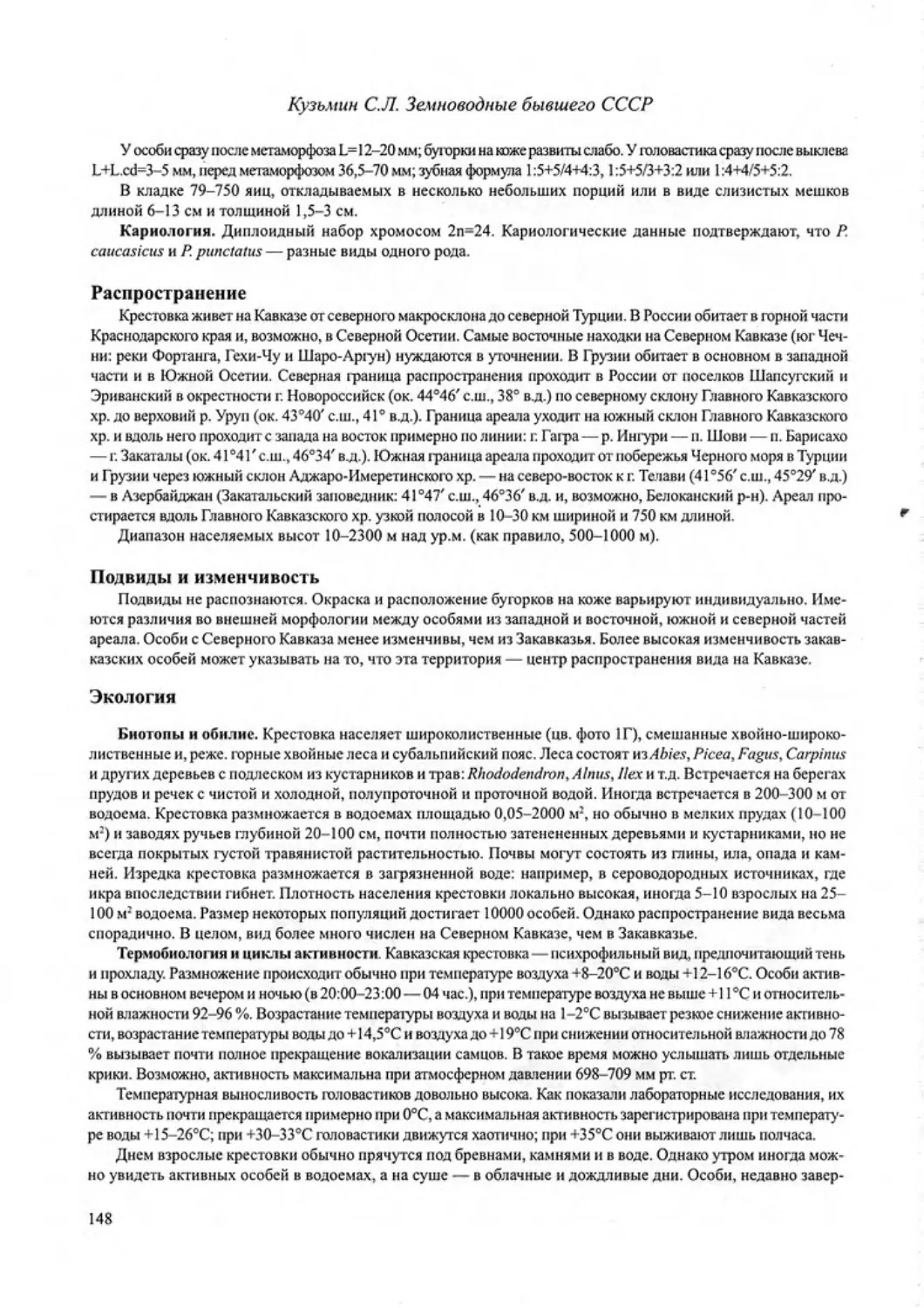

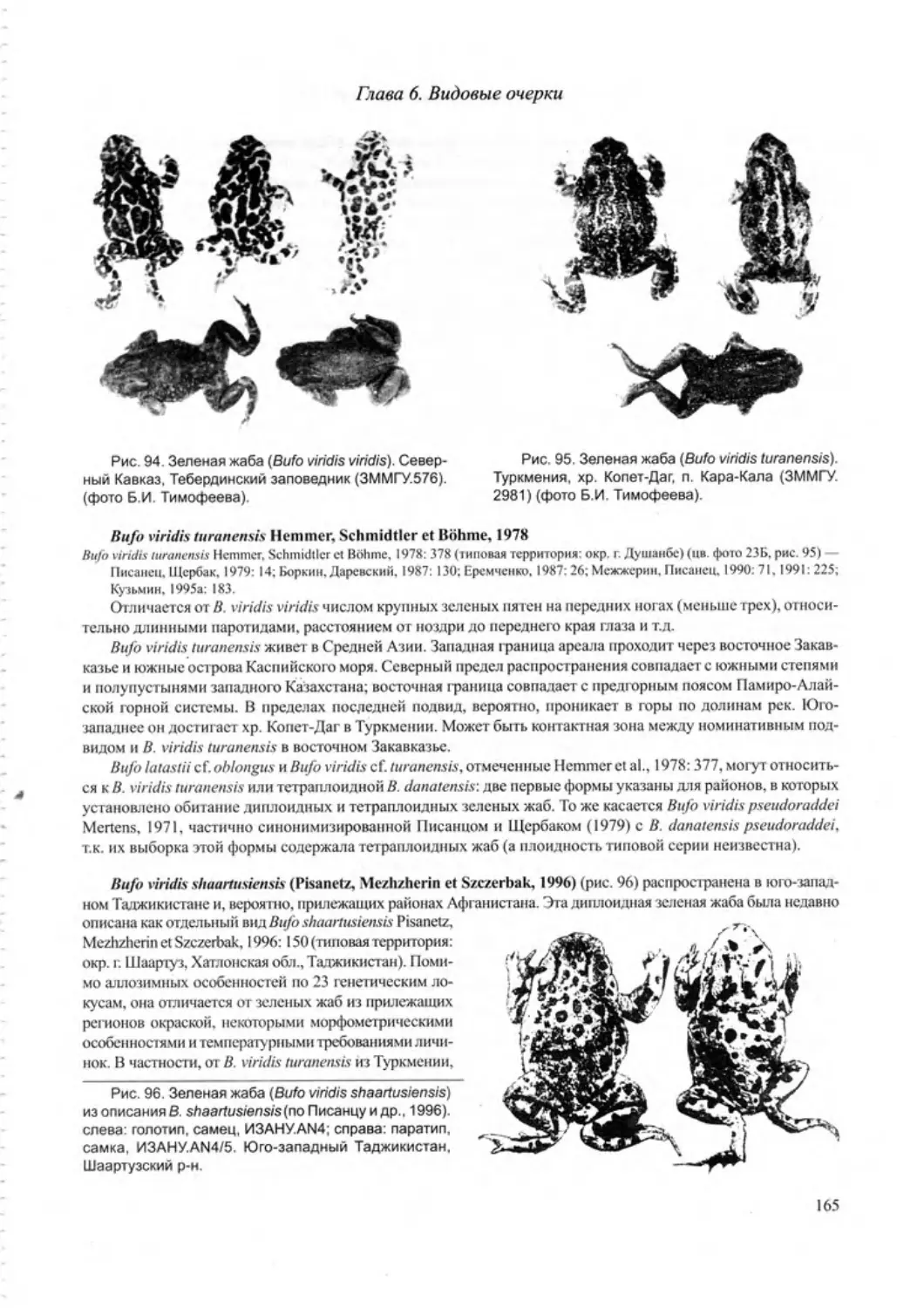

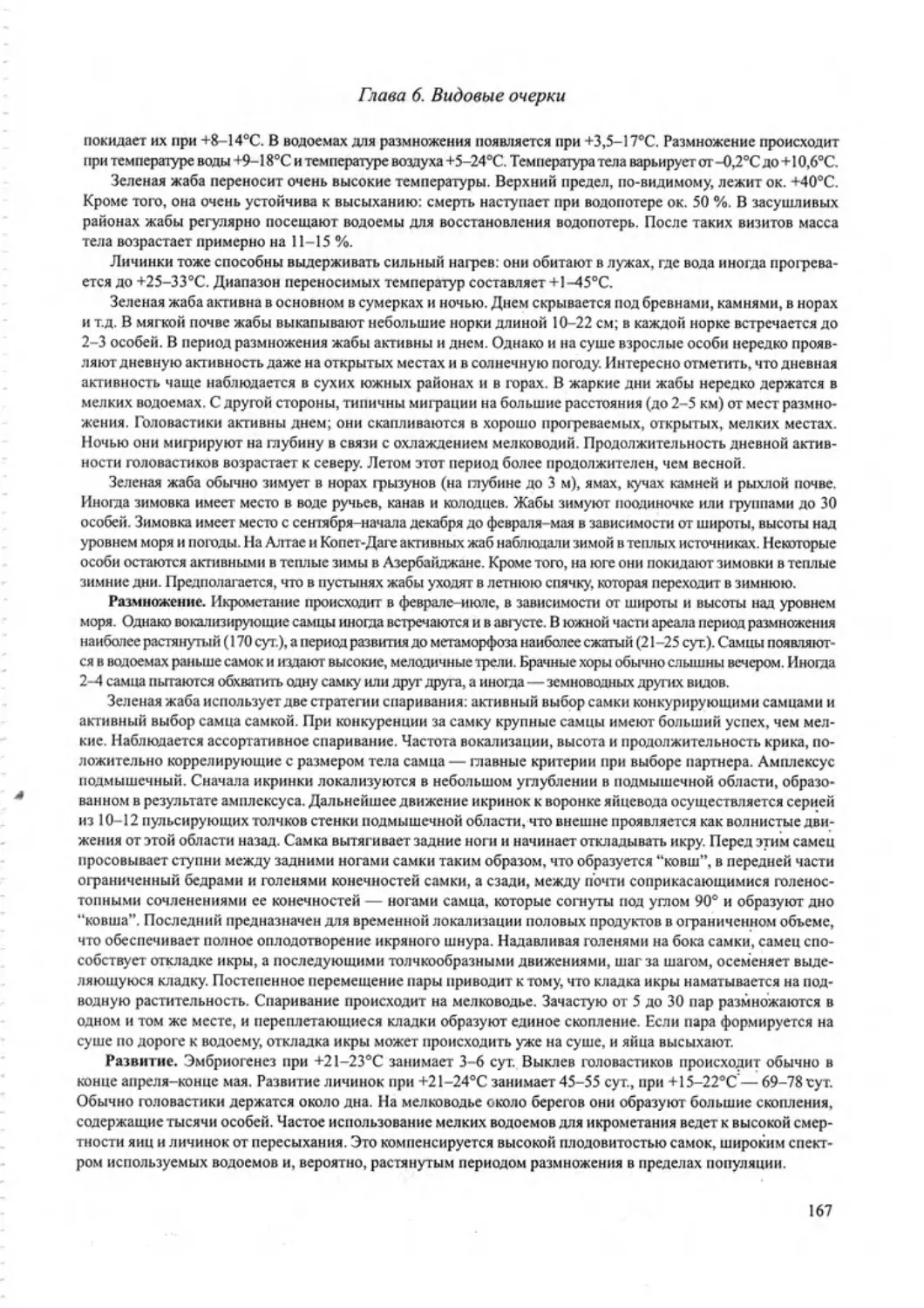

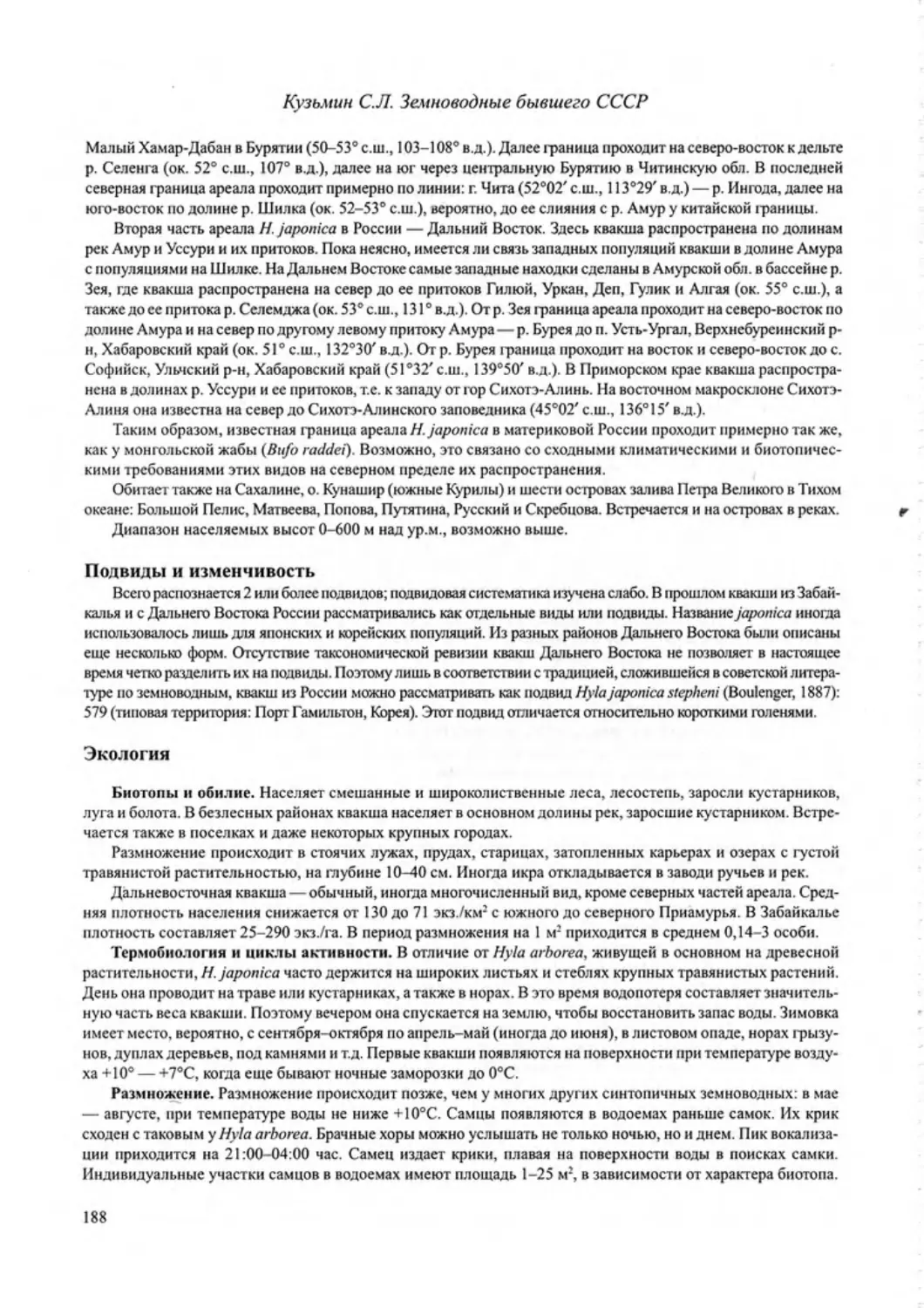

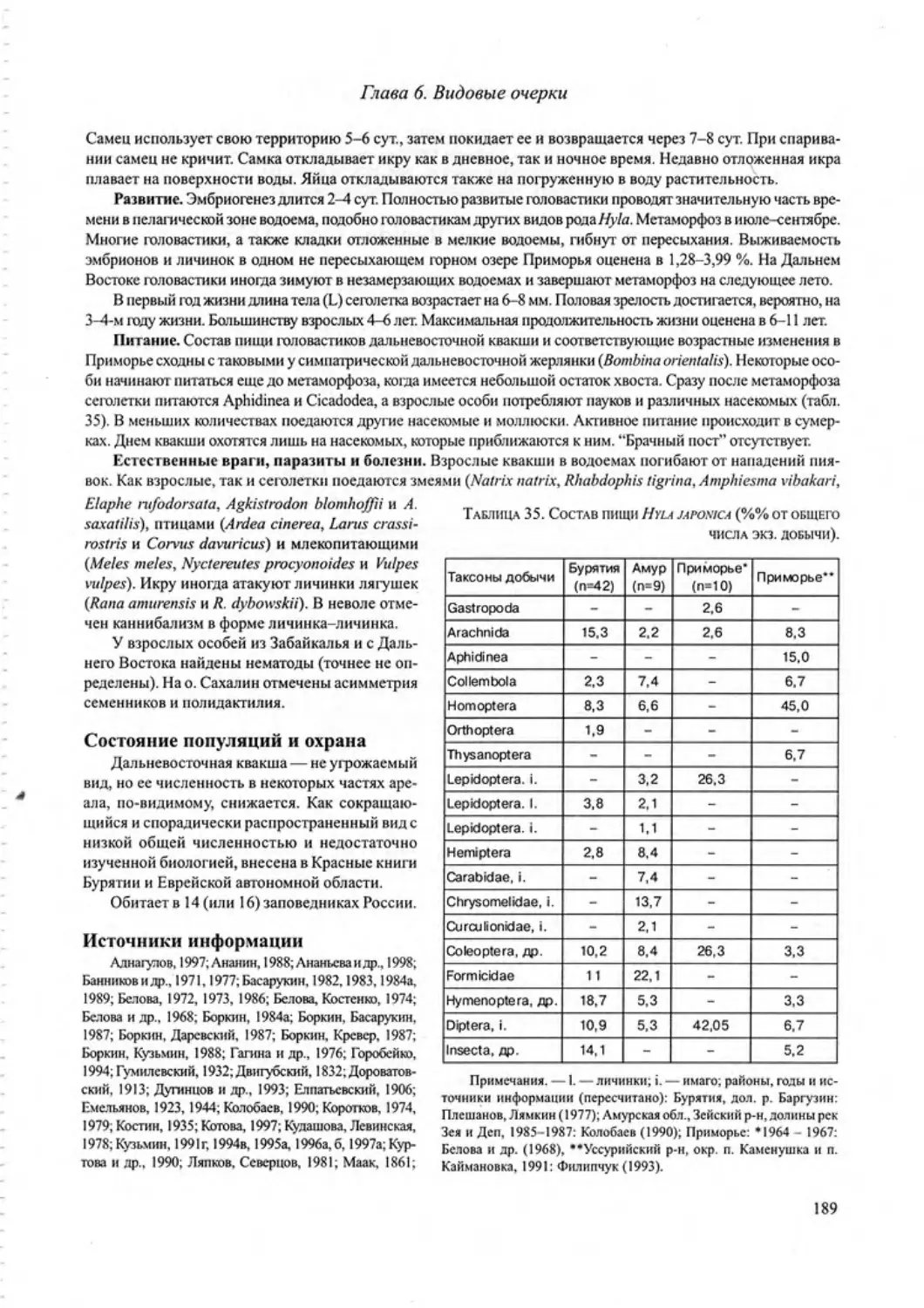

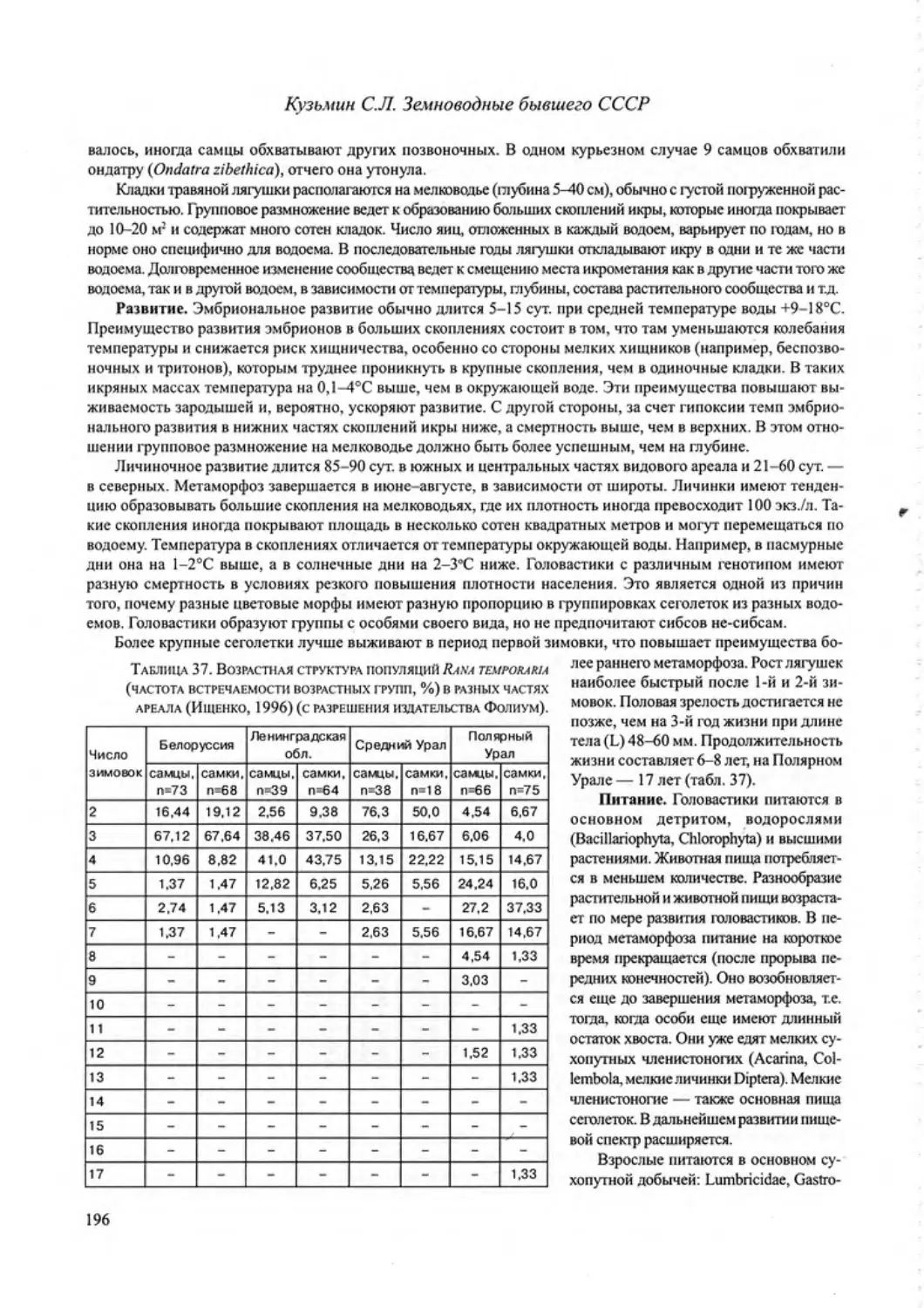

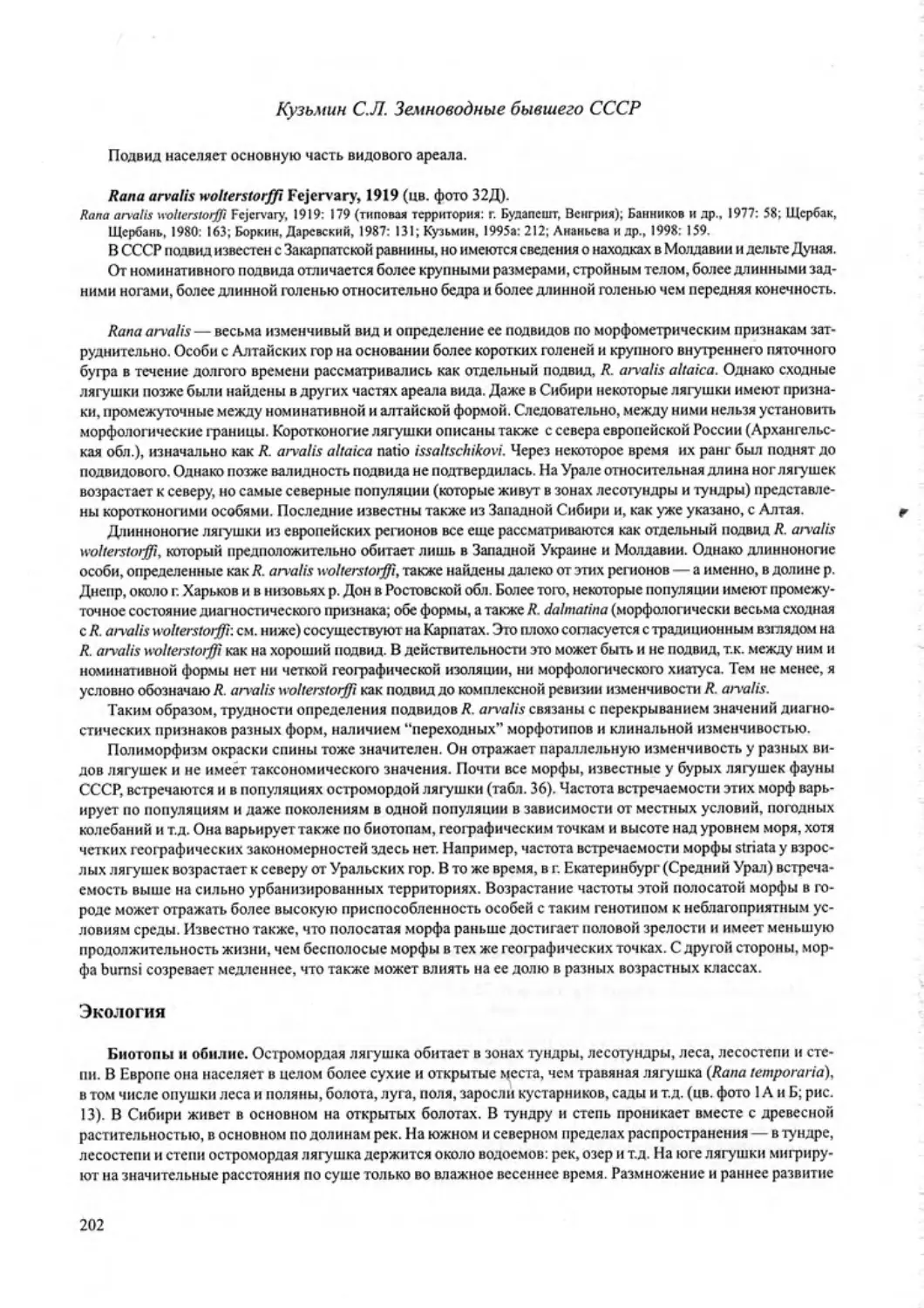

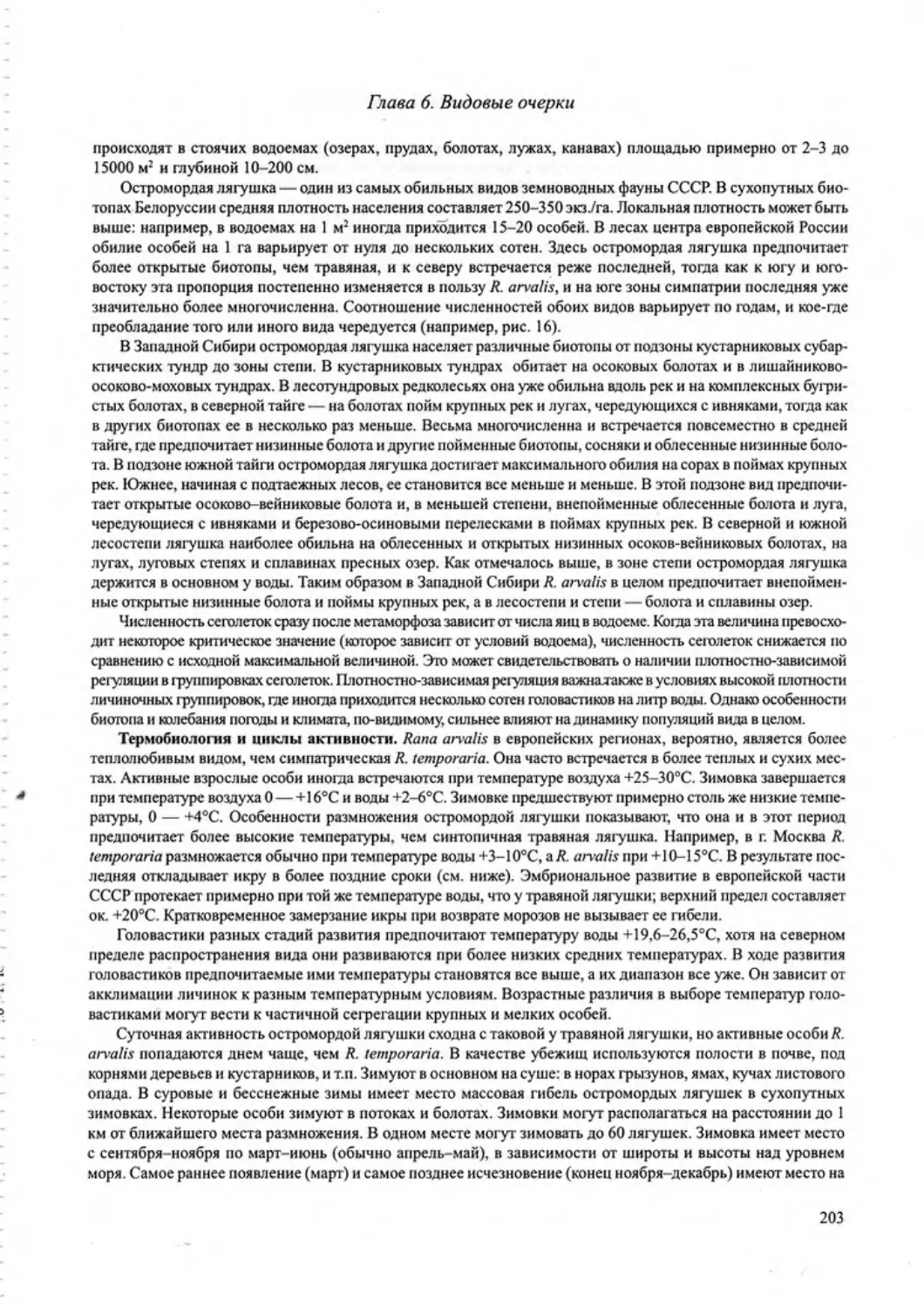

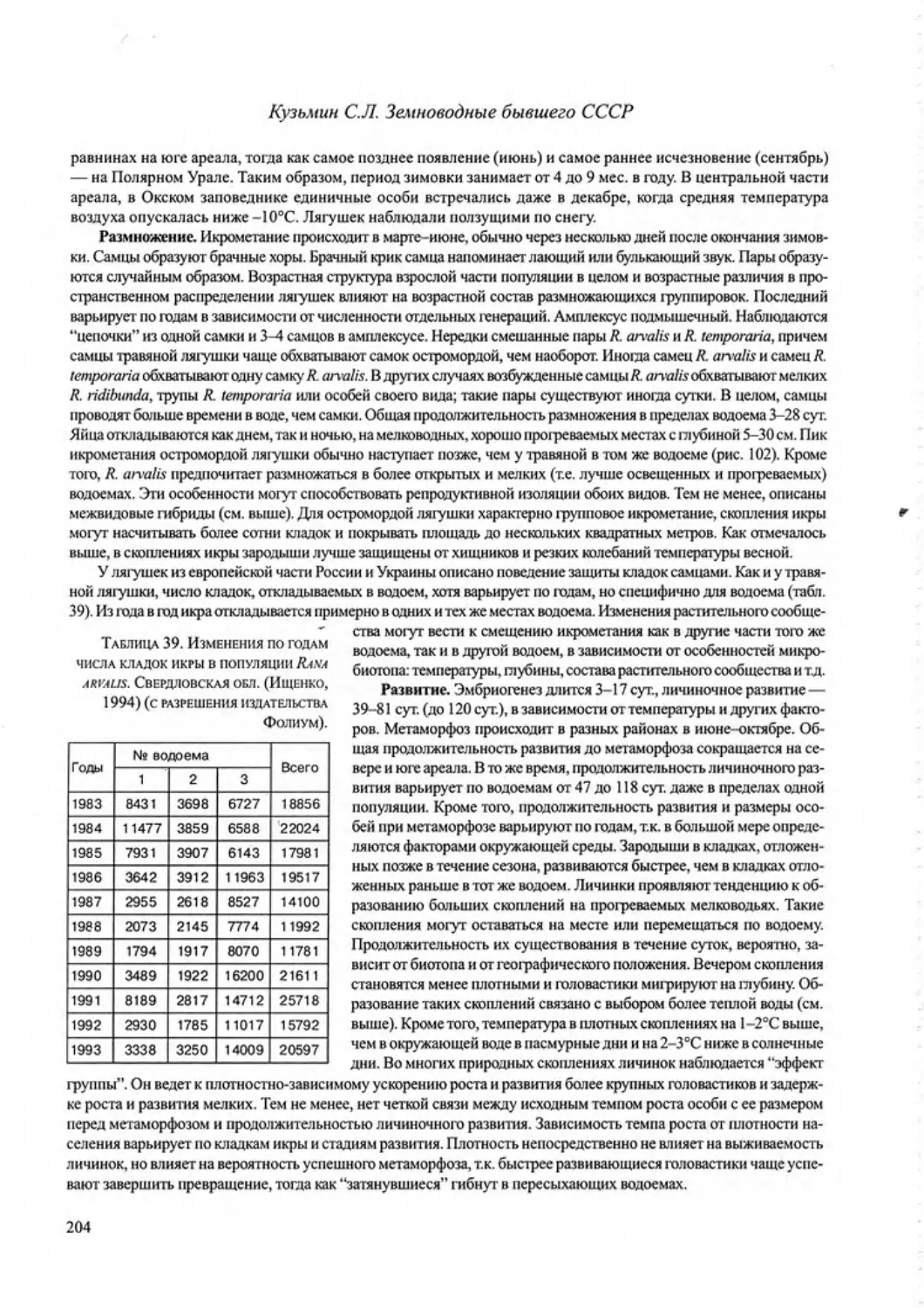

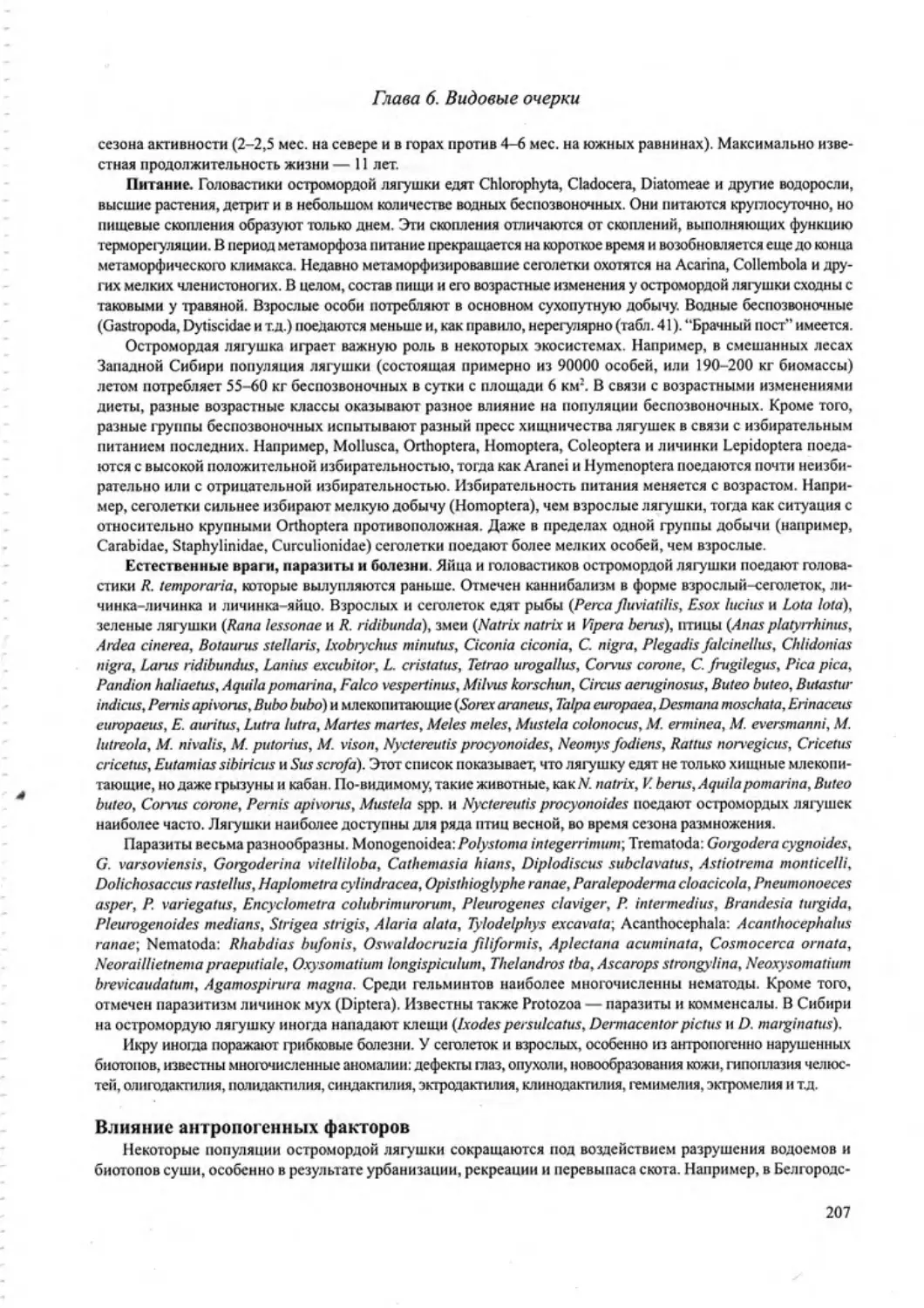

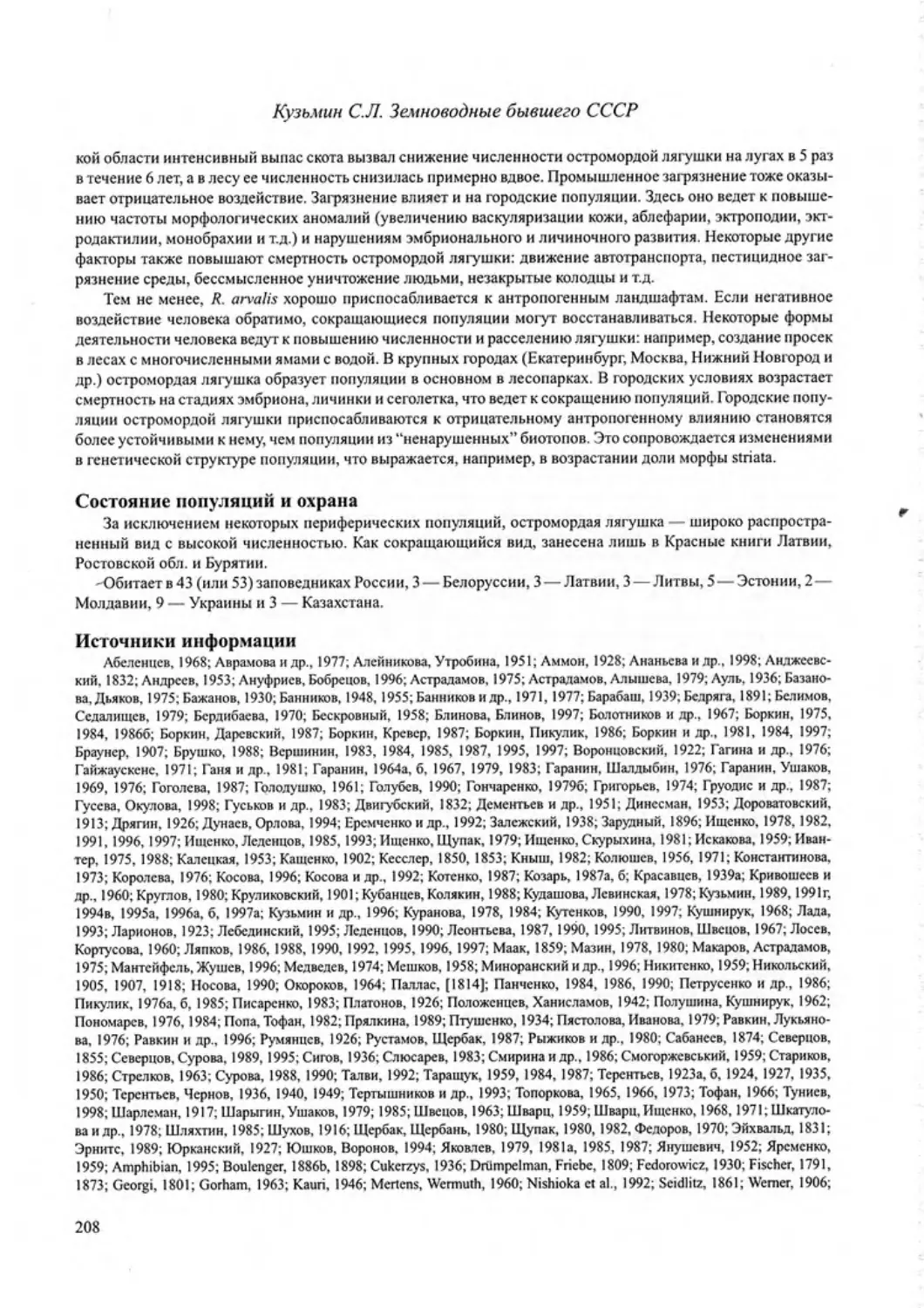

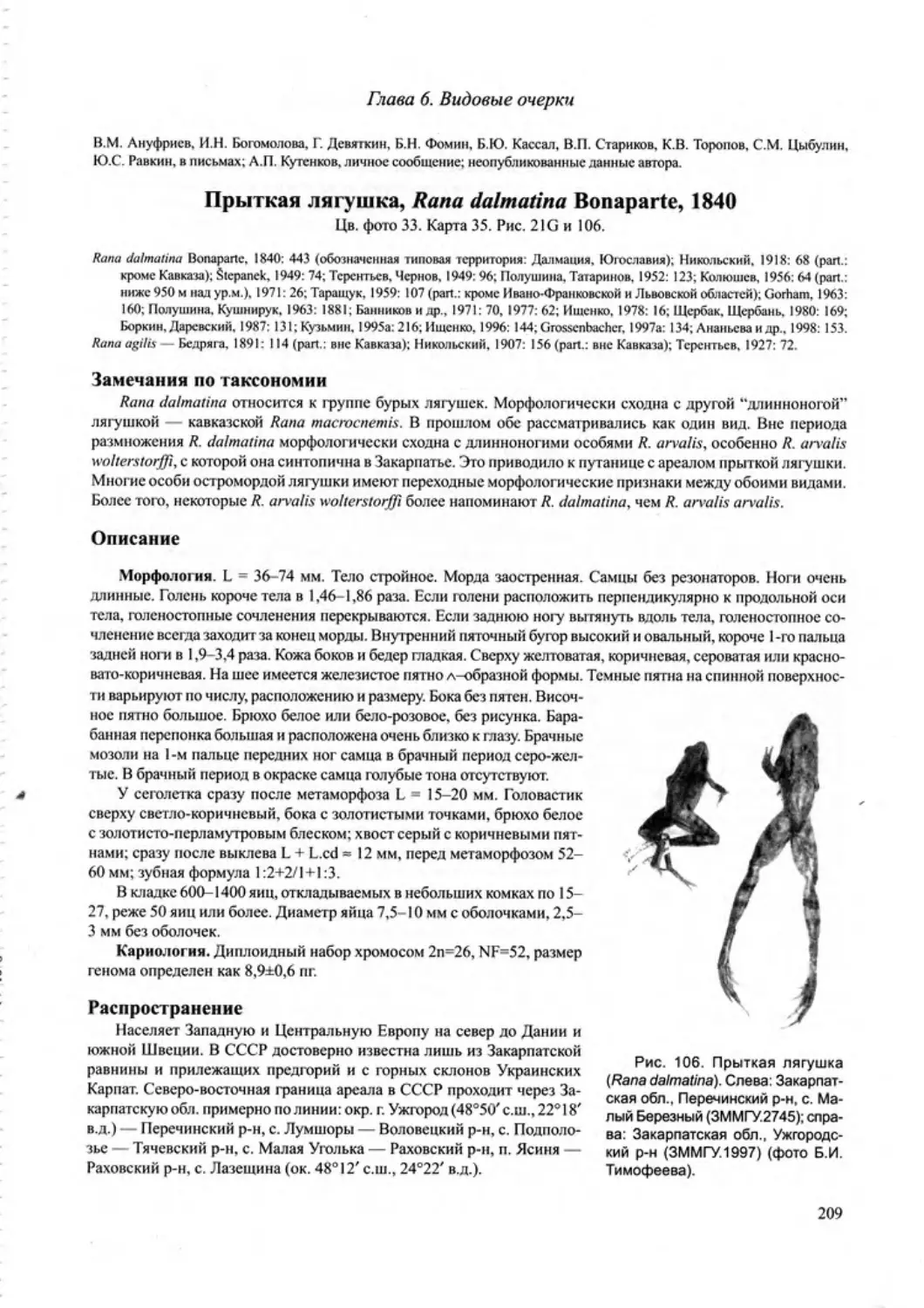

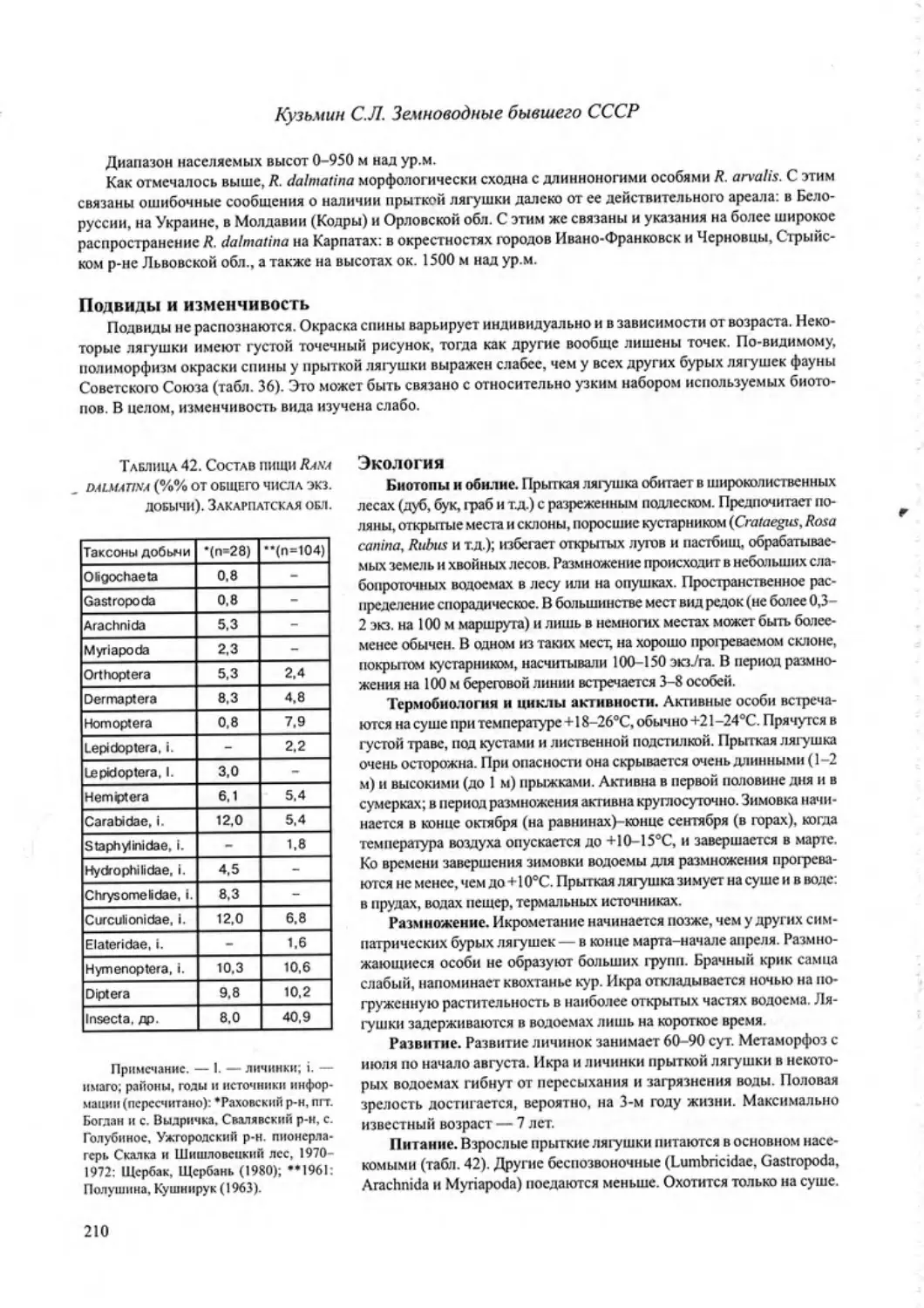

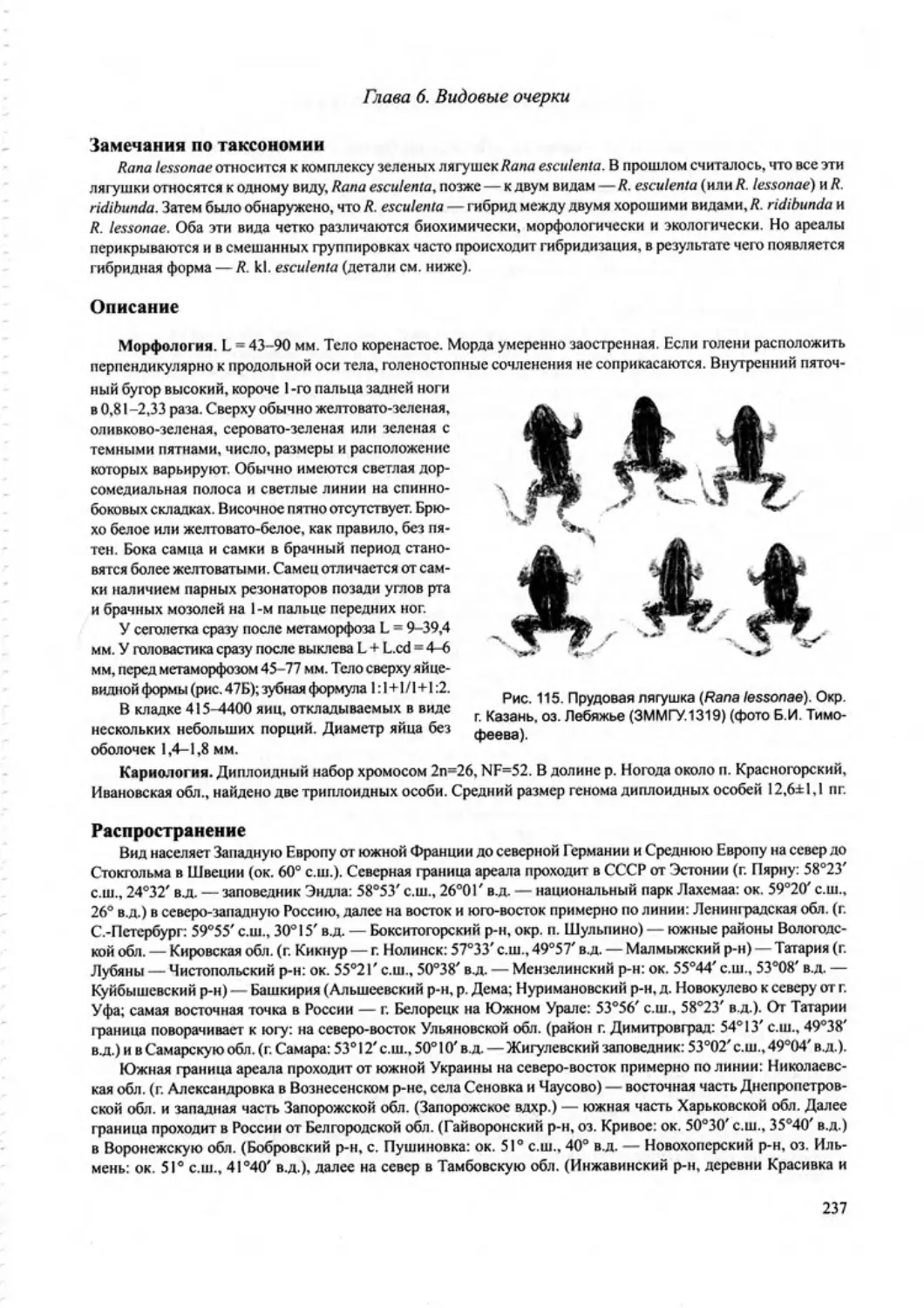

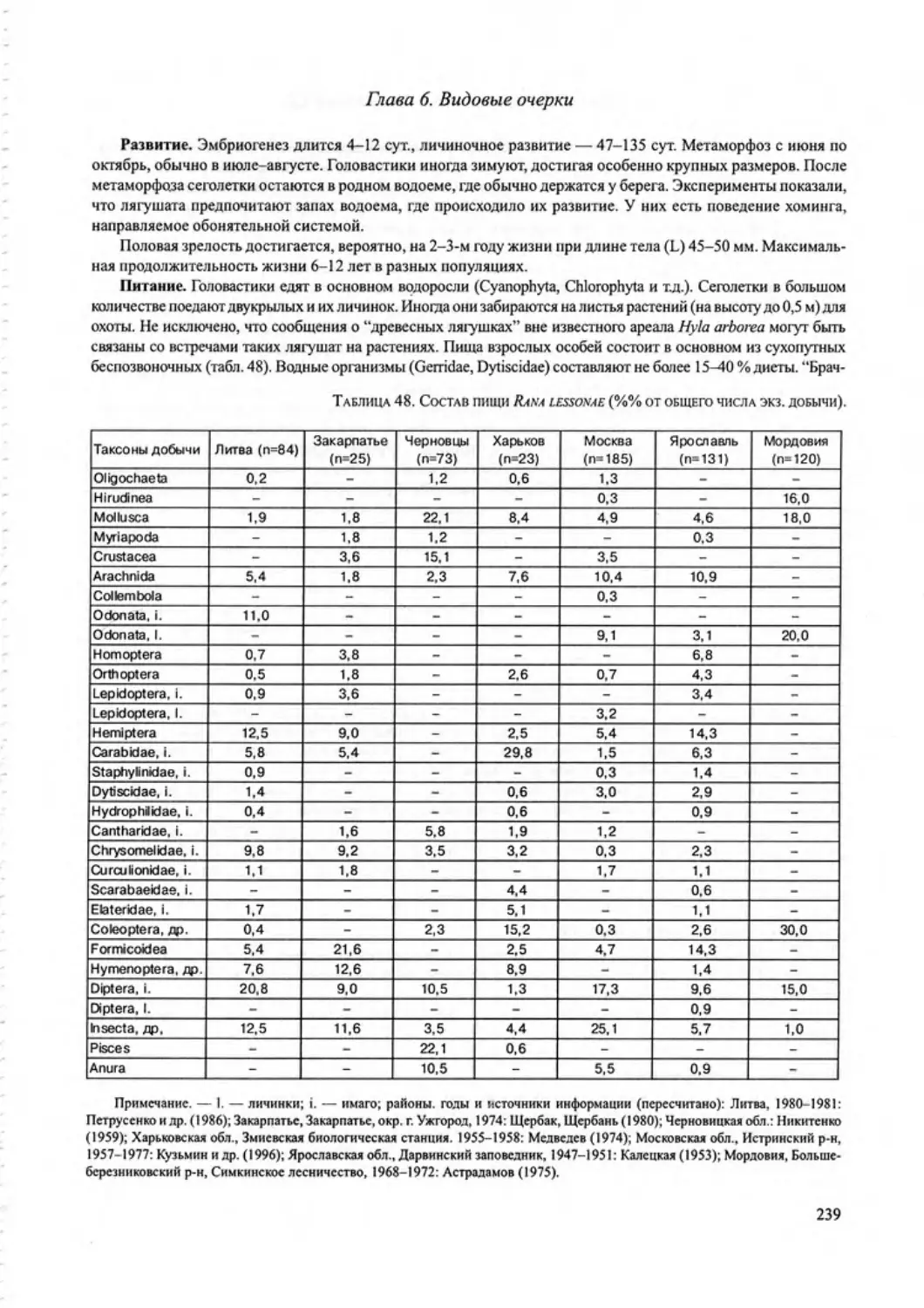

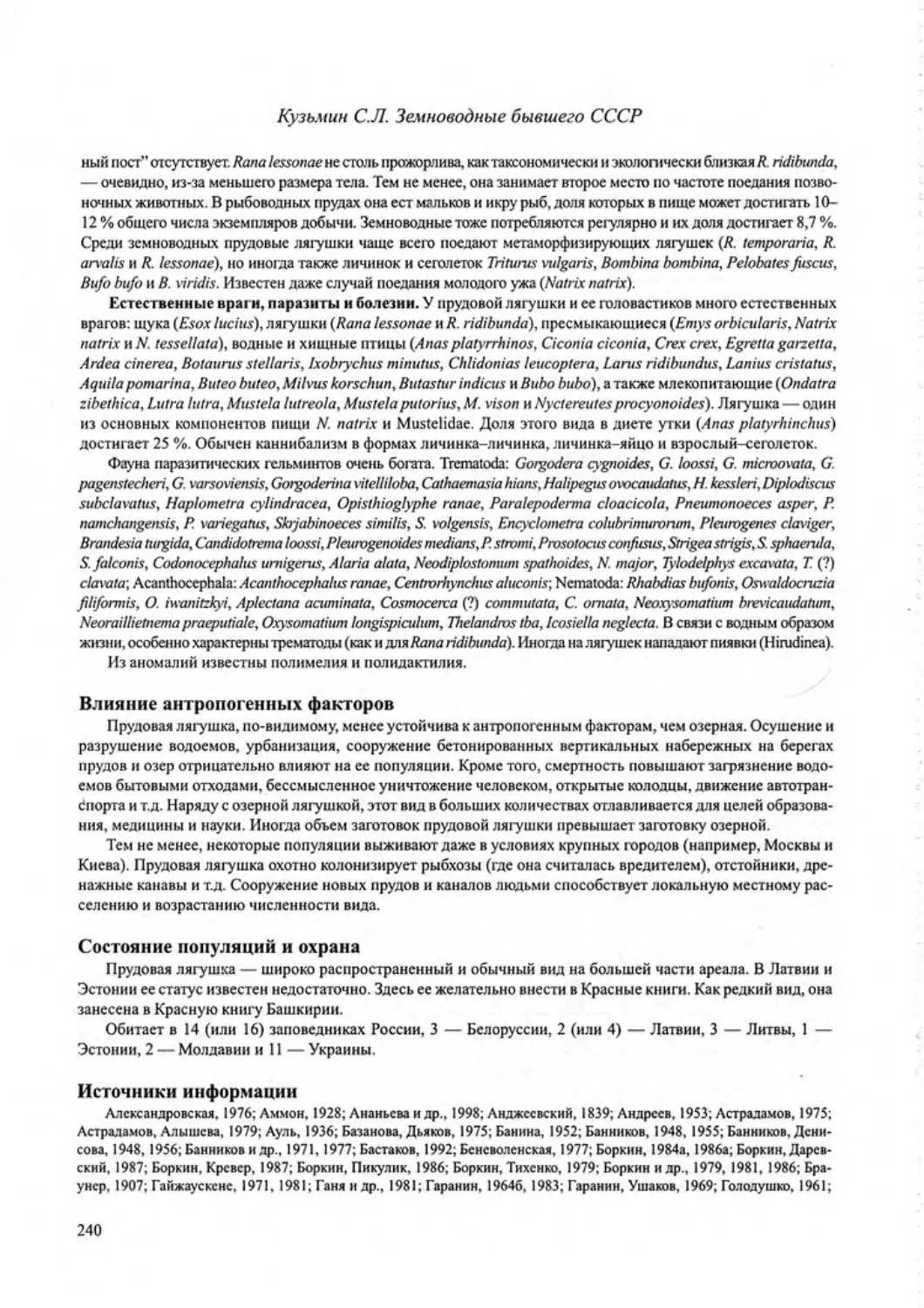

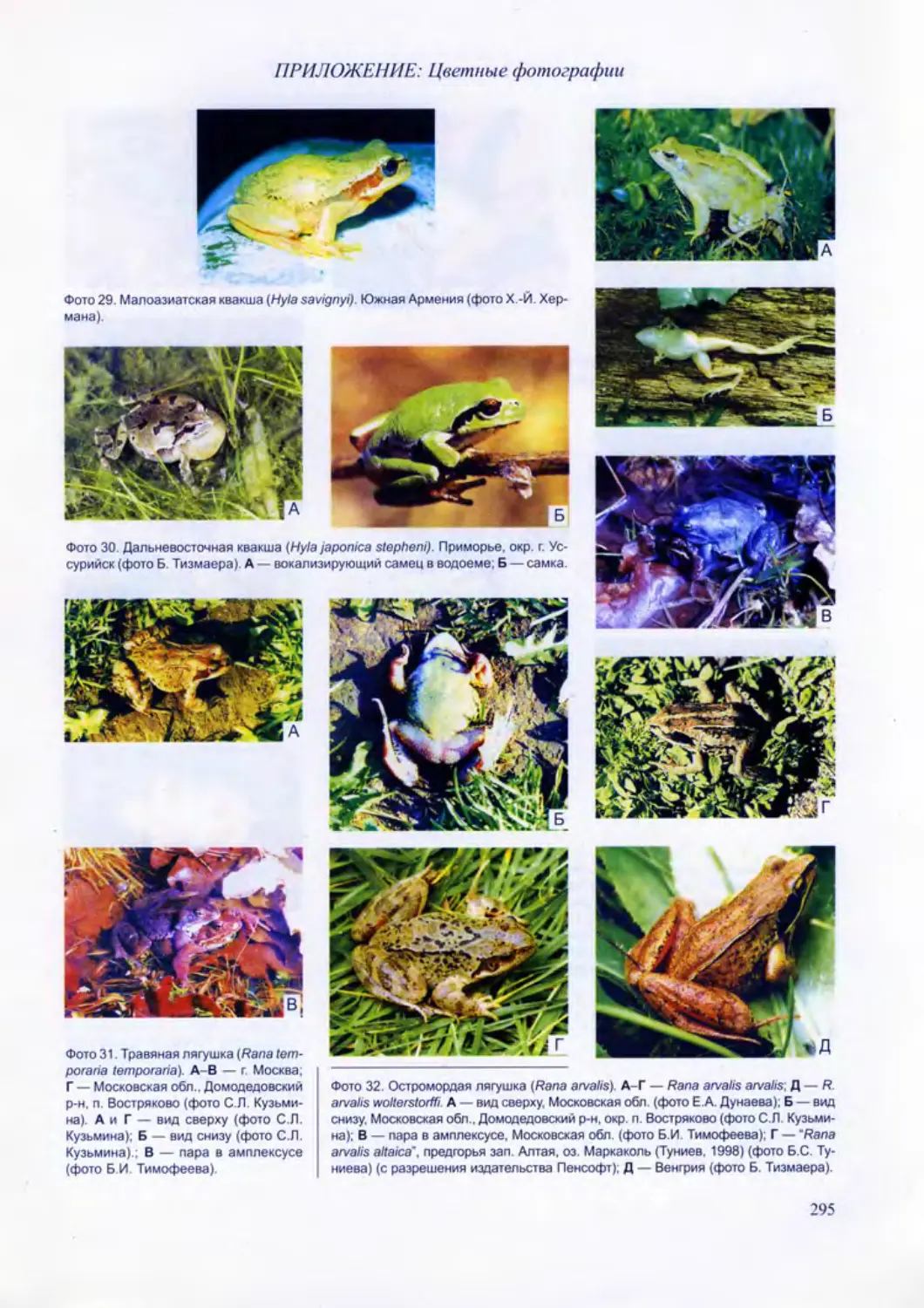

1. По высоте: торные виды и равнинные виды, с многочисленными формами населяющими широкий диапазон высот (см. выше).