Author: Гухман М.М. Семенюк Н.Н.

Tags: монография история литературы немецкая литература литературный язык

Year: 1983

Text

В монографии рассматриваются вопросы становления немецкого литературного

языка в период формирования немецкой народности (IX—XV вв.), а также процессы,

связанные с фушашональночггилистяческим варьированием языка на разных этапах

его развития. Авторы широко привлекают материалы письменных памятников разных

жанров.

Ответственный редактор

член-корреспондент АН СССР

В.Н. ЯРЦЕВА

Мирра Моисеевна Гух май, Наталья Николаевна Семенюк

ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

EC-XVbb.

Утверждено к печати Институтом языкознания АН СССР

Художник СБ.Генкина. Художественный редактор Т.П. Поленова

Технический редактор НЖ Бурова. Корректор OJL Рйзуменко

ИБМ* 26723

Подписано к печати 30.05.83. Формат 60 х 90 1/16. Бумага офсетная N* 1

Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,5. Усл. кр.-отт. 12,6. Уч.-изд. л. 15,9

Тираж 1650 экз. Тип. зак. 336. Цена 2 р. 40 к.

Издательство "Наука", 117864 ГСП-7, Москва,3-485, Профсоюзная ул., д. 90

Ордена Трудового Красного Знамени 1-я типография издательства "Наука"

199034, Ленинград, В-34,9-я линия, 12

4602000000-225

С 345-83-Ш ©Издательство "Наука",

042 (02)-83 1983 г.

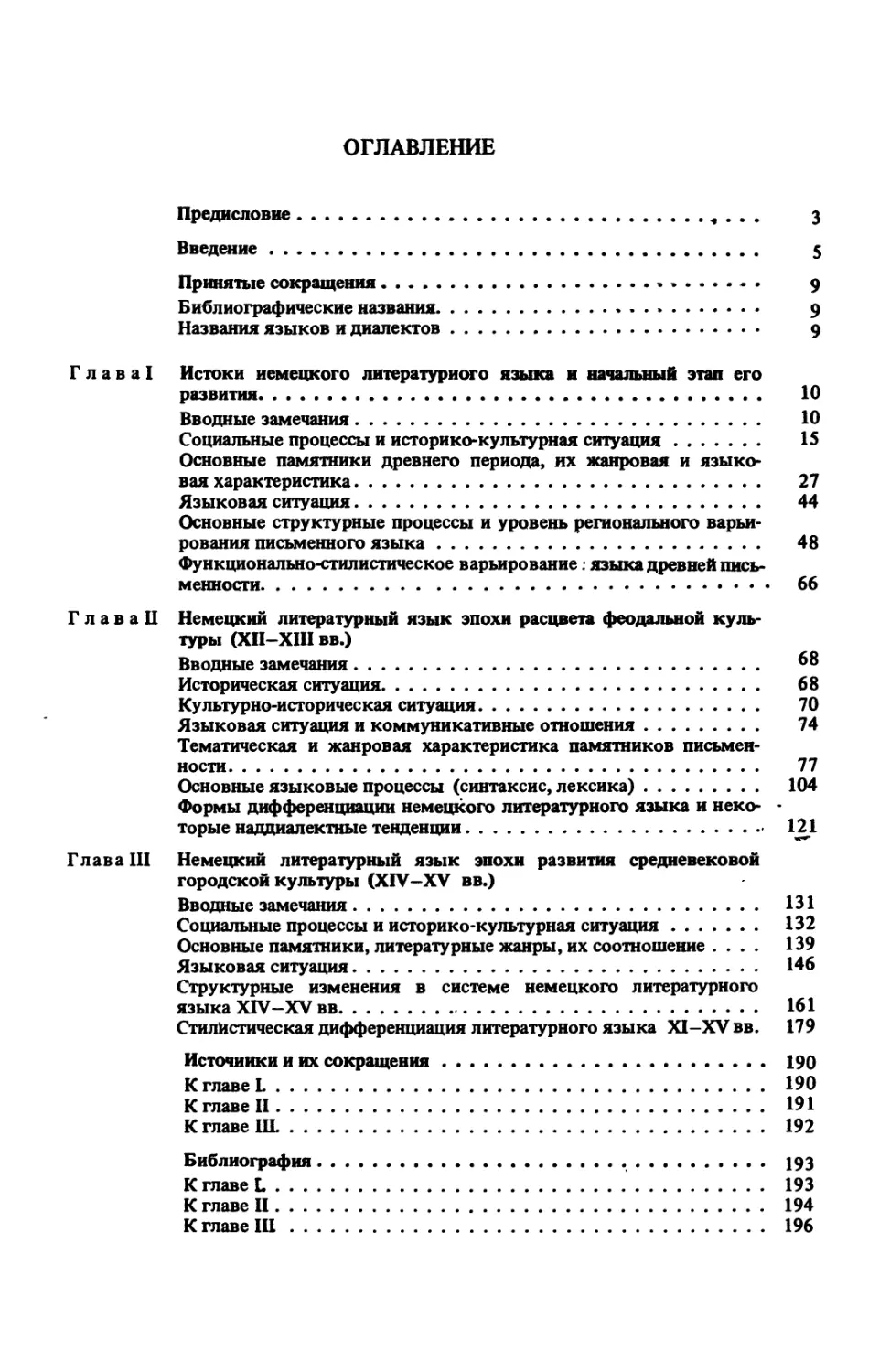

ПРЕДИСЛОВИЕ

Выделение истории немецкого литературного языка в качестве особого

объекта лингвистического исследования выпадает из традиционной схемы

построения истории языка. В создававшихся у нас и за рубежом обобщаю-

щих работах по истории немецкого языка наиболее распространенным

является включение элементов истории литературного языка в общую

ткань изложения исторических процессов. Замечания по отдельным воп-

росам истории немецкого литературного языка в одних трудах оказыва-

ются разбросанными по разным разделам, причем их изложение перепле-

тается с описанием явлений исторической грамматики и лексикологии,

в других — в пределах истории языка выделяются отдельные фрагменты,

посвященные преимущественно позднему периоду истории литератур-

ного языка. В обоих случаях отсутствует последовательное рассмотрение

развития литературного языка на весям протяжении его многовековой

истории, ускользают смены языковых ситуаций, а также изменения, выз-

ванные этими процессами в статусе литературного языка. Иными словами,

роль преемственности в развитии немецкого литературного языка, а также

специфика отдельных звеньев его истории не получают должного

освещения.

Между тем еще в начале 40-х годов в отечественной руссистике Г.О. Ви-

нокур, а позднее РА. Аванесов высказывали соображения по поводу

целесообразности выделения в истории языка двух относительно самосто-

ятельных дисциплин, а именно — исторической грамматики и истории лите-

ратурного языка. Впервые с такой определенностью не только была выде-

лена история литературного языка как особая дисциплина, но и была

отграничена ее проблематика от содержания исторической грамматики.

Положения эти, в значительной степени повлиявшие на формирование

истории русского литературного языка, не были применены до последнего

времени к немецкому языку, в германистике продолжали господствовать

традиционные схемы построения истории языка. Этим объясняется в зна-

чительной степени и отсутствие работ, в которых становление немецкого

литературного языка, его дальнейшее развитие, количественные и качест-

венные изменения в его функциональной системе рассматривались бы как

единый процесс, обусловленный в конечном итоге социальной и культур-

ной историей народа, хотя имеется немало интересных исследований, посвя-

щенных отдельным проблемам истории немецкого литературного языка.

Тем самым коллективный труд "История немецкого литературного

языка", осуществляемый в настоящее время по координационному плану

совместных работ Института языкознания АН СССР и Центрального Инсти-

тута языкознания АН ГДР, является первым опытом построения подоб-

ного исследования. Следствием неразработанности проблематики данного

направления являются дискуссионность многих вопросов и известная

3

фрагментарность изложения. История литературного языка предполагает

широкое привлечение памятников разных жанров, прозаических и поэти-

ческих. Это требование далеко не всегда могло быть осуществлено в связи

со слабо» изученностью текстового материала для определенных периодов

историк немецкого языка. Поэтому некоторые щюблемы могли быть

только поставлены и требуют дальнейших специальных исследованш*.

. R частности* это относится к принятой схеме периодизации истории лите-

ратурного языка.

Да^хьш труд задумав как три, до известной степени самостоятельные

KJffimv объединяемые обищми методологическими и теоретическими пред-

посылками, а также хронологической последовательностью: 'История

немещсогб литературного языка DC—XV вв-*% исполнители М.М. Гухман

и HJL Семенюк; "История немецкого литературного языка XVI—

XVIH вн.'\ исполнители ММ, Гухман, Hü. Семенюк и Н.С. Бабенко;

"История немецкого литературного языка XIX, начала XX вв.", исполни-

тель Г. Фоцдель (ГДР).

Предлагаемая к изданию монография "История немецкого литератур-

ного языка IX—XV вв." содержит,, помимо конкретных исторических глав,

теоретическое введение, в котором освещаются основные задачи всей

работы, ее методологические и методические предпосылки, а также прин-

ципы отбора языкового материала. Авторская работа по главам распре-

делилась следующим образом: М.М. Гухман написаны главы "Истоки

немецкого литературного языка и начальный этап его развития (IX—

XI вв.)" и "Немецкий литературный язык эпохи развития средневековой

городской культуры (XIV—XV вв.)", RH. Семенюк — глава "Немецкий

литературный язык эпохи расцвета феодальной культуры (XII—XIIIвв.)".

Рукопись подготовлена к печати научным сотрудником сектора герман-

ских языков Института языкознания АН СССР Н.С. Бабенко.

ВВЕДЕНИЕ

При определении содержания и направления монографии "История не-

мецкого литературного языка" первостепенное значение имеет выделение

основной для данной работы проблематики и установление ее соотношения

с проблематикой и материалом других историко-лингвистических дис-

циплин — с исторической фонетикой, грамматикой и лексикологией, а

также с исторической диалектологией и стилистикой. С этим связано

прежде всего уточнение понятия "литературный язык". В работе исполь-

зуются те характеристики литературного языка, которые частично офор-

мились в отечественном языкознании, а затем применялись авторами дан-

ной книги в ряде исследований на материале германских языков.

Литературный язык рассматривается как одна из форм существования

языка, как определенное языковое состояние, компонент языковой ситуа-

ции. К его дифференциальным признакам относятся: 1) большая или

меньшая степень обработанное™ и связанная с этим селективность;

2) большая или меньшая полифункциональность (поливалентность),

порождающая стилевое многообразие и функционально-стилистическое

варьирование; 3) тенденция к регламентации, соотнесенная с отмеченной

выше селективностью; 4) известный уровень гомогенности, что отнюдь

не исключает возможности территориального и социального варьирования;

5) разные формы обособления от диалекта, иными словами над-

диалектность.

Перечисленные признаки не вполне равноценны, ведущими, с нашей

точки зрения, являются обработанность и поливалентность. В этой связи

следует подчеркнуть, что понятие "литературный язык" отнюдь не тож-

дественно понятию "язык художественной литературы". Поэтому в данном

исследовании привлекается к рассмотрению значительный круг памятни-

ков разных жанров. Не останавливаясь здесь подробнее на деталях отбора

текстов для изучения литературного языка разных периодов, заметим,

что круг этих памятников в значительной мере определяется общим пони-

манием сущности литературного языка. И хотя степень и характер обра-

ботки языка в отдельных типах памятников весьма различны, история

языка должна строиться на изучении всей основной совокупности текстов,

относящихся к культурному континууму определенной эпохи. Поэтому

к рассмотрению должны привлекаться и произведения художественной

литературы, и деловая проза, и разные жанры религиозной литературы,

научные сочинения, эпистолярная литература, описания путешествий, перио-

дические издания и тл. Однако на этой общей основе для каждого из

рассматриваемых периодов выделяются центральные сферы использования

литературного языка и в пределах этих сфер — наиболее репрезентативные

типы письменности. На изучении этих центральных функциональных сфер

и ведущих видов и жанров письменности и строится характеристика каж-

5

дого отдельного исторического периода в истории немецкого литера-

турного языка, что предполагает известную избирательность в отноше-

нии рассматриваемого круга памятников.

По своим характеристикам литературный язык противостоит другим

языковым образованиям — территориальным и социальным диалектам,

городским койне и полудиалектам, а также разным формам просторечия,

образуя, однако, с ними в каждый соответствующий исторический момент

определенное коммуникативное целое, вследствие чего исторический

статус литературного языка всегда определяется его местом в этой слож-

ной системе. Хотя специфика немецкого литературного языка раскры-

вается именно в совокупности перечисленных признаков, однако в разные

периоды его истории.соотношение между ними не является стабильным.

Степень и формы обработанности, наддиалектности, полифункциональнос-

ти неодинаковы в разные периоды истории немецкого литературного

языка. Поэтому изучение качественных изменений в характере основных

дифференциальных признаков немецкого литературного языка, например

изменение степени и форм обработанности, увеличение поливалентности

и осложнение функционально-стилистической дифференциации, изменение

природы селективности в связи с появлением нормализационных процес-

сов, составляющие в совокупности внутренний аспект развития литератур-

ного языка, является одной из центральных задач данного труда.

Выделение наддиалектности в качестве одного из основных показателей

литературного языка требует известных пояснений. В литературном языке

наддиалектность всегда сочетается с другими упомянутыми выше характе-

ристиками и этим литературный язык отличается от таких наддиалектных

образований, как городское койне и другие типы полудиалектов. Наддиа-

лектность литературного языка проявляется в двух планах: 1) в струк-

турном обособлении от диалекта, т.е. в отказе от узкорегиональных черт

одного диалекта, или в объединении признаков разных диалектов; 2) в

функционально-стилистическом обособлении, которое выражается в нали-

чии особых пластов лексики, присущих только литературному языку

и своеобразных для разных периодов его истории, а также в употреблении

специфичных для письменно-литературного языка синтаксических кон-

струкций: системы средств выражения подчинительной связи, разных типов

обособленных и необособленных оборотов и т.п. Соотношение этих двух

аспектов наддиалектности варьируется в отдельные периоды истории

немецкого литературного языка и зависит не только от уровня его разви-

тия, но и от экстралингвистических факторов.

Сложным является соотношение гомогенности и территориальной ва-

риативности, меняющееся в процессе истории немецкого литературного

языка. Выделяются участки в его системе, где относительно рано выра-

батываются инвариантные признаки — в группе стилистически маркиро-

ванной лексики, в синтаксических моделях книжного языка и т.п.

Меняется также степень и характер функвдонально-стилистической

дифференциации немецкого литературного языка в зависимости от того,

какие коммуникативные потребности он реализует, в каких сферах чело-

веческой деятельности он используется. Территориальное и функционально-

стилистическое варьирование в их непосредственной соотнесенности

составляют общий диапазон варьирования, присущий немецкому литера-

6

турному языку определенного исторического периода. Количественные

и качественные изменения диапазона и характера варьирования состав-

ляют один из важных аспектов истории немецкого литературного языка.

Наличие письменной фиксации не включается авторами в систему

обязательных дифференциальных признаков литературного языка, хотя,

бесспорно, создание письменности в значительной степени меняет его

характер, обогащая потенции и сферу применения дописьменного лите-

ратурного языка. Это особенно ясно проявляется в истории немецкого

языка, где создание письменности было связано с освоением новой для

германских племен культуры (см. главу I). Но вместе с тем мы полагаем,

что язык устной поэзии, формульные элементы в языке права и обряда,

существовавшие до создания письменности у германских племен, обра-

зовавших в VI—VIII вв. франкскую империю, в своей совокупности пред-

ставляют ту степень обработанности, избирательности, наддиалектности,

которая позволяет отнести их к истокам истории немецкого литератур-

ного языка. Анализ языка таких памятников, как "Исидор", "Отфрид"

и тем более "Муспилли" и "Вессобрунская молитва", позволяют обна-

ружить определенную преемственность между стилистическими систе-

мами дописьменных наддиалектных форм и языком письменных памят-

ников IX в. С другой стороны, отнюдь не любую письменную фиксацию

следует рассматривать как факт литературного языка. Не только язык

"малых" религиозных памятников IX-X вв. (молитв, покаяний, сим-

вола веры), но и язык некоторых частноправовых документов из кан-

целярий небольших городов не обладают теми дифференциальными призна-

ками, которые характеризуют немецкий литературный язык.

Очерченная схематично проблематика истории немецкого литератур-

ного языка, где особую роль играет функциональный аспект, обусловила

отбор тех языковых явлений, которые рассматриваются в данной моно-

графии. Следует отметить различия в значимости для истории литератур-

ного языка фактов, относящихся к разным языковым уровням. Изме-

нения в составе лексики и фразеологии, а также развитие синтаксических

структур непосредственно причастны к истории немецкого литературного

языка и влияют на его качественные характеристики: обработанность

языка, его функционально-стилистическая и жанровая, а также социаль-

ная дифференциация проявляется наиболее ярко в отборе единиц данных

уровней. К тому же не только определенные пласты лексики и фразеоло-

гии, но и многие обобщенные лексические и синтаксические модели гене-

тически связаны с литературным языком определенных жанров и явля-

ются элементами должного стиля.

Однако, как показывает материал истории немецкого языка, и неко-

торые элементы словоизменительных парадигм оформляются и функцио-

нируют в пределах письменно-литературного языка; к ним относятся:

футурум П, кондищюналис, инфинитив П. Вместе с тем для суждения о

глубине территориального варьирования немецкого литературного языка,

о взаимодействии разных региональных письменно-литературных традиций

на путях кристаллизации единых общенациональных норм важный мате-

риал дает анализ фонетико-орфографических и некоторых морфологи-

ческих явлений. В данной работе рассмотрение соответствующих призна-

ков и их изменений не является самоцелью, но всецело подчинено основной

7

проблематике истории литературного языка и дается выборочно. Так,

например, внимание сосредотачивается не на самих процессах дифтонги-

зации и монофтонгизации, а на их отражении в литературном языке в

связи с анализом территориального варьирования, изучением соотношения

и борьбы разных локальных традиций, нередко обладавших к тому же

разным социальным престижем, а также в связи с изучением соотношения

интеграционных процессов и территориального варьирования.

Предлагаемый в данной работе аспект изучения литературного языка

связан, однако, не только с преимущественным вниманием к его функцио-

нальной стороне, т.е. к разнообразным формам использования литератур-

ного языка и различным видам его дифференциации. Процессы формиро-

вания, развития и функционирования литературного языка рассматрива-

ются как существенная составная* часть общего исторического и культур-

но-исторического процесса. Так как для литературного языка характерен

процесс накопления языковых и культурных ценностей, то история немец-

кого литературного языка органически входит в историю культуры Герма-

нии. Такие факты немецкой истории, как принятие христианства, созда-

ние письменности или изобретение книгопечатания, распространение школ

и открытие университетов, отнюдь не безраличны для немецкого литера-

турного языка. Существенны также массовые религиозные и политичес-

кие движения, избиравшие своим оружием слово, а также философские

течения, направлявшие и стимулировавшие развитие культуры и языка.

Немецкая схоластика, ереси и мистика, борьба идей эпохи Реформации

и Крестьянской войны, философия Просвещения — эти звенья идеологи-

ческих процессов, характеризовавших культурную жизнь Германии

XI—XVII вв., — это та историческая среда, с которой самым непосредст-

венным образом была связана судьба немецкого литературного языка.

Наконец, развитие и смена типов письменности, эстетических направлений

и литературных жанров оказывали самое непосредственное влияние на

характер, функционирование и формы дифференциации немецкого

литературного язьпса.

В этой связи в данной работе большое внимание обращается на харак-

теристику социальной, культурной и языковой ситуации того или иного

периода в развитии литературного языка, на определение тех социальных

слоев, которые являлись его носителями в разные периоды немецкой

истории. Безусловный интерес представляет не только определение слоев,

причастных к созданию ценностей немецкого литературного язьпса, но

и постепенно формирующихся кругов читателей. Экстралингвистические

стимулы развития немецкого литературного язьпса, рассматриваемые в

монографии, складываются в определенную иерархическую систему, поэ-

тому их рассмотрение осуществляется в следующей последовательности:

исторический этап в развитии общества; социальная структура общества,

определяющая базу литературного языка; культурно-историческая ситуа-

ция и ведущие культурные стимулы развития литературного языка;

функционально-стилистические сферы использования литературного

языка, виды письменности, представленные в изучаемый период, система

жанров; в рамках отдельных видов письменности.

Ведущие характеристики литературного языка, как уже отмечалось

выше, закономерно проявляющиеся в его развитии, определяют основ-

8

ные принципы членения данного процесса, иными словами, его периодиза-

цию. Выделение отдельных периодов в истории литературных языков

не может основываться лишь на изолированных внутрисистемных измене-

ниях (фоне1нческих, морфологических и т.д.), так как эти отдельные

изменения недостаточно показательны для развития языка в целом. Перио-

дизация должна основываться на комплексе разнообразных по характеру

критериев, что связано как со множественностью внешнеисторических

факторов, которые направляют его развитие, так и с многообразием тех

направлений, в которых изменяется сам язык.

Смена исторических формаций соотносится лишь с самым общим чле-

нением истории литературных язьпсов на донациональный и национальный

периоды.-В данной монографии рассматривается лишь первый, т.е. донацио-

нальный период в развитии немецкого литературного языка. Вместе с тем

не только постепенный переход общества от одной исторической формации

к другой, но и разные исторические этапы в пределах одной и той же исто-

рической формации порождают целый ряд вторичных социальных и куль-

турно-исторических явлений и процессов, оказывающих воздействие на

языковую ситуацию в целом и на развитие литературного языка, в част-

ности. В связи с происходящей при этом сменой языковой ситуации и

изменением статуса и качественных признаков литературного немецкого

языка донациональный период в его истории, совпадающий в целом с

периодом феодализма, в свою очередь, распадается на несколько этапов.

В данной работе выделяются и последовательно рассматриваются три

таких этапа (IX—XI, XII—XIII и XIV—XV вв.), в соответствии с которыми

и происходит членение всего материала по трем главам.

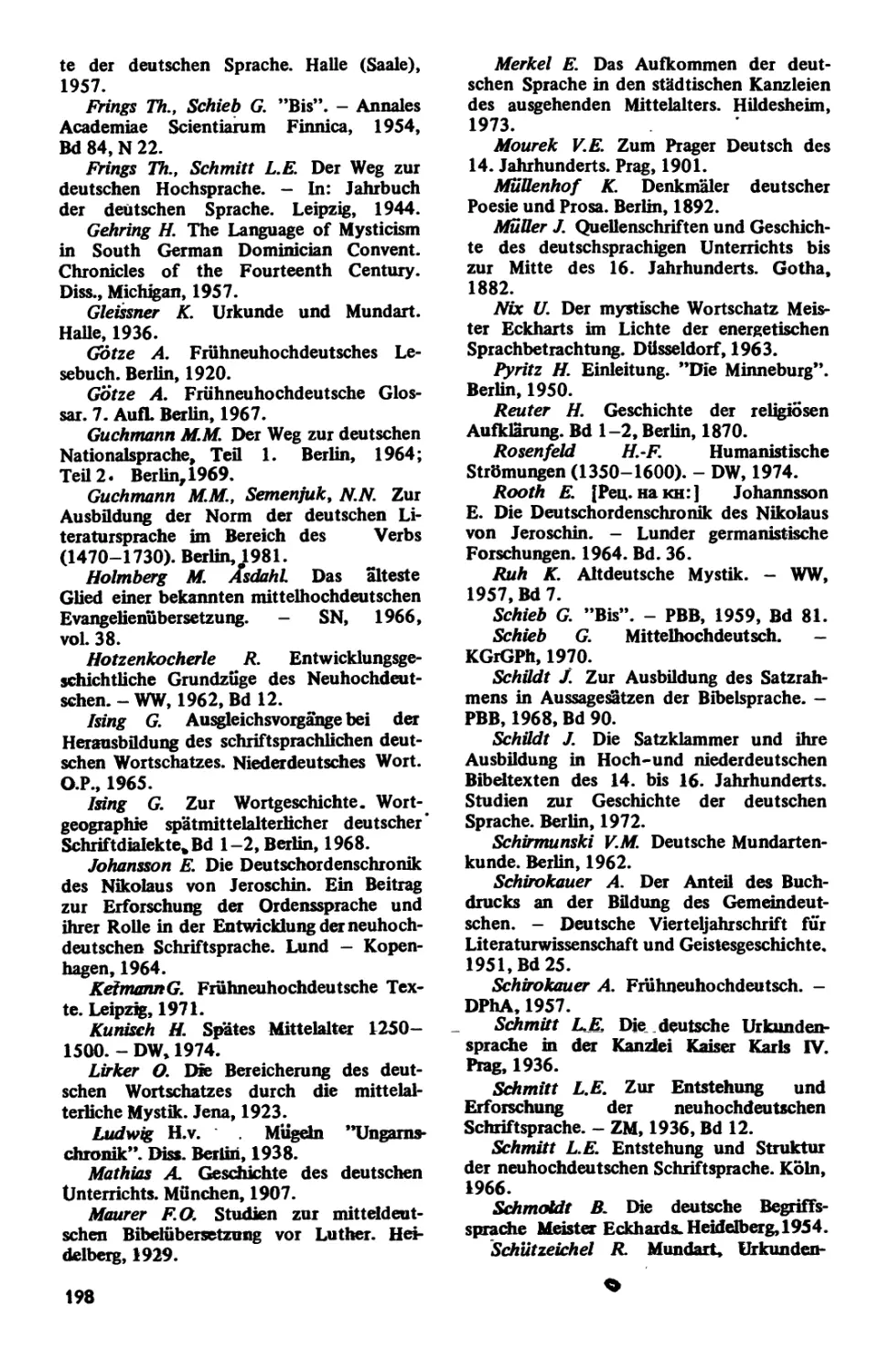

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

DPhA

DW

KGiGPh

PBB

SN

ZDPh

ZM

ZPSK

WW

ГОТСК.

греч.

Д.-В.-Н.

др.-англ.

др.-исл.

др.-сакс.

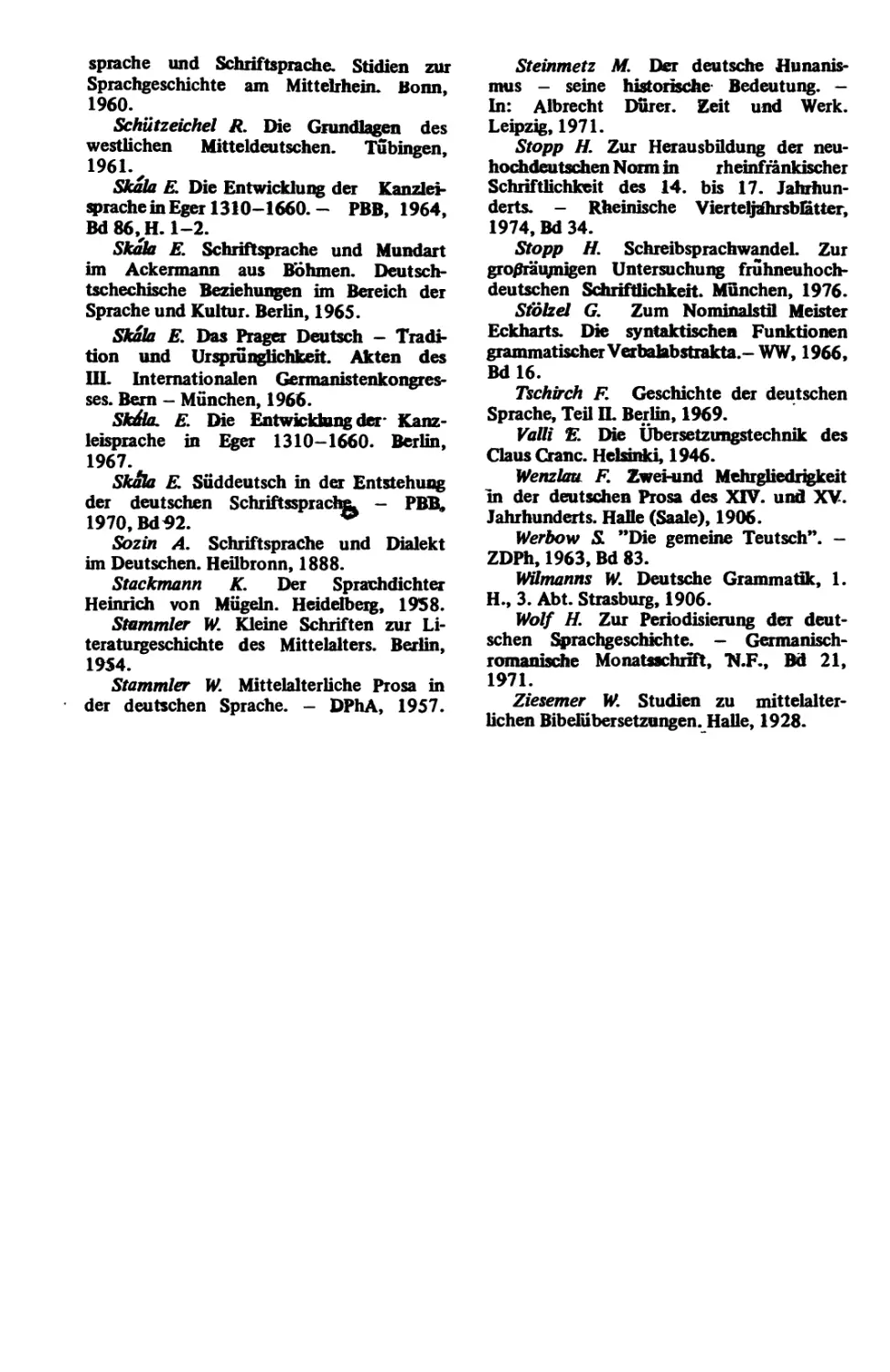

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Deutsche Philologie im Aufriss. Hrsg. von Stammler W. 2. Aufl., Bd I. Berlin,

1957; Bd II - Berlin, 1960.

Deutsche Wortgeschichte. Hrsg. von Maurer F. und Rupp H. 3. Aufl., Bd I.

Berlin, 1974.

Kurzer Grundriß der germanischen Philologie bis 1500. Hrsg. von Schmitt L.E.

Bd I, Sprachgeschichte, Berlin, 1970.

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur.

Studia Neuphilologica.

Zeitschrift für deutsche Philologie.

Zeitschrift für Mundartforschung.

Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung.

Wirkendes Wort.

НАЗВАНИЯ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ

готский лат.

греческий нем.

древневерхненемец- • н.-нем.

кий

древнеаглийский нид.

древнеисландский ср.-нем.

древнесаксонский франкск.

- латинский

- немецкий

- нижненемецкий

- нидерландский

- средненемецкий

- франкский

ГЛАВА I

ИСТОКИ НЕМЕЦКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

И НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ЕГО РАЗВИТИЯ

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Начальный период истории немецкого литературного языка соотнесен

с длительным процессом преобразования группы близкородственных

племен—франков, алеманов, баваров, лангобардов, тюрингов, позднее

саксов — в немецкую народность. К. Маркс следующим образом характе-

ризует подобные процессы: "при родовых учреждениях народ возникает

только тогда, когда племена, объединенные одним управлением, слива-

ются в единое целое, как четыре афинских племени в Аттике, три дорий-

ских племени в Спарте, три латинских и сабинских племени в Риме. Союз

предполагает наличие независимых племен, занимающих отдельные

территории; слияние же, * представляя собою более высокий процесс,

объединяет племена на одной общей территории, хотя бы тенденция к ло-

кальному разделению по родам и племенам продолжала существовать"1.

На германской почве, однако, развитие было значительно более сложным

не только вследствии многочисленности этнических единиц, принимавших

участие в этом процессе, и протяженности территории, на которой он

осуществлялся. Сложность была обусловлена глубинными социально-поли-

тическими потрясениями, вызванными крушением Римской империи и

разложением родо-племенных институтов у германцев. В огне пожарищ,

охвативших Западную Европу, гибла греко-римская культура и зарож-

дались ростки новых культурных традиций, лишь частично связанных

с наследием древней цивилизации.

В отличие от союза племен народность представляет собой не только

более тесное единство, но и значительно более устойчивую общность.

Племенные союзы, которые возникали в IV в., в эпоху Великого пересе-

ления народов, подобно готскому союзу, во главе которого стоял

конунг Эрманарих, были весьма эфемерны и существовали недолго,

так же как огромный гунский союз Аттилы (V в,), в который входили

и германские племена и который распался после смерти своего вождя.

Не были, впрочем, устойчивы и первые варварские королевства, воз-

никавшие на завоеванных территориях: ср. судьбу остготского коро-

левства в Италии (конец V—VI вв.). Недолго просуществовал и тот

конгломерат племен и народностей, каким была империя Карла Вели-

кого (конец VIII — начало IX в.). Но после распада этой империи,

закрепленного в 843 г. в так называемом Верденском договоре, обосо-

бились новые формирующиеся народности, в их числе и немецкая

народность. Это обособление было не только государственно-администра-

тивным и экономическим, но и языковым. Войска, присутствовавшие

на церемонии произнесения Страсбургской клятвы, предшествовавшей

1 Архив Маркса и Энгельса. М., .1941, т. К, с. 79.

10

подписанию договора, слушали текст клятвы на двух языках: на фран-

цузском и немецком, языках двух народностей.

Формирование немецкой народности происходило в условиях взаимо-

действий и взаимосвязей наследников старых племен; вместе с тем

сознание своей преемственной связи с этими племенами, сознание принад-

лежности к определенным этническим группировкам внутри немецкого

государства было живым в эти годы. Это своеобразное противоречие

сохранялось не только в пределах данного периода, его пережитки

проявлялись и значительно позднее, вплоть до XIV в.

Между тем, вопреки тому, что в X—XI вв. Швабия, Бавария, особенно

Саксония были как бы связаны еще преемственной связью со старыми

племенными объединениями и были замкнутыми феодальными тер-

риториями, население их в этническом отношении отнюдь не представ-

ляло собой замкнутого целого: помимо основного населения, связан-

ного с данной территорией еще со времен существования самостоятельных

племенных единиц и варварских королевств, сюда вливались предста-

вители других этнических группировок. Переселения продолжались и

на завоеванных землях, так что одна и та же территория переходила из

рук в руки, как это было в Вестфалии, где в V в. франки были вытеснены

саксами, или в Рейнской и Майнской Франконии, где алеманские земли

были захвачены франками. В процессе борьбы франков с саксами в

VHI-IX вв. значительная часть саксов была выселена со старых земель

и на их территории поселились франки.

Завоевание территории не сопровождалось полным уходом прежних

поселенцев. В результате же военных походов против Рима, объединявших

разные племенные группировки, население и на этих землях было сме-

шанным. Тем самым миграции, повторные переселения, военные походы

изменяли конфигурацию германского ареала. Интенсивный процесс скре-

щения и смешения наследников старых племенных группировок нераз-

рывно связан с образованием немецкой народности. Процесс этот проте-

кал крайне медленно, что было соотнесено и с заторможенностью фор-

мирования феодальных отношений.

Возможно, что конкретными условиями формирования немецкой на-

родности объясняется и позднее появление в немецком языке наимено-

вания этого нового этнического образования, его государства и языка.

Примечательно, что слово diutisk 'немецкий', т.е. прилагательное, соот-

ветствующее современному deutsch, появляется ранее в применении к

языку, чем к стране и народу.

История слова deutsch и его производных привлекала внимание многих

языковедов [ср. Frings 1941, Weisgerber 1953, Eggers 1961, Betz 1965

и др.]. Существенным было то обстоятельство, что в форме theodisce,

theodisca Lingua оно появляется в латинских текстах ранее, чем в немец-

кой письменности. В 786 г. папский нунций Георг фон Остиа писал папе

Адриану I о двух синодах, которые он провел в Англии. На втором синоде

он распорядился, чтобы решения синода были зачитаны tarn latine quuam

theodisce, quo omnes intellegere potuissent 'как на латинском, так и на

языке народа, чтобы все могли их понять'. Theodisce, theodisca появляется

в той же среднелатинской форме в текстах разного содержания на латин-

ском языке. В 788 г. на народном собрании, где присутствовали Franci

11

et Baioarii, Langobardi et Saxones, был осужден баварский герцог Тассило

за преступление, quod theodisca lingua harisliz dicitur 'которое на народ-

ном языке называется hari=sliz (дезертирство)9. Несколько позднее в

813 г., во время синода в Туре, Карл издал указ, чтобы проповеди произ-

носились не только на латинском языке, но и in rusticam ^ Romanam

linguam aut theotiscam, quo facilius cuncti possunx intellegere, quae

dicuntur 'на романском деревенском (вульгарном) языке или немец-

ком (?), чтобы лучше могли понимать, что говорят'. Вновь появляется

этот термин и в тексте Страсбургской клятвы 843 г., где говорится, что

Lodhuuicus romana, Karolus vero teudisca lingua iuraverunt 'Людвиг клялся

на романском, Карл на немецком языках'.

Сопоставление приведенных текстов показывает, что рассматриваемый

термин появляется как в соотношении или противопоставлении латыни,

так и в оппозиции оформлявшемуся языку романского населения. Послед-

нее было особенно существенно в условиях своеобразной языковой ситуа-

ции, характерной для этого периода истории франкского королевства:

наряду с латынью, являвшейся языком высших сфер коммуникации,

функционировали два языковых массива — романских и германских

диалектов.

Смысловая структура термина theodisce несколько расплывчата. По-ви-

димому, в первом из дошедших до нас текстов, связанном с синодом,

собравшимся на территории Англии, theodisce не может быть приурочен

только к языку группы германских племен, впоследствии обособившихся

как немецкая народность. Здесь theodisce имеет более широкое значение,

поскольку он, по-видимому, относится и к языку других германских пле-

мен, в частности тех, которые заселили к тому времени Англию. В оппо-

зиции латинскому языку, языку высоких сфер коммуникации, он обоз-

начал на тех территориях, где поселились германские племена, язык этих

племен.

Термин этот функционирует и в противопоставлении живой романской

речи как обобщенное наименование языка германских племен, включен-

ных в империю Карла Великого, тех франков, баваров, лангобардов и

саксонцев, которые приняли участие в суде над баварским герцогом.

Вопрос о том, что является первичным — более широкое значение

"язык германских племен" или специализированное обозначение только

тех племен, которые входили в империю Карла Великого и слились*

впоследствии в немецкую народность, — вряд ли является существенным.

Бесспорно во всяком случае его закрепление во втором значении еще

в конце VÜI в. Значительно больший интерес представляет сам факт

употребления этого термина в латинских текстах и его фактическое от-

сутствие в немецкой письменности до конца X в.

Этимология theodisce, theodisca не вызывает сомнений. Это, бесспорно,

германское образование, производное от существительного *$еш!оЪарод' +

+ суф. =isk, показатель принадлежности, происхождения, ср. в других

германских языках: готск^ ßiuda 'народ', piudisko 'языческий' (=греч.

€#*4K&>£,nar.gentiliter), др.-англ. ßeodisc *на родном языке9. По своей

словообразовательной структуре theodisce — калька лат. vulgus + ans

'народный, но и грубый, некультивированный'. Это слово относятся к

пласту неологизмов, связанных с письменным языком. Не случайно, что

12

длительный период оно леупотребительно в письметюсти на немецком

языке. Возникновение данного термина связывают с окружением Карла

Великого: фонетический состав корня — вокализм ео, непередвинутое

d — дают основания отнести образование к рейнско-франкскому ареалу,

к пограничной области между .Германией и Романией, где сталкивались

носители разных языков и насущным был вопрос о своеобразном двуязы-

чии [см. Frings 1941].

В IX в. theotisce выходит за пределы официальной сферы и встречается

в латинских текстах разных жанров. Наиболее примечательно его употреб-

ление у Отфрида (60-е годы IX в.), автора немецкой поэмы в стихах о

жизни Христа. В прологе и в заголовке на латинском языке несколько

раз повторяется theotisce. В самой же поэме, то есть в немецком тексте,

это слово отсутствует. В тех случаях, когда автор противопоставляет

свой родной язык латыни, господствует термин f rencisg 'франкский, по

франкски', т.е. название языка того племени, в области старого рассе-

ления которого лют автор, а не наименование языка немецкого народа:

ср. Thaz uuir kriste simgun in unsere zungun ioh^uuix ouh thaz gilebetun,

in frenkisgon nan lobötun I. 1, 125 'что мы воспевали Христа на своем

языке н мы дожили ро того, -что восхваляли его по франкски (на франк-

ском языке)'; so uuir nu hiar biguunun, in frenkisga zungun I 1, 114 'как

мы здесь начали на франкском языке'; ср. также I 1, 122; 11, 33; 11,46«

Встречается и сочетание uuorton frenkisgen I 3, 46 'франкскими сло-

вами'. И лишь один раз в очень своеобразие»« контексте употреблено об-

разование gi-thiut-i: Thaz uuir^engii nennen, thaz heizent so uuir zellen

boton in githiuti frenkisge liuti V 8, 7; IL Пипер в словаре к поэме

Отфрида переводит gi=thiut=i 'auf Deutsch' ('по-немецки'), смысл же

всего отрывка: То что мы называем engil (ангел), это называют франки

(франкские люди), как уже упоминалось, boton на народном языке (по-

немецки)' (boto в д.-вд. текстах означает 'посол, апостол', но и 'ангел').

Что касается gi-thiut-i, то оно образовано от того же корня, что и

theodisce, т.е. от *ßeod 'народ', но по другой словообразовательной

модели.

В данном отрывке противопоставлены два синонима: заимствованное

из латыни и фонетически адаптированное engil = лат. angelus и немецкое

boto — первоначальное значение 'посол', последующая христианизация

этого слова позволяет употреблять его как синоним к engil. У Отфрида

в других контекстах встречаются оба слова, ср. gotes boton 'божьи ангелы',

engil gotes 'ангел божий'. Интересны отнесение boto к сфере народного

языка в отличие от engil и помета, что так выражаются люди франкского

племени (простолюдины) в отличие от той социальной группы, которую

представлял Отфрид, т.е. в отличие от образованных монахов, исполь-

зующих заимствованное слово. Тем самым gi-thiut-i не этническая, а

социально-стилистическая помета.

По-видимому, таково же было первоначальное значение theodisce zunga

в соответствии с латинским lingua vulgaris, обозначавшим необработан-

ные, бесписьменные местные языки, столь отличающиеся по своим стилис-

тическим возможностям от рафинированного языка латинских авторов.

Не случайно многие тексты VIII—К вв. содержат сетования на непригод-

ность народных языков для передачи глубокого содержания христианского

13

вероучения, на их примитивность, вульгарность. Вместе с тем в тех райо-

нах, ще граничили романский и германский ареалы, уже в VIII в. theodisce

приобретает смысловую структуру термина, обозначающего язык одной

из ведущих этнических группировок, составлявших население франкского

королевства. Это особенно ясно в контекстах, ще протиповоставляются

языки романского и германского ареалов: ср. приведенный выше указ

Карла Великого, а также текст Страсбургской клятвы. В этом специали-

зированном значении термин используется ранее всего на западе, в Лота-

рингии, а затем появляется в латинских текстах, создававшихся в дру-

гих районах империи Карла Великого. Лишь через полтораста лет монах

Сентгалленского монастыря, Ноткер, включит это слово в немецкий

текст как обозначение некоего языкового единства, противополагаемого

другим языкам, греческому и латинскому.

В переводе произведения Боэция Утешение философии", разъясняя

некоторые античные термины, он пишет: uuanda logos pezeichnit apud

grecos pediu rationem ioh orationem. Also ouh tuot reda in diutiscun

'потому что логос обозначает у греков и разум, и слово, так же как reda

в немецком9. Diutiskun — южнонемецкий вариант того же theodisce.

В отличие от Отфрида Ноткер уже не применяет здесь название языка

алеманов, в области старого расселения которых находился Сентгалленский

монастырь, Diutisk у него символизирует общность реализаций на немец-

ком языке в отличие от греческого; это язык одного народа, независимо

от того ареала, где он функционировал. In diutiscun встречается у Ноткера

повторно, для него это устойчивый термин. В последующие десятилетия

термин этот закрепляется: ср. в Annolied (1100 г.) сочетание diutischin

sprechin; в песне об Александре (1120-1130 г.) клирика Лампрехта

in walhisken 'по-французски' противопоставляется in diutisken 'по-немец-

ки' и т.д. Термин в немецких текстах символизирует осознание общности

языка наследников тех племен, слияние которых и создало немецкую

народность.

Однако, быть может, не случайно закрепление этого термина за языком

данного народа произошло, по-видимому, ранее, чем обозначение офор-

мившейся новой этнической общности. Лишь в Annolied, т.е. через 100 лет

после деятельности Ноткера, встречаем впервые выражения Diutscbe lant

для обозначения Германии и Diutschiu liute, Diutschiu man как наимено-

вание немецкой народности в отличие от названий отдельных племен:

швабы, бавары, саксы и т.д. У Ноткера немецкие термины для наименова-

ния государственной и этнической общности отсутствуют. Латинское

uuir teutones, по-видимому, выполняло эту функцию.

Условно можно утверждать, что к концу XI в. в основном сложилась

немецкая народность и определилось структурное единство ее языка в

результате постепенного сближения бывших племенных диалектов франк-

ского, алеманского и баварского ареалов. Цементирующую роль играли

при этом процессы, происходившие в сфере письменного языка, обособ-

лявшегося постепенно от специфики разговорно-бытовой речи в связи

с выработкой системы признаков наддиалектного типа языка новой

формации.

14

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ

1

Возникновение письменности на германских языках теснейшим образом

связано с процессом перестройки гермацских племенных образований в

феодальные государства. С эпохи Тацита до завоевания римских провин-

ций отдельными племенными объединениями, Галлии — франками, Ис-

пании — вестготами, Италии — остготами, Африки — вандалами, шел

непрерывный процесс расслоения родо-племенных отношений. Рост иму-

щественного неравенства, в немалой степени обусловленный военными

походами, обогащавшими конунга и его дружину, усиление роли дру-

жины, все более выделявшейся среди членов племени, тенденция к зак-

реплению власти конунга за одним и тем же родом все более подрывали

основы первобытнообщинного строя. Завоевание римских провинций

привело к окончательному распаду родовых институтов.

На развалинах Западной Римской империи происходит формирование

феодальных государств на основе синтеза разложившегося античного

способа производства и распадавшейся германской общины. Одним из

проявлений этого процесса было сращивание верхушки варварского об-

щества со старым господствующим классом рабовладельческого Рима

и постепенное превращение их в относительно единый класс феодальных

землевладельцев.

Жестокая борьба со свободным мелким владельцем земельного надела

выражалась не только в подавлении огнем и мечом малейшего сопро-

тивления, но и в идеологической борьбе, проявлявшейся в разных

формах. Могучим союзником нового господствующего класса явилась

христианская церковь. Насильственное крещение и преследование язы-

чества были в руках франкских королей и представителей знати орудием

политической борьбы. против сородичей, низведенных процессом феода-

лизации до положения полузависимых крестьян. Но все же феодальные

отношения в Германии складывались медленнее, чем в других европей-

ских странах. Устои древнегерманской марки тормозили закрепощение

крестьянских масс.

, Тем беспощаднее было преследование былых свобод. Новая знать в

борьбе за власть смыкалась с сохранявшимися группировками старого

господствующего класса рабовладельческого общества и стремилась

опереться на его церковь, культуру и язык. Именно это определило на

долгие годы характер развития культуры и, в частности, языка раннего

средневековья, особенно в Германии. И здесь мощным орудием стала

христианская церковь.

В Римской империи еще до ее крушения образовалось влиятельное и

к тому же весьма имущее христианское духовенство. Христианство пе-

рестало быть религией угнетенных и обездоленных. Примирение импе-

ратора Константина с христианской церковью было связано со стремле-

нием использовать ее влияние в интересах императорской власти. Посте-

пенно церковь превращалась в решающую силу римского общества.

Учение об искуплении грехов, о блаженстве в царстве божьем, о покор-

ности и смирении, о презрении к мирским благам стало одним из основ-

ных идеологических средств, использовавшихся против народа, защи-

15

щавшего свои права. Германские короли оказались способными

учениками.

Значение католической церкви, ее могущество прозорливо оценил

во всем объеме франкский король Хлодвиг (481—511 гг.), основатель

династии Меровингов, принявший крещение и заключивший союз с влия-

тельным духовенством. В значительной степени поддержка католической

церкви помогла Хлодвигу и его преемникам расширить границы

франкской империи: в '531 г. во франкское королевство было включено

королевство тюрингов, позднее, при Пипинидах (746 г.), были захва-

чены земли алеманов, Карл Великий осуществил подчинение баварского

королевства (794 г.) и овладел в результате длительных ожесточенных

походов Саксонией (804 г.). Завоевание этих земель осуществлялось

не только огнем и мечом, но и идеологическим оружием. Оно сопровож-

далось насильственным крещением и беспощадным преследованием язы-

чества, с которым связывались представления о былых свободах. Еще в

841—843 гг. произошли крупные антифранкские (антифеодальные) выступ-

ления саксонских крестьян, добивавшихся восстановления старых поряд-

ков, существовавших во времена язычества.

Однако церковь в эпоху раннего средневековья являлась отнюдь

не только средством подчинения и закрепощения народных масс, но и

важнейшим культурным фактором. В новой Европе, в самом большом

варварском королевстве франков, среди огромного пестрого этнического

массива людей, не знавших письменности2, церковь была единственной

хранительницей наследия греко-римской цивилизации. Просвещение

варваров-язычников, владевших только бесписьменными языками, созда-

ние некой культурной . преемственности осуществлялись в ту эпоху

церковью.

В подобных условиях, принимавших разнообразные формы в зависи-

мости от местной специфики, происходило в VIII в. создание первых

письменных памятников на языке германского населения, входившего

в состав франкского королевства. Письменность создавалась для осу-

ществления практических задач, связанных с общей политикой франкских

королей и представителей господствующих слоев населения франкской

империи. Она должна была служить средством распространения христианст-

ва среди носителей бесписьменных племенных диалектов, среди так назы-

ваемых варваров, не знавших ни греческого, ни латыни. Поэтому первые

письменные памятники представлены переводами. Это глоссарии, тексты

молитв, символа веры и покаяний, евангелие. И. хотя в IX в. появляются

оригинальные произведения на местном языке типа поэмы Отфрида о

Христе или религиозного эпоса "Спаситель", все же переводы домини-

руют.

Между тем дня авторов этой переводной, а отчасти и оригинальной

литературы, идеалом языковых норм были языки старой цивилизации —

3 Для характера культуры этой эпохи показательно, что про Карла Великого его

современник Эйнхарт сообщает: он изучал под руководством своего наставни-

ка, англо-саксонского монаха и просветителя Алкуина, риторику, диалектику,

овладел латынью и греческим, но почти не умел писать ни ив одном языке [ Ис-

тория средних веков 1959,77].

16

греческий и латынь, часто, однако, в той форме, которая определила харак-

тер языка христианской письменности. Греческое койне и средневековая

латынь становятся тем эталоном, которому стараются подражать создатели

письменности на германских языках. Презрительное отношение к местным

языкам > как к языкам грубых варваров, унаследованное еще от гречес-

ких и римских авторов, накладывало свой отпечаток на язык большинства

переводов. Характеристика немецкого языка в его южнорейнском вариан-

те, данная Отфридом в предисловии к своей поэме, типична для человека

той эпохи, более или менее искушенного в канонах греко-римской грамма-

тики и риторики: Huius Linguae barbaries est inculta et indisciplinibilis

'Варварство этого языка грубо и беспорядочно'.

Создание письменности было, бесспорно, лишь одним из компонентов

сложного и многоступенчатого процесса приобщения местного населения

к христианской культуре и тем самым к элементам греко-римской цивили-

зации. Определяющую роль в этом процессе играли монастыри, где в скрип-

ториях создавались не только первые образцы немецкой письменности, но

хранились и переписывались латинские рукописи философско-теологи-

ческого и светского содержания, создавались пособия для проповедников

и т.д.

2

Возникновение немецкой письменности во второй половине VIII в.

и ее относительно быстрое развитие связаны непосредственно с культурной

политикой Карла Великого, ставшего франкским королем в 768 г. и рим-

ским императором в 800 г. Из его биографии, написанной его приближен-

ным, священником Эйнхартом (Vita Caroli Magni "Жизнь Карла Вели-

кого") , известно, что он стремился окружить себя наиболее просвещен-

ными людьми своего времени. Он пригласил к своему двору известного

англо-саксонского клирика Алкуина, возглавлявшего ранее школу в

Иорке. Среди членов кружка просвещенных деятелей при дворе Карла,

называвшегося академией,' был и будущий биограф Карла — Эйнхарт.

Из этого жизнеописания известно, что император приказал составить анто-

логию устной германской поэзии, не дошедшую до нас, что велись разго-

воры о создании немецкой грамматики. Отчасти эти мероприятия были

связаны с высокой оценкой достижений греко-римской культуры, попу-

лярной среди верхушки знати варварских королевств. Ее авторитет мог

в их глазах способствовать укреплению положения среди представи-

телей высшего духовенства и интеллектуальной элиты римского общества.

Не случайно еще остготский, конунг Теодорих приблизил к себе Боэция,

автора многих философско-теологических трудов3; известный готский

историк, один из создателей библиотеки монастыря Боббио, Кассиодор,

также был приближенным остготского короля в Италии (VI в.).

Однако в культурной деятельности Карла Великого не эти соображе-

ния были, ведущими. Все было подчинено основной задаче — распростра-

нению христианства, приобщению к римско-католической церкви всех

подданных франкского государства. Обращение наследников германских

племен в христианскую веру было не только идеологической, но и поли-

3 Это не помешало ему впоследствии казнить Боэция.

2. Зак. 336 17

тической задачей. Оно должно было способствовать объединению насе-

ления разноплеменного королевства, созданного в результате длительных

войн; к тому же под лозунгом распространения христианства, обращения

в истинную веру шло и покорение других племен.

По всей франкской земле и на завоеванных территориях распростра-

нялись указы Карла, обязывающие каждого подданного изучать и знать

наизусть "Отче наш" и "Символ веры". Имелся, по-видимому, в виду

немецкий текст, так как подавляющее большинство населения не знало

латыни. В "Символ веры" обязательно включалось отречение от старой

веры: ср. древнесаксонский текст VIII в., где упоминаются (Thunaer

ende Uuodan ende Caxnote ende allum them unholdum) Top и Водан, и

Какснот, и все нечистые (духи) .

Распространение христианства предполагало подготовку значительного

числа служителей церкви, способных нести новое учение в народные

массы. Так, в капитулярии Admonito generalis 789 г. указывается, что

каждый проповедник обязан тщательно разъяснять своей пастве "Отче

наш" и "Символ веры", а также пробуждать у них усердие к вере и

соблюдение законов христианства [Eggers 1963, 48]. Вопросы религии

подымаются на уровень государственной политики. С этим в основном

связана "просветительская" деятельность императора. В капитуляриях

вся система образования подчинялась интересам религии. Те же цели

определяют содержание составленных Алкуином учебников по латинской

грамматике, риторике, диалектике (так называемый цикл дисциплин

"тривия" (трех наук). В литературе обращалось внимание на то, что и

цикл "квадривия", т.е. четырех наук — геометрия, арифметика,

астрономия и музыка, — получали в созданных при Карле монастырских

и епископских школах религиозную направленность.

И хотя в окружении Карла наблюдался интерес и к светской литературе

на латинском языке, а в монастырских центрах создавались справочники

учебного характера не только религиозного, но и светского содержания,

переводились труды Аристотеля на латинский язык, но это была латин-

ская письменность, предназначенная для узкого круга людей, владевших

латинским языком, т.е. для избранных. Характерно, что художественная

литература античного мира не переводилась на немецкий язык ни при

Карле Великом, ни при его преемниках. Она и не могла найти потребителя.

Немецкая же письменность имела преимущественно утилитарное значе-

ние: она оценивалась как средство, используемое в процессе распростра-

нения христианства среди германцев — язычников.

Во франском королевстве, как и у других германских народностей,

культура раннего средневековья была монастырской культурой. Среди

массы народов, во многом находившихся на периферии цивилизации

[Майоров 1979, 8], монастыри были оазисами, где сохранялся тот

своеобразный сплав греко-римских культурных традиций и христианского

учения, который оформился в Западной Римской империи еще до ее

падения. «В сочетании с системой христианских догм наследие античности

получало специфическое преломление. Античность и христианство, хотя

и являлись исходными компонентами средневековой культуры, не были

равноправными, как не были равноправны унаследованные элементы

античной философии и категории христианской теологии в эпоху, пред-

18

шествующую проникновению варваров на территорию Римской империи.

Уже тогда философия все в большей степени использовалась как служанка

теологии. И вместе с тем именно монастыри стали хранителями античного

рукописного наследства, здесь создавались копии переводов греческих

философов на латинский язык (особое место занимали труды Аристотеля),

копии произведений латинских поэтов (ср. "Букколики" Виргиния,

комедии Теренция и т.д.) наряду с многочисленными философско-теоло-

гическими комментариями к священному писанию. В исторических усло-

виях раннего средневековья монастыри были мощным культурным факто-

ром и их прогрессивная для той эпохи роль бесспорна.

Однако монастыри и та культура, преемниками и носителями которой

они были, возникали на землях франкского королевства не в "пустом"

пространстве. Они вытеснили иную систему культурных форм, реликты

которых сохранялись длительное время вопреки преследованиям и

гонениям.

Наши сведения о наследии древней культуры германских племен,

существовавшей до их столкновения с греко-римской цивилизацией и

христианством, фрагментарны и достаточно случайны: сказанное относит-

ся к статусу элементов древней культуры на территории франкского

королевства в эпоху создания письменности. Тому причиной являются

не только жестокие преследования, которым подвергались обычаи, поэзия,

связанные с идеологией прошлого, напоминавшие о языческих временах

и вместе с тем о былых свободах. Сам характер этих культурных ценнос-

тей, их содержание, отражавшее мир идей, столь далекий от духовных

интересов представителей нового побеждающего общественного уклада,

вопринимались как непрестижные пережитки этого прошлого. Особенно

характерно было такое отношение для преемников Карла Великого. По-

казательно, что именно во франкском королевстве, где процесс обра-

зования феодальных отношений был довольно интенсивным, в наиболь-

шей степени были подавлены, загнаны в подполье разнообразные жанры

дохристианской устной поэзии.

О наличии у германских племен устного творчества, в том числе герои-

ческих песен и сказаний, упоминают многие греческие и латинские авторы,

свидетели их ранней истории на новых территориях. Об этом писал

Иордан (VI в.) в своей "Истории готов", Григорий из Тура, автор

"Истории франков", англо-сакс Бэда в "Церковной истории англов"

(VII в.), лангобард Павел Диакон в "Истории лангобардов". Героичес-

кая песня не была единственным жанром устной поэзии. Из историчес-

ких же источников известно, что у франков бытовали застольные, вели-

чальные песни. По-видимому, такой величальной песней была поэма,

восхваляющая вестготского короля Теодориха II (453—466), которую

упоминает Сидоний Аполлинарий. Эти косвенные свидетельства наряду

с отрывочными текстами, которые до нас дошли, позволяют предполагать

и у племен, образовавших франкское королевство, существование доста-

точно высокой языковой культуры, бытовавшей в форме устного твор-

чества; одним из образцов этой устной эпической традиции является зна-

менитая "Песнь о Хильдебранде" (Hildebrandslied), отрывок которой был

найден в Фульдском монастыре и был записан в IX в. двумя монахами

этого монастыря. Однако тематика этой песни, ее образы и герои связаны

19

с более ранней эпохой истории германских племен и относятся к извест-

ному циклу сказаний и песен об остготском короле Теодорихе.

Расцвет германской эпической поэзии относится, по-видимому, к эпохе,

связанной с бурными событиями Великого переселения народов и завое-

ванием новых территорий, когда господствовали социальные отношения,

характерные для военной демократии, и доминирующее положение среди

соплеменников стал занимать военачальник — конунг и его дружина.

Творец этой поэзии и ее носитель, древнегерманский scop, — предтеча как

немецких шпильманнов, так и скандинавских скальдов был носителем

литературных и языковых связей. Предположительно при дворах вар-

варских королей, а еще ранее среда дружинников, окружавших конунга,

существовали поэты и певцы, часто менявшие свое местопребывание.

Кассиодор, приближенный остготского короля Теодориха, сообщает, что

Теодорих послал франкскому королю Хлодвигу арфиста, искусного в

создании и исполнении хвалебных песен.

Условия бытования героической песни связаны с определенным общест-

венным укладом; ее аудитория преимущественно королевская дружина,

хотя она исполнялась и на народных собраниях — тингах. Но народное

собрание, королевская дружина — общественные институты, которые

уничтожаются в процессе формирования феодального общества. Тем

исчезла основная аудитория scop'a [ср. Воог de 1949. 63]. Его поэзия и

он сам оказались вытесненными новыми идейными веяниями на перифе-

рию культурной жизни. Как уже упоминалось, во франкском королевстве

процесс этот был особенно интенсивным. Мы можем поэтому лишь пред-

полагать, что героический эпос не исчез на основании существования в

эпоху зрелого средневековья не только книжного эпоса типа "Нибелун-

гов", но и реминисценций песен о Дитрихе и других героях раннего средне-

вековья.

Однако для развития культуры рассматриваемого периода весьма

существенно, что в христианских письменных памятниках, впервые соз-

даваемых на немецком языке, в поэме "Муспилли" и книжном эпосе

"Спаситель", в IX в. продолжали действовать внешние стилистические

приемы германской эпической поэзии; устойчивой оказалась и система

традиционных образов. Более того, отголоски древней традиции обрабо-

танного языка обнаруживаются в христианской прозе тех же годов и в

построенной на иных стилистических принципах поэме о жизни Христа

аейсенбургского монаха Отфрида (IX в.). Быть может, унаследованные

навыки высокого стиля эпической поэзии, сложившаяся культура речи

сделали возможнымлоявлениеуже в- первые десятилетия существования

письменности, наряду с примитивными и даже беспомощными в языковом

отношении религиозными текстами, высоких образцов немецкой христи-

анской прозы: ср. язык перевода трактата Исидора (конец VIII — начало

IX в.) или фрагментов перевода евангелия от Матвея, автор которого,

по-видимому, принадлежал к той же переводческой школе, что и перевод-

чик трактата Исидора.

На территории франкского королевства христианские культурные

центры, в том числе и монастыри, возникают относительно поздно. Не толь-

ко в остготском королевстве Теодориха такой центр, как монастырь

Боббио, создается еще в VI в., но и у англо-саксов элементы новой цивили-

20

зации адаптируются и развиваются значительно более интенсивно, чем у

франков. В VIII в. слава церковной школы в Иорке и ее руководителя

Алкуина была столь велика, что Карл Великий постарался привлечь

Алкуина в качестве идейного руководителя тех реформ, которые были

связаны с распространением христианства среди населения его импе-

рии. В Англии же еще в VII в. действовали разные типы просветительских

центров, создавались хранилища рукописей, скриптории. В франкском

королевстве, точнее в его восточной,немецкой,части процесс этот запазды-

вает. Но и здесь в течение VIII в. создаются монастыри, епископские

школы: на юго-востоке Зальцбург, Регенсбург, Фрейзинг, монастыри

Тегернзее и Монзее, в алеманской области Сентгаллен и Рейхенау, в

Эльзасе — Мурбах, во франкской области — Фульда, Лорш, Вюрцбург,

позднее Вейсенбург являются религиозными центрами страны. В извест-

ной степени большинство этих центров представляло собой замкнутую

организацию со своей постепенно складывавшейся культурной и язы-

ковой традицией, с библиотекой и скрипторием. Вместе с тем между мо-

настырями бесспорно имелись связи: рукописи, созданные в одном центре,

передавались в другие скриптории, перерабатывались и переписывались там.

Этим объясняется существование значительного числа так называемых

"смешанных текстов", т.е. таких манускриптов, где сосуществовали

элементы разных региональных вариантов: ср. рукописи глоссария

Abrogans (VIII—IX вв.), где сочетались алеманские и баварские признаки,

поскольку рукописи представляли собой алеманские копии баварского

оригинала; ср. также стихотворение "Христос и самаритянка" (X в.) —

сочетание алемайских и франкских региональных признаков; наконец

"Песнь о Хильдебранде" с характерным для этого памятника загадочным

сочетанием и смешением нескольких региональных пластов: предположи-

те л ьно фульдская копия баварского текста с вкраплением саксонских

форм, частично обнаруживающих механическую подстановку, так назы-

ваемые- гиперкорректные формы [см. Воог de 1949, 63; Sonderegger

1970,302 и т.д.].

В настоящее время трудно восстановить культурные связи, существо-

вавшие в те годы между монастырями на территории франкского коро-

левства. Известно, однако, что Валафрид Страбон, получивший образо-

вание в Фульдском монастыре, впоследствии стал аббатом в Рейхенау;

Отфрид, всей своей деятельностью связанный с монастырем в Вейсен-

бурге, где он и создал свою поэму, был учеником известного церковного

деятеля и ученого Храбана Мавра, длительное время руководившего монас-

тырской школой в Фульде, а затем ставшего аббатом этого монастыря;

предположительной автор древнесаксонского книжного эпоса "Спаси-

тель" (Heliand) был первоначально связан с тем же монастырем.

С другой стороны, существенным для всей культурной жизни страны,

а также для характера языковых традиций монастырских скрипториев

являлось отсутствие стабильности в этническом составе монастырского

клира. Известно, что в Фульдском монастыре, основанном в 744 г.

англо-саксом Бонифацием, первоначально преобладающую роль играли

монахи, происходившие из Баварии, в IX в., судя по языку фульдских

рукописей, ведущую позицию заняли восточные франки; ср. в этой связи

языковые особенности самого значительного памятника из этого

21

монастыря — перевода латинского свода евангелий Татиана. Основанный

в 724 г. в алеманской области монастырь Рейхенау первоначально был,

по-видимому, связан с франкским ареалом, позднее, возможно, что в

результате изменений в составе клира, побеждает алеманская традиция,

но при аббате Валафриде Страбоне вновь намечается сближение с франк-

ским вариантом письменного языка, в частности с традицией Фульдского

монастыря. В верхнеэльзасском монастыре Мурбах состав монахов этни-

чески был, по-видимому, неоднородным: во всяком случае, создававшиеся

здесь рукописи отражали специфику алеманской и франкской традиций.

Приведенные факты свидетельствуют о сложном характере соотношения

языка монастырской письменности и того идиома, на котором говорило

местное население, хотя в языке рукописей и отражались определенные

ареальные признаки. Иными словами, письменному языку было свойст-

венно региональное варьирование, но вместе с тем, как это будет пока-

зано далее, это не была письменность на диалектах.

3

Значительный вклад в развитие христианской идеологии и в создание

письменности на территории франкского королевства внесли готские

и англо-саксонские миссионеры. Готская христианская лексика, возможно,

что через посредство лангобардов, проникает в южнонемецкий ареал и

служит образцом при создании номинации важных понятий христианской

религии, не имевших соответствующих обозначений в родном языке и

по своему содержанию чуждых миропониманию древних германцев. На

северо-западе значительно более существенным было влияние англо-саксон-

ских миссионеров и сложившейся к тому времени древнеанглийской

письменной традиции. Наличие этих двух культурных течений позволило

Т. Фрингсу писать о существовании двух церковных языков (zwei

Kirchensprachen).

Готы первыми среди германских племен приняли хрис?ианство

(IV в.); готская библия была первым переводом основного кодекса

христианской письменности на один из германских языков. Основная

масса готов была арианами. В ряде варварских королевств христианство

первоначально распространялось в форме арианской ереси. Туда же, куда

проникало арианство, эта lex gotica 'готское учение, готский закон', по

определению римлян, туда проникала и готская письменность, а с ней

и готский язык. Даже в IX в., когда уже давно погибло готское королевство

в Италии, а арианство жестоко преследовалось, в одной южнонемецкой

рукописи (так называемая Алкуинова рукопись) приводятся готский

алфавит и образцы текста из евангелия от Луки — свидетельство живучести

готской традиции. Проводником готского влияния могла быть и готская

миссия (VIII в.) во главе с вестготом Пирином, основавшая в 724 г.

монастырь в Рейхенау.

Для истории немецкого письменно-литературного языка особый инте-

рес представляет заимствованная готская религиозная лексика, частично

распространявшаяся и за пределами ограниченного региона, типа д.-в.-н.

touffen, др.-сакс. dopian =готск. daupjan: слово вошло в язык немецких

племен еще до действия 2-го передвижения согласных; первоначальное

22

значение глагола 'погружать в воду, тип его переосмысления объеди-

няет греко-готскую традицию и древненемецкий, древнесаксонский

языки.

По готскому образцу д.-в.-н. wih приобретает значение 'святой' в том

смысле, как это значение соотнесено с догмами христианской церкви,

ср. готск. weihs. По-видимому, это слово имело довольно широкое

распространение, поскольку оно встречается в текстах из разных регио-

нов; возможно, что его использование, в равной степени как и употреб-

ление некоторых других слов типа neriendo 'спаситель' = готск. nasjands,

evangelio 'евангелье', засвидетельствовано только У Отфрида = готск.

aiwaggeljo, сочетание atum wiho 'святой дух' = готск. ahma weiha не были

устойчивыми вследствие отрицательного отношения франкской церкви

к арианству, а, следовательно, и к связанной с ним готской письменной

традиции. По-видимому, калькой с готского, а не непосредственным

подражанием латинскому образцу является д.-в.-н. armaherzin, armaherzi,

armaherzfda 'милосердие', встречающиеся уже в ранних южнонемецких

памятниках, структурно тождественные готск. armahairtei, armahairtiBa,

ср. впрочем, лат. misericordia, калькой которого является само готское

образование. Далеко не всегда можно с определенностью отграничить

заимствование, подражание готскому языку от непосредственного каль-

кирования латинских образцов или от параллельного независимого разви-

тия. Сомнения касаются путей заимствования таких д.-в.-н. слов, как

engil=roTCK. aggilus, evangelio; tiufal, dhifal, др.-сакс. diubal 'дьявол* =

= готск. diabaulus, diabulus = вульгарн. лат. diabulus [Frings 1966—1968];

д.-в.-н. phaffo 'папа' = готск. papa 'священник', лат. рара 'папа' и неко-

торые другие [Kluge 1909; Frings 1966-1968; Weisweiler, Betz 1974,

95-96; Eggers 1963, 152-154; Sonderegger 1970, 340; Tschirch 1966,

123-126].

Поражение арианства, союз франкской короны с римской церковью

повлияли на изменение языковой практики создателей немецкой пись-

менности. В VIII в. значительную роль в духовной жизни франкского

королевства начинает играть англо-саксонская миссия. С деятельностью

англо-саксов связано создание ряда монастырей, в частности, монастыря

в Фульде, ведущего центра немецкой письменности IX в. Его осно-

ватель —англо-сакс Бонифаций, направленный в восточные земли франк-

ского королевства для обращения в христианскую веру жителей Тюрингии

и Гессена. Англо-саксонское влияние распространялось не только на

письменность, создававшуюся в Фульде, но и на оформление рукописей

в разных скрипториях: как немецкие, так и латинские рукописи обна-

руживают особенности англо-саксонского письма, так называемое инсу-

ларное или островное письмо, свидетельство того, что в создании этих

рукописей участвовали англо-саксы и их ученики. Первая из фульдских

рукописей, латтшо-немецкйй глоссарий, "Немецкие Hermeneumata", дошед-

шие до нас лишь в сентталленской копии, являются подражанием англий-

ским словарям этого типа..

Еще значительнее было влияние древнеанглийской поэзии на некоторые

поэтические христианские памятники IX в. Влияние англо-саксонской тра-

диции во многом определило специфику языка одного из самых значи-

тельных памятников этой эпохи — свода евангелий Татиана.

23

Наиболее плодотворной для развития новой культуры в пределах франк-

ского королевства и для судеб формировавшегося письменного языка

была литературная деятельность Фульдского монастыря при Храбане

Мавре (784—856 гг.). Англо-сакс по происхождению, воспитанник иорк-

ской школы и ученик Алкуина, он прибыл в Фульду в 804 г., возглавил

здесь монастырскую школу, а позднее стал аббатом этого монастыря.

Храбан Мавр был крупным ученым своего времени, владевшим всей сум-

мой знаний эпохи. Автор многих трудов, преимущественно компилятив-

ного характера, своего рода учебников и справочников религиозного и

светского содержания, он был одним из наиболее авторитетных популя-

ризаторов и просветителей среди франкского духовенства. Писал он только

на латинском языке. Однако ученый англо-сакс воспринял идеи императора

Карла, осознав важность создания религиозной письменности на немецком

языке. По-видимому, он организовал перевод евангелия Татиана, который

был осуществлен группой фульдских монахов; при нем были созданы

и более мелкие памятники. Более того, две первые немецкие поэмы, посвя-

щенные описанию жизни и смерти Христа, написанные в совершенно непо-

хожей стилистической манере — "Спаситель" (Heliand, автор неизвестен,

около 840 г.) и "Евангельская гармония" (über Evangeliorum, 863—

871 гг.) Отфрида, были созданы авторами, предположительно воспитан-

ными в традициях Фульдского монастыря.

При Храбане Фульдский монастырь становится центром христианской

культуры франкского королевства. Магнаты посылали в Фульду своих сы-

новей, монастыри — наиболее талантливых и просвещенных представителей

духовенства. Подобно Иорку в англо-саксонском« королестве, Фульда в

IX в. определяла развитие и распространение просвещения на территории

франкской империи, сочетая пропаганду новой веры с освоением наследия

греко-римской цивилизации.

Связи Фульдского монастыря с англо-саксонской церковью сохраня-

лись в IX в. Вряд ли можно объяснить только составом монастырского

клира, т.е. наличием среди монахов данного монастыря англосаксов,об-

щие черты стилистически маркированной лексики древнесаксонского

"Спасителя" (Heliand) с лексикой литературы английского ареала. Сом-

нительно, чтобы в этом случае продолжала только влиять ситуация,

сложившаяся при основателе монастыря Бонифации. Показательно, что

второй древнесаксонский памятник — "Генезис", по языку и стилю при-

мыкавший к поэме "Спаситель" и, возможно, принадлежавший перу

того же автора, — был переведен на древнеанглийский язык. Тем самым

подтверждается существование связей между древнеанглийской и древне-

саксонской традициями. Однако влияние англо-саксов отразилось и на

характере других памятников, связанных с разными диалектными облас-

тями франкского королевства.

У англо-саксов сложилась в первые века их христианизации особая

стилистическая модель на основе симбиоза христианской тематики и прие-

мов, унаследованных от древней германской поэзии, включая использо-

вание аллитерационного стиха. Обычно в качестве примера этого типа

литературы на немецкой почве приводится только "Спаситель". Бесспорно,

эта поэма — наиболее яркий образец данной разновидности христианского

книжного эпоса, в котором использовалась система древних германских

24

стилистических приемов, свойственных высоким жанрам устного твор-

чества. Однако поэма "Спаситель" не единственный пример данного типа

литературы. Вариантом Гой же модели является поэма о гибели мира

"Муспилли" (Muspilli), фрагмент которой сохранился на языке, обнару-

живающем признаки баварского диалектного ареала. С древнеанглийской

традицией связан и такой своеобразный памятник как "Вессобрунская

молитва", сохранившийся фрагмент которого дает описание сотворения

мира в образах, далеких от учения христианской церкви.

Культурное влияние англо-саксов проявлялось не только в манере

письма и в развитии новых литературных жанров, но и в приемах слово-

творчества, используемых при создании новой лексики, необходимой

для перевода латинской христианской письменности: у англо-саксов в пе-

реводах латинских религиозных текстов неологизмы создавались преиму-

щественно при помощи средств своего языка, либо описательным путем,

как, например, god=spell букв, 'добрая весть' для обозначения латин-

ского evangelium, либо путем переосмысления исконного значения: ср.

др.-англ. fWfor, исконное значение 'помощь', которое используется как

эквивалент латинскому consolatio 'утешение'.

Значительный пласт лексики, представленный в языке определенной

группы древненемецких памятников, является подражанием английским

образцам, ср. у Татиана gotspell 'евангелие' в отличие от заимствованного

из греко-латинской традиции, возможно, что через посредство готских

миссионеров evangelio у Отфрида; fluobara 'утешение' у того же Татиана,

засвидетельствовано также в южных рукописях глоссария "Аброганс",

первого письменного памятника в франкском королевстве, в форме

fldbra; odmuoti, dtmuati 'смирение' встречается в франкских памятниках,

у Татиана, Отфрида и в "Исповеди" из монастыря в Лорше. С древне-

английской моделью связано образование heilant 'спаситель', др.-сакс.

h&iand, др.-англ. holend, а также обозначение одной из ипостасей бога

heilag geist 'святой дух' у Татиана = др.-англ. hadga gast в отличие от

более раннего и распространенного особенно в южных рукописях ätum

wiho, образованного по готской модели.

Многие неологизмы в евангелии Татиана построены по древнеанглий-

скому образцу, например: gibet=hus (лат. domus orationis) = др.-англ.

gebedhiis, в других немецких текстах, в том числе более ранних beta=hus,

beta=bur; ср. также перевод лат. vespera ога, у Татиана abend=zit = др.-англ.

*fen tid и т .д. В языке перевода Татиана влияние древнеанглийских неоло-

гизмов на развитие словаря немецкого письменного языка проявилось

особенно ярко, однако некоторые явления имеют более широкое распрост-

ранение, как, например, heilag geist, постепенно полностью вытеснившее

wiho £tum.

Продуктивность абстрактного суффикса имен существительных =nessi,

=nissa, тождественного древнеанглийскому =ness, отмечавшаяся исследо-

вателями в языке Татиана, характерна и для других франкских памятни-

ков; ср.: у Татиана mihil=nessi 'величие' (лат. magnitudo), соответствует

древнеанглийскому micelness, в других памятниках mihili, mihilida;

arlös=nessi 'освобождение, отпущение' (грехов) — др.-англ. alysness,

в других памятниках urlösida, urldsi, irlÄs=unga и т.д. Однако не менее

употребителен был данный суффикс и в других памятниках, не связан-

25

ных с Фульдским молдестырем. В "Исидоре", очевидно, созданном на

другой территории на несколько десятилетий раньше, вариант этого суф-

фикса, =nissa, также весьма продуктивен: ср. лат. firnritas = festnissa

'твердость9, лат. aequälitäs ^ebanchilüchnissa 'подобие, равенство',

chilaupnissa *вера' и т.д.

Таким образом, влияние древнеанглийской христианской культуры,

развитие которой значительно опередило состояние этой культуры в

восточной части франкского королевства, оказалось в IX в. достаточно

стабильным.

В период создания письменности на родном языке в открывавшихся

монастырях и крипториях деятельность духовенства была не только

направлена на овладение культурным наследием античной и христианской

цивилизации, но здесь воспитывались проповедники, деятели скрпито-

риев, переводчики, будущие теологи. В этих сферах господствовала

латынь. Вместе с тем в связи с важнейшей задачей, стоявшей перед

церковью — обращение в христианство германцев-язычников, — шло

создание письменности на немецком языке, как уже упоминалось,

преимущественно переводной. Перевод на родной язык был средством

более полного овладеют христианской теологией. Об этом писал в начале

XI в. Ноткер в послании епископу Гуто фон Ситтен, оправдывая свою

переводческую деятельность тем, что на родном языке (per patriam

linguam) быстро усваивается то, что с трудом или не полно понимают на

чужом языке (in lingua поп propria); он, по его словам, стремится к

тому, чтобы церковные и светские книги стали доступными ученикам

монастырской школы (Sonderegger 1980,73).

Мы лишь приблизитеш>но представляем себе различия, социальные и

культурные, существовавшие среди духовенства, принимавшего участие

в создании немецкой письменности. Неодинаковы были, по-видимому,

условия, сложившиеся в Фулвдском монастыре при высокообразован-

ном Храбане Мавре, и в других монастырях. До сих пор остается загад-

кой личность автора перевода "Исидора": в конце VIII, начале IX вв. в

этом трактате и, по-видимому, в фрагментах евангелия от Матвея

(Monseer Fragmente), созданных тем же переводчиком или одним из

его учеников, письменный язык достигает того уровня грамматической

и стилистической отработанности, который вновь появляется только

через двести лет в религиозно-философской прозе Ноткера.

Значительное число однотипных текстов, создававшихся в разных