Text

Е.А.КОСМИНСКИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ

ПО АГРАРНОЙ ИСТОРИИ

АНГЛИИ

XIII

ВЕКА

АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА ССР

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

Е. А. КОСМИНСКИЙ

ИССЛЕДОВАНИЯ

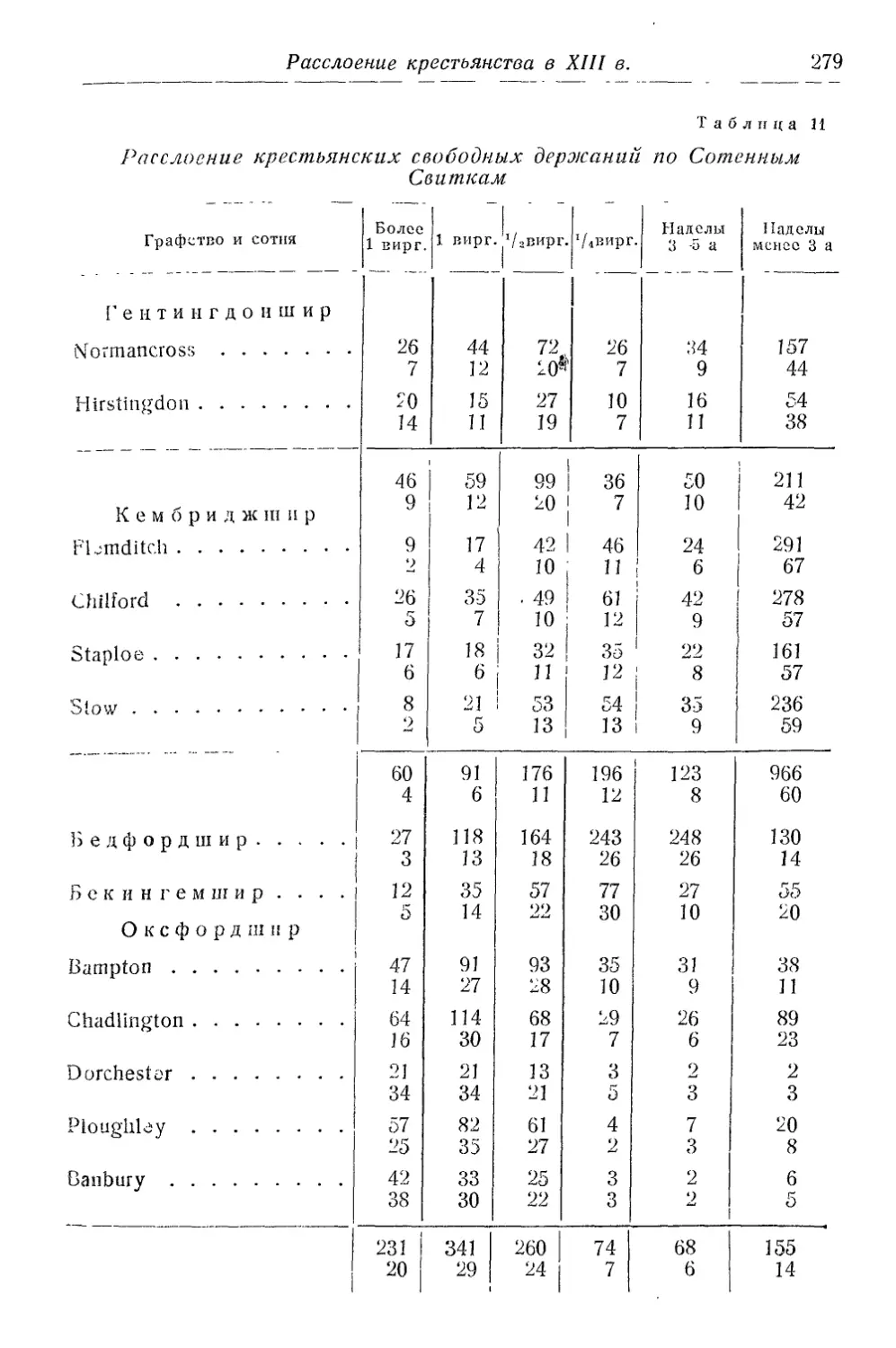

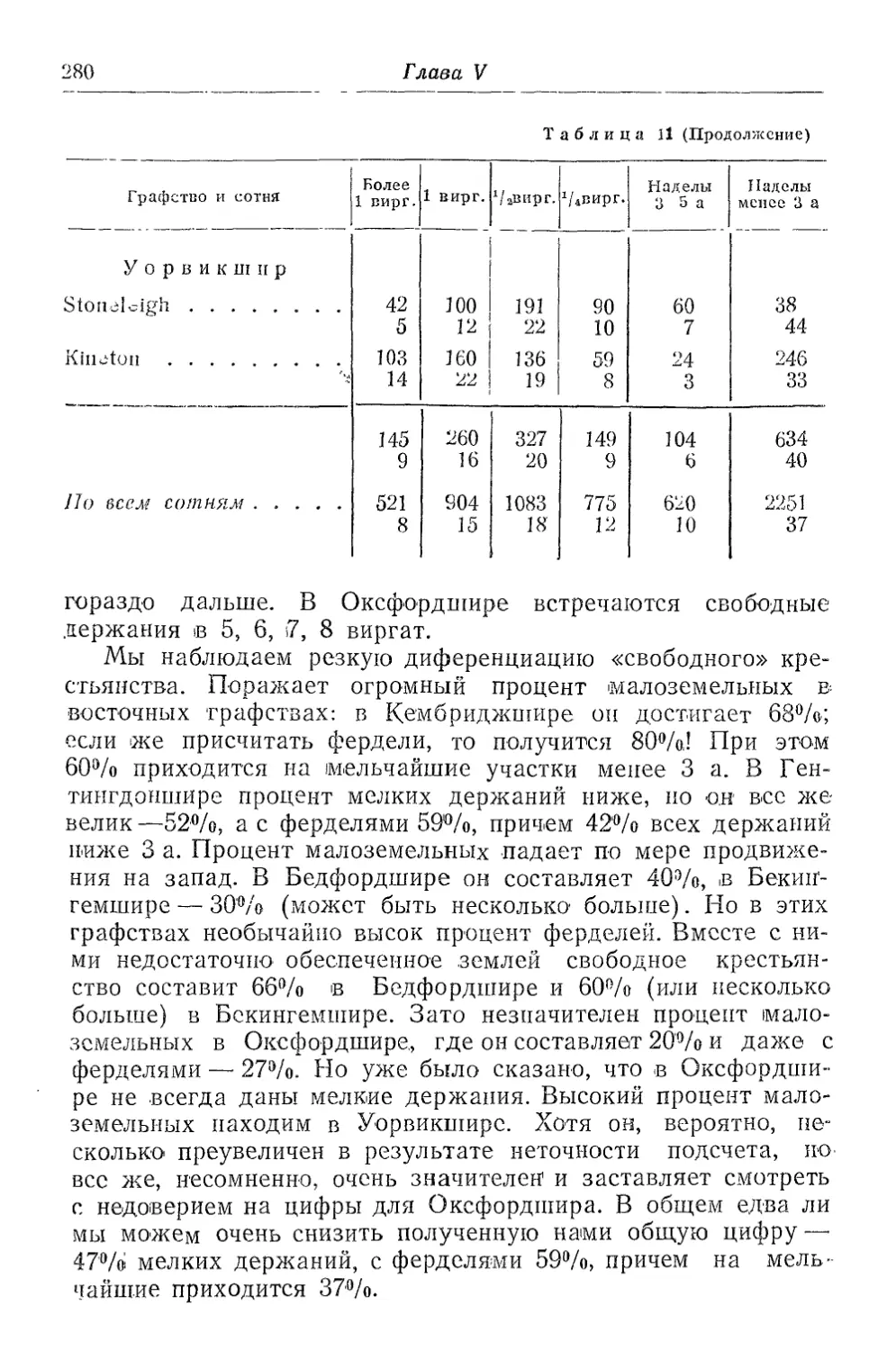

ПО АГРАРНОЙ ИСТОРИИ

АНГЛИИ

XIII в.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА. 1947 ЛЕНИНГРАД

ПРЕДИСЛОВИЕ

В конце своей книги «Английская деревня в XIII в.»,

вышедшей 12 лет тому назад, я обещал дать второй том, по-

священный вопросам о расслоении крестьянства, о свободном

держании и1 его ренте, о коммутации. Моя дальнейшая

работа захватила, однако, . более широкий круг проблем.

Мне пришлось заняться также вопросами о мелкой вотчине

и о рабочей силе в домениальном хозяйстве. Так был пере-

смотрен ряд вопросов коренного значения для истории англий-

ской деревни феодального периода.. При пересмотре и'х мне

пришлось возвращаться к главам, написанным мною для

«Английской деревни в XIII в.» В свете новых исследований

многое в них надо было изменить, уточнить, дополнить. Ряд

подсчетов пришлось проделать заново. Таким образом,

работа над новым томом слилась с переработкой старого,

и результатом явилась эта книга, которая объединяет обе

части работы. Я не могу считать се вторым изданием

«Английской деревни в XIII в.», так как из восьми ее глав

три являются совсем новыми, а остальные подверглись

более или менее значительной переработке. При этом я учел

указания на трудность «Английской деревни в XIII в.» и по-

старался сделать изложение более доступным, исключил из

текста ряд утомительных для читателя деталей, суммировал,

где это было возможно, свой материал в удобообозримых

таблицах, значительно облегчил примечания. Я не решаюсь

поставить на этой книге прежнее заглавие. Мое исследование

не задается целью дать исчерпывающее или хотя бы более

или менее полное йзложение этой темы. Для этого потребова-

лась бы огромная работа над печатным и архивным материа-

лом, особенно над материалом локального характера. Проде-

лать такую работу возможно только в Англии, и притом

располагая большим запасом времени и сил, чем тот, который

имеется в моем распоряжении. Но мои исследования не пред-

4

Предисловие

ставляют и' собрания случайных и разрозненных этюдов. Они

примыкают к старой и прочной традиции Московской истори-

ческой школы, ставшей на путь изучения аграрной истории

Англии, и стремятся на основе марксистско-ленинской мето-

дологии ответить на ряд основных вопросов, поставленных в

этой области современной историографией как русской, так и

английской. 1

Изучение истории Западной Европы никогда не было для

русских историков вопросом «чистой науки», отвлеченного

научного интереса. Оно было неразрывно связано с настоя-

тельнейшими задачами жизни1, ему было в высшей степени

присуще «бродило актуальности». Не является поэтому

неожиданностью, что крупнейшие заслуги в разработке

аграрной истории Западной Европы принадлежат русским

ученым. В истории западноевропейского аграрного развития

русские ученые стремились найти ответ на вопросы, настоя-

тельно выдвигавшиеся жизнью. Крепостное право и его лик-

видация, община и ее разложение, пути развития деревни

в связи с ростом капиталистических отношений — все эти

вопросы заставляли русских ученых обращаться к историче-

скому прошлому стран, раньше России ставших на путь

капиталистического развития, и особенно' к прошлому наибо-

лее передовой капиталистической страны — Англии1. При этом

тот исключительный опыт, который давало им близкое зна-

комство с жизнью огромной аграрной страны, хранившей

еще много черт недавнего феодального прошлого, позволял

им с особой тонкостью, четкостью и проницательностью

подходить к разрешению многих сложнейших проблем запад-

ноевропейской истории и выступать не в качестве учеников

и подражателей западных ученых, а в качестве оригинальных

и самостоятельных исследователей, обогативших всемирную

науку ценнейшими вкладами. Я упомяну здесь лишь о высоко

ценимых на Западе трудах Ковалевского, Лучицкого, Каре-

ева по истории дореволюционного' французского' крестьян-

1 Новые исследования, вошедшие в эту книгу, были частью опубли-

кованы в виде статей ® ряде советских исторических органов: К вопро-

су о расслоении английского крестьянства в средние века. «Ученые За-

писки МГУ». История. Вып. 41. 1940; Английское крестьянство в ХИГ в.

К вопросу о свободном держании. Сборник «Средние века», Академия

Наук СССР, 1942; Мелкая вотчина в средневековой Англии. «Известия

АН СССР», серия истории и философии, 1944. Вопрос о рабочей силе

в английской феодальной вотчине XIII в. «Вопросы истории», вып. I,

1945; Аграрная история Англии и русская историческая школа, «Изве-

стия АН СССР», серия истории и философии, 1945.

Предисловие

5

ства. Еще больший вклад был внесен русской исторической

наукой в изучений аграрной истории Англии.

В русском обществе и в русской науке издавна существо-

вал повышенный интерес к Англии, к ее культуре, к ее поли-

тическим учреждениям, к ее экономическому развитию.

Корни этой «англомании» можно возвести еще ко времени

Ивана Грозного. Стремительное капиталистическое развитие

России в XIX в. заставило русскую передовую общественность

особенно пристально вглядываться в историю первой капита-

листической страны мира. Русская экономическая мысль раз-

вивалась в тесной связи с английской. Английская конститу-

ция, местное самоуправление, кооперация, охрана труда при-

влекали особое внимание в эпоху буржуазных реформ. Успе-

хи марксизма в России в свою очередь толкали к изучению

экономической действительности и экономической истории

Англии, которым Маркс и Энгельс уделяли такое пристальное

внимание.

Русские ученые едут в Англию, работают над докумен-

тами в Публичном архиве и в Британском музее, произво-

дят самостоятельные изыскания. Ими' руководит жажда найти

в прошлом Англии ответ на настоятельные вопросы современ-

ной им России. Не случайно;, что первые крупные исследова-

тельские труды русских ученых по истории Англии вышли

из-под пера не профессионалов-историков, не профессоров

истории, а юристов и экономистов, ближе связанных с вопро-

сами текущей жизни. Уже в середйне 70-х годов появляется

ряд русских исследований по весьма широкому кругу вопро-

сов английской истории1. Здесь на первое место надо поставить

труды И. И. Янжула и особенно М. М. Ковалевского, на

формирование взглядов которого оказал известное влияние

'Маркс.

В своих ранних работах М. М. Ковалевский поставил ряд

вопросов, связанных с актуальнейшей тогда проблемой

местного самоуправления; наиболее настоятельным из них

был вопрос о сословном характере земства. Ряд исследований,

посвященных истории Англии в эпоху позднего средневе-

ковья, подводил к разрешению этих вопросов. Ковалевским

были написаны одно за другим исследования: «Полиция

рабочих в Англи'и XIV в. и мировые судьи, как судебные раз-

биратели споров между предпринимателями и рабочими»

(Лондон, 1876), «История полицейской администрации

и полицейского суда в английских графствах» (Прага, 1877),

«Общественный строй Англии в конце средних веков» (М.,

1880). Автор рассматривает Англию как страну наиболее

6

Предисловие

раннего развития полицейской администраций и старается

проследить, как эта администрация постепенно' сосредоточи-

валась в руках землевладельческой аристократии, которая

использовала ее в своих классовых интересах. В дальнейшей

своей многообразной работе М. М. Ковалевский не однажды

возвращался к истории Англии. В частности, в «Экономиче-

ском росте Европы до возникновения капиталистического

хозяйства» (М„ 1898—1903) Ковалевский уделил большое

внимание развитию английского манориального строя. Ряд

статей был посвящен им также вопросам истории английской

реформации и революции.

Гораздо значительнее и длительнее было влияние млад-

шего товарища Ковалевского—Павла Гавриловича Виногра-

дова, который своими трудами не только создал эпоху в из-

учении аграрной истории Англии, но положил в Москве начало

школе, оказавшейся весьма жизнеспособной и продолжающей

работать до настоящего времени, подготовляя уже «четвер-

тое поколение» русских историков, занимающихся проблема-

ми аграрной истории Англии.

До Виноградова над проблемами аграрной истории сред-

невековой Англии работал ряд крупных ученых. Я не говорю

уже о Марксе, давшем блестящую, никем не поколебленную

и лишь укрепленную новыми1 работами концепцию обезземе-

ления английского крестьянства в процессе «первоначального

накопления». По вопросам английской сельской общины

и1 огораживаний писал Нассе. Ряд вопросов аграрного разви-

тия Англии был поставлен Роджерсом. Талантливо парадок-

сальная книга Сибома «Английская деревенская община»

послужила толчком, направившим молодого русского иссле-

дователя, уже зарекомендовавшего себя замечательной книгой

«Происхождение феодальных отношений в Лангобардской

Италии», на путь и'зучения истории вотчинного строя средне-

вековой Англии.

Сибом не скрывал антикоммунистической направленности

своих исторических взглядов. Путь развития человечества

идет, по его мнению, от рабства к свободе, понимаемой

в смысле свободной конкуренций. Общинное начало мыслится

им как несовместимое со свободой. Община всегда была кре-

постной. Британия получила от Рима крепостное поместье,

организованное на общинных началах. Дальнейшая аграрная

история Англии представляет историю постепенного разложе-

ния тесно связанных крепостного поместья и крепостной

общины. Этой теории Виноградов противопоставил свою кон-

цепцию феодального развития Англии, представлявшую ре-

Предисловие

7

зультат глубокого изучения источников, соединенного с ма-

стерским овладением всеми лучшими достижениями тогдаш-

ней пауки.

В изложении Виноградова общинная и вотчинная теории

получили свое классическое завершение. Согласно этим

теориям, свободная община является исходным пунктом

аграрного развитий средневековья; римские порядки не ока-

зали влияния на это развитие. Первоначальная1 свободная

община подвергалась постепенному закрепощению и соста-

вила основу крепостной вотчины. При этом община проявила

чрезвычайную живучесть, и в крепостном поместье она со-

хранила характерные признаки прежней свободы. Виноградов

дал блестящую, ставшую классической, характеристику фео-

дальной вотчины, манора, как «образующей клеточки» средне-

векового общества. Свои взгляды Виноградов изложил в док-

торской диссертации «Исследования по социальной истории

Англи'и в средние века» (СПб., 1887). Эта работа разрослась

потом в ряд томов, доставивших автору мировую известность.1

Труды Виноградова стали фундаментом для всего дальней-

шего изучения аграрной истории средневековой Англии.

Сила Виноградова, то1, что дало ему возможность стать

главой школьг медиевистов и в Москве и в Оксфорде, за-

ключается в строгости и точности его исследовательского

метода. Техническое выполнение его работ и особенно' анализ

правовых институтов и юридических отношений поражают

исключительной тонкостью. Но иногда он придает чрезмер-

ное значение юридическим построениям, порой заслоняющим

реальные жизненные отношения. Необычайно сильный в ана-

лизе, он далеко не столь же силен в обобщениях и выводах.

Подходя много раз к правильному пониманию классовой

структуры и классовой борьбы в средневековом обществе, он,

как и Ковалевский, никогда не был в состоянии довести эти

мысли до логического, конца и в нерешимости останавливался

на полдороге.

Среди многочисленных учеников и последователей Вино-

градова аграрной истории Англии посвятили себя Д. М. Пет-

рушевский и А. Н. Савин. Они представляют «второе поколе-

ние» русских специалистов в этой области. Петрушевский не

был учеником Виноградова в формальном смысле слова —

его учителями были киевские профессора Лучицкий и Фор-

тинский. Но главные труды Петрушевского, посвященные

1 «Villainage in England», 1891. «Growth of the Manor» 1911. «English

Society in the eleventh century», 1908.

8

Предисловие

истории Англии, непосредственно примыкают к трудам Вино-

градова. Его «Восстание Уота Тайлера» можно рассматривать

как прямое продолжение «Вилланства в Англии». Посвящен-

ное великой крестьянской войне 1831 г., это исследование

дает картину разложения в XIV в. того манориального строя,

полный расцвет которого в XII—XIII вв. был изображен Ви-

ноградовым в его «Вилланстве». Вместе с тем исследование

Петрушевского дополняет «Вилланство», освещая ряд вопро-

сов, недостаточно освещенных Виноградовым, особенно же

вопрос о деятельности манориальных курий и защите прав

вилланов.

Петрушевский примыкает к Виноградову и в отношении

основной концепции аграрного развития Англии. Подобно

Виноградову, он считает поместный строй «наложенным

сверху» на первоначальную свободную общину и еще сильнее,

чем Виноградов, подчеркивает черты первоначальной свободы,

сохранившиеся в положении1 английских вилланов феодаль-

ного времени. Книга Петрушевского уже свыше сорока лет

сохраняет значение основного труда по аграрной истории Ан-

глии в XIV в. и по истории крестьянского восстания 1391 г.

В настоящее время вышло уже четыре издания этой книги

с новыми исправлениями и добавлениями. К сожалению, в по-

следних изданиях своей книги Д. М. Петрушевский, увлекшись

борьбой с натурально-хозяйственной теорией и придав терми-

ну «феодализм» исключительно политическое содержание,

несколько затемнил руководящие линии набросанной им ра-.

нее картины развития английского средневекового феодаль-

ного поместья в XIII—XIV вв.

Дальнейшую разработку проблем аграрного развития Ан-

глии мы находим у ученика П. Г. Виноградова—А. Н. Савина.

Если Виноградов разработал и'сторию английской деревни

до конца. XIII в., а Петрушевский продолжил эту разработку

до конца XIV в., то Савин продвинул изучение аграрной исто-

рии Англии еще дальше и посвятил свои исследования XVI—

XVII вв. О XVI в. ыапйсаны его диссертации «Английская

деревня в эпоху Тюдоров» и «Английская секуляризация».

Труды А. Н. Савина представляют ряд специальных исследо-

ваний; некоторые из них составили эпоху в изучении аграр-

ной истории Англии. Так, Савину первому удалось с непре-

ложной ясностью установить, что держание по копии, «копи-

гольд» — типичное крестьянское держание в Англии поздне-

го средневековья — выросло непосредственно из крепостно-

го, вилл энского держания и в силу этого носи'т ряд харак-

терных черт, отличающих это держание. Он показал, в част-

Предисловие

9

нести, недостаточность охраны прав копигольдеров и возмож-

ность’обезземеления их даже без нарушения норм общего

права и манориального обычая. Савин разрушил легенду о

демократических тенденциях так называемых «Судов Спра-

ведливости» Тюдоровской эпохи. Ему принадлежит класси-'

ческий анализ монастырского хозяйства в Англии накануне

секуляризации.

Не меньший интерес представляют его небольшие моно-

графии, посвященные истории ряца маноров, начиная от эпо-

хи Книги Страшного Суда и др XVIII в. Его главной целью

при этом было пролить свет па мало изученные проблемы аг-

рарной истории XVII в. На тщательно изученном локальном

материале ему удалось показать процесс наступления дво-

рянского землевладения на крестьянские земли, усиленное

собирание дворянами крестьянского фригольда и копигольда.

Правда, Савину не удалось AaTbAnnXVI—XVII вв. такую

обобщающую картину, какую дал Петрушевский для XIV в.

или Виноградов для более ранней эпохи. Это объясняется

отчасти той необычайной тщательностью, с которой им произ-

водилась исследовательская работа, тем огромным материа-

лом, который он к пей привлекал и обработка которого не

оставляла времени для освещения проблемы в целом.

'Метод работы Савина сложнее и труднее, чем метод его

предшественников. В гораздо большей степени занимается он

критикой источников, педантически1 проверяя их точность. В

его исследовании важное место занимают подсчеты, цифры,

таблицы, которых нет ни у Виноградова, ни у Петрушевского.

В то же время Савин относится крайне скептически ко вся-

кого рода обобщениям, если они не вытекают из обработки

массового материала. Поэтому он избегает поспешных выво-

дов и часто останавливается на пороге обобщения, которое

готов сделать из его трудов нетерпеливый читатель. Но1 все

это придает его трудам характер исключительной добросове-

стности и надежности. Он внушил своим ученикам строжай-

шие требования к методам исследовательской работы. Резуль-

таты его исследований вошли в мировую науку и положили

основу для всей дальнейшей разработки аграрной истории

XVI—XVII вв.

Несколько особняком среди работ московских историков

аграрной Англии стоит книга И. И. Граната «К вопросу об

обезземелении крестьянства в Англии» (М., 1908). Работы

Савина находились под значительным влиянием Маркса; Са-

вин высоко ставил марксову концепцию «первоначального

накопления», изложенную в 24 главе I тома «Капитала». Гра-

10

Предисловие

нат также отправляется от 'Маркса, но он’задался неудачной

мыслью опровергнуть основную идею Маркса о насильствен-

ной экспроприации английского, крестьянства. Он стремился

доказать, что пролетаризация части английского крестьянства

' и превращение другой его части в арендаторов-капиталистов

является результатом чисто экономических перемен, и в осно-

ве своей коренится в особенностях английской почвы. Явная

парадоксальность основной установки привела к тому, что эта

книга, плод многолетних трудов автора, прошла почти незаме-

ченной и теперь забыта, хотя в ней немало ценных наблюде-

ний, правда, не подтверждающих основную идею автора, но

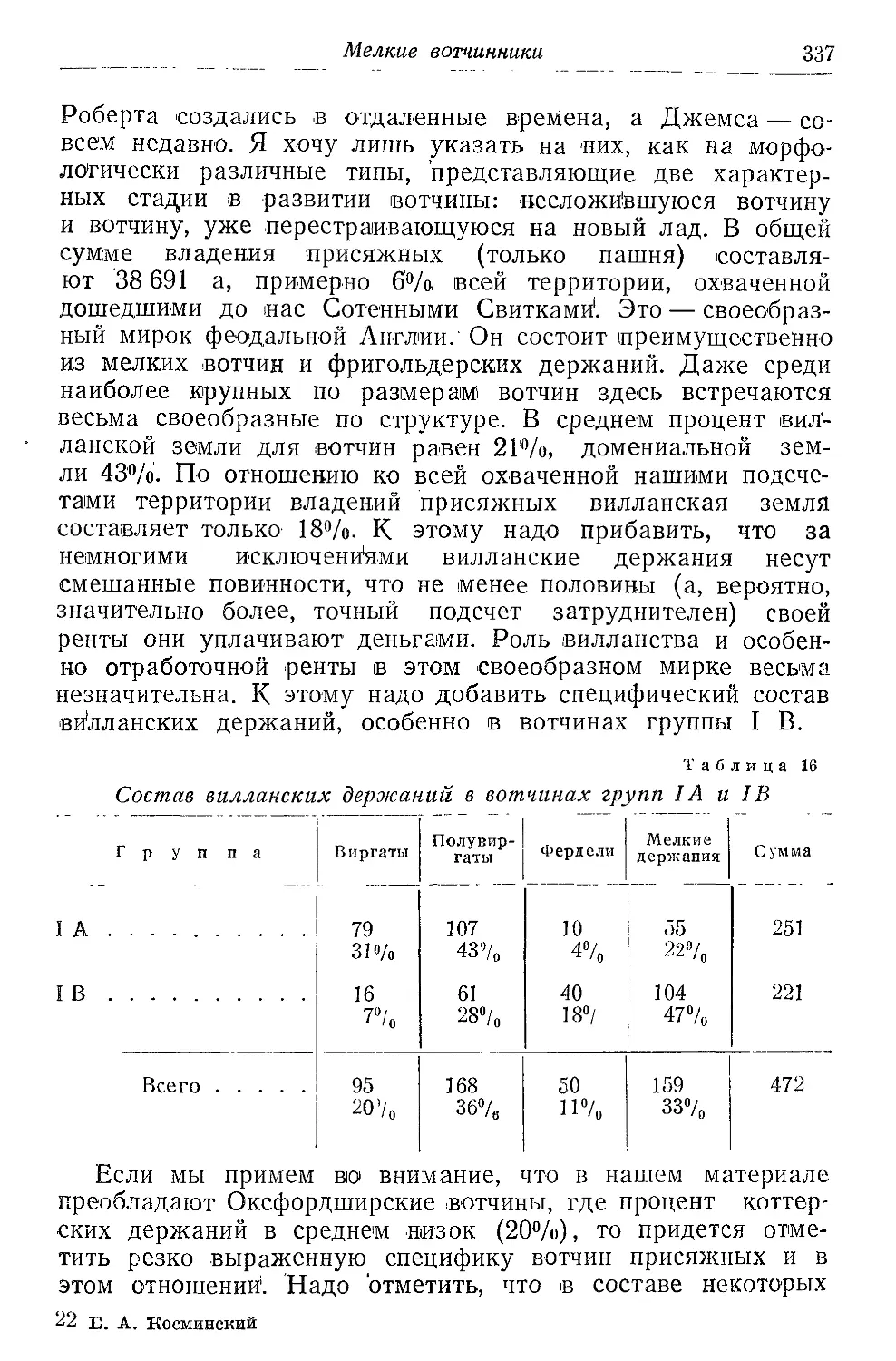

открывающих для исследователя новые перспективы.

Работа нового, «третьего, поколения» русских исследова-

телей аграрной истории Англии приходится уже на время

после Великой Октябрьской социалистической революции.

Аграрная история Англии продолжала привлекать советских

исследователей богатством и разнообразием своих Источни-

ков, завершенностью в Англии процесса капиталистического

перерождения деревни и тем значением, которое придавали

изучению этих вопросов велйкие основоположники марксизма.

1!редставители «третьего поколения» были почти все учени-

ками Петрушевского и Савина. У последнего они заимствова-

ли широкое применение статистического метода в работе.

К «третьему поколению» можно причислить автора этой

книги, В. М. Лавровского, С. И. Архангельского, В. Ф. Семе-

нова, И. С. Звавича.

Перед советскими историками стояли большие и1 сложные

задачи. Им предстояло пересмотреть весь ход аграрной исто-

рии Англии с точки зрения марксистско-ленинской методоло-

гии. Феодальный способ производства, феодальная рента, сме-

на ее основных форм; классовая борьба крестьянства против

феодальной эксплоатации; генезис капиталистических произ-

водственных отношений в недрах феодального строя; буржу-

азная революция и ее роль в аграрном развитии Англии; пер-

воначальное накопление и гибель английского крестьянства —

вот те основные вопросы, разработка которых стояла пе-

ред советскими историками Англии. Многое из того, что было

создано предшествующими поколениями Историков, пришлось

пересмотреть заново и поставить ряд новых задач, захваты-

вая новые круги проблем, расширяя область изучения на но-

вые столетия.

Пришлось начать’ с пересмотра основных вопросов фео-

дального развития. В этой области была уже проделана ги-

гантская работа такими исследователями, как Виноградов.

Предисловие

11

Ими была выработана стройная и завершенная теория. Но

господство- этой теории в то время уже не было бесспор-

ным и в буржуазной науке. Как и в науке других стран За-

падной Европы, вотчинная теория в области истории Англии

была подточена рядом специальных исследований, которые

показали крайнюю сложность и разнообразие вотчинной

структуры и вотчинного хозяйства в различных районах

Англии и в отдельных вотчинах. Историческая паука пошла

осторожным путем монографических исследований, воздержи-

ваясь от обобщений Или даже принципиально . признавая их

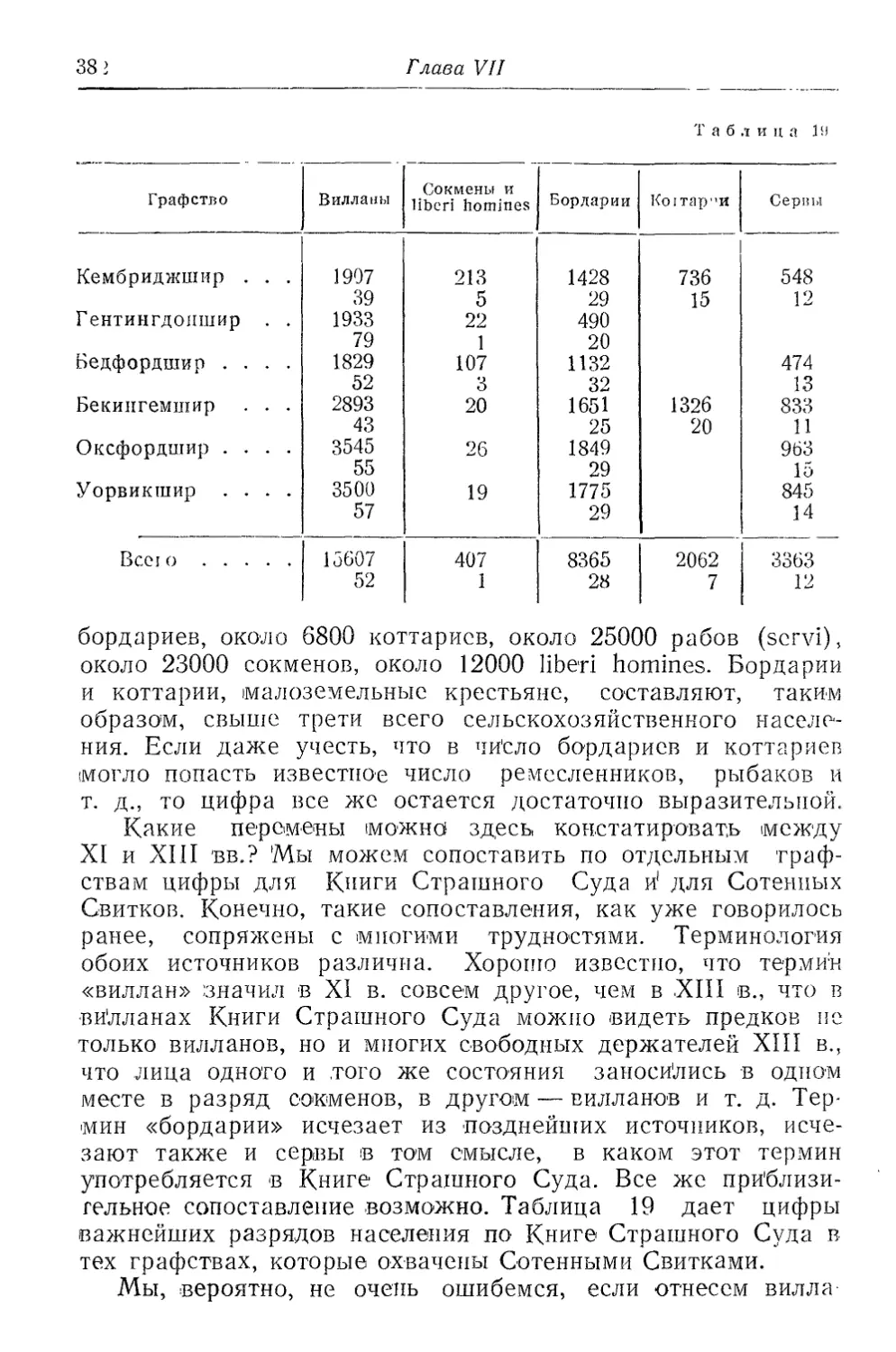

«греховность» (по выражению талантливейшей представи-

тельницы этого направления А. Е. Левет).

Советской пауке пришлось пойти-по пути преодоления это-

го скептицизма. Для этого она обратилась к источникам, до-

пускающим массовую статистическую обработку. Отбросив

упрощенные обобщения вотчинной теории, советские учен'ыс

должны были найти новые определения, которые могли бы

внести порядок и единство в бесконечно осложнившийся ма-

териал. Такие определения дало им марксистско-ленинское

понимание феодального способа производства и учение

Маркса и Ленина о докапиталистической ренте. Смена форм

феодальной ренты, переживания дофеодального строя, заро-

дыши капиталистического развития, часто смыкающиеся с

остатками дофеодальных отношений,— вот что определило

все разнообразие форм аграрного- развития Англии в эпоху

классического средневековья. В то же время более присталь-

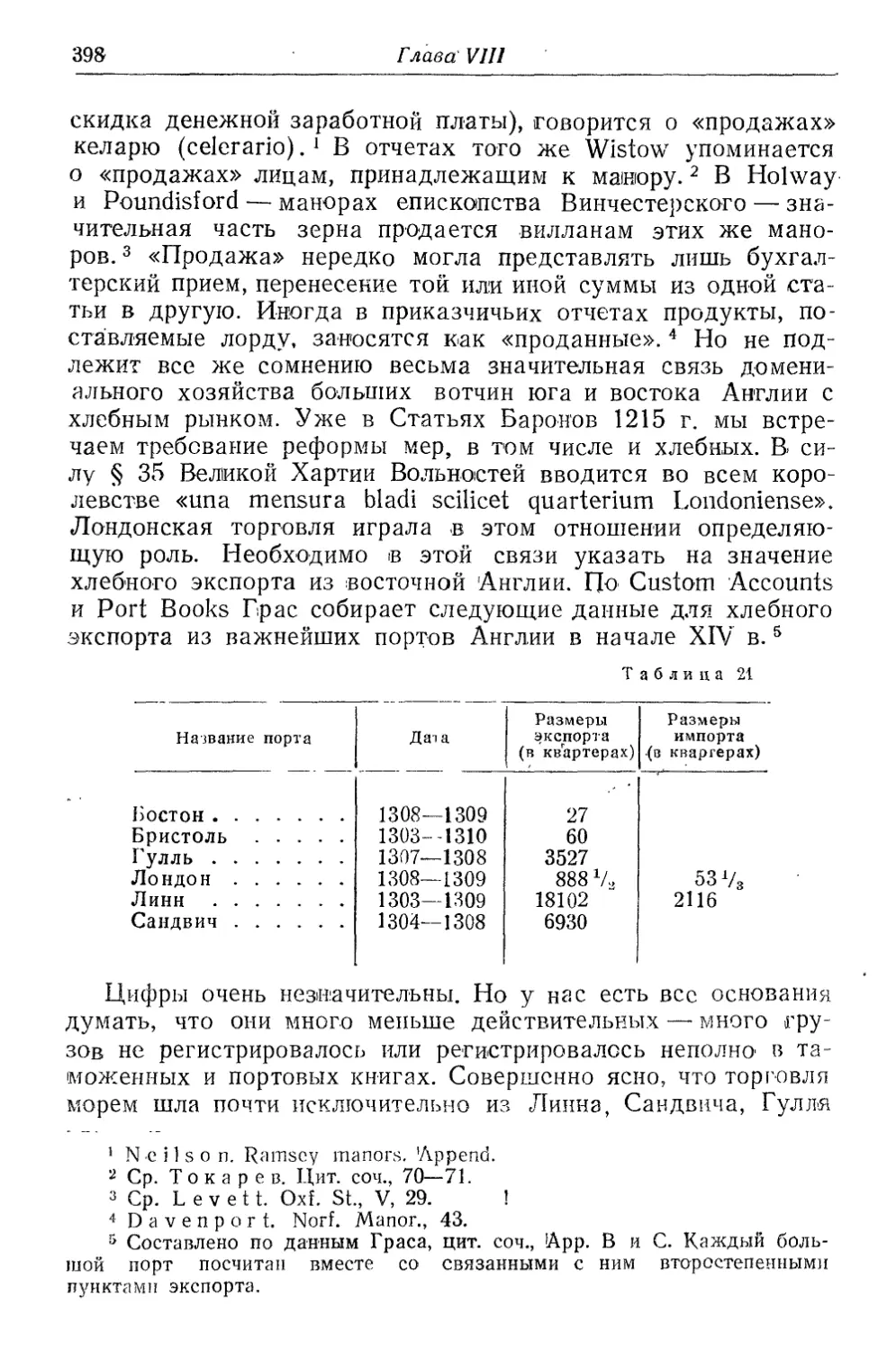

ный анализ позволил увидеть за внешними формами тради-

ционного обычая бурную классовую борьбу, протекавшую и

в манориальной курии, и в королевских судах, и на общин-

ных полях. Самый феодальный класс утратил свою однород-

ность, и в нем вскрылись группы, тесно связанные с феодаль-

ным способом производства (крупные феодалы), и ранние но-

сители буржуазного- брожения в феодальной деревне — мелкие

феодалы, рыцари, предки позднейшего джентри. Социальное

расслоение в среде феодалов бросило свет и па политическую

борьбу в английском обществе XIII и следующих веков.

В этом направлении идут исследования автора этой книги.

Вопрос о классовой природе манориальной юстиции разра-

батывался И. С. Звавичсм. Ему же принадлежит один из

первых опытов исследования английской деревни XV в.

Пересмотру подверглись также вопросы аграрной истории

XVI в. В своих исследованиях А. Н. Савин мог лишь бегло

коснуться вопросов об огораживаниях, о начавшемся обез-

12

Предисловие

земелении английского крестьянства, о крестьянских восста-

ниях. Эти проблемы составили1 содержание докторской дис-

сертации В. Ф. Семенова. Расходясь с некоторыми исследова-

телями, стремившимися преуменьшить значение аграрных

перемен XVI в., В. Ф. Семенов на документальном материа-

ле показал бурный характер этих перемен, вполне заслу-

живающих названия аграрной революции, и подтвердил ту

картину, которая была набросана Марксом в знаменитой

24 главе I тома «Капитала». В связи с этим особое внимание

было им обращено, на историю крестьянских восстаний в Ан-

глии XVI в., являвшихся продолжением великого цикла кре-

стьянских войн в Европе и своими программами примыкав-

ших к крестьянским войнам континента.

Совершенно заново, и в этом немалая заслуга советской

исторической науки, был поставлен вопрос о тех аграрных

сдвигах, которые были произведены английской буржуазной

революцией середины XVII в. Буржуазная наука почти не ка-

салась этого вопроса и никогда не делала его предметом спе-

циальных изысканий. Двухтомное исследование С. И. Архан-

гельского «Аграрное законодательство Великой английской

революции» (1935—1940) рисует грандиозный переход земель

короля, церкви и феодалов через конфискацию их революцион-

ным правительством в руки буржуазии и нового дворянства. По

размерам это перемещение феодальной собственности в руки

буржуазных групп превышает то, которое имело место во

время реформации. Вместе с переходом феодальных земель в

руки буржуазии происходит и превращение феодальной соб-

ственности в буржуазную путем отмены рыцарского держа-

ния и замены его сокажем. Отмеченный Марксом и Эн-

гельсом консервативный характер английской революции ска-

зался и здесь — революция не освободила английского, кре-

стьянства от феодальных повинностей, как это сделал Кон-

вент по отношению к французскому крестьянству. Копиголь-

дер попрежнему остался, объектом феодальной эксплоатации.

Крупнейшие аграрные сдвиги произошли также в Шотландии

и особенно в Ирландии, где создалась новая английская

землевладельческая аристократия, ставшая опорой реакции.

Исследование С. И. Архангельского подтвердило положение

Маркса, что английская революция разбилась об Ирландию.

Советские историки распространили свое изучение аграр-

ного развития Англии на XVIII—XIX вв. Этим хронологиче-

ски завершался цикл проблем, связанных с историей англий-

ского крестьянства.

Предисловие 13

Исследования Виноградова, начатые с кельтской, рим-

ской и англо-саксонской эпохи, были доведены, таким обра-

зом, до момента окончательной гибели английского крестьян-

ства. Эта последняя тема является предметом исследования

В. М. Лавровского «Парламентские огораживания общинных

земель в Англии конца XVIII — начала XIX века» (1940).

Автор привлек к изучению этого вопроса новый архивный

материал и путем тщательных статистических подсчетов

вполне подтвердил высказанное Марксом, но оспариваю-

щееся рядом ученых мнение, что английское крестьянство

как класс перестало существовать уже к середине XVIII в.

К концу XVIII и началу XIX вв. источники показывали

лишь обломки этого когда-то многочисленного класса,

ню и эти обломки выступают в разбитом и резко диференци-

рованном виде. Среднее, когда-то типичное крестьянство, ис-

чезло, распавшись на многочисленных мелких владельцев,

приближающихся к сельскому пролетариату, и крупных кре-

стьян-собственников, близких к фермерам-капиталистам. Та

же картина наблюдается и среди крестьян-арендаторов. Даль-

нейшие исследования В. М. Лавровского направлены на про-

должение работ А. Н. Савина по аграрной истории XVII в.;

при этом Лавровский разрабатывает материалы по истории

ряда маноров, собранные в свое время А. Н. Савиным в ан-

глийских архивах. Полученные им результаты позволяют го-

ворить о бурных переменах в распределении собственности,

об огромном росте рент, о быстром таянии крестьянского

землевладения. На первый план выступает тот огромный

сдвиг, каким была английская буржуазная революция.

В последние годы нарождается уже «четвертое поколение»

русских историков, работающих над проблемами аграрной

истории Англии. Студенческая молодежь и аспиранты охотно

берут темы из этой области. Проблемы, которые здесь ставят-

ся, связаны с дальнейшей разработкой все еще недостаточно

освещенных вопросов истории XVII в., отчасти же углубля-

ются в более ранние эпохи и подходят к пересмотру вопросов,

которые выдвигает перед исследователями великая перепись

XI в.— Книга Страшного Суда. Мы. можем сказать, что аграр-

ная история Англии в целом, от древнейших времен до наших

дней (В. М. Лавровский работал над вопросами аграрного раз-

вития XIX и XX вв.), была предметом исследовательской ра-

боты русских ученых в течение почти четырех поколений. По

ряду вопросов аграрной истории Англии пути исследования

были проложены русскими учеными. Труды Ковалевского,

Виноградова, Савина пользуются мировой известностью. Но-

14

Предисловие

вая английская литература, посвященная проблемам аграр-

ного развития, ссылается на исследования советских ученых и

отмечает их заслуги перед мировой наукой. Победоносное

завершение войны с немецким фашизмом открывает новые

возможности широкого сотрудничества русских и английских

ученых в разработке этих проблем.

Перед учеными здесь еще стоит много1 вопросов, настоя-

тельно требующих разрешения. Все еще много тайн хранит

«загадочный» XVII в. Почти совсем нс освещен XV в., на ко-

торый, однако, приходится эпоха важнейшего перелома. На-

стоятельно требуется пересмотр вопроса о генезисе феодаль-

ной вотчины. Вее яснее становится необходимость тесно свя-

зать изучеыи'е аграрной истории Англии с историей роста го-

родов, промышленности, торговли, с историей политического

развития, внешних отношений, колониальной империи. С дру-

гой стороны, все настойчивее выясняется целесообразность

изучения истории аграрного развития Англии параллельно

с историей других европейских и внеевропейских стран.

Моя работа примыкает к исследованиям моих учи-

телей — Д. М. Петрушевского и А. Н. Савина. А. Н. Савин

первый натолкнул меня на изучение аграрной истории Англии

и указал мне на Сотенные Свитки 1279 г., как на источник,

обещающий богатые возможности терпеливому исследовате-

лю. С Д. М. Петрушевским я обсуждал каждую новую ста-

дию своих исследований и в беседах с ним черпал и новые

мысли и новую бодрость.

Я счастлив, что, заканчивая эту книгу, могу указать не

только своих предшественников, но и продолжателей моего

дела. Поднятые в моей работе вопросы разрабатываются

дальше рядом моих учеников, которые расширили область

начатых мною исследований, распространив их и на полити-

ческую историю Англии XIII в., и на историю городов, и па

более ранние стадии аграрной истории.

Большинства тех английских ученых, благодарность кото-

рым я выражал в предисловии к «Английской деревне в

XIII в.», уже нет в живых. Я продолжаю хранить признатель-

ную память о них за ту помощь, которую они мне оказали

в моей работе. Приношу глубокую благодарность своим това-

рищам по Институту истории Академии Наук СССР, вместе

с которыми обсуждался ряд глав этой книги.

Глава первая

ПРОБЛЕМА И МЕТОД

В этой вступительной главе я не собираюсь давать сколь-

ко-нибудь исчерпывающую историографию вопроса. Мне хоте -

лось отметить лишь основные течения этой историографии и

те проблемы, которые выдвигались в ходе ее развития и сто-

ят теперь на очереди.

Вотчинная теория, рассматривавшая крупную феодальную

вотчину, как основную движущую силу экономического, со-

циального и политического развития средневекового обще-

ства, получила много ударов в конце XIX и в XX в. и при-

нуждена была сдать ряд своих позиций. Но все же она и

теперь может быть названа «господствующей» и «классиче-

ской» теорией. Нигде, пожалуй, вотчина не выдвигалась с

такой четкой, яркой и завершенной характеристикой, как в

работах классиков английской аграрной истории. Английский

«манор» стал предметом национальной гордости англичан,—

предполагали, что он своей завершенной организацией не ме-

нее содействовал перевесу Англии над другими странами в

социальном отношении, чем парламент в политическом1. Нов

той или иной форме вотчина, наиболее четко и завершенно

выступающая в Англии, играла определяющую роль в соци-

альной жизни всей Европы. Вотчина, майор—вот «образую-

щая клеточка» средневекового общества, тот ключ, который

открывает все его тайны, то «слово», которое так же вводит в

понимание средневековья, как «полис» в понимание антично-

го мира.2 На этом сходились и Роджерс, и Сибом, и Виногра-

дов.

1 Ср. Виноградов. Collected Papers, II.

2 Виноградов. Growth of the Manor, Preface, V, Economic

Journal, X, p. 308, 1900.

16 Глава I

Что такое манор? Этот термин, неясный в средневековых

источниках, получил строго определенное значение в историо-

графии второй половины XIX в. Лучше всего охарактеризо-

вать его словами классического исследования Виноградова.

«Так называемая манориальная система, в сущности, заклю-

чается в своеобразной связи между двумя аграрными орга-

ни'зациями —• поселением крестьян, обрабатывающих свои

поля, и господской экономией, связанной с этим поселением

и зависящей от доставляемого им труда. Община, уплачива-

ющая взносы, фермеры, арендующие земли за ренту, рабочие

без своего независимого хозяйства — все они могут быть под-

чинены какому-либо лорду, но эта связь не будет манориаль-

ной. Два элемента необходимы для создания манориальной

организации: крестьянская деревня и обрабатываемая при ее

помощи господская экономия». Бели мы взглянем на описан-

ный таким образом манор с точки зрения теории феодальной

ренты, то мы убедимся, что она соответствует господству оп-

ределенной формы этой ренты, именно' ренты отработочной.1

В обработке домена трудом зависимого крестьянства Поллок

и Мэтланд видят сущность манора с точки зрения экономи-

ста. 2 Другой характерной чертой манора является господство

в нем крестьянской несвободы, крепостного права, виллан-

ства. При этом большинство исследователей, и в первую оче-

редь Виноградов, тесно связывает вилланство с господством

отработочных рент. Таким образом, манор в том понимании,

какое установилось в конце XIX в., представляет вотчину оп-

ределенного типа — барщинную и крепостную. Он соответ-

ствует немецкому Gutsherrschaft; понятие Grundherrschaft

шире (если мы вместе с Беловым, Каро и др. будем рассмат-

ривать Gutsherrschaft как один из видов Grundherrschaft).

Поэтому организации вотчинного типа, но с преобладанием

ренты продуктами Виноградов рассматривает как первона-

чальные ступени в развитий манора, или как незавершенные

маноры; рост денежной ренты знаменует начавшееся разло-

жение манориальной системы.3 Эпохой наивысшего расцвета

манориальной системы является, по мнению большинства ис-

следователей, XII и особенно XIII вв. С конца XIII в. (йли

несколько ранее) начинается замена барщинных работ де-

1 Ср. Определения манориальной системы у Кертлера (Curlier,

The Enclosure and Redistribution of our Land, 1920, p. 1) Граса (Gras.

The economic and social History of an English Village, 1930, p. 12; e г о ж e,

Corn Market, 1915, p. 25).

2 P о 11 о c k F. and Maitland, F. W. The history of English law,

vol. I, 599.

3 Виноградов. Villainage in England. Oxford, 1891, 405.

Проблема и метод 17

нежными платежами. Эта замена ведет к постепенной пере-

стройке всей социальной базы манориального строя, осво-

бождая крестьян от связи с домениальным хозяйством, а по-

том и от крепости, вводя в домениальный обиход наемного

рабочего, разлагая, наконец, прежнее хозяйственное един-

ство манора на ряд конкурирующих хозяйств. Манор рисо-

вался не только' как еди'ница феодального' хозяйства, он был

единицей социальной и политической, представляя, как пра-

вило, низовую организацию населения, деревенскую общину,

обладавшую рядом не только хозяйственных, но и судебных,

фискальных и полицейских функций; манор обладал своей

курией, своим правом в виде манориального обычая; он об-

ладал своеобразной системой администрации, основанной на

комбинации общинных и сеньериальных должностей; он по-

сылал своих представителей на собрания сотни и графства и

тем связывался с общеполитической организацией Англии.

В качестве деревенской общины он был внутренне спаян

правами на общинные угодья, выпасом по жнивью, череспо-

лосицей, принудительным севооборотом. Разложение манора

связывается с разложением общинной организации. В клас-

сическую эпоху феодализма, в XII—XIII вв. «Англия была

вся покрыта манорами», «маноры были повсюду».

Говоря в дальнейшем о «манориальной» теории, мы будем

иметь в виду не вотчинную теорию в ее общем виде, а тео-

рию, считающую «образующей клеточкой» английского об-

щества в пору, расцвета феодализма типический манор, круп-

ную крепостную и барщинную вотчину. Классическая картина

манориального строя, давшая очень много для понимания свое-

образия социальной структуры феодального общества, была

выявлена для Англии главным образом в трудах двух круп-

нейших ученых — Сибома и Виноградова. Они держались раз-

личных взглядов на происхождение манориальной системы.

Сибом старался проследить крепостную вотчину с характер-

ной для нее системой открытых полей до Римской эпохи; Ви-

ноградов стоял на «германисти'ческой» точке зрения и счи-

тал свободную германскую общину основой английского

средневекового общества. Но в основном они были согласны

в характеристике манориальной системы в феодальной Ан-

глии. Эта характеристика стала общепринятой среди ученых

и сделалась классической школьной схемой.

Несомненно, йз двух теорий происхождения манориальной

системы в Англии гораздо большим признанием пользовалась

теория Виноградова. Она была блестящим завершением вот-

чинной теории, которая создавалась на континенте, особенно

- К. А. Косминскип

18

Глава I

в Германии. Виноградов при'дал ей исключительно стройный

и четкий вид и подтвердил ее огромным ученым аппаратом.

В трудах Виноградова манориальная теория органически

сли'та с общинной теорией и с теорией натурального хозяй-

ства. Для него отправным моментом социального развития

Англии является свободная германская («англо-саксон-

ская») община, восходящая к порядкам, описанным Цезарем

и Тацитом. Свободная община является чрезвычайно живу-

чей и проносит свои отличительные черты через весь феодаль-

ный перйод, определяя ряд особенностей английского мано-

риального строя. Рост манориальной системы выражается в

образовании домена, с одной стороны, барщины и оброков —

с другой. На ранних стадиях развития домен обычно отсут-

ствует. Сеньор мог являться лично или посылать своих слуг

для сбора ренты продуктами. Такого рода способ был гос-

подствующим у кельтов, скандинавов и вообще в племенных

обществах с еще неразвитой политической властью. Вождь со

своей свитой объезжал своих подданных, которые были обя-

заны «кормить» его' в течение определенного срока, достав-

ляя провиант для него, его слуг, лошадей и собак. Но чаще

этот способ взимания встречается в измененном виде: про-

виант поступает в виде взносов с зависимого населения и

хранится в определенном месте до приезда господина или до

отсылки в его резиденцию. Это видоизменение приводит к

важным последствиям, поскольку оно создает центральные'

пункты, господские дворы, в которых хранятся собираемые

запасы. Таким образом, наиболее ранней стадией в развитии

феодальной ренты Виноградову представляется рента продук-

тами; на этой стадии вотчинная организация лишь зарож-

дается. Следующая стадий характеризуется появлением доме-

на. При этом домен может быть совершенно не зависим от

крестьянских наделов, может лежать отдельно' от них и об-

рабатываться трудом дворовых рабов; но такие случаи ред-

ки и обычно относятся к ранним периодам. Чаще домен лежит

чересполосно с владениями держателей и обрабатывается

всецело или преимущественно их трудом. Чаще всего домен

обрабатывается совместно и дворовыми слугами и держателя-

ми. Таким образом, разви'тие отработочной ренты кажется

Виноградову характерным для второй стадии развития

феодальной вотчины; с этой стадией связано и полное разви-

тие манориального строя. Домен делается центром, вокруг

которого группируются зависимые барщинные крестьянские

держаний. Держания на денежном оброке представляют в эту

эпоху исключения, но оброки продуктами все еще весьма

Проблема и метод 19

распространены; при этом они не выступают в виде части уро-

жая, а всегда представляют точно определенное количество

тех или иных продуктов.

Так сложилась феодальная рента к концу англо-саксон-

ского периода. Манориальная система и феодальный строй

достигают своего1 полного развития уже после нормандского

завоевания. Сложность и пестрота экономических и социаль-

ных отношений, характерная еще для последних лет англо-

саксонского периода, сменяется организованным единообра-

зием системы, которую победители спешат наложить на за-

воеванную землю. В эпоху Кни'ги Страшного Суда манор вы-

ступает еще в незавершенном виде. Окончательного торжества

манориальная система достигает только в XIII в. Виногра-

дов отмечает в маноре XIII в. сосуществование всех трех

форм ренты, но отработочная является здесь основной, ха-

рактерной и определяющей как структуру манориального хо-

зяйства, так и юридическое положение большинства крестьян.

Барщина становится основным признаком несвободного, вил-

ланского состояния. Виллапы-барщинники представляют боль-

шинство населения в XIII в. Рядом с барщиной, но на втором

месте стоят ренты продуктами, являющиеся, в основном, пе-

режитком более ранних форм, и денежные ренты, которые

выступают отчасти как старые исконные платежи (gafol),

отчасти являются результатом коммутации (mal), отчасти

представляют выражение политических прав лорда (auxili-

um). Денежную форму принимает также большинство рент,

уплачиваемых прямо или косвенно1 государству. Начало раз-

вития денежной ренты приходится еще на англо-саксонский

период, на эпоху еще несложившегося манора. Но главным

ее источником является коммутация рент продуктами и осо-

бенно отработочных рент, случаи которой наблюдаются уже

в начале XII в.1 Определяющую роль денежная рента

играет в XIV в., когда начинает разлагаться манориальная

система; тогда основным признаком виллан'ства делается

уже не отработочная рента, а неопределенность повинностей.

Виноградов выводит вилланство из разнообразных корней;

но основная масса вилланов возникла из первоначально1 сво-

бодного крестьянства, попавшего в зависимость от лордов.

Сущность закрепощения — в подчинении этих первоначально

свободных крестьян интересам домена и барщинной дисцип-

лине. Барщина является сущностью вилланства. Денежная

рента (наряду с рентой продуктами) была в классическую эпо-

1 Виноградов. Villainage, 307.

20

Глава I

ху манора характерным признаком свободных держаний. Но

последние представляли собою лишь «узкую кайму» на тер-

ритории манора. 1 Резкое деление на вилланов и свободных

было новым и искусственным, на деле существовал ряд пере-

ходных форм, игнорируемых складывающимся общим правом.

По мнению Виноградова, связь свободных держателей с

манором была очень поверхностной. Эта связь была более

политической, чем экономической. Свободный держатель эко-

номически был более связан с общинной организацией, чем

с манориальной, в тесном смысле слова. Виноградов различает

несколько путей происхождения свободных держаний. Значи-

тельное большинство их — нового происхождения и знаменует

разложение манориальной си'стемы. Коммутация, распростра-

нение обработки на пустоши, сдачи частей домениальной зем-

ли растущему зависимому населению — вот главные источни-

ки происхождения свободных держаний. Но в ряде случаев

свободные держания являются древними и исконными, дома-

нориальными. Отличительные признаки таких держаний Ви-

ноградов видит в надельной системе («свободные виргаты»)

й в легких рентах. Таким образом, свободные держания явля-

ются или продуктом разложения манориальной системы, или

пережитком доманориальных порядков. Доманориального

происхождения также своеобразные порядки старинного до-

мена короны (ancient demesne).

Научные взгляды Виноградова складывались под непо-

средственным влиянием ли'бералыю-народнических настрое-

ний русской буржуазной интеллигенции 70—80-х годов. Кре-

стьянская реформа, по его. словам, определила направление

его научных интересов. В центре «московских и .всероссий-

ских ученых и неученых споров и гаданий о прошлом и буду-

щем русского деревенского уклада» 2 стоял вопрос жизне-

способности свободной крестьянской общины после эманси-

пации, о ее способности составить прочную основу деревен-

ского строя. Прочность общинного строя, его живучесть, за-

ложенные в нем исконные начала свободы, сохраняющие

свою силу, несмотря на давление крепостного права,— вот из-

любленные идеи Виноградова, оказавшие значительное влия-

ние на его научные построения. Виноградов подчеркивает

определяющее значение общинного1 уклада для манориаль-

ного строя, роль манориальной курии как крестьянского схо-

да, роль манориального обычая, как охранителя крестьянских

1 Виноградов, Collected Papers, I, 128.

2 Савин, «Исторические Известия», 1916, I, 175.

Проблема и метод

прав. Он настойчиво выдвигает элементы былой свободы и

самоуправления в положении крепостных-вилланов. Если мы

взглянем на его работы, появившиеся в XX в., то рядом с

осложнением их конструкции и обогащением их фактического

материала мы увиди'м некоторые симптомы развивающихся

консервативных настроений, разочарования в демократиче-

ских убеждениях молодости. Прогрессивная тенденция туск-

неет; прежние ясные линии исторического рисунка начийают

запутываться и загромождаться. Но все же он до конца со-

хранил свои основные концепции и очень недоверчиво отно-

сился к новым реакционно-буржуазным теориям, и, в частно-

сти', к теориям Допша.

У пионеров аграрной истории средневековой Англии было

то1 преимущество перед более поздними историками, что, от-

крывая новые и неизведанные области, они могли сосредото-

чивать свое внимание на том, что им казалось общим и типи-

ческим, игнорировать местные и индивидуальные особенности

или отводить им второстепенное место, как исключениям из

правила. Их метод был методом широких обобщений. Из

огромной массы материала они выбирали только то, что им

было нужно для развития основного чертежа. Только такой

метод дал им возможность выполнить свою задачу. Смелыми

чертами набросали они картину английской средневековой де-

ревни1 и открыли дорогу новым, более детальным исследова-

ниям. Но в то же время правильность методов их работы и

обязательная сила их выводов не могли не подвергнуться

ряду сомнений.

Едва теория манора получила свое окончательное оформ-

ление в классическом труде «Villainage in England» Виногра-

дова, как она подверглась критике со стороны скептического

!Мэтланда. Высоко ценивший работу Виноградова, много сде-

лавший для ее появления на английском языке, ’Мэтланд

писал в 1894 г.: «Я убежден, что еще не пришло время для

надежных обобщений относительно английского манора и его

судеб». 1 Анализируя термин «манор», Мэтланд показал, что

этот.термин не имел в IXIII в. определенного юридического и

экономического содержания, в частности того содержания,

которое вкладывала в него наука XIX в. Он показал, что ма-

нор являлся единицей политической, полицейской и фискаль-

ной лишь постольку, поскольку он совпадал с деревней (вил-

лой), между тем как такое совпадение имело место не всегда.

Как единица социально-экономическая манор не имеет твер-

1 Maitland, The historv оГ Cambridgeshire Manor, EHR, 1894, 417.

To же см. Maitland, F. Collected Papers, v. II, 366. Cambridge, 1911.

22

Глава I

дых признаков, в нем может не быть господского двора, гос-

подской земли, в нем может не быть фригольдеров, может

даже не быть вилланов (хотя в XIII в. такие случаи предста-

вляют исключение). В майоре может не быть курии. Манор

может быть огромен, заключать ряд деревень, к нему может

принадлежать ряд сотен, но он может также представлять

собой маленький клочок земли. Даже как единица хозяй-

ственного управления манор не имеет точно определенных

признаков.1 Анализ Мэтланда, основанный в значительной

мере на материале Сотенных Свитков 1279 г., показал не

только шаткость и нетехничность термина «манор», но и край-

нюю сложность и разнообразие социально-экономической

структуры вотчин XIII в., классической эпохи1 манора. Мэт-

ланд указал на наличие в средневековой Англии держаний

или комплексов держаний, которые не могут быть названы

манорами и в то же время не входят ни в один манор. Мэт-

ланд усомнился в значении общинного начала в манориаль-

ном строе. Он отмечал вотчинное происхождение многих сто-

рон общинного уклада и в деятельности манориальных курий

видел не столько охрану крестьянских прав, сколько охрану

фискальных интересов лорда. Методу широкий обобщений

Мэтланд противопоставил метод медленного накопления ма-

териала, монографической разработки истории отдельных

вотчин. Он сам написал превосходную монографию по истории

одного Кембриджширского манора (Wilburton).

Мэтланд открыл новую страницу в историографии вопро-

са. С него начинается эра специальных изысканий, сосредото-

чивающихся на отдельных манорах, отдельных районах, от-

дельных проблемах. Но оригинальные работы обобщающего

характера становятся теперь редки. Даже новая работа Вино-

градова «Growth of the Manor» (1905) уступает «Исследова-

ниям по социальной историй Англии» и «Villainage in England»

в смысле ясности и цельности конструкции. «English Society

in the XI century» —специальная монография о Книге Страш-

ного Суда.

Надо отметить еще одну характерную черту основополож-

ных работ по истории английской средневековой деревни.

Пользуясь обширнейший кругом источников, они мало обра-

щали внимания на их критику; источниковедческие экскурсы

в их работах незначительны и случайны. Исключение дела-

лось лишь для одного источника — Книги1 Страшного Суда.

Поэтому они не всегда видят зависимость своих выводов от

особенностей использованных ими источников.

1 Pollock and Maitland, History of English Law, I, 594—605.

Проблема и метод

28

На каком материале сложилась классическая схема

манора?

Главные черты для характеристики деревенской общины

с ее открытыми полями Сибом берет из описания Hitchin в

1816 г. Но характеристика крепостной общины с ее вирга-

тами и барщинами взята из средневековых источников. В по-

давляющем большинстве это церковные источники — Winslow-

Manor Rolls, описи маноров аббатства Battle, Domesday of

St. Paul’s, картулярии Глостерского и Вустерского монасты-

рей, Rotulus redditorum аббатства Kelso, Boldon Book, Liber

Niger, Питербороского аббатства. Из нецерковных источни-

ков для периода после 1086 г. им использованы лишь «Fleta»

и Сотенные Свитки 1279 т. Из всех этих источников Сйбом

выбирает иллюстрации, подтверждающие его представления

о структуре манора. В сущности, эта структура уже вполне

установлена им при обзоре Winslow Manor Rolls. Сотенные

Свитки сначала смутили1 его своей запутанностью и пестро-

той, но потом он скоро разглядел в них знакомые черты ма-

нора; он подошел к ним с предвзятой теорией, составившейся

на другом материале, и нашел в них все то, что хотел найти.

В общем плане Сибома Сотенным Свиткам отводится весьма

крупная роль. Они должны доказать универсальность мано-

риальной системы, распространить наблюдения, сделанные над

Winslow Manor Rolls, на большую территорию. Сибом нашел

в Сотенных Свитках нужные ему элементы манора: домен,

свободные держания, вилланские виргаты и полувиргаты с

их барщинами, коттеров; без всякого основания он провел

туда вслед за виргатами и открытые поля, о которых в Сотен-

ных Сви’тках нет ничего'. Затем он взял несколько примеров

соотношения между гайдой, акром и виргатой, между вирга-

той и размерами scutagium, три образца вилланских и три

коттерских барщин. Ответственный вывод, что все это гово-

рит об однородности манориальной структуры во всей цент-

ральной Англии, обоснован недостаточно. Установив, преиму-

щественно по церковным источникам, наличие такого рода

маноров в средневековой Англии, Сибом приходит к заключе-

нию, что такими манорами была покрыта вся страна.

Виноградов использует источники гораздо шире, чем Си-

бом. Он оперирует ими гораздо осторожней; с широтой кон-

струкций он соединяет живое чутье к конкретным деталям

права и хозяйства, мастерское уменье ориентироваться среди

трудной и запутанной терминологии. «Villainage in England»

не даром счи'тается образцом точного и широкого историче-

ского исследования. И все-таки некоторые из положений этой

24 Глава 1

классической книги представляются спорными. Откуда берет

Виноградов свою характеристику манориального строя и как

аргументирует он к господству этого строя в средневековой

Англии? Виноградов опери'рует с огромным кругом историче-

ских источников. Он нигде не дает их обзора, редко характе-

ризует их, редко говорит о степени их достоверности. О них

можно судить лишь по отдельным указаниям в тексте и1 по

подстрочным цитатам и ссылкам. В «Villainage in England»

использовано' более 60 печатных и рукописных источников;

вероятно, в действительности этот круг еще шире. И все же

подбор этих источников очень специфичен. Это в подавляю-

щем большинстве церковные вотчинные документы. Главная

масса аргументов и иллюстраций взята из «Glastonbury Sur-

vey» 1189 г., Domesday of St. Paul’s, Глостерского и Рамзей-

ского картуляриев, протоколов манориальных курий в изданий

Мэтланда (Selden Society, II), из картулярия Eynsham’cKoro

монастыря, Ely Inquest, регистров и картулярия Bury St. Ed-

mund’s, Black Book монастыря св. Августина, Гластонберий-

ского картулярия. Из нецерковных источников больше всего

использованы Сотенные Свитки 1279 г. Почти1 весь материал

относится к южной половине Англии; главная масса его редко

выходит за северную границу графств Сеффок, Кембридж,

Норсемптон, Оксфорд, Глостер, Вустер, Герифорд. Нецерков-

ный источник —• Сотенные Свитки — использован Виноградо-

вым почти исключительно для выяснения одного пункта: во-

проса о свободных виргатах. Нельзя не отметить, что вопрос

этот не совсем гармонирует с общей картиной манора, отме-

чая в ней неманориальные, или1, по Виноградову, доманориаль-

ные элементы. Таким образом, общая конструкция манори-

ального строя создалась на церковном материале, идущем

притом из определенной географической зоны. Надо' еще

прибави'ть, что этот материал относится к крупным церковным

владениям: Гластонбери, Или, Глостер, Рамзей, св. Августин,

св. Павел, даже Эншем — богатые церковные учреждения.

Таким образом, материал Виноградова рисует картину поряд-

ков, господствовавших на крупных церковных владениях

южной половины Англии. Виноградов, впрочем, выходйт из

круга специально-церковных порядков, описывая своеобраз-

ный строй старинного домена; строй этот значительно' отли-

чается от общей картины манориального строя у Виноградо-

ва. и представляется ему фиксацией более ранних порядков.

В „общем как материал Си'бома, так и материал Виногра-

дова приводит к заключению, что картина крепостного и бар-

щинного манора создалась преимущественно па специфиче-

Проблема и метод 25

ском материале крупного церковного владения; а уже не

новость, что церковь была самым упорным крепостником и'

всего крепче держалась за барщину. Мэтланд давно оттенил

эту однородность и специфичность основной массы уцелев-

шего материала, заметив по поводу своего утверждения, чго

вилланы составляли огромное большинство сельского населе-

ния феодальной Англии: «у нас мало оснований говорить в

общи'х терминах... так было, во всяком случае, в тех больших

монастырских вотчинах, которые нам лучше известны». 1

Рассмотрение круга источников, использованных Сибо-

мом и Виноградовым, обнаруживает перед нами еще одну их

особенность: в главной своей массе это источники однотип-

ные, а именно — вотчинные описи. Сотенные Свитки не пред-

ставляют исключения, так как они строились по образцу

манориальных экстентов. На втором месте стоят протоколы

манориальных курий. Эти источники при всей их важности

дают одностороннюю картину манора: они рассматривают

его статически и изолированно. Динамика манориального хо-

зяйства и его связь с внешним миром, так ярко проявляющи-

еся в Ministers’Accoiints, ставших излюбленным источником

для дальнейших исследований, чужда вотчинным описям и

протоколам вотчинных курий. Зато они создают как нельзя

более подходящую базу для юридического анализа вотчин-

ного строя, для конструкции манора как учреждения. Этим

юридическим характером отмечены работы как Сибома, так

и Виноградова и особенно Л1этланда. Натурально-хозяйствен-

ная концепция, лежащая в основе классической теории, допу-

скала изолированное трактование манора как самодовлею-

щей социально-экономической организации. Виноградов зна-

ет, конечно, о связях манора XIII в. с рынком, но это не вли-

яет на метод трактования им манориальной системы.

Сибом доказывал исконность несвободы деревенской об-

щины — манора, Виноградов видел в маноре надстройку над

исконно-свободной общиной, Мэтланд своим утонченным ана-

лизом стремился показать юридическую шаткость определе-

ний как манора, так и общины. Но у всех этих трех класси-

ков английской аграрной истории есть одна общая черта —

они рассматривают манор прежде всего с юридической точки

зрения. Юридические проблемы личного состояния, прав собст-

венности, видов и условий держания, охраны личных и иму-

щественных прав, занимают в их построениях ведущее место.

Особенно в тонкой аналитической работе Мэтланда юрист

1 Mail! a n d, Selden Society. II, LXIX.

26 Глава I

иногда оказывается врагом историка. Его разрушительный

анализ тех или иных явлений феодальной эпохи (деревенской

общины, манора, городской общины и т. д.) часто показы-

вает лишь невозможность найти для них точные юридические

определения в категориях современного буржуазного права.

Идеи «классической» школы в изучении английского фео-

дализма получили завершенную формулировку в книге

Д. М. Петрушевского «Восстание Уота Тайлера». Петрушев-

ский освободил эти идеи от их юридической односторонности

и связал их с основными проблемами экономического и поли-

тического развития средневековья. В первом издании своей

книги (особенно во II томе, М., 1901) он дает очерк развития

и разложения английского феодализма, основанный на син-

тезе общинной и вотчинной теории и теории натурального хо-

зяйства.

Вслед за Виноградовым, но с еще большей настойчиво-

стью подчеркивает Петрушевский, что манориальный строй

был лишь внешним образом наложен на исконно свободную

общину, что он представлял лишь поверхностную надстройку

и очень мало захватывал сложившиеся до него и помимо него

жизненные отношения. Петрушевский отмечает элементы

свободы в положении виллана, его свободу за пределами ма-

нора и манориальных отношений, связь его повинностей с на-

делом, а не с личным статусом. Он полагает, что манориаль-

ный строй очень мало задевал население деревни, не свя-

занное непосредственно с держаниями, и что хозяйственной

эксплоатации подлежало не все население манора, а лишь

его сравнительно незначительная часть, а именно держатели

наделов. Но и на них манориальный строй ложился не осо-

бенно тяжелым бременем. Это объясняется тем, что исключи-

тельной целью хозяйственной деятельности манора было не-

посредственное потребление. Сколько-нибудь крупное пред-

принимательское хозяйство было совершенно немыслимо при

отсутствии рынка. В силу того, что община располагала по-

мимо лорда всеми факторами производства, зависимость ее

от лорда была не экономическая, а исключительно политиче-

ская.

«Невзирая на все старания представителей юридической

теории свести английское вилланство на римское рабство,

виллан продолжал оставаться лишь в слабой сравнительно

степени фактически зависимым от лорда человеком и членом

самоуправляющейся, хоть и под конституционным верховенст-

вом лорда, общественной организации».

Проблема и метод 27

В интересах лорда было, чтобы виллан имел достаточное

количество земли, соответствующий инвентарь, достаточную

долю в общинном пастбище и в других общинных угодьях.

Поэтому можно' сказать, что интересы манориального хозяй-

ства и крестьянских, вилланских хозяйств в общем совпада-

ли, и как только они начинают расходиться — это прямой

признак того, что манориальная хозяйственная система начи-

нает вырождаться и перерождаться.

В этой связи особое значение получает обычное манори-

альное право, consuetudo manerii. И здесь власть лорда яв-

ляется чисто внешней надстройкой, и манориальный обычай

есть обычай общины. Власть лорда выражается лишь во взи-

мании взносов и пошлин с общинной юрисдикции. Имущест-

венные права вилланов защищались в манориальной курии

процессуальными гарантиями, вполне аналогичными тем, ко-

торые существовали в судах общего права. Гражданский обо-

рот внутри манориальной группы совершается под сеныо пра-

вового порядка. Лорд манора был лишь политическим гла-

вою подвластного ему населения, жившего своей правовой

жизнью.

Манориальный строй, будучи продуктом общих натураль-

но-хозяйственных условий, естественно подвергается измене-

нию под влиянием начавшегося развития денежного хозяйства.

Первою из таких перемен явилась замена натуральных по-

винностей, барщины вилланов, денежными платежами («ком-

мутация»), что позволяло лорду освободиться от неподвижной

традиции барщинной системы, а крестьянину давало, фак-

тическое освобождение. Уже в ХШ в. чистая барщинная

система представляет исключение, процесс значительно

ускоряется в XIV в.

С коммутацией связано развитие наемного труда. «Ком-

мутация,— пишет Петрушевский,—вызвала к бытию на-

стоящих сельских рабочих». В ХШ в. такой сельскохозяйст-

венный рабочий обычно был коттарием и владел несколькими

акрами земли. Но с XIV в. все большую роль начинают

играть безземельные сельскохозяйственные рабочие.

Переход домениального хозяйства «на чисто коммерче-

скую основу» связывался также и с разложением общинных

порядков. Наконец, денежно-хозяйственные тенденции приво-

дят к развитию в маноре арендных отношений как в виде

сдачи целых маноров, так и частей домена, и между-

крестьянской аренды. С развитием этих новых отношений

английское общество начинает делиться на экономические

классы. Бывшая ранее чисто политической власть сеньора

28 Глава I

над вилланами начинает превращаться в экономическую

власть над нуждающимся в земле населением. Домениаль-

ное хозяйство' делается «хозяйством-предприятием, с землей,

капиталом и трудом, как вполне диференцировавшимися

экономическими категориями».

Хозяйственная жизнь Англии накануне Черной Смерти

носила уже вполне ясно выраженный нефеодальный характер,

несвободный труд перестал уже играть сколько-нибудь

заметную роль в барском хозяйстве, уступив все свои глав-

ные позиции вольнонаемному труду. Обычно предложение ра-

бочих рук было очень велико. Но Черная Смерть 1348—1349 гг.

нарушила это положение, результатом чего был «рабочий

кризис», вызвавший к жизни борьбу между крупным и мел-

ким феодальным землевладением за рабочие руки и «рабочее

законодательство». Это законодательство лишало рабочего

всех человеческих прав и отдавало его в жертву землевла-

дельческому классу, обнаруживая при этом совершенно

определенную антифеодальную тенденцию. Рабочее законо-

дательство не достигло своей непосредственной цели, но в

то же время создало для рабочего народа поистине ужасные

условия. Но и помимо этого положение трудящихся классов

стало тяжелее вследствие наступившей после Черной Смерти

феодальной реакции, выразившейся преимущественно в стрем-

лении лордов вернуться от денежных роит к барщине, а также

возродить другие забытые вилланские повинности. Крепостное

право возрождается и притом в гораздо более тяжелой чем

раньше форме, так как оно связано с интересами уже не нату-

рального, а денежного хозяйства, открывавшего возможность

самой широкой эксплоатации лордом манора зависимого от

него населения. Политическое по своему происхождению и

по своему началу движение 1381 г. немедленно приняло и

социальный характер, превратилось в широкий протест против

феодального строя во имя свободы личности, свободы труда

и земли, свободы торговли, свободы всего гражданского

оборота.

Почти 40 лет спустя Д. М. Петрушевский в 4-м издании

своей книги дал новую обобщающую характеристику основ

манориального строя. Внешним образом он далеко отошел от

положений «классической» теории, представлявшей синтез

вотчинной и общинной теории и теории натурального хозяй-

ства. Он решительно отказался от теории натурального хо-

зяйства, по-иному стал смотреть на происхождение общины,

развил концепцию феодализма, как системы государственно-

соподчиненных сословий, организуемых государством в своих

Проблема и метод ' 29

целях. Он стал на ту точку зрения, что манор как хозяйствен-

ная организация всегда был связан с рынком и вел свое

хозяйство как предприятие, преследовавшее коммерческие

цели. По своим задачам вотчинное хозяйство было меновым

и денежным. «Натурально-хозяйственным» оно было лишь в

той мере, в какой оно опиралось на систему натуральных

повинностей.

Эти взгляды, отразившие влияние определенных течений

в новой буржуазной исторической литературе Запада, внесли

известное искажение в данную им прежде историческую пер-

спективу, но не изменили его основной концепции по суще-

ству.

Как ни значительны были сдвиги в теоретических взгля-

дах Петрушевского, его прежняя характеристика манориаль-

ного строя и его эволюции в основном осталась непоколеблен-

ной. 1 Если Петрушевский и настаивает на исконном «ком-

мерческом» характере манора, то все же до известного пе-

риода — до конца XIII и начала XIV в. манор в его изобра-

жении выступает с рядом характерных черт, очень близких к

прежней натурально-хозяйственной концепции. Юридическая

теория, отдавшая виллана в полнее рабство к лорду, не могла

нарушить того modus vivendi, который был установлен между

лордом и крестьянами. «Едва ли может быть сомнение в том,

что основной причиной такой конституционности лорда мано-

ра являлись общие хозяйственные условия той поры, ограни-

ченность хозяйственного оборота, скромные размеры местно-

го рынка...» По мере расширения общих хозяйственных рамок

начала колебаться и «хозяйственная гармония» между бар-

ским двором и сельской общиной и уступать место противо-

положности и борьбе классовых интересов. Но тогда насту-

пил конец и феодальному поместью.

Для нового этапа в истории разработки проблем аграрно-

го развития Англии характерной чертой является значитель-

ный прогресс в области методики исследования, соединенный

с сужением задач и крайней осторожностью в обобщениях.

В противоположность первому периоду, по преимуществу

конструктивному, это период — критический по отношению

как к общим теориям, так и к источникам. Характерной фор-

мой для работ этого периода является монографическое иссле-

1 Ср. Сборник «Средние века», вып. II, 1946, изд. АН СССР, посвя-

щенный памяти Д. М. Петрушевского, статья В. Ф. Семенова, стр. 222

и след.

30 Глава J

дование, характерной тематикой — история отдельных вотчин

или групп вотчин, особенности вотчинной структуры отдель-

ных районов Англии, изучение специальных проблем. Излюб-

ленным источником становится самый богатый, сложный и

трудный из всех манориальных источников — приказчичьи

отчеты (Ministers’Accounts). Характерным методом становит-

ся метод статистический. Цифры и таблицы, которых нет

у Сибома и Виноградова, делаются лучшим украшением

ученой монографии. «Ученые историки стали в гораздо боль-

шей степени узкими специалистами, стали много усерднее

прежнего предаваться критике источников и скучному счету,

ставить вопросительные знаки там, где раньше все казалось

ясным».1 Изучение аграрной истории Англии начинает при-

нимать все более локальный характер.

Едва ли есть надобность подчеркивать плодотворность

этого направления. Оставляя в общем немалые рамки для

выявления личных и классовых стремлений исследователя, оно

все же гарантировало значительную объективность его рабо-

те. Большие и обобщающие работы, берущие материалы из

разнообразных по месту и времени источников, аргументиру-

ющие примерами и иллюстрациями, слишком часто сводятся

к подбору доказательств для взятого ранее тезиса. Как гово-

рит Ленин, при громадной сложности явлений общественной

жизни можно всегда подыскать любое количество примеров

и отдельных данных в подтверждение любого положения.

Но в монографии, дающей историю одной небольшой соци-

альной ячейки, исследователь в гораздо большей степени

связан своими источниками; он не может отбросить в сторо-

ну то, что могло бы показаться нетипическим. Внимательная

критика источников позволяет в гораздо большей степени

отдёлить несомненно установленное от гипотетического. Но

надо сказать, что область сомнительного при этом крайне

расширяется. Точность исследования приводит с собой скеп-

сис. Овладение источниками оказывается крайне трудной

задачей, и чем точнее и внимательнее анализ, тем труднее

притти к точным выводам. «И занимающиеся скучным счетом

стремятся только к вероятным, приблизительным выводам,

к раскрытию господствующей тенденции, но не видят к этому

более короткого и надежного пути, чем утомительные исчис-

ления». 2 Но не подлежит никакому сомнению, что соединение

точного и осторожного метода с сужением задач принесло

1 Савин. «Исторические известия», I, 1916, 182.

2 Савин. Там же, стр. 181.

Проблема и мето& 31

уже и продолжает приносить крупнейшие результаты. До-

вольно назвать хорошо известные монографии Мэтланда,

Савина, Балларда по истории отдельных маноров, работу

Нильсон по истории маноров Рамзейского монастыря, работу

Давенпорт о Норфокском маноре Форнсет, исследование

Левет о Черной Смерти в манорах1 епископства Винчестер-

ского и о манорах Сент-Олбанского монастыря, исследования

Стентона об особенностях вотчинного строя в северном Денло,

работу Джолифа об аграрном строе Нортумбрии, Дугласа —

о социальных порядках в Восточной Англии, Граса —по ис-

тории манора Краули, чтобы охарактеризовать это направле-

ние. Число такого рода исследований непрерывно растет.

Какие общие результаты можно извлечь из этих специ-

альных исследований? Важнейшим из них является подтвер-

ждение высказанного уже Мэтландом положения о сложно-

сти и многообразии манориальной структуры. Маноры духов-

ных и светских лордов — мелкие и крупные, более и менее

связанные с рынком, отличаются друг от друга в смысле

своей структуры и системы повинностей; значительную роль

играют местные особенности, определяемые не только усло-

виями сбыта, но особенностями почвы и техники хозяйства,

а также историческим прошлым, колонизацией, внешними

влияниями. Типический барщинно-крепостной манор в его

классической форме не господствует ни в северном Денло,

ни в Нортумбрии, ни в Восточной Англии, ни в Кенте... Во

всех этих районах мы встречаем разнообразные формы вот-

чинной структуры.

Вторым не менее важным результатом специальных изы-

сканий является убеждение в том, что манор XIII, а пожалуй,

и XII вв. нельзя рассматривать изолированно, вне связи

с другими манорами и с городом. Перед нами поставлена

проблема изучения совокупности маноров, принадлежащих

одному владельцу, как некоторого диференцированного це-

лого; далее, выдвинут вопрос о связи этой системы с рынком

и о влиянии рынка на ее структуру и эволюцию. Поскольку

Англия в эту эпоху не изолирована от континентального

рынка, перед нами ставится вопрос об изучении английского

манора в связи с общими условиями как специально англий“

ского, так и вообще западноевропейского хозяйства. Из

своего изолированного положения манор вдвигается в слож-

ное историческое целое. Вместе с тем центр тяжести в изуче-

нии манориального строя переносится с юридических вопро-

сов на социально-экономические.

32 Глава I

В результате специальных работ, посвященных местной

истории, начинают вырисовываться в пределах Англии районы

СО' своеобразной социально-экономической структурой.

Наметка их шла до последнего времени в значительной мере

ощупью. Так, Стентон выявил характерные особенности

вотчинной структуры в Северном Денло (графства Йорк,

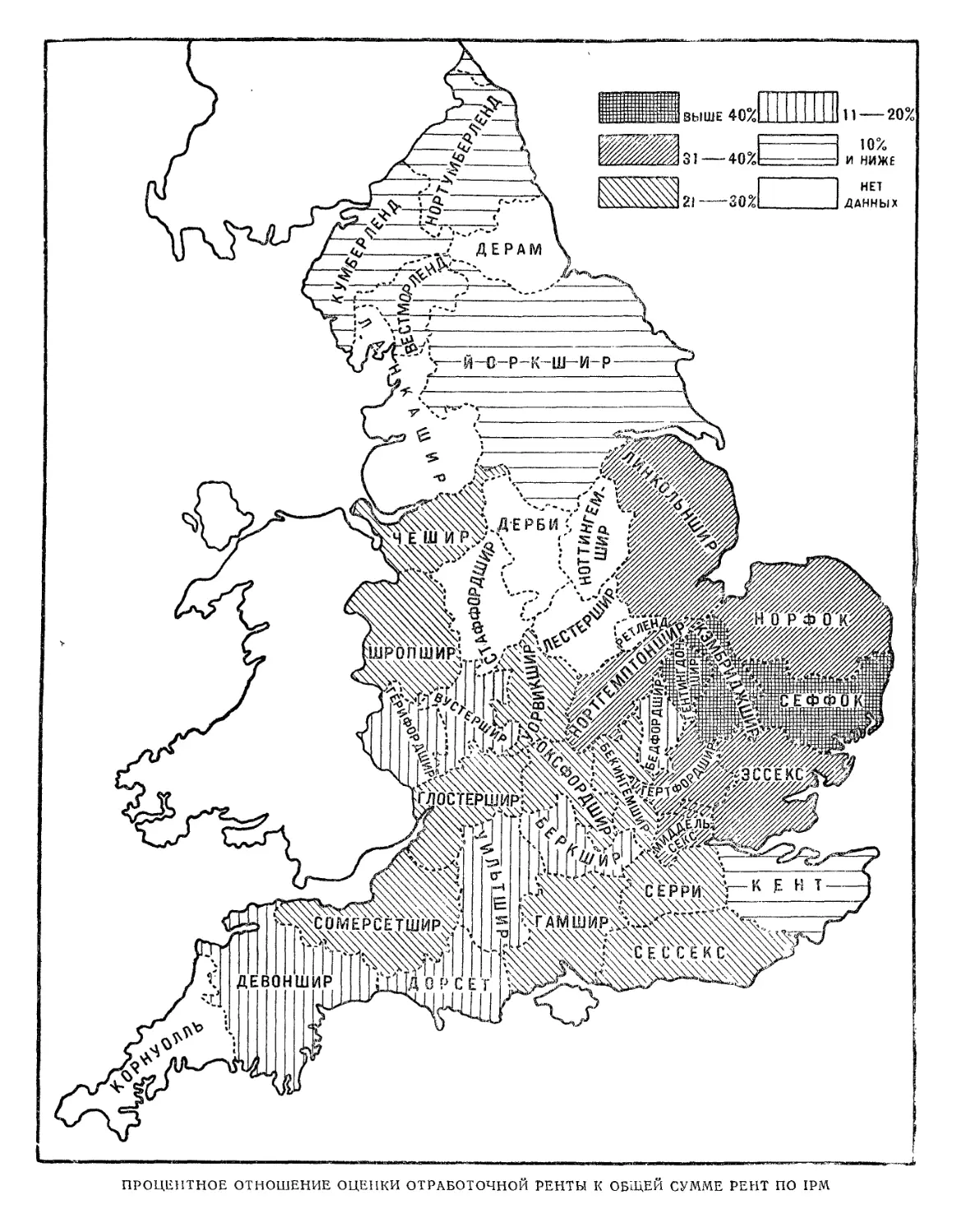

Дерби, Ноттингем, Лестер, Линкольн, Ретлепд). 1

Дуглас выяснил своеобразные аграрные порядки Восточ-

ной Англии (East Anglia), т. е. Норфока и Сеффока.’2

Значительно отличаются от типично манориального строя

порядки Северной Англии — Нортумбрии, изученные Джоли-

фом.3 В Нортумбрию автор включает графства Норсембер-

ленд, Кемберленд, Вестморленд, Ланкашир, Дерам и северную

гористую часть Йоркшира (равнина принадлежит к Денло).

Работы Стентона, Дугласа и Джолифа показали своеобра-

зие вотчинного строя для 13 графств, т. е. для трети Англии.

Если >мы примем во внимание, что в состав этих графств вхо-

дят такие большие графства, как Йоркшир и Линкольншир,

и такие густо населенные, как Линкольншир, Норфок и Сеф-

фок; что и Кент не является типично манориальным графством;

что на Западе мы в праве предполагать известное влияние

уэльсских порядков, то, несомненно, не менее половины Анг-

лии не подойдет под типично манориальную характеристи-

ку. Хотя в XIII в. манориальная система делает там извест-

ные успехи, особенно на церковных землях, но все же вотчи-

на Нортумбрии, северного Денло, Кента, Западной и Восточ-

ной Англии сохраняет значительное своеобразие.

В результате локальных исследований на место малопод-

вижной совокупности однообразных по своей структуре изоли-

рованных маноров выдвинулись разнообразие, изменчивость,

сложные связи и обусловленности. В то же время в области

методики исследования все более приходилось подчеркивать

опасность обобщения выводов, полученных на материале

индивидуальных вотчин, крайнюю трудность и техничность

изучения материала, необходимость соблюдения величайшей

тщательности и осторожности в ходе исследования и в вы-

водах. Предмет до крайности осложнился, материал вырос

в огромной степени, и, вместе с тем, стали утрачиваться преж-

1 F. М. Stenton. Types of manorial structure in the Northern

Danelaw, Oxf. St., II; Documents illustrative of the social and economic

history of the Danelaw, Br. Ac. V: Danes in England, History. Oct. 1930.

2 Douglas. The social structure of medieval East Anglia, Oxf.

St. IX, 1927.

3 J. E. 'A. Joliffe. Northumbrian Institutions, EHR, XLI (Jan. 1926).

Проблема и метод 33

пие ясные и четкие основные линии, открывая место неуве-

ренности, боязни обобщений, скептицизму. Путь накопления

монографических исследований оказался очень медленным.

Кроме того, рядом с богатством материала стала открывать-

ся его случайность и отрывочность. Число маноров, распола-

гающих связными сериями документов, особенно же

Mini'stcrs’Accounts, за ряд лет весьма ограничено. А между

тем самое точное знание экономического строя и развития

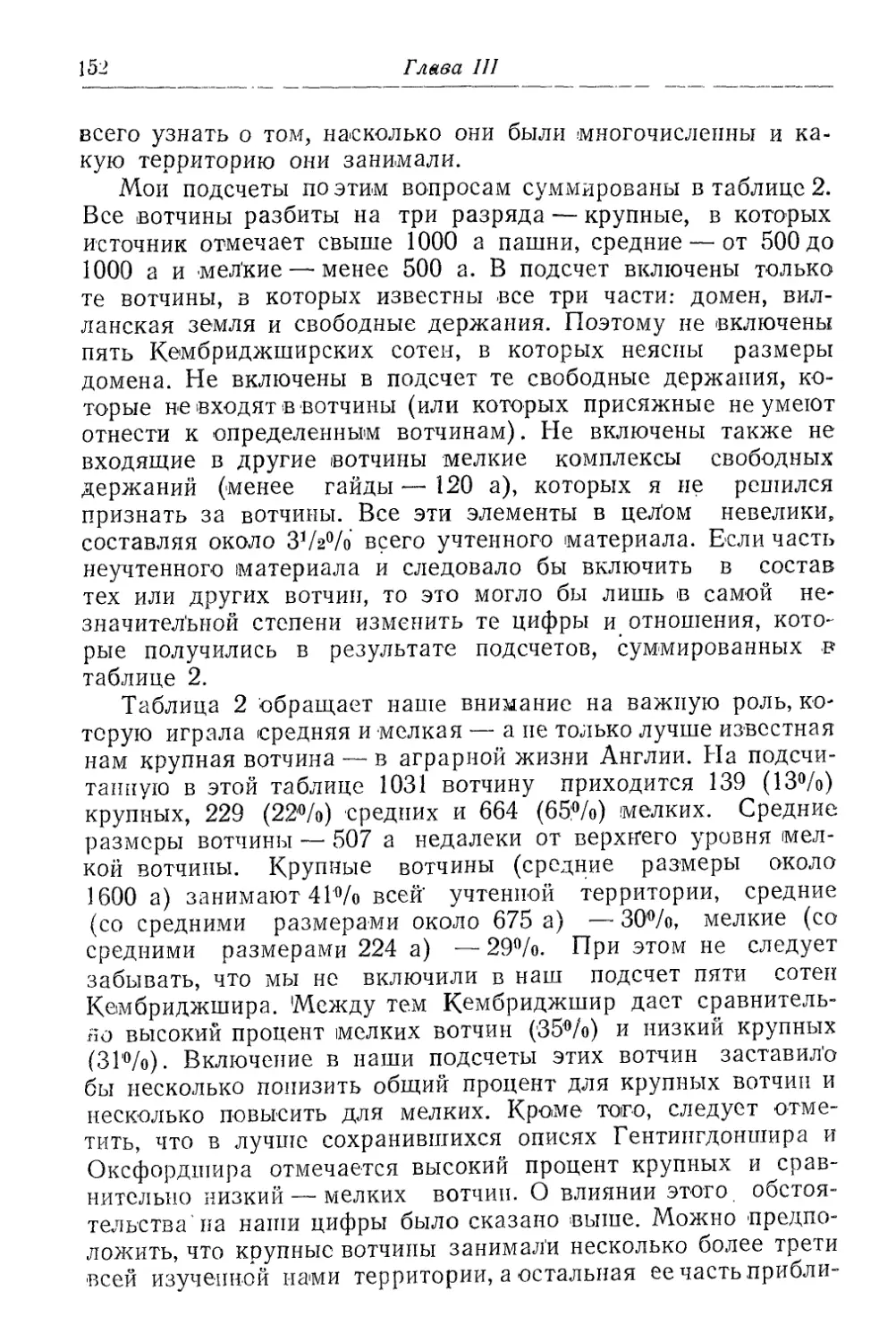

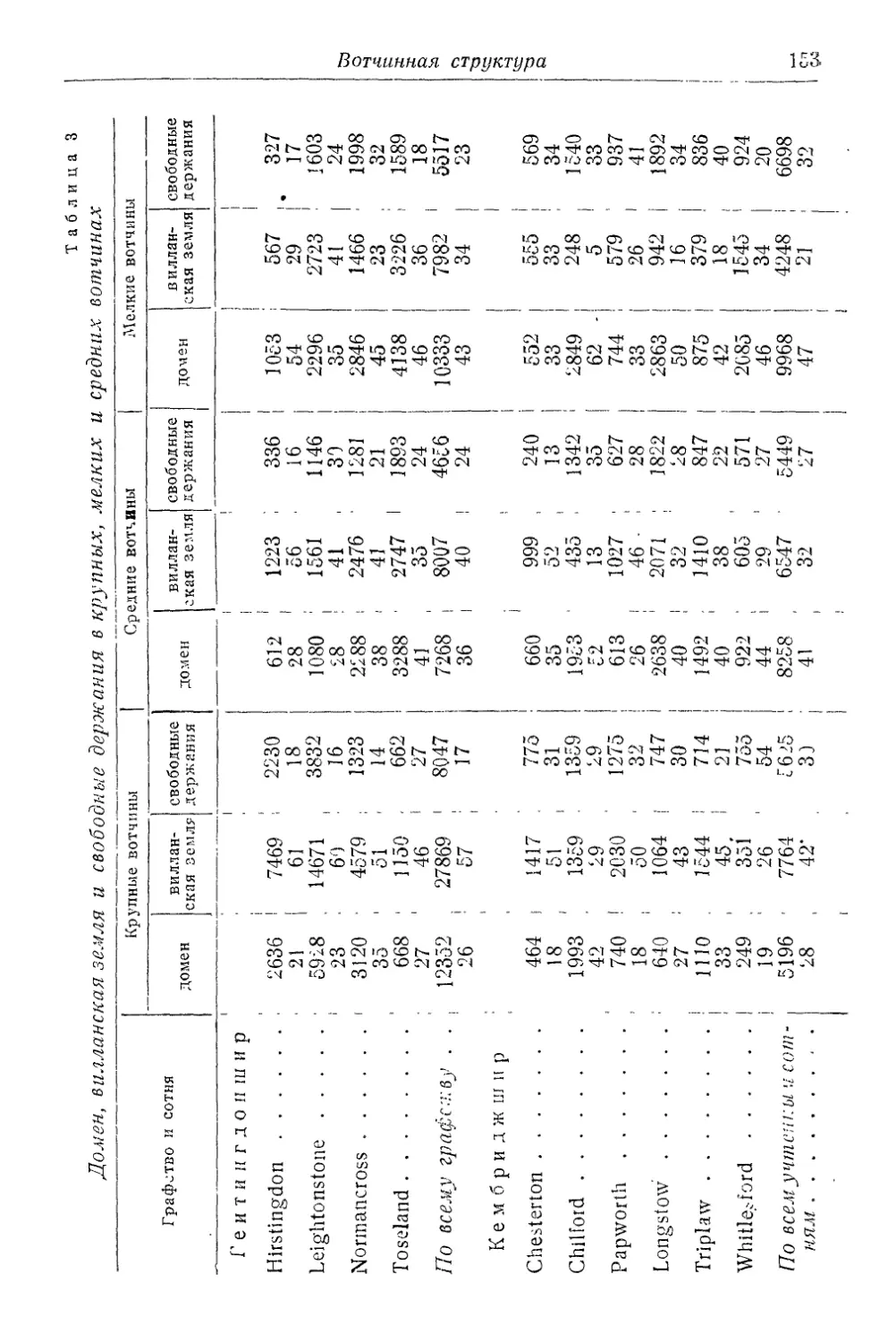

маноров епископа Винчестерского или эрла Порфокского не