Text

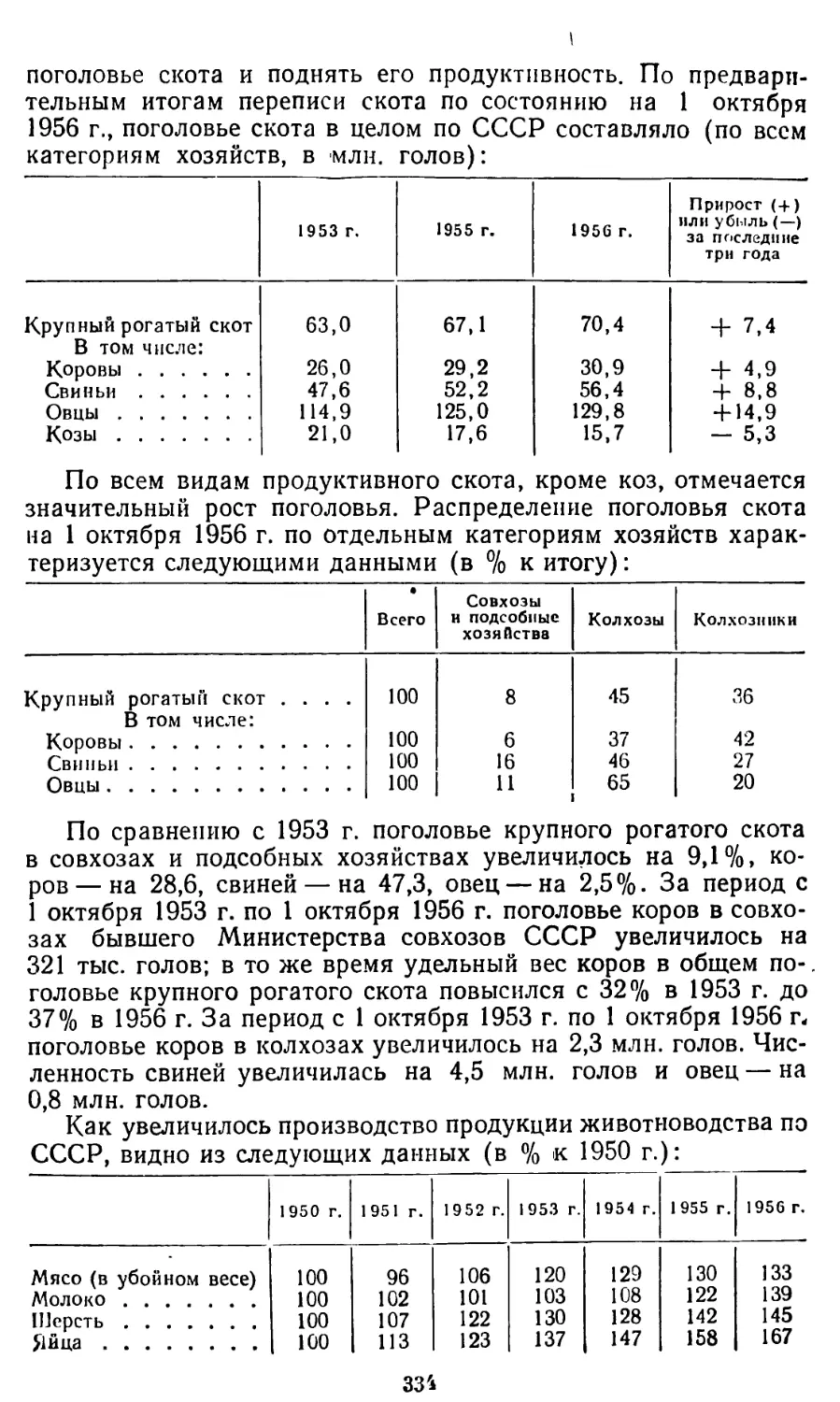

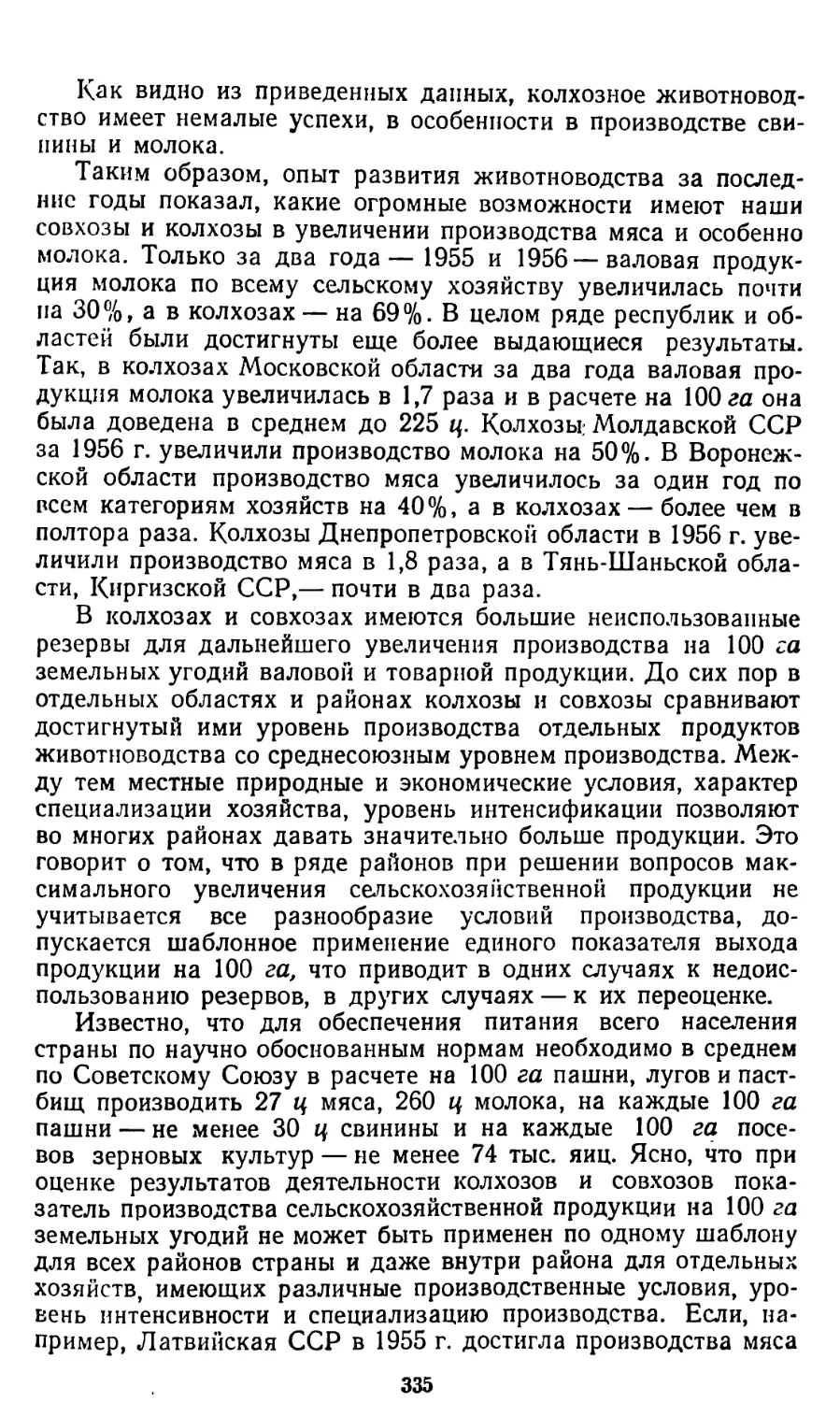

1917-1957

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

=ЯР=

СОВЕТСКАЯ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ

ЭКОНОМИКА

1917-1957гг

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗЛАТЕАЬСТВО

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

^357

Редакционная коллегия:

Л. М. ГАТОВСКИЙ, И. А. ГЛАМКОВ,

Я. А. КРОНРОД, //. Д ЛАПТЕВ

Л, 31. Гатовский

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

ЭКОНОМИКИ В СССР

Великая Октябрьская социалистическая революция,

осуществленная под руководством Коммунистической партии во

главе с В. И. Лениным, открыла новую эру всемирной истории —

эру крушения капитализма и утверждения нового,

социалистического общества. Октябрьская революция проложила

трудящимся всего мира столбовую дорогу к социализму. Россия

стала родиной социализма. «Мы вправе гордиться и мы

гордимся тем,— писал Ленин,— что на нашу долю выпало

счастье начать постройку советского государства, начать этим

новую эпоху всемирной истории, эпоху господства нового

класса, угнетенного во всех капиталистических странах и идущего

повсюду к новой жизни, к победе над буржуазией, к диктатуре

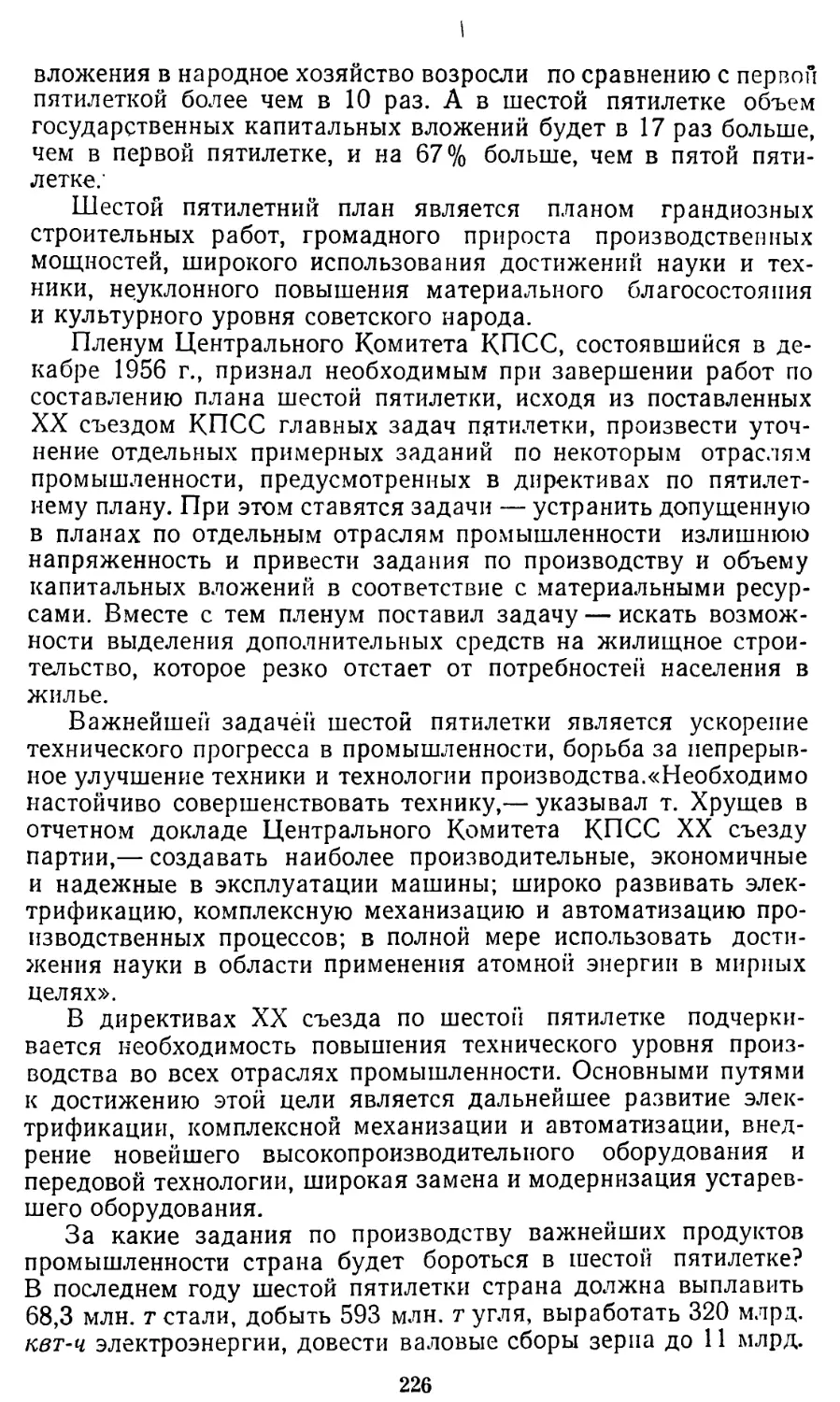

пролетариата, к избавлению человечества от ига капитала, от

империалистских войн» 1.

Октябрьская революция, покончив с эксплуатацией человека

человеком, с национальным гнетом, ознаменовала глубочайший

переворот во всех сферах общественной жизни, в экономике,

классовой структуре, в политическом строе, в национальных

отношениях, культуре и идеологии. Открыв гигантский простор

развитию производительных сил, революция показала на деле

величайшие преимущества нового, восходящего общественного

строя — социализма. Она полностью развеяла миф о вечности

и незыблемости частной собственности, о неспособности

трудового народа руководить государством. Подняв к сознательному

историческому творчеству широчайшие народные массы,

Октябрьская революция продемонстрировала непреоборимую

созидательную силу рабочего класса и всех трудящихся,

ставших хозяевами своей страны, их способность не только

ликвидировать старую, отжившую буржуазную экономику, но и

1 В. И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 32—33.

5

построить новую, гораздо более высокую по своему типу

систему хозяйства.

Победа Октябрьской революции и утверждение социализма

в СССР оказали определяющее влияние на весь ход

исторического развития, расшатав устои империализма. Идеи Октября

вызвали мощный подъем мирового пролетарского и

национально-освободительного движения. Это движение особенно

усилилось после разгрома фашизма во второй мировой войне,

осуществленного при решающей роли Советского Союза. Кризис

мировой системы капитализма, начавшийся со времени

Октябрьской революции, все больше обостряется и углубляется.

Об этом свидетельствует наличие мировой социалистической

системы, уже объединяющей ряд стран Европы и Азии — по

численности населения треть всего человечества. Об этом

свидетельствует существование многих других стран Азии и

Африки, сбросивших с себя иго колониализма. Распад

колониальной системы империализма продолжается.

Победа Октябрьской социалистической революции явилась

триумфом марксизма-ленинизма, она нанесла сокрушительный

удар по буржуазной идеологии, по идеологии оппортунизма и

реформизма внутри рабочего движения, по социал-шовинизму

и реакционному национализму. В Октябрьской революции

нашли воплощение великие принципы пролетарского

интернационализма.

40 лет, истекшие после начала Октябрьской революции,

представляют собой эпоху, состоящую из двух примерно

равных по времени исторических полос в жизни Страны Советов.

Основное содержание первой из них — процесс

революционного преобразования капитализма в социализм, утверждения

социалистического строя. На это ушло около

двадцатилетия — от установления Советской власти по вторую пятилетку.

Другое двадцатилетие относится к полосе дальнейшего

развития победившего социализма, постепенного перехода к

коммунизму. Эти 40 лет заполнены невиданными по своему

значению и масштабам социальными преобразованиями.

О происшедшем за эти годы гигантском росте

производительных сил страны свидетельствуют следующие данные.

В 1957 г. по сравнению с дореволюционным и довоенным 1913 г.

размеры валовой продукции всей промышленности СССР

увеличились в 33 раза. Выработка электроэнергии в 1956 г.

увеличилась в 100 раз, производство металлорежущих станков —

в 80 раз. Среднегодовая производительность труда рабочих в

промышленности повысилась примерно в 9 раз при сокращении

продолжительности рабочего дня. Национальный доход СССР

за это время поднялся примерно в 19 раз. Основные

производственные фонды во всех отраслях народного хозяйства

возросли в 15 раз. Подобных темпов подъема производства не было

6

и в помине при капитализме, не говоря уже о

предшествовавших ему формациях.

При этом нужно иметь в виду, что простое сопоставление

нынешнего уровня производства в СССР с 1913 г., без учета

конкретных условий, в которых этот уровень был достигнут, не

раскрывает всей силы исторических преимуществ социализма.

Начать с того, что Советская власть унаследовала

экономику, чрезвычайно пострадавшую в предреволюционные годы

от империалистической войны и хозяйничанья царизма и

Временного правительства. Уровень производства осенью 1917 г.

был намного ниже, чем в 1913 г.

Далее,— и это главное — строительство социалистической

экономики в СССР проходило в смертельной борьбе с мировым

империализмом. В результате интервенции 14 государств и

развязанной империалистами кровавой гражданской войны

уровень производства советской промышленности в 1920 г. был

в 7 раз ниже уровня 1913 г. Почти десяток лет, т. е. около

половины всего переходного периода от капитализма к

социализму в СССР, понадобилось на то, чтобы отстоять от агрессоров

независимость страны, завоевания Великого Октября и

восстановить разрушенное интервенциями и гражданской войной

хозяйство.

После первых двух пятилеток, едва лишь утвердился

социалистический строй, как СССР подвергается новой

интервенции— со стороны фашистских полчищ. На Советский Союз

обрушивается чудовищная тяжесть войны, самой

опустошительной за всю историю страны. Война задержала развитие

нашего производства на десяток лет.

И несмотря на все это, социалистическая экономика

развивается такими невиданными темпами! Ясно, что, не будь

империалистических интервенций, социалистическое производство

было бы в несколько раз выше нынешнего уровня.

Социализм таит в себе неисчерпаемые источники

неуклонного и быстрого подъема производительности общественного

труда. Теперь это стало достаточно наглядным для всех. Вот

почему империалисты так боятся мирного соревнования

стремительно развивающейся социалистической экономики с

экономикой все более дряхлеющего капитализма.

Уже в переходный период, когда происходило лишь

становление социалистических форм хозяйства, они показали свои

исторические преимущества и огромную движущую силу.

Ярким выражением этих преимуществ, действующих со все

возрастающим эффектом, явилось рождение в СССР в кратчайший

срок первоклассной современной индустрии. Только с 1928 по

1937 г., т. е. за первые две пятилетки, объем промышленной

продукции вырос в 4,5 раза, в том числе по производству

средств производства — в 6,5 раза, а по производству предме-

7

тов потребления — более чем в 3 раза. За этот период

национальный доход СССР увеличился почти в 4 раза.

Победа социалистической системы хозяйства создала

новые, еще большие возможности для непрерывного

расширенного воспроизводства. После войны, с 1945 по 1957 г., советская

промышленность шагнула далеко вперед, увеличив свою

продукцию более чем в 4 раза.

Создание экономического базиса социализма, господство

общественной собственности на средства производства,

уничтожение эксплуатации и переход к работе на себя, на свое

общество, планомерный характер всего процесса воспроизводства,

систематический рост благосостояния масс и растущий

внутренний рынок и т. д.— все это открыло широкий простор

развитию производительных сил советского общества.

Эта роль экономического базиса, новых производственных

отношений не может осуществляться автоматически: она

неразрывно связана с организующим и преобразующим

воздействием социалистической надстройки, с многогранной

деятельностью государства, Коммунистической партии, с творческой

активностью трудового народа, возглавляемого рабочим

классом. Марксизм-ленинизм исходит из того, что

производственные отношения являются для надстройки первичным,

определяющим началом, но марксизму-ленинизму чужд одно-

сторонний,«узкоэкономический» подход. Преимущества

социалистических производственных отношений претворяются в

жизнь сознательной деятельностью трудящихся масс, строящих

новую жизнь. «Социализм живой, творческий, есть создание

самих народных масс» 1. Воспитываемая Коммунистической

партией сознательность масс зиждется на рожденных социализмом

великих стимулах, которые побуждают трудящихся крепить

свое социалистическое государство, свой общественный строй.

Что спасло нашу страну в годы гражданской войны,

когда свободной от интервентов оставалась лишь небольшая

ее часть и гибель Советского государства многим казалась

неотвратимой? Здесь, конечно, немалую роль сыграли созданные

советским строем возможности плановой централизации

ресурсов. Но это было бы далеко не достаточным без

самоотверженности миллионов трудящихся, которые в условиях

жесточайшей разрухи, голода и неимоверных лишений боролись за

самое существование Советской власти.

Тот же невиданный массовый героизм народа, который

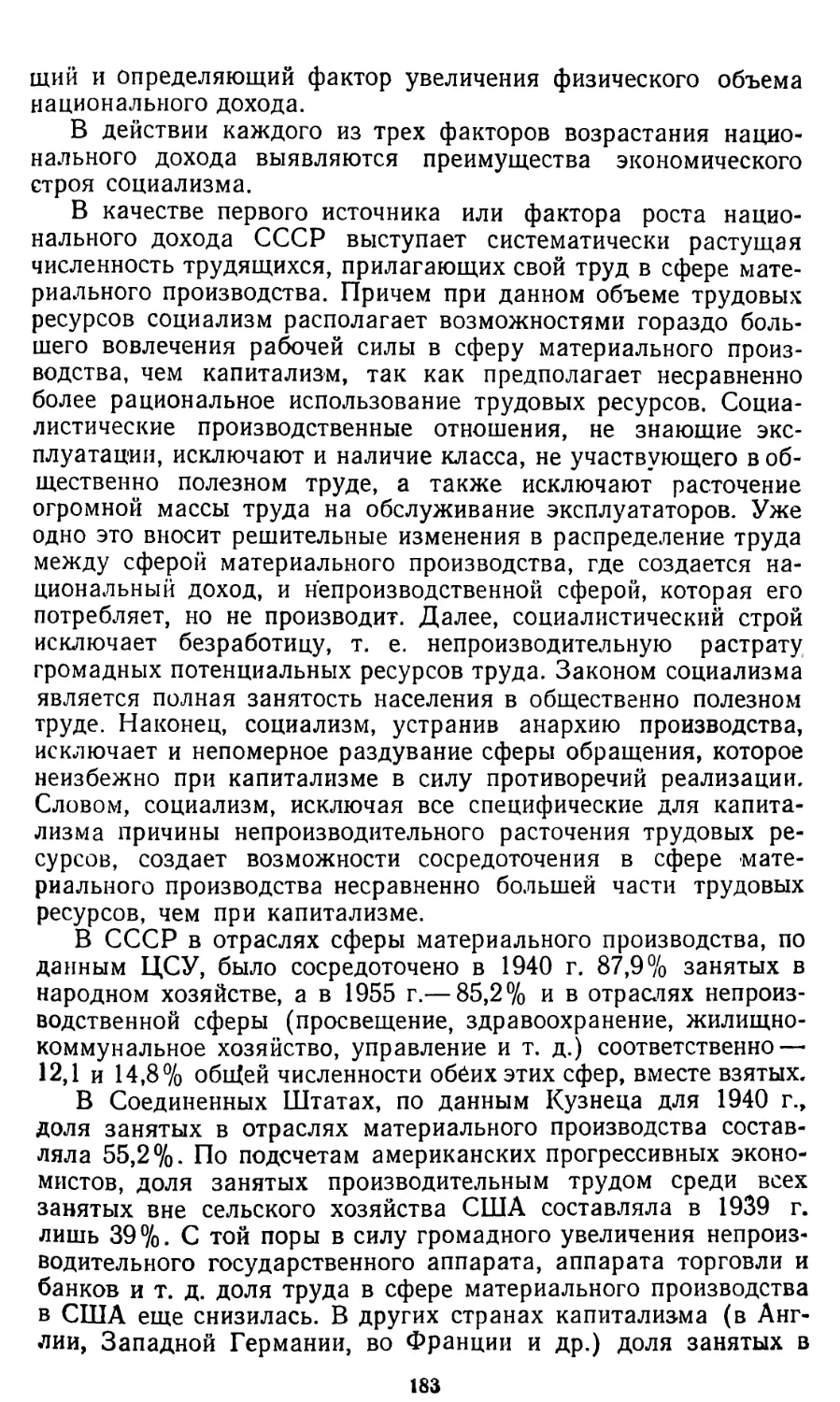

сказался и в восстановлении хозяйства и в осуществлении

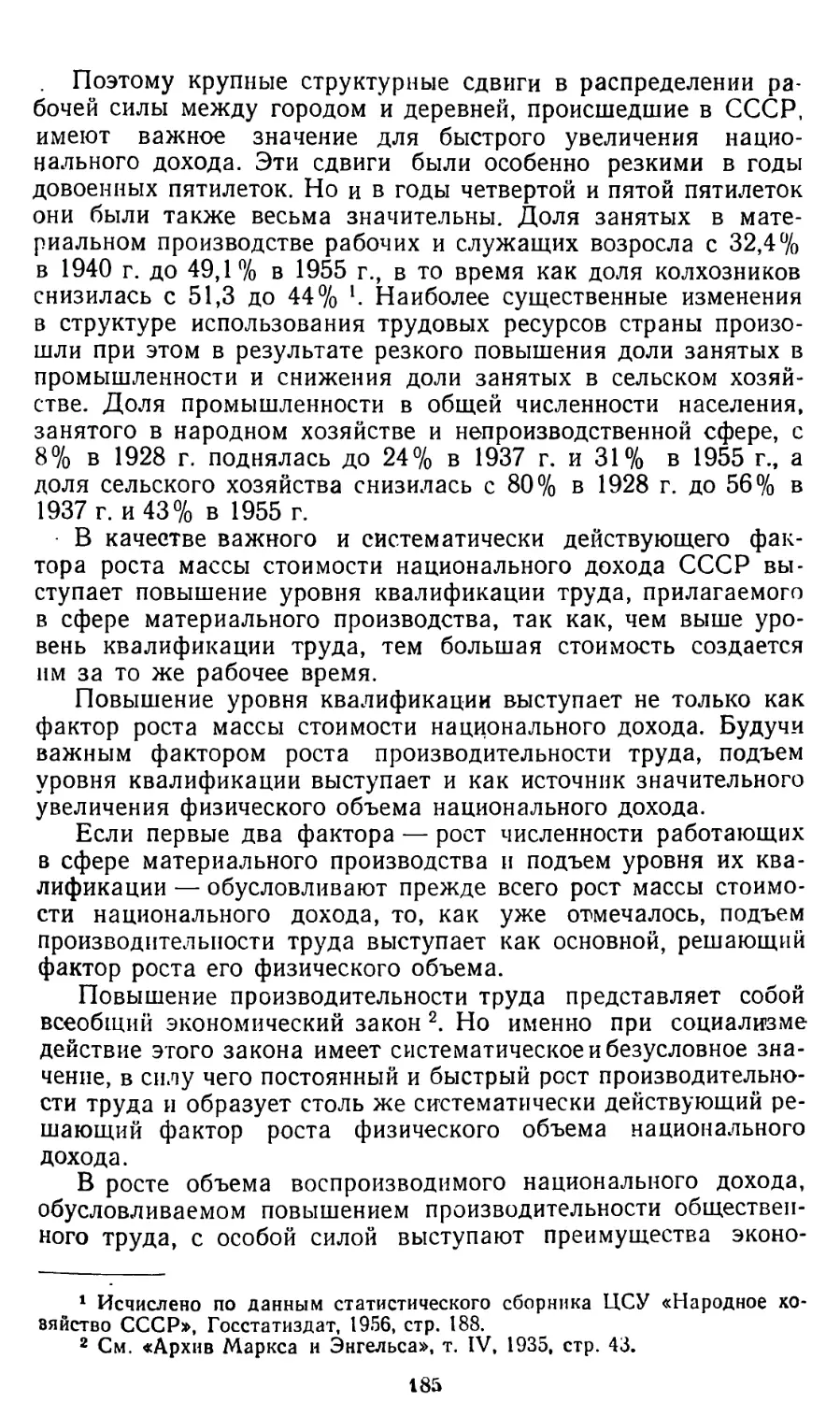

грандиозных строительных планов пятилеток, с новой силой

вспыхнул в период Великой Отечественной войны. Фашизм

мобилизовал ресурсы почти всей Европы и захватил жизненно

важные районы СССР. Но социалистическая страна нашла в

1 В. И. Ленин, Соч., т. 26, стр. 255.

8

себе силы, чтобы в корне изменить ход войны, добиться

подавляющего экономического и военного превосходства над

опаснейшим врагом, разбить его наголову. Здесь сказались и

преимущества социалистической плановой системы хозяйства,

позволившие с исключительной быстротой и

целеустремленностью развивать военную экономику, и советский

социалистический патриотизм народов СССР, рабочего класса,

крестьянства, интеллигенции, женщин, молодежи, которые своей

самоотверженностью и ломающей все препятствия энергией

завоевали победу.

Полностью оправдались слова В. И. Ленина: «Никогда

не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в

большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они

отстаивают свою, Советскую власть — власть трудящихся, что

отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит

возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми

созданиями человеческого труда» !.

Победа социализма в СССР была достигнута благодаря

тому, что Коммунистическая партия располагала научно

обоснованной, марксистско-ленинской программой

социалистического преобразования страны, сплотила вокруг себя рабочий

класс, трудящиеся массы, воодушевила и организовала их на

борьбу за выполнение этой великой программы.

Коммунистическая партия основывалась на марксистско-ленинском

анализе экономических законов, материальных и политических

предпосылок социалистической революции-и строительства

социализма, природы различных форм общественного хозяйства,

характера общественных классов и их взаимоотношений.

Партия была вооружена ленинской теорией социалистической

революции, основанной на гениальном анализе тенденций

развития монополистического капитализма.

В то же время партия умело сочетала эти основные

принципы строительства социализма с конкретным учетом

особенностей нашей страны, уровня производительных сил,

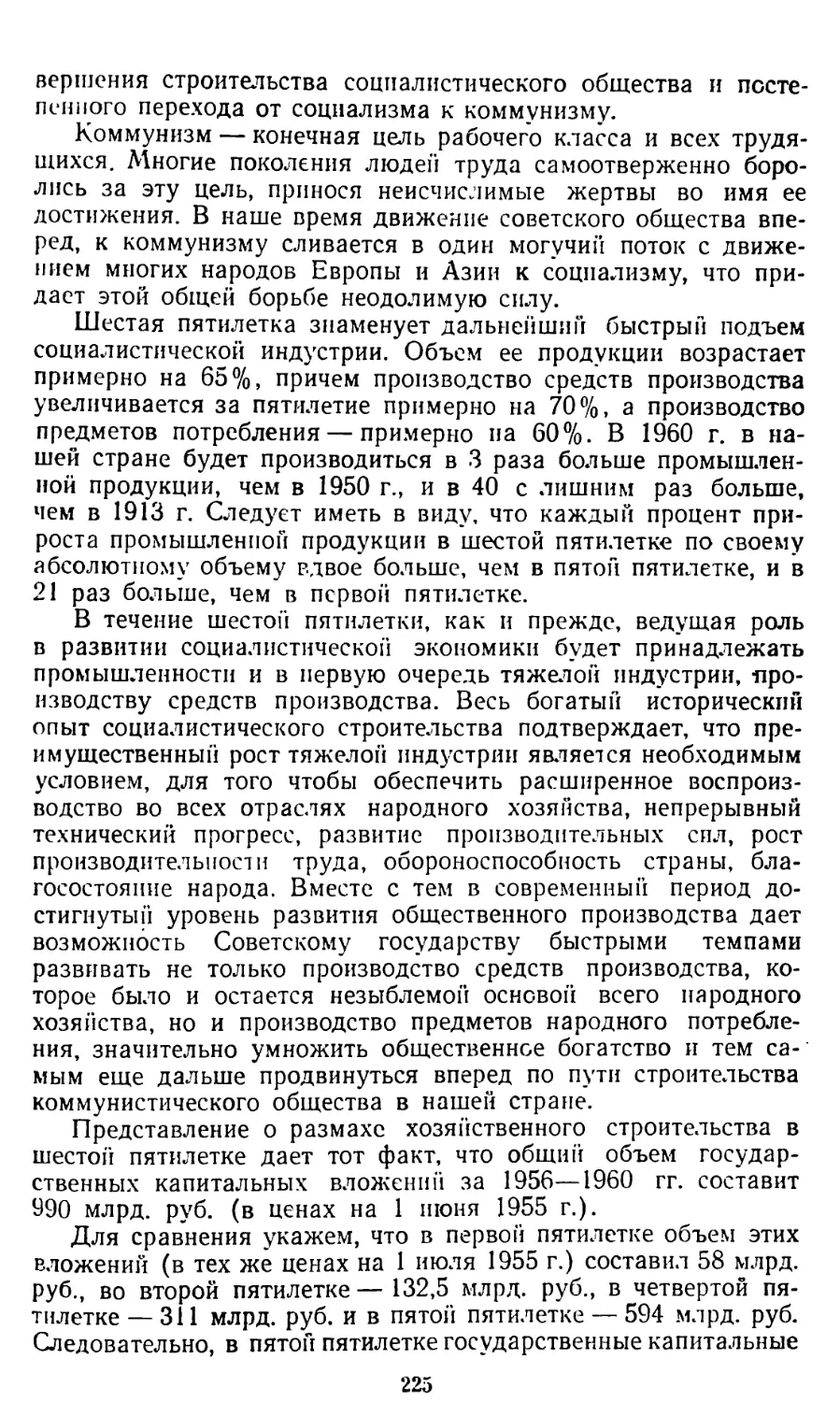

своеобразия хозяйственных форм, классовых отношений, ее внутренних

и международных экономических и политических условий.

Все это нашло свое выражение в ленинском плане

построения социализма в СССР, который был успешно претворен в

жизнь. Партия пришла к Октябрю с программой

социалистического строительства. Эта программа постоянно проверялась,

развивалась и конкретизировалась в хЪде ее практического

осуществления, на основе учета богатейшего опыта трудящихся

масс.

1 В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр. 292.

9

1. О предпосылках строительства

социалистической экономики

В результате обобщения опыта Октябрьской революции и

практики социалистического строительства в СССР Ленин,

Коммунистическая партия создали развернутую марксистско-

ленинскую теорию революционного перехода от капитализма

к социализму, включающую общие закономерности построения

социализма, которые служат основой для строительства

социализма в любой стране. Из этих закономерностей исходят и

коммунистические партии стран народной демократии.

Общие закономерности перехода к социализму

претворялись в жизнь в нашей стране с учетом специфических условий,

в которых этот переход осуществлялся.

Как подчеркнул XX съезд КПСС, творческий марксизм

требует всестороннего и полного учета особенностей каждой

страны в процессе социалистического строительства, ее

исторических, экономических и культурных условий, национальных

традиций, специфики внутренней и международной обстановки.

Обобщение опыта строительства социализма в новых условиях

в странах народной демократии с учетом своеобразия каждой

из них обогащает и развивает теорию перехода к социализму.

Это не исключает, а предполагает последовательное

соблюдение в каждой стране незыблемых марксистско-ленинских

основных принципов строительства социализма, выражающих

общие закономерности перехода к социализму. Игнорирование

этих принципов означает отход от позиций

марксизма-ленинизма на позиции ревизионизма и ведет к подрыву

социалистического строительства.

К числу этих основных принципов, общих закономерностей

строительства социализма, которыми неуклонно

руководствовалась Коммунистическая партия, относятся следующие.

Установление социалистического строя происходит не

путем проповедуемого оппортунистами «врастания капитализма

в социализм» и не в результате «автоматического краха»

капитализма из-за нехватки рынков, а посредством

социалистической революции.

Социалистическая революция в области политической

надстройки прежде всего ликвидирует власть эксплуататорских

классов и устанавливает диктатуру пролетариата.

Необходимым элементом диктатуры пролетариата является

руководящая роль передовой части рабочего класса —

марксистско-ленинской партии.

Диктатура пролетариата означает политическое

руководство обществом со стороны рабочего класса, власть трудящихся

во главе с рабочим классом. Она направлена на всемерное

укрепление союза рабочего класса с трудящимся

крестьянством, а также со всеми трудовыми слоями общества, включая

10

интеллигенцию. Диктатура пролетариата предполагает

развитие социалистической демократии, все большее вовлечение

широких народных масс в управление государственной и

хозяйственной жизнью, ликвидацию национального гнета и

установление равноправия и братской дружбы между народами.

Социалистическая революция представляет собой коренное

преобразование экономического базиса — переход основных

средств произз.одетва из рук эксплуататорских классов в руки

общества, замену господства частной собственности на

средства производства общественной собственностью,

социалистическое обобществление производства. Это создает возможность

и требует замены стихийных хозяйственных процессов

планомерной организацией народного хозяйства в интересах

построения социализма и коммунизма и систематического повышения

жизненного уровня трудящихся.

Социалистическое обобществление производства означает

плановое развитие социалистической индустрии, постепенное

производственное кооперирование крестьянских хозяйств и

ликвидацию на этой основе эксплуататорских классов и всякой

эксплуатации человека человеком.

Строительство социализма осуществляется в процессе

упорной классовой борьбы со свергнутыми эксплуататорскими

классами и требует укрепления социалистического государства,

решительной защиты завоеваний социалистической революции

от покушений мирового империализма и внутренних классовых

врагов, осуществления принципов пролетарского

интернационализма, солидарности рабочего класса, трудящихся данной

страны с рабочим классом, трудящимися других стран.

* *

Необходимой предпосылкой победы Великой Октябрьской

революции и успешного строительства социализма в СССР

явилось то, что Коммунистическая партия решительно отвергла

оппортунистические догмы II Интернационала и

последовательно пошла по ленинскому пути, по пути творческого марксизма.

Партия, исходя из коренной противоположности основ

социалистической и капиталистической экономики и

непримиримого антагонизма труда и капитала, разоблачила и отбросила

господствующую во II Интернационале догму о «врастании

капитализма в социализм». Партия опиралась на краеугольное

марксистско-ленинское положение о том, что революционное

преобразование политической надстройки — свержение власти

эксплуататоров и установление диктатуры пролетариата —

должно предшествовать социалистической перестройке

экономического базиса, созданию социалистического экономического

уклада. Только государство нового типа — диктатура пролета-

11

риата может служить в руках рабочего класса орудием

ликвидации старого базиса и строительства нового базиса.

Такая роль политической надстройки возникает в истории

человечества впервые. До этих пор новый экономический уклад

стихийно рождался в недрах старой

общественно-экономической формации, при господстве старых общественных классов,

в рамках старого государства. Новая политическая надстройка

возникала уже после того, как изменялся базис, после того, как

появлялись новый экономический уклад, новые формы

хозяйства. Именно появление и все большее распространение новых

хозяйственных форм, знаменующих собой переход

экономического господства к новому классу, предшествовали завоеванию

этим классом политического господства. Эта

последовательность изменений базиса и надстройки была экономически

обусловлена, поскольку совершался стихийный переход от одних

форм частной собственности на средства производства к

другим формам частной собственности, от одних форм

эксплуатации к другим ее формам. Для возникновения новых форм

частной собственности и связанных с ними новых форм

эксплуатации вовсе не требовалось в качестве предварительного

условия ликвидации старой политической надстройки.

Иное дело — возникновение социалистического уклада.

Здесь речь уже идет об утверждении принципиально иного

типа собственности — общественной социалистической

собственности — и о ликвидации всякой частной собственности на

средства производства и всякой эксплуатации. Следовательно,

социалистический экономический уклад не может стихийно

вырасти из капиталистических форм хозяйства или из каких-либо

других укладов, основанных на частной собственности на

средства производства. Социалистическое производство не может

возникнуть в недрах старой, капиталистической формации, при

политическом господстве буржуазии.

Из самой природы социалистического уклада вытекает, что

он рождается не в порядке стихийного развития старых

хозяйственных форм, а лишь путем планомерного строительства

новым классом, пролетариатом, пришедшим к политической

власти.

Установление общественной социалистической

собственности по самой своей сущности означает взятие обществом —

трудящимися во главе с рабочим классом — на себя функции

планового управления народным хозяйством. Только такому

государству, как диктатура пролетариата, свойственна и

доступна роль строительства новой, социалистической системы

хозяйства. Вот почему слом старой государственной машины

эксплуатации и подавления трудящихся и создание государства

трудового народа — диктатуры пролетариата — является

предпосылкой возникновения социалистического экономического

12

уклада. С установления диктатуры пролетариата и начинается

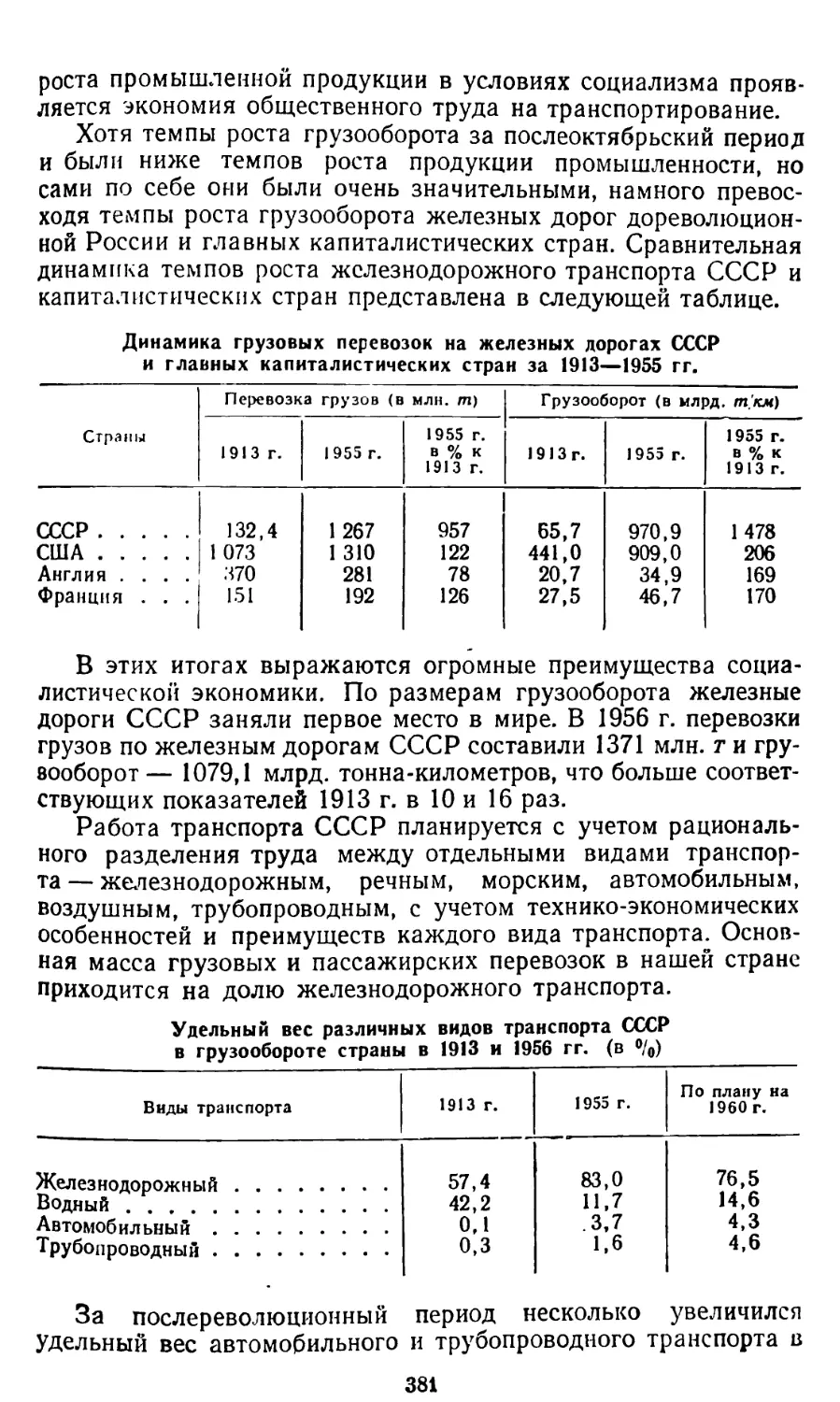

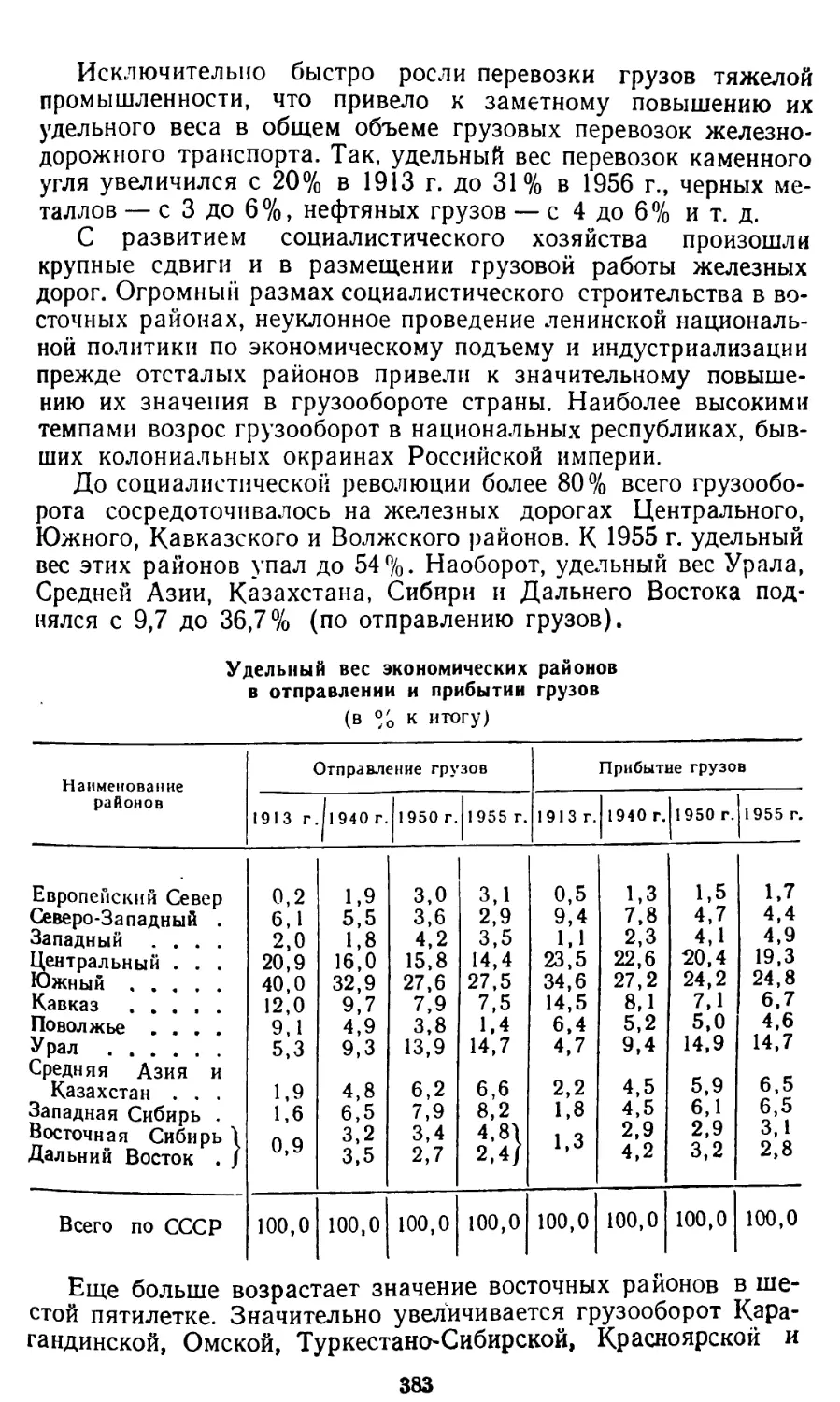

переходный период к социализму.

Таким образом, диктатура пролетариата обусловлена

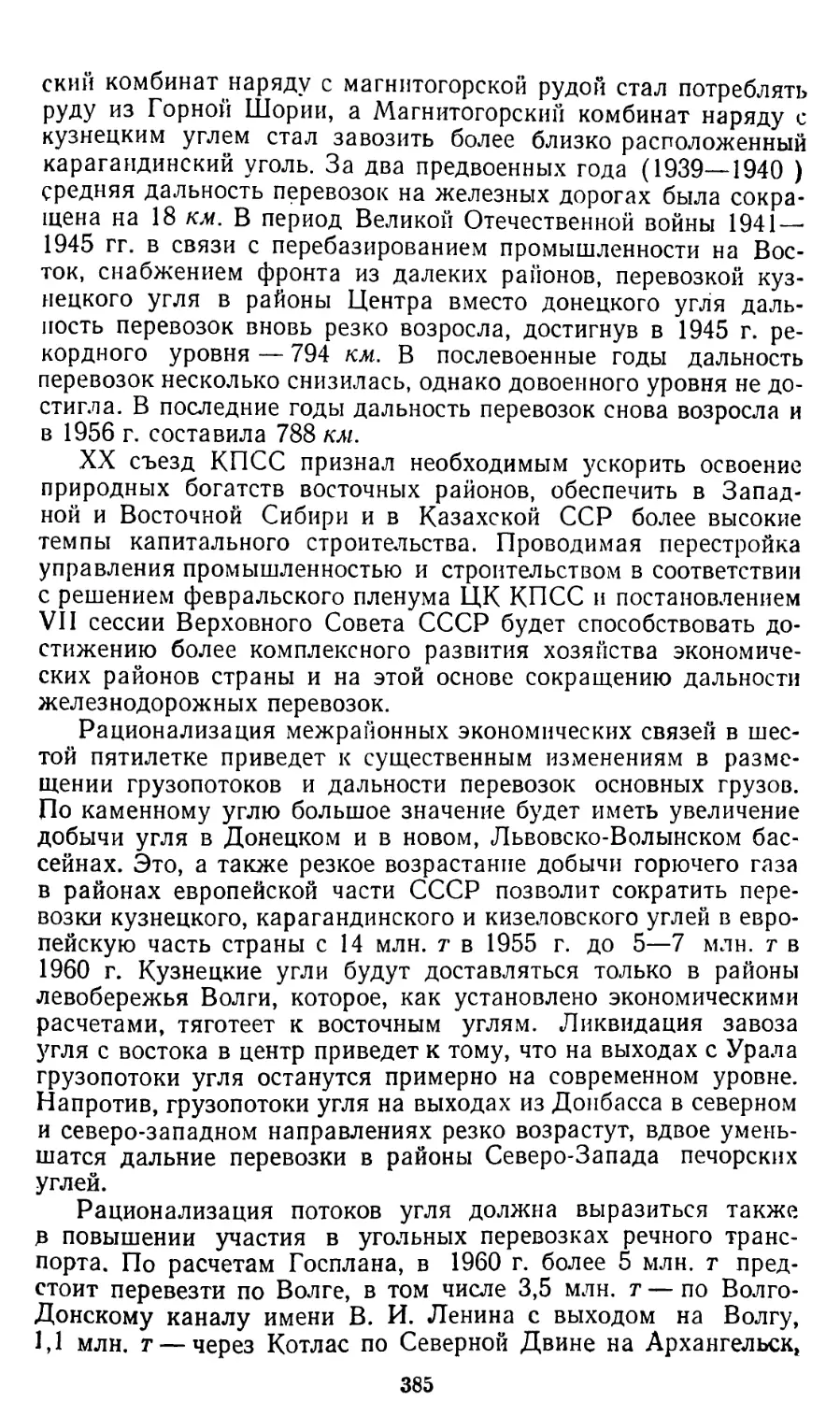

объективной экономической необходимостью, назревшей

материальной потребностью общества в переходе к социалистическому

способу производства и самим характером социалистической

экономики. В этом и проявляется здесь зависимость политики

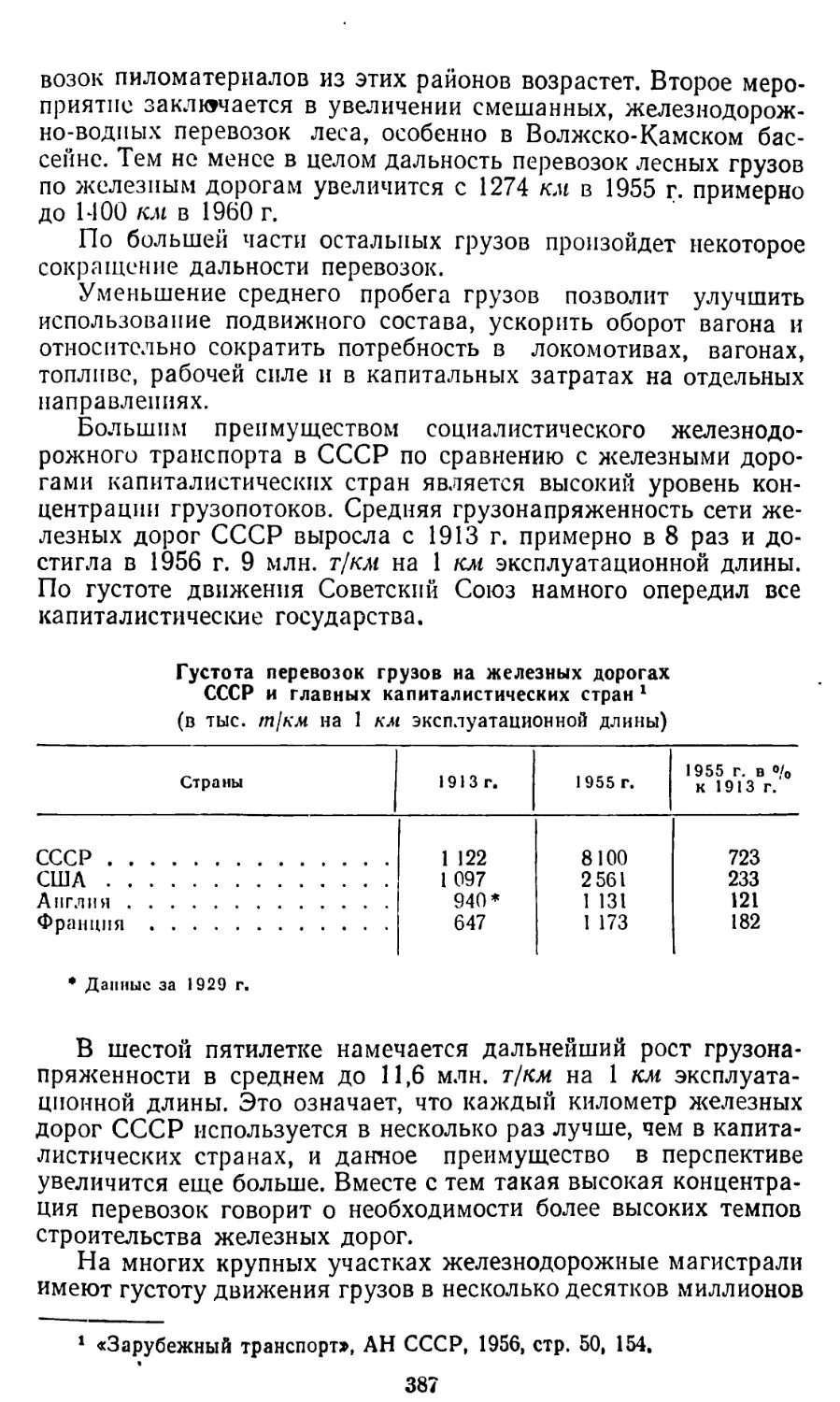

от экономики. С установлением диктатуры пролетариата

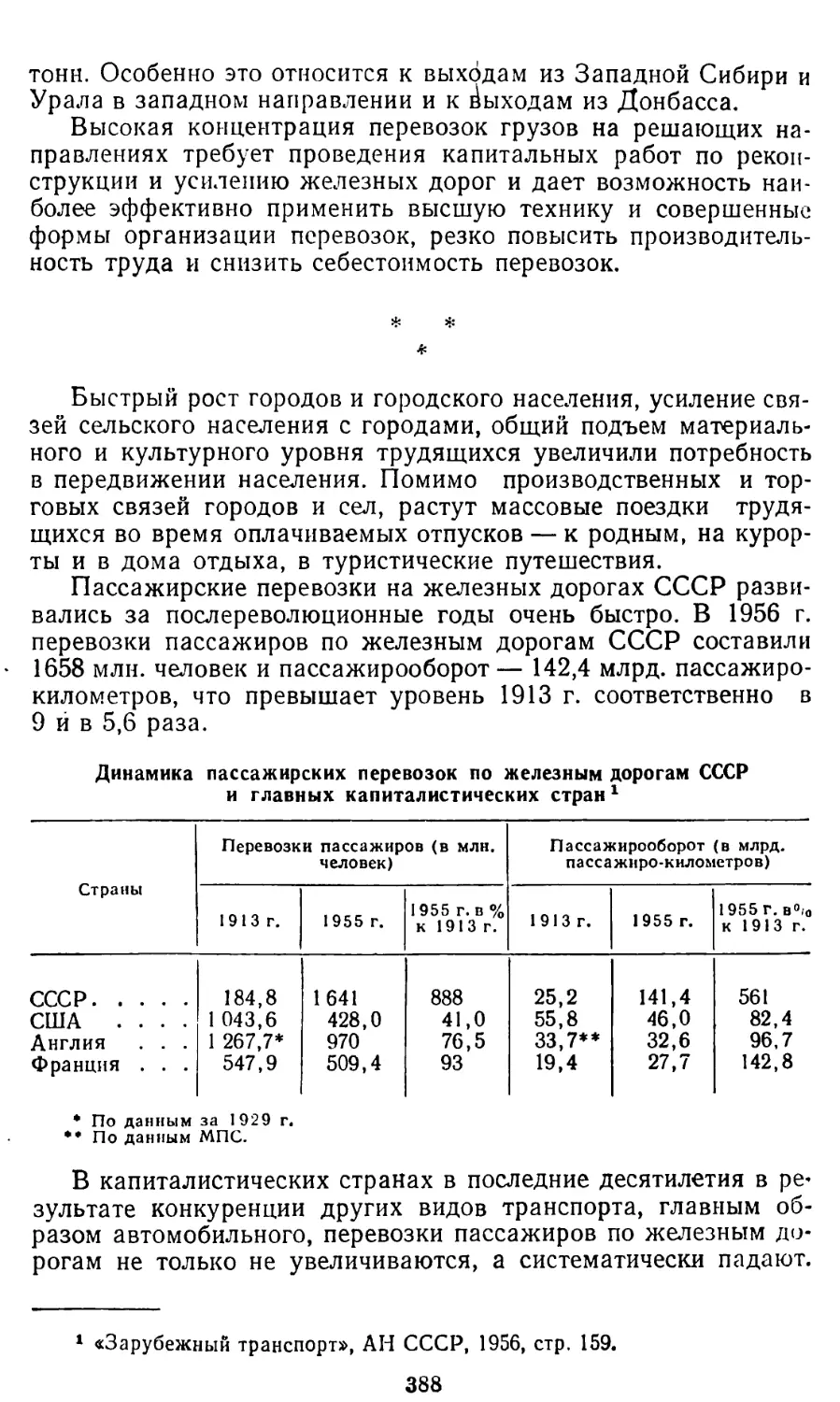

рабочий класс в союзе со всеми трудящимися, опираясь на новое

государство, строит социалистический уклад и тем самым

подводит под политическую надстройку новую экономическую

базу.

Из природы социалистического способа производства,

следовательно, вытекает объективная необходимость особого,

переходного периода между капитализмом и социализмом. В

течение этого периода в условиях диктатуры пролетариата

происходит планомерное строительство социалистического общества.

Рабочий класс закаляет себя как господствующий класс,

способный руководить всем обществом, и социалистически

перевоспитывает мелкобуржуазные массы. Во всем этом находят

свое выражение коренные отличия в процессе становления

социализма по сравнению с прежними способами производства,

рождение которых происходило в пределах старых формаций.

Установление диктатуры пролетариата было первым,

основополагающим актом Октябрьской революции. Накануне

революции Ленин указывал на многообразие форм пролетарской

диктатуры в зависимости от особенностей социалистической

революции в той или иной стране. Ярким выражением глубокой

научной обоснованности политики Коммунистической партии

было установление именно той формы диктатуры пролетариата,

которая соответствовала специфическим условиям революции в

России, первой прокладывавшей путь к социализму в

ожесточеннейшей борьбе с мировым империализмом. Такой формой

пролетарского государства явилась Советская власть, открытая

Лениным на основе обобщения революционного творчества

рабочего класса, трудящихся масс нашей страны. В новых

условиях, после того как социализм победил в СССР, когда в итоге

второй мировой войны был разгромлен фашизм, революция в

ряде стран Европы и Азии вызвала к жизни такую

разновидность диктатуры пролетариата, как народно-демократический

строй.

В конкретно-исторических условиях развития революции в

России в 1917 г. диктатура пролетариата не могла

установиться мирным путем. Партия во главе с Лениным стремилась к

мирному осуществлению социалистической революции путем

завоевания большинства в Советах. Но после организованных

буржуазией кровавых июльских событий и последующих ее

заговоров революционное восстание сделалось необходимостью.

13

В современных, новых условиях, как указал XX съезд партии,

существуют возможности в ряде стран для мирного прихода

рабочего класса во главе всех трудящихся к власти через

парламент.

* * ^

*

Важнейшую роль в борьбе Коммунистической партии за

победу социалистического строительства в СССР играло

ленинское учение о возможности построения социализма

первоначально в одной, отдельно взятой стране. Это величайшее

научное открытие, сделанное Лениным на основе анализа и

обобщения закономерностей империалистической стадии развития

капитализма, явилось образцом творческого марксизма. Оно

открыло перспективу победы социалистического строя в СССР

и разбило оппортунистические взгляды о том, что пролетариат

должен «подождать» с построением социализма в своей стране

до тех пор, пока революция не наступит во всех или в

большинстве капиталистических стран.

Одной из предпосылок построения социализма в СССР

явился идейный разгром троцкистско-бухаринских

реставраторов капитализма. Партия разоблачила порочность меньшевист-.

ско-троцкистских разоружающих рабочий класс взглядов о том,

что якобы построение социализма в одной стране невозможно

и будто Россия из-за ее технико-экономической отсталости «не

созрела» для перехода к социализму.

Коммунистическая партия исходила из ленинских

положений о том, что в нашей стране налицо все необходимое и

достаточное для полного построения социалистического общества и

что технико-экономическая отсталость страны вполне может

быть преодолена за годы переходного периода в условиях

диктатуры пролетариата. Партия считала, что, после того как

капитализм разбит политически, рабочий класс СССР в союзе с

крестьянством вполне может победить свою буржуазию и

экономически, т. е. ликвидировать эксплуататорские классы и

построить социализм. Все эти ленинские положения целиком

были подтверждены историческим опытом СССР.

Партия основывала свою политику на том, что в

дореволюционной России благодаря наличию в ней известного

(среднего) уровня капиталистического развития имелись такие

необходимые предпосылки победы социалистической революции и

успешного строительства социализма, как крупная

промышленность и мощный пролетариат — могильщик капитализма.

Существенное значение для успеха социалистической

революции в СССР имело, в частности, то, что развитие

капитализма в России привело к весьма значительной концентрации

промышленности по числу рабочих. Это сильно содействовало

росту организованности рабочего класса.

14

Следовательно, партия исходила из марксистского

положения о том, что само развитие капитализма, его противоречий

порождает необходимость и возможность преобразования

капиталистического способа производства в социалистический и что

задача Октябрьской революции и состоит в том, чтобы

превратить в России эту возможность в действительность.

Политика Коммунистической партии именно потому и

является подлинно научной политикой, что она выражает

потребности материального развития общества. «У Маркса,— писал

Ленин,— нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он

сочинял, сфантазировал «новое» общество. Нет, он изучает, как

естественно-исторический процесс, рождение нового общества

и з старого, переходные формы от второго к первому» !.

В ходе революции диктатура пролетариата использует для

строительства социализма тот материал, который создан

капитализмом. Это неизбежно для любой бывшей

капиталистической страны, строящей социализм. «Мы не можем построить

коммунизма иначе,— писал Ленин,— как из материалов,

созданных капитализмом»2.

Анализируя предпосылки победы Великой Октябрьской

социалистической революции, Ленин писал: «Без известной

высоты капитализма у нас бы ничего не вышло» 3.

Указывая на значение этой предпосылки социалистической

революции, Ленин в то же время со всей резкостью разоблачал

порочность оппортунистических догм, в которых утверждалось,

будто переход к социализму обязательно должен начаться с

тех стран, где капитализм достиг наиболее высокой ступени,

где наиболее высок уровень производительных сил,

промышленного развития, культуры, где пролетариат составляет

абсолютное большинство населения. Пока же этих условий в данной

стране нет, строительство социализма в ней якобы невозможно.

Коммунистическая партия решительно отвергла эти догмы.

Партия считала, что нельзя механически сводить

предпосылки перехода к социализму только к достигнутому в рамках

капитализма уровню производительных сил, что нельзя этот

уровень фетишизировать. Партия подходила к вопросу о

предпосылках социалистической революции диалектически, беря во

взаимосвязи все элементы, составляющие совокупность

общественных отношений, сложившихся в конкретно-исторических

условиях настоящего этапа развития мировой системы

капитализма в целом и данной страны — России. Это значит, что пар-

. тия конкретно учитывала и материальные предпосылки

революции в виде крупной промышленности, и соотношение

классовых сил, и остроту классовых противоречий, и всю

политическую обстановку в стране.

* В. И. Ленин. Соч., т. 25, стр. 396.

2 В. И. Ленин, Соч., т. 28, стр. 365.

1 «Ленинский сборник» XI, стр. 397.

15

При таком подходе партия, естественно, отбросила

меньшевистскую догму о том, что переход к социализму должен

начаться непременно с капиталистически развитых стран Запада.

Партия считала, что конкретно-историческая обстановка,

сложившаяся в России, выдвигала именно ее как страну, где

вполне может начаться и успешно завершиться социалистическая

революция.

Революционный переход к социализму осуществляется

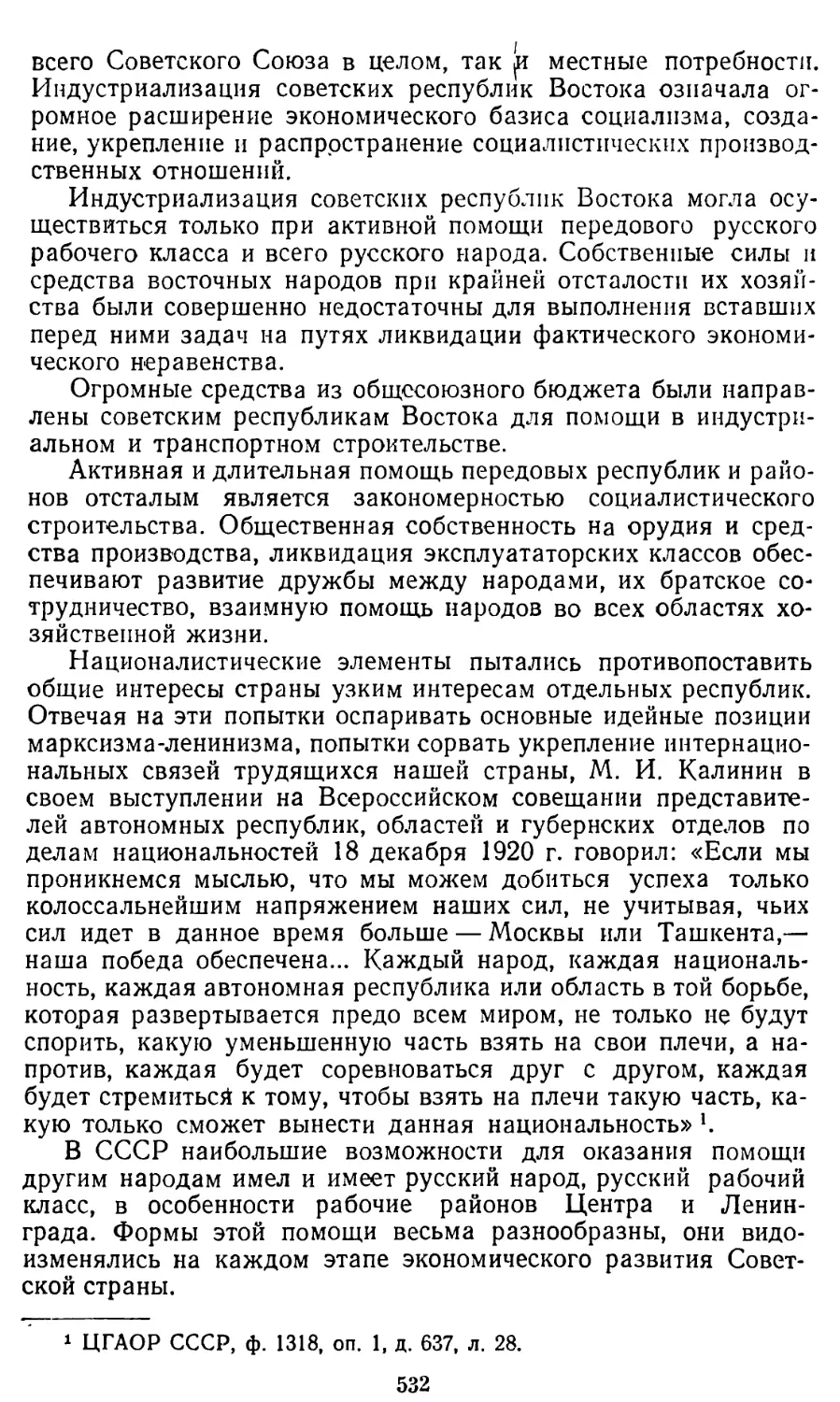

прежде всего в странах, представляющих наиболее слабые

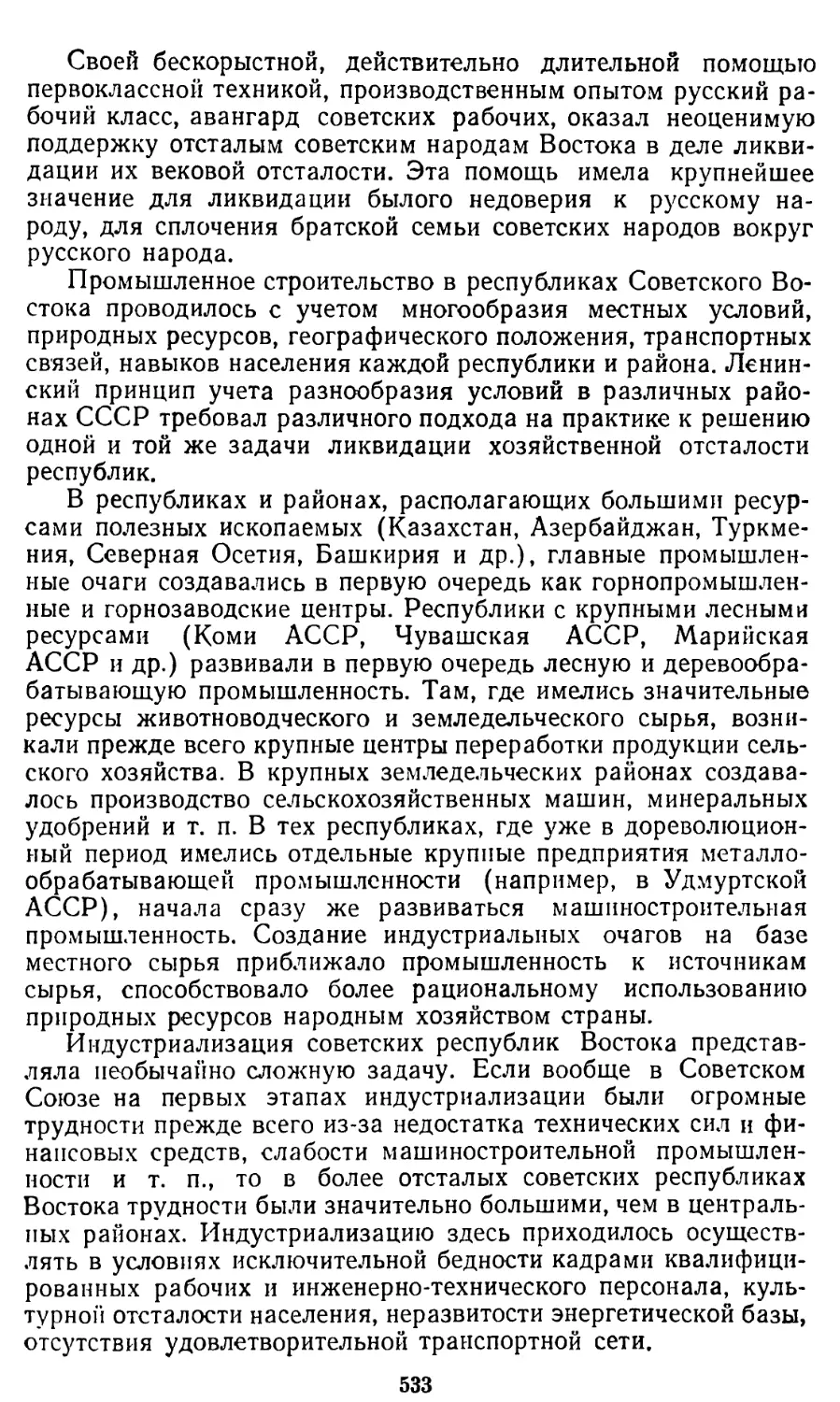

звенья в цепи империализма. Эти звенья находятся вовсе не

обязательно там, где капитализм больше всего развит, а там,

где особенно сильны классовые противоречия, где особенно

силен революционный натиск рабочего класса на капитализм,

где пролетариат наиболее крепко связан с трудящимся

крестьянством, где он имеет подлинно революционное руководство.

Ленин писал, что победа пролетариата и социалистической

революции зависит: 1) от его численности, 2) от его роли в

экономике страны, 3) от его связи с массой трудящихся, 4) от его

организованности 1. Ленин всегда подчеркивал величайшее

значение для успеха социалистической революции сознательности

и организованности рабочего класса, его умения руководить

трудящимися, наличия крепкой, сплоченной партии

пролетариата, вооруженной революционной теорией.

Дореволюционная-Россия не являлась страной наиболее

развитого капитализма. Социалистическая революция началась

и победила именно в ней потому, что здесь при наличии

среднего уровня развития капитализма оказалось наиболее слабое

.звено в цепи империализма, здесь классовые противоречия

достигли наибольшей остроты, здесь были наиболее

благоприятные революционные предпосылки.

Россия была узловым пунктом противоречий империализма.

Здесь капиталистический гнет переплетался с пережитками

крепостничества, с колониальным гнетом, с эксплуатацией

страны иностранным империализмом, с острейшими формами

угнетения национальностей, с деспотизмом самодержавия. Все

эти противоречия были особенно обострены войной.

Закаленный в революционных битвах пролетариат имел такого опыт-

.ного руководителя, как могучая партия большевиков.

Союзником рабочего класса являлись революционно настроенные

массы крестьянской бедноты, составлявшие большинство кресть-

.янства.

Таким образом, ленинская теория социалистической револю-..

.ции ориентировала партию на то, что революция победит не

обязательно сначала в тех странах, где капитализм более всего

развит, а прежде всего в тех странах, где фронт капитализма

относительно слабее, где пролетариату легче прорвать этот

1 См. «Ленинский сборник» XI, стр. 391.

16

фронт и где имеется хотя бы средний уровень развития

капитализма.

Такой средний уровень развития капитализма и был в

России — первой стране, где победила социалистическая

революция. При этом партия учитывала огромную организующую и

преобразующую роль политической надстройки в лице

пролетарского государства, диктатуры пролетариата в деле подъема

производительных сил и уровня культуры за годы переходного

периода от капитализма к социализму. Как это и произошло

в СССР, рабочий класс, опираясь на свою политическую власть,

может вместе со всеми трудящимися в течение переходного

периода преодолеть материальную и культурную отсталость

страны.

Ленин раскрыл несостоятельность оппортунистического

положения о том, что культурная отсталость страны является

якобы непреодолимым препятствием для успешного

социалистического строительства. «Если для создания социализма

требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может

сказать, каков именно этот определенный «уровень культуры»,

ибо он различен в каждом из западноевропейских государств),

то почему нам нельзя начать сначала с завоевания

революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а

потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и

советского строя, двинуться догонять другие народы» '. Опыт СССР,

успешно осуществившего культурную революцию, полностью

подтвердил предвидение Ленина.

То, что дореволюционная Россия не достигла высокой

ступени капиталистического развития, что в ней имелись

значительные остатки крепостничества, что она значительно

отставала по технико-экономическому уровню от передовых

капиталистических государств и являлась аграрной страной,— все это

обусловливало специфические особенности и трудности

строительства социализма в СССР. Ленин указывал: «чем более

отсталой является страна, которой пришлось, в силу зигзагов

истории, начать социалистическую революцию, тем труднее для

нее переход от старых капиталистических отношений к

социалистическим» 2. Советскому Союзу пришлось пройти тяжелый

путь создания в кратчайший исторический срок современной

первоклассной индустрии, что было неизбежно связано с

большими трудностями, с жертвами и самоограничениями со

стороны трудящихся. Такие трудности и жертвы, конечно, не

понадобились бы, если бы Россия вступила на путь революции,

будучи уже высокоразвитой индустриальной страной.

Одной из особенностей переходного периода от капитализма

к социализму в СССР было то, что строительство социалисти-

* В И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 438.

2 В. И. Ленин, Соч., т. 27, стр. 67.

2 Советская экономика

17

ческого хозяйства было неразрывно связано р ликвидацией

вековой технико-экономической отсталости страны. При

господстве помещиков и капиталистов технико-экономическая

отсталость России не только не уменьшалась, но, наоборот,

усиливалась. Путь диктатуры пролетариата и строительства социализма

был единственным путем, который обеспечил полную

ликвидацию этой технико-экономической отсталости в исключительно

короткий период. И в то же время, только став передовой

индустриальной державой, СССР смог прочно обеспечить свою

независимость и стать социалистической страной.

Дореволюционная Россия представляла собой объект все

возрастающей эксплуатации со стороны западных

империалистических держав. Они все больше расширяли и укрепляли свои

экономические и политические позиции в стране, пользуясь ее

отсталостью и слабостью, и стремились полностью ее подчинить

себе. Диктатура пролетариата, изгнание империалистов из

страны, строительство социализма, приведшее к ликвидации ее

технико-экономической отсталости, представляли собой

единственный путь спасения нашей Родины от экономической и

национальной катастрофы, от. угрозы порабощения ее

иностранными державами. Тесная связь социалистического

строительства с обеспечением национальной независимости страны

также является важной особой чертой переходного периода от

капитализма к социализму в СССР.

Весьма важной особенностью переходного периода к

социализму в СССР являлось то, что социалистическое

строительство, ликвидация технико-экономической отсталости страны

проходили в условиях, когда Советский Союз являлся

единственной страной, строившей социализм. Поэтому СССР не

только не получал со стороны какого-либо государства помощи

в этом строительстве, но и вынужден был обороняться от

нападений империалистических государств, выдержать

иностранную интервенцию, кровопролитную длительную гражданскую

войну и, напрягая все силы, находиться в мобилизационной

готовности в условиях постоянных угроз возобновления

интервенций. Все это крайне усиливало сопротивление

эксплуататорских классов социалистическому строительству и вызывало

острую классовую борьбу.

Советский Союз был первой в мире страной, осуществившей

построение социалистического общества. Это значит, что он не

мог опереться на какой-либо исторический опыт

социалистического строительства.

В иной, гораздо более благоприятной исторической

обстановке происходит социалистическое строительство в странах

народной демократии.

Теперь, после победы социализма в СССР, разгрома

фашизма в итоге второй мировой войны, образования могучей

18

мировой социалистической системы, коренным образом

изменились условия для строительства социализма.

Страны народной демократии получили возможность

строить социализм при отсутствии интервенций и гражданских

войн. Каждая из стран народной демократии опирается на

помощь и опыт Советского Союза, всего лагеря социализма,

на всестороннее братское политическое, экономическое и

научно-техническое сотрудничество между социалистическими

странами.

Поскольку Россия была единственной страной пролетарской

диктатуры, для победы в ней социалистической революции был

необходим хотя бы средний уровень развития капитализма.

В современных же условиях, когда в СССР победил социализм

и образовалась мировая социалистическая система хозяйства,

задачи социалистической революции при помощи передовых

социалистических стран могут успешно решать и страны со

слабым развитием капитализма.

Ленин научно обосновал возможность в определенных

исторических условиях, при руководстве со стороны пролетариата,

некапиталистического пути развития отсталых в общественно-

экономическом отношении стран, не прошедших стадии

капитализма. Эти страны, освободившись от ига империализма,

могут, минуя капиталистическую стадию, путем

перерастания буржуазно-демократической революции в

социалистическую, постепенно стать на путь строительства социализма.

Одной из характерных особенностей дореволюционной

России было наличие в ней ряда народов и национальностей,

находившихся на докапиталистической стадии развития. С помощью

русского народа, русского пролетариата эти народы и

национальности в кратчайший исторический срок, покончив со своей

крайней отсталостью, стали на путь социализма и превратились

в передовые социалистические нации.

Важной особенностью строительства социализма в СССР

являлось то, что оно велось в многонациональной стране. Это

требовало тщательного учета многообразных национальных

условий и традиций, уровня общественно-экономического

развития каждой национальности. Построение социализма было

единственным способом ликвидации национального гнета,

характерного для дореволюционного времени. За годы

переходного периода СССР стал страной дружбы и братства

народов.

Творчески развивая марксизм, Ленин разработал научно

обоснованную программу разрешения национального вопроса,

которая служит руководством к действию для всех

марксистско-ленинских партий. «В своей национальной политике,—

указал XX съезд КПСС,— партия исходила и исходит из

ленинского положения о том, что социализм не только не устраняет

национальных различий и особенностей, а, наоборот, обеспечи-

2*

19

вает всестороннее развитие и расцвет экономики и культуры

всех наций и народностей. Партия должна и впредь самым

внимательным образом учитывать эти особенности во всей своей

практической работе» К

Ленин явился вдохновителем и организатором Союза

Советских Социалистических Республик, выросшего из стремления

всех народов СССР сплотиться в едином социалистическом

государстве.

2. О закономерностях социалистического

обобществления производства

Коммунистическая партия в своей политике опиралась на

объективные экономические законы, которые определяют

необходимость и пути перехода к социализму. Она правильно

учитывала коренные черты и особенности социалистического

обобществления производства, представляющего собой в переходный

период основной экономический процесс, обусловленный

действием закона соответствия производственных отношений

характеру производительных сил.

Исходя из марксистско-ленинского анализа экономических

укладов и общественных классов, исторических условий

хозяйственного и политического развития СССР, партия правильно

намечала конкретные формы осуществления социалистического

обобществления производства и применяла их в определенной

последовательности, в соответствии с требованиями каждого

этапа переходного периода. Она руководствовалась ленинским

положением: «Недостаточно быть революционером и

сторонником социализма или коммунизма вообще. Надо уметь найти в

каждый особый момент то особое звено цепи, за которое надо

всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь и

подготовить прочно переход к следующему звену» 2. В центре

внимания партии всегда были «порядок звеньев, их форма, их

сцепление, их отличие друг от друга» 3.

Марксизм-ленинизм учит, что при определении форм

социалистического обобществления и очередности их применения

необходимо учитывать степень развития крупного

капиталистического производства в дореволюционный период,

строжайше проводить различия между капиталистическими и

мелкотоварными формами хозяйства, между классом буржуазии и

классом трудящегося крестьянства. С этим тесно связаны

особенности социалистического обобществления в городе и деревне

и образование двух форм общественной социалистической

собственности.

1 «Резолюции XX съезда КПСС», стр. 19.

2 В И. Ленин, Соч., т. 27, стр. 244,

3 Там же.

20

Поскольку в городе, в промышленности дореволюционной

России господствовали капиталистические формы хозяйства,

здесь была необходима и возможна национализация

производства. В то же время путь национализации был совершенно

неприемлем в отношении крестьянских хозяйств. Здесь

предстоял более длительный путь производственного

кооперирования —коллективизации.

Социалистическая национализация средств производства

городских капиталистов явилась основным путем образования

высшей формы социалистической собственности —

всенародной, государственной собственности. Это была относительно

более легкая задача, требовавшая для своего решения

значительно меньшего срока, чем коллективизация крестьянских

хозяйств, представляющая собой основной путь образования

второй, кооперативно-колхозной формы социалистической

собственности, т. е. групповой собственности кооперативов,

колхозов. Социалистическая национализация представляла

собой экспроприацию эксплуататорского класса,

революционное насилие, применяемое пролетариатом против своего

классового врага. Для этого не требовалось в рамках переходного

периода длительной подготовки; в промышленности налицо

были производительные силы, которые по своему характеру

требуют социалистических производственных отношений, и

капиталистическое обобществление крупного механизированного

производства сравнительно быстро было заменено

социалистическим. Коллективизация же является добровольным

объединением индивидуальных хозяйств трудящихся крестьян. Это

длительный процесс, требующий осознания крестьянством

выгодности такого объединения. Здесь производство раздроблено

между мелкими хозяйствами. Здесь нет и производительных

сил, которые свойственны крупному социалистическому

производству. Эти производительные силы создаются в сельском

хозяйстве лишь в переходный период. Вот почему

коллективизация крестьянских хозяйств является после установления

диктатуры пролетариата самой сложной и трудной задачей

переходного периода. Партия, основываясь на ленинском

кооперативном плане, соблюдала определенную закономерную

последовательность в переходе от снабженческо-сбытовых форм

кооперации к производственным, от низших, простейших

производственных кооперативов к высшей форме —

сельскохозяйственной артели.

Следовательно, закономерным явилось то, что

экспроприация крупных городских капиталистов произошла в начале

переходного периода. Во-первых, материальные условия для

социалистической национализации крупных капиталистических

предприятий были подготовлены уже самим капитализмом.

Во-вторых, социалистическая национализация, сосредоточивая

в руках диктатуры пролетариата командные высоты народного

21

хозяйства, служит необходимой исходной базой для решения

в дальнейшем всех остальных задач переходного периода,

включая коллективизацию сельского хозяйства.

Ликвидация сельской буржуазии — кулачества — как

класса произошла лишь в конце переходного периода. Если

национализация капиталистических предприятий в городе была

осуществлена в самом начале переходного периода, то для

приступа к сплошной коллективизации крестьянских хозяйств и на

ее основе к ликвидации кулачества как класса понадобилось

12 лет после Октябрьского переворота.

Мелкое крестьянское товарное хозяйство является и в

переходный период экономической базой для капитализма в

сельском хозяйстве, стихийно порождая его в массовом масштабе.

Поэтому только сплошная коллективизация крестьянских

хозяйств, кладущая конец их дифференциации, является основой

для ликвидации самого многочисленного капиталистического

класса — кулачества. До тех пор, пока не осуществлена

сплошная коллективизация сельского хозяйства, не может

прекратиться процесс постоянного возникновения кулацких хозяйств.

Таким образом, в переходный период социализм сначала

укрепляется в городе, а потом в деревне. Сначала возникает и

развивается в городе всенародная социалистическая

собственность, а затем уже возникает и развивается в деревне

кооперативно-колхозная социалистическая собственность. Опираясь

на командные экономические высоты, на ведущую роль города

в отношении деревни, промышленности — в отношении

сельского хозяйства, государственной всенародной собственности —

в отношении собственности кооперативно-колхозной, рабочего

класса — в отношении крестьянства, диктатура пролетариата

проводит подготовку коллективизации крестьянских хозяйств.

Национализация Советским государством крупной

промышленности явилась важнейшим путем создания

социалистического уклада экономики. Она означала, что место

капиталистического обобществления производства заняло обобществление

социалистическое, причем Советская власть получила

возможность поставить на службу строительству социализма технику

и культуру крупного машинного производства, развившегося

при капитализме.

Но этим не исчерпывалось использование процессов

концентрации и централизации, имеющих место в

капиталистической экономике. Для установления новой, плановой

организации народного хозяйства, налаживания общественного учета

и контроля над производством и распределением продуктов,

для овладения школой управления необходимо было

использовать также и отдельные элементы старого хозяйственного, в

том числе государственно-капиталистического, аппарата,

выполнявшего, по выражению Ленина, учетно-регистрационные функ-

22

ции. Сюда относится использование аппарата банков,

синдикатов, трестов, различных финансовых, коммунальных,

снабженческих, продовольственных органов, кооперации и т. д. Этот

аппарат включался в систему диктатуры пролетариата с

коренным преобразованием его социальной сущности и

организационных форм — отсекалось то, что было связано с

обслуживанием эксплуататорских классов, возникали и развивались

новые функции, связанные с процессом социалистического

строительства.

Особое значение Ленин придавал использованию

Советским государством банков, ставших в условиях диктатуры

пролетариата, аппаратом общественного счетоводства и сыгравших

огромную роль в строительстве социалистической экономики.

Советская власть полностью учла ошибку Парижской коммуны,

отказавшейся от национализации банков. Еще Маркс

предвидел, что кредитная система послужит мощным рычагом

«во время перехода от капиталистического способа

производства к способу производства ассоциированного труда» [. При

этом он подчеркивал, что использование кредитной системы

возможно лишь как один из элементов в связи с другими

великими органическими переворотами в самом способе

производства, т. е. в связи с национализацией промышленности,

транспорта и т. д.

Для налаживания планомерного строительства социализма

невозможно было обойтись без унаследованных от капитализма

статистики и бухгалтерского учета, соответственно

преобразованных в новых условиях.

Коммунистическая партия основывалась в своей политике

на творческом развитии Лениным марксизма в вопросе о

товарном производстве в эпоху диктатуры пролетариата. Партия

исходила из ленинских положений о том, что социалистическое

строительство отнюдь не означает ликвидации товарного

производства и обращения, «отмены» унаследованных от

капитализма торговли, денежного хозяйства, кредита, финансов, а

требует овладения ими в интересах социализма.

Партия особенно подчеркивала, что линия на ликвидацию

торговли была бы в полном противоречии с природой

крестьянского хозяйства. Отсюда то жизненно важное значение,

которое партия придавала укреплению торговой смычки между

городом и деревней, промышленностью и сельским хозяйством,

рабочим классом и крестьянством. Она строила политику

развития промышленности на широком применении хозяйственного

расчета, стремилась к укреплению рубля, а соответственно и

всей финансовой и кредитной системы.

Партия неразрывно связывала все это с усилением эконо-

* К. Маркс, Капитал, т. III, 1955, стр. 621.

23

мических рычагов повышения материальной

заинтересованности трудящихся в результатах своего труда.

Поскольку социалистическое переустройство крестьянских

хозяйств немыслимо осуществить сразу и требуется известное

время для замены капиталистических форм хозяйства

социалистическими, в переходный период неизбежно существуют

различные по своему типу экономические уклады и классы.

Поэтому обязательным для переходного периода любой

страны, строящей социализм (как это и было в СССР и в

настоящее время в странах народной демократии), является

существование трех основных общественных форм хозяйства:

социалистической, мелкотоварной и капиталистической. Этим

формам хозяйства соответствуют три класса — рабочий класс,

крестьянство, буржуазия.

Из общности для всех стран в переходный период основных

черт производственных отношений вытекает и общность

основных принципов экономической политики. Исходя из наличия

этих форм хозяйства и классов, Коммунистическая партия под

руководством Ленина разработала конкретные формы

политики, направленной на победу социализма над капитализмом

в СССР, по ленинской формуле «кто — кого».

При этом партия учитывала специфические особенности

СССР, наличие в то время в нашей стране пяти укладов, в том

числе патриархального, то, что, помимо допущения

частнохозяйственного капитализма, необходимо было использовать (хотя и

в относительно незначительной степени) государственный

капитализм.

Патриархальный уклад встречается и в других странах в

переходный период, но далеко не представляет собой

всеобщего явления.

Государственно-капиталистический уклад отсутствовал во

многих странах народной демократии, но в то же время в Китае

закономерно получил гораздо большее развитие по сравнению

с СССР. Все это определяется особенностями той или иной

страны.

Ленин учит, что политика представляет собой концентриро-'

ванное выражение экономики, отношение между классами.

Причем в переходный период от капитализма к социализму

политика Коммунистической партии означает отношения: 1)

авангарда пролетариата (то есть партии) к его массе, 2)

пролетариата к крестьянству, 3) пролетариата (и крестьянства) к

буржуазии К

Подлинно научный характер политики Коммунистической

партии в строительстве социализма в СССР обусловлен тем,

что она последовательно выражает интересы передового

класса — пролетариата. Партия научно обоснованно, правильно и

1 См. В. И. Ленин, Соч., т. 32, стр. 303.

24

всесторонне учитывала законы классовой борьбы благодаря

глубокому марксистско-ленинскому анализу положения всех

классов в процессе общественного производства, т. е.

природы каждого экономического уклада, за которым стоял

соответствующий класс. Теснейшие связи партии с пролетарскими

массами, со всем трудовым народом, прочный союз рабочего

класса с классом крестьянства, решительная борьба рабочего

класса и руководимых им трудящихся масс крестьянства

против класса капиталистов —таковы марксистско-ленинские

принципы политики Коммунистической партии, обеспечившие

победу социализма в СССР. При этом партия учитывала

особенности классов и их взаимоотношений в

конкретно-исторических условиях СССР и в динамике, т. е. на каждом этапе

социалистического строительства. Партия неуклонно

руководствовалась ленинским положением: «Лишь объективный учет

всей совокупности взаимоотношений всех без исключения

классов данного общества, а, след., и учет объективной ступени

развития этого общества и учет взаимоотношений между ним и

другими обществами может служить опорой правильной

тактики передового класса. При этом все классы и все страны

рассматриваются не в статическом, а в динамическом виде,

т. е. не в неподвижном состоянии, а в движении (законы

которого вытекают из экономических условий существования

каждого класса)» 1.

В результате осуществления политики партии

социалистический уклад из ведущего уклада, каким он был уже в начале

переходного периода, стал преобладающим и, наконец,

безраздельно господствующим (на основе общенародной и

кооперативно-колхозной собственности); мелкотоварный уклад

путем кооперирования хозяйств преобразовался в

социалистический; капиталистический уклад полностью исчез в результате

ограничения, вытеснения капиталистических элементов в

экономике, а затем и ликвидации буржуазии как класса. Тем самым

было преодолено противоречие экономики переходного

периода — противоречие между растущим и крепнущим социализмом

и свергнутым, но еще сильным на первых порах капитализмом,

имеющим корни в мелкотоварном хозяйстве.

Партия ясно осознавала, что процесс социалистического

обобществления производства неотделим от социалистической

индустриализации, как важнейшего условия победы

социализма в СССР. Курс на социалистическую индустриализацию она

объявила генеральной линией своей политики.

Индустриализация обеспечила создание материально-производственной

базы социализма, независимость и обороноспособность страны,

ликвидацию отсталости национальных окраин.

Социалистическое обобществление производства промыш-

1 В. И. Ленин, Соч., т. 21, стр. 58.

25

ленности в переходный период включает не только

национализацию предприятий, но и социалистическую организацию

общественного труда, а также развитие, расширение производства,

строительство новых предприятий. Чем ниже уровень

промышленного развития страны в дореволюционное время, тем, при

прочих равных условиях, выше удельный вес вновь

построенных и капитально переоборудованных за годы переходного

периода предприятий в общей сумме промышленной продукции.

В СССР в конце переходного периода новые и целиком

реконструированные предприятия давали не менее 4/s промышленной

продукции.

В шромышленности дореволюционной России уровень

производительных сил был достаточной материальной

предпосылкой социалистической революции. Но для победы и упрочения

социалистических производственных отношений во всем

народном хозяйстве, в городе и в деревне необходимо было путем

индустриализации страны дальнейшее значительное развитие

производительных сил как в промышленности, так и в

сельском: хозяйстве. В свою очередь утверждение социалистических

производственных отношений открывало полный простор

производительным силам. Преимущества социализма позволили

быстро двинуть технический прогресс и обеспечить невиданные

темпы роста промышленности, колхозный строй открыл путь

быстрой механизации сельского хозяйства.

Производительные силы, крупное машинное производство,

•имевшиеся в дореволюционной России, требовали перехода к

социалистическим производственным отношениям в

промышленности. Но не только к этому сводились требования закона

соответствия производственных отношений характеру

производительных сил. Промышленность неразрывно связана с

сельским хозяйством. На определенном этапе расширенное

воспроизводство социалистической промышленности наталкивается на

ограниченные рамки развития мелкотоварного сельского

хозяйства.. Поэтому производительные силы получают полный

простор лишь с утверждением социалистических производственных

отношений не только в городе, в промышленности, но и в

деревне, в сельском хозяйстве, т. е. после коллективизации

крестьянских хозяйств. А для победы колхозного строя в СССР

имела огромное значение индустриализация.

Таким образом, закон соответствия производственных

отношений характеру производительных сил, требовавший перехода

к социализму во всей экономике страны, обусловил

необходимость создания для этого соответствующей

материально-производственной базы, т. е. осуществления индустриализации и

коллективизации.

В процессе индустриализации страны Коммунистическая

партия творчески разработала многие принципы и методы

хозяйственного строительства, имеющие крупнейшее значение

26

для всех стран, строящих социализм. Сюда относятся вопросы

использования преимуществ социалистического планового

хозяйства, внутренних источников индустриализации,

производительности труда, социалистического соревнования,

хозяйственного расчета, накопления, направления и организации

капитального строительства и т. д. В то же время партия полностью

учитывала специфические особенности индустриализации

СССР, как единственной страны, строящей социализм и

вынужденной вести ожесточенную борьбу с империалистическими

агрессорами. Внешние и внутренние условия неумолимо

требовали высоких, весьма напряженных темпов индустриализации.

Чрезвычайную тяжесть возлагала необходимость обеспечить

страну всеми видами производства. Все это требовало

огромных жертв и издержек. В ином, гораздо более благоприятном

положении находятся сейчас страны народной демократии,

использующие экономическую выгодность международного

социалистического разделения труда. Величайшая мудрость

партии заключалась в том, что она в таких тяжелых условиях

твердо проводила курс на высокие темпы индустриализации,

несмотря на неизбежные при этом жертвы, издержки,

противоречия и диспропорции. Эта политика привела к победе

социализма и спасла социалистическую Родину от порабощения

империализмом.

И. В. Сталин, обосновывая историческую необходимость

высоких темпов социалистической индустриализации, говорил:

«Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны

пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это,

либо нас сомнут»'.

Исторический опыт огромного значения для всех стран,

строящих социализм, накоплен в ходе коллективизации

крестьянских хозяйств в СССР. Партия творчески разработала ряд

важнейших вопросов организации крупного социалистического

сельского хозяйства, развития колхозов, совхозов и машинно-

тракторных станций, осуществления производственной смычки

и т. д. При этом партия учитывала неизбежность острой

классовой борьбы в конкретно-исторических условиях

строительства социализма в СССР. В иных условиях, в странах народной

демократии, формы, темпы, методы кооперирования

крестьянских хозяйств имеют свои особенности. В Китае сложилась в

значительной степени иная по сравнению с тем, что было в

СССР, обстановка классовой борьбы. Здесь, в частности,

применяются иные, вполне закономерные для

конкретно-исторических условий Китая формы преобразования капиталистических

предприятий в социалистические.

Партия разбила троцкистов, правых оппортунистов и

прочие антиленинские группы, пытавшиеся сорвать индустриализа-

1 И. В. Сталин, Соч., т. 13, стр. 39.

. 27

цию и коллективизацию. Партия разоблачила порочность

установки на «затухание классовой бооьбы», выдвигавшейся

правыми оппортунистами в разгар обострения борьбы с

кулачеством, стремившимся разрушить колхозы. Партия твердо

проводила линию наступления на кулачество, без чего нельзя

было добиться победы колхозного строя. Она нанесла

сокрушительный удар по теории «устойчивости мелкокрестьянских

хозяйств», теории «равновесия секторов», «теории самотека» и

иным оппортунистическим теориям, которые использовались

антиленинскими группами. Ведя последовательную борьбу

против установок, что социализм должен строиться лишь в городе,

деревня же должна быть предоставлена стихийному развитию,

партия исходила из того, что подобные оппортунистические

взгляды означают курс на капиталистическое развитие деревни.

Партия считала, что добровольный характер" кооперирования

крестьянства не должен отождествляться с самотеком. Успех

коллективизации требовал руководства и помощи со стороны

партии, рабочего класса, Советского государства, помощи

политической, организационной, культурной и экономической.

При этом партия руководствовалась ленинским положением,

что каждый общественный строй возникает лишь при

финансовой поддержке определенного класса.

Конкретно-исторические условия, в которых проходило

строительство социализма в СССР, обусловили некоторое

своеобразие в этапах переходного периода, в общей для всех стран

последовательности решения задач социалистического

обобществления производства. На первом этапе (1917—1918 гг.),

после утверждения диктатуры пролетариата, Советское

государство овладело командными экономическими высотами.

Октябрьская революция с самого начала носила социалистический

характер, причем одновременно было завершено решение

задач буржуазно-демократической революции, осуществлена

ликвидация помещичьего землевладения. Была проведена

национализация всей земли, что соответствовало условиям

революции, особенностям крестьянского хозяйства, требованиям

крестьянских масс. В иных условиях, в странах народной

демократии, закономерностью была национализация лишь ча^сти

земли, причем большая часть земель крупных землевладельцев

была передана крестьянам в частную собственность.

Переход в собственность социалистического государства

капиталистической промышленности, транспорта, банков,

внутренней и внешней торговли означал создание

социалистического уклада хозяйства главным образом в городе. Предстояло

развернуть экономическую смычку между социалистическим

укладом и мелкотоварным, приступить к социалистической

индустриализации страны. Однако интервенция

империалистических государств и связанная с ней гражданская война

заставили отложить и то и другое. Пришлось ввести систему так

28

называемого «военного коммунизма» (1918—1920 гг.) с

продразверсткой, фактическим запрещением торговли и

чрезвычайной централизацией использования всех ресурсов. Только с

1921 г., с введением новой экономической политики, началось

установление и развитие торговой смычки города с деревней,

социалистической промышленности с крестьянским хозяйством.

Понадобилось около 5 лет (1921 — 1925 гг.), пока с решением

в основном задач восстановления разрушенного интервенциями

и гражданской войной народного хозяйства можно было начать

индустриализацию. Таким образом, эту задачу начали решать

только после почти трех лет гражданской войны и пяти

лет восстановительного периода. Страны народной демократии

были избавлены от необходимости введения политики,

подобной «военному коммунизму», и от столь длительного этапа

восстановления хозяйства.

С ростом промышленности и развитием индустриализации

наряду с укреплением торговой смычки с крестьянством все

более расширялась производственная смычка. Это усиливало

воздействие социалистического уклада на мелкокрестьянское

хозяйство и предпосылки коллективизации.

За 1926—1929 гг., до перехода к сплошной

коллективизации (вторая половина 1929 г.), были заложены основы

индустриализации. Это сыграло большую роль в подготовке

коллективизации, а также в процессе ее осуществления в 1930 г. и

в последующие годы. Под колхозы подводилась передовая

материально-техническая база, что позволило им в гораздо

большей степени реализовать свои преимущества. В годы

первой пятилетки осуществлялся процесс организации колхозов,

что сопровождалось в условиях острой классовой борьбы с

кулачеством существенными издержками в сельском хозяйстве

(особенно в животноводстве). Во второй пятилетке на основе

организационно-хозяйственного укрепления колхозов, все

большей их машинизации произошел значительный подъем

колхозного производства. С завершением коллективизации

крестьянских хозяйств и с прекращением на этой основе

дифференциации крестьянства во второй пятилетке корни капитализма

в сельском хозяйстве были окончательно ликвидированы.

В промышленности и торговле процесс социалистического

обобществления был завершен до этого.

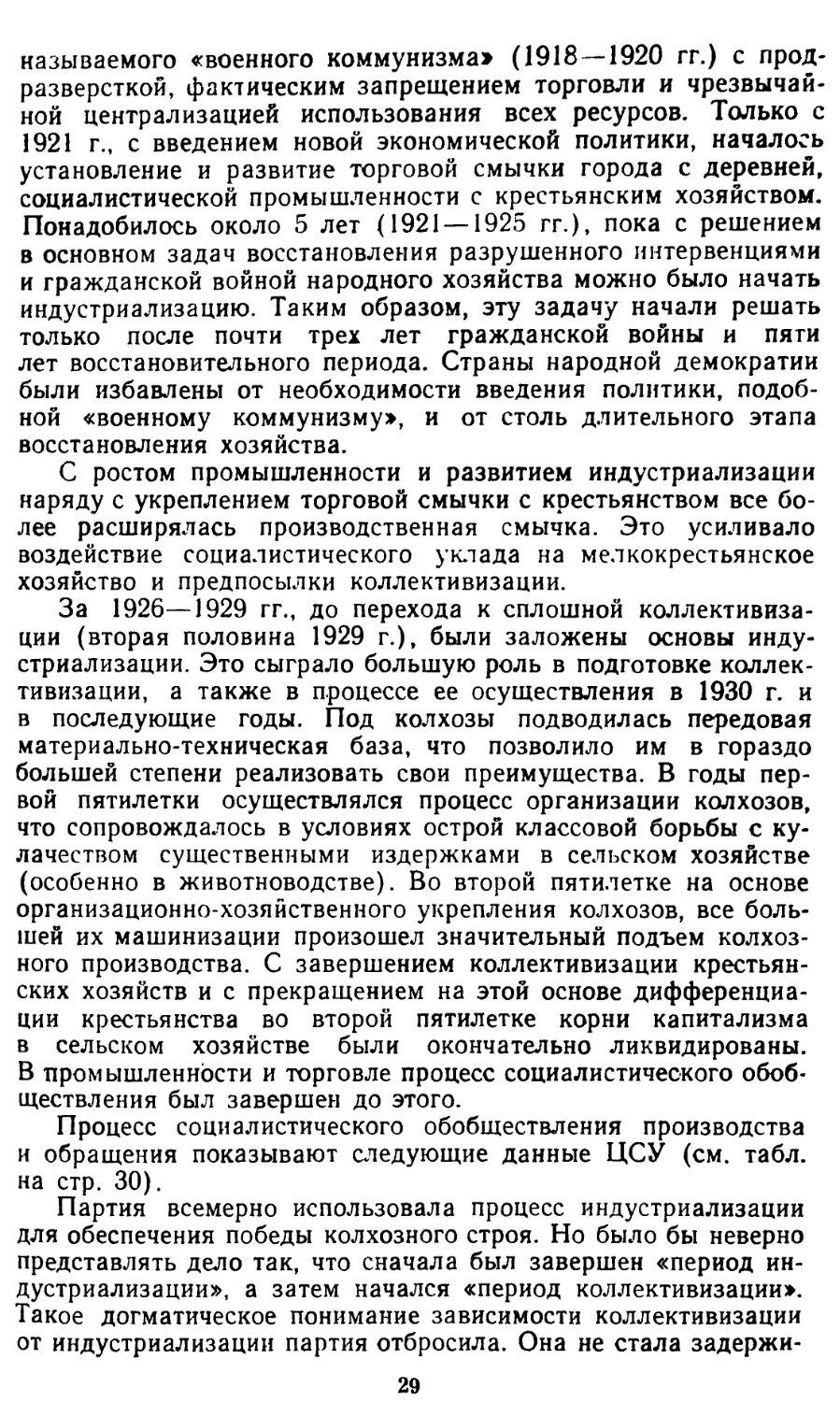

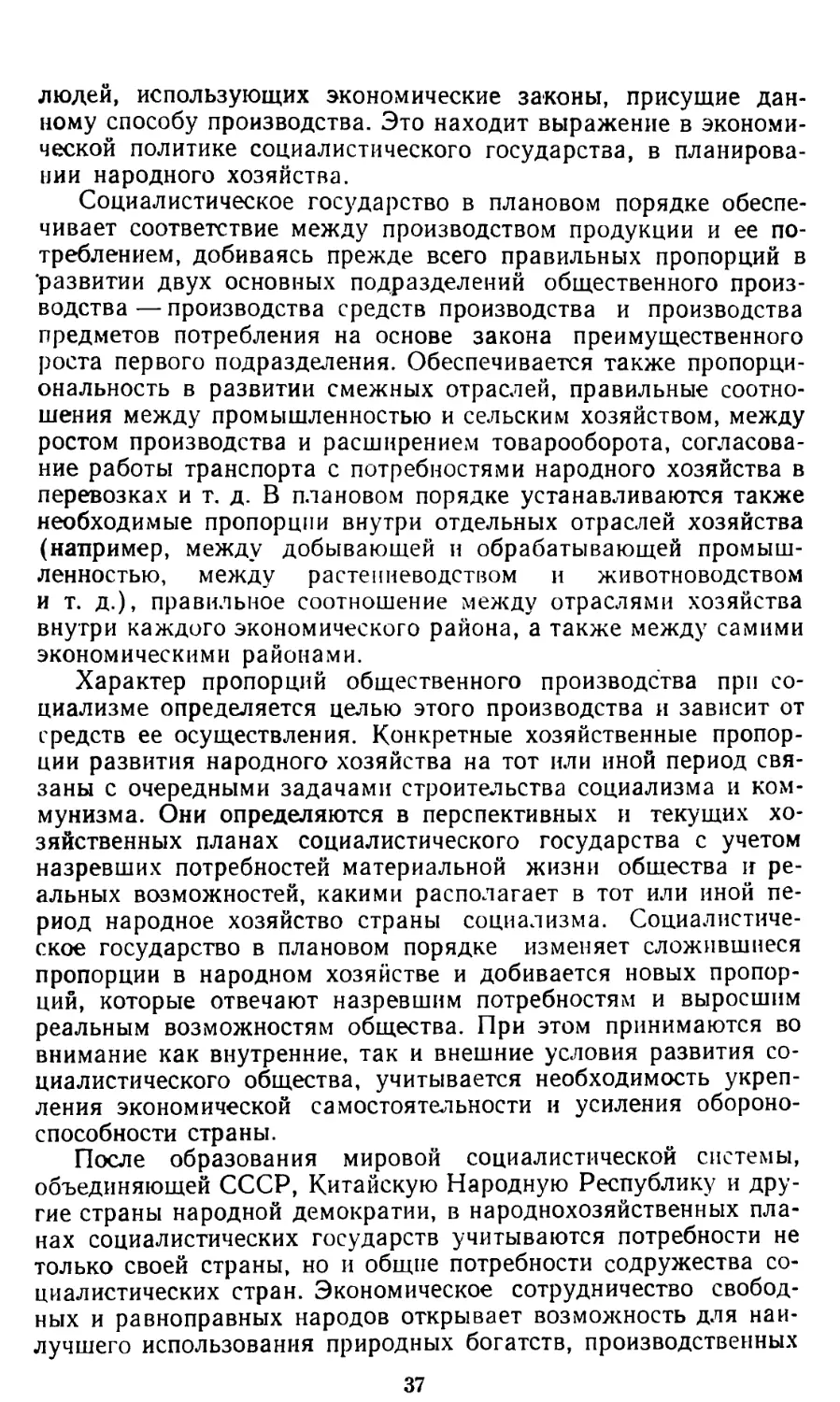

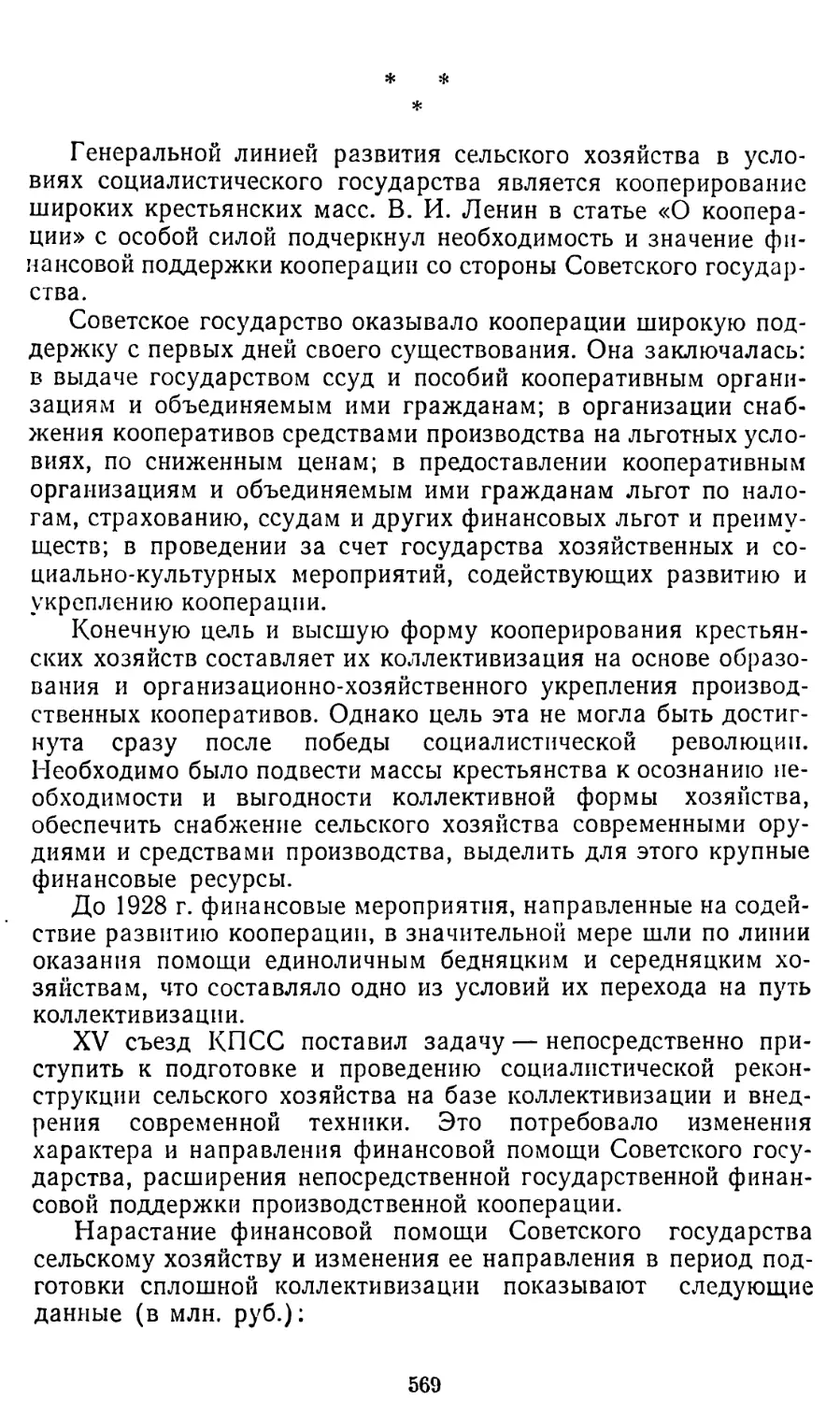

Процесс социалистического обобществления производства

и обращения показывают следующие данные ЦСУ (см. табл.

на стр. 30).

Партия всемерно использовала процесс индустриализации

для обеспечения победы колхозного строя. Но было бы неверно

представлять дело так, что сначала был завершен «период

индустриализации», а затем начался «период коллективизации».

Такое догматическое понимание зависимости коллективизации

от индустриализации партия отбросила. Она не стала задержи-

29

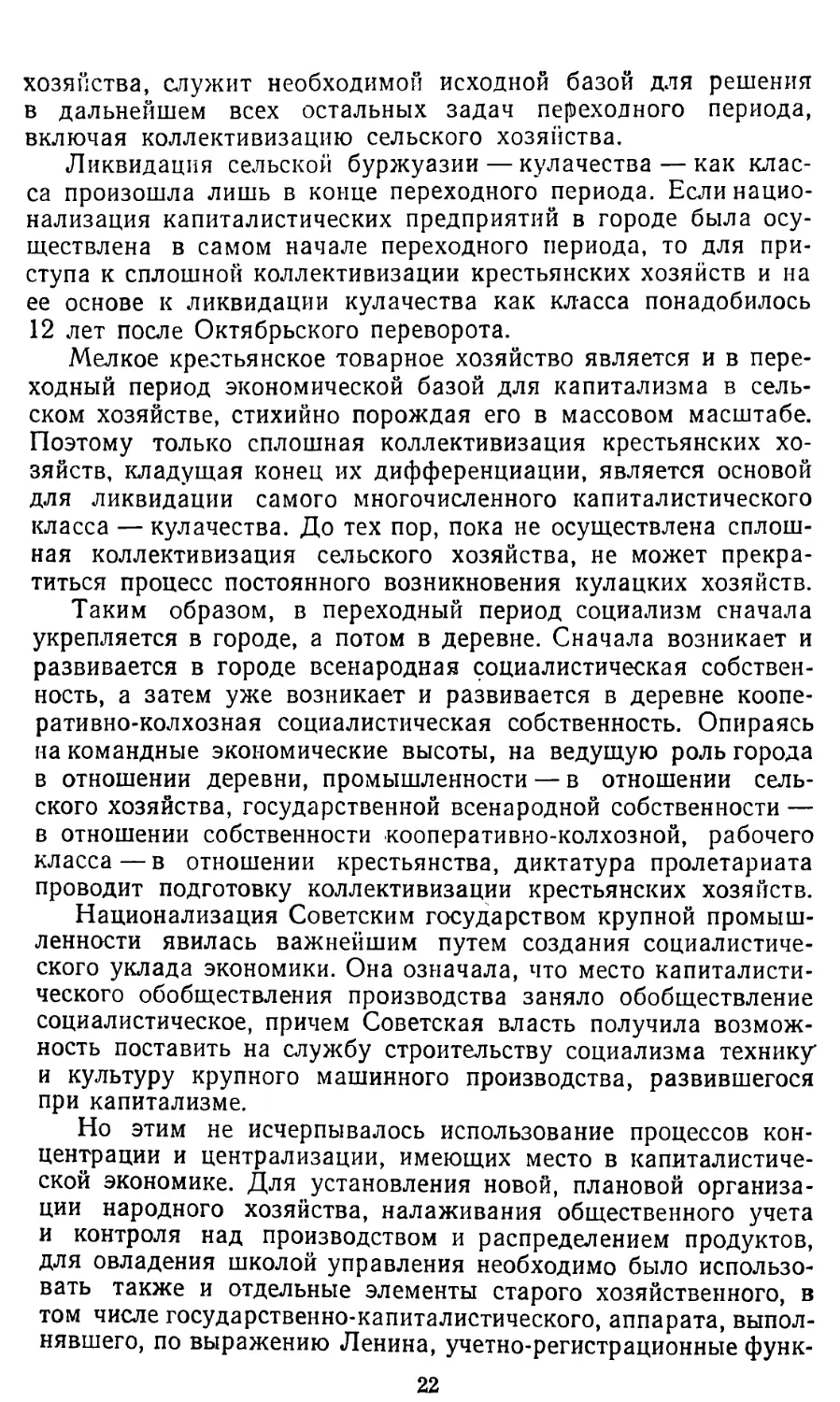

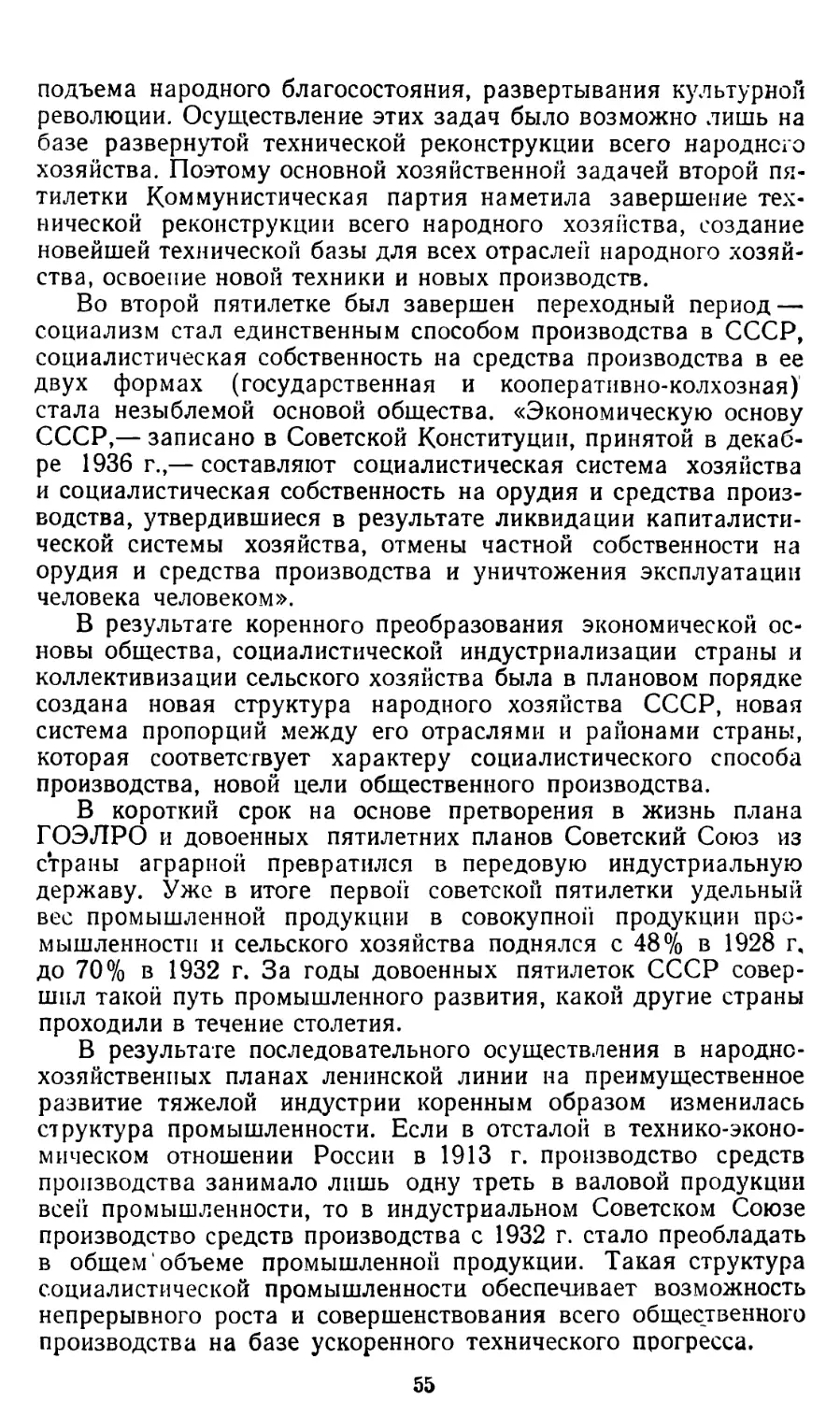

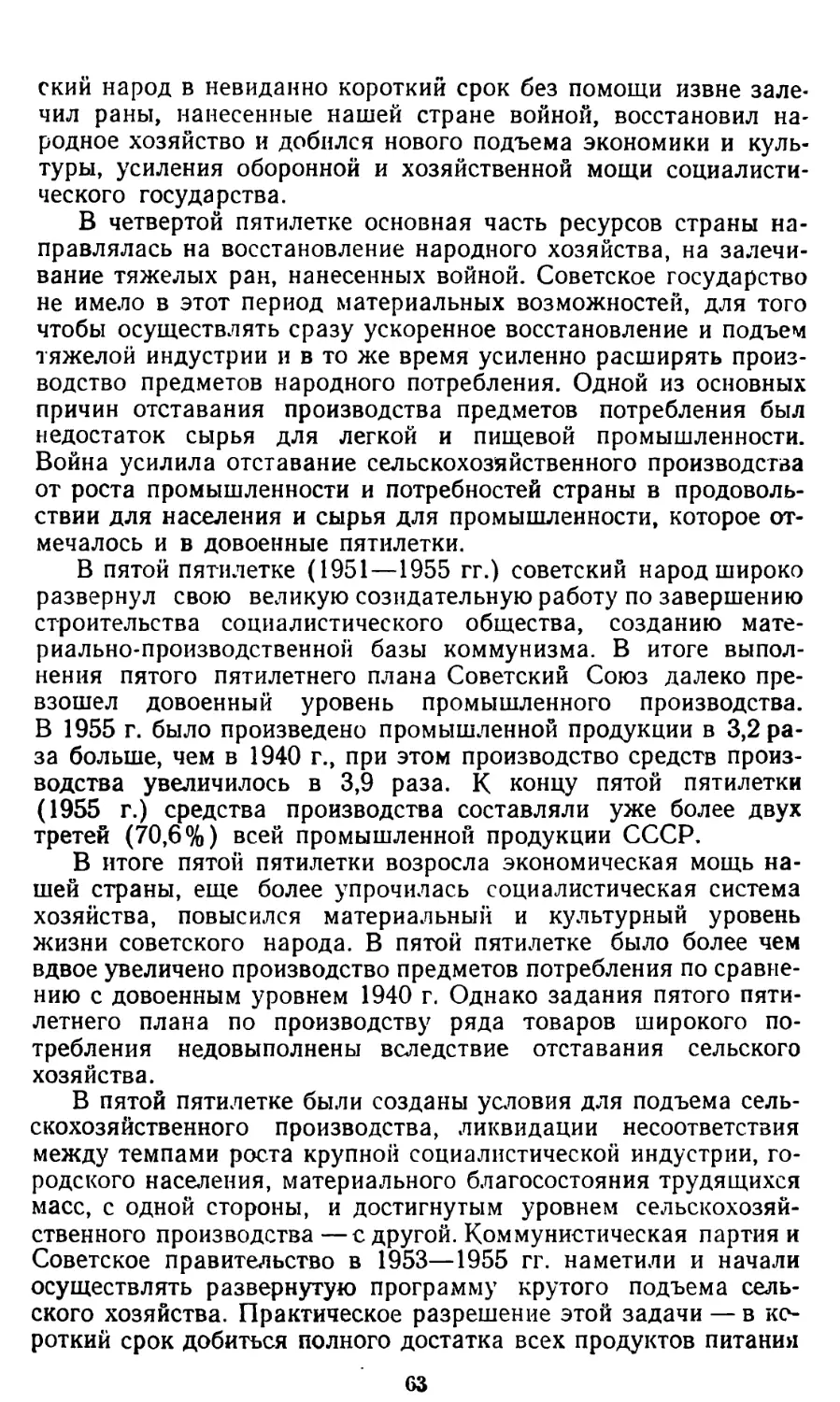

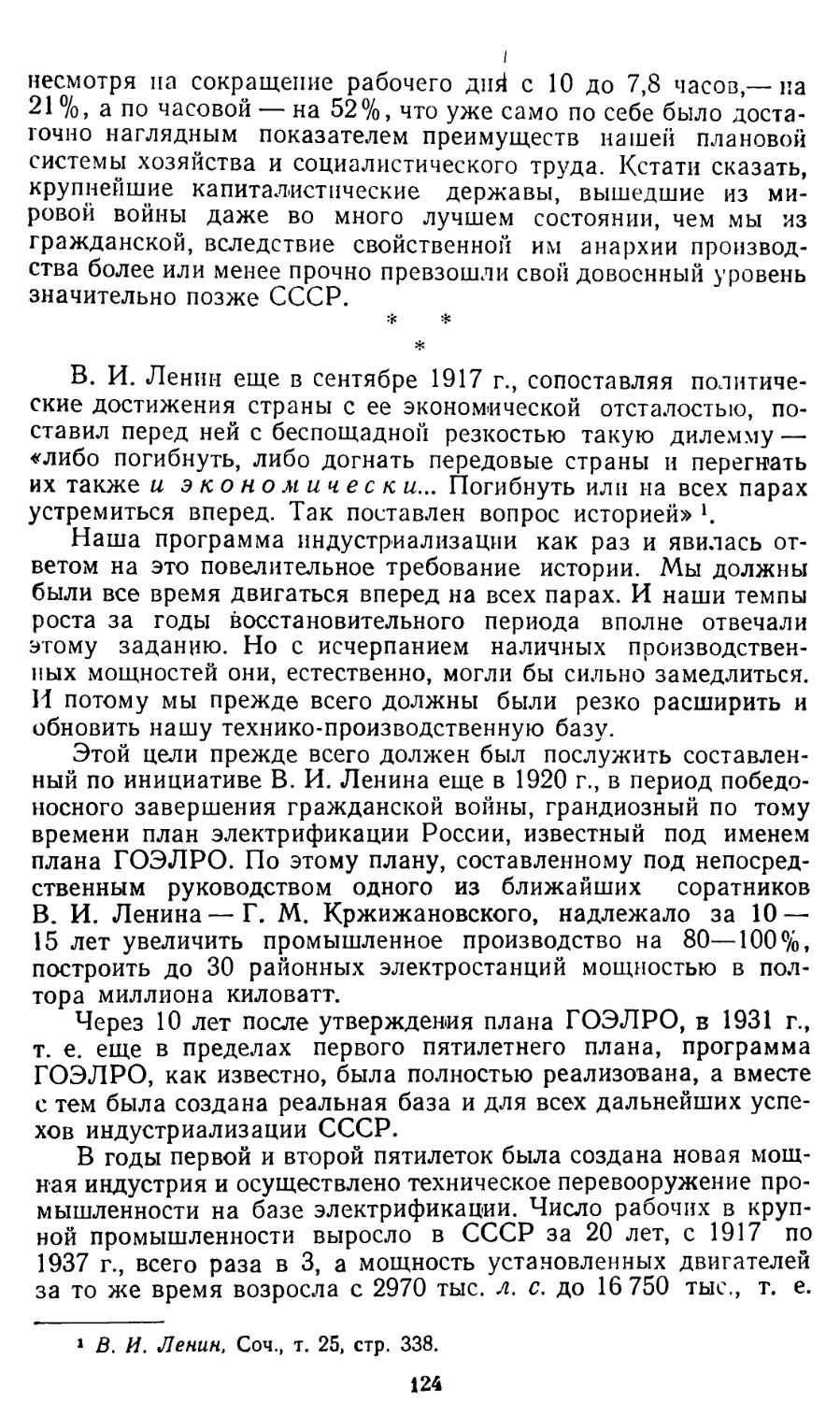

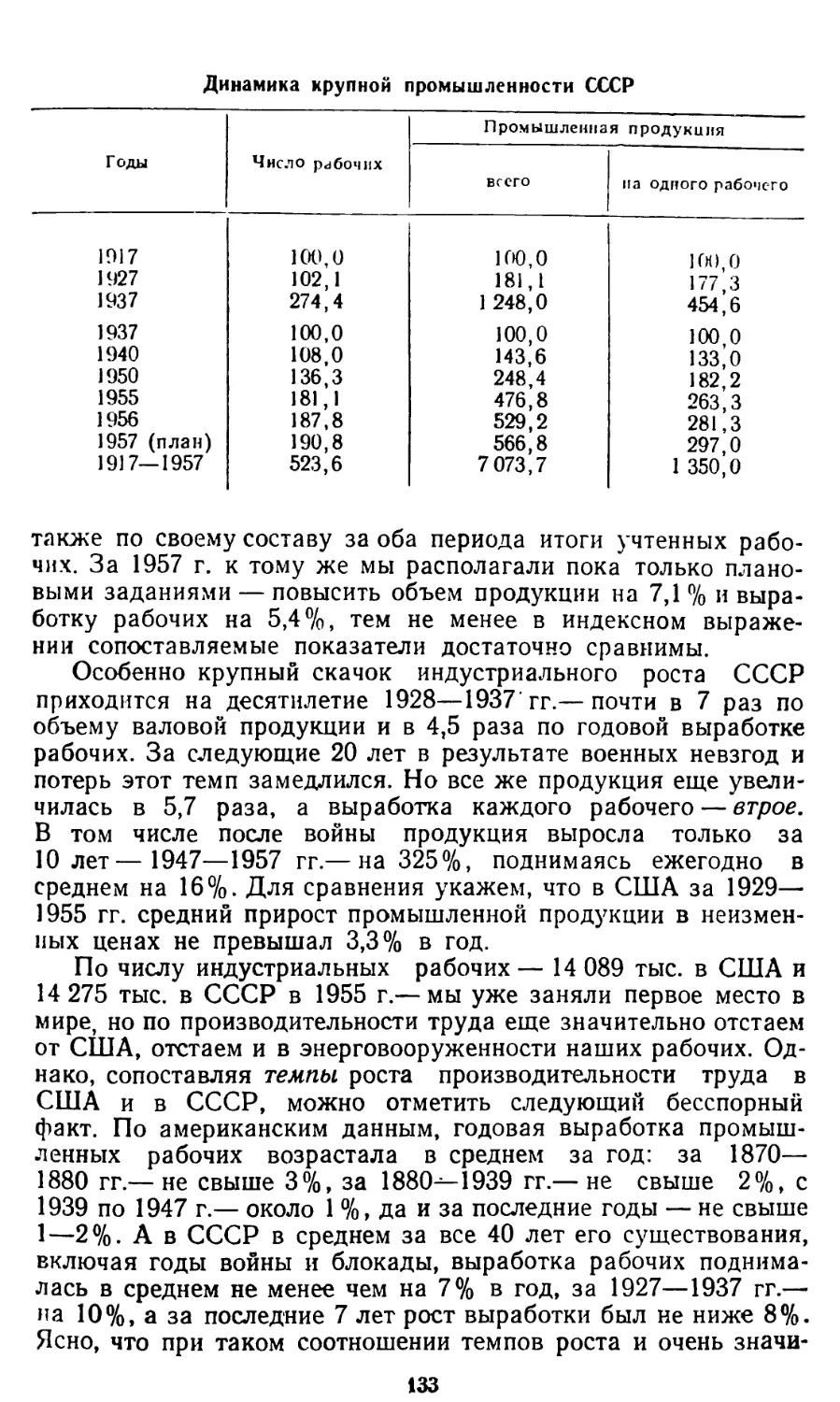

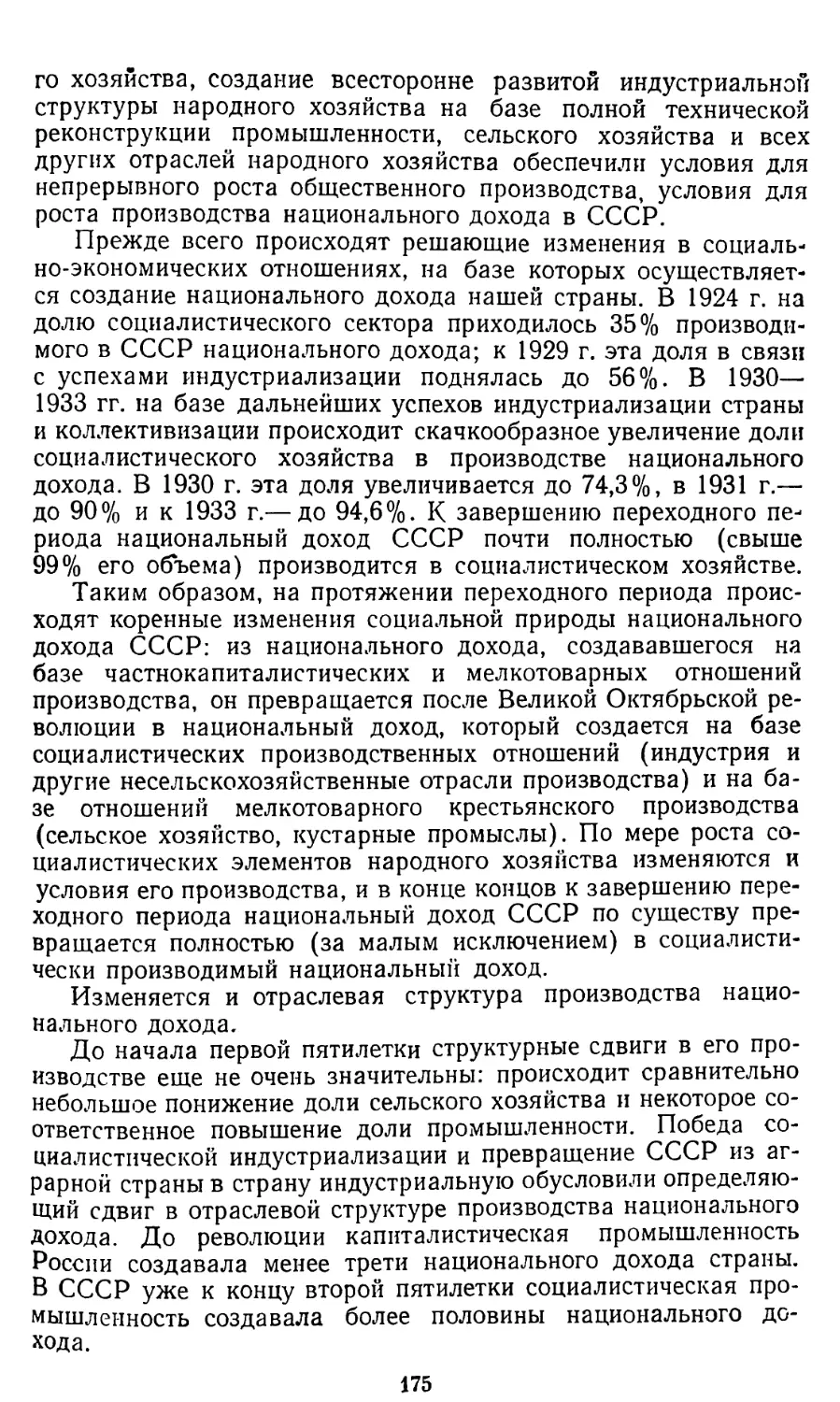

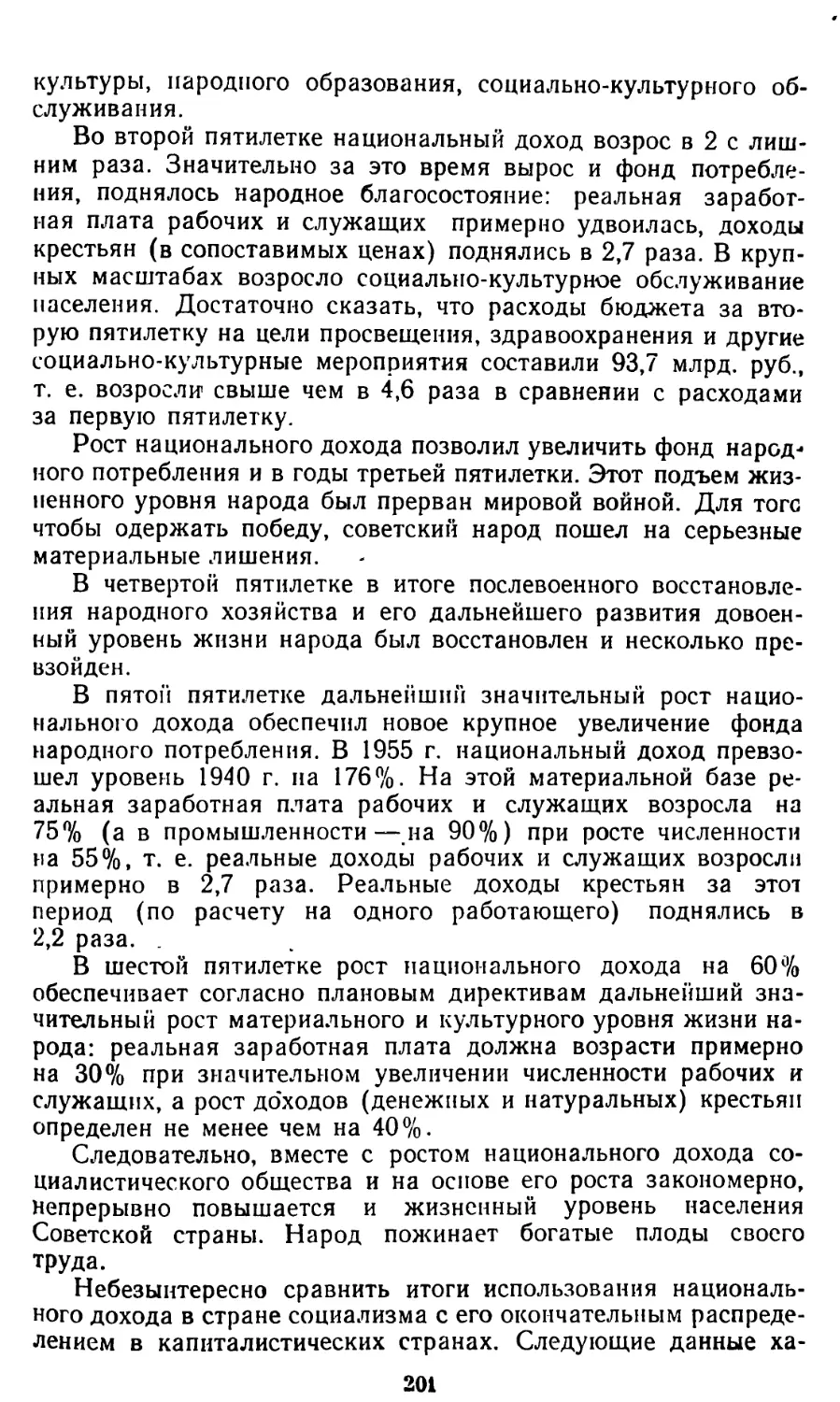

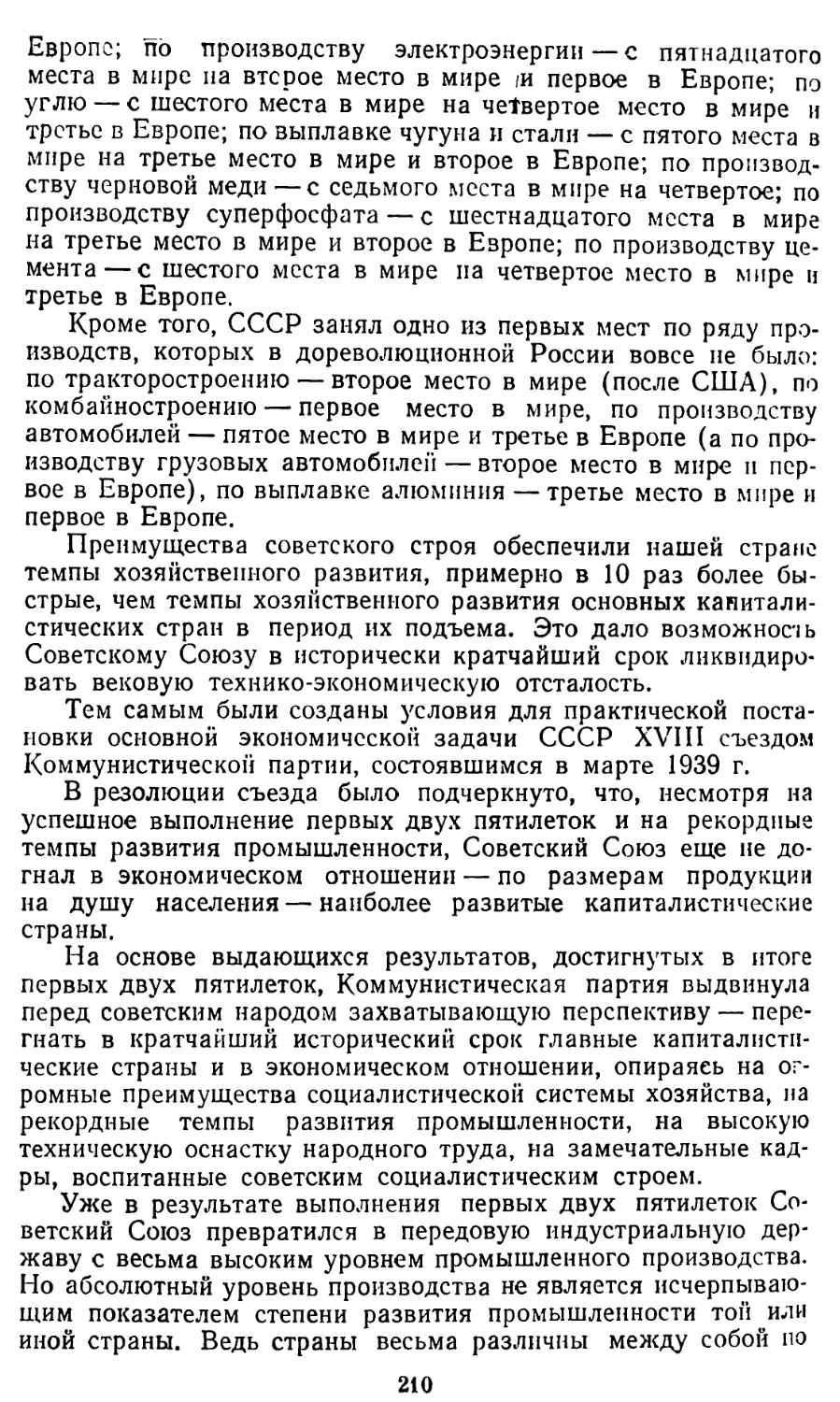

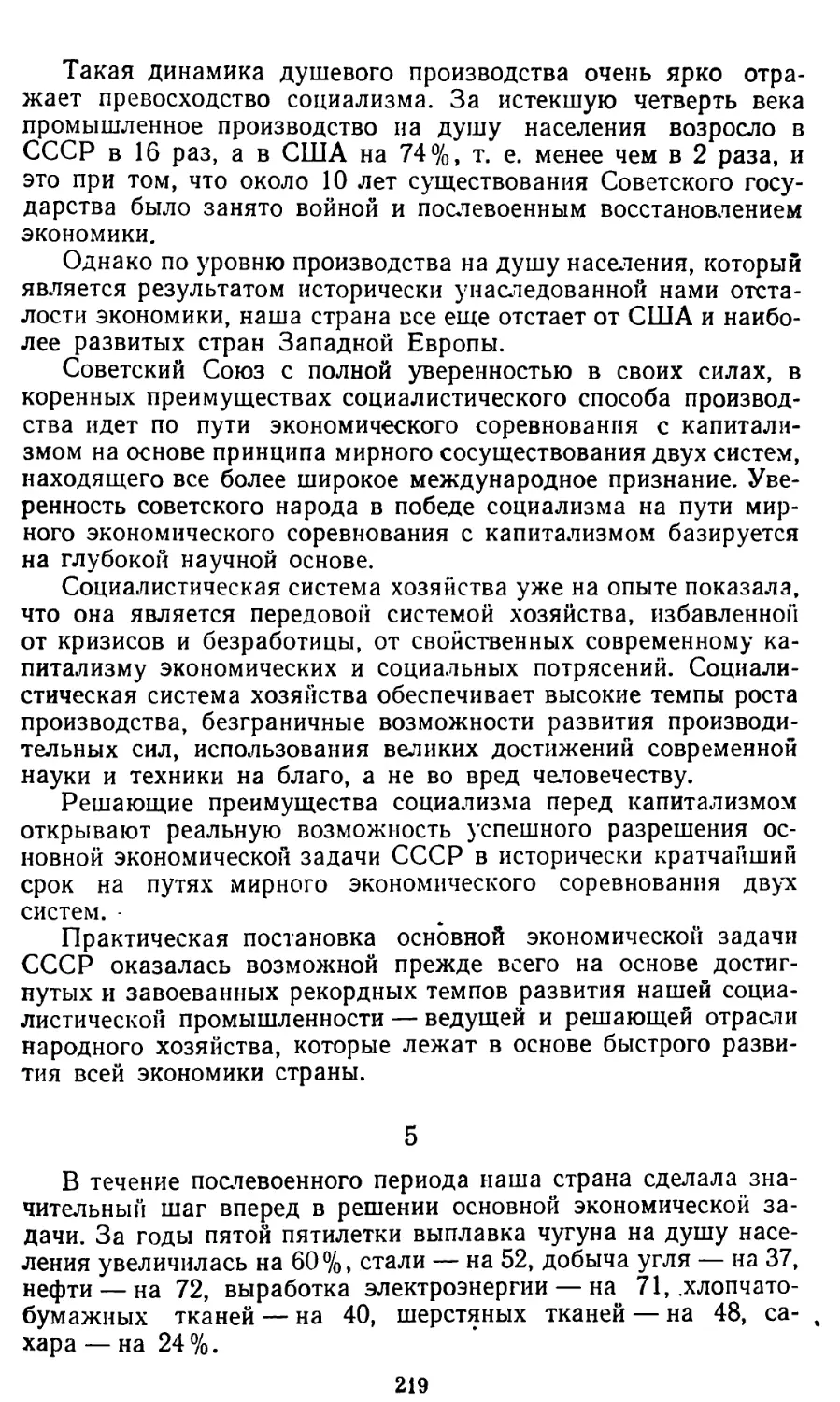

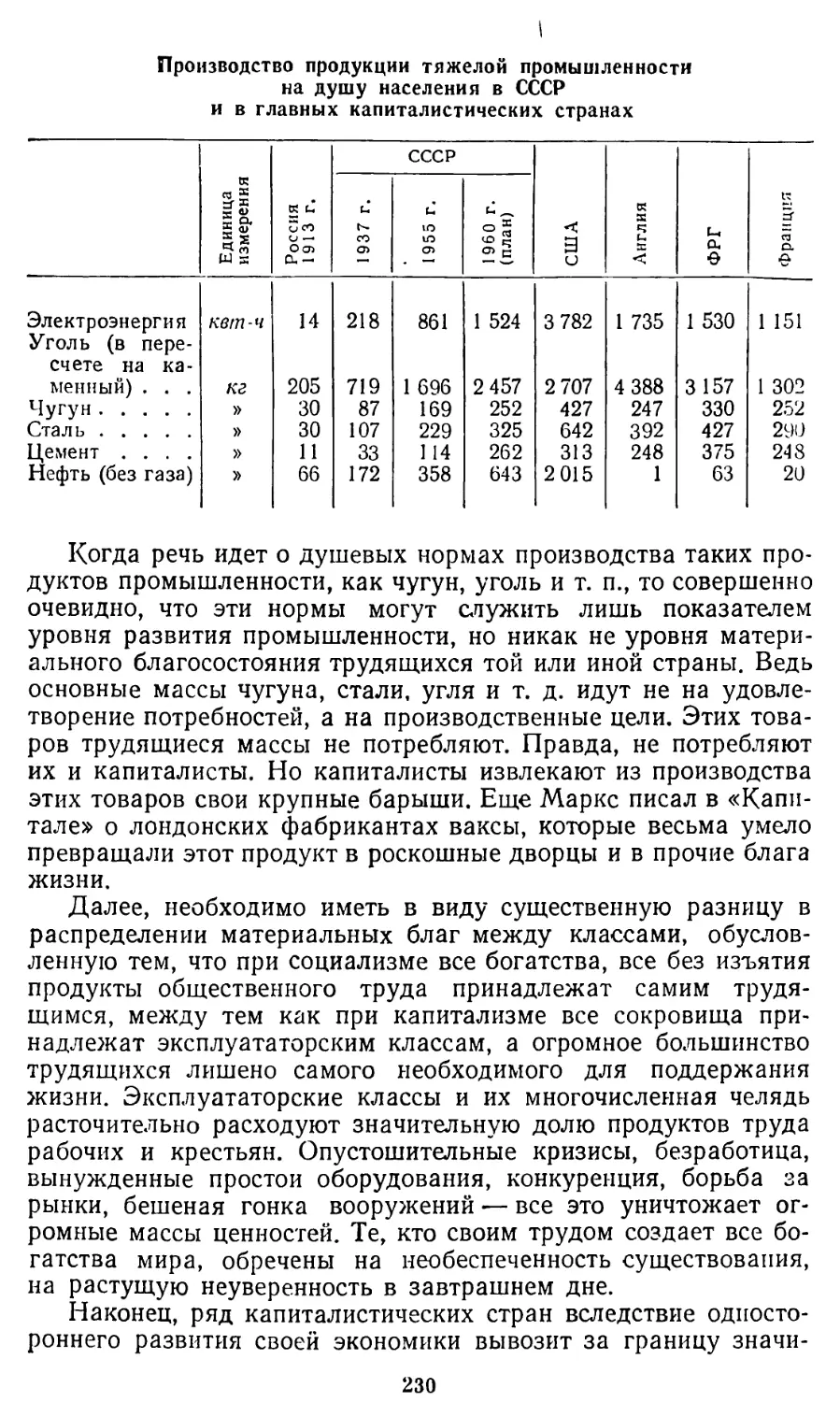

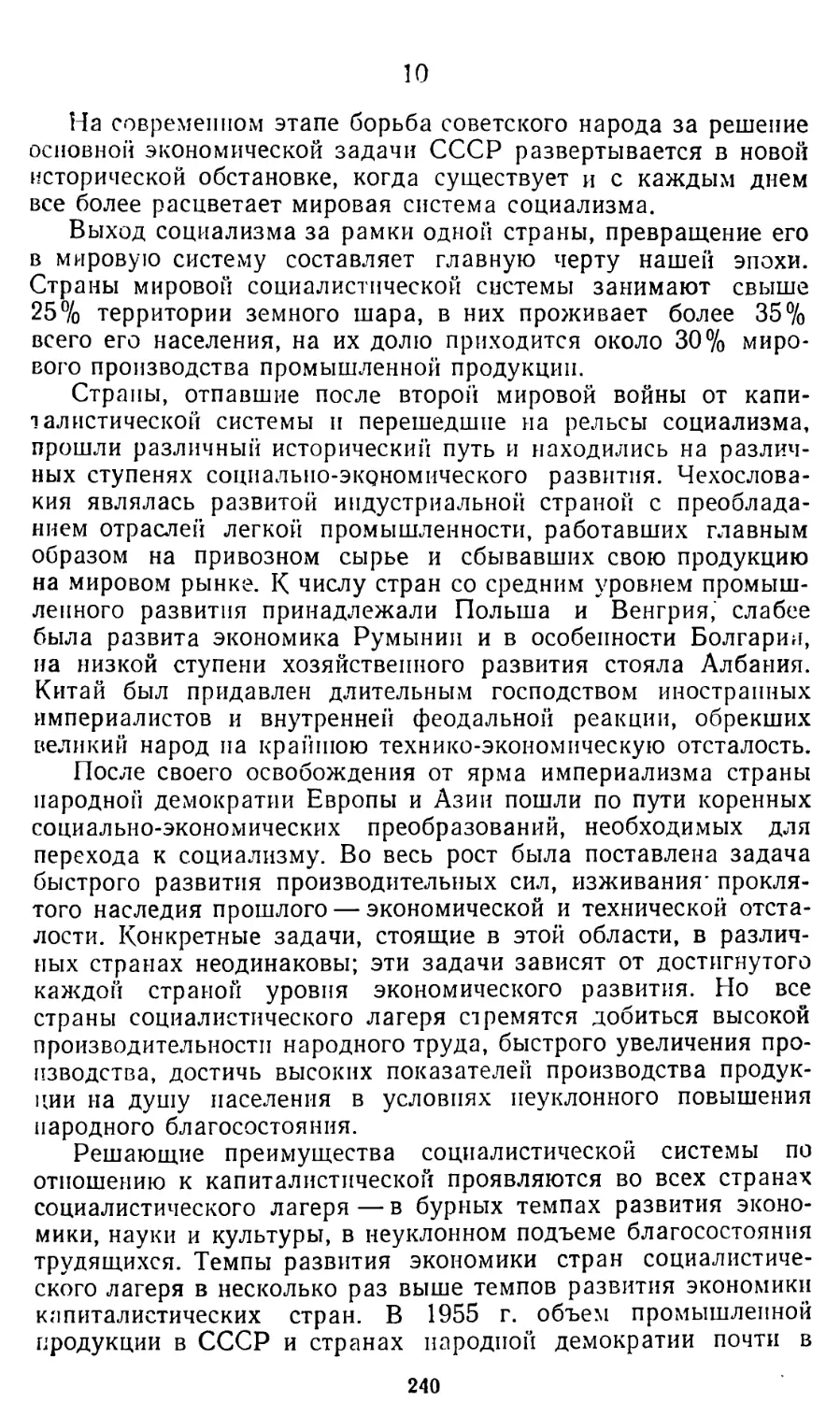

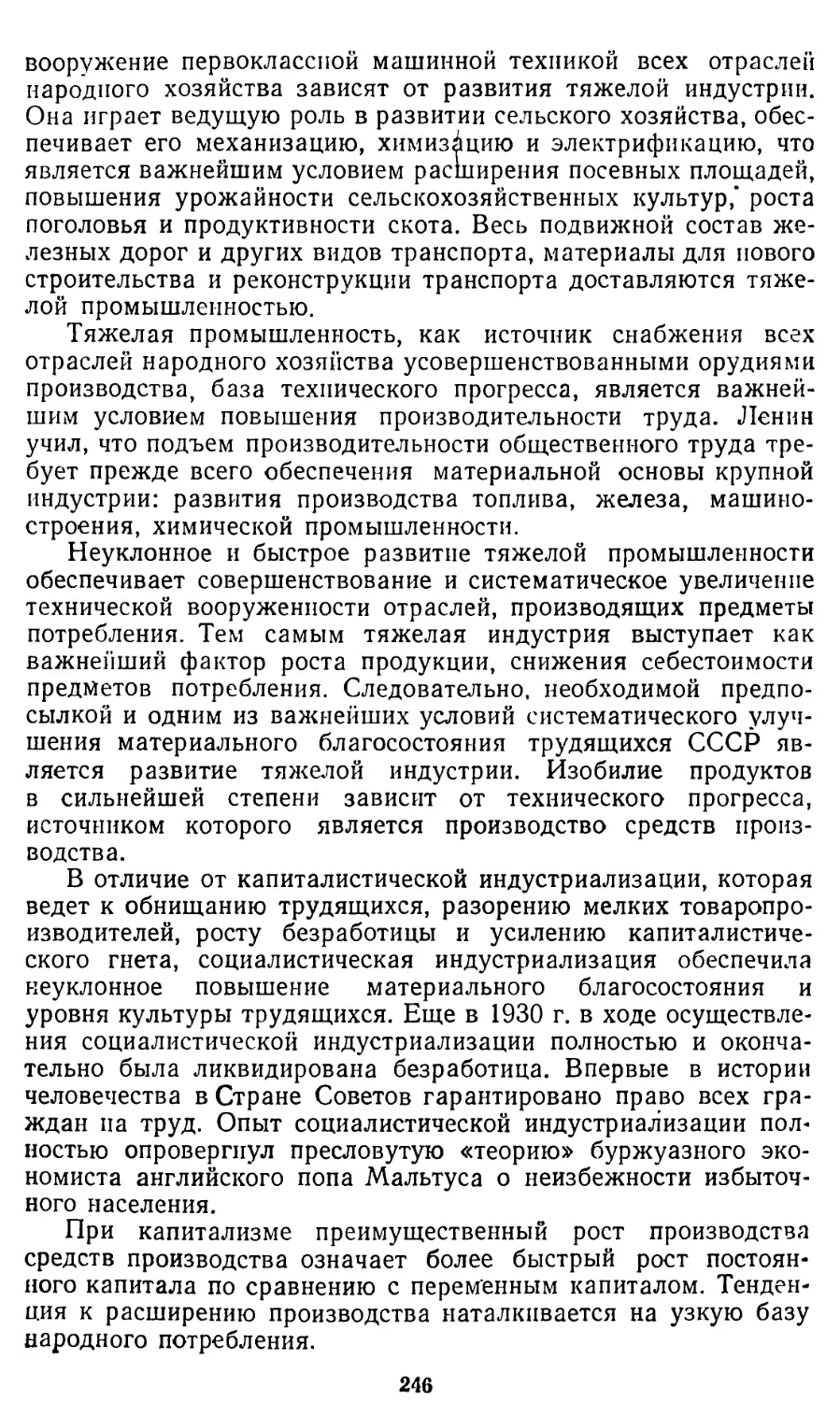

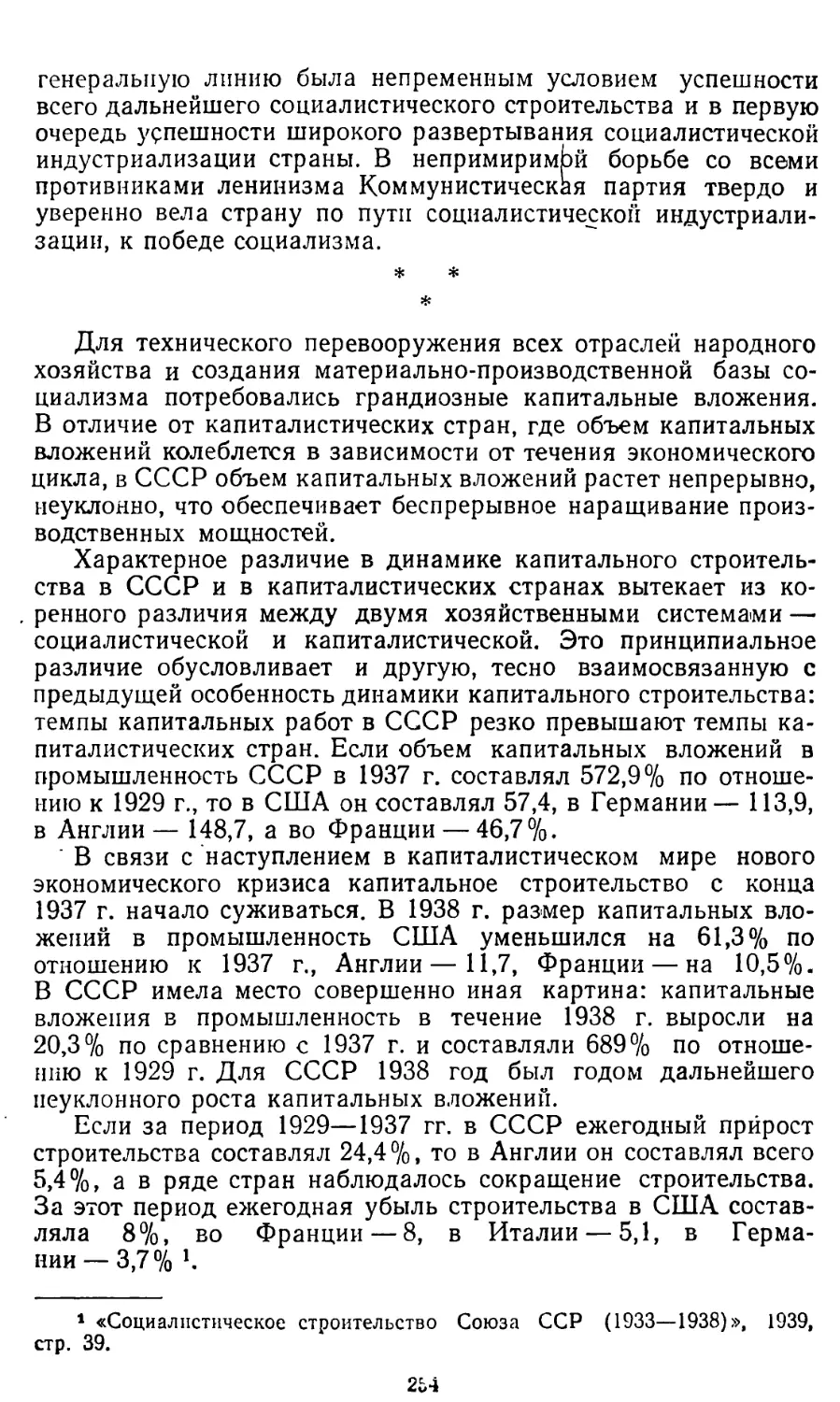

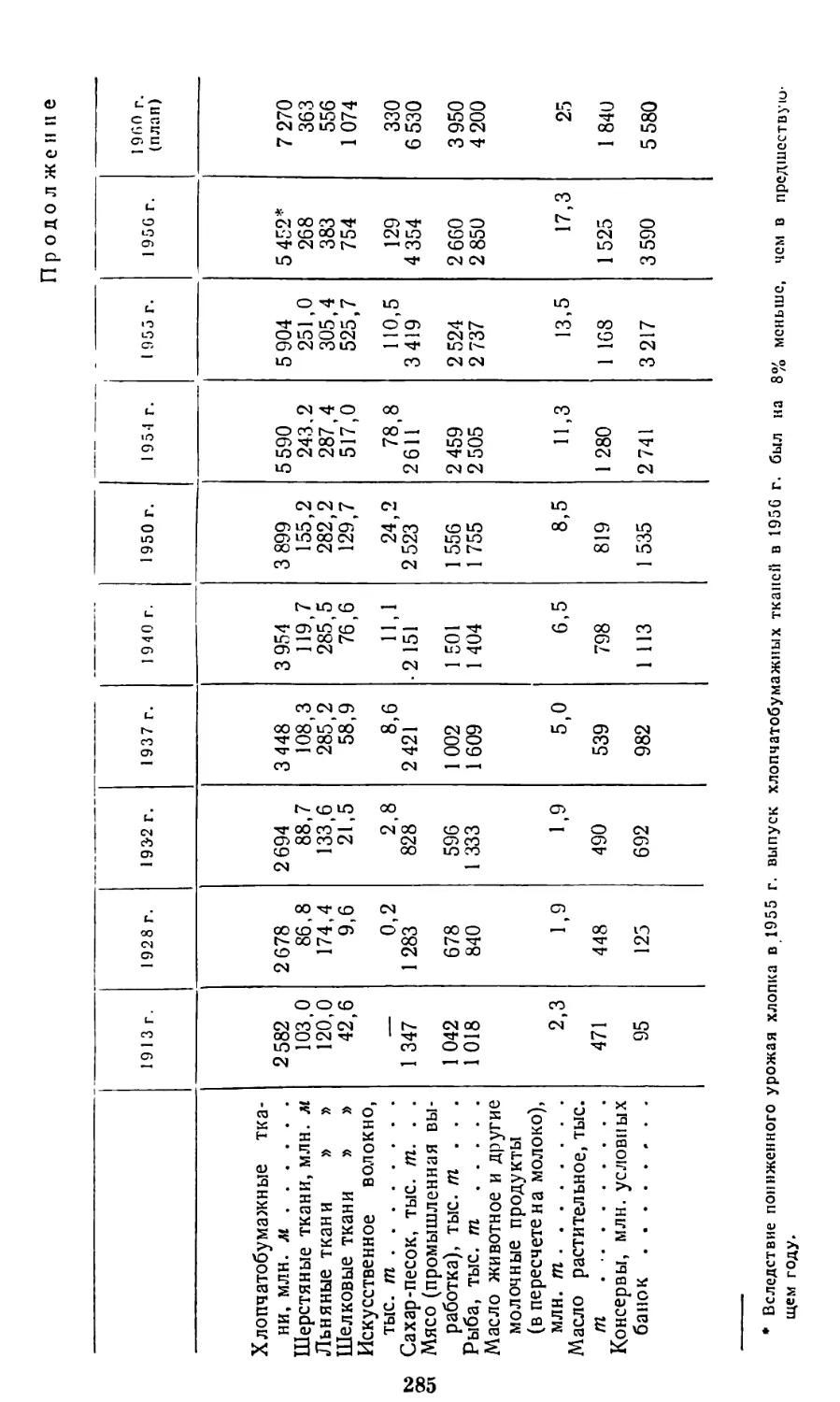

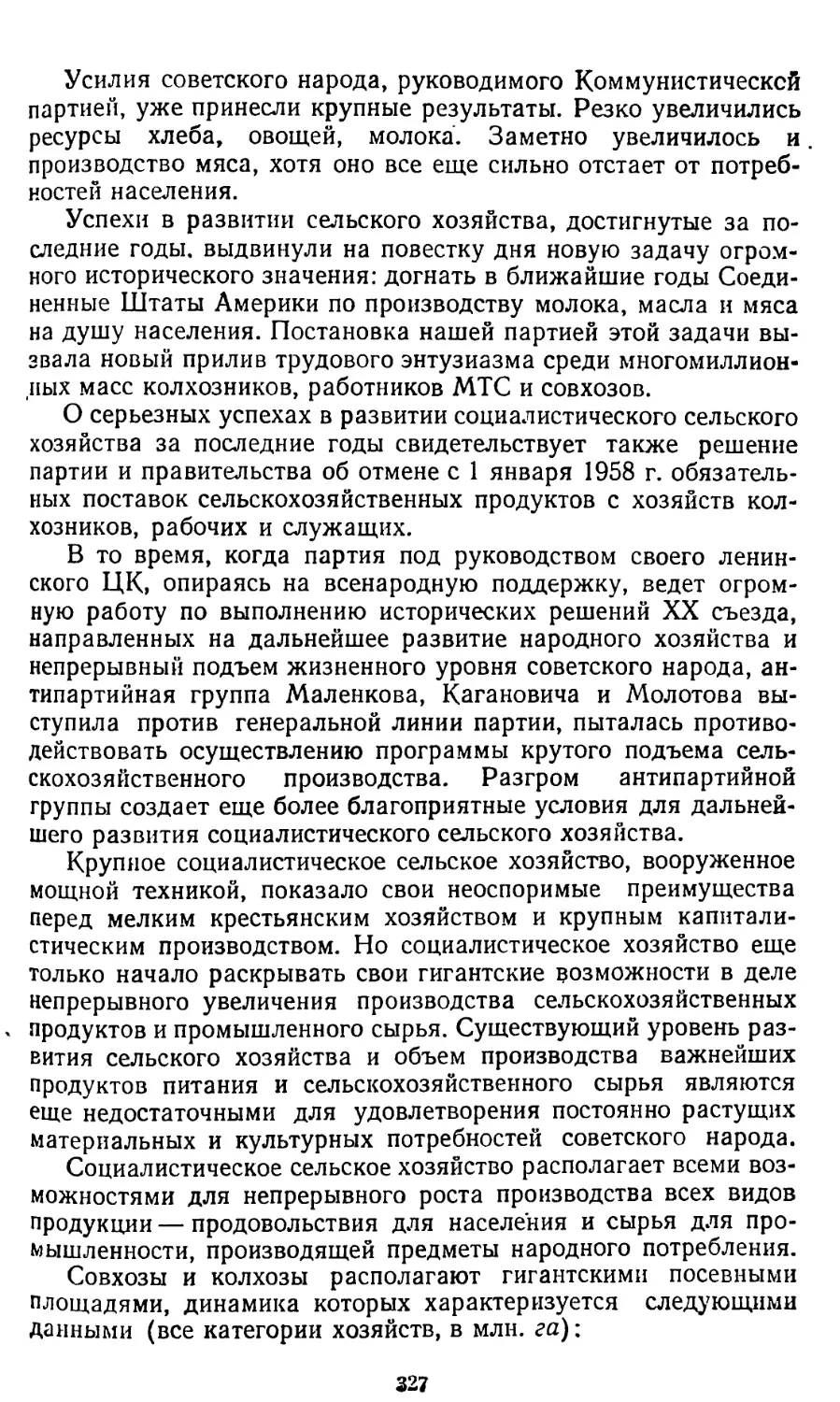

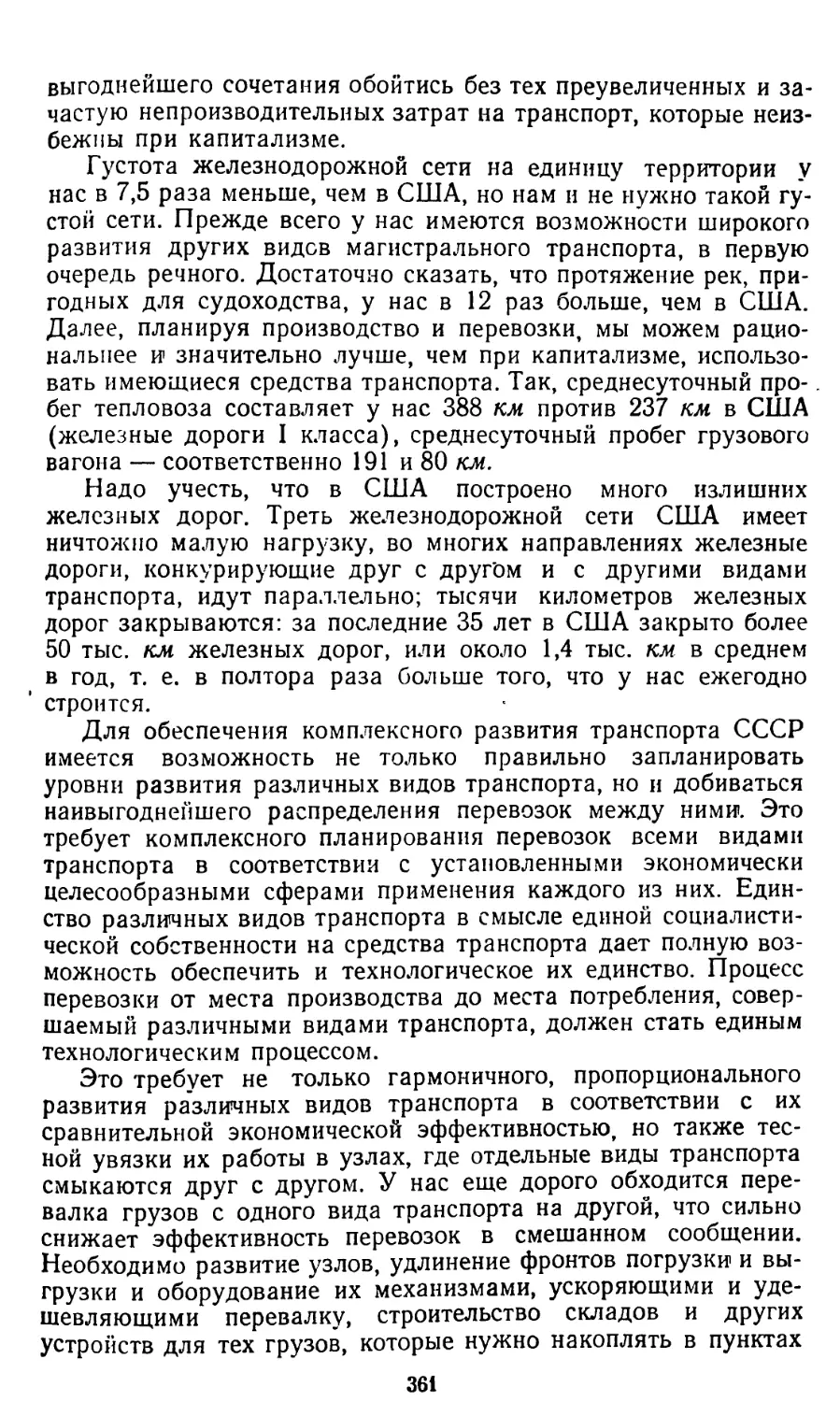

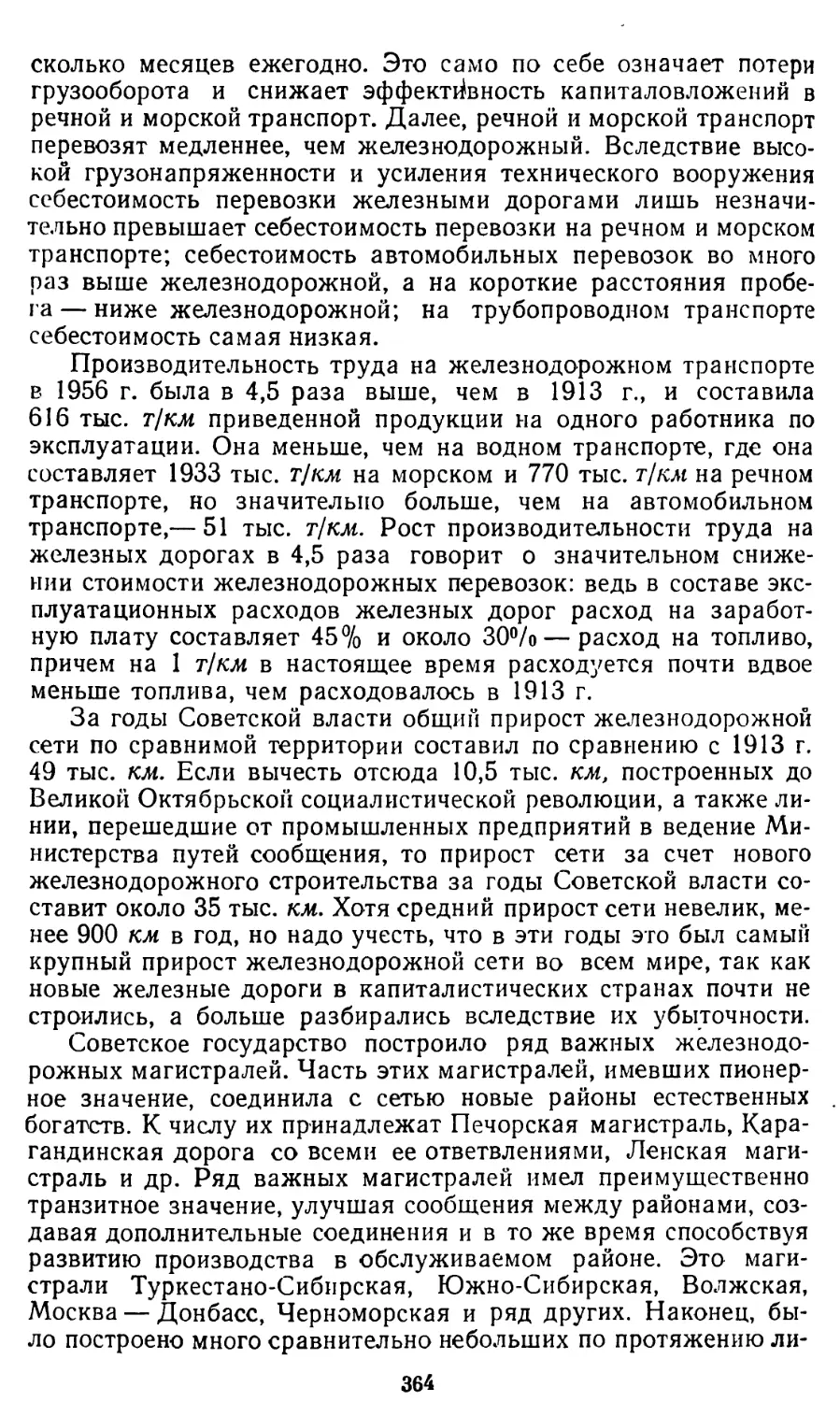

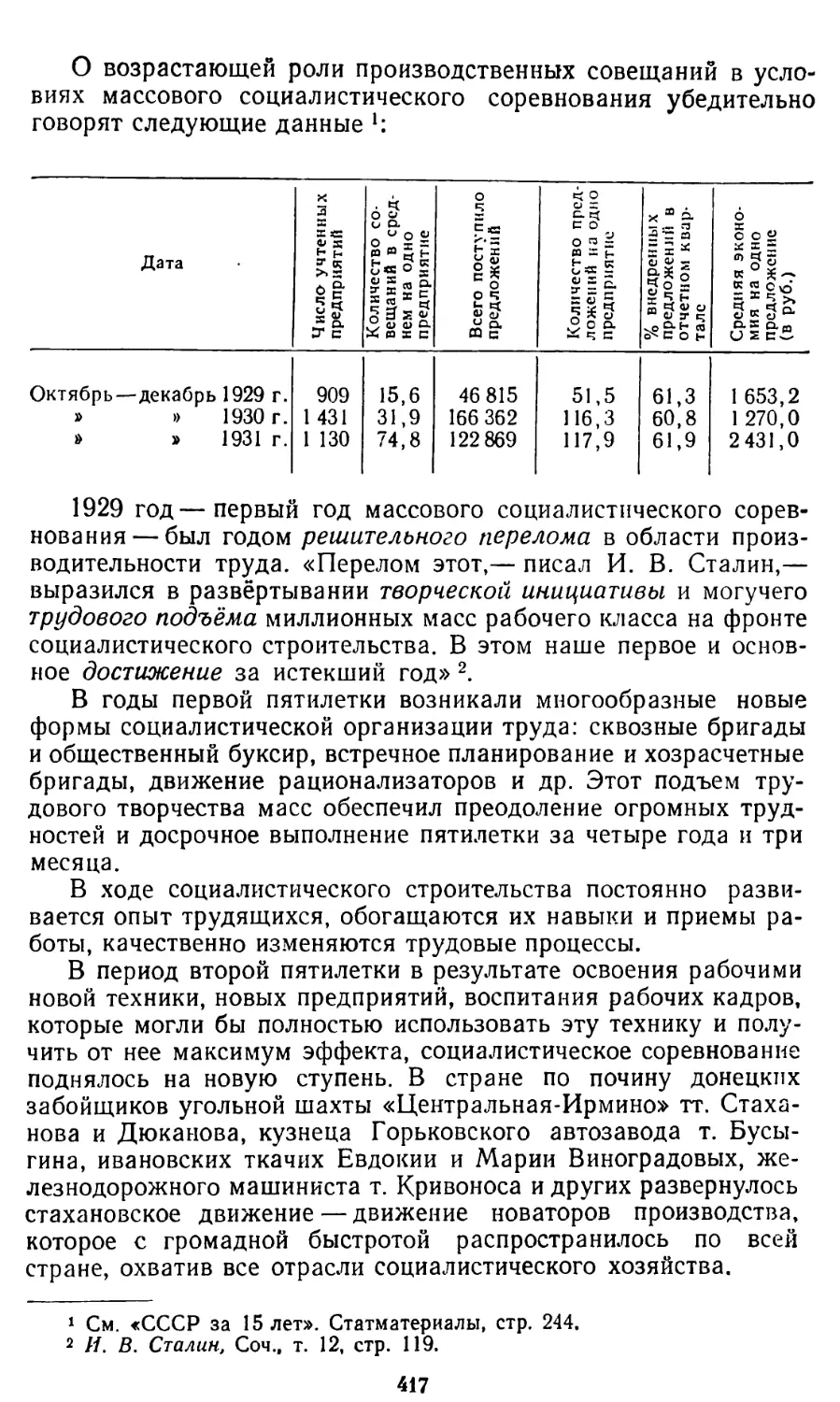

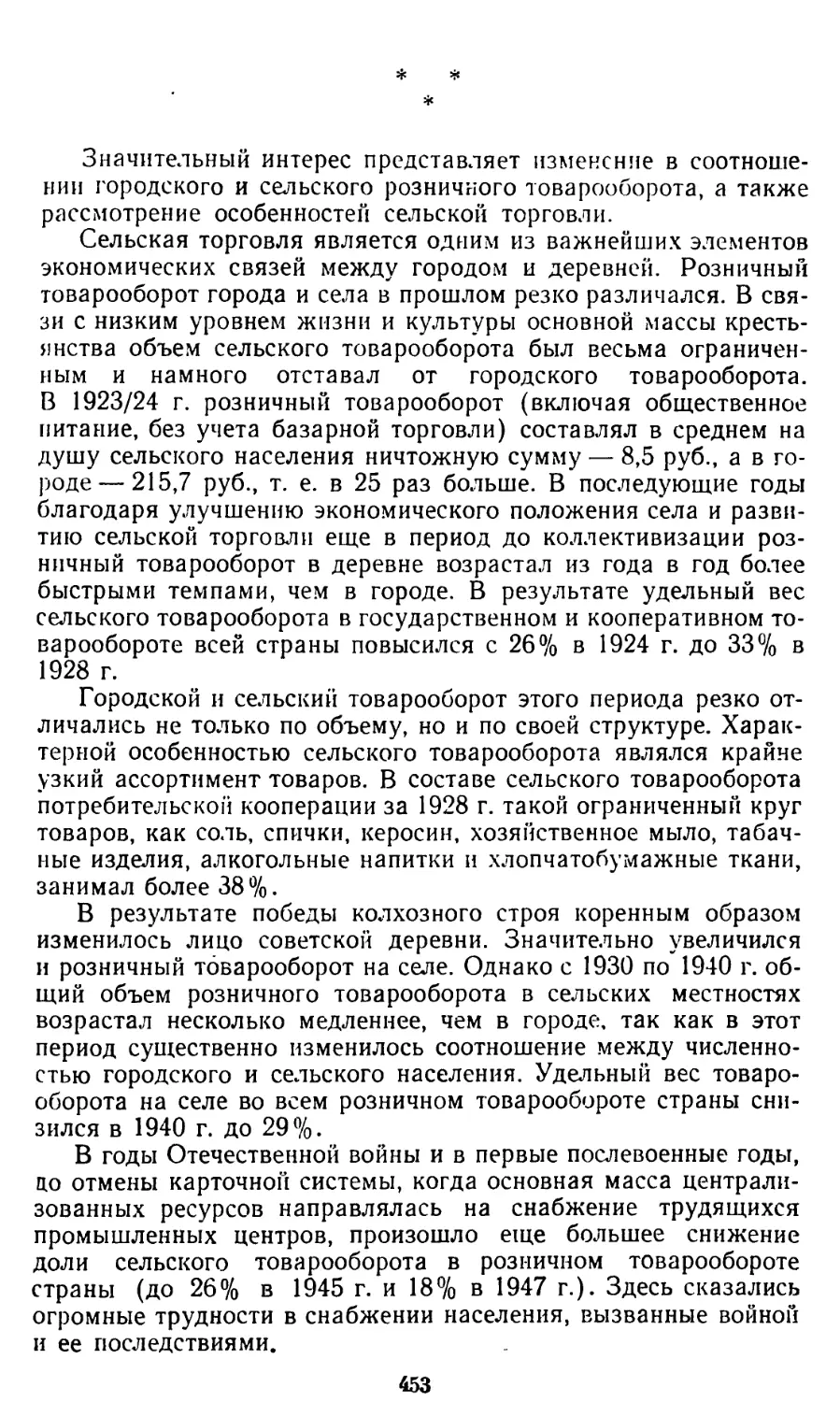

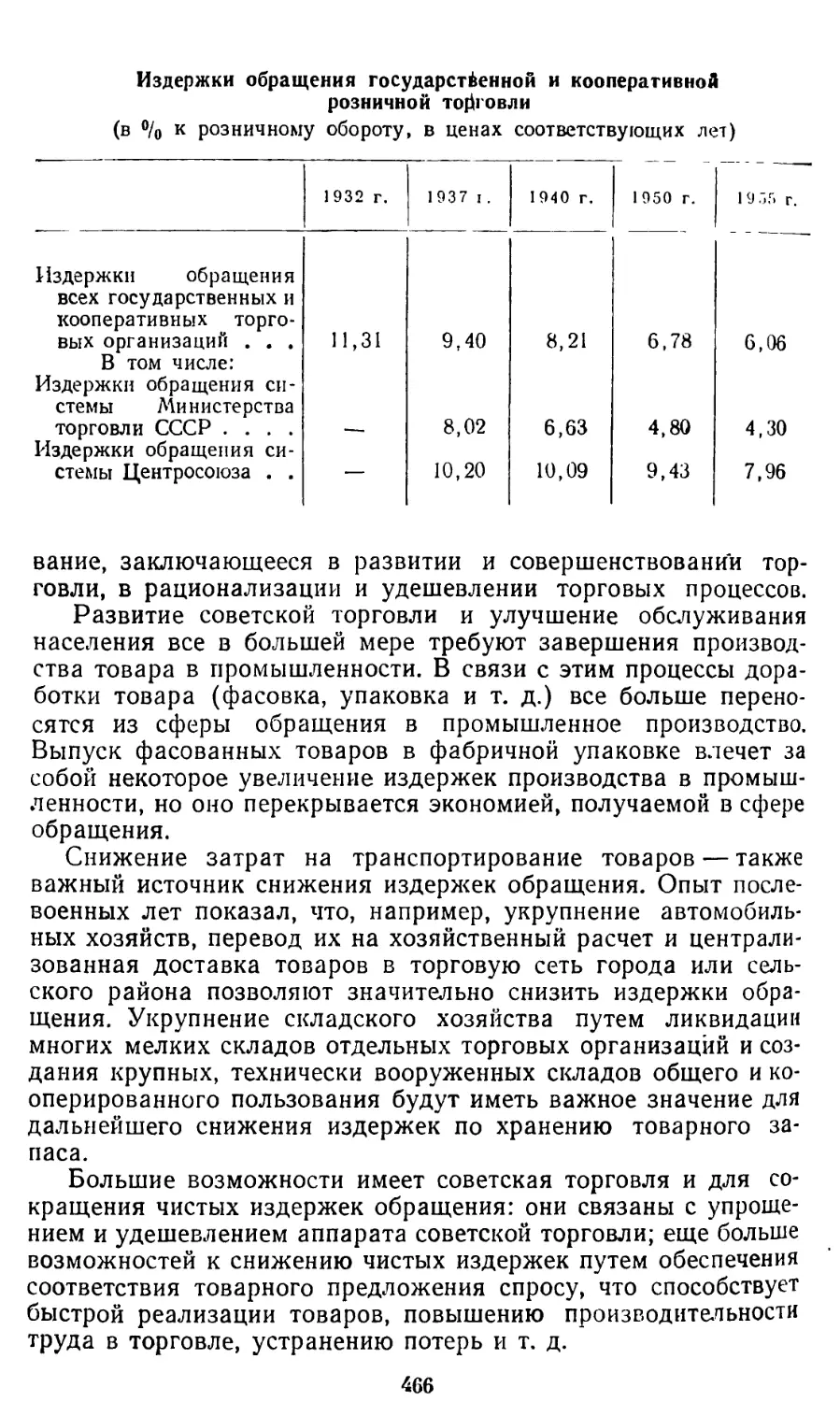

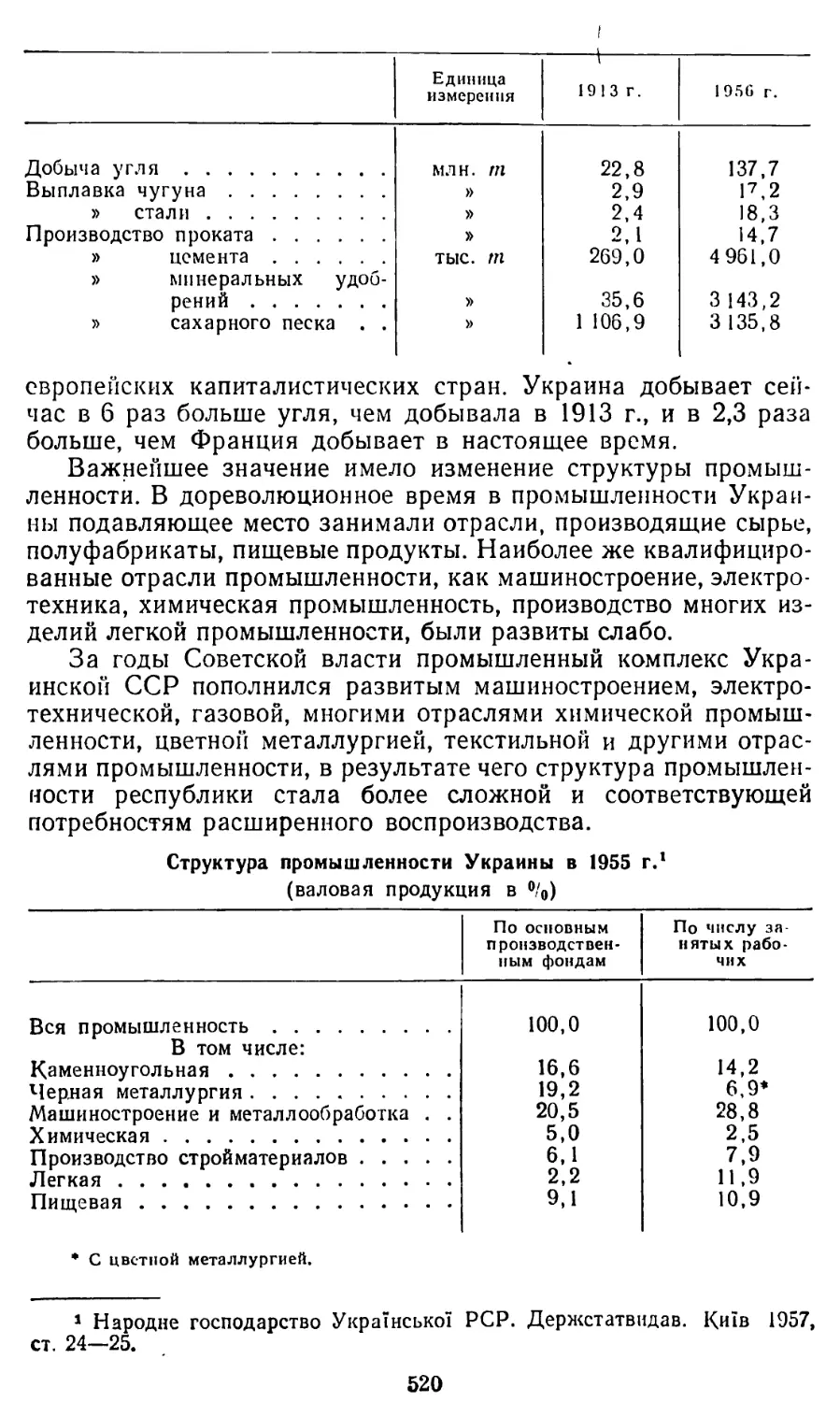

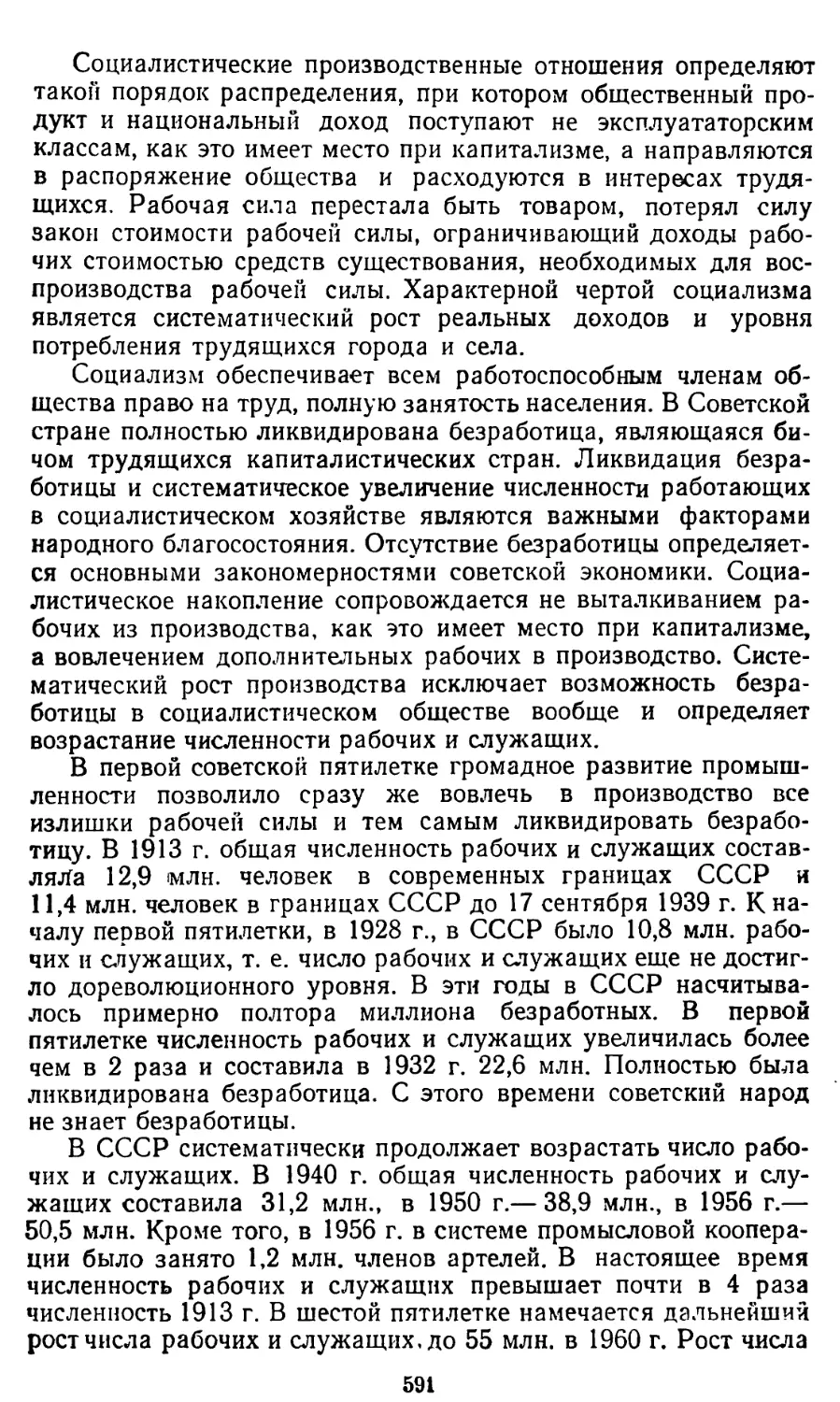

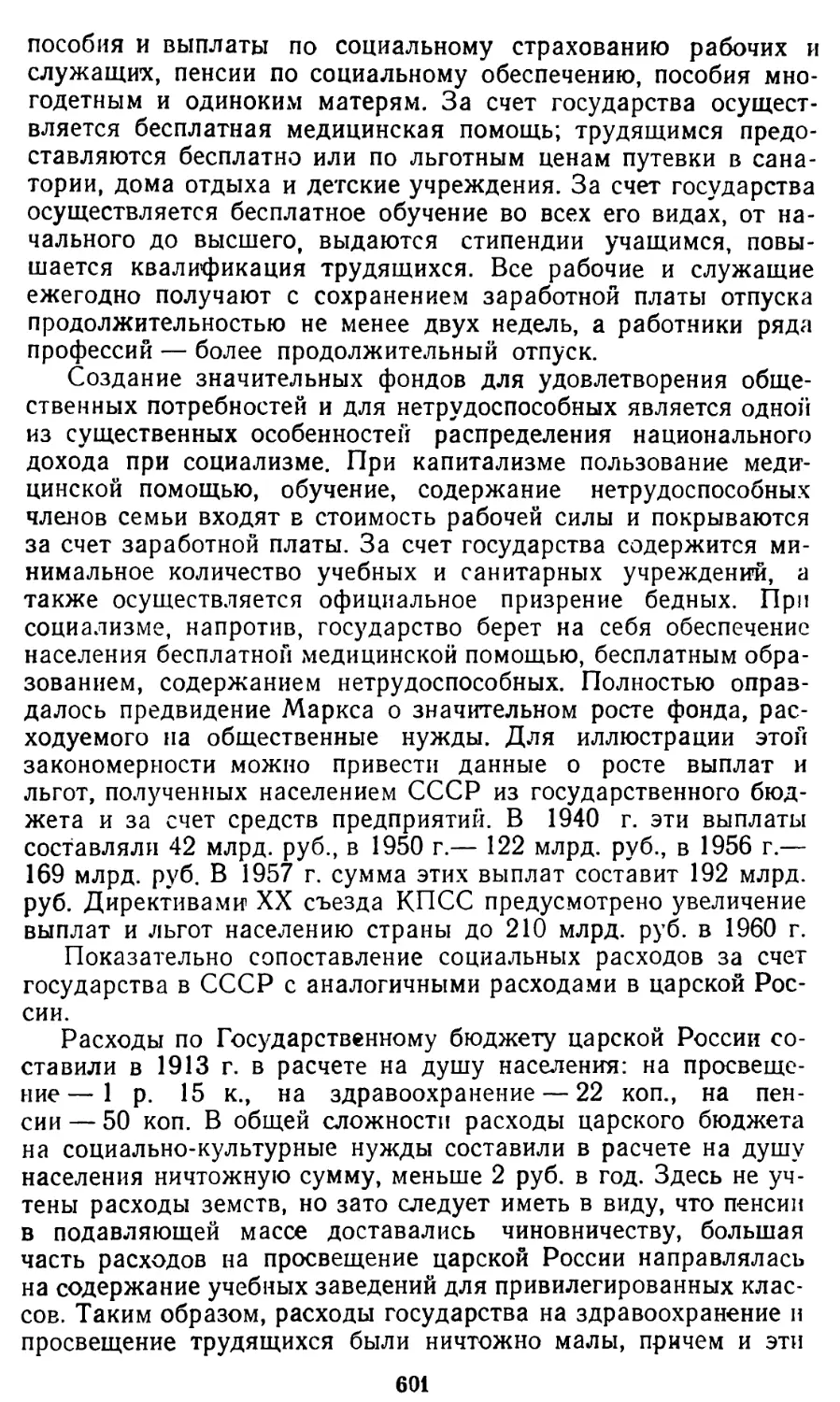

Удельный вес социалистического хозяйства

(в °/о)

"

В национальном доходе

В валовой продукции промышленности . .

В валовой продукции сельского хозяйства

(включая личное подсобное хозяйство

колхозников)

В розничном товарообороте торговых

предприятий (включая общественное питание) .

1924 г.

35,0

76,3

1,5

47,3

11928 г.

44,0

82,4

3,3

76,4

1937 г.

99,1

99,8

98,5

100,0

вать коллективизацию до тех пор, пока не будет произведено

достаточно машин для насыщения всех колхозов.

Индустриализация продолжалась и одновременно с

коллективизацией, в результате чего в годы второй пятилетки была

завершена техническая реконструкция всего народного

хозяйства.

Опыт Китайской Народной Республики показывает, что

процесс производственного кооперирования крестьянских

хозяйств может быть осуществлен и при относительно

незначительном уровне механизации сельского хозяйства. По

кооперированию крестьянских хозяйств Китай идет впереди других

стран народной демократии, хотя в тех странах относительно

больше машинной техники, применяемой в сельском хозяйстве.

В Китае благодаря наличию такой могучей индустриальной

социалистической державы, как СССР, и всей мировой системы

социализма победа социалистической собственности во всем

народном хозяйстве оказалось возможной еще до того, как

индустриализация осуществлена. Индустриализация там

осуществится уже в условиях, когда социалистические

производственные отношения победили. Она обеспечит полное утверждение

и дальнейшее развитие социалистического способа производства

в стране.

С возникновением и ростом социалистического уклада

возникли и стали действовать новые экономические законы —

законы развития социалистической экономики. В процессе

социалистического обобществления производства все более

расширялась сфера действия этих законов и все более повышалась

их определяющая роль в развитии всего народного хозяйства.

В то же время все более сужалась сфера действия и снижалась

роль законов капиталистической экономики.

Политика партии, Советского государства опиралась на

законы социалистической экономики, содействовала расширению

их сферы и сужению сферы законов капитализма.

Уже в начале переходного периода, поскольку к

социалистическому сектору переходят командные высоты экономики,

30

капиталистические формы хозяйства и законы их развития

теряют свое господствующее положение. Развитие народного

хозяйства уже не определяется действием основного

экономического закона капитализма. Сфера действия закона

прибавочной стоимости ограничивается капиталистическим сектором

хозяйства, роль которого все более падает.

Развитие социалистической экономики в переходный период

отнюдь не сводилось к количественному росту производства в

социалистическом секторе и повышению его удельного веса в

народном хозяйстве. Самый этот рост был возможен потому,

что социалистические производственные отношения становились

все более зрелыми и на основе действия присущих им законов

все более раскрывали свои преимущества. Эти преимущества

реализовались все эффективнее по мере того, как в практике

социалистического строительства все более полно и умело

использовались и применялись экономические законы

социализма и совершенствовались методы социалистического

хозяйствования, планового руководства экономикой. Таким образом,

между расширением сферы социалистического хозяйства и его

законов, с одной стороны, и ростом внутренних сил

социалистической экономики на основе действия этих законов — с другой,

существует неразрывная связь.

Партия и Советское государство, используя основной

экономический закон социализма, всё с большим успехом

добивались непрерывного и быстрого расширения социалистической

промышленности на основе массового внедрения новой техники.

Это стало возможным благодаря тому, что промышленность

перестала развиваться циклически и отпала основа для

экономических кризисов перепроизводства. В социалистическом

секторе изменилась цель производства, и партия смогла в меру тех

возможностей, которые имелись в трудных условиях

переходного периода, все в большей степени направлять производство и

распределение продуктов в интересах повышения

материального и культурного уровня трудящихся. Здесь также были

достигнуты значительные успехи. Разумеется, это сочеталось с

основной задачей — построением социализма и успешным

решением проблемы «кто — кого».

Партия и Советское государство всё более успешно

использовали закон планомерного, пропорционального развития

народного хозяйства. Это выражалось во все большем укреплении

единого народнохозяйственного планирования и обеспечении

в плановом порядке таких пропорций в экономике, которые

требовались для победы социализма, для быстрого роста

производства и подъема народного благосостояния.

Используя закон неуклонного повышения

производительности труда и закон социалистического накопления, партия и

Советское государство добивались в социалистическом секторе

совершенствования методов организации труда, экономии

31

живого и овеществленного труда, трудовых, материальных и

финансовых ресурсов.

Улучшались системы оплаты труда на основе использования

закона распределения по труду в социалистическом секторе,

где прекратилось действие закона стоимости рабочей силы.

Партия добивалась все большего соответствия между оплатой

и количеством и качеством затраченного труда.

В установлении и развитии социалистических методов

хозяйствования большую роль играло использование закона

стоимости в интересах социализма. Речь идет о применении и

все большем укреплении хозяйственного расчета, об учете

закона стоимости в ценообразовании, о развитии

товарно-денежных отношений в целях роста социалистического сектора,

укрепления его смычки с крестьянским хозяйством и борьбы с

капиталистическими элементами.

Развитие социалистических производственных отношений и

крепнущая плановая деятельность Советского государства все

более ограничивали рыночную стихию и стихийные процессы

действия закона стоимости. Поскольку существовали

капиталистические и мелкотоварные секторы, там с известными

ограничениями (и в каждом секторе по-разному) действовал закон

стоимости в его стихийной форме. Но в целом народное

хозяйство благодаря ведущей, а затем преобладающей роли

социалистического сектора развивалось все более планомерно, причем

определяющее значение имели уже законы социализма.

Имевший место в отдельные периоды некоторый, ограниченный рост

капитализма перекрывался быстрым ростом социалистических

форм хозяйства, что было главным и решающим. Поэтому и

в товарно-денежных отношениях — и чем дальше, тем все в

большей степени,— главным было то, что они обслуживали

процесс социалистического обобществления производства, а не

то, что в известной, ограниченной сфере деньги превращались

в капитал.

Партия добилась успешного решения проблемы «кто — кого»

во всем народном хозяйстве, осуществив политику

индустриализации и коллективизации. Успех этой политики в конечном

счете был вызван тем, что она опиралась на объективные

экономические законы. В процессе индустриализации

осуществлялись требования закона преимущественного роста

производства средств производства. Индустриализация была

необходима для обеспечения неуклонного роста производительности

труда. Индустриализация и коллективизация были направлены

на осуществление требований основного экономического закона

социализма — непрерывного расширения и совершенствования

производства на базе передовой техники в целях

систематического повышения народного благосостояния.

32

*

Победа социализма, социалистическая индустриализация

страны и коллективизация крестьянских хозяйств привели за

короткий срок к величайшим революционным изменениям в

классовой структуре населения СССР, выразившихся,

во-первых, в ликвидации эксплуататорских классов—помещиков и

буржуазии и, во-вторых, в превращении трудящихся в

освобожденных от эксплуатации социалистических работников.

Рабочий класс и крестьянство страны представляют собой

новые, невиданные до этого в истории общественные классы,

основывающие свое существование на общественной

социалистической собственности. Родилась новая, трудовая

интеллигенция, плоть от плоти рабочих и крестьян.

В Советском Союзе ликвидирована вековая

противоположность между умственным и физическим трудом и постепенно

преодолеваются существенные различия между ними. Грани

между рабочими и крестьянами, с одной стороны, и

интеллигенцией, с другой стороны, шаг за шагом стираются. Прежде

всего, ликвидированы былые классовые антагонизмы между

работниками физического и умственного труда. Новая

интеллигенция служит народу и в своем подавляющем большинстве

состоит из людей, вышедших из рабочего класса и трудящегося

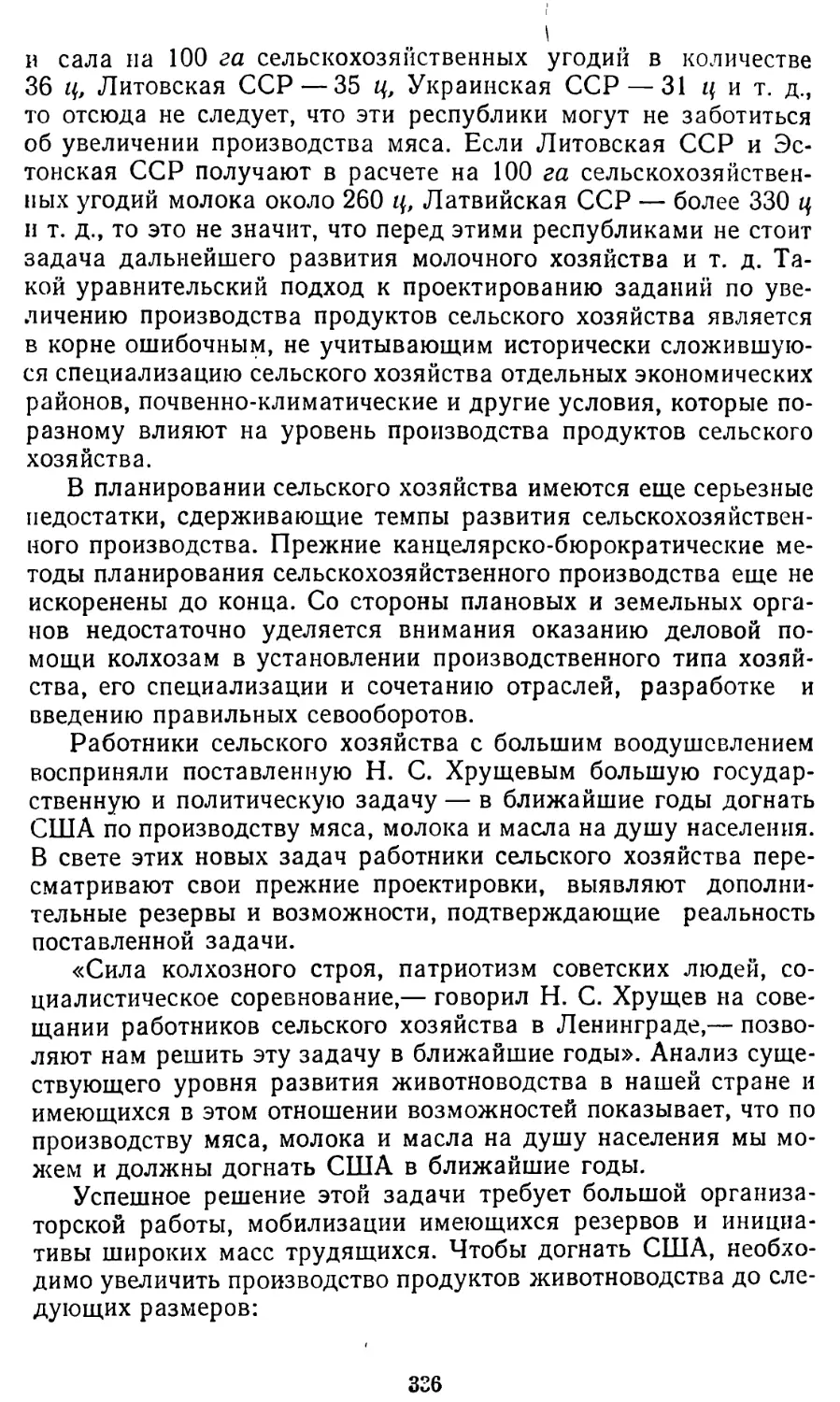

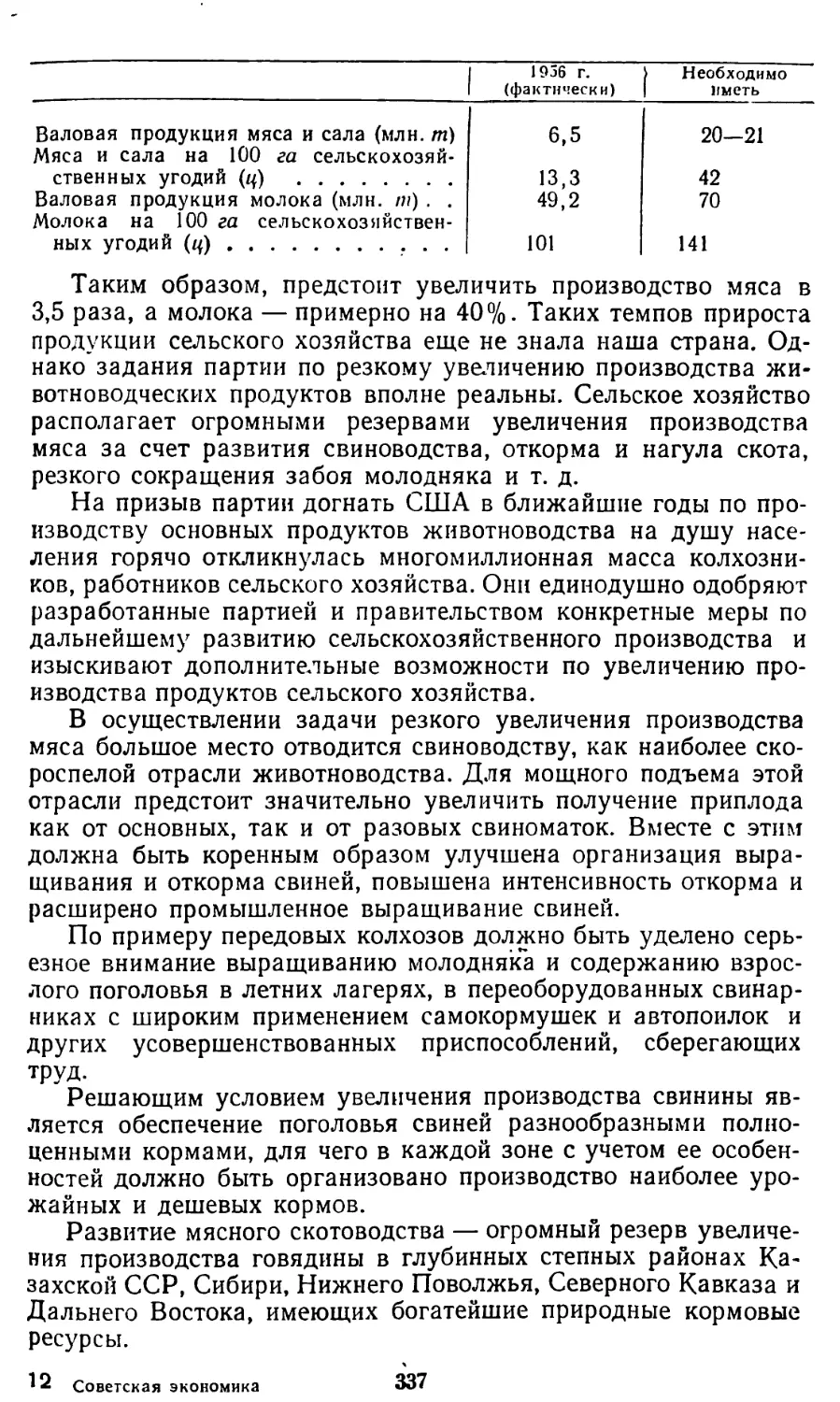

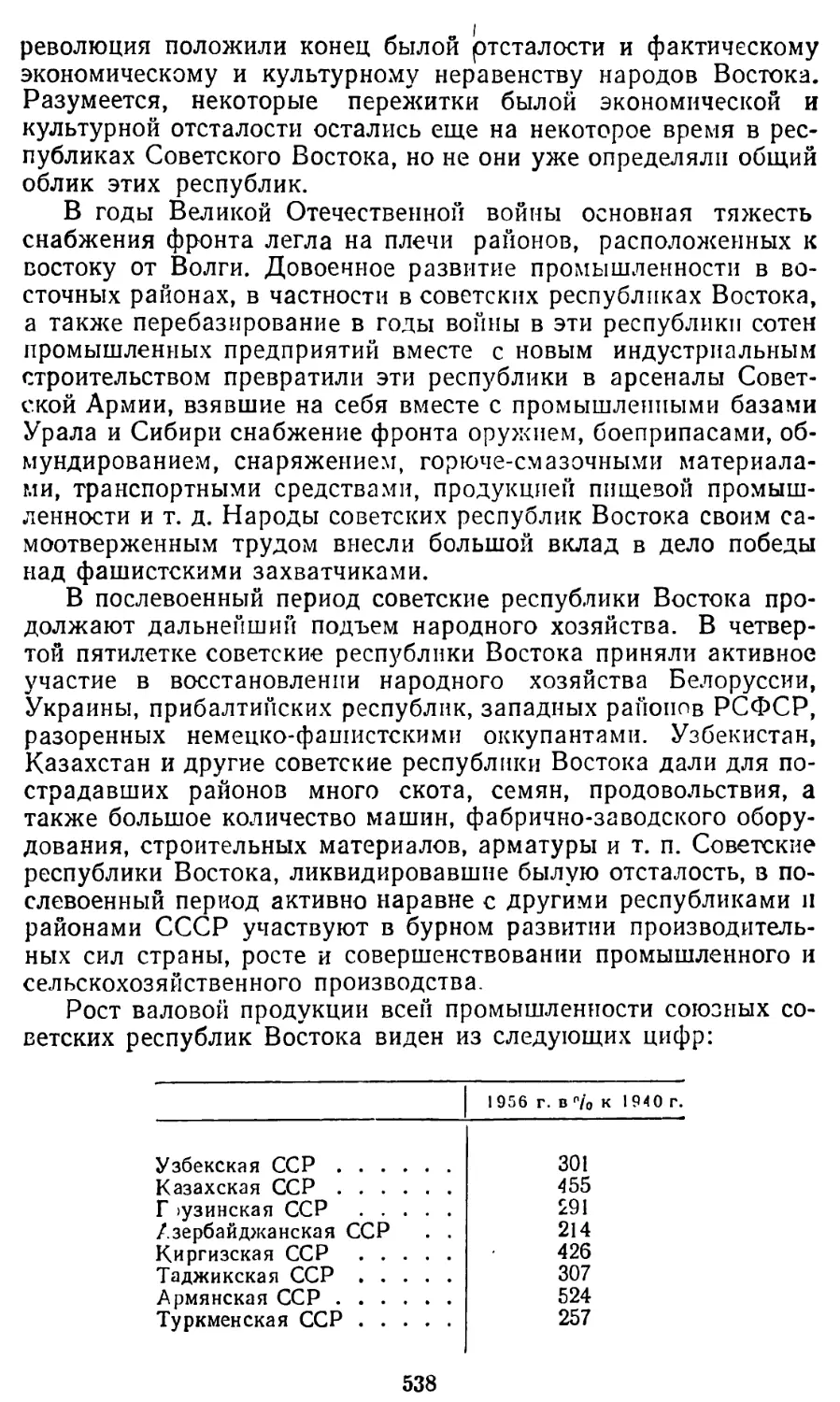

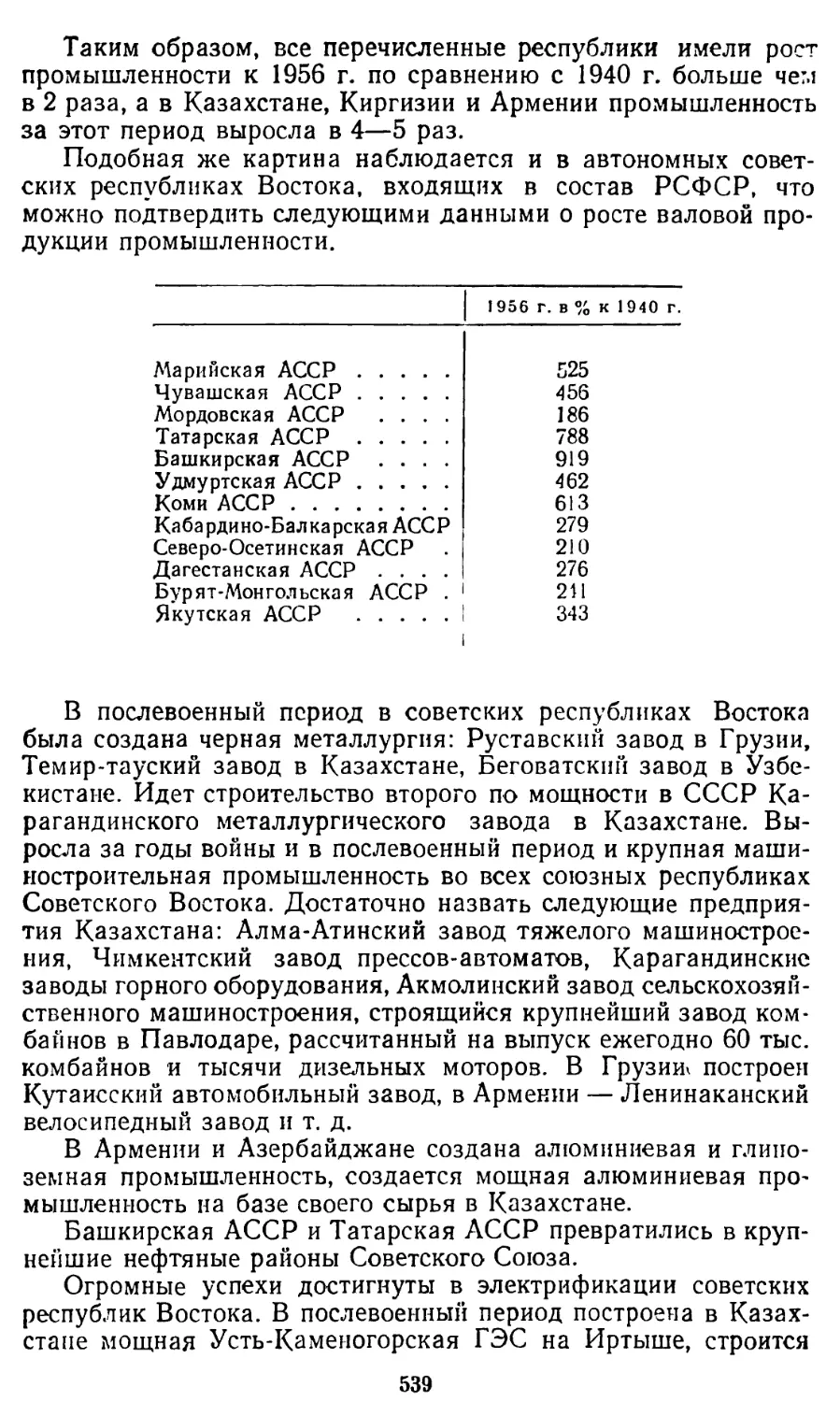

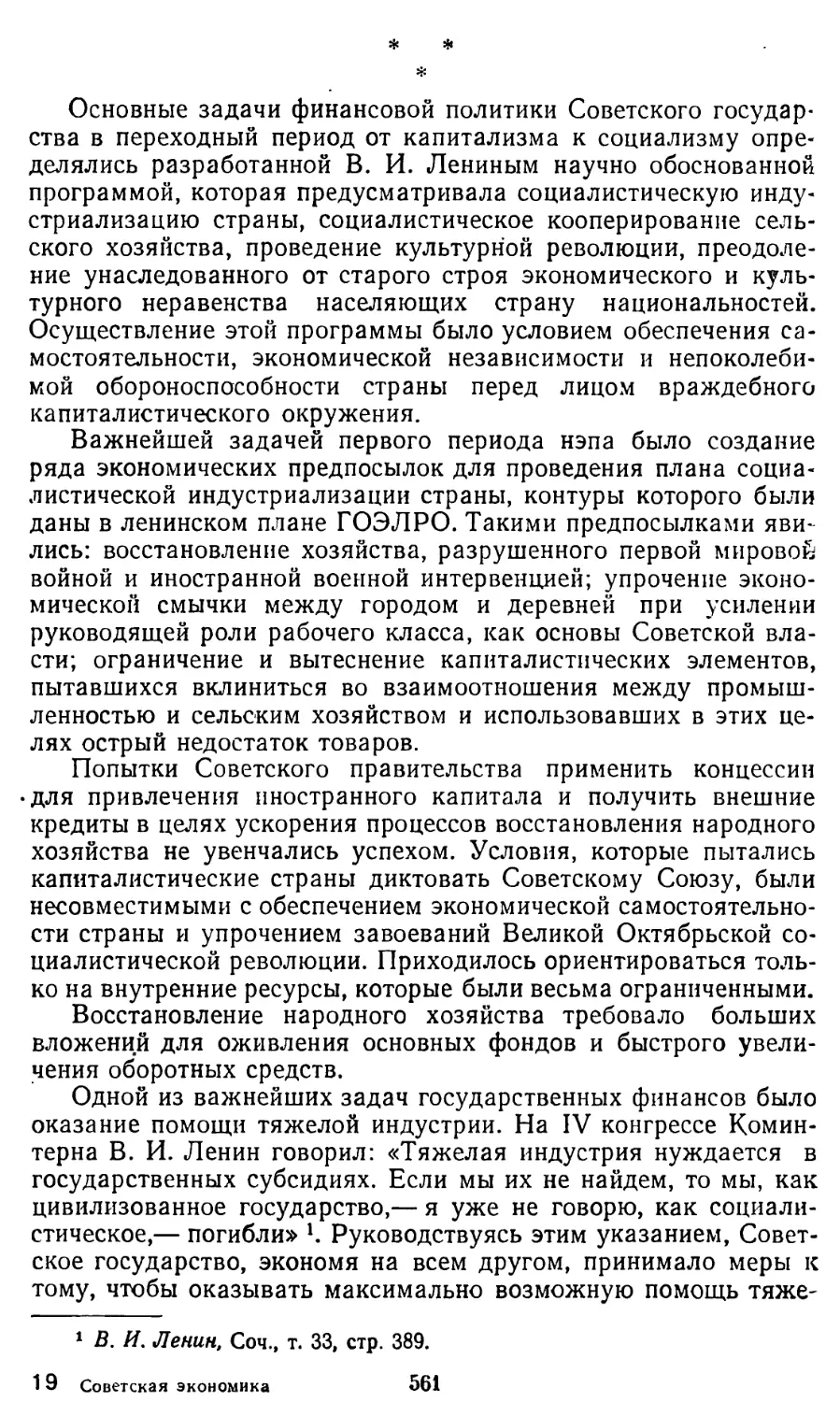

крестьянства. Ушла в прошлое монополия прежних