Text

утйф

г*

STÇCLF^S

DF ROMAN

ClîzliS'iy1)')

П.ЛЕКС

КОВ

DO/ИЛНЛ

tieûeffoç с Французе koicJ

Я.З.ЛЕСКЖЛ^Ю:П.УВЛРОВЛ

CmuiCu (? л ере

Я.З.ЛЕСЮКЛ

0L

OGQ^~

эу,

tfoat) еоя/гц иеы^->

и с лрешсло&иеж

Ю.Б.ВИППЕРЛ

гЗДЛТЕ/1 ЬСТВО

ИНОСТРАННОЙ /1ИТЕРЛТУРЫ

Ы1 О Gktfa- ta 6 2

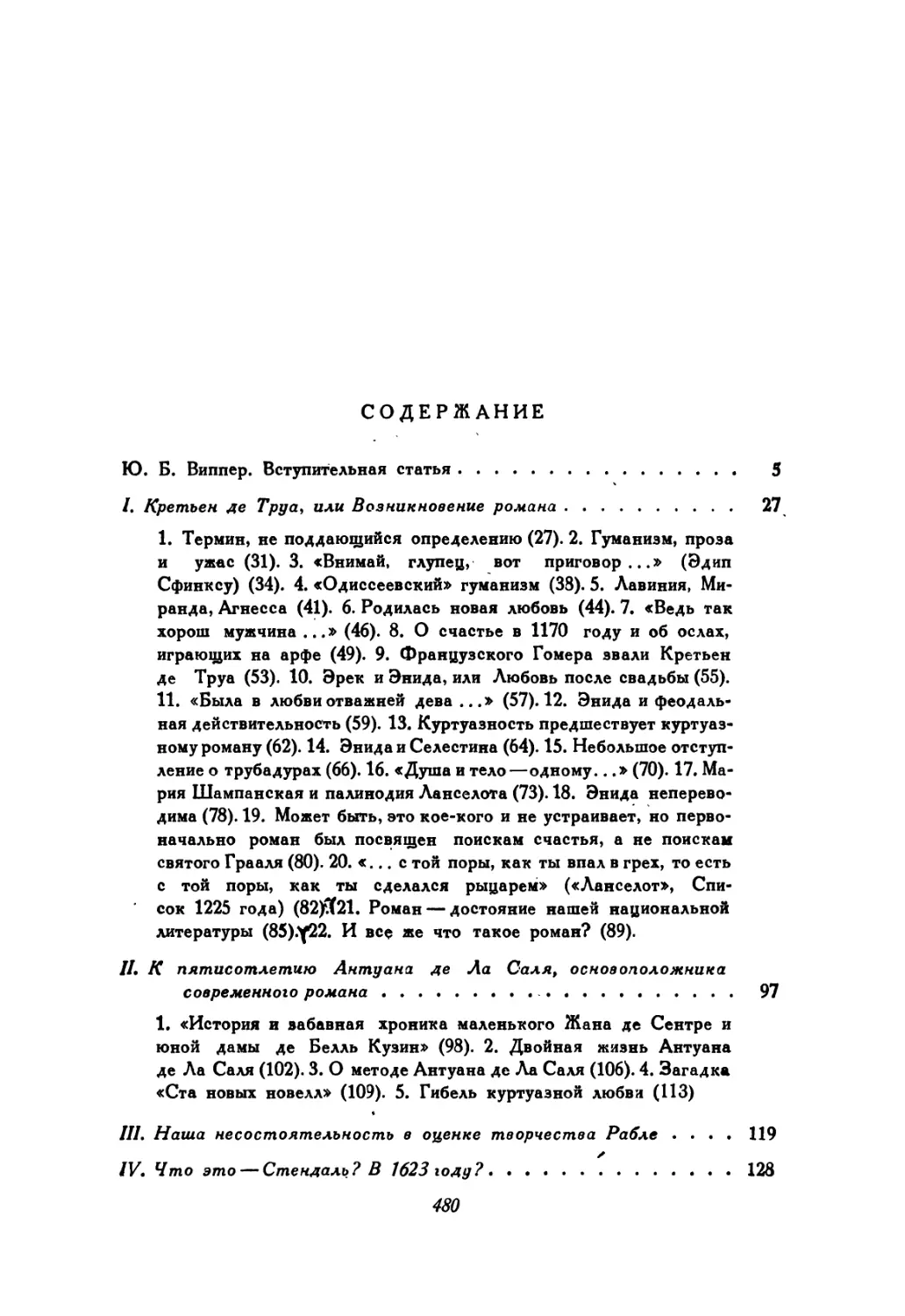

Книга представляет собой сборник статей известного

французского* прогрессивного писателя и литературного кри-

тика Пьера Декса «Семь веков романа» (1955). Автор охваты-

вает широкий круг явлений из истории французской (средне-

вековый роман, Рабле, Сорель, Мольер, Расин, Прево, Баль-

зак), а также английской (Джон Гей, Филдинг, готический

роман, Диккенс) и немецкой литератур. Статьи Декса напи-

саны в остром публицистическом стиле, богаты новыми мате-

риалами и содержат интересные наблюдения и обобщения, сви-

детельствующие об успехах марксистского литературоведения

за рубежом.

В качестве дополнения в книгу включена статья «Раз-

мышления о методе Роже Мартен дю Гара», написанная

П. Дексом в 1957 г. В ней рассматривается творчество

дю Гара .и некоторые проблемы французской литературы в

целом.

Русское издание книги снабжено вступительной статьей,

комментариями, указателем и иллюстрациями. Книга рассчи-

тана как на литературоведов, так и на более широкие круги

советских читателей.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Предлагаемая вниманию читателя книга принадлежит перу

одного из виднейших деятелей современной передовой фран-

цузской литературы, известному писателю-коммунисту Пьеру

Дексу. Деке широко известен как романист (его романы

«Убийца нужен» и «Глубокая река» переведены на русский

язык), как публицист и переводчик, литературный критикой

историк литературы. В течение ряда лет он является редакто-

ром популярного прогрессивного еженедельника «Леттр фран-

сез».

В книгу «Семь веков романа» Пьер Деке включил историко-

литературные работы очень разные по своему характеру. Мы

найдем здесь специально для данного сборника написанное

крупное по объему научное исследование («Кретьен де Труа,

или Возникновение романа»), предисловия к изданиям переве-

денных Дексом (совместно с Анной Виллелор) романов Фил-*

динга и Диккенса, отклики на театральные премьеры и юби-

лейные даты, гневные, напоминающие своим ндкалом памфлеты,

публицистические выступления. Однако в основном книга Декса

состоит из историко-литературных эссе-рецензий, то есть статей,

заключающих в себе изложение оригинальной точки зрения

автора, но написанных в связи с выходом в свет того или иного

историко-литературного исследования, той или иной литера-

турно-критической работы, отталкиваясь от их содержания,

полемизируя с ними или, наоборот, развивая заключенные в

них положения.

Этот жанр рецензии, перерастающей в самостоятельный

историко-литературный этюд, весьма характерен для француз-

ской литературной критики. Он имеет во Франции свои давние

блестящие традиции. Вспомним в этой связи знаменитые «Бе-

седы по понедельникам» («Causeries du Lundi») Сент-Бёва или

не менее известные «Критические этюды» («Études critiques»)

5

Брюнетьера, а из аналогичных работ современных критиков

«Литературную почту» («Le Courrier littéraire») Эмиля Анрио.

От своих прототипов книга Декса отличается значительно

большей внутренней цельностью, единством. Это прежде

всего — цельность тематическая. Основной стержень статей

Декса составляют эссе, посвященные истории западноевропей-

ского (по преимуществу французского, а отчасти английского)

романа нового времени.

Конечно, Деке отнюдь не ставил перед собой задачу воссо-

здать полную, последовательную и всестороннюю историю за-

рождения и развития западноевропейского романа. Однако из

отдельных статей, посвященных многим примечательным мо-

ментам в этой истории (Антуан де Ла Саль, Рабле, Сорель,

Прево, Ричардсон и Филдинг, готический роман, Бальзак,

Дюма, Диккенс и т. д.) все же достаточно определенно выри-

совывается общая концепция этого процесса. Работа о куртуаз-

ном романе и о поэтическом наследии Кретьена де Труа—-это

как бы попытка проникнуть в предысторию романа, осветить

творчество замечательных поэтов, своими художественными от-

крытиями расчищавших путь будущим создателям нового

жанра. Рождение последнего связывается Дексом с укреплением

буржуазного уклада и началом упадка феодального общества.

Одним из первых французских литераторов, сумевших прони-

цательно и смело (к тому же вразрез с собственными симпа-

тиями) запечатлеть в художественных образах эти намечаю-

щиеся» важнейшие общественные сдвиги, был Антуан де Ла

Саль. Появление в свет его романа «Маленький Жан де Сентре»

(1456) и рассматривается автором (в очень ярко и увлекательно

написанном очерке) как одна из примечательных вех в стано-

влении романа нового времени, романа в современном смысле

этого термина. В дальнейшем (в Англии, например, по мнению

Декса, начиная с XVIII века) крупнейшими вехами в истории

романа становятся произведения, в которых с особенной глу-

биной раскрываются противоречия и язвы утверждающей себя

и торжествующей буржуазной действительности. Свою книгу

Деке сознательно заканчивает очерками о Бальзаке и Диккенсе.

Согласно его убеждениям, именно они, вместе со Стендалем, и

завершают длительный процесс образования и созревания со-

временного романа как жанра. В их руках он уже оказывается

совершенно сложившимся, безграничным по своим возможно-

стям средством художественного познания мира.

Вместе с тем заглавие книги Декса «Семь веков романа»

не должно вводить в заблуждение читателя. Ее содержание не

сводится к одной теме, к истории романа. Оно значительно шире.

Декса занимает, например, проблема взаимодействия литера-

турных родов и жанров и в первую очередь плодотворное влия-

6

ние, оказанное на реалистический роман в период его незре-

лости, на ранних этапах его формирования творчеством выдаю-

щихся деятелей театра. Особенно много внимания этому во-

просу он уделяет в статьях о Мольере и авторе «Оперы нищих»

Джоне Гее.

Обращаясь к литературному прошлому Франции, Деке заду-

мывается не только над закономерностями эволюции и обога-

щения реалистического метода. В неменьшей степени его вол-

нует и вопрос о формировании французского национального ха-

рактера, о его отражении в художественной литературе. Эти две

проблемы — борьба за реалистическое воспроизведение дей-

ствительности в литературе и борьба за сохранение и развитие

передовых духовных традиций нации — неразрывно связаны,

неотделимы друг от друга в восприятии Декса.

Вместе с тем решение национальной проблемы подчинено

в труде литературоведа-марксиста благородным интернацио-

нальным устремлениям, идеалам взаимного уважения и дружбы

народов. Книга Декса своим острием направлена против шо-

винизма, нетерпимости, националистической предвзятости и

узости. Деке резко возражает против попыток изолировать на-

циональный литературный процесс от духовной жизни других

стран. Его интересует проблема взаимного влияния отдельных

литератур, переход художественных открытий из одной нацио-

нальной литературы в другую (очень характерна в этом отно-

шении, например, статья «Размышления о черном романе»).

Но он ставит эту проблему и глубже, в широком аспекте

взаимодействия различных национальных цивилизаций, обусло-

вленного в свою очередь исторически сложившимися взаимоот-

ношениями между народами, носителями этих культур. Этой

проблемы Деке неоднократно, в разной связи, касается в своих

литературно-критических этюдах. На ее рассмотрение он выде-

ляет и специальный раздел книги, озаглавленный «Сопоста-

вления» («Confrontations»).

Политически остро и актуально звучит статья этого раздела

«Французская поэзия, куртуазная любовь и арабо-андалузская

цивилизация». На первый взгляд кажется, что речь здесь идет

об очень далеких, совершенно специфических вещах: о заре

средневековой заподноевропейской поэзии, о различных строфи-

ческих формах провансальской лирики и их прототипах. Однако

вся эта. специальная литературоведческая проблематика оза-

рена в этюде Декса светом большой и прогрессивной идеи. Ис-

торик литературы марксист обращает внимание на вековой ха-

рактер связей, существующих между арабской цивилизацией и

французской культурой. Он борется против людей, которые,

одурманенные угаром шовинистических предрассудков и движи-

мые побуждениями, не имеющими ничего общего с научной

7

истиной, упрямо не желают замечать значительного * влияния,

оказанного арабской цивилизацией на средневековую культуру

Запада, и, в частности, сознательно замалчивают вклад, вне-

сенный арабо-андалузской поэзией в становление провансаль-

ской лирики.

Существенное место в работе Пьера Декса занимает и вол-

нующая каждого передового французского интеллигента .про-

блема Германии, раздумья над судьбами немецкой культуры,

франко-немецкими взаимоотношениями и литературными свя-

зями. В статьях, посвященных этой проблеме («Патриотизм и

самоубийство Генриха фон Клейста», «Рабство и величие нем-

цев»), мы слышим голос человека, прошедшего через вторую

мировую войну, бывшего активным участником Сопротивления,

испытавшего на себе ужасы концентрационного лагеря в Маут-

хаузене и вскоре после уничтожения гитлеровского режима

вновь столкнувшегося с опасностью возрождения фашизма и

развязывания кровавой бойни. Прошлое Германии здесь рас-

сматривается и оценивается французским писателем, осмысли-

вающим . весь этот огромный и многострадальный жизненный и

исторический опыт в свете идей марксизма-ленинизма.

Чувства,, пережитые в годы Сопротивления, помогли Дексу

проникнуть во внутренний мир Генриха Клейста, понять на-

строения немецкого патриота, сердце которого некогда, полтора

столетия тому назад, обливалось кровью при виде вторгнув-

шихся в пределы 'его родины французских войск и активно

включившегося в народную борьбу против оккупационного ре-

жима, установленного Наполеоном.

Правда, в статье, написанной по поводу постановки пьесы

Клейста «Принц Гомбургский», симпатии к немецкому писа-

телю-патриоту и чувство интернациональной солидарности с ним

побуждают автора отодвинуть на задний план вопрос о слож-

ных противоречиях в мировоззрении создателя «Пентезилеи» и

«Михаэля Кольхааса». Однако это не значит, что противоре-

чия остались не замеченными французским критиком. Он сам

же ясно указал на их социальную сущность, вернувшись к

Клейсту в своей статье «Рабство и величие немцев». Он опреде-

лил там немецкого писателя как патриота, который, «стремясь

к независимости немецкой нации, выступал против наполеонов-

ской оккупации», но которому для этого «пришлось в опреде-

ленной степени порвать с передовыми традициями Француз*«

ской революции и искать невозможного по существу союза сса*

мыми реакционными элементами, которые затем отступились

от него и довели поэта до самоубийства».

«Рабство и величие немцев» представляет собой вводную

статью к специальному номеру еженедельника «Леттр франсез»,

посвященному (в конце 1953 года) немецкой литературе. Она

8

вся пронизана тревожным ощущением надвигающейся угрозы

возрождения немецкого фашизма и милитаризма, осознанием

огромной ответственности, выпавшей в этот критический исто-

рический момент на долю как интеллигенции обеих стран, так

и миллионов простых французов и немцев, стремлением, погру-

зившись в историю Германии, найти там ключ к разгадке зако-

номерностей будущего.

Сквозь всю эту статью проходит мысль о двух по существу

Германиях, об их многовековой взаимной борьбе. От ее исхода

зависит очень многое в судьбах Европы. Деке говорит о могу-

щественности реакционных сил Германии, о глубоких корнях,

какие они пустили в национальной- почве, об исторических при^

чинах этого явления. Но одновременно он обращает взор к дру-

гой Германии, Германии Томаса Мюнцера и революционных

масс 1525 года, Германии борющегося народа и воодушевлен-

ных возвышенными мечтами гуманистов, Германии Лессинга и

Гете, Бюхнера и Гейне, Маркса и Энгельса.

В статье Декса, может быть, временами сгущены краски.

Иногда автор слишком прямолинейно противопоставляет исто-

рический путь развития Франции как «нормальный», «здоро-

вый» общественный путь некой болезненной анормальности

исторических судеб Германии. Думается, что Деке неправ,

объявляя оторванность интеллигенции от народа извечным по-

роком, испокон веков отравлявшим духовную жизнь немецкой

нации. И литературная деятельность немецких гуманистов

XVI века, и творчество великих немецких просветителей, и поэзия

Гейне и Веерта — все это, к примеру, художественные явления,

неразрывно связанные с определенными этапами в освободитель-

ной борьбе широких народных масс, выраставшие на почве этой

борьбы и в свою очередь глубоко влиявшие на ее течение.

Преувеличен в статье Декса и вывод об одиночестве великих

немецких писателей прошлого. В частности, Деке, конечно,

слишком изолирует Гриммельсгаузена на общем фоне немецкой

литературы XVII века. Да, это был век трагический для немец-

кого народа и его культуры. Однако нет оснований утверждать,

как это делает Деке: «...Приходится говорить о своего рода

острове — Гриммельсгаузене. Ничего до него, ничего после, ни-

чего вокруг...» Ведь это столетие, когда творили Опиц, Фле-

минг, Мошерош, Грифиус, Логау, Рейтер.

Встречаются в статье и неточности. Так, например, с нашей

точки зрения, термин «буржуазная драма», имеющий совер-

шенно определенное, конкретное историко-литературное значе-

ние, неприменим к таким произведениям Лессинга, как «Минна

фон Барнхельм», «Эмилия Галотти», «Натан Мудрый». Их жан-

ровые особенности выводят их за узкие рамки понятия «бур-

жуазная драма».

9

Хотя статья Декса и представляется спорной в некоторых

частных моментах, главное заключается в ином: она дышит не-

поколебимой верой в конечную победу здоровых, прогрессивных

сил немецкой нации над силами реакции.

Основной источник внутренней цельности, присущей книге

Декса (несмотря на то, что она, как уже говорилось, состоит

из статей, написанных в разное время и по разному поводу),

заключается, конечно, не столько в ее тематике, сколько в един-

стве концепции и методологических принципов.

Общеизвестен подъем, переживаемый марксистской литера-

турной критикой во Франции. Но большие, серьезные успехи

в послевоенное время достигнуты французскими марксистами и

в области истории литературы. Наглядным свидетельством тому

являются такие работы Арагона, как, скажем, «Свет Стендаля»

или «Гюго — реалист». Из новейших историко-литературных

исследований, осуществленных французскими учеными-марк-

систами, можно в виде примера отметить интересный и глубо-

кий труд А. Вебера о развитии французской поэзии XVI века *:

или книгу Р. Гароди о творческом пути Арагона ** (перечень

этих удач и достижений можно было бы, понятно, и значи-

тельно расширить).

Очевидным подтверждением этого отрадного факта может

служить и сборник статей П. Декса. Деке — историк литера-

туры в высшей мере одарен тем, что можно назвать материа-

листическим чутьем истории. Он с удивительной остротой и

проницательностью ощущает связь литературных явлений про-

шлого с породившим их общественным бытием.

Понятие исторической эпохи не является для Декса растя-

нутой во времени, неподвижной и абстрактной типологической

категорией. Деке не боится подчеркивать животрепещущую

политическую актуальность для своего времени выдающихся

художественных произведений прошлого. Он любит историю

живую, конкретную, в которой общие закономерности выяв-

ляются через события индивидуальные, неповторимые, в кото-

рой общее и частное, глубокие внутренние процессы чи злоба

дня органически переплетены.

Вместе с тем он не принадлежит и к числу тех литературо-

ведов, для которых соблюдение историзма заключается в архаи-

зации классиков, в стремлении изображать их более наивными,

чем они были на самом деле, в одностороннем и совершенно

бесплодном выпячивании того, что составляет ограниченность

прошлого, что отделяет его от настоящего.

* Henri Weber, La Création poétique au XVIe siècle en France,

P. Nizet, 1956.

** Roger Garaudy, L'Itinéraire d'Aragon, P. Gallimard, 1961.

10

Именно потому, что Дексу чужды подобные наклонности,

ему и удается великолепно показать неувядающую жизненность

литературных творений, о которых он говорит, их жгучую

актуальность не только для своего времени, но и для настоя-

щего, для современности нашей. Деке не упрощает вещей, исто-

рия для него — это не опрокинутое в прошлое настоящее: про-

шлое и настоящее выступают у Декса в неразрывной, живой

и диалектической связи. Осмысление прошлого для него одно-

временно и один из путей, помогающих найти ответ на волную-

щие политические, социальные и эстетические проблемы наших

дней.

Вот почему статьи Декса, о ком бы он ни говорил: об авто-

рах средневековых куртуазных романов или о драматургии

классицизма, о романах Александра Дюма или о «Лоренцаччо»

Мюссе, — волнуют нас и звучат так злободневно. Исследова-

тельское и публицистическое начало в его книге теснейшим об-

разом слиты. Скрупулезный литературоведческий анализ в ста-

тьях Декса неотделим от полемического задора, пылкости публи-

цистических выпадов и гражданственного пафоса. К какой бы

историко-литературной проблеме ни обращался Деке, он старается

исследовать ее с возможной исторической объективностью, и

одновременно она оказывается обращенной к сегодняшнему дню.

Это объясняется еще и теоретической насыщенностью сборника

статей Декса, обилием и актуальностью поставленных в них

острых, дискуссионных общих вопросов эстетики.

Проиллюстрируем эти особенности творческого почерка

Декса-литературоведа хотя бы одним примером, статьей, озагла-

вленной им «Размышления о черном романе». На первый взгляд

создается впечатление, что она посвящена вопросу, предста-

вляющему сугубо исторический интерес, изучению воздействия,

оказанного в 20-е годы XIX века английским «готическим»

романом на творчество таких французских писателей, как Гюго,

Бальзак, Виньи. Однако затем выясняется, что волнующая Декса

проблема носит гораздо более широкий и остро дискуссионный

характер. Речь здесь идет в первую очередь о проблеме слож-

ных взаимоотношений и взаимодействий между литературой

реакционной и прогрессивной, о возможности использования не-

которых эстетических новшеств, осуществленных писателями,

занимающими реакционные общественные позиции, путем их

переосмысления и подчинения диаметрально противоположным

идеологическим целям, ставя их на службу не уводу от правды

жизни, а ее познанию и раскрытию.

В этой статье некоторые частные высказывания Декса вызы-

вают возражения. Вряд ли вторжение объективной действитель-

ности и торжество ее над предрассудками писателя в одинаковой

мере сказалось в «Памеле» и в «Клариссе Гарлоу» Ричардсона.

//

Автор временами явно преувеличивает новаторскую роль «готи-

ческого» романа, объявляя его создателей чуть ли не осново-

положниками современного романа вообще. Дело, однако, не

в этих частных расхождениях. Постановка основной теоретичен

ской проблемы, решаемой Дексом в его статье, и сам принцип

ее выведения из конкретного историко-литературного материала

представляются весьма плодотворными.

Книга Декса родилась в пылу литературной борьбы с фаль-

сификацией национального художественного наследия, пре-

ступным забвением его ценностей, идеалистически извращен-

ным его истолкованием. Понятно, что ее значение заключается

прежде всего в том, что она вводит нас в эту борьбу, знакомит

с состоянием современного французского литературоведения,

оценивает различные существующие в нем течения с позиций

марксистской критики. В этом отношении она содержит много

ценного познавательного материала.

Деке дает резкий отпор тенденциям, характерным для со-

временного реакционного французского буржуазного литерату-

роведения. В первую очередь он обрушивается на пропаганди-

стов иррационализма и мистики. Он подвергает резкой критике

работы тех литераторов, которые (вроде, скажем, швейцарского

философа Дени де Ружмона) упорно насаждают ложное пред-

ставление о Средних веках как о некоем царстве беспросвет-

ной тьмы, невежества и суеверий, как о времени полнейшего бес-

силия человеческого разума, безраздельного господства религии.

Свой посвященный средневековой литературе этюд Пьер

Деке сознательно противопоставляет этой реакционной концеп-

ции. Его внимание в этой литературе привлекают ростки реали-

стического видения действительности, отображение завоеваний,

осуществляемых человеческим обществом, психологические от-

крытия, задатки формирования национального характера.

В средневековой культуре Франции его интересуют прежде

всего моменты подъема гуманистических тенденций, отдален-

ные предвестия ренессансных устремлений и в этой связи

прежде всего тот отмеченный выдающимися художественными

достижениями период, который падает на вторую половину

XII века.

В статье о Рабле много места уделено полемике с архиреак-

ционным исследованием Люсьена Февра («Проблема неверия

в XVI столетии. Религия Рабле», Париж, 1942). Автор этого

псевдонаучного труда посредством груды выписок, выхвачен-

ных из контекста цитат, натяжек стремится подтвердить извест-

ную своей ретроградностью концепцию, согласно которой между

Средними веками и Возрождением не существовало будто бы

перелома, и тем самым лишить творчество Рабле его револю-

ционизирующего звучания, оторвать великого французского

12

писателя от развития опозиционной по отношению к религии,

вольнодумной мысли, привязать его к колеснице церкви *.

С иронической усмешкой характеризует Деке и попытки

М. Левайяна раздуть значение «мистического кризиса» у Гюго

и его увлечения спиритизмом на рубеже 1840—1850 годов.

Не менее серьезный отпор получают в книге Декса и систе-

матические попытки реакционных буржуазных литераторов и

критиков опошлять и принижать образы классиков француз-

ской литературы, выхолащивая из их творчества глубокое идей-

ное, общественное содержание и превращая их самих в легко-

весных придворных шаркунов или же в неразборчивых дельцов

и карьеристов, а то и просто в бездумных и непритязательны^

ремесленников. Деке показывает, что эти попытки не случайно

направлены в первую очередь на дискредитацию великих фран-

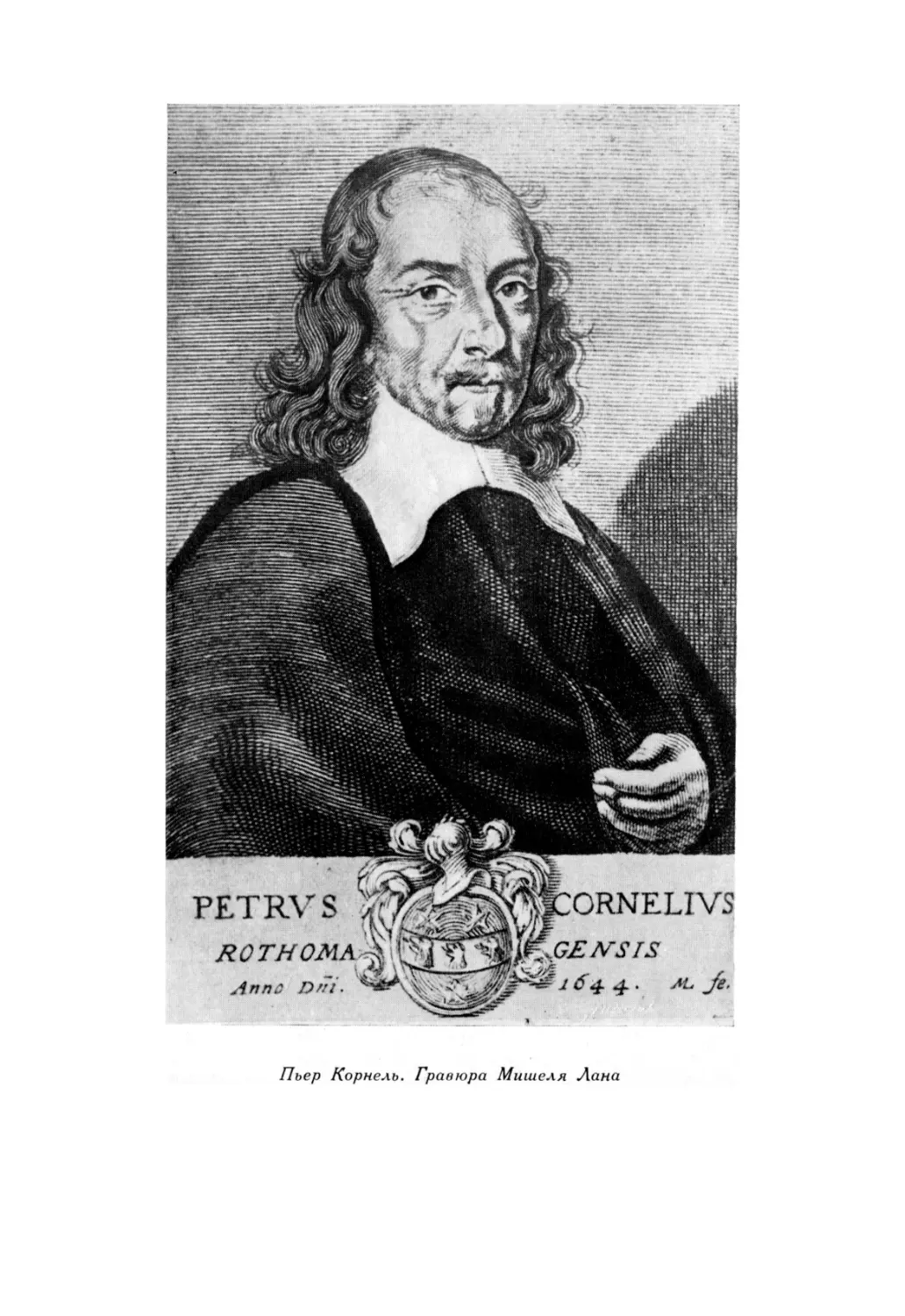

цузских писателей XVII века — Корнеля, Расина, Мольера. Не

случайно и то, что исходили они нередко от бывших коллабора-

ционистов (вроде С. Гитри или Монтерлана). Раскрывая поли-

тический смысл этих инсинуаций, Деке пишет: «Сводя на нет

величие Франции, в чем бы оно ни проявлялось, опошляя его,

нас стремятся приучить к искусству, играющему роль подлень-

кого утешителя... Очевидно, есть нужда в искусстве декаданса,

способном в период, когда французская нация приходит в упа-

док, утешать нас избитым рефреном: «После нас хоть потоп!»

В этой связи весьма показательна статья о Мольере. Деке

восстанавливает в ней некоторые основные моменты в истории

истолкования творческого наследия великого драматурга совре-

менным французским буржуазным литературоведением. Он

с полным основанием обращает внимание на серьезнейшие не-

достатки, присущие исследованиям Г. Мишо, возглавлявшего

/в течение многих лет фраицузскую мольеристику. Гиперкрити-

цизм Мишо и его стремление всячески обуржуазить Мольера

в сильнейшей мере обедняли и опошляли личный и творческий

облик создателя «Мизантропа». Затем обострился интерес

к Мольеру как к сценическому деятелю, актеру и режиссеру.

Это была своеобразная реакция на плоскую и бескрылую кон-

цепцию Мишо. Это направление исследований обогатило наше

представление о творческой деятельности Мольера целым рядом

открытий. Однако за последнее время оно приобрело чрезвы-

чайно односторонний и вместе с тем весьма симптоматичный ха-

рактер. Мольера — актера и режиссера — стали изображать че-

ловеком, лишенным возвышенных умственных интересов, в виде

недалекого театрального предпринимателя, озабоченного липну

* Следует указать, что книга Л. Февра еще в 1947 году была под-

вергнута справедливой критике в монографии Е. М. Евниной о Рабле.

См. также книгу И. И. Анисимова «Классическое наследство и современ-

ность», М, 1961, стр. 41.

13

срочным заполнением пробелов в репертуаре своей труппы и

завоеванием любой ценой успеха перед зрительным залом. До

своего рода абсурда эта циничная в своей сущности точка зре-

ния была доведена в монографии Рене Брэ (1954), с полным

основанием весьма сурово оцененной Дексом.

Резкой критике подвергает Деке и стремление буржуазных

литературоведов любой ценой затушевать связь, существующую

между творчеством великих французских писателей XVII века

и политической борьбой их времени. В этой связи, в частности,

весЬма любопытны замечания Декса в адрес известного теат-

рального критика Р. Кана. Последний, возмущаясь чрезмер-

ной, по его мнению, «политизацией» драматургов XVII века

французскими литературоведами, усомнился, в частности, в од-

ной из своих статей, написанной во время гастролей Комеди

Франсез в Москве, в способности москвичей заинтересоваться

политической стороной содержания «Сида» Корнеля. Споря

с критиками типа Кана, продолжающими, по словам Декса,

расплываться в иронической улыбке при одном упоминании

о патриотическом звучании «Сида» и его общественных истоках,

он сам опирается на работы таких великолепных знатоков Фран*

ции XVII столетия, как А. Адан и Ж. Кутон, ученых, прояв-

ляющих острый интерес к отражению общественной, политиче-

ской борьбы в развитии литературного процесса. Используя

их исследования, Деке раскрывает животрепещущую актуаль-

ность идейного содержания произведений Корнеля и Мольера.

Он воспроизводит тревожную общественную обстановку, сопут-

ствовавшую рождению «Сида»: тяжелый кризис в ходе воен-

ных действий между Францией и Испанией, страшную угрозу,

нависшую над родиной Корнеля после падения крепости Корби,

широкий патриотический подъем, спасший страну и вдохновив-

ший писателя на создание его драматического шедевра. Заклю-

чая свою статью («Реализм Корнеля и национальная независи-

мость»), Деке пишет: «Крепость Корби превратилась в символ.

Ее возвращение Франции возродило веру французов в свою

родину... Победа «Сида» была тем, чем она остается для нас...

национальной победой. Мне представляется, что Жорж Кутон

вполне убедительно проанализировал и объяснил то обстоя-

тельство, что в пьесе прославляется победа- испанского героя, в

то время как в действительности французы одержали победу

над испанцами» *.

* Любопытно сопоставить эту точку зрения с мнением некоторых

наших литературоведов, которые ищут общественный смысл пьесы Кор-

неля в героизации рыцарского, феодального прошлого и объясняют не-

приязнь к ней со стороны Ришелье происпанскими будто бы симпатиями

писателя. Прогрессивным французским историкам литературы такое вос-

приятие шедевра корнелевской драматургии совершенно чуждо.

H

Что же касается Мольера, то Деке осмеивает попытки ото-

рвать создателя «Тартюфа» от общественной борьбы своего

времени или же превратить его в благонамеренного буржуа. Он

напоминает литературоведам, любящим идеализировать полити-

ческий режим, установленный абсолютной монархией XVII века,

и ее благодеяния в области культуры, подлинную общественную

атмосферу того времени: сожжение на костре Клода Ле Пти,

разветвленность и неусыпность политического сыска, неутоми-

мую деятельность трибуналов и инквизиции — и в этой связи

лишний раз подчеркивает гражданственное мужество Мольера *.

Он говорит о близости Мольера кружкам атеистов и вольно-

думцев, о его связях с резко оппозиционными по отношению

к Кольберу людьми, из среды которых и вышел знаменитый

антиправительственный памфлет «Возмутительная книга», о

влиянии, оказанном замечательным комедиографом на развитие

реалистического романа. «Мольер, как и Буало **, принадлежал,

по современной терминологии, к оппозиции», — пишет Деке.

На страницах «Семи веков романа» не случайно весьма часто

всплывает имя А. Мальро. Деке не раз вступает в спор с этим

завоевавшим себе видное официальное положение идеалистиче-

ским теоретиком искусства. Раскрывая антигуманистическую

сущность утверждаемой им философии жизни, разоблачая на-

рочито туманный и демагогический характер фразеологии

Мальро, Деке убедительно показывает, что за этой словесной

завесой скрывается стремление разоружить человека, привить

ему пессимистическое чувство одиночества, реакционные полити-

ческие идеи.

Размышления о классовых корнях разоблачаемых им реак-

ционных тенденций в буржуазном литературоведении законо-

мерно приводят критика-коммуниста к характеристике политики,

проводимой господствующими кругами в области культуры.

Этой проблеме посвящена, в частности, статья, написанная Дек-

сом в связи с началом публикации нового, подготовленного

* Деке солидаризируется с мыслью А. Адана, который, характеризуя

умственную атмосферу 60-х годов XVII века, заявляет: «Шедевры наших

великих писателей создавались в обстановке далеко не безмятежной; на-

против, они рождались среди опасностей. Они утверждали свободу в обще-

стве, которое все глубже погружалось в рабское состояние».

** Вывод, касающийся Буало, может показаться несколько неожидан-

ным. Деке, однако, считается со сложностью эволюции, проделанной авто-

ром «Поэтического искусства». Он имеет в виду прежде всего обще-

ственные позиции, которые Буало занимал в 60-х годах. Тогда он писал

свои непочтительные по отношению к власть имущим (в том числе и по

отношению к Кольберу и церковным властям), задорные по своему духу

сатирические произведения. Деке подразумевает и сложившиеся позднее

симпатии Буало к преследуемым королевским правительством и правящей

церковью янсенистам.

75

Т. Бестерманом полного издания переписки Вольтера. Правящие

круги не захотели субсидировать это важнейшее культурное на-

чинание, и данное издание смогло увидеть свет лишь благодаря

помощи иноземных организаций и меценатов, которые в свою

очередь пожелали, чтобы оно печаталось с комментариями на

английском языке.

В своей блестяще написанной статье-памфлете («Говорит

Вольтер, или Битва за книгу») критик-коммунист с негодова-

нием и язвительностью клеймит космополитические умонастрое-

ния господствующих кругов Франции, их пренебрежение к на-

циональному культурному наследию прошлого, их страх перед

боевым, бунтарским звучанием творчества Вольтера.

Вместе с тем Пьер Деке с полным основанием много внима-

ния уделяет тем научным работам буржуазных ученых, кото-

рые с точки зрения марксистской критики в той или иной сте-

пени заключают в себе положительные ценности и обогащают

наше представление об историко-литературном процессе.

Иногда это труды, созданные прогрессивно мыслящими ис-

следователями, в научном мировоззрении которых (пусть ему

и присущи серьезные противоречия) над чуждыми нам мето-

дологическими посылками во многом верх берут тенденции сти-

хийного историзма и материализма, труды, в самой концепции

.которых отчетливо выявляются черты, близкие по своему духу

устремлениям марксистской истории литературы. Такова, напри-

мер, монументальная пятитомная «История французской лите-

ратуры в XII веке», принадлежащая перу Антуана Адана *.

Конечно, в исследовательском методе А. Адана весьма ощутимо

влияние позитивизма. Однако в целом в этом капитальном

труде, одном из крупнейших достижений современного француз-

ского литературоведения, огромный фактический материал (за-

частую впервые пущенный в обиход или же совершенно заново

переосмысленный) обобщен в свете весьма прогрессивной кон-

цепции. Она направлена своим острием против реакционных,

с политической и философской точки зрения, истолкований, про-

тив формалистических построений, против условных схем, на-

сажденных академического толка литературоведением. Разрушая

пустившее глубокие корни, искусственно суженное представление

«о веке Людовика XIV» как об эпохе безраздельного господства

классицизма и просветительской деятельности абсолютизма,

А. Адан в своей работе чрезвычайно расширяет картину ли-

тературной жизни Франции XVII века, убедительно показывая,

насколько сложной и богатой многообразными тенденциями и

течениями она была.

* См. оценку, данную исследованию А. Адана И. И. Анисимовым в

указанной выше книге (стр. 260—263).

76

П. Деке очень часто ссылается в своей книге на эту работу,

отталкиваясь от ее общей концепции и плодотворно используя

отдельные заключенные в ней мысли. Неоднократно опирается

он и на широко известные труды покойного Гюстава Коэна,

а также на исследования одного из ведущих французских медие-

вистов наших дней Жана Фрапье. Справедливо отмечает он и

достоинства, присущие двум работам о В. Гюго, написанным из-

вестными французскими писателями А. Моруа и Ф. Грегом.

Труд Грега служит ценным пособием для изучения творческого

наследия великого поэта. Книга же Моруа («Олимпио, или

Жизнь Виктора Гюго») интересно и ярко освещает биографию

Гюго.

Иногда речь идет о трудах, ценных не столько своими исто-

рико-литературными обобщениями, сколько прежде всего заклю-

ченным в них новым фактическим материалом. Такова, напри-

мер, работа Ж. Мэ о прототипах романа Дидро «Монахиня».

В ней использованы обнаруженные автором и ранее не извест-

ные тексты и документы.

Интереснейшие документальные открытия, которые вносят

новые и зачастую неожиданные штрихи в наше представление

о внутреннем облике многих французских писателей XIX века,

соединяются с передовой идейной направленностью в много-

численных работах А. Гиймена.

Иногда, правда, П. Деке проявляет, с нашей точки зрения,

недостаточно критицизма в отношении работ буржуавных лите-

ратуроведов. Так, он, говоря об исследованиях Ж. Мэ, в целом

дает ему явно завышенную оценку и напрасно проходит мимо

очень серьезных концептуальных изъянов и методологических

пороков, присущих этой книге (искажение идейного звучания

произведения, ведущее к отрицанию его антиклерикальной на-

правленности, наивное отождествление образа мысли героини

романа с точкой зрения самого автора и т. д.). Неприемлемой

представляется также и безоговорочно положительная характе-

ристика, данная автором книге Б. Гюйона «Политическая и со-

циальная мысль Бальзака». В советском бальзаковедении эта

работа, приписывающая создателю «Человеческой комедии»

глубоко пессимистический взгляд на общество, последовательно

смягчающая критику писателем буржуазной действительности,

решительно отрывающая Бальзака-мыслителя от Бальзака-ху-

дожника, получила совсем иную оценку *.

* См., например, главу о Бальзаке в «Истории французской литера-

туры» (АН СССР, М., 1956, т. II, стр. 510) и характеристику книги

Гюйона в работе Д. Обломиевского «Основные этапы творческого пути

Бальзака» (Автореферат докторской диссертации, М., ИМЛИ, 1957, стр.

1-2, 9).

2 П. Деке 17

, Достоинства книги Пьера Декса, однако, как это видно уже

из ранее сказанного, отнюдь не ограничиваются областью исто-

риографии. Сборник его статей лишний раз свидетельствует

о том, что марксистское литературоведение Франции, очень

многим обязанное в своем росте и развитии советской науке, за**

воевывает научную самостоятельность и зрелость. Оно, в част-

ности, в значительной мере уже освободилось от ранее свой-

ственного ему тяготения к социологическим упрощениям. Луч-

шие его достижения являются ценным вкладом в сокровищницу

марксистской истории литературы и могут в свою очередь слу-

жить стимулом для ее поступательного движения.

Многочисленные примеры, подтверждающие эту мысль, мы

можем в изобилии найти и в издаваемой книге: в том числе

в уже не раз упоминавшихся весьма содержательных разделах,

посвященных автором французской литературе Средних веков

и XVII века. П. Деке, много занимающийся французским Сред-

невековьем *, великолепно чувствует эту эпоху. Старинные ли-

тературные тексты оживают в его руках, становятся волнующим

человеческим документом. Деке убедительно показывает, как в

содержании куртуазных романов отражается зарождение новых

форм взаимоотношений между мужчиной и женщиной, расцвет

индивидуальной любви, завоевание женщиной права на свобод-

ный выбор суженого, становление брака, основанного на любви.

«Содержание первых французских романов, — пишет Деке, — от-

ражало новое в действительности, они были написаны именно

о нем. Их величие связано прежде всего с чудесным откры-

тием, играющим важнейшую роль в нашей современной цивили-

зации: это новое понимание любви, где женщина перестает быть

лишь объектом, любви — предмета грез, идеала, освещающего

наше искусство и достигаемого лишь тогда, когда двое любят

ДРУГ Друга».

Деке тонко раскрывает ту душевную деликатность, психоло-

гическую чуткость, с которой обрисованы хрупкие профили ге-

роинь первых куртуазных романов. Вот перед нами Лавиния,

героиня «Романа об Энее». Против воли старших она сама из-

бирает себе в спутники жизни Энея, а не Турна, которого ей

предназначает в мужья мать, решительно отвергая брак по при-

нуждению. «То, что с «Энеем» привносится в литературу, чего

в нем достигает автор, красоту и нежность, воспеваемые в об-

разе Лавинии, — удается воссоздать впоследствии лишь самым

великим гениям». Не менее увлекательны и страницы, посвя-

* Недавно он выпустил в свет двухтомную, снабженную интересными

историческими очерками хрестоматию памятников французской средневеко-

вой поэзии: P. D a i х, Naissance de la poésie française, Paris, Club des amis du

livre progressiste, 1958—1961.

76

щенные произведениям Кретьена де Труа: «Эреку и Эниде»,

роману, где поэт «провозглашает, что совершенная любовь воз-

можна лишь в браке и что она возвеличивает и рыцаря и его

жену», «Клижесу», где автор прославляет принцип «душа и

тело — одному», «Ивену», где необычайно расширяется охват

действительности куртуазным романом, где в область поэзии

вторгается изображение нищеты и страданий измученных не-

посильным трудом ткачих.

Как уже говорилось, весьма плодотворными представляются

научные тенденции, которые пронизывают эссе Декса, посвя-

щенные XVII веку, творчеству Сореля, Корнеля, Мольера,

Расина. Эти тенденции (борьба с академической узостью и схе-

матизмом в трактовке литературы XVII века во Франции, со

сведением ее к одному лишь течению классицизма, острое ощу-

щение связи этой литературы с общественной борьбой, интерес

к писателям — зачинателям реализма и вольнодумцам, подчерки-

вание настроения внутренней политической оппозиционности по

отношению к абсолютизму у большинства крупнейших француз-

ских писателей этого времени, анализ реалистических качеств

их творчества и т. д.) соответствуют общему направлению, в

котором развивается исследовательская мысль передовых пред-

ставителей французского литературоведения, специалистов по

этой эпохе. Советскому читателю будет, бесспорно, любопытно

ознакомиться с их точкой зрения и с направленностью их науч-

ных интересов.

Что касается литературы XVIII века, то концепция ее раз-

вития у Декса страдает в известной мере механистичностью.

Обращаясь к этой эпохе, автор слишком прямолинейно противо-

поставляет ход общественной жизни Англии и Франции и со-

ответственно литературный процесс в обеих странах. У него вре-

менами получается, что во Франции XVIII века все обществен-

ные проблемы сводятся лишь к борьбе с феодальным режимом,

властью абсолютизма и церкви, а в Англии этого времени без-

раздельно господствуют буржуазные отношения. Отсюда, по его

мнению, принципиальное отставание реалистической французской

литературы XVIII века от английской, иное ее качество. Осо-

бенности первой определяются необходимостью критики дворян-

ского общества, новаторство же второй обусловлено соприко-

сновением с пороками и язвами буржуазной действительности.

На самом деле, думается, все обстояло значительно сложнее.

В Англии XVIII столетия существовали еще сильные пере-

житки феодального строя, во Франции же этого времени фор-

мирование буржуазного уклада продвинулось далеко вперед и

было весьма и весьма ощутимым.

Подобная точка зрения, вполне естественно, не позволяет

Дексу оценить до конца всю подлинную глубину реализма

2*

19

лучших произведений, таких, например, писателей, как Лесаж и

Прево. Наглядное подтверждение этому мы найдем на страни-

цах, посвященных «Манон Леско». Деке, конечно, понимает,

сколь убоги и несостоятельны попытки буржуазной критики

объявить содержанием гениальной повести Прево психоанали-

тическое проникновение в тайники страсти, поэтизацию, быта

деклассированной богемы, изгоев общества. Деке внутренне

убежден в разоблачительной силе романа, в большой социаль-

ной значимости его образов. Пытаясь конкретнее раскрыть эту

идейную значимость повести Прево, Деке использует богатые

ценным фактическим материалом исследования А. Родье, гово-

рит о теме денег, о достоверном изображении писателем быта

французской столицы в 20-е годы XVIII века. Однако упомя-

нутая выше общая концепция Декса мешает ему проникнуть

в самую сердцевину реализма Прево, увидеть в его бессмертном

шедевре нечто большее, чем достоверную зарисовку нравов

французского общества периода Реставрации.

Английской литературе XVIII века Деке посвящает три

статьи: этюд об «Опере нищих» Гея и два очерка о Филдин-

ге. Декса, как видно, интересуют по преимуществу произведе-

ния, содержащие в себе в той или иной степени критику бур-

жуазного общества, лицемерности его морали, несправедливости

его порядков. Говоря об «Опере нищих» Гея, о «Джонатане

Уайльде» или о «Приключениях Джозефа Эндруса» Филдинга,

Деке подчеркивает в этих произведениях в первую очередь

черты новаторские, представляющие собой шаг вперед в раз-

витии западноевропейского романа, бросающие луч света в бу-

дущее, предвосхищающие завоевания критических реалистов

XIX века.

В разделах, где Деке останавливается на разборе романов

Ричардсона, особенно интересны его наблюдения над противо-

речиями, присущими объективному содержанию «Памелы» и

в особенности «Клариссы Гарлоу»: показ того, как в этих про-

изведениях отражение жизненной правды, теневых сторон дей-

ствительности зачастую берет верх над ограниченностью субъ-

ективного замысла писателя, над его умеренными социально-

политическими убеждениями. Эти страницы показывают, что

Деке не забывает о сложности, отличающей внутренний облик

выдающихся английских романистов XVIII столетия. Хотя по-

священные им этюды Пьера Декса в целом, возможно, и носят

несколько односторонний характер, написаны они остро, увлека-

тельно, с публицистическим блеском и, бесспорно, привлекут

внимание советских читателей.

Очень удачными представляются нам разделы, отведенные

в книге Декса французским романтикам. Литературоведам, пи-

шущим об Александре Дюма-отце, далеко не всегда удается

20

убедительно показать, какие именно познавательные качества и

эстетические ценности исторических романов, вышедших из-под

пера этого писателя, обусловливают их огромную, неувядающую

популярность у широких кругов читателей всех национальностей.

Им часто приходится отделываться стыдливыми оговорками и

внутренне противоречивыми суждениями. Деке, однако, пре-

красно справляется с этой задачей. Он великолепно показывает,

как поверхностность, а зачастую и просто ошибочность в ис-

толковании закономерностей прошлого соединяется в историче-

ских романах Дюма с «дыханием жизни», с «присущей ему не-

поколебимой верой в людей, страстной любовью к прошлому

Франции, к родной земле, к тому, в чем самая прелесть

истории», определяя тем самым их неотразимое поэтическое

обаяние.

Очень содержателен и маленький этюд Декса о «Лорен-

цаччо» Мюссе. Интересна общая характеристика, которую Деке

дает романтическому движению во Франции 20—40-х годов

XIX века, его общественным истокам, основным противоречиям

мироощущения французских романтиков. Не менее примечате-

лен и анализ самого «Лоренцаччо», одного из шедевров фран-

цузской романтической драматургии, произведения весьма по-

пулярного на родине, поэта, но все еще остающегося не оценен-

ным по достоинству нашей критикой и театральной обществен-

ностью. Деке тонко показывает, почему умонастроения Мюссе-

романтика нашли в «Лоренцаччо» идейно гораздо более значи-

тельное и художественно более полновесное и пластичное во-

площение, чем в субъективно более односторонней «Исповеди

сына века». Острое ощущение того, сколь глубоко актуаль-

ной остается пьеса Мюссе и в наши дни, позволило Дексу

очень четко выявить ведущие линии идейного содержания этой

драмы, «в которой говорится о поражении интеллигенции, когда

она отделяется от народа»; мысль о бесцельности борьбы в оди-

ночку, о том, что «человек не может безнаказанно связывать

себя с тиранией, с отвратительным прогнившим социальным

порядком» и что «двойная игра невозможна, невозможна с нрав-

ственной точки зрения»; значение темы народа и протеста про-

тив оккупации иноземной военщиной. Несмотря на свою сжа-

тость, статья Декса обогащает наше представление об идейной

значимости драматургии Мюссе.

По сравнению ç истолкованием французского романтизма

главы о критических реалистах несколько проигрывают. É цент-

ре статьи о Бальзаке стоит проблема противоречий, которыми

отмечен мощный творческий облик создателя «Человеческой

комедии». Пафос ее — в утверждении всемогущества реализма как

художественного метода, в показе его торжества над социально-

политическими иллюзиями и предрассудками романиста. Однако

21

в данной статье эта мысль проведена более абстрактно и прямо-

линейно, чем в других работах Декса, сведена местами к упро-

щенному противопоставлению метода и мировоззрения писа-

теля. Возможно, что здесь сказалось то обстоятельство, что это

самая ранняя по времени из включенных в сборник работ (она

написана в 1949 году). Возможно, что на критика оказала влия-

ние работа Б. Гюйона, которой, как уже указывалось выше, он

дал непомерно высокую оценку и которой присуща подобная

тенденция. Возможно, однако, что тут проявилось и не преодо-

ленное еще к этому времени воздействие какой-то другой из

концепций, тяготеющих к противопоставлению Бальзака-ху-

дожника Бальзаку-мыслителю.

Что касается главы о Диккенсе, то она написана с присущим

Дексу блеском, изобилует отдельными тонкими наблюдениями

и любопытными историко-литературными соображениями, но

все же в целом страдает некоторой описательностью. К тому же

бросается в глаза и определенная недооценка Дексом историко-

литературной ценности раннего творчества Диккенса, новатор-

ского значения таких его романов, как «Записки Пиквикского

клуба», «Приключения Оливера Твиста», «Жизнь и приключе-

ния Николаса Никльби». У автора получается, что ранние ро-

маны Диккенса и его произведения, начиная от «Мартина Чезл-

вита», принадлежат как бы двум совершенно разным, отделен-

ным резкой гранью, эпохам («Николас Никльби» — это еще

порождение буржуазной действительности старого, патриархаль-

ного типа, а «Мартин Чезлвит» — уже отражение противоречий,

раздирающих современную буржуазную Англию). Конечно,

в творчестве Диккенса в начале 40-х годов происходят серьез-

ные сдвиги. Однако,, думается, что на самом деле эволюция

Диккенса происходила более последовательно и постепенно. Уже

в ранних его романах за несколько архаичной формой, восходящей

к повествовательным традициям английской прозы XVIII века,

скрываются существенные художественные открытия и замеча-

тельные реалистические прозрения.

Не все собранные в книге П. Декса материалы равноценны

по глубине содержания и оригинальности концепции. Но это

естественно для сборника, столь широкого по объему материала

и к тому же охватывающего целый этап работы критика, отра-

жающего развитие его мысли и неуклонный рост его мастерства.

Иногда с автором хочется вступить в товарищеский спор. Не-

которые его положения, как уже указывалось, представляются

недостаточно убедительными или точными. Изредка встре-

чаются частные «рецидивы» социологических упрощений. Од-

нако эти отдельные изъяны книги Декса (они неизбежны

в труде любого ищущего и не боящегося обходить острые углы,

сложные проблемы ученого) с лихвой перекрываются ее незау-*

22

рядными достоинствами. Советскому читателю она послужит

ярким примером тенденций, характерных для передового фран-

цузского литературоведения наших дней.

Состав книги П. Декса в русском издании соответствует

оригиналу, за исключением его последнего раздела. Он назван

автором «Приложения» («Annexes») и охватывает 28 заклю-

чительных страниц французского текста. Этот раздел посвящен

сугубо частным и не представляющим особенного интереса для

широких кругов советских читателей профессионального ха-

рактера вопросам истории французской литературы Средних

веков и XVII столетия. Текст оригинала воспроизведен в рус-

ском переводе полностью, за исключением нескольких подстроч-

ных примечаний автора, целесообразных во французском изда-

нии, но не дающих ничего нового для читателя советского.

* # #

Редакция сочла уместным дополнить русское издание

книги Декса «Семь веков романа» другой его большой рабо-

той «Размышления о методе Роже Мартен дю Гара». Эта

статья была написана Дексом летом 1957 года и опубликована

в том же году в сборнике эссе под заглавием «Размышления

о методе Роже Мартен дю Гара, а также Письмо Морису Надо

и другие эссе» («Réflexions sur la méthode de Roger Martin du

Gard suivi de Lettre à Maurice Nadeau et autres essais»). Редакция

считала, что, опубликовав эту статью как дополнение и своеоб-

разное заключение к книге «Семь веков романа», она придаст

этому изданию тем самым еще большую полноту, актуальность

и теоретическую остроту. Ведь это эссе, посвященное одному из

крупнейших романистов современности, во многом как бы при-

мыкает по своему содержанию к книге «Семь веков романа»,

подхватывая, развивая ее основную концепцию и доводя рас-

смотрение судеб французского романа до наших дней.

Работа Декса «Размышления о методе Роже Мартен дю

Гара» уже получила оценку в нашей печати * и поэтому не

нуждается в особенно подробной рекомендации читателю. Дёкс

опровергает попытки буржуазных литераторов (например,

А. Жида и Ж. Дюамеля) принизить значение творчества дю

Гара, поставить под сомнение его новаторский характер, объ-

явить писателя эпигоном реалистов XIX века, одним из про-

должателей натуралистической эстетики. Деке разбивает

* См. Л. 3 о н и н а. Летопись национального самосознания, «Вопро-

сы литературы», 1958, №8; С. Бочаров, Статьи В. И. Ленина

о Толстом и проблема художественного метода, «Вопросы литературы»,

1958, № 4, стр. 108—110; Ф. Наркирьер, О реализме Р, Мартен

дю Гара, «Иностранная литература», 1959, № 9. '

23

аргументы и тех критиков, которые (вроде Клод-Эдмонд

Маньи) объявляют устаревшим, потерявшим актуальность само

содержание романа-эпопеи Мартен дю Гара, утверждая, что из

негсГ невозможно извлечь уроки для настоящего.

Полемизируя с подобными взглядами, Деке ставит своей

задачей восстановить истинное место «Семьи Тибо» в истории

мировой литературы. Деке показывает, что подлинное право на

звание новатора, действительно обогатившего художественное

познание человечества, принадлежит не реакционным буржуаз-

ным писателям, не декадентам и формалистам разных мастей,

а писателю-реалисту Роже Мартен дю Гару. Писатели, идущие

по стопам А. Жида или А. Мальро, нагнетают изображение же-

стокостей, воспроизводят мир в виде некоего хаоса, где царит

слепая и бессмысленная случайность, заставляют своих героев

«сгибаться под тяжестью судьбы» или же предаются поискам

изощренных, но искажающих перспективу ракурсов, выпячи-

вают на первый план сексуальную проблематику. Что же ка-

сается Роже Мартен дю Гара, то он ввел в роман более глубо-

кое представление о зависимости отдельной человеческой лич-

ности от исторического процесса. Он неизменно утверждал спо-

собность разума познавать закономерность окружающей дей-

ствительности и одновременно высокую ответственность чело-

века перед собой и обществом.

Роман Мартен дю Гара глубоко трагичен, но он не подав-

ляет веру читателя в человечество, в его способность рано или

поздно найти путь к счастью и справедливости. «Семья Тибо»

рисует нам такую перспективу, что становится ясным: несмотря

на то, что лучшие люди потерпели поражение, несмотря на из-

мены, крах надежд,—«все еще в пределах людских возможно-

стей». Деке противопоставляет мужественное и жизнеутверждаю-

щее искусство Мартен дю Гара унылой, мрачной философии

жизни и пессимистическому восприятию судеб западноевропейской

цивилизации, которые пронизывают художественные произведе-

ния и публицистические выступления Валери, Мальро, Камю.

«Роже Мартен дю Гар завещал нам проблему: как быть полез-

ным для общества человеком — вместе с другими, для других?

При этом он заставляет нас самих найти, выработать собствен-

ное решение». Традиция же современных романистов, стоящих

на позициях, враждебных реалисту Мартен дю Гару, состоит,

по словам Декса, в том, чтобы «решать все эти вопросы против

других. Она возводит нетерпение, одиночество, неудачу в абсо-

лют». Истинными продолжателями художественных и граждан-

ственных заветов Мартен дю Гара являются, по глубокому убе-

ждению Пьера Декса, в первую очередь такие писатели, как

Арагон, автор цикла романов «Реальный мир», писатели, пере-

шедшие на позиции аоциалистического реализма.

24

Валери, Мальро и подобные им смертельно боятся все воз-

растающей активности масс, их стремления взять управление

историческими закономерностями в свои руки. Творчество же

Мартен дю Гара приводит объективно к мыслям противополож-

ного порядка: «то, с чем окончательно разделывается, что по*

просту убивает «Семья Тибо», — стремление противопоставить

деятельное меньшинство, берущееся решать судьбы всех, огром-

ному большинству людей, обрекаемых на роль пассивной массы,,

которую легко вести в любом направлении». В этом выводе,,

подсказываемом содержанием «Семьи Тибо», и заключается

один из основных источников неослабевающей актуальности и

жизненности этого произведения. В наши дни, дни напряжен-

ной борьбы, которую все прогрессивное человечество ведет за

сохранение мира, за устранение угрозы войны, Деке с полным

основанием заявляет: «Этот роман о первой мировой войне,

завершенный перед началом второй мировой войны, кажется,,

специально написан для послевоенного времени, которое мы пе-

реживаем; он направлен против тех, кто стремится превратить

утро победы в новый период между двумя войнами».

В демократических и гуманистических чертах мироощущения

Роже Мартен дю Гара, в его честности и объективности как ху-

дожника, в его тяготении к конкретно-историческому рассмотре-

нию и оценке общественных явлений и находит Деке ключ к от-

вету на вопрос, неизменно его волнующий и возникающий уже

в книге «Семь веков романа» (например, в статье о Дюма).

Почему художественное произведение, возникшее в иных, от-

личных исторических условиях, продолжает неустанно вдохнов-

лять борьбу последующих поколений? Почему оно, несмотря на

свою историческую ограниченность, помогает потомкам находить

решение волнующих жизненных проблем, хотя само и не заклю-

чает в себе никаких готовых общественных рецептов и политиче-

ских программ?

Однако великое культурное наследие прошлого продолжает

жить лишь в том случае, если к его заветам подходят творчески,

если их подхватывают и развивают дальше. Условия борьбы за

уничтожение угрозы войны, за установление прочного мира, ко-

нечно, сильно изменились по сравнению с годами, когда Мар-

тен дю Гар писал заключительные части своего романа. Война,

если она разразится, несет опасность еще более страшных раз-

рушений, но неизмеримо возросли и силы сопротивления этой

опасности, возможность ее устранения. Еще более утонченными,

более изощренными и жестокими' стали способы, к которым

реакционные империалистические круги прибегают, чтобы втя-

нуть народные массы в смертоносную бойню. Но одновременно-

многократно увеличилась и бдительность передовых обществен-

ных сил, действенность их сопротивления, их инициатива, поли-

• 25

тическая активность, историческая' роль народных масс. Задача

прогрессивных кругов французской интеллигенции заключается

в том, как показывает Деке, чтобы суметь извлечь жизненный

и эстетический урок, заключенный в «Семье Тибо» Мартен дю

Гара, и самостоятельно применить его к новым условиям борьбы

за мир.

Стремясь осуществить эту задачу, Деке в своей статье разо-

блачает демагогические приемы, к которым идеологи реакции

прибегают, стремясь разоружить народные массы, раскрывает

ошибки и заблуждения интеллигентов, становящихся жертвой

пацифистских иллюзий, приманок абстрактного буржуазного гу-

манизма. _ *

Одна из наиболее распространенных уловок этого буржуаз-

ного гуманизма заключается в попытках привить народным мас-

сам страх перед любым видом насилия как средством борьбы.

Подробнейшим образом освещая эту проблему, Деке, опираясь

на принципы марксистской философии, подчеркивает необхо-

димость конкретно-исторической ее постановки и диалектиче-

ского ее решения. Вопрос о праве на применение насилия нельзя

решать вообще, отвлеченно, в духе идеалистического кантов-

ского «императива», как это делают пацифистах или буржуазные

гуманисты, затуманивая мозги простых людей. Насилие может

быть и необходимым актом революционной борьбы за справед-

ливые цели и, в другом случае, осуществлением реакционного

террора, вопиющим нарушением демократических принципов.

Все дело в его объективном политическом смысле. Этот вопрос,

так же как и вопрос о справедливости или несправедливости

той или иной войны, можно решать лишь в зависимости от бо-

лее широкой проблемы, выясняя, каким целям, интересам ка-

кого именно класса, интересам ли прогресивных или реакцион-

ных общественных сил, может служить применение насилия в

данной конкретной обстановке.

Заключая свою статью и как бы подводя ей итог, Деке

вновь подчеркивает: «Непреходящая актуальность романа

«Семья Тибо» в том, что он подводит нас к проблеме нашего

собственного предназначения, которое заключается в том, что

мы должны жить в мире равных народов и людей, должны

выковать свободу в соответствии с нашими идеалами, жить не

так, как жили Жак или Антуан, а идти вперед навстречу буду-

щему, которое они уже провидели».

Ю. Б. Виппер

I. КРЕТЬЕН ДЕ ТРУА, ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЕ

РОМАНА

/. Термин, не поддающийся определению

ранцузское слово роман

связано с игрой слов, не

передаваемой на другом

языке. В словаре Литтре 1 этот термин определяется так: «Ро-

ман (roman) — существительное . мужского рода. Означает:

1. Повествование подлинное или вымышленное, написанное сти-.

хами либо прозой на старом (романском) языке. 2. Вымышлен-

ная история, написанная прозой, в которой автор стремится воз-

будить интерес, изображая страсти, нравы или необычайные

приключения». А вот что сказано у Литтре о прилагательном

романский (roman) : «Романским называется язык,

будто бы занимавший, промежуточное положение между ла-

тынью и происшедшими от нее языками, но который как та-

ковой в этом смысле и не существовал. В настоящее время ро-

манскими называют языки, развившиеся из латыни. Главные

из них — четыре: французский, итальянский, испанский и про-

вансальский».

На этом, по существу, и основана игра слов. Однако первое

определение Литтре следует уточнить. Когда во Франции

только начали употреблять термин роман, то имели в виду

не произведения, написанные на старом языке, а новые произве-

дения, написанные на новом языке, простонародном

(vulgaire), как его иногда называют в наши дни; и адресованы

были эти произведения простому народу и женщинам — то есть

тем, кто не знал латыни. Новый, разговорный язык прекрасно

подходил для выражения нового, реального в жизни на-

ших предков. Латынь лучше передавала смысл многих весьма

важных понятий, по большей части отвлеченных, к чему моло-

дой французский язык не был приспособлен; латинский язык

27

бросал вызов благопристойности, и наш современный француз*

ский язык даже под пером профессиональных литераторов не

достиг еще грубой прямоты языка древних; впрочем, это уже

не имеет отношения к вопросу о реализме.

Что касается второго определения термина роман, кото-

рое Литтре считает современным, оно устарело уже*примени-

тельно к «Отверженным», появившимся в 1863 году, то есть

за год до того, как Литтре приступил к работе над словарем,

а также применительно к творчеству Бальзака, умершего за две-

надцать лет, и Стендаля, умершего за два десятилетия до этого.

Прибавим, что современные словари не исправляют этого

определения. В последнем издании Ларусса мы читаем: «Ро-

ман. В прошлом: повествование правдивое или вымышленное,

в прозе или в стихах, написанное на романском языке. В на-

стоящее время: вымышленное произведение в прозе, рассказы-

вающее о вымышленных событиях, придуманных и расположен-

ных так, чтобы заинтересовать читателя».

В английском языке существует два различных термина:

romance — от французского слова «роман», употребляется для

обозначения средневековых и античных романов, а также всех

вообще необычайных историй, отмеченных печатью фантазии;

novel — от «новелла», обозначает современный роман. Говоря

по правде, различие, существующее между терминами в языке

наших соседей, довольно расплывчато, но его положительная

сторона в том, что это не просто формальное определение. Дей-

ствительно, слово novel стало употребляться приблизительно

с того времени, когда роман наполнился социальным содержа-

нием, характерным для буржуазного общества.

Добавим, что в том и другом случае термин roman, или ro-

mance, применяют и к произведениям античности — к «Даф-

нису и Хлое» 2 или к «Сатирикону» 3 — лишь в расширительном

смысле, так сказать по сходству; но во французском языке

нелепость этого этимологического анахронизма совершенно уже

не воспринимается. Исследуя источники наших средневековых

романов, не надо забывать, что творения античных авторов

были названы романами лишь по аналогии с нашими и что, за

исключением некоторых византийских повествований, относя-

щихся к раннему Средневековью, античное наследие в этой об-

ласти стало доступным лишь в эпоху Возрождения.

Что касается новеллы как жанра краткого* повествова-

ния, этот термин был, по-видимому, впервые употреблен Бок-

* Краткость в данном случае — понятие относительное. В русском

языке вместо одного нашего слова роман употребляются два термина:

роман и повесть. Под романом понимают большое повествование в

прозе, нечто вроде наших романов в 600 страниц и больше. Повесть

соответствует нашим современным романам в 250—300 страниц.

28

каччо в его «Декамероне» 4. Первоначально новелла была очень

близка к городской литературе — жизнерадостной и даже не-

пристойной. Во Франции в XV веке «Сто новых новелл» («Les

cent Nouvelles nouvelles»)5 представляли собой слияние итальян-

ских новелл с темами наших фаблио. Таким образом, с самого

начала наши средневековые романы, куртуазные, аристократи-

ческие по духу, связанные с феодальной действительностью,

были противоположны по содержанию новеллам, рожденным

городской литературой, «приземленной», сатирической по своей

направленности, особенно охотно избиравшей мишенью своих

нападок женщин. Первый французский роман в современном

смысле слова «Маленький Жан де Сентре» («Le petit Jehan de

Sàintré») 6, появившийся в ту же эпоху, что и «Сто новых но-

велл», представляет собой произведение, где феодальная и бур-

жуазная действительность сопоставляются, подвергаются кри-

тике и переплетаются, так же как и два вида художественной

техники, применяемой в средневековой литературе *.

Слово roman начало появляться во Франции в заглавиях

литературных произведений в XII веке и в переводе на совре-

менный язык означало «по-французски» **. Это верно по отно-

шению к «Роману о Бруте» («Roman de Brut») Baca (около

1155 года), первому литературному памятнику, созданному на

общеразговорном языке и связанному со сказаниями о короле

Артуре; роман этот представляет собой изложенный восьми-

сложным романским стихом вольный перевод «Истории королей

Британии» («Historia regum Britanniae»), написанной Жофруа

де Монмутом на латинском языке (1135 год); в наши дни на-

звание этого произведения выглядело бы так: «История (хро-

ника) Брута на французском языке» (Брут, или Брутус,—

мифический предок королей Британии). Это относится к «Ро-

ману о Ренаре» («Roman de Renart»), который можно было бы

озаглавить «Истории (рассказы) о Ренаре на французском

языке».

Но в то же время были и другие произведения, также назы-

вавшиеся романами, но представлявшие собой особый жанр.

Еще в 1165 году автор «Романа о Трое», как мы увидим, на-

зывает свое произведение романом, причем уже употребляет

этот термин для обозначения литературного жанра (в смысле

второго значения слова роман у Литтре).

Литтре и впрямь был обескуражен фактом, что в XII веке

слово роман имело несколько значений, и тем, что весьма

* См. статью вторую: «К пятисотлетию Антуана де Ла Саля, осно-

воположника современного романа».

** По своему происхождению roman — наречие, подобно латинскому

romanice, и означало «по-романски», «на романском языке». Существитель-

ное появляется лишь позднее.

29

трудно хронологически последовательно проследить развитие

употребления этого термина. Но одно можно сказать совершен*

но определенно: начиная с XIII века — если исключить «Роман

о Ренаре», ибо разработка его различных ветвей продолжалась

вплоть до 1210 года, — термин роман означает вымышлен-

ные истории, которые сперва писались стихами,*а затем, на-

чиная с этой же эпохи, и прозой; в историях этих.автор стре-

мится возбудить интерес и т. д. (см. Литтре).

Но на первых порах вновь появившимся словом каждый

пользуется, как заблагорассудится; это касается и авторов, и

тех, кому их произведения адресовались. Последние, впрочем,

были в ту пору скорее слушателями, нежели читателями *. «Для

средневековых придворных, — замечает Поль Зюмтор **, — ро-

ман вместе с шансон де жест, историческими хрониками

и некоторыми житиями святых входил в весьма расплывчатую

категорию развлекательных рассказов». Тем не менее с самого

своего возникновения, около 1150 года, роман .обладает несколь'

кими характерными для него чертами: «Он рисует необычайные

приключения, чаще всего связанные мотивом поисков и изо-

билующие любовными интригами; в нем наблюдается заметная

тенденция объяснять действия психологическими причинами;

внутреннее единство романа достигается чаще всего компози-

ционными приемами, в которых решающее значение имеют ко-

личественные пропорции, тематические связи, а не закономер-

ность развития действия; роман отличает тщательно отработан-

ная форма; особенность его структуры в том, что пение вовсе

исключается».

Я полагаю, что нельзя выразиться точнее, не рискуя впасть

в модернизацию. При этом такое определение первых романов

позволяет понять, как возник на их основе современный роман,

даже если он решительно от них отличается и между ними нет

прямой исторической преемственности, больше того, — если

связь между ними была нарушена.

И действительно, первые произведения, получившие назва-

ние «романов», причем термин этот уже обозначал жанр (это

произведения, которые Гюстав Коэя7 именует классической три-

адой,—'«Роман о Фивах» («Roman de Thèbes»), «Роман об

Энее» («Roman d'Eneas»), «Роман о Трое» («Roman de Troie»),

отличаются по форме от шансон де жест: у них значительно

ослаблен ритм, нет больше строф и лесс. Специфический харак-

тер стиха сведен здесь к одной лишь рифме, парной, как в на-

шей трагедии классицизма (а — а, в — в, с — с и т. д.). Стих

* Современные выражения «сочинять роман», «писат* роман» для то-

го времени неприменимы. Кретьен де Труа рассказывает; обычно именно

этот глагол и употребляется первыми авторами наших романов.

** Р. Zumthor, Historie littéraire de la France médiévale, P,UF., 1954,

30

восьмисложный, и им пользуются с большой гибкостью. Пере-

носы в стихе и перерывы в ритме предоставляют большую сво-

боду для ведения рассказа:

Эдип в сомненье, он спешит

скорее к Фивам и твердит:

«Моей дороге нет конца,

пока не разыщу отца».

У самых Фив стоял утес,

под ним обрывистый откос.

Утес тот — дьявола вертеп,

был дьявол злобен и свиреп,

он имя Сфинкса получил

и многих смельчаков сгубил... *

(«Роман о Фивах»)

Таким стихом написаны наши первые романы, он сделался

излюбленным творческим инструментом Кретьена де Труа, ко-

торый двадцатью годами позднее стал величайшим романистом

той эпохи.

С тех пор прошло уж семь годин,

когда я, как виллан, один,

опасных подвигов ища,

скрыл панцирь складками плаща,

надел железную кольчугу

и туже подтянул подпругу.

Моя дорога вправо шла,

она сквозь чащу пролегла,

терновник рос колючий там,

по этим гибельным местам

я гнал и гнал вперед коня.

И вот, уже на склоне дня,

когда стал небосвод темнеть,

внезапно начал лес редеть,

и я вступил в Броселиану.

(«Ивен, или Рыцарь льва»)

2. Гуманизм, проза и ужас

Прошло три четверти века, прежде чем возник роман в про-

зе. Новый жанр сложился лишь с появлением «Перлесвауса»

(«Perlesvaus») в первые годы XIII века, а затем и трилогии

«Ланселот» («Lancelot»), «Поиски святого Грааля» («Quête du

Saint-Graal») и «Смерть Артура» («Mort d'Arthur»), которую

следует датировать приблизительно 1225 годом.

Тот, кто противопоставляет стихам прозу, обычно имеет

в виду большую последовательность и естественность изложе-

* В оригинале стихотворный текст дается параллельно — на старо-

французском языке и в адаптациях на современный французский язык

П. Декса или же в некоторых случаях Гюстава Коэна. — Прим. ред.

31

ния, большую ее гибкость и, поскольку речь идет о романе, спо-

собность лучше передавать сложность жизненных перипетий,

выражать их точнее и более развернуто; короче говоря, боль-

ший реализм. И это правильно, если говорить, например, о пе-

реходе от хроники в стихах (например, романы Васа) к прозаи-

ческой хронике (Вилардуэн или Жуанвиль). Это справедливо

и в более широком смысле, если говорить о рождении француз-

ской прозы в целом, развитие которой совпадало со становле-

нием французской нации. Проза оформляется в драмах периода

Столетней войны и окончательно созревает при Людовике XI,

то есть в эпоху укрепления во Франции королевской власти.

Кстати, это означает в то же время и победу парижского (сто-

личного) диалекта над остальными. Эту победу закрепляет по-

являющееся затем книгопечатание, оно радикально преобразует

условия распространения культуры, создает читателя.

Но высказанное выше положение неправильно в отношении

средневекового романа.

Прозаический роман XIII века не служит ни продолжением,

ни развитием стихотворного романа XII века. Это, как мы уви-

дим дальше, — его ревизия, исправление, критика и... обедне-

ние. Проза в данном случае не означает усиления реализма. На-

против, она вносит в то удобное вместилище, каким был роман,

идеи церковных реформаторов, идеализм цистерцианцев8, ми-

стицизм.

Именно этот прозаический роман, а не первые романы

XII века соперничает с произведениями на латыни. Именно

этот роман, а не более ранние доступен еще и в наши дни фран-

цузским читателям. Отсюда необходимость поставить в начале

нашего очерка только что сформулированную проблему.

Нам прожужжали уши, доказывая, что наши предки в эпоху

Средневековья только и делали, что преклонялись перед богом,

испытывали ужас перед непознаваемым миром, представляв-

шимся будто бы чем-то неведомым, опасным и враждебным.

Единственные исследования, которые велись в те времена, —

это, мол, только поиски мистического — бегство от невыносимой

и гнетущей действительности, которую даже не пытались по-

стичь. Средневековая философия была будто бы направлена

на унижение человека и унижение человеческого разума, была

служанкой теологии. Такой образ Средневековья складывается

при чтении прозаических романов XIII века.

При таком подходе ценность первых романов, о которых я

говорил, — о Фивах, об Энее и о Трое — всячески умалялась,

поскольку они не укладывались в заранее придуманную схему.

Они будто щеголяли в плохо подогнанных к ним античных

одеждах, привлекавших мишурным блеском, подобно тому как

блестящие безделушки привлекают и опьяняют дикарей. Как

32

замечает Поль Ренуччи *, придерживаться такого мнения, «по-

скольку рассказчики (поэты. — Ред.) того времени вопреки

правде истории обряжают Гектора в тяжелые доспехи и наде-

ляют рыцарскими манерами», — означает прибегать к доводам,

от которых «за версту отдает романтизмом и которые не столь не-

оспоримы, сколь вообще не могут быть применены в "споре.

Ведь в конечном счете это значило бы упрекать рассказчиков

XII столетия в нарушении правил, провозглашенных в

XIX веке. Можно ли забывать, что в самих античных произве-

дениях, служивших образцами для авторов средневековых рома-

нов, придавалось очень мало значения местному колориту?

Что было типично карфагенского в описании дворца Дидоны

или типично беотийского в изображении Фив? Должны еще

пройти века, прежде чем показ жизненной обстановки станет

вызывать такой же интерес, как сама жизнь; эпоха Возрожде-