Author: Степанянц М.Т.

Tags: философия психология всемирная история философии буддизм

ISBN: 978-5-02-036492-9

Year: 2011

Text

российская академия наук

институт философии

ФИЛОСОФИЯ

БУДДИЗМА

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Ответственный редактор

М.Т. СТЕПАНЯНЦ

МОСКВА

Издательская фирма «Восточная литература»

2011

УДК1(091)(031)

ББК 87.3(0)я2

Ф56

Издание подготовлено

по гранту Президента РФ для государственной поддержки

ведущих научных школ Российской Федерации

№НШ-4128.2008.6

Издание осуществлено при финансовой поддержке

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ),

проект № 11-03-16049д

Редколлегия выражает глубокую благодарность

Институту восточной философии (Токио)

за участие в создании энциклопедии и финансовую помощь

Редакционная коллегия

M. Т. Степанянц (ответственный редактор),

В.Г.Лысенко (заместитель ответственного редактора),

С.М.Аникеева, Л.Б.Карелова, А.И.Кобзев,

А.В.Никитин, A.A. Терентьев

Философия буддизма : энциклопедия / отв. ред. М.Т. Степанянц ; Ин-т

философии РАН. — М. : Вост. лит., 2011. — 1045 с. — ISBN 978-5-02-

036492-9 (в пер.)

Первое российское энциклопедическое издание, посвященное философии буддизма,

является самым полным в отечественной литературе сводом знаний о буддийской фи-

лософии. Его главная цель — описать философское кредо буддизма в контексте разно-

образия школ и течений, представленных буддийской цивилизацией. В соответствии

с этой задачей в первой вводной статье читатель знакомится с основными концеп-

туальными положениями буддизма в сопоставлении с индийскими религиями, а также

с христианством и исламом. Другая статья посвящена роли буддизма в эпоху глобализ-

ма. Подобное введение должно помочь читателю разобраться в сложной мозаике сло-

варных статей, составляющих основное содержание тома. Заключительный раздел по-

священ истории распространения и укоренения буддизма на широком географическом

пространстве. Статьи снабжены избранной библиографией. Энциклопедия содержит

также индексы, необходимые для современного научного издания.

© Институт философии РАН, 2011

© Редакционно-издательское

оформление. Издательская фирма

ISBN 978-5-02-036492-9 «Восточная литература», 2011

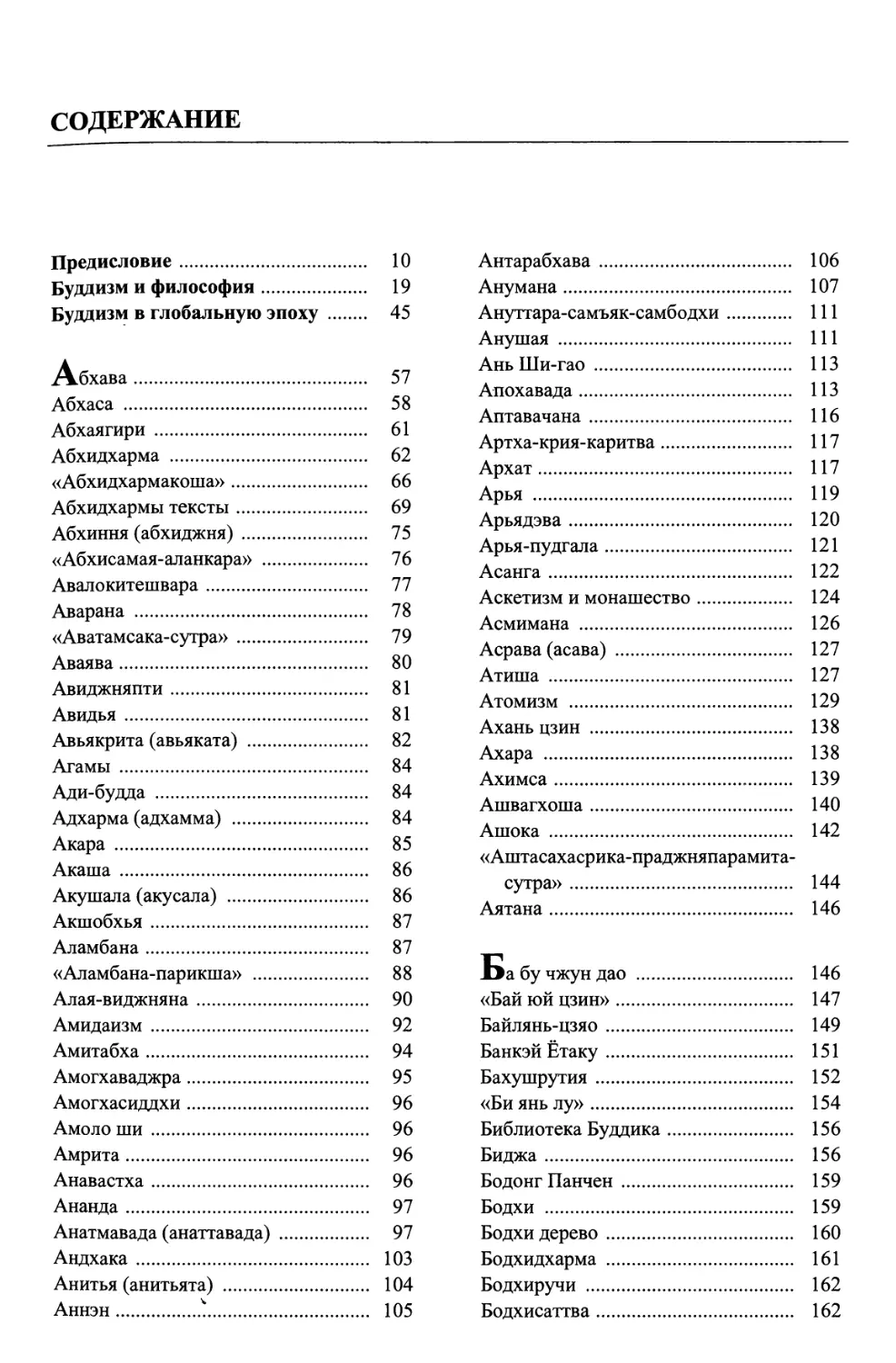

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 10

Буддизм и философия 19

Буддизм в глобальную эпоху 45

Абхава 57

Абхаса 58

Абхаягири 61

Абхидхарма 62

«Абхидхармакоша» 66

Абхидхармы тексты 69

Абхиння (абхиджня) 75

«Абхисамая-аланкара» 76

Авалокитешвара 77

Аварана 78

«Аватамсака-сутра» 79

Аваява ; 80

Авиджняпти 81

Авидья 81

Авьякрита (авьяката) 82

Агамы 84

Ади-будда 84

Адхарма (адхамма) 84

Акара 85

Акаша 86

Акушала (акусала) 86

Акшобхья 87

Аламбана 87

«Аламбана-парикша» 88

Алая-виджняна 90

Амидаизм 92

Амитабха 94

Амогхаваджра 95

Амогхасиддхи 96

Амоло ши 96

Амрита 96

Анавастха 96

Ананда 97

Анатмавада (анаттавада) 97

Андхака 103

Анитья (анитьята) 104

Аннэн ^ 105

Антарабхава 106

Анумана 107

Ануттара-самъяк-самбодхи 111

Анушая 111

Ань Ши-гао 113

Апохавада 113

Аптавачана 116

Артха-крия-каритва 117

Архат 117

Арья 119

Арьядэва 120

Арья-пудгала 121

Асанга 122

Аскетизм и монашество 124

Асмимана 126

Асрава (асава) 127

Атиша 127

Атомизм 129

Ахань цзин 138

Ахара 138

Ахимса 139

Ашвагхоша 140

Ашока 142

«Аштасахасрика-праджняпарамита-

сутра» 144

Аятана 146

Оабучжундао 146

«Бай юй цзин» 147

Байлянь-цзяо 149

Банкэй Ётаку 151

Бахушрутия 152

«Бияньлу» 154

Библиотека Буддика 156

Биджа 156

Бодонг Панчен 159

Бодхи 159

Бодхи дерево 160

Бодхидхарма 161

Бодхиручи 162

Бодхисаттва 162

Содержание

Бодхичитта 166

«Бодхичитта-шастра» 167

Божэ-сюэ 167

Бон 168

Будда 171

Будда Шакьямуни 172

Буддагхоса 176

Буддийские соборы 178

Буддология : 181

Буддхабхадра 182

Буддха-вачана 183

Бутон Ринчендуп 186

Бхававивека 188

Бхаванга 188

Бхавачакра 190

Бхагаван (бхагават) 191

Бхуми 191

Бянь-вэнь 192

Оаджра 193

Ваджрабодхи 193

Ваджрапани 194

Ваджрасаттва 194

«Ваджраччхедика-праджняпарамита-

сутра» 194

«Ваджрашекхара-сутра» 196

Ваджраяна 197

Вайрочана 201

Васана 201

Васту 202

Васубандху 203

Васумитра 207

Ватсипутрия 208

Ведана 210

Виджняна 210

Виджнянавада 217

Виджняпти 218

«Вималакирти-нирдеша-сутра» 219

«Вимшатика» 221

Випашьяна 225

Вирья 226

Витанда 227

Витарка — вичара 227

Вишая 228

Восьмеричный путь 228

Вьявахара 229

Вьяпти 229

Вэйши-цзун 232

Вэнь-да 233

А ампопа 234

«Гао сэн чжуань» 234

Гелук 235

Гендун Чойпел 236

Герменевтика в буддизме 237

Горампа Сонам Сенге 241

«Горин кудзимё химицу сяку» 242

Готра 243

«Гуан хун мин цзи» 244

«Гуань фо саньмэй хай цзин» 244

Гунабхадра 245

Гун-ань 245

«Гухьясамаджа-тантра» 24 8

Гэндзэ рияку 250

Гэнсин 251

цзан цзин» 252

Далай-лама 256

Далай-лама XIV 257

Дана 259

ДандаронБ.Д 260

Дао-ань 262

Дао-шэн 263

Дацан 263

«Дашабхумика-сутра-шастра» 266

Две истины 267

«Джатакамала» 272

Джатаки 273

Дзёдзицу-сю 274

Дзёдосин-сю 274

Дзёдо-сю 275

Дзи-сю 276

Дзиун Онко 277

Дзиэн 278

Дзогчен 278

Дзонкаку 282

Дзэн 283

Дзэн-буддизм 283

Дзэн-сю 284

«Дзюдзюсин-рон» 286

Дигнага 287

Содержание

Кальпа 350

Кальпана 352

Кама(тиб.) 354

Кама (санскр.) 354

Камалашила 355

Кан Сэн-хуй 355

Кангьюр 356

Као-дай 358

Карма 360

Карма-пхала-випака 369

Кармопачая 370

Каруна 370

Катьяянипутра 372

Кашьяпа 374

Кашьяпия 375

Кенпо Шенга 376

«Кёгёсинсё» 377

Киёдзава Манси 378

Клеша 379

Комментарий 380

Контрул Лодро Тайе 381

Кубо Какутаро 382

Кукай 382

Кумараджива 384

Куся-сю 385

Кушала 386

Кхьятивада 387

Кшана 387

Кшаникавада 389

Кьенце Ванпо 392

Кэгон-сю 392

Кэйдзан Дзёкин 393

«Кэнкай-рон» 394

Лама 395

Ламрим 395

«Ланкаватара-сутра» 395

«Ли цюй цзин» 398

Линга 399

Линь-цзи И-сюань 399

«Линь-цзилу» 399

Линьцзи-цзун 400

Ли-ши 401

ЛоЦин 402

Логика буддийская 403

Лоджонг 411

Дилунь-цзун 293

Диспут в тибетском буддизме 293

Диспут в Самъе 297

Диттхи (дришти) 298

Догэн 300

Дравья 301

Дриштанта 301

Дунь у 303

Духкха (дуккха) 303

Ду-шунь 306

«Дхаммапада» 306

Дхарани 306

Дхарма (дхамма) 308

Дхармагуптака 309

Дхармадхату 311

Дхармакирти 313

Дхармоттара 315

Дхармы 317

Дхату 320

Дхьяна 321

Дхьяни-будда 324

энь ван цзин» 324

Игёдо 325

Игуань-дао 325

Иккю Содзюн 326

ИкэдаДайсаку 327

Индрии 329

Иппэн 330

И-син 331

Итигу-о тэрасу 332

Иччхантика 333

Ишварасена 334

хХогачара 334

«Йогачарабхуми-шастра» 343

Йоги-пратьякша 344

Кагью 344

Кадзи * 346

Какубан 346

Какунё 347

Кала 348

Калачакра 349

Содержание

Лока 412

Локоттаравада 414

Лонченпа 414

Лю сян 415

«Лю цзу тань цзин» 416

Люй-цзун 416

Лю-цзя ци-цзун 418

ЛянУ-ди 419

]У1адхьямака 420

«Мадхьямака-шастра» 425

Майтрея . 426

Майтреянатха 426

Майтри 427

Макигути Цунэсабуро 428

Мана 429

Манас 429

Манасикара 432

Мандала 433

Манджушри 433

«Манджушри-паринирвана-сутра» ... 433

Мано-виджняна 434

Мантра 435

Маппо 435

Мара 436

Марга 438

Матрика 439

Маудгальяяна и Шарипутра 440

Махабхуты 441

«Махавайрочана-сутра» 442

Махамудра 443

«Махапаринирвана-сутра» 445

«Махапраджняпарамита-сутра» 447

«Махапраджняпарамита-шастра» ... 448

Махасангхика 448

Махасиддха 452

Махаяна 452

«Махаяна-санграха-шастра» 454

«Махаяна-шраддхотпада-шастра».... 456

Махишасака 457

Ма-цзуДао-и 459

Медитация 460

Медитация в буддизме 463

Миккё 469

«Милинда-паньха» 471

Мипам Ринпоче 471

Митхуна 472

Ми-цзун 473

Моу-цзы 475

Моха 475

«Мохэ чжи гуань» 475

Мудра 477

Мусо Сосэки 478

Иава-дхарма-парьяя 479

Нагарджуна 479

Накамура Хадзимэ 486

Наланда 487

Нама-рупа 489

«Насянь бицю цзин» 490

Нивано Никкё 491

Ниварана 492

Никая 493

Ниппондзан мёходзи 493

Нирвана 493

Нирвана без остатка 497

Нирвикальпака — савикальпака 497

Нирная 500

НисидаКитаро 500

НисидаМугаку 501

Нитирэн 502

Нитирэн-сю 504

Ньингма 506

Ньянатилока 507

«Ньяя-бинду» 509

Обаку-сю 510

Образования философия 511

«Одзёёсю» 516

Оуян Цзин-у 517

Иадмасамбхава 518

Пакша 519

Пакша-абхаса 519

Панча-аваява-вакья 520

Панча-марга — даша-бхуми 523

Пань цзяо 525

Парамартха 527

Парамиты 528

Паратах праманья 529

Правритти — нивритти 530

Праджня 530

Праджня — упая 531

Содержание

Праджняпарамита 532

Праджняпарамиты сутры 536

Праджняпти 540

Праманавада 541

«Прамана-самуччая» 545

Прапанча 546

Прапти 547

Прасанга 548

Прасангика-мадхьямака 548

Пратитья самутпада 549

Пратьякша 556

Психотехника 565

Пудгала 566

Пунья 567

Гебу синто 568

Ренин 569

Риме 570

Риндзай-сю 571

«Риссё анкоку-рон» 572

Риссё косэй кай 573

Риссю (рицу-сю) 574

Рупа 574

Рэйюкай 575

Рэннё 576

я^аддха 577

«Саддхармапундарика-сутра» 578

Сайте 584

Сакаравада — ниракаравада 586

Сакья 588

Сакья-пандита 590

Самадхи 590

«Самдхинирмочана-сутра» 592

Самматия 594

Самшая 596

Сангха 597

Санджня 599

Санрон-сю 600

Сансара 601

Санскара 603

Санскрита-дхармы — асанскрита-

дхармы 605

Сантана 607

Сань ди юань жун 608

Саньлунь-цзун 609

Саньцзе-цзун 611

Сарваджня 611

Сарвастивада 612

Сассатавада 617

Саткая-дришти 618

Сатья 620

«Сатьясиддхи-шастра» 622

Саутрантика 623

Свалакшана — саманья-лакшана .... 625

Свасамведана 628

Сватантрика-мадхьямака 628

«Сёбогэндзо» 629

Сётоку-тайси 629

Сиддхи 631

Сидо Бунан 631

Симбуцу сюго 632

Сингон-сю 634

Синнё-эн 635

Синран 636

Синь 637

Скандхи 638

Скрытые земли 641

Смрити 642

Смрйти (сати) 644

Сокагаккай 645

Сокусин дзёбуцу 646

«Сокусин дзёбуцу ги» 647

Сомоку дзёбуцу 648

Сон 649

Сото-сю 650

Срединный путь 651

Субурган 654

«Суварнапрабхаса-сутра» 654

Судзуки Дайсэцу 657

Судзуки Сёсан 657

СуньЧо 659

«Сусиддхикара-сутра» 659

Сутры (супы) 660

Сыфэньлюй-цзун 662

«Сэнтяку хонган нэмбуцу сю» 662

Сэн-чжао 662

«Сю синь яо лунь» 664

Сюань-цзан 666

X ай-сюй 668

Такуан Сохо 670

ТанакаТигаку 671

Содержание

Тантры 672

Таранатха 674

Тарики 675

Татхагата 675

Татхагата-гарбха 676

Татхата 677

Тенгьюр 678

Терма 679

Типитака (Трипитака) 680

Тода Дзёсэй 686

Трайрупья 687

Три века Дхармы 688

Тридцать два знака 689

Трикая 690

Трилока 693

Триратна 695

Трисвабхава 698

Тришна (таньха) 701

Трияна 703

Тхеравада (стхавиравада) 704

Тэндай-сю 709

Тяньтай-цзун 711

мэнь гуань» 715

Ушибацзяо 716

Упадана 720

Упая каушалья 721

Упекша 724

Утайшань 724

Уччхедавада 725

хуа сань бу цзин» 726

Фасин-цзун 727

Фасян-цзун 728

Фа-сянь 728

Фа-цзан 729

«Фо го цзи» 731

Фогуан-пай 732

Ллкуин Экаку 732

Хетвабхаса 733

Хету 735

Хету — пратьяя 735

«Хетучакра-дамару» 740

Хинаяна 742

Хихан буккё 744

Хоа-хао 745

Хонгаку 747

Хонгакухомон 747

Хонган 748

Хондзи-суйдзяку 749

Хонэн 749

Хоон 751

Хоссо-сю 752

«Хридая-сутра» 753

Хуаянь-цзун 753

Хуй-линь 755

Хуй-нэн 756

Хуй-юань 756

«Хун мин цзи» 758

Хун-жэнь 758

1Дзи шэнь чэн фо 760

Цзинту-цзун 761

Цзи-цзан 764

Цзун-ми 766

Цзю ши 766

Цзюйшэ-цзун 767

Цонкапа 768

Ч.айтика 770

Чайтта 771

Чам 772

Чандракирти 773

Чань 774

Чань-сюэ 774

Чань-цзун 775

Чатвари арья сатьяни 780

«Чатух-пратисарана-сутра» 784

Чатушкоти 786

Четана 786

Четыре благородные истины 787

Чжи-и 787

Чжэнь жу 791

Чжэнь синь 792

Чжэнькун-цзяо 792

Чистая земля 793

Читта 794

Чханда 795

«Чэн вэй ши лунь» 796

Чэнши-цзун 796

Содержание

Распространение буддизма 829

Регион преобладающего влияния

тхеравады (хинаяны) 829

Буддизм в Шри-Ланке 829

Буддизм в Мьянме 832

Буддизм в Таиланде 839

Буддизм в Камбодже 851

Буддизм в Лаосе 863

Регион преобладающего влияния

махаяны 872

Буддизм в Китае 872

Китайский буддизм в XX —

начале XXI в 889

Буддизм в Корее 894

Буддизм во Вьетнаме 906

Буддизм в Японии 914

Буддизм в Нусантаре 925

Регион преобладающего влияния

ваджраяны 933

Буддизм в Тибете 933

Буддизм в Монголии 945

Буддизм в России 949

Список сокращений 956

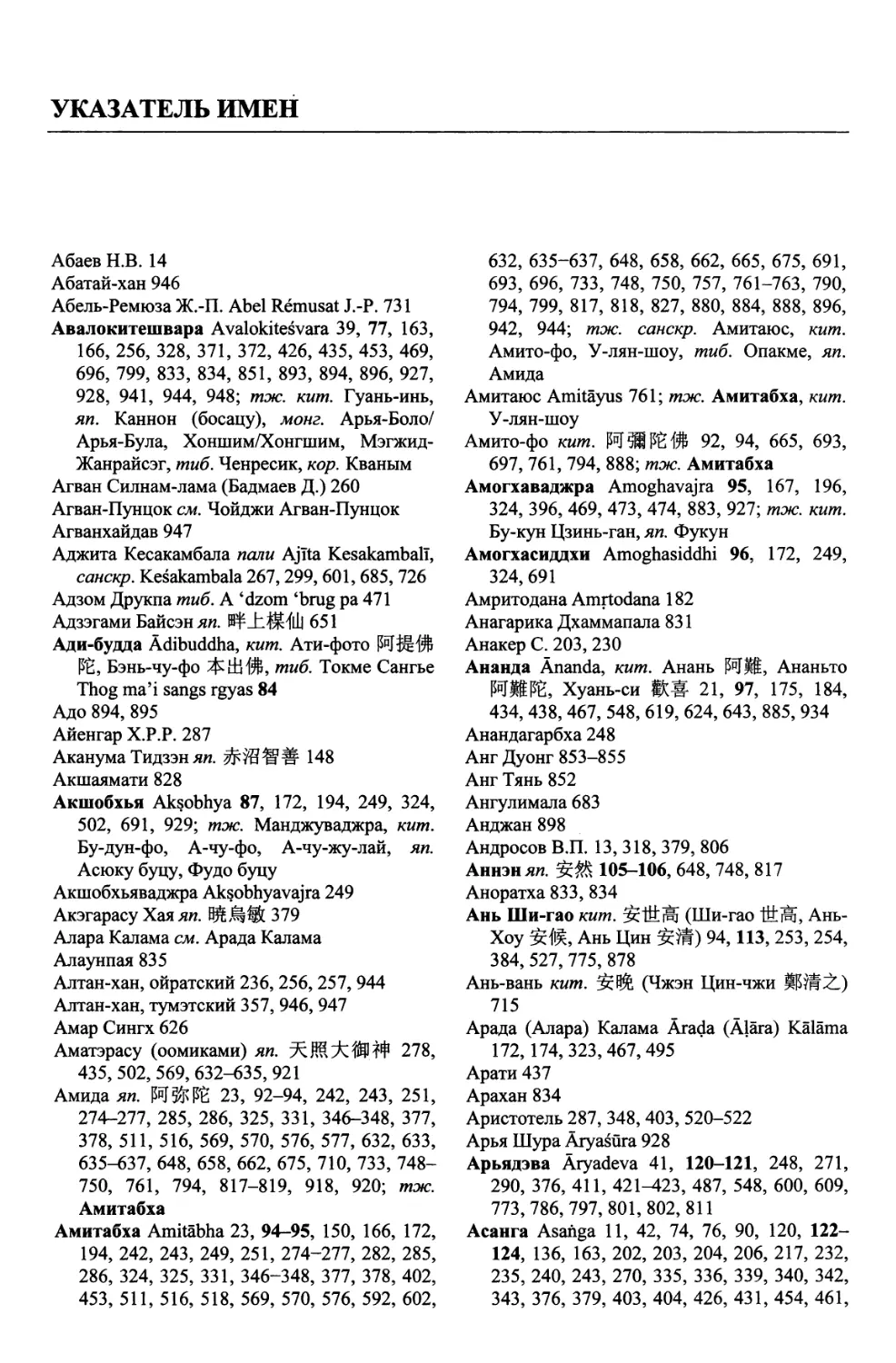

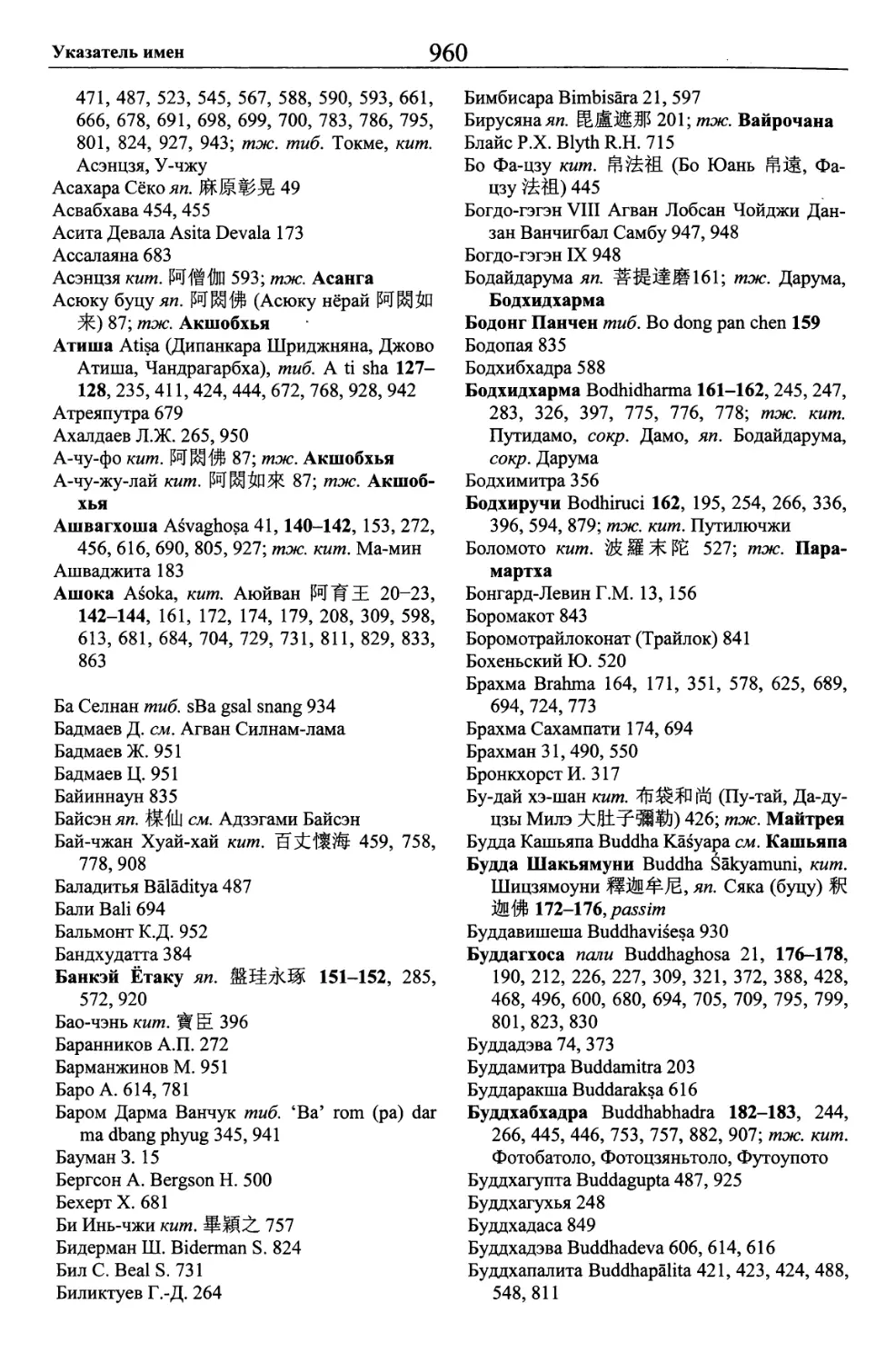

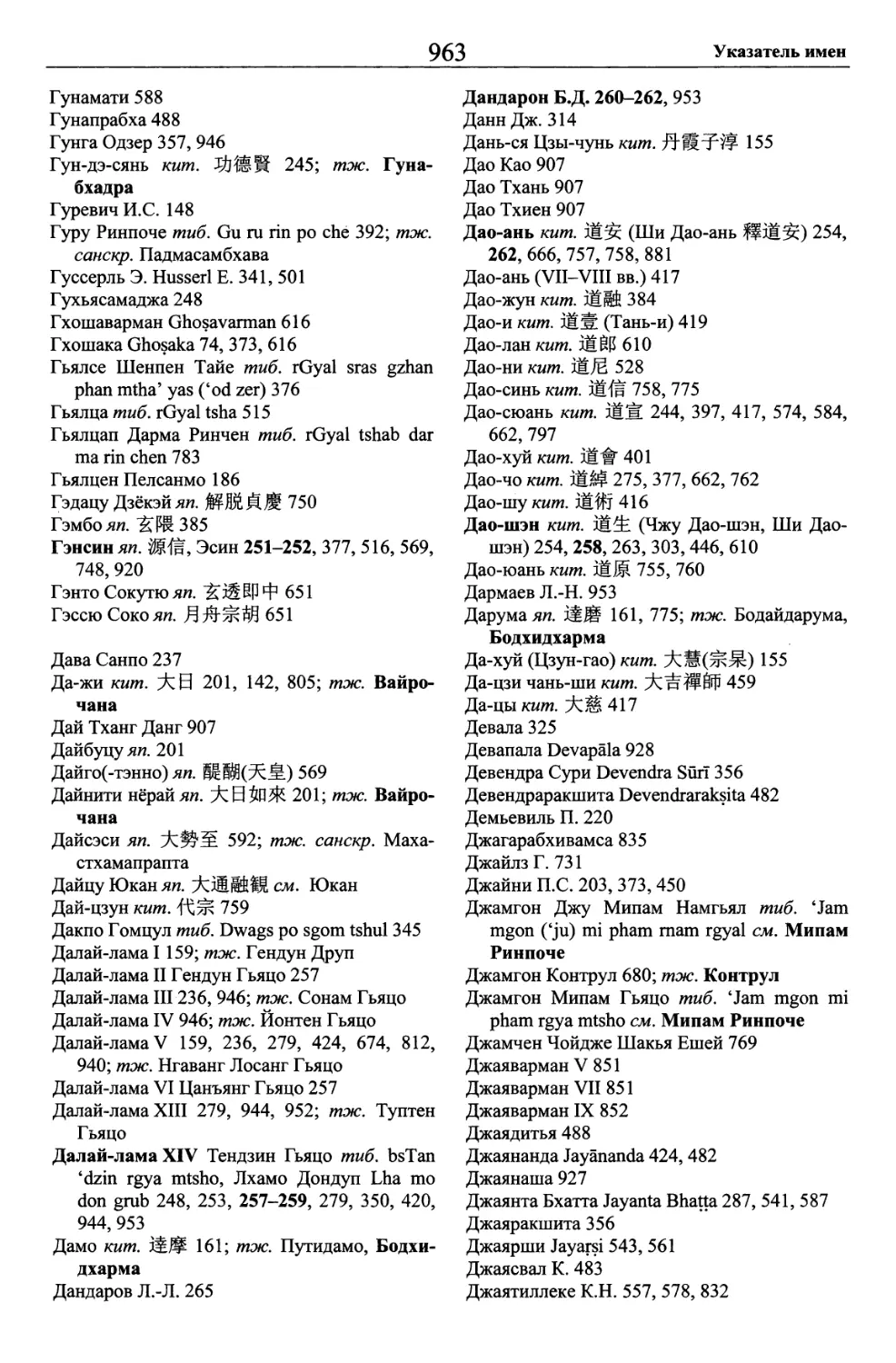

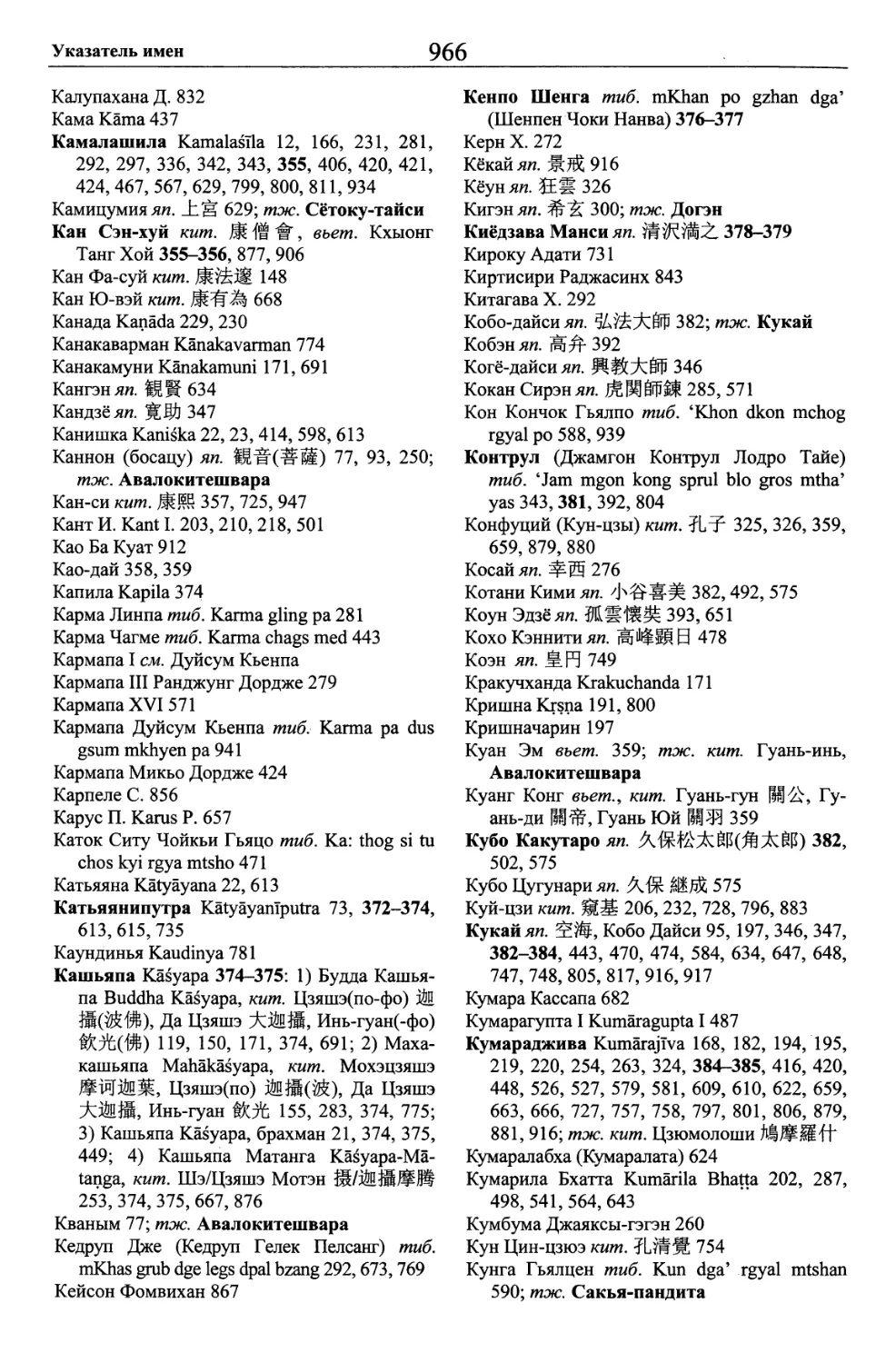

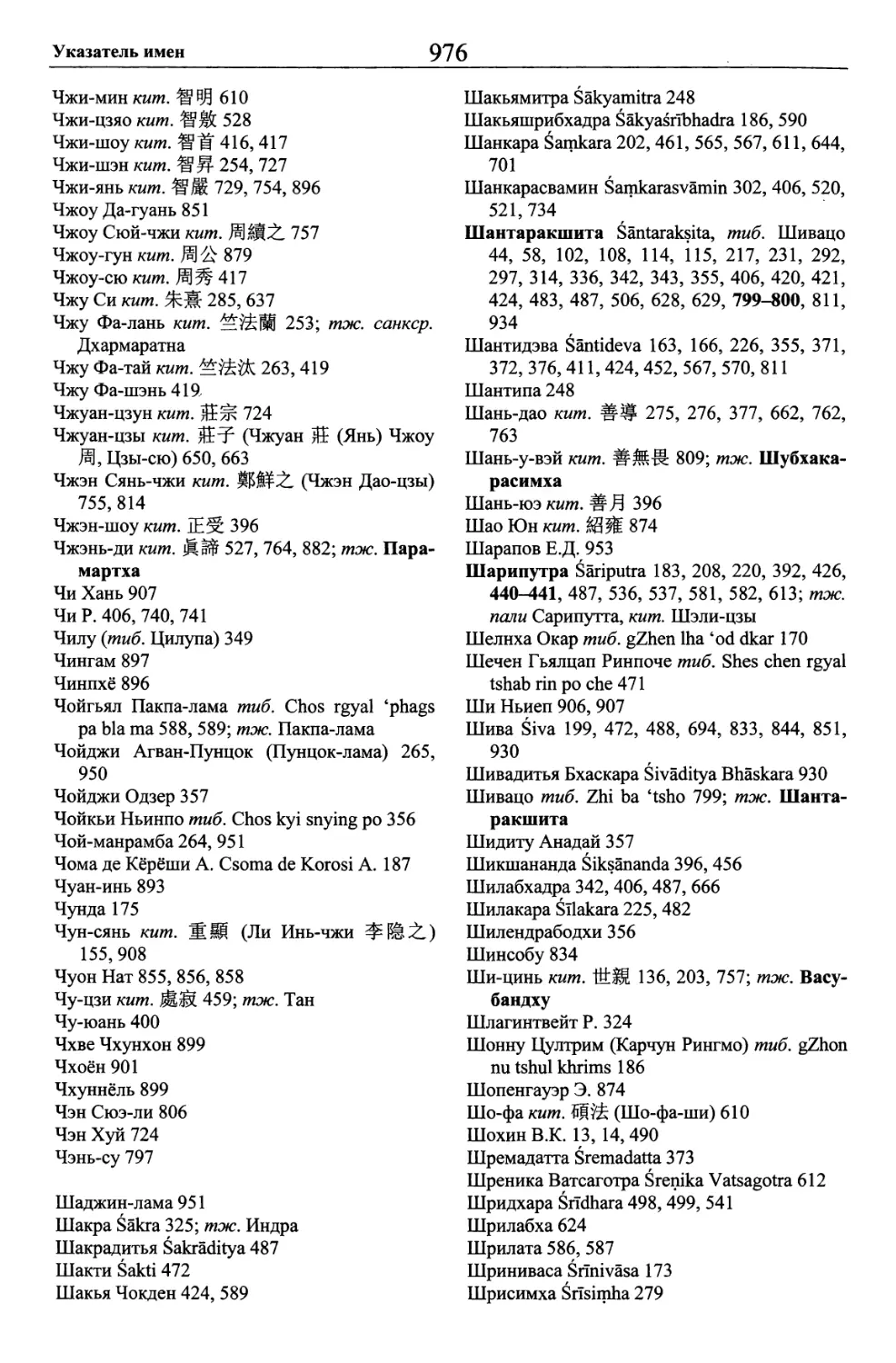

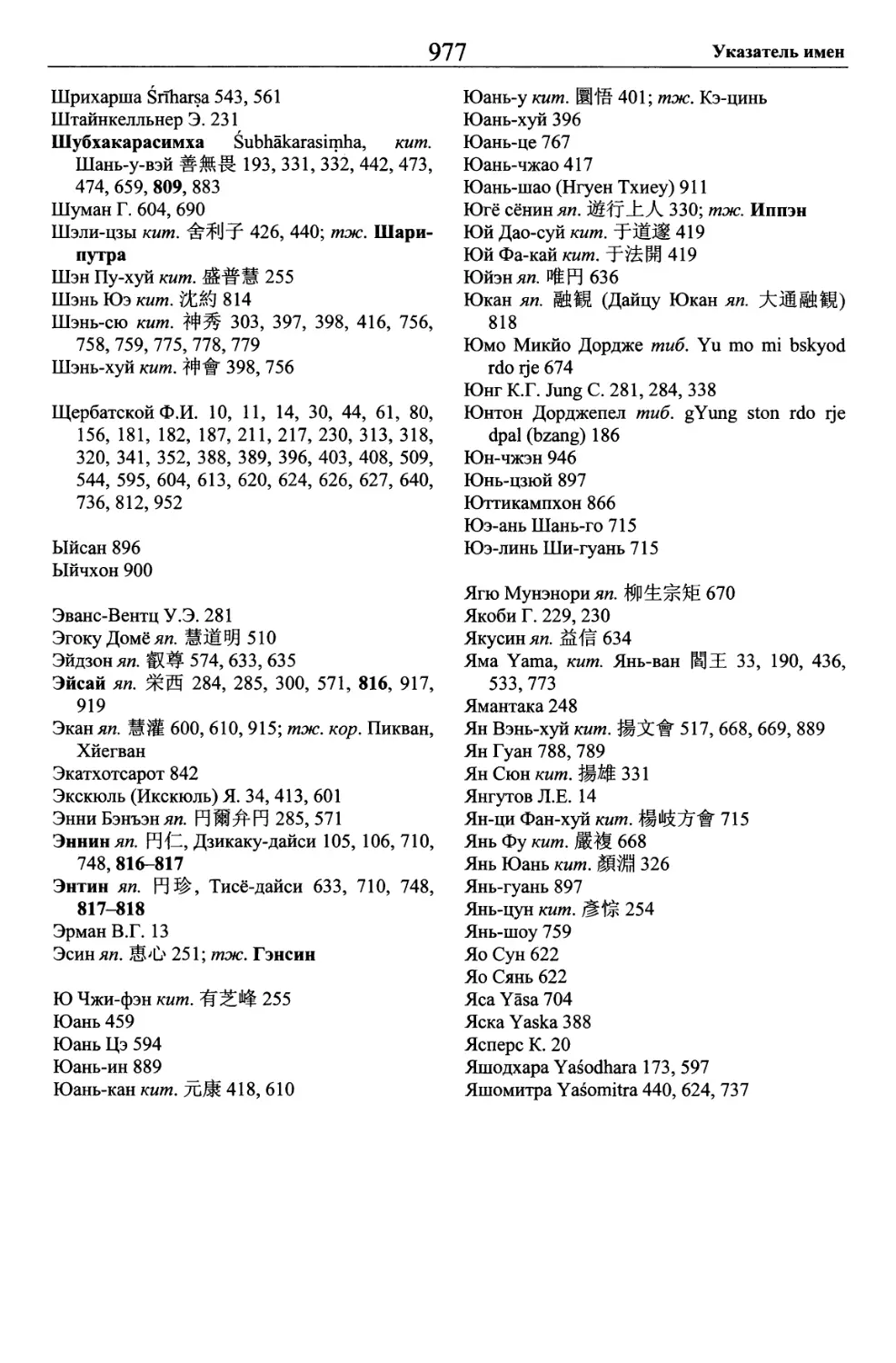

Указатель имен 959

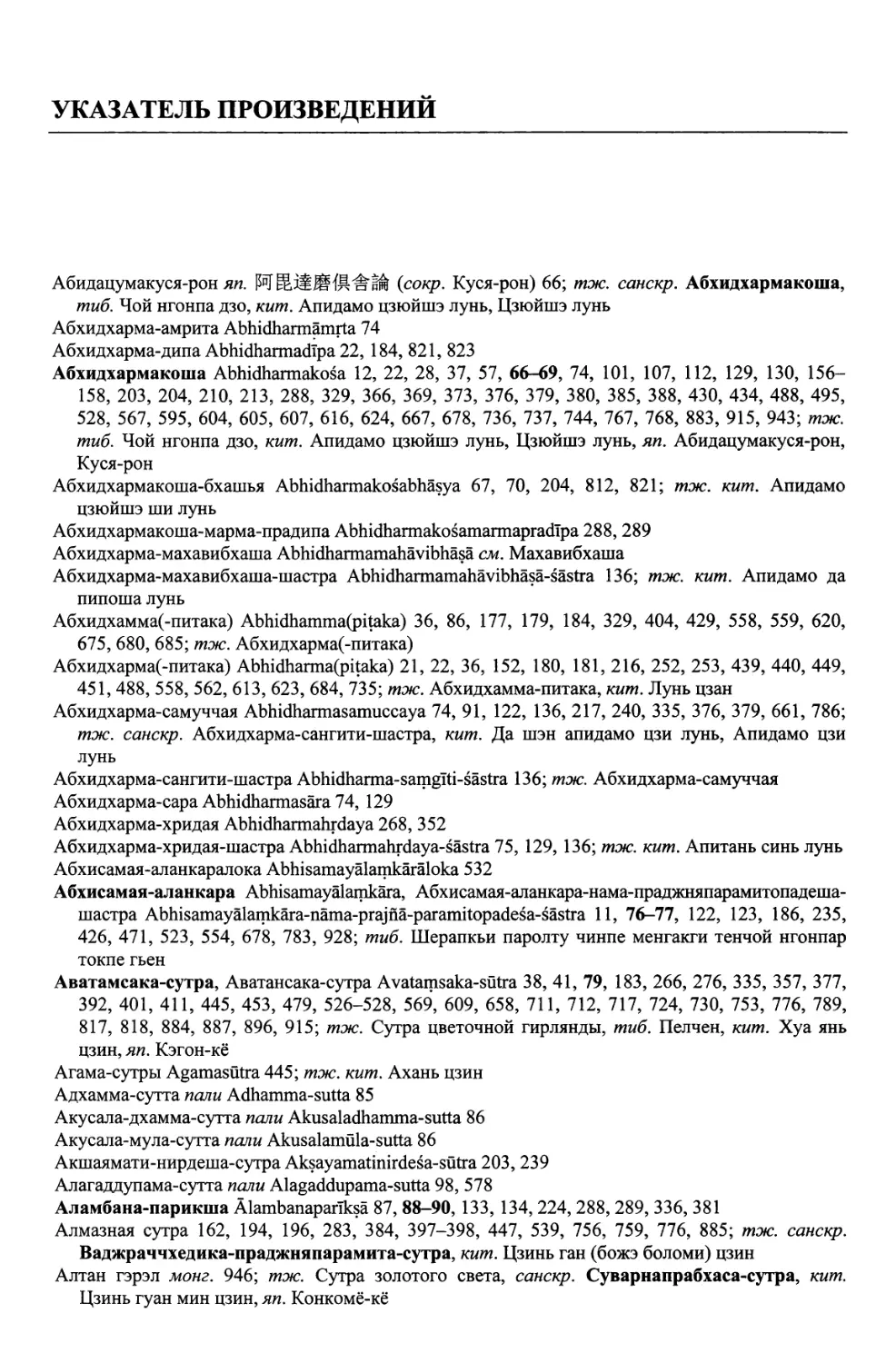

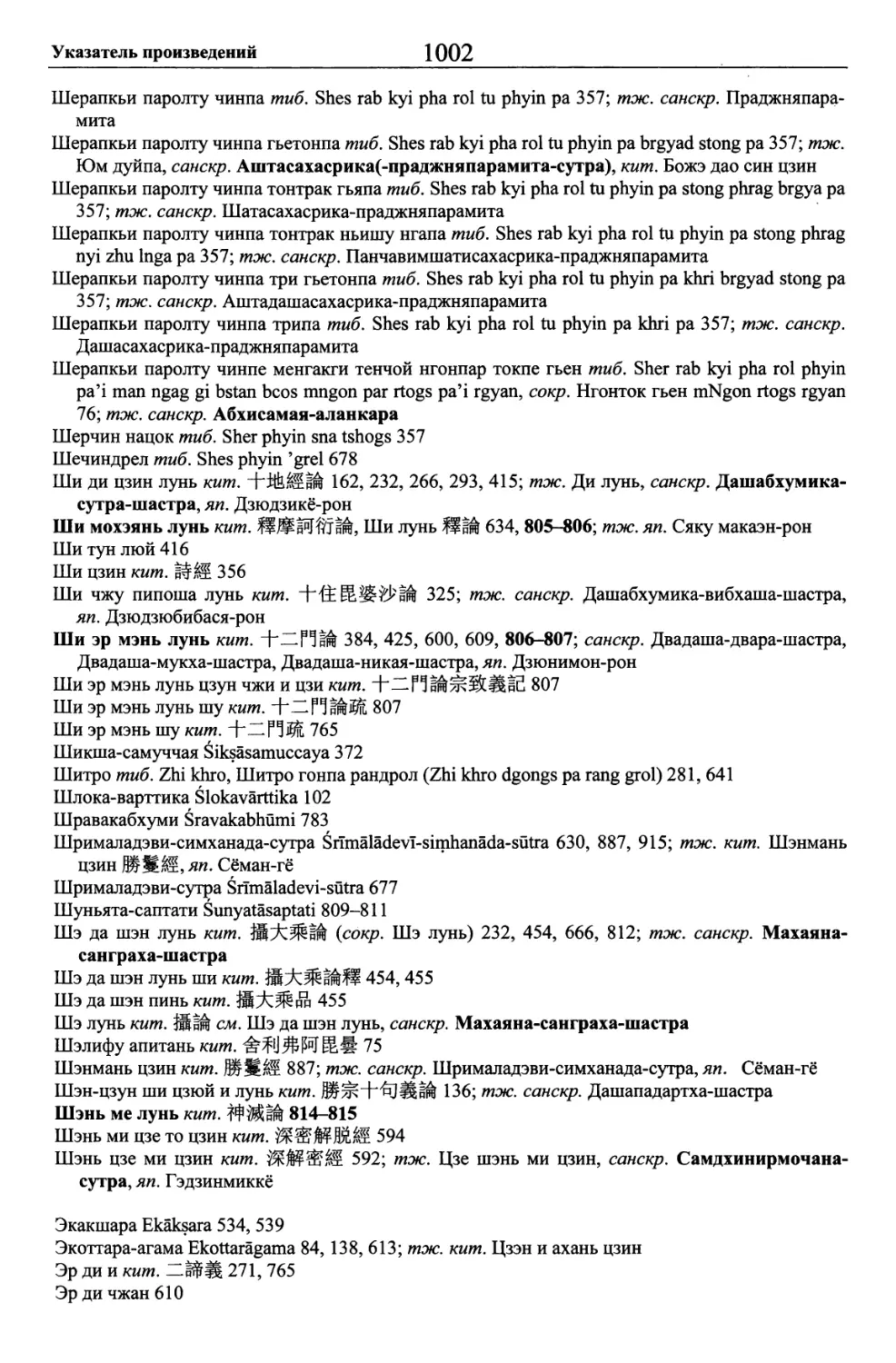

Указатель произведений 978

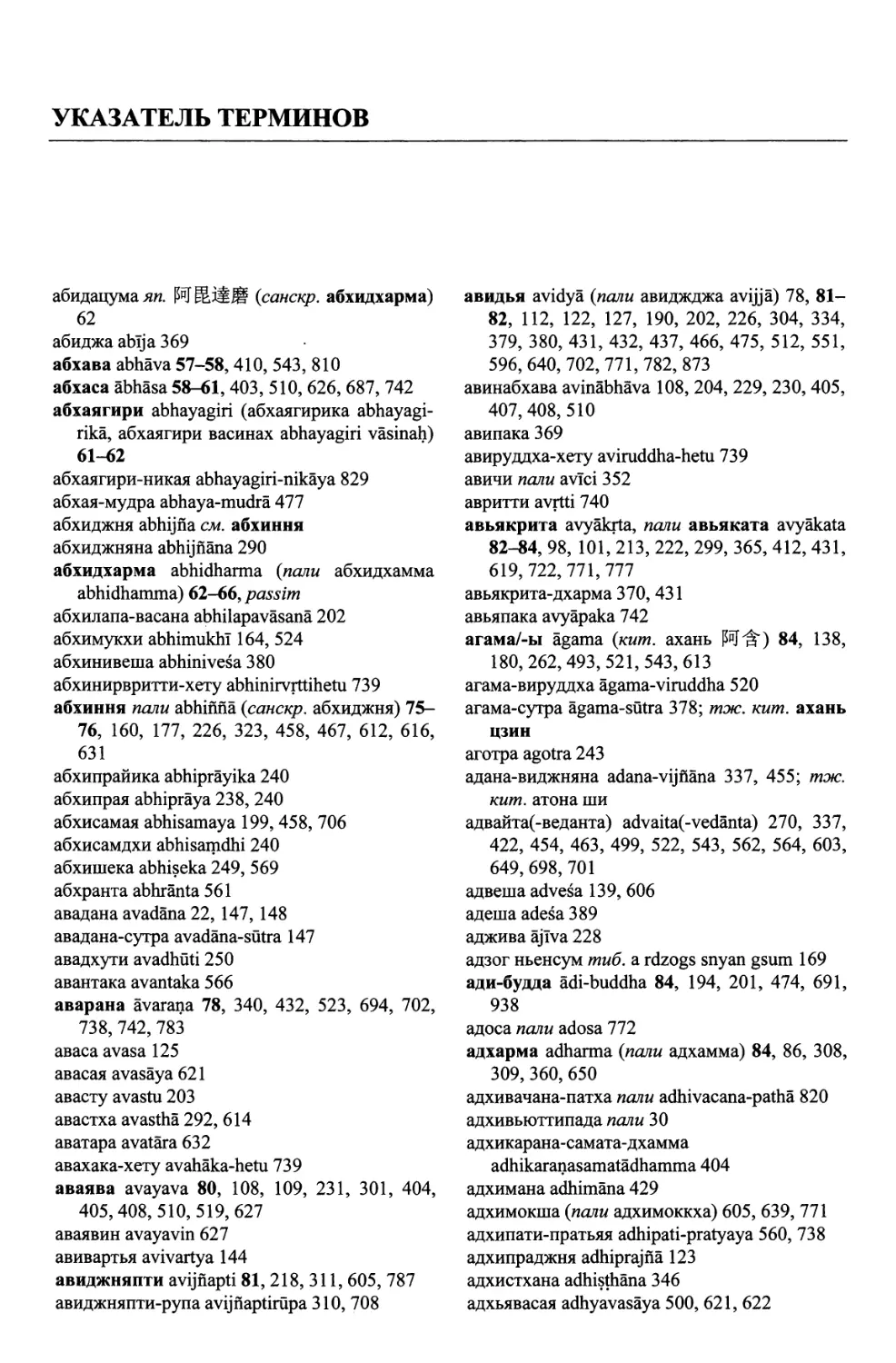

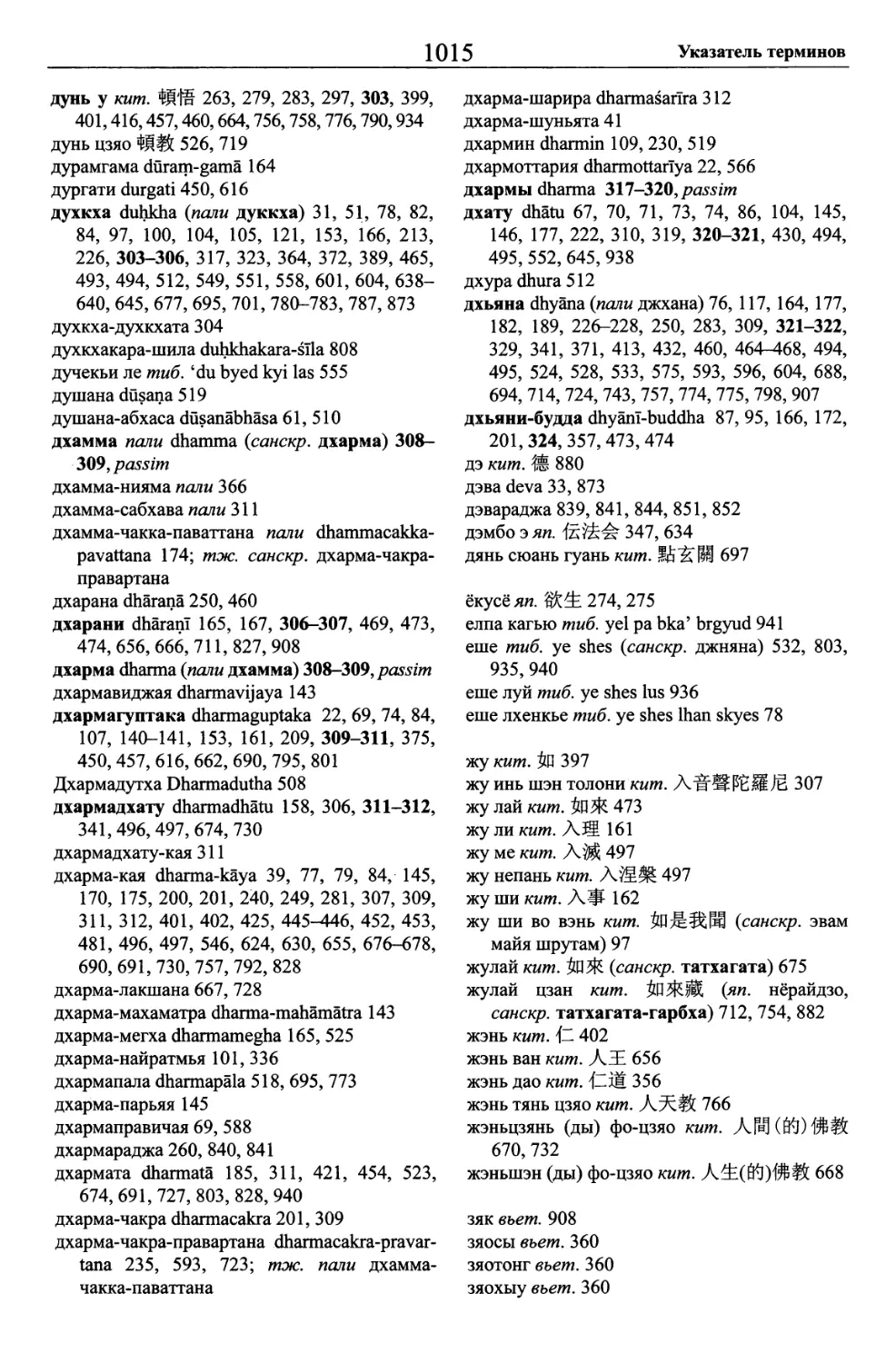

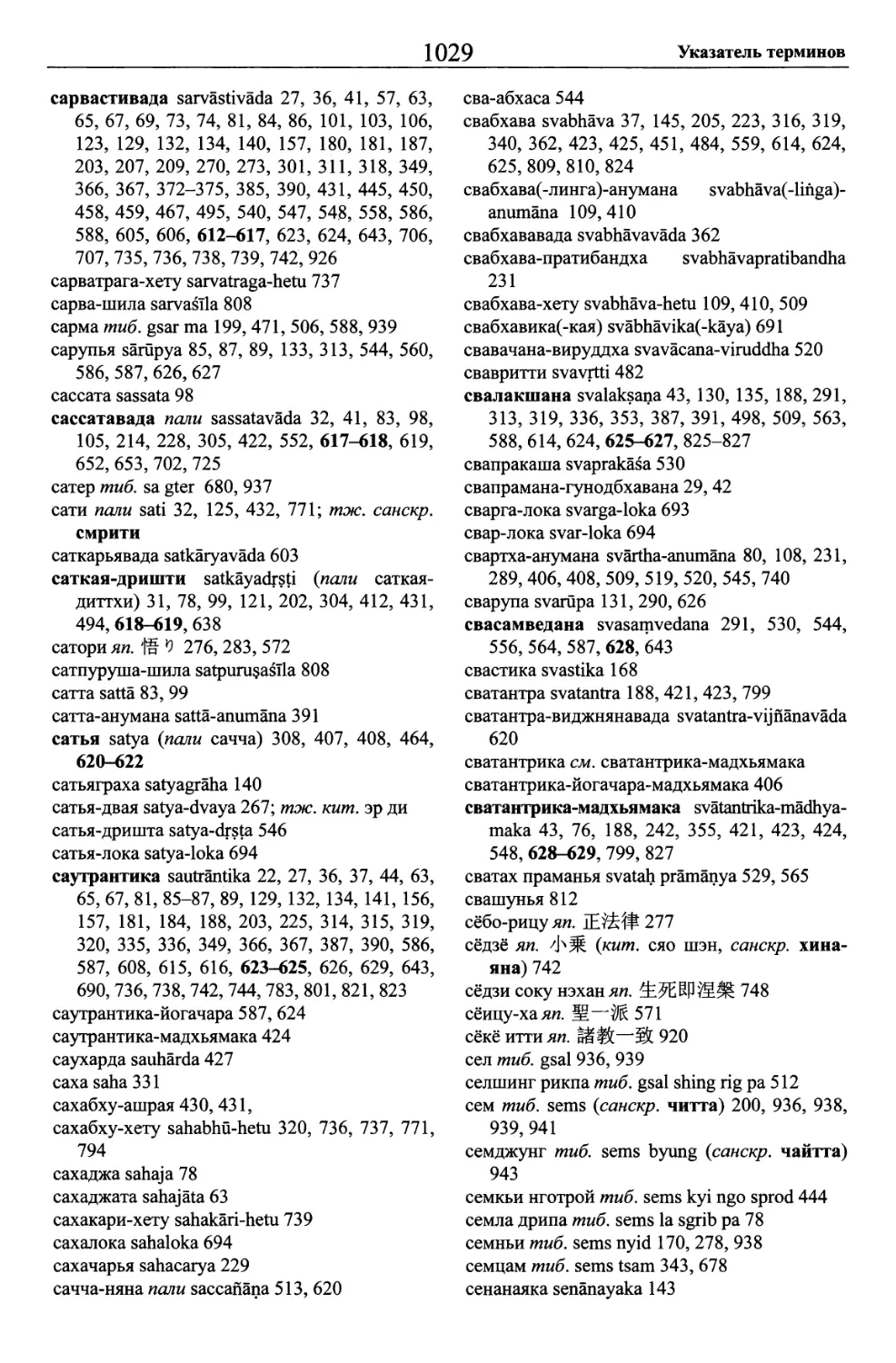

Указатель терминов 1004

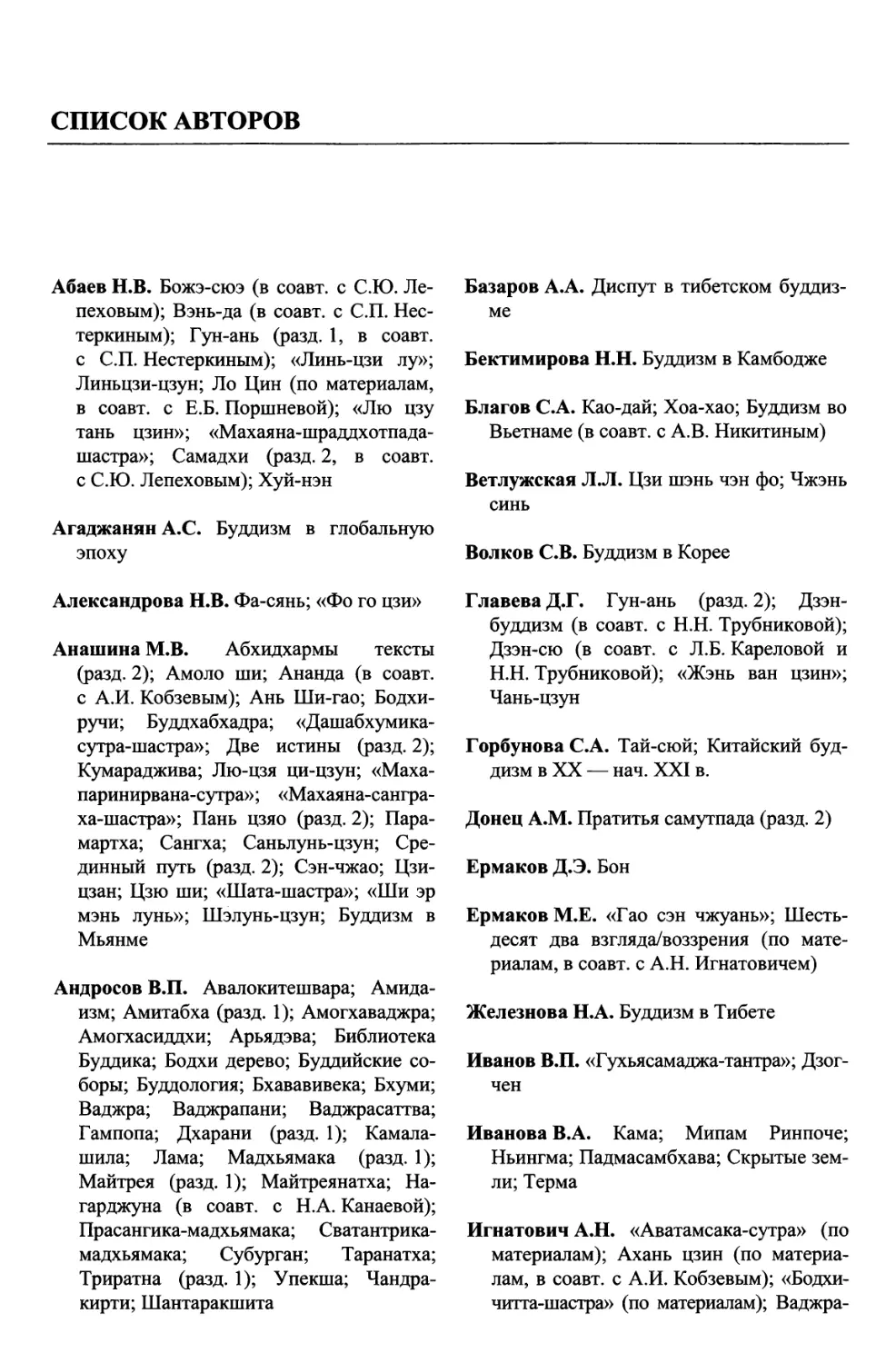

Список авторов 1041

Шаматха (саматха) 798

Шантаракшита 799

Шастры 801

«Шата-шастра» 801

Шентонг — рантонг 802

Шестьдесят два взгляда/воззрения ... 804

«Ши мохэянь лунь» 805

«Ши эр мэнь лунь» 806

Шила 807

Шубхакарасимха 809

Шуньявада 809

Шуньята 811

Шэлунь-цзун 812

Шэнь бу ме 813

«Шэньме лунь» 814

Эйсай 816

Эннин 816

Энтин 817

гОдзу-нэмбуцу-сю 818

.Языка философия 819

«Яо-ши Лю-ли-гуан жулай бэнь

юань гун дэ цзин» 828

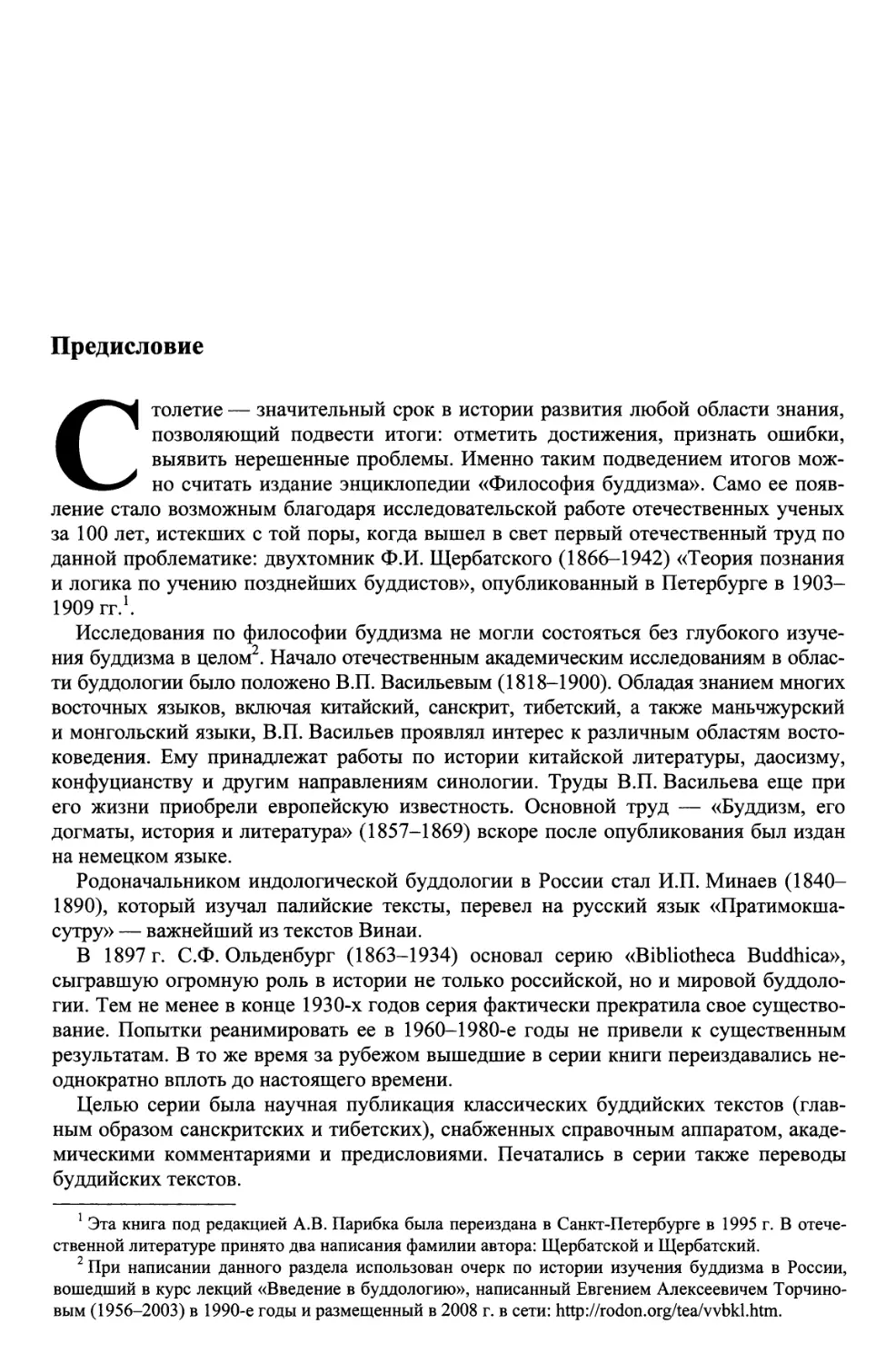

Предисловие

Столетие — значительный срок в истории развития любой области знания,

позволяющий подвести итоги: отметить достижения, признать ошибки,

выявить нерешенные проблемы. Именно таким подведением итогов мож-

но считать издание энциклопедии «Философия буддизма». Само ее появ-

ление стало возможным благодаря исследовательской работе отечественных ученых

за 100 лет, истекших с той поры, когда вышел в свет первый отечественный труд по

данной проблематике: двухтомник Ф.И. Щербатского (1866-1942) «Теория познания

и логика по учению позднейших буддистов», опубликованный в Петербурге в 1903—

1909 гг.1.

Исследования по философии буддизма не могли состояться без глубокого изуче-

ния буддизма в целом2. Начало отечественным академическим исследованиям в облас-

ти буддологии было положено В.П. Васильевым (1818-1900). Обладая знанием многих

восточных языков, включая китайский, санскрит, тибетский, а также маньчжурский

и монгольский языки, В.П. Васильев проявлял интерес к различным областям восто-

коведения. Ему принадлежат работы по истории китайской литературы, даосизму,

конфуцианству и другим направлениям синологии. Труды В.П. Васильева еще при

его жизни приобрели европейскую известность. Основной труд — «Буддизм, его

догматы, история и литература» (1857-1869) вскоре после опубликования был издан

на немецком языке.

Родоначальником индологической буддологии в России стал И.П. Минаев (1840-

1890), который изучал палийские тексты, перевел на русский язык «Пратимокша-

сутру» — важнейший из текстов Винаи.

В 1897 г. С.Ф. Ольденбург (1863-1934) основал серию «Bibliotheca Buddhica»,

сыгравшую огромную роль в истории не только российской, но и мировой буддоло-

гии. Тем не менее в конце 1930-х годов серия фактически прекратила свое существо-

вание. Попытки реанимировать ее в 1960-1980-е годы не привели к существенным

результатам. В то же время за рубежом вышедшие в серии книги переиздавались не-

однократно вплоть до настоящего времени.

Целью серии была научная публикация классических буддийских текстов (глав-

ным образом санскритских и тибетских), снабженных справочным аппаратом, акаде-

мическими комментариями и предисловиями. Печатались в серии также переводы

буддийских текстов.

1 Эта книга под редакцией A.B. Парибка была переиздана в Санкт-Петербурге в 1995 г. В отече-

ственной литературе принято два написания фамилии автора: Щербатской и Щербатский.

2 При написании данного раздела использован очерк по истории изучения буддизма в России,

вошедший в курс лекций «Введение в буддологию», написанный Евгением Алексеевичем Торчино-

вым (1956-2003) в 1990-е годы и размещенный в 2008 г. в сети: http://rodon.org/tea/vvbkl.htm.

11 Предисловие

С серией «Bibliotheca Buddhica» связано начало отечественной философской буд-

дологии, главной фигурой которой, несомненно, был академик Ф.И. Щербатской.

К числу его основных трудов кроме упомянутой монографии «Теория познания и ло-

гика по учению позднейших буддистов» относятся «The Central Conception of Bud-

dhism and the Meaning of the Word Dharma» («Центральная концепция буддизма

и значение слова „дхарма"»). L., 1923; «The Conception of Buddhist Nirvana» («Кон-

цепция буддийской нирваны»). Л., 1927; «The Buddhist Logic» («Буддийская логика».

T. 1-2). Л., 1930-1932. Ф.И. Щербатской был также автором многочисленных статей,

переводов небольших буддийских текстов и публикаций в серии «Bibliotheca Bud-

dhica».

Первая из названных монографий посвящена учению логико-эпистемологической

буддийской школы йогачара (Дхармакирти и Дхармоттара), вторая — философии

мадхьямаки и пониманию мадхьямиками нирваны, третья — вновь логико-эпи-

стемологическому направлению йогачары. Ф.И. Щербатской критически относился

к традиционным филологическим переводам и настаивал на необходимости принци-

пиально нового подхода к переводу буддийского философского текста. Адекватность

перевода, по его мнению, могли обеспечить философы, а не филологи. Только фило-

софам, считал Ф.И. Щербатской, под силу понять специфику буддийской филосо-

фии, которая может быть выявлена не иначе как в сопоставлении взглядов буддистов

с воззрениями их оппонентов, прежде всего из числа брахманистов. Ученый стре-

мился вписать философию буддизма в контекст всемирной истории философии, при-

бегая, возможно, к чрезмерному и даже неуместному использованию терминологии

и инструментария неокантианской философии.

Ф.И. Щербатской воспитал целую плеяду ученых. Первым в этом ряду был

О.О. Розенберг (1888-1919) — автор выдающегося труда «Проблемы буддийской фи-

лософии». Работа, опубликованная в Петрограде в 1918 г., представляла собой вто-

рую часть более обширного труда под названием «Введение в изучение буддизма по

китайским и японским источникам»3. О.О. Розенберг подходил к буддизму как к

многослойному явлению культуры, отличая «народный» буддизм от философского,

настаивая на необходимости дифференцированного подхода к учениям различных

школ. Он убедительно доказывал, что философские идеи буддизма не могут быть

изучены на основе одних лишь сутр, для этого требуется обращение к шастрам.

Выдающимся представителем школы Ф.И. Щербатского был Е.Е. Обермиллер

(1901-1935), первым из европейских ученых занявшийся изучением базовых для тео-

рии татхагата-гарбхи текстов Майтреи-Асанги — «Абхисамая-аланкара» и «Ратна-

готра-вибхага». Большинство опубликованных работ Обермиллера написано по-англий-

ски. Последние годы жизни он провел в Бурятии, занимаясь с учеными ламами.

Репрессии сталинского периода губительно сказались на личных судьбах ученых,

занимавшихся буддизмом4, и фактически прервали буддологические исследования

вплоть до наступления «оттепели» 1960-х. Вернувшийся на родину из Индии Ю.Н. Ре-

рих (1902-1960) попытался возродить серию «Bibliotheca Buddhica», став инициато-

ром публикации в 1960 г. под ее грифом перевода одного из важнейших памятников

раннего палийского буддизма — «Дхаммапады» (пер. В.Н. Топорова). Выход в свет

этой книги вызвал обвинения в проповеди «поповщины», началась настоящая травля

ученого, которая сыграла немалую роль в его преждевременной смерти.

3 Розенберг О.О. Труды по буддизму. М, 1991.

4 Подробнее см.: Люди и судьбы. Библиографический словарь востоковедов — жертв политиче-

ского террора в советский период (1917-1991) / Изд. подготовили Я.В. Васильков, М.Ю. Сорокина.

СПб., 2003.

Предисловие 12

В 1963 г. под грифом серии Б.И. Панкратову и Э.Н. Тёмкину удается опубликовать

подготовленную к изданию Е.Е. Обермиллером главу из сочинения Камалашилы

«Пурва-бхавана-крама». После этого серия фактически прекратила свое существова-

ние, хотя несколько книг и были изданы позднее.

Важную роль в возрождении буддологии сыграл Тартуский государственный уни-

верситет. В его изданиях «Труды по знаковым системам» и «Труды по востоковеде-

нию» регулярно публиковались A.M. Пятигорский, О.Ф. Волкова, Л.Э. Мялль, Б.Д. Дан-

дарон и другие ученые.

Пожалуй, наиболее ярким свидетельством перемен к лучшему, происходивших

в 60-е годы XX в., можно считать появление «Философской энциклопедии» в 5 томах

(отв. ред. Ф.В. Константинов. М, 1960-1970), в которой был опубликован ряд под-

линно научных статей по индийской философии, в том числе и по философии буд-

дизма. Однако этот «ренессанс» проходил с большими трудностями. В 1972 г. под-

вергается аресту Б.Д. Дандарон (дважды репрессированный в сталинское время) —

не только буддолог, но и практикующий буддист (он происходил из рода, давшего

Бурятии многих выдающихся лам). Обвиненный в создании секты, Дандарон был

осужден и вскоре умер, находясь в заключении. Последствия «дела Дандарона» ока-

зываются трагическими для буддологии. Исследования по философии буддизма по-

стоянно сталкиваются с враждебным отношением со стороны официальных кругов.

Лишь с 1980-х годов наблюдается начало настоящего прорыва в изучении фило-

софии буддизма. Никогда ранее не удавалось за непродолжительное время осущест-

вить такое количество высококачественных переводов, сопровождаемых профессио-

нальным комментарием и исследованием. К числу опубликованных в это время важ-

нейших буддийских текстов следует отнести прежде всего перевод трактата Васу-

бандху «Абхидхармакоша». С целью всестороннего и углубленного изучения клас-

сической буддийской абхидхармы вокруг В.И. Рудого формируется группа буддоло-

гии Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН. По существу,

эта группа стала первой после времен Ф.И. Щербатского оформленной отечествен-

ной буддологической школой с четко определенными методологическими принци-

пами. Наиболее активные члены этой школы — Е.П. Островская и Т.В. Ермакова5.

В начале 1990-х годов создается буддологическая школа на кафедре философии

и культурологии Востока философского факультета Санкт-Петербургского государ-

ственного университета. Ведущая роль в ней принадлежит Е.А. Торчинову. Генетиче-

ски эта школа восходит к школе В.И. Рудого, однако отличается от нее как по пред-

мету своих занятий, так и по ряду подходов. Во-первых, университетские буддологи

изучают преимущественно китайские тексты, во-вторых, они склонны рассматривать

буддизм как принципиально плюралистическую традицию, отказываясь от попыток

найти некий «эталонный», «нормативный» или даже «классический» буддизм.

5 Васубандху. Энциклопедия абхидхармы, или Абхидхармакоша. Раздел I. Дхатунирдеша, или Уче-

ние о классах элементов. Раздел И. Индриянирдеша, или Учение о факторах доминирования в психи-

ке / Пер. с санскр., введ., коммент. и реконструкция системы Е.П. Островской и В.И. Рудого. М., 1998;

Введение в буддизм / Редактор-составитель В.И. Рудой. Авторский коллектив: В.И. Рудой, Е.П. Ос-

тровская, А.Б. Островский, Т.В. Ермакова, Е.А. Островская, П.Д. Ленков. СПб., 1999 (Мир культуры,

истории и философии); Ермакова Т.Е., Островская Е.П,, Рудой В.И. Классическая буддийская фило-

софия. СПб., 1999; Категории буддийской культуры / Редактор-составитель Е.П. Островская. Авторы

разделов: В.И. Рудой, М.Е. Ермаков, Т.В. Ермакова, Е.П. Островская, Е.А. Островская. СПб., 2000

(Orientalia); Ермакова Т.В., Островская Е.П. Классический буддизм. СПб., 2004 (Мир Востока);

они же. Классические буддийские практики: Путь благородной личности. СПб., 2006 (Мир Восто-

ка); Васубандху. Энциклопедия буддийской канонической философии (Абхидхармакоша) / Состав-

ление, пер., коммент., исслед. Е.П. Островской, В.И. Рудого. СПб., 2006.

13 Предисловие

Продолжая традиции своих учителей — Г.А. Зографа и В.Г. Эрмана, плодотворно

работает в СПбГУ A.B. Парибок. Он перевел с пали, составил, прокомментировал,

снабдил предисловием ряд важнейших литературных памятников древнеиндийского

буддизма, в том числе «Вопросы Милинды» («Милинда-паньха»)6.

Московская школа буддологии складывается в основном на базе Института восто-

коведения и Института философии РАН. В первом случае это происходило благодаря

поддержке со стороны академика Г.М. Бонгард-Левина. Особенно значим вклад

В.П. Андросова, осуществившего перевод религиозно-философских трактатов На-

гарджуны7, а также ряда других санскритских, палийских и тибетских текстов,

и А.Н. Игнатовича, занимавшегося изучением японских буддийских школ тэндай-сю

и нитирэн-сю. Под его редакцией был подготовлен фундаментальный труд по сред-

невековой философии буддизма в Японии8.

В Институте философии РАН в учрежденной в 1993 г. академической серии «Исто-

рия восточной философии» была начата публикация фундаментальных исследований

по буддизму. В книге, посвященной двум «неортодоксальным» традициям индийской

философии буддизму (В.Г. Лысенко) и джайнизму (A.A. Терентьев, В.К. Шохин),

исследованы философские аспекты раннего буддизма до возникновения хинаяны

и махаяны, предпринята попытка определить его значение в общем комплексе буд-

дийской догматики и религиозной практики9. Затем были опубликованы две работы

по индийской логике. В одной из них впервые осуществлен перевод с санскрита на

русский язык логического текста Шантаракшиты — буддиста VIII в., во второй —

детально проанализирована буддийская теория вывода, разработанная в VI в. Дигна-

гой и развитая в последующие века Дхармакирти и Дхармоттарой. Книга проливает

свет на историю логики и теоретического мышления в Индии10.

В этой же серии вышла монография по философии японского буддизма11, в кото-

рой исследуется формирование базовых ценностей трудовой этики в Японии на ос-

нове идейного комплекса традиционной дальневосточной философии. В качестве

репрезентативной модели представлено учение японского мыслителя Исиды Байгана

(1685-1744). Особое внимание уделено анализу категории «сердце» (яп. кокоро; кит.

синь) как одной из ключевых категорий японской культуры. Важным результатом

работы стало выявление мировоззренческой парадигмы, характеризующей японское

общество на пороге модернизации.

6 Вопросы Милинды (Милиндапаньха) / Пер. с пали, исслед. и коммент A.B. Парибка. М., 1989

(Памятники письменности Востока. LXXXVIII; Bibliotheca Buddhica. XXXVI); Повести о мудрости

истинной и мнимой: Сборник / Пер. с пали A.B. Парибка, Б.А. Захарьина. Сост. A.B. Парибка. Л.,

1989; Буддийские сказания / Пер. с пали A.B. Парибка, Ю.М. Алихановой. СПб., 1992; Джатаки:

Избранные рассказы о прошлых жизнях Будды / Пер. с пали А. Парибок, В. Эрман. СПб., 2003

(Классика буддизма).

1 Андросов ВЛ. Нагарджуна и его учение. М., 1990; он же. Буддизм Нагарджуны. Религиозно-

философские трактаты. М., 2001; он же. Учение Нагарджуны о Срединности: исследование и пере-

вод с санскрита «Коренных строф о Срединности» («Мула-мадхьямака-карика»). М., 2006; Буддий-

ская классика Древней Индии, Слово Будды и трактаты Нагарджуны / Пер. с пали, санскрита и ти-

бетского языка с комментариями В.П. Андросова. М., 2008.

8 Буддийская философия в средневековой Японии. М., 1998.

9 Лысенко ВТ., Терентьев A.A., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джай-

низма. М, 1994.

10 Канаева H.A., Заболотных Э.Л. Проблема выводного знания в Индии / H.A. Канаева; Логико-

эпистемологические воззрения Дигнаги /Э.Л. Заболотных. М., 2002.

Карелова Л.Б. Учение Исиды Байгана о постижении «сердца» и становление трудовой этики

в Японии. М, 2007.

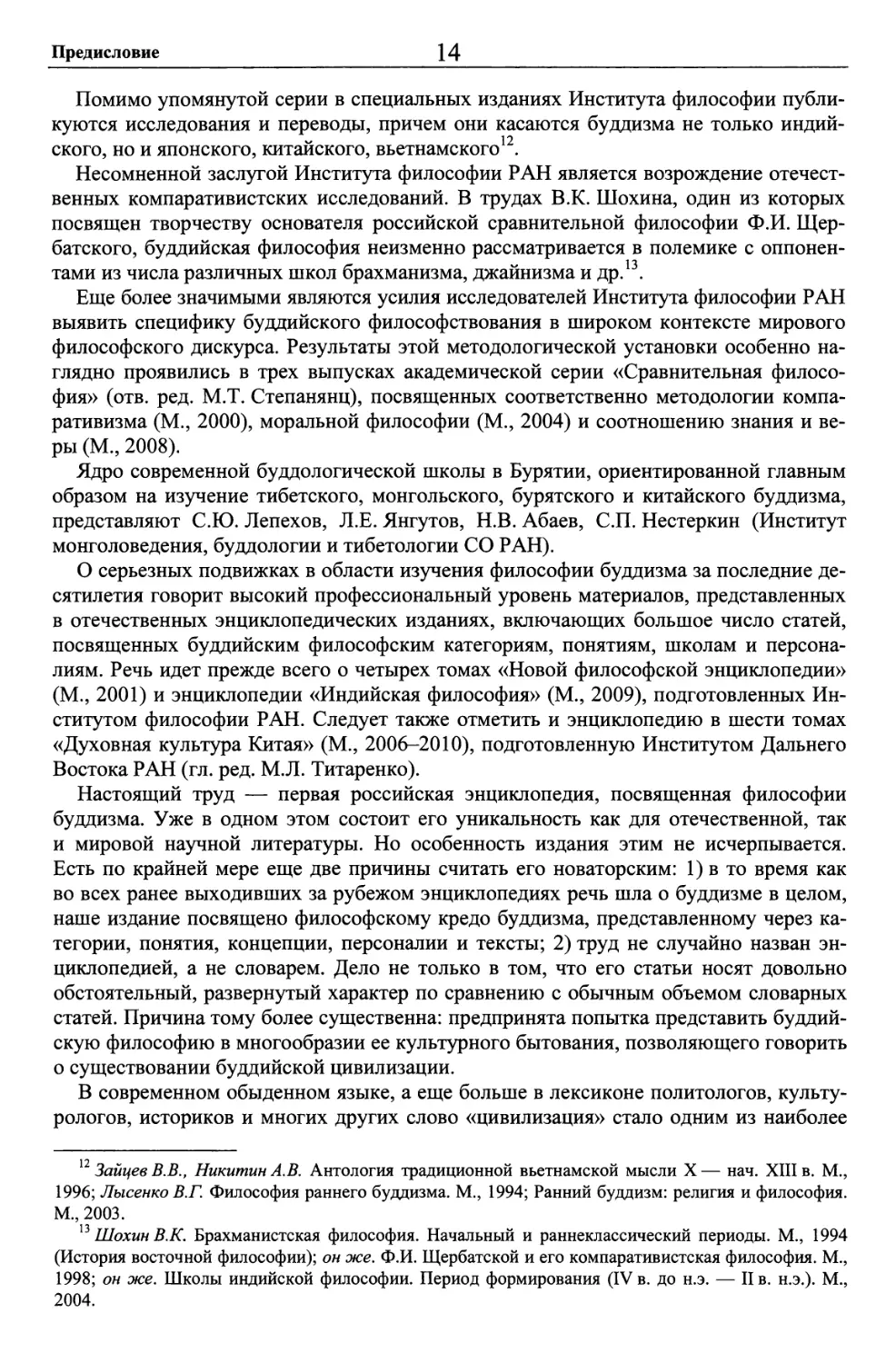

Предисловие 14

Помимо упомянутой серии в специальных изданиях Института философии публи-

куются исследования и переводы, причем они касаются буддизма не только индий-

ского, но и японского, китайского, вьетнамского12.

Несомненной заслугой Института философии РАН является возрождение отечест-

венных компаративистских исследований. В трудах В.К. Шохина, один из которых

посвящен творчеству основателя российской сравнительной философии Ф.И. Щер-

батского, буддийская философия неизменно рассматривается в полемике с оппонен-

тами из числа различных школ брахманизма, джайнизма и др.13.

Еще более значимыми являются усилия исследователей Института философии РАН

выявить специфику буддийского философствования в широком контексте мирового

философского дискурса. Результаты этой методологической установки особенно на-

глядно проявились в трех выпусках академической серии «Сравнительная филосо-

фия» (отв. ред. М.Т. Степанянц), посвященных соответственно методологии компа-

ративизма (М., 2000), моральной философии (М, 2004) и соотношению знания и ве-

ры (М., 2008).

Ядро современной буддологической школы в Бурятии, ориентированной главным

образом на изучение тибетского, монгольского, бурятского и китайского буддизма,

представляют СЮ. Лепехов, Л.Е. Янгутов, Н.В. Абаев, СП. Нестеркин (Институт

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН).

О серьезных подвижках в области изучения философии буддизма за последние де-

сятилетия говорит высокий профессиональный уровень материалов, представленных

в отечественных энциклопедических изданиях, включающих большое число статей,

посвященных буддийским философским категориям, понятиям, школам и персона-

лиям. Речь идет прежде всего о четырех томах «Новой философской энциклопедии»

(М., 2001) и энциклопедии «Индийская философия» (М., 2009), подготовленных Ин-

ститутом философии РАН. Следует также отметить и энциклопедию в шести томах

«Духовная культура Китая» (М., 2006-2010), подготовленную Институтом Дальнего

Востока РАН (гл. ред. М.Л. Титаренко).

Настоящий труд — первая российская энциклопедия, посвященная философии

буддизма. Уже в одном этом состоит его уникальность как для отечественной, так

и мировой научной литературы. Но особенность издания этим не исчерпывается.

Есть по крайней мере еще две причины считать его новаторским: 1) в то время как

во всех ранее выходивших за рубежом энциклопедиях речь шла о буддизме в целом,

наше издание посвящено философскому кредо буддизма, представленному через ка-

тегории, понятия, концепции, персоналии и тексты; 2) труд не случайно назван эн-

циклопедией, а не словарем. Дело не только в том, что его статьи носят довольно

обстоятельный, развернутый характер по сравнению с обычным объемом словарных

статей. Причина тому более существенна: предпринята попытка представить буддий-

скую философию в многообразии ее культурного бытования, позволяющего говорить

о существовании буддийской цивилизации.

В современном обыденном языке, а еще больше в лексиконе политологов, культу-

рологов, историков и многих других слово «цивилизация» стало одним из наиболее

12 Зайцев В.В., Никитин A.B. Антология традиционной вьетнамской мысли X — нач. XIII в. М.,

1996; Лысенко ВТ. Философия раннего буддизма. М, 1994; Ранний буддизм: религия и философия.

М., 2003.

13 Шохин В.К. Брахманистская философия. Начальный и раннеклассический периоды. М., 1994

(История восточной философии); он же. Ф.И. Щербатской и его компаративистская философия. М.,

1998; он же. Школы индийской философии. Период формирования (IV в. до н.э. — II в. н.э.). М.,

2004.

15 Предисловие

часто употребляемых. Однако относительно вкладываемого в это понятие смысла

царит разнобой, что не позволяет даже приблизительно определить количество из-

вестных человечеству цивилизаций. Главное препятствие тому — отсутствие единого

мнения по поводу того, что является определяющим признаком цивилизации. Для

одних таковым представляется географическая общность, в связи с чем, скажем, на

Азиатском материке самыми крупными современными цивилизациями они называют

южноазиатскую, дальневосточную, переднеазиатскую14. Другие, преимущественно

из числа марксистов, придерживаются формационного подхода. В «Немецкой идео-

логии» в качестве основного понятия, объясняющего природу цивилизации, был

принят общественный интерес, различные частные формы его классового выраже-

ния. В работах К. Маркса 1857-1859 гг. общественный интерес обретает объективное

основание в формах общественного богатства. До сравнительно недавнего времени

даже на Всемирных философских конгрессах велись рассуждения о двух современ-

ных цивилизациях— буржуазной (капиталистической) и коммунистической, пред-

ставленной социализмом15.

Третьи, подобно Арнольду Тойнби, настаивают на том, что человек бесконечно

больше тех политических институтов и форм материального производства, которыми

он оснастил себя. Для понимания цивилизации необходимо учитывать ее «дух»16.

У Тойнби— 21 цивилизация, из которых, по его мнению, шесть существуют ныне.

Но при этом он не принимает в расчет в качестве цивилизационно формирующих

этнический и религиозные принципы, а потому у него нет упоминаний об африкан-

ской или исламской цивилизациях, о которых столь много говорится в наши дни.

Глобализация вызвала реакцию, выразившуюся фактически повсеместно в обост-

ренном внимании к культурной идентичности. Не случайно время, в которое мы жи-

вем, названо известным социологом Зигмундом Бауманом «эпохой идентичности»17.

Для утверждения идентичности мобилизуются разные ресурсы в зависимости от

конкретных обстоятельств. Например, в иерархии факторов самоидентификации мо-

жет признаваться особо значимой этническая принадлежность, определяющим ком-

понентом которой считается язык. В других случаях акцент делается на конфессио-

нальной общности как цементирующем идентичность основании. По меткому выра-

жению 3. Баумана, эпоха идентичности полна «шума и ярости», поскольку «поиск

идентичности разделяет и обособляет». Однако подобное определение односторонне.

Поиск и утверждение идентичности могут не только разделять, но и объединять. Об

этом убедительно свидетельствует история. Культурная идентификация выдвигалась

на первый план всякий раз, когда происходила «встреча» культур, будь то вследствие

географического соседства, торговых связей или военной экспансии. Она станови-

лась мощнейшим средством единения людских сообществ перед лицом угрозы их

коллективному выживанию. В прошлом, однако, эта проблема возникала на ограни-

ченном местном или региональном пространстве. Сегодня же она обрела глобальные

размеры, затрагивая народы всех континентов.

Планы создания единой цивилизации по западному образцу вызывают сопротив-

ление со стороны тех, у кого «достаточно стремления, воли и ресурсов, чтобы при-

14 Зубов А. Европа и мир. Рубежи земли и предназначение цивилизации // Континент. (83). Москва-

Париж, 1995. № 1. С. 263.

15 См.: Новикова Л.И. Понятие цивилизации и его познавательные функции // Философия и куль-

тура. XVII Всемирный философский конгресс: проблемы, дискуссии, суждения. М, 1987. С. 174—

195.

16 См.: Тойнби А. Постижение истории. М, 1991. С. 288-289.

17 Бауман 3. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М, 2002.

Предисловие 16

дать миру незападный облик»18. Речь при этом идет не столько о природных или эко-

номических, сколько о культурных ресурсах. Моноглобализм — в определенном

смысле современная разновидность колониализма, ибо он предполагает сохранение

неравноправия в миропорядке, не только экономическую зависимость одних народов

от других, но и диктат ценностных предпочтений со стороны более богатых и силь-

ных в военном отношении государств. При этом «новый колониализм» проявляет

себя в менее прямолинейных формах, преодолеть его сложнее, чем классический.

Никому не под силу противиться моноглобальному миропорядку один на один,

а потому становится актуальным «обособление» и «объединение» по признаку циви-

лизационному, ибо цивилизация есть «культурная общность наивысшего ранга, са-

мый широкий уровень культурной идентичности людей»19. Будучи основанной на

религии мирового порядка, она позволяет объединение, превосходящее узкие рамки

языковой или этнической идентичности. Так, перед лицом общего врага — западного

колониализма — арабы, персы, турки, индийцы и другие объединились в «халифат-

ское движение», выражавшее их принадлежность к единой исламской цивилизации.

Если до недавнего времени в обороте были главным образом понятия христиан-

ской и исламской цивилизаций, то сегодня перечень детерминированных религией

цивилизаций расширен. Стало обычным говорить о буддийской цивилизации. При

этом нельзя не отметить, что, хотя цивилизационная тематика рассматривается в

двух основных контекстах — конфликта и диалога цивилизаций, о буддийской ци-

вилизации принято рассуждать почти исключительно в связи с диалогом.

Объясняется это тем, что буддизму удалось добиться глобального распростране-

ния, практически не прибегая к насилию, военной экспансии. И в этом смысле буд-

дизм демонстрирует уникальный пример «диалогичности». Что позволило буддизму

стать столь исключительным? Прежде всего имеющийся в нем безусловный запрет

на насилие. Хотя понятие ахимса, означающее «невреждение», избежание насилия

действием, словом или мыслью по отношению ко всему живому, впервые упомина-

ется в «Чхандогья-упанишаде» (III. 17.4) наряду с пятью другими добродетелями,

в буддизме оно обретает статус первостепенной значимости. Ахимса включена в сис-

тему Восьмеричного пути (в рубрике «правильный образ жизни»). Авторитетней-

шая «Брахмаджала-сутта» среди преимуществ Будды перед многими учителями его

времени отмечает бережное отношение как к животным, так и к растениям. Буддисты

усматривают онтологическое основание ахимсы в «родстве» человека со всеми дру-

гими существами, а «золотое правило» осмысливается ими через силлогизм: для че-

ловека дороже всего он сам; так же обстоит дело и со всеми другими; следовательно,

человек, для которого он сам дороже всего, не должен причинять вреда другим.

Уникальность буддизма заключена также в том, что его приверженцы не претен-

дуют на то, что их мировоззрение более совершенно, чем другие. А потому, вступая

на «чужую» территорию, буддисты проявляют терпимость по отношению к местным

верованиям, не искореняют традиционных норм поведения, а стремятся адаптиро-

ваться и мирно сосуществовать. Согласно преданию, однажды в беседе с Анандой

Будда, взяв горсть сухих листьев, спросил ученика: «Существуют ли другие листья

кроме тех, что находятся у меня в руке?» На это Ананда ответил, что осенние листья

падают повсюду, так что никому не под силу их подсчитать. Тогда Будда сказал:

«Вот и я дал ученикам не более чем горсть истин, в то время как их существует бес-

численное множество».

18 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Политические исследования. 1994. № 1. С. 36.

19 Там же. С. 34.

17 Предисловие

Одной из важнейших причин успешной ассимиляции буддизма с местными веро-

ваниями, культами и традициями было отсутствие в нем единой, жестко обязатель-

ной для всех догматики. Он никогда не претендовал на универсальную значимость

своих идей. «Пусть никто из вас двоих не пойдет по одному и тому же пути», — на-

ставлял Будда. Он сравнивал людей с цветками лотоса. В одних прудах лотосы голу-

бые, в других — розовые, в третьих — белые. В каждом пруду есть еще не распус-

тившиеся, полуоткрывшиеся и полностью раскрытые лотосы. Таковы и люди, а по-

тому обращаться к ним следует, принимая во внимание их потенциальные возможно-

сти. Свое учение Будда рассматривал не как Истину, а как средство к ее достижению.

Принцип упая каушалья (букв, «искусные средства») находит образное выражение

в двух преданиях. Первое — Будда сравнивал себя с искусным врачом, использую-

щим зонд и нож, чтобы вытащить из раны отравленную стрелу. Второе — Будда го-

ворил о своем учении как о плоте, предназначенном для переправы, который следует

отбросить, когда цель достигнута.

Указанный принцип означает, что не следует проявлять высокомерия к инакомыс-

лящему, подвергать критике его убеждения. Напротив, надо постараться найти то

общее, что имеется у тебя с оппонентом, использовать привычную для него фразео-

логию, вложив при этом в нее буддийские смыслы, искусно оперировать диалекти-

кой и тем самым постепенно подвести собеседника к Истине.

Буддийский опыт полемики с оппонентами, адаптации и ассимиляции имеет осо-

бое значение в наше время, когда диалог разномыслящих, разноверующих и разно-

убежденных стал единственно возможным средством избежать конфликта цивилиза-

ций, таящего в себе реальную угрозу самому существованию человечества.

Отмеченные выше особенности настоящего издания, отличающие его от имею-

щихся энциклопедических трудов, являются следствием замысла описать философ-

ское кредо буддизма в контексте разнообразия школ и течений, представленных буд-

дийской цивилизацией. В соответствии с этим выстроена и структура труда. Он от-

крывается статьей, посвященной философии буддизма. В ней читатель знакомится

с основными концептуальными положениями буддизма, особенностями его вероуче-

ния в сопоставлении с индийскими религиями, прежде всего брахманизмом, а также

с другими мировыми религиями — христианством и исламом. Главное же внимание

сконцентрировано на буддизме как философии. Подобное «введение в философию

буддизма» должно помочь читателю разобраться в сложной мозаике словарных ста-

тей о школах, терминах, составляющих основное содержание тома, выстроенных

в привычном для подобного издания алфавитном порядке.

Вводная статья, посвященная роли буддизма в современном мире, преследует цель

представить эту религию как динамичную традицию, адаптирующуюся к переменам

и вызовам современности. Заключает том блок статей по истории распространения

и укоренения буддизма на широком географическом пространстве. Энциклопедия

содержит также индексы, необходимые для современного научного издания. Имена,

термины, названия передаются в тексте издания в русской транскрипции (для тибет-

ских слов использована упрощенная фонетическая кириллическая транскрипция, раз-

работанная тибетологами Института монголоведения, буддологии и тибетологии

СО РАН), иероглифические написания и транслитерации даны в указателях. Статьи

снабжены избранной библиографией, включающей источники и исследовательские

работы.

Труд подготовлен в основном буддологами Москвы, Санкт-Петербурга и Улан-Удэ.

В нем отражено реальное состояние отечественного изучения буддизма: отсюда отсут-

ствие статей, посвященных некоторым важным сутрам, понятиям, персоналиям и т.д.;

Предисловие 18

акцент на культурном, историческом и особенно религиозном характере некоторых,

в основном постиндийских направлений буддизма, часто в ущерб их философскому

анализу, отражающий приоритетные направления исследований российских специа-

листов по этим национальным формам буддизма. В данной энциклопедии мы наме-

ренно не унифицировали переводы терминов и названий произведений и сохранили

различия, нередко принципиальные, в оценках и методологических подходах иссле-

дователей. Это не умаляет достижений российской буддологии, а скорее говорит

о свободном духе ее современного развития.

Несколько статей написаны японскими учеными из Института восточной филосо-

фии (Токио). Это дает надежду на то, что будущие издания энциклопедии могут быть

осуществлены с широким участием зарубежных специалистов.

Сложное энциклопедическое издание, подобное настоящему труду, могло быть

осуществлено только благодаря самоотверженной работе с рукописью и ее авторами

высокопрофессиональных редакторов издательства «Восточная литература».

М.Т. Степанянц

Буддизм и философия

Буддизм — основа оригинальной философской традиции, оказавшей значи-

тельное влияние на развитие теоретической мысли во всех странах своего

распространения. Как религия и философия буддизм зиждется на автори-

тете Будды Шакьямуни и модели его жизненного пути, но главное — на

его опыте «пробуждения» (бодхи), в котором ему открылась истина о природе чело-

века и о возможности его освобождения (нирвана) — истина, составившая ядро его

Учения (Дхарма).

Возникновение и распространение буддизма

Слово «буддизм» является европейским обозначением древнейшей мировой рели-

гии, возникшей в Индии в сер. I тыс. до н.э. и восходящей к учению отшельника

Сиддхартхи Гаутамы, известного как Будда Шакьямуни. «Будда» (санскр. Buddha) —

это не имя, а религиозный титул, означающий «пробужденный». «Пробужденными»

называли людей, которые пережили опыт, открывший им природу вещей {ятхабху-

там) и полностью преобразивший их личность. Остальные люди, как считается в буд-

дизме, живут, умирают и перерождаются в страданиях, не понимая, кто они такие и что

с ними происходит. Будда не довольствовался собственным пробуждением и не стал

пратьекабуддой — «пробужденным для собственного блага» (см. Арья). Проник-

шись состраданием к живым существам, он принял решение открыть и им путь к осво-

бождению (нирвана). Сами буддисты называют себя «бауддха» (последователи Будды),

а свое вероисповедание — «Буддха Дхарма» («Учение, Истина, или Закон, Будды»).

Буддизм зародился в среде шраманов (бродячих отшельников, противопоставляв-

ших свои духовные поиски системе религиозных ценностей брахманов) как одна из

множества существовавших тогда аскетических общин, образовавшихся вокруг ха-

ризматического лидера и имевших последователей среди как обывателей, так и влия-

тельных и знатных покровителей. Шраманское движение, несмотря на свою неодно-

родность, разделяло ряд общих идей: 1) сомнение в действенности ведийского ри-

туала и в священном характере текстов Вед; 2) неприятие социальной иерархии,

в которой доминирующее положение занимали жрецы-брахманы; 3) веру в карму

как безличный закон и сансару — цикл перерождений; 4) убеждение в том, что осво-

бождения от страданий и перерождений {мокша, нирвана) можно достичь лишь вне

общества, ведя бродячий образ жизни и практикуя ненасилие (ахимса), аскетическое

самоограничение, йогу и медитацию (древние индийские аскеты и отшельники пы-

тались достичь более высоких состояний сознания); 5) стремление подвести фило-

софскую базу под открывающуюся в медитативных состояниях картину мира. Среди

самых известных шраманских сообществ того времени, помимо общины Будды

Шакьямуни, можно назвать адживику и джайнизм.

Буддизм и философия 20

Хотя многие последователи Будды по своему происхождению принадлежали

к брахманскому сословию, буддизм был всецело продуктом шраманского движения

и, широко используя слова из лексикона брахманизма («карма», «дхарма», «брах-

ман», «атман» и др.), наполнял их своим содержанием. Впоследствии буддийские

и брахманистские мыслители вели постоянные дискуссии, обогащая друг друга

идеями и методами.

Территория, на которой развертывается деятельность основателя буддизма, — это

северо-восток долины Ганги, район чрезвычайно разнообразный в этническом и по-

литическом отношении (буддийские тексты упоминают 16 государств — махаджа-

напада). Индия VI-V вв. до н.э., т.е. времени зарождения и утверждения буддизма,

джайнизма и других «диссидентских» по отношению к господствующей ведийской

идеологии течений, представляет во многих отношениях классическую картину «осе-

вых процессов» по Карлу Ясперсу: отмечается разрушение родо-племенного строя

и развитие социальной стратификации (появление сословий), возникновение городов

и развитие регулятивно-авторитарных функций государственной власти. Государст-

венные образования эпохи Будды враждовали друг с другом, совершали друг на дру-

га разорительные набеги, захватывали друг у друга территории. Уже к концу жизни

Будды многие племенные демократии были поглощены набирающим мощь монархи-

ческим государством Магадха.

С развитием территориальных государств все большее значение начинают играть

города. В них формируются новые социальные прослойки, неизвестные в брахман-

ской Индии, бывшей по преимуществу деревенской. Разбогатевшие торговцы, рос-

товщики, богатые землевладельцы, куртизанки (все эти занятия считались в брахма-

низме «нечистыми», а их представители занимали в социальной иерархии довольно

низкое место) стремились к религиозной легитимизации своего растущего влияния

в обществе. Городская жизнь создала и множество проблем — социальных, семей-

ных, индивидуальных, для решения которых брахманизм практически приспособлен

не был. Понадобилась другая религия, учитывавшая реалии новой городской цивили-

зации. Этой религией стали буддизм и до некоторой степени — джайнизм. Оба тече-

ния, при всей своей внешней антисоциальной направленности и проповеди отшель-

ничества, благосклонно относились к «денежным» профессиям, считая, что богатство

хорошо тем, что может быть использовано в религиозных целях.

Буддийская традиция ведет свое летоисчисление с паринирваны («полной нирва-

ны», или окончания земного пути) Будды в 543 г. до н.э.1. То немногое, что известно

о жизни Будды Шакьямуни и о ранней буддийской общине, почерпнуто из эдиктов

царя Ашоки, археологических находок и текстов, долгое время бытовавших в устной

форме и записанных по меньшей мере пять веков спустя после кончины Первоучите-

ля. Полагая, что монахи должны опираться лишь на Дхарму и на кодекс правил мо-

нашеской дисциплины — винаю, Будда не оставил преемника, поэтому после его

кончины самой авторитетной инстанцией для монахов стали т.н. буддийские собо-

ры, на которых представители разных общин совместно решали организационные

и доктринальные вопросы. Надежными данными, подтверждающими историчность

соборов, современная наука не располагает. История буддизма после смерти Будды

в значительной мере связана с образованием все новых и новых школ и сект («шко-

1 Хотя эта дата принята ЮНЕСКО и в 1956 г. в мире отмечалось 2500-летие буддизма, она, ко-

нечно же, условна. См. издание по материалам симпозиума о датировке жизни основателя буддизма:

When Did the Buddha Live? The Controversy on the Dating of the Historical Buddha // Selected Papers

Based on a Symposium Held under Auspices of the Academy of Sciences / Ed. H. Bechert. D., 1996

(Bibliotheca Indo-Buddhica).

21 Буддизм и философия

лами», как правило, называют группы приверженцев того или иного толкования уче-

ния, а «сектами» — объединения верующих для совместной религиозной жизни в со-

ответствии с определенным толкованием правил, завещанных Буддой; в этом смысле

«школа» может состоять из нескольких «сект», а «секта» объединять сторонников

разных «школ»). По свидетельству буддийских историков, существовало 18 школ

(никая)2 традиционного буддизма. Современные ученые насчитывают существенно

больше: от 23 до 26 школ (в общей сложности упоминается 30 названий). В силу

скудности и сравнительно позднего происхождения надежных источников, таких как

надписи, хроники, отчеты о путешествиях китайских монахов (в основном V-VII вв.),

и существенных расхождений в хронологии между памятниками разных школ точ-

ный порядок расколов и образования новых школ восстановить трудно3.

По преданию, через год после смерти Будды на 1-м соборе в Раджагрихе (древней

столице Магадхи, совр. Раджгир, шт. Бихар), которому покровительствовал царь

Бимбисара, председательствующий монах Кашьяпа обратился к старейшине Упали

с просьбой рассказать о провозглашенных Буддой правилах поведения монахов, а к лю-

бимому ученику Будды — Ананде — с просьбой процитировать наставления Будды.

Затем 500 монахов продекламировали одобренные тексты, заложив в основу буддий-

ского канона кодекс монашеской дисциплины (виная) и доктрину — Дхарму («Уче-

ние»; эта часть канона называется на пали «Сутта», а на санскрите «Сутра»), в даль-

нейшем, после добавления Абхидхармы («разъяснение Учения»), собрание священ-

ных буддийских текстов стало называться «Три корзины» (пали Типитака, санскр.

Трипитака) — Виная-питака, Сутра-питака и Абхидхарма-питака.

На 2-м соборе в Вайшали (совр. шт. Бихар), который проходил ок. 367 г. до н.э.,

произошел раскол: противоречия между консерваторами и поборниками большей от-

крытости буддийской общины — сангхи привели к образованию первых сект буд-

дизма: стхавиравады («учения старейшин») и махасангхики («большой общины»).

Махасангхика распространилась из Магадхи через Матхуру в Гандхару и Бактрию,

а оттуда в Хотан. Влияние школы достигло юго-востока Индии, Андхры. Ок.

300 г. до н.э. из махасангхики выделились две группы: экавъявахарика и гокулика. Пер-

вая группа, известная также как локоттаравада, обосновалась на северо-западе Индии,

в Гандхаре. Вторая группа ок. 250 г. до н.э. раскололась на бахушрутию и праджня-

птиваду, которые нашли сторонников на юге Индостана. Ок. 250 г. н.э. в Андхре поя-

вилась община чайтика, из нее выделились пурвашайла и апарашайла (об их былой

славе сообщает китайский паломник Сюань-цзан, VII в.), а в III—IV вв. — еще две

группы: раджагирика и сиддхартхика (они были известны Буддагхосе).

3-й собор в Паталипутре (совр. Патна, шт. Бихар), проходивший ок. 224 г. до н.э.

во время царствования Ашоки и под его непосредственным покровительством4, был

собранием только сторонников стхавиравады. От стхавиравады к этому времени

2 Скорее всего, число 18 нереалистично и возникло в данном случае искусственно, просто пото-

му, что считалось в Индии символом полноты описания.

3 Исследованию истории школ посвящен ряд классических работ: BareauA. Les sectes bouddhi-

ques du petit véhicule. Saïgon, 1955; Willemen G, Dessein В., Сох С. Sarvästiväda Buddhist Scholasticism.

Leiden, 1998. Реконструкция истории школ в данной статье во многом опирается на работы Чарльза

Виллемена (см.: Willemen С. The Essence of Scholasticism. Abhidharmahrdaya. D., 2006; id. Kumära-

jïva's Explanatory Discourse about Abhidharmic Literature // Journal of the International College for Post-

graduate Buddhist Studies. 2008. Vol. 12. P. 27-83), а также на рукопись его статей для готовящейся

в Индии энциклопедии буддизма, любезно предоставленную мне автором.

4 Ашока назначил его председателем Тиссу Моггалипутту, выступившего с опровержением «дис-

сидентских» учений (главным образом сторонников пудгалы, «квазиличности»), что было отражено

в первом буддийском полемическом сочинении «Катхаватту», приписываемом Тиссе.

Буддизм и философия 22

уже откололась ватсипутрия, из нее в дальнейшем образовались дхармоттария,

бхадраяния, саннагарика и самматия. Самой многочисленной была самматия. Эта

группа стала влиятельной в Бактрии, Центральной Азии, в р-не Бенгальского залива,

а также на юго-востоке, в р-не совр. Мумбаи.

На 3-м соборе, как считается, произошел раскол стхавиравады на сарвастиваду

и вибхаджаваду («сторонников анализа»). Последняя провозгласила себя хранитель-

ницей традиции в противовес первой, развивавшей «новые взгляды». Вибхаджавада

включала четыре группы: махишасака, дхармагуптака, кашьяпия и тамрапарния

(утвердилась на Шри-Ланке). Последователи современной тхеравады утверждают,

что они произошли от вибхаджавады, перенесенной на Шри-Ланку Махендрой,

сыном Ашоки. Стхавиравада (она же вибхаджавада) преобладала в Центральной

Индии (Каушамби, Удджайн), а с III в. до н.э. — на Шри-Ланке. Запись ее канона

(Типитака) на языке пали относится к I в. до н.э.

Сарвастивада распространилась из Магадхи вдоль Ганги к р-ну Бенгальского за-

лива, а также в Матхуру, Гандхару и Бактрию, а в первые века н.э. попала в Кашмир.

В Кашмире (считается, что это произошло в эпоху правления царя Канишки) состо-

ялся так называемый 4-й собор: 500 сарвастивадинских ученых монахов собрались,

чтобы учредить «новую ортодоксию» на санскрите. Они сократили Винаю, сведя ее

к десяти правилам и убрав множество поучительных историй (авадана, дриштанта),

переписали «Аштагрантху» («Восьмикнижие»; текст гандхарского сарвастивадина

Катьяяны, созданный на языке гандхари) на санскрите, назвав ее «Джняна-прастха-

на» («Знание-основа»; позднее к этому тексту был создан комментарий «Махави-

бхаша»). К «Джняна-прастхане» было добавлено еще шесть текстов (см. Абхидхар-

мы тексты), образовавших вместе с ней санскритскую Абхидхарма-питаку, которая

была провозглашена «словом Будды» (буддха-бхашита, буддха-вачана). Таким же

авторитетом наделялись и комментарии — вибхаши — к текстам абхидхармы. С это-

го времени кашмирских сарвастивадинов стали называть «вайбхашиками» («привер-

женцами комментариев»). Те же сарвастивадины (в основном из Гандхары), которые

продолжали считать «словом Будды» только Винаю и Супу, стали называться «са-

утрантиками» («приверженцами Сутр»). Позже, ок. IV в. н.э., у них тоже появилась

своя Абхидхарма-питака. Их также называли «дарштантиками», поскольку они при-

держивалась полной Винаи (без изъятия поучительных историй — дриштанта). Ва-

субандху, уроженец Гандхары, составил синопсис «Махавибхаши» в «Абхидхарма-

коше», но в автокомментарии (бхашья) к этому тексту подверг критике идеи вай-

бхашики с позиций саутрантики. Это вызвало реакцию со стороны его современни-

ка, кашмирского вайбхашика Сангхабхадры (V в.), который попытался ответить на

критику сарвастивады в «Ньяя-анусара-шастре» («Соответствие правильной нау-

ке»). Позднее появились и другие опровержения, например «Абхидхарма-дипа»

(«Свет Абхидармы»), авторство которого точно не установлено.

Однако к концу VII в. вайбхашики исчезли, многие их доктрины были восприняты

саутрантиками, так что в конечном счете обе школы снова слились в одну, получив-

шую название муласарвастивада («корневая сарвастивада»).

Отсутствие единого авторитетного центра, разногласия по поводу дисциплины

и доктрины, специализация в разных разделах буддийского канона, — эти и другие

факторы способствовали активному образованию и распространению школ на терри-

тории Индии. Расколы же не обязательно были связаны с дисциплинарными или док-

тринальными спорами. Могло играть роль и личное соперничество, и влияние хариз-

матических личностей, и борьба за богатых покровителей сангхи. Распространяясь

по территории Индии и за ее пределами, буддизм утверждался в регионах с различ-

23 Буддизм и философия

ной этнической и культурной спецификой, что тоже определяло «колорит» тех или

иных школ.

Возникнув в смежных государствах Магадха и Кошала, в первый век своего суще-

ствования буддизм распространился в значительной части Северной Индии и за ее

пределами, вплоть до Мадуры (совр. Мадурай) на юге и Удджайна на западе. При

Ашоке буддизм стал государственной религией империи Маурьев, после его смерти

и воцарения династии Шунгов, покровительствовавшей брахманизму, во II в. до н.э.

утвердился на Шри-Ланке. Буддизм поддерживали и индо-греческие цари, например

Менандр, что нашло отражение в его знаменитых диалогах с буддистом Нагасеной

(«Милинда-паньха» — «Вопросы Милинды»). В течение трех последующих веков

буддизм, оказавшийся наиболее приемлемой религией для пестрых по своему этни-

ческому составу империй, нашел политическую поддержку на всей территории Ин-

дии. В эпоху правления Канишки (I-II вв.) его влияние простиралось от северных

границ Индии до Центральной Азии. В это же время он стал известен в торговых

центрах Северного Китая, а через Юго-Восточную Азию достиг Южного Китая. Со II

по IX в. н.э. буддизм постепенно утверждался в Юго-Восточной и Южной Азии, Ки-

тае, откуда проник в Японию, Корею. В Тибет буддизм попал через Северную и Цен-

тральную Индию. В этот период буддийские монастыри образовывали крупные объ-

единения (махавихары), действовавшие как университеты, центры просвещения,

учености и искусства (главный из них— Наланда). В Южной Индии поддержку

буддизму оказывала династия Сатаваханов. Хотя с VIII в. на большей части террито-

рии Индии буддизм начал приходить в упадок (особенно после разрушения буддий-

ских монастырей гуннами), его влияние продолжало сохраняться на севере и востоке.

В середине VIII в. в Бихаре и Бенгалии к власти пришла династия Палов, предста-

вители которой были буддистами. Доминирующим направлением при Палах была

ваджраяна. Именно в этот период, в связи с ослаблением контактов с Китаем, ин-

дийские буддисты обратили свой интерес к Тибету и Юго-Восточной Азии.

Как паназиатская религия, базирующаяся на достижениях индийской цивилизации

в области науки, философии, грамматики, искусства, медицины, архитектуры, буд-

дизм достиг своего пика к IX в. Однако уже ок. XII в. в Индии начались процессы,

способствовавшие упадку и в конечном счете вытеснению буддизма с основной тер-

ритории полуострова Индостан, — усиление влияния индуизма, разрушение буддий-

ских монастырей мусульманскими завоевателями и пр. С уходом буддизма из Индии

(хотя надо отметить, что он всегда сохранял свое влияние в Ладакхе) закончилась эра

гегемонии индийской формы буддизма и начался новый исторический этап, когда

буддизм вступил в более тесные отношения с культурой тех стран, в которых утвер-

ждался в качестве государственной религии.

В ходе исторического развития буддизм стал объектом культурного и религиозно-

го влияния принявших его народов и претерпел серьезную внутреннюю трансформа-

цию, обретя множество разных и порой несовместимых друг с другом форм. Негра-

мотный тибетский крестьянин, вращающий барабан с записанными на нем молитва-

ми, верящий в богов, духов предков и магические обряды, имеет мало общего с дзэн-

ским подвижником, который, ради обретения интуитивного озарения, способен го-

дами созерцать голую стену, а тот — с благочестивым мирянином-амидаистом, сотни

раз в день повторяющим имя будды Амиды (санскр. Амитабха). Столь же мало об-

щего между тхеравадинским монахом, строго придерживающимся целибата и веге-

Буддизм и философия 24

тарианства, и последователем тантризма, употребляющим мясо, опьяняющие напит-

ки и использующим разного рода сексуальные практики.

Возникает вопрос: можно ли вообще говорить о буддизме как о едином целом или

это лишь интеллектуальная абстракция, а в действительности существует множество

разных буддизмов? На первый взгляд различия между региональными вариантами

буддизма даже более глубоки, чем различия между христианством, иудаизмом

и исламом. Но все же, как бы ни была велика специфика разных форм буддизма, речь

идет не об автономных доктринах, искусственно соединенных именем Будды,

а о разных формах, которые приняло в своем историческом развитии одно учение.

Потенциальная вариативность была в нее заложена самим Буддой, и она постепенно

проявлялась в ходе исторического развития.

Как и другие мировые религии, буддизм опирается на универсалистскую модель

личности. Он открывает в человеке духовную потенцию к самосовершенствованию

и спасению, не зависящую ни от его пола, ни от его этнической принадлежности, ни

от его происхождения и социального статуса. Что отличает буддизм от других миро-

вых религий, так это убеждение в том, что для успеха проповеди религиозного по-

слания следует принимать во внимание индивидуальные особенности адресата. Ис-

тина не может быть сформулирована раз и навсегда в виде универсальных догматов.

Нет Дхармы (учения Будды) для всех людей, независимо от их индивидуальности, но

есть послание, предназначенное конкретному индивиду в конкретных обстоятельст-

вах. Человек — не сырой материал для дальнейшей обработки, не носитель невеже-

ства и ложных идей (варвар, еретик, язычник и т.п.), которому нужно открыть глаза,

и не ребенок, не ведающий что творит, которого надо вести за ручку. Личность имеет

свою консистенцию, свою историю, и это надо учитывать, чтобы буддийское посла-

ние не сводилось к проповеди Мастера перед безликой толпой, а стало инструментом

преобразования внутреннего мира каждого конкретного слушающего.

Каким образом этого можно достичь? Выстраивая послание как интерактивную

коммуникацию по какому-то конкретному поводу в узком кругу лиц, так или иначе

связанных с этим поводом, — коммуникацию, в которой происходит постоянное

взаимодействие и обмен между Учителем и его собеседниками. Будда Шакьямуни не

изрекает истин, которые предполагается принимать на веру. Он выдвигает понятные

его собеседникам аргументы, выраженные на их языке, апеллирующие к их опыту

и соответствующие их системе ценностей. В ответ на их сомнения он приводит но-

вые и новые аргументы, до тех пор, пока окончательно не убедит их в истинности

учения и не сделает собеседников своими последователями. Мастерство Будды в ве-

дении «спасительной» беседы основывалось прежде всего на его чувстве сострадания

(каруна) к собеседнику, понимании его (или ее) проблем и желании помочь, а не на

сентиментальном сочувствии и сопереживании, что дает лишь временное облегче-

ние. Он действовал более радикальным образом, считая, что следует дать в руки че-

ловеку инструмент, с помощью которого он, работая со своим сознанием, может

полностью изменить свою участь, избавившись от всех тех факторов, которые удер-

живают его внутри мучительной цепочки перерождений (сансара).

Изначальная нацеленность на слушателя позволила буддизму ассимилировать ог-

ромное количество местных верований, культов, народных обрядов, культур, идеоло-

гий, литературных и художественных традиций на всем географическом пространст-

ве, находившемся под его влиянием на протяжении многих веков. Иногда историче-

ское развитие буддизма рассматривается как деградация первоначального учения

Будды. Такой взгляд существовал как среди буддистов (прежде всего тхеравадинов,

считающих себя носителями учения «самого Будды»), так и среди буддологов (на-

25 Буддизм и философия

пример, исследователей из Pali Text Society, работавших в конце XIX— начале

XX в. — Г. Ольденберга, супругов Рис-Дэвиде и др.). Однако распространение и раз-

витие буддизма скорее соответствует известному буддийскому принципу упая кау-

шалья, согласно которому учение Будды — не истина, а лишь инструмент обретения

истины, которая выше всех учений. Этим объясняется отсутствие в буддизме догма-

тов, незыблемых для всех его последователей. Даже буддийское «кредо», формула

так называемых трех прибежищ (или драгоценностей; см. Триратна) — «Прибегаю

к Будде, его Учению (Дхарма) и общине (сангха)» — наполнялась в разные истори-

ческие периоды разным содержанием. Под Буддой можно понимать как историче-

ского Будду Шакьямуни, так и множество будд махаяны и ваджраяны; Дхарма мо-

жет быть учением об освобождении (нирвана), опирающимся на психологию, меди-

тативную практику и моральный образ жизни, или универсальной религией с пантео-

ном, сложным ритуалом и разнообразными религиозно-философскими доктринами;

сангха— это сообщество любого размера, от небольшой группы бродячих отшель-

ников до множества приверженцев буддизма в разных странах мира.

Что же общего между разными формами буддизма? Иначе говоря, что составляет

основу буддизма как такового, независимо от его исторической и культурно обу-

словленной формы? Можно выделить следующие элементы:

1. История жизни Будды Шакьямуни.

2. Признание закона кармы и перерождения (сансара).

3. Четыре благородные истины (см. Чатвари арья сатьяни) и Восьмеричный

путь.

4. Отрицание неизменного «я» (анатмавада) и учение о взаимозависимом возник-

новении (пратитья самутпада).

Хотя в разных направлениях буддизма этому ядру придается разное значение (на-

пример, в некоторых махаянских текстах эти принципы — лишь упая, инструмент

для обращения в буддизм шраваков, или людей с обычными духовными возмож-

ностями), тем не менее оно присутствует во всех школах и сектах во все периоды их

развития.

Называя буддизм религией, мы сталкиваемся с рядом фактов, которые побуждают

пересмотреть представления о религии, сложившиеся в связи с другими мировыми

религиями — иудаизмом, христианством и исламом. В буддизме нет ни Бога-творца,

создавшего вселенную, ни Его посланника, несущего человечеству Его слово. Будда

никогда не объявлял себя богом или посредником между людьми и высшими силами,

не считал себя и сверхъестественным существом. Основатель буддизма говорил о се-

бе как о человеке, пережившем опыт, «неизвестный ранее», — опыт пробуждения

(бодхи). Но бодхи — это не откровение, ниспосланное Богом, а акт интуитивного ви-

дения реальности как она есть (ятхабхутам), явившийся результатом применения

определенных методов психотехники и медитации (Будда называет их «Путем»; см.

Марга). Основатель буддизма категорически возражал против любого культа своей

персоны («Не подносите мне цветов, гирлянд, даров, лучше следуйте Дхарме» —

Дигха-никая 11.138) и всегда настаивал на том, что самое главное — это не он, Будда,

а то, что он открыл и чему учит, — Дхарма, Учение, Закон («Те, кто видят Дхарму,

видят и меня» — Итивуттака 90).

Нет в буддизме и представления о бессмертии души (пали атта, санскр. Атман;

см. Анатмавада). Нет безусловной и безоговорочной веры (вплоть до «верую, ибо

абсурдно») и абсолютной преданности (забвения себя), столь важной для других ре-

лигии. Буддийский Восьмеричный путь начинается не с веры (пали саддха, санскр.

Буддизм и философия 26

шраддха), а с системы «правильных взглядов», взывая больше к сознанию людей,

чем к их религиозным чувствам. Сама же буддийская саддха — это скорее чувство

доверия к человеку как результат доверия к его учению. Тем не менее Будда посто-

янно призывает своих последователей проверять учителей, анализировать их слова

и сверять с делами. Превосходство личного опыта над любой информацией, прихо-

дящей извне, является одним из важнейших принципов Будды (см. его знаменитые

слова из «Калама-сутты»: «Не основывайтесь на рассказах, на преданиях, на тради-

циях, на писаниях, на логических предположениях, на выводах, на сходстве, на том,

что принято разумным, на правдоподобии, или на мысли: „Этот монах — наш Учи-

тель"...» (Ангуттара-нйкая Ш.7.5).

В буддизме, в отличие от христианства и ислама, нет религиозной веры в сверхъ-

естественные силы. Существование богов, демонических существ, духов предков

и прочего признается как данность «естественного» устройства вселенной. Все они

так же подчиняются карме (моральному воздаянию за действия) и сансаре (бесконеч-

ному перерождению), как люди, животные, насекомые и растения. Наконец, в буд-

дизме отсутствует иерархически устроенная религиозная организация: буддийская

сангха — это религиозная община монахов (а также монашек и иногда мирян).

Что же тогда позволяет назвать буддизм «религией» (хотя общепринятого опреде-

ления религии не существует)? Прежде всего — это обещание избавить своих после-

дователей от всего, что приносит страдание, т.е. утверждение реальности спасения

(в буддизме принято говорить об освобожении от тягот перерождения). Сотериология

выдвигается в буддизме в центр религиозной доктрины, однако она основана не столь-

ко на вере (хотя в некоторых популярных формах буддизма вера является единствен-

ным инструментом спасения — как, например, в амидаизме), сколько на индивидуаль-

ном опыте «Пути», личном духовном эксперименте. Не случайно критики буддизма

неизменно отмечают, что буддизм не религия, а психология, философия и этика. Дей-

ствительно, буддизм, усматривающий причину человеческих невзгод в уме самого

человека, отличает глубокое исследование человеческого бытия и сознания и осо-

бенно — способностей человеческого сознания к самонаблюдению и самопреобразо-

ванию. Но это не самоцель, а инструмент реализации сотериологических целей.

Периодизация истории буддизма

Поздняя буддийская традиция представляет свою историю как развитие двух (или

трех) «путей», или «колесниц» (яна): хинаяны («узкий путь» — имеется в виду путь

к освобождению от перерождений), махаяны («широкий путь») и, иногда, ваджраяны

(«алмазный путь»; строго говоря, это направление является ответвлением махаяны).

Другие распространенные термины, описывающие направления буддизма, — гирава-

каяна («путь учеников», в махаяне синоним хинаяны), пратьекабуддаяна («путь будд-

ства для собственной реализации») и бодхисаттваяна («путь бодхисаттвы» — си-

ноним махаяны). Сама концепция ян была создана сторонниками махаяны в апологе-

тических целях для отмежевания от предшествующей традиции. Однако из-за оце-

ночного характера термина «хинаяна» последователи этой традиции его не признают.

В современной исследовательской литературе используется целый ряд нейтральных

«политкорректных» терминов: «южный буддизм» (в противоположность «северно-

му» и «дальневосточному» — махаянскому), «традиционный буддизм», «классиче-

ский буддизм», даже «мейнстрим-буддизм»5, абхидхарма, никая, и, наконец, тхе-

5 Buswell R., jr. (ed.). The Encyclopedia of Buddhism. Vol. 1-2. N.Y., 2004.

27 Буддизм и философия

равада— по названию одной из старейших буддийских школ. Однако в последнем

случае необходимо знать, что в истории буддизма палийский термин тхеравада имел

два значения; с одной стороны, он обозначал консервативное направление — стха-

виравада, образовавшееся в результате раскола буддийской сангхи и отделения от

нее махасангхики (эту школу считают предшественницей махаяны, поскольку ее по-

следователи выступали за ослабление монашеской дисциплины и более широкий

доступ в сангху мирян). С другой стороны, тхеравадой в дальнейшем стала называться

одна из 18 школ этого направления. Именно она существует по сей день в Юго-

Восточной Азии, тогда как такие знаменитые школы традиционного буддизма, как

сарвастивада и ее модификации — вайбхашика и саутрантика, — не сохранились.

«Третья колесница» — ваджраяна, или, как ее часто называют на Западе, эзотери-

ческий буддизм, а в России — ламаизм, — по своим основным параметрам совпадает

с махаяной. Это направление буддизма отличается от традиционной махаяны боль-

шим вниманием к индивидуальной жизни и ее духовному преобразованию с помо-

щью особых тантристских ритуалов.

В действительности картина эволюции и взаимодействия буддийских школ и на-

правлений, по современным научным данным, выглядит куда более сложной и про-

тиворечивой, чем это следует из рассказов буддистов об их собственной истории,

часто излагающих события с апологетической позиции какой-либо одной школы.

Судя по всему, не было последовательной смены периодов: махаяна возникла не по-

сле хинаяны, когда та пришла в упадок, а зародилась и довольно долго вызревала в ее